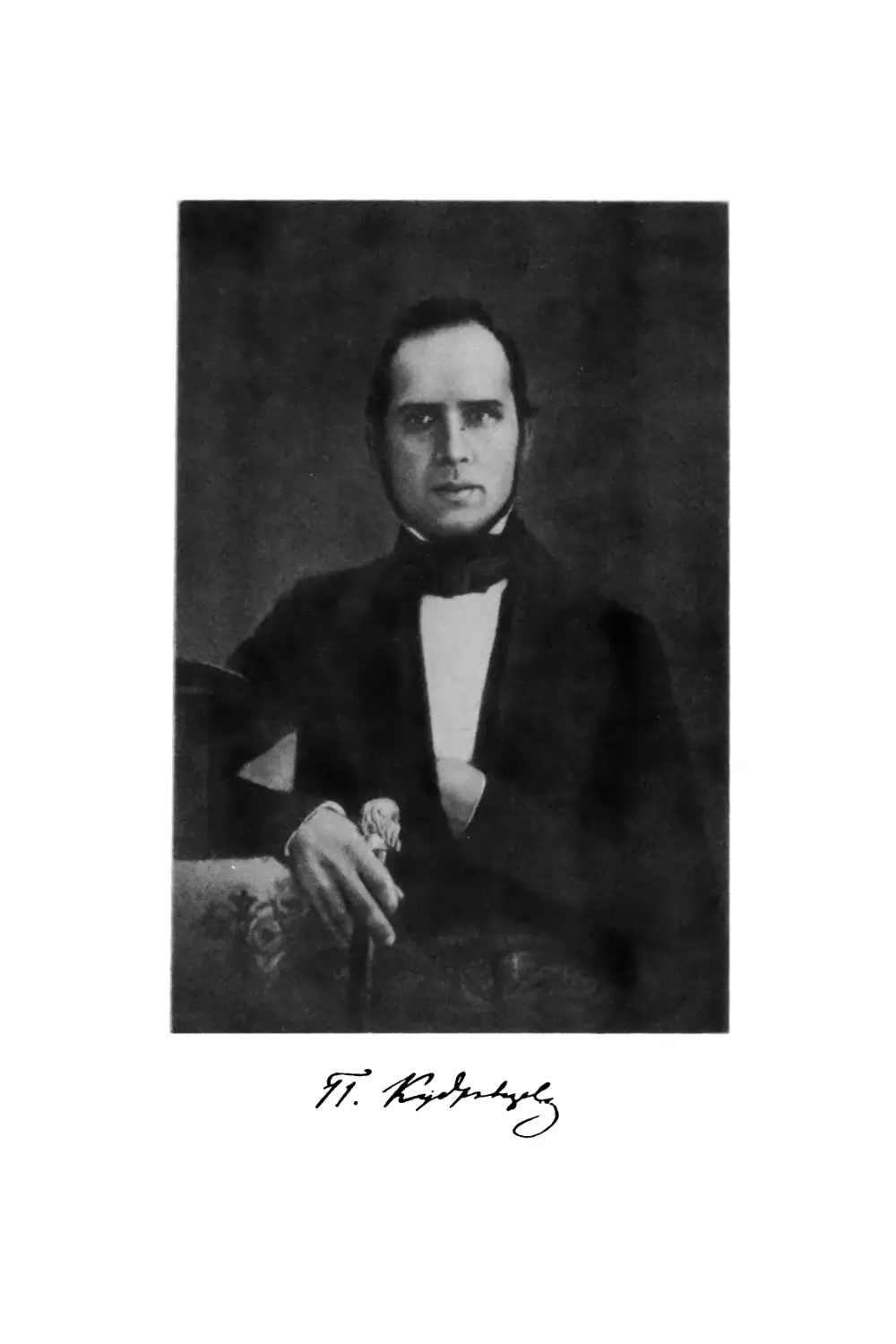

Автор: Кудрявцев П.Н.

Теги: всемирная история историография новейшее время историческая литература

ISBN: 5-02-009065-4

Год: 1991

Текст

СУ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

^

Я Τ ^

о

н

о

*3

<

Ι—Ι

с к

о

<N

П.Н.КУДРЯВЦЕВ

ЛЕКЦИИ

СОЧИНЕНИЯ

ИЗБРАННОЕ

Составитель

С. А. АСИНОВСКАЯ

Статьи

Т. Д. СЕРГЕЕВОЙ, С. А. АСИНОВСКОЙ

Примечания

Т. Д. СЕРГЕЕВОЙ

Ответственный редактор

В. А. ДУНАЕВСКИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО 'НАУКА'

МОСКВА-4991

ББК 63.3(0)

К 88

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

СЕРИИ «ПАМЯТНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»

К, 3. Ашрафян, Г. М. Бонгард-Левин,

В. И. Буганов (заместитель председателя),

Е. С. Голубцова, А. Я. Гуревич, С. С. Дмитриев,

В. Л. Дунаевский, В, А, Дьяков, М. П. Ирошников, Г. С. Кучеренко,

Г. Литаврин, А. П. Новосельцев, А. В. Подосинов (учепый секретарь),

Л. Н. Пушкарев, А. М. Самсонов (председатель), В. А. Тишков,

В, И. Уколова (заместитель председателя)

Рецензенты:

С. С. ДМИТРИЕВ, В. М. ВОЛОДАРСКИЙ

Научное издание

«Памятники исторической мысли»

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КУДРЯВЦЕВ

ЛЕКЦИИ. СОЧИНЕНИЯ.

ИЗБРАННОЕ

Утверждено к печати

Редколлегией серии «Памятники исторической мысли»

Редактор издательства Н. Л. Петрова. Художественный редактор H. Н. Михайлова,

Технические редакторы H. Н. Плохова, Т. С. Жарикова

Корректоры Н. П. Гаврикова, Б. Л, Сысоева«

ИБ M 47799

Сдано в набор 20.04.90. Подписано к печати 20.09.90. Формат 60Χ90'/ιβ.

Бумага книжно-журнальная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая.

Усл. печ. л. 21,6. Усл. кр. отт. 22,63. Уч.-иэд. л. 25,3. Тираж 25 000 экз.

Тип. вак. J^ 174. Цена 6 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»

117864 ГСП-7, Москва В-485 Профсоюзная ул., 90

4-я тип. издательства «Наука» U30077, Новосибирск, 77. ул, Станиславского, 25

К OS03010000-301 671_9, „ полугодие ББК 63.3(0)

042(02)—91 '

ISBN 5-02-009065-4

© Издательство «Наука», 1991

[Гуманизм и Реформация в Европе]

ЛЕКЦИИ 1848/49 г.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ

В НОВУЮ ИСТОРИКА

В великой исторической перспективе новая история занимает

последнее место. Ее крайние границы совпадают с границами

нашего времени; еще не выходя из нее, мы уже входим в

современность. Или, лучше сказать, мы вовсе не знаем ее окончания:

мы еще сами застигнуты ею, в наших глазах продолжает6 она

свое движение, и мы не можем сказать, где предел этого

движения, мы только гадательно судим о том, как далеко вперед пойдет

струя нашей современности.

Но это лишь с одной стороны. Если исход новой истории

теряется в неопределенности будущего, то самые первые всходы

в нее лежат совершенно открыто перед человеком нашего

времени. Бросив взгляд с нашей современности назад, в глубину исто-

р [ической] перспективы, мы легко различаем их там, не более

как на расстоянии трех с половиной веков от нас, еще не

закрытые туманом отдаленности. Время еще ничего не успело сделать,

чтобы стереть живые черты главных действующих

представителей той эпохи: мы еще можем различить их физиономии, до нас

еще доходят их речи и даже шум их разнообразной деятельности,

самое отражение их слов па лицах людей окружающих еще не

совсем потеряны для нас. И мы будем надеяться, что эти лица,

со всей живой игрою их физиономии, как мы их знаем теперь,

никогда уже не будут потеряны для истории: наука, которой они

уже принадлежат, возьмет их под свою защиту и не уступит

времени ни одной их индивидуальной черты.

Впрочем, если бы первые начала, первые всходы в новую

историю были даже закрыты от нашего глаза туманом времени, мы

легко могли бы открыть их по современным признакам и ощупью.

Ибо многие лучи, идущие от тех явлений, прони [зы] вают собой

все пространство времени, принадлежащее новой истории, и,

собравшись в известных пунктах в новые фокусы, существуют до сих

пор как особые учреждения, даже как целые миры. Мы могли

бы подойти к каждому из них и попросить рассказать нам его

историю. А из этих рассказов сложилась бы почти вся новая

европейская история. Так мы могли бы начать паши расспросы с

этого мира, который, под именем протестантского или вообще

реформатского, занимает в Европе, в целом новом мире особые

территории и имеет своими представителями целые народы, и его мно-

а Фраза написана карандашом.

с Написано вместо зачеркнутого: совершает.

6

Лекции 1848149 г.

госложные рассказы представили бы нам главный материал для

истории Средней и Северной Европы более нежели в продолжение

одного века. А если мы захотим собрать все косвенные результаты

реформатского движения, мы бы не остановились, конечно, даже

и в XVII веке. Подходя с другой стороны к католическому миру,

мы могли его спросить о том великом перевороте, который оторвал

половину Западной Европы от его иерархической власти, который

потряс его в самых основаниях. В его признаниях о своих

слабостях и своих судьбах заключалась бы для нас самая важная часть

истории южных европейских народов. Даже история одного

ордена, которого печальная знаменитость в наши дни состоит в том,

что самое имя его так неумолимо преследуется общим мнением,

одна его история могла бы осветить множество пунктов в трех

последних столетиях *.

Далеко нельзя сказать того же о созданиях средних веков.

Критерий, который мы употребим сейчас, не прилагается более

к [их] явлениям, или только в самой слабой степени. И из них

некоторые уцелели, по уцелели с печатью нового времени на челе.

Другие едва оставили по себе слабые следы, которые надобно

наперед отыскивать, чтобы потом уже узнать об их темном

происхождении. Наконец, иные совершенно исчезли из жизни и из

памяти людей; они сохранили только следующее им место в

отдаленности исторической перспективы, они принадлежат уже

исключительно науке, и разве только искусство еще может

возвращать им иногда некоторое подобие действительности.

Государственные чины старой Европы, независимые или зависимые только

по имени городские общипы, монашеско-рыцарские ордена,

судебные парламенты, судебные поединки, отлучения, интердикты,

пытки инквизиции — много ли от них осталось новому миру, нашей

современности? И если что осталось, уцелело, то кого еще

занимает это забытое существование? Не потому ли даже· оно успело

продлить себя, что рано укрылось от общего внимания, что

потеряло для него интерес даже отрицательный?

Волны событий, которые наполняют собою начало нового

времени, не походят, правда, на те, которые отделяют христианский

мир от древнего: там движущиеся народные волны, вышедшие из

глубины доисторического мрака, становятся живой стеной между

старым и новым миром, который начинается с ними и ими, между

тем как свет, озаряющий их сознание, приходит к ним со стороны;

здесь, в начале нового мира, никаких движений новых народных

масс с одного места на другое, ничего, что бы приходило к ним

со стороны; здесь все движение совершается в кругу прежних

народностей, ими и заключаются, и старый мир не ложится весь

развалинами в основание новому. Однако разделяющая черта,

проведенная этими событиями, почти не менее глубока: по сторонам

ее лежат два совершенно разнородных мира, между которыми

было много перемирий, но никогда не было и не может быть проч-

Вступительная лекция

7

ного мира, как разве только в науке. Движение действительно

менее сильно, менее бурно на поверхности, но зато тем глубже

проникает оно в сознание; оно не опрокидывает одни народные

массы на другие, но зато возбуждает каждое индивидуальное

сознание порознь. Словом, черта разделяющая здесь проходит

прежде всего в самом сознании и потом уже выражается в других

отличиях среднего8 человека от нового.

Я сосредоточиваю мои мысли, Милостивые Государи, на этом

перевороте; я останавливаюсь на самом начале его как на одном

из величайших исторических событий, которое наравне с другими

всемирными переворотами заслуживает полного внимания

человека мыслящего. Я говорю, что первый и благороднейший плод

переворота, который произошел тогда в сознании, есть потребность

убеждения, и что последующие -произведения той эпохи

покоились на убеждении. Бесспорно, что не без участия же убеждения

создались и распространились по всему миру Западной Европы

средневековые учреждения. Однако сравните их с произведениями

первой эпохи нового мира и заметьте разницу. Посмотрите на

феодальную систему: в какой отдаленный угол Западной Европы

не проникла она в той или другой степени? Однако какое

разумное убеждение предшествовало не только ее первому учреждению,

но даже ее распространению? Я понимаю тот интерес, который

привязал к ней после, когда поняли ее выгоды в разных

отношениях; я понимаю, например, интерес, который заставил сначала

Гогенштауфепов, потом Габсбургов с таким жаром, с таким

усилием отстаивать свои феодальные права на города Северной

Италии, на ее герцогства, или даже в гораздо позднейшее время

интерес Альбрехта Прусского, который ищет приютить свою

новорожденную свободу от средневековой иерархии под кров

верховного ленного права польского короля; но я не знаю, чтобы

было где чистое убеждение, которое бы искало быть под лен [ное]

иго вне всяких корыстных расчетов, лишь по сознанию его

необходимости. И это громадное могущество, которое почти без

потрясений прошло через все широкое пространство средних веков,

тяготея своей неумолимой властью более нежели над половиной

европейского мира, на каком убеждении покоилось оно в

продолжение своей средневековой жизни? Ибо я не отрицаю того, что

в основании этого учреждения действительно лежало всеобщее

убеждение в значительной части Европы. Но не в том ли оно

состояло, это всеобщее убеждение, что всякое изречение папское

выше всякого убеждения личного, кому бы оно ни принадлежало,

нли что перед авторитетом римского епископа нет места никакому

убеждению? И потому, когда то, что доселе не было признано,

выросло до сознания своей внутренней силы, своего достоинства, его

первым делом было отрицание того авторитета, который наконец

в Так в рукописи.

8

Лекции 1848/49 г.

думал в себе самом сосредоточить всю истину и не хотел допустить

ее ни в каком частном убеждении. Вместе с его падением, как

известно, лишилось своей страшной силы и учреждение,

известное под именем св. Гермаидады.

Не надобно смотреть на то, что переворот, открывающий

собой начало нового мира, по-видимому, заключен в такое тесное

пространство, некоторое время как будто заперт лишь в

известной территории и если бросает от себя лучи далее, то они не

воспринимаются там полным участием, даже иногда отражаются не

совсем верно. Это так, но, во-первых, это продолжается недолго,

а во-вторых, к подобным переворотам всего менее идут внешние

измерения, там по крайней мере, прежде чем измерять один из

них внешним образом, надобно проникнуть в ту сферу, где он,

собственно, происходит, и тем обозреть расстояния, отделяющие

старый мир от новопроизведениого. А настоящая сфера подобных

переворотов, я уже сказал, есть сознание. Там есть свои огромные

размеры, хотя и совершенно сокрытые от внешнего взора. Тот

новый мир, который еще в древности начинается в сознании

Сократа, долгое время, может быть, ограничивался его собственною

личностью: это был мир, в основании которого лежала новая

потребность сознательной отчетливости, понятия для всех

человеческих действий. Но он быстро растет в вышину, он с каждым днем

потом крепчает в своей силе, наконец он расширяется до того,

что в нем вмещаются и действуют все новые таланты, что ему уже

принадлежит всякое вновь пробудившееся сознание, хотя во

внешних пространственных отношениях не произошло никакой видимой

перемены, ни перестановки. Нечто подобное происходит в начале

новой истории. На почве невидимой, неосязаемой созидается

совершенно новый мир, столько, впрочем, прочный и крепкий, что

может противостоять ударам самого сильного авторитета века. Еще

несколько времени — и он возрастает до того, что старый римский

авторитет поколеблен им в самых основаниях и принужден искать

себе новых опор.

Правда, что этот повозданный мир, выросший внутри сознания,

когда потом он окончательно утверждается общим призпанием, не

производит из себя подобных великолепных явлений, как

рыцарство или как все крестовые походы, которые одни своим шумом

наполняли около двух столетий. Но, может быть, для того-то он

и поставлен, чтобы подобные явления впредь были совершенным

анахронизмом; но на страницах его последующей истории нет

известий о погибели целых масс народа, предпринявших далекий

путь и в благочестивом рвении забывших, что они не могут

питаться дорогою воздухом, нет взятия Константинополя у греков

ошибкою вместо завоевания Иерусалима у неверных, нет, наконец,

фантастических походов, исполненных геройского самоотвержения,

лишений и подвигов всякого рода, но которых неизбежный исход

есть потеря доброго войска и бедственная смерть короля-предво-

Вступительная лекция

9

дителя, достойного несравненно лучшей участи, в пустынной

стране, среди пораженных язвою2.

Но есть у нового мира свои походы, свои завоевания. Они

выходят из других побуждений, движутся по иным направлениям и

останавливаются лишь у пределов, о существовании которых едва

подозревает человек средних веков. Недаром, не напрасно перед

самым вступлением в новый мир, благодаря одной гениальной

идее и непреклонной настойчивости одного великого характера,

умственный горизонт человека по отношению к кругу опытных

знаний вдруг раздвинулся на необыкновенное протяжение,

присвоив своей мысли совершенно новые пути и пространства, о

которых прежде не смела мечтать даже самая свободная фантазия.

Впрочем, тот знаменитый поход, который окончился

импровизированным разграблением Рима и который по времени совпадает

с первым движением нового мира, не принадлежит ему ни по

характеру, ни по цели, ни по воле, им управлявшей: войска,

разграбившие Рим, имели предводителем своим Карла Бурбона и

шли под знаменем Карла Пятого3. Нет, походы и завоевания

нового мира носят на себе печать иного духа, иного сознания.

Здесь не место распространяться ни об их заблуждениях, ни об

их крайних целях, которые вообще довольно разнообразны и вовсе

не чужды расчета; довольно указать на результаты: они сделали

то, что Европу с ее цивилизацией надобно искать не в одних

только ее собственных тесных пределах, что ее можно находить

даже за океаном, что она, если можно так сказать, разнесена по

всем частям света, что самые отдаленные материки, дотоле

пустынные и дикие, теперь оживлены учреждениями, которые носят

на себе европейское имя и до сих пор сохраняют чисто

европейский характер. Вот размеры, в которых движется история нового

мира, вот плоды его внешних завоеваний. Вспоминать ли при них

о феодальном Иерусалимском государстве и Восточной Латинской

империи — двух эфемерных созданиях, в которых выразился

крайний внешний результат величайшего народного движения

в средних веках и из которых каждое не пережило и одного

полного столетия?

Впрочем, нет ничего легче, как взять славную сторону истории

нового мира и пересчитывать одно за другим его внешние

приобретения, рассказывать его распространение по всем материкам

земли, его победы над варварством, над изуверством, над самой

природой. В этом была бы лишь половина истины. Есть в истории

нового мира другая сторона, которую мы не только не скроем,

которую мы поставим на вид и посвятим ей столько внимания,

сколько позволит нам время. Это сторона тех внутренних

трудностей, которые новый мир встречает при самом своем зарождении

и которые потом вырастают ему из самых его успехов.

Еще раз, Мм. Гг., возвращаюсь к началу нового мира, к его

первым зарождениям, к тому перевороту, в котором таилось ею

но

Лекции 1848/49 г.

будущее, и говорю, что это времена трудные, что труден и самый

суд над ними. Нет, новый мир не вышел, как Паллада-Афина,

вполне вооруженный из думы и воли средних веков: его

зарождение было трудно, рост и воспитание исполнены внутреннего

смятения и тревог. Три последних века в особенности

приготовляли для него элементы. Но они долгое время оставались

рассеяны в разных местах — и в Пиренеях, в горах Пьемонта, Богемии

и долгое время не сознавали между собой ничего общего. Только

Рим понимал их единство и равнял их одинаковой жестокостью

своих преследований4. Оттого, что они были разъединены, им

предстояла каждую минуту опасность потерять последнюю искру

жизни под теми бичеваниями, которыми не переставала

преследовать их глумившаяся власть, восседавшая на римском престоле.

Но мало-помалу движение сосредоточилось, дитя выросло и стало

на ноги. Думать ли, что от сего времени у него только и есть одна

забота, чтобы отражать один за другим усиленные удары своего

главного противника, своего врага непримиримого. Это было бы

еще большое счастье: тогда можно бы было соединить все

силы в один центр и направить их в одну сторону. Но иные были

судьбы нового зарождения, и эта особенная судьба его лежала

в самой натуре призванного к жизни и утверждаемого им начала.

Новое сознание, выросшее под эгидою реформатского движения,

вдруг выразилось множеством отдельных стремлений,

раздробилось на множество самых разнообразных оттенков, так что

каждый новый отпрыск, каждый новый луч этого разделенного

сознания хотел себе особой сферы, в которой бы мог совершенно

свободно распространяться, хотя бы то вело ко вреду всех других

побегов, к исключению всех прочих отраслей того же движения.

Тут были не только отступления от нормального пути, тут были

даже свои крайности, мечтательные утопии, скороспелые плоды

незрелой мысли и разгоряченного воображения, которые, однако,

во что бы то ни стало хотели найти себе полное осуществление

в действительности. Кроме опасности, которая постоянно грозила

новому зарождению со стороны Рима, тут была еще опасность

внутренняя, тут были еще не менее опасные враги домашние,

которые без измены и предательства, лишь по легкомыслию и

безрассудному увлечению могли погубить все дело в самом

зародыше, могли похоронить под обломками своего несбыточного

сооружения не только себя, но и всех принадлежавших к новому

движению. Вопрос, от которого зависела участь этого движения,

состоял теперь в том: как избрать ему среднюю дорогу, как

предохранить его от крайностей увлечения5 и, однако, сберечь ему

столько жара и энергии, чтобы с успехом вести войну с Римом

и его союзниками. Как часто надобно было тем, коюрые

управляли ходом движения, останавливаться среди своих успехов

против внешнего врага и, возвратившись вспять, побороть иным

оружием врагов внутренних! Как часто, вместо того чтобы идти вер-

Вступительная лекция 11

ным и твердым шагом к своей цели, они должны были позволять

себе разные колебания, даже медиатизировать, сближаться со

своими врагами и уступать им часть спорного пространства, что·

бы только спасти свое дело не от бесславия, а от безуспешности,

чтобы успеть прикрепить корни его к земле и сохранить будущему

хотя свои начинания! Оттого так медленно идет движение

Реформации в первом ее фазисе: оно еще не обеспечено не только

против своего главного соперника, против Рима, но даже и против

самого себя, против своих собственных крайностей; оттого так

нерешительны, разумеется, результаты религиозного Аугсбурского

мира, хотя и тех они не иначе могли добиться, как после долгой

и упорной борьбы, после неутомимых усилий, наполняющих собой

почти целые четыре десятилетия. Повторяю, это были времена

трудные, когда надобно было полагать первые основания нового

здания и в то же самое время вести борьбу с противником

сильным и опытным, очищать путь вперед новому сознанию и в то

же время бороться с его увлечением, иногда даже силою

возвращать его на несколько шагов назад, чтобы только дать его

движению более правильности, чтобы обеспечить успех его в будущем.

Подвиги людей, принявших на себя всю нравственную

ответственность за успех этого дела и в таком его положении, может быть,

скромнее многих других, я даже могу сказать прямо — они вовсе

лишены внешнего блеска, они чужды всякой парадности, они

даже были не раз заподозрены: тем пристальнее надобно

вглядеться в них, чтобы оценить их по достоинству и понять их всемирное

значение историческое. Эти подвиги были трудны, как и

обстоятельства, среди которых они совершены, и со стороны

исследователя требуют себе не безусловной похвалы или безусловного

порицания, но прежде всего труда и сосредоточенного внимания.

Словом, они не возбуждают восторга, но зато выдерживают самый

строгий суд.

Но я должен взять еще выше, я должен взойти к самым

первым элементам, которые приготовили переворот, ознаменовавший

собой начало нового мира, и различить между ними. Ибо, как ни

многосложно движение, наполняющее собой первую половину

XVI века, оно носит на себе один главный характер: это

движение религиозное, направленное против всеисключающего

римского авторитета. А я хочу сказать, что так просто, так определенно

по крайней мере, движение далеко не было в своем начале, что

в Реформации оно уже определилось, потому что одно начало

взяло верх над другим, и что в первых своих зачинаниях оно

вовсе не представляло такого единства. Восходя к этим первым

зачинаниям, мы уже не можем более ограничиваться одной

Германией, этой классической страной реформатского движения, как

некогда, много прежде, Франция была классической страной

феодализма: мы должны распространить свои наблюдения еще на

Италию или даже начать с нее. Эти две страны в особенности

12

Лекции 1848/49 г.

привязывают к себе внимание исследователя в XV и XVI веках,

как оно им же преимущественно принадлежало в иные, первые

века христианской эры. В неопределенных движениях того

времени я различаю, Милостивые Государи, два главных элемента,

которые идут из различных источников и сначала производят

действительно два совершенно отдельных движения: я различаю

элемент античный и элемент религиозный. Каждый из них идет

сначала своей дорогой и имеет потом свою особую судьбу. Я

скажу о каждом из них порознь.

Что некоторым образом могло бы казаться странным, это

присутствие античного элемента в новой жизни. Но мало сказать, что

оно есть, надобно прибавить, что оно есть здесь в гораздо большей

степени, нежели сколько было в средние века. Хотя гораздо ближе

к древности по времени, средние века, впрочем, были поставлены

в отношении к ней слишком резко, даже враждебно, частью

фанатизмом, частью весьма естественной грубостью первоначальных

понятии. Итак, средние века приняли сначала от древности

только то, без чего они не могли обойтись; они приняли от нее

первые формы жизни, некоторые понятия юридические, язык и т. п.

Но лучшие стороны древней жизни долго оставались закрыты для

человека средних веков, долго не смел он коснуться их, войти в

них как в свою область, как в общее достояние человеческого

духа, останавливаемый предубеждением. Только лучшие умы,

таланты, в особенности поэтические, любили жить с красноречивыми

остатками поэтической древности и к воспоминаниям о ней

привязывать свое собственное вдохновение. Через их посредство эхо

от того отдаленного мира доходило и до толпы, но долго не

находило себе живого сочувствия. Перед повым сознанием пало

предубеждение; перед ним исчез этот призрак, пугавший иногда

суеверное воображение средних веков, будто с восстановлением

остатков древности может возвратиться и старая языческая

действительность, и оно с жаром, с увлечением обратилось к

древнему миру, к его литературе, к его искусству, как будто к миру

вновь открытому.

Это возвращение к старому богатому наследию, завещанному

всему человечеству греками и римлянами, было первою зарею,

возвещавшею приближение нового мира. Едва ли нужно говорить,

что первых следов его должно искать в Италии, в той стране, где

древность перед концом своим собрала весь цвет своей лучшей

деятельности. Но я должен заметить, вопреки сильно

распространенному мнению, что было бы ошибкою думать, что начало этого

возрождения древнего мира, в особенности его литературы,

совпадает со знаменитою катастрофою, положившей конец

существованию Восточной Римской или Византийской империи. В Италии

можно указать его гораздо ранее, его можно заметить уже во

второй половине XIV века. Давно кончился род Гогенштауфеиов,

и Италия уже оправилась от их тяжелых ударов; даже вечпая

Вступительная лекция

13

вражда гвельфо-джибеллингская потеряла характер своего

первого ожесточения. В Тоскане, в Ломбардии, в [Аретинии] города

еще продолжали воевать между собой, еще не покойно было в

стенах их, и, однако, это было едва ли не самое цветущее время

итальянских городов. Промышленность цвела, в руках граждан

собирались большие богатства, банкиры миланские и

флорентийские ссужали деньгами европейские дворы. Благосостояние

развило вкус к литературе, любовь к науке. Некоторое время все

внимание принадлежало поэзии отечественной, которой цвет, как

известно, принадлежит началу XIV века; но в конце того же века

и в начале века находим уже во Флоренции и в других городах

Италии (Падуе, Равенне), что другие занятия привлекают в

высшие школы любознательных. Особенно велик был круг

слушателей, которых собирали вокруг себя Giovanni da Rovenna и

Manuel Chrysolaras *6. Какой же интерес привлекал к ним эти

толпы слушателей? Это — классическая древность, которая нашла

в них себе достойных истолкователей. Первый из них объяснял

преимущественно романских писателей, второй, сам род [ом]

грек,— древних греческих. Они не основали особенной школы, но

возбудили много охоты к занятиям классической литературой, они

первые напомнили Италии этот мир, который лежал забытый

столько веков. Любознательность возбуждена была в такой

степени, что некоторые из ревностных слушателей Джиованни сами

направлялись в Грецию, чтобы там ближе познакомиться с

древностью. Один из них, сицилианец Джиованни Ауриспа **,

возвратившись из Греции, привез с собой более 200 манускриптов.

Филология, в смысле занятия классической литературой, скоро

распространилась почти по всем итальянским городам, где только

были высшие школы. Интерес был возбужден, оставалось ему

идти вперед. В XV веке взятие Константинополя дало новый

толчок этому направлению. Беглецы греческие не принесли с собой

никакой новой науки в Италию, но они умножили собой число

знатоков древней литературы, обогатили ее новым запасом

ученого материала, который привезли с собой в рукописях, и вообще

много облегчили средства для филологических занятий.

Движение не ограничилось одной Италией. Оно скоро

проникло отсюда и в ближайшую соседственную страну, которая искони

находилась в самых тесных сношениях с Италией. Еще гораздо

прежде, чем пробуждена была любовь к древней литературе,

Италия привлекала к себе германское юношество славою своей

юриспруденции. В Болонском университете, где студенты разделялись

по происхождению или по нациям, никогда не было недостатка

в особом отделении, которое состояло из немцев***7. Годы не

* Leo. Geschfichte] von It[alien], 2, 303.

** Ibid., 304.

*♦* Raumer, VI, 511.

14

Лекции 1848/49 г.

уменьшали, а увеличивали число любознательных, которых

Германия высылала в Италию заниматься образованием. Новое1,

направление, возникшее в Италии в конце XIV века, не могло

обойти и их. Теперь, возвращаясь на родину, они привозили с

собой не один только Юстинианов кодекс и строгую систему

юридических понятий, но и этот новый интерес, которым в то время

была полна Италия. С участием, с любовью приняла его

Германия, до сего времени погруженная в односторонний мистицизм α

схоластицизм средних веков. Они же и не были вовсе не

приготовлены к новому явлению: в этой мистической стране однажды

из глубины самого мистицизма раздался голос, признававший

именно для теолога потребность университетского образования.

Знаменитый Фома Кемпийский, которому принадлежал этот

голос, сам отправил благонадежнейших своих учеников в Италию *8,

чтобы дать им средства изучить humaniora. Итак, мудрено ли, что

новое направление науки нашло себе живое сочувствие в

Германии? Лишь закоренелый в своих условных понятиях и формулах

схоластицизм не совсем был рад новому гостю и даже встретил

его очень недружелюбно. Он чувствовал опасность и напал в

особенности на древнюю поэзию, вкус к которой необходимо

приносило с собой новое направление. Не имея ничего сказать против

ее достоинств в эстетическом отношении, схоластики взяли

предмет с моральной стороны и старались заподозрить его во вредном

влиянии на нравы. Обыкновенная уловка ограниченности, которая*

встречаясь лицом к лицу с духом новой жизни и не умея

помириться с его преимуществом, начинает с того, что отвергает его

достоинство и старается очернить его в моральном отношении.

Замечательно, что в XV веке горячим защитником нового

направления, в особенности успехов древней поэзии, явился в Германии

знаменитый Эней Сильвий, тогда секретарь императора

Фридриха, впоследствии папа. Любопытен самый способ его защиты; в нем

есть своя оригинальность. Я приведу некоторые места из ответов

его теологам. «Враги поэзии,— говорит Эней Сильвий,— если они

сколько-нибудь учены, приводят против нее следующие

основания. Они говорят, что Платон изгнал ее из своей республики, что

Цицерон утверждает о ней, что она изнеживает нравы. Боэций,

Катон выражают подобное мнение... Иероним порицает епископов,

которые, вместо того чтобы углубляться в Писание, читают

поэтов. Ибо как можем мы любить поэтов, которые в своих

сочинениях рассказывают зазорные дела не только людей, но даже

богов, восхваляют вино, любовь и т. п.? — Я отвечаю таким: подите

вы мне с республикой Платона, которая никогда не существовала

и не будет существовать. Это лишь пустая фантазия. Впрочем,

Платон сам был поэт, Цицерон тоже. В защиту Архия он в осо-

г Далее зачеркнуто: движение.

• Hagen. Deutschlands] liter[arische] und religfiösel Verh[ältnissel, I, 80,

Вступительная лекция

15

бенности выставляет его поэтический талант. Боэций также

принадлежит сюда: его сочинения исполнены изречениями поэтов«

Иероним то же самое. А об старом Катоне не может быть и речи,

потому что его никто не слушал. Что же касается до попрека,

что у поэтов встречается так много богов, то я возражаю, что за

это надобно сердиться не на поэтов, а на время, в которое они

жили. Виноваты ли они, что тогда еще не распространено было

почитание единого бога? Касательно же страстей, пороков и

сладострастных сцен, которые так часто встречаются у поэтов,

надобно заметить, что они изображают людей именно такими, какими

они являются в жизни, непременно с пороками и дурными

пожеланиями»*9, и т. д. Вообще Эней Сильвий очень усердно хлопотал

в пользу нового направления. Благодаря его усилиям оно скоро

считало на своей стороне многие коронованные главы — самого

Фридриха 10, герцогов австрийских, Ледислава Венгерского и

других. Он же постарался открыть ему дорогу и в Венский

университет. От Венского же не отставали и другие университеты. Так

что благодаря всем этим стараниям, покровителям и сочувствию

германского юношества новое направление быстро

распространилось под именем гуманистического* по всей Германии. Какое

потом было его влияние и значение здесь, мы это увидим в

скором времени и. Пока будем продолжать следить за

распространением движения.

Франция также не могла совершенно уйти от нового

направления, тем более что она с конца XV века, т. е. со времени Карла

VIII, тоже вступила в тесные связи с Италией. Но во Франции

схоластицизм был сильнее, нежели где-нибудь (как это ни странно

подумать) : там он имел своим органом Парижский университет —

Парижский университет все еще продолжал быть первым

авторитетом в науке. Это обстоятельство затруднило путь новому

направлению во Франции. Несколько позже оно, однако, проникло и

сюда, по уже под другой формой. Оно явилось здесь как

возрожденное греческое искусство и произвело здесь в этой сфере

особенную эпоху, известную под именем Ренессанса.

Обстоятельство, мало имевшее влияния на общее развитие новых идей,

но весьма замечательное в том отношении, что всего лучше

показывает, какую силу взял тогда античный элемент в обществе,

до какой степени он подчинил себе в особенности вкус

эстетический. Надобно, впрочем, прибавить, что это и была настоящая

его сфера, где он и мог действовать с наибольшей силой. Во

Франции он овладел в особенности архитектурою и не только

создал в ней особый стиль, но еще осмелился наложить свою

печать на архитектурные произведения прежних времен. Готиз-

му досталось от него всего более. До сих пор еще можно видеть

♦ Ibid., 86.

д В рукописи часто встречается — гуманическое.

16

Лекции 1848/49 е.

во Франции следы тех исправлений или искажений, которым

подверглись вдесь некоторые произведения готической

архитектуры вследствие требований нового вкуса. В Париже особенно

потерпела церковь св. Евстафия, одно из превосходнейших

произведений французского готизма. Что сделал здесь Ренессанс?

Он нисколько не коснулся здесь массы здания, не сделал в ней

никаких прибавлений, ни сокращений, но он взялся за детали,

украшения и во всем здании не оставил ни одного такого

готического столба, которого бы не превратил в неуклюжий пилястр

и не перерезал бы несколькими орнаментами совершенно в

новом вкусе. Оттого внутренность здания получила самый

странный характер, и впечатление, им производимое, есть одно из

самых неприятных, какие только встречаются в искусстве. По

счастию, это злоупотребление не пошло слишком далеко. Вообще

влияние античного элемента во Франции оказалось очень

ограниченно и незаметно, чтобы простиралось за пределы сферы,

собственно принадлежащей искусству.

Нам осталось бросить взгляд на судьбу античного элемента

в тех странах, где он принялся и развился с наибольшей

силой. Во-первых, в Италии. Здесь были даны все условия,

благоприятствовавшие успехам и распространению нового

направления: вместо одного центра множество больших самостоятельных

городов, их довольство, благосостояние, множество отдельных

владетельных домов, из которых каждый содержал особый

придворный штат и любил окружать себя литературными талантами;

и знаменитостями, их соревнование между собой в этом

отношении, наконец, многие инстинкты, уцелевшие в народонаселении

Италии еще от древней жизни. Наконец, самые эти остатки

древности, рассеянные по всей поверхности Италии, которые как

видимые знаки, формы, постоянно присущие глазу, еще более

облегчали сознанию путь в круг античных идей и

представлений. К этому надобно прибавить, что сопротивления не было ни

с какой стороны: схоластицизм никогда не был довольно силен

в Италии, если его и заносило сюда из других мест, он

оставался чужд настоящему духу народа. Благодаря всем этим

обстоятельствам античный элемент не только с быстротою

распространился по всей стране, но проник из искусства и науки даже в

самую жизнь и произвел здесь явления, к которым в известной

степени мог бы относиться известный упрек схоластицизма,

смотревшего на возрождение античного мира как на опасность

для нравов. В самом деле, было время в итальянской истории,

и это время как раз совпадает с началом нового мира, было

такое время, когда античный элемент, утвердившись при всех

дворах самостоятельных герцогов, покорил себе в некотором

отношении и самую римскую курию. Сцены, которые тогда

происходили при римском дворе, изречения, которые произносились в

Вступительная лекция

IT

застольных беседах в присутствии самого папые и из которых

ему самому принадлежали едва ли не самые удачные, в самой

деле вовсе не принадлежали к числу безукоризненных и иногда

прямо переносятся во времена дохристианские. Кардинал Бем-

бо 12 составил себе даже некоторого рода знаменитость тем, что

не стыдился печатать свои произведения, в которых не

пощажено было ничего святого (?). Все это больше забавляло

римский двор, чем возбуждало его негодование. Религиозный

индифферентизм, несмотря на соблюдение всех церковных форм,

достиг тогда в Италии своей крайней степени. Я сказал, что

схоластицизм некоторым образом был бы здесь прав со своими

упреками. Не надобно только забывать при этом, что главная

вина такого состояния лежала вовсе не в новом направлении*

что античный элемент, вновь призванный к жизни

литературными занятиями, нашел уже нравы развращенными, что римская

курия давно уже не пользовалась доброй славой в отношении

своих нравственных правил, и античный элемент виноват был

разве в том, что, проникнув сюда, дал несколько новый колорит

тому, что при римском и других итальянских дворах давно было

введено в обыкновение.

Ясно, что из такого странпого смешения не могло произойти

никакого серьезного возрождения, никаких добрых начатков для

нового мира. Было бы гораздо полезнее, если бы новое

направление встретило здесь себе с той или другой стороны живое

противодействие; но воспринятое такого рода наклонностями,

каковы были те, которые господствовали тогда в высших кругах

Италии, допущенное даже в римскую курию, оно само должно было

упасть очень низко. Здесь оно было совершенно бессильно или

служило только к тому, чтобы украшать собой вакханалии.

Я не говорю об искусстве и об науке. Особенно в первой

из этих двух сфер новому направлению было и самое

приличное место, и тут влияние его на изящество форм в самом деле

оказалось очень благодетельно. Впрочем, я не могу умолчать еще

об одном явлении, которое произошло тогда в литературе и

которое также находится в самой тесной связи с новым направлением.

Это явление есть Макиавелли. Произнося это слово, я, впрочем,

хочу разуметь под ним не просто лишь автора известного

сочинения II Principe 13 и изобретателя так называемой макиавелли-

стической системы, которая, хотя начало ее действительно

возводится к Макиавелю ж, в том виде, однако, в каком

обыкновенно представляется, есть лишь самое тривиальное истолкование-

первоначальной мысли автора и, взятая в отдельности от

местных обстоятельств и цели, которую он имел в виду,

представляется почти искажением этой мысли. Я хочу разуметь под име-

• Три слова на полях не разобраны.

ж Далее: Макиавелли (в рукописи же далее: Макиавель)

2 п. Н, Кудрявцев

18

Лекции 1848/49 г.

«ем Макиавелли не столько автора И Principe, понимаемого с

•настоящей точки зрения, но вместе и как автора Discorsi м, дру-

того не менее важного сочинения, которое относится к первому

как основание к своему заключению, вообще целого человека,

принадлежавшего известному времени, но своей гениальной

мыслью далеко проникавшего в будущее.

Предмет — достойный особого изучения 15. Чтобы не

увлечься им слишком далеко, мы возьмем лишь ту его сторону,

которая нам необходимо принадлежит. Что имел общего

Макиавелли с новым направлением в Италии и к чему, к какой

главной цели вели его наблюдения, идеи, наконец все его

созерцание? Другими словами: какое могло быть его значение для

будущего развития?

Начнем с той стороны, которая уже признана общим

мнением*16, т. е. что в Макиавелли мы имеем одного из

глубочайших политиков нового времени или, говоря точнее, что

настоящая политика нового мира в высшем ее значении началась с

Макиавелли. Откуда же в нем это глубокое понимание

государственных отношений? Что самая сфера, в которой провел

Макиавелли большую половину своей жизни, и деятельность,

которой он посвятил большую часть своих сил и времени, должны

•были представить ему широкое поле для наблюдений и в

сильной степени изострить его политический смысл, это очень

понятно. Известно, что Макиавелли (род. 1469) провел свою

юность при дворе Медичисов, во Флоренции, в самую цветущую

эпоху этого дома, рано сделался государственным секретарем у

них на службе и там в продолжение нескольких лет исправлял

дипломатические поручения своих герцогов в сношениях их с

другими дворами. Понятно, говорю, что такого рода занятия

должны были изострить его политический смысл, но это еще

не все. Откуда же в его политических созерцаниях столько

единства, столько общности, столько целого? Этого не могли ему

дать все подробности его службы даже вместе взятые. Одна

природная проницательность также не могла бы так твердо

поставить его на той почве, на которой он развивает свои идеи.

Читая его, вы видите, что он не мечтает, не фантазирует, что под

ногами у него действительно твердая земля. Мы не досказ[али]

•еще одну важную черту из его весьма несложной биографии:

Макиавелли потом лишился милости своих первых

покровителей, подвергнут был даже пыткам по одному подозрению и

после того, принужденный совершенно удалиться от дел, предался

уединению, т. е. предался свободно избранным занятиям. Ибо

.деятельный ум Макиавелли требовал себе пищи, работы, и в

спокойствии этого уединения созрели самые замечательные плоды

* Die Philos [ophische] Weltanschauung der Reformationszeit, von M.

Carrière, p. 214 et cet.

Вступительная лекция

1»

мысли Макиавелли. К этому времени относятся его семь книг

о военном искусстве 17, его Discorsi и, наконец, самый Principe·

Какими же занятиями были они приготовлены? — Занятиями

древностью, Мм. Гг., преимущественно государственной римской

древностью. Солидность, основательность этого ума воспрещала,

ему быть лишь дилетантом в литературе; с своей поэтической,

художественной стороны древняя литература заняла его всего-

менее. Он, правда, охотно читал Овидия, Тибулла, даже сам

пробовал себя в стихотворениях и, кроме того, написал

несколько комедий, отличающихся почти аттическою вольностию18; но в.

занятиях такого рода он искал себе отрады, развлечения лишь,

в самые смутные часы. Другое время он посвящал Ливию,

римским историкам и, руководствуемый ими, изучал не столько

подробности, сколько общий ход истории Рима, следовал за

движением его государственной жизни. Из этих двух элементов, т. е.

из собственных опытов и из наблюдений над римской жизнью

государственной сложились идеи автора D[iscorsi] и Principe.

«Часто и не без удивления рассуждал я сам с собой,—

говорит он во вступлении к Discorsi,— как много надобно приписать,

древности в разных отношениях. Я возьму самый близкий

пример: иногда один обломок какой-нибудь древней статуи

покупается дорогою ценой и не только служит украшением дому, на

еще образцом для ваятелей, которые по нем и для него

стараются восстановить целую фигуру. А между тем самая доблесть

древних и основанные на них подвиги и все дела знаменитых

царей, полководцев, граждан, законодателей и других, они как

будто существуют лишь для нашего удивления, вовсе не для

подражания; от них едва остается лишь слабая тень. Об этом,

надобно подумать тем серьезнее, что ведь в наших враждах,

несогласиях, вообще в наших несчастных наклонностях мы

прибегаем же к тем средствам, которые изобретены или

установлены еще древними... Но не вижу я, чтобы какой государь, царь,

республика или император хотел подражать древним образцам

в таких делах, как управление республикой или принятие мер

к сохранению ее целостности, военное устройство, ведение

войны, отправление суда и т. п. И я думаю, что это происходит

вовсе не от того, чтобы дела, судьбы человеческие шли все к

худшему или чтобы праздность и честолюбие во многих

христианских областях и городах вовсе истребило там древние

корни, но от того, что мы слишком пренебрегаем должным

употреблением истории, что не заботимся собирать от этого чтения

плодов, которые производить лежит в самой его природе, в его-

естественном назначении. Дело в том, что очень многие читают

историю и в разнообразии ее событий находят даже

удовольствие: но чтобы подражать тем делам, об этом никому не

приходит и в голову, как если бы это было дело не только трудное,

но даже и вовсе неисполнимое... Чтобы вывести людей из та-

2*'

20

Лекции 1848/49 г.

кого заблуждения, я счел за полезное изложить в особом сочи-

пении мои размышления по поводу дошедших до нас книг Ливия

и высказать то, что я думаю о подражании древним и вообще

о древних временах сравнительно с новыми, желая таким

образом способствовать уразумению истории и указать ее

читателям на настоящую пользу, которую они могут извлечь из

нее»*19.

Едва ли можно высказаться яснее. Смущенный, опечаленный

настоящим состоянием своего отечества, своей родной страны,

раздираемой внутренними несогласиями % смутами, тревогами,

волнуемой политическими партиями всех цветов, и в то же

время горячо любя Италию и желая ей силы, крепости и величия.

Макиавелли убежал в древность и там искал для Италии

великих образцов, подражая которым она могла бы лучше устроить

свою судьбу и возвратить утраченное ею величие.

Этого образца — где же скорее было искать его как не в

величии Древнего Рима, под властью которого Италия

представляла такое крепкое, такое могущественное целое? По крайней мере

ему, знакомому с летописями древнего мира, глубоко

вчитавшемуся в красноречивейшего историка римского величия, не мог

не представиться такой образец. Макиавелли, впрочем, не

ослеплен величием римского государства: он зпает его недостатки,

он созерцает все его исторические судьбы в продолжение веков

π вовсе не скрывает ни от себя, ни от читателей, что ход Рима

вовсе не был постоянным совершенствованием, что он часто

менял лучшее на худшее и, прошедши таким образом все

возможные перевороты, опять возвращался к первоначальному

состоянию: так но крайней мере понимал Макиавелли историю

Рима** и по ней составил свою общую теорию о ходе

человеческого общества, которой сущность состоит в том, что движение

политических обществ из одной формы в другую совершается в

некоторого рода кругу, так что, начав с одной формы, они в

неопределенное время возвращаются к ней снова, чтобы потом

продолжать свое движение прежним путем. Вообще Макиавелли

совсем не идеалист; он человек опыта, рассудка, не фантазии,

он не знает совершенного общества, не составляет себе идеала

его. Между тем, сравнивая римское государство с греческими,

спартанским и афинским, он не может не отдать преимущества

первому; он берет также для сравнения некоторые факты даже

из истории новых политических обществ, сколько они ему

известны: венецианского, флорентийского и некоторых других, но при

таком сравнении тем более чувствует превосходство Рима ***. Осо-

* Mach[iavelli]. Disc[orsi]. Lib. I. Proem[io].

8 Далее зачеркнуто— волаееиями.

** Discjorsi]. Lib. 1, cap. 2.

**** Ibid., cap. VI. (Цитата на полях опускается.— Примеч. сост.)

Вступительная лекция

21

бенно по тому благоразумному соединепию всех трех элементов

политического общества, какое он находил в римском устройстве,

он видел в нем образец возможного совершенства и искренно

думал оказать услугу своим соотечественникам, подробно

раскрыв им для подражания лучшие стороны своего образца.

Провести нить своих мыслей по декадам Тита Ливия или,

что то же, обозреть в последовательном порядке важнейшие

явления римской истории и разобрать их особенно с политической

точки зрения, казалось Макиавелли лучшим средством для его

цели. Эту самую задачу и старался он разрешить в своих Dis-

corsi: мы не можем следить за ним на всем этом

продолжительном пути, что было бы слишком утомительно; но остановимся,

однако ж, на первых главах его, чтобы по крайности иметь

некоторое понятие о методе автора и, судя по тем выводам, к

которым он приходит в своих исследованиях, составить хотя бы

приблизительное понятие о той общей идее, которую он должен был

вынести из всего своего труда.

Как я уже сказал, Макиавелли вовсе не идеалист*. Из

немногих заранее принятых им и, как кажется, подсказанных ему

опытом начал па первом плане становится у пего то, что «люди

ло природе своей более наклонны к худому, нежели к доброму»

(р. 53)20. И законодателю, который бы предпринял устроить

общество, он советует начать с того предположения, что «все

люди от природы испорчены и готовы на всякое зло при нервом

удобном случае, так что если и есть такие общества, которые

остаются чужды пороку, то этого вовсе не должпо приписывать

добрым свойствам людей, а скорее тому, что для них еще не

представился удобный случай показать себя в настоящем свете»

(р. 22). Потому-то особенно и нужно всякому вновь

устраивающемуся обществу тотчас, при самом его начале, оградить себя

известными законами и другими предупредительными мерами,

чтобы по возможности положить пределы этой естественной

наклонности ко злу и остановить ее развитие (р. 91). Если же

порча раз усилилась в нравах общества, тогда, по мпению

Макиавелли, уже никакие законы не сильны остановить, ни обуздать

развращения (р. 97). Этим мыслям Макиавелли не посвящает

особой главы в своем сочинении, они рассеяны у него в разных

местах, но так часто повторяются, так тесно связаны со всеми

убеждениями автора, что нельзя не признать их за первые

основные пункты всего созерцания, которое имел Макиавелли о

судьбах политических обществ.

* Что автор не идеалист, можтто также очень хорошо видеть из одного

места в II Principe, cap. 15: «I£t saue complures respublicas et principatus

quosdam animo ejfinxerunt, qui nimquam sub aspectum ullum venerunt,

tantum abest, ut rêvera extiterint», et cet. «Многие писатели изображала

государства и республики такими, какими им никогда не удавалось

встречать их в действительности» (пер. Ы. Курочкина).

22

Лекции 1848/49 г.

Вообще, в первом своем сочинении Макиавелли как не

идеалист, так далеко и не теоретик: он больше историк, он еще

только ищет себе твердой почвы, к которой бы мог привязать*

на которой бы мог раскрыть потом свои политические понятия.

Этой почвой служит ему римская история в ее последовательном

движении. Ее начало есть начало его рассуждений. Так самое

основание города дает уже ему повод говорить о различных

условиях построения городов и вообще основании первых обществ.

Затем, к слову о первых учреждениях римских, он исчисляет по

известной теории три главные формы политического общества,,

сам, впрочем, не отдает предпочтения ни одной из них, а хочет

для своего общества благоразумного слияния всех трех

элементов, так чтоб один из них был умеряем другим; т. е. он и здесь

не остается на идеальной почве, а хочет лучше держаться

действительной, римской, где находит это соединение. Переходя

потом к борьбе сената с народом, патрициев с плебеями,

Макиавелли восстает против тех, которые, видя здесь только один

раздор, безусловно осуждают все это время в римской истории,

и пользуется случаем сказать свою собственную мысль, которая

для того века должна была иметь вид совершенного

парадокса, т. е. что Рим одолжен этому времени самыми

благодетельными своими законами (р. 24)*. Но возразят, что та же

самая вражда (так по крайней мере понимал Макиавелли),

возобновившись при Гракхах, привела наконец римский народ к

утрате свободы. На это наш автор отвечает обозрением

политического устройства Спарты и Венеции, в которых, правда,

законодатели умели заблаговременно предотвратить подобную

внутреннюю вражду (своими благоразумными установлениями)**,

одни, исключив из своего гражданства всех инородцев, другие —

вовсе отказав известному классу народа в праве защищать

республику наравне с другими с оружием в руках (р. 36), но этим

самым исключением подвергли установленные ими общества

другим важным невзгодам. Так что, заключает наконец автор, нет

такого устройства, которое бы не страдало каким-нибудь пороком

|(р. 37), и часто по необходимости мы должны допускать многое

такое, что, по-видимому, вовсе не согласно с требованиями

нашего ума. Заметим эту мысль, Мм. Гг.: в ней зародыш очень

многого, что полнев раскрывается в позднейшей системе

Макиавелли.

Возьмем и еще несколько образчиков суждений его о разных

пунктах римской истории. Повод к очень важному рассуждению

подает ему рассказ Ливия о насильственной смерти Рема и о

согласии Ромула на убийство Тация Сабинского ***. Автор не

решается вдруг сказать, чтобы подобное действие было достойна

* Ibid. [Discorsi], cap. 4,

** Ibid., cap. 9,

*** Ibid., cap. 9.

Вступительная лекция

23

подражания. Но политическая точка зрения, на которой

исключительно поставил себя Макиавелли, скоро берет верх. В

смерти Рема и Тация он не видит никакого вреда для зарождающе-

гося общества, напротив, видит, как много выиграло общество,

получив единую крепкую власть вместо прежней, ослабленной

разделением. Этот исторический результат автор берет за цель

самого виновника действия и предполагаемою доброю целью

извиняет самое средство... «Человек рассудительный,— говорит

он,— не решится легкомысленно обвинить того, кто для

сохранения единства своей власти, необходимой для доброго устройства

нового государства, покусился на какой-нибудь насильственный

поступок: или по крайней мере, осудив этот поступок, ради цели

и того результата, который им достигается, извинит самого

деятеля. Ибо добрый результат, подобный тому, какой достигнут

был смертью Рема, всегда оправдывает и самое действие. Не тот

достоин порицания, кто делает насилие, желая пользы, но тот,

кто совершает его с злым намерением»21. То же самое повторяет

автор, рассуждая о смерти Тация *. Не вдруг, может быть,

решился выговорить Макиавелли такое мнение, к которому он,

однако, необходимо приведен был своей исключительно

политической точкой зрения, но выговоривши его раз — па какой но-

1шй вывод не уполномочивал он себя далее? Я замечу только,

что в заключение главы он уже не только извиняет сам действие

Ромула, но и говорит, что оно должно быть извинено.

Проводя мысль свою по всем первым основам римского

государства, Макиавелли не пропустил без внимания и учреждений

религиозных. Он понял их важность и посвятил им особую

главу в своем сочинении**. Нума, как учредитель римского культа,

для него в пекотором отпошении даже выше самого Ромула.

Не то чтобы автор вошел в сущность религиозного начала и

оценил его сам в себе: именно потому, что ему недоставало этого

понимания ***, а это довольно хорошо объясняется тогдашним

состоянием Италии, и мог он сделаться таким исключительным

политиком. Но у автора есть другие ресурсы: он верен себе и

здесь, он умеет оценить важность и религиозных отношений,

ибо видит их благодетельное влияние на политические

отношения. «Религиозный культ, установленный Нумою,— говорит

он,— чрезвычайно как благодетелен был в новом государстве,

как в особенности для обуздания своеволия в войске и

укрощения страстей народа, так вообще для того, чтобы добрых

граждан поддержать в исполнении их обязанностей и служить

грозою для злонамеренных. Так что если бы кто, взвешивая

доказательства в пользу той и другой стороны, спросил, кому Рим

* Ibid., cap. IX. (Цитата на полях опускается.— Примеч. сост.),

** Ibid., cap. 11.

*** Хотя о Савонароле говорит (в конце той же главы) с уважением.

24

Лекции 1848149 г.

обязан более, Ромулу или Нуме Помпилию? Я бы отвечал, что,

по моему мнению, последний сделал более»*.

Раз заговорив о религии в отношении к политическому

обществу, Макиавелли не мог удержаться, чтобы не взглянуть,

хотя мимоходом, с той же точки зрения и на свою современность.

А это значило — коснуться вопроса о современном состоянии

римской церкви и об отношении ее к политическому состоянию

страны. Вообще, как это ни странно, удаляться в древность,

чтобы оттуда смотреть на свою современность, но такова

действительно точка зрения Макиавелли: чтобы судить о

современных отношениях, он отправляется от политических начал

древности. Перенося свой взгляд на Италию**, автор не только не

находит, что римская церковь оказывает на нравы народа то

благодетельное влияние, которого бы он ожидал от нее, но что

тем менее истинно религиозного духа, чем ближе к Риму,

резиденции главной католической власти, и что если сравнить

настоящее состояние религии в Италии с первыми

установлениями христианства, то надобно прийти в совершенное отчаяние.

О состоянии нравственности внутри самой римской курии автор

выражается с особенным негодованием: ясно, что автору не к

чему привязать здесь свои pia desideria ***. Откуда же такой

извращенный порядок, или такой нравственный беспорядок?..

А между тем мысль автора поражает еще и другое явление

с той же самой стороны: откуда, в самом деле, происходит то,

что, тогда как, например, Галлия или Испания представляют

столько политического единства, Италия является

раздробленной на множество отдельных независимых владений и остается

беззащитною жертвою чуждых народов — германцев, французов,

испанцев? И это та же самая страна, которая некогда была так

сильна своим политическим единством? Откуда все это зло, и не

в связи ли между собой оба явления? Очевидно. Не только что

римская церковь поставила себя в совершенной независимости от

светской власти (чего не было в древнем государстве), они сами

присвоили себе власть над миром, они поставили себя выше

государства и, однако, не имея довольно силы, чтобы соединить

все в одной руке, привели необходимо страну к

раздроблению, накликали на нее врагов посторонних и вообще

повергли скоро ее в то жалкое состояние, в котором она теперь

находится22.

На этом я останавливаюсь. Я не считаю нуяшым идти далее

в анализе Discorsi. Метод автора для нас довольно определим,

главные пункты в его воззрении обозначились, и мы почти

можем угадывать путь, которым он пойдет далее в своих выводах.

* Ibid. cap. 11.

** Ibid. cap. 12.

·** Благие пожелания (лат.)

Вступительная лекция

25

Прежде чем, впрочем, перейти к Principe, соберем эти

главные пункты в воззрении Макиавелли, как они определялись для

него самого в исследованиях его о политических началах

римского государства. Убеждение, сочиненное автором из своего

собственного опыта, об испорченности человеческой натуры, о

преобладающей силе дурных наклонностей в человеке, не ослабело,

а разве утвердилось его исследованиями. Зато так очевидна стала

для него необходимость сдерживать эти наклонности

предупредительными мерами, постановлениями, законами, как

гражданскими, так и религиозными. Но чтобы доставить этим

постановлениям единство, прочность и силу, чтобы они не оставались

пустою формою, но были действительно залогом величия страны

и народа, Макиавелли видел наконец необходимость единства

политической власти. Этот крайний результат, это решительное

преобладание государственного начала над всем, не исключая

даже учреждений религиозных, выходило у Макиавелли из

созерцания всей истории римской древности и сверх того

уяснилось ему еще современным состоянием Италии.

Должен признаться, к таким началам можно было прийти,

даже и вовсе не принадлежа к христианскому обществу; такие

начала положены уже были древностью, в них нет ничего

такого, что собственно принадлежало лишь христианскому духу,

по в том-то и дело, что они были вынесены из наблюдений над

древним миром, и вопрос состоял теперь в том, что выйдет, если

автор приложит эти начала к миру своей современности и

обратит их в постулат?

Ум Макиавелли вовсе не был бесплодный. Приобретенное на

одной почве он хотел переносить на другую. Мы прямо знаем,

что он нарочно удалился в древность, чтобы там поискать

полезных уроков, что можно сделать для облегчения несчастного

состояния Италии. Принцип был добыт, принцип

государственный; оставалось приложить его к делу. Это сделал Макиавелли

в своем II Principe. Не ищите цели сочинения в самом его

начале: здесь ее нет, автор преспокойно начинает с разделения

политического общества на республики и принципаты и потом

определяет различия в последней форме. Цель является только

в самом конце сочинения, после того как автор совершенно

раскрыл свою идею и провел ее по всем подробностям. Эта цель,

или лучше сказать желание, утвердить или восстановить в

Италии доселе пренебреженное государственное начало во всей его

силе, полноте и обширности, восстановить его не в старой

республиканской форме, но в новой, в той, которая уже фактически

существует в Италии, т. е. в принципате: ибо автор вовсе не

революционер, он не желает никакого насильственного переворота,

он ищет лишь полного раскрытия того, что уже существует.

При этом случае Макиавелли в сильных чертах изображает

современное ему бедственное состояние Италии: едва ли с чем

26 щ

Лекции 1848/49 г.

может сравниться «то бедственное состояние, в котором теперь

находится Италия благодаря своему раздроблепию. Иго, под

которым она находится, тяжелее того, которое испытали некогда

евреи, рабство, на которое она осуждена, несноснее того, поя

которым стонали персы. Оно простирается в ширину и длину

на гораздо большее пространство, чем то, какое некогда

занимали афиняне, а между тем, не находя себе вождя, лишенная

порядка, она истощена бедствиями, ограблена, разделена на

партии, потрясена со всех сторон и принуждена терпеть всякого

рода несчастья»*23. И кто же должен сносить такое положение?

Итальянцы, народ, «который не уступит никому другому

богатством силы, гибкостью тела, присутствием духа»24. Но такое·

время автор и считает самым удобным, чтобы явился человек

из современных государей, который бы понял задачу времени,,

принял бы горячо к сердцу интересы народа или хотя бы из

собственного честолюбия решился действовать в его пользу. Не

может быть времени удобнее, говорит автор: ибо кто бы в Италии

не признал его своим избавителем, какие бы ворота не

отворились перед ним или какой из итальянских народов отказал бы

ему в повиновении? Очень прямо выговаривает потом автор свое

ожидание, что такой человек выйдет из дома Медичисов, который

уже по многим отношениям заслужил себе почетное имя в

истории Италии.

Но этот избавитель, который, положим, освободит Италию от

врагов внешних, избавит ее от бедствий внутренних, кто же

будет он такой? Какими средствами он исполнит все это, во имя

какого начала он будет действовать? Ибо в том вся сущность

проблемы, которую разрешить предположил себе Макиавелли.

Этот человек будет II Principe в том смысле, в каком понимает

его автор сочинения. Едва ли нужно говорить, что мы знаем

из тех убеждений, которые вынес Макиавелли из своего

изучения древности,— что такой Principe должен быть

представителем государственного начала во всей его силе. Мы, однако,

проследим за автором, чтобы видеть, как он раскрывает

заимствованные от древности начала на новой почве.

Как я уже заметил, автор нисколько не революционер, ему

все равно, ту или другую форму носит государство, ему важен

самый принцип государственный. Итак, отличив республику от

принципата, он рассматривает различные виды последнего и

останавливается преимущественно на принципате

наследственном, впрочем популярного происхождения, как самом

удовлетворительном**. Древность и здесь во многих случаях служит ему

указателем. Встречаются также многие черты, которые входили

в его воззрение при исследовании политических начал древней

* Il Principe, cap. 26 (Adhortatio ad Italiam a Barbaris liberandam).

·* Cap. 5, 6, 7 et cet.

Вступительная лекция

27

жизни, впрочем несколько смягченные: так, например, о

перемене счастья, о быстром и постоянном изменении всех вещей

человеческих, следовательно, и чел [овеческих] обществ. Вообще

здесь на современной почве автор по необходимости становится

скромнее: многое он выговаривает в выражениях менее резких,

иное не выговаривает вовсе, часто ирония заступает у него

место открытого нападения. С меньшей жесткостью говорит автор

даже о римском духовном принципате*, хотя вовсе не думает

скрывать своего настоящего мнения о нем, т. е. что это такая

власть, для сохранения которой не нужно ни доблести, ни

особенного счастья, что так уже она установлена искони, чтобы

облеченные этой властью оставались до конца на своем месте,

как бы ни мало они были способны к тому и каково бы ни было

их поведение; что, далее, это такая власть, которая хочет

владеть всеми, но никого не намерена защищать и т. д.25

Самые народы, ей покоренные, видя, что о них не заботятся,

так же и со своей стороны остаются беззаботны относительно

власти над ними поставленной. «Впрочем,— продолжает автор

с той же тонкой иронией,— так как они управляются каким-то

божеством, до которого не достигает самая мысль человеческая,

то я не стану о них говорить. Ибо когда сам бог сохраняет и

поддерживает их на известной высоте, то было бы слишком

дерзко и безрассудно пускаться в дальнейшие исследования об

их состоянии»26.

Вы видите, Мм. Гг.: папская власть никак не умещалась в

созерцании Макиавелли, от нее отрекалось его убеждение или

ее преследовала его ирония. Он допускал только светский

принципат, так что духовная власть не была выше государства, но

оставалась в зависимости от него, как это было в государстве

римском. Но этот принципат не должен быть лишь пустым

именем: он должен соединить в себе все те условия, из которых

слагалась государственная власть в Риме, какова бы, впрочем,

пи была его форма. Я должен признаться, автор не выговаривает

прямо этого заключения как потому, что он теперь на почве своей

современности, так и потому, что он не систематик. Сказав свое

мнение о папской власти, он прямо переходит потом к раскрытию

своей идеи светского принципата, каким он должен быть по его

ионятпю, а это понятие им предоставлено — мы знаем, откуда

оно взято. Итак, это все равно. Подробности лучше объяснят

нашу мысль и вместе мысль автора.

Я пропускаю те слова, в которых автор на том основании,

"что законы тогда только крепки, когда они поддерживаются

оружием **, рассуждает о составе войска, как главной опоры свет-

* Сар. 11. Впрочем, это не мешает ему назвать папу Александра VI прямо

обманщиком, impostor, см. cap. 18.

** Сар. 12, р. 70: «Bonae autem leges esse non possunt, ubi bona non sunt

arma». «Но хороших законов не может быть, где нет хорошего войска».

28

Лекции 1848/49 г.

ского принципата, и особенно восстает против наемных войск,.

так много повредивших Италии во всех отношениях. Этому

предмету, как известно, автор посвятил особое сочинение27.

Требовать, чтобы государь имел в своем распоряжении постоянную и

хорошо устроенную вооруженную силу, заставляет автора не

только то понятие, какое оп имеет о государственной власти,

но и пример Рима и Спарты, который он также постоянпо имеет

в памяти: благодаря своему оружию, говорит он, Рим и Спарта

извели целые столетия и остались свободны.

Но одной внешней силы недостаточно: автор требует еще ог

своей государственной власти некоторых внутренних качеств,

в которых он видит главное ручательство ее силы, π как

представитель этой власти у него есть Princeps — следовательно

яйцо, то и требование его [автора] необходимо приложить к лицу,

хотя по источнику своему должно бы собственно принадлежать

к отвлеченному понятию, общему представлению о власти, не

личности. Я настаиваю на этом пункте, Мм. Гг.: он очень

важен, в нем одна из главных причин того странного впечатления,

которое производил и производит Principe Макиавелли на

читателя: он представляется каким-то чудовищным почему, потому

что на него, на лицо, навязано то, что могло бы быть свойством

разве государственной власти вообще, в особенности же

полицейского государства.

Консервативность Макиавелли привела его в этом случае

к большой несообразности. К тому же постоянное опасение

автора, чтобы не сойти с действительной почвы и не

попасть на ложную дорогу фикций, мечтательных идеалов,

отнимает у него всякую охоту требовать от Principe каких-то

идеальных добродетелей. Даже составляя свой идеал, он хочет,

однако, быть верен положительной истине и вместо добродетелей,

пожалуй, готов требовать от своего Principe даже пороков, лишь

бы они соответствовали предположенной им государственной

цели... Словом, все на службу государственному началу, хотя бы

в человечествепном отношении то было и не совсем

облагораживающее свойство: «Почему,— говорит Макиавелли,— начиная

излагать свои условия для хорошего Principe, оставляя в стороне

то, что до сих пор обыкновенно выдумывали о Princeps, и

стараясь держаться истины, я говорю, что он может иметь

различные свойства: один щедр, другой скуп, иной милостив, другой

жесток и т. д. Вопрос в том, чем же должен быть Princeps,

впрочем оставаясь на той же действительной почве, без всяких

идеальных требований?»28

Автор сравнивает потом различные свойства Princeps, как они

являются в действительности, чтобы в каждой серии избрать то,

которое более соответствует его идее. Здесь всего интереснее то,

как мысль его постоянно более и более склоняется к

государственному началу. Должен ли быть Princeps щедр или береж-

Вступительная лекция

29>

лив? * — спрашивал он сначала. Конечно, гораздо лучше быть

щедрым. Но если уже быть щедрым, то щедрым ко всем. А эта

или предполагает неистощимый запас богатств, или ведет прямо

к истощению всех средств, т. е. к погибели. Итак, если Princeps

не может быть без вреда для себя щедрым для всех, то лучше

ему быть бережливым. Далее, прибавив еще некоторые

рассуждения, он уже прямо говорит, что Princeps может вовсе не

заботиться о том, что его будут упрекать в скупости. Второй вопрос

в том, должен ли быть Princeps милостив или жесток?** Было-

бы желательно, начинает автор свой ответ, чтобы он был не

жесток, а милостив> Но милость не всегда ведет к добру и

наоборот... Валентин (Цезарь Борджиа) считался человеком жестоким,

однако он соединил всю Флоренцию, восстановил ее целостность,,

водворил в ней мир и согласие.^ Итак, еще нет большой

важности, если Princeps будет слыть жестоким, лишь бы он умел

сохранить верность людей, ему преданных. Самое благоразумие

требует от него, чтобы он равно избегал излишней

доверчивости, как и совершенной недоверчивости. Но что же лучше из

двух: окружать ли себя любовью или страхом? И тем и другим,

отвечает сначала автор, но тотчас потом возвращается к своему

ultima ratio***: «Люди вообще так неблагодарны, непостоянны,,

неискренни, так не любят опасностей, так жадны до корысти,

что в добрую минуту, когда нет никакой нужды, то от них

только и слышишь, что они все готовы пролить sa тебя кровь

и принести за тебя в жертву все свое достояние, даже детей

своих, а чуть только явилась нужда, их и след простыл»****29.

Попробуй только коснуться во время нужды их достояния, они

не замедлят дать себя знать: «Скорей забудут они избиение

своих кровных, чем расхищение своего имения»30.

Итак, есть ли резон бояться упрека в бесчеловечности (по-

men inhumanitatis *****)? Что бы сделал Аннибал при всех своих

великих талантах, если бы не был постоянно вооружен

примерною жестокостью (eîfera saevitia)! Потому, если будет вопрос

о соблюдении верности со стороны государственной власти,

Princeps лучше должен избегать обещаний, которые могут быть

противны его выгодам ******. Такое правило было бы излишне, если

бы можно было полагаться на честность людей, но о людях эта

можно сказать всего менее. С другой стороны, впрочем, они так

просты, так легко вдаются в обман, что уже гораздо лучше поль-

* Сар. 16.

** Сар. 17.

*** Последвий довод (лат.)

**** Ср. об итальянском характере свидетельства Пиркгеймера (у

Hagen, I, 192): в самом дружелюбии итальянцев он видит обман и

притворство.

***** Понятие антигуманпости, бесчеловечности (лат.).

****** Сар 18

$0

Лекции 1848/49 г.

зоваться этой их слабостью и показывать им вещи в таком

виде, в каком они им нравятся, а на самом деле делать

совершенно другое, сообразно со своими целями. Таким образом можно

достигнуть с людьми очень многого. Ибо люди судят большей

частью по внешности и не обращают внимания на сущность

вещей. Словом, Princeps «должен иметь изворотливый ум, без

нужды не переставать действовать добрыми средствами, а в случае

необходимости употреблять иные»31.

Так дорога Макиавелли государственная власть, что первою

добродетелью для облеченного ею он поставляет быть

бдительным к сохранению своей власти, бояться всего, что может

повести к ее ослаблению, хотя бы это была самая честность и

умеренность. Страх за свою власть должен быть присущ ему

постоянно. Но страх может быть двоякого рода, и здесь вопрос

значительно расширяется: страх от врагов внутренних и страх от

врагов внешних *. То есть обязанность облеченного высшей

властью не только действовать против них, когда они восстанут

открыто, но и стараться предупредить всякую опасность с той

и другой стороны. Против врагов первого рода, которые

обыкновенно действуют посредством заговоров, самое лучшее

обеспечение, если Princeps будет уметь так держать себя, что не

возбудит в народе ни ненависти к себе, ни презрения. Трудно,

конечно, действовать по правилам политики Макиавелли и

сохранять к себе любовь подданных. Автор сам чувствует, но чтобы

не отступиться от своего первого требования, придумывает

следующий изворот: пусть Princeps, который не может же все

делать сам, поручит другим исполнение тех мер, которые могут

возбудить народное неудовольствие, себе же предоставит

действия противоположного характера. Против врагов внешпих

средство было указано еще прежде: оно состоит в хорошем

устройстве постоянного войска и в умении сохранить себе его

верность и преданность.

Из таких черт слагается тот тип, который Макиавелли

означает именем Principe. Характер довольно двуличный, даже

фальшивый, чего, впрочем, не скрывает сам автор, часто

прибегающий к сравнению с лисицей (vulpecula) как к самому

общепонятному образу, который во многих чертах так удачно

приходится к Макиавеллевскому типу. Но это лишь одна сторона, это

лишь внешность, под которой, как желает автор, должно

скрываться мужество льва. Когда оба эти свойства соединены в