Автор: Февр Л.

Теги: всемирная история историография историческая литература

ISBN: 5-02-009042-5

Год: 1991

Текст

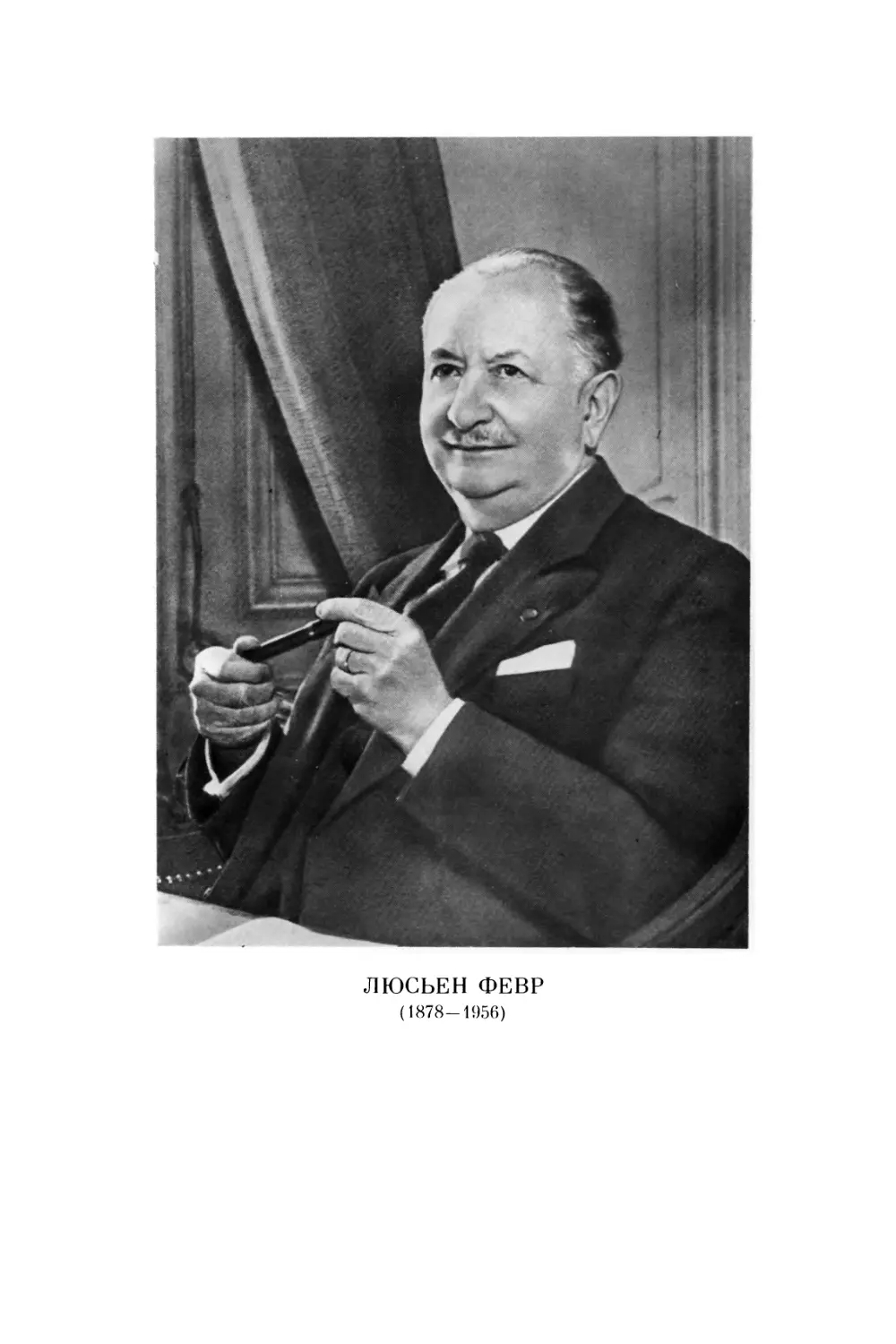

ЛЮСЬЕН ФЕВР

(1878-1956)

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

^

^

*

η

Η

о

<i

^

Я '

τ ^

Ε

fCLJOj

h

'с

i*

*

s

<

и

?

ï

с к

о

<N

LUCIEN FEBVRE

COMBATS

POUR

L'HISTOIRE

ЛЮСЬЕН ФЕВР

БОИ

ЗА ИСТОРИЮ

Перевод

А. А. БОБОВИЧА, М. А. БОБОВИЧА

и Ю. Н. СТЕФАНОВА

Статья А. Я. ГУРЕВИЧА

Комментарии

Д. Э. ХАРИТОНОВИЧА

ИЗДАТЕЛЬСТВО -НАУКА/

M О С К В А · 1 5 ^

ББК 63.3(0)

Φ 31

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

СЕРИИ «ПАМЯТНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»

К. 3. Ашрафян, Г. М. Бонгард-Левин, В. И. Буганов (зам. председателя),

Е. С. Голубцова, А. Я. Гуревич, С, С. Дмитриев, В. А. Дунаевский,

В. А. Дьяков, М. Л. Ирошников, Г. С. Кучеренко, Г. Г. Литаврин,

А. П. Новосельцев, А. В. Подосинов (ученый секретарь),

Л. Н. Пушкарев, А. М. Самсонов (председатель),

В. А. Тишков, В. И. Уколова (зам. председателя)

Ответственный редактор

А. Я. Гуревич

^ 0503010000 369 ,п, кк^йчч/т

Φ без объявления bbn bd^j(u)

042(02)-90

ISBN 5-02-009042-5 © Издательство «Наука», 1991

БОИ ЗА ИСТОРИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Если бы, объединяя эти статьи, отобранные среди стольких

других, я задался целью воздвигнуть себе нечто вроде памятника,

я подыскал бы сборнику другое название. Смастерив за свою

жизнь (и рассчитывая смастерить еще) некоторое количество

грузной мебели для меблировки истории — достаточное для того,

чтобы заслонить, хотя бы временно, иные из голых стен во

дворце Клио,— я назвал бы «Моими стружками» эти древесные

обрезки, вырвавшиеся из-под рубанка и подобранные под верстаком.

Но я затеял этот сборник вовсе не для того, чтобы похвастаться

повседневным своим ремеслом, а чтобы принести кое-какую

пользу своим товарищам, особенно самым молодым. Выбранное

заглавие, стало быть, должно напомнить о том, какие качества

бойца я сохранил в течение всей своей жизни. «Мои сражения»?

Конечно, нет: я никогда не сражался ни за себя, ни против кого

бы то ни было, если иметь в виду определенные личности.

«Сражаться за историю» — другое дело. Именно за нее я всю жизнь

и сражался.

Сколько я себя помню, история всегда была для меня

предметом развлечения или увлечения, если не оказать — сердечной

склонности и призвания. Будучи сыном человека, который

отошел от занятий историей (но никогда не переставал ею интвре^

соваться) лишь под влиянием Анри Вей л я, подвизавшегося сна

чала на филологическом факультете в Безансоне*-а»-потом в Па

рижском педагогическом институте, и под воздействием столь

знаменитого в ту пору Тюро, философа грамматики; будучи пле

мянником человека, всю жизнь преподававшего историю и

сызмальства привившего мне любовь к этой науке; с наслаждением

листая найденный в отцовской библиотеке под регулярно

выходившими выпусками Даранбера и Сальо двухтомный альбом,

на страницах которого оживала замечательная «Греко-римская

история» Виктора Дюрюи, шедевр тогдашнего издательства

Ашетт: то была вся известная к тому времени античность — ее

храмы и бюсты, боги и вазы, изображенные лучшими граверами;

с ненасытной жадностью проглатывая роскошно изданные Этце

лем тома «Истории Франции» Мишле с иллюстрациями

неистового визионера Даниэля Вьержа — иллюстрациями, столь

отвечавшими духу иных текстов великого ясновидца, что мне трудно

сказать, смог ли бы я перечитать их теперь в тусклом издании,

которое — нашлись же такие знатоки! — объявлено «окончатель-

в

Люсъен Февр. Бои за историю

ным»; насыщенный всеми этими наставлениями, обогащенный

чтением всех этих книг и откликами, которые они порождали в

моей душе,— разве мог я не стать историком?

То были мои наставники, истинные наставники, к которым

присоединились позже, между шестнадцатым и двадцать пятым

годами моей жизни, и другие: Элизе Реклю и глубокая

человечность его «Всемирной географии»; Буркхардт и его «Ренессанс

р. Италии»; Куражо и его лекции в Луврской школе,

посвященные бургундскому * и французскому Возрождению; затем,

начиная с 1910 года,— Жорес и его «Социалистическая история»,

столь богатая экономическими и социальными предвидениями, и,

наконец и в особенности, Стендаль как автор «Рима, Неаполя и

Флоренции», «Истории искусств в Италии», «Записок путешест-

пенника» и «Переписки»: эти «введения в психологическую

историю и историю чувств» долгие годы были моими настольными

книгами — я открыл их для себя почти случайно в те далекие

времена, когда они, обезображенные Коломбом, были только что

отпечатаны Кальманом на дрянной бумаге с помощью

полустертого шрифта...

Такова моя «бумажная душа». А рядом — душа сельского

приволья, душа Земли, бывшая второй моей наставницей в

истории. Двадцать первых лет моей жизни протекли в Нанси: там,

бродя среди зарослей кустарника и стволов строевого леса, от

крывая на горизонте череду резко очерченных холмов и

косогоров Лотарингии, я копил в душе сокровищницу воспоминаний и

впечатлений, которые пребудут со мной навсегда. Но с какой

радостью возвращался я каждый год на свою настоящую

родину, Франш-Конте! Сначала — приветливая долина Соны,

скромное величие Грэя, царящего над лугами, вернувшими душевный

покой Прудону2, потом — старый ворчун Юра, его луговины и

сосновые рощи, зеленые воды и ущелья, над которыми нависают

тяжкие пласты известняка, запечатленные героической кистью

Гюстава Курбе; вот она, провинция Франш-Конте, которую я еще

в детстве изъездил вдоль и поперек на допотопных, с желтыми

кузовами, дилижансах почтово-пассажирской компании Буве: па

хучая старая кожа, острый запах взмыленных лошадей, веселое

звяканье колокольчиков и хлопанье кнута при въезде в каждую

деревушку; вот она, эта провинция, где не меньше, чем в Лота

рингии, заветных мест, нелюдимых и священных высот: От-Пьер

де Мутье и Пупе де Сален шлют привет Монблану через зубцы

соседних хребтов, дальше виднеется До ль, эта «литературная вер

шина», и множество других, менее примечательных высей; эти

привольные края, где дух веет, как ветер, на всю жизнь вселяют

в человека тягу к открытиям, стремление вдохнуть в себя

бесконечную даль. Нас, уроженцев Франш-Конте, не назовешь

соглашателями и приспособленцами. Не был таким ни Курбе, когда

писал «Похороны в Орнане» и «Мастерскую», ни Пастер, когда

Предисловие

7

академические круги организовали заговор, стремясь вынести

смертный приговор открытой им истине, ни Прудон, сын бочара,

когда он с издевкой посвятил безансонским толстосумам свою

книгу «Собственность — это кража». Кстати сказать, Прудон дал

бы нам, жителям Франш-Конте, наилучшее определение: «Это

анархисты... чтущие правительство», если бы Мишле не

предложил своего: «Они сызмальства овладевают умением взяться за

дело и умением вовремя остановиться».

Франш-Конте и Лотарингия одарили меня двойной долей

упорства и упрямства — критического, полемического,

воинствующего,— поэтому я не мог покорно принять участь побежденных

в войне 1870 года, не мог смириться с трусливой их

осмотрительностью, с их отказом от всякого синтеза, с их кропотливым, но,

в сущности, свидетельствующим лишь о лености духа культом

«фактов», с их вкусом, направленным почти исключительно на

дипломатическую историю («Ах, если бы мы лучше ее изучали,

с нами бы такого не приключилось!»), которая была сущим

наваждением для людей, вдалбливавших нам в голову свои идеи

между 1895 и 1902 годами: начиная с полубога Альбера Сореля,

кончая Эмилем Буржуа, в котором от божества не осталось и

осьмушки; поэтому в стане историков я действовал на свой страх

и риск и, можно сказать, без всякой поддержки (которую,

впрочем, находил среди своих друзей лингвистов и ориенталистов,

психологов и медиков, географов и германистов, таких, как Жюль

Блок, Анри Валлон, Шарль Блондель, Жюль Сион и Марсель Рей,

в то время как мои братья-историки, даже менее всего склонные

к конформизму, за редкими исключениями — упомяну Огюстена

Реноде,— чувствовали себя храбрецами, становясь под

двусмысленный стяг Шарля Сеньобоса); поэтому я тут же зачислил себя

в ряды сторонников «Журнала исторического синтеза» и его

создателя Анри Берра: ничего странного во всем этом не было.

Разве что одно обстоятельство, характеризующее целую эпоху:

ни смелость моя, ни горячность не смогли настроить против меня

многих искренних людей, которым я пришелся по душе и

которые не упускали возможности доказать мне свое расположение:

я дум£ю о· Габриеле Моно, Кристиане Пфистере, Камиле Жюлиа-

не, а также о Гюставе Блоке и Видале де ла Блаше (хотя он

в ту пору уже успел совершить собственную революцию как для

себя, так и для своих преемников). Высшие университетские

круги того времени состояли, по меньшей мере, из аристократов

сердца. Действенная благожелательность и дух братства царили

среди крупных ученых.

Итак, будучи одиноким на своем поприще, я старался, как

только мог. Одни из положений, выдвинутых мною полвека на^

зад, стали теперь общим местом,— а ведь когда я излагал их

впервые, они казались рискованными! Другие до сих пор находятся

яод вопросом. Незавидна участь первооткрывателя: может с л ν-

ν

Люсьеп Февр. Бои за историю

читься, что поколение, к которому он принадлежит, почти сразу

же признает его правоту, и тогда усилия искателя-одиночки

сливаются с мощным потоком коллективных усилий; но бывает и

так, что современники противятся новшествам и тем самым

возлагают на следующее поколение заботу о вызревании семян,

слишком рано брошенных в борозды. Вот почему стойкий успех

некоторых книг, некоторых статей подчас удивляет их автора,—

а все дело в том, что они нашли свою настоящую аудиторию

лишь десять—пятнадцать лет спустя после публикации, когда

им была оказана поддержка со стороны.

Такой поддержкой и источником огромного удовлетворения

было для меня знакомство с трудами Анри Пиренна, начавшееся

к 1910 году, когда я погрузился в томик под заглавием

«Старинные формы демократии в Нидерландах», вышедший у Фламма

риона, затем и первые выпуски «Истории Бельгии», а еще позже,

к ожидании блестящих мемуаров, которым суждено было стать

его лебединой песней, прочел такие работы, как «Периоды

социальной истории капитализма», 1914; «Магомет и Карл

Великий», 1922; «Меровинги и Каролинги», 1923; и, наконец,

небольшую книжечку «Средневековые города», подлинную жемчужину,

появившуюся в 1927 году,— все это было для меня источником

удовлетворения, а затем и личной радости от сознания того, чтс

в дружественной Бельгии нашелся сильный человек, способный

ровным и уверенным шагом обойти поля ее истории. Еще одна

радость — встреча с молодым (я был старше его на восемь лет)

историком, уже избравшим себе самостоятельно линию,

несколько отличную от моей: он по-братски подал мне руку,

вызвавшись поддержать и продолжить мои усилия в области

медиевистики: я говорю о Марке Блоке. И наконец, «Анналы», с первого

номера опиравшиеся на неизменную поддержку Лейлио, вместе

с которым мы основали их в 1929 году не только с

благословения, но и при неоценимом участии Анри Пиренна,— можно ли

забывать о том, что во всем живом и свежсм, что с первого

взгляда сквозит в этом журнале, быстро завоевавшем себе известность,

есть доля заслуги каждого из его сотрудников, сплотившихся

вокруг меня в братское и ревностное содружество? Оно

существует и по сию пору: Фернан Бродель, могучий певец

Средиземноморья, столь богатого историческими резонансами, смелый

зачинатель обновления экономической истории; не так ли, Жорж

Фридман, проницательный аналитик человеческих душ и души

коллектива, от Лейбница и Спинозы до безымянных

прислужников машины; и вы, Шарль Моразе, пытливый и неутомимый

исследователь неведомых земель, неуклонно продолжающий упор

ные поиски новых методов; и все вы, мои сотрудники, читатели,

ученики и собратья по Франции и за ее пределами, чья взыска

тельная любовь придает мне силы и поддерживает мой

творческий порыв,— не так ли? Я должен был упомянуть об этом, дол

Предисловие

9

жен был в самом начале настоящего сборника выразить

сердечную признательность стольким людям, а также городам и

учебным заведениям, которые с таким радушием меня принимали:

Парижскому педагогическому училищу (1899—1902), Фонду

Тьера в университетах Дижона и Страсбура и многим другим

учреждениям Старого и Нового Света, не забывая ни о

Брюссельском Свободном университете, предоставившем мне на целый год

свои кафедры, ни о благородном Коллеж де Франс 3, где я

работал с 1933 года. Ведь только благодаря этим высоким трибунам

мой голос мог быть услышанным так далеко.

Пусть же еще раз послужат дорогому для меня делу эти

страницы, собранные воедино и от того, надеюсь, ставшие еще более

i:pacHope4HBbiMH. В нашу тревожную годину не хочется

повторять вслед за Мишле: «И молодежь, и старики — все мы

устали». Полно, устала ли молодежь? Надеюсь, что нет. А старики?

Не допускаю. Сквозь тучи стольких трагедий и потрясений

необъятные зарницы блещут на горизонте. В крови и муках

рождается новое человечество. А стало быть, вот-вот должна

родиться и новая история, новая историческая наука, сообразная с

:*тими непредсказуемыми временами. Хочется, чтобы мои усилия

помогли мне заранее угадать направления этой науки и следовать

им. И чтобы мои ручейки слились с ее потоком.

Ле Суже, Рождество 1952

СУД СОВЕСТИ ИСТОРИИ И ИСТОРИКА

1892-1933

Нет возврата к прошлому, нет возврата к себе самому.

«Domine non sum dignis» [He достоен тебя, Господи] * — вот

какие слова готовы сорваться с уст человека, когда, впервые

оказавшись в стенах этого Коллежа 2, где его окружает и

подстерегает столько незримых теней, он чувствует на плечах бремя

собственной слабости,— мне было бы стыдно не признаться в

этом. К тому же слушатели и коллеги новоизбранного лектора

вовсе не ждут от него пустопорожних излияний, Они надеются,

что он мужественно пообещает пожертвовать им свои усилия,

принести им в дар свою энергию. Ради чего? Чтобы ответить на

этот вопрос, я как историк должен прежде всего обратиться к

датам.

1892: после смерти Альфреда Мори Коллеж де Франс

упраздняет с целью преобразования кафедру всеобщей истории и

прикладного исторического метода , просуществовавшую более века.

Кафедра истории и морали — таково было ее прежнее название;

именно она позволила ее руководителям — от классика Дону до

романтика Мишле — развить блестящую и новаторскую систему

обучения.

1933, сорок лет спустя: Коллеж добивается создания кафедры

всеобщей истории и исторического метода, приложимого к

истории новейшей,— таков мой собственный вольный перевод ее

официального названия (кафедра истории современной цивилизации),

которое отныне начертано на стенах Коллежа.

1892, 1933 — две даты, одна проблема: именно ее я и должен

в силу необходимости поставить перед вами. И если для ее

разрешения я вынужден буду заняться нелицеприятным разбором

идей, воспринятых людьми моего поколения, и методов, которым

их обучали, вы не должны усматривать в этом самодовольного

высокомерия: мною движут просто-напросто неодолимое

стремление к ясности и общая для нас с вами потребность осветить путь,

σο которому мы теперь идем вместе.

I

Упраздняя кафедру истории и морали, Коллеж в 1892 году

имел на это свои основания. Он был создан не для того, чтобы

лететь вслед за победой, а для того, т*тебы предшествовать ей.

Но к 1892 году история, как тогда ее себе представляли, уже

окончила битву и одержала победу. Она царила всюду: в

лицеях, битком набитых дипломированными историками, в

университетах, украшенных кафедрами истории, в специальных учебных

заведениях, где процветал ее куяьт, Переливаясь через край, она

растекалась оттуда по всем направлениям системы образования,

Суд совести истории и историка

И

по ректоратам и высоким постам народного просвещения. Будучи

гордой и могучей в общественной сфере, она и в сфере духовной

была так же самоуверенна — но чуточку сонлива.

А ее философия? С грехом пополам слаженная из формул,

заимствованных у Огюста Конта, Тзна и Клода Бернара, она

зияла бы дырами и трещинами, если бы их не скрывала

широченная и. мягчайшая подушка эволюциошкс/а, как нельзя более

кстати пригодившаяся для этой цели. История *узствовала себя

весьма недурно, плывя по течению этих успокоительных мыслей;

впрочем, как мне уже не раз приходилось говорить, историки и

не испытывают особой нужды в философии. Я вспоминаю

насмешливую тираду Шарля Пеги в одном из самых острых

номеров его «Двухнедельных записок» '*·3: «Обычно историки

занимаются историей, не задумываясь над ее пределами и

возможностями; тут они, бесспорно, правы; хорошо, когда каждый

занимается своим делом; хорошо, вообще говоря, когда историк

начинает заниматься историей, не стремясь вникнуть в нее

поглубже,—в противном случае он никогда ничего бы не сделал».

Боюсь, что, читая эту обманчиво благодушную фразу

орлеанского хитреца, многие из тогдашних историков принялись бы кивать

в знак одобрения, не замечая едкого ее привкуса...

Все это касается внешней стороны вопроса. С внутренней дело

обстояло куда проще.

История — это история — такова была отправная точка для

ее определения. Если же, однако, кто-то и впрямь прилагал

усилия, чтобы ее определить, то странным образом исходил при этом

не из ее предмета, а из арсенала ее технических средств. Я бы

сказал даже — всего лишь из части этого арсенала.

«Историю изучают при помощи текстов» \ Знаменитая

формула: и по сей день она не утратила всех своих достоинств,

а они, без сомнения, неоценимы. Честным труженикам, законно

гордящимся своей эрудицией, она служила паролем и боевым

кличем в сражениях с легковесными, кое-как состряпанными

опусами. Но, если вдуматься, формула эта представляется

опасной:' она к$к бы противостояла общему направлению различных,

но действующих заодно гуманитарных дисциплин. Она

предполагала тесную связь между историей и письменностью — и это в

тот самый момент, когда ученые, занимавшиеся исследованием

доисторического периода,— как показательно само это

название! — старались восстановить без помощи текстов самую

пространную из глав человеческой истории. Рождалась

экономическая история, которая с самого начала хотела быть историей

человеческого труда, но можно ли изучать эту историю труда,

чьи особенности разбирал год назад в этих самых стфах Фран-

l* Péguy Ch. De la situation faite à l'histoire et la sociologie-les temps

modernes // Cahiers de la quinzaine. Sér. 8. Cach. 3. P. 28, (Здесь и далее

цифра со звездочкой означает примечание автора.)

12

Люсъеп Февр. Бои за историю

суа Симиан, на основании одних только бумаг или папирусов,

не имея понятия о развитии техники? Рождалась гуманитарная

география5; она привлекала внимание молодых ученых, тотчас

же обращавшихся к реальным и конкретным исследованиям,

благодаря которым в затхлую атмосферу аудиторий словно бы

вторгались небеса и воды, леса и деревни — словом, вся живая

природа. «Историю изучают при помощи текстов» — достаточно

принять эту формулу, чтобы разом покончить с тщательным

наблюдением над различными ландшафтами, с тонким пониманием

ближних и дальних географических связей, с изучением следов,

оставленных на очеловеченной земле упорным трудом многих

поколений, начиная с людей эпохи неолита, которые, отделяя то,

что должно остаться лесом, от того, чему суждено превратиться

в пашню, устанавливали на грядущие времена первые

исторически известные типы первобытных человеческих организаций.

К счастью, исследователи древних обществ не попадались в

калечащие тиски этой косной формулы. Беспрестанно

поддерживаемые и обновляемые раскопками, находками памятников

культуры и предметов обихода, их исследования, связанные в силу

этого с осязаемыми и конкретными вещами — металлическим

топором, сосудом из обожженной или сырой глины, весами и

гирями, всем тем, что можно потрогать, подержать в руках,— их

исследования, находящиеся в строгой зависимости от

особенностей той или иной местности, проводимые с помощью

пробудившегося «чувства топографии» и благоприобретенного «чувства

географии»,—их исследования не могли рабски подчиниться

предписаниям этой строго ограниченной формулировки.

Совсем иначе обстояло дело в области изучения более

поздней истории. Молодые люди, чья интеллектуальная культура

была сформирована на основании одних только текстов,

изучения текстов,' толкования текстов, переходили, не порывая со

своими привычками, из лицеев, где принимались в расчет только

их текстологические способности, в институты, в Сорбонну, на

факультеты, где им предстоял все тот же труд по изучению и

толкованию текстов. Труд усидчивый, связанный с письменным

столом и бумагой. Труд при затворенных окнах и задернутых

шторах. Отсюда все эти крестьяне, которые словно бы никогда и не

нюхали навоза, а только и делали, что копались в старинных

картуляриях 6. Отсюда все эти владельцы феодальных поместий,

о которых никому не было известно, что они делали с

излишками своих запасов или что представляли для них их собственные

владения с точки зрения барщины и оброка, человеческих

отношений или депежных доходов. История была чем-то вроде

знатной дамы, а убогая экономическая действительность казалась

рядом с ней жалкой замарашкой. История не имела понятия ни о

деньгах, ни о кредите. Сельское хозяйство, промышленность,

торговля — все это было для нее чистой абстракцией. Тем самым

Суд совести истории и историка

13

она лишний раз подчеркивала свою причастность ко всему

благородному и возвышенному, к идеальному и аристократическому

бескорыстию текстологических и литературных изысканий. Она

пользовалась величайшим уважением, которое снискали ей во

Франции со времен Возрождения такого рода занятия. Если

мы вспомним, что даже теперь, в 1933 году, университеты

требуют от своих выпускников-историков всего лишь четыре

письменные работы на исторические темы и столько же докладов,

по возможности «блестящих»; если мы вспомним, что, желая на-

учить их воссоздавать картину прошлого — всю его

материальную и духовную жизнь, экономическую и социальную

политику,— университеты не требуют от своих выпускников ни умения

читать статистические таблицы, составлять их или подвергать

разбору, ни знания права и начатков его эволюции; не требуют

не то чтобы знакомства с противоречивыми теориями

политической экономии, а и способности толково объяснить, что

представляет из себя та или иная денежная единица в ее повседневном

обращении, что такое денежный курс, что фактически

происходит за фасадом фондовой биржи или за окошечком депозитного

банка; если в довершение всего мы вспомним, что университеты

не требуют от своих питомцев даже критического осмысления

текста, а приучают их откупаться почти исключительно

словами — датами, именами исторических деятелей и названиями

местностей,— если мы вспомним все это, то, без сомнения,

поймем суть формулы «история изучается при помощи текстов».

Но ведь посредством текстов постигались факты? Разумеется.

Каждый согласился бы с тем, что задача историка — установить

факты, а потом пустить их в ход. Все это было верно, все это

было ясно, но чересчур общо, особенно если смотреть на историю

единственно как на совокупность различных фактов. Такой-то

король родился в таком-то году, в таком-то месте. Там-то и там-то

он одержал решающую победу над соседями. Отлично; разыщем

все тексты, в которых упоминаются это рождение и эта победа;

отберем только те, что заслуживают доверия; используя лучшие

из них, составим строгое и точное изложение — разве все это так

уж трудно?

А вот что делать с турским ливром, который в течение веков

постепенно обесценивался?7 Или с заработной платой, которая

в течение определенного промежутка времени понижается, тогда

как цены растут? Все это, бесспорно, исторические -факты,

причем, с нашей точки зрения, куда более важные, чем смерть

какого-нибудь государя или заключение непрочного договора. Но

постигаем ли мы их непосредственно? О нет! Обмениваясь

опытом, сменяя друг друга, дотошные исследователи накапливают

такие сведения медленно, по крупице, при помощи множества

тщательно проведенных наблюдений, при помощи цифровых

данных, с трудом извлеченных из всевозможных документов. Сами

и

Люсьен Февр. Бои за историю

собой такие факты в руки не даются. И пусть нам не возражают,

говоря, что все это не сами факты, а лишь коллекции фактов.

Ибо где взять факт как таковой, этот пресловутый атом истории?

Убийство Генриха IV Равальяком8 — это факт? Но попробуем

проанализировать его, разложить на составные элементы,

материальные и духовные, попробуем представить его как сложный

итог действия общих исторических законов, частных

обстоятельств времени и места, личных особенностей, присущих

каждому из безвестных или известных людей, игравших роль в этой

трагедии,— и мы увидим, как быстро начнет распадаться,

расползаться, расслаиваться все это запутанное хитросплетение...,

Фактических данных? Нет, фактов, созданных, воссозданных,

вымышленных или сфабрикованных историком при помощи

гипотез и предположений, посредством кропотливой и

увлекательной работы.

Здесь, между прочим, таится причина особой

притягательности, которую представляют для исследователя начальные

периоды исторических процессов: сколько в них тайн, ждущих

раскрытия, сколько забытых истин, жаждущих воскрешения. Это

необозримые пустыни, среди которых так и хочется — были бы

только силы — отыскать подземные источники и посредством

упорного труда породить, вызвать из небытия оазисы новых

знаний.

Λ теперь попытаемся пошатнуть еще одно положение, столь

часто преподававшееся студентам в недалеком прошлом.

«Историк не должен отбирать факты. Отбирать? По какому праву?

Во имя какого принципа? Выбор — это отрицание научного

метода...» Но всякая история есть выбор.

Она есть выбор уже в силу случайности, которая уничтожает

одни следы прошлого и сохраняет другие. Она есть выбор в силу

особенностей человеческого мышления: как только документы

накапливаются в избыточном количестве, исследователь начинает

сокращать и упрощать, подчеркивать одно и сглаживать другое.

Наконец — и это самое главное,— она есть выбор в силу того,

что историк сам создает материалы для своей работы, или, если

угодно, воссоздает их: он не блуждает наугад по прошлому,

словно тряпичник в поисках случайной наживы, а отправляется в

путь, имея в голове определенный замысел, проблему,

требующую разрешения, рабочую гипотезу, которую необходимо

проверить. И сказать, что все это не имеет ни малейшего отношения

к «научному подходу»,— значит признать, что мы

просто-напросто не имеем отчетливого представления о науке, о ее

особенностях и методах. Итак, способен ли историограф,

всматривающийся в окуляр своего микроскопа, непосредственно различить голые

факты? Ведь суть его работы состоит в том, что он, так сказать,

сам создает объекты своего наблюдения, подчас при помощи

весьма сложных технических приемов. И лишь потом принимается

Суд совести истории и историка

16

за изучение приготовленных «срезов» и «препаратов». Нелегкая

задача: не так уж трудно описать то, что видишь; куда труднее

увидеть то, что нужно описать.

Установить факты, а затем пустить их в ход... Разумеется,—

но будьте осторожны: не соглашайтесь на невыгодное

разделение труда, на чреватую опасностями иерархию. Не поощряйте

тех скромных и самокритичных с виду, а по существу пассивных

и тупоголовых деятелей, которые накапливают факты безо

всякой определенной цели, а потом целую вечность сидят сложа рука

в ожидании человека, способного привести эти факты в систему.

Поля истории усеяны грудами камней, кое-как отесанных

доброхотными каменщиками и брошенных на месте без употребления...

Камни эти ждут толкового архитектора, не особенно, впрочем,

надеясь на его приход, но мне кажется, что если он и впрямь

появится, то обойдет стороной эти бесформенные завалы и начнет

строительство на свободной и пустой площадке. Здесь —

механический труд, там — творческий порыв; здесь — подсобные

рабочие, там — мастера-строители: такое положение вещей никуда не

годится. Творчество должно присутствовать всюду, чтобы ни

крупицы человеческих усилий не пропадало втуне. Установить

факт — значит выработать его. Иными словами — отыскать

определенный ответ на определенный вопрос. А там, где нет

вопросов, нет вообще ничего.

Все эти истины слишком часто ускользали от многих

историков, воспитывавших своих учеников в духе священной ненависти

к гипотезе, на которую они, несмотря на высокопарные

разглагольствования о научном методе и научной истине, смотрели как

на худшее из прегрешений перед так называемой Наукой.

На фронтоне их истории красовался начертанный огненными

буквами непререкаемый девиз: «Hypotheses non fingo» [Гипотез

не измышляю] 9. А в области классификации фактов они

признавали один-единственный прием: строгое соблюдение

хронологического порядка... Строгое? Мишле сказал бы иначе — умелое.

Но каждому в ту пору было яснее ясного, что Мишле и история

ничего общего между собой не имеют. А что такое

хронологический "порядок — не чистое ли надувательство? История, которой

нас обучали (я часто употребляю глаголы в несовершенной

форме, но не делайте из этого выводов об излишней моей

наивности), история, к которой нас приучали, была, в сущности,

обожествлением настоящего при помощи прошлого. Но сама она не

хотела видеть этого, не хотела в этом признаться.

История Франции — от римской Галлии, описанной Цезарем

в начале его «Записок», до Франции 1933 года в ее теперешних

границах — подобна ладье, которая плыла по течению времени,

ни разу не потерпев крушение, ни разу не уклонившись в

сторону. Она не разбивалась о подводные камни, не тонула в

водоворотах и, достигнув цели своего плаванья, могла бы сказать:

16

Люсьен Февр. Бои за историю

«Смотрите, отбыв из Галлии, я беспрепятственно добралась до

современной Франции — это ли не доказательство поразительного

постоянства нашей национальной истории!» Все это было верно

вплоть до 1933 года, когда историки начали вновь подниматься

вверх по течению, обследуя все притоки, кроме тех, что уводили

их в сторону,— иными словами, не вели прямиком к Цезарю.

И это державное струение все больше очаровывало их по мере

того, как они придавали живой истории, сотканной из катастроф

и трагедий, недолговечных захватов и аннексий, характер

надуманной и в конечном счете мертвенной определенности.

Но попробуем, бросив свежий взгляд на исторический атлас,

представить себе то поразительное многообразие столь несхожих

между собою обличий, которое являет страна, именуемая нами

Францией (не будем забывать, что название это она неизменно

носит в течение веков); постаравшись избавиться от навязчивой

формулы «что было — то и есть», вглядимся мысленным взором

в чередование парадоксальных для нас формаций, таких, как

Франция и Испания, Франция и Рейнская область или Франция

и Англия, Франция и Италия, Франция и Нидерланды... Если

хотя бы один из этих исторических сплавов существовал, исто

рия — уж будьте уверены — сумеет доискаться до его

происхождения. Всего не перечесть, но кто знает, насколько суше и

безжизненней станет история, если мы не будем принимать во

внимание всех этих случайностей, бесплодных потуг, метаний из

стороны в сторону. И — будь у меня возможность, говоря с этой

кафедры, пользоваться не одним только языком науки -> я

добавил бы: кто знает, какую опасность может представлять исто

рия при таком к пей подходе.

Обратимся к истории Рейна 2*. Вы станете писать эту

историю, простодушно исходя из иллюзорного убеждения, будто вам

предстоит спуститься вниз по течению событий, тогда как на

самом деле вам пришлось бы сначала подняться к их истокам. Вы

исходите из того, чем является для нас теперешний Рейн —

олицетворением взаимной ненависти пародов, пограничной рекой,

ставкой в кровавой игре воинствующих политиканов. И вот мало-

помалу вы добираетесь до знаменитого и пророческого места из

«Записок» Цезаря, где говорится о Рейне, «разделяющем

Галлию и Гермапию». После чего поворачиваете вспять. Разумеется,

все так же простодушно. И — готов согласиться — по собственной

воле. Но теперь в продолжение всего путешествия вы будете

судорожно сжимать в руках два конца одной цепи. Сами того не

сознавая, вы перенесли жгучую современность в остывшее лоно

былых веков. И нашли ее там именно в таком виде, в каком она

была вами же привнесена. Это реакционный метод, хотя вы не

2* Febure L.y Demangeon A. Le problème historique du Rhin. Strasbourg,

1930. Vol. 1, ch. i; repr.: Febvre L. Le Rhin, problèmes d'histoire et

d'économie. P., 1934.

Суд совести истории и историка

17

отдаете себе в этом отчета. Метод, некогда выдвинутый

Вильгельмом II, а вслед за ним проповедуемый теми, кто, возомнив о себе

как о перле творения, полагает, будто прошлое во всей его

совокупности — всего лишь подготовка и желанное оправдание их

собственного существования, их замыслов 10. Спорить с этим не

приходится. Но при чем тут наука?

Таким образом свершала история свое триумфальное шествие.

Можно было только позавидовать ее внешнему могуществу.

Однако мало-помалу она теряла внутреннюю силу. История, как

говорилось тогда, не является определенной дисциплиной со строго

определенным содержанием. Это всего лишь метод, чуть ли не

универсальный метод гуманитарных наук; метод, находящийся

в процессе становления. Словно бы этот метод, который в одном

известном тексте определяется как «средство для составления

истории», в действительности хоть чем-то отличался от одного

из методов, применяемых всеми науками,— метода

опосредованного познания! История не потеряла своей тени, но ради нее

отреклась от истинного своего существа. И те, которые напоминали

ей об этом,— я имею в виду прежде всего сотрудников «Журнала

исторического синтеза» и их руководителя Анри Берра, с

пророческой храбростью писавшего в 1911 году в предисловии к

своему критическому и теоретическому эссе «Синтез в истории»:

«Утверждают, будто история утратила связь с жизнью в силу

чрезмерной своей научности; я убежден в обратном: это

произошло именно потому, что она недостаточно научна»,— те, которые

напоминали ей об этом, были, без сомнения, провозвестниками

будущего, но у них, разумеется, не было власти над настоящим.

II

И вот наступило пробуждение, внезапное и тягостное.

Пробуждение в разгар кризиса, в пору сомнений.

Сомнений, порожденных войнойи. Сомнений, испытанных

теми, кто вновь принялся за свое мирное ремесло, но уже не

мог забыть ни на минуту, что их личная цель стала теперь не

совсем такой, какую они преследовали бы, не прокатись над

миром смертоносный ураган,— что им предстоит, помимо прочего,

взять на себя задачи тех, кого уже нет на свете, задачи двух

безжалостно истребленных поколений, от которых остались

только обломки, подобные кошмарным обломкам лесов,

встречающимся в прифронтовой полосе...3*

«Заниматься историей; преподавать историю; ворошить

груды золы, местами остывшей, местами еще теплой,— любой золы,

хранящей мертвые следы чьих-то испепеленных жизней... К чему

все это? Разве иные задачи, более насущные и, если говорить

3* Febvre L. L'historié dans le monde en ruines//Revue de synthèse

historique. 1920. T. 30, N 88. P. 1 sqq.

2 Л. Февр

18

Люсъен Февр. Бои за иеторию

напрямик, более полезные, не требуют, чтобы мы отдали шм

остаток своих сил?»

Сомнения тех, кто потешался над «банкротством истории*,

были более легковесными. Обвинять историю в том, что она не

сумела ничего предвидеть и предсказать; иронизировать над

крушением выработанных ею «законов», высмеивая их

несостоятельность; издеваться над «экономическим спиритуализмом»,

который, как утверждал в свое время Фредерик Ро4*, скрывается

под вывеской «исторического материализма»; сомневаться в

потенциальных возможностях моральной энергии, чья действенная

сила никем не отрицалась; отвечать тем, кто говорит о среде m

ее воздействии на человека шутовским каламбуром Бернарда

Шоу: «Разумный человек приспосабливается к среде;

неразумный старается приспособить ее к себе; отсюда следует, что вся-

кий прогресс есть дело рук дураков»,— во всех этих насмешках

нет ничего непредвиденного и ничего особенно интересного для

историков. Ибо им отлично известно, что существуют две

изначально несхожие сферы: сфера познания и сфера действия,

область науки и область вдохновения, мир вещей, уже причастных

к существованию, и тех, что еще находятся в процессе бурного

зарождения. Разве могут достоверно установленные исторические

законы подавить человеческую волю? И кто осмелится

утверждать, что самостоятельный творческий порыв не является в

данной среде необходимым орудием борьбы с гнетом традиций, с

косностью общественных институтов, тогда как даже с точки зрения

будущего одиночные усилия новаторов несомненно должны

обнаружиться среди наследия режима, против которого они боролись?

Куда серьезней был кризис всего, что составляло окружение и

обрамление истории. Тот современный мир, которым мы так

гордились, который был удобным поприщем для нашей деятельности,

вселявшим в нас уверенность в неколебимости раз и навсегда

усвоенных убеждений; тот мир, где царила строгая математич-

ность физики, возведенной в ранг геометрии, и сама эта физика,

лишавшая материю всех ее свойств, сводившая ее к простой

протяженности,— сама эта наука о естественных явлениях, изо всех

сил стремившаяся к объективности, недоступной человеческому

«я», извлекавшая ценности не из качественного, а из

количественного; и в особенности та наука о человеческой деятельности,

которая складывалась посредством приложения к гуманитарной

сфере методов, до сей поры применявшихся лишь в области

дисциплин, ограниченных строжайшим детерминизмом,— все это

рушилось целыми пластами под неустанным напором новых идей,

под воздействием подземных толчков, расшатывавших и

потрясавших вековые устои физики.

4* Rauh F. Etudes de moraîes. P., 1911. P. 61 sqq.

Суд совести истории и историка

19

Итак, банкротство старых идей, старых учений, сметенных

новыми веяниями? Ничего подобного! Нет морей, которые не ос

тавили бы геологических отложений, свидетельствующих об их

глубине. Крушение идеалов, необходимость возврата к примитив

ному или обновленному мистицизму? Ни в коей мере! Скорее их

обогащение и расширение. И — если говорить конкретно о зани

мающем нас теперь вопросе — давно уже смутно предвидимая

возможность новых связей, взаимообогащающих отношений меж

ду двумя сферами, дотоле разделенными пропастью: объективной

сферой природы и субъективной сферой духа...

Сейчас не время рассматривать, как, в какой мере и в каких

именно частностях это грандиозное преобразование идей может

затронуть историю, едва вступившую в общую семью наук. Для

подобного рассмотрения потребовалась бы если не целая книга,

то хотя бы полный курс лекций. Ограничимся же нескольким»

простыми вопросами. Можно ли среди стольких потрясений рас

сматривать историю как нечто застывшее, скованное своими ста

рыми навыками? Можем ли мы не ощущать потребности в

согласовании наших идей и методов с идеями и методами других

наук? Можно ли — и это главное — не стремиться к восстанов

лению истории, если все ее здание покрыто трещинами?

Восстановление, но на какой основе? Не будем искать

далеко: на прочной основе того, что принято называть человеч

ностью.

История —_наука о человеке, о прошлом человечества, а не

о вещах или явлениях. Да и существуют ли идеи вне зависимости

от людей, которые их исповедуют? Ведь идеи — это всего лишь

одна из составных частей того умственного багажа,

слагающегося из впечатлений, воспоминаний, чтений и бесед, который носит

с собой каждый из нас. Так можно ли отделить идеи от их

создателей, которые, не переставая питать к ним величайшее

уважение, беспрестанно их преобразуют? Нет. Существует только

одна история — история Человека, и это история в самом широ

ком смысле слова. Вспомним, с каким рвением именно здесь,

в стенах этого Коллежа, опровергал Мишель Бреаль заблуждения

Джеймса Дармстеттера, когда тот написал книгу «Жизнь слов»,

главным героем которой был не человек, а язык.

История - наука о Человеке; она, разумеется, использует

факты, но это — факты человеческой жизни. Задача историка:

постараться понять людей, бывших свидетелями тех или иных

фактов, позднее запечатлевшихся в их сознании наряду с

прочими идеями, чтобы иметь возможность эти факты истолковать.

История, разумеется, использует тексты, но это —

человеческие тексты. Сами слова, которые их составляют, насыщены

человеческой сутью. И у каждого из этих слов — своя история,

каждое в разные эпохи звучит по-разному, и даже те из них, что

относятся к материальным предметам, лишь изредка полностью

2·

20

Люсьен Февр. Бои за историю

совпадают по смыслу, лишь изредка обозначают равные или

равноценные свойства.

История использует тексты — не спорю. Но — все тексты.

А не только архивные документы, получившие, как сказал

некто 5*, особую привилегию на поставку оторванным от

действительности историкам всего их позитивного материала: имен, мест,

дат, мест, дат, имен... А и стихи, картины, пьесы: все это тоже

источники, свидетельства живой человеческой истории,

пронизанные мыслью и призывом к действию.

История использует тексты — это ясно как день. Но не

только тексты. А и все источники, какова бы ни была их природа.

Те, что находятся в обращении издавна, и те в особенности,

что порождены бурным расцветом новых дисциплин: статистики;

демографии, заменившей генеалогию в той мере, в какой народ

сменил у кормила власти королей и князей; лингвистики,

заявляющей устами Мёйе, что всякое языковое явление знаменует

собой определенный шаг в развитии общества; психологии,

переходящей от исследования отдельных личностей к исследованию

групп· и масс,— всего не перечесть. Тысячелетия назад пыльца

цветущих деревьев осела на поверхности северных болот.

Современный ученый, рассматривая эту пыльцу в микроскоп, кладет

ее в основу захватывающих исследований о древнем населении

тех мест,— исследований, которые не могла бы должным образом

произвести историческая наука, даже присовокупляя к данным,

почерпнутым из текстов, данные топонимики и археологии. Пыль-

ца тысячелетней давности превратилась в исторический источник.

История претворила эту пыльцу в свой мед. Ничего не отвергая,

история пользуется всем тем, что только может изобрести или

предложить пытливый человеческий разум, жаждущий

восполнить утрату текстов и провалы забвения...

Постоянно устанавливать новые формы связей между

близкими и дальними дисциплинами; сосредоточивать на одном и том

же объекте исследования взаимные усилия различных наук — вот

наиглавнейшая задача из тех, что стоят перед историей,

стремящейся покончить с изолированностью и самоограничением,—

задача самая неотложная и самая плодотворная.

Речь идет не только о заимствовании понятий, хотя иногда

оно и необходимо. Но прежде всего — о заимствовании методов

и духа исследования. Сегодня это, как правило, проблема

искателей-одиночек, вынужденных просить поддержки у соседей.

Завтра мы станем свидетелями фактического сотрудничества

ученых разных специальностей, объединивших свои усилия в

рамках одного коллектива: физик, скажем, ставит проблему;

математик вносит вклад в ее разработку, используя свое

виртуозное владение языком науки; астроном, наконец, выбирает в бес-

Физик Буасс.

Суд совести истории и историка

21

крайних небесных просторах именно те светила, которые следует

избрать, и начинает наблюдение за ними. Таким, я думаю,

будет положение вещей в грядущем. Оно лишит работу

исследователя ее интимного характера. Работа перестанет быть глубоко

личным делом отдельного человека, его духовной сферы. Но

известная потеря личностного характера труда возместится его

возросшей эффективностью. Хотим мы этого или нет, времена

ремесленничества постепенно отходят в прошлое. Подобно

остальным своим собратьям, кустарь от науки — а именно таковыми

все мы и являемся,— которого мы любим даже за его пороки и

чудачества, который все делает самостоятельно и вручную: сам

вырабатывает свои методы, сам определяет область исследований,

сам составляет их программу,— этот кустарь скоро исчезнет с

нашего горизонта, примкнув к неисчислимому сонму мертвых

красот. Но иная красота уже начинает вырисовываться на земле.

Сотрудничество ученых, согласованность методов,

аналогичные пути развития различных дисциплин. От одной из отраслей

филологии — я говорю о филологии сравнительной,

зародившейся в XVIII веке в связи с открытием санскрита в Европе,—

отпочковалась новая наука, лингвистика. Но перед тем как

обратиться к статическому изучению языковых явлений,

независимому от исторического языкознания, она посвятила себя почти

исключительно именно этой дисциплине. Подобная эволюция

может служить отдаленным и грубым прообразом развития, которое

наверняка предстоит истории, когда от общего исследования,

исторических систем — народов и наций, если угодно,— она

перейдет (в форме, которую трудно предугадать заранее, ибо

форма эта будет во многом зависеть от прогресса смежных

дисциплин) к статическому изучению исторических фактов... А пока

смиримся и не будем указывать ей иных задач, кроме

постановки общечеловеческих проблем. Этого требует от нас как

приверженность к гуманизму, так и предвидение того, чем когда-нибудь

станет история — наукой об исторических фактах.

Наукой, обладающей собственными законами? Возможно. Все

зависит от того, что называть законом. Это высокопарное слово

отягчено многими, подчас противоречивыми, значениями. Если

закон принуждает к действию, мы, как уже говорилось, против

него. Не будем подавлять свободный человеческий порыв

мертвящим грузом прошлого. Именно потому, что мы являемся

историками, нам нужно во всеуслышание повторить: такой закон ни

к чему не обязывает. Впрочем, о каком прошлом может идти

речь? Постараемся отделаться от иллюзий. Человек не помнит

прошлого — он постоянно воссоздает его. Это касается и такой

абстракции, как отдельный человек, и такой реальности, как

человек, являющийся членом общества. Он не хранит прошлого в

своей памяти подобно тому, как северные ледники

тысячелетиями хранят в своей толще замерзших мамонтов. Он исходит из

22

Люсъен Февр. Бои за историю

настоящего — и только сквозь его призму познает и

истолковывает прошлое.

Не угодно ли пример — самый, наверное, типичный; на него

совсем недавно и с полным основанием ссылался Марк Блок. Это

пример из области обычного. средневекового права. В течение

многих веков то или иное установление, та или иная повинность

признавались законными и имеющими силу лишь потому, что

восходили к незапамятным временам, и добросовестный судья в

поисках юридической истины неизменно обращался к прошлому:

«А как в этих случаях поступали до меня? Каков обычай?»

Не следует ли из этого делать вывод, что правовые нормы

столетиями оставались неизменными? Вовсе нет: они не

переставали развиваться, и развивались быстро. Точно так же, как

христианство в промежутке между временем мира в Церкви и

Реформацией 12...

Чем же был обусловлен такой подход к прошлому?

Жизненной необходимостью. Инстинктивной защитной реакцией против

чудовищной массы отживших фактов, идей, обычаев. Наполнить

саму традицию современным содержанием — вот первый способ

борьбы с ней. Не такой, разумеется, должна быть реакция

объективной исторической науки. Отбрасывая подобные методы ин~

терпретации, она прилагает героические усилия, пытаясь

восстановить последовательные системы идей и общественных

институтов во всей их первозданной свежести. Но она способна измерить

и все трудности этой задачи. Она отлично сознает, что ей

никогда не удастся найти и включить волшебный аппарат,

пролежавший в бездействии столько-то веков, который донес бы до нее

живой голос минувшего, записанный с расчетом на целую веч-

ность. Она истолковывает факты. Она группирует их. Она

воссоздает их и добивается от них ответа. И во всем этом нет

никакого кощунства, никакой попытки посягательства на ее

величество Науку. Науку не создают в башнях из слоновой кости.

Она творится в гуще жизни, творится живыми людьми,

сыновьями своего времени. Тысячи тончайбшх и запутанных нитей

связывают ее со всевозможными видами человеческой деятельности.

Иногда ей случается даже испытывать влияние моды. Варясь в

том же котле, что и остальные гуманитарные дисциплины, может

ли избежать их сомнений и тревог эта наука, о которой

Пуанкаре говорил, что она «угадывает прошлое»? Скажем так:

воскрешая прошлое, она касается своей магической палочкой только

отдельных его частей, а именно тех, что представляют какую-то

ценность для идеала, которому она служит, и времени, на

которое приходится ее служение... Но вернемся к вопросу о законах.

Что такое законы? Если понимать под ними некие общие

формулы, которые, группируя дотоле разрозненные факты, слагают

их в определенные серии, то почему нам эти формулы не

принять? Именно таким образом история может лишний раз ощутить

Суд совести истории и историка

23

живую общность наук, именно так может она еще отчетливей

осознать себя сестрою других дисциплин, главная задача

которых сегодня — достижение согласия между логикой и реальностью,

точно так же, как для истории эта задача состоит в том, чтобы

согласовать свое назначение со своими возможностями.

Нелегкая задача. Сейчас повсюду, среди всех наук,—

сплошные разногласия, конфликты, противоречия. В стенах этого Кол

лежа тоже найдутся люди, которые не прочь позлорадствовать

над нашей беспомощностью. Пусть себе злорадствуют. Они

забывают об одном: в основе каждого научного достижения заложен

дух противоречия. Успехи науки суть плода раздора. Точно так

же религии питаются ересями и развиваются за счет ересей. Ορο*

rtet haereses esse [Надлежит ересям быть] 13.

Начиная свою лекцию, я отдавал себе отчет в том, сколько

времени и усилий может потребоваться, чтобы должным образом

прояснить все эти идеи. Моей целью не было изложить перед

вами некую систему: я просто хотел представиться вам,

поделиться своими намерениями, поведать о своих пристрастиях и

слабостях, но самое главное — выразить свои добрые чувства.

В превосходном юбилейном издании, которое выпустит этот

Коллеж по поводу своего четырехсотлетия, находится волнующий

документ, воспроизведенный тщанием Поля Азара. Это автограф

Мишле — исписанная его мелким почерком страница, содерж!а~

щая наброски одной из последних прочитанных им здесь лекций.

Вот что можно разобрать на этом листке, пронизанном

неповторимой ритмикой великого поэта-романтика от истории:

«Я не принадлежу ни к какой партии.,. Почему? Потому что

в истории я не видел ничего, кроме истории...

У меня нет школы... Почему? Потому что я старался не за-

вллдевать умами людей, а, напротив, освобождать их, делиться

с ними животворной силой, толкающей к поискам и находкам».

В свое время, когда рано или поздно подойдет к концу

начатое мною сегодня преподавание, хотелось бы и мне заслужить

такую похвалу:

«В истории он не видел ничего, кроме истории... Обучая, он

не стремился завладеть умами, ибо не исповедовал тех систем,

о которых Клод Бернар в один голос с Мишле говорил, что они

имеют склонность порабощать человеческий дух. Зато он

интересовался идеями и теориями. Идеями — потому, что наук^

движутся вперед лишь благодаря самобытной и творческой силе

мышления. Теориями — потому, что все мы отдаем себе отчет в

том, что им не дано объять всю бесконечную сложность

естественных явлений. И тем не менее именно теории служат

ступенями, по которым поднимается наука в ненасытном желании

расширить горизонты человеческой мысли,— поднимается, заранее

уверенная в том, что ей никогда не удастся достичь вершины

вершин, той выси, откуда можно видеть рождение зари из лона

мпака».

КАК ЖИТЬ ИСТОРИЕЙ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Я люблю историю. Не любил бы — не стал бы историком.

Разрывать жизнь на две части, одну из них отдавая ремеслу,

сбывая, так сказать, эту часть с рук долой, а другую посвящая

удовлетворению своих глубоко личных потребностей,— вот чта

кажется мне ужасным, особенно если избранное ремесло

относится к сфере духовной. Я люблю историю — и потому счастлив

сегодня поговорить с вами о предмете моей любви **.

Я счастлив, и это вполне естественно. Я не особенно склонен

к путанице жанров и не собираюсь подменять лекцию

исповедью. Тем не менее могу сказать вам вот что. Когда в 1899 году

я поступил, как \вы сейчас, в это учебное заведение после года

воинской службы (первого из тех семи лет, которые в среднем

выпали на долю мужчин моего поколения), я записался на

филологический факультет. Это было предательством: с самого

раннего детства я был убежден, что призван стать историком.

Но призвание это не смогло устоять перед двумя годами занятий

высшей риторикой в лицее Людовика Великого4, перед двумя

годами пережевывания «Учебника иностранной политики»

Эмиля Буржуа, который, кстати сказать, оказался одним из моих

преподавателей здесь, в Высшем педагогическом училище. Ана-

толь Франс где-то рассказывает, что, будучи ребенком, он

мечтал написать историю Франции «со всеми подробностями»2.

Могло показаться, что наши лицейские учителя собирались

осуществить эту ребяческую затею маленького Анатоля. Заниматься

историей значило для них если и не доискиваться до всех ее

подробностей, то хотя бы до тех, что ^касаются, скажем, миссии

г-на де Шарнасе при дворах северных государей3. И тот, кто

заучивал больше таких подробностей, чем его сосед, одерживал,

разумеется, над ним верх: он был годен для занятий историей!

Боюсь, что положение вещей с тех пор не особенно измени-

лось. Великий математик Анри Лебег — мы были с ним

коллегами по Коллеж де Франс, стены которого он недавно покинул

навеки,— сказал мне однажды с юмором первокурсника, не

изменявшим ему до конца дней, что, по его мнению, существуют как

бы две математики: устрашающая математика школьных

инспекторов, которую он, признаться, не очень-то понимал, и

математика доступная, которую он день ото дня развивал, не

усматривая в ней никаких трудностей, способных его оттолкнуть. Не

существует ли подобным образом и двух исторических наук и не

** Это «Вступительное слово» было обращено к воспитанникам

Высшего педагогического училища в начале 1941/42 учебного года. Мне

предложили прочесть для них три вступительные лекции по экономической

и социальной истории; я счел возможным дать им несколько

следующих ниже советов.

Как жить историей

25

сталкиваются ли все и каждый только с первой из них?

Трудный 'вопрос. Я, во всяком случае, буду говорить лишь о второй

разновидности этой науки. Об истории как таковой. Которую я

стараюсь развивать. Которую я люблю.

I

«История как таковая? — удивитесь вы.— Что за

недоразумение? Ведь нам был обещан курс лекций по „экономической и

социальной44 истории». Но как раз первое, что мне хотелось бы

вам сказать,— это что «экономической и социальной» истории,

собственно говоря, не существует. Не только потому, что связь

экономического и социального не является единственно

возможной, или, как выразился бы какой-нибудь директор кинотеатра,

исключительной, в том смысле, что нельзя было бы с тем же

правом говорить о связи политического и социального,

литературного и социального или даже — философского и социального.

Привычка естественно и бездумно связывать между собой эти

два эпитета вовсе не продиктована какими-либо разумными

доводами. Это чисто исторические, легко поддающиеся определению

доводы — и разбираемая нами формула является в конечном

счете не чем иным, как отголоском или наследием затянувшихся

дискуссий, поводом для которых вот уже целое столетие служит

то, что было названо проблемой исторического материализма. Не

думайте же, что, говоря об экономической и социальной истории,

пользуясь этой заезженной формулой, я питаю хоть какие-то

иллюзии относительно ее подлинной ценности. Когда мы вместе с

Марком Блоком отпечатали оба этих традиционных слова на

обложке наших «Анналов», мы прекрасно понимали, что

«социальное», в частности, относится к числу тех прилагательных,

которым в течение долгих лет навязывалось столько значений, что

оно, в конце концов, почти полностью перестало что-либо

означать. Именно поэтому мы его и выбрали. И выбрали так

удачно, что в силу некоторых, чисто случайных обстоятельств

только это прилагательное и значится теперь на обложке «Анналов»,

которые из «экономических и социальных» превратились

вследствие новой немилости судьбы просто в «социальные». Немилости,

воспринятой нами с улыбкой. Ибо нам обоим казалось, что столь

расплывчатое слово, как «социальное», было создано и пущено

в ход личным указом исторического провидения именно для того,

чтобы служить вывеской журнала, цель которого — не

замыкаться в четырех стенах, а широко, свободно и даже навязчиво

разносить на все четыре стороны свой дух — дух свободной критики

и всяческой инициативы.

Итак, экономической и социальной истории не существует.

Существует история как таковая во всей своей целостности.

История, которая является социальной в силу самой своей

природы. История, которую я считаю научным способом познания

26

Люсъен Февр. Бои за историю

различных сторон деятельности людей прошлого и их различных

достижений, рассматриваемых в соответствии с определенной

эпохой в рамках крайне разнообразных и все-таки сравнимых

между собой обществ (это аксиома социологии), заполняющих

поверхность земли и последовательность веков. Длинноватое

определение, но я не особенно доверяю определениям кратким,

чудодейственно кратким, А мое, как мне кажется, посредством

самой своей терминологии устраняет много ложных проблем.

Так, я с самого начала называю историю научным способом

познания, а не наукой — по той же причине, по какой,

составляя план «Французской энциклопедии», я не захотел положить

в его основу, как того требовал установившийся ритуал, общую

классификацию наук; в особенности же потому, что говорить о

науках — значит прежде всего развивать мысль о совокупности

их результатов, или, если угодно, о некой сокровищнице, более

или менее полной драгоценностей, как настоящих, так и

фальшивых, не делая ударения на том, что является движущей

пружиной настоящего ученого,— я имею в виду Беспокойство с

большой буквы, то есть не безостановочный и маниакальный,

а разумный и методичный пересмотр традиционных истин,

потребность в переработке, переоценке, переосмыслении (когда

это бывает необходимо и как только становится необходимым)

полученных ранее результатов с целью их приспособления к

новым понятиям и, исходя из этого, к новым условиям

существования, которые непрестанно выковываются временем и людьми —

людьми в рамках времени.

И с другой стороны, я не забываю о людях! О людях,

единственных подлинных объектах истории — науки, которая

вписывается в группу гуманитарных дисциплин всех порядков и всех

степеней наряду с антропологией, психологией, лингвистикой

и т. д.; науки, которая не интересуется каким-то абстрактным,

вечным, неизменным по сути своей человеком, всегда подобным

самому себе,— но людьми, рассматриваемыми в рамках

общества, членами которого они являются, членами этих обществ в

определенную эпоху их развития — людьми, обладающими

многочисленными обязанностями, занимающимися всевозможными

видами деятельности, отличающимися различными склонностями

и привычками, которые перемешиваются, сталкиваются,

противоречат одна другой, но в конце концов приходят к

компромиссному соглашению, устанавливая некий modus vivendi, который

называется Жизнью.

Рассматриваемого таким образом человека можно удобства

ради притянуть к делу за что угодно — за ногу, за руку, а то и

за волосы, но, едва начав тянуть, мы непременно вытянем его

целиком. Человека невозможно разъять на части — иначе он

погибнет. Пиренн, великий современный историк, как-то назвал

своих собратьев «людьми, которые любят жизнь и умеют в нее

Как жить историей

27

вглядываться», а между тем эти люди, изучая прошлую жизнь,

нередко только тем и занимаются, что расчленяют трупы.

Короче говоря, человек в нашем понимании является средоточием

всех присущих ему видов деятельности; историку позволительно

с особенным интересом относиться к одному из этих видов,

скажем к деятельности экономической. Но при единственном

условии: нельзя забывать, что любой из этих видов всегда

затрагивает целиком всего человека — в рамках обществ, созданных им

самим. Но именно в этом и состоит смысл эпитета «социальный»,

традиционно сочетаемого с эпитетом «экономический»; он

лишний раз напоминает нам, что предмет наших исследований —

не какой-нибудь фрагмент действительности, не один из

обособленных аспектов человеческой деятельности, а сам человек,

рассматриваемый на фоне социальных групп, членом которых он

является.

Прошу прощения за некоторую отвлеченность моих

предыдущих соображений. Излагая их, я не терял из виду ни моего

истинного замысла, ни тех глубоких причин, в силу которых я

оказался здесь. Я прочел вам вчера любопытный и прекрасный

текст Мишле, изданный еще в 1914 году,— текст, полный

гениальных озарений. Это отрывок из лекции, произнесенной здесь

10 июня 1834 года перед студентами третьего, выпускного курса

этого училища, которым предстояло вскоре покинуть его стены и

отправиться в провинцию. Мишле хотелось подбодрить своих

юных воспитанников — ведь их ждала нелегкая профессия

учителя в королевских коллежах в захолустных городишках, где нет

ни научных архивов, ни каталогизированных библиотек, где они

будут лишены возможности путешествовать, откуда им будут

отрезаны все пути для бегства. Он старался показать им, что

историк, если только он сам этого захочет, может плодотворно

работать повсюду, куда занесет его судьба. Сейчас перед нами

стоят несколько иные проблемы. И однако, с известными

оговорками разумеется,'я хотел бы внушить вам то же, к чему

некогда стремился Мишле, пуская в ход весь свой авторитет, весь

блеск своего ораторского искусства, весь пыл своего гения.

Если бы мне удалось выявить или поддержать еще неокрепшее

призвание к истории; если бы я мог предостеречь вас против

предрассудков, связанных с этой наукой, уберечь от

соприкосновения с тем, что слишком часто выдается за историю,— с тем,

что так долго вдалбливали вам в головы и что будут требовать

от вас на экзаменах вплоть до получения вами докторской

степени (лишь она способна, да и то не всегда, избавить от

подобной опасности),— если бы я мог внушить вам, что можно

достойно прожить жизнь, будучи историком, я считал бы, что хоть

отчасти возместил свой собственный долг по отношению к

нашему училищу.

28

Люсъен Февр. Бои за историю

А можно ли внушить вам эту мысль, не излагая иеред вами,

не изучая вместе с вами животрепещущих проблем, которые

ставит сегодня История перед теми, кто находится на передовой

линии поисков,— перед теми, кто, стоя на палубе корабля, без

устали вглядывается в горизонт?

Постановка проблемы — это и есть начало и конец всякого

исторического исследования. Где нет проблем — там нет и

истории, только пустые разглагольствования и компиляции.

Припомните-ка: я не говорил об исторической «науке», я пользовался

выражением «научно проводимое исследование». Эти три слова —

не какое-нибудь словесное излишество. Формула «научно

проводимое исследование» включает в себя два действия, лежащие в

основе всякой современной научной работы: постановку проблем

и выработку гипотез. Два действия, на которые людям моего

поколения указывали как на опаснейший соблазн: ведь постановка

проблем и выработка гипотез были в те времена равносильны

предательству — пользовавшийся такими методами историк

словно бы вводил в священный град объективности троянского коня

субъективности...

В ту пору историки питали ребяческое и благоговейное

почтение к «фактам». Они жили наивным и трогательным

убеждением, что ученый — это человек, который, приложив глаз к

окуляру микроскопа, тут же обнаруживает целую россыпь фактов.

Фактов, дарованных ему снисходительным провидением, фактов,

созданных специально для него, фактов, которые ему остается

лишь зарегистрировать. А ведь любому из поклонников

подобного метода достаточно было бы хоть раз в жизни взглянуть в

настоящий микроскоп на гистологический срез, чтобы убедитьбя,

что гистолог не столько наблюдает, сколько осмысливает свой

препарат, который вне этого осмысления остается чистейшей

абстракцией. Освоившись с препаратом, подготовленным долгими

и тщательными усилиями гистолога, руководимого заранее

обретенной идеей, наш историк в какие-нибудь пять минут осознал

бы всю важность личного вклада самого исследователя, который

действует так или иначе лишь потому, что наперед поставил

себе ту или иную проблему и выработал ту или иную гипотезу.

Точно так же действует историк, которому никакое

провидение не поставляет готовых фактов, чудодейственным образом

наделенных подобием реальной жизни, вполне определенной,

нерушимой, неизменной. Исторические факты, пусть даже самые

незначительные, зависят от историка, вызывающего их к бытию.

Мы знаем, ;что факты, те самые факты, перед которыми нас то

и дело призывают преклоняться, являются сами по себе чистыми

абстракциями: для их определения приходится прибегать ко

всякого рода побочным свидетельствам, подчас самым

противоречивым, среди которых мы по необходимости вынуждены

производить отбор. Таким образом мы приходим к выводу, что нагромож-

Как жить историей

29

дение фактов, которое слишком часто выдается за факты в

чистом виде, призванные автоматически слагаться в писаную

историю по мере хода событий, само имеет свою историю,

историю прогресса познания и сознания историков. Так что перед

тем, как принять свидетельства фактов, мы вправе потребовать,

чтобы нас предварительно ознакомили с критической работой

опирающегося на них исследователя, в чьем сознании они

впервые сложились в стройную цепь.

Если же историк не ставит перед собой проблем, или, ставя

их, не выдвигает гипотез, призванных эти проблемы разрешить,—

в плане ли ремесла, в плане ли техники или научных усилий,—

то я с полным основанием берусь утверждать, что историк этот

в умственном отношении уступает последнему из мужиков,

который как-никак понимает, что негоже выпускать скотину куда

попало, на первое подвернувшееся поле, где она разбредется и

будет пастись кое-как, что нужно отвести ее на определенное

место, привязать к колышку, выбрать именно то, а не иное

пастбище. И этот мужик, безусловно, прав.

Что вы хотите? Когда в какой-нибудь из толстенных книг,

научная подготовка которых с давних пор отнимает все силы

наших лучших профессоров истории, когда в каком-нибудь из

этих солидных трудов, тщательно подготовленных, умело

составленных, битком набитых фактами, цифрами и датами, перечнями

картин, романов и машин, когда в одном из этих фолиантов,

украшенных хвастливыми ярлыками Французского института \

Сорбонны и местных университетов наподобие иного

туристического отеля с его кричащими вывесками, встречается по

случайности мысль вроде нижеследующей: «Период, который нам

предстоит изучить, один из самых интересных в нашей истории,

является продолжением периода предыдущего и началом

последующего; он замечателен в равной мере тем, чему положил конец,

и тем, чему дал начало» и т. д.,— когда нам встречается

подобная мысль, мы волей-неволей перестаем удивляться тому, что

над историей насмехаются, что от нее открещиваются, что ее

порочат и.клеймят даже умные люди, с горечью видящие,

сколько усилий, сколько денег, сколько отличной бумаги изводится на

распространение таких вот идеек, на поддержание этой

попугайской и безжизненной истории, в которой ни за что и никогда не

почувствуешь (здесь я уступаю слово Полю Валери) «трепета

перед неизведанным, одного из самых сильных ощущений

великих наций и великих людей: так трепещут целые народы

накануне грандиозной битвы, в которой должна решиться их судьба;

так содрогается честолюбец, знающий, что следующий час

возведет его либо на престол, либо на эшафот; так трепещет

художник, готовый сдернуть покров с только что оконченной статуи

или дать сигнал к разборке лесов, скрывающих еще никем не

виданное здание». Что же удивительного во всех этих яростных

30

Люсьен Февр. Бои за историю

пападках на историю, в отвращении, которое питает к ней

молодежь, в том последовательном отступлении и подлинном

кризисе истории, которые свершались на глазах моего поколения —

медленно, неуклонно, неотвратимо. И все же не упускайте из

«иду, что ко времени моего появления в стенах этого училища

история уже выиграла битву. Выиграла с чрезмерным успехом.

Чрезмерным, потому что она перестала быть отдельной,

обособленной дисциплипой. Чрезмерным, ибо она приняла обличье

универсального метода, приложимого без различия ко всем формам

человеческой деятельности. Чрезмерным, ибо и по сей день

встречаются ретрограды, судящие об истории не по ее

содержанию, а именно по этому методу, который, собственно говоря,

является даже не историческим, а просто критическим.

История завоевала одну за другой все гуманитарные

дисциплины. Литературная критика превратилась при участии Гюста-

ва Лансона в историю литературы, а эстетическая критика —

в историю искусств, чему способствовал Андре Мишель,

преемник грозного Куражо, этого Юпитера-громовержца Луврской

школы. А извечный спор о возможностях богопознания

выродился в историю религий. Довольная своими достижениями, гордая

своими завоеваниями, кичащаяся своим материальным успехом,

история почила на лаврах. Застопорила свой ход. Она

пережевывала избитые истины, повторялась, топталась на месте, не в

силах создать ничего нового. И с каждым годом голос ее

обретал все большее сходство с гнусавым замогильным лопотаньем.

А между тем новые дисциплины продолжали развиваться.

Психология под влиянием Рибо, Жане и Дюма обновляла свою

методику, заодно избирая новые объекты для исследований;

социология, повинуясь призыву Дюркгейма, Симиана и Мосса,

превращалась в подлинную науку и в то же время — в научную

школу; гуманитарная география, изучение которой было начато

Видалем в Высшем педагогическом училище, а затем

продолжено Деманжоном в Сорбонне и Жаном Брюном в Коллеж де

Франс, стала отвечать реальным нуждам времени, ранее не

находившим удовлетворения в совершенно произвольных,

оторванных от всякой действительности исторических исследованиях,

склонявшихся либо к истории дипломатии, либо к политической

истории, равнодушной ко всему, что не касается ее собственных

проблем. Все большее число молодых ученых отдавало свои силы

этим новым дисциплинам. Затем грянула война, разразился

кризис — и одни забросили историю, другие принялись насмехаться

над ней. А ведь она занимает слишком большое место в наших

умах, чтобы мы могли безучастно наблюдать за ее

злоключениями. Что толку пожимать плечами, говоря о нападках на

историю, несправедливых и неумелых,— чаще всего именно такими

они и являются,— если нападки эти, помимо прочего,

свидетельствуют о тяжком недуге, от которого нам нужно как можно ско-

Как жить историей

31

рее избавиться,— от разочарования в истории, утраты доверия к

яей, от горького сознания того, что в наше время заниматься

историей — значит попусту терять время.

II

Необходимо побороть этот недуг, но каким образом?

Отчетливо осознав наличие связей, существующих — известно ли нам

это или нет, хотим ли мы этого или нет — между историей и

родственными ей дисциплинами, чья судьба неотделима от ее

собственной.

В одной из лекций 1834 года Мишле говорил своим

воспитанникам: «История похожа на роман Стерна: что делается в

салоне, то повторяется и на кухне. Или на ход пары сверенных

между собою хронометров: один указывает час, другой, за

двести лье от первого, отзванивает его». И приводил еще один

пример: «Средние века не составляют в этом смысле

исключения. Философия Абеляра отзванивает час свободы, а пикардий-

ские коммуны приветствуют его наступление»5. Весьма

вразумительные формулировки. Мишле, кстати говоря, не стремился

установить между различными видами человеческой деятельности

нечто вроде иерархии, не был склонен к иерархической

классификации. Ему была чужда примитивная метафизика

простоватого каменщика: вот один слой кладки, вот другой, вот третий —

вот первый этаж, вот второй, вот третий. Не занимался он и

генеалогией: то-то проистекает из того-то, то-то порождено тем-то.

Нет. Он имел в виду некую общую для всех исторических

явлений атмосферу, а эта идея является куда более тонкой и

глубокой. Какую нелепость, замечу между делом, совершали мы,

когда в наше время, в мире, насыщенном электричеством,

могущим подсказать нам столько образов и сравнений, продолжаем с

важным видом пользоваться метафорами, дошедшими до нас из

глубины веков — веков тяжелых, неповоротливых, неуклюжих;

мы упорствуем, говоря об истории по старинке, мысля этажам

ми, кладками, булыжниками — фундаментами и надстройками,

тогда как всевозможные явления, связанные с электричеством,—

ток, бегущий по проводам, перемена фаз, короткое замыкание —

могли бы одарить нас целой сокровищницей образов, с большей

гибкостью выражающих наши мысли. Но все идет так, как шло

прежде. Специалист, вздумавший заняться теоретической