Автор: Каспаров Г.К.

Теги: настольные игры (на сообразительность, ловкость и удачу) шахматы

ISBN: 5-7905-2239-4

Год: 2005

Текст

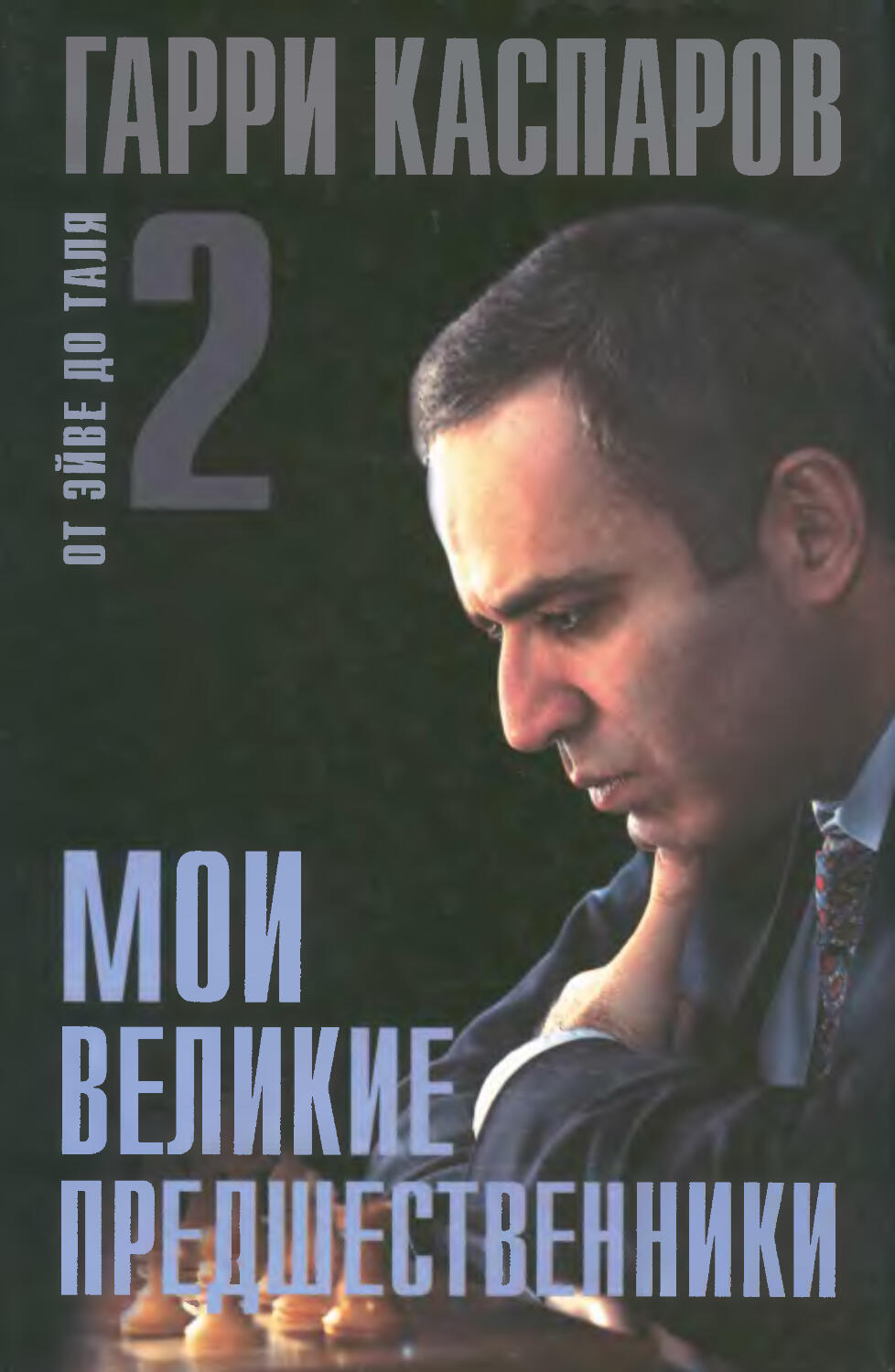

ТАЛЯ

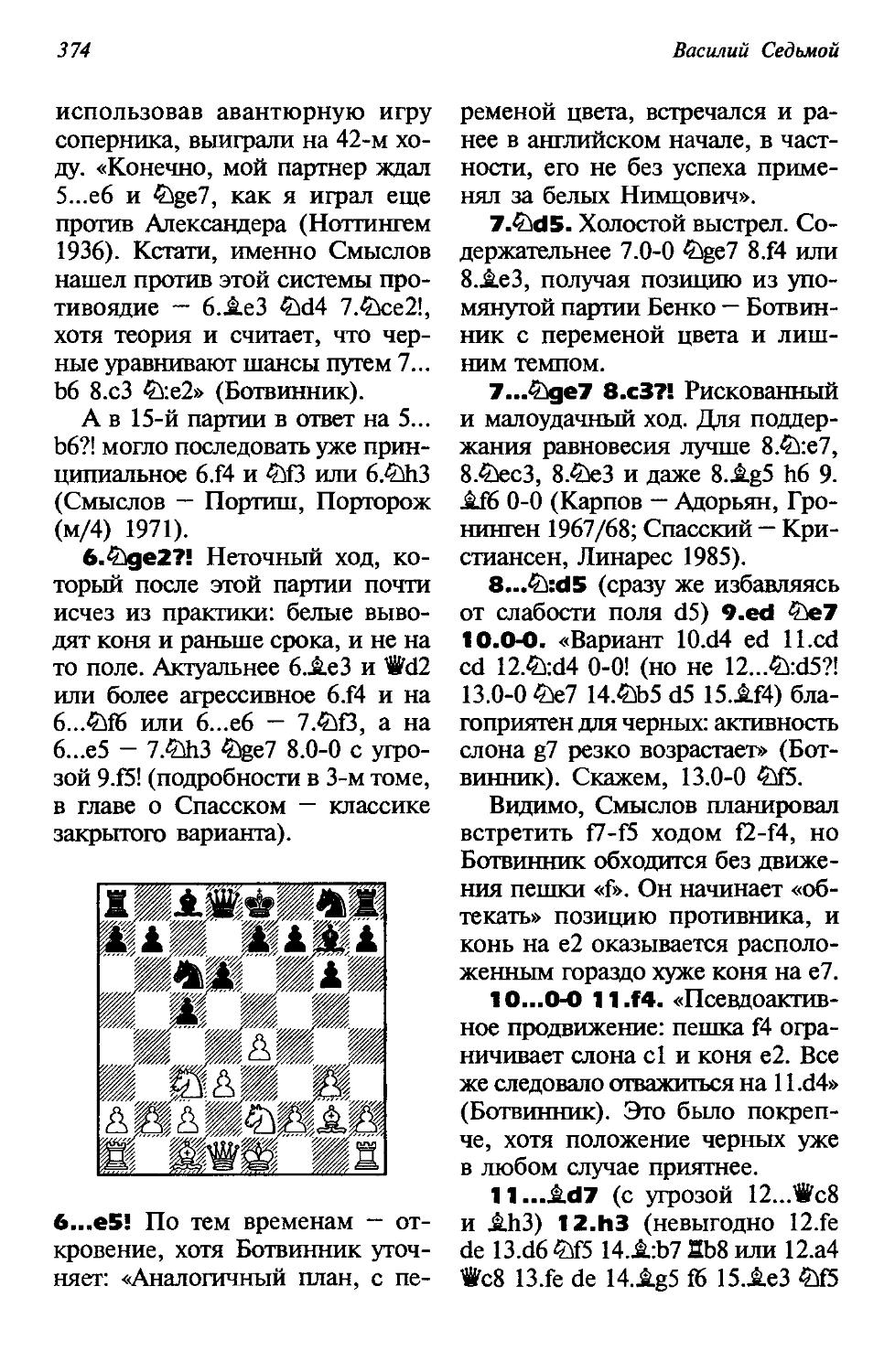

ГАРРИ КАСПАРОВ

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ДМИТРИЕМ ПЛИСЕЦКИМ

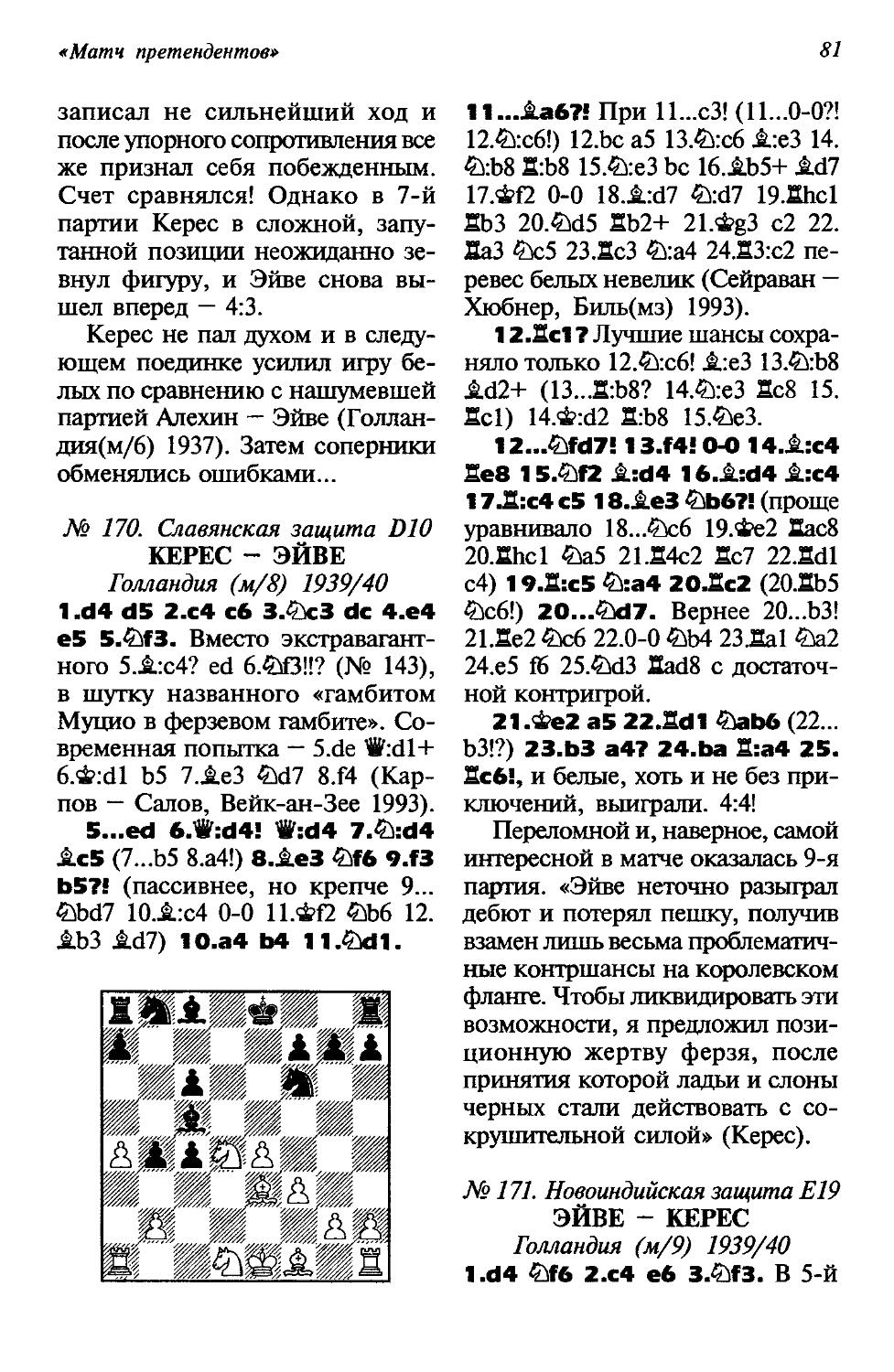

МОН великие г? ПРЕДШЕСТВЕННИК

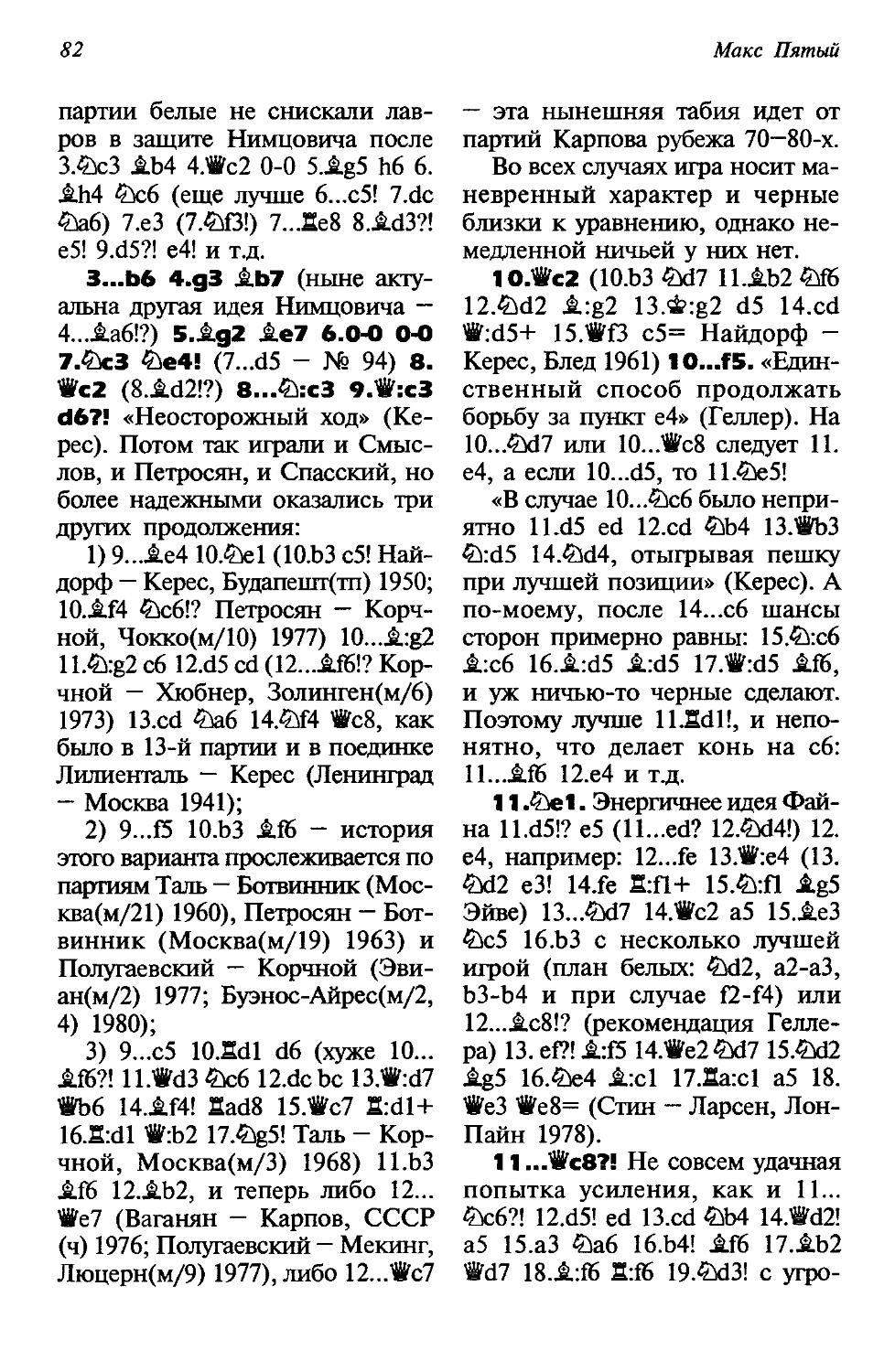

**''

ОТ ЭЙВЕ ДО ТАЛЯ - *' *

РИПОЛ КЛАССИК

МОСКВА 20(15

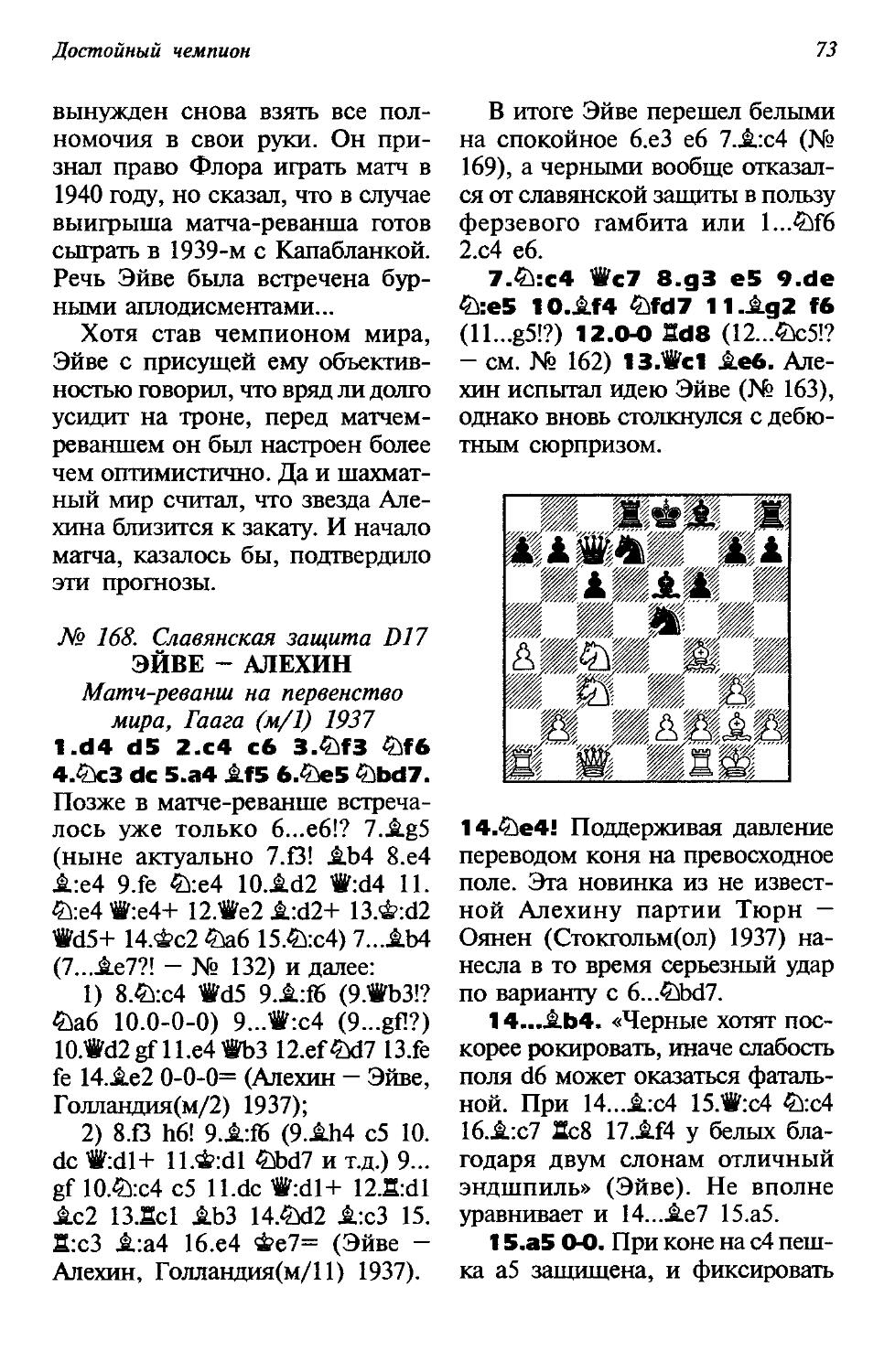

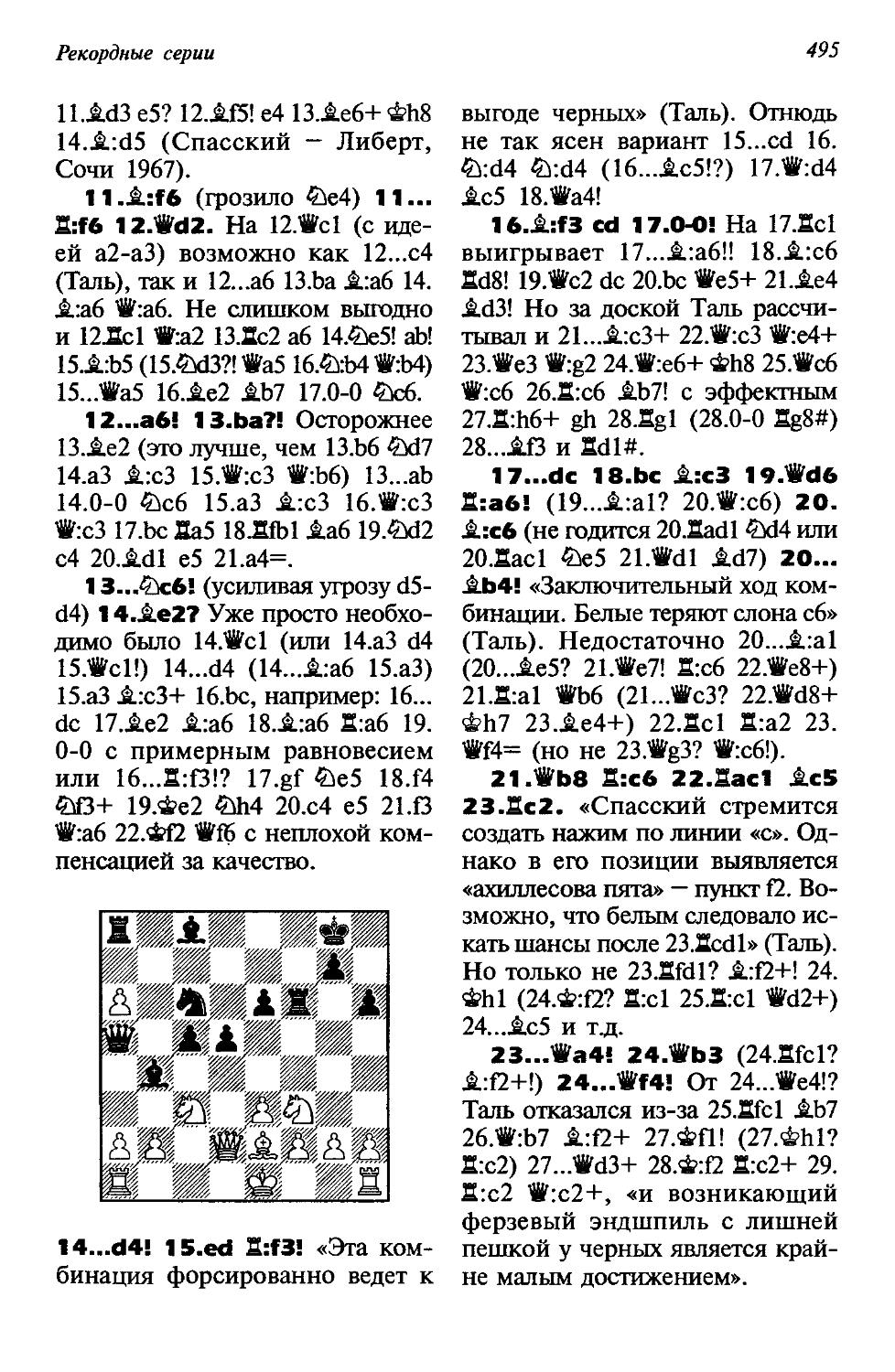

УДК 794 ББК 75.581

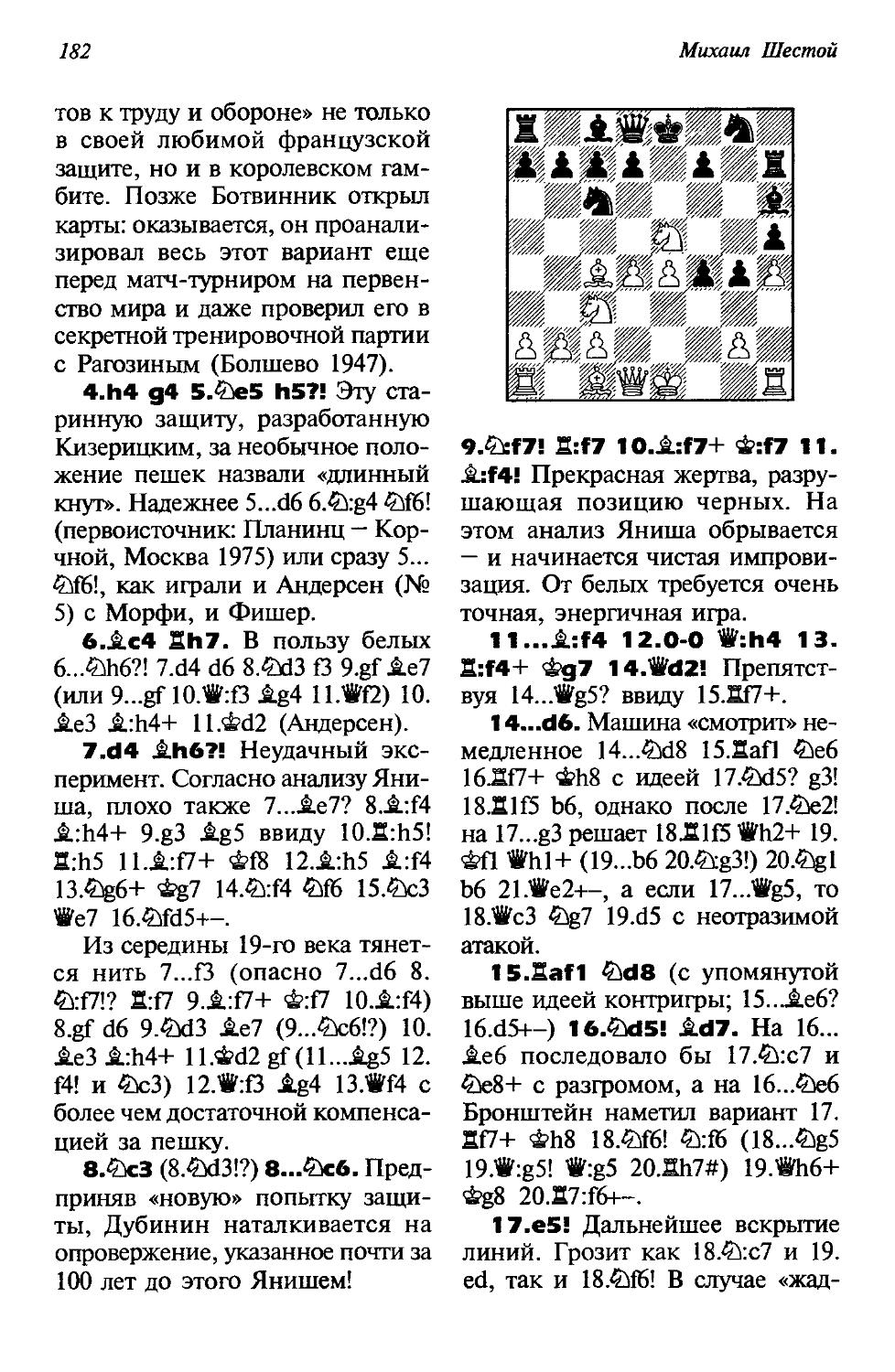

К28

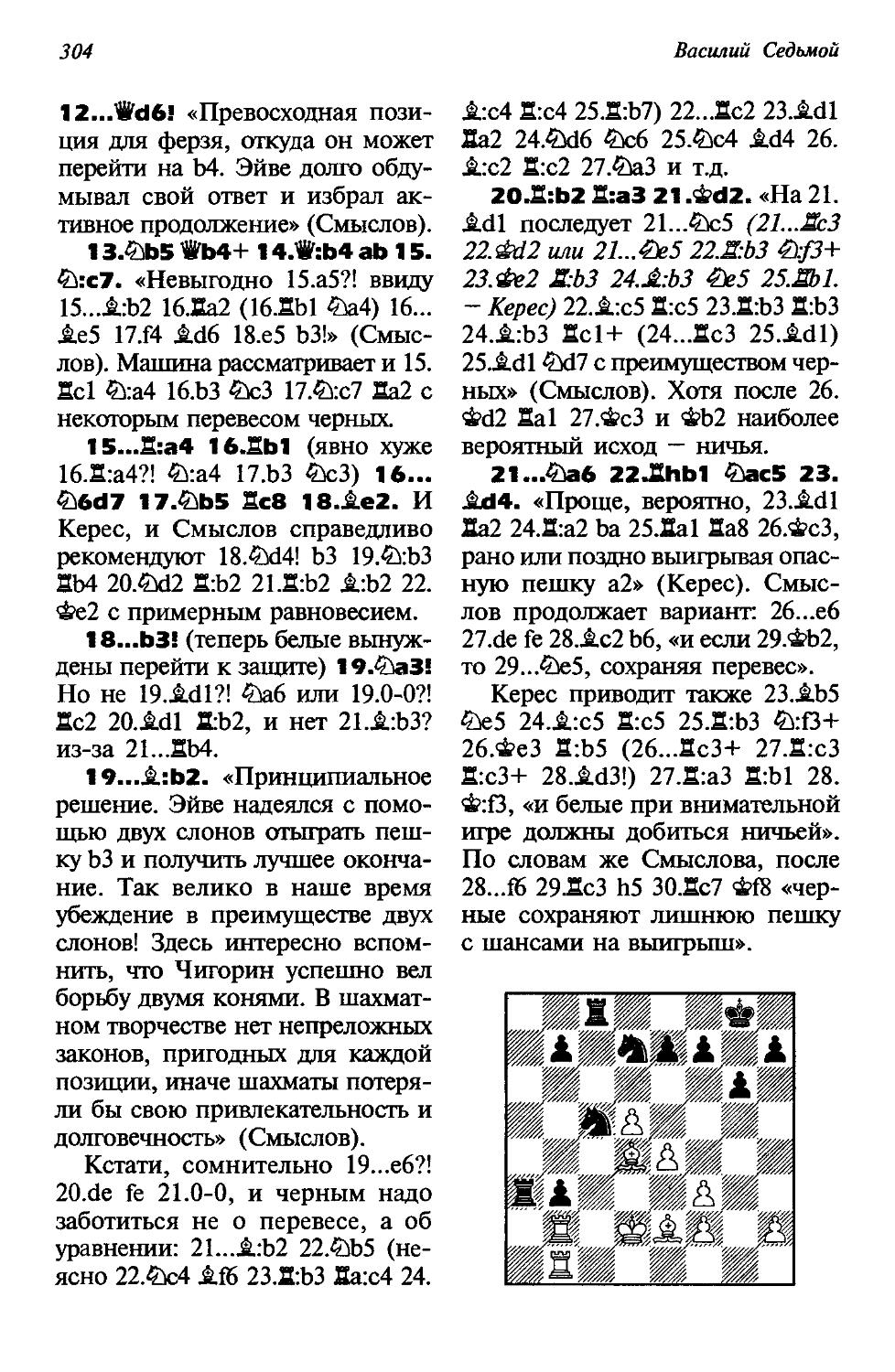

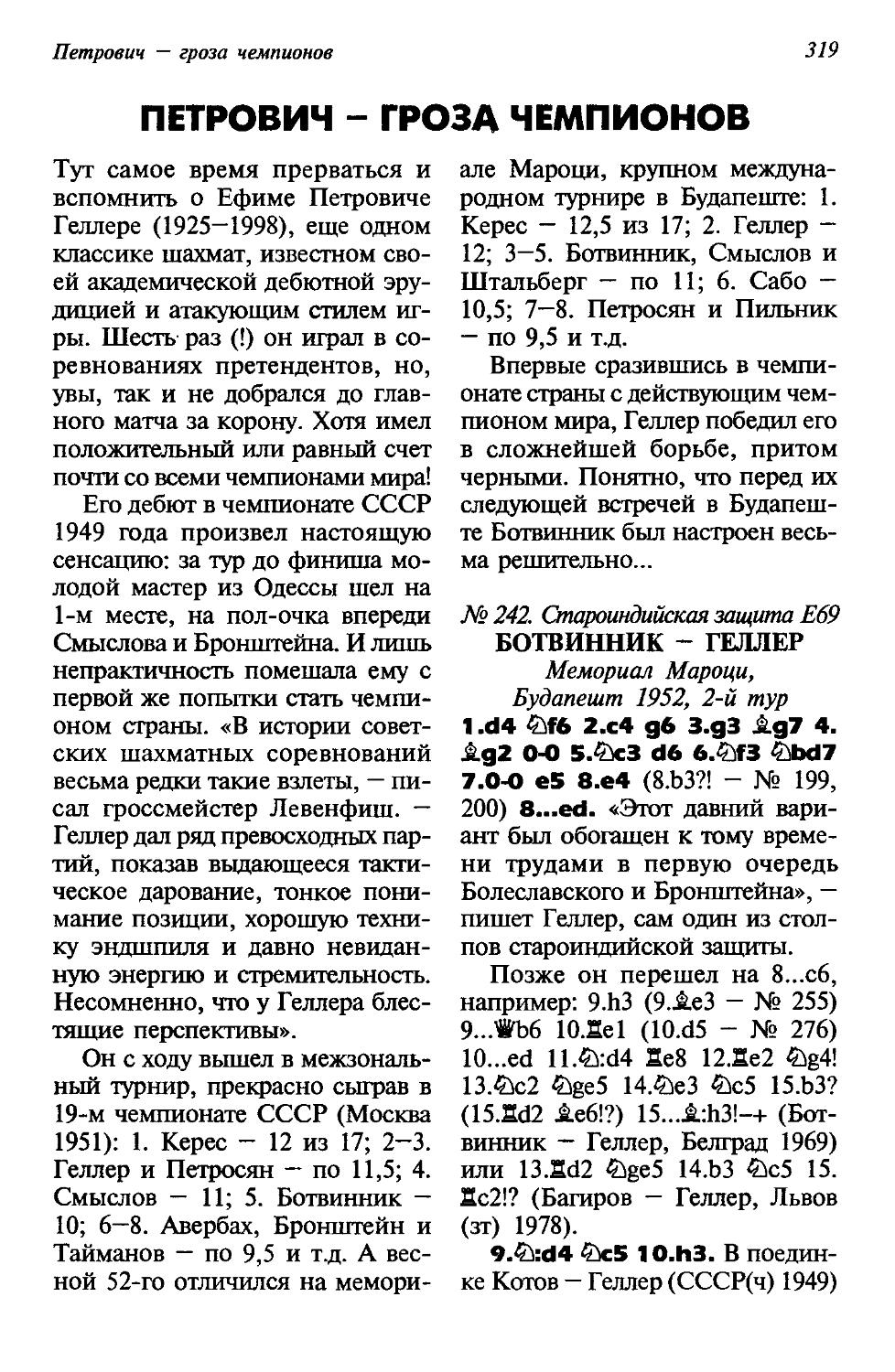

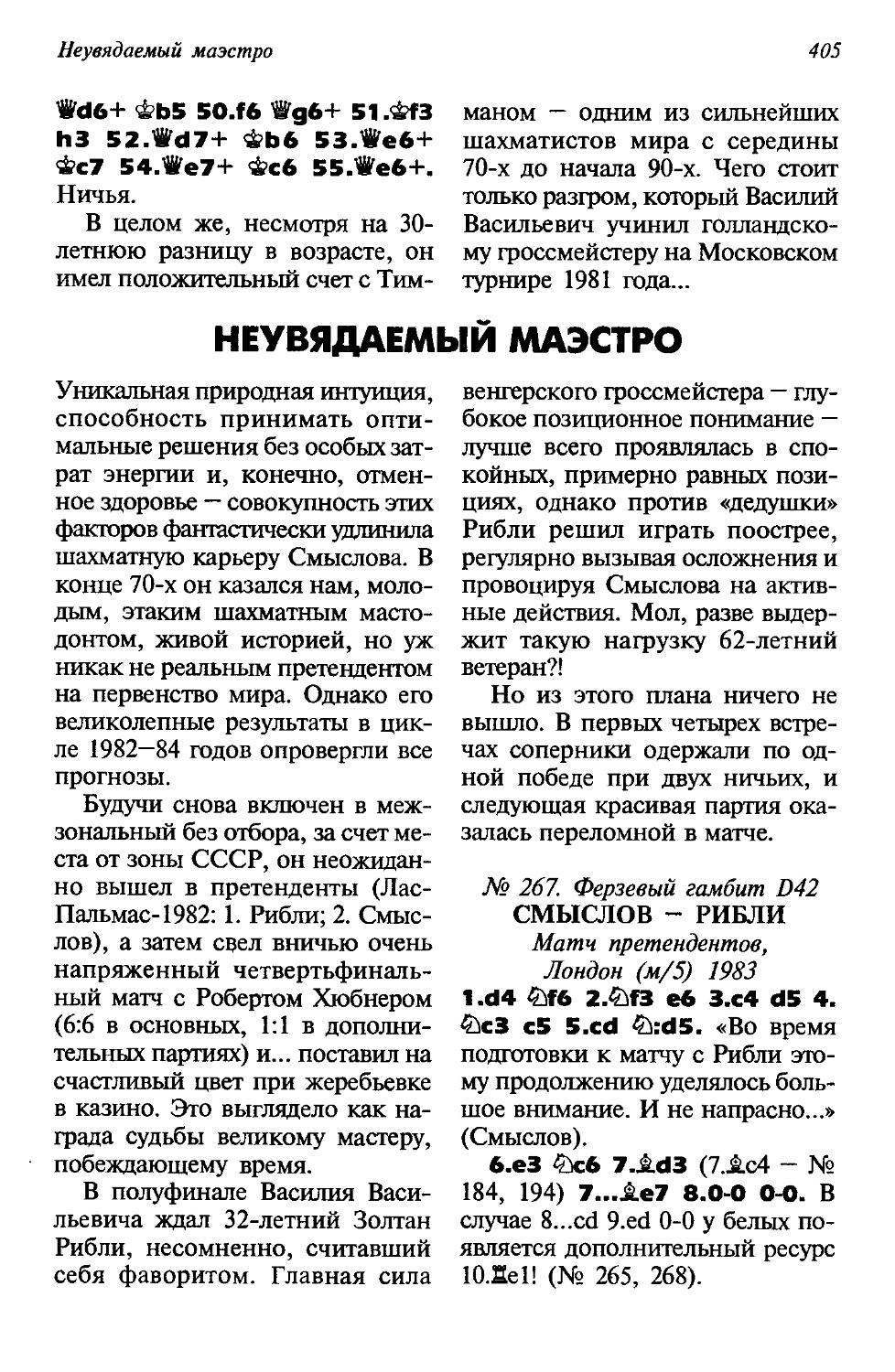

Серия «Великие шахматисты мира» основана в 2002 г.

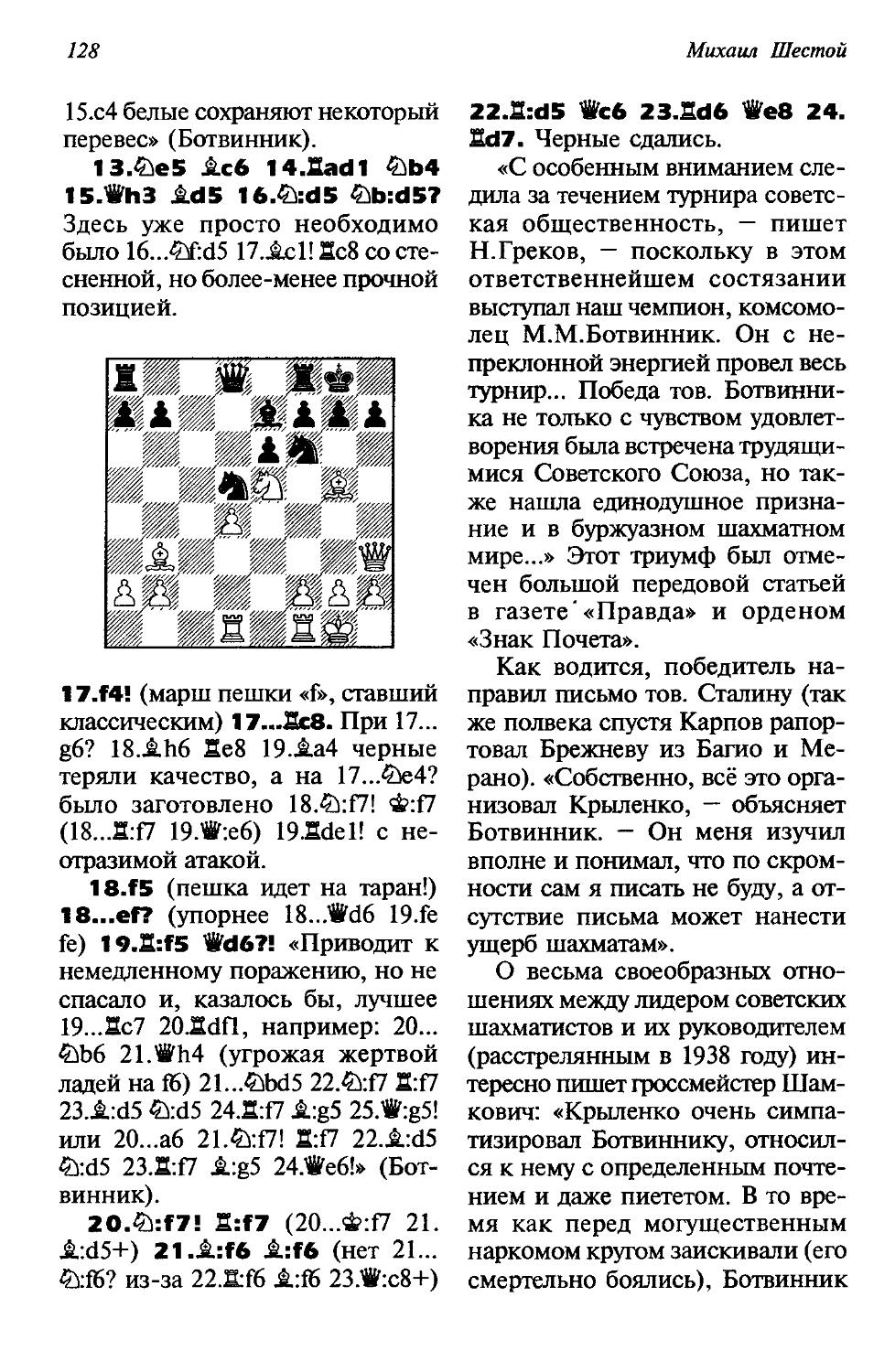

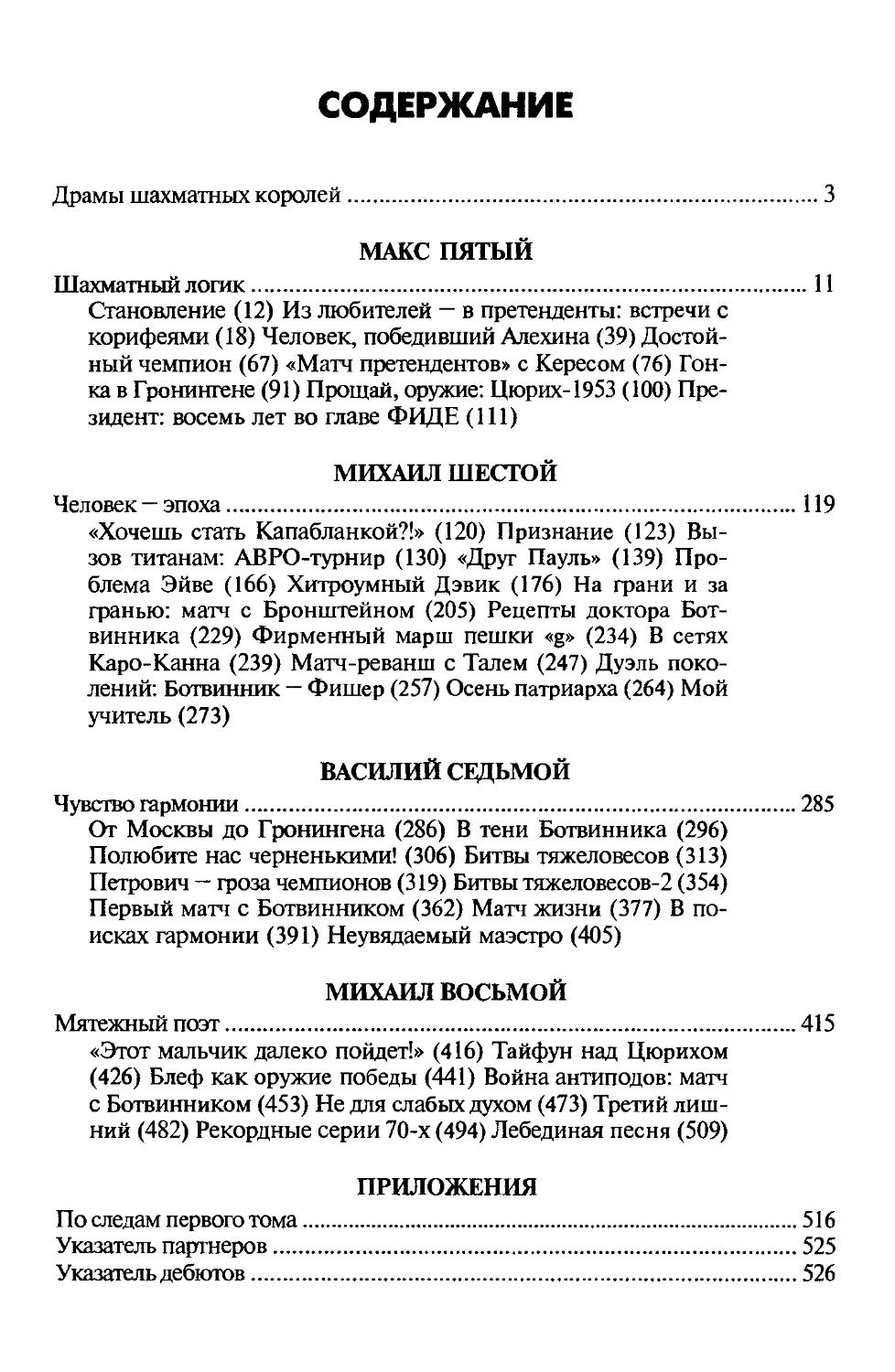

Фото и рисунки из архивов Музея шахмат России, журналов «Шахматы в СССР» и «64», из личных архивов автора, а также Жана-Мишеля Пешине, Исаака Линдера, Сергея Воронкова, Игоря Ботвинника, Вальтера Хеуэра и Бориса Турова

В оформлении форзацев использована работа художника И. Мамедова

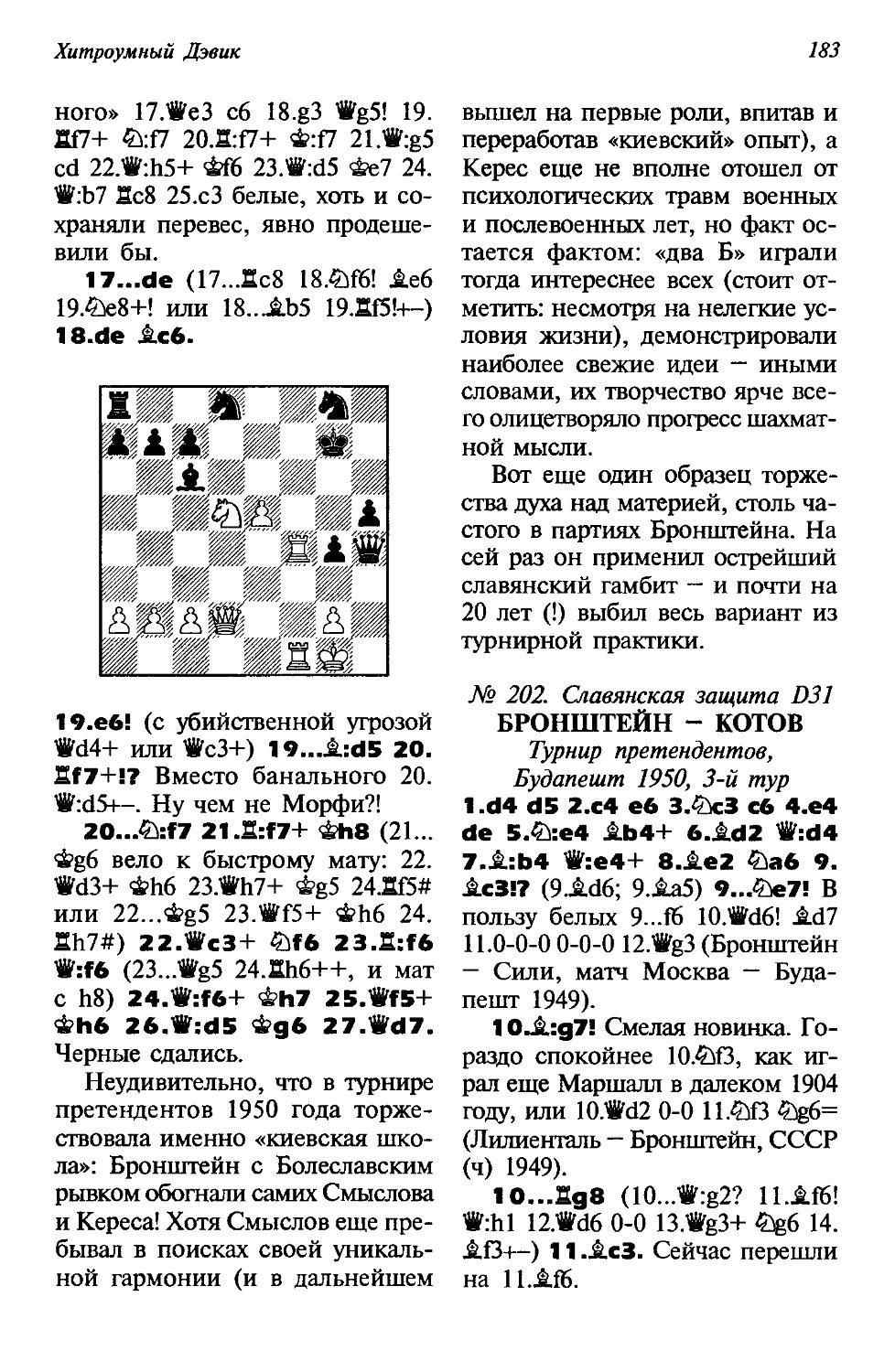

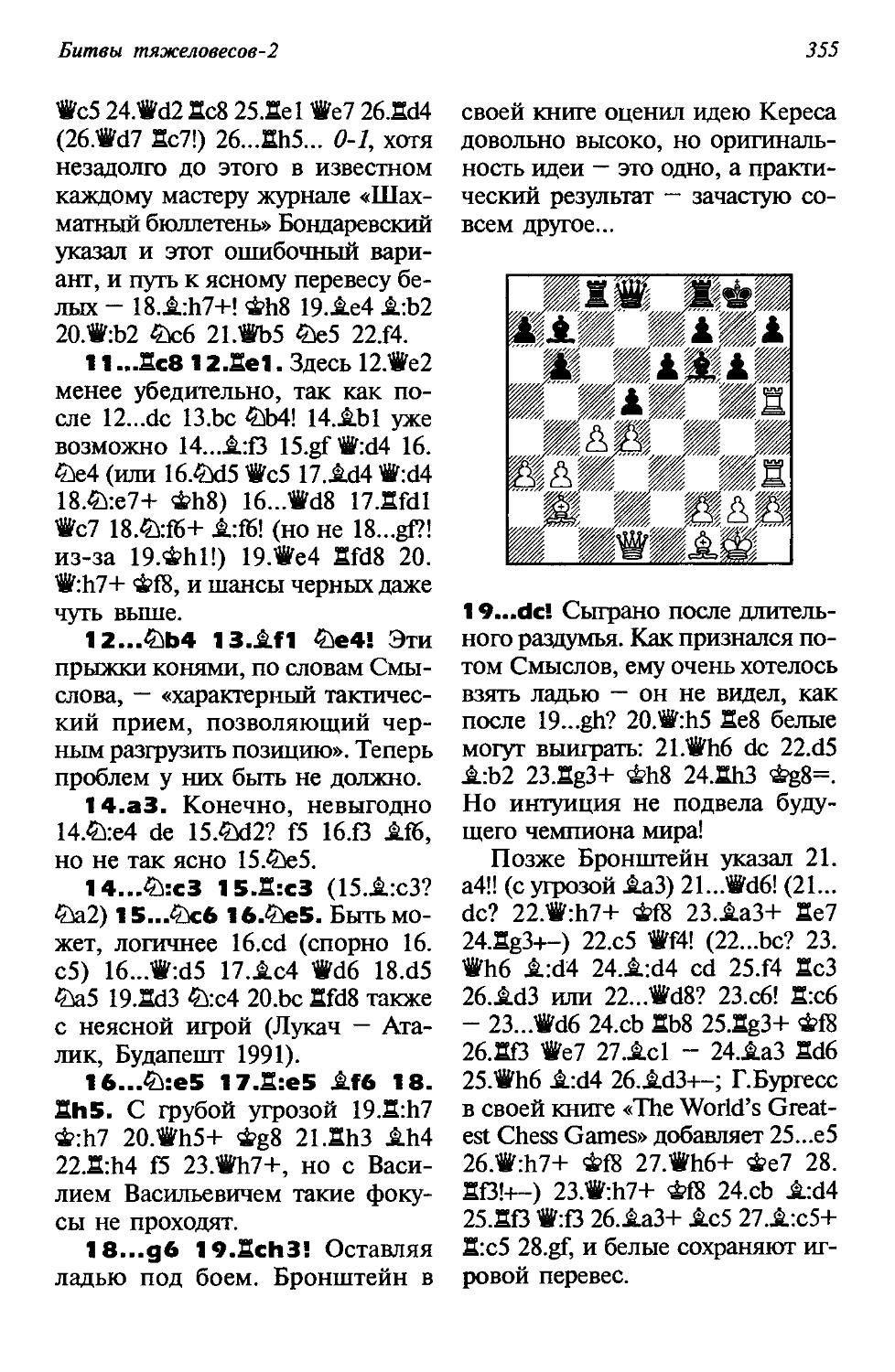

Каспаров Г. К., в сотрудничестве с Д. Г. Плисецким

К28 Мои великие предшественники: Новейшая история развития шахматной игры: В 6 т. Т. 2: От Эйве до Таля.— М.: РИПОЛ классик, 2005.— 528 с.: ил.— (Великие шахматисты мира).

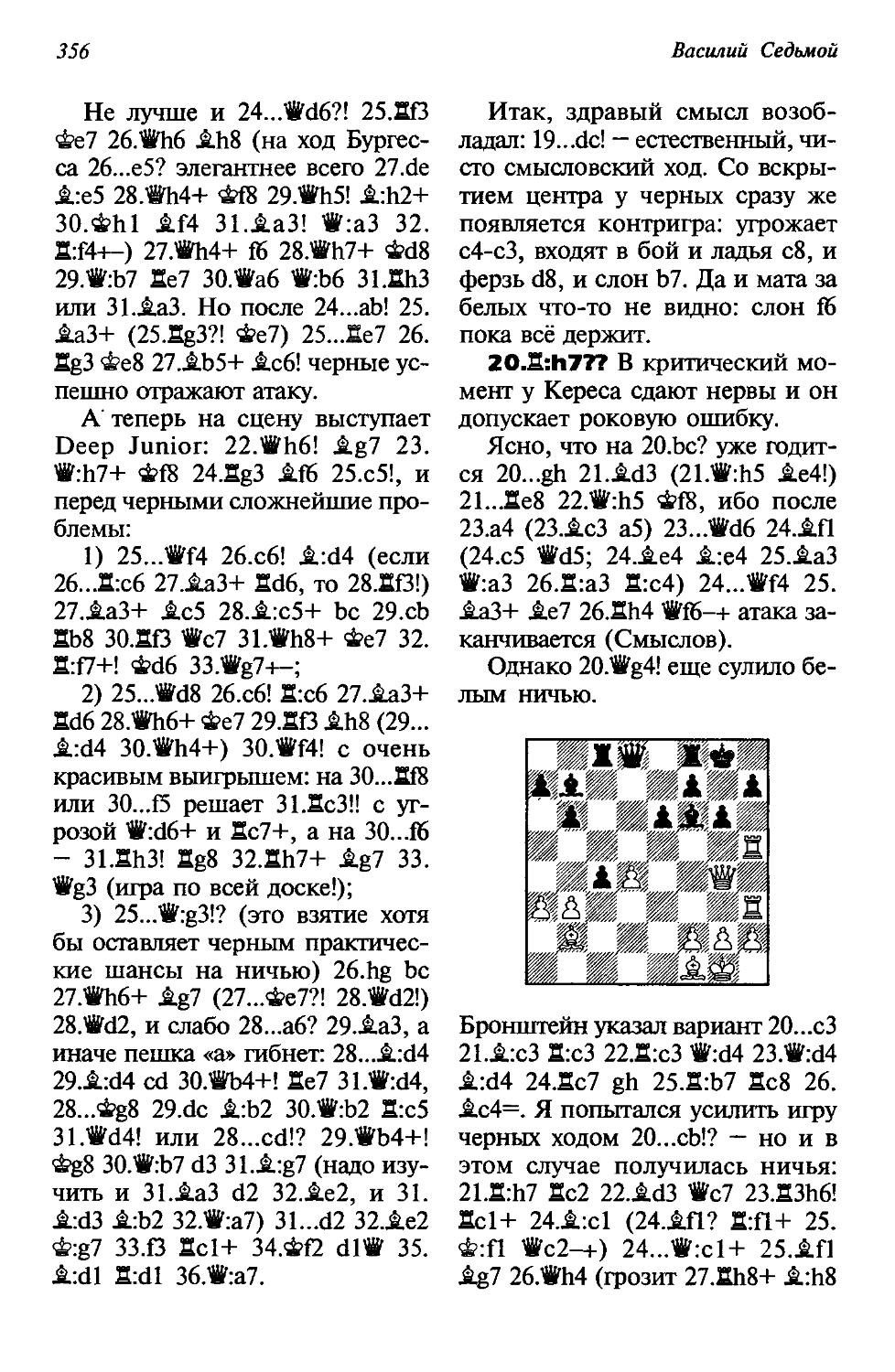

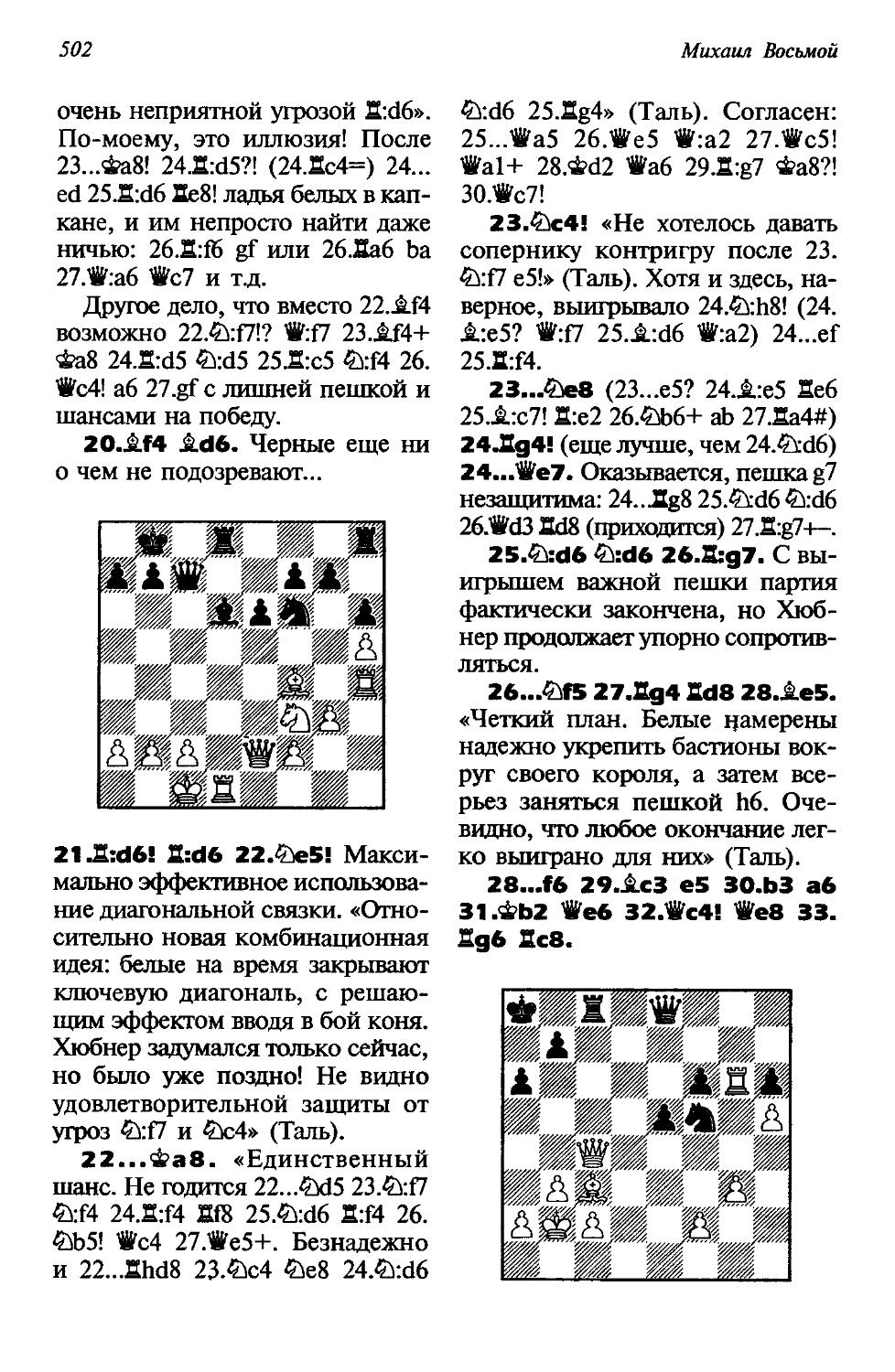

ISBN 5-7905-2239-4 (т. 2)

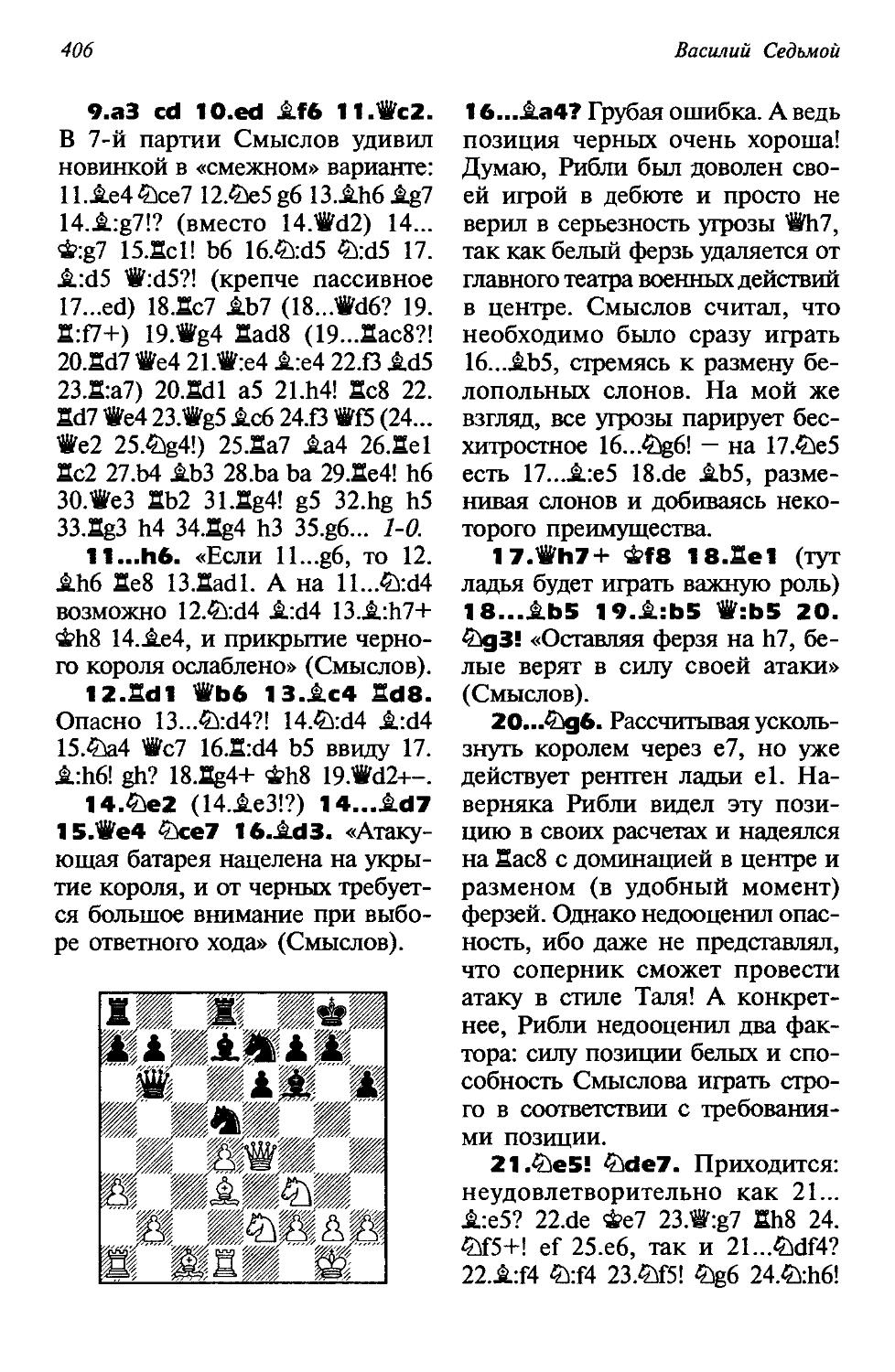

ISBN 5-7905-1996-2

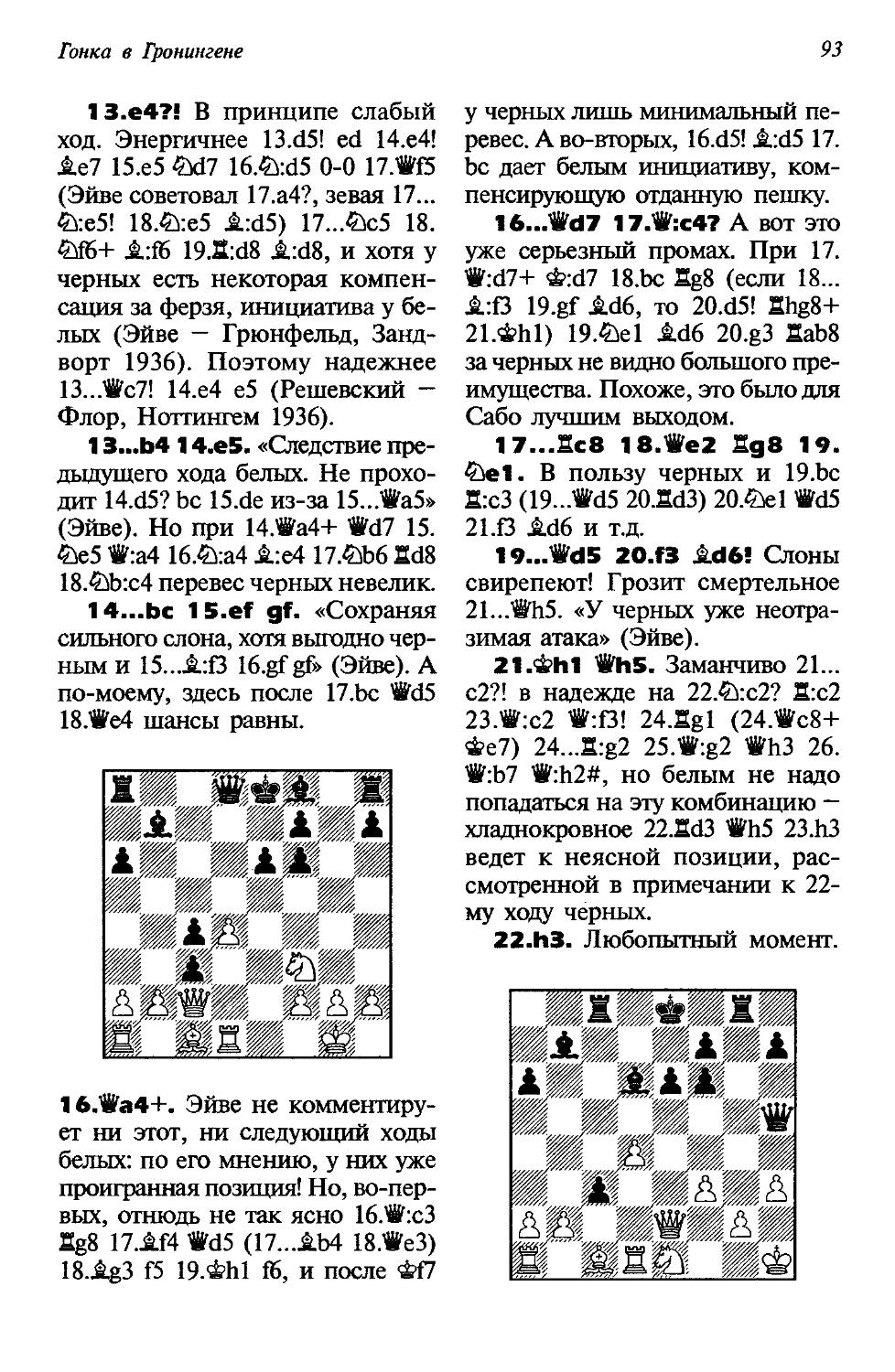

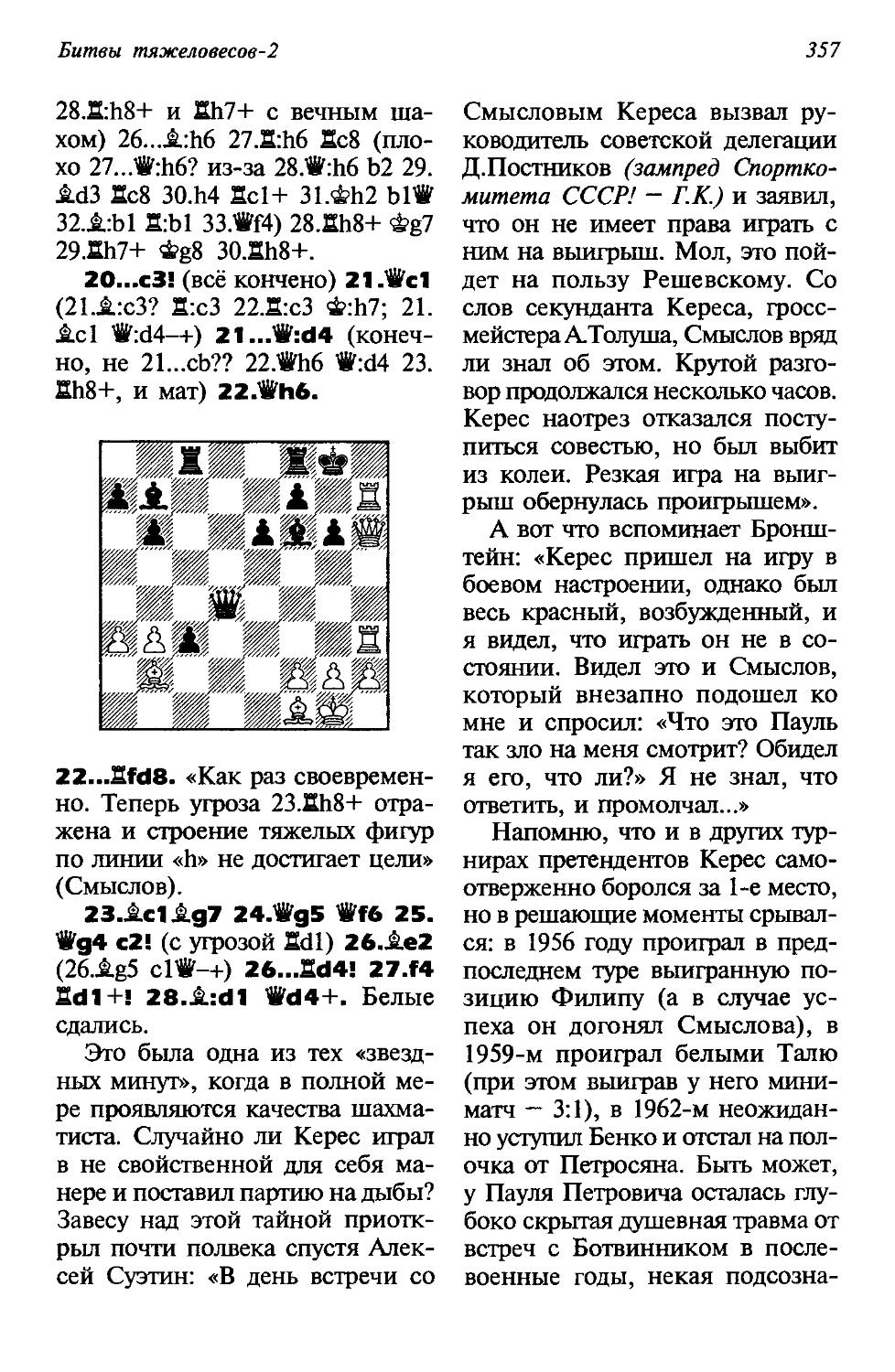

Шеститомник Гарри Каспарова не имеет аналогов в шахматной литературе: 13-й чемпион мира размышляет о судьбах и творчестве двенадцати предыдущих чемпионов и их соперников, о полуторавековой борьбе за мировое первенство. Исследуя знаменитые партии под микроскопом мощных компьютерных программ, автор меняет многие прежние оценки и, в сущности, подытоживает развитие шахмат в XX веке.

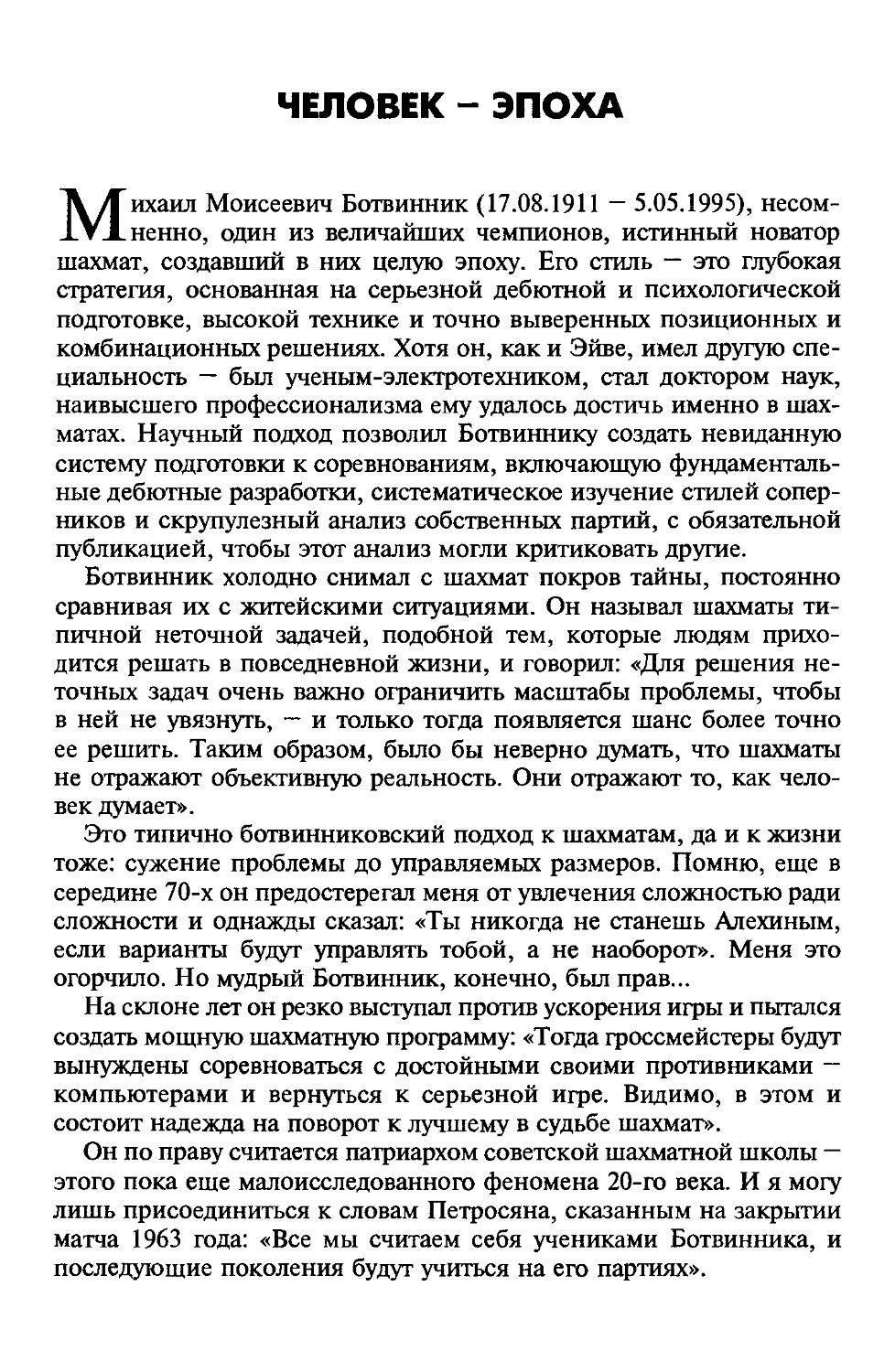

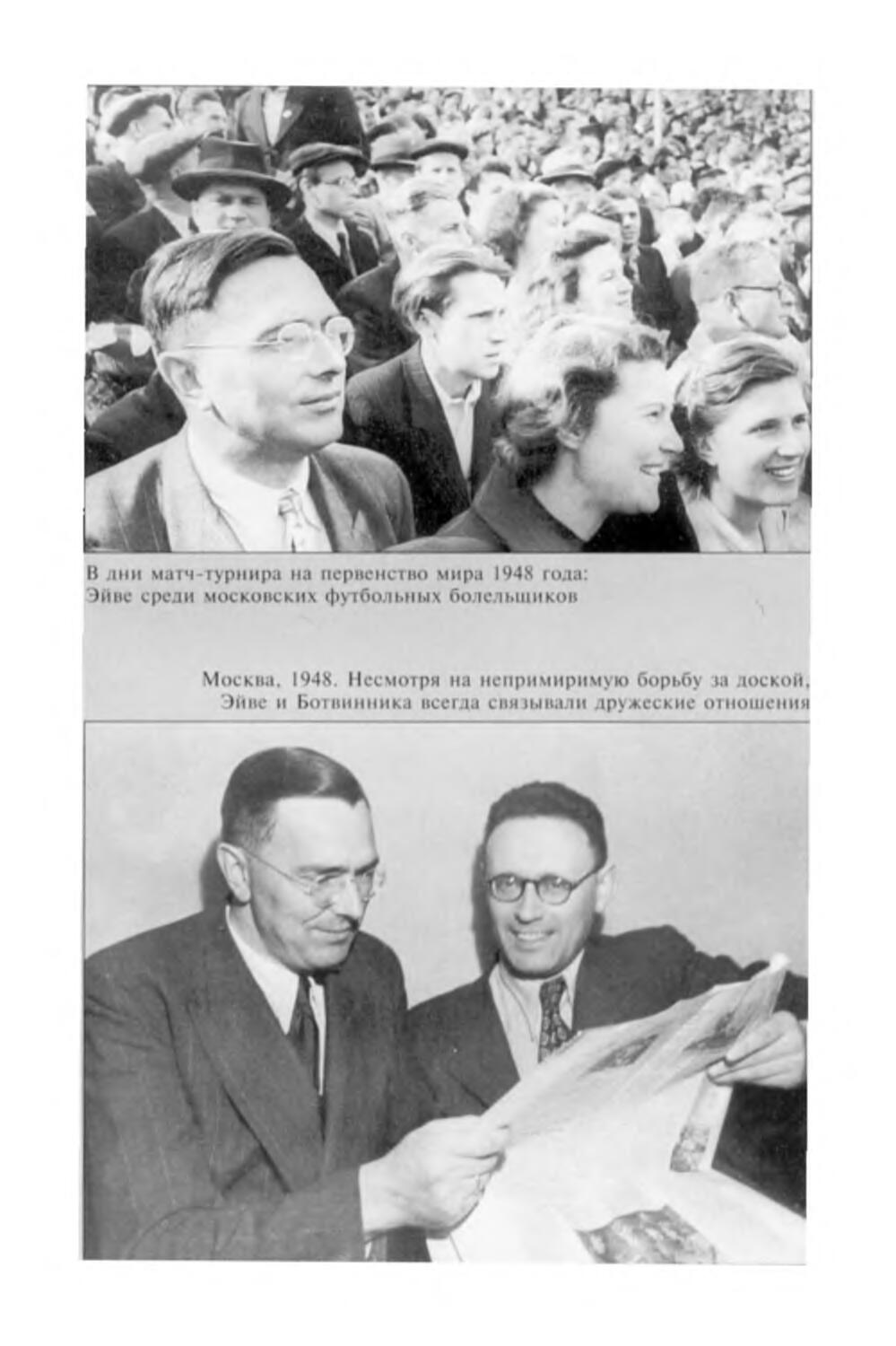

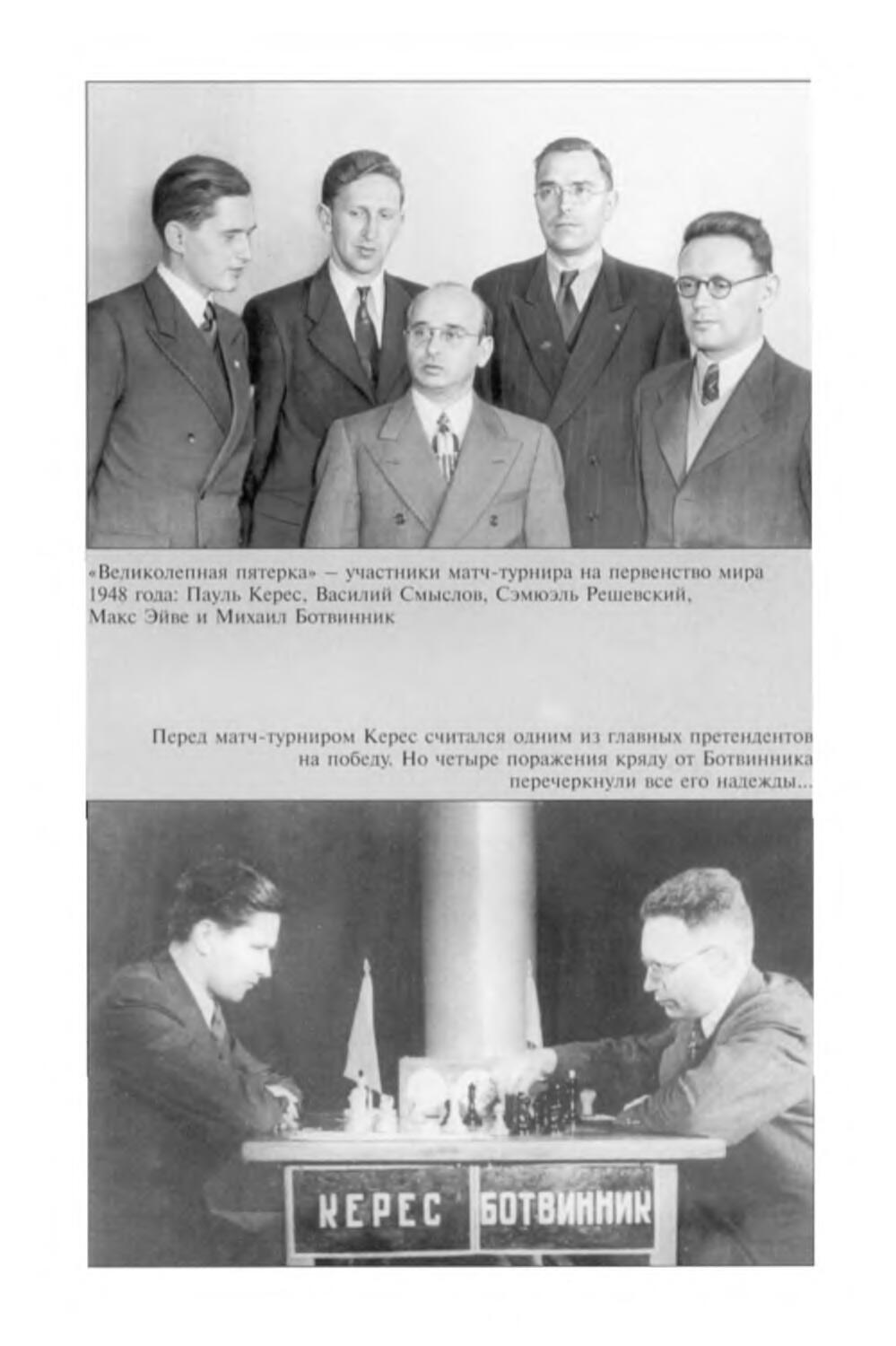

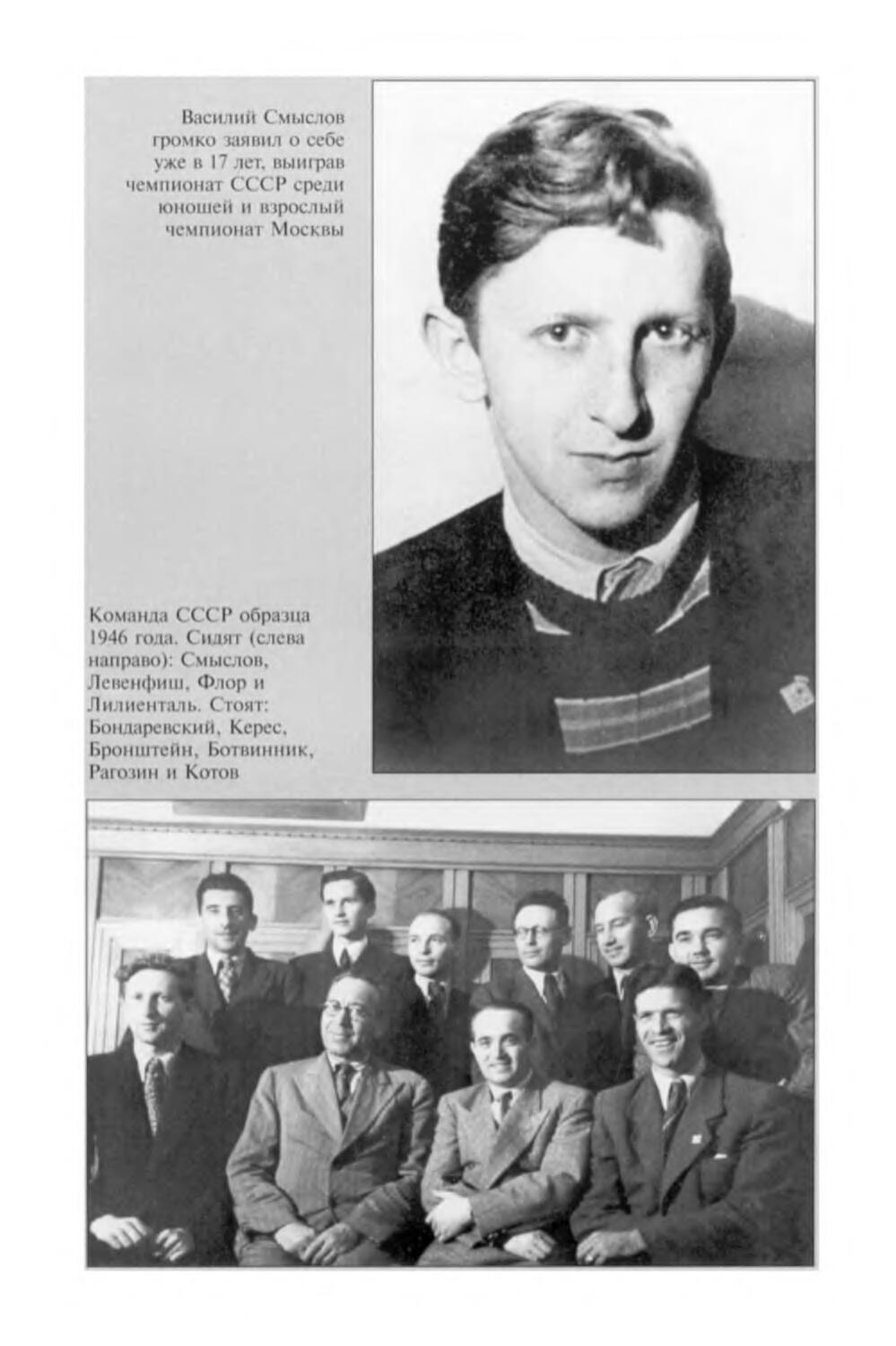

Второй том посвящен четырем чемпионам мира Эйве, Ботвиннику, Смыслову и Талю, а также претендентам на этот титул Кересу, Бронштейну и Геллеру.

УДК 794 ББК 75.581

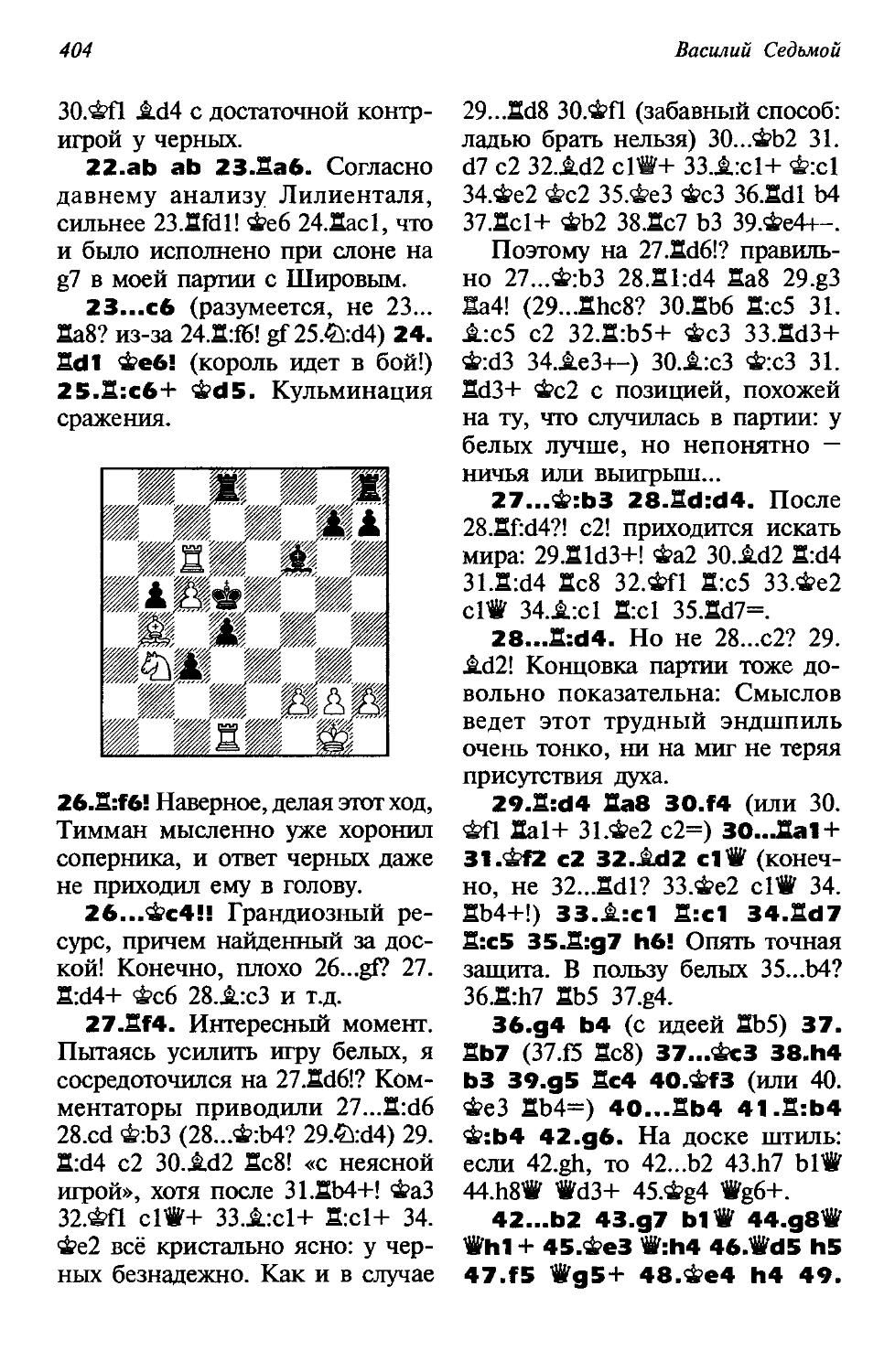

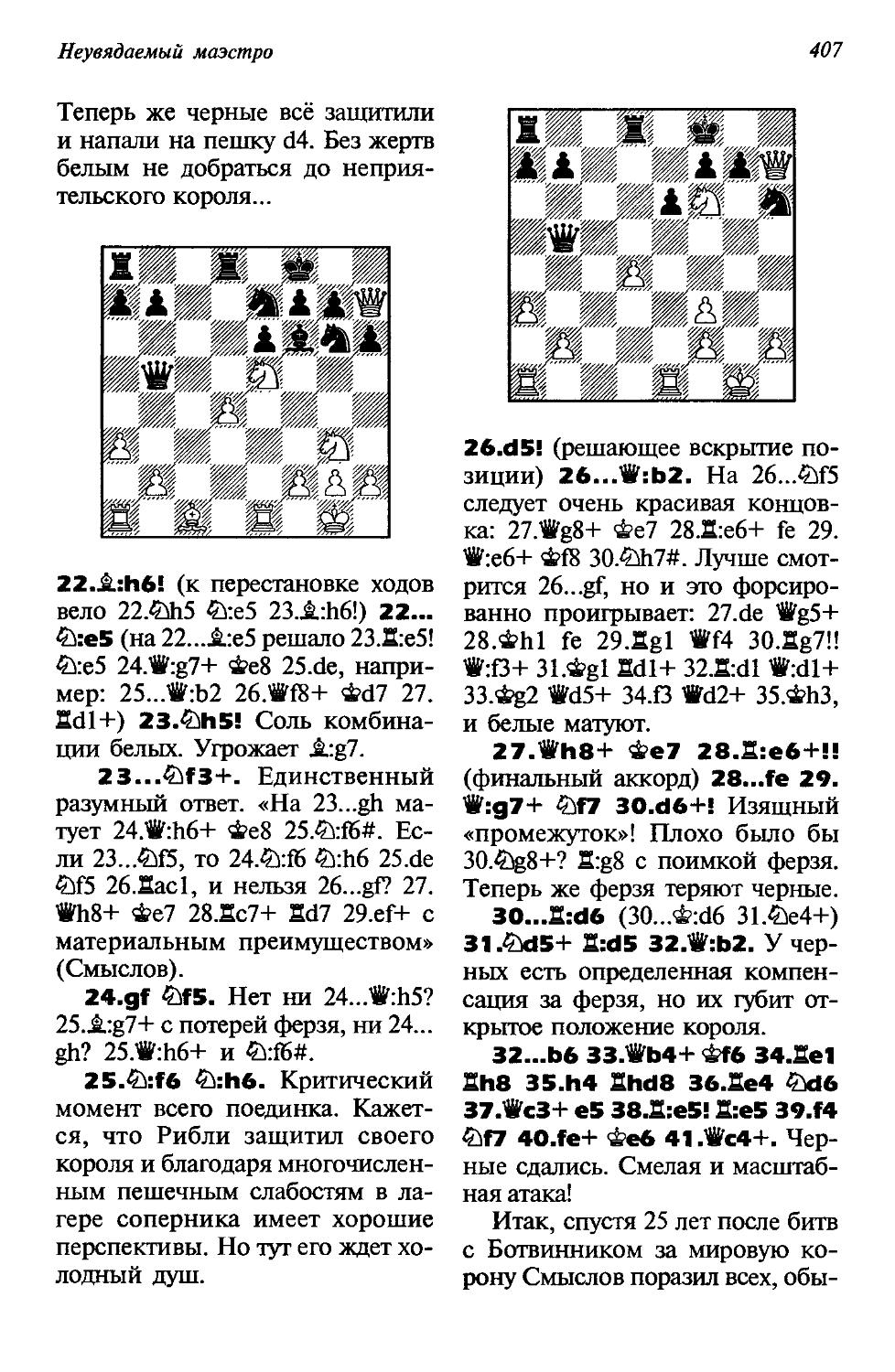

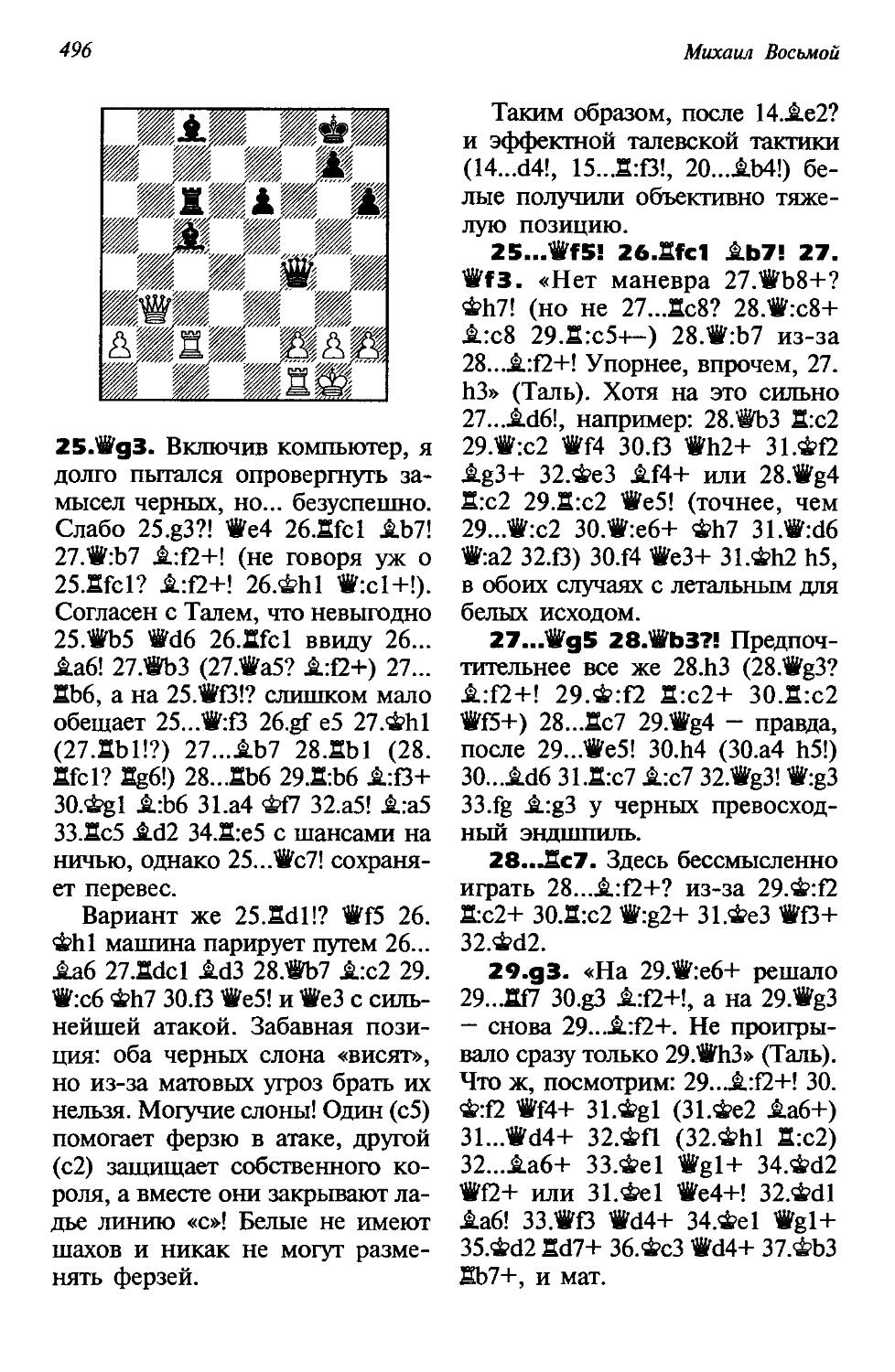

ISBN 5-7905-2239-4 (т. 2)

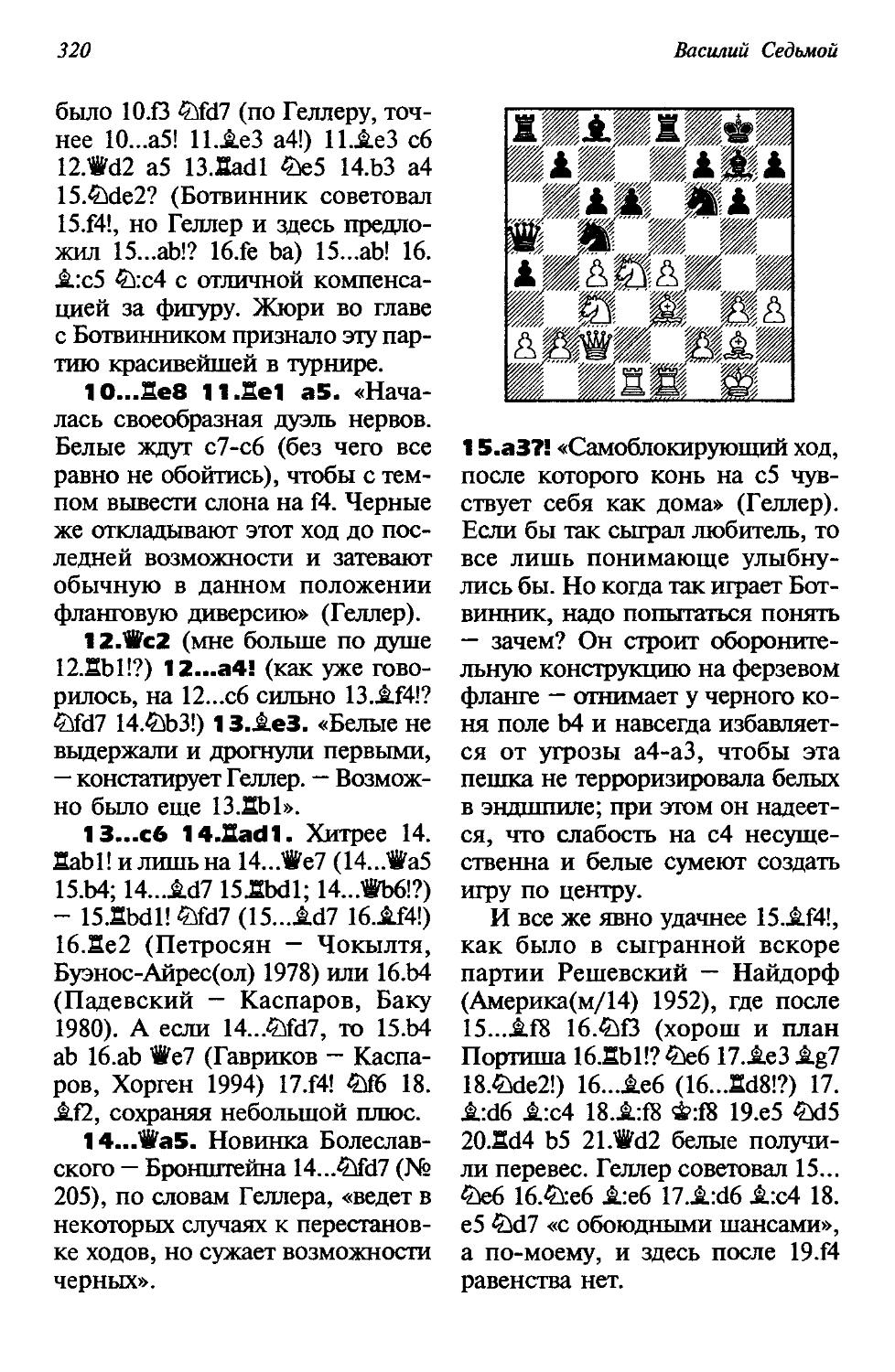

ISBN 5-7905-1996-2

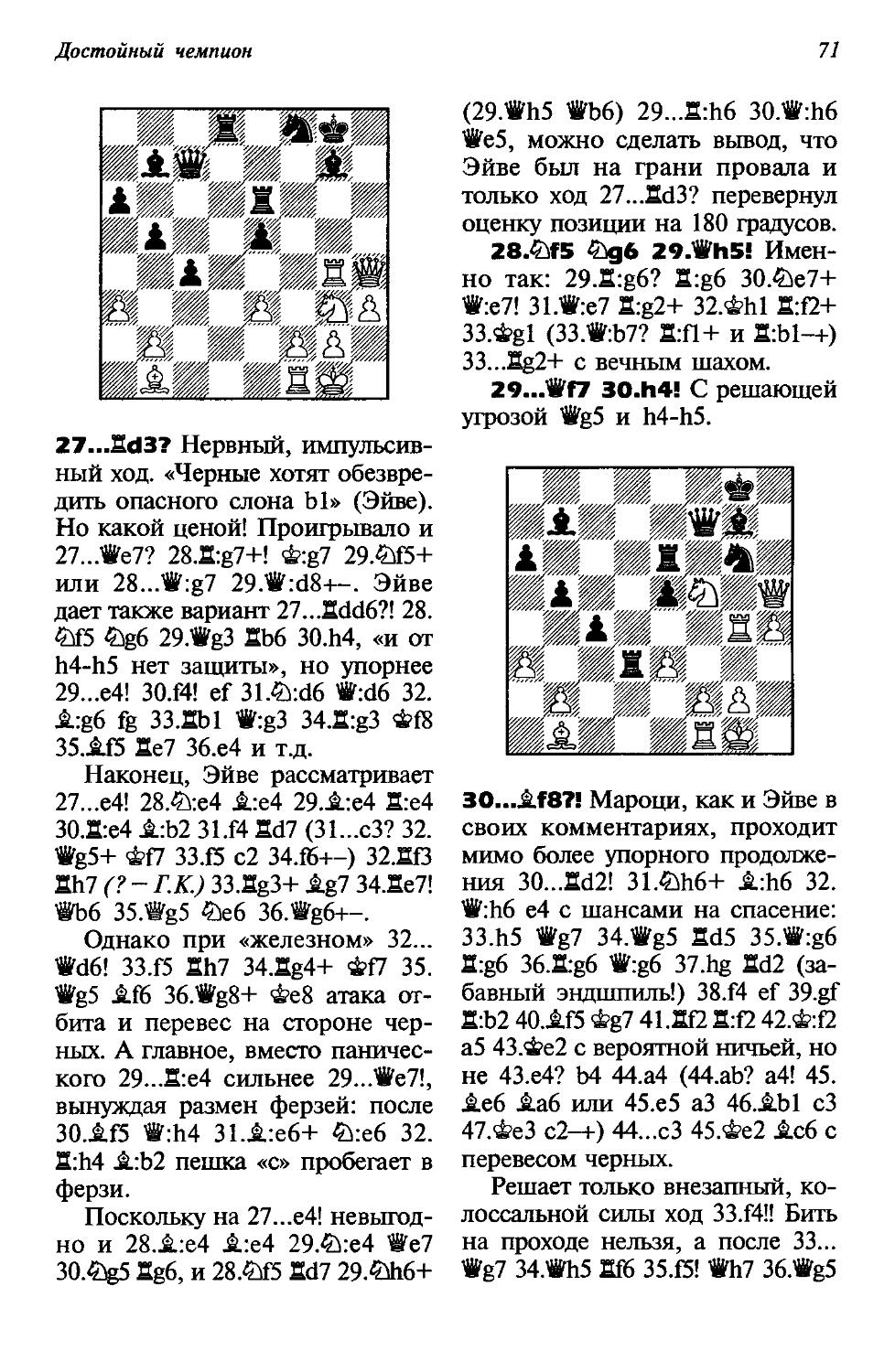

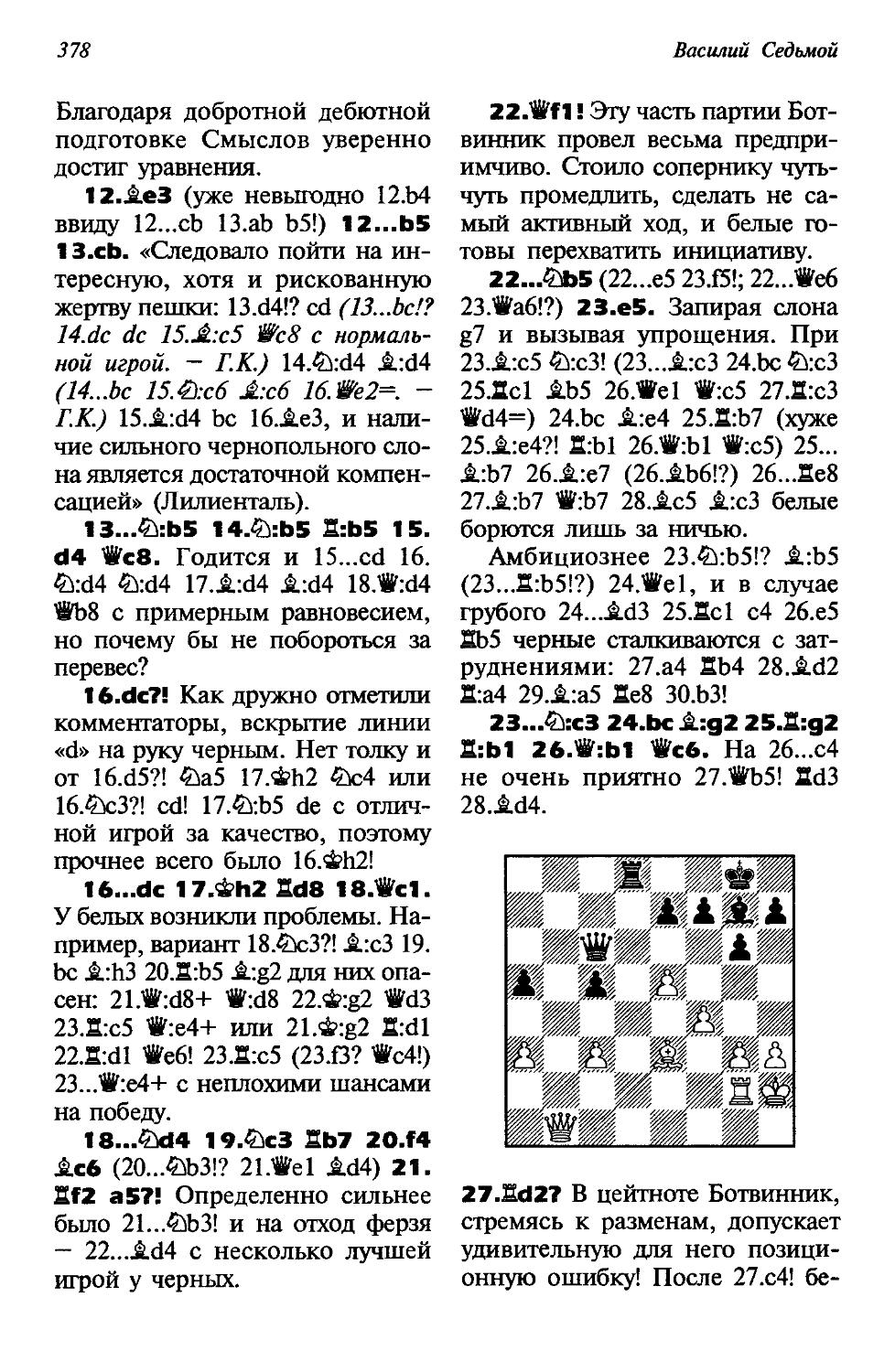

© Каспаров Г. К., 2005

© ООО «ИД «РИПОЛ класик»,

оформление, 2005

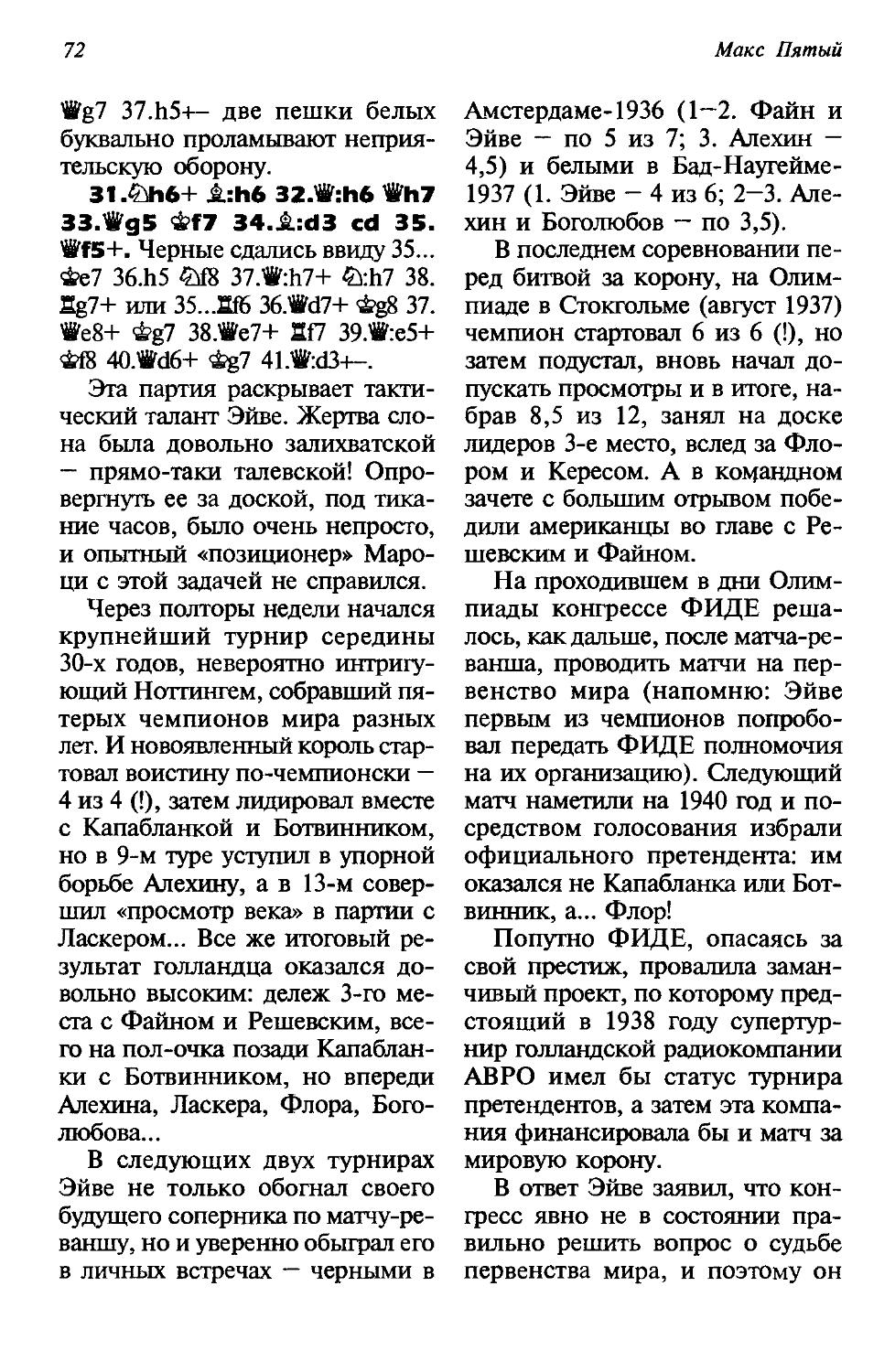

ДРАМЫ ШАХМАТНЫХ КОРОЛЕЙ

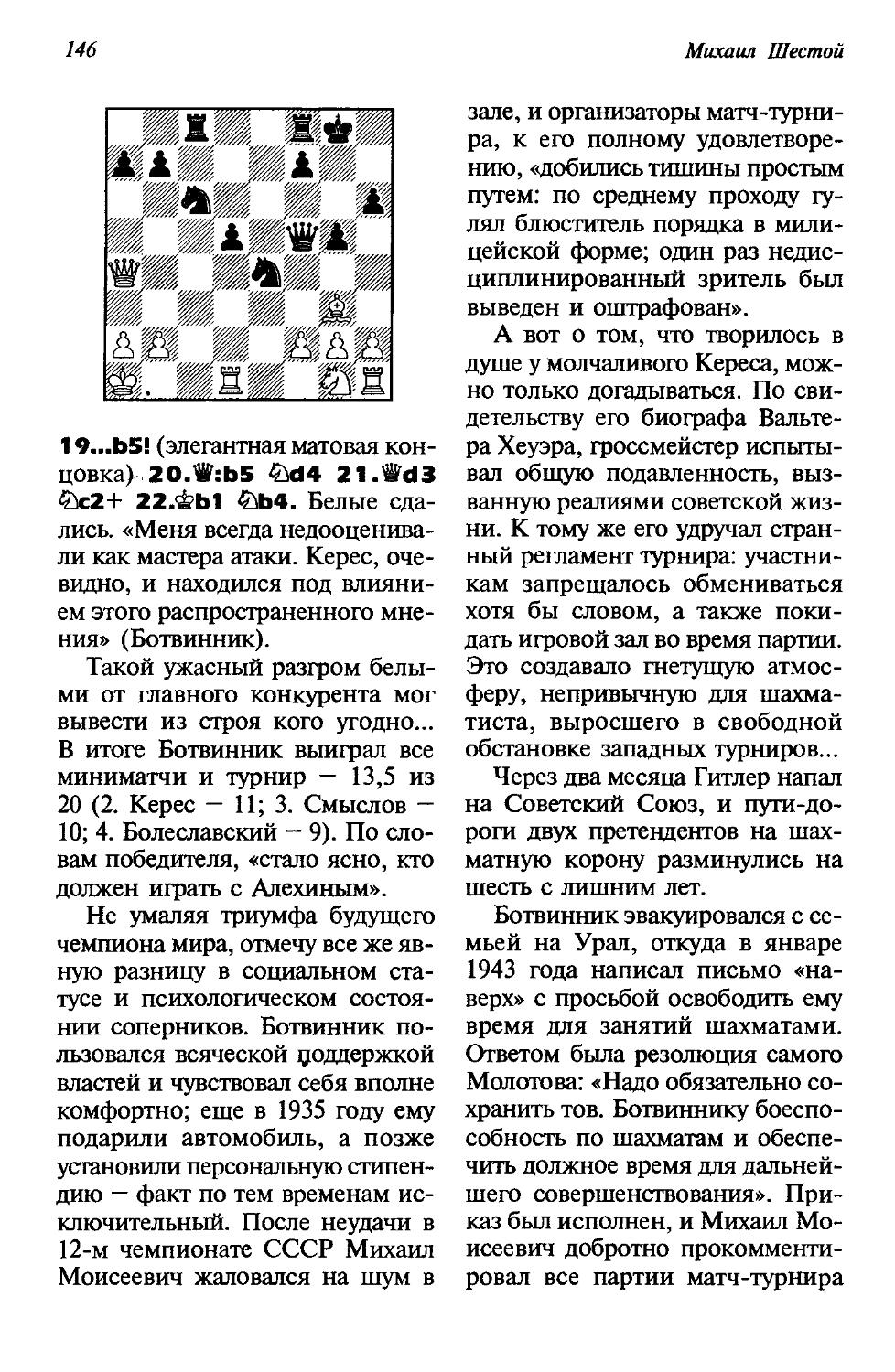

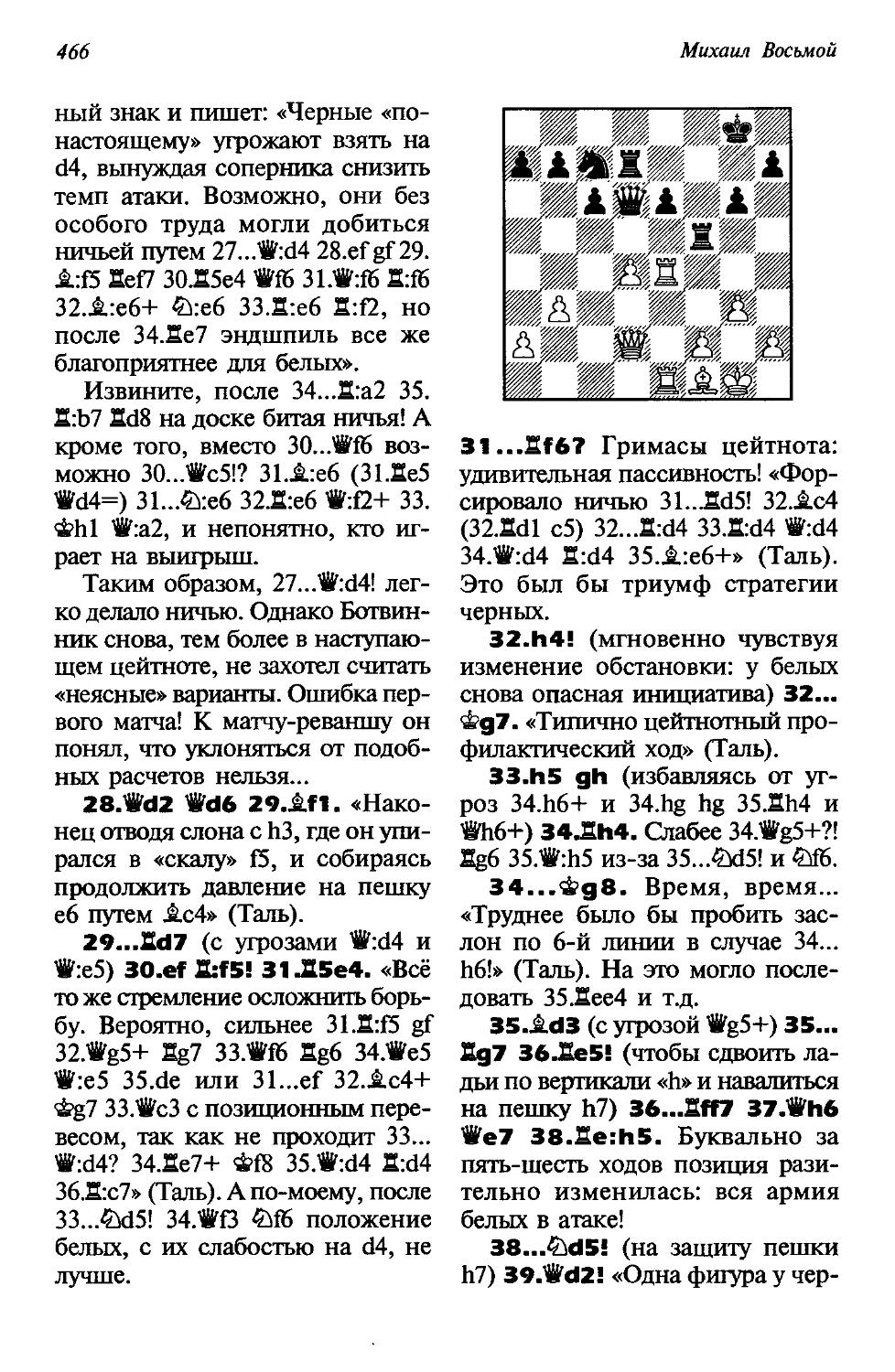

В первом томе «Моих великих предшественников» я рассказал о шахматных коралях далекого прошлого, о первых четырех официальных чемпионах мира — Стейнице, Ласкере, Капабланке, Алехине и их выдающихся соперниках. Предлагаемый вашему вниманию второй том посвящен жизни и творчеству следующих четырех чемпионов — Эйве, Ботвинника, Смыслова и Таля, а также Кереса, Бронштейна и Геллера.

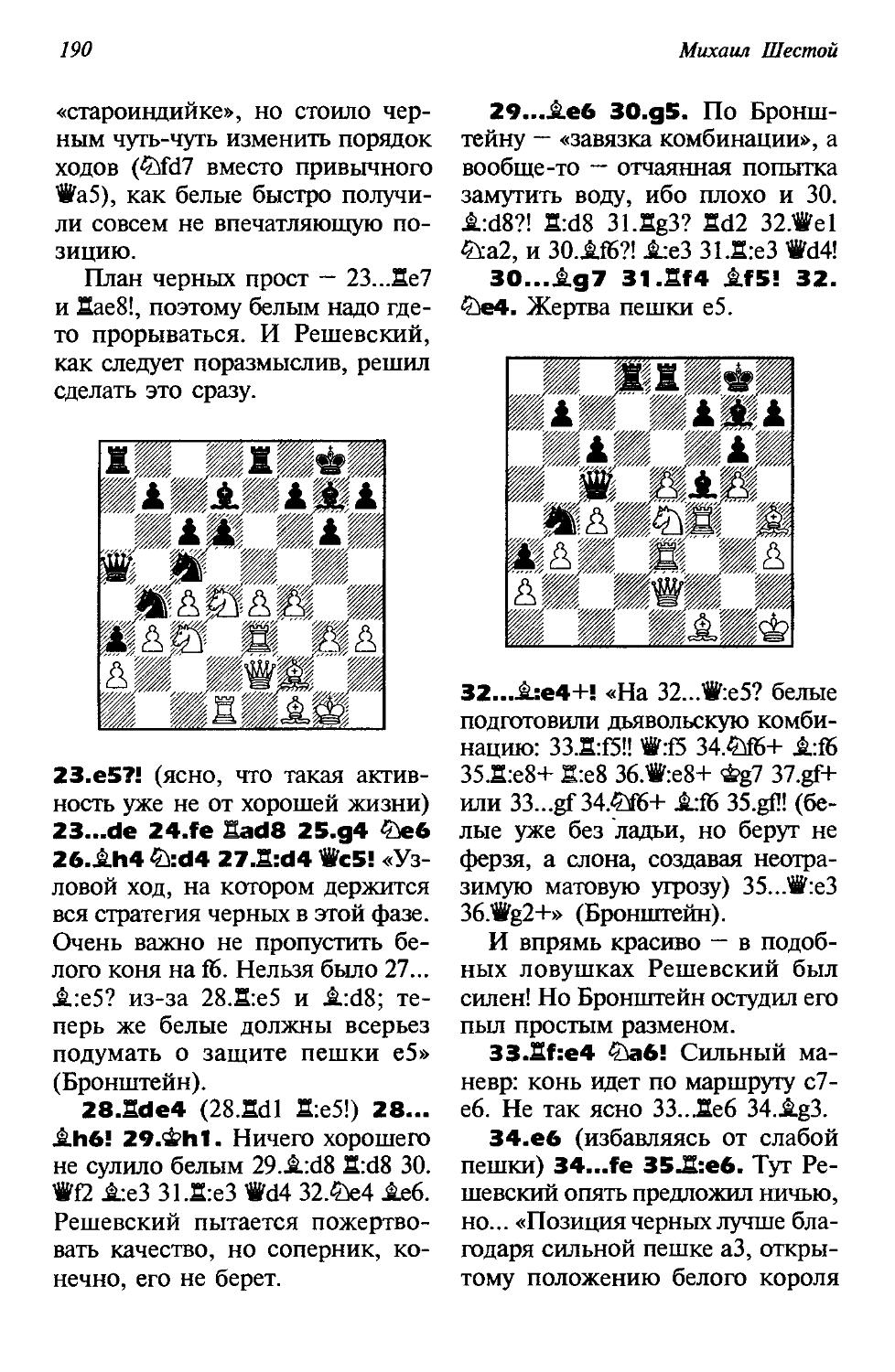

Напомню, что в этой книге собраны не только лучшие партии былых корифеев, исследованные заново с помощью компьютера, но и «болевые точки» шахматной истории — критические, переломные моменты матчей на первенство мира. Чемпионы в шахматах сменялись по разным причинам, и все же главной из них чаще была чисто эволюционная: непрерывное и стремительное развитие самой игры.

По остроумному выражению моего секунданта гроссмейстера Юрия Дохояна, каждый чемпион мира с годами начинает «сталактитить» — иными словами, бронзоветь, превращаться в живой памятник. То есть потихоньку перестает добавлять в шахматы нечто новое и улавливать доминирующую тенденцию их развития. И рано или поздно наступает неизбежная расплата, поскольку молодой претендент обычно, наоборот, делает шаг вперед.

Эта закономерность прослеживается во многих матчах за мировое первенство, начиная с неофициального поединка Морфи — Андерсен (1858), в котором американский гений играл, безусловно, в шахматы будущего. Позже Стейниц совершил подлинную революцию, создав теорию позиционной игры и поставив разыгрывание дебюта на более-менее серьезные научные рельсы, — однако в матчах с Чигориным он «сталактитил», и не из-за преклонного возраста, а из-за страшного упрямства, отстаивая свои принципы в крайне сомнительных позициях. Приверженность догмам стоила ему многих потерянных очков, и он удержался на троне только благодаря своей огромной практической силе; играй Стейниц в более гибкой манере, его превосходство над современниками было бы несомненным. Но вот явился талантливейший ученик — сверхгибкий и сверхизобретательный Ласкер, и ничего с ним поделать уже изрядно забронзо-вевшему Стейницу не удалось.

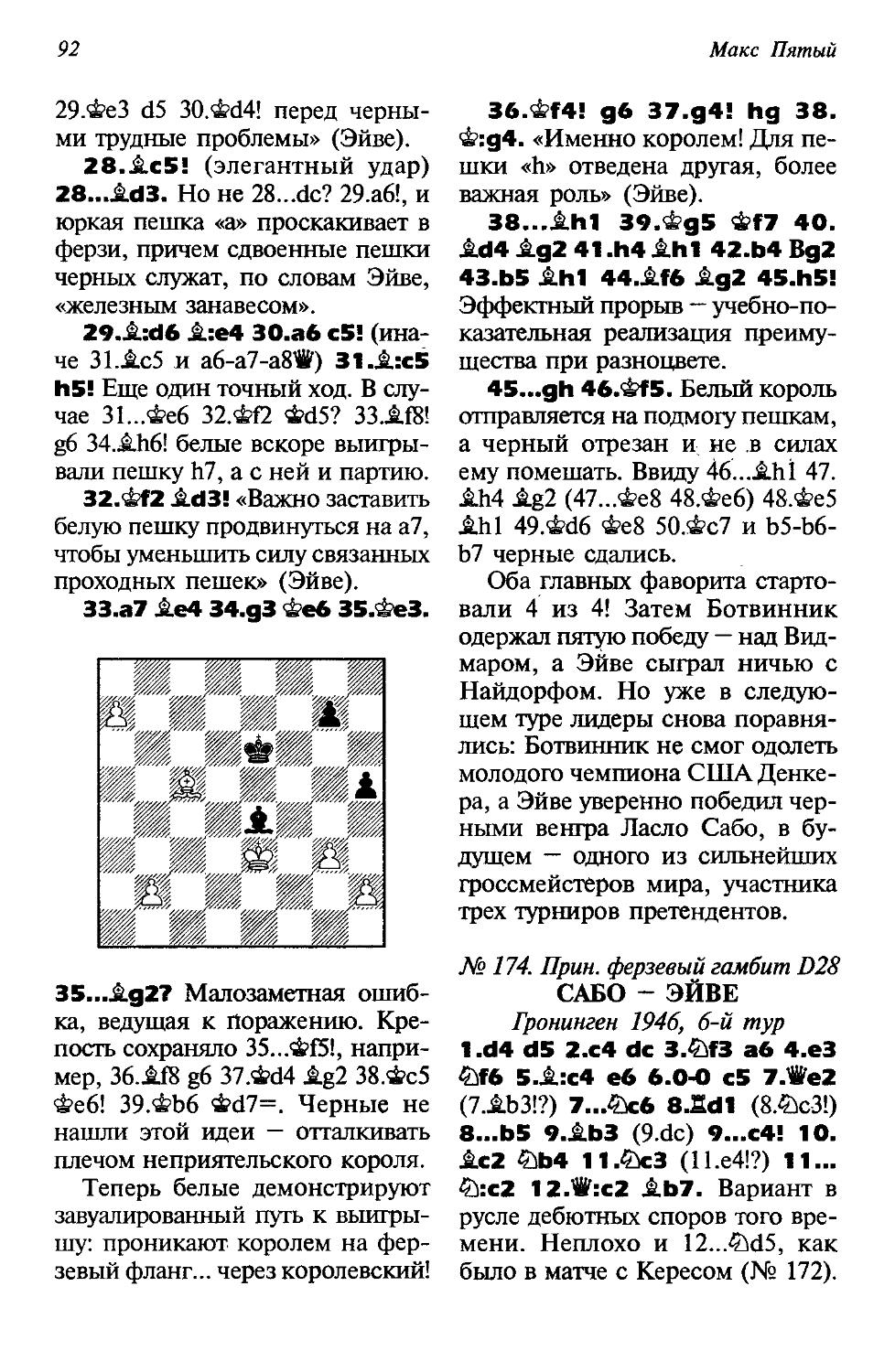

Ласкер царил так долго потому, что был совершенно всеяден и универсален, осмысливая и обращая себе на пользу любые новые шахматные веяния. Жаль, конечно, что в 1912—14 годах он не сыг

4

Мои великие предшественники

рал матча ни с Рубинштейном, ни с Капабланкой. Не знаю, чем закончились бы эти дуэли с яркими лидерами нового поколения, но ясно одно: тогда Ласкер был еще в превосходной форме и сохранял свою невероятную практическую силу.

Первая мировая война существенно изменила расстановку сил на шахматной арене. Ласкер бедствовал, Шлехтер умер, Рубинштейн стал своей бледной тенью. Резко замедлился рост Алехина, в итоге созревшего гораздо позже, чем было отмерено ему природой: при нормальном развитии, без войны, плена и революций, Алехин был бы уже к 1920 году вполне достойным претендентом.

Война не задела только Капабланку, и он мог расти как шахматист. Хотя, думаю, на самом деле он в те годы уже не рос, но по крайней мере жил безбедно, понемногу готовился, поигрывал в американских турнирах — и сохранил прежнюю силу. В матче-1921 с пошатнувшимся Ласкером он одержал уверенную победу, но шахматы много потеряли из-за того, что такому гению, как Капа, не пришлось выкладываться до конца. Легкость побед, особенно в «камерном» Нью-Йорке-1927 (где не было Ласкера, Рети и Боголюбова, а Алехин думал лишь о 2-м месте), расслабила кубинца, и он спохватился только в конце матча с Алехиным, при счете 2:4. Однако спасти корону уже не смог: подвела непривычка к высоким нагрузкам, к тому же джинн вырвался из бутылки!

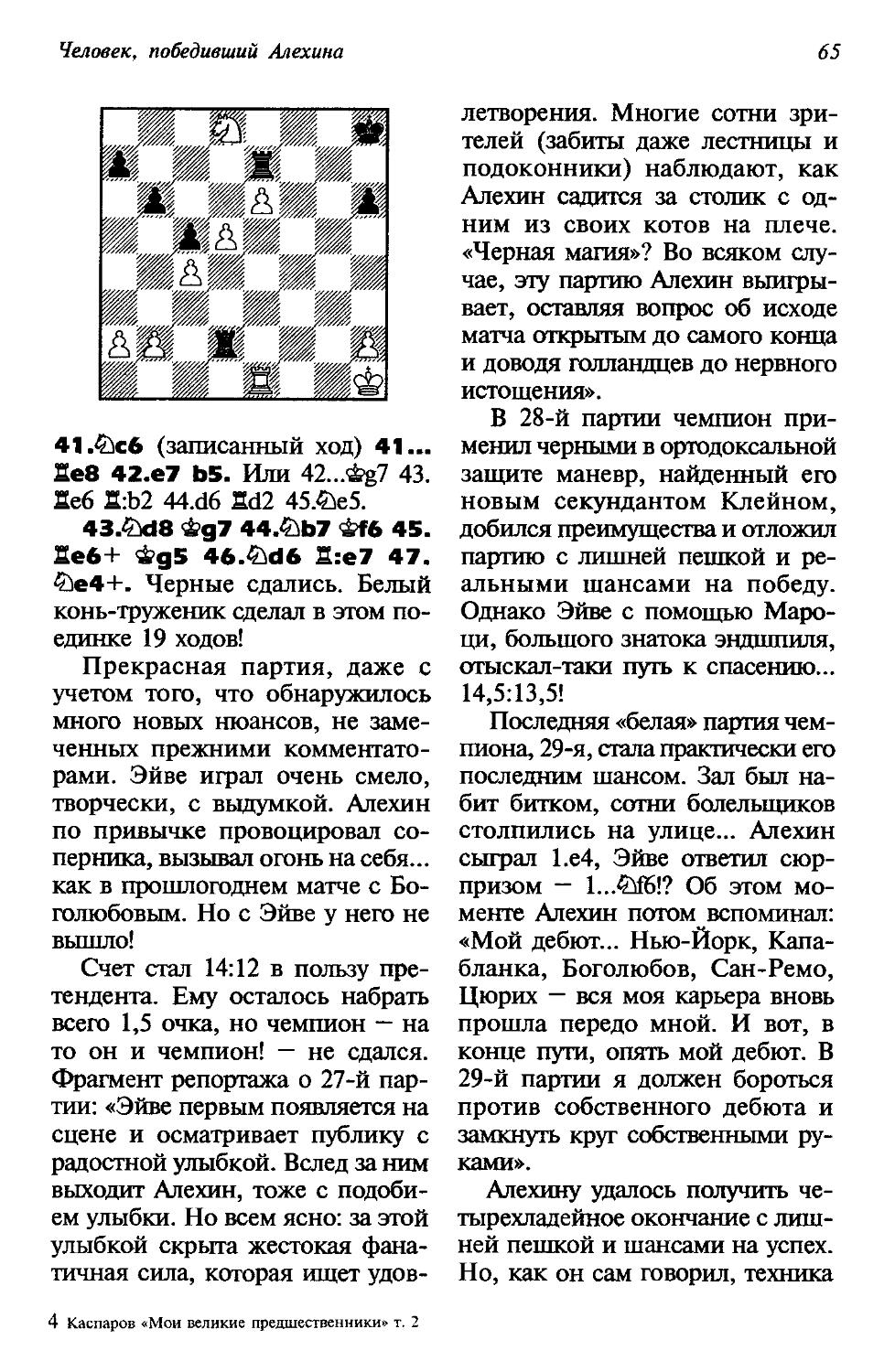

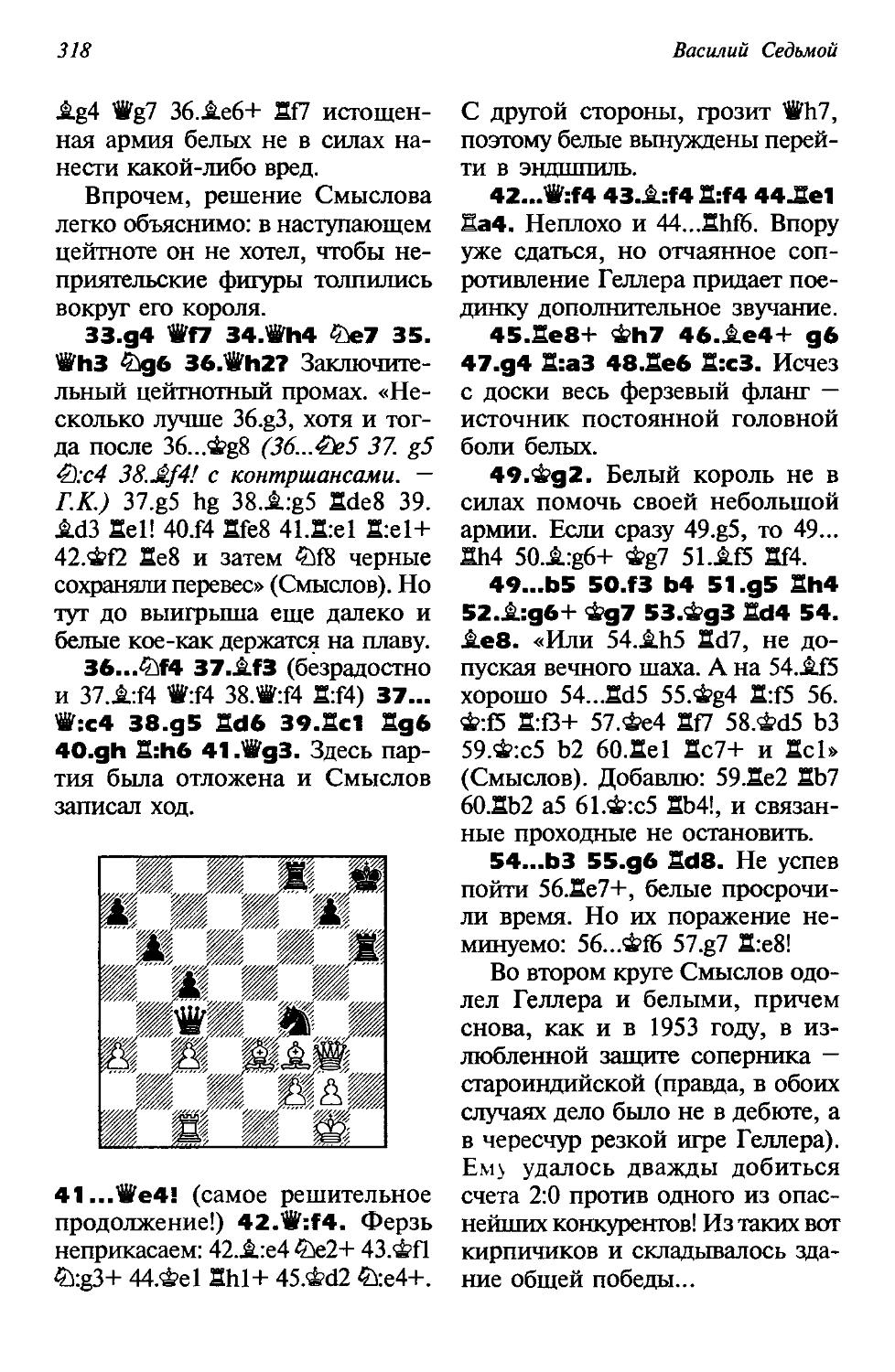

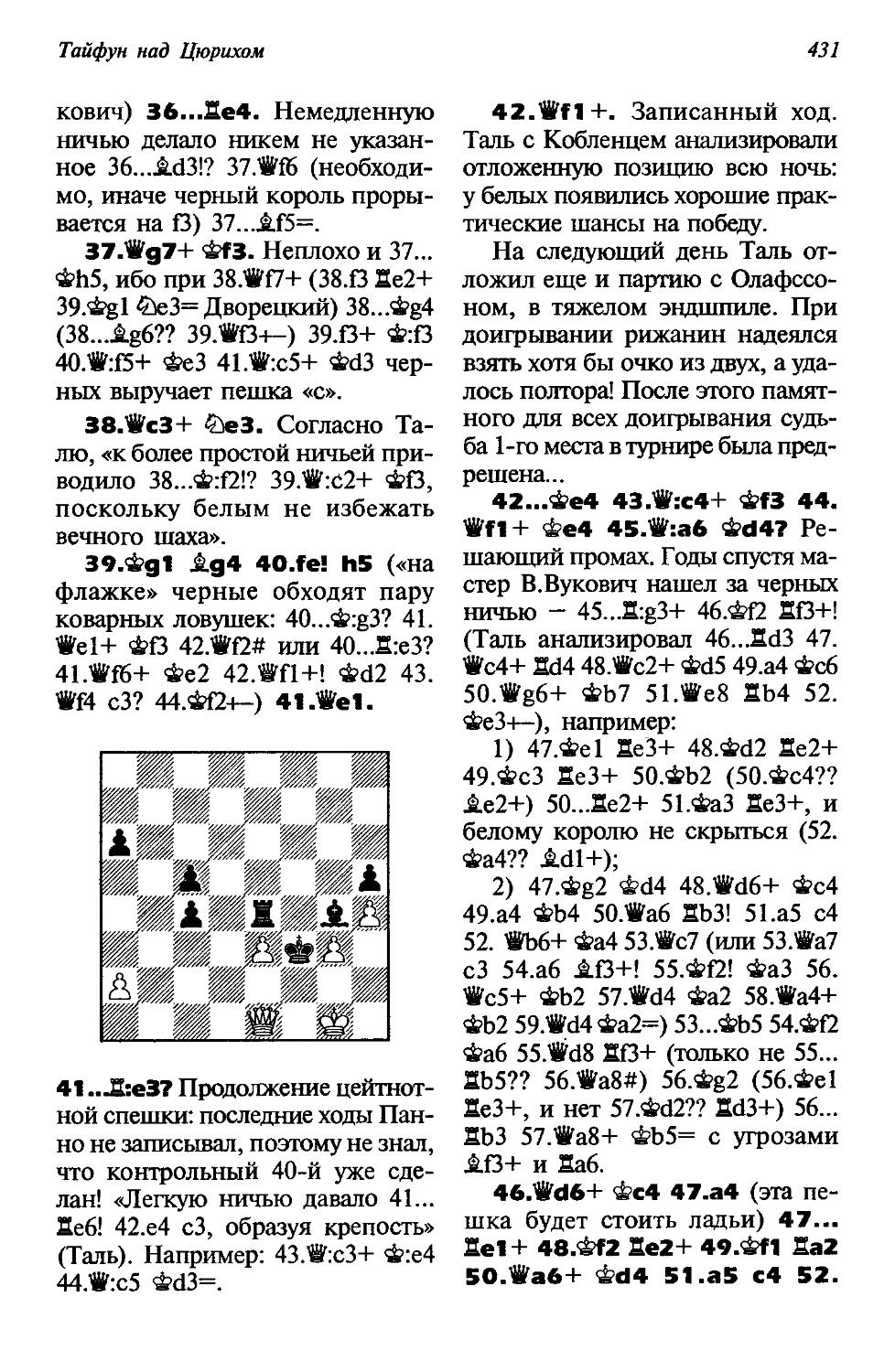

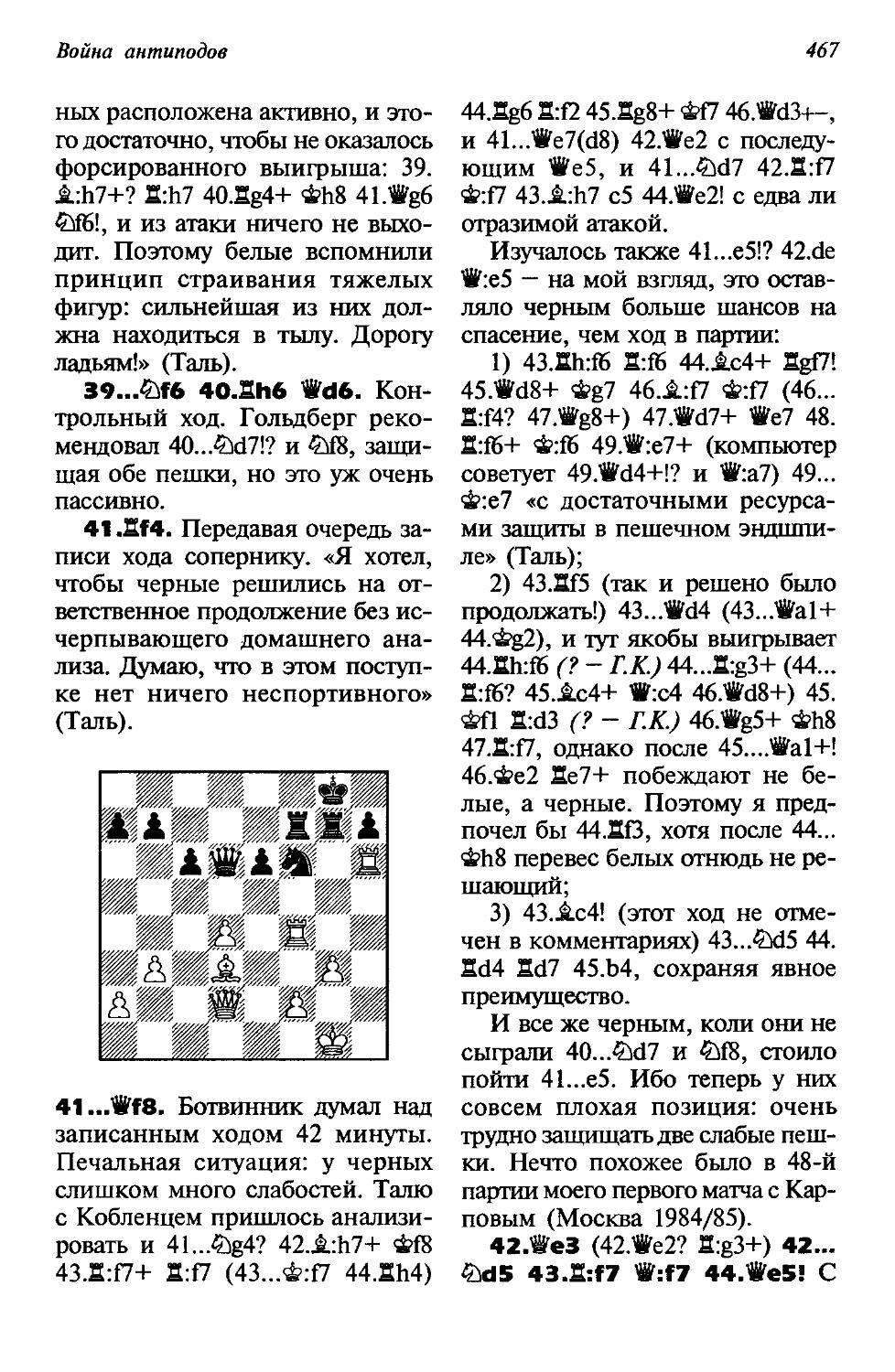

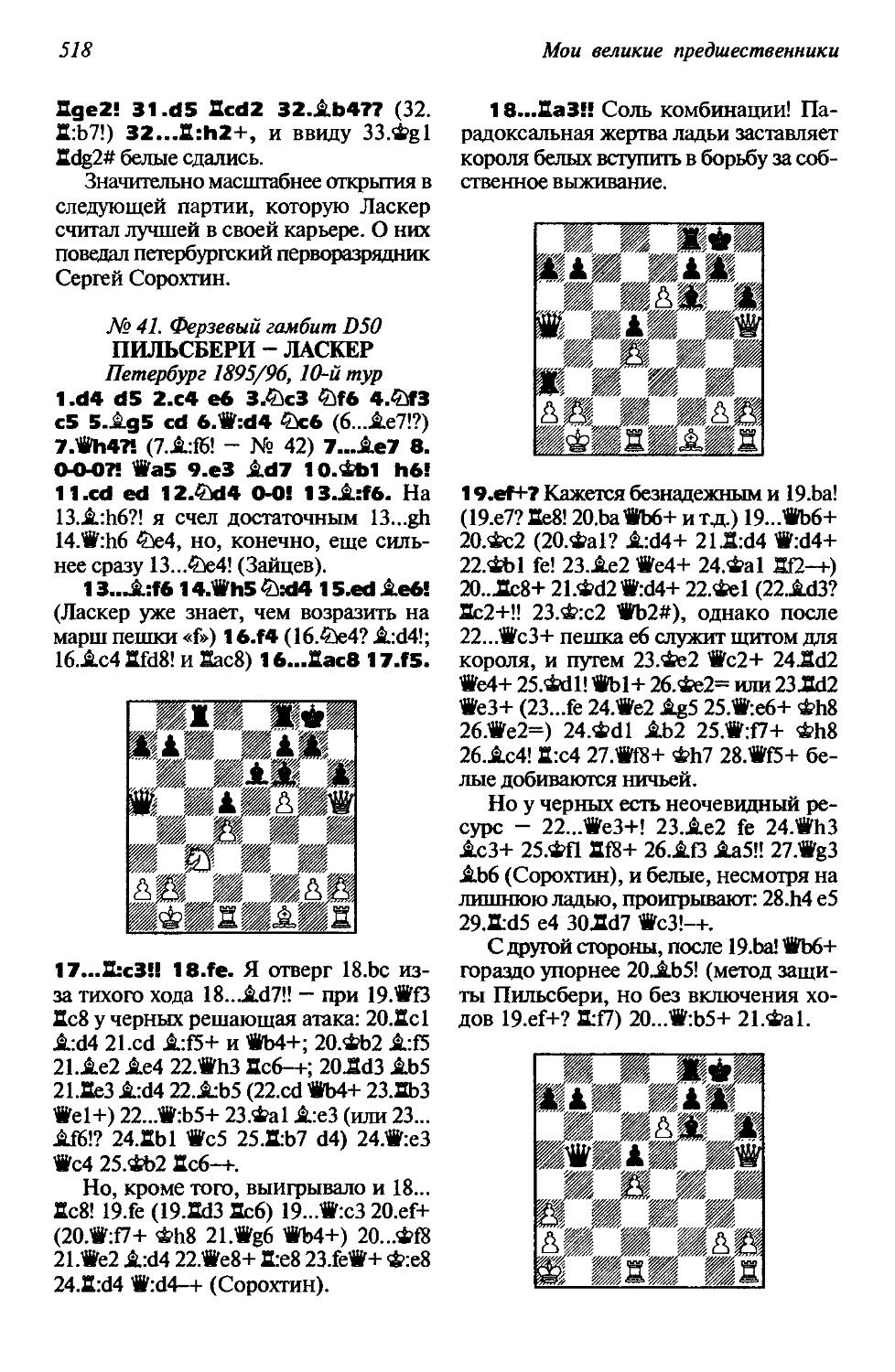

Конечно же, в матче-1927 Капабланка «сталактитил», и это было отмечено Ласкером, усмотревшим в победе Алехина «омоложение культуры самой игры, которое становилось уже явно необходимым, чтобы избежать застоя, грозившего нашему искусству». Да, Капабланка был последним представителем классических шахмат, идущих от Стейница и Ласкера, и в них он был непобедим. Идеальный игрок той эпохи! Однако кубинец упустил из виду приход в шахматы нового поколения и с опозданием воспринял идеи, которые проповедовали Нимцович и Рети, а выводил на авансцену Алехин. Борец классического стиля столкнулся с диковинными приемами дзюдо и карате...

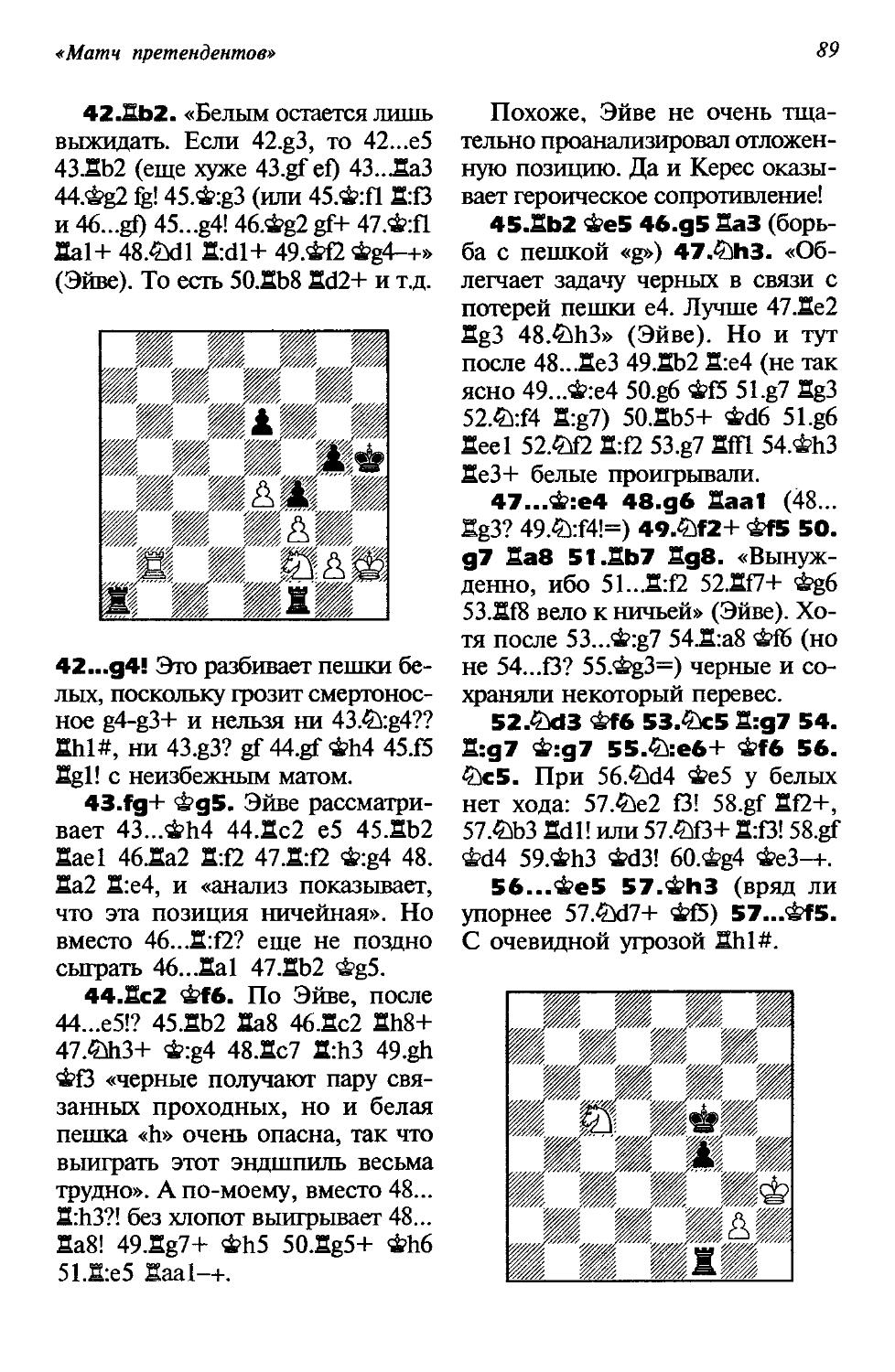

Эти гипермодернистские откровения — защиты Нимцовича, Грюн-фельда и т.д. — стремительно завоевывали шахматный мир, игра выходила за рамки ферзевого гамбита, защиты Тарраша, испанской и итальянской партий, и конец 20-х годов ознаменовался расцветом шахматной мысли. Пришли новые люди — началась новая игра! Алехин, как спустя 40 лет и Фишер, явился катализатором этого процесса. Великий русский маэстро, впитав и обогатив идеи гипермодернизма, играл уже в другие, более сложные шахматы и совершил беспримерный подвиг, сумев после всех выпавших на его долю невзгод в 35 лет взойти на мировую вершину.

Драмы шахматных королей

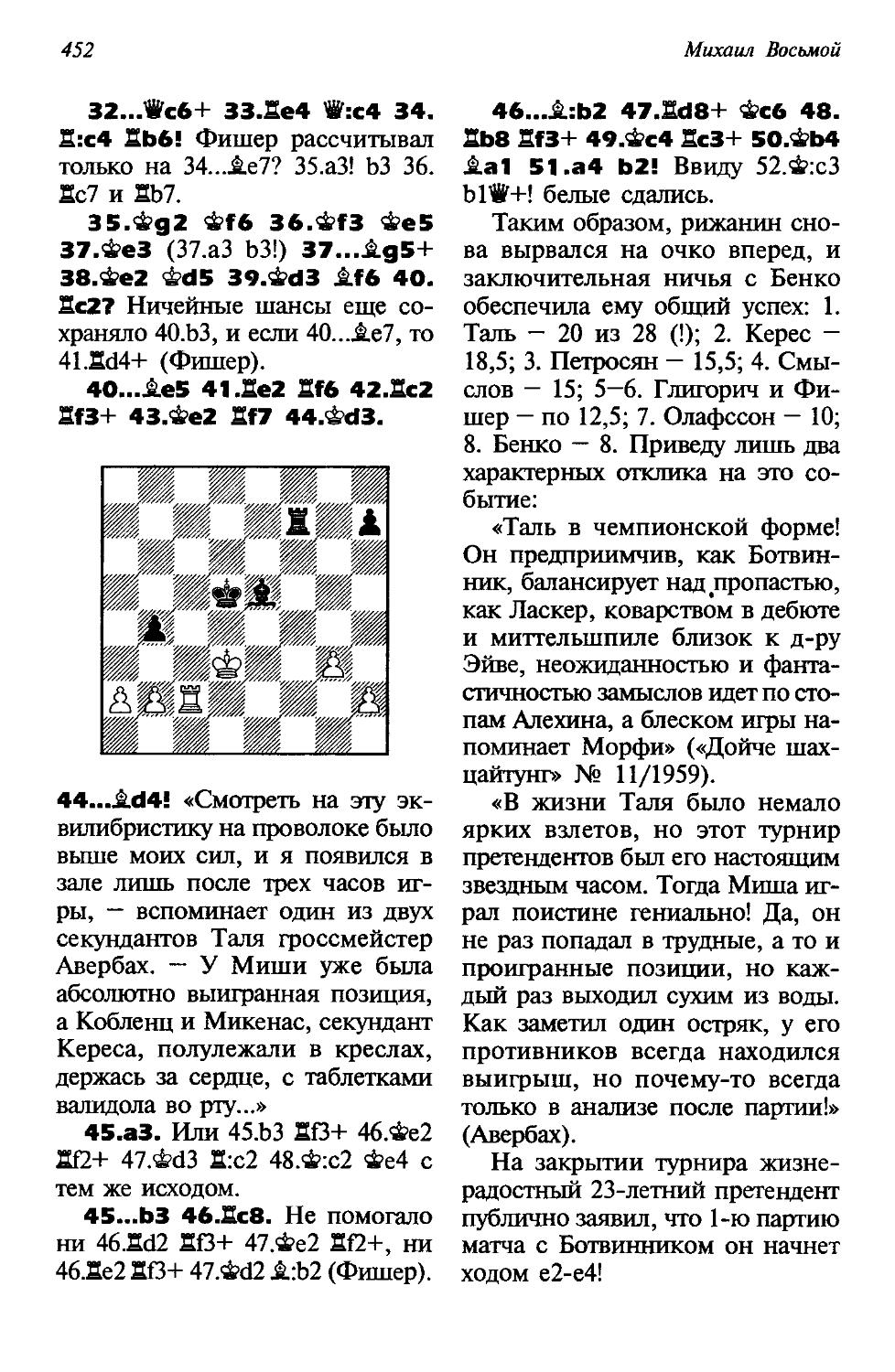

5

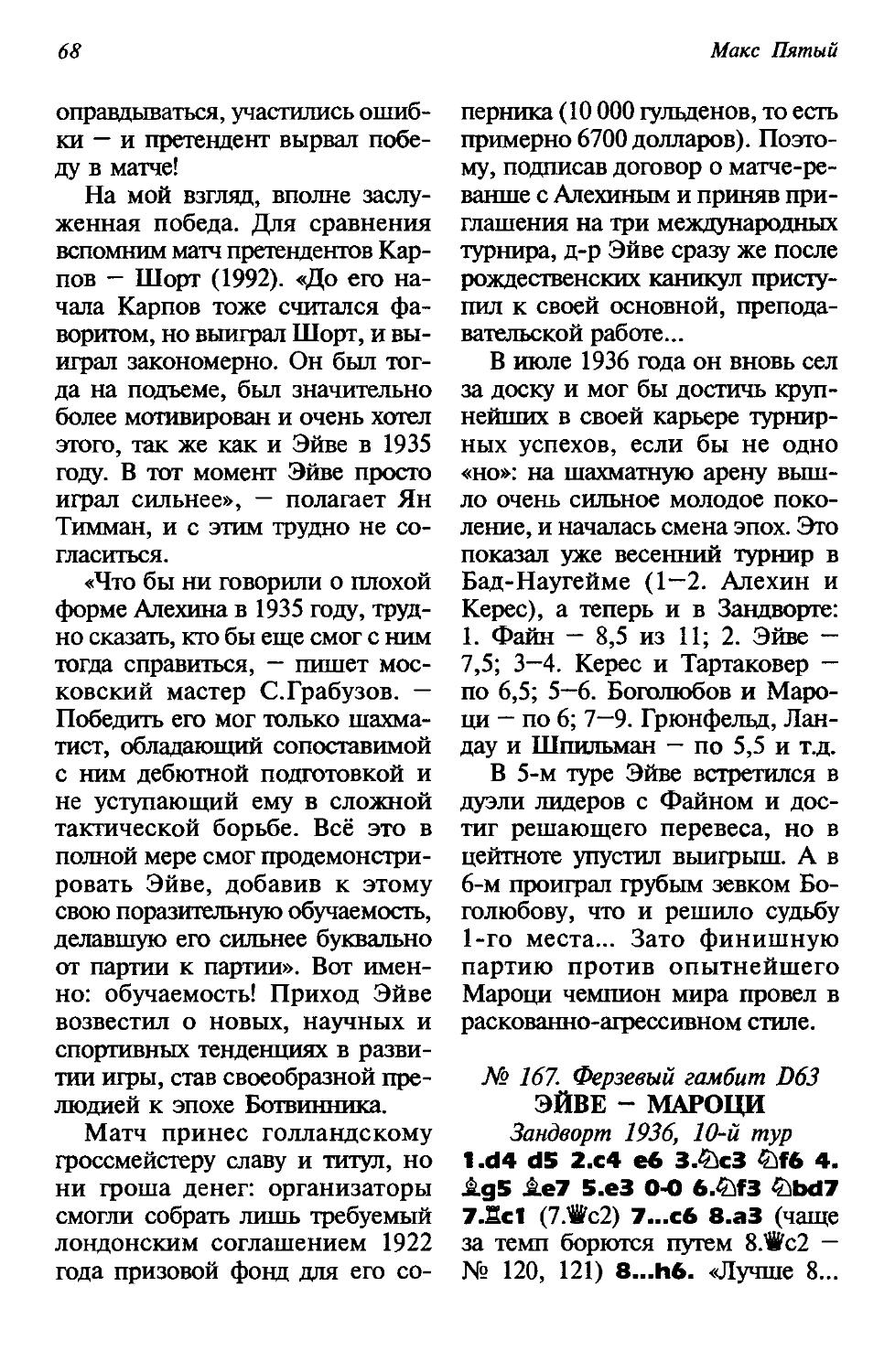

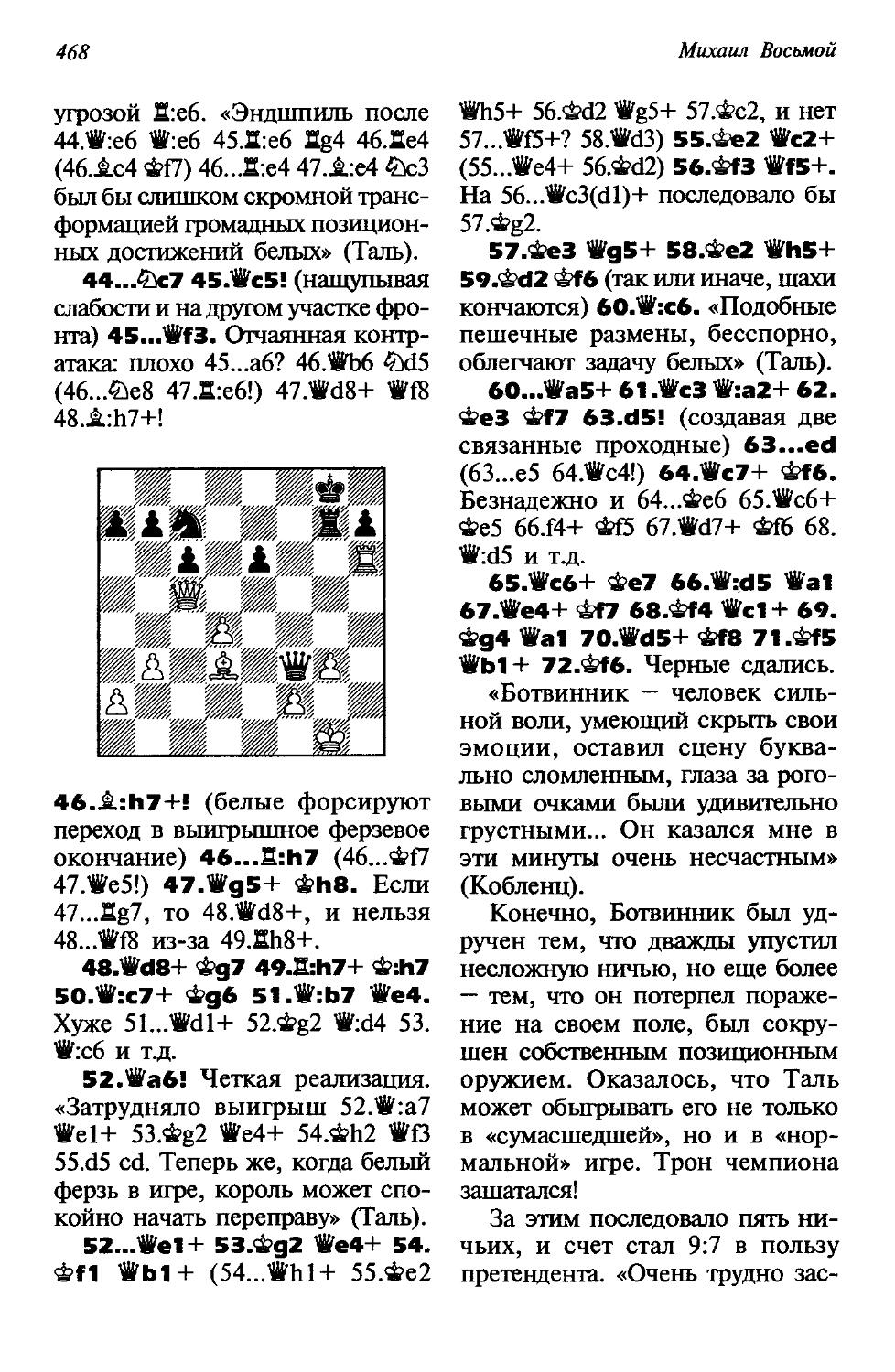

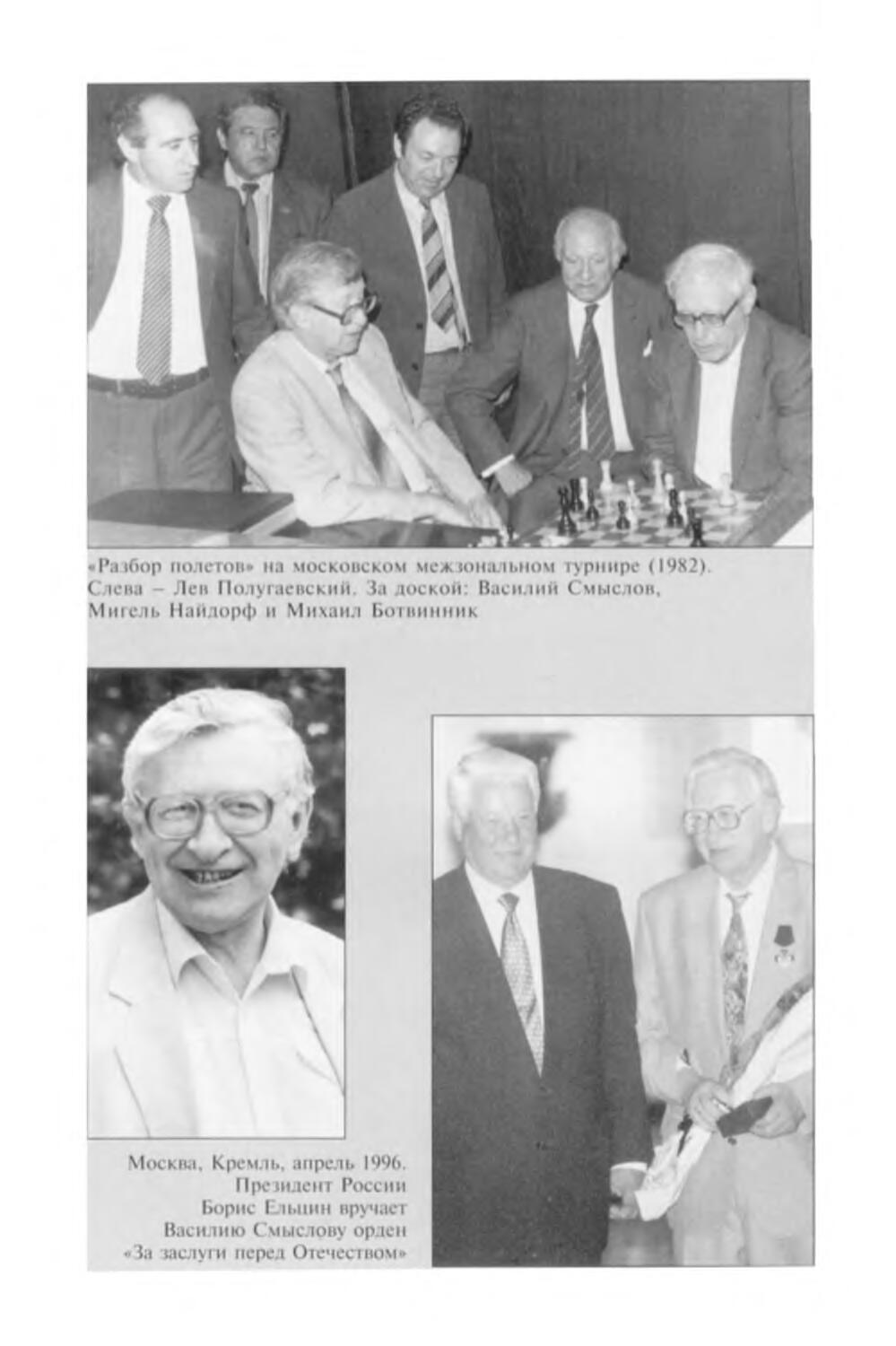

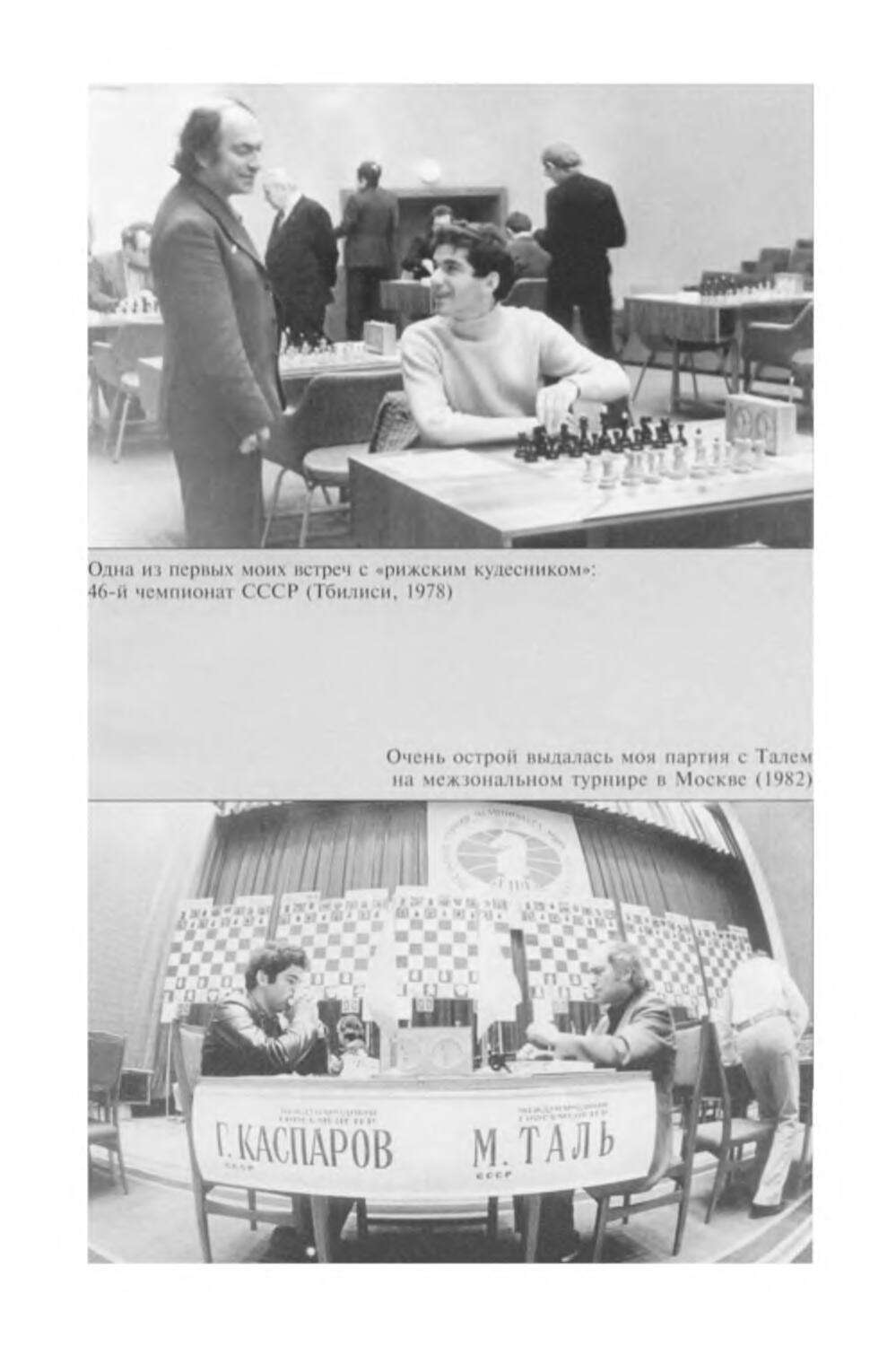

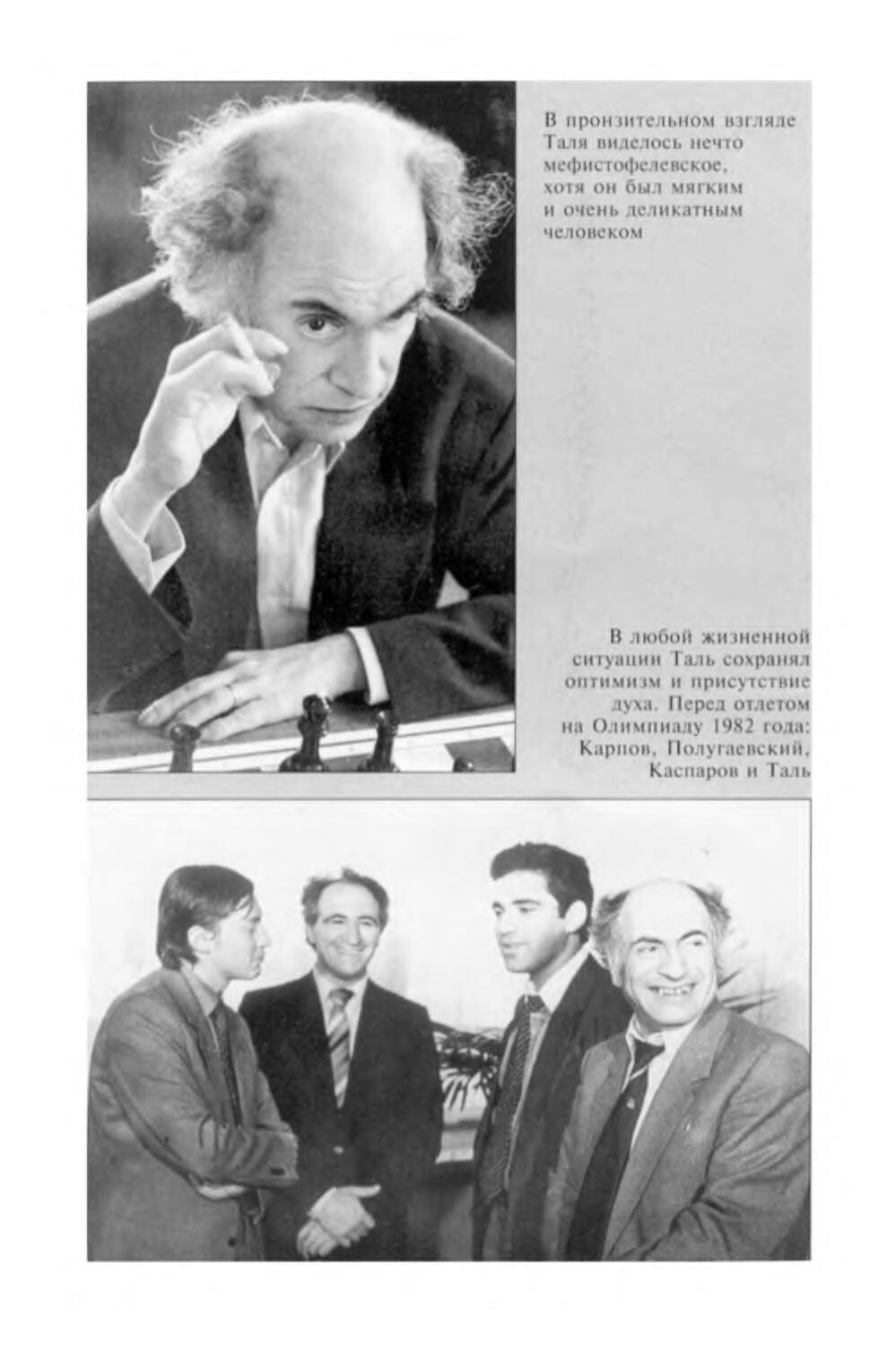

На фоне картин художника И.Мамедова. На нижней изображен Михаил Таль, наблюдающий за игрой Каспарова на межзональном турнире в Москве (1982)

Увы, Капабланке так и не удалось вернуть себе прежний ореол непобедимости: после его поражения от Алехина пиетет перед «шахматной машиной» исчез, и даже гроссмейстеры, многократно битые кубинцем, заиграли с ним куда увереннее. А уж за молодежью во главе с Ботвинником и Кересом ему было и вовсе не угнаться. Словом, в новой игре Капабланка несколько потерялся...

А что же Алехин? Разгромив в матче-1929 Боголюбова и одержав блистательные победы в Сан-Ремо (1930) и Бледе (1931), он... тоже

6

Мои великие предшественники

понемногу «засталактитил»! Все вершины были покорены, и его целеустремленность, видимо, дала сбой. Он выиграл еще «на автопилоте» Лондон и Берн (1932), а затем отправился в затяжное кругосветное путешествие с сеансами одновременной игры: США, Мексика, Куба, Гавайские острова, Япония, Шанхай, Гонконг, Филиппины и т.д. Между тем жизнь не стояла на месте и в шахматах начиналась новая эпоха.

Уже матч-1934 с Боголюбовым показал, что в игре Алехина наступает кризис: чемпион испытывал колоссальные дебютные проблемы. Он играл дерзко и вычурно, часто получал неважные позиции — но выкручивался за счет огромной практической силы! Чтобы наказать соперника, Боголюбову недоставало последовательности и методичности...

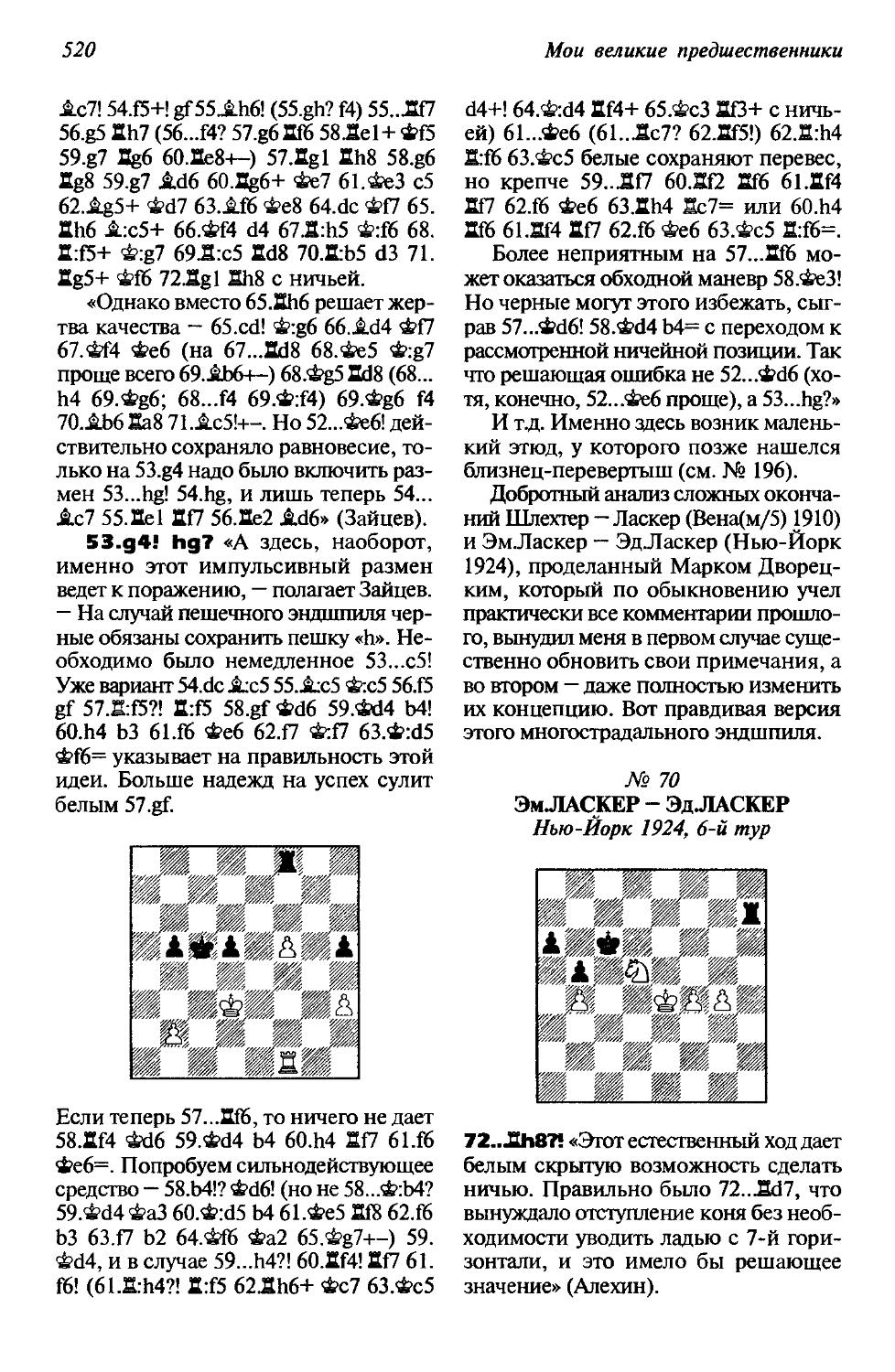

И тут появился Эйве — лидер уже нового поколения, родившегося в начале 20-го века, шахматист, может, и не такой яркий, как Боголюбов, зато весьма эрудированный и чрезвычайно последовательный, рациональный и методичный. Как раз такой стиль оказался для Алехина самым неприятным, и в матче-1935 неожиданно для всех произошла смена чемпиона. Подробный рассказ о том, как Эйве сумел завоевать титул и почему он вновь уступил его в матче-реван-ше (1937), вы найдете в главе о 5-м чемпионе мира.

Если первая половина 30-х годов была периодом краткого безвременья с точки зрения выдвижения новых претендентов на трон (Эйве, Флор — а дальше тишина), то во второй половине десятилетия громко заявило о себе великолепное следующее поколение — Ботвинник, Ке-рес, Файн, Решевский... Идущему на спад почти 50-летнему чемпиону предстоял тяжелый матч за корону, но в ход шахматной истории снова вмешалась мировая война. А жаль, ибо матч Алехина и с Ботвинником, и с Кересом был бы очень интересен и важен для шахмат.

Война опять-таки круто изменила расстановку сил на шахматной арене. Вслед за Ласкером и Капабланкой ушел из жизни измученный, но так и непобежденный Алехин. Керес попал под советско-нацистскую машину, Решевский не имел практики, Файн вообще бросил игру, Эйве безнадежно отстал, а молодые Смыслов и Бронштейн, наоборот, еще не догнали... Короче, к 1948 году из бойцов суперкласса остался один Ботвинник. Вторая мировая война сыграла для него ту же роль, что первая — для Капабланки: расчистила дорогу к трону. Войны убрали их главных конкурентов: первая — Рубинштейна, вторая — Кереса. Наверняка и Капабланка, и Ботвинник все равно стали бы чемпионами, но при естественном ходе событий была бы и другая конфигурация, и другая борьба.

В эпоху Ботвинника произошло второе, после Стейница, революционное изменение подхода к дебютной теории. Идеи Стейница

Драмы шахматных королей

7

оказывали огромное влияние минимум на два поколения шахматистов. Все играли классические схемы (ферзевый гамбит, защиту Стей-ница в испанской партии и т.д.), руководствуясь здравым смыслом: зачем искать какие-то «левые», рискованные дебюты, если есть простой способ получить надежную позицию?! Классическая теория начала 20-го века развивалась быстрыми темпами, и ее главным двигателем был Рубинштейн. Серьезное расширение дебютного пространства началось с Алехина и гипермодернистов, продолжилось энергичными усилиями великого методиста Эйве, однако по-настоящему революционный рывок совершил Ботвинник, внимательно изучивший опыт предшественников, прежде всего - Рубинштейна, Алехина и Эйве.

Все они мыслили уже схемами и старались тесно увязывать дебют с последующим планом игры в миттельшпиле. Но если раньше черными было принято играть строго на уравнение, то Ботвинник пошел дальше и создал такую систему дебютной подготовки, при которой черные с первых же ходов играют на перехват инициативы. Он показал, что это' возможно! Ботвинник сознательно нарушал позиционное равновесие, избирая острые, ответственные, но глубоко изученные им варианты, — и добивался отличных результатов. Он создал оригинальные дебютные системы, а кроме того, переосмыслил и заставил взглянуть по-новому на ряд типовых позиций — например, с изолированной пешкой d4. И в целом он уже по-другому, гораздо более глобально подходил к решению дебютных проблем.

Следующие четыре чемпиона мира — Смыслов, Таль, Петросян и Спасский — не совершили кардинальных сдвигов в дебюте и развивали теорию в русле эпохи Ботвинника, которая, таким образом, продолжалась до конца 60-х годов. Наконец, Фишер сотворил очередной революционный рывок вперед, впервые продемонстрировав всю мощь дебютной подготовки за оба цвета, резко расширив спектр изучаемых дебютов и, в сущности, заложив основы нынешних профессиональных шахмат. Причем поначалу Фишер, как когда-то и Стейниц, был крайне упрям в выборе дебютных схем, но потом он нашел в себе силы стать более гибким и сделался почти непобедимым...

Заметьте, какая любопытная прочертилась линия: Стейниц (1-й чемпион) — Ботвинник (6-й) — Фишер (11-й), то есть революцию совершал каждый пятый чемпион мира!

Кстати, и во второй половине 20-го века чемпионы, заплывая жирком и переставая быть явными лидерами шахматной мысли, тоже теряли титул. Догонять время всегда было тяжело, ибо лидеры новых поколений привносили в шахматы свои идеи и стилевые особенности, легче решали те игровые проблемы, которые прежде считались сложными.

8

Мои великие предшественники

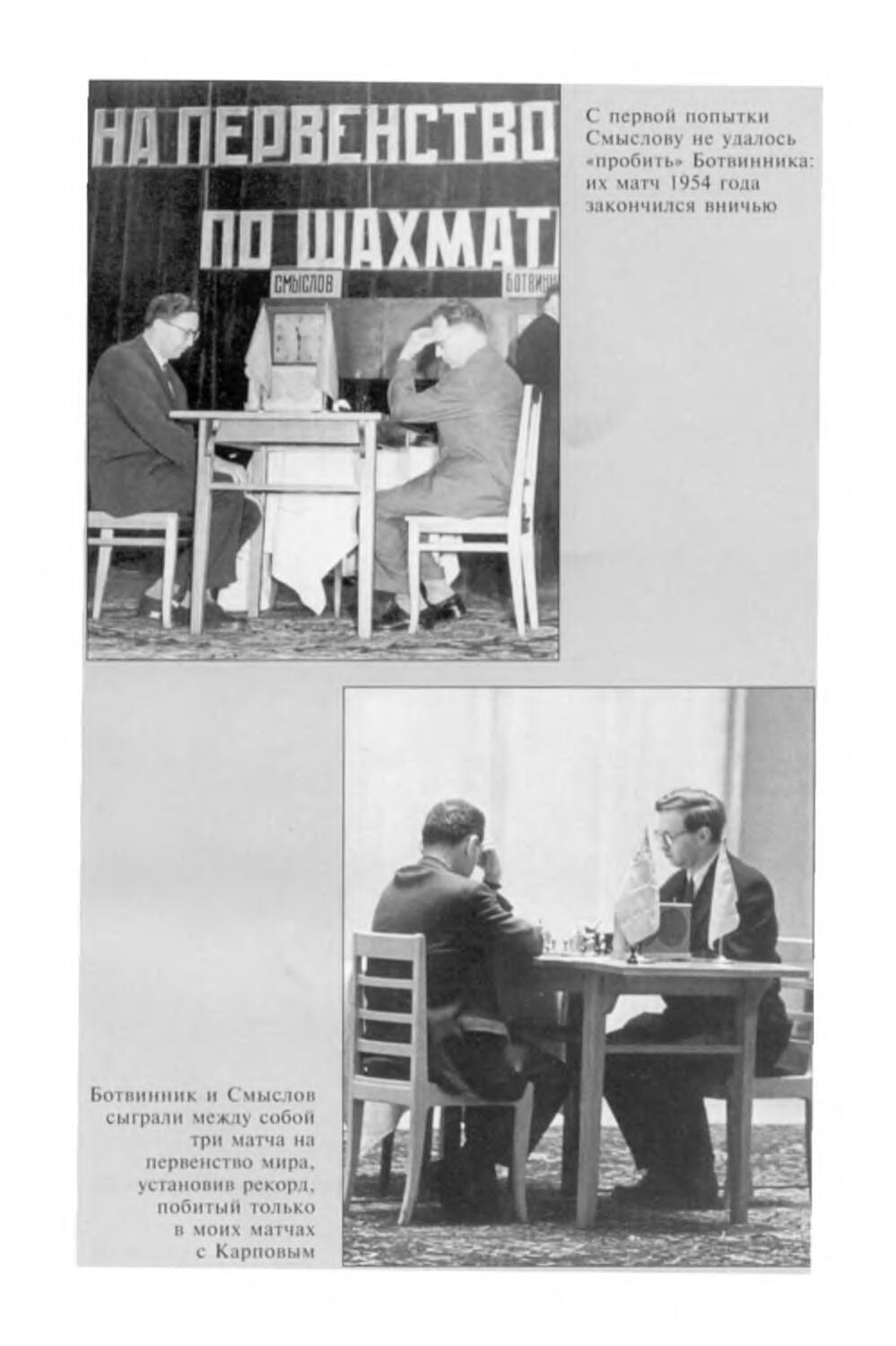

Так, если в конце 40-х годов Ботвинник опережал всех, то в начале 50-х в шахматы пришло очень мощное молодое поколение, и его лидер Бронштейн едва не отобрал титул у давно не игравшего чемпиона (1951). Ботвинник понял, что рискует отстать в изучении быстро усложняющихся шахмат, снова взялся за аналитическую работу и бросился играть в турнирах. В следующем матче, со Смысловым (1954), он почти перестал «сталактитить» и гораздо увереннее удержался на троне, хотя матч также закончился вничью

Затем Ботвинник дважды уступал корону — Смыслову (1957) и Талю (1960), однако оба они на свою беду останавливались в движении вперед и через год проигрывали могучему противнику, сумевшему извлечь уроки из поражения и модернизировать свою игру. Но в матче с Петросяном (1963) Ботвинник уже не знал, как одолеть «железного Тиграна», его фигуры вязли в болоте, окружавшем неприятельский лагерь, — и вряд ли что-нибудь изменилось бы, сыграй они даже матч-реванш.

В свою очередь, осторожный Петросян закономерно уступил трон динамичному Спасскому (1969), а тот — неудержимому Фишеру (1972). Однако во второй половине 70-х даже Фишеру было бы трудновато бороться с молодым Карповым. А в 1985-м, как ни странно, начал чуть-чуть «сталактитить» и Карпов. Правда, потеряв корону, он словно очнулся и еще долго показывал высокие результаты и прекрасную игру. На что надеется и ваш покорный слуга, слегка забронзовевший перед матчем с Крамником (2000), — но это тема другой книги.

Подробно о шахматном пути Петросяна, Спасского, Фишера и Карпова я расскажу в следующем томе, а в этом предлагаю насладиться творчеством их замечательных предшественников.

Напоследок хочу от души поблагодарить заслуженных тренеров СССР Александра Никитина и Марка Дворецкого за помощь, оказанную на завершающем этапе подготовки этого тома к изданию.

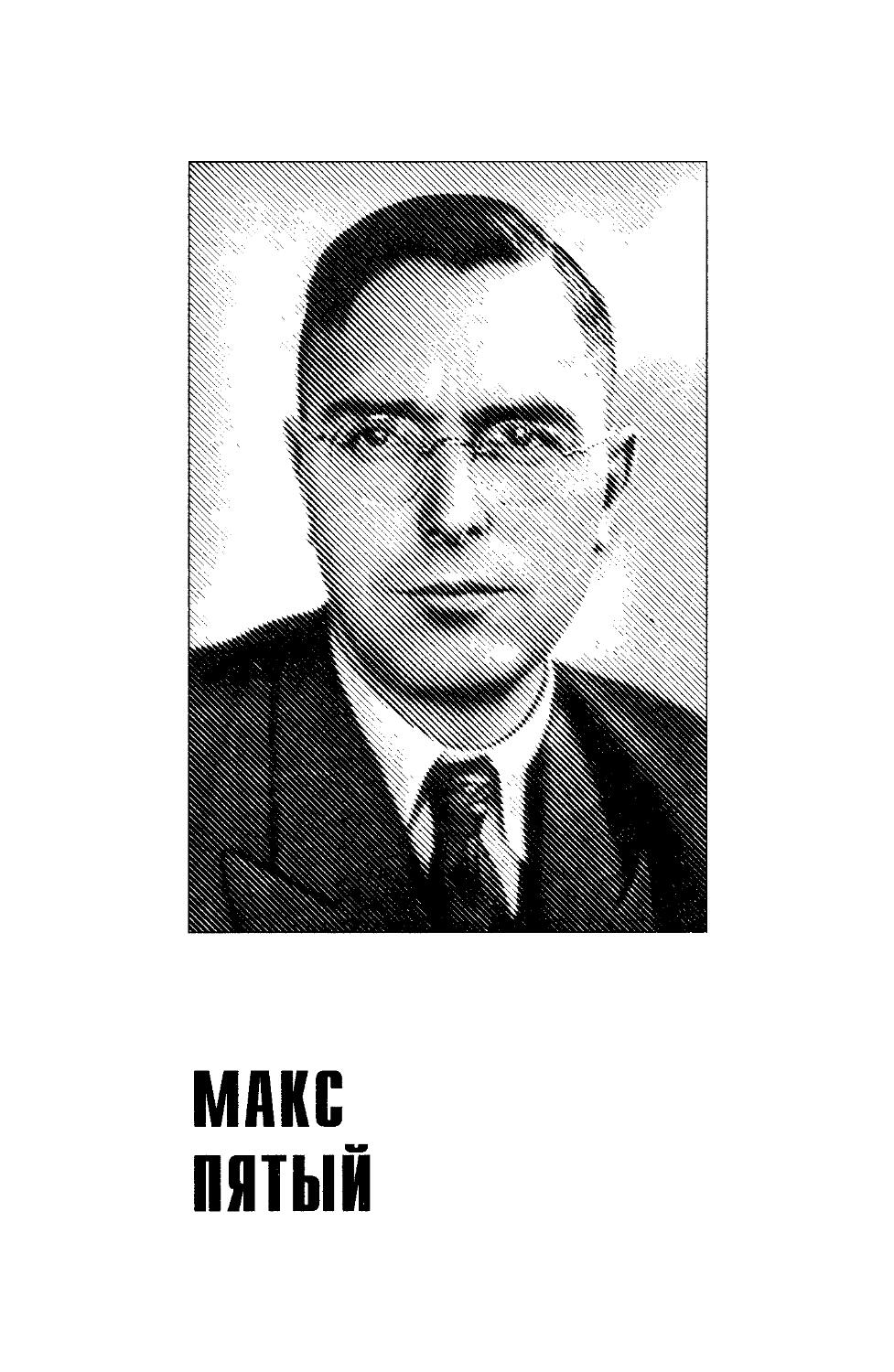

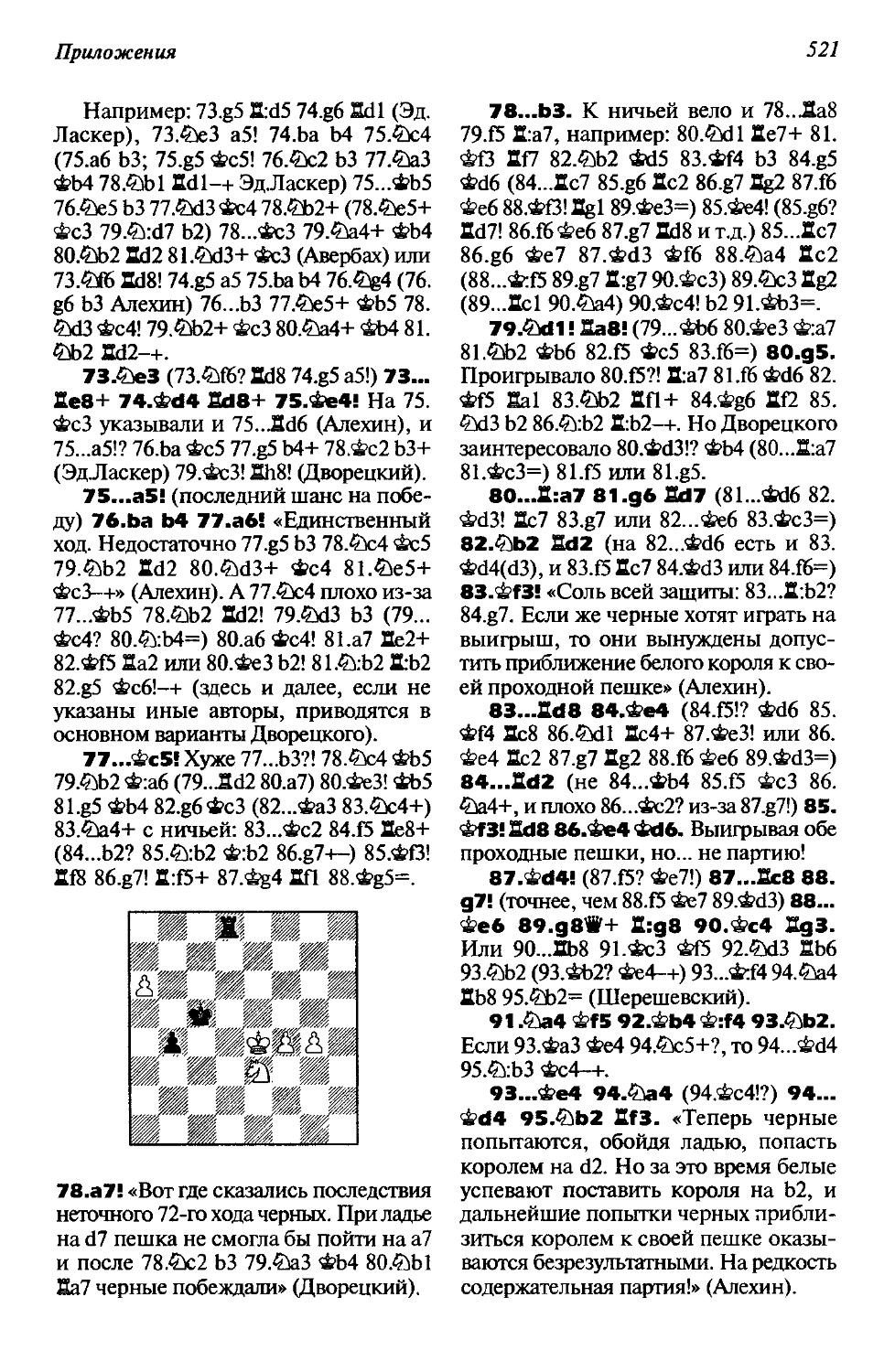

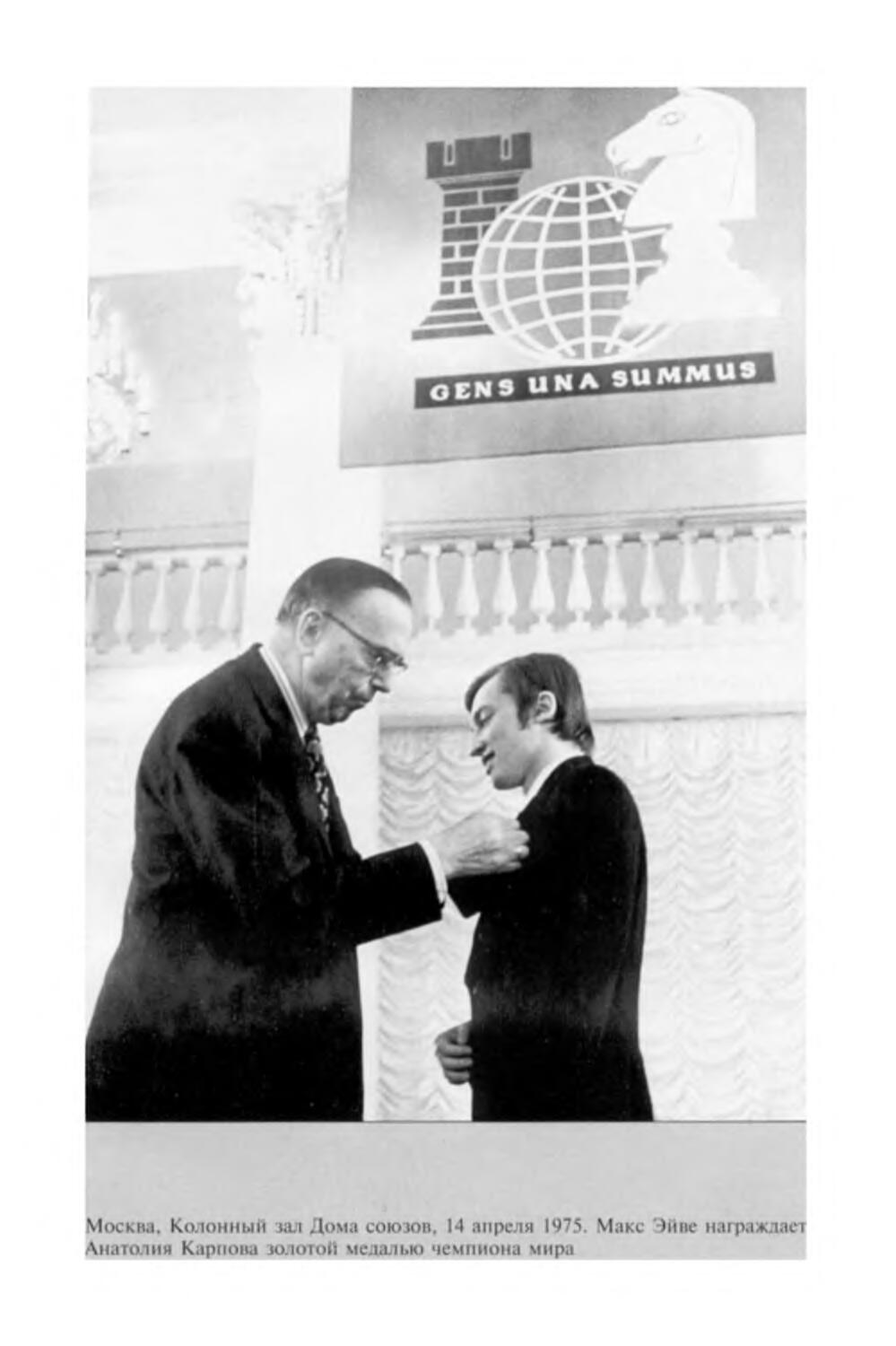

МАКС ПЯТЫЙ

шахматный логик

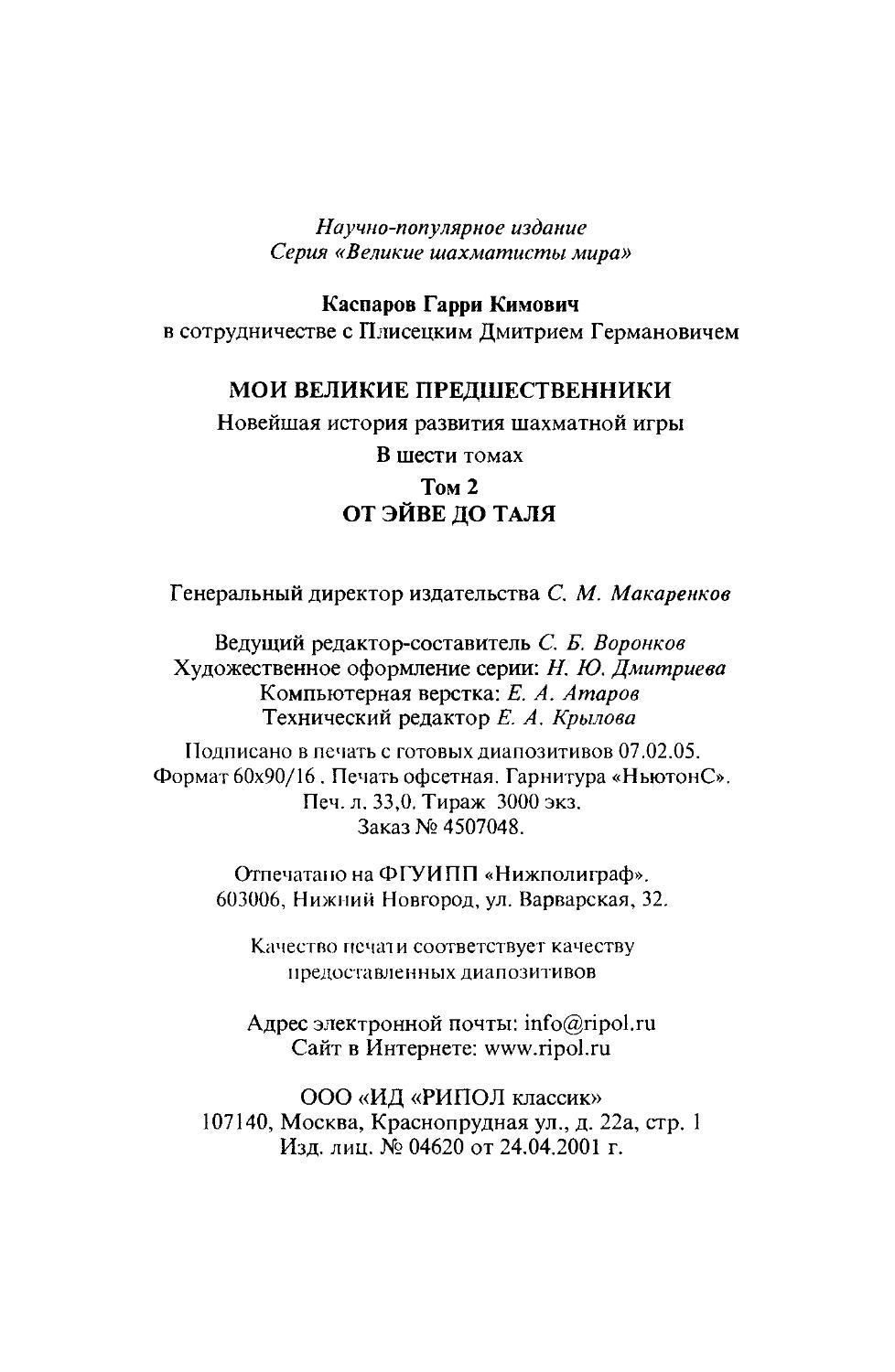

Пятый чемпион мира Макс Эйве (20.05.1901 — 26.11.1981) был весьма разносторонней личностью: и математик, и механик, и астроном, и специалист по ЭВМ, а в конце жизни — президент ФИДЕ! Голландец не числился профессиональным шахматистом, но превосходно разбирался в нюансах древней игры. Он был ярым приверженцем позиционного учения Стейница, крупным шахматным литератором, педагогом и методистом.

В свои лучшие годы д-р Эйве много и плодотворно работал над шахматами, глубоко изучал проблемы перехода из дебюта в миттельшпиль, занимался теорией эндшпиля. Однако самой сильной стороной творчества Эйве было прекрасное комбинационное зрение. По тонкому наблюдению Алехина, он не просчитывался на неправильных комбинациях, ибо его шахматный талант по происхождению чисто тактический: «Это тактик, решивший любой ценой сделаться хорошим стратегом... Эйве, пожалуй, слишком свято верит в неизменность правил». Отсюда и некоторая прямолинейность его стиля: владея инициативой, он всегда шел только вперед.

Он первым начал профессионально готовиться к матчам на первенство мира, уделяя должное внимание и физической, и практической, и теоретической подготовке (позже Ботвинник создал на этой базе целую систему). В матчах с Алехиным он с упорством ученого искал и нашел для себя такой дебютный репертуар, который позволил нивелировать за доской лучшие шахматные качества русского гения. Добавим к этому точный расчет, чувство инициативы и выдающуюся психологическую устойчивость Эйве — и станет ясно, почему он был для Алехина столь неудобным соперником.

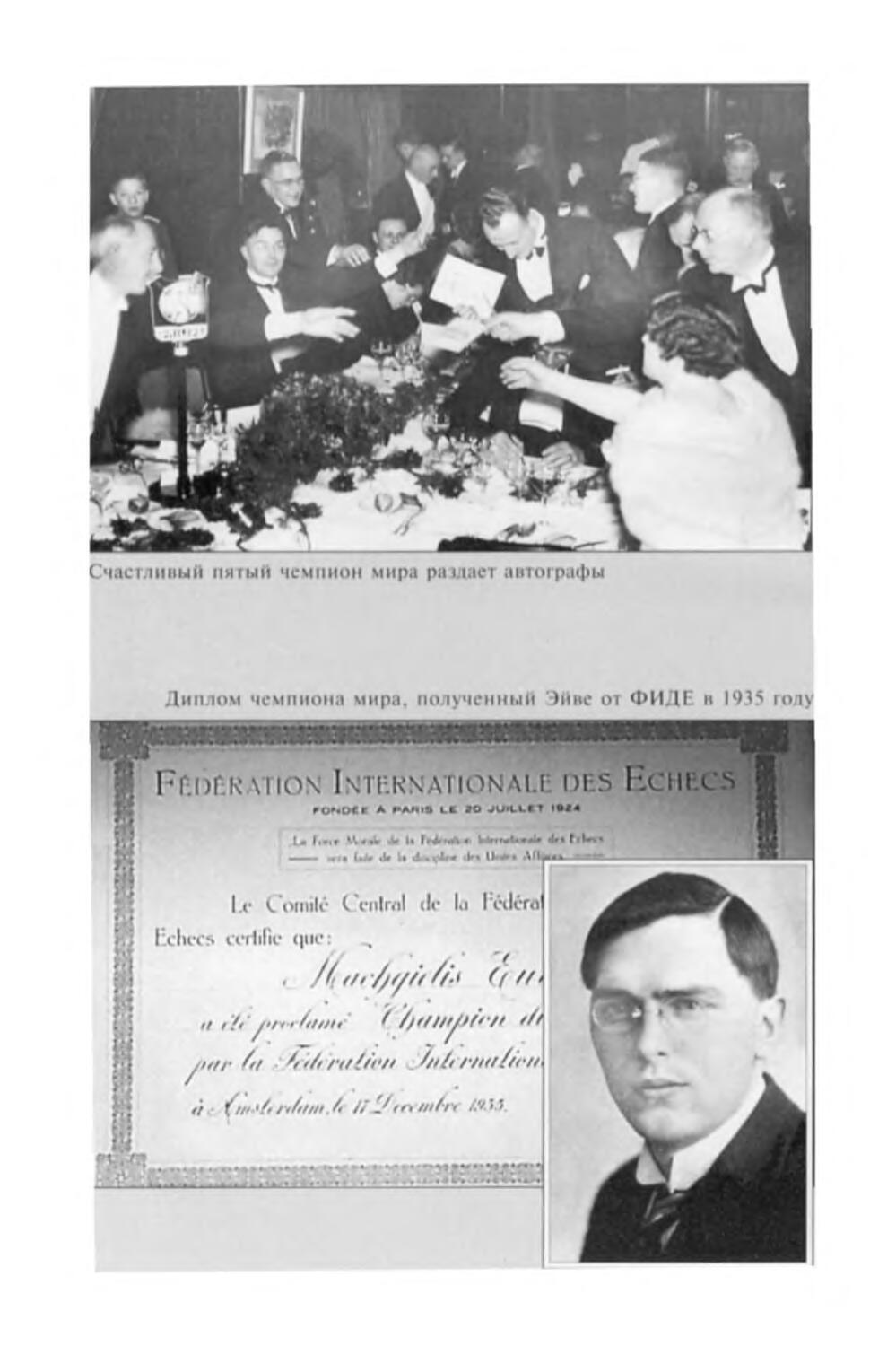

Эйве владел короной всего два года, и кое-кто окрестил его «калифом на час», имея в виду неважную спортивную форму Алехина. Однако я в этом вопросе полностью солидарен со Смысловым: «В жизни ничего случайного не бывает: в какой бы форме ни находился тогда Алехин, выиграть у него матч мог только мастер высочайшего класса. Эйве играл лучше и по праву стал чемпионом».

Он не верил ни в ничейную, ни в компьютерную смерть шахмат и в начале 70-х утверждал: «Последние битвы между разными стилями показывают, что шахматы не исчерпались и продолжают оставаться живой, динамичной и вечно развивающейся игрой. Они настолько богаты, что просуществуют еще тысячи лет!»

12

Макс Пятый

СТАНОВЛЕНИЕ

Эйве родился на заре 20-го века в Амстердаме, в скромной семье школьного учителя, в которой было шестеро детей. Родители увлеченно играли друг с другом в шахматы, и дети учились передвигать фигуры чуть ли не с пеленок. Второй сын оказался самым способным: в четыре года он сел за доску и вскоре уже обыгрывал взрослых.

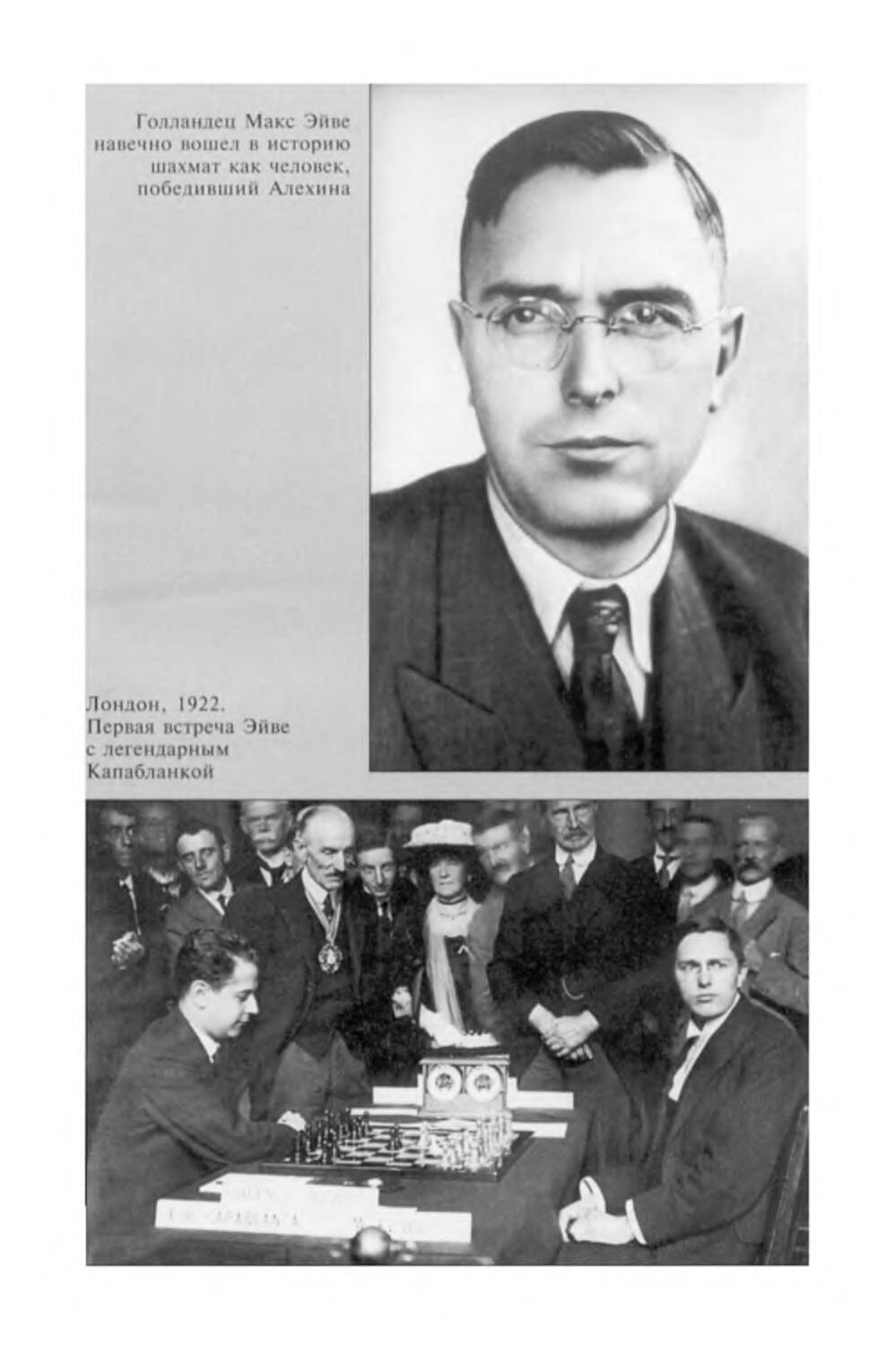

В 12 лет Макса приняли в члены амстердамского шахматного клуба. Его детские впечатления — сеанс знаменитого американского чемпиона Маршалла, первая в жизни победа над мастером — в сеансе с те Кольсте, волнующие события на супертурнире в Петербурге (1914).

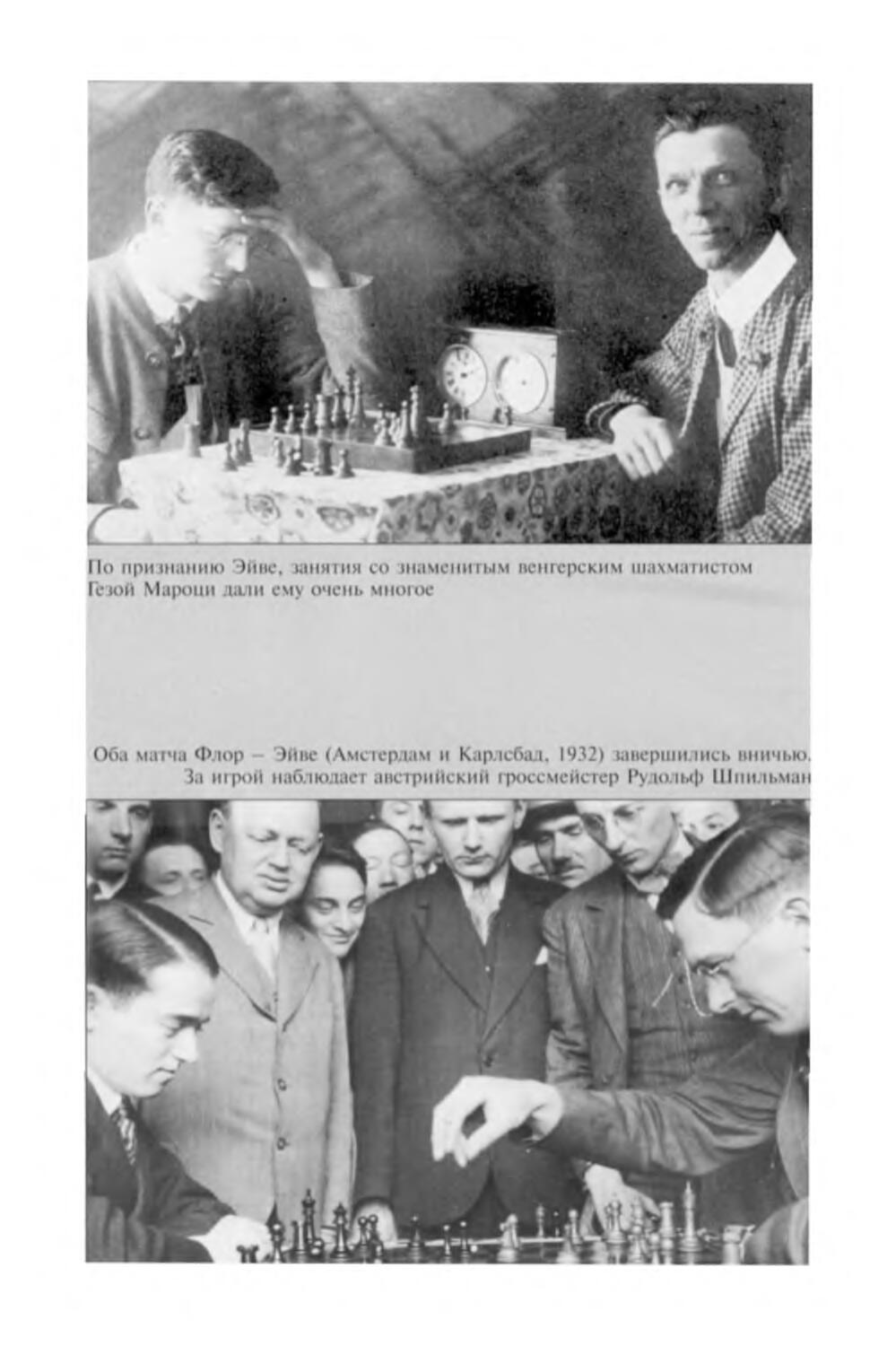

Регулярно играя в турнирах, Макс уже в 15 лет вышел в группу «Б» чемпионата страны и завоевал первый в жизни приз — 25 гульденов. Большую роль в его шахматном становлении играло постоянное общение с выдающимися мастерами, жившими в те годы в Голландии: Рети, Тартаковером, Таррашем, Маро-ци... Последний из них навсегда остался для Эйве учителем и старшим другом.

По окончании школы в 1918 году Макс поступил на математический факультет Амстердамского университета и учился у лучших голландских математиков того времени. Неудивительно, что Эйве избрал научную карьеру, хотя и продолжал играть в шах

матных соревнованиях, неуклонно повышая свое мастерство. Зарубежный дебют принес ему 4-е место в побочном турнире Гастингса-1919 и некоторую известность благодаря эффектной победе над О’Хенлоном в классической атаке Мёллера.

В феврале 1920 года ему посчастливилось трижды сразиться с самим чемпионом мира Ласкером, выступавшим в Голландии с сеансами одновременной игры. Юноша победил в одиночку, затем втроем с консультантами и едва не выиграл в третьем сеансе. Ласкер с похвалой отозвался об игре талантливого голландца, а потом... сполна «отомстил» ему на турнирах в Остраве Моравской-1923, Цюрихе-1934 (№ 73) и Ноттингеме-1936.

Весной того же, 1920 года на небольшом турнире в Амстердаме Макс впервые встретился один на один с гроссмейстерами: 1. Рети — 4,5 из 6; 2—3. Мароци и Тартаковер — по 4; 4. Эйве — 3,5 и т.д. Затем Рети сыграл с Эйве матч из 4 партий (3:1), причем в первых двух легко победил, каждый раз жертвуя обе ладьи, — 2-я партия была даже в шутку названа Тартаковером «малой бессмертной»!

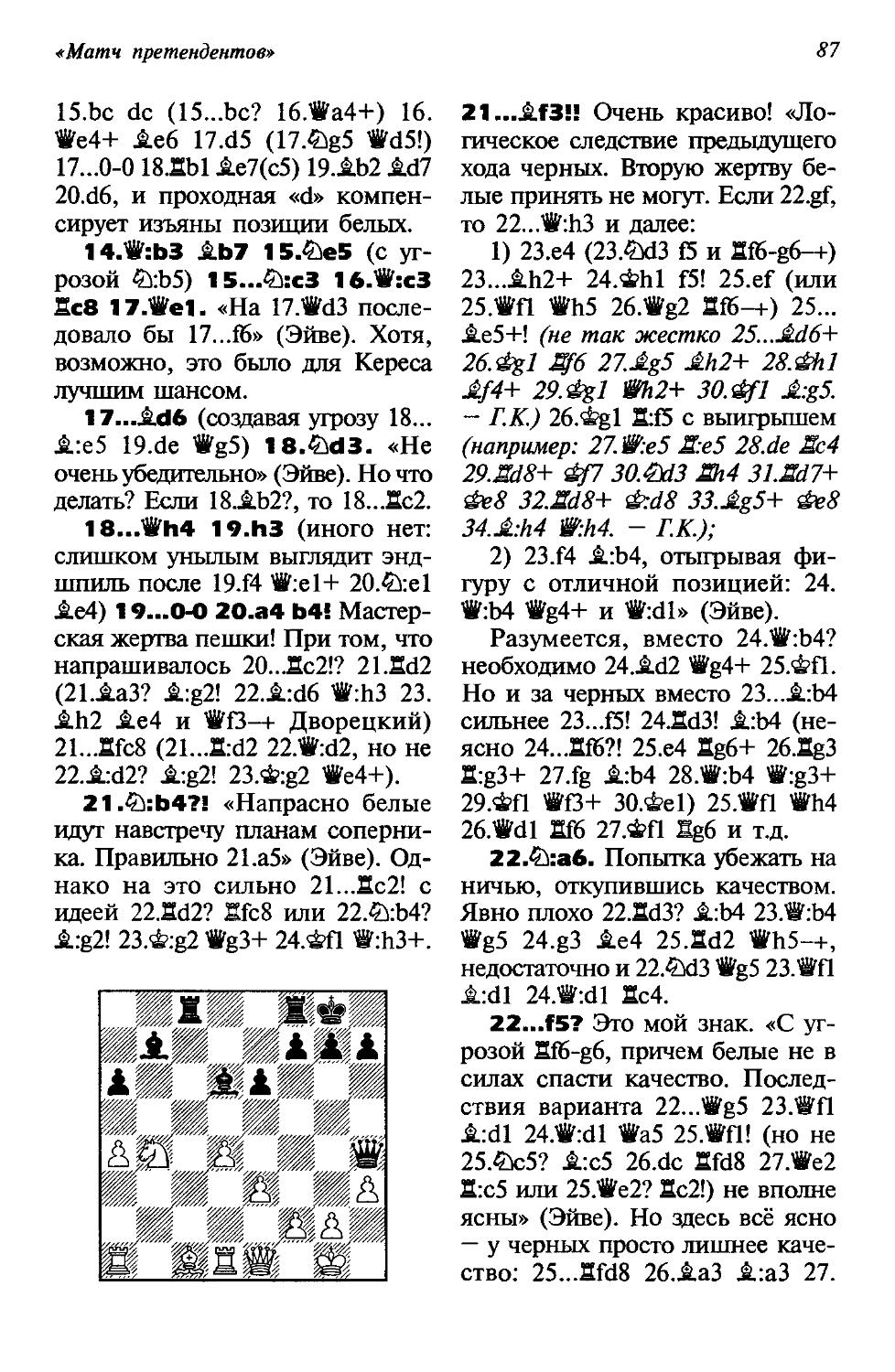

Однако в 3-й студент «показал зубы» и лихо расправился с классиком гипермодернизма, применив излюбленный авангардистский прием соперника — двойное фианкетго.

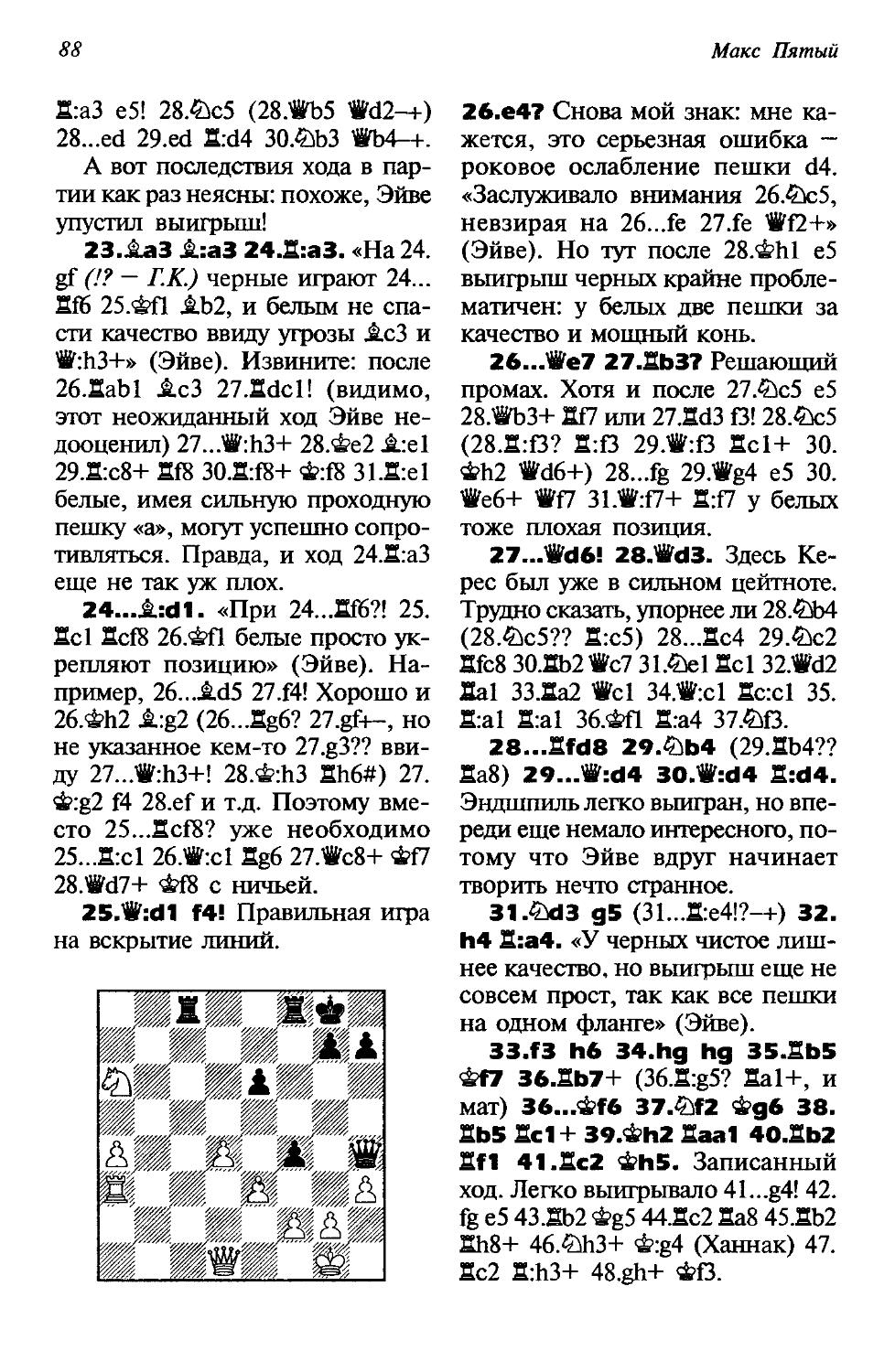

Становление

13

№ 149. Защита Каро-Канн В10 ЭЙВЕ - РЕТИ

Амстердам (м/3) 1920

1 .е4 сб 2.ЬЗ?! (оригинально, но малопродуктивно) 2...d5 3.ed. Позже на сцену вышел гамбит 3. ЛЬ 2 (З.е5 Л.15!) 3...de 4.4hc3 (или 4.£le2 Л15 5.£g3 еб!) 4...£f6 5.£ge2 Л.15 6,£ig3 e6! 7.We2, и здесь кроме скромного 7...£>bd7 8.£ю:е4 (Васюков — Бронштейн, СССР(ч) 1961) возможно амбициозное 7... ЛЬ4!? 8.0-0-0 Wa5 (8...We7=) или сразу 7...Wa5!? (Стефанссон — Карпов, Рейкьявик(бш) 1994),

3...cd 4.ЛЬ2 £<6 5.дЗ?! Крепче 5. £13 JLg4 6.Ае2=, но воздадим должное смелости Эйве: тогда не было принято фианкетги-ровать слонов! Напомню примечание Капабланки к его партии с Яновским (№ 77): «Я видел правильное продолжение 13.g3, но опасался критики за подобное расположение пешек».

5...е5. Точнее сначала 5...£f6! (5...Л15 6.£13= Эйве — Нильссон, Гётеборг 1920) 6.Ag2 Ag4 с превосходной игрой. «Если черные смогут удержать свой сильный центр, перевес будет на их стороне» (Эйве). Однако Рети не смог...

6.Лд2 Леб?! (неудачная расстановка фигур — гораздо лучше 6...£f6!) 7.йе2! Wc7 8.£f3. «Угрозой £g5 белые вынуждают соперника укреплять центр в ущерб быстрому развитию» (Эйве).

8...F6. При «активном» 8...е4?! 9.£g5 £Ь4 черные попадают под атаку: 1О.£аЗ (неприятно и 10. 0-0!? W:c2 П.£:е6 fe 12.Wh5+) 1О...£:с2+ (10...£f6 11.13!) 11.£:с2

W:c2 12.ЛсЗ! £16 (12...a6 или 12... ^.d7 - 13.£:e4!; 12...Wd3 13.Wh5!) 13.Wb5+ Л67 14.W:b7 и тд.

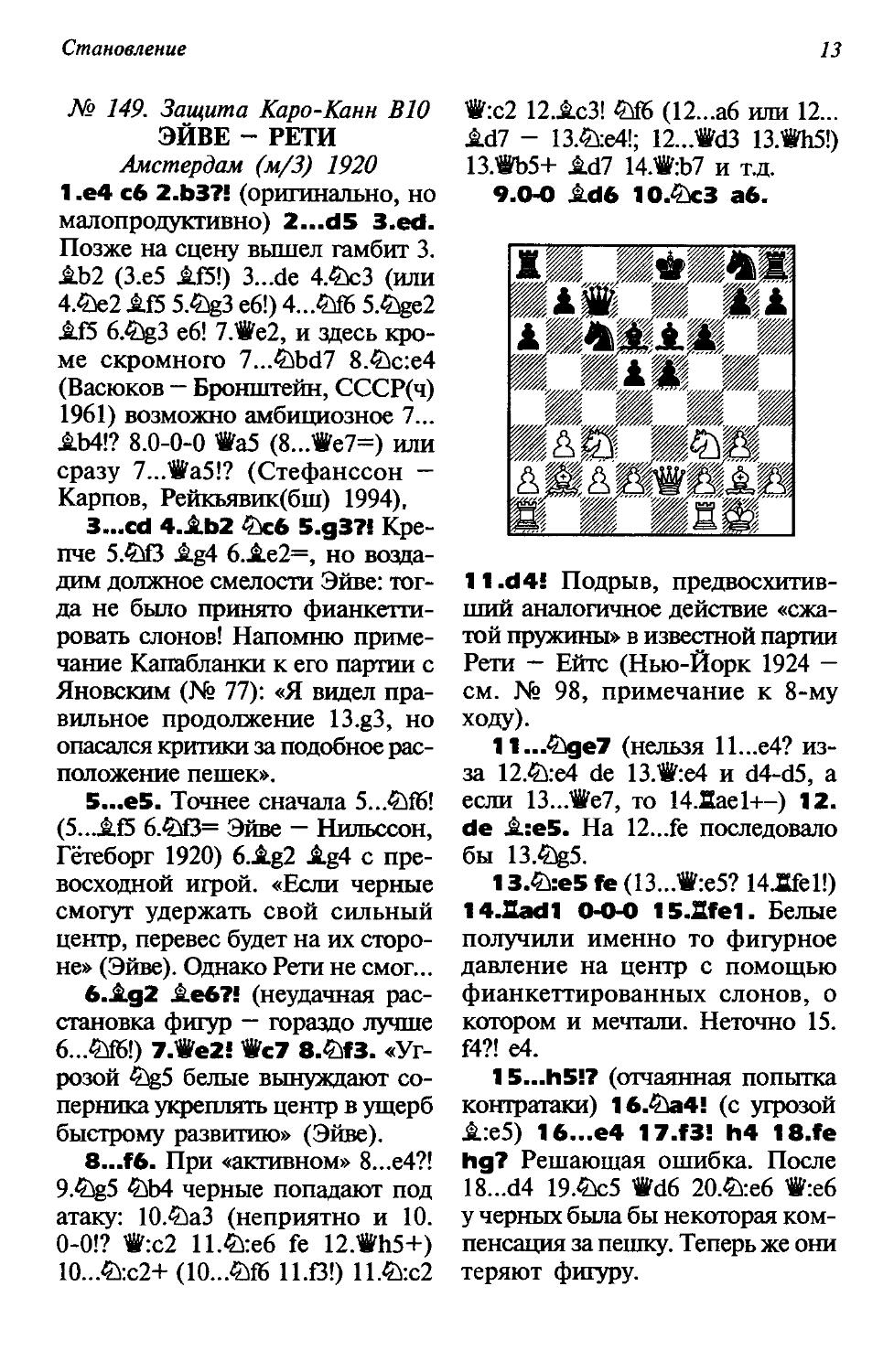

9.0-0 £d6 1O.£c3 a6.

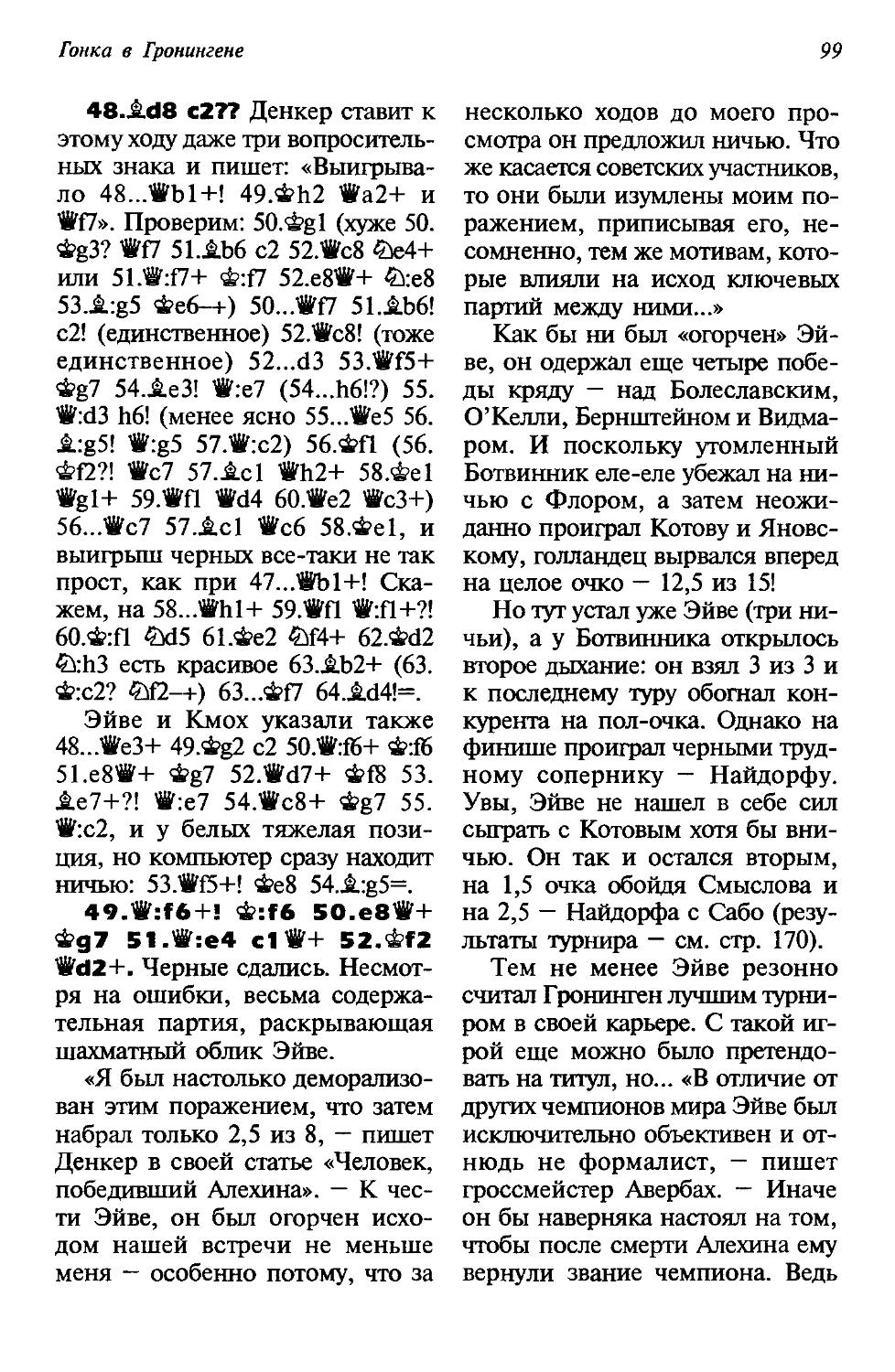

11 .d4! Подрыв, предвосхитивший аналогичное действие «сжатой пружины» в известной партии Рети — Ейтс (Нью-Йорк 1924 — см. № 98, примечание к 8-му ходу).

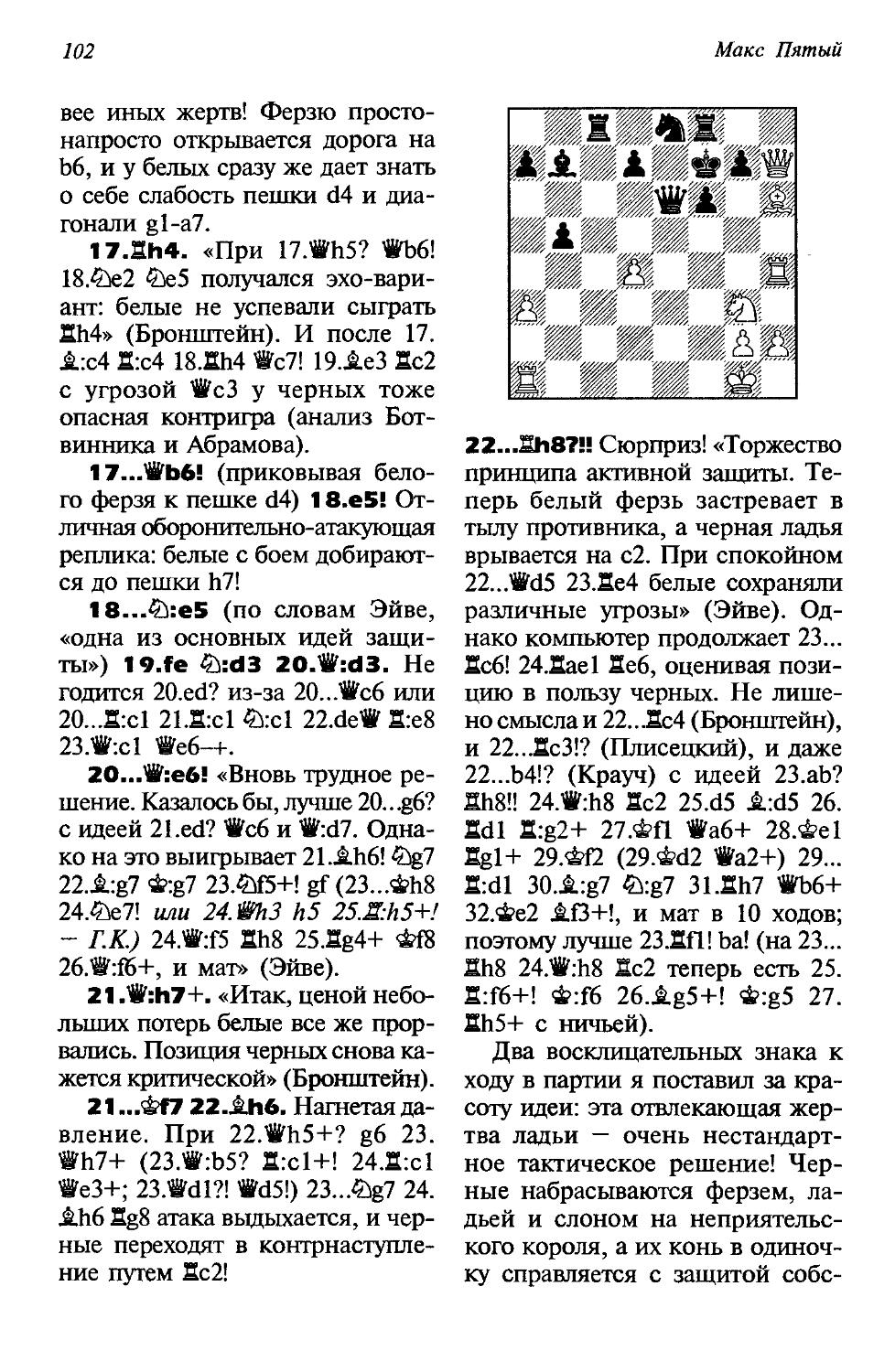

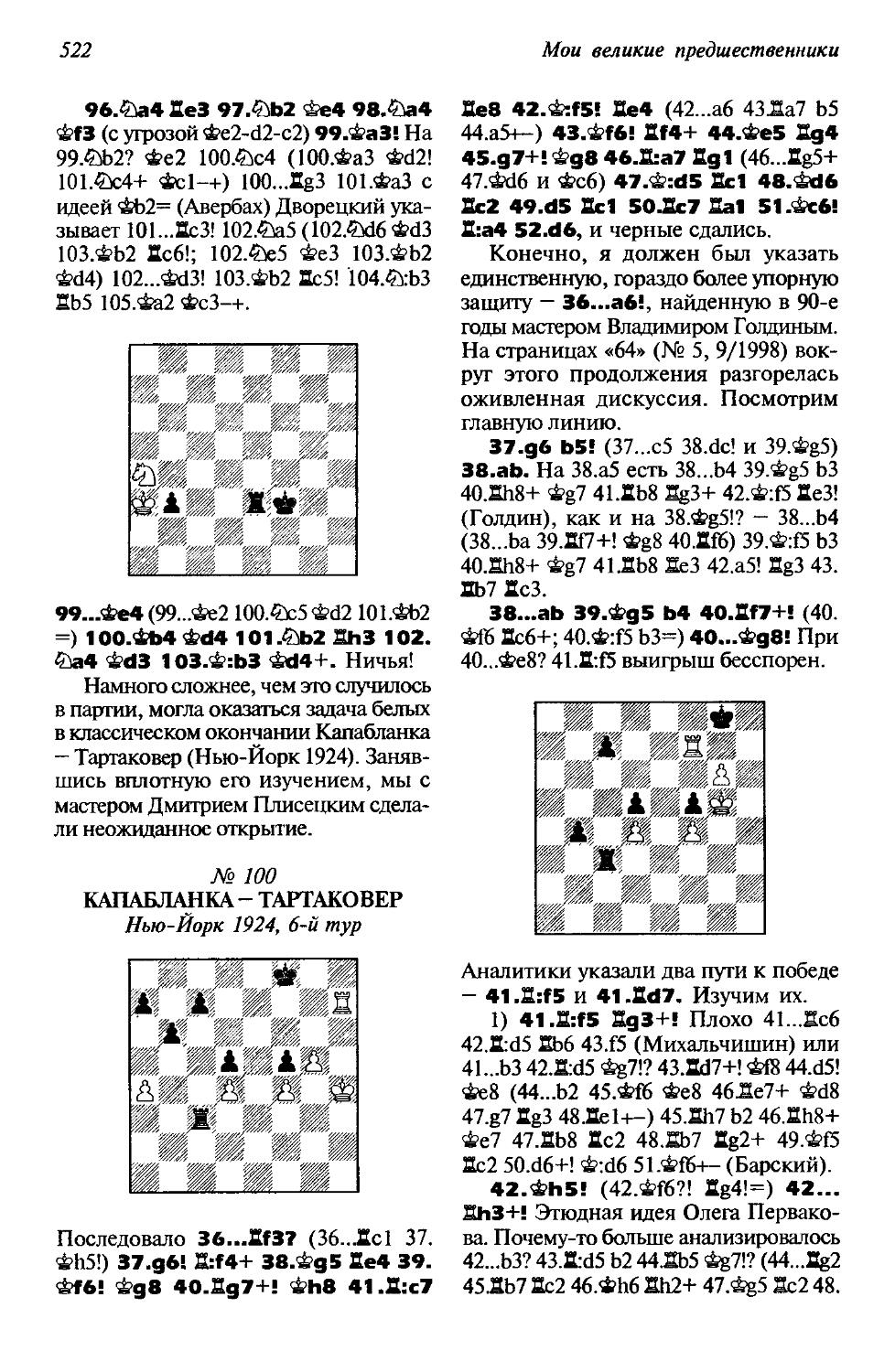

11...£де7 (нельзя П...е4? из-за 12.£:е4 de 13.W:e4 и d4-d5, а если 13...We7, то 14.2ае1+-) 12. de Л:е5. На 12...fe последовало бы 13,£®5.

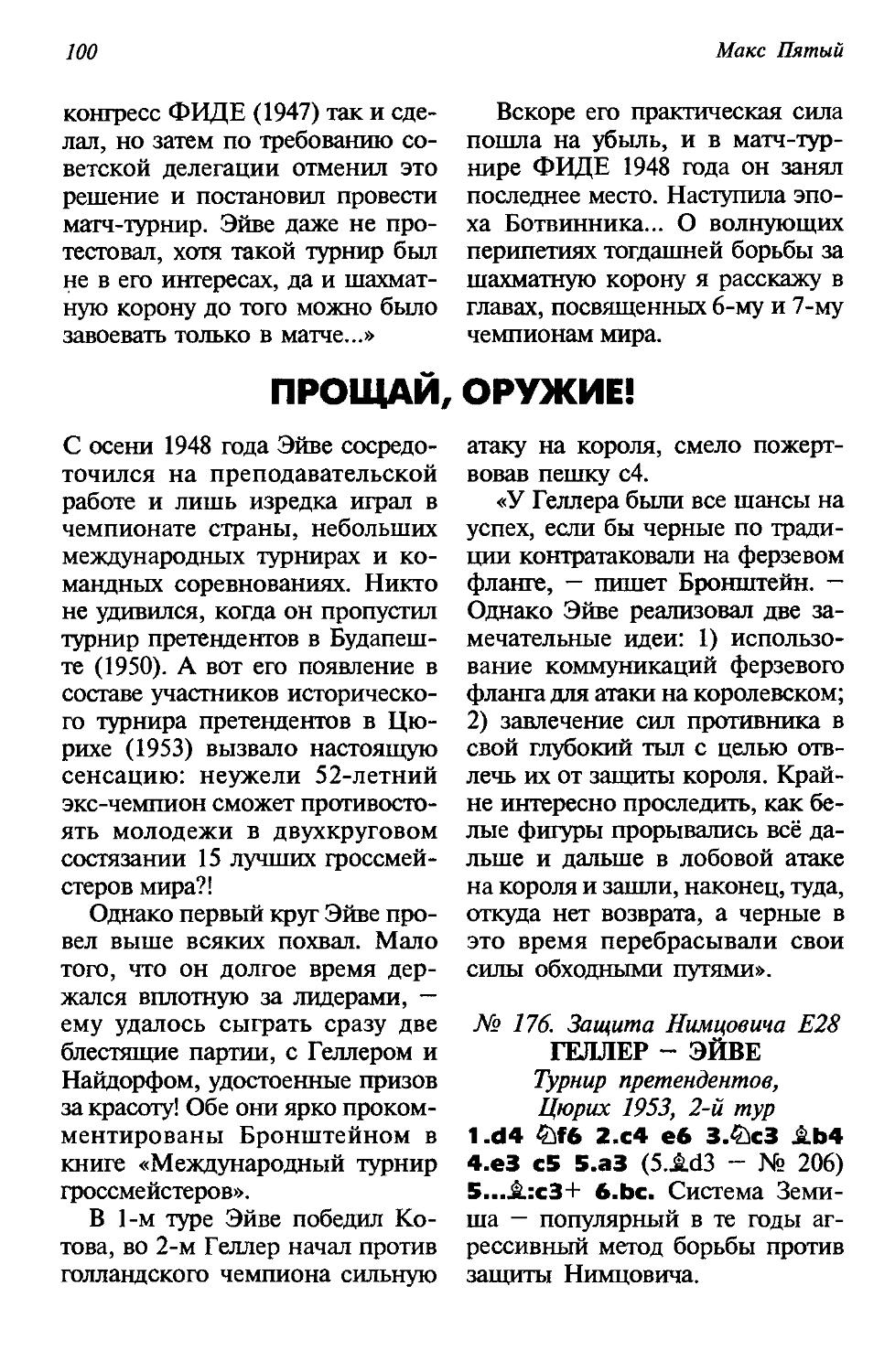

1З.£:е5 fe (13...W:e5? 14.Bfe 1!) 14.Sad1 0-0-0 IS.Sfel. Белые получили именно то фигурное давление на центр с помощью фианкеттированных слонов, о котором и мечтали. Неточно 15. f4?! е4.

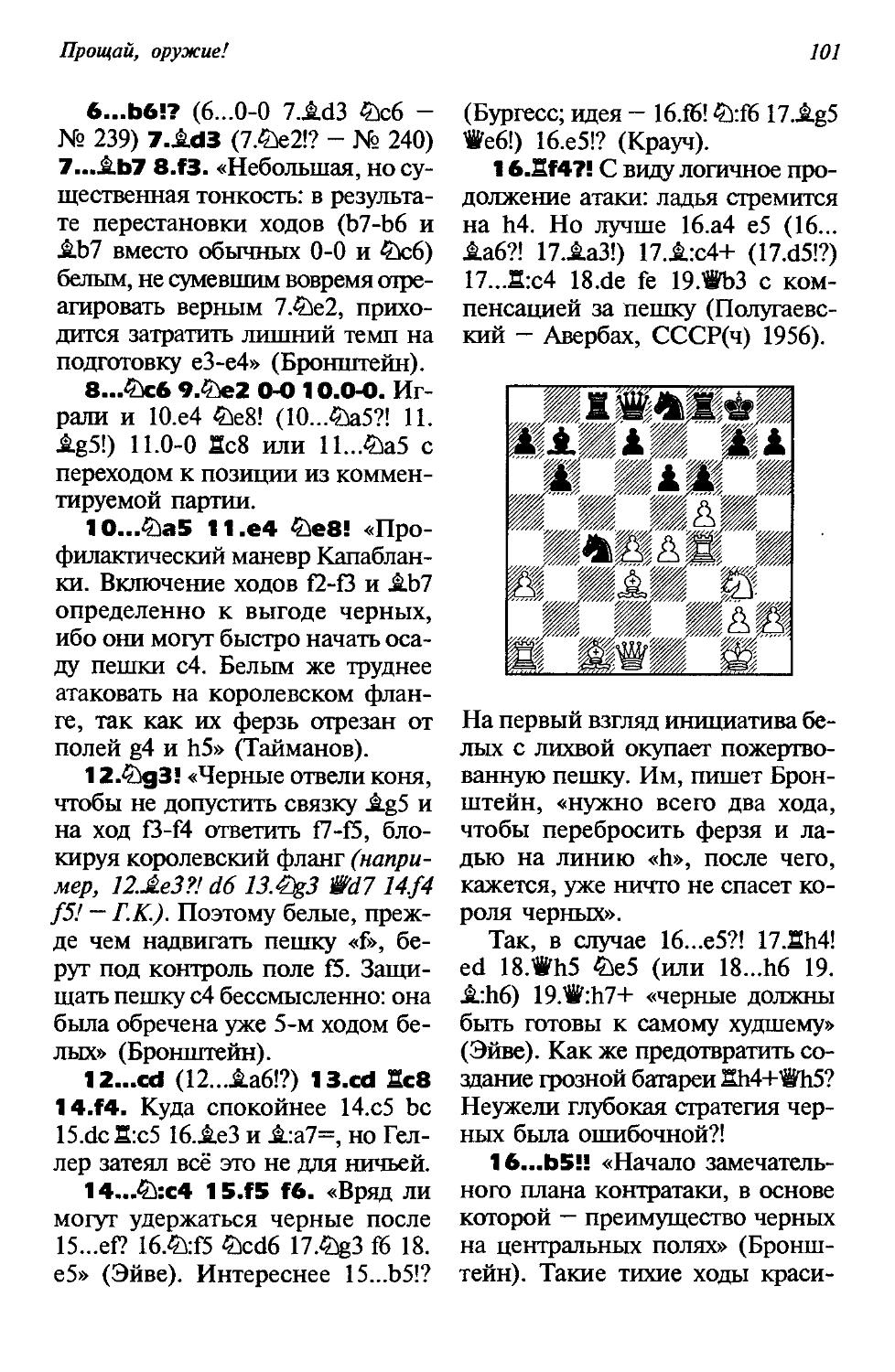

15...h5J? (отчаянная попытка контратаки) 16.£а4! (с угрозой Л:е5) 16...е4 17.f3! h4 18.fe hg? Решающая ошибка. После 18...d4 19.£с5 Wd6 2O.£:e6 W:e6 у черных была бы некоторая компенсация за пешку. Теперь же они теряют фигуру.

14

Макс Пятый

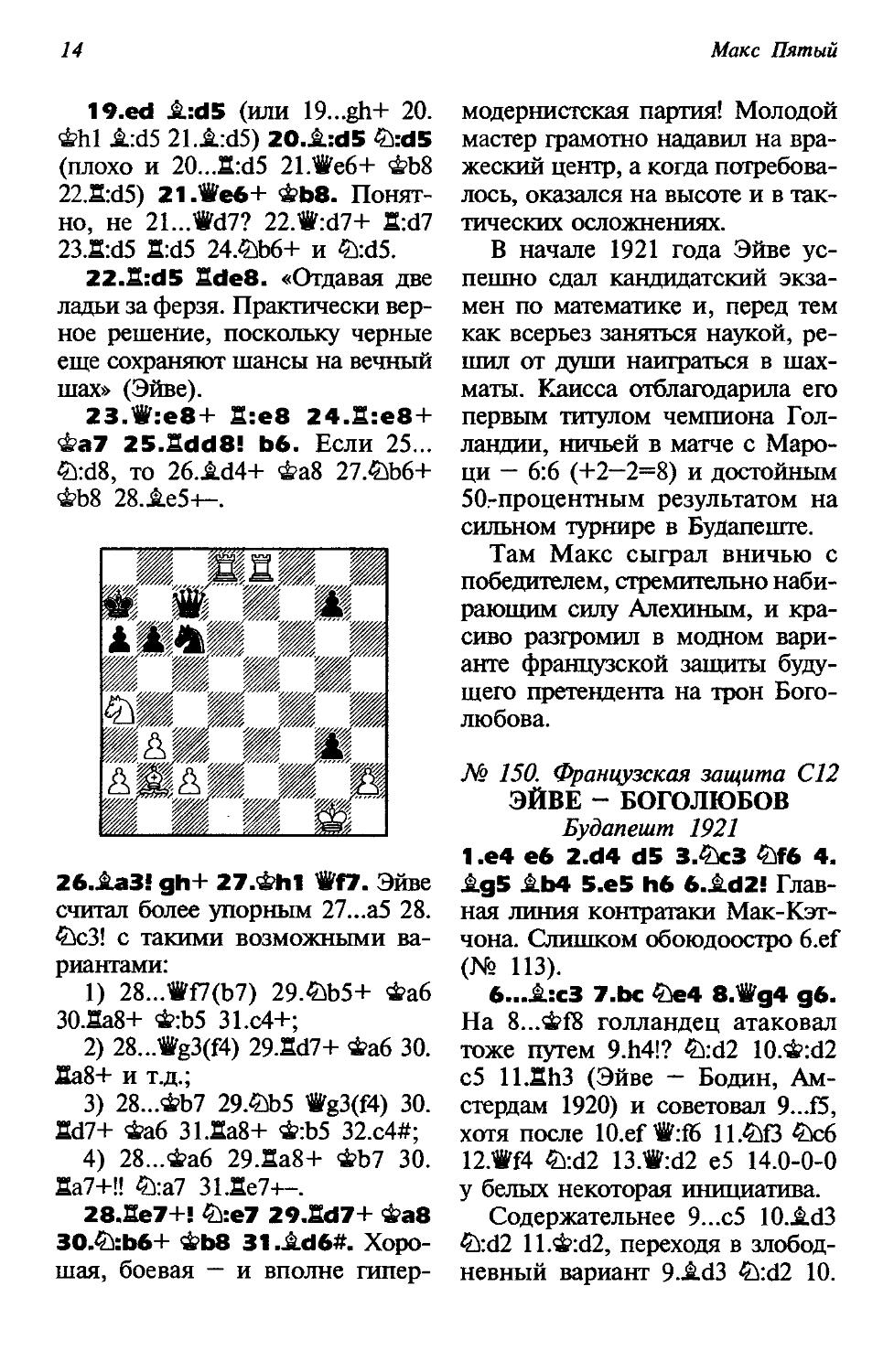

19.ed i.:d5 (или 19...gh+ 20. *hl i:d5 21.i:d5) 2O.i:d5 ®:d5 (плохо и 2O...S:d5 21.We6+ ФЬ8 22,S:d5) 21.We6+ ФЬ8. Понятно, не 21...Wd7? 22.W:d7+ S:d7 23.S:d5 S:d5 24.£)b6+ и ®:d5.

22.S:d5 Sde8. «Отдавая две ладьи за ферзя. Практически верное решение, поскольку черные еще сохраняют шансы на вечный шах» (Эйве).

23.W:e8+ S:e8 24.S:e8+ Фа7 25.Sdd8! Ь6. Если 25... £i:d8, то 26.id4+ Фа8 27.2>Ь6+ ФЬ8 28.ie5+-.

26.ia3! gh+ 27.ФЫ Wf7. Эйве считал более упорным 27...а5 28. £сЗ! с такими возможными вариантами:

1) 28...W17(b7) 29.£Ь5+ Фаб 3O.Sa8+ Ф:Ь5 З1.с4+;

2) 28...Wg3(f4) 29.Sd7+ Фаб 30. Sa8+ и т.д.;

3) 28...ФЬ7 29.£b5 Wg3(f4) 30. Sd7+ Фаб 31.2а8+ Ф:Ь5 З2.с4#;

4) 28...Фаб 29.2а8+ ФЬ7 30. Sa7+!! £>:а7 31.2е7+-.

28 .5е7+! £:е7 29.Sd7+ Фа8 ЗО.£:Ь6+ ФЬ8 31.id 6#. Хорошая, боевая — и вполне гипер

модернистская партия! Молодой мастер грамотно надавил на вражеский центр, а когда потребовалось, оказался на высоте и в тактических осложнениях.

В начале 1921 года Эйве успешно сдал кандидатский экзамен по математике и, перед тем как всерьез заняться наукой, решил от души наиграться в шахматы. Каисса отблагодарила его первым титулом чемпиона Голландии, ничьей в матче с Маро-ци — 6:6 (+2—2=8) и достойным 50-процентным результатом на сильном турнире в Будапеште.

Там Макс сыграл вничью с победителем, стремительно набирающим силу Алехиным, и красиво разгромил в модном варианте французской защиты будущего претендента на трон Боголюбова.

№ 150. Французская защита С12 ЭЙВЕ - БОГОЛЮБОВ

Будапешт 1921

1 .е4 еб 2.d4 d5 3.£с3 £f6 4. igS ib4 S.eS h6 6.id2! Главная линия контратаки Мак-Кэт-чона. Слишком обоюдоостро 6.ef (№ 113).

6...i:c3 7.be £>е4 8.Wg4 g6. На 8...Ф18 голландец атаковал тоже путем 9.h4!? £:d2 1О.Ф^2 с5 11.SH3 (Эйве — Бодан, Амстердам 1920) и советовал 9...15, хотя после lO.ef W:f6 ll.£rf3 £>с6 12.Wf4 £>:d2 13.W:d2 e5 14.0-0-0 у белых некоторая инициатива.

Содержательнее 9...с5 10.id3 £:d2 П.Ф:с12, переходя в злободневный вариант 9.id3 £:d2 10.

Становление

15

Ф:б2 с5 (при 10...Wg5+ H.W:g5 hg у черных чуть худший эндшпиль) H.h4 4hc6 (11...с4!?) 12.Sh3 (12.^rf3 с4!? 13.£е2 Ь5 Ю.Полгар — Корчной, Вейк-ан-Зее 2000) 12...С4!? 13.£fl!(13.£e2ag8- 13... Ь5!? - 14>f4 £d7 15.£h5 £е8 16.£te2 f5!= Ананд — Корчной, Дос-Эрманас 1999) 13...Ь5 14,<йе2 а5 15.аЗ JLd7 16.&14 со сложной борьбой (Леко — Корчной и Лутц — Корчной, Эссен 2002).

9.h4!? При пешке на g6 основным стало продолжение 9. JLd3! ®:d2 1О.Ф:62 с5 (10...Wg5+? 11. W:g5 hg 12.g4! с угрозой £)13:g5) 11.&13 £d7!? (11...2>c6 12>f4 Фишер — Россолимо, США(ч) 1965/66) 12.dc We7 13.2abl £c6 14. 2)d4 2>d7 15.2hel 2>:c5 16.2e3 c минимальным перевесом (Ананд — Раджабов, Вейк-ан-Зее 2003).

9...С5 (вряд ли удачнее 9...h5 10.W14) 1O.^.d3. Пробовали и 10.h5 g5 ll.£d3 (11.Г4 15 12.ef e5!) 11...2>:d2 12.*:d2 2c6 13.2)13 c4 (13...Ш5!?) 14.£e2f5! 15.efe5 16. Wg3 ed с острой игрой.

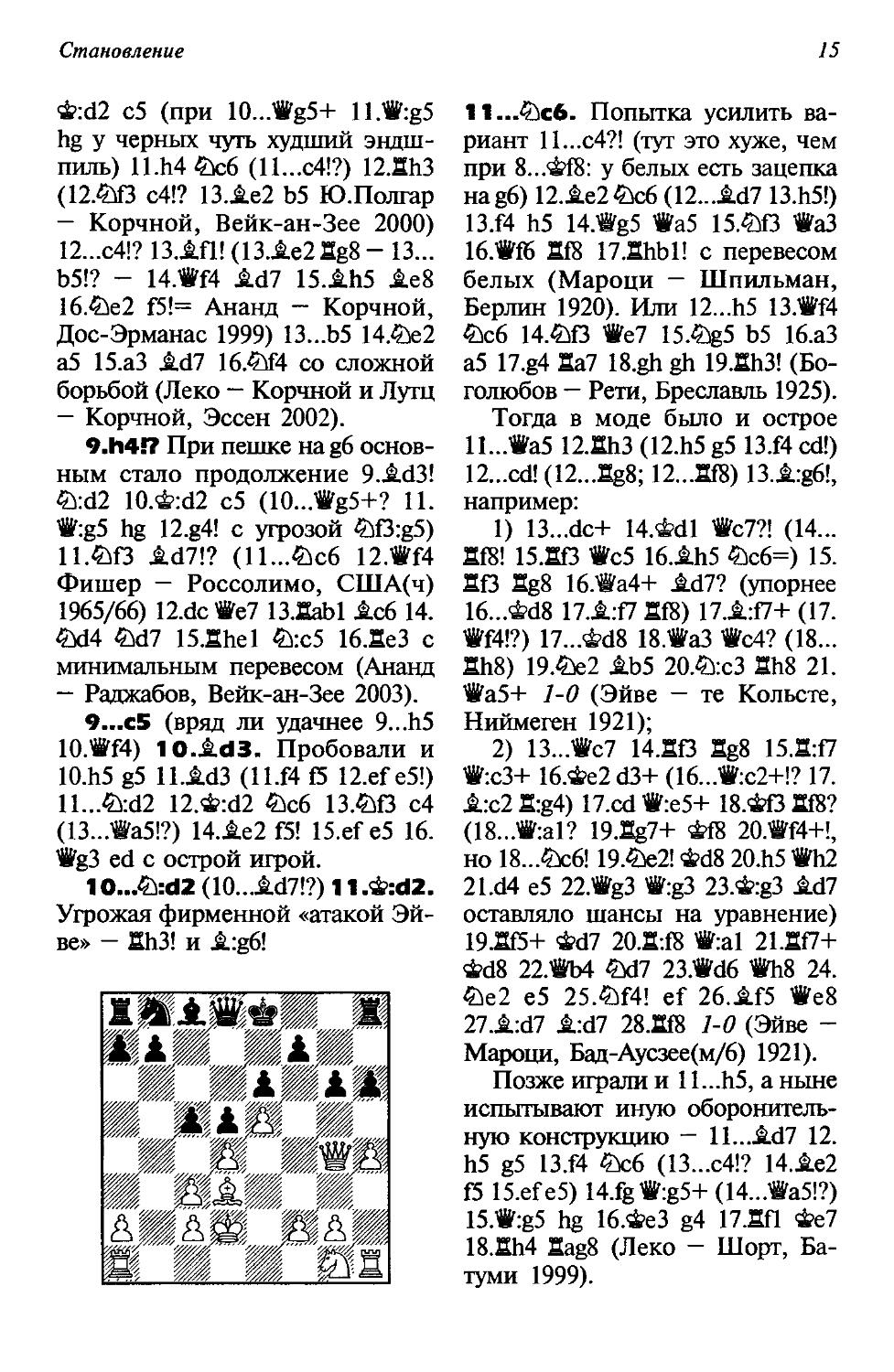

1O...2):d2 (10..JLd7!?) 11.&d2.

Угрожая фирменной «атакой Эйве» — 2h3! и JL:g6!

11 ...2)с6. Попытка усилить вариант П...с4?! (тут это хуже, чем при 8...Ф18: у белых есть зацепка Hag6) 12,£е22>с6 (12...£d7 13.h5!) 13.14 h5 14.Wg5 Wa5 15.^13 Wa3 16.Wf6 S18 17.Shbl! с перевесом белых (Мароци — Шпильман, Берлин 1920). Или 12...h5 13.W14 2>с6 14.2)13 We7 15.2g5 Ь5 16.аЗ а5 17.g4 2а7 18.gh gh 19.2h3! (Боголюбов — Рети, Бреславль 1925).

Тогда в моде было и острое 11...Ш5 12.Щ13 (12.h5 g5 13.14 cd!) 12,..cd! (12...2g8; 12...218) 13.£:g6!, например:

1) 13...dc+ 14.*dl Wc7?! (14... 218! 15.213 Wc5 16.£h5 2>c6=) 15. 213 2g8 16.Wa4+ JLd7? (упорнее 16...0?d8 17.i.:f7 218) 17.i.:f7+ (17. Ш!?) 17...&d8 18>a3 Wc4? (18... 2h8) 19.^e2 £b5 20.2>:c3 2h8 21. Wa5+ 1-0 (Эйве — те Кольсте, Ниймеген 1921);

2) 13...Wc7 14.213 2g8 15.2:17 W:c3+ 16.*e2d3+ (16...W:c2+!? 17. £:c2 2:g4) 17.cd W:e5+ 18.Ф13 218? (18..>:al? 19.2g7+ Ф18 20.W14+!, но 18...^c6! 19.^e2! *d8 20.h5 Wh2 21.d4 e5 22>g3 W:g3 23.*:g3 £d7 оставляло шансы на уравнение) 19.215+ *d7 20.2:18 W:al 21.217+ *d8 22.Wb4 £k!7 23>d6 Wh8 24. ^>e2 e5 25.2>f4! ef 26.£f5 We8 27.^.:d7 £:d7 28.218 1-0 (Эйве -Мароци, Бад-Аусзее(м/6) 1921).

Позже играли и 1 l...h5, а ныне испытывают иную оборонительную конструкцию — 11. ..JLd7 12. h5 g5 13.f4 -5^6 (13...c4!? 14.£e2 15 15.efe5) 14.fgW:g5+ (14...Wa5!?) 15.W:g5 hg 16.ФеЗ g4 17.2П Фе7 18.2h4 2ag8 (Леко - Шорт, Батуми 1999).

16

Макс Пятый

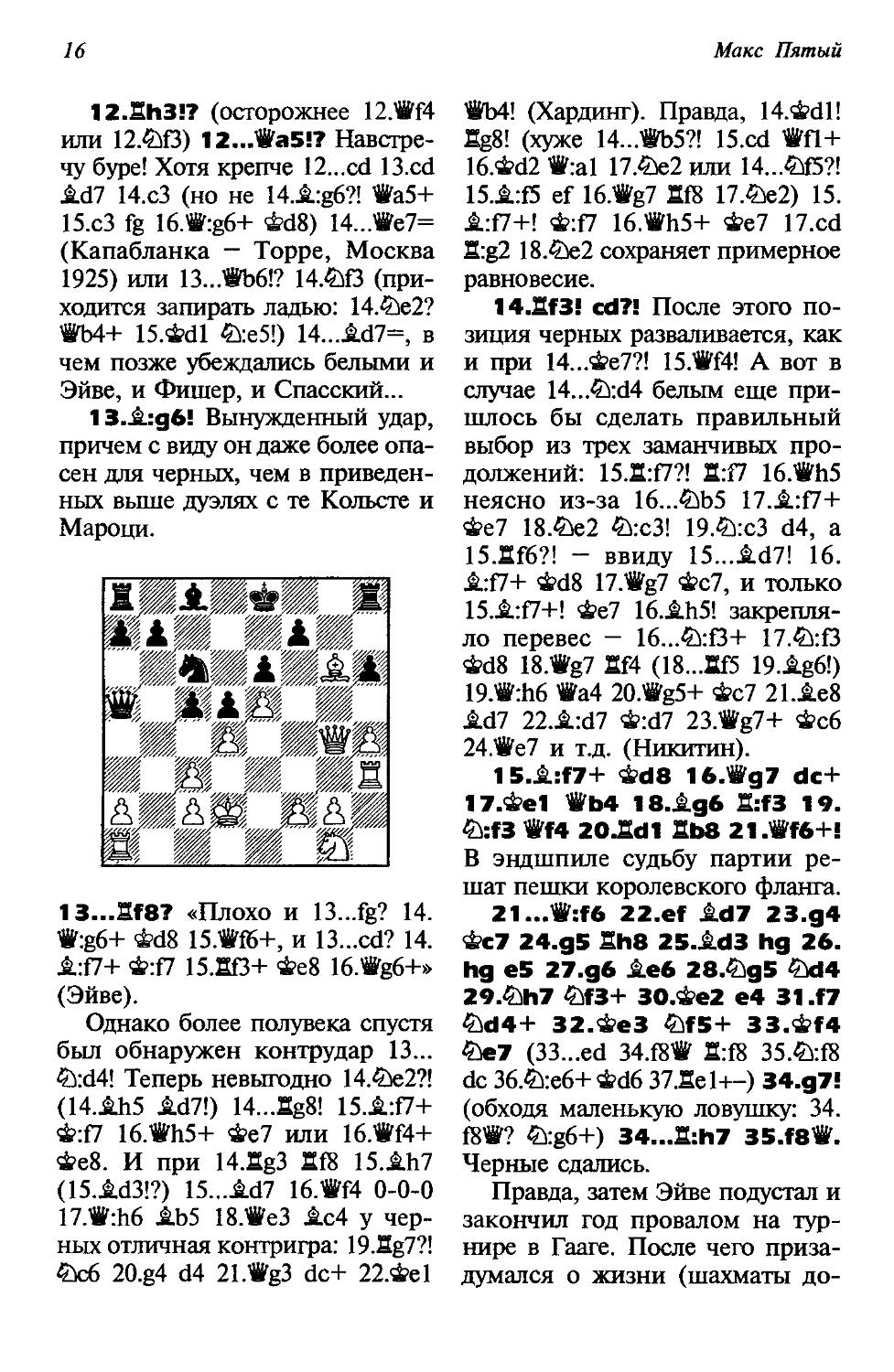

12.5113!? (осторожнее 12.Ш4 или 12.&13) 12...Wa5!? Навстречу буре! Хотя крепче 12...cd 13.cd £d7 14.сЗ (но не 14.£:g6?! Wa5+ 15.c3 fg 16.W:g6+ Ф68) 14„>e7= (Капабланка — Торре, Москва 1925) или 13...Wb6!? 14.&13 (приходится запирать ладью: 14.<йе2? «Ь4+ 15.Ф61 2>:е5!) 14...£d7=, в чем позже убеждались белыми и Эйве, и Фишер, и Спасский...

1З.&дб! Вынужденный удар, причем с виду он даже более опасен для черных, чем в приведенных выше дуэлях с те Кольсте и Мароци.

13...5f8? «Плохо и 13...fg? 14. W:g6+ Ф68 15.W16+, и 13...cd? 14. JL17+ Ф:17 15.513+ Фе8 16.Wg6+» (Эйве).

Однако более полувека спустя был обнаружен контрудар 13... ?Ы4! Теперь невыгодно 14.^е2?! (14.М5 Ad7!) 14...5g8! 15.£:f7+ Ф:17 16>h5+ Фе7 или 16>f4+ Фе8. И при 14.5g3 518 15.^.h7 (15.£d3!?) 15...£d7 16.Wf4 0-0-0 17>:h6 £Ь5 18>еЗ £c4 у черных отличная контригра: 19.5g7?! 2с6 2O.g4 d4 21.Wg3 dc+ 22.Фе1

Wb4! (Хардинг). Правда, 14.Ф61! Sg8! (хуже 14...Wb5?! 15.cd Ш1+ 16.Ф62 W:al 17.£>e2 или 14...^f5?! 15JL15 ef 16.Wg7 518 17.®e2) 15. £:f7+! Ф:17 16.Wh5+ Фе7 17.cd 5:g2 18.^e2 сохраняет примерное равновесие.

14.5f3! cd?! После этого позиция черных разваливается, как и при 14...Фе7?! 15.Wf4! А вот в случае 14...£i:d4 белым еще пришлось бы сделать правильный выбор из трех заманчивых продолжений: 15.5:17?! 5:17 16.WH5 неясно из-за 16...£Л>5 17.jL:f7+ Фе7 18.2>е2 2>:сЗ! 19.2>:сЗ d4, а 15.5f6?! - ввиду 15...i.d7! 16. .£:f7+ Фб8 17.Wg7 Фс7, и только 15JL:f7+! Фе7 16.jLh5! закрепляло перевес — 16...^:13+ 17.£>:f3 Ф68 18.Wg7 514 (18...515 19.£g6!) 19.W:h6 Wa4 20>g5+ Фс7 21.£e8 Ad7 22.£:d7 Ф:б7 23>g7+ Феб 24.We7 и т.д. (Никитин).

15.£:f7+ Фав 16.Wq7 dc+ 17.Фе1 Wb4 18.£g6 5:f3 19. £>:f3 Wf4 20.5d1 Sb8 21.Wf6+! В эндшпиле судьбу партии решат пешки королевского фланга.

21 ...W:f6 22.ef £d7 23.g4 Фс7 24.g5 Sh8 25.£d3 hg 26. tig e5 27.g6 ^.еб 28.£>g5 <^d4 29.^h7 £if3+ ЗО.Фе2 e4 31.f7 £>d4+ 32.ФеЗ £>f5+ ЗЗ.ФГ4 2e7 (33...ed 34.18W 5:18 35.2>:18 de 36.^>:e6+ Фd6 37.5el+-) 34.g7! (обходя маленькую ловушку: 34. 18»? ^>:g6+) 34...S:h7 35.Г8Й. Черные сдались.

Правда, затем Эйве подустал и закончил год провалом на турнире в Гааге. После чего призадумался о жизни (шахматы до

Становление

17

ходов не приносили), переключился на математику и вскоре, сдав экзамены, получил диплом преподавателя высшей школы и поступил в докторантуру.

Тем не менее в этот период он выступил, хотя и без успеха, в ряде гроссмейстерских турниров: дележ 9—11-го мест в Пьештя-ни-1922 (1. Боголюбов; 2—3. Алехин и Шпильман), 11-е место в Лондоне-1922 (1. Капабланка; 2. Алехин), дележ 5—6-го мест в Остраве Моравской-1923 (1. Ласкер; 2. Рети). Некоторым утешением для голландца послужили приобретенный опыт, 1-й приз в Гастингсе-1923/24 и вторая победа в чемпионате страны.

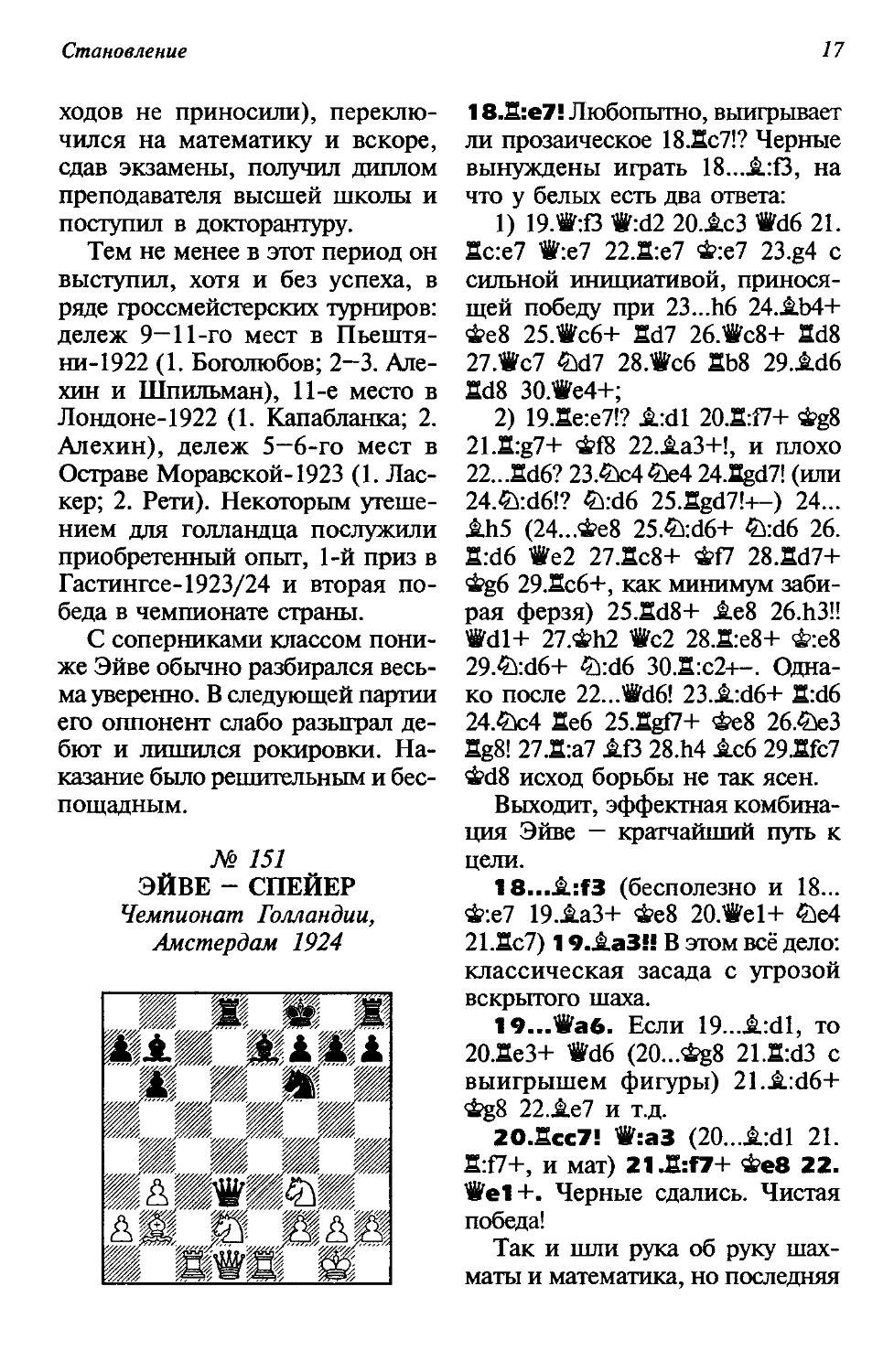

С соперниками классом пониже Эйве обычно разбирался весьма уверенно. В следующей партии его оппонент слабо разыграл дебют и лишился рокировки. Наказание было решительным и беспощадным.

№ 151 ЭЙВЕ - СПЕЙЕР Чемпионат Голландии, Амстердам 1924

18.S:e7! Любопытно, выигрывает ли прозаическое 18.Sc7!? Черные вынуждены играть 18..JL:f3, на что у белых есть два ответа:

1) 19.W:f3 W:d2 2О.£сЗ Wd6 21. Sc:e7 W:e7 22.S:e7 Ф:е7 23.g4 c сильной инициативой, приносящей победу при 23...h6 24.ЛЬ4+ Фе8 25.Wc6+ Sd7 26.Wc8+ Sd8 27.Wc7 <£>d7 28.Wc6 Sb8 29.£d6 Sd8 3O.We4+;

2) 19.Se:e7!? £:dl 20.2:17+ &g8 21.S:g7+ Ф18 22.jLa3+!, и плохо 22...Sd6? 23.4hc4 4be4 24.Hgd7! (или 24.2>:d6!? 2>:d6 25.Sgd7!+-) 24... £h5 (24...*e8 25.2>:d6+ 2>:d6 26. S:d6 We2 27.Sc8+ *f7 28.Sd7+ &g6 29.Sc6+, как минимум забирая ферзя) 25.Sd8+ JLe8 26.h31! Wdl+ 27.*h2 Wc2 28.S:e8+ Ф:е8 29.^:d6+ £):d6 3O.S:c2+-. Однако после 22...Wd6! 23.jL:d6+ S:d6 24.£c4 Se6 25.Sgf7+ Фе8 26.&e3 Sg8! 27.S:a7 £13 28.h4 £c6 29.2fc7 Фб8 исход борьбы не так ясен.

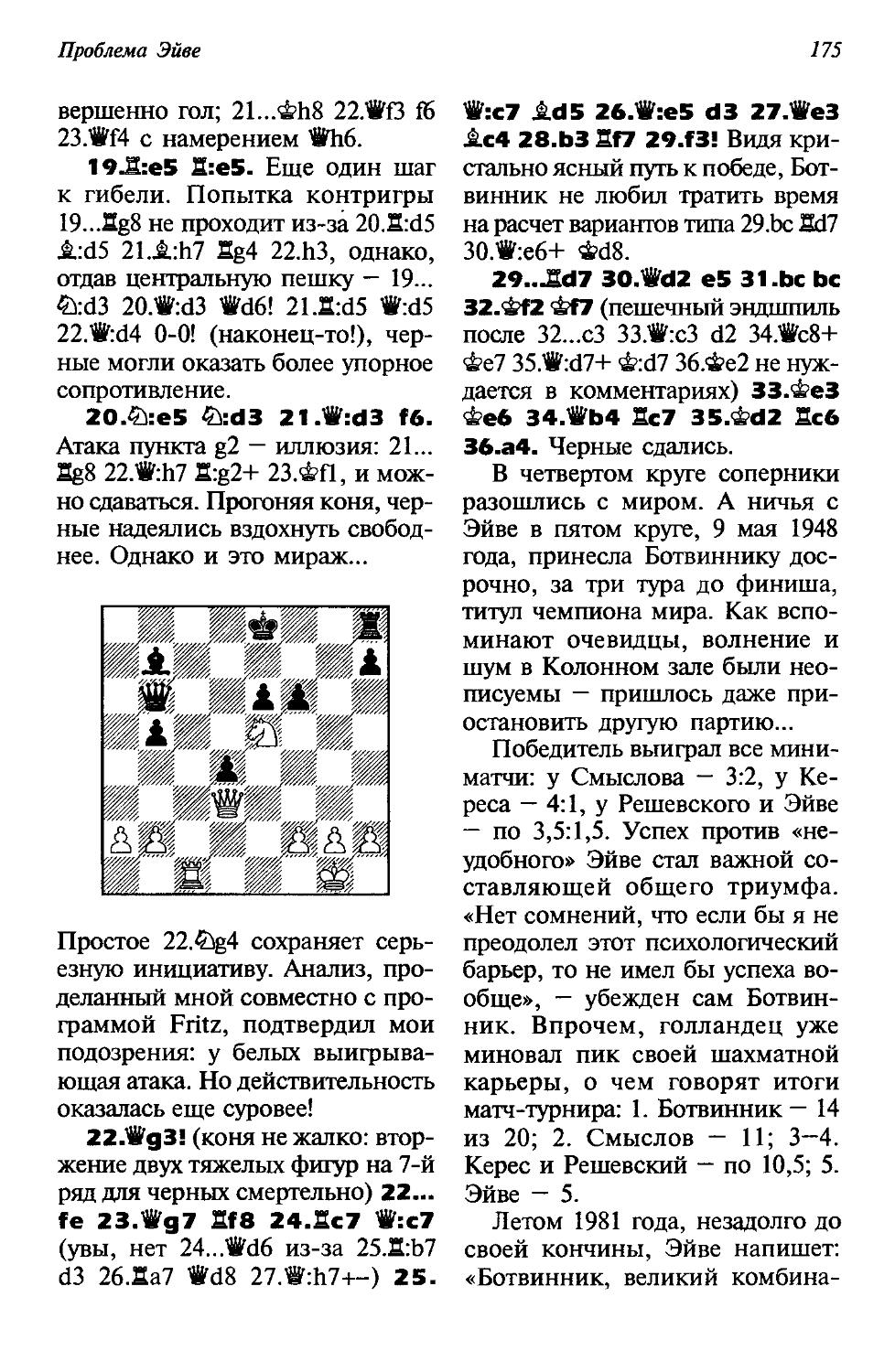

Выходит, эффектная комбинация Эйве — кратчайший путь к цели.

18...^,:f3 (бесполезно и 18... Ф:е7 19.£аЗ+ Фе8 2O.Wel+ 2>е4 21.Sc7) 19.ЛаЗ!! В этом всё дело: классическая засада с угрозой вскрытого шаха.

19...Wa6. Если 19..JL:dl, то 2O.Se3+ Wd6 (20...&g8 21.S:d3 с выигрышем фигуры) 21.JL:d6+ &g8 22.jLe7 и т.д.

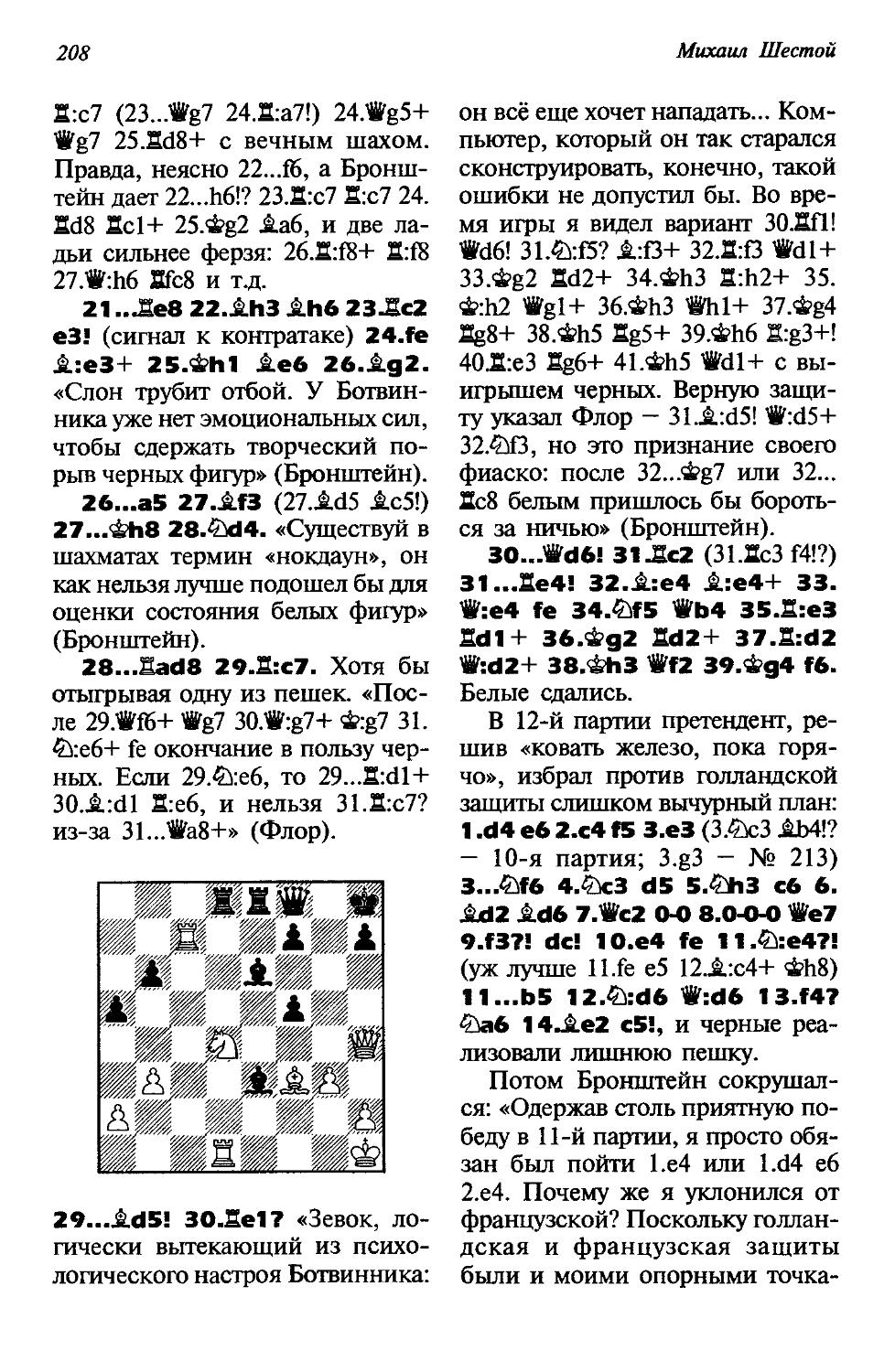

2O.Scc7! W:a3 (2O...£:dl 21. S:f7+, и мат) 21 Л:17+ Фе8 22. Wei +. Черные сдались. Чистая победа!

Так и шли рука об руку шахматы и математика, но последняя

18

Макс Пятый

явно брала верх, поскольку молодой маэстро, готовясь стать доктором наук, пропустил силь

нейшие турниры той поры: Баден-Баден (1925), Москва (1925), Земмеринг (1926)...

ИЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ - В ПРЕТЕНДЕНТЫ

В 1926 году Эйве защитил докторскую диссертацию, женился и... вспомнил о шахматах. Амстердамский клуб, за который он выступал, решил устроить для своего лидера матч из 10 партий с одним из ведущих гроссмейстеров мира. Велись переговоры и с Ласкером, и с Боголюбовым, а согласие дал Алехин, который тогда готовился к битве с Капабланкой.

Этот по сути тренировочный матч с Алехиным (Голландия 1926/27) стал переломным в шахматной карьере Эйве. Перед стартом он заявил, что поражение от «великого соперника» со счетом 2,5:7,5 счел бы нормальным для себя итогом. Ему казалось просто невозможным, что Алехин может оставить его ошибку без последствий и даже сам способен делать нелучшие ходы. Разумеется, русский гроссмейстер сразу же захватил лидерство — 2,5:0,5.

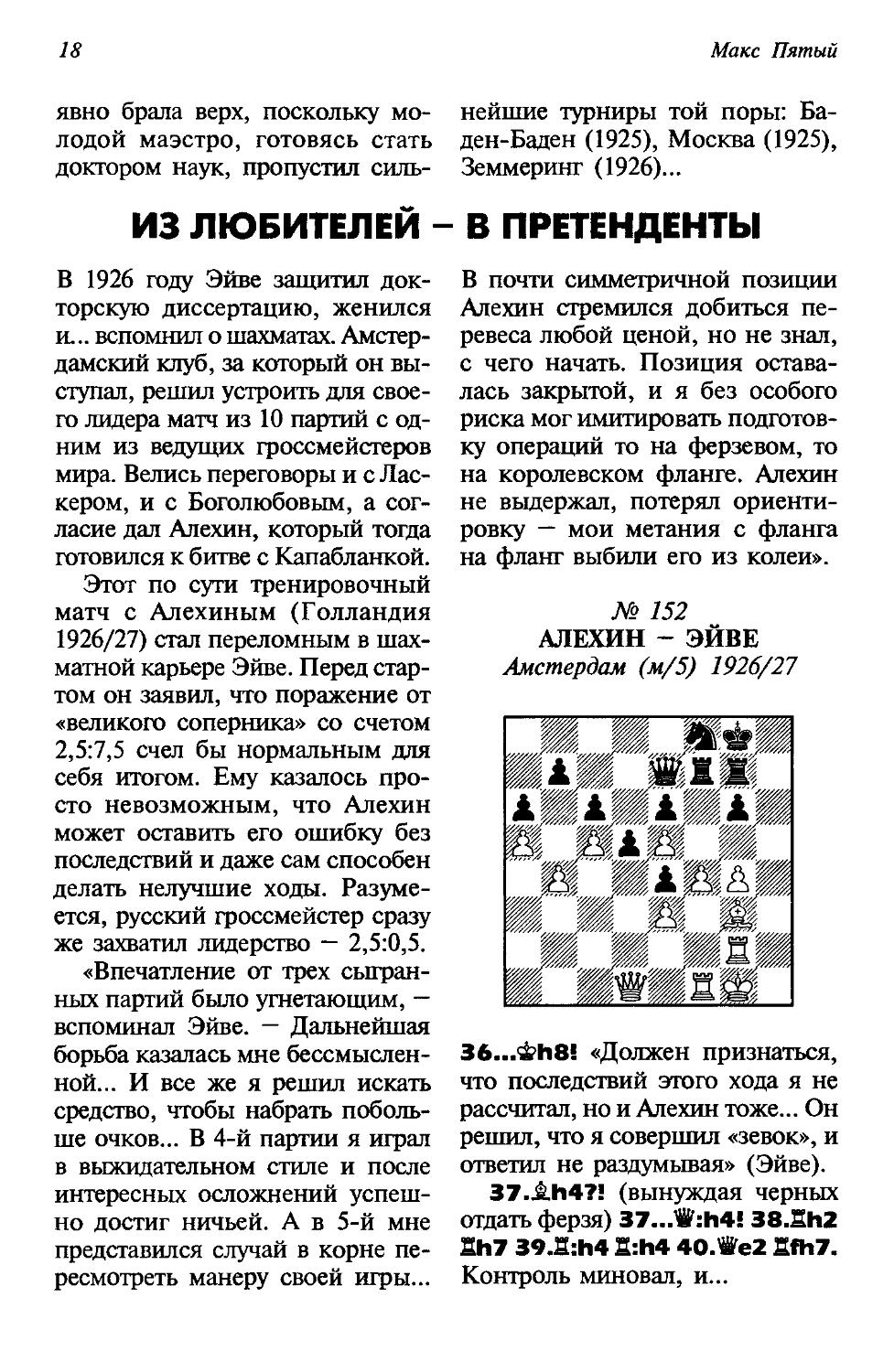

«Впечатление от трех сыгранных партий было угнетающим, — вспоминал Эйве. — Дальнейшая борьба казалась мне бессмысленной... И все же я решил искать средство, чтобы набрать побольше очков... В 4-й партии я играл в выжидательном стиле и после интересных осложнений успешно достиг ничьей. А в 5-й мне представился случай в корне пересмотреть манеру своей игры...

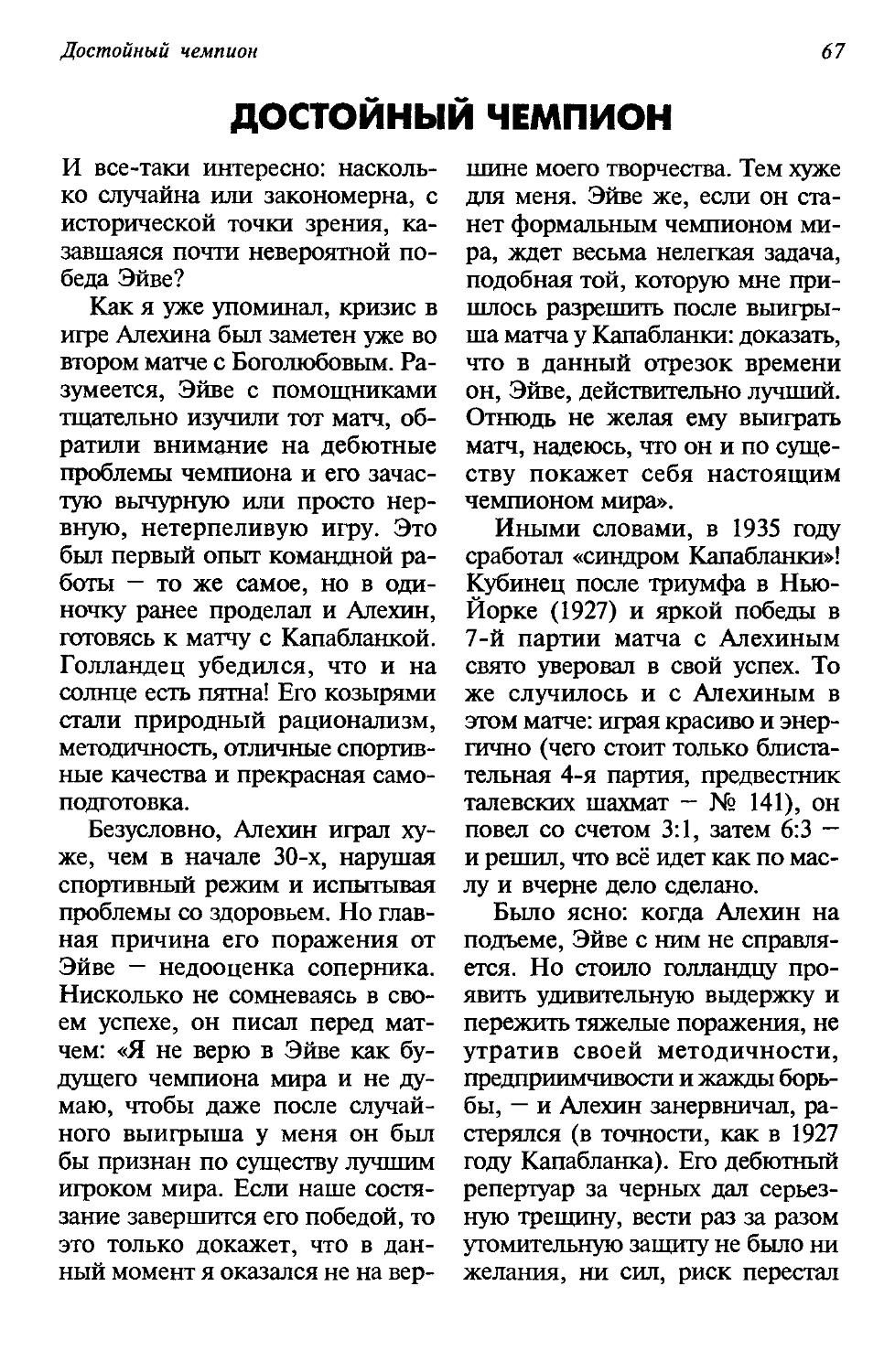

В почти симметричной позиции Алехин стремился добиться перевеса любой ценой, но не знал, с чего начать. Позиция оставалась закрытой, и я без особого риска мог имитировать подготовку операций то на ферзевом, то на королевском фланге. Алехин не выдержал, потерял ориентировку — мои метания с фланга на фланг выбили его из колеи».

№ 152

АЛЕХИН - ЭЙВЕ

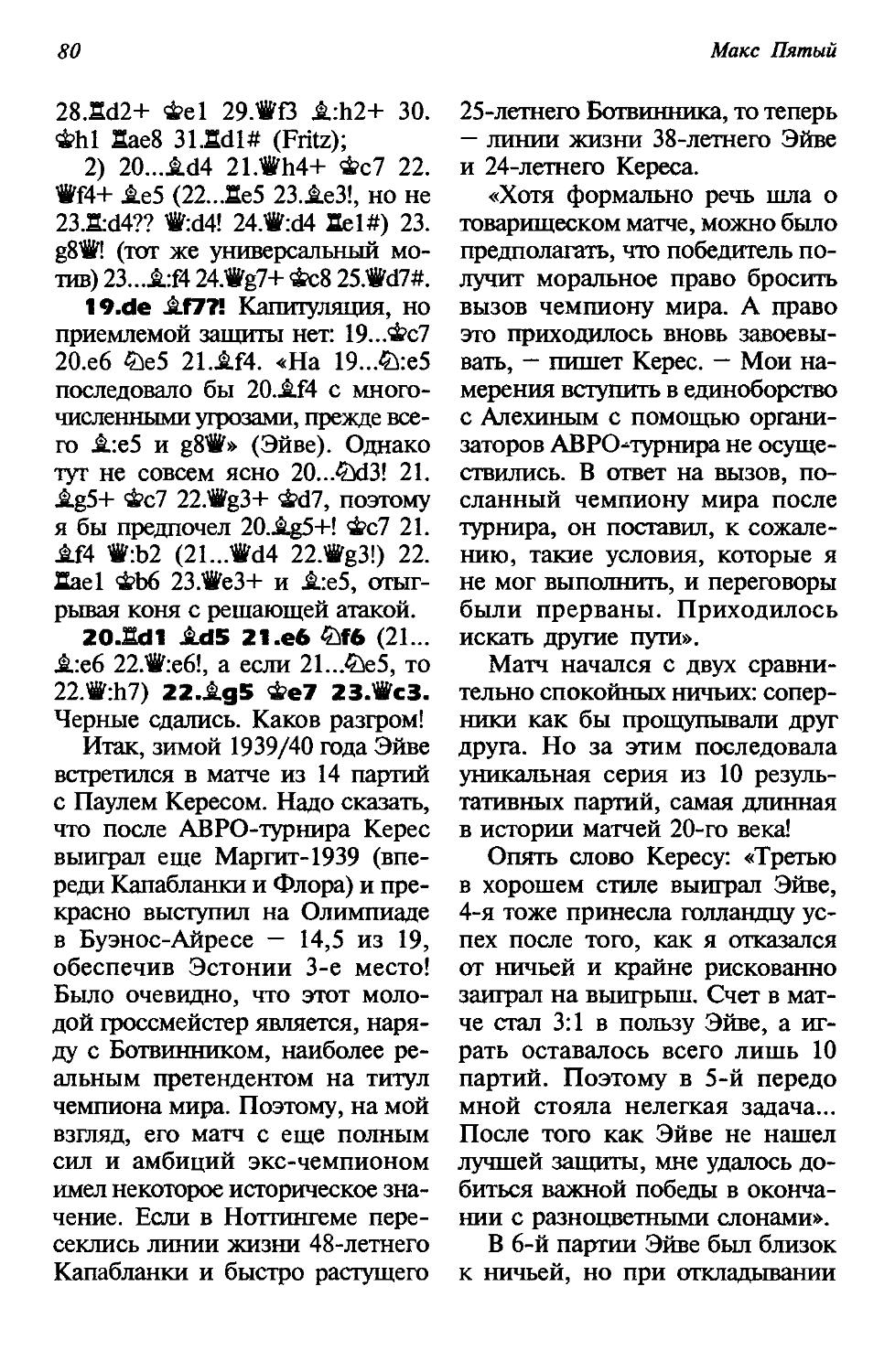

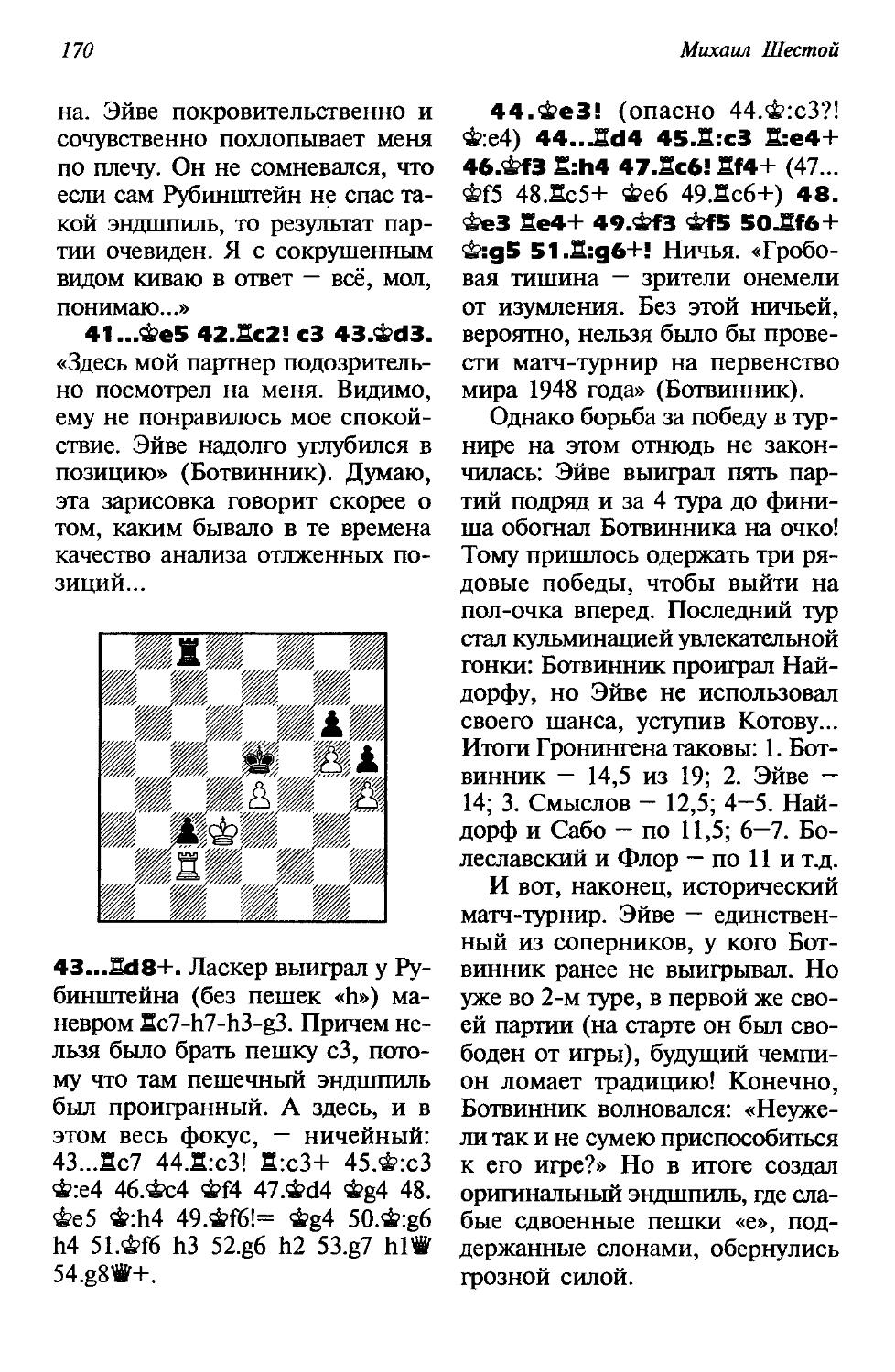

Амстердам (м/5) 1926/27

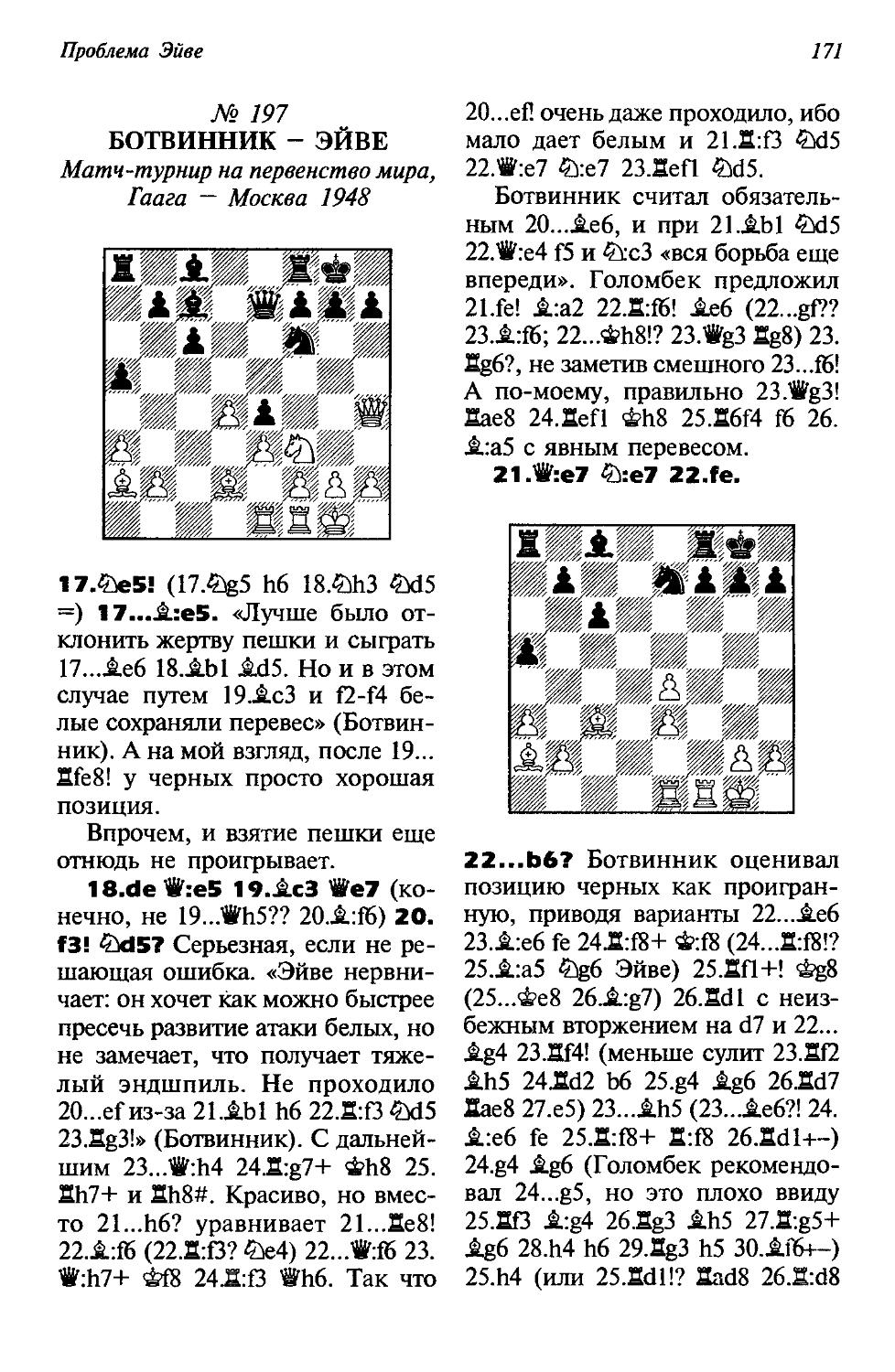

36...ФИ8! «Должен признаться, что последствий этого хода я не рассчитал, но и Алехин тоже... Он решил, что я совершил «зевок», и ответил не раздумывая» (Эйве).

37.£h4?! (вынуждая черных отдать ферзя) 37...W:h4! 38.Sh2 Sh7 39.5:h4 S:h4 4O.We2 Sfh7. Контроль миновал, и...

Из любителей — в претенденты

19

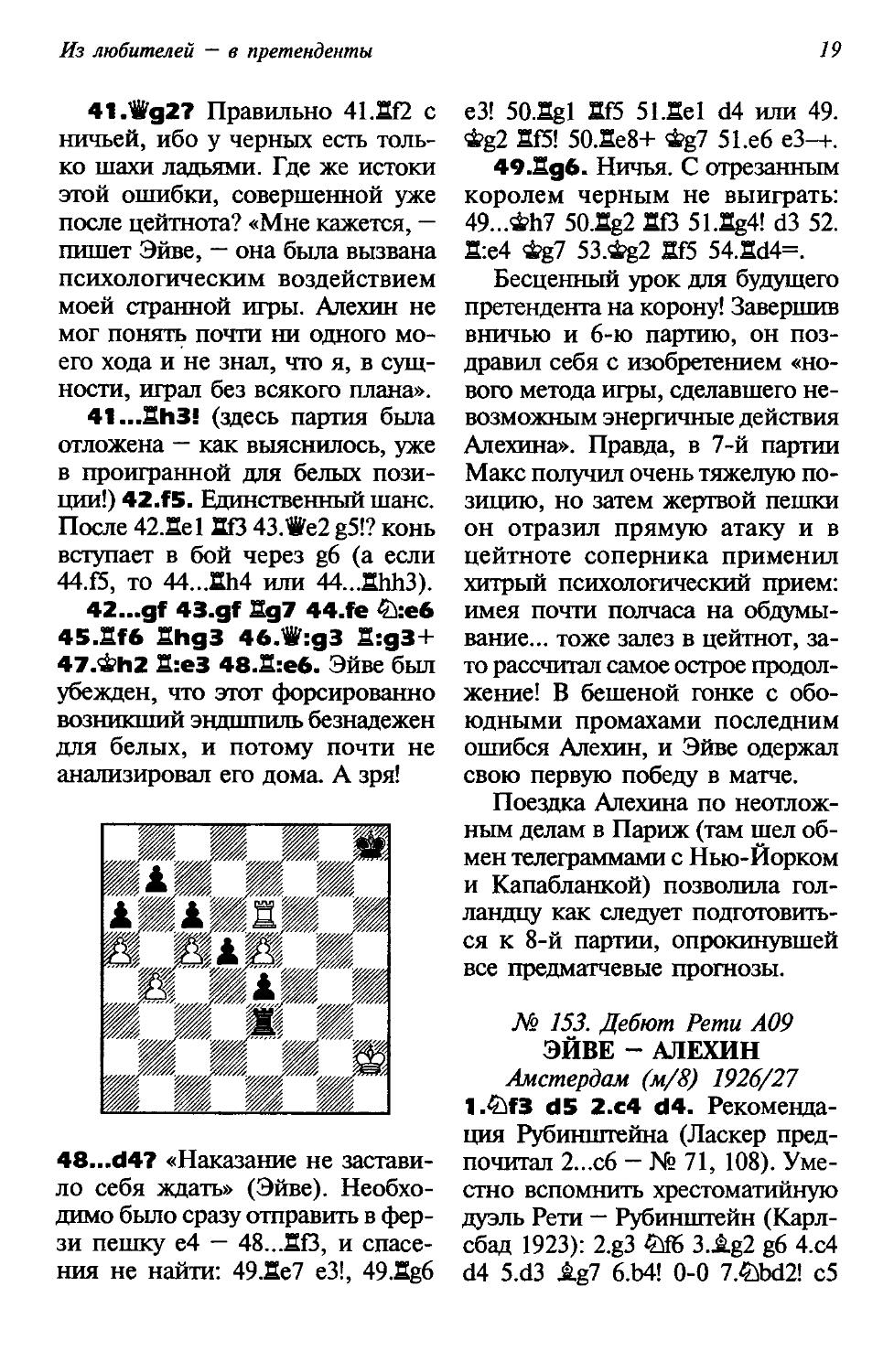

41.Wg2? Правильно 41.5(2 с ничьей, ибо у черных есть только шахи ладьями. Где же истоки этой ошибки, совершенной уже после цейтнота? «Мне кажется, — пишет Эйве, — она была вызвана психологическим воздействием моей странной игры. Алехин не мог понять почти ни одного моего хода и не знал, что я, в сущности, играл без всякого плана».

41...5113! (здесь партия была отложена — как выяснилось, уже в проигранной для белых позиции!) 42.f5. Единственный шанс. После 42.Ле! 5(3 43.We2 g5!? конь вступает в бой через g6 (а если 44.(5, то 44...Щ14 или 44...5Ы13).

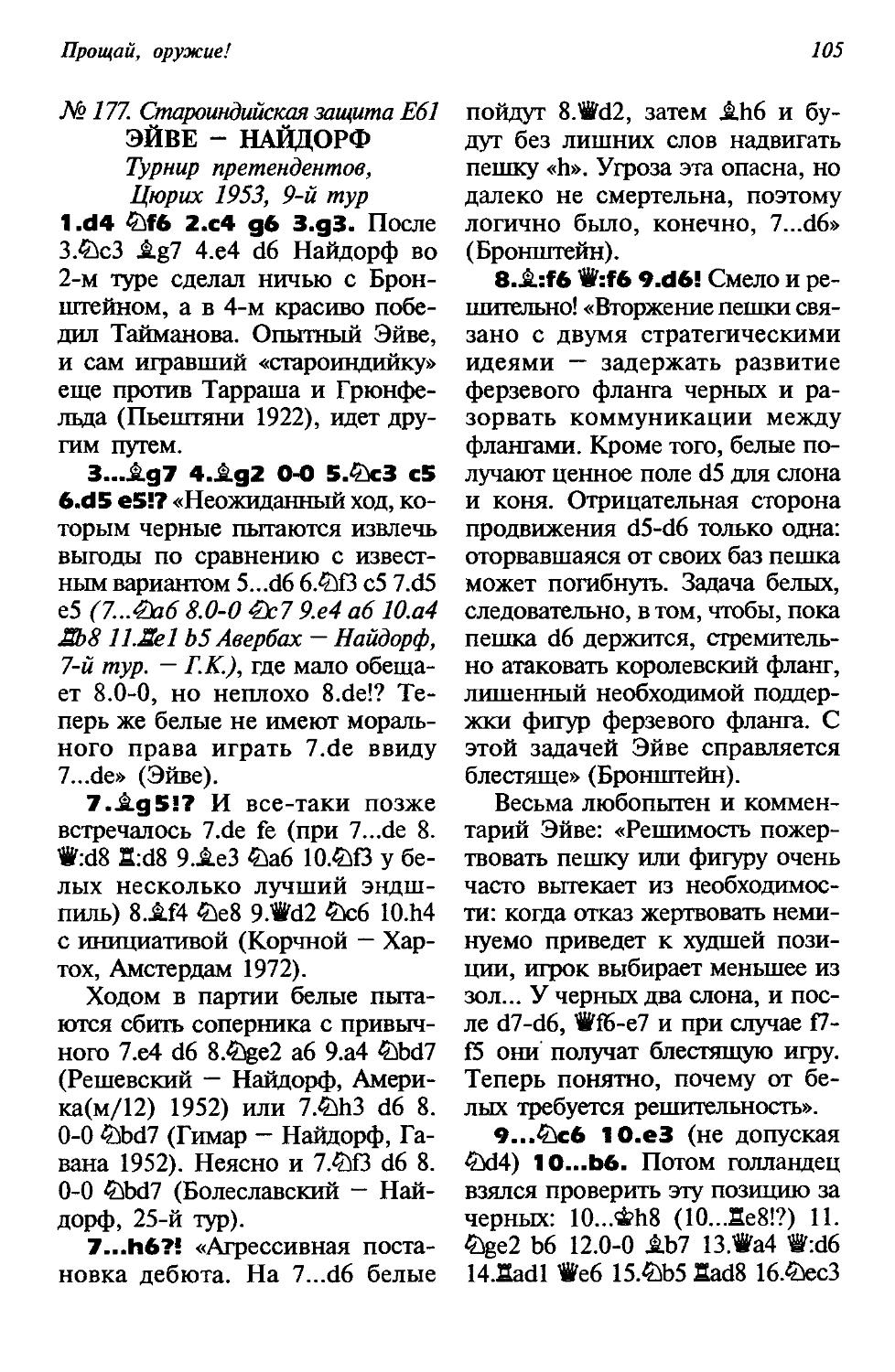

42...gf 43.gf 5g7 44.fe £>:e6 45.5f6 Shg3 46.W:g3 5:g3+ 47.Ф112 5:еЗ 48.5:е6. Эйве был убежден, что этот форсированно возникший эндшпиль безнадежен для белых, и потому почти не анализировал его дома. А зря!

48...d4? «Наказание не заставило себя ждать» (Эйве). Необходимо было сразу отправить в ферзи пешку е4 — 48...5(3, и спасения не найти: 49.5е7 еЗ!, 49.5g6

еЗ! 50.5gl 5(5 51.5el d4 или 49. Фё2 5(5! 50.5е8+ &g7 51.е6 еЗ-+.

49.5д6. Ничья. С отрезанным королем черным не выиграть: 49...ФЬ7 50.5g2 5(3 51.5g4! d3 52. 5:е4 &g7 53.&g2 5(5 54.5d4=.

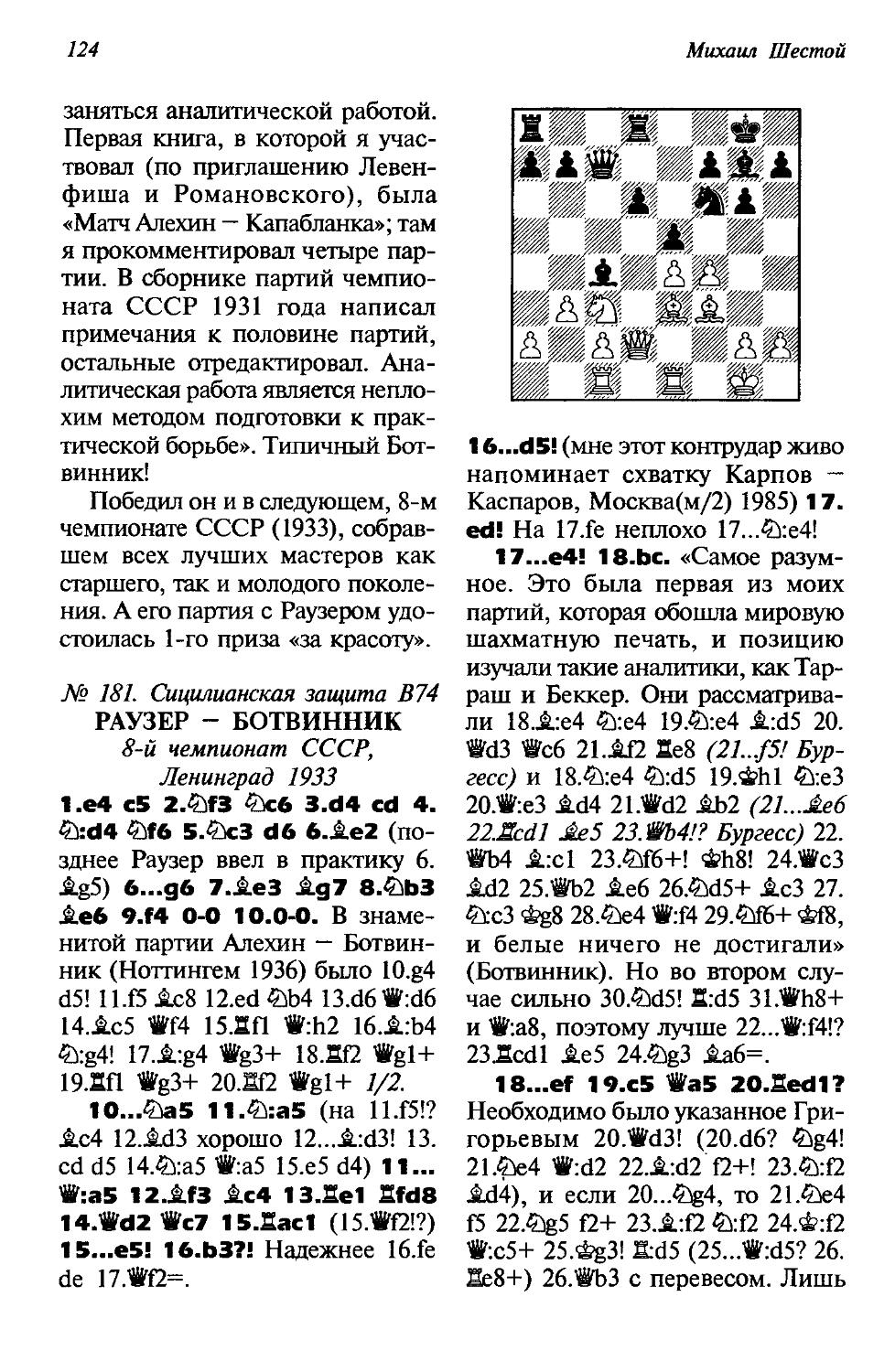

Бесценный урок для будущего претендента на корону! Завершив вничью и 6-ю партию, он поздравил себя с изобретением «нового метода игры, сделавшего невозможным энергичные действия Алехина». Правда, в 7-й партии Макс получил очень тяжелую позицию, но затем жертвой пешки он отразил прямую атаку и в цейтноте соперника применил хитрый психологический прием: имея почти полчаса на обдумывание... тоже залез в цейтнот, зато рассчитал самое острое продолжение! В бешеной гонке с обоюдными промахами последним ошибся Алехин, и Эйве одержал свою первую победу в матче.

Поездка Алехина по неотложным делам в Париж (там шел обмен телеграммами с Нью-Йорком и Капабланкой) позволила голландцу как следует подготовиться к 8-й партии, опрокинувшей все предматчевые прогнозы.

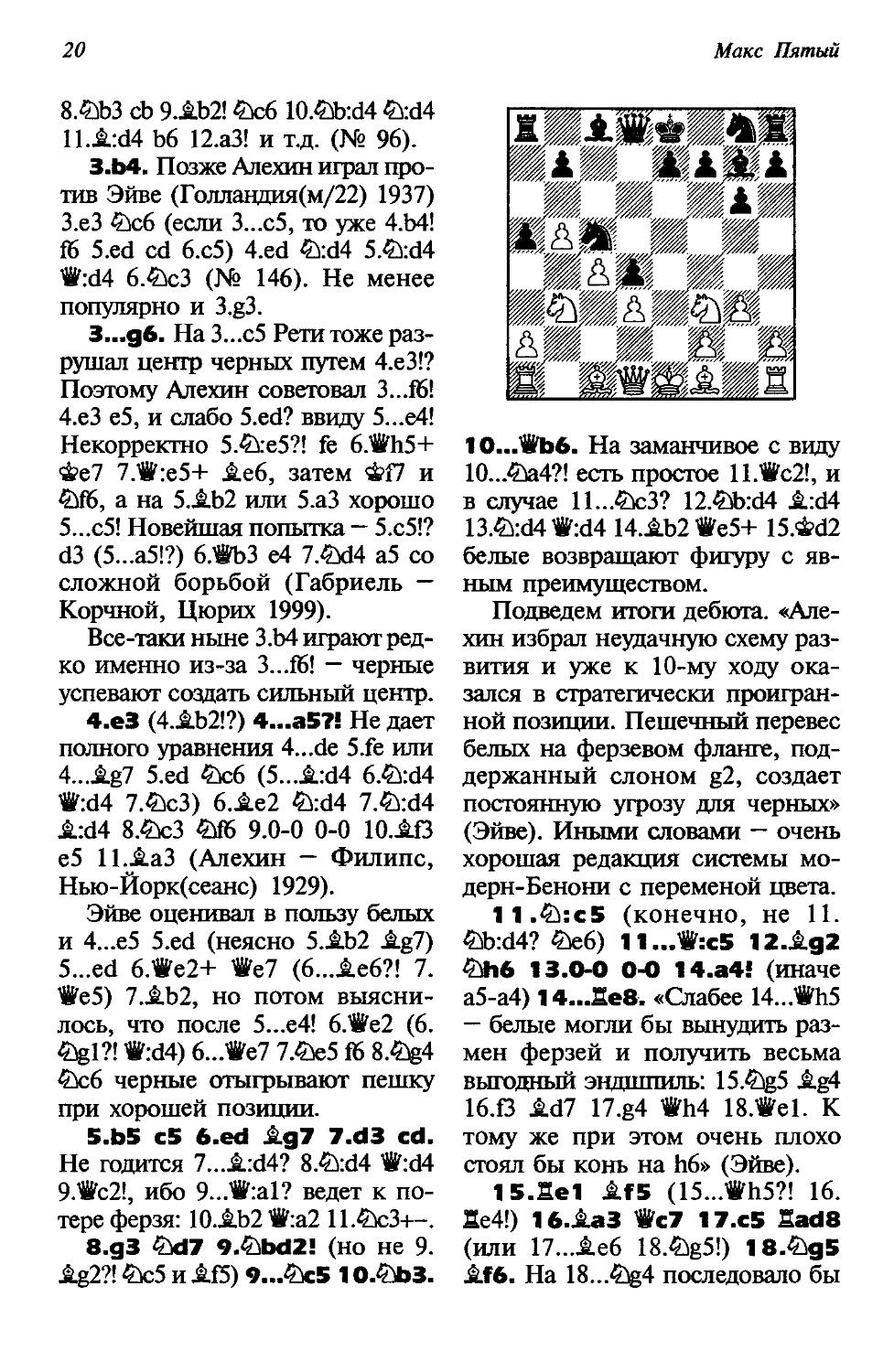

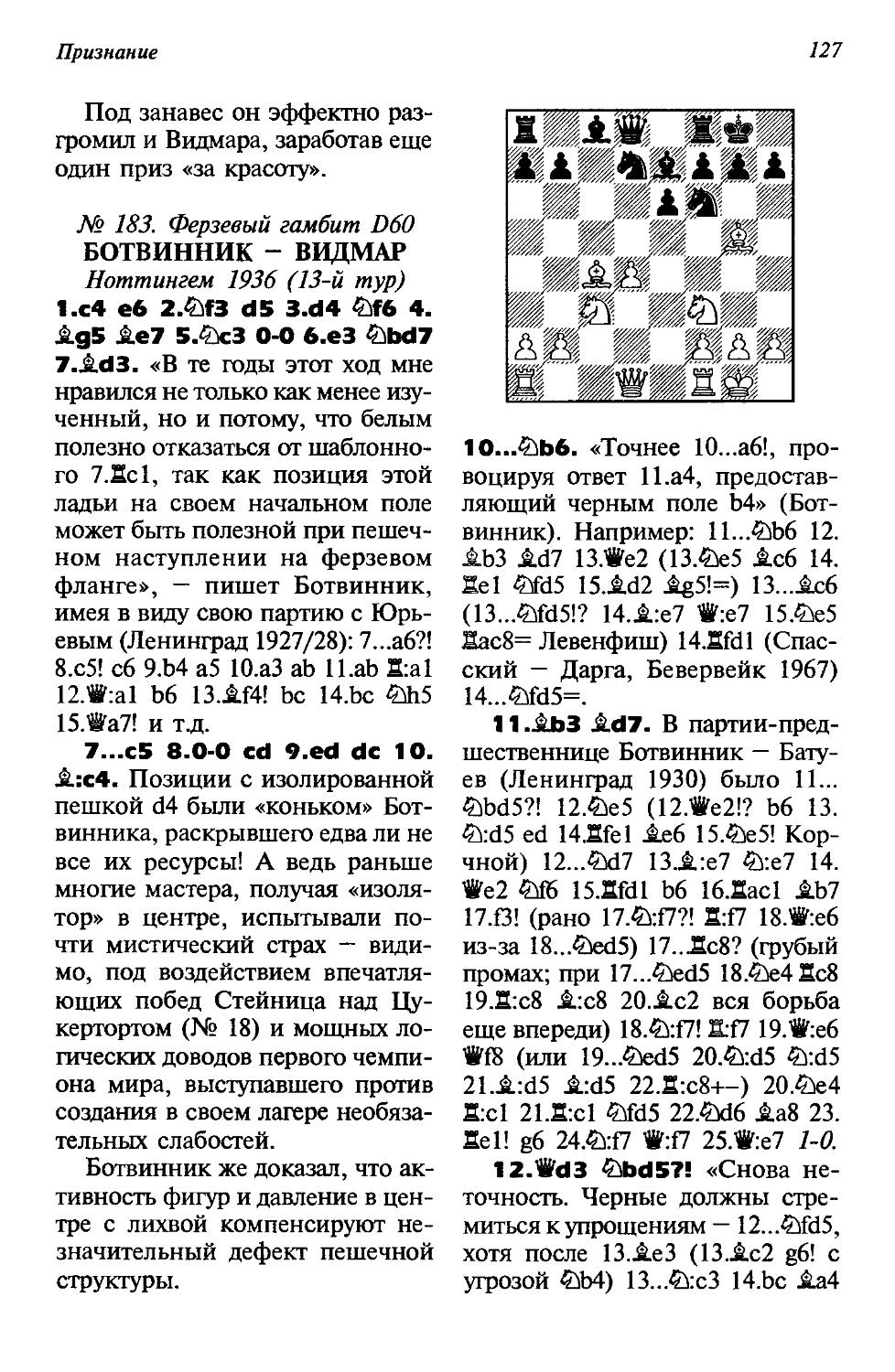

№ 153. Дебют Рети А09 ЭЙВЕ - АЛЕХИН

Амстердам (м/8) 1926/27 1.£>f3 d5 2.с4 d4. Рекомендация Рубинштейна (Ласкер предпочитал 2...с6 — № 71, 108). Уместно вспомнить хрестоматийную дуэль Рети — Рубинштейн (Карлсбад 1923): 2.g3 3.JLg2 g6 4.c4 d4 5.d3 £g7 6.b4! 0-0 7.^bd2! c5

20

Макс Пятый

8.2ЬЗ cb 9.£Ь2! 2с6 10.2b:d4 2:d4 ll.£:d4 Ь6 12.аЗ! и т.д. (№ 96).

З.Ь4. Позже Алехин играл против Эйве (Голландия(м/22) 1937) З.еЗ 2с6 (если З...с5, то уже 4.Ь4! 16 5.ed cd 6.с5) 4.ed 2:d4 5.2:d4 W:d4 6.2c3 (№ 146). He менее популярно и 3.g3.

З...д6. На З...с5 Рети тоже разрушал центр черных путем 4.еЗ!? Поэтому Алехин советовал 3...16! 4.еЗ е5, и слабо 5.ed? ввиду 5...е4! Некорректно 5.2:е5?! fe 6.Wh5+ Фе7 7.W:e5+ £е6, затем Ф17 и 216, а на 5.£Ь2 или 5.аЗ хорошо 5...с5! Новейшая попытка — 5.с5!? d3 (5...а5!?) 6.Wb3 е4 7.2x14 а5 со сложной борьбой (Габриель — Корчной, Цюрих 1999).

Все-таки ныне З.Ь4 играют редко именно из-за 3...16! — черные успевают создать сильный центр.

4.еЗ (4.АЬ2!?) 4...а5?! Не дает полного уравнения 4...de 5.fe или 4...£g7 5.ed 2с6 (5...£:d4 6.2:d4 W:d4 7.2c3) 6,£e2 2:d4 7.2:d4 £:d4 8.2c3 216 9.0-0 0-0 10.£13 e5 П.£аЗ (Алехин — Филипс, Нью-Йорк(сеанс) 1929).

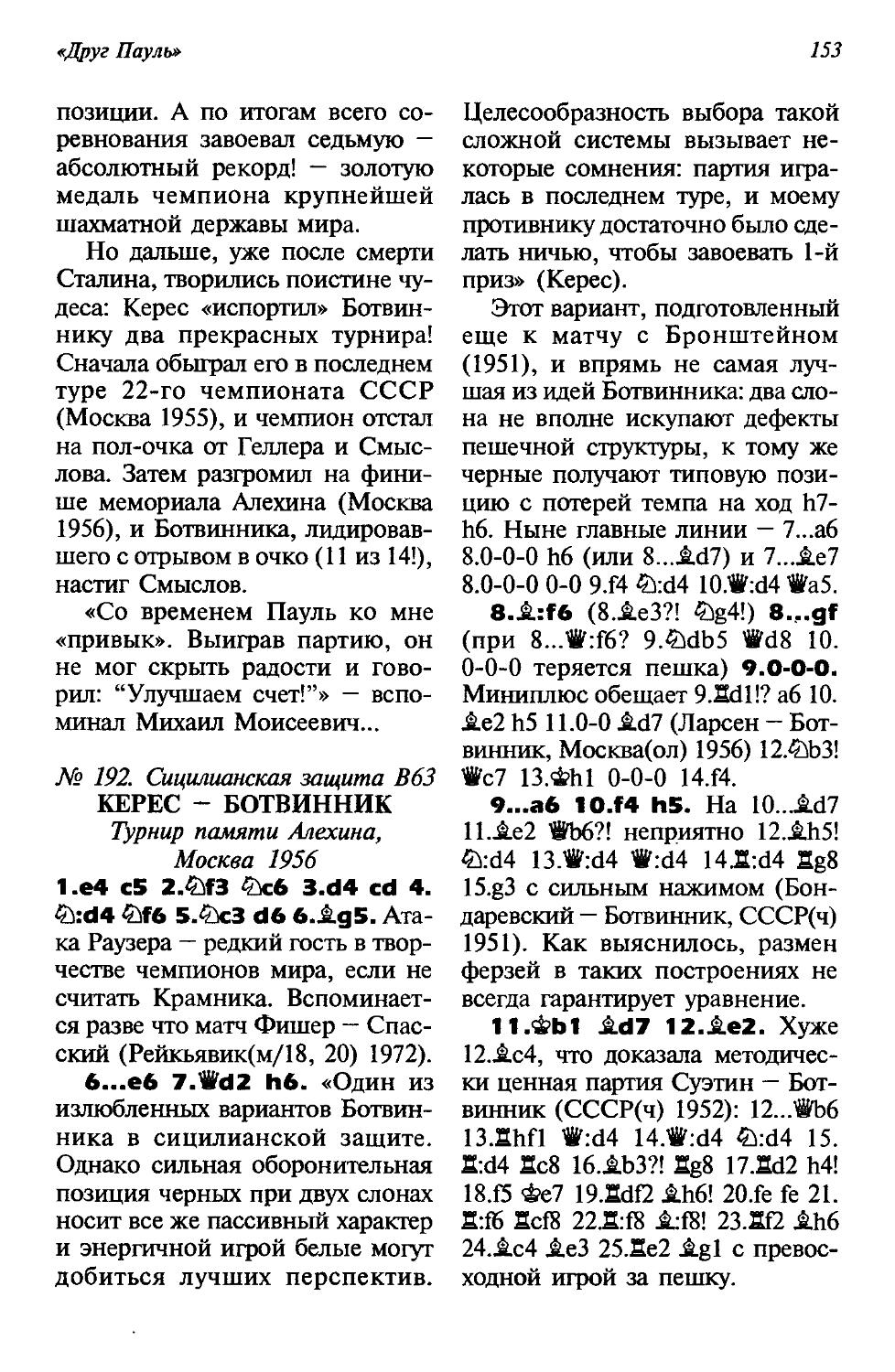

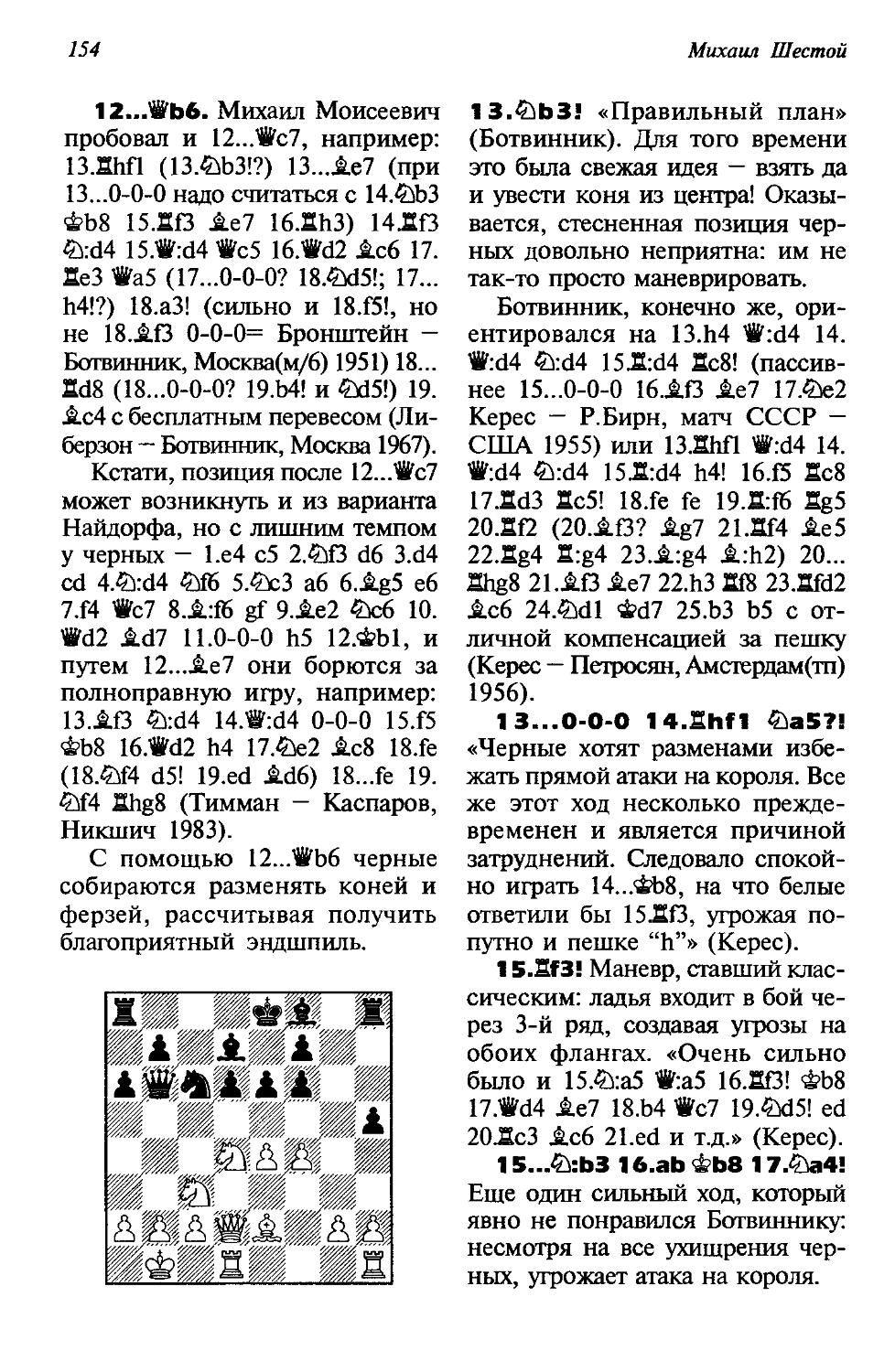

Эйве оценивал в пользу белых и 4...е5 5.ed (неясно 5.£b2 £g7) 5...ed 6.We2+ We7 (6...£е6?! 7. We5) 7.£b2, но потом выяснилось, что после 5...е4! 6.We2 (6. 2gl?! W:d4) 6...We7 7.2e516 8.2g4 2c6 черные отыгрывают пешку при хорошей позиции.

5.b5 с5 6.ed £д7 7.d3 cd. Не годится 7...£:d4? 8.2:d4 W:d4 9.Wc2!, ибо 9...W:al? ведет к потере ферзя: 1О.£Ь2 W:a2 11.2сЗ+-.

8.дЗ 2d7 9.2bd2! (но не 9. £g2?! 2с5 и £15) 9...2с5 10.2ЬЗ.

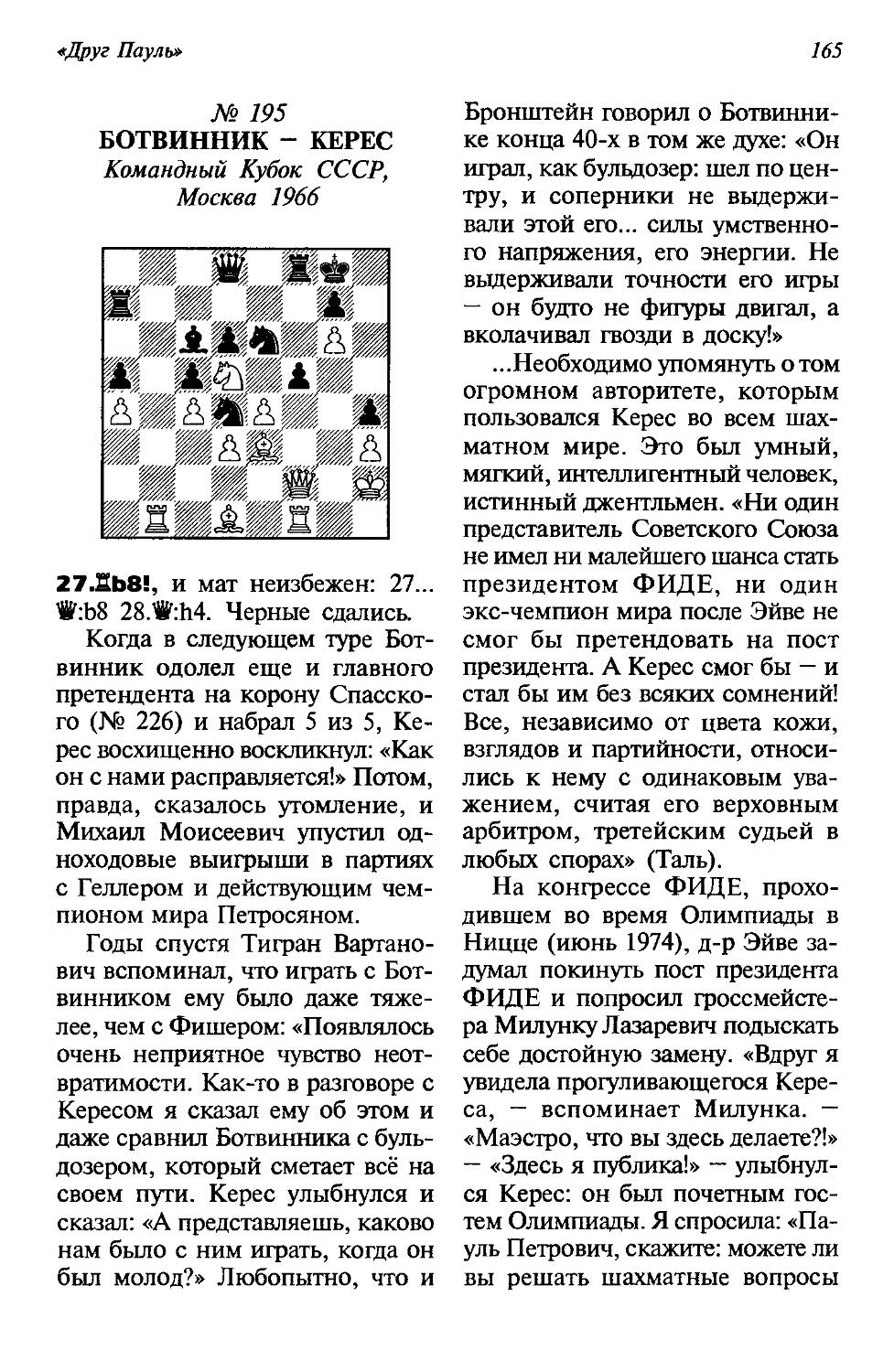

10...Wb6. На заманчивое с виду 1О...2а4?! есть простое ll.Wc2!, и в случае П...2сЗ? 12.2b:d4 £:d4 13.2:d4 W:d4 14.£b2We5+ 15.Ф62 белые возвращают фигуру с явным преимуществом.

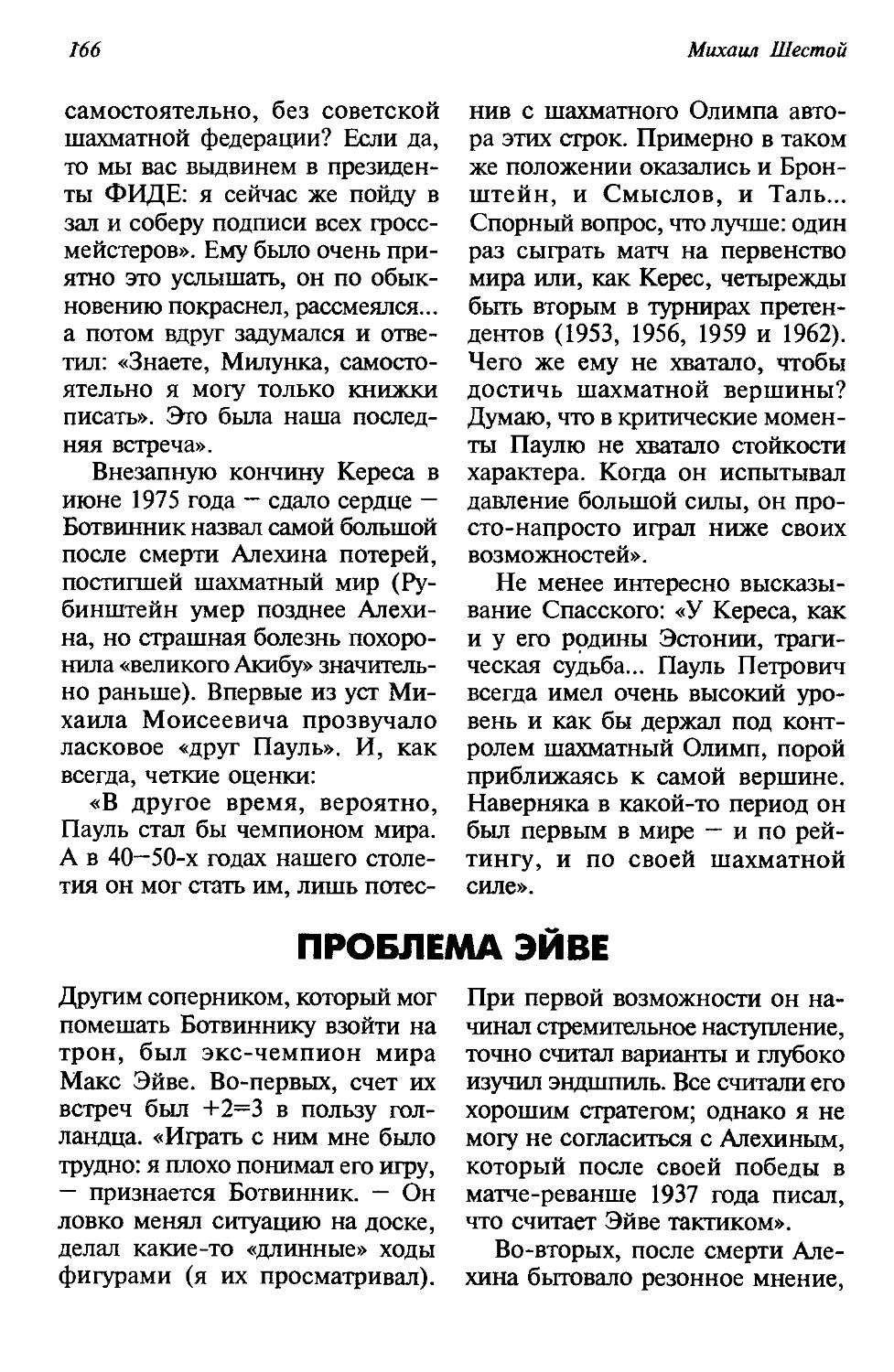

Подведем итоги дебюта. «Алехин избрал неудачную схему развития и уже к 10-му ходу оказался в стратегически проигранной позиции. Пешечный перевес белых на ферзевом фланге, поддержанный слоном g2, создает постоянную угрозу для черных» (Эйве). Иными словами — очень хорошая редакция системы мо-дерн-Бенони с переменой цвета.

11.2:с5 (конечно, не 11. 2b:d4? 2е6) 11...Й:с5 12.£д2 2h6 13.0-0 0-0 14.а4! (иначе а5-а4) 14...Se8. «Слабее 14...Wh5 — белые могли бы вынудить размен ферзей и получить весьма выгодный эндшпиль: 15.2g5 £g4 16.13 £d7 17.g4 Wh4 18>el. К тому же при этом очень плохо стоял бы конь на Ь6» (Эйве).

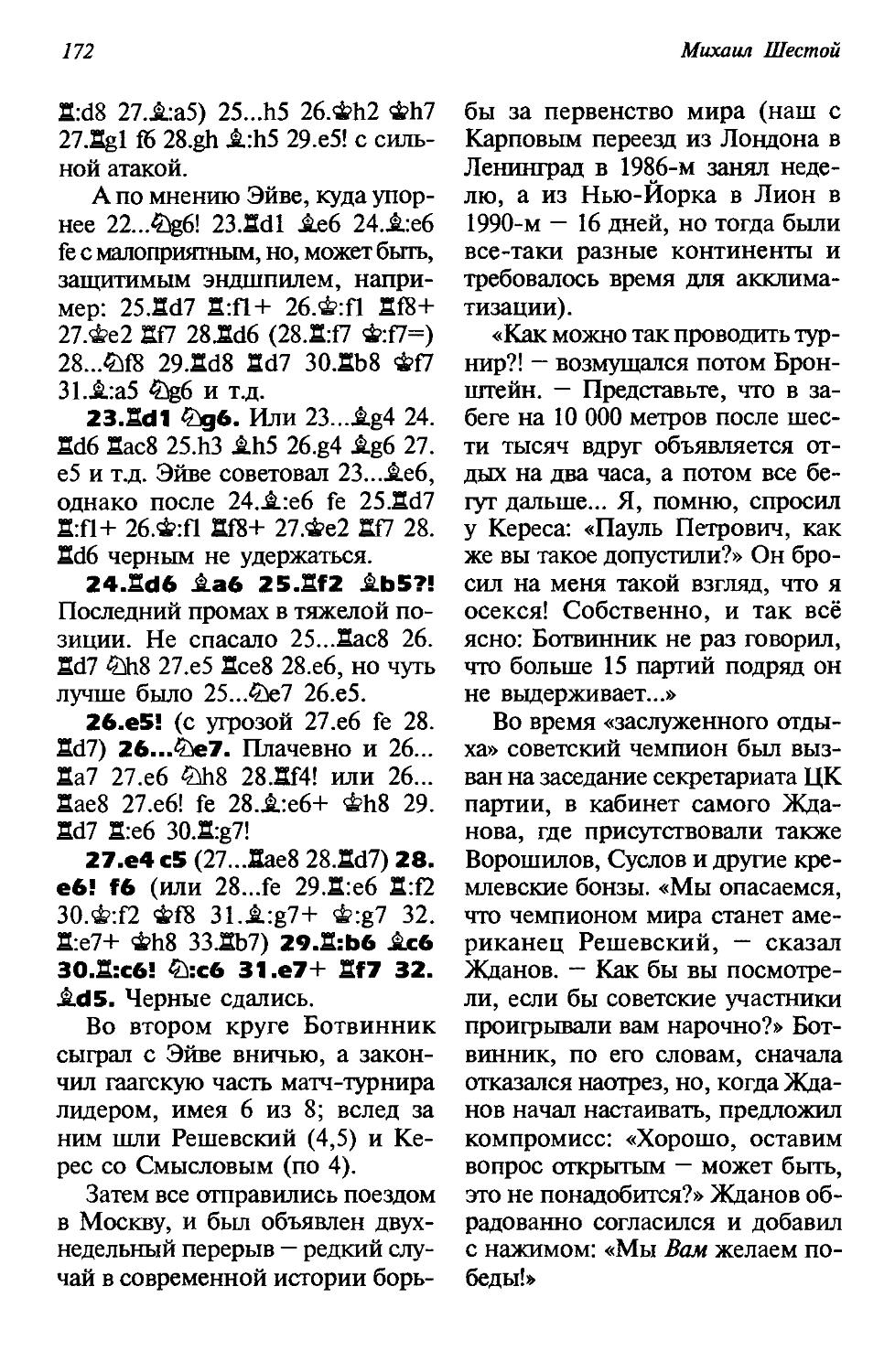

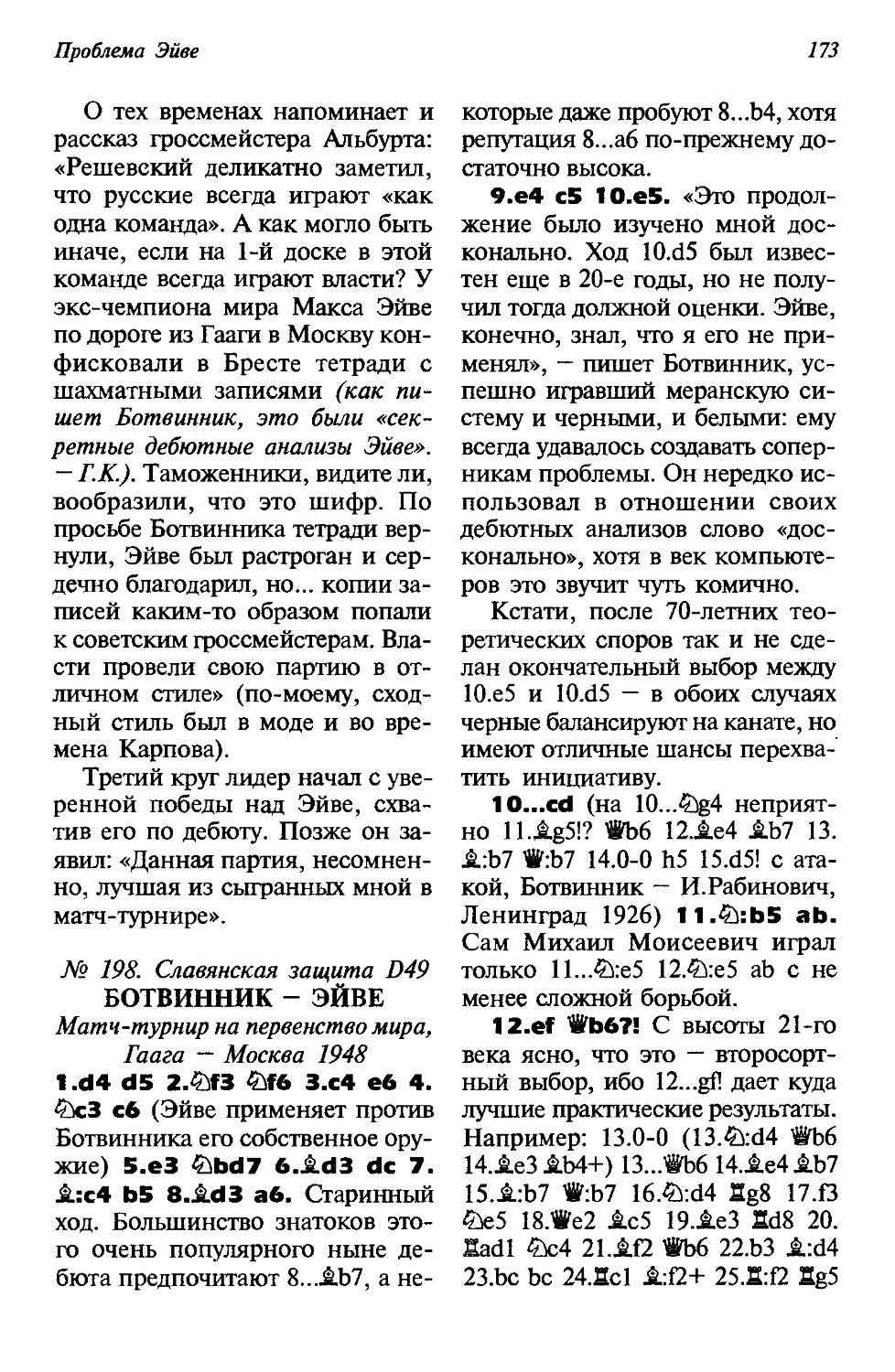

15.5е1 £f5 (15...Wh5?! 16. Se4!) 16.£аЗ Wc7 17.С5 Sad8 (или 17...£e6 18.2g5!) 18.2g5 £f6. Ha 18...2g4 последовало бы

Из любителей — в претенденты

21

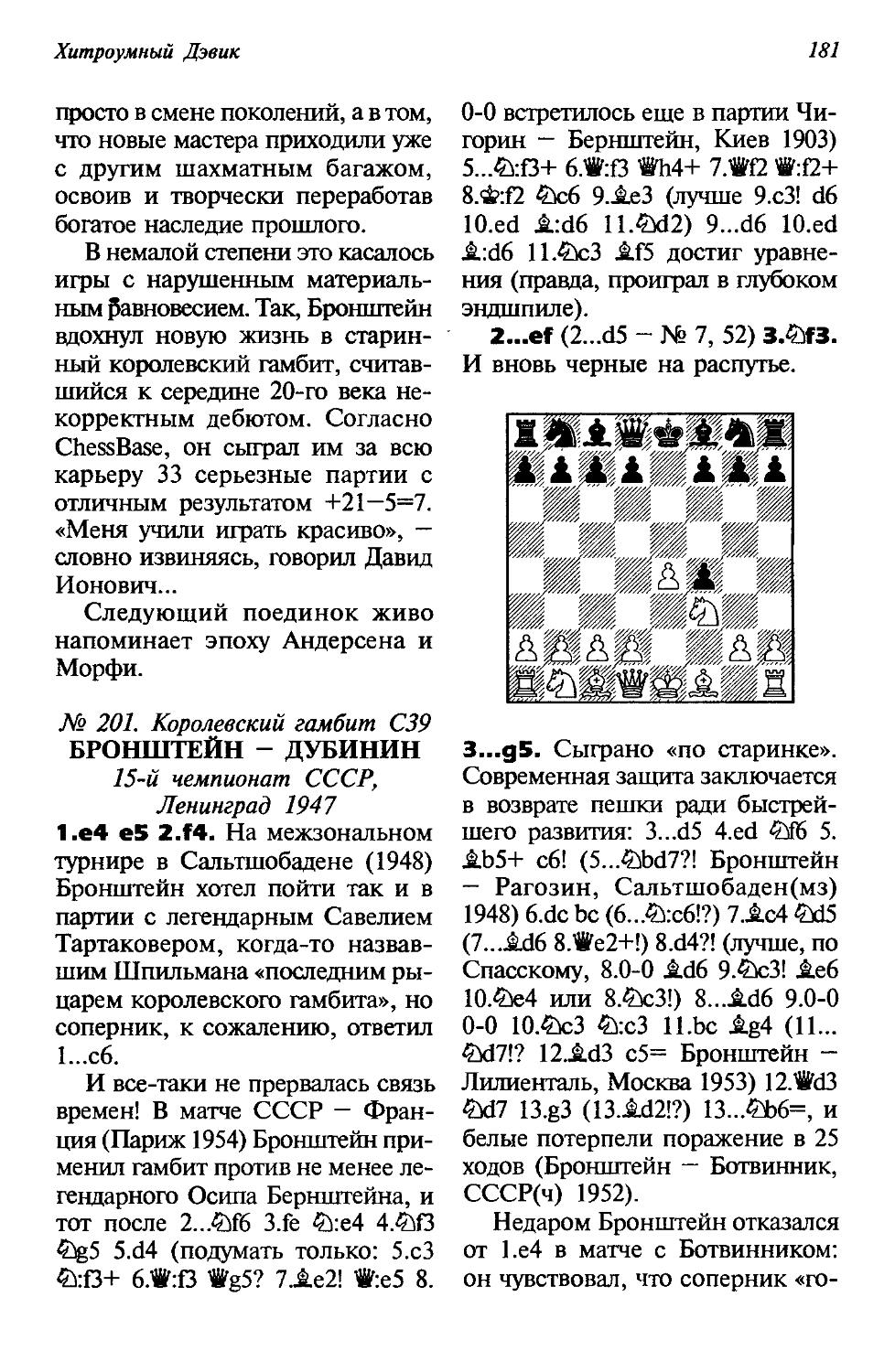

19.Wb3, поэтому черные сначала прогоняют коня.

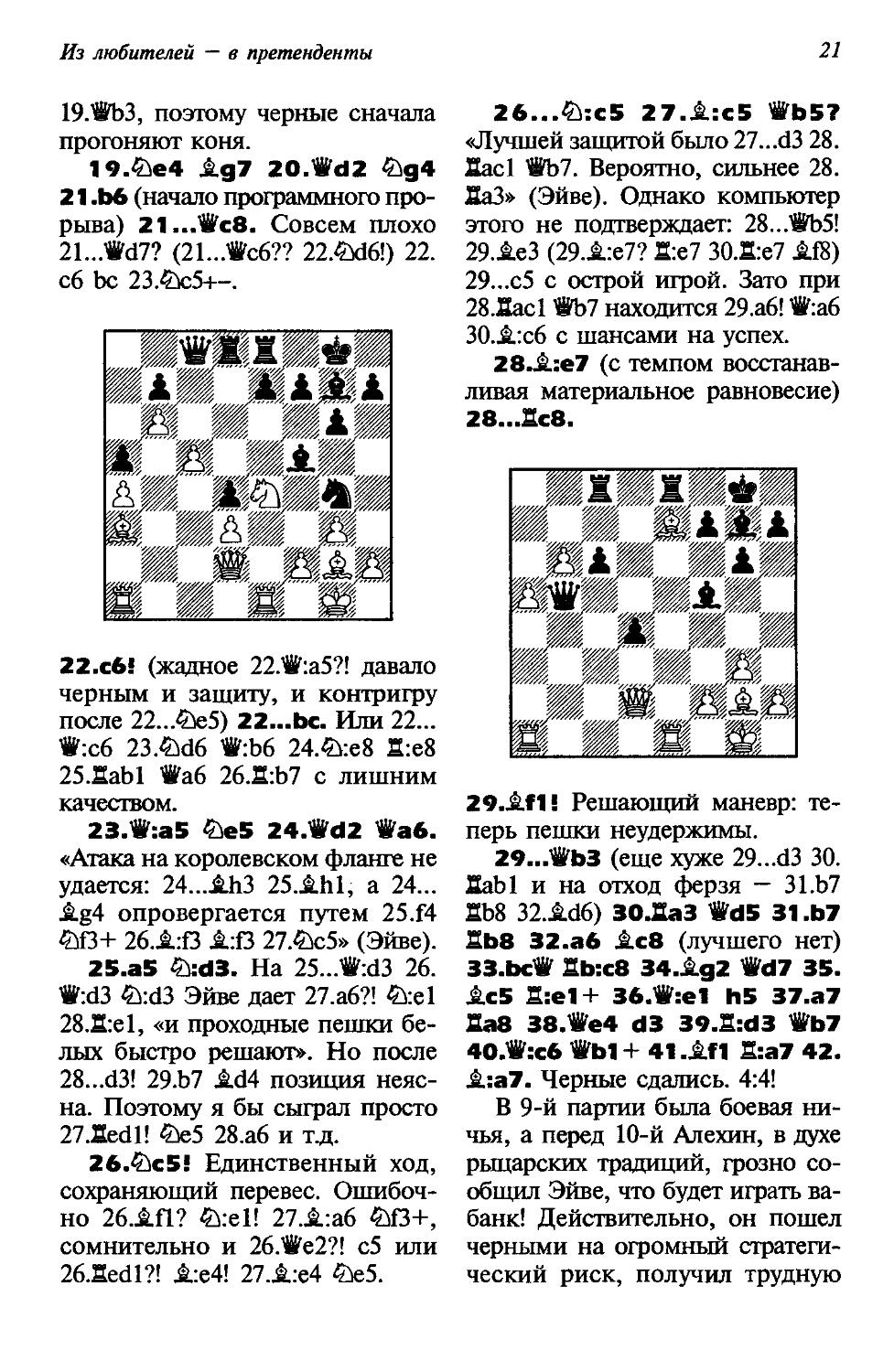

19.2>е4 £g7 ZO.WdZ 2д4 21 .Ь6 (начало программного прорыва) 21 ...Wc8. Совсем плохо 21...Ш7? (21..>с6?? 22.2x16!) 22. сб Ьс 23.2Ю5+-.

22.сб! (жадное 22.W:a5?! давало черным и защиту, и контригру после 22...2й5) 22...Ьс. Или 22... W:c6 23.2>d6 W:b6 24.2»:е8 S:e8 25.2abl Wa6 26.2:Ь7 с лишним качеством.

23.W:a5 2eS Z4.WdZ Wa6. «Атака на королевском фланге не удается: 24..JU13 25JU11, а 24... JLg4 опровергается путем 25.f4 213+ 26.£:f3 £:£3 27.2>с5» (Эйве).

25.а5 2:d3. На 25...W:d3 26. W:d3 2:d3 Эйве дает 27.а6?! 2:е1 28.2:е1, «и проходные пешки белых быстро решают». Но после 28...d3! 29.b7 £d4 позиция неясна. Поэтому я бы сыграл просто 27.Sedl! 2е5 28.а6 и т.д.

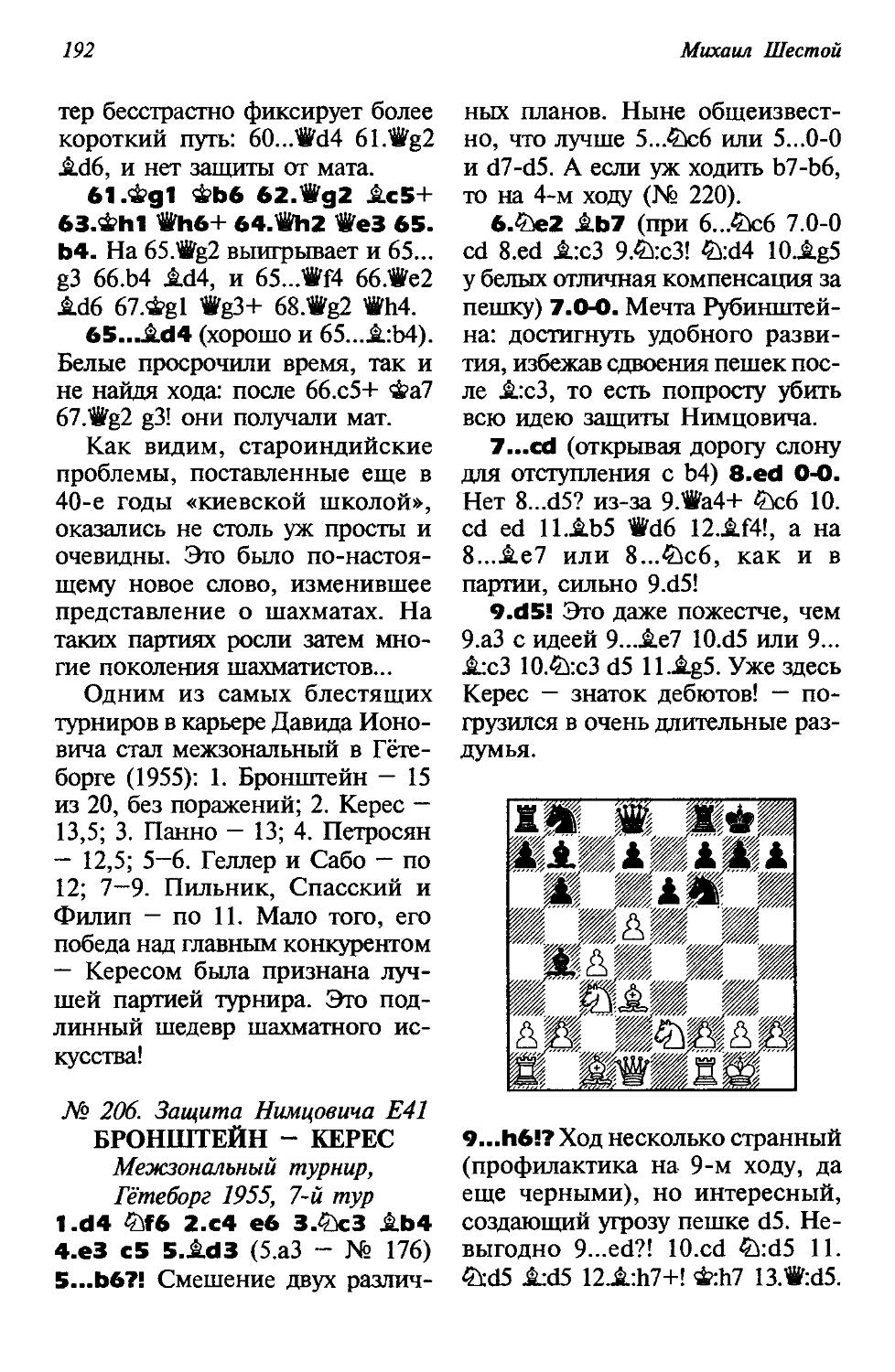

26.2с5! Единственный ход, сохраняющий перевес. Ошибочно 26.£fl? 2>:el! 27.£:а6 2tf3+, сомнительно и 26.#е2?! с5 или 26.Sedl?! £:е4! 27.£:е4 2е5.

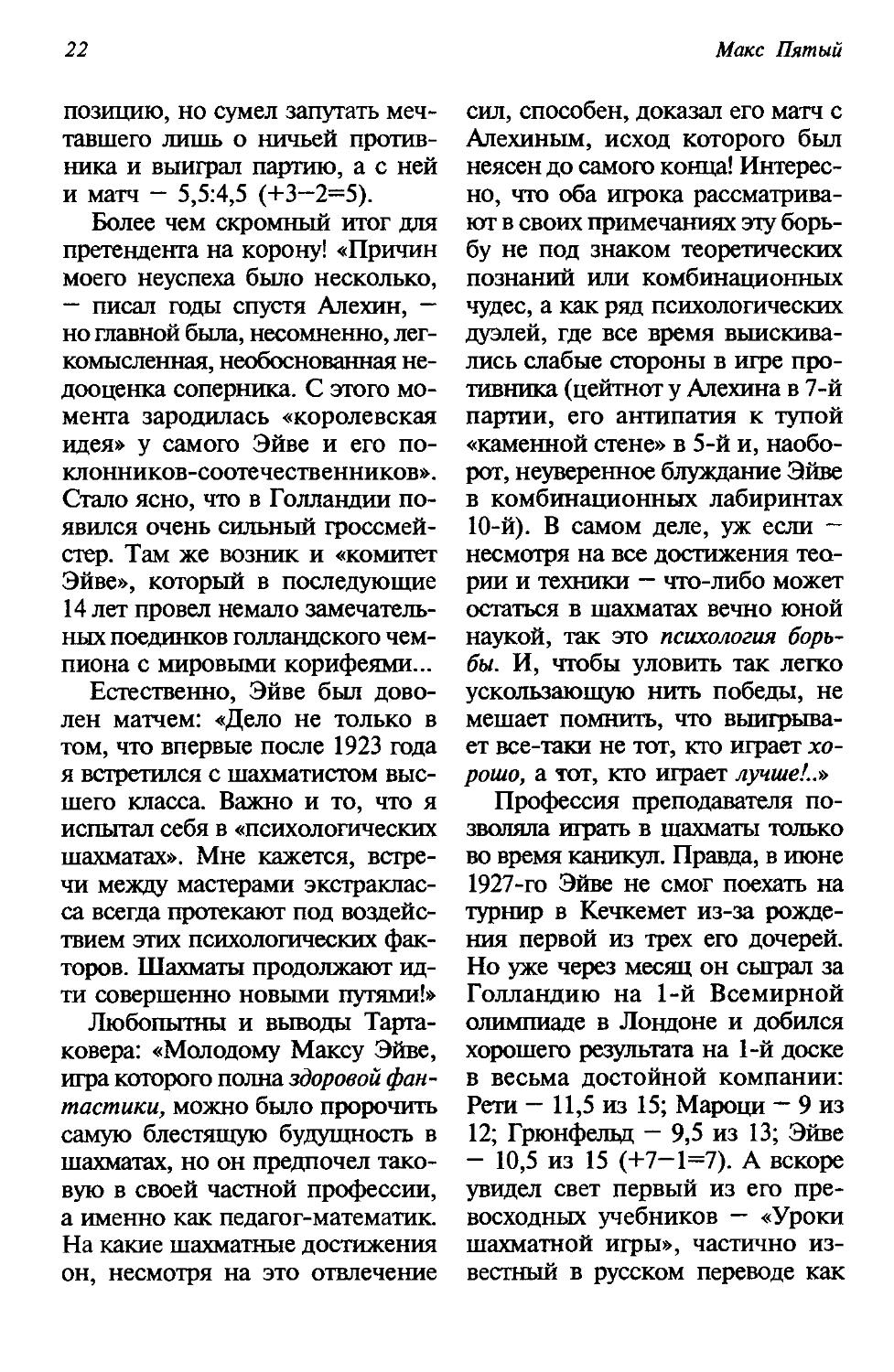

Z6...2:cS 27.£:с5 WbS? «Лучшей защитой было 27...d3 28. Sacl Wb7. Вероятно, сильнее 28. ЕаЗ» (Эйве). Однако компьютер этого не подтверждает: 28...®Ь5! 29.£еЗ (29.£:е7? S:e7 30.2:е7 £18) 29...с5 с острой игрой. Зато при 28.2acl Wb7 находится 29.а6! W:a6 ЗО.£:с6 с шансами на успех.

28.£:е7 (с темпом восстанавливая материальное равновесие) 28...2с8.

29.£f1! Решающий маневр: теперь пешки неудержимы.

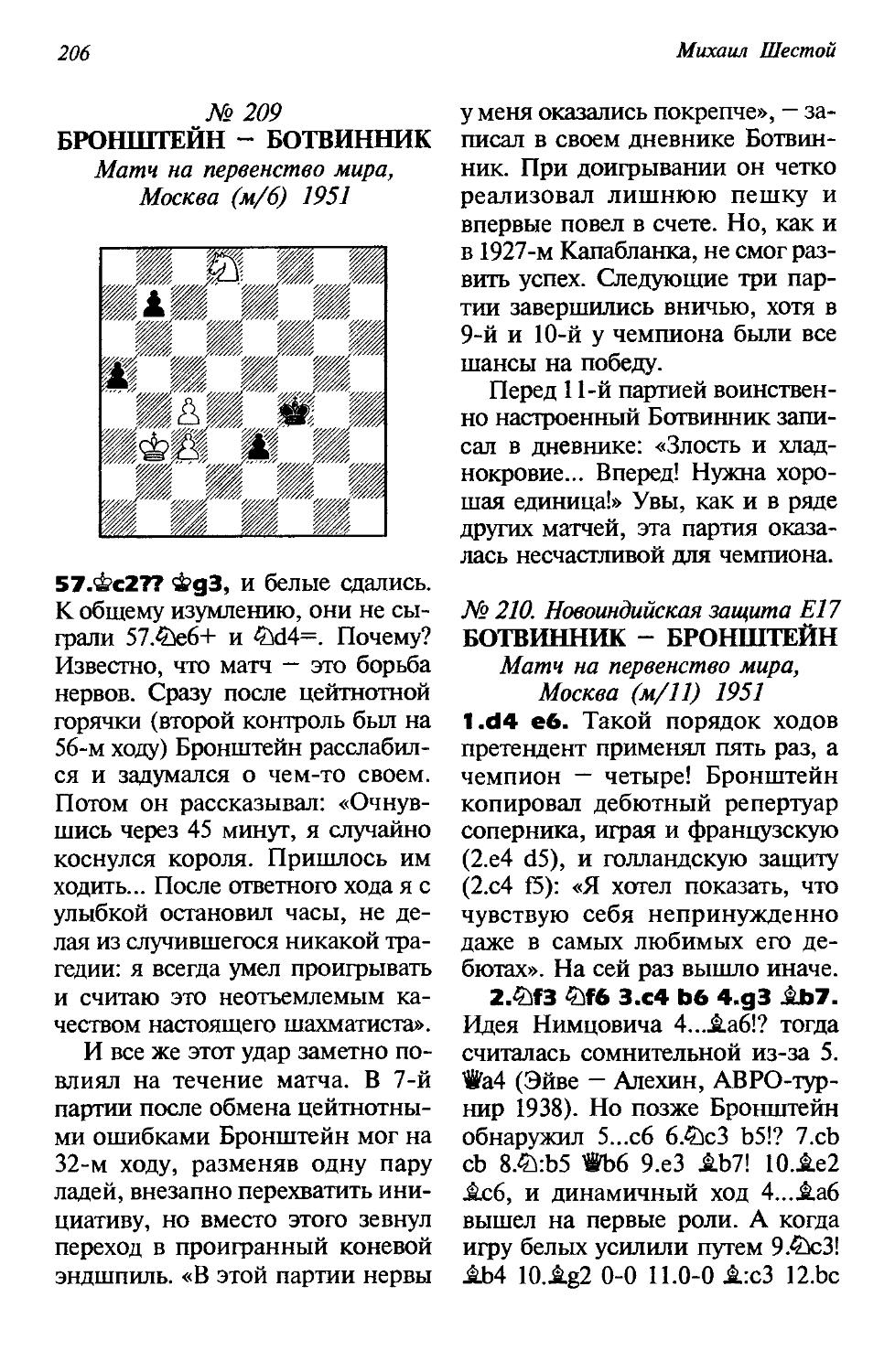

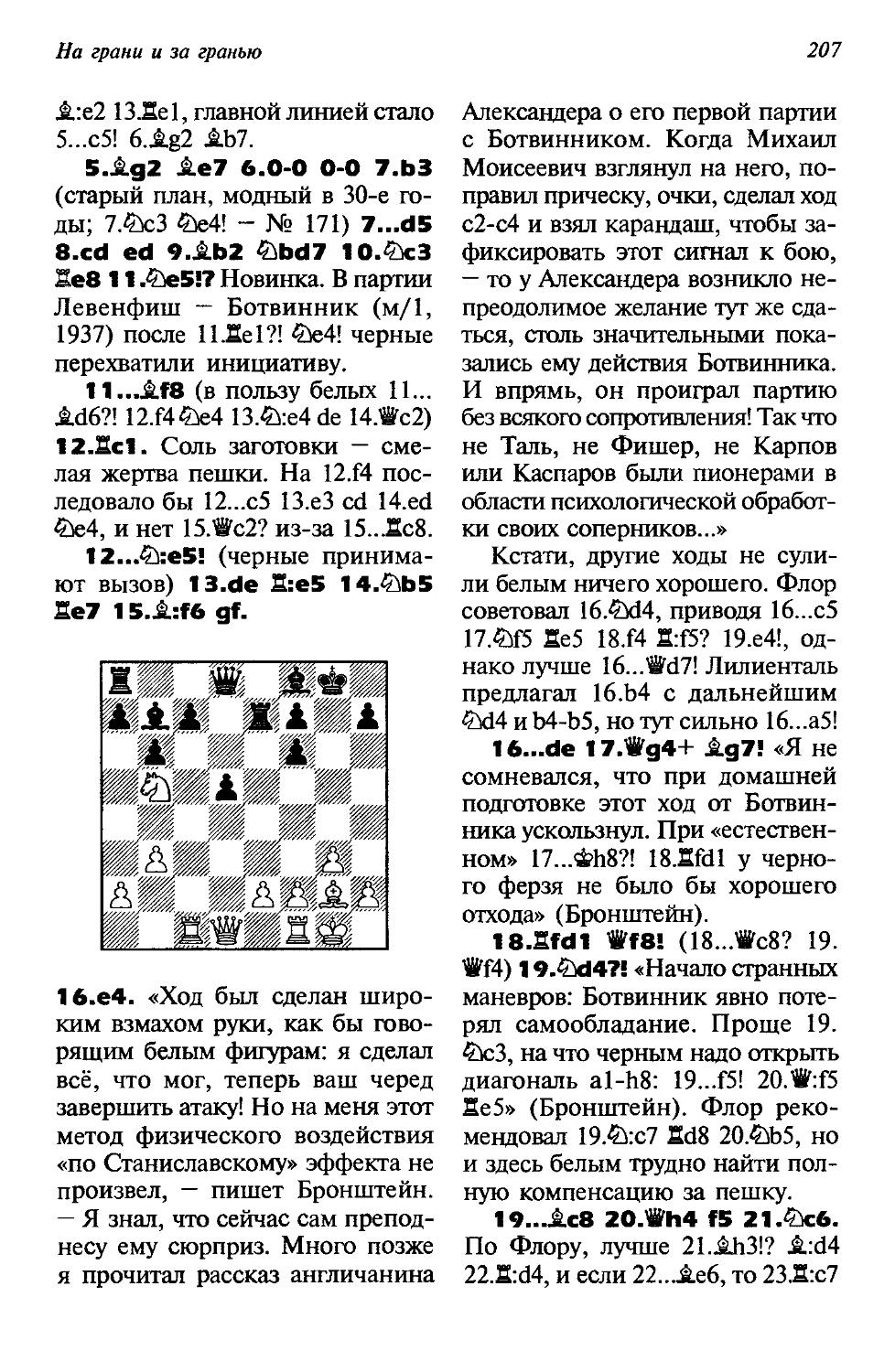

29...Wb3 (еще хуже 29...d3 30. Sabi и на отход ферзя — 31.Ь7 2Ь8 32.£d6) ЗО.НаЗ WdS 31 .Ь7 2Ь8 32.аб £с8 (лучшего нет) ЗЗ.Ьс'Й' 2b:c8 З4.£д2 Wd7 35. £с5 2:е1+ 36.W:e1 h5 З7.а7 2а8 З8.йе4 d3 39.2:d3 Wb7 4O.W:c6 Wb1+ 41.£f1 S:a7 42. £:a7. Черные сдались. 4:4!

В 9-й партии была боевая ничья, а перед 10-й Алехин, в духе рыцарских традиций, грозно сообщил Эйве, что будет играть ва-банк! Действительно, он пошел черными на огромный стратегический риск, получил трудную

22

Макс Пятый

позицию, но сумел запутать мечтавшего лишь о ничьей противника и выиграл партию, а с ней и матч — 5,5:4,5 (+3—2=5).

Более чем скромный итог для претендента на корону! «Причин моего неуспеха было несколько, — писал годы спустя Алехин, — но главной была, несомненно, легкомысленная, необоснованная недооценка соперника. С этого момента зародилась «королевская идея» у самого Эйве и его поклонников-соотечественников». Стало ясно, что в Голландии появился очень сильный гроссмейстер. Там же возник и «комитет Эйве», который в последующие 14 лет провел немало замечательных поединков голландского чемпиона с мировыми корифеями...

Естественно, Эйве был доволен матчем: «Дело не только в том, что впервые после 1923 года я встретился с шахматистом высшего класса. Важно и то, что я испытал себя в «психологических шахматах». Мне кажется, встречи между мастерами экстракласса всегда протекают под воздействием этих психологических факторов. Шахматы продолжают идти совершенно новыми путями!»

Любопытны и выводы Тарта-ковера: «Молодому Максу Эйве, игра которого полна здоровой фантастики, можно было пророчить самую блестящую будущность в шахматах, но он предпочел таковую в своей частной профессии, а именно как педагог-математик. На какие шахматные достижения он, несмотря на это отвлечение

сил, способен, доказал его матч с Алехиным, исход которого был неясен до самого конца! Интересно, что оба игрока рассматривают в своих примечаниях эту борьбу не под знаком теоретических познаний или комбинационных чудес, а как ряд психологических дуэлей, где все время выискивались слабые стороны в игре противника (цейтнот у Алехина в 7-й партии, его антипатия к тупой «каменной стене» в 5-й и, наоборот, неуверенное блуждание Эйве в комбинационных лабиринтах 10-й). В самом деле, уж если — несмотря на все достижения теории и техники — что-либо может остаться в шахматах вечно юной наукой, так это психология борьбы. И, чтобы уловить так легко ускользающую нить победы, не мешает помнить, что выигрывает все-таки не тот, кто играет хорошо, а тот, кто играет лучше!..»

Профессия преподавателя позволяла играть в шахматы только во время каникул. Правда, в июне 1927-го Эйве не смог поехать на турнир в Кечкемет из-за рождения первой из трех его дочерей. Но уже через месяц он сыграл за Голландию на 1-й Всемирной олимпиаде в Лондоне и добился хорошего результата на 1-й доске в весьма достойной компании: Рети — 11,5 из 15; Мароци — 9 из 12; Грюнфельд - 9,5 из 13; Эйве — 10,5 из 15 (+7—1=7). А вскоре увидел свет первый из его превосходных учебников — «Уроки шахматной игры», частично известный в русском переводе как

Из любителей — в претенденты

23

«Курс шахматных лекций»; позже пришло время и для таких фундаментальных трудов, как «Стратегия и тактика в шахматах» (1935) и «Оценка и план» (1952).

После победы Алехина над Капабланкой ФИДЕ, для которой розыгрыш первенства мира уже тогда был больным вопросом, решила выявить в матче из 10 партий своего чемпиона и объявить его официальным кандидатом на трон. Участниками «матча претендентов», проведенного весной 1928 года в Голландии, стали Боголюбов, победитель супертурнира в Москве (1925), и Эйве, поддержанный своим «комитетом». Это был бой равных соперников: после победы в 6-й партии голландец вел «+1», а в итоге уступил с минимальным счетом — 4,5:5,5 (+2—3=5). Напомню, что вскоре Боголюбов был разбит Алехиным в матче на первенство мира — 9,5:15,5.

Необычное зрелище являла собой 2-я Всемирная олимпиада (Гаага, лето 1928): по решению лондонского конгресса ФИДЕ к участию в ней допускались только любители. Абсурдность разграничения шахматных мастеров на профессионалов и любителей была очевидна, и больше такое не повторялось. Но ФИДЕ успе-ла-таки провести индивидуальный турнир «за титул чемпиона мира среди любителей»: в отсутствие мировых звезд убедительно победил Эйве (12 из 15), вторым был Пшепюрка (11), а третьим — Матисон (10).

Чего стоит любительский титул, он проверил уже через пару недель в Бад-Киссингене, где из великих не было лишь Алехина и Ласкера: 1. Боголюбов — 8 из 11; 2. Капабланка — 7; 3—4. Рубинштейн и Эйве — по 6,5; 5. Нимцович — 6; 6. Рети — 5,5 и т.д. Не правда ли, отличный результат для самого молодого участника, да еще непрофессионала?!

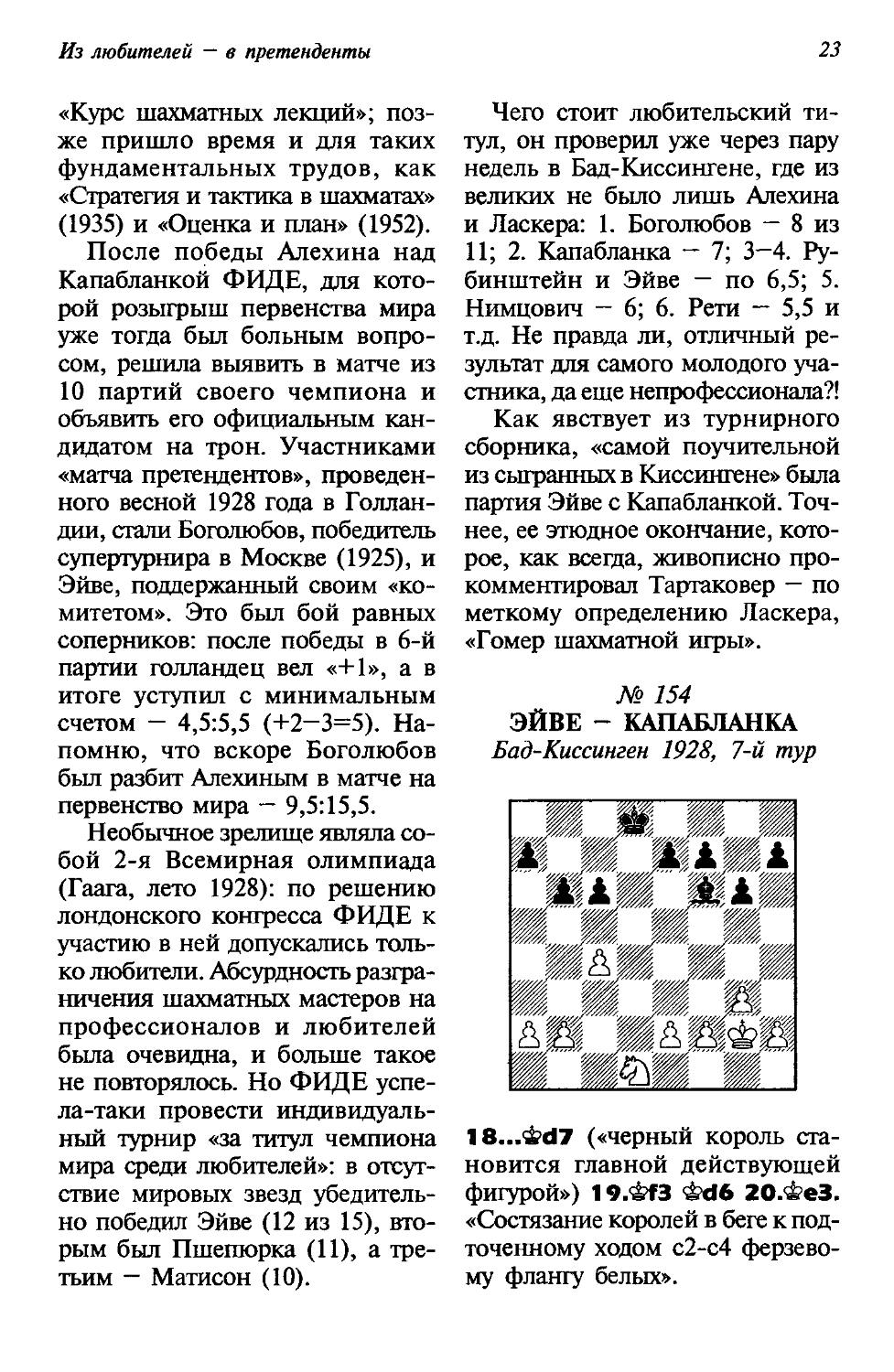

Как явствует из турнирного сборника, «самой поучительной из сыгранных в Киссингене» была партия Эйве с Капабланкой. Точнее, ее этюдное окончание, которое, как всегда, живописно прокомментировал Тартаковер — по меткому определению Ласкера, «Гомер шахматной игры».

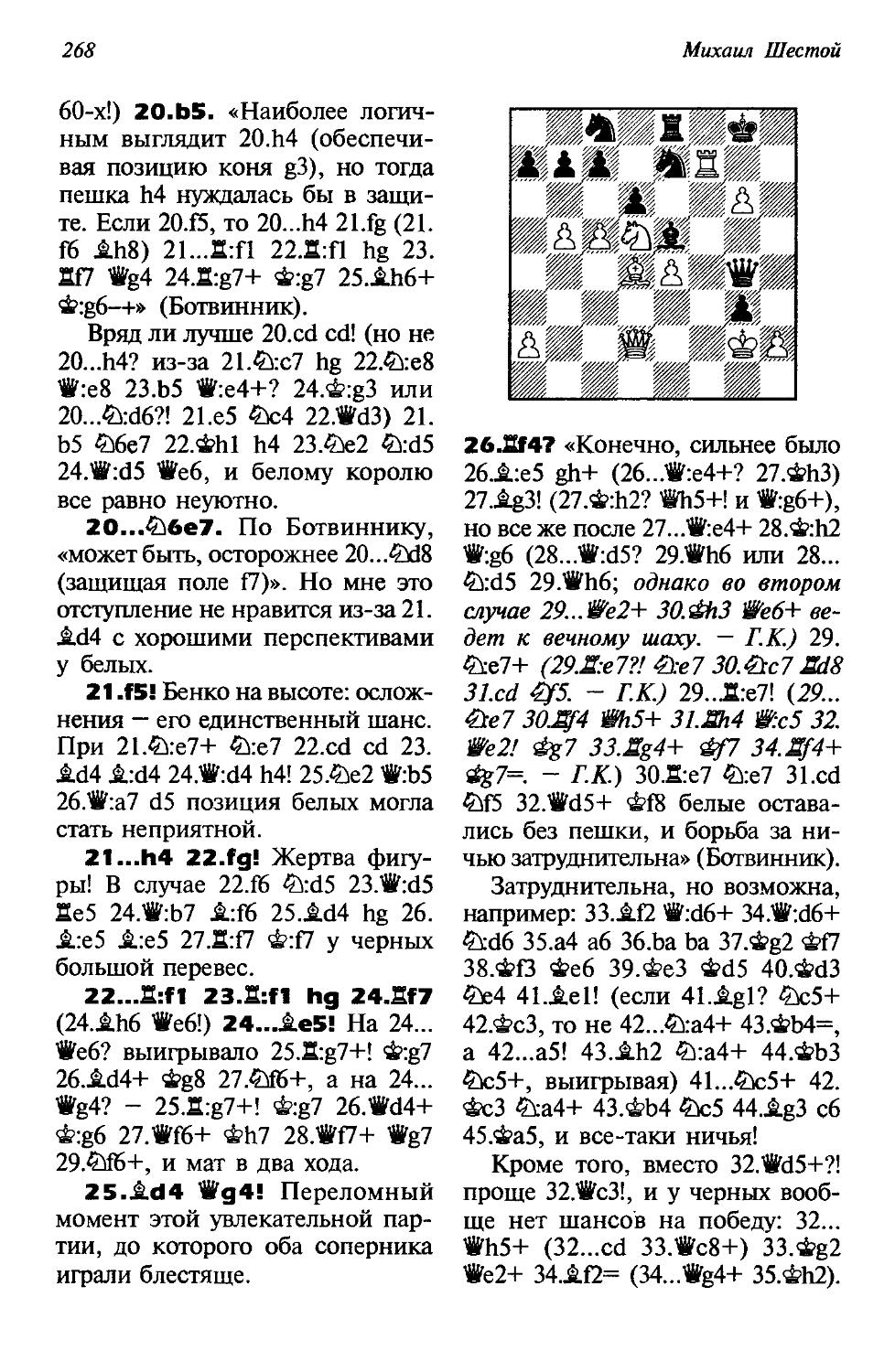

№ 154

ЭЙВЕ - КАПАБЛАНКА

Бад-Киссинген 1928, 7-й тур

18...Фс17 («черный король становится главной действующей фигурой») 19.&f3 Фс16 2О.ФеЗ. «Состязание королей в беге к подточенному ходом с2-с4 ферзевому флангу белых».

24

Макс Пятый

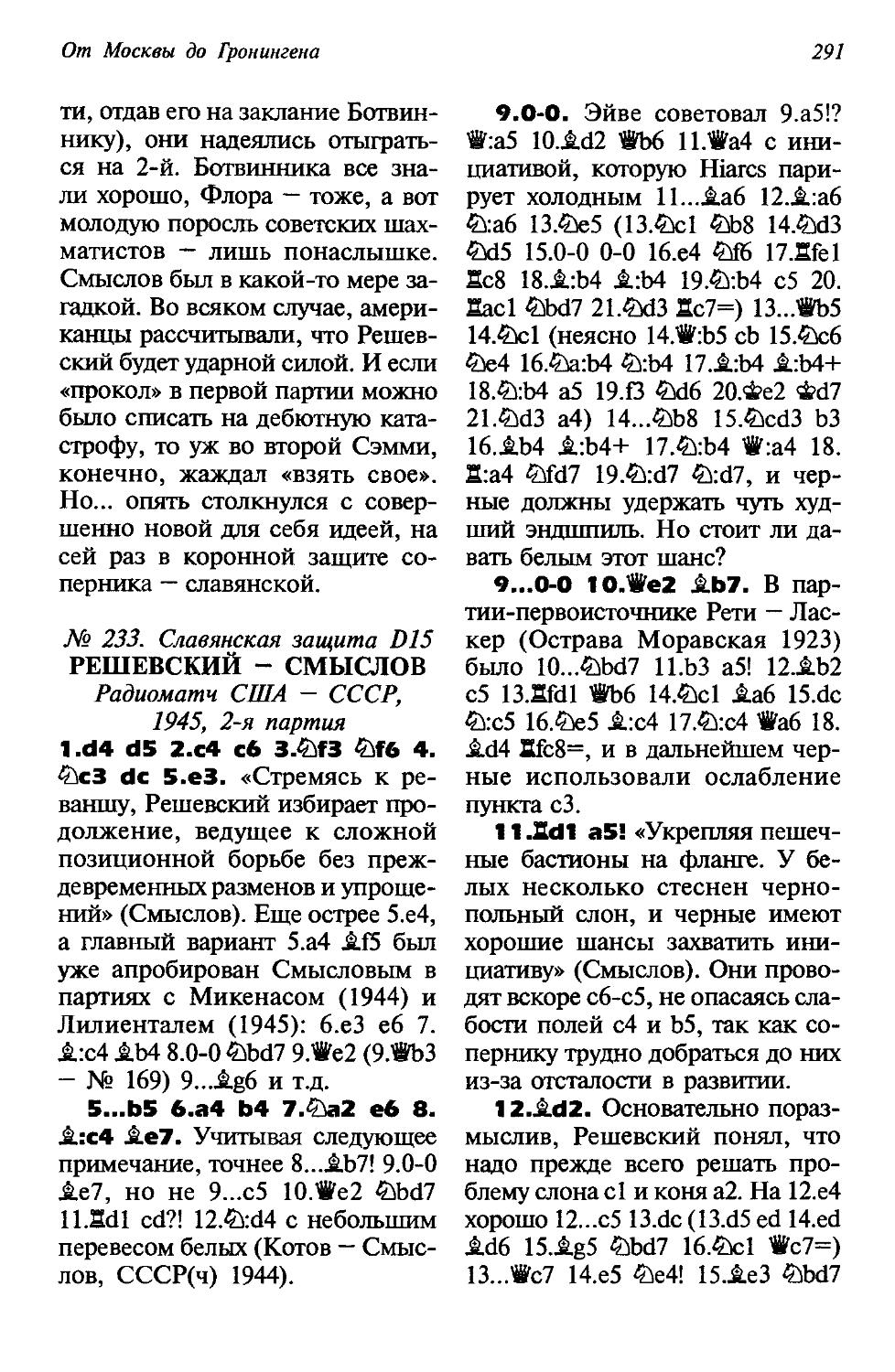

2О...Фс5 21.^d3 ФЬ4 22.f4. «Лучше некоторая энергия, чем совершенная пассивность (типа 22.13 JLg7 23.е3 15), так как белым грозило бы в конце концов положение цугцванга».

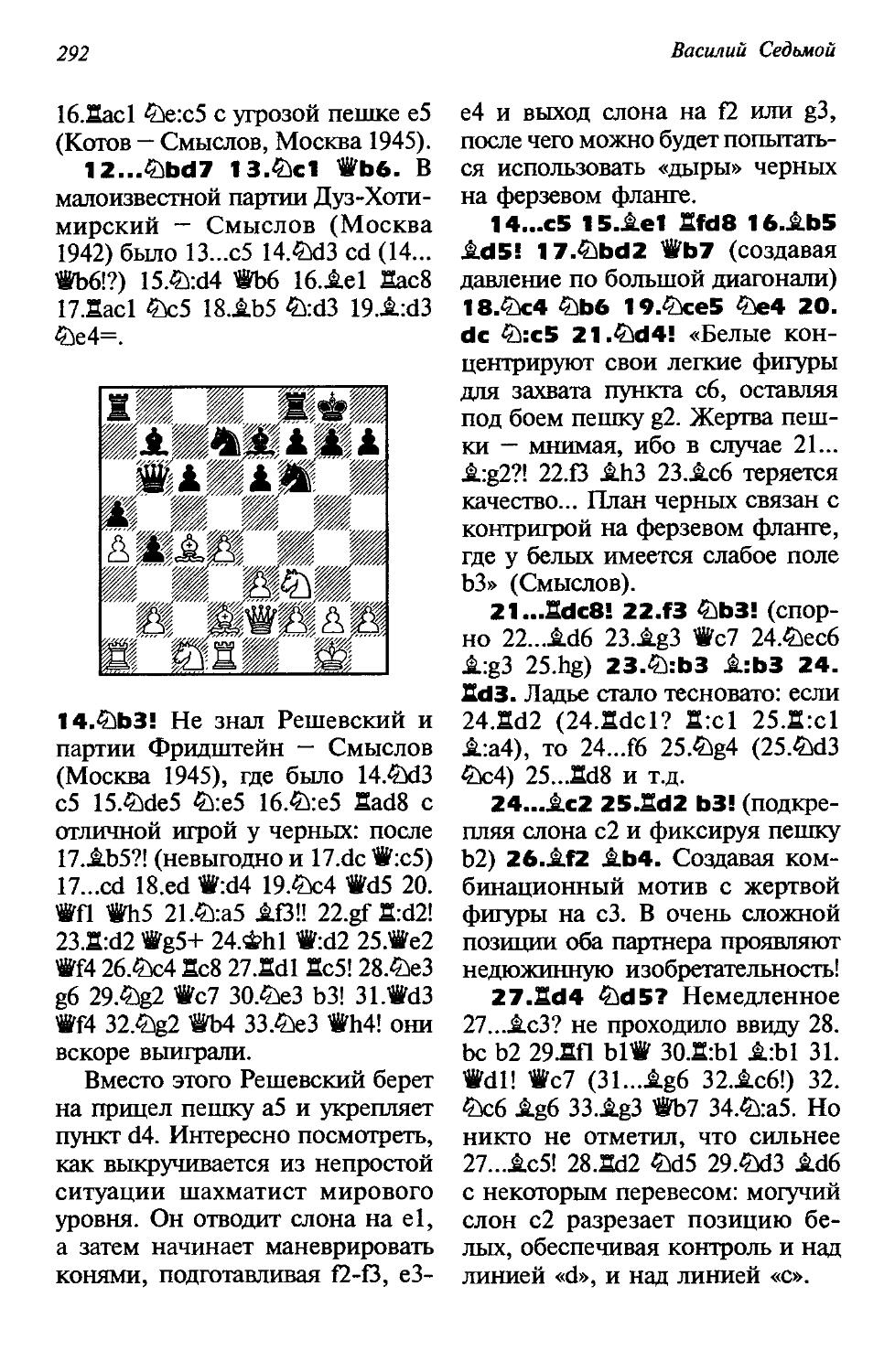

22...е5! 23.е4 ef 24.gf £g7! 25.е5 JLh6. «В этой позиции, достигнутой поистине кристально ясной игрой, черные должны во всех вариантах выиграть пешку. Тем изумительнее, однако, остроумная идея защиты, найденная голландским маэстро».

26.^еЗ!! £:f4 27-Ф<2+ Фа5 (не 27...Фс5?? 28.Ь4#) 28.Фе4. Тар-таковер ставит к этому ходу два восклицательных знака, хотя точнее 28.4М4!, сужая выбор до 28... с5 (28...£:е5? 29.£:c6+; 28...£:Ь2?! 29.£i:c6+ Фа4 ЗО.Фе4 и 4М8!) 29. &с6+ Фа4 (29...Фа6?! ЗО.Фе4 £g5? 31.Ф65! и Фб6-б7) ЗО.Фе4 £:Ь2 31.4М8! (с угрозой £>:17; опасно З1.£):а7?! Ь5 и т.д.) — см. примечание к 29-му ходу черных.

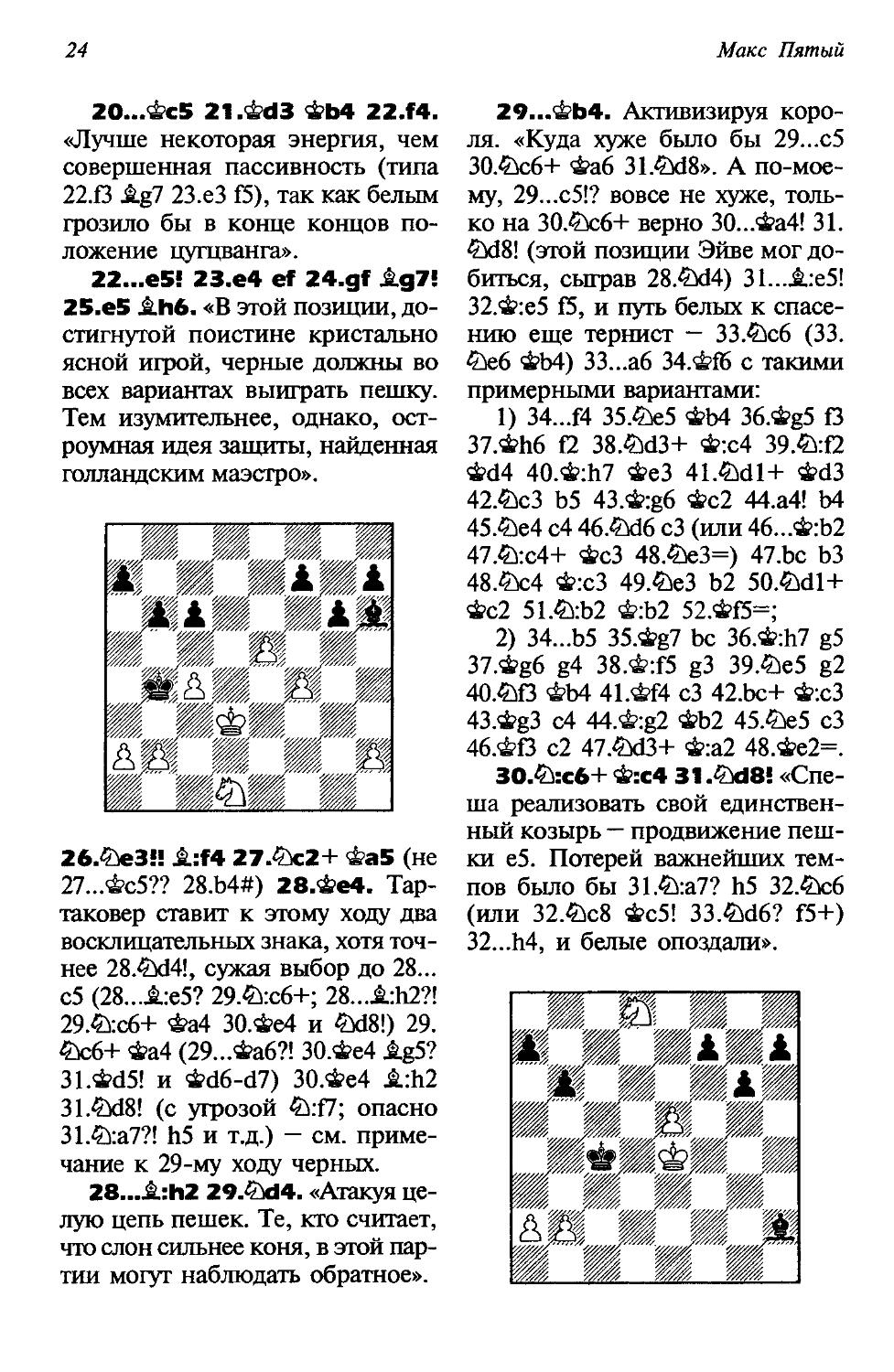

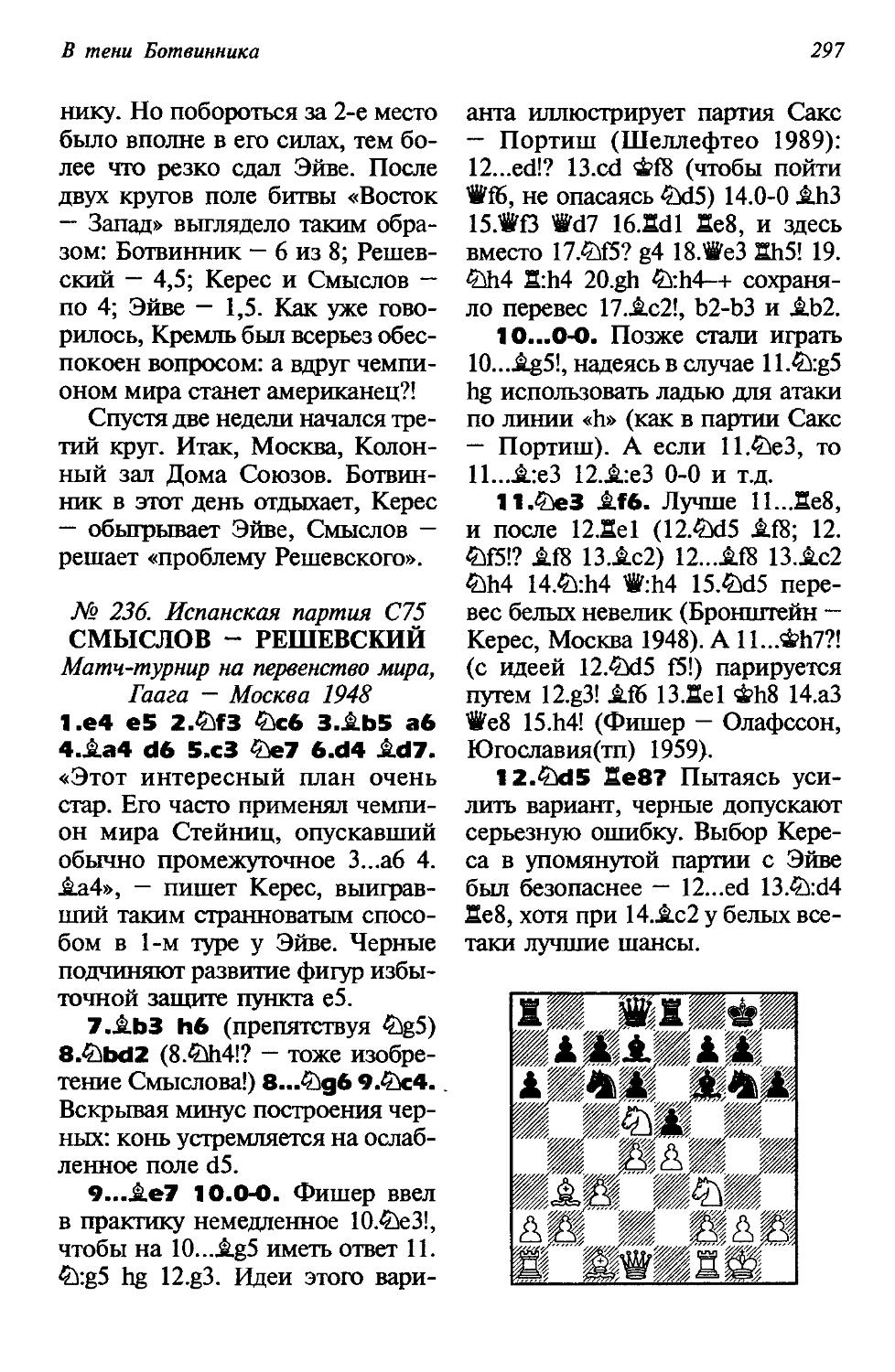

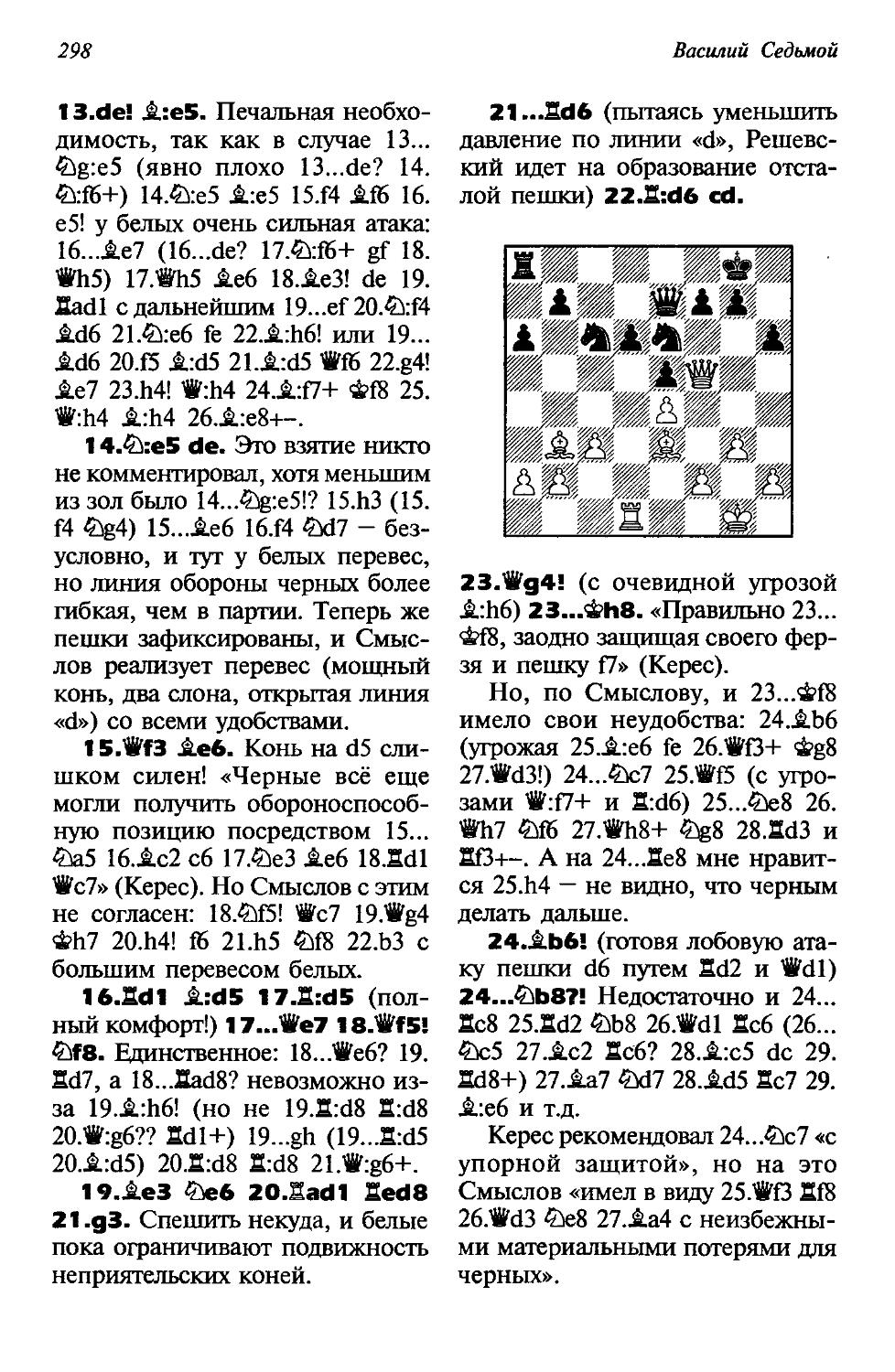

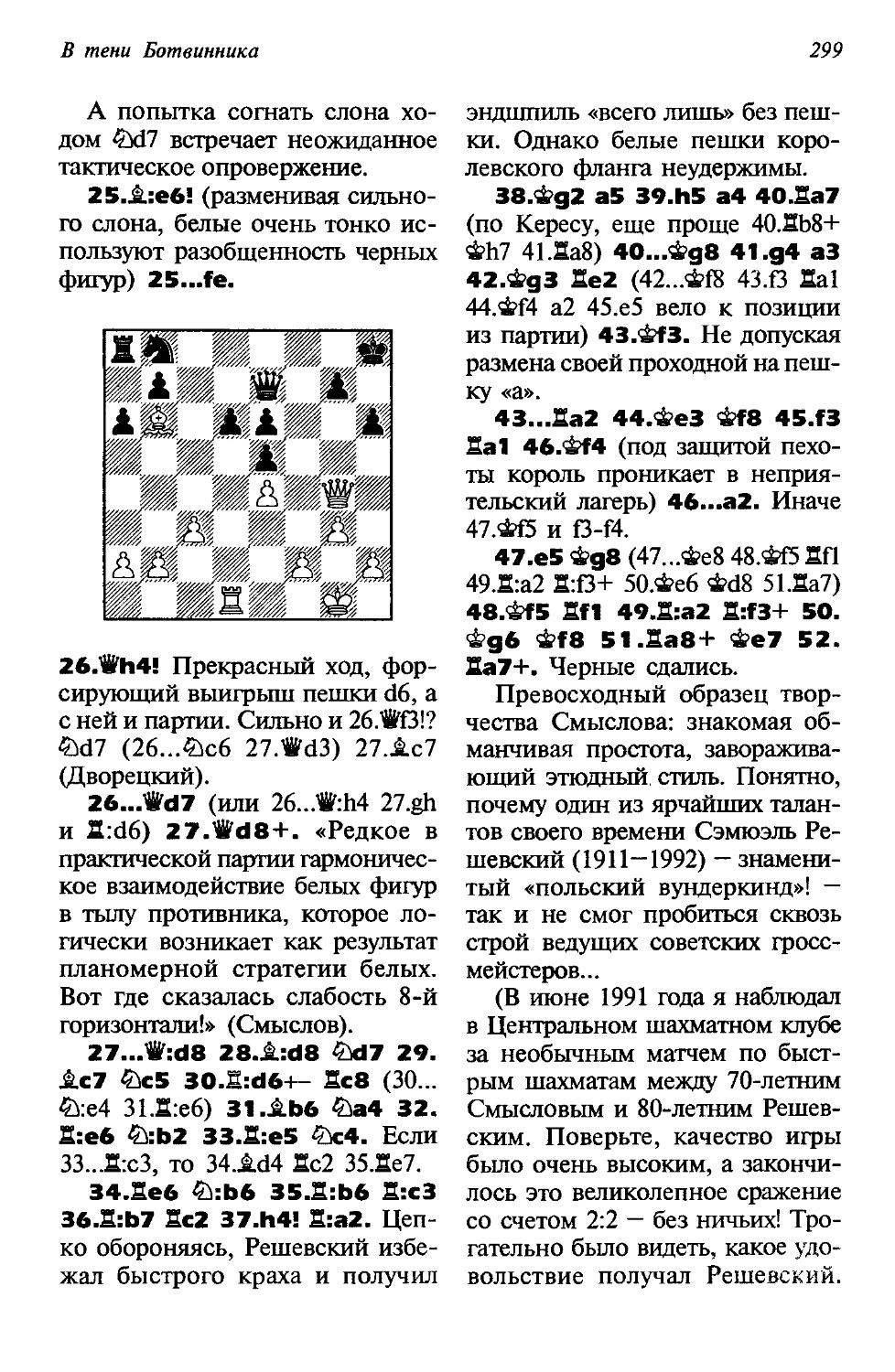

28...Ф:К2 29.£ж14. «Атакуя целую цепь пешек. Те, кто считает, что слон сильнее коня, в этой партии могут наблюдать обратное».

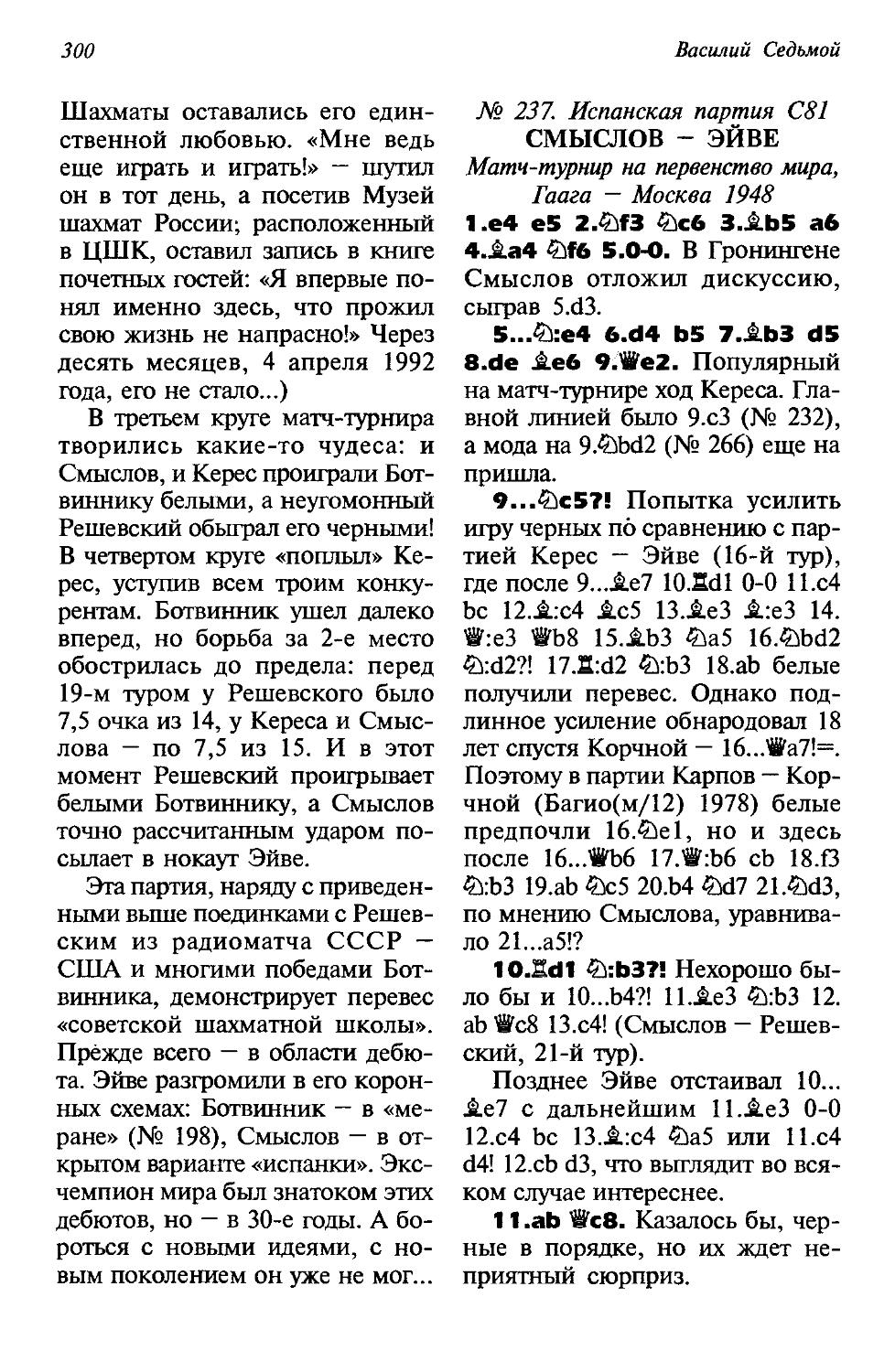

29...ФЬ4. Активизируя короля. «Куда хуже было бы 29...с5 3O.£ic6+ Фаб 31.4М8». А по-моему, 29...с5!? вовсе не хуже, только на ЗО.4Ьс6+ верно ЗО...Фа4! 31. 4М8! (этой позиции Эйве мог добиться, сыграв 28.4М4) З1...^.:е5! 32.Ф:е5 15, и путь белых к спасению еще тернист — ЗЗ.&сб (33. Себ ФЬ4) 33...аб 34.Ф16 с такими примерными вариантами:

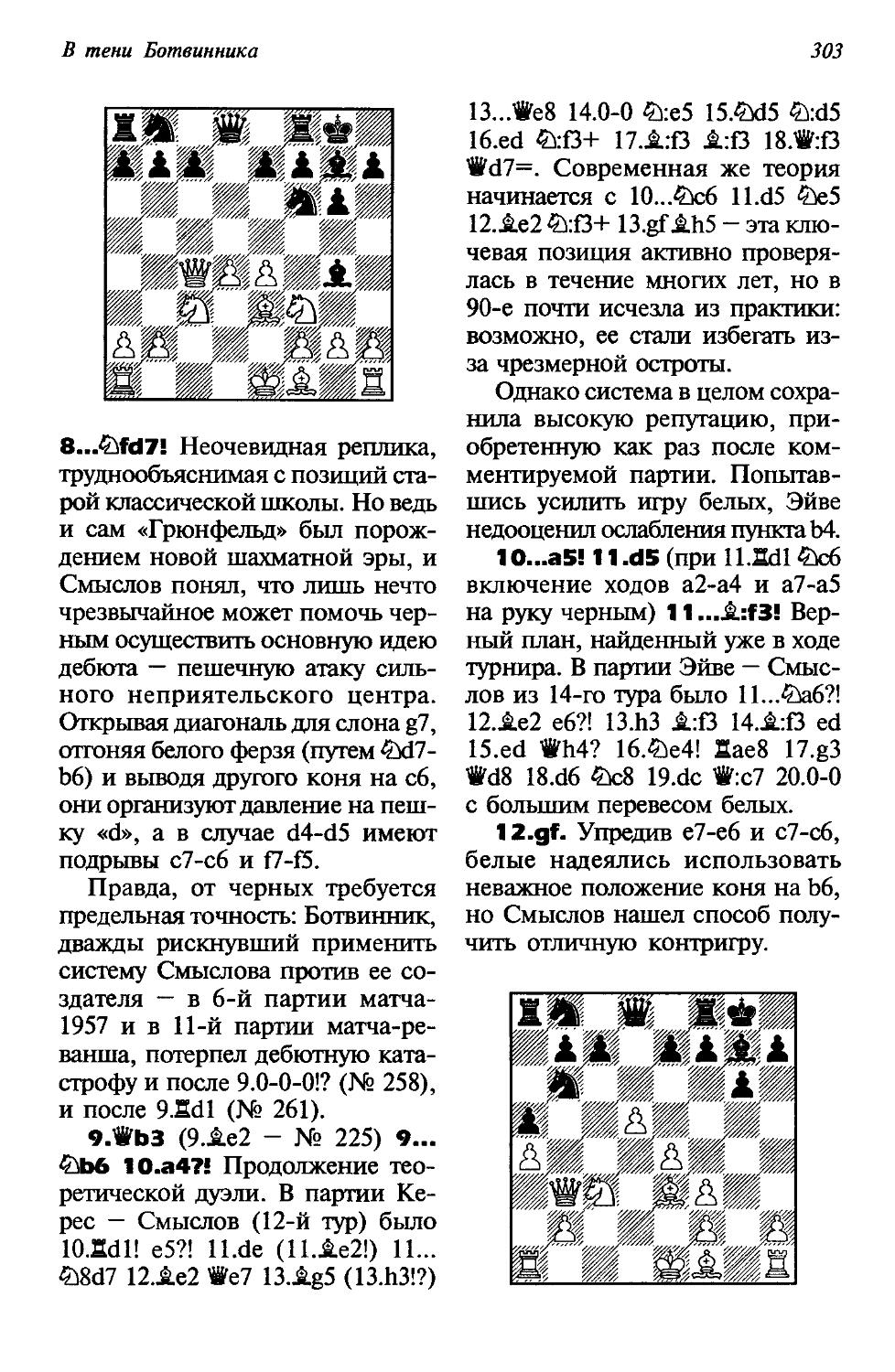

1) 34...f4 З5.^е5 ФЬ4 36Ag5 f3 37.ФЬ6 12 38.®d3+ Ф:с4 39.£:f2 Ф64 4О.Ф:Ь7 ФеЗ 41.2)dl+ ФбЗ 42.2сЗ Ь5 43.Ф^6 Фс2 44.а4! Ь4 45.2е4 с4 46.2d6 сЗ (или 46...Ф:Ь2 47.2x4+ ФсЗ 48.2еЗ=) 47.Ьс ЬЗ 48.2с4 Ф:сЗ 49.<55еЗ Ь2 50.2dl+ Фс2 51.«5:Ь2 Ф:Ь2 52.Ф15=;

2) 34...Ь5 35Ag7 be 36.Ф:Ь7 g5 37.Ф^6 g4 38.Ф:Г5 g3 39.2е5 g2 40.213 ФЬ4 41.Ф14 сЗ 42.bc+ Ф:сЗ 43Ag3 c4 44.Ф^2 ФЬ2 45.2e5 сЗ 46.Ф13 c2 47.2d3+ Ф:а2 48.Фе2=.

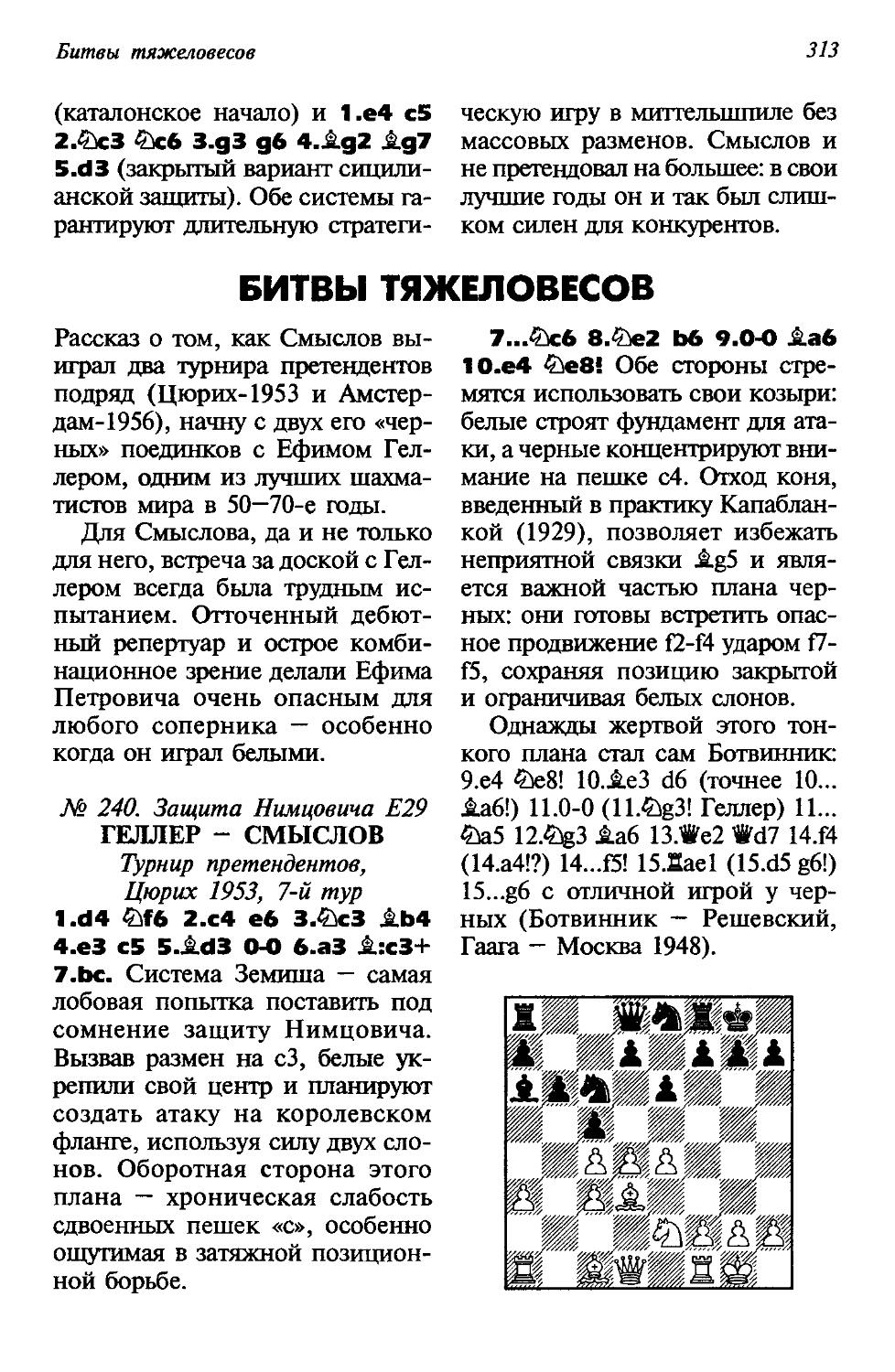

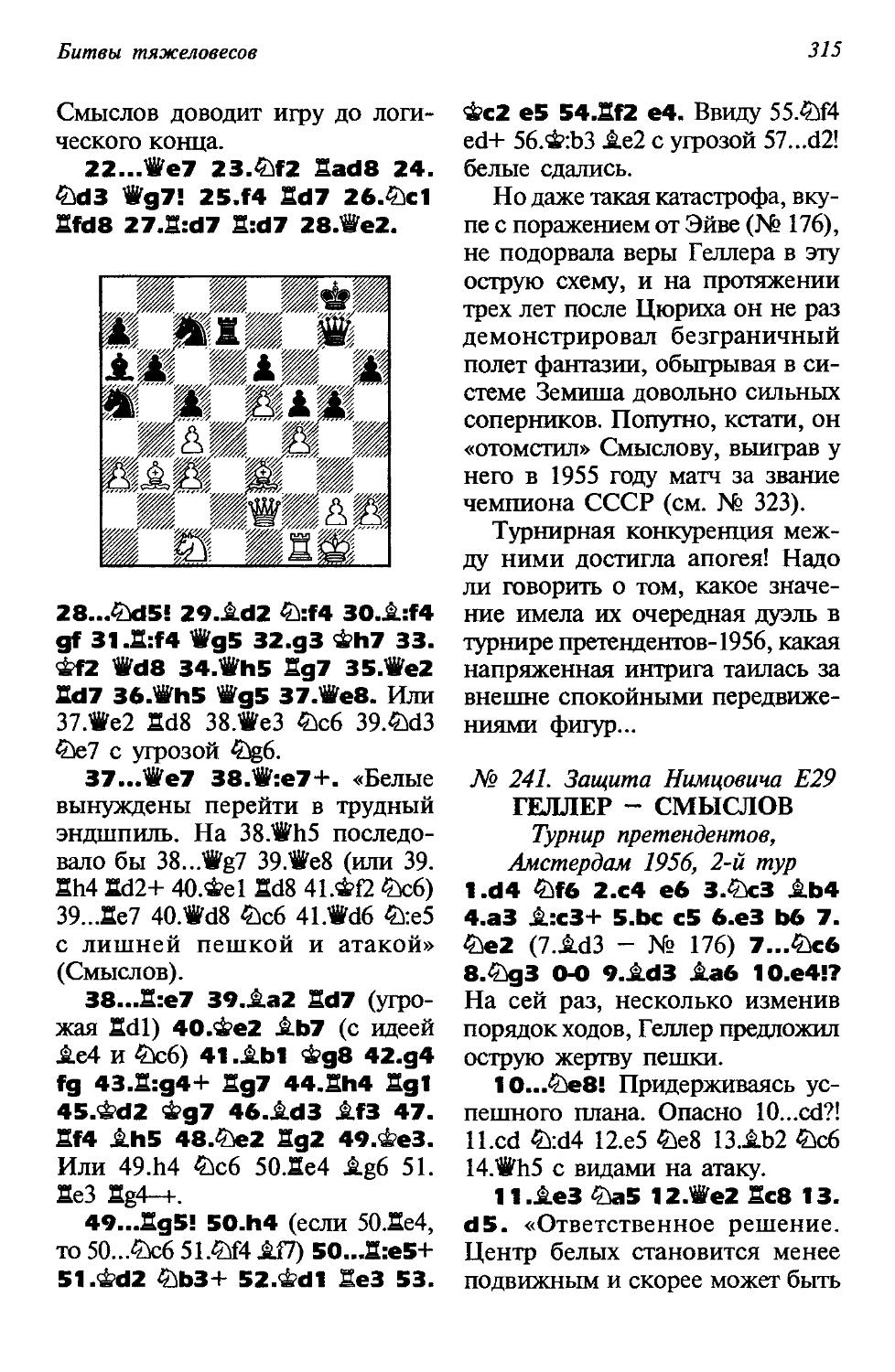

30.2:c6+ Ф:с4 31.2d 8! «Спеша реализовать свой единственный козырь — продвижение пешки е5. Потерей важнейших темпов было бы 31.2:а7? h5 32.2сб (или 32.2с8 Фс5! 33.2d6? 15+) 32...h4, и белые опоздали».

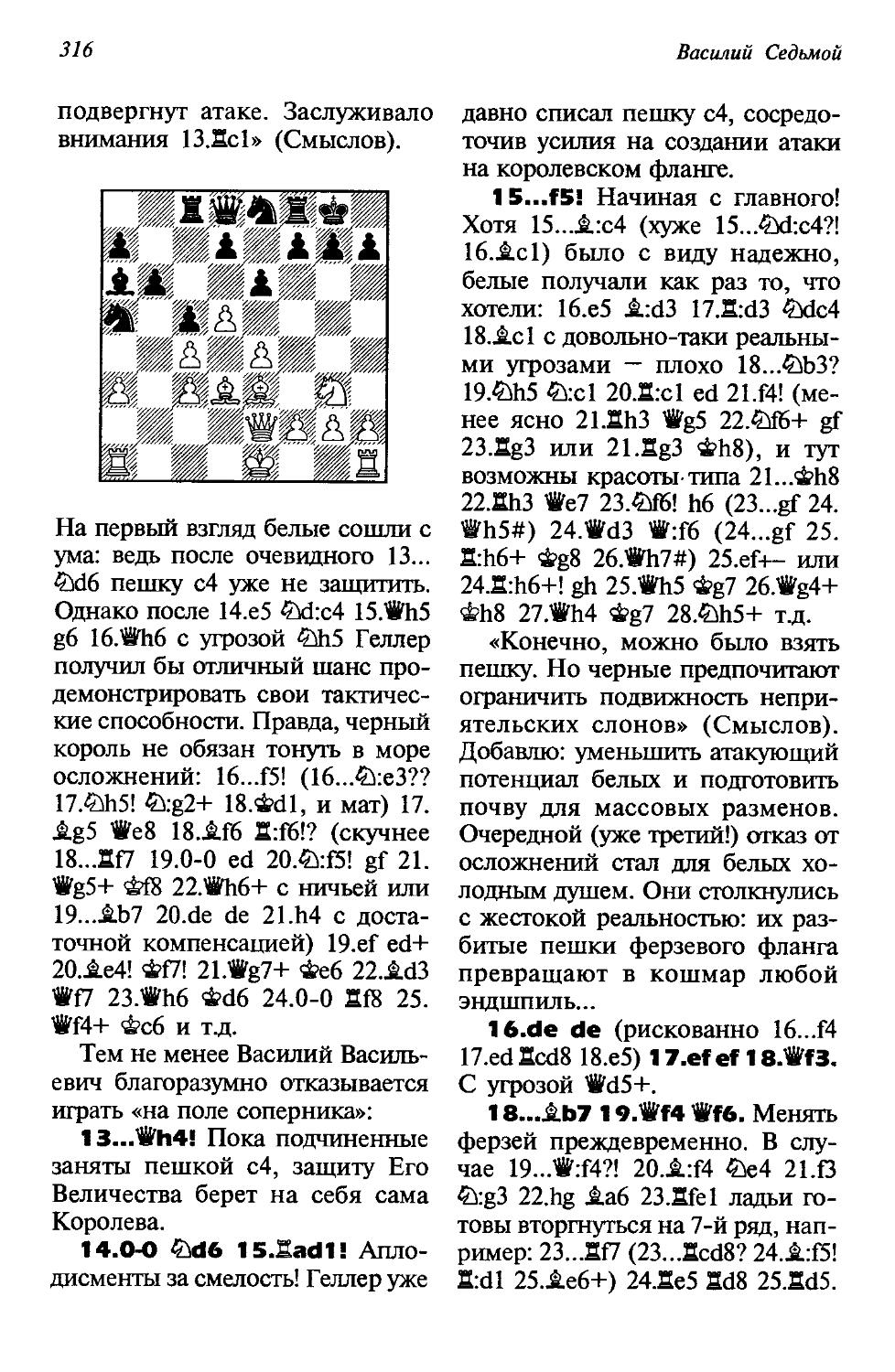

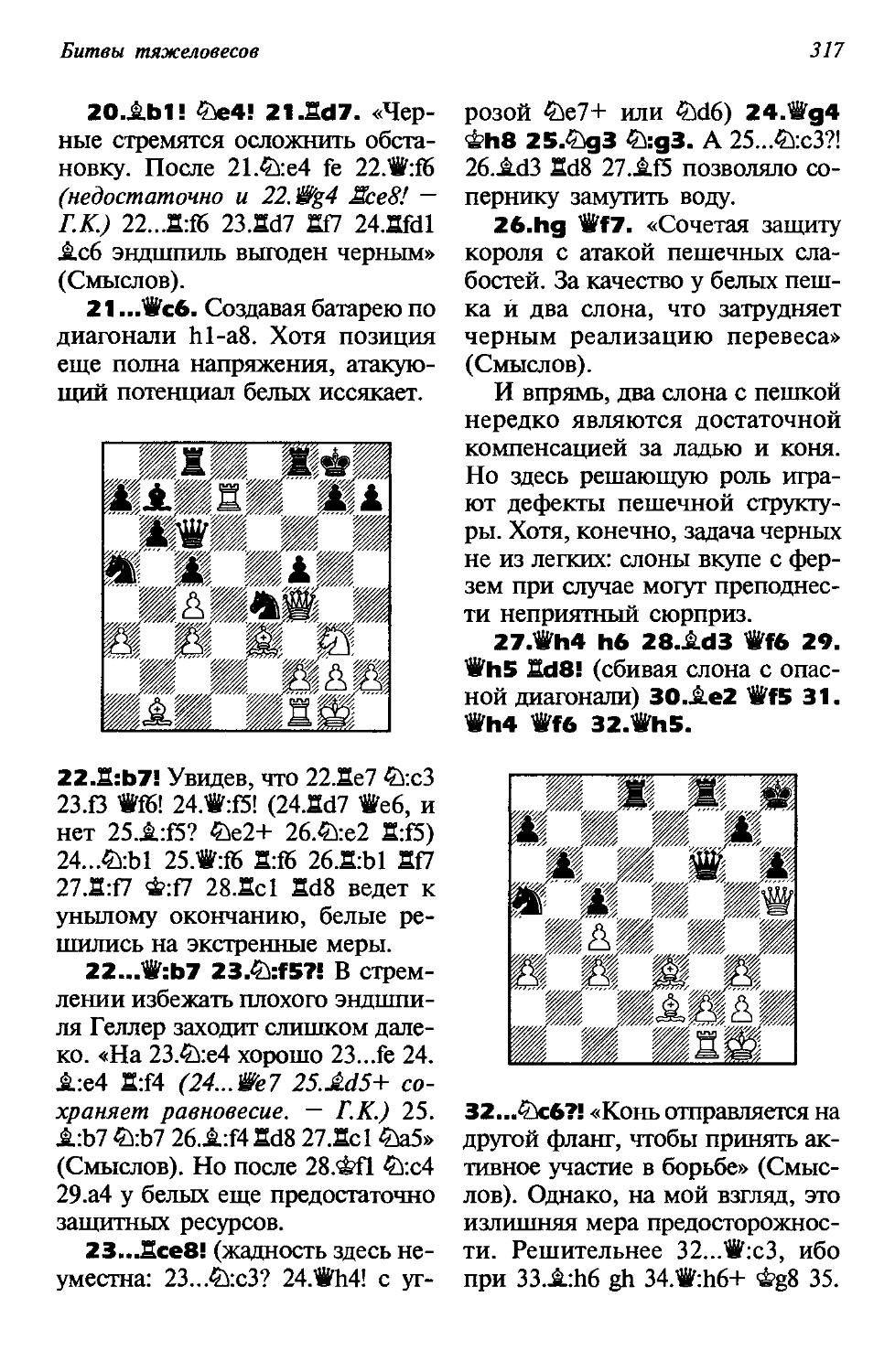

Из любителей — в претенденты

25

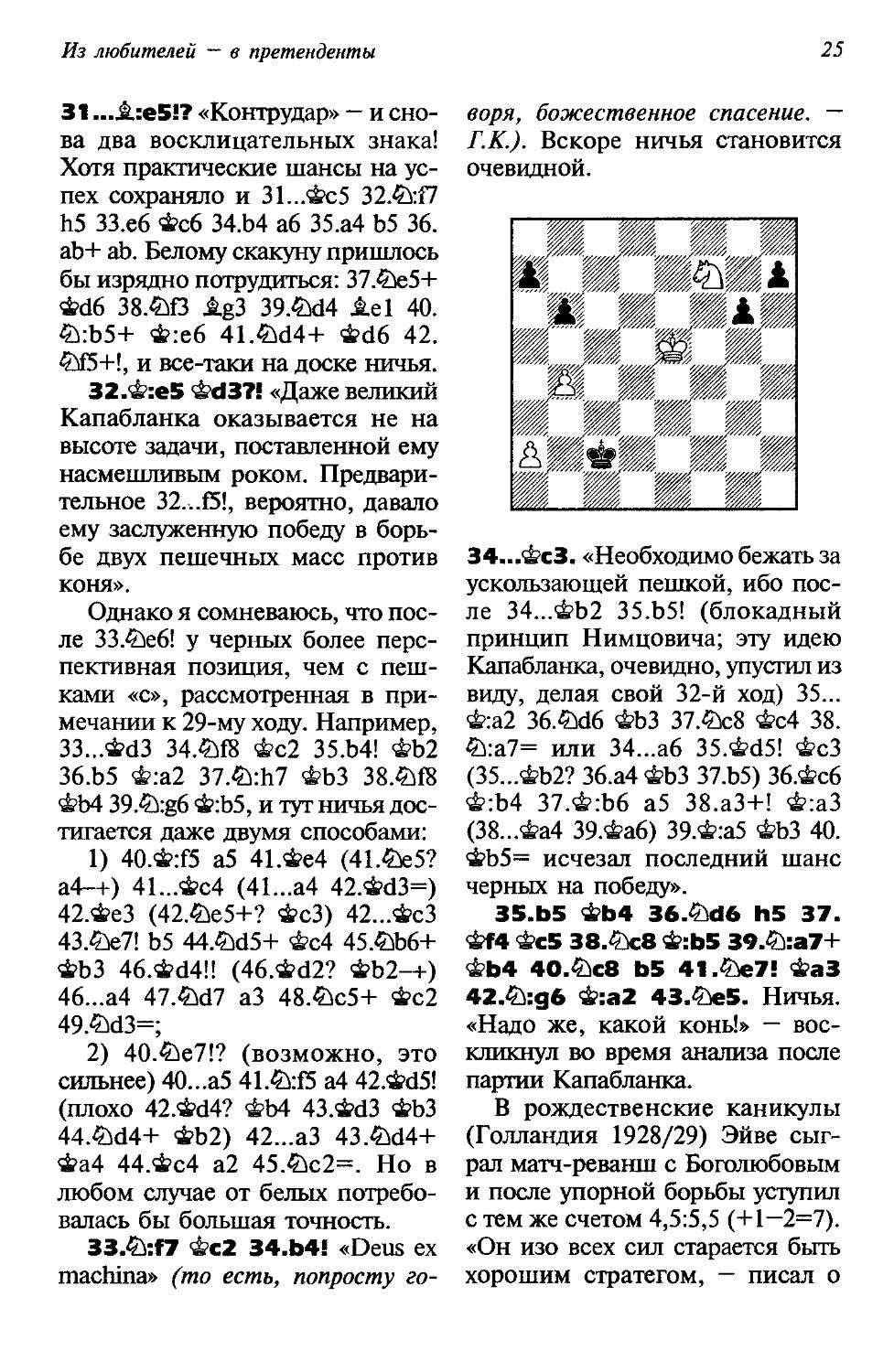

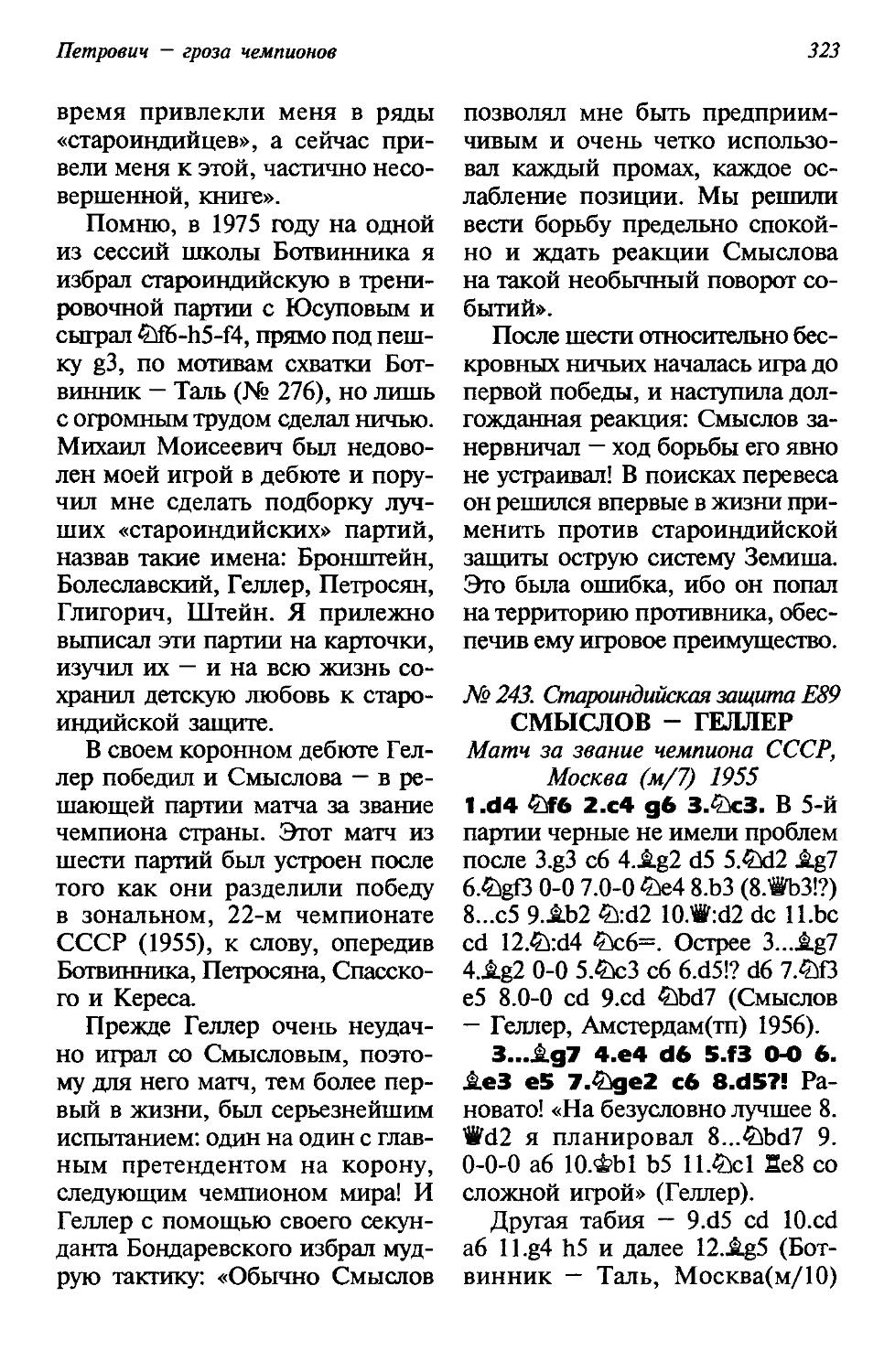

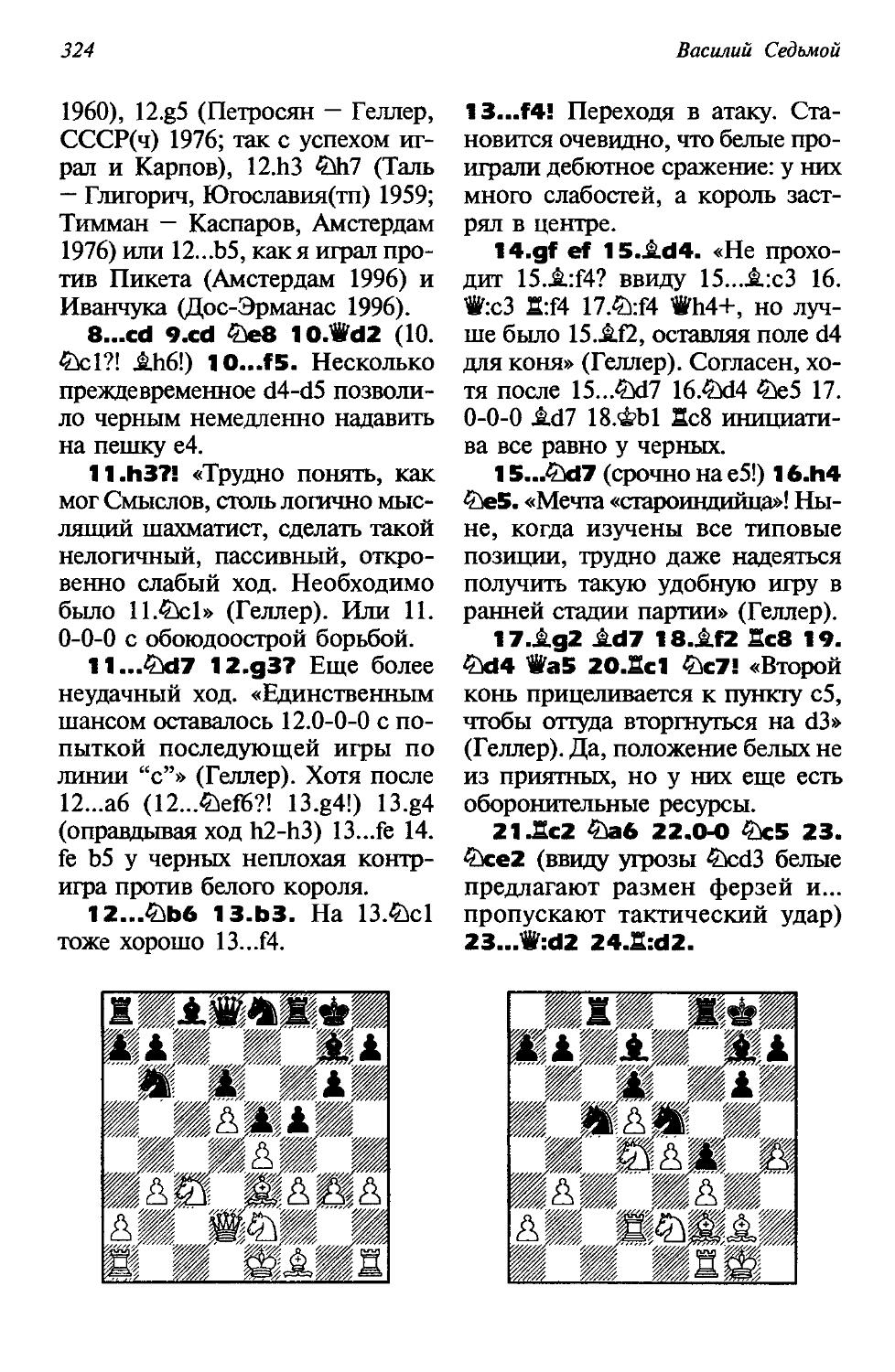

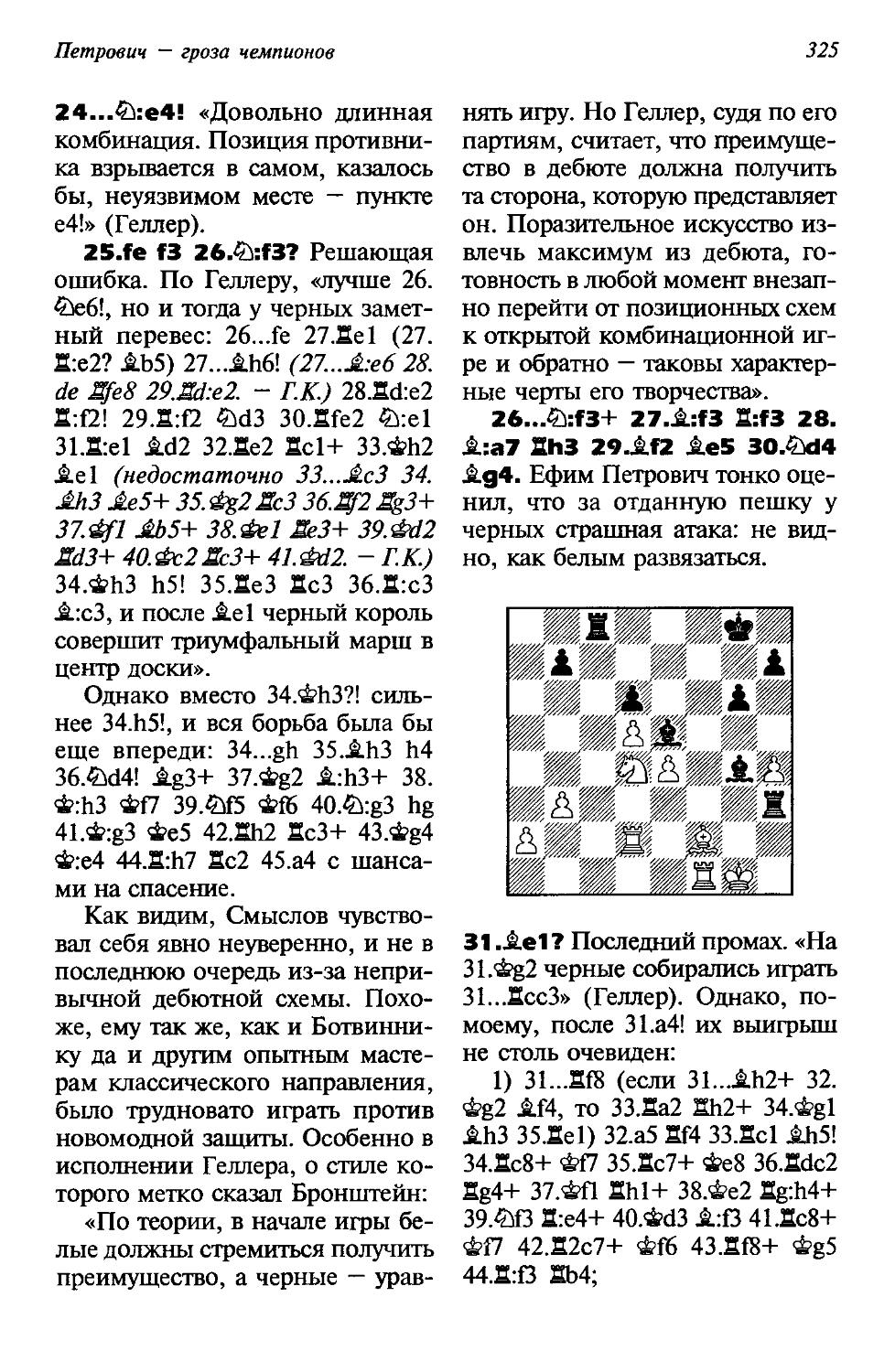

31 ...Л:е5!? «Контрудар» — и снова два восклицательных знака! Хотя практические шансы на успех сохраняло и 31...Фс5 32.£>:17 Ь5 ЗЗ.еб Феб 34.Ь4 аб З5.а4 Ь5 36. ab+ ab. Белому скакуну пришлось бы изрядно потрудиться: З7.^е5+ Фбб 38.£tf3 £g3 39.£kl4 Ael 40. ©:Ь5+ Ф:е6 41.^d4+ Фбб 42. £tf5+!, и все-таки на доске ничья.

32.Ф:е5 Фс13?! «Даже великий Капабланка оказывается не на высоте задачи, поставленной ему насмешливым роком. Предварительное 32...15!, вероятно, давало ему заслуженную победу в борьбе двух пешечных масс против коня».

Однако я сомневаюсь, что после 33.£>еб! у черных более перспективная позиция, чем с пешками «с», рассмотренная в примечании к 29-му ходу. Например, ЗЗ...ФбЗ 34.^18 Фс2 35.Ь4! ФЬ2 36.Ь5 Ф:а2 37.2>:Ь7 ФЬЗ 38.^18 ФЬ4 39.£i:g6 Ф:Ь5, и тут ничья достигается даже двумя способами:

1) 4О.Ф:15 а5 41.Фе4 (41.2е5? а4-+) 41...Фс4 (41...а4 42.ФбЗ=) 42.ФеЗ (42.2>е5+? ФсЗ) 42...ФсЗ 43.^е7! Ь5 44.©d5+ Фс4 45.£Ь6+ ФЬЗ 46.Ф64!! (46.Ф62? ФЬ2-+) 46...а4 47.£кГ7 аЗ 48.2>с5+ Фс2 49.®d3=;

2) 4О.^е7!? (возможно, это сильнее) 40...а5 41.£>:15 а4 42.Ф65! (плохо 42.Ф64? ФЬ4 43.Ф63 ФЬЗ 44.©d4+ ФЬ2) 42...аЗ 43.2)d4+ Фа4 44.Фс4 а2 45.£ю2=. Но в любом случае от белых потребовалась бы большая точность.

33.2>:f7 Фс2 34.Ь4! «Deus ex machina» (то есть, попросту го

воря, божественное спасение. — Г.К). Вскоре ничья становится очевидной.

34...ФсЗ. «Необходимо бежать за ускользающей пешкой, ибо после 34...ФЬ2 35.Ь5! (блокадный принцип Нимцовича; эту идею Капабланка, очевидно, упустил из виду, делая свой 32-й ход) 35... Ф:а2 36.®d6 ФЬЗ 37.®с8 Фс4 38. £):а7= или 34...аб 35.Ф65! ФсЗ (35...ФЬ2? З6.а4 ФЬЗ 37.Ь5) Зб.Фсб Ф:Ь4 37.Ф:Ь6 а5 38.а3+! Ф:аЗ (38...Фа4 39.Фа6) 39.Ф:а5 ФЬЗ 40. ФЬ5= исчезал последний шанс черных на победу».

35.Ь5 ФЬ4 36.£d6 h5 37. Ф*4 Фс5 38.7с8 Ф:Ь5 З9.£):а7+ ФЬ4 40.£>с8 Ь5 41.2®7! ФаЗ 42.£>:д6 Ф:а2 43.2е5. Ничья. «Надо же, какой конь!» — воскликнул во время анализа после партии Капабланка.

В рождественские каникулы (Голландия 1928/29) Эйве сыграл матч-реванш с Боголюбовым и после упорной борьбы уступил с тем же счетом 4,5:5,5 (+1—2=7). «Он изо всех сил старается быть хорошим стратегом, — писал о

26

Макс Пятый

голландском гроссмейстере Алехин. — Однако ему волей-неволей приходится мириться с тем, что нужно отвлекаться на тактику. Желания и возможности никак не могут в нем мирно уживаться».

Летом 29-го, легко выиграв свой третий чемпионат страны (8,5 из 9), Эйве отправился в Карлсбад, на один из крупнейших турниров той эпохи. Там особенно жаждал победы Капабланка, стремившийся подтвердить свое право на матч-реванш с Алехиным. На деле вышло иначе: 1. Нимцович — 15 из 21; 2—3. Капабланка и Шпильман — по 14,5; 4. Рубинштейн — 13,5; 5—7. Беккер, Видмар и Эйве — по 12; 8. Боголюбов — 11,5; 9. Грюнфельд — Ни т.д.

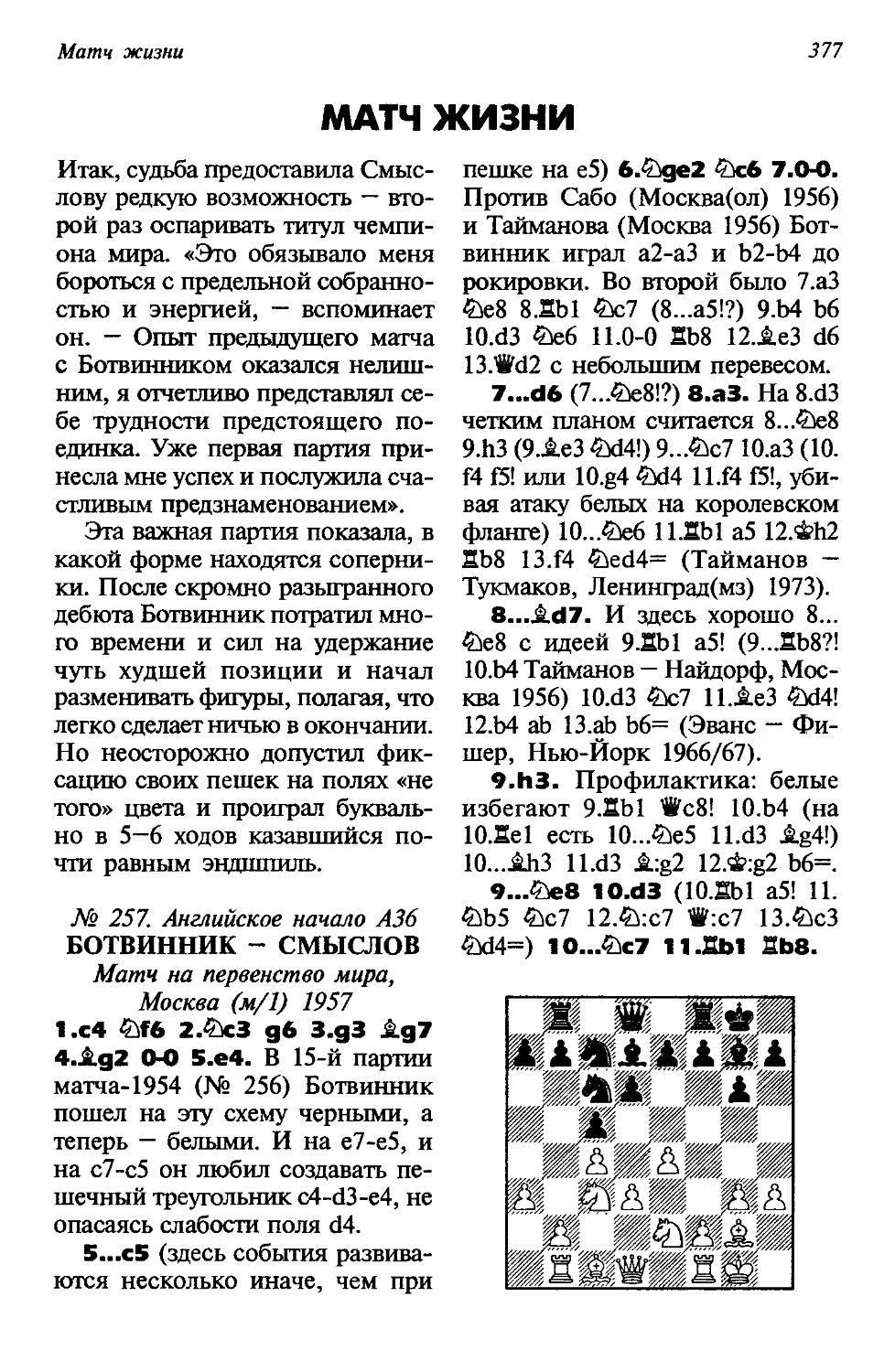

Алехин, присутствовавший на турнире в качестве корреспондента газеты «Нью-Йорк тайме», отметил, что «занять более высокое место талантливому, серьезному Эйве помешал только недостаток опыта»: Нимцовичу и Капабланке голландец, в сущности, подарил полтора очка.

Давайте посмотрим его на редкость боевую партию с легендарным кубинским чемпионом, который на сей раз мог помышлять лишь о ничьей.

№ 155. Защита Нимцовича Е36

ЭЙВЕ - КАПАБЛАНКА Карлсбад 1929

1.d4 2.с4 еб 3.443 _&Ь4

4.Wc2 d5 5.аЗ. Позже в моду вошло 5.cd с дальнейшим 5...ed

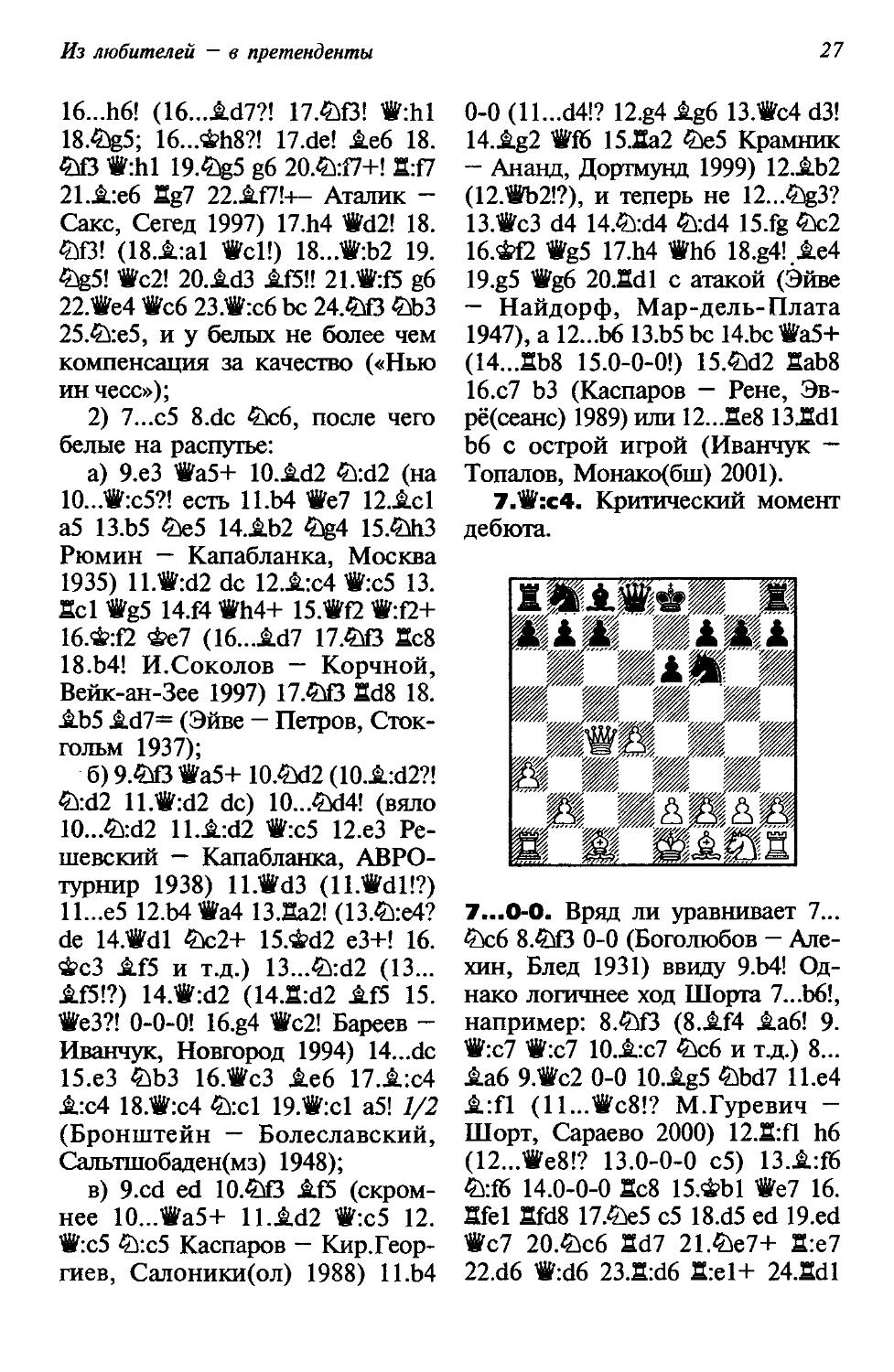

6.JLg5 или гипермодернистским S.-.^dS!? (Алехин) б.еЗ (6.^13 W15! Романишин) 6...с5 — споры в этой системе тянутся от матча-реванша Алехин — Эйве (Голландия 1937) до моих поединков с Анандом и Крамником (1995—2001).

5...JL:c3+. Это оправдывает ход JLb4. В случае 5...JLe7?! у черных ферзевый гамбит без темпа: а2-аЗ является весьма полезным для белых включением. Далее возможно 6.cd ed 7JLf4 или 6.£if3 0-0 7.jLg5 (Эйве — Боголюбов, Бад-Наугейм 1937).

6.W:c3 de. Возможна и игра без сдачи центра — 6...4Ьс6 7.£ЙЗ (7.еЗ е5!) 7...£>е4 (7...а5 8.ЬЗ! Капабланка — Микенас, Буэнос-Ай-рес(ол) 1939) 8.®ЬЗ!? или сразу 6..ЛЫ 7.Wc2 с такими двумя основными линиями:

1) 7...^с6 8.еЗ е5, и тут не 9.f3 2>f6 lO.cd W:d5 ll.£c4 Wd6= (Видмар — Алехин, Сан-Ремо 1930) и не 9.^13 Af5 10.£d3 ed= (так защищались в 30-х Флор, Файн и Ботвинник), а острейший вариант 9.cd W:d5 10.jLc4 Wa5+ П.Ь4! 2>:b4 12.W:e4 2>с2+ 13.Фе2 Wel+ 14.Ф13 2>:al 15.£b2 0-0 (или 15...Леб 16.d5 0-0-0 17.de fe 18. &g3) 16.^g3.

Из любителей — в претенденты

27

16...h6! (16...£d7?! 17.2113! W:hl 18.2|g5; 16...ФН8?! 17.de! £e6 18.

W:hl 19.4^5 g6 20.21:17+! 2:17 21.£:e6 2g7 22.£17!+- Аталик — Сакс, Сегед 1997) 17.h4 Wd2! 18. 2)13! (18.£:al Wcl!) 18..>:b2 19. 2g5! Wc2! 2O.£d3 £15!! 21.W:f5 g6 22.We4 Wc6 23>:c6 be 24.213 2b3 25.2:e5, и у белых не более чем компенсация за качество («Нью ин чесс»);

2) 7...с5 8.dc ^5с6, после чего белые на распутье:

а) 9.еЗ Wa5+ 10.£d2 2:d2 (на 10...W:c5?! есть П.Ь4 We7 12.£с1 а5 13.Ь5 2е5 14.£b2 2g4 15.2h3 Рюмин — Капабланка, Москва 1935) 1 l.W:d2 de 12.£:с4 W:c5 13. 2cl Wg5 14.14 Wh4+ 15.W12 W:f2+ 16.*:f2 Фе7 (16...£d7 17.213 2c8 18.b4! И.Соколов — Корчной, Вейк-ан-Зее 1997) 17.«tf3 2d8 18. £b5 £d7= (Эйве — Петров, Стокгольм 1937);

б) 9.213 Wa5+ 10.2d2 (10.£:d2?! 2:d2 ll.W:d2 de) 10...2d4! (вяло 10...2:d2 ll.£:d2 W:c5 12.еЗ Решевский — Капабланка, ABPO-турнир 1938) U>d3 (ll.Wdl!?) Il...e5 12.b4Wa4 13.Sa2! (13.2:e4? de 14.Wdl 2c2+ 15.*d2 e3+! 16. ФсЗ £.15 и т.д.) 13...2:d2 (13... £15!?) 14.W:d2 (14.2:d2 £15 15. We3?! 0-0-0! 16.g4 Wc2! Бареев -Иванчук, Новгород 1994) 14...de 15.еЗ 2ЬЗ 16>сЗ £e6 17.£:c4 £:c4 18.W:c4 2:cl 19.W:cl aS! 1/2 (Бронштейн — Болеславский, Сальтшобаден(мз) 1948);

в) 9.cd ed 10.213 £15 (скромнее 10...Wa5+ ll.£d2 W:c5 12. W:c5 2:c5 Каспаров - Кир.Геор-гиев, Салоники(ол) 1988) П.Ь4

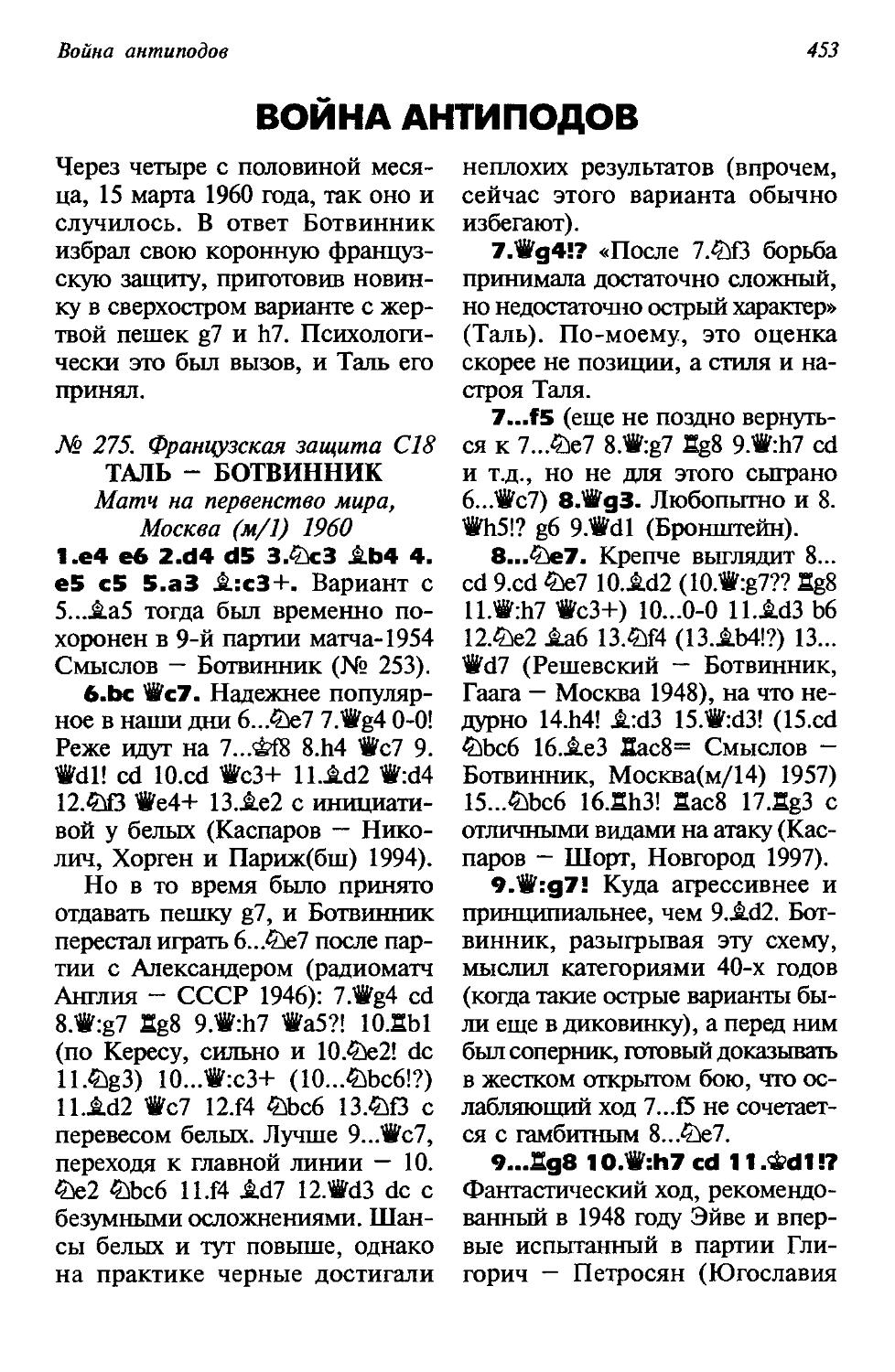

0-0 (1 l...d4!? 12.g4 £g6 13>c4 d3! 14.£g2 W16 15.2a2 2e5 Крамник — Ананд, Дортмунд 1999) 12.£b2 (12.Wb2!?), и теперь не 12...2)g3? 13>с3 d4 14.2:d4 2:d4 15.fg 2c2 16.Ф12 Wg5 17.h4 Wh6 18.g4!.£e4 19.g5 Wg6 20.2dl с атакой (Эйве — Найдорф, Map-дель-Плата 1947), а 12...b6 13.b5 be 14.be Wa5+ (14...Sb8 15.0-0-0!) 15.2>d2 Sab8 16.c7 ЬЗ (Каспаров — Рене, Эв-рё(сеанс) 1989) или 12...Se8 13JSdl Ь6 с острой игрой (Иванчук — Топалов, Монако(бш) 2001).

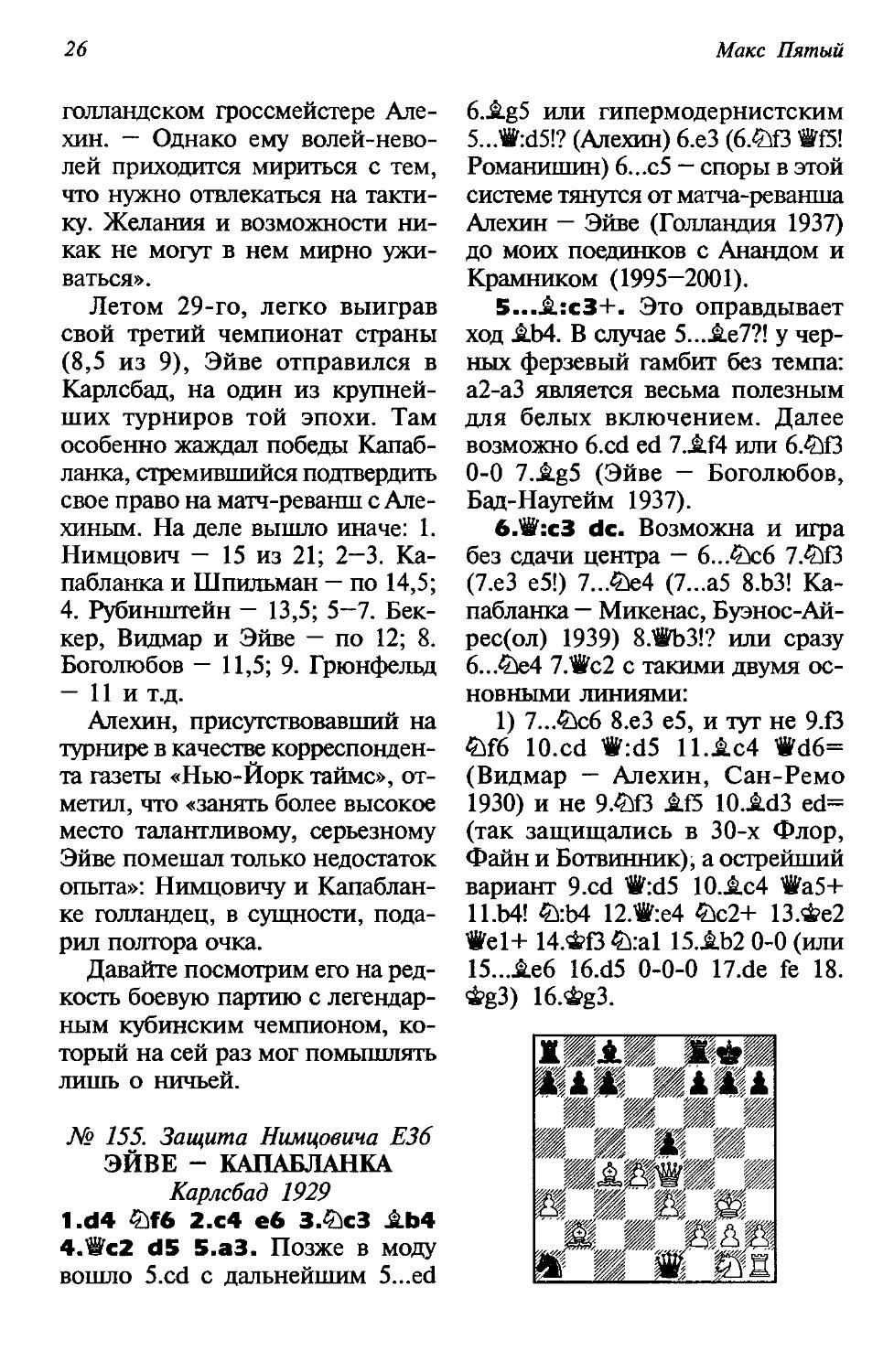

7.W:c4. Критический момент дебюта.

7...000. Вряд ли уравнивает 7... 2с6 8.2113 0-0 (Боголюбов — Алехин, Блед 1931) ввиду 9.Ь4! Однако логичнее ход Шорта 7...Ь6!, например: 8.2113 (8.£14 £а6! 9. W:c7 W:c7 1О.£:с7 2>с6 и тд) 8... £а6 9>с2 0-0 10.£g5 2>bd7 И.е4 £:fl (ll...Wc8!? М.Гуревич — Шорт, Сараево 2000) 12.S:fl h6 (12...We8!? 13.0-0-0 с5) 13.£:16 2>:16 14.0-0-0 2с8 15.ФЫ We7 16. Sfel Sfd8 17.2ie5 c5 18.d5 ed 19.ed Wc7 20.2ic6 Sd7 21.2ie7+ S:e7 22.d6 W:d6 23.S:d6 S:el+ 24.Sdl

28

Макс Пятый

2е7 с достаточной компенсацией за ферзя (Каспаров — Крамник, Москва(блиц, м/2) 1998).

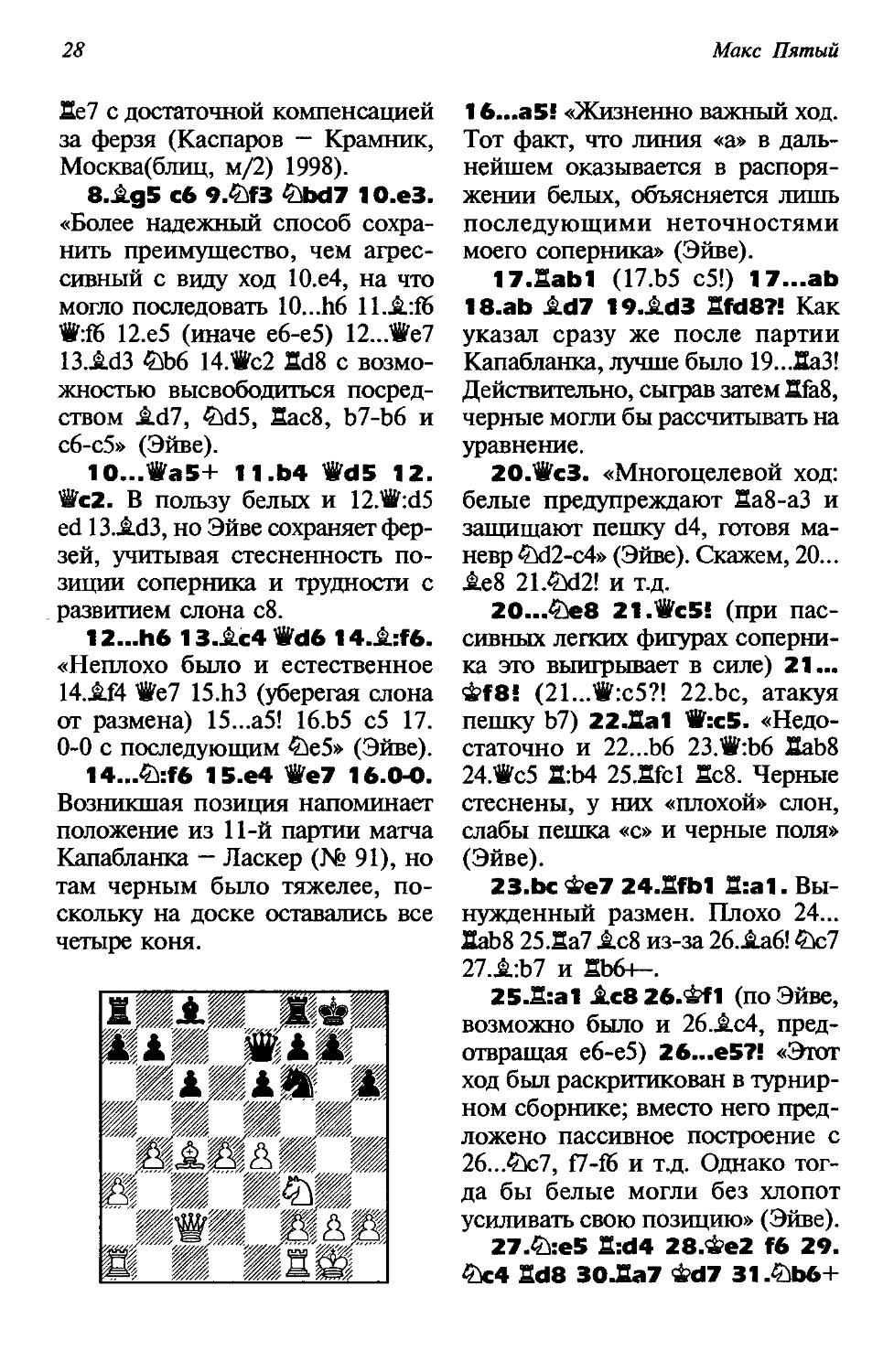

8.£д5 сб 9.£f3 £bd7 10.еЗ. «Более надежный способ сохранить преимущество, чем агрессивный с виду ход 1О.е4, на что могло последовать 10...h6 HJL:f6 W:f6 12.е5 (иначе е6-е5) 12...We7 13.i.d3 £Ь6 14.Wc2 2d8 с возможностью высвободиться посредством jLd7, £d5, 2ас8, Ь7-Ь6 и с6-с5» (Эйве).

1O...Wa5+ 11.Ь4 WdS 12. Wc2. В пользу белых и n.WidS ed 13. JLd3, но Эйве сохраняет ферзей, учитывая стесненность позиции соперника и трудности с развитием слона с8.

12...И6 13.£c4Wd6 14.£:f6. «Неплохо было и естественное 14.М4 We7 15.h3 (уберегая слона от размена) 15...а5! 16.Ь5 с5 17. 0-0 с последующим £е5» (Эйве).

14...£:f6 15.е4 We7 16.0-0. Возникшая позиция напоминает положение из 11-й партии матча Капабланка — Ласкер (№ 91), но там черным было тяжелее, поскольку на доске оставались все четыре коня.

16...а5! «Жизненно важный ход. Тот факт, что линия «а» в дальнейшем оказывается в распоряжении белых, объясняется лишь последующими неточностями моего соперника» (Эйве).

17.2аЫ (17.Ь5 с5!) 17...аЬ 18.ab £d7 19.£d3 2fd8?! Как указал сразу же после партии Капабланка, лучше было 19...2аЗ! Действительно, сыграв затем 2fa8, черные могли бы рассчитывать на уравнение.

2O.Wc3. «Многоцелевой ход: белые предупреждают 2а8-аЗ и защищают пешку d4, готовя маневр £d2-c4» (Эйве). Скажем, 20... JLe8 21.4М2! и т.д.

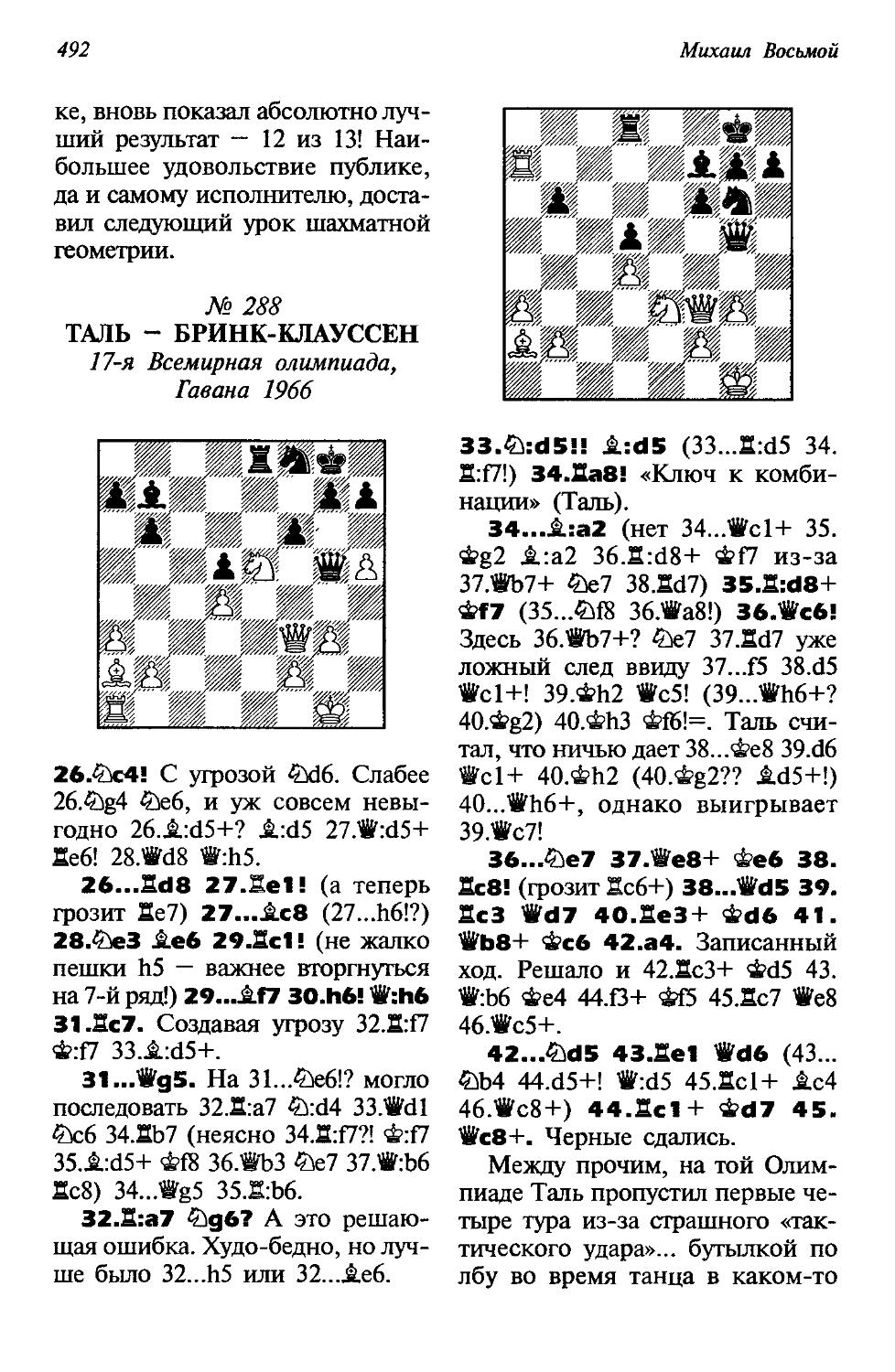

2О...£е8 21.йс5! (при пассивных легких фигурах соперника это выигрывает в силе) 21... ФГ8! (21...W:c5?! 22.bc, атакуя пешку Ь7) 22.Sa1 W:c5. «Недостаточно и 22...Ь6 23.W:b6 2аЬ8 24>с5 2:b4 25.2fcl 2с8. Черные стеснены, у них «плохой» слон, слабы пешка «с» и черные поля» (Эйве).

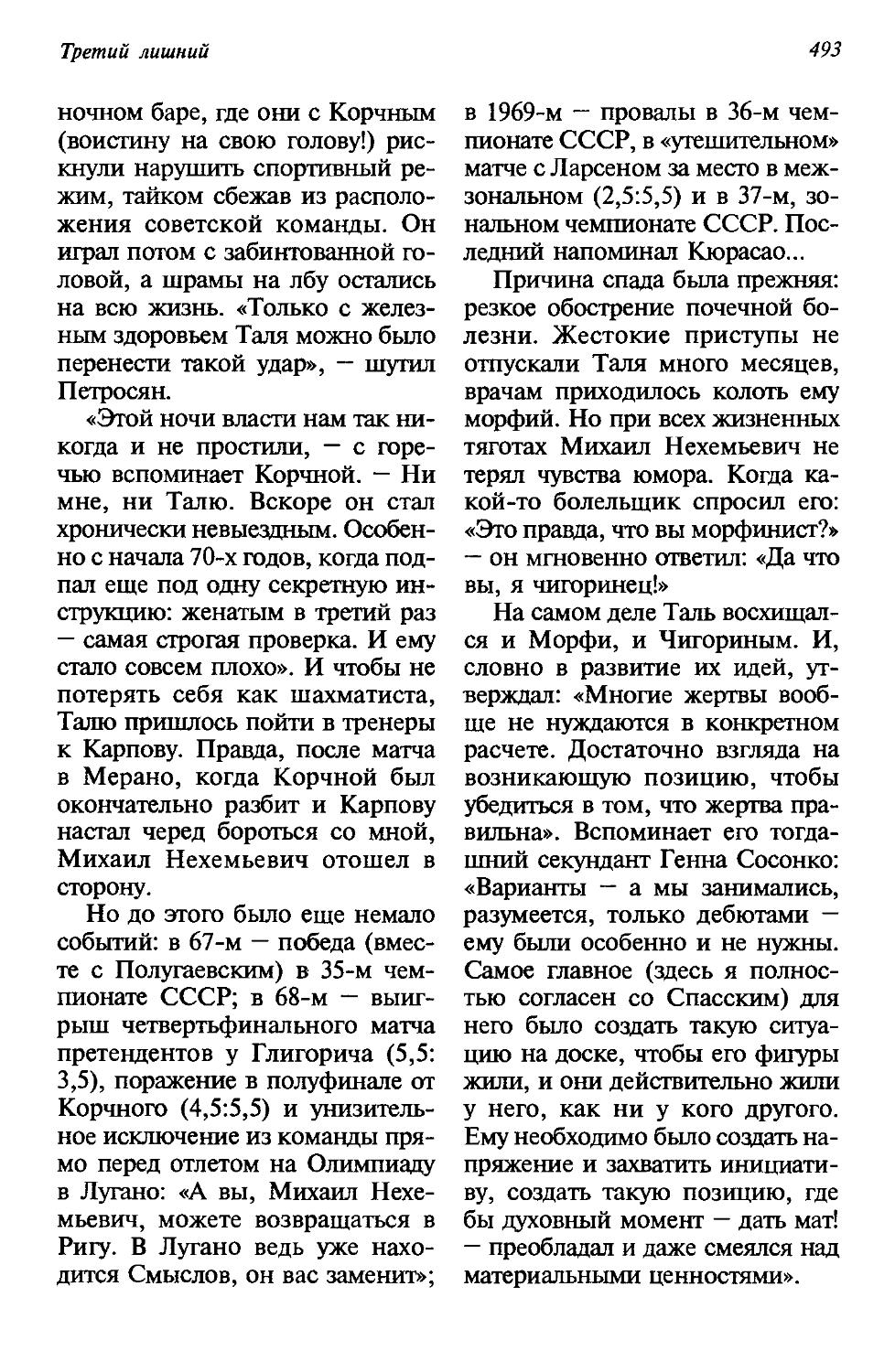

23.bc Фе7 24.2fb1 5:а1. Вынужденный размен. Плохо 24... 2ab8 25.2а7 JLc8 из-за 26.JLa6! £с7 27.£:Ь7 и 2Ь6+-.

25.2:а1 JLc8 26.&Г1 (по Эйве, возможно было и 26JLc4, предотвращая е6-е5) 26...е5?! «Этот ход был раскритикован в турнирном сборнике; вместо него предложено пассивное построение с 26...£с7, f7-ff> и т.д. Однако тогда бы белые могли без хлопот усиливать свою позицию» (Эйве).

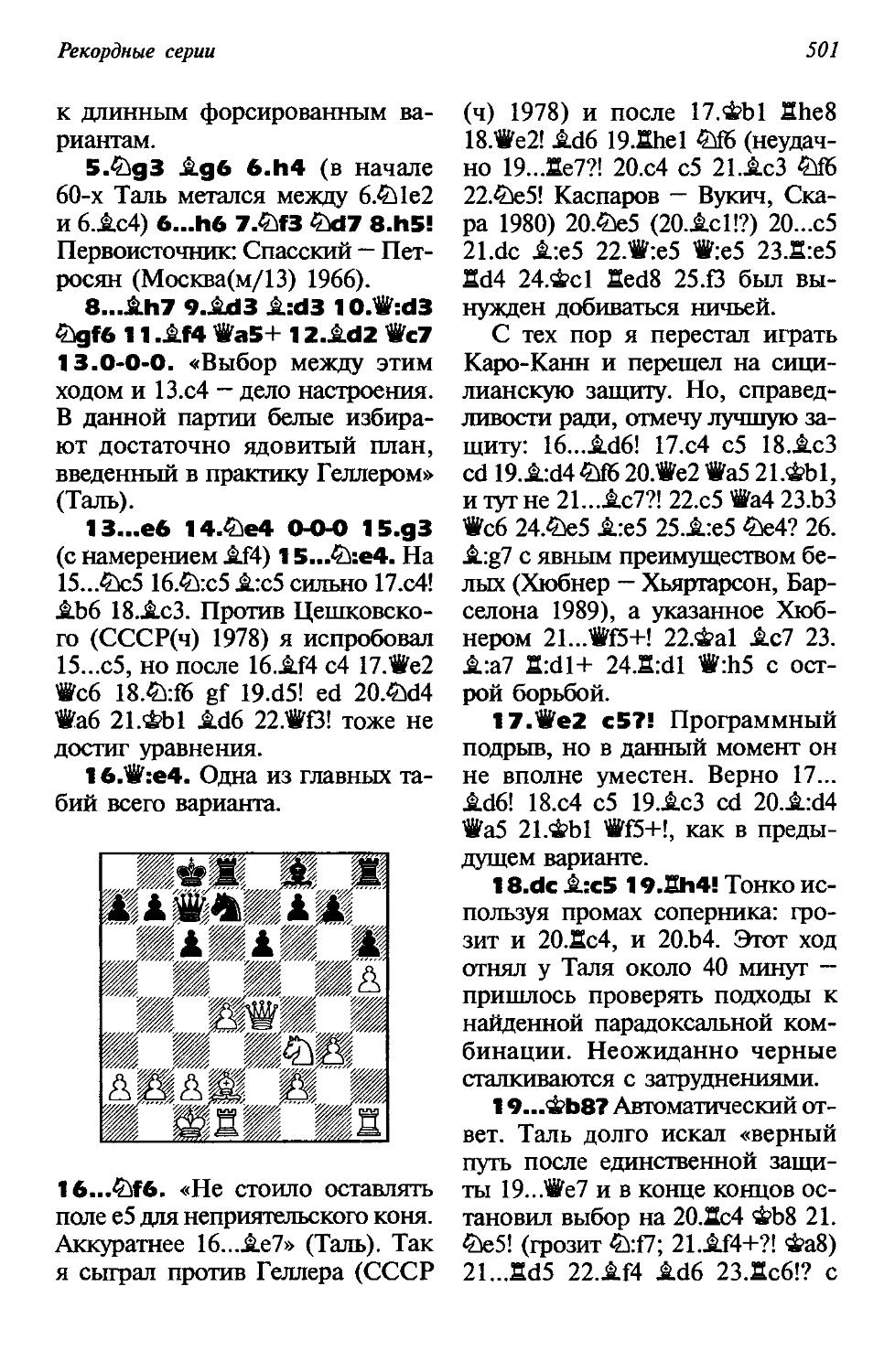

27.£:е5 2:d4 28.Фе2 f6 29. £«4 2d8 30.2а7 &d7 31.£b6+

Из любителей — в претенденты

29

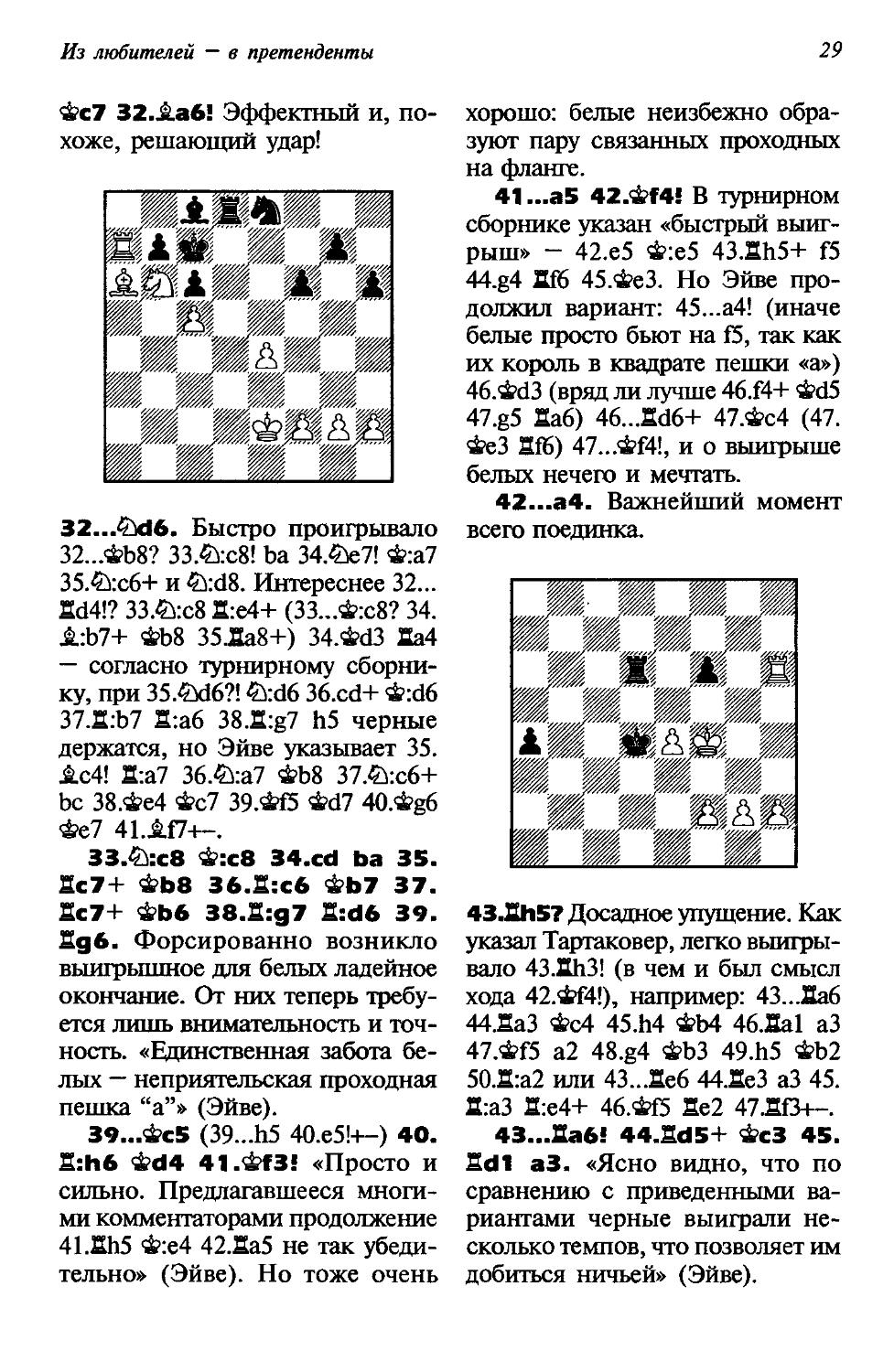

Фс7 32.Лаб! Эффектный и, похоже, решающий удар!

32...2d6. Быстро проигрывало 32...ФЬ8? 33.2x8! ba 34.2е7! Ф:а7 35.2x6+ и 2:d8. Интереснее 32... 2d4!? 33.2x8 2:е4+ (ЗЗ...Ф:с8? 34. Л:Ь7+ ФЬ8 35.2а8+) 34.Ф63 На4 — согласно турнирному сборнику, при 35.2d6?! 2:d6 36.cd+ Ф:б6 37.2:b7 2:а6 38.2:g7 h5 черные держатся, но Эйве указывает 35. Лс4! 2:а7 36.2:а7 ФЬ8 37.2x6+ Ьс 38.Фе4 Фс7 39.Ф45 Фб7 40.<&g6 Фе7 41.Л(7+-.

33.2:с8 Ф:с8 34.cd ba 35. 2с7+ ФЬ8 36.2:с6 ФЬ7 37. 2с7+ ФЬ6 38.2:д7 2:d6 39. 2g6. Форсированно возникло выигрышное для белых ладейное окончание. От них теперь требуется лишь внимательность и точность. «Единственная забота белых — неприятельская проходная пешка “а”» (Эйве).

39...Фс5 (39...Ь5 4О.е5!+-) 40. 2:h6 <&d4 41.Ф13! «Просто и сильно. Предлагавшееся многими комментаторами продолжение 41.Ш15 Ф:е4 42.2а5 не так убедительно» (Эйве). Но тоже очень

хорошо: белые неизбежно образуют пару связанных проходных на фланге.

41 ...а5 42.ФГ4! В турнирном сборнике указан «быстрый выигрыш» — 42.е5 Ф:е5 43.2И5+ f5 44.g4 2f6 45.ФеЗ. Но Эйве продолжил вариант: 45...а4! (иначе белые просто бьют на (5, так как их король в квадрате пешки «а») 46.Ф63 (вряд ли лучше 46.f4+ Фб5 47.g5 2а6) 46...2d6+ 47.Фс4 (47. ФеЗ 2f6) 47..ФТ4!, и о выигрыше белых нечего и мечтать.

42...а4. Важнейший момент всего поединка.

43.2h5? Досадное упущение. Как указал Тартаковер, легко выигрывало 43.2h3! (в чем и был смысл хода 42.ФГ4!), например: 43...2а6 44.2аЗ Фс4 45.Ь4 ФЬ4 46.2а1 аЗ 47.ФГ5 а2 48.g4 ФЬЗ 49.Ь5 ФЬ2 50.2:а2 или 43...2е6 44.2еЗ аЗ 45. 2:аЗ 2:е4+ 46.Ф15 2е2 47.2f3+~.

43...2а6! 44.2d5+ ФсЗ 45.

2d1 аЗ. «Ясно видно, что по сравнению с приведенными вариантами черные выиграли несколько темпов, что позволяет им добиться ничьей» (Эйве).

30

Макс Пятый

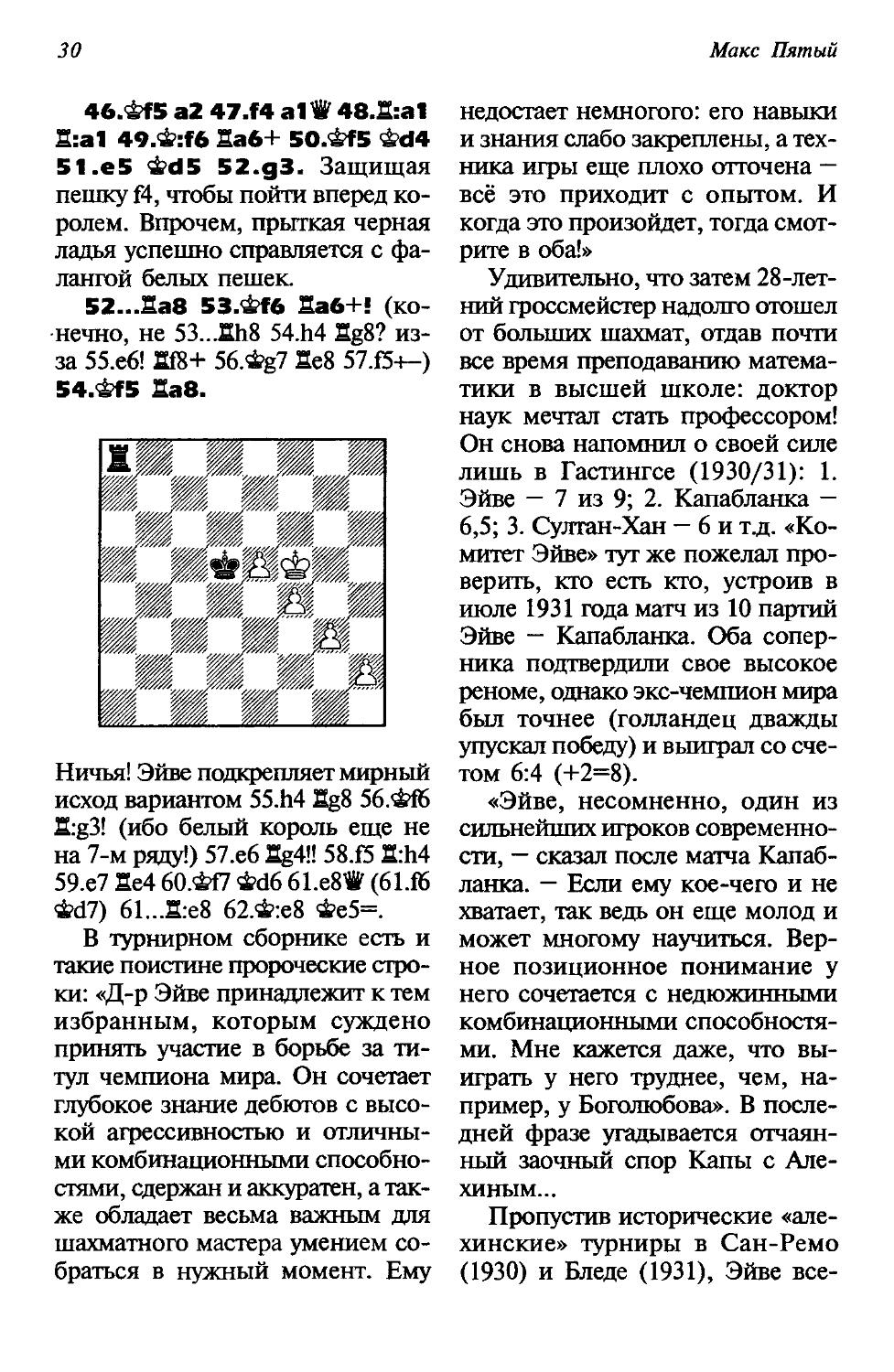

46.4+5 а2 47.f4 al W 48.S:a1 S:a1 49.&:f6 Sa6+ 50.4+5 4d4 51.e5 4d5 52.g3. Защищая пешку f4, чтобы пойти вперед королем. Впрочем, прыткая черная ладья успешно справляется с фалангой белых пешек.

52...Sa8 53.4+6 Sa6+! (конечно, не 53...Ш18 54.h4 Sg8? из-за 55.е6! HI8+ 56.4g7 2е8 57.(5+-) 54.4+5 Sa8.

Ничья! Эйве подкрепляет мирный исход вариантом 55.h4 Eg8 56.4(6 S:g3! (ибо белый король еще не на 7-м ряду!) 57.е6 Sg4!! 58.(5 S:h4 59.е7 Se4 60.4(7 4d6 61.e8W (61.(6 4d7) 61...S:e8 62.4:е8 4е5=.

В турнирном сборнике есть и такие поистине пророческие строки: «Д-р Эйве принадлежит к тем избранным, которым суждено принять участие в борьбе за титул чемпиона мира. Он сочетает глубокое знание дебютов с высокой агрессивностью и отличными комбинационными способностями, сдержан и аккуратен, а также обладает весьма важным для шахматного мастера умением собраться в нужный момент. Ему

недостает немногого: его навыки и знания слабо закреплены, а техника игры еще плохо отточена — всё это приходит с опытом. И когда это произойдет, тогда смотрите в оба!»

Удивительно, что затем 28-лет-ний гроссмейстер надолго отошел от больших шахмат, отдав почти все время преподаванию математики в высшей школе: доктор наук мечтал стать профессором! Он снова напомнил о своей силе лишь в Гастингсе (1930/31): 1. Эйве — 7 из 9; 2. Капабланка — 6,5; 3. Султан-Хан — 6 и тд. «Комитет Эйве» тут же пожелал проверить, кто есть кто, устроив в июле 1931 года матч из 10 партий Эйве — Капабланка. Оба соперника подтвердили свое высокое реноме, однако экс-чемпион мира был точнее (голландец дважды упускал победу) и выиграл со счетом 6:4 (+2=8).

«Эйве, несомненно, один из сильнейших игроков современности, — сказал после матча Капабланка. — Если ему кое-чего и не хватает, так ведь он еще молод и может многому научиться. Верное позиционное понимание у него сочетается с недюжинными комбинационными способностями. Мне кажется даже, что выиграть у него труднее, чем, например, у Боголюбова». В последней фразе угадывается отчаянный заочный спор Капы с Алехиным...

Пропустив исторические «алехинские» турниры в Сан-Ремо (1930) и Бледе (1931), Эйве все-

Из любителей — в претенденты

31

таки смог сыграть, благо был июль, в Берне (1932): 1. Алехин — 12,5 из 15; 2—3. Флор и Эйве — по 11,5; 4. Султан-Хан — 11; 5—6. Бернштейн и Боголюбов — по 10 и т.д. Впрочем, отличный результат не изменил планов молодого ученого. Летом 33-го он в четвертый раз выиграл чемпионат Голландии (8 из 9), после чего решил на несколько лет бросить шахматы и сосредоточиться на математике. Однако Каисса распорядилась иначе.

«В самом конце 1933 года, — вспоминает Эйве, — я случайно встретился в кафе с Гансом Кмо-хом, австрийским мастером и аналитиком, жившим тогда в Голландии. Он знал о моем решении отойти от шахмат, но, видимо, никогда его не одобрял. По мнению Кмоха, я мог добиться гораздо большего, чем достиг, и испытать свои силы в борьбе за титул чемпиона мира... В два счета Кмоху удалось убедить меня, что хотя Алехин, несомненно, выше меня как шахматист-практик, при тщательной подготовке я мог бы приобрести достаточно преимуществ, чтобы исход матча стал бы по крайней мере неясным... С этого момента решение было практически принято: я вызову Алехина на матч за мировое первенство!»

Вскоре в Голландии был образован специальный комитет по организации матча (очередная версия «комитета Эйве»), обеспечивший необходимые финансовые условия — точнее, призовой

фонд для чемпиона. Алехин охотно принял вызов, и в мае 34-го стороны подписали договор о матче из 30 партий, наметив его на осень 1935 года. Победитель должен был набрать 15,5 очка, выиграв не менее 6 партий. При ничейном исходе (15:15) чемпион мира сохранял титул, а в случае поражения он имел право на матч-реванш (Алехин не повторил ошибку Капабланки; позже такую же предусмотрительность проявили Ботвинник и Карпов, чего не скажешь обо мне в матче 2000 года с Крамником).

Настала пора подготовки. После длительных раздумий, в которых его друг Кмох играл роль главного консультанта, Эйве пришел к исторически ценному выводу, что подготовка к матчу должна складываться из трех составляющих: физической, теоретической и практической. И занялся, во-первых, спортом — плавал, боксировал, играл в теннис, регулярно делал гимнастику и принимал холодный душ, а во-вторых — выработкой серьезного дебютного репертуара, что оказалось, по его словам, «титанической задачей».

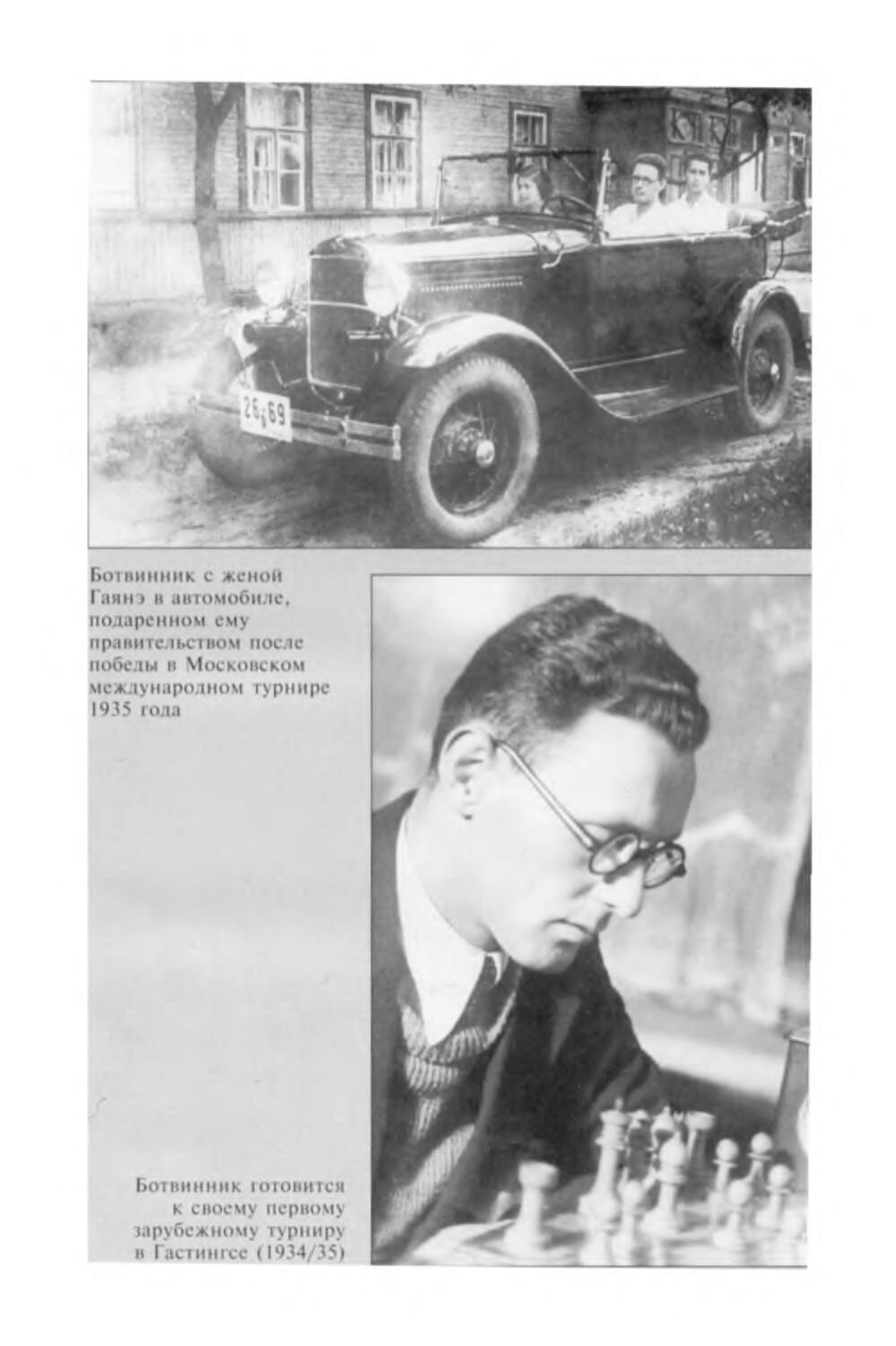

Важным этапом практической подготовки стал супертурнир в Цюрихе (июль 1934). Там играл и чемпион. «В ходе борьбы быстро выяснилось, что Алехин силен, как и прежде, — пишет Эйве. — Если бы я мог после этого турнира с достоинством отозвать свой вызов, то, пожалуй, подумал бы об этом... Алехин играл в стиле

32

Макс Пятый

Сан-Ремо, одерживая одну блестящую победу за другой. Он набрал 13 из 15, Флор и я разделили 2—3-е места, отстав на очко. Позади нас остались Боголюбов, Нимцович, Ласкер, Бернштейн, Штальберг... Для меня это был неплохой результат. Известное удовлетворение мне принесло и то, что я сумел одолеть своего могучего противника в личной встрече».

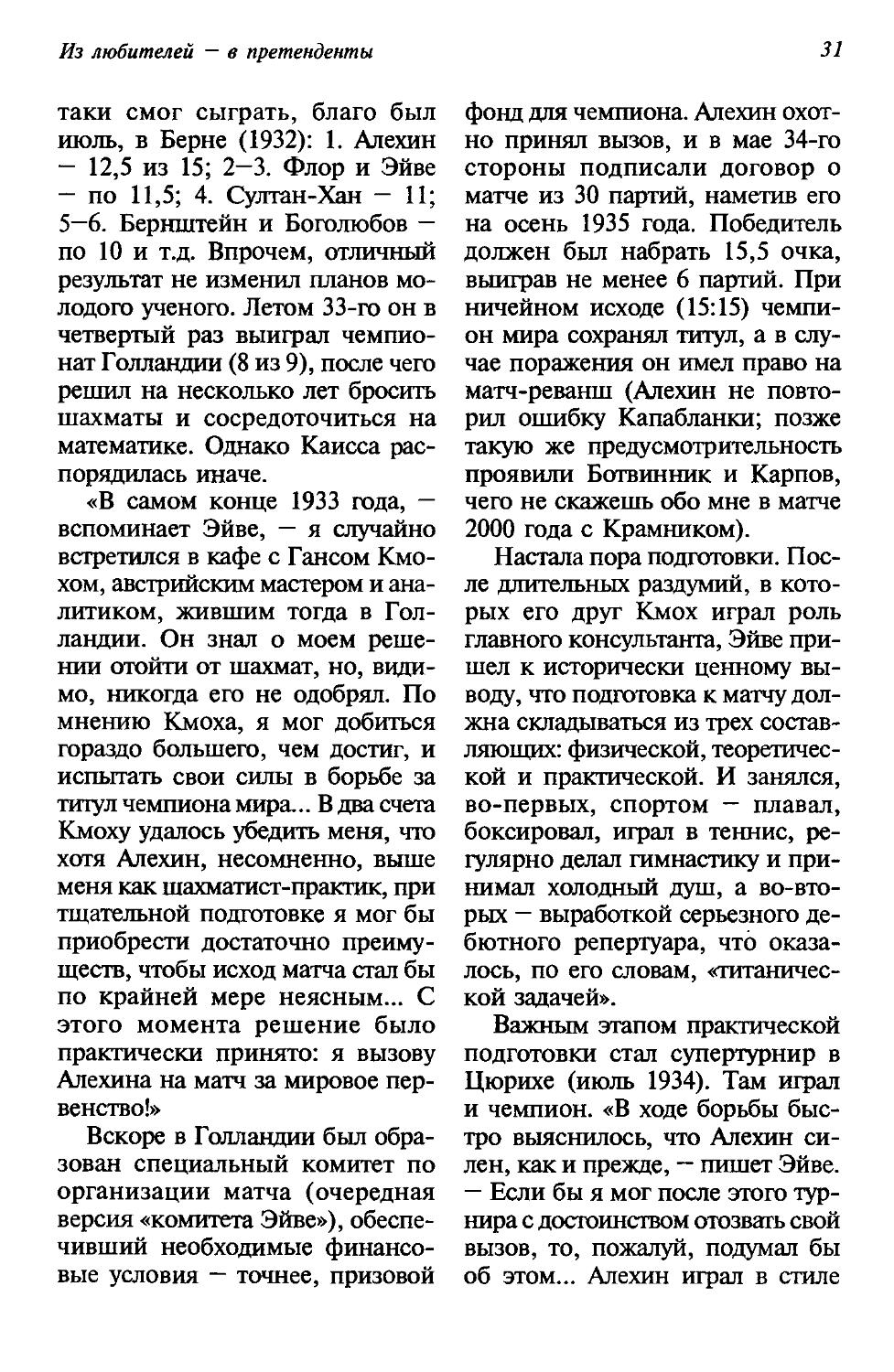

№ 156. Ферзевый гамбит D31 ЭЙВЕ - АЛЕХИН

Цюрих 1934, 5-й тур

1 -с4 еб 2.d4 d5 З.^сЗ аб. Защита Яновского, которую Алехин вообще-то не очень жаловал, но за полтора месяца до Цюриха применил в 21-й партии матча с Боголюбовым (№ 135).

4.cd (на 4.с5 здесь, в отличие от варианта 3.£tf3 аб, есть контрудар 4...е5! с идеей 5.de Леб 6. £еЗ £ld7) 4...ed 5.£f4!7 Более популярным было тогда продолжение 5.С113 сб (5...£rf6 6.JLg5; 5... JLe7 6.М4), например:

1) 6.JLf4 £>е7 (потом играли 6...£d6!? и &е7) 7.еЗ Wb6 8.Wd2 £g6 9.£g3 i.f5 Ю.аЗ 2>d7 H.£e2

12.0-0 JLe7= (Вельми — Эйве, Берн 1932);

2) 6>c2 £d6 7.£g5 &e7 8.e3 £g4 9.£e2 Wc7 10.Scl ®g6 11.£tfi4 JLe6 с комфортной игрой у черных (Штехелин — Эйве, Берн 1932);

3) 6.Wb3!? £d6 (6...2tf6 7.£g5 kel 8.e3 0-0 9.£d3 ©bd7 10.Wc2! Se8 11.M4! Грюнфельд — Алехин, Будапешт 1921) 7.g3 (7.JLg5

JLe7! 8.JLf4 £)f6 Ласкер — Яновский, Лондон 1899) 7...£)e7 8.M4 A:f4 9.gf 2>f5 Ю.еЗ 2>d7 ll.£d3 £tf6 12.£te5 We7 13.^a4 с легкой инициативой у белых (Алехин — Рубинштейн, Баден-Баден 1925).

Годы спустя, на 23-м чемпионате СССР (1956), увидели свет и усиление за черных — 8...0-0!? 9.£:d6 W:d6 10.£g2 2>d7 11.0-0 Cif6 12.^e5 Sb8 (Спасский — По-лугаевский), и новая попытка за белых — 6.JLg5 JLe7 7.h4!? (Корчной — Полугаевский).

5...£ff6. В партии из этого же турнира Мюллер — Эйве после 5...с6 б.еЗ £)е7 (лучшее место для коня) 7JLd3 JLf5 8.£ige2 JL:d3 9. W:d3 £>g6 10.JLg3 JLe7 черные получили приемлемую игру. Неплохо и 6..JLd6!? — возникает известная позиция варианта Пор-тиша (l.d4 d5 2.с4 еб З.ОзсЗ JLe7 4.cd ed 5.JLf4 сб б.еЗ JLd6) с включением хода а7-а6, что имеет и плюсы (затруднение атаки Ь2-Ь4-Ь5), и минусы (облегчение маневра £1а4-с5).

«Однако в целом возможности черных при ходе З...а6 заметно ограничены. Поэтому он совершенно не подходит к стилю Алехина, и неудивительно, что в возникающей несложной игре Алехин чувствует себя менее уверенно» (Эйве).

б.еЗ JLd6. По мнению Эйве, алехинская рекомендация 6...JLf5 7.Wb3 Sa7!? довольно странная и малопривлекательная. Но в наши дни подобный оригинальный прием не лишен актуальности (в сходных позициях его применяли Ход

Из любителей — в претенденты

33

жсон, Морозевич...), и определенный смысл в этом есть. Как и в ходе Мароци 6...с5!? — хотя после 7.£13 £с6 8.JLe2 белые сохраняют минимальный перевес.

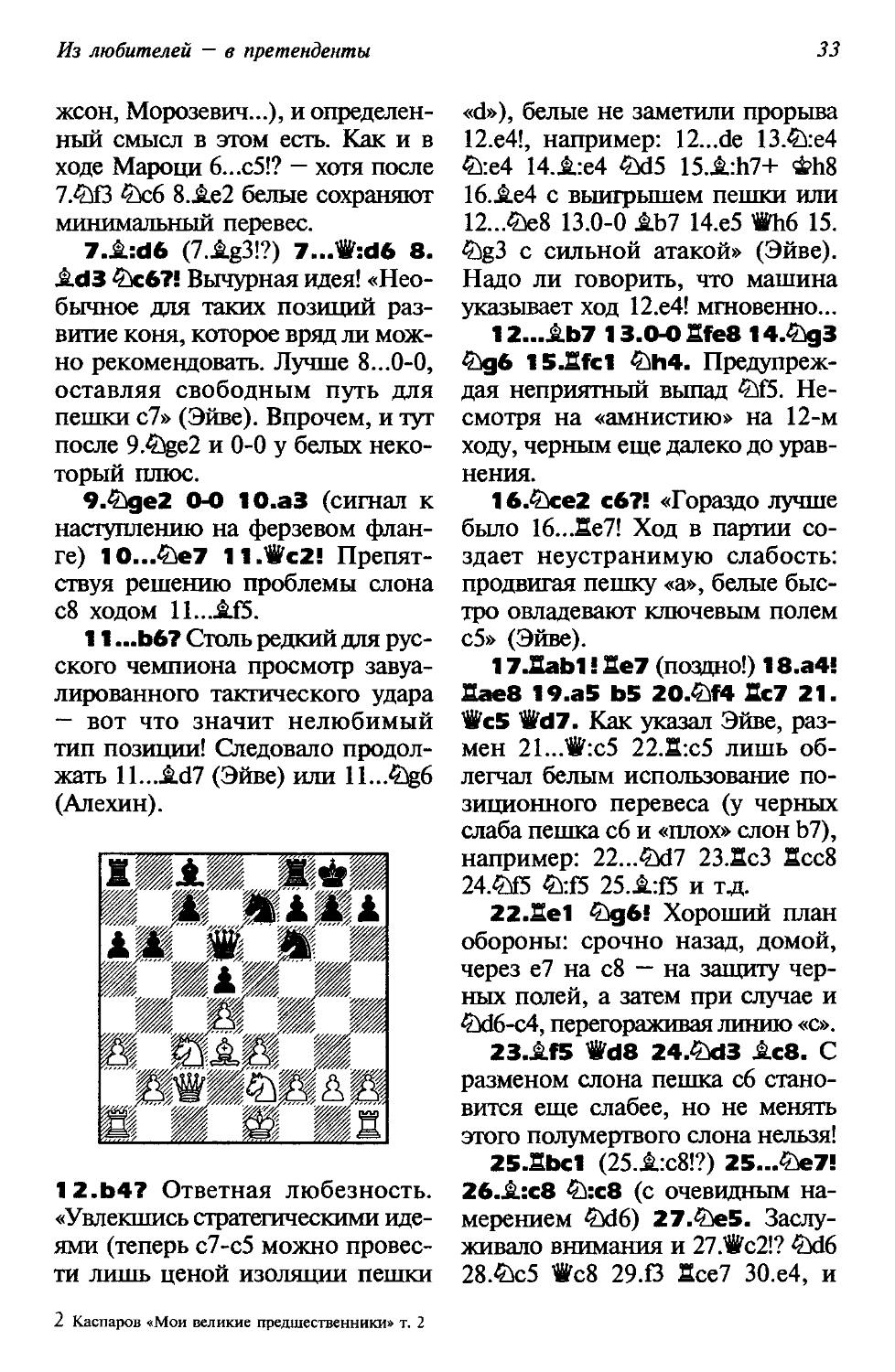

7.£:d6 (7,£g3!?) 7...W:d6 8. JLd3 £с6?! Вычурная идея! «Необычное для таких позиций развитие коня, которое вряд ли можно рекомендовать. Лучше 8...0-0, оставляя свободным путь для пешки с7» (Эйве). Впрочем, и тут после 9.£ge2 и 0-0 у белых некоторый плюс.

9.&де2 0-0 1О.аЗ (сигнал к наступлению на ферзевом фланге) 1О...£е7 11.ЙС2! Препятствуя решению проблемы слона с8 ходом 11..JD5.

11 ...Ь6? Столь редкий для русского чемпиона просмотр завуалированного тактического удара — вот что значит нелюбимый тип позиции! Следовало продолжать ll...Ad7 (Эйве) или H...£g6 (Алехин).

12.Ь4? Ответная любезность. «Увлекшись стратегическими идеями (теперь с7-с5 можно провести лишь ценой изоляции пешки

«d»), белые не заметили прорыва 12.е4!, например: 12...de 13.£:е4 £:е4 14.£:е4 £d5 15,£:Ь7+ ФЬ8 16.jLe4 с выигрышем пешки или 12...£>е8 13.0-0 £Ь7 14.е5 Wh6 15. £g3 с сильной атакой» (Эйве). Надо ли говорить, что машина указывает ход 12.е4! мгновенно...

12...£b7 13.0-0 Sfe8 14.£дЗ £д6 15.Sfc1 £h4. Предупреждая неприятный выпад £15. Несмотря на «амнистию» на 12-м ходу, черным еще далеко до уравнения.

16.£се2 сб?! «Гораздо лучше было 16...2е7! Ход в партии создает неустранимую слабость: продвигая пешку «а», белые быстро овладевают ключевым полем с5» (Эйве).

17.2аЫ! Se7 (поздно!) 18.а4! Наев 19.а5 Ь5 2O.£f4 Нс7 21. Wc5 Wd7. Как указал Эйве, размен 21...W:c5 22.2:с5 лишь облегчал белым использование позиционного перевеса (у черных слаба пешка сб и «плох» слон Ь7), например: 22...£d7 23.НсЗ Нсс8 24.£f5 £:15 25.^.:15 и тд.

22.Se1 £д6! Хороший план обороны: срочно назад, домой, через е7 на с8 — на защиту черных полей, а затем при случае и £d6-c4, перегораживая линию «с».

23.£f5 Wd8 24.£d3 £с8. С разменом слона пешка сб становится еще слабее, но не менять этого полумертвого слона нельзя!

25.Sbc1 (25.£:с8!?) 25...£е7! 26.Л:с8 £:с8 (с очевидным намерением £d6) 27.£е5. Заслуживало внимания и 27.Wc2!? £d6 28.£с5 Wc8 29.f3 Sce7 3O.e4, и

2 Каспаров «Мои великие предшественники» т. 2

34

Макс Пятый

если 30...de 31.fe Wg4, то 32.Wdl! Хронические слабости черных на ферзевом фланге весьма чувствительны.

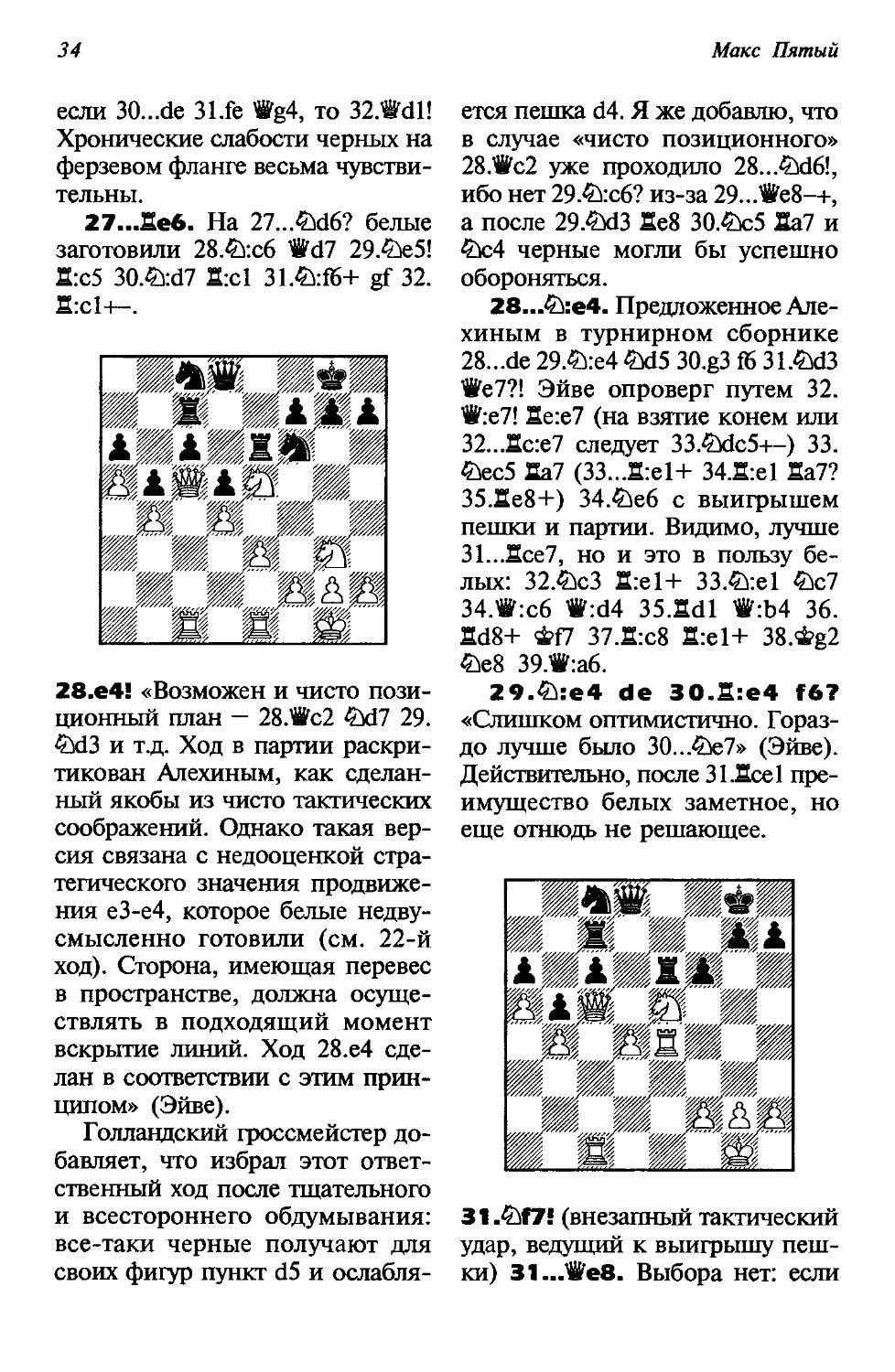

27...Se6. На 27...£к16? белые заготовили 28,£>:с6 Wd7 29.£te5! S:c5 30.®:d7 S:cl 31.£:fl5+ gf 32. S:cl+~.

28.e4! «Возможен и чисто позиционный план — 28.Wc2 4М7 29. <£id3 и т.д. Ход в партии раскритикован Алехиным, как сделанный якобы из чисто тактических соображений. Однако такая версия связана с недооценкой стратегического значения продвижения еЗ-е4, которое белые недвусмысленно готовили (см. 22-й ход). Сторона, имеющая перевес в пространстве, должна осуществлять в подходящий момент вскрытие линий. Ход 28.е4 сделан в соответствии с этим принципом» (Эйве).

Голландский гроссмейстер добавляет, что избрал этот ответственный ход после тщательного и всестороннего обдумывания: все-таки черные получают для своих фигур пункт d5 и ослабля

ется пешка d4. Я же добавлю, что в случае «чисто позиционного» 28.Wc2 уже проходило 28...£)d6!, ибо нет 29.£>:с6? из-за 29...We8-+, а после 29.4МЗ Se8 3O.4hc5 Sa7 и 4hc4 черные могли бы успешно обороняться.

28...^:е4. Предложенное Алехиным в турнирном сборнике 28...de 29.®:е4 2Д5 30.g3 f6 31.2>d3 We7?! Эйве опроверг путем 32. W:e7! Se:e7 (на взятие конем или 32...Sc:e7 следует 33.4Мс5+-) 33. ^ес5 На7 (33...S:el+ 34.S:el Sa7? 35.Se8+) З4.^е6 с выигрышем пешки и партии. Видимо, лучше 31...Sce7, но и это в пользу белых: 32.£k:3 S:el+ 33.^:el £ic7 34.W:c6 W:d4 35.Sdl W:b4 36. Sd8+ *f7 37.S:c8 S:el+ 38.*g2 2>e8 39>:a6.

29.£>:e4 de 3O.S:e4 f6? «Слишком оптимистично. Гораздо лучше было 30...£>е7» (Эйве). Действительно, после 31.Seel преимущество белых заметное, но еще отнюдь не решающее.

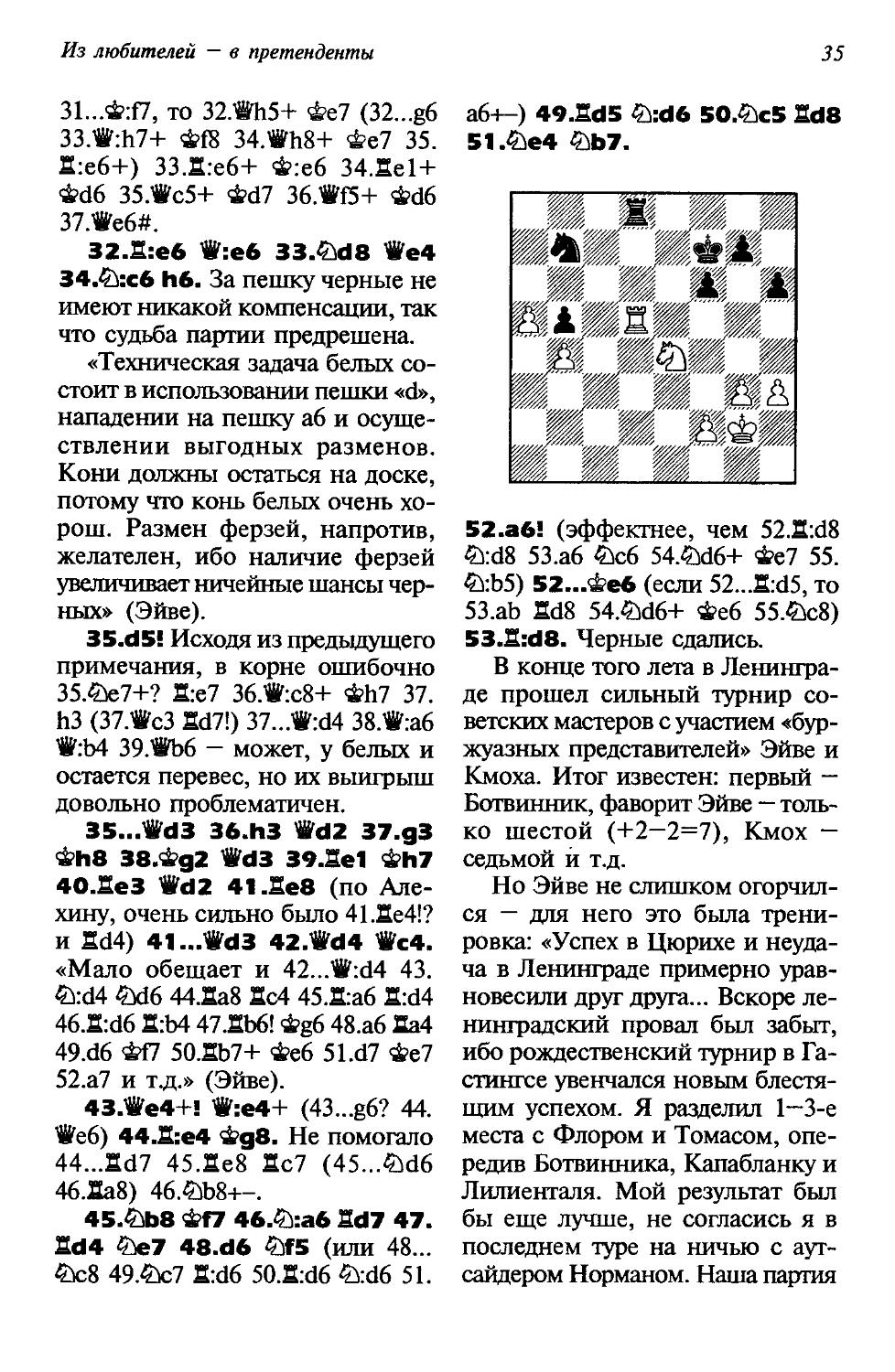

31.ЗД7! (внезапный тактический удар, ведущий к выигрышу пешки) 31...We8. Выбора нет: если

Из любителей — в претенденты

35

31...Ф:Г7, то 32.Wh5+ Фе7 (32...g6 33.W:h7+ *f8 34.Wh8+ Фе7 35. 2:e6+) 33.2:еб+ Ф:еб 34.2el+ Фбб 35>c5+ Ф67 36>f5+ Ф66 37>e6#.

32.2:e6 W:e6 33.^d8 We4 34.&:c6 h6. За пешку черные не имеют никакой компенсации, так что судьба партии предрешена.

«Техническая задача белых состоит в использовании пешки «d», нападении на пешку аб и осуществлении выгодных разменов. Кони должны остаться на доске, потому что конь белых очень хорош. Размен ферзей, напротив, желателен, ибо наличие ферзей увеличивает ничейные шансы черных» (Эйве).

35.d5! Исходя из предыдущего примечания, в корне ошибочно 35.2>е7+? 2:е7 36>:с8+ ФЪ7 37. h3 (37>с3 2d7!) 37...W:d4 38>:аб W:b4 39.Wb6 — может, у белых и остается перевес, но их выигрыш довольно проблематичен.

35...Wd3 36.h3 Wd2 37.дЗ ФИ8 38.Фд2 Wd3 39.2е1 ФИ7 40.2еЗ Wd2 41.2е8 (по Алехину, очень сильно было 41.2е4!? и 2d4) 41...Wd3 42.Wd4 Wc4. «Мало обещает и 42...W:d4 43. 2>:d4 £d6 44.2a8 2c4 45.2:a6 2:d4 46.2:d6 2:b4 47.2b6! *g6 48.a6 Ha4 49.d6 ФП 50.2Ь7+ Феб 51.d7 Фе7 52.a7 и т.д.» (Эйве).

43.We4+! W:e4+ (43...g6? 44. We6) 44.2:e4 Фд8. He помогало 44...2d7 45.2e8 2c7 (45...®d6 46.2a8) 46.©b8+-.

45.£>Ь8 ФГ7 46.ft:a6 2d7 47.

2d4 2e7 48.d6 4T5 (или 48... &c8 49.&c7 2:d6 50.2:d6 ^:d6 51.

a6+-) 49.2d5 ft:d6 SO.ftcS 2d8 51.^e4 &b7.

52.a6! (эффектнее, чем 52.2:d8 £):d8 53.a6 ®c6 54.®d6+ Фе7 55. £>:b5) 52...Феб (если 52...2:d5, то 53.ab 2d8 54.®d6+ Феб 55.2>c8) 53.2:d8. Черные сдались.

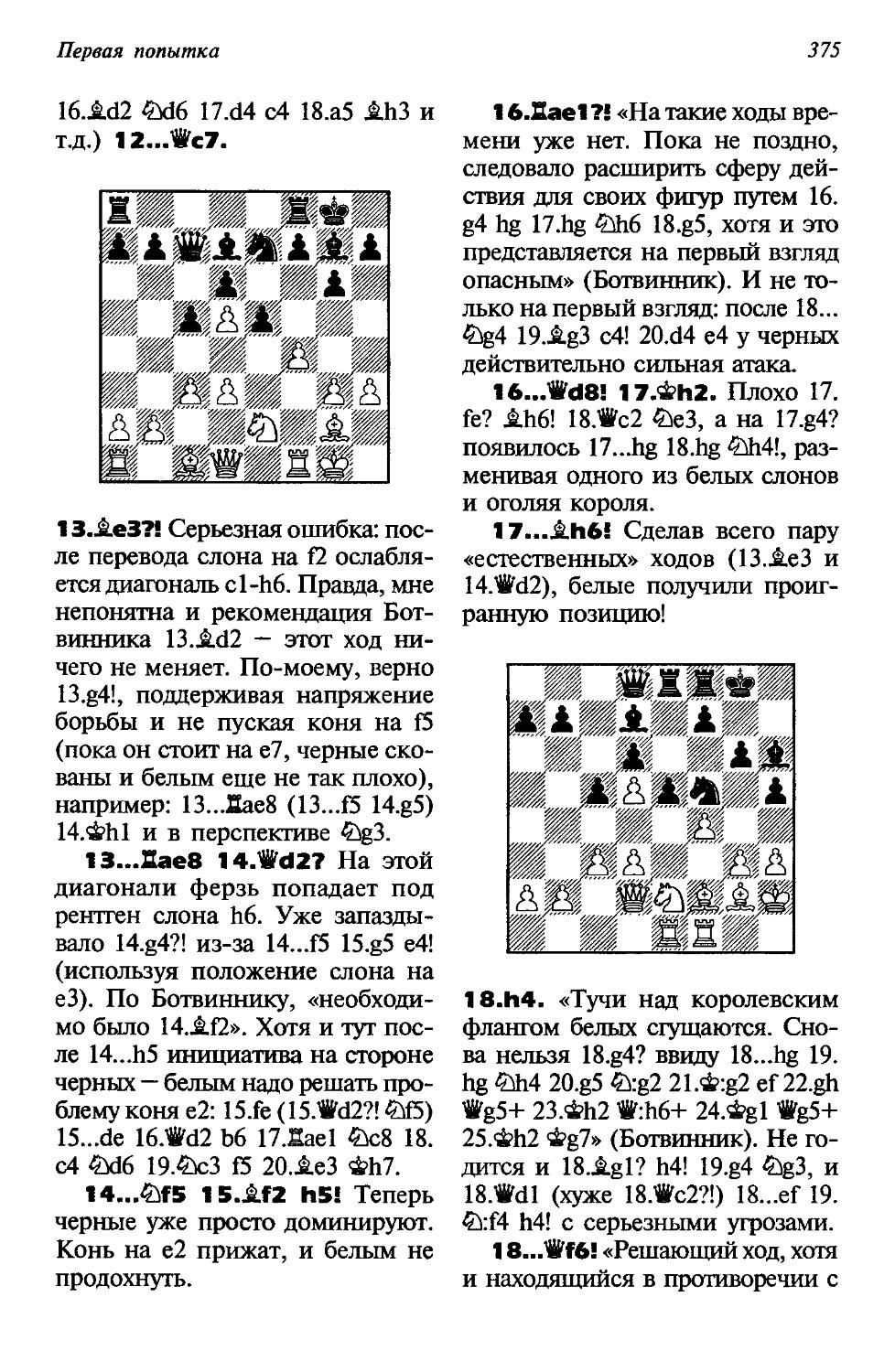

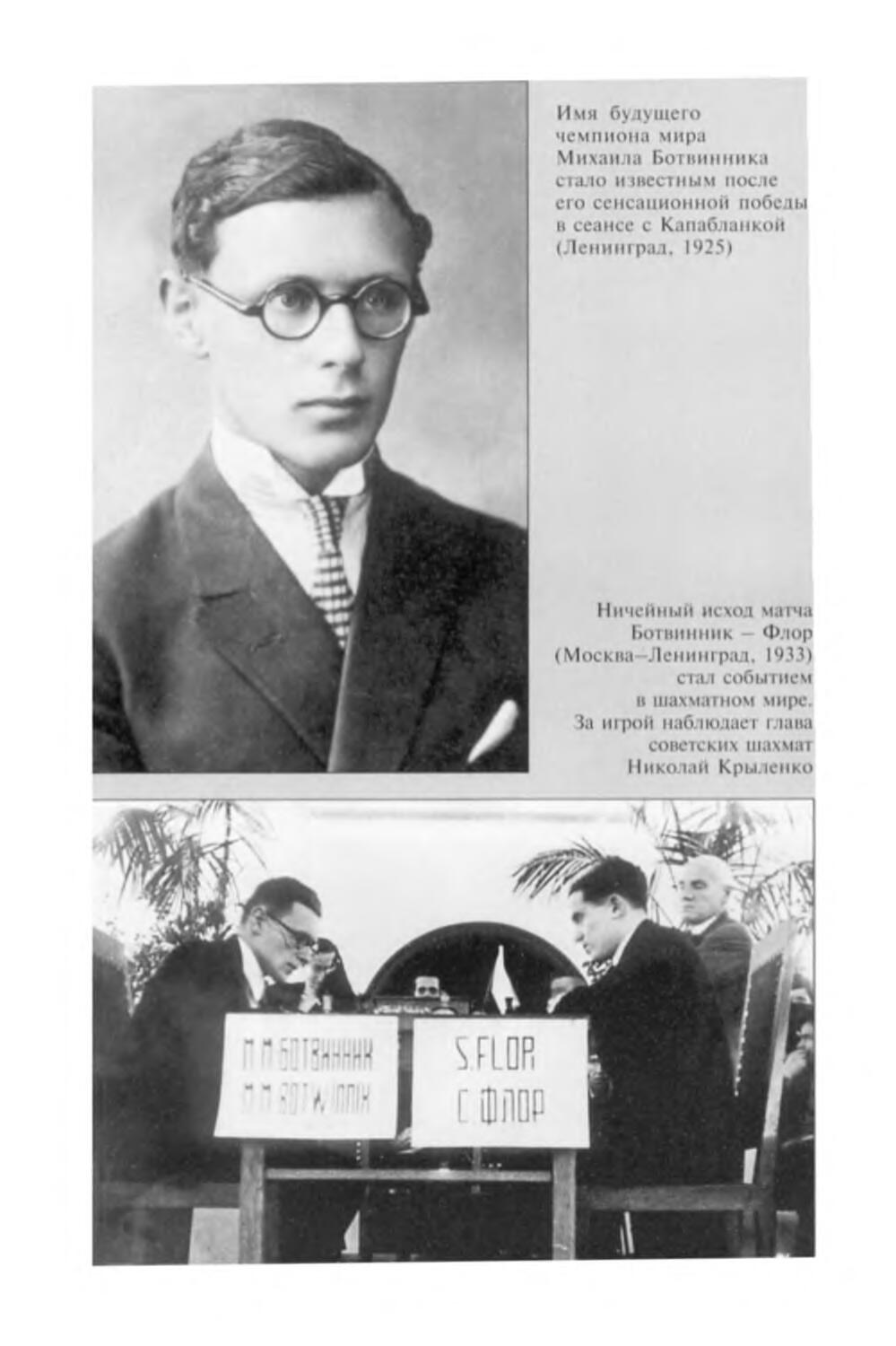

В конце того лета в Ленинграде прошел сильный турнир советских мастеров с участием «буржуазных представителей» Эйве и Кмоха. Итог известен: первый — Ботвинник, фаворит Эйве — только шестой (+2—2=7), Кмох — седьмой и т.д.

Но Эйве не слишком огорчился — для него это была тренировка: «Успех в Цюрихе и неудача в Ленинграде примерно уравновесили друг друга... Вскоре ленинградский провал был забыт, ибо рождественский турнир в Гастингсе увенчался новым блестящим успехом. Я разделил 1—3-е места с Флором и Томасом, опередив Ботвинника, Капабланку и Лилиенталя. Мой результат был бы еще лучше, не согласись я в последнем туре на ничью с аутсайдером Норманом. Наша партия

36

Макс Пятый

оказалась последней в турнире, и мне не хотелось затягивать распределение призов... Капабланка изумился, услышав об этой ничьей. В его сознании не укладывалось, как это я мог предложить ничью в несколько лучшей позиции».

Однако у Эйве был поистине рыцарский кодекс поведения! Интересно: сегодня кто-нибудь стал бы делать ничью с аутсайдером, чтобы не задерживать коллег и организаторов?!

Гастингс порадовал претендента на трон еще и тем, что во второй своей встрече с молодым, быстро растущим чемпионом СССР Ботвинником (первая, в Ленинграде, завершилась вничью) он добился весьма убедительной победы. Хотя и заметно волновался! «За доской он, человек высокого роста, своеобразно горбился, неустанно нервно поправлял очки; когда он обдумывал ход, было заметно, как краснеют его уши», — писал очевидец об Эйве, а затем и о его сопернике: «Исключительная серьезность, воплощение железной воли — таков был Ботвинник во время игры. Только изредка он поправлял узел своего галстука, выдавая волнение».

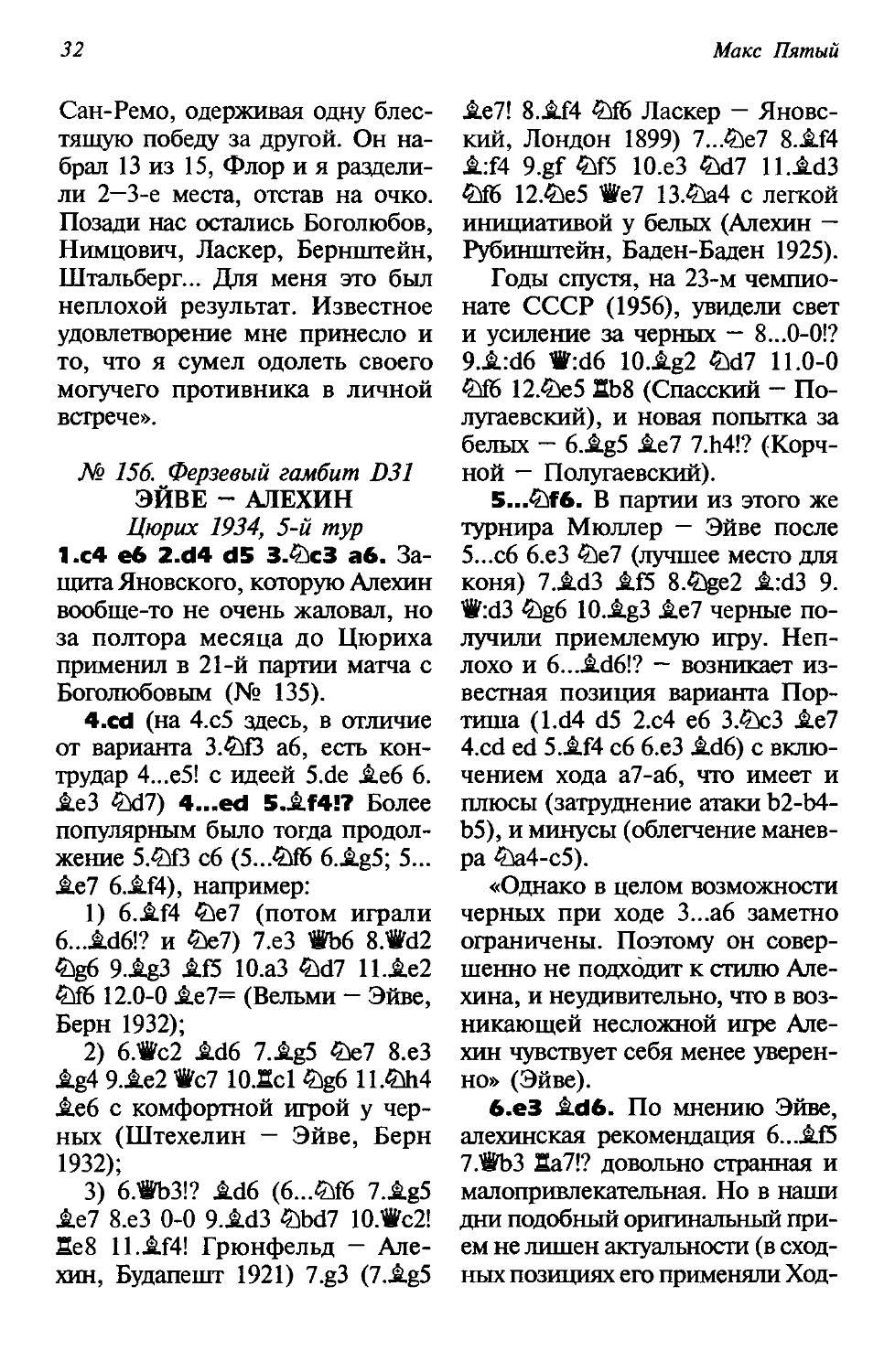

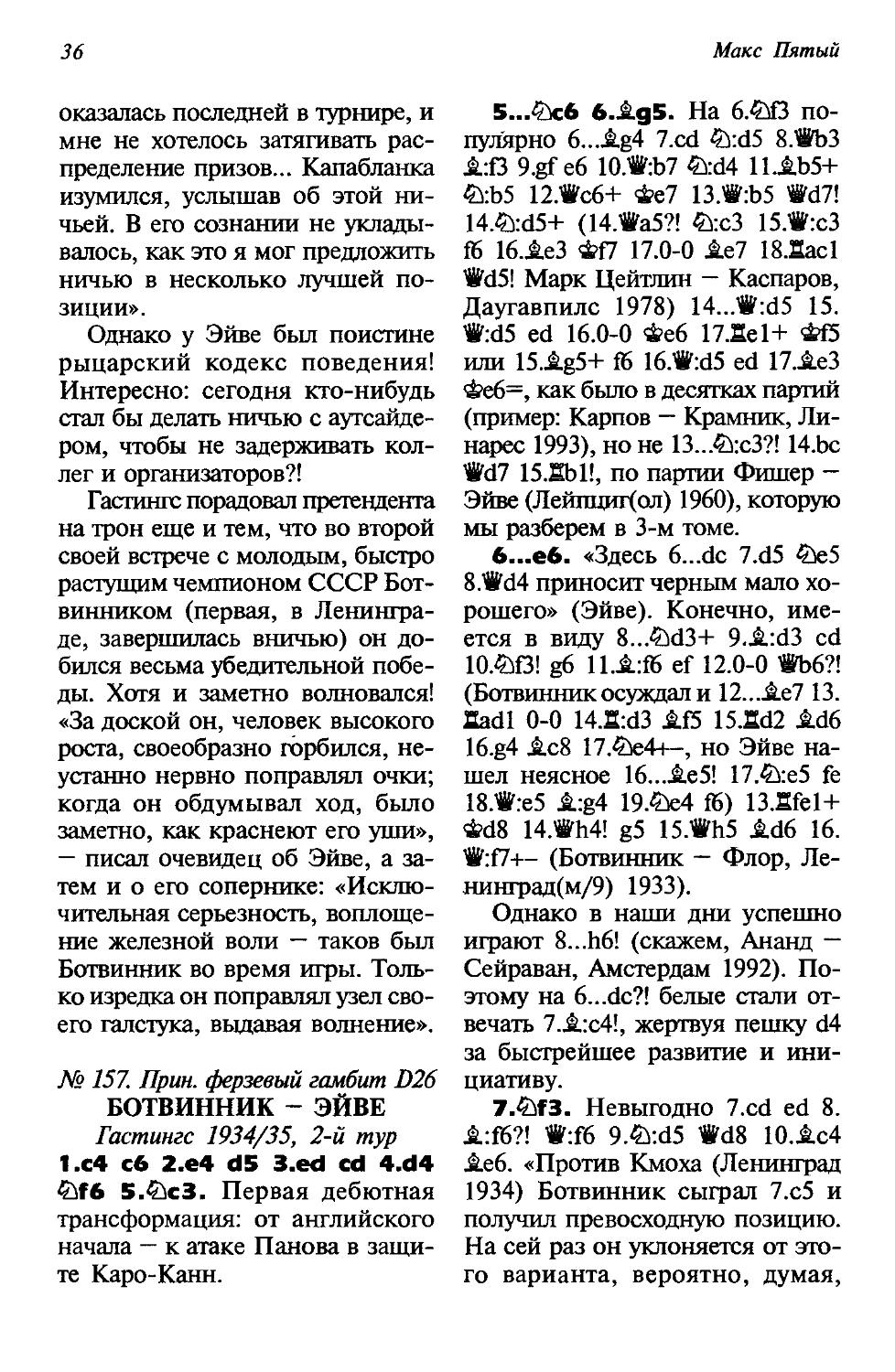

№ 157. Прин, ферзевый гамбит D26

БОТВИННИК - ЭЙВЕ

Гастингс 1934/35, 2-й тур

1.с4 сб 2.е4 d5 3.ed cd 4.d4

5.£te3. Первая дебютная трансформация: от английского начала — к атаке Панова в защите Каро-Канн.

5...Фс6 6.£д5. На 6.2tf3 популярно 6..JLg4 7.cd £):d5 8.Wb3 £:f3 9.gf еб 10.W:b7 2>:d4 HJ.b5+ 2>:b5 12>c6+ Фе7 13.W:b5 Wd7! 14.®:d5+ (14.Ш5?! 2>:c3 15.W:c3 f6 16.£e3 *f7 17.0-0 ke7 18.Sacl Wd5! Марк Цейтлин — Каспаров, Даугавпилс 1978) 14...W:d5 15. W:d5 ed 16.0-0 Феб 17.Sel+ Ф6 или 15.JLg5+ ff> 16.W:d5 ed 17JLe3 Фе6=, как было в десятках партий (пример: Карпов — Крамник, Линарес 1993), ноне 13...£>:с3?! 14.bc Wd7 15.2Ь1!, по партии Фишер — Эйве (Лейпциг(ол) 1960), которую мы разберем в 3-м томе.

6...е6. «Здесь 6...de 7.d5 4be5 8.Wd4 приносит черным мало хорошего» (Эйве). Конечно, имеется в виду 8...£)d3+ 9.^.:d3 cd 10.®f3! g6 ll.£:f6 ef 12.0-0 Wb6?! (Ботвинник осуждал и 12..JLe7 13. Hadi 0-0 14.S:d3 i.f5 15.Sd2 £d6 16.g4 JLc8 17.^e4-t—, но Эйве нашел неясное 16..JLe5! 17,^:е5 fe 18.W:e5 £:g4 19.&e4 f6) 13.Sfel+ *d8 14.Ш14! g5 15>h5 £d6 16. W:f7+- (Ботвинник — Флор, Ле-нинград(м/9) 1933).

Однако в наши дни успешно играют 8...h6! (скажем, Ананд — Сейраван, Амстердам 1992). Поэтому на 6...de?! белые стали отвечать 7.JL:c4!, жертвуя пешку d4 за быстрейшее развитие и инициативу.

7.&f3. Невыгодно 7.cd ed 8. £:f6?! W:f6 9.^:d5 Wd8 10.i.c4 Леб. «Против Кмоха (Ленинград 1934) Ботвинник сыграл 7.с5 и получил превосходную позицию. На сей раз он уклоняется от этого варианта, вероятно, думая,

Из любителей — в претенденты

37

что соперник к нему подготовлен» (Эйве).

7...de. На 7..JLe7 опять-таки хорошо 8.с5 0-0 9.JLb5 (Керес — Алехин, АВРО-турнир 1938) или 8...h6 9.М4 (Каспаров — Ананд, Амстердам 1996).

Теперь же случается еще одна трансформация: возникает одна из табий принятого ферзевого гамбита.

8.&С4 £е7 9.0-0 0-0 10.ScI. Поскольку здесь невозможен план с We2 и Sfdl (10>е2? 2>:d4), белые намечают создать типовую батарею W+JL посредством JLd3-Ы и Wd3(c2), чтобы вынудить ослабление королевского фланга черных.

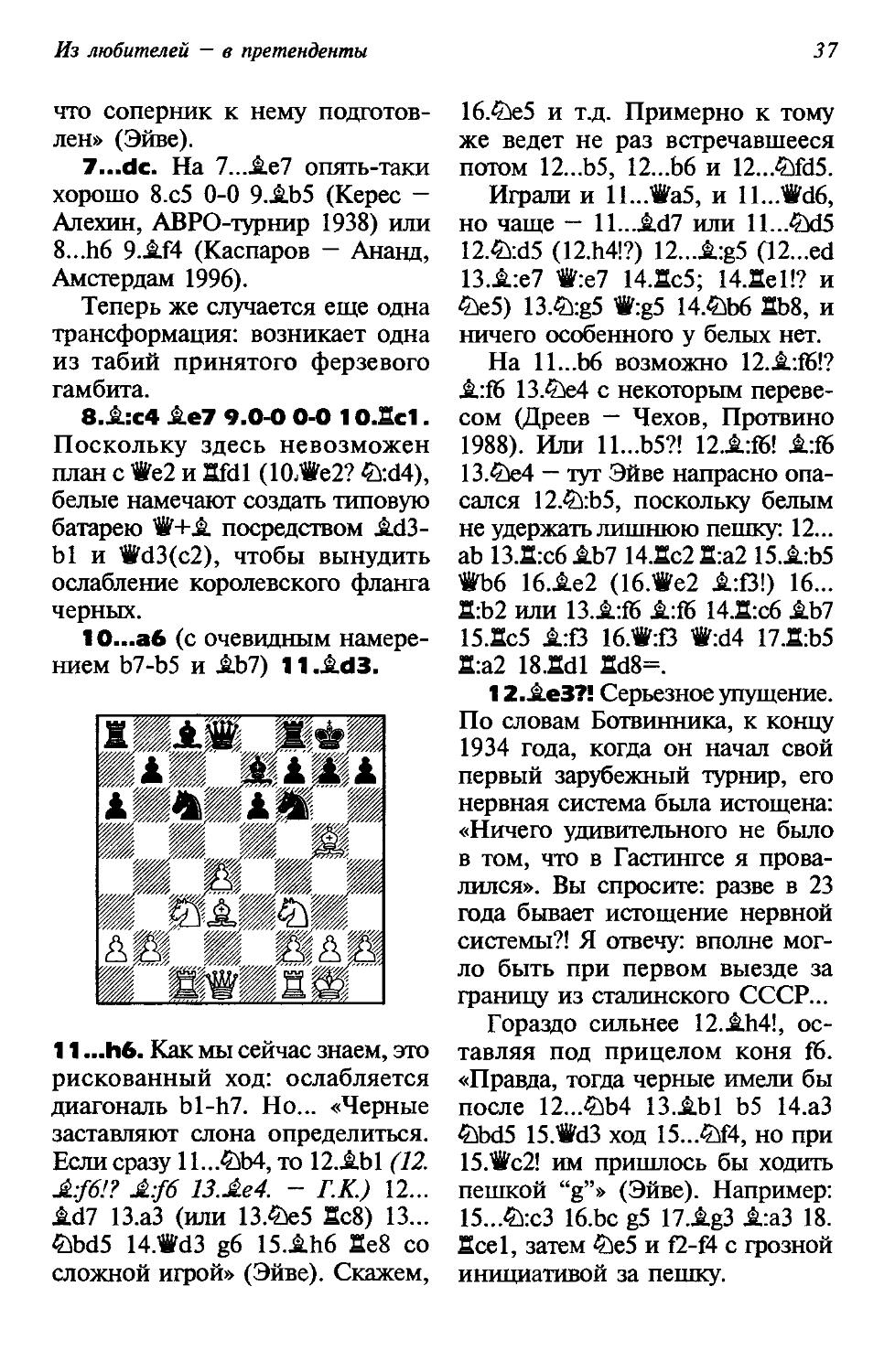

10...а6 (с очевидным намерением Ь7-Ь5 и JLb7) 11 JLd3.

11 ...h6. Как мы сейчас знаем, это рискованный ход: ослабляется диагональ bl-h7. Но... «Черные заставляют слона определиться. Если сразу П...^Ь4, то 12.jLbl (12. ±f61? ±:f6 13.4е4. - Г.К.) 12... £d7 13.а3 (или 13.2>е5 2с8) 13... 2>bd5 14.Wd3 g6 15.£h6 Se8 co сложной игрой» (Эйве). Скажем,

16.£te5 и т.д. Примерно к тому же ведет не раз встречавшееся потом 12...Ь5, 12...Ь6 и 12...£)fd5.

Играли и ll...Wa5, и П...Ж16, но чаще — ll...^.d7 или П...£х15 12.2>:d5 (12.h4!?) 12...i.:g5 (12...ed 13JLe7 W:e7 14.Sc5; 14.Sel!? и &e5) 13.®:g5 W:g5 14.£b6 Sb8, и ничего особенного у белых нет.

На П...Ь6 возможно 12.JL:f6!? JL:f6 13.С>е4 с некоторым перевесом (Дреев — Чехов, Протвино 1988). Или П...Ь5?! 12.£:16! £:16 13.£le4 — тут Эйве напрасно опасался 12.<Й:Ь5, поскольку белым не удержать лишнюю пешку. 12... ab 13.S:c6£b7 14.2с22:а2 15.£:Ь5 Wb6 16.£е2 (16.We2 £.:£?!) 16... 2:b2 или 13.£:16 £:16 14.2:c6 £b7 15.2c5 £:f3 16.W:13 W:d4 17.2:b5 2:a2 18.2dl 2d8=.

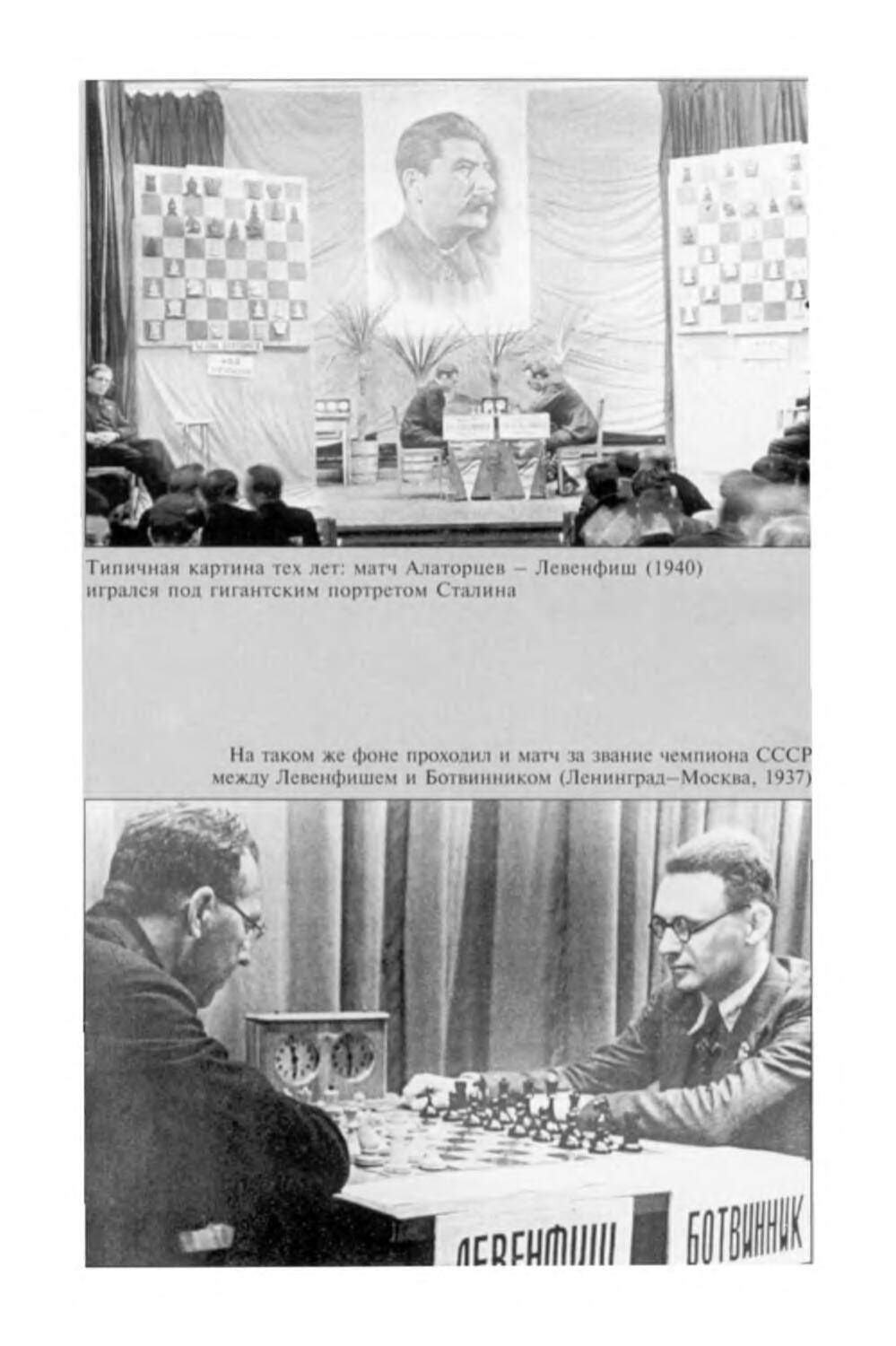

12..&еЗ?! Серьезное упущение. По словам Ботвинника, к концу 1934 года, когда он начал свой первый зарубежный турнир, его нервная система была истощена: «Ничего удивительного не было в том, что в Гастингсе я провалился». Вы спросите: разве в 23 года бывает истощение нервной системы?! Я отвечу: вполне могло быть при первом выезде за границу из сталинского СССР...

Гораздо сильнее 12.JLh4!, оставляя под прицелом коня 16. «Правда, тогда черные имели бы после 12...£)Ь4 13.^.Ь1 Ь5 14.аЗ £sbd5 15.Wd3 ход 15...®f4, но при 15.Wc2! им пришлось бы ходить пешкой “g”» (Эйве). Например: 15...£>:сЗ 16.be g5 17.Ag3 £:аЗ 18. Seel, затем <йе5 и 12-14 с грозной инициативой за пешку.

38

Макс Пятый

Добавлю, что по-прежнему сомнительно было бы 12...Ь5?! ввиду 13.£:f6! £:f6 14.2Ы £d7 (14... £Ь7? 15.<£ю5!) 15.£bl £е7 16.Wd3 15 (16...g6 17,£jc5) 17.£te5 £:с5 18. 2:с5 Wb6 19.2fcl 2ас8 20>еЗ ФИ8 (2О...£е7 21.£е5) 21.аЗ Ь4 22.£а2 с ясным перевесом белых (Полу-гаевский — Иванчук, Рокенб-рюн(бш) 1992).

12...£)Ь4 13. ДЫ Ь5 14.£е5. Типовой маневр — иного не видно, но у черных уже все равно отличная игра: пропала идея батареи Wd3(c2) + JLbl, поскольку нет угрозы jL:f6 и Wh7+.

14...&Ь7 15.Wd2 2е8! (парируя угрозу 16.^.:h6?! — 16...gh 17.^:116 JL18! и т.д.) 16.f4? Излюбленный план молодого Ботвинника, однако, как шутил Тар-раш, «этот ход всегда преждевре-мен» и в данном случае гораздо уместнее 16.13=.

16...£bd5 17.£:d5 W:d5 18. f5 JLd6! «Отражая атаку, так как белым не удается сохранить коня на е5» (Эйве).

19.fe 2:е6 2O.£f5. «На 20.ЗДЗ (2O.£)d3? 2:еЗ) следует 2O...£g4, и 21.^.12? не проходит ввиду 21... £):Ь2» (Эйве). Однако после 21. JL14! белые в порядке. Поэтому я бы предпочел 2О...2ае8! (поспешно 2O...£:h2+?! 21.£:h2 2:еЗ из-за 22.2:16! gf 23.£g4 2е6 24.М5!) 21.2cel £:h2+! 22.£:h2 2:еЗ-+.

2О...2е7 21.^.h3 (не лучше и 21.212 £:е5 22.de 2:е5) 21...£:е5 22.de W:e5. «За пожертвованную пешку белые имеют некоторую компенсацию в виде пары слонов» (Эйве).

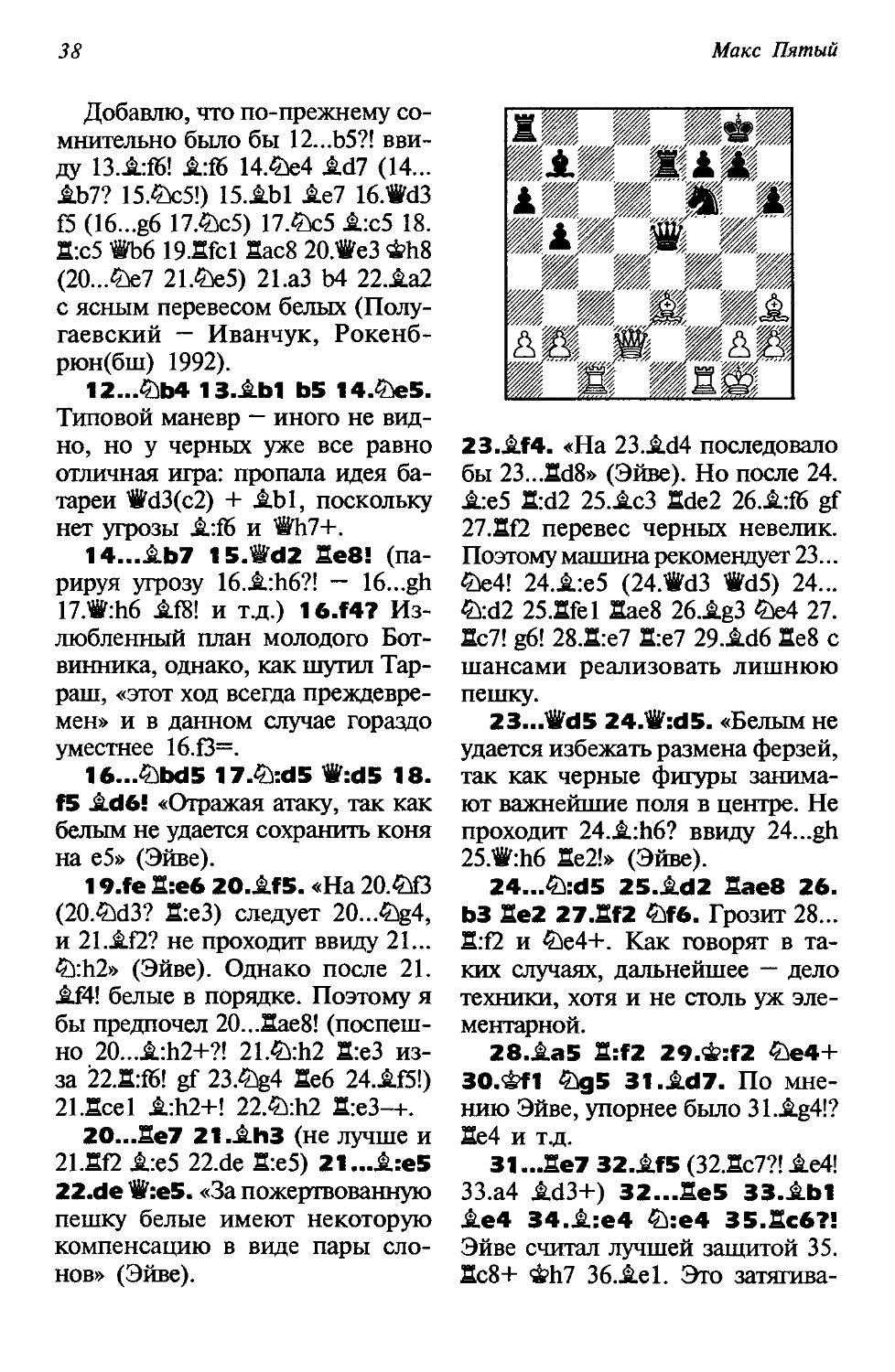

23.JLf4. «На 23.JLd4 последовало бы 23...2d8» (Эйве). Но после 24. £:е5 2:d2 25.Ji.c3 2de2 26.£:16 gf 27.212 перевес черных невелик. Поэтому машина рекомендует 23... £>е4! 24.£:е5 (24.ШЗ Wd5) 24... £>:d2 25.2fel 2ае8 26.£g3 £е4 27. 2c7! g6! 28.2:e7 2:e7 29.£d6 2e8 c шансами реализовать лишнюю пешку.

23...Wd5 24.W:d5. «Белым не удается избежать размена ферзей, так как черные фигуры занимают важнейшие поля в центре. Не проходит 24.JL:h6? ввиду 24...gh 25>:h6 2е2!» (Эйве).

24...£:d5 25.JLd2 2ае8 26. ЬЗ 2е2 27.2f2 £f6. Грозит 28... 2:12 и £е4+. Как говорят в таких случаях, дальнейшее — дело техники, хотя и не столь уж элементарной.

28.£а5 2:f2 29.&:f2 £е4+ ЗО.ФН £д5 31.£d7. По мнению Эйве, упорнее было 3 ULg4!? 2е4 и т.д.

31 ...2е7 32._J.f5 (32.2с7?! £е4! ЗЗ.а4 £d3+) З2...2е5 33.

^.е4 З4.£:е4 £:е4 35.2с6?!

Эйве считал лучшей защитой 35.

2с8+ Ф117 36.kel. Это затягива

Человек, победивший Алехина

39

ло сопротивление, как и 35.Фе2 2е6 с последующим ФЬ7 и т.д.

35...2f5+ Зб.Фе! (36.Фе2 Ш2+ 37.ФеЗ 2:а2-+) 36...2Г2 37. а4 2:д2 38.2:а6. «Можно было еще испробовать 38.Лс7 в надежде на 38...ba 39.ba Sa2 4О.а5! (но не 40.2:а6 2а1+ 41.Фе2 2:а4!). Однако сильнее 38...2Ь2!» (Эйве).

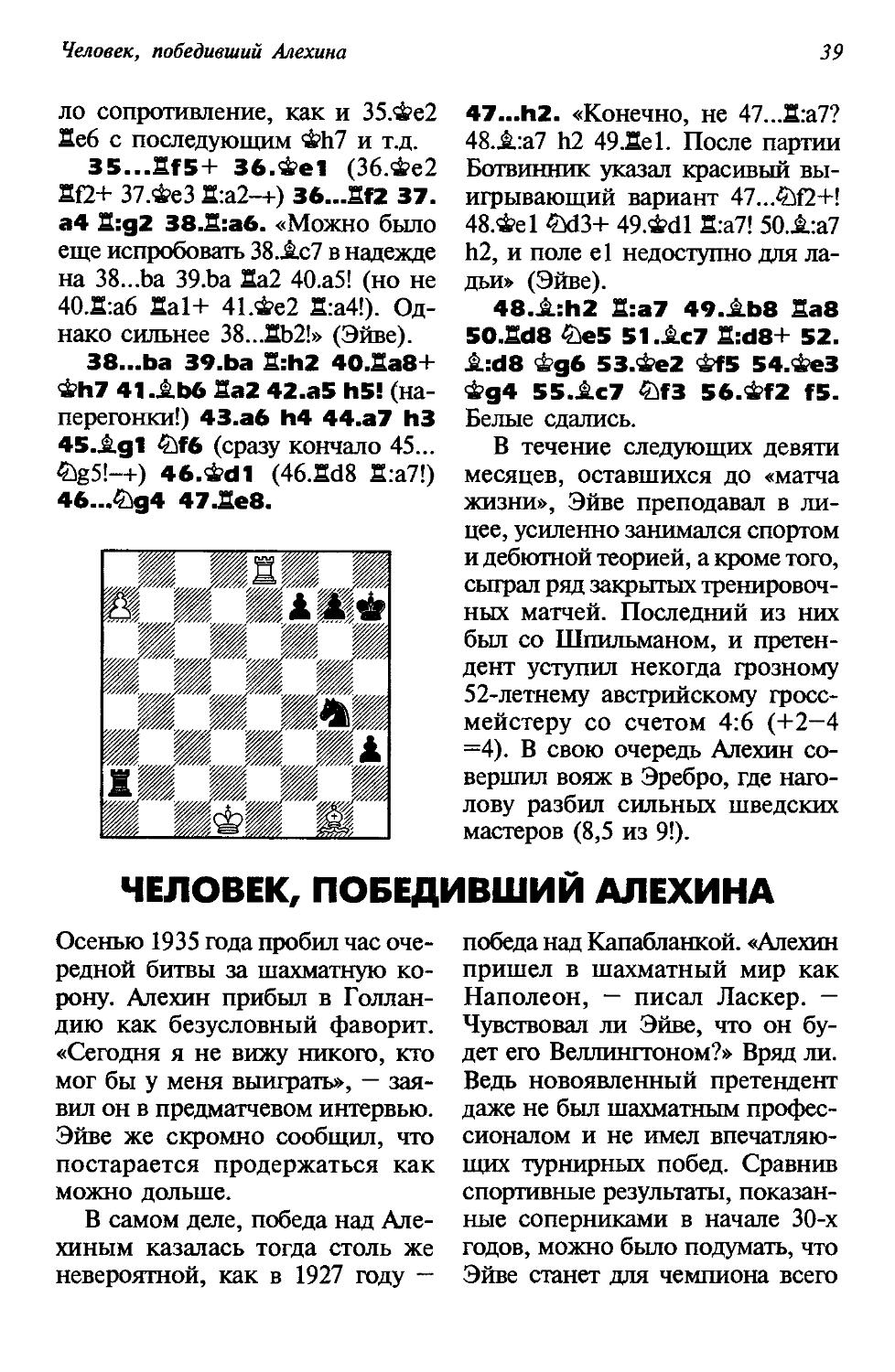

38...Ьа 39.ba 2:h2 40.2а8+ ФИ7 41 .£b6 2а2 42.а5 hS! (наперегонки!) 43.а6 h4 44.а7 ИЗ 45.JLg1 £sf6 (сразу кончало 45... £g5!-+) 46.&d1 (46.2d8 2:а7!) 46...&g4 47.2е8.

47...h2. «Конечно, не 47...2:а7? 48.jL:a7 h2 49.2е1. После партии Ботвинник указал красивый выигрывающий вариант 47...<53f2+! 48.Фе1 4МЗ+ 49.*dl 2:а7! 5О.£:а7 Ь2, и поле el недоступно для ладьи» (Эйве).

48.£:h2 2:а7 49.ФЬ8 2а8 50.2d8 2®5 51.£с7 2:d8+ 52. &:d8 Фдб 53.Фе2 Ф-fS 54.ФеЗ Фд4 55.Ф.С7 2>f3 56.ФГ2 fS. Белые сдались.

В течение следующих девяти месяцев, оставшихся до «матча жизни», Эйве преподавал в лицее, усиленно занимался спортом и дебютной теорией, а кроме того, сыграл ряд закрытых тренировочных матчей. Последний из них был со Шпильманом, и претендент уступил некогда грозному 52-летнему австрийскому гроссмейстеру со счетом 4:6 (+2-4 =4). В свою очередь Алехин совершил вояж в Эребро, где наголову разбил сильных шведских мастеров (8,5 из 9!).

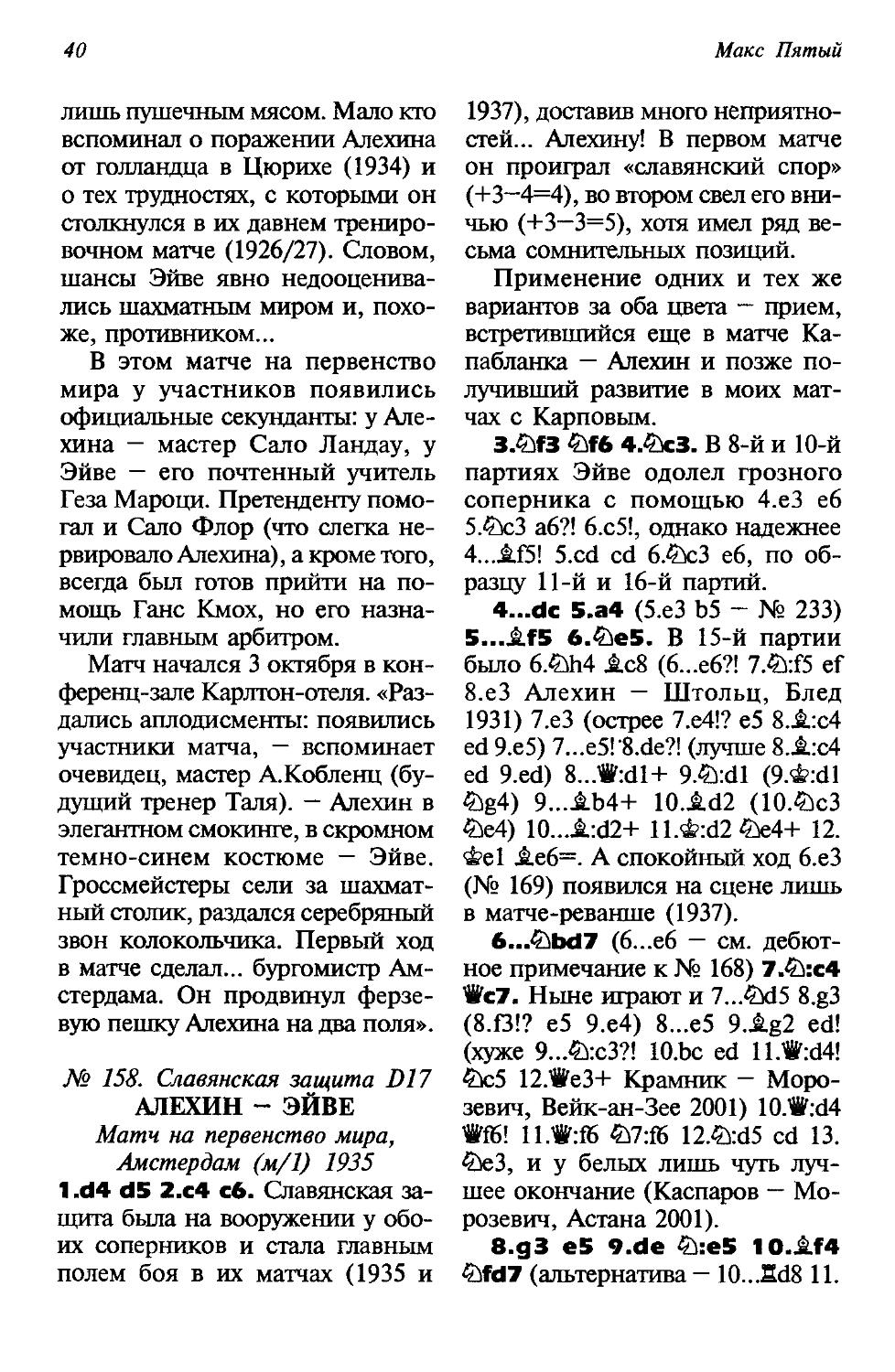

ЧЕЛОВЕК, ПОБЕДИВШИЙ АЛЕХИНА

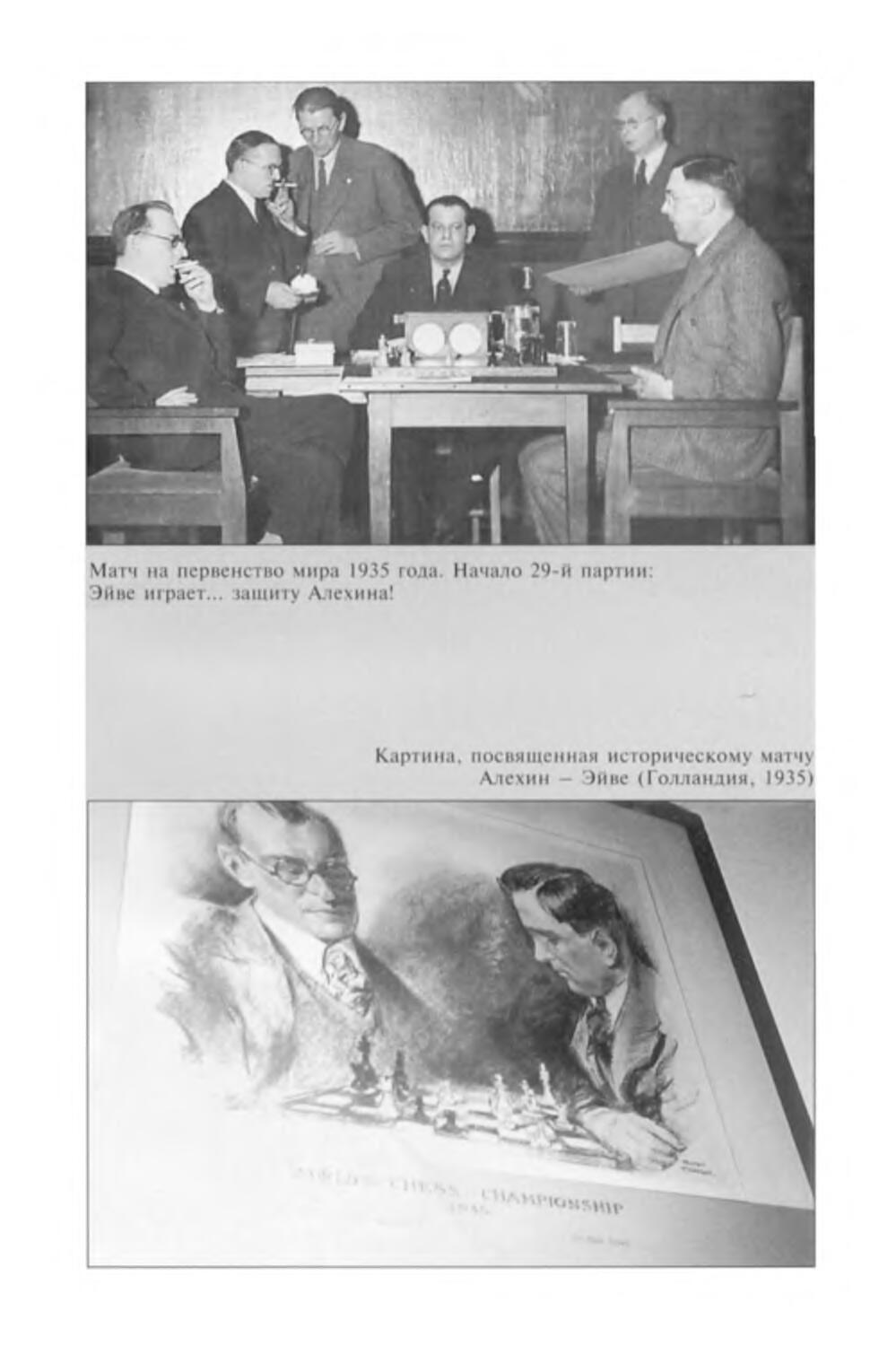

Осенью 1935 года пробил час очередной битвы за шахматную корону. Алехин прибыл в Голландию как безусловный фаворит. «Сегодня я не вижу никого, кто мог бы у меня выиграть», — заявил он в предматчевом интервью. Эйве же скромно сообщил, что постарается продержаться как можно дольше.

В самом деле, победа над Алехиным казалась тогда столь же невероятной, как в 1927 году —

победа над Капабланкой. «Алехин пришел в шахматный мир как Наполеон, — писал Ласкер. — Чувствовал ли Эйве, что он будет его Веллингтоном?» Вряд ли. Ведь новоявленный претендент даже не был шахматным профессионалом и не имел впечатляющих турнирных побед. Сравнив спортивные результаты, показанные соперниками в начале 30-х годов, можно было подумать, что Эйве станет для чемпиона всего

40

Макс Пятый

лишь пушечным мясом. Мало кто вспоминал о поражении Алехина от голландца в Цюрихе (1934) и о тех трудностях, с которыми он столкнулся в их давнем тренировочном матче (1926/27). Словом, шансы Эйве явно недооценивались шахматным миром и, похоже, противником...

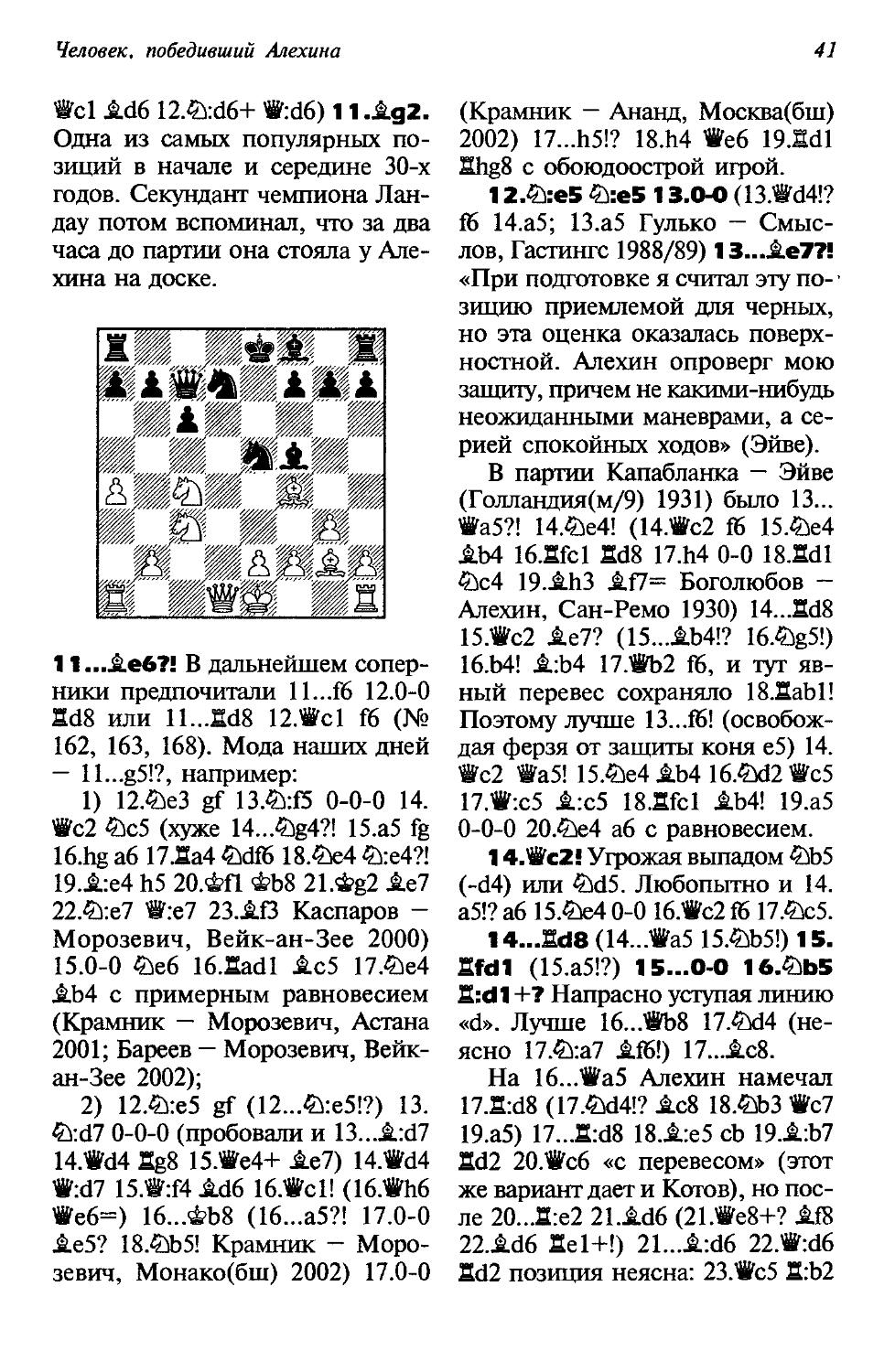

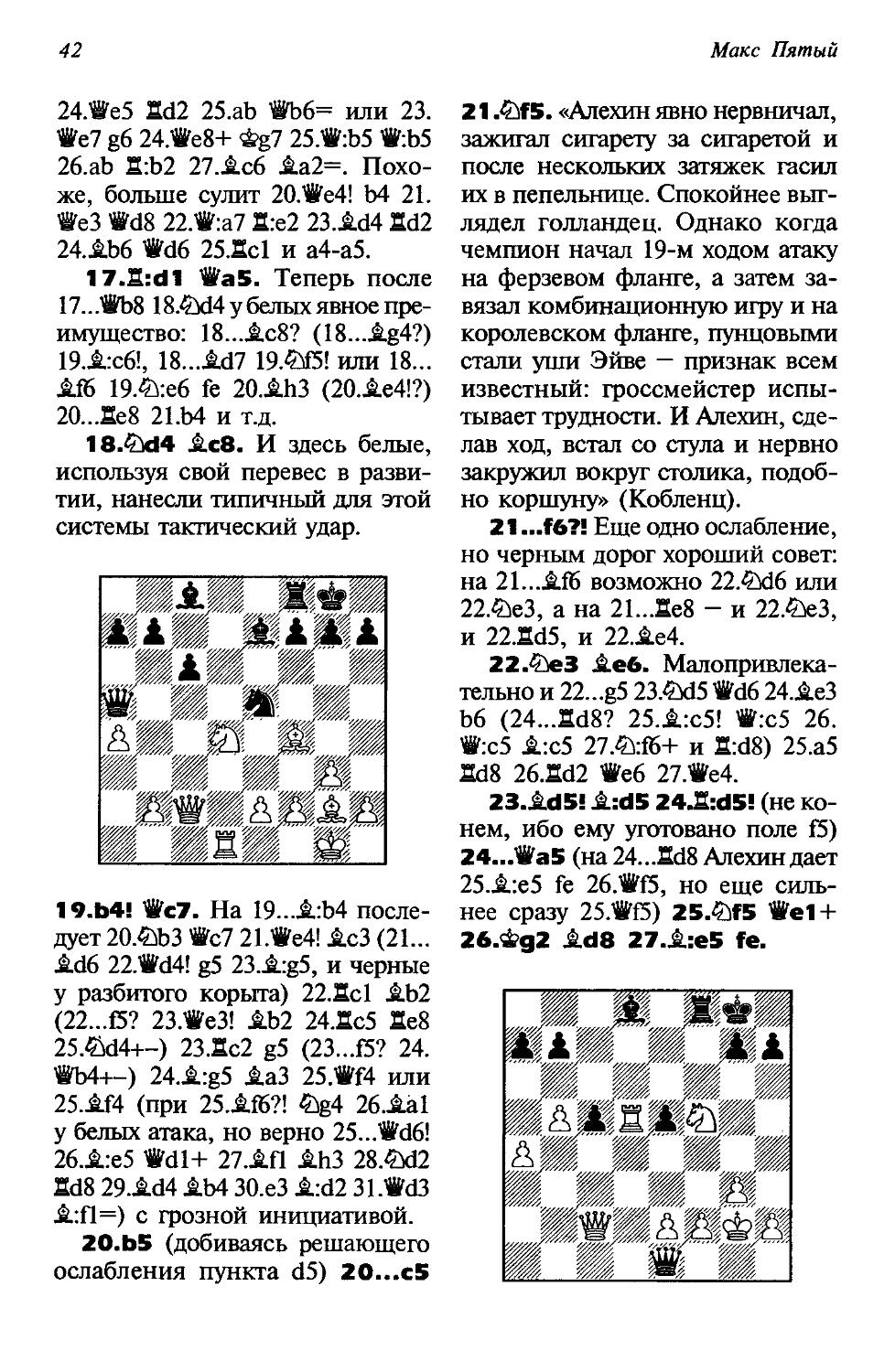

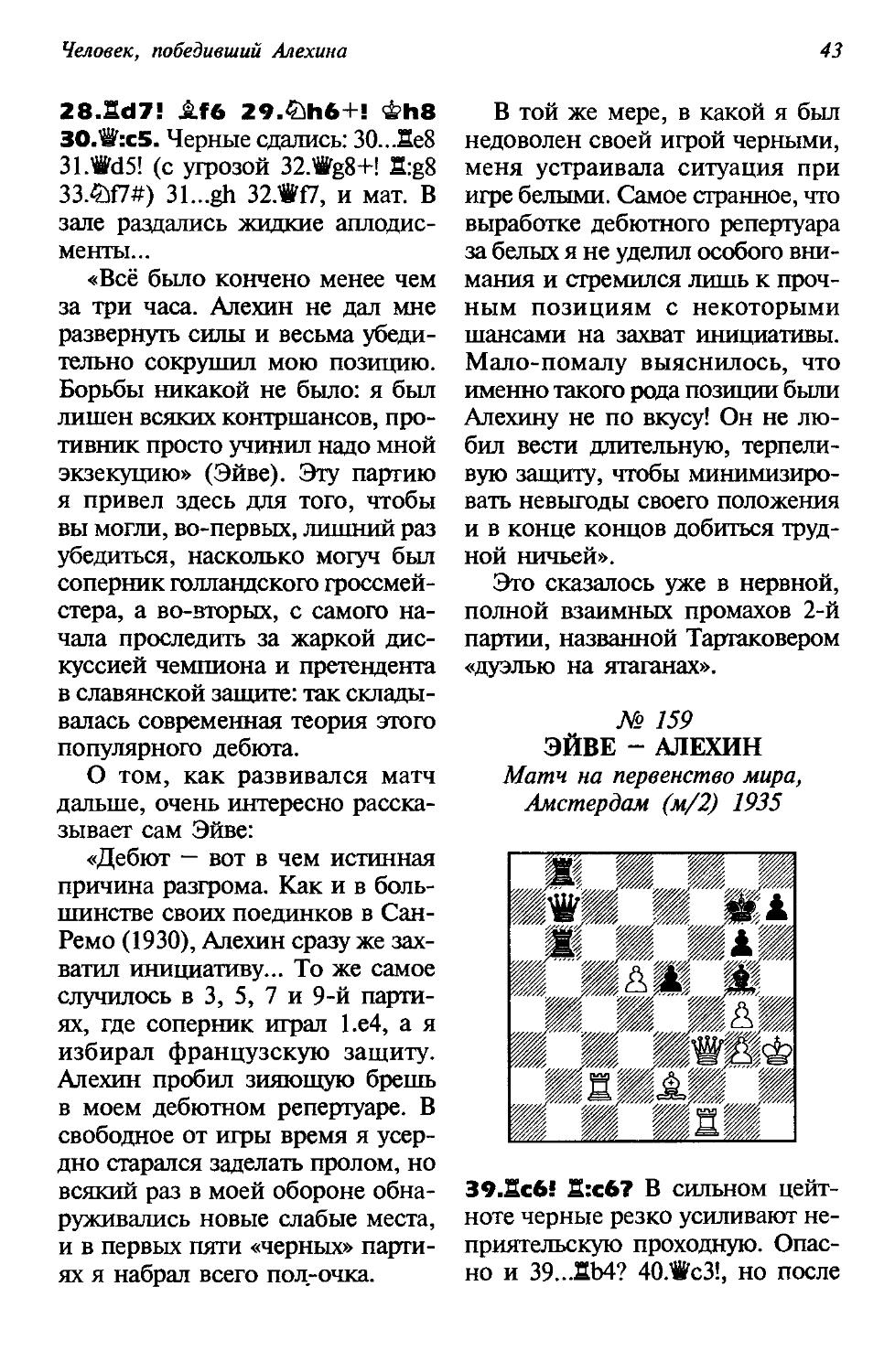

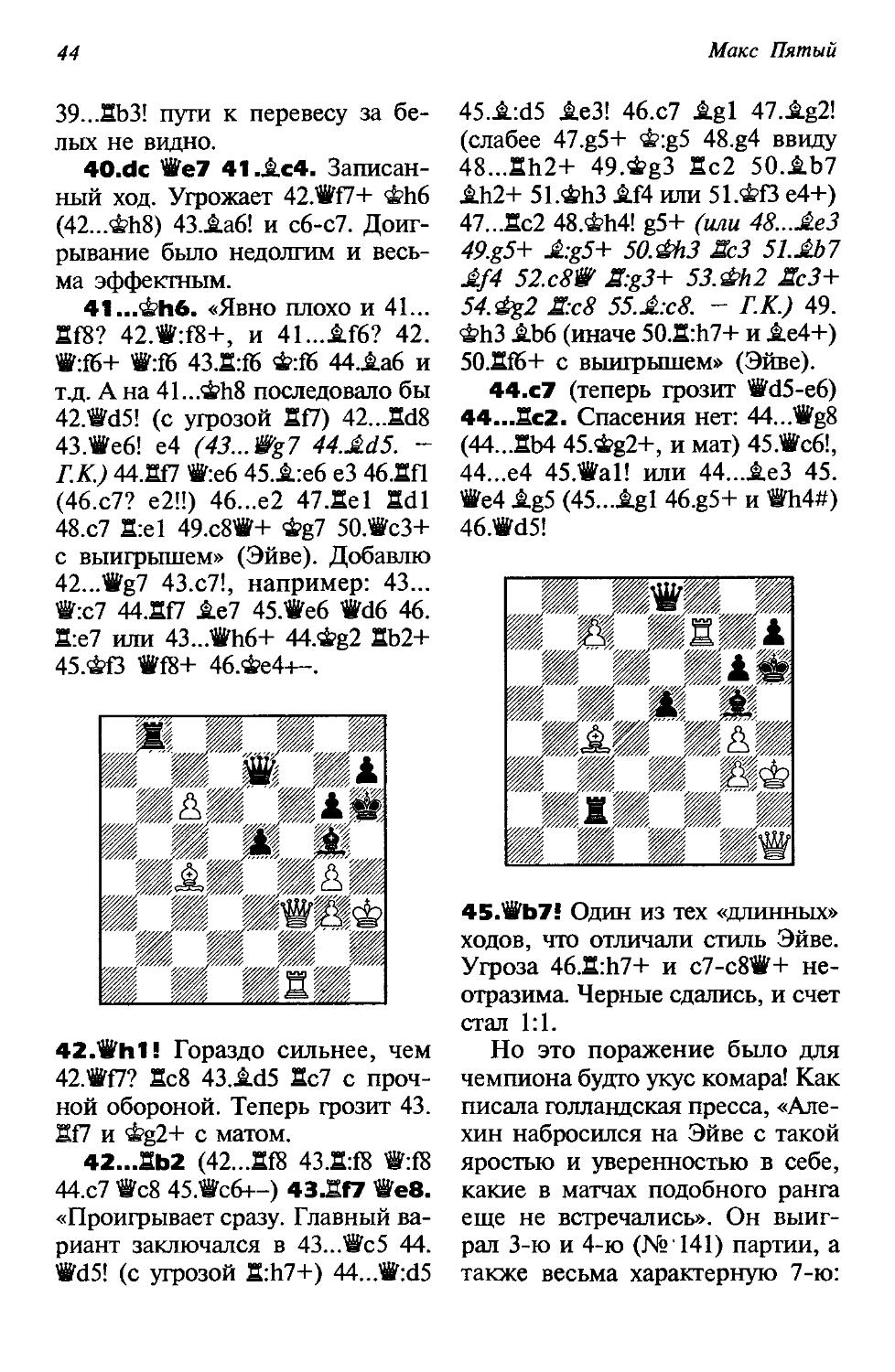

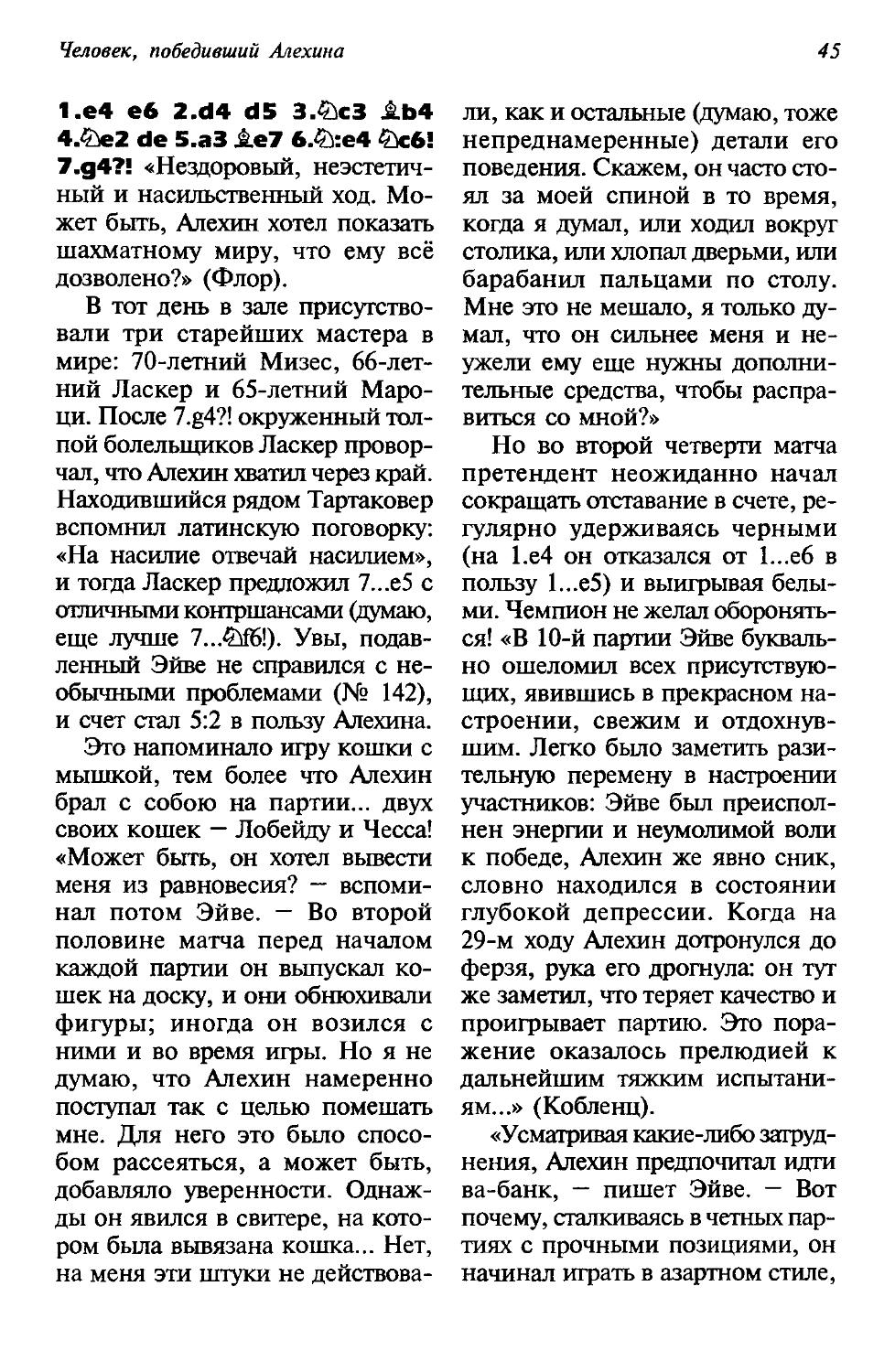

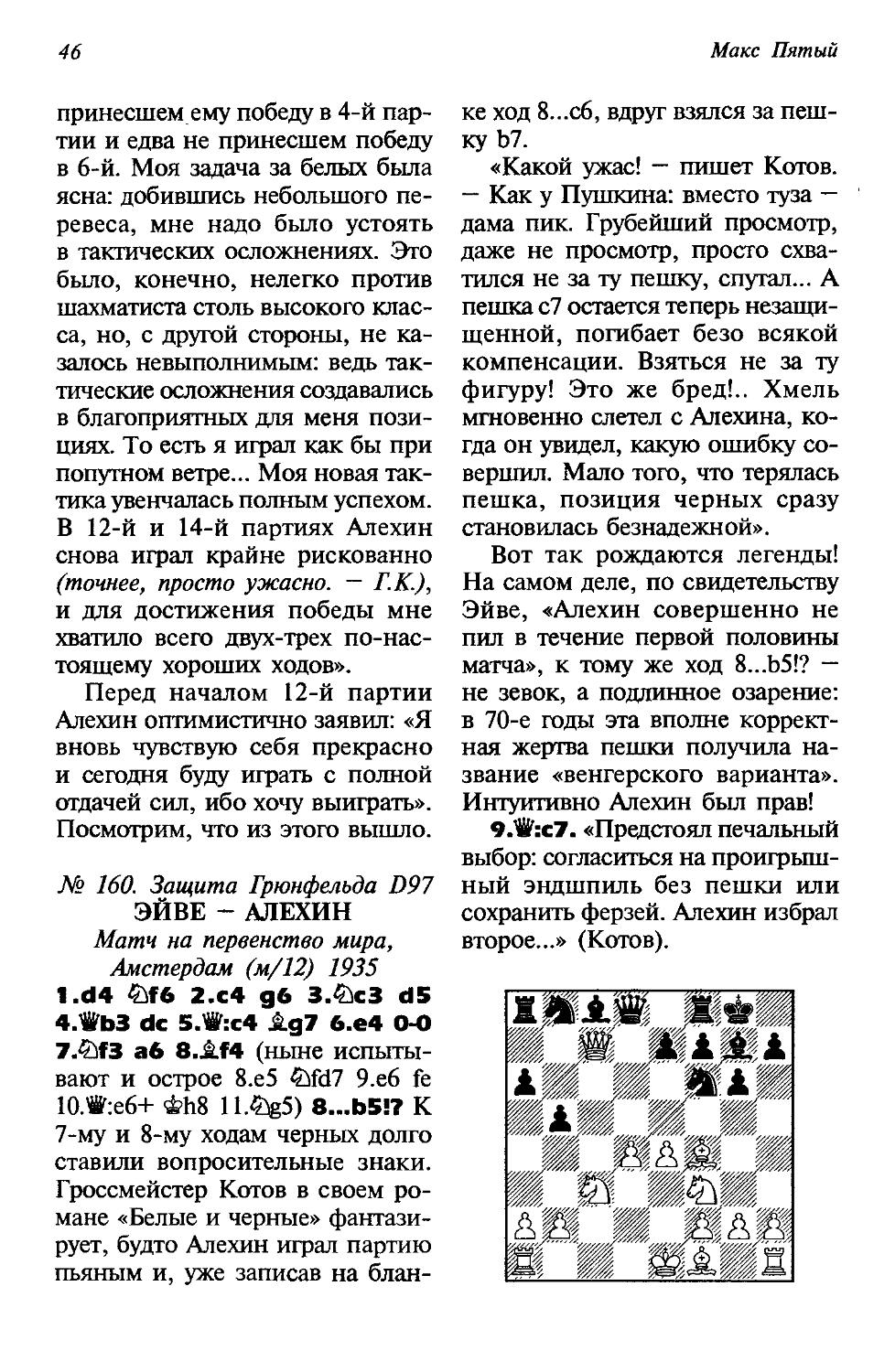

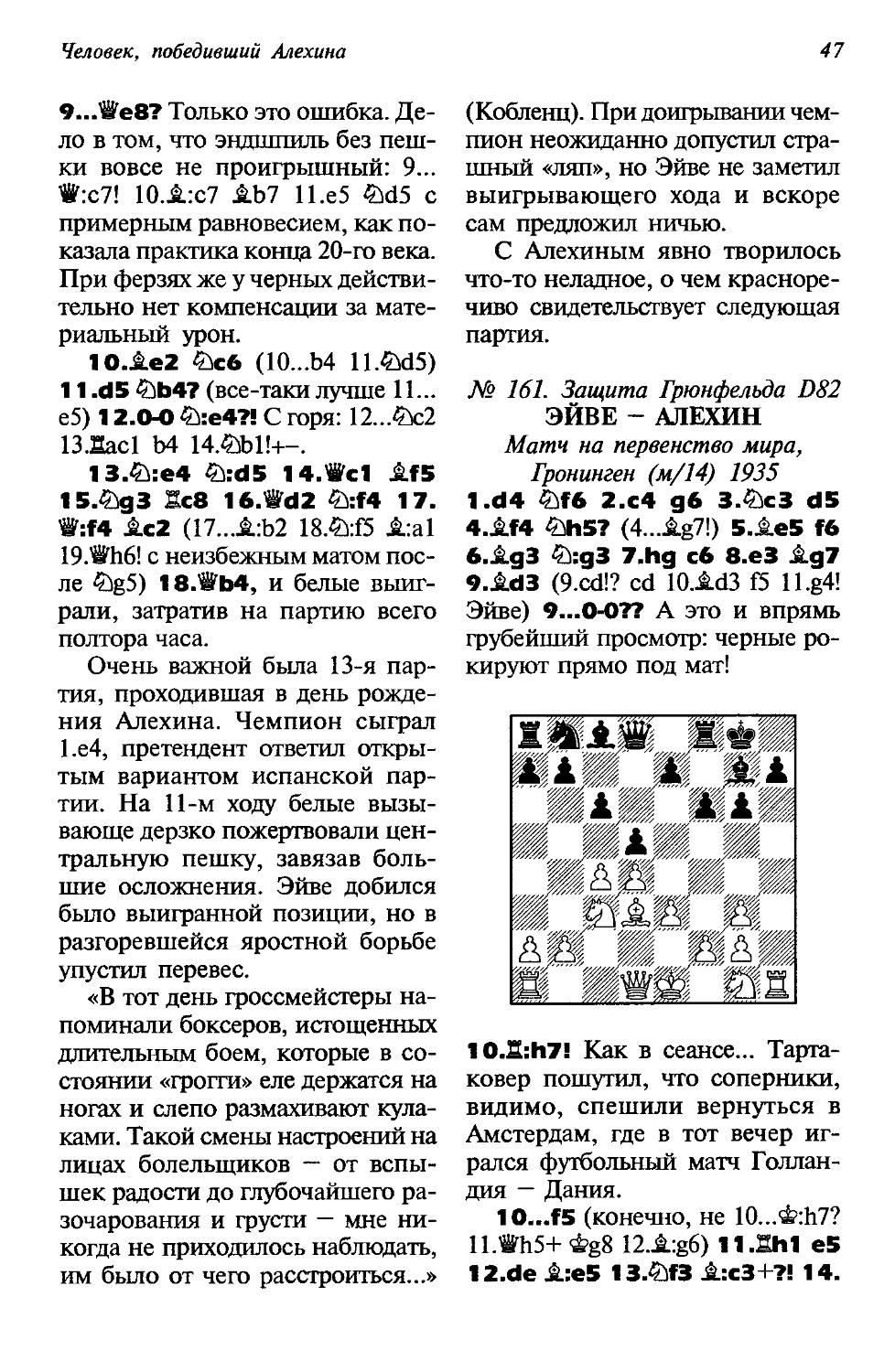

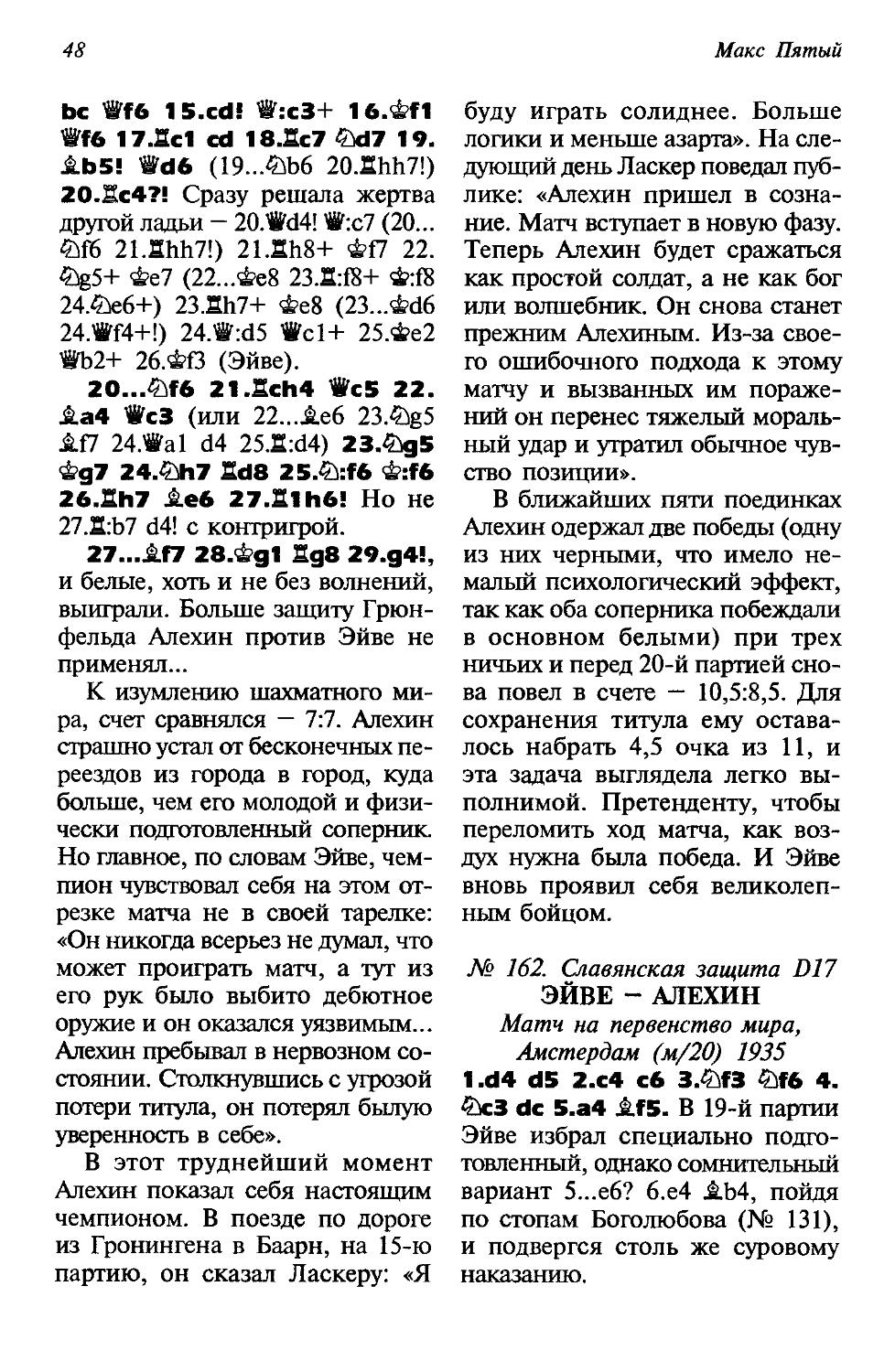

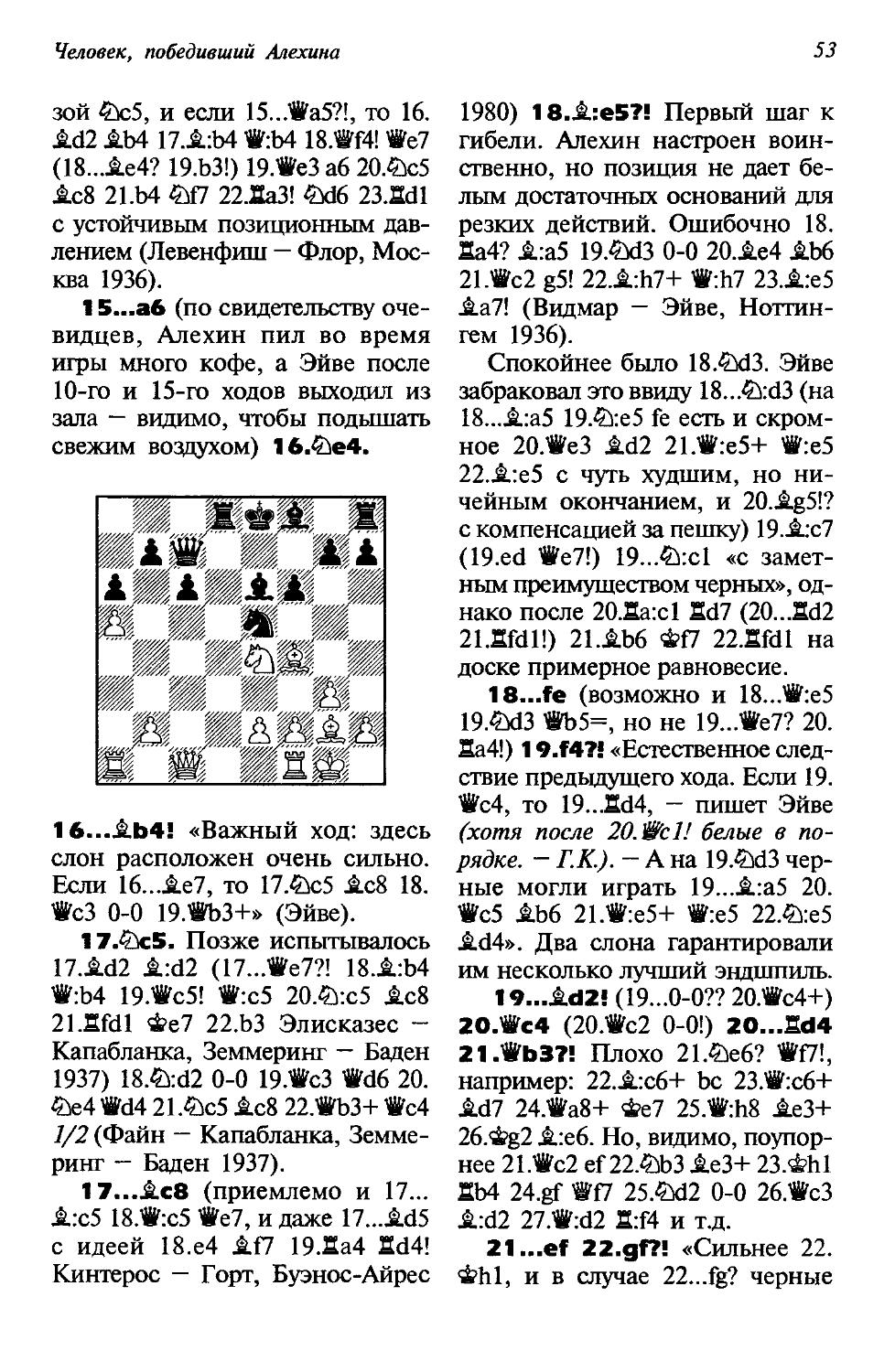

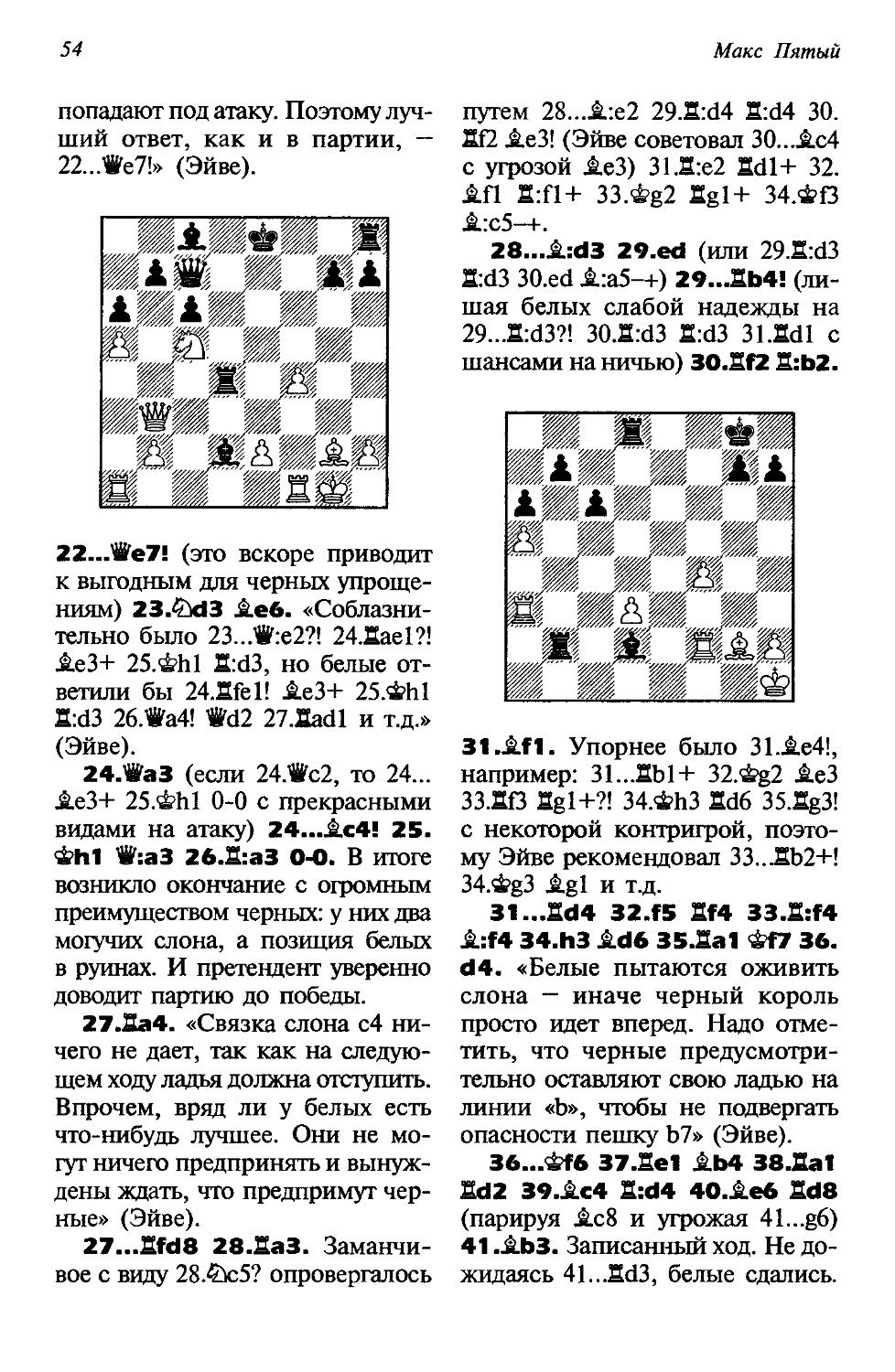

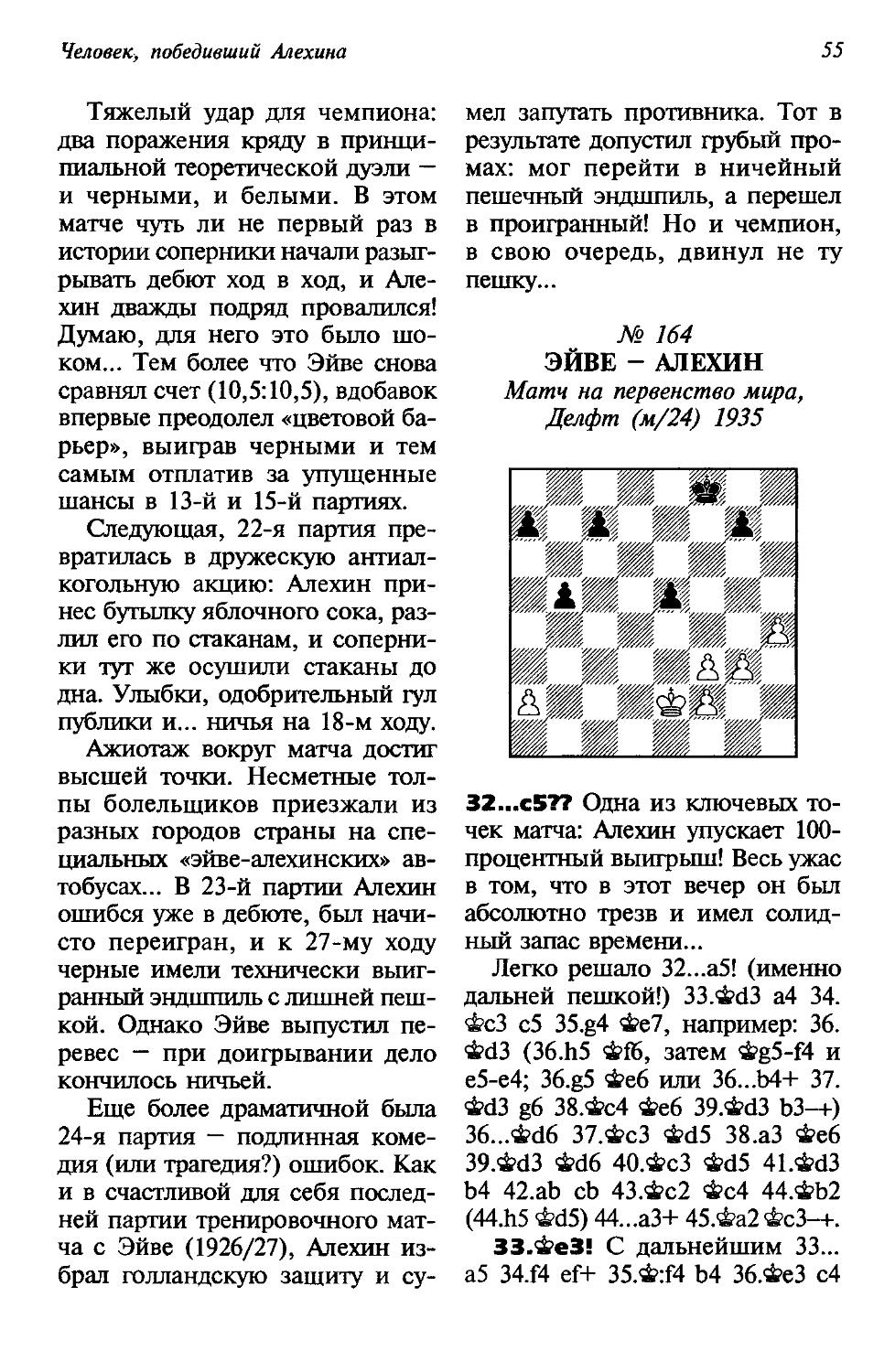

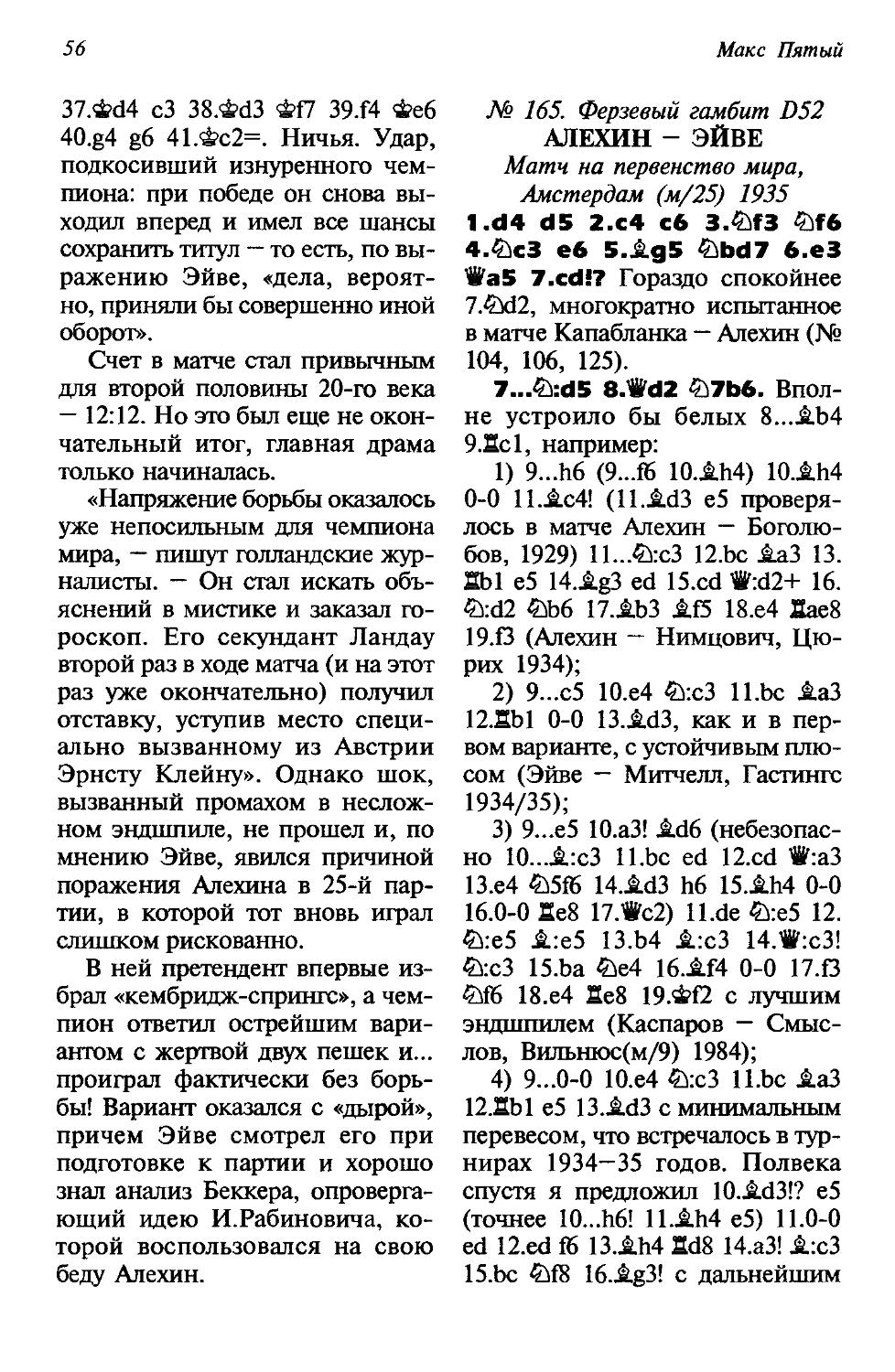

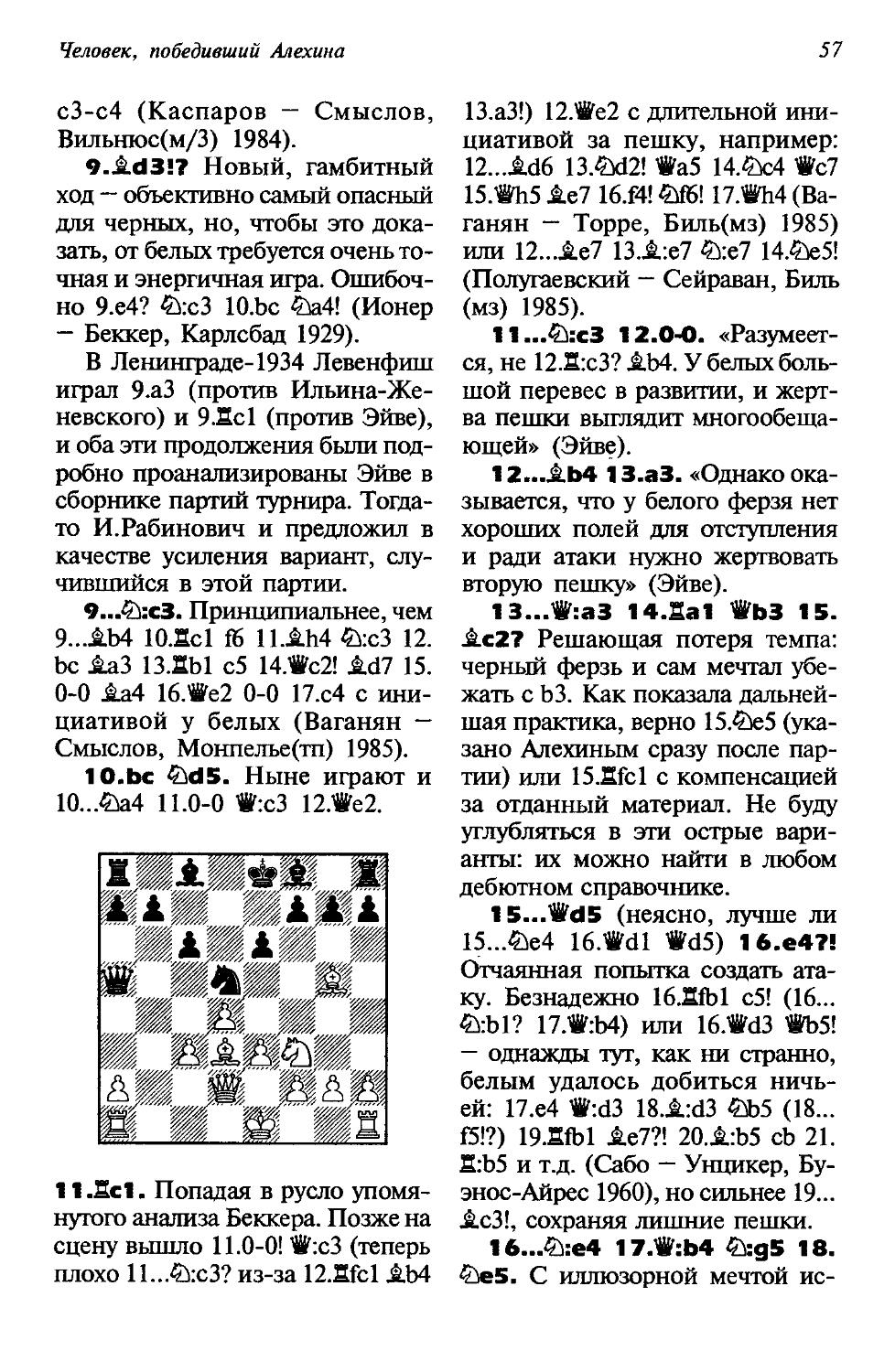

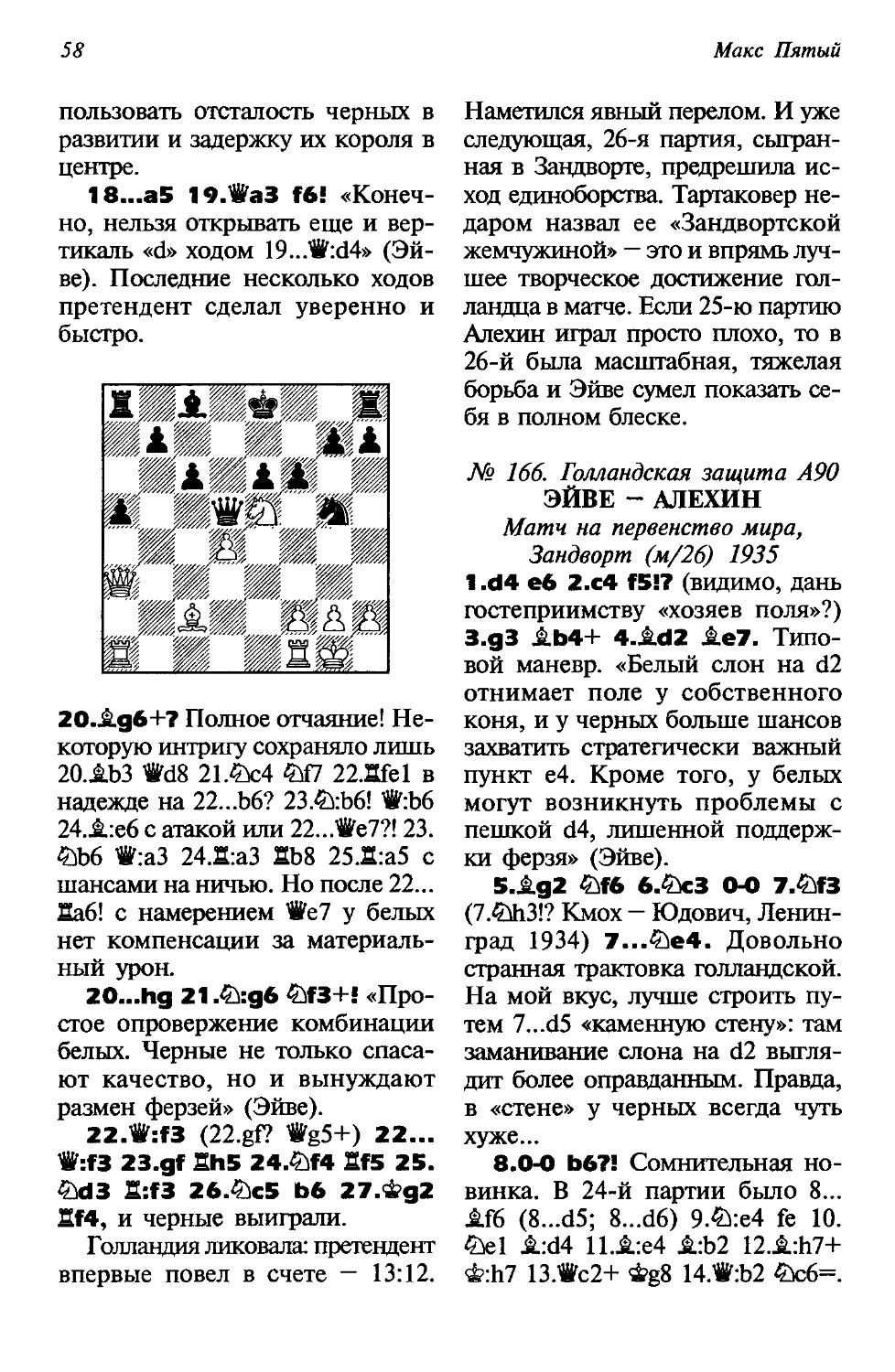

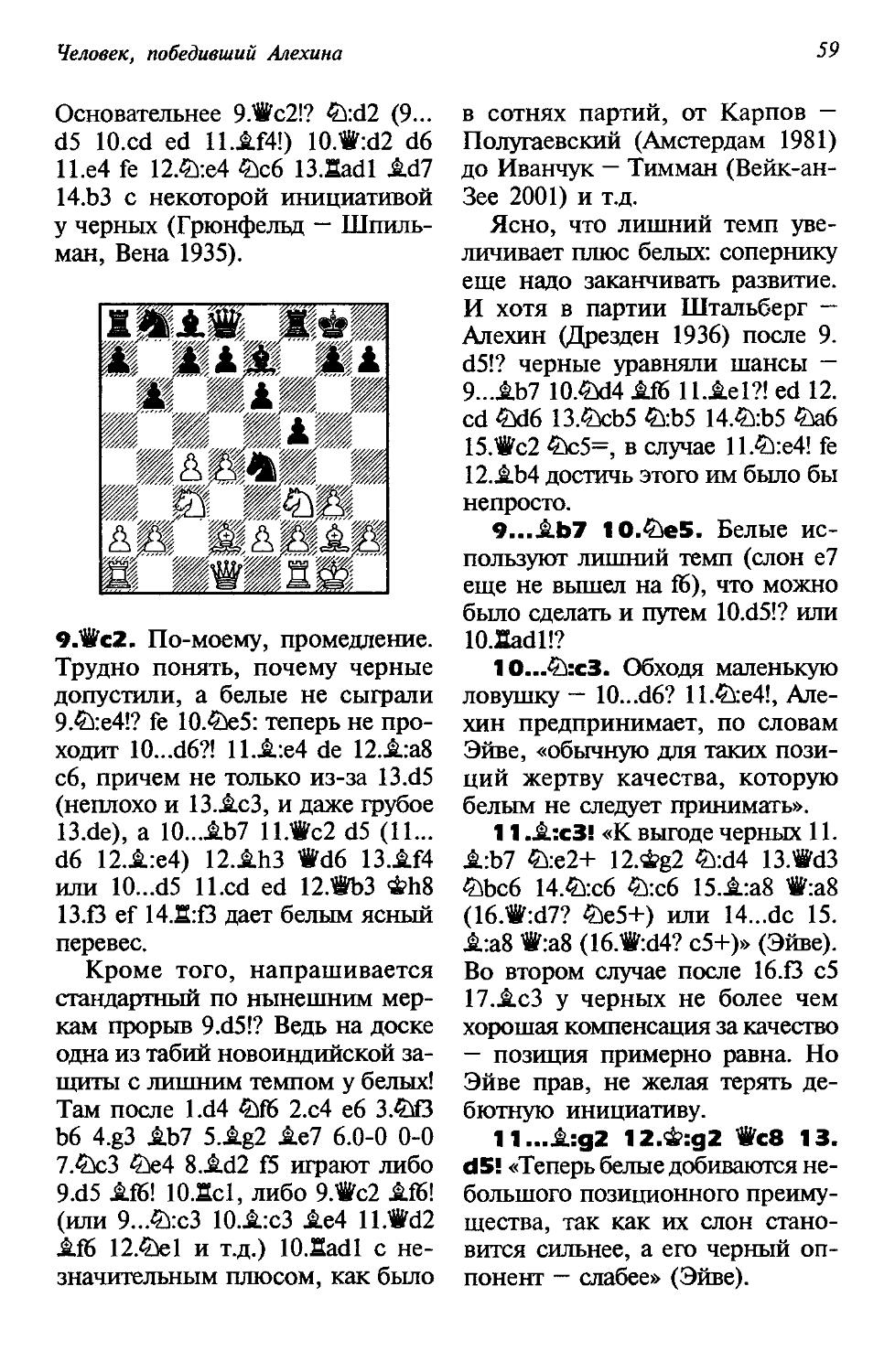

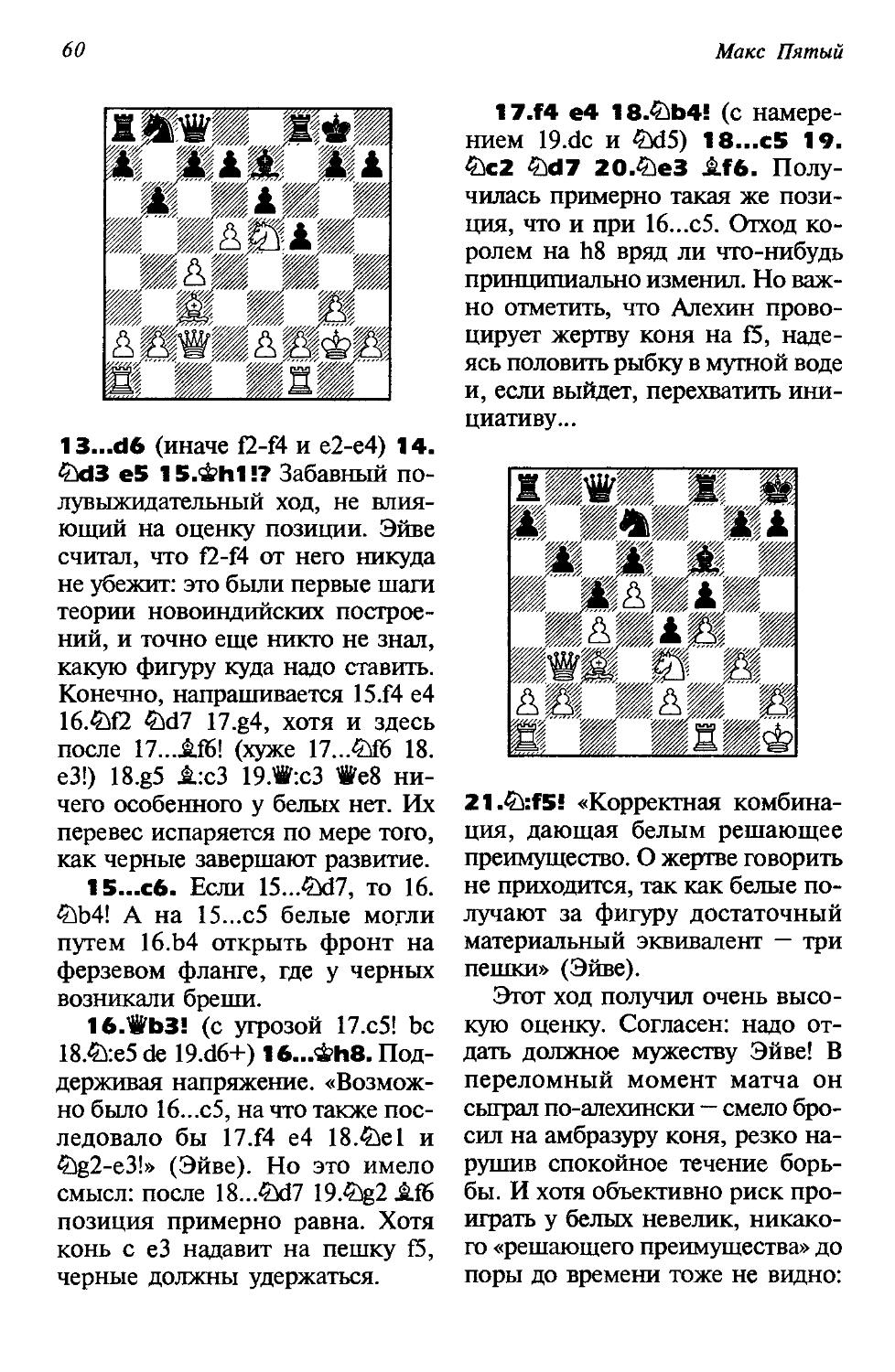

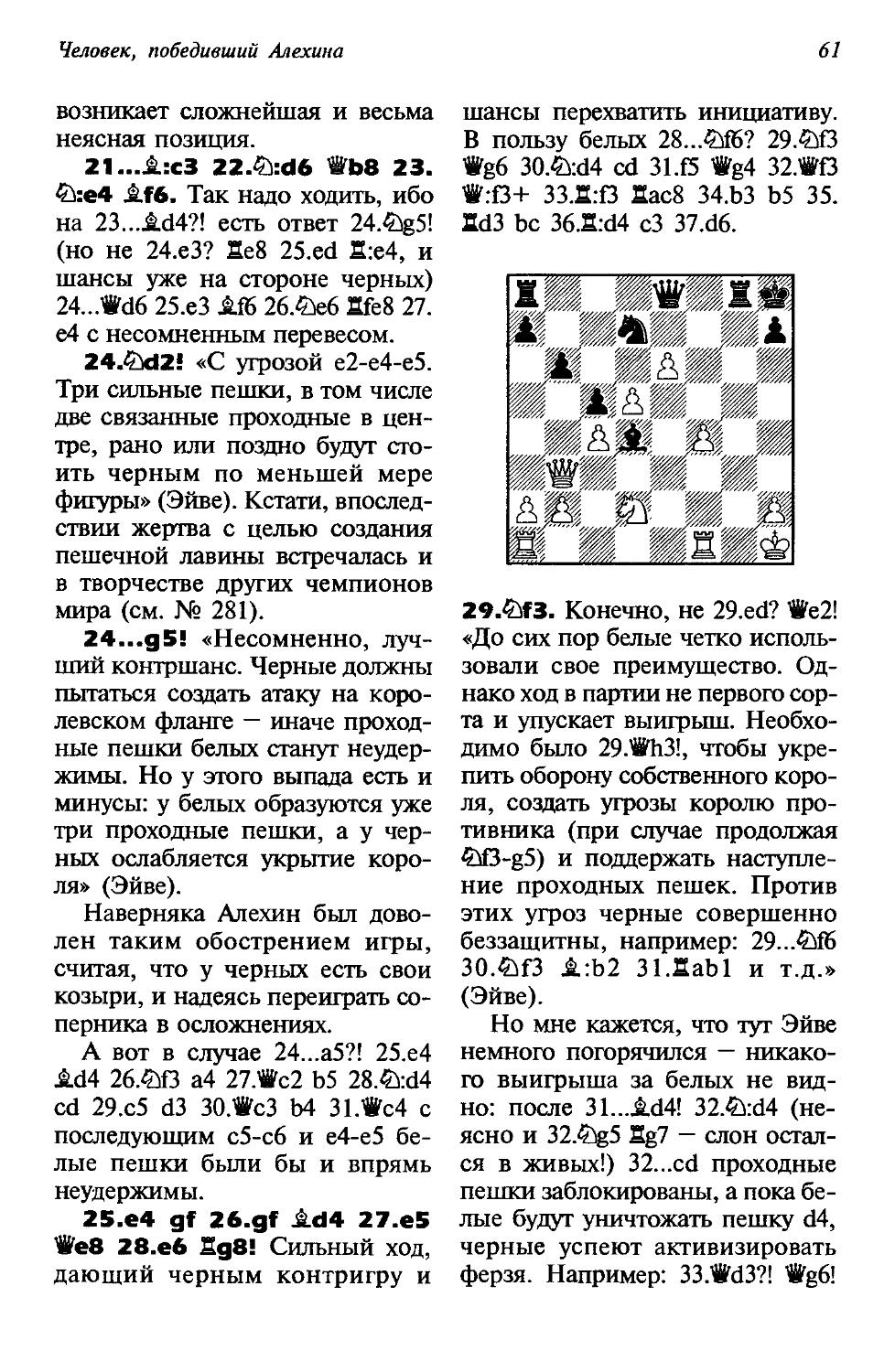

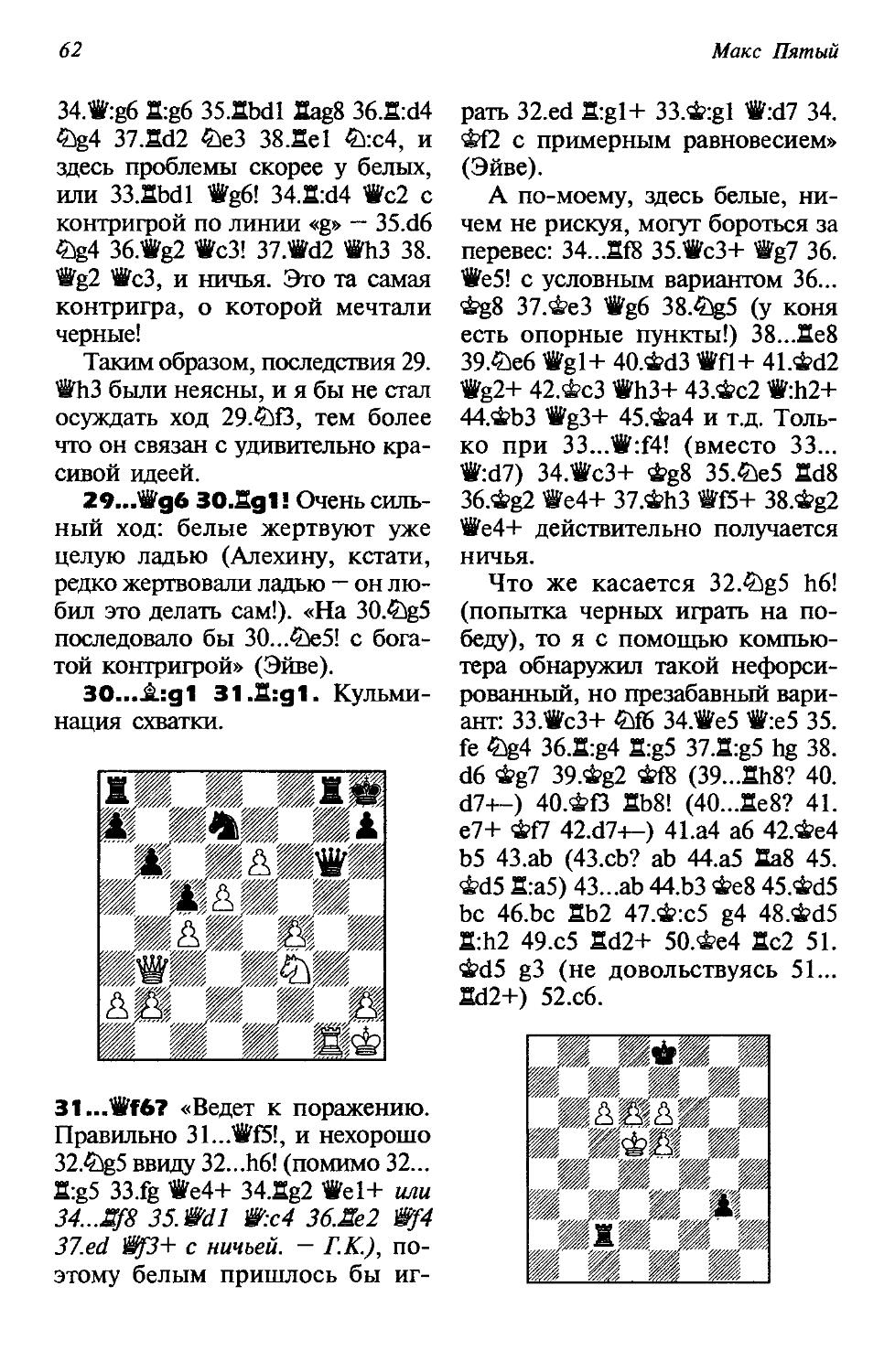

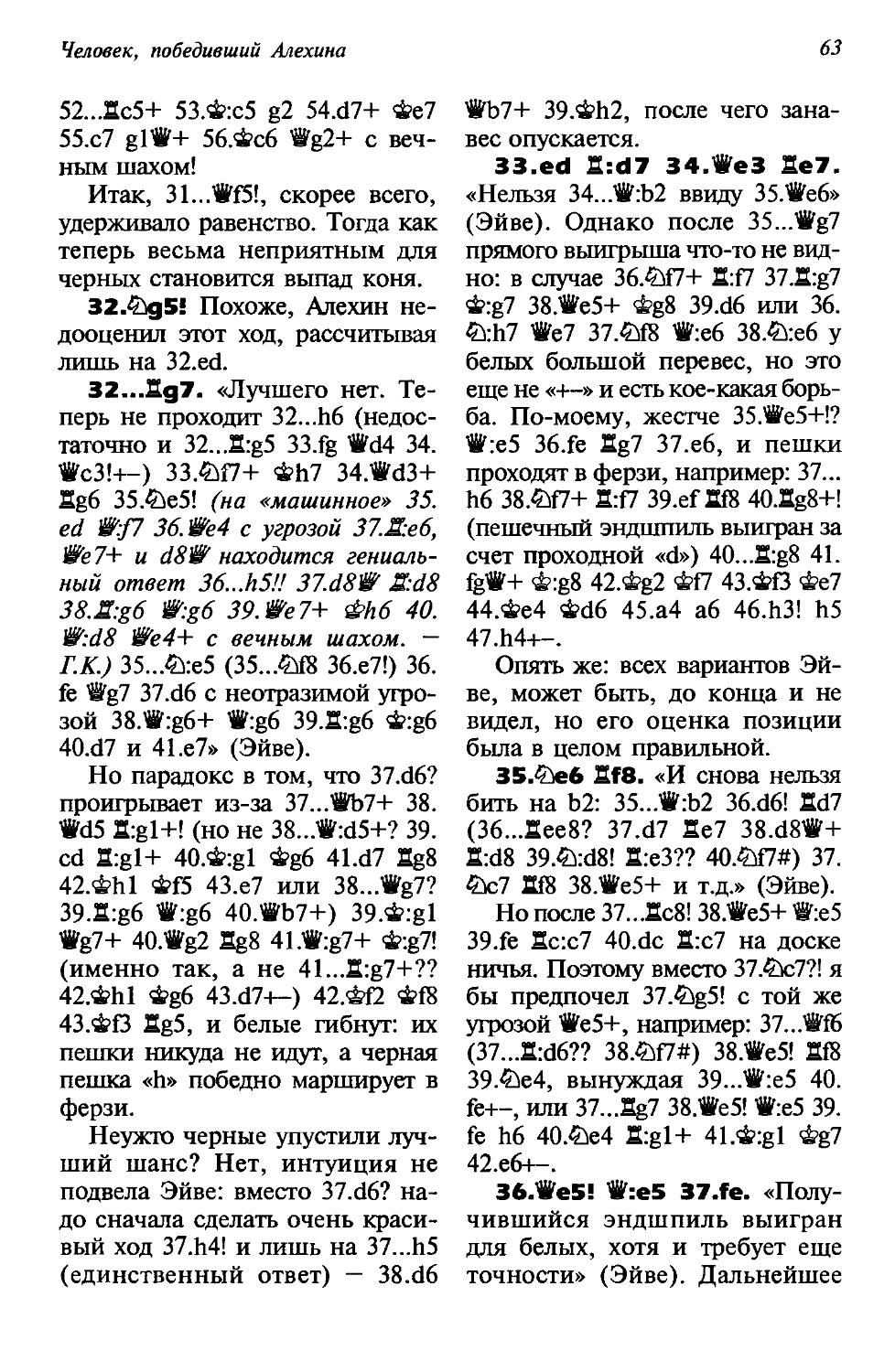

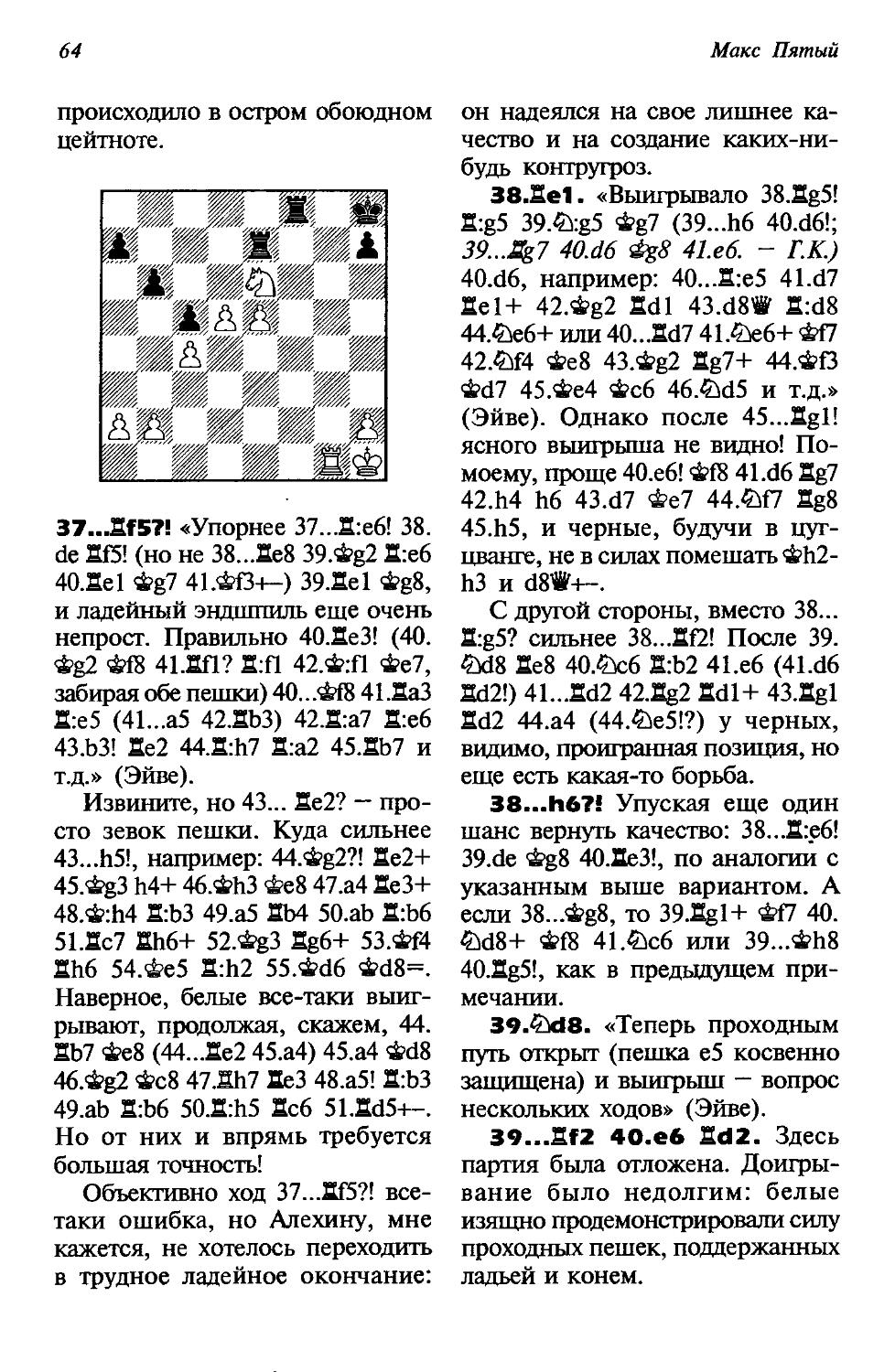

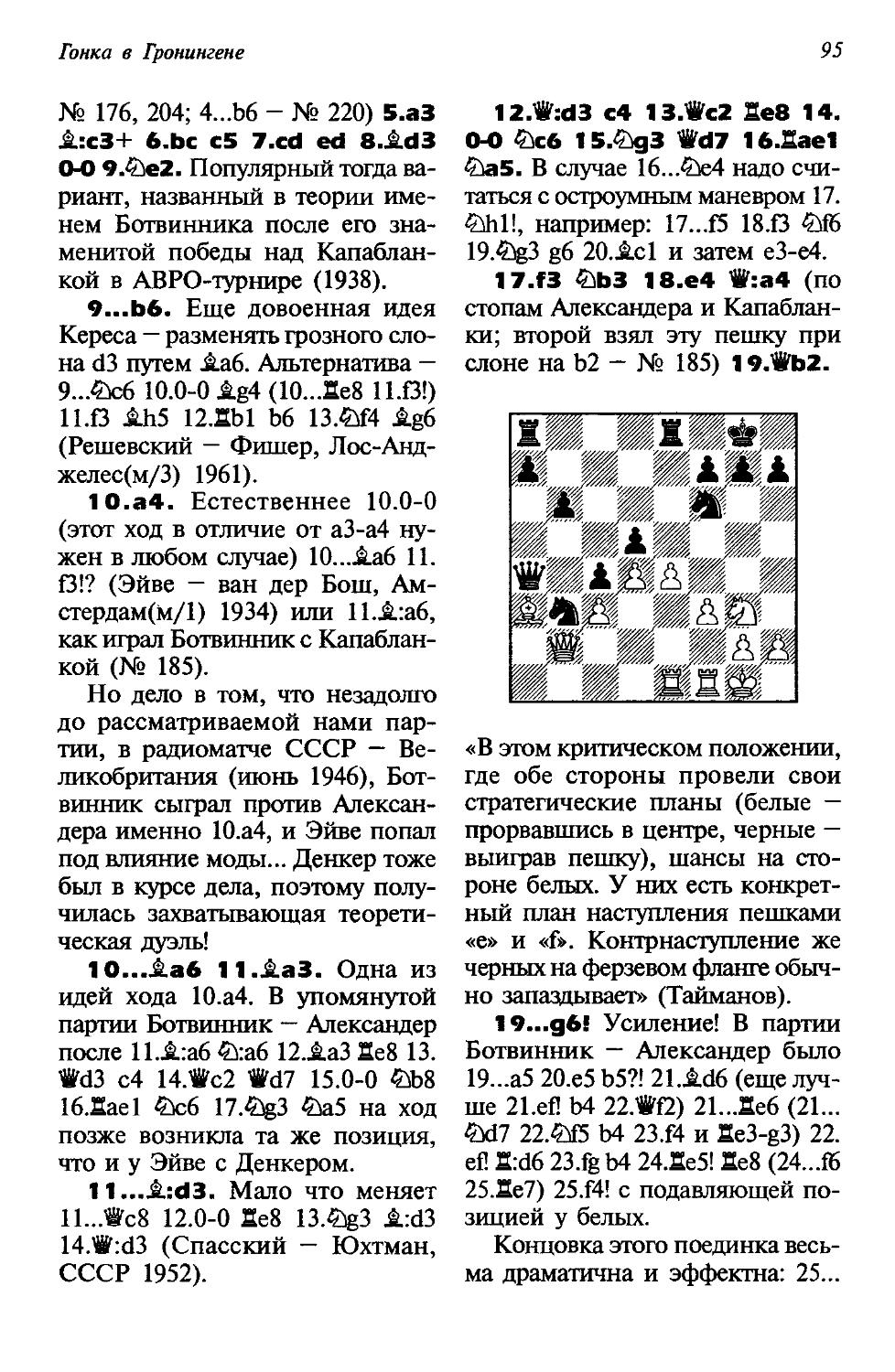

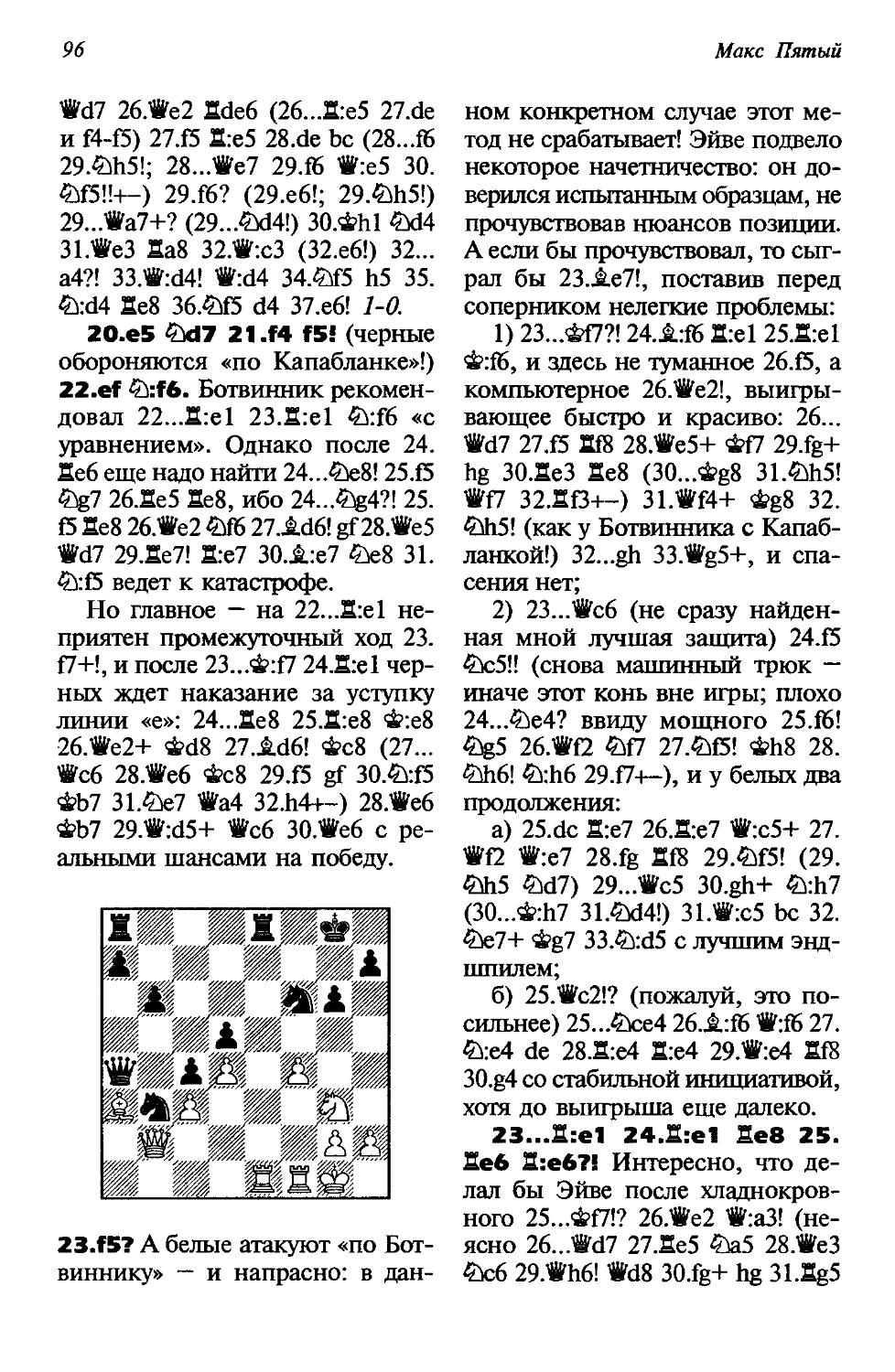

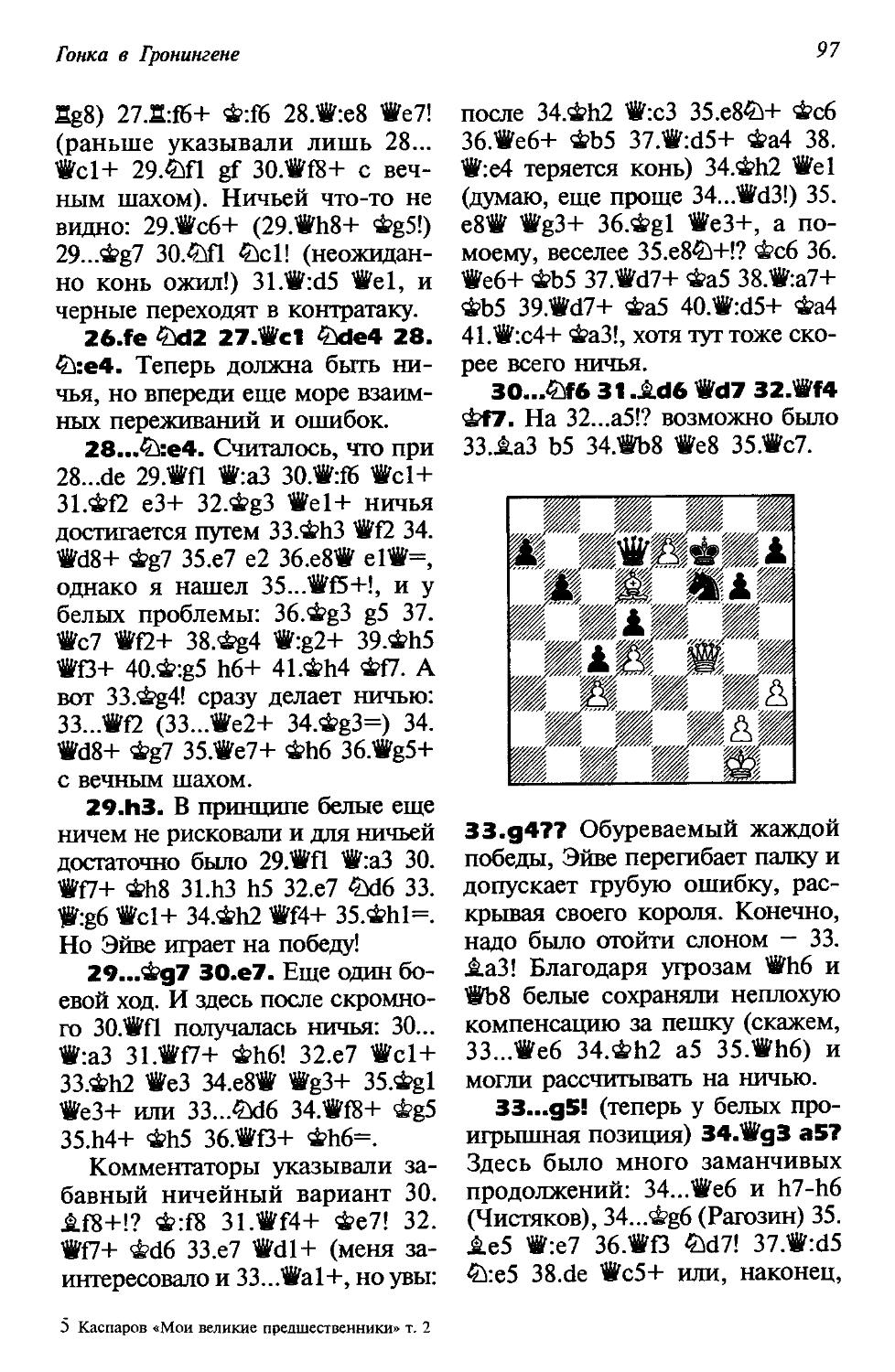

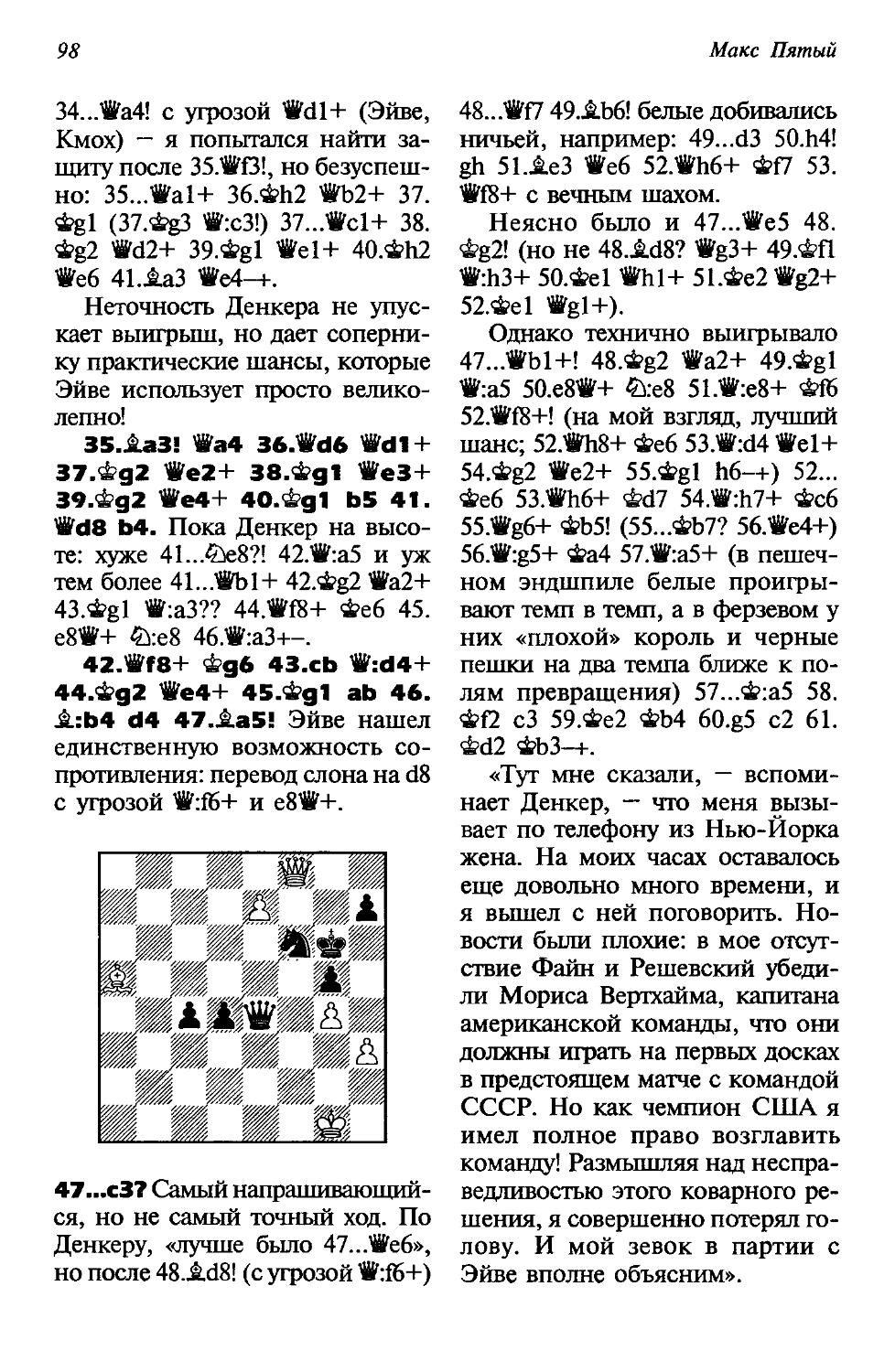

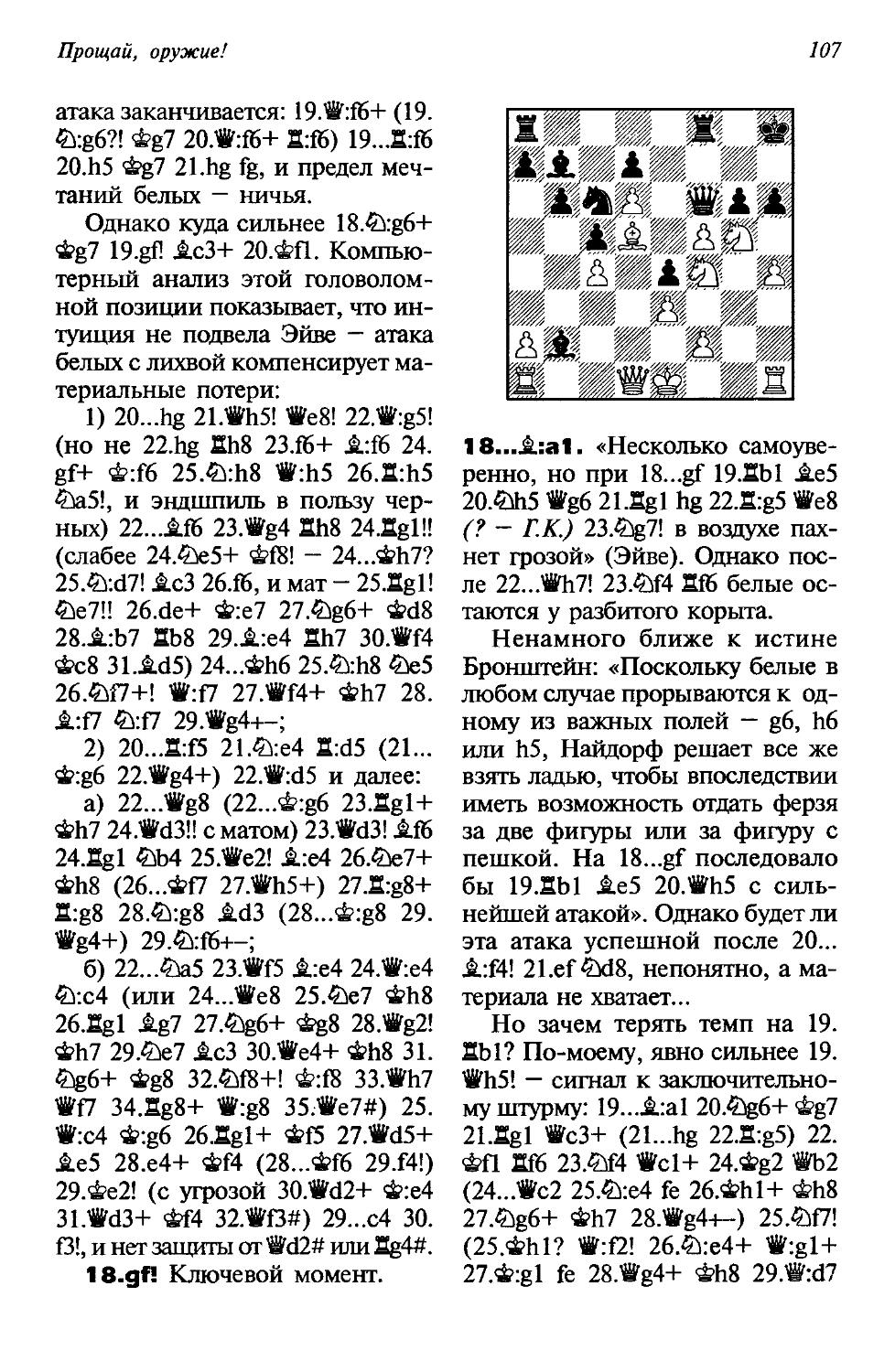

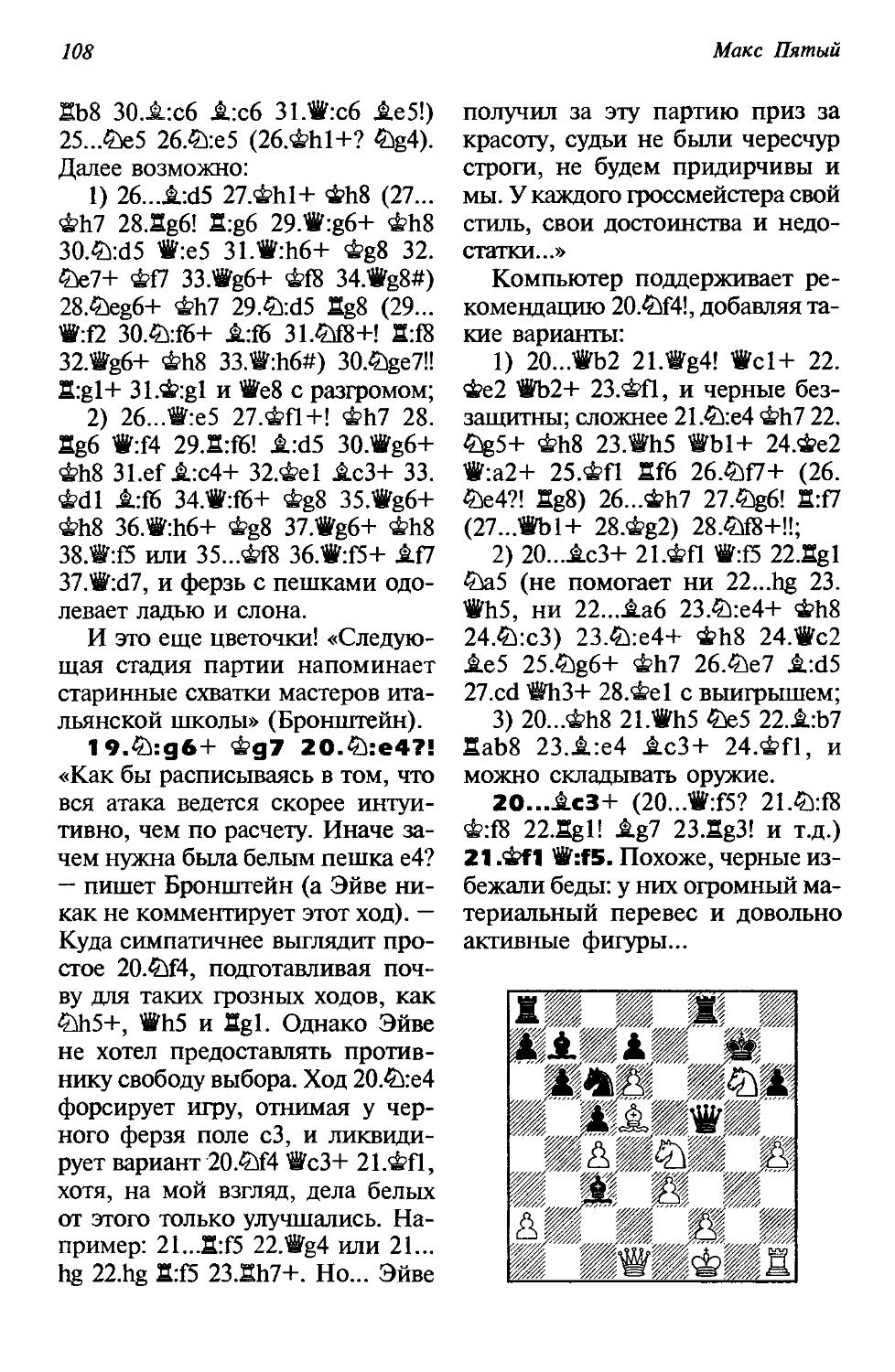

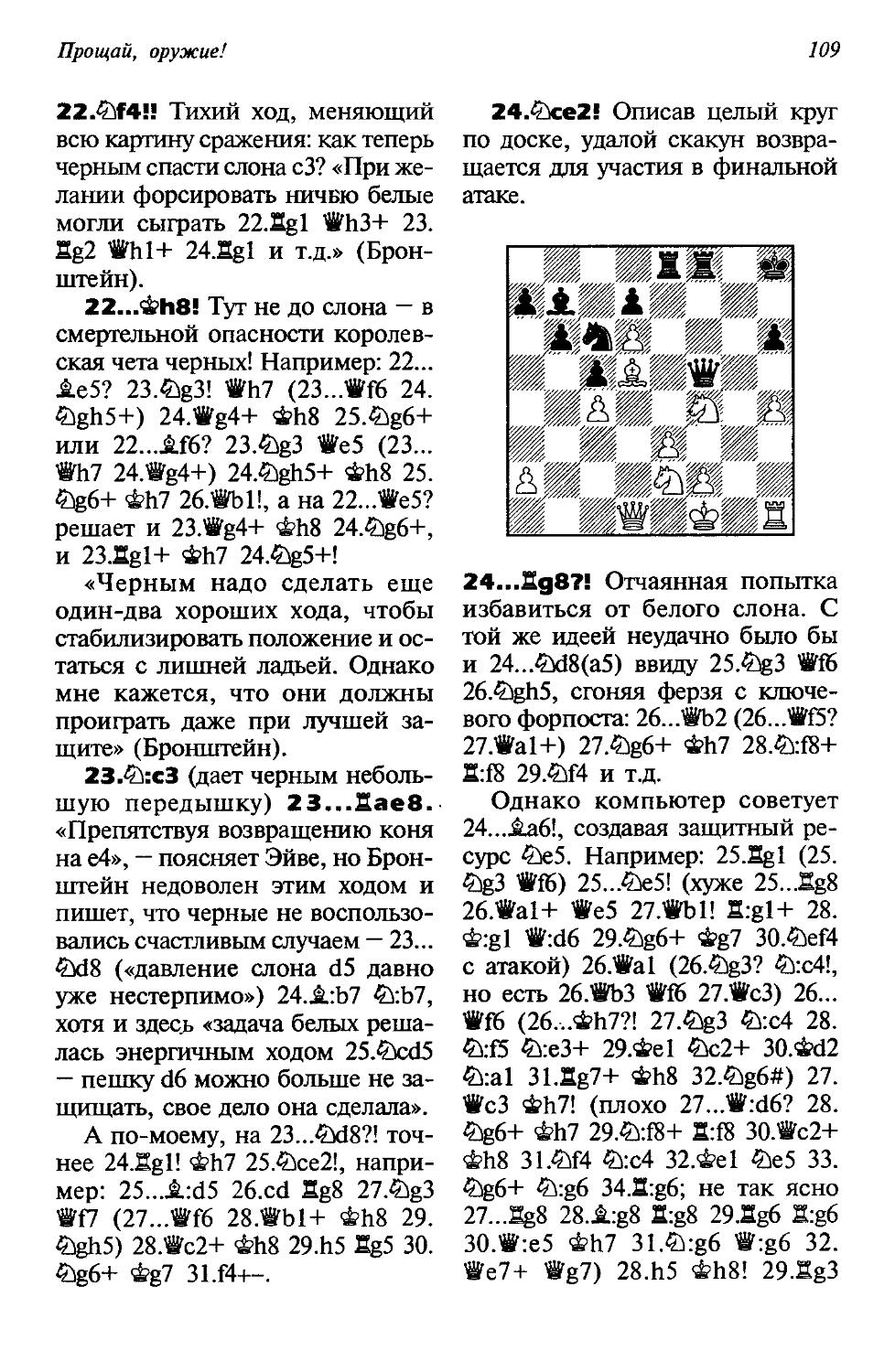

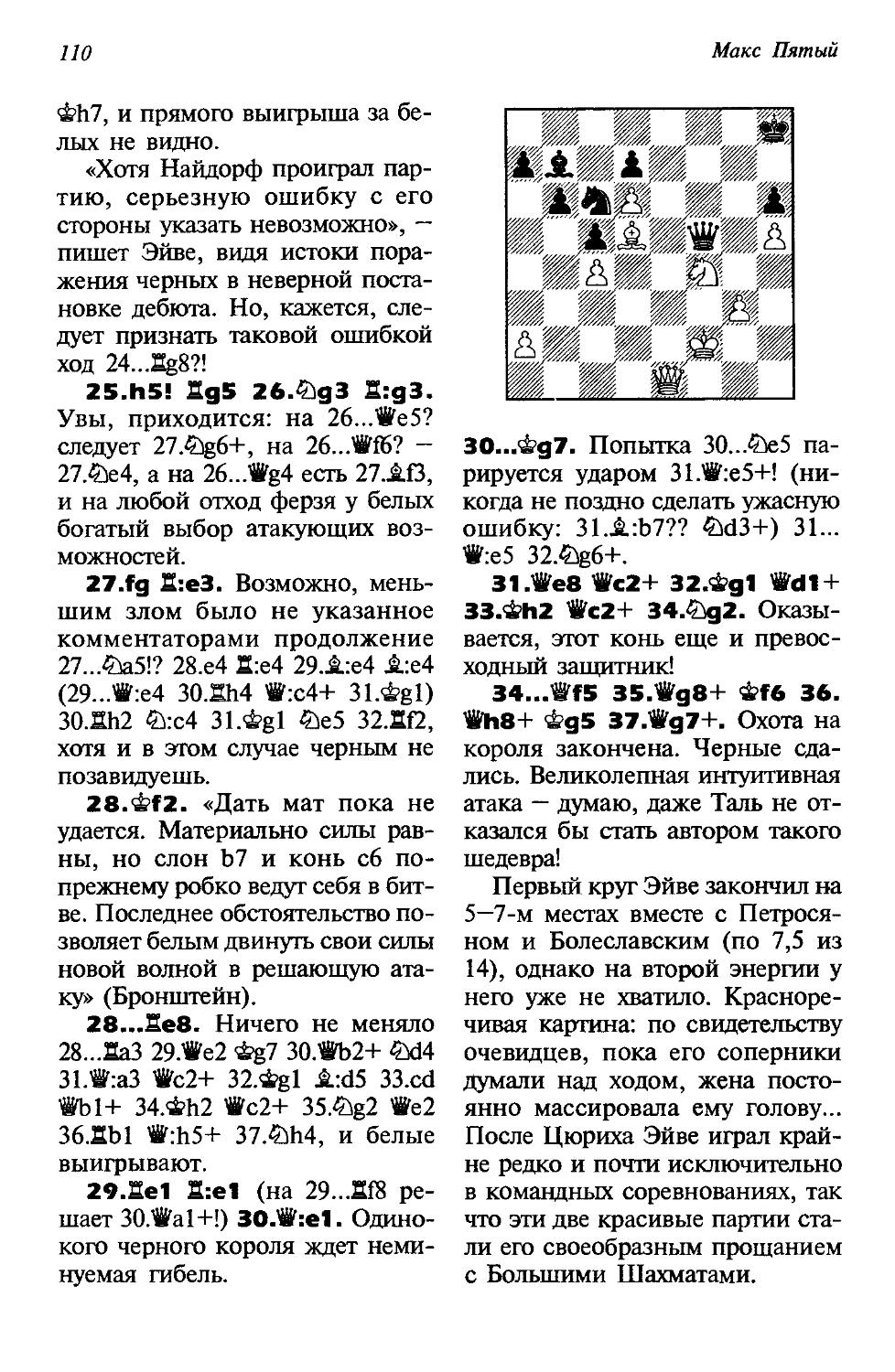

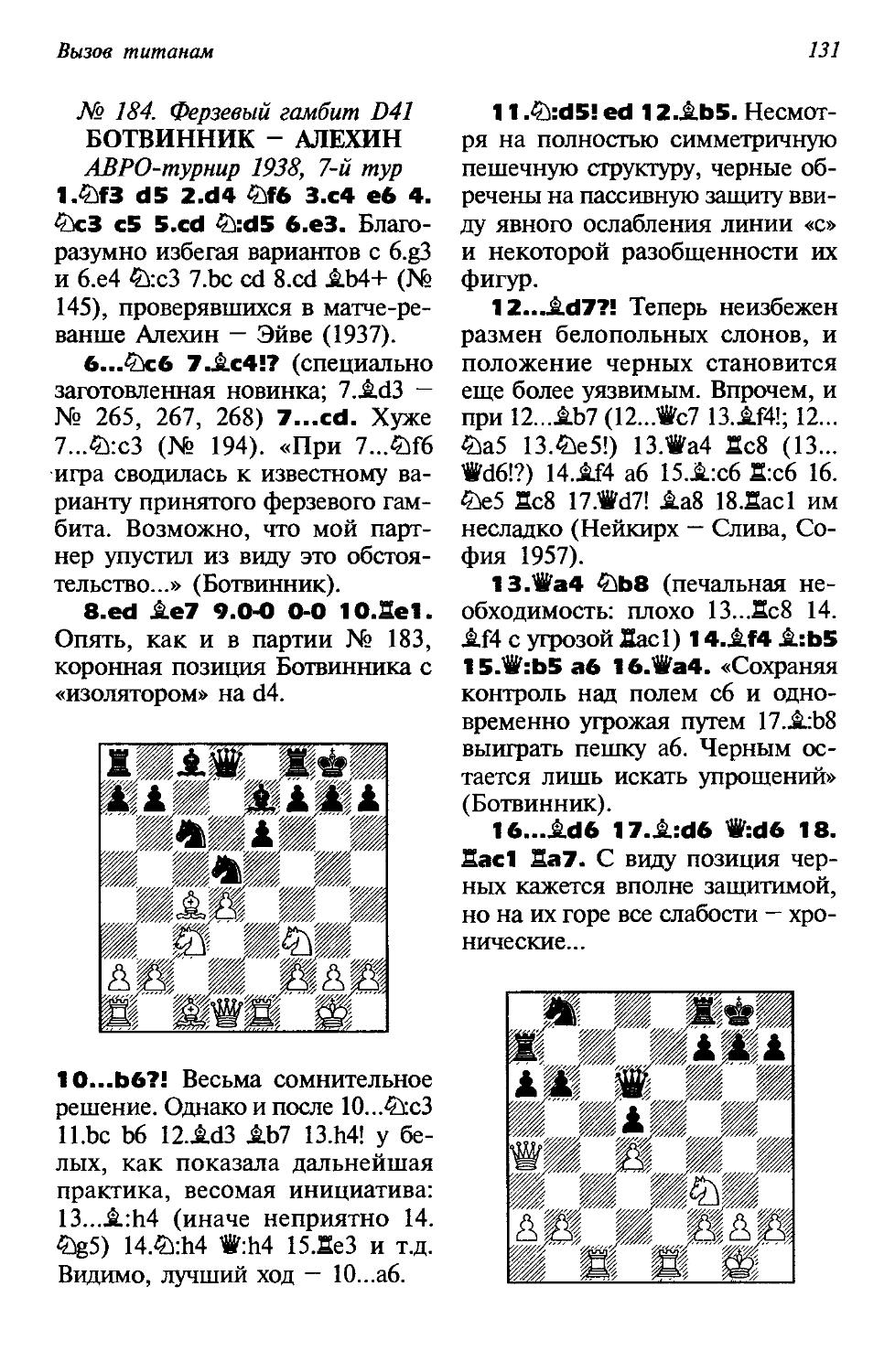

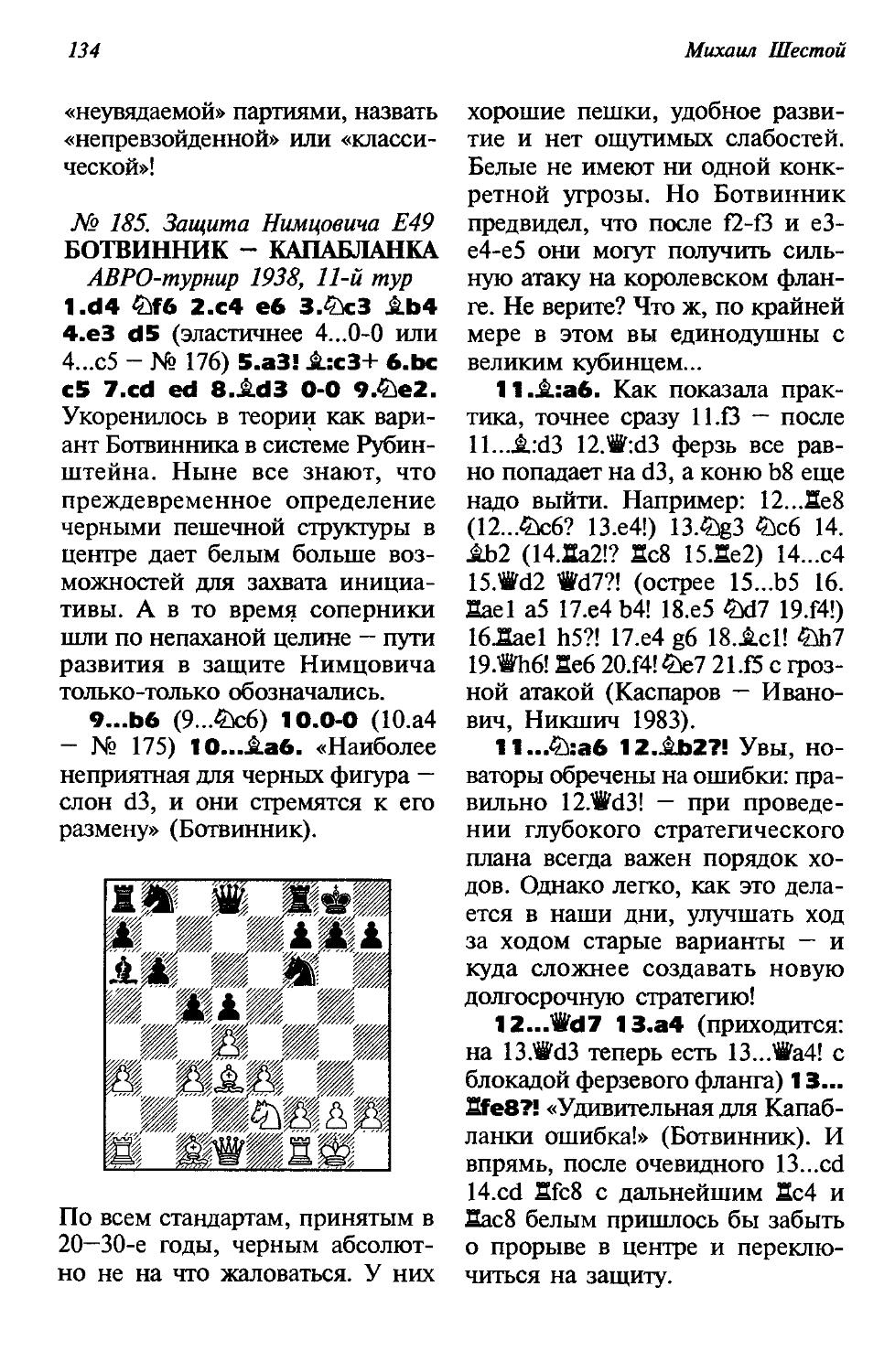

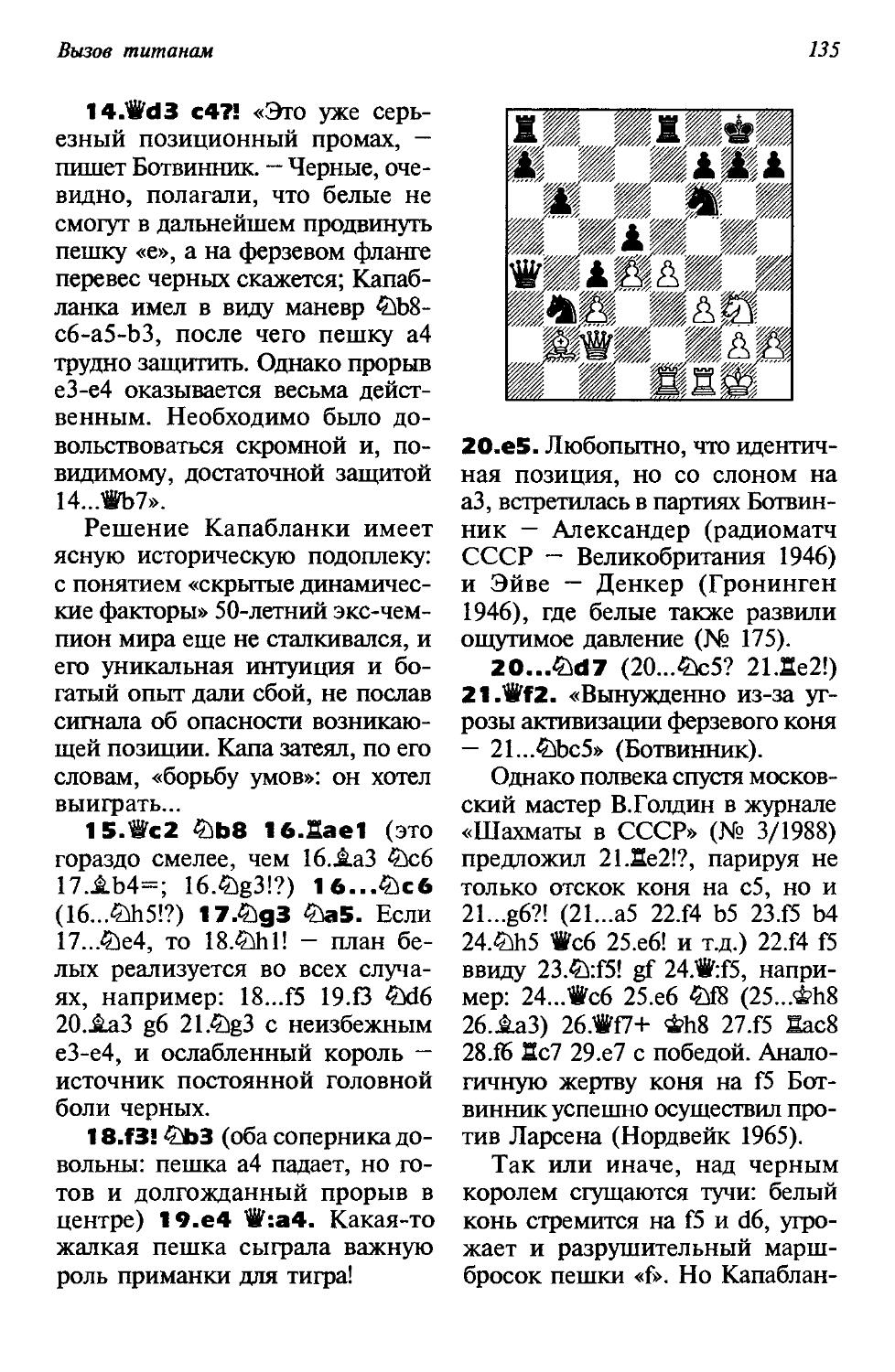

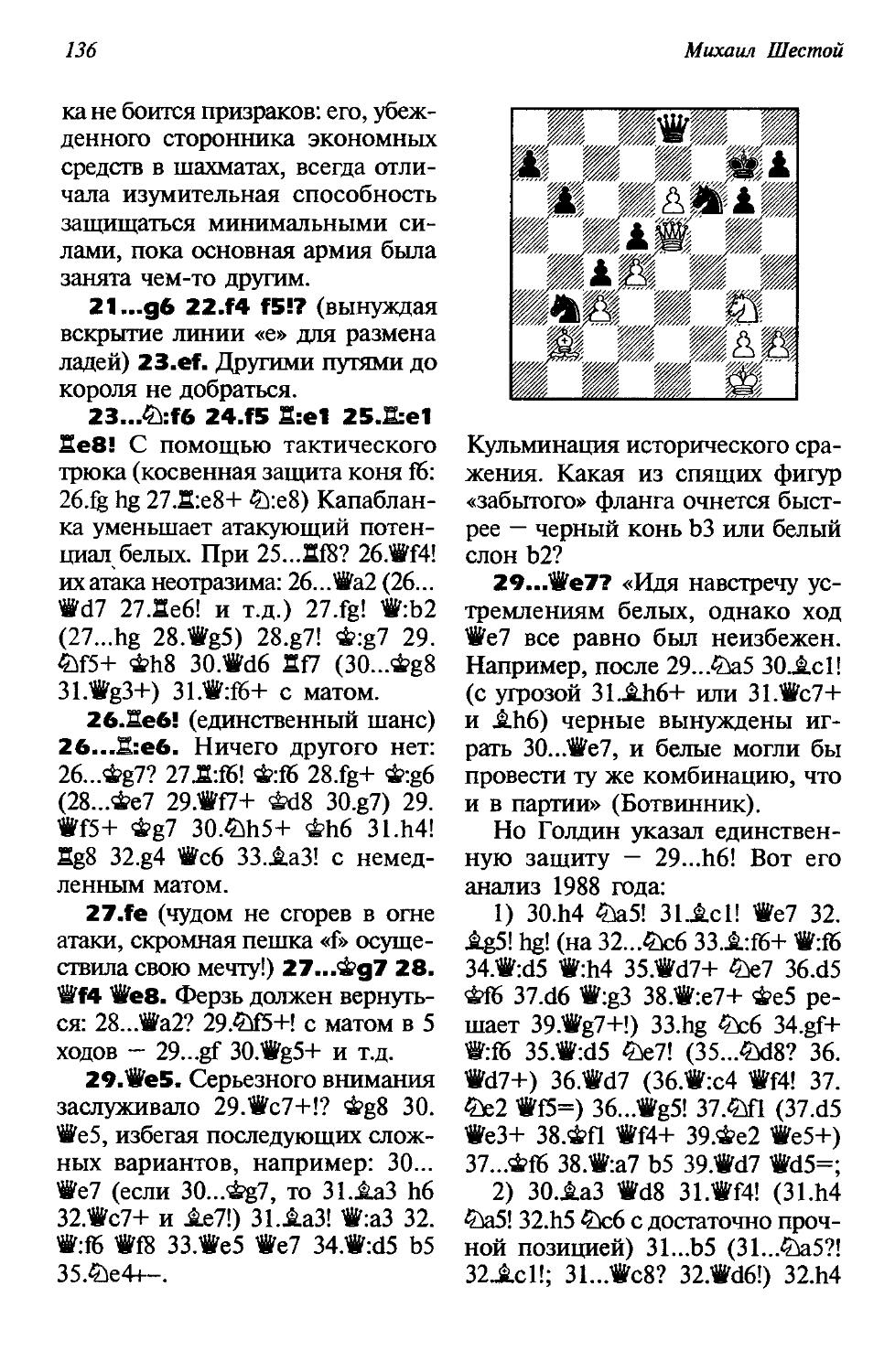

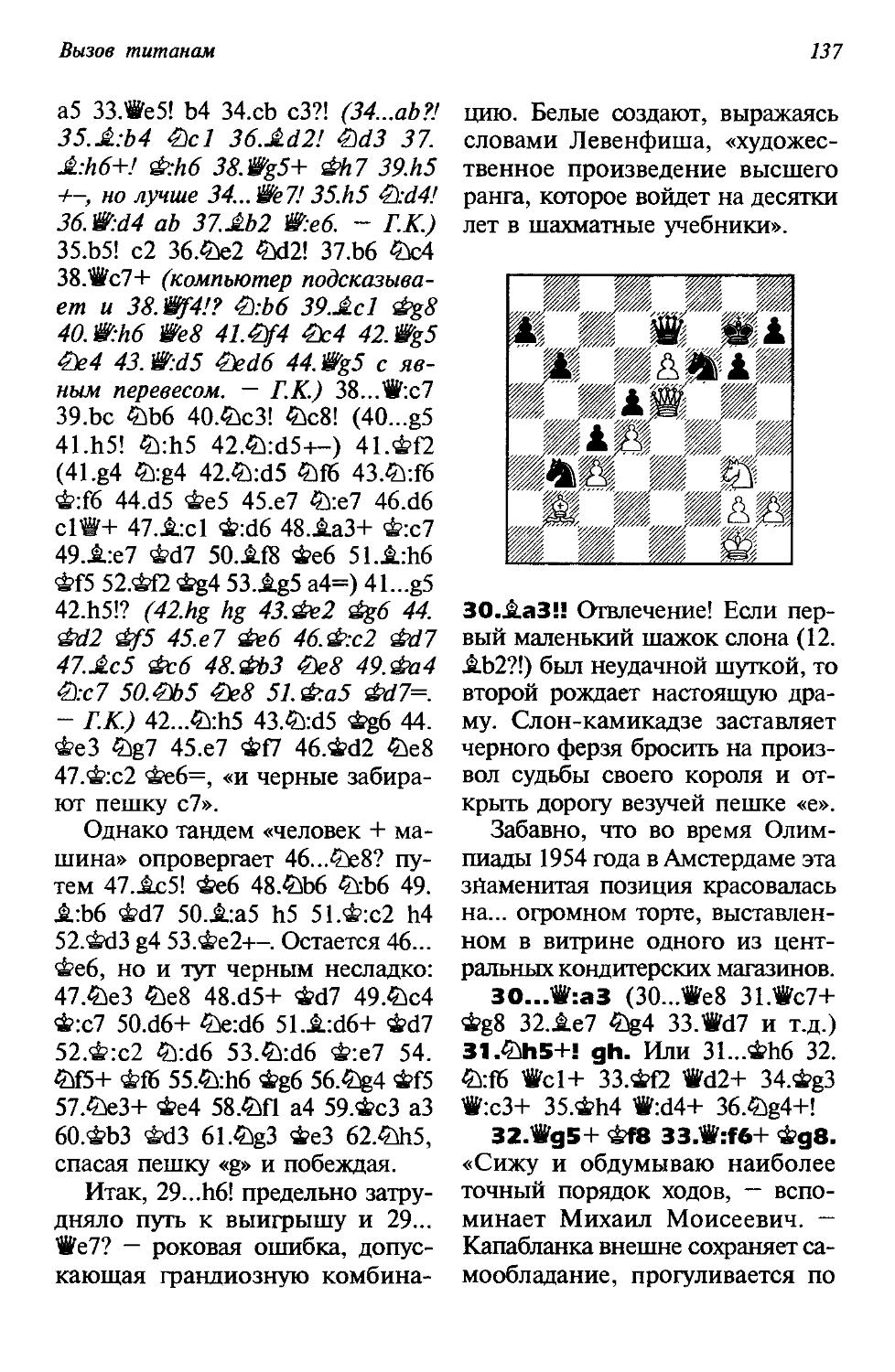

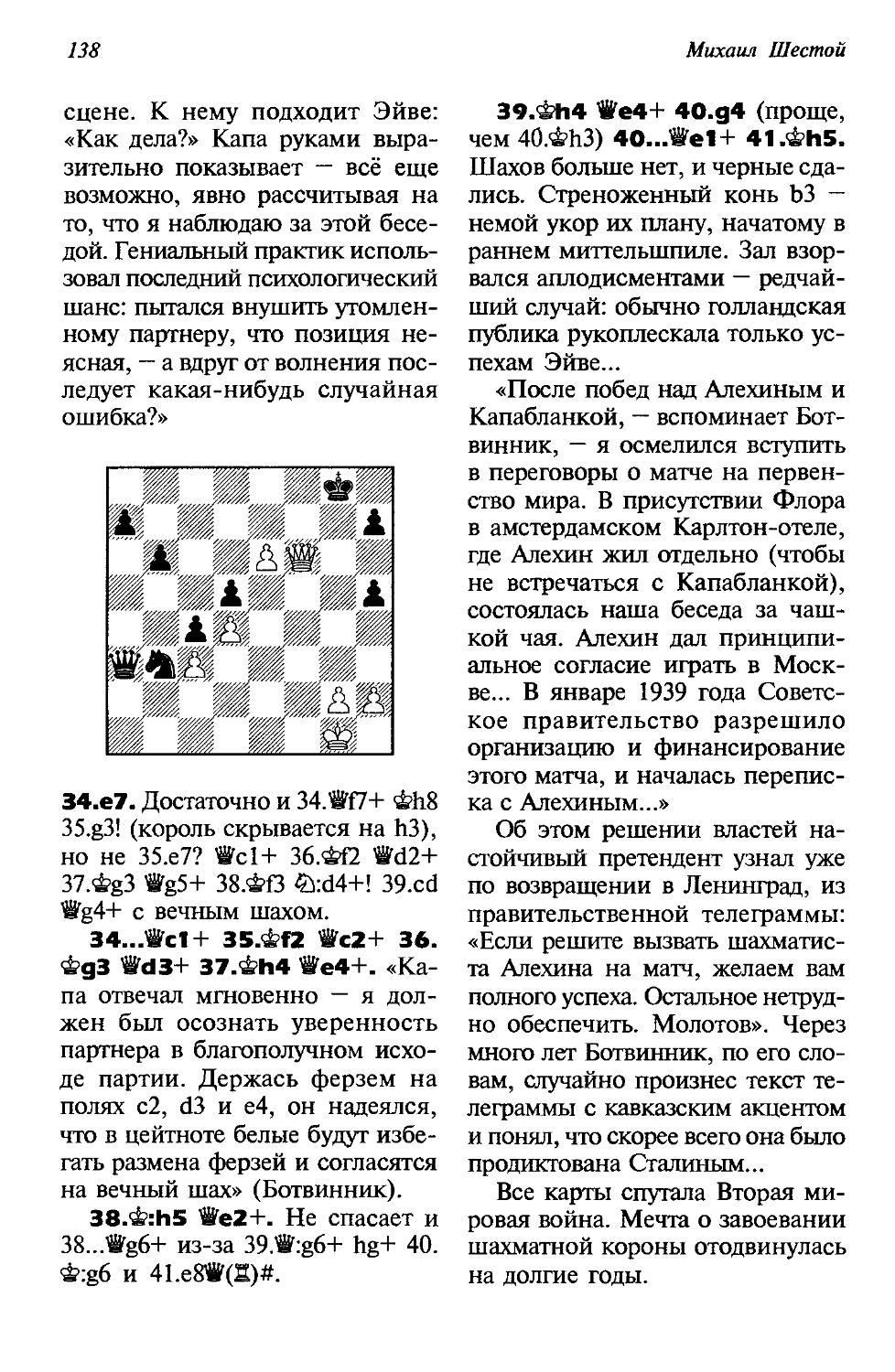

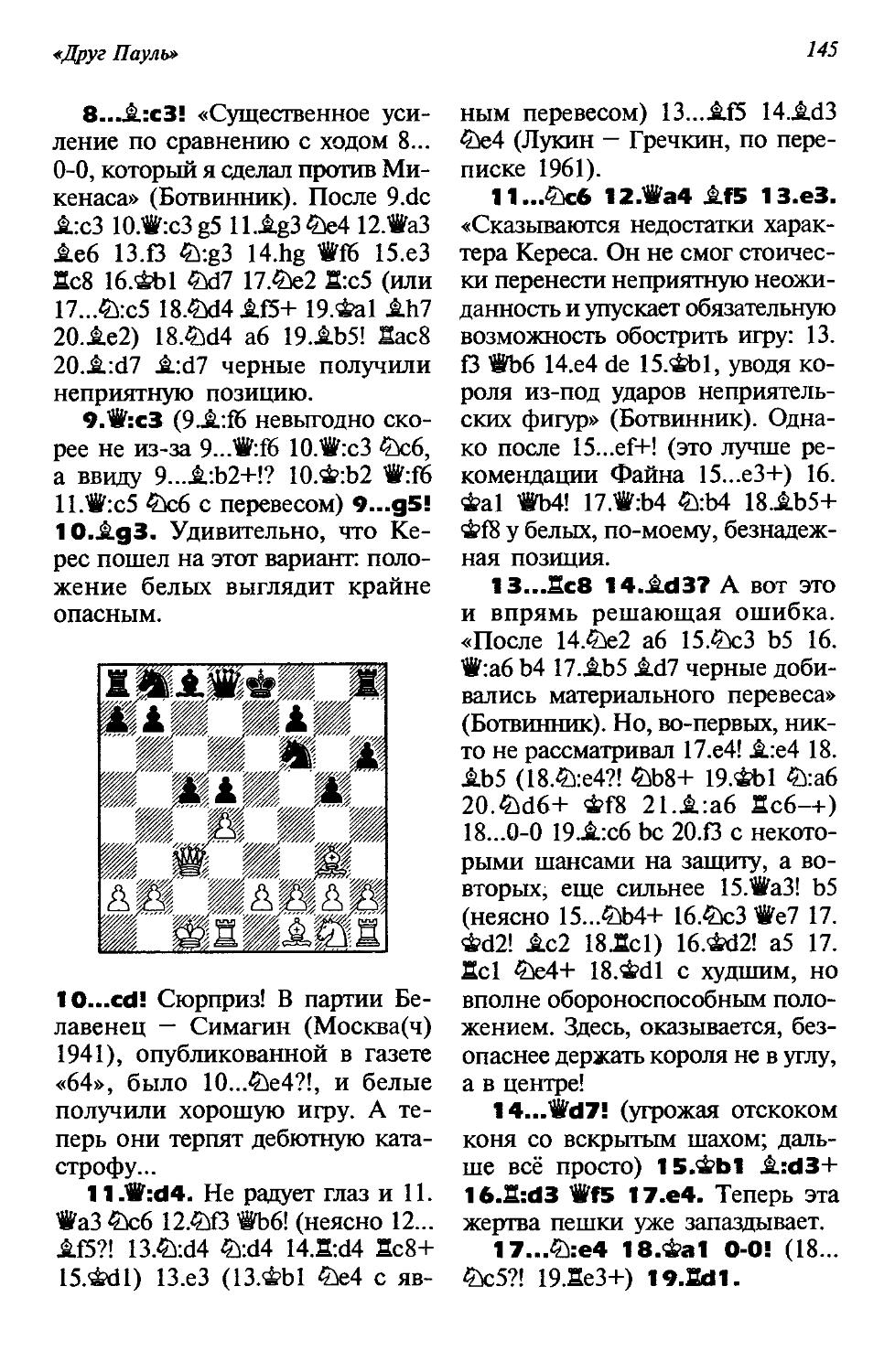

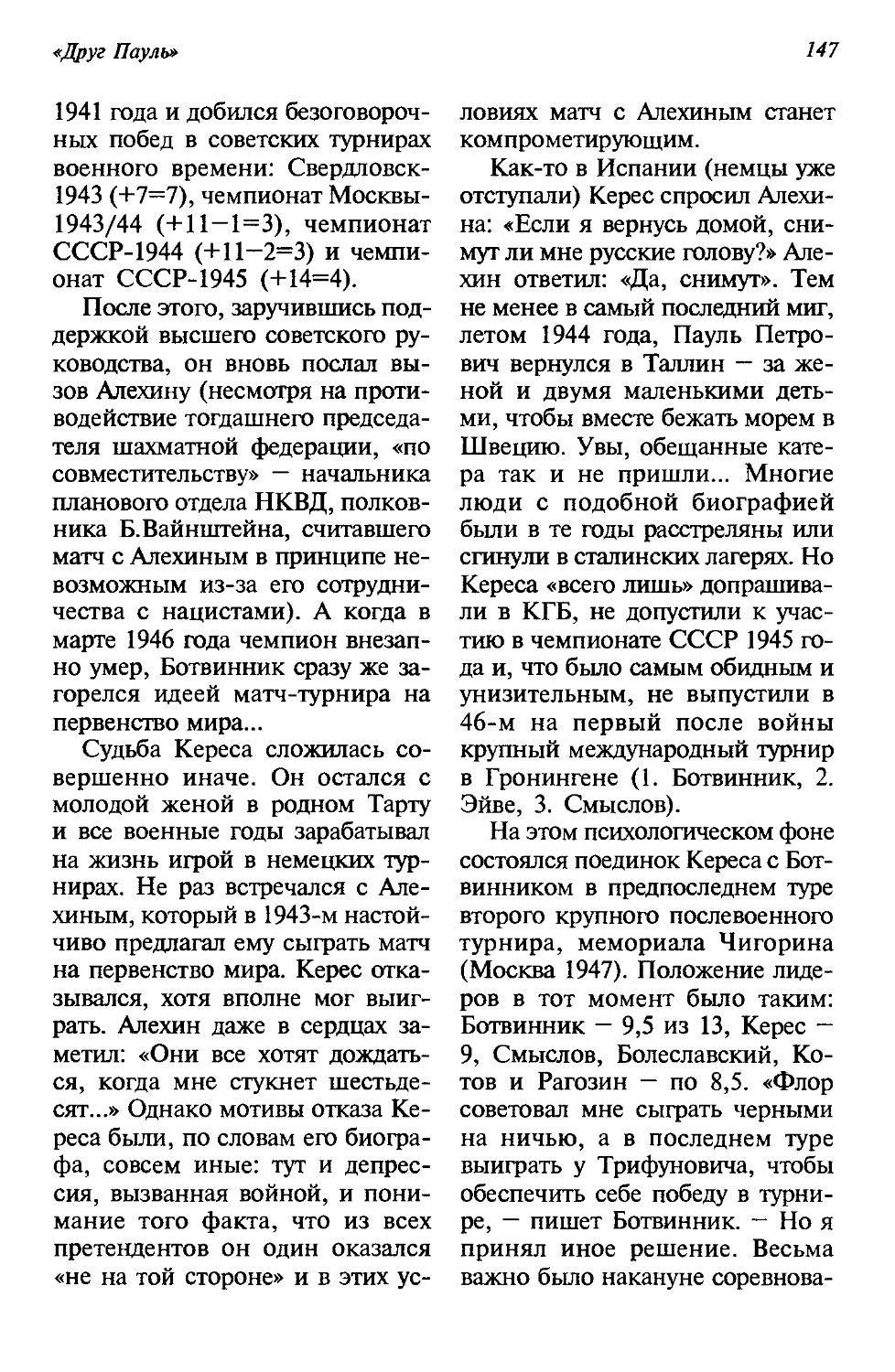

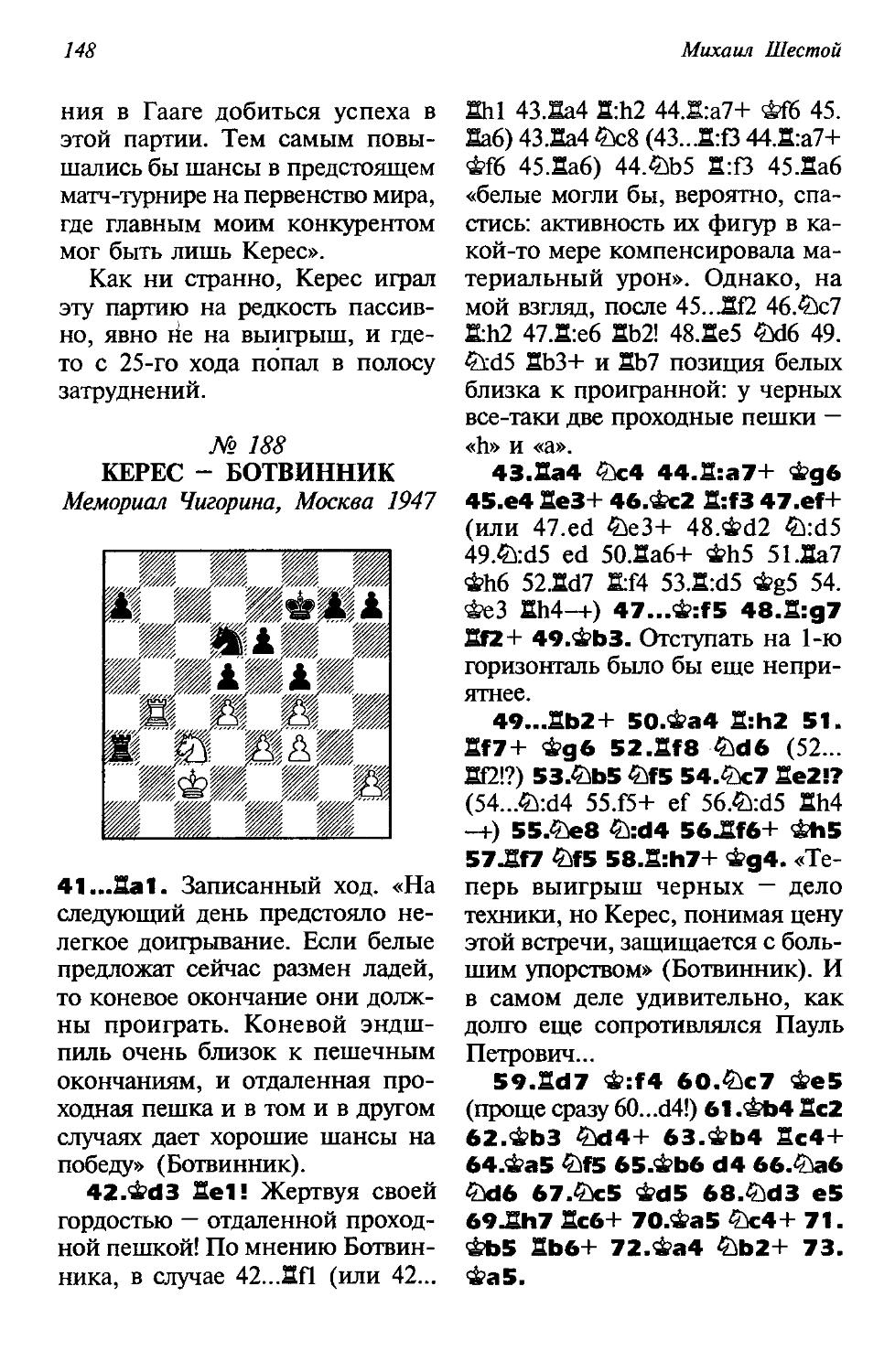

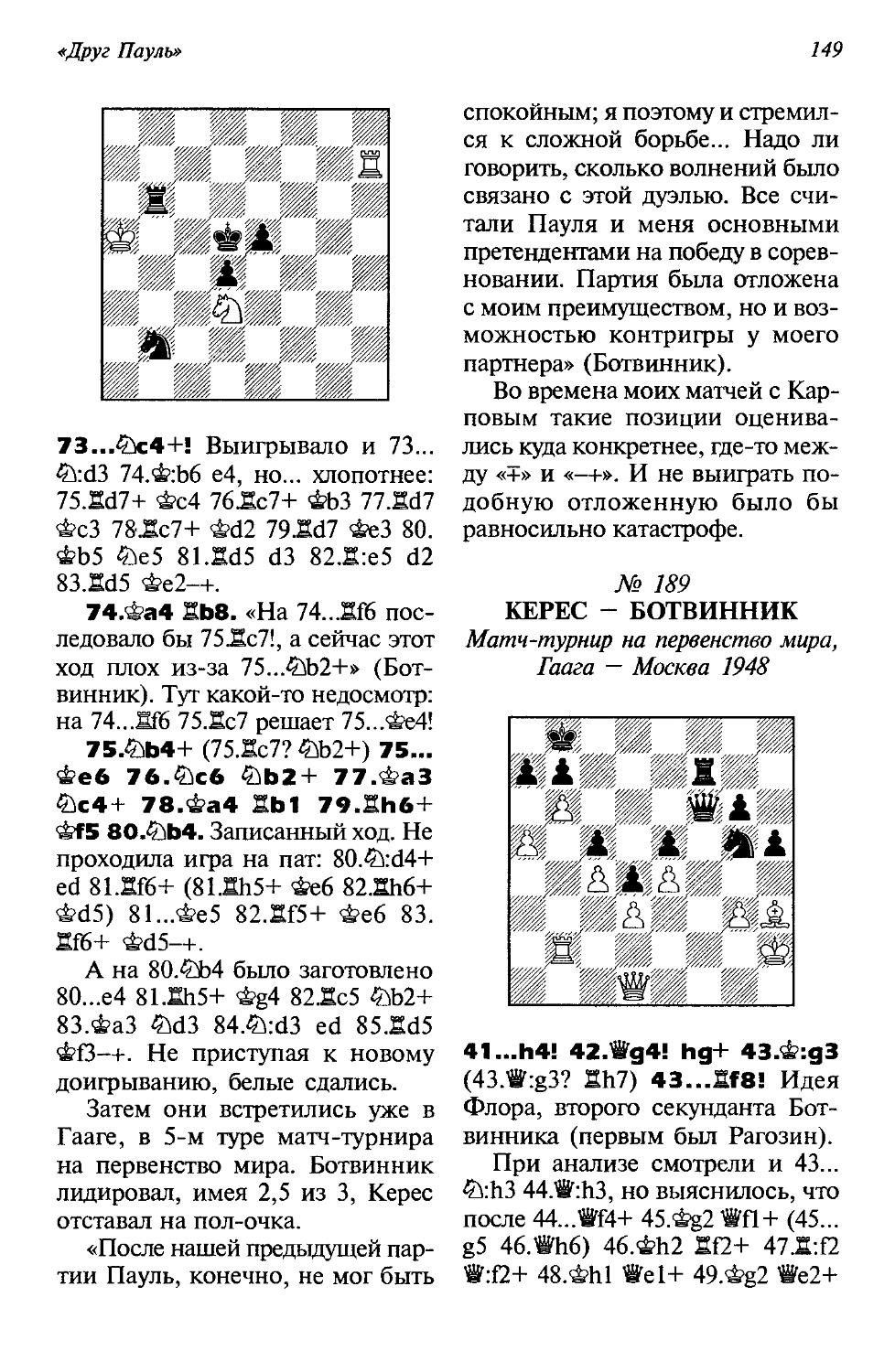

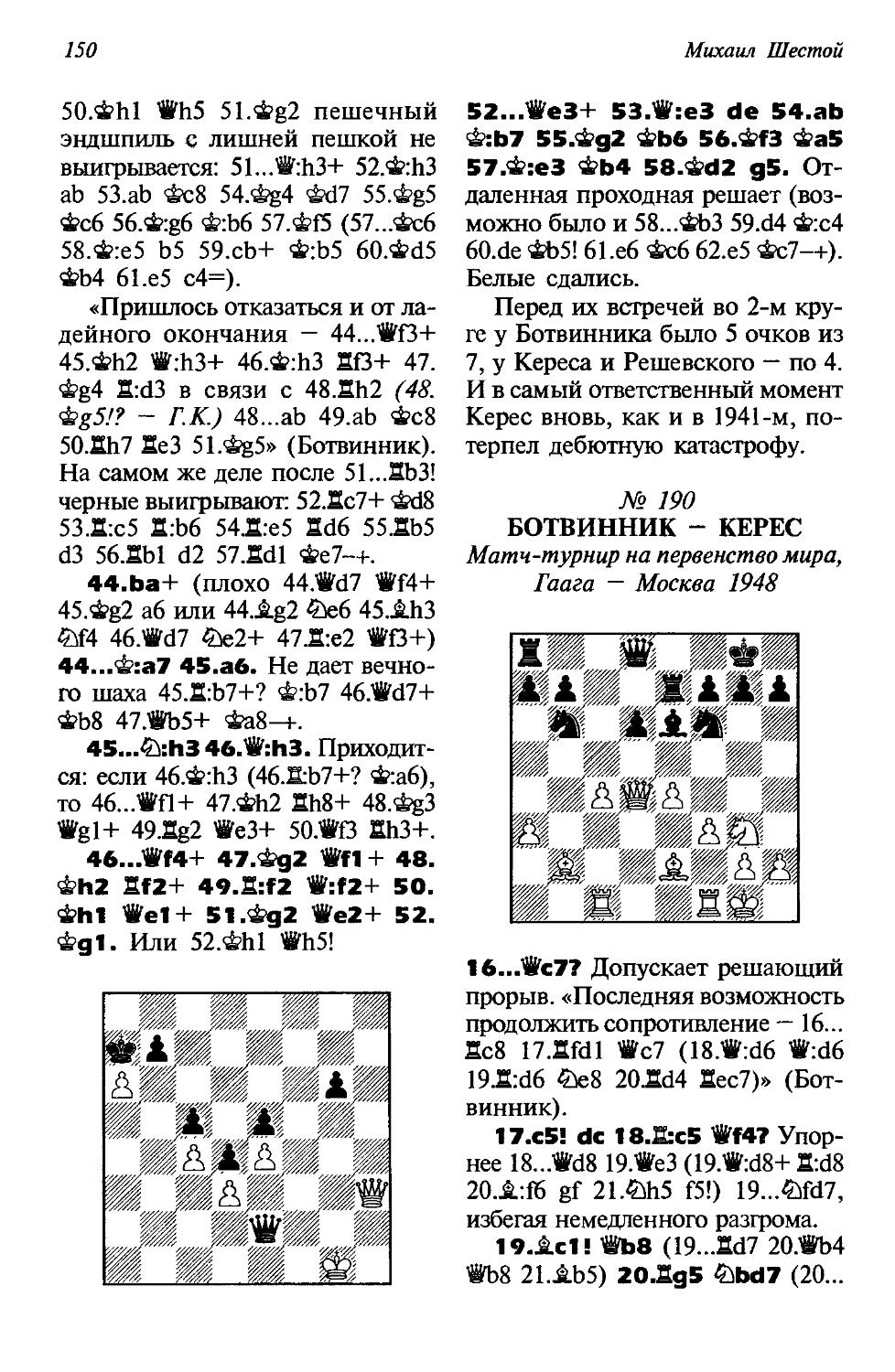

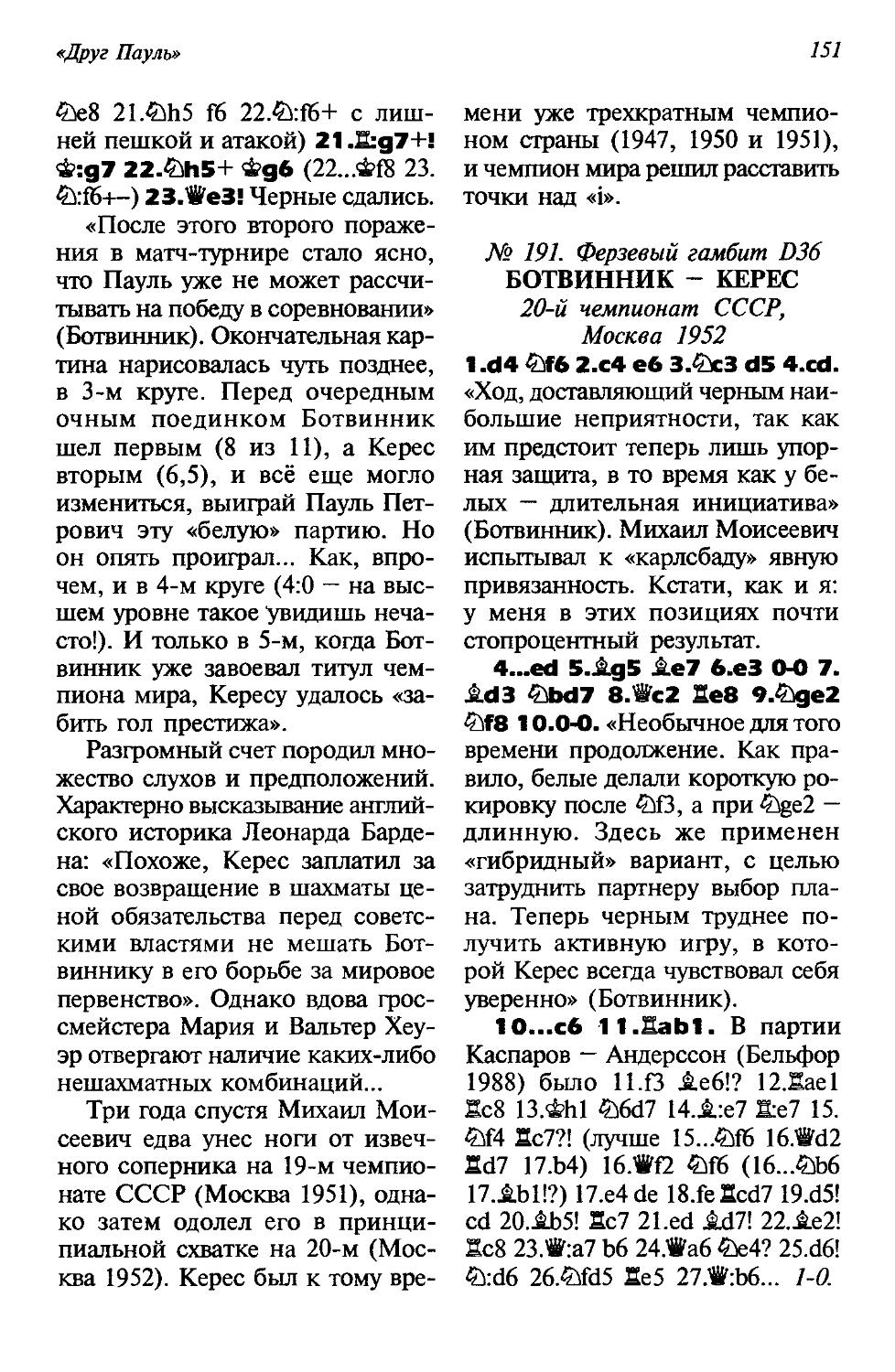

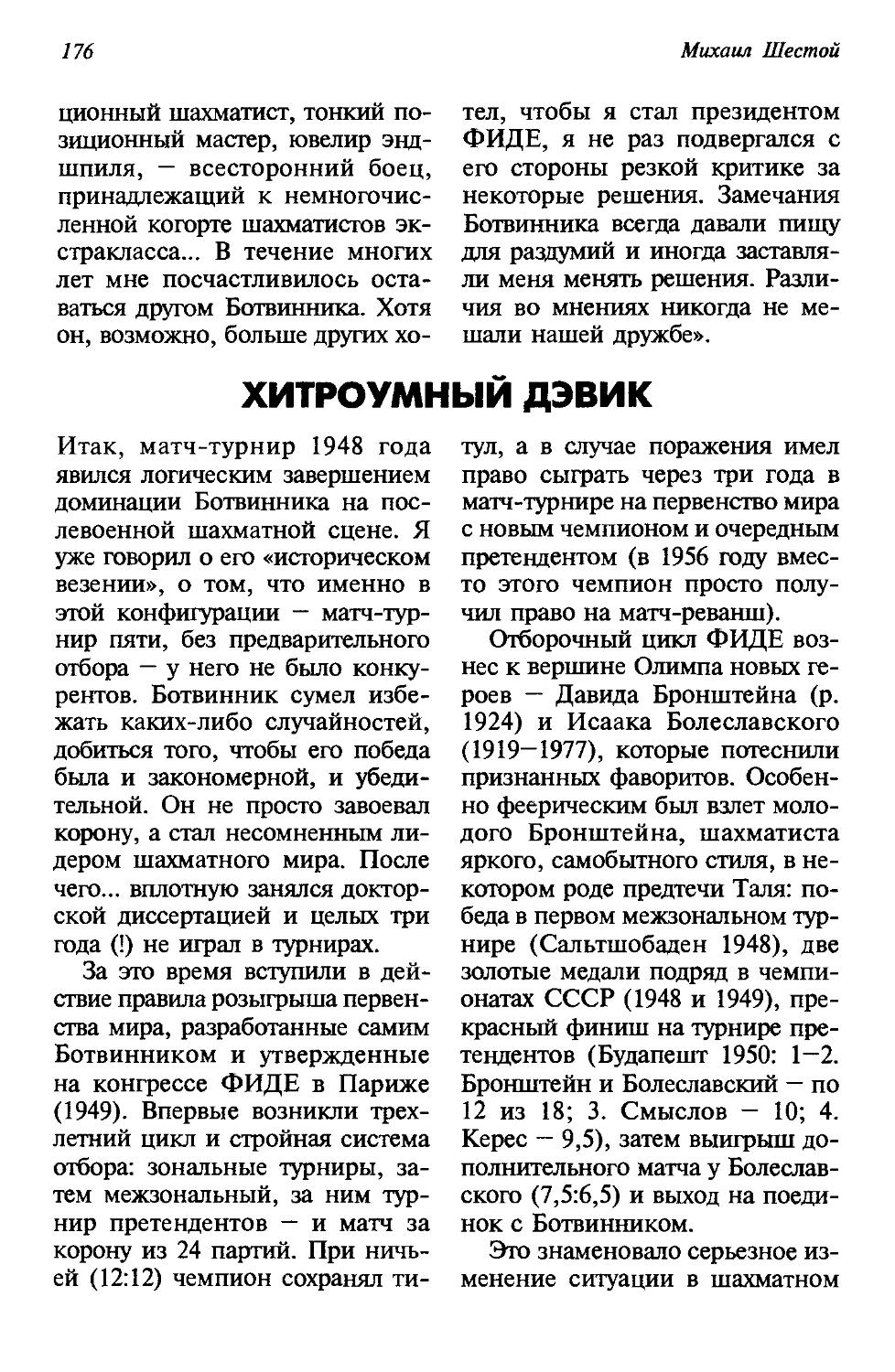

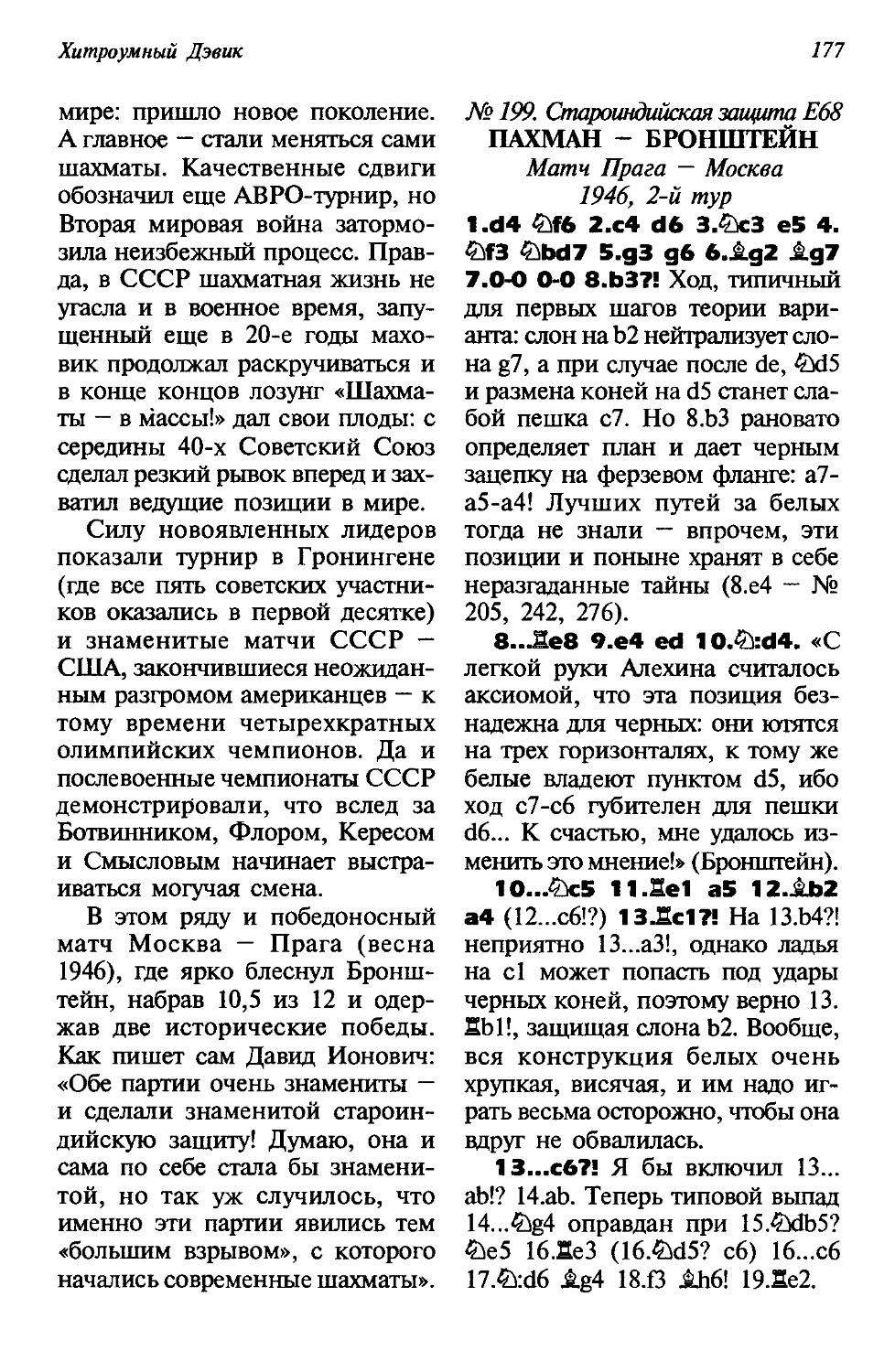

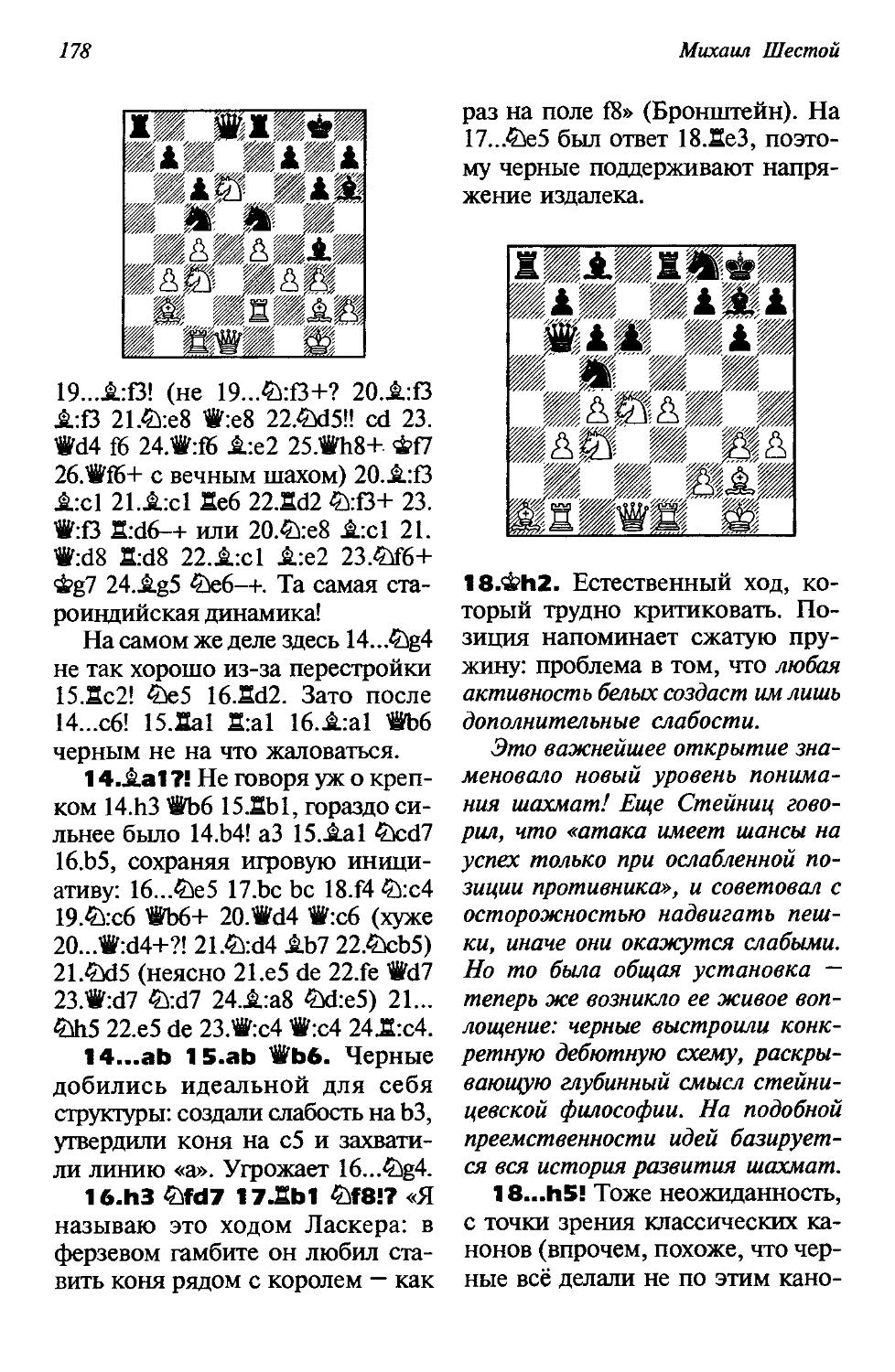

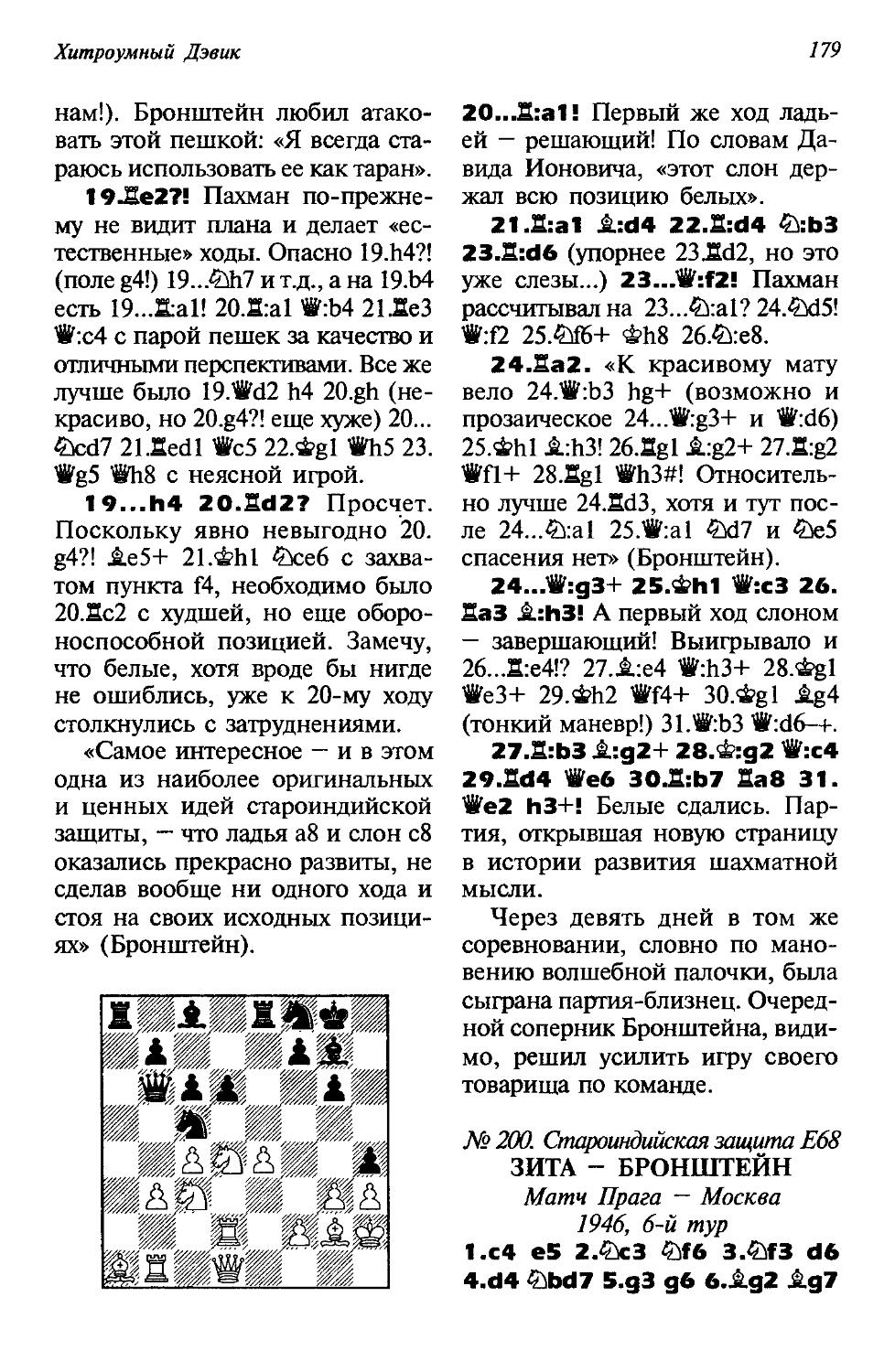

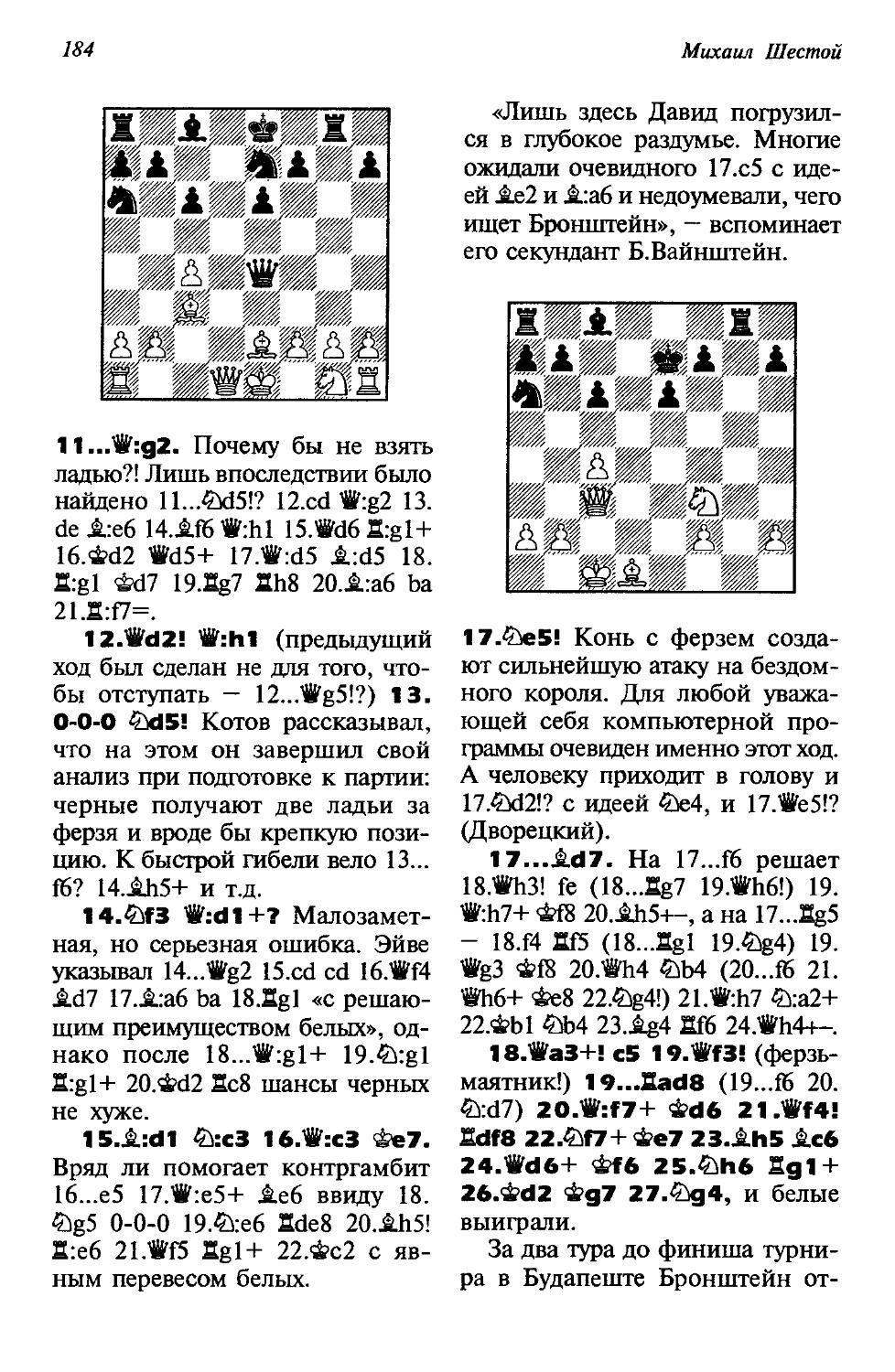

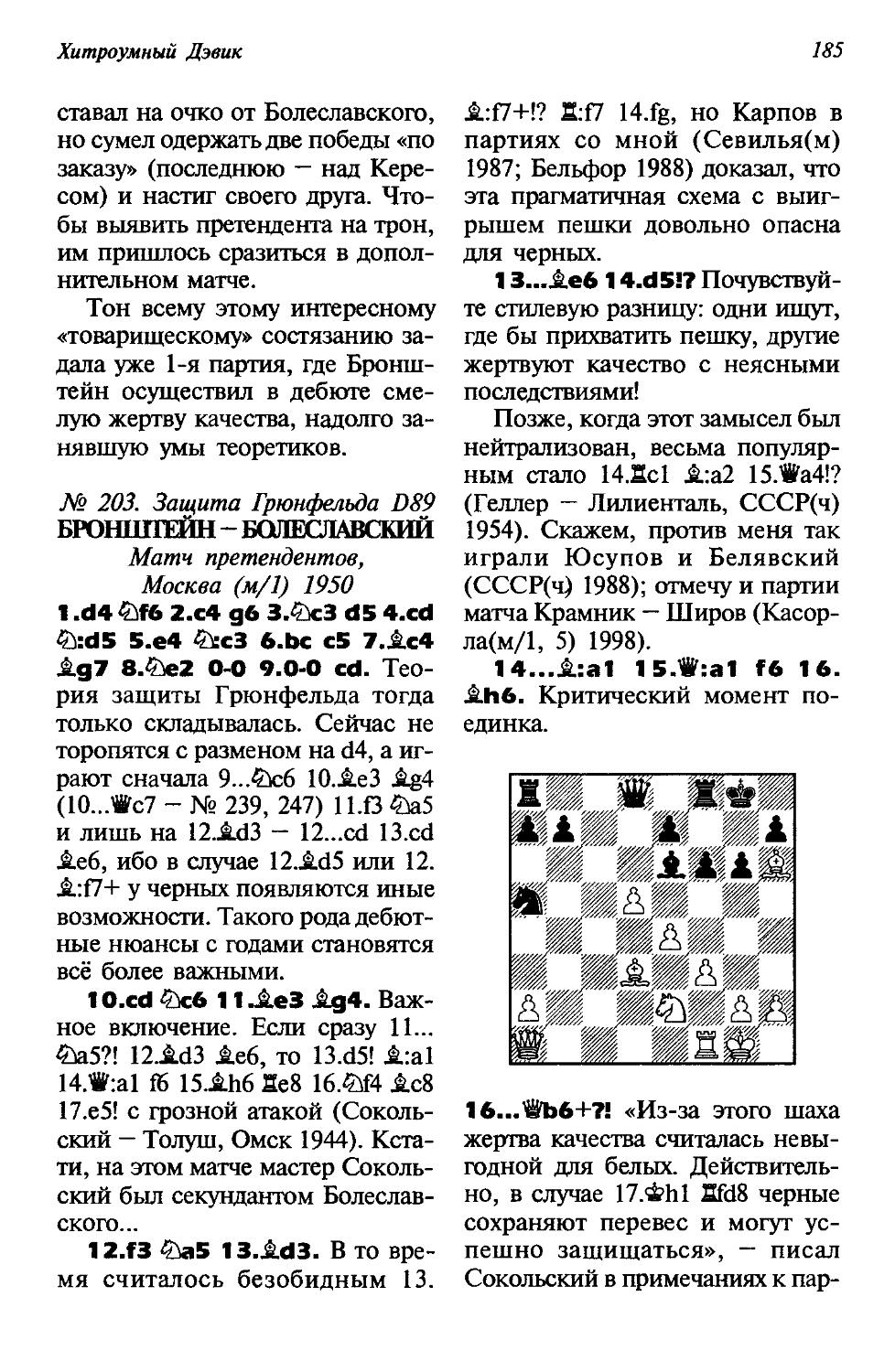

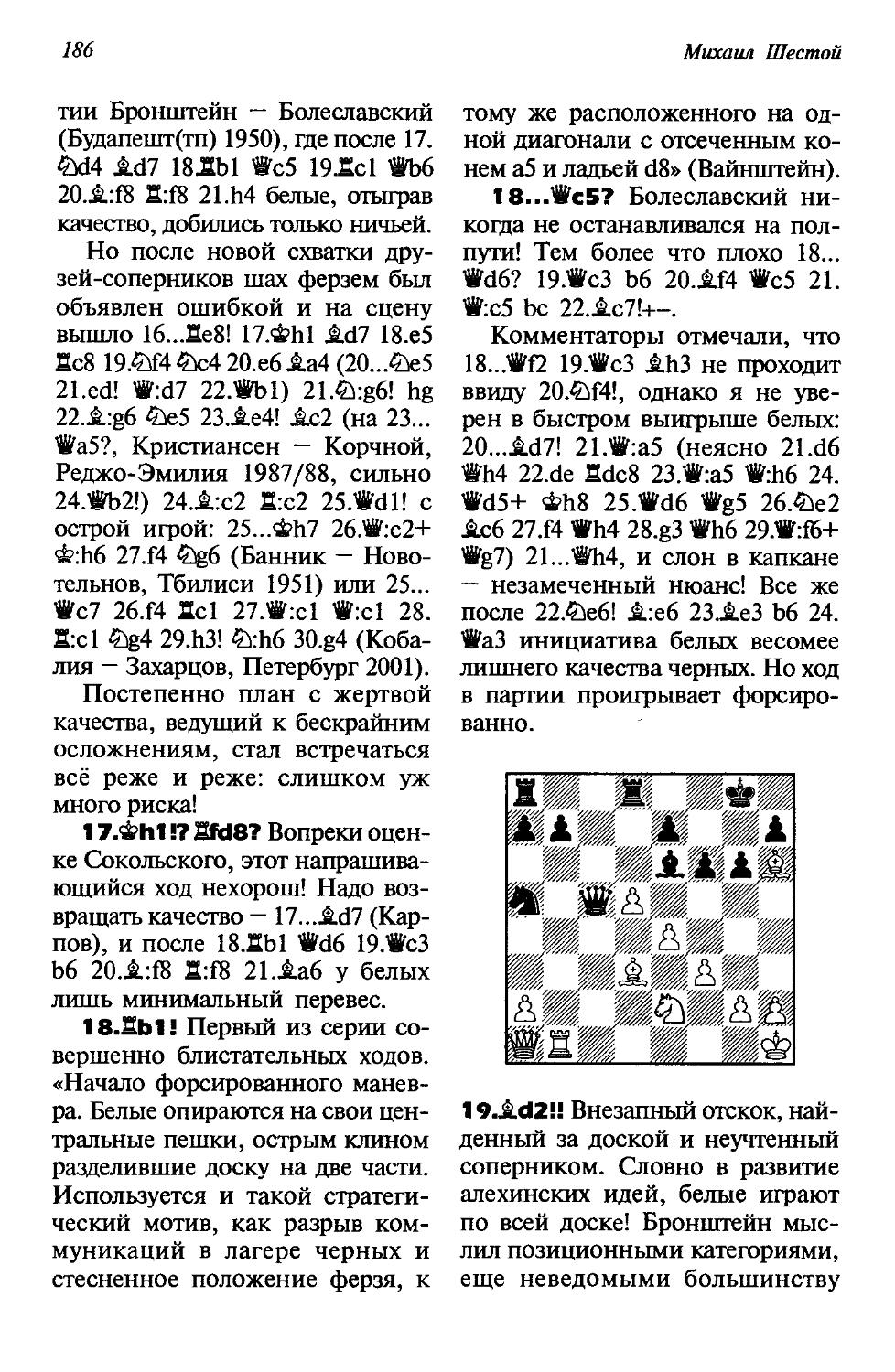

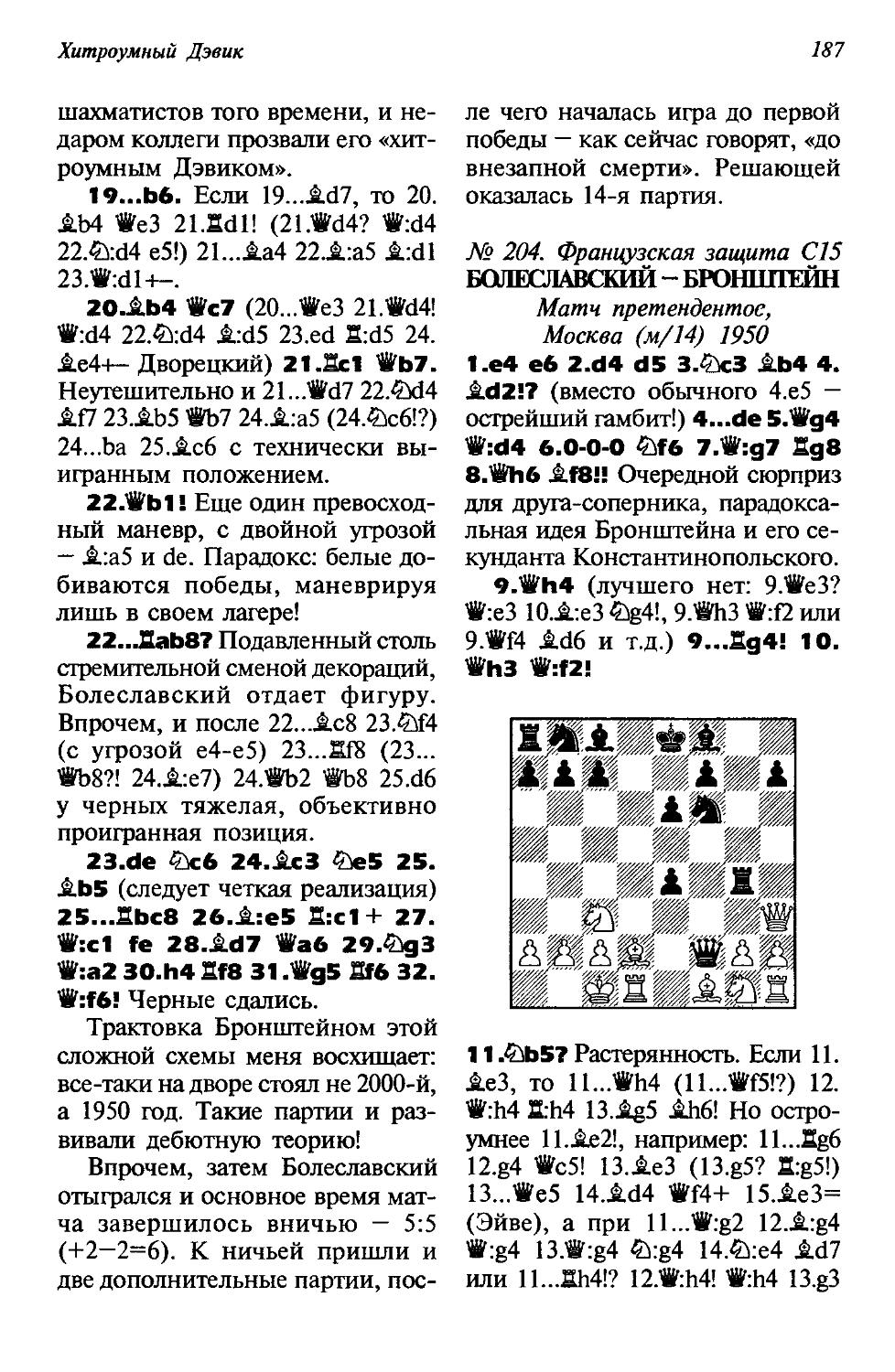

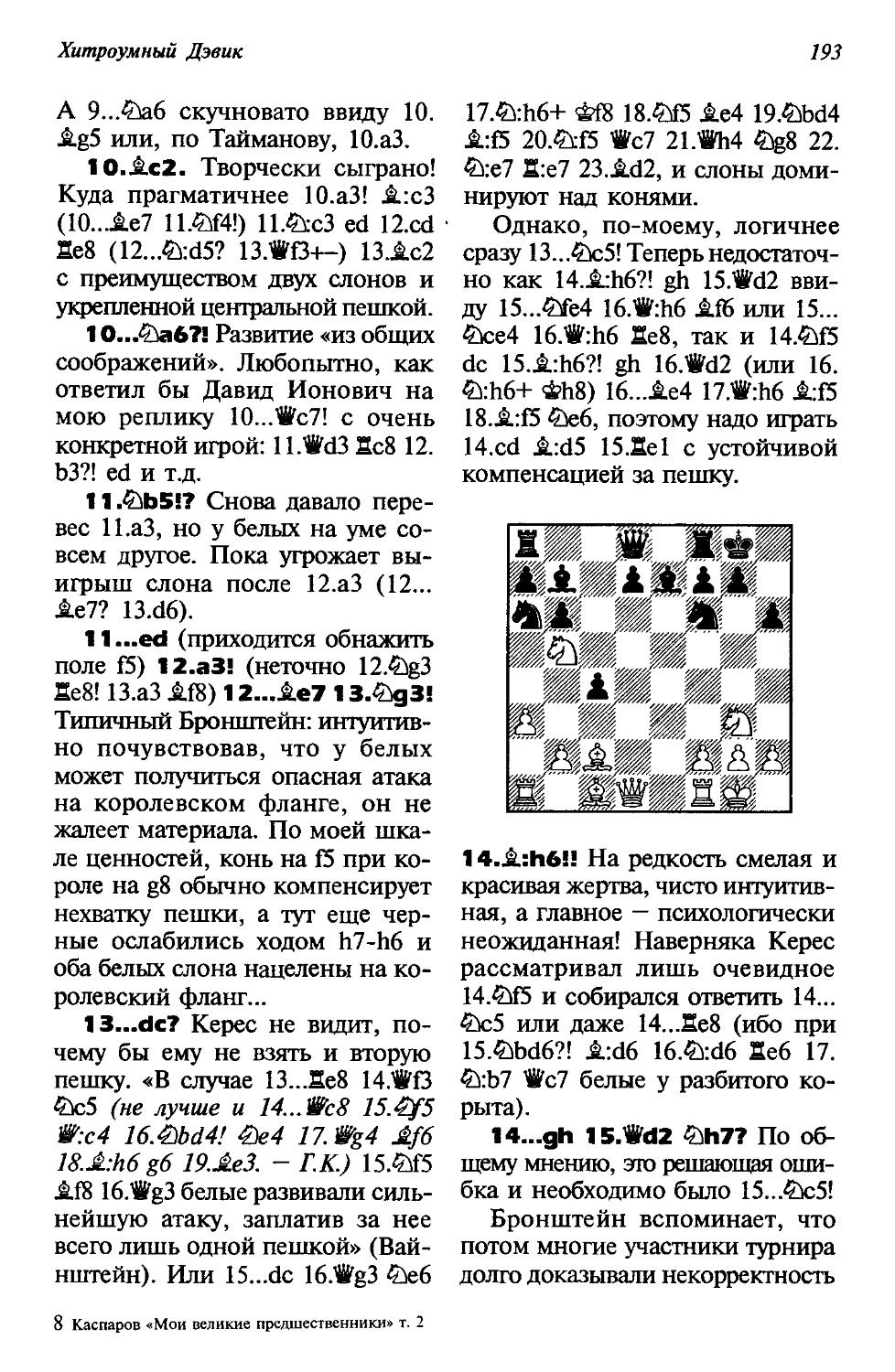

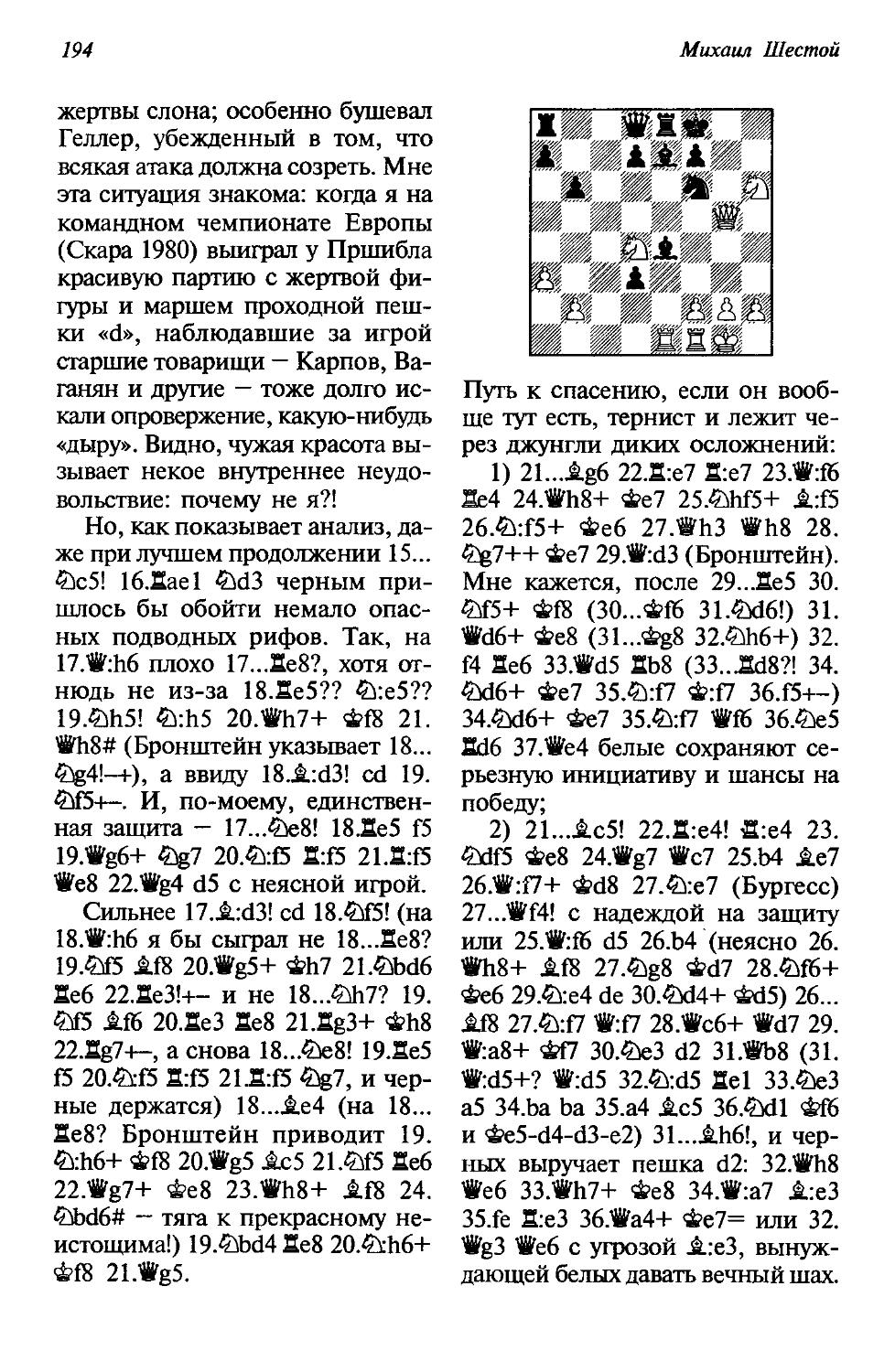

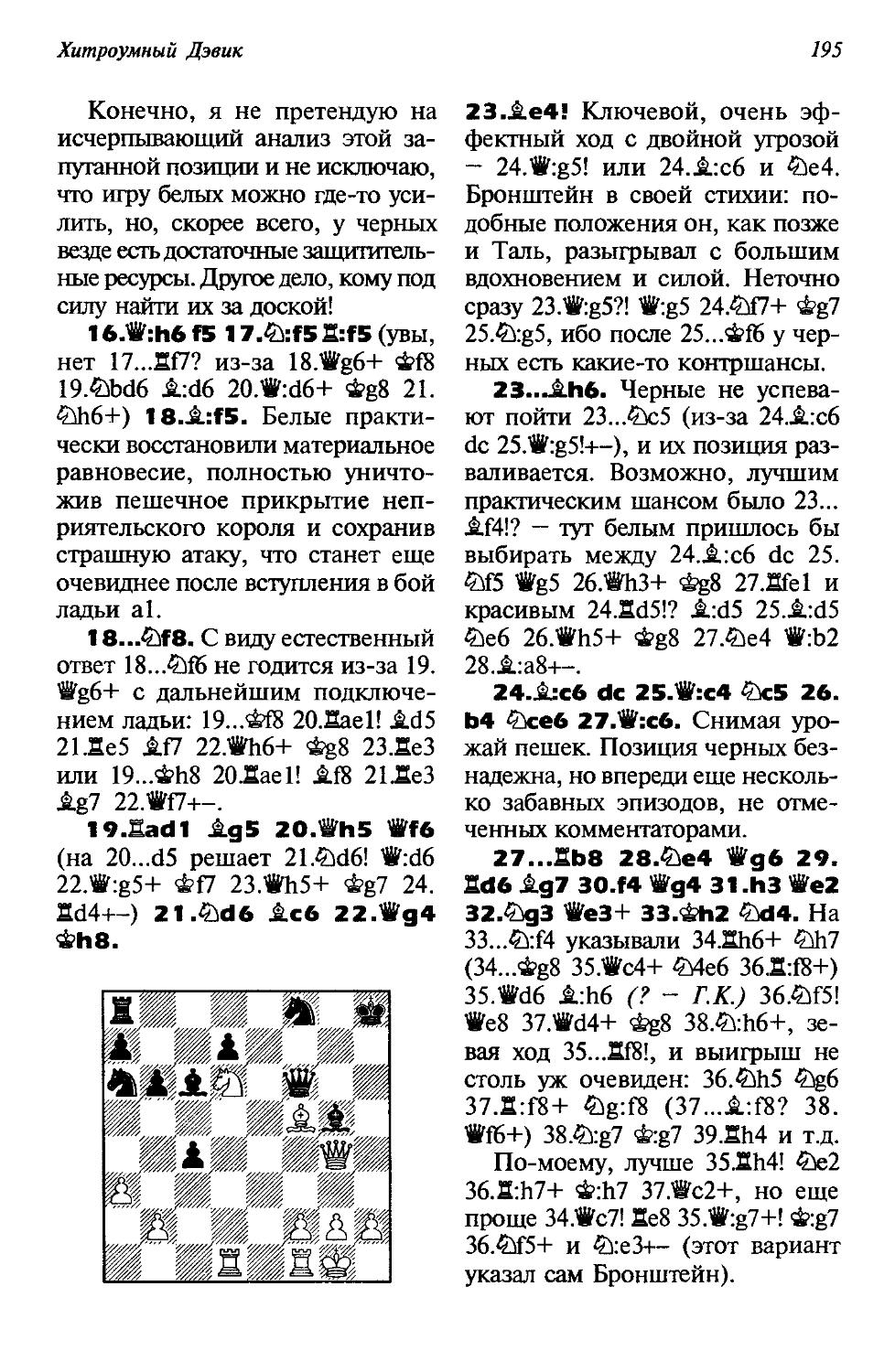

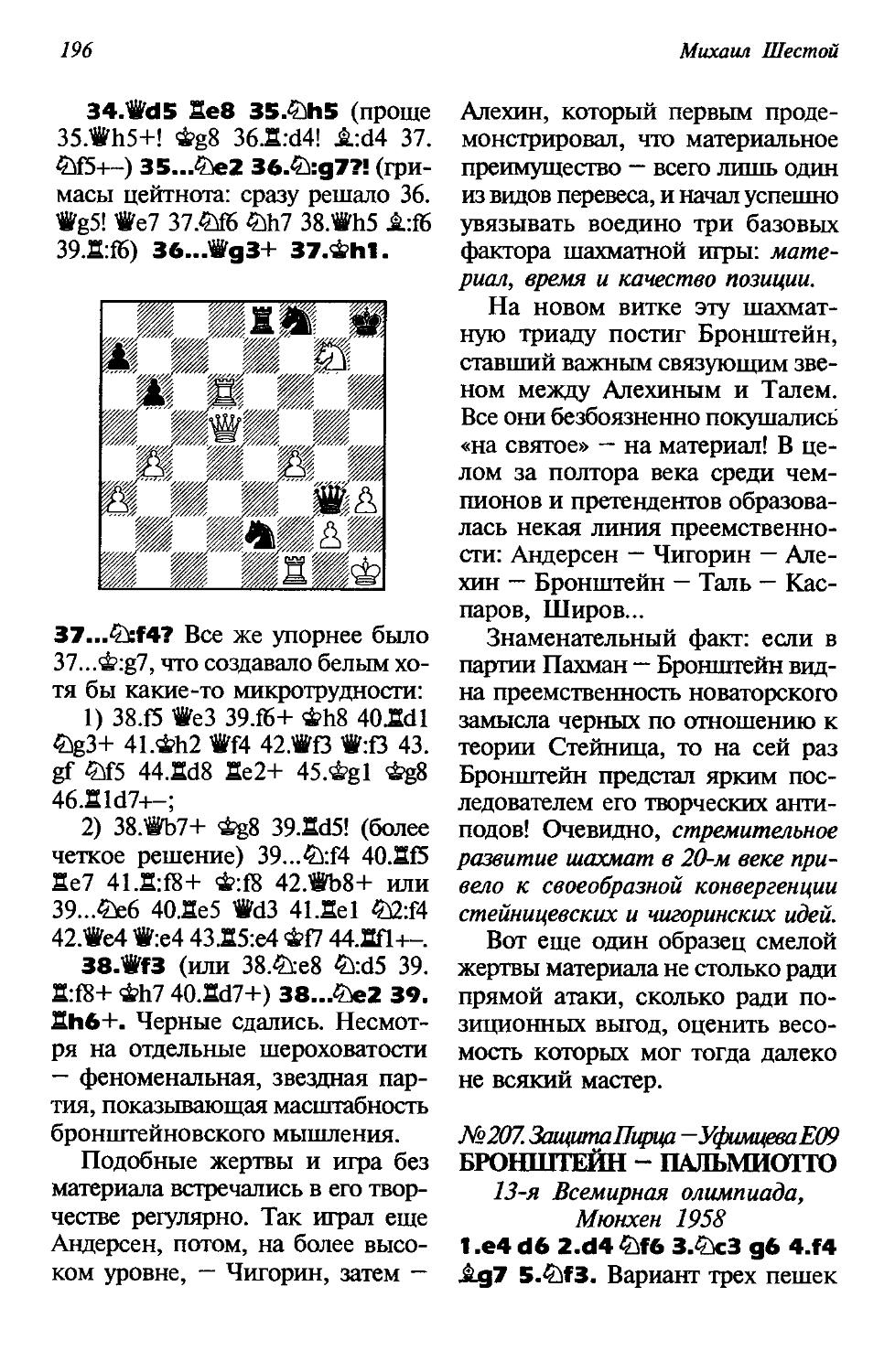

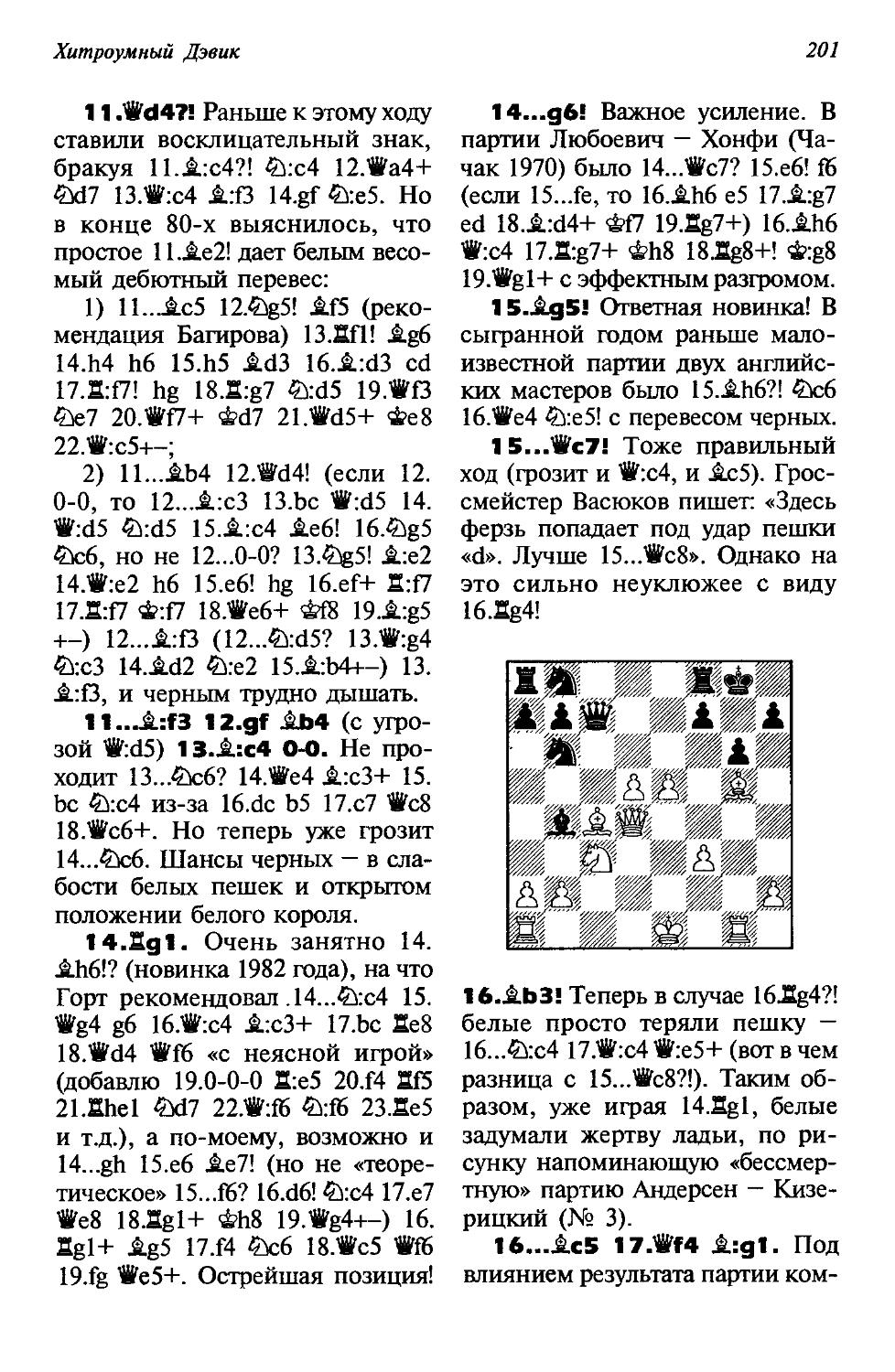

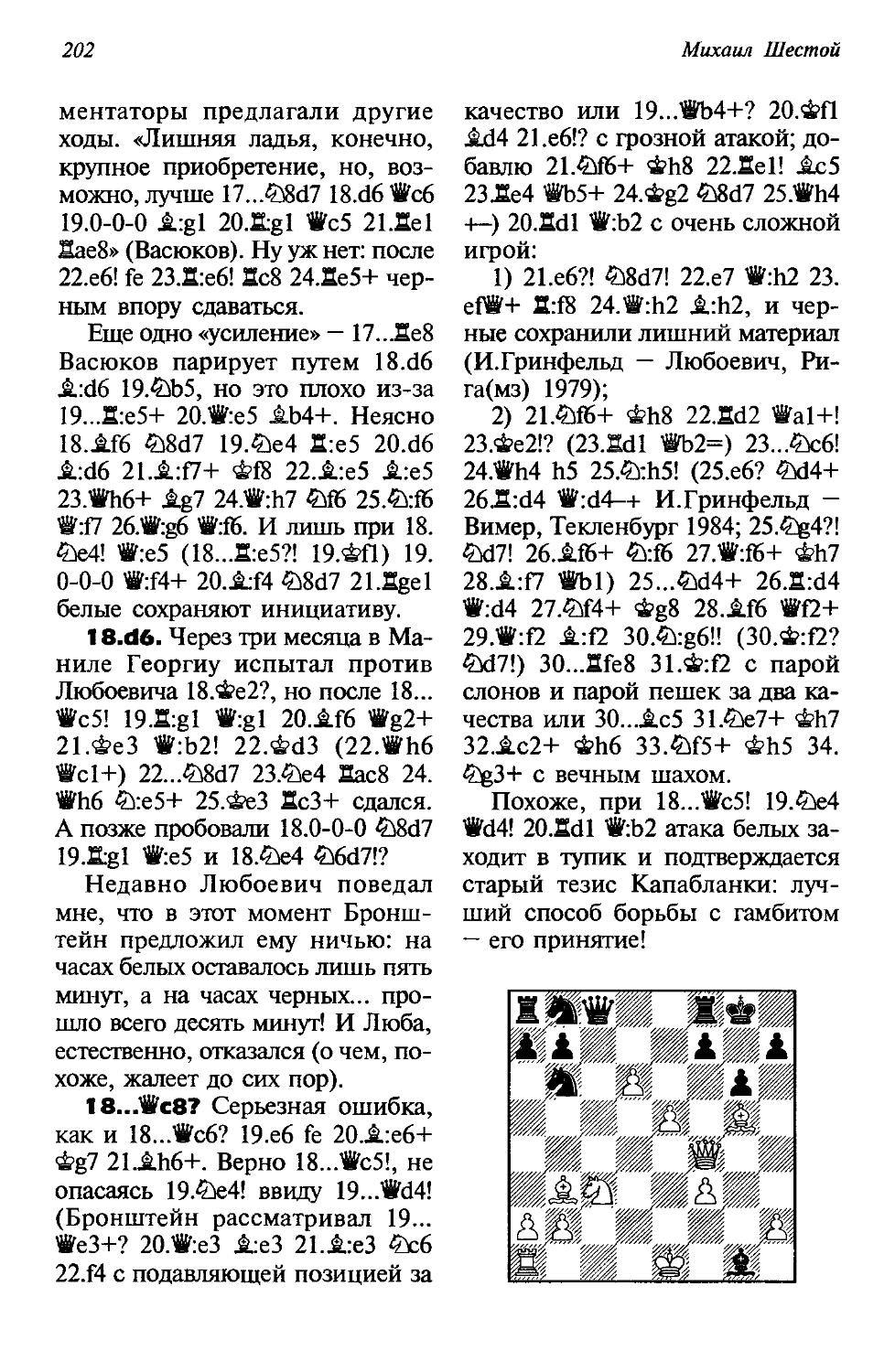

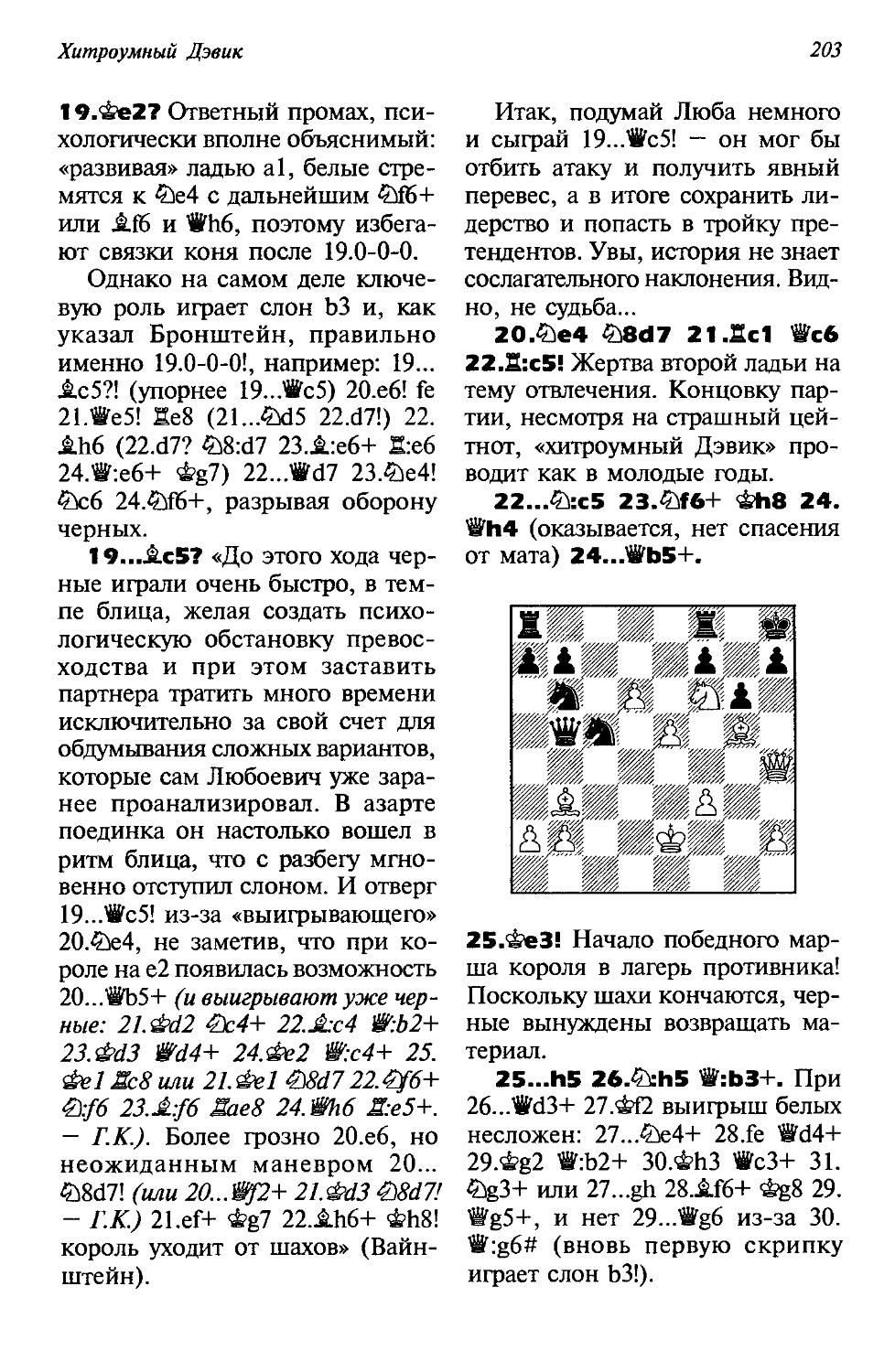

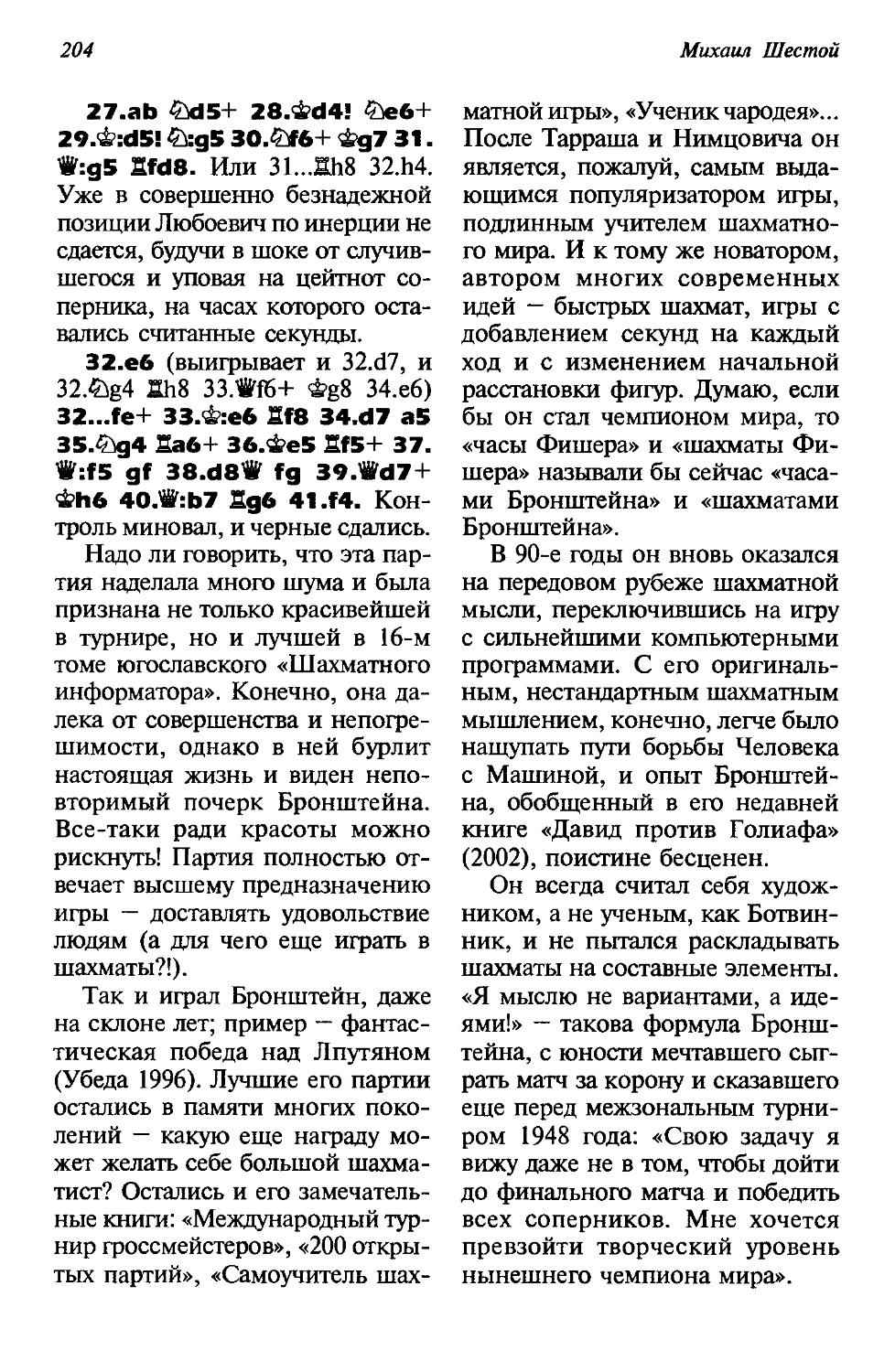

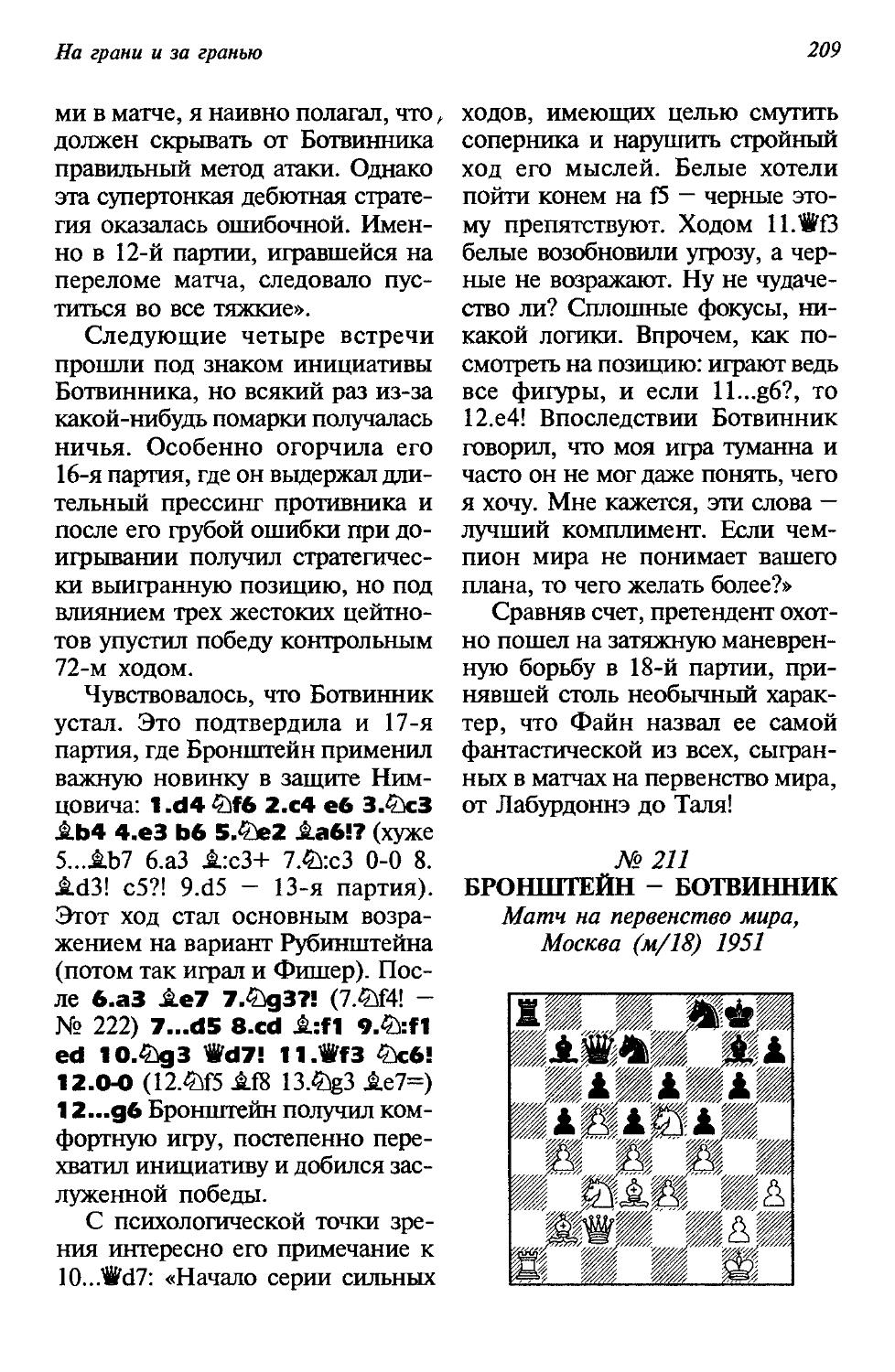

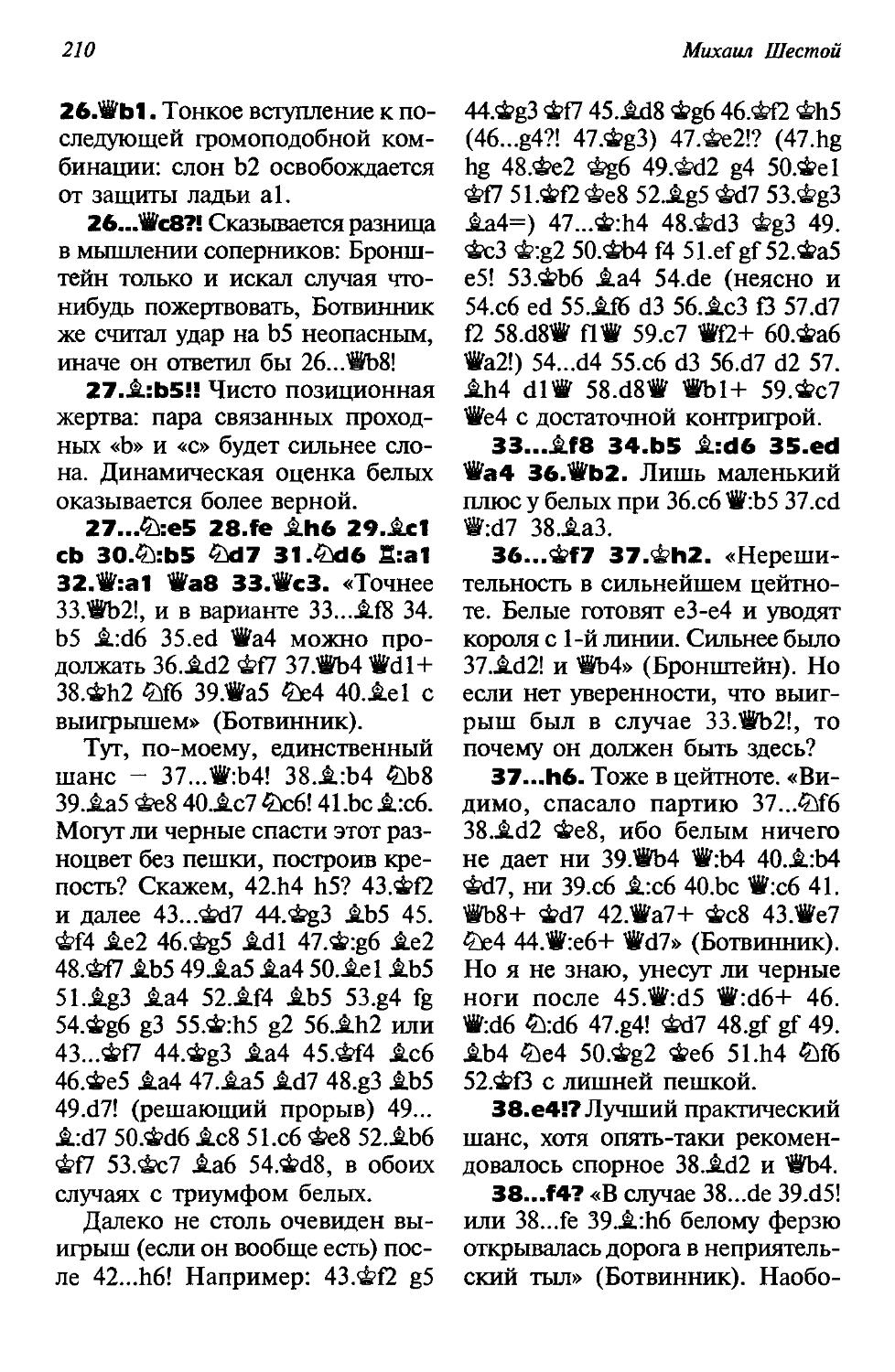

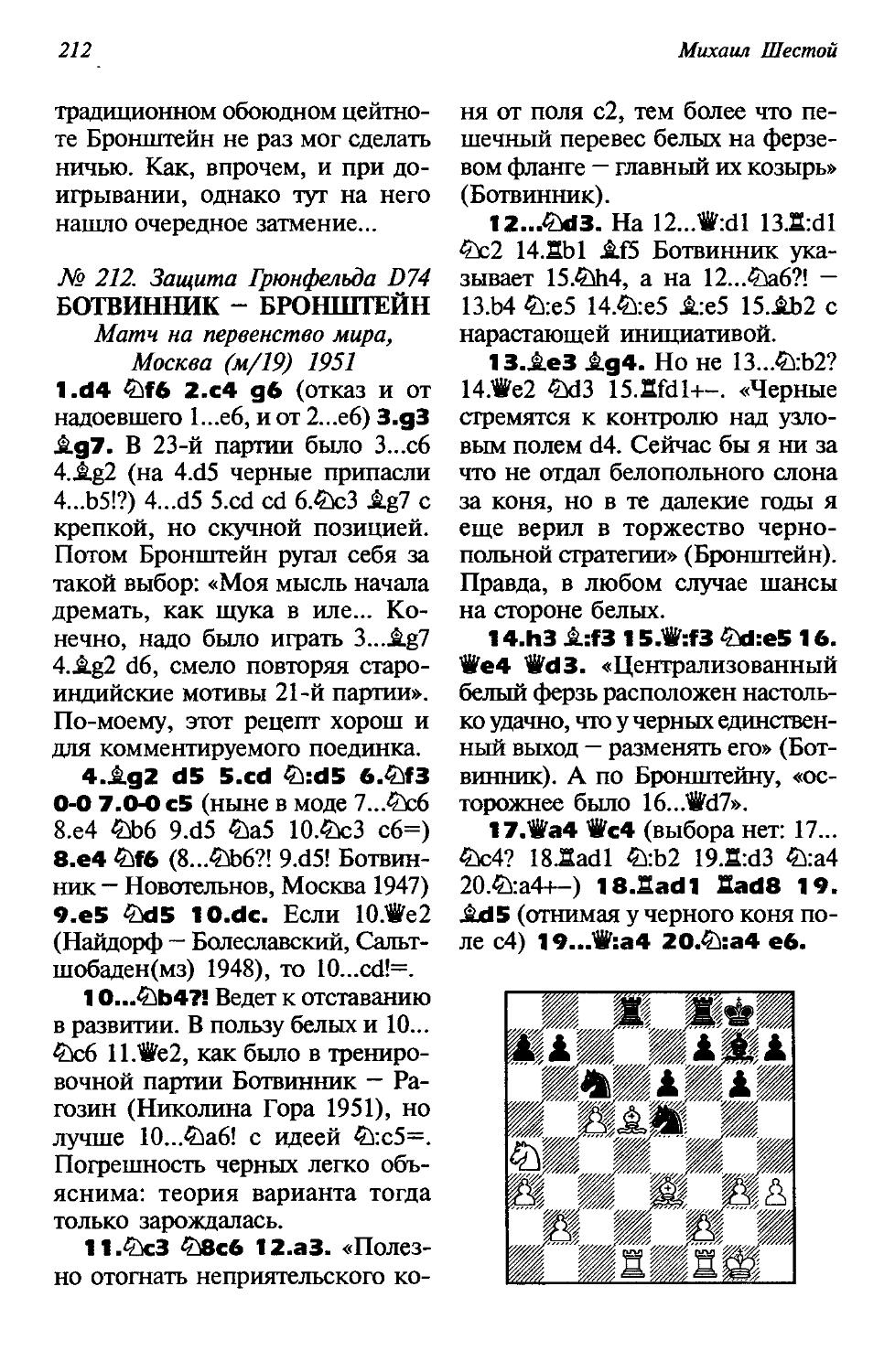

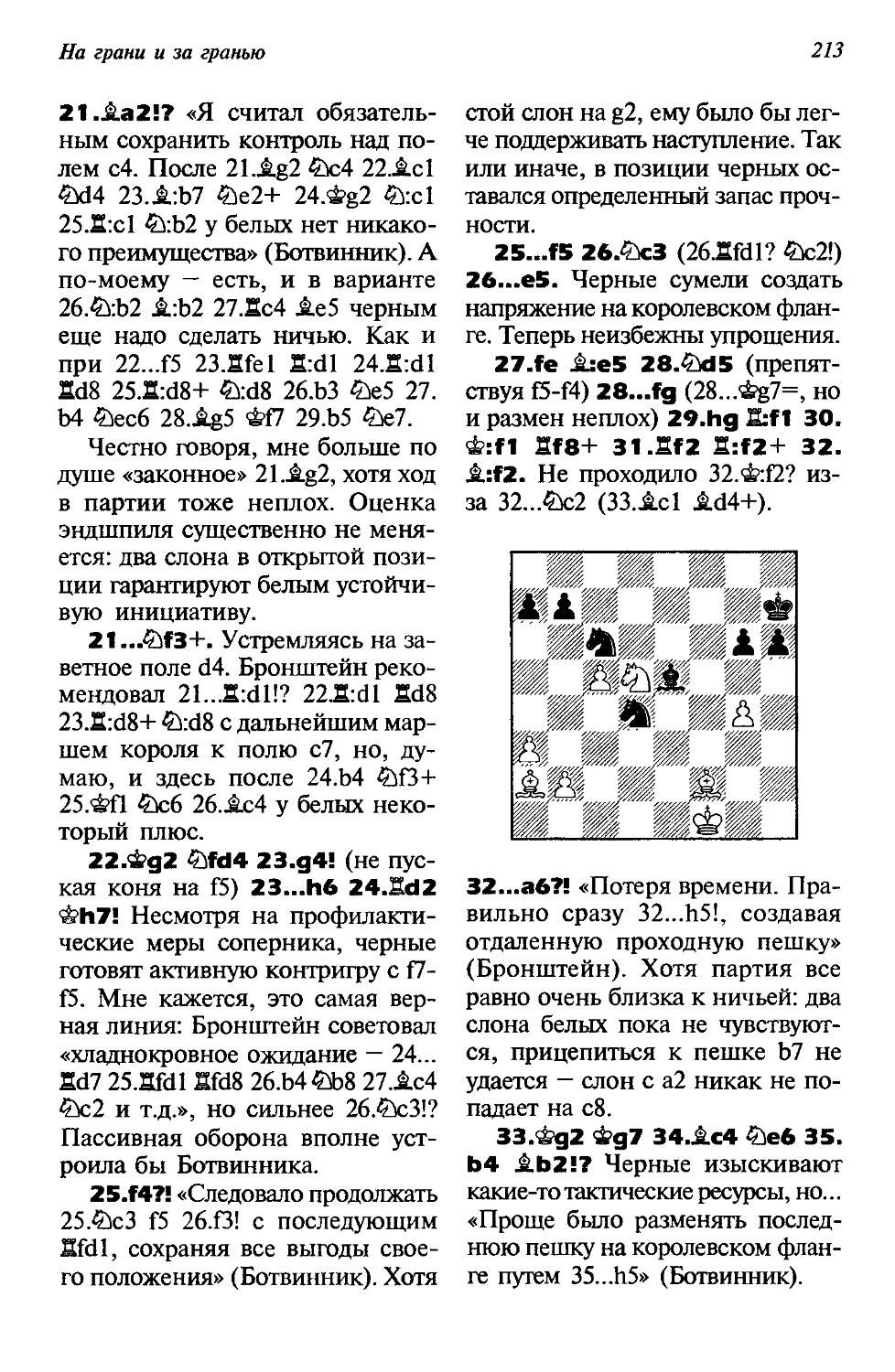

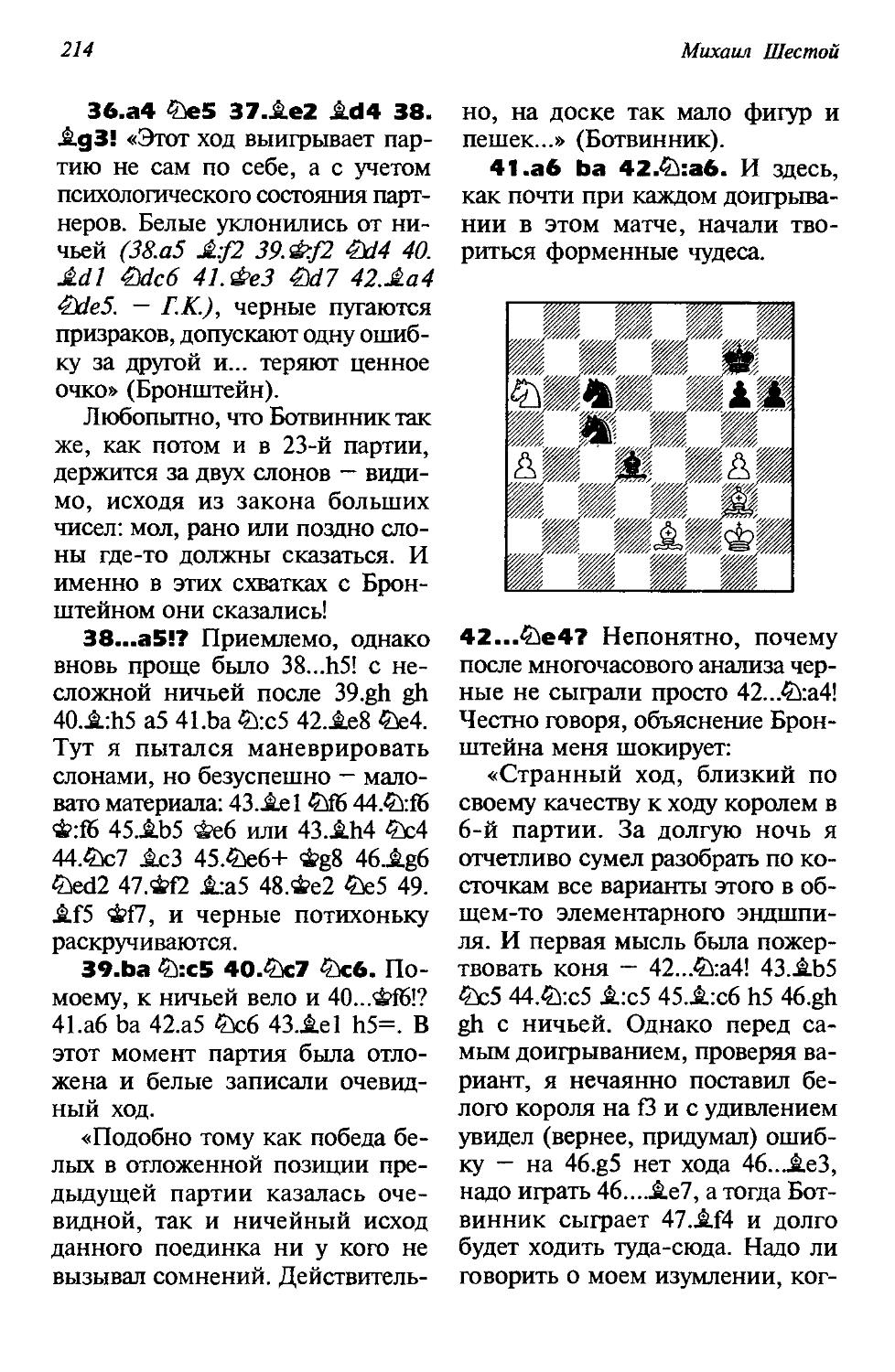

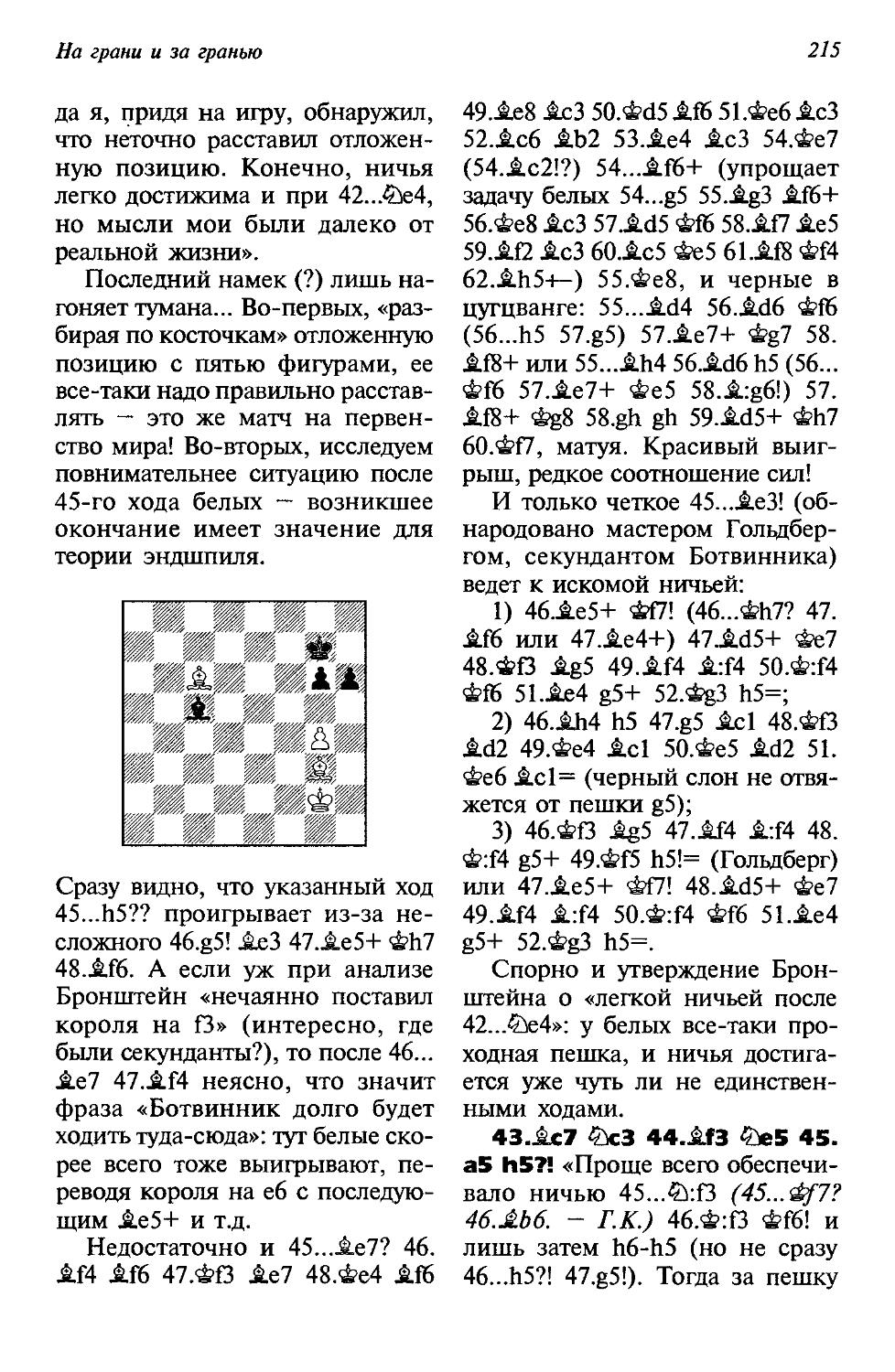

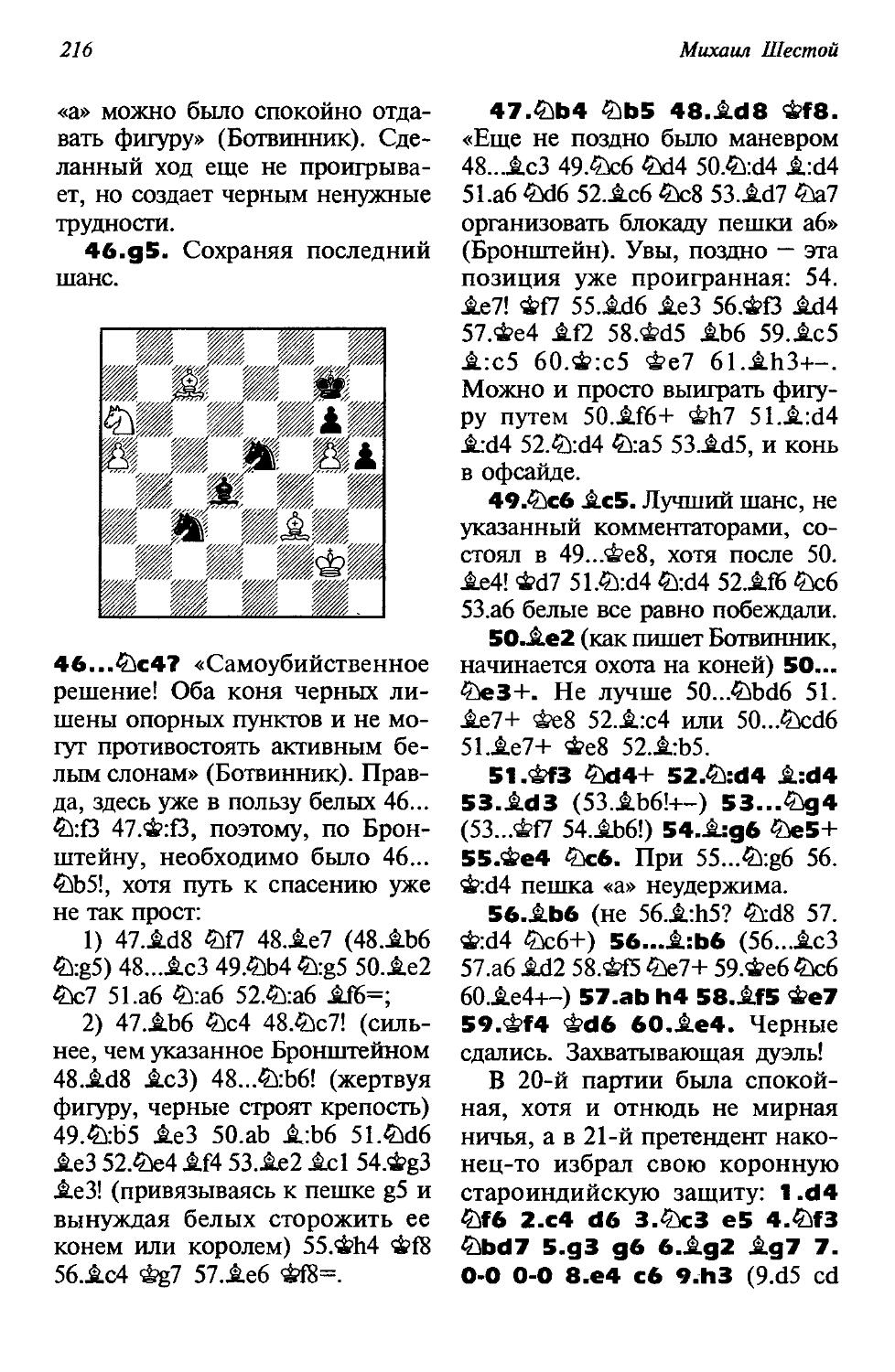

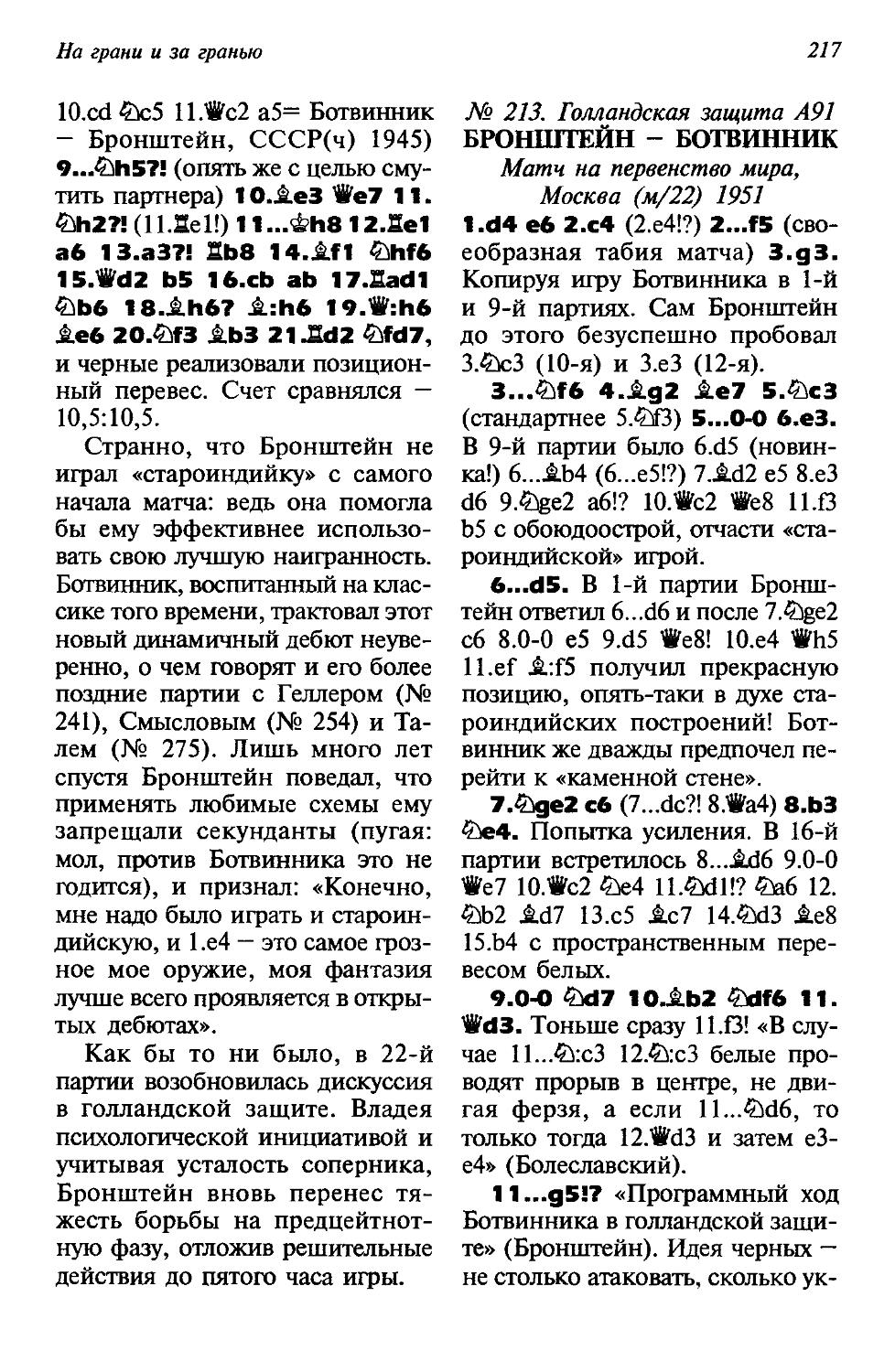

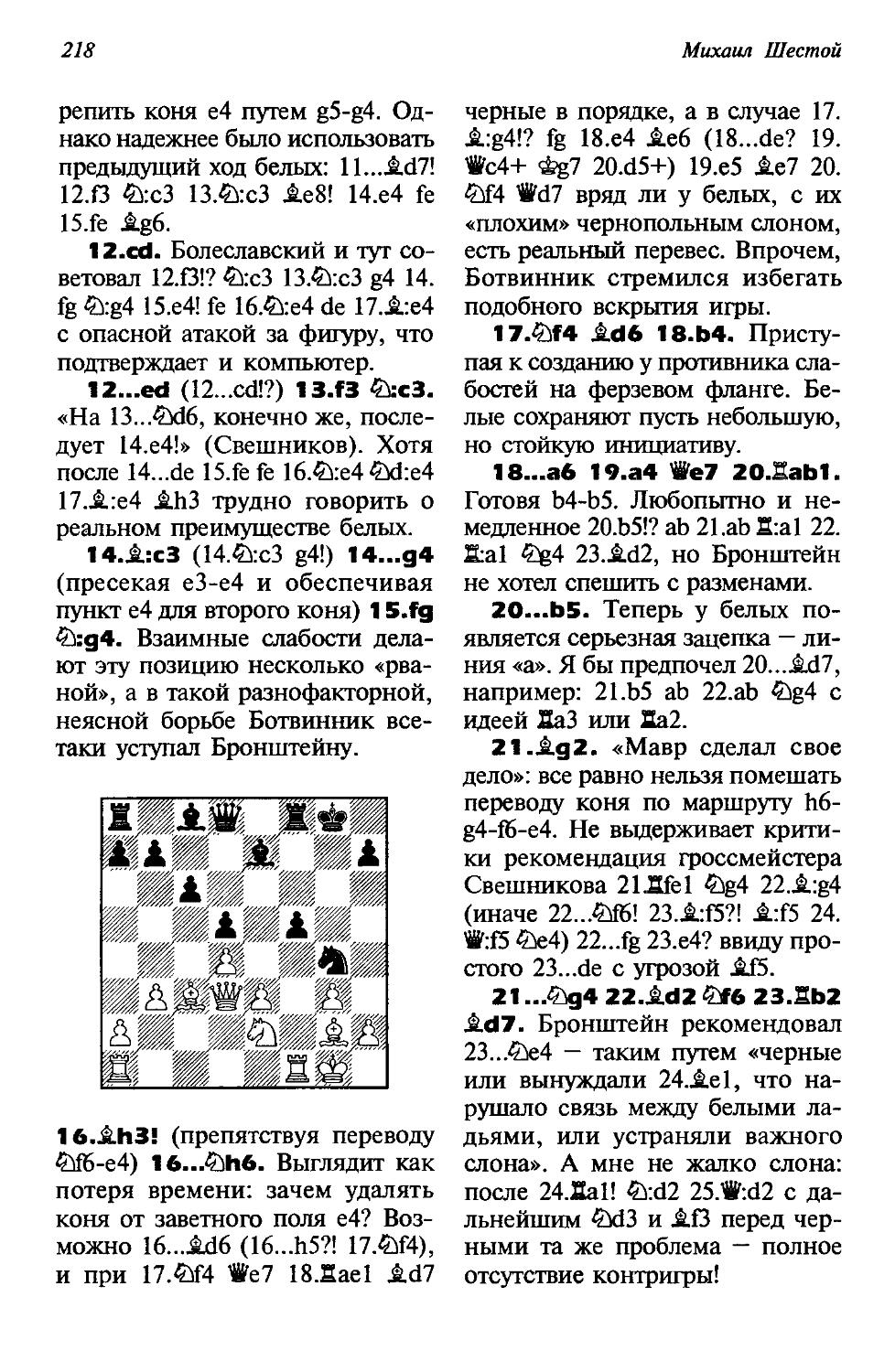

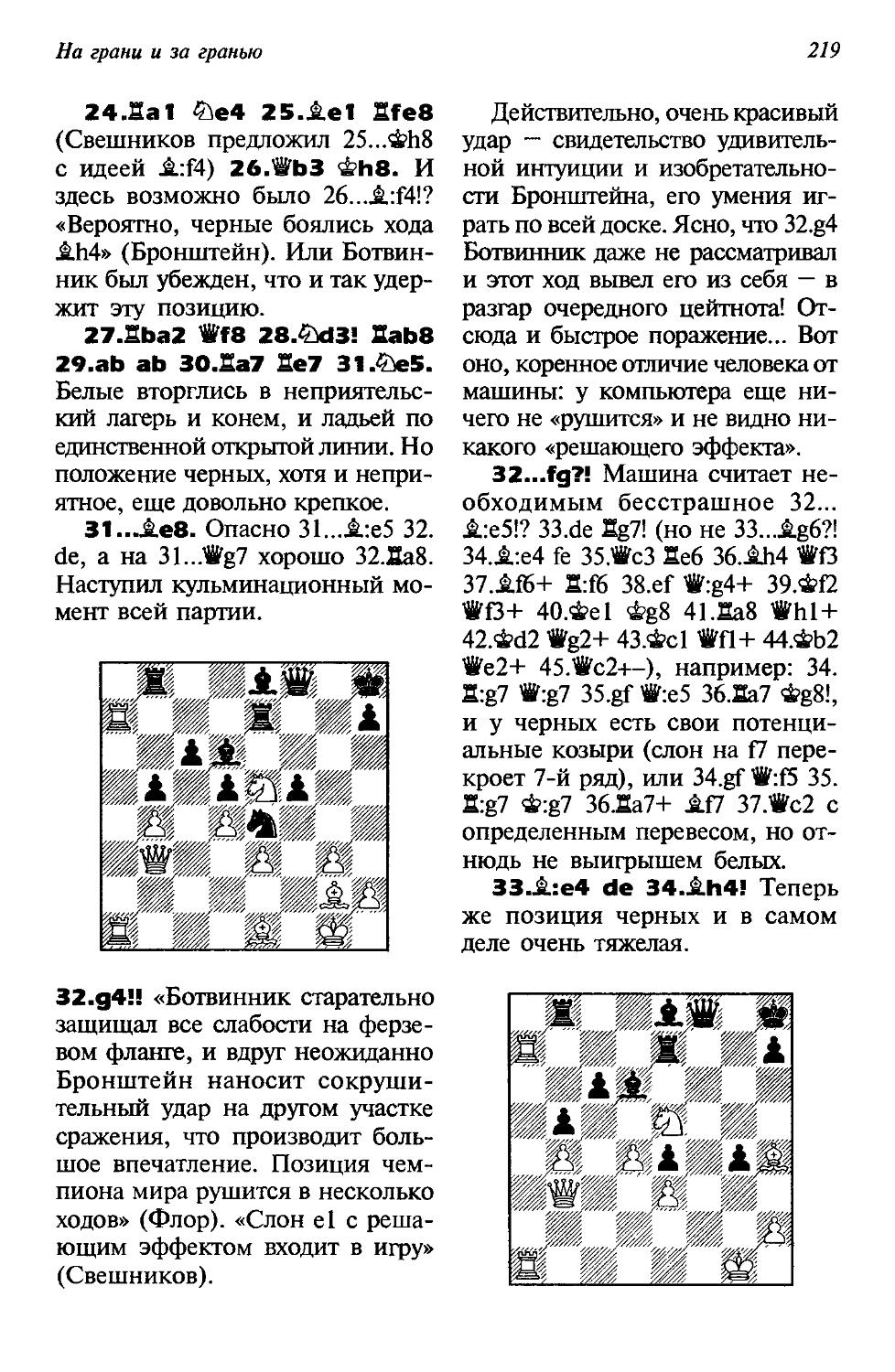

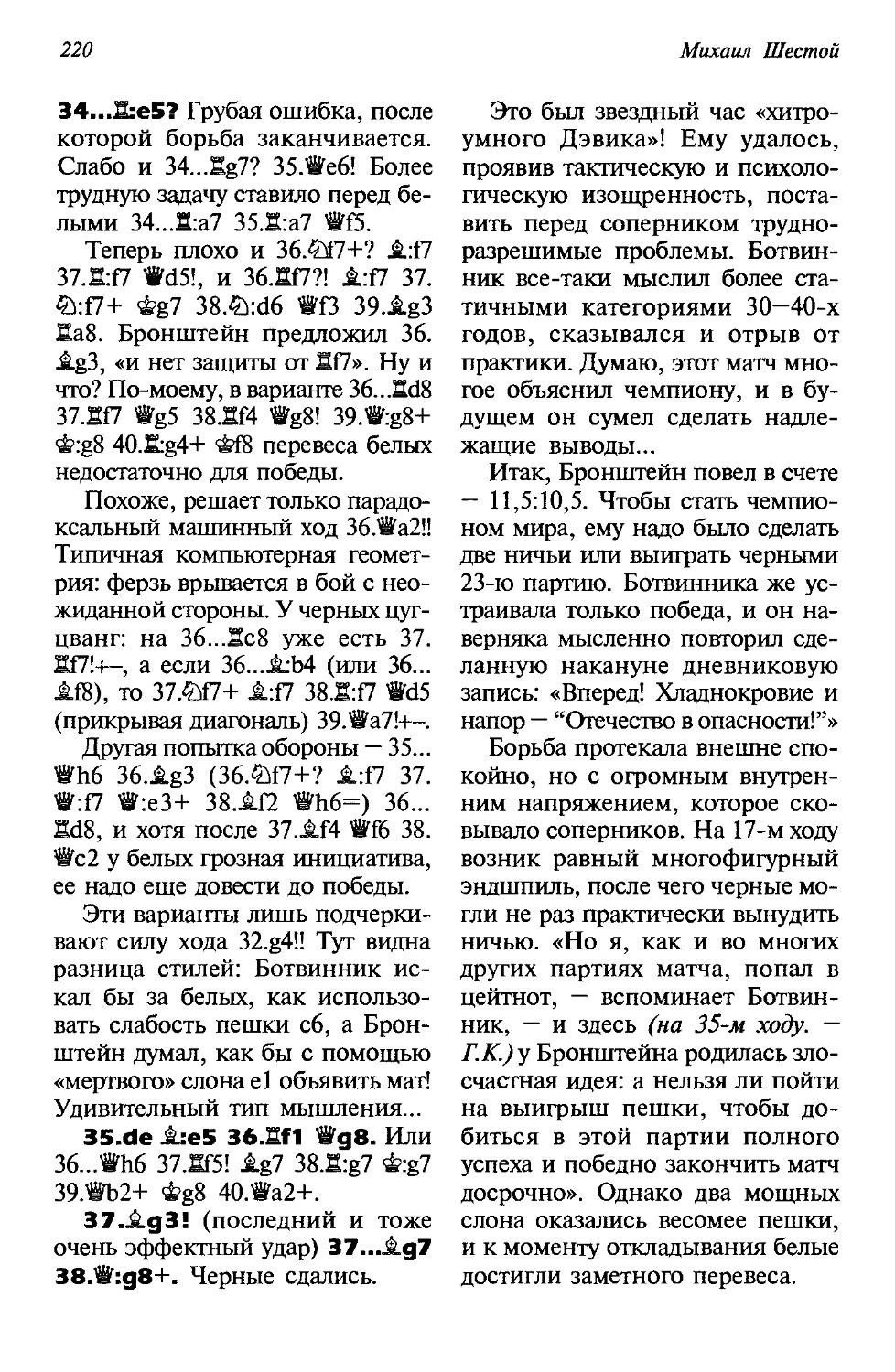

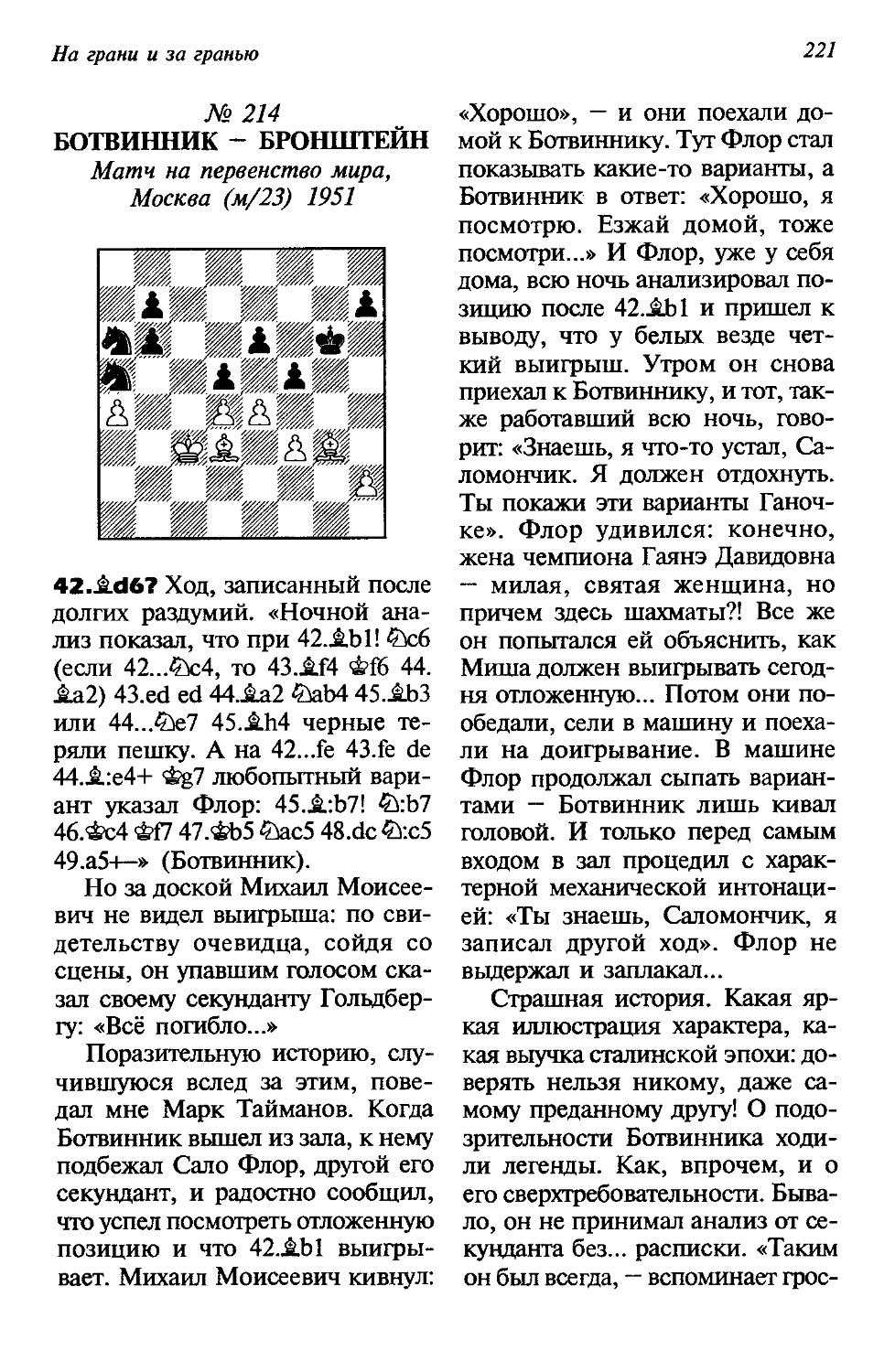

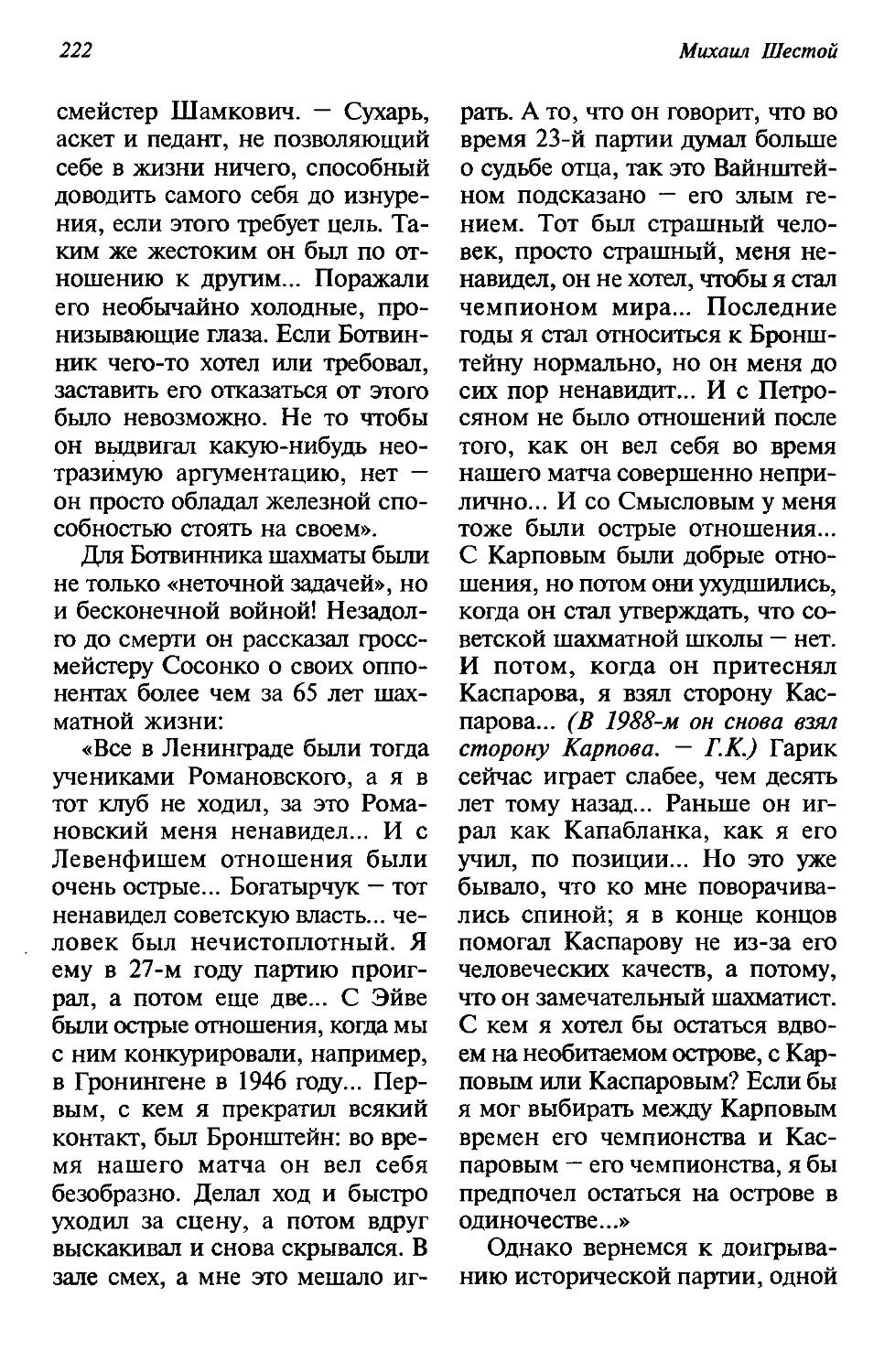

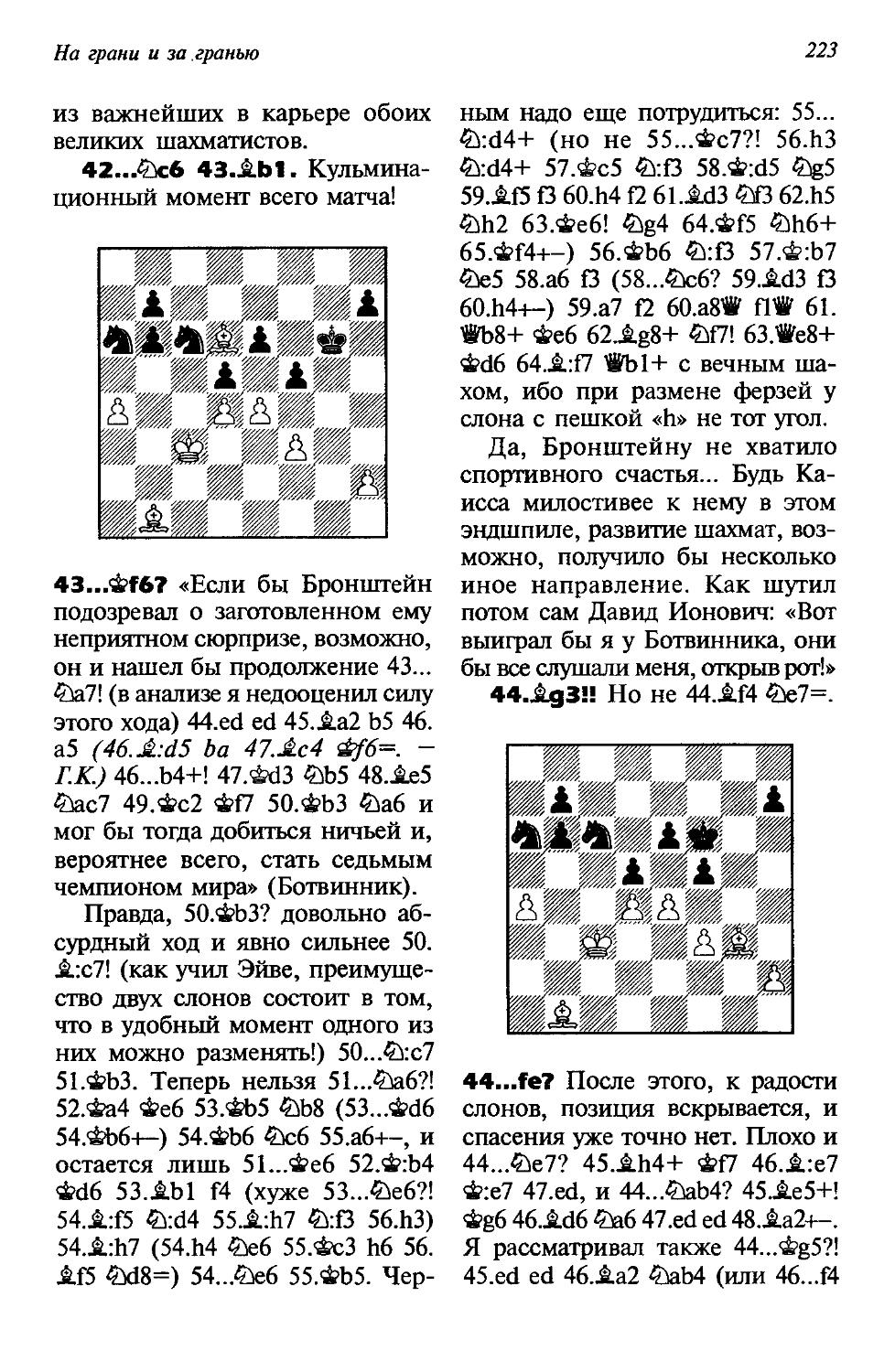

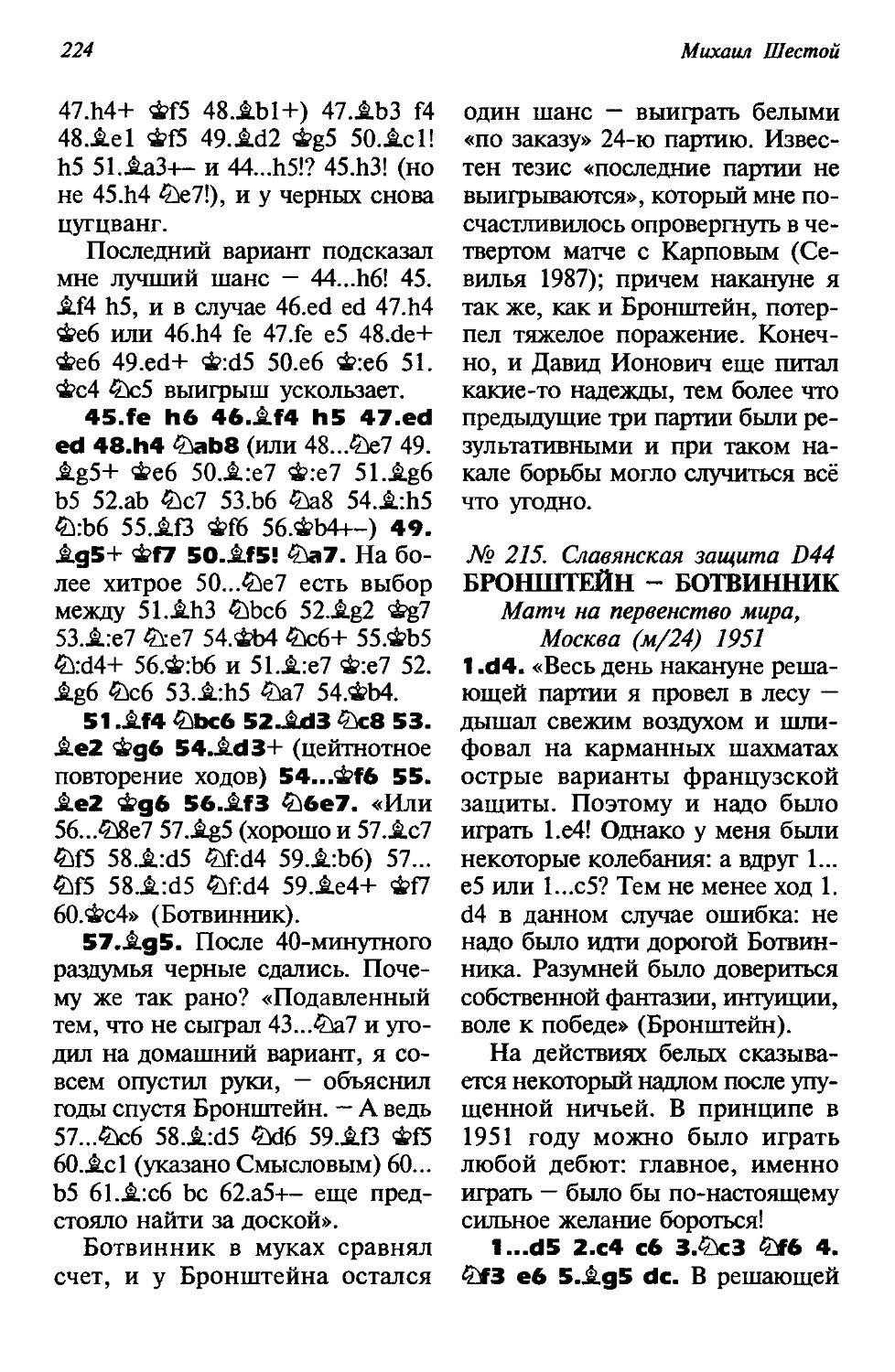

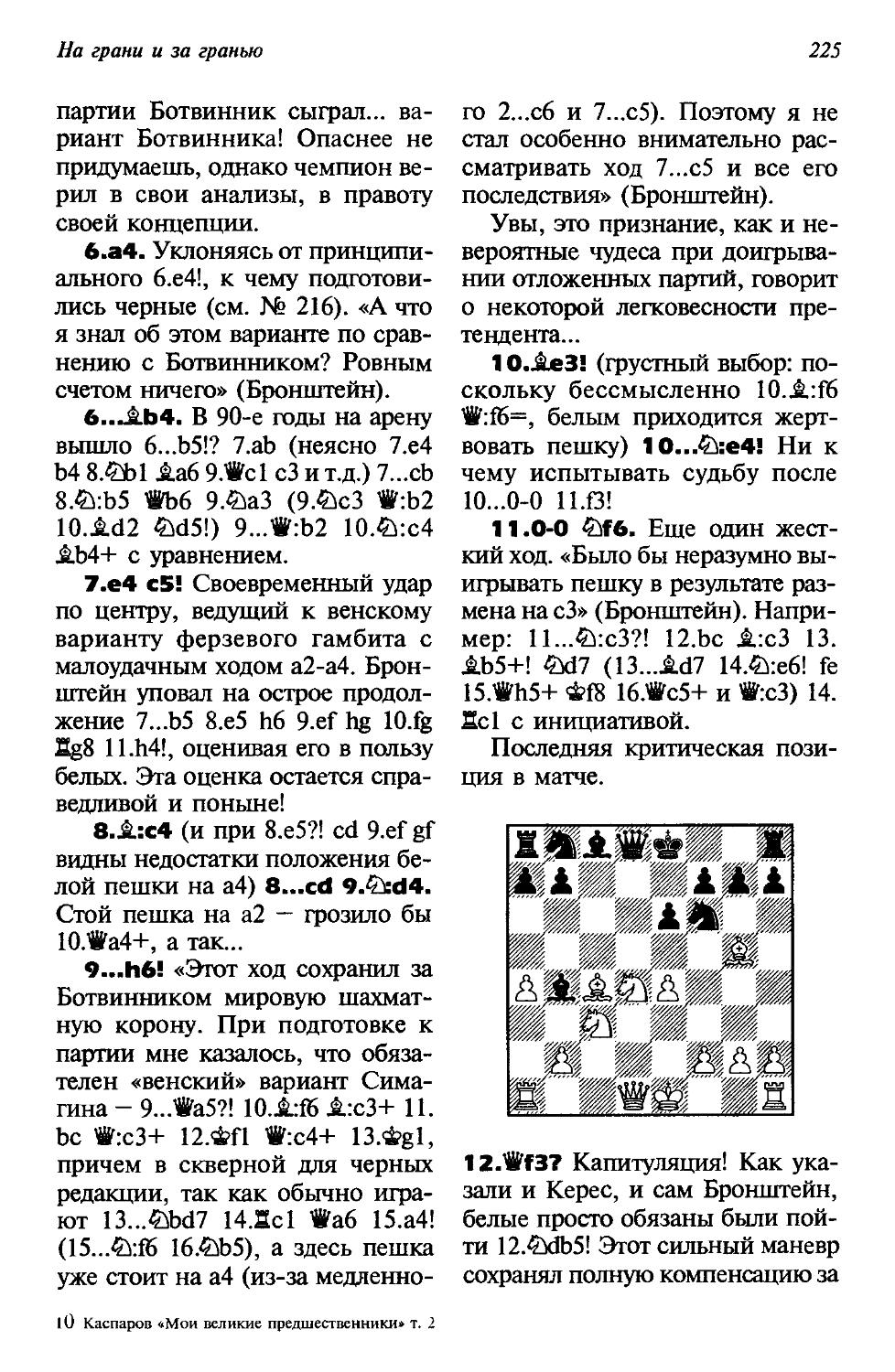

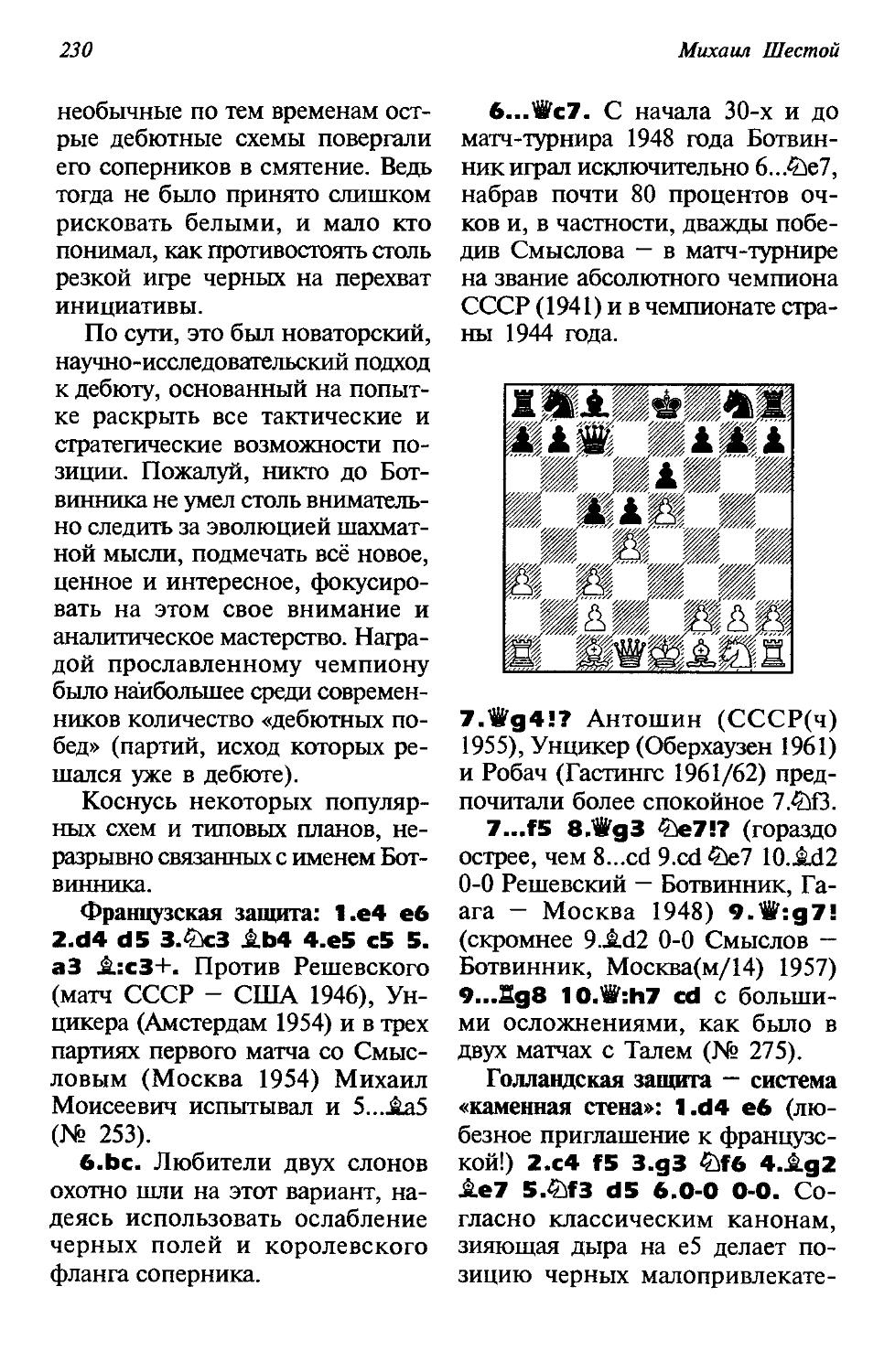

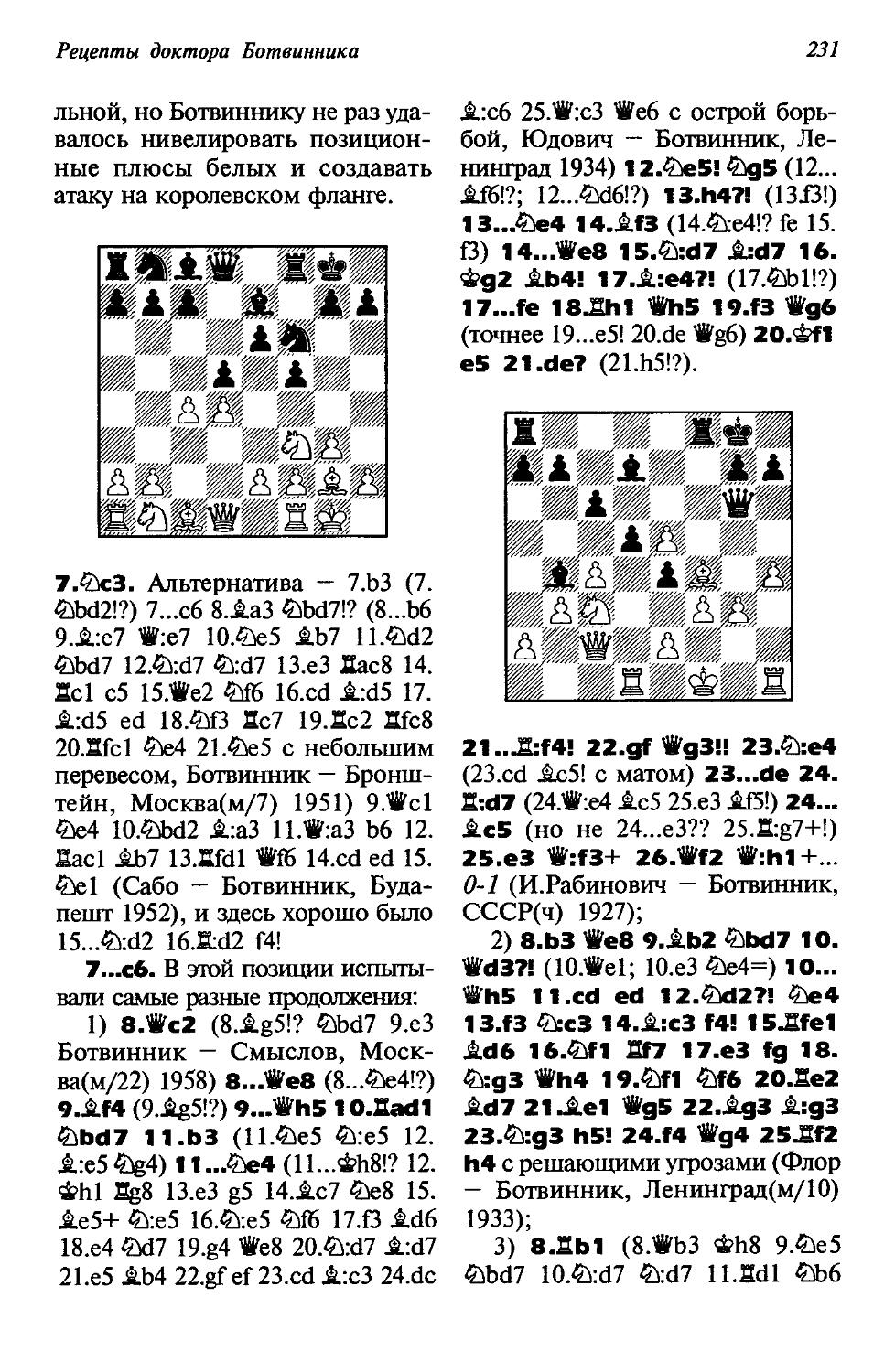

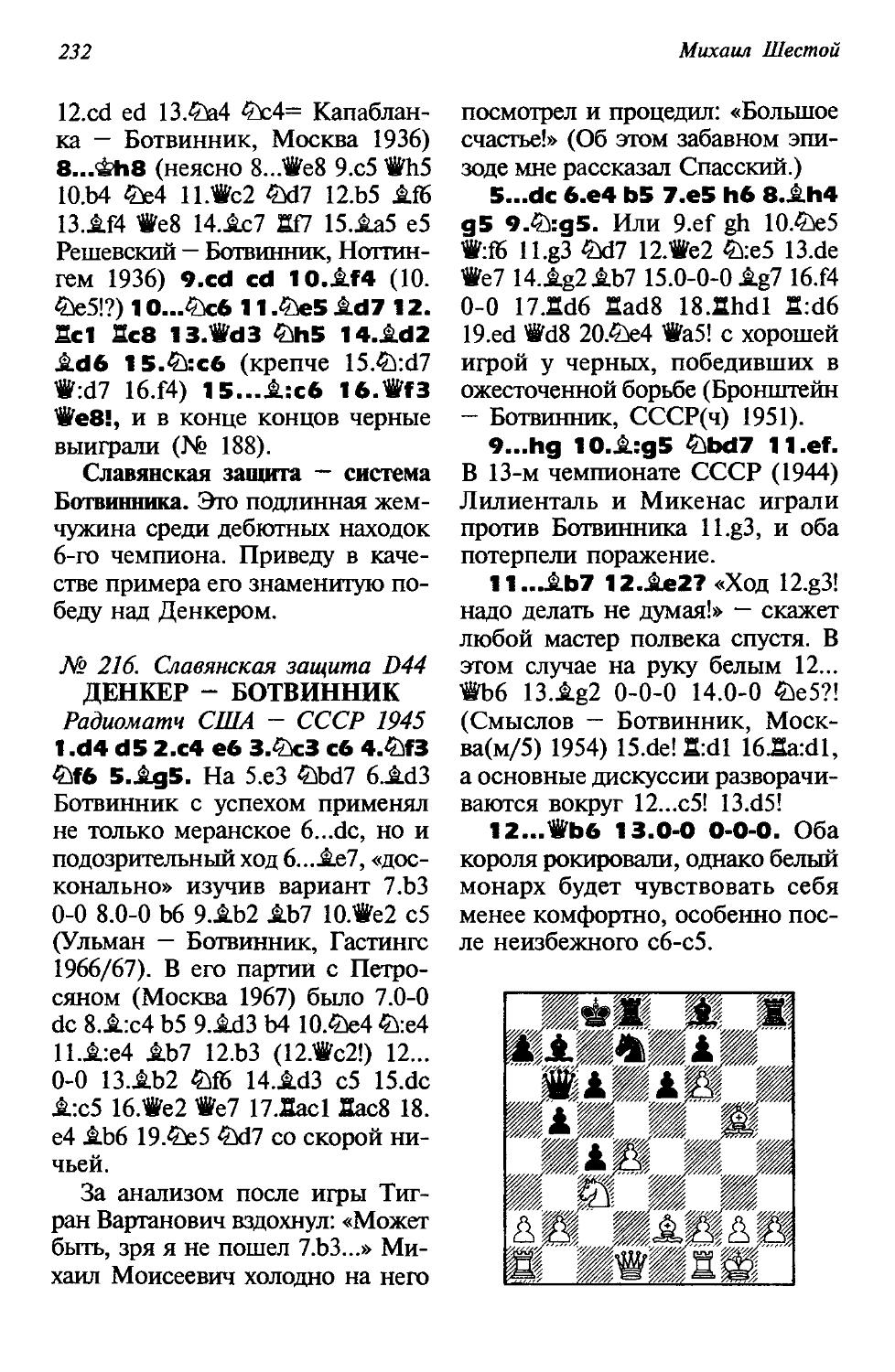

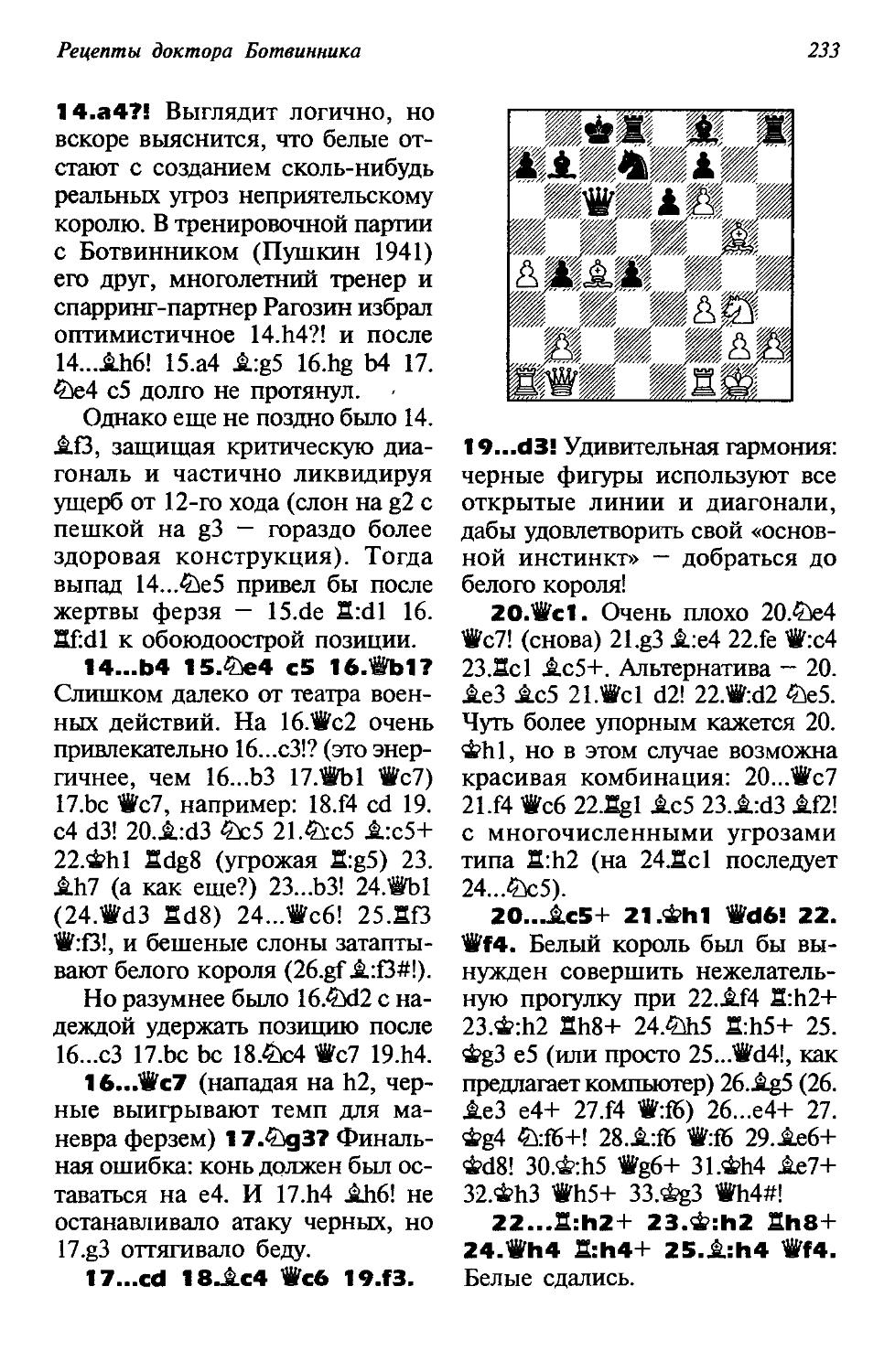

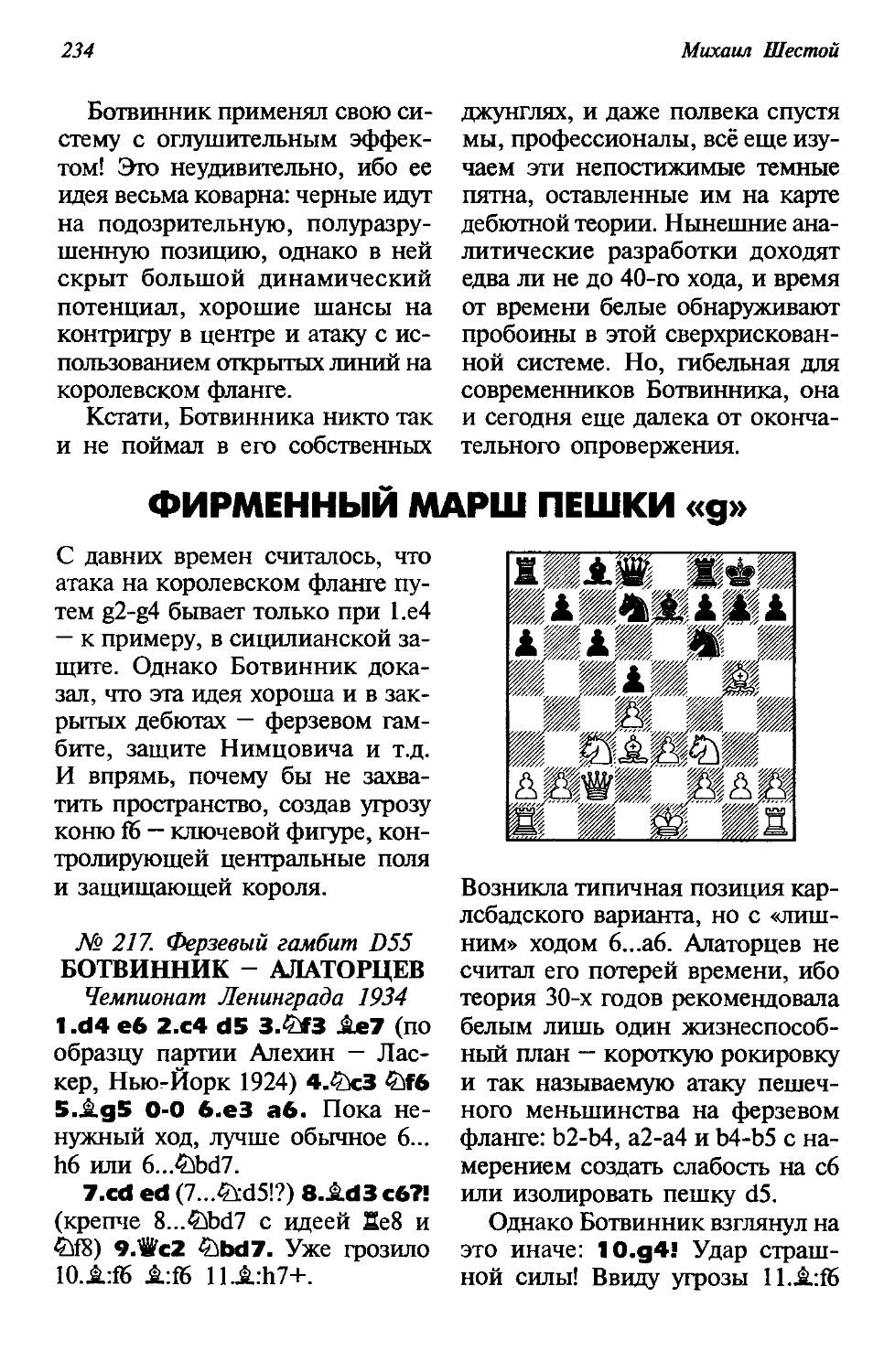

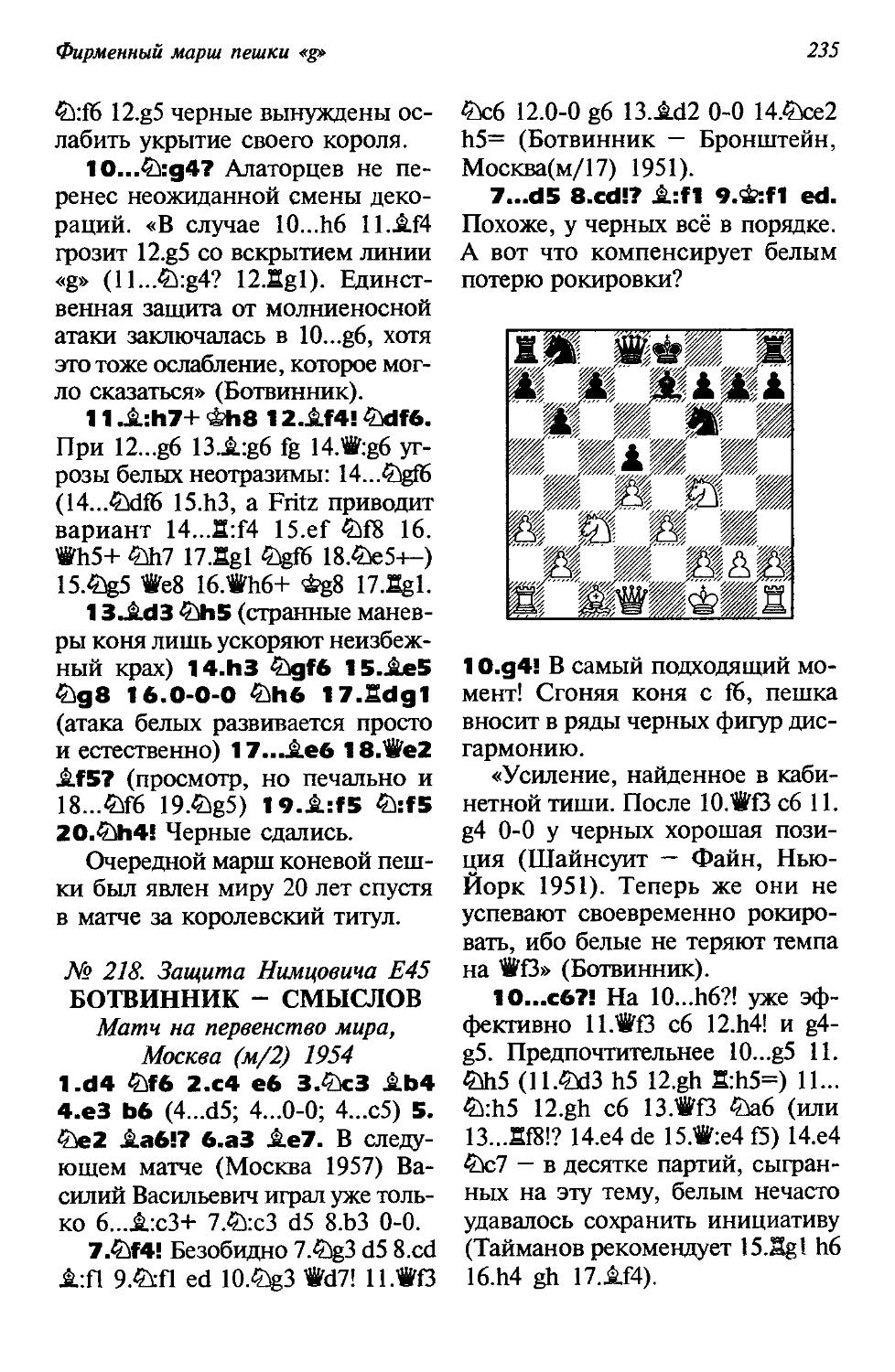

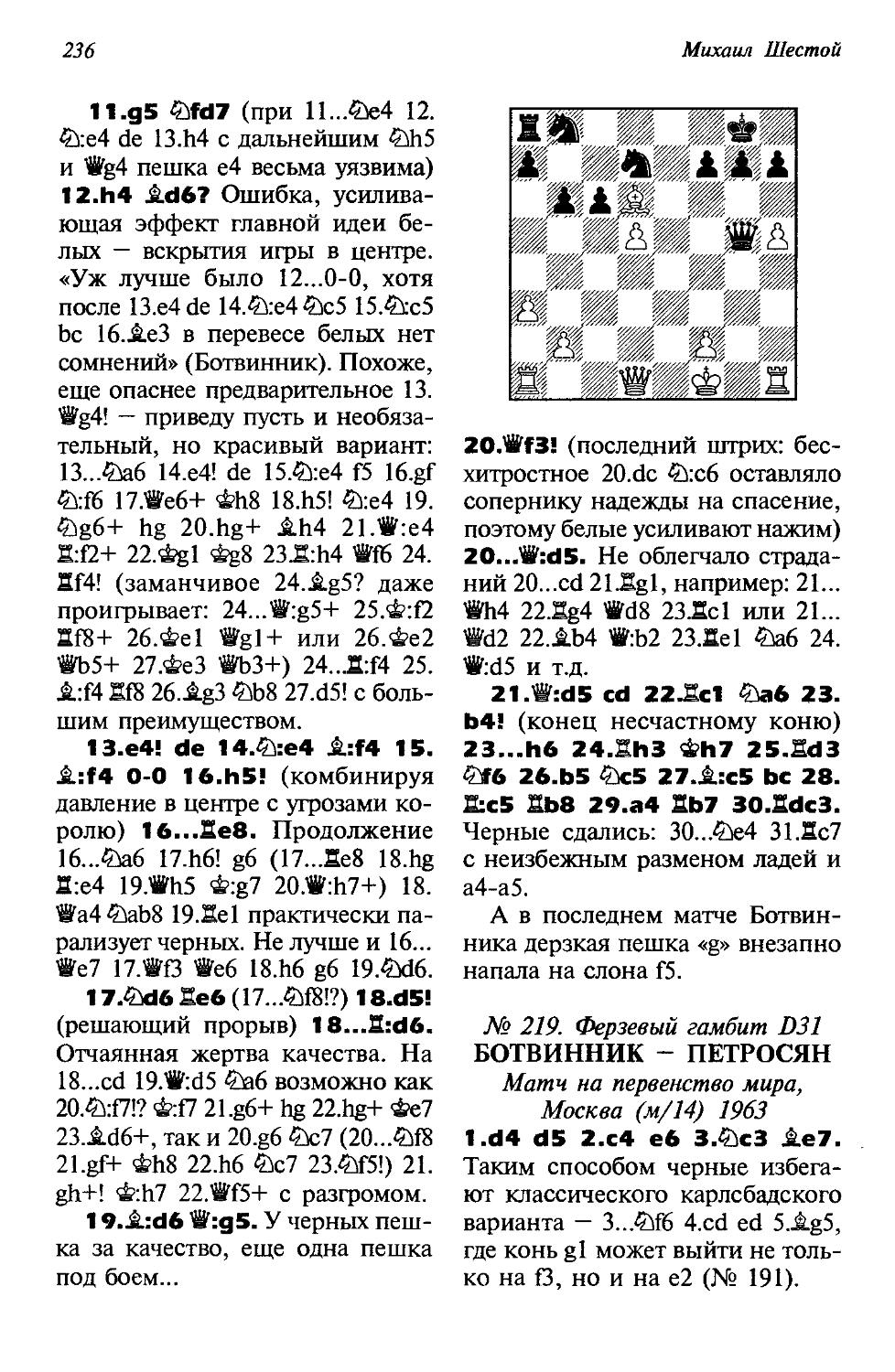

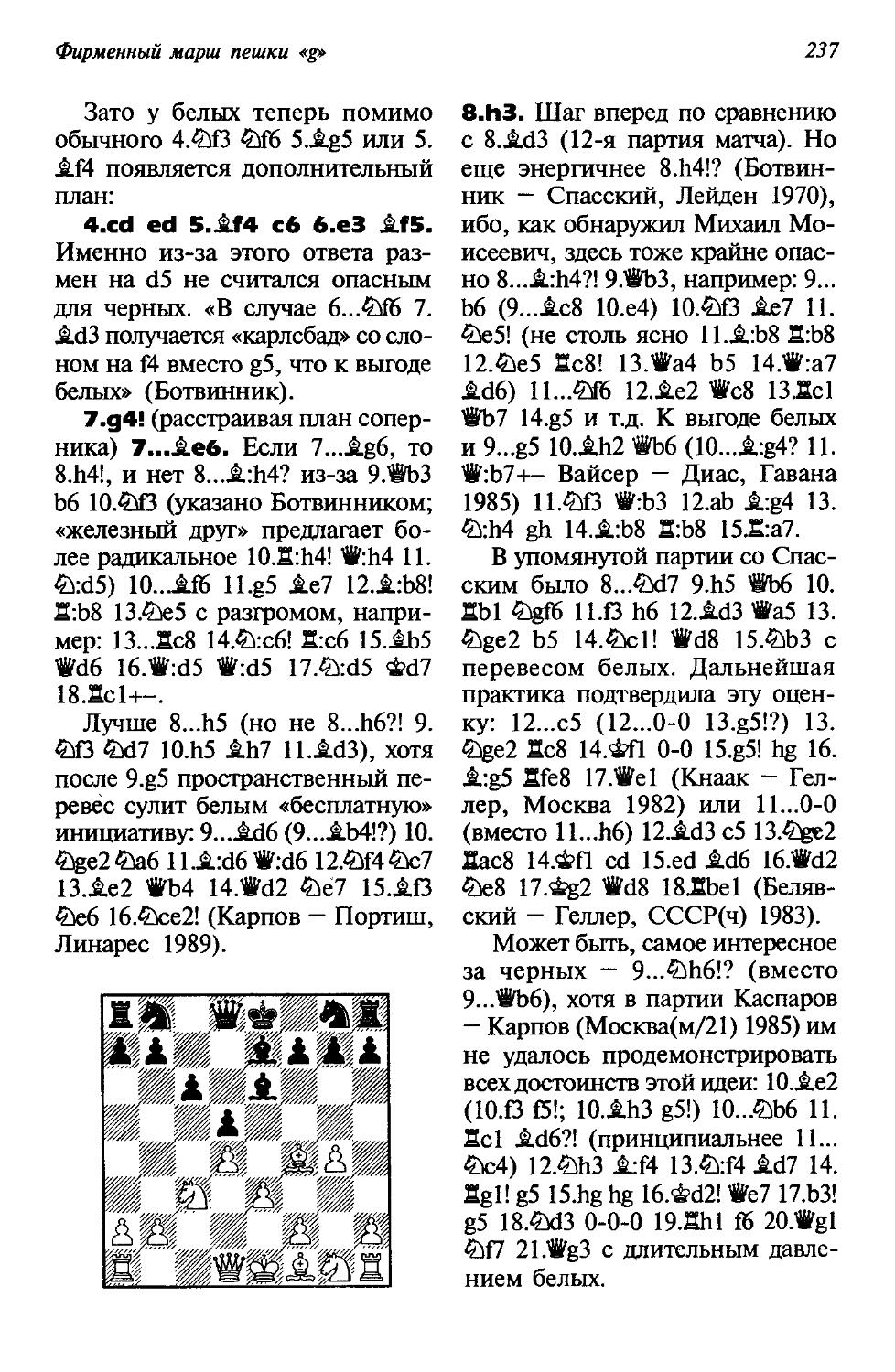

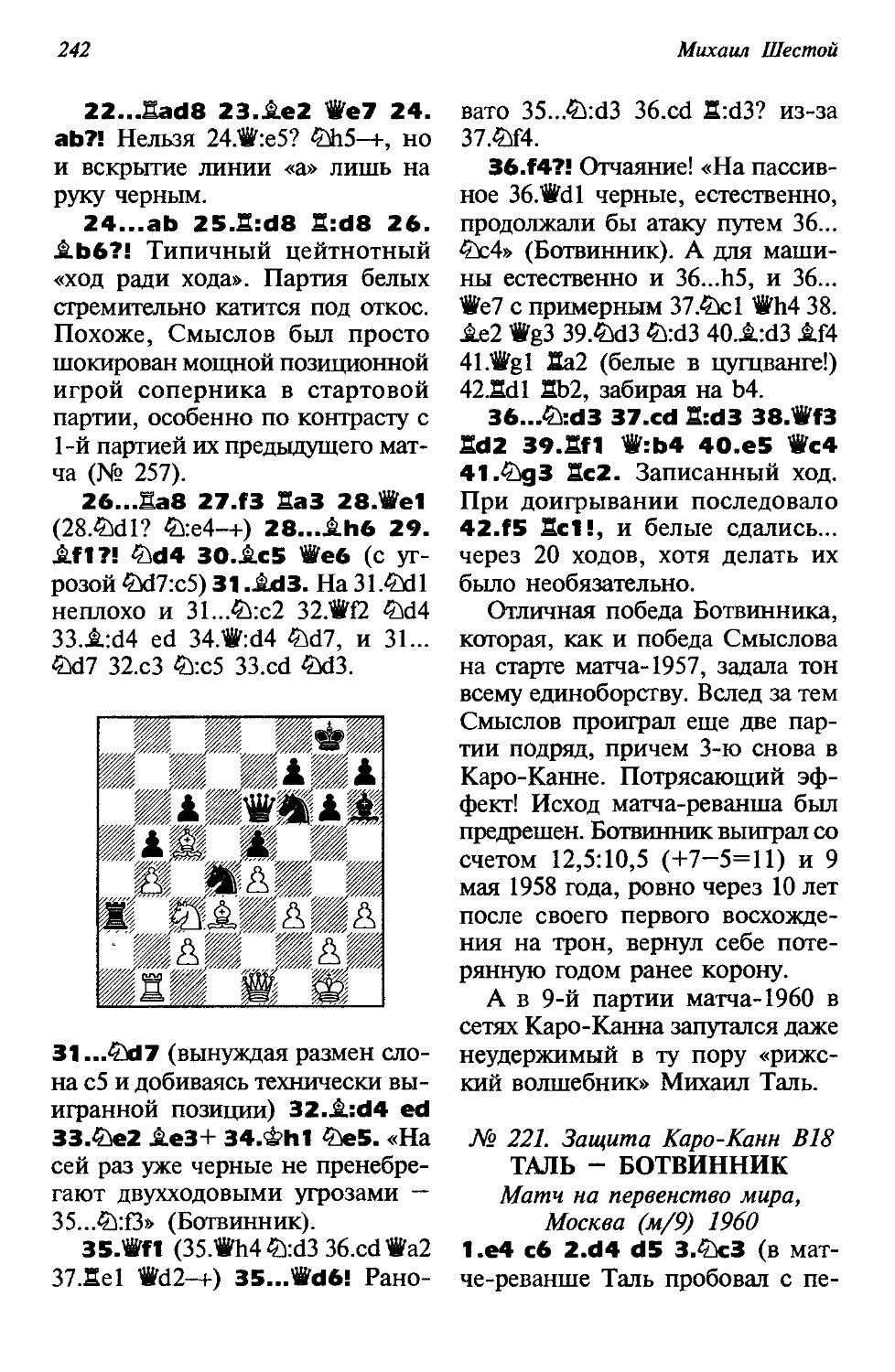

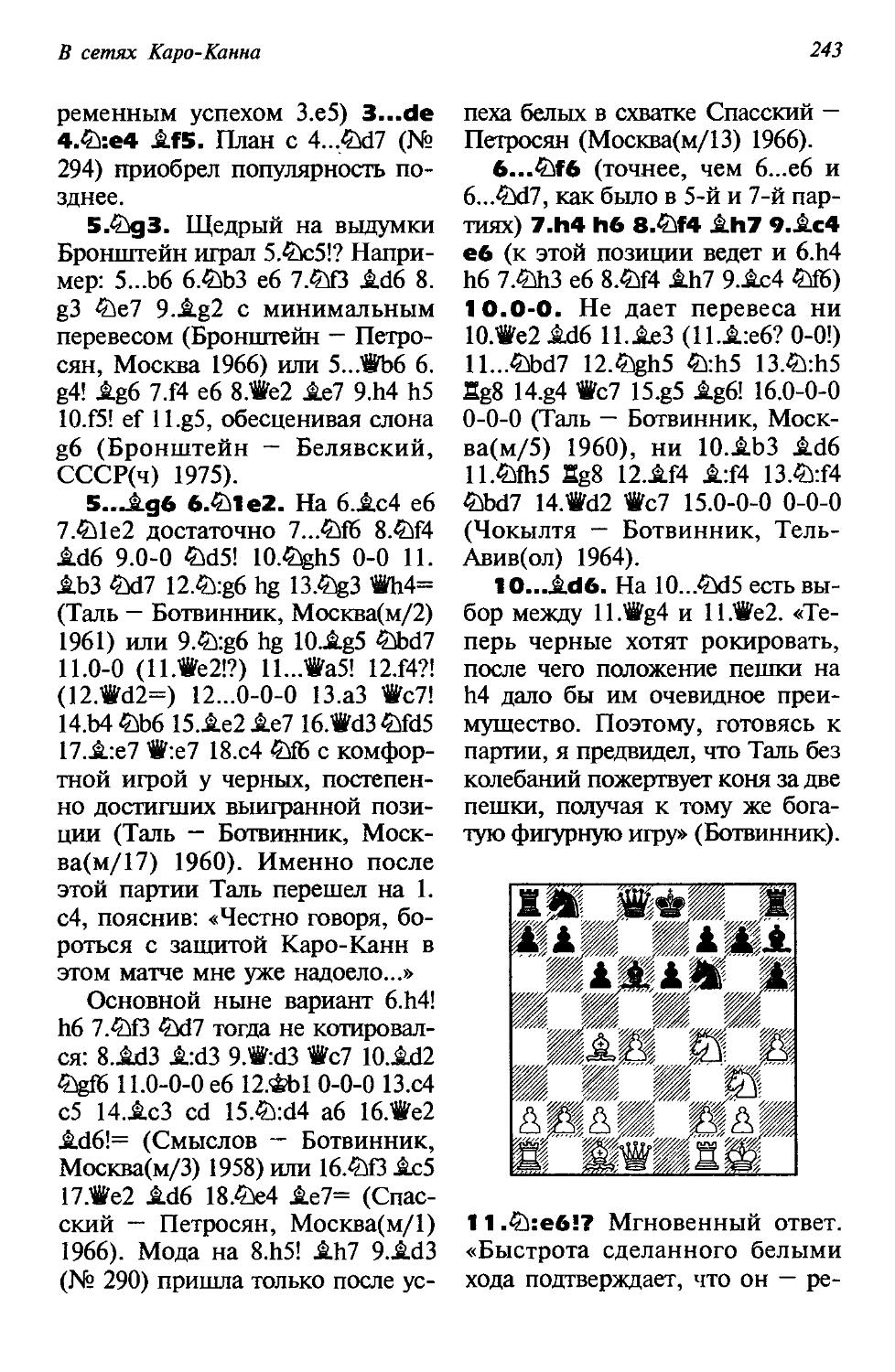

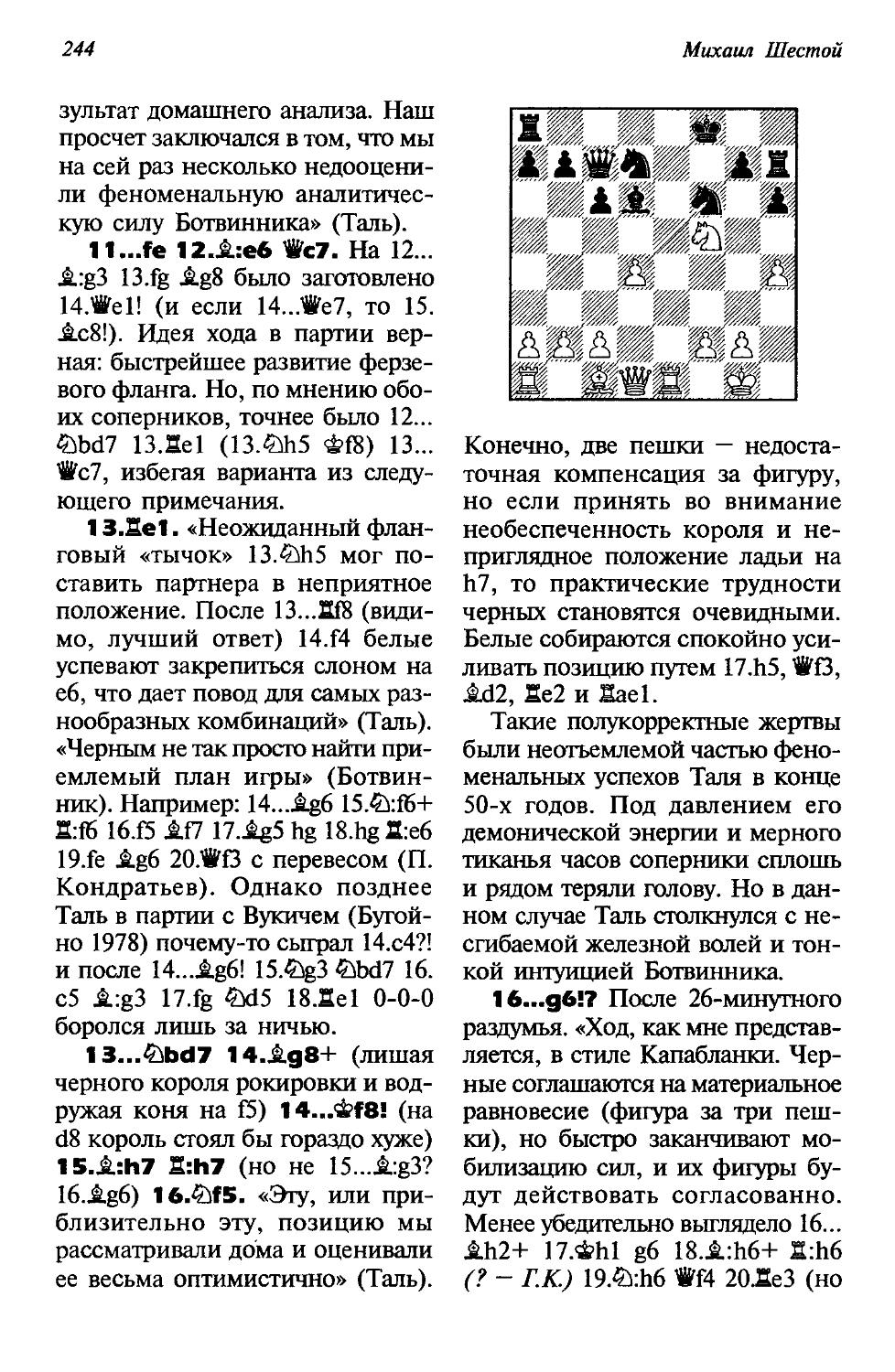

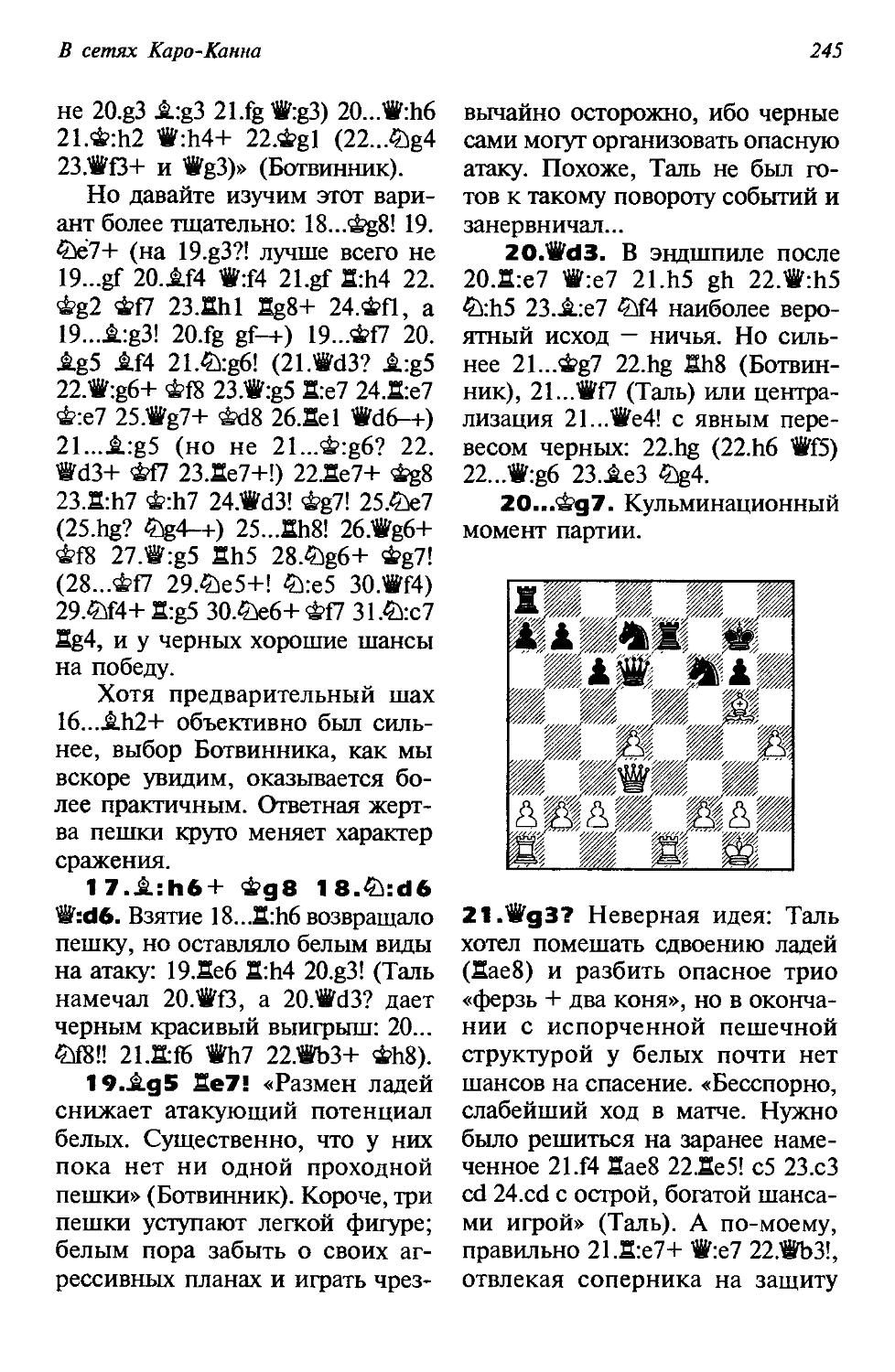

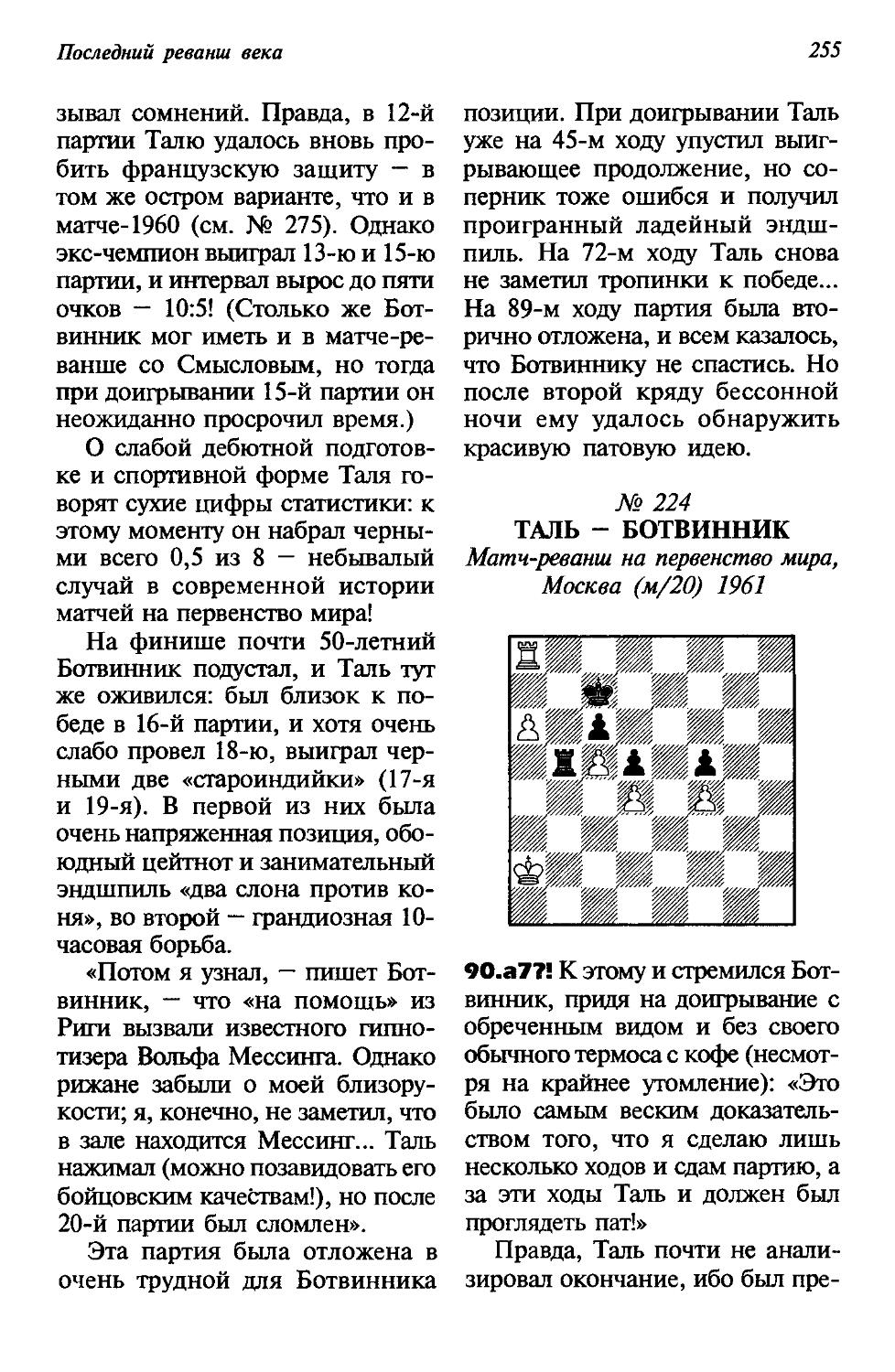

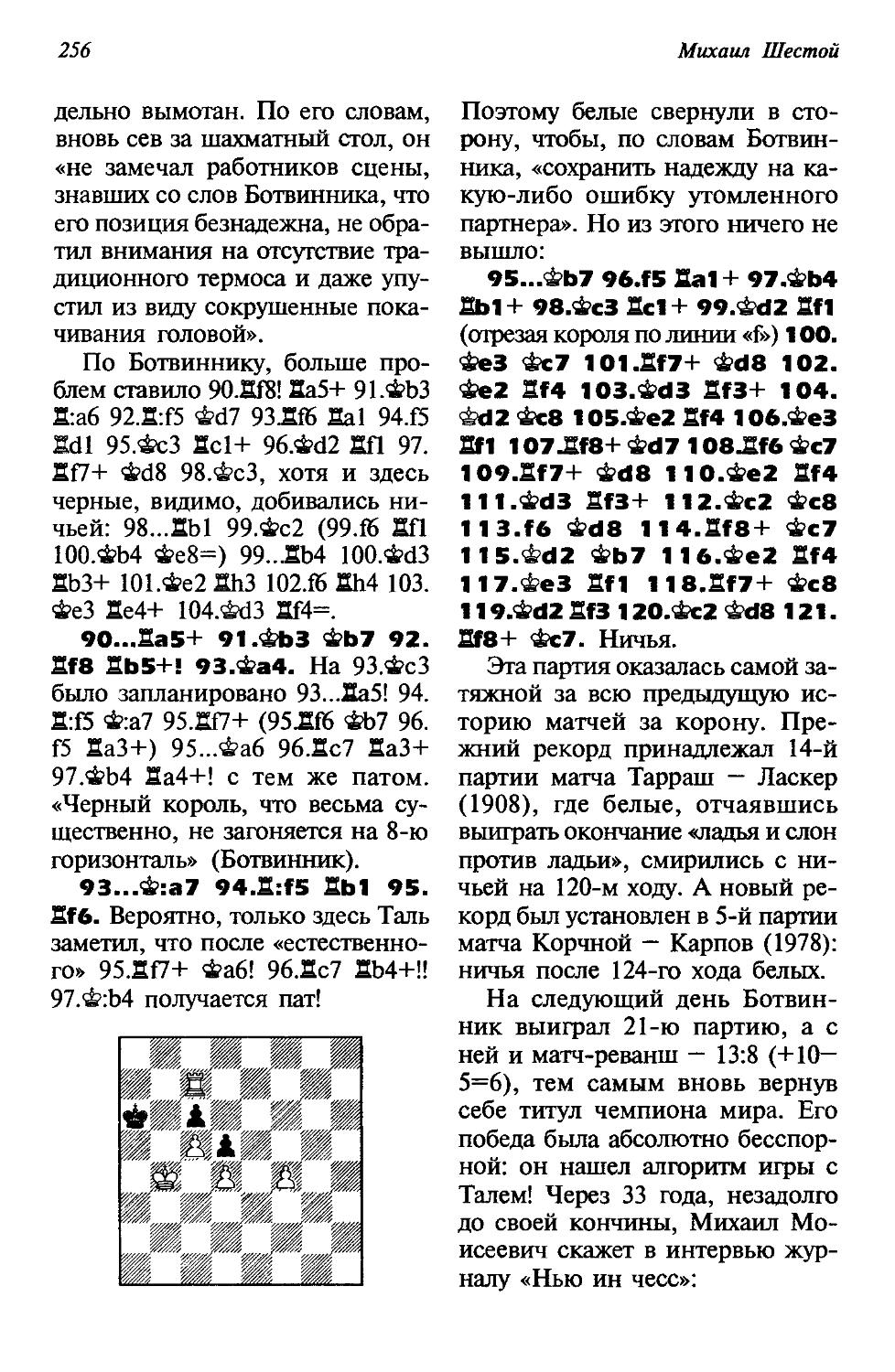

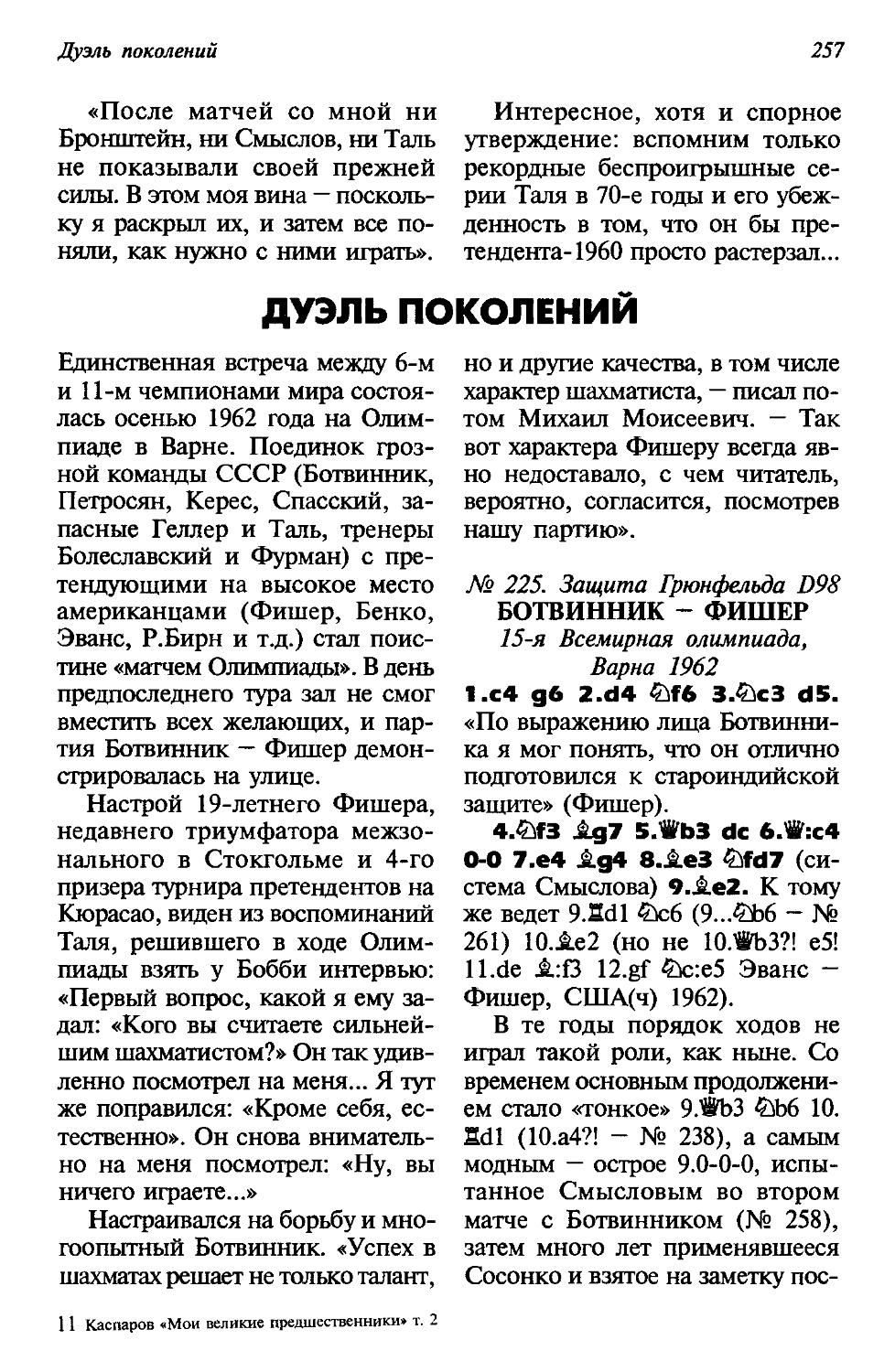

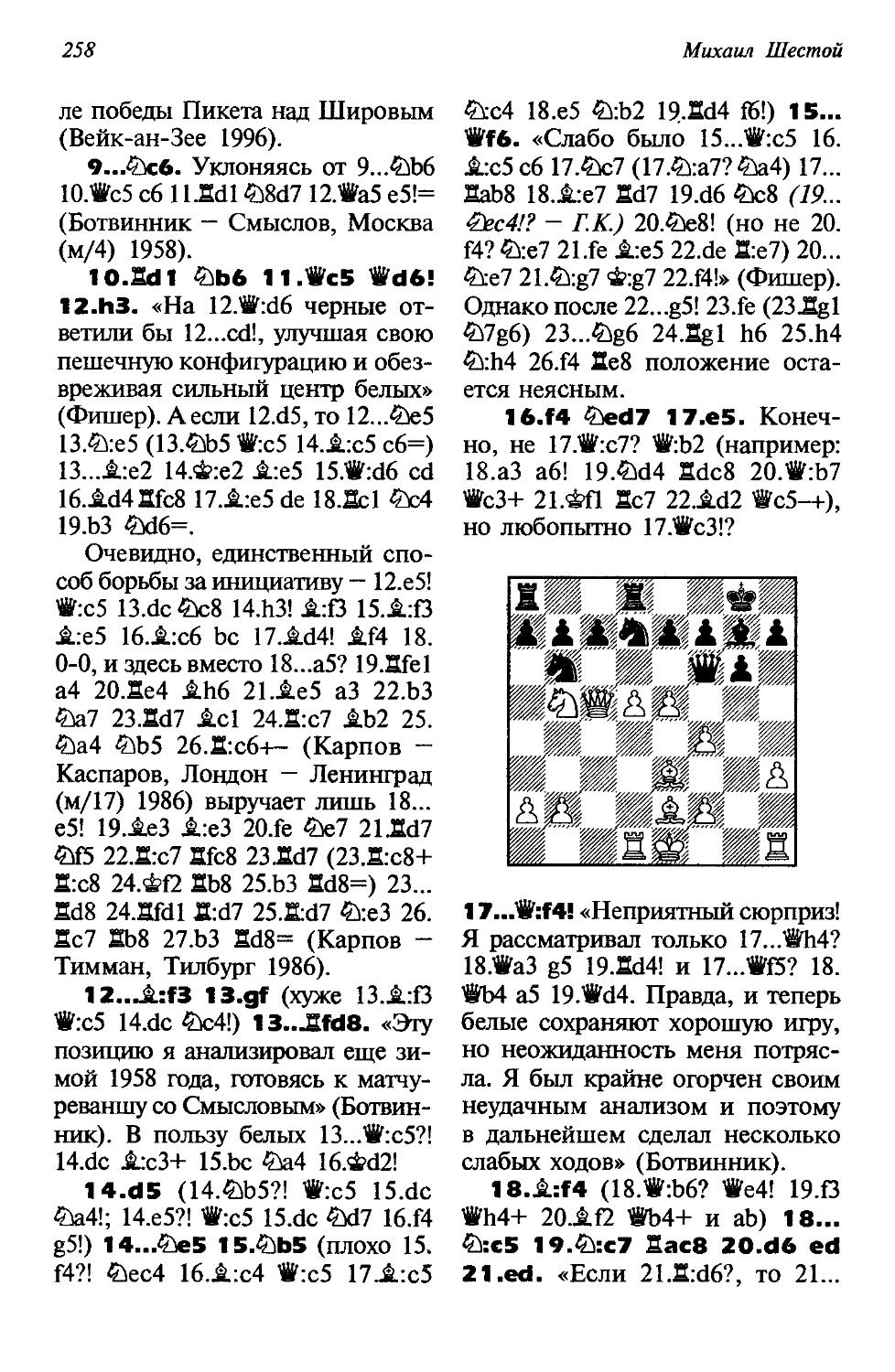

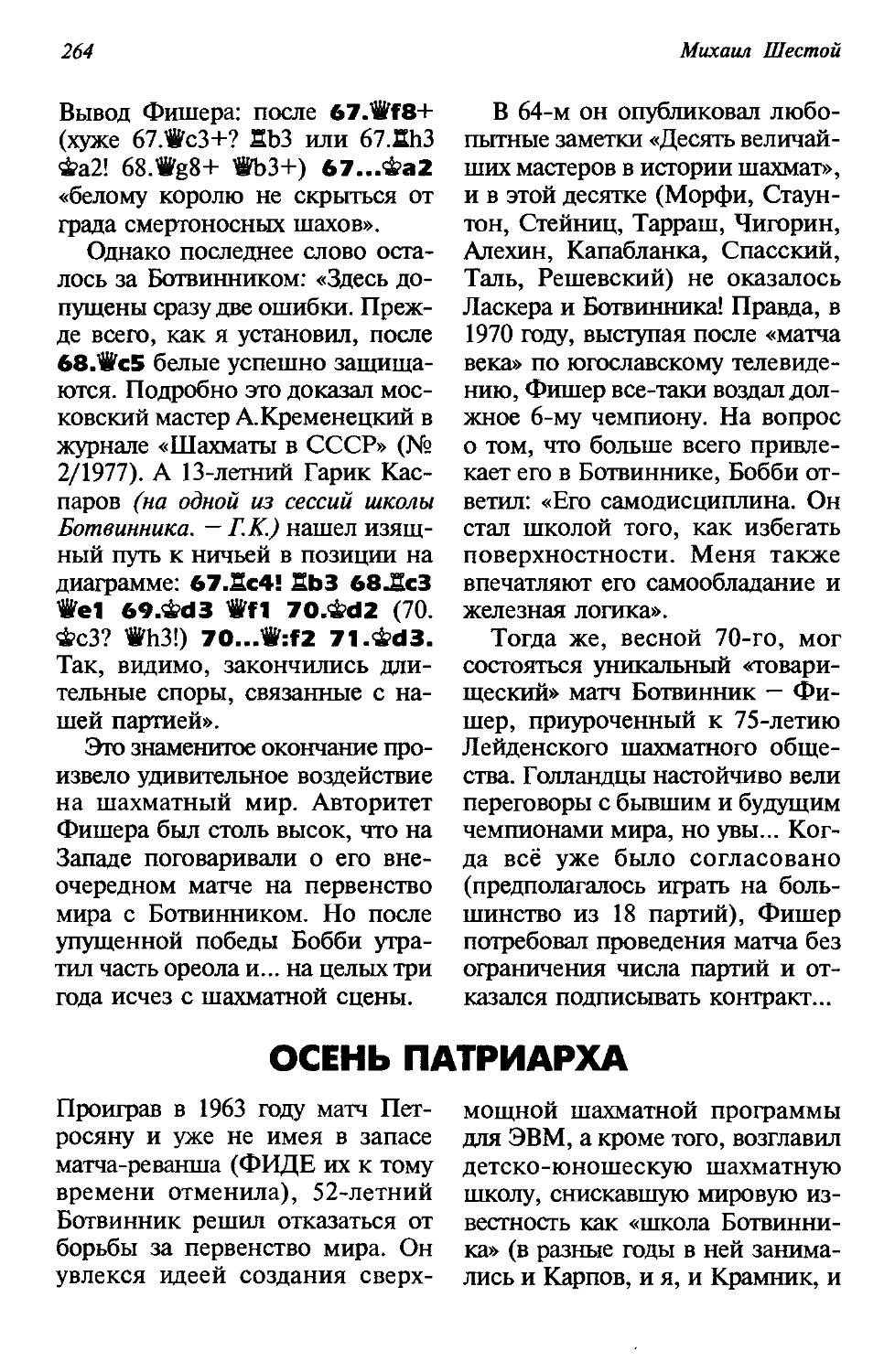

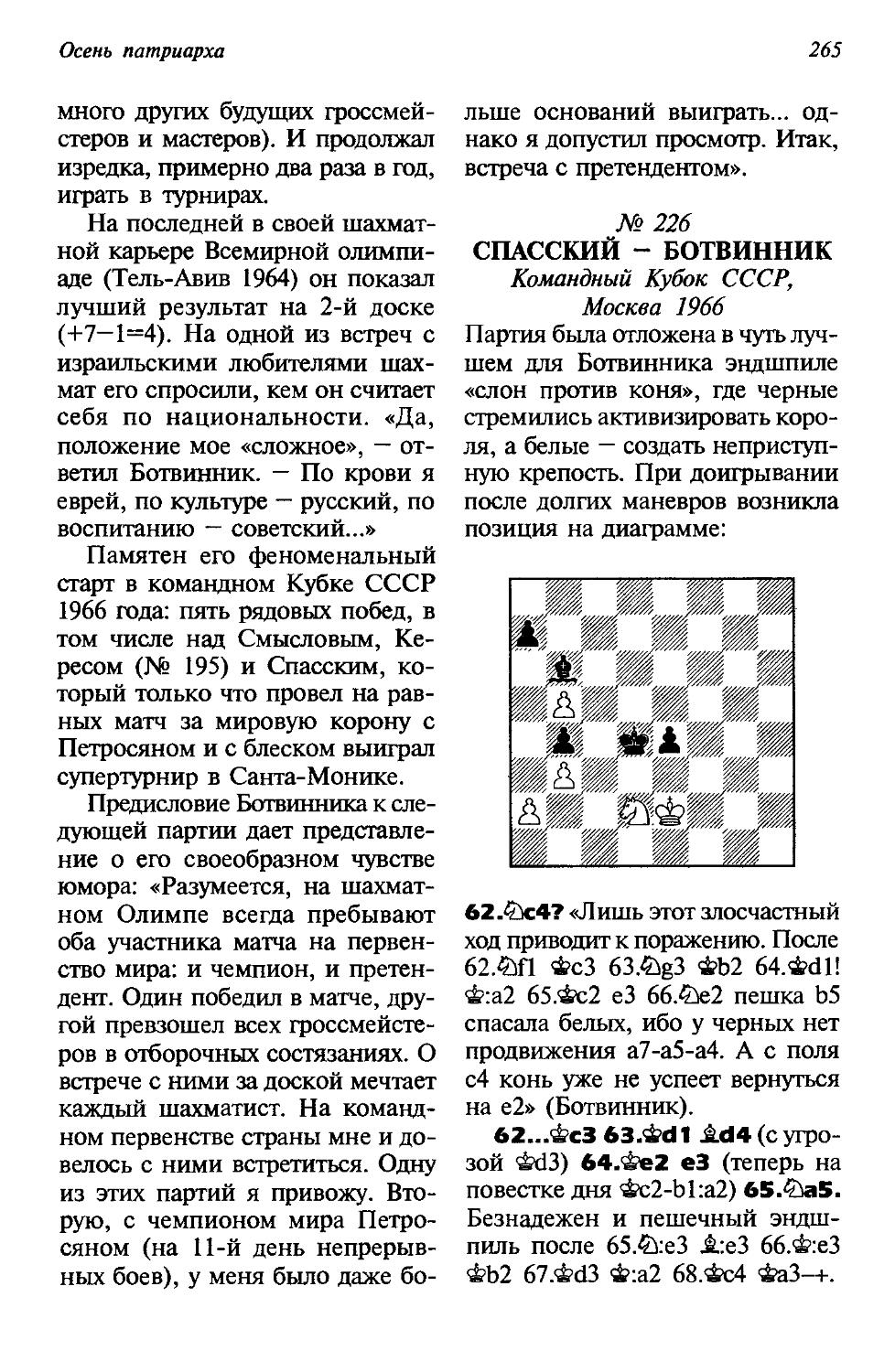

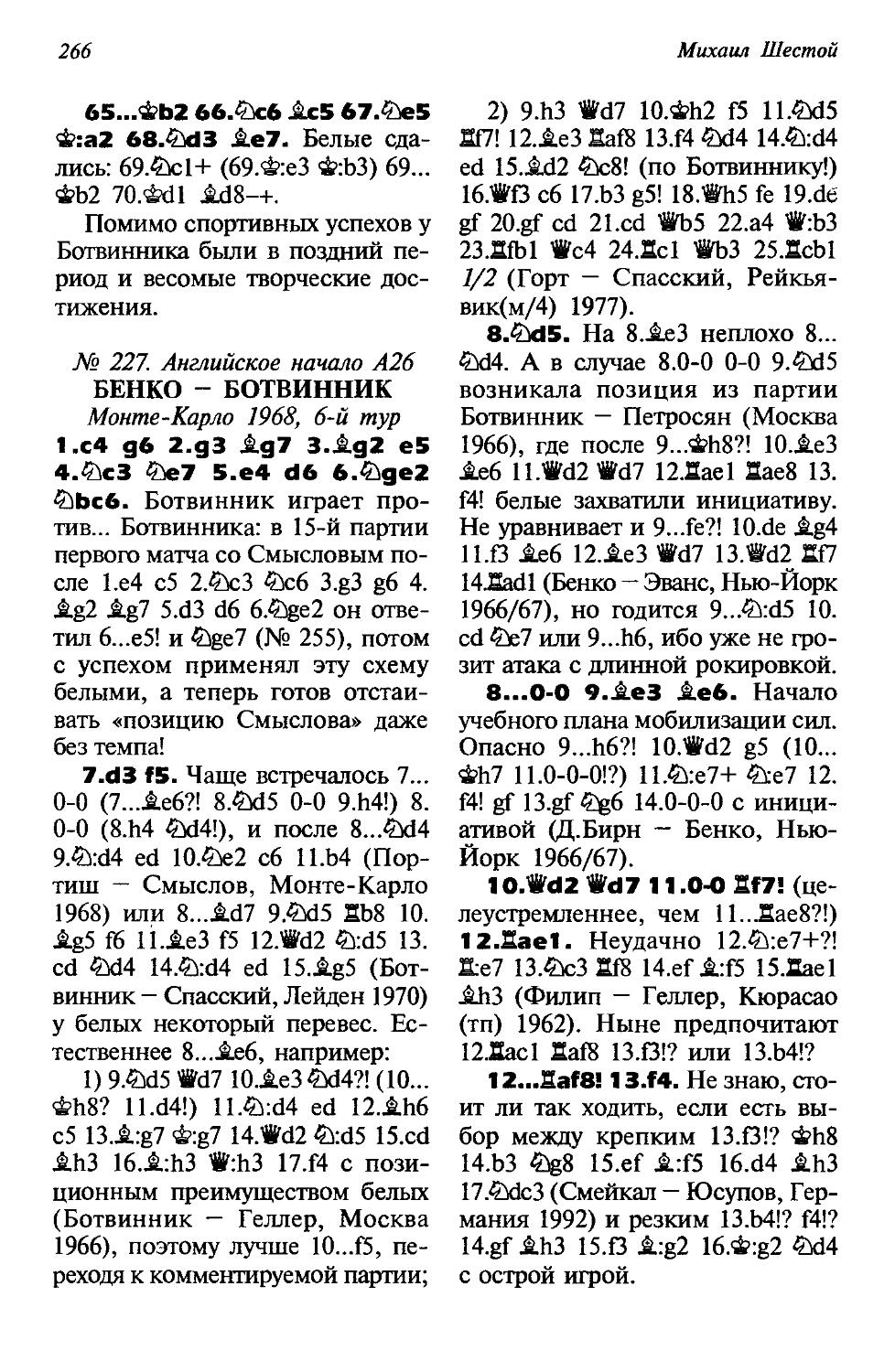

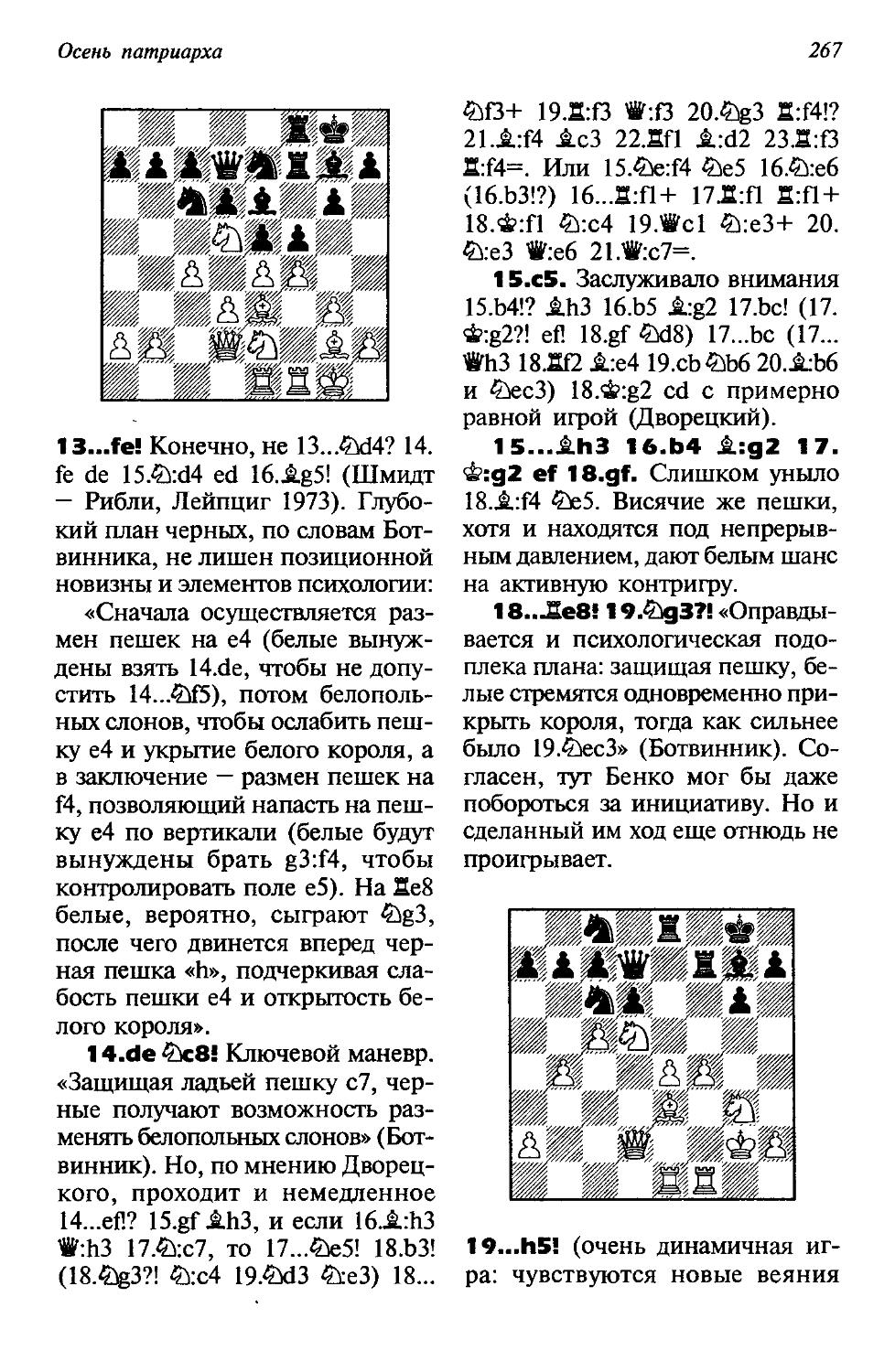

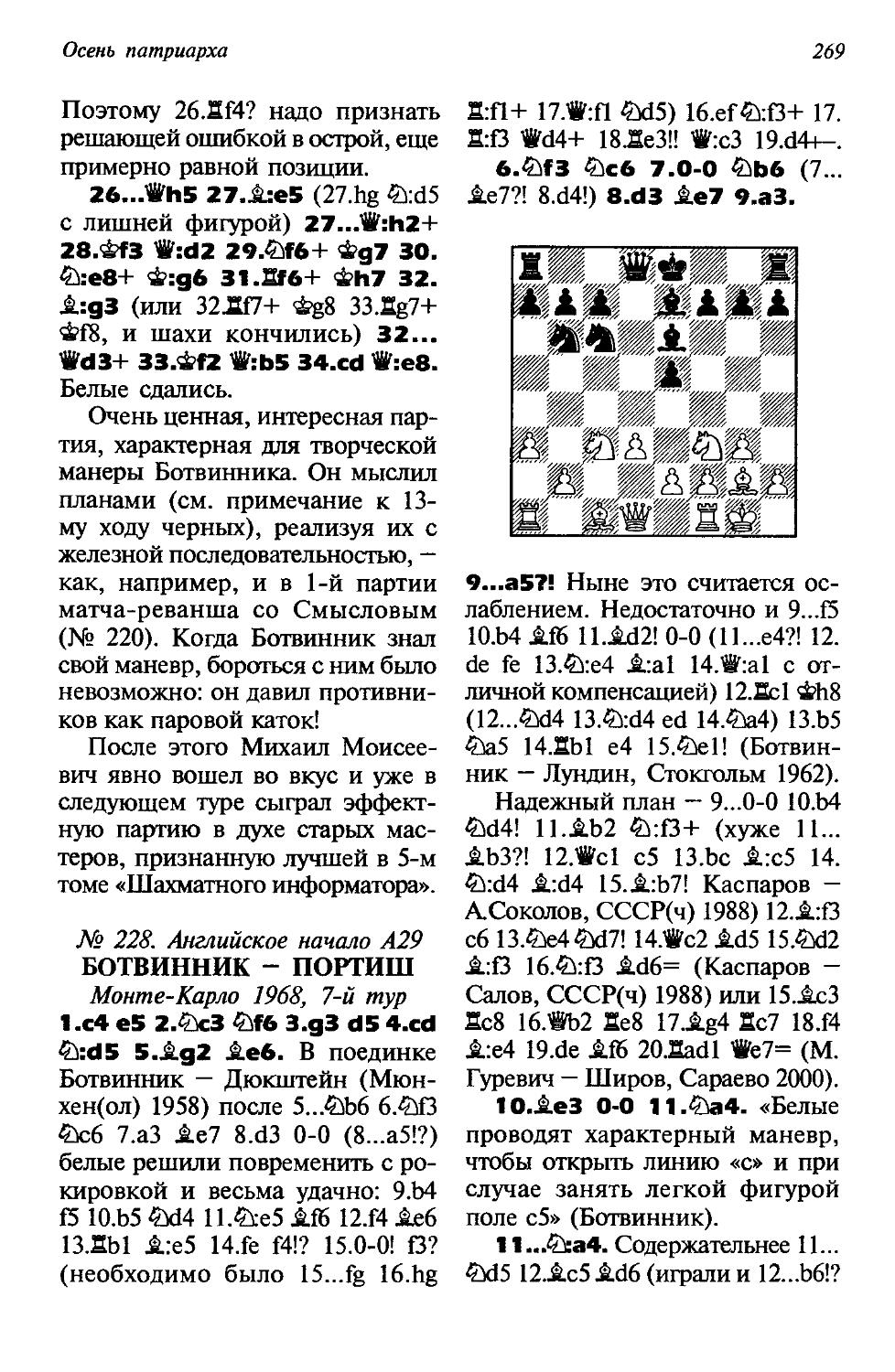

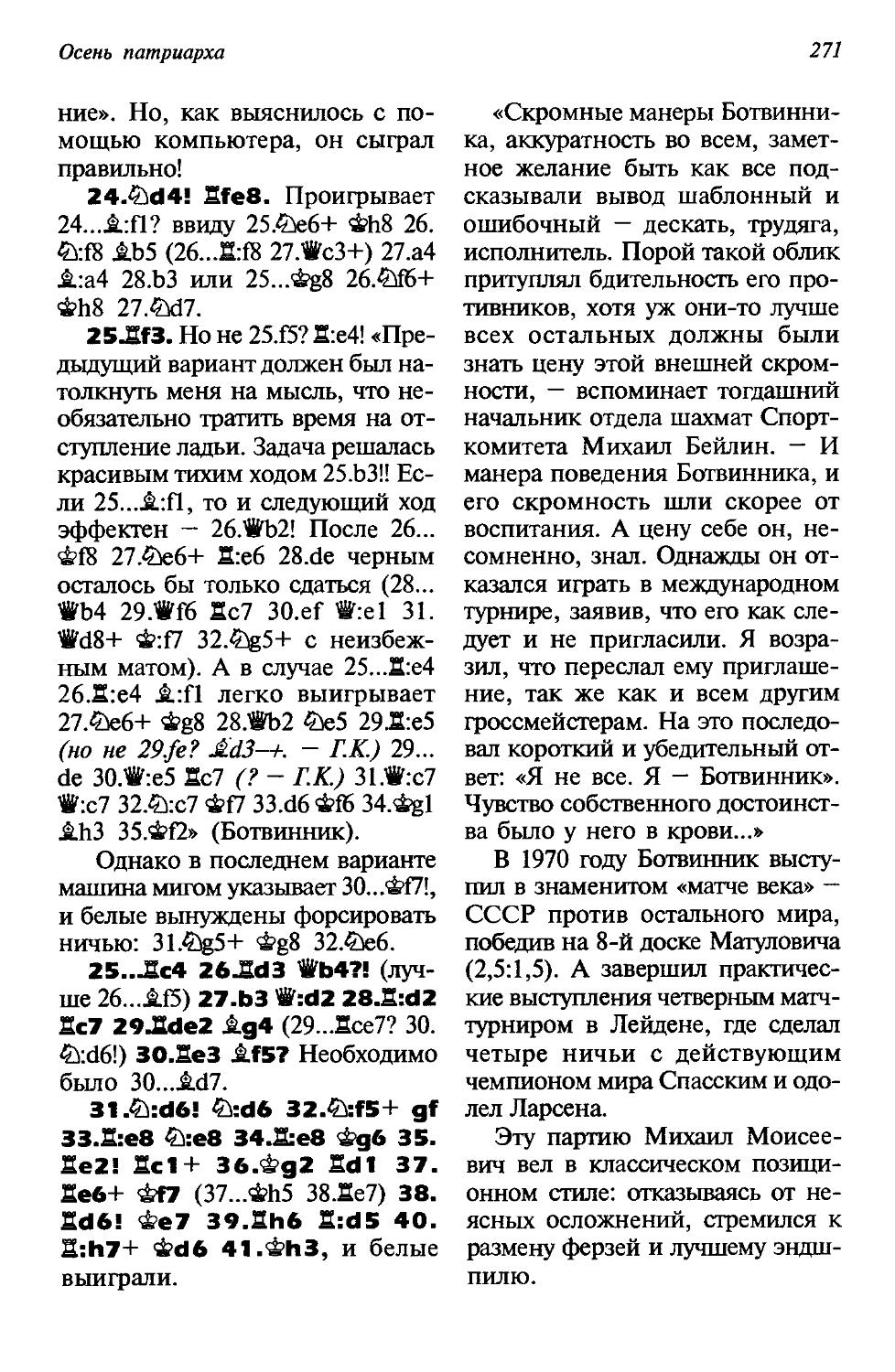

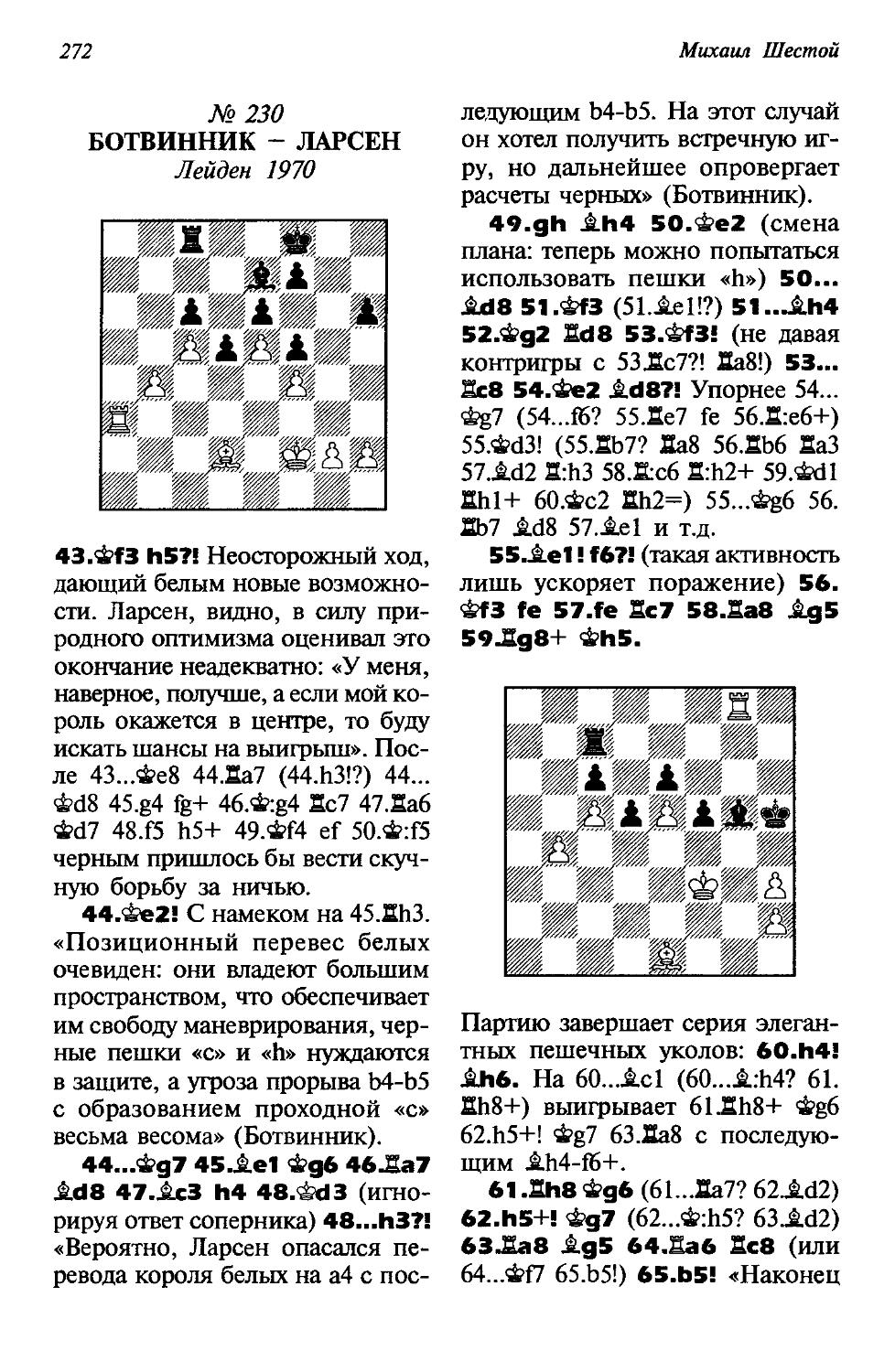

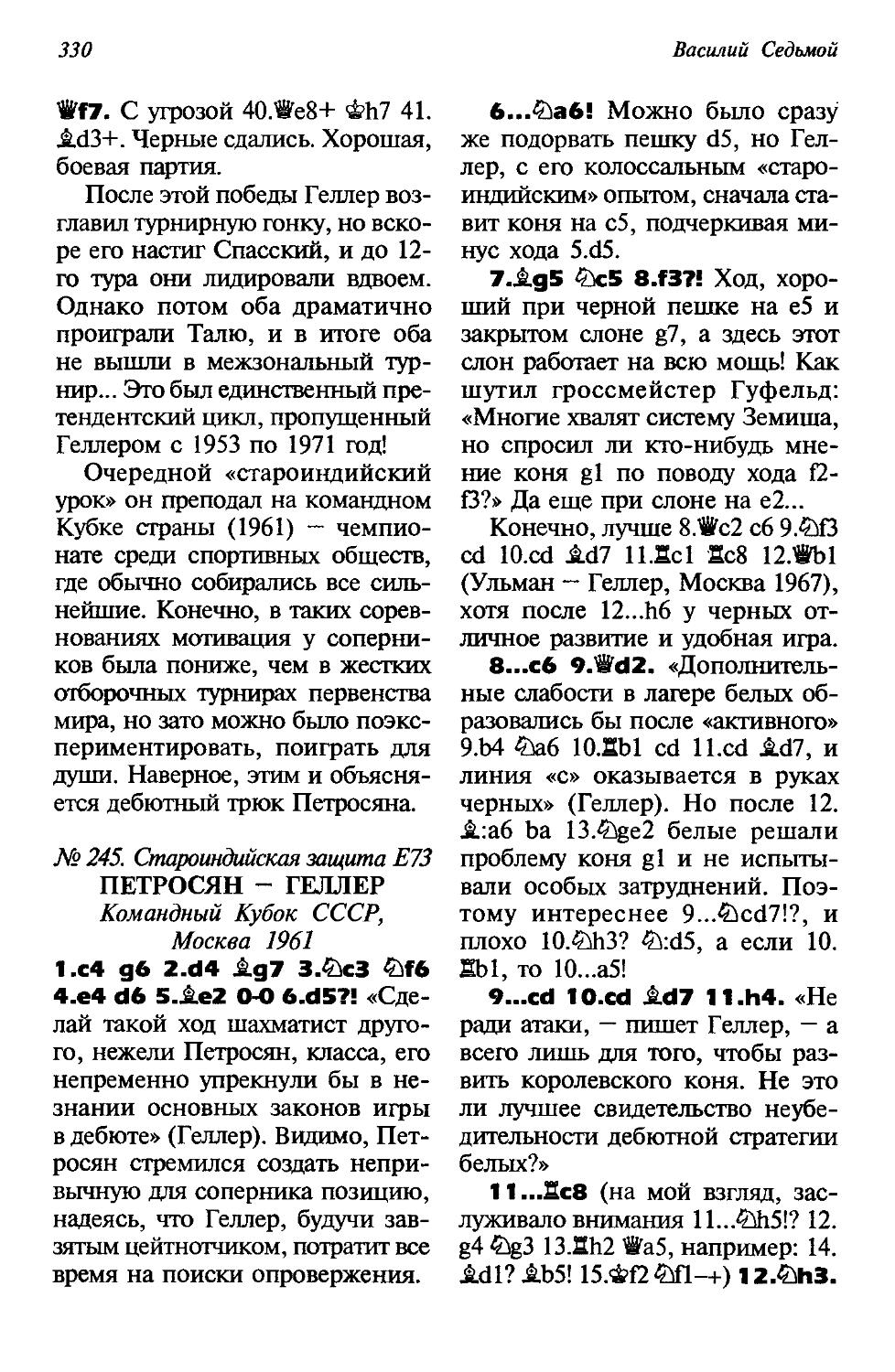

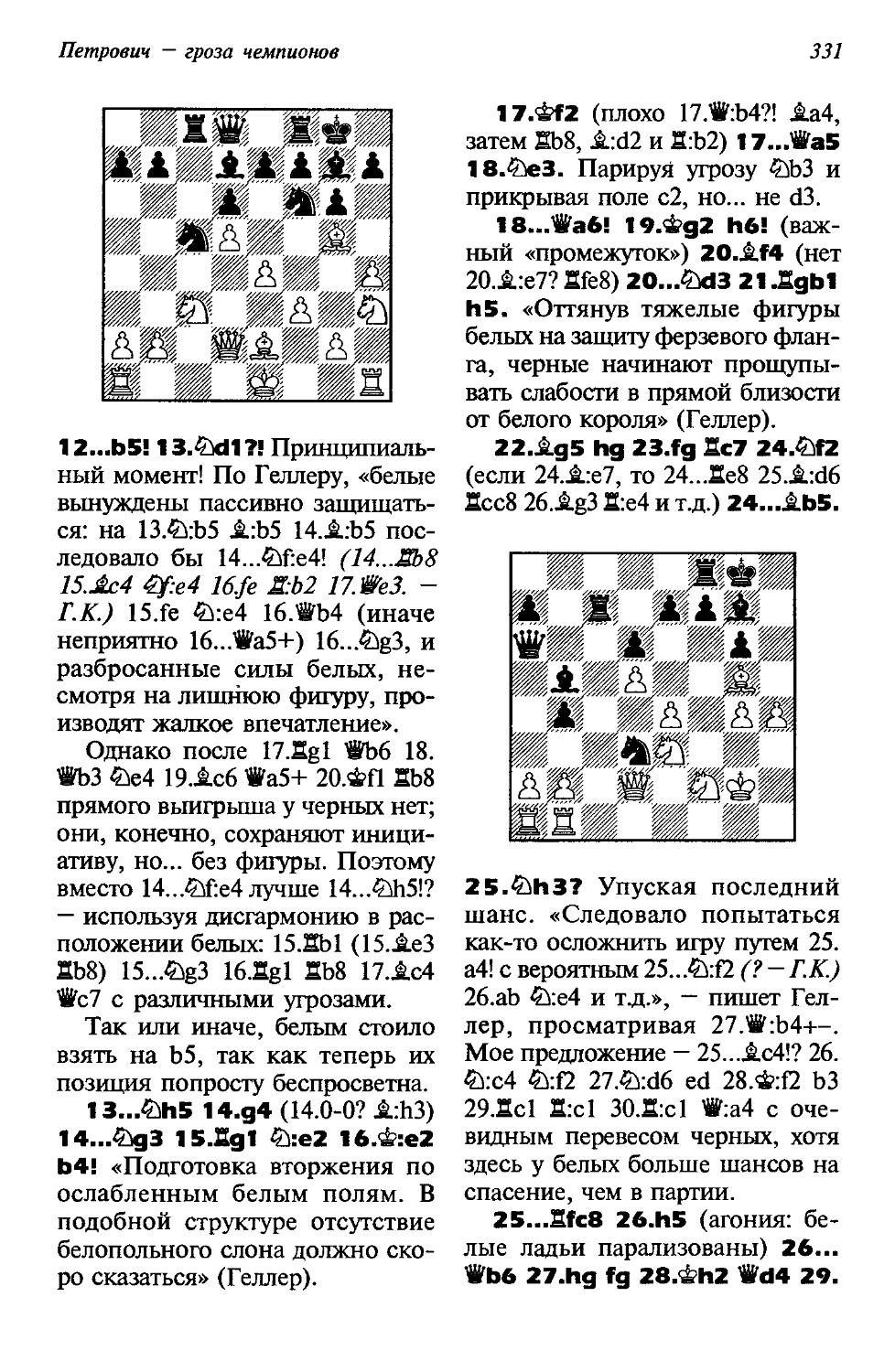

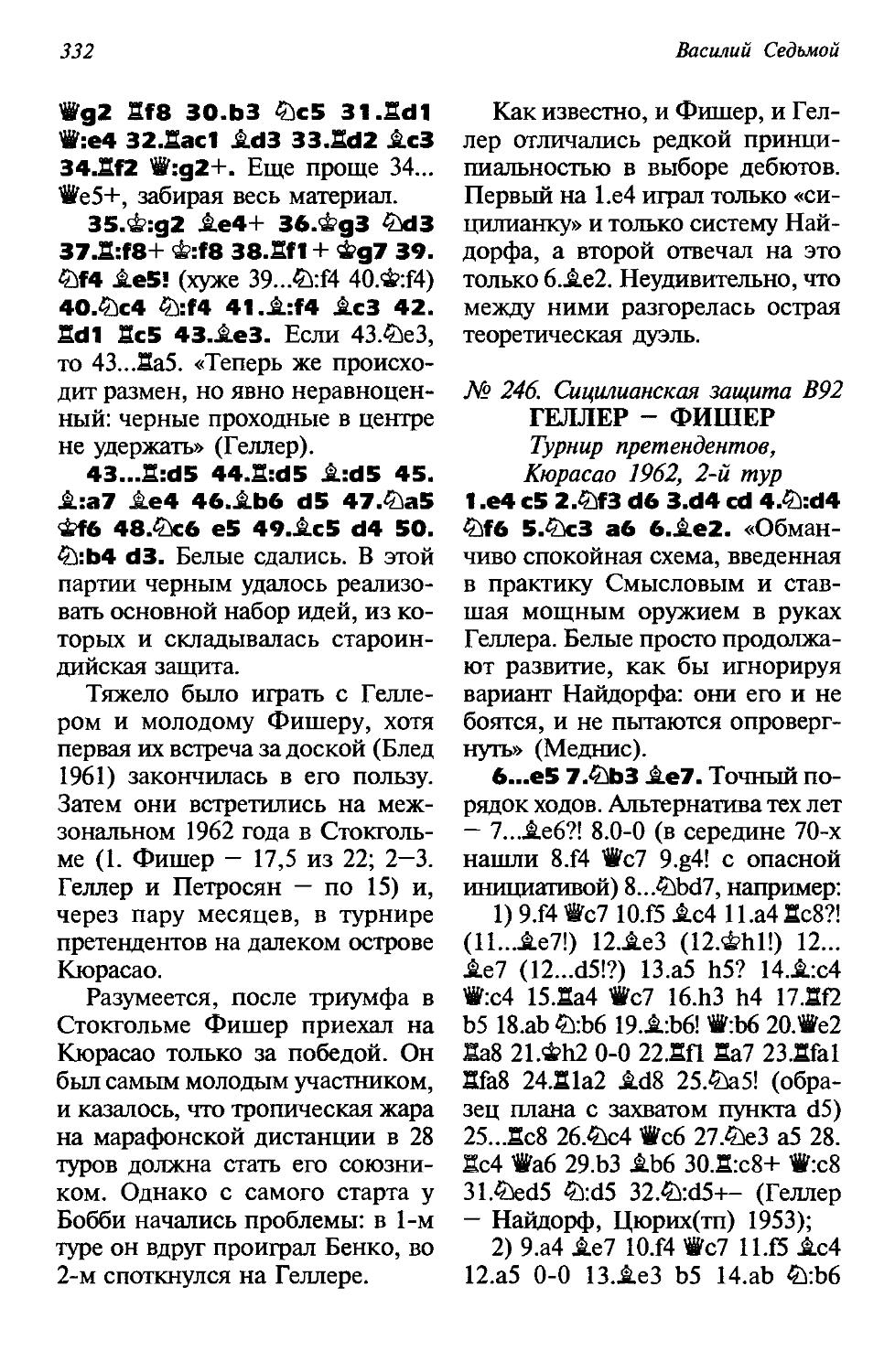

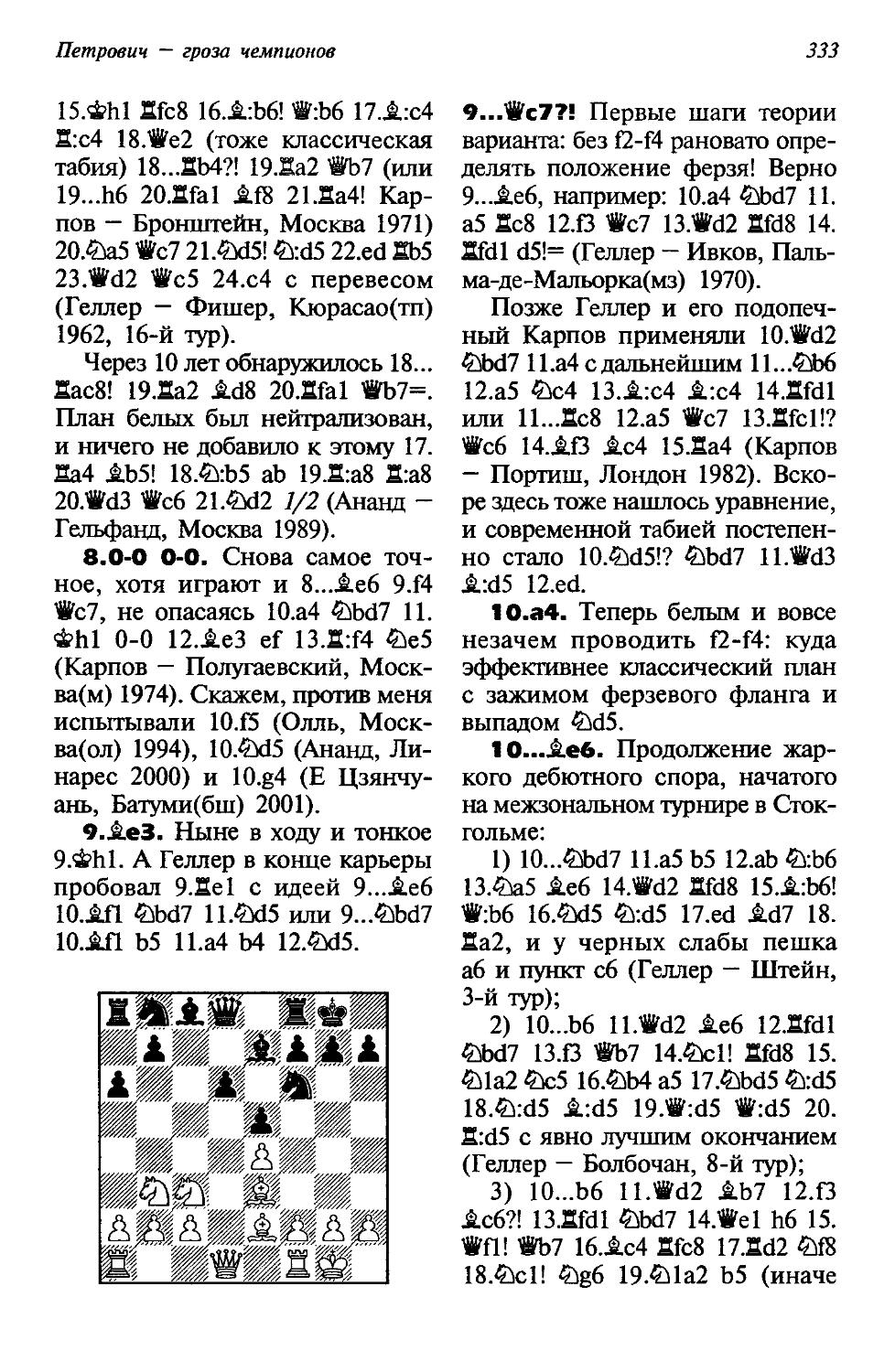

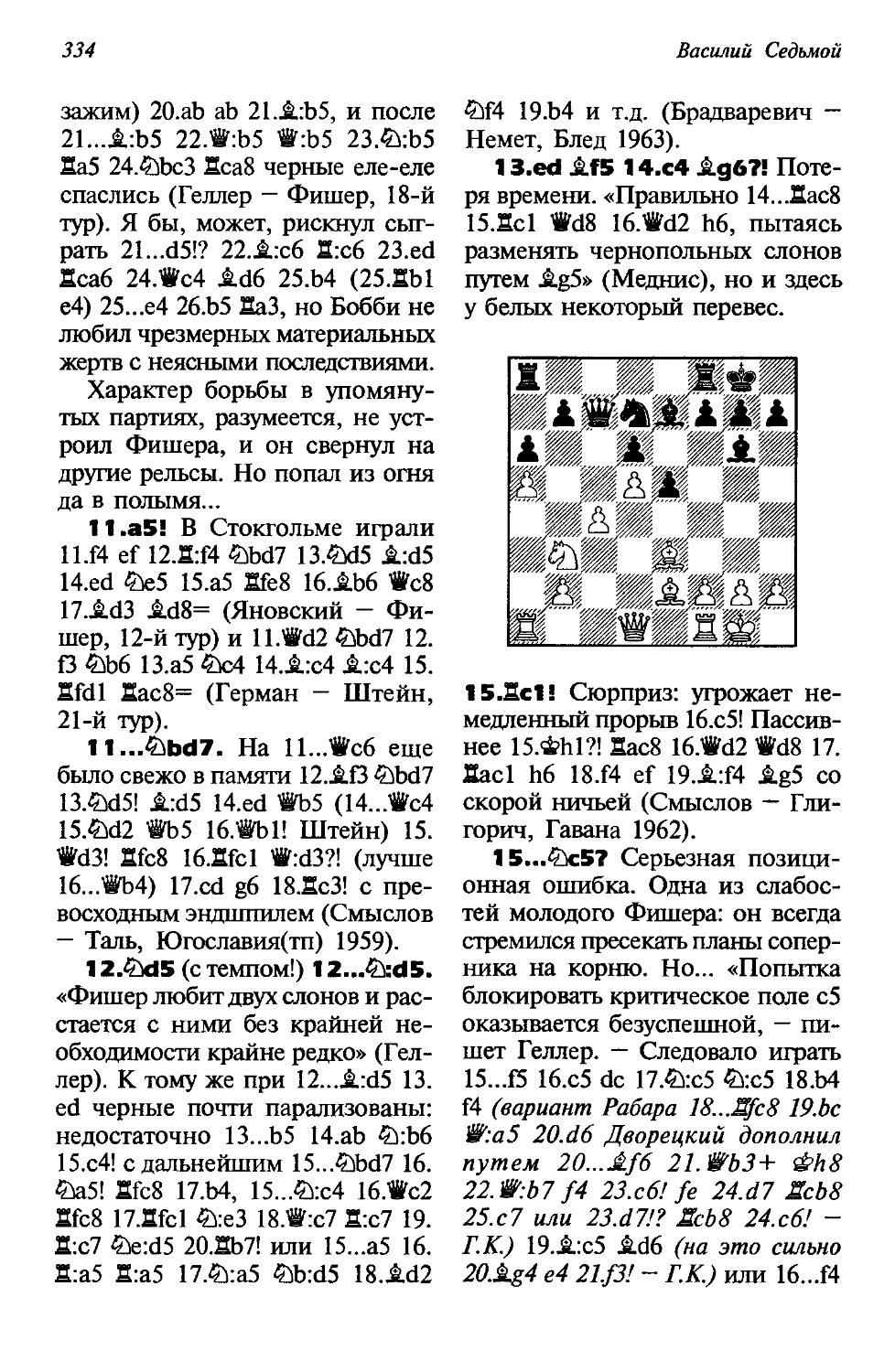

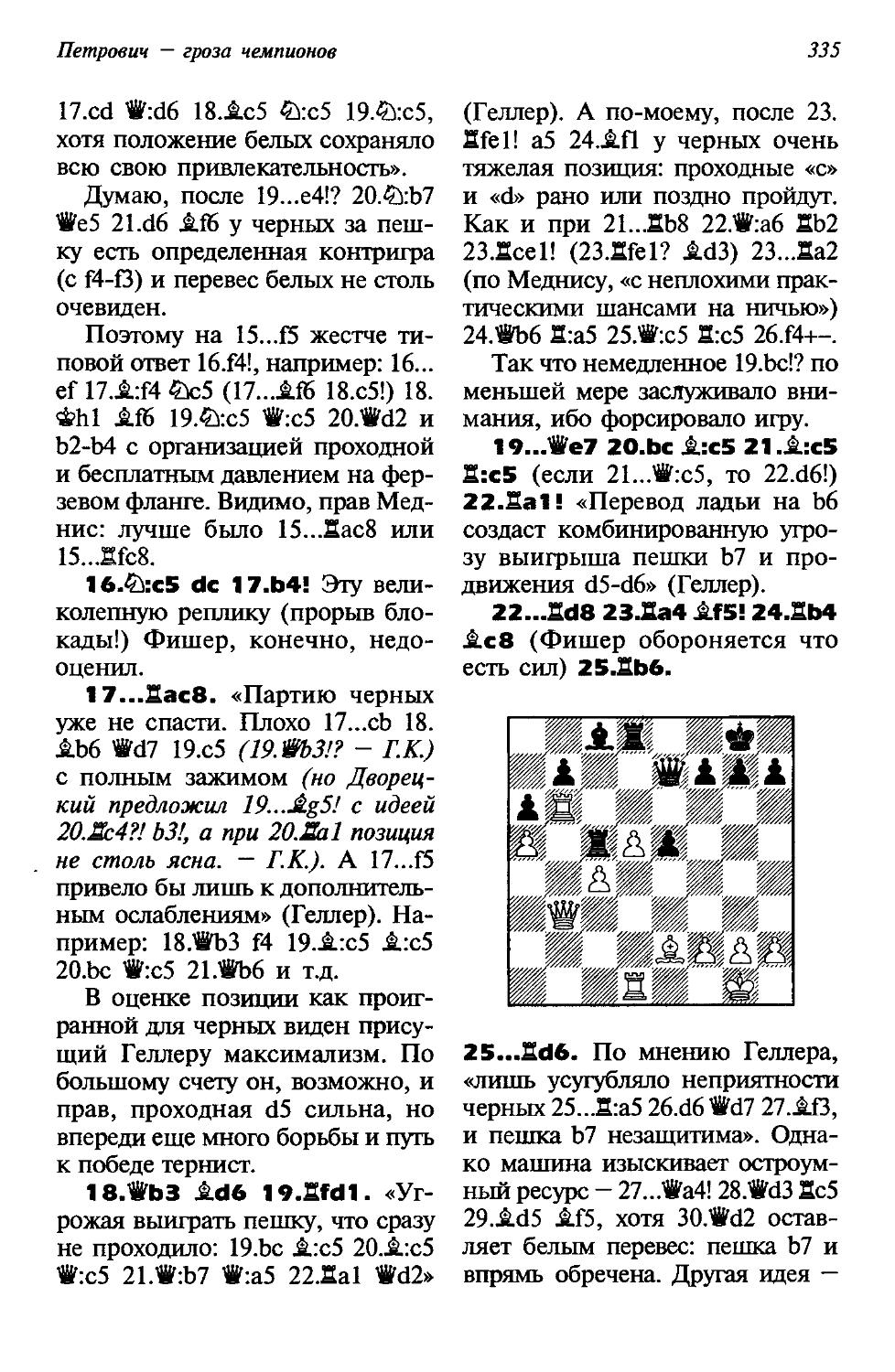

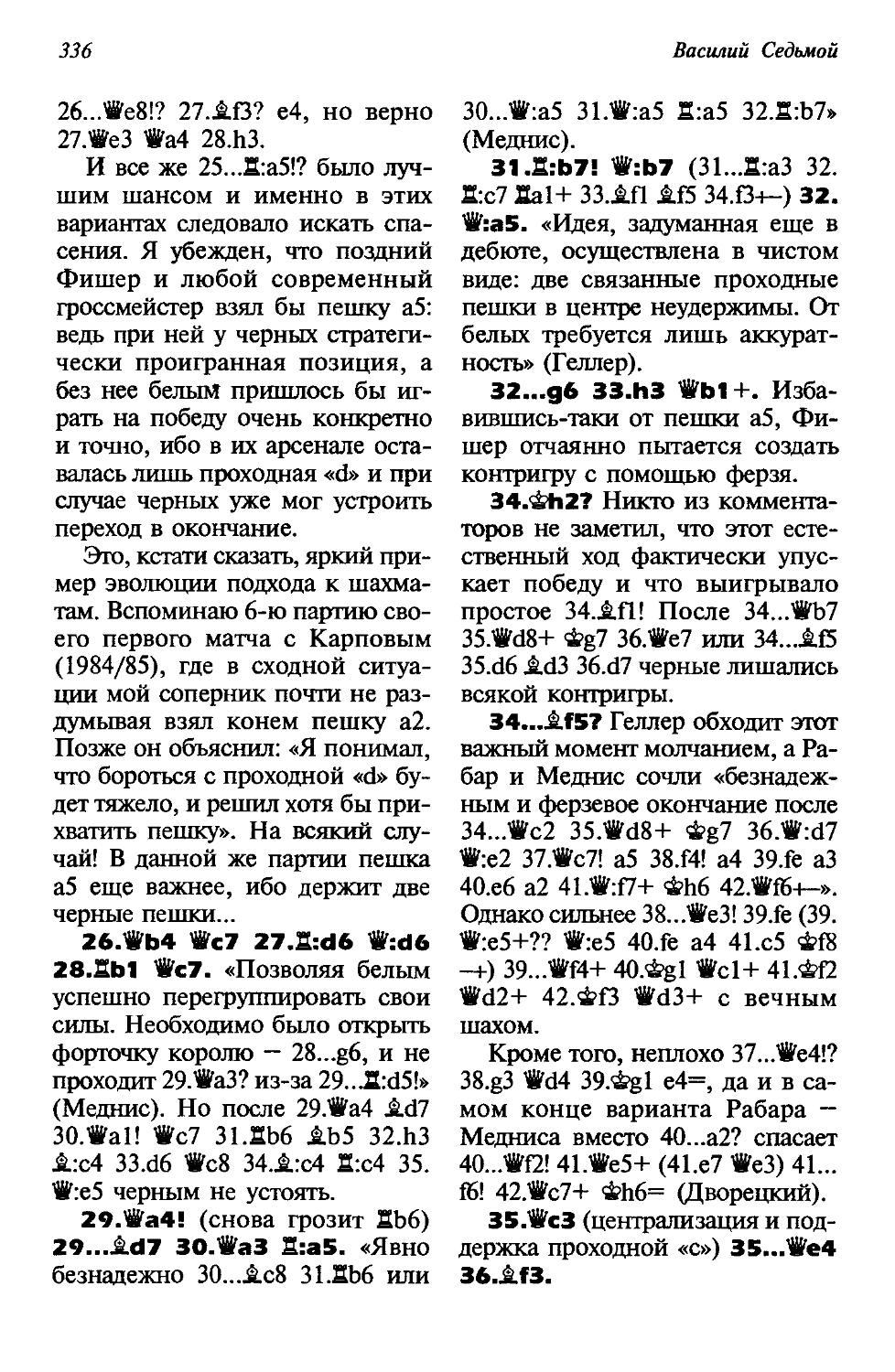

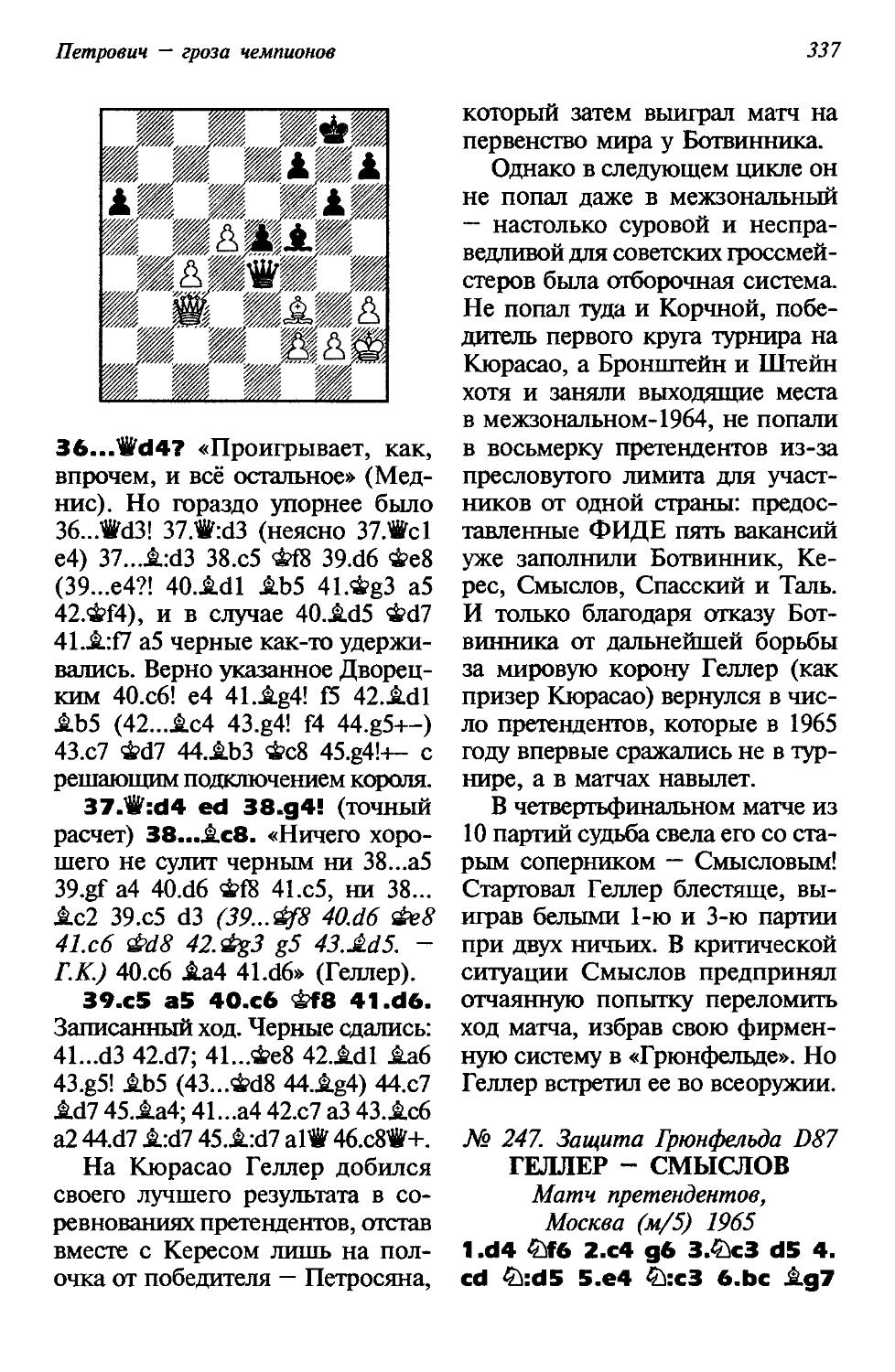

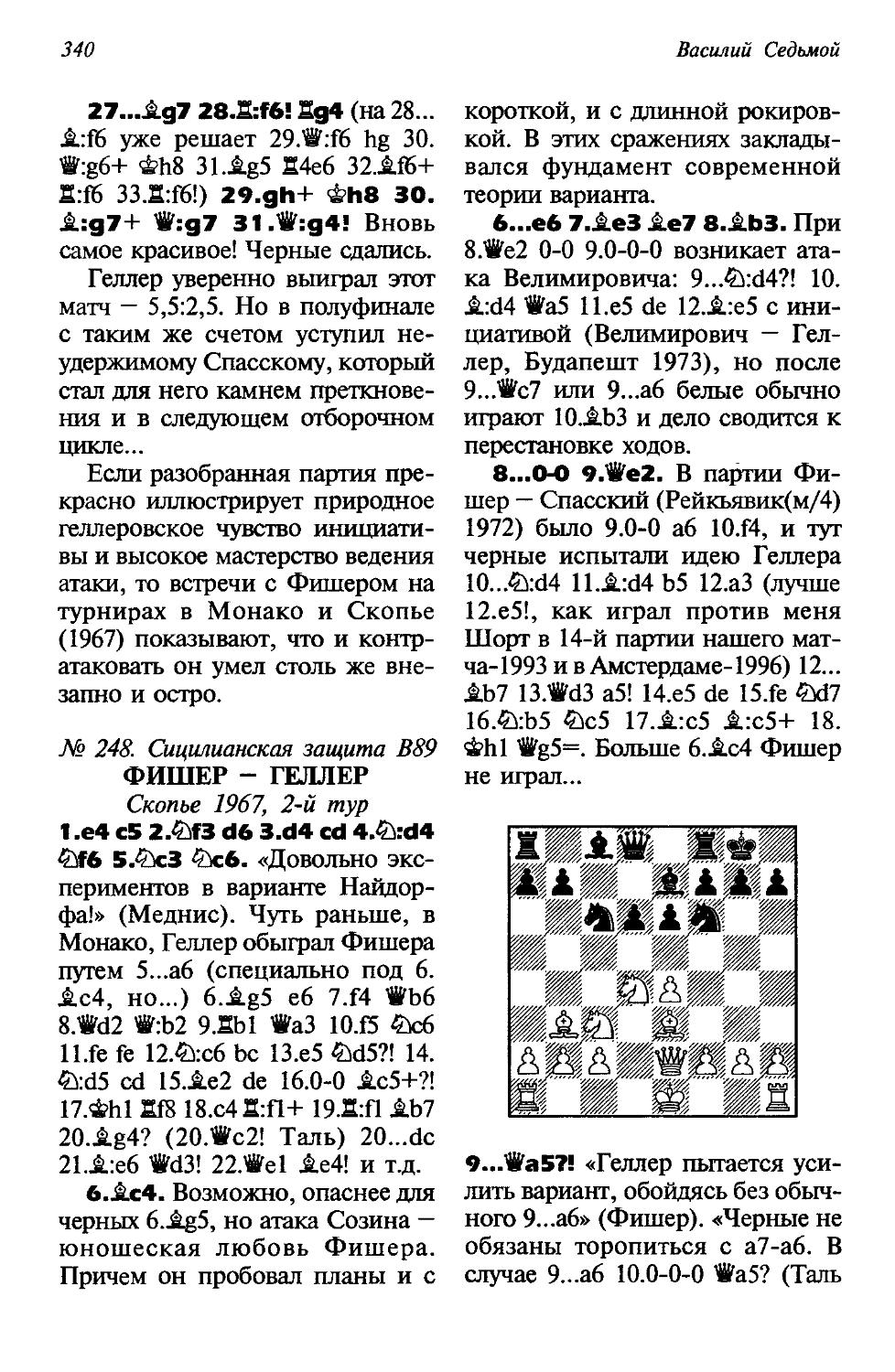

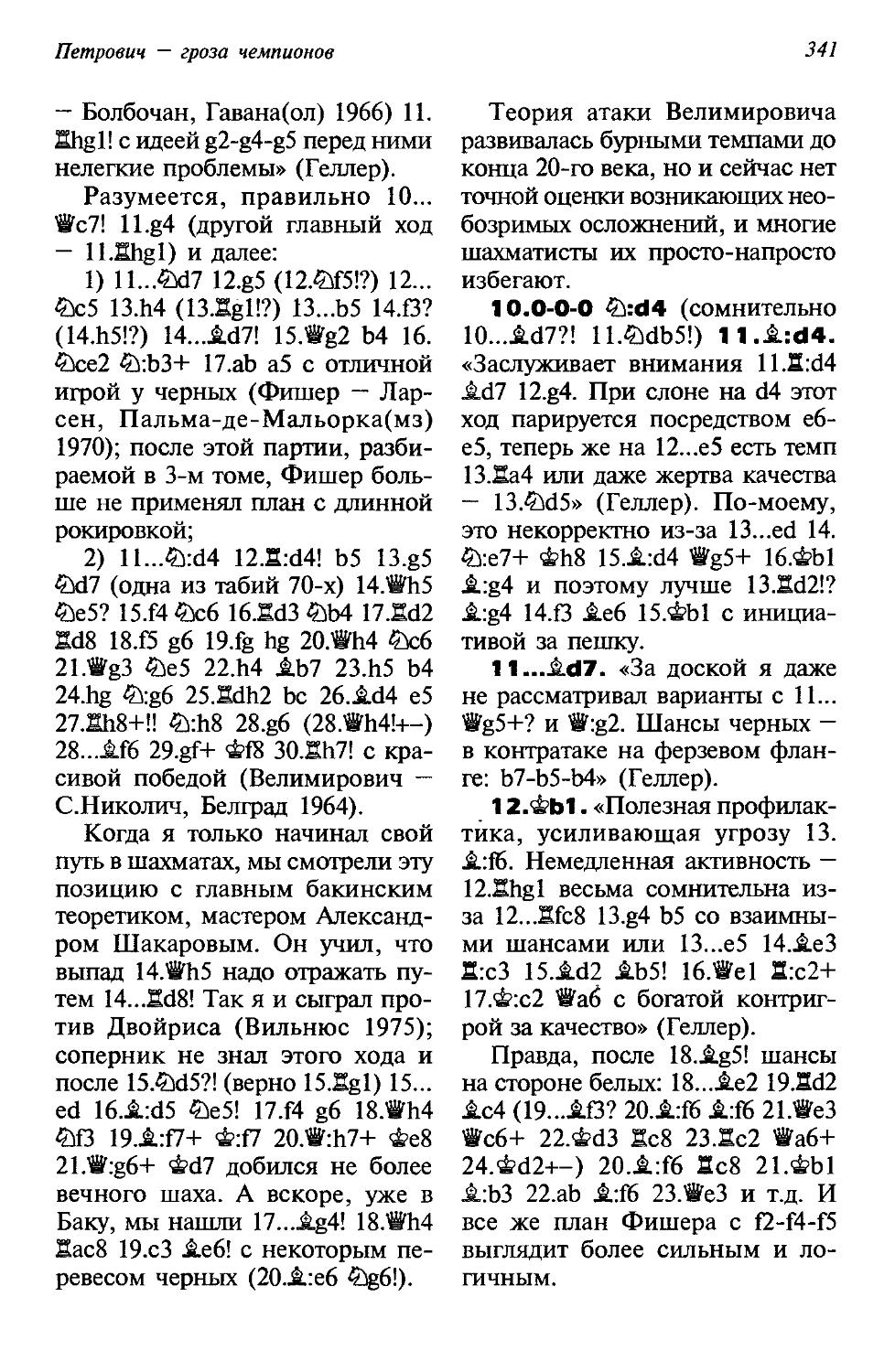

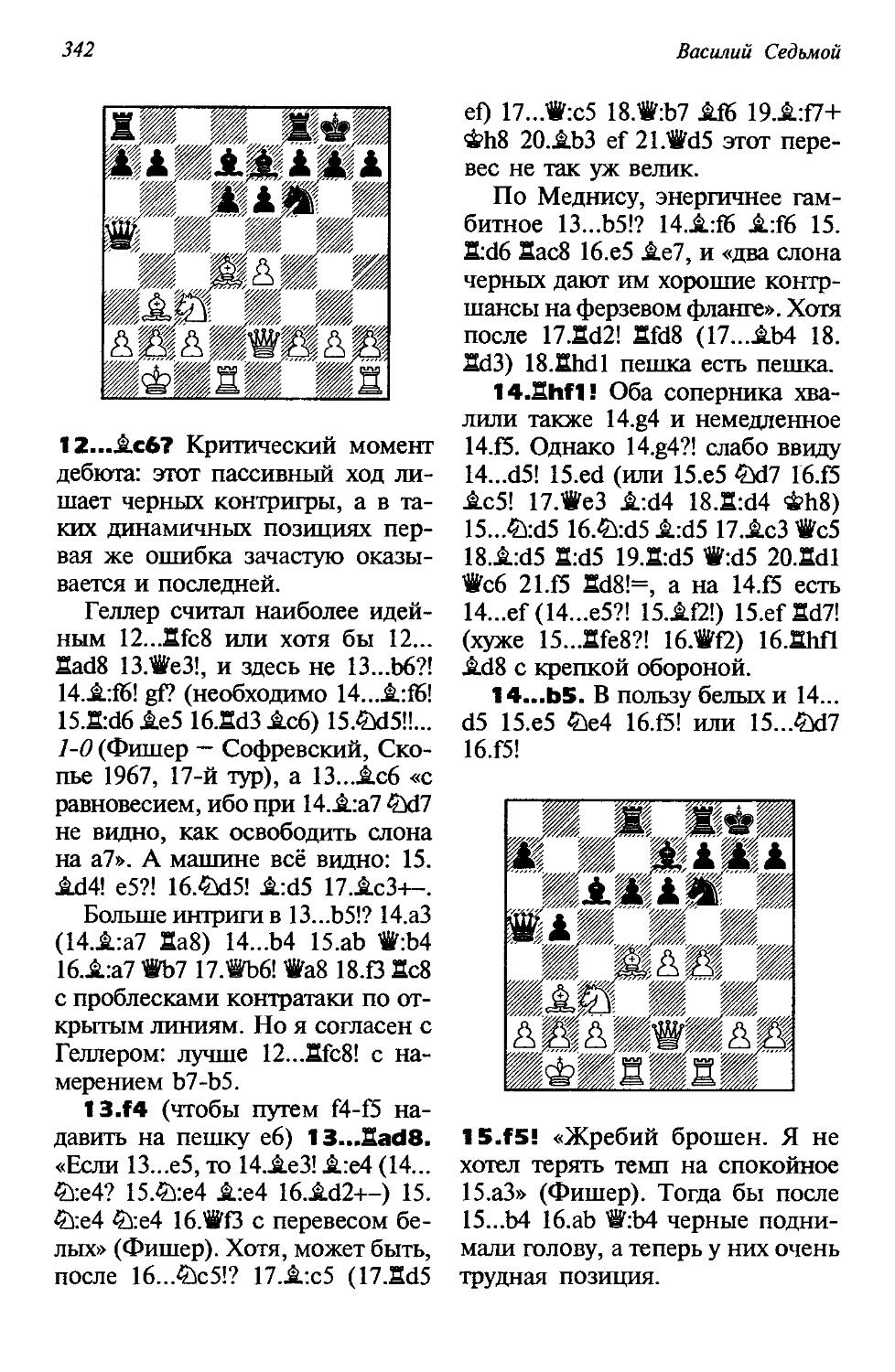

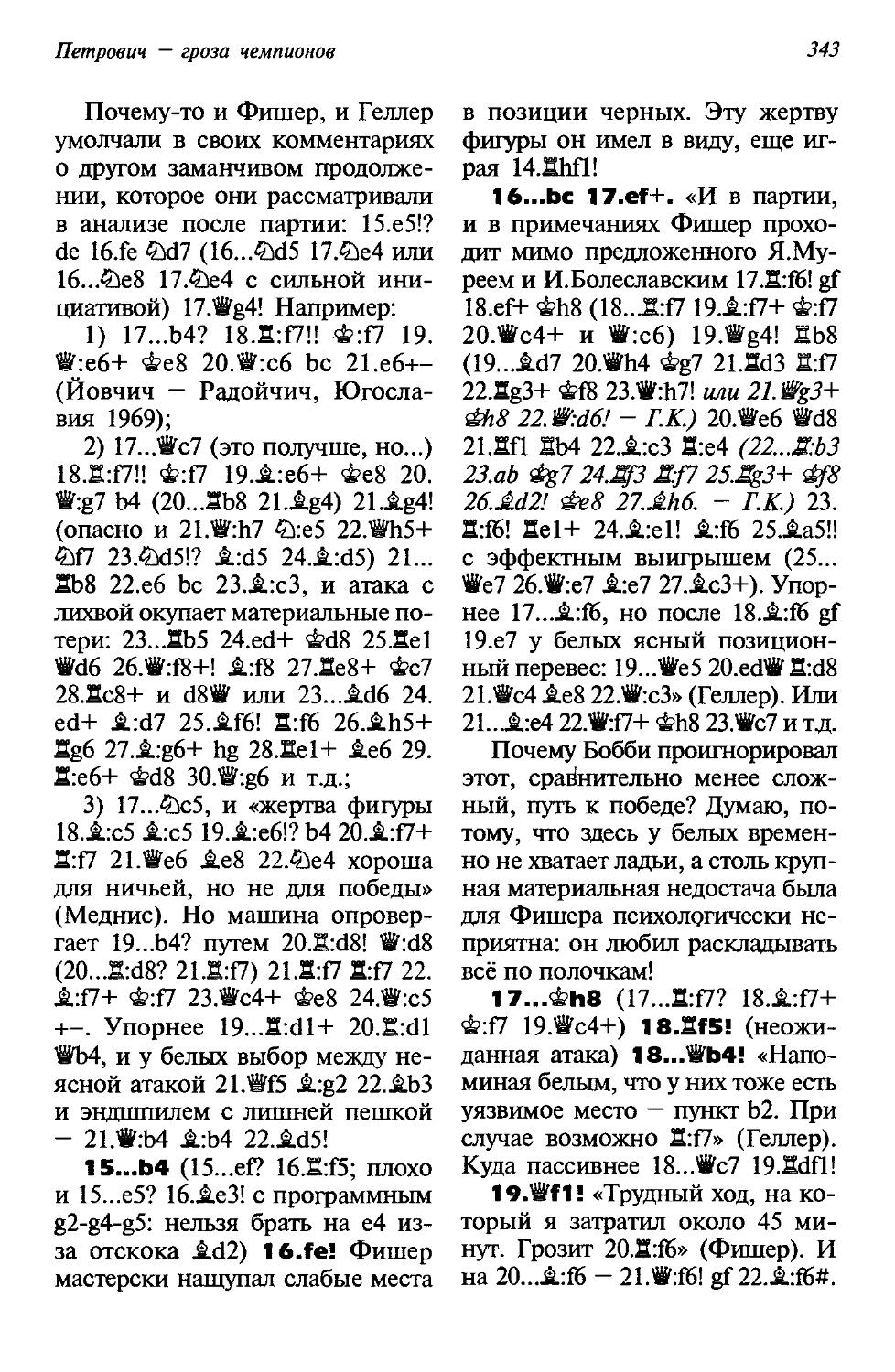

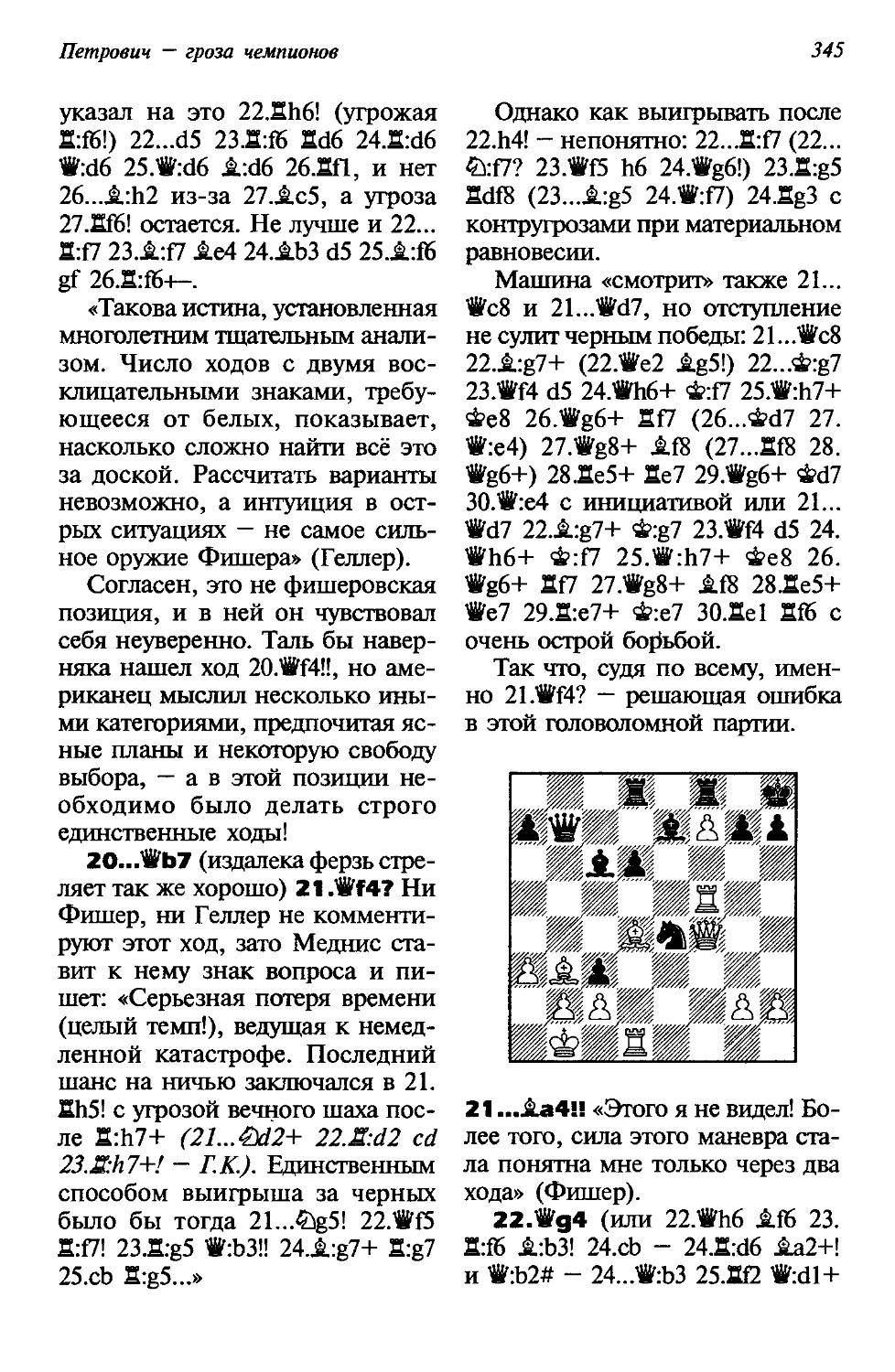

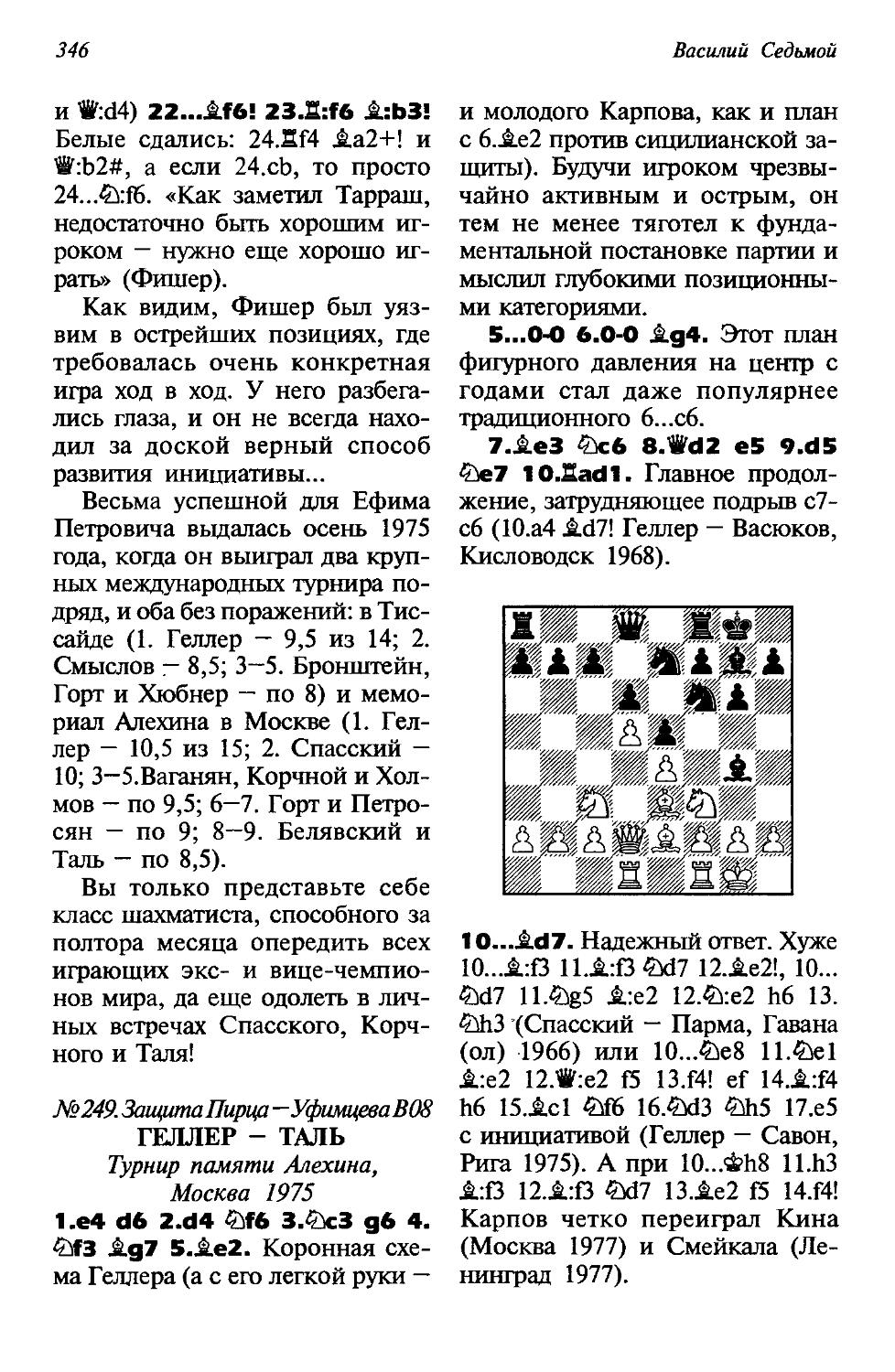

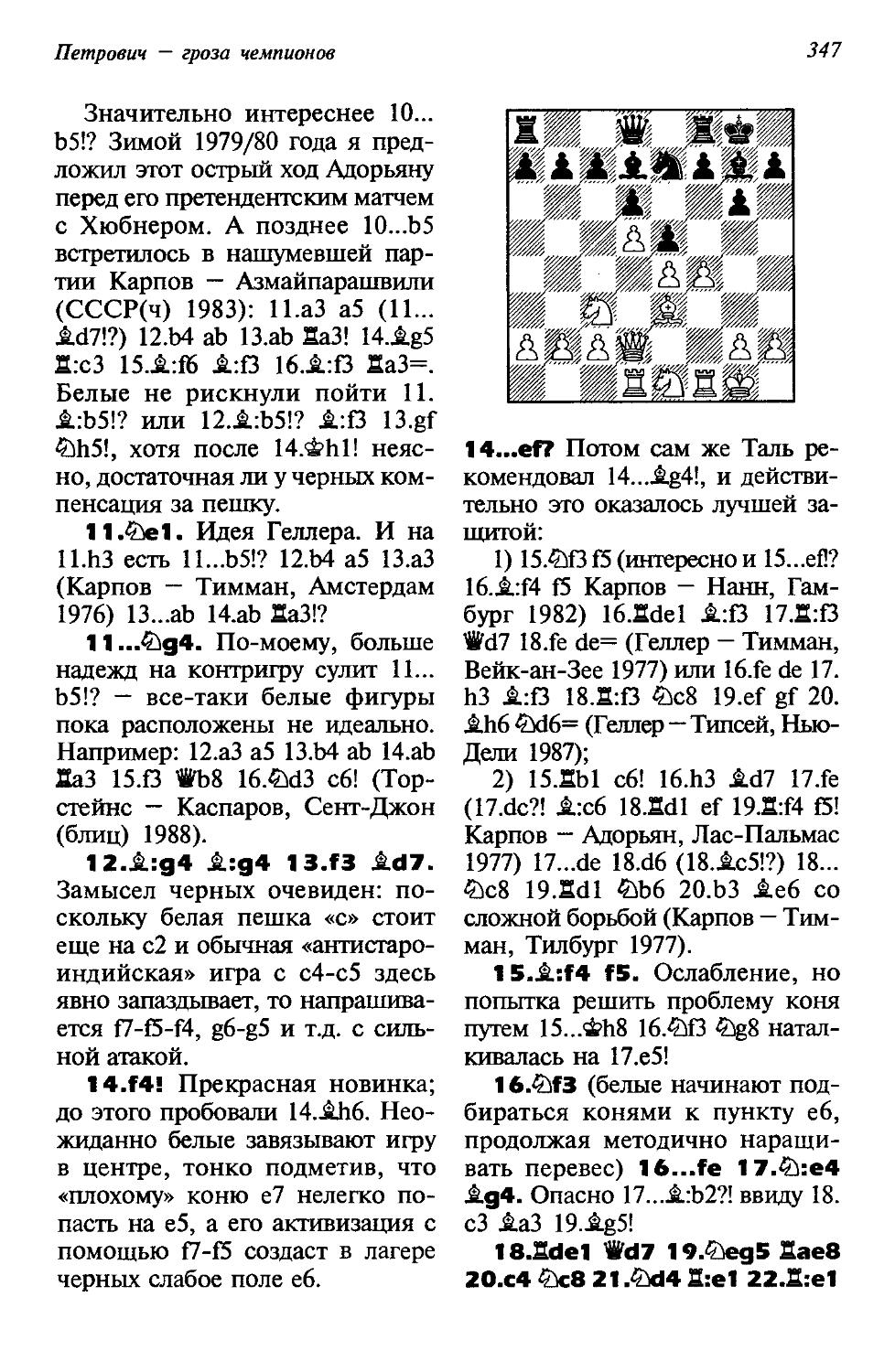

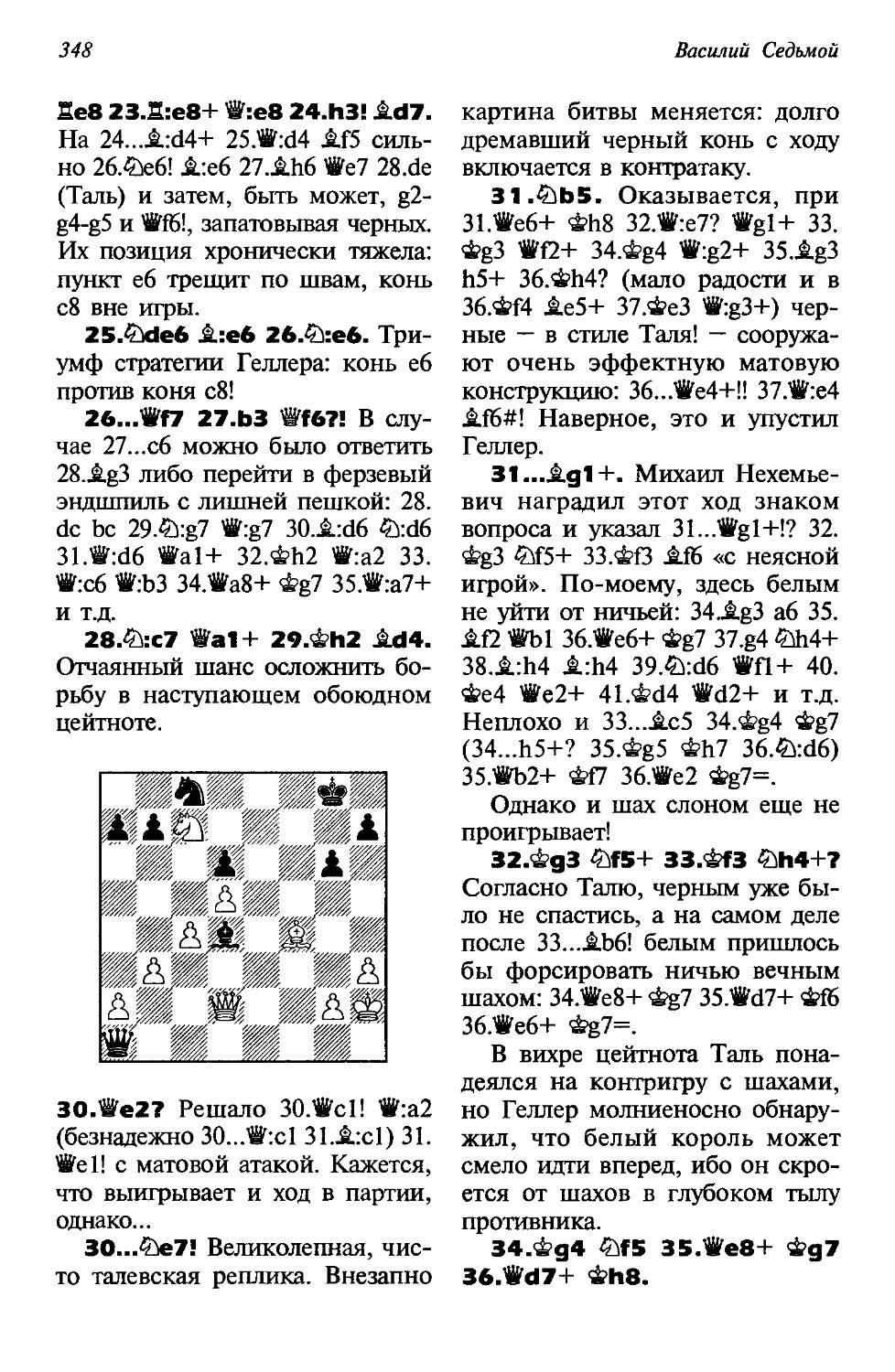

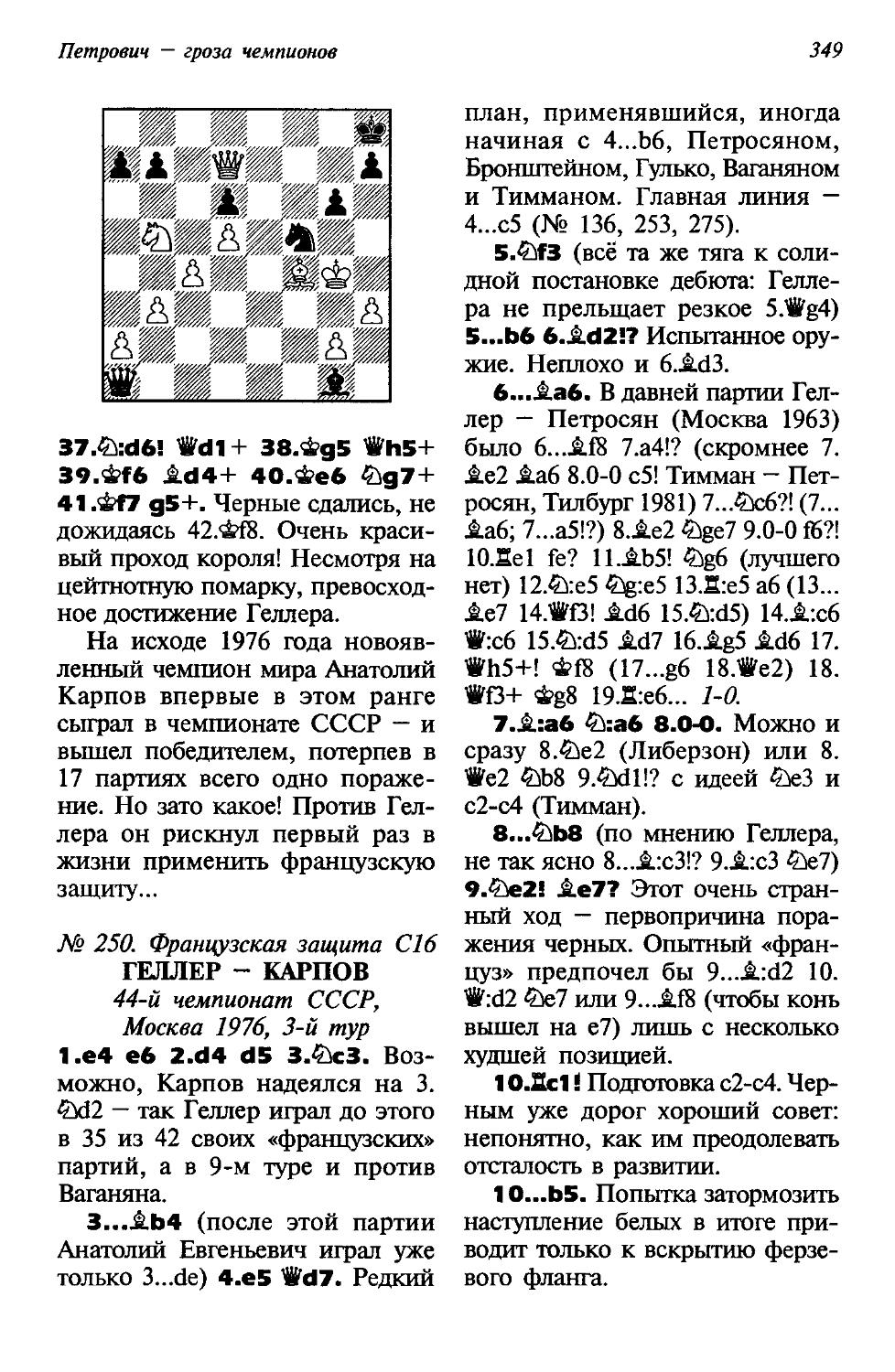

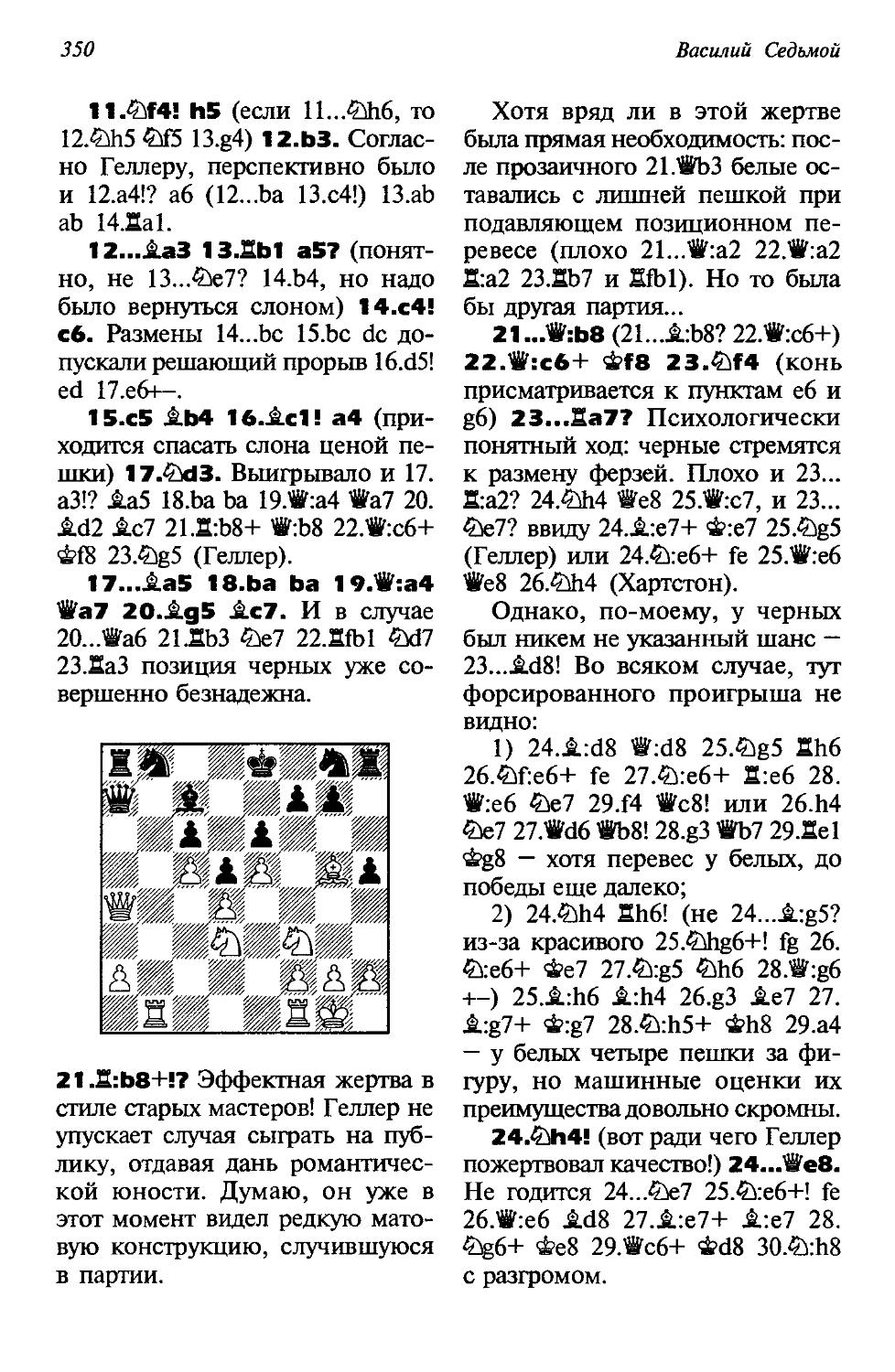

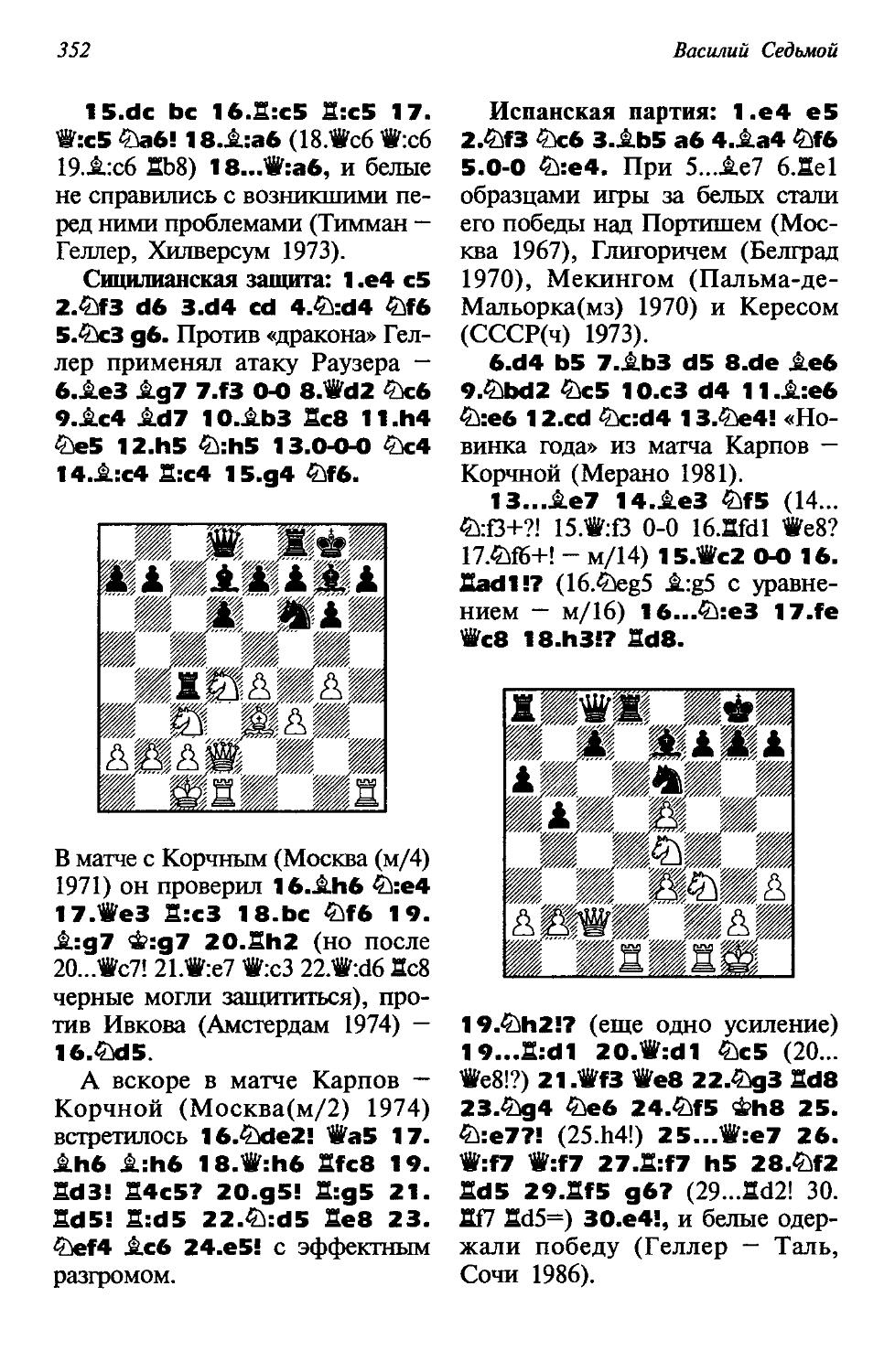

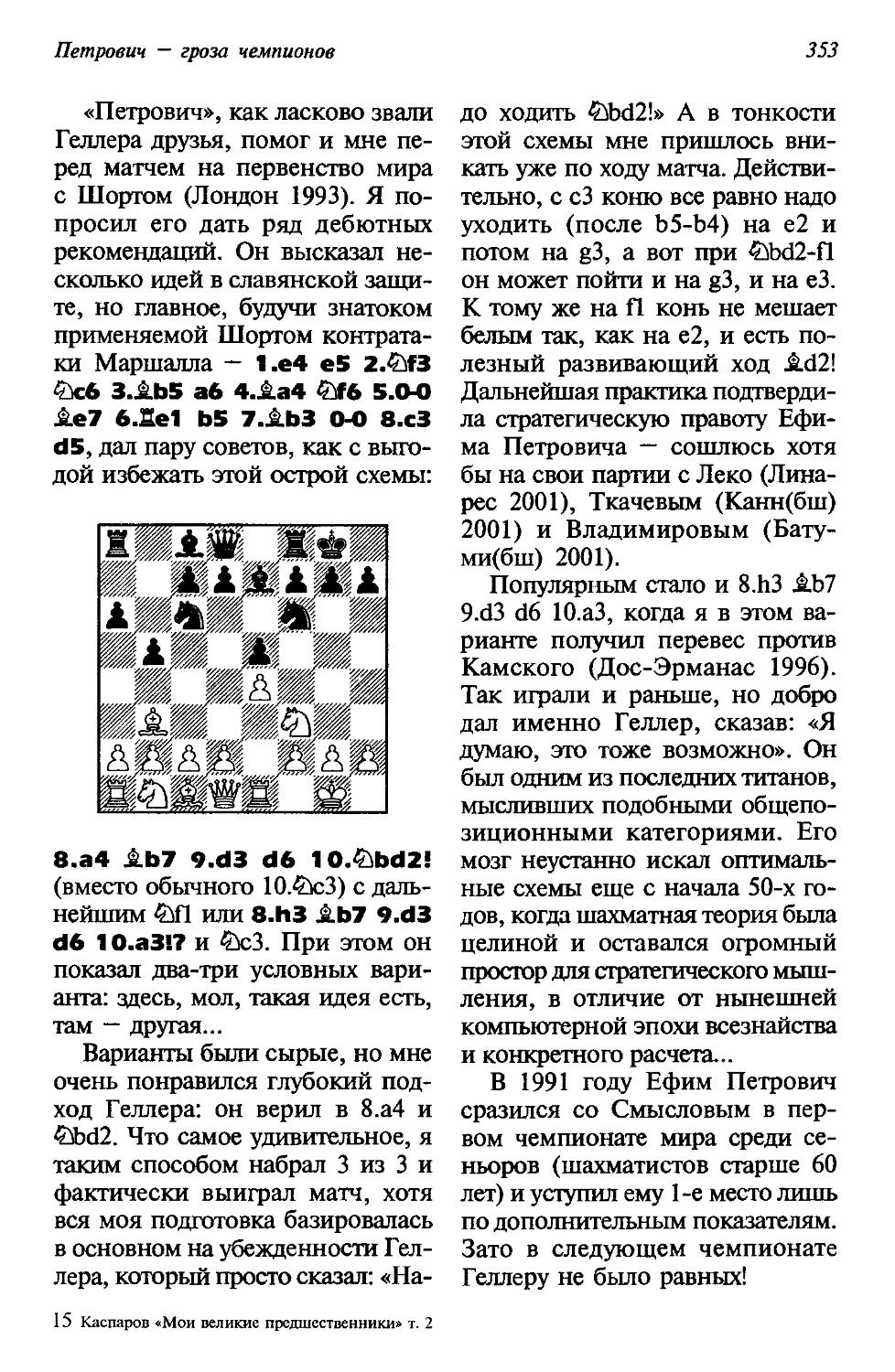

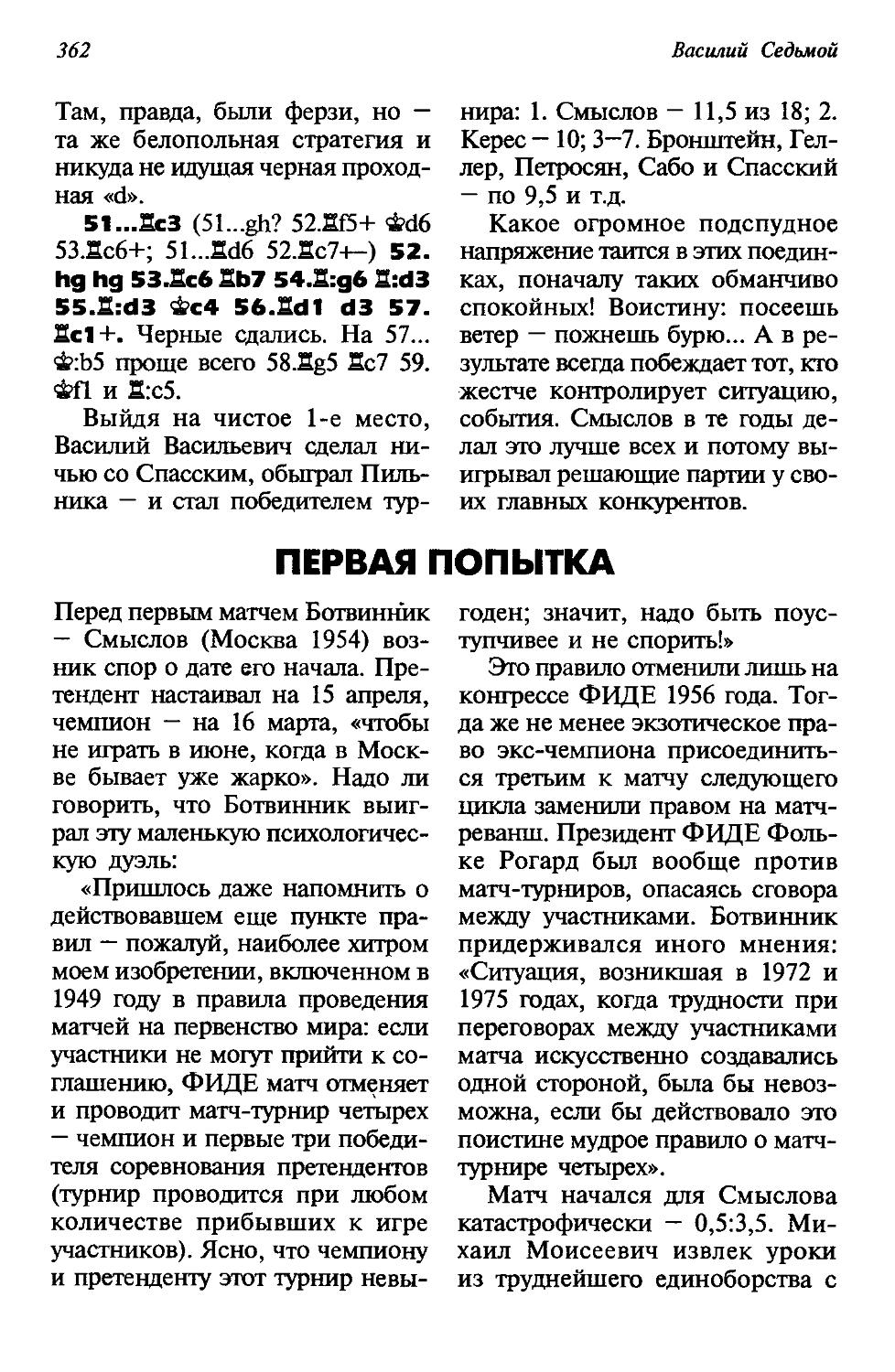

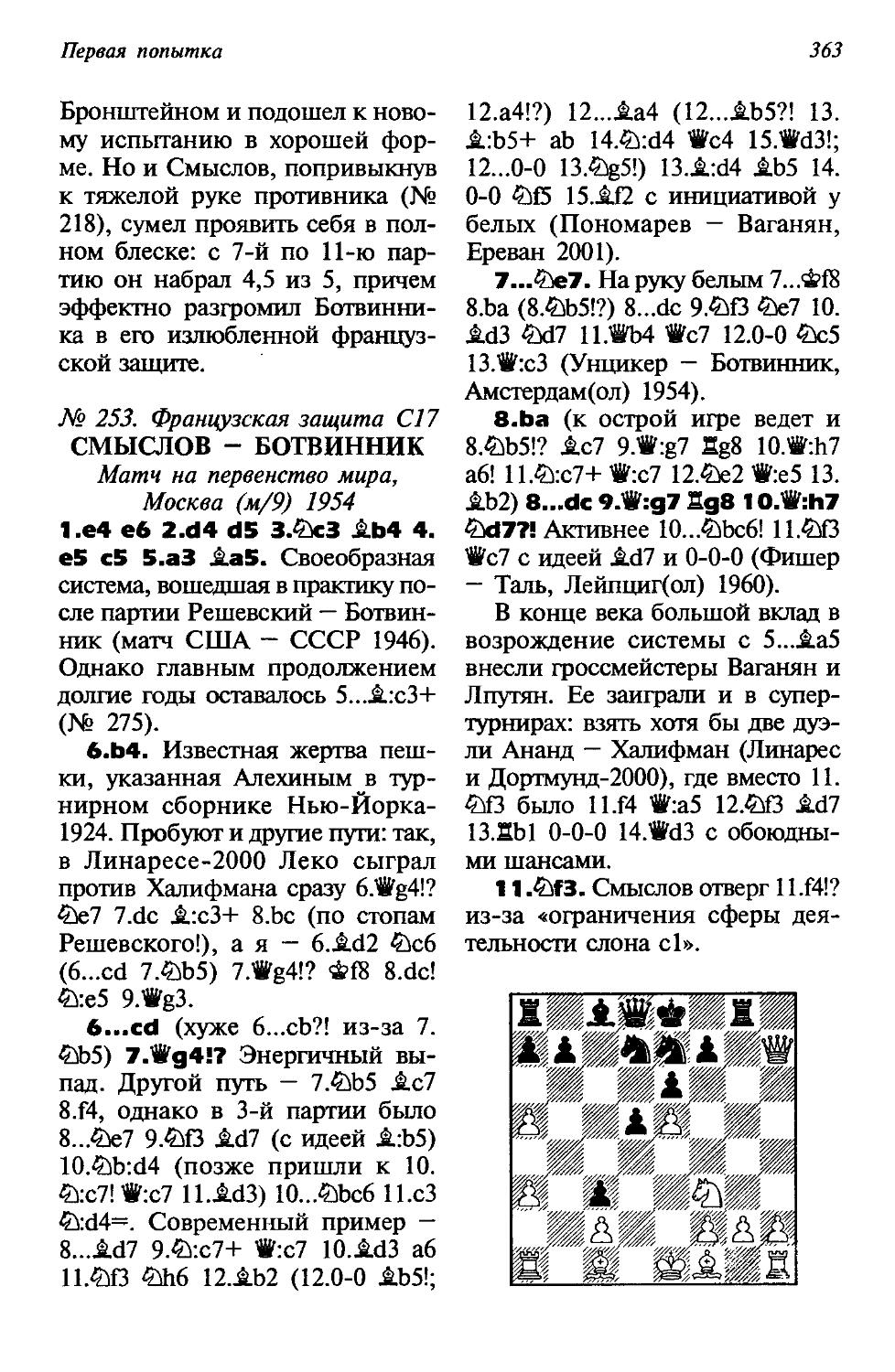

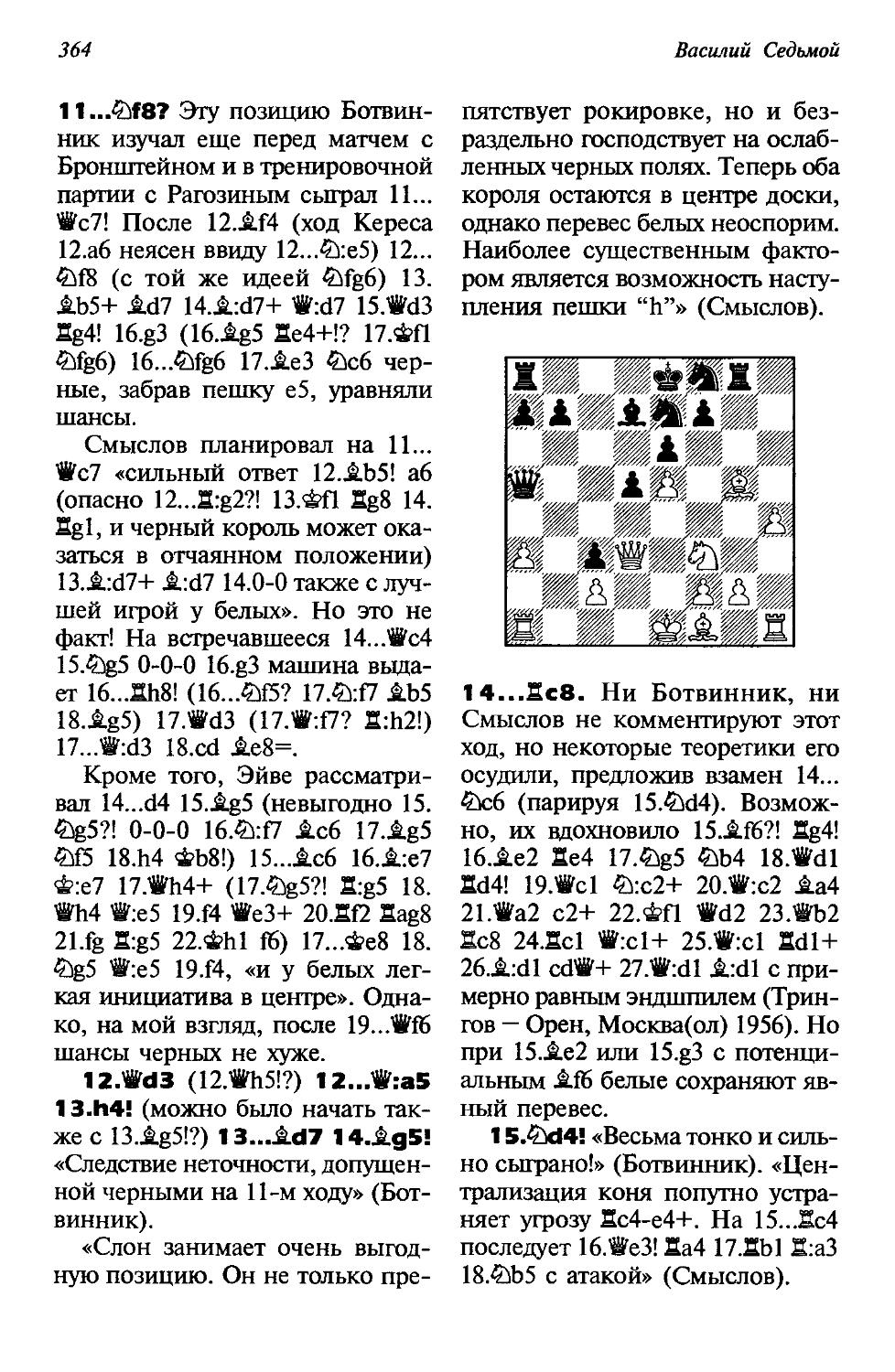

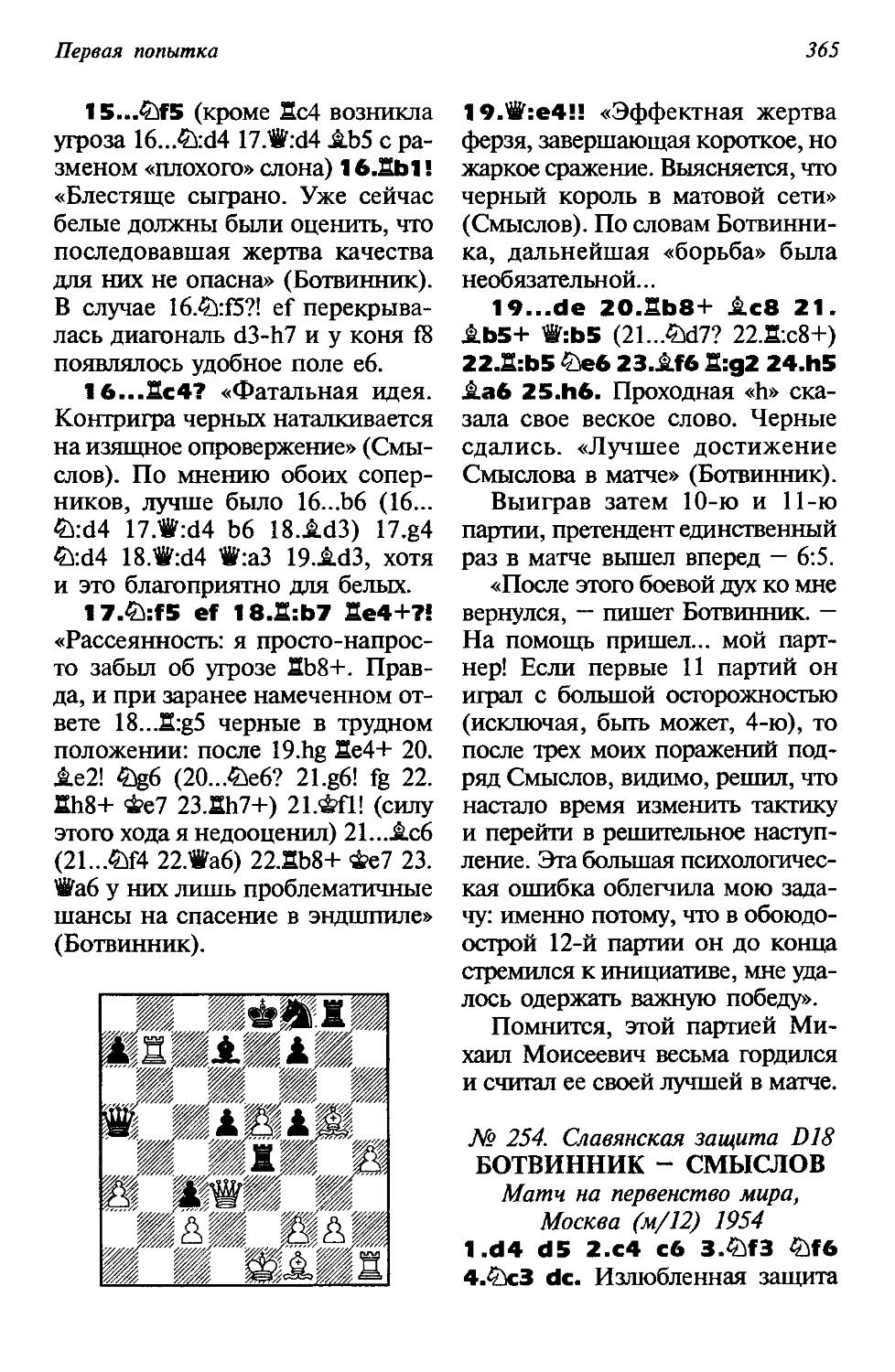

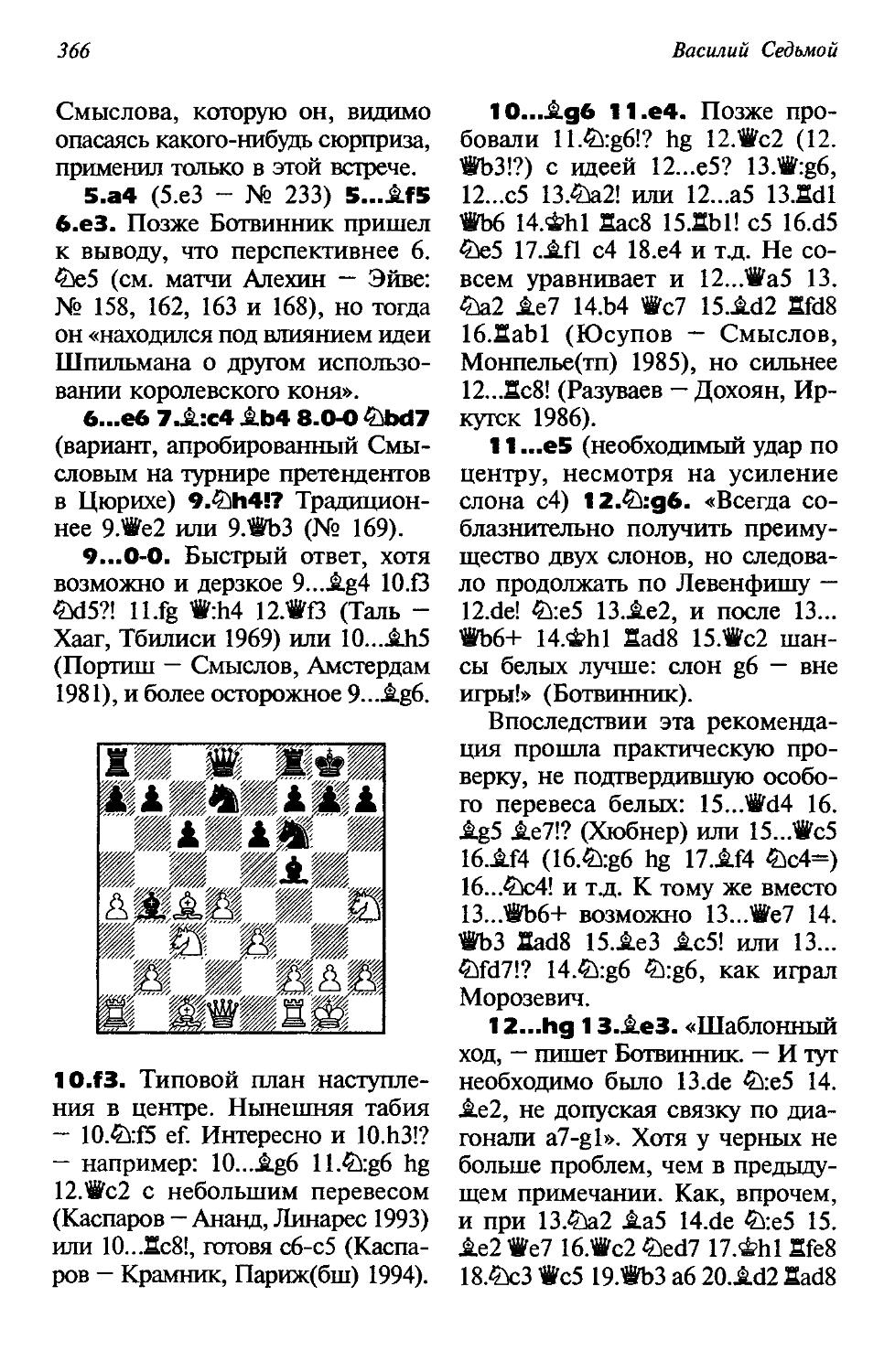

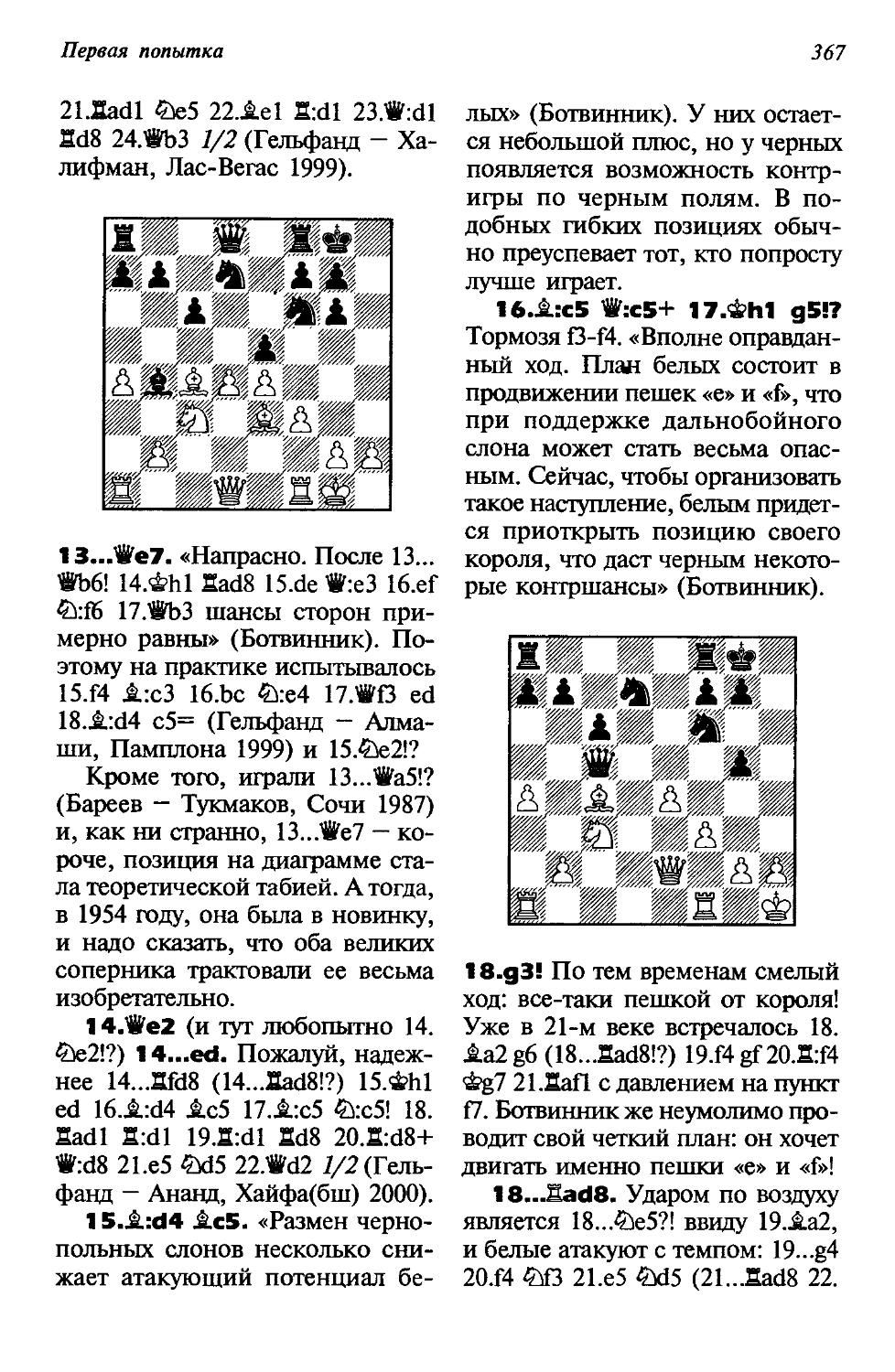

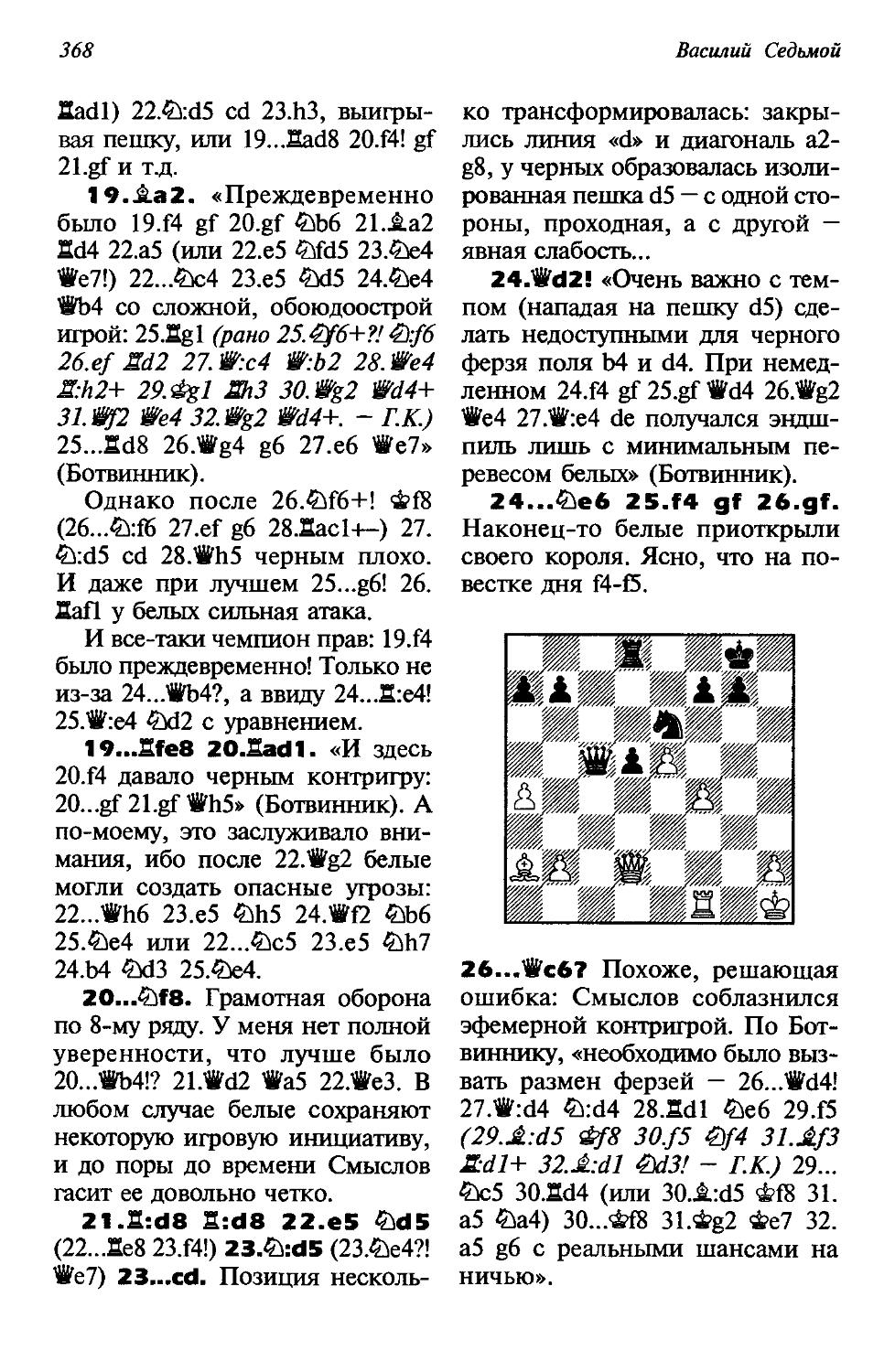

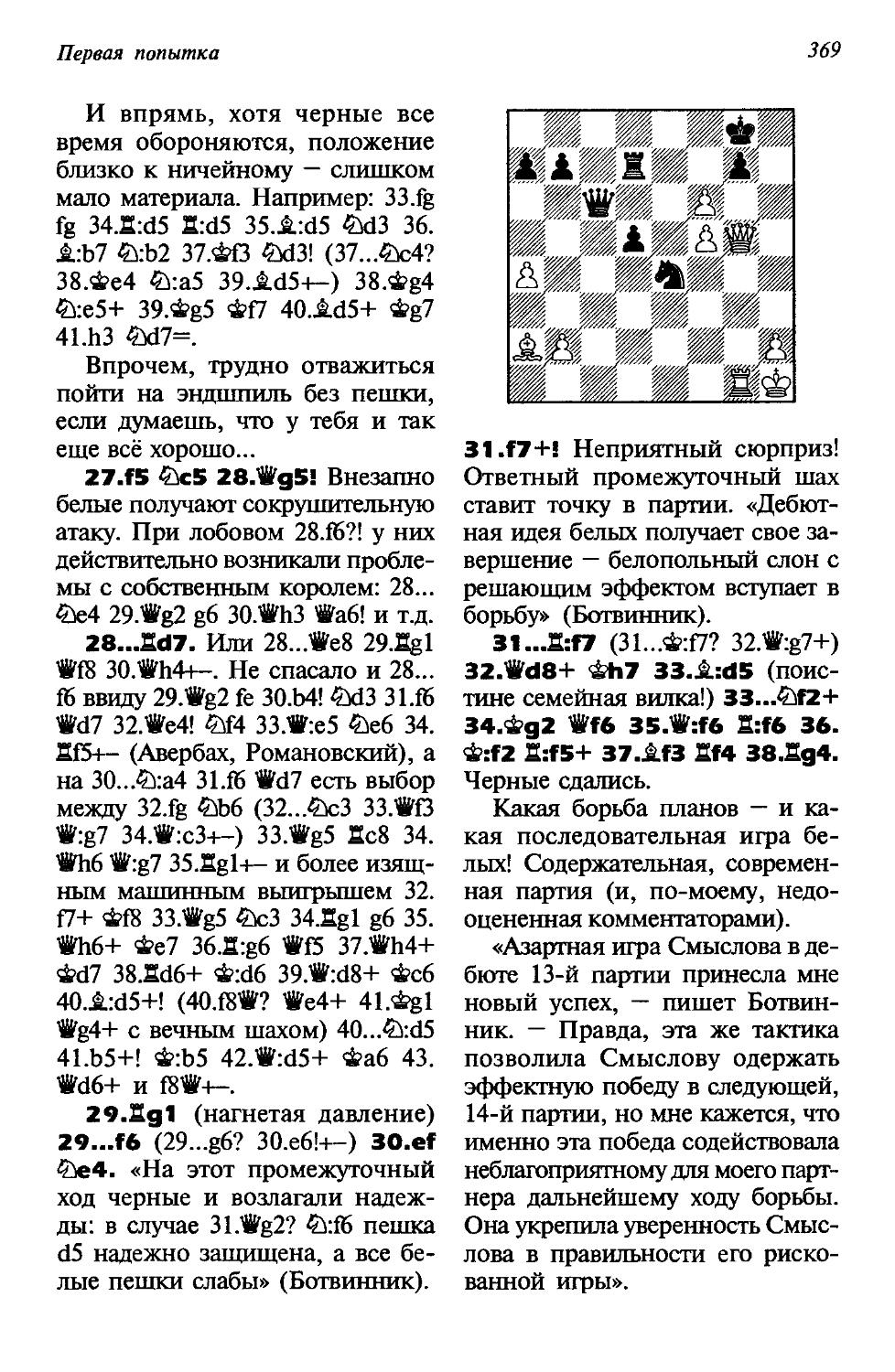

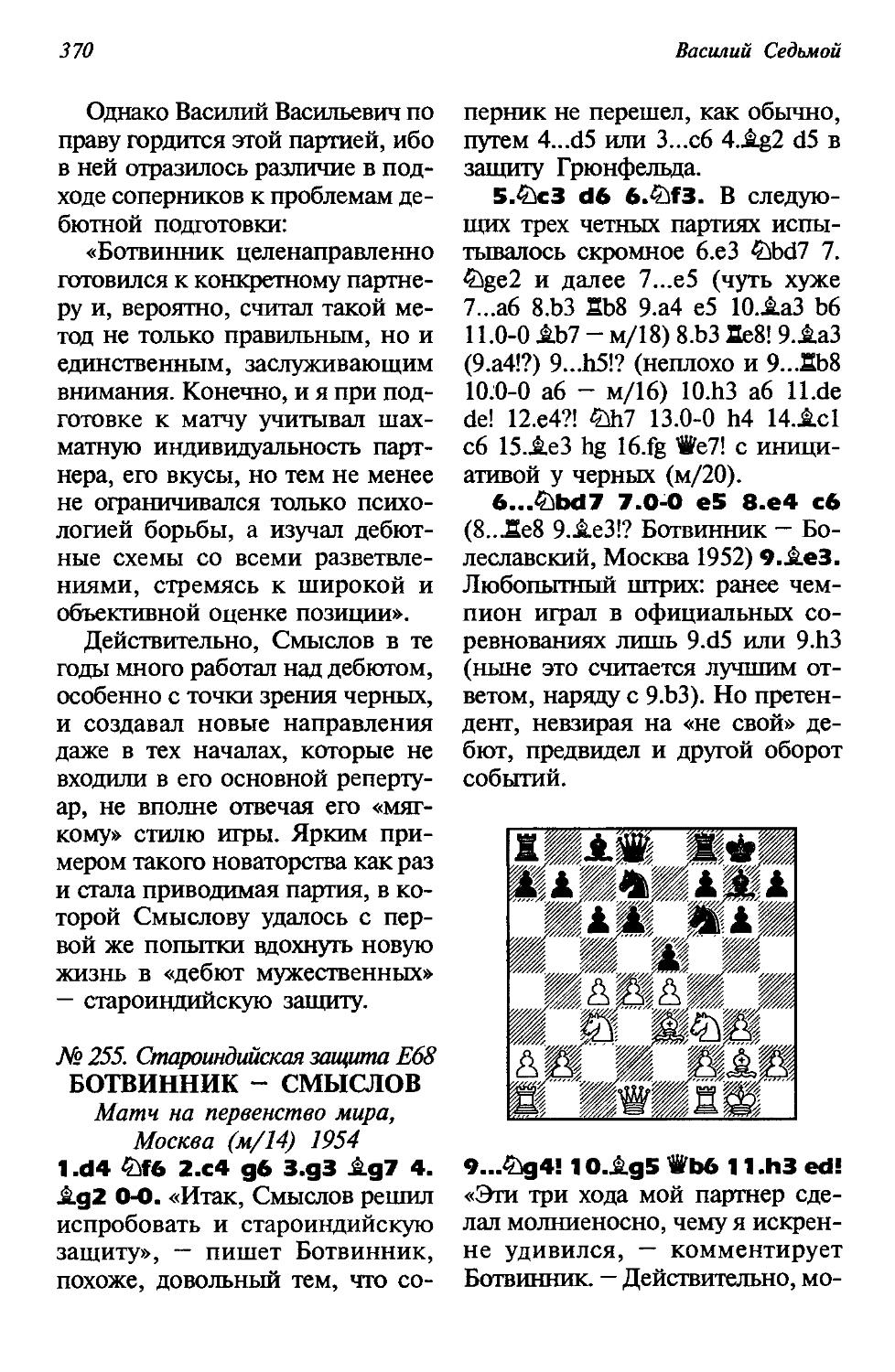

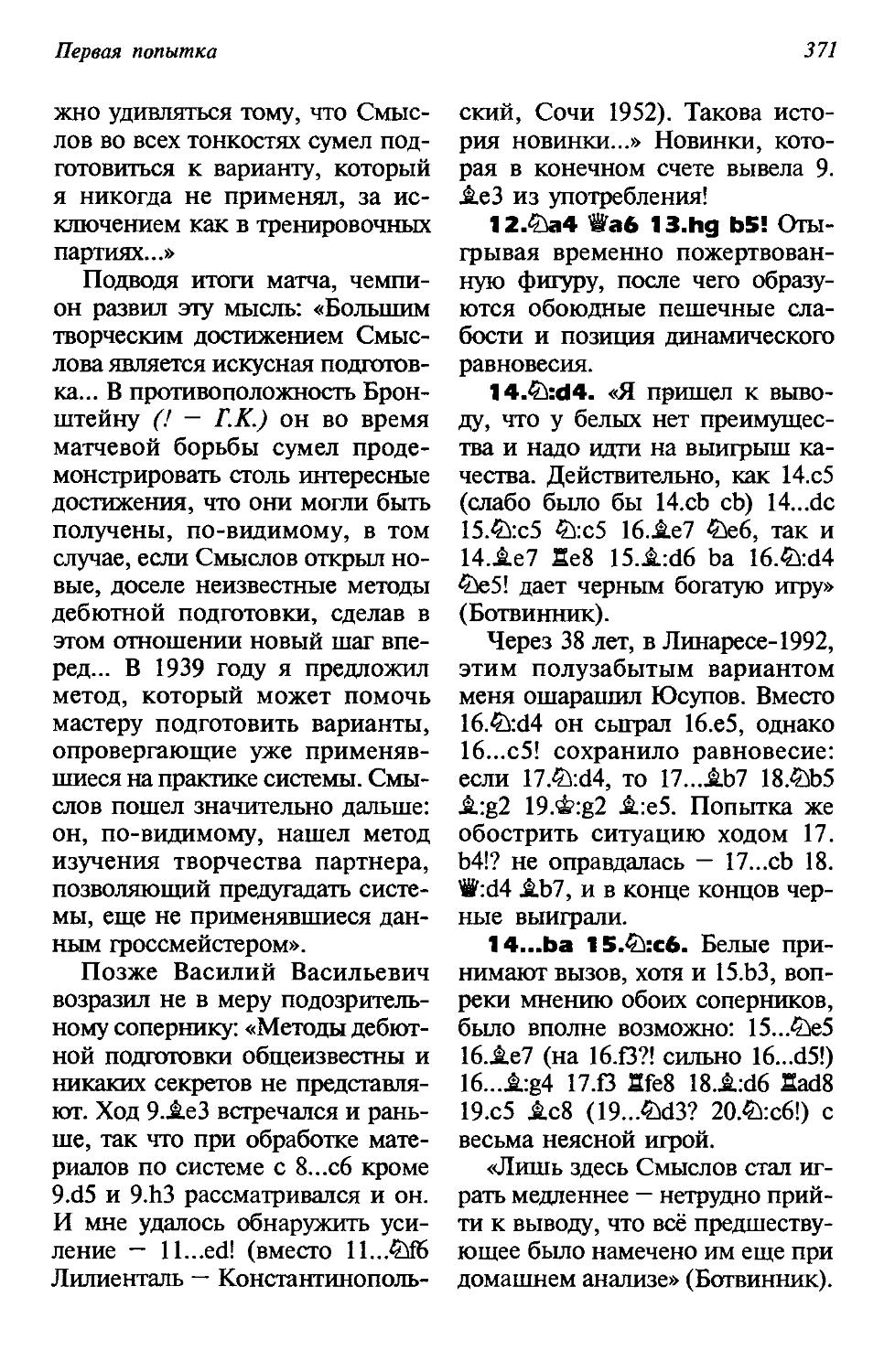

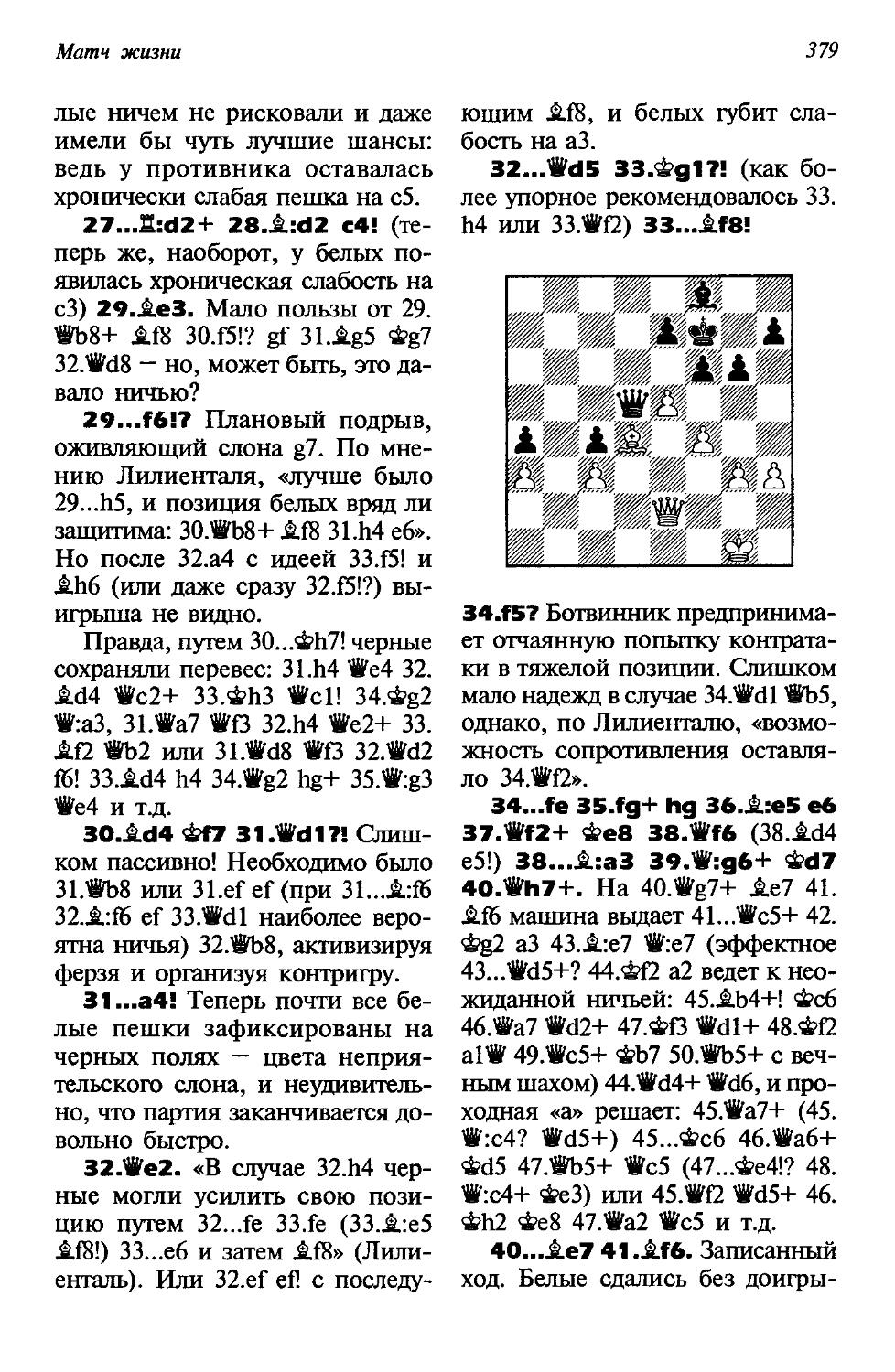

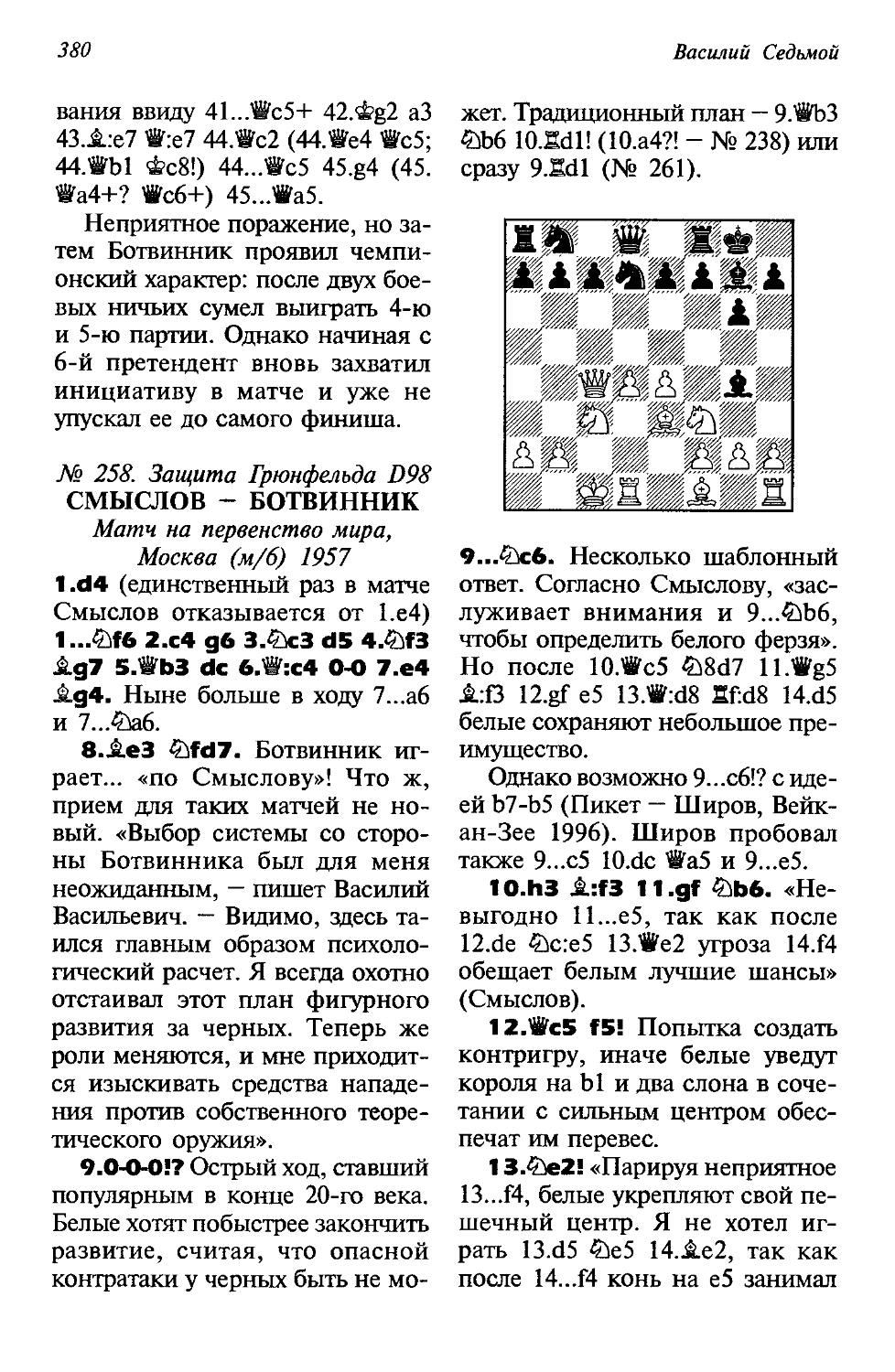

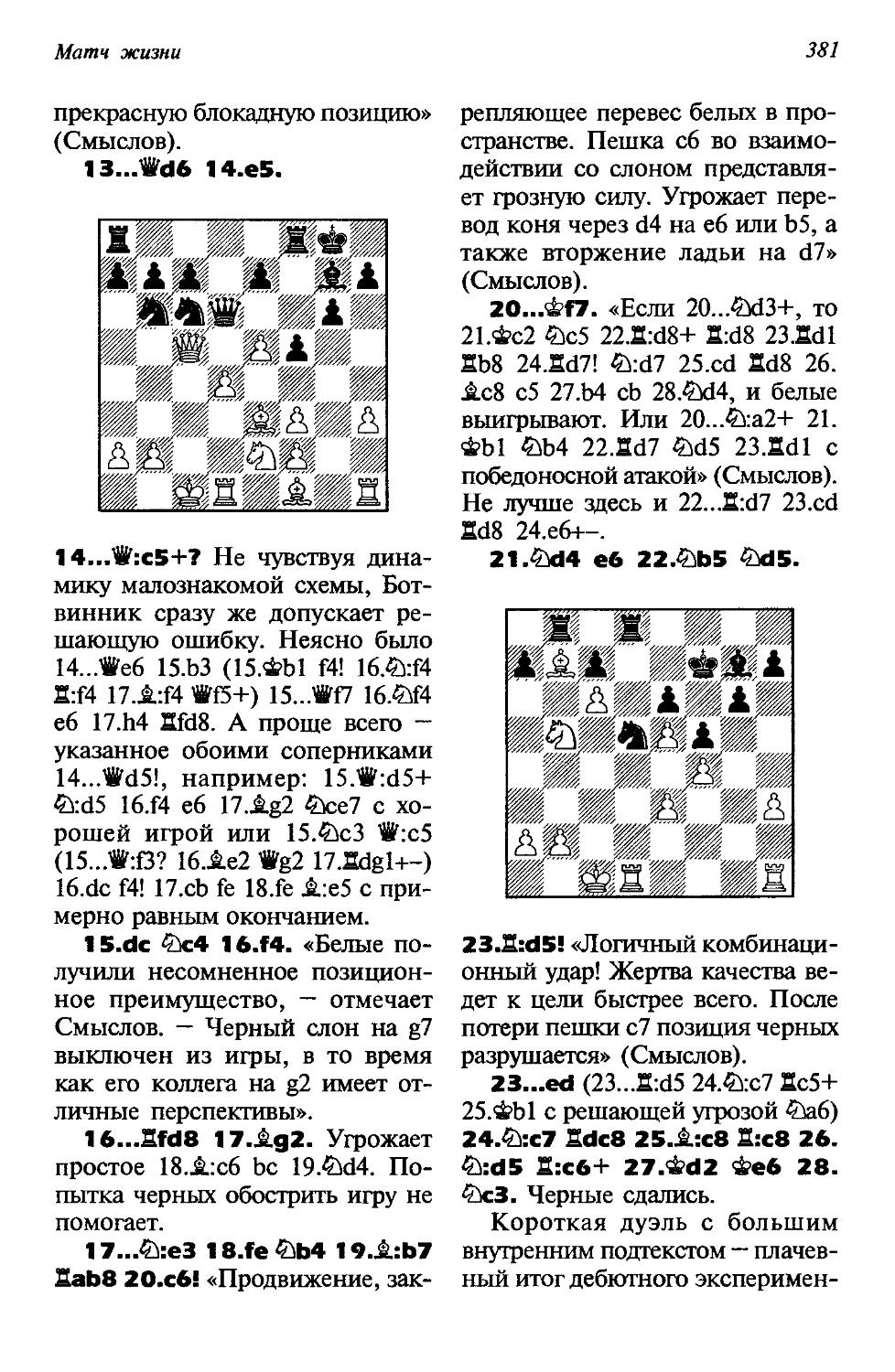

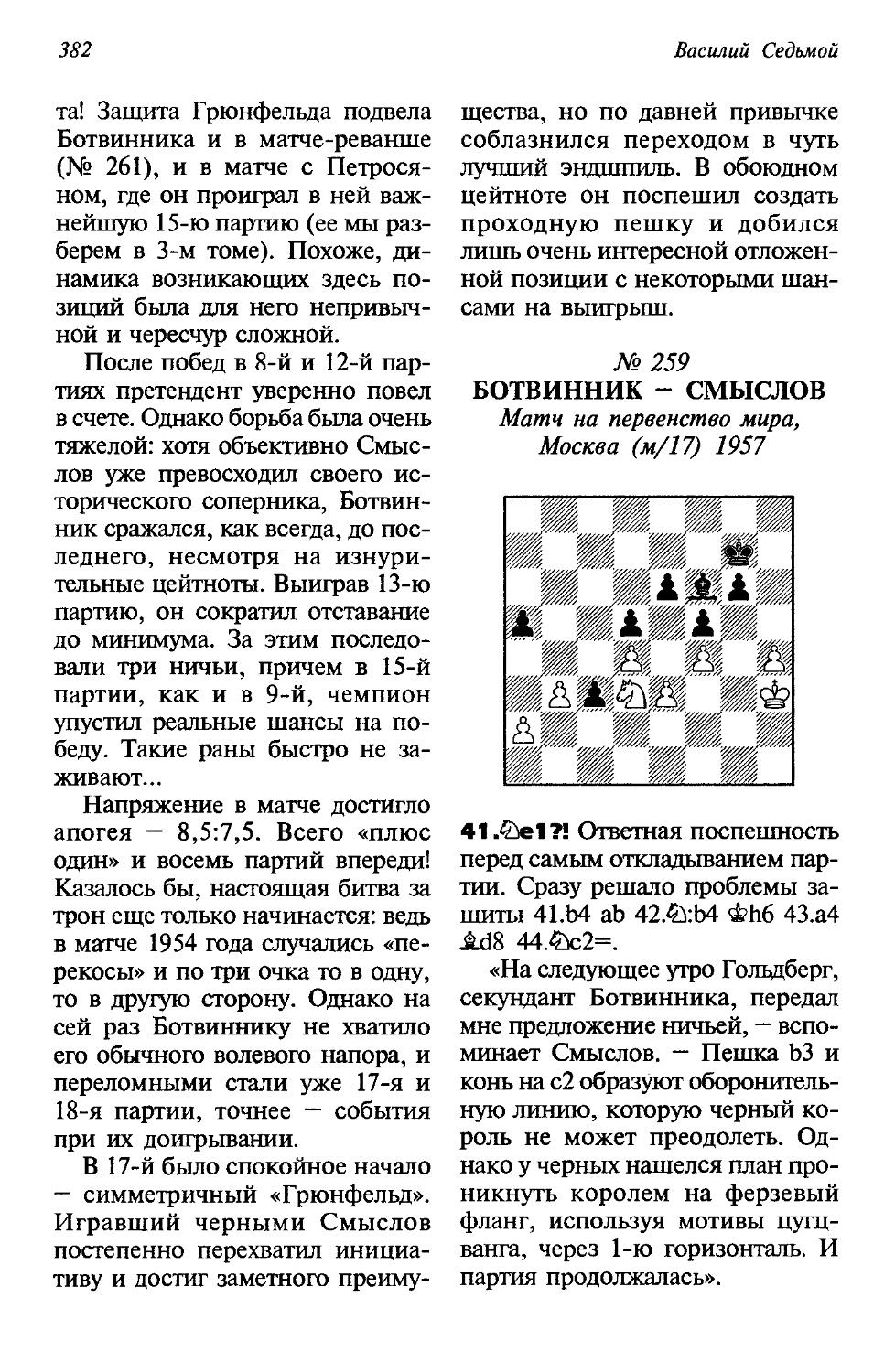

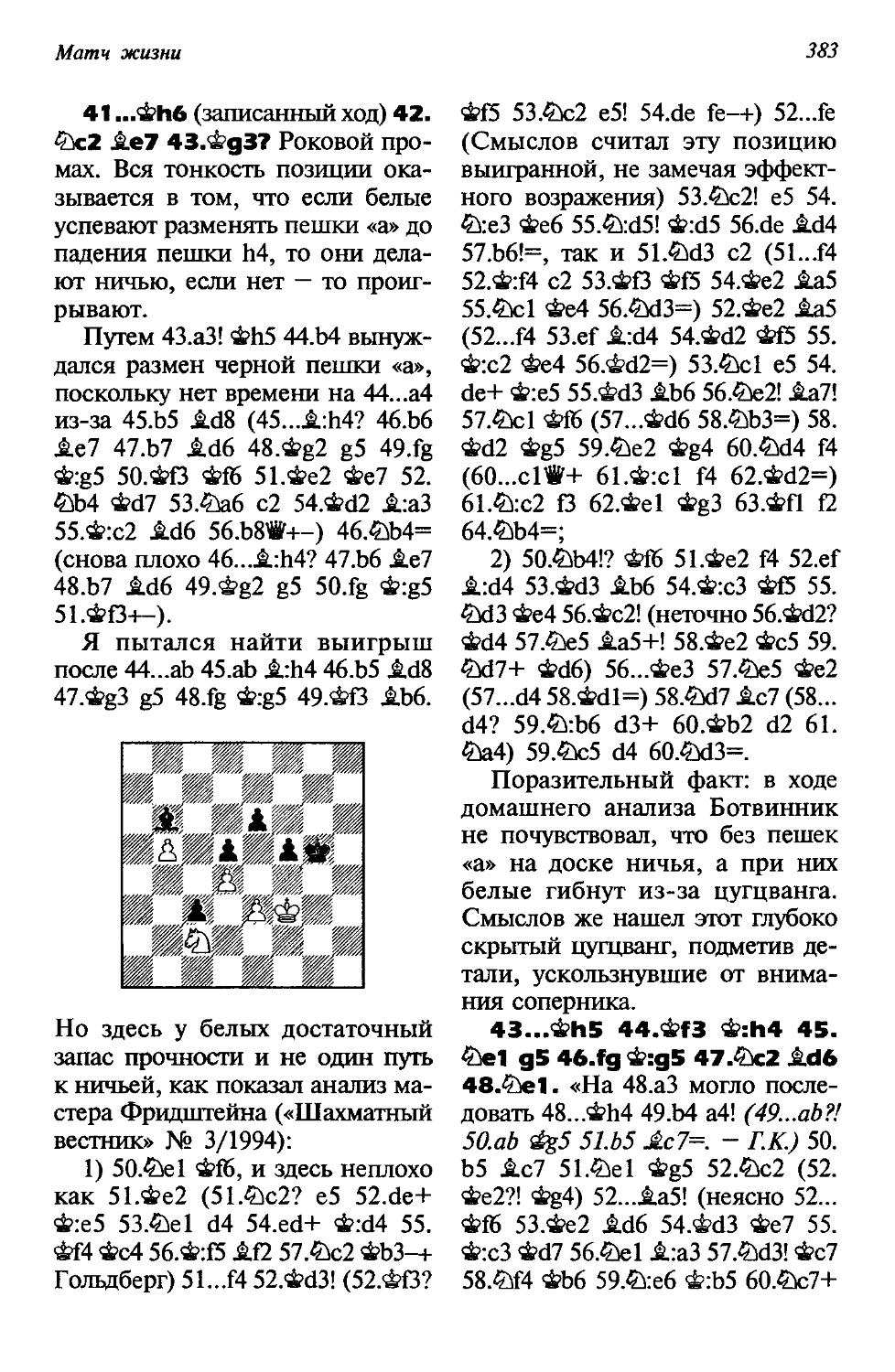

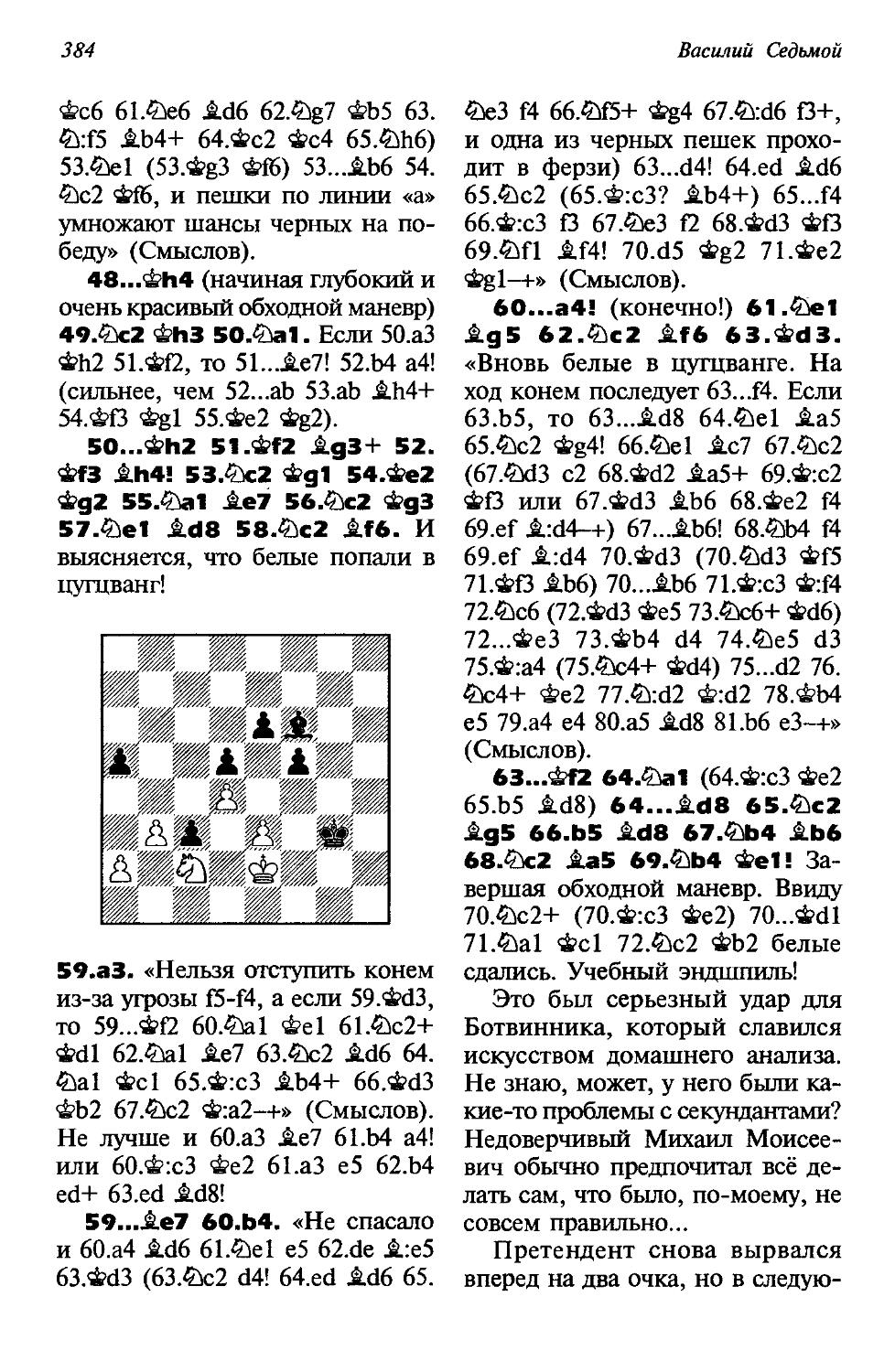

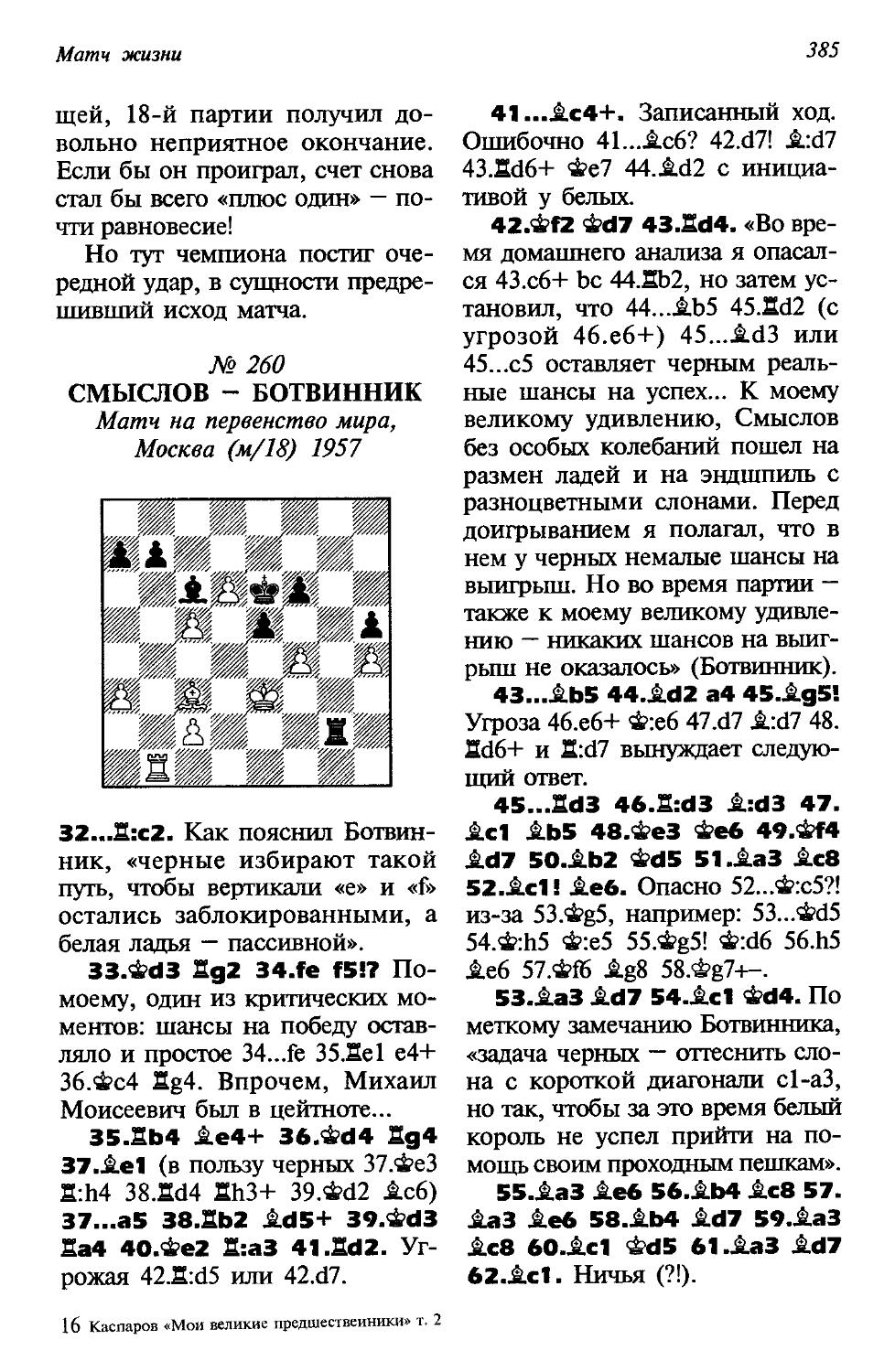

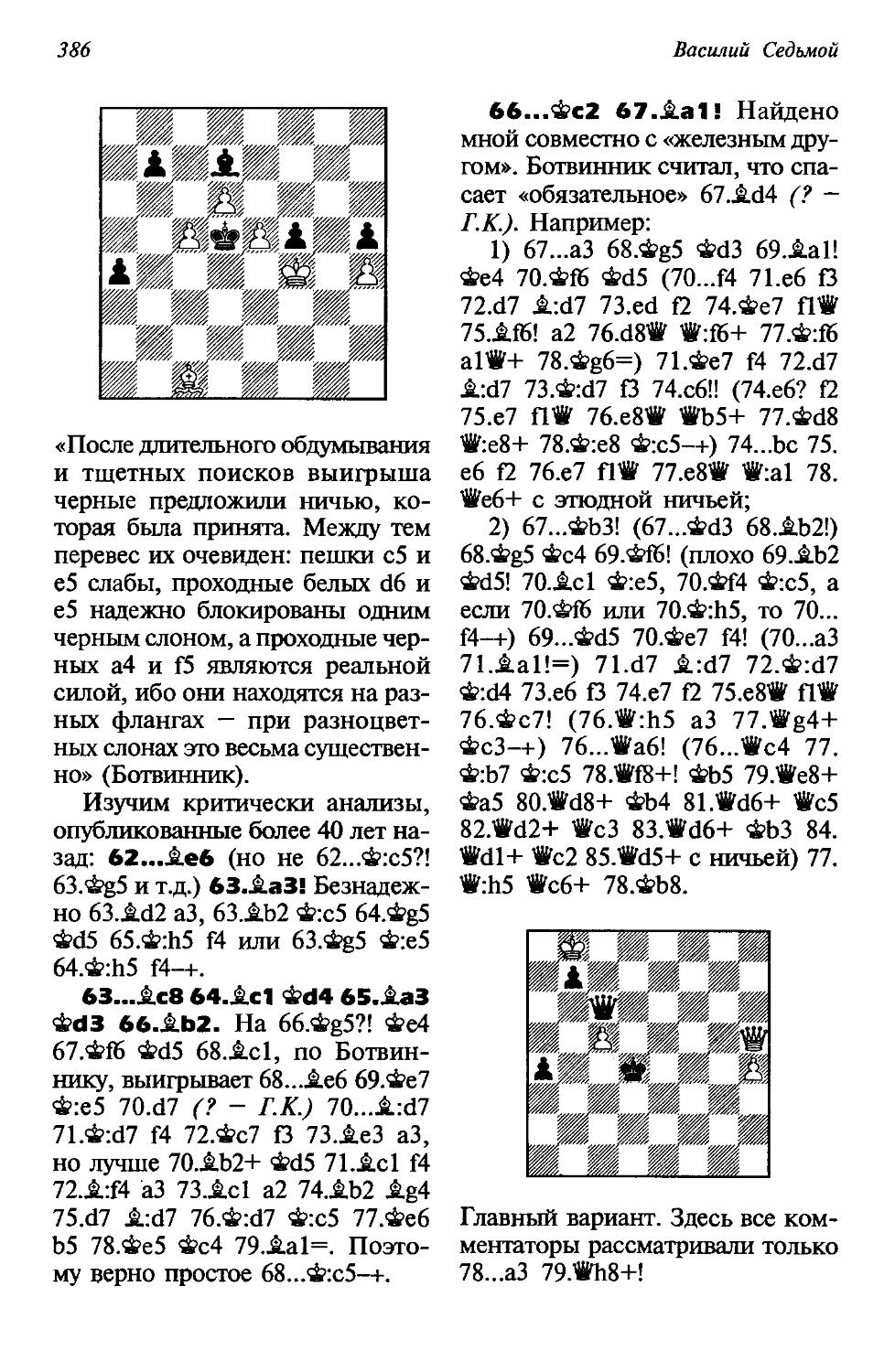

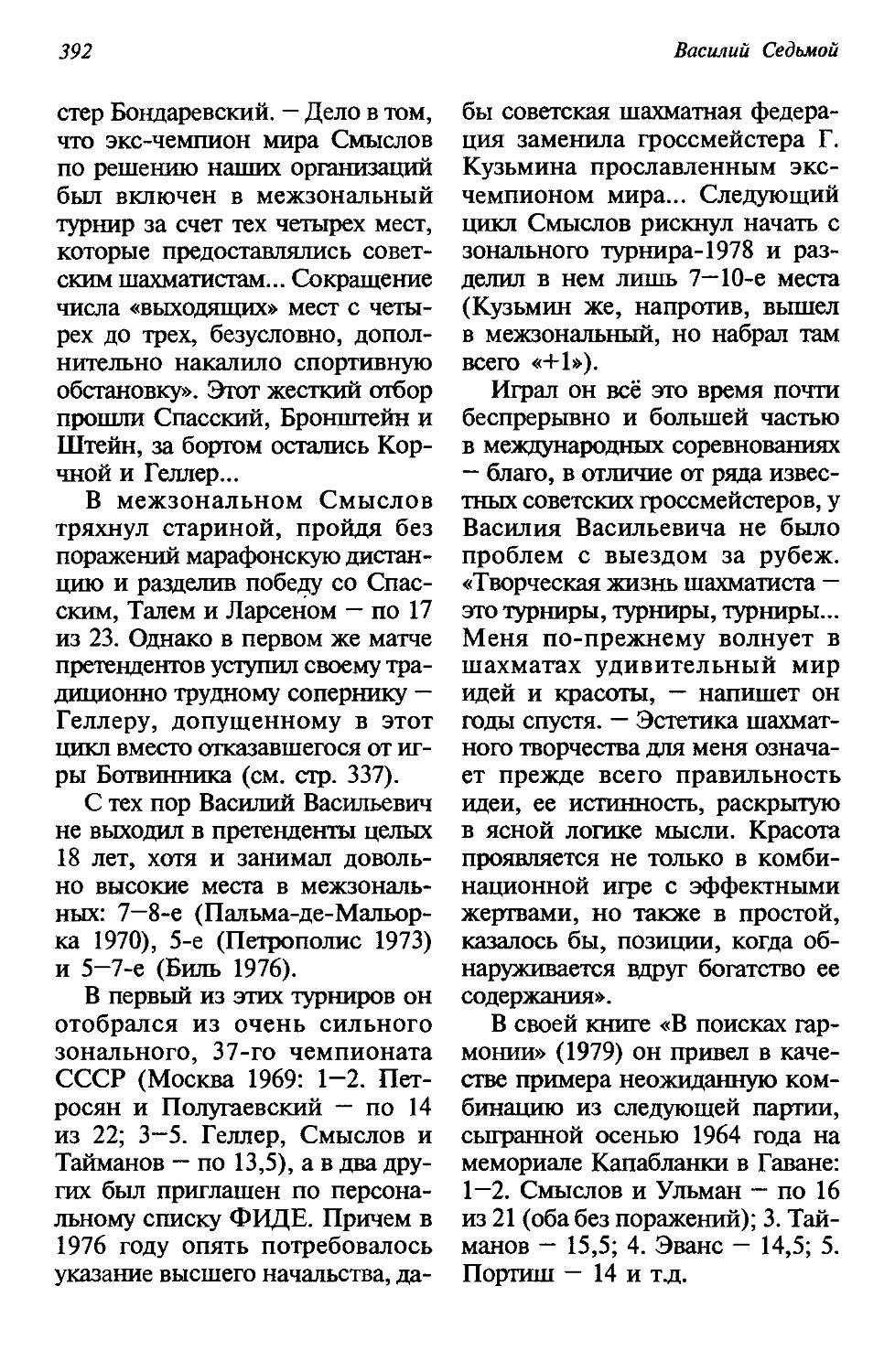

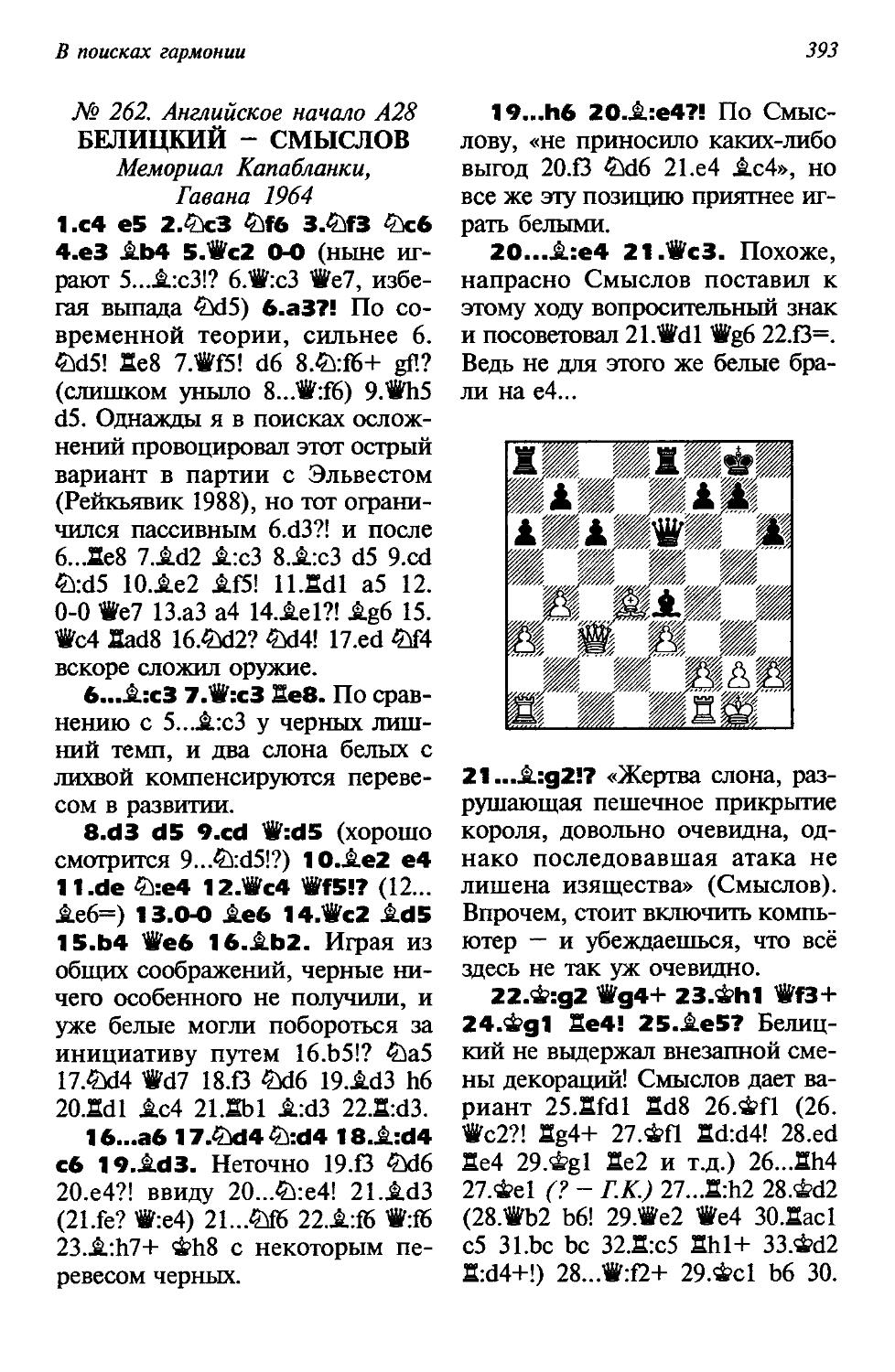

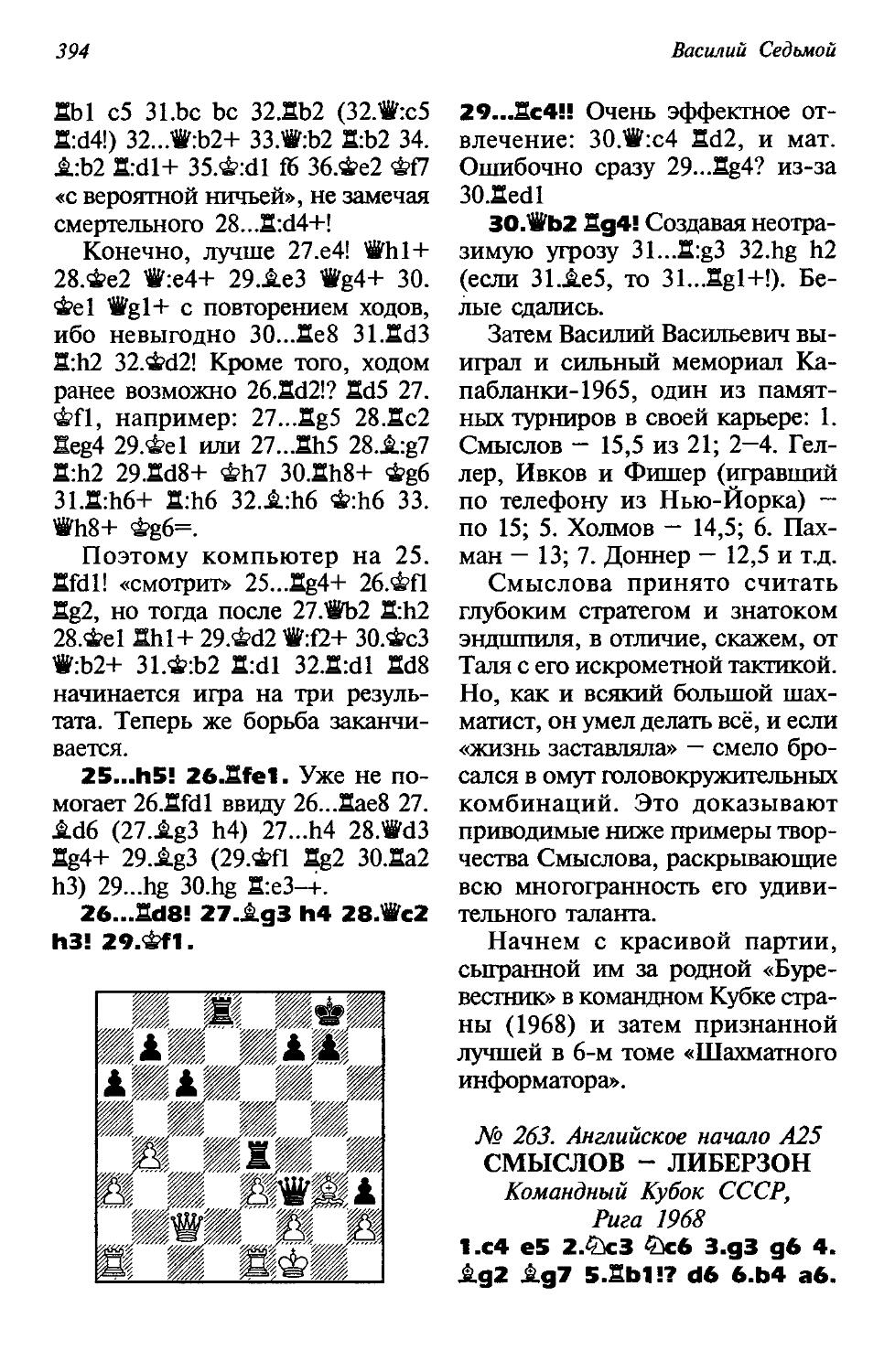

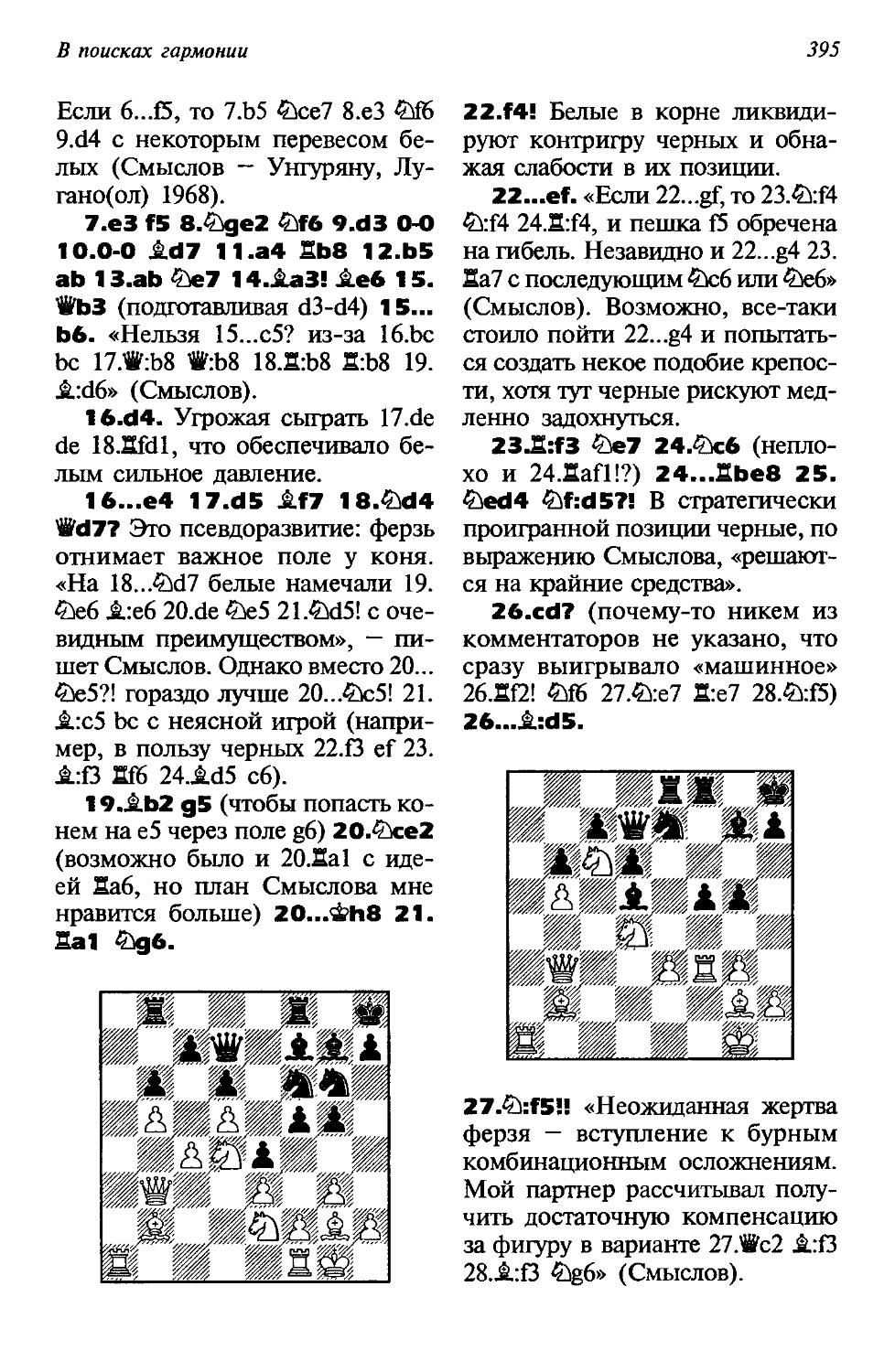

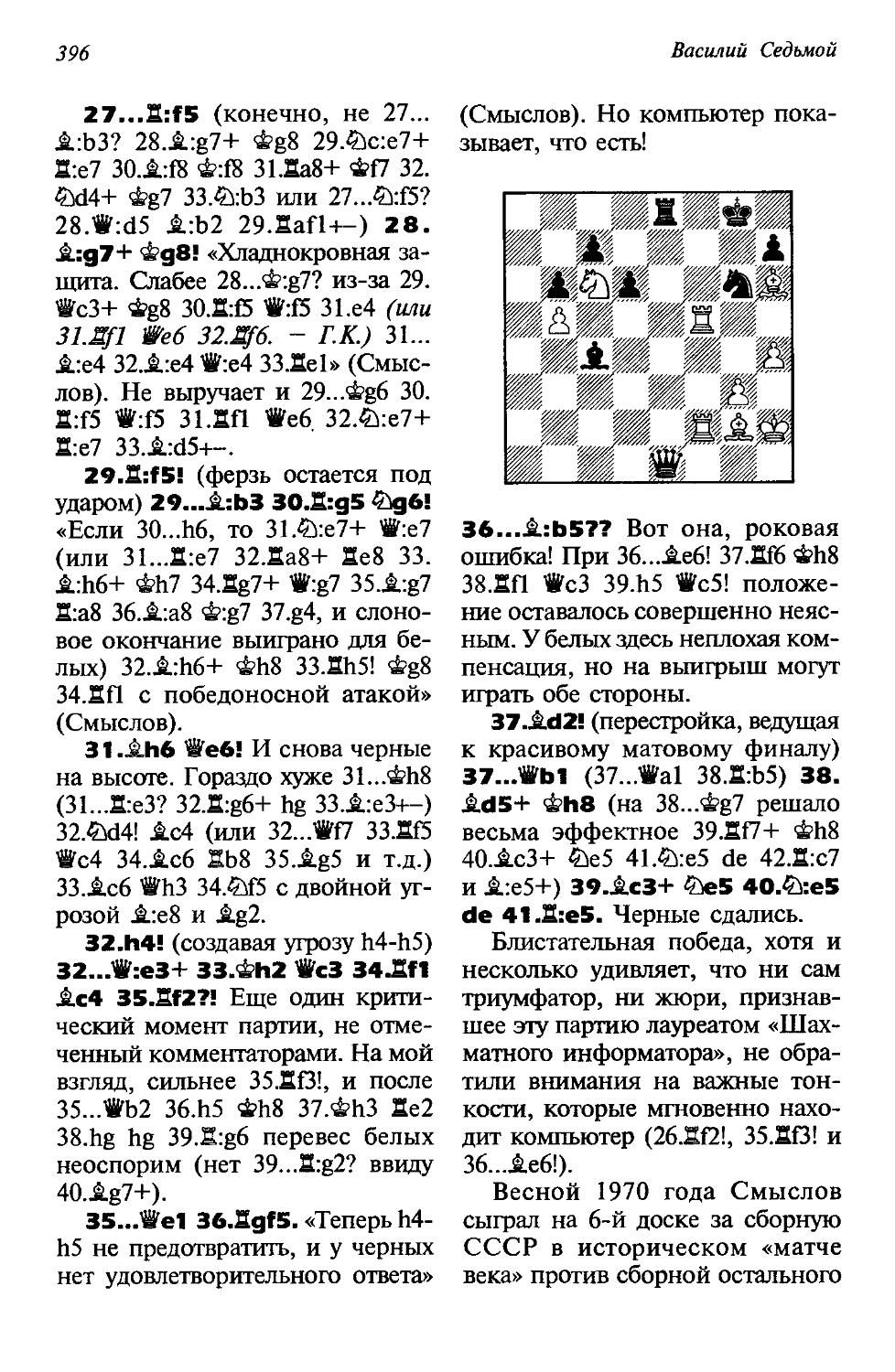

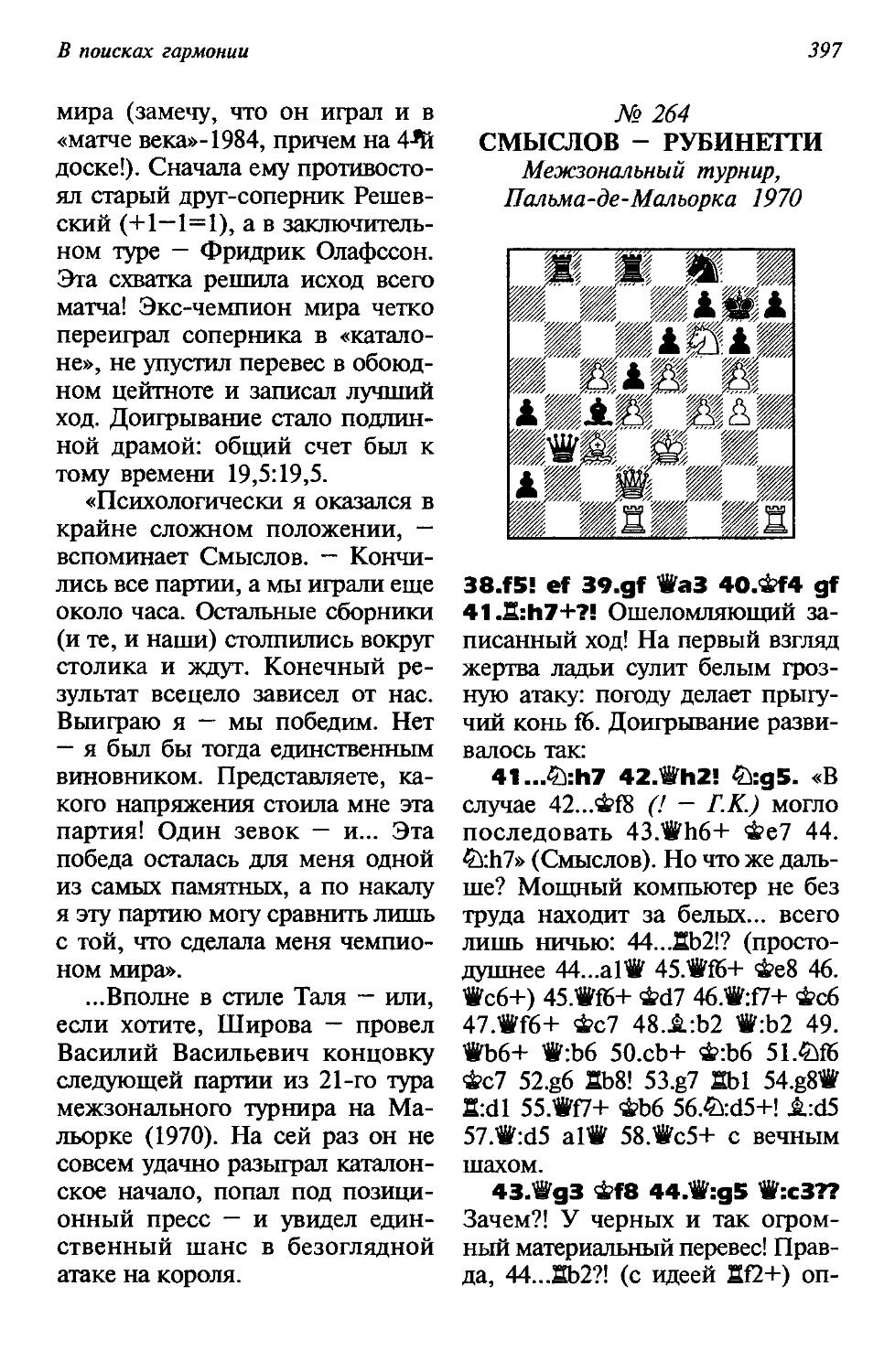

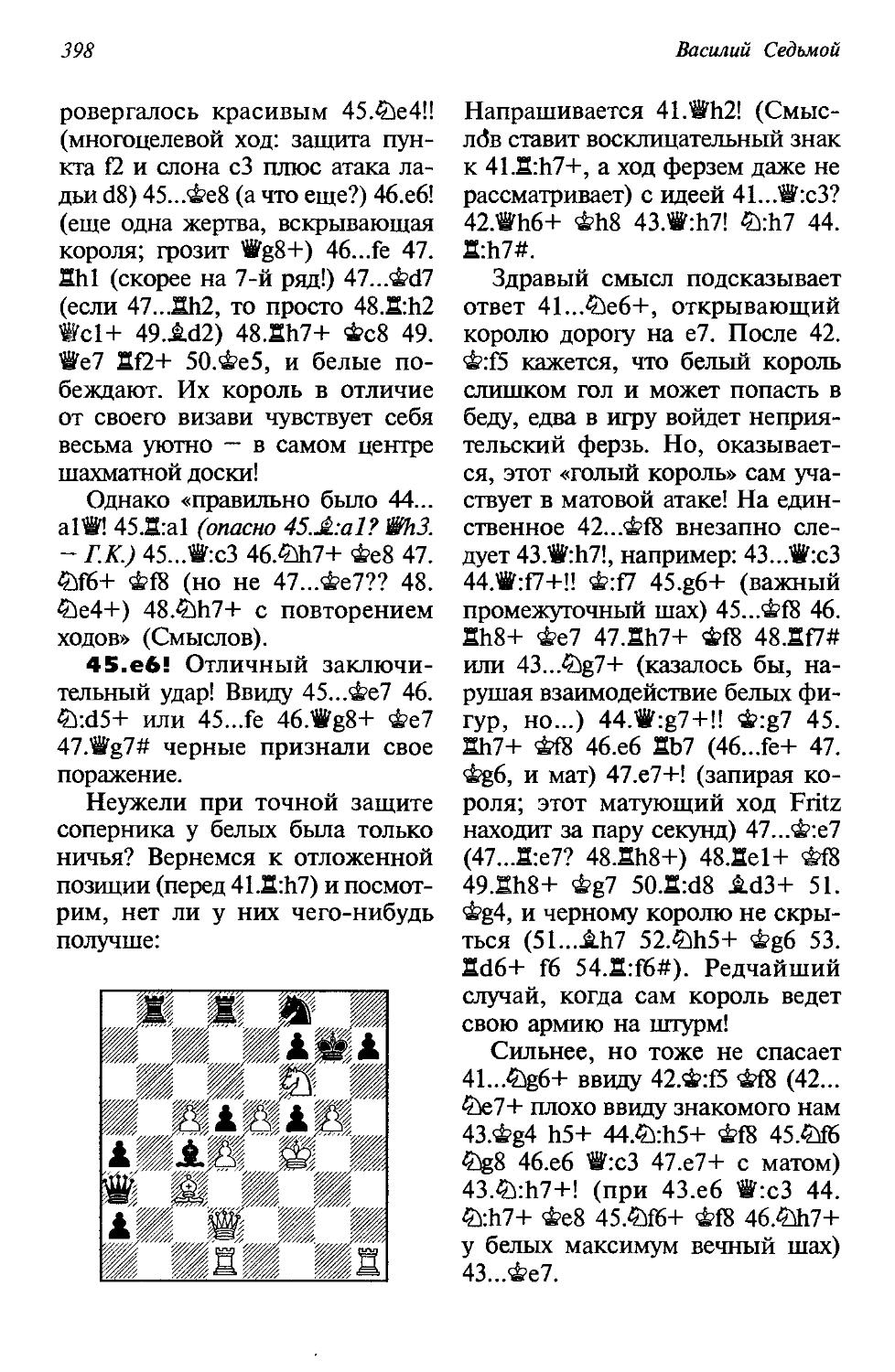

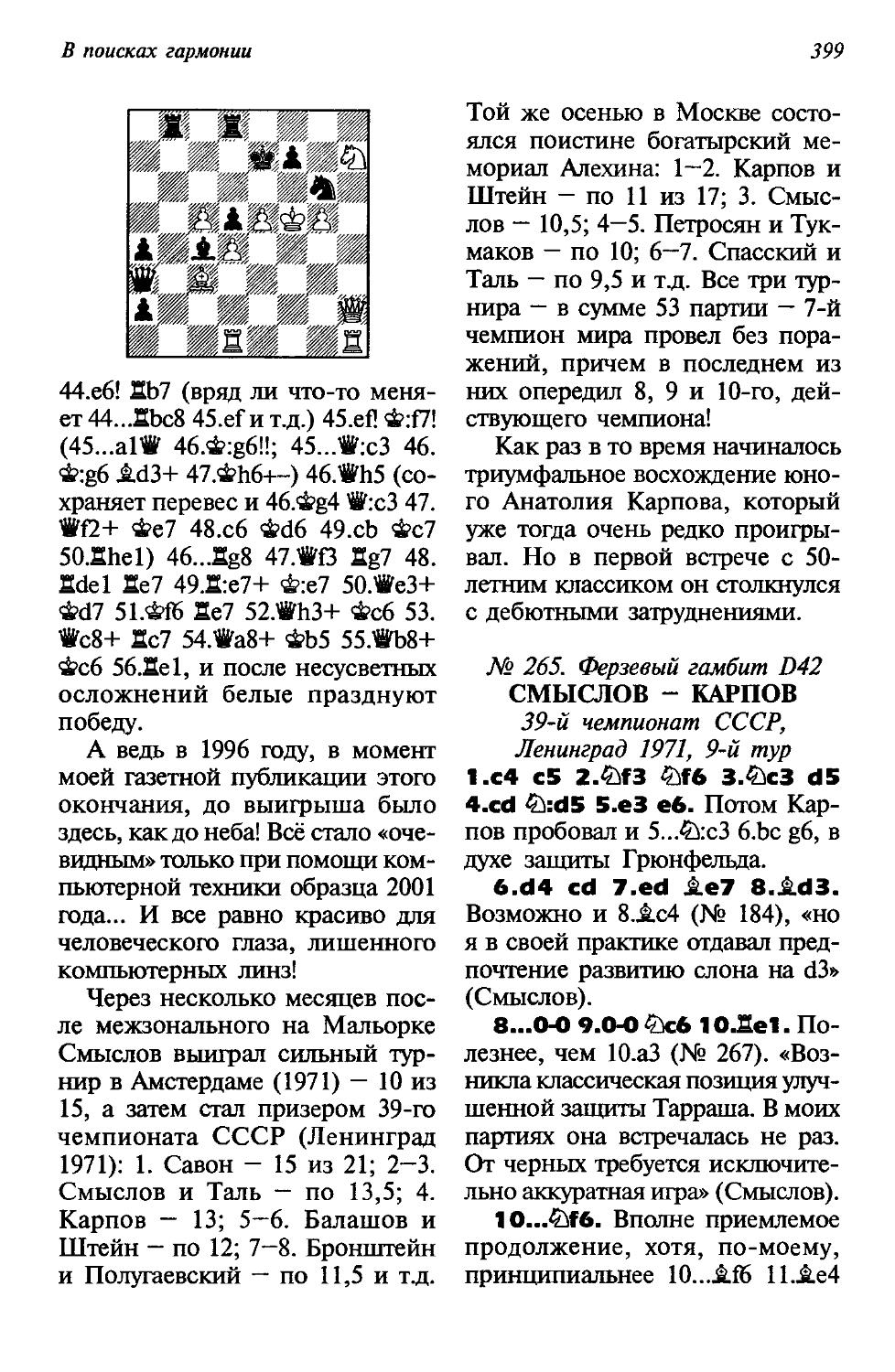

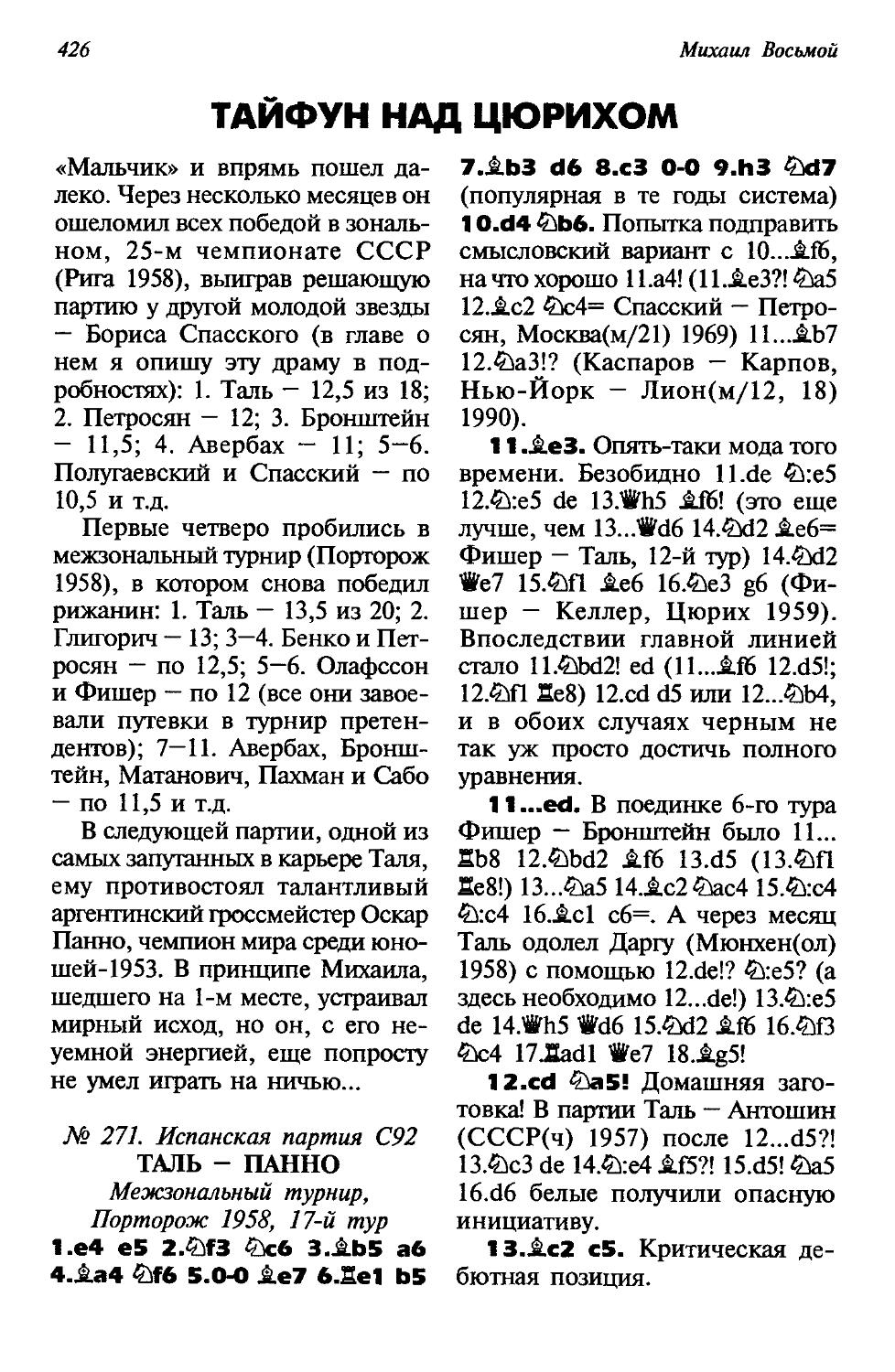

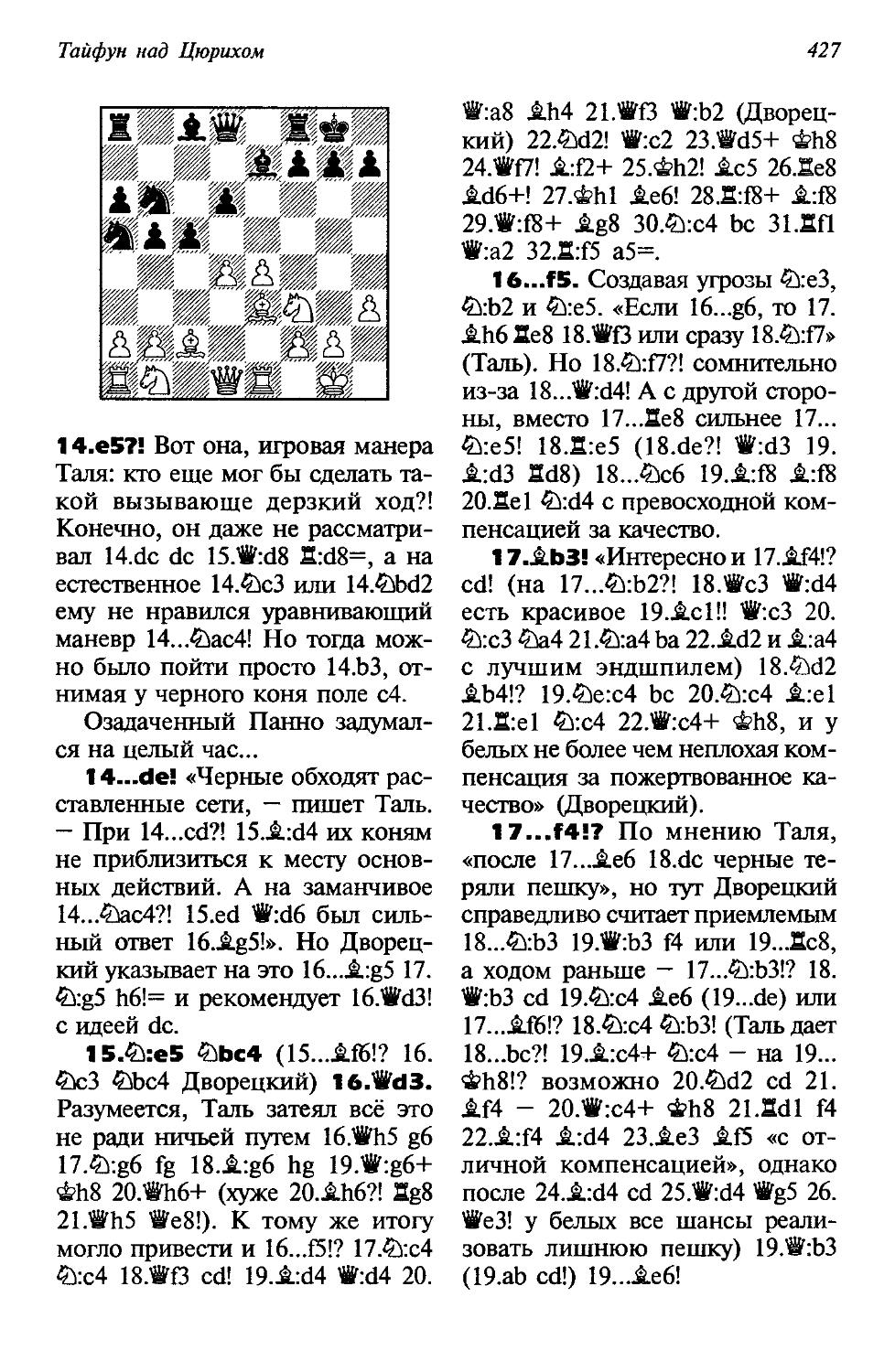

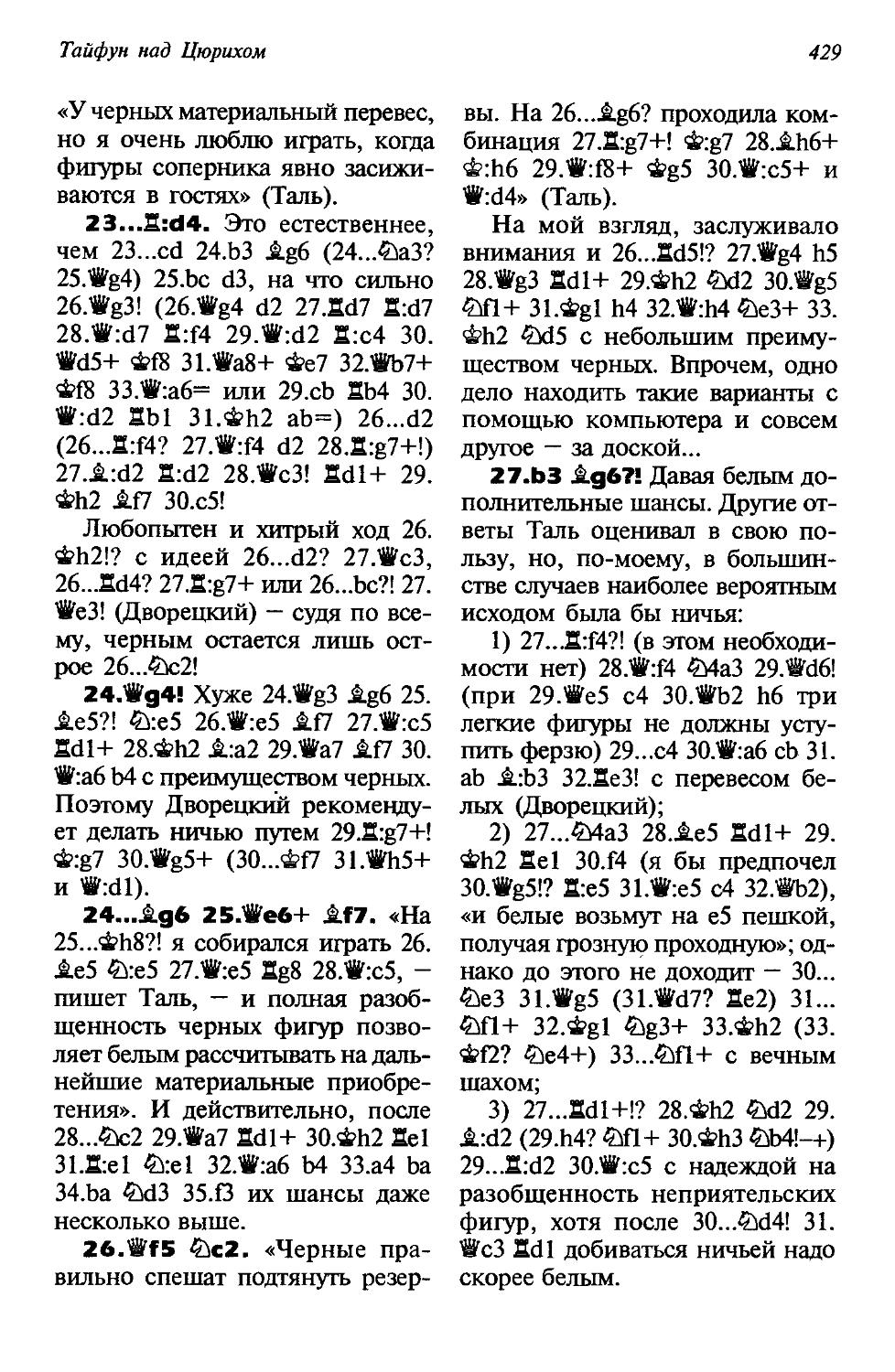

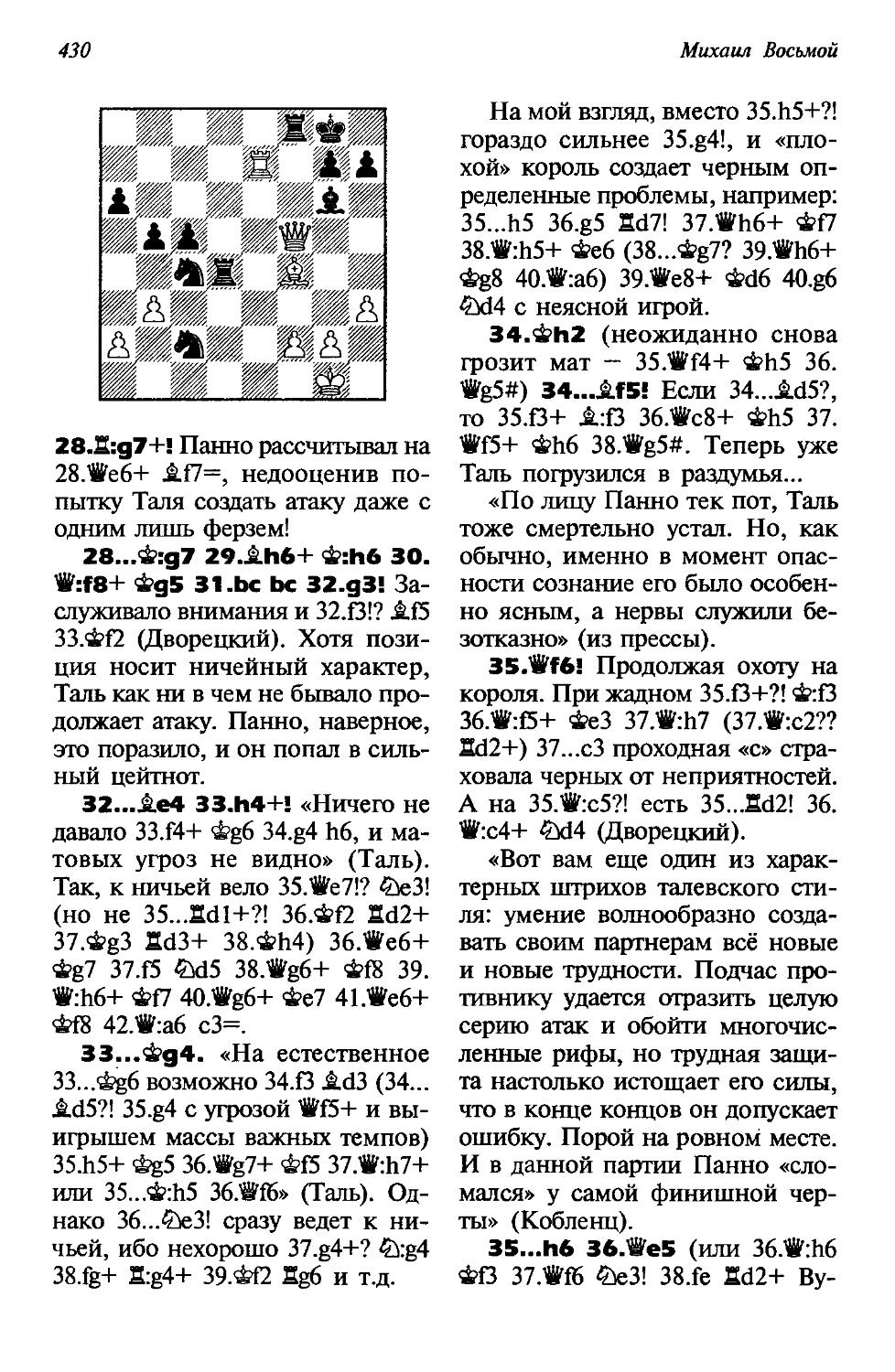

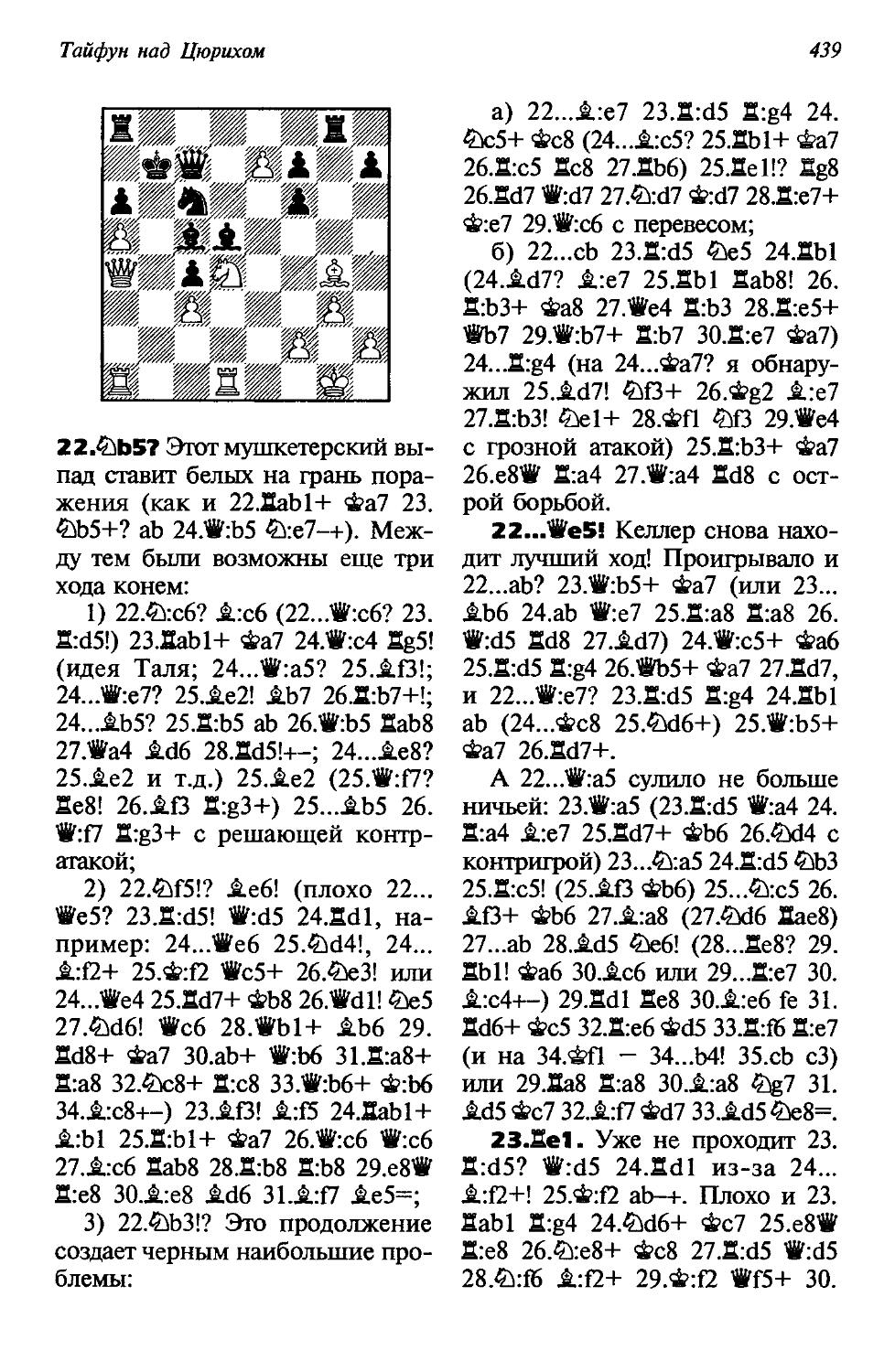

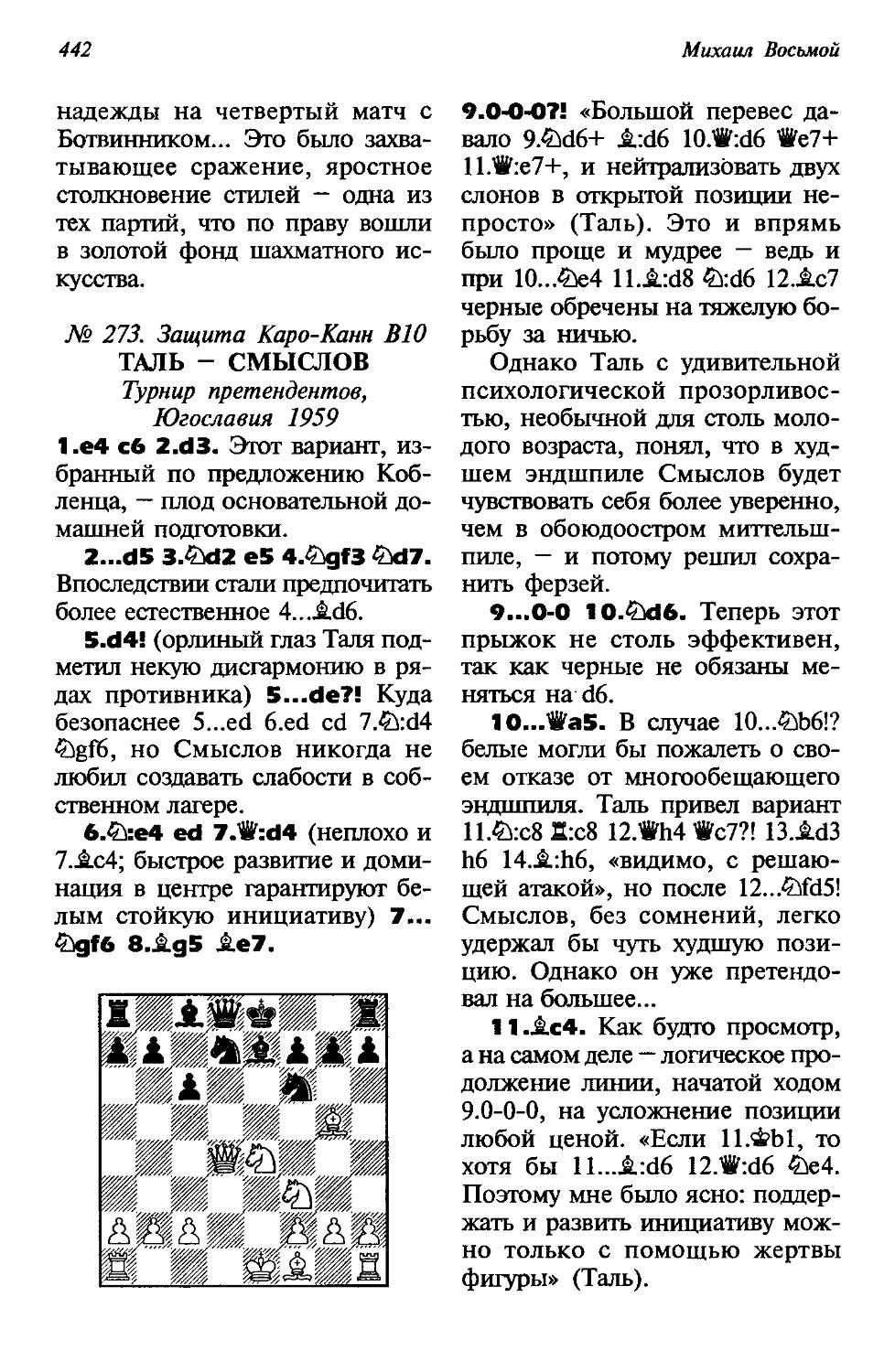

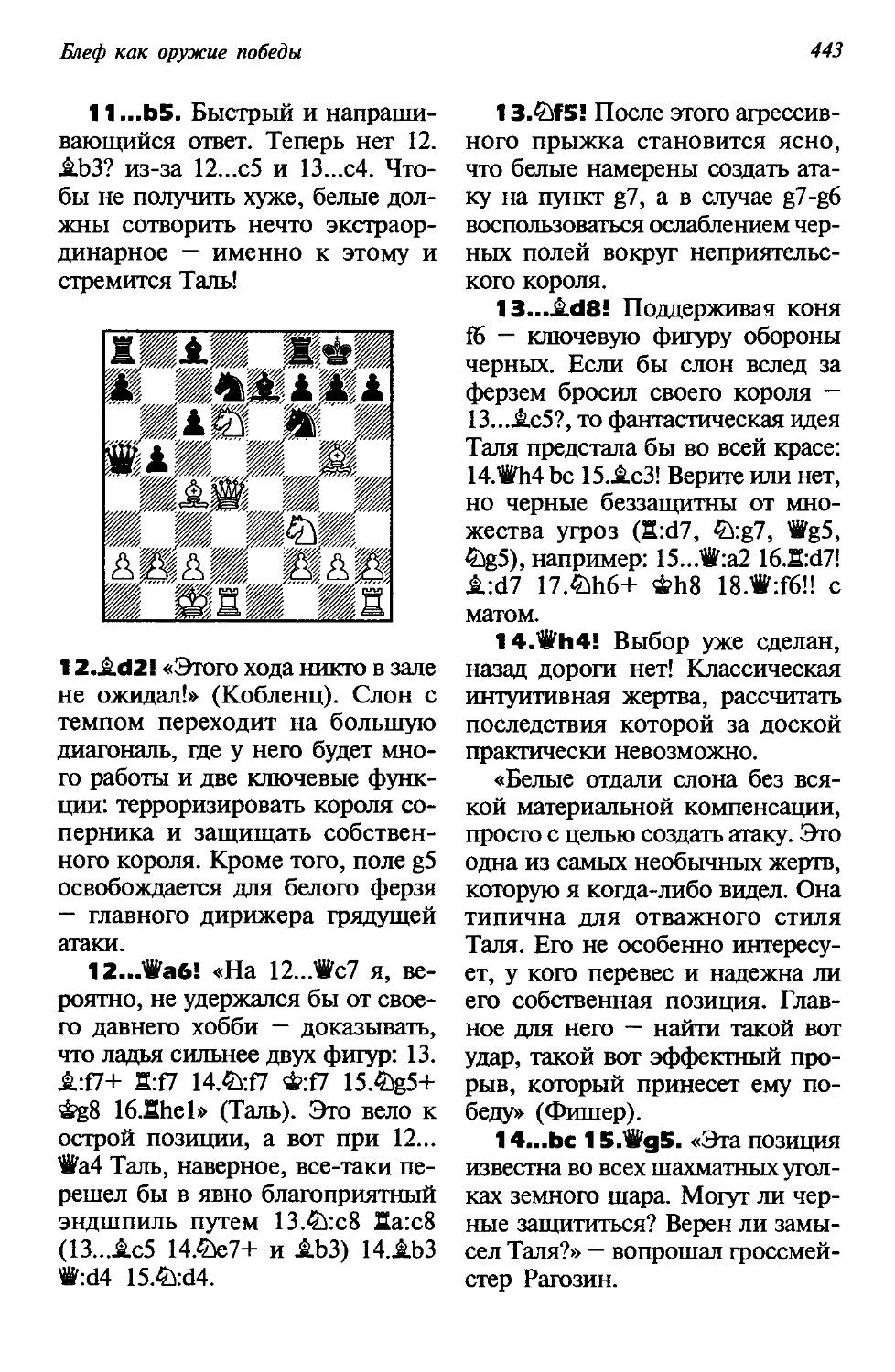

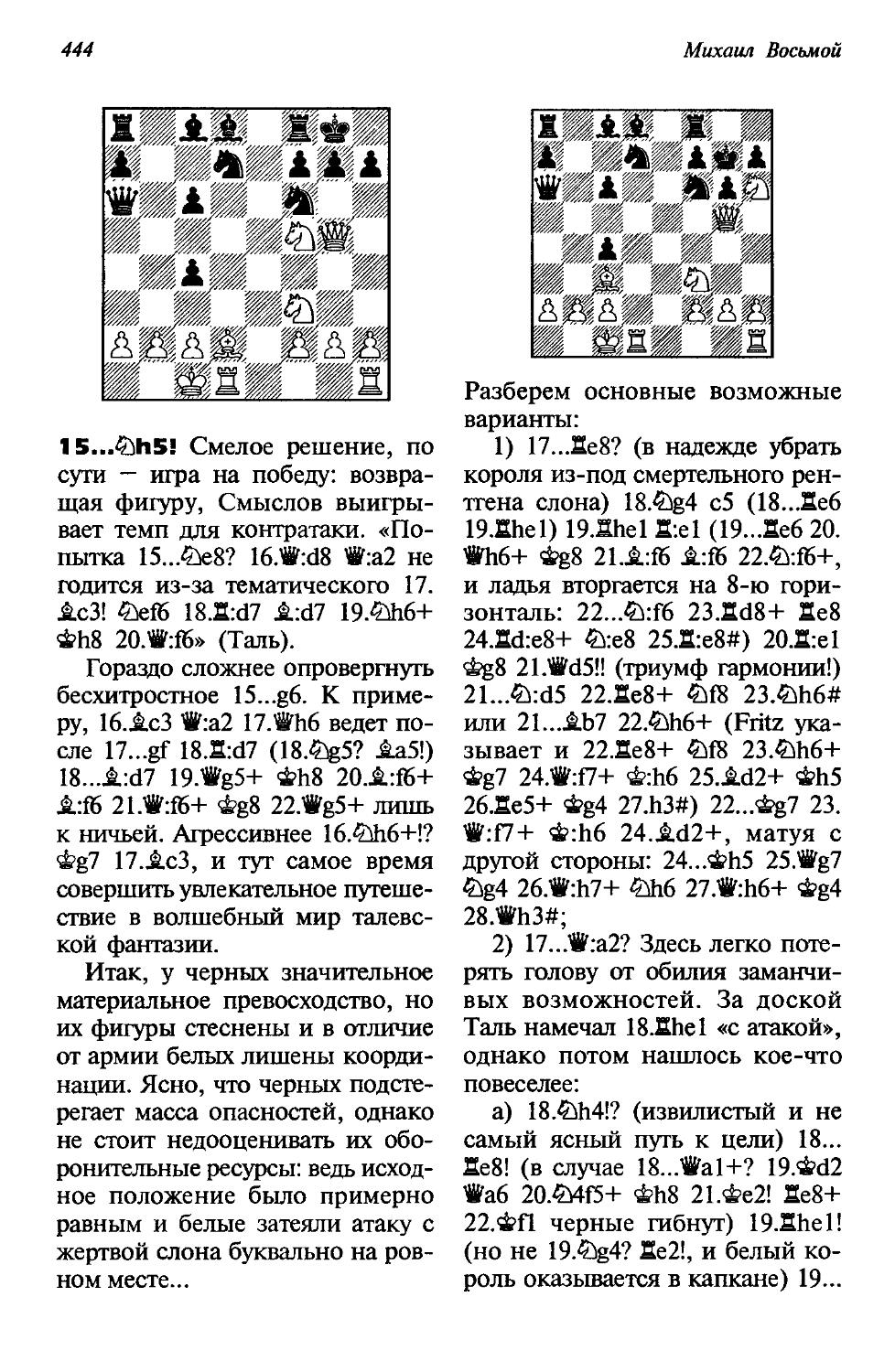

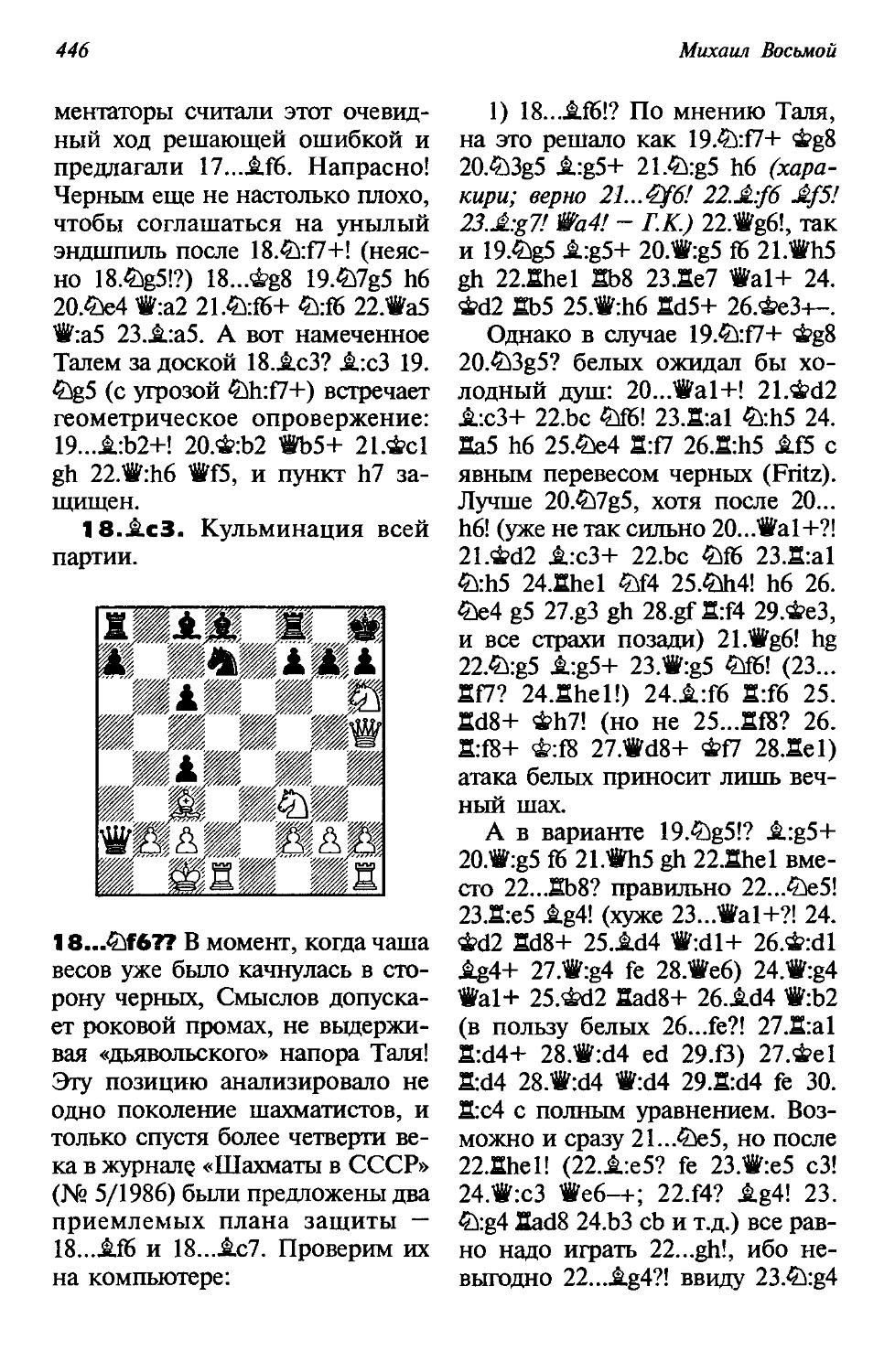

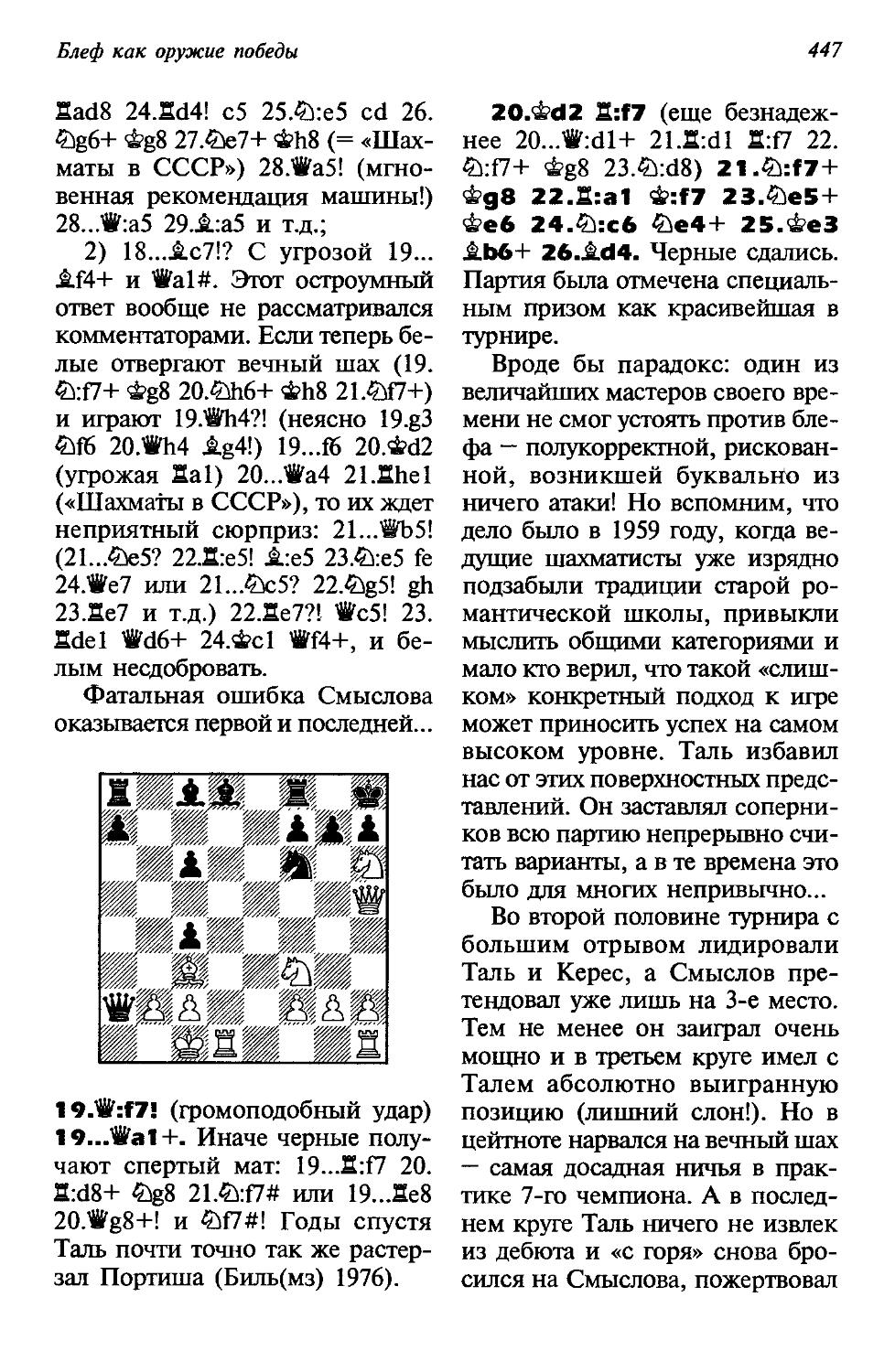

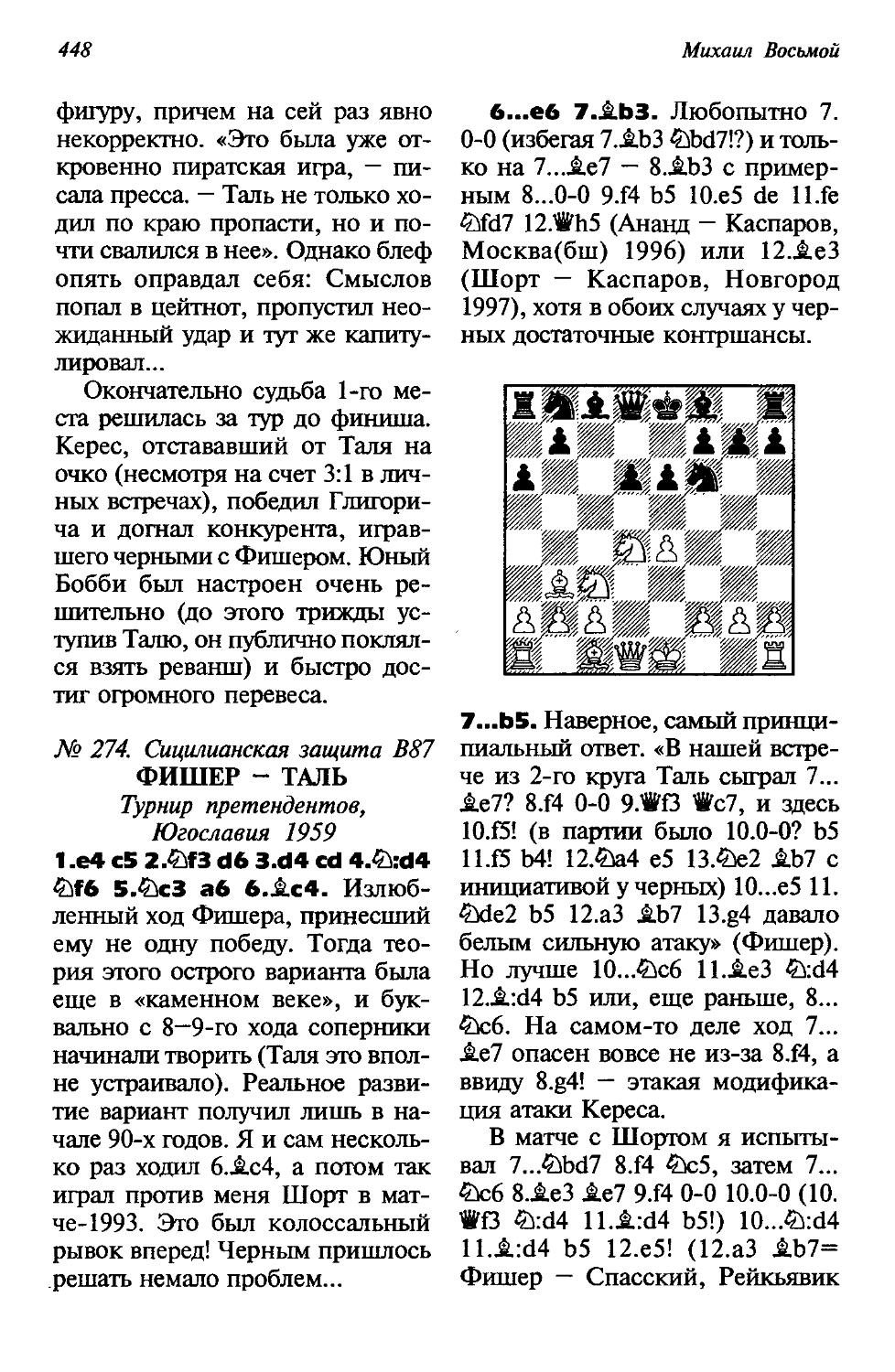

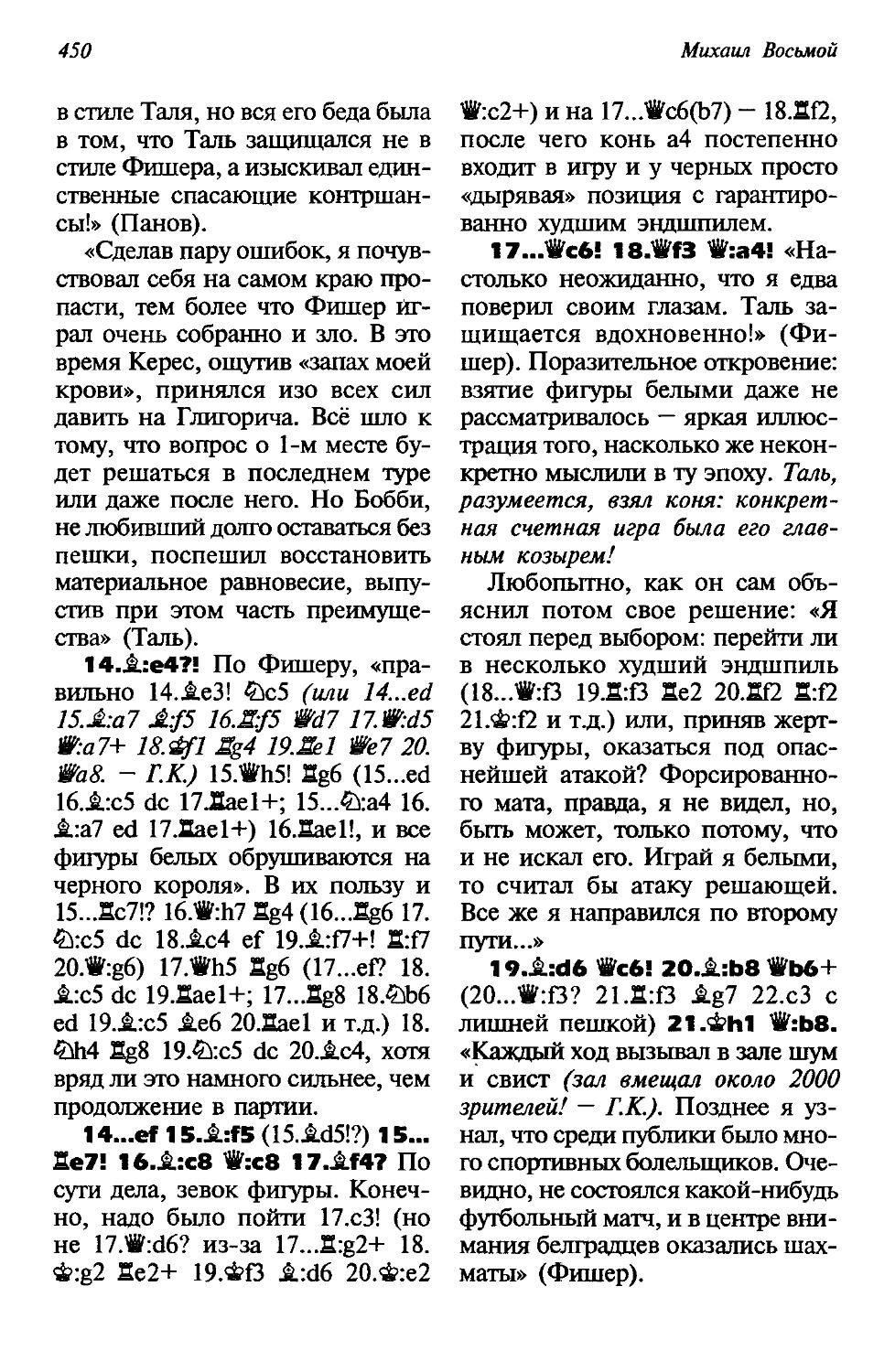

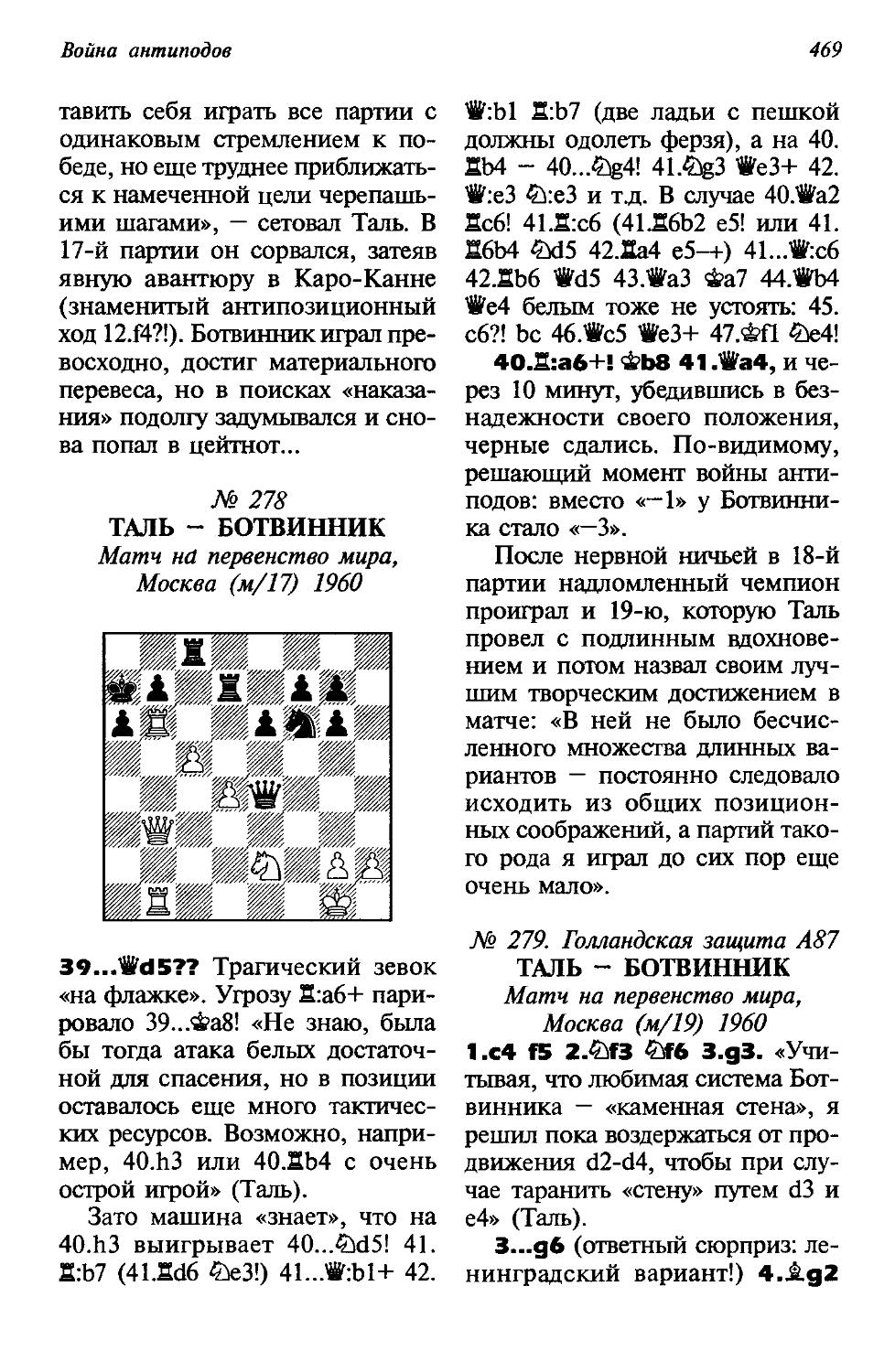

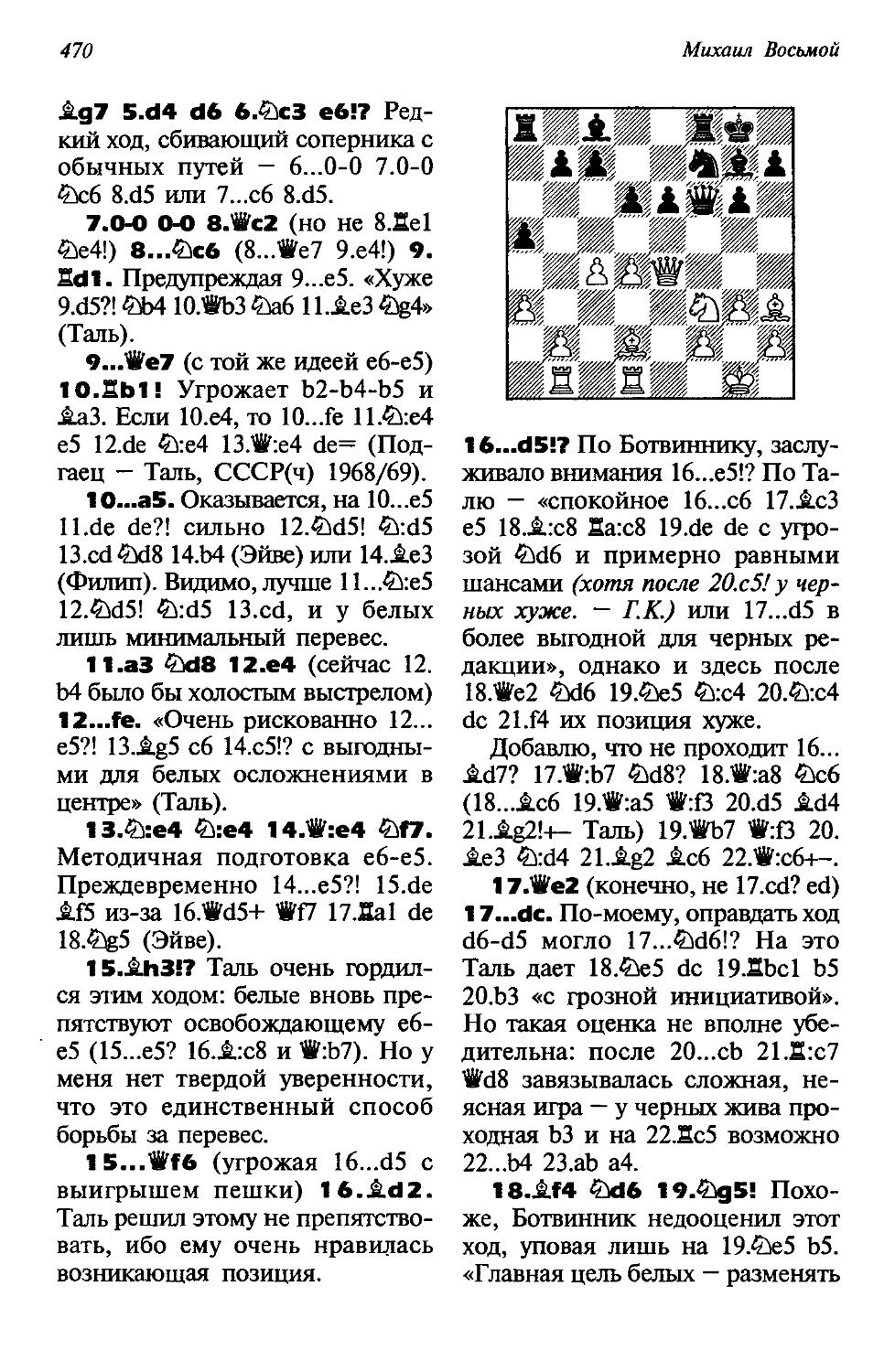

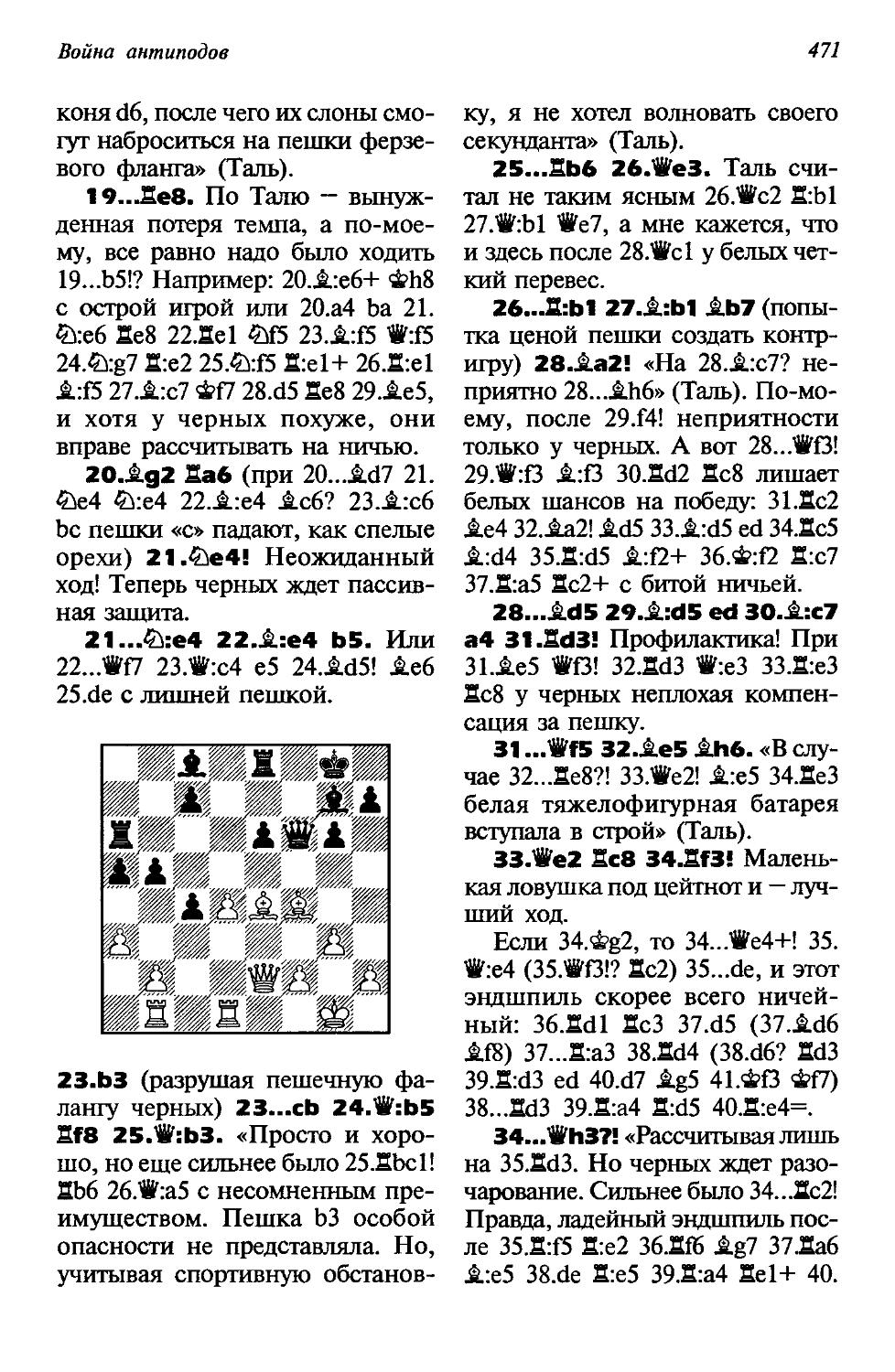

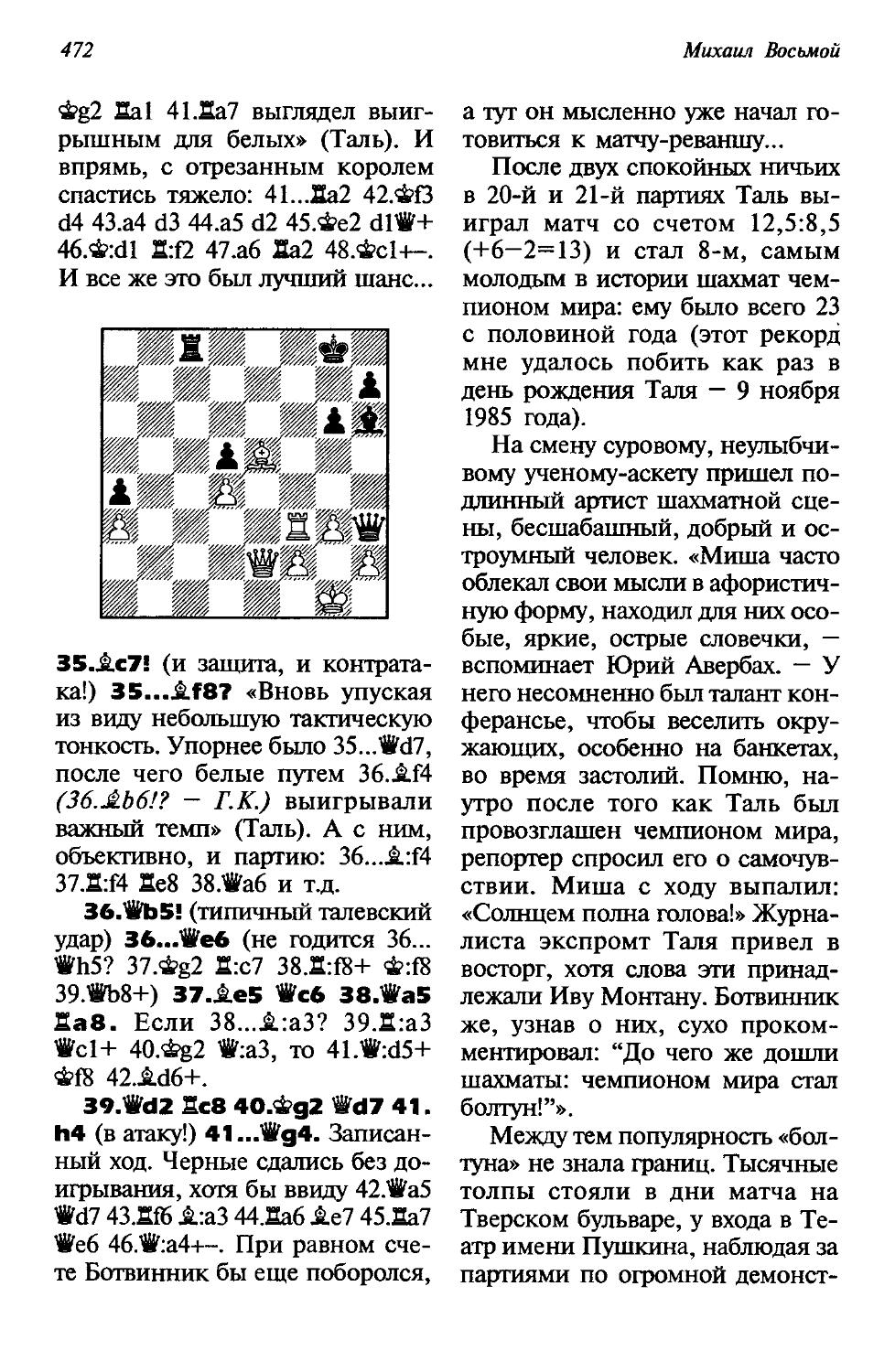

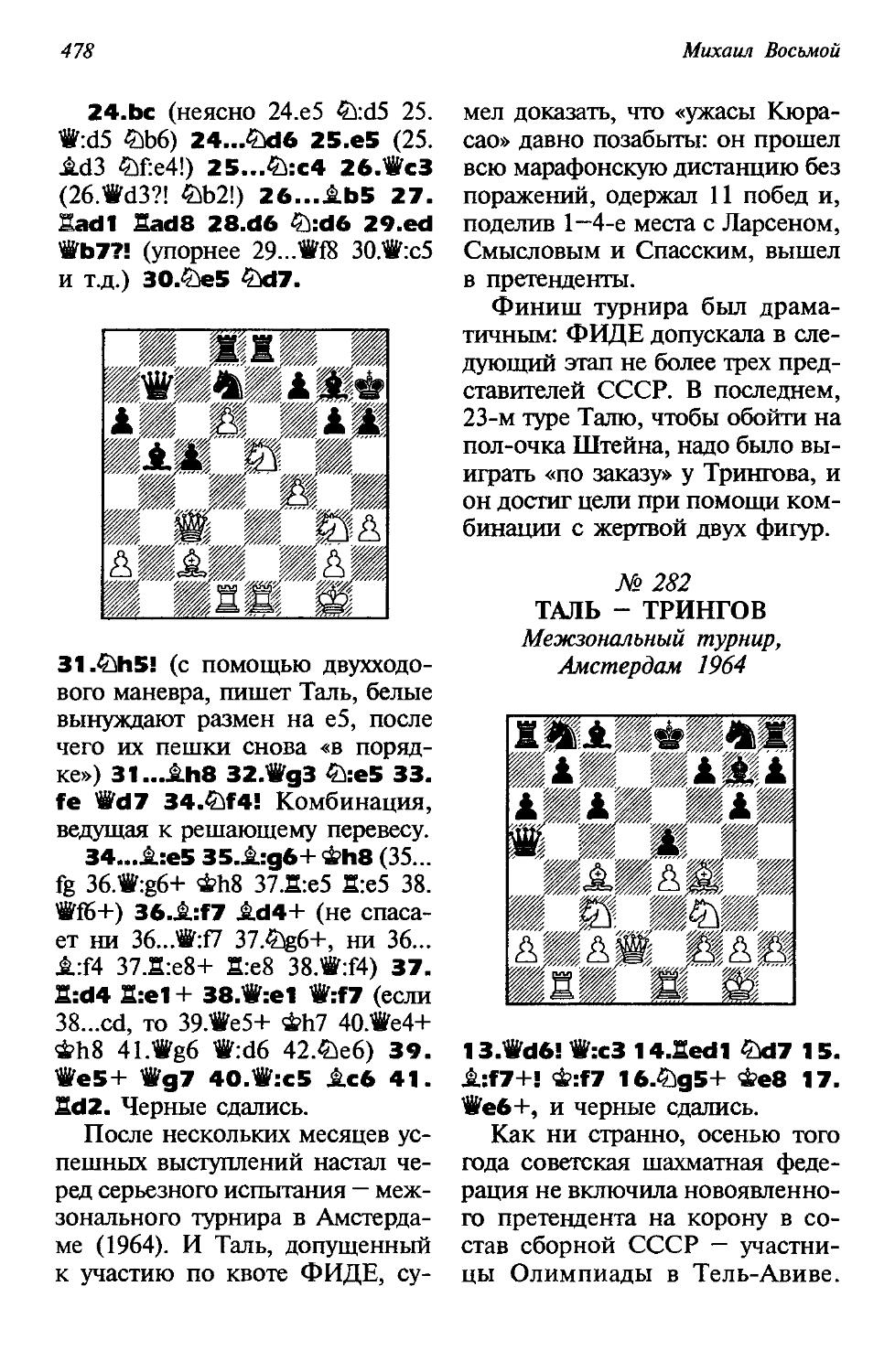

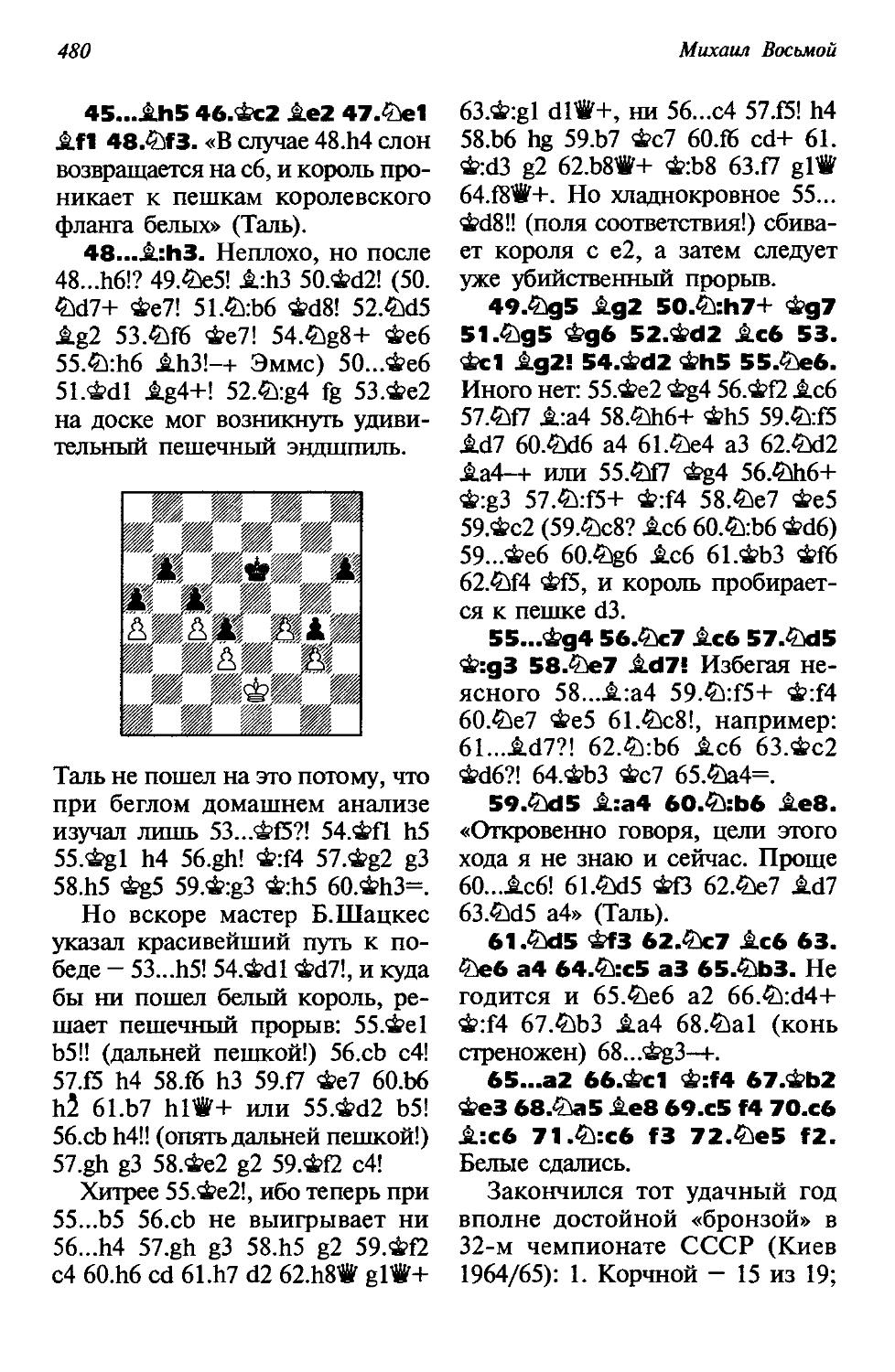

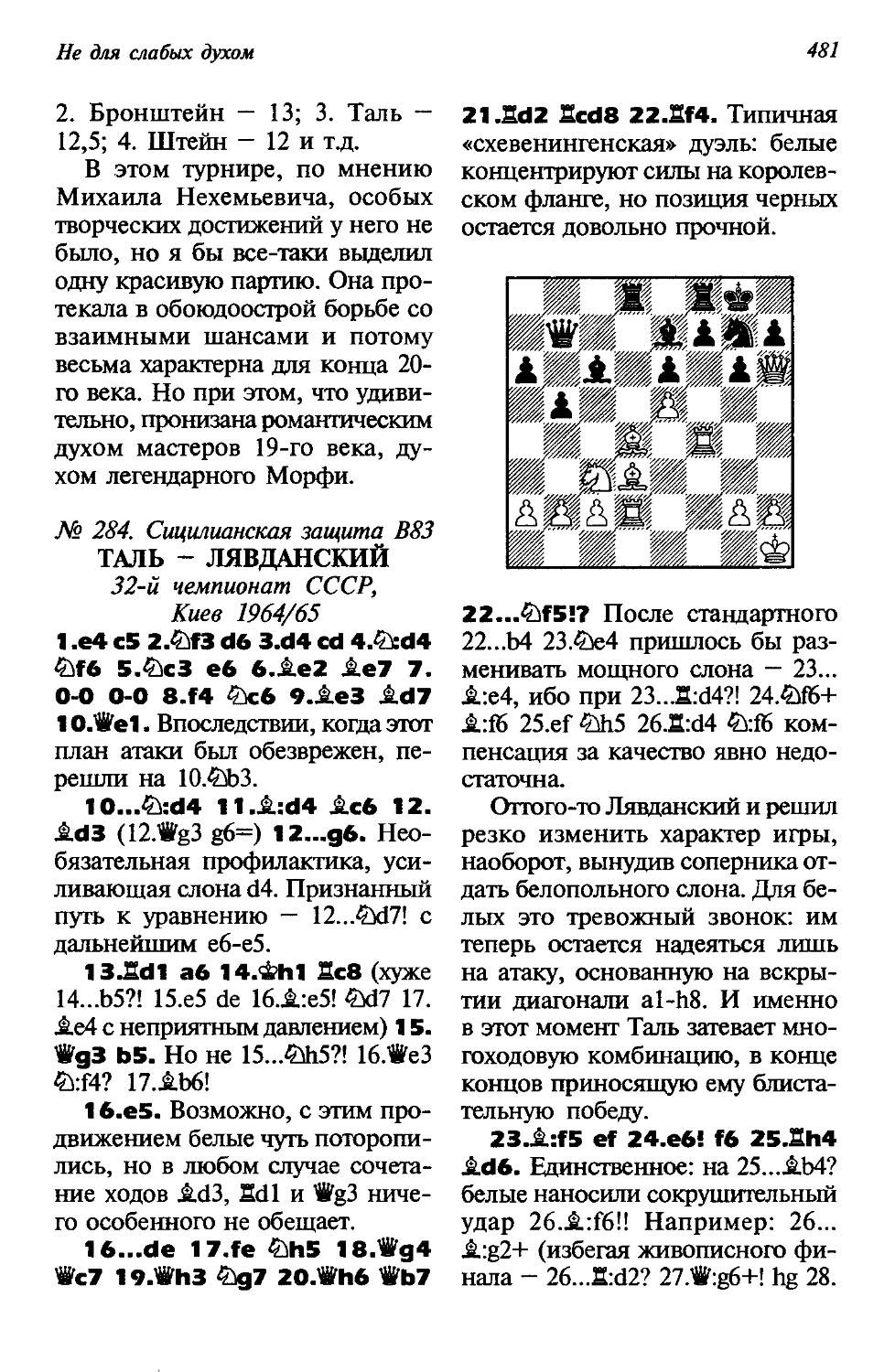

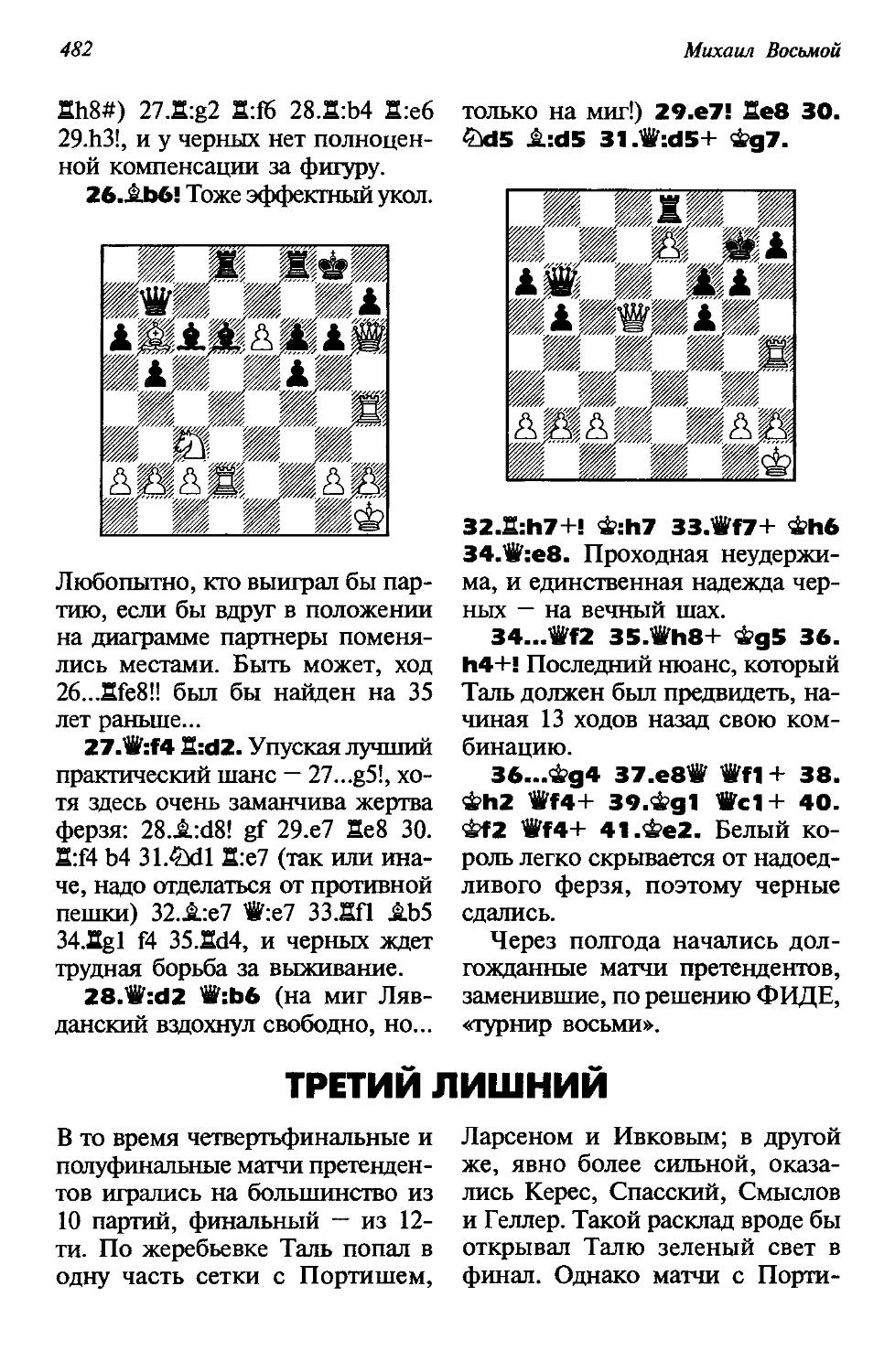

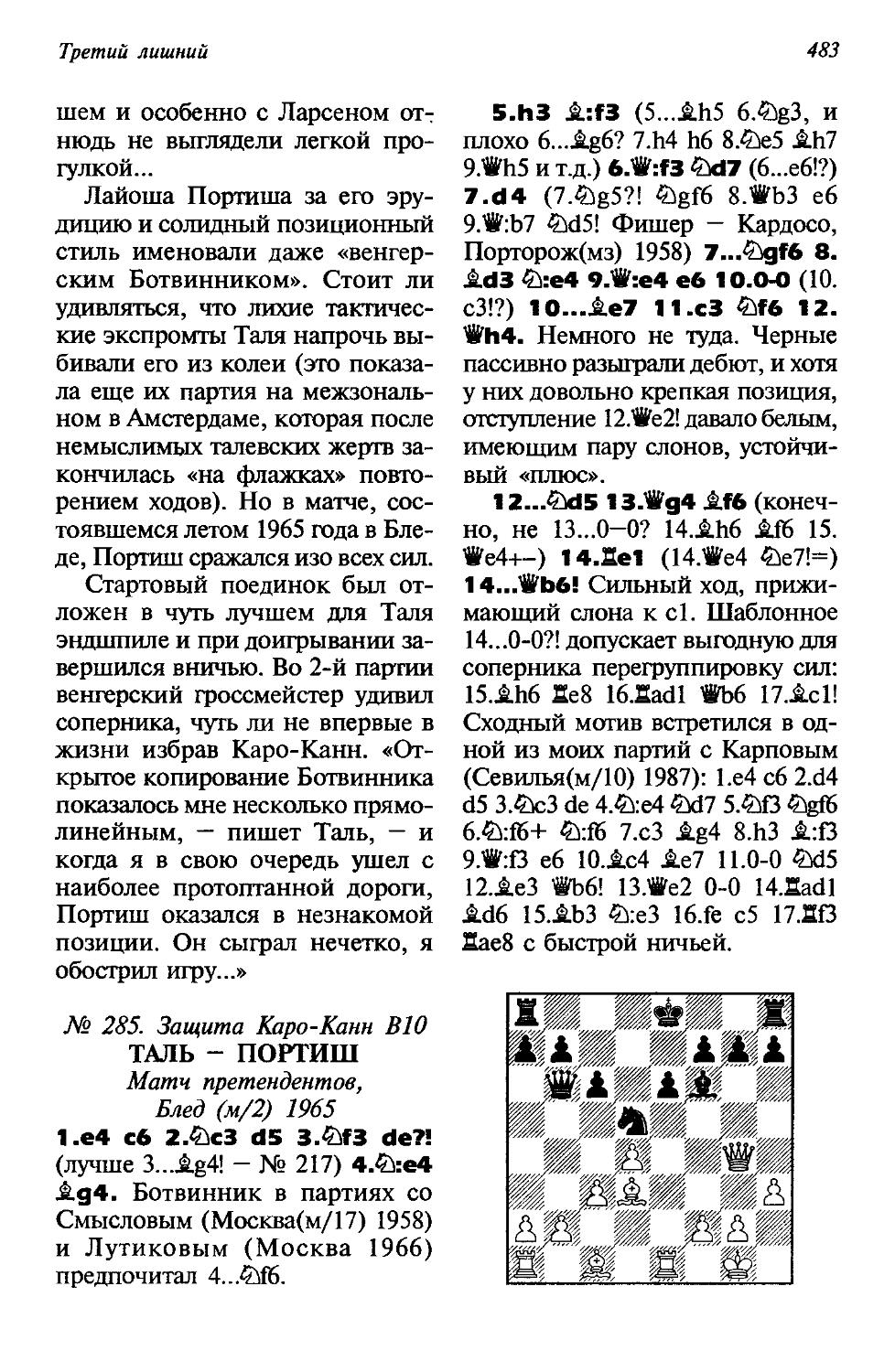

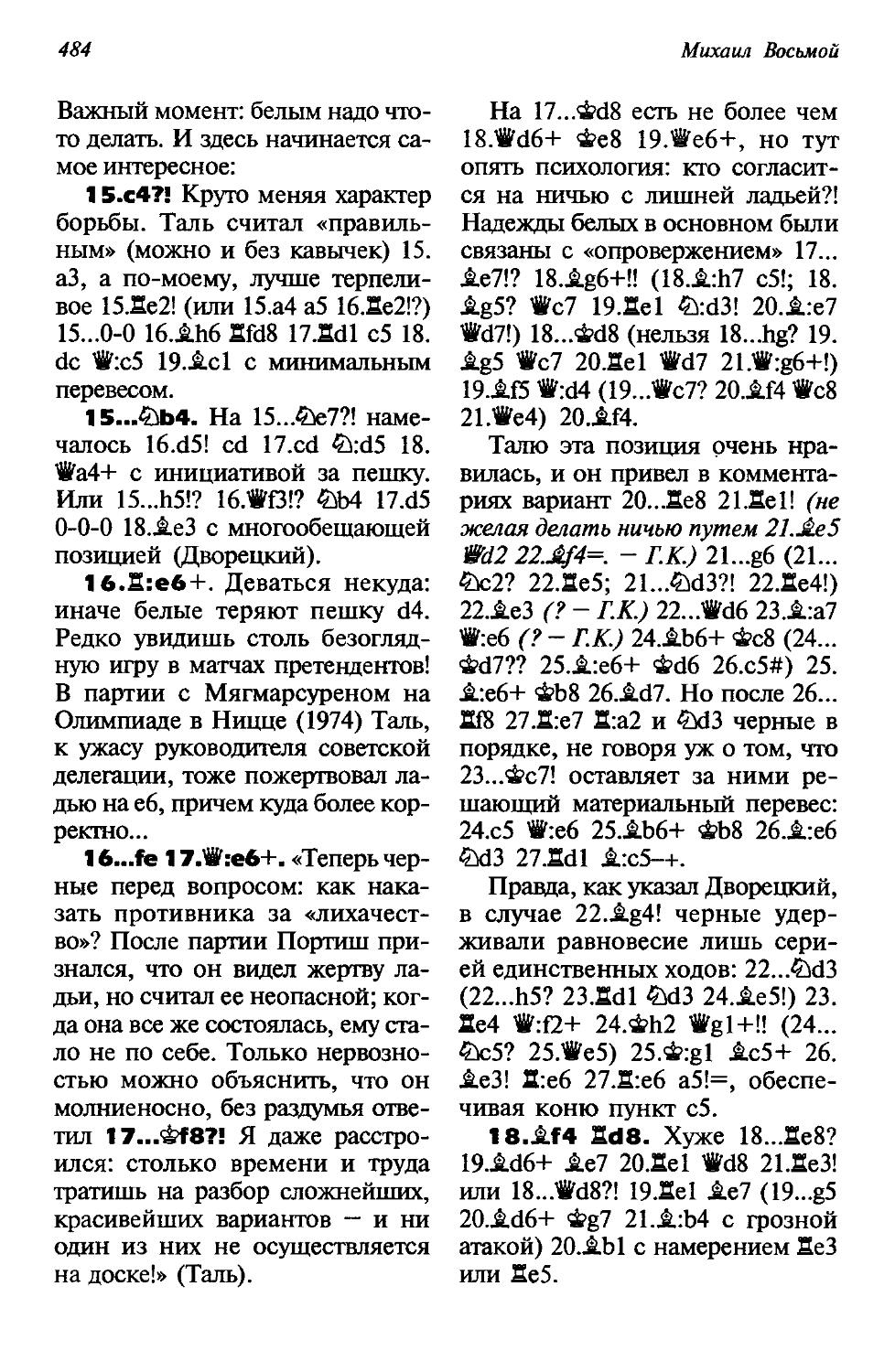

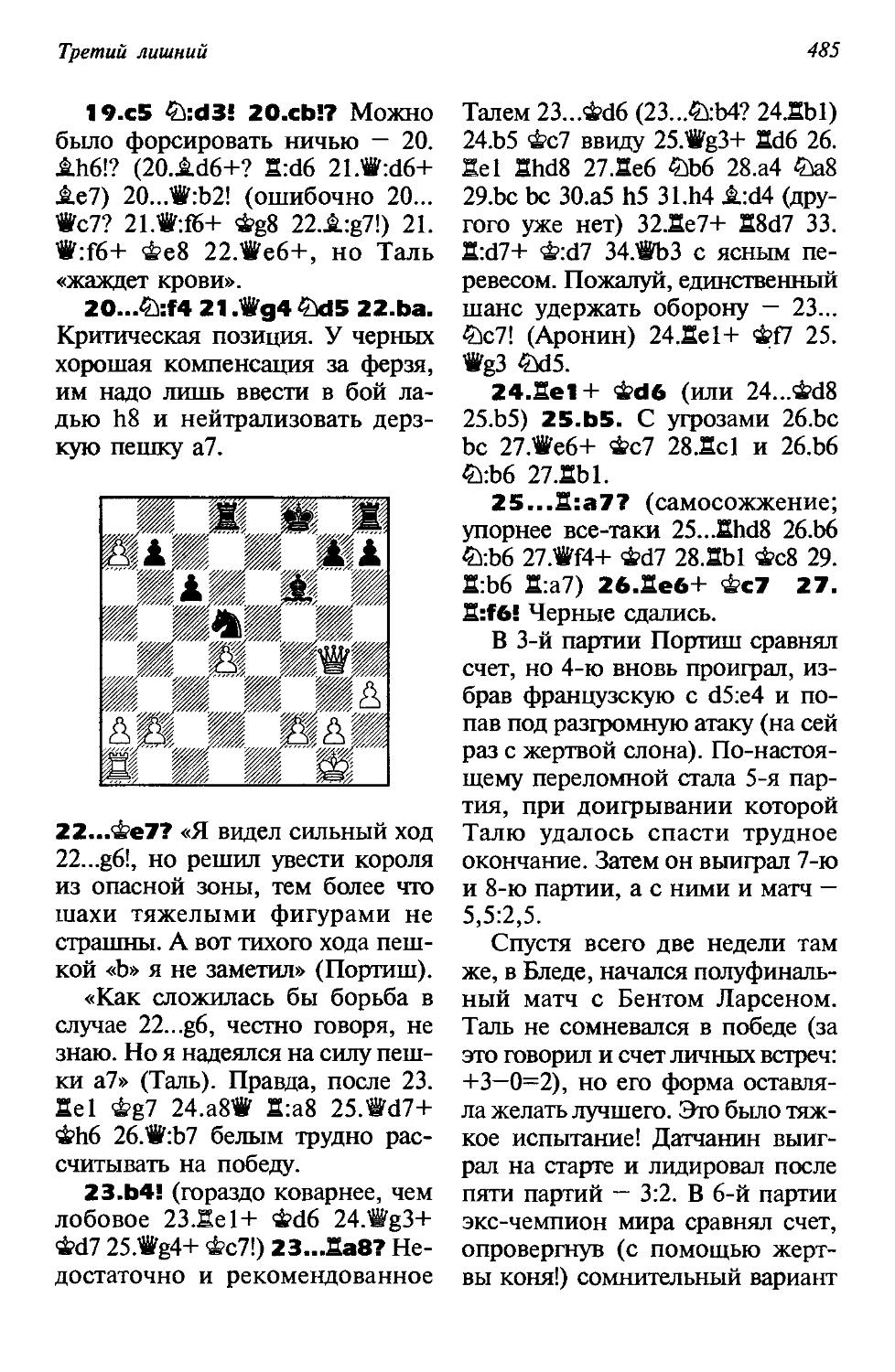

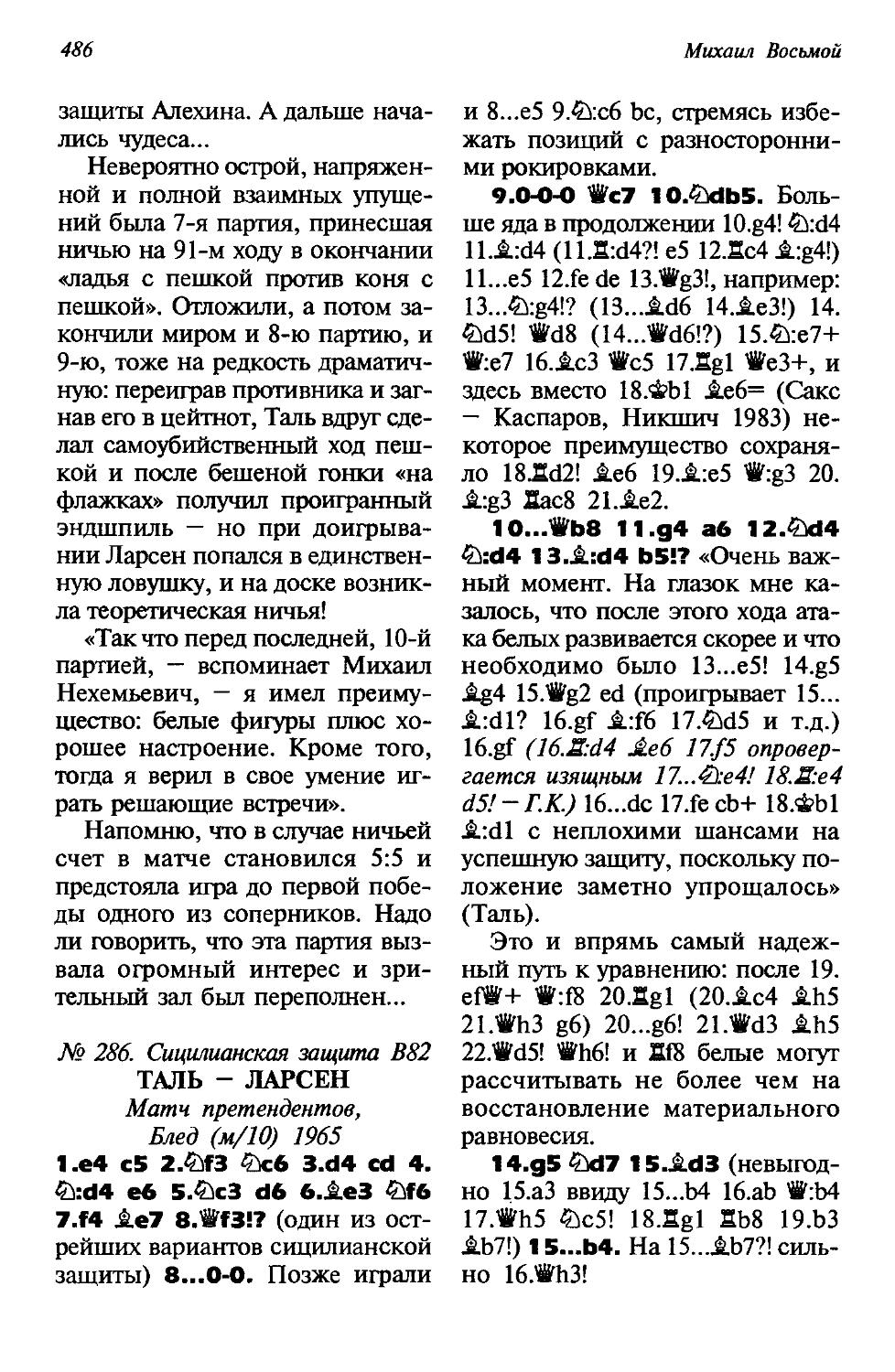

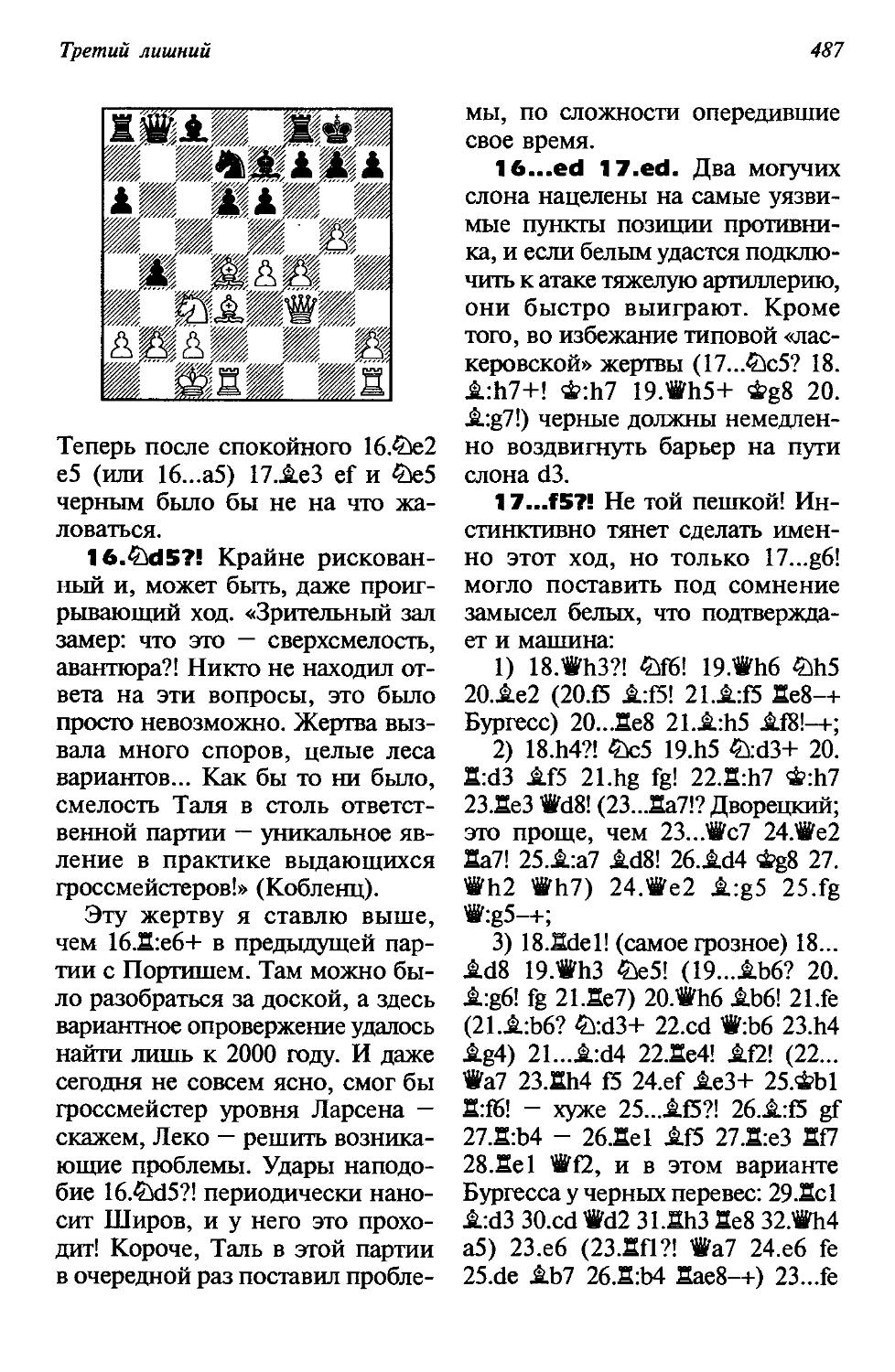

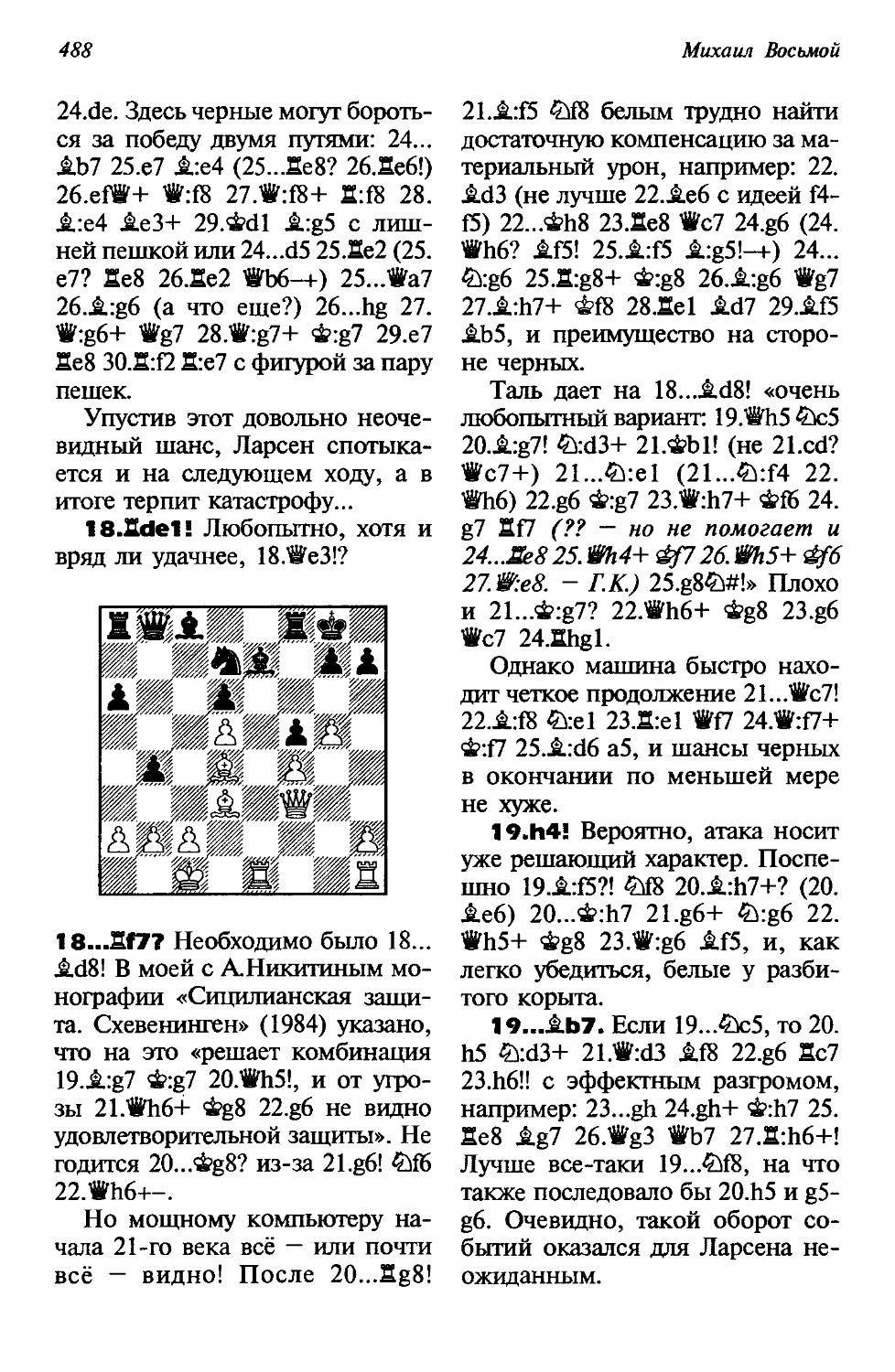

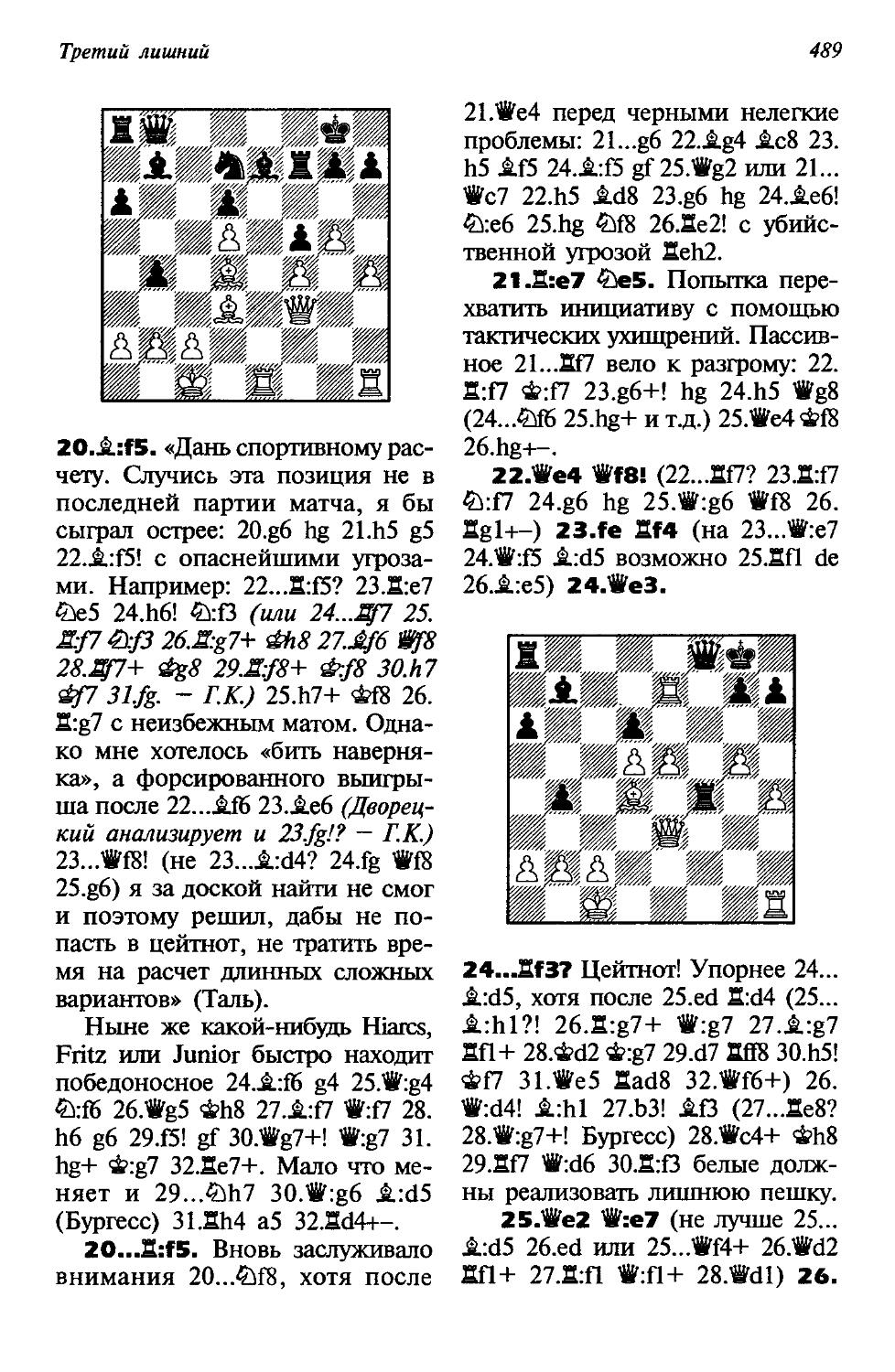

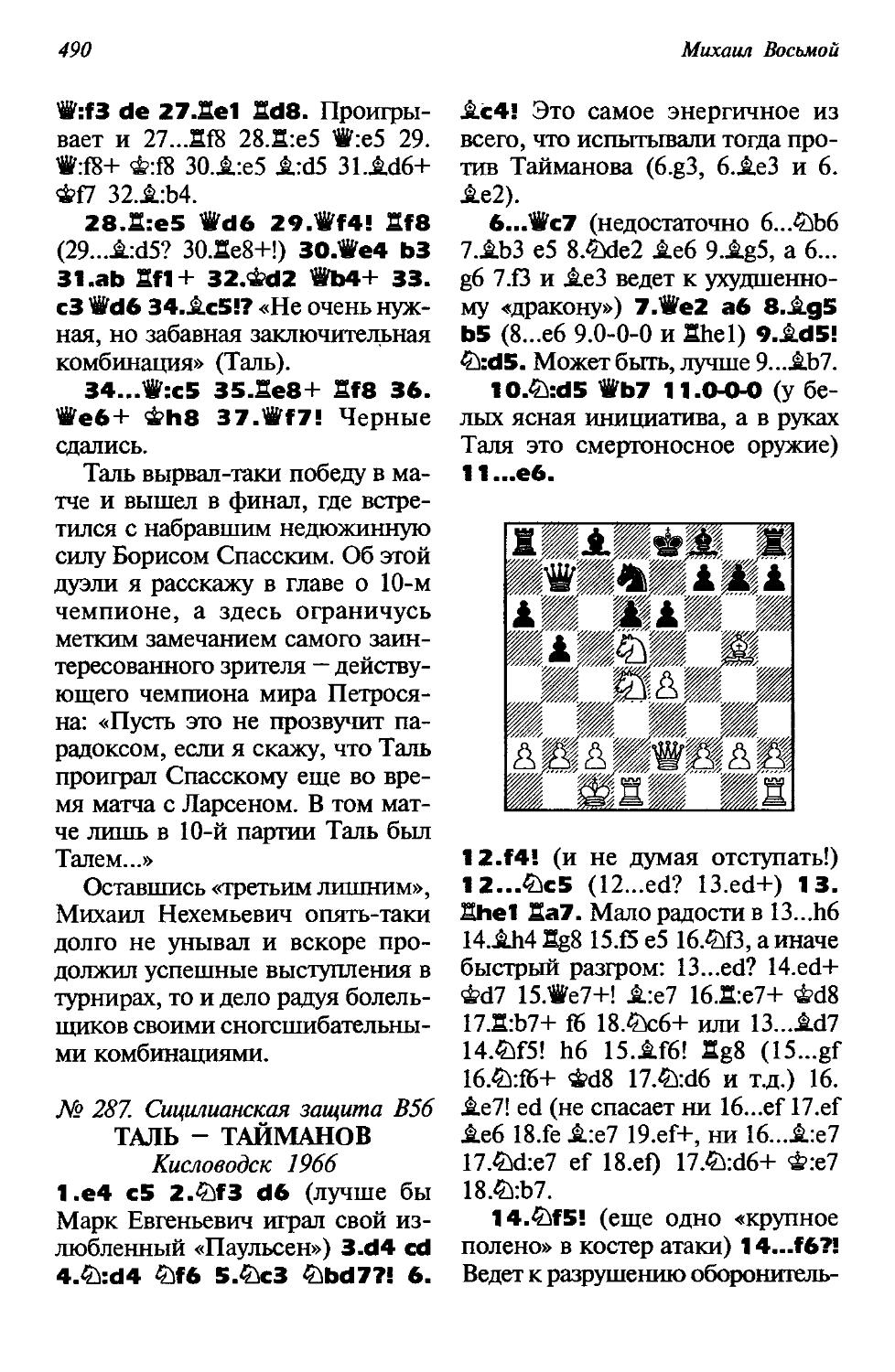

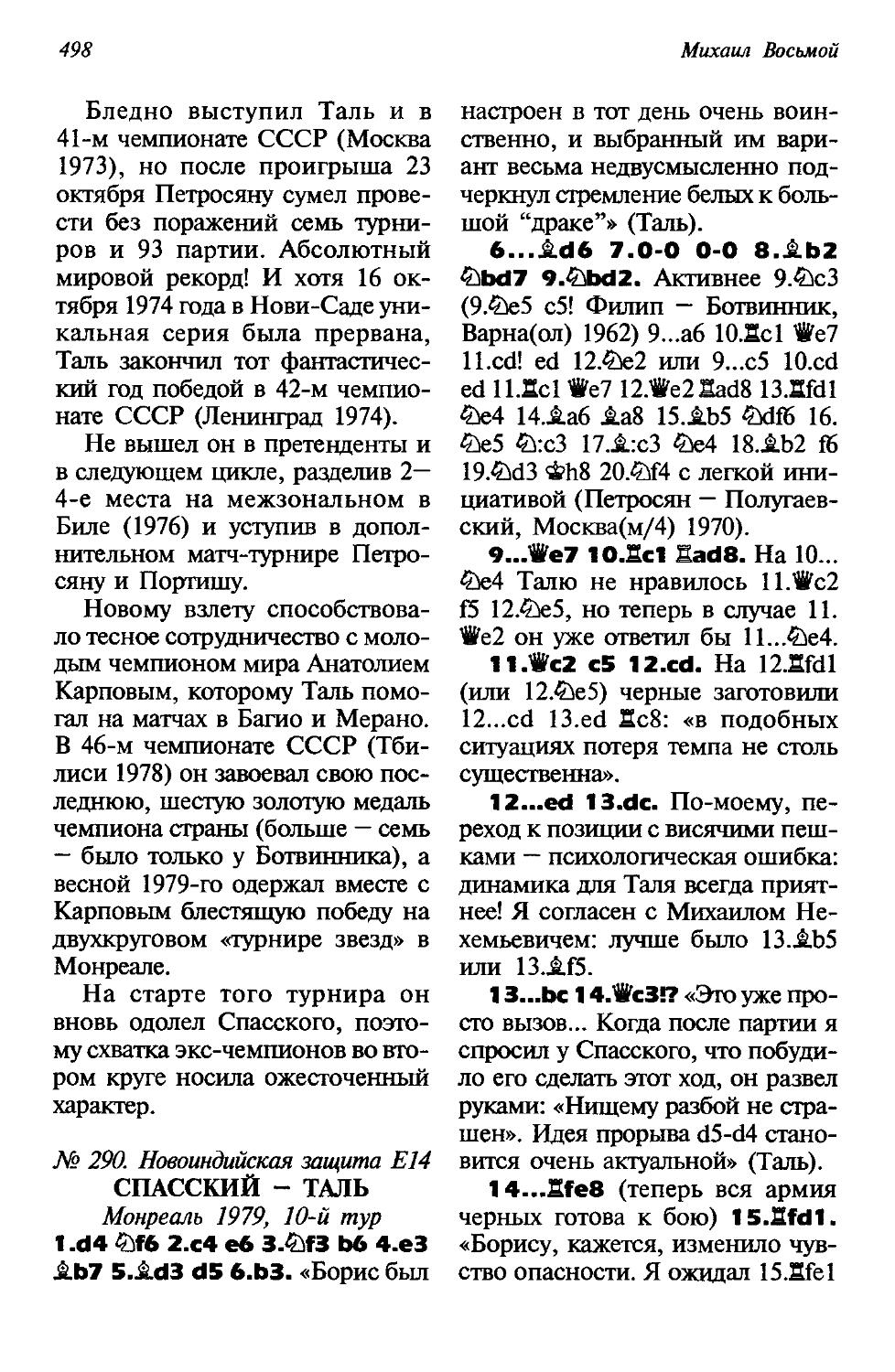

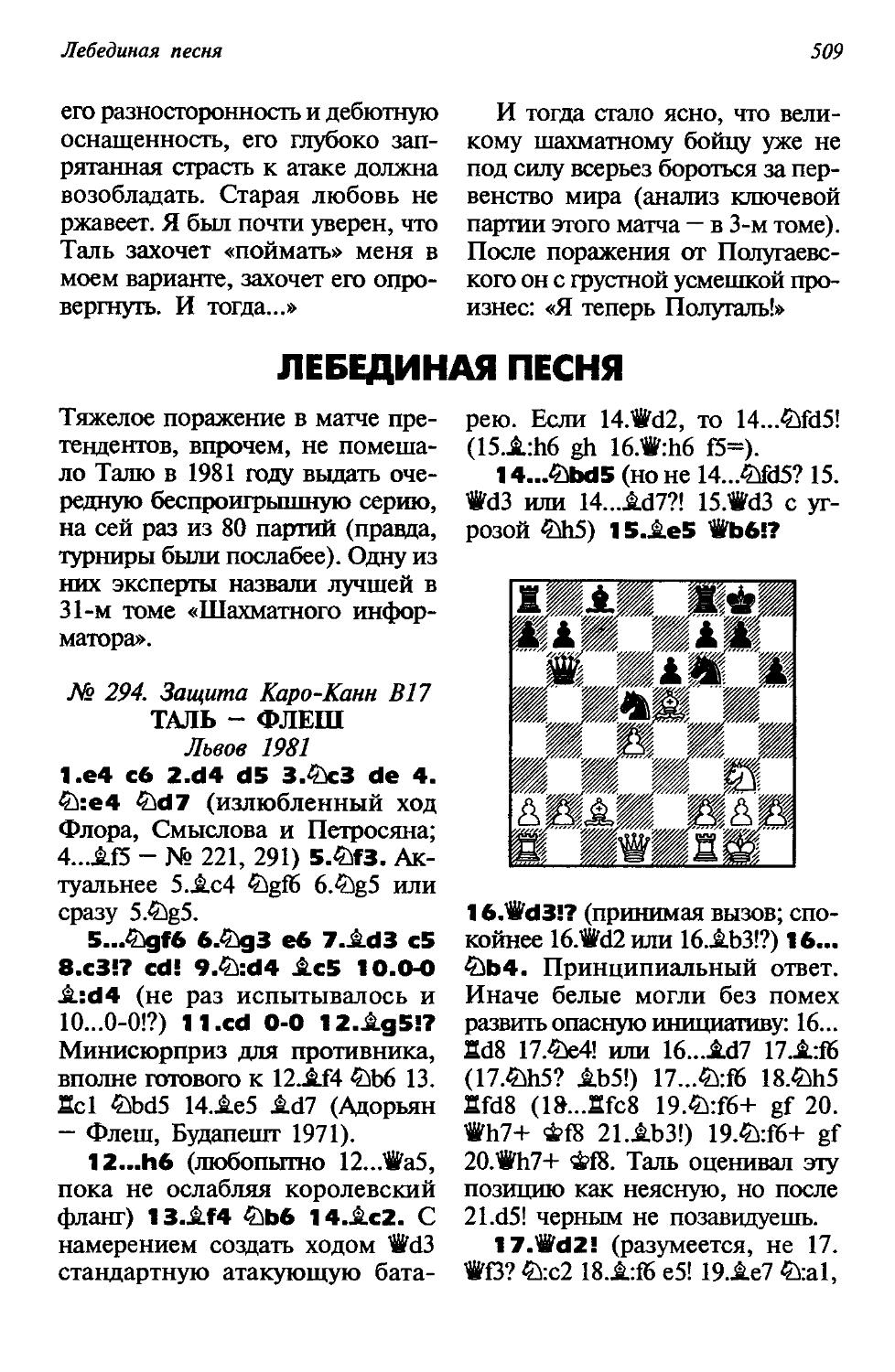

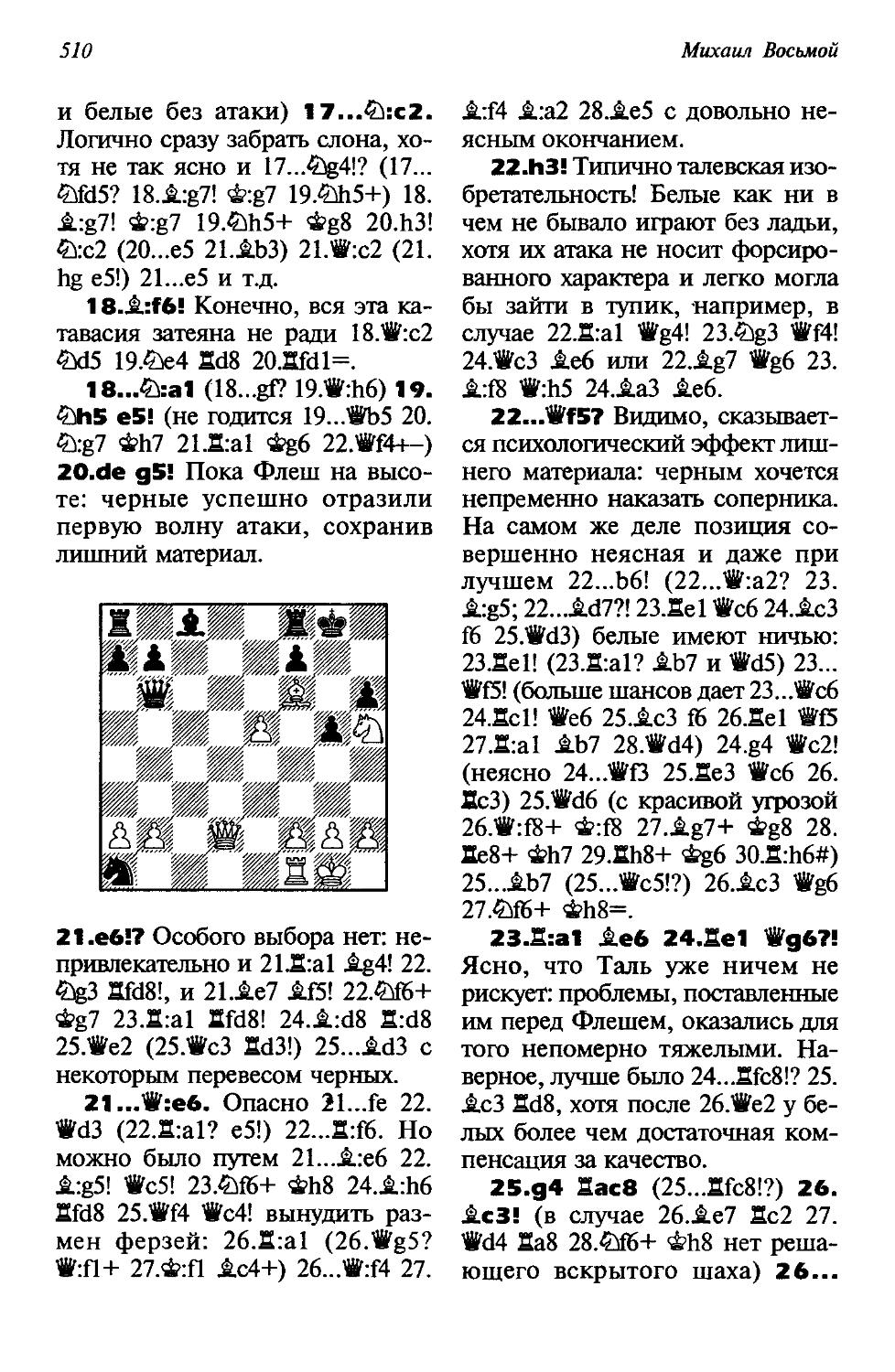

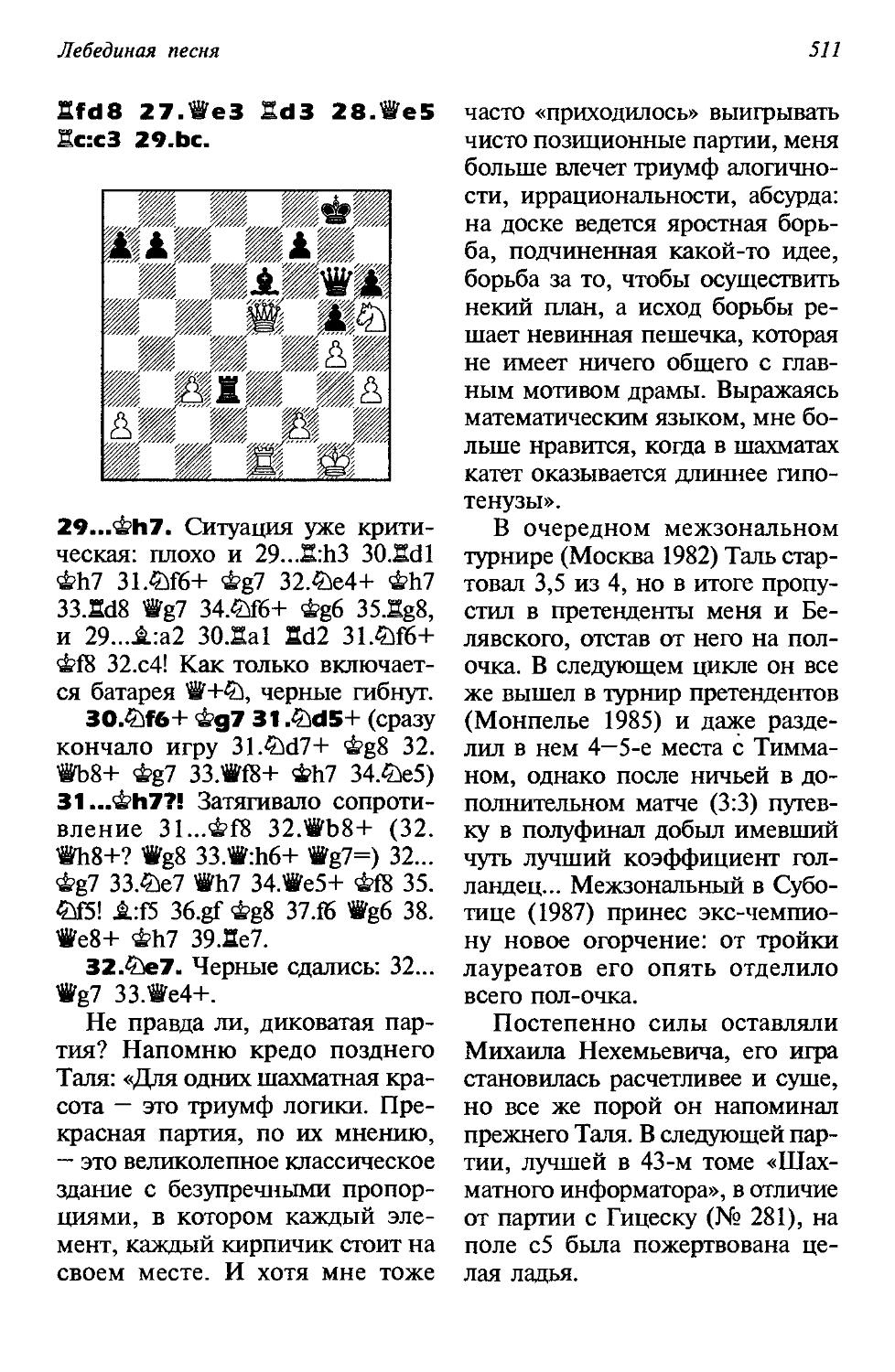

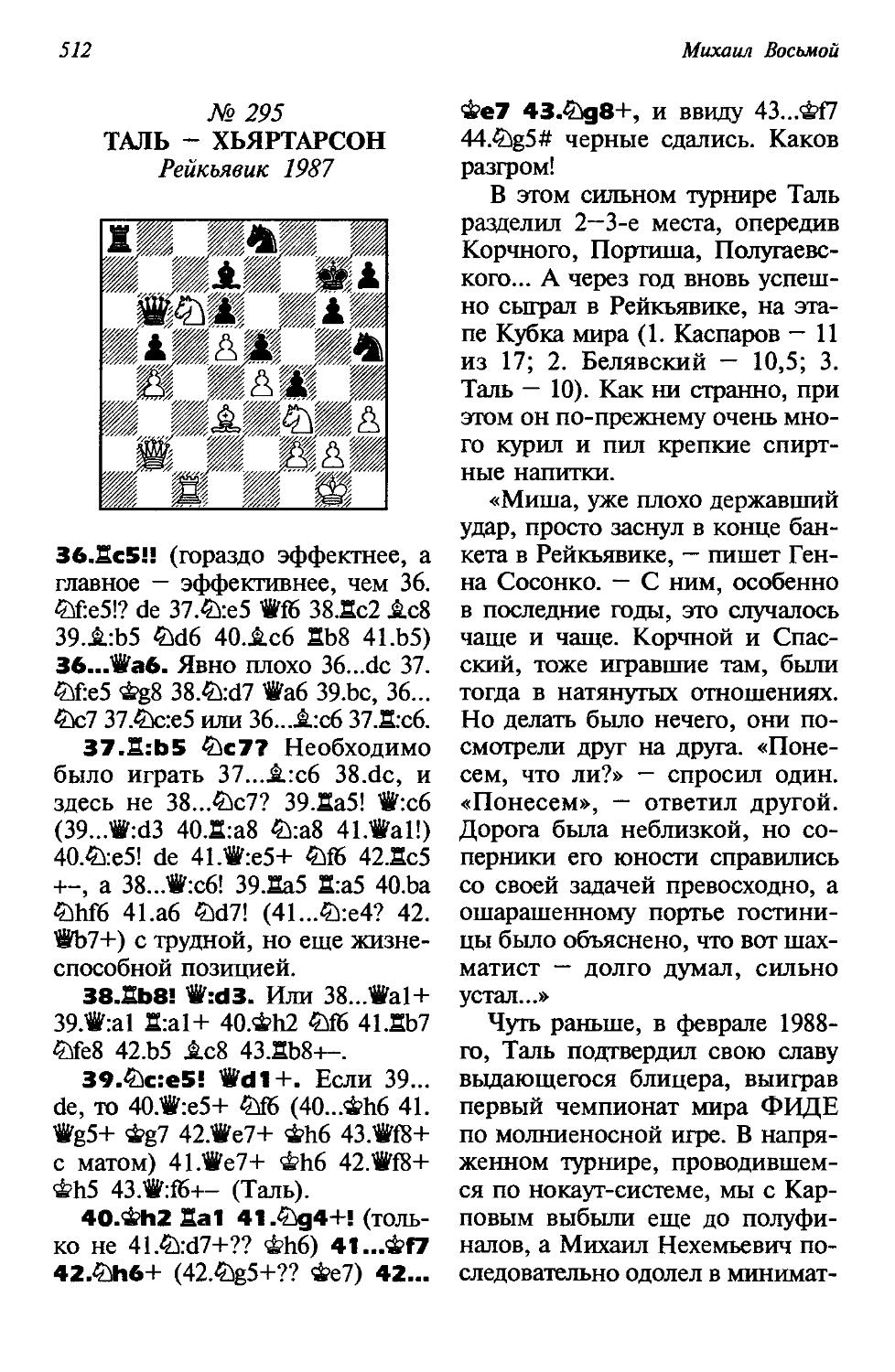

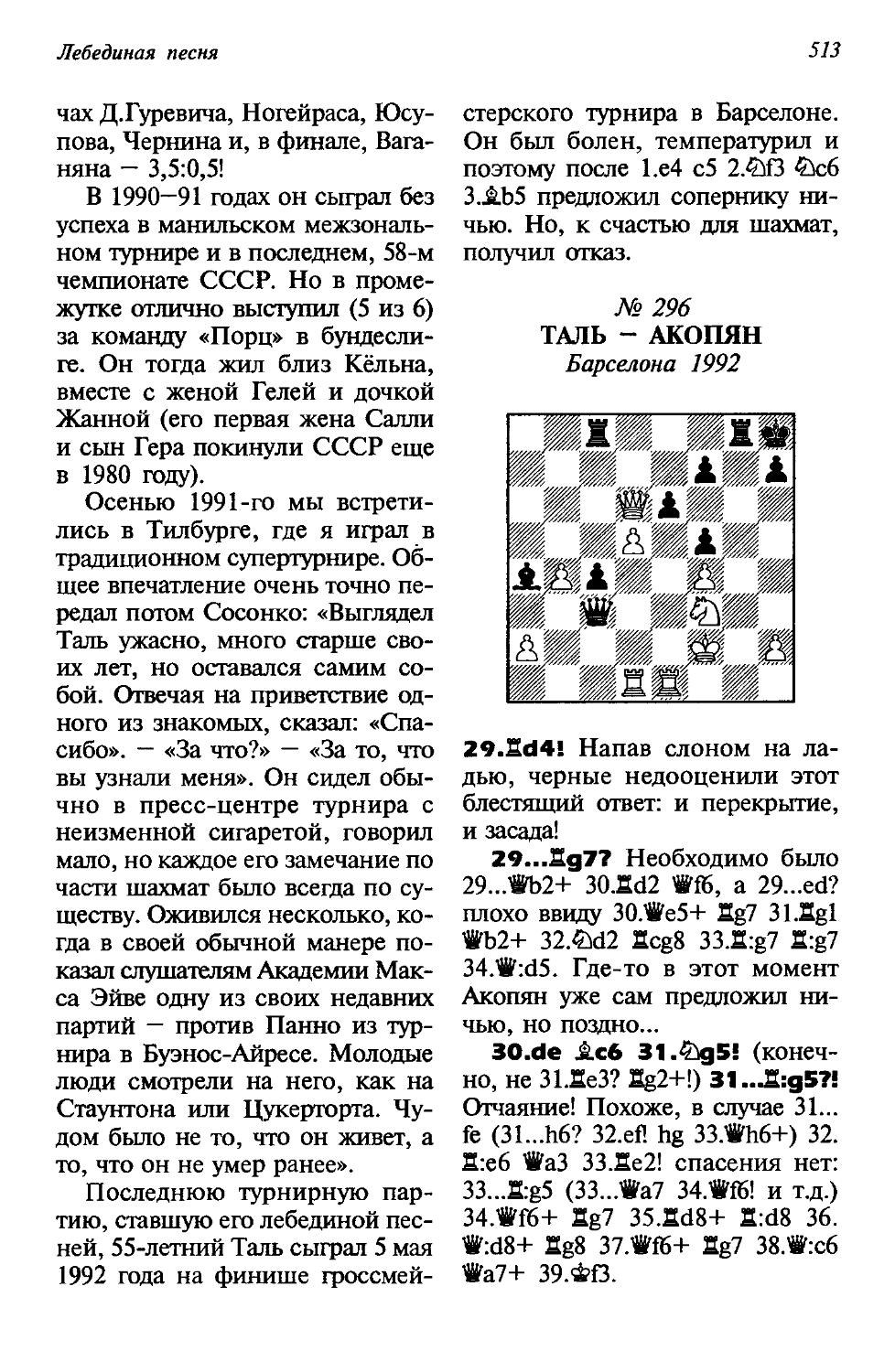

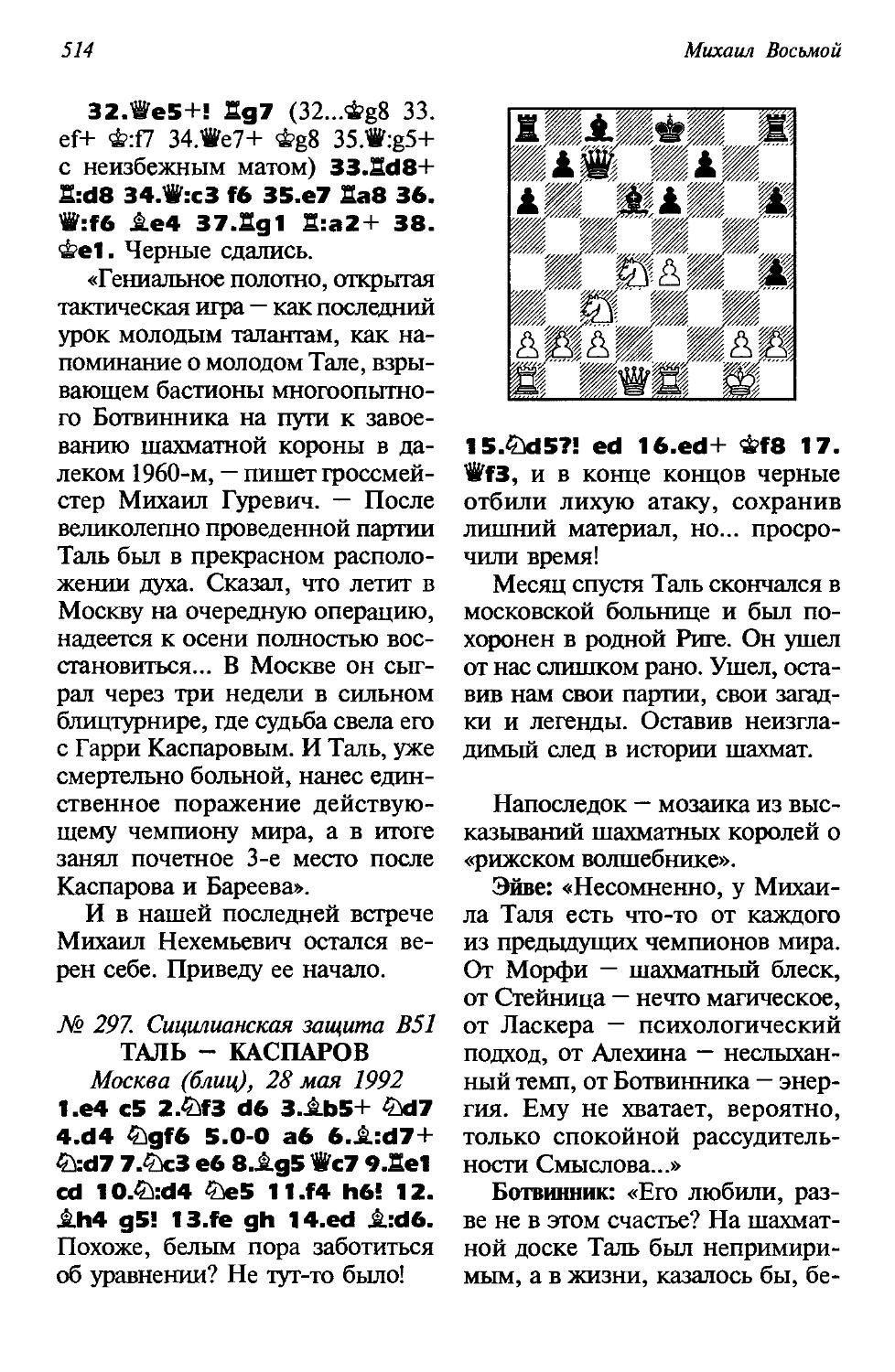

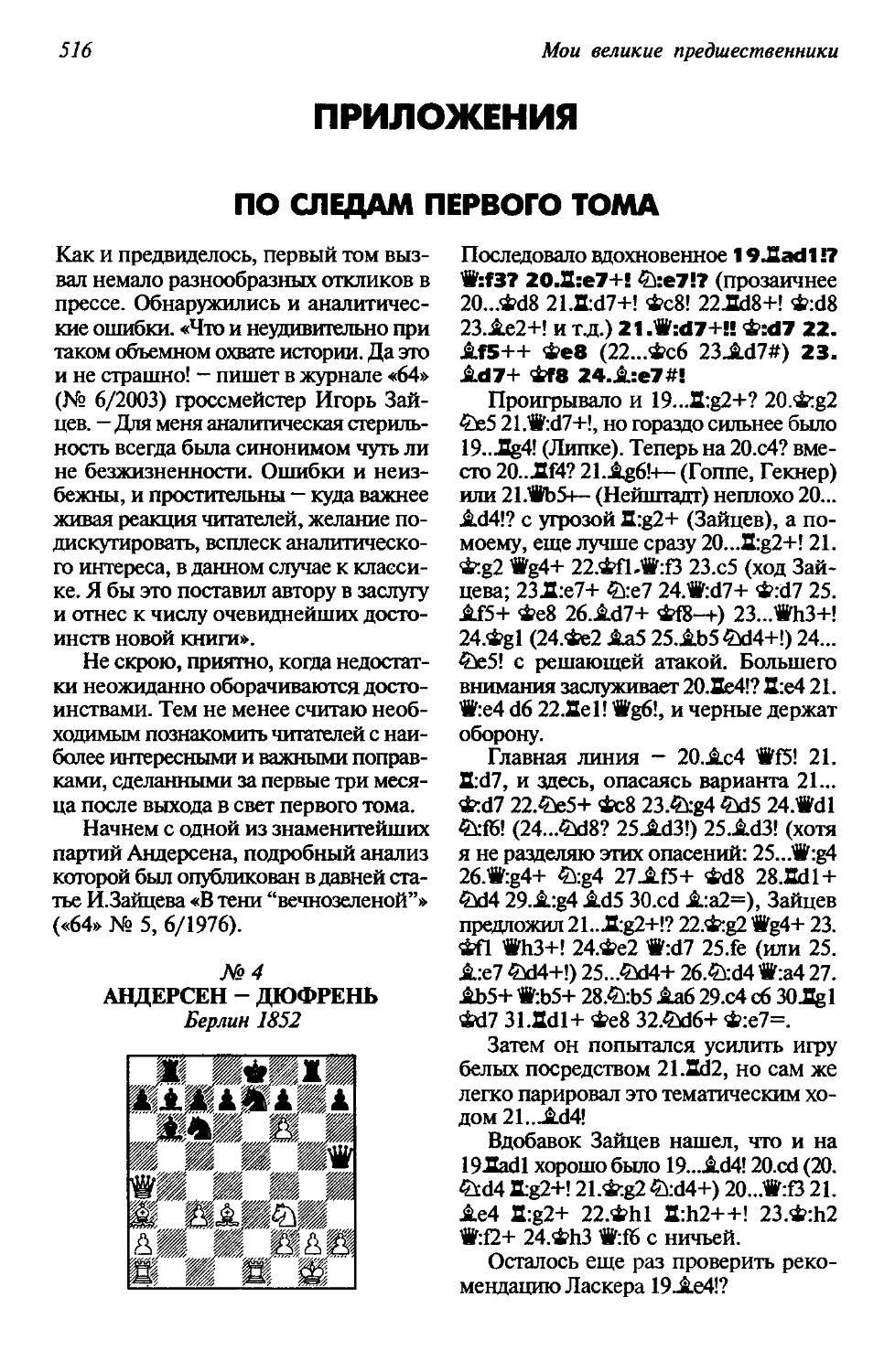

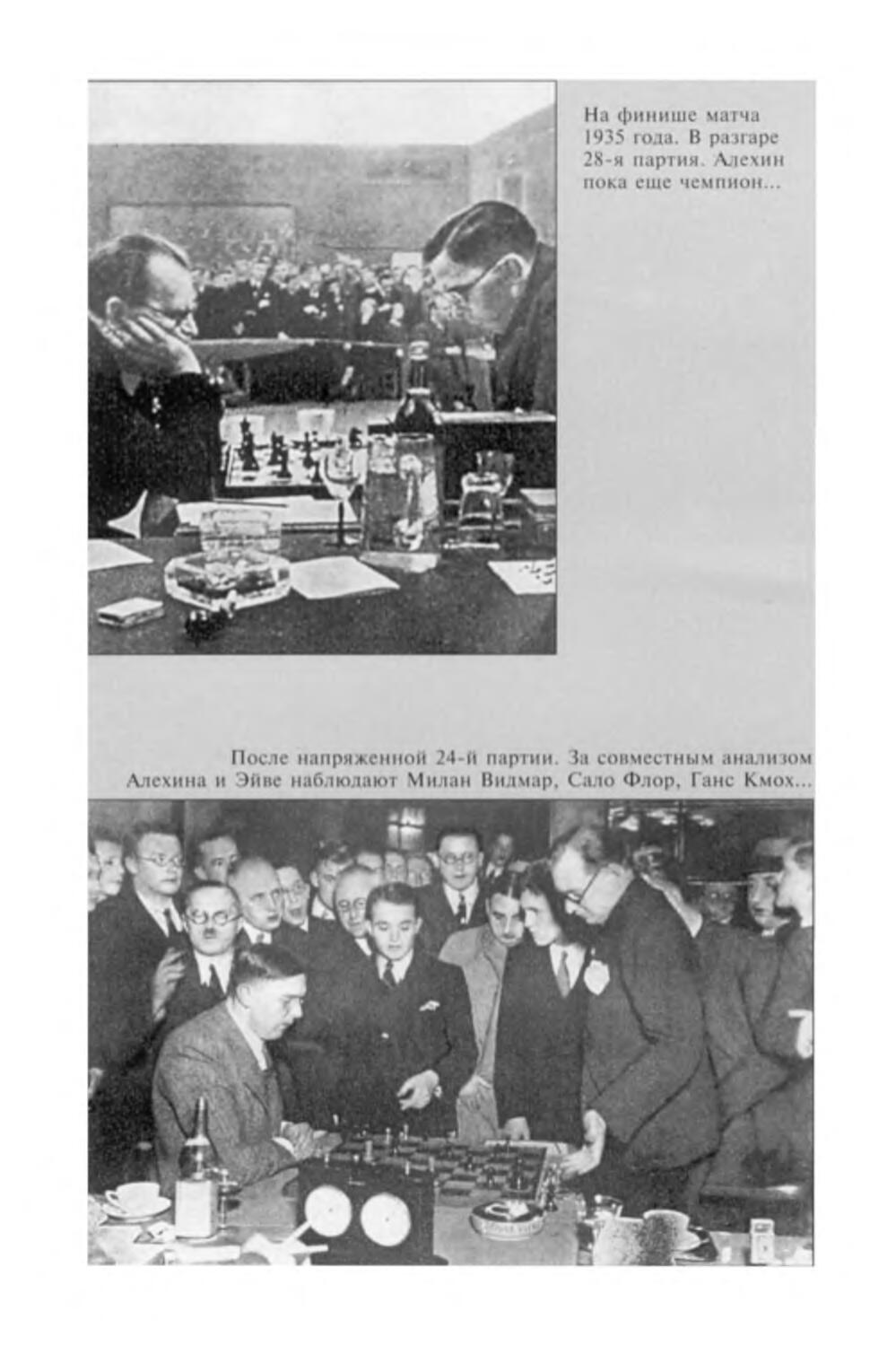

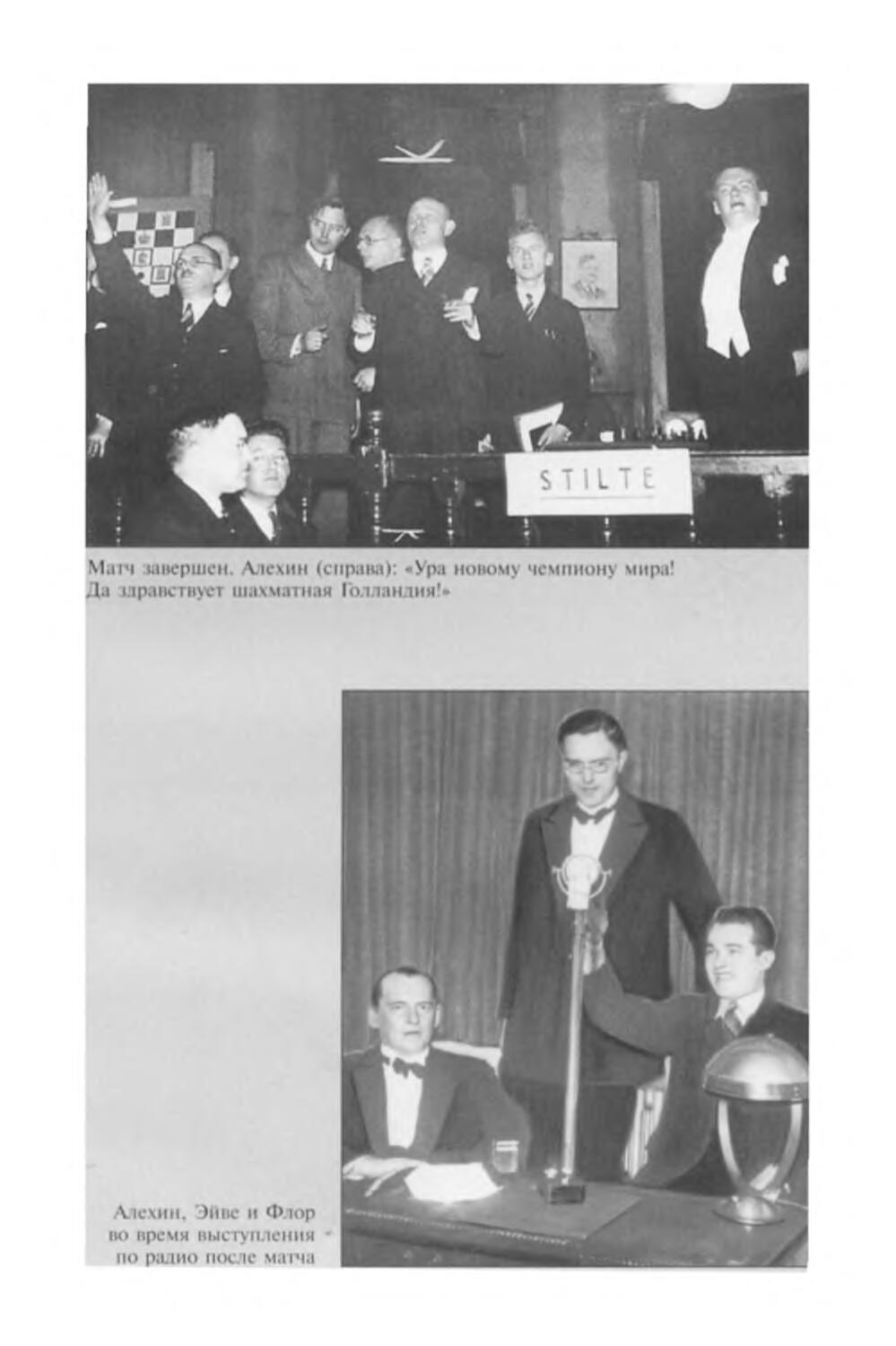

В этом матче на первенство мира у участников появились официальные секунданты: у Алехина — мастер Сало Ландау, у Эйве — его почтенный учитель Геза Мароци. Претенденту помогал и Сало Флор (что слегка нервировало Алехина), а кроме того, всегда был готов прийти на помощь Ганс Кмох, но его назначили главным арбитром.