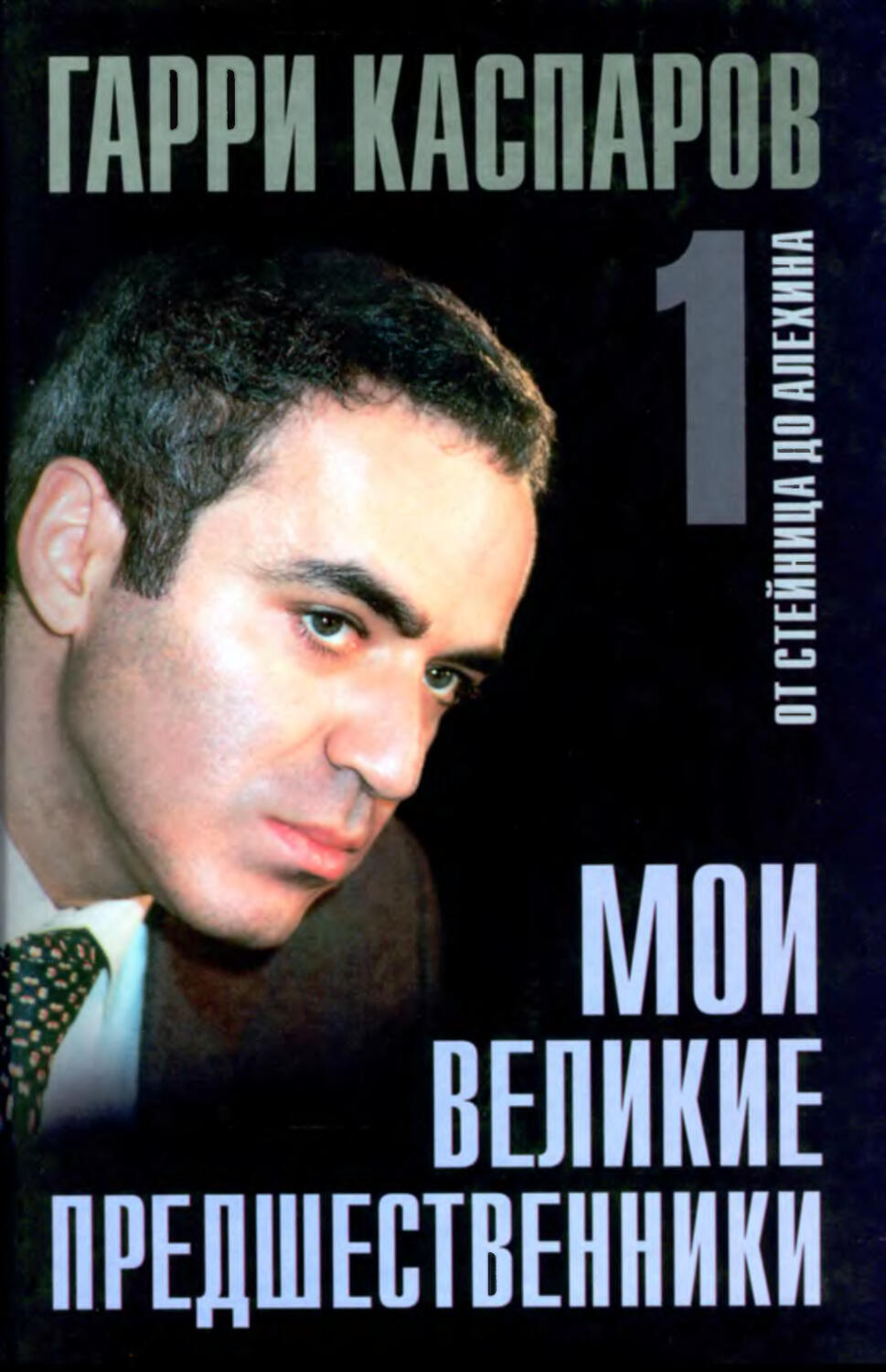

Автор: Гарри Каспаров

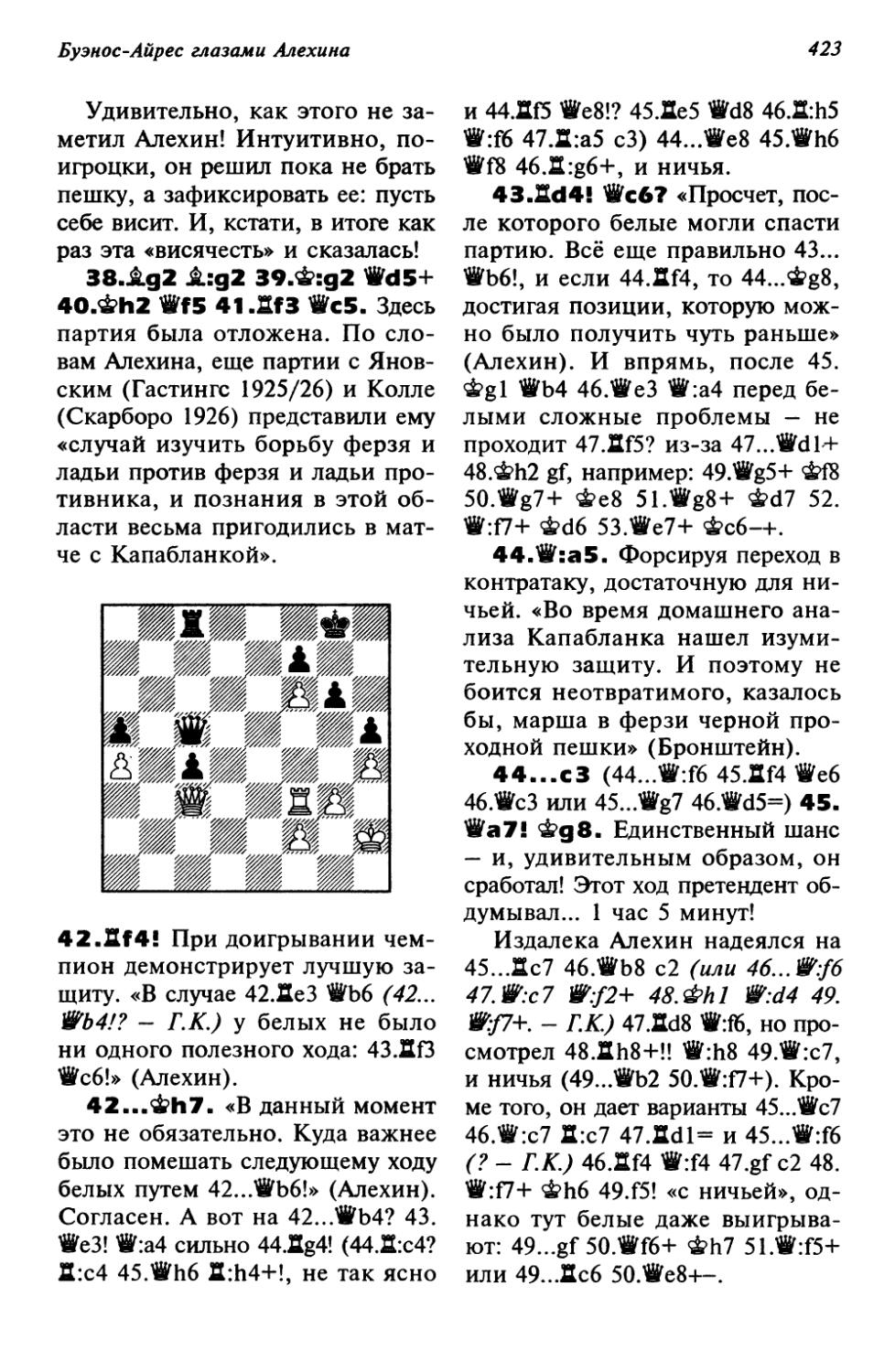

Теги: настольные игры (на сообразительность, ловкость и удачу) шахматы история шахмат

ISBN: 5-7905-1997-0

Год: 2005

Текст

ОТ СТЕЙНИЦА ДО АЛЕХИНА

ГАРРИ КАСПАРОВ

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ДМИТРИЕМ ПЛИСЕЦКИМ

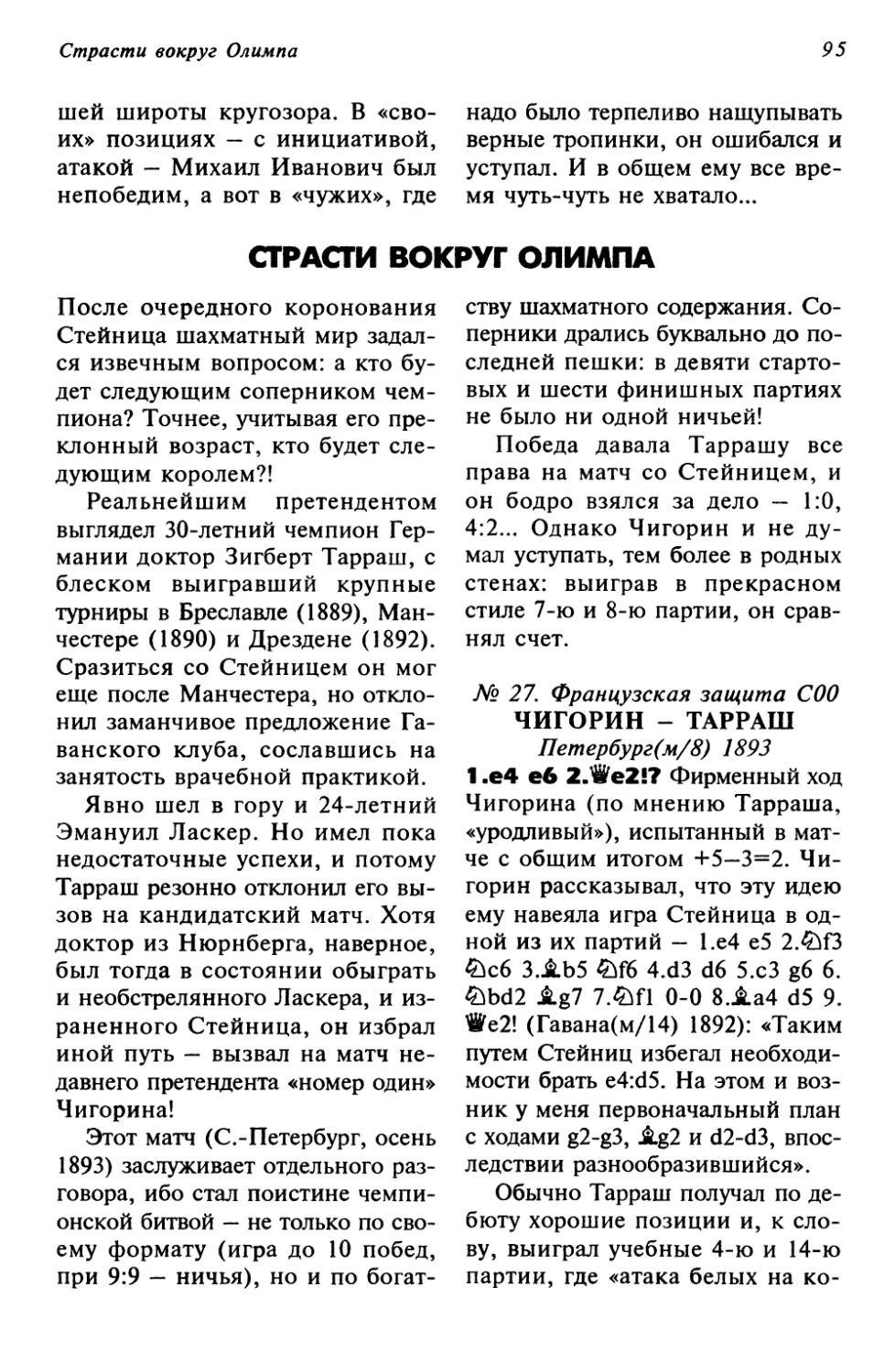

МОИ

ВЕЛИКИЕ <

ПРЕДШЕСТВЕНЙКИ

ОТ СТЕЙНИЦА ДО АЛЕХИНА

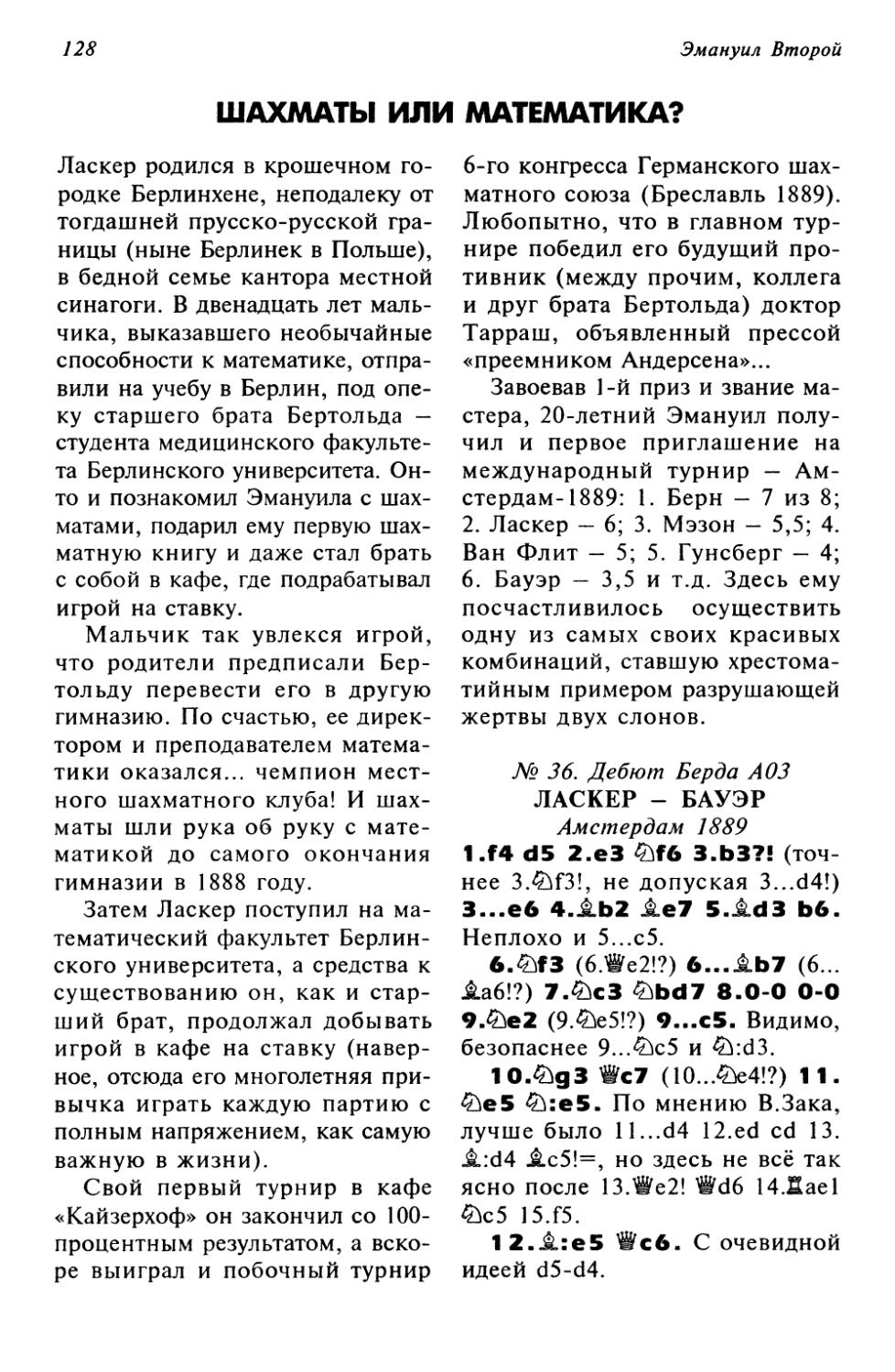

РИПОЛ КЛАССИК МОСКВА 2005

УДК 794 ББК 75.581

К28

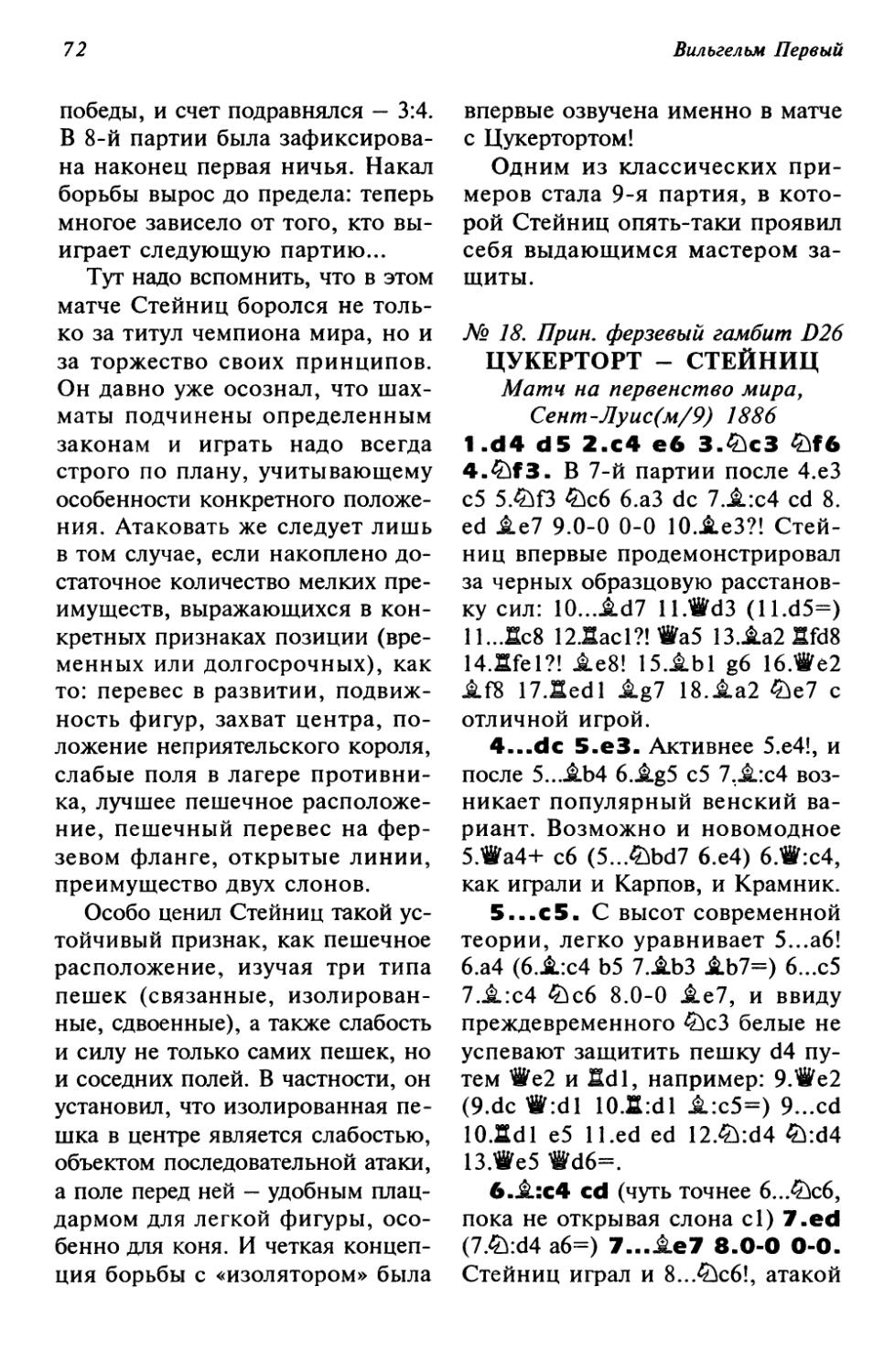

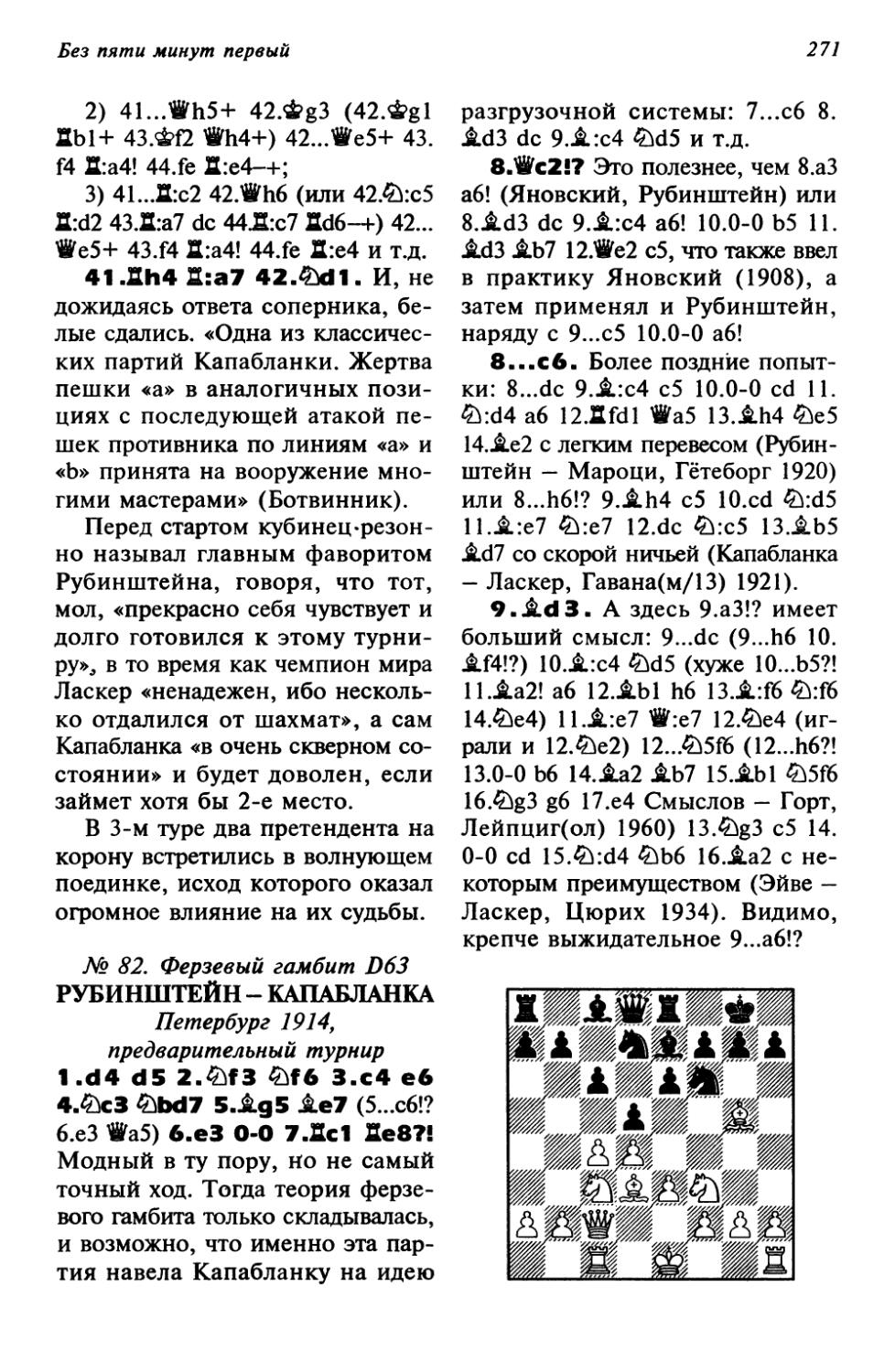

Серия «Великие шахматисты мира» основана в 2002 г.

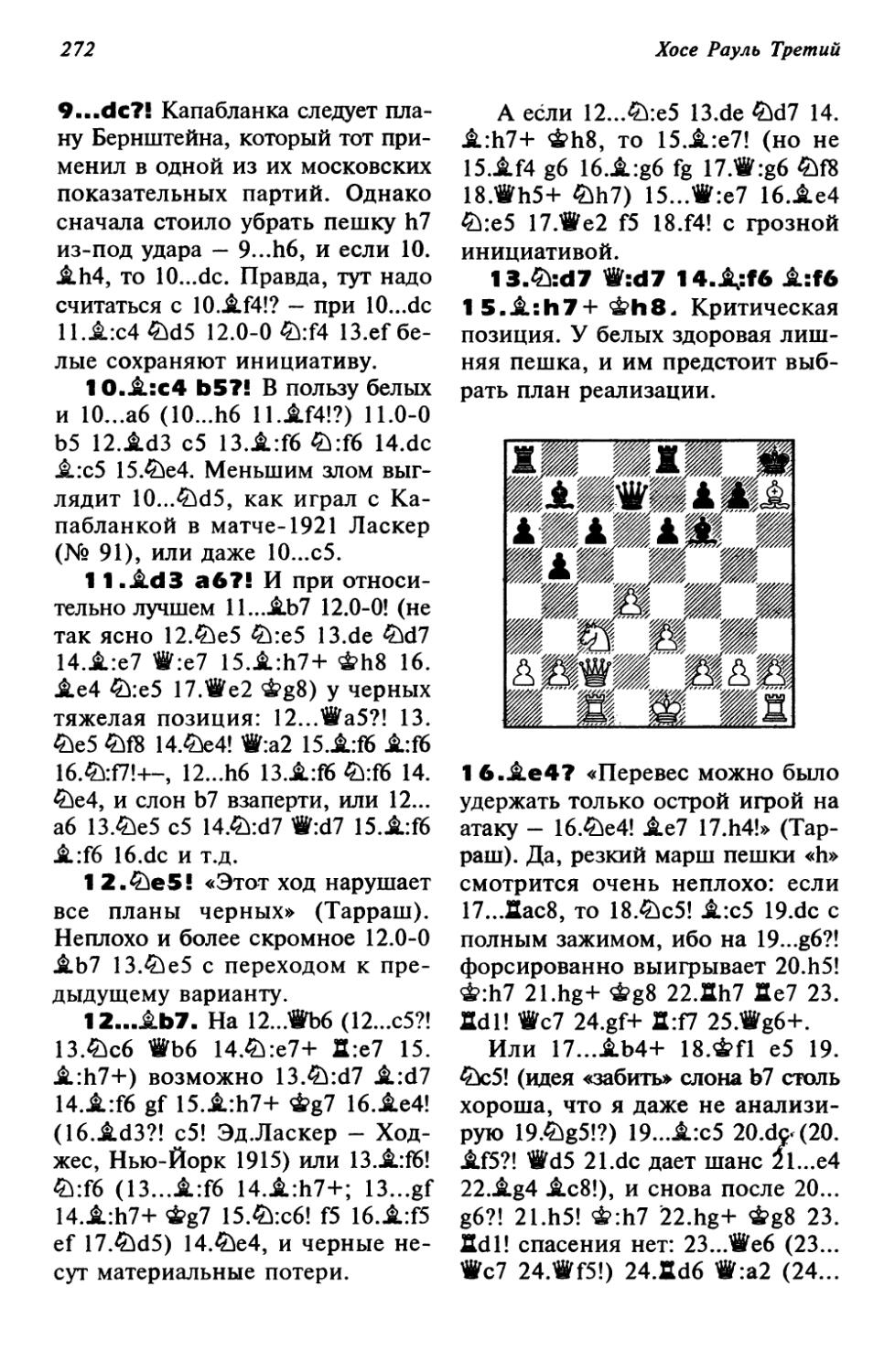

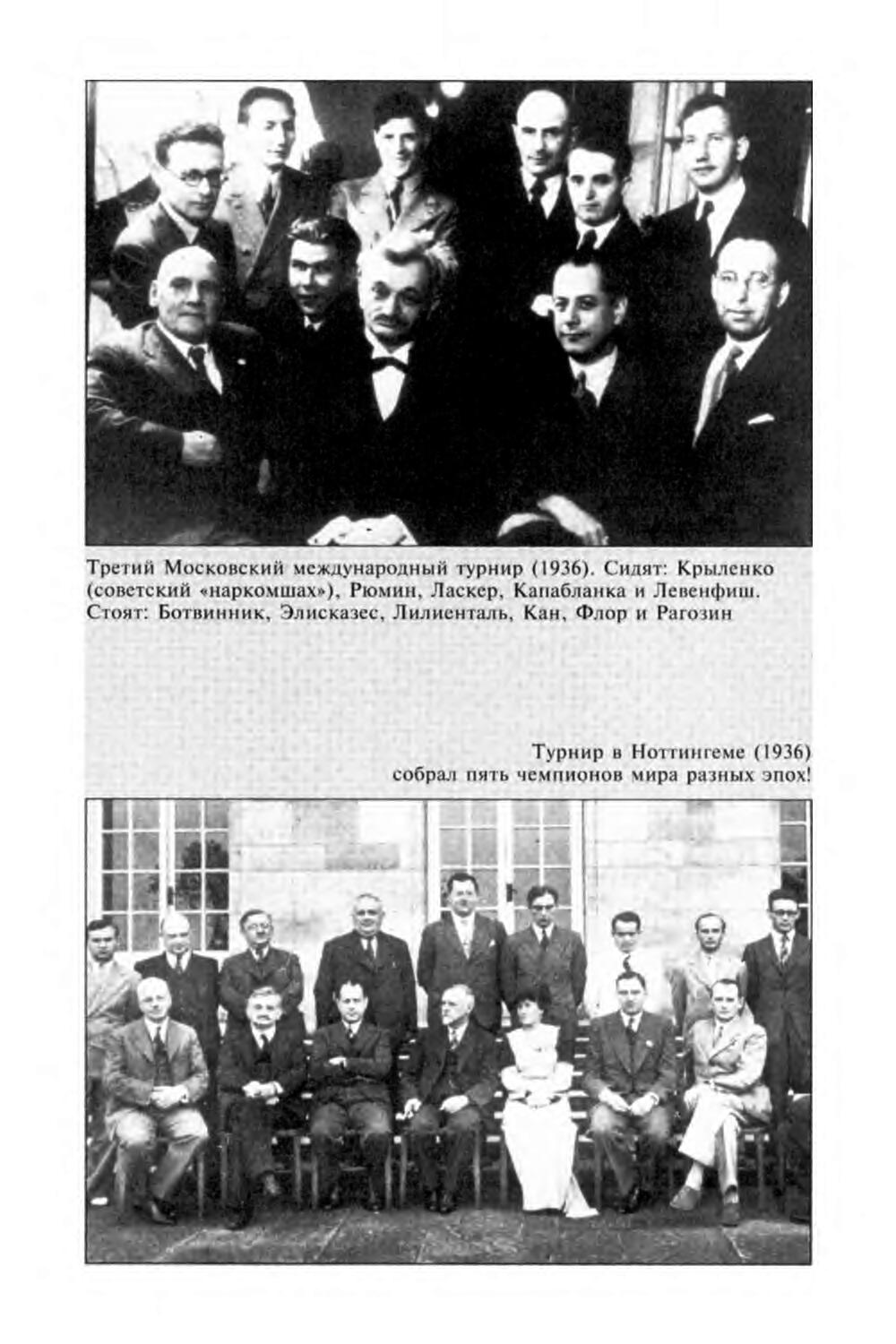

Фото и рисунки из архивов Музея шахмат России, журналов «Шахматы в СССР» и «64», из личных архивов автора, а также Жана-Мишеля Пешине, Исаака Линдера, Сергея Воронкова, Игоря Ботвинника, Вальтера Хеуэра и Бориса Турова

В оформлении форзацев использована работа художника И. Мамедова

Каспаров Г. К., в сотрудничестве с Д. Г. Плисецким

К28 Мои великие предшественники: Новейшая история развития шахматной игры: В 6 т. Т. 1: От Стейница до Алехина.— М.: РИПОЛ классик, 2005.— 512 с.: ил.— (Великие шахматисты мира).

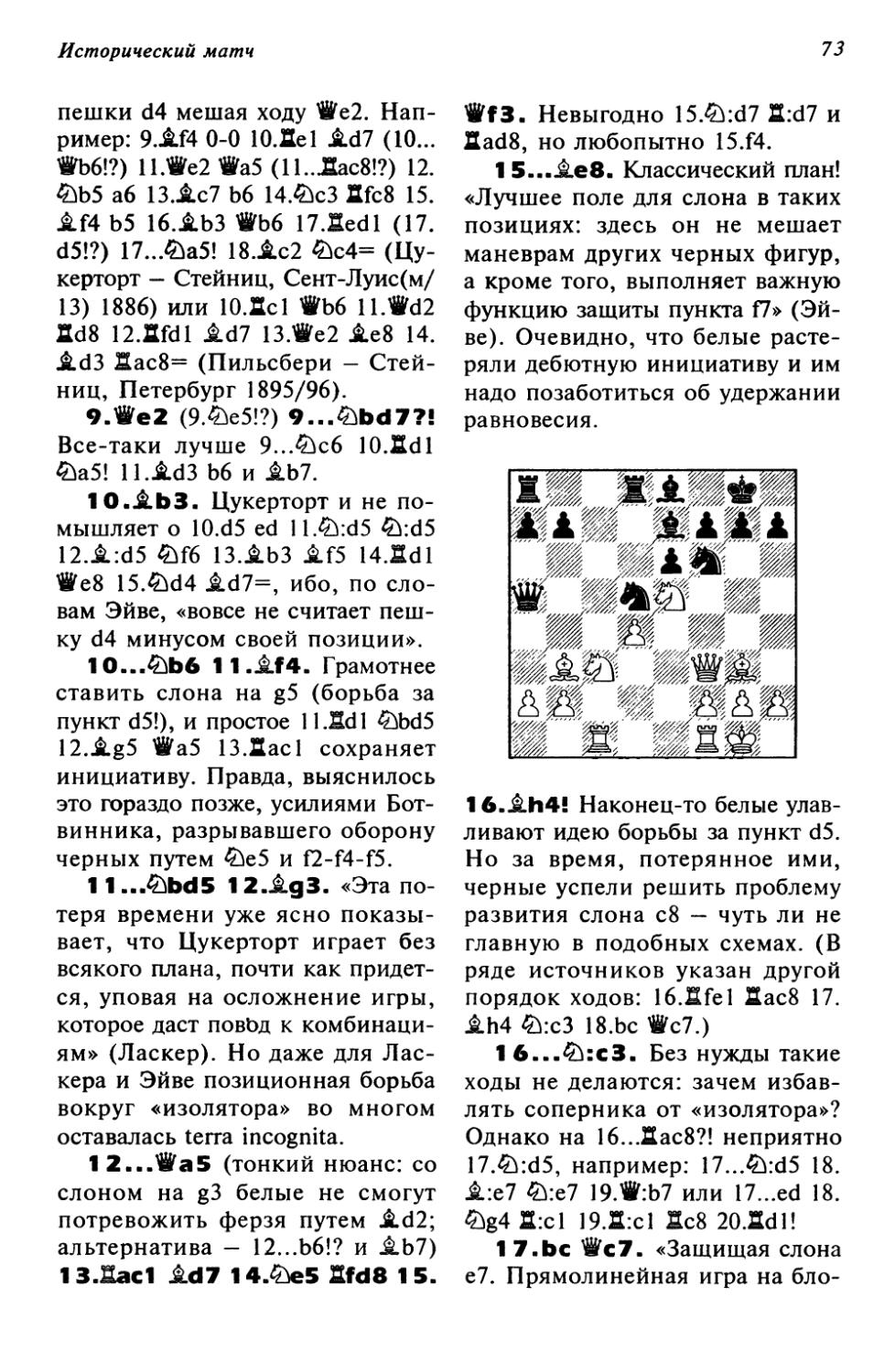

ISBN 5-7905-1997-0 (т. 1)

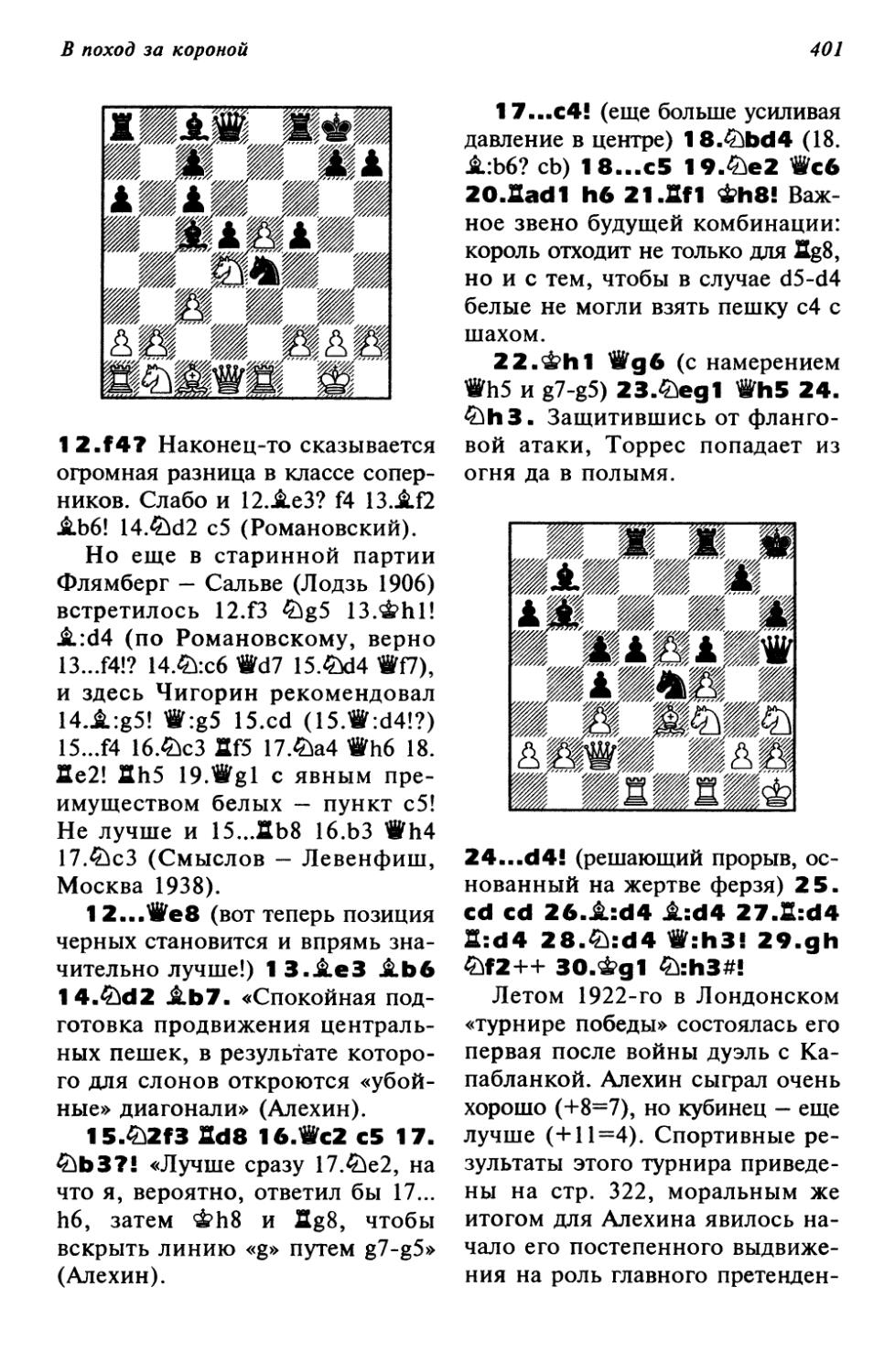

ISBN 5-7905-1996-2

Данное издание не имеет аналогов в шахматной литературе: 13-й чемпион мира размышляет о судьбах и творчестве двенадцати предыдущих чемпионов и их соперников, о полуторавековой борьбе за мировое первенство. Исследуя знаменитые партии под микроскопом мощных компьютерных программ, автор меняет многие прежние оценки и, в сущности, подытоживает развитие шахмат в XX веке.

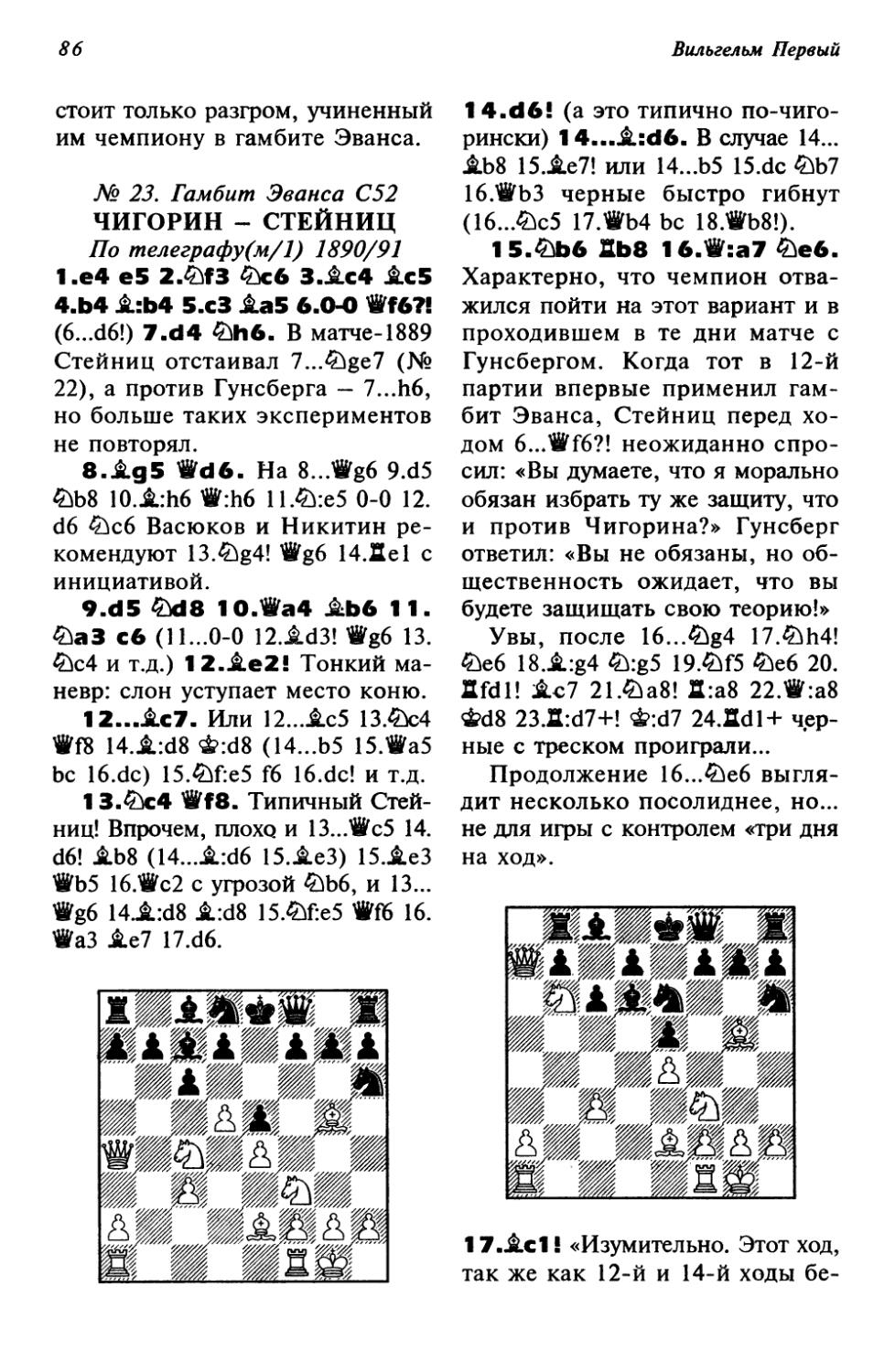

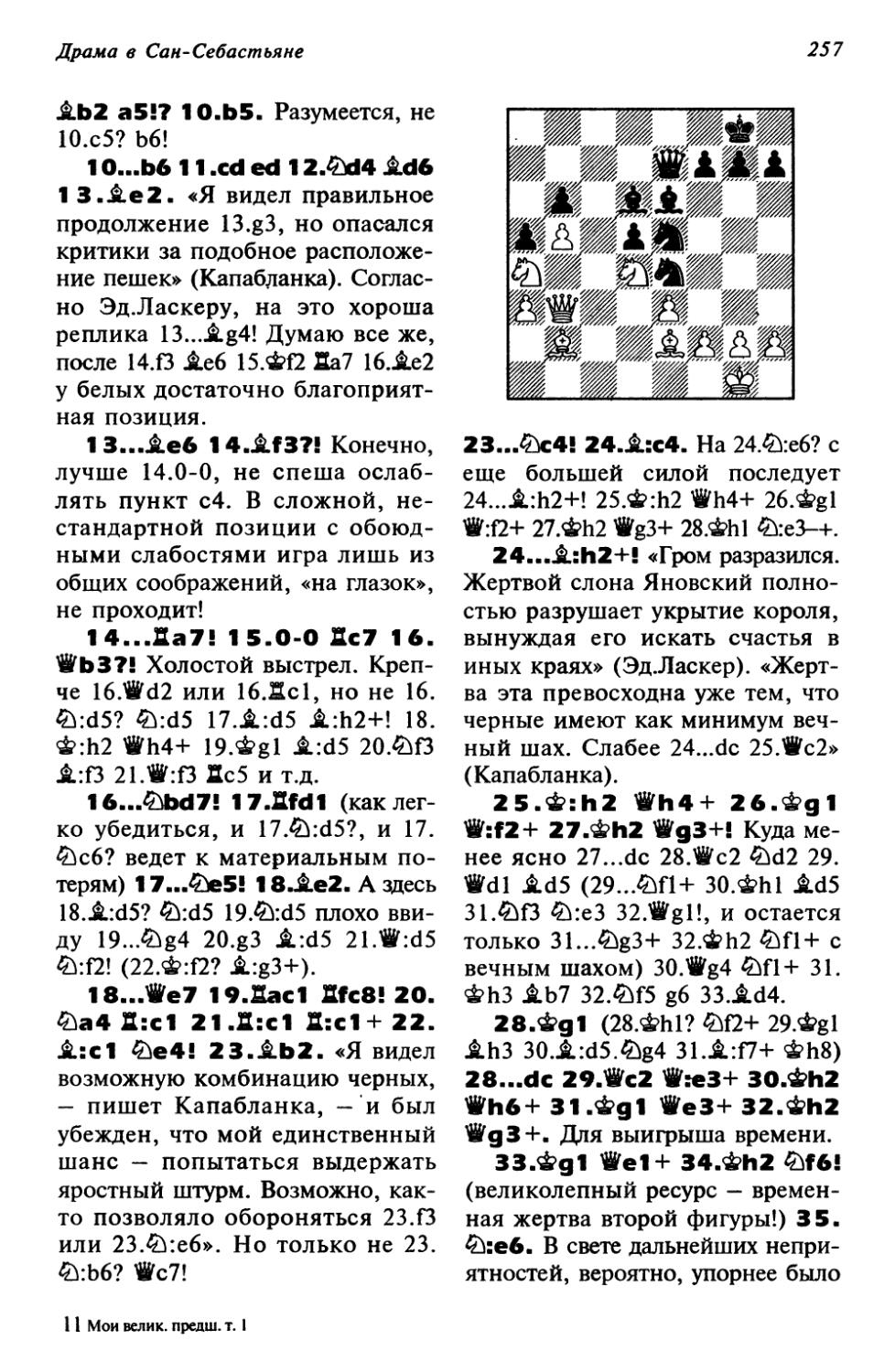

Настоящий том посвящен «некоронованным королям» прошлого и первым четырем официальным чемпионам мира — Стейницу, Ласкеру, Капабланке и Алехину.

УДК 794

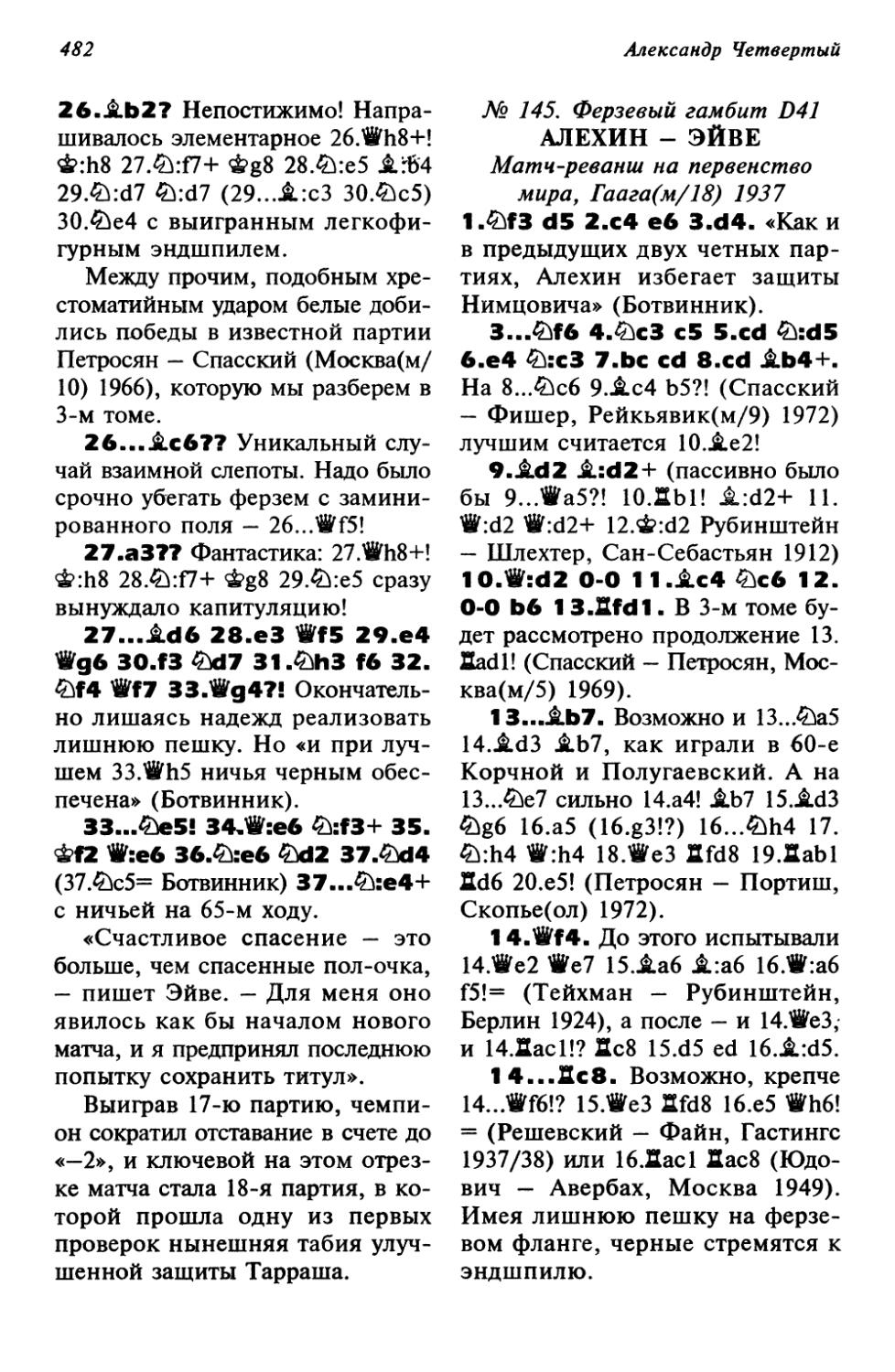

ББК 75.581

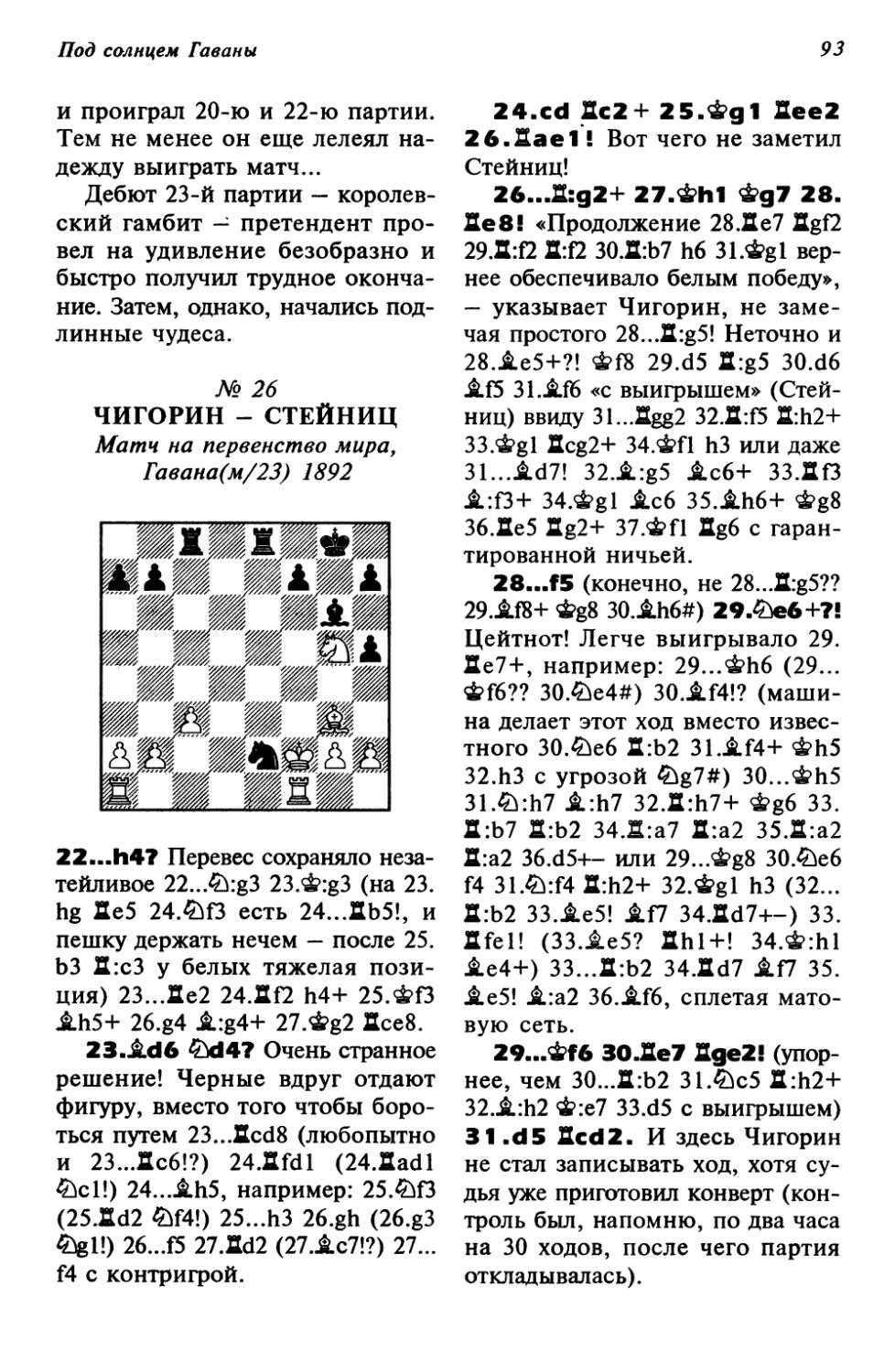

ISBN 5-7905-1997-0 (т. 1)

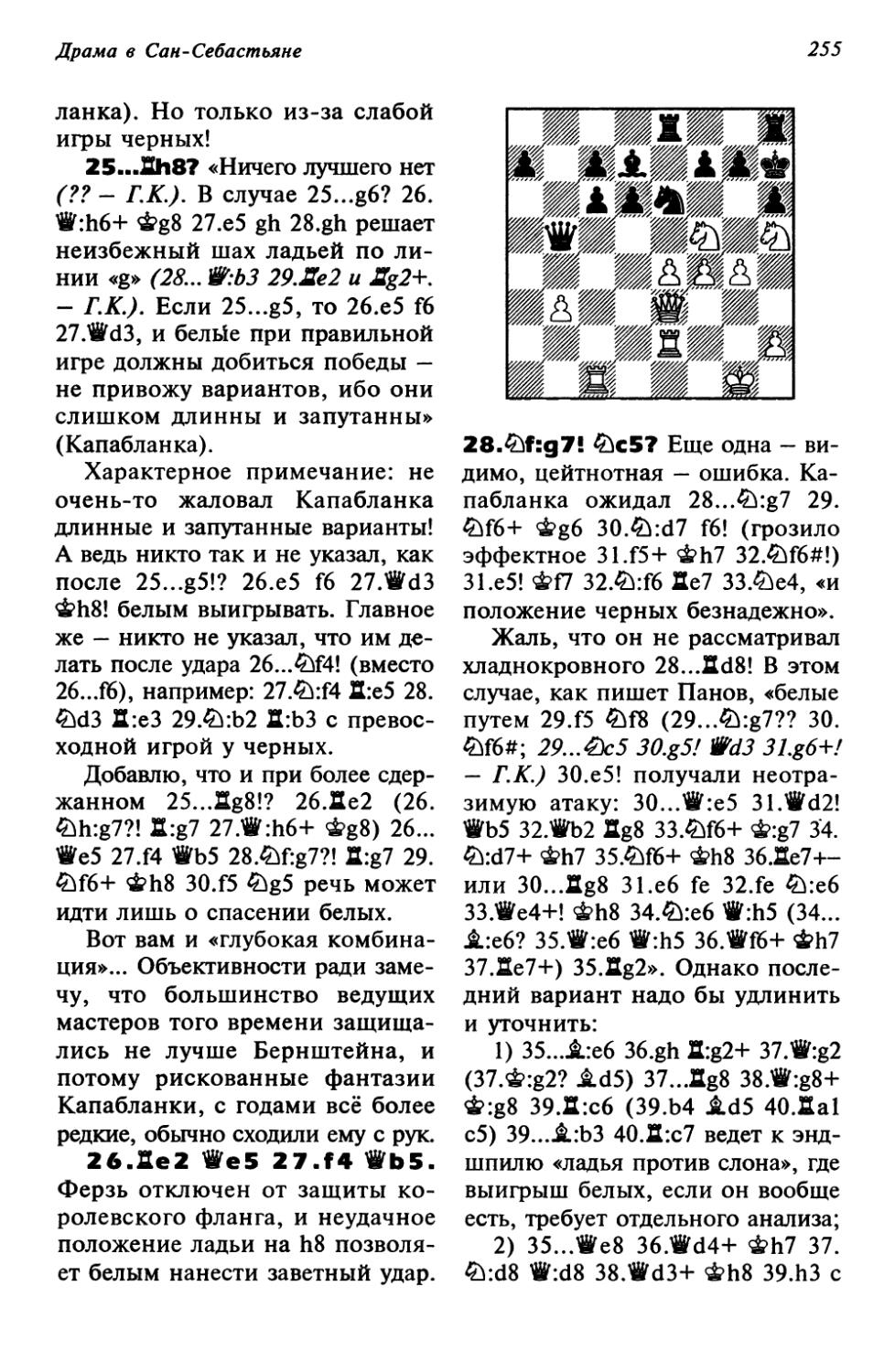

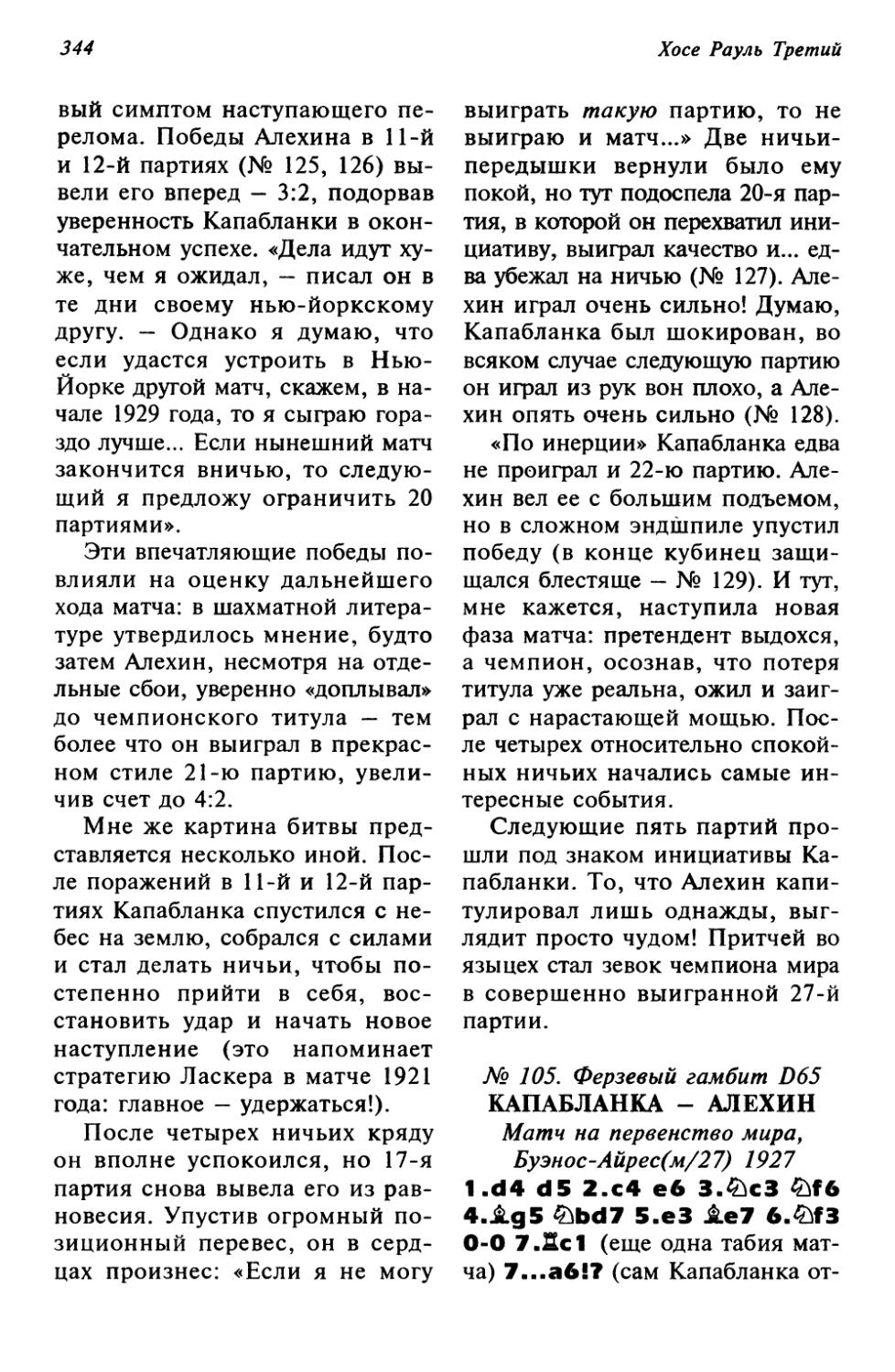

ISBN 5-7905-1996-2

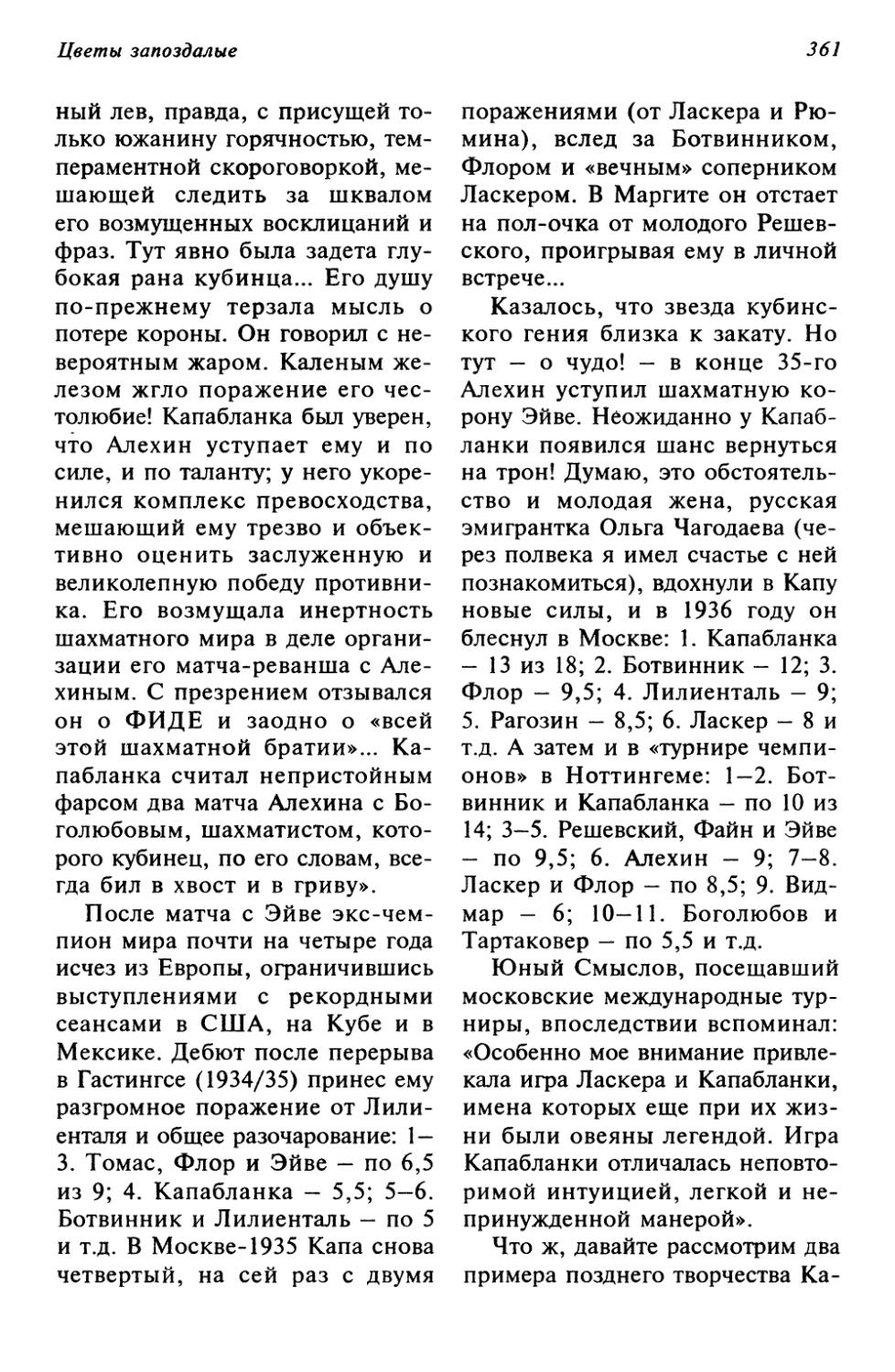

© Г. Каспаров, 2003

© ООО «ИД «РИПОЛ классик»,

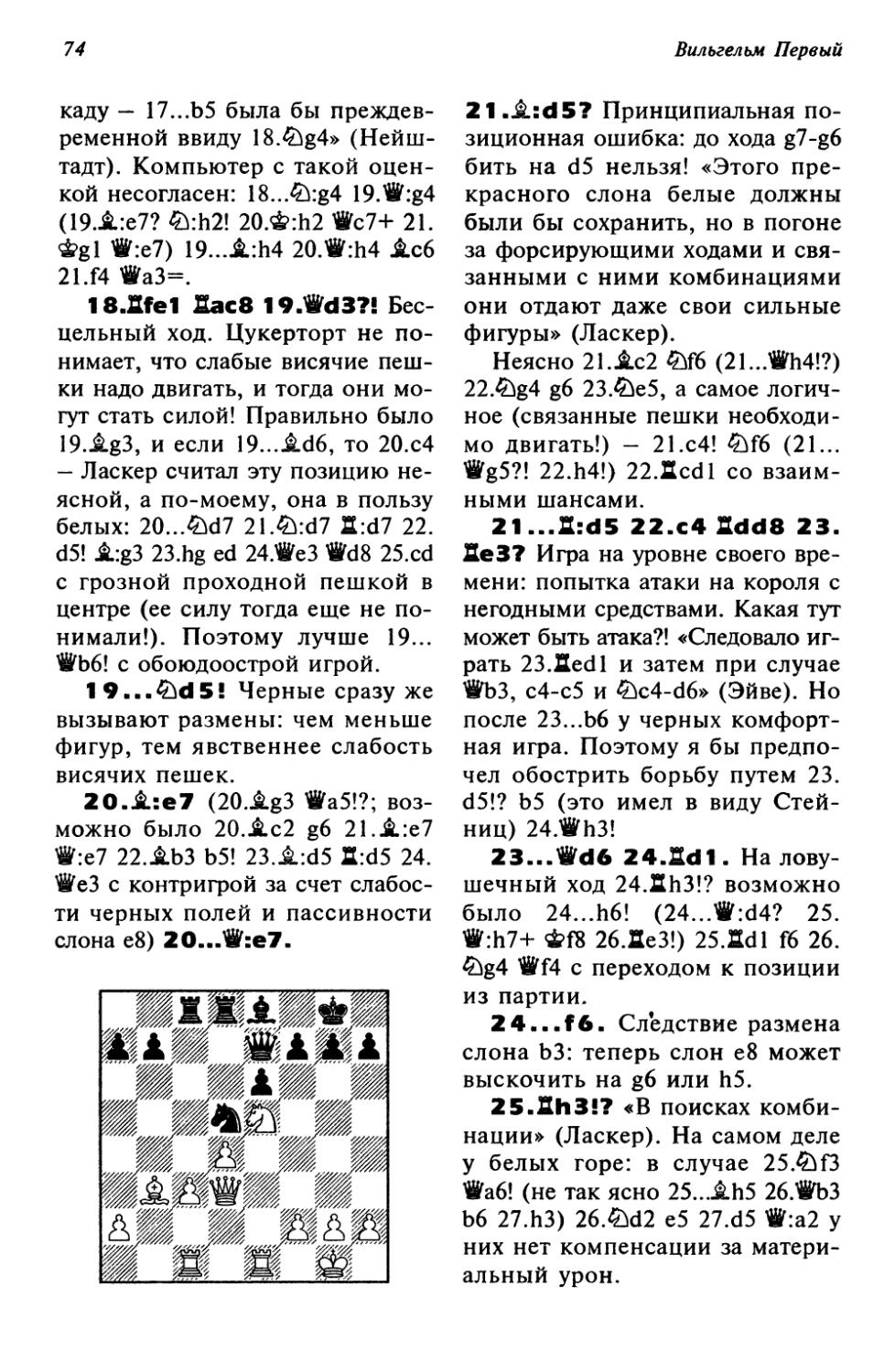

оформление, 2005

ЧЕМПИОНЫ КАК СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

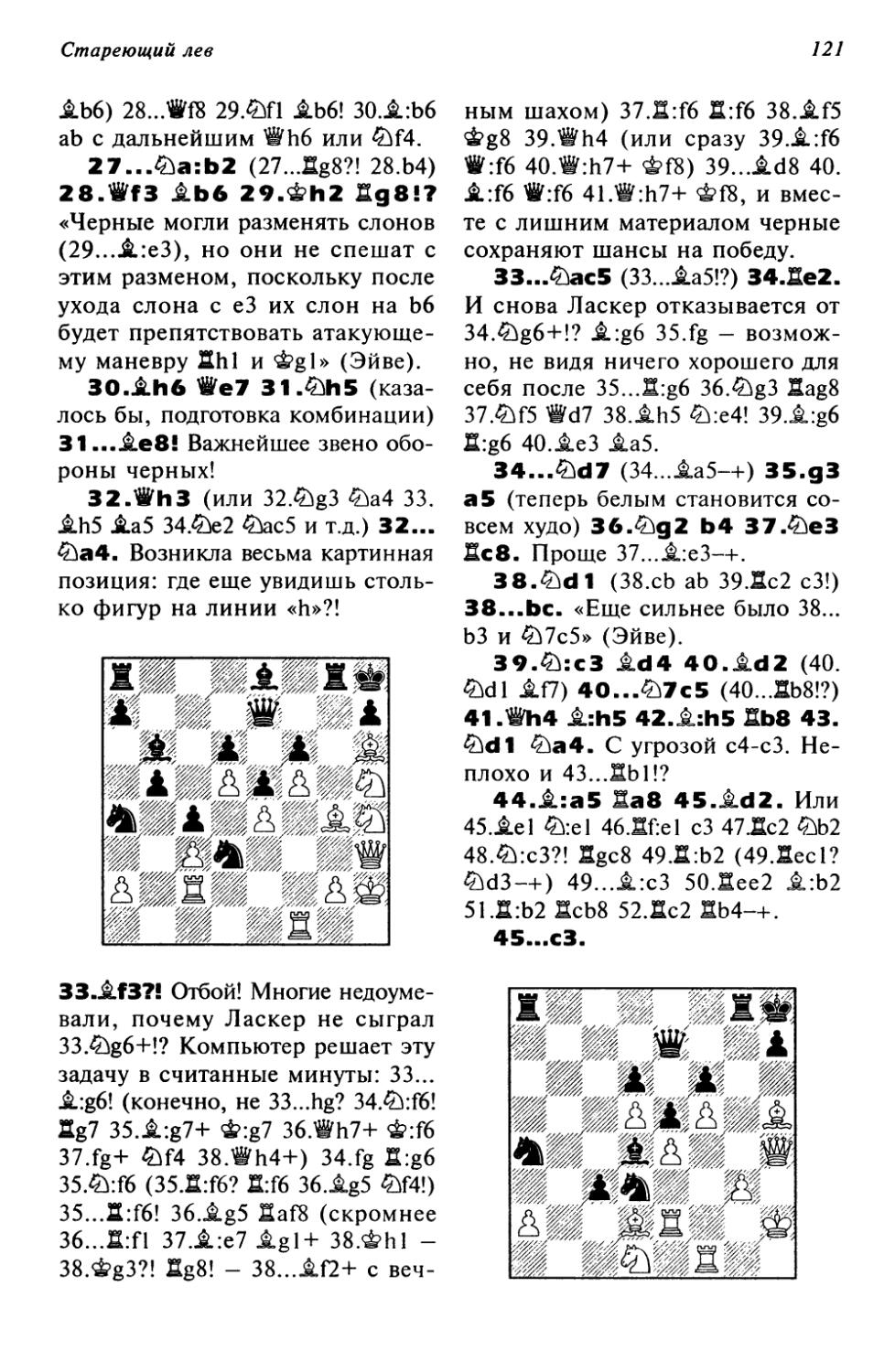

(вместо предисловия)

j I авно хотел написать книгу о новой и новейшей истории шахмат. Причем, уйдя от традиционного подхода, показать их непрерывный прогресс через творчество чемпионов мира. Ибо именно эта элитная группа суперигроков (всего 14 за 117 лет!) внесла в шахматы наибольший вклад: чтобы завоевать высший титул, необходимо было превзойти лучшего из лучших, открыть нечто новое, застать врасплох опытнейшего и талантливейшего соперника.

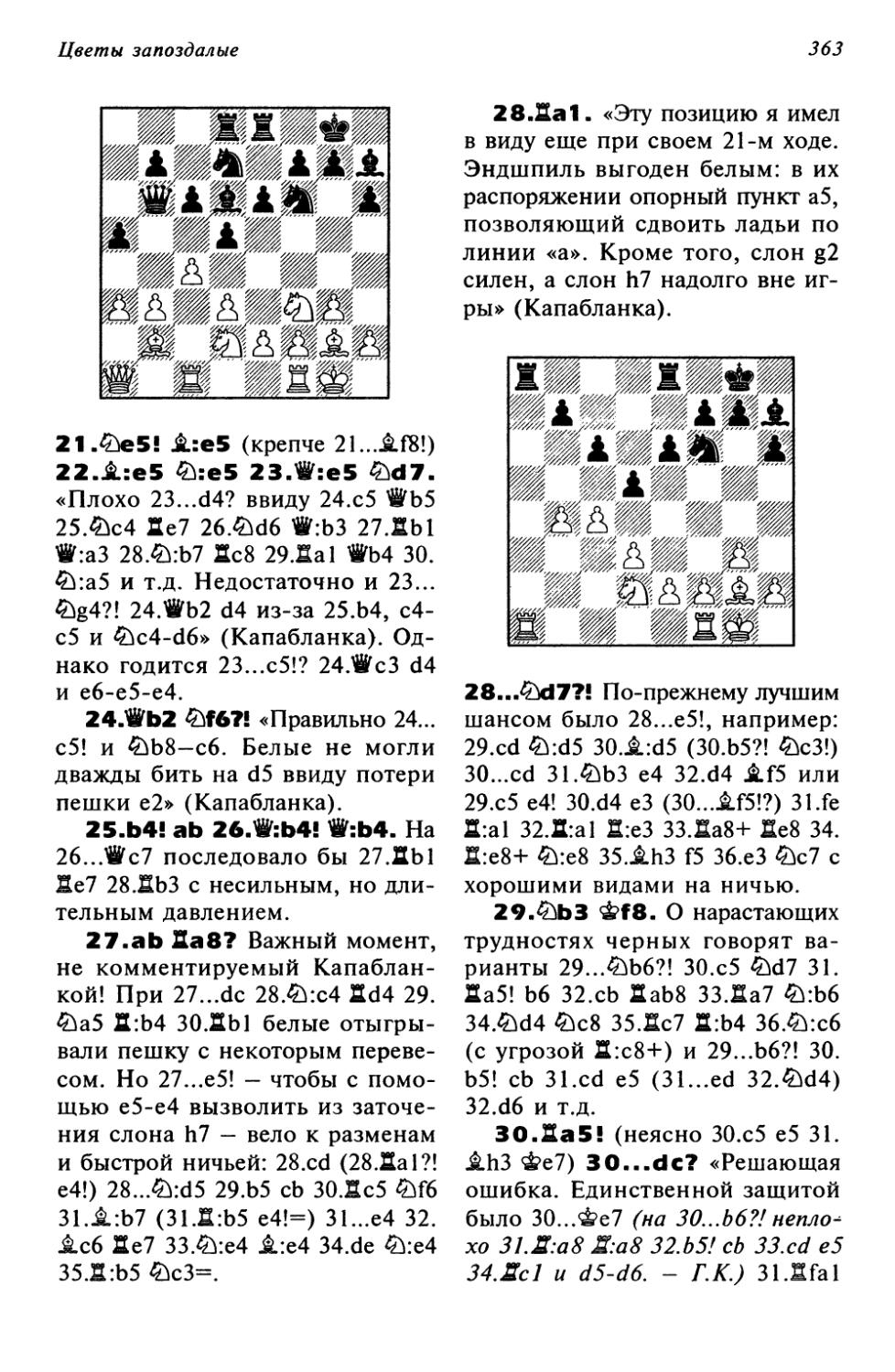

Согласно официальной легенде, медленная военная игра наподобие шахмат зародилась почти две тысячи лет назад в Индии и, понемногу видоизменяясь, прошла бесконечно длинный путь через юг Средней Азии, Персию и страны Арабского Востока — к Пиренейскому полуострову. Впрочем, европейцам «индийская» версия происхождения шахмат стала известна лишь в конце 17-го века. С достоверностью можно утверждать лишь одно: современные шахматы возникли в 15-м веке в Средиземноморье. Й это уже чисто европейское изобретение — интеллектуальная игра, моделирующая психологическую войну.

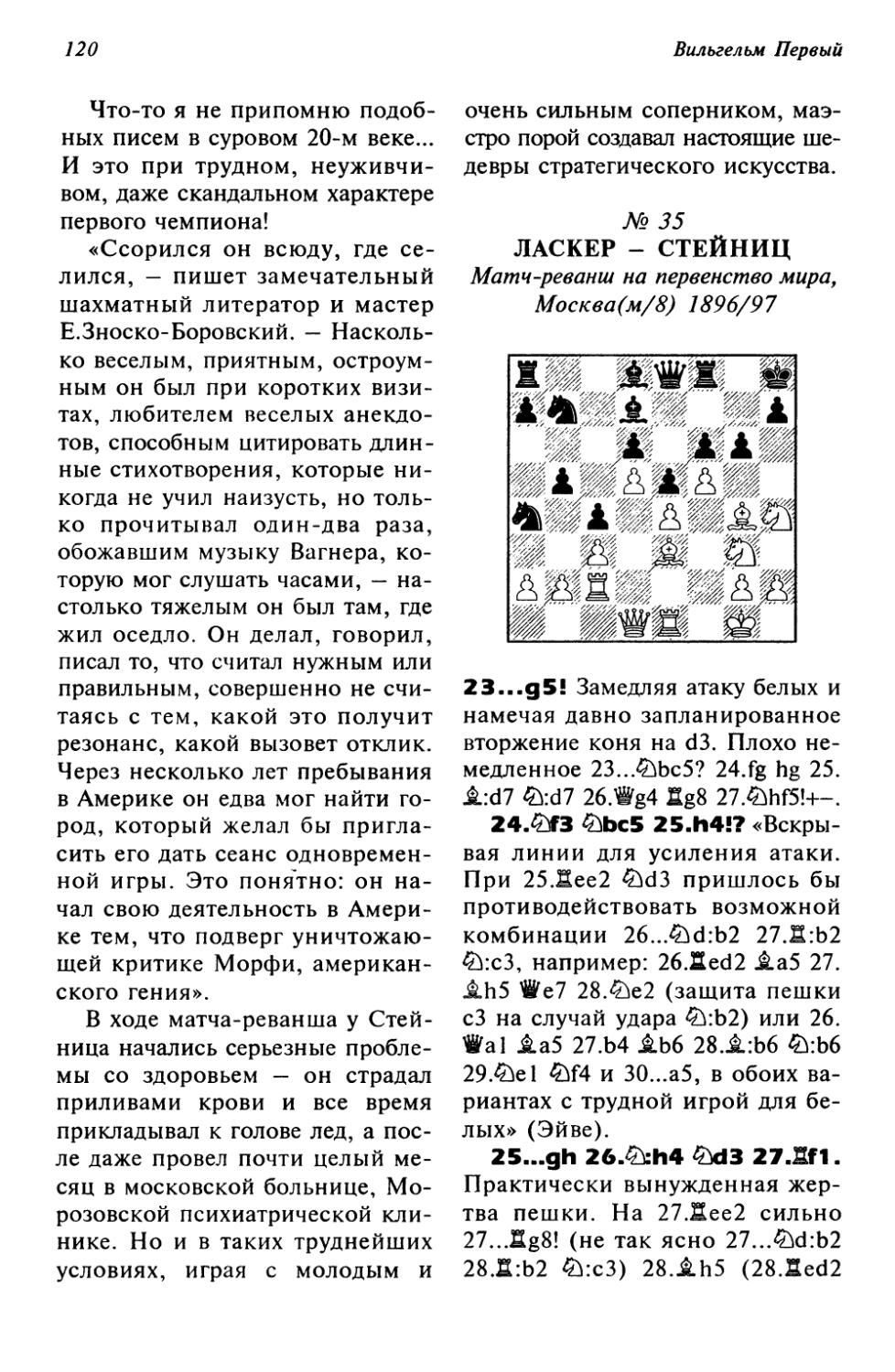

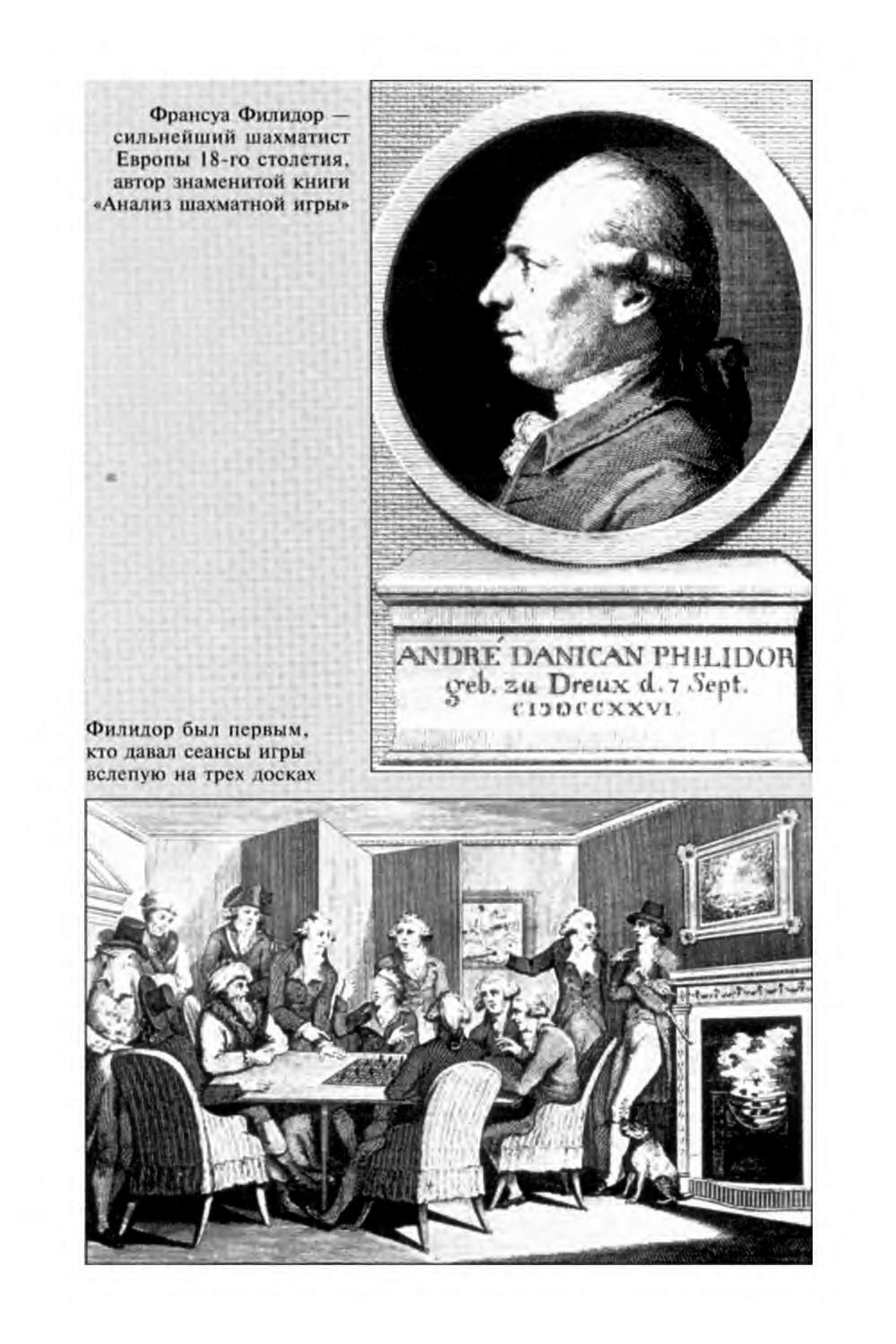

Лучшие шахматные мастера каждой эпохи были тесно связаны с ценностями того общества, в котором они жили и творили. Все изменения культурного, политического и психологического фона отражались на стиле и идеях их игры. Эта глубинная связь прослеживается издалека. Разве не закономерно, что в эпоху Возрождения, в 15—17-м веках, шахматы наиболее бурно развивались в Испании и Италии? Разве случайно первым маэстро, попытавшимся создать теорию позиционной игры, стал живший в эпоху Просвещения и философии рационализма великий Франсуа Андре Филидор (кстати, известный композитор и друг Дидро)? А вспомним лозунг, провозглашенный им в середине 18-го века: «Пешки — душа шахматной партии!» Разве тут не слышны отголоски грядущей Великой французской революции?!

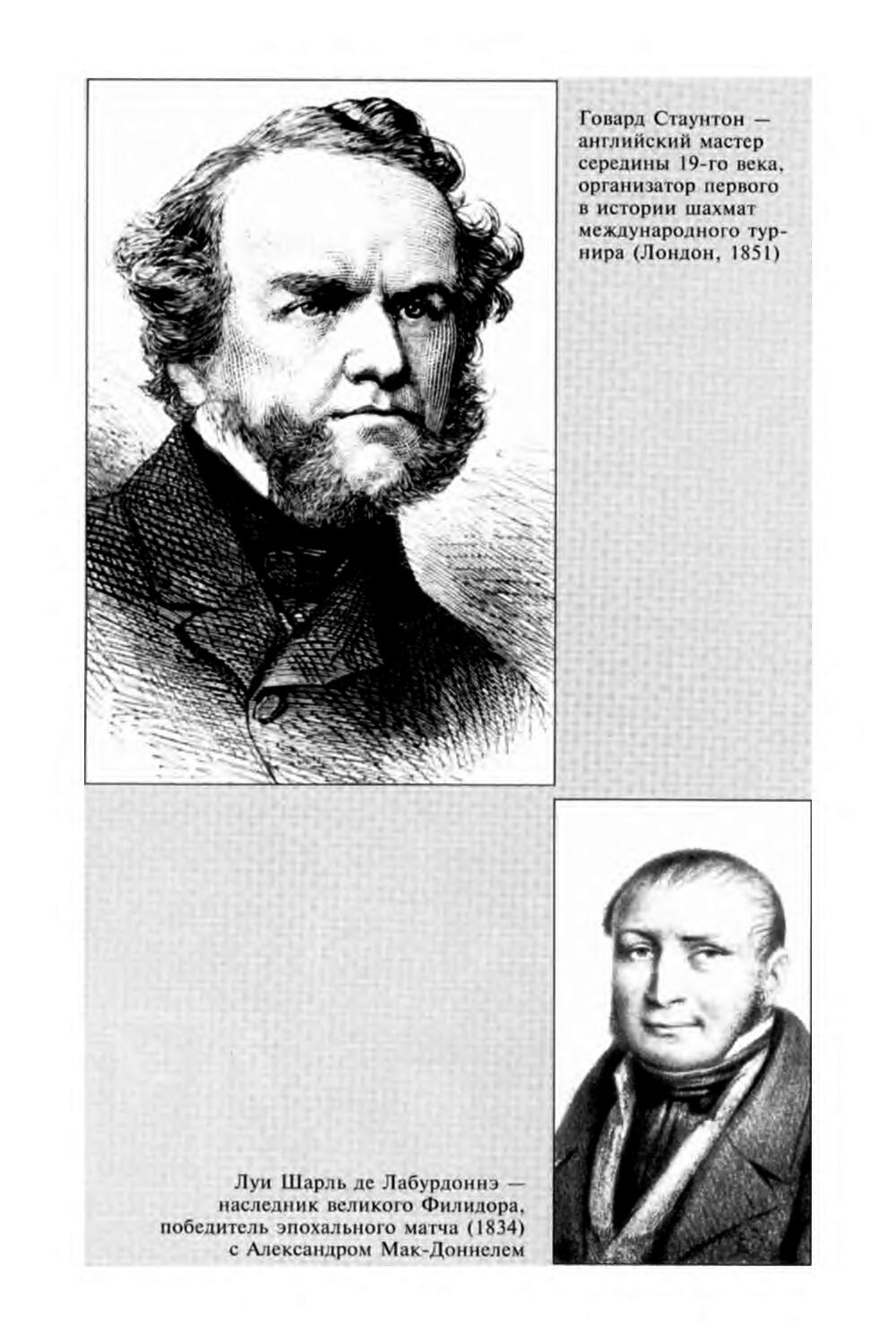

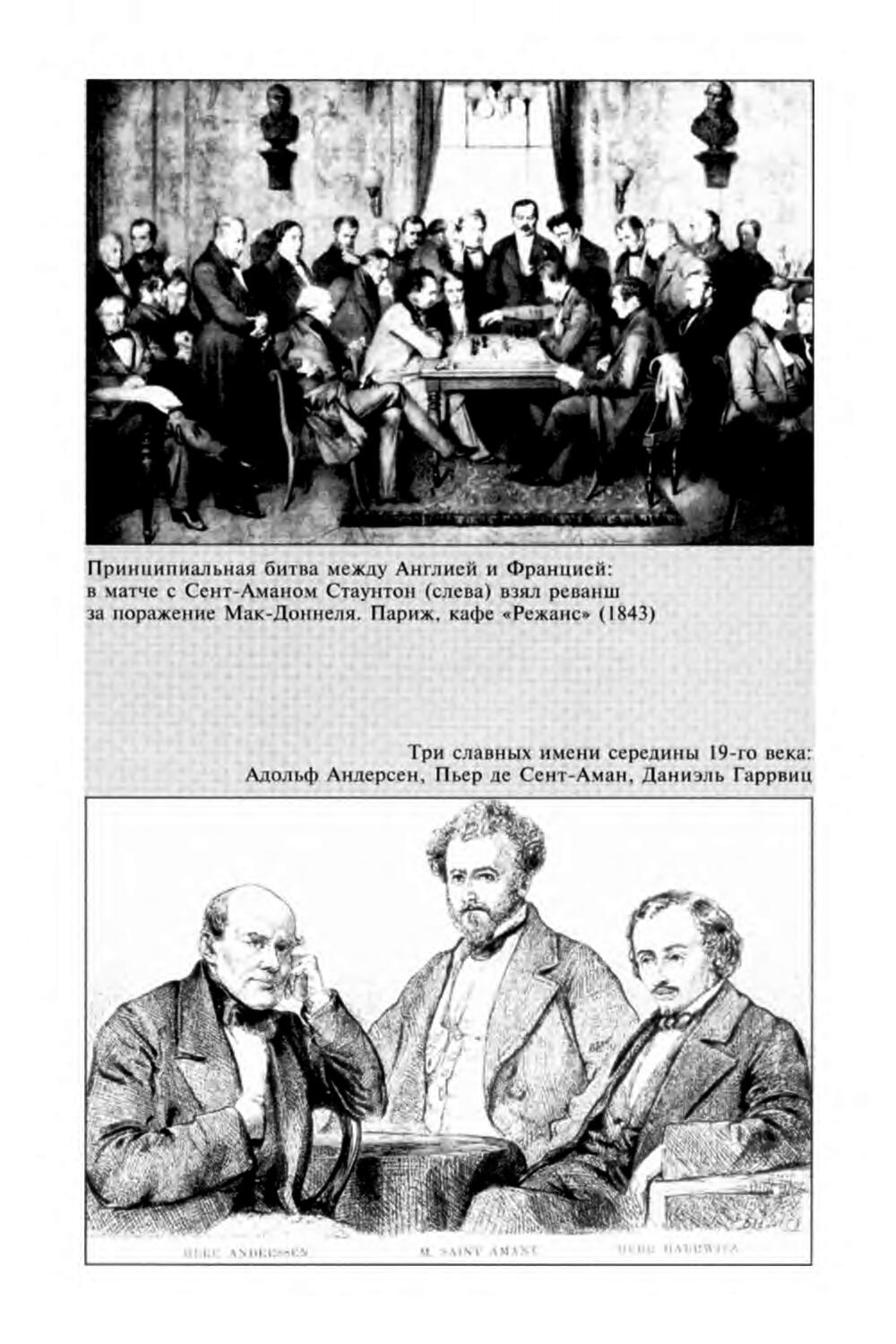

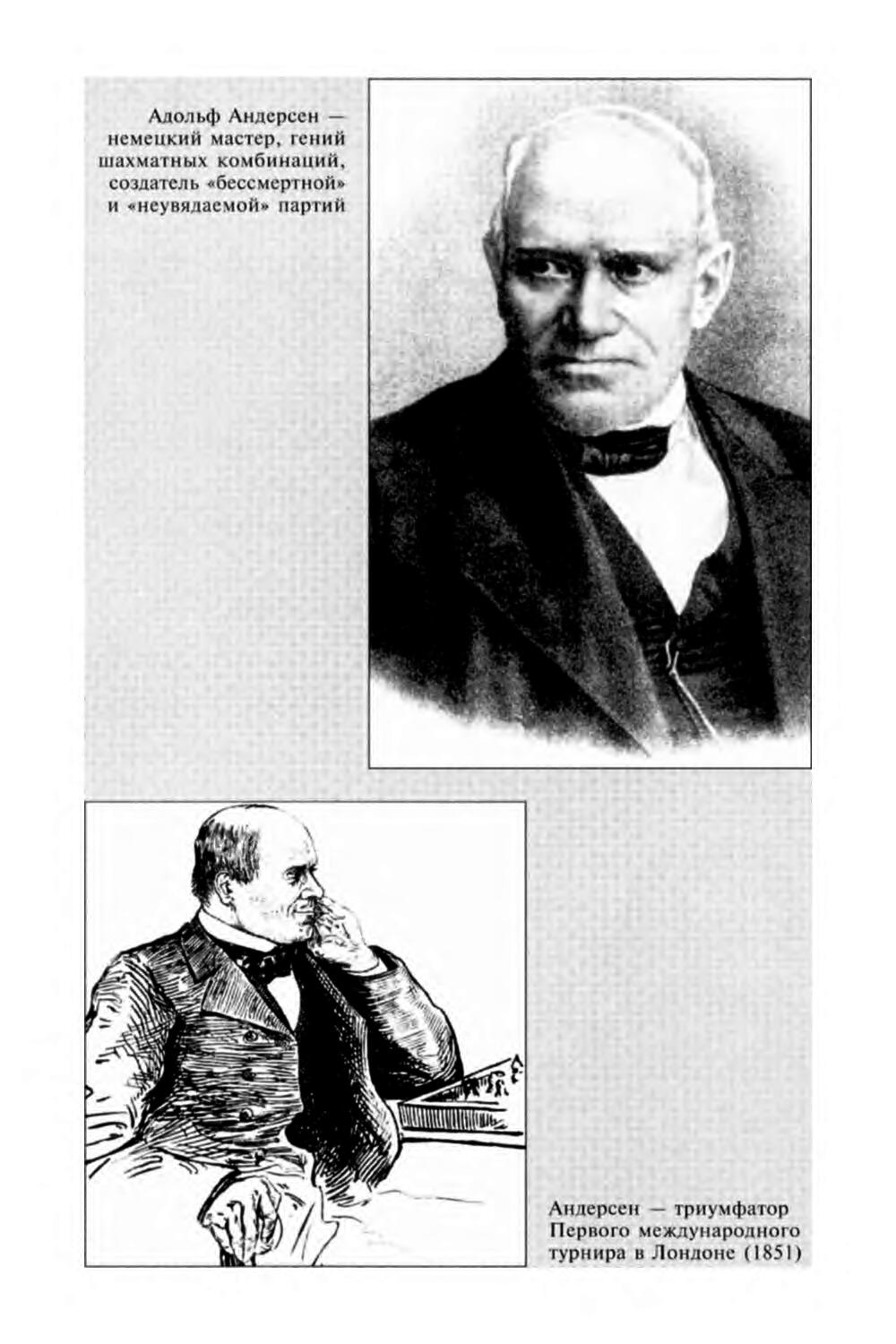

Позже, в первой половине 19-го века, в полном соответствии с геополитической реальностью шахматы были ареной сражений между лучшими игроками Англии и Франции: Мак-Доннель — Лабурдоннэ, Стаунтон — Сент-Аман... В середине столетия мировым лидером стал выдающийся шахматный романтик Адольф Андерсен. Его стиль -безоглядная атака на короля, с головокружительными жертвами, олицетворяющими торжество духа над материей (вполне характерно для образованного немца, не чуждого идеям Гегеля и Шопенгауэра).

4

Мои великие предшественники

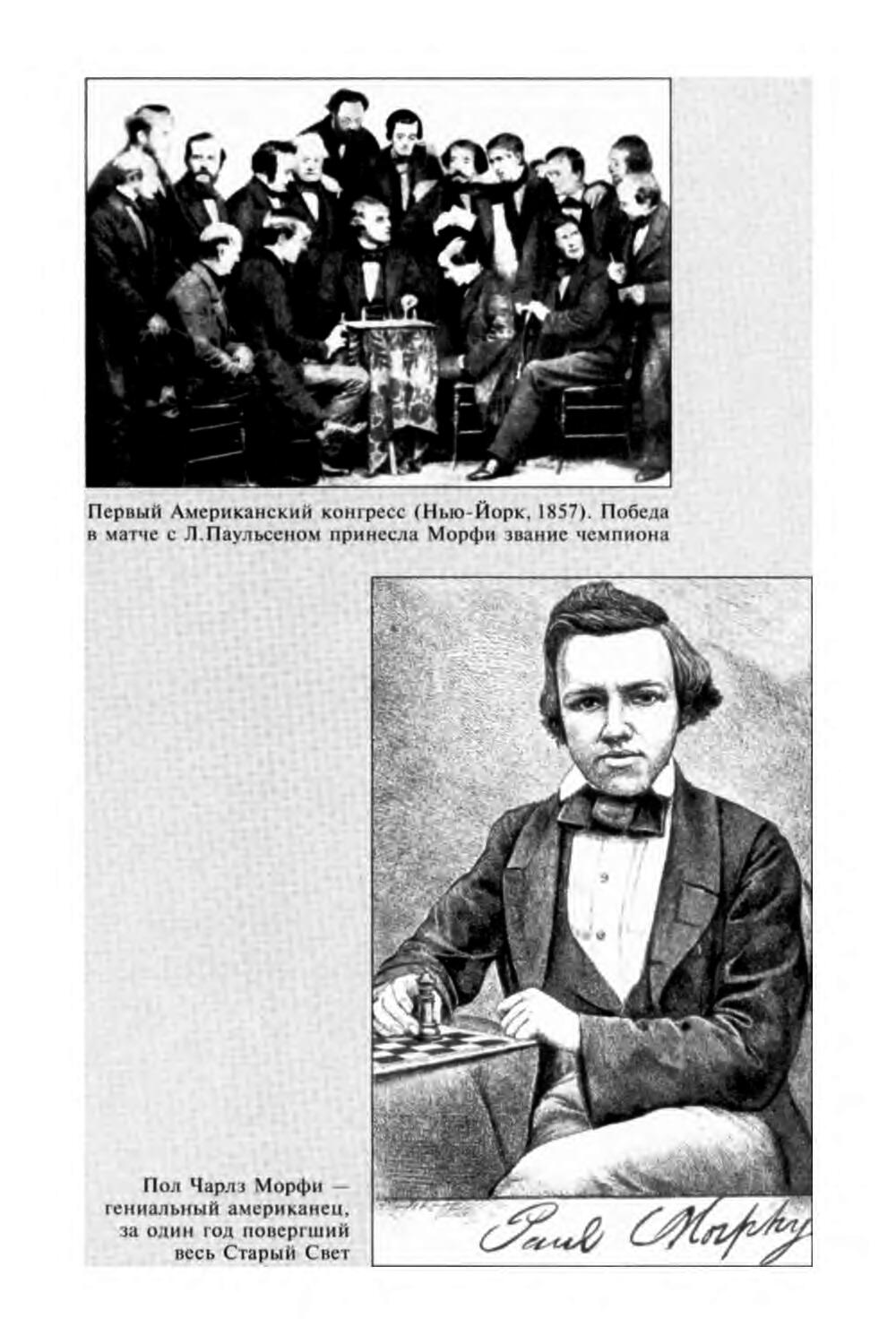

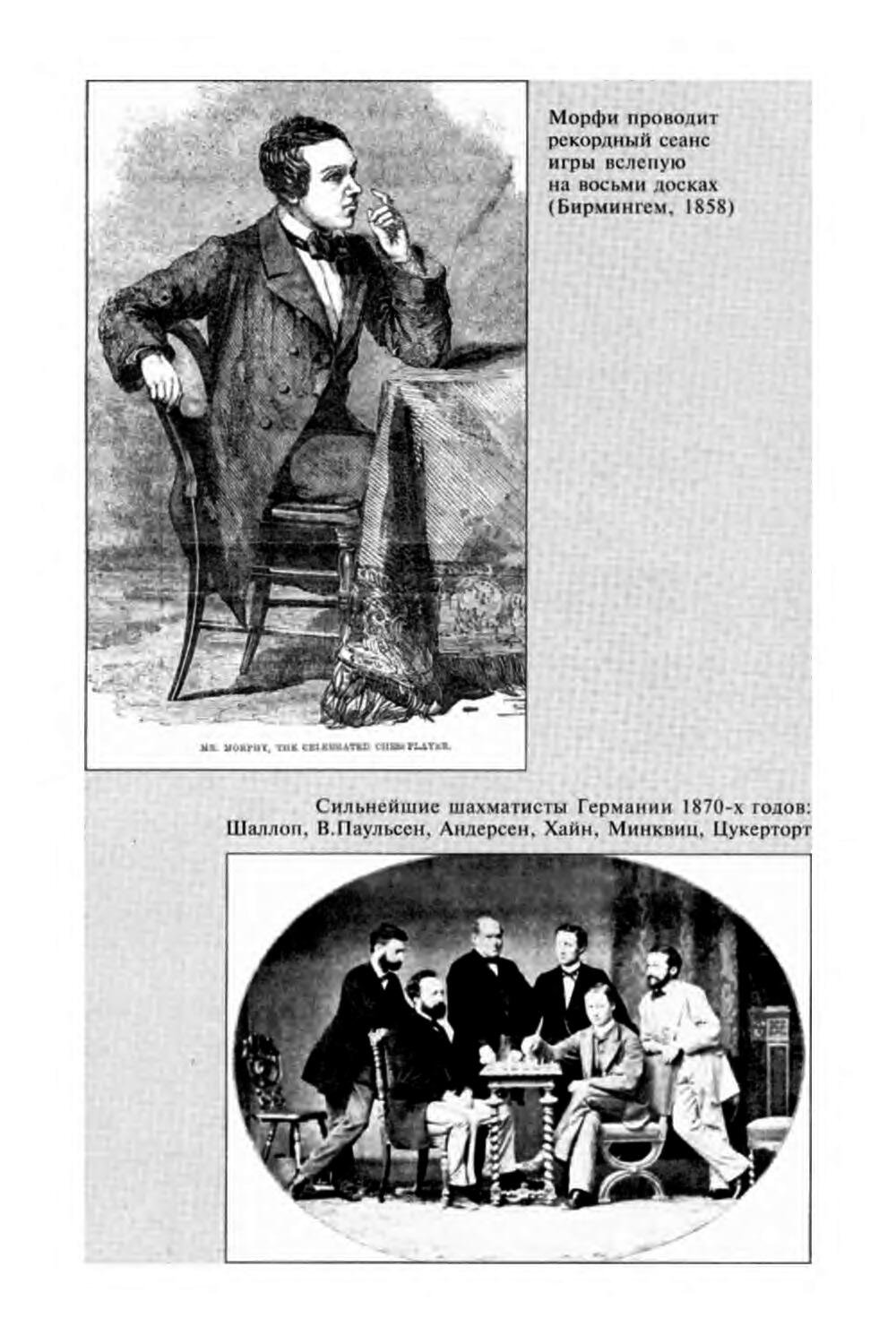

Вспомним и яркий взлет американского гения Пола Морфи, за пару лет (1857-1859) покорившего и Новый, и Старый Свет. Он явил миру гремучую смесь прагматизма, агрессивности и точного расчета — качеств, позволивших Америке совершить мощный рывок во второй половине 19-го века.

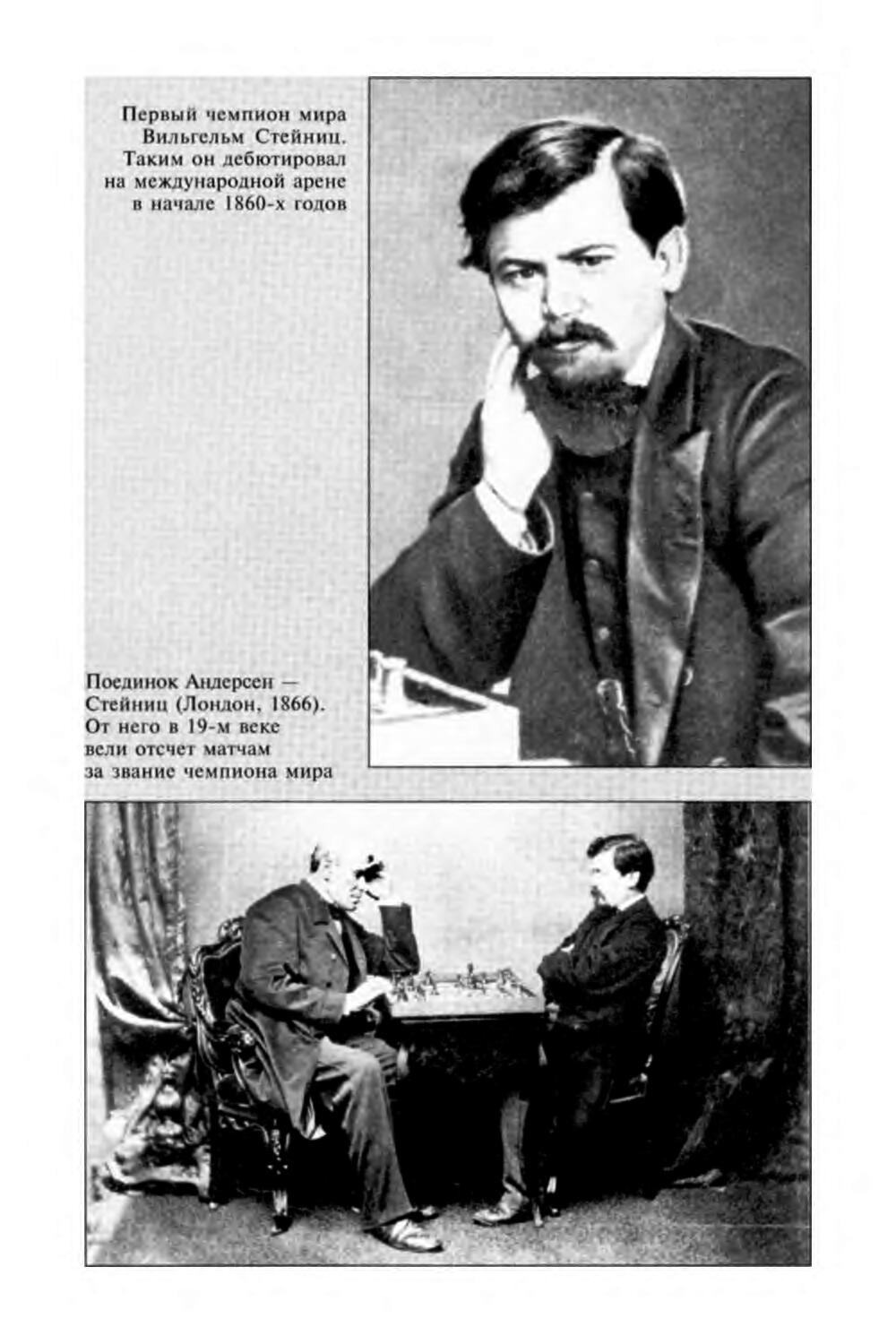

Лондонский турнир 1883 года заинтриговал публику: кто же все-таки самый сильный — Вильгельм Стейниц или Иоганн Герман Цукерторт? И в 1886-м (только после кончины Морфи!) они встретились в официальном матче за титул Champion of the World. Так и возник этот титул — плод общественного признания результата матча между двумя сильнейшими шахматистами планеты. Пройдясь по списку четырнадцати чемпионов мира, мы опять-таки обнаружим неразрывную связь шахмат с окружающей жизнью.

Вильгельм СТЕЙНИЦ (чемпион мира 1886—1894)

Фактически он доминировал в шахматах с начала 1870-х годов. Стейниц был ярым приверженцем научного метода, который мог, по его мнению, стать ключом к решению любых проблем, возникающих на шахматной доске. Он первым разложил позицию на составные элементы, выделил ее наиболее существенные признаки и провозгласил общие принципы стратегии. Это было великое открытие, поворотный пункт шахматной истории! Но на практике Стейниц нередко переоценивал значение созданной им теории позиционной игры и чересчур полагался на отвлеченные принципы. Что ж, он был истинным сыном своего материалистического времени, когда господствовала наивная вера во всемогущество науки и в неизбежность скорого окончательного познания всех процессов, происходящих в природе.

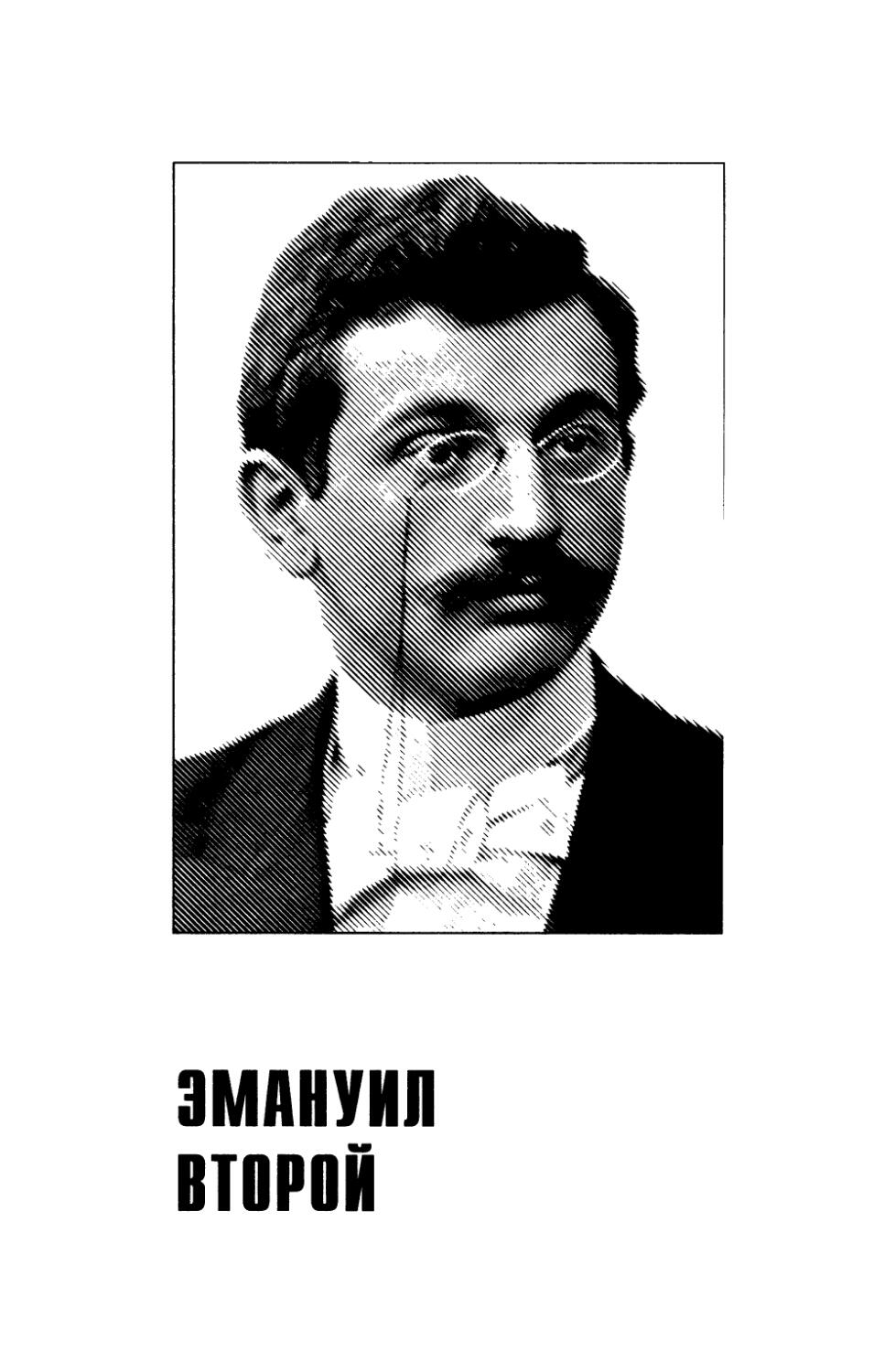

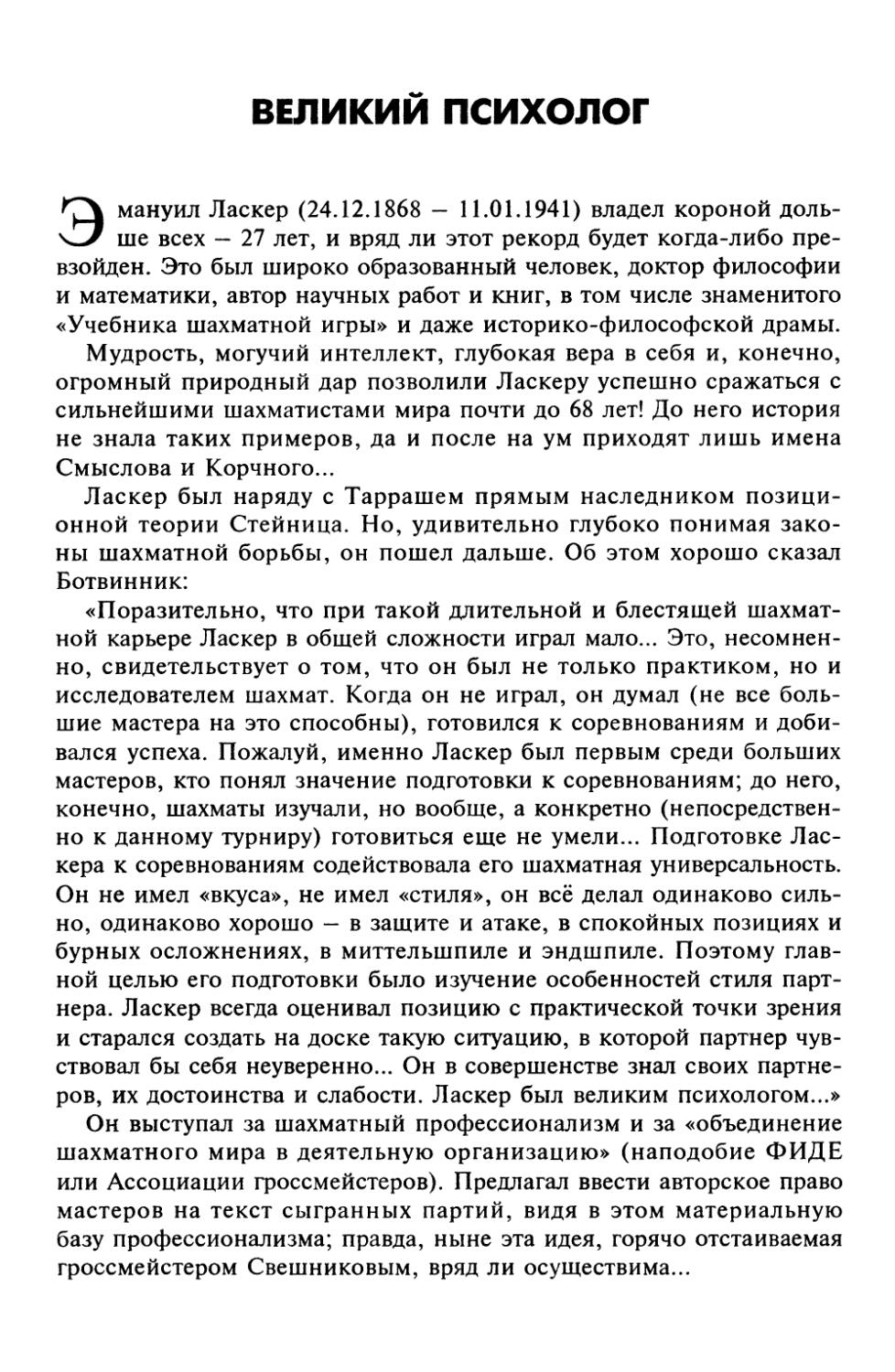

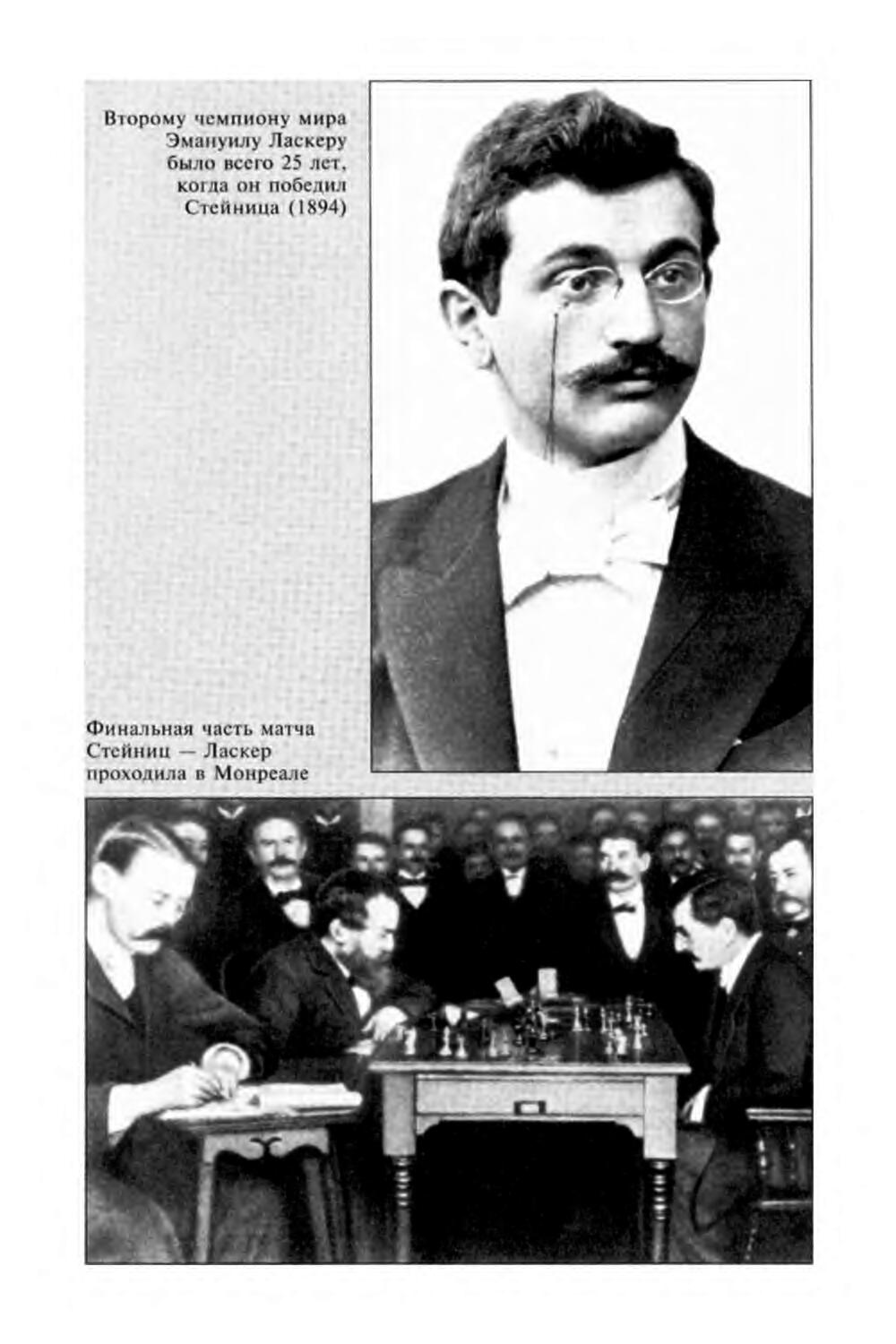

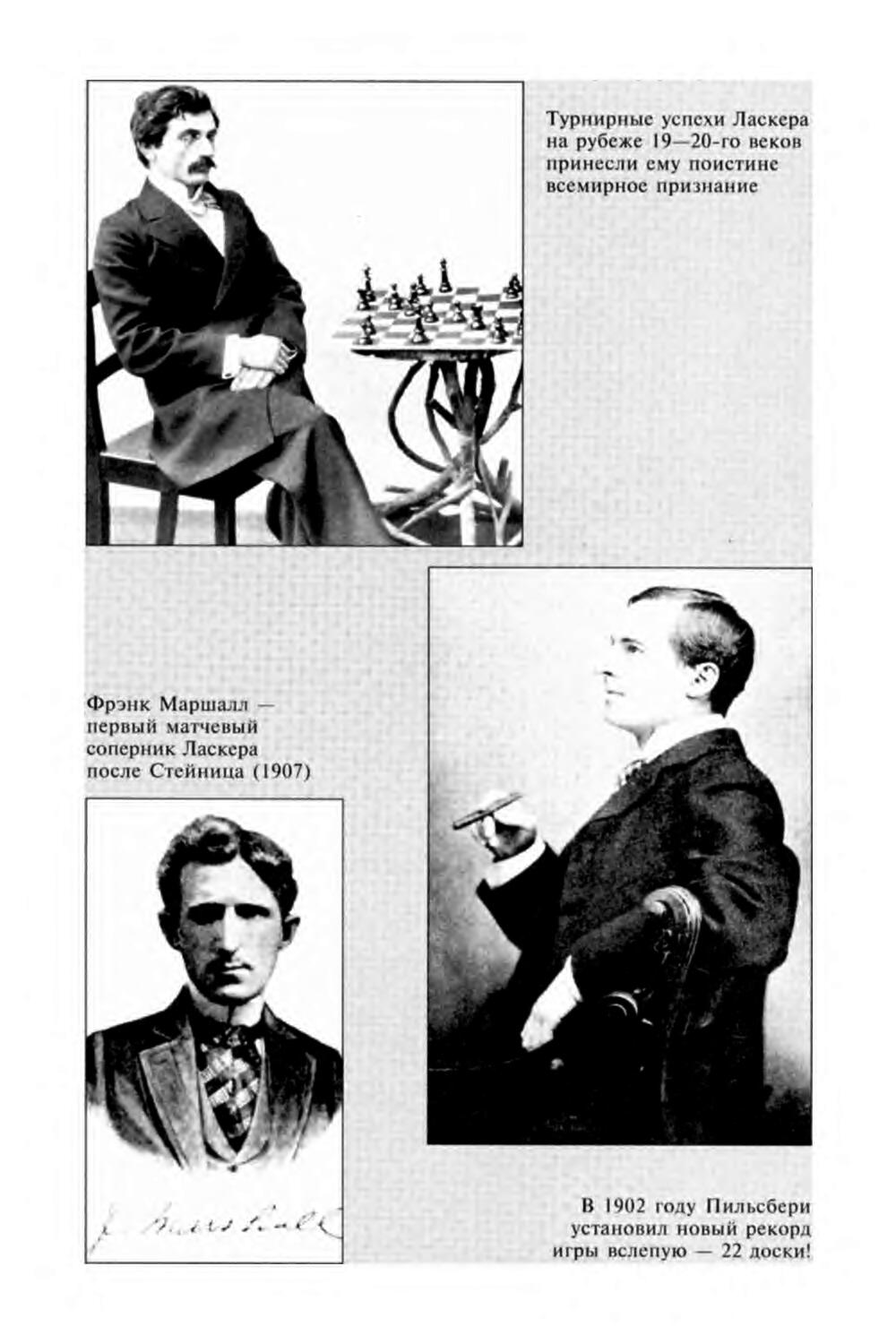

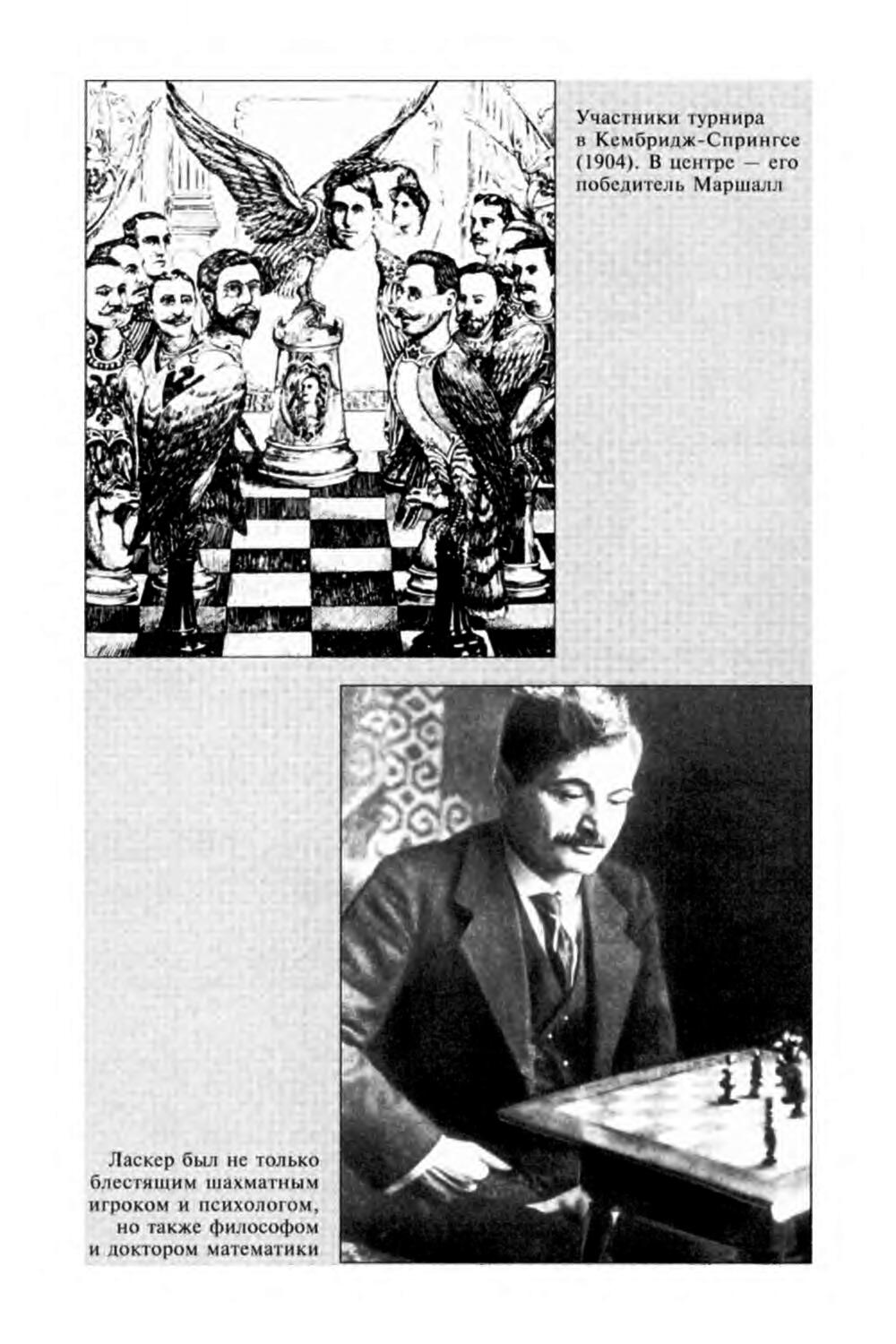

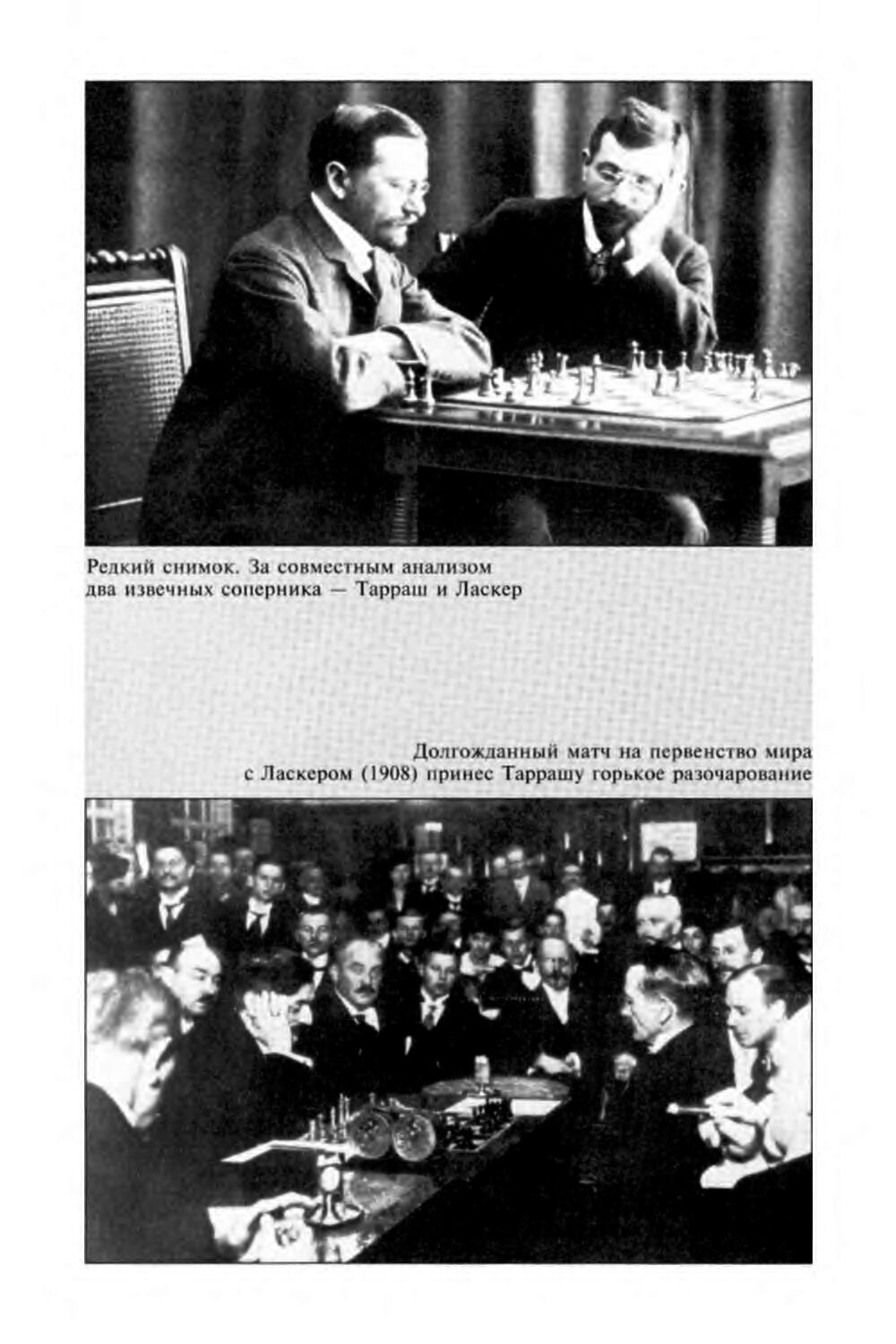

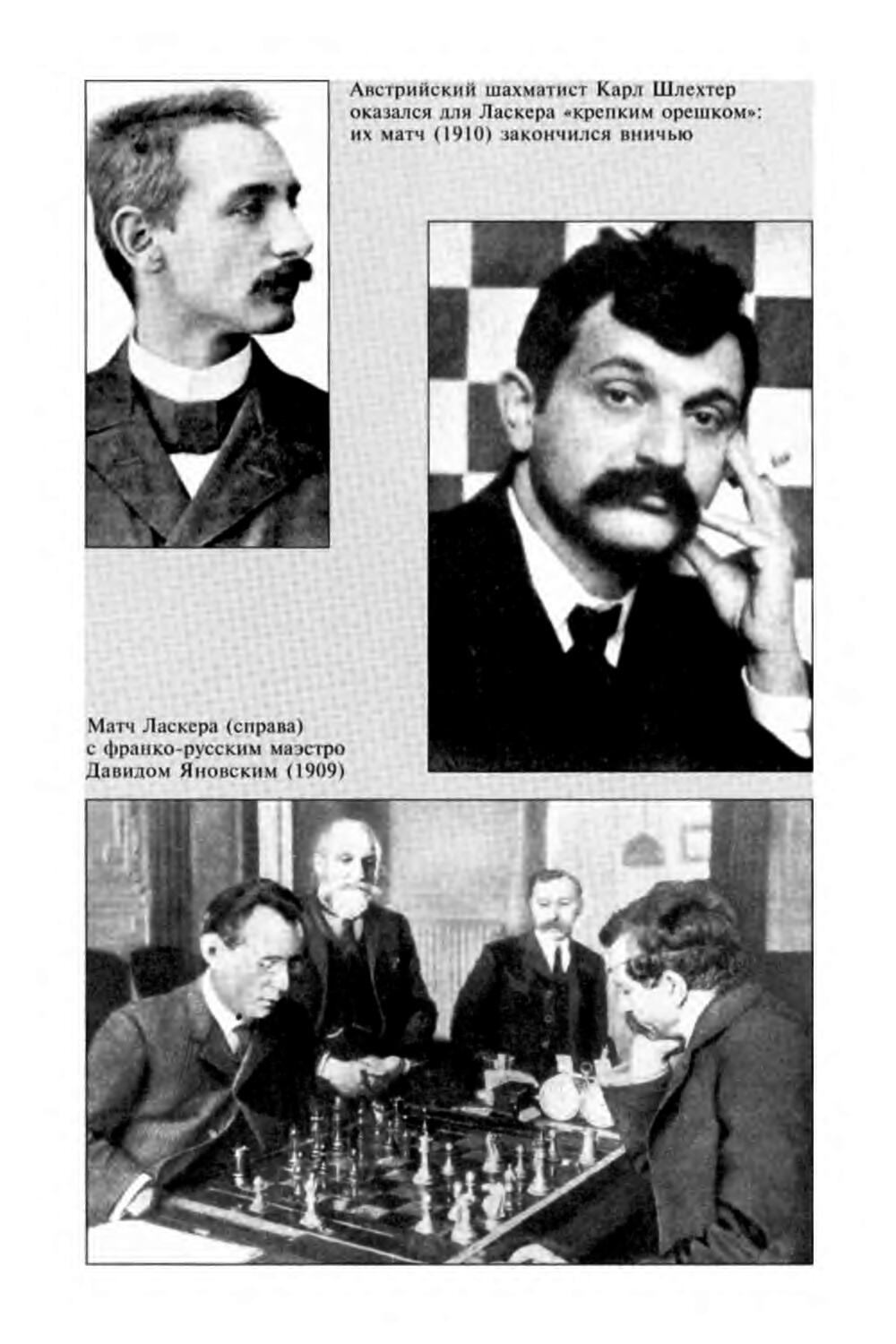

Эмануил ЛАСКЕР (чемпион мира 1894—1921)

Уроженец Германии, доктор философии и математики, Ласкер первый и в то время единственный оценил значение психологических факторов борьбы. Будучи превосходным тактиком и стратегом, он вместе с тем сознавал, что искусство использовать недостатки партнера порой гораздо важнее, чем умение делать самые правильные ходы. Глубокое знание человеческой психологии и понимание относительной ценности шахматной стратегии помогали ему выигрывать почти все соревнования, в которых он участвовал, и сохранять титул чемпиона целых 27 лет. Абсолютный рекорд! Ну, а кто были в те годы властителями дум? Конечно же, Эйнштейн и Фрейд! Как говорится, комментарии излишни...

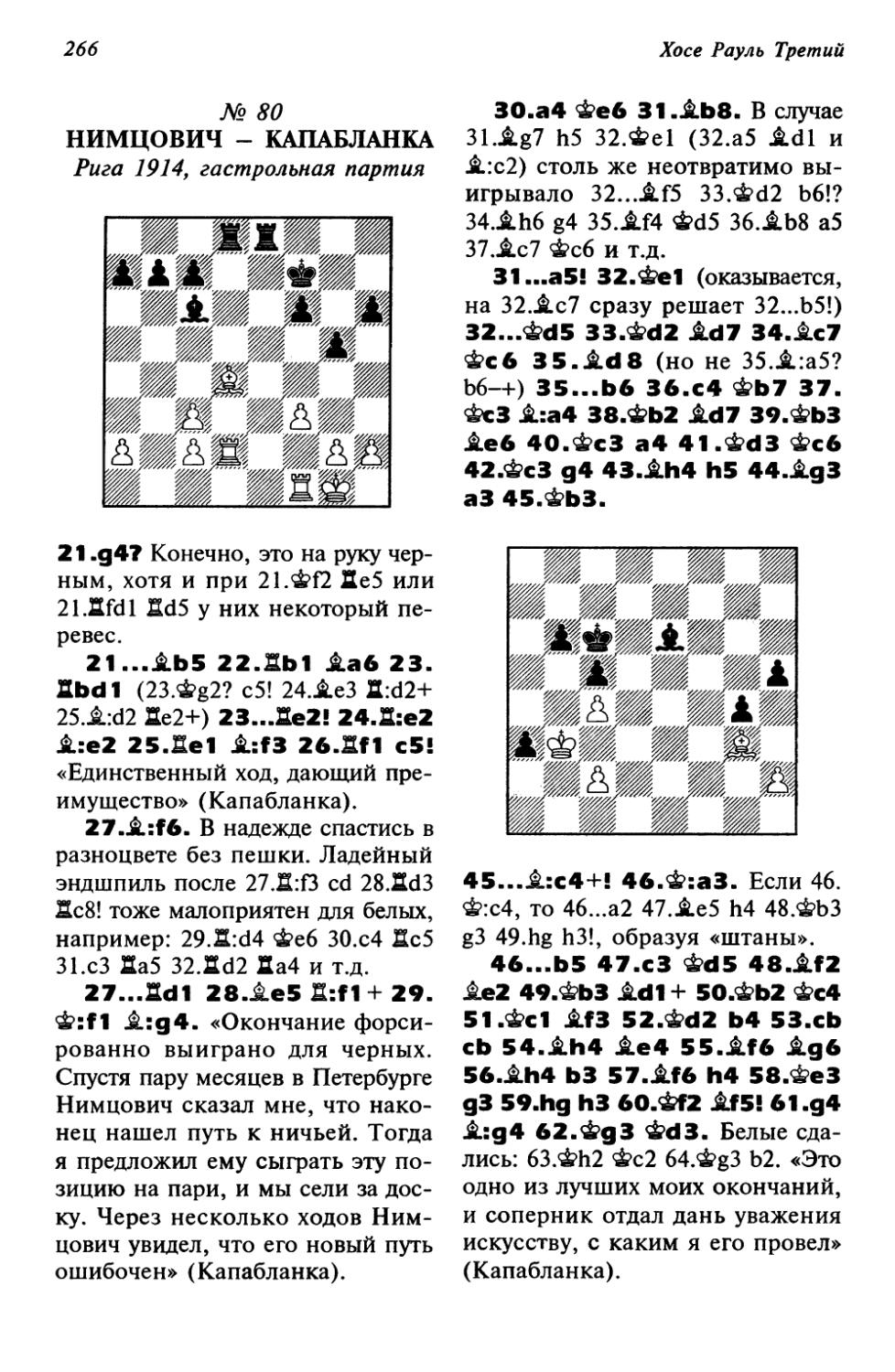

Вместо предисловия

5

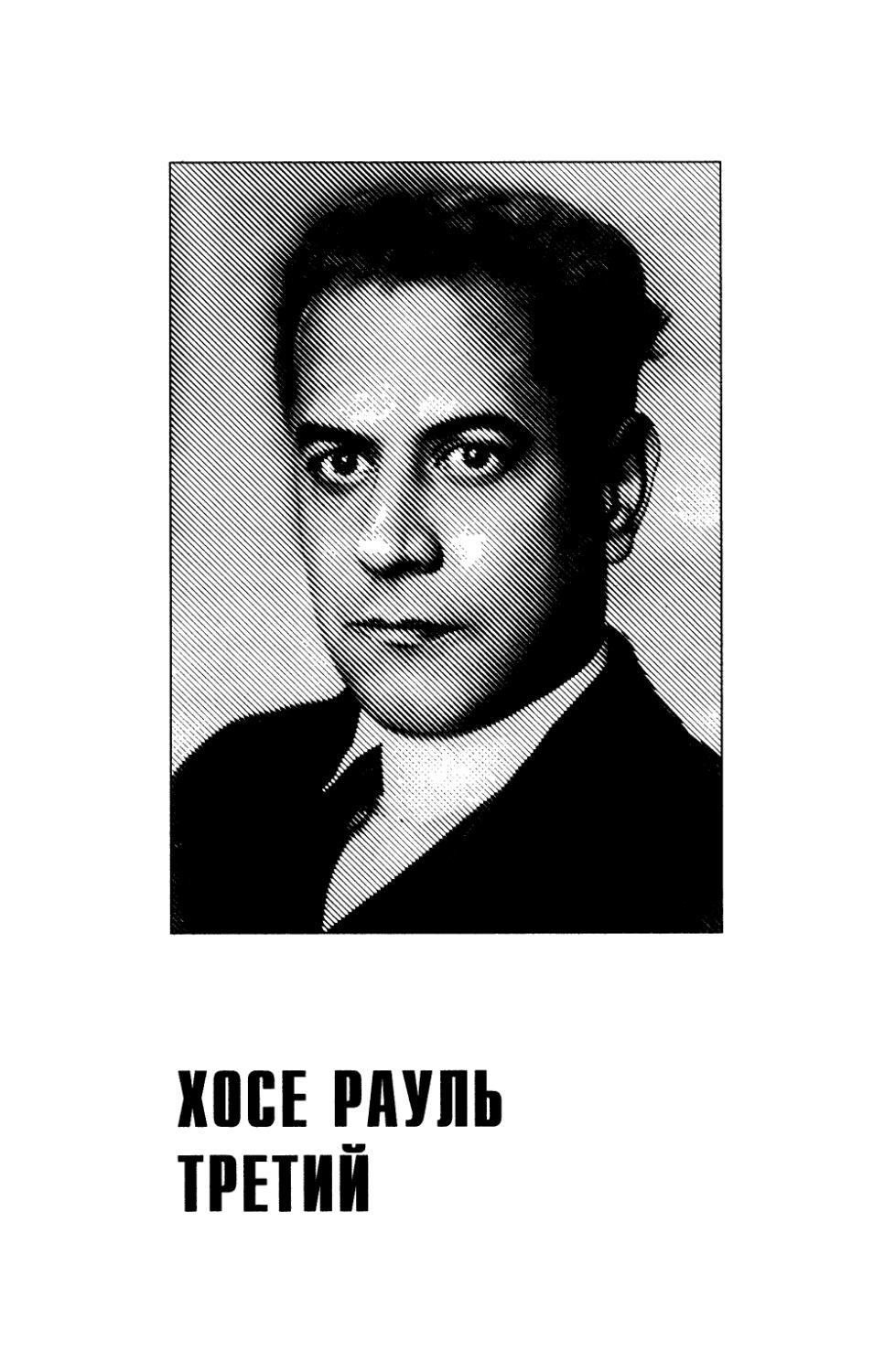

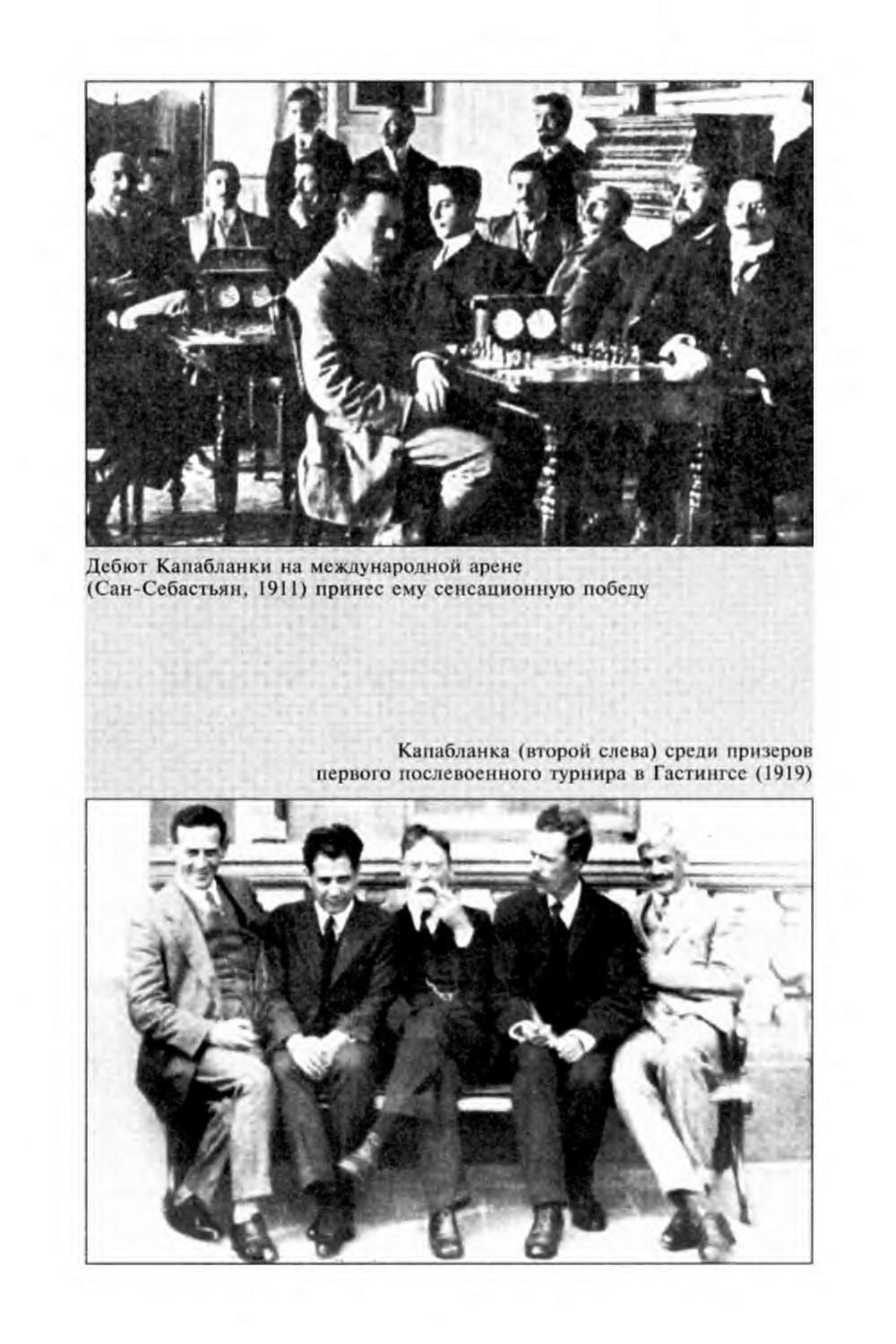

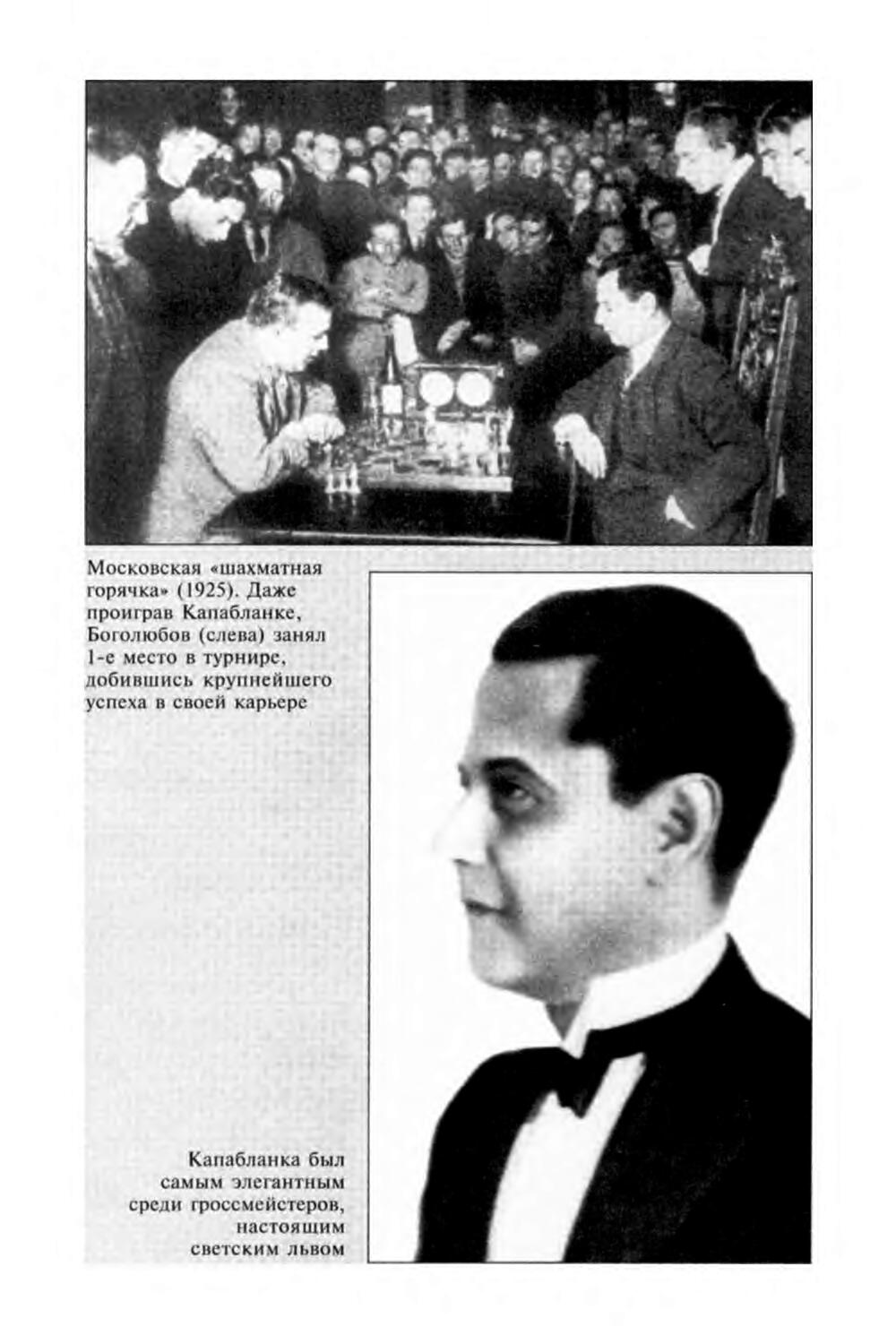

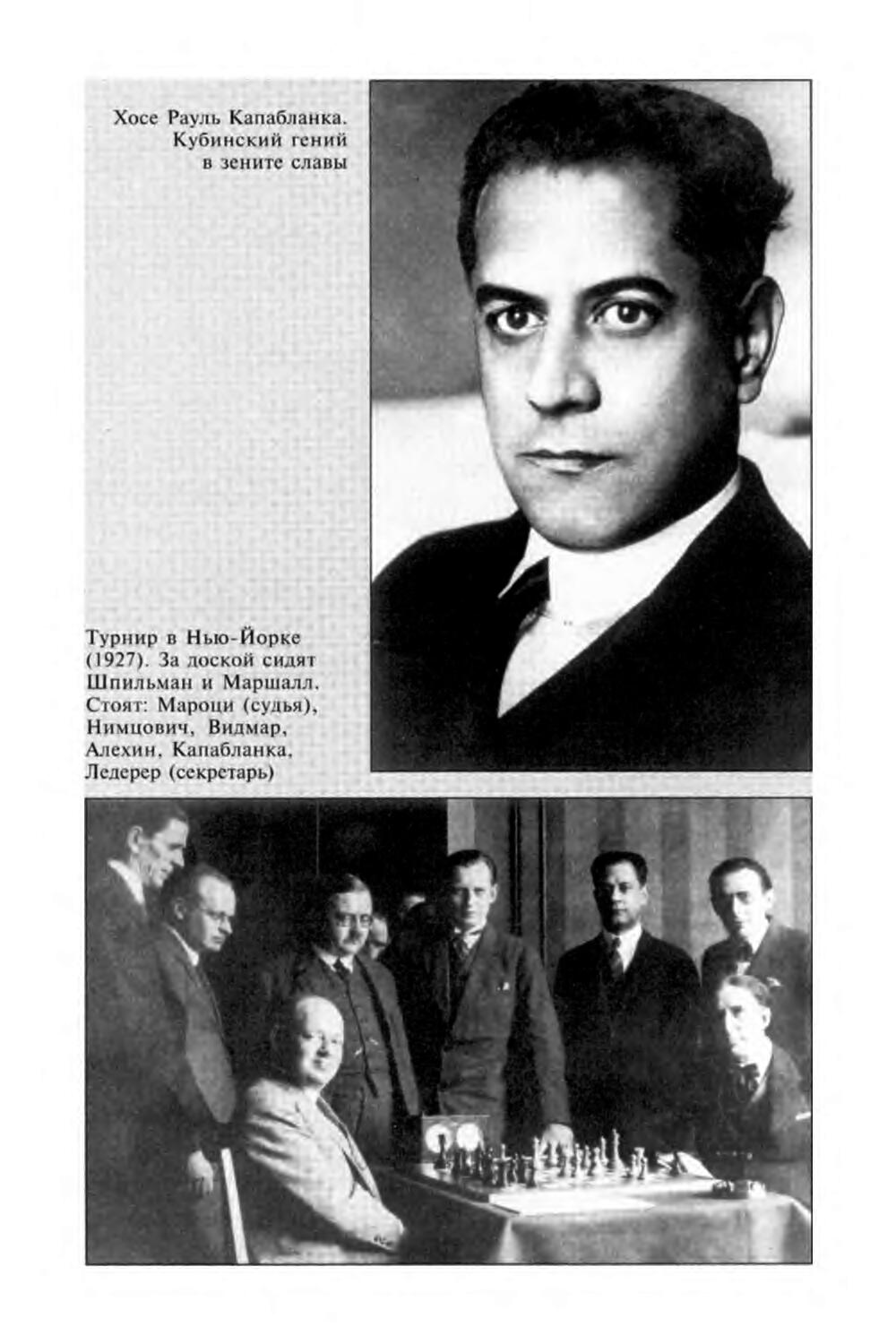

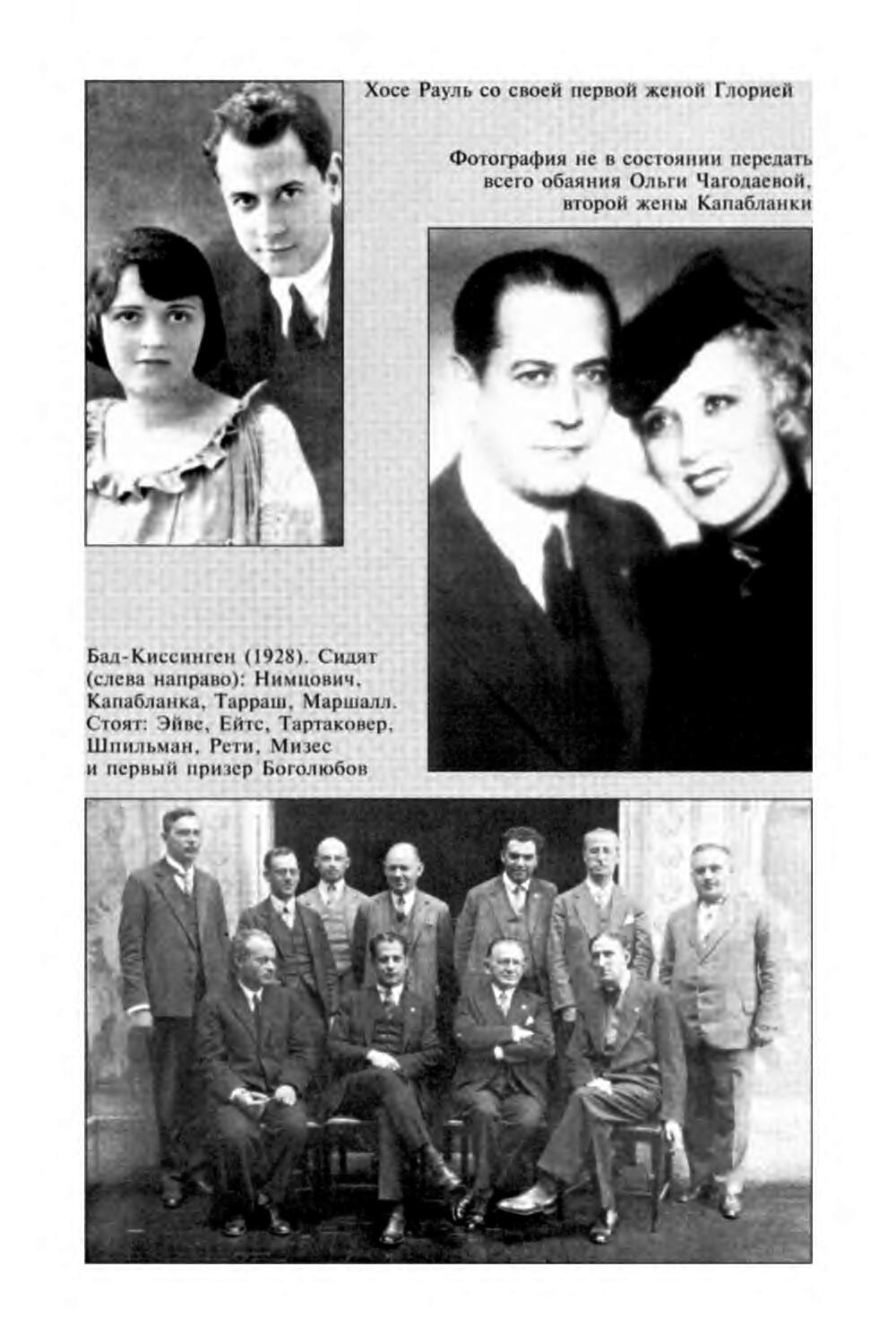

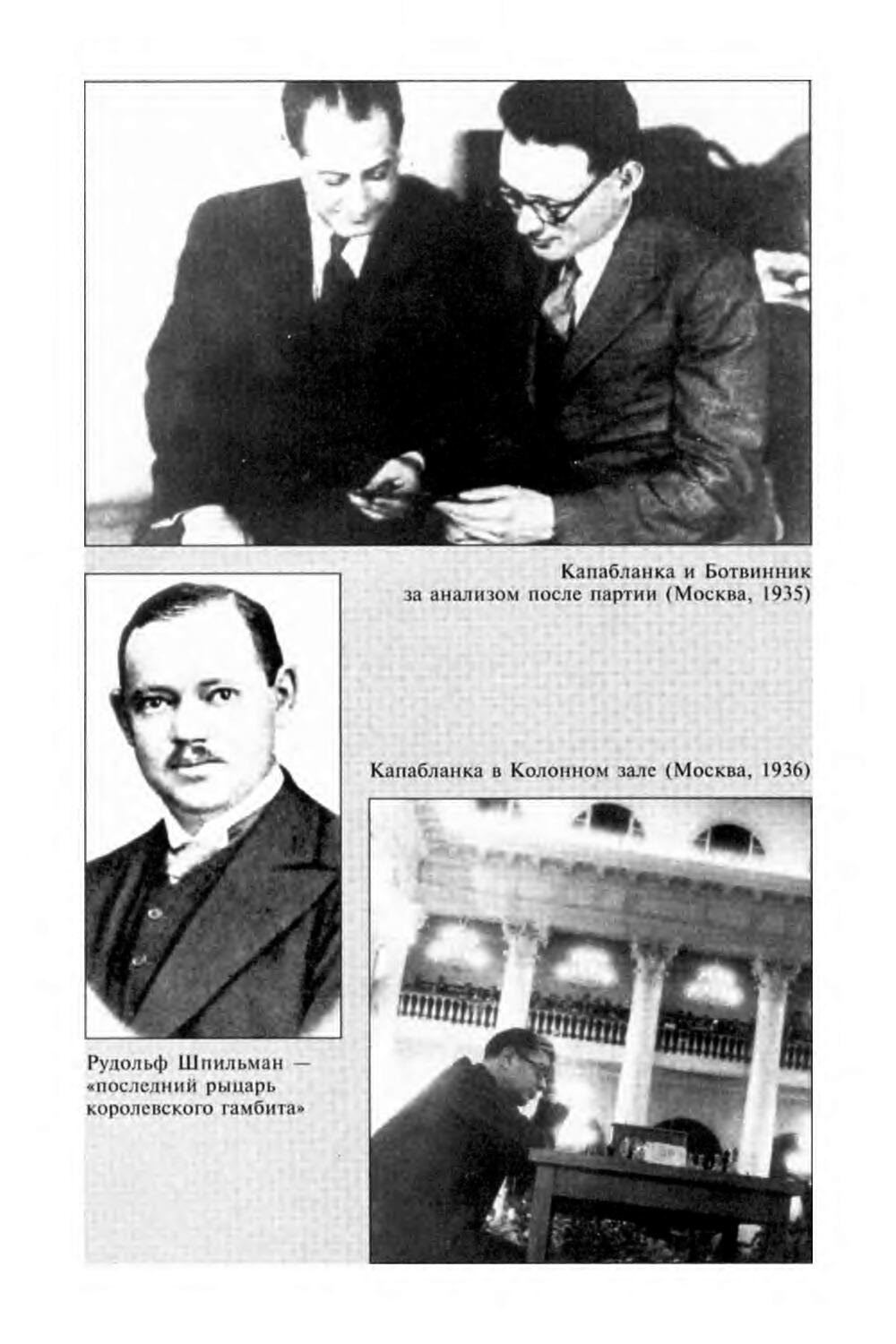

Хосе Рауль КАПАБЛАНКА (чемпион мира 1921—1927)

«Шахматная машина» — так называли кубинского гения за чистоту его игрового стиля. Любимец публики, он был человеком утонченных манер и вел светский образ жизни. Великий Капа крушил соперников словно играючи, с восхитительной легкостью и изяществом. Подкупало и то, что своих блестящих побед он добивался, казалось, без подготовки и серьезной черновой работы над шахматами. А теперь вспомним то время - годы надежд и оптимизма, когда мир наслаждался тишиной и покоем после ужасов Первой мировой войны. Именно тогда начался глобальный экспорт американских культурных ценностей — от литературных бестселлеров до продукции Голливуда. Сюжеты с удачливыми героями, сверкающими ослепительной улыбкой, и неизменным хеппи-эндом врачевали раны минувшей войны. И Капабланка, этакий светский лев и баловень судьбы, как нельзя лучше соответствовал духу времени.

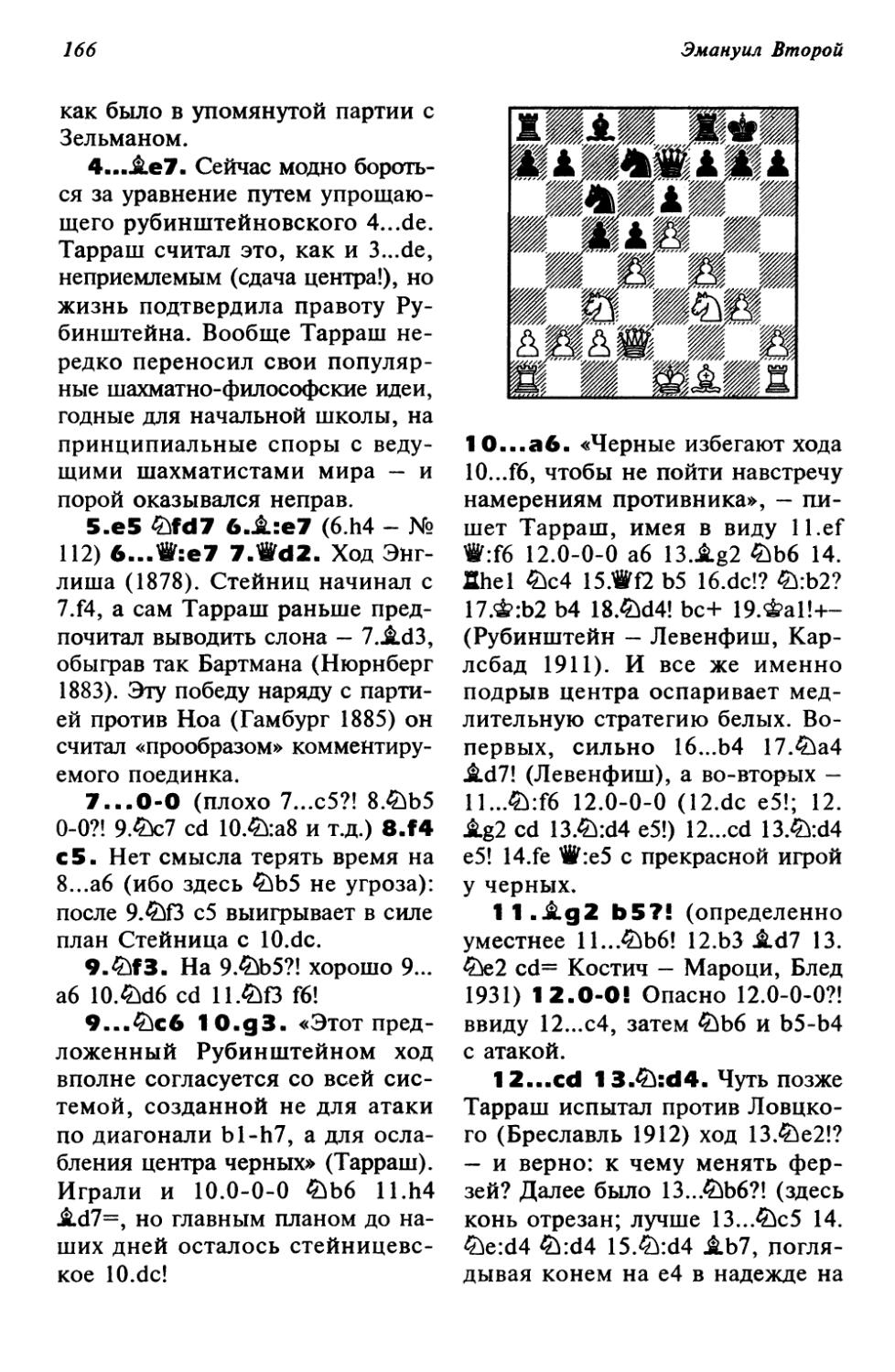

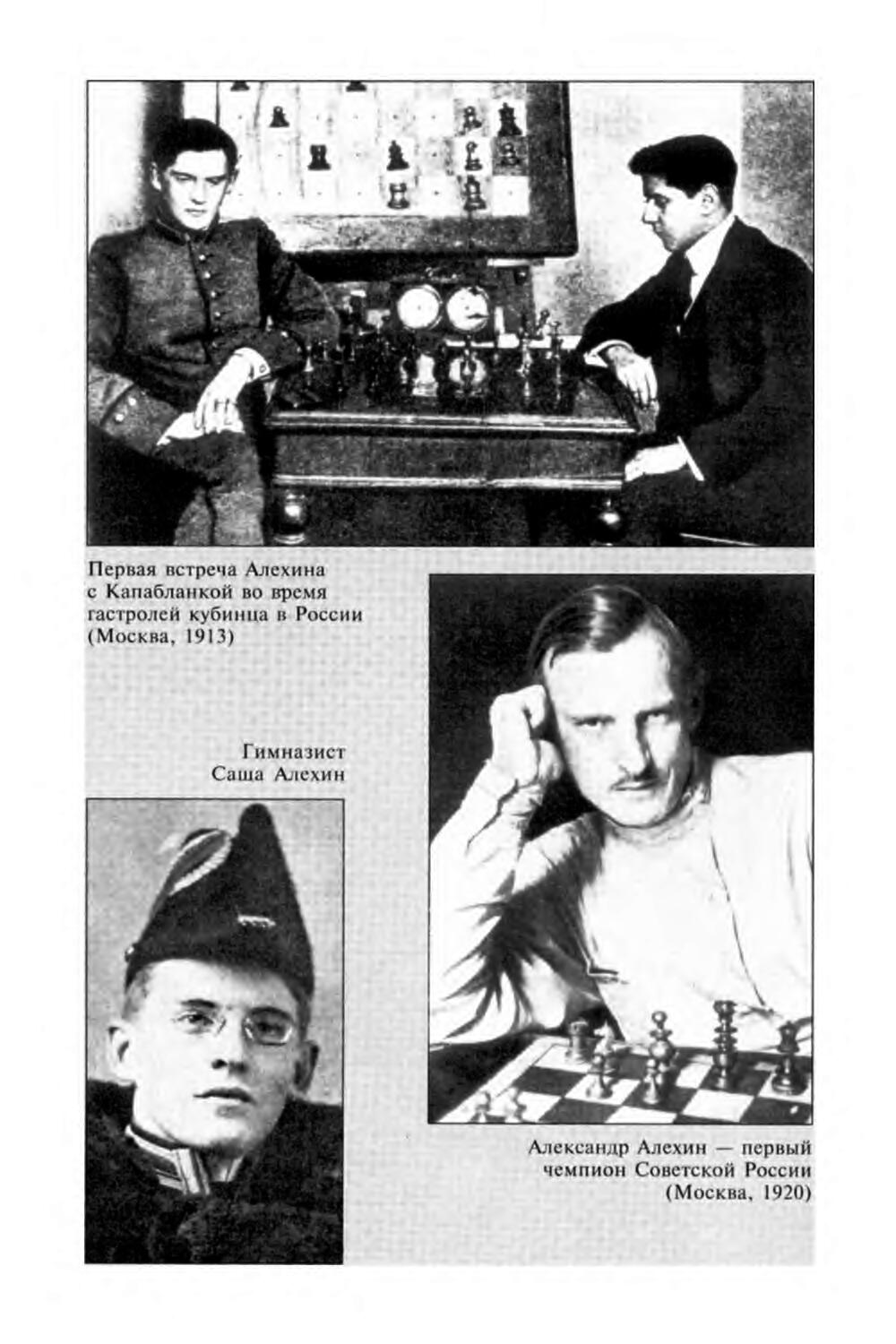

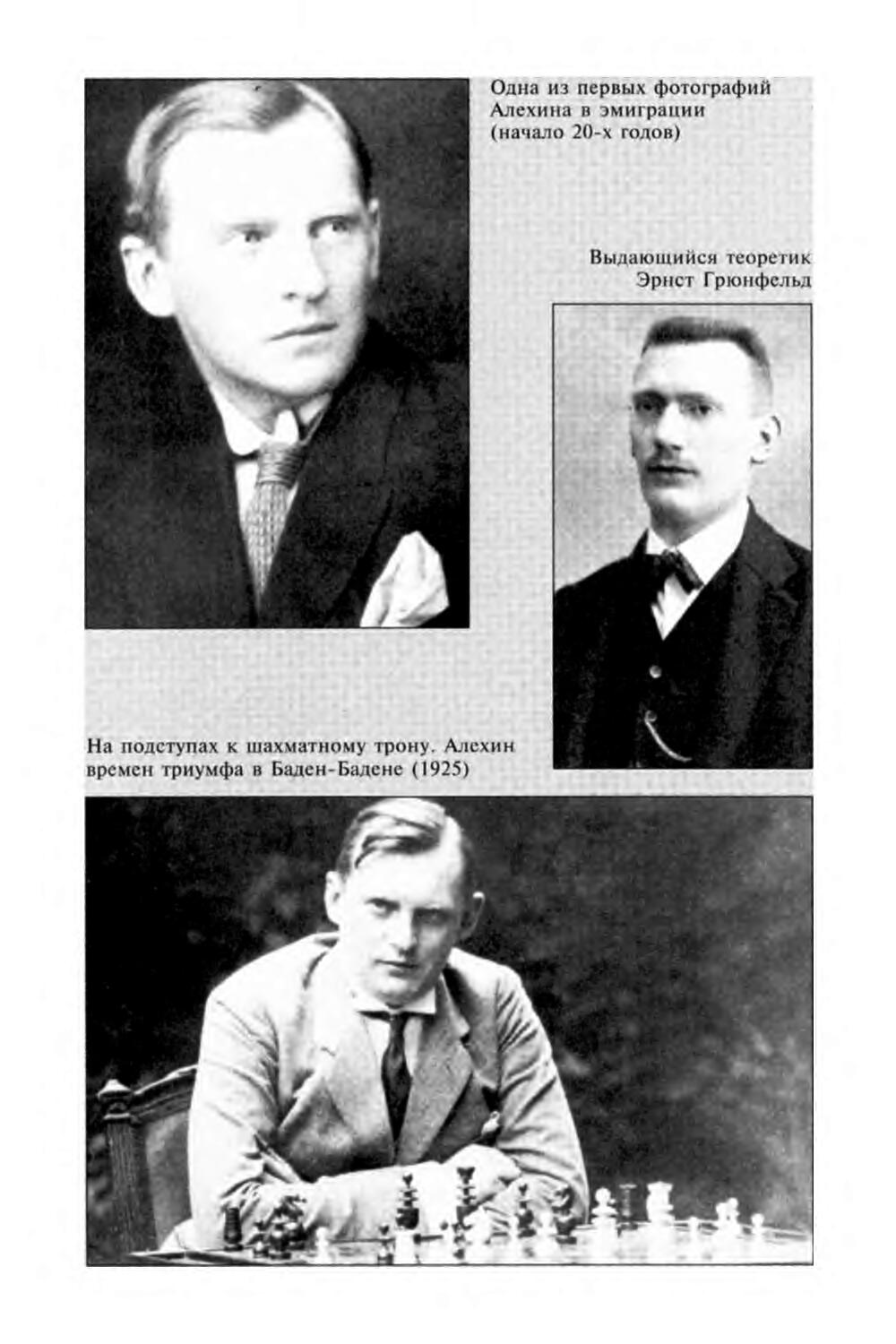

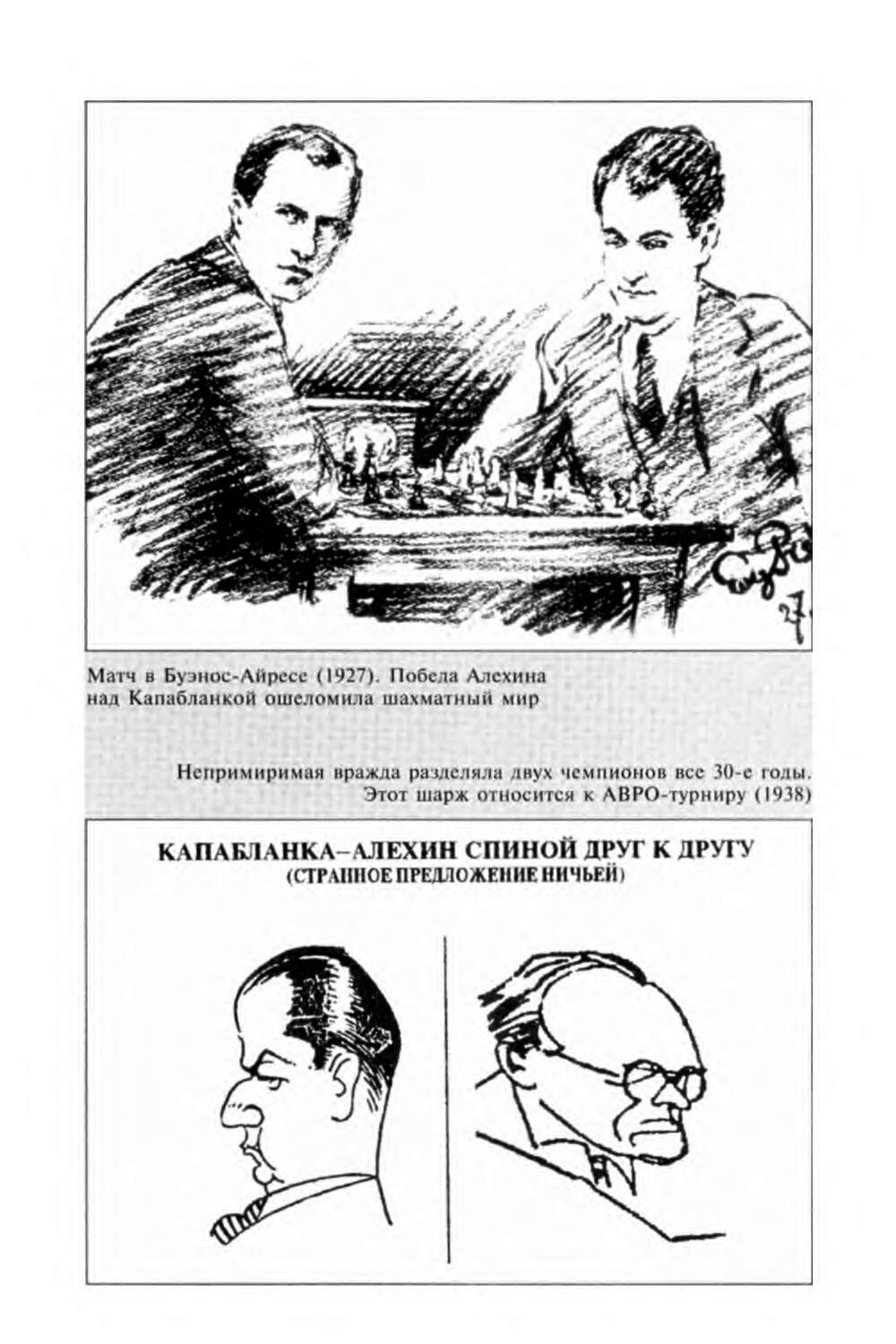

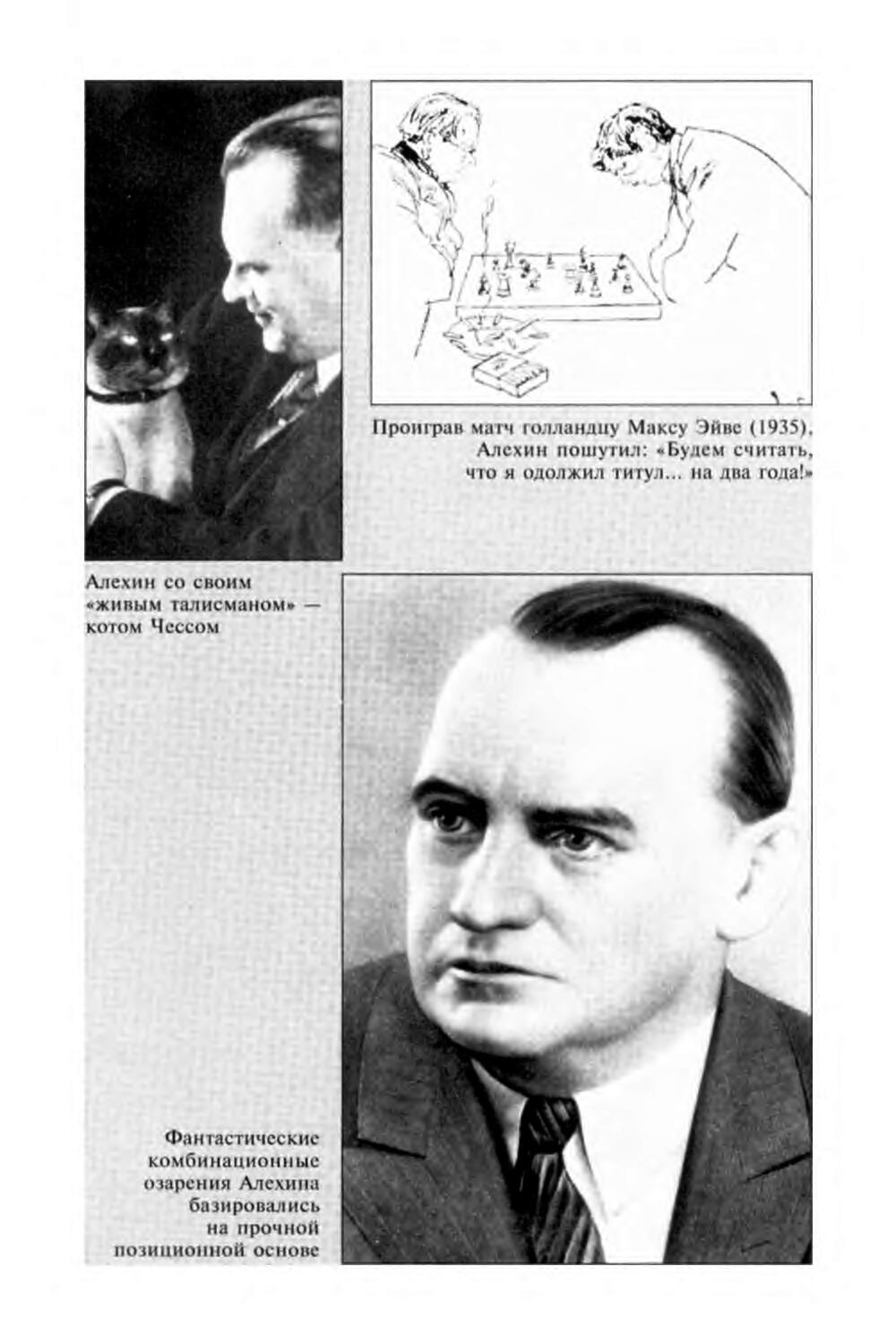

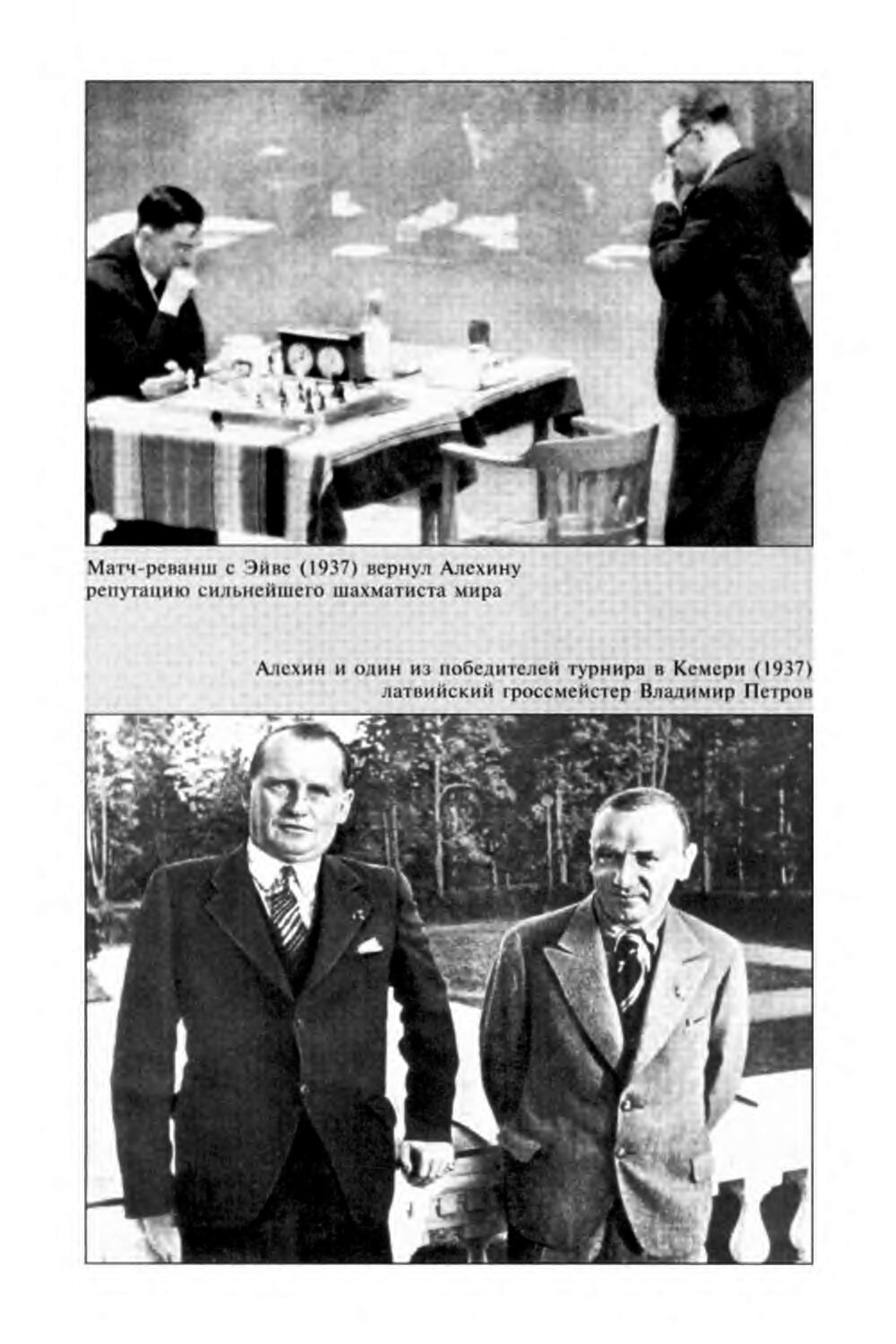

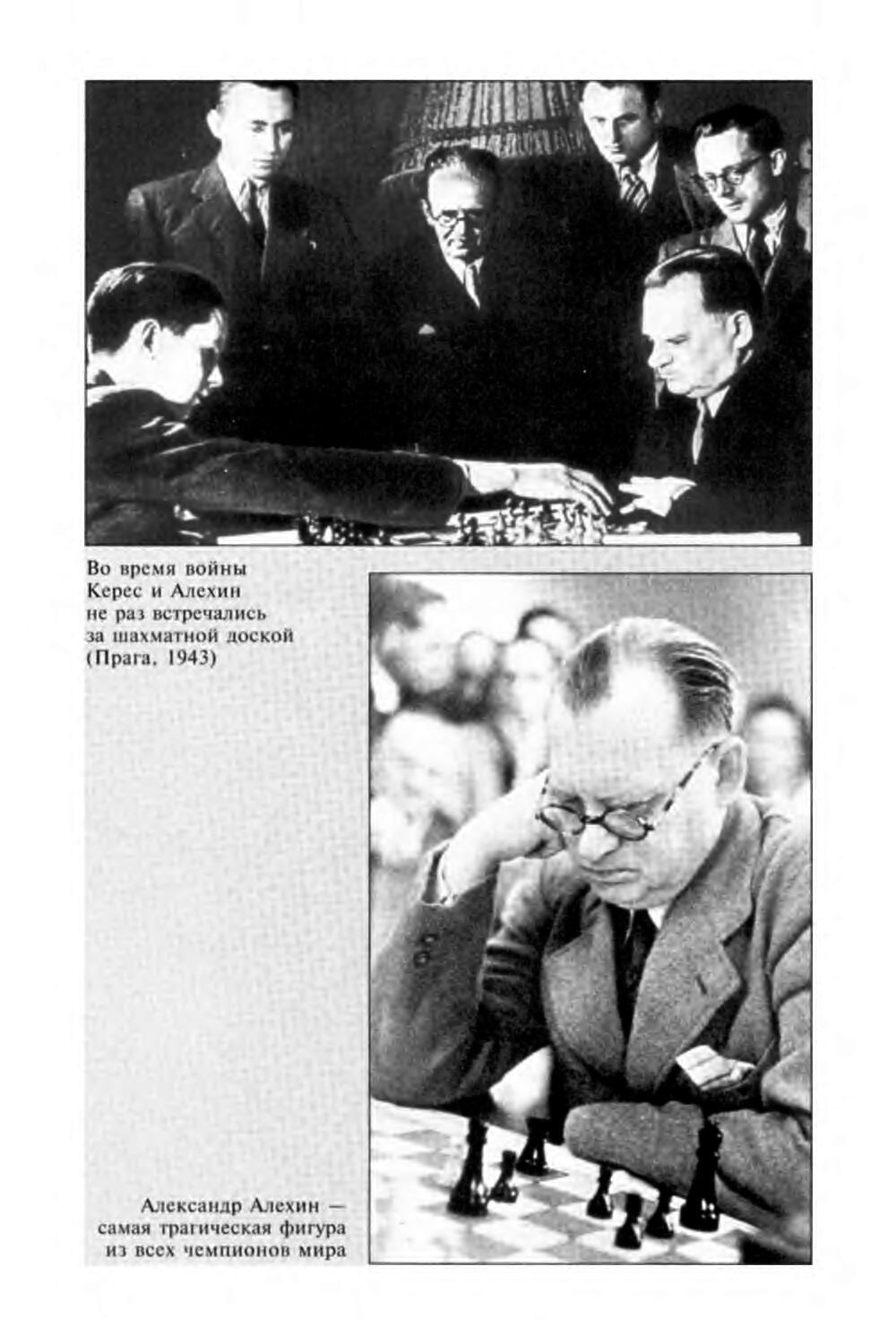

Александр АЛЕХИН

(чемпион мира 1927—1935, 1937—1946)

Выходец из богатой дворянской семьи - и вместе с тем первый чемпион Советской России! Еще до этого он хлебнул горя в лихую годину войн и революций. А потом были эмиграция во Францию, диплом доктора права, грандиозная битва с Капабланкой, годы странствий, побед и поражений, Вторая мировая война, турниры в оккупированной Европе, затем обвинения в сотрудничестве с нацистами и угроза дисквалификации... Стиль Алехина был воплощением психологической агрессии. Огромная предварительная подготовка, взрывная энергия за доской, маниакальное стремление добить противника вкупе с богатой комбинационной фантазией. Всё это поразительным образом напоминает опустошительные войны, сотрясавшие Европу в первой половине 20-го века. Под занавес маятник жизни Алехина качнулся было обратно: новый советский чемпион Ботвинник официально вызвал его на матч за мировую корону. Однако король безвременно скончался, так и оставшись непобежденным.

Макс ЭЙВЕ

(чемпион мира 1935—1937)

Символ века научно-технической революции, начала эры атомной энергии и ЭВМ. Истовый последователь и популяризатор учения Стейница, «прагматик, изучивший в шахматах всё, что было опубликовано», Эйве был также доктором математики и видным специалистом по электронике; одно время — председателем комиссии Евратома по шахматному программированию. Первым из шахматных

6

Мои великие предшественники

королей стал президентом ФИДЕ (1970), не без влияния Ботвинника, считавшего, что «лишь шахматист, который был чемпионом мира, может понять важность устойчивых и справедливых правил проведения соревнований на первенство мира».

Михаил БОТВИННИК

(чемпион мира 1948-1957, 1958-1960, 1961-1963) С юных лет убежденный коммунист. Холодный, безжалостный стиль патриарха советской шахматной школы, основанный на глубокой дебютной и психологической подготовке, - это ли не символ мощи сталинского режима! Чтобы играть на высшем уровне, Ботвинник изучал шахматы весьма серьезно, научно и профессионально. Он был чемпионом в начальные годы холодной войны, когда спорт выходил на мировую политическую арену, превращаясь в инструмент идеологической борьбы между Востоком и Западом. Профессиональный же спорт тогда только зарождался, а наука втягивалась в атомные, космические и компьютерные игры. Напомню: Ботвинник был доктором технических наук и одним из пионеров шахматного программирования.

Василий СМЫСЛОВ (чемпион мира 1957—1958) Безусловный символ ранней оттепели, сравнительно «вегетарианской» эпохи. Смерть Сталина, 20-й съезд КПСС, начало реабилитации жертв репрессий, Всемирный фестиваль молодежи в Москве... На шахматный трон взошел мягкий, интеллигентный человек с красивым баритоном, мечтавший о карьере певца. Он не был коммунистом, а его глубокая религиозность как бы предвосхищала грядущее возрождение православия. Да и стиль игры Смыслова был куда более легким, воздушным по сравнению с ботвинниковским натиском танка. Эти гиганты сыграли между собой три матча! Увы, чемпионство Смыслова, в те годы явно сильнейшего шахматиста мира, оказалось недолгим: прежняя эпоха отступать не желала.

Михаил ТАЛЬ (чемпион мира 1960—1961) Хотя его пребывание на Олимпе было рекордно коротким, Таль несомненно остался одной из ярчайших звезд в истории шахмат. Его дерзкий, рискованный стиль с ошеломляющими комбинациями и жертвами, его молодость, безудержный оптимизм и остроумие — всё это отражало надежды советского общества, едва очнувшегося от мрака сталинизма и жадно вдохнувшего глоток свободы в хрущевскую оттепель. Таль стал чемпионом в 1960 году, но его искрометная

Вместо предисловия

7

игра покорила публику еще в 56-м. Его победа над Ботвинником — триумф мятежного поэта над холодным материалистом-технарем (в 51-м году к этому был близок и Бронштейн, однако время еще не пришло). Но в состоявшемся через год матче-реванше молодой романтик не имел шансов на успех в борьбе с «оплотом коммунистической системы». Кстати, именно в 1961-м появились первые признаки окончания оттепели. Побеждали сторонники жесткой линии...

Тигран ПЕТРОСЯН (чемпион мира 1963—1969)

Идеальный сын своего времени, пришедший на смену Ботвиннику. Это был период «раннего Брежнева», пора методичного закручивания гаек. Суд над Бродским, процесс Синявского и Даниэля, вторжение в Чехословакию, полное удушение свободы слова... Вера в коммунистические идеалы уменьшилась, ее место заняли конформизм, молчаливость, осторожность, осмотрительность. И «железному Тиграну» с его трудным детством, трезвой расчетливостью и огромным природным шахматным даром эти качества были присущи в полной мере.

Борис СПАССКИЙ (чемпион мира 1969-1972)

Своего рода советский денди, мастер эффектной атаки, прирожденный актер шахматной сцены. Тоже величайший талант, но при этом смелый и независимый человек, известный своими колкими «антисоветскими» высказываниями. В отличие от иных знаменитостей никогда не льнул к власти, ничего у нее не выпрашивал и не пытался нажить на своем имени политический капитал. Диссидентское поведение Спасского, как и ряда видных деятелей науки и культуры, выражало растущую неприязнь послесталинского поколения советских людей к загнивающему режиму. Возникла новая волна эмиграции... В 1976-м вырвался на свободу и Спасский, женившись на француженке и переехав в пригород Парижа. Но красного флага и стипендии Спорткомитета его лишили только после Линареса-83, где экс-чемпион занял 1-е место, опередив действующего чемпиона Карпова.

Роберт Джеймс ФИШЕР (чемпион мира 1972—1975)

Самый беспокойный и неоднозначный чемпион. Добившись невиданных успехов, стал живой легендой. Энергичный стиль Фишера -стиль «убийцы за шахматной доской»: чудовищная целеустремленность, бешеный напор, сметающий всё на своем пути... Гений-оди

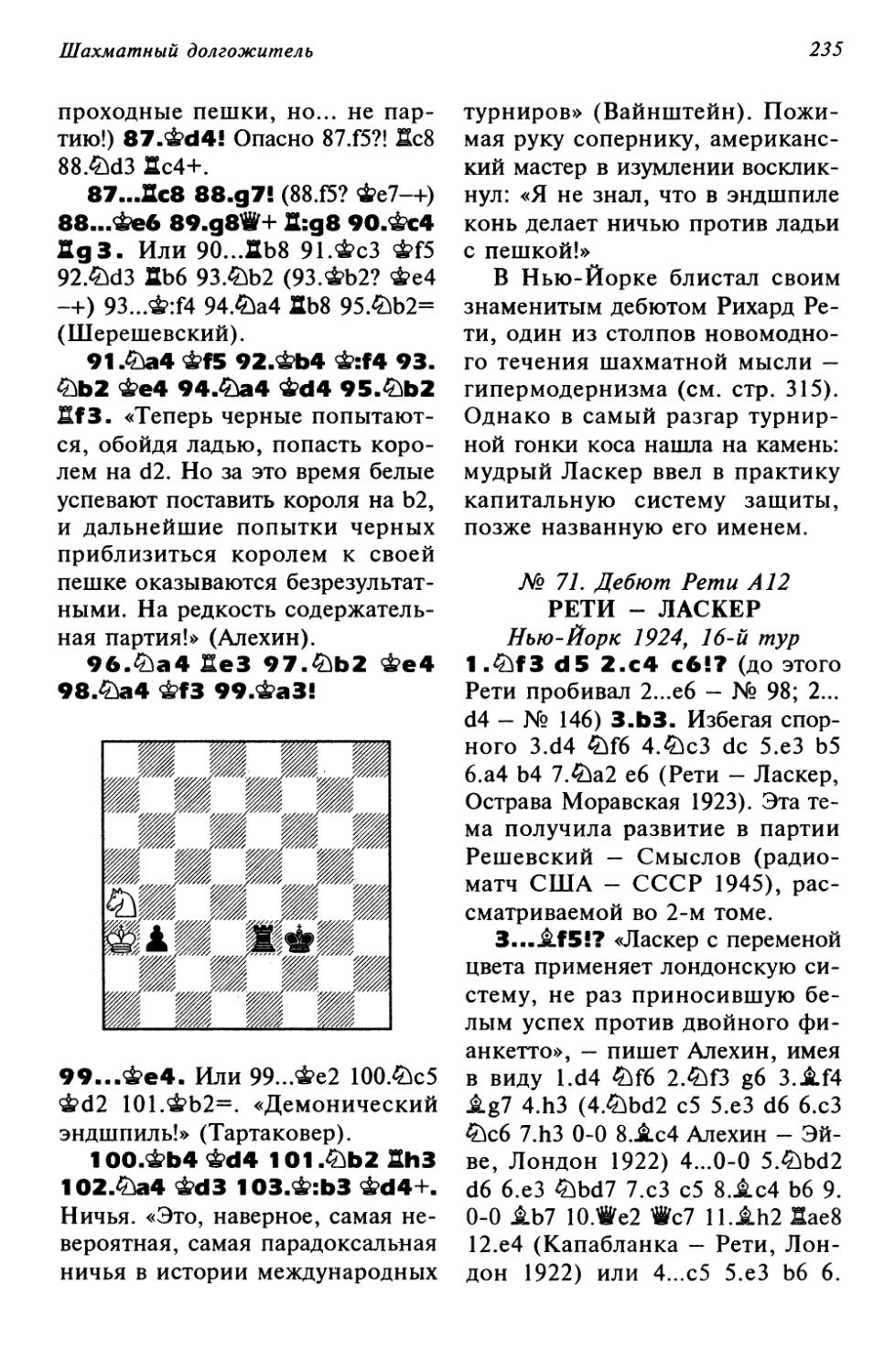

8

Мои великие предшественники

ночка бросил вызов непобедимой советской шахматной школе — и, к восторгу Запада, победил! Он жестко и бескомпромиссно требовал улучшения условий игры, уважения к шахматам и шахматистам. Фишер модернизировал практически все аспекты древней игры и вполне мог бы осуществить ее перевод на профессиональные рельсы. Но из-за некоторых черт своего характера и крайнего индивидуализма он в конце концов стал затворником и выпал из поступательного процесса развития шахмат. Жаль, ибо вывести их на принципиально иной уровень мог тогда только Фишер — выдающийся современник «Битлз», хиппи и массовых волнений студенчества, которое требовало большей индивидуальной свободы...

Анатолий КАРПОВ (чемпион мира 1975—1985)

Его могучий инстинкт выживания, помноженный на уникальный шахматный дар, породил сверхпрочный сплав психологической изощренности Ласкера с безупречно-машинной техникой Капабланки. Любимец Брежнева, яркий символ «застоя» — последнего десятилетия режима, когда СССР вторгся в Афганистан, а партноменклатура, прячась за ширмой обветшалой идеологии, вовсю занималась личным обогащением. Как раз в эти годы Международная шахматная федерация (ФИДЕ) стала организацией, управляемой странами социалистического лагеря и третьего мира, а по сути — Советским Союзом и его чемпионом мира. Коррупция, стагнация, цинизм и конформизм — типичные черты советской действительности в пору заката коммунистической эры. А Запад принял идею мирного сосуществования двух систем и был готов еще долгое время жить по двойным стандартам. Два матча за мировую корону между Карповым и Корчным (1978 и 1981) — прекрасная иллюстрация того периода. Корчной, даже став западным человеком и заручившись поддержкой свободного мира, не смог противостоять бездушной мощи советской машины.

Гарри КАСПАРОВ (чемпион мира 1985—2000)

Собственный стиль видится мне как некий симбиоз стилей Алехина, Таля и Фишера. Я победил Карпова и стал чемпионом в историческом 1985-м, в первый год горбачевской перестройки, за которой последовали распад СССР и кардинальное изменение карты мира. Над планетой пронеслась буря перемен, перевернувшая жизнь миллионов людей. Не мог выжить старый порядок и в шахматах. После ряда отчаянных попыток реанимации прошлого (еще три матча с Карповым!) они все же вырвались на новый путь и стремятся войти

Вместо предисловия

9

в число основных профессиональных видов спорта. Впрочем, многие перемены еще впереди — и в шахматном, да и во всем мире.

Владимир КРАМНИК (чемпион мира 2000—?) На рубеже веков в России, как и на Западе, настало время прагматичного рынка и вопросов типа «какова чистая прибыль вашей компании?» или «вырос ли курс ваших акций?» И на шахматном Олимпе появился человек, олицетворяющий такой подход своим стилем игры и жизни. Чемпионский масштаб его таланта был заметен еще в начале 90-х, когда я настоял на включении Володи в олимпийскую команду России, но шахматный почерк обрел завершенность к нашему матчу 2000 года. Это верх прагматизма, причудливый синтез игрового психологизма Ласкера, глубокой дебютной подготовки Ботвинника и необычайной цепкости Карпова — сборник его партий был настольной книгой Крамника.

Поистине знаковой для истории шахмат стала Прага — город, где в мае 1836 года родился первый чемпион мира Стейниц, а в мае 2002 года президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов подписал вместе с 13-м и 14-м чемпионами «Резолюцию об объединении шахматного мира». Тем самым подведена черта под историческим спором о том, кому принадлежат права на титул «Champion of the World»: в итоге объединения единственным правообладателем и единственной организацией, проводящей официальные чемпионаты мира, остается ФИДЕ. Это серьезная, но необходимая уступка со стороны чемпионов: сегодня не видно иного способа привлечь в шахматы деньги крупных корпораций и обеспечить достойную жизнь сотням профессионалов.

На очереди создание динамичной системы розыгрыша первенства мира — двухгодичного цикла, состоящего из квалификационного нокаут-турнира, четвертьфинальных и полуфинальных матчей претендентов и матча на первенство мира из 12 партий; причем чемпион будет вступать в борьбу уже с полуфинала, а впоследствии даже с четвертьфинала.

По всей видимости, прежняя значимость и символичность титула Champion of the World уходит в прошлое. Что поделать: стремительное ускорение темпа жизни, всеобщая компьютеризация и коммерциализация оказывают огромное влияние и на шахматы. Их развитие вступает в новую стадию — практической реализации накопленных идей, и во главу угла поставлен спортивный элемент. Возможно, мой матч с Крамником (Лондон 2000) был последним, внесшим серьезные коррективы в понимание игры...

10

Мои великие предшественники

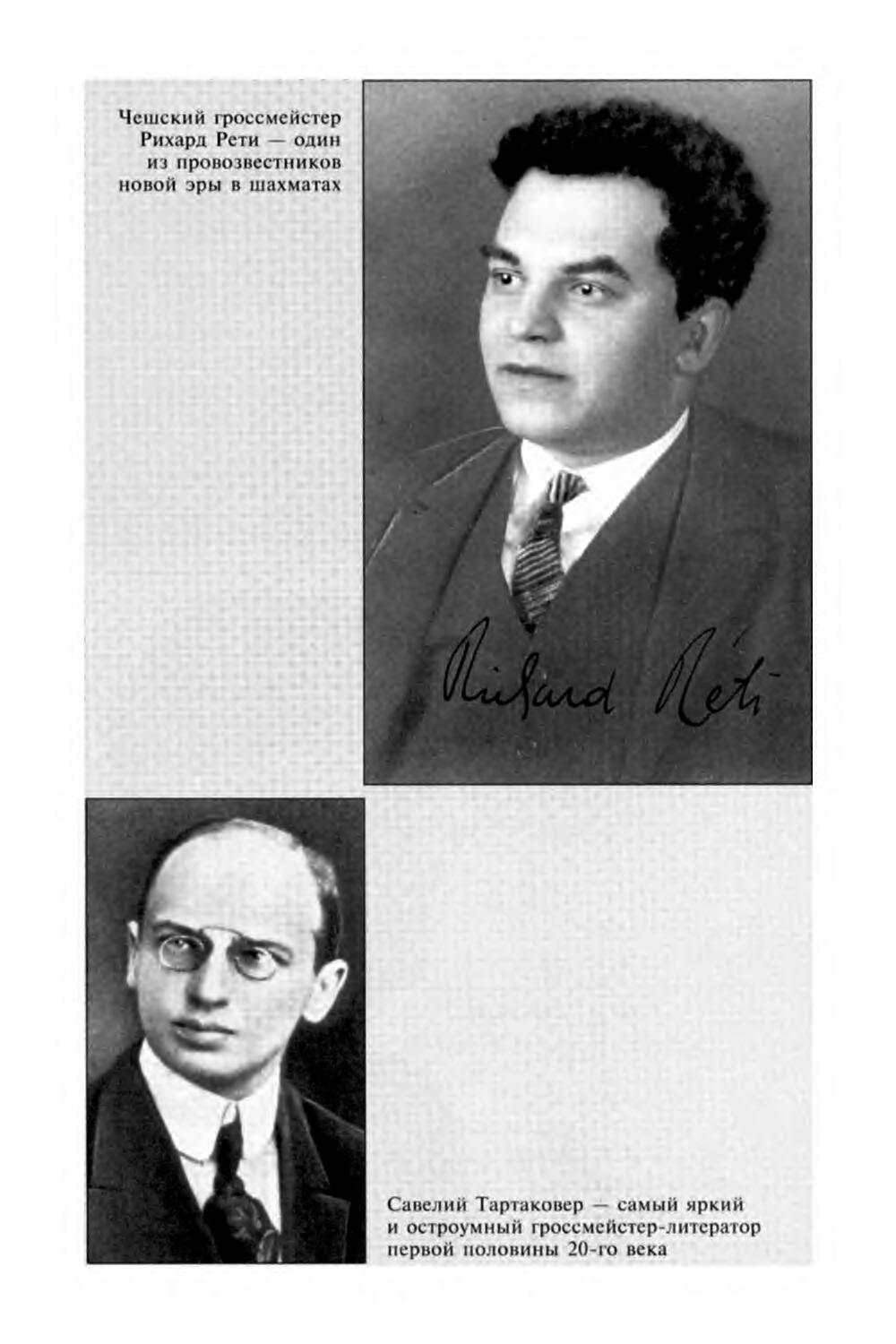

Когда-то Таль справедливо заметил, что историю борьбы за мировое первенство создают не только чемпионы, но и те, кто составил им блестящую конкуренцию. И впрямь, кроме чемпионов мира есть еще одна небольшая элитная группа шахматистов, сыгравших огромную роль в развитии шахмат (некоторые из них были очень близки к высшему титулу и не завоевали его, быть может, лишь по неведомым нам причудам судьбы). Вспоминаются Цукерторт, Чигорин, Тарраш, Пильсбери, Шлехтер, Рубинштейн, Нимцович, Рети, Керес, Бронштейн, Геллер, Ларсен, Полугаевский, Корчной... Конечно, их судьбы также неотделимы от их времени, и я постараюсь хотя бы вкратце рассказать о каждом из этих шахматных гигантов.

А теперь в путь-дорогу. Вас ждет великолепная коллекция шедевров, созданных лучшими шахматистами мира и исследованных под микроскопом новейших компьютерно-аналитических программ; отсюда — множество удивительных находок и откровений. Надеюсь, эта работа позволит яснее увидеть колоссальную эволюцию шахмат за последние полтора века, вполне сравнимую с научно-техническим прогрессом.

Надеюсь также, что моя книга заинтересует не только профессионалов и заядлых любителей шахмат, но и тех, кто еще не успел проникнуться глубокой любовью к этой древней, поистине королевской игре.

иКинииз О В I41UWXBB1

ОТ ГРЕКО ДО ФИЛИДОРА

Зтапы развития шахматного искусства напоминают путь, который проходит каждый опытный игрок. Вначале все бессознательно воспроизводят манеру игры 16—17-го веков: не упускают случая объявить шах, сразу же вводят в бой ферзя и, не думая о развитии всех фигур, затевают лихую атаку на короля; комбинации то удаются, то оказываются совершенно некорректными; защита находится на ужасном уровне и напрочь отсутствует сколь-нибудь глубокий план.

Этот стиль, одухотворенный талантом и фантазией исполнителей, получил в истории шахмат название итальянской школы. Рукопись ее легендарного представителя Джоакино Греко (1600—1634) изобилует миниатюрами наподобие тех, что встречаются у всех новичков:

1.е4 е5 2.2ИЗ «f6? З.Дс4 Wg6 4.0-0 W:e4? 5.Д:Г7+! Фе7 6.2е1 «Т4 7.2:е5+ 8.d4 Wf6 9.^g5+

<3?g6 10.Wd3+ &h5 H.g4+, и мат;

1.е4 еб 2.d4 £f6?! 3.&d3 £c6 4.£Ш Де7 5.h4 0-0? 6.e5 £d5 7.&:h7+! *:h7 8.£g5+ &:g5 9.hg+ *g6 10.Ш5+ *f5 H.»h7+ g6 12. Wh3+ Фе4 13.Wd3#;

l.e4 e5 2.f4 f5?! 3.ef Wh4+ 4.g3 «e7 5>h5+?! (лучше 5.fe! «:e5+ 6.We2) 5...*d8 6.fe W:e5+ 7.£e2 (7.We2! »:f5 8.&h3) 7...®f6 8.Wf3 d5 9.g4? h5! 10.h3? hg ll.hgS:hl 12.«:hl «g3+ 13.i>dl £:g4 14.

W:d5+ &d7 15.£f3 2tf2+ 16.Фе 1 £d3+ 17.&dl Wel+ 18.£:el 2rf2#.

Ну чем не памятник эпохе! Взгляните только на ферзевый фланг белых...

Впрочем, у Греко есть и теоретически ценные варианты — к примеру, знаменитая атака с жертвой ладьи в итальянской партии: 1.е4 е5 2.^13 &с6 З.Дс4 Дс5 4.сЗ &f6 5.d4 ed 6.cd ДЬ4+ 7.&c3 &:e4 8.0-0 £kc3 (8...Д:сЗ!) 9.bc Д:сЗ? (лучше 9...d5) 10.Wb3 (еще сильнее 10. ДаЗ!) 1О...Д:а1? (10...d5!) 11 .&:f7+! <3?f8 12.&g5 &e7 13.£e5! &:d4 (или 13...d6 14.&g6!) 14.&g6! d5 15>f3+ Af5 16.Д.-15 Д:е5 17.Де6+ &f6 18. JL:f6 с выигрышем.

«Мастера того времени, — пишет Ласкер, - нашли здоровый и плодотворный план: пренебрегая пешками, достигать быстрого развития фигур для скорейшего нападения на неприятельского короля. В противовес этому был создан контрплан: развивать фигу

14

Шахматы до Стейница

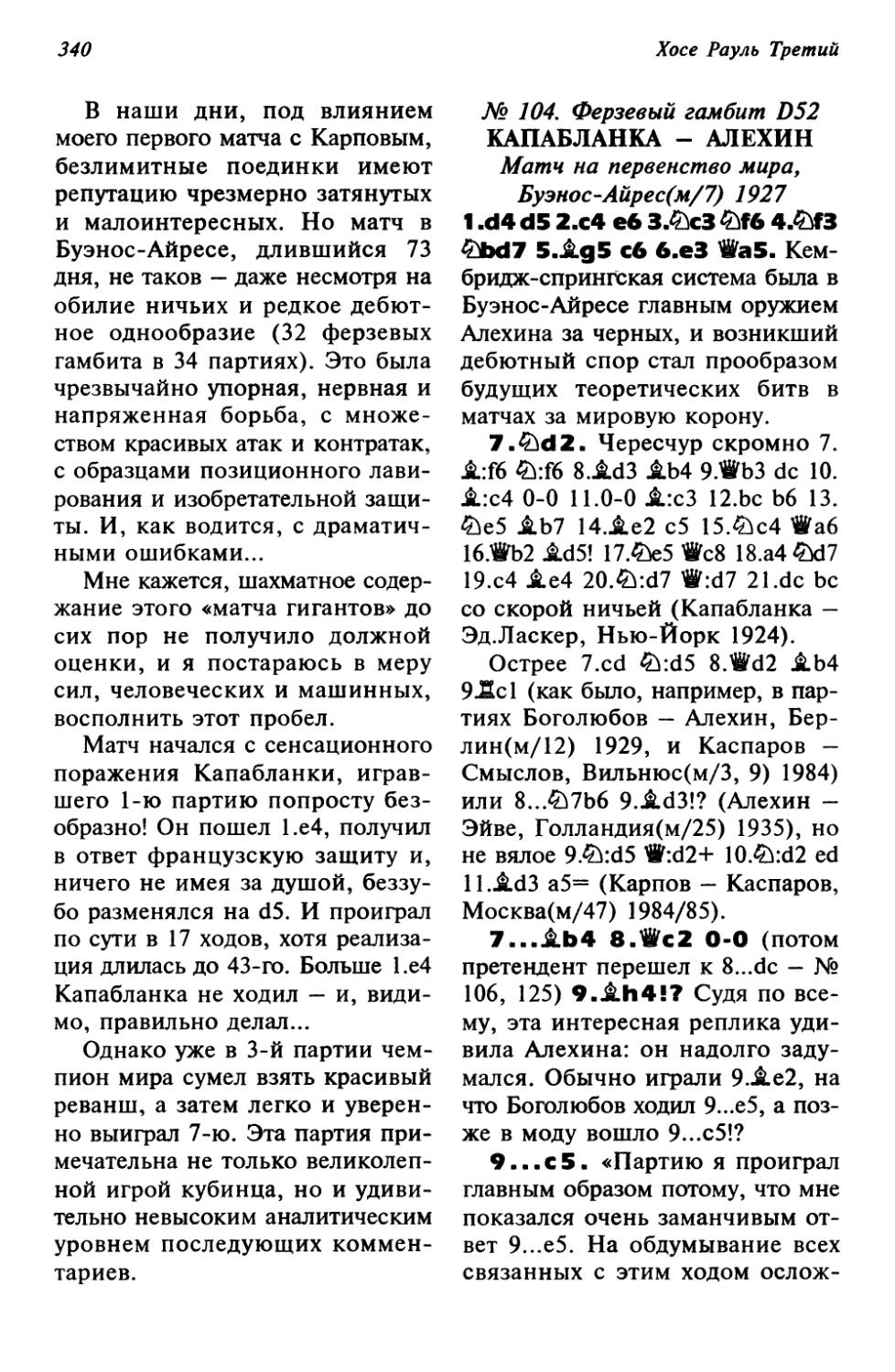

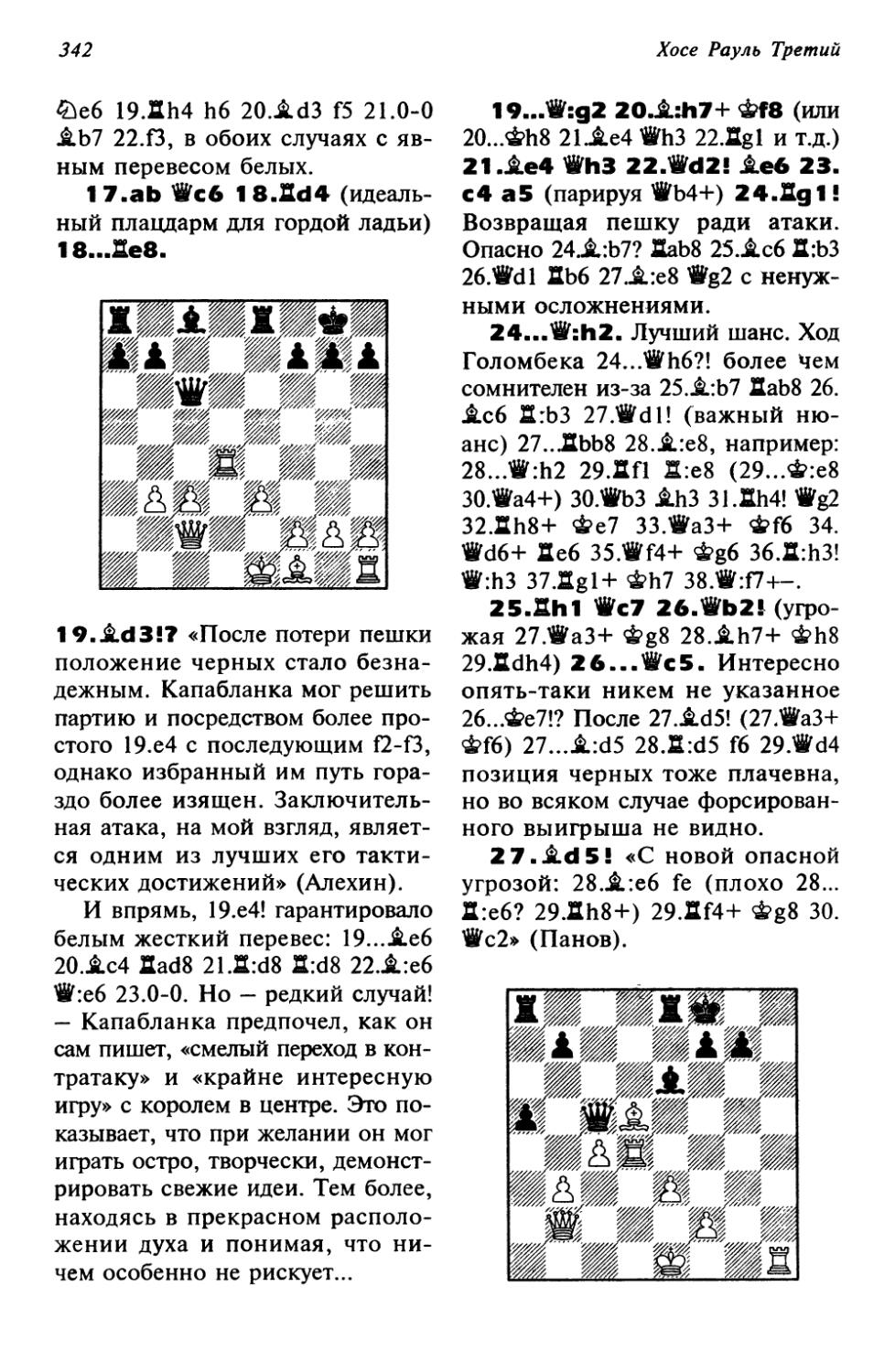

ры на прочные позиции, принимать жертвы и затем выигрывать благодаря материальному превосходству. Мастера первого типа находили и осуществляли блестящие комбинации, мастера второго типа изобрели систематический размен как средство ослабить и в конце концов отразить атаку. Мастера первого типа были изобретателями гамбитов, а второго — открыли giuoco piano (то есть «тихую игру» в итальянской партии: 1,е4 е5 2,&f3 Ясб З.Ас4 £с5 4,d3 или 4.£}сЗ. — Г.К.), фианкетто и сицилианскую защиту». Кто мог тогда знать, что скромная «сици-лианка» станет главным и острейшим дебютом наших дней?!

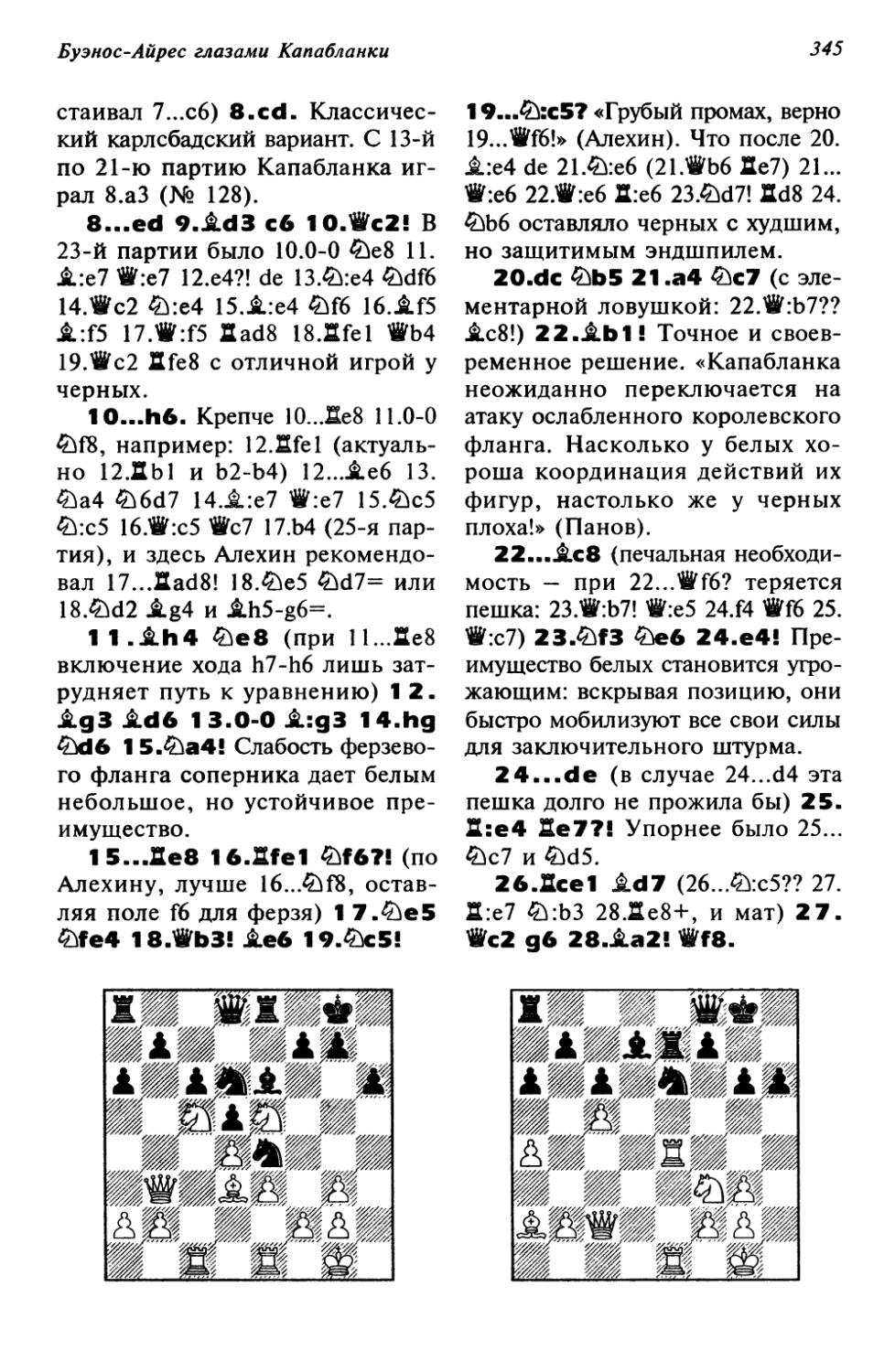

Гамбитно-комбинационные настроения царили в шахматах до середины 18-го века, пока на сцену не вышел Франсуа Андре Да-никан Филидор (1726-1795), выдающийся шахматист и, между прочим, один из основателей французской комической оперы. Смолоду Филидор посещал парижское кафе «Режанс», где учился играть у сильнейшего шахматиста Франции Легаля (кто не помнит его знаменитый мат: 1.е4 е5 2.Дс4 d6 3.^f3 Ag4 4.&сЗ g6? 5. &:е5! &:dl 6.&:f7+ Фе7 7.&d5#). В 1747 году он разгромил в матче талантливого сирийца Филиппа Стамму, изобретателя алгебраической шахматной нотации и автора популярного сборника 100 заданных и этюдных позиций (1737).

Филидор был настолько сильнее своих современников, что с тех пор и до конца жизни играл

со всеми только с форой. Поэтому самым значительным шахматным событием века стали не его победы за доской, а создание им абсолютно новаторского учебника «Анализ шахматной игры» (1749, 1777, а всего — около 100 изданий!). Филидор первым попытался подвергнуть систематическому, научному исследованию дебюты и выработать — за сто с лишним лет до Стейница! — некие общие принципы игры.

В противовес бесшабашным фигурным атакам в стиле итальянской школы, которую в 18-м веке олицетворяли мастера из Модены — Лолли, дель Рио и Понциани, он впервые выдвинул позиционный план, основанный на своеобразной пешечной теории: «Пешки — душа шахматной партии; от их правильного или плохого расположения зависит успех атаки или защиты; искусство игры ими решает судьбу партии».

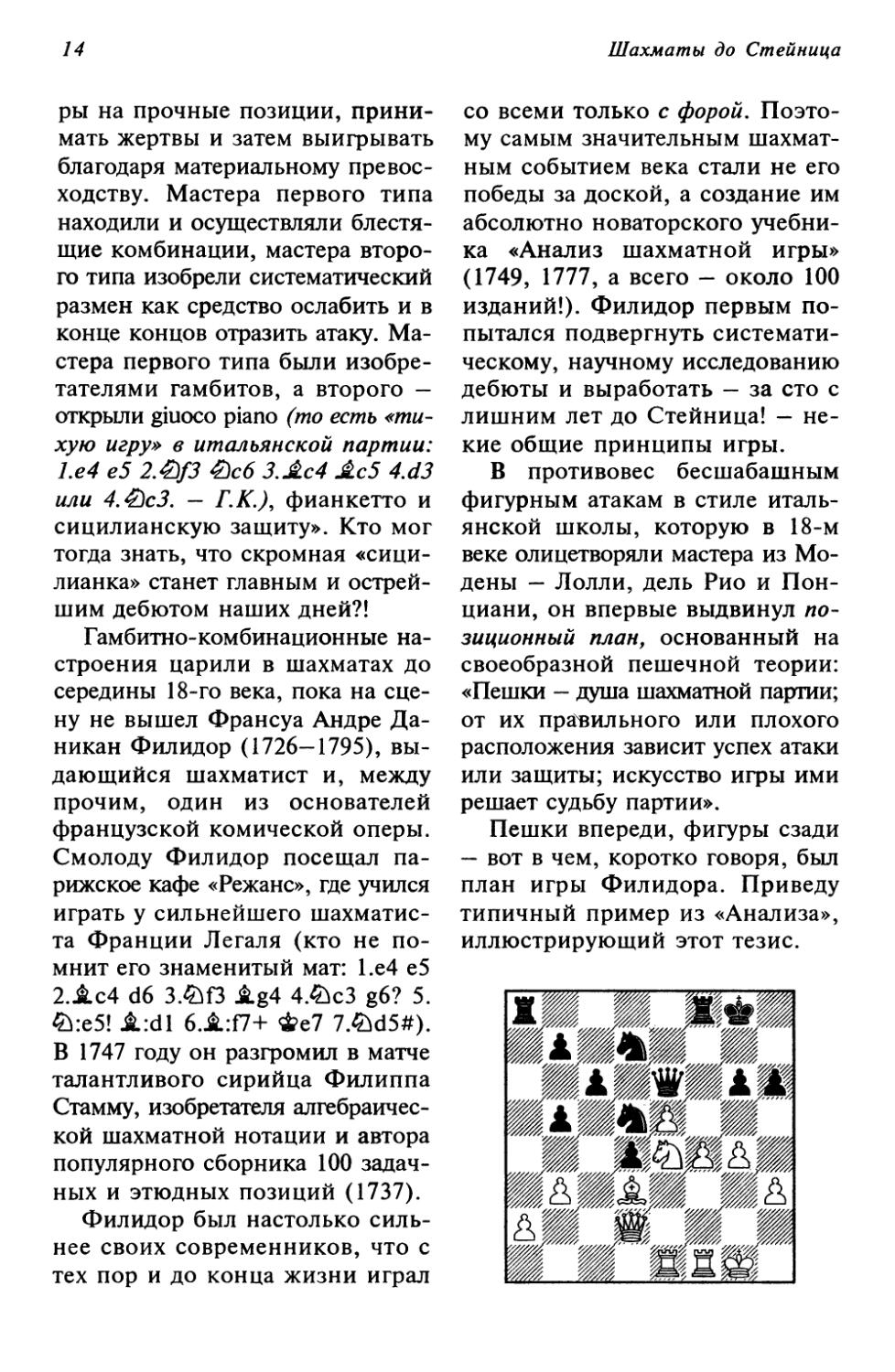

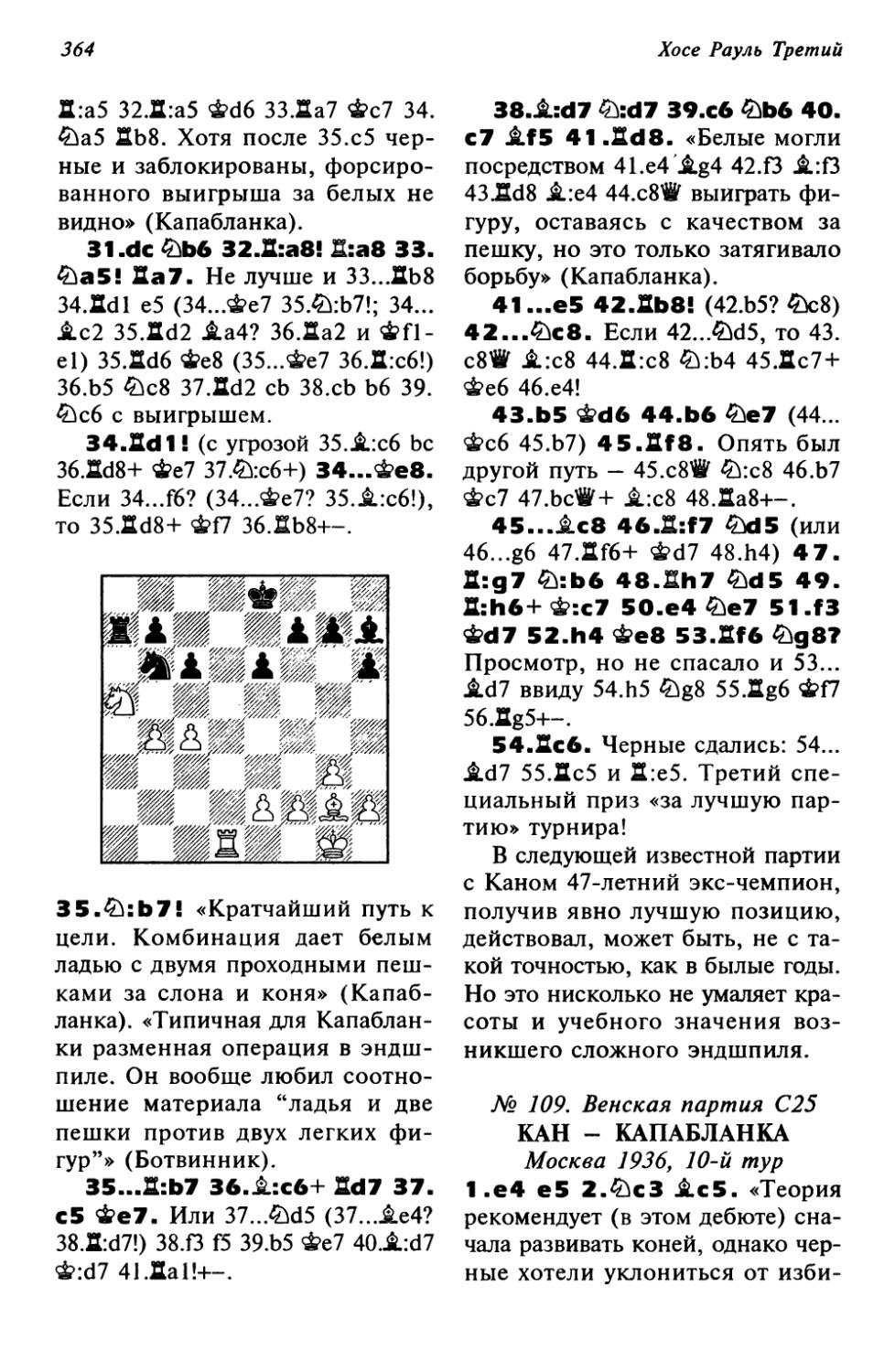

Пешки впереди, фигуры сзади — вот в чем, коротко говоря, был план игры Филидора. Приведу типичный пример из «Анализа», иллюстрирующий этот тезис.

От Греко до Филидора

15

23.^дЗ (с недвусмысленной угрозой f4-f5) 23...£>е3. «Конь пытается, загородив линию, помешать движению пешки «f», но жертва качества позволяет пешкам двинуться дальше» (Филидор).

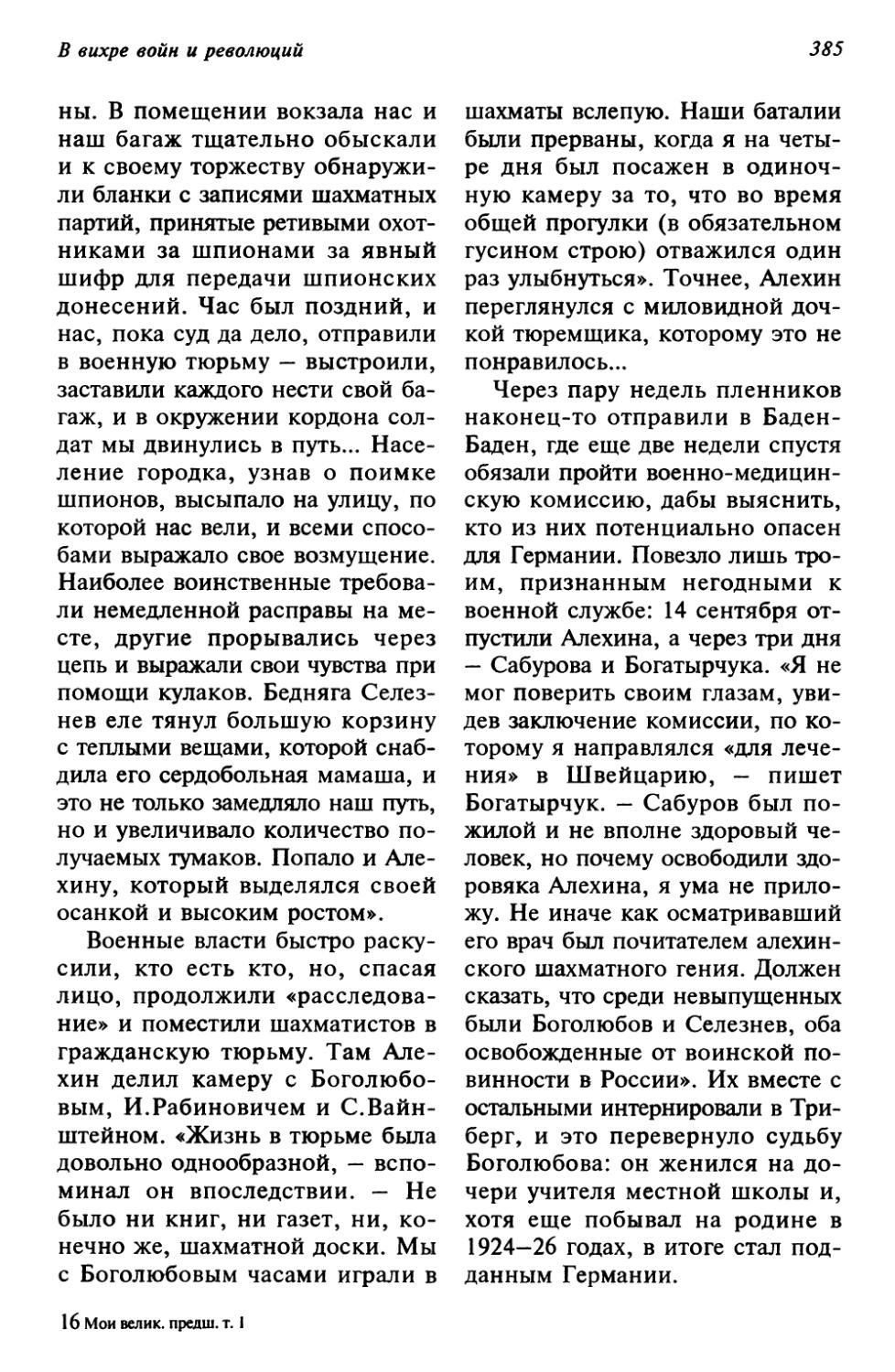

24.S:e3! de 25.Ф:еЗ S:a2 (похоже, упорнее тормозящее 25... Нае8, хотя и здесь у белых ощутимое давление) 26.fie 1! «Чтобы пешка е5 не оказалась под ударом в момент f4-f5» (Филидор).

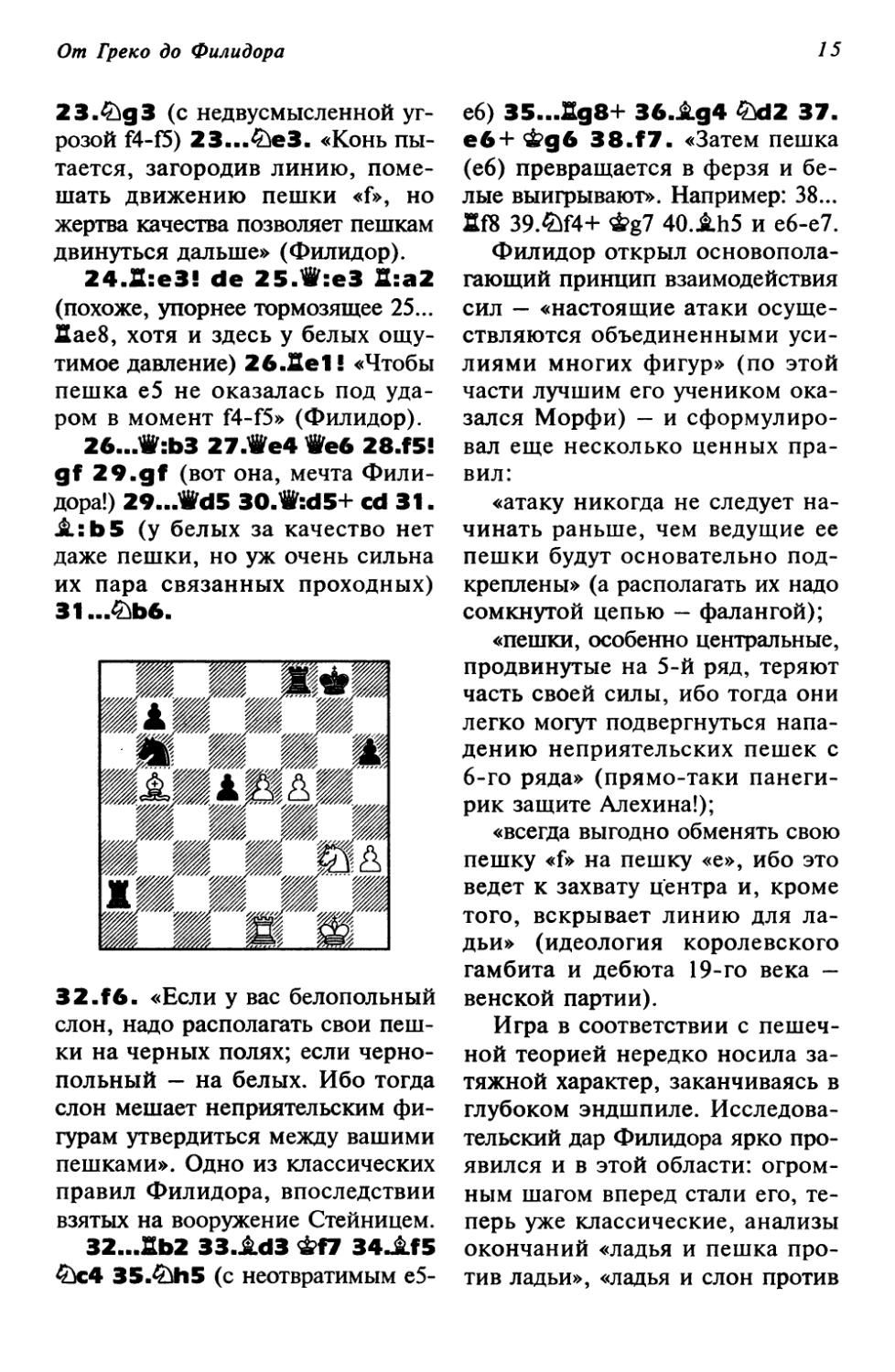

26...V:b3 27.Фе4 Феб 28.f5! gf 29.gf (вот она, мечта Филидора!) 29...Vd5 3O.W:d5+ cd 31. JL:b5 (у белых за качество нет даже пешки, но уж очень сильна их пара связанных проходных) 31...^Ь6.

32.f6. «Если у вас белопольный слон, надо располагать свои пешки на черных полях; если чернопольный — на белых. Ибо тогда слон мешает неприятельским фигурам утвердиться между вашими пешками». Одно из классических правил Филидора, впоследствии взятых на вооружение Стейницем.

32...Sb2 33.£d3 ФП 34^.f5 ^с4 35.&h5 (с неотвратимым е5-

еб) 35...Sg8+ 36.&g4 ^d2 37. е6+ Фдб 38.f7. «Затем пешка (еб) превращается в ферзя и белые выигрывают». Например: 38... Sf8 39.&f4+ <d?g7 4O.£h5 и e6-e7.

Филидор открыл основополагающий принцип взаимодействия сил — «настоящие атаки осуществляются объединенными усилиями многих фигур» (по этой части лучшим его учеником оказался Морфи) — и сформулировал еще несколько ценных правил:

«атаку никогда не следует начинать раньше, чем ведущие ее пешки будут основательно подкреплены» (а располагать их надо сомкнутой цепью — фалангой);

«пешки, особенно центральные, продвинутые на 5-й ряд, теряют часть своей силы, ибо тогда они легко могут подвергнуться нападению неприятельских пешек с 6-го ряда» (прямо-таки панегирик защите Алехина!);

«всегда выгодно обменять свою пешку «f» на пешку «е», ибо это ведет к захвату центра и, кроме того, вскрывает линию для ладьи» (идеология королевского гамбита и дебюта 19-го века — венской партии).

Игра в соответствии с пешечной теорией нередко носила затяжной характер, заканчиваясь в глубоком эндшпиле. Исследовательский дар Филидора ярко проявился и в этой области: огромным шагом вперед стали его, теперь уже классические, анализы окончаний «ладья и пешка против ладьи», «ладья и слон против

16

Шахматы до Стейница

ладьи», «ферзь против ладьи с пешкой» и т.д. Именно с типовых эндшпильных позиций берет свое начало понятие о плане.

Однако проблема дальнейшего развития шахмат была в том, что великий французский мастер слишком опередил свое время: успешно играть в предложенной им манере никто не мог — всё

сводилось к длительному и бесплодному лавированию. Шахматный мир еще попросту не дозрел до общих принципов позиционной игры, особенно в закрытых положениях, и более половины 19-го века господствовала романтическая линия итальянской школы — что, впрочем, как мы увидим, весьма обогатило шахматы.

ПЕРВЫЕ МАТЧИ ЗА КОРОНУ

После кончины Филидора в Европе долгое время не было явно сильнейшего шахматиста. В самом начале 1820-х годов на эту роль претендовали французский генерал Александр Луи Дешапель (1780-1847) и видный шахматный литератор Уильям Льюис (1787— 1870). Затем в лидеры вышли их ученики — Луи Шарль де Лабур-доннэ (1795—1840) и Александр Мак-Доннель (1798-1835).

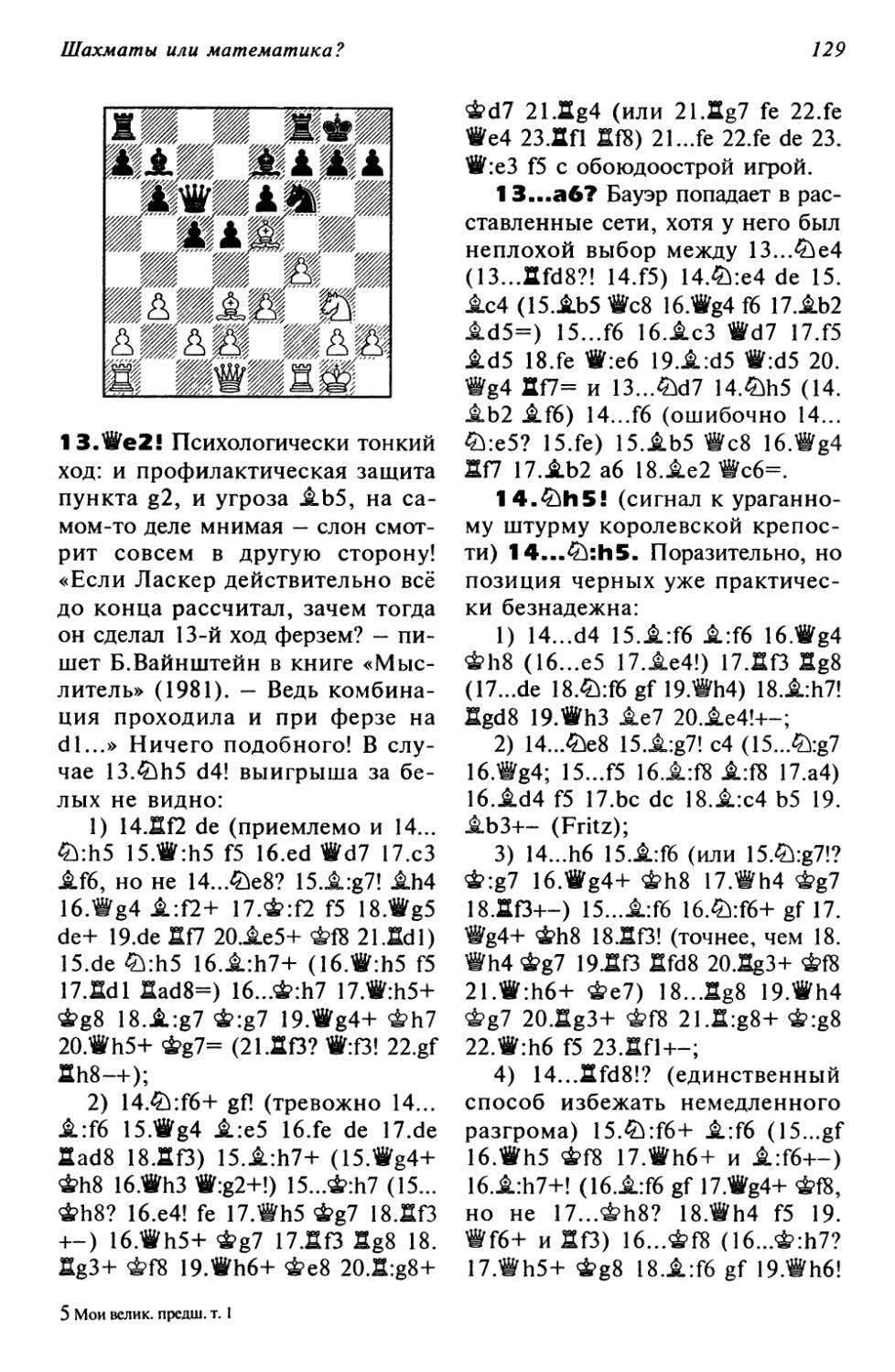

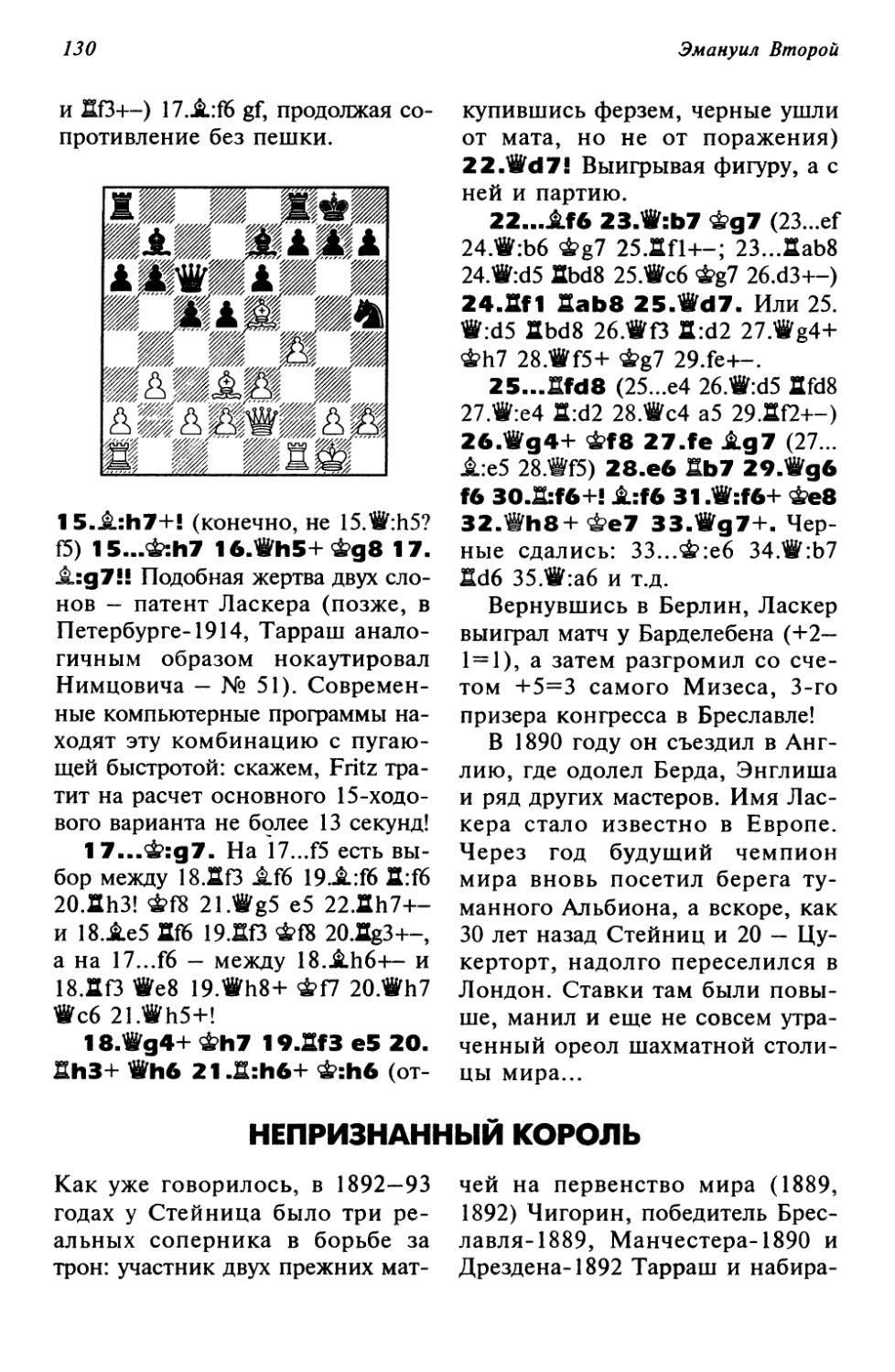

Лабурдоннэ был родом из знатной дворянской семьи, но постепенно разорился и зарабатывал на жизнь только шахматами — тогда это было неблагодарное занятие даже для самых лучших, и знаменитый маэстро едва сводил концы с концами. Изучив «Анализ» Филидора, он тем не менее играл в ином, ин-туитивно-атакующем стиле, отвечавшем его собственному темпераменту. По словам Ласкера, «какова бы ни была позиция противника, Лабурдоннэ неустрашимо проводил свой план, смело и находчиво борясь за обладание центром».

В 1833 году он выпустил учебник «Новейшее начертание о шахматной игре» (изданный позже и в России), где впервые были даны советы, как самостоятельно работать с шахматной книгой и как научиться рассчитывать в уме варианты. А в 1836-м Лабурдоннэ основал первое в мире периодическое шахматное издание — ежемесячный журнал «Паламед» (имя мифического греческого героя, участника Троянской войны, которому во Франции долгое время приписывалось изобретение шахмат; на мой взгляд, это косвенное свидетельство их средиземноморского происхождения: миф вполне мог возникнуть после реальных войн 13—15-го веков).

Еще в 1824 году Лабурдоннэ, посетив Лондон, разгромил английских мастеров и был провозглашен соотечественниками «величайшим шахматистом Европы». Англичане терпели такое положение дел десять лет, пока у француза не появился достойный соперник.

Ирландец Александр Мак-Доннель был коммерсантом, секрета

Первые матчи за корону

17

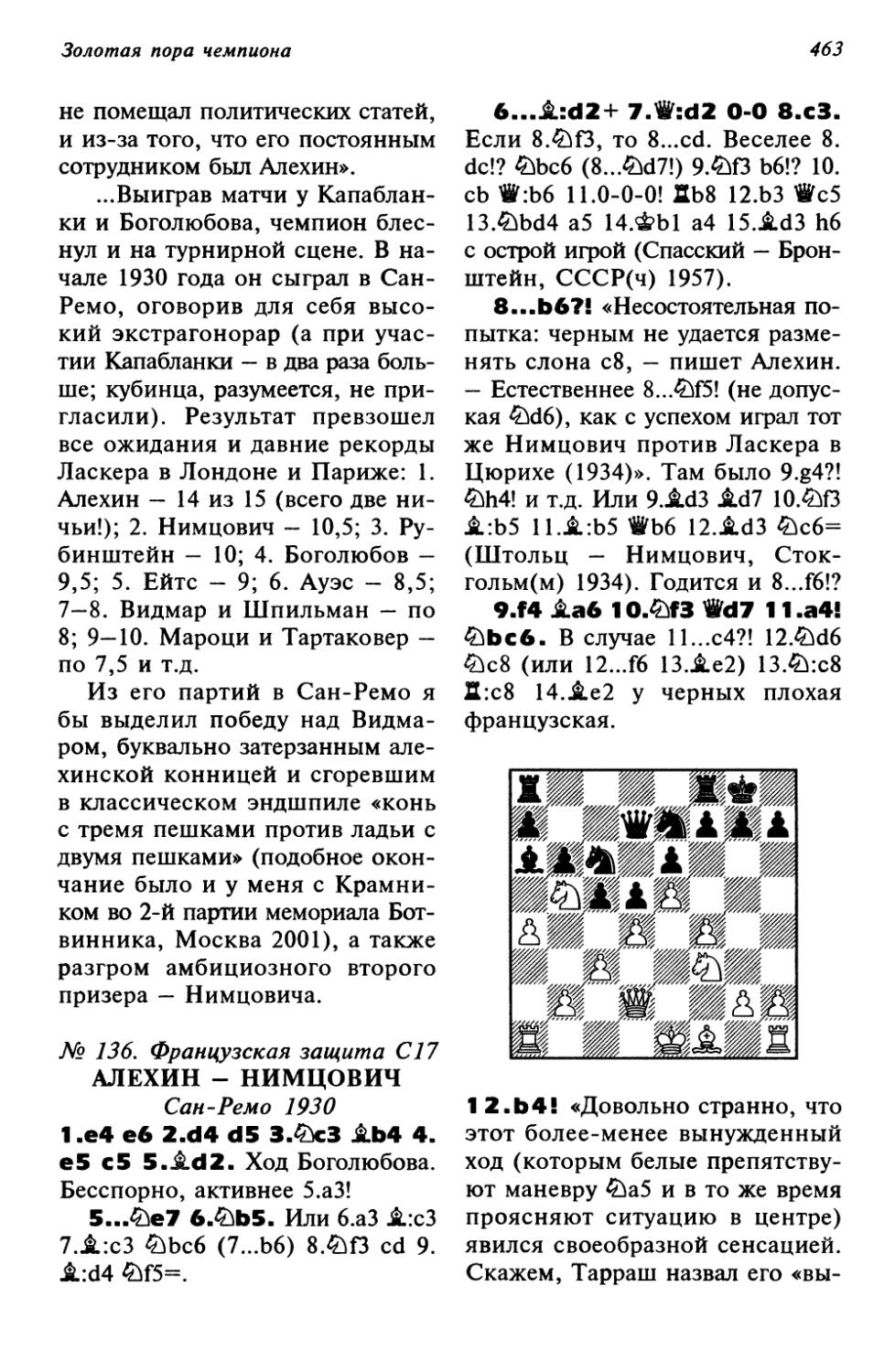

рем солидной торговой фирмы, то есть вполне обеспеченным человеком и в отличие от Лабурдоннэ шахматистом-любителем. Будучи игроком острокомбинационного стиля, он с первых же ходов рвался в рукопашный бой и не раз за это расплачивался. Чего стоит только его вызывающий гамбит 1 .е4 е5 2.f4 ef 3.&f3 g5 4.£c4 g4 5.£}сЗ?! (если не 5.£}e5, то лучше уж гамбит Полерио — Муцио 5. 0-0) 5...gf 6.W:f3. В одной из матчевых партий с Лабурдоннэ далее было 6...Д116 7.d4! &с6 8.0-0 £>:d4? 9.&:f7+ *:f7 10.«h5+ *g7 1 l.£:f4, в другой — 6...^c6 7.d4 £>:d4 8. A:f7+ *:f7 9>h5 &g7 10.0-0 также с атакой у белых, однако после 6...d6! 7.d4 Деб перевес на стороне черных.

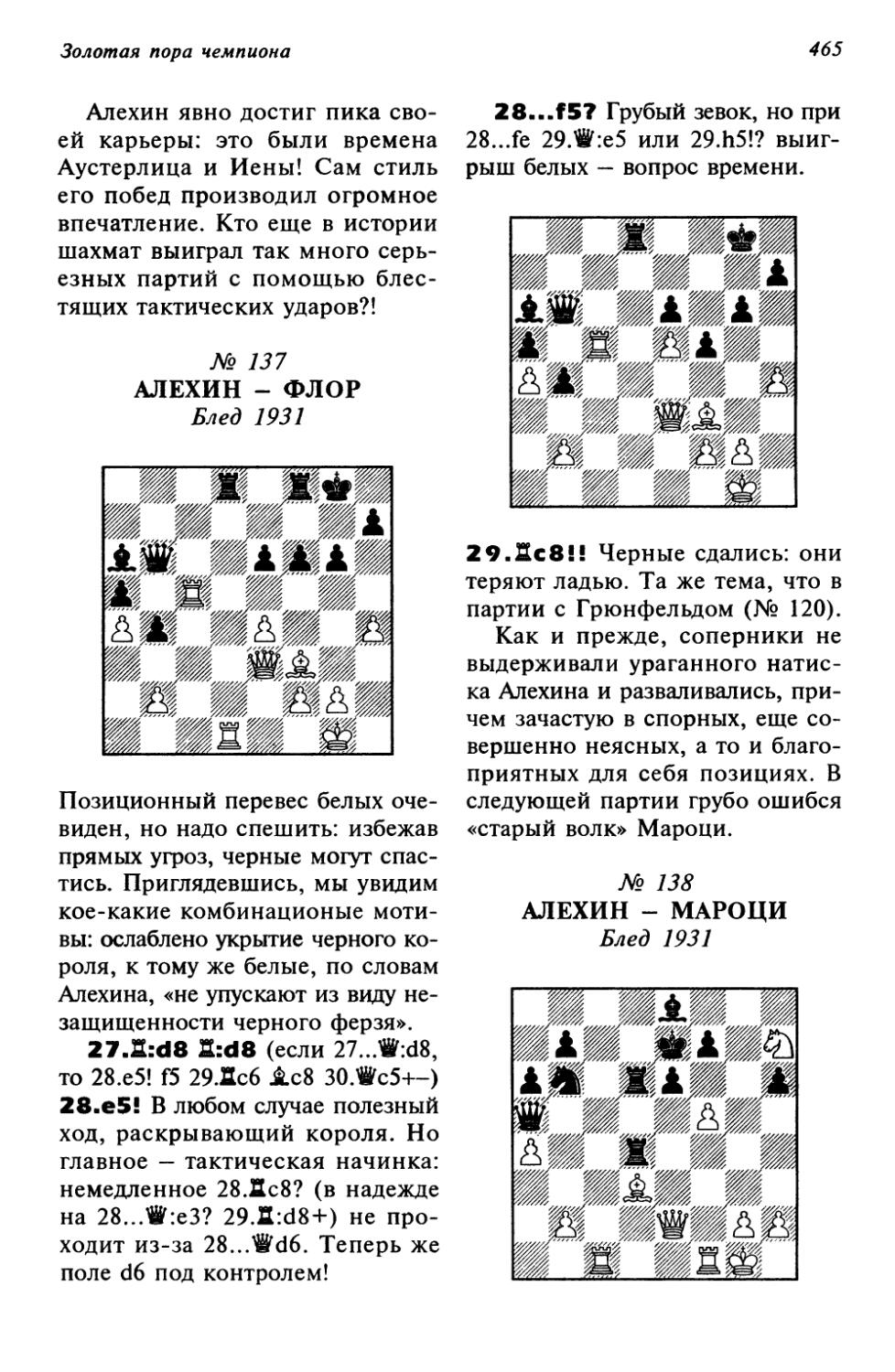

Организатором серии из шести матчей Мак-Доннеля с Лабурдоннэ выступил другой ученик Льюиса — Джордж Уокер, теоретик, историк и литератор, основатель Вестминстерского клуба. Знаменитый «вестминстерский марафон» (Лондон 1834) — по сути, первая битва за шахматную корону, предтеча официальных матчей на первенство мира. Победил, как известно, Лабурдоннэ: -1-45—27=13 (по другим данным, +44—30=14). Визитной карточкой французского мастера навечно осталась следующая партия.

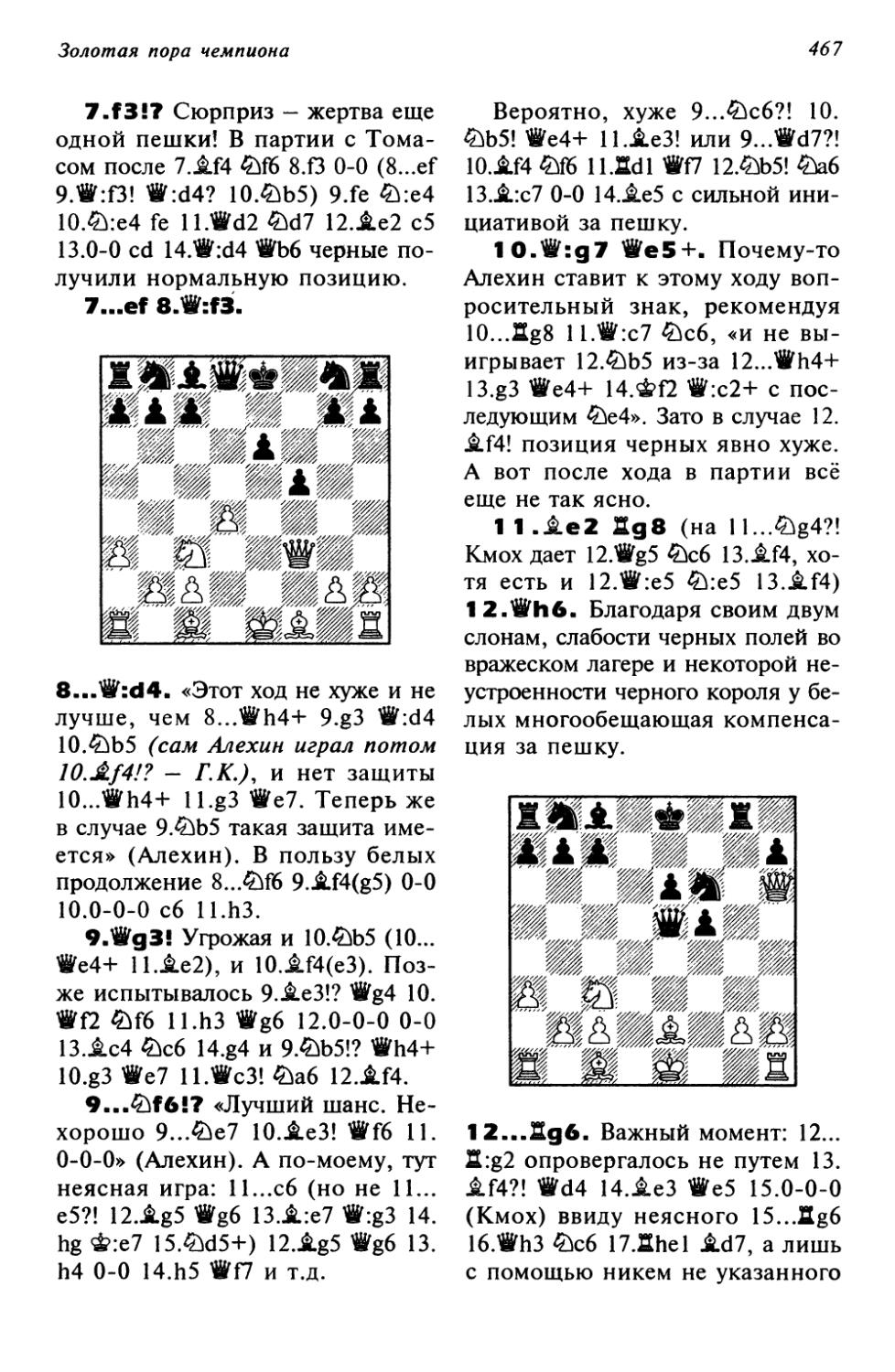

№ 1. Сицилианская защита В32 МАК-ДОННЕЛЬ-ЛАБУРДОННЭ

IVматч, Лондон(м/16) 1834 1.е4 с5 2.ЗДЗ. В кафе «Режанс» предпочитали 2.f4 — еще Деша-

пель утверждал, что «любой другой ход выгоден черным»; и Мак-Доннель не раз играл так против Лабурдоннэ, но после 2...^с6 3. 5ЛЗ еб 4.сЗ d5 5.е5 f6 и &h6 чаще побеждал француз (+4—8=1). Позже Стаунтон тоже считал, что 2.&f3 ошибка и лучше 2.f4, как играл против него Сент-Аман. А вот Морфи был с этим категорически не согласен, называя 2.f4 «совершенно неправильным методом игры», а ходы 2.£tf3 и 2.d4 — «сильнейшими». Не правда ли, ясно, кто из споривших смотрел в будущее...

2...£х6 3.d4 cd 4.^:d4 е5! Восклицательный знак — за прорыв во времени! Лабурдоннэ делает ход, ставший отправной точкой системы, разработанной через 150 лет (!) гроссмейстером Е. Свешниковым. В 12-й партии того матча было 4...£kd4? 5.W:d4 еб 6.Дс4?! (точнее 6.£te3!) 6...£}е7 7.£юЗ &с6 8.«d 1 Дс5 9.0-0 0-0 с несколько худшей игрой.

5.^:с6. Ныне все знают, что надо ходить 5.£}Ь5. На это с конца 1950-х годов играли 5...а6 6. £ki6+ A:d6 7.®:d6 ®1б, например: 8.Wdl (хорошо и 8.®аЗ, и даже 8.»:f6 &:f6 9.^сЗ) 8...»g6 9.^сЗ &ge7 10.h4 h5 1 l.^.g5 d5 12.^:e7 d4 13.&g5 de 14.be W:e4+ 15.^e2 f6 16..£e3 .£g4= (Фишер — Таль, Кюрасао(тп) 1962), но 12.ed! сохраняет перевес. Потом Свешников доказал, что крепче 5...d6! 6. с4 Де7 — здесь у белых лишь минимальная игровая инициатива.

Впрочем, может быть, 5.£Ус6 лучше своей репутации. В дос-

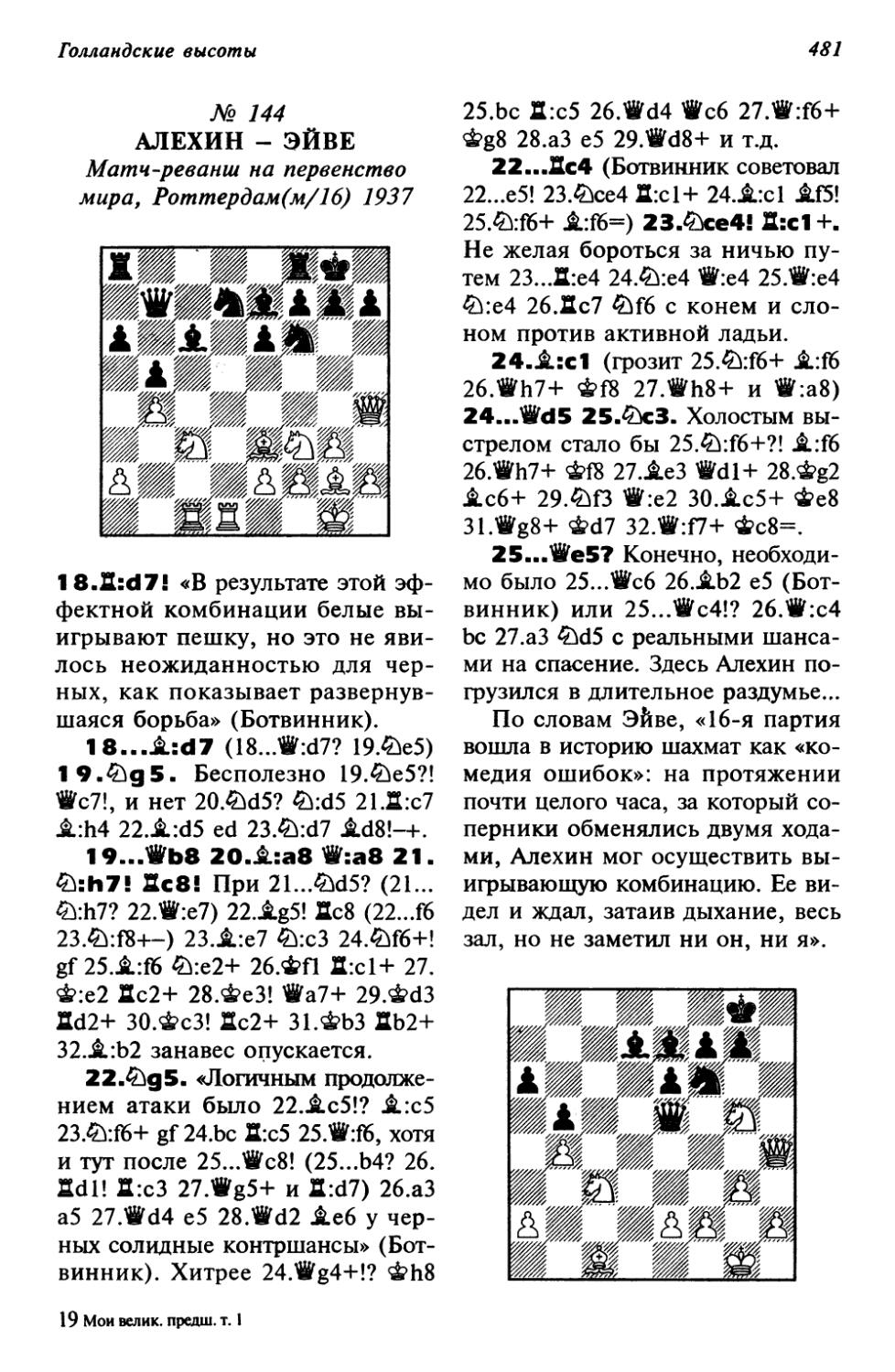

18

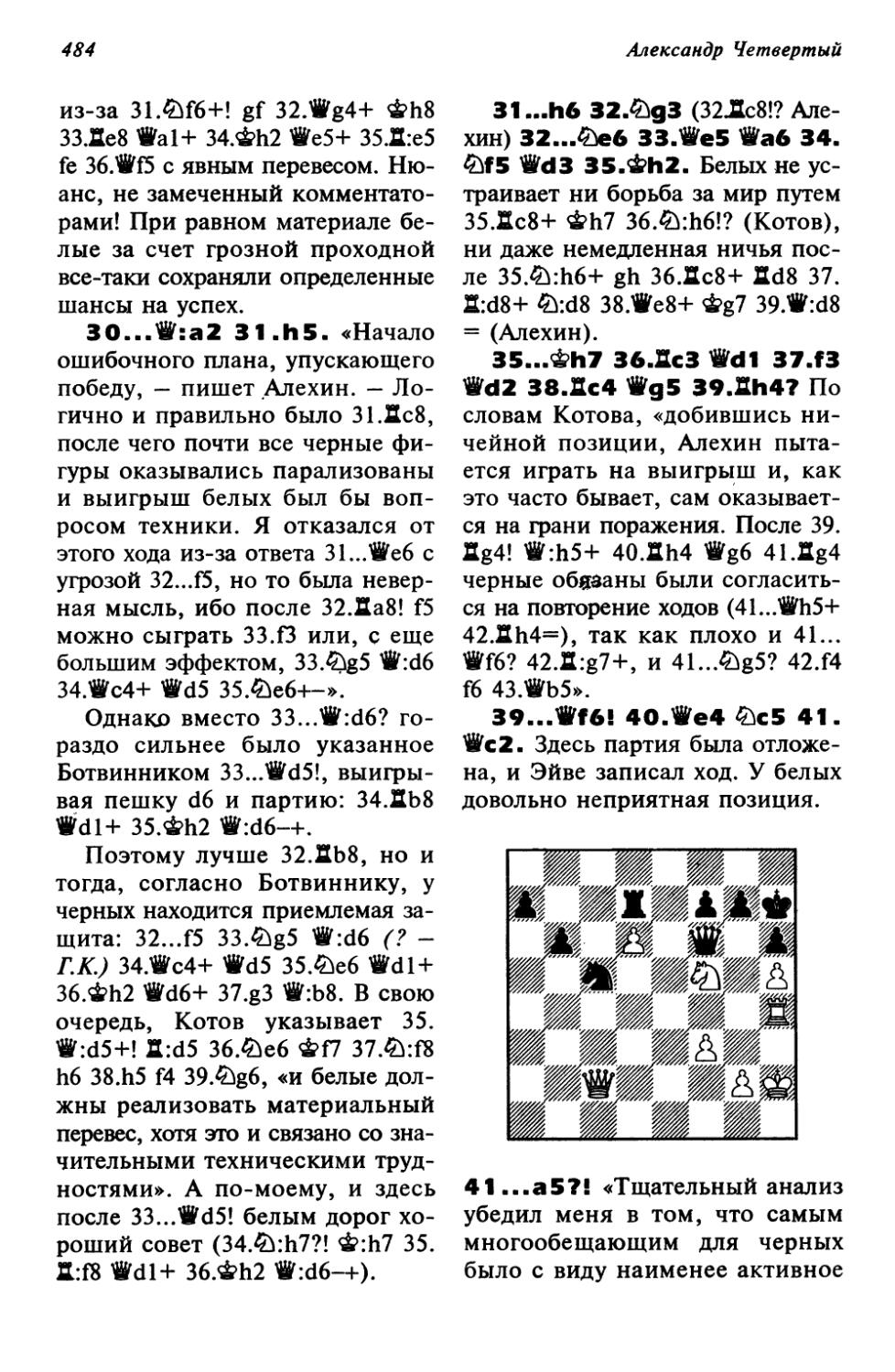

Шахматы до Стейница

тейницевские времена стремились к быстрому развитию и атаке, не уделяя внимания таким позиционным нюансам, как слабость пункта d5.

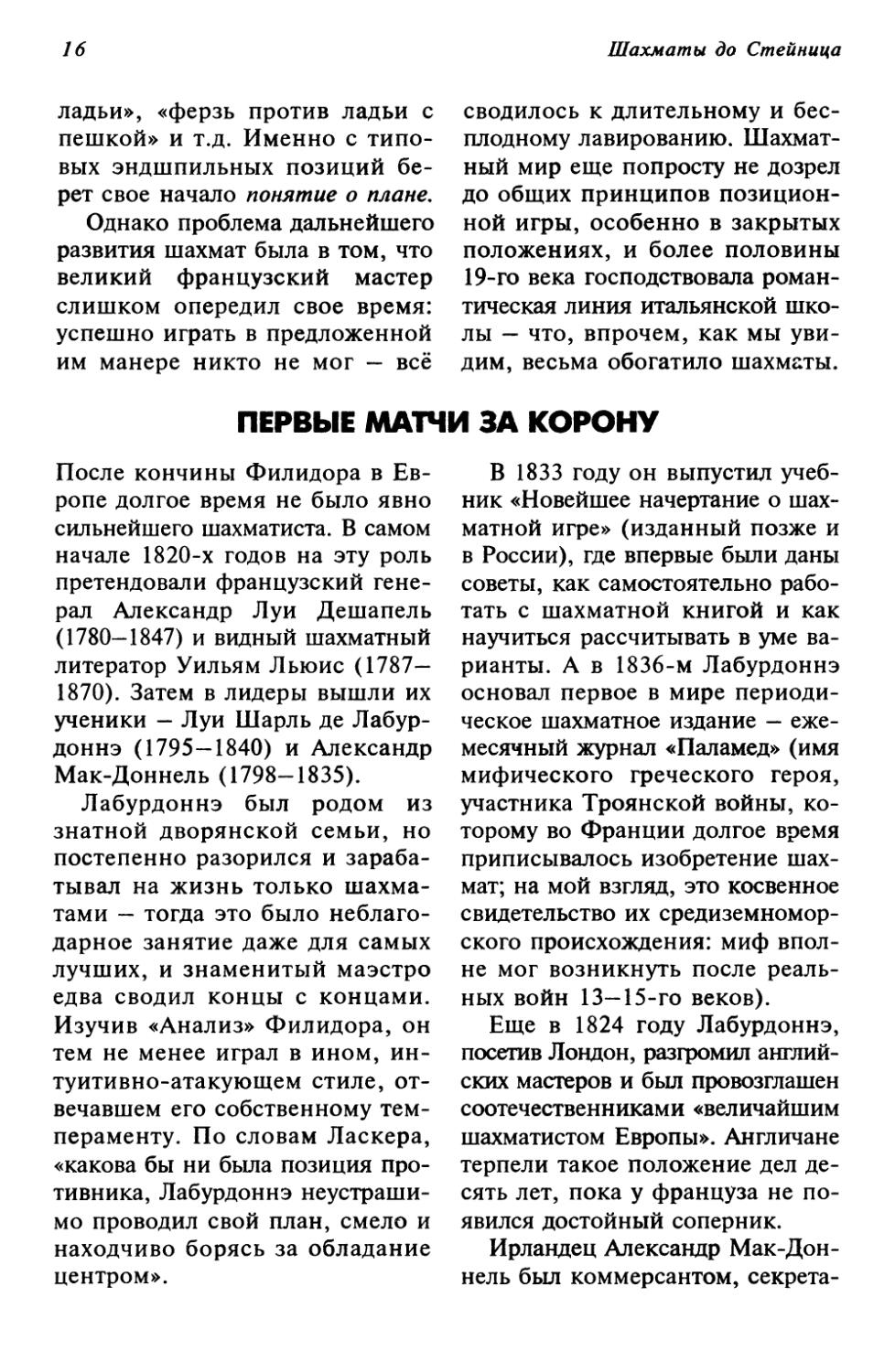

5...be 6.Дс4 £rt6. Левенталь рекомендовал 6...Даб (с идеей 7.Д:аб И?а5+ и И?:а6), но после 7. &d2 Д:с4 (или 7...^а5 8.0-0 &f6 9.We2) 8.£:с4 We7 9.0-0 Шеб Ю.ЬЗ W6 П.ДЬ2 у белых некоторый перевес.

7.Дд5?! Пустой, антипозицион-ный ход: зачем разменивать слона? Безобидно и 7.®е2 Де7 8.^сЗ 0-0 9.£g5 £:е4 (9..±6!?) 1О.Д:е7 £:сЗ 1 l.W:e5 2е8 12.0-0 W:e7 13. ®:сЗ d5 14.JLd3 ®d6=, как было ранее в матче.

Но логичнее 7.0-0! В известной партии Морфи — Левенталь (Лондон 1858) после 7...d5?! (плохо 7...£ке4?! 8.Sel d5 из-за 9.S:e4 de? 1О.Д:17+!) 8.ed cd 9.ДЬ5+ £d7 1О.Дх17+ W:d7 ll.Sel £d6?! 12. £}сЗ (точнее 12.JLg5!) 12...e4? (и лучшее 12...We6 13JLg5 ДЬ4 14. Д:Г6 gf 15.2Ы5 0-0-0 16.c4 Д:е1 17.®:el оставляло белым инициативу) 13.JLg5 черные столкну

лись с большими затруднениями. Однако в случае 7...Де7! 8. &сЗ 0-0 9.®d3 d6 белым было бы не на что рассчитывать. У них, правда, свободная игра, так что итоги дебюта приемлемы для обеих сторон...

7...Де7 (в 11-й партии было 7...Дс5 8.0-0 h6 9.Д:Г6 W:f6) 8. Ше2?! Согласен с Чигориным, который советовал 8.£te3 ДЬ7 9. «е2 d5 lO.Sdl. После 10...d4 11. 0-0 0-0 12.&bl с5 13.^d2 2к17 черные в порядке, но и белые пока еще ничего не испортили.

8...d5 (это энергичнее, чем рекомендованное рядом комментаторов 8...0-0) 9.Д:16? А это уже серьезный промах. «Белые могли не без выгоды упростить игру: 9. ed cd 10.ДБ5+ Дd7 П.Д^7+ ^:d7 12.Д:е7 ®:е7 13.^сЗ с давлением на центральные пешки» (Нейш-тадт). Однако после 13...d4 14.£к15 ®d6 15.с4 0-0 16.0-0 £>Ь6! этому давлению грош цена.

9...Д:16 Ю.ДЬЗ 0-0 11.0-0 а5 (с угрозами 12...а4 и 12...Даб) 12. ed cd 13.Sd1 d4 14.c4? Видимо, решающая ошибка: нельзя было создавать черным проходные пешки, ибо заблокировать их по белым полям не получается. При 14.£d2 а4 15.Дс4 аЗ 1б.ЬЗ ДЬ7 белые стояли бы просто хуже (у соперника два слона, центр и тд.), но еще держались.

14...Wb6 1 5.Дс2 ДЬ7 16. £>d2 Sae8. Жадное 1б...«:Ь2? выпускало весь перевес: 17.1^63 g6 18.Sabl е4! 19.&:е4 (19.S:b2 ed 20JL:d3=) 19...Д:е4 2О.Н:Ь2 Д^З с вероятной ничьей.

Первые матчи за корону

19

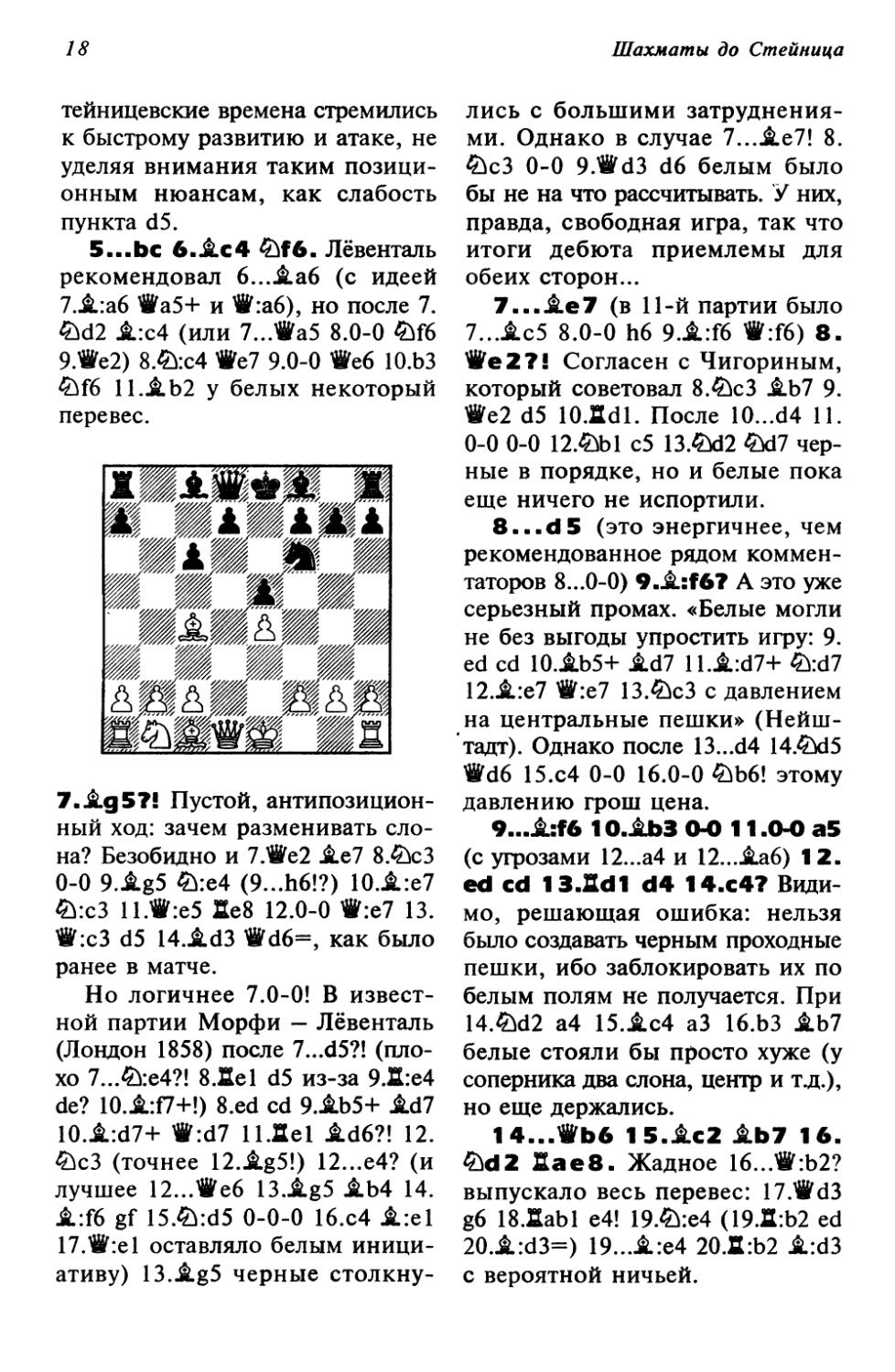

1 7.Фе4 (все же упорнее 17. Ае4!?) 17...Ad8 (неплохо и 17... JLe7!?> 18.с5 Wc6 19.f3 Ае7 20. Sad f5! Начало конца: слоны стреляют издалека, а пешки прорываются по центру, для чего не жалко и качества!

21.Vc4+ ФЬ8 (но не 21.„Wd5? 22.Wb5 Асб ввиду 23.Ab3 А:Ь5 24.A:d5+ ФЬ8 25.£d6 A:d6 26.cd Hf6 27.Hc5 Sb8 28.f4!, и худо уже черным: 28...е4 29.Ab7! Ad7 30. H:d4! H:b7 31.2с7 H:b2 32.H:d7) 22.Аа4 Wh6.

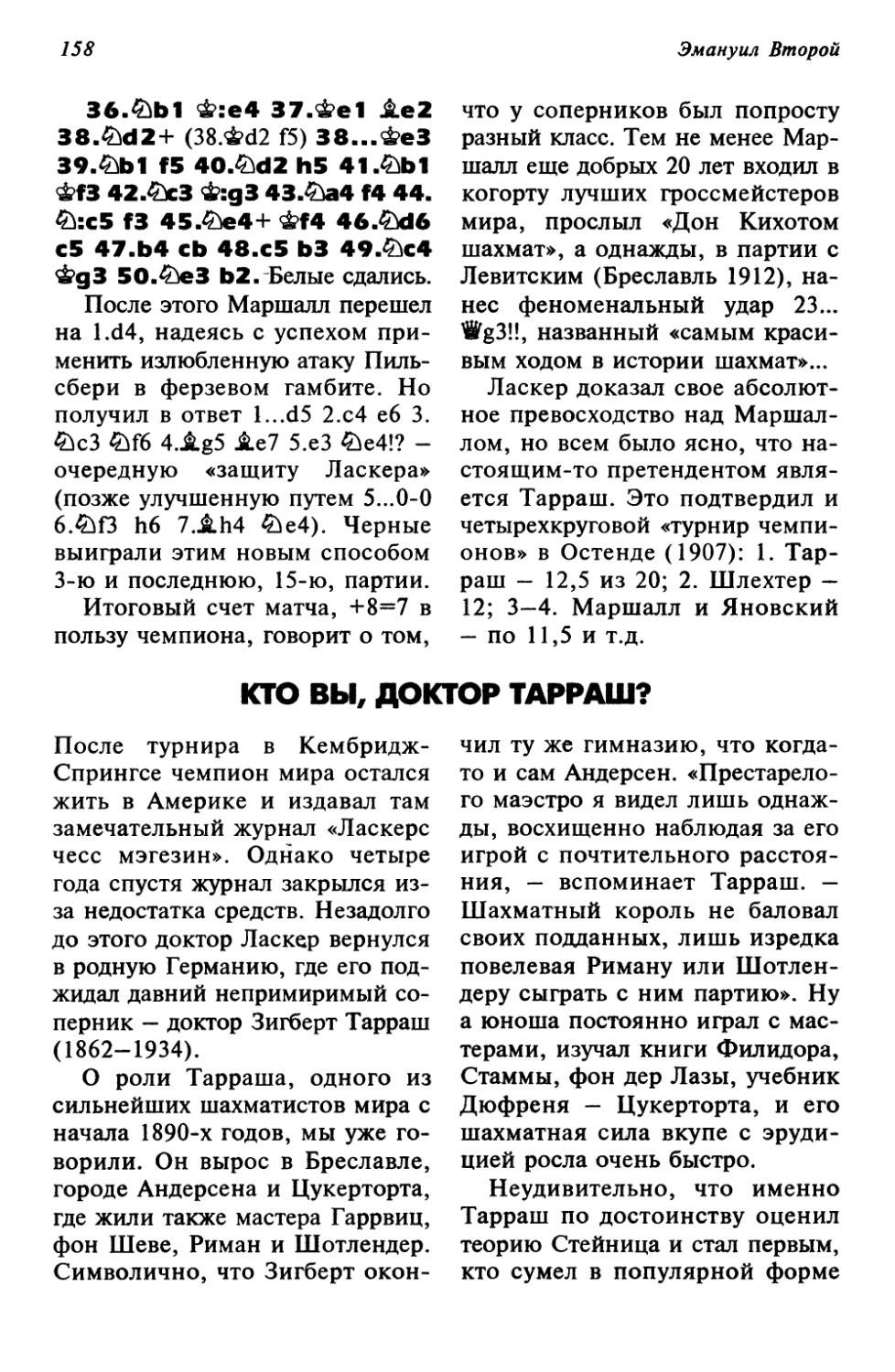

23.А:е8? Последней возможностью обострить борьбу было 23. Skl6! A:d6 24.А:е8 (24.cd Нс8-+) 24...Ас7 25.с6 е4 26.cb W:h2+ 27.ФП ef 28.gf Ag3! (Романовский рассматривал лишь 28...Wh3+ 29.Фе2 2:е8+ ЗО.ФбЗ W:f3+ 31. Фс2 W:b7 32.W:d4, хотя и тут после 32...Ь6 у черных получше) 29. W:d4 Й:е8, и теперь не 3O.Bd2? Whl+ 31.Wgl W:f3+ 32.Bf2 A:f2 33.W:f2 W:b7-+ (Нейштадт), а компьютерное ЗО.ЙсЗ!, и для победы черным надо еще потрудиться: 30..,h5! 31.f4 h4 32.b8W! H:b8 33. Hd2 Whl + 34.Фе2 Wel + 35.*d3

Wfl + Зб.Фс2 A:f4 37.Wf2 W:f2 38. S:f2 g5 39.H:f4 gf 4O.Hh3 <S?g7 41. S:h4 Sb4-+.

2 3...fe! (лавина проходных сметает всё на своем пути) 24.с6 (или 24.«Ъ5 Ааб 25.Wc6 ef 26.gf We3+ 27.ФЫ Ае2-+) 24...ef 25. Sc 2. Проигрывает как 25.cb? We3+ 26.ihl fg+ 27.*:g2 Hf2+ 28,&gl Se2+, так и 25.gf We3+ 26.ФЫ W:f3+ 27Agl ДГ5-+.

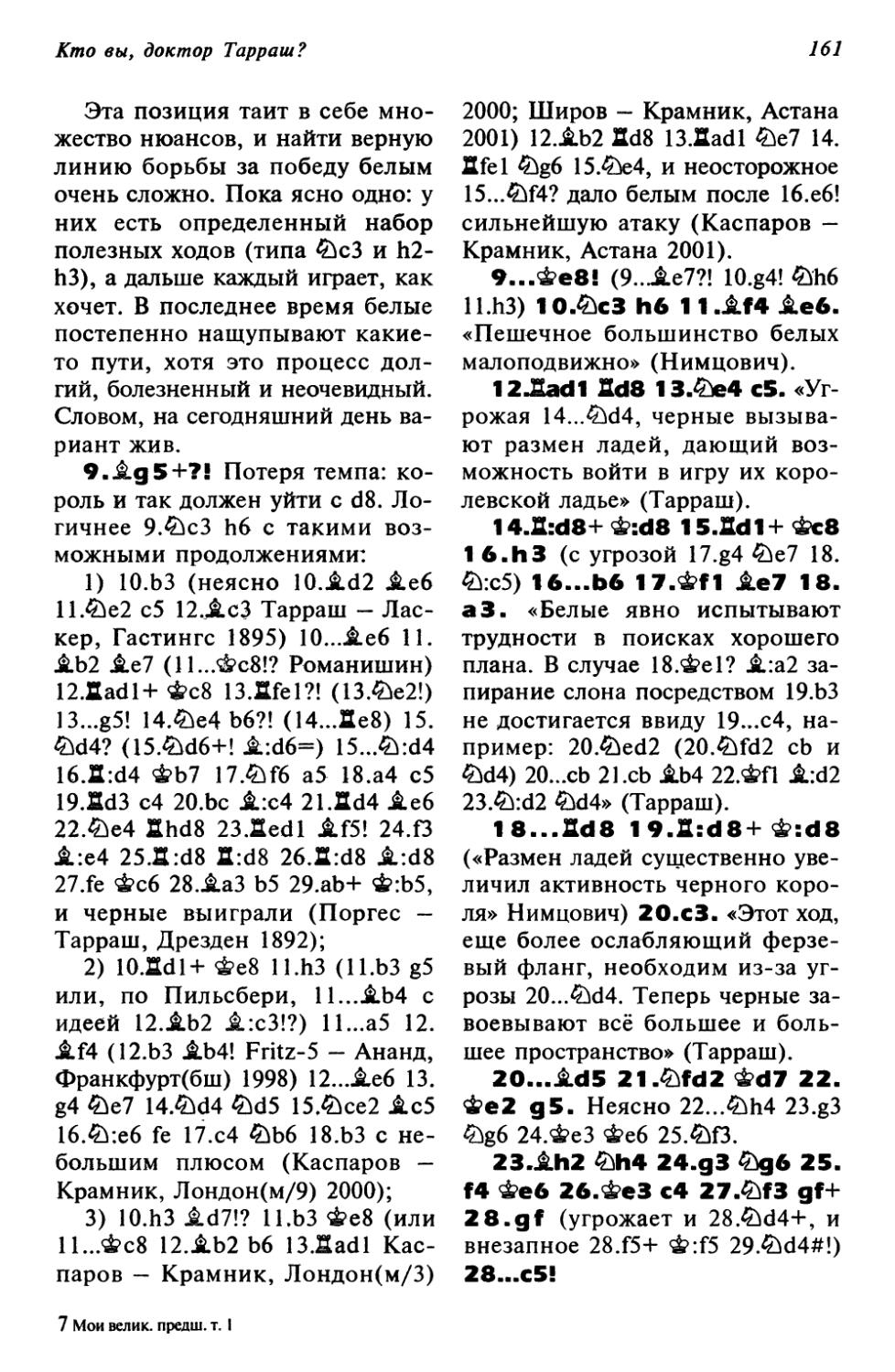

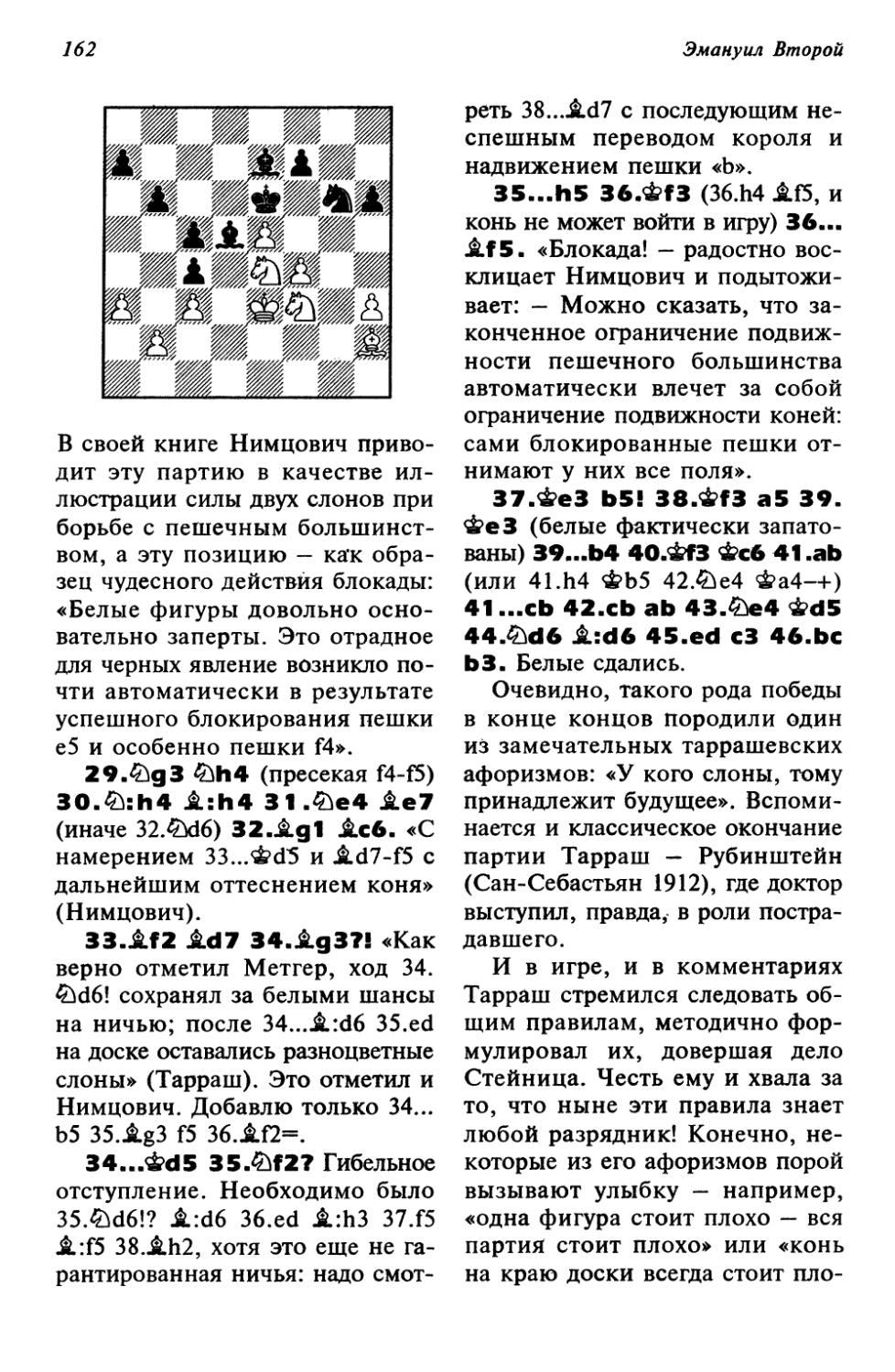

25...We3+ 26.ФЫ Ac8. Машина подсказывает и 26...d3 27. W:d3 W:d3 28.H:d3 f2 29.H:f2 2:f2 3O.h3 Ac8 31.cl Hc2 32.Ac6 g6-+.

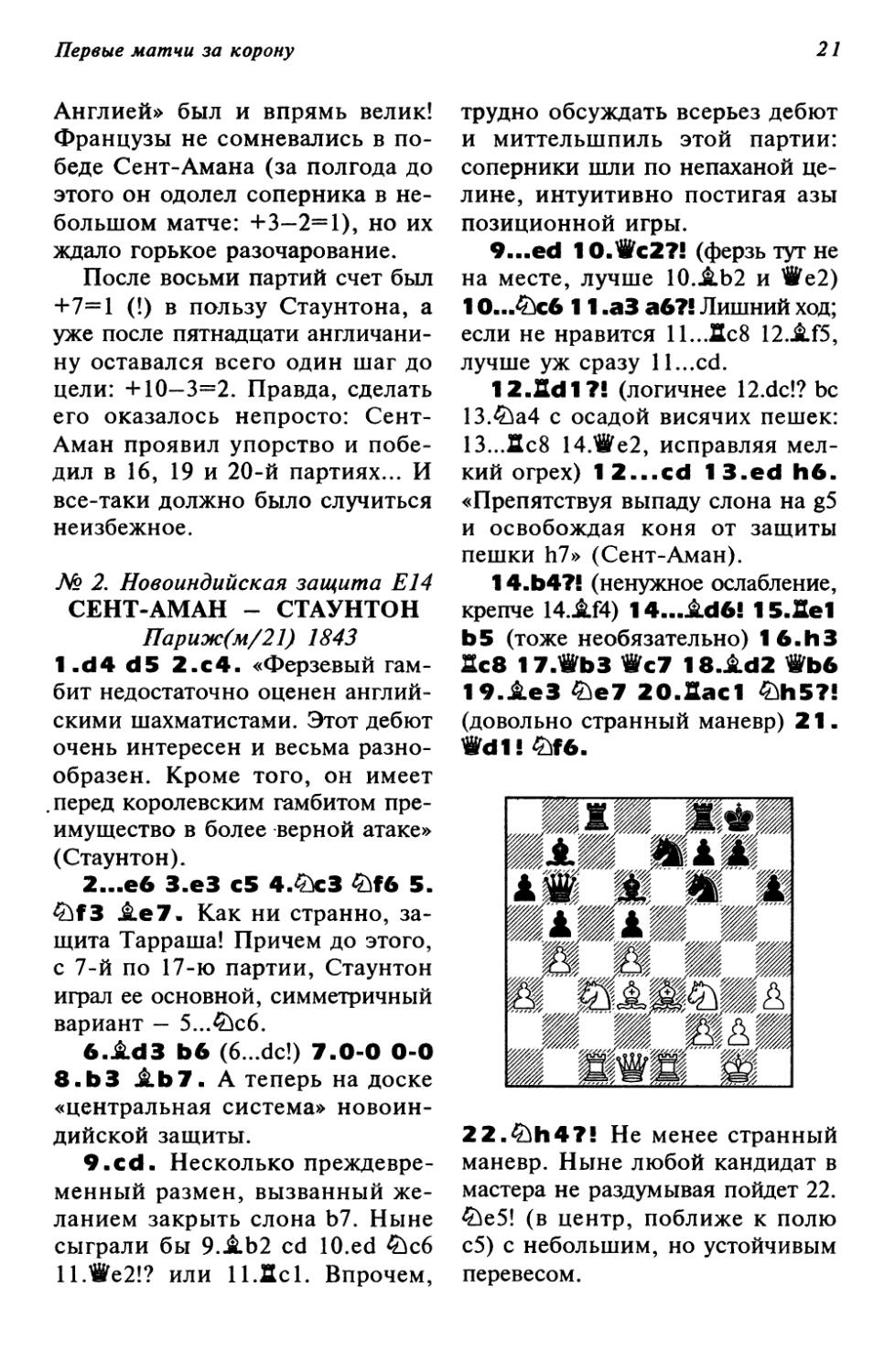

27.Ad7 f2 (27...d3!?) 28.Sf1 d3 29.Sc3 A:d7 30.cd e4 (c угрозой 32.HCC1 еЗ) 31.

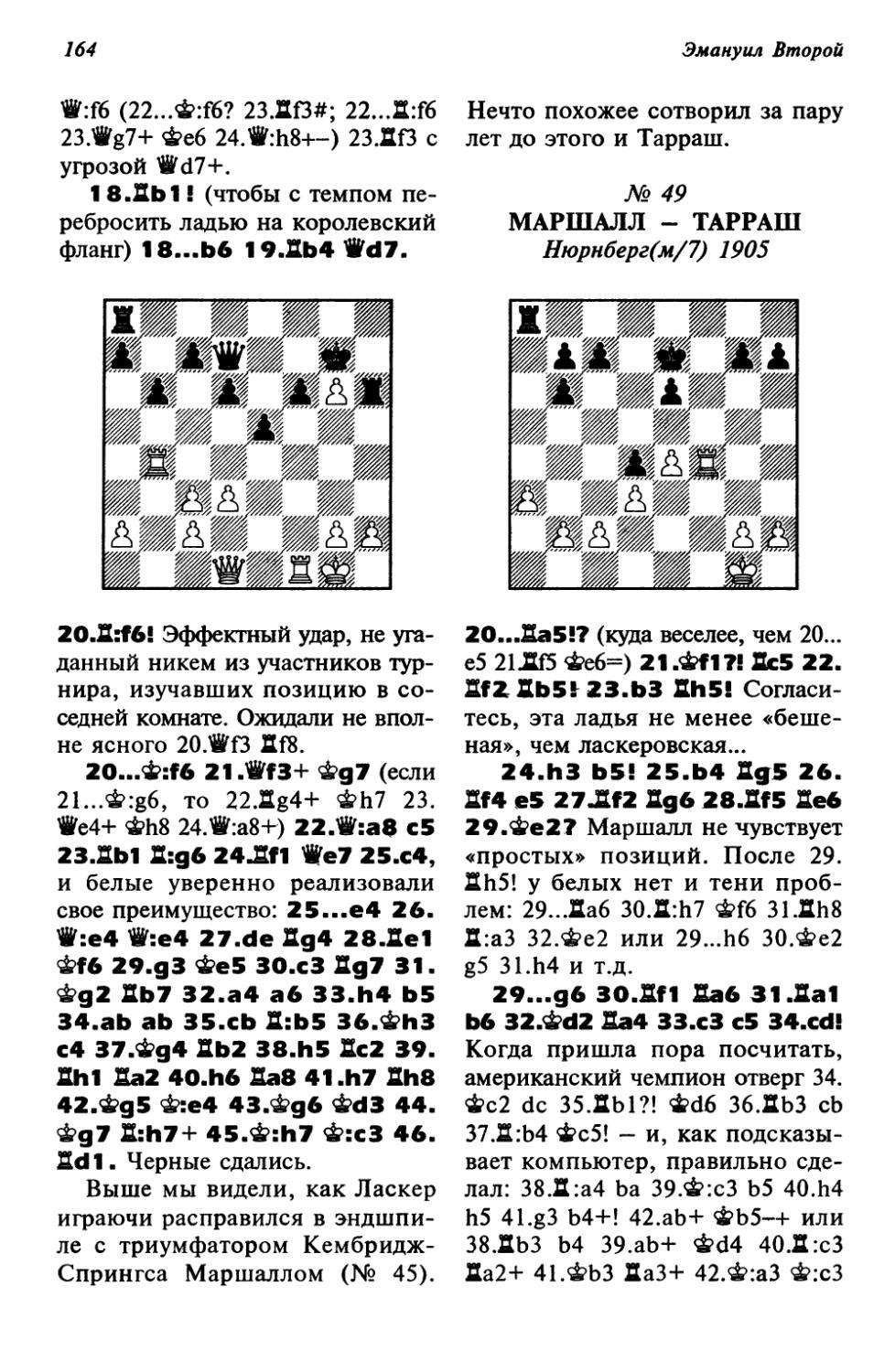

Wc8 Ad 8. Комментаторы указывали и другой путь к победе: 31... Sd8!? 32.Нсс1 d2 33.Hcdl Wei (возможно и 33...&f4 34.&с4 ^.d6. — Г.К.) 34.Wc3 e3 35.Hd:el deW 36. 2:el Ab4!

32.Wc4 (или 32.2ccl d2 33. Scdl Wf4! с угрозами Ac7 и e4-e3) 32...We1 33.Sc1 d2 34.Wc5 Sg8 35.fid 1 e3 36.Wc3 W:d1 37.S:d1 e2. Вот это фаланга! Наверное, Филидор пришел бы в восторг от такой прыти пешек.

20

Шахматы до Стейница

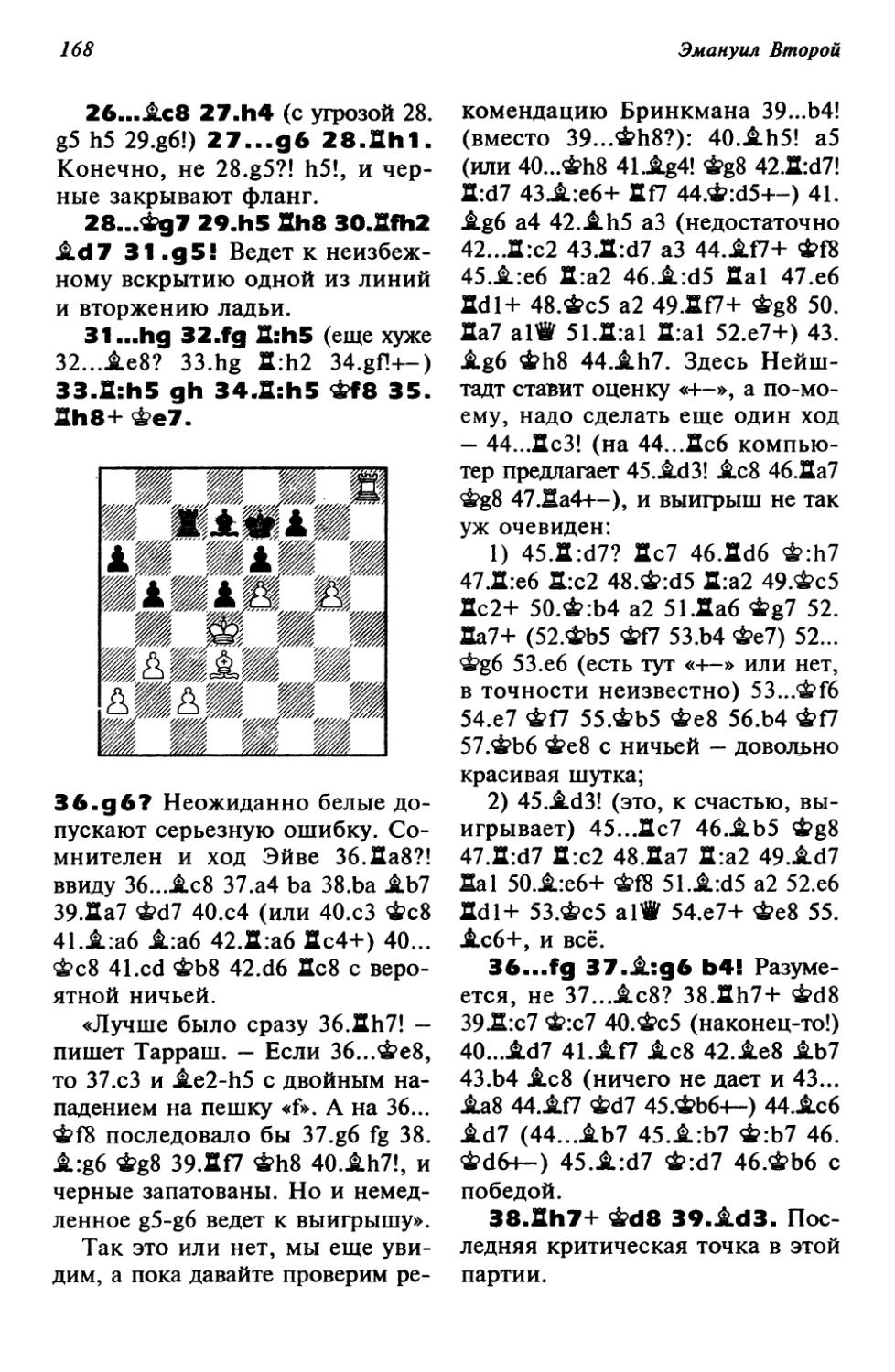

Белые сдались. Бесподобный финал — одна из самых диковинных позиций 19-го века!

«Тактическая игра Лабурдоннэ, обеспечившая движение проходных пешек, производит сильное впечатление, — пишет Я.Нейш-тадт в своей книге «Некоронованные чемпионы» (1975). — И все же эта партия в гораздо большей степени обнаруживает его стратегическое превосходство. Комбинации Лабурдоннэ базировались на более прочном позиционном фундаменте. Это были первые шаги стратегии, с блеском продемонстрированной в конце 1850-х Полом Морфи». С этим трудно не согласиться: Лабурдоннэ действительно играл глубже соперника, видел скрытые от него стратегические козыри, что и предрешило исход матчей.

К огромному сожалению, вскоре оба выдающихся шахматиста безвременно скончались. Непримиримый спор между Англией и Францией продолжили Говард Стаунтон (1810—1874) и Пьер Шарль де Сент-Аман (1800—1872).

Стаунтон сравнительно поздно познакомился с шахматами, не видел в глаза ни Мак-Доннеля, ни Лабурдоннэ, однако уже в начале 40-х годов превосходил всех соперников, тяготея, по изложенной выше классификации Ласкера, к мастерам «второго типа». Впечатляет размах его шахматной деятельности! Будучи по профессии шекспироведом, он тем не менее основал и редактировал журнал «Чесс плейере кроникл»

(1841—1854), вел шахматный отдел в журнале «Иллюстрейтед Лондон ньюс» (1845—1874), занимался дебютной теорией (в частности, изобрел гамбит l.d4 f5 2.е4!?), издал четыре замечательные шахматные книги: «Чесс хэн-дбук» (1847 плюс еще 18 изданий за следующие 70 лет), сборник партий трех своих главных матчей (1849), сборник партий 1-го международного турнира в Лондоне (1852) и «Чесс прэктис» (1860), куда вошли и партии Морфи. Он спроектировал знаменитые «стаунтоновские фигуры», которыми вот уже полтора века играют во всем мире, организовал первый в истории международный турнир и первым попытался создать международную шахматную организацию...

Его соперник Сент-Аман был тогда лучшим игроком «Режан-са», этого парижского храма Ка-иссы, и пользовался большим авторитетом не только как шахматист и преуспевающий коммерсант, но и как редактор (в 1842 году он возобновил издание «Паламеда») и представитель Франции в международных шахматных делах.

Переговоры о матче шли туго, но в ноябре 1843-го Стаунтон наконец прибыл в Париж, и в кафе «Режанс», при рекордном скоплении зрителей, начался поединок двух сильнейших игроков Старого Света. Игра шла до 11 побед. Ажиотаж вокруг этой, как писали газеты, «великой шахматной битвы между Францией и

Первые матчи за корону

21

Англией» был и впрямь велик! Французы не сомневались в победе Сент-Амана (за полгода до этого он одолел соперника в небольшом матче: +3—2=1), но их ждало горькое разочарование.

После восьми партий счет был +7=1 (!) в пользу Стаунтона, а уже после пятнадцати англичанину оставался всего один шаг до цели: +10—3=2. Правда, сделать его оказалось непросто: Сент-Аман проявил упорство и победил в 16, 19 и 20-й партиях... И все-таки должно было случиться неизбежное.

№ 2. Новоиндийская защита Е14 СЕНТ-АМАН - СТАУНТОН

Париж(м/21) 1843

1.d4 d5 2.с4. «Ферзевый гамбит недостаточно оценен английскими шахматистами. Этот дебют очень интересен и весьма разнообразен. Кроме того, он имеет .перед королевским гамбитом преимущество в более верной атаке» (Стаунтон).

2...е6 З.еЗ с5 4.&сЗ &f6 5. £>f3 ±е7. Как ни странно, защита Тарраша! Причем до этого, с 7-й по 17-ю партии, Стаунтон играл ее основной, симметричный вариант — 5...^с6.

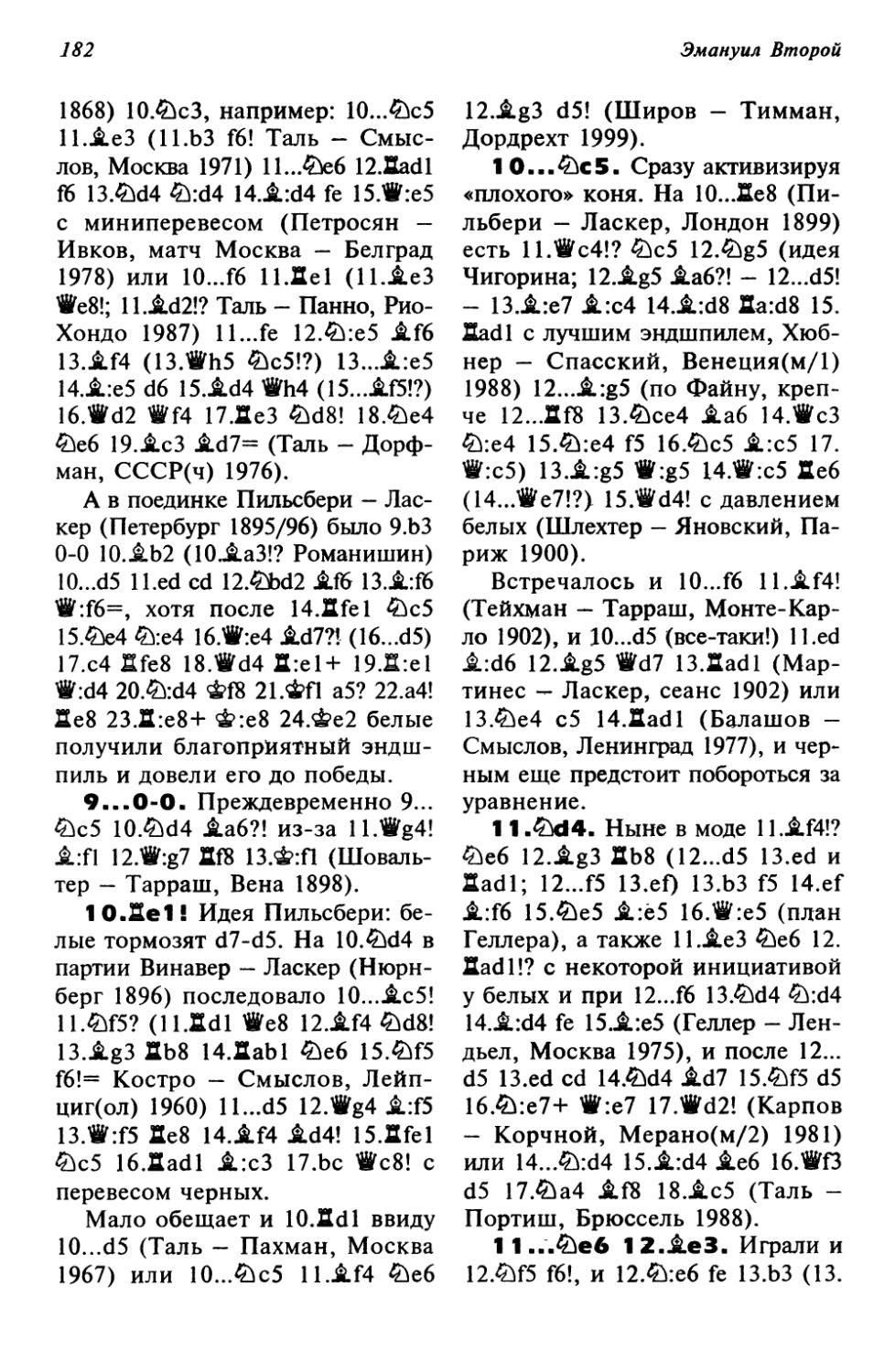

6.£d3 Ь6 (6...de!) 7.0-0 0-0 8.ЬЗ ДЬ7. А теперь на доске «центральная система» новоиндийской защиты.

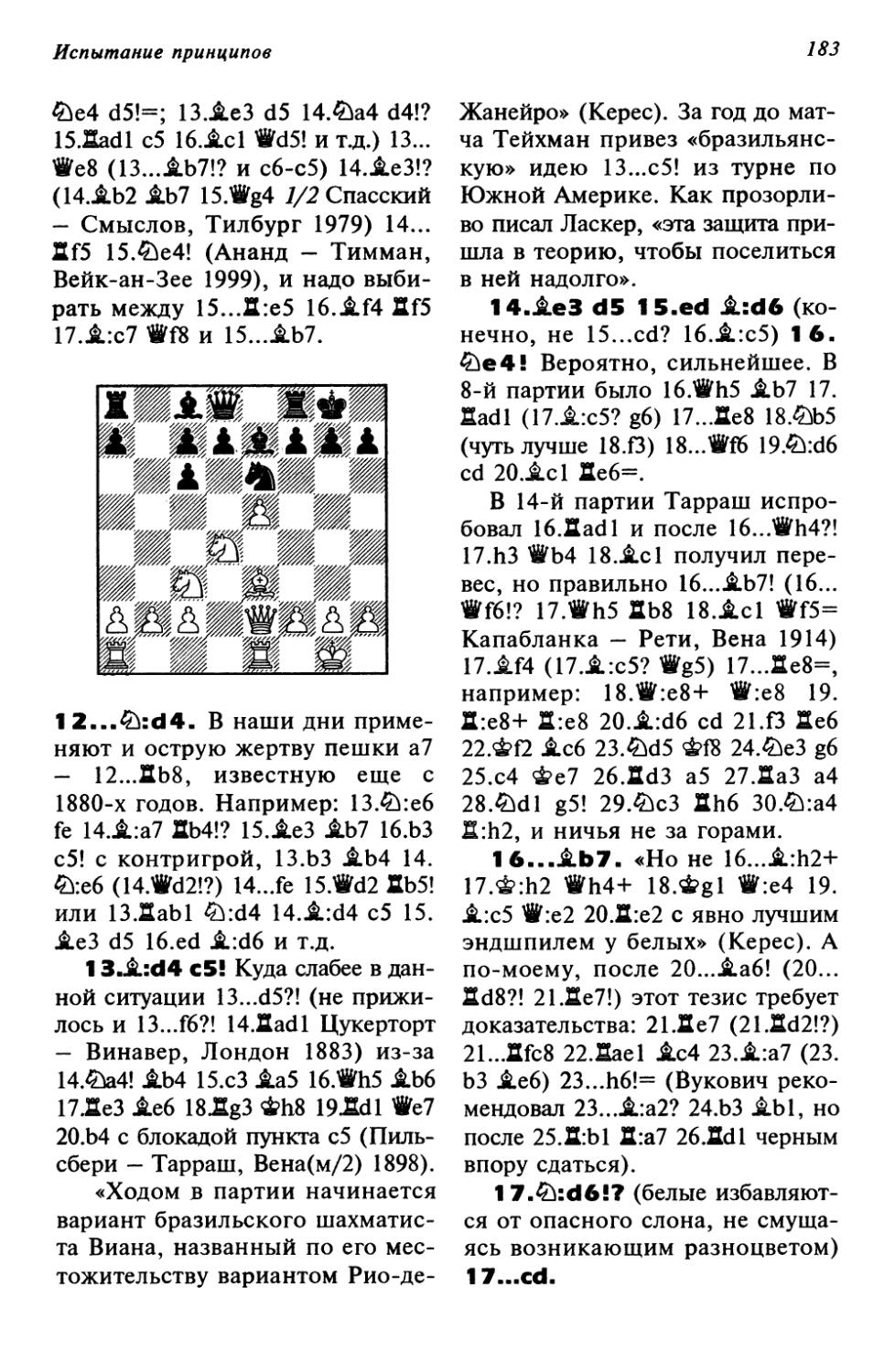

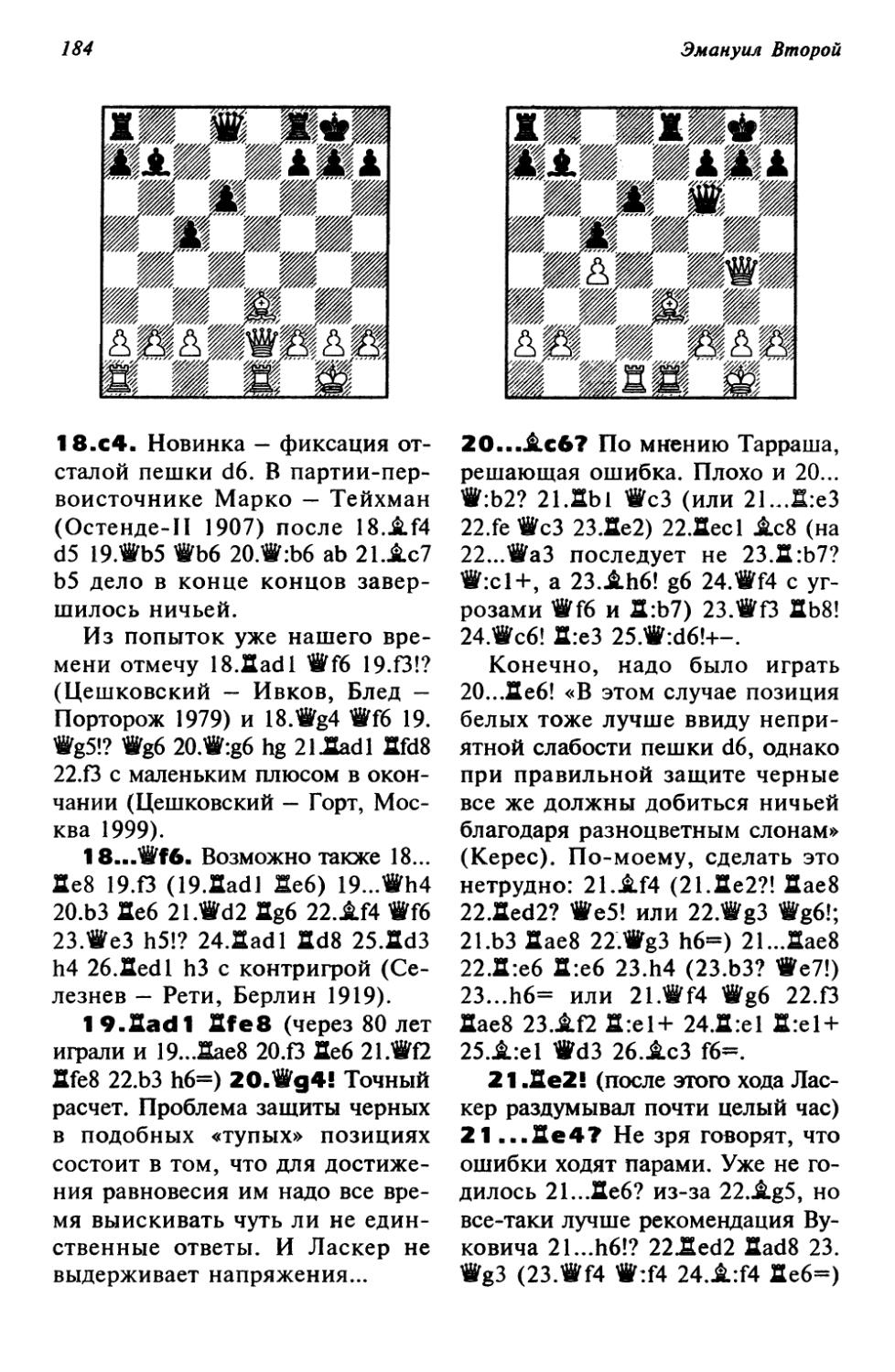

9.cd. Несколько преждевременный размен, вызванный желанием закрыть слона Ь7. Ныне сыграли бы 9.ДЬ2 cd 10.ed £>c6 11.®е2!? или ll.Scl. Впрочем,

трудно обсуждать всерьез дебют и миттельшпиль этой партии: соперники шли по непаханой целине, интуитивно постигая азы позиционной игры.

9...ed 10.Wc2?! (ферзь тут не на месте, лучше 1О.ДЬ2 и Фе2) 10...^с6 11 .аЗ аб?! Лишний ход; если не нравится ll...Sc8 12.^.f5, лучше уж сразу 11...cd.

12.Sd1?! (логичнее 12.de!? be 13.£}а4 с осадой висячих пешек: 13...Sc8 14.®е2, исправляя мелкий огрех) 12...cd 13.ed h6. «Препятствуя выпаду слона на g5 и освобождая коня от защиты пешки h7» (Сент-Аман).

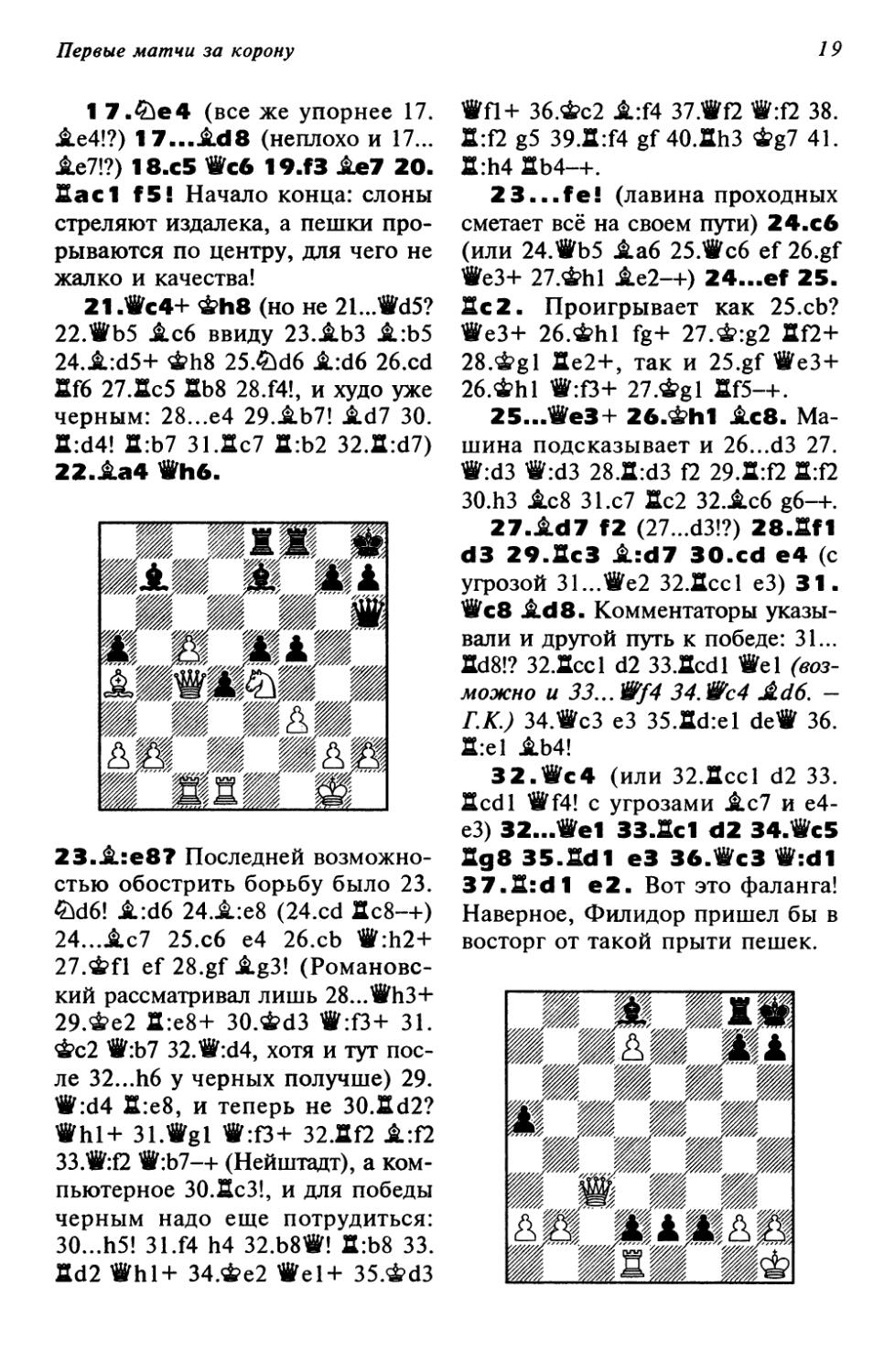

14.Ь4?! (ненужное ослабление, крепче 14.£f4) 14...£d6! 15. Sei Ь5 (тоже необязательно) 16.ИЗ Sc8 17.Wb3 Wc7 18Jld2 Wb6 19.£e3 ®e7 20.Sad £>h5?! (довольно странный маневр) 21. Wdl! £f6.

22.^h47! He менее странный маневр. Ныне любой кандидат в мастера не раздумывая пойдет 22. £}е5! (в центр, поближе к полю с5) с небольшим, но устойчивым перевесом.

22

Шахматы до Стейница

22...SC7 23.Wd2 £h7. Тоже совершенно ненужный ход, ибо после очевидного 23...Hfc8! плохо 24.^.:h6? gh 25.W:h6 из-за контрудара 25...£е4! (с угрозой JLh2+ и ®:h6). Но Стаунтон «на всякий случай» защитился от жертвы...

24.«с2 (но не 24.^.:h6? gh 25. W:h6?? &112+ и W:h6) 24...£f6 25.ФИ1?! Еще один очень странный ход. Как шутит в таких случаях Спасский, «была бы возможность, король бы ушел на hO...»

25...£е8. Напрашивалось 25... Лс8!, чтобы взять под контроль поле f5 и перевести слона на нормальное поле еб.

2 6.£15?! (явная позиционная ошибка: размен пассивного коня е7) 26...£15 27.^.15 а5! 28. ®ЬЗ ab 29.ab. Здесь игра, длившаяся уже более восьми часов, была прервана на час. После этого черные перешли в контрнаступление и захватили инициативу:

29...&С4! 30.£а2 £f6 31. JLd3. «В тщетной надежде прогнать дерзкую ладью...» (Нейштадт).

31...Wc6! (прообраз «петросянов-ской» жертвы качества!) 32.Wb2

(32.&с4?? de) 32...Wd7! ЗЗ.Фд1! Слишком опасно ЗЗ.Л:с4? de 34. &gl (парируя угрозу ®:h3) 34... £d5 35.Ad2 ^с7! 36.Wc2 Шб 37.g3 f5 с грозной атакой.

33...£h5. И не думая отступать ладьей — хотя, на мой взгдяд, подготовка f7-f5 не очень вяжется с жертвой качества.

34.Wd2?! Почему-то комментаторы не отметили, что здесь уже возможно З4.^.:с4 de 35.£с3 с дальнейшим d4-d5. Конечно, у черных полная компенсация за качество, но ничего страшного для белых не видно.

34...ff5 3514? Грубая позиционная ошибка: катастрофическое ослабление белых полей. Лучше никем не отмеченное З5.^.:с4 de 36.f3. В известной партии Спасский — Петросян (Москва(м/7) 1966) белые в сходной ситуации должны были играть f2-f4, а здесь-то их никто не заставлял! Впрочем, все эти промахи простительны: дело-то было почти 160 лет назад, и можно лишь констатировать гигантский прогресс шахматного мастерства.

35...£д3 З6.^:с4 (и все-таки...) 36...de! (оживляя слона Ь7) 37.Wb2 Мб 38.£с3 £е4 39. Se2 Sg6. С угрозой 4О...£:сЗ 41. «:сЗ (41.В:сЗ «е7) 41..>е7 42. Sb2 (42.abl A:f4) 42...We4 43.Scc2 (43.Wd2 e3!) 43...Sg3 44.2е2 ^.:f4—ь.

40.Ml1?! (возврат качества, но, по словам Стаунтона, «белым чрезвычайно трудно найти план обороны») 4О...£:сЗ 41.W:c3 Af3. Рекомендация 41...We7?! (с

Первые матчи за корону

23

намерением We4) не очень удачна из-за 42.d5! Д:Ь4 43.W62 с ненужными осложнениями.

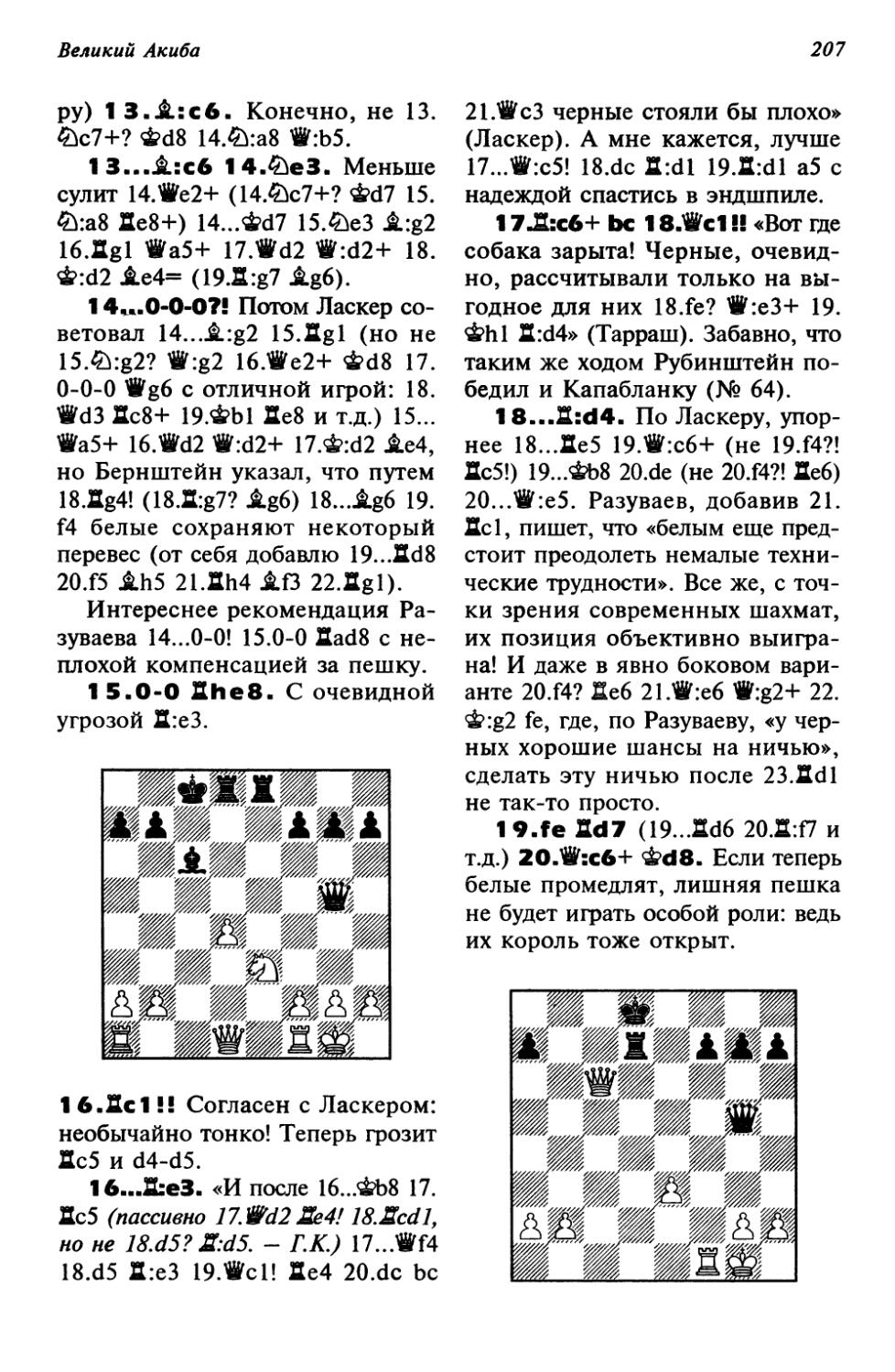

42.Hde1. «Правильно 42.Sed2», — утверждал в «Паламеде» Сент-Аман. Но Стаунтон опровергал это в «Чесс плейере кроникл» путем 42..JL:dl 43.H:dl We7 (возможно и 43...Hg3) 44.НЫ H:g2+ 45.&:g2 We4+ или сразу 44...We4 45.НЬ2 Д:Ь4, и «во всех случаях партия черных выиграна».

42...Jl:e2 43.S:e2 We7 44. Wb2 Se6 45.&f2 Se4 46.Wa2 <£f7?! (упуская простое 46..JLf4-+; неплохо и 46...&h7) 47.дЗ. Приходится открыть дорогу в свой лагерь черному ферзю.

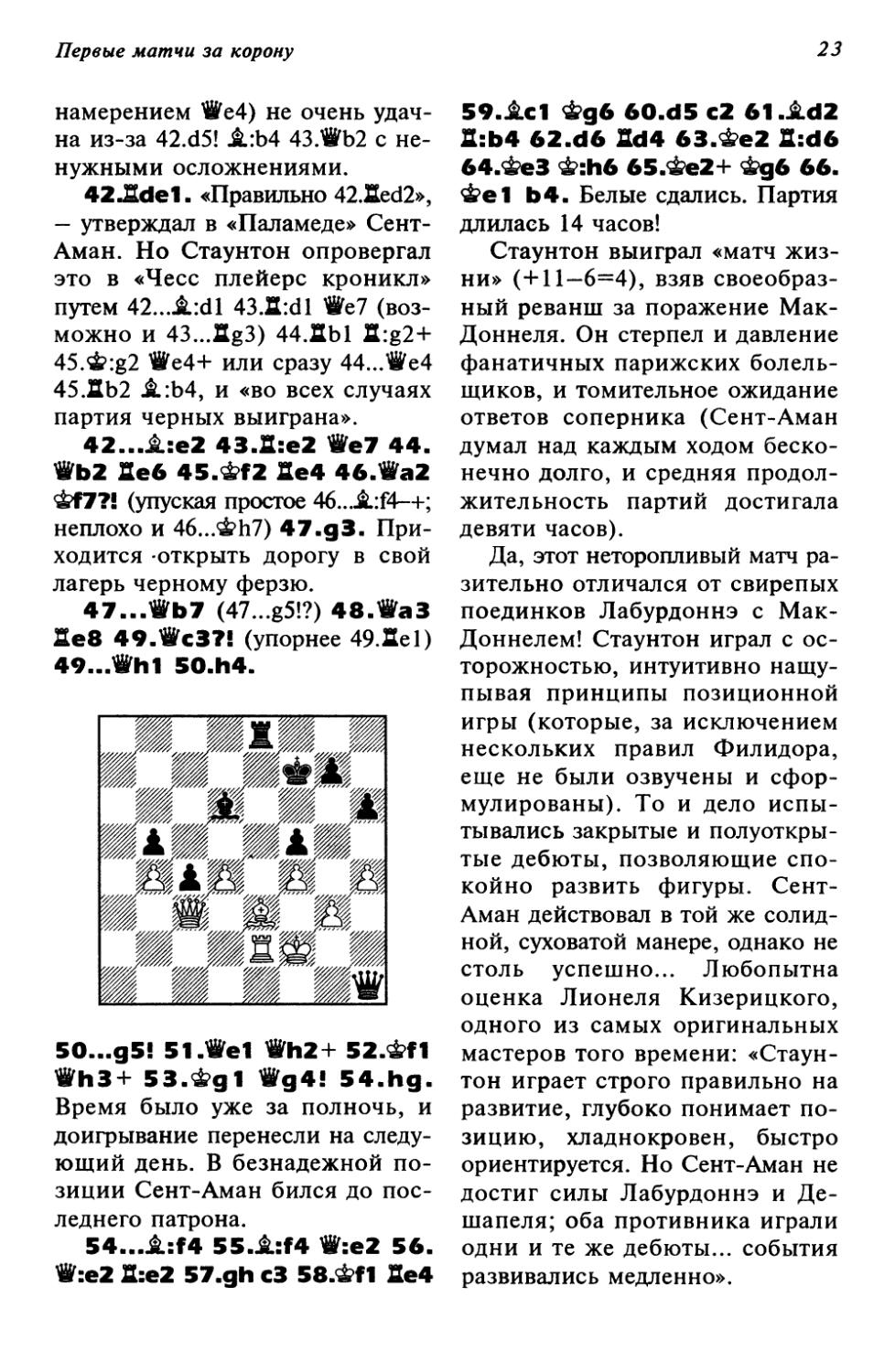

47...Wb7 (47...g5!?) 48.Wa3 Se8 49.Wc37! (упорнее 49.IIel) 49...Wh1 50.K4.

5O...g5! 51.Wei Wh2 + 52.ФП Wh3 + 53.&g1 Wg4! 54.hg. Время было уже за полночь, и доигрывание перенесли на следующий день. В безнадежной позиции Сент-Аман бился до последнего патрона.

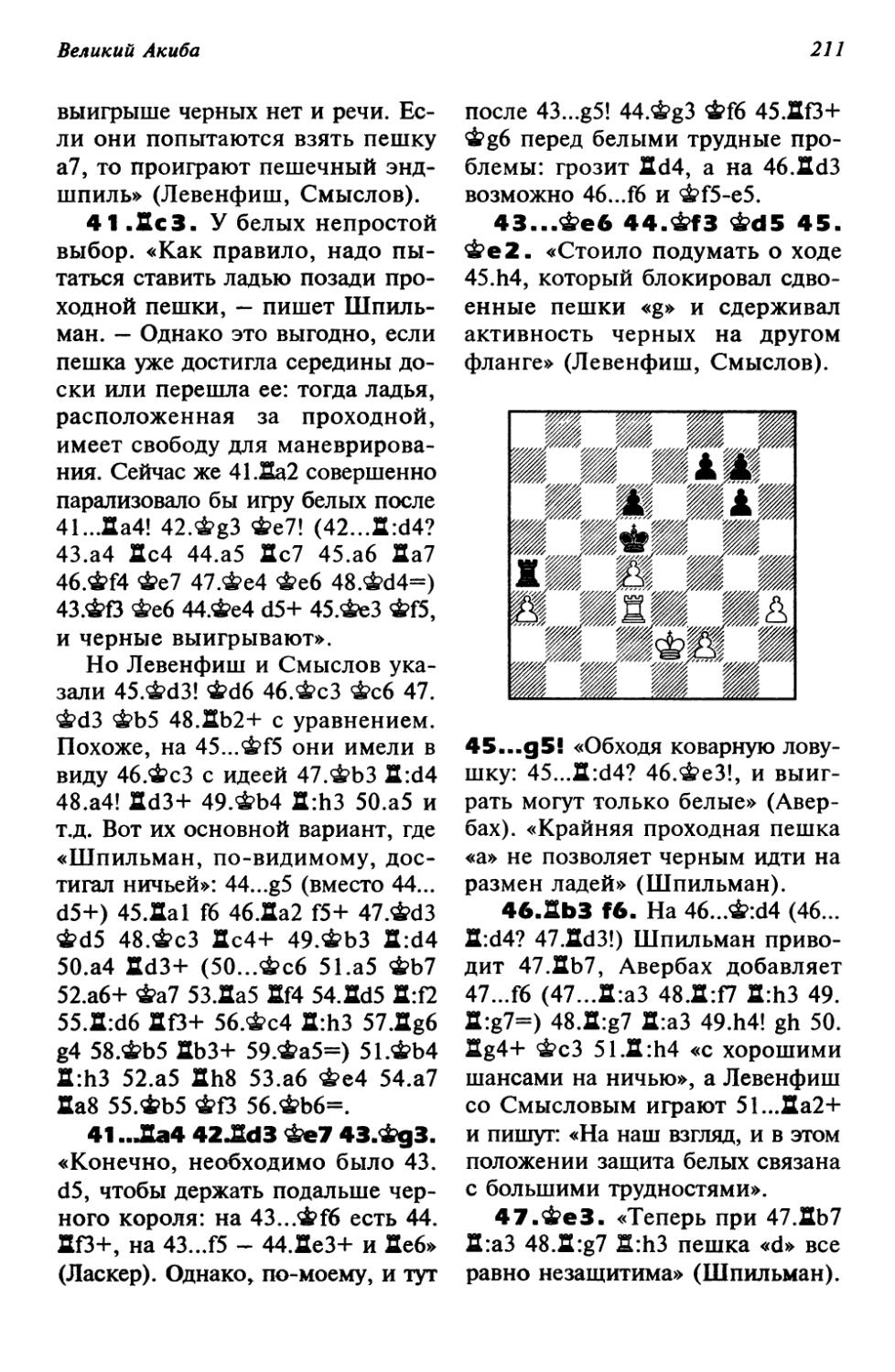

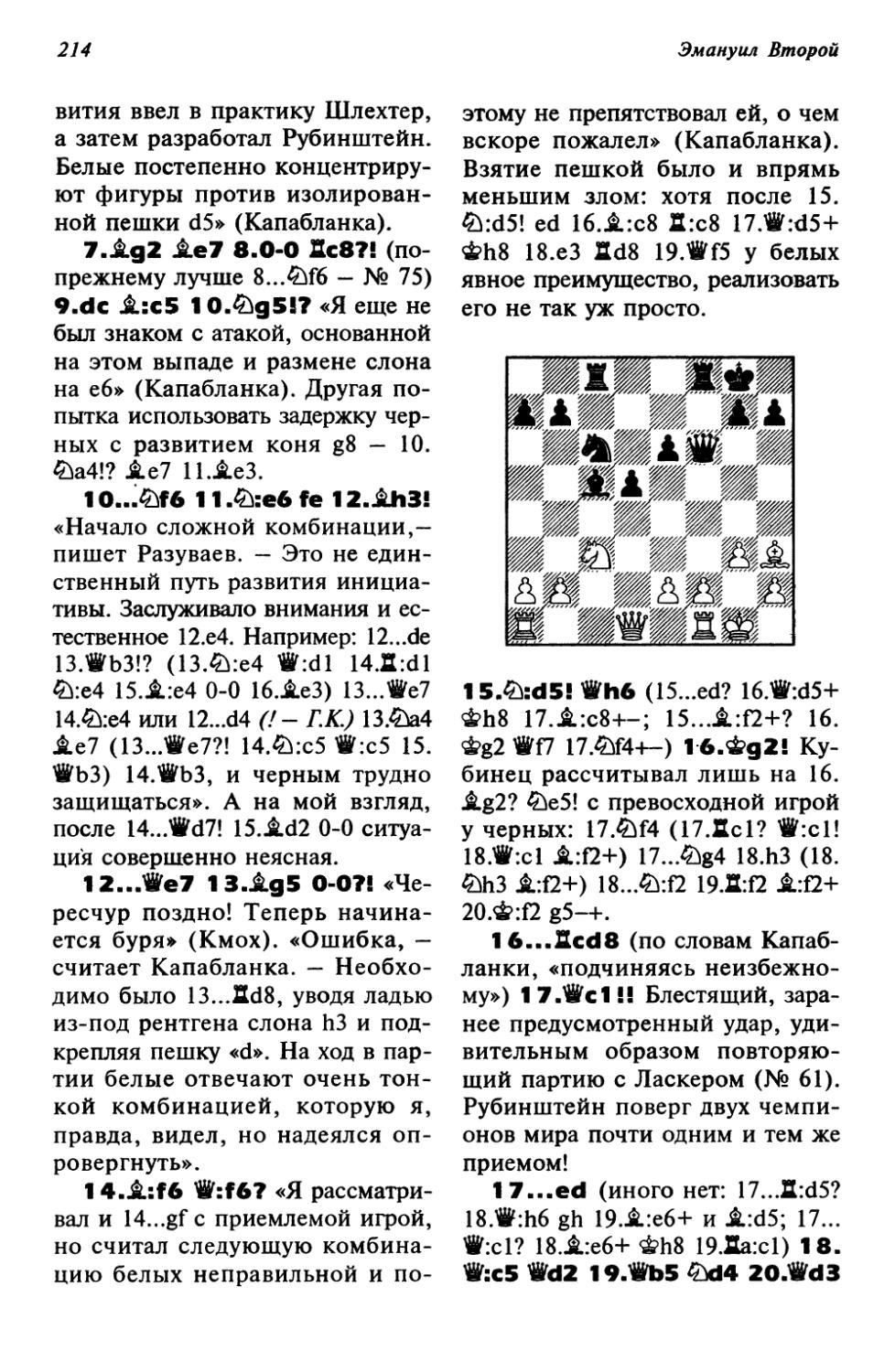

54...£:f4 55.£:f4 W:e2 56. W:e2 S:e2 57.gh сЗ 58.&Н Se4

59.Дс1 Фдб 6O.d5 c2 61.£d2 S:b4 62.d6 Sd4 63.&e2 S:d6 64.ФеЗ Ф:И6 65.Фе2+ Фдб 66. Фе1 Ь4. Белые сдались. Партия длилась 14 часов!

Стаунтон выиграл «матч жизни» (+11—6=4), взяв своеобразный реванш за поражение Мак-Доннеля. Он стерпел и давление фанатичных парижских болельщиков, и томительное ожидание ответов соперника (Сент-Аман думал над каждым ходом бесконечно долго, и средняя продолжительность партий достигала девяти часов).

Да, этот неторопливый матч разительно отличался от свирепых поединков Лабурдоннэ с Мак-Доннелем! Стаунтон играл с осторожностью, интуитивно нащупывая принципы позиционной игры (которые, за исключением нескольких правил Филидора, еще не были озвучены и сформулированы). То и дело испытывались закрытые и полуоткрытые дебюты, позволяющие спокойно развить фигуры. Сент-Аман действовал в той же солидной, суховатой манере, однако не столь успешно... Любопытна оценка Лионеля Кизерицкого, одного из самых оригинальных мастеров того времени: «Стаунтон играет строго правильно на развитие, глубоко понимает позицию, хладнокровен, быстро ориентируется. Но Сент-Аман не достиг силы Лабурдоннэ и Де-шапеля; оба противника играли одни и те же дебюты... события развивались медленно».

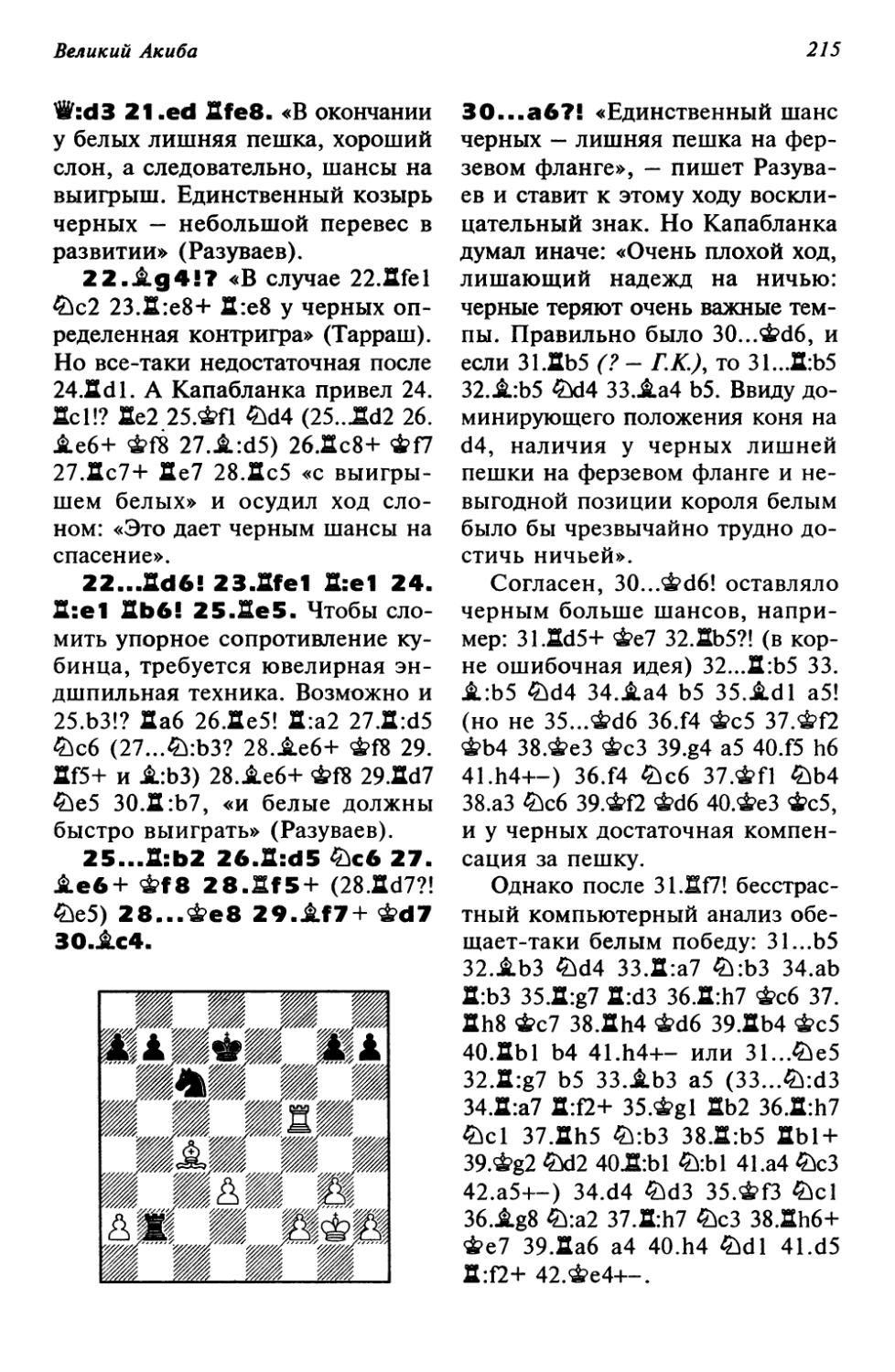

24

Шахматы до Стейница

И тем не менее этот матч стал следующим, после Филидора, значительным шагом в развитии шахматной стратегии, понимания глубинных закономерностей игры и искусства маневрирования. Через 43 года, уже на более высоком уровне, эту линию продолжил матч Стейниц — Цукерторт...

В 1846-м Стаунтон отклонил вызов Кизерицкого, зато убедительно выиграл матчи на большинство из 21 результативной партии у известных мастеров Бернгардта Горвица (-1-14—7=3) и Даниэля Гаррвица (+12—9=1; в 15 из этих партий Стаунтон давал вперед пешку), укрепив — в том числе с помощью своего гамбита l.d4 f5 2.е4 — свою репутацию первого шахматиста в мире.

Несмотря на это, Стаунтона не оценили по достоинству ни современники, ни шахматные историки. Но в 1964 году Фишер

включил его в десятку лучших мастеров всех времен, заявив: «Стаунтон был глубочайшим исследователем дебютов. Как теоретик он выше, чем как практик, хотя он и был сильнейшим шахматистом своего времени. Его партии абсолютно современны... Он отлично понимал принципы позиционной игры, а потому — наряду со Стейницем — должен считаться первым современным шахматистом. В отличие от Морфи и Стейница, отвергавших фианкеттирование слонов, Стаунтон применял этот метод развития. Когда он, играя черными, фианкеттировал королевского слона в закрытых схемах сицилианской защиты, соперники ничего не понимали в его действиях и в итоге оказывались у разбитого корыта. А ведь это была не какая-нибудь «мелюзга», а лучшие шахматисты того времени!..»

ГЕНИИ КОМБИНАЦИИ

Развитие международных связей в середине 19-го века быстро нашло отражение и в шахматах. Неутомимый Стаунтон, давно мечтавший устроить международный турнир, решил воспользоваться удобным случаем — Всемирной промышленной выставкой в Лондоне (1851). Заручившись поддержкой Сент-Джорджского клуба, он создал оргкомитет и разослал приглашения по всей Европе (Америка тогда еще не блистала).

Среди приглашенных были сильнейшие мастера своих стран:

Сент-Аман и Кизерицкий (Франция), Левенталь и Сен (Венгрия), Петров, Яниш и Шумов (Россия), фон дер Лаза, Горвиц и Майет (Германия). И хотя в итоге по разным причинам не смогли участвовать ни Сент-Аман, ни русские шахматисты, ни «первый номер» Германии фон дер Лаза (его, по решению Берлинского шахматного общества, заменил сравнительно малоизвестный Андерсен), вряд ли это принижает значение первого в истории шахмат международного турнира.

Гений комбинации

25

Видимо, в целях экономии средств играли не по обычной круговой, а по нокаут-системе (применяемой ныне в чемпионатах ФИДЕ): 16 участников, разбитых на восемь пар, встречались в матчах до двух побед (без учета ничьих), проигравшие выбывали, а выигравшие продолжали борьбу в матчах уже до четырех побед — число партий было увеличено после первого круга по требованию участников!

Слепой жребий свел в первом же круге двух потенциальных фаворитов — Андерсена и Кизе-рицкого. И хотя победил немецкий маэстро (+2=1), в серии сыгранных в последующие дни легких партий удача была на стороне потерпевшего (+9—5=2).

Однако именно одна из этих легких партий затмила все лондонские победы Андерсена, очаровав шахматный мир. Кизериц-кий тут же передал по телеграфу ее текст в свой журнал «Режанс», Клинг и Горвиц опубликовали ее в первом номере нового журнала «Чесс плейер», а Фалькбеер поместил в журнале «Винер шах-цайтунг» (1855) подробный анализ этой партии и окрестил ее «бессмертной».

№ 3. Королевский гамбит СЗЗ АНДЕРСЕН - КИЗЕРИЦКИЙ

Лондон 1851, легкая партия

1 .е4 е5 2.f4. Королевский гамбит — популярнейший дебют той эпохи: инициатива любой ценой! Жертва материала на ранней стадии игры считалась признаком

хорошего вкуса, а ее отклонение — дурным тоном.

2...ef З.Дс4 Wh4+ 4.ФН Ь5? Излюбленный ход Кизерицкого, отвлекающий слона от пункта Г7, — но этот контргамбит плох!

5.Л:Ь5. Когда меня вынудили играть черными эту позицию — в тематической показательной партии с Шортом (Лондон(бш) 1993), я думал минут 10-15 и хотел сразу сдаться. Так и не понял: за что же отдана пешка?!

5...&f6 6.ЗДЗ Wh6 (в пользу белых 6...Wh5 7.&сЗ &Ь7 8.£с4 или 8.е5) 7.d3. Энергичнее 7. ^сЗ!, как и сыграл против меня Шорт. После 7...g5 (7...ДЬ7 8>е2 или 8.d4!? &:е4 9>е2) 8.d4 ДЬ7 (в допотопной партии Рафаэль — Морфи, Нью-Йорк 1857, встретилось 8...JLg7 9.е5 — 9.h4!? - 9... ^h5, и тут сильно было 1О.^е4! g4 ll.&h4) 9.h4 Sg8 10.4>gl gh H.S:h4 «g6 12.«e2 2r.e4 13.S:f4 f5 14.£}h4 »g3 15.£це4 черные наконец-то сдались.

7...&h5?! Лучше 7„.£c5 8.d4 ДЬ6 9.£te3 ДЬ7 10.JLd3 (Андерсен - Польмахер, Лейпциг 1852; 1О.е5 &g4!?) 10...g5! 11.h4 Hg8. «Кизе-рицкий строит игру на тактических угрозах, которые Андерсен остроумно парирует» (Нейштадт).

8.£№4?! (защищаясь от £)g3+, однако гораздо «остроумнее» 8.Hgl! с угрозой 9.g4, а если 8...®Ь6, то 9.£^сЗ сб 10. Л с4 с подавляющим перевесом) 8...Wg5. Кизерицкий рекомендовал 8...g6, но после 9.g3! Де7 10.«g4c6 (или 10...*d8 H.^g2 d6 12.®f3) ll.jLc4 черным до равенства, как до Луны.

26

Шахматы до Стейница

9.&f5 Сб?! А вот тут стоило пойти 9...g6, не пугаясь 10.h4 ввиду 10...Ш 11.^сЗ сб 12.Да4 (12. Дс4? d5) 12...^а6! 13.d4 ^g3+ 14. 2>:g3 fg+ 15.®f3 ®:d4 16.Ab3 f6 c неясной игрой; но не 10...£lg3+? Il.£kg3 W:b5 (1 l...W:g3? 12.fih3) 12.&c3 We5 13.£>ge2 Д116 14.g3 f3 15.2>f4+-

1O.g4? Очередная ошибка. Конечно, лучше простое 1О.Да4 с явным перевесом как при 10... d5 11.g4! de 12.de £аб+ 13.*g2 £jf6 14.1^13, так и в случае 10...g6 11.2>g3 2>:g3+ 12.hg W:g3 13.£c3 Дс5 14.Wel! ®:el+ (14...Wg4? 15. Hh4) 15.Ф:е1 g5 16.fih5 Де7 17.g3! (Хюбнер).

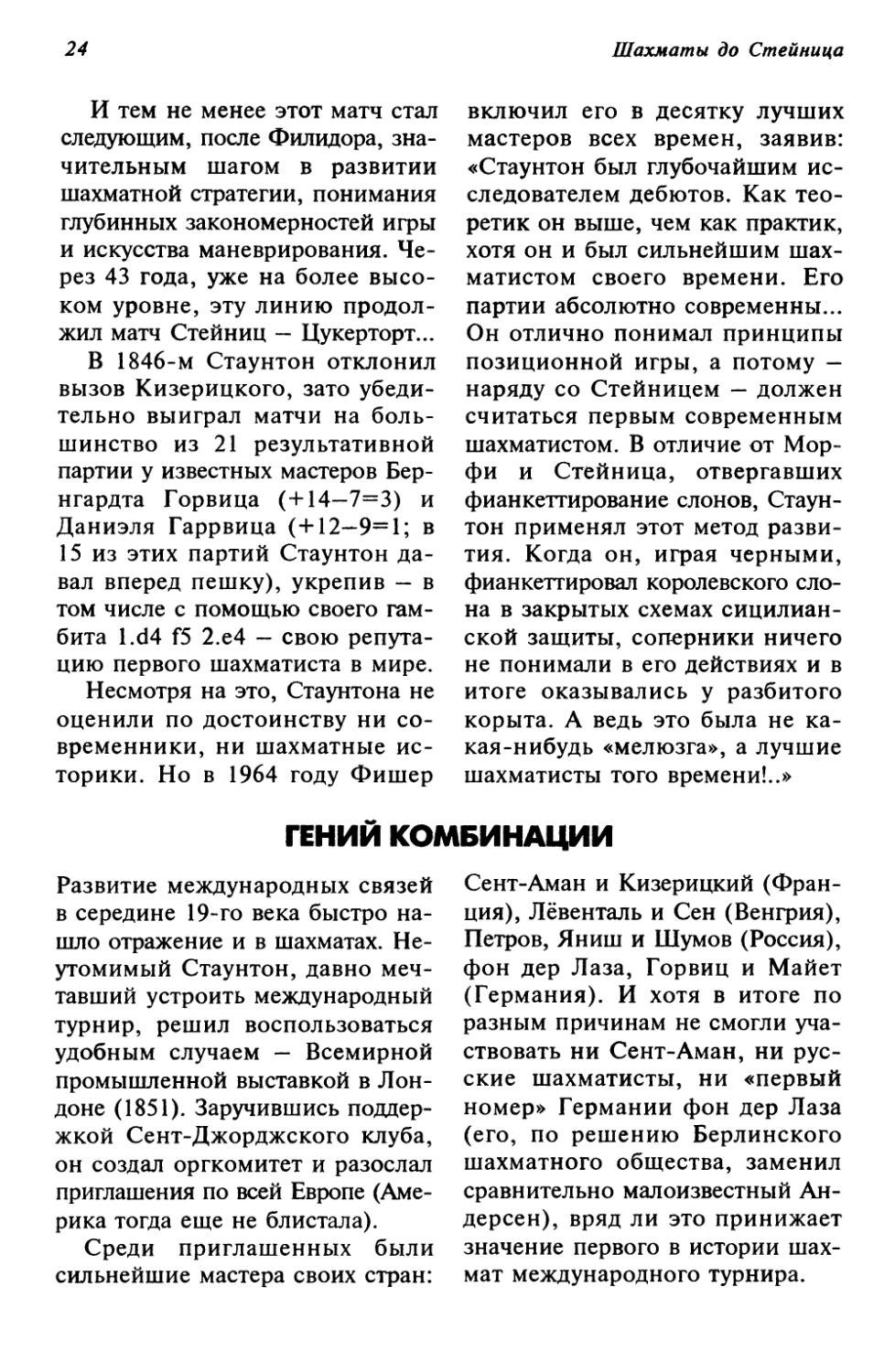

1O...£tf6. Заслуживает внимания и 10...g6!? Il.&d4 (хуже 11.gh gf 12.h4 Wf6 13.Ac4 fe 14.de Hg8) ll...i.g7 12.c3 ±:d4 13.cd cb (не так ясно 14,£>сЗ Uft>6 15.

gh W:d4 16JL:f4 W6?! 17.Wg4) 14. gh £»c6 15.2fc3 d6 16.W13 2>:d4 17. h4! life 5 18.1B,:f4 Аеб, и за уравнение борются уже белые.

ll.Sgl! (красивая интуитивная жертва слона) 11 ...cb? После этого у черных объективно плохая

позиция. Неясно ll...d5 12.h4 Wg6 13.h5 (хуже 13.&:f4?! h5! 14. gh W:h5 15.^:115 H:h5 16.&:b8 cb) B-.WgS 14.Wf3 ДТ5 15.ef cb 16. A:f4 Wh4 17.^сЗ 2>c6! 18.g5 W:h5 19>e3+ &d7 2O.gf He8 21.^12 gf 22>g2 W:f5 23.«:d5+ W:d5 24. £l:d5. Самое сильное, видимо, — ll...h5!? 12.h4 Wg6 13.g5 fcg4. Теперь к выгоде черных 14.£}сЗ (14.&:f4 d5!) 14...cb 15.2>d5 ^a6 (15...d6!? 16.£kl4 £a6 17.£:f4 Wh7) 16.A:f4 ±b7 17.c4 A:d5 18.cd Ш>6, поэтому остается лишь 14.Аа4 d5 15>el! de 16>:e4+ <id8 17.2kl4 с острой игрой.

1 2.h4! (12.®f3 h5! и т.д.) 12...Wg6 13.h5 Wg5 14.ШЗ (грозит простое JLf4) 14...^g8. «Черные чересчур заботятся о сохранении материального преимущества» (Эйве).

Впрочем, и 14...^:g4 15.H:g4 WrhS 16.JL:f4 оставляло мало надежд на спасение: 16...g6 17.^d6+ A:d6 18.±:d6 4ic6 19.^6 Hg8 20.

или 16...d5 17.2ЮЗ A:f5 (17... g6? 18.^:d5) 18.ef и т.д.

15.i.:f4 Wf6 (столь же скверно и IS-.WdS 16.£сЗ) 16.^сЗ Лс5? Сразу проигрывает. В случае 16...ДЬ7 есть выбор между 17.«}:b5 W:b2 18.2>с7+ Фб8 19. 3?g2 и 17.®g3 ^>а6 (17...^с6 18.g5 и &:Ь5) 18.^:Ь5 ®:Ь2 19.21fd6+ ±:d6 2O.£:d6+ *f8 21.Ae5 «Ьб 22.sJ?g2 f6 23.g5! Несладко черным и после 1б...£)аб 17.g5 Wc6 18.&е5 или 17A:b5 W:b2 18. 2fod6+ £:d6 19.^>:d6+ &e7 2O.Hel W:a2 21.e5.

17.®d5 (куда проще 17.d4! и лишь затем £}d5) 17...W:b2.

Гений комбинации

27

18.Дс16?! «Начало блестящей комбинации, правильность которой, однако, сомнительна» (Эйве). При этом белые упускают легкий выигрыш (а может быть, и победу вообще!): 18.d4 (предлагалось также 18.ДеЗ!? и 18.2el!?) 18...W:al+ (18...Д(8 19.&с7+ &d8 2O.Hel+-) 19.&g2 Wb2 20.dc £a6 21.2x16+ ф(8 22.Де5 W:c2+ 23.ФНЗ f<6 24.2:16+-.

1 8...Д:д1 ? Как указал Стейниц, необходимо было 18...W:al+ 19.Фе2 Wb2! После 20,&d2! (хуже 2O.Scl ДЬ7 21.Д:с5 Д^5 22.®еЗ Деб 23.±d4 Wa3 24.2:g7+ &d8 25.2:e6+ de 2б.Д:Ь8 2d7) 20... JLgl! 21.e5 Даб атака белых, на мой взгляд, достаточна лишь для ничьей: 22.2:g7+ *d8 23.W:f7 Фс8 24>е8+ ФЬ7 25>d8 Феб 26.2Ь4+ W:b4+ 27.Д:Ь4 ДЬ7 28.1»fB ФЬб 29.®d8+ Феб или 22.2с7+ *d8 23.W:a8 (23.2:аб ДЬб 24.«:а8 Да5+ 25.ФеЗ Wcl+ 26.Ф12 W:c2+ 27.ФП Wcl+ 28.Ф12 ДЬб+ 29.d4=) 23...ДЬ6 24.«:Ь8+ Дс8 25.2d5 Да5+ 2б.ФеЗ W:c2 (возможно и 26...Wcl+) 27.«:а7 Wcl + 28.ФС2 Wd2+ 29.i>g3 «е1 + 30.<£g2=.

Но кроме 21...Даб есть интересная попытка борьбы за перевес —

21...ДЬ7!? Например: 22.2:g7+ (22.2с7+?! <£d8 23.W:b7 ДЬб 24. 2:а8 Да5+ 25.ФеЗ «с1+ 26.Ф12 «г:с2+ 27.*gl Wcl+ 28.Ф112 «с8 -+) 22...&d8 23>:f7 ДеЗ+! 24.2:еЗ 2е7 25.W:e7+ Фс8 26.Wf6 (неясно и 2б.еб!? Дсб 27>f7 £аб 28.е7 ФЬ7 29.e8W Да:е8 30.2не8) 26...'&:а2 27.21gf5 Wa5-H 28.Фе2 Де8 29.Де7 2>аб 30.^d6+ Фс7 31.2>:Ь7! Ф:Ь7 32.WB+ ФЬ8 33.Ad6+ ^с7 34.^d5, и контригры белых все же хватает для ничьей: 34...Дс8 35.4£>f6 Sd8 36J£»d5 Дс8=.

Добавлю, что не годится 20...g6? (вместо 2О...Д^1!), однако вовсе не из-за общепринятого варианта 21.2Ы? gf! 22.Д:Ь2 Д^б 23.е5 Д:е5 24.1й,еЗ «с преимуществом белых» (после 24...?k6! 25,d4 £}ge7 им надо уносить ноги), а ввиду очень красивого 21Ле1! ДЬ7 22.Д:с5 gf (на 22...^.:d5 23.ed-+- &d8 хорошо и 24. &d6 ^h6 25>еЗ &а6 2б.аЗ!, и 24. Ad4 Wb4+ 25.&СЗ Wc5 26.Да5+ &с8 27.d4) 23.ef+ &d8.

24.^.b6+!! ab 25.We3! Великолепный тихий ход! У черных нет ни одного шаха, а на 25,..^.:d5 последует 26.W:b6+ и Ве8#. Человеку очень трудно разглядеть такой мат: увидеть ход ,&Ь6+!! издалека

28

Шахматы до Стейница

невозможно. А компьютер наносит подобные удары почти мгновенно... Кстати, сходная жертва слона мелькает в вариантах из партии Таль — Портит (Блед(м/2) 1965), разбираемой во 2-м томе.

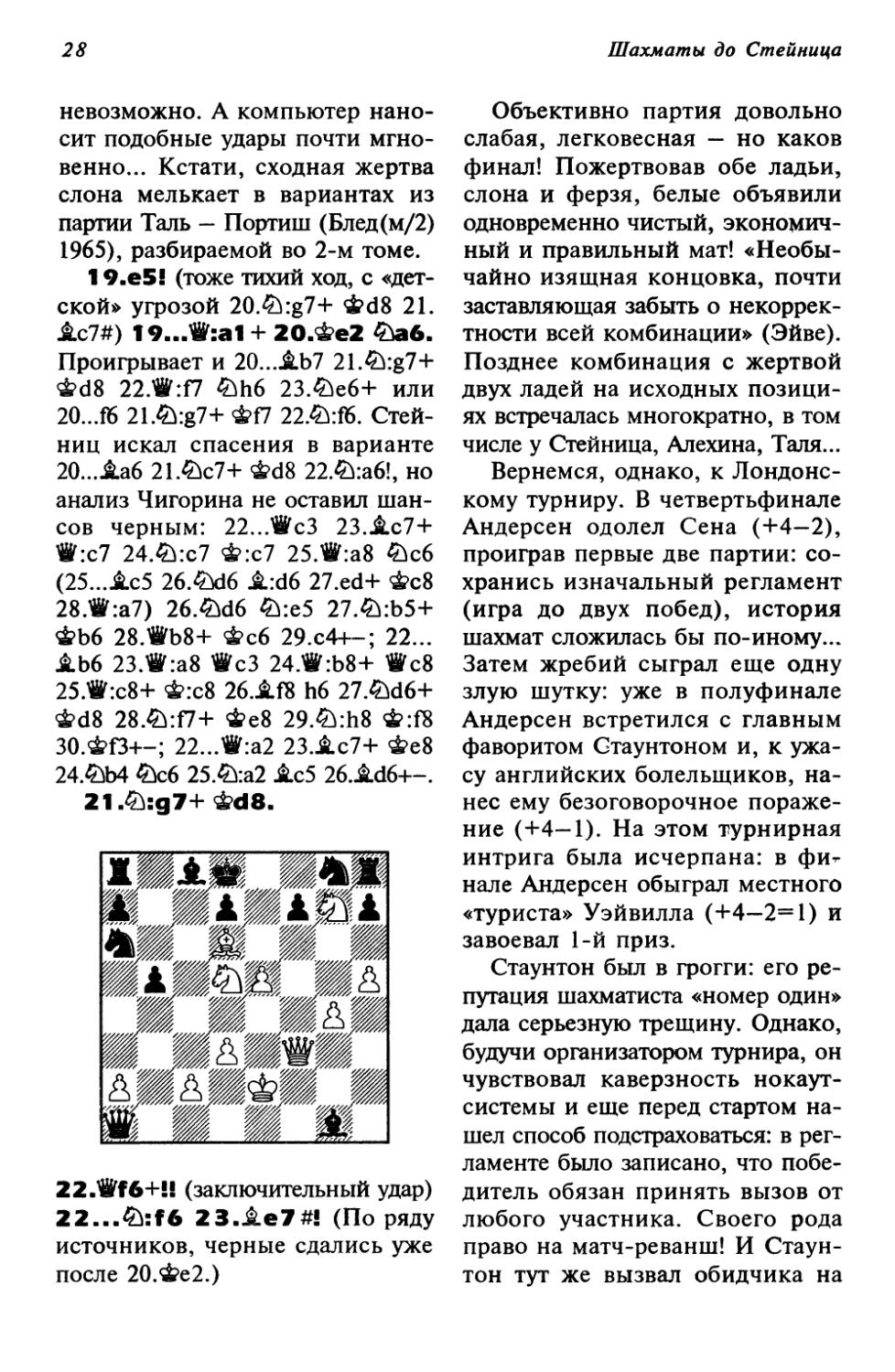

19.е5! (тоже тихий ход, с «детской» угрозой 2O.^:g7+ d?d8 21. Дс7#) 19—W:a1 + 2О.Фе2 Проигрывает и 2О...ДЬ7 21.£kg7+ &d8 22>:f7 ^h6 23.^e6+ или 2O...f6 21.£:g7+ 4>f7 22.^:f6. Стей-ниц искал спасения в варианте 20...Даб 21.£>с7+ &d8 22.^:а6!, но анализ Чигорина не оставил шансов черным: 22...®сЗ 23.Дс7+ «:с7 24.&:с7 &:с7 25.«:а8 &с6 (25...Дс5 26.^d6 £:d6 27.ed+ &с8 28>:а7) 26.£d6 &:е5 27.&:Ь5+ ФЬ6 28.«Ь8+ Феб 29.с4+-; 22... ДЬ6 23.«:а8 «сЗ 24>:Ь8+ «с8 25>:с8+ Ф:с8 26.ДГ8 h6 27.&d6+ &d8 28.&:f7+ Фе8 29.^:h8 *:f8 30.&f3+-; 22...«:a2 23.Дс7+ Фе8 24.^b4 &c6 25.^:a2 Дс5 26.£d6+-.

21.^:g7+ &d8.

22.Wf6+!! (заключительный удар) 22...^:f6 23.Де7#! (По ряду источников, черные сдались уже после 2О.Фе2.)

Объективно партия довольно слабая, легковесная — но каков финал! Пожертвовав обе ладьи, слона и ферзя, белые объявили одновременно чистый, экономичный и правильный мат! «Необычайно изящная концовка, почти заставляющая забыть о некорректности всей комбинации» (Эйве). Позднее комбинация с жертвой двух ладей на исходных позициях встречалась многократно, в том числе у Стейница, Алехина, Таля...

Вернемся, однако, к Лондонскому турниру. В четвертьфинале Андерсен одолел Сена (+4—2), проиграв первые две партии: сохранись изначальный регламент (игра до двух побед), история шахмат сложилась бы по-иному... Затем жребий сыграл еще одну злую шутку: уже в полуфинале Андерсен встретился с главным фаворитом Стаунтоном и, к ужасу английских болельщиков, нанес ему безоговорочное поражение (+4—1). На этом турнирная интрига была исчерпана: в финале Андерсен обыграл местного «туриста» Уэйвилла (+4—2=1) и завоевал 1-й приз.

Стаунтон был в грогги: его репутация шахматиста «номер один» дала серьезную трещину. Однако, будучи организатором турнира, он чувствовал каверзность нокаут-системы и еще перед стартом нашел способ подстраховаться: в регламенте было записано, что победитель обязан принять вызов от любого участника. Своего рода право на матч-реванш! И Стаунтон тут же вызвал обидчика на

Гений комбинации

29

матч (предполагалась игра на большинство из 21 результативной партии). Но... заболел — а у Андерсена заканчивался отпуск, и он должен был возвращаться на родину. Увы, эта битва титанов так никогда и не состоялась...

Новый некоронованный король Адольф Андерсен (6.07.1818 - 13.03.1879) родился в бедной семье в Бреславле (ныне Вроцлав), там же закончил университет и жил почти безвыездно всю жизнь, преподавая в гимназии математику и немецкий язык. С шахматами он познакомился в девять лет и учился на книгах Филидора, М.Гиршеля (популяризатора трудов Греко и Стаммы) и венца И.Альгайера — автора лучшего в ту пору шахматного учебника на немецком языке, пронизанного духом итальянской школы. Увлекался композицией: выпустил сборник «Задачи для шахматистов» (1842 и 1852).

Еще в середине 40-х он играл на любительском уровне, уступая фон дер Лазе, Бледову, Майету, Левенталю... Но достиг поразительного прогресса, изучив сочинения моденцев, Льюиса, Уокера, проштудировав партии старых мастеров, особенно поединки Ла-бурдоннэ — Мак-Доннель. Бывая наездами в Берлине, он встречался там с сильными соперниками, блистал искрометными комбинациями и вскоре был признан восходящей звездой.

После турнира в Лондоне соотечественники устроили Андерсену настоящую коронацию! Но

ему еще предстояло доказать, что лондонский триумф — не случайность. Турниров тогда было крайне мало, и доказывать приходилось больше не спортивными, а творческими достижениями.

Следующая партия буквально околдовала современников, назвавших ее, с легкой руки Стейница, «неувядаемой в лавровом венке великих немецких мастеров». Да и Чигорин, и многие другие считали ее одной из самых блестящих партий столетия.

№ 4. Гамбит Эванса С52 АНДЕРСЕН - ДЮФРЕНЬ Берлин 1852

1.е4 е5 2.£tf3 &с6 З.Ас4 Ас 5

4.Ь4!? (тоже мода того времени) 4...А:Ь4« Как говорил Капабланка, опровержение гамбита — в его принятии! При 4...АЬ6 5.а4 у белых просто больше пространства: 5...а5 (надежнее 5...а6) 6.b5 &d4 7.^:d4 A:d4 8.сЗ Ab6 9.d4 ed 10. 0-0! (lO.cd d5!) 10...&e7 ll.Ag5 h6 12.A:e7 ®:e7 13.cd, и черные не смогли добиться уравнения (Каспаров — Пикет, Амстердам 1995).

5.сЗ Аа5. Классическая линия обороны. Замечу, что Жан Дюф-рень был учеником Андерсена и довольно грамотным мастером, автором популярных учебников.

Сейчас в ходу также 5...Ае7 6. d4 &а5, например: 7.Ае2!? (куда скучнее 7.£>:е5 £}:с4 8.£>:с4 d5 9.ed »:d5 Ю.&еЗ) 7...ed 8.»:d4! &f6 (неясно 8...^c6!? 9>:g7 Af6 10. «g3 d6) 9.e5 ^c6 10>h4 ^d5 11. «g3 g6 (11...0-0 12.Ah6; 11... &f8!?) 12.0-0 &b6 13.c4 d6 14.Sdl

30

Шахматы до Стейница

^d7 15.^.h6! с грозной инициативой за пешку и быстрой победой (Каспаров — Ананд, Рига 1995). Кстати, возврат к применению гамбитов застал врасплох многих нынешних шахматистов. Однако полемика была недолгой: за черных вскоре везде нашли приемлемую защиту.

6.d4! (6.0-0 d6 7.d4 ДЬб! Чигорин — Ласкер, Петербург 1895/ 96 — № 43) 6...ed. В 20-м веке опробовали 6...d6 7.Ш>3!? Wd7 8.de ДЬ6! с неясной игрой.

7.0-0 d3?S Недостаточно и 7...de?! 8.Wb3 «Тб 9.е5 Wg6 1О.^:сЗ £}ge7 (Андерсен — Дюфрень, Берлин 1851), ибо после И.^аЗ! позиция черных весьма неприятна. Верная линия — 7...&ge7! и 8...d5! протянулась через века от матча Андерсен — Мизес (Бреславль 1867) до партий Шорт — Адамс (Сараево 2000) и Морозевич — Адамс (Вейк-ан-Зее 2001).

8.Wb3! Сюрприз: Дюфрень, вероятно, ожидал 8.£}g5?! <ЙЬ6 9.е5, как играл Андерсен в матчах с ним и Майетом (Берлин 1851).

8...Wf6 9.е5. Любопытно, что в матче 1855 года Дюфрень не боялся идти с Андерсеном на эту позицию, но тот упорно отвечал 9.НеII? с идеей 9...^ge7 10.JLg5 Wg6 П.А:е7 &:e7 12.e5. А Цу-керторт против Стейница (Лондон (м/11) 1872) прельстился невыгодным 9.^.g5?! ®g6 10.JL:d3 £>h6 Н.£Ы2 0-0 12.Sadl ДЬб 13.Д:Ь6 W:h6 14.е5 d5! 15.ed cd и т.д.

9...Wg6 10.Sei £}ge7 (или 10...^b6 ll.Wdl! &h6 12.£:d3 «h5 13.h3 с сильной инициативой,

Андерсен — Дюфрень, Берлин 1855) 1 1 -ДаЗ. Но не 1 l.^bd2? Ь5! 12.JL:b5 НЬ8 13>а4 Д:сЗ 14. НЫ аб 15.Д:сб »:с6 16>:с6 £:сб 17.S:b8 £>:Ь8-+ (Цукерторт — Стейниц, Лондон(м/9) 1872).

11 ...Ь5?! «Черные хотят развить свой ферзевый фланг, но лучше И...0-0» (Эйве). Правда, и здесь после 12,^bd2 ДЬб 13. Wbl и ^.:d3 у белых отличная атакующая позиция. Сильнее H...d5! 12.ed cd и 0-0 (Junior).

12.W:b5 5b8 13.Wa4 £b6 (13...0-0? 14.Д:е7) 14.^bd2 ДЬ7?! И после 14...0-0 15.^e4 черным не позавидуешь.

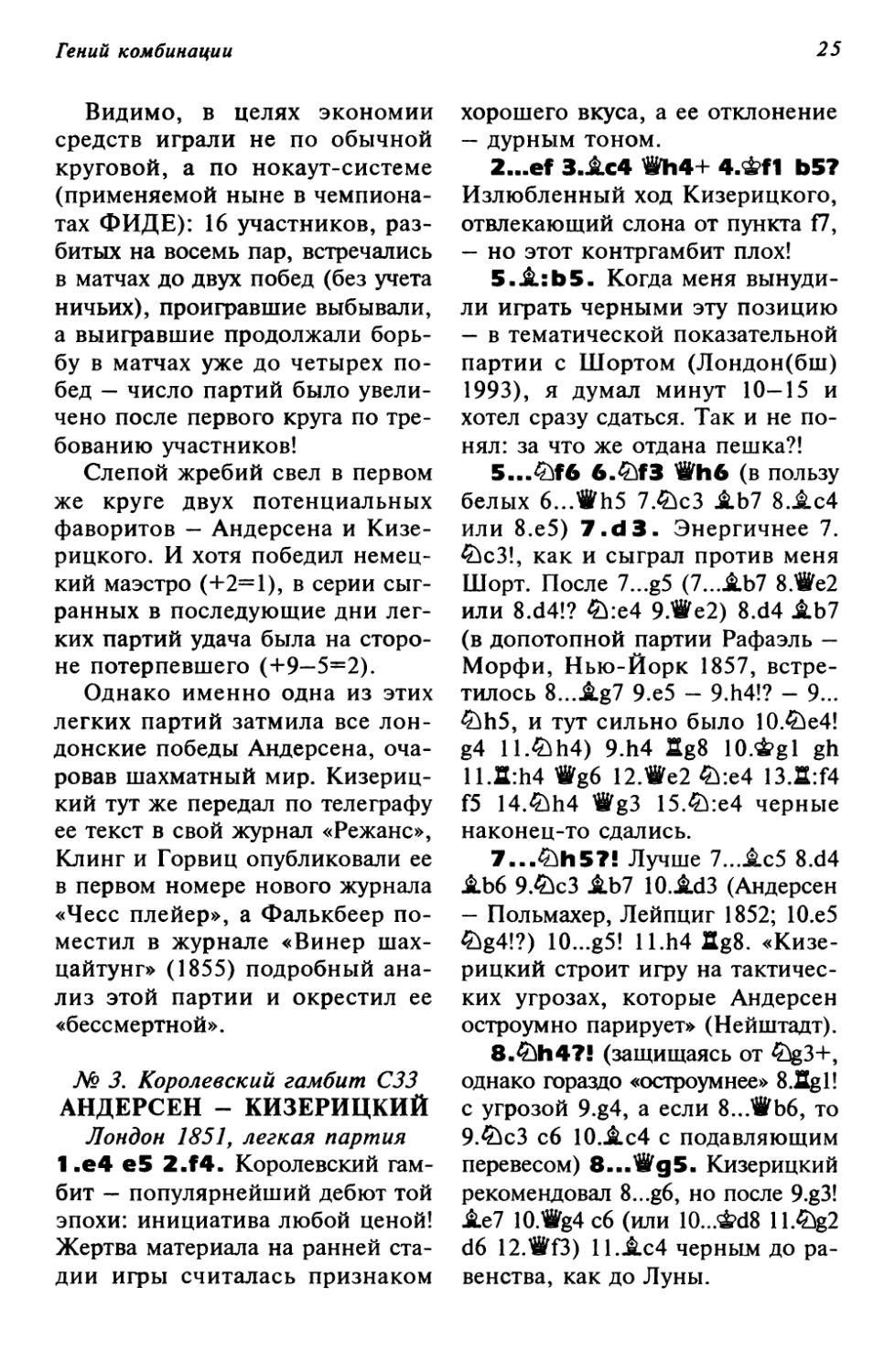

15.^е4 «f5? (15...&d4? 16.cd &:е4 17.еб!! fe 18.&:d3 &:d3 19. £}e5+ Junior; как указал Ласкер, просто необходимо было 15...d2! 16.&e:d2 0-0) 16.£:d3 Wh5.

У белых огромный перевес. Настало время решительных действий, и Андерсен сыграл в соответствии со своим романтическим стилем и духом своего времени:

17.£>f6+?S! Два восклицательных знака — за красоту комбинации. А вопросительный — за не-

Гений комбинации

31

нужные осложнения: простое 17. &g3 «Ь6 18.Дс1 «еб 19.&с4 &d5 (19--.«g6 2O.£h4 «g4 21.Д:f7+) 20.&g5 £:c3 (2O...«g4 21.Se4) 21. «ЬЗ завершало игру без всяких хлопот. Но... сокровищница шахматного искусства недосчиталась бы крупного бриллианта!

17...gf 18.ef fig8! (последний шанс черных — контратака по открывшейся линии «g») 19.Sadi S? «Этот подготовительный ход трактуется как заслуживающий величайшего восхищения. Между тем он не выдерживает критики... При 19.Де4 атака белых неотразима, атака же черных терпит неудачу, например: 19...«ИЗ 2O.g3 H:g3+ 21. hg «:g3+ 22.&Ы &:f2 23.He2+-> (Ласкер). Однако позже на 23.Де2? был найден нокаутирующий удар 23...£>d4!! Поэтому я бы предпочел 23.Д:е7! «h3+ 24.^h2 Д:е1 25Л:е1 «Ь4! 26.«dl &:е7 27.&:Ь7 «:f6 28.«g4 с инициативой.

19...«:f3? Ласкер осудил предыдущий ход белых из-за возможного ответа 19...Sg4!, проанализированного немецким мастером П.Липке в «Дойче шахцай-тунг» (1898). Не хочу утомлять вас многочисленными вариантами, найденными не одним поколением шахматистов. Укажу лишь, что в 1930 году О.Гоппе и Г.Гек-нер усердно доказывали выигрыш белых, которого ныне не находит и компьютер. Так, при 2О.с4? H:g2+! (вместо 2O...Sf4? 21.&g6! или 21.«Ь5 «h6 22.Af5 «:f6 23. S:d7!) 21.*:g2 «g4+ 22.ФП «:f3 23.H:e7+ &:e7 24.«:d7+ &:d7 25. JLf5+ &e8 26.JLd7-l- &f8 король

скрывается на g8, а в главном варианте 2О.Дс4 «f5 21.S:d7 &:d7 22.&e5+ Фс8 23.^:g4 £d5 24.«dl вместо 24...&d8? 25.&d3! «d7 26. ^e5 «еб 27.£kf7!+- гораздо лучше 24...^:f6! 25.&d3 «:g4 26. «:g4+ &:g4 27.ДГ5+ &d8 28.Sdl+ &d4 29.^.:g4 Jld5 30.cd Д:а2 с примерно равным эндшпилем. Неясно и 2О.Де4!? S:e4 21.«:е4 d6 22. Sei! «g6! (но не 22...&е5? 23. &Ь7+ сб 24.Да4!+-).

Таким образом, 19...Hg4! сильно осложняло задачу белых. Впрочем, можно ли упрекать Дюфре-ня, который соблазнился угрозой мата в один ход и не разгадал ловушечный замысел волшебника комбинаций?

20.&:е7+! £>:е7!? Воистину, чтобы создать шахматный шедевр, требуется великодушное участие партнера! Современный профессионал и, разумеется, компьютер без колебаний ответили бы 20... idS, избегая немедленного разгрома: 21.S:d7+! &с8! (21...*:d7 22.ДГ5++ &е8 23..£d7+ &d8 24. Д:с6+, и мат) 22.Sd8+! &:d8 (22... S:d8 23.gf+-; 22...^:d8 23.«d7+!!

32

Шахматы до Стейница

— тот же мотив, что и в партии) 23.&е2+! &d4 24.A:f3 JL:f3 25.g3! Д:<11 26.W:dl c5 27.cd cd 28.&e7+ c пресным, но выигранным эндшпилем. He столь ясна рекомендация Нейштадта 23.Af5+ WidH-24.«:dl + £d4 25.g3 ввиду 25... Sg5! 26.Ah3 &f3!

21.W:d7+!! i>:d7 22.Af5++ Фе8 (22...Феб 23.±d7#) 23.i.d7+ i>f8 24.£:e7 #! «Курьезно, что в обеих знаменитейших партиях Андерсен заматовал противников слоном на е7» (Эйве).

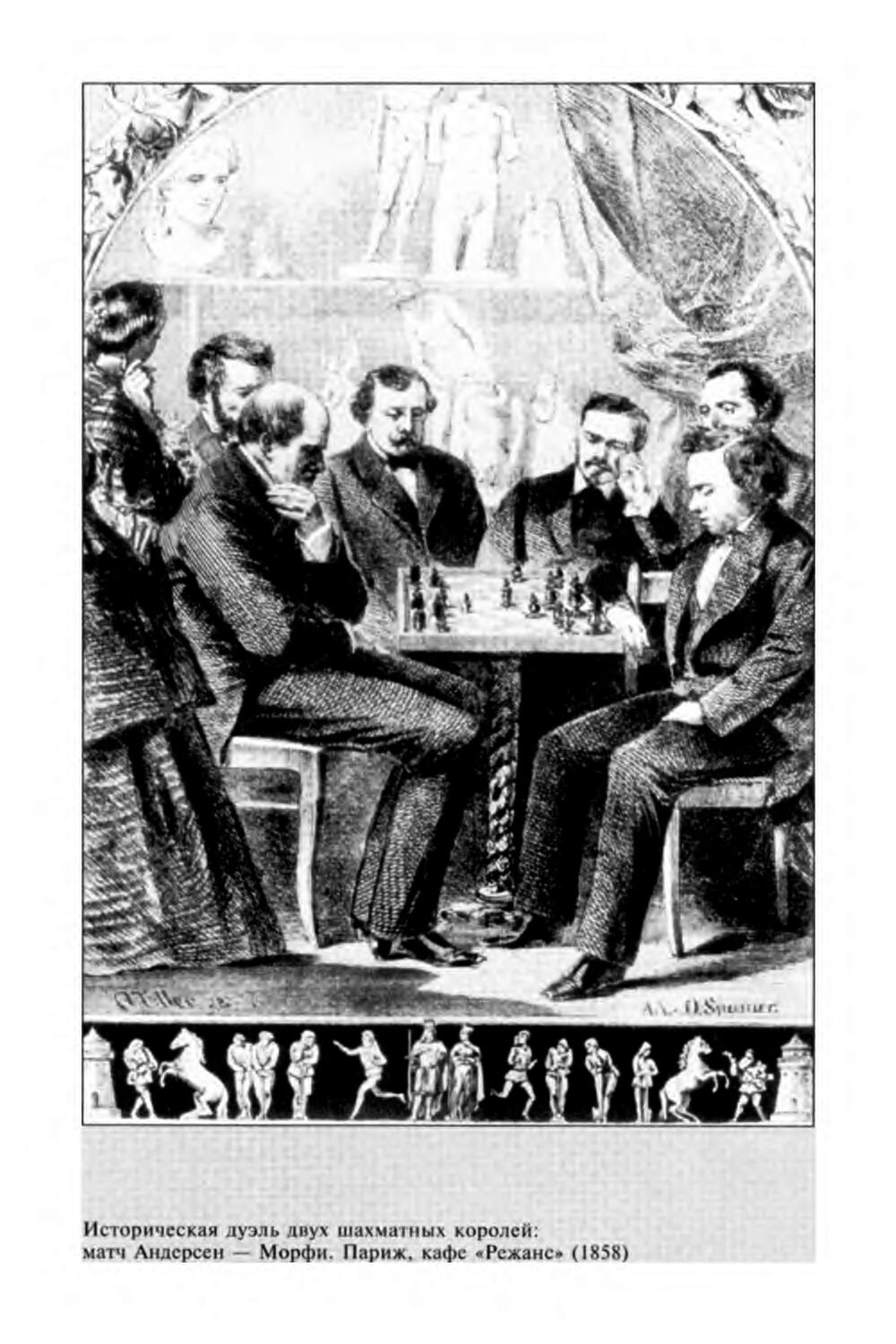

Помимо преподавательской работы Андерсен был соредактором журналов «Дойче шахцайтунг» (1851 — 1859) и «Нойе берлинер шахцайтунг» (1864—1871). За семь лет после Лондона он сыграл только две турнирные партии и подошел к важнейшему матчу с Морфи (об этом речь впереди) далеко не в лучшей форме. Однако после ухода Морфи восстановил репутацию сильнейшего шахматиста мира, выиграв матч у очередного претендента Игнаца Коли-ша (1861), а затем и 2-й Лондонский турнир (1862), проведенный, кстати, уже по круговой системе.

Следующий поединок, несмотря на очевидную разницу в классе соперников, тоже дает ясное представление о шахматной моде во времена Андерсена.

№ 5. Королевский гамбит С39

РОЗАНЕС - АНДЕРСЕН Бреславль 1863

1.е4 е5 2.f4 ef 3.&f3 д5 4.h4 д4 5-£>е5. Гамбит Кизерицкого - еще одна табия 19-го века.

5...ЗД6! В практике Андерсена не раз встречалось и 5....£g7 6.4tYg4 или 6.d4, и 5...И5 6.Дс4 Hh7 (6... &h6? 7.d4 d6 8.&d3 f3 9.gf) 7.d4, и 5...d6!? 6.£kg4 — это, с легкой руки гроссмейстера Федорова, популярно и в наши дни: черные отвечают 6...&f6 (не прельщаясь старинным 6...Де7 7.d4 ,&:Ь4+ 8. £}f2 ®g5), на что сначала играли 7.£Ш Sg8 8.d4 &h6 9.^сЗ &с6! (встречалось и 9...®е7 10.£kl3 Ag4) 10.^d5 £kd5 ll.ed &e7 12>e2 и т.д., но после 11...®е7+! 12.Де2 &Ь4 13.с4 &f5! 14.Wa4+ <*>fB 15. «:Ь4 Se8 16.«d2 S:g2 17.*fl Sg3 18.Wdl Де4 19.Sh2 f5 20.&:e4 fe 21.^.g4 еЗ 22.Д13 Wg7 23.Shl Sg2! с разгромом (Федоров — Широв, Поляница-Здруй 2000) перешли к 7.£>:f6+! W:f6 8.^сЗ £ю6 (8...с6?! 9.&е2! Hg8 10.£f3) 9.^d5 Wg6 10. d3 »g3+ 1 l.*d2 £e7 12.Wel (12. &:c7+? &d8 13.&:а8 «еЗ+ 14.ФсЗ &g7+ 15.ФЪЗ Де6+) 12...^:d5 13. ed+ Де7= (Федоров — Ананд, Вейк-ан-Зее 2001).

6.Лс4. Сомнительно 6.£kg4?! В серии легких партий с Морфи (Париж 1858) Андерсен сначала опроверг 6...d5? — путем 7.£kf6+ «:f6 8.«е2! &d6 9.^сЗ сб 10.d4! W:d4 H.&d2 Sg8 12.ed+ &d8 13. 0-0-0! &g4 14.We4 W:e4 15.£:e4 &:dl 16.£kd6 &h5 17.Д:f4 cd 18. £kb7+ Фе7 19.ДЬ5!, а затем указал верный путь за черных: 6... &:е4! 7.d3 ^g3 8.&:f4 &:hl 9.«e2+ «е7 10.^f6+ &d8 П.Д:с7+ Ф:с7 12.^5+ *d8 13.&:e7 &:e7 14.«g4 (14>h5?! ^g3!) 14...d6 15>f4 Bg8! с достаточной компенсацией за ферзя.

Гений комбинации

33

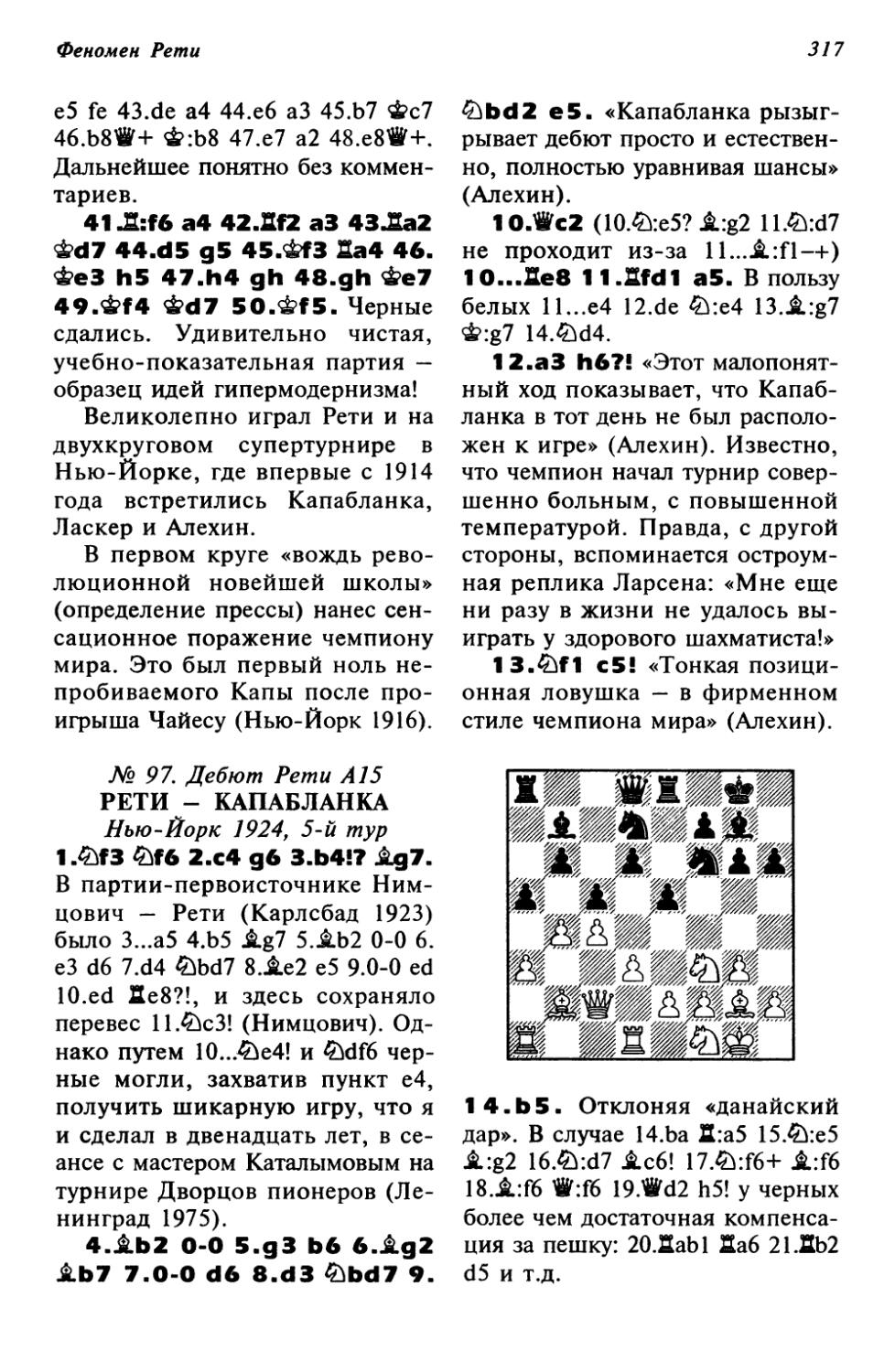

Впрочем, и в случае новомодного 6.d4 d6 (6...Ag7?! 7.&сЗ d6 8.£ki3 0-0 9.&:f4 Андерсен — Цу-керторт, Бреславль 1866) 7.&d3 белым особо не разбежаться: 7... £це4 8.A:f4 Ag7 (Спасский — Фишер, Мар-дель-Плата 1960; 8..>е7!?) 9.сЗ «е7! с острой борьбой или 7...&с6!? 8.сЗ (8.&сЗ ^:d4 9.&:f4 ^еб!) 8...&:е4 9.A:f4 d5 10.^d2 Ad6 H.^e5 0-0 (11... Wf6!?) 12.&:e4 de 13.Wc2 «f6 c отличной игрой у черных (Федоров — Иванчук, Вейк-ан-Зее 2001).

6...d5! (в том-то и дело!) 7.ed Ad6 8.d4. Позже американский профессор-миллионер И.Райс придумал гамбит 8.0-0 А:е5 9.Не1 и, будучи меценатом, всячески поощрял проверку своей идеи в тематических соревнованиях. Ласкер с Чигориным сыграли даже матч (Брайтон 1903) на тему 9... ®е7 Ю.сЗ f3!? (еще лучше 10...£>h5 ll.d4 &d7) H.d4 &е4 12.S:e4 -&.И24- 13.*:h2 «:е4 14.g3 0-0, и черные (Чигорин) победили со счетом 3,5:2,5. Думаю, это говорит не о слабости чемпиона мира, а о дефектах гамбита...

8...^h5. Точнее, чем 8...®е7?! 9.A:f4 ^h5 10.g3! (годом раньше Андерсен отстаивал эту позицию за белых) или 8...0-0 9.0-0! (9. A:f4? ^h5 10.g3 f6 11.&d3 ®:g3! Пильсбери — Чигорин, Вена 1903) 9...^h5 10.^:g4 «:h4 11. ^h2 ^g3 (1 l...Se8 12.^сЗ! Ала-пин) 12.Sel &d7 13.^d2 £T6 14. £kif3 ®h5 15.Se5! с инициативой (Нейштадтль — Пирс, по переписке 1903).

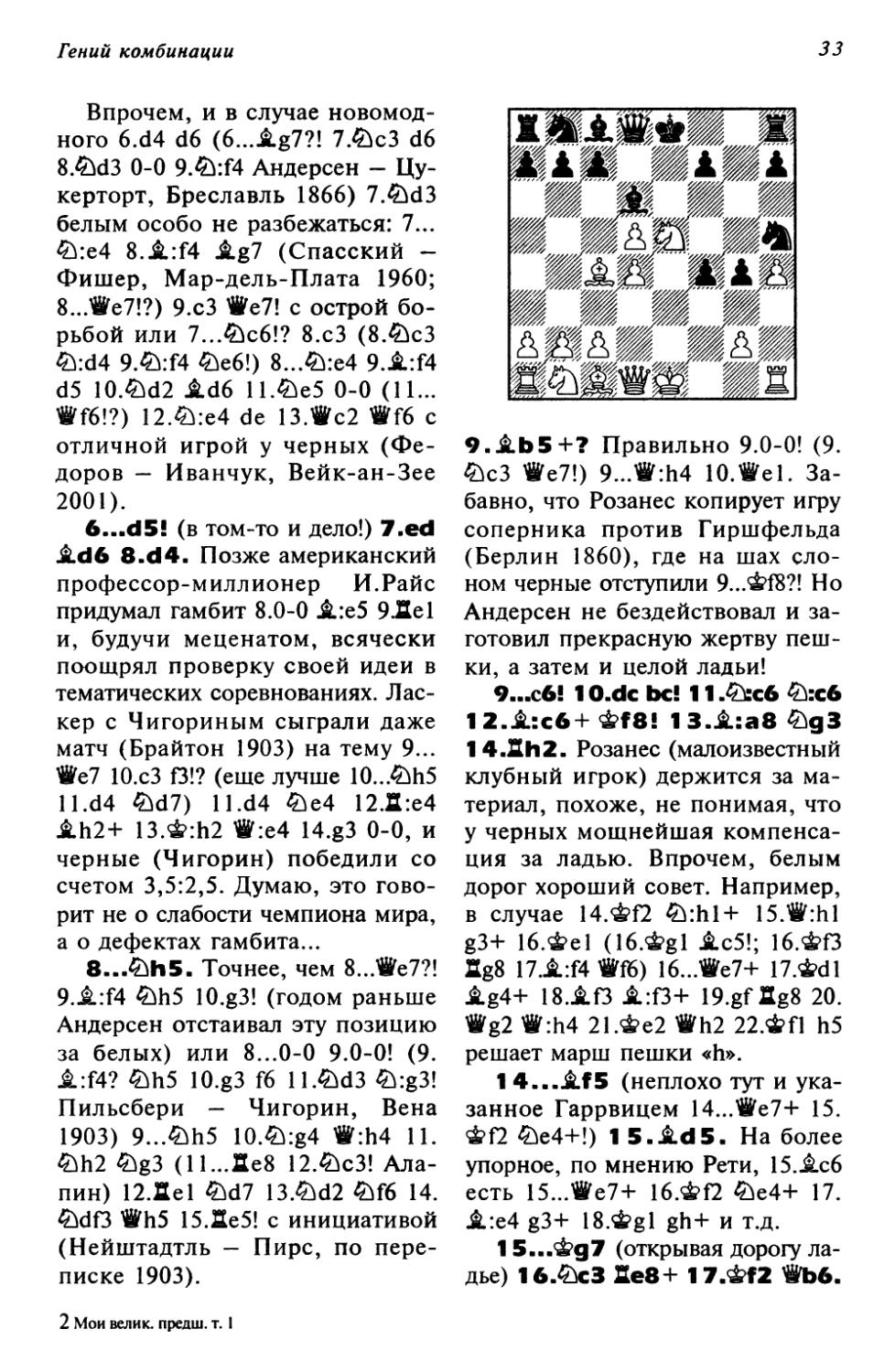

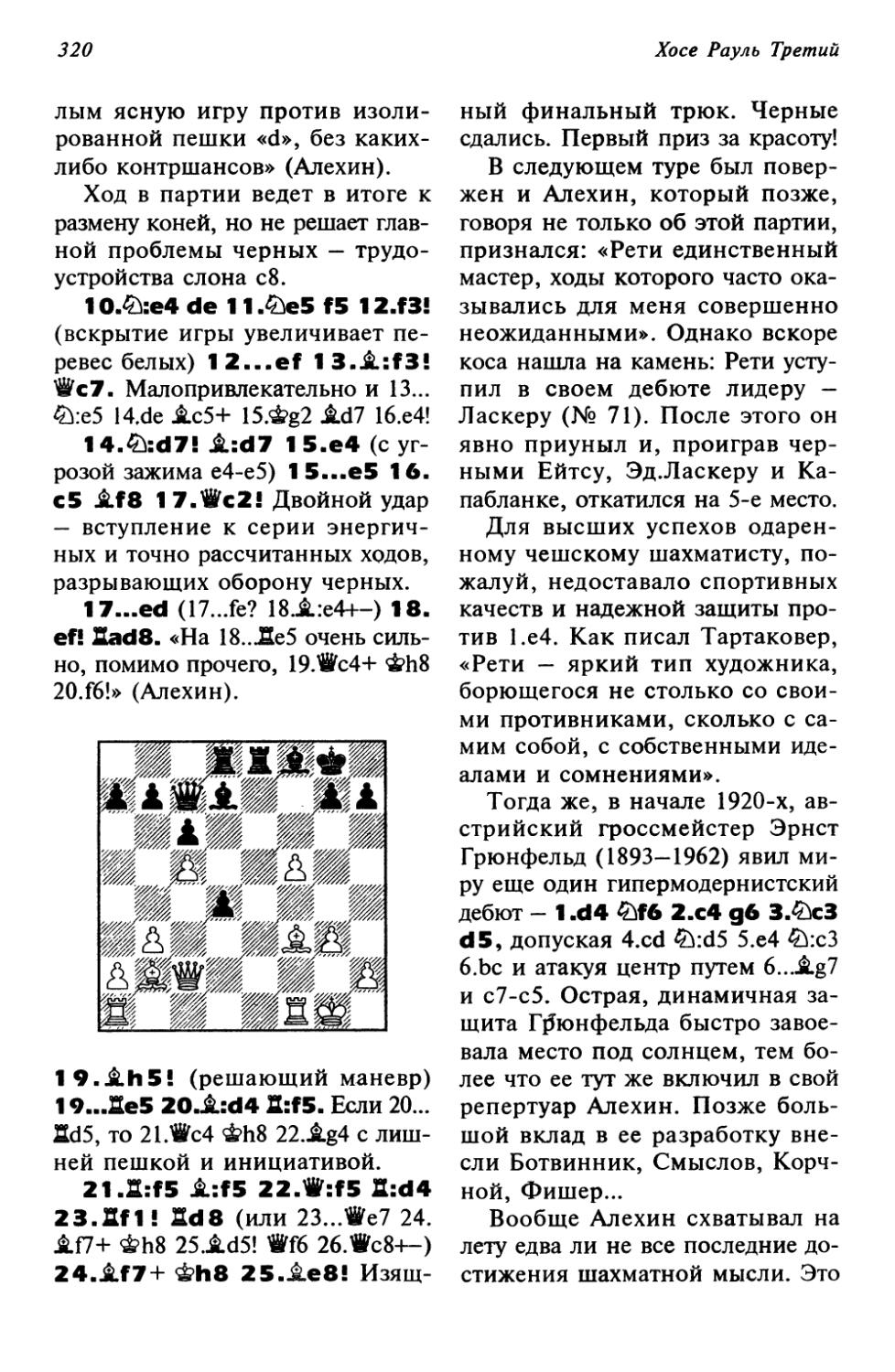

9.Ab5+? Правильно 9.0-0! (9. ^сЗ «е7!) 9...«:h4 lO.Wel. Забавно, что Розанес копирует игру соперника против Гиршфельда (Берлин 1860), где на шах слоном черные отступили 9...&18?! Но Андерсен не бездействовал и заготовил прекрасную жертву пешки, а затем и целой ладьи!

9...с6! 1O.dc be! 11.2ttc6 &:с6 12.А:с6+&f8! 13.А:а8 &дЗ 14.Sh2. Розанес (малоизвестный клубный игрок) держится за материал, похоже, не понимая, что у черных мощнейшая компенсация за ладью. Впрочем, белым дорог хороший совет. Например, в случае 14.Ф12 £>:hl+ 15.W:hl g3+ 16.*el (16.*gl Ac5!; 16.&13 Sg8 17.A:f4 »f6) 16..>e7+ 17.4>dl Ag4+ 18.Af3 A:(3+ 19.gf Hg8 20. »g2 »:h4 21.Фе2 »h2 22.ФП h5 решает марш пешки «Ь».

1 4...Af5 (неплохо тут и указанное Гаррвицем 14...®е7+ 15. *f2 £}е4+!) 1 5. Ad 5. На более упорное, по мнению Рети, 15.Ас6 есть 15...«е7+ 16.&f2 &е4+ 17. А:е4 g3+ 18.sfrgl gh+ и т.д.

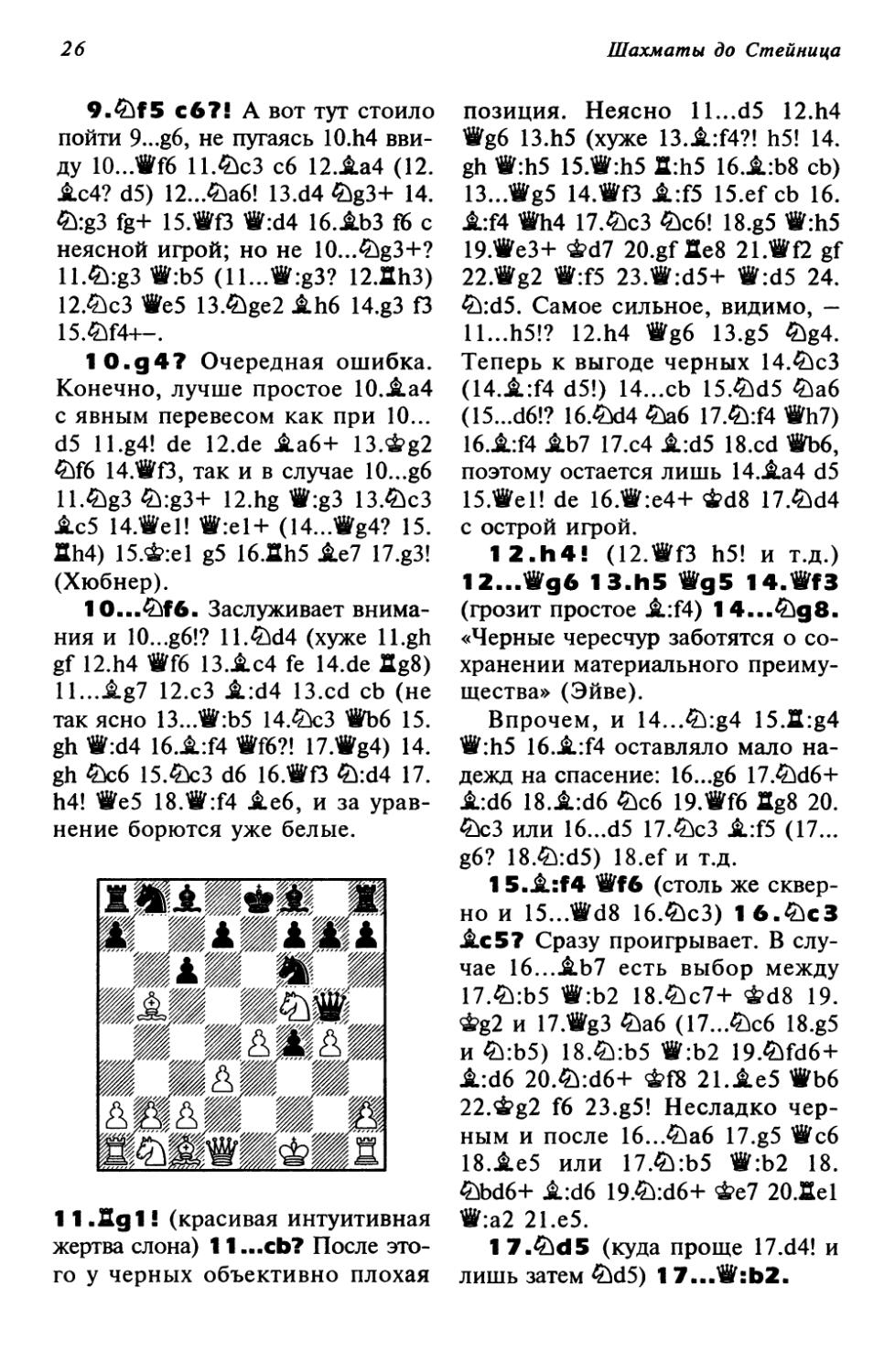

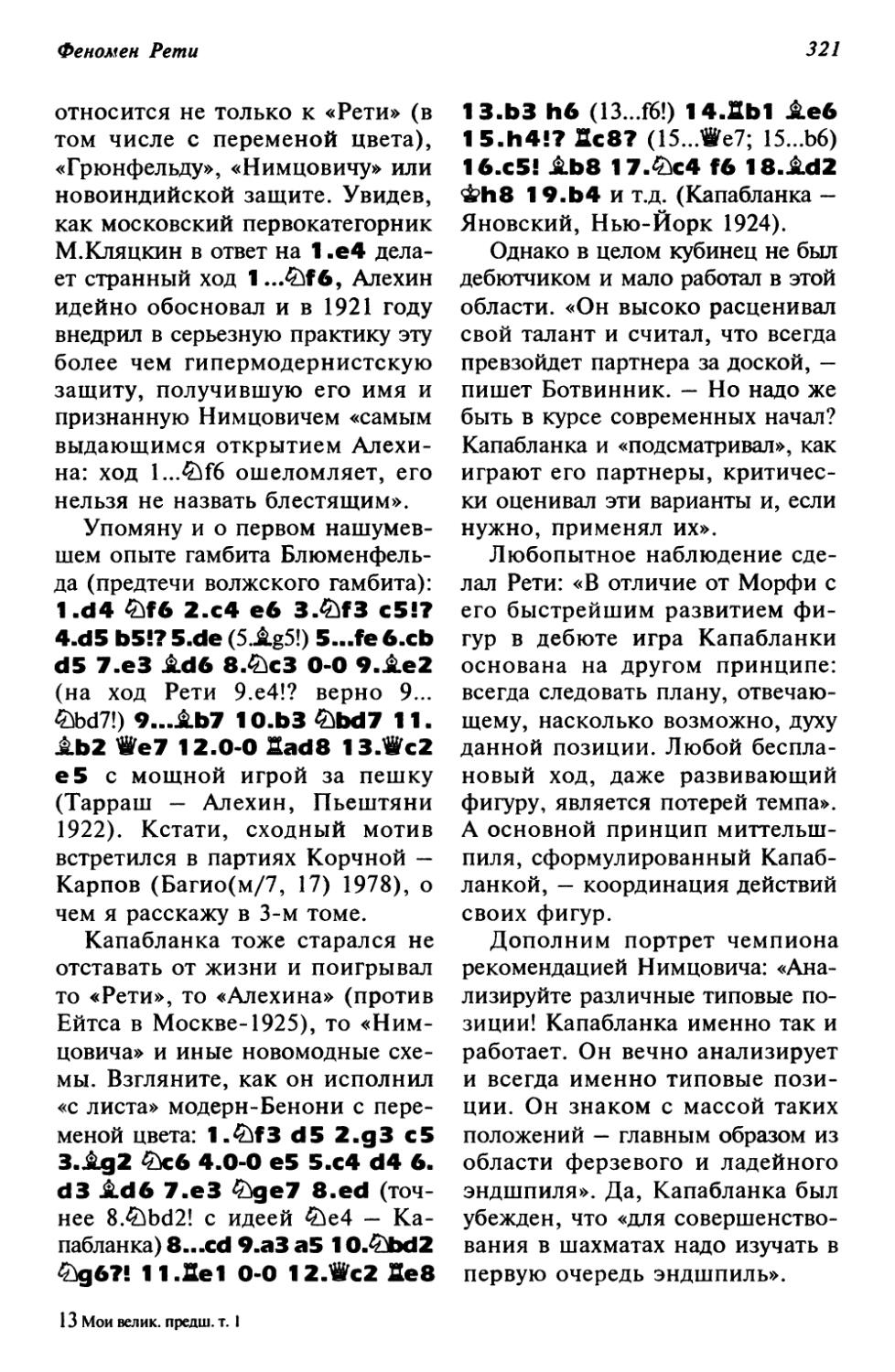

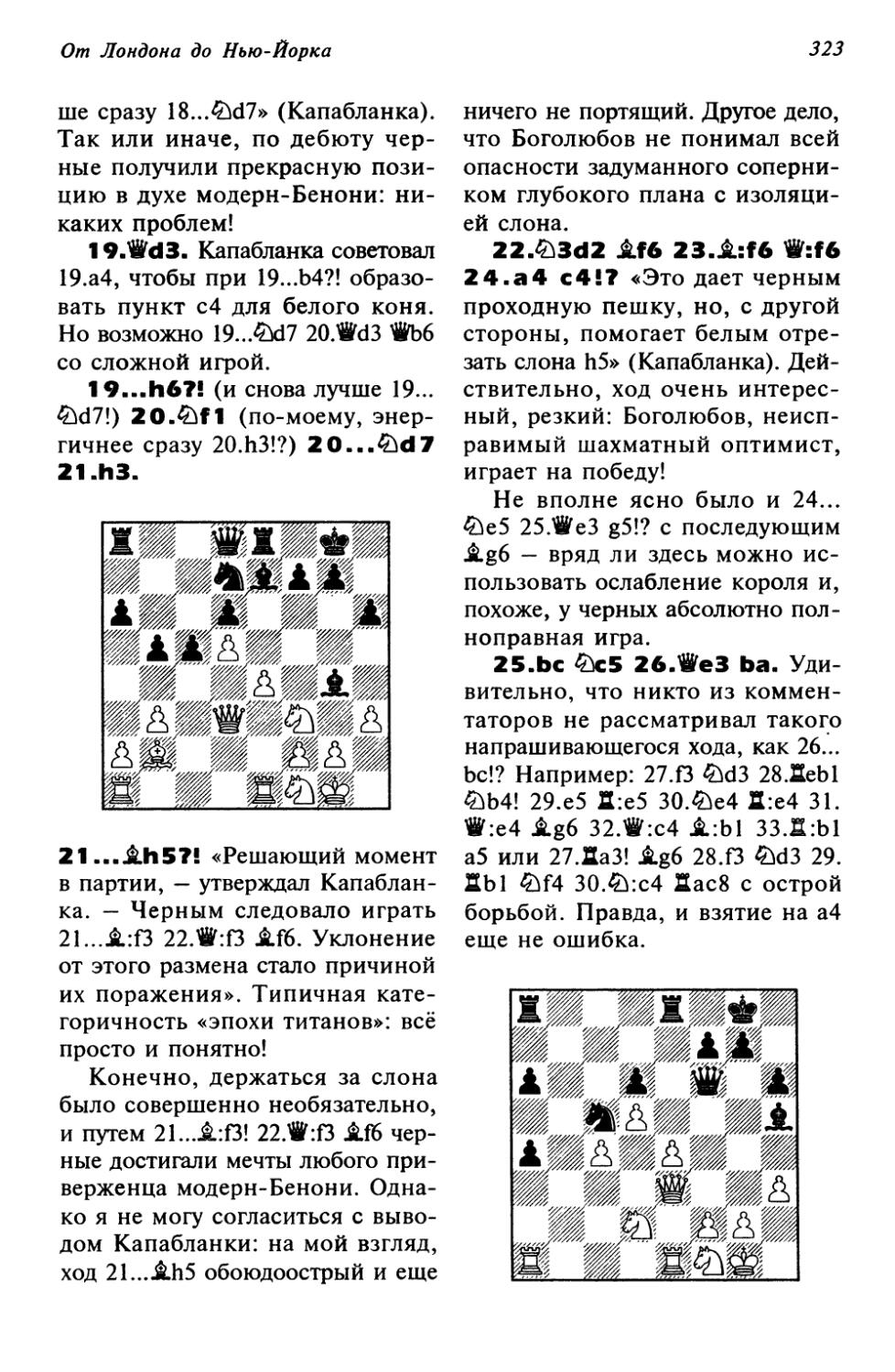

15...Фд7 (открывая дорогу ладье) 16.£сЗ Se8+ 17.ФГ2 Wb6.

2 Мои велик, предш. т. I

34

Шахматы до Стейница

Наверняка многие современные шахматисты отнеслись бы к андерсеновской жертве ладьи с недоверием и опаской, а между тем угроза Де5! — уже решающая.

1 8.£la4 Wa6 (а теперь грозит 19...«е2+ 20>:е2 S:e2+, Sel+ и Hfl#) 1 9.^сЗ. И в случае 19.с4 «:а4! 2О.ЬЗ (20>:а4 Йе2+ ведет к мату) 20...®d7 белые беззащитны.

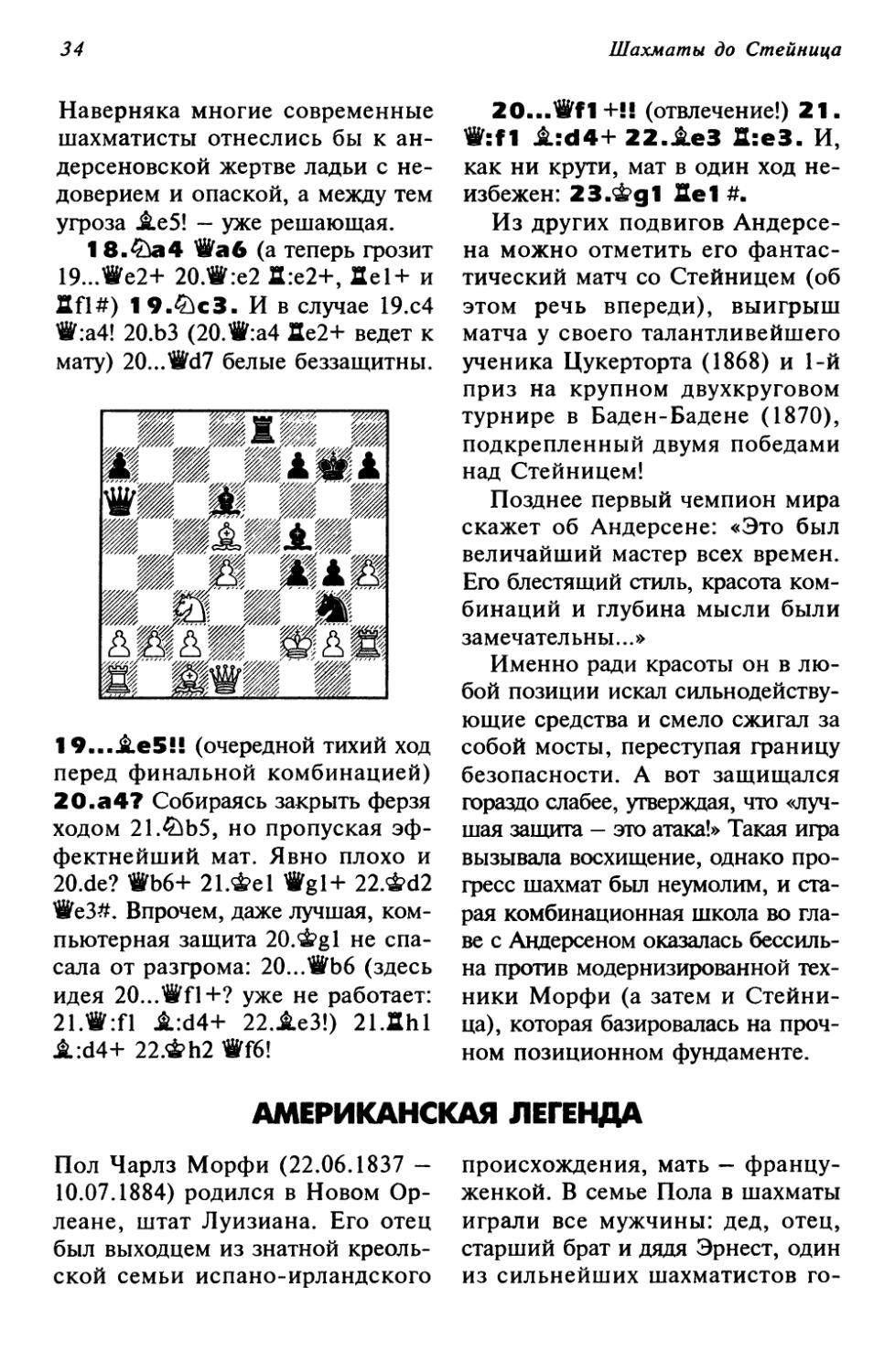

19...,£е5!! (очередной тихий ход перед финальной комбинацией) 2О.а4? Собираясь закрыть ферзя ходом 21.^Ь5, но пропуская эффектнейший мат. Явно плохо и 20.de? «Ь6+ 21.&el Wgl+ 22.&d2 ®еЗ#. Впрочем, даже лучшая, компьютерная защита 20.&gl не спасала от разгрома: 20...®Ь6 (здесь идея 2O...Wfl+? уже не работает: 21.«:fl &:d4+ 22.ДеЗ!) 21ЛЫ &:d4+ 22.ФИ2 »f6!

2O...Wf1 +!! (отвлечение!) 21. W:f1 &:d4+ 22.ДеЗ S:e3. И, как ни крути, мат в один ход неизбежен: 23.&д1 fiel #.

Из других подвигов Андерсена можно отметить его фантастический матч со Стейницем (об этом речь впереди), выигрыш матча у своего талантливейшего ученика Цукерторта (1868) и 1-й приз на крупном двухкруговом турнире в Баден-Бадене (1870), подкрепленный двумя победами над Стейницем!

Позднее первый чемпион мира скажет об Андерсене: «Это был величайший мастер всех времен. Его блестящий стиль, красота комбинаций и глубина мысли были замечател ьны...»

Именно ради красоты он в любой позиции искал сильнодействующие средства и смело сжигал за собой мосты, переступая границу безопасности. А вот защищался гораздо слабее, утверждая, что «лучшая защита - это атака!» Такая игра вызывала восхищение, однако прогресс шахмат был неумолим, и старая комбинационная школа во главе с Андерсеном оказалась бессильна против модернизированной техники Морфи (а затем и Стейница), которая базировалась на прочном позиционном фундаменте.

АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА

Пол Чарлз Морфи (22.06.1837 — 10.07.1884) родился в Новом Орлеане, штат Луизиана. Его отец был выходцем из знатной креольской семьи испано-ирландского

происхождения, мать - француженкой. В семье Пола в шахматы играли все мужчины: дед, отец, старший брат и дядя Эрнест, один из сильнейших шахматистов го

Американская легенда

35

рода. Познакомившись с шахматами в десять лет, Пол уже в двенадцать нанес эффектное поражение местному мастеру Руссо (это первая опубликованная партия Морфи), а вскоре одолел и гастролировавшего по югу Соединенных Штатов Левенталя.

Он был настоящим вундеркиндом: поражал окружающих своей памятью, схватывая всё буквально на лету. Его игру отличали изобретательность, точный расчет и методичность в проведении планов. А главное, постепенно юный Морфи стал самым эрудированным шахматистом своего времени. Свободно владея французским, английским, испанским и немецким языками, он читал «Анализ» Филидора, издававшийся Кизерицким журнал «Режанс», стаунтоновский «Чесс плейере кроникл», а возможно, и андерсеновский «Дойче шахцайтунг» (во всяком случае, знал все опубликованные партии Андерсена); проштудировал 400-страничный «Хандбух» Бильгера (1843) — сплошь дебютные анализы в табличной форме, а также «Чесс хэн-дбук» Стаунтона. «Эти книги, — считает Фишер, — лучше современных: теория открытых дебютов с тех пор существенно не продвинулась вперед. А природного таланта Морфи было более чем достаточно, чтобы победить и лучших шахматистов 20-го века». (Фишер экстравагантен всегда и во всем: в 1960-е годы теория открытых дебютов, может, и впрямь еще «не продвинулась»,

но к началу 21-го века она изменилась революционно!)

С блеском закончив колледж, Пол за два года прошел весь курс Луизианского университета и в 20 лет стал дипломированным адвокатом. Но поскольку в Америке по этой специальности можно работать только с 21 года, он решил пока всецело посвятить себя любимой игре — благо шахматный бум, царивший после Лондонского турнира, достиг и Нового Света. Осенью 1857 года в Нью-Йорке состоялся 1-й Американский конгресс, собравший 16 лучших шахматистов страны. Как и Лондон-1851, турнир проводился по нокаут-системе: матчи до трех побед, в финале — до пяти.

Морфи играючи дошел до финала (+9=1), где разгромил со счетом +5—1=2 жившего тогда в Штатах немца Луи Паульсена, впоследствии известного мастера. Причем играл, как всегда, быстро, а соперник — очень медленно, и, поскольку время на обдумывание не было ограничено, партии длились по 10—11 часов, а одна так даже — 15 (из которых 12 думал Паульсен!). Наиболее знаменита 6-я партия матча.

№ 6, Дебют четырех коней С48

Л.ПАУЛЬСЕН - МОРФИ

1-й Американский конгресс, Нью-Йорк(м/6) 1857

1.е4 е5 2.&f3 &с6 З.&сЗ &f6 4.Jlb5 Дс5. Куда спокойнее 4... ДЬ4, а до хода Маршалла — Рубинштейна 4...^d4 оставалось еще полвека.

36

Шахматы до Стейница

5.0-0. На 5.£ке5 вполне надежным считается 5...£ке5 (5... Д.Т2+?! 6.&:f2 £:е5 7,d4) 6,d4 &d6 (не уравнивает 6...ДЬ4 7.de £ке4 8.»d4!) 7.f4 (7.de Д:е5=) 7...£c6 (хуже 7...£>g6?! 8.e5 Яновский — Ласкер, Кембридж-Спрингс 1904) 8.е5 ДЬ4 9.d5 (9.ef W:f6=) 9...&е4! 10.ШЗ Д:сЗ+ ll.bc Де7.

5...0-0. Морфи жертвует пешку. Если 5...d6, то 6.d4 ed 7.£kd4 ^.d7 8.£}f5! (Паульсен — Цукер-торт, Лейпциг 1877).

6.^:е5 &е8?! Первопроходцам всегда трудно. Потом испытывали и 6...JLd4?! (Шлехтер), и 6...£к14?! (Маршалл), но главным стало 6...4^:е5 7.d4 Jld6 8.f4 (8.de Д:е5= Паульсен — Винавер, Баден-Баден 1870) 8...£fc6 9.е5 Де7! (9...а6 1О.Де2 Шорт — Адамс, Англия 1991; при 9...ДЬ4 10.d5 уже нет 10...£te4, а 10...аб П.Де2 Дс5+ 12.&hl ^:d5 13.«:d5 d6 все же в пользу белых) 10.d5 (lO.ef Д:{6=) 1О...^Ь4 (1О...Дс5+ П.ФЫ £d4 12.ef »:f6 13.&е4 »е7 14.&d3 ДЬ6 15.f5 с атакой, Паульсен — Андерсен, Лейпциг 1877) 11.ef (11.d6!? cd 12.ef) П...Д:Г6 12.a3 (12.^e4!?) 12...Д:сЗ 13.bc &:d5 14. W:d5 c6 15.«d3 cb 16.f5 с легкой инициативой.

7.^:с6?! Перевес дает 7.£rf3!, например: 7...£ke4 8.d4 (неплохо и 8.£:е4 S:e4 9.d3 Se8 10.d4) 8...£kc3 9.bc ДЯ8 (9...Де7?! 10.d5 £>Ь8 1 1.ДГ4 Мароци — Пильсбе-ри, Нюрнберг 1896) 10.d5 11.

®:е5 S:e5 12.ДГ4 Se8 13.«f3 сб 14.i.d3 или 7...^d4 8.e5 ®:f3+ 9.gfl (Тейхман — Рубинштейн, Сан-Себастьян 1912).

7...de 8.Дс4 Ь5 (не сразу 8...£ke4? ввиду 9.^:е4 Н:е4 10. Д:Г7+ *:f7 ll.«f3+) 9.Де2. Вряд ли выгодно белым 9.ДЬЗ?! J.g4 lO.Wel Ь4 ll.&dl Н:е4 12.&еЗ.

9...&:е4 10.^:е4. Конечно, не 10.ДГЗ? &:f2! ll.H:f2 «d4 12.&е4 (12.Wfl? W:f2+! 13>:f2 Sei#) 12...S:e4!-+.

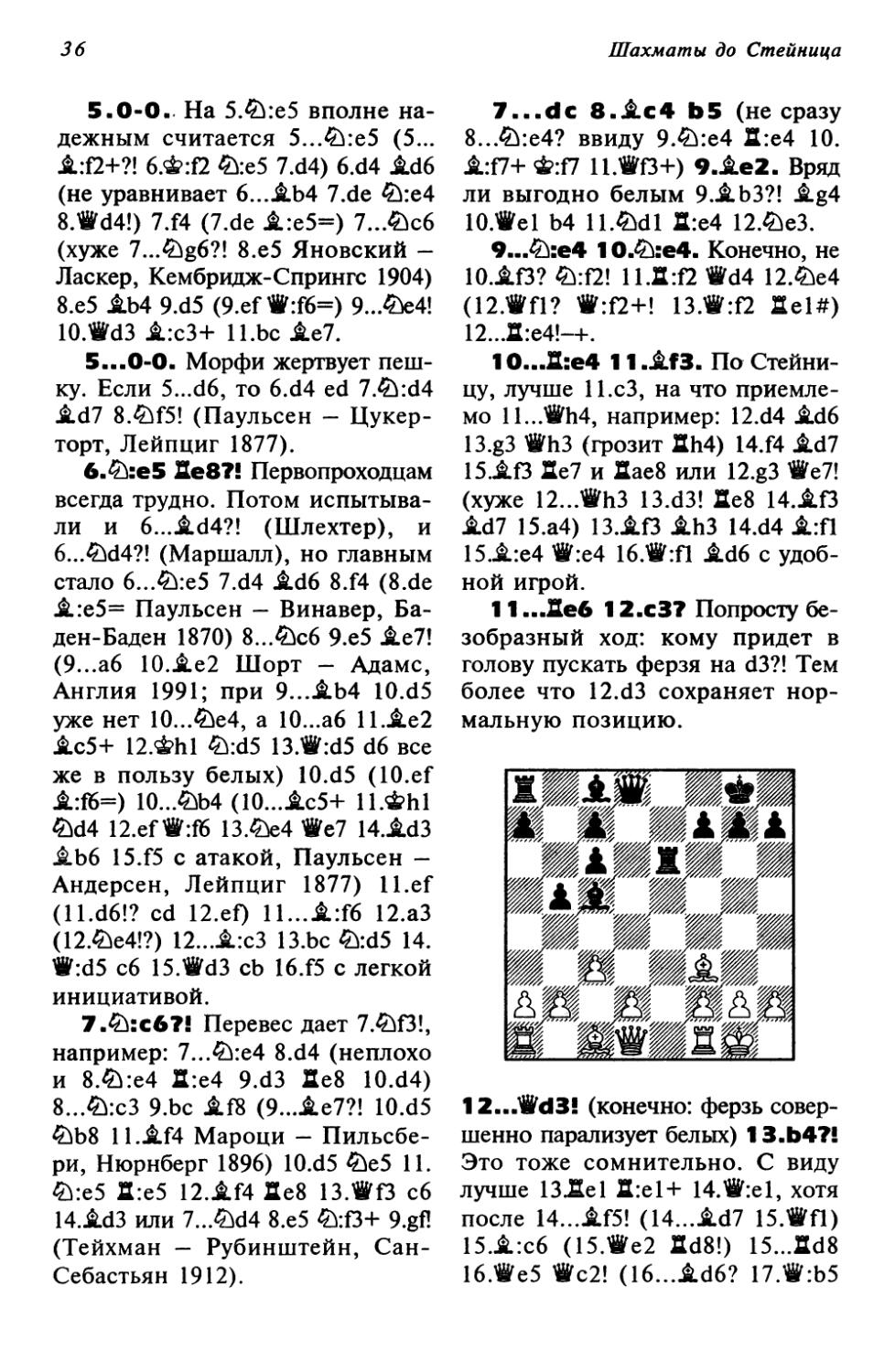

10...S:e4 11 .ДГЗ. По Стейни-цу, лучше П.сЗ, на что приемлемо 1 l...®h4, например: 12.d4 ^.d6 13.g3 «ЬЗ (грозит Sh4) 14.f4 &d7 15.ДВ Ве7 и Нае8 или 12.g3 «е7! (хуже 12...ШЗ 13.d3! Se8 14.&f3 Ad7 15.a4) 13.ДВ ДИЗ 14.d4 Д:П 15.Д:е4 «:е4 16>:П Дd6 с удобной игрой.

11 ...fie6 12.с37 Попросту безобразный ход: кому придет в голову пускать ферзя на d3?! Тем более что 12.d3 сохраняет нормальную позицию.

12...Wd3! (конечно: ферзь совершенно парализует белых) 13.Ь4?! Это тоже сомнительно. С виду лучше 13£е1 Н:е1+ 14.®:е1, хотя после 14...ДГ5! (14...Ad7 15.«П) 15.Д:с6 (15.«е2 Sd8!) 15...Sd8 16>е5 «с2! (16..^d6? 17.W:b5

Американская легенда

37

«с2 18.^а4) 17.ДП Даб 18>:Ь5 ДбЗ 19.®сб Ф18! перевес все равно у черных.

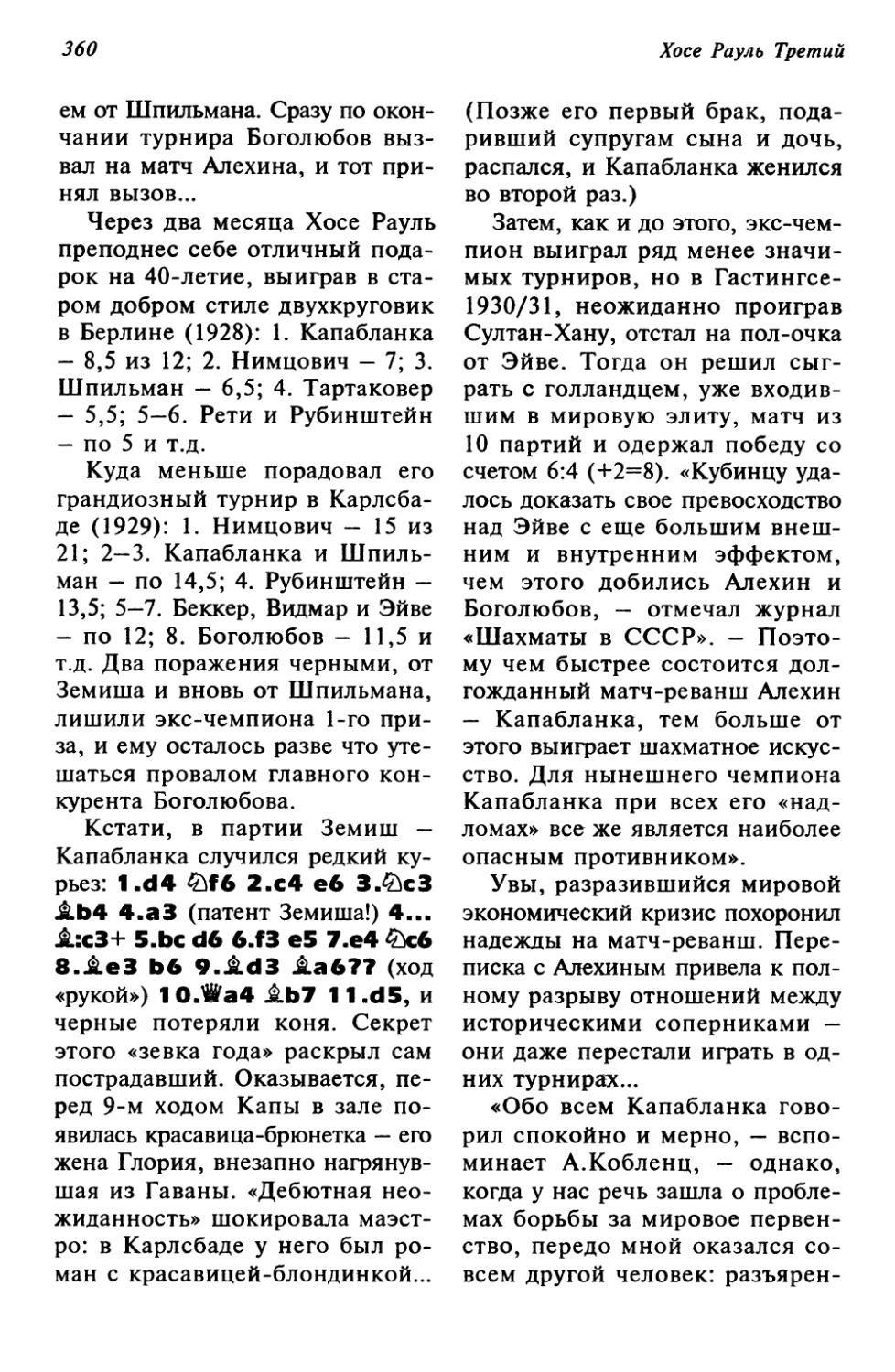

13...ДЬ6 14.а4 ba 15.W:a4 Дс17? Ответная ошибка. Решало 15...Д67! (сохраняя контроль над полем аб) 16.2а2 2ае8 17.Wdl Даб! 18Л:аб Ш:аб 19.а4 Шс4 2О.Да2 а5-+.

16 Ла2? Роковой промах. Следовало выбить ферзя с аз путем 16.Wa6! Преимущество могло перейти к белым: 16...®:аб?! 17.2:аб 2ае8 18^g4 (18.64? с5! 19.bc ДЬ5) 18...Дс8 (18...26е7?! 19.Д:67 2:67 20.64) 19.2al 2f6 2О.Д:с8 2:с8 21. 64 или 16...®f5 (хуже 16...®g6?! 17.64 2ае8 18.ДГ4) 17.64 2ае8 18.ДеЗ с5 19.bc Д:с5 20>Ь7 (20. »а5? 2g6 21.ФЫ »:f3 22.gf Дсб -+; 2O.We2 ДЬб 21^g4 2:еЗ 22. Д:Г5 2:е2 23.Д:67=) 20...Д66 21. с4. Вместо выигрыша черным предстояла защита...

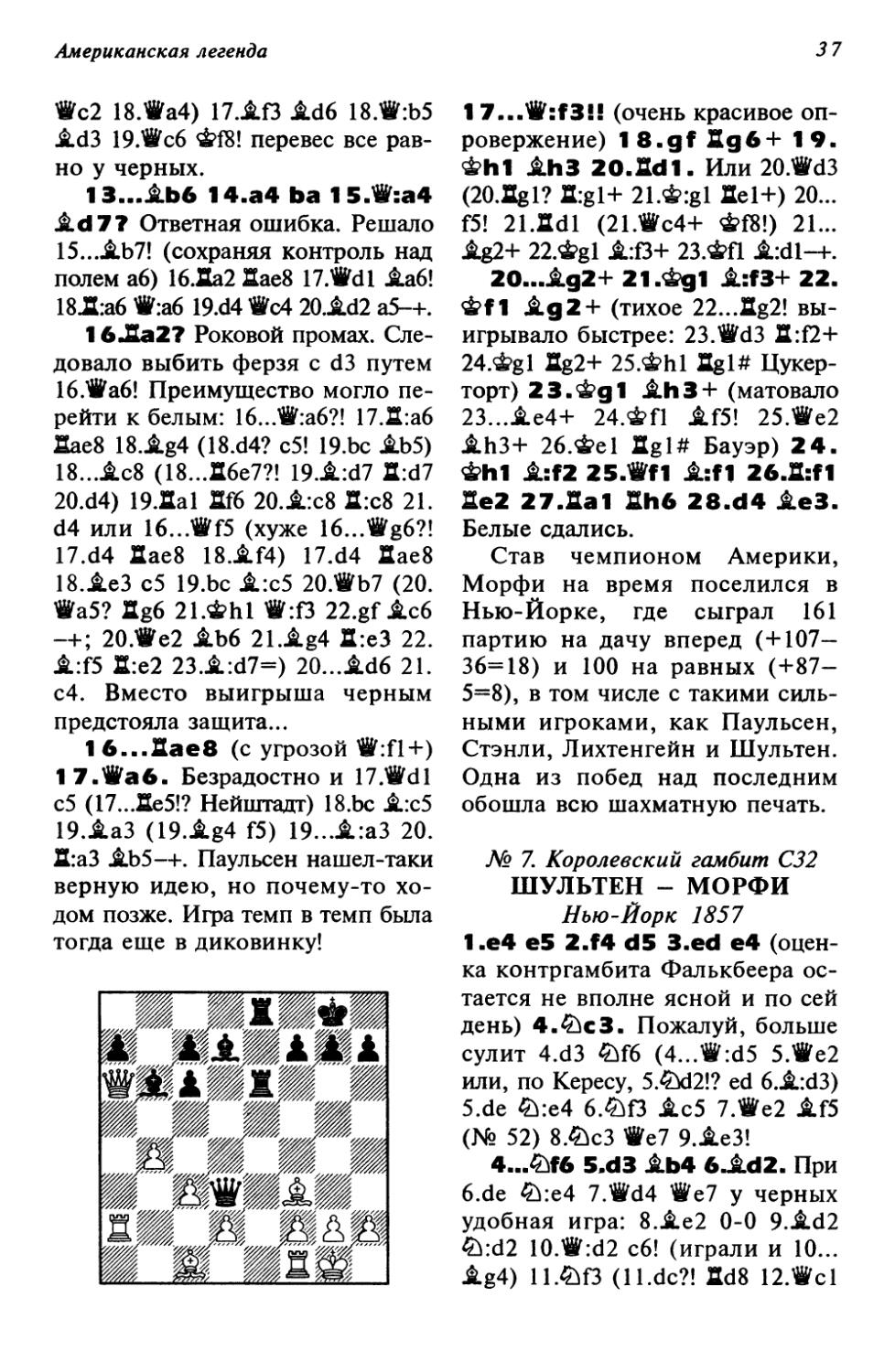

1 6...2ае8 (с угрозой ®:П+) 17.Wa6. Безрадостно и 17.®61 с5 (17...2е5!? Нейпггадт) 18.bc Д:с5 19.ДаЗ (19^g4 f5) 19...Д:аЗ 20. 2:аЗ ДЬ5-+. Паульсен нашел-таки верную идею, но почему-то ходом позже. Игра темп в темп была тогда еще в диковинку!

1 7...W:f3!! (очень красивое опровержение) 1 8.gf 2g 6 + 1 9. ФИ1 ДИЗ 20.2d1. Или 20.W63 (20.2gl? 2:gl+ 21A:gl 2el+) 20... f5! 21.261 (21>c4+ &f8!) 21... Дg2+ 22.&gl Д:13+ 23.ФП Д:61-+.

2О...Дд2+ 21.Фд1 Д:13+ 22. ФН Дд2+ (тихое 22...2g2! выигрывало быстрее: 23.®d3 2:f2+ 24.&gl 2g2+ 25.&hl 2gl# Цукер-торт) 23.Фд1 ДИЗ + (матовало 23...Де4+ 24.ФП ДГ5! 25.«е2 Д113+ 2б.Фе1 2gl# Бауэр) 24. ФМ Д:12 25.Wf1 Д:П 26.2:f1 2е2 27.2а1 2h6 28.d4 ДеЗ. Белые сдались.

Став чемпионом Америки, Морфи на время поселился в Нью-Йорке, где сыграл 161 партию на дачу вперед (+107— 36=18) и 100 на равных (+87-5=8), в том числе с такими сильными игроками, как Паульсен, Стэнли, Лихтенгейн и Шультен. Одна из побед над последним обошла всю шахматную печать.

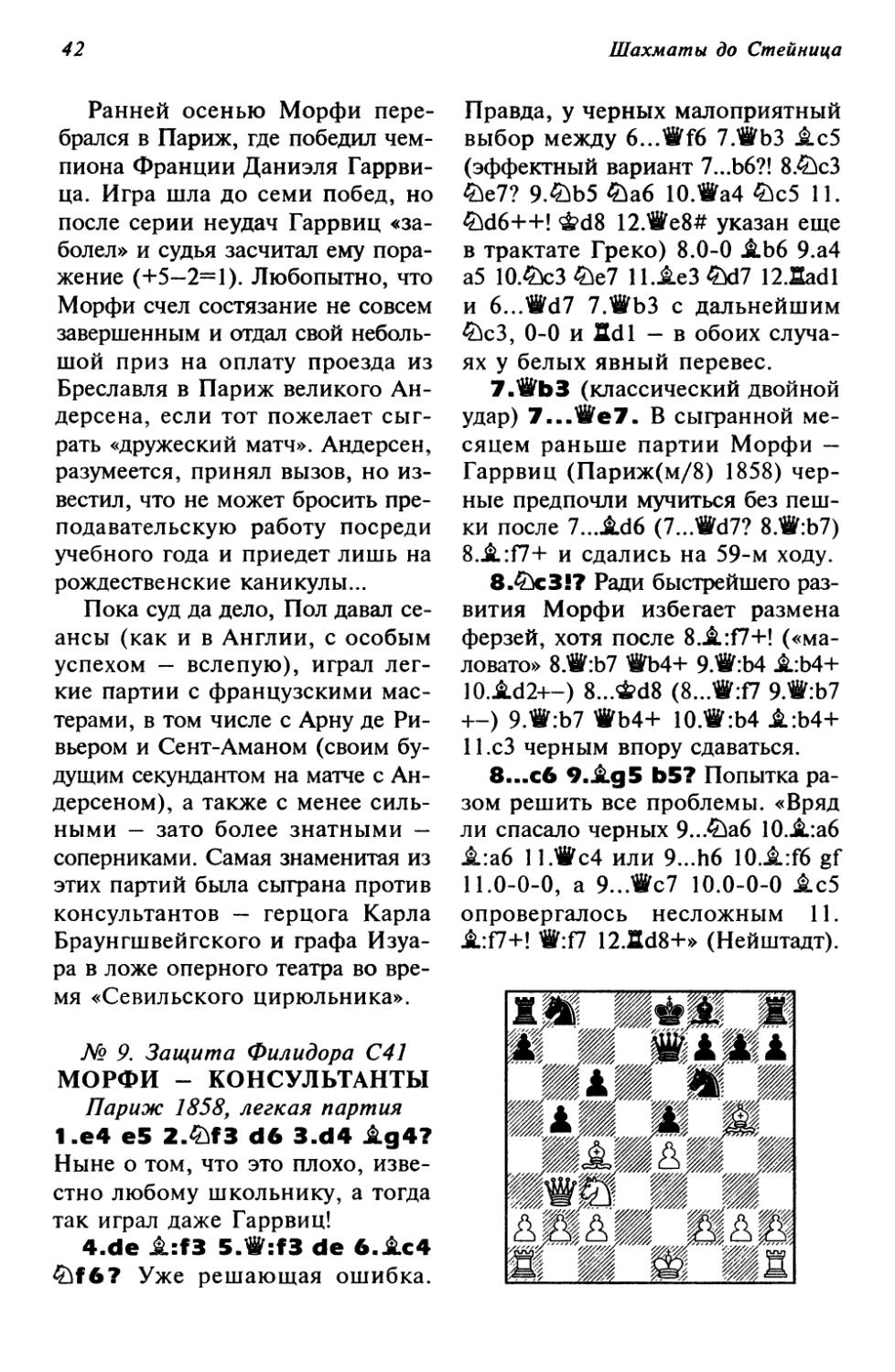

№ 7. Королевский гамбит С32 ШУЛЬТЕН - МОРФИ Нью-Йорк 1857

1.е4 е5 2.f4 d5 3.ed е4 (оценка контргамбита Фалькбеера остается не вполне ясной и по сей день) 4.^сЗ. Пожалуй, больше сулит 4.63 &f6 (4...W:65 5.We2 или, по Кересу, 5.^62!? еб б.Д:63) 5.бе &:е4 6.^f3 Дс5 7.»е2 ДГ5 (№ 52) 8.£сЗ We7 9.ДеЗ!

4...^f6 5.d3 ДЬ4 6^d2. При 6.de £ke4 7.Wd4 We7 у черных удобная игра: 8.Де2 0-0 9.Д62 £>:62 1О.®:62 сб! (играли и 10... Дё4) 11.^13 (ll.dc?! 268 12.Wcl

38

Шахматы до Стейница

^:с6; 11.0-0—0 cd 12.&f3 Деб и £>с6) 11...cd 12.0-0 £ю6 (Барделе-бен — Блэкберн, Лондон 1895).

6...еЗ!? «Вполне в стиле Морфи! Перед нами превосходный образец позиционной жертвы» (Эйве). Потом этот ход стали делать автоматически, изредка пробуя и 6...ed 7.Д:<13 0-0. Но в партии Спасский — Бронштейн (Москва 1971) черные предпочли 6...0-0 и после 7.®:е4 Не8 8.Д:Ь4 2ие4 9.de S:e4+ 1О.Де2 S:b4 (вариант Фалькбеера!) 11.^МЗ H:f4 12. »d2 Wd613.0-0-0 £d7 14.^d4 аб 15.g3 Sf6 16.Shel &e5 17.ДИ5 Дd7 18.We2 Se8 добились ничьей. Видимо, на 6...еЗ Спасский, не вдаваясь в детали, собирался где-нибудь усилить игру Шультена...

7.Д:еЗ 0-0 8.Дс12. Не лучше 8.Де2 Д:сЗ+ 9.bc £:d5 10.^d2 Шб! или 8.&е2 Se8 9.&d2 Д:сЗ 1О.Д:сЗ #V.d5 (Шультен — Ко-лиш, Париж 1860).

8...Д:сЗ. Устраняя коня, который мог бы при случае прикрыть линию «е». Например: 8...^:d5 9.^:d5 Не8+ Ю.&еЗ (1О.Де2!?) 1О...2:еЗ+ 11.&I2 или 8...Ве8+ 9. Де2 (хуже 9.^се2?! Дс5, и нет 10.с4? ^g4 H.£rti3 «Ь4+ 12.g3 £kh2!-+, а после 10.£rf3 ®:d5 черные в порядке) 9...JLg4 10.£>е4! с перевесом.

9.Ьс Не8+. Позже встречалось 9...^:d5 10.Wf3 (10.^f3 »f6!) 10... Де8+ 11.£}e2 ^сб с обоюдоострой игрой, однако активнее 1О.с4! Se8+ П.Де2 &еЗ (H...^f6 12.^f3 We7 13.^е5 £ю6 14.ДсЗ! Эстрин) 12.Д:еЗ Д:еЗ 13.Ф12! Йе8 (ошибочно 13...Wd4? 14.^13 W:f4 15.

®cl+- Петров — Шумов, Петербург 1862) 14.^13, и черным еще надо поискать реальную компенсацию за пешку (например: 14... ^g4 15>d2 Д:П 16.Д:ГЗ »d4+ 17.&g3! и т.д.).

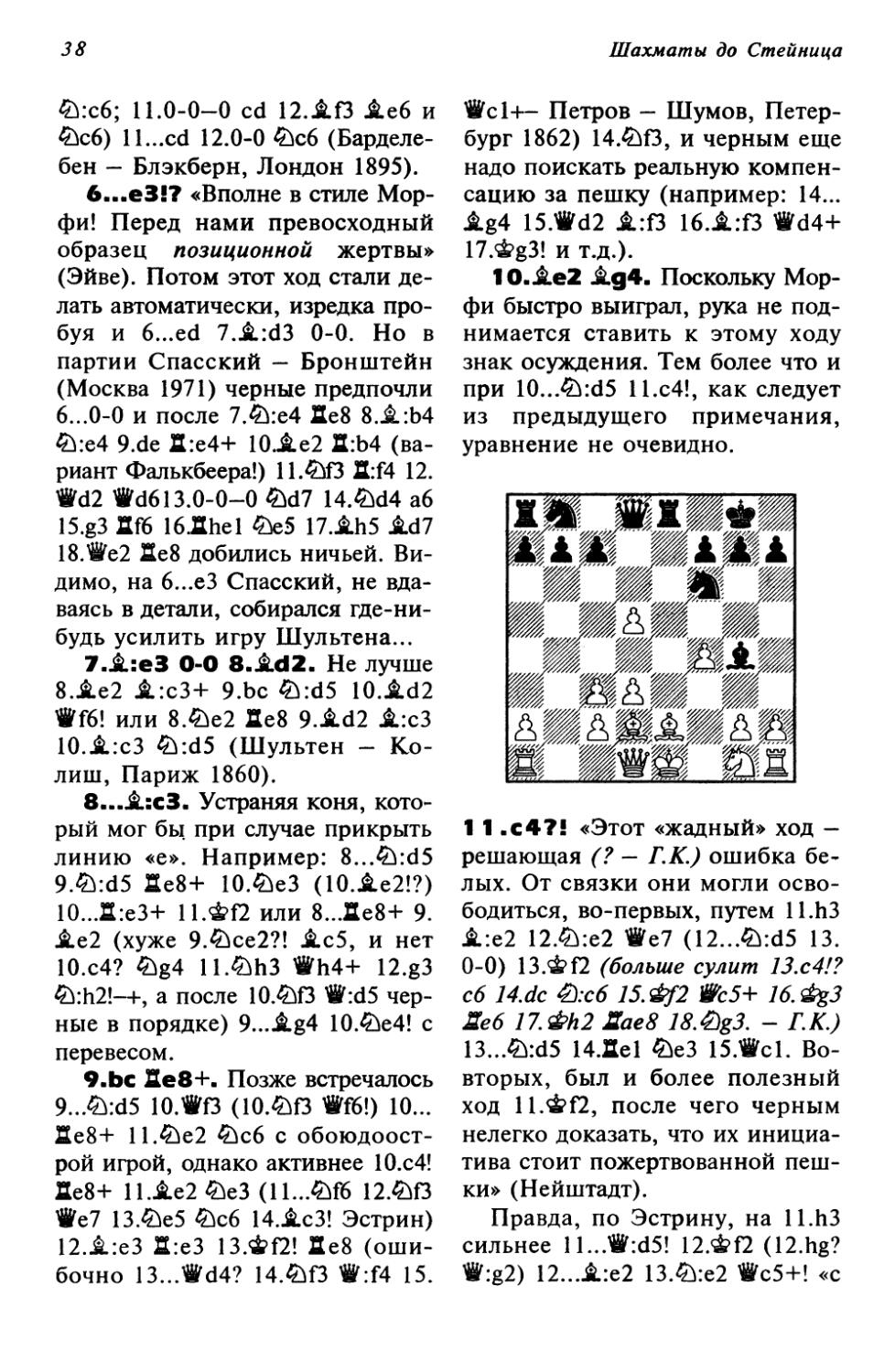

1О.Де2 Дд4. Поскольку Морфи быстро выиграл, рука не поднимается ставить к этому ходу знак осуждения. Тем более что и при 10...&:d5 П.с4!, как следует из предыдущего примечания, уравнение не очевидно.

1 1 .с4?! «Этот «жадный» ход — решающая (? — Г.К.) ошибка белых. От связки они могли освободиться, во-первых, путем 11.ИЗ Д:е2 12.^:е2 «е7 (12...&:d5 13. 0-0) 13.&12 (больше сулит 13.с4!? сб 14.dc Я:с6 15.&f2 &с5+ 16.^3 Леб 17.&h2 Лае8 18.£g3. - Г. К.) 13...^:d5 14.Sel £еЗ 15>с1. Во-вторых, был и более полезный ход П.Ф(2, после чего черным нелегко доказать, что их инициатива стоит пожертвованной пешки» (Нейштадт).

Правда, по Эстрину, на 11.ИЗ сильнее H...«:d5! 12.&I2 (12.hg? W:g2) 12...Д:е2 13.^:e2 Wc5+! «с

Американская легенда

39

инициативой у черных» (хотя позиция после 14.&g3 отнюдь не так однозначна), а вот 11.&f2, может, и в самом деле полезно: П..Лге2 12.£:е2 W:d5 13.Sfl (13.Sel £с6 14.&gl Wc5+! 15.d4 ®d5=) 13...^c6 (13...«c5+ 14.*g3 «h5 15.®d4; 13...£g4+!?) 14.^gl «с5+ 15.Ф111 £}g4 16.^d4 с небольшим преимуществом.

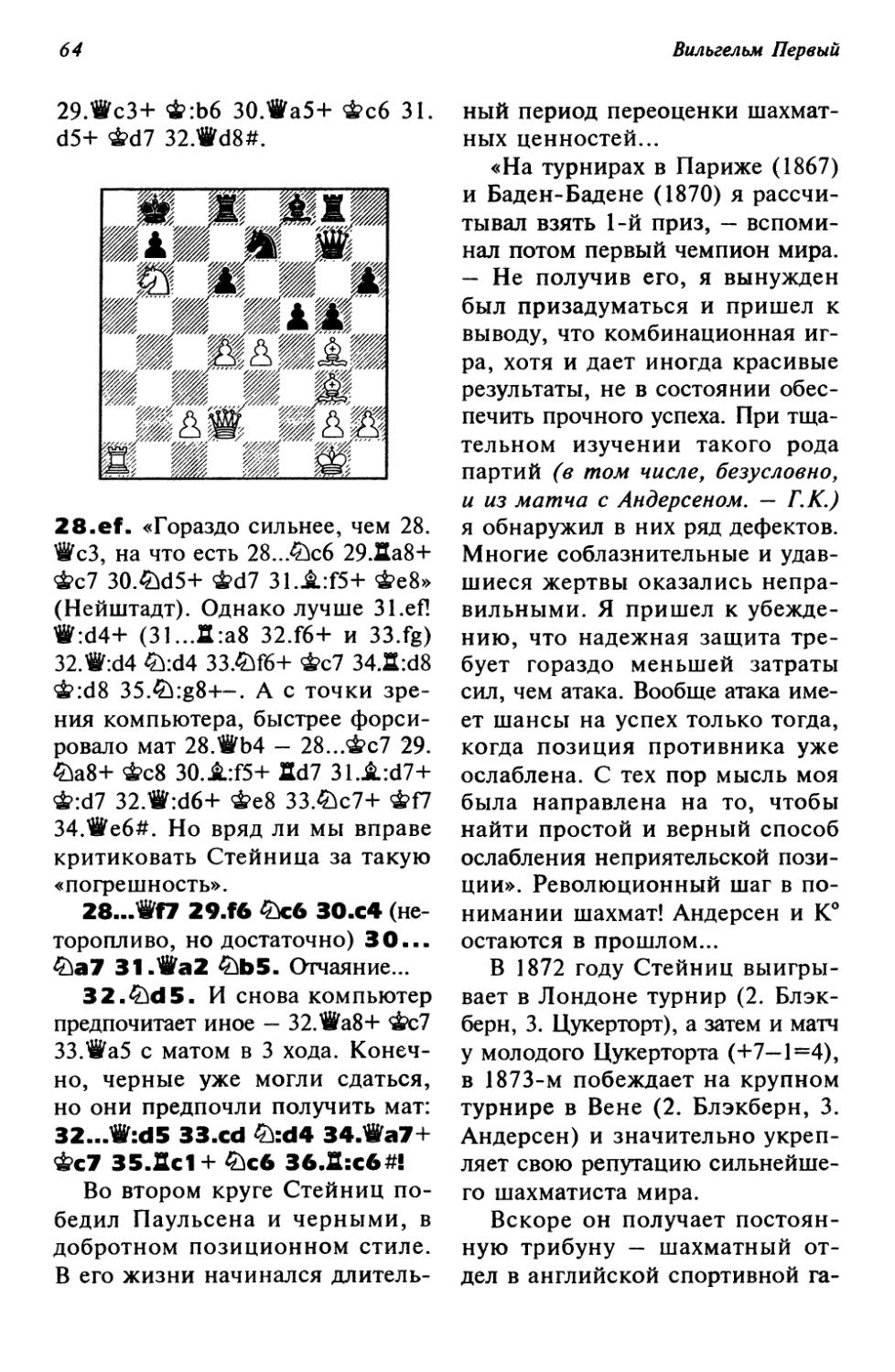

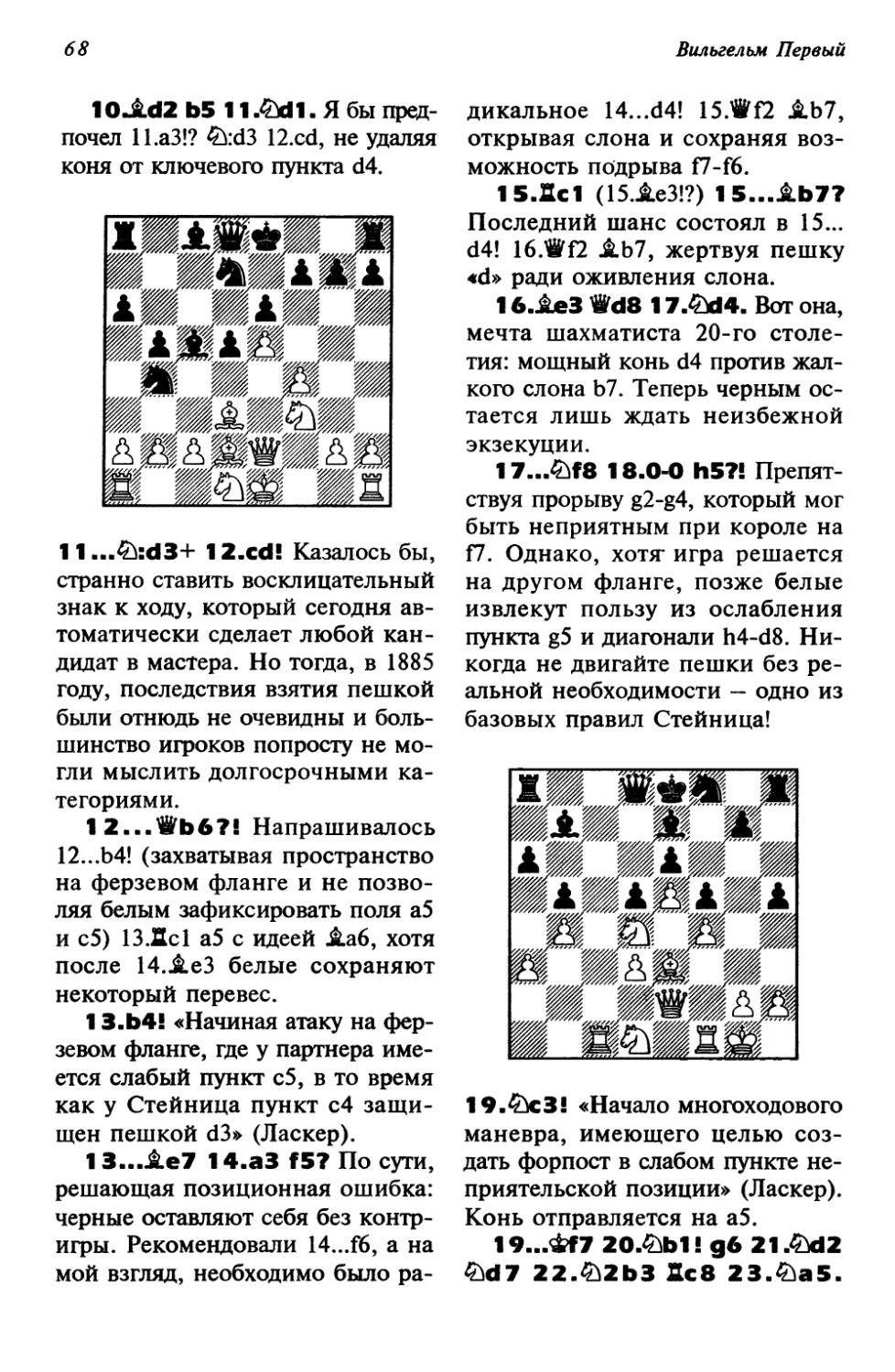

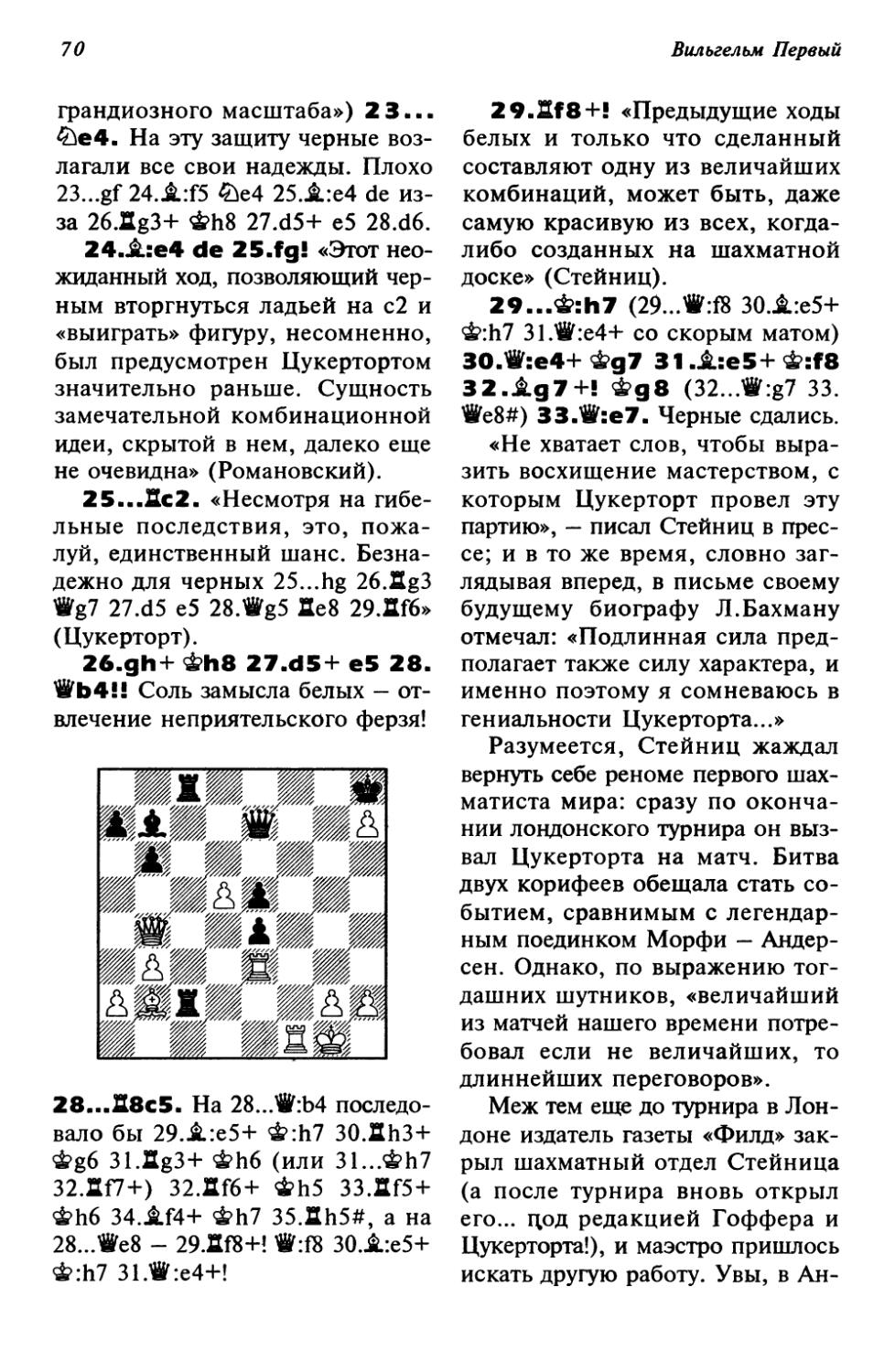

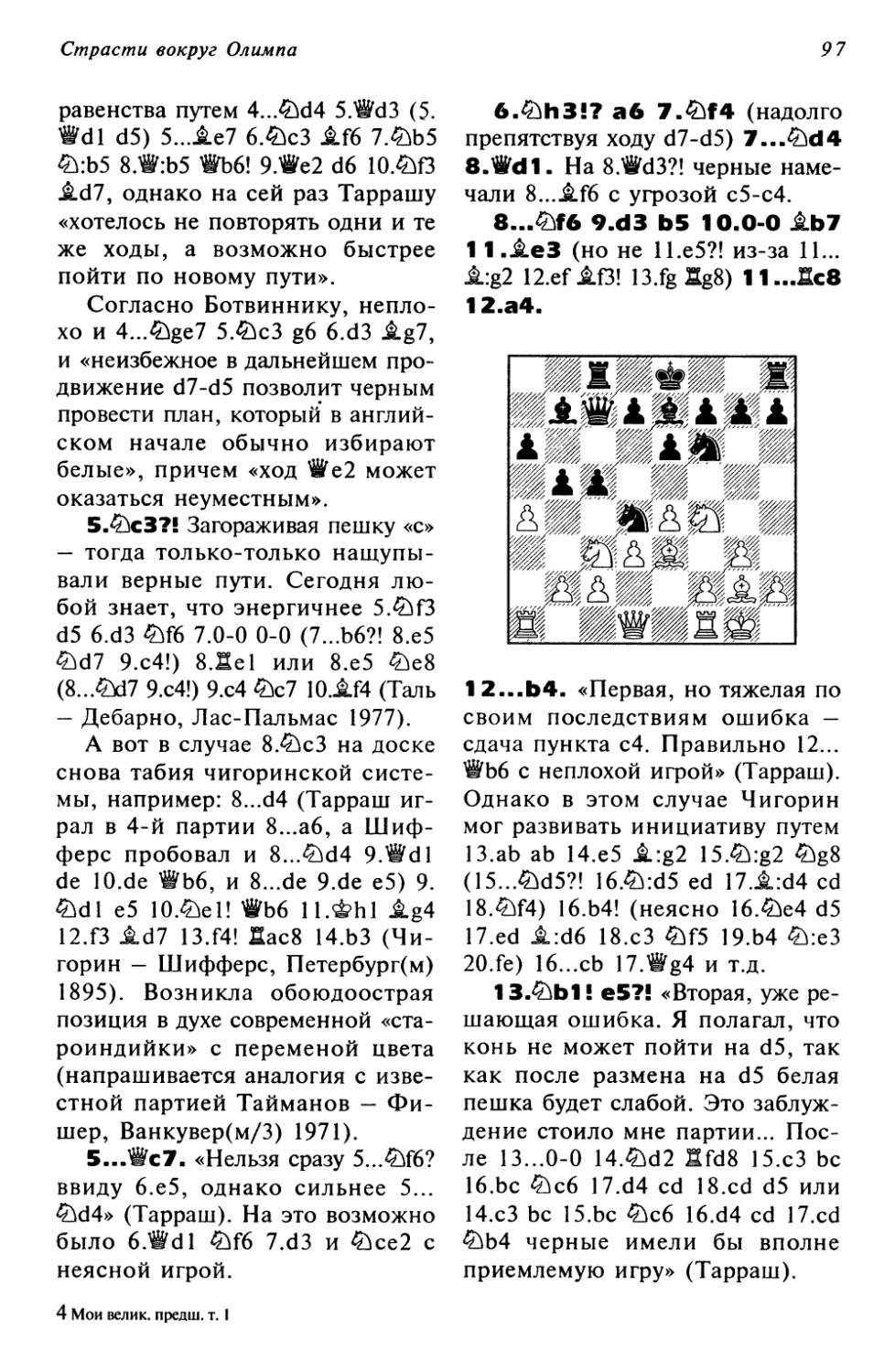

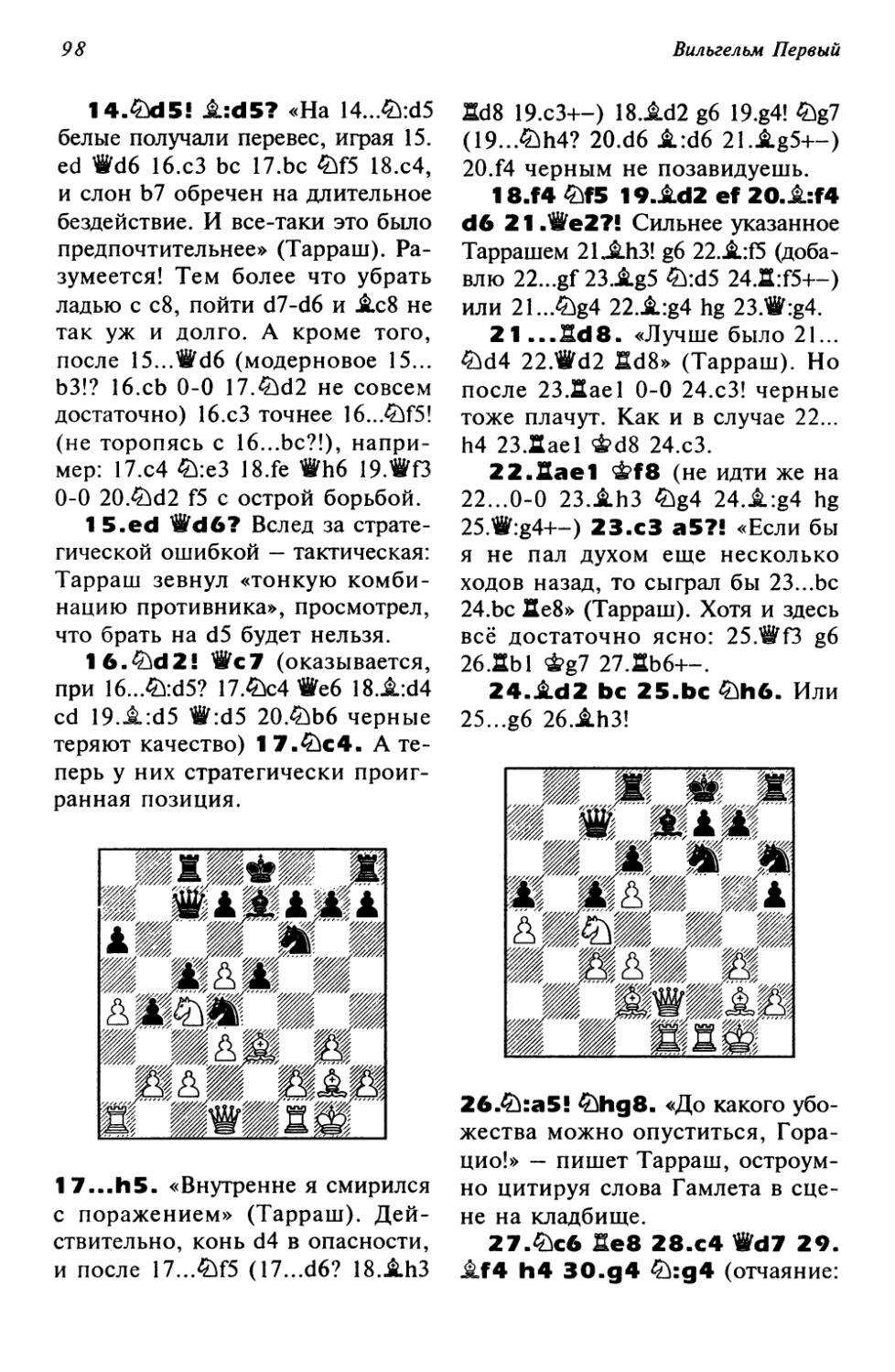

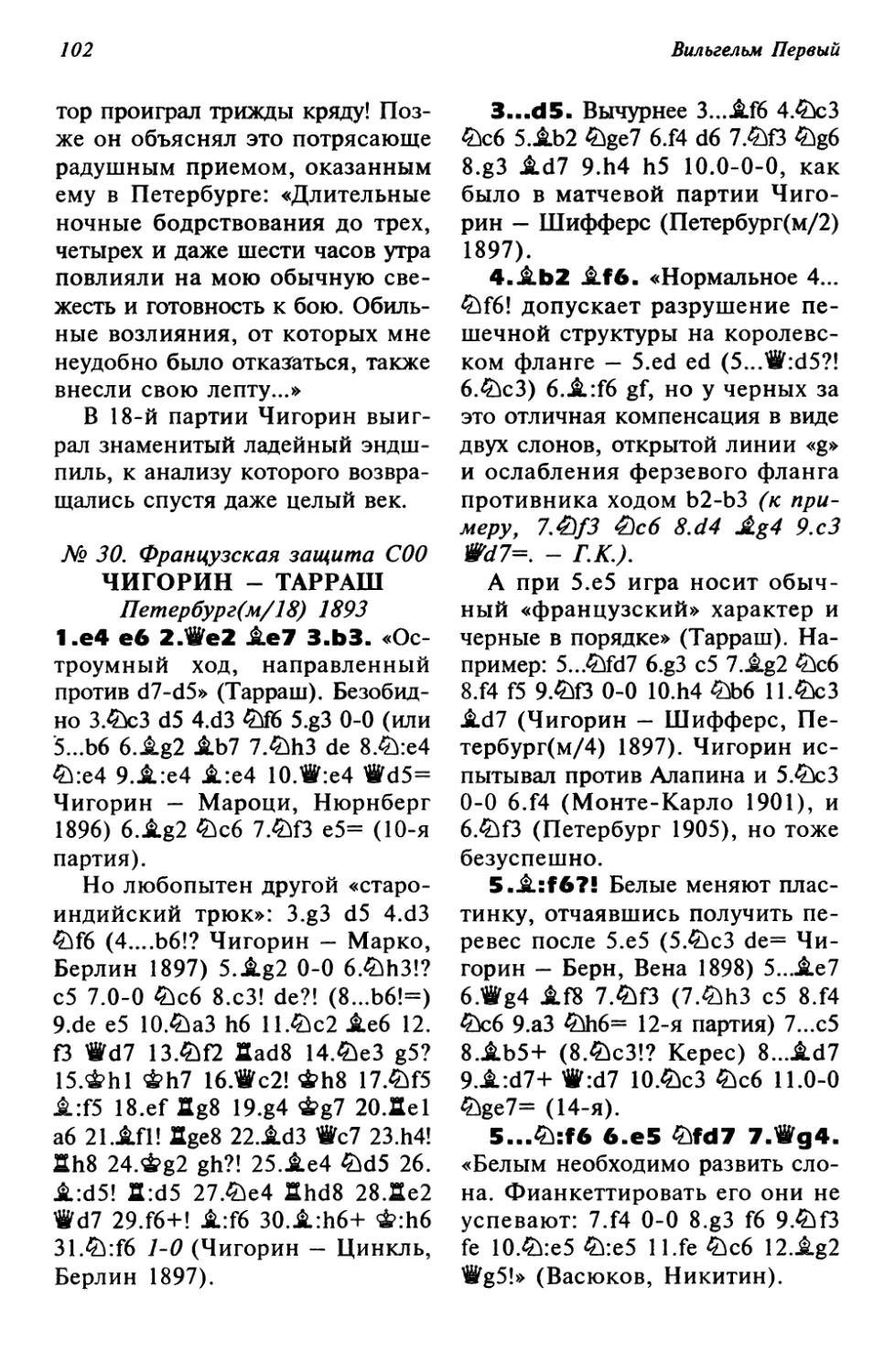

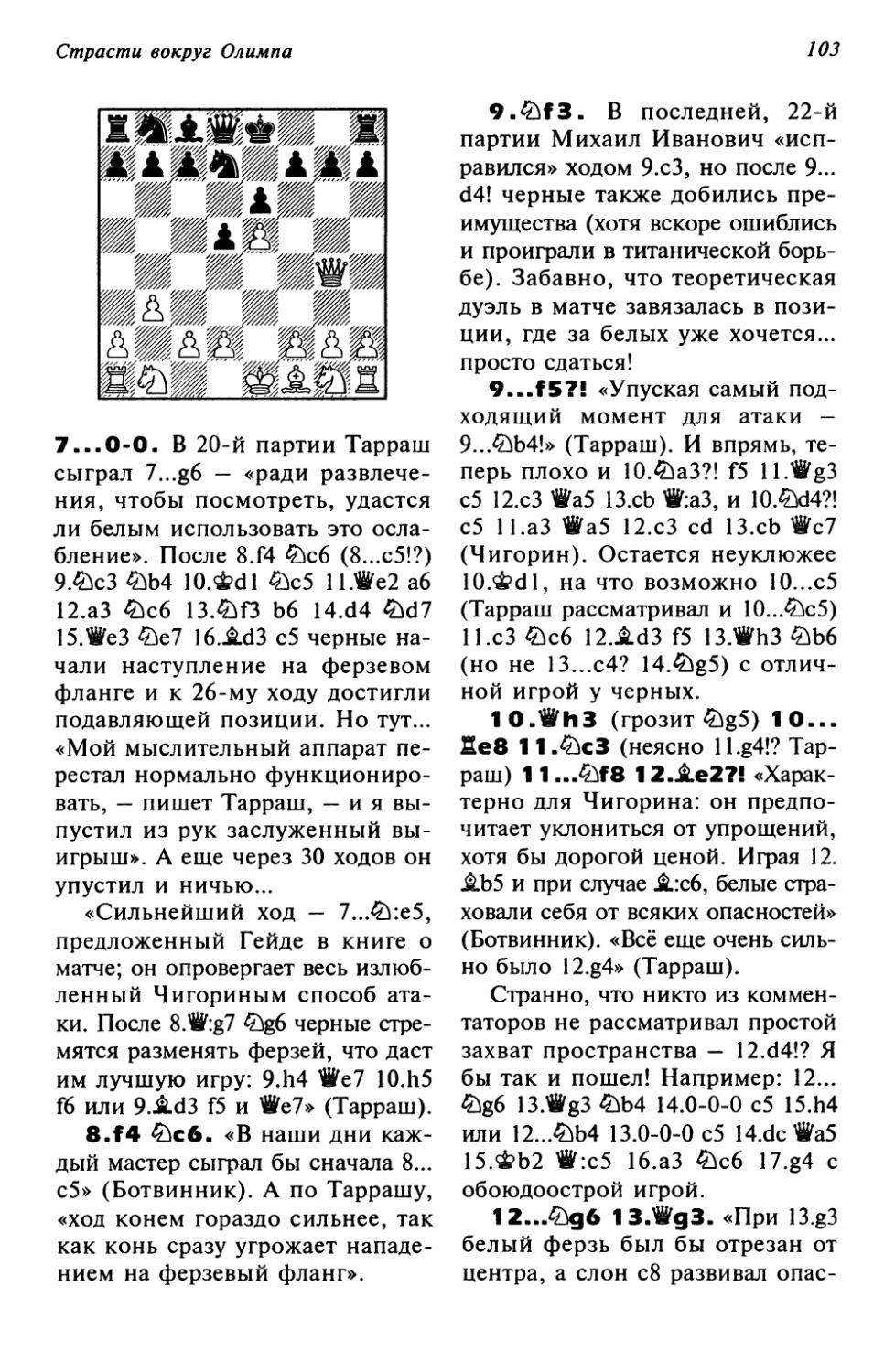

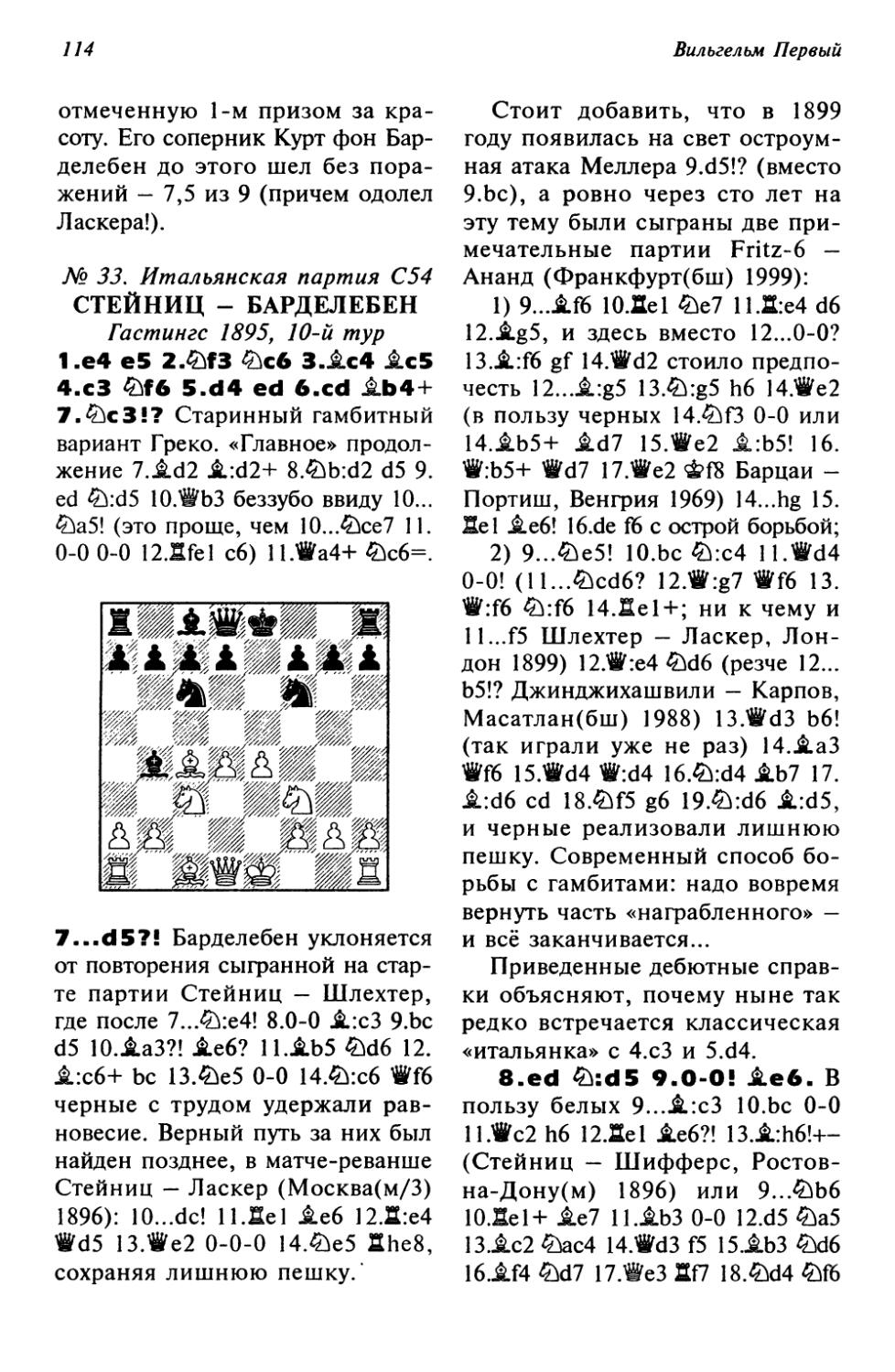

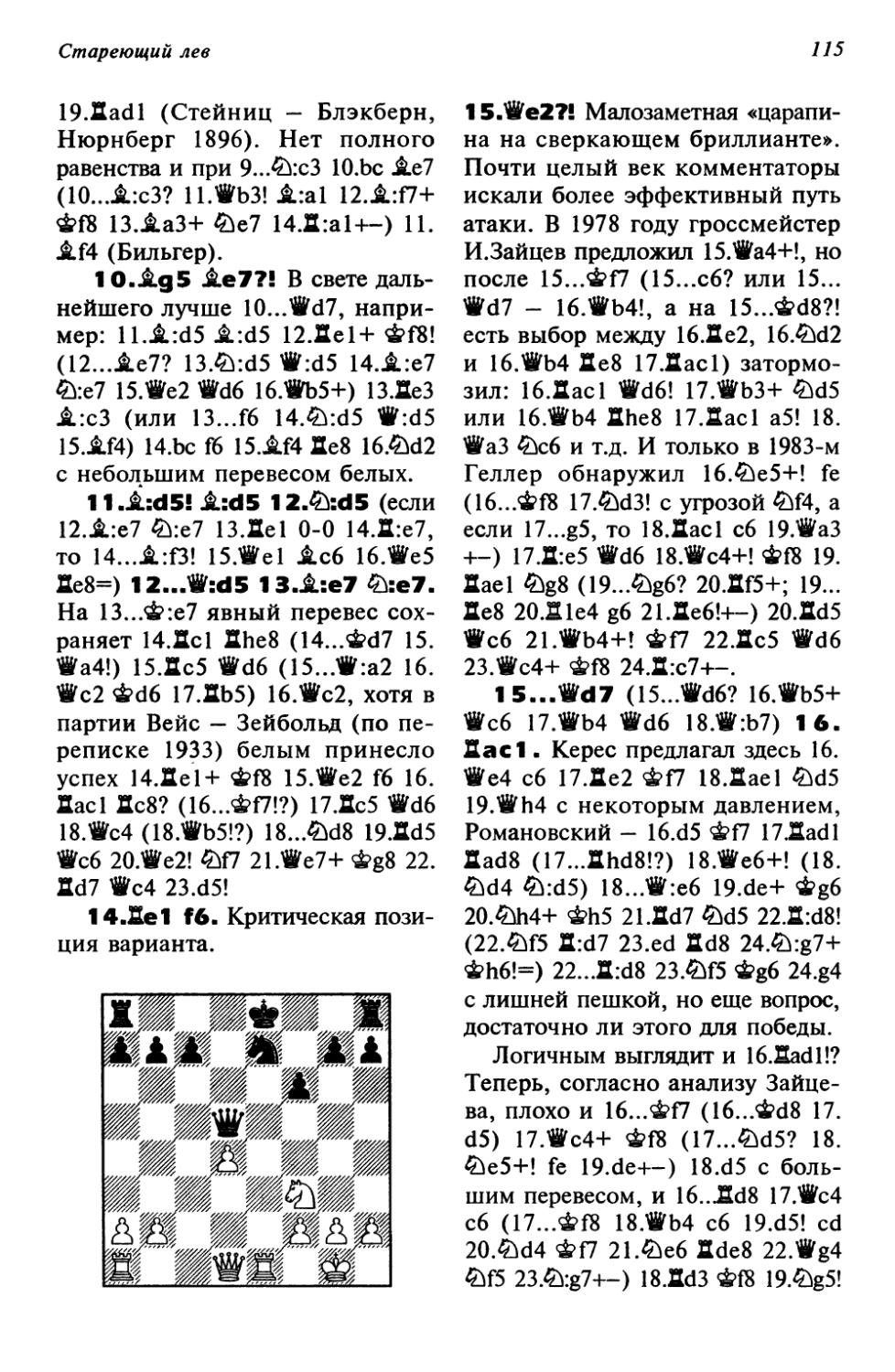

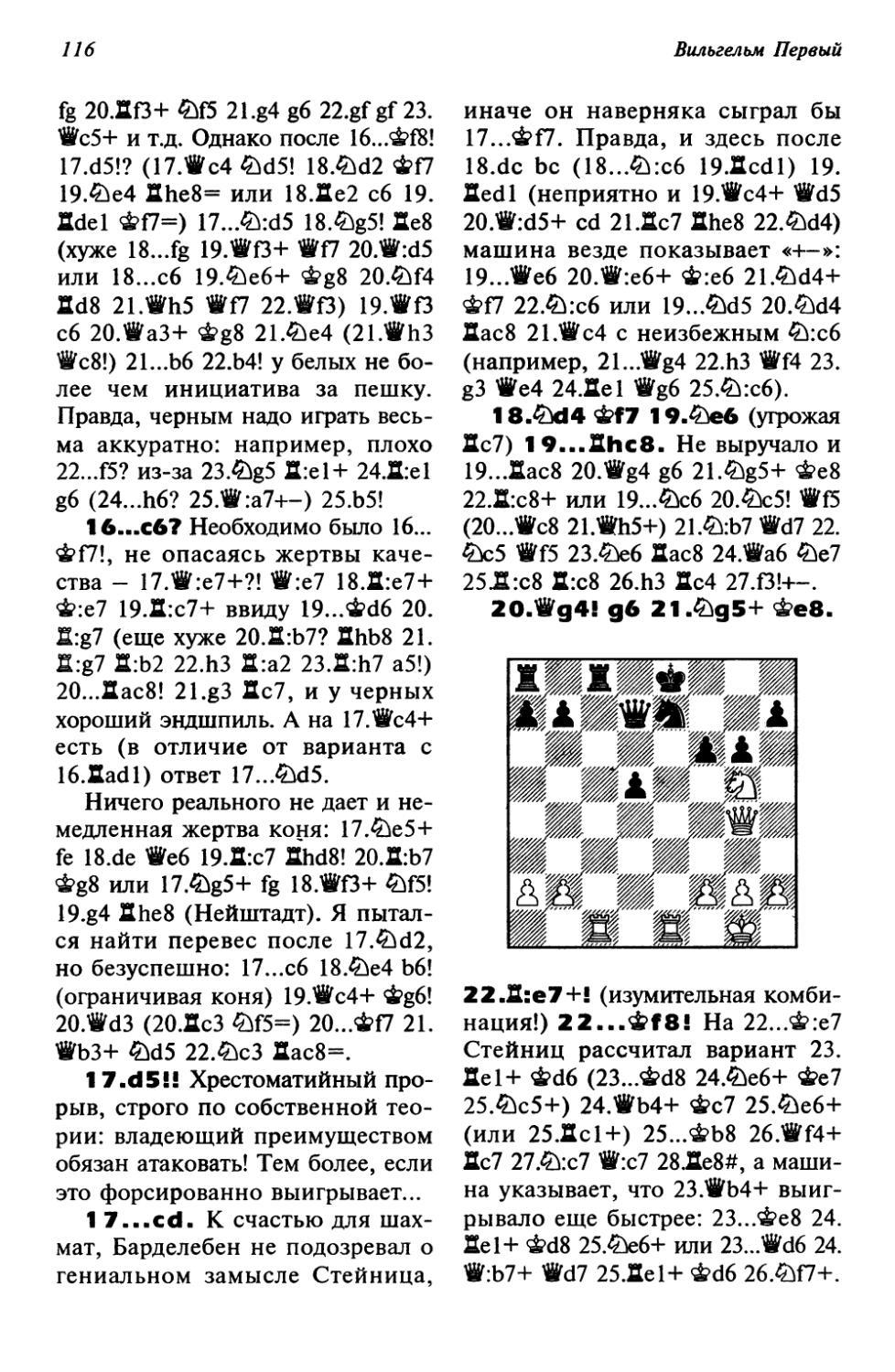

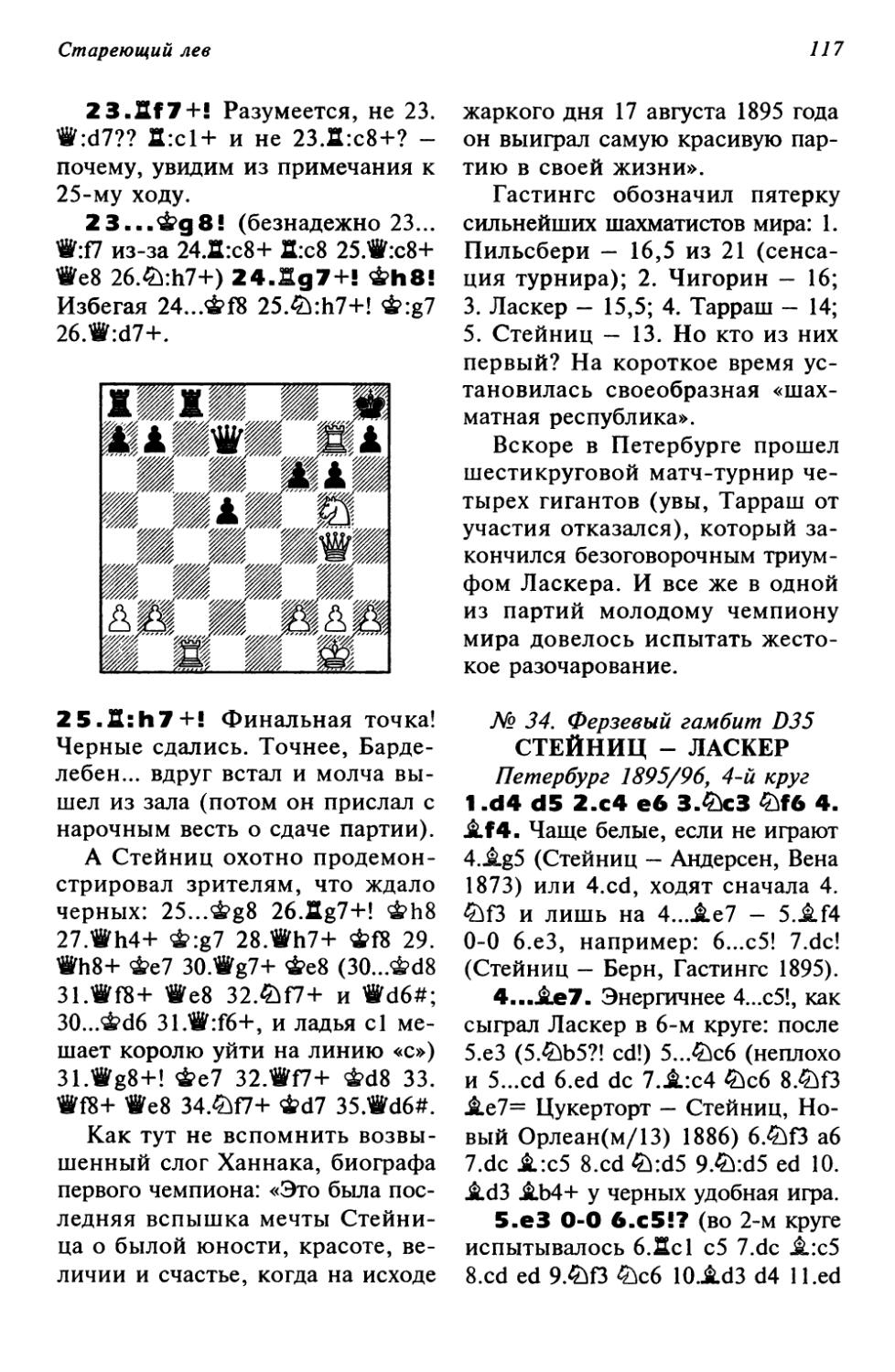

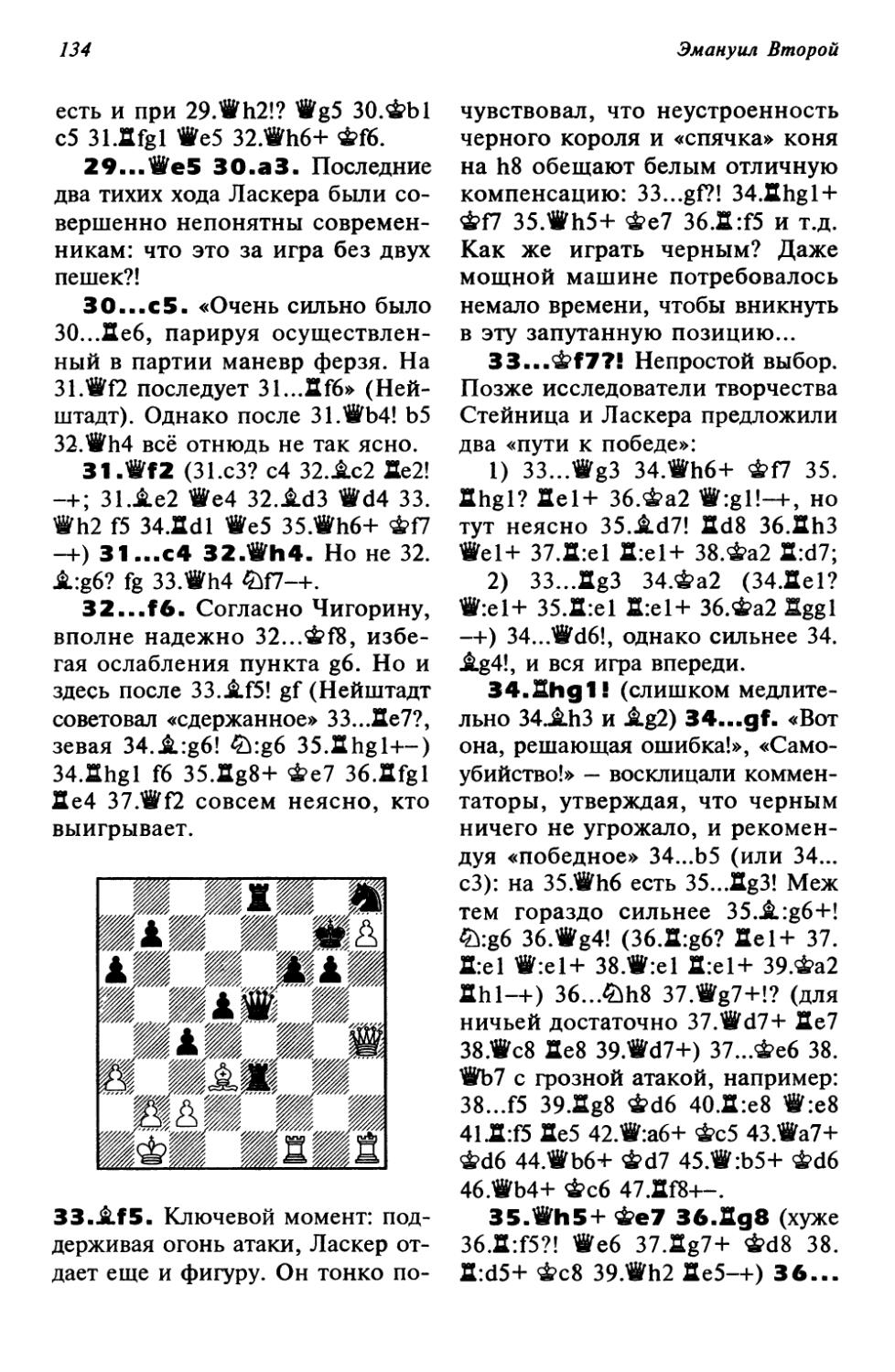

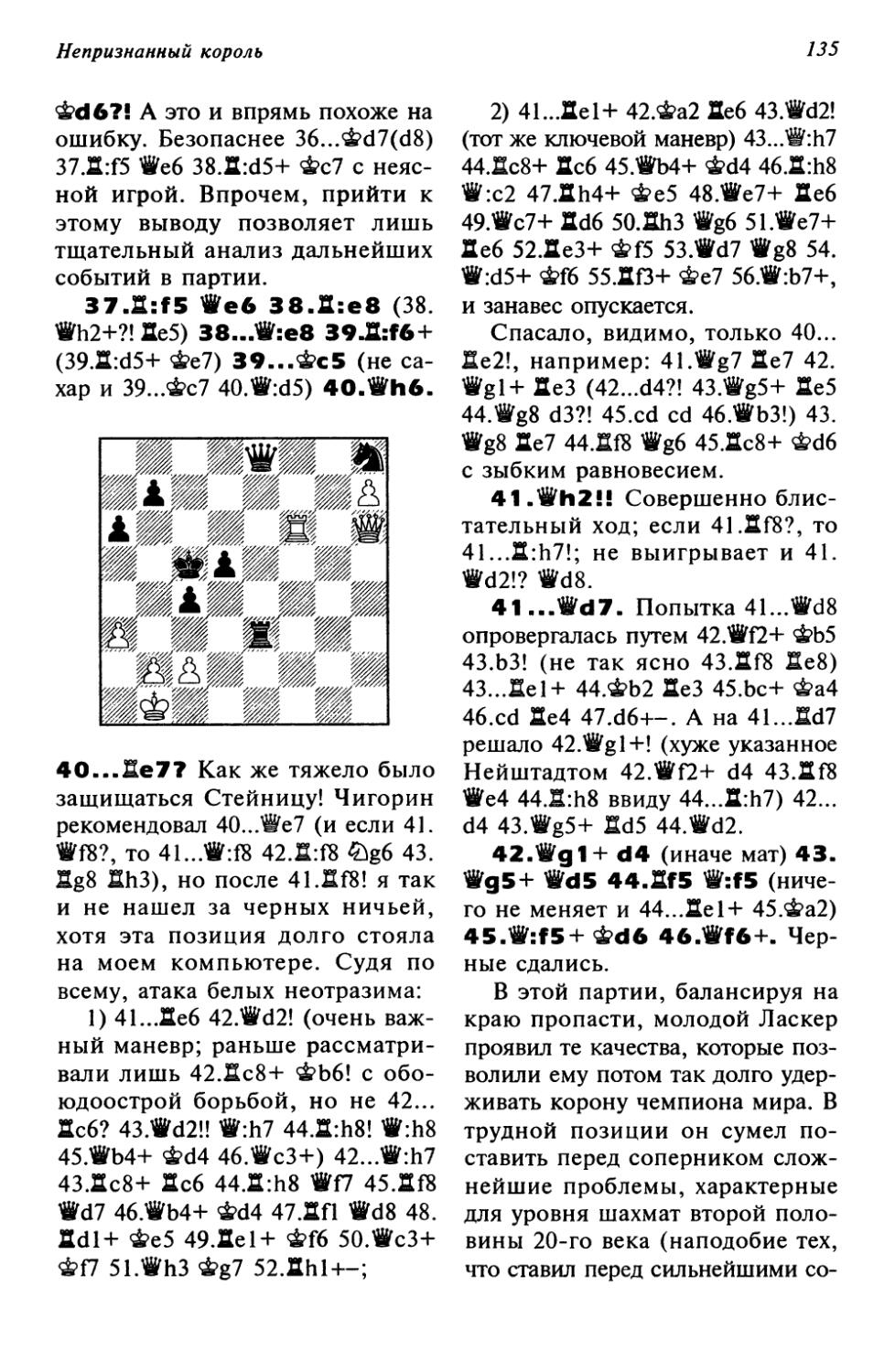

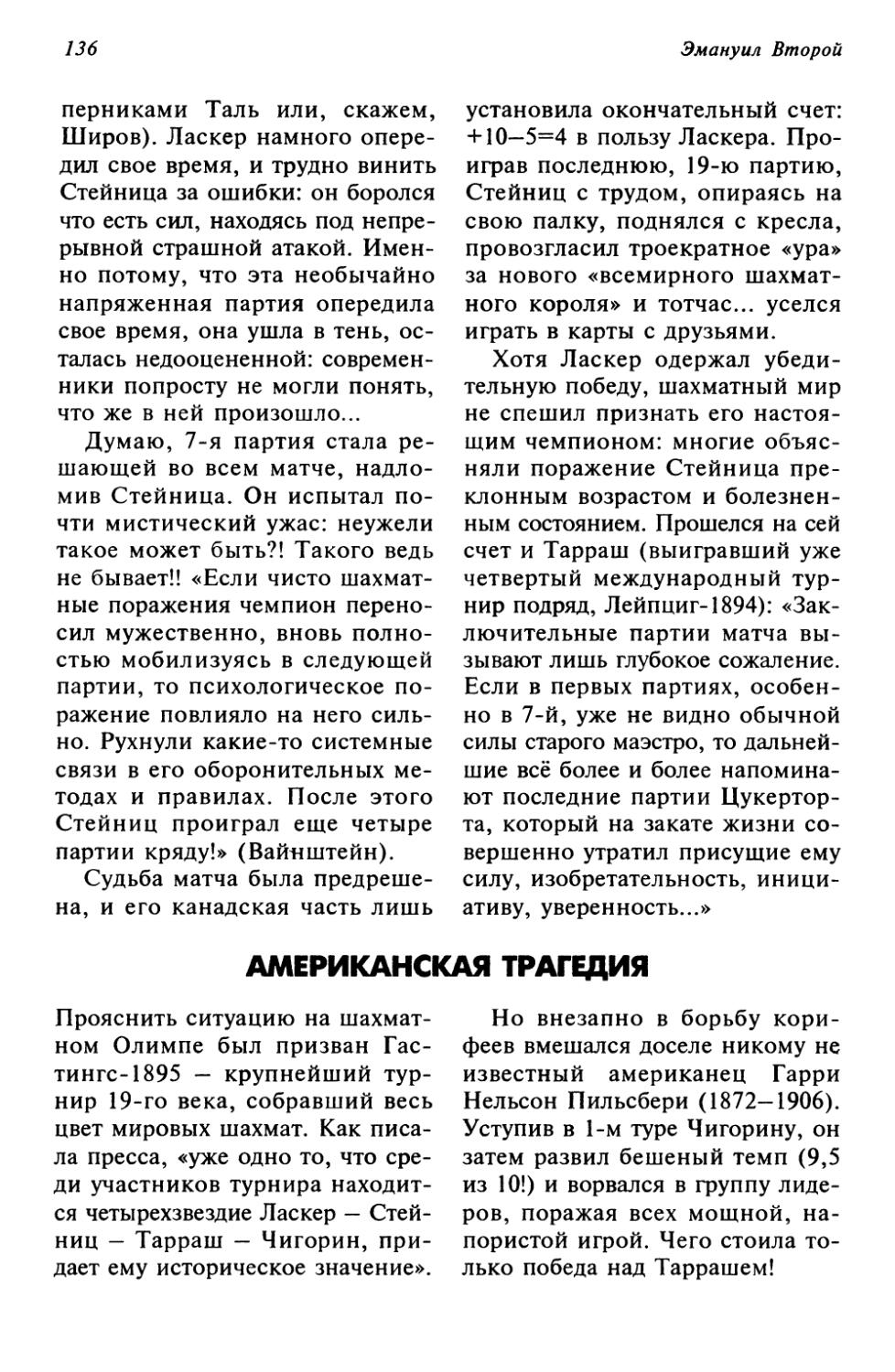

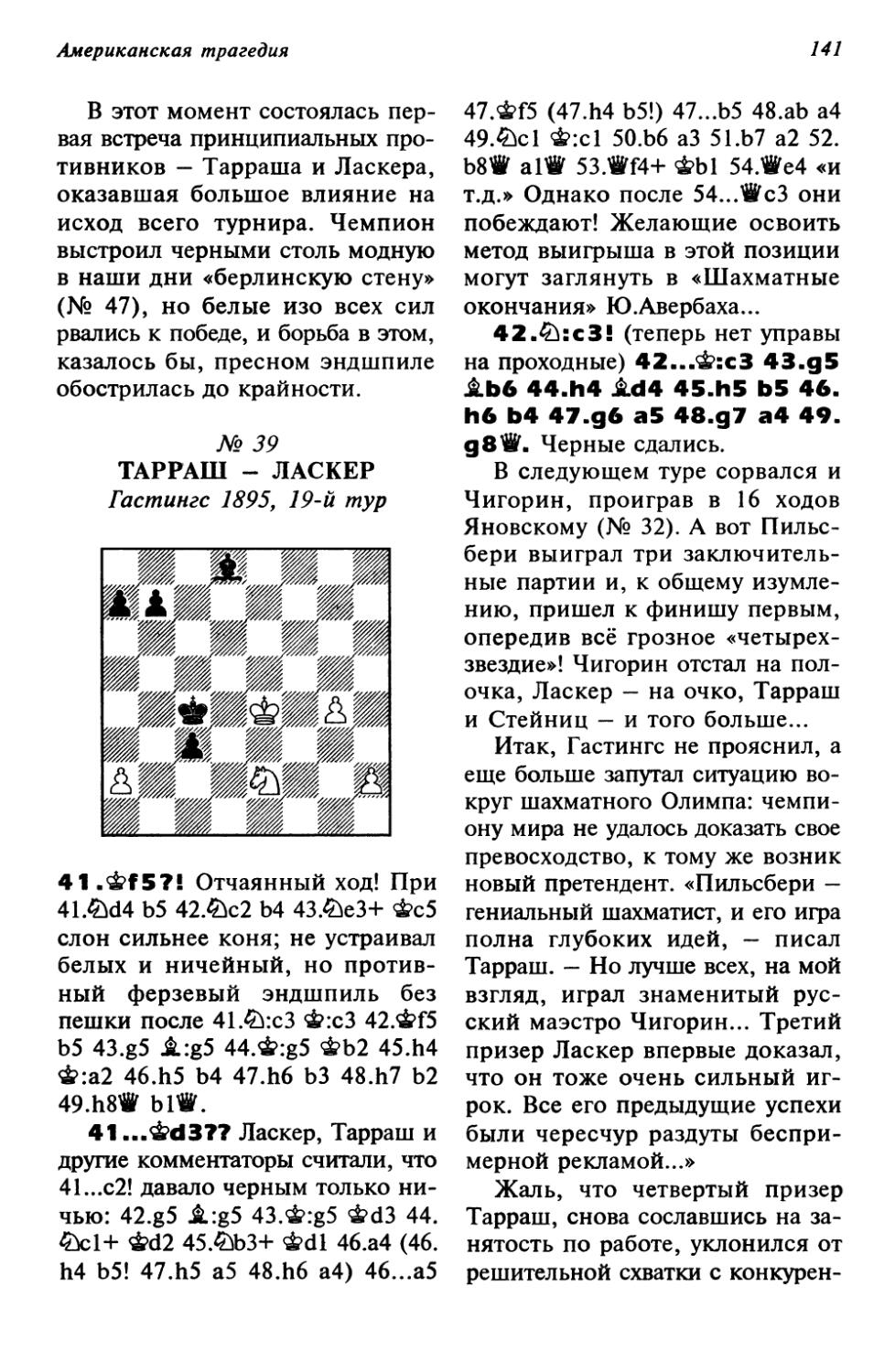

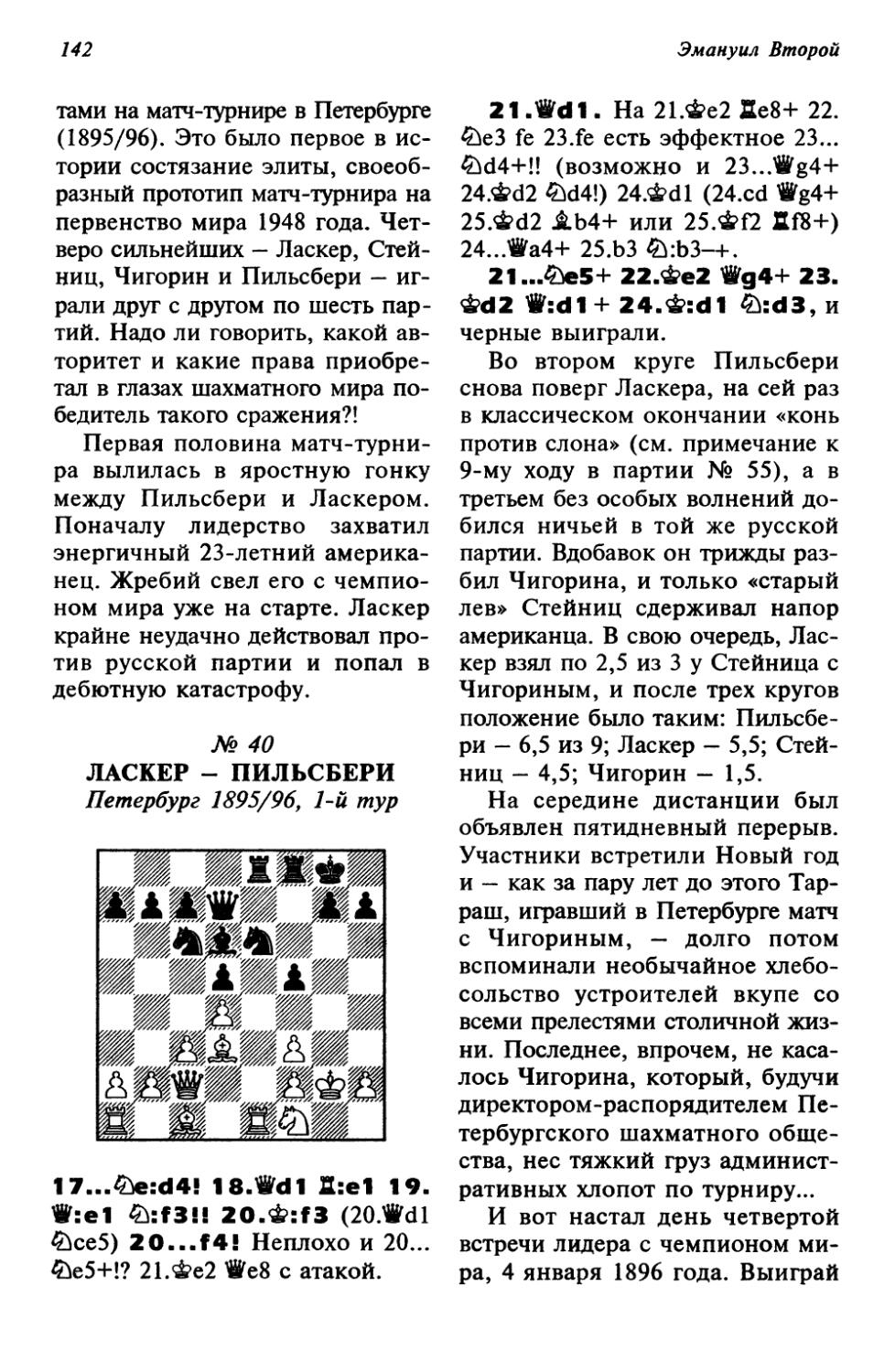

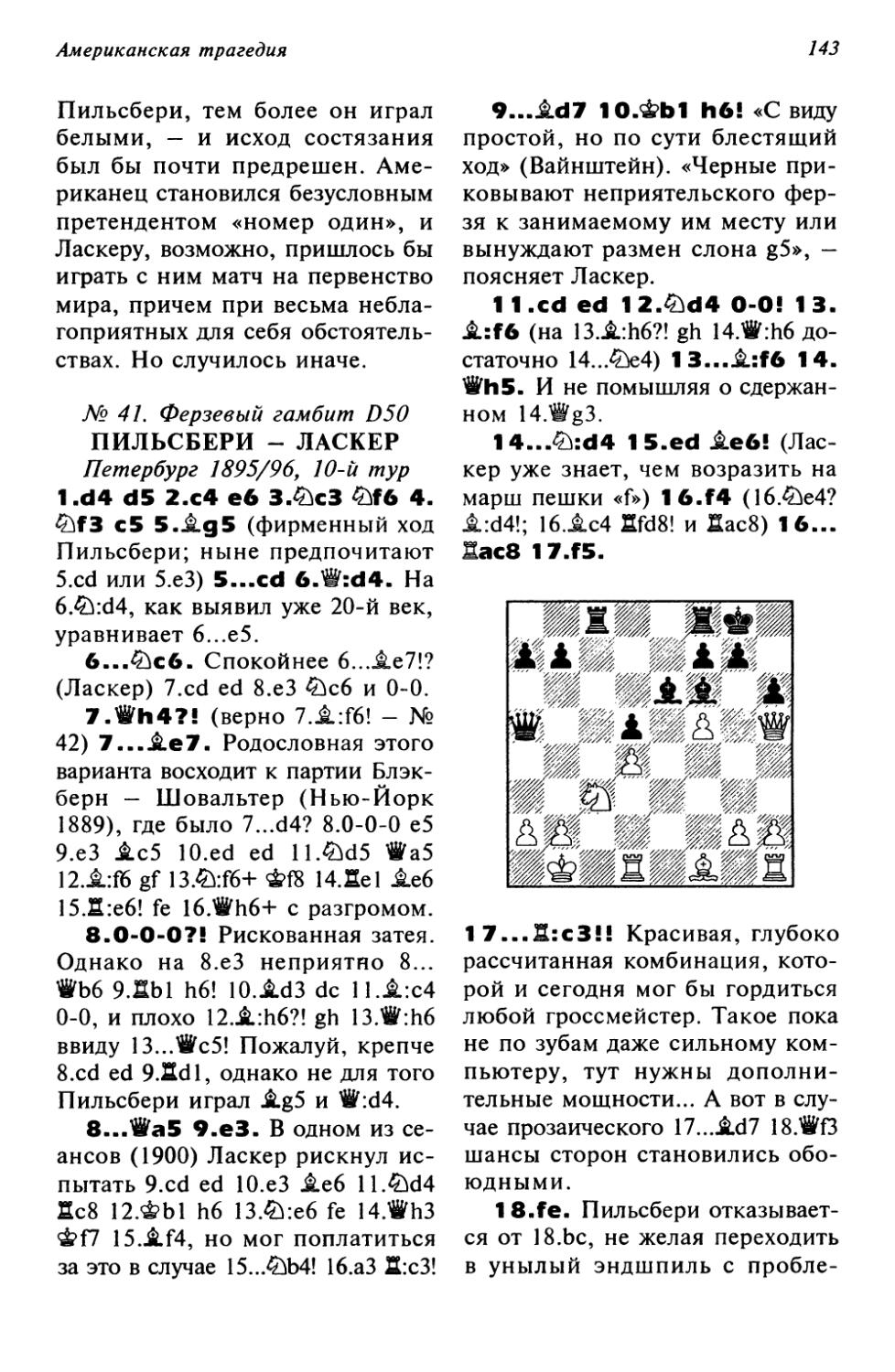

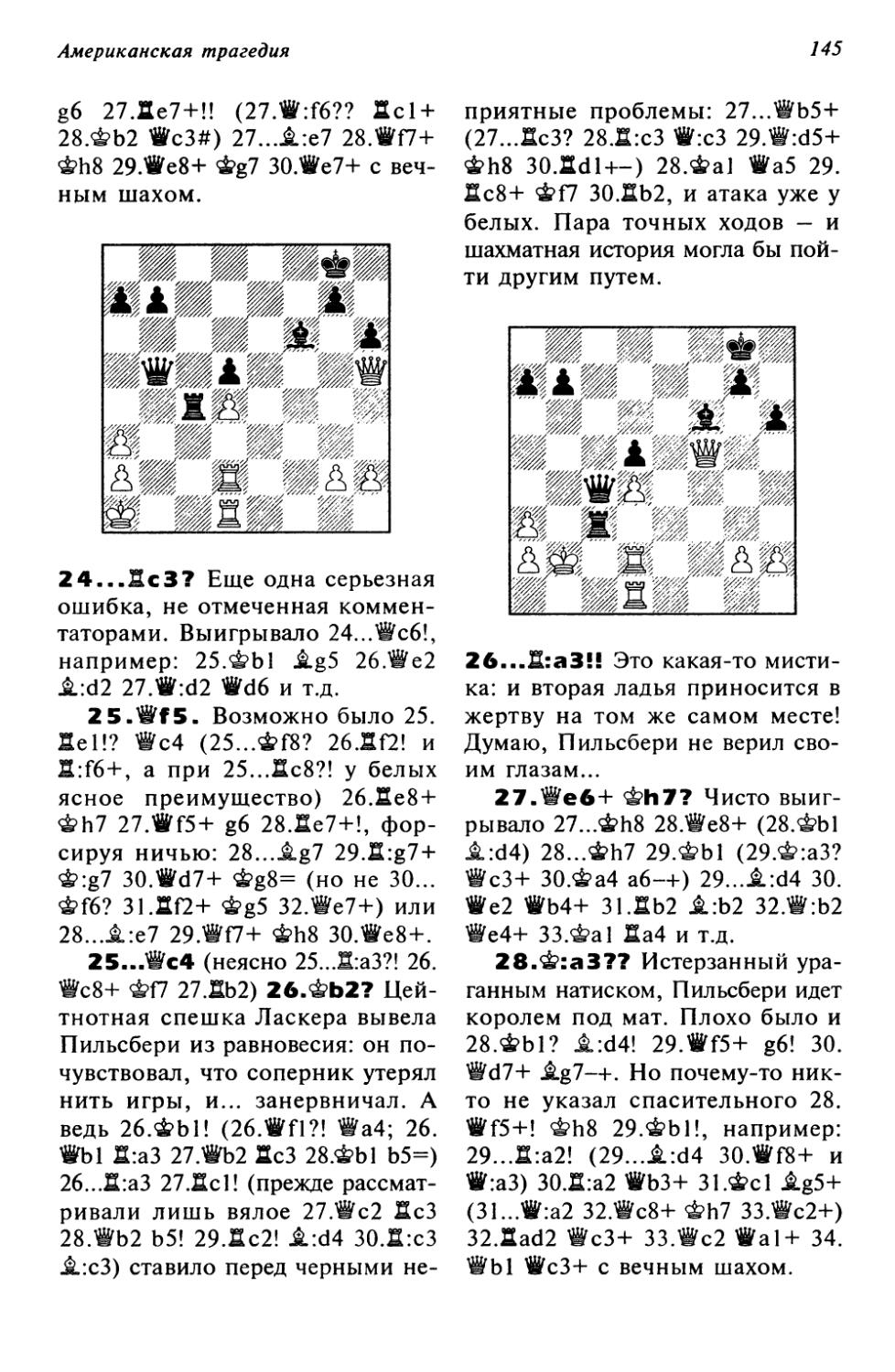

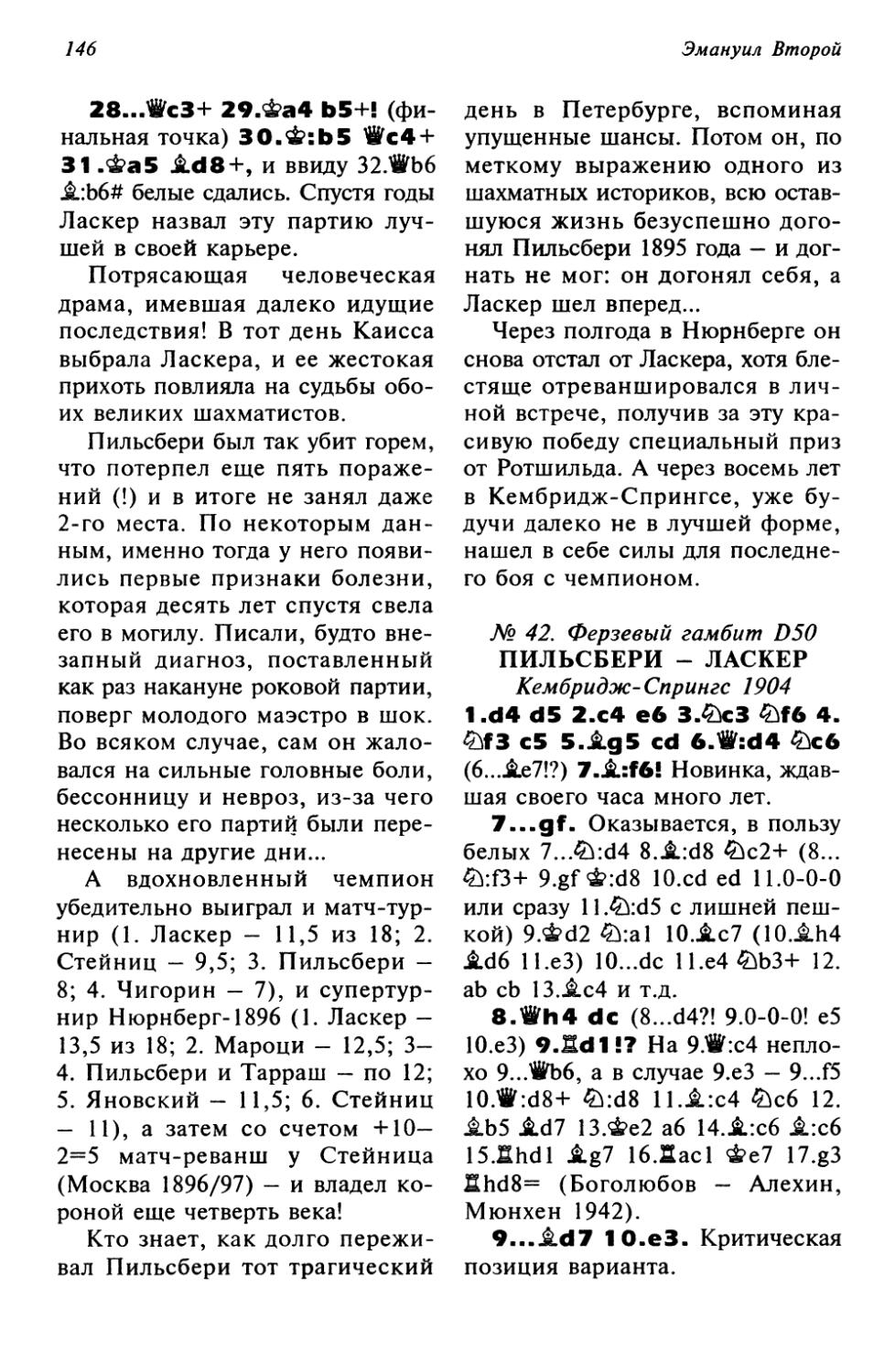

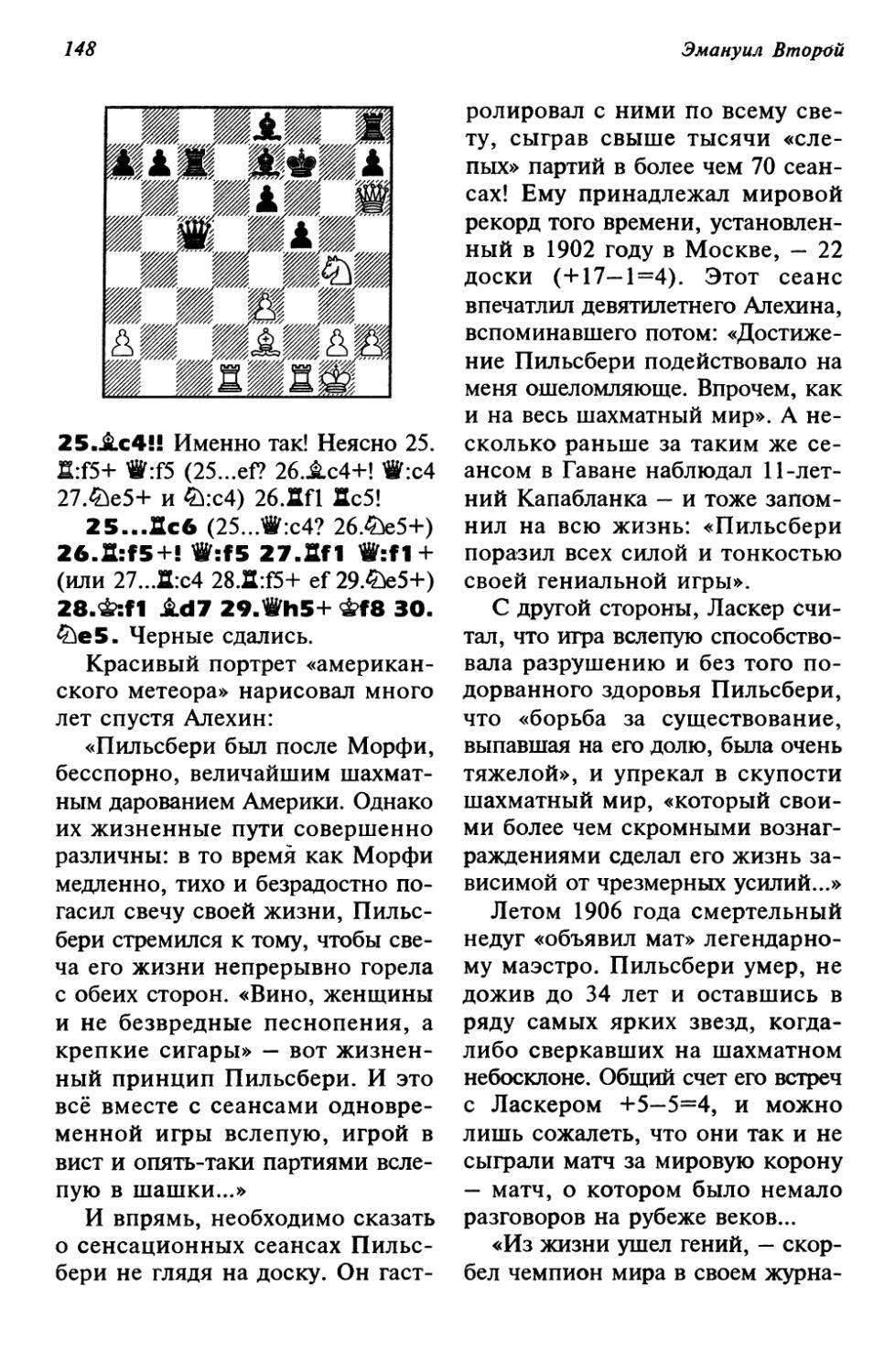

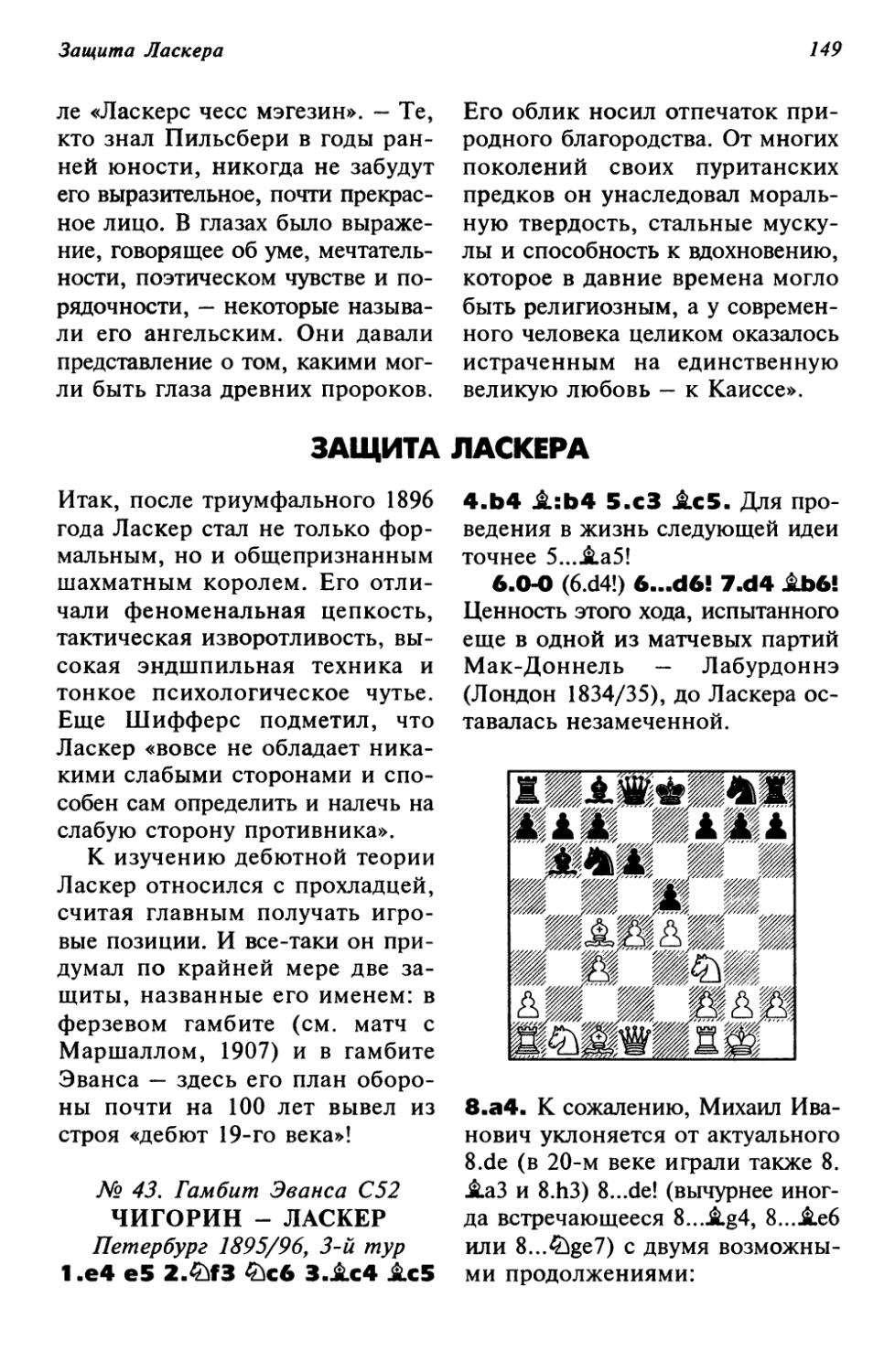

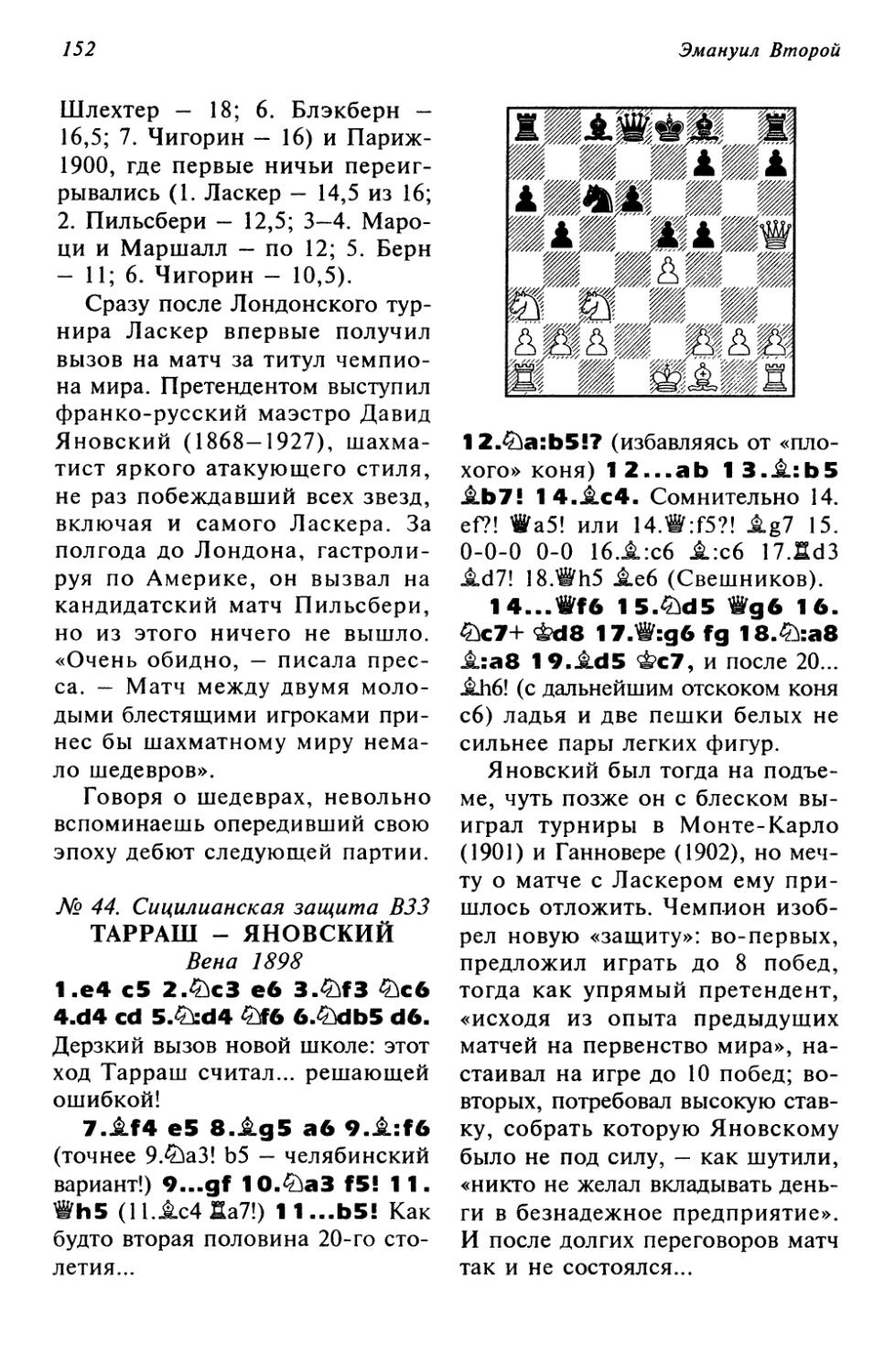

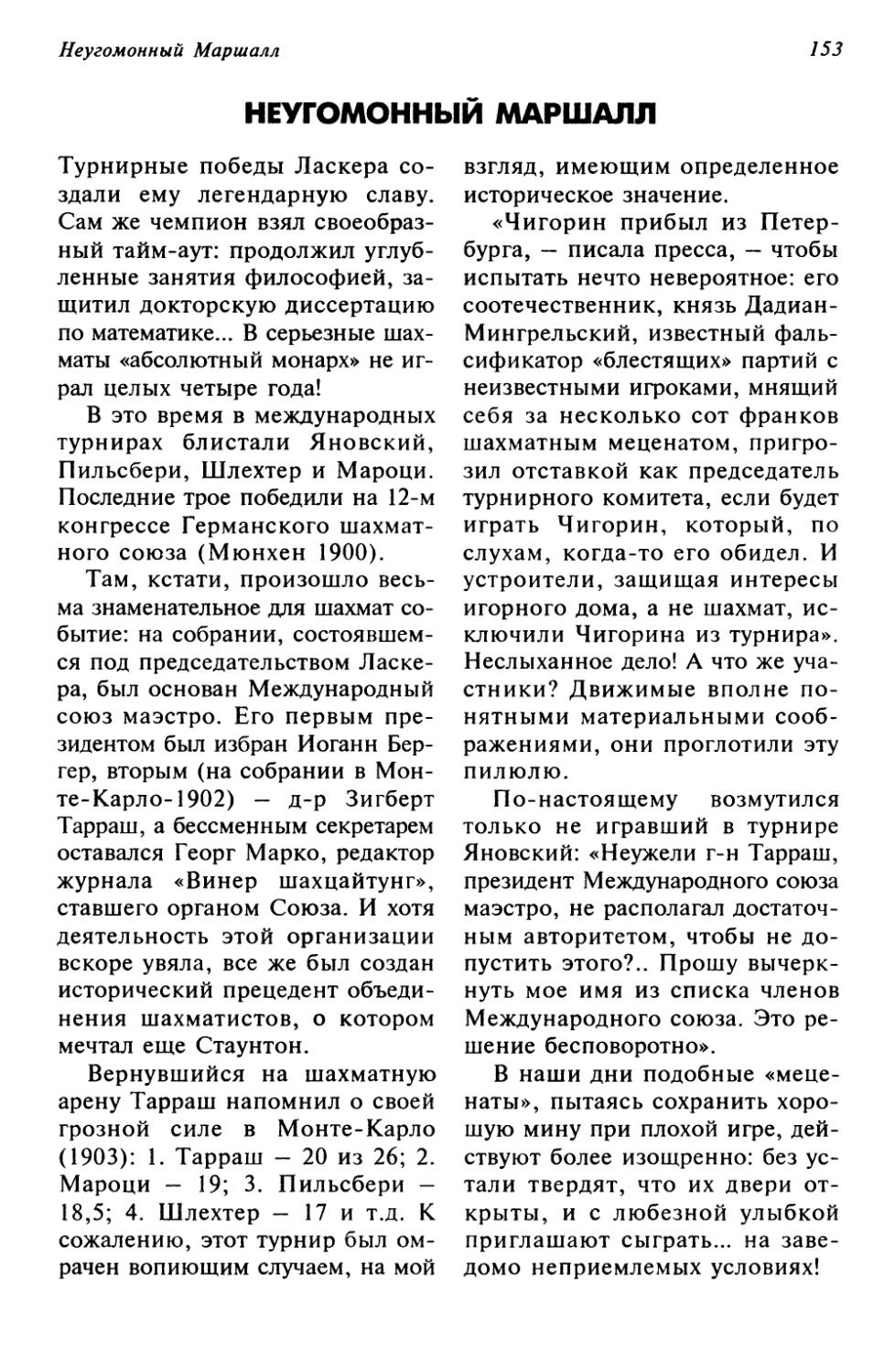

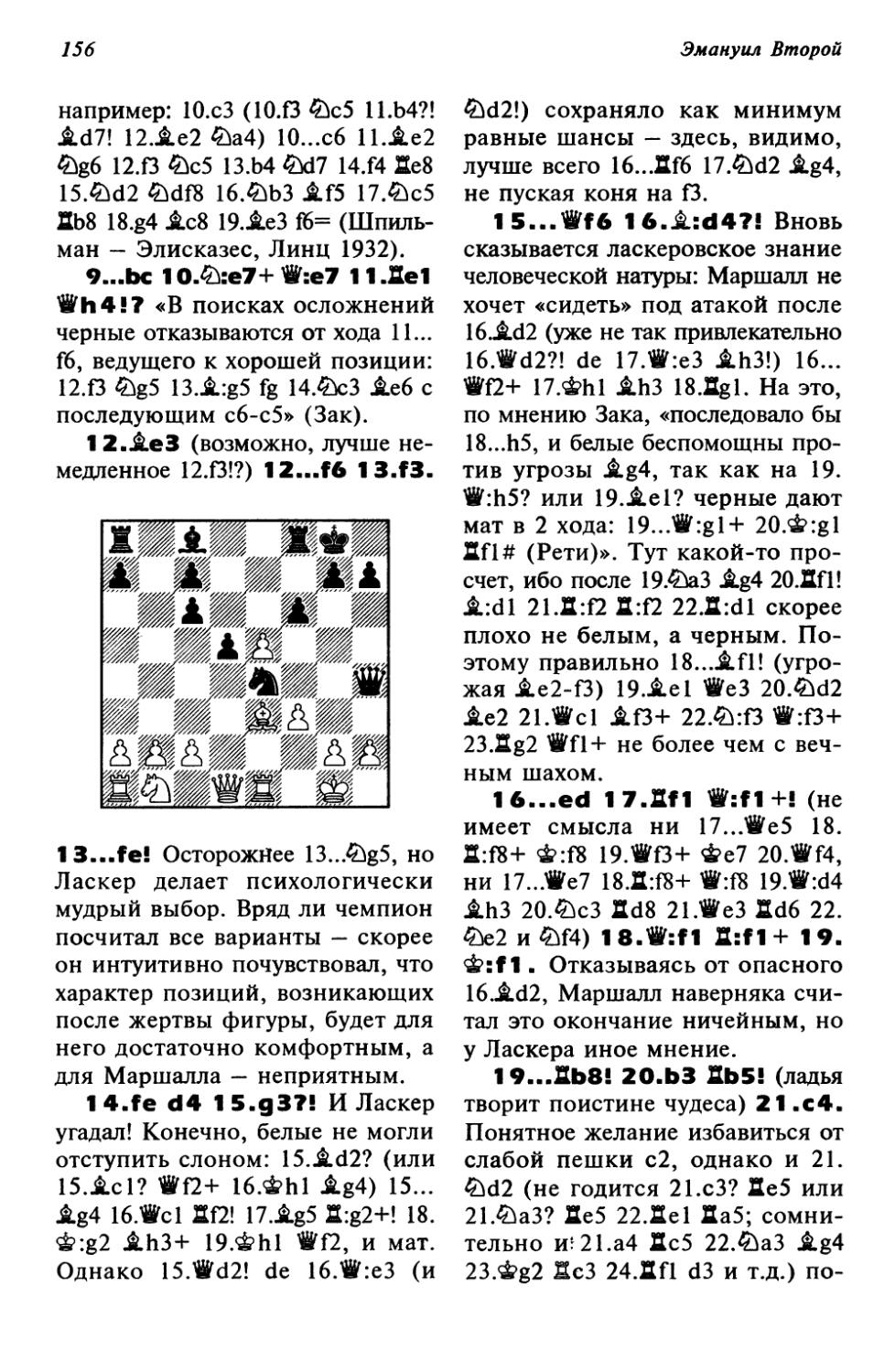

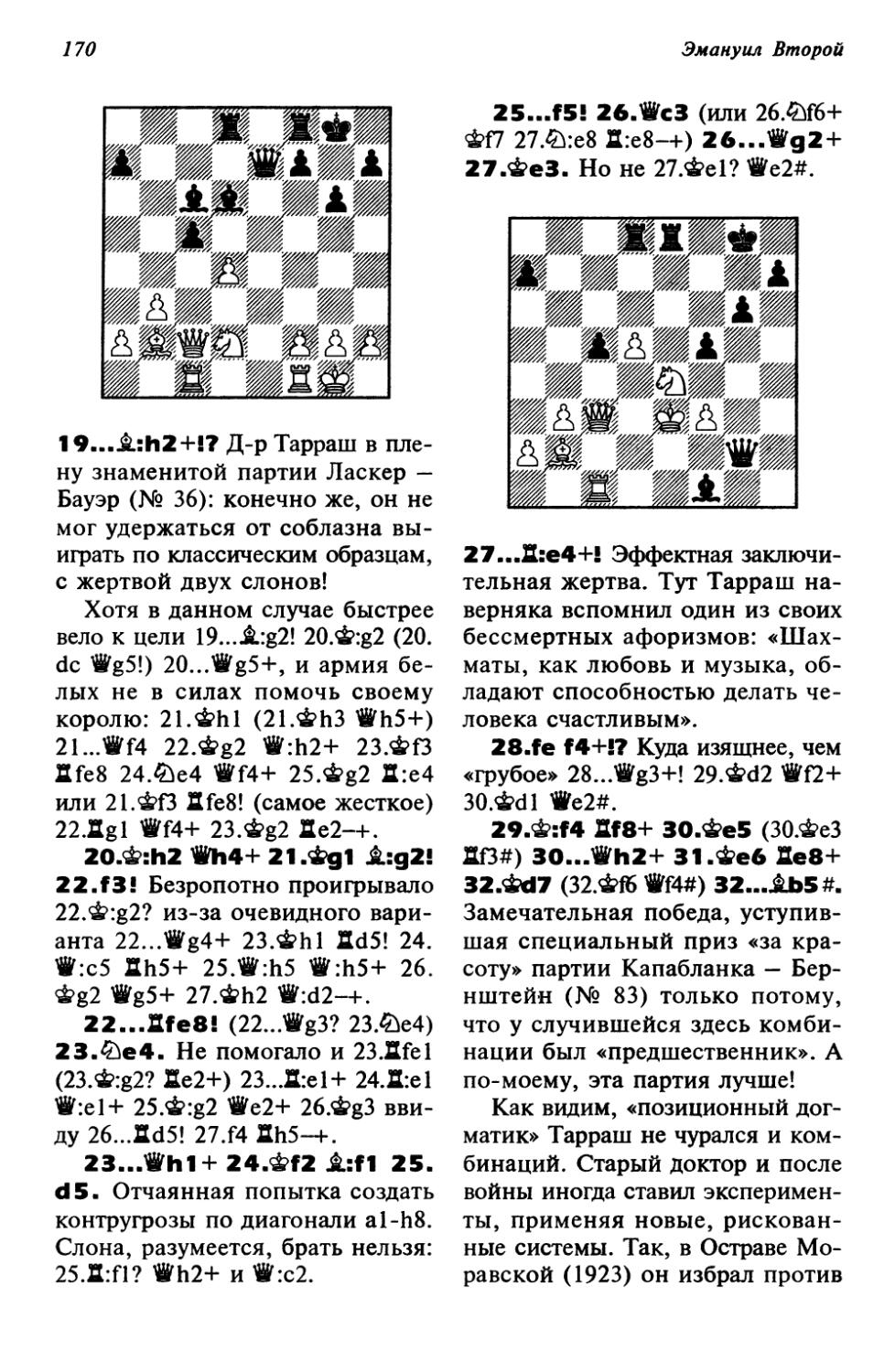

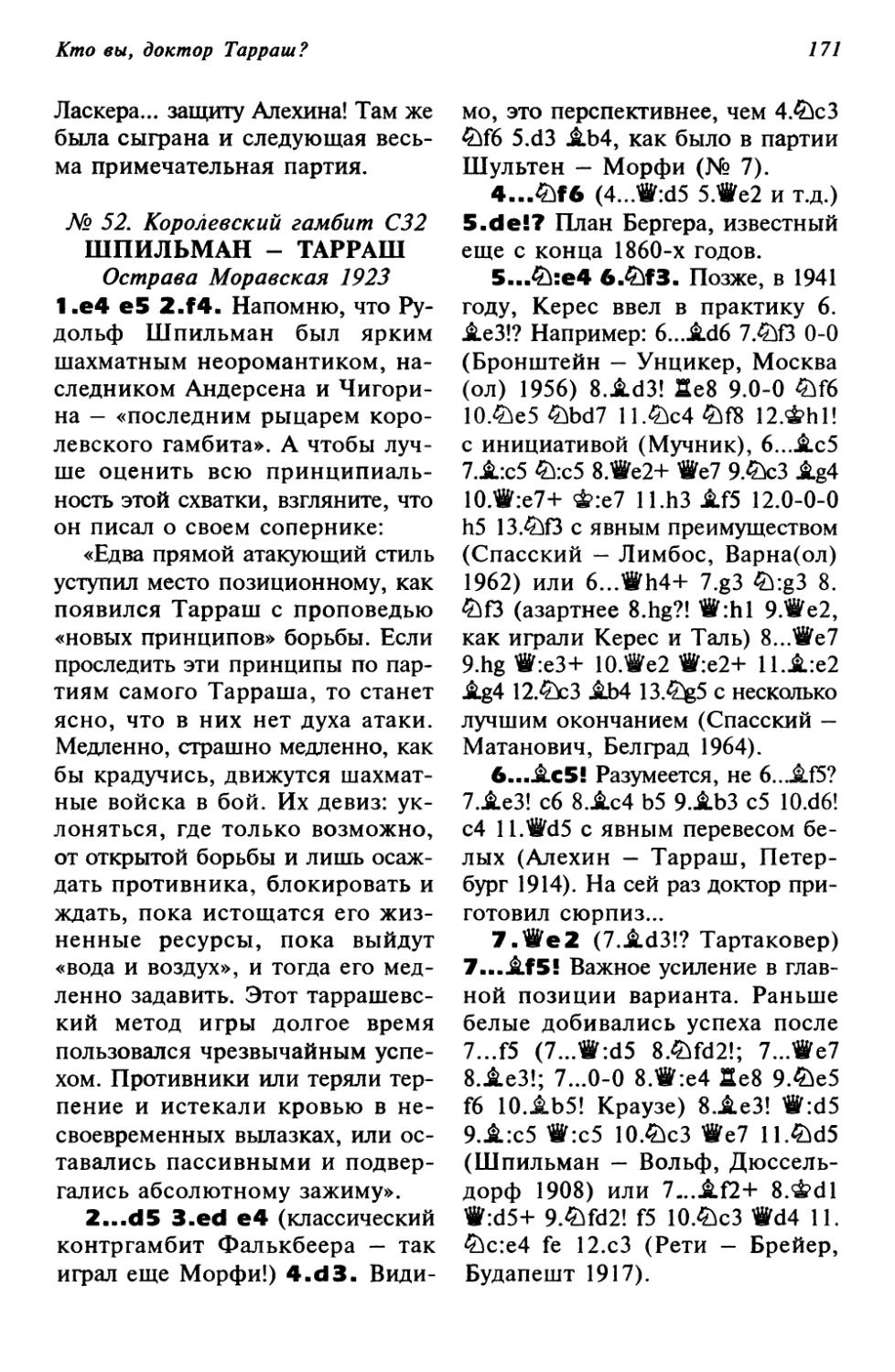

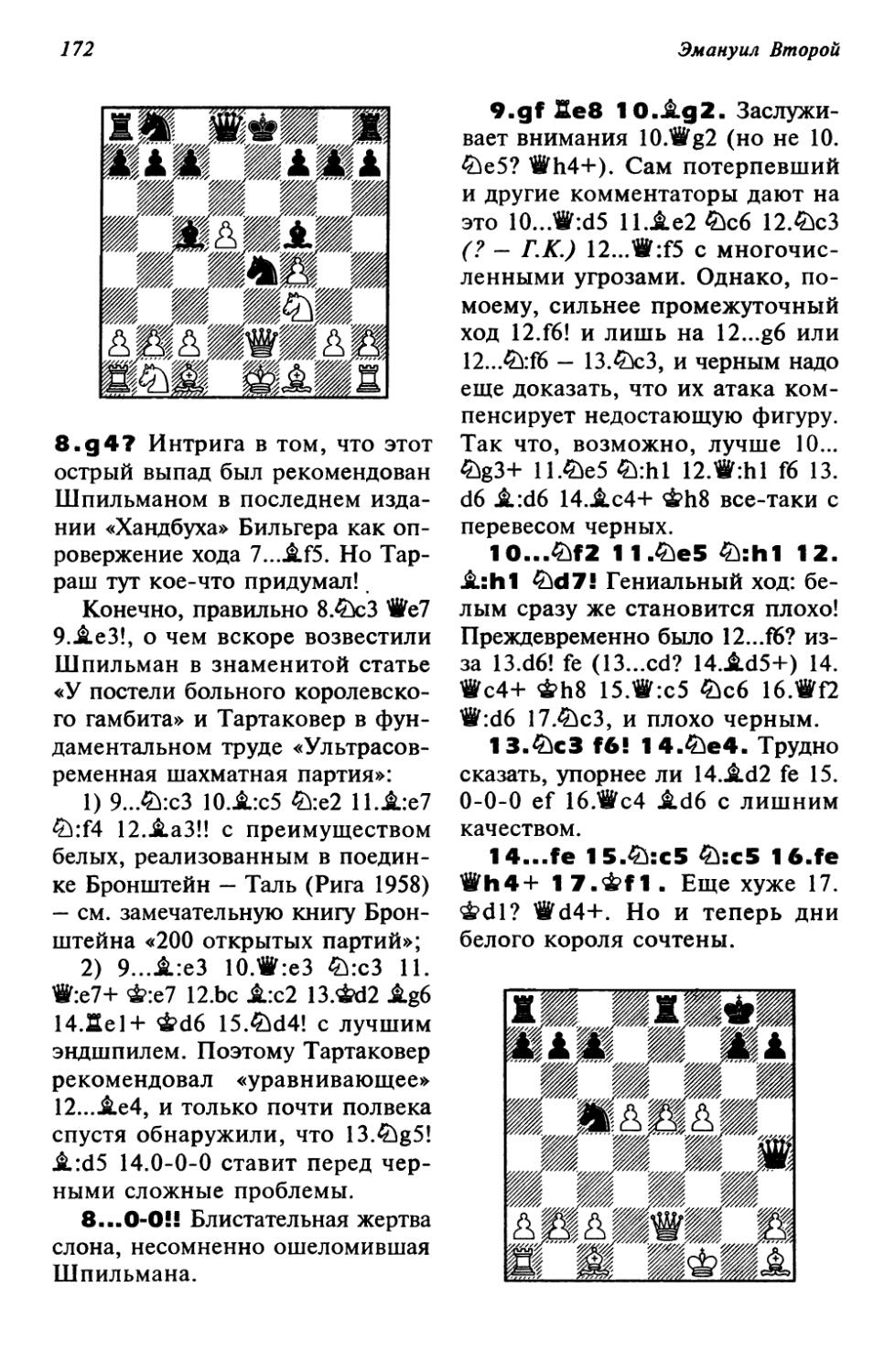

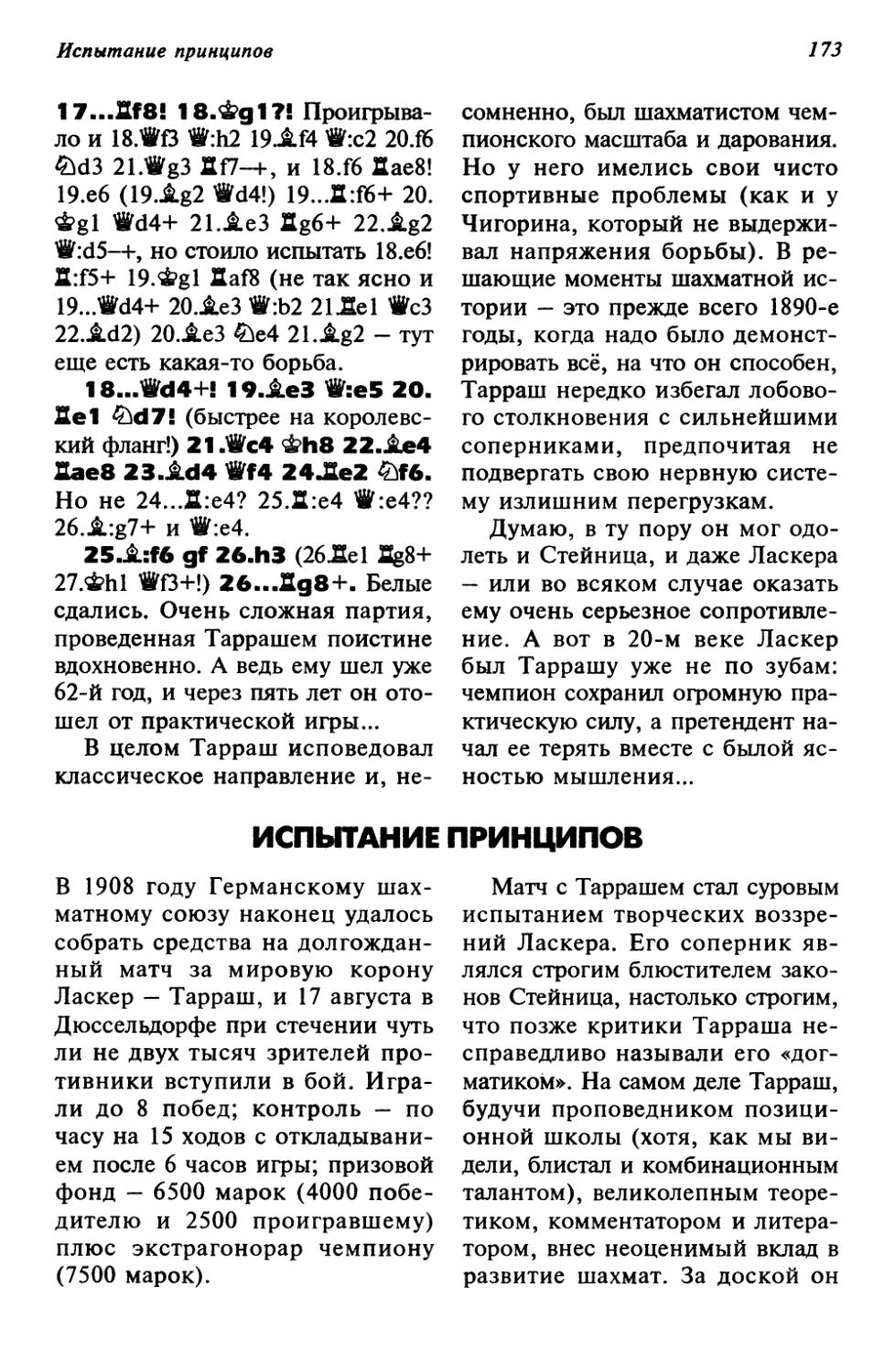

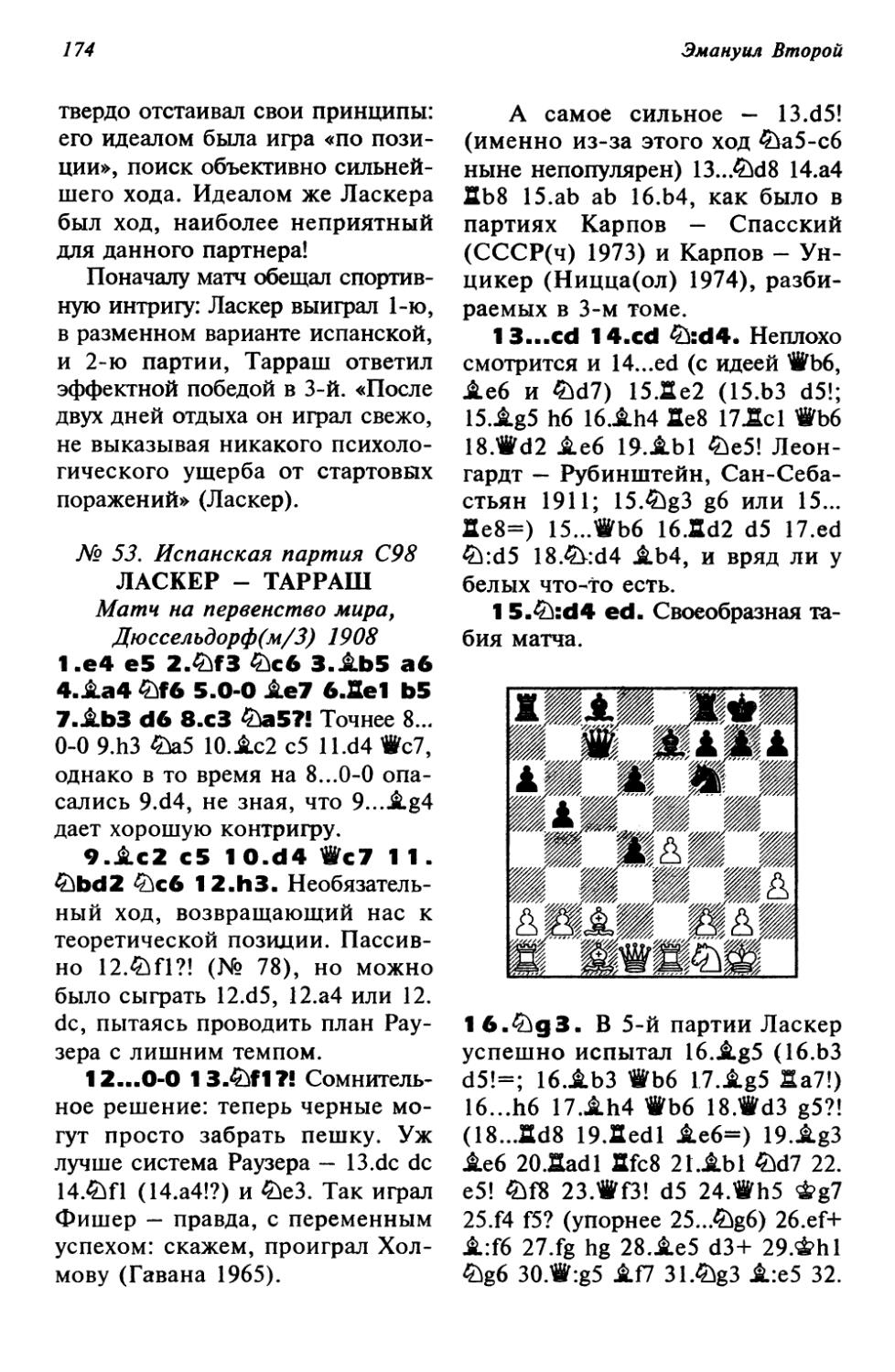

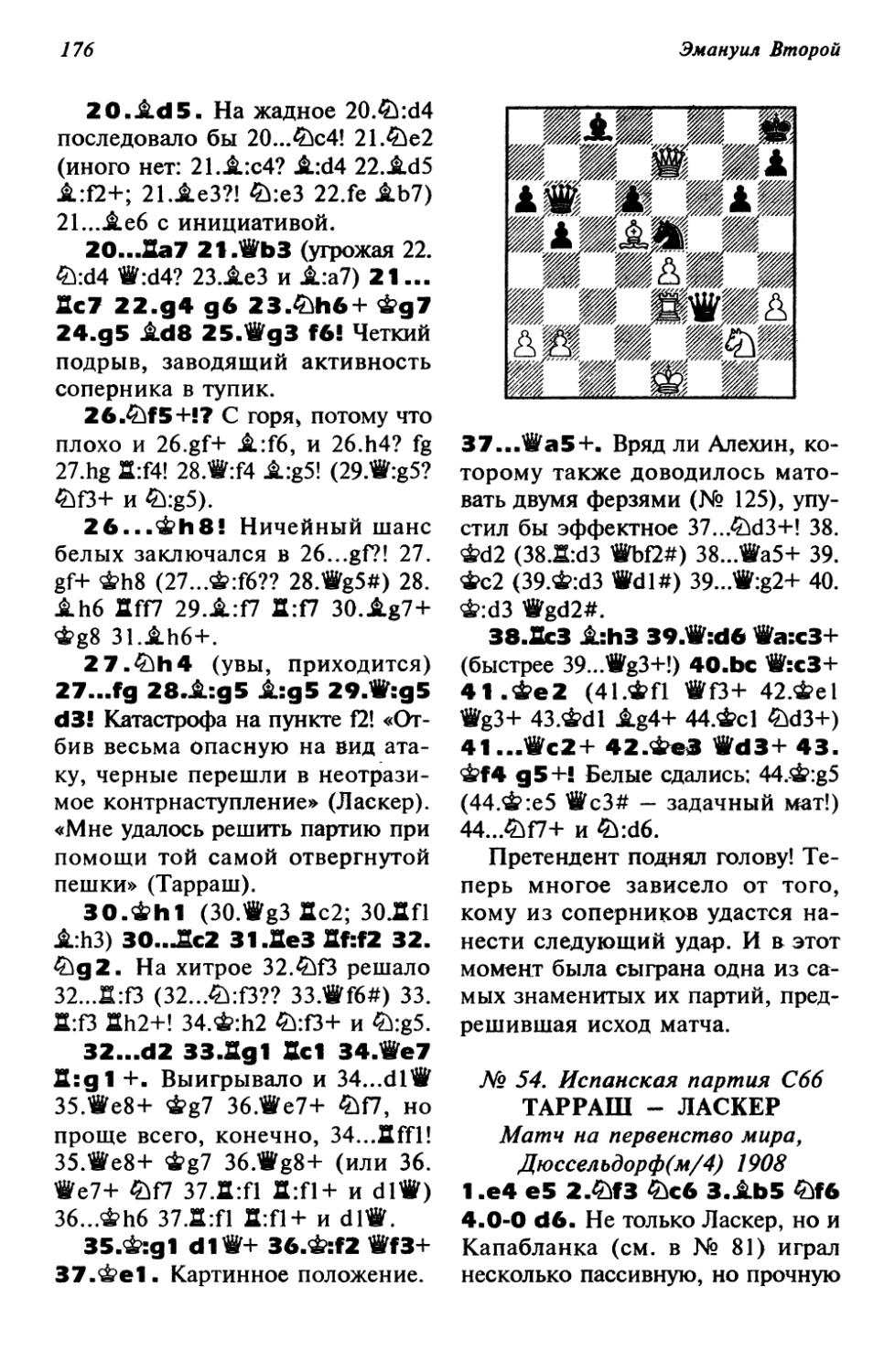

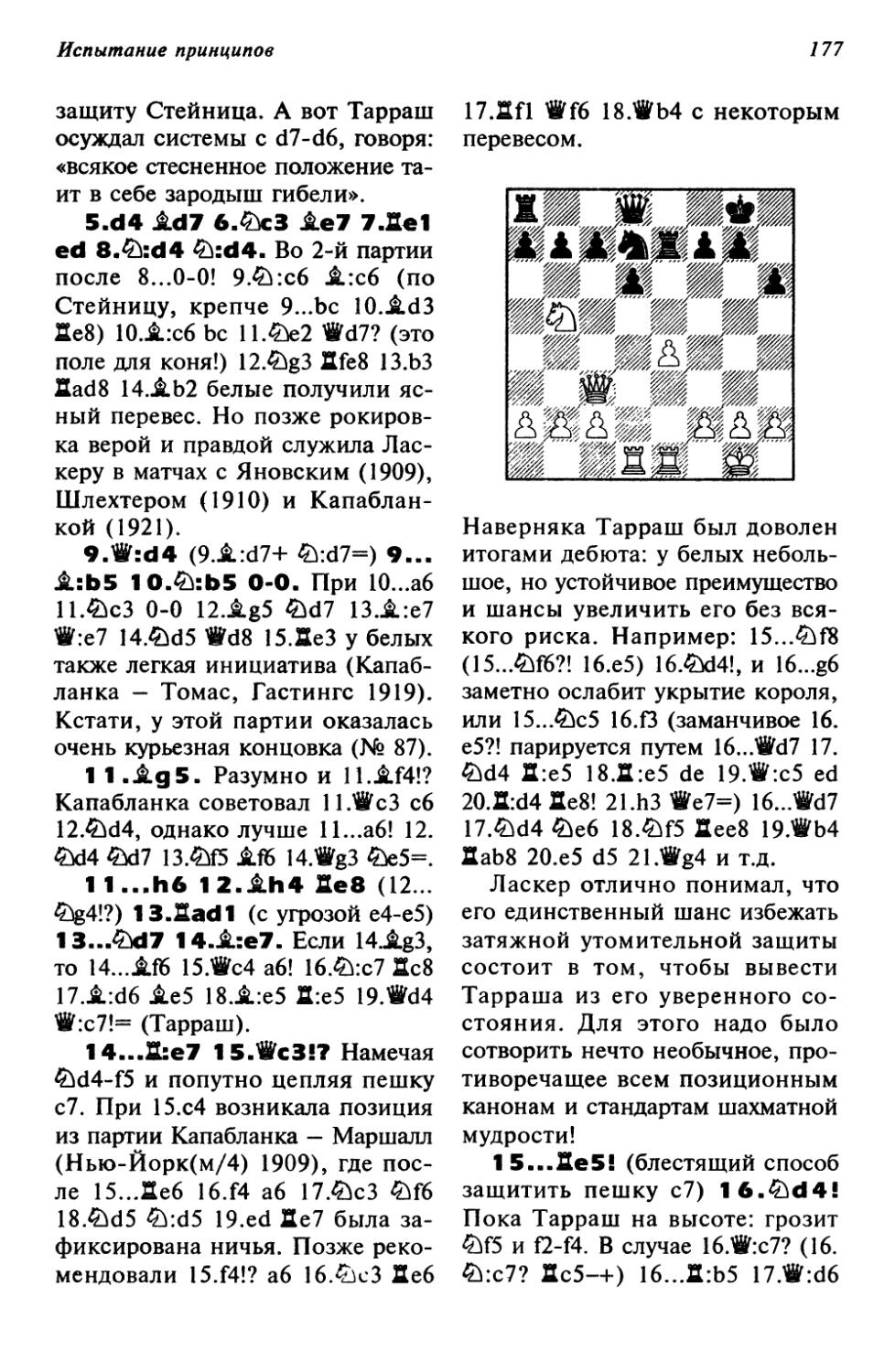

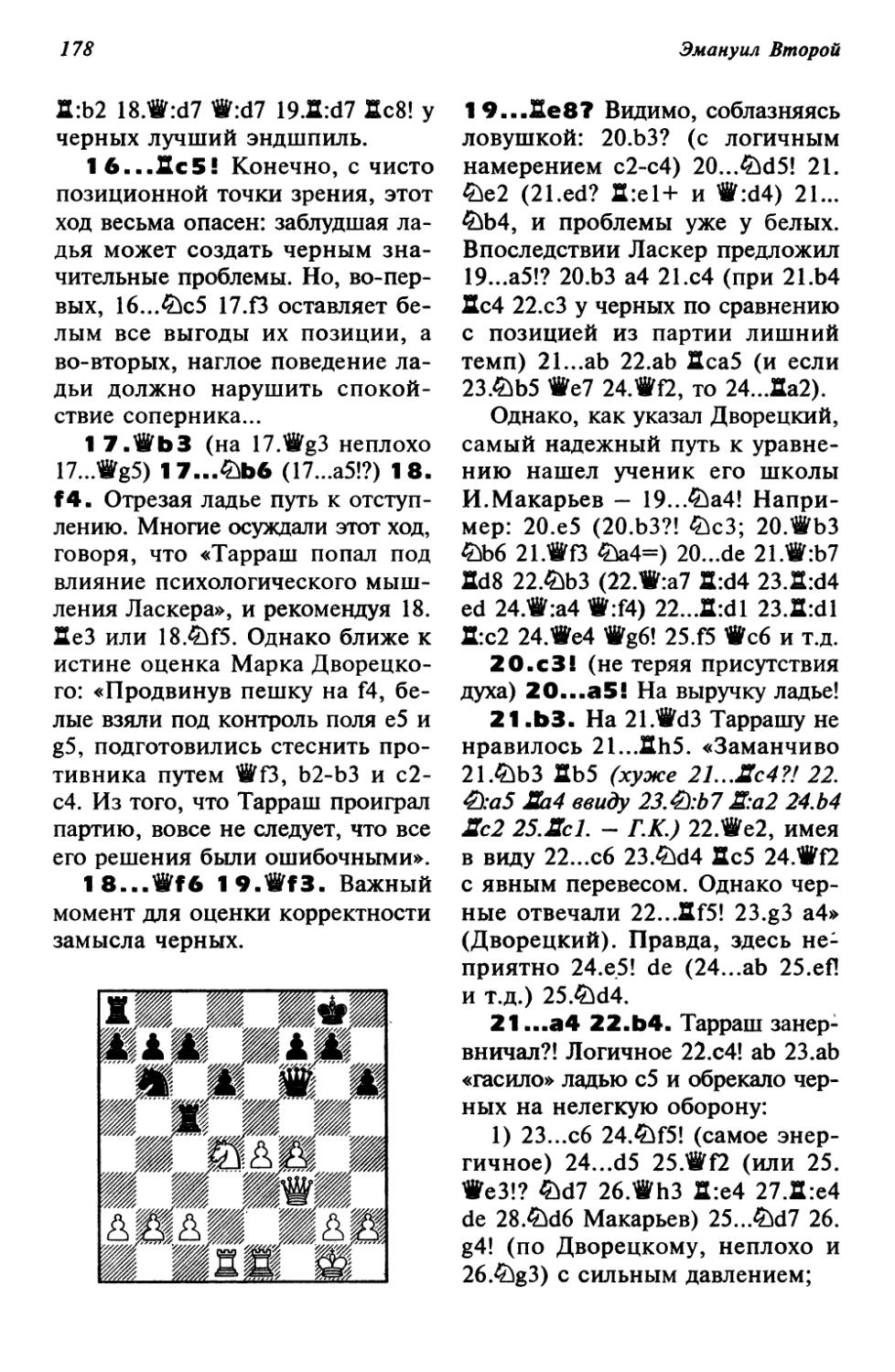

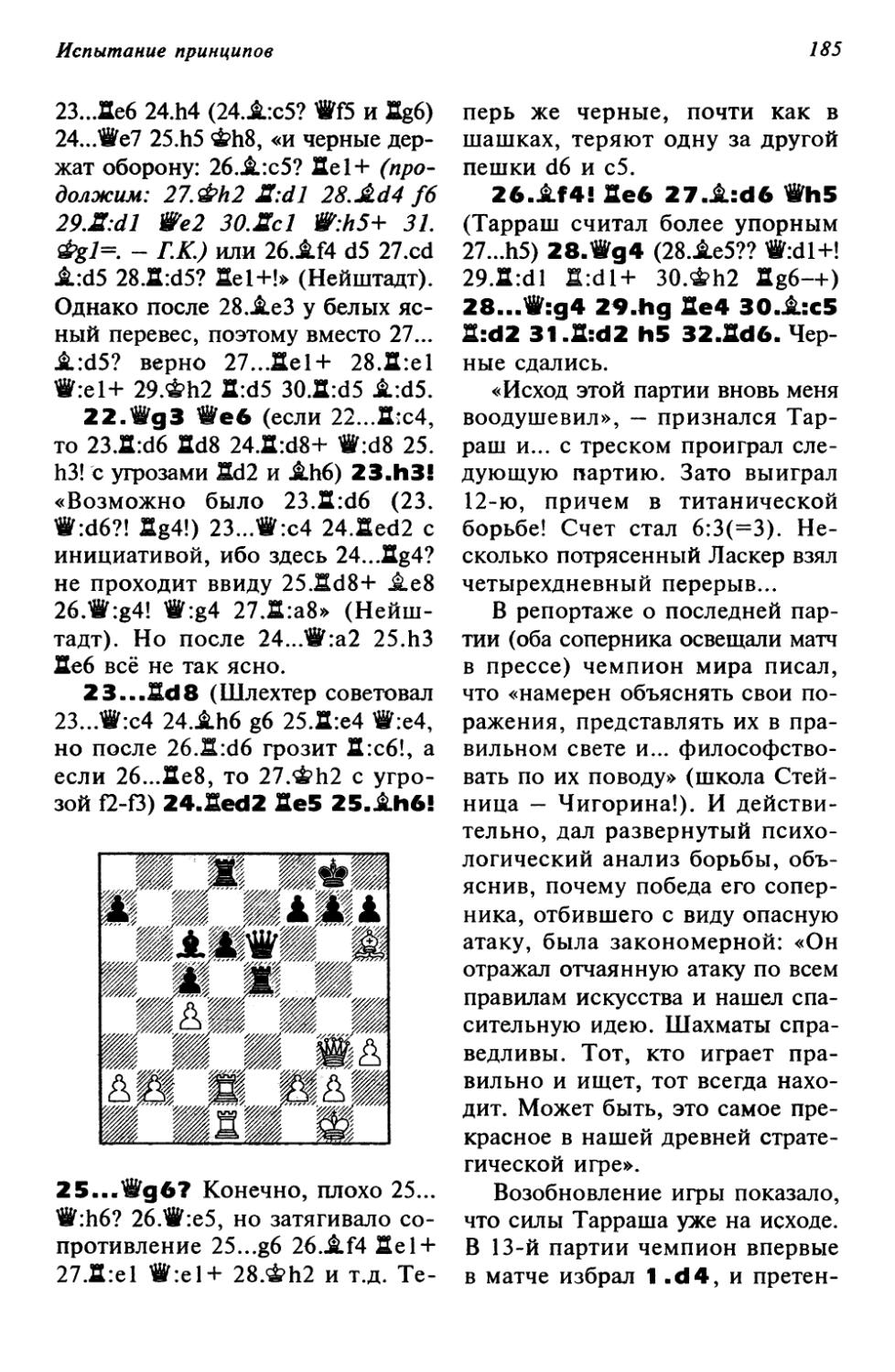

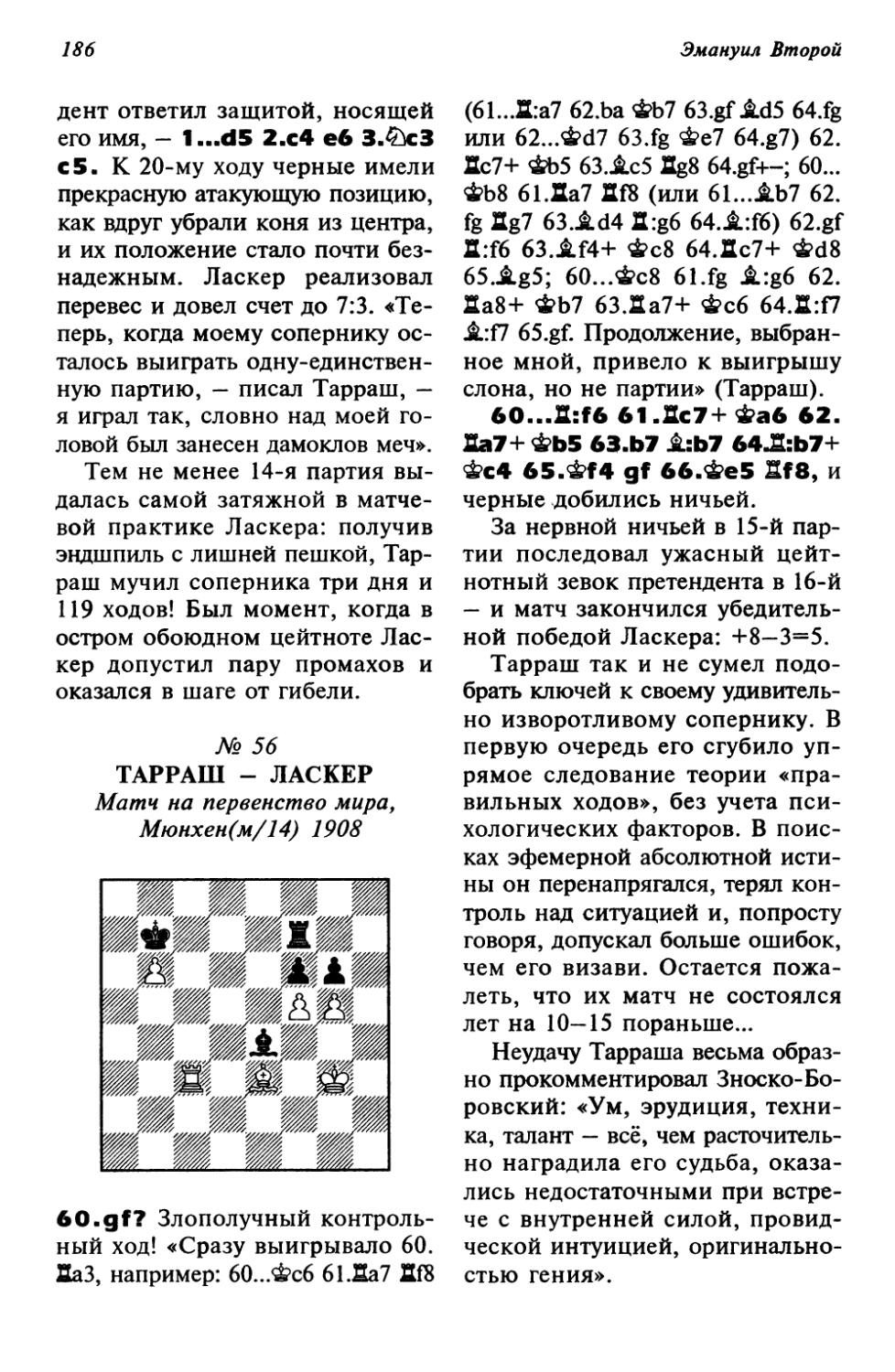

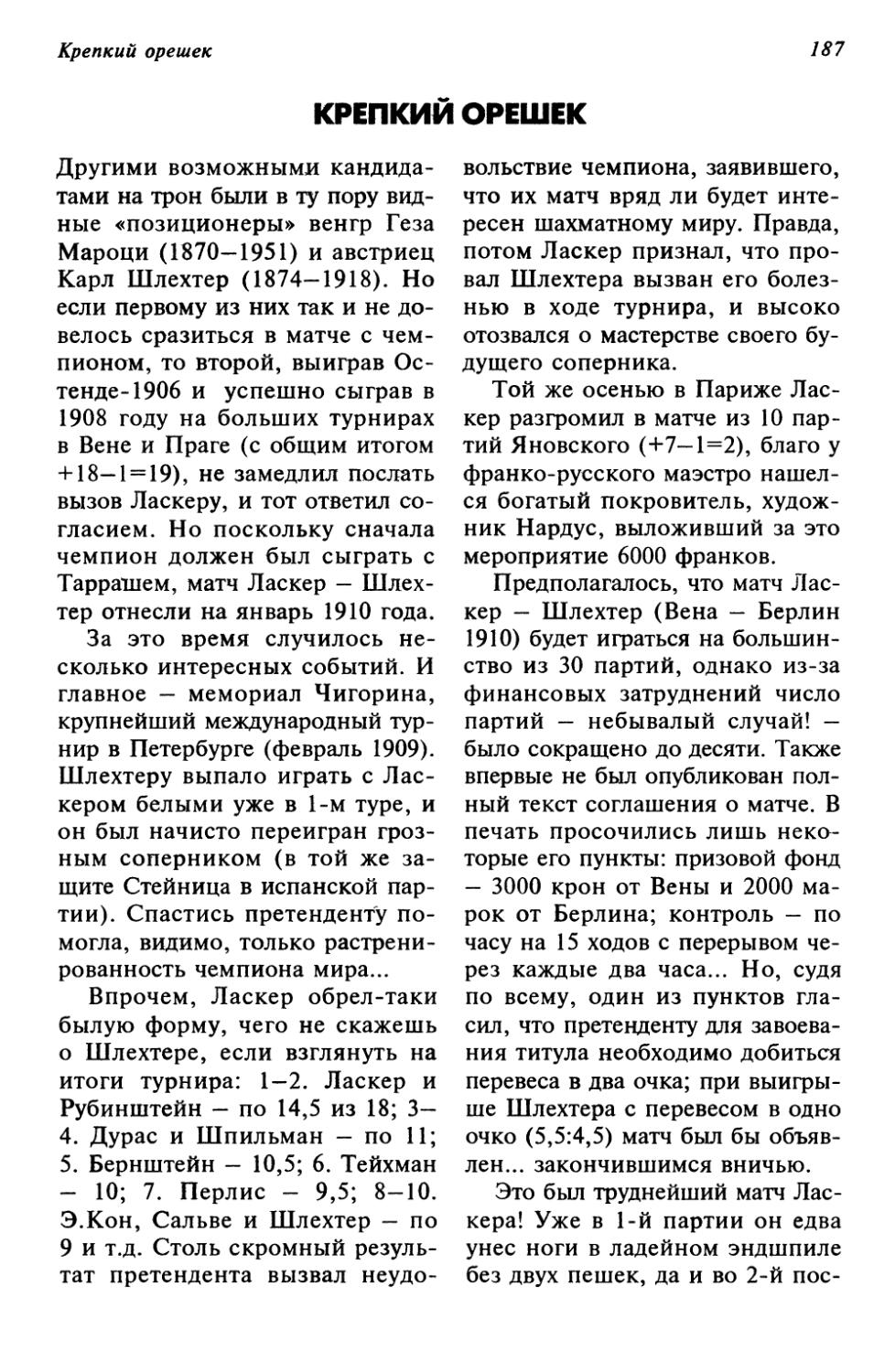

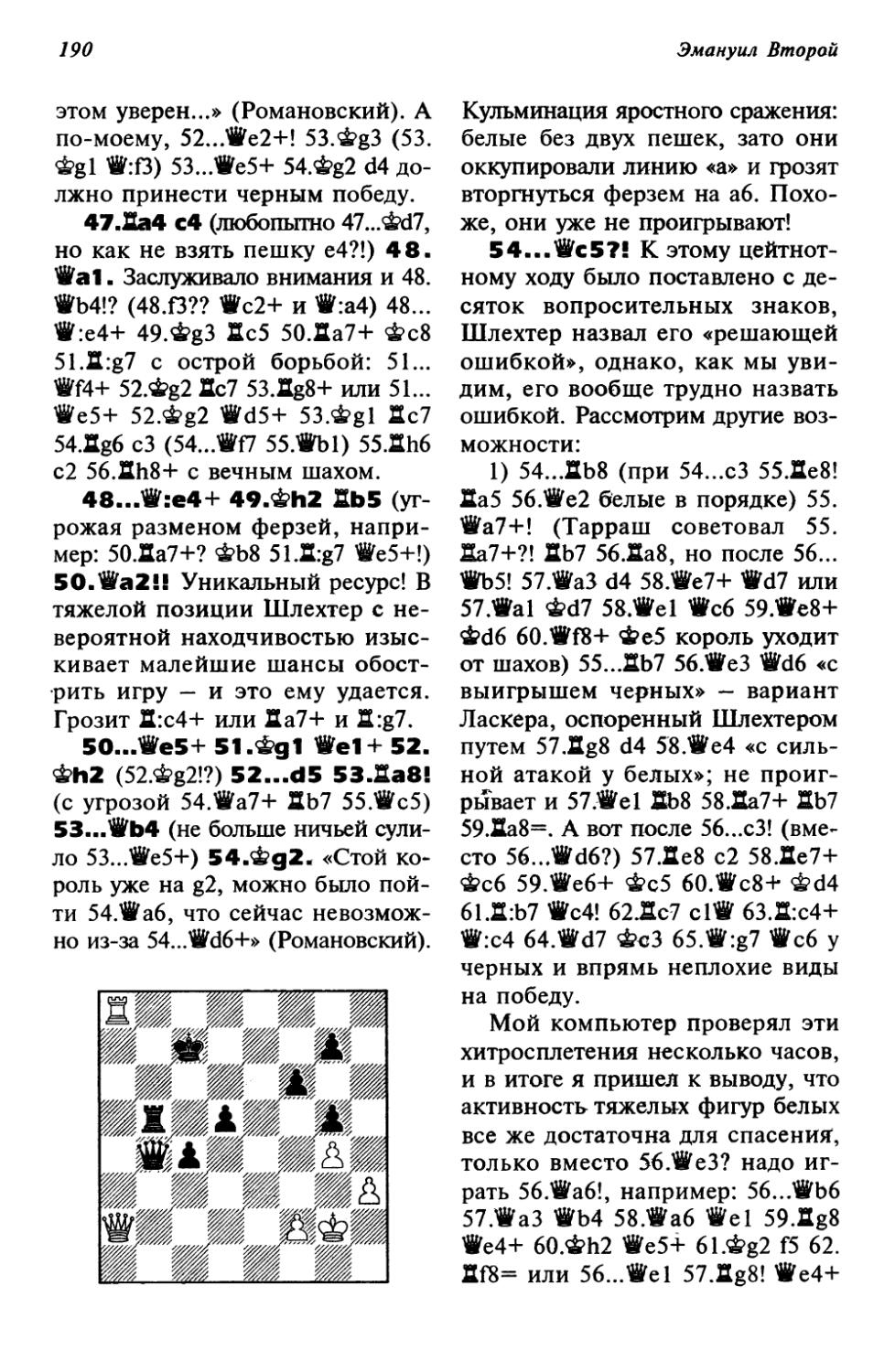

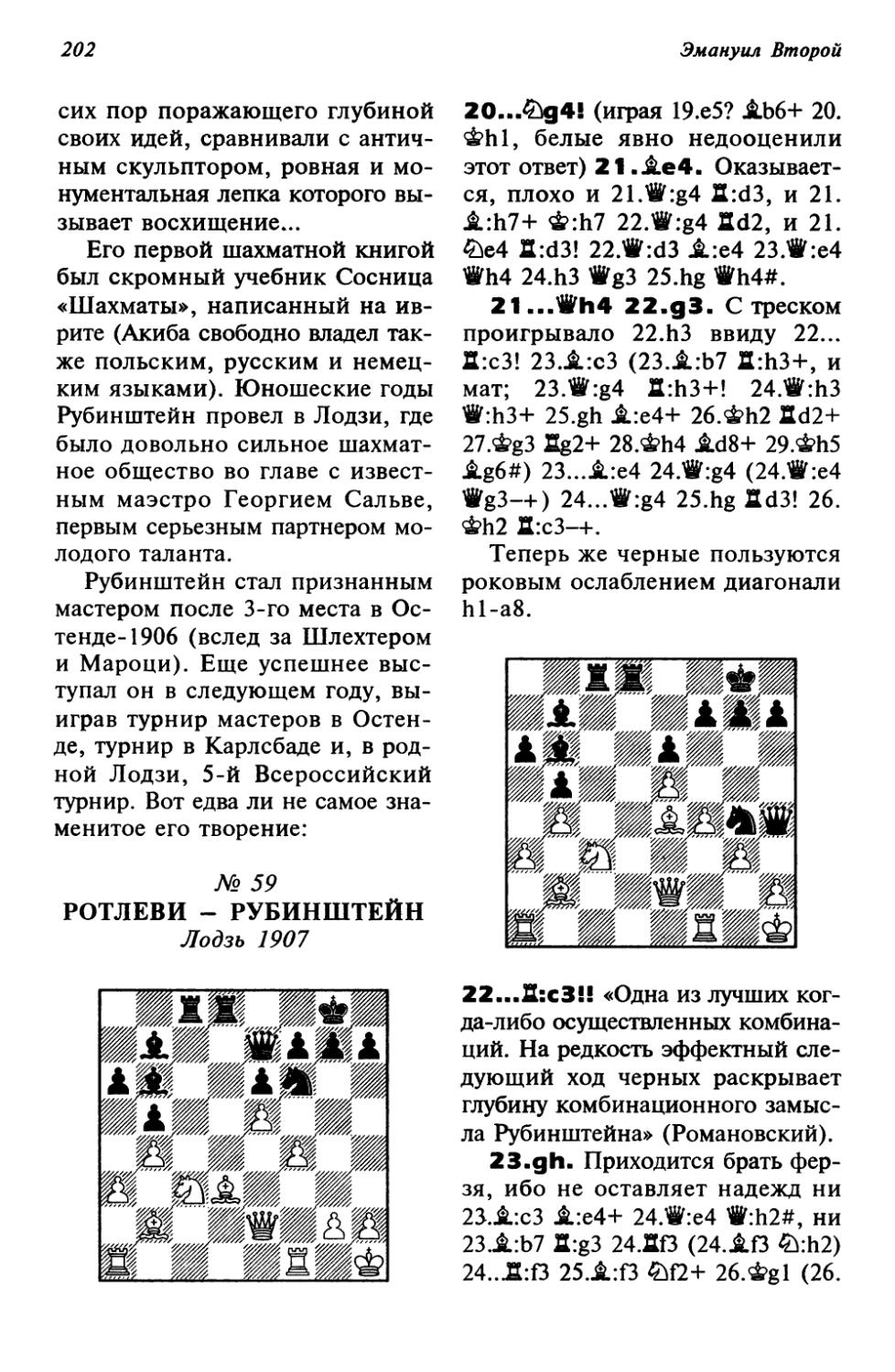

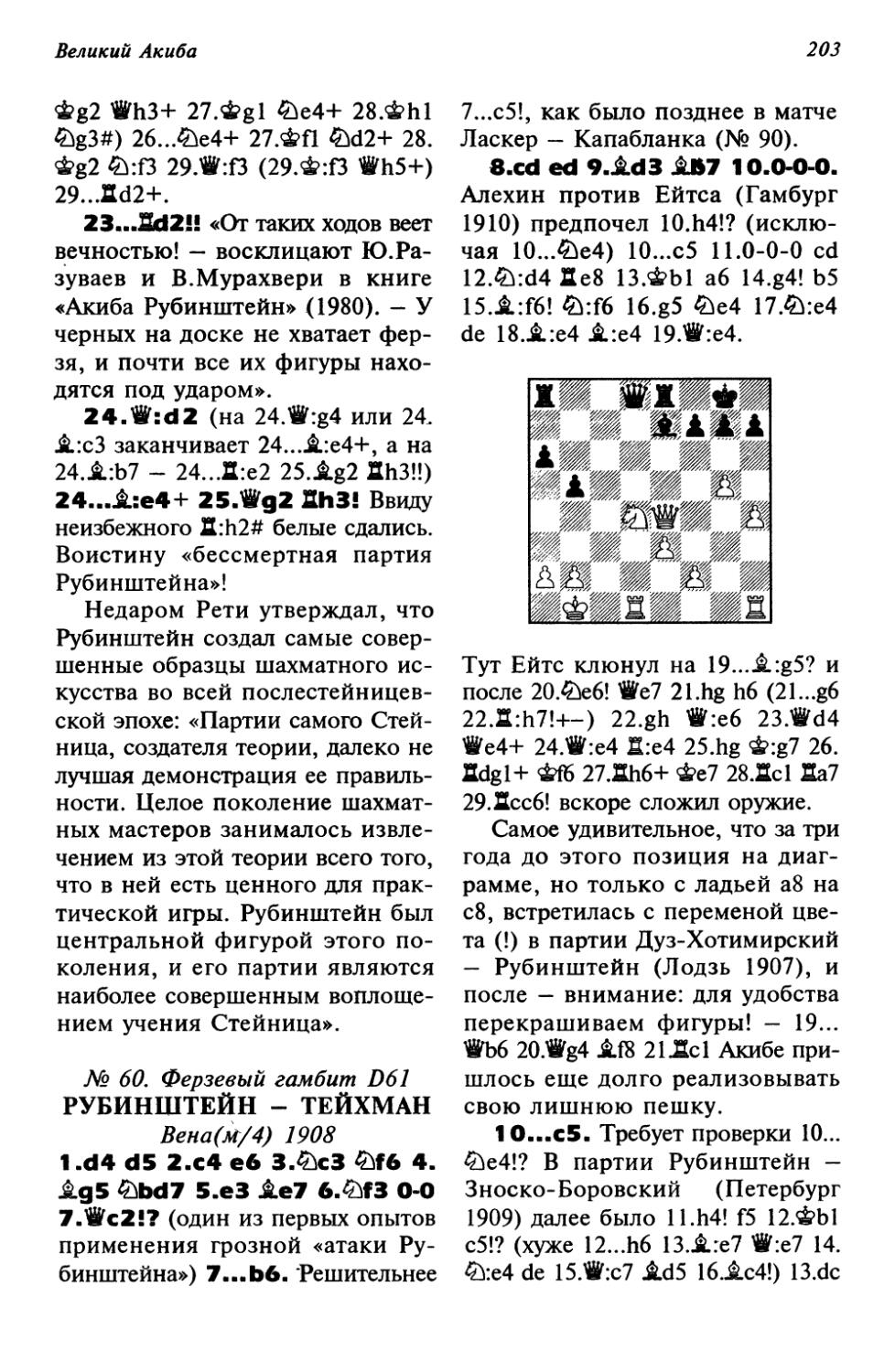

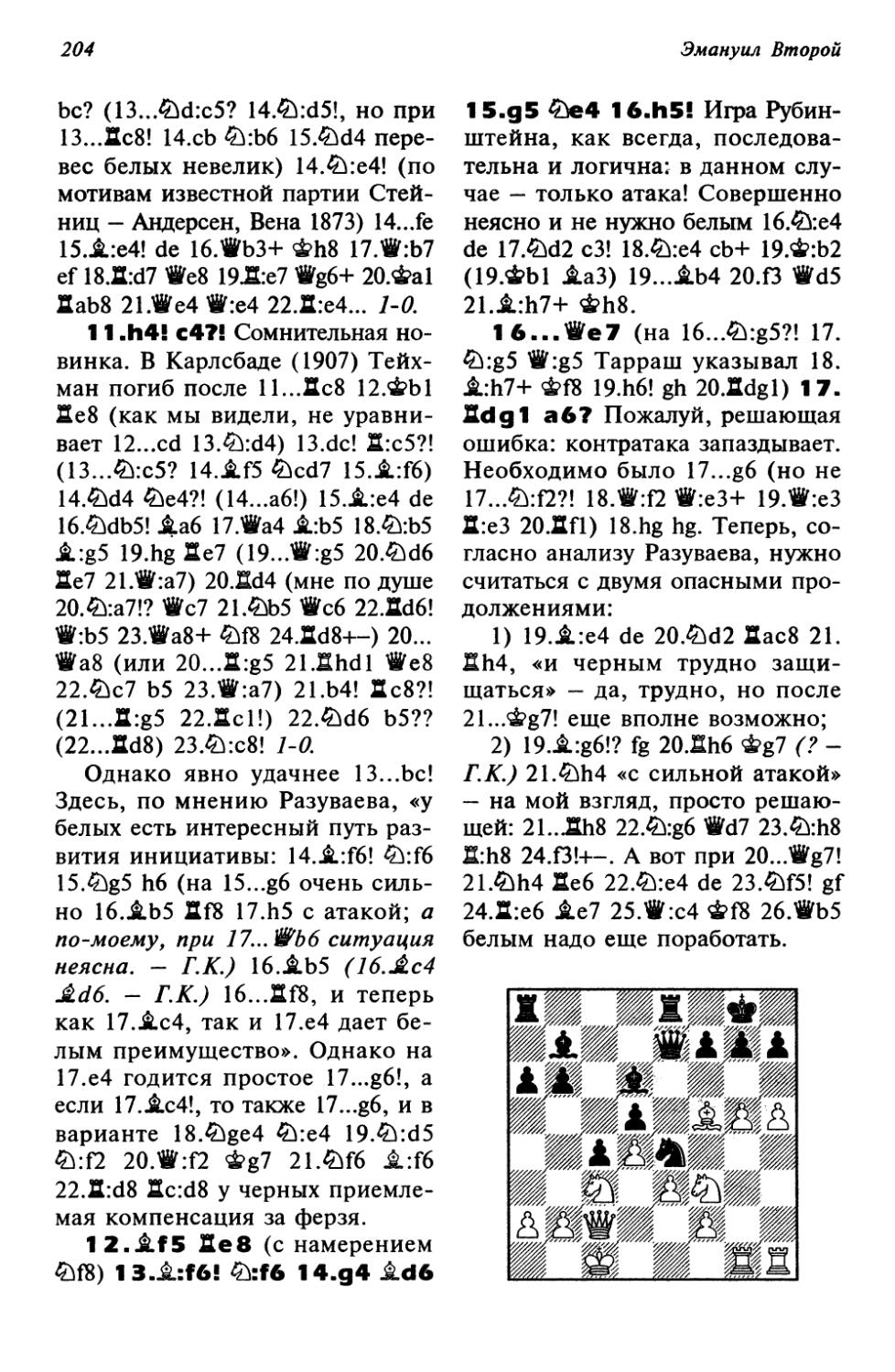

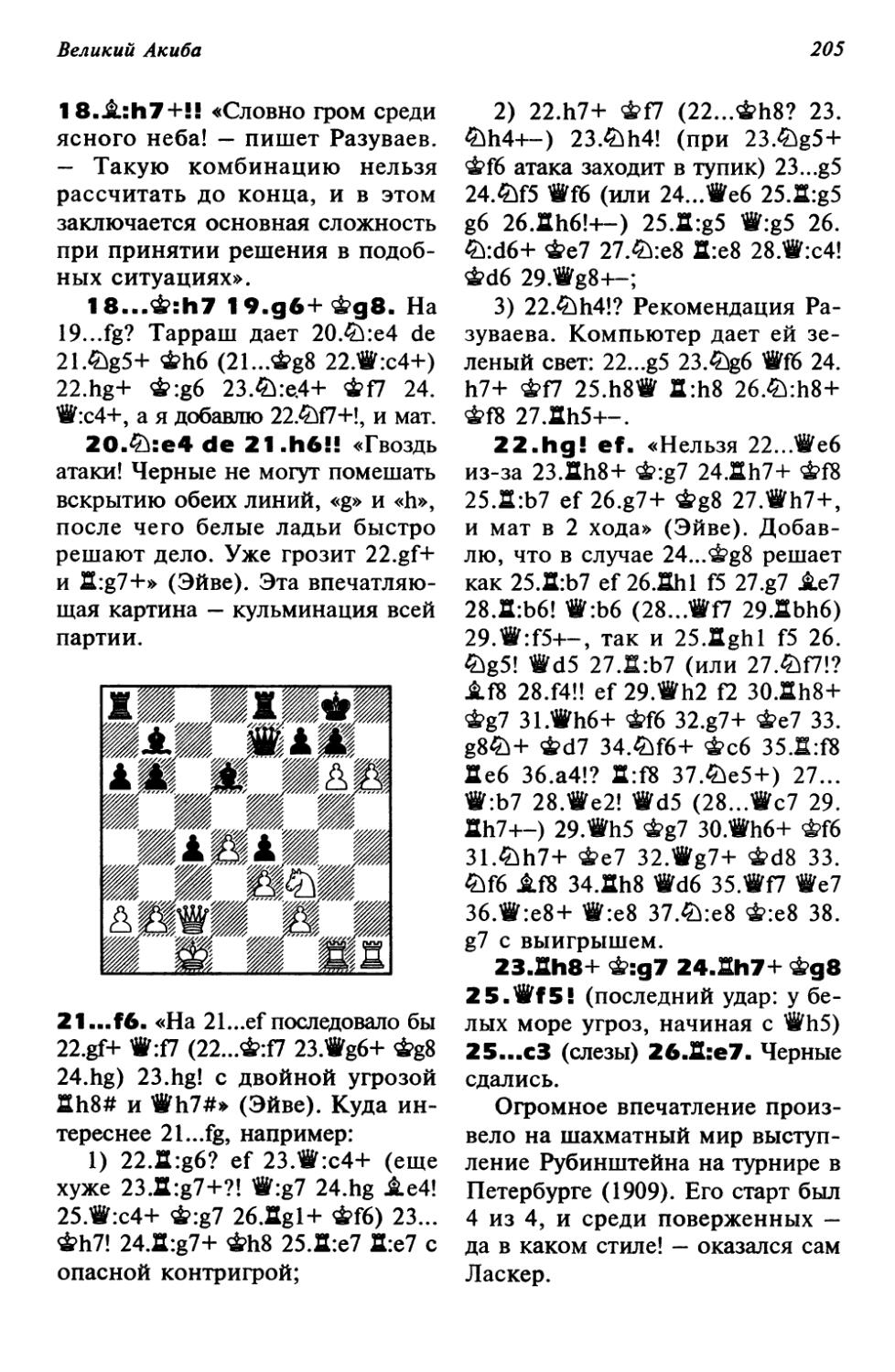

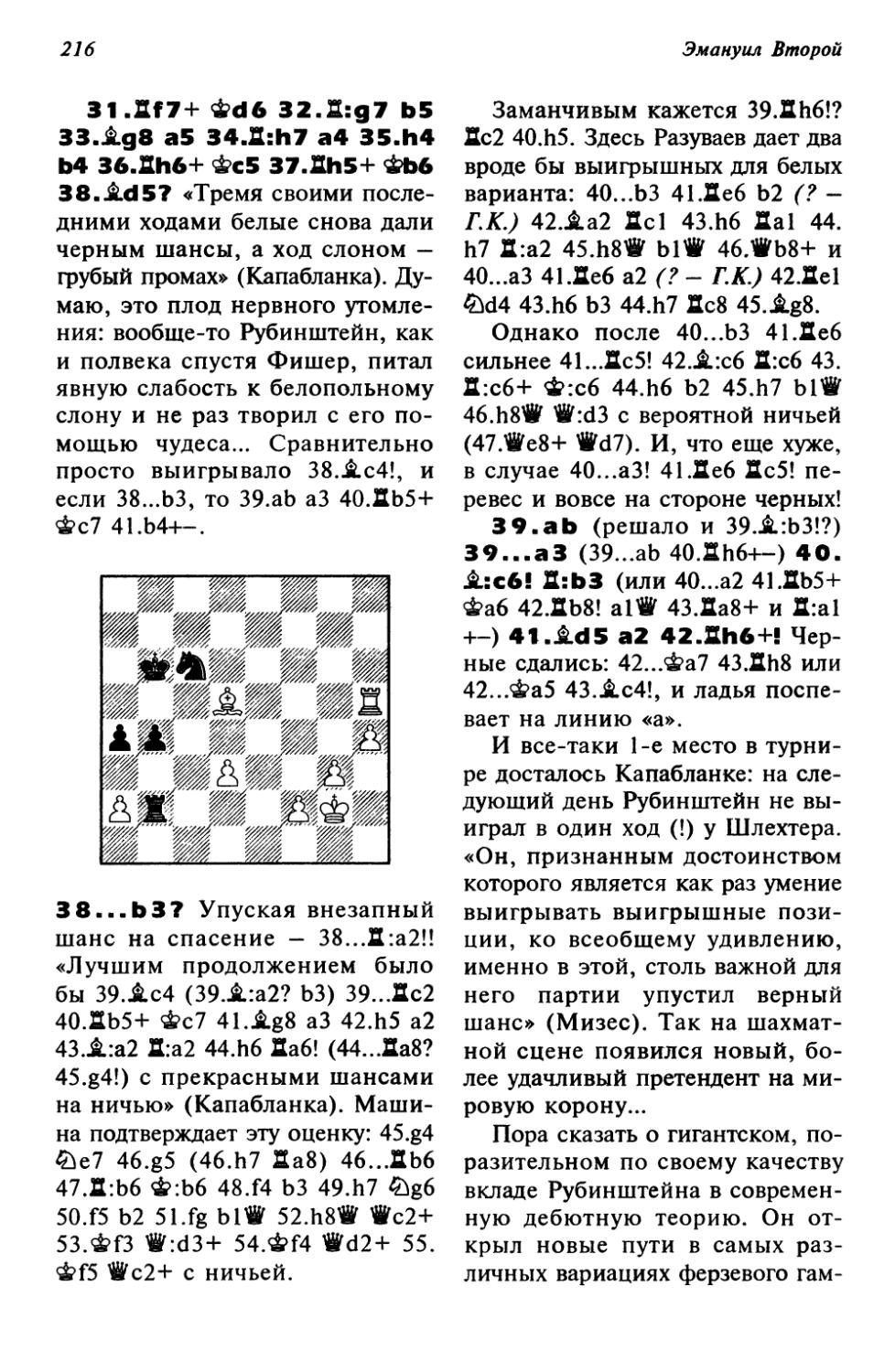

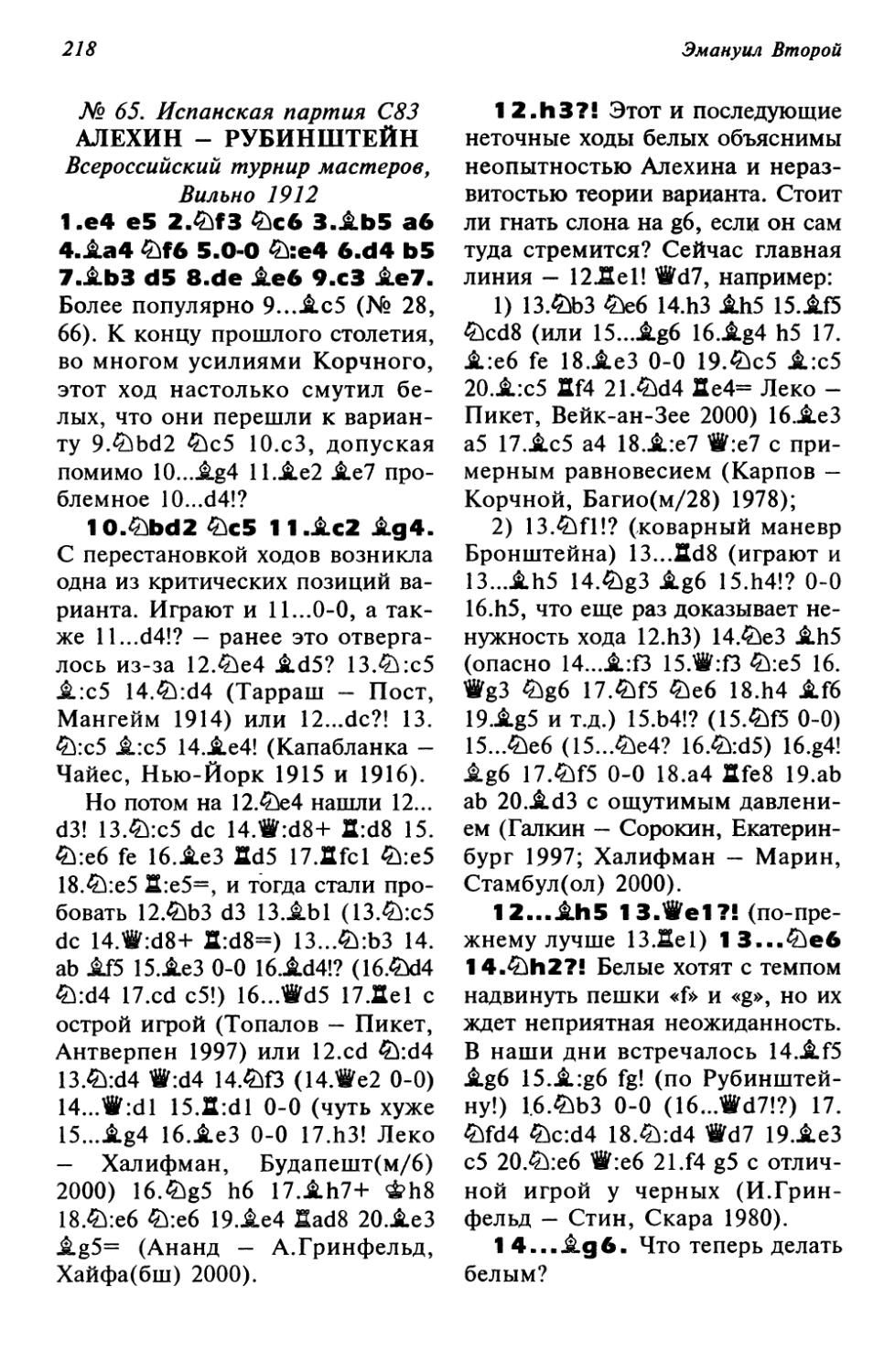

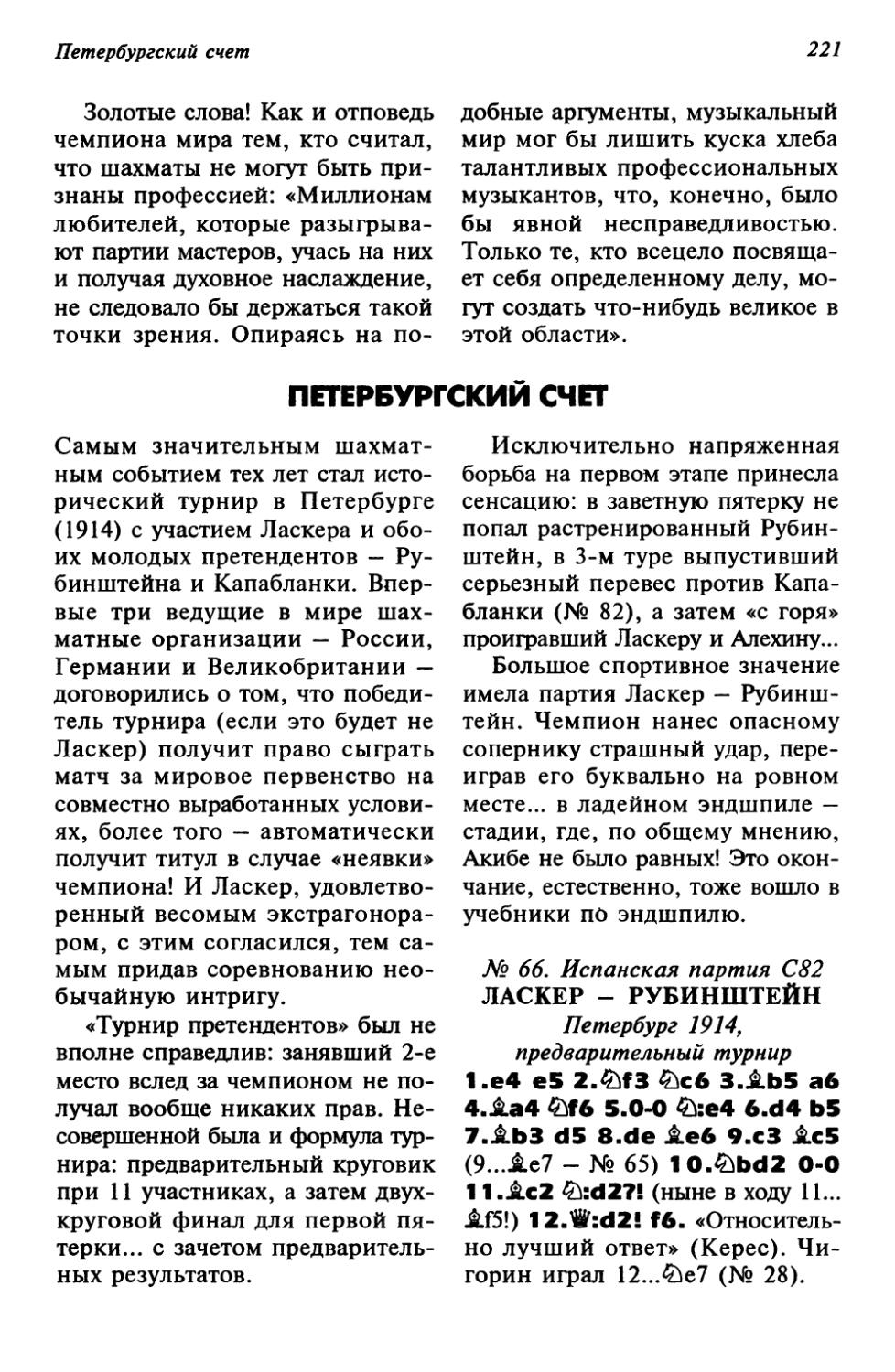

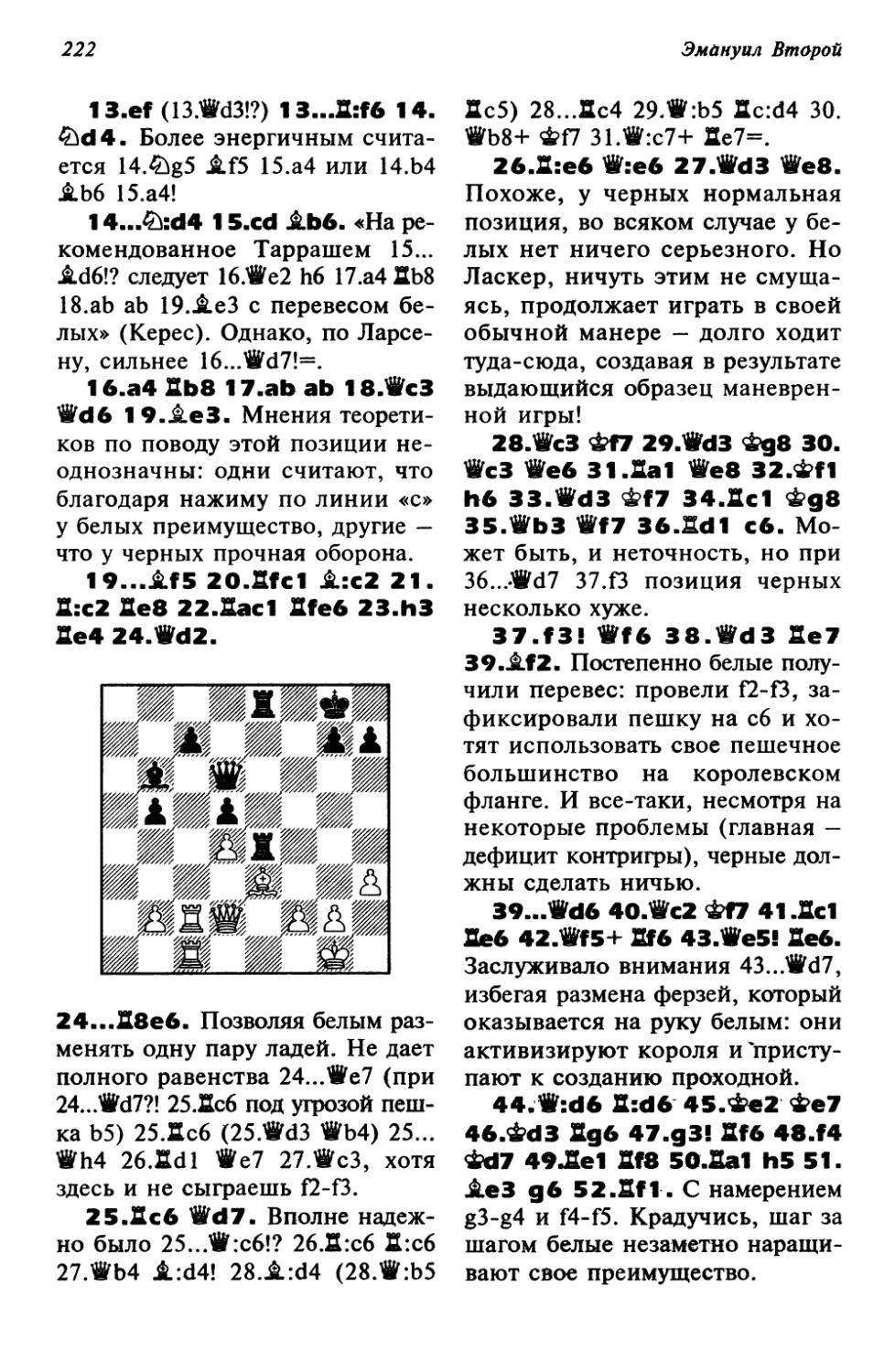

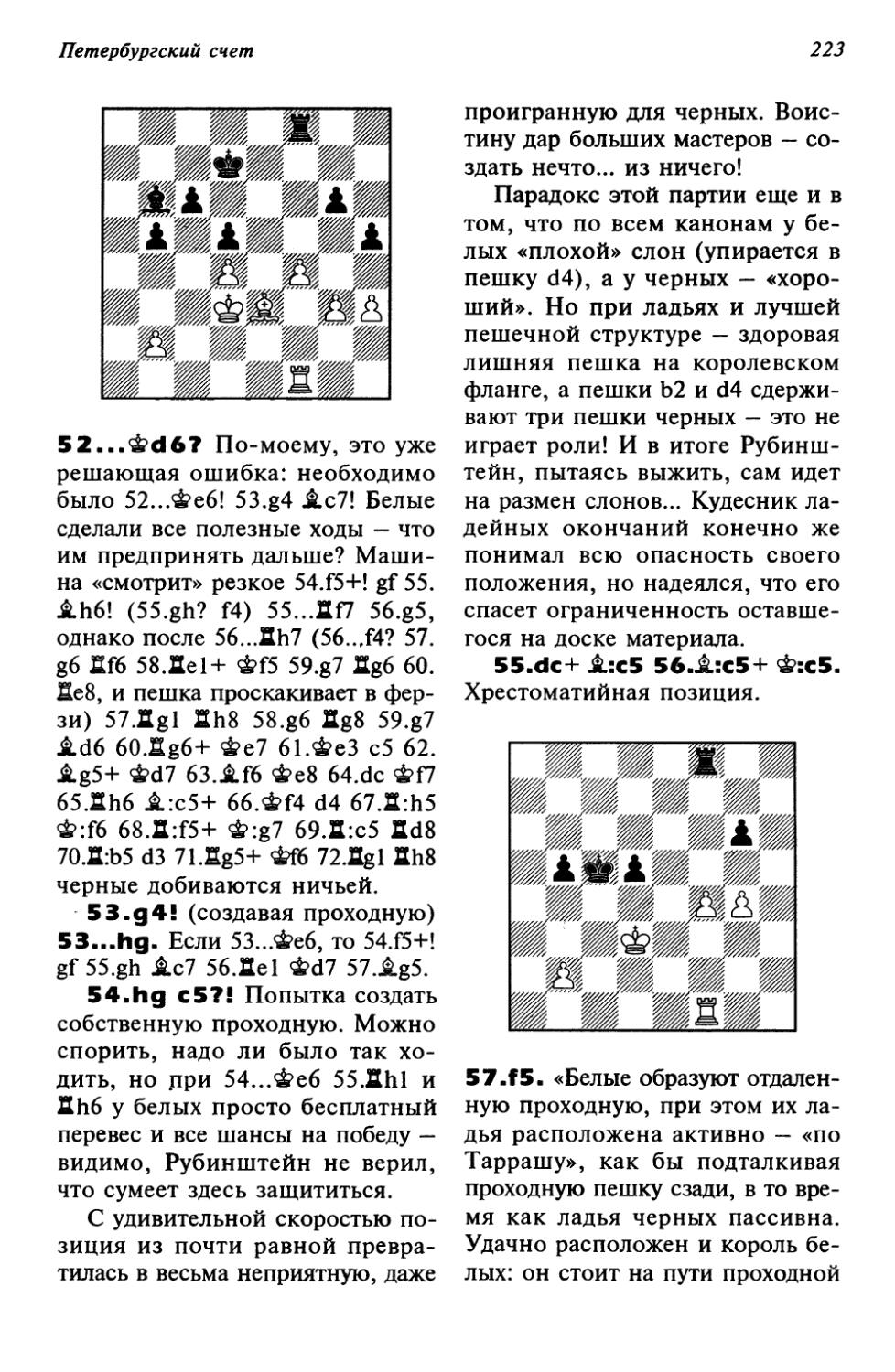

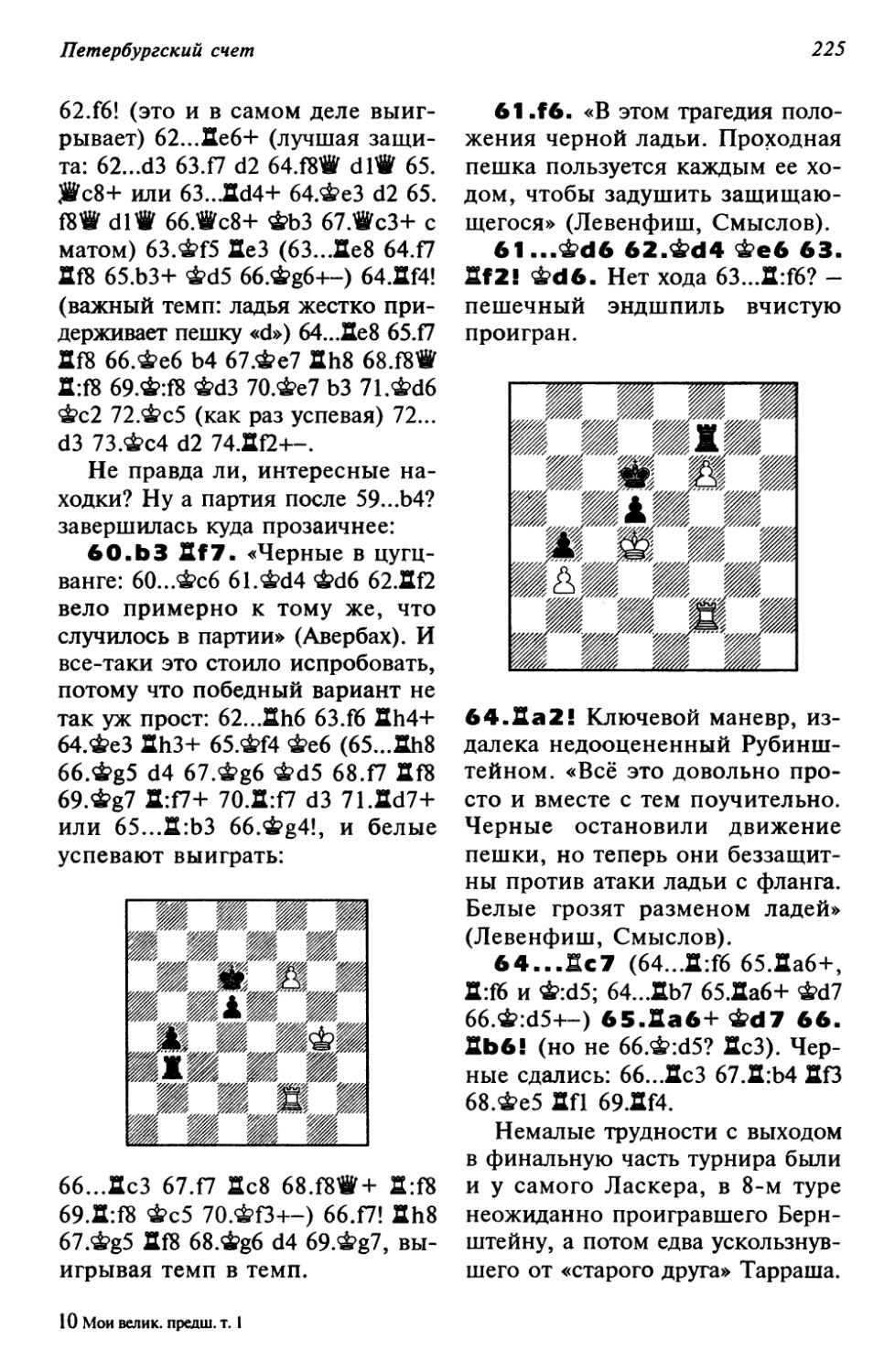

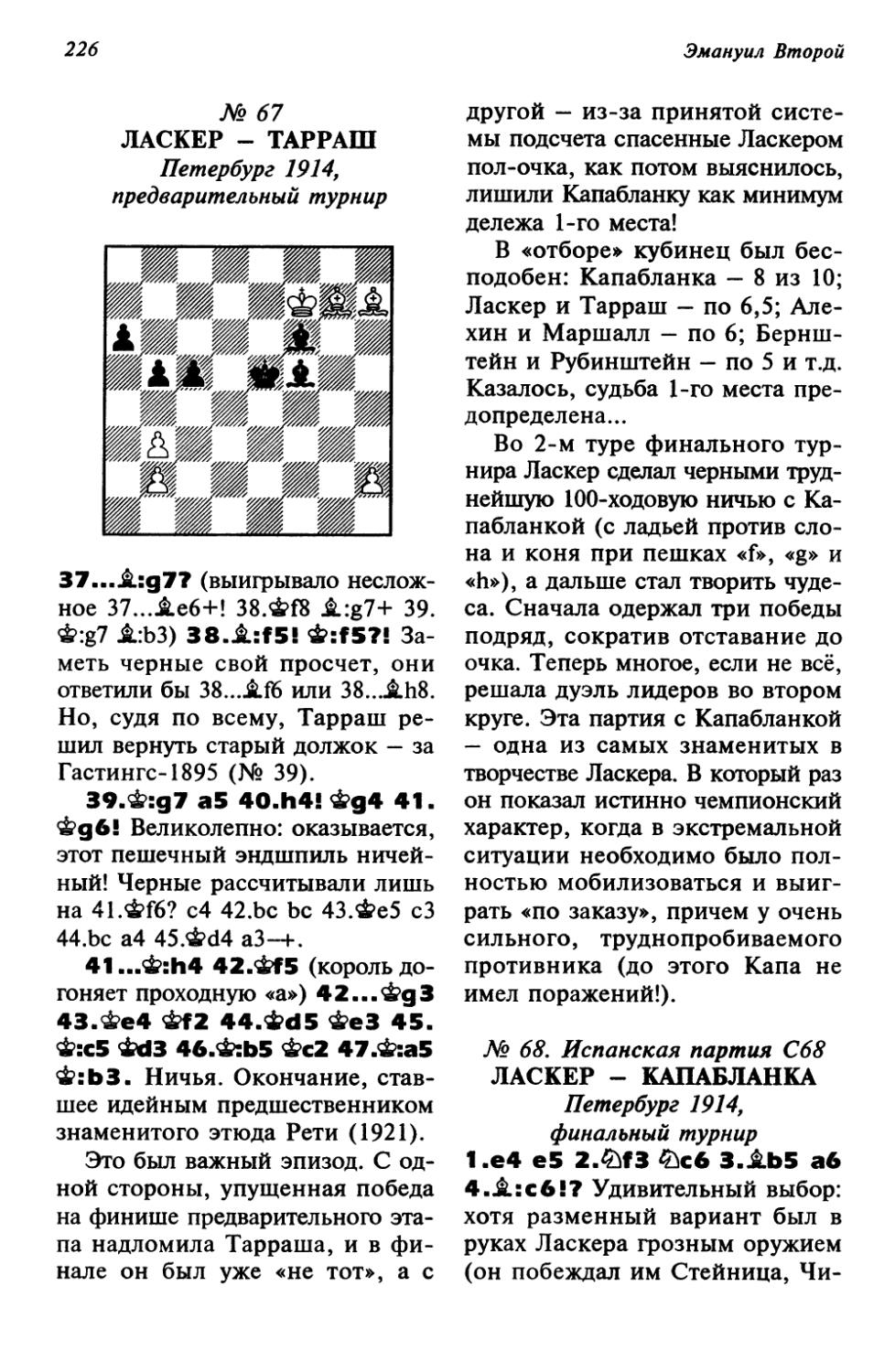

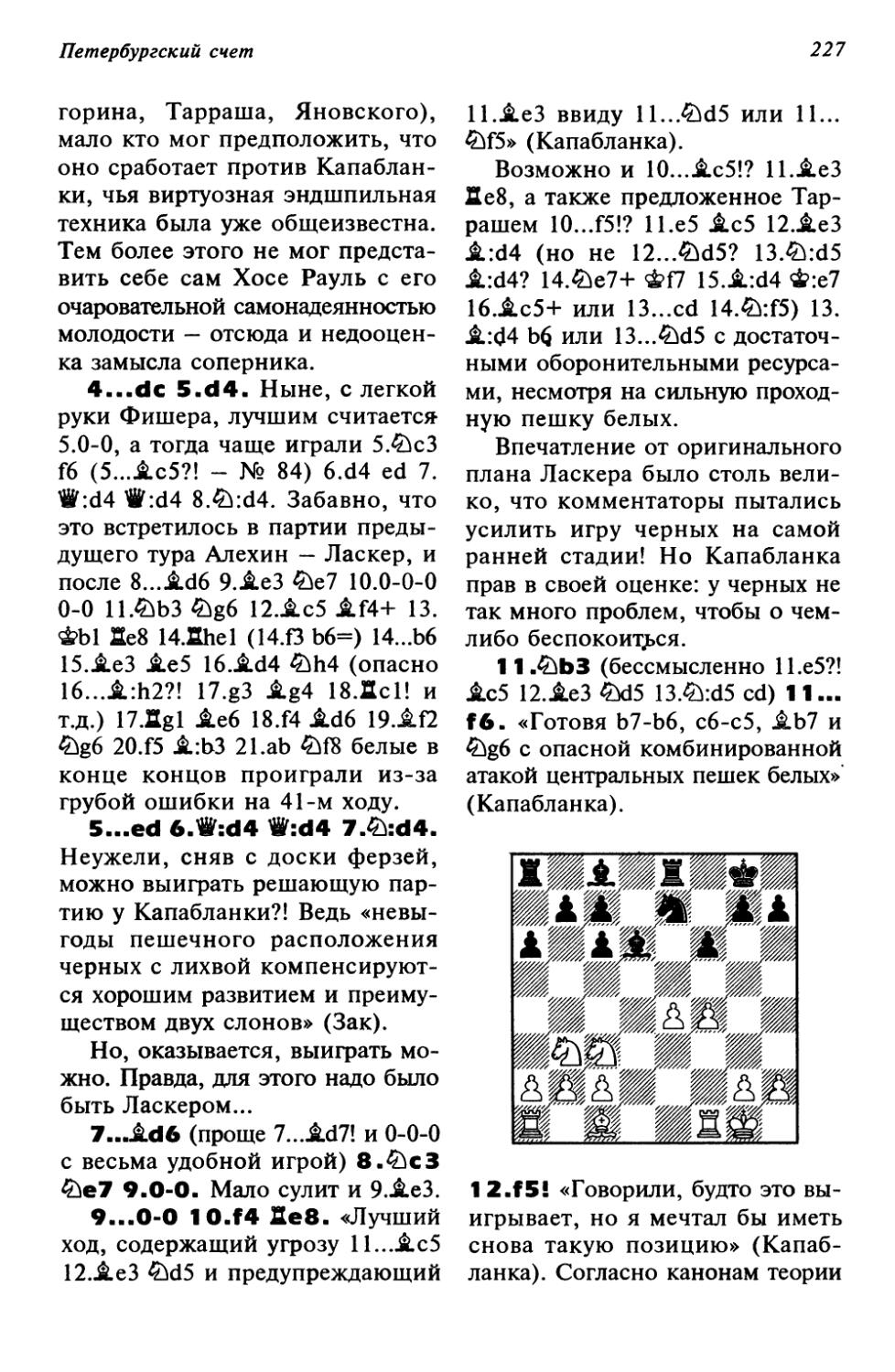

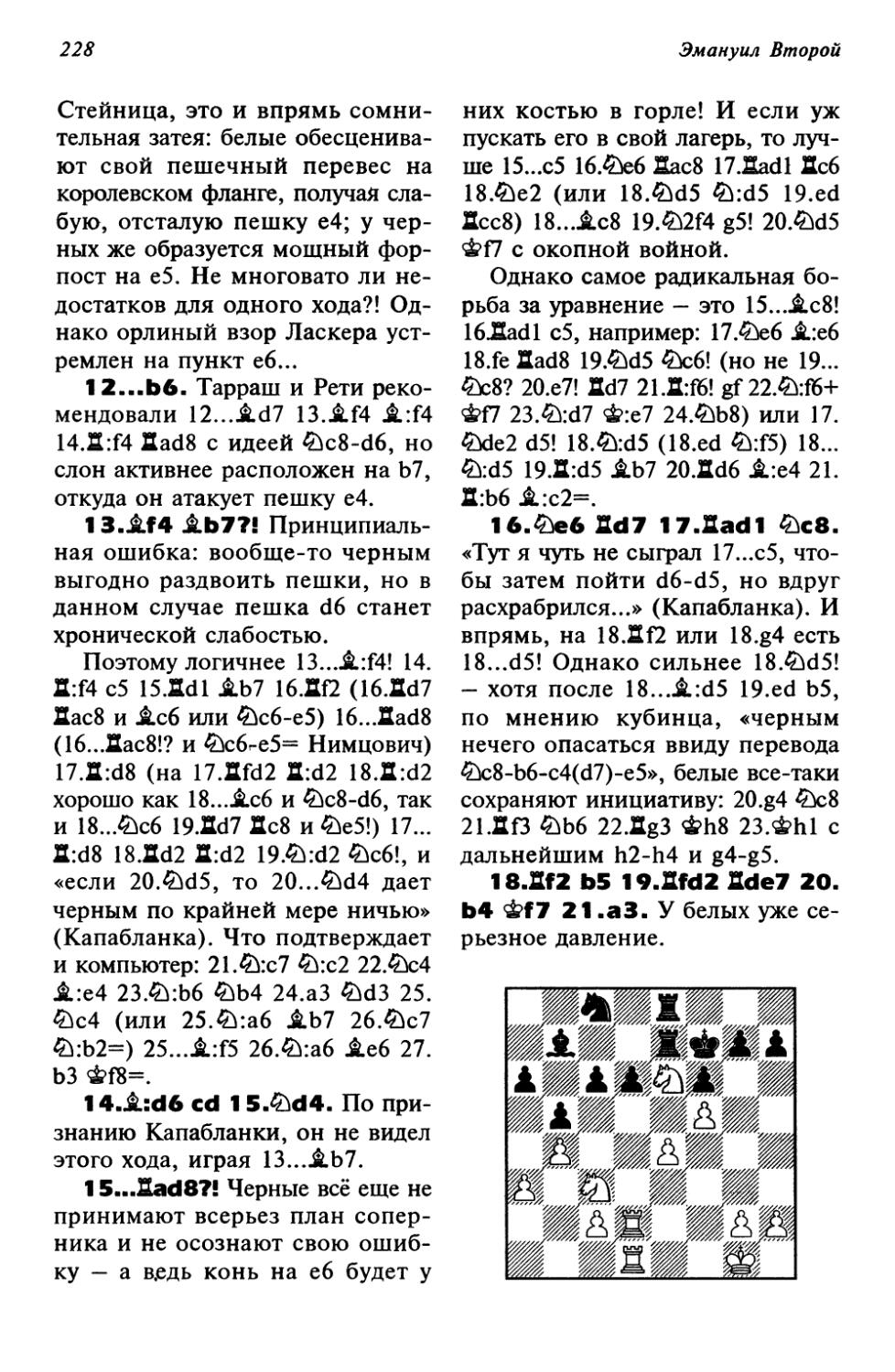

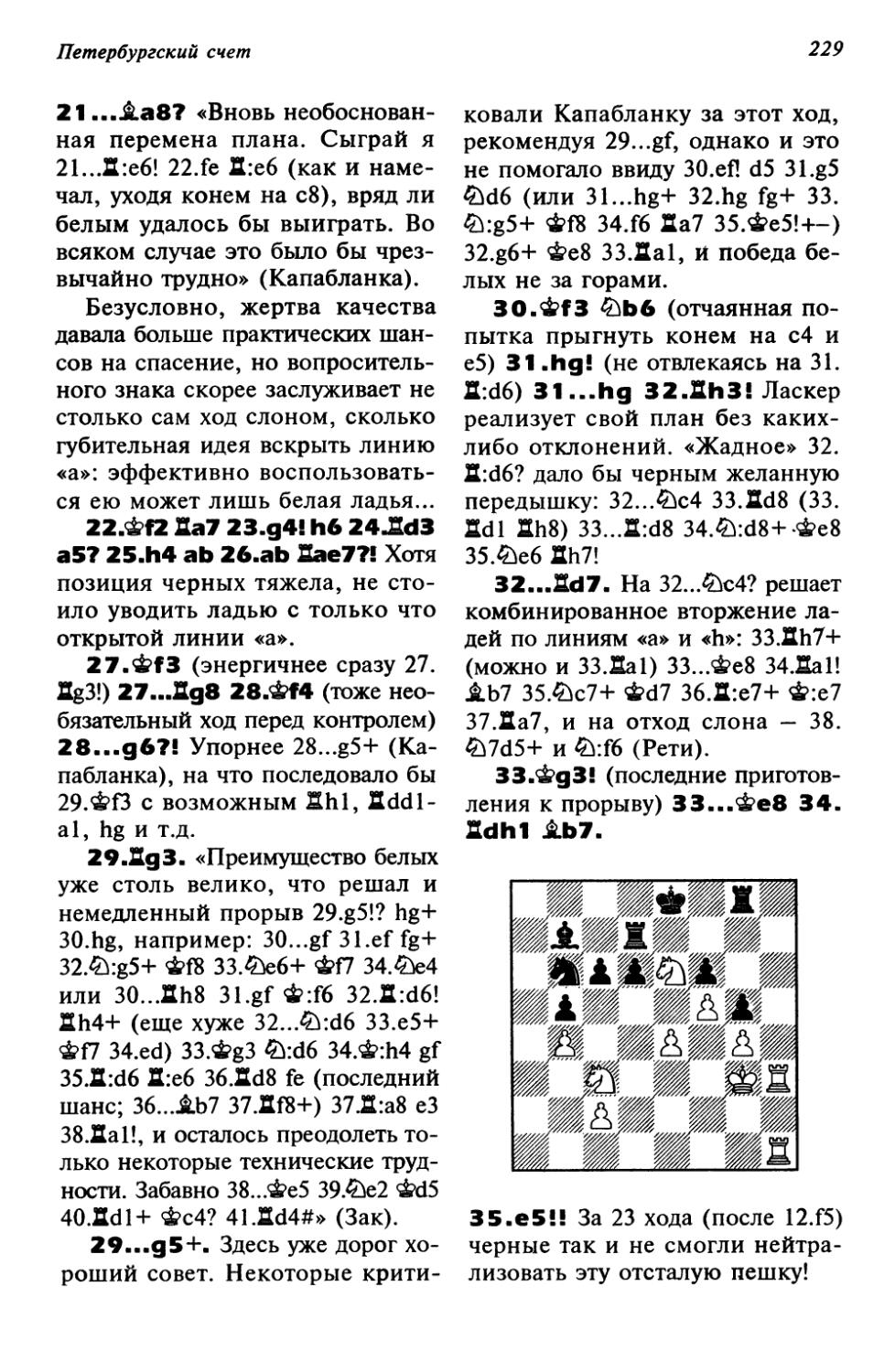

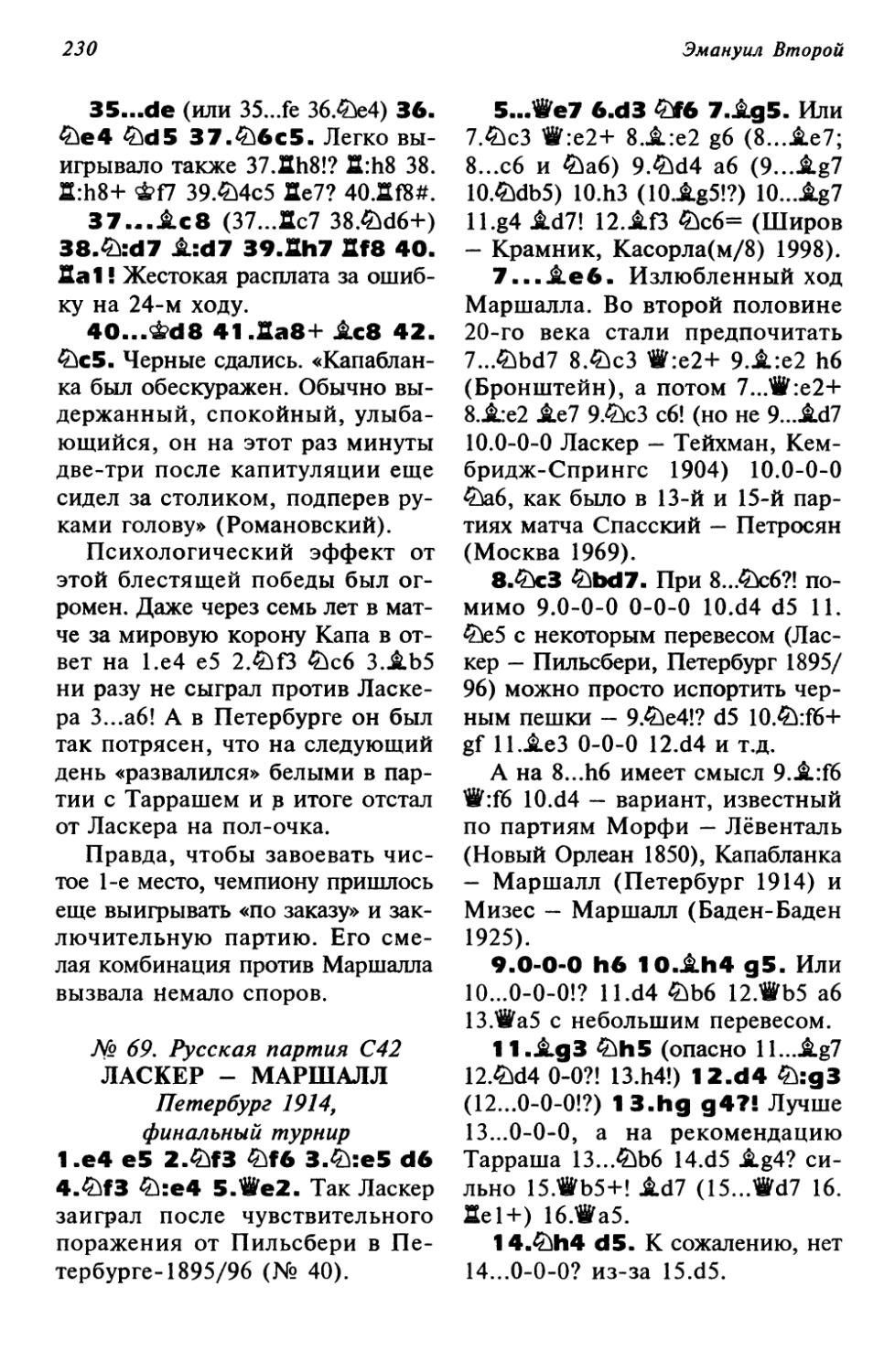

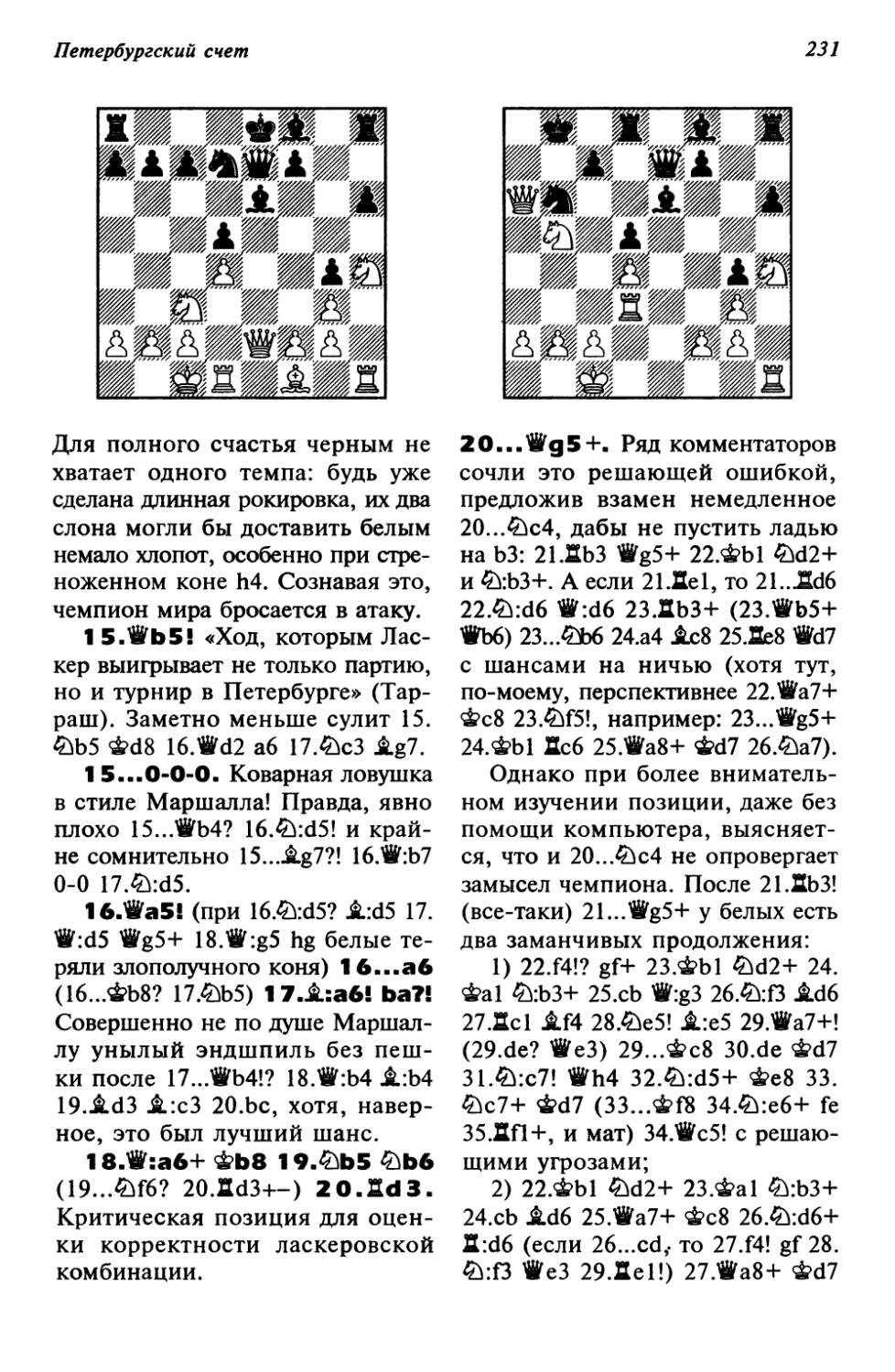

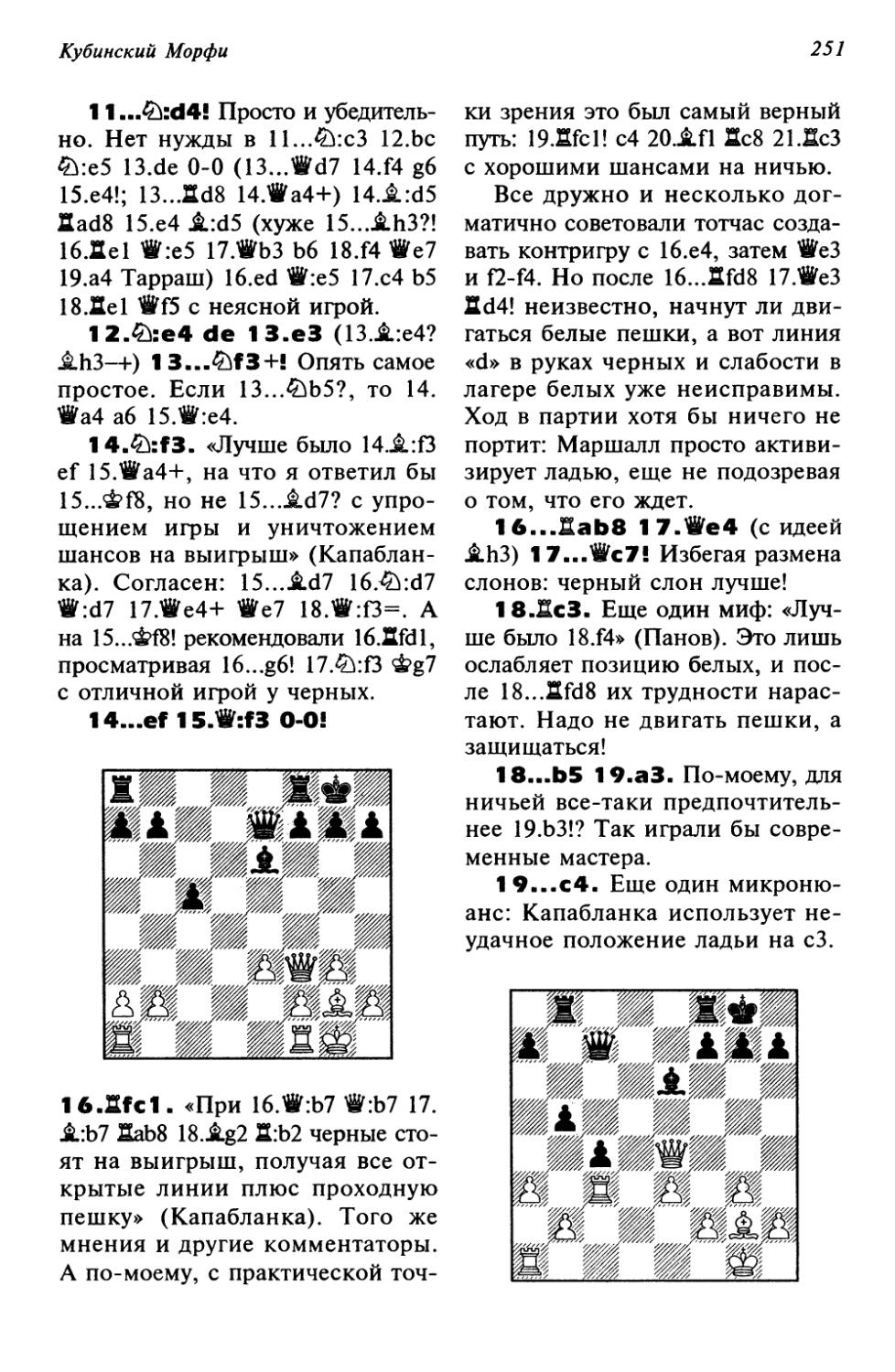

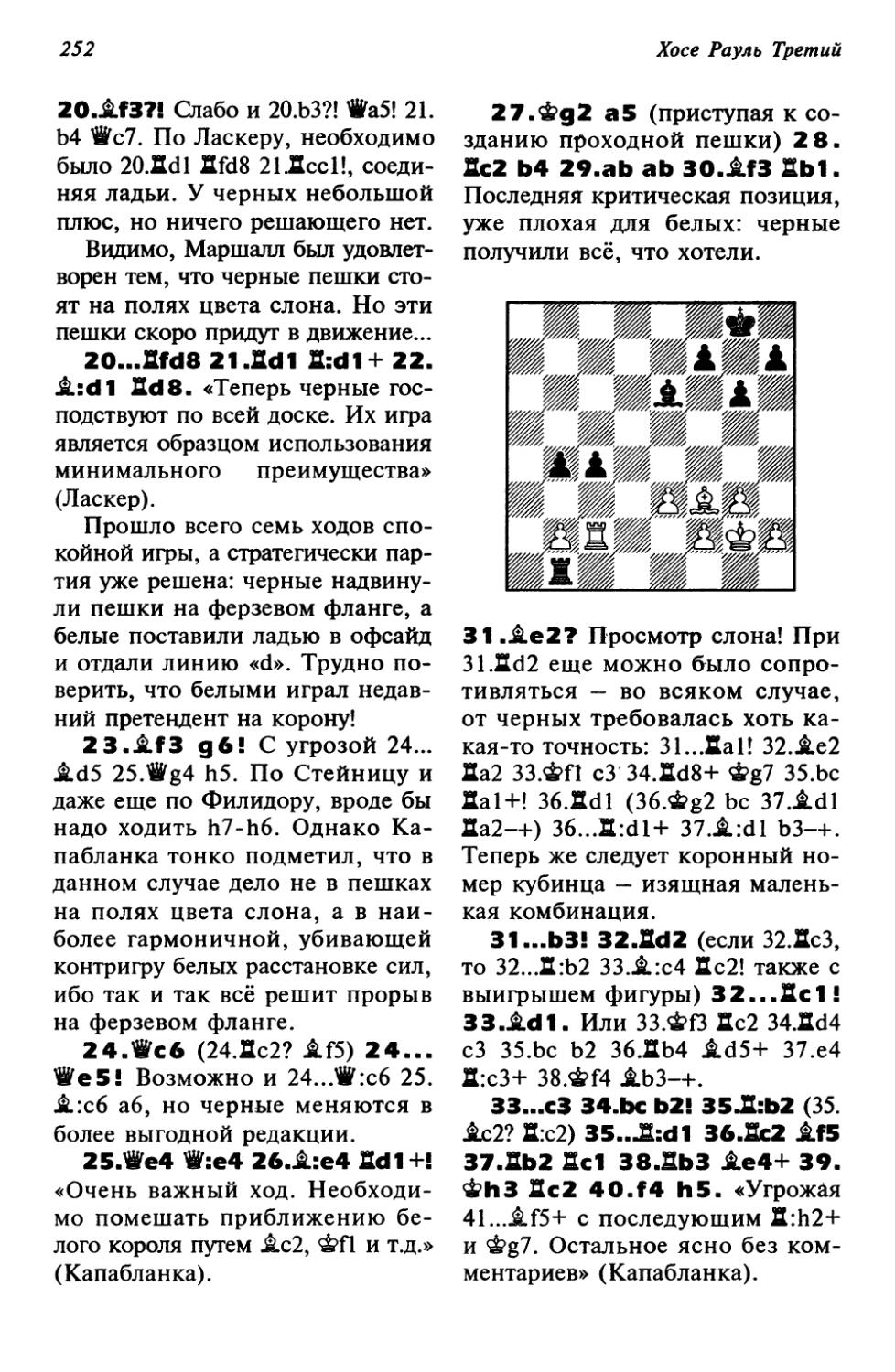

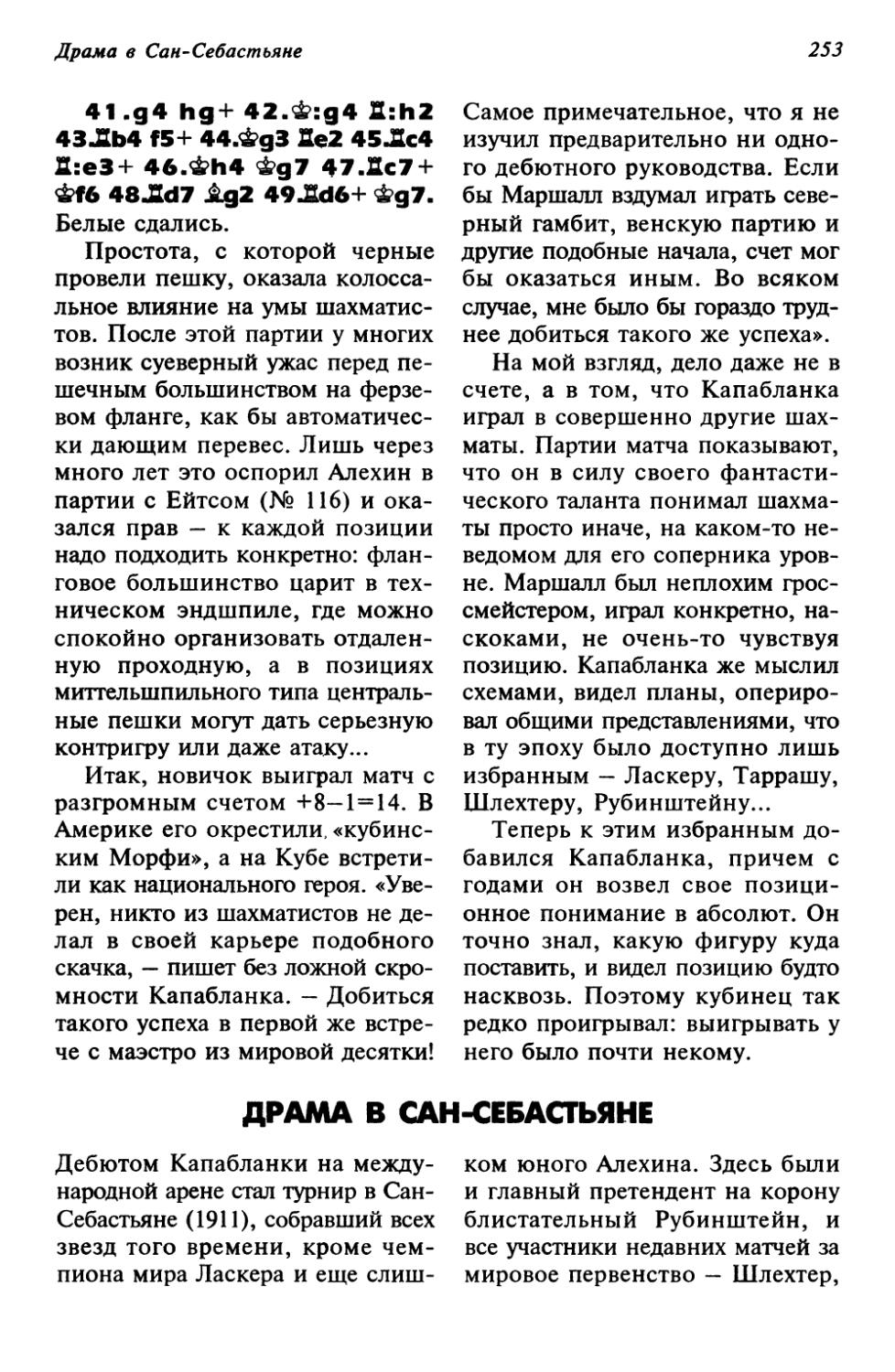

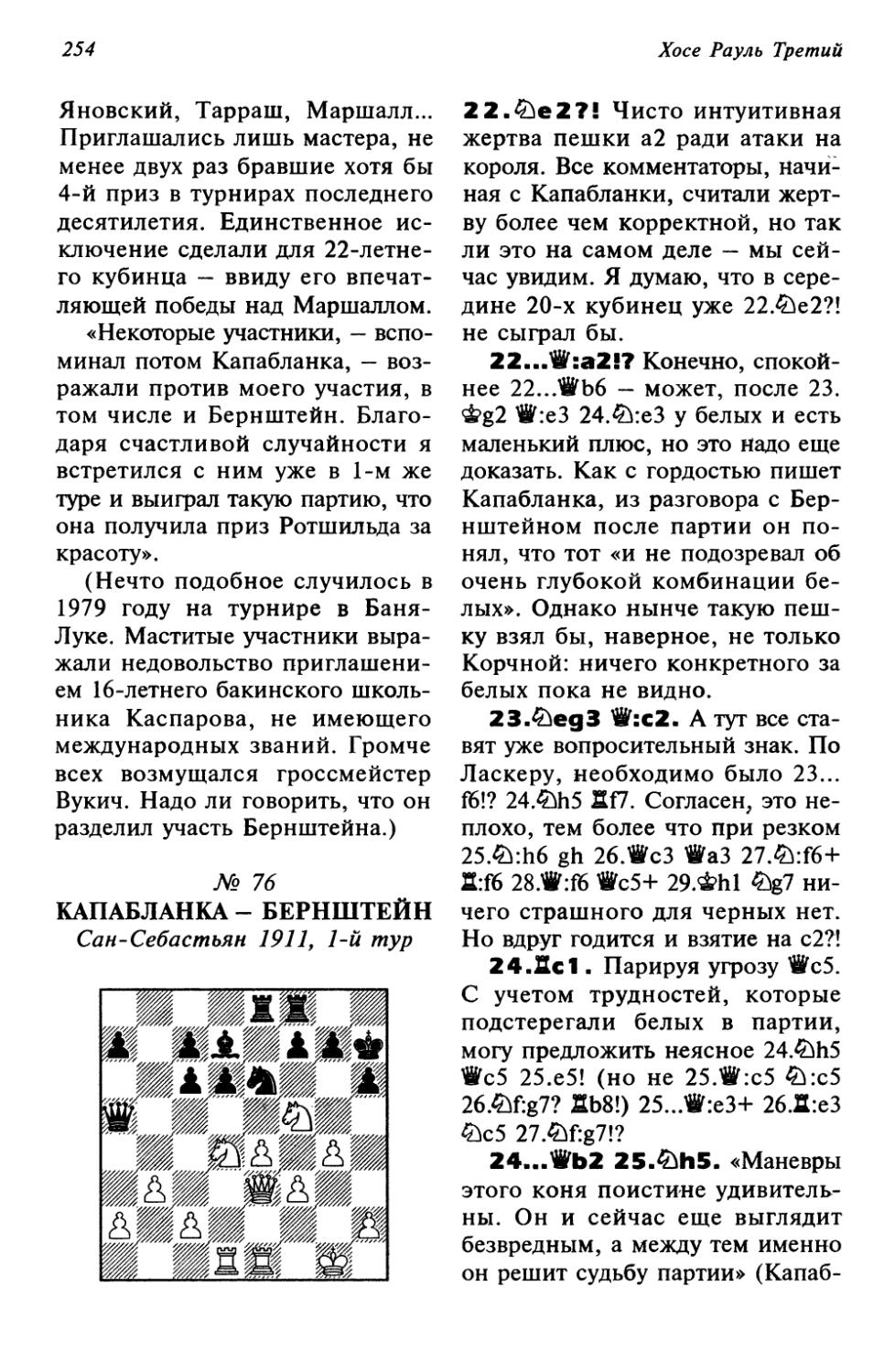

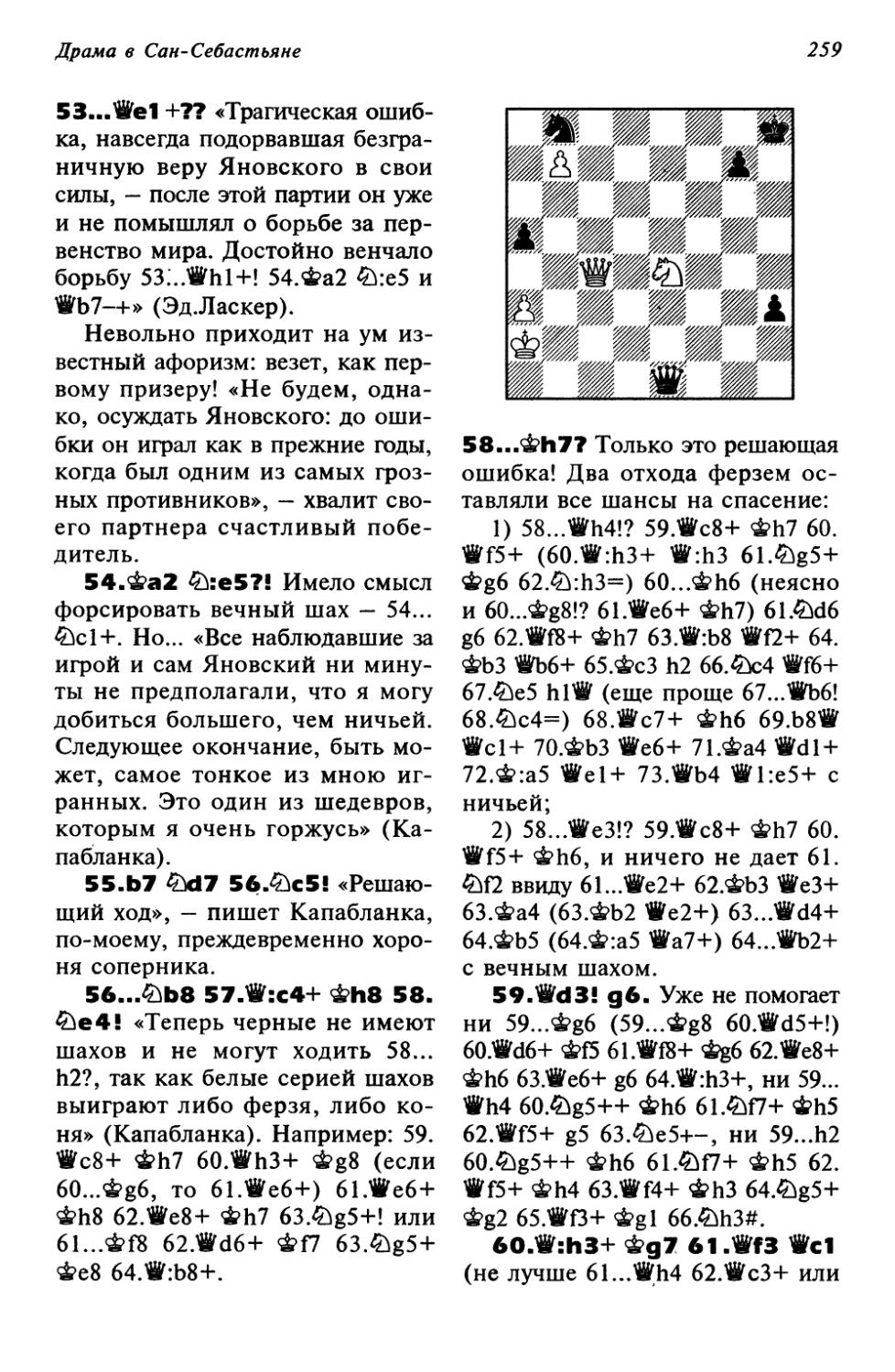

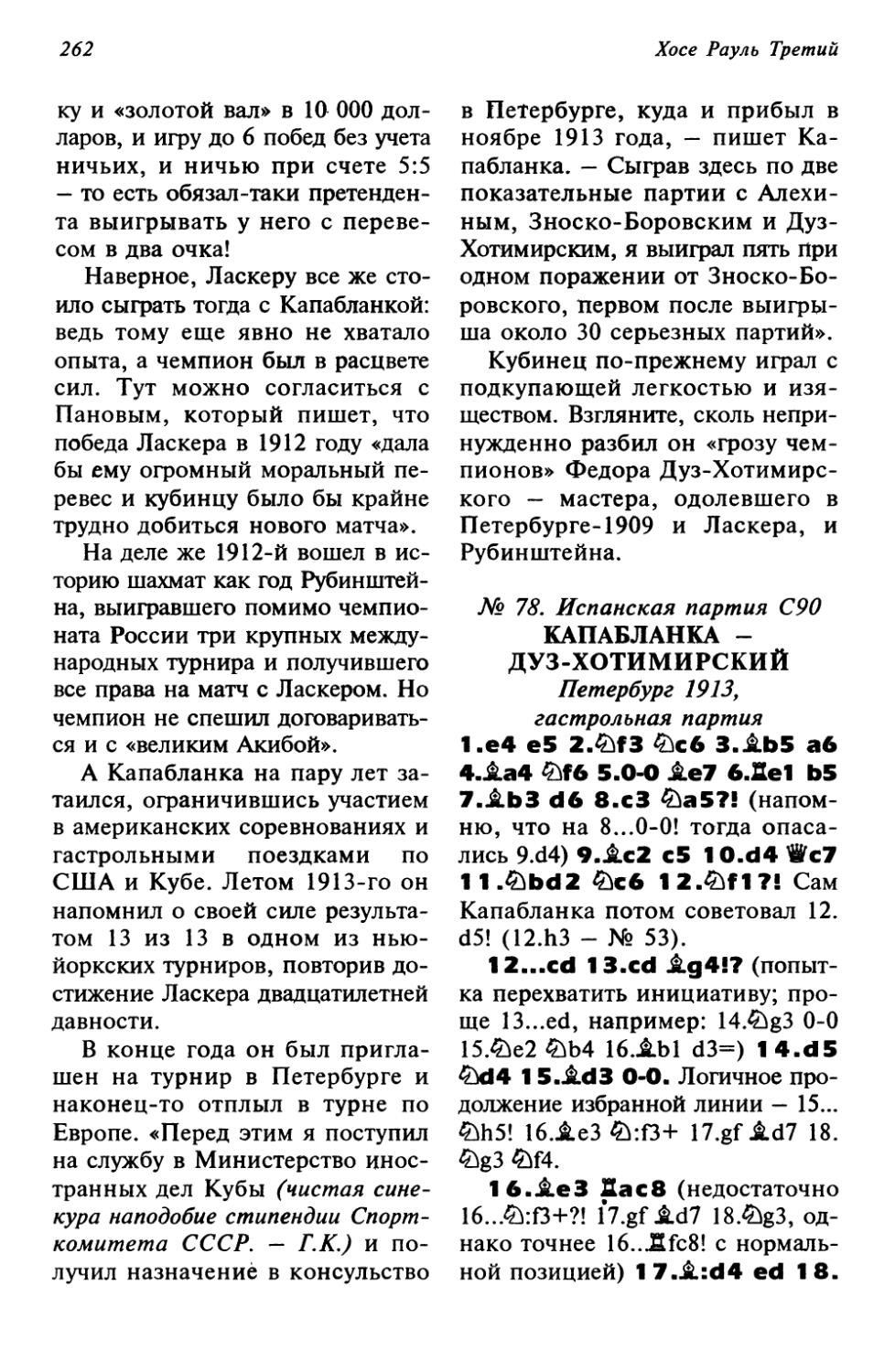

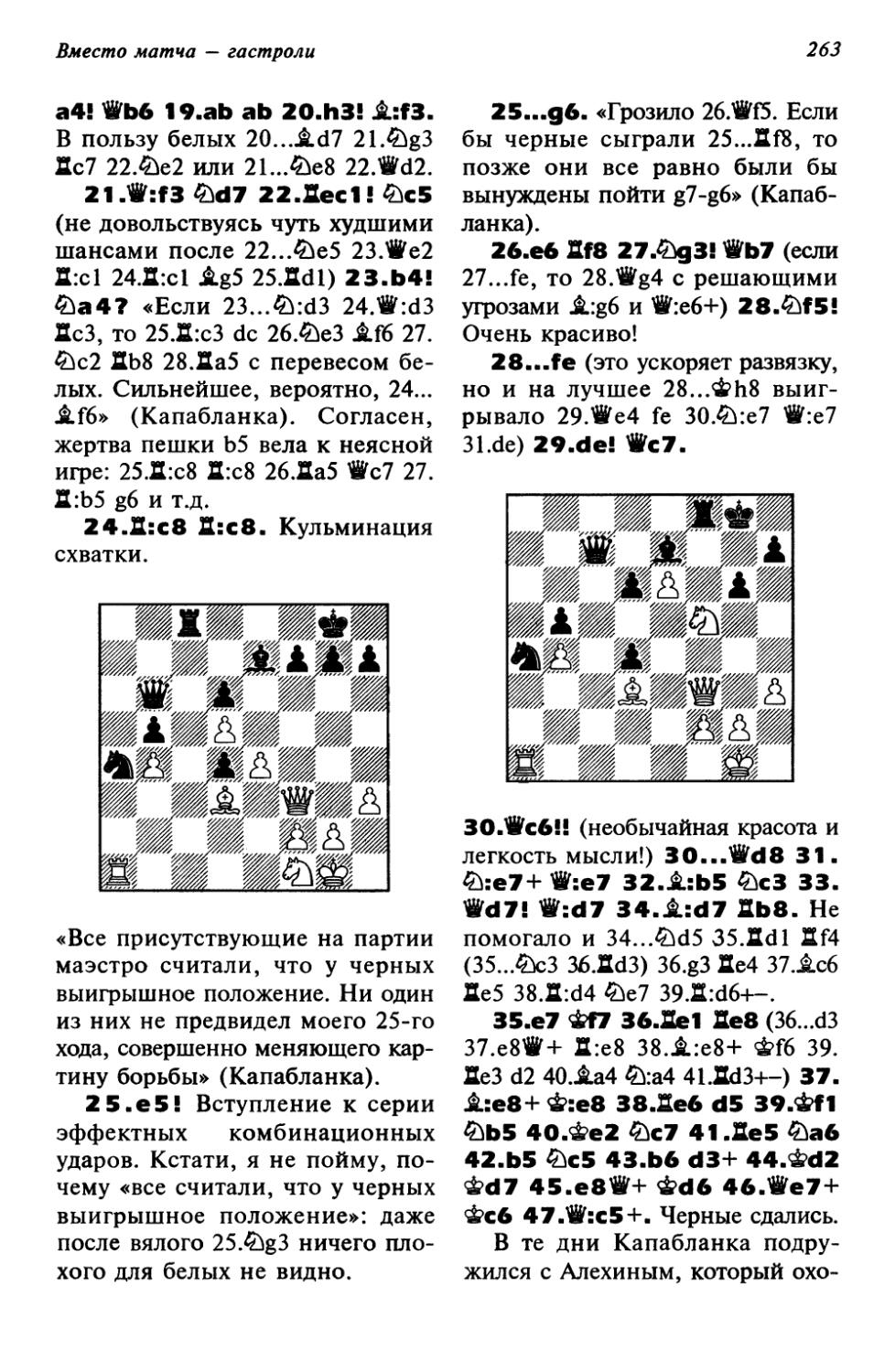

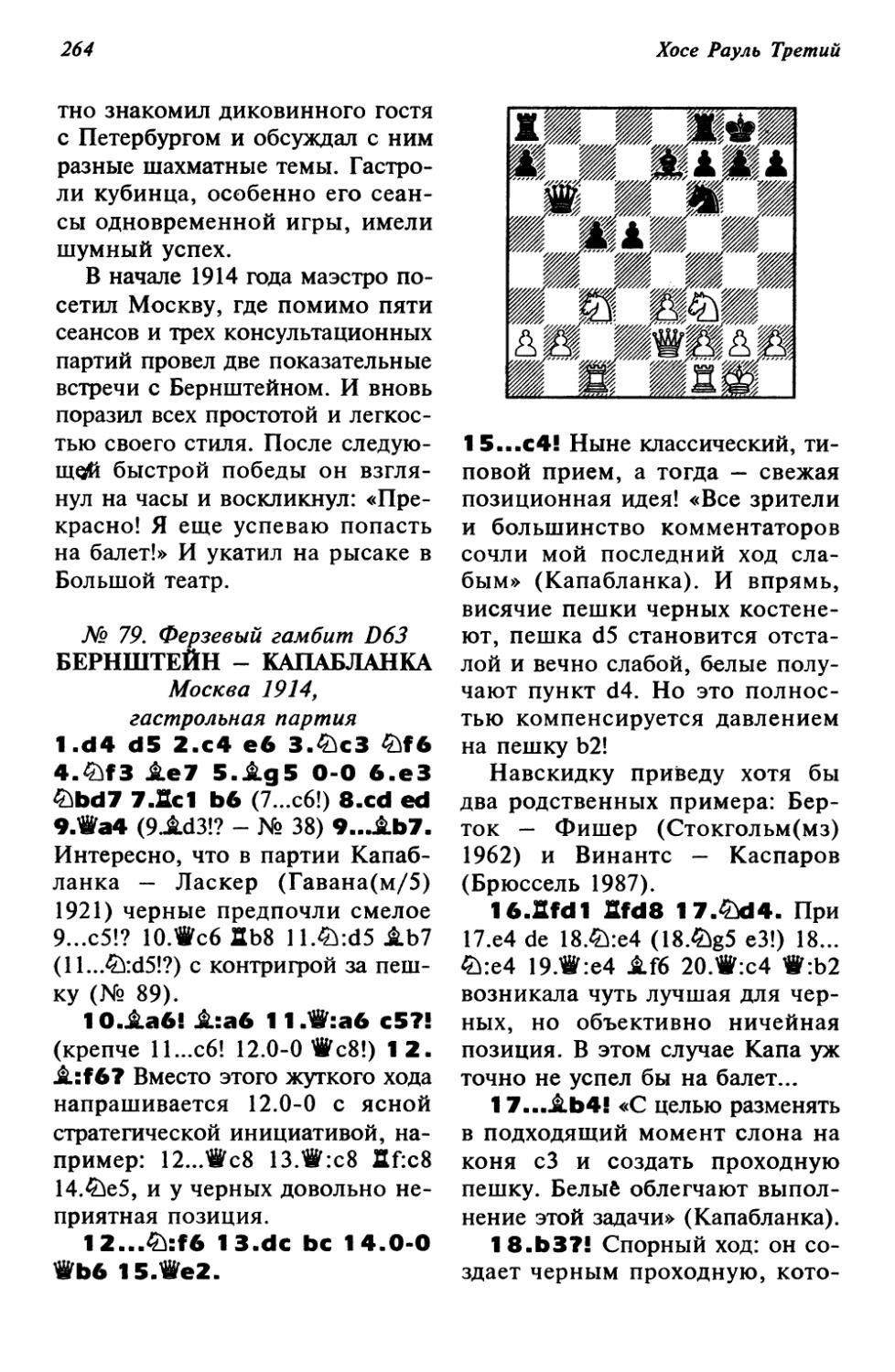

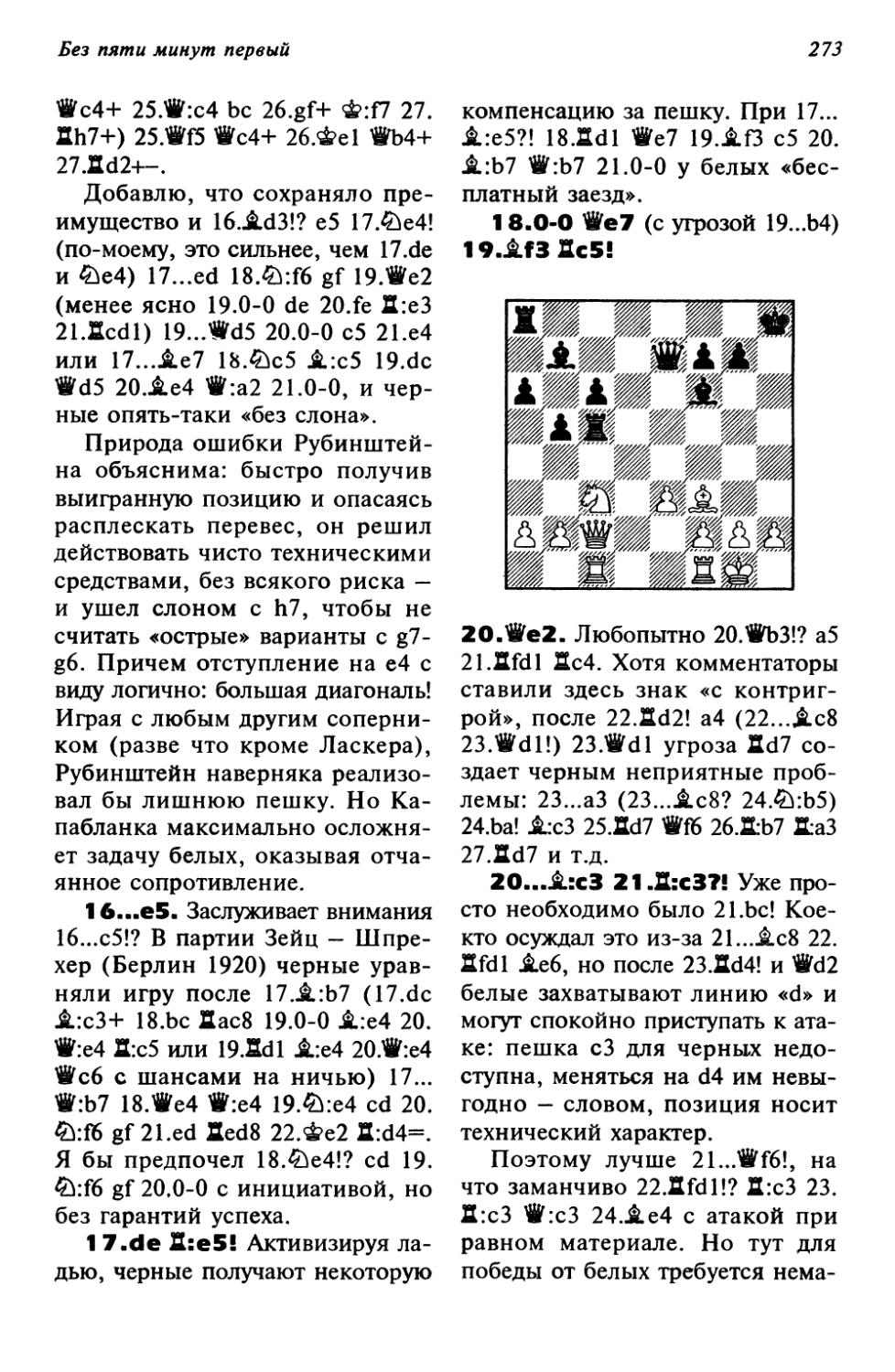

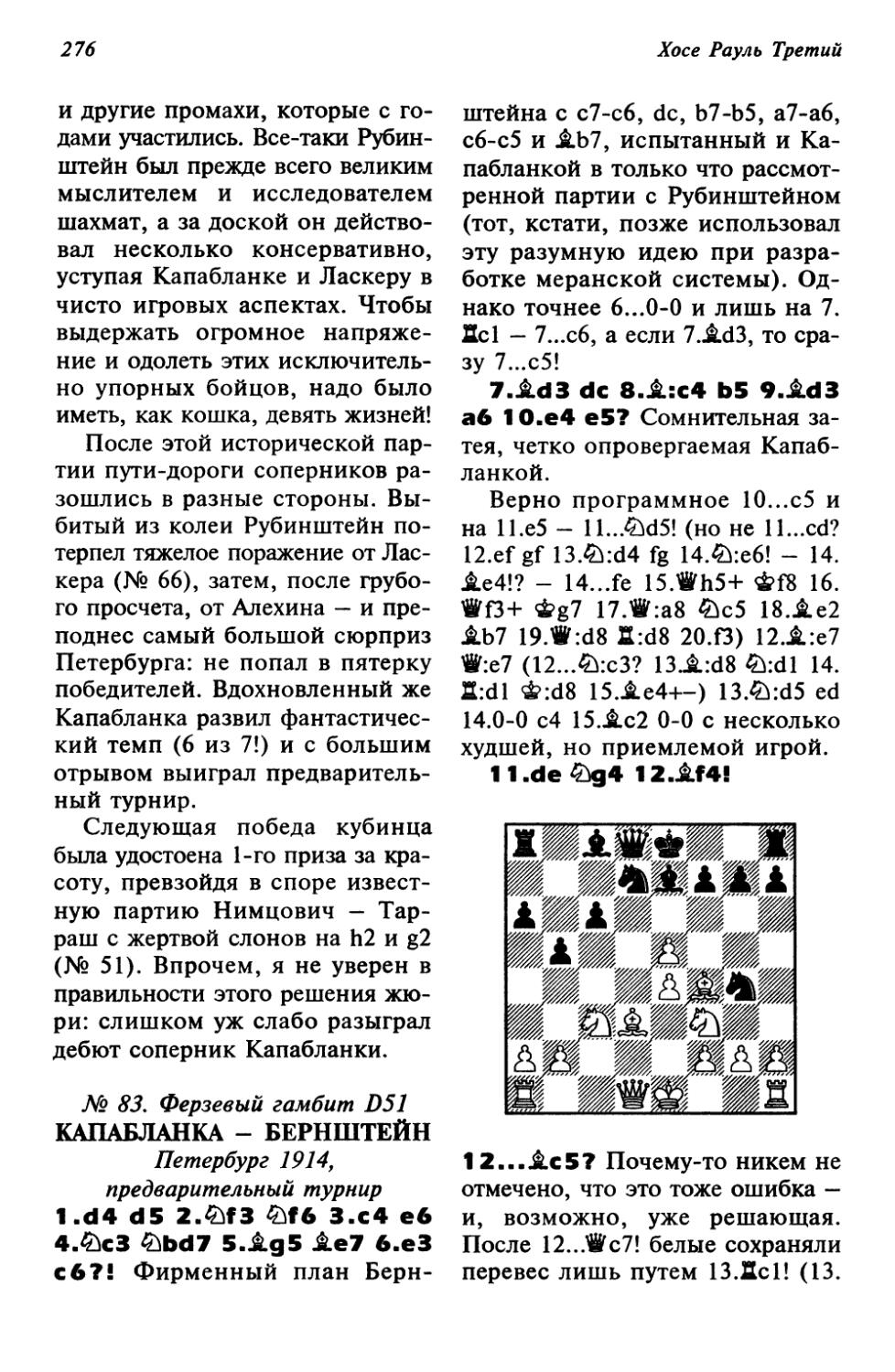

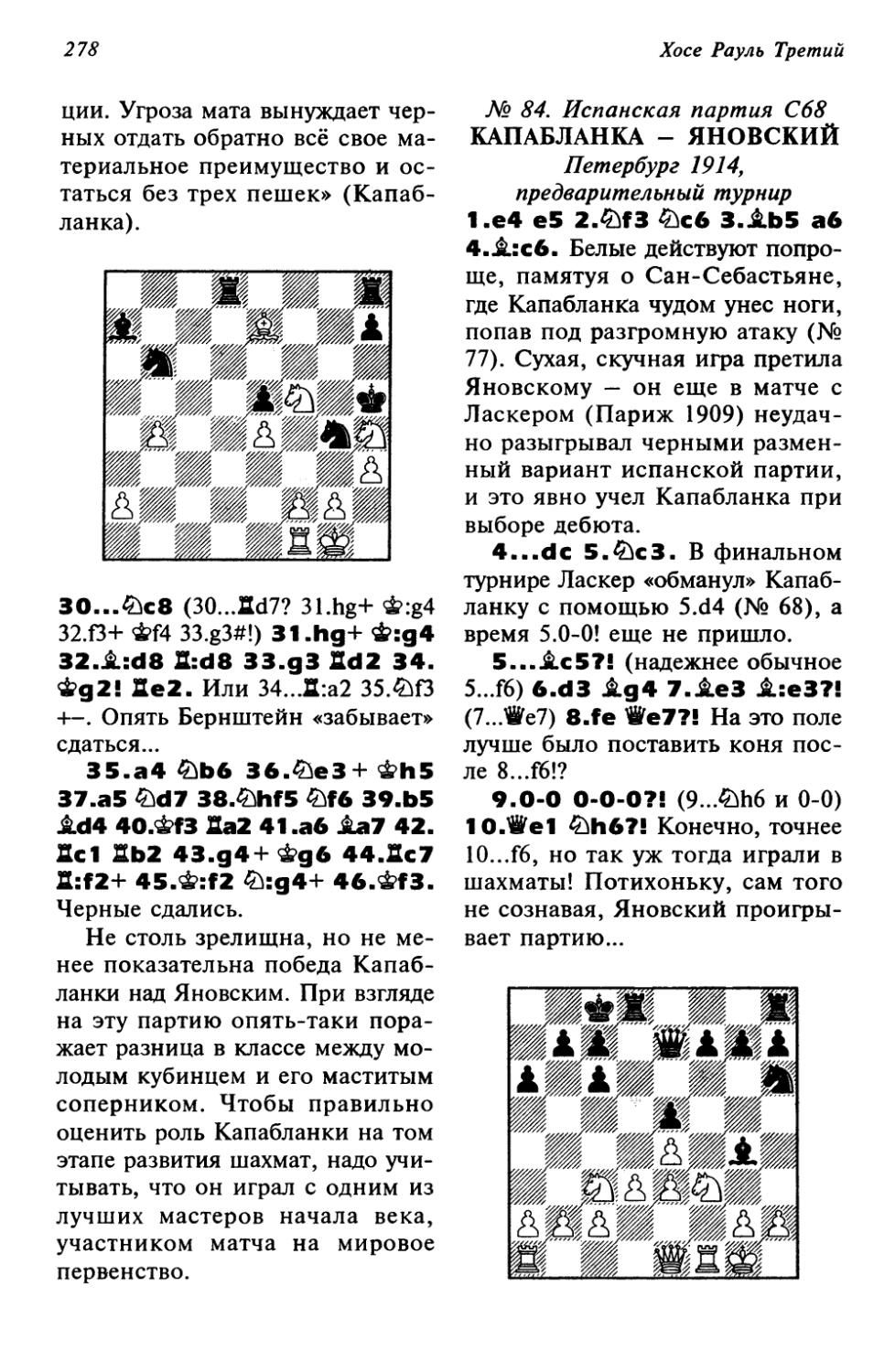

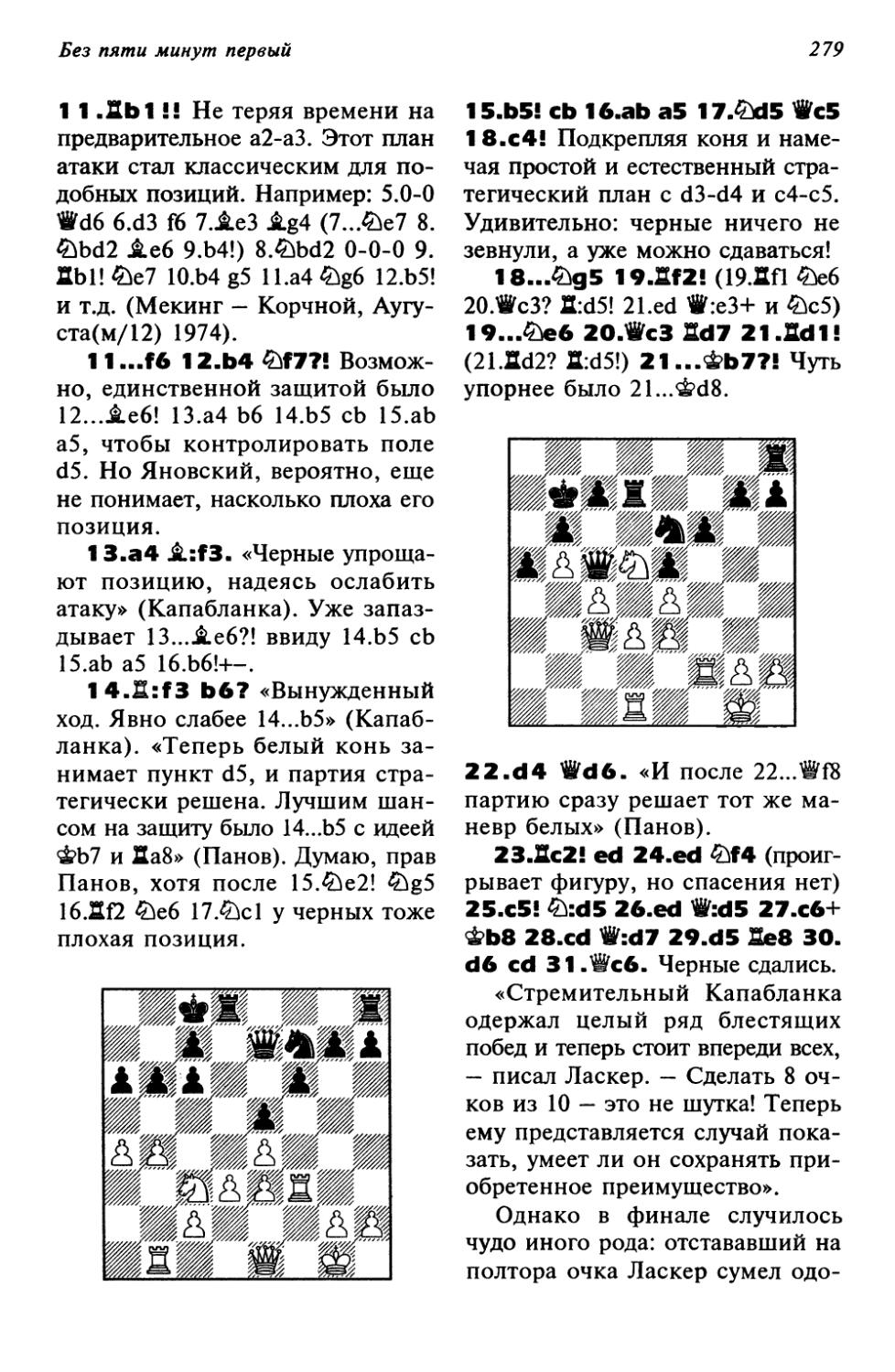

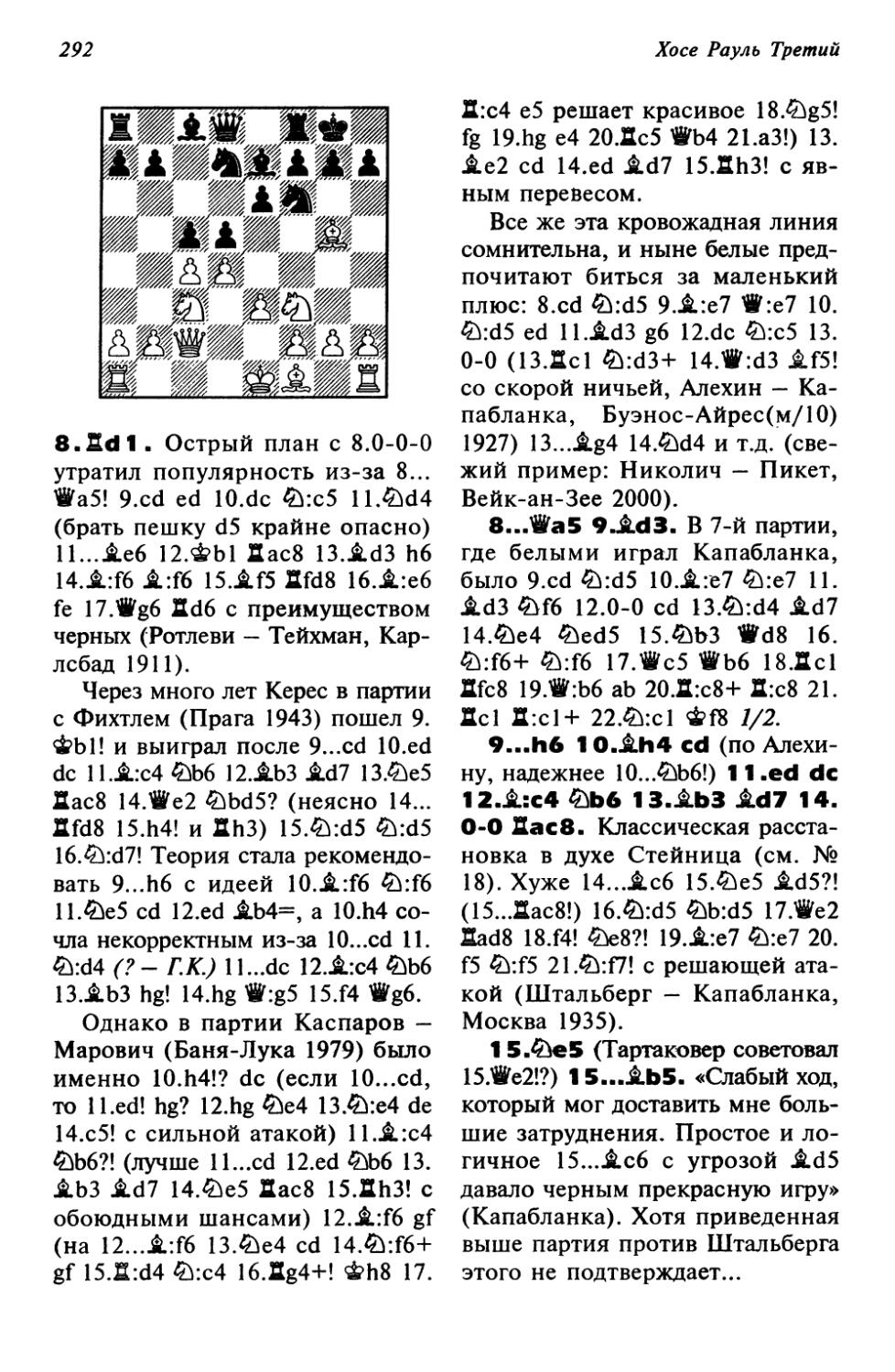

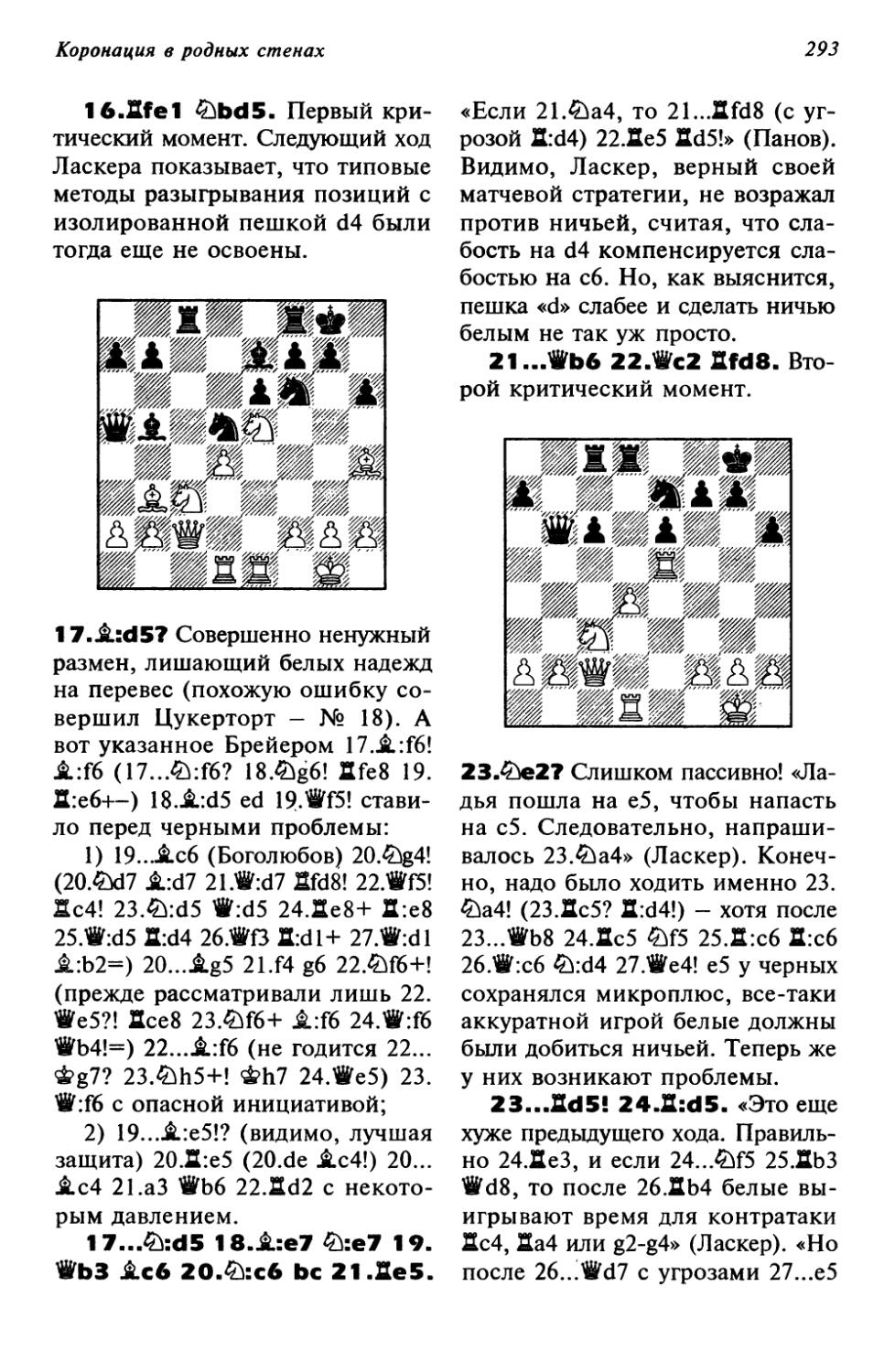

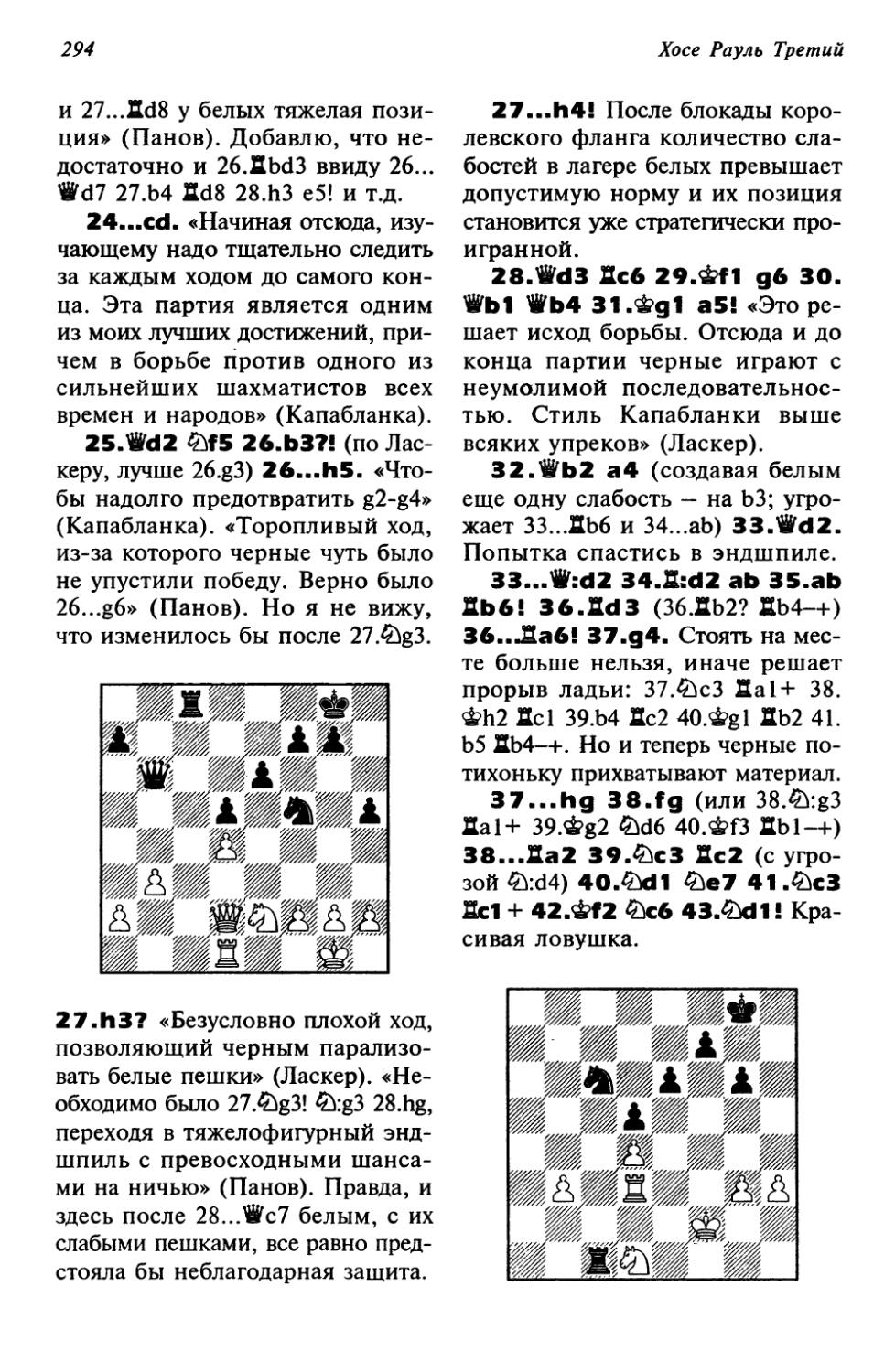

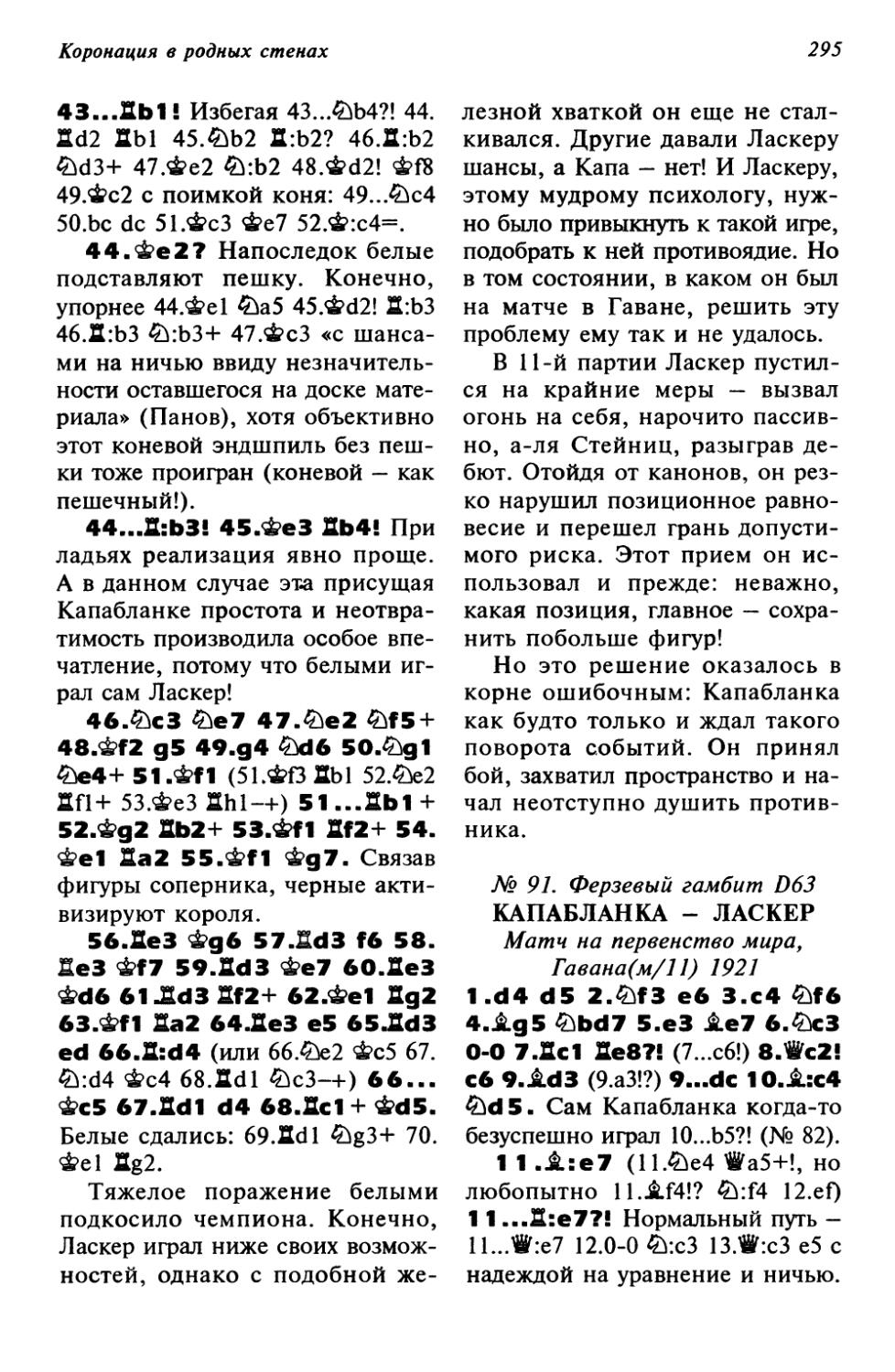

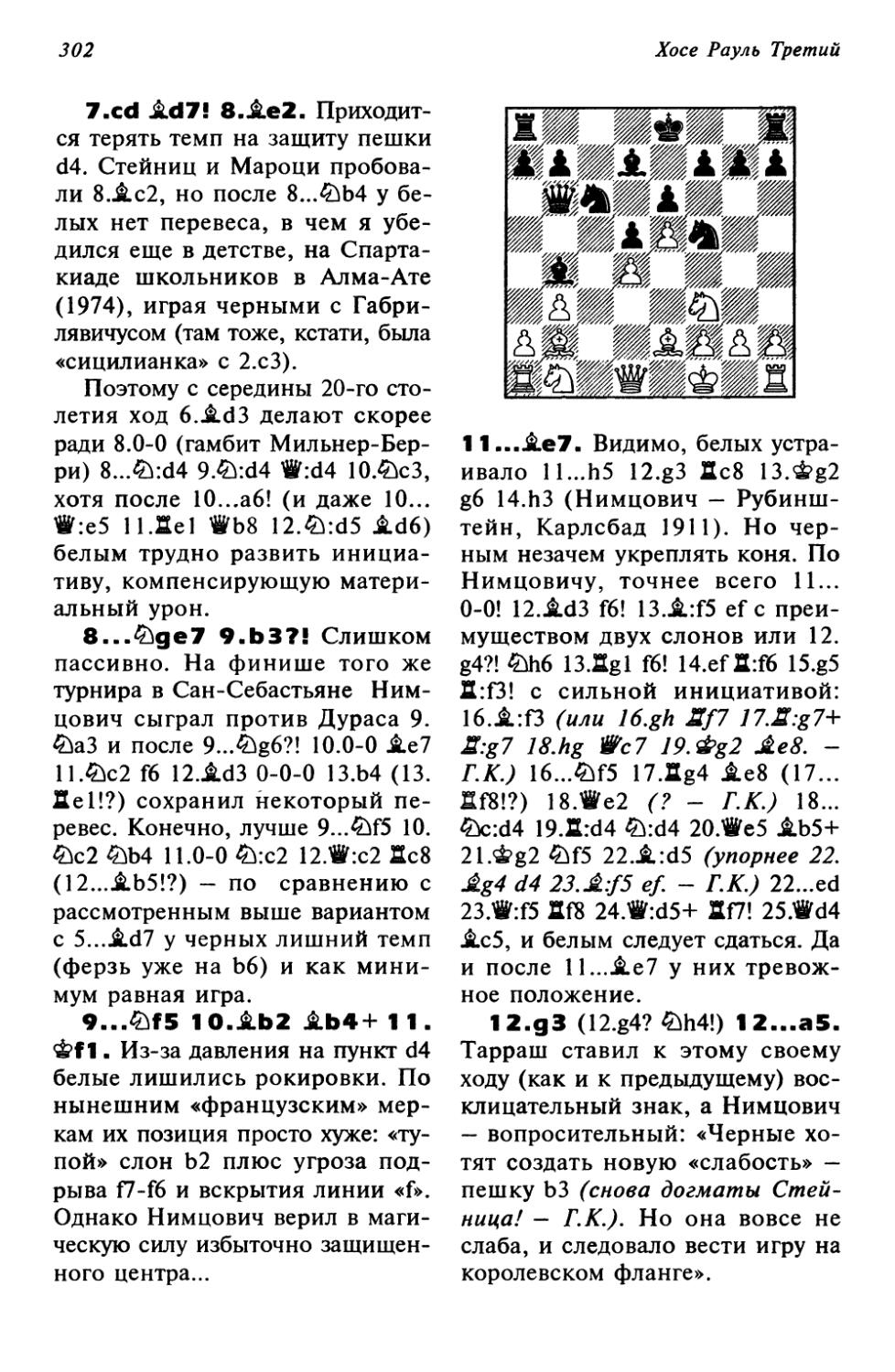

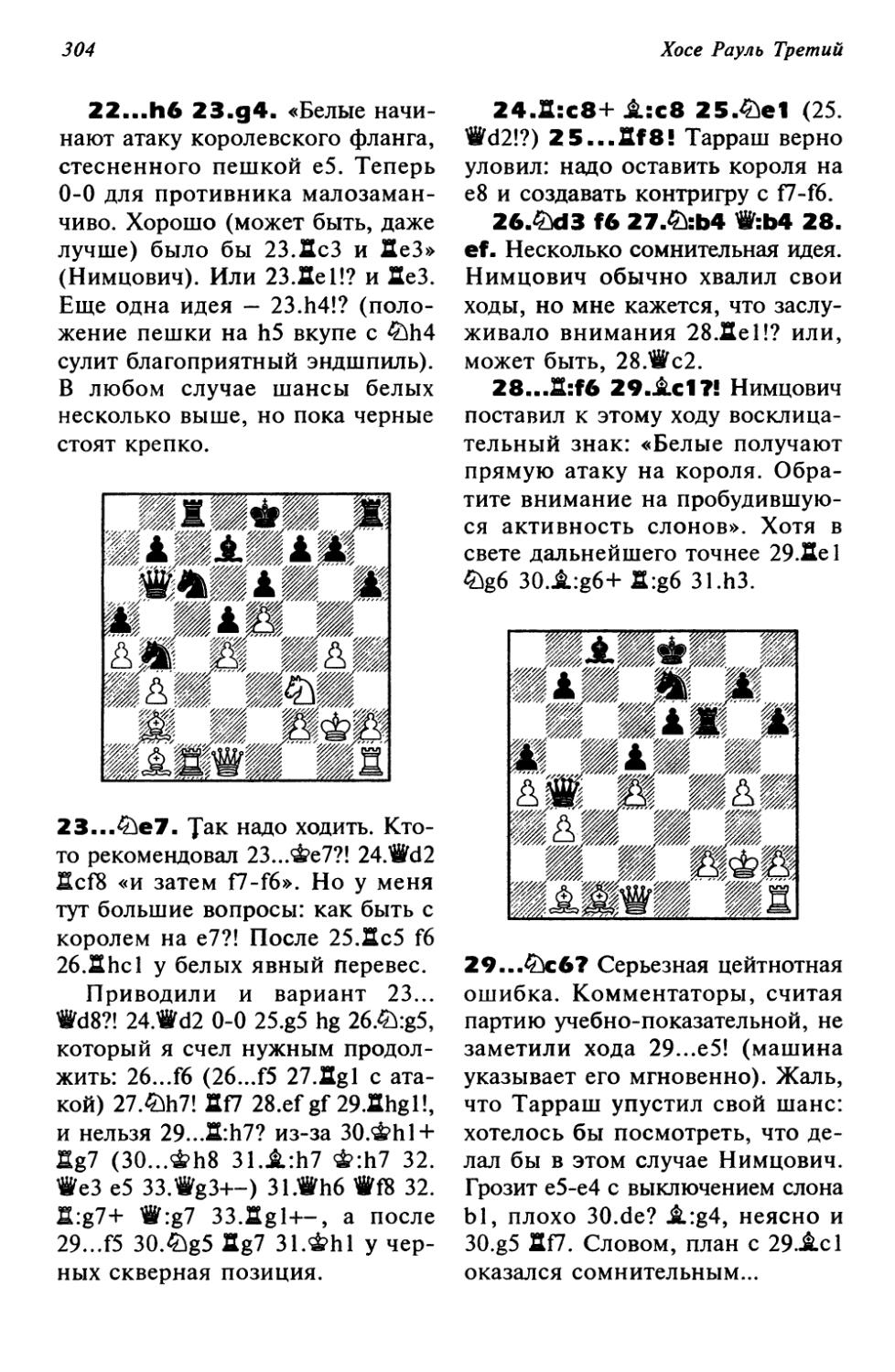

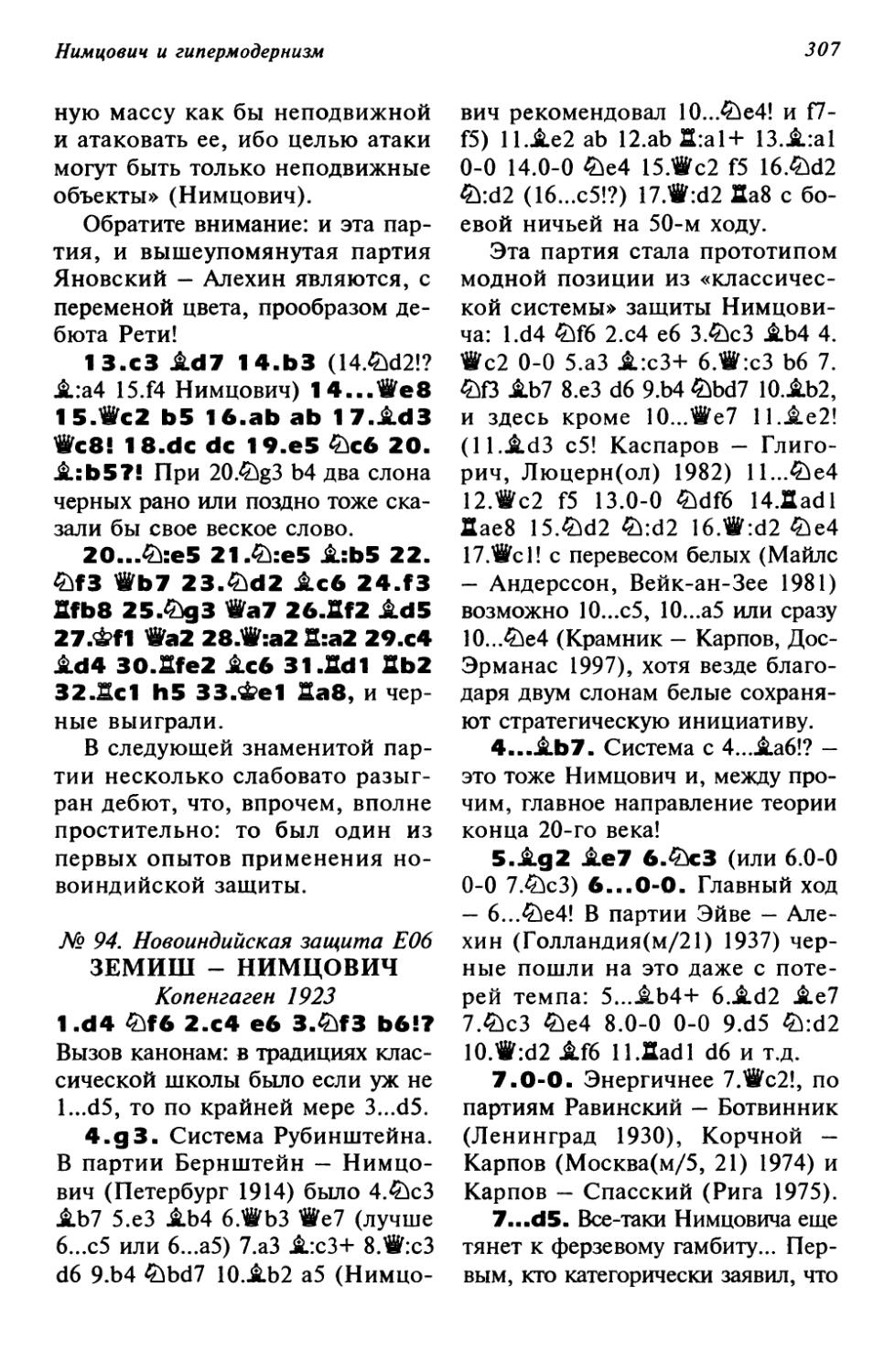

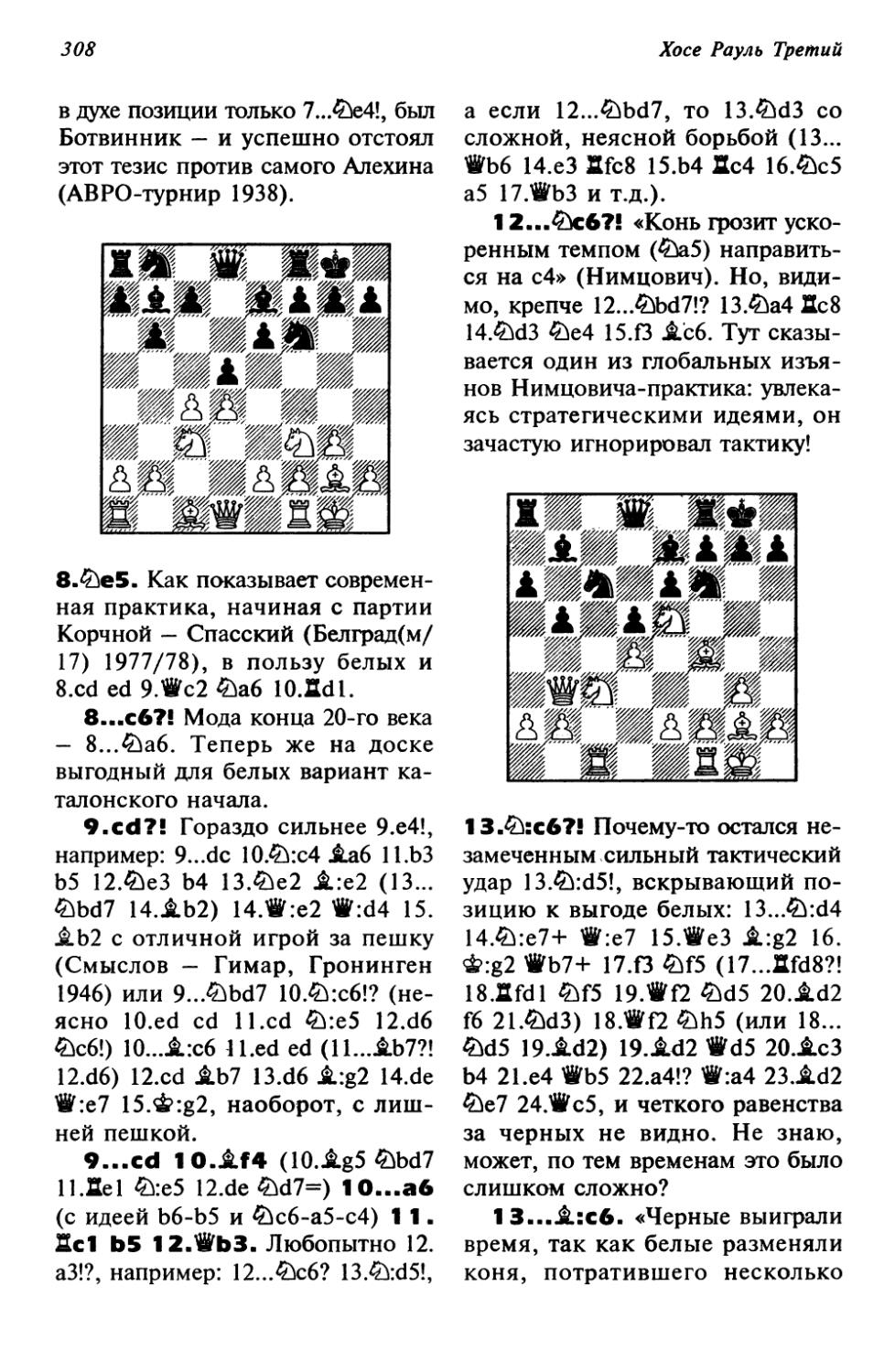

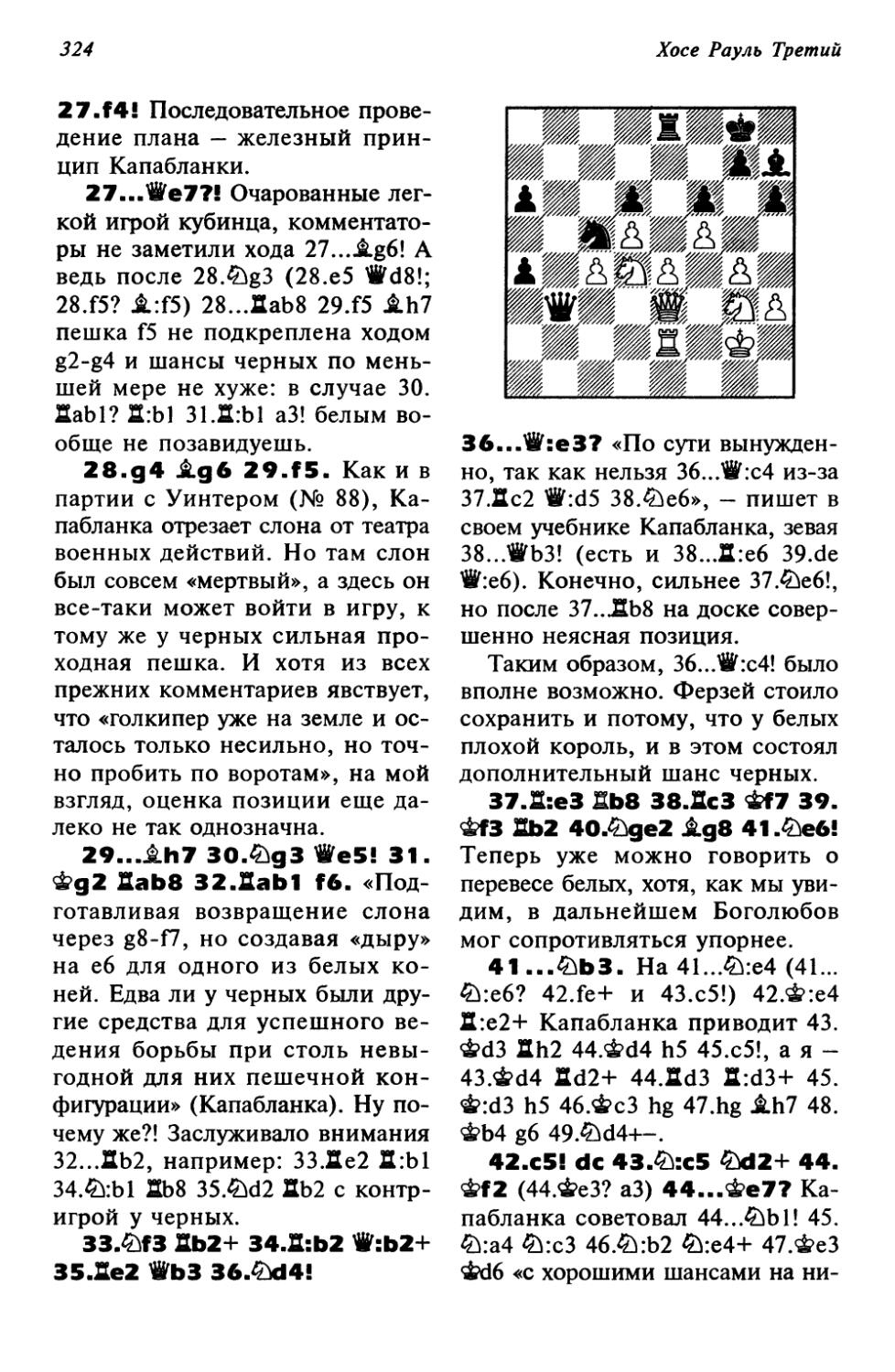

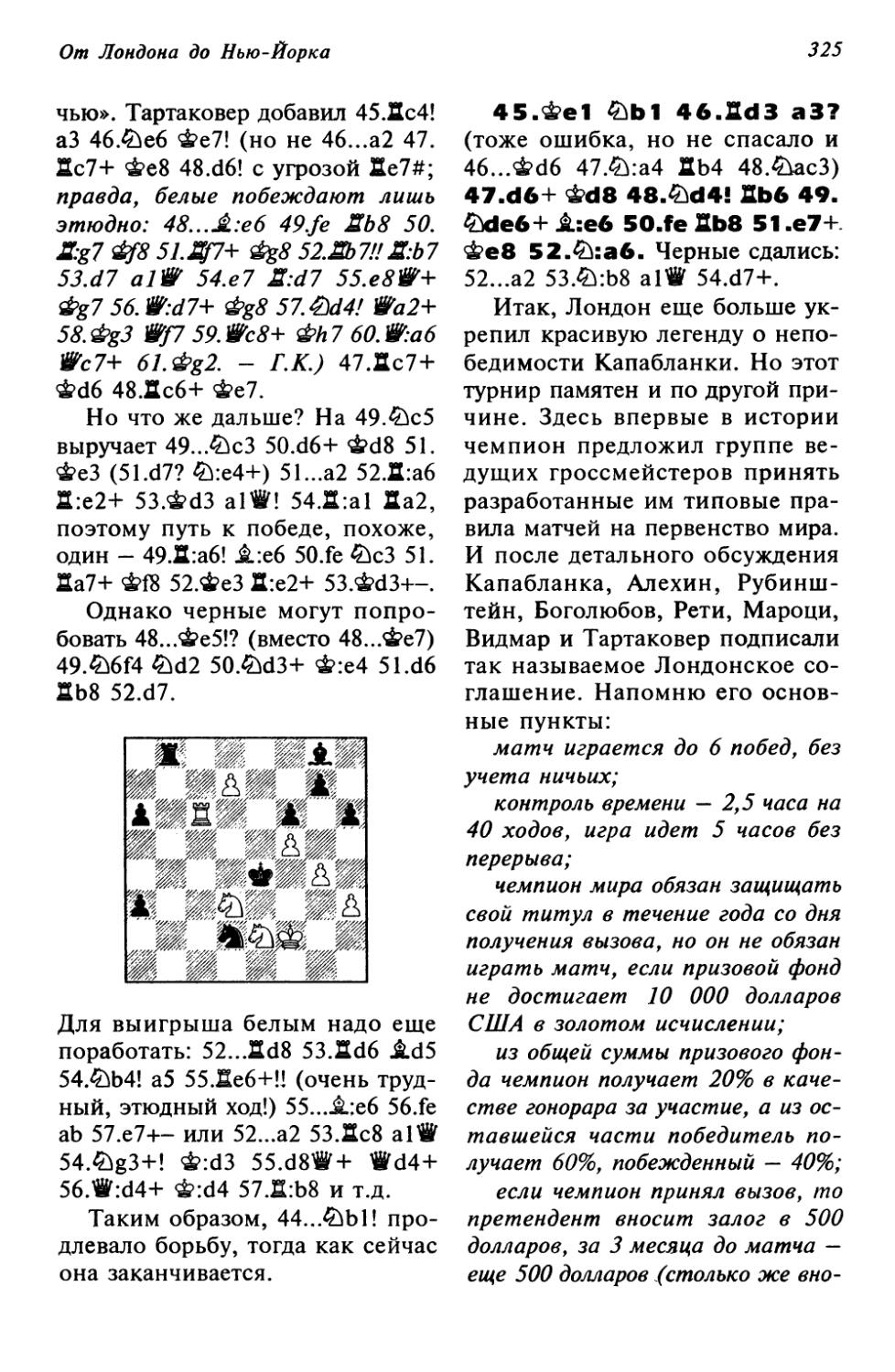

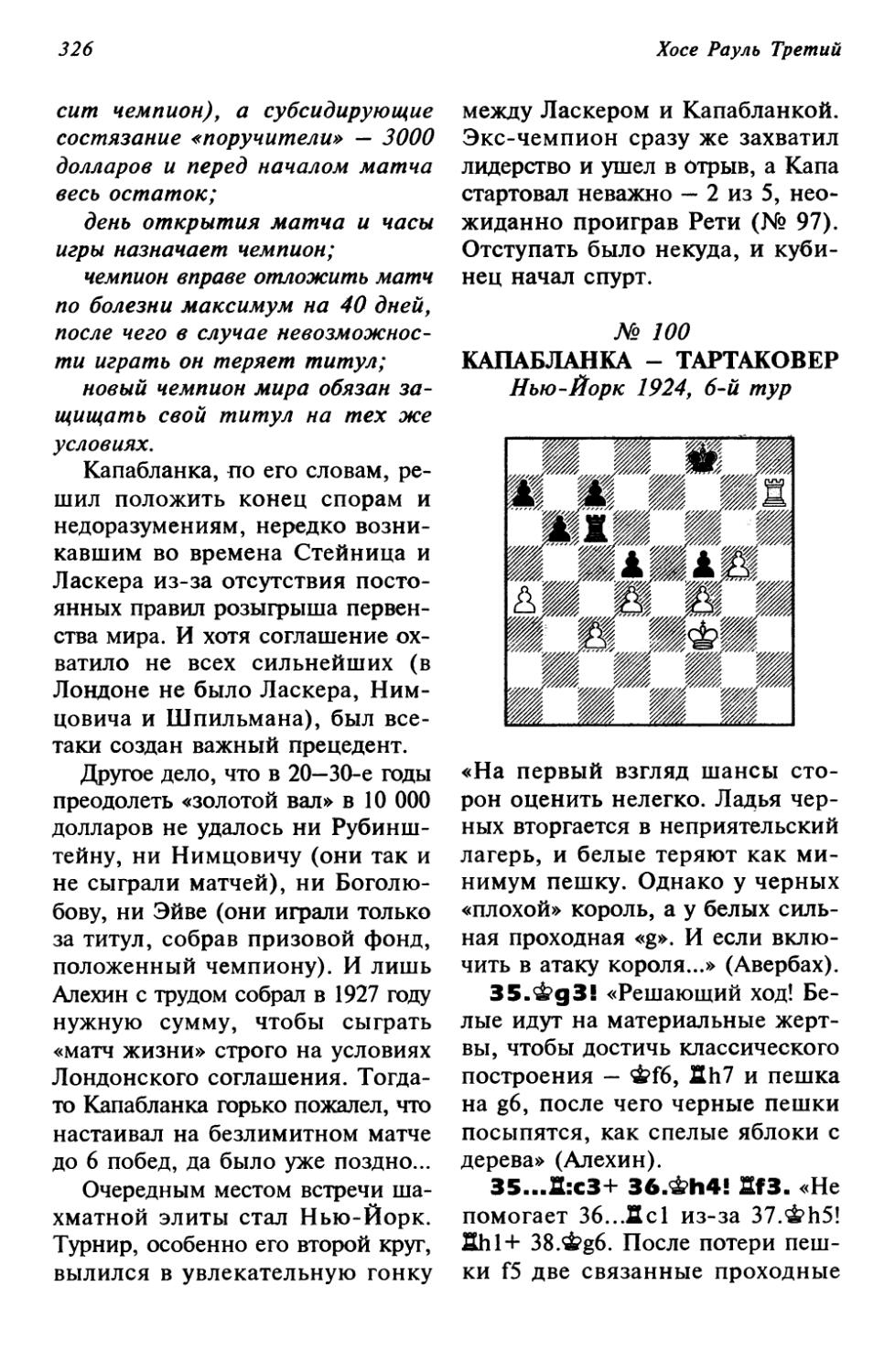

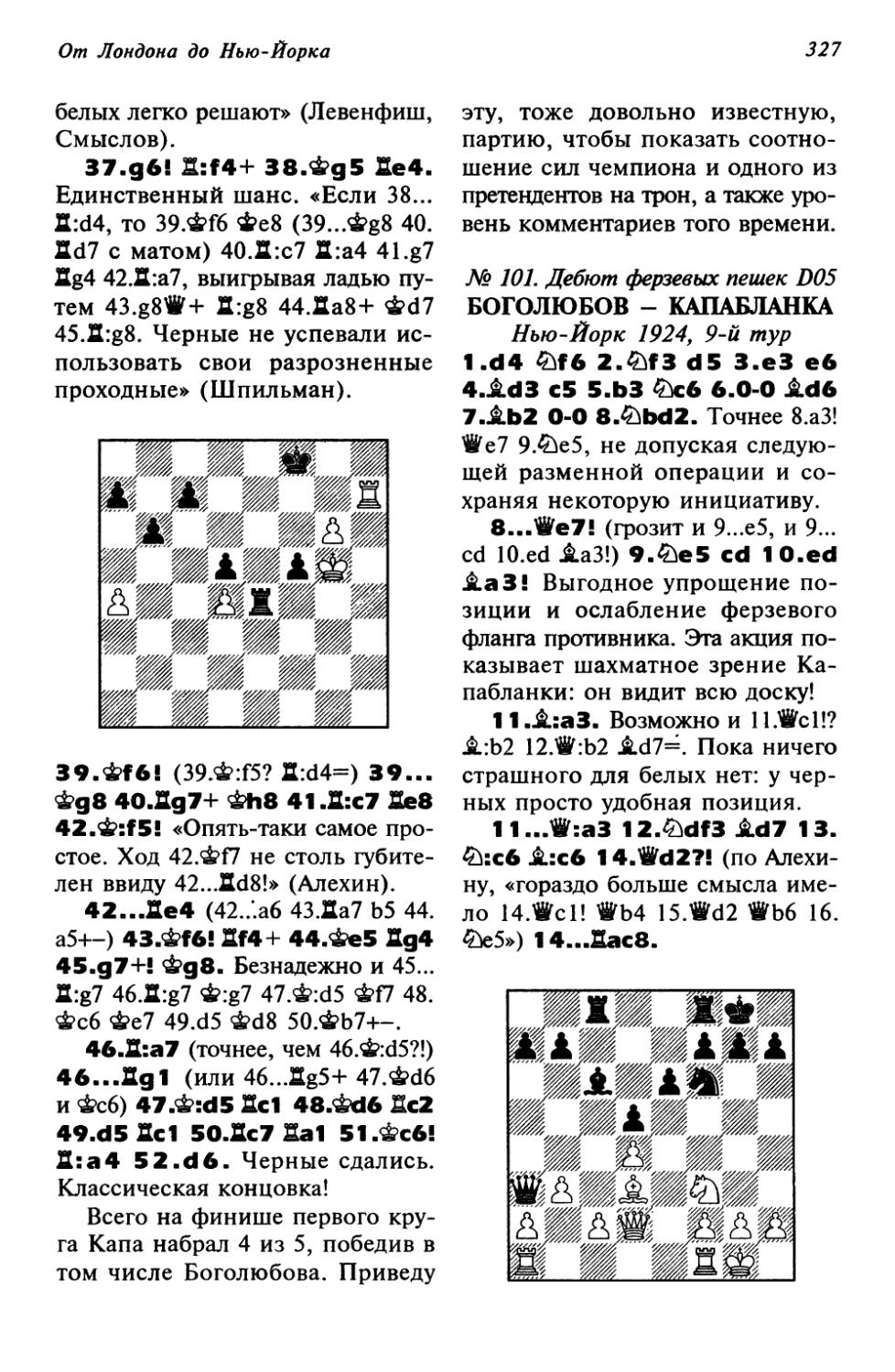

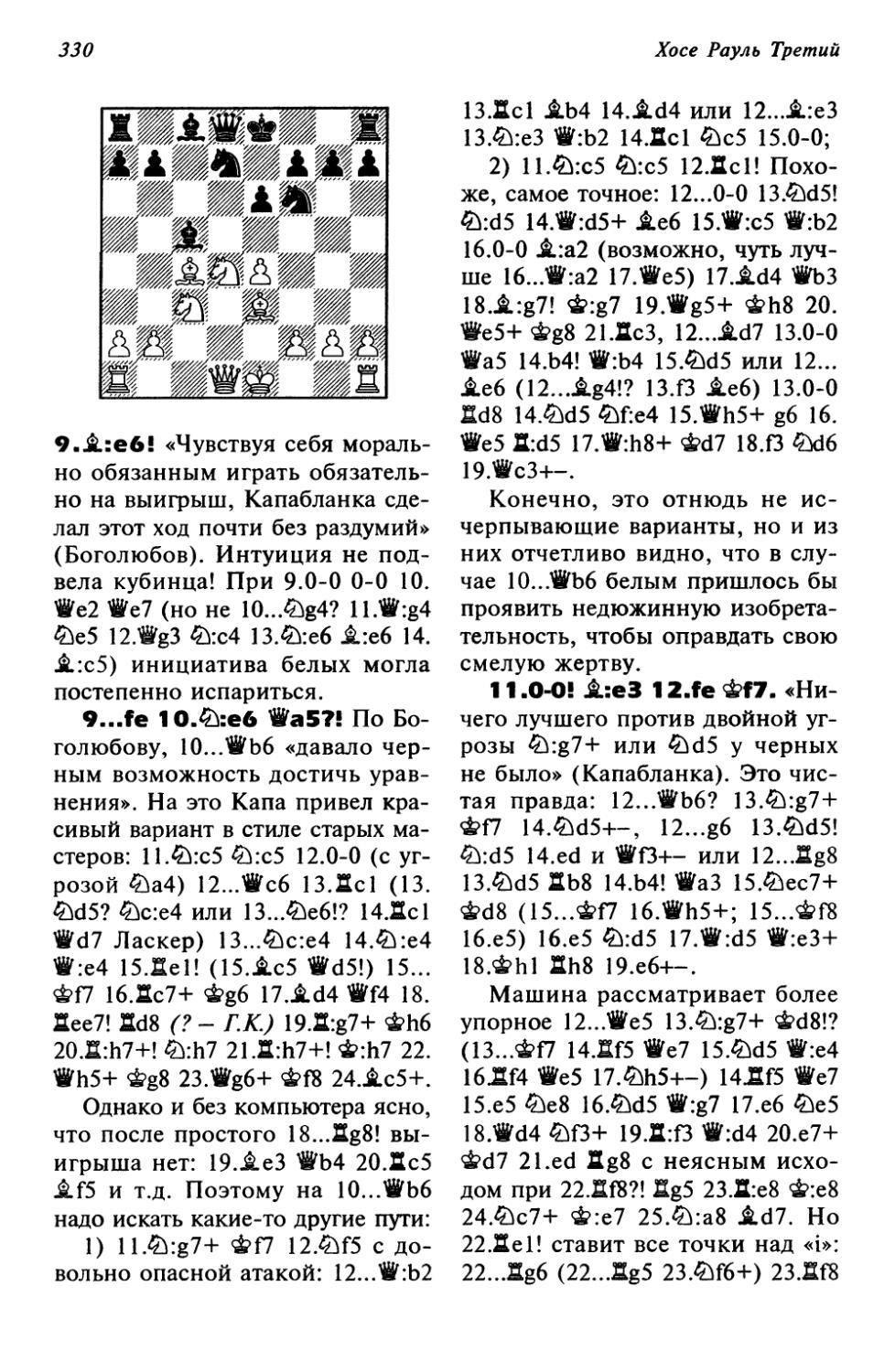

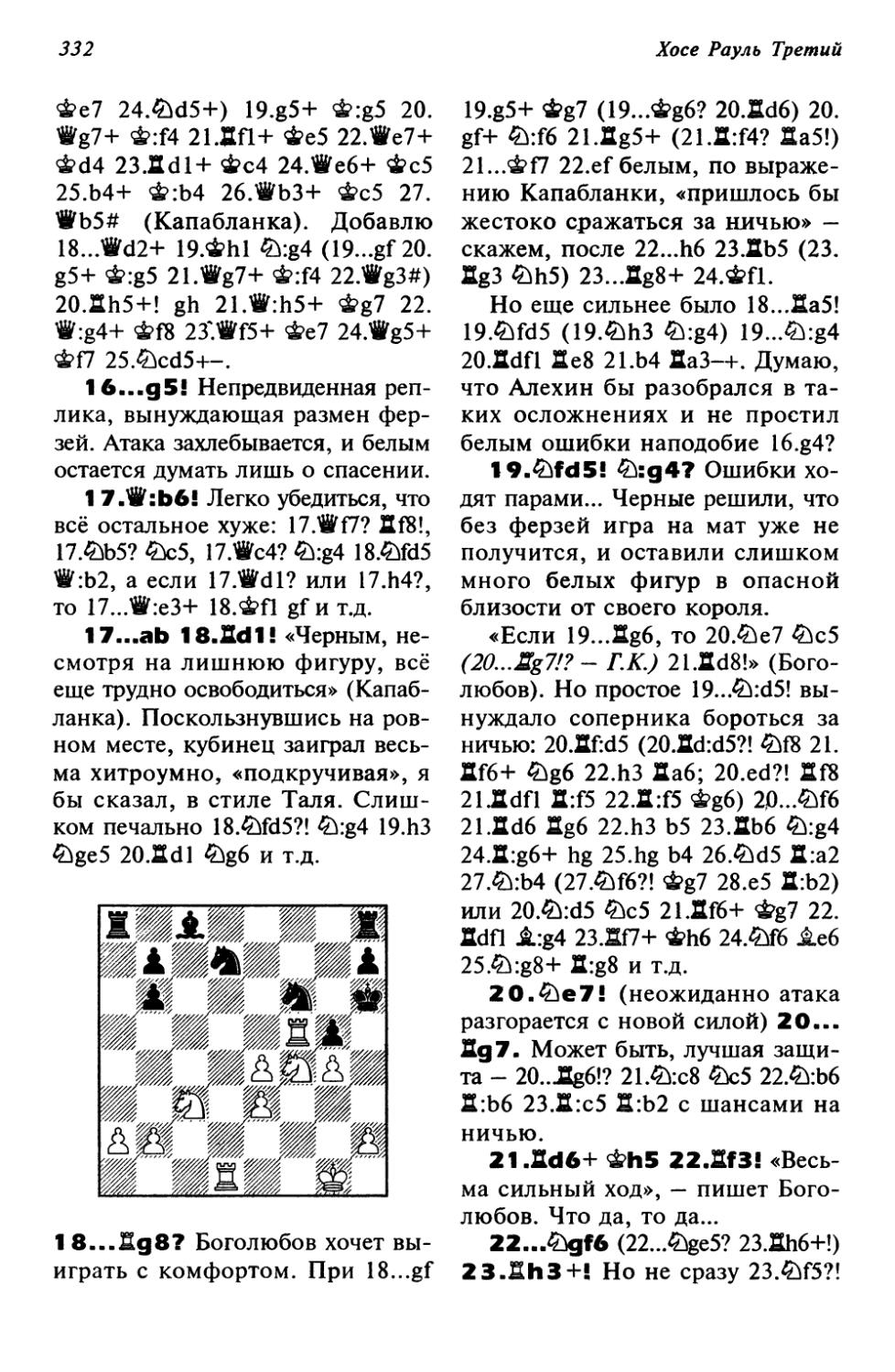

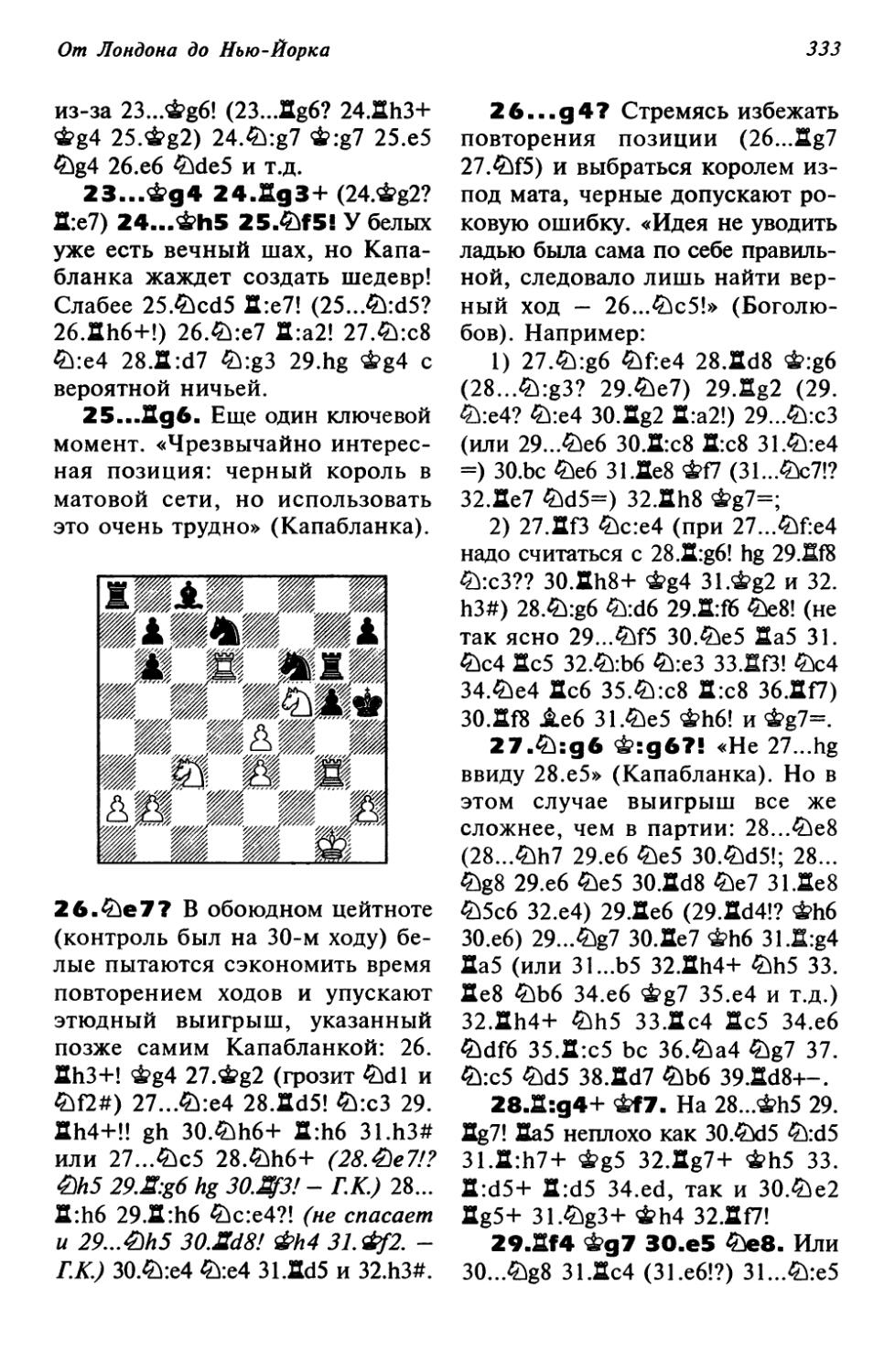

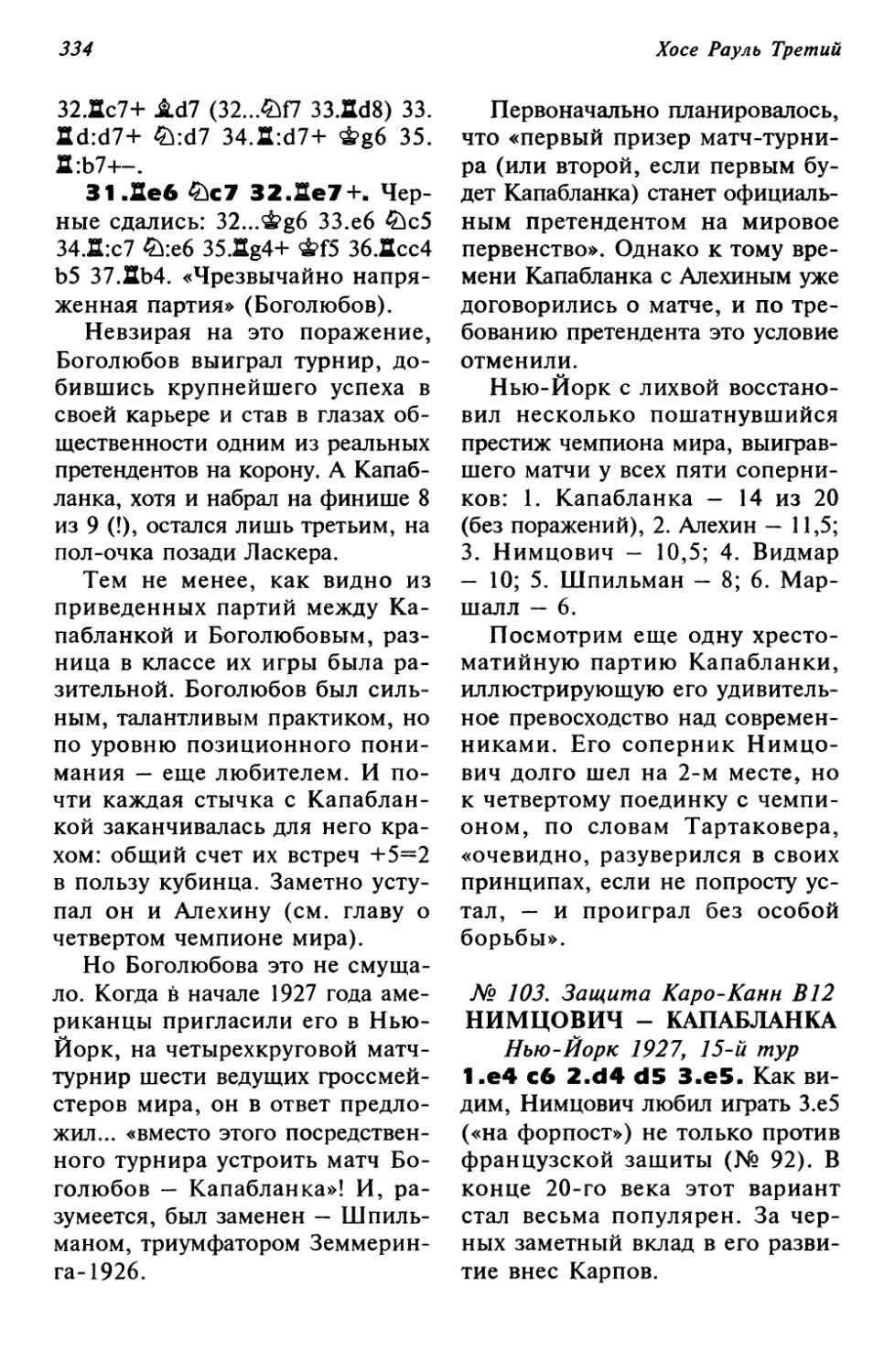

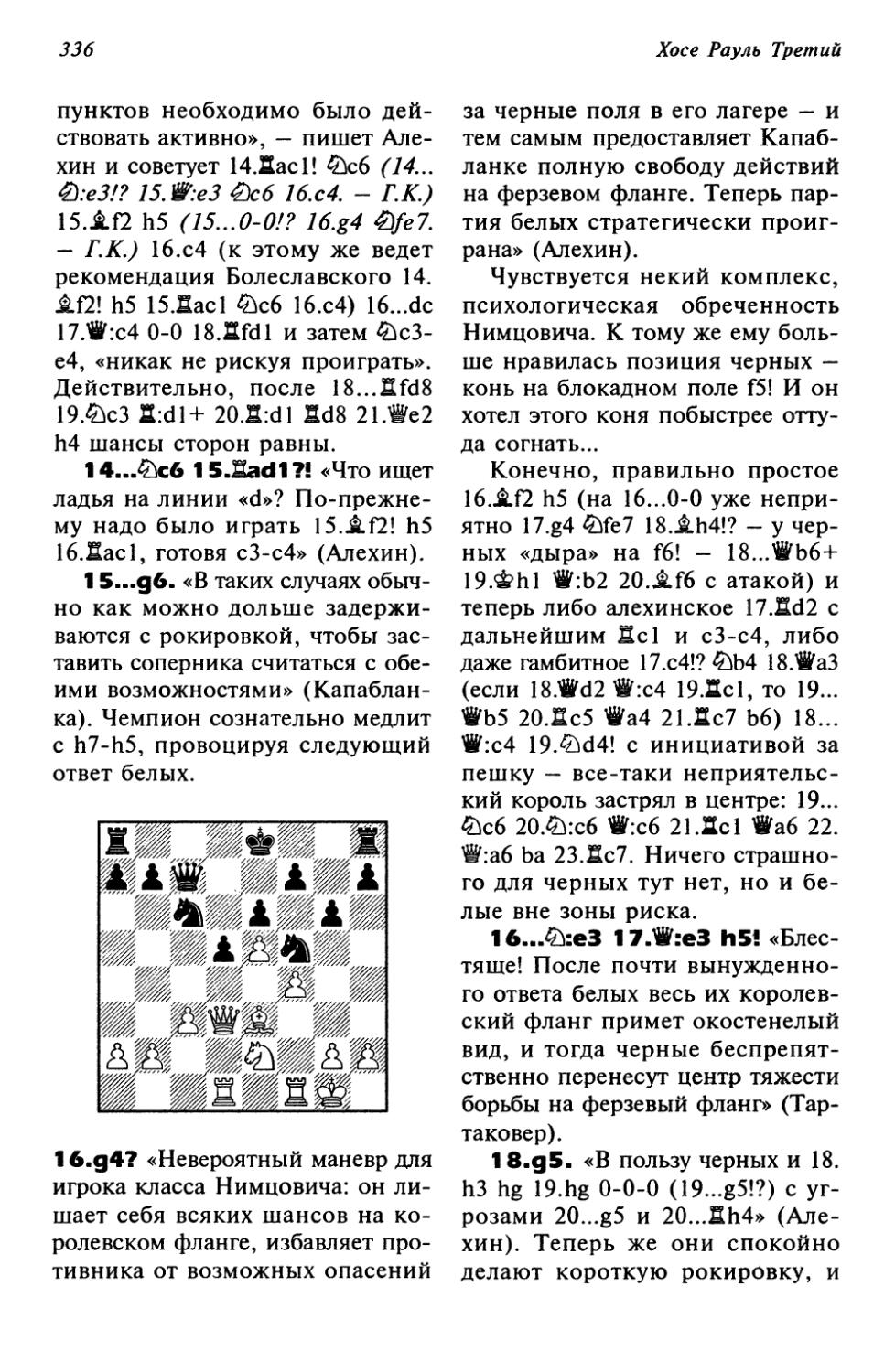

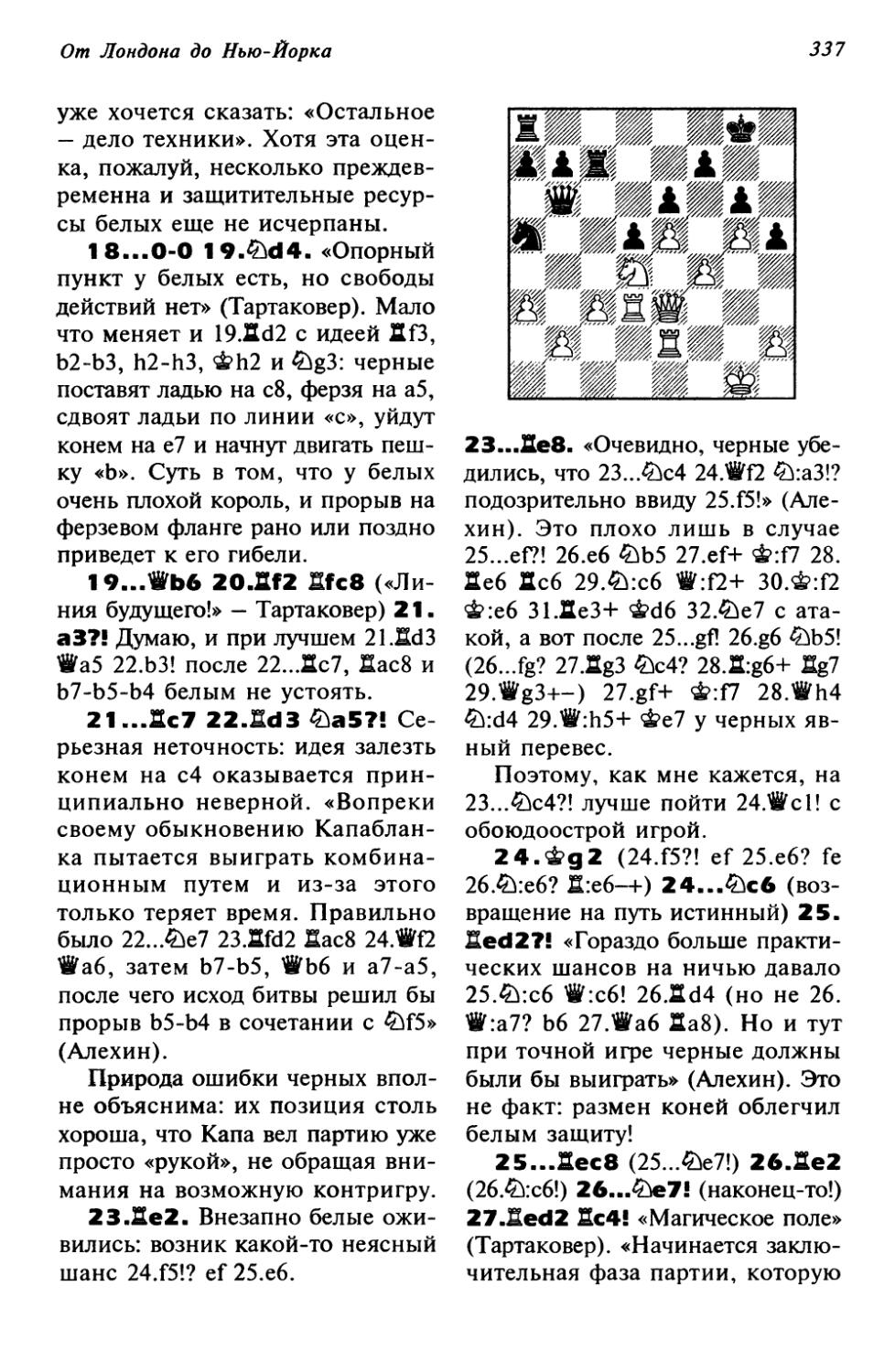

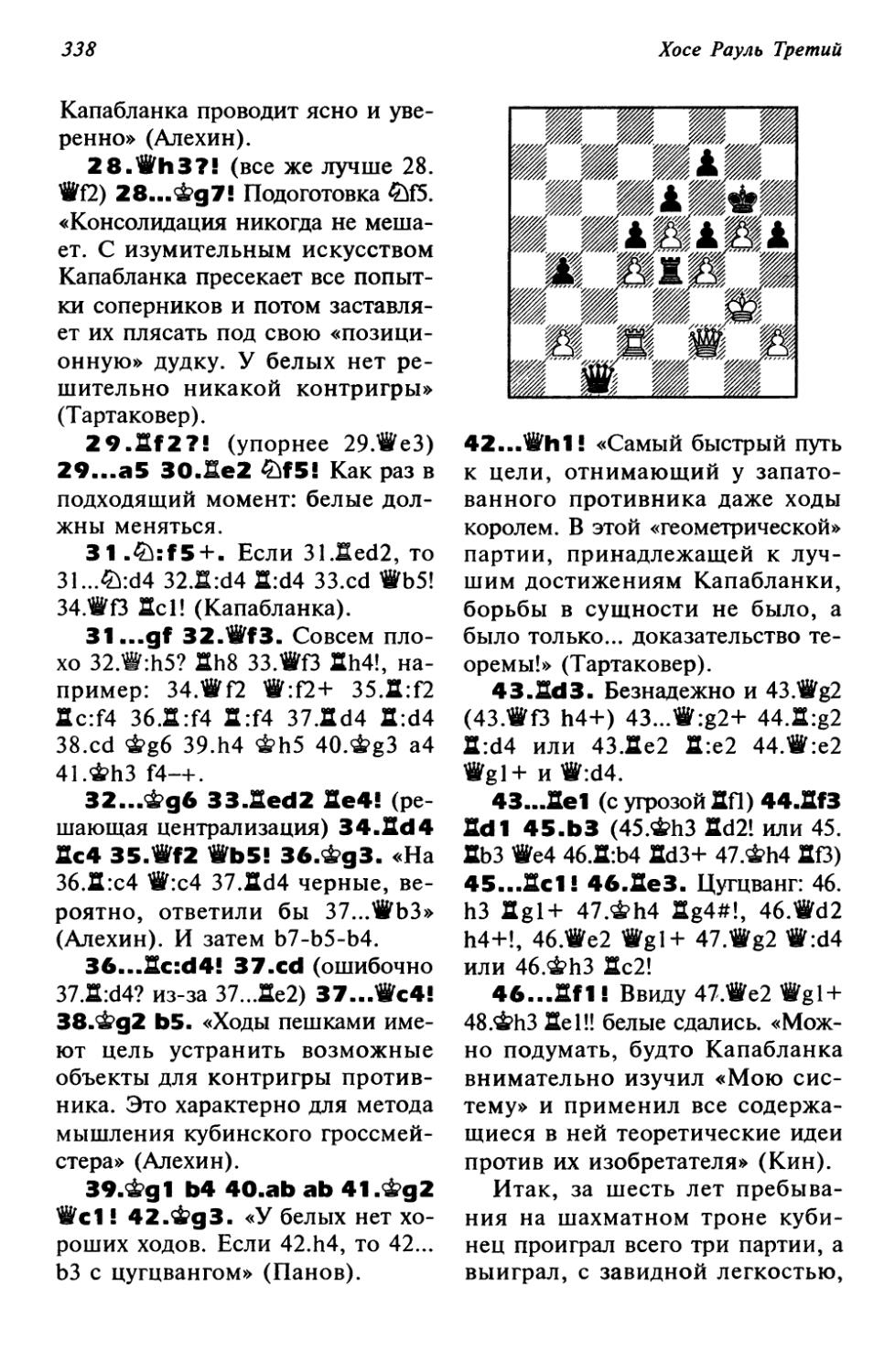

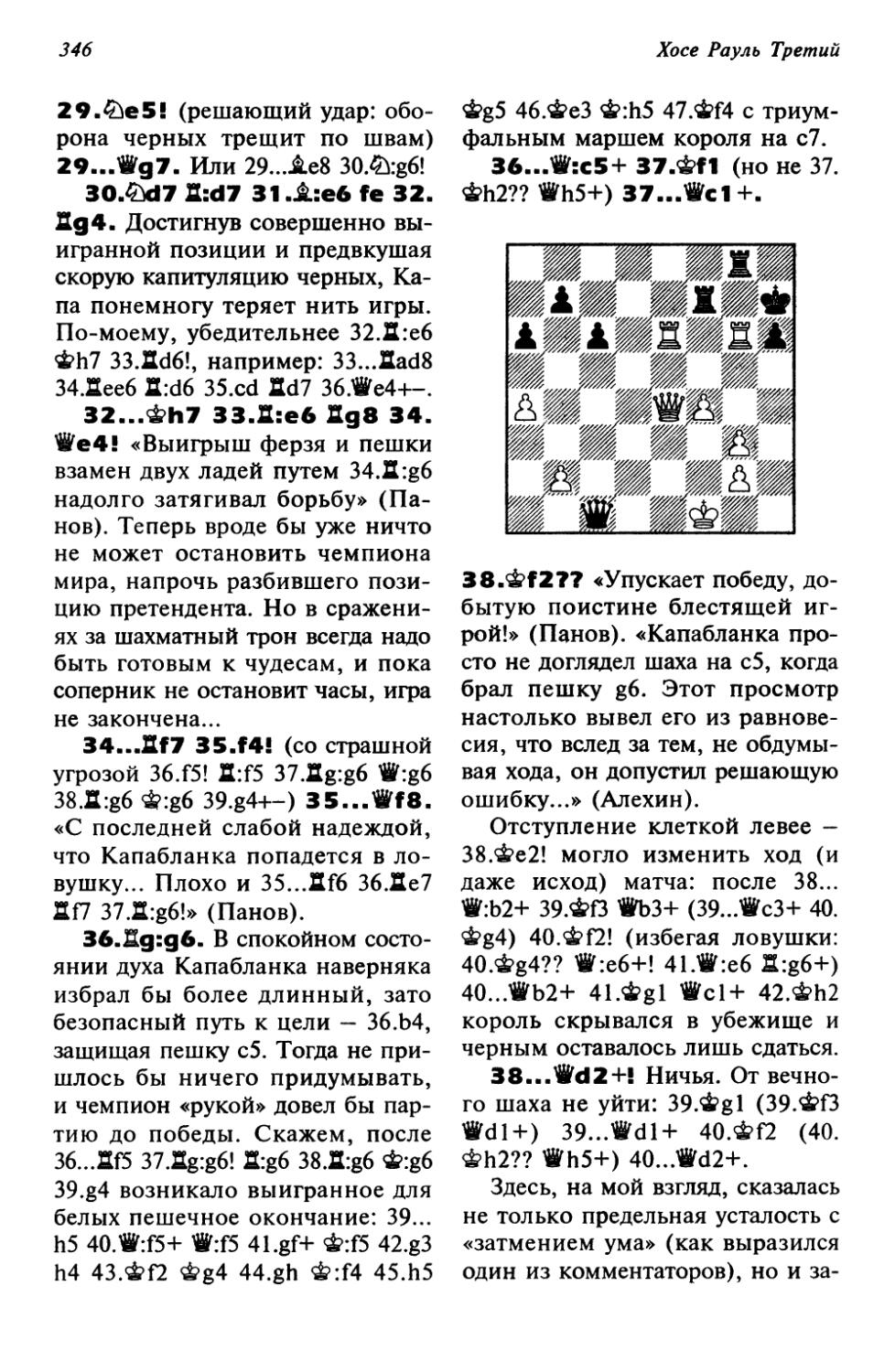

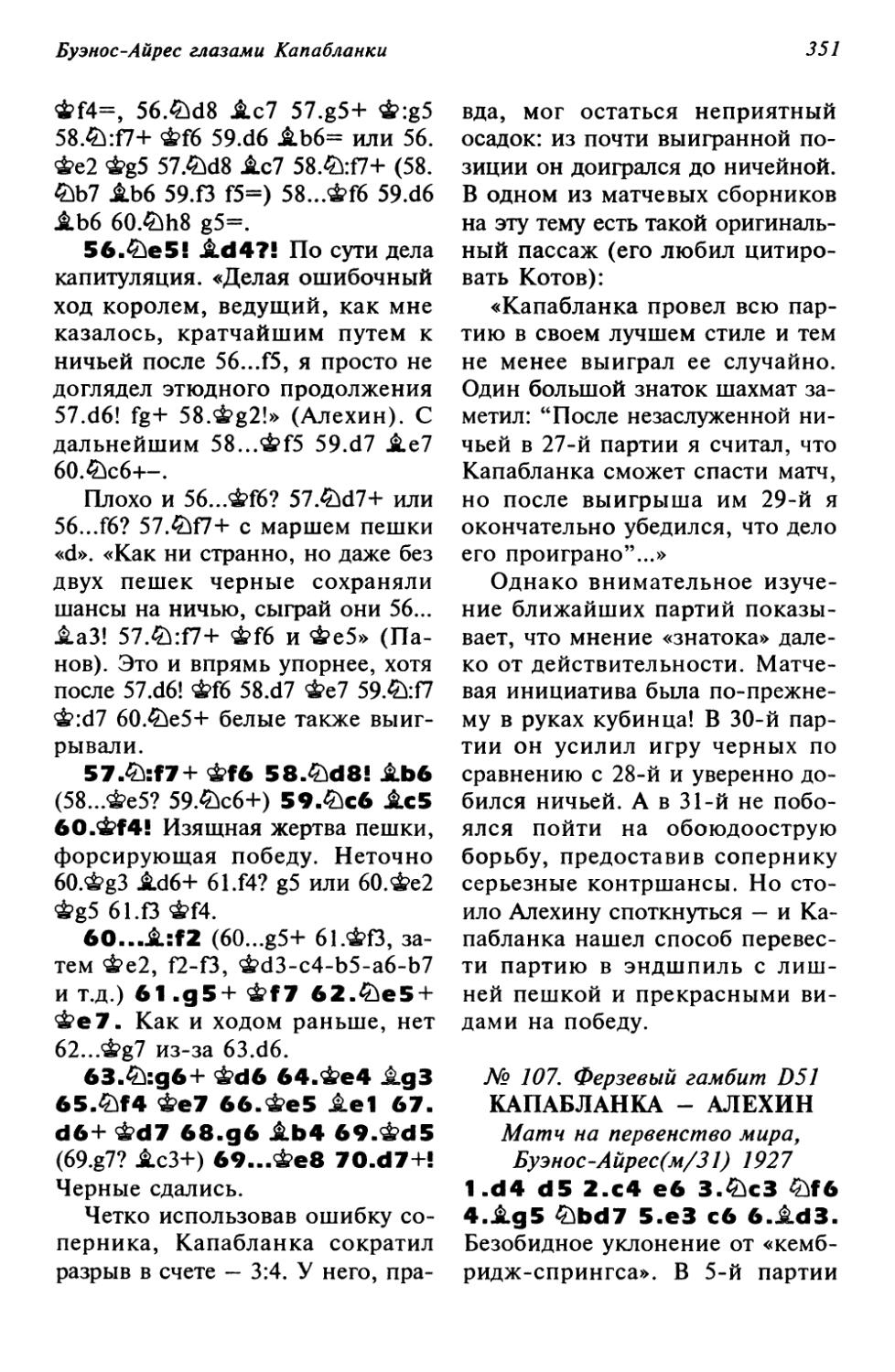

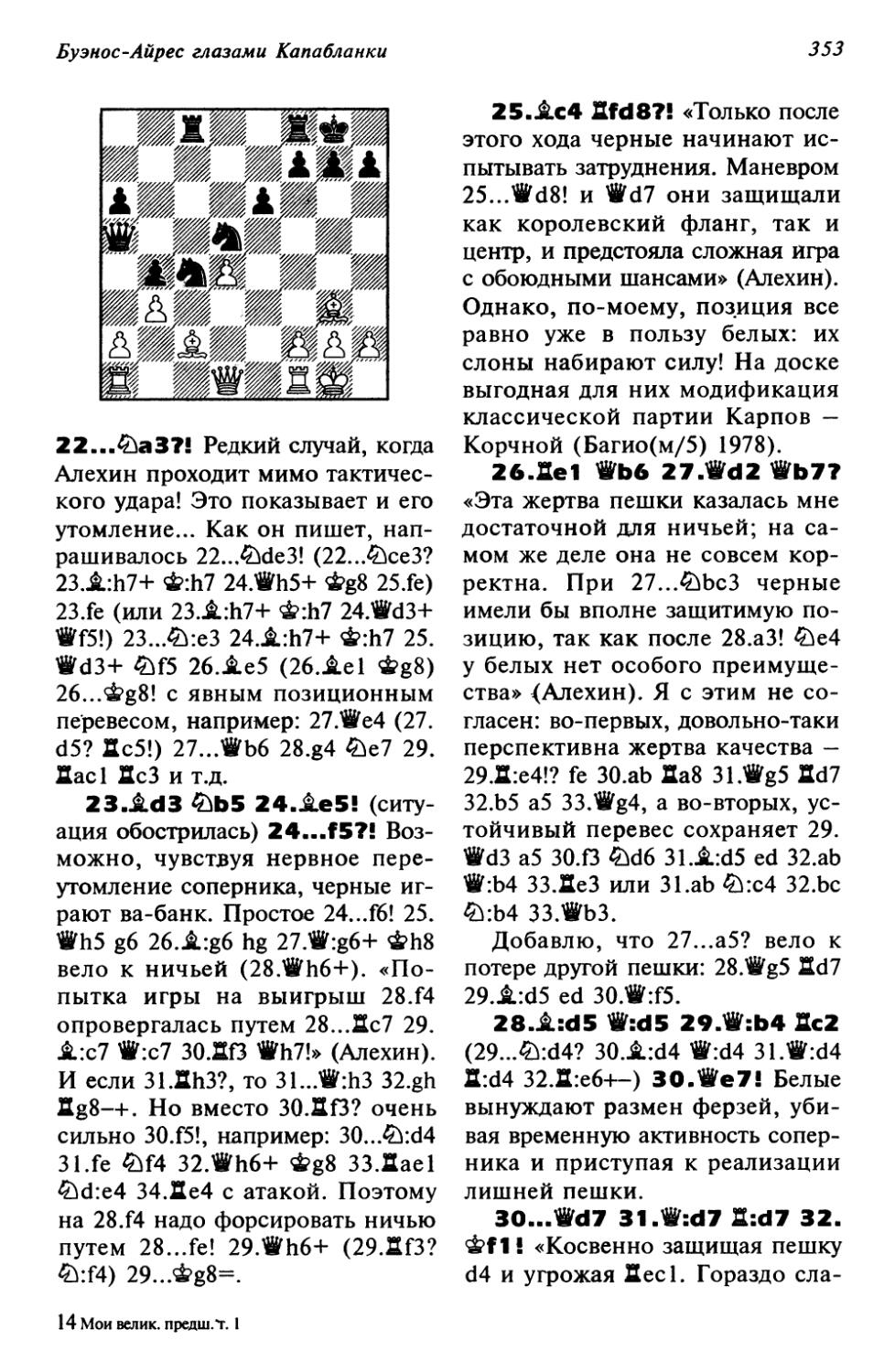

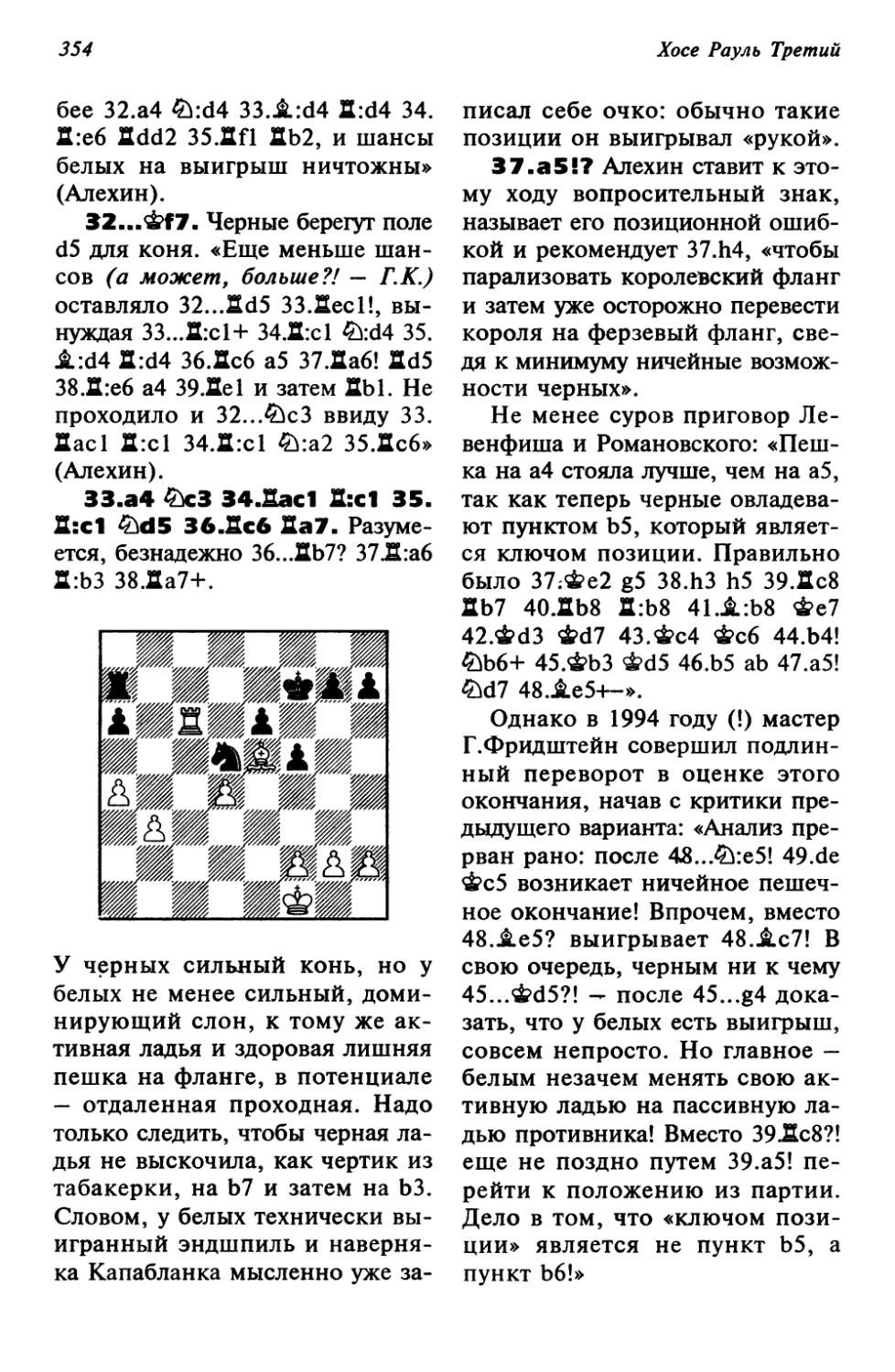

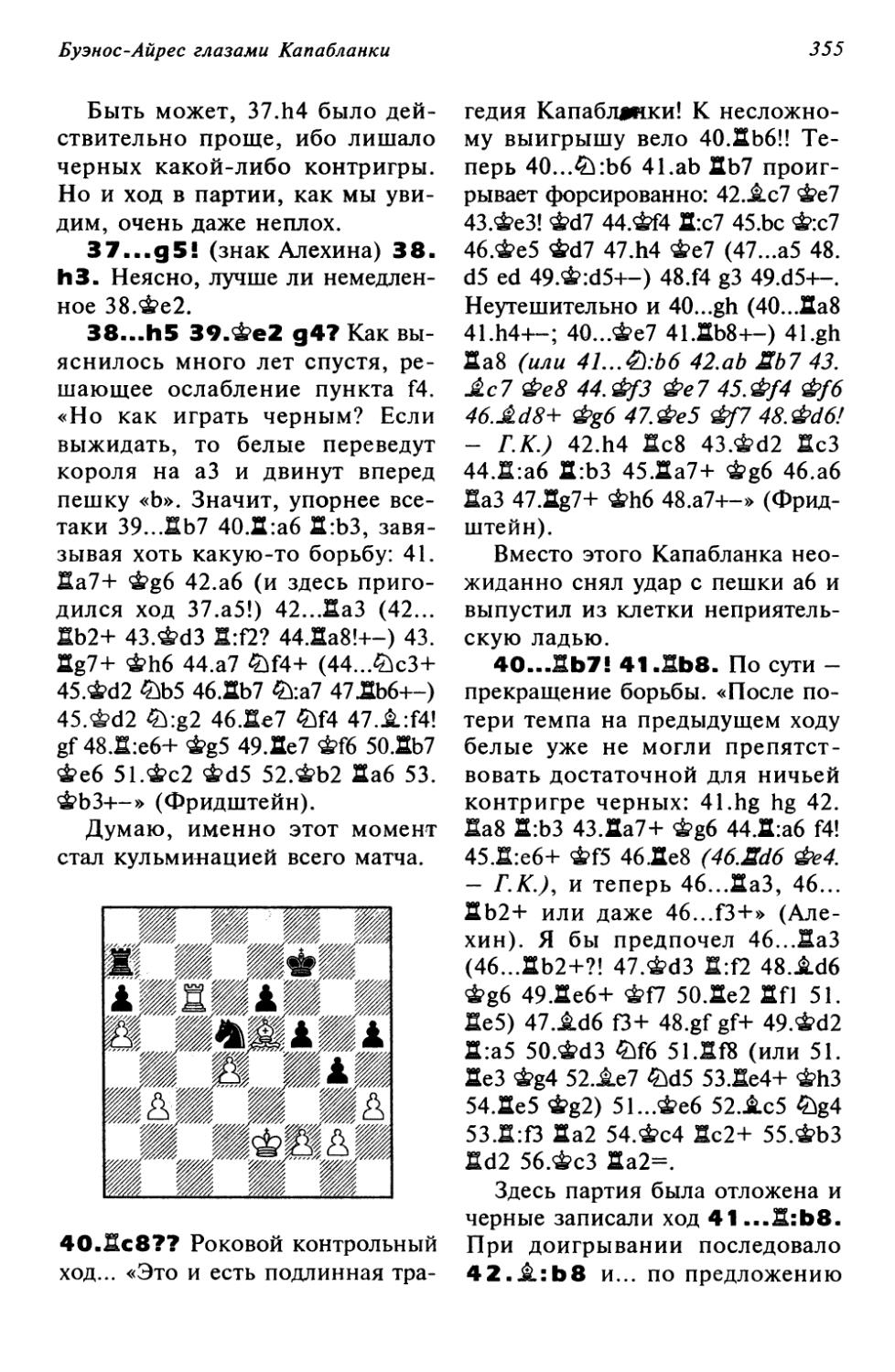

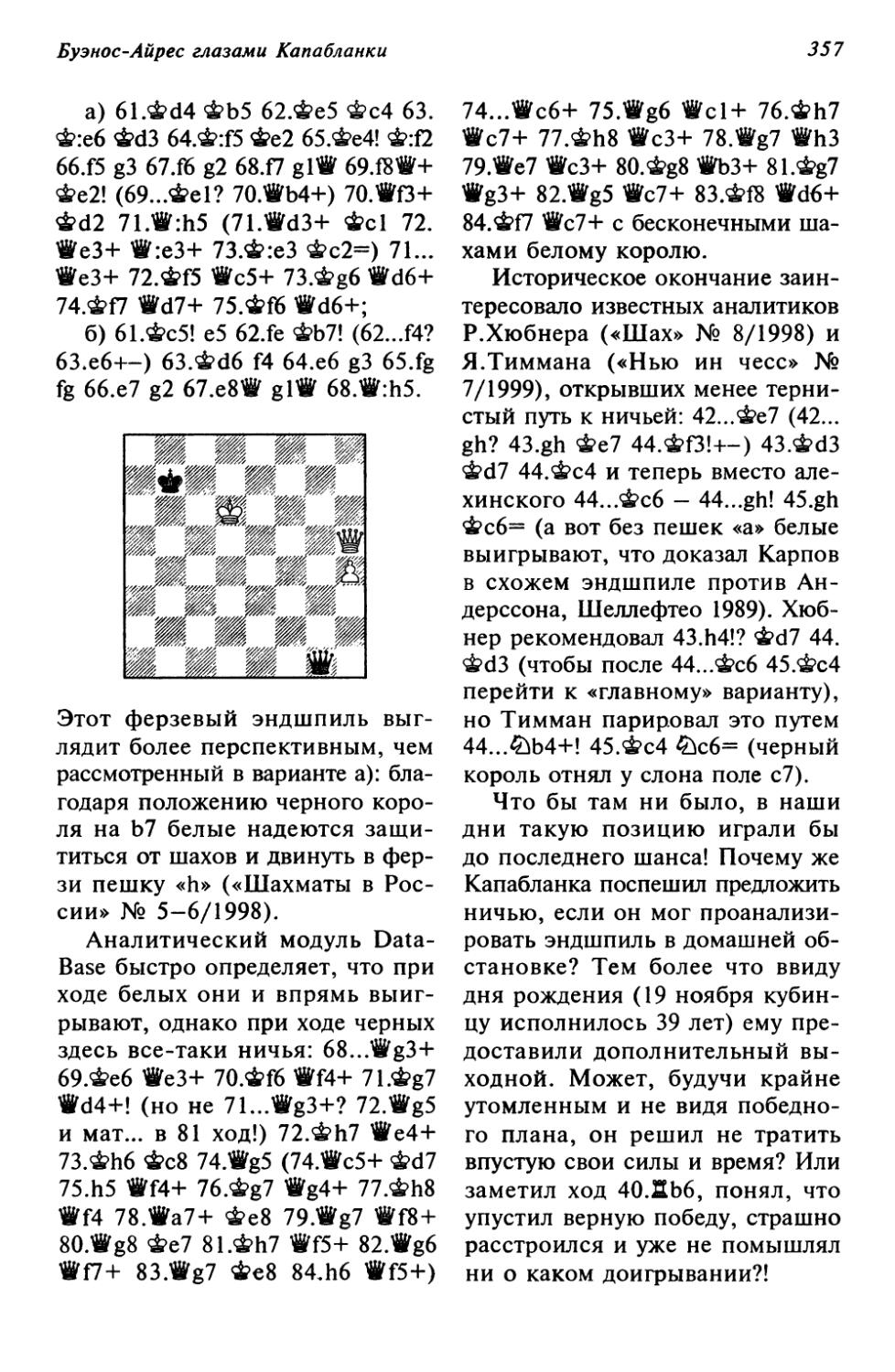

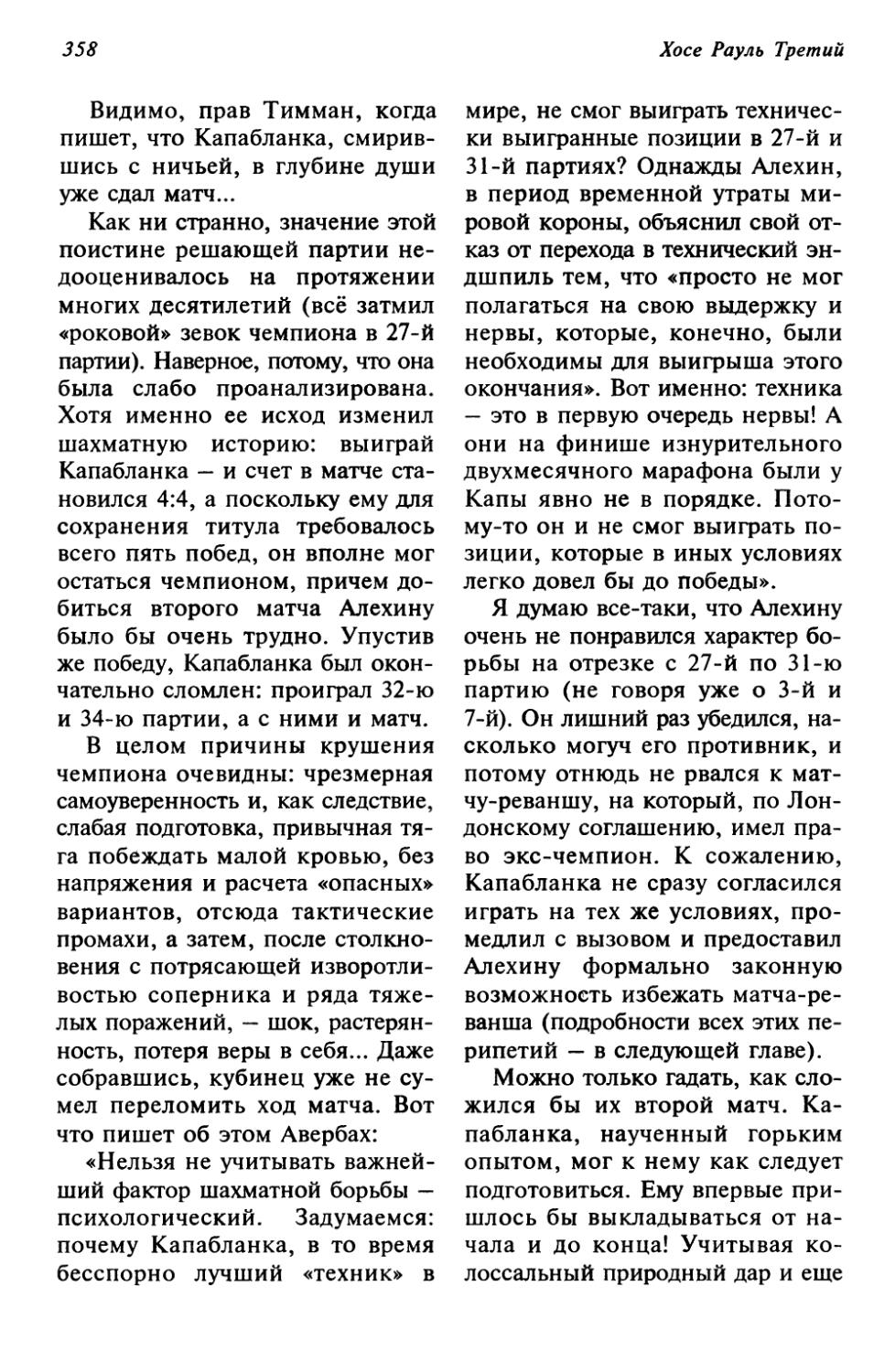

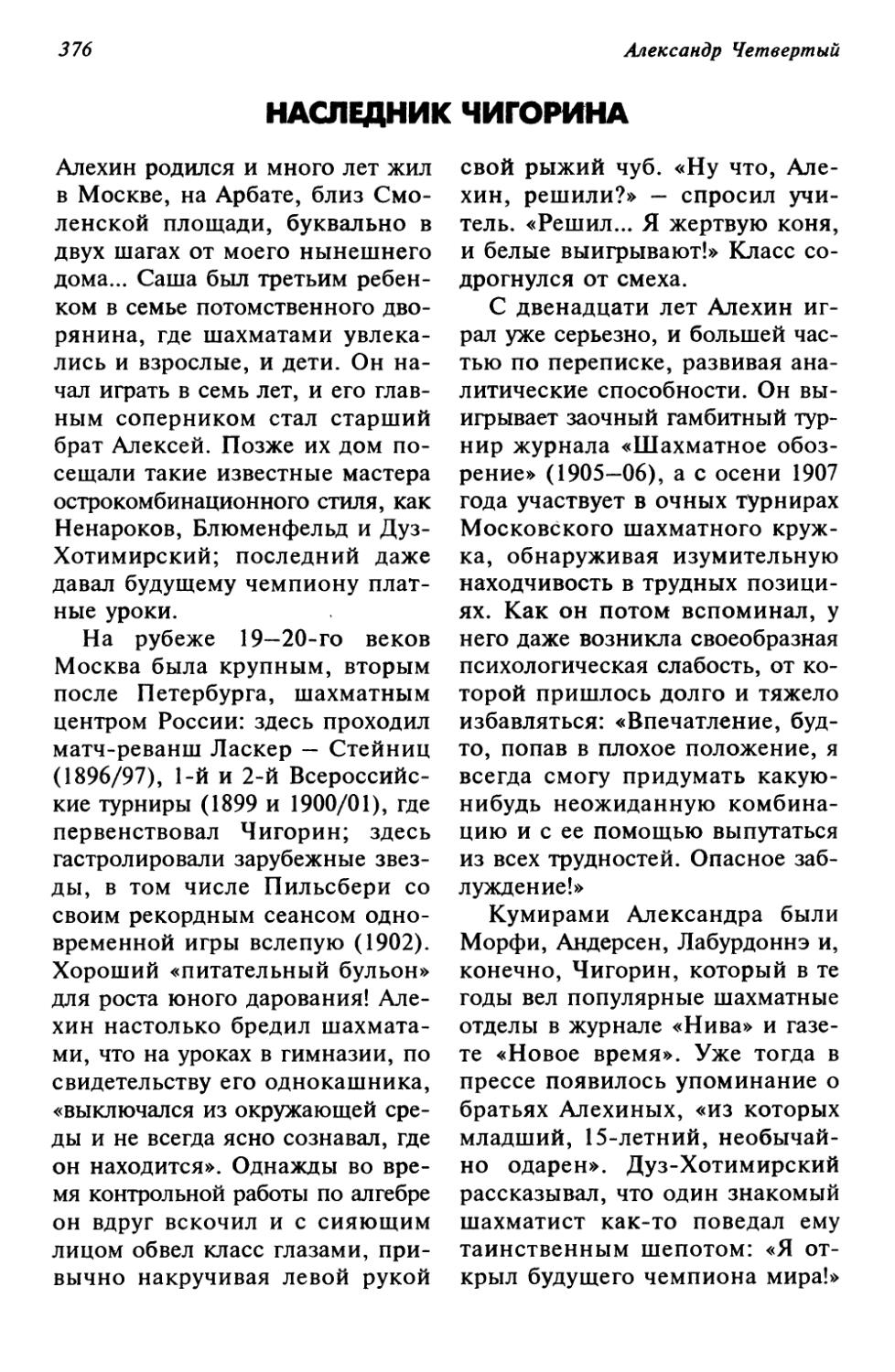

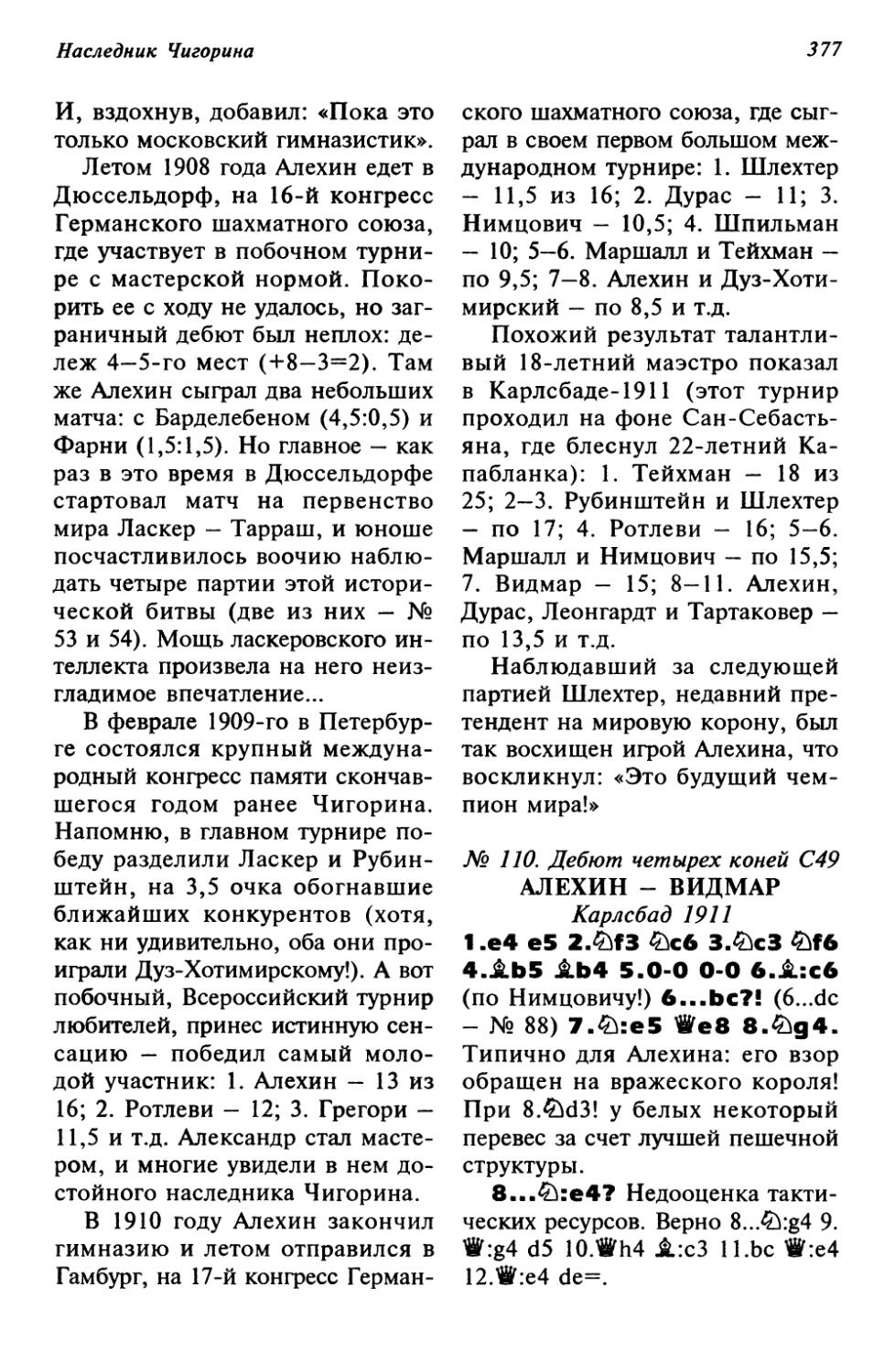

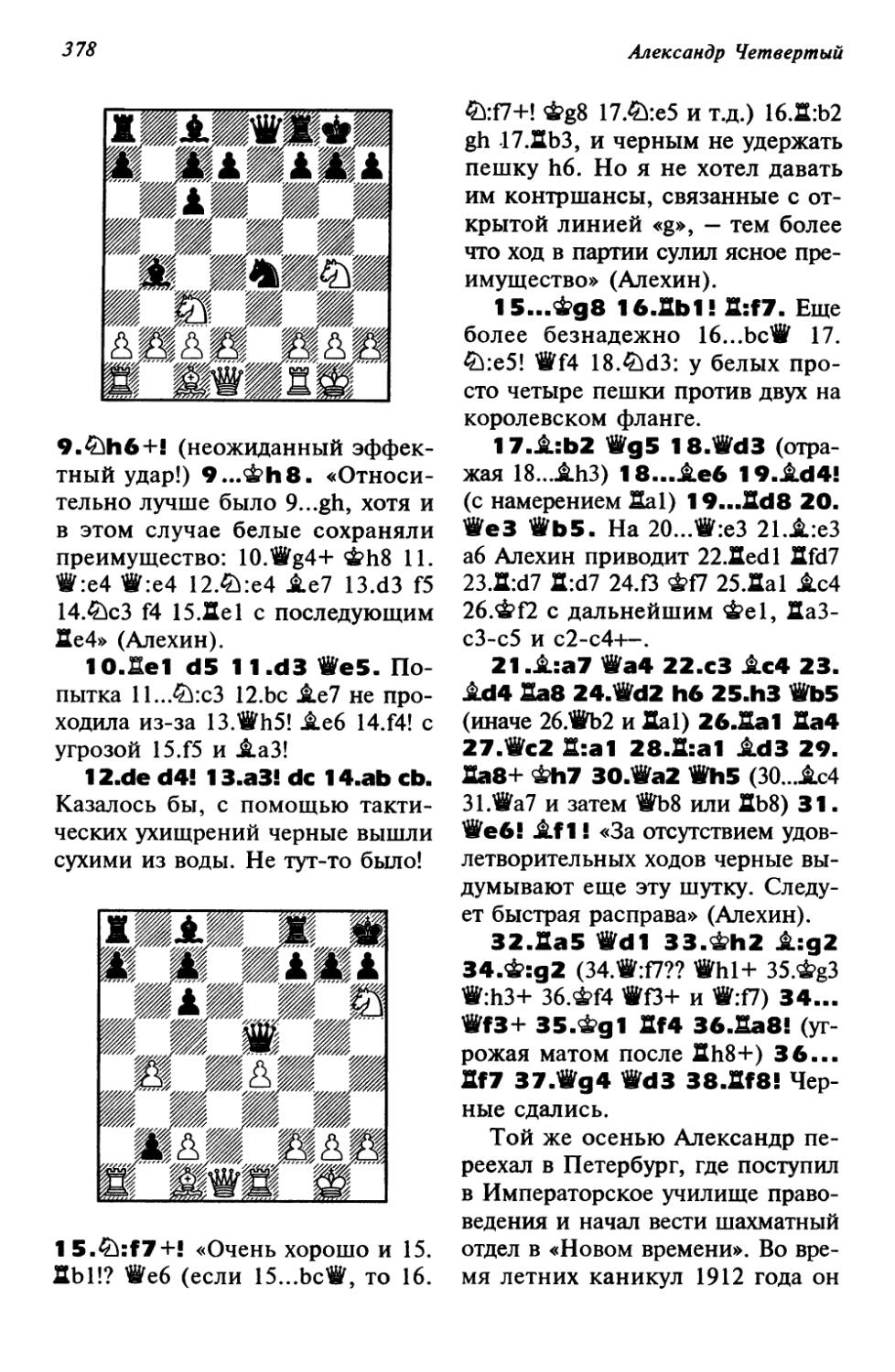

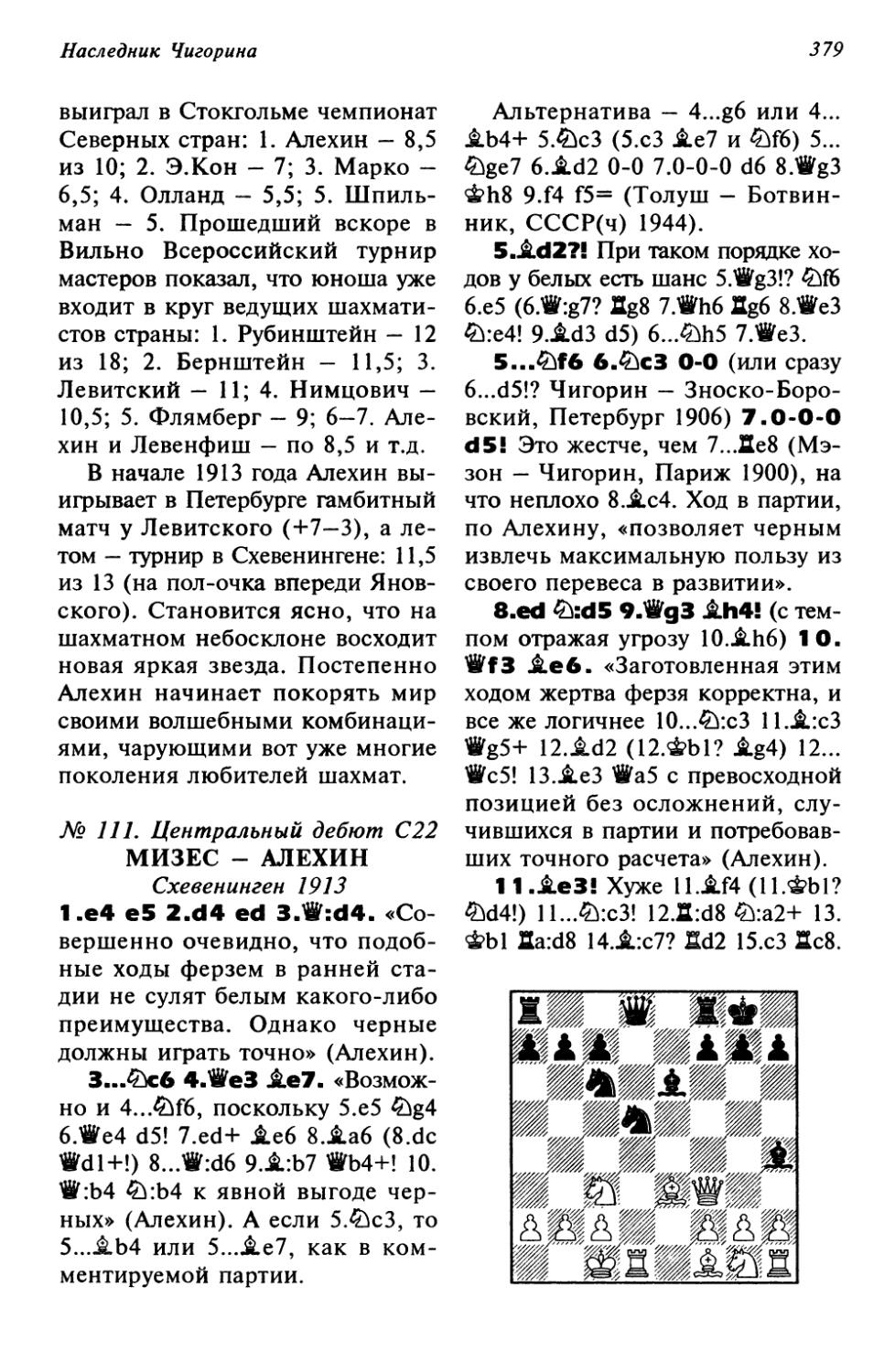

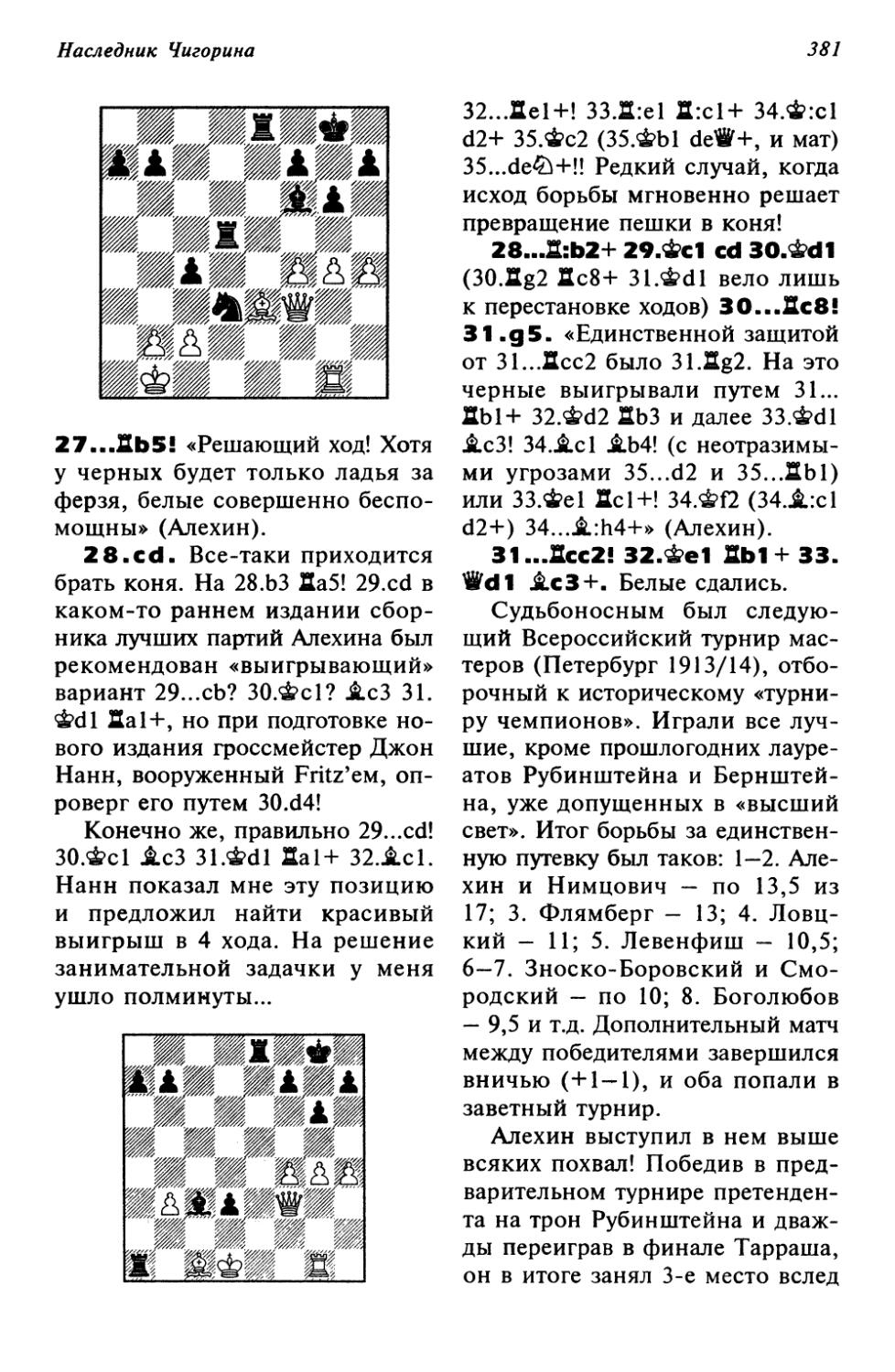

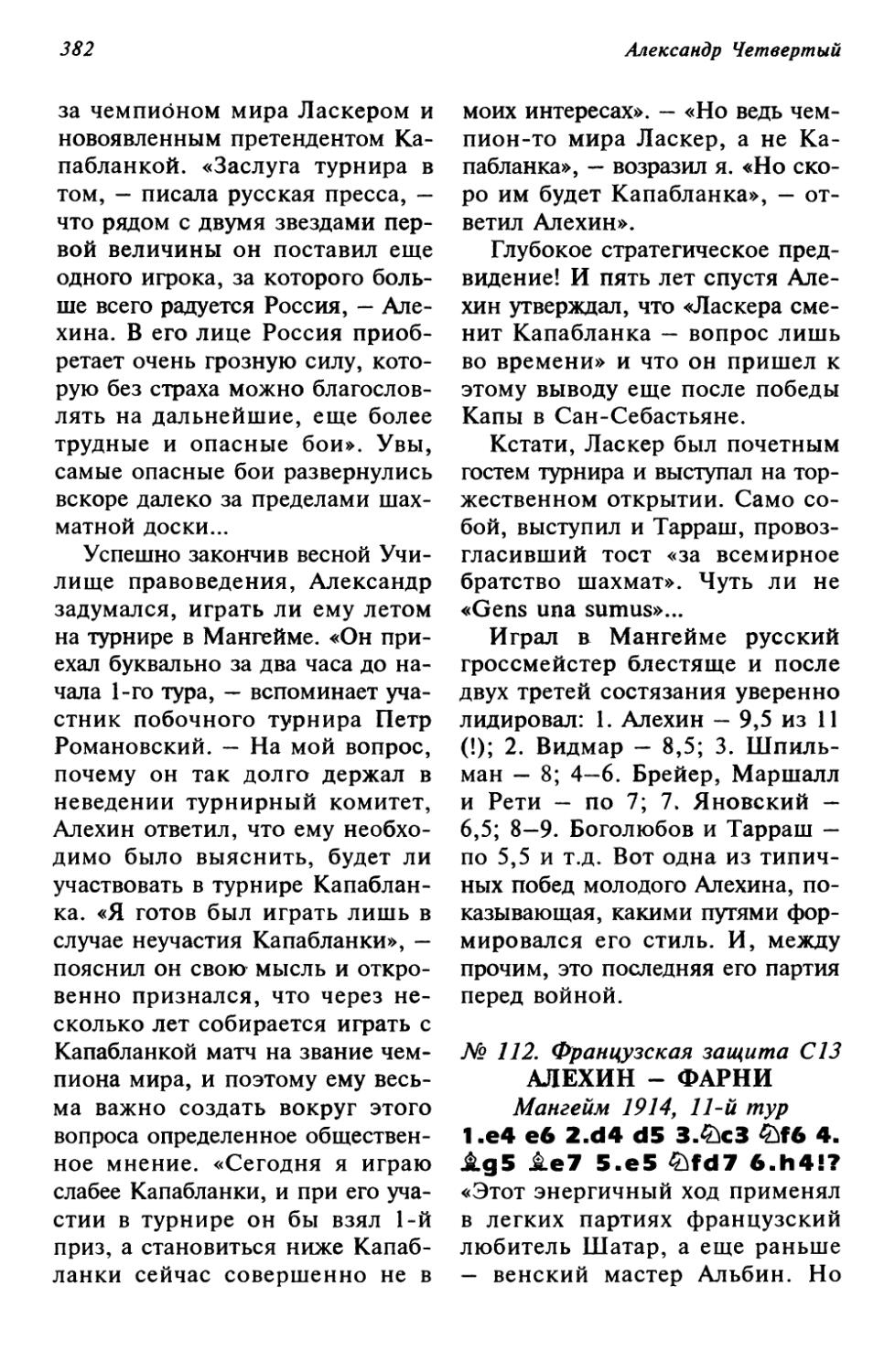

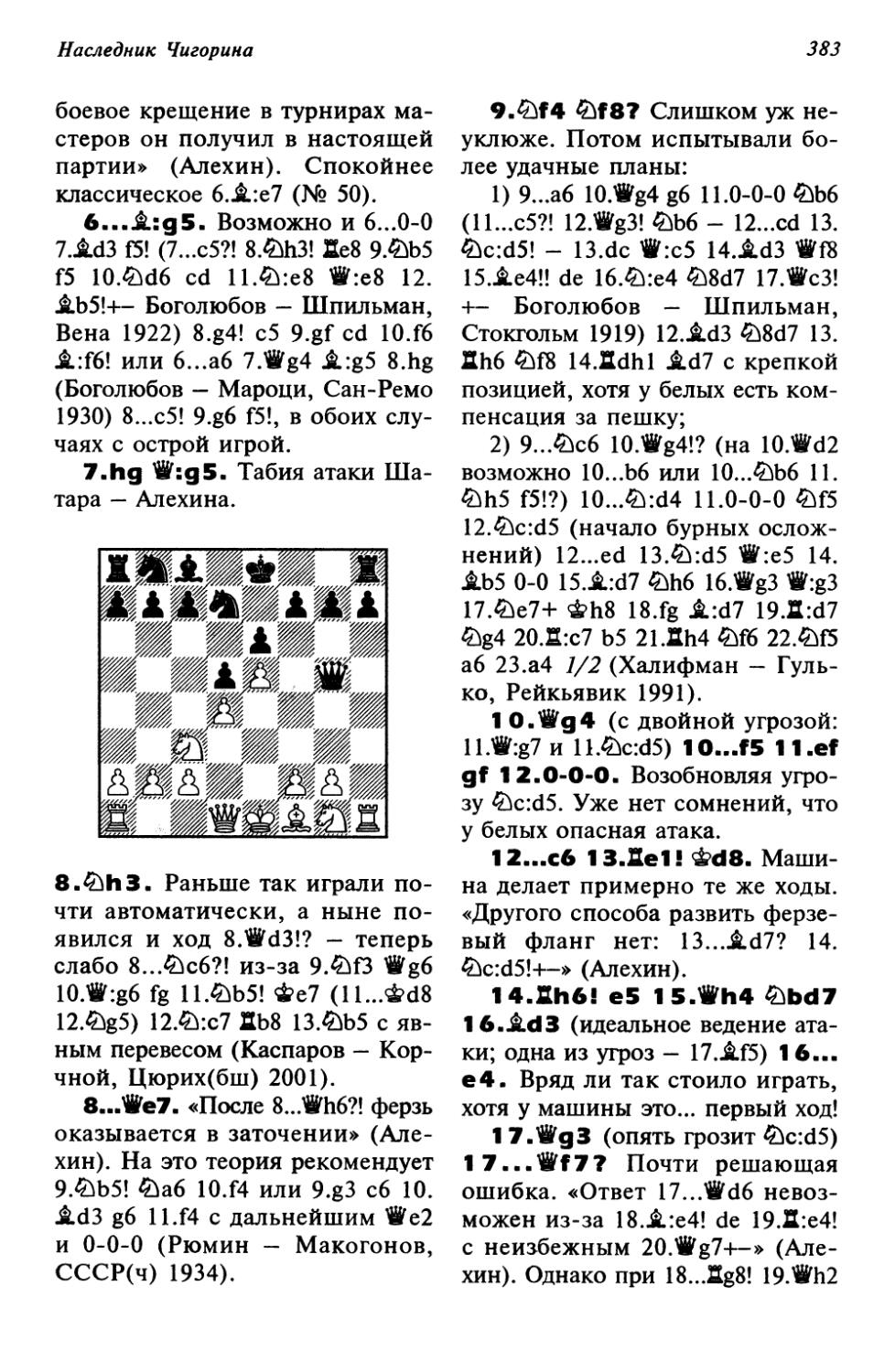

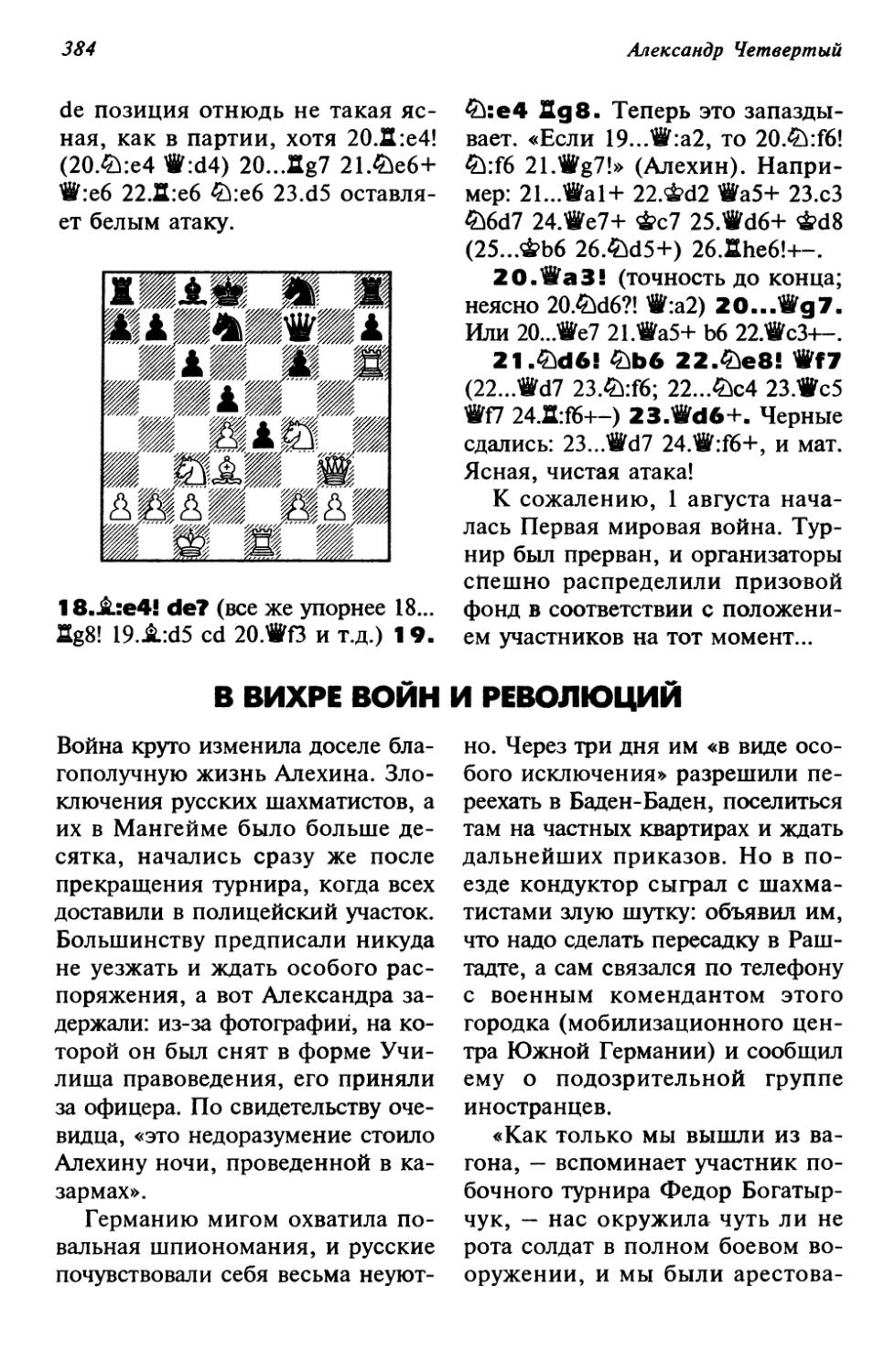

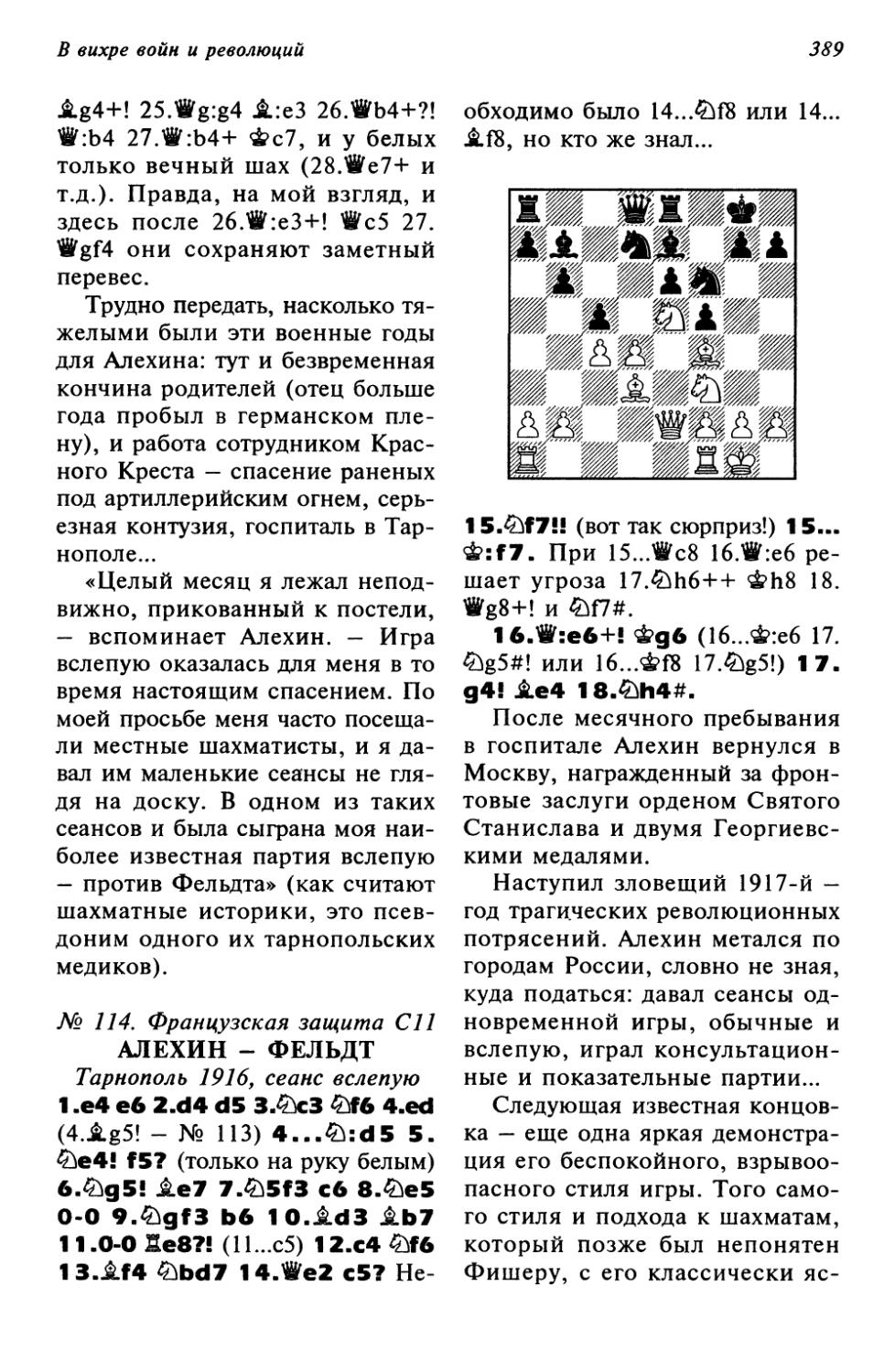

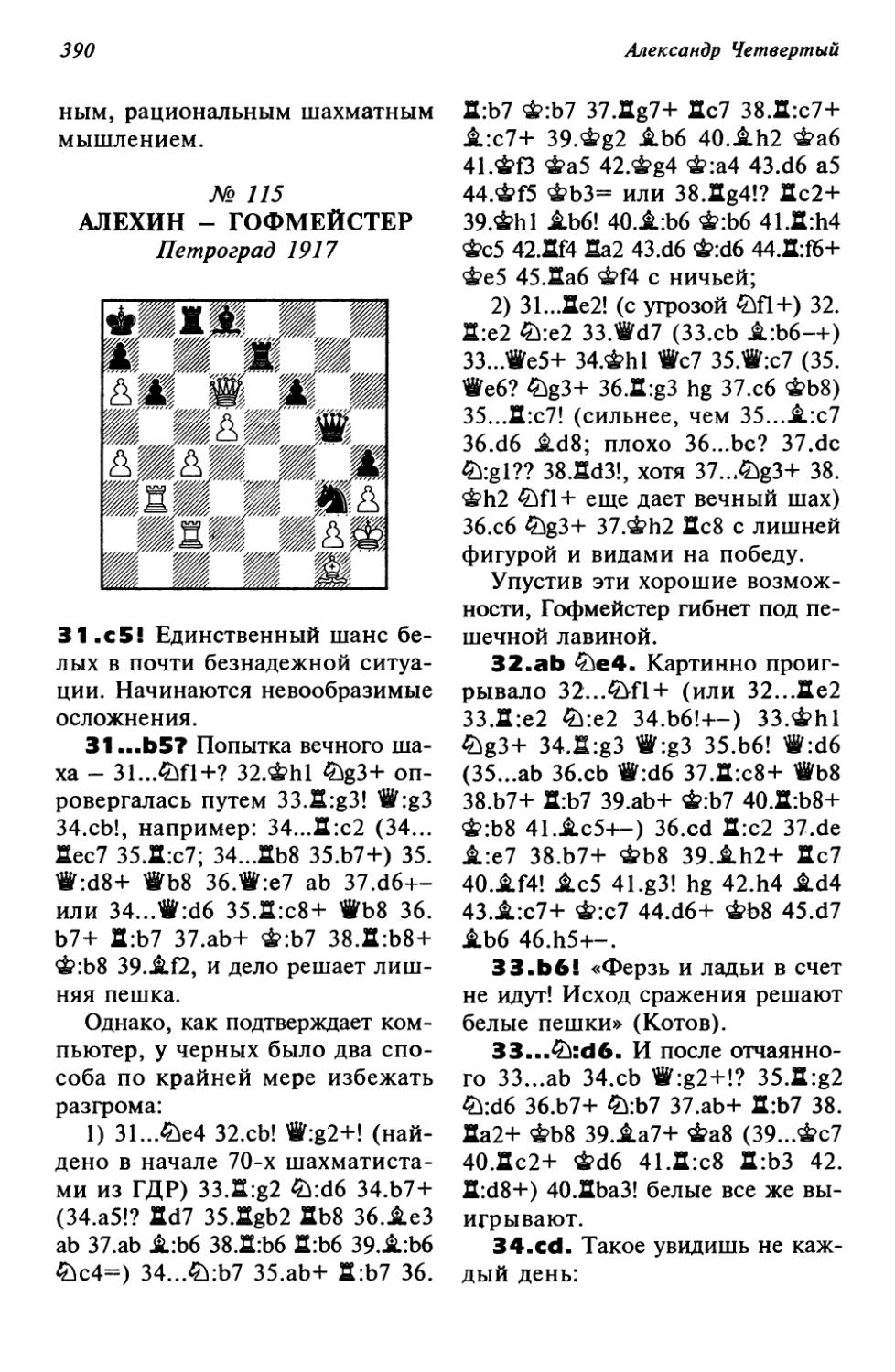

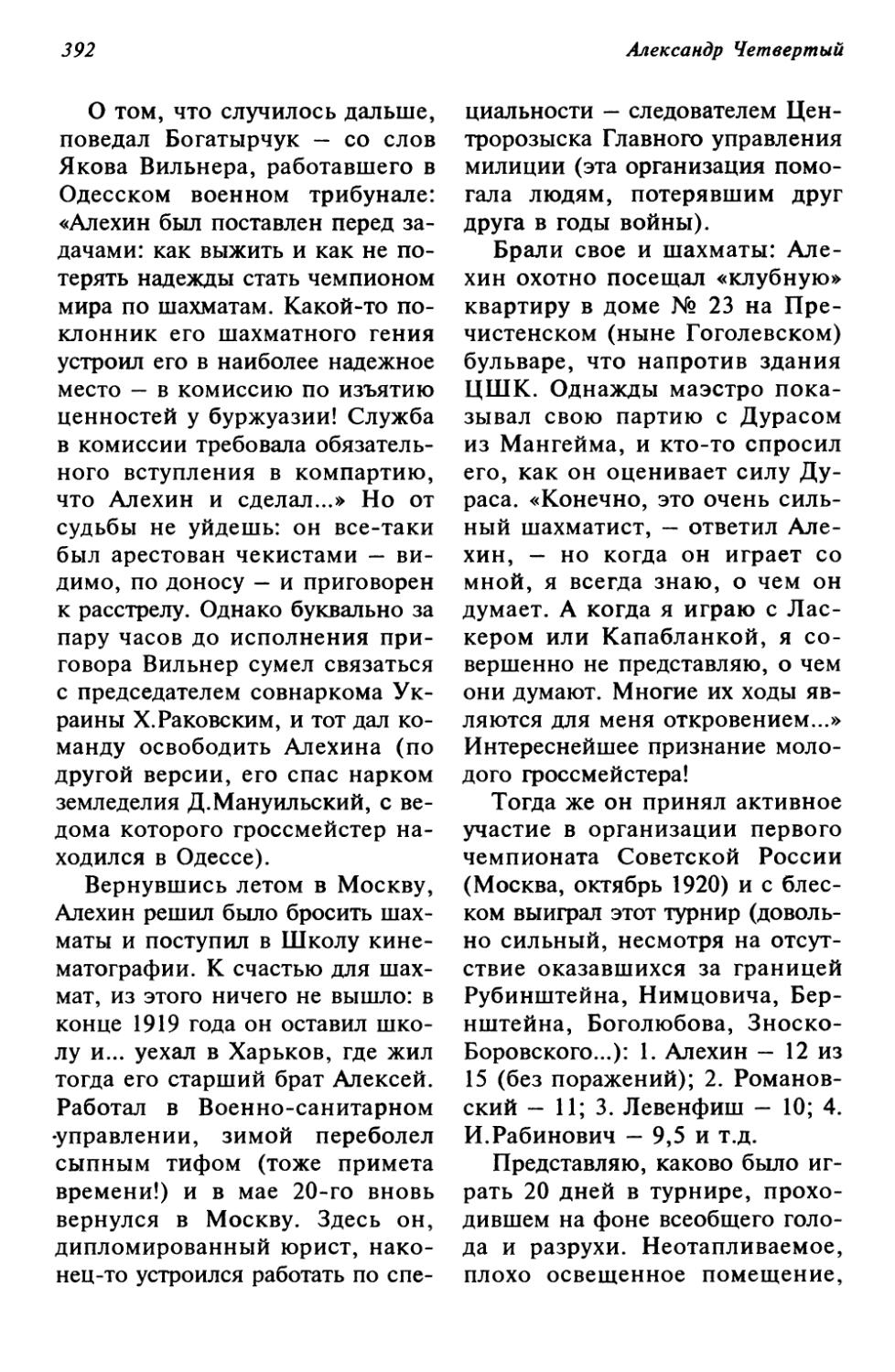

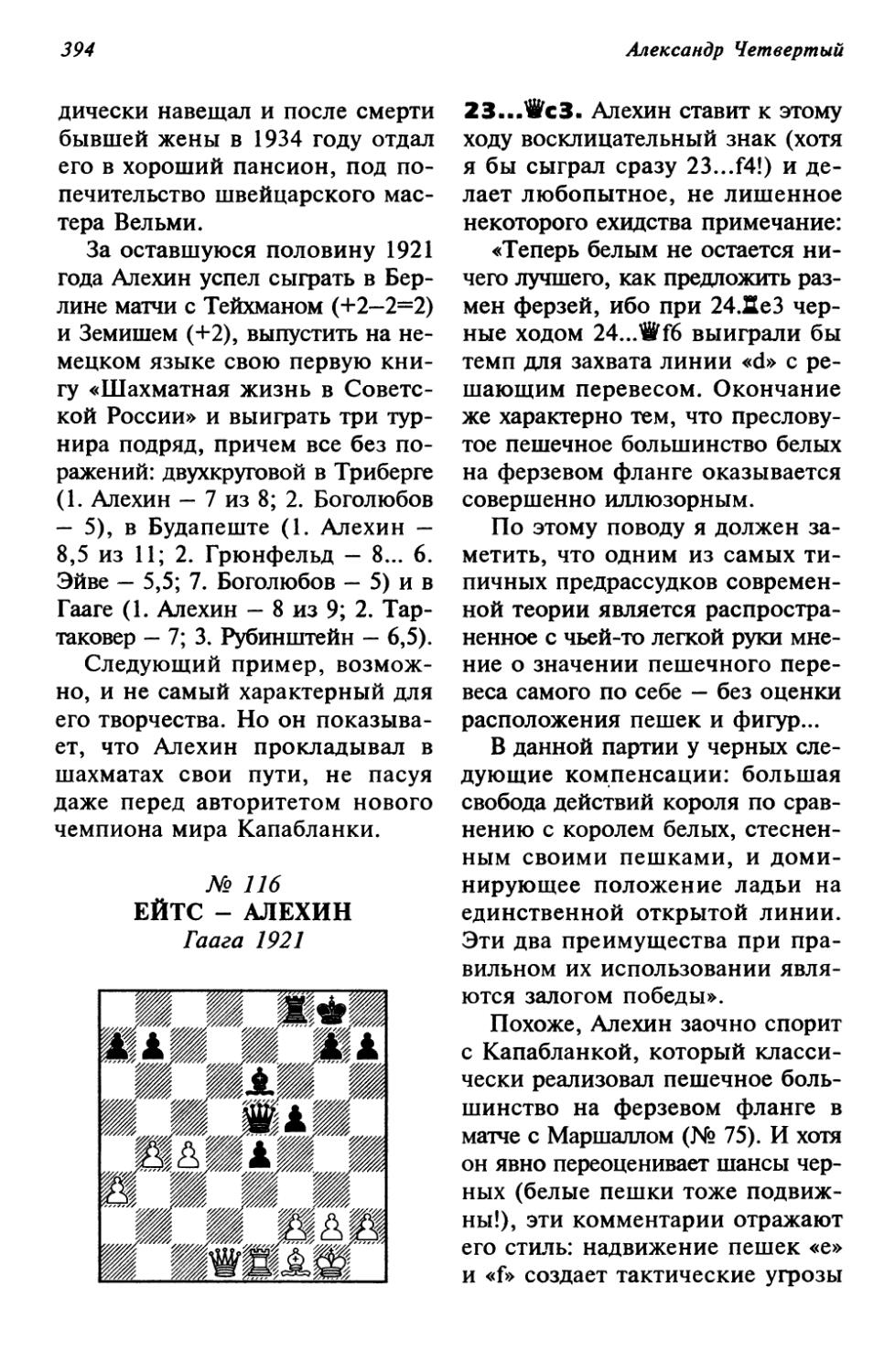

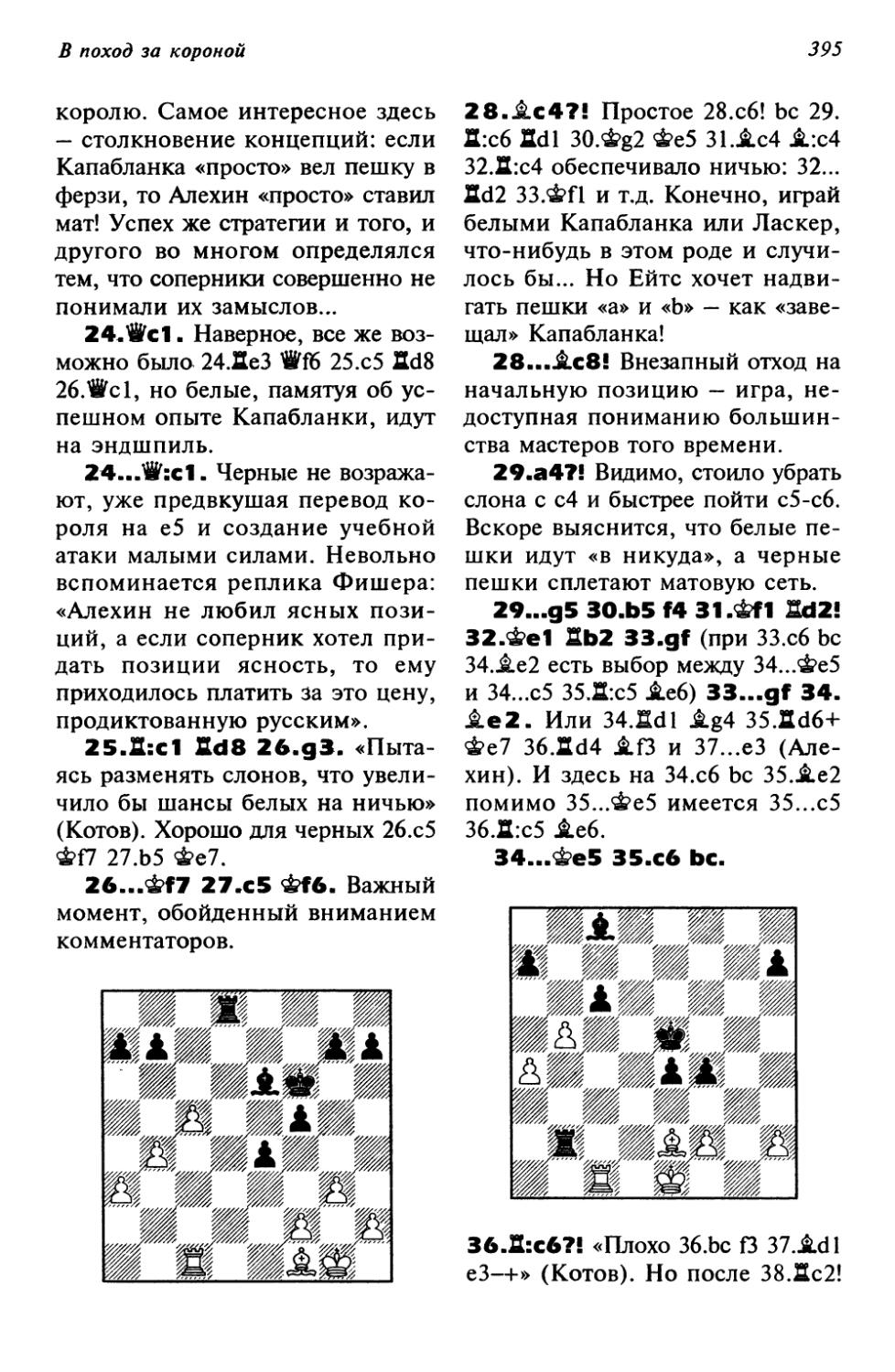

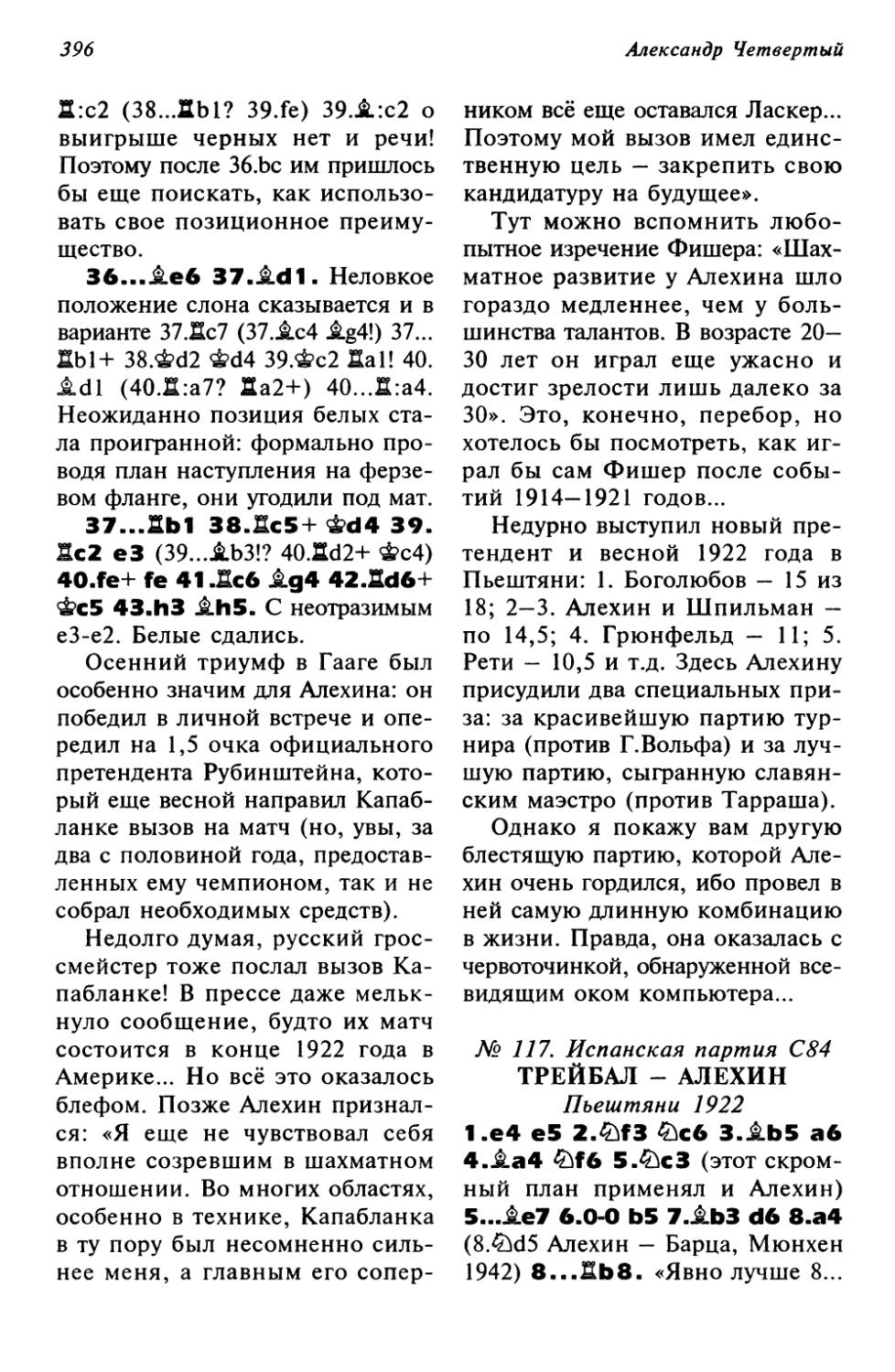

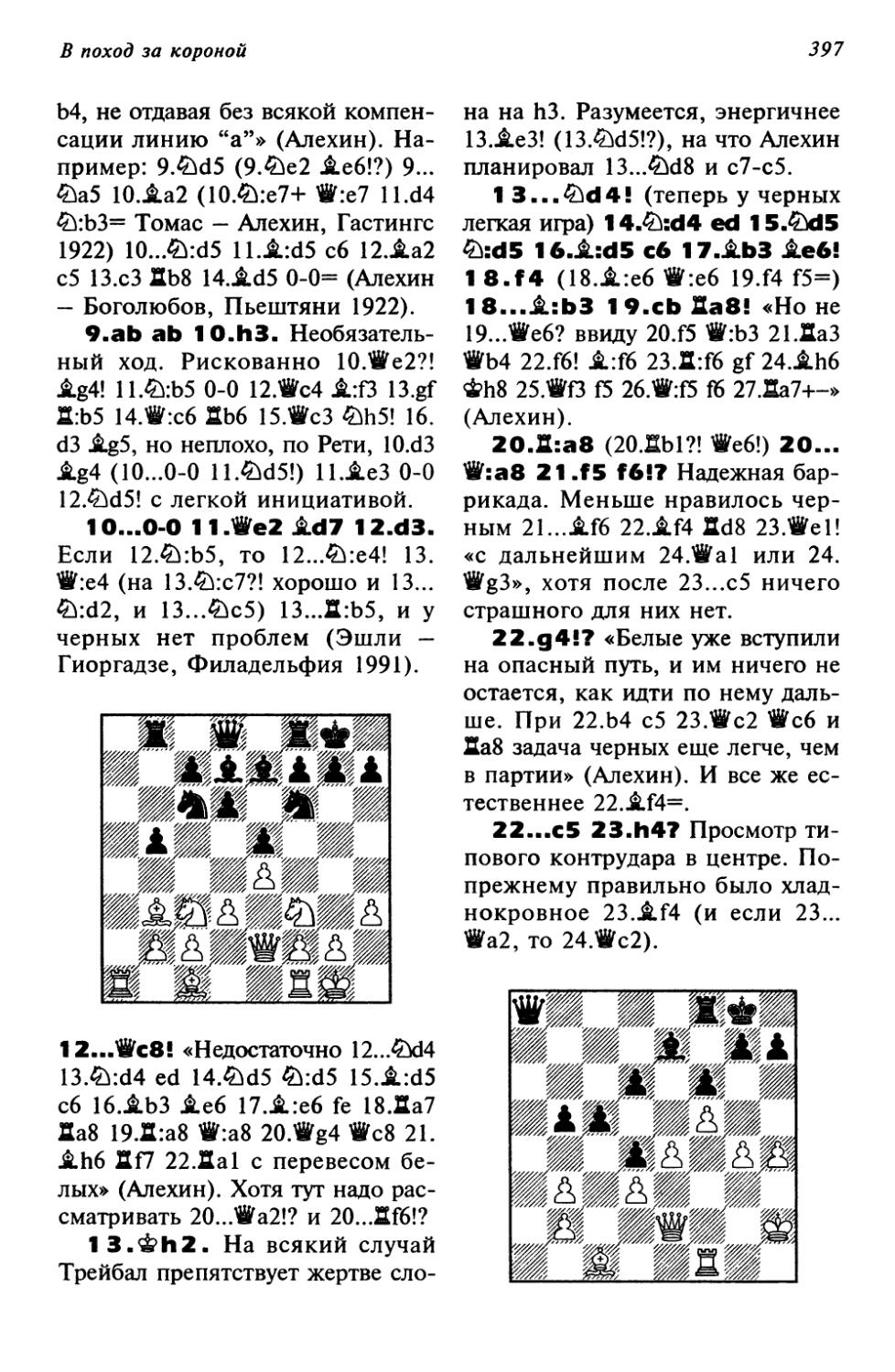

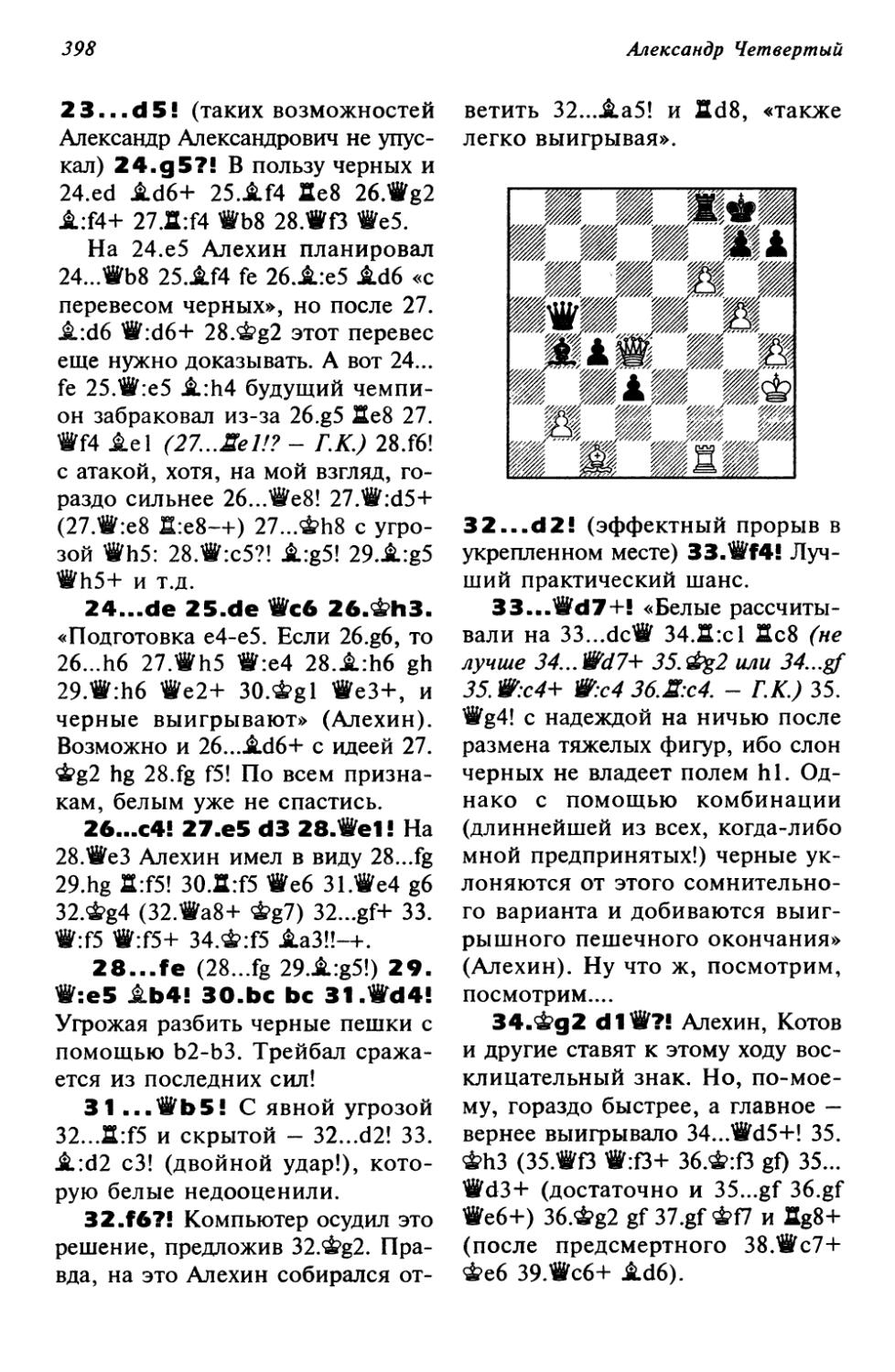

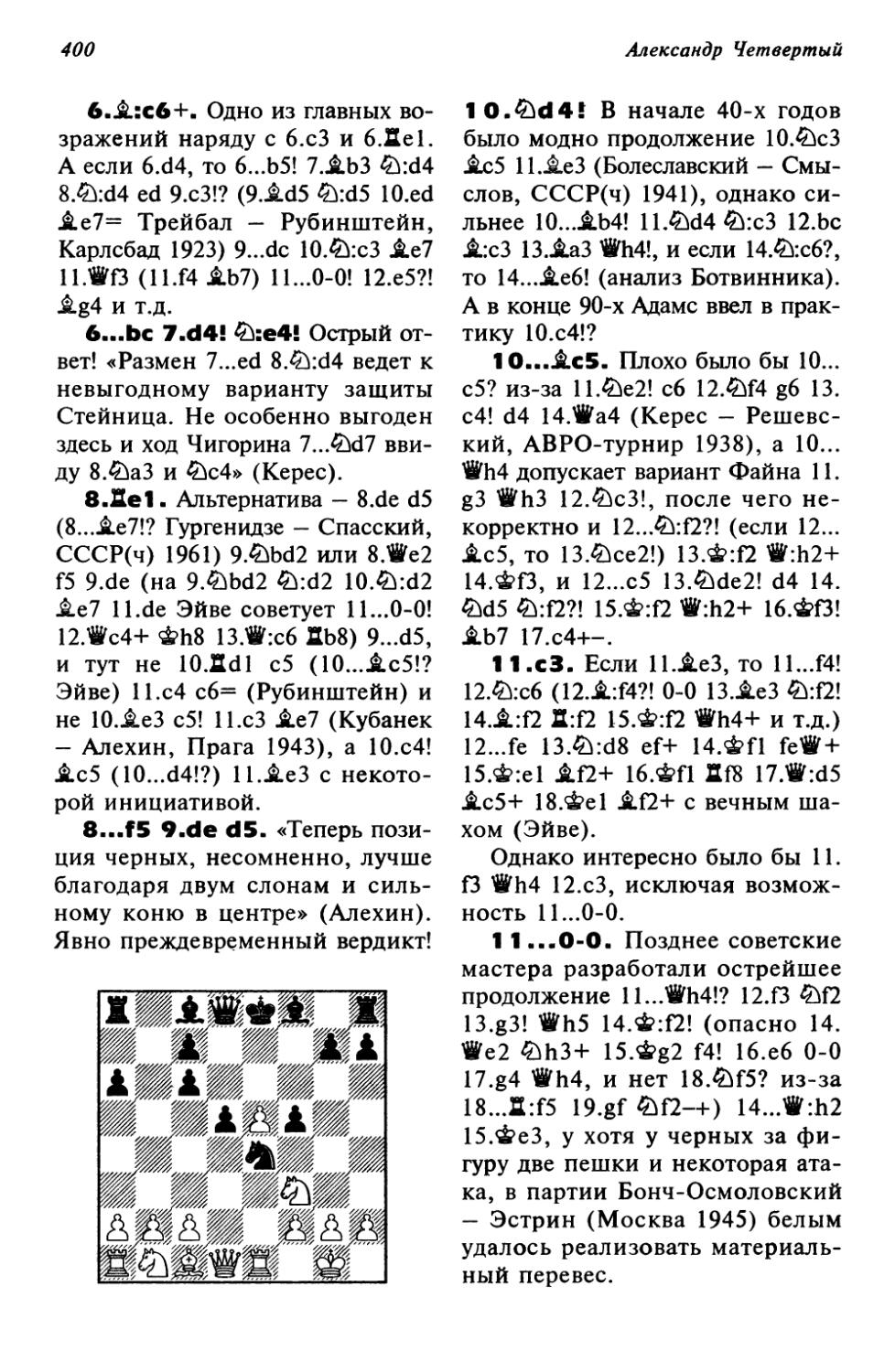

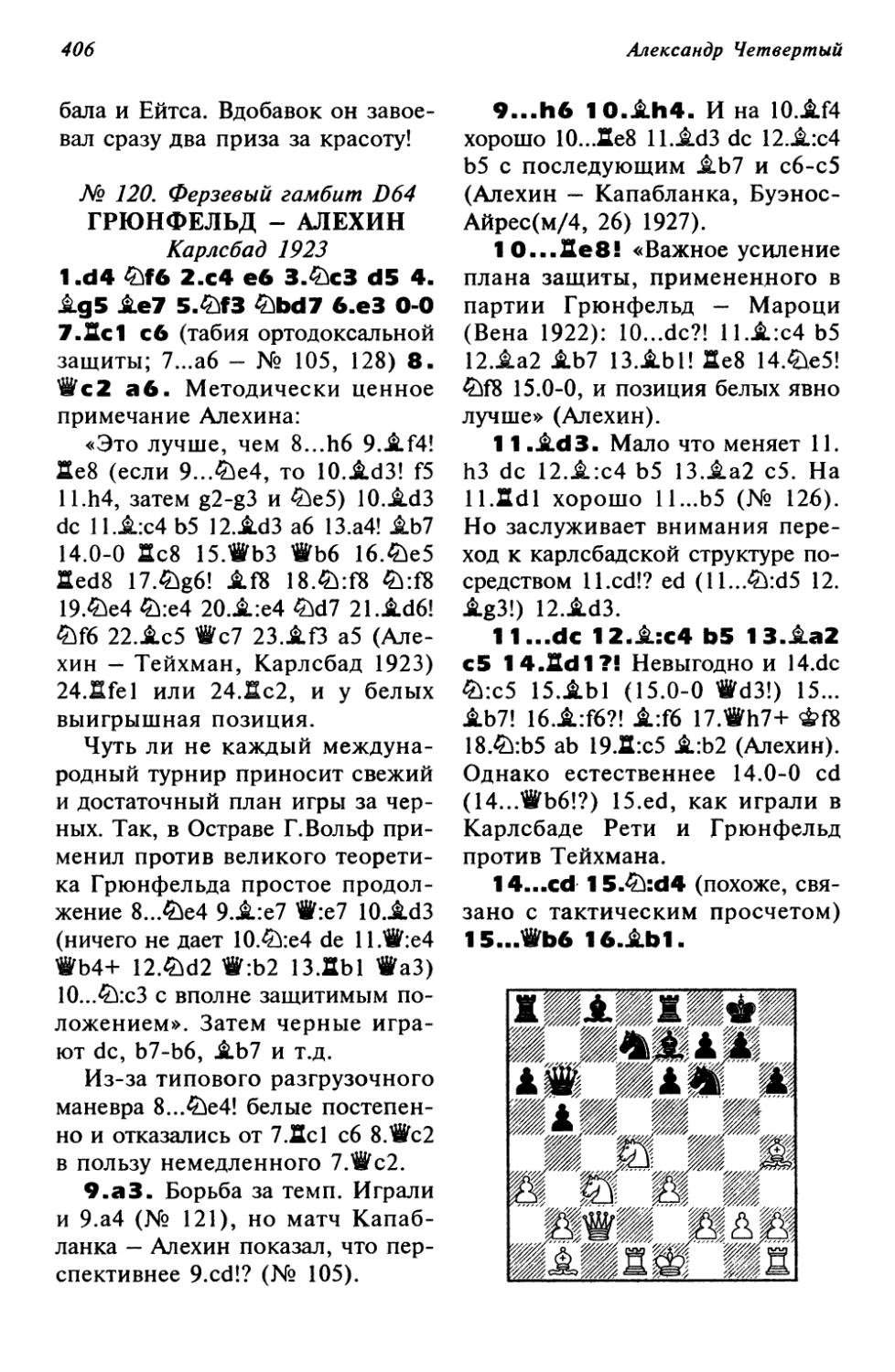

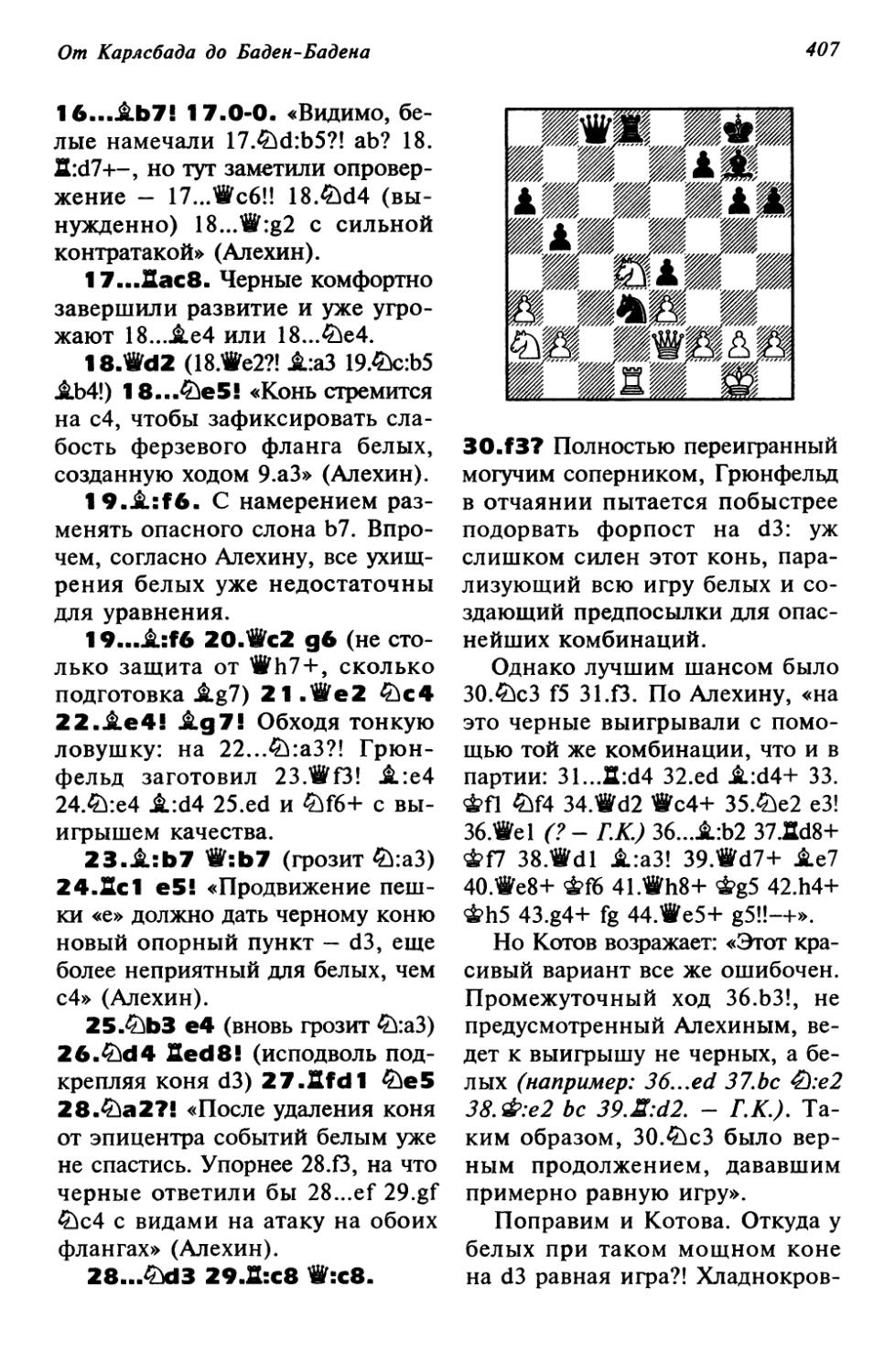

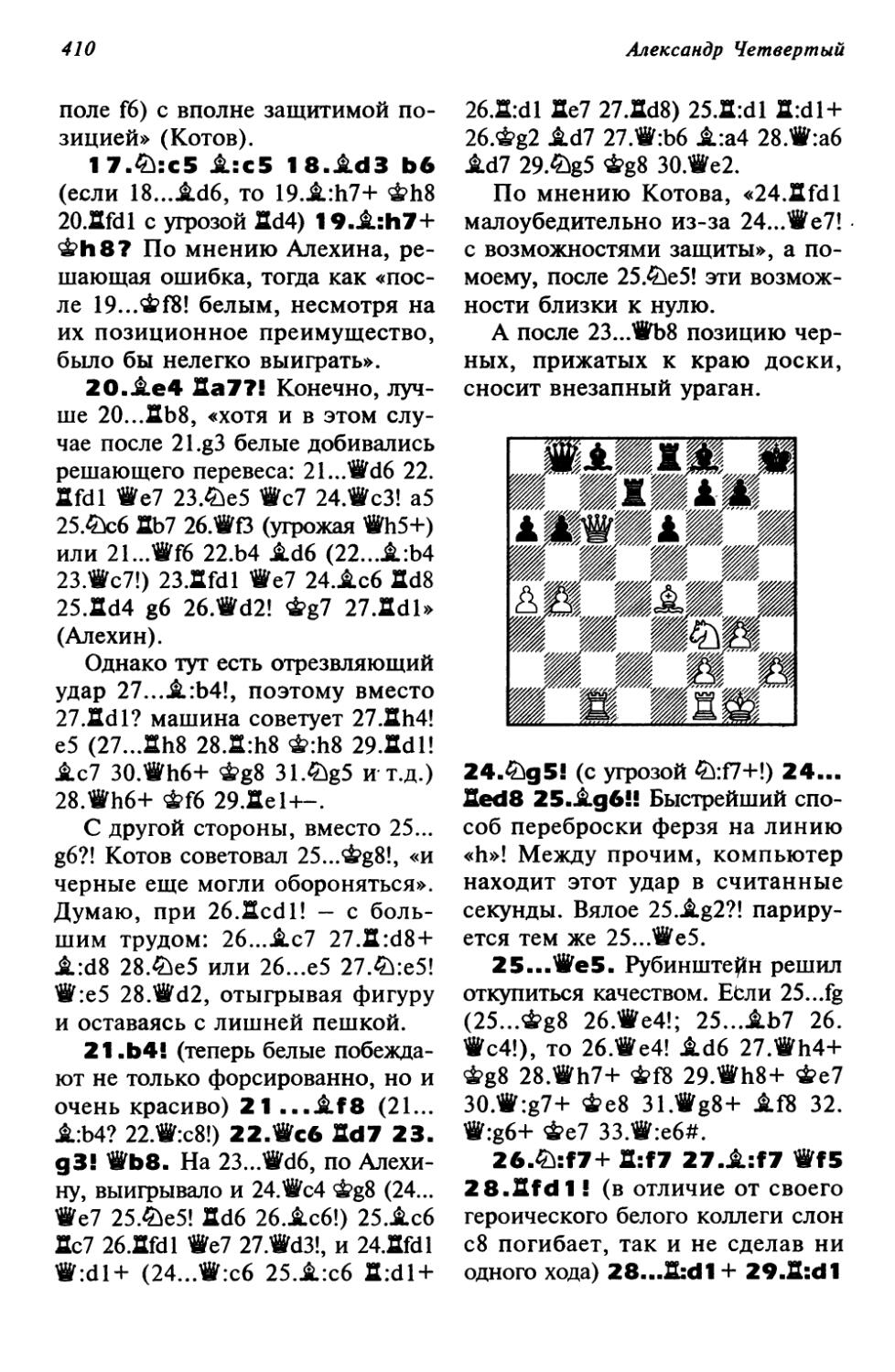

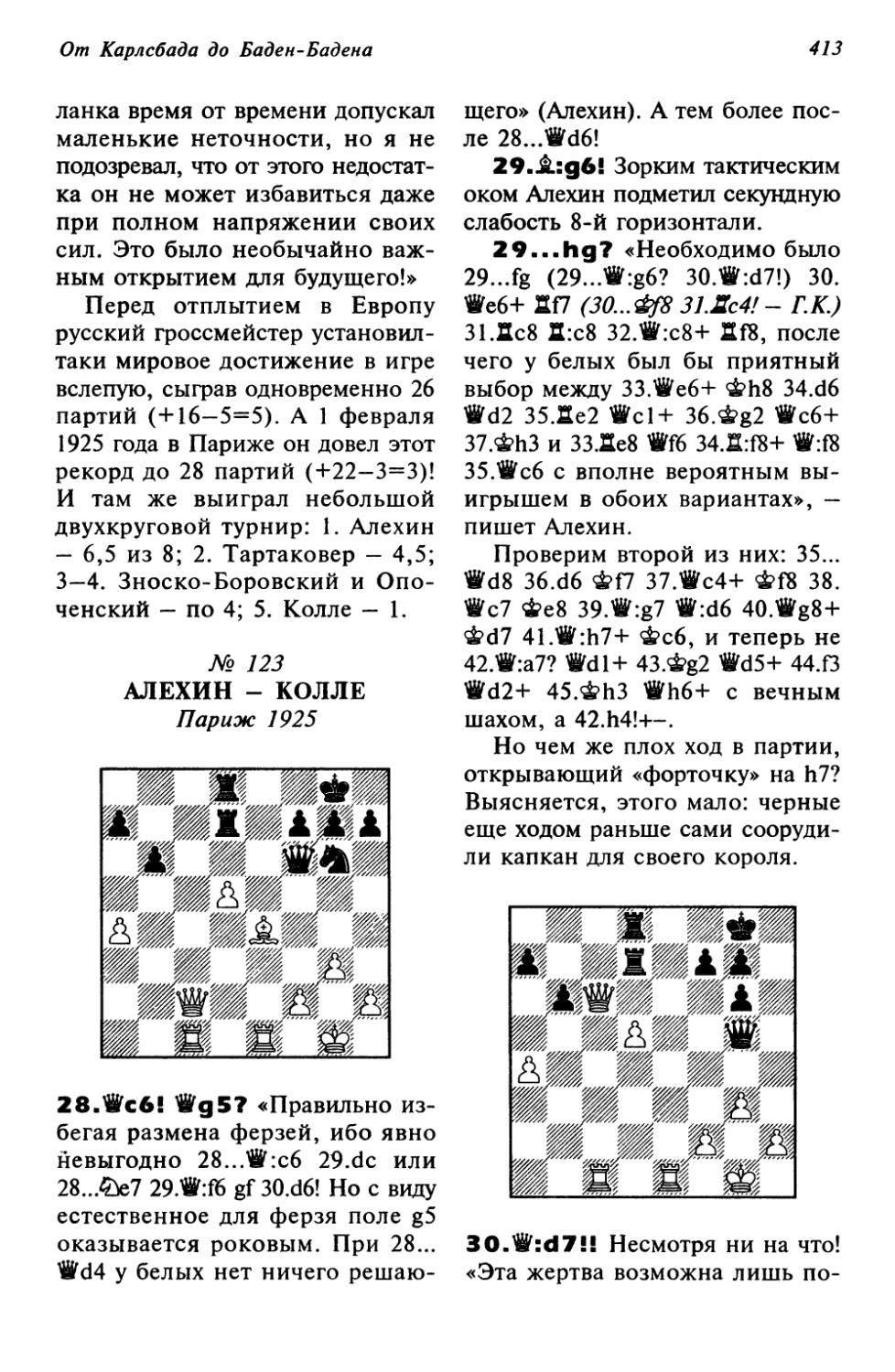

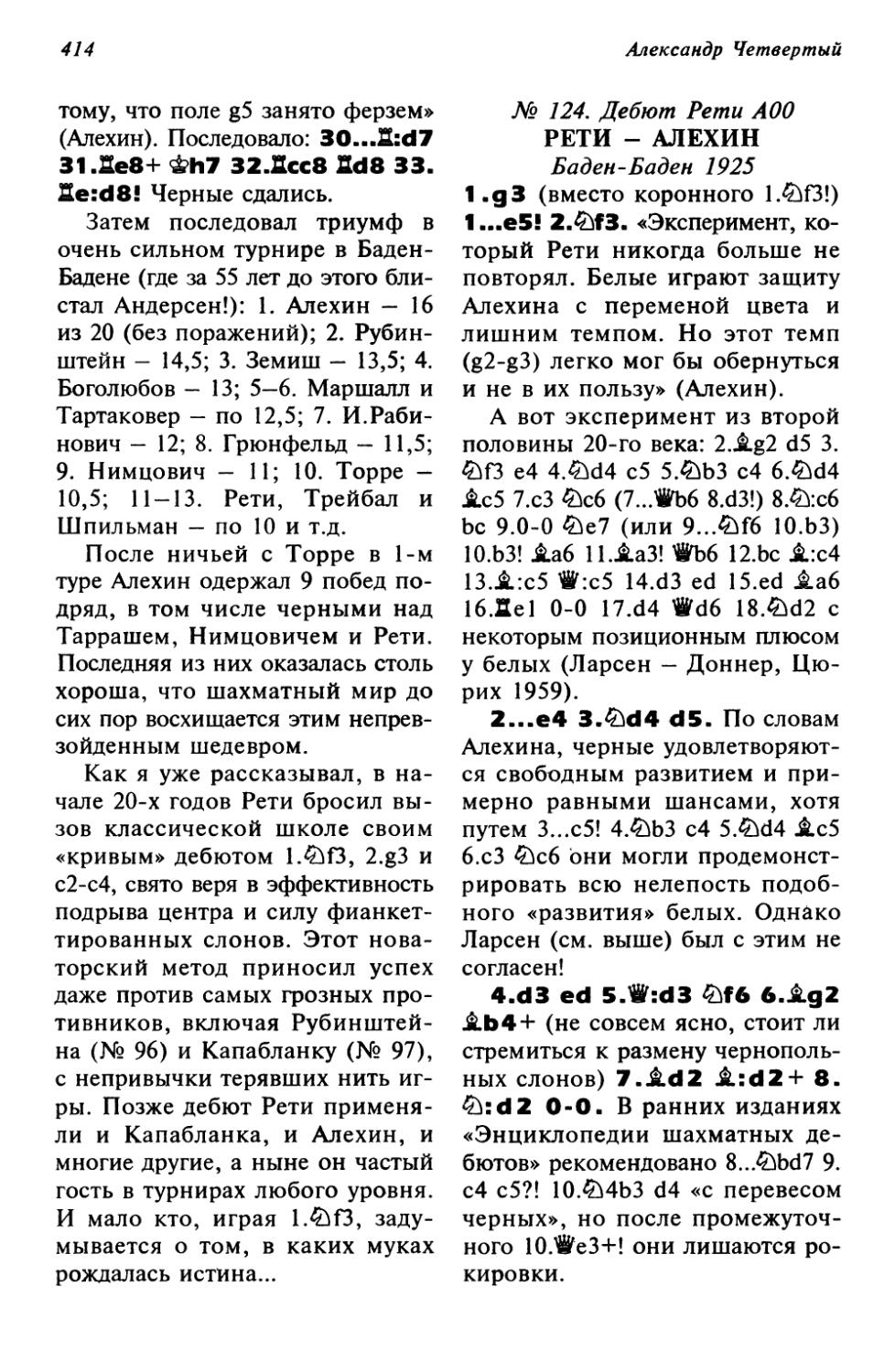

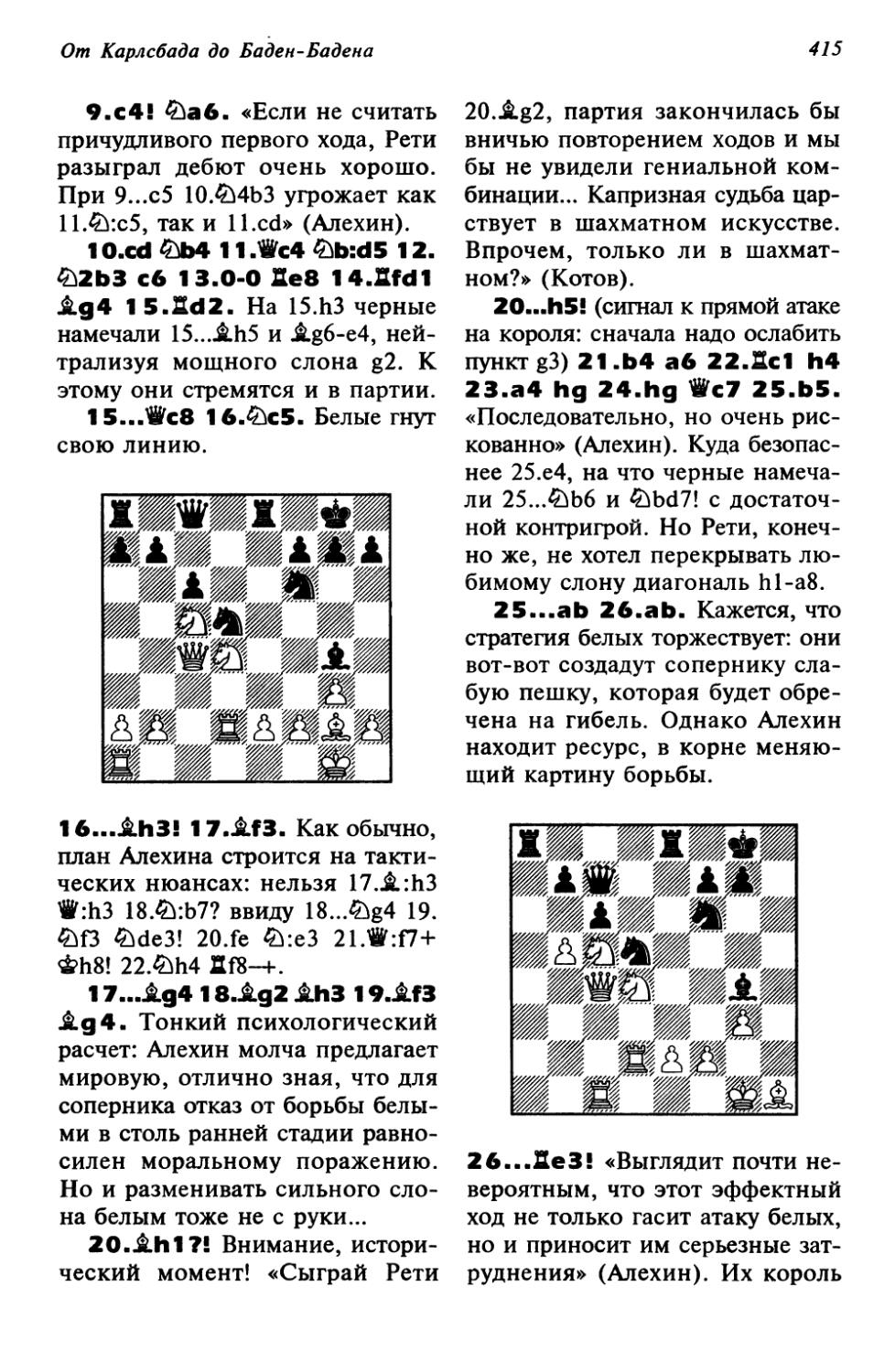

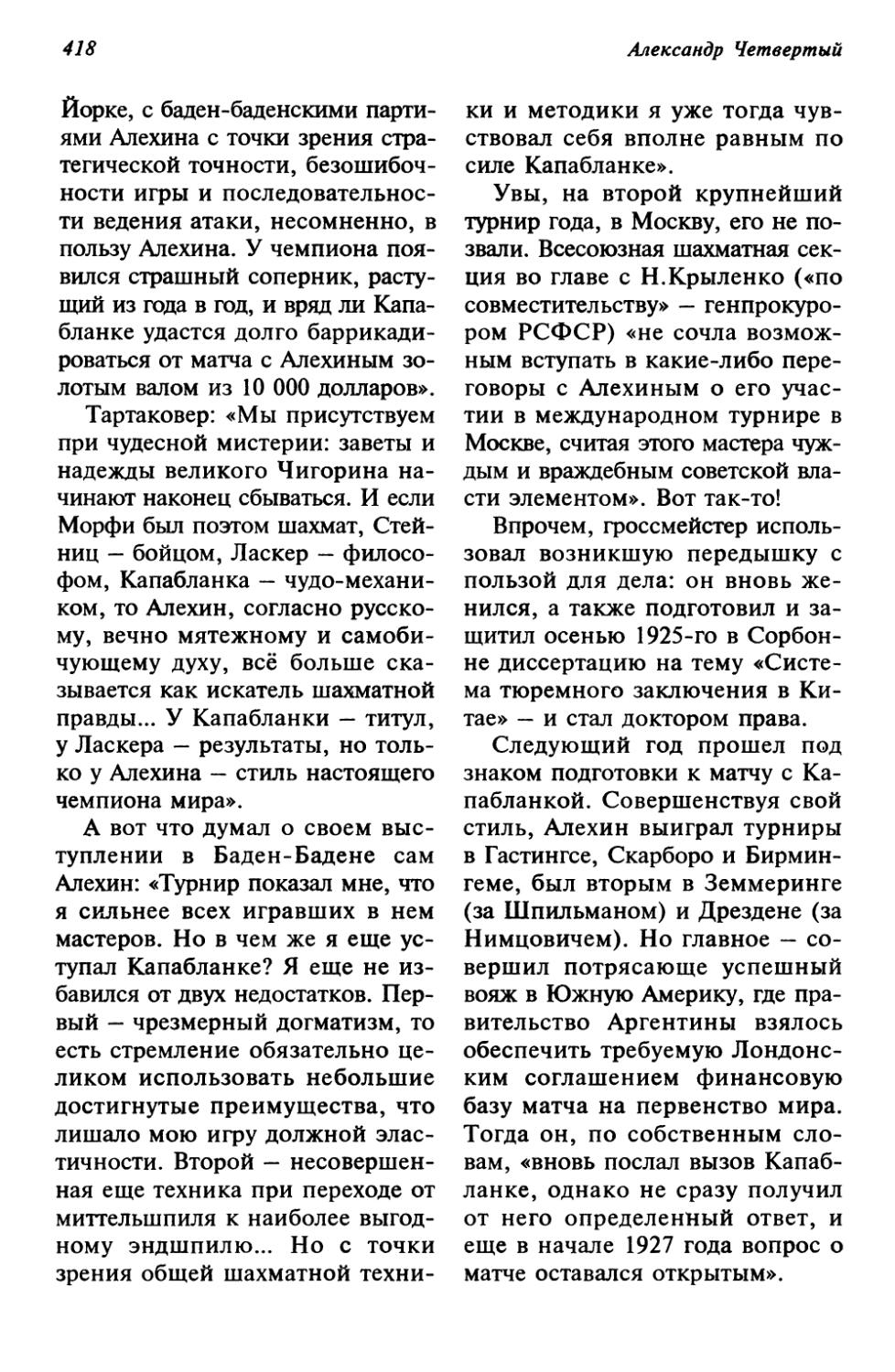

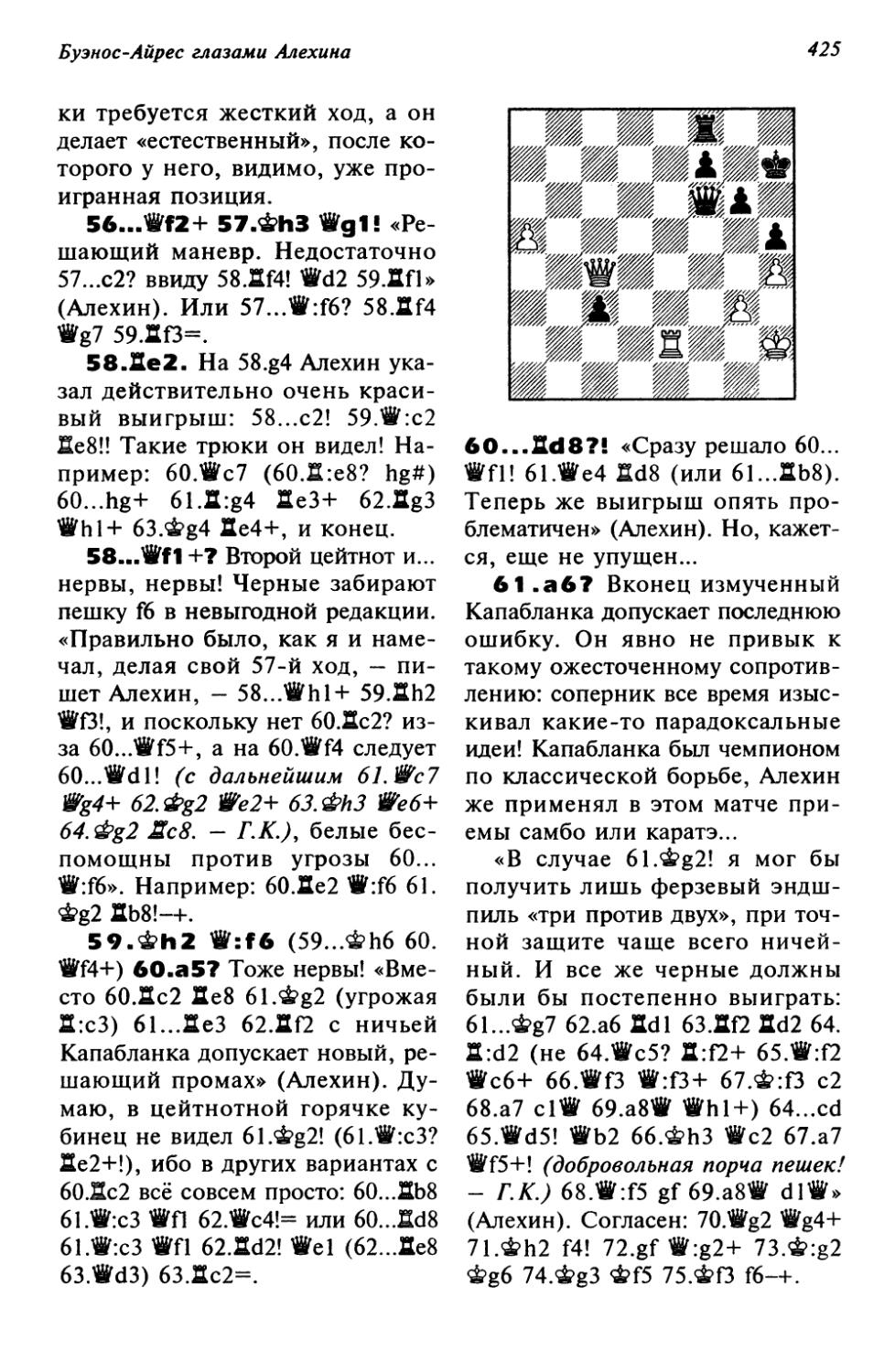

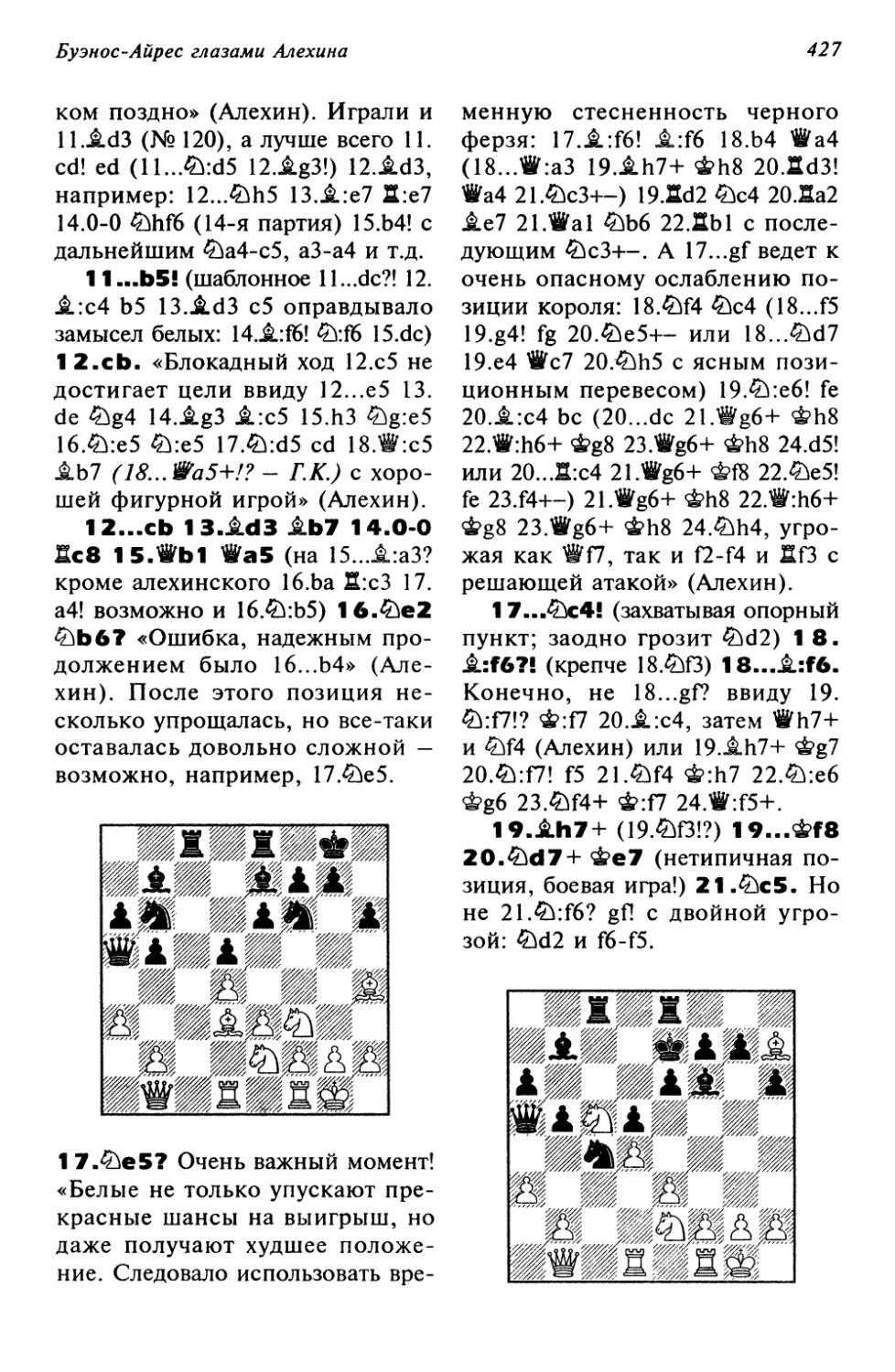

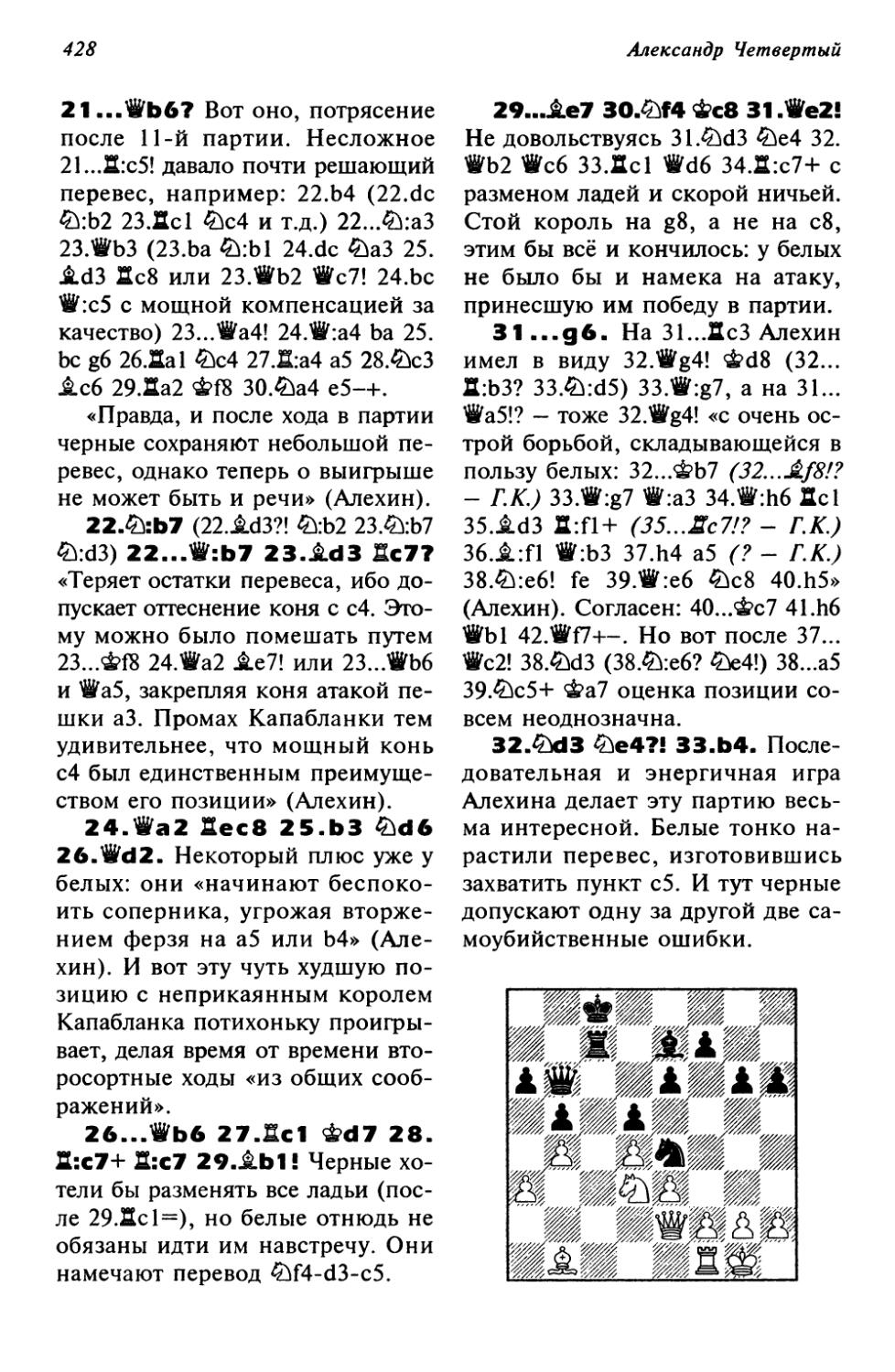

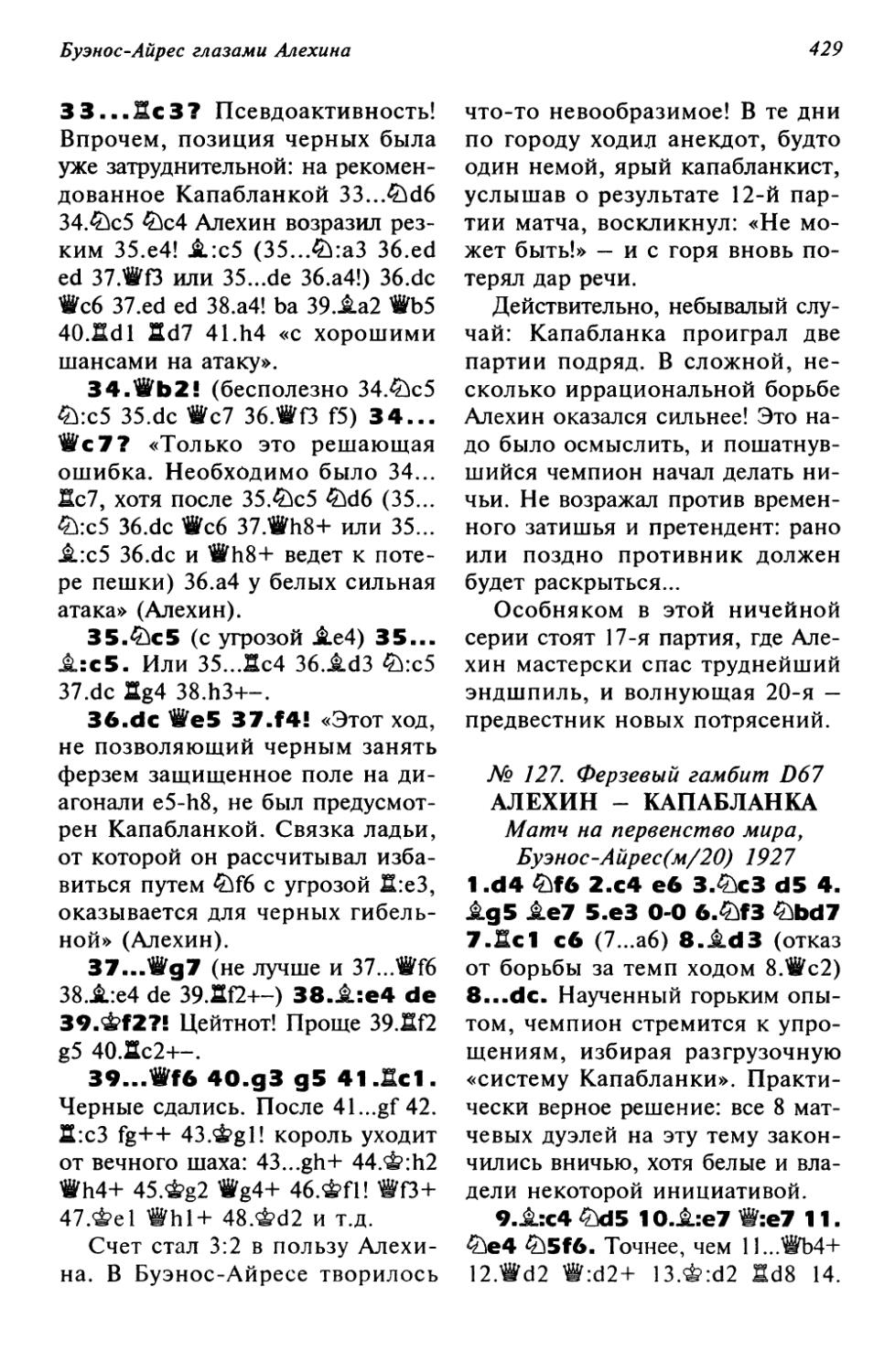

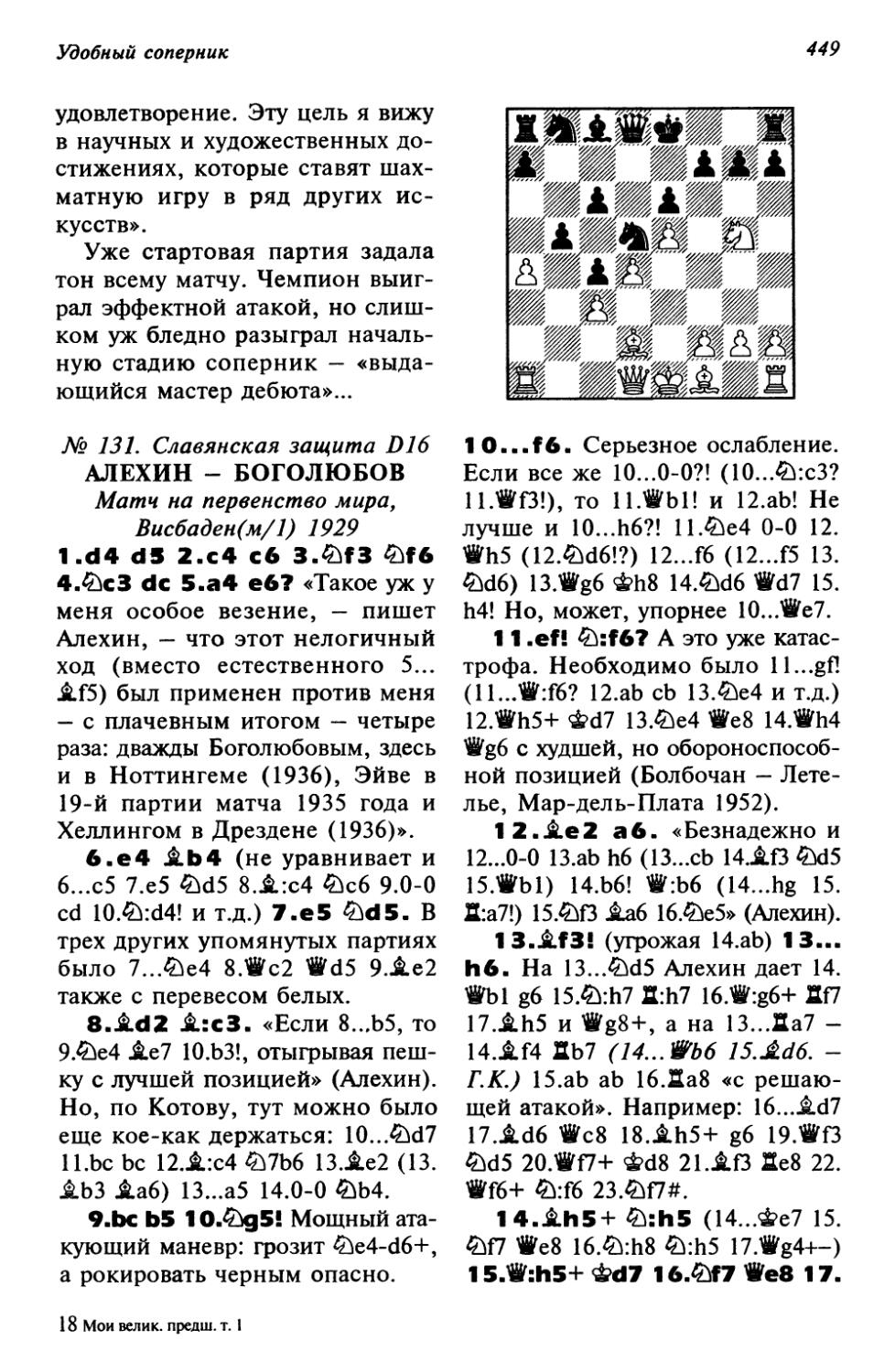

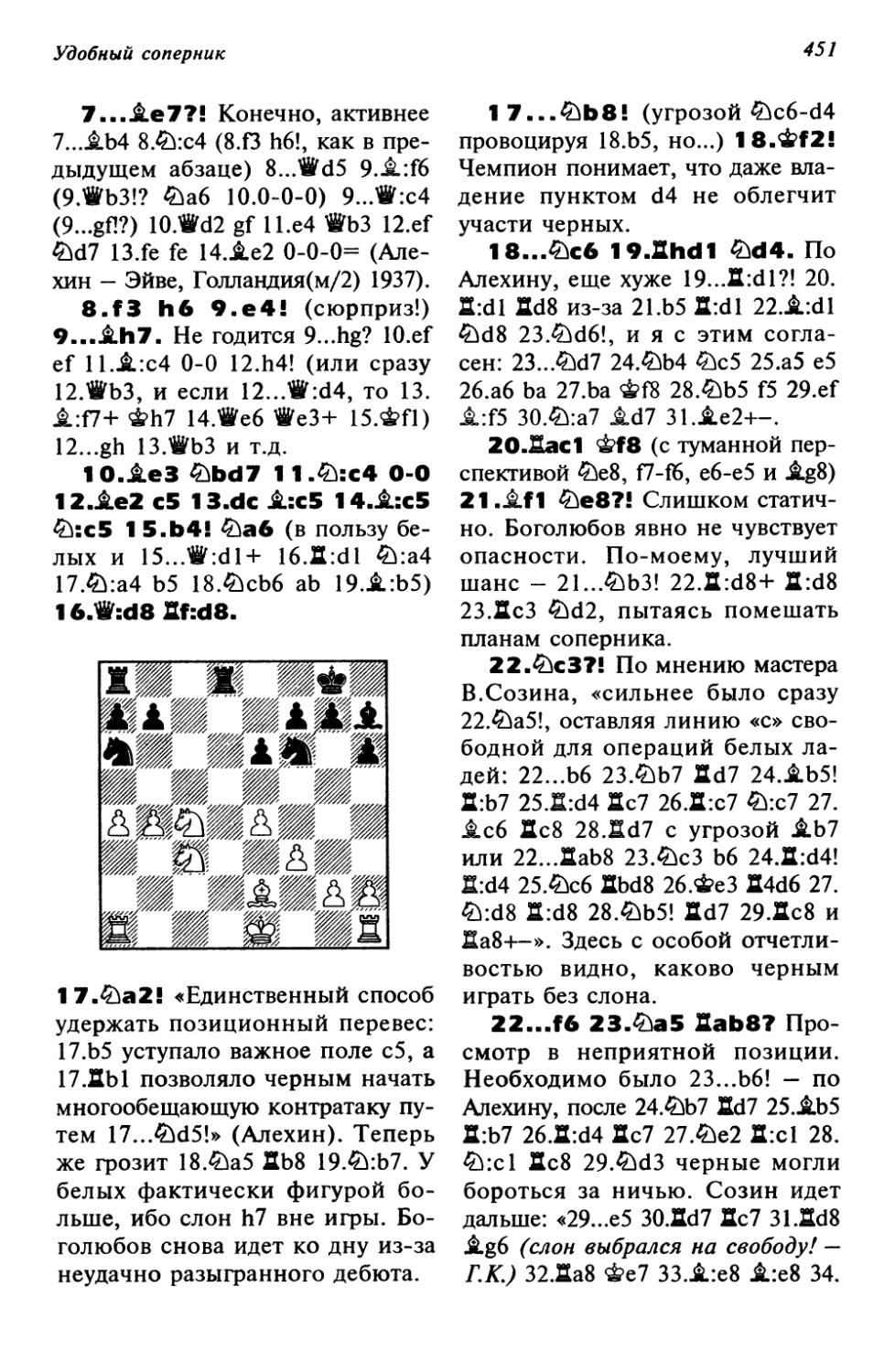

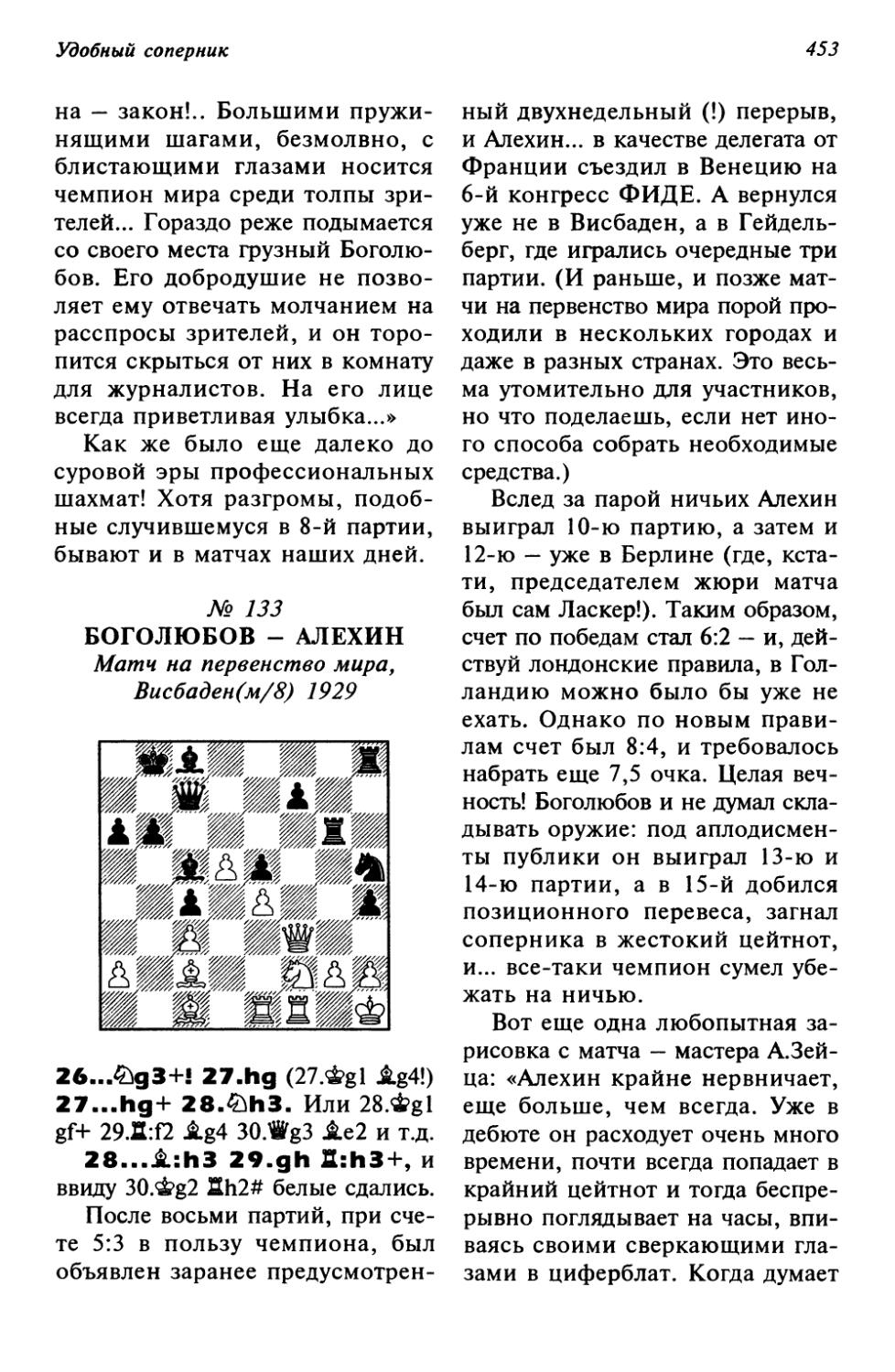

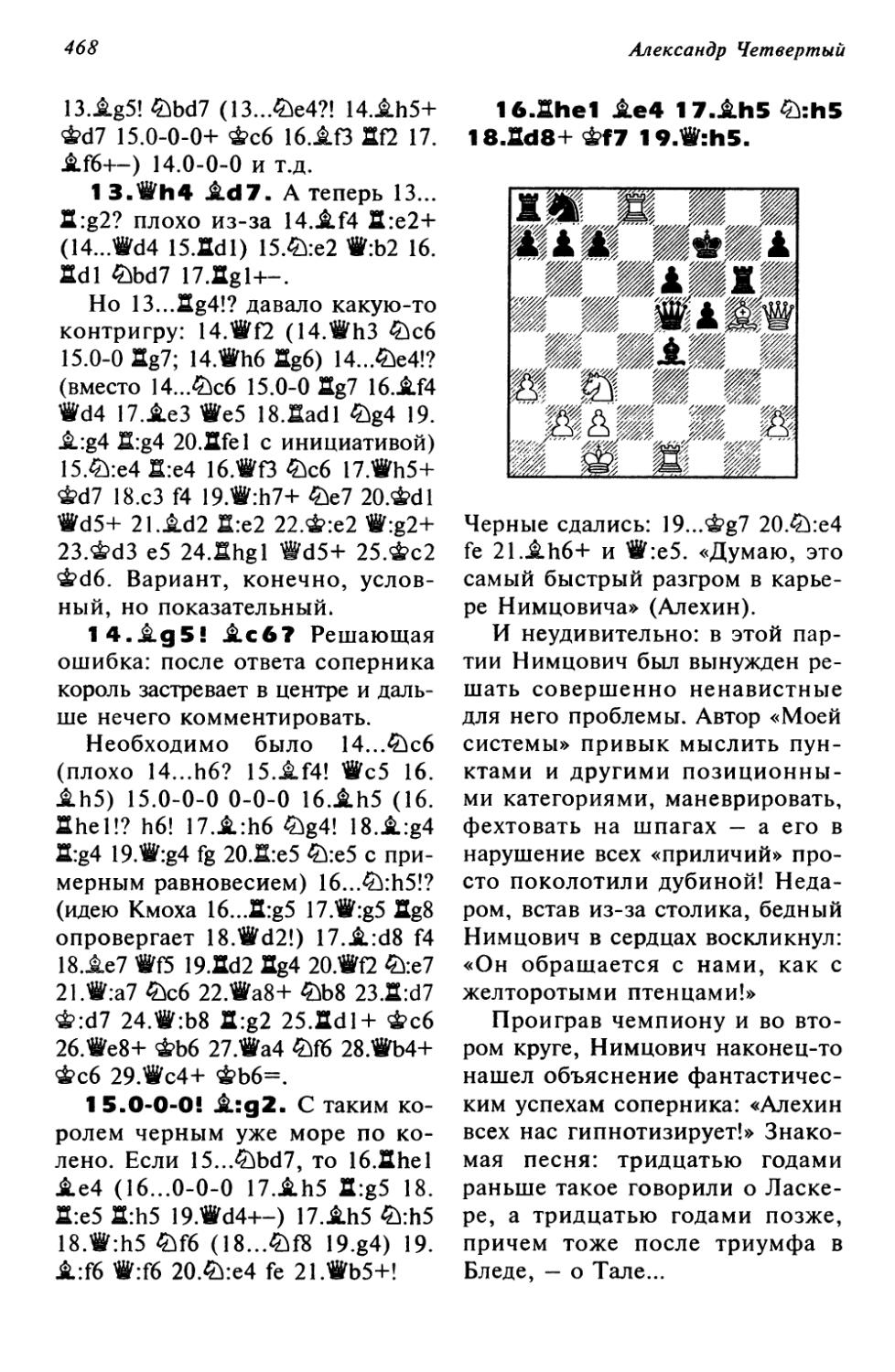

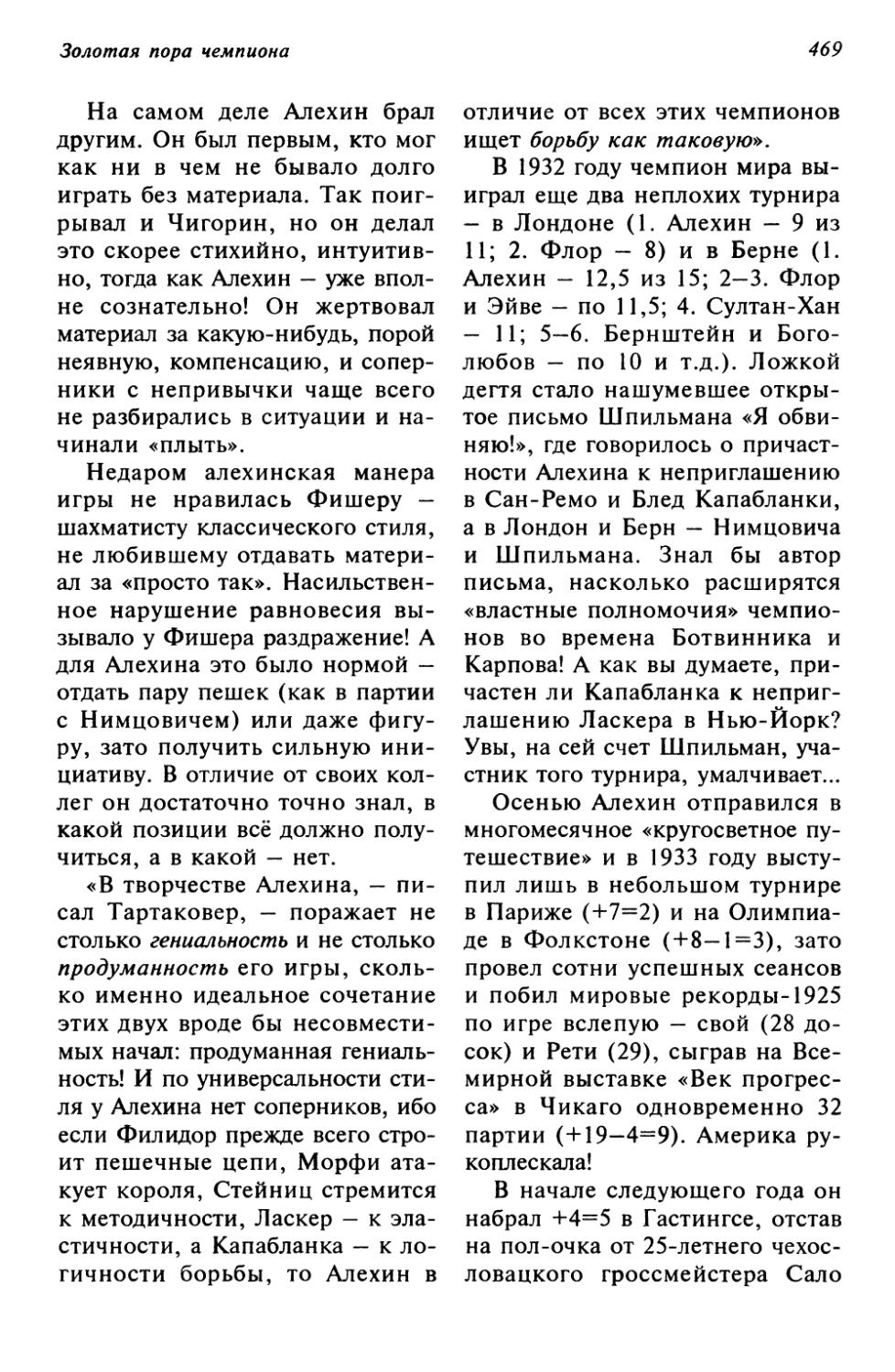

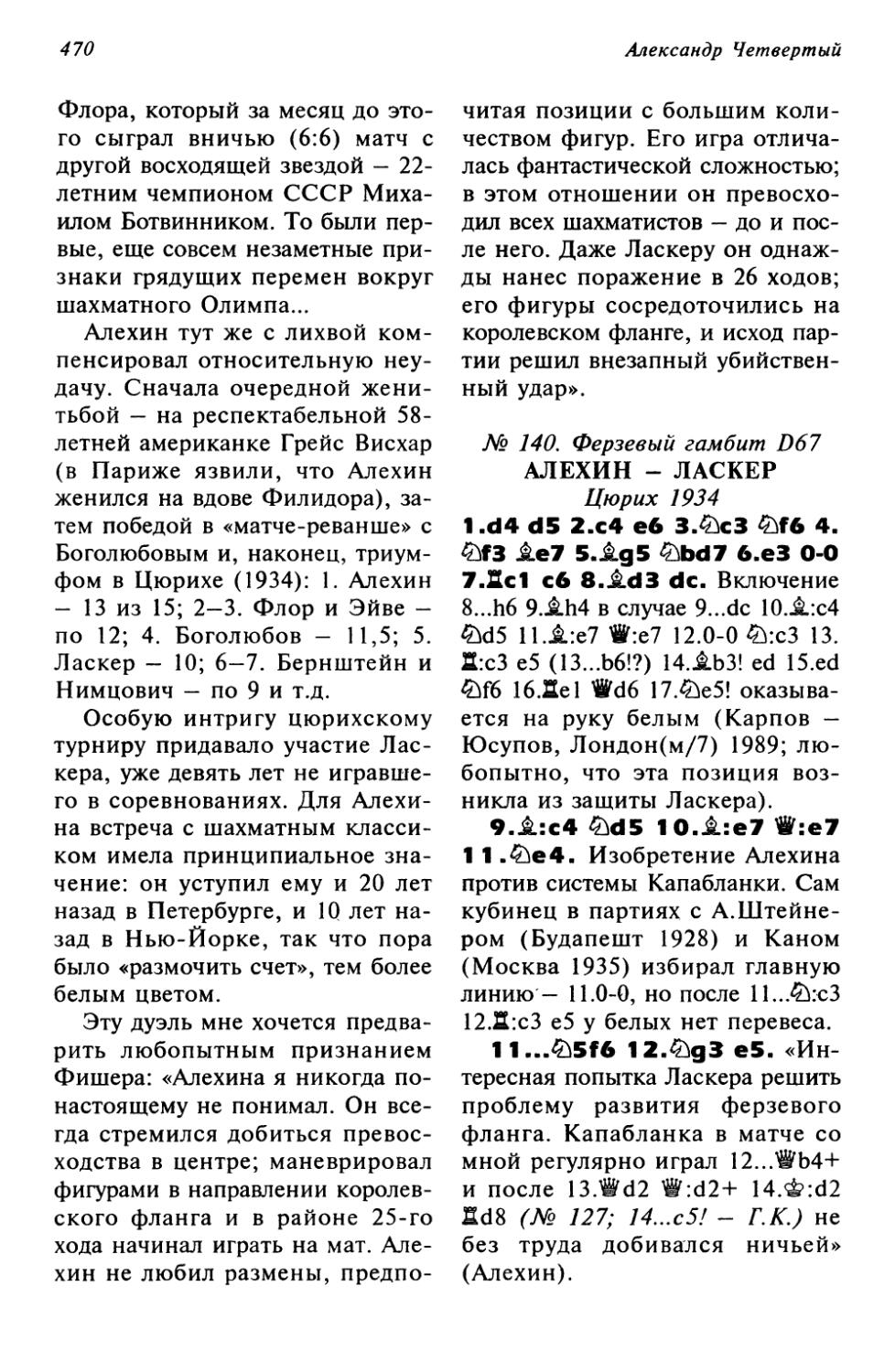

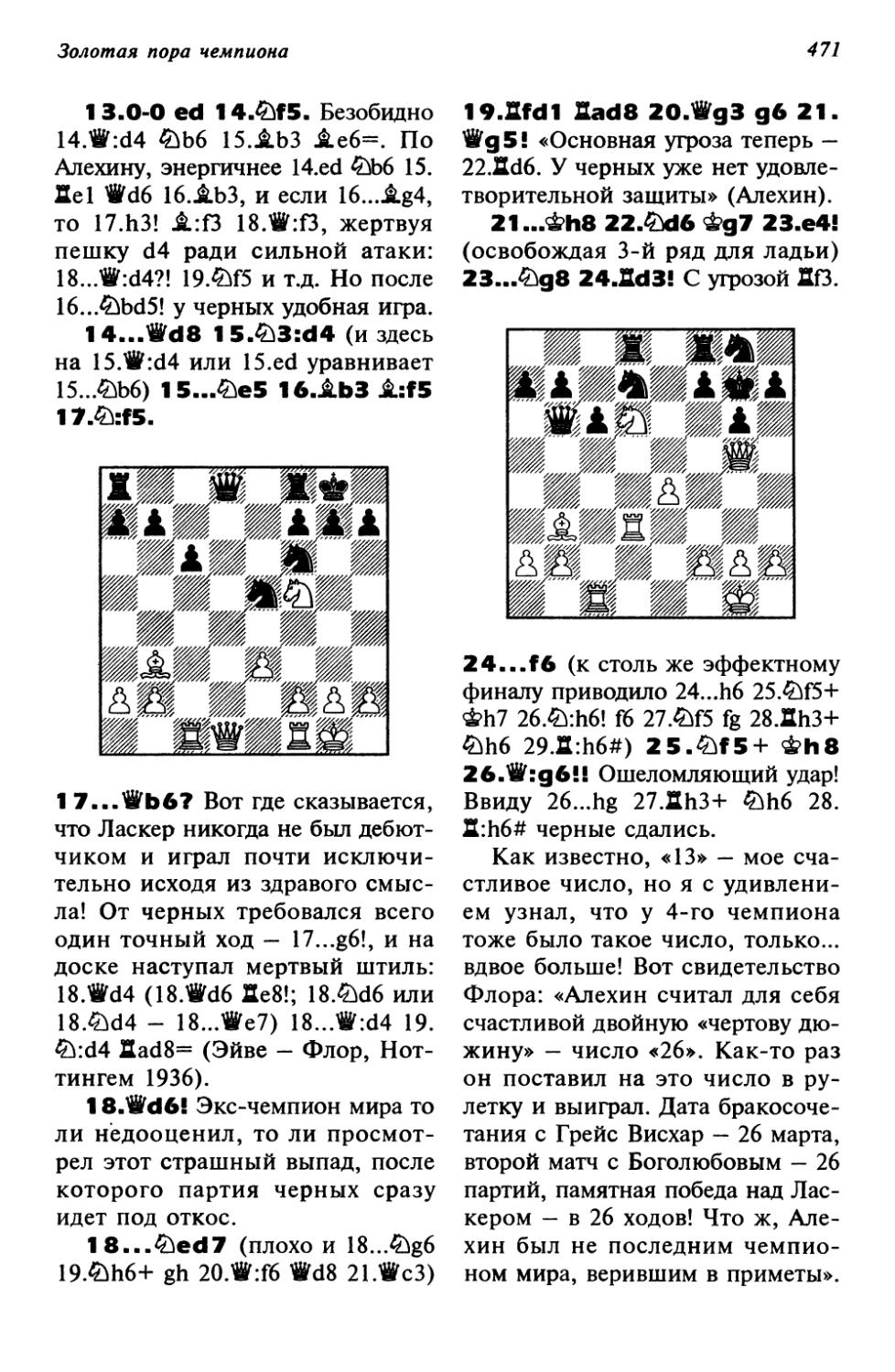

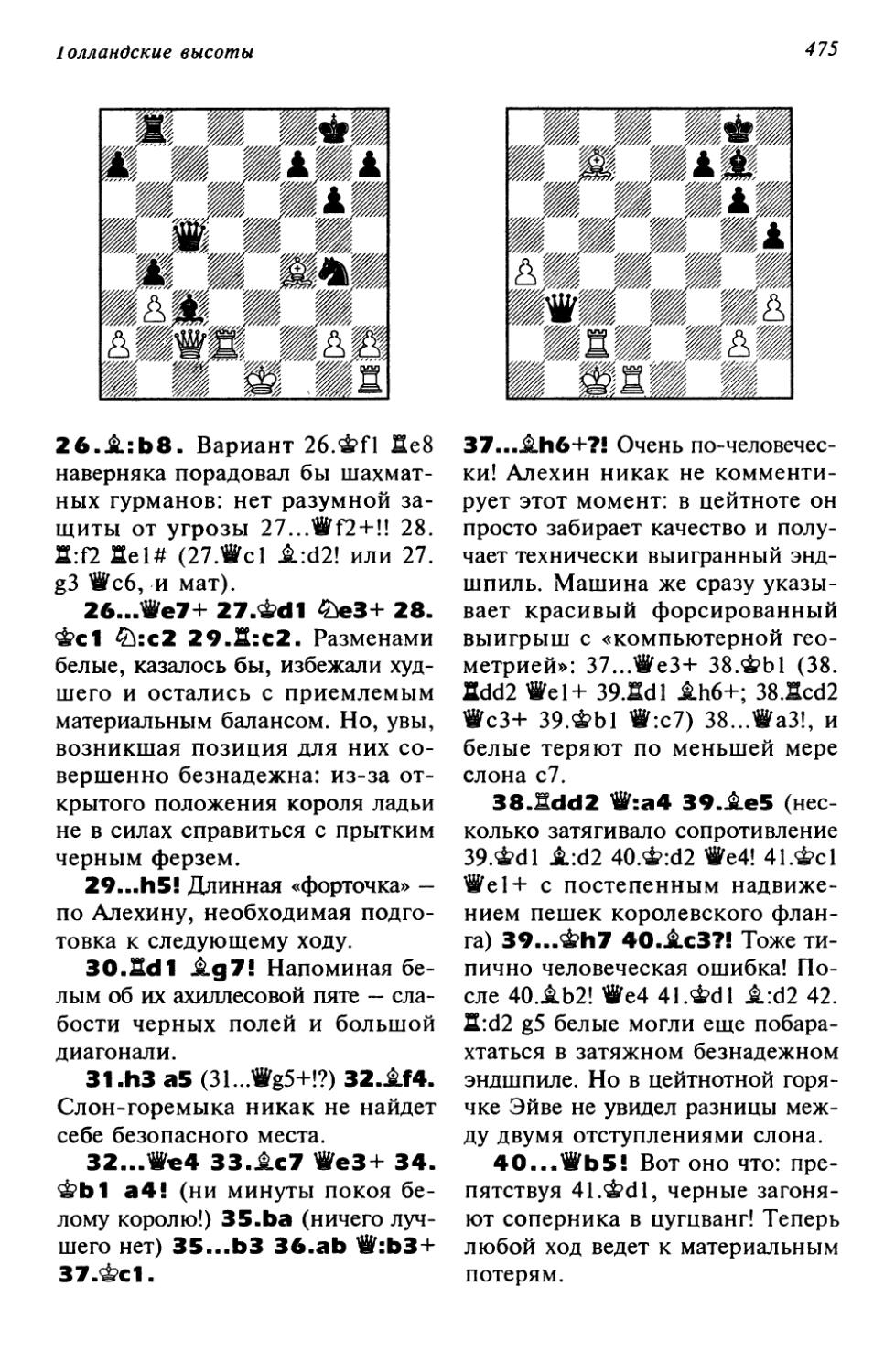

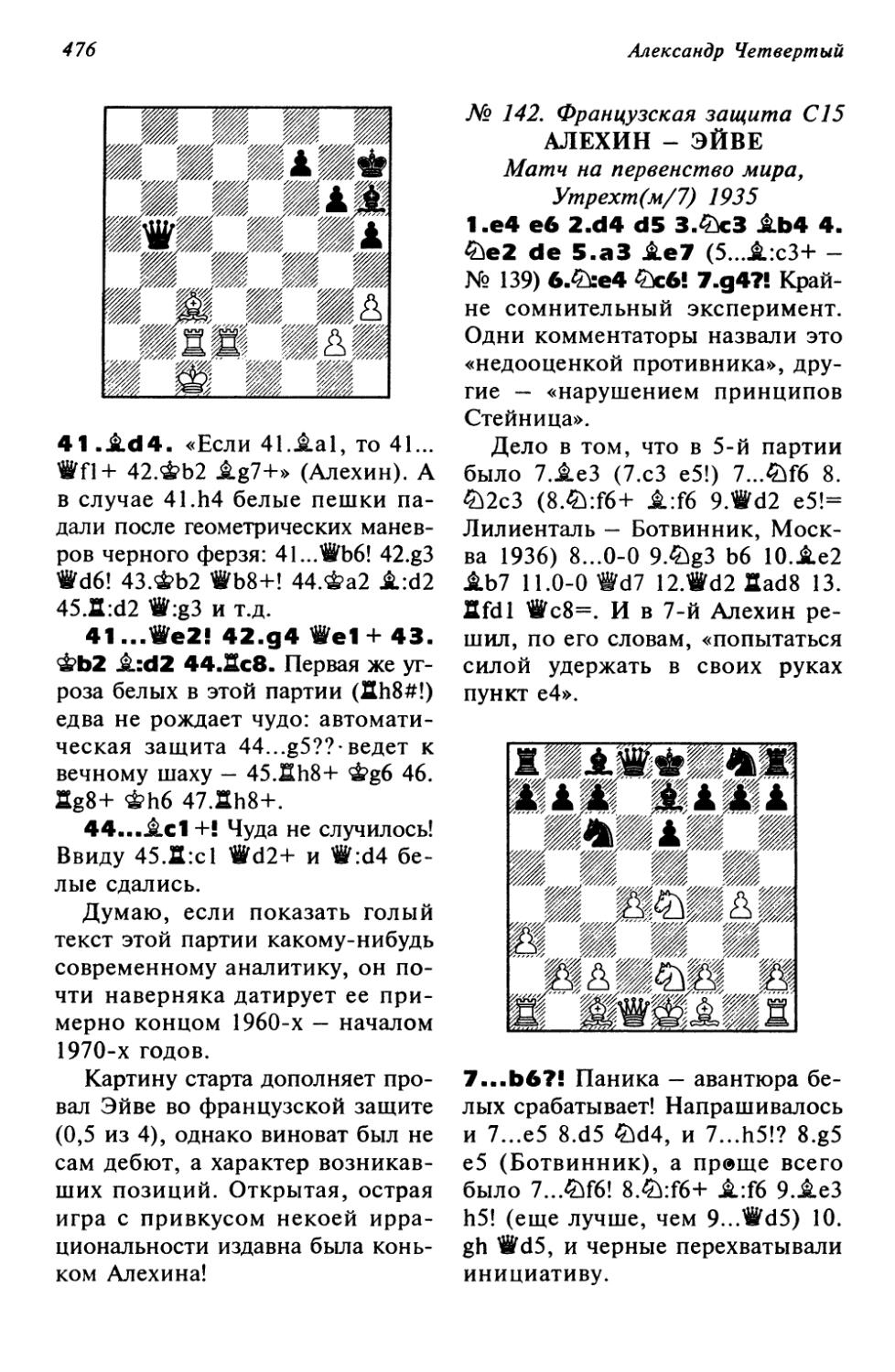

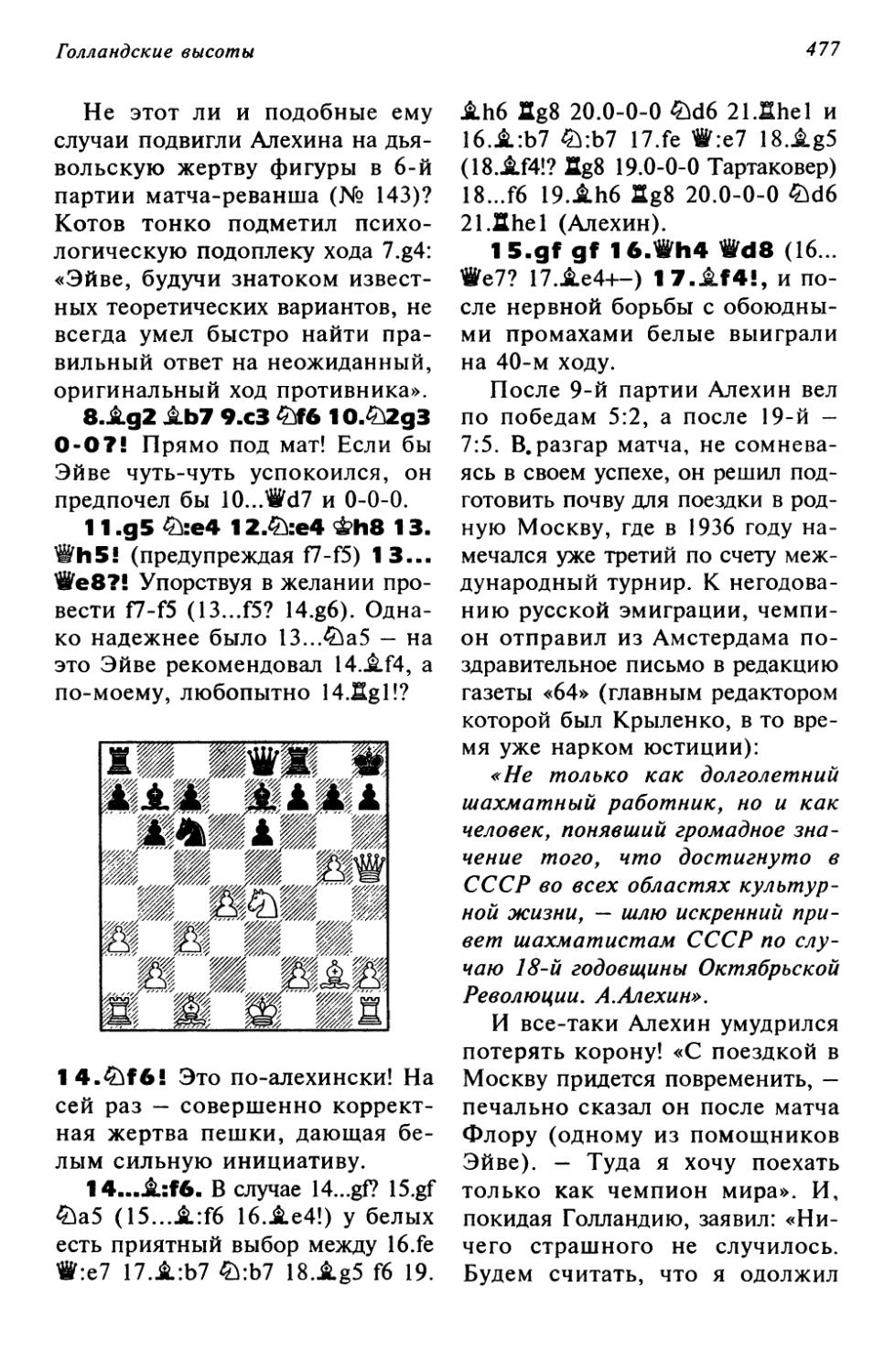

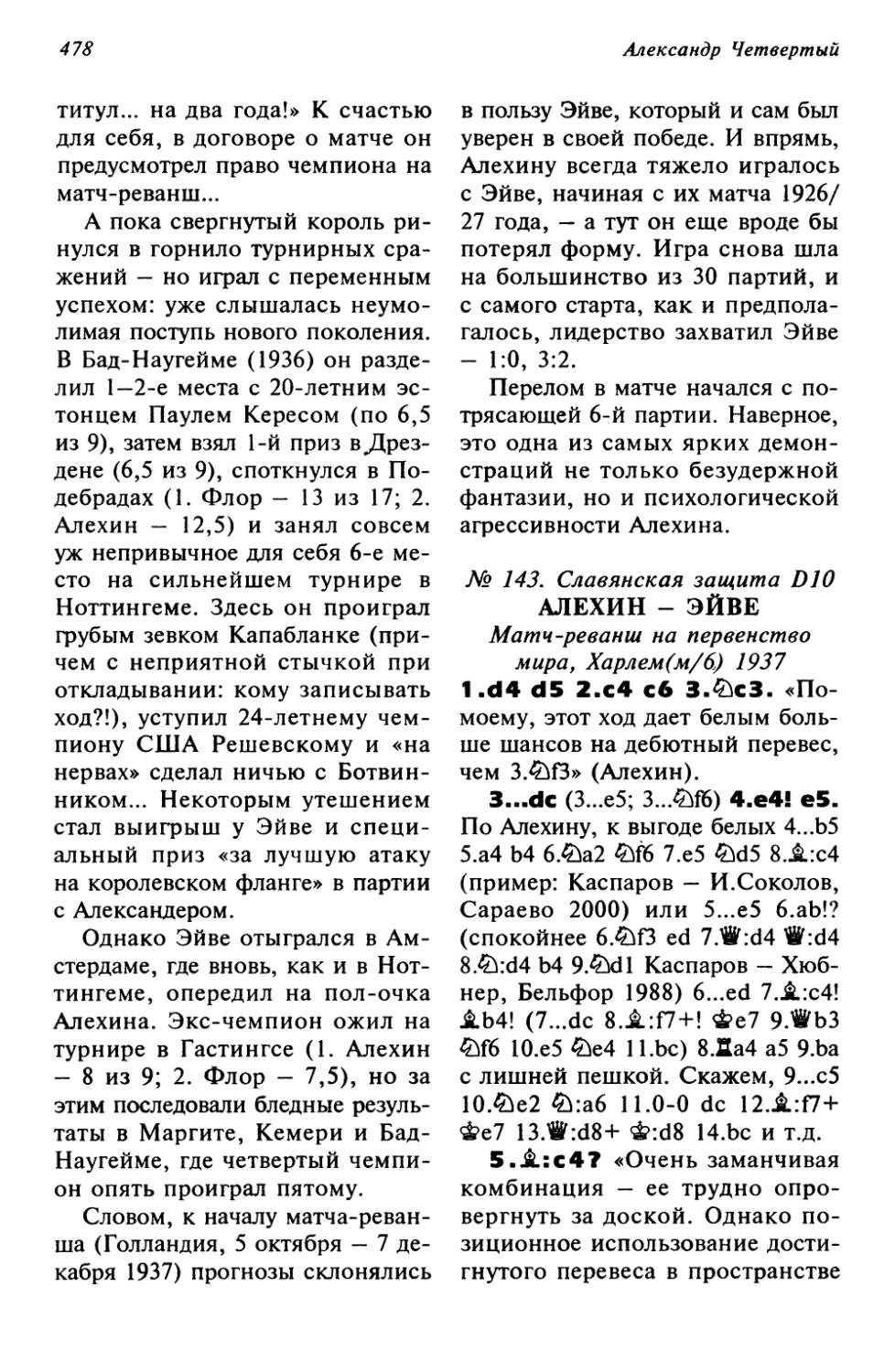

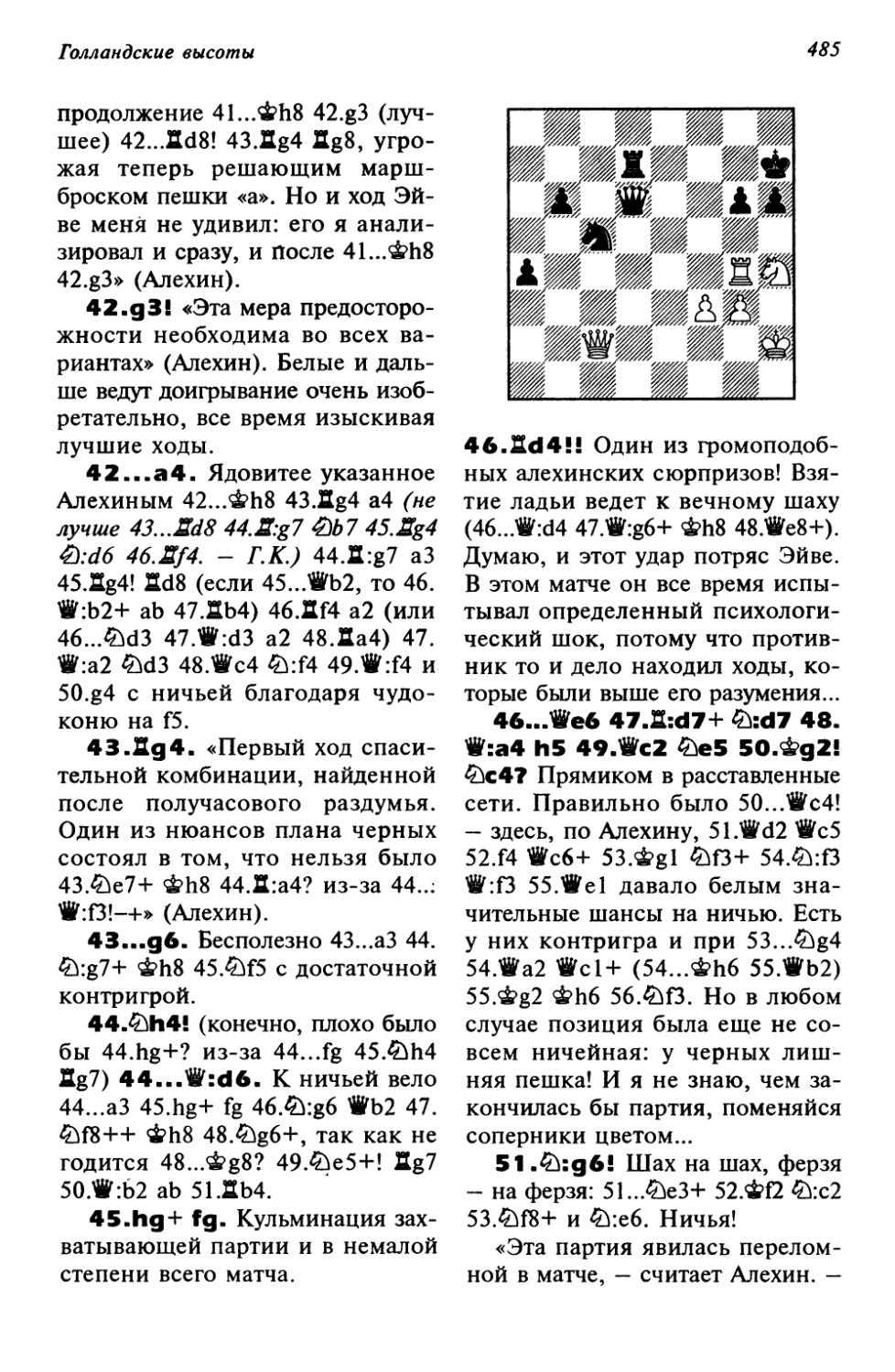

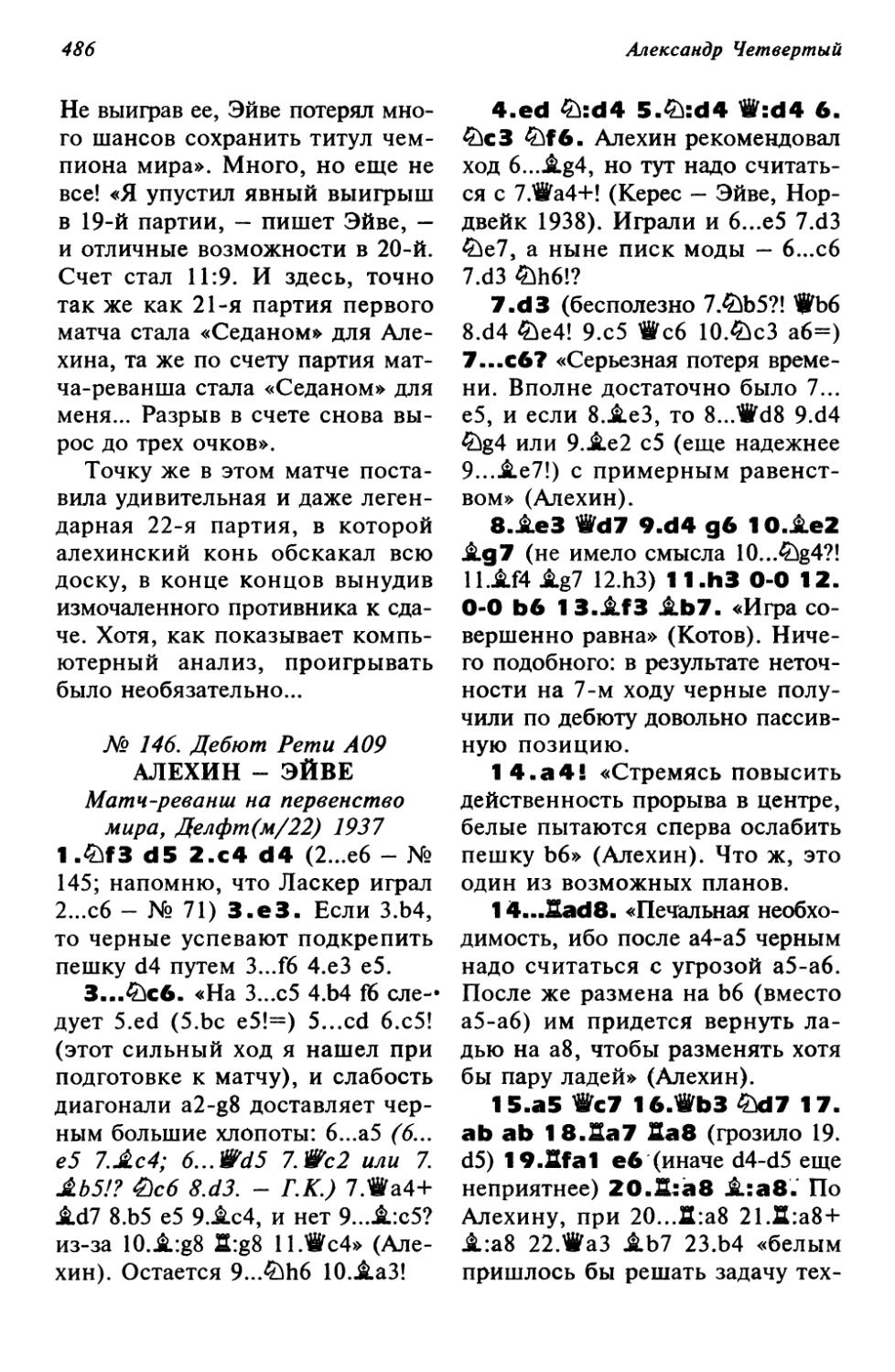

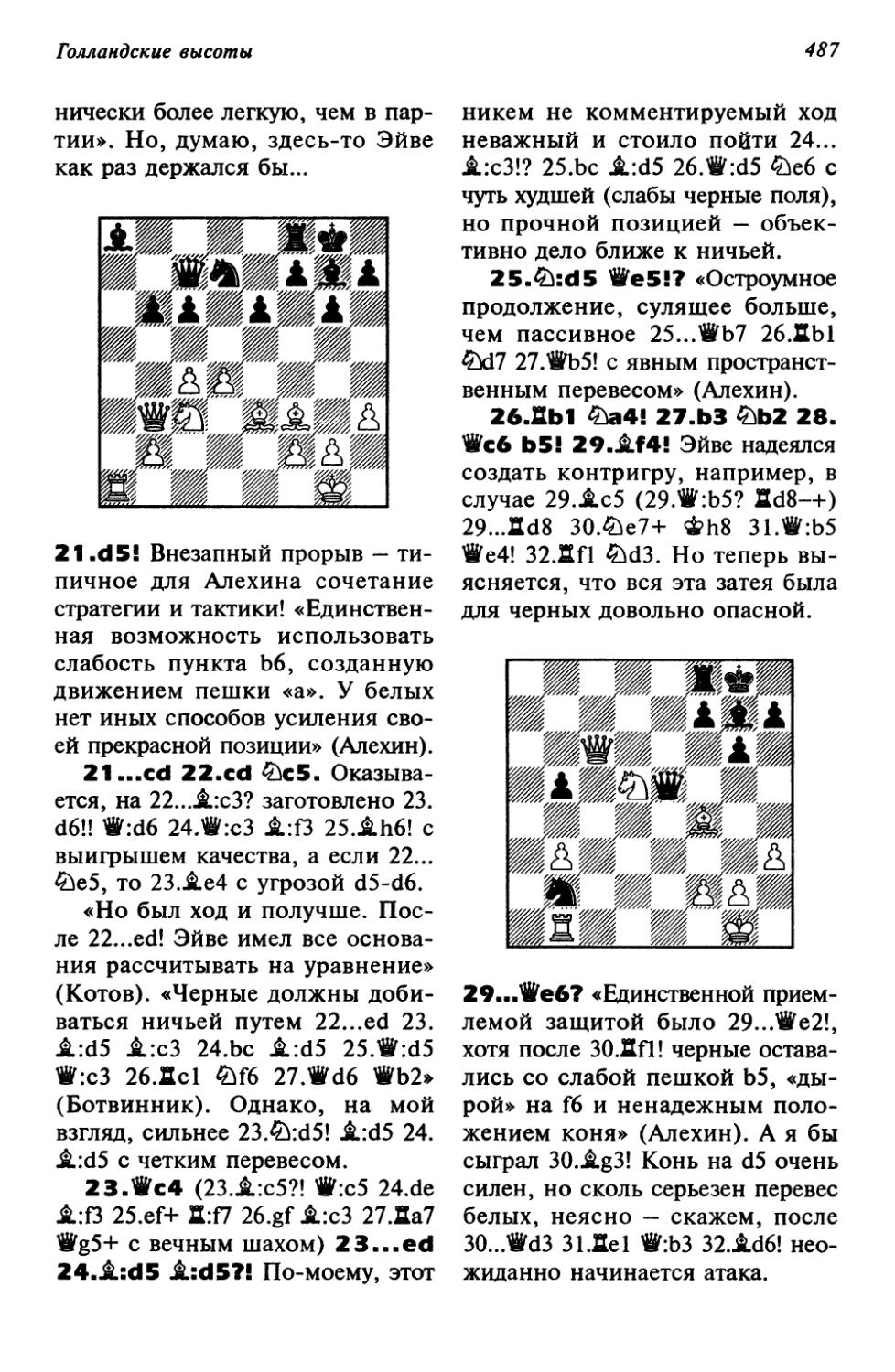

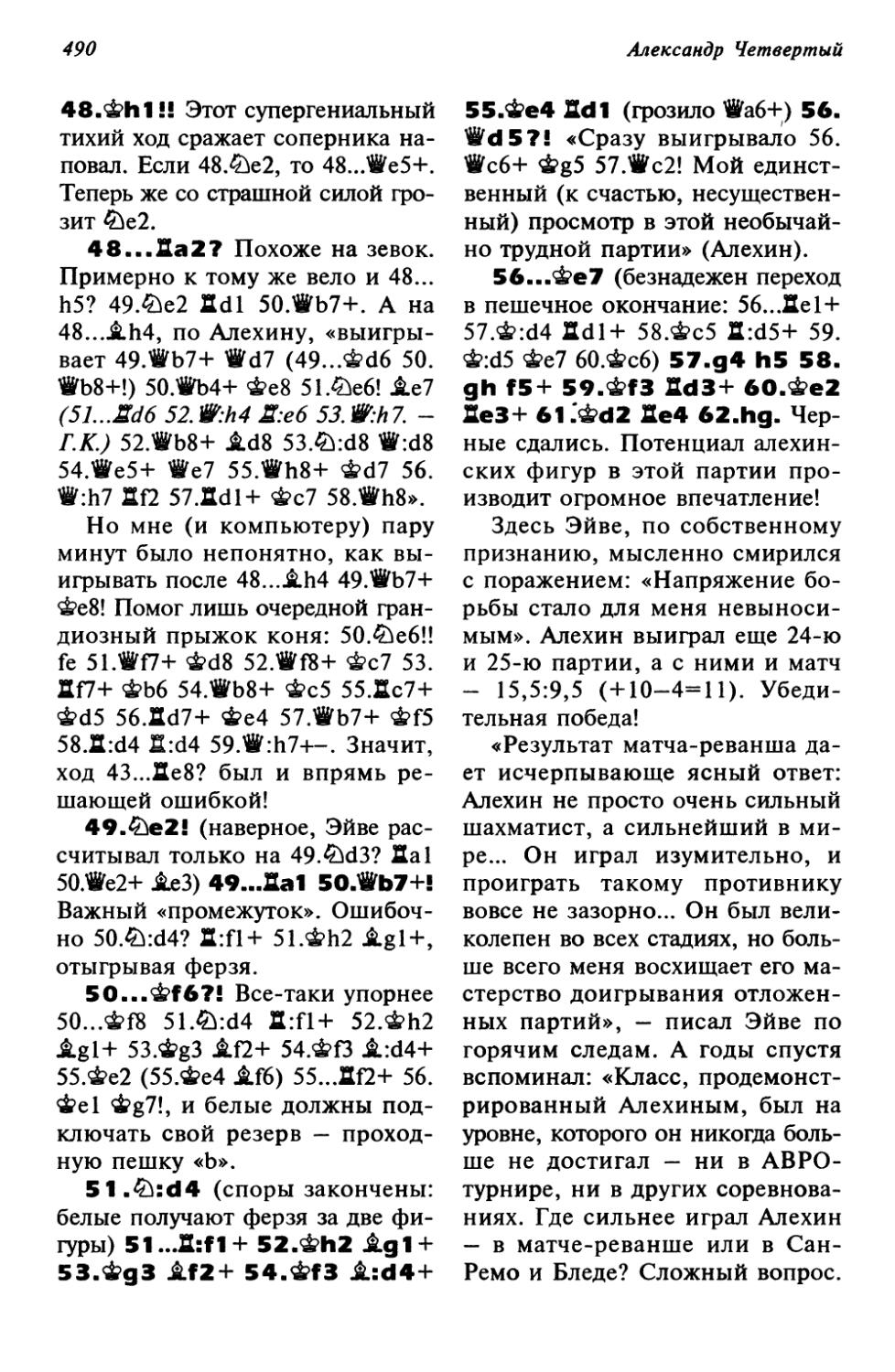

1 1 ...сб! 1 2.de?? A это и впрямь решающая ошибка, ход шахматиста примерно третьего разряда. Совершенно необходимо было 12.h3 &:е2 13.£ke2 cd 14.cd ®:d5 15.0-0 с лишней пешкой, за которую у черных есть некоторая компенсация, но не более того. Теперь же у них огромный перевес в развитии и неотразимая атака.