Текст

«W»WHI«WM»»MIW«MIW»«I№IIW^

G. Lukâcs

DIE EIGENART

DES ÄSTHETISCHEN

Berlin und Weimar

Aufbau-Verlag

1981

Для научных библиотек

Д. Лукач

СВОЕОБРАЗИЕ

ЭСТЕТИЧЕСКОГО

ТОМ

I

Перевод с немецкого

Общая редакция и послесловие

доктора философских наук, профессора К. М. Долгова

Москва

«Прогресс»

1985

Переводчики: А. Ю. Айхенвальд, М. А. Журипская,

А. Г. Левинтон, Б. Э. Разлогова

В редактировании текста отдельных глав принимал участие И. А. Сац

Редакция литературы по философии и лингвистике

© Ferenc Jânossy, 1963

© Перевод на русский язык, текст «От издательства» ш

послесловие. «Прогресс», 1985

0302060000-309 „

Л ,www,4,i—7Z—без объявл.

006(01)—85

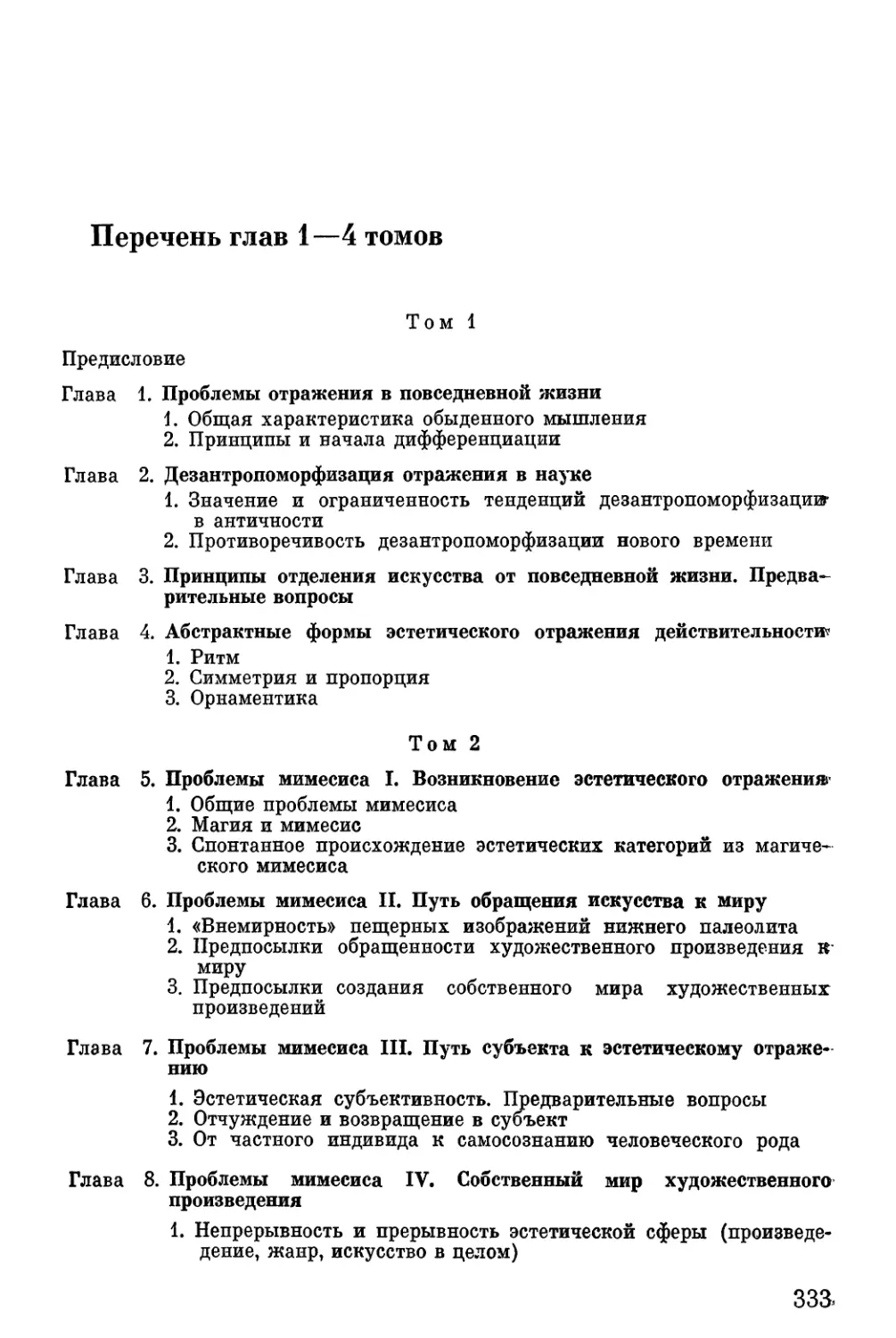

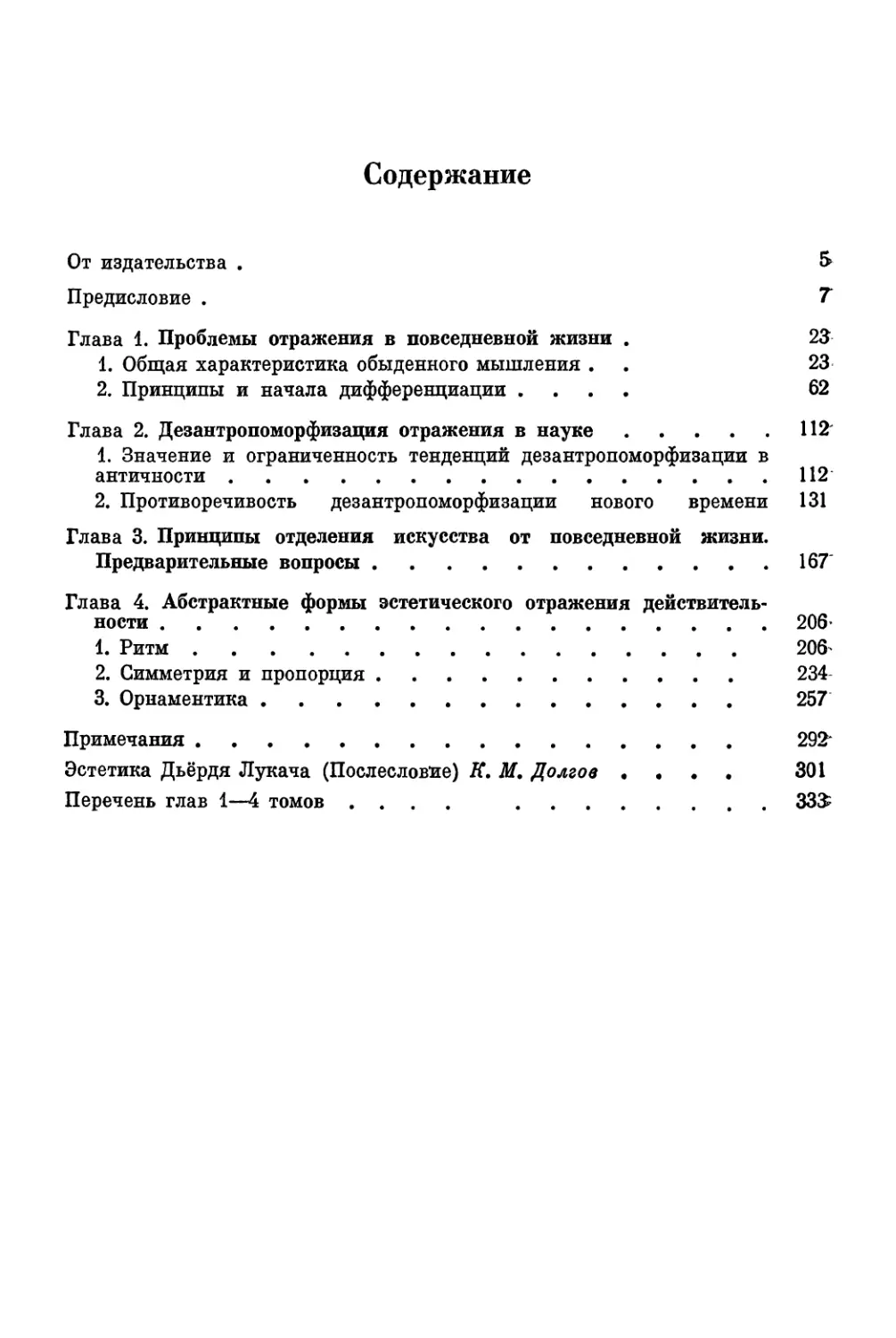

От издательства

«Своеобразие эстетического» — книга известного венгерского фи-

лософа Дьёрдя Лукача (1885—1971), столетие со дня рождения:

которого отмечается в 1985 году, представляет собой первую из

трех частей не завершенной им «Эстетики», впервые опубликован-

ную в 1963 году. Она может рассматриваться, как подчеркивает

автор, в качестве вполне самостоятельной работы, дающей фило-

софское обоснование эстетического подхода к действительности,

выявляющей место и роль эстетической деятельности во всей со-

вокупности активных действий человека и его реакций на окру-

жающий мир, вносящей свой вклад в разработку системы катего-

рий марксистской эстетики.

Перевод осуществлен с вышедшего в 1981 году в издательстве

«Ауфбау» (ГДР) двухтомного издания (общим объемом около

115 листов) и будет выпущен в четырех томах, первый из кото-

рых выходит в свет к столетнему юбилею автора. Первый том

включает главы 1—4, второй —главы 5—10, третий —главы 11—

13, четвертый — главы 14—16; общее оглавление четырехтомника

приводится в конце первого тома.

Учитывая особенность авторского изложения материала, свое-

го рода «спиралевидный» его характер, когда, по словам автора,

к познанию объекта приближаются, рассматривая его в различных

взаимосвязях и соотношениях с другими объектами на разных

уровнях теоретического обобщения, и когда мысль автора пред-

стает во всей своей глубине лишь на завершающем этапе изложе-

ния, издательство сочло целесообразным дать подробный анализ

всех четырех томов в послесловии к четвертому тому. В конце

первого тома в редакторском послесловии дается общая оценка

основных этапов творческой деятельности Д. Лукача, его эстети-

ческих взглядов.

5

Работу, в которой я собираюсь подвести

итог моего развития, обобщить самые

существенные результаты моей этики

и моей эстетики, первая завершенная

и самостоятельная часть которой %

представлена на суд читателя, я хотел

посвятить как скромную дань моей

благодарности более чем за сорокалетнее

содружество в жизни и в творчестве,

в труде и в борьбе

Гертруде Бортштибер-Лукач,

скончавшейся 28 апреля 1963 года.

Ныне я могу посвятить эту работу лишь

ее светлой памяти.

Они не сознают этого, но.они это делают.

К. Маркс

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга, которую мы предлагаем вниманию читателей, представляет

собой первую часть работы, главная цель которой — философское

обоснование эстетического подхода к действительности, выведение

категорий эстетики и отграничение ее от других областей. По-

скольку нас здесь занимают именно эти вопросы, а конкретные

проблемы эстетики рассматриваются лишь в той мере, в какой это

необходимо для пояснения главной мысли, первая часть «Эстети-

ки» представляет собой завершенпое целое и может быть понята

независимо от других ее частей.

Прежде всего мы считаем необходимым выяснить место, зани-

маемое эстетической деятельностью во всей совокупности актив-

ных действий человека и его реакций па окружающий мир, друг

гими словами, понять соотношение возникающих в результате

этой деятельности эстетических представлений, их категориально-

го строения и т. п. с иными, не эстетическими реакциями челове-

ка на объективную действительность. Непосредственное наблю-

дение рисует нам в общих чертах следующую картину: первичным

является поведение человека в повседневности, однако эта сфе-

ра, несмотря на все ее значение для понимания высших и более

сложных типов реакций, еще недостаточно изучена. Поэтому, не

стремясь заранее ознакомить читателя с тем, что будет подробно

освещено в самой работе, мы вынуждены все же, хотя бы в самом

сжатом виде, изложить ее основные идеи.

Повседневная жизнь* — начало и конец всякой человеческой

деятельности. Ее можно представить как широкий поток, разде-

ляющийся па протоки и рукава. Такими ответвлениями являются

и высшие виды восприятия и воспроизведения действительности—

наука и искусство. В соответствии со своими особыми задачами

они приобретают свою собственную форму, своеобразие и четкую

определенность. Порожденные потребностями общества, самой

обыденной жизнью, влияя на нее и испытывая ее влияние, они

вновь вливаются в ее поток. Жизнь постоянно обогащается выс-

шими достижениями человеческого духа, усваивает их для своих

практических потребностей, порождая цовые вопросы и требова-

ния, ведущие в свою очередь к новым ответвлениям более высоких

форм объективации практики. Необходимо детально исследовать

сложные отношения между имманентной завершенностью науч-

иых и художественных произведений и теми общественными по-

требностями, которые становятся побудительной причиной их

7

появления. Лишь подробное изучение этой динамики зарож-

дения, развития, обретения собственных закономерностей и

укоренения в жизни позволяет достаточно полно выявить общую

структуру научных и художественных реакций человека на мир

и особенности характеризующей их системы понятий. Мы ограни-

чиваем свою задачу раскрытием своеобразия эстетического. Одна-

ко люди живут во взаимодействии с единой действительностью,

поэтому сущность эстетического не может быть постигнута, пусть

даже неполно, без постоянного сопоставления с другими реакция-

ми их на мир. Важнейшим при этом будет сравнение между эсте-

тическим и научным определениями жизни. Не может быть обой-

дено и сопоставление с этикой и религией. Даже психологические

проблемы, которых мы касаемся здесь, также выступают как не-

обходимое следствие нашего обращения к вопросу о своеобразии

эстетического.

Разумеется, ни одна эстетическая система не может на этом

остановиться. Кант еще мог удовлетвориться ответом лишь на

общий методологический вопрос о значимости эстетических суж-

дений. Но, не говоря уже о том, что, на наш взгляд, вопрос этот

ке главный для построения эстетики, а вполне второстепенный,

следует учесть, что со времени появления гегелевской «Эстетики»

ни один философ, всерьез претендующий на раскрытие сущности

эстетического, не может удовлетвориться столь узкими рамками

■и столь односторонне ориентированной на гносеологию постанов-

кой вопроса. О проблематических сторонах гегелевской эстетики

в ее основных и частных положениях мы еще не раз будем гово-

рить в дальнейшем. Тем не менее философский универсализм

концепции Гегеля, присущий ей исторический и систематический

синтез остаются образцом для любого построения эстетики. При-

близиться к этому высокому образцу, да и то частично, могут

лишь все три части нашей «Эстетики», вместе взятые. Независи-

мо от знаний и способностей того, кто предпринимает подобную

попытку, в современную эпоху объективно гораздо сложнее, не-

жели в гегелевские времена, практически осуществить предложен-

ные гегелевской «Эстетикой» всеобъемлющие масштабы. Подробно

разработанная Гегелем — и тоже исторически систематизирован-

ная — теория искусств останется поэтому вне сферы нашего вни-

мания. Вторая часть работы — предварительно озаглавим ее «Про-

изведение искусства и эстетическая деятельность» — в первую

очередь должна конкретизировать наше понимание специфической

структуры художественного произведения, описанное в первой

части в самых общих чертах; намеченные ранее категории полу-

чат здесь свой истинный и определенный облик. Такие проблемы,

как содержание и форма, мировоззрение и формообразование, тех-

ника и форма и т. п., могли обсуждаться в первой части лишь

как пограничные вопросы, то есть в самом обобщенном виде; их

подлинная конкретная сущность философски прояснится при де-

тальном анализе структуры произведения. Точно так же обстоит

8

дело с проблемой творческой деятельности и ее восприятия.

В первой части работы мы могли очертить лишь общие контуры

этой проблемы, то «место», которое методологически принадле-

жит самой возможности ее определения. Реальные отношения

между обыденной жизнью, с одной стороны, научной, этической

и др. формами деятельности и эстетическим «производством»

и «воспроизводством», с другой стороны, категориальный харак-

тер сути их пропорций, взаимодействий и взаимных влияний

и т. п. также требуют анализа конкретнейших моментов, — анали-

за, принципиально невыполнимого в рамках первой части, где

изучаются общие философские основоположения.

Вышесказанное относится и к третьей части (ее предполагае-

мое название — «Искусство как общественно-историческое явле-

ние»). Однако уже в первой части не только встречались отдель-

ные исторические экскурсы, но приходилось постоянно подчерки-

вать изначально исторический характер всякого эстетического яв-

ления. Историко-систематическая точка зрения на искусство, как

мы упоминали, впервые была отчетливо воплощена в «Эстетике»

Гегеля; обусловленные объективным идеализмом косные стороны

гегелевской систематики были преодолены марксизмом. Уже сама

сложность взаимосвязи между диалектическим и историческим

материализмом говорит о том, что марксизм не дедуцирует фазы

исторического развития из развития идеи, но стремится в своих

исторически систематизирующих определениях дать сознательное

выражение реальному процессу во всей его действительной слож-

ности. Общность теоретических (в нашем случае эстетических)

и исторических определений в конечном счете проявляется в

форме весьма противоречивой и потому может быть познана и в

целом, и в отдельных конкретных случаях лишь при постоянном

применении исследователем методов как диалектического, так и

исторического материализма в их единстве 1. В первой и второй

части настоящего труда преобладает диалектико-материалистиче-

ский подход, ибо задача заключается в том, чтобы выразить в тео-

ретических понятиях объективный характер эстетического. Тем

не менее не существует почти ни одной проблемы, которую можно

было бы разрешить — в нерасторжимом единстве с эстетической

теорией, — не осветив хотя бы бегло ее исторический аспект.

В третьей части доминирует метод исторического материализма,

поскольку внимание там будет сосредоточено в первую очередь на

исторической определенности и своеобразии искусств, их генезиса,

развития, кризиса, их ведущей или подчиненной роли и т. п. При

этом прежде всего будет исследована проблема неравномерности

развития искусств в их генезисе, в их эстетическом бытии и ста-

новлении, в масштабах их воздействия, а это означает полный

разрыв со всякого рода «вульгарно-социологическим» теоретизи-

рованием относительно «генезиса и функции» искусства. Но та-

кого рода свободный от недопустимых упрощений социально-исто-

рический анализ невозможен без опоры на результаты диалекти-

9

ко-материалистического исследования категориальной системы,

структуры и специфических качеств каждого из искусств. Таким

образом, непрерывное и живое взаимодействие диалектического и

исторического материализма проявляется в третьей части отнюдь

не в меньшей мере, чем в первых двух частях, хотя и в ином

аспекте.

Читатель, вероятно, уже заметил, что структура нашей работы

весьма существенно отличается от общепринятых в эстетике. Это,

однако, вовсе не означает претензии на оригинальность метода.

Напротив, мы стремимся лишь как можно точнее применить

марксистский метод к изучению проблем эстетики. Чтобы быть

правильно понятыми, поясним вкратце, в каком отношении к эсте-

тическим взглядам классиков марксизма находится наш труд.

В первом своем исследовании по марксистской эстетике2 я от-

стаивал то положение, что марксизм обладает своей собственной

эстетикой, и натолкнулся в связи с этим на многочисленные воз-

ражения. Основанием для них послужило то обстоятельство, что

марксизм до Ленина, даже в лице столь блестящих своих пред-

ставителей, как Плеханов или Мерииг, ограничивался почти ис-

ключительно проблемами исторического материализма3. Только

начиная с Ленина в круг главных интересов снова входит диа-

лектический материализм. Поэтому Меринг (который к тому же

основывал свою эстетику на «Критике способности суждения»

Канта) не увидел в расхождениях между Марксом и Энгельсом,

с одной стороны, и Лассалем — с другой, ничего, кроме столкно-

вения субъективных суждений вкуса. Впрочем, этот спор уже

давно разрешен. После талантливых и глубоких трудов М. А. Лиф-

шица о развитии эстетических воззрений Маркса, после его тща-

тельной работы по собиранию и систематизации разрозненных

высказываний Маркса, Энгельса и Лепина по вопросам эстетики

были устранены всякие сомнения в наличии у них связной и по-

следовательной системы идей в области эстетики 4.

Однако раскрытие и доказательство этой последовательной

связи воззрений еще не равнозначны построению эстетической

системы марксизма. Если бы в собранных вместе и расположен-

ных в систематическом порядке высказываниях классиков мар-

ксизма содержалась развернутая система эстетики или хотя бы ее

завершенный остов, оставалось бы только снабдить собранные ма-

териалы добротным сопроводительным текстом — и марксистская

эстетика предстала бы перед нами в готовом виде. Но об этом и

речи быть не может! Как показали многочисленные попытки,

даже непосредственное монографическое использование этого ма-

териала в приложении ко всем частным вопросам эстетики не

привело к целостному, исчерпывающему в научном отношении

построению. Возникла, таким образом, парадоксальная ситуация:

марксистская эстетика в одно и то же время и существует и не

существует. Она должна быть разработана, скорее даже создана

путем самостоятельных исследований, и все же результат этих

10

усилий лишь зафиксирует и связно изложит то, что уже наличест-

вует в идее. Парадокс этот, однако, разрешается сам собой, если

подходить к проблеме, вооружившись методом материалистиче-

ской диалектики. Древний смысл слова «метод» неразрывно

связан с путем к познанию, ибо он включает требование к наше-

му мышлению: добиваясь определенного результата, избирать

к нему определенный путь. Направление этого пути со всей оче-

видностью предстает перед нами в той картине мира, которую

оставили нам классики марксизма, в особенности же благодаря

тому, что достигнутые ныне результаты мы можем рассматривать

как завершающие этапы пройденного пути. Таким образом,

метод диалектического материализма хотя и не непосредствен-

но, не с первого взгляда, но тем не менее вполне отчетлива

указывает, как и какими путями следует идти, чтобы отра-

зить в понятиях реальную действительность в ее подлинной

объективности и раскрыть природу той или иной ее области в

соответствии с применяемыми к ней критериями. Лишь тогда,

когда этого метода придерживаются на деле, когда путь выбирает-

ся самостоятельно в процессе собственных исследований, откры-

вается возможность прийти к искомому и правильно построить

марксистскую эстетику — или хотя бы приблизиться к ее подлин-

ной сущности. Тот же, кто питает иллюзии, будто, ограничиваясь

лишь интерпретацией Маркса, можно теоретически воспроизвести

действительность, да еще вдобавок и то, как шел к пониманию

этой действительности Маркс, наверняка не добьется ни того, ни

другого. Лишь непосредственно наблюдая действительность и

обрабатывая результаты наблюдений с помощью открытого

Марксом метода, можно достигнуть как верности марксизму, так

и верности действительности. Настоящая работа, являясь в этом

смысле самостоятельной как в целом, так и в своих составных

частях, тем не менее не претендует на оригинальность, ибо все

свои методы, все пути достижения истины автор находил в тру-

дах, оставленных нам классиками марксизма.

Верность марксизму, однако, означает в то же время и следо-

вание великим традициям прошлого в философском овладении

действительностью. Вульгаризаторы марксизма подчеркивали ис-

ключительно то, в чем марксизм порывает с традициями прош-

лых эпох. Если бы это делалось лишь для того, чтобы привлечь

внимание к качественно новому в марксизме, к тому скачку, ко-

торый отделяет марксистскую диалектику от диалектики даже

таких ее предшественников, как Аристотель или Гегель, это в

какой-то мере можно было бы еще оправдать. Подобная точка

зрения могла быть даже расценена как полезная, но лишь в том

случае, если бы радикально новое в марксизме не рассматрива-

лось — в полном противоречии с диалектикой — односторонне, со-

вершенно изолированно, а следовательно, метафизически и если

бы не был отброшен момент преемственности в истории человече-

скою мышления. Ибо действительность, а вместе с нею и ее мыс-

11

ленное отражение и воспроизведение, являет собой диалектичен

ское единство непрерывности и прерывности, верности традиции

и ее революционного отрицания, постепенных переходов и скач-

ков. Научный социализм сам по себе есть нечто абсолютно новое

в истории, но в то же время он воплощает в себе тысячелетнюю

мечту человечества, реализует то, к чему стремились его лучшие

умы. Так же обстоит дело и с теоретическим миропониманием

классиков марксизма. Глубочайшая истинниость марксизма, ко-

торую не сокрушить никакими нападками, никаким замалчивать

ем, во многом основана на том, что с его помощью были выявле-

ны, осознаны скрытые ранее важные факты действительности,

жизни человечества и человека. Новизна обретает здесь двойной

смысл: благодаря возникновению ранее не существовавшей дейст-

вительности социализма обогащается и получает новое содержа-

ние человеческая жизнь, а благодаря освобождению от фетишиз-

ма, достигнутому с помощью марксистского метода исследования,

предстает в новом свете считавшееся уже познанным человеческое

существование, как настоящее, так и прошедшее, новый смысл

обретают усилия мыслителей прошлого постигнуть это существо-

вание в его истине. Перспективы грядущего, познание настояще-

го и выявление тенденций, духовно и практически способствую-

щих их становлению, находятся в неразрывной взаимосвязи.

Когда внимание сосредоточивается исключительно на том, что от-

деляет нас от традиции, возрастает опасность сведения всей

конкретности и всего богатства определений нового к его абстракт-

ному несходству со старым, что сужает и обедняет новизну

нового.

У классиков марксизма нет и следа подобного метафизическо-

го противопоставления старого новому. Соотношение их высту-

пает в тех пропорциях, какие создавались и выявлялись самим

общественно-историческим развитием. Придерживаться этого

единственного правильного метода в эстетике, пожалуй, еще важ-

нее, чем в других областях знания; точный анализ фактов здесь

особенно четко показывает, что теоретическое осознание резуль-

татов художественной практики всегда было в общем беднее ее

самой, и именно поэтому так велико значение тех немногих мыс-

лителей, которые относительно рано очертили подлинные эстети-

ческие проблемы. Наряду с этим, как мы увидим далее, для пони-

мания эстетических явлений часто очень важны, казалось бы,

весьма отдаленные области, скажем, общефилософская или эти-

ческая. Не останавливаясь здесь на том, что уместнее рассмот-

реть в подробном изложении, заметим, однако, что общее построе-

ние и все частные рассуждения нашей работы — именно потому,

что она обязана своим существованием марксистскому методу,—

глубочайшим образом обусловлены достижениями Аристотеля,

Гёте и Гегеля в их различных и не всегда непосредственно свя-

занных с эстетикой произведениях. Высказав свою признатель-

ность также Эпикуру, Бэкону, Гоббсу, Спинозе, Вико, Дидро,

12

Лессингу и русским революционным демократам, я назову лишь

наиболее важные для меня имена, и список авторов, которым я

чувствовал себя обязанным при написании настоящей работы в

целом и в деталях, далеко не будет исчерпан. Соответственно это-

му был избран и способ цитирования. В мои намерения не вхо-

дило исследовать проблемы истории искусства или истории эсте-

тики. Речь идет о том, чтобы осветить только тот фактический

материал или те линии развития, которые имеют значение для об-

щей теории. Поэтому в соответствии с нынешним состоянием

теории цитируются либо те авторы и те их труды, которые — вер-

но или в той или иной мере ошибочно — впервые поставили дан-

ный вопрос, либо те, чье мнение характерно для рассматриваемой

ситуации. К исчерпывающей полноте литературно-справочного

материала мы ни в коей мере не стремились.

Из вышеизложенного ясно, что работа в целом полемически

заострена против философского идеализма. При этом гносеологи-

ческая полемика, разумеется, остается вне ее рамок; внимание

сосредоточено лишь на тех специфических проблемах, где фило-

софский идеализм становится препятствием к адекватному пости-

жению эстетического содержания. Относительно заблуждений,

возникающих при обращении к проблеме прекрасного (или так

называемых его «моментов»), речь пойдет преимущественно во

второй части; здесь этого круга вопросов мы касаемся лишь эпи-

зодически. Тем более важно отметить в данном случае неизбежно

иерархический характер всякой идеалистической эстетики. Ибо

если различные формы сознания выступают в качестве конечных

принципов, определяющих предметность исследуемых объектов,

их положение в системе и т. п., а не представляют собой — как

это имеет место в материализме — лишь типы реакций человека

на объективный мир, существующий независимо от его сознания

и уже конкретно оформленный, то этим формам сознания неиз-

бежно приходится взять на себя роль верховных судей мысли-

тельного порядка и строить свою систему иерархически. Какие

ступени предусматривает подобная иерархия в том или ином слу-

чае, решается исторически весьма различно. Нас интересует

лишь то обстоятельство, что любая иерархия такого рода фальси-

фицирует и предметы, и отношения.

Существует широко распространенное заблуждение, будто и

материалистическая картина мира в свою очередь носит иерархи-

ческий характер, отдавая приоритет бытию над сознанием, обще-

ственному бытию над общественным сознанием. Однако для мате-

риализма приоритет бытия прежде всего фиксирует тот факт, что

"существует бытие без сознания, но не существует сознания без

бытия. Из этого еще не вытекает иерархическая подчиненность

сознания бытию. Напротив, только приоритет бытия и его кон-

кретное — как теоретическое, так и практическое — принятие на-

шим сознанием позволяют нам реально овладеть бытием с по-

мощью сознания. Это убедительнейшим образом иллюстрирует

13

уже сам по себе простой факт труда. И если исторический мате-

риализм признает приоритет общественного бытия над общест-

венным сознанием, речь опять-таки идет лишь о констатации ре-

ально существующего положения вещей. Общественная практика

также нацелена на овладение общественным бытием, и то, что в

ходе предшествующей истории она лишь в весьма относительной

мере могла достичь этой цели, еще не свидетельствует о иерархи^

ческом их соотношении, но лишь определяет те конкретные усло-

вия, при которых успех практики становится объективно возможт

ным, — правда, одновременно устанавливая ее конкретные грани-

цы, тот предел развития сознания, который задается обществен?

ным бытием. Это соотношение определяется исторической диалек-

тикой, оно не может рассматриваться как иерархическая структу-

ра. Когда парусная лодка оказывается беспомощной перед бурей,

которая не страшна океанскому лайнеру, мы вщсим здесь лишь

реальное преобладание либо реальную ограниченность сил, но

отнюдь не иерархическое соотношение между силами человека и

силами природы. В ходе исторического развития перед сознанием

открываются все более широкие возможности проникновения в

истинные свойства бытия, овладения бытием.

Совершенно по-иному вынужден строить свою модель мира

философский идеализм. Тут уже не реальное и меняющееся соот-

ношение сил обусловливает временное превосходство или подчи-г

ненность, тут с самого начала утверждается иерархия конституит

руемых сознанием потенций, которые не только порождают и

упорядочивают формы предметности и соотношения между пред-

метами, но и сами также находятся между собой в отношениях

иерархической субординации. Применительно к интересующей

нас проблеме приведем следующий пример: когда Гегель связы-

вает искусство с созерцанием, религию с представлением, а фило-

софию с понятием и считает, что перечисленные формы сознания

определяют искусство, религию и философию, то тем самым oif

конструирует жесткую, «вечную» и непреоборимую иерархию,

которая, как известно всякому, изучавшему Гегеля, определяет в

то же время и исторические судьбы искусства. И если молодой

Шеллинг, строя свою иерархическую систему, отводит в ней искус-

ству другое место, это в принципе не меняет дела. Совершенно1

очевидно, что здесь возникает целый клубок мнимых проблем,

которые со времен Платона вносят методологическую путаницу

в любую эстетическую систему. Ибо независимо от того, помещает

ли та или иная идеалистическая философия искусство выше или

ниже прочих форм сознания, мышление отклоняется от изучения

специфических особенностей предметов, а сами предметы — боль-

шей частью совершенно недопустимым образом — приводятся к

некоему общему знаменателю для удобства сравнения их друг q

другом в рамках иерархической системы и распределения по на-

меченным иерархическим ступеням. Идет ли при этом речь об

отношении искусства к природе, к религии или к науке — повски

14

дау эти мнимые проблемы ведут к неизбежным искажениям форм

предметности, искажениям категорий.

Необходимость разрыва с любой разновидностью философско-

го идеализма станет еще более явной, если мы конкретизируем

наш материалистический исходный тезис. Мы рассматриваем ис-

кусство как своеобразную форму отражения действительности;

эта форма в свою очередь является лишь одним из видов универ-

сального отношения человека к реальному миру, основанного на

отражении этого мира в его сознании. Одна из главных идей на-

стоящего труда состоит в том, что все типы отражения — а мы

прежде всего анализируем отражения действительности в обыден-

ной жизни, в науке и в искусстве, — всегда отображают одну

объективную действительность. Это кажется чем-то само собой

разумеющимся, даже банальным, но отсюда следуют весьма важ-

ные выводы. Поскольку материалистическая философия в отличие

от идеалистической рассматривает все формы предметности, все

категории, относящиеся к предметам и их соотношениям, не как

продукт творческого сознания, а видит в них объективную дейст-

вительность, существующую независимо от сознания, то все рас-

хождения и даже противоположности отдельных видов отраже-

ния могут существовать лишь внутри этой единой — материально

и по форме — действительности. Чтобы усвоить сложную диалек-

тику этого единства тождества и различия, следует прежде всего

освободиться от широко распространенного представления о меха-

ническом, фотографическом характере отражения. Если бы имен-

но такого рода отражение служило основой различий между спе-

цифическими его формами, то либо все они оказались бы субъ-

ективными искажениями этого единственно «аутентичного»

воспроизведения действительности, либо вообще всякая их диффе-

ренциация была бы ретроспективной, не спонтанной, а всего лишь

сознательно сконструированной. Между тем экстенсивная и ин-

тенсивная бесконечность объективного мира заставляет приспо-

сабливаться к нему все живое, и прежде всего человека, и произ-

водить в его отражении бессознательный отбор. Тем самым

отражение — без ущерба для его объективности — включает в себя

и неизбежную субъективную составляющую, которая на живот-

ной ступени развития обусловлена чисто физиологически, а у

человека, сверх того, и социально (влиянием труда на обогаще-

ние, расширение и углубление способности человека отражать

действительность). Следовательно, дифференциация — особенно *

науке и искусстве — это продукт общественного бытия и возник-

ших на его почве потребностей, результат приспособления чело-

века к окружающей среде, развития его способностей во взаимо-

действии с необходимостью подниматься до уровня совершенно

новых задач. И хотя физиологически и психологически эти взаи-

модействия и эта приспособляемость к новому осуществляются

непосредственно в каждом отдельном человеке, они сразу же обре-

тают социальную всеобщность, поскольку новые задачи, новые

15

условия, изменяющие человека, обладают всеобщими (обществен-

ными) свойствами и допускают индивидуально-субъективные ва-

рианты лишь в рамках общественного целого.

Наиболее значительная в качественном и количественном от-

ношении часть нашей работы посвящена исследованию специфи-

ческих существенных признаков эстетического отражения дейст-

вительности. В соответствии с основным замыслом это ис-

следование носит философский характер, то есть внимание

сосредоточено на тех специфических формах, связях, пропорциях

и т. п., которые приобретает при эстетическом подходе мир кате-

горий, присущий всякому отражению. При этом, разумеется, не-

избежно и обращение к собственно философским проблемам;

этому специально посвящена глава И. Далее следует подчеркнуть,

что главная философская ориентация обязывает нас выявлять во

всех искусствах прежде всего общие эстетические черты отраже-

ния мира, хотя в соответствии с плюралистической структурой

эстетической сферы при исследовании категорий нужно рассматри-

вать со всей возможной обстоятельностью и своеобразие отдельных

искусств. Абсолютное своеобразие отражения действительности

в таких видах искусства, как музыка или архитектура, заставля-

ет нас обратиться к этим частным случаям в особой главе [гл. 14}

и при этом попытаться так осветить их специфику, чтобы одновре-

менно утвердить справедливость общеэстетических принципов.

Универсальность отражения действительности как основа взаи-

моотношений человека с окружающим миром при последователь-

ном проведении этого понимания влечет за собой общие философ-

ские выводы, чрезвычайно важные для понимания эстетического.

Для всякого последовательного идеализма любая форма сознания,

существенная для человеческого бытия — в нашем случае форма

эстетическая, — поскольку ее происхождение зиждется на иерар-

хических взаимосвязях мира идей, неизбежпо носит «вневремен-

ной», «вечный» характер. Если она и поддается исторической

трактовке, то лишь в метаисторических границах «вневременного»

бытия или значения. Казалось бы, это чисто формально-методоло-

гическая позиция, однако она не может не окрасить соответст-

венно и вопросы содержания, вопросы мировоззрения: из нее не-

избежно следует, что эстетическое как в творчестве, так и в вос-

приятии принадлежит «сущности» человека, и дело не меняется

от того, как определяется эта «сущность» — миром идей или все-

мирным духом, антропологически или онтологически. Совершенно

иная картина предстанет перед нами, если мы подойдем к этой

проблеме с материалистической точки зрения. Объективная дей-

ствительность, которая раскрывается в разных видах отражения,

не только непрерывно изменяется, но и обнаруживает в своих

изменениях вполне определенные направления, линии развития.

Действительность, следовательно, исторична сама по себе, исто-

рична объективно. Поэтому возникающие в различных ее отраже-

ниях исторические определения как в области содержания, так

16

и в области формы являются лишь более или менее верными при-

ближениями к этой стороне самой действительности. Подлинный

историзм, однако, никогда не сводится к изменению одного лишь

содержания при полностью неизменных формах, при совершенна

не изменяющихся категориях. Более того, изменение содержания

неизбежно вызывает также и модификацию форм, и прежде всего;

приводит к определенным функциональным изменениям внутри

системы категорий, в известной степени даже к резко выражен-

ному ее преобразованию — возникновению новых категорий и ис-

чезновению старых. Историзм объективной действительности вле-

чет за собой определенный историзм и в учении о категориях.

Необходимо, разумеется, внимательно выяснять, насколько-

объективны или субъективны подобные изменения. Ибо хотя в ко-

нечном счете природу также следует воспринимать исторически,,

отдельные этапы ее развития так длительны, что объективные

изменения в них едва прослеживаются наукой; тем важнее субъ-

ективная история открытий в области предметности, соотношений

и категориальных связей. Только в биологии можно установить

поворотный пункт — возникновение объективных категорий жиз-

ни (по крайней мере в доступной нам части Вселенной), а тем-

самым и объективный генезис. Качественно иначе стоит вопрос,

когда речь заходит о человеке и о человеческом обществе. Здесь,,

несомненно, всегда говорится о генезисе отдельных категорий и

категориальных взаимосвязей, которые нельзя «вывести» из одно-

го лишь продолжения предшествовавшего развития; выяснение

их генезиса выдвигает специальные требования. Однако истинное

положение вещей предстало бы в неверном свете, если бы иссле-

дование генезиса новых явлений было оторвано от их философско-

го анализа; подлинная категориальная структура любого та этих

явлений теснейшим образом связана с их генезисом; выявить ка-

тегориальную структуру полно и в верных пропорциях можно,

лишь органически связав расчленение на существенные элементы

с выявлением генезиса; выведение категории стоимости в «Капи-

тале» Маркса — образец подобного историко-систематического ме-

тода. В настоящей работе автор произвел опыт такого рода орга-

нического сочетания конкретного исследования основного эстети-

ческого феномена, его ответвлений и частных вопросов. Эта мето-

дология, однако, становится мировоззрением лишь при полном

отказе от понимания искусства, творчества как проявлений некой

иадысторической идеи, как онтологически или антропологически

присущих «идее человека». Искусство, подобно труду, науке и

всей общественной деятельности, есть продукт социально-истори-

ческого развития человека, который только через труд и стано-

вится человеком.

Однако и помимо этого объективный историзм бытия и его-

специфическая форма проявления в человеческом обществе имеют

важные последствия для понимания принципиального своеобразия

эстетического. Научное отражение действительности ставит себе

2 Заказ № 683

17

задачу освободиться от любых антропологических — как чувствен-

ных, так и духовных — ограничений, чтобы отразить предметы и

их соотношения, как они существуют сами по себе, независимо от

"Сознания. Эстетическое отражение, напротив, исходит из жизни

человека и обращено к ней. И это, как мы увидим далее, не

просто субъективизм: объекты сохраняют свою объективность,

но в самой объективности содержатся также все типические соот-

несенности с человеческой жизнью. Объективность выступает в

таком виде, который присущ только данной ступени внутреннего

и внешнего развития человечества — его общественного развития.

Это означает, что всякое эстетическое явление вовлекает,

вбирает в себя в качестве существенного момента своей несомнен-

.ной предметности историческое hic et nunc своего генезиса. Ра-

зумеется, всякое отражение существенно детерминировано опреде-

ленными условиями своего возникновения. Даже при открытии

математических или естественнонаучных истин никогда не быва-

ет случайным момент времени; правда, он важнее для истории

науки, чем для самого научного знания, для которого совершенно

неважно, например, когда и при каких — необходимых — истори-

ческих обстоятельствах была впервые сформулирована теорема

.Пифагора. В общественных науках дело обстоит сложнее. Ие имея

здесь возможности подробно остановиться на этом, заметим лишь,

что непосредственное влияние исторической ситуации в самых

разных формах может и в этой научной области оказаться поме-

хой для подлинно объективного воспроизведения социально-исто-

рической реальности. Совершенно иное положение с эстетическим

♦отражением: без художественно-образного воплощения hic et nunc,

-соответствующего данному историческому моменту, никогда еще

;не существовало подлинного произведения искусства. Независимо

от того, сознает ли это художник, или он полагает, что творит

нечто «вневременное», развивает традиционный стиль, воплощает

заимствованный из прошлого «вечный» идеал, его произведения,

если они обладают художественной подлинностью, не могут не

вырастать из глубочайших устремлений того времени, когда они

создаются; содержание и форму истинно художественных творе-

ний — именно в эстетическом смысле — нельзя отделить от поро-

дившей их почвы. Историзм объективной реальности обретает

<овой субъективный, равно как и объективный, образ в произведе-

ниях искусства.

Проблема исторической сущности действительности относится

к кругу вопросов, которые первоначально также носят методоло-

гический характер, но, как и всякая подлинная проблема правиль-

но, а не чисто формально понимаемой методологии, она неизбеж-

но перерастает в проблему мировоззрения. Мы имеем в виду

вопрос о посюсторонности искусства, его земном характере. Посю-

сторонность с точки зрения чисто методологической — необходимое

требование как научного познания, так и художественного вопло-

щения. Тот или иной комплекс явлений можно считать научно

18

познанным лишь тогда, когда он до конца осознан в аспекте им-

манентных им качеств и воздействующих на них столь же-

имманентных закономерностей. Иа практике подобное совершен-

ство достижимо лишь весьма приближенно; как экстенсивная, так

и интенсивная бесконечность предметов, их статических и дина-

мических соотношений и т. п. не позволяет, чтобы какое-либо зна-

ние в его ныне существующей форме могло рассматриваться как

абсолютно исчерпывающее, исключающее в дальнейшем исправ-

ления, ограничения, дополнения и т. п. Это «еще не постигнутое»

во все времена — начиная с магии и кончая современным позити-

визмом—и всяческими способами интерпретируется как транс-

цендентность, невзирая на то что многое, ранее считавшееся не-

познаваемым, давно уже стало достоянием науки, хотя бы в ка-

честве теоретически разрешимой, пусть даже практически еще и

не решенной, проблемы. Развитие капитализма, новое соотноше-

ние между наукой и производством в сочетании с кризисом рели-

гиозного мировоззрения поставили на место наивной трансцен-

дентности более сложную, более утонченную. Уже во времена,

когда ревнители христианства пытались идеологически сопротив-

ляться теории Коперника, возник новый дуализм: он принял

форму методологического воззрения, пытающегося объединить*

имманентность мира явлений с отрицанием его конечной реаль-

ности, оспорить способность науки узнать об этом мире нечто

достоверное. Казалось бы, это обесценение реальности мира не

имеет значения — ведь практически, в процессе производства,

люди могут выполнять свои непосредственные задачи независимо

от того, считают ли они объект и средства своей деятельности ре-

ально существующими или чистой видимостью. Однако подобное

рассуждение вдвойне софистично. Во-первых, всякий реально,

практически действующий человек убежден, что он имеет дело

с реальной действительностью; в этом не сомневается даже физик-

позитивист, когда он ставит опыты. Во-вторых, подобное воззре-

ние, если оно в силу социальных причин глубоко укоренилось и

получило распространение, разрушает наиболее опосредованные

духовно-моральные связи человека с действительностью. Экзи-

стенциалистская философия, противопоставляющая «брошенно-

му» в мир человеку «ничто», с точки зрения общественно-исто-

рической выступает в качестве необходимой дополняющей проти-

воположности, завершая философскую традицию, идущую от

Беркли к Маху или Карыапу.

Ареной самых непосредственных и ожесточенных сражений

между двумя отмеченными взглядами иа мир, бесспорно, является

этика. Именно поэтому в рамках настоящего труда основные

пункты разногласий в этой области могут быть лишь затронуты.

Автор надеется в обозримом будущем и по этому вопросу изло-

жить свои взгляды в систематической форме. Здесь же мы только-

напомним, что старый материализм — от Демокрита до Фейерба-

ха— представлял себе имманентность структуры мира мехашь

2*

19*

яески. Вследствие этого мир все еще рассматривался как часовой

.механизм, нуждающийся в трансцендентном воздействии, чтобы

.прийти в движение; человек же в подобной модели мира мог быть

лишь необходимым продуктом и объектом имманентно-посюсто-

ронних закономерностей, и его субъективность, его практика оста-

вались необъяснегшыми. Развитое Гегелем и Марксом учение о

самосотворении человека посредством его собственного труда,

о человеке, который, по образному выражению Гордона Чайлда,

«сам себя делает» («man makes himself») 5, завершило посюсто-

роннюю картину мира, создало философскую основу для соответ-

ствующей этики, дух которой уже давно жил в гениальных кон-

цепциях Аристотеля и Эпикура, Спинозы и Гёте. (Разумеется,

важную роль в решении этой проблемы играет учение об эволюции

живой материи, все большее приближение к познанию того, как

возникает жизнь из взаимодействия физических и Химических за-

кономерностей.)

Для эстетики этот вопрос имеет первостепенное значение, и в

дальнейшем .он будет подробно рассмотрен. Здесь, в предисловии,

бесполезно предвосхищать в кратком изложении выводы наших

исследований — они могут приобрести убедительность, только

когда будут развернуты все относящиеся к предмету определения.

Но для того, чтобы заявить о нашей точке зрения, заметим, что

имманентная завершенность, самодовлеющий характер любого

подлинного произведения искусства как разновидности отображе-

ния, не имеющей аналогий среди других человеческих реакций на

внешний мир, по своему содержанию всегда, вольно или неволь-

но, говорит против трансцендентности. Именно поэтому, как с ге-

ниальной цроницательностью заметил Гёте, для искусства проти-

воположность аллегории и символа — вопрос его бытия или не-

бытия. По той же причине (об этом будет говориться в главе 16)

борьба искусства за свое высвобождение из-под опеки религии

является основополагающим фактором его возникновения и разви-

тия. Исследование генезиса как раз и должно показать, как от

естественно присущей сознанию первобытного человека привязан-

ности к трансцендентному, без которой невозможно представить

раннюю стадию развития в любой области, искусство постепенно

пришло к независимости в отражении действительности, к само-

стоятельной, своеобразной ее обработке. При этом, разумеется,

речь идет об объективном развитии эстетических явлений, а не о

том, что думали о своей деятельности сами художники. В художе-

ственной практике расхождение между действием и его осознани-

ем особенно велико. Смысл высказывания Маркса, взятого нами в

качестве эпиграфа: «Они не сознают этого, но они это делают», —

выступает здесь особенно рельефно. Такова уж объективная кате-

гориальная структура художественного произведения, что любой

сдвиг сознания в область трансцендентного, столь естественный

и частый в истории рода человеческого, оно снова обращает к

земному, посюстороннему, ибо художественное произведение есть

20

то, что оно есть, то есть составная часть реальной жизни челове-

ка, симптом сегодняшнего и именно данного, а не иного бытия.

Осуждение искусства, эстетического принципа как такового, на-

чиная с Тертуллиана и кончая Кьеркегором, вовсе не случайно в

•истории философии; скорее, это признание истинной сущности

искусства его убежденными противниками. И наша работа не

просто устанавливает факт неизбежности такой борьбы, но зани-

мает в ней отчетливую позицию: за искусство против религии —

б духе великой традиции, идущей от Эпикура, Гёте к Марксу и

Ленину.

Диалектическое развитие — аналитическое расчленение и об-

ратный синтез — столь разнообразных, противоречивых, сходя-

щихся и расходящихся определений предметностей и их соотно-

шений нуждается и в особом методе изложения. Не следует счи-

тать, что, сообщая здесь вкратце его основные принципы, автор

выступает с апологией своего метода. Никто так ясно не видит его

недостатки и погрешности, как сам автор. Однако он хотел бы

ютстоять свои намерения; удалось ли их осуществить или нет,

о том судить не ему. Таким образом, речь здесь идет исключитель-

но о принципах. Эти принципы зиждутся на материалистической

диалектике, а последовательное проведение ее в столь обширной

н разветвленной области требует прежде всего разрыва с формаль-

ными средствами изложения, построенными на дефинициях и ме-

ханических разграничениях, на «аккуратном» распределении по

рубрикам. Подчеркнем сразу главное: исходя из метода определе-

ний, а не логических дефиниций, мы тем самым возвращаемся к

связанным с реальностью основам диалектики, к экстенсивной и

интенсивной бесконечности предметов и их связей. Любая попыт-

ка мысленно охватить всю эту бесконечность неизбежно окажется

недостаточной; ведь дефиниция фиксирует свою неполноту как

нечто окончательное и тем самым неизбежно извращает суть

явления. Определение с самого начала рассматривает себя как

нечто относительное, нуждающееся в дополнениях, как нечто по

самой своей сути требующее продолжения, развития, конкретиза-

ции. Иными словами, если в настоящей работе какой-либо пред-

мет, какое-либо соотношение предметностей, какая-либо кате-

гория с помощью своего определения станут понятными и тео-

ретически постижимыми, то надо всегда иметь в виду, что здесь

подразумевается нечто двойственное: мы ставим себе цель так оха-

рактеризовать данный объект, чтобы его можно было опознать, не

спутав с другими, не претендуя, однако, на то, что определение

уже на этой своей стадии доведено до полноты и на этом следует

•остановиться. К познанию объекта можно приблизиться лишь

постепенно, шаг за шагом, рассматривая один и тот же объект в

различных взаимосвязях и соотношениях с другими объектами,

причем первоначальное определение не только не отбрасывает-

ся — это значило бы, что оно было ложным, — но непрерывно обо-

гащается и все ближе, так сказать, подступает к бесконечности

21

предмета, который мы определяем. Этот процесс проходит на са-

мых разных уровнях теоретического воспроизведения действитель^

ности и поэтому — в принципе — может считаться лишь относи-

тельно завершенным. Однако если диалектический метод приме-

няется верно, определение и система его взаимосвязей приобретают

все большую ясность и богатство; следовательно, возвращение к

одному и тому же определению в разных ситуациях и на разных,

уровнях обобщения отнюдь не равнозначно простому повторению.

Мы не только все глубже проникаем таким образом в сущность,

постигаемого объекта; если наш путь правилен, диалектичен, то>

пройденный нами ранее путь открывается в новом свете, становит-

ся доступным в более точном смысле этого слова. Макс Вебер в

свое время написал мне о моих первых, весьма несовершенных

опытах подобного рода, что он воспринимает их как драмы Ибсе-

на, где начало становится понятным, лишь когда дойдешь до кон^

ца. Я воспринял это как тонкое проникновение в* мой замысел,,

ибо моя продукция того времени не заслуживала столь высокой

оценки. Мне хотелось бы надеяться, что этот мой труд в большей

мере будет воплощением вышеуказанного стиля мышления.

В заключение позволю себе весьма сжато рассказать историю-

возникновения моей «Эстетики». Я начинал свой путь как литера-

турный критик и эссеист, искавший теоретическую основу сперва

в эстетике Канта, а позднее — Гегеля. Зимой 1911/12 года во Фло?

реиции у меня возник первый набросок самостоятельной системы

эстетики; к разработке его я приступил в 1912—1914 годах в Гей-

дельберге. Опыт этот потерпел полную неудачу. И когда я ныне

выступаю против философского идеализма, моя критика постоян-

но обращается также и против тенденций моей собственной

юности. Внешне казалось, что мою работу тогда прервала война.

Уже «Теория романа» 6, возникшая в первый военный год и вы-

шедшая в свет в 1920 году, была ориентирована больше на исто-

рико-философские проблемы, тогда как эстетические вопросы

должны были служить лишь их симптомами, сигналами. Затем

мои интересы все больше сосредоточивались на проблемах этики,

истории, экономики. Я стал марксистом, и десятилетие моей ак-

тивной политической деятельности было в то же время периодом

углубленного изучения марксизма, периодом его подлинного усвое-

ния. Когда я — около 193Ö года — снова обратился к интенсивным

занятиям художественными проблемами, систематическая эстети-

ка представлялась мне лишь в весьма далекой перспективе. Толь-

ко двумя десятилетиями позднее, в начале 50-х годов, я начал

думать о том, чтобы осуществить мечту моей юности. К этому

времени мое мировоззрение и методы исследования были уже со^

вершенио иными, чем в юности. Вот почему и содержание моего-

труда совершенно иное, и для его выполнения использованы ко-

ренным образом изменившиеся методы.

Будапешт, декабрь 1962 г.

Глава i

ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ

ЖИЗНИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЫДЕННОГО МЫШЛЕНИЯ

Нижеследующие рассуждения ни в коей мере не претендуют на

то, чтобы дать точный и исчерпывающий философский — в част-

ности, гносеологический — анализ обыденного мышления. В нашу

задачу не входило также изложить — хотя бы только философ-

скую — историю разделения развивающихся на этой общей почве

художественного и научного отражения действительности. Глав-

ной трудностью здесь было отсутствие предварительных иссле-

дований. До настоящего времени теория познания очень мало

занималась обыденным мышлением. Любая буржуазная, а в осо-

бенности идеалистическая, теория познания стремится, с одной

»стороны, сместить все проблемы генезиса познания в сферу ан-

тропологии и т. п., с другой стороны, исследовать проблематику

только высокоразвитых форм научного познания в их чистом

©иде. Это привело к тому, что все не естественнонаучные, не

«точные» дисциплины, например исторические науки, весьма

поздно подверглись теоретико-познавательному анализу, да и то

иррационалистические тенденции этого анализа скорее запуты-

вали исследуемые взаимосвязи, чем проясняли их. Труды о свое-

образии эстетического, которые лишь в редчайших случаях изу-

чали эстетическое отражение действительности, ограничивались

обычно тем, что подчеркивали абстрактное несходство эстетиче-

ского с наукой. Именно в подобных вопросах метафизическое

мышление нагромождает на пути познания непреодолимые пре-

пятствия, ибо его система категорических определений: «да — да,

нет — нет» — мешает постижению гибких промежуточных форм,

которые нуждаются в изучении как в жизни, так и в искусстве,

в особенности на стадии его социально-исторического генезиса.

Столь же косным оказывается и метафизическое противопостав-

ление вопросов генезиса и функции, и это создает новое препят-

ствие на пути исследователя. Только диалектический и историче-

ский материализм в состоянии выработать историко-систематиче-

ский метод для исследования подобных проблем.

Общеметодологическая постановка вопроса на подобной осно-

ве, разумеется, вполне ясна. Мы попытаемся в дальнейшем пока-

зать, чего можно добиться, идя этим путем. Сейчас же мы пред-

варительно изложим вкратце нашу точку зрения в ее наиболее

общем виде: научное и эстетическое отражения объективной

23

действительности вырабатываются в ходе исторического развития8

и становятся все более тонко дифференцированными формами«

отражения, которые исходят из самой жизни и в ней находят

свое окончательное осуществление. Именно этим и определяется

их своеобразие, стоящая перед ними задача — обеспечивать все-

более совершенное и точное выполнение их общественной функ-

ции. Относительно поздно выступив в своем чистом виде, обус-

ловливающем их научную или, соответственно, эстетическую все-

общность, они образуют два полюса в общем отражении объек-

тивной действительности; средой, питающей их, является обы-

денная жизнь. Намеченная здесь трихотомия в отношениях чело-

века к внешнему миру (ниже о ней будет сказано подробнее)

была четко выявлена Павловым. В исследовании о типах высшей'

нервной деятельности он пишет: «Животные до появления семей-

ства homo sapiens сносились с окружающим миром» только чере&

непосредственные впечатления от разнообразных агентов егоу

действовавшие на разные рецепторные приборы животных и про-

водимые в соответствующие клетки центральной нервной систе-

мы. Эти впечатления были единственными сигналами внешних

объектов. У будущего человека появились, развились и чрезвы-

чайно усовершенствовались сигналы второй степени, сигналы

этих первичных сигналов — в виде слов, произносимых, слыши-

мых и видимых. Эти новые сигналы, в конце концов, стали обо-

значать все, что люди непосредственно воспринимали как из

внешнего, так и из своего внутреннего мира, и употреблялись ими

не только при взаимном общении, но и наедине с самим собой.

Такое преобладание новых сигналов обусловила, конечно, огром-

ная важность слова, хотя слова были и остались только вторыми

сигналами действительности... Но, не входя дальше в эту важную

и обширнейшую тему, нужно констатировать, что благодаря двум

сигнальным системам и в силу давних хронически действовавших

разнообразных образов жизни людская масса разделилась на

художественный, мыслительный и средний тип. Последний

соединяет работу обеих систем в должной мере. Это разделение

дает себя знать как на отдельных людях, так и на целых на-

циях» 1.

Таким образом, научное и эстетическое отражения в их чи-

стом виде отчетливо отделяются от сложных смешанных форм

повседневности, но границы между ними постоянно размываются,

поскольку обе эти обособившиеся формы отражения возникают

из потребностей обыденной жизни, призваны отвечать на ее за-

просы, а завоевания научного и художественного отражения в

свою очередь сливаются с формами ее проявления, делая их бо-

лее содержательными, дифферешщрованными, богатыми и глубо-

кими, непрерывно развивая и обогащая ее. Без выявления этого

взаимодействия нельзя представить себе генезис научного или

эстетического отражения с историко-систематической точки

зрения. Поэтому философское осмысление проблемы требует уче-

24

та как двойного взаимодействия этих обособившихся форм с обы-

денным мышлением, так и складывающегося своеобразия самих

этих форм.

Философское исследование отражения предполагает, однако,

необходимую предпосылку, которую надлежит пояснить хотя бы

в ее наиболее общих основах, прежде чем мы займемся специ-

фическими проблемами отражения. Речь идет о том, что, присту-

пая к исследованию отражения действительности в обыденной

жизни, в науке и в искусстве, устанавливая их различия, мы

должны постоянно помнить о том, что все эти три формы отра-

жают одну и ту же действительность. Только течения субъектив-

ного идеализма придеряшваются представления о том, что раз-

новидности систем отражения соотносятся с различными, само-

стоятельными, творимыми индивидом реальностями, не соприка-

сающимися друг с другом. Наиболее явно и последовательно это

выражает Зиммель; так, о религии он пишет: «Религиозная жизнь

заново творит мир, придает всему сущему особое звучание, так

что оно в идеальном случае вовсе не пересекается с картинами

мира, создаваемыми на основе других категорий, и не вступает

с ними в противоречие»2. Диалектический материализм, напро-

тив, рассматривает материальное единство мира как неоспоримый

факт. Тем самым любое отражение — это отражение единой и

единственной реальности. Но для механистического материализ-

ма отсюда следует, что любой образ этой реальности должен быть

ее простой фотокопией. (Подробнее этот вопрос мы рассматриваем

в главе 5; здесь же заметим, что в действительности отражения

возникают в процессе взаимодействия человека и внешнего мира,

причем процедуры выбора, упорядочения и т. д. вовсе не обяза-

тельно обусловлены субъективными иллюзиями или искажения-

ми, хотя, разумеется, во многих случаях это происходит.) На-

пример, если человек в обыденной жизни закрывает глаза, чтобы

лучше воспринять определенные звуковые нюансы своего окру-

жения, то такое отключение части отражаемой действительности

помогает ему точнее, полнее, более адекватно, чем это было бы

возможно без абстрагирования от видимого мира, воспринять

именно тот феномен, в овладении которым он в данный момент

заинтересован. Путь от таких манипуляций, проделываемых поч-

ти инстинктивно, к отражению в процессе труда, эксперимента

и т. д. вплоть до науки и искусства, весьма извилист. Возникаю-

щие таким образом различия и даже противоположности в отра-

жении действительности будут подробно рассмотрены ниже; здесь

же следует с самого начала решительно констатировать, что мы

все время имеем дело с отражением одной и той же объектив-

ной действительности и что это единство конечного объекта имеет

решающее значение для представления содержания и формы дан-

ных различий и противоположностей.

Рассматривая на этом основании типы взаимодействия обы-

денной жизни с наукой и искусством, мы можем заметить, что

25

даже самое четкое осознание решаемой здесь проблемы еще да-

леко не означает, что в настоящее время мы можем получить

конкретные ответы. Это утверждение относится прежде всего к

постепенному, неравномерному, противоречивому обособлению

трех разновидностей отражения. В общем виде мы, несомненно,

можем констатировать их первичное хаотическое взаимопро-

никновение на известной нам начальной, примитивной стадии

существования человечества. Фиксированная история представ-

ляет нам их различия высокоразвитыми и стремительно, хотя,.

как мы увидим, и противоречиво, развивающимися. Историче-

ский континуум между этими двумя состояниями следует при-

знать объективно проблематичным. Наших современных знаний

далеко не достаточно даже для того, чтобы конкретно постичь

сам процесс, и этот недостаток объясняется не только незнанием

исторических фактов — он глубочайшим образом связан с яепро-

яснеиностью основных философских проблем. В стремлении ра-

зорвать порочный круг разнородного незнания мы должны, по-

стоянно осознавая фрагментарность наших знаний, мужественно

приступить к философскому разъяснению основных типов и ре-

шающих этапов развития рассматриваемых различий. И хотя

наш метод принадлежит к сфере философии, он содержит и прин-

ципы социального анализа. Маркс четко определил и описал ме-

тод такого приближения к давно минувшим» а зачастую и давно

забытым эпохам с точки зрения истории экономических форма-

ций и категорий: «Буржуазное общество есть наиболее развитая

и наиболее разнообразная историческая организация производст-

ва. Поэтому категории, выражающие его отношения, понимание

его структуры, дают вместе с тем возможность заглянуть в струк-

туру и производственные отношения всех тех погибших форм

общества, из обломков и элементов которых оно было построено.

Некоторые еще не преодоленные остатки этих обломков и элемен-

тов продолжают влачить существование внутри буржуазного об-

щества, а то, что в прежних формах общества имелось лишь в

виде намека, развилось здесь до полного значения и т. д. Анато-

мия человека — ключ к анатомии обезьяны. Намеки же на более

высокое у низших видов животных могут быть поняты только

в том случае, если само это более высокое уже известно. Буржу-

азная экономика дает нам, таким образом, ключ к античной и

т. д. Однако вовсе не в том смысле, как это понимают экономии

сты, которые смазывают все исторические различия и во всех

формах общества видят формы буржуазные» 3. В рассматриваем

мой области также справедливо утверждение о том, что анатомия

человека —ключ к анатомии обезьяны. Разумеется, при совре-

менном уровне развития наших знаний и воззрений нельзя до^

стичь большего, нежели приближение к прояснению важнейших

тенденций, самых определяющих узловых моментов; но цели

современных исследований большего и не требуют. Можно на-

деяться, что в дальнейшем это послужит стимулом для последую-

26

щего исследования, в ходе которого, очевидно, будут предложены

поправки к излагаемому.

По поводу общего метода заметим еще, что наше исследова-

ние ограничивается человеком. Уже сама важность павловской

второй сигнальной системы — языка — требует четкого методо-

логического отграничения от мира животных, где эта система от-

сутствует. При этом важной задачей остается тщательное иссле-

дование развития и распространения условных рефлексов в эво-

люции животных, так как определенная обработка непосредст-

венно отражаемой объективной действительности, достигающая

у высших животных относительно высокой степени различения,

начинается уже на этом этапе. Но подробный анализ этого ком-

плекса проблем не входит в планы нашей работы; мы затраги-

ваем его лишь мимоходом, чтобы провести разграничение или

выявить переход в определенных конкретных случаях.

Разумеется, необходимо последовательно понимать и излагать

все положения учения Павлова с точки зрения диалектического

материализма, ибо, как бы ни фундаментально было его открытие

второй сигнальной системы (языка) для отграничения человека

от животного, оно становится эффективным, плодотворным и об-

ретает свой истинный смысл только при должном внимании к

симультанности становления труда и языка и к их сущностной

нераздельности, как это имеет место, например, в трудах Ф. Эн-

гельса4. Если человек может «кое-что сказать», преступая тем

самым пределы мира животных, то возникает эта возможность

непосредственно из труда и развивается — непосредственно или

опосредованно, а на более поздних этапах зачастую и благодаря

множеству разнородных факторов-посредников — в тесной связи

с развитием труда. Поэтому мы не уделяем особого внимания,

хотя бы даже в целях полемики, попыткам Дарвина отыскать

категории искусства уже в жизни животных и вывести отсюда

их человеческое выражение. Мы считаем, что труд (ас ним язык

и его понятийная система) создает здесь настолько широкую и

глубокую пропасть, что даже проявляющиеся в некоторых обстоя-

тельствах пережитки животного начала, рассматриваемые сами

но себе, не могут приниматься во внимание как решающие фак-

торы и совершенно категорически не должны использоваться для

объяснения принципиально новых феноменов. Но при этом, как

мы намерены эпизодически показывать в дальнейшем, ни в коем

случае не следует отрицать само наличие подобных пережитков;

напротив, мы считаем, что те тенденции в новейшей биологии и

антропологии, которые устанавливают полную йнаковость чело-

века и животного, игнорируют множество важных фактов. Здесь

мы используем определенные результаты антропологических ис-

следований в строго ограниченных целях, и для нас решающей

значимостью обладает адекватность познания нераздельности

труда и языка и, следовательно, различения человека и живот-

ного.

27

Если мы теперь предпримем беглый анализ обыденного мыш-

ления, нам придется наряду с уже упомянутым отсутствием

предварительных исследований отметить также некоторые объ-

ективные трудности, послужившие, по крайней мере частично.,,

причиной того, что повседневность — эта важная область, захва-

тывающая большую часть человеческой жизни, — столь мало изу-

чена в философском плане. Быть может, главная трудность за-

ключается в том, что обыденная жизнь не знает столь завершен-

ных объективации, как наука и искусство. Это ни в коей мере не

означает, что объективации ей вовсе не присущи. Без объектива-

ции вообще нельзя представить себе жизнь человека: его мышле-

ние и чувства, его практику и ее осмысление. Не говоря уже а

том, что все подлинные объективации играют важную роль в.

обыденной жизни человека, основные формы только человеку

присущего образа жизни — труд и язык — в изве(;тном смысле:

носят уже, в сущности, характер объективации. Труд может осу-

ществляться лишь как целенаправленный акт. Маркс говорит па

поводу специфически человеческого характера труда: «Мы пред-

полагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключи-

тельное достояние человека. Паук совершает операции, напоми-

нающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых

ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый

плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отли-

чается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он ужа

построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается

результат, который уже в начале этого процесса имелся в пред-

ставлении человека, т. е. идеально. Человек не только изменяет

форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он

осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая

как закон определяет способ и характер его действий и которой

он должен подчинять свою волю» 5.

Рассмотрим же с этой точки зрения те моменты труда, кото-

рые превращают его в фундаментальный фактор обыденной жиз-

ни, обыденного мышления, отражения объективной действитель-

ности и повседневности. Маркс прежде всего указывает, что речь

идет об историческом процессе, в котором — как объективно, так

и субъективно — происходят качественные изменения. На кон-

кретном значении этих изменений мы в дальнейшем изложении

еще остановимся. Сейчас же для нас важно то, что Маркс в своей

сжатой формулировке различает три существенно важных пе-

риода в истории труда. Самый ранний из них отмечен еще нали-

чием «первых животнообразных инстинктивных форм труда».

Маркс рассматривает его как предварительную стадию развития,

преодолеваемую на раннем, еще не развернутом этапе простого

товарного обращения. Третий период связан с капиталистической

эпохой. Решающие перемены, к которым мы не раз вернемся, на

этой стадии вызваны проникновением науки в процесс труда.

Здесь труд уже не обусловлен в первую очередь телесными и ду-.

28

ховными способностями работника (период машинного труда.,

растущая роль наук в определении характера труда). Между

первой и третьей стадиями заключен период труда па менее раз-

витом уровне, тесно связанном с личными способностями чело-

века (период ремесла, близости ремесла к искусству), который

исторически создает предпосылки для третьего периода.

Всем этим трем периодам, однако, присущ существенный при-

знак специфически человеческого труда, принцип целенаправлен-

ности, заключающийся в том, что результат трудового процесса

«уже в начале этого процесса имелся в представлении человека,.,

т. е. идеально». Возможность подобного рода деятельности пред-

полагает известную степень правильности отражения действи-

тельности в сознании человека. Однако сущность подобной дея-

тельности, согласно Гегелю, который ясно сознавал эту структуру

труда и на которого ссылается Маркс, состоит в том, что она,

«обусловливая взаимное воздействие и взаимную обработку пред-

метов соответственно их природе, без непосредственного вмеша-

тельства в этот процесс, осуществляет свою цель» 6. Совершенна

ясно, что подобное управление процессами природы — даже на

самом примитивном уровне — предполагает их приблизительно

верное отражение также и в том случае, когда обобщающие вы-

воды оказываются ложными. Парето удачно описывает это соче-

тание верно подмеченного единичного и фантастичности обобще-

ний. «Можно сказать, — пишет он, — что такие подлинно эффек-

тивные комбинации, как добывание огня с помощью кремня,.,

побуждают человека поверить и в эффективность воображаемых

комбинаций» 7.

Но если подобные результаты отражения действительности,

относятся к обыденной жизни и к адекватному ей мышлению, то

очевидно, что проблему объективации и их недостаточной развит

тости в этой сфере жизни следует трактовать очень гибко, с диа-

лектической тонкостью, чтобы не исказить основополагающие

структурообразующие тенденции и тенденции развития. В труде

(как и в языке, другом фундаментальном моменте обыденной

жизни), несомненно, возникает разновидность объективации —

и не только в виде продукта труда, что совершенно бесспорно,,

но и в ходе самого трудового процесса. Поскольку накопление

ежедневного опыта, упражнение, навык и т. п. ведут к тому, что

в каждом трудовом процессе повторяются и совершенствуются

те или иные движения, их качественно и количественно опреде-

ленная последовательность, их взаимодействие, взаимодополнение*,

и взаимоусиление и т. п., процесс этот с необходимостью приоб^-

ретает для исполнителя характер известной объективации, Одна-

ко эта объективация, в противоположность гораздо более- четкой:

фиксированное™ структур, создаваемых наукой и искусством,,

по сути зыбка и изменчива. Ибо, как бы ни было силь-

но воздействие консервативных, стабилизирующих факторов в\

трудовом процессе повседневности (особенно на его начальных

29

стадиях) — сошлемся хотя бы на силу традиций в крестьянском

сельскохозяйственном труде или в докапиталистическом ремес-

ле, — тем не менее в каждом индивидуальном трудовом про-

цессе наличествует хотя бы абстрактная возможность откло-

ниться от существующей традиции, испробовать нечто новое или,

смотря по обстоятельствам, обратиться к преобразованию более

старого.

Вообще говоря, в сказанном выше еще нет указаний на су-

щественное отличие от практики ученого. Прежде всего потому,

что и повседневная жизнь ученого протекает в гуще обыденной

жизни других людей. Его индивидуальное отношение к объекти-

вации его деятельности не должно поэтому принципиально или

качественно отличаться от прочих видов его деятельности, осо-

бенно в пору еще не развитого общественного разделения труда.

Однако если мы взглянем на складывающееся при »этом положе-

ние не только с точки зрения действующего субъекта, но и с точ-

ки зрения объекта, выявятся важные качественные различия.

Эти различия кроются не в преобразуемое™ результатов, ибо

результаты науки так же меняются по мере их обогащения и уг-

лубления в процессе отражения действительности, как и резуль-

таты любого производительного труда. Решающей является,

скорее, степень абстракции, удаленность от непосредственной по-

вседневной практргки, с которой, впрочем, обе эти области оста-

ются связанными как в их предпосылках, так и в их последст-

виях. Однако для науки эта взаимосвязь оказывается более или

менее отдаленной и сложно опосредованной, тогда как для тру-

да, производящего материальные предметы, она носит непосред-

ственный характер даже в том случае, если труд связан с при-

менением самых сложных научных знаний. Причем чем более

непосредственны эти отношения — то есть чем более устремле-

ны они на единичный жизненный случай, как это постоянно бы-

вает в трудовом процессе, — тем более слабой, изменчивой, менее

устойчивой бывает объективация. Или, точнее говоря, тем более

вероятно, что ее — быть может, даже весьма жесткая — фиксация

не проистекает из существа объективной предметности, а имеет

субъективную, хотя часто и социально-психологическую основу

(традиция, привычка и т. п.). Отсюда видно, что результаты нау-

ки структурно фиксируются скорее как независимые от человека

формообразования, чем как результаты его труда. Развитие со-

стоит здесь в том, что одно из них, не утрачивая своей фиксиро-

ванной объективности, сменяется другим, улучшенным. В науч-

ной практике это даже принято подчеркивать специальным ука-

занием на достигнутые улучшения. В продуктах производствен-

ного труда подобные изменения, напротив, могут иметь место

лишь как индивидуальные отклонения; и если такие отклоне-

ния — как это нередко наблюдается в условиях капитализма —

подчеркнуто рекламируются, то, как правило, это вызвано сооб-

ражениями рыночного характера. Капитализм вообще структурно

30

сближает производственный труд и его результаты с научной?'

деятельностью.

Мы анализируем здесь лишь полярные ситуации, не принимай*

во внимание бесчисленного множества переходных форм, возни-

кающих в результате уже отмеченного нами ранее и подробнее

рассматриваемого в дальнейшем их взаимодействия. Если же мы

возьмем всю совокупность видов человеческой деятельности —

все ее объективации и те общественные институты, которые их

фиксируют, а не только науку и искусство, — то, конечно, пере-

ходные формы выступят более отчетливо. Поскольку, однако, мы

не ставим себе здесь столь широкой задачи, а намерены лишь

показать некоторые существенные черты обыденной жизни в их

противоположности науке и искусству, нам достаточно констати-

ровать наличие противоположностей. Тем более что труд как по-

стоянный источник развития науки (которую он все время обо-

гащает), по-видимому, достигает в обыденной жизни высшей из

возможных в ней степеней объективации. Еще раз укажем на

уже упоминавшееся [с. 28] историческое развитие труда. Посколь-

ку его взаимодействие с наукой имеет постоянное экстенсивна

и интенсивно возрастающее значение, очевидно, что в наше вре-

мя роль научных категорий в трудовом процессе гораздо важнее,

чем на более ранних этапах его развития, что отнюдь не снимает

своеобразия обыденного мышления; как бы ни росло усвоение

научных элементов производством, они не преобразуют его в на-

учную деятельность в подлинном смысле слова.

Это отчетливее всего проявляется во взаимодействии науки

и современной промышленности. В историческом масштабе бес-

спорно, что основная линия развития ведет к насыщению про-