Текст

Д. Лукач

ЭСТЕТИЧЕСКОГО

G. Lukäcs

DIE EIGENART

DES ÄSTHETISCHEN

Berlin und Weimar

Aufbau-Verlag

1981

Для научных библиотек

Д. Лукач

СВОЕОБРАЗИЕ

ЭСТЕТИЧЕСКОГО

ТОМ 4

Перевод с немецкого

Общая редакция и послесловие

доктора философских наук, профессора К. М. Долгова

Москва

«Прогресс»

1987

Переводчики: И. H. Бурова, M. А. Журинская,

К. Н. Иванов, А. А. Рыбаков

Книга известного венгерского философа Д. Лукача

представляет собой систематическое изложение проблем

марксистской эстетики, опыт разработки ленинской тео-

рии отражения применительно к эстетике.

Четвертый том русского перевода книги включает

главы 14—16-ую, рассматривающие пограничные проб-

лемы эстетического мимесиса (миметическое отражение

в музыке, архитектуре, киноискусстве и т.д.), а также

проблемы природной красоты и борьбы искусства за

свое освобождение от религии.

Редакция литературы по философии и лингвистике

© Ferenc Jânossy, 1963

© Перевод на русский язык. Послесловие. «Прогресс», 1987

0302060000—473

Л 006(01)—87 —26—87

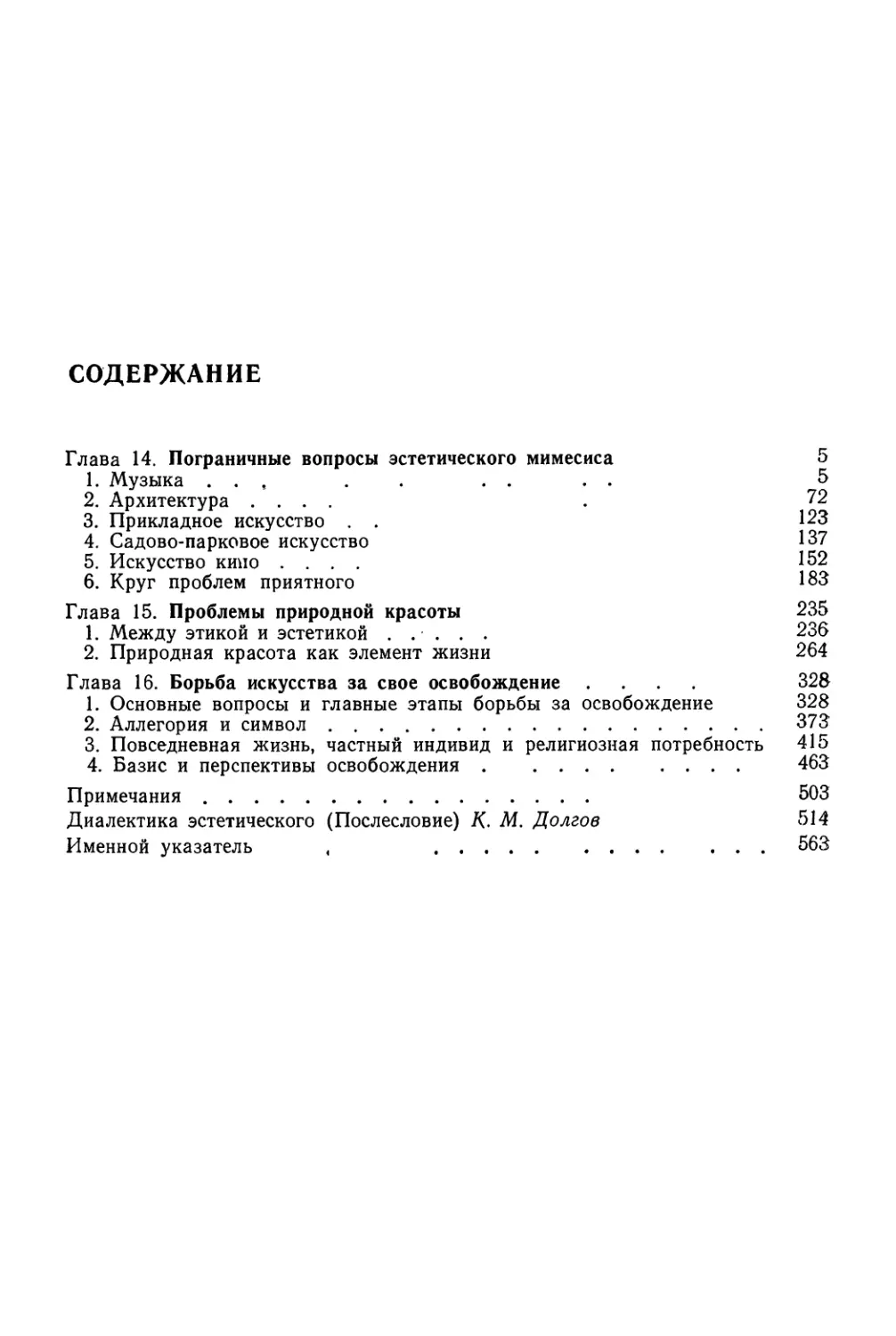

Глава 14

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОПРОСЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО

МИМЕСИСА

1. МУЗЫКА

В наши дни многие философы и теоретики искусства оспа-

ривают миметический характер музыки. Более того, полагая

отрицание ее отобразительных свойств само собой разумею-

щимся, они выдвигают его в качестве главного довода против

теории отражения вообще. Подобные рассуждения, как мы по-

пытаемся показать в дальнейшем, теоретически мало убедитель-

ны. Они зиждутся — особенно с появлением экспрессионистских

течений в искусстве, а в философии еще ранее — на сомнении

в объективности внешнего мира или на прямом ее отрицании,

на отрицании ее воздействий как основы человеческих ощуще-

ний. Отправным пунктом при этом служит обычно признание

якобы взаимоисключающей противоположности между выра-

жением и отражением. Изолируя реакции субъекта от их кон-

кретной среды, фетишизируя их как некую полностью замкну-

тую, самодостаточную систему, такие философские и художест-

венные направления отрывают выражение этих реакций от его

базиса, от его подлинного внутреннего содержания, низводят

это выражение до солипсической партикулярности, в резуль-

тате чего оно искажается и атрофируется: вместо того чтобы

вести к усилению действительности, оно — вопреки рекламным

трюкам экспрессионизма — вынужденно обнаруживает ее обед-

нение, ослабление ее подлинной интенсивности. Эта общая

проблема субъективно-художественного выражения уже неод-

нократно рассматривалась нами в иной связи. Здесь мы лишь

вкратце повторим те выводы, к которым пришли: параметры

любого выражения в жизни и в искусстве, такие, как его ши-

рота, глубина и пр., зависят от параметров мира, аккумулиро-

ванного в субъекте как отображенный материал и определяю-

щего выражение и непосредственно, и опосредованно. То, что

эта взаимосвязь между отражением действительности и эмо-

циональной реакцией на нее не механистична, не исключает

основной тенденции, пронизывающей ее. Общая констатация та-

кого рода может выполнять, разумеется, лишь роль принципи-

ального введения в круг проблем музыки как мимесиса; реаль-

ные же проблемы отражения как такового — его содержания

и его форм — должны быть конкретно представлены в ходе пос-

ледующего изложения.

5

При этом необходимо заметить (тоже в качестве введения,

исторически дополняющего общие философские установки), что

искусства, и в особенности музыка, тысячелетиями трактова-

лись теорией как отражение, причем отражение внутреннего

jvmpa человека, и это считалось чем-то само собой разумею-

щимся, казалось даже не требовавшим доказательств. Само

то себе такое единодушие, естественно, не может истолковы-

ваться как доказательство: при некоторых обстоятельствах заб-

луждения могут длиться целые эпохи. Но здесь речь идет все-

таки о чем-то ином, о большем. Ведь греки, понимая музыку как

особую разновидность мимесиса, со всей — для них, впрочем,

неудивительной — диалектичностью настойчиво подчеркива-

ли в последнем именно то, что привносит музыка в космос

всех искусств, но одновременно — и неразрывно с этим — то,

что ее от них отличает, составляет ее специфику. Для греков

было несомненным, что любое — как научное, так и художест-

венное— отношение человека к действительности покоится на

отражении ее объективных свойств. И этого их убеждения ни-

когда не могли поколебать ни внутренние, ни внешние расхож-

дения между музыкой и другими искусствами. Вместе с тем

для них было очевидно, что миметически отраженный объект

музыки качественно отличается от аналогичного объекта про-

чих видов искусства; первый из них — это внутренний мир че-

ловека. Т. Георгиадес дает верный анализ такого понимания

игры на авлосе в 12-й пифийской оде Пиндара: «Однако эта

музыка, т. е. игра на авлосе, была не самим по себе выраже-

нием эмоций, а их воспроизведением сообразно требованиям

искусства. Стоны сестры Медузы — Евриалы (V. 20) — произ-

вели столь сильное впечатление на богиню Афину, что она не

могла не увековечить их. Она почувствовала потребность об-

лечь свое впечатление в определенную, объективную форму.

Это впечатление страдания, проявляющегося в потрясающих,

душераздирающих стонах, было представлено, изображено

(jjiiILi^aaiTo: V. 21) посредством, или, лучше сказать, в виде ме-

лодии авлоса. Стон превратился в искусство (%£%щ), в мастер-

ство, в игру на авлосе, в музыку. Афина как бы сплела эту

мелодию из интонаций стона (ôianX&aiGa: V. 8) Пиндар...

различает собственно страдание и духовное созерцание стра-

дания. Первое — выражение эмоций как таковое — есть чело-

веческое, признак жизни, сама жизнь. Второе же — то, что по-

средством искусства придает страданию объективный образ,—

есть божественное, избавляющее, есть духовное деяние»1. Здесь

видна зрелость эстетического мышления древних греков. В то

время как многие современные авторы — часто даже достаточ-

но серьезные — путают эмоцию с миметическим ее изображе-

нием или как минимум полагают, что таковое прямо и непос-

редственно вырастает из нее, Пиндар как раз главное видит

в качественном разрыве между ними. Мифологическое описа-

6

ние стремится именно к тому, чтобы подчеркнуть этот разрыв:*

то, что мимесис страдания предстает как божественное откро-

вение, тогда как само по себе страдание есть нечто чисто чело-

веческое, с одной стороны, заведомо исключает любое их сме-

шение, всякое растворение одного в другом, а с другой сторо-

ны устраняет любую субъективацию и возвышает «божествен-

ное» над обычной человеческой повседневностью именно как

мимесис, как отражение факта человеческого бытия. Небезын-

тересно отметить: важная мысль Аристотеля о том, что безоб-

разное и неприятное в жизни может в миметически преобра-

женном виде доставлять удовольствие, прослеживается еще

у Пиндара.

В наши задачи не входит детальное рассмотрение развития

этого взгляда. Приведем лишь общеизвестное место из «Поли-

тики» Аристотеля, где миметический характер музыки с его

специфическим объектом находит свое уже чисто философское,

очищенное от всякой мифологии выражение и где в то же вре-

мя— чем мы займемся позднее — точно определяются духовные

предпосылки и моральные последствия подобного отражения:

«Ритм и мелодия содержат в себе более всего приближающие-

ся к действительности отображения гнева и кротости, мужества

и воздержанности и всех противоположных им свойств, а так-

же прочих нравственных качеств (это ясно и из опыта: когда

мы воспринимаем ухом ритм и мелодию, мы изменяемся в ду-

ше). Привычка же испытывать огорчение или радость при вос-

приятии того, что подражает действительности, ведет к тому,

что мы начинаем испытывать те же чувства и при столкнове-

нии с действительностью»2. Можно с уверенностью утверждать,

что эта миметическая сущность музыки получила признание

всей эстетики в целом (опять-таки вплоть до недавнего прош-

лого и до наших дней!). Даже такой выдающийся представи-

тель гносеологического субъективизма и философского ирра-

ционализма, как Шопенгауэр, строит свою — вполне фантасма-

горическую и метафизическую — теорию музыки на ее мимети-

ческом характере. Он тоже стремится отграничить специфику

музыкального мимесиса от специфики прочих искусств, не под-

вергая сомнению ее существование как таковое. Он говорит по

этому поводу: «Музыка, следовательно, в противоположность

другим искусствам, вовсе не отпечаток идей, а отпечаток самой

воли, объективностью которой служат и идеи...»3 Нас здесь не

интересует идеалистический характер этого учения; его автор —

подобно Шеллингу —понимает мимесис как отражение и отоб-

ражение идей, подправляя (на плотиновской основе) противо-

речащее искусству платоновское «подражание подражанию»,

однако для проблемы, занимающей нас сейчас, это различие

не столь существенно. Следует лишь упомянуть, что при всей

детализированности своих построений Шопенгауэр основные

мысли последовательно до конца не доводит, но — под влияни-

7

ем романтической натурфилософии — трактует различные эле-

менты музыки как отображения различных ступеней развития

природы, включая человека; в результате цитированное выше

^положение по меньшей мере выхолащивается4. Ибо тем самым

исключается та специфически миметическая основа музыки,

'которую столь ясно осознали греки: мимесис внутреннего мира

зкак такового, а не того лишь, что формируется одновременно

с вызывающей его причиной или ограничивается преобразова-

нием внешнего мира с целью эвокации внутреннего.

Как раз в этом-то и проявляются собственно трудности ми-

месиса в музыке. Если мы хотим правильно подойти к пробле-

ме как таковой, необходимо прежде всего разобраться в двух

на первый взгляд противоположных точках зрения, в основе

которых, однако, лежит тот существенный общрй принцип, что

обе они связывают музыку непосредственно с природными фе-

номенами и пытаются вывести ее прямо из них. Выбирая Гер-

дера в качестве представителя первого направления, мы точно

знаем — и его воззрения, которые будут процитированы, дос-

таточно ясно это показывают, — что ему отнюдь не чужд чис-

то человеческий характер музыки, что он, более того, как раз

стремится вывести его из общих натурфилософских предпосы-

лок, из понимания человека как чисто природного существа.

Здесь, как и везде, где игнорируется роль труда и его общест-

венные и психологические последствия (напомню о второй сиг-

нальной системе и сигнальной системе I'), вполне оправданное

само по себе стремление упразднить резкий метафизический

разрыв между художественной деятельностью и соответствую-

щим природе существованием человека ведет к хаосу путаных

определений. В своей «Каллигоне» Гердер обращается к этой

проблеме: «Итак, все, что в природе звучит, есть музыка; все

звучащее заключает в себе ее элементы; и требуется лишь ру-

ка, которая извлекла бы их, ухо, которое бы их услышало,

чувство, которое вняло бы им. Ни один художник не выдумал

звучания и не наделял его мощью, которая не существовала бы

в природе и в его инструменте, а находил его и извлекал с ча-

рующей силой»5. Непоследовательность Гердера проявляется

не только в том,, что он тут же отказывается от своего парадок-

сального вступительного тезиса, но и в том, что это отступле-

ние он совершает абсолютно неосознанно, не замечая, что ухо,

которое в состоянии услышать музыку, художник, который ее

извлекает, инструмент, используемый при этом, отделены от

природы пропастью — пропастью общественного развития на

основе труда. Тот факт, что звучание инструмента тоже опре-

деляется законами природы, еще не выделяет его среди других

продуктов труда, но, пожалуй, практическая целесообразность

достигнутых эффектов отличает его от любого простого при-

родного феномена. В этом отношении, в познании специфичес-

кой сущности музыки, ее предпосылок, ее средств и т. д., миф

8

Пиндара с философской точки зрения стоит гораздо выше по-

зиции Гердера.

Однако музыку можно рассматривать и в ином натурфило-

софском аспекте: с точки зрения самой сущности, в противопо-

ложность поверхностной позиции Гердера, ограничившегося ее

чувственно-непосредственной стороной. То, что пифагорейцы

открыли в числовой структуре вещей средство их научной поз-

наваемости, было, бесспорно, огромным, эпохальным научным

достижением. Не имея здесь возможности должным образом

оценить значение и масштабы этого учения — влияние которого

на философию музыки можно проследить от ее сегодня почти

еще не изученных истоков до Кеплера и философии Возрожде-

ния,— мы должны тем не менее сказать, что его прямое при-

менение к явлениям природы и тем более к музыке таит в себе

серьезную опасность, принципиальные истоки которой мы долж-

ны здесь затронуть хотя бы вкратце, и в первую очередь, ес-

тественно, потому, что она представляет собой «западню» для

теории музыки; однако в связи с этим неизбежно приходится

хотя бы ненадолго остановиться также на некоторых общих

вопросах отношения математики и объективной действитель-

ности. Первое веское возражение против пифагорейской кон-

цепции мира и ее научных методов мы находим в полемике

Аристотеля; она тесно связана с его неприятием платоновского

учения об идеях, которое в отдельных своих моментах смыка-

ется с пифагореизмом. Как у платоновских идей, так и у чисел

и числовых соотношений Аристотель отрицает всякое само по

себе полностью самостоятельное, независимое от феноменов

и причинно их обусловливающее существование. Но при этом

интересно то, что Аристотель связывает признание идеальности

числа с выдвижением на первый план числового соотношения,

которое он трактует не как идею, а как конкретное, неотрыв-

ное от материальной субстанции определение вещей. Он заяв-

ляет: если «Каллий есть числовое соотношение огня, земли, во-

ды и воздуха», то и идея его будет числовым соотношением

некоторых других элементов, составляющих ее субстрат,

и «сам-по-себе-человек — все равно, есть ли он какое-нибудь

число или нет, — все же будет числовым соотношением» опре-

деленных элементов, и, следовательно, его идея не будет чис-

лом6. Разумеется, числовые соотношения играют важную роль

уже у пифагорейцев, в «Тимее» Платона и т. д. Значение же

аристотелевской критики заключается не просто в том, что чис-

ловое соотношение обретает столь большой вес, а в том, что

ниспровергается метафизическая, возвышающая субстанцию

всех вещей власть математического, числового, чисто количест-

венного, в том, что последнее включается в ряд различных су-

щественных определений вещей наравне с прочими, как одно

из многих, что поэтому оно уже не предстает неким «выс-

шим критерием» объективной истинности, но скорее его собст-

9

венная истинность должна соразмеряться с фактами объектив-

ной действительности.

То, что у Аристотеля обозначилось лишь намеком, находит

свою конкретную форму и точно обусловленное, систематизи-

рованное место в гегелевском учении о мере и соотношениях

мер. Великое достижение Гегеля состоит прежде всего в про-

яснении взаимоотношений качества и количества. Мы уже ссы-

лались по другим поводам [см. т. 3, с. 284 и ел.] на некоторые

основные моменты этой теории, в первую очередь на изначаль-

ную данность качества и на количество как его снятие, его

первое приближение к сущности. Однако количество, полностью

раскрываясь и выявляя имманентные ему определения, став

мерой предметности — и не утратив при этом своей количест-

венной сущности, не перестав быть выражением количествен-

ной структуры и изменения предметов, — включает снятое ра-

нее качество в определенность своего бытия: «Мера есть, прав-

да, внешний способ, некоторое «больше» или «меньше», но

в то же время она и рефлектирована в себя, есть не только

безразличная и внешняя, но и в-себе-сущая определенность;

она, таким образом, есть конкретная истина бытия... Мера есть

простое соотношение определенного количества с собой, его

собственная определенность в себе самом; таким образом, оп-

ределенное количество качественно»7. Поэтому мера как един-

ство количества и качества неразрывно связывается с бытием

отдельных вещей, их отношений, их закономерностей и т. д.

«Но всякое существующее, чтобы быть тем, что оно есть, и что-

бы вообще обладать наличным бытием имеет некоторую вели-

чину»8. Тем самым мера становится категорией бытия; из по-

нятия меры исчезает всякий след той «идеальности», того аб-

страктного витания в небесных сферах поверх и по ту сторону

конкретных реальностей — с чем, как мы видели, Аристотель

боролся у Пифагора и Платона,— а тем самым также и вся-

кий след какой бы то ни было фетишизированной противопо-

ложности между количеством и качеством, который столь часто

встречается в современном мышлении (вспомним, например,

Бергсона). «Мера есть, таким образом, имманентное количест-

венное отношение двух качеств друг к другу»9. Чем более слож-

ные отношения этих определений отражаются в мышлении, чем

больше отражение выходит за рамки лишь статических отно-

шений бытия, чем более оно выражает также и динамичес-

кие общие закономерности взаимосвязей явлений, их движе-

ния и пр., тем отчетливее проявляется неразрывная связь коли-

чества и качества как определений бытия в противоположность

платоновским идеям. Уже простые формулы типа 2яг или яг2

определяют конкретно-данное бытие, специфическое качество,

для-себя-бытие окружности относительно всех остальных кри-

вых, и Гегель в своих дальнейших рассуждениях о философии

меры и соотношении меры по праву ссылается на достижения

10

Кеплера и Галилея. Открытая Гегелем знаменитая узловая

линия отношений меры, переход количества в качество и vice

versa есть лишь диалектически-динамическое выявление той

внутренней — составляющей сущность вещей — связи количест-

ва и качества, мысленным отражением которой является логи-

ческая категория меры.

Однако тем самым обусловливается только правильное от-

ношение мышления как познания действительности к тому ми-

ру «чисто» количественного, который обрел свою научную фор-

му в математике. Очевидно, что имманентная диалектика

(и в этом ее великая, всепроникающая, всепобеждающая сила!)

развития возникающих таким путем формообразований в ходе

дезантропоморфирующего отражения действительности, в силу

того, что сущность последней сводится к этой системе количест-

венных отйошений и из этого сведения возникает «гомогенная

посредующая система» sui generis, оказывается способной вы-

разить предметности и их отношения с точностью и единооб-

разием, иным путем недостижимыми. В некоторых случаях та-

кая диалектика может выявить их суть раньше, чем к этому

придут путем наблюдений и экспериментов. Это, однако, ниче-

го не меняет в том основном факте, что критерием истинности

любого математически опеределенного отношения мер остается

действительность как таковая, то есть качественное конкретно-

данное бытие соответствующего феномена (в вышеприведенном

гегелевском смысле). Ибо при том, что имманентное матема-

тическое раскрытие количественной стороны отношений мер

проливает свет на бесконечный или, во. всяком случае, кажу-

щийся неисчерпаемым ряд возможностей, решить, какая из

них на самом деле соответствует объективной действительности,

средствами, свойственными математике, невозможно. Уже тот

факт, что определяюще важные физико-математические фор-

мулы содержат в себе постоянные величины, отчетливо указы-

вает направление подобной проблематики. Естественно, что

константа обладает количественными свойствами, однако имен-

но благодаря этому она выявляет совершенно специфическое

конкретно-данное бытие соответствующей реальной взаимосвя-

зи, качественно особый характер особого бытия, особого отно-

шения и т. д. Поэтому совершенно прав был Планк, говоря

о своем открытии в квантовой физике: «Это — та самая кон-

станта, тот новый таинственный посланец реального мира, ко-

торый все снова и снова заявлял о себе при различнейших из-

мерениях и все настойчивее домогался собственного места...»10

Таким образом, здесь сама действительность путем дезантропо-

морфирующих методов физики выбирает из кажущегося бес-

конечным числа чисто математических возможностей то отно-

шение мер, которое с наибольшей — из того, что достижимо

в том или ином случае, — приближенностью, адекватностью

отображает реальное бытие, с теми качествами, которые при-

11

сущи ему как конкретно-данному бытию. (Само собой разуме-

ется, что при этом большую роль играет математическое выве-

дение, разработка и формулирование соотношения мер, полу-

ченного из реальности как таковой; но ни с точки зрения тео-

рии познания, ни методологически это ничего не меняет в опи-

санном здесь принципиальном положении вещей.)

Если мы теперь обратимся к нашей собственной задаче —

выяснению этих отношений в музыке, — то мы должны будем

уделить особое внимание как тому, что действительно для обе-

их сфер в равной степени, так и тому, в чем они принципиально

отличаются друг от друга. Их методологически общие черты

верно описал Гегель в цитированной нами работе. Он говорит

о музыке: «...Отдельный тон также имеет свой смысл лишь

в отношении и соединении с другим и целым рядом других;

гармония или дисгармония в таком круге соединений составля-

ет его качественную природу, которая в то же время основы-

вается на количественных отношениях, образующих некий ряд

показателей и представляющих собой отношения обоих специ-

фических отношений, которые каждый из соединенных тонов

есть в самом себе. Отдельный тон есть основной тон некоторой

системы, но равным образом и один из членов в системе каж-

дого другого основного тона. Гармонии суть исключающие из-

бирательные сродства, качественная особенность которых, од-

нако, точно так же вновь разрешается во внешность чисто ко-

личественного нарастания»11. Таким образом, здесь проявляет-

ся та же двойственность количественного и качественного, что

и в физике, их взаимопереход друг в друга при сохранении

собственного существования и подчиняющихся собственным

законам возможностей развития каждого из этих двух катего-

риальных компонентов, N естественно, со всеми последствиями,

которые испытывает на себе эта борьба за единство. Уже

отсюда следует — mutatis mutandis, как мы убедимся, — что уста-

новленный выше критерий истины, то есть главенство факти-

чески истинного над чисто формально обоснованным матема-

тически возможным, относится и к области музыки. В правиль-

ности этой аналогии легко удостовериться. Как известно, в

музыкальной теории с различных точек зрения систематизируют-

ся количественно определяемые соотношения мер тонов и из

них выводятся правила для музыкального развития. Если

и есть какое-либо искусство, в котором такие правила должны

всерьез приниматься, осознаваться, по-настоящему усваивать-

ся, то это—музыка; разумеется, не только она одна, но она —

в первую очередь. Творческие биографии наиболее значитель-

ных новаторов в музыке свидетельствуют, что они всегда долж-

ны были пройти такую школу, чтобы быть в состоянии профес-

сионально, а не по-дилетантски сформулировать новое; впро-

чем, граница между высоким художественным уровнем и диле-

тантизмом в музыке обозначена гораздо отчетливее и раиио-

12

нально доказательнее, чем в других искусствах. С другой

стороны, и здесь действует то, что ранее было сказано по от-

ношению к физике: точное соблюдение «правил» теории ком-

позиции— даже если при этом автор не погрязает в педантиз-

ме, в школярстве, но, с точки зрения специалиста-теоретика,

избирает верный путь, проявляет изобретательность, оригиналь-

ность и пр. — еще никоим образом не гарантирует создания

содержательно цельного музыкального произведения. Музы-

кальная теория предоставляет лишь возможности, лишь, так

сказать, негативно установленные ограничения; тем, что и они

определяют специфические границы в музыке, мы займемся

позднее. Превращение теоретической возможности в художест-

венную реальность и здесь покоится на том, что эта возмож-

ность имеет дело с такой действительностью, которую призвана

отразить и миметически воплотить художественная реальность.

Однако тем самым мы пришли к решающему различию,

противоположности, разграничивающей эти две сферы отраже-

ния— физики и музыки — в их отношении к математическому.

Тем не менее мы не можем сказать ничего конкретного о под-

ходе к действительности в музыке, пока не достигнем доста-

точной ясности как относительно ее объекта, то есть того, что

она отражает, так и относительно взаимосвязи в ней субъекта

и объекта, определяющей то, каким образом она это делает.

При этом мы исходим из той точки зрения, повсеместно гос-

подствовавшей уже в Древней Греции, что объект музыкально-

го отражения есть внутренний мир человека, его эмоциональ-

ная жизнь. Здесь можно сослаться на любой опыт конкретиза-

ции. Однако этот внутренний мир не существует непосредст-

венно и изначально как относительно самостоятельная сфера

человеческой жизни. Он является продуктом общественно-ис-

торического развития человечества, и, как мы увидим, его ста-

новление и развертывание происходят строго параллельно воз-

никновению и расцвету музыки как самостоятельного искусст-

ва. В свое время [см. т. 1, с. 208 и ел.] мы рассматривали

связь труда и ритма, опираясь на исследования Бюхера. В со-

ответствии с этим на первый план мы выдвинули объективное

функционирование ритма, организующее и потому облегчающее

трудовой процесс. Если теперь взглянуть на этот феномен

с субъективной стороны, то ясно, что уменьшение трудовых

усилий при повышении эффективности трудовой деятельности

знаменует собой начало освобождения внутреннего мира, рас-

крытия, самовыявления чувств, сопровождающих труд, а тем

самым — и формирования эмоциональной жизни целостного

человека. Повышение производительности труда влечет за

собой — прежде всего благодаря увеличению свободного вре-

мени и сокращению занятости человека в производственном

процессе, обеспеченному за счет роста производительности

труда, — усиленное овладение внешним миром как в мышлении

13

человека, так и в сфере его внутренней эмоциональной жизни.

Если теперь рассмотреть этот внутренний мир несколько

детальнее, то — вопреки современным предрассудкам — необхо-

димо отметить связанность каждого эмоционального акта с вы-

зывающим его внешним миром, то есть тот элементарный факт,

что чувственные реакции человека изначально по сути своей

конкретны, а именно неразрывны с вызывающей их причиной,

относящейся к окружающему предметному миру. Причем если

они не несут в себе с необходимостью конкретные проявления

вызвавшего их объекта, то по своему содержанию, по своей

интенсивности и т. п. они существенно связаны со своим воз-

будителем; никакая эмоция, никакое чувство, скажем любви

или ненависти, не возникают непосредственно как таковые, но

всегда — как любовь или ненависть определенного лица в опре-

деленной ситуации. Сколько бы общего ни содержали в себе

такие важнейшие эмоциональные состояния, как страх и на-

дежда, любовь и ненависть и т. д., они, безусловно, в течение

очень длительного времени существовали и проявлялись в кон-

кретных, крайне дифференцированных формах, прежде чем

люди свели их воедино в теоретически обобщенном понятии

как данные специфические эмоции. И само собой разумеется,

этому языково-понятийному сведению в определенную катего-

рию на основе одной из унифицирующих характеристик пред-

шествовал чувственно-непосредственный синтез родственных

друг с другом групп и подгрупп эмоций. Этот процесс мы уже

затрагивали при обсуждении языка, языкового выражения

предметного мира и указывали на достаточно позднее появле-

ние таких на первый взгляд непосредственно-чувственных обоб-

щений, каковыми являются цвета [см. т. 1, с. 43 и ел., т. 2,

с. 122]. Совершенно очевидно, что такое направление развития

к духовной жизни относится еще в большей мере, ибо чем при-

митивнее язык, тем определеннее он выражает внутреннее не

непосредственно, а путем изображения того внешнего мира,

в котором оно пробуждается и получает свое развитие. Гелен

приводит в этой связи высказывание мадам де Сталь, утверж-

давшей, что древние никогда не создавали из своей души объ-

ект стихотворчества12. Так как наши знания относительно прош-

лого касаются достаточно высоких стадий развития, поневоле

напрашивается вывод, что к начальным этапам эти слова при-

менимы еще в большей мере.

Поэтому пробуждение, организация, осознание (в широчай-

шем смысле слова) эмоций и чувств совершается в сфере ми-

месиса и его воздействия на «реципиентов» — зрителей и слу-

шателей. Как известно, ритм уже в трудовом процессе играет

и в этом отношении столь важную роль, что именно благодаря

ему появляются первые ростки того самого освобождения

внутреннего мира, которое служит здесь предметом нашего

обсуждения. Эти тенденции качественно, скачкообразно усили-

14

ваются в мимесисе. Из прежних рассмотрений [см. т. 2, с. 27

и ел.] мы знаем, что его изначальной целью при этом отнюдь

не было художественное творчество и возник он скорее как не-

обходимое следствие представления о мире в свете магии,

стремления магически повлиять в желаемом направлении на

скрыто действующие силы, господствующие над человеческой

жизнью, а если необходимо — устранить или по крайней мере

ослабить их. Художественно-эвокативный характер мимесиса

складывается при этом отчасти как непредвиденный побочный

продукт. Мы говорим — отчасти, поскольку магический мимесис

изначально мыслится вместе с некоей определенной эвокацией,

имеет целью эвокативное воздействие, однако с точки зрения

магии тот факт, что заклинательный, эвокативный компонент

мимесиса в ходе развития последнего все решительнее направ-

ляется в эстетическое русло, представляется случайным. Соот-

ветственно этому черты, определяющие для нас музыку как

миметическое отображение внутреннего мира человека, его эмо-

ций, чувств и т. п., постепенно развиваются — хотя и в маги-

ческом обличье, то есть, так сказать, в виде технического вспо-

могательного средства достижения магической цели, — в сто-

рону самостоятельности эстетического. Причем сразу же

следует заметить, что полная автономия музыки, на самое себя

направленность ее бытия является результатом долгого разви-

тия; потребовалось очень длительное время, пока она не перес-

тала быть спутником (а точнее, решающим эстетическим орга-

низатором) других миметических способов изображения (танца,

слова). Однако, прежде чем мы обратимся к этому чистому

способу ее проявления и его общественно-историческим усло-

виям, следует несколько внимательнее разобраться в ее изна-

чальной функции, ибо только таким путем мы придем к под-

линному пониманию того, что, собственно, представляет собою

мимесис в музыке.

Начнем с ритма. Мы имеем дело с тремя его проявлениями.

Во-первых, это ритмические движения живого существа, кото-

рые можно наблюдать уже в животном мире; это биологически

обоснованные действия (независимо от того, покоятся ли они

на безусловных или на прочно закрепленных условных рефлек-

сах), облегчающие приспособление к окружающему миру, де-

лающие реакции животного более эффективными, но тем не

менее остающиеся всего лишь некими эпизодами, не имеющими

существенных последствий для его жизни в целом. Во-вторых,

это ритм, возникающий в труде; он несет на себе отпечаток

того качественного скачка, который отличает труд вообще от

любой чисто биологической реакции на внешний мир; посред-

ством ритма сознательно, в интересах поставленной человеком

цели, в интересах облегчения труда и повышения его эффектив-

ности организуется пространственно-временной процесс. Особо

следует подчеркнуть здесь именно «организацию», поскольку

15

этот ритм уже не «естественный», а «искусственный», возникаю-

щий из координации движений, наиболее удобных с точки зре-

ния трудового процесса, их временной последовательности и пр.,

а также из приемов, наименее утомительных для работающего.

То, что происходящее при этом облегчение трудового процесса

вызывает приятные ощущения, является естественным следстви-

ем, но с точки зрения объективной целевой установки — всего

лишь побочным продуктом. Конечно, сознательная организован-

ность воздействует — безразлично, спонтанно или преднамерен-

но,— также и на работающего субъекта, а именно прежде всего

в направлении более определенного подчеркивания ритма сопро-

вождающим труд пением, которое, как указывает Бюхер, пона-

чалу, по всей видимости, не имело текста и только путем выкри-

ков, возгласов выражало чувства, посредственно отражающие

труд как таковой. Тексты древнейших трудовых песен, дошедших

до нас, относятся к сравнительно более поздним периодам, ко вре-

мени после распада первобытного коммунизма, к эпохе рабского

труда. Во избежание всяких недоразумений следует заметить,

что речь здесь идет исключительно об артикулированном сло-

весном выражении. Конкретизировался ли еще раньше трудовой

процесс как таковой музыкально-миметическими средствами, ска-

жем, с помощью сопроводительных инструментов, в данном

случае несущественно. Таким образом, теперь чисто трудовой

ритм пополняется артикулированными словами, тем их музы-

кальным сопровождением, в котором уже проявляется отноше-

ние целостного человека к соответствующему специфическому

труду, его субъективное отношение к совокупности трудовых

процессов в его жизни, к условиям труда, производственным

отношениям вообще как содержанию мимесиса чувств. Перехо-

ды от одного этапа к другому, проследить которые было бы

крайне важно при исследовании возникновения мелодии и гар-

монии, насколько я зйаю, неизвестны. (Автор опять-таки поль-

зуется возможностью открыто признать, что он не может пре-

тендовать на профессиональную компетентность в области му-

зыки и ее истории.)

Таким образом, более развитая фаза трудовой песни уже

обнаруживает ясные черты третьей ступени — развито мимети-

ческой. Еще очевиднее проявляется этот момент во всех при-

митивных обществах в другой области применения музыки,

прежде всего в танце. Танец изначально имел отчетливо миме-

тический характер, будучи изображением важнейших видов

жизнедеятельности первобытного человека (войны, охоты, жат-

вы и т. п.). Мы уже занимались подробно этим вопросом в дру-

гом месте [см. т. 2, с. 71 и ел.]; здесь же наше внимание сос-

редоточивается не столько на танце как таковом, миметичес-

кая сущность которого не нуждается в пояснениях, сколько на

роли музыки в человеческо-эвокативном характере мимесиса,

спонтанно переходящем в эстетическое. При этом нужно преж-

16

де всего подчеркнуть то важное обстоятельство, что значитель-

ная часть миметически изображенных в танце действий не от-

носится к той группе человеческих отправлений, которые под-

верглись ритмизации уже в повседневной жизни подобно мно-

гим видам труда. Какую бы важную роль приобретенные при

этом навыки и сноровка ни играли, например на охоте или вой-

не, в жизни как таковой возникающие в данных сферах целе-

сообразные движения не могут быть подчинены какому-либо

строго зафиксированному и постоянно выдерживаемому рит-

мическому упорядочению; так что их ритмизация, происходя-

щая в танце, является изначально миметической, определяемой

миметически-эвокативными целевыми установками, а не сооб-

разующейся с техникой труда. Однако этот приоритет мимети-

ческого распространяется и на трудовые процессы, ритмизован-

ные уже в самой действительности (сеяние, косьба и пр.).

Ведь для труда как такового совершенно естественно то пра-

вило, что каждый из его видов должен иметь свою собственную

ритмику, вытекающую из его конкретной специфики; таким

образом, при различных видах труда не может быть ни ритми-

зованной связи между различными действиями, ни ритмичес-

ких переходов из одного вида в другой; по техническим при-

чинам каждый трудовой процесс изолирован и ритмизован

сам по себе. Однако в одном из предыдущих анализов танца

[см. т. 2, с. 69 и ел.] мы показывали, что каждый из них — ка-

кой бы многообразный комплекс человеческих движений он ни

охватывал — с точки зрения социального задания, выдвигаемого

магией, должен составлять некое единство. Тем более что, как

мы уже видели [см. т. 2, с. 33 и ел.], и магическая целевая ус-

тановка включает в себя эвокативное действие по меньшей мере

как необходимый момент, как всеобще-непосредственный сим-

вол, в известной степени как ощутимое подтверждение воздей-

ствия трансцендентных сил. Из всего этого вытекает унифици-

рованная музыкально-миметическая обработка каждой из свя-

занных групп танцев, благодаря чему перед трудом ставятся

уже в ритмическом отношении совершенно новые задачи: не

просто свести воедино качественно отличающиеся друг от дру-

га— и сохраняющие свое различие — комплексы движений, но

дать им возможность с помощью эвокации возникать друг из

друга таким образом, чтобы чередовались напряжения и рас-

слабления, довести эти динамические связи до апогея, увенчи-

вающего целое.

Ясно, что эта целевая установка—а она происходит еще

непосредственно из магии, и эстетические определения длитель-

ное время пребывают в ней спонтанно-неосознанными — поне-

воле далеко выходит за рамки чисто ритмического упорядоче-

ния движений; так как при этом должны миметически эвоци-

роваться самые различные эмоциональные состояния,

сопровождающая музыка — посредством сопровождения и в со-

2—805

17

провождении организующая конкретный мимесис— вынуж-

дена сама в себе развивать миметические элементы. Ибо толь-

ко благодаря им миметический процесс может обрести полное

внутреннее раскрытие, необходимую упорядоченность, органи-

чески проистекающую из присущих ему свойств. Возникает ме-

лодия и гармония как миметические средства выражения чувств,

сопровождающих события. Таким образом, музыка, еще

не созревшая как искусство до некоего самостоятельного бытия-

для-себя, должна развивать в себе исконнейшие определения,

чтобы фигурировать в качестве эстетически-эвокативного прин-

ципа для областей, лежащих за свойственными ей пределами.

Отчетливее всего это проявляется опять-таки в первобытном

танце. Ибо — позднее мы рассмотрим это подробнее [с. 55

и ел.] — насколько бы ни углублялась связь между определен-

ными видами словесного искусства и музыкой, общественно-

историческое развитие в то же время порождает здесь четкое

разграничение; и лирическая поэзия постепенно отходит от

обязательного музыкального сопровождения, и музыка относи-

тельно рано становится способной выражать лирические чувст-

ва без слов. (Сошлемся еще раз на то, как представлена ме-

лодия авлоса у Пиндара [с. 6 и ел.].). В отличие от этого

танец без организующей функции музыки вообще не может су-

ществовать не только в принципе, но даже как способ прояв-

ления повседневного досуга. Музыка сама по себе способна

совершить это отделение в той мере, в какой, скажем, в наше

время музыкально обработанные танцевальные мелодии все

больше освобождаются от собственно танцев и используются

лишь как мелодическая основа для выражения определенного

внутреннего эмоционального мира. Танец же никогда не может

отделиться от музыки; даже когда он полностью перестает

быть миметическим воплощением важных жизненных проявле-

ний (как это еще имеет место во многих крестьянских танце-

вальных обрядах) и превращается просто в развлечение пов-

седневной жизни, музыка все равно остается неотъемлемой

и организующей его основой. (Проблема качества подобной му-

зыки в данный момент не обсуждается.)

Наоборот, танец начальных периодов своего существования,

связь которого с музыкой нас теперь интересует, был мимети-

ческим отображением важнейших событий жизни, ее поддержа-

ния и сохранения, ее защиты от врагов и т. д. Поэтому орга-

низующая функция музыки не могла ограничиваться ритмичес-

ким регулированием повторяющихся движений. В разнообраз-

ных подъемах и спадах, во всевозможных нарастаниях и за-

медлениях некоего драматического, но безмолвного, бессловес-

ного действия она должна была не только создавать этот

направляющий эвокацию порядок, но одновременно эвокативно

раскрывать заключенное в нем эмоциональное содержание, ко-

торое не могло бы реализоваться просто в языке жестов. То,

18

что — как известно — такая связь танца и музыки спонтанно

возникает во всех примитивных культурах (эстетически совер-

шенно неосознанно), имеет свои основания, коренящиеся глу-

боко в сущности предмета. Ведь человеческий жест несет в се-

бе весь внутренний мир, хотя еще и не артикулированный.

Этот мир предстает, как мы видели [см. т. 2, с. 344 и ел.],

в живописи и скульптуре, которые улавливают и отражают его

в чисто зримых образах, как явно неопределенная предмет-

ность, пусть даже эстетически обоснованная и необходимая.

Эстетическое отключение от времени, совершаемое гомогенны-

ми посредующими системами этих искусств, полное снятие

прошлого и будущего в возвышенном до «вечности» настоящем

обусловливают возникновение напряжения, благодаря которому

может обрести действенность подлинно художественное созву-

чие определенной (визуальной) и неопределенной (чисто внут-

ренней) предметностей. Если же жесты, выражающие внутрен-

ний мир, остаются такими, какими мы видим их в жизни самой

по себе, а именно постоянно пребывающими в движении, мель-

кающими мгновениями, внезапно возникающими как предвос-

хищение будущего, растворяющимися в каком-то — сохраненном

памятью или забытом — прошлом, то они никоим образом не

могут нести в себе описанного выше интенсивного слияния

внутреннего и внешнего. Чтобы жесты как таковые, как чисто

визуальное внешнее не выродились в бессмыслицу (когда глу-

хонемые превращаются в сумасшедших, как остроумно-язви-

тельно говорил Геббель о пантомиме), внутренний мир должен

обрести открытое и артикулированное воплощение.

В жизни такое соотношение регулируется до известной сте-

пени само собой. Разумеется, всегда существуют жесты без

словесного выражения; однако в континуальности вербально вы-

раженных преддействия и последействия они занимают столь

отчетливо определенное место, что охваченный этими

жестами внутренний мир либо ясно выражается «сам собой»,

либо в своей возможной многозначности достаточно мотивиру-

ется ходом событий или ситуацией. Излишне говорить здесь

о драматургическом мимесисе, поскольку это соотношение в его

границах очевидно. Совершенно иначе дело обстоит в танце.

Тут внутренний мир, скрытый за непрерывными жестами, ни-

коим образом не может быть выражен словами. Исторические

факты свидетельствуют, что такое раскрытие всегда осущест-

вляется посредством музыки, «сопровождающей» танец, дра-

матургию его жестов. Слово «сопровождающая» мы поставили

в кавычки, так как речь здесь идет не просто о сопровождении,

а о чем-то качественно большем. Возникает как бы единый ми-

метический образ, где два типа отражения, противопоставлен-

ных друг другу, сливаются в новое единство: зримое и подвиж-

ное танцевальное отражение событий жизни, в котором чувст-

ва, вызывающие действия, равно как и те, что сами ими

2*

19

вызваны, вынужденно остаются неопределенными, и тот музы-

кальный мимесис чувств (полностью совпадающий с танцеваль-

ным отражением), объекты которого тоже необходимо пребы-

вают в неопределенности. Таким образом, эстетическая возмож-

ность взаимопроникновения обоих искусств предопределяется

мимесисом. То, что оба они дополняют и взаимно поддержива-

ют друг друга в указанном выше смысле, сказано не совсем

точно. Речь идет скорее о полном слиянии, в котором времен-

ная последовательность чувств и их зримое пространственно-

жестикуляционное воплощение образуют неразрывное единство.

(Само собой разумеется, что чем проще и очевиднее содержа-

ние танца, тем проще, «примитивнее» может быть музыка;

можно представить себе такие крайние случаи начальной ста-

дии — насколько я знаю, нам они не известны, — когда музыка

могла бы ограничиться чуть ли не одной ритмической органи-

зацией, без участия дифференцированной звуковысотности.

С другой стороны, если жестикуляционный язык танца обед-

няется, бледнеет по своему жизненному содержанию, если он

в соответствии с этим становится формально застывшим, пол-

ностью условным, как это случилось впоследствии в придвор-

ном балете, может возникнуть разногласие противоположного

характера: неопределенная предметность музыки станет более

динамичной, драматичной, эмоционально более наполненной,

чем определенно-визуальная предметность танца. Однако вы-

текающие отсюда проблемы выходят за рамки нашего рассмот-

рения.)

Единственно, что нас здесь интересует, — это тот факт, что

музыка может осуществить функцию, необходимо налагаемую

на нее общественно-историческими отношениями каждой за-

рождающейся культуры, только как мимесис внутренней жизни.

Задача же философии искусства состоит в том, чтобы вскрыть

действующие при этом категориальные связи. Совершенно яс-

но, что упомянутая выше организующая функция музыки долж-

на быть по сути своей временной. Пространственно-визуальная,

экспрессивная организация движений и жестов танцующих осу-

ществляется хореографией; последняя же всегда подчиняется

музыкальной организации. Эта субординация отнюдь не слу-

чайна; поскольку мимесис танцевальных движений служит эво-

цируемому эмоциональному содержанию, естественно, что пос-

леднее должно в конечном счете играть для данного мимесиса

роль упорядочивающего принципа. Таким образом, простран-

ственно-временная гомогенная система опосредования, в дан-

ном случае посредующая система танца, подпадает под господ-

ство чисто временной системы музыки. (Для драмы, когда она

освобождается от музыки и становится чисто словесным ис-

кусством, в ходе сценической постановки возникают проблемы

совершенно иного рода, в которых пространственно-временное

снова получает перевес над чисто временным; но и в опере, где

20

решающее значение приобретает музыка не сама по себе,

а связанная с пением на слова, перед исполнением и режиссу-

рой встают совершенно новые, трудно разрешимые и теорети-

чески мало разработанные проблемы.) Эти связи относительно

ясны; сложности начинаются только при необходимости рас-

смотрения самой музыки как мимесиса. Если при этом вспом-

нить, насколько само собой разумеющимся был отражательный

характер музыки' во времена античности и затем вплоть до

эпохи Просвещения, то представляется необходимым разобрать-

ся в имеющем место в настоящее время сопротивлении такому

пониманию с точки зрения его философских основ. Это кажется

тем правомернее, что подобный анализ служит как дальнейшей

конкретизации общей сути мимесиса, так и более полному про-

яснению специфического характера музыкального мимесиса.

Первое обстоятельство, в этом плане привлекающее к себе

внимание, давно уже известно: это — допущение, что отражение

подобно фотокопии, из чего выводится опровержение (хотя это

беспочвенное утверждение с полным основанием может быть

оспорено) миметического характера искусства, прежде всего —

музыки. Учитывая изложенное ранее [см. т. 2, с. 7 и ел.],

можно сказать, что сторонники этого взгляда чаще всего ссы-

лаются на несходство оригинала и изображения, а в нашем

случае, следовательно, — на то, что определенным, объективно

точно фиксируемым в числах колебаниям противостоят с субъ-

ективной стороны слуховое восприятие и сопровождающие его,

связанные с ним чувственные восприятия. Такая непосредст-

венная несхожесть — бесспорный факт; отчетливее всего он про-

является в прямых физиологических воздействиях внешнего

мира на людей. Безусловно, прямого подобия, например, между

зеленым цветом, в котором мы воспринимаем какой-то лес или

луг, и комплексом колебаний, обусловливающим его, не сущест-

вует. Это побуждало еще выдающегося исследователя Гельм-

гольца, подчеркивая полную разнородность представления и

представляемого объекта, усматривать в цвете всего лишь

«символ», то есть условный знак, который должен утвердиться

и закрепиться практически. Такое понимание совершенно игно-

рирует философскую проблему отражения. Ибо независимо от

того, как понимается отражение — идеалистически или мате-

риалистически, то есть безразлично, идет ли речь о связи идеи

с отображением или о связи материального объекта с отобра-

жением, ни одно учение об отражении не утверждает здесь

единства, полного совпадения, монистической однородности, —

противопоставление оригинала и отображения, их двойствен-

ность, которую невозможно отрицать, является философской

основой любой теории отражения. Непоследовательность Гельм-

гольца, повторяющая непоследовательность Канта в вопросе

о вещи в себе, состоит в том, что он, с одной сторо-

ны, усматривает в чувственных восприятиях чистые «символы»,

21

то есть нечто условное, а с другой стороны, трактует их как

необходимые следствия воздействия объекта на нас. Но если,

скажем, зеленый цвет возникает в сознании как физиологичес-

ки необходимая реакция на определенное число колебаний, что

же он есть такое, как не отражение этого феномена в челове-

ческой душе?

Несостоятельность позитивистской подмены отражения ус-

ловными знаками проявляется еще отчетливее, когда отраже-

ние, понимаемое в духе диалектического материализма, трак-

туется всего лишь как приближение к неисчерпаемому, беско-

нечному объективному миру. Если отсутствие «подобия»,

«сходства» не может служить доказательством от противного

уже в непосредственно-физиологическом отражении, тем более

оно не может выступать таковым в гораздо более опосредован-

ном мыслительном процессе отражения объективной действи-

тельности. Мы уже подробно говорили о дезантропоморфирую-

щих методах. Их суть заключается в том, что создается физи-

ческий и духовный инструментарий, с помощью которого

могут быть отражены строго в их бытии-в-себе даже непосред-

ственно скрытые, принципиально недоступные для человеческо-

го чувственного восприятия предметы, отношения, связи и т. п.

Чем больше отражается именно их сущность, тем меньше может

идти речь о «подобии» в непосредственном смысле, вообще как

о проблеме, хотя критерий понимания сущности здесь тем бо-

лее может заключаться только в соответствии в-себе-сущего

оригинала его отображению. Слабость любого недиалектичес-

кого учения об отражении состоит как раз в том, что оно не-

способно понять объективности сущности, ее существования

независимо от сознания. Мы уже несколько раз обсуждали этот

вопрос. Следует лишь заметить: при отражении сущности го-

ворить о каком-либо непосредственном «подобии» в подразуме-

ваемом смысле оснований еще меньше, чем при непосредствен-

ных чувственных восприятиях.

Ясно, что эта общая схема действительна — mutatis mutan-

dis— и для антропоморфирующего отражения в искусстве.

Причем при явном отсутствии «подобия» отображения непос-

редственно вызывающему его раздражителю из внешнего мира,

то есть непосредственному оригиналу, здесь все же возникает

отражение, касающееся сущности объективного существования

человеческого рода, как она проявляется в отдельных его пред-

ставителях, отражение, верно воспроизводящее тот или иной из

основных моментов существования этих последних. Психологи-

ческой основой этого процесса выступает ранее обстоятельно

охарактеризованная нами сигнальная система Г. Проблема

«подобия» при этом диалектически заостряется и углубляется:

та новая непосредственность художественного произведения,

которая снимает и вновь воспроизводит непосредственность

повседневной жизни, с одной стороны, существенно отдаляет

22

воплощенное им от отображенной «модели», взятой из повсед-

невности, более того, может даже изобразить некий фантасти-

ческий мир, вообще на первый взгляд не имеющий жизненного

прообраза; с другой стороны, именно поэтому «подобие» худо-

жественно отображенного существенным моментам объектив-

ной действительности развития человечества подчеркивается

значительно сильнее и оказывается эвокативнее, чем это обыч-

но наблюдается в жизни. О «несхожести» непосредственного

психофизиологического отражения с вызывающим его физичес-

ким явлением уже говорилось [ с. 21 и ел.]. Художествен-

ное отражение благодаря развитию сигнальной системы Y от-

ходит (не уподобляясь, однако, при этом дезантропоморфирую-

щему отражению) от непосредственно-психологического отоб-

ражения человеком объективной действительности, развивает

его, очищая, гомогенизируя, выстраивая в порядке важности

для человека его основные элементы; именно этим обусловли-

вается то своеобразие художественного отражения, о котором

мы уже подробно говорили: диалектическое, полное плодотвор-

ных противоречий единство «сходства» и «несходства» с реаль-

ным прототипом на уровне новой непосредственности, нераз-

рывно связанной с приобретением существенными моментами

развития человеческого рода непосредственных эвокативных

свойств; причем «сходство» в отражении таких свойств прояв-

ляется в том, что они могут непосредственно переживаться на

протяжении больших отрезков времени и пространства. Здесь

характер отражения в каждом из искусств, включая и музыку,

при отсутствии прямого «подобия» становится конкретно ощу-

тимым: именно великие художественные произведения, отра-

жающие и воплощающие существенное, выявляют и утверждают

непреходящее в жизни рода, при этом не как нечто «вневремен-

ное», общечеловеческое, а как конкретный момент развития

вместе с конкретными обстоятельствами его исторического про-

явления; тогда как поверхностное и потому более «похожее»

отображение преходящих временных явлений обречено ходом

истории оставаться непонятым и преданным забвению.

В исследуемом случае характер отражения в музыке рас-

сматривается пока еще в рамках отобразительной системы дру-

гих искусств, хотя несомненно, что именно в ней диалектика

«подобия» обретает свою наиболее заостренную и отчетливую

форму. Однако ее специфическое своеобразие станет значитель-

но понятнее, если обратить внимание еще на одно философское

заблуждение нашей эпохи: мы имеем в виду проблему времени.

То неверное его понимание, которое имеет хождение в наши

дни, в значительной степени предопределено теорией познания

Канта. В своей «трансцендентальной эстетике» он, как извест-

но, трактует время — а также пространство — в отрыве от проб-

лем теоретической постижимости объектов и в пределах этих

узких рамок как особую, самостоятельную априорность челове-

23

ческой чувственности, существенные признаки которой поэтому

должны оставаться строго отделенными от соответствующих

признаков пространства. Мы не считаем необходимым останав-

ливаться здесь на том, что последующие, идущие от Бергсона

философские системы выводят из этого метафизически-жестко-

го разделения враждебную противопоставленность пространст-

ва и времени, поскольку наша полемика направлена против

отрицания неразрывного единства времени и пространства в

целом и нюансы переходов от чистого дуализма к некоей эмо-

ционально-окрашенной противоположности не могут дать ниче-

го существенно нового для прояснения основополагающей проб-

лемы. Сошлемся на те важные мысли Канта, которые имеют

прямое отношение к интересующему нас вопросу: «Время есть

не что иное, как форма внутреннего чувства, то есть созерца-

ния нас самих и нашего внутреннего состояния. В самом деле,

время не может быть определением внешних явлений: оно не

принадлежит ни к внешнему виду, ни к положению и т. п.; на-

против, оно определяет отношение представлений в нашем

внутреннем состоянии»13.

При обсуждении дефетишизирующей миссии искусства мы

говорили об объективной неразрывности пространства и вре-

мени [см. т. 2, с. 317 и ел.] и пытались показать, что это их

независимое от сознания свойство, их объективная реальность

имеют далеко идущие последствия для их эстетического отра-

жения. Кантовскому пониманию мы противопоставляли при

этом внутреннюю оправданность того естественного, стихийного

воззрения, которое всегда видит пространство и время нераз-

рывно связанными друг с другом и вместе с тем «полными»

движущейся материи. Гегелевская философия подвела под это

жизнеощущение философский фундамент. Уже то, что Гегель

в отличие от Канта рассматривает пространство и время не

во введении в теорию познания как абстрактные априорности,

а в общих вводных рассуждениях к натурфилософии, указыва-

ет на решающий момент этого различия: проблему времени

невозможно исследовать рационально, в согласии с реальными

фактами иначе, чем в неразрывной связи с проблемой прост-

ранства, материи и ее движения. (Это не исключает объективно

дезантропоморфирующего отдельного рассмотрения онтологи-

ческого своеобразия пространства и времени, как это имеет мес-

то в натурфилософии Николая Гартмана и что чрезвычайно

важно в плане противостояния субъективистским тенденциям

современной физики. Правда, эта проблема представлена в

плоскости, никак не затрагивающей обсуждаемые здесь вопро-

сы.) Изолированное от пространства и движущейся материи,

чисто внутреннее время есть фетишизированная и фетишизи-

рующая абстракция, которая, разумеется, как всякая широко

распространенная и утвердившаяся теория, должна иметь свои

корни в общественном бытии определенных слоев капиталисти-

24

ческого общества; однако такого рода социальная обусловлен-

ность еще ничего не говорит в пользу ее соответствия объектив-

ной действительности. Напротив, именно детальный анализ со-

циального генезиса этой абстракции может вскрыть основы

фетишистского извращения в ее рамках истинной структуры

времени. Такой анализ, весьма важный для понимания пред-

метности в современном искусстве, относится к историко-мате-

риалистической части эстетики.

Для того чтобы ближе подойти к специфической предмет-

ности музыки, коснемся еще раз проблемы времени. В этом от-

ношении сопоставление концепций Канта и Гегеля вскрывает

две тесно взаимосвязанные противоположные позиции: проти-

воположность объективного и субъективного времени, с одной

стороны, и пустого, «сосудообразного» и предметно заполнен-

ного, то есть абстрактного и конкретного времени, с другой.

В обеих дилеммах позиция, опеределяемая влиянием Канта,

прямо ведет к толкованию временных переживаний как пол-

ностью «очищенной» от всего внешнего формы внутреннего

чувства, внутреннего состояния; любая предметность и даже

любое противостояние субъекта и объекта в границах этого

последнего как бы снимаются, становятся несуществующими;

предметная реальность объектов предстает проистекающей

только из априорности пространства (и формирующей деятель-

ности рассудка и разума самих по себе). Время, которое при

этом неизбежно (правда, у самого Канта еще не столь реши-

тельно) все более отождествляется с переживанием, ощущени-

ем времени субъектом, выступает перед нами подчиненным за-

гадочной силе протекания, текучести как таковой, бесследно

поглощающей все, что в переживаемый момент, казалось бы,

должно обладать бытием. Вне зависимости от эмоциональной

окрашенности такой позиции — трагически-скорбной, как у мо-

лодого Гофмансталя, или ликующе-устремленной к постижению

«истинного», нематериального бытия космоса, как у Бергсона,—

суть ее сводится к тому, что время и все к нему относящееся

все более отделяются от действительного материального мира

и все решительнее трактуются как отдельное от этого мира,

самостоятельное бытие в сфере чистой субъективности, в ее

фетишизированной отграниченности от окружающего мира и

фетишизированной противопоставленности ему. Неизбежно

происходящее исчезновение во времени предстает падением

в бездну, где все предметы бесследно исчезают или, в лучшем

случае, благодаря таинственной внутренней деятельности субъ-

екта, его памяти, воспоминаниям чисто субъективным образом,

будучи соотнесенными исключительно с субъектом, пребывают

в тени между бытием и небытием, как в дантовом чистилище.

Так это изолированное и замкнутое на субъекте понимание

времени приводит к своеобразному эмоциональному солипсиз-

му. Можно было бы, подобно Ганслику, отрицать связь между

25

чувством и музыкой, но поскольку такой формализм делает му-

зыку совершенно внемирной, то при подобном ее восприятии

в качестве необходимого субъективного коррелята внемирности

объекта возникает некий солипсический субъект, сущность ко-

торого должна быть — вопреки всем теориям Ганслика — бла-

годаря музыке чувственно-определенной.

Крайним выражением подобного рода субъективации и про-

тивопоставления времени является в теории музыки чистый фор-

мализм. Уже Кант видит в музыке «прекрасную игру ощуще-

ний», относя музыку без текста к рубрике «чистой» (не «при-

вязанной», предметно не определенной) красоты, то есть

признавая ее стоящей в одном ряду с «рисунками à la grecque,

орнаментом из листьев, вырезанным на картинных рамах, обо-

ях и т. д.»14. В другой связи мы уже указывали,[см. т. 2, с. 351

и ел.], что из подобных предпосылок у Ганслика родилось по-

нимание музыки как «звукового калейдоскопа». Это в своем

крайнем выражении абсурдное представление так или иначе

присутствует порой у действительно серьезных, стремящихся

к объективности теоретиков. Например, Н. Гартман категори-

чески отказывается трактовать музыку как «шахматную игру

со звуками». Однако, конкретизируя свои воззрения, он оказы-

вается перед следующей дилеммой: с одной стороны, он опреде-

ляет субъективный акт ее воздействия — в подчеркнутом проти-

вопоставлении процессу восприятия в изобразительных искус-

ствах и в литературе — в том смысле, «что собственная

душевная жизнь полностью поглощается в музыкальном про-

изведении и включается в модус его движения, который при-

соединяется к нему и при увлечении становится его частью.

Этим предметное отношение фактически снимается и превра-

щается в нечто другое: музыка как бы проникает в слушателя

и становится его достоянием»; с другой стороны, дабы в ре-

зультате такой трактовки не оказаться перед лицом растворе-

ния музыки в бессодержательном, беспредметном эмоционализме

или в столь же бессодержательном, беспредметном формализме,

он в своих последующих рассуждениях приходит к выводу:

«Однако музыка остается предметной»15. Сам Гегель, теория

времени которого послужила для нас решающим импульсом

при исследовании этой проблемы, в своей «Эстетике» кое-где

поддается соблазну мысленно объединить временные моменты

чисто аудитивного начала с безобъектностью музыкально-

эстетического проявления и даже с его эстетической сущностью.

Этот отход Гегеля от собственного же диалектического пони-

мания времени теснейшем образом связан с его идеализмом,

вынудившим философа реанимировать средневековый тезис,

будто бы слух носит «еще более идеальный характер, чем зре-

ние». В связи с этим он говорит о музыке, что разграничение

между наслаждающимся субъектом и объективным произведе-

нием в ней не такое устойчивое и фиксированное, как в изоб-

26

разительных искусствах, а «напротив, ее реальное существова-

ние (чувственное бытие объекта. —Д. Л.) исчезает в непосред-

ственном протекании во времени... [Музыка] овладевает

сознанием, которое не противостоит больше какому-либо объ-

екту...»16. К счастью, Гегель в этом вопросе непоследователен

и не доводит свою точку зрения до абсурдных выводов.

При этом, как мы уже отмечали [см. т. 2, с. 321 и ел.],

именно гегелевская теория о неразрывном единстве простран-

ства, времени, материи и движения есть единственный путь к

правильному пониманию своеобразия музыки. Обратимся к свя-

зи танца и музыки, о чем выше мы упоминали [с. 18 и ел.].

Когда Гегель в своих предварительных замечаниях по физике

говорит: «Движение является процессом, переходом времени

в пространство, и наоборот. Напротив, материя является отно-

шением между пространством и временем как их покоящимся

тождеством»17, он тем самым философски точно обосновывает

пространственно-временной характер ритма, о чем также шла

речь раньше [см. т. 1, с. 214]. Неразрывность этих категорий

обусловлена самой жизнью; они обретают отчетливую форму

в труде, и их дальнейшее развитие, совершаемое музыкой, есть

лишь упрочение — разумеется, качественное — верно понятого

Гегелем основного положения вещей. Лишь геометрия (и, сле-

довательно, геометрический орнамент) может воплотить пло-

дотворную для картины мира абстракцию — утвердить прост-

ранство без времени. Однако Гегель правильно указывает на

то, что эта абстракция необратима: время без пространства

немыслимо, «геометрия» времени невозможна18. Даже в самой

абстрактной своей форме время не может отрешиться от про-

странства, материи и движения. По Гегелю, это находит вы-

ражение в определениях времени как «единства бытия и ничто».

Прошлое, настоящее и будущее, с одной стороны, образуют

своеобразное единство этих противоположностей, с другой сто-

роны, в плане возникновения и протекания во времени они от-

личаются друг от друга. Заслуга Гегеля состоит в том, что он

во всех этих отношениях выдвигает как объективность, так и

предметность. «Прошедшее было действительно как всемирная

история, как события природы, но оно полагается под опреде-

лением небытия», в то время как — с философской точки зре-

ния— «в будущем... небытие является первым определением,

а бытие является позднейшим, хотя и не по времени... Настоя-

щее представляет собой это отрицательное единство», чистое

«теперь». «В положительном смысле можно поэтому о времени

сказать так: лишь настоящее существует, предшествующего

же и последующего не существует. Но конкретное настоящее

есть результат прошедшего и оно чревато будущим.»

Высказывание, которым Гегель заключает эти рассуждения —

«истинным настоящим, таким образом, является вечность»19,—

на первый взгляд кажется абсолютно идеалистическим, почти

27

мистическим. Однако жизнь подтверждает, что только возве-

дение прошлого и будущего до настоящего способно преобра-

зовать некое бытие-в-себе в бытие-для-нас, причем, естествен-

но, не-сущее в своей необходимой положенности может быть

возведено только до бытия-для-нас, но не до бытия-в-себе,

вследствие чего эта вечность, если смотреть критически, остает-

ся необходимой и верно отражающей действительность, но все

же чисто субъективной категорией. Этот характер субъектив-

ности, необходимо обусловленной сущностью объекта, должен

утвердиться и в художественном, в частности в музыкальном

отражении. Напомним о наших прежних рассуждениях относи-

тельно квазипространства в музыке, которое мы тогда тоже

характеризовали как субъективное [см. т. 2, с. 330 и ел.]. Эс-

тетически субъективные свойства квазипространства в музыке

(равно как и в поэзии) не отрицают объективности ее действия.

Ибо, как мы видели, сосуществование разделенных во времени

предметностей и, следовательно, субъективное снятие течения

времени являются неизбежной предпосылкой воздействия худо-

жественного произведения как единства. Томас Манн правиль-

но определяет общее для музыки и поэзии свойство этого акта:

«Произведение искусства всегда вынашивается как единое це-

лое, и хотя философия эстетики утверждает, что произведение

литературное и музыкальное, в отличие от произведений изоб-

разительного искусства, связано определенной временной пос-

ледовательностью, тем не менее оно тоже стремится к тому,

чтобы в каждый данный момент предстать целиком перед чи-

тателем или слушателем. В начале уже живут середина и ко-

нец, прошлое пропитывает настоящее, и даже предельная сос-

редоточенность на настоящем не мешает заранее заботиться

о будущем»20. Таким образом, как постулат эстетического воз-

действия полагание квазипространства в его субъективной не-

обходимости полностью оправданно. Следует лишь признать,

что за этим требованием тоже стоит обосновывающая его по

существу необходимость: конкретный и объективный характер

времени как такового, который должен найти свое претворение

в его эстетическом отражении. Вспомним еще раз о том, что

говорил Гегель о настоящем как вечном и о нашей интерпре-

тации этого высказывания. Благодаря тому что воплощенные

в музыке настоящее, прошлое и будущее, сохраняя свою изна-

чальную сущность, преобразуются в некую переживаемую еди-

новременность, они обретают истинную полноту времени, ста-

новятся его субъективным снятием. Но поскольку этот акт яв-

ляется лишь отражением, субъективной реализацией того, что

составляет сущность объективного и конкретного времени са-

мого по себе, а именно его неразрывного, бытийственного един-

ства с пространством и движущейся в нем материей, он лиша-

ется всяких признаков субъективного произвола. Особенно в

музыке (как мимесисе мимесиса в понимании Пиндара и древ-

28

них греков вообще), где мир эмоций, чувственных восприятий

отделяется от вызывающего их объективного внешнего мира

ради того, чтобы обеспечить им полное проявление, эта фор-

мальная и субъективная обратная связь с объективной струк-

турой внешнего мира становится спасением подлинного внут-

реннего мира, находящего свое выражение в музыке для того,

чтобы преобразовать свои общечеловеческие связи со всем кос-

мосом внутреннего мира, а не для того, чтобы наделить этот

последний пустым и самодовольным, мнимо для-себя-сущим

существованием.

Здесь, однако, кроется то, о чем Гегель не говорит, но что

составляет один из самых важных по содержанию моментов

его философии: каждый конкретный отрезок времени имеет в

конечном счете исторический характер. Известное изречение

Гераклита «в одну и ту же реку нельзя войти дважды» зву-

чит парадоксально только в силу абстрактности его формули-

ровки, в силу абстрактности содержания его абстрактного объ-

екта и его нейтральности относительно нормального преобра-

зования для субъекта. В действительности же оно выражает

конкретную сущность времени как всеобщего возникновения

и исчезновения каждой конкретной предметности, каждой свя-

зи предметов, а одновременно и вследствие, этого через отра-

жение этого процесса — подлинное (сохраняющее себя в ста-

новлении) бытие каждой субъективности. Погружение прошло-

го в ничто, возникновение будущего из ничто лишь на высшем

уровне абстракции, как замечает Гегель, может стать соответст-

вующим способом проявления времени. В конкретной предметной

действительности сформированное^ бытия всегда в значитель-

ной степени сохраняется благодаря тому, что в данный мо-

мент стало уже прошедшим, тогда как будущее в виде разного

рода ростков, тенденций, наметок и т. п. уже присутствует в

настоящем. Абстрактно-теоретическая истинность времени тем

самым не опровергается, поскольку его необратимость остается

непоколебленной; прошедшее как таковое пребывает в своем

неизменном больше-не-бытии, лишь измененные при этом объ-

екты и связи продолжают действовать и составляют необходи-

мый компонент данного настоящего; все тенденции, устремлен-

ные к будущему, отделены от их воплощения качественным

скачком. Абстрактная диалектика бытия и ничто конкретизи-

руется, таким образом, в противоречивом единстве непрерыв-

ности и прерывности, сохраненности в процессе изменений и

изменения в рамках самосохраненности. Непрерывность следу-

ет понимать прежде всего в объективном смысле, то есть приз-

навая, что качественное изменение объективного мира, совер-

шающееся на фоне необратимости течения времени, для обре-

тения исторического характера не нуждается в субъекте. То,

что изменения часто требуют длительных периодов времени,

несоразмерных с человеческой практикой и потому получающих

29

для человека видимость «вечного существования», не имеет ни-

чего общего с объективной историчностью всех временных про-

цессов. Ведь и для истории в более узком смысле слова, то

€сть для истории человеческого рода, характерно признание на

протяжении многих тысячелетий «вечным» того, что только

позднее было понято в качестве исторически возникшего; сама

по себе восприимчивость к историческому характеру порой все-

го лишь микроскопических изменений является продуктом ис-

тории, общественно-исторического развития субъективности.

Только на этой основе проясняется подлинный характер от-

ражения временных процессов в искусстве. Мы уже говорили

[см. т. 1, с. 268 и ел.] об особом положении, занимаемом гео-

метрической орнаментикой, а также о том, как оно проявляется

в изобразительных искусствах (проблема квазивремени); о свя-

занных с этим специфических вопросах архитектуры речь бу-

дет идти в следующем разделе. Если теперь обратиться к тем

искусствам, в которых прямое отражение временного фактора

является неотъемлемым компонентом их гомогенной посредую-

щей системы, а именно к поэзии и музыке, то их родство и раз-

личие обнаруживаются с первого взгляда. Поэзия отражает

конкретное течение времени как таковое именно в его историч-

ности, в его предметной диалектике возникновения и исчезно-

вения, непрерывности и прерывности, и отражает так, что в

ней всегда находят воплощение как сама объективная действи-

тельность, так и субъективные реакции на нее во внутреннем

мире человека. То, что при этом в формировании отдельных

жанров важную роль играют различия в удельном весе тех и

других компонентов, общеизвестно; мы здесь также не раз упо-

минали об этом. Поэтому вкратце заметим, что — вопреки от-

дельным современным теориям — лирика в этом отношении

принципиально не отличается от других поэтических жанров:

в ней тоже отражение действительности возникает в живой

взаимосвязи ее субъективных и объективных моментов. Специ-

фический характер отражения в лирической поэзии — сколь бы