Автор: Ванслов В.В. Гершкович З.И. Мелах Б.С.

Теги: эстетика история эстетики эстетическая мысль эстетическое учение русская эстетика

Год: 1969

Текст

АКАДЕМИЯ ХОДОЖЕСГВ СОСР

ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ

ПАМЯТНИКИ

МИРОВОЙ,

эстутсюй.

мысли

3 ПЯТИ ТОМАХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ*.

М'ф'ОВСЯННИКОВ /ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР/

В-В'ВАНСЛОВ, $'ИГЕРШКОВИ!% М-А'ЛИфШИЦ,

В' СлМЕЙЛАХ, Б'М'НИКИфОРОВ^Л'Я'РЕЙНГАРДТ,

П*М' СЫСОЕВ, В-П'ШЕСТАКОВ,

Н'И'БЕСПАЛОВА /"УЧЕНЫЙГ СЕКРЕТАРЬ/

КЗДАТЕАЬСТБО «ИСКУССТВО»

M О С К В А

НАУ«т0-ИССЛДЛ0ВАТЕ1ЛьС1О1Т^ институт

ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИЗОВЕАЗИГЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ИСГОРИЯ&С1ШИКИ

ПАМЯТНИКИ

МИРОВОЙ ,

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ

МЫСЛИ

том Четвертый

первый ПОЛУТОМ

РУССКАЯ

ЭСТЕТИКА.

XIX

В Б КА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО»

ι 9 6 9

7

Π15

Редакторы-составители

В. В. ВЛНСЛОВ

3. И. ГЕРШКОВИЧ

Б. С. МЕЙЛАХ

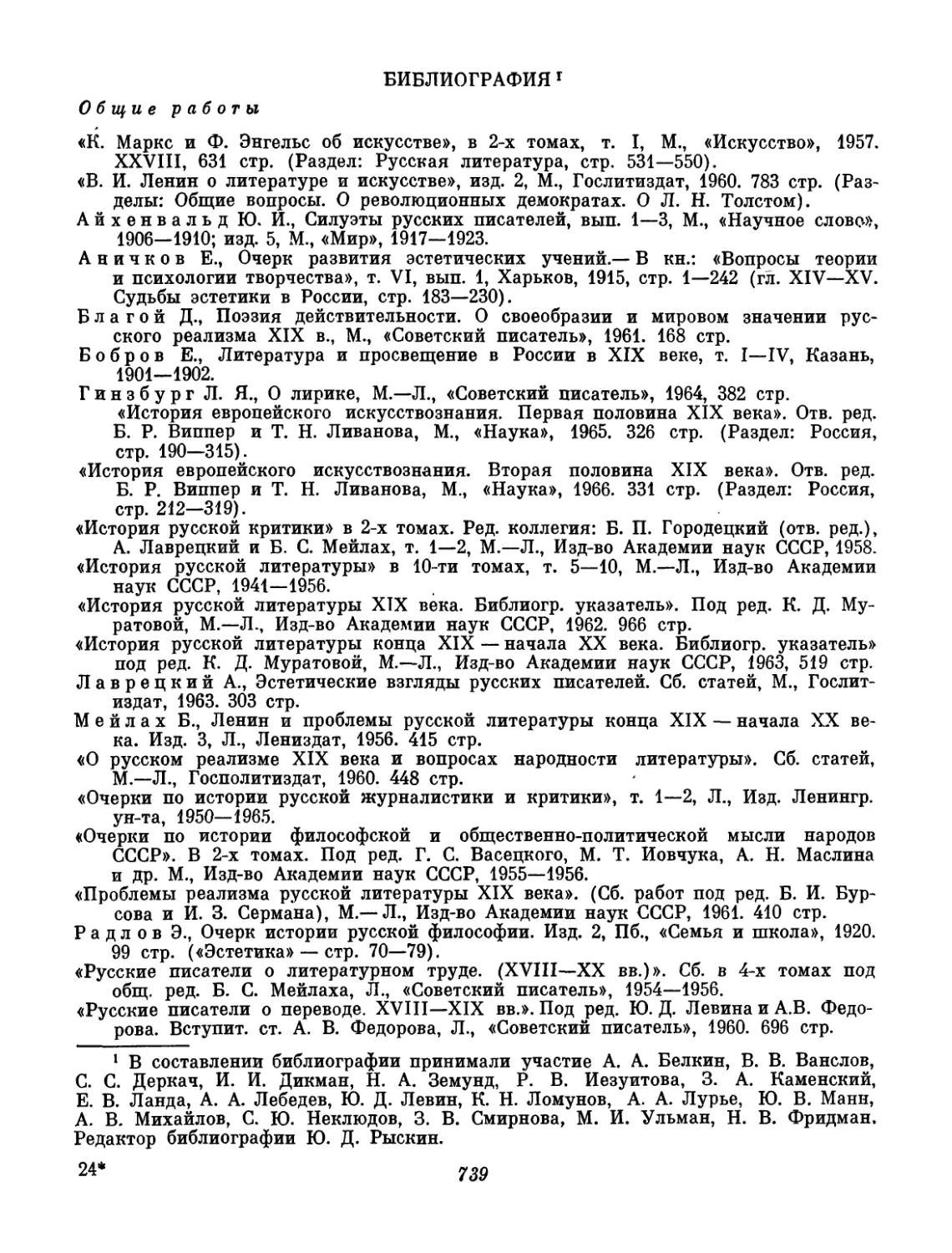

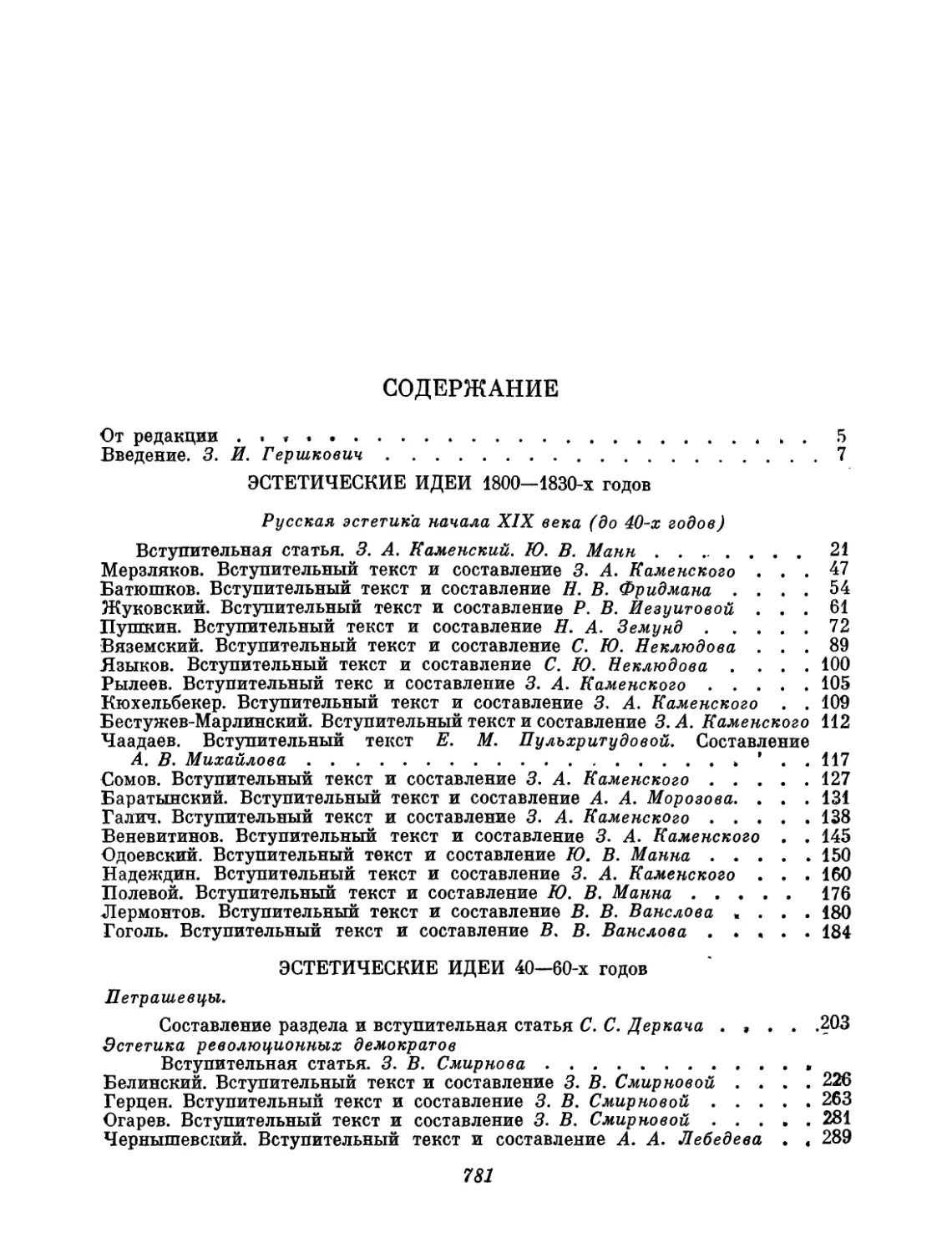

ОТ РЕДАКЦИИ

соответствии с планом пятитомного издания собрания

«Памятников мировой эстетической мысли» настоящий,

четвертый том посвящается русской эстетике, эстетической

мысли народов СССР и стран Восточной Европы в период

XIX — начала XX века.

Ввиду обширности и разнообразия материала том

подразделяется на два полутома, первый из которых

охватывает русскую эстетику указанного периода, а второй

включает материалы, характеризирующие эстетическое сознание народов СССР

и стран Восточной Европы — Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии,

Чехословакии, Югославии.

В четвертом томе представлены лишь домарксистские и немарксистские

течения в эстетике. Произведения марксистской эстетики, относящиеся

к рассматриваемому периоду, войдут в пятый том.

Вступительные статьи, предваряющие соответствующие разделы,

различны по характеру. В первом полутоме они освещают отдельные этапы

и течения русской эстетической мысли, а также эстетические идеи

деятелей русской литературы и искусства. Во втором полутоме статьи

представляют монографические очерки, посвященные эстетической мысли

отдельных народов и стран.

5

В введении рассматриваются методологические вопросы, связанные

с подготовкой всего тома, с особенностями его состава, проблематики

и структуры.

Композиция отдельных разделов определялась характером

представленных в нем материалов.

В одних случаях эстетические суждения тех или иных представителей

эстетической мысли, писателей, художников расположены в

хронологическом порядке, в других случаях —- тематически (с соблюдением

хронологии внутри тематических разделов).

Подготовка данного тома потребовала от коллектива составителей и

редакции большой исследовательской работы. Значительная часть

материалов (особенно это касается второго полутома) впервые публикуется на

русском языке. История эстетических идей народов национальных

республик Советского Союза, равно как и стран Восточной Европы, лишь

в самое последнее время стала предметом специального изучения.

Выявление произведений, характеризующих эстетическое сознание

этих народов, систематизация и теоретическое обобщение впервые

вовлекаемых в научный оборот материалов были бы невозможны без активного

содействия многих научных организаций и коллективов. Большую и

разностороннюю помощь редакции оказали Академии наук, коллективы кафедр

и отдельные сотрудники высших учебных заведений союзных республик.

В процессе работы над разделами, посвященными эстетике народов стран

народной демократии, было налажено плодотворное сотрудничество с

Академиями наук и другими научными учреждениями, а также с отдельными

учеными этих стран, подготовившими соответствующие разделы или

оказавшими помощь редакции в обсуждении и рецензировании этих разделов.

Редакция считает своим долгом выразить признательность всем

научным учреждениям, организациям и отдельным лицам, содействовавшим

подготовке настоящего тома.

ВВЕДЕНИЕ

Памятники эстетической мысли народов России и

стран Восточной Европы XIX — начала XX века

представляют огромную культурную и

идеологическую ценность. Впервые собранные вместе в

четвертом томе настоящего издания, они отражают важный

и своеобразный этап в развитии мировой эстетики.

Глубина, богатство π оригинальность эстетических

идей народов СССР и Восточной Европы

наглядным образом доказывают, сколь несостоятельна бытовавшая в трудах

буржуазных исследователей традиция сводить историю мировой эстетики

фактически лишь к истории эстетической мысли ограниченного круга

европейских стран. Часто эту традицию характеризуют как «европоцентризм».

Но она исключала из поля зрения историков эстетики и эстетическую

мысль многих народов Европейского континента. Эстетика стран Восточной

Европы, не говоря уже об эстетике народов СССР, часто игнорировалась

буржуазными авторами. Вследствие этого картина мировой эстетической

мысли существенно обеднялась и искажалась, а выводы о

закономерностях и путях развития мировой эстетики, сделанные на ограниченном

материале, лишались научной обоснованности.

7

Марксистская теория решительно отвергает буржуазные концепции,

согласно которым только «избранные» народы участвуют в творческом

развитии человеческой культуры, а остальные лишь пассивно

воспринимают ее плоды. Мировая культура — результат духовной

деятельности всех народов, каждым из которых вносит в общую

сокровищницу духовных ценностей человечества свой особый неповторимый

вклад.

Материалы, включенные в четвертый том, призваны в

систематизированной форме и исторической последовательности показать пути развития

эстетического сознания, картину идейно-эстетической борьбы,

развернувшейся в России и странах Восточной Европы в XIX — начале XX века,

и тем самым представить в истинном свете и реальной значимости для

развития мировой эстетики то огромное идейное богатство, которое было

воплощено в эстетической мысли, разработанной передовыми деятелями

народов названных стран.

Эстетические теории народов России и стран Восточной Европы в

XIX — начале XX века складывались в чрезвычайно сложных и

своеобразных исторических условиях. При всех конкретных различиях, которые

здесь наблюдаются, можно выделить и некоторые общие для всех

упомянутых стран особенности.

Отсталость в экономическом и политическом отношении по сравнению

с передовыми странами Западной Европы, мучительность самого процесса

развития капитализма, сдерживаемого феодальными экономическими

отношениями, сословным строем и устаревшими политическими

институтами, порождали сложное сплетение различных типов социальных

противоречий — феодальных и буржуазных,— что тяжко отзывалось на

положении трудящихся масс, терпевших двойной гнет. К середине XIX века

в Западной Европе в основном закончилась эпоха буржуазных революций.

На востоке Европы она только начиналась, притом начиналась в более

развитый период мировой истории, когда капитализм вступал в

монополистическую стадию, а буржуазия как класс уже исчерпала свою

прогрессивную роль и революционную энергию. В России и странах Восточной

Европы буржуазия не выступала ведущей силой в освободительном

движении, не являлась носительницей революционной идеологии. Основной

социальной базой революции до конца XIX века в этих странах служило

крестьянство, а с конца XIX века решающая роль перешла к рабочему

классу, ставшему гегемоном всех демократических масс, боровшихся за

общественные преобразования. Все это придало революционному

движению глубоко демократический характер, исключительную напряженность

и остроту.

На востоке Европы социальные противоречия усугублялись

противоречиями национальными. Известно, что, в отличие от Западной Европы, где

в основном сложились национальные государства, на востоке Европы —

в России, Австро-Венгрии, Турции сформировались многонациональные

государственные, объединения, служившие очагом национального угнете-

8

пия, межнациональной розни и, соответственно, мощного национально-

освободительного движения.

Весь этот комплекс исторических условий привел к тому, что центр

мирового революционного движения со второй половины XIX столетия

стал постепенно перемещаться на восток — в Россию.

Исторической почвой, определившей судьбы эстетической мысли, как

и всей духовной жизни народов России и стран Восточной Европы

в XIX — начале XX века, служило все нараставшее и усиливавшееся

освободительное движение, направленное против социального и

национальною угнетения. Восстание декабристов в 1825 году, революционный

подъем в странах Восточной Европы в 1848 году, революционная

ситуация в России накануне реформы 1861 года, польское восстание 1863 года,

борьба революционных разночинцев и народников в 60—70-х годах,

национально-освободительное движение угнетенных народов царской России,

борьба народов Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Румынии

за национальную независимость, начало революционных битв

пролетариата в конце прошлого столетия и, наконец, русская революция 1905 года,

открывшая эпоху революций нового столетия,— таковы основные вехи,

знаменующие путь революционной и национально-освободительной борьбы

народов России и стран Восточной Европы в рассматриваемый период.

В этой борьбе огромную историческую роль сыграли литература,

искусство и связанные с ними эстетические учения. Жесточайший политический

террор и цензурные гонения, господствовавшие в России и странах

Восточной Европы, препятствовали открытому выражению прогрессивных

политических и социальных идей. С тем большей силой они находили свое

воплощение в произведениях литературы и искусства, придавая им особо

сильное общественное звучание. Выражая идейное самосознание народа,

воплощая его социальные, этические и эстетические идеалы, отстаивая

его национальные чаяния, литература и искусство, а вместе с ними и

эстетическая теория, содействовали духовному развитию передовых

общественных сил, росту социальной активности масс, подъему их революционной

энергии.

Искусство было полем ожесточенных идейных столкновений. В области

эстетики особенно напряженно шла борьба между материалистическими

и идеалистическими концепциями, между прогрессивными и

реакционными тенденциями в истолковании общественной функции искусства,

народности, национальной специфики художественного творчества. При

изучении развития эстетической теории в России и странах Восточной

Европы бросается в глаза примечательный и неоспоримый факт: ведущая

роль, особенно со второй половины XIX века, принадлежала здесь

материалистическим концепциям, рассматривавшим литературу и искусство

как эффективнейшее средство познания жизни, как могучее оружие в

социальной борьбе. Усиление материалистических концепций в эстетике —

закономерный процесс, связанный с ростом и укреплением

реалистического метода в искусстве. Обусловленная в своем развитии практикой

9

художественного творчества материалистическая эстетика в свою очередь

оказывала на нее огромное стимулирующее воздействие.

Для верного представления об удельном весе и масштабах влияния

материалистических взглядов в эстетической мысли народов России

и стран Восточной Европы следует иметь в виду, что далеко не всегда

общефилософская позиция того или иного автора прямолинейно

согласуется с характером его эстетических взглядов. Здесь возможны и сложные

коллизии, особенно у деятелей искусств. Нечто аналогичное отмечал,

например, Ф. Энгельс, характеризуя часто наблюдаемое в буржуазном

обществе противоречие между философскими воззрениями

естествоиспытателей, находившихся в плену ходячих идеалистических теорий, и

истинным философским смыслом их научной деятельности — стихийным

материализмом. Сама практика художественного творчества как процесса

познания реальной жизни оказывала на эстетические взгляды деятелей

искусств порой более сильное влияние в материалистическом духе, чем

усвоенные и исповедуемые ими идеи философского идеализма. Яркий

пример тому — эстетические взгляды Л. Толстого. Было бы более чем

упрощением в целом трактовать эстетические воззрения великого писателя

как материалистические. Но не видеть в них сильных материалистических

тенденций было бы не меньшим упрощением.· И в трактате «Что такое

искусство?» и в других произведениях и высказываниях Л. Толстого эти

тенденции явно выступают. В эстетических взглядах таких идеологов

народничества, как Лавров, Ткачев, Михайловский, несмотря на сильное

воздействие философского идеализма, пропагандируемой ими теории

«субъективной социологии», также сказывалось и влияние

материалистических идей.

Следует обратить внимание и на то, что получившие в конце XIX

столетия в России, Польше и других странах сравнительно широкое

распространение идеи позитивизма далеко не всегда, особенно в эстетике,

интерпретировались целиком в идеалистическом духе. Иногда и сам термин

«позитивизм» употреблялся неточно, служа обозначением, по сути,

материалистических воззрений. Напомним в этой связи о том, что, критикуя

веховцев, Ленин отмечал их вражду к «материализму и

материалистически толкуемому позитивизму», подчеркивал, что позитивизм осуждался

веховцами «за то, что он был... тождественен с материалистической

метафизикой» или истолковывался «исключительно в духе материализма» 1. Речь,

стало быть, должна идти о том, чтобы и в области эстетики отделить

позитивизм как идеалистическую теорию от того, что Ленин называет

«материалистически толкуемым позитивизмом».

Из сказанного видно, что влияние материалистических идей в эстетике

охватывает не только тех мыслителей и художников, которые стояли

сознательно на позициях философского материализма. Оно было шире,

проникало порой в эстетическое сознание авторов, придерживавшихся в обще-

1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 19, стр. 170, 168.

10

философском плане идеалистических взглядов. Особенно сильно

материализм — часто в стихийной форме — находил свое выражение в

эстетических воззрениях деятелей литературы и искусства.

В соответствии с исторической реальностью в четвертом томе

«Памятников эстетической мысли» основное внимание уделяется

материалистическим концепциям в области эстетики. Они отражены наиболее полно

и разносторонне. В то же время в нем с достаточной полнотой

представлены и взгляды сторонников идеалистической эстетики. Тут важно учесть,

что еще в первой трети XIX века идеалистические концепции содержали

и рациональные элементы, в определенной степени содействовавшие

развитию эстетической теории. Но относительная прогрессивность

идеалистических концепций, как известно, находится в обратном отношении к ходу

исторического развития общества. К 30-м годам ХТХ века она полностью

исчерпалась. Возникновение марксизма окончательно подорвало позиции

идеализма. Идеалистическая эстетика, нашедшая свое выражение в

теориях «официальной народности», «чистого искусства», а позднее в

различных формах декадентских концепций, стала средоточием идейной

и художественной реакции.

Материализм и идеализм выражают противоположные линии в

развитии эстетической теории. Их борьба пронизывает разнообразные

эстетические концепции, возникавшие на основе различных направлений и

течений в искусстве. Борьба эта отчетливо прослеживается и в эстетике

классицизма и в эстетических учениях романтизма, в эстетической теории

реализма и т. д. С другой стороны, в столкновениях между сторонниками

романтизма и классицизма, реализма и романтизма, реализма и

различных форм декадентства порой прямо и порой опосредствованным образом

проявляется противоположность материалистических и идеалистических

направлений в эстетике. Идейная борьба в эстетике носит весьма сложный

характер, конкретные формы ее весьма разнообразны, сущность и ее

проявления находятся зачастую в противоречивых отношениях. В ней

пересекаются воздействия других форм идеологии — политики, науки,

морали, религии. Последняя особенно явственно вторгалась в

идейно-эстетическую борьбу у народов, связанных с мусульманством,

религиозно-мистические идеи сказывались и во взглядах отдельных представителей

русской художественной культуры, в искусстве и эстетике Польши и других

стран.

Стремясь представить картину идейно-эстетической борьбы в ее

реальной сложности и противоречивости, в столкновении различных течений и

направлений, составители данного тома должны были, однако, считаться

с принятой структурой всего издания «Памятников эстетической мысли»,

предусматривающей выделение специального, заключительного тома для

произведений марксистской эстетики. Поэтому в четвертом томе

представлены лишь различные течения эстетической мысли домарксистского и

немарксистского характера. В него включены также произведения и отрывки

из произведений тех авторов, которые частично испытали на себе влияние

11

марксизма, восприняли отдельные идеи этого учения, но в целом не стали

на его позиции.

Такой порядок расположения материала влечет за собой известное

отступление от точной хронологии, но он позволяет более рельефно отразить

исторический процесс развития эстетического сознания в обобщенном виде

как процесс возникновения и развития качественно нового этапа мировой

эстетической мысли, сформировавшегося на почве революционной борьбы

рабочего класса и связанного с ним марксистского мировоззрения. Таким

образом, картина идейно-эстетической борьбы второй половины XIX —

начала XX века в России и странах Восточной Европы в целостном виде

может сложиться лишь при условии, если будут учтены все материалы,

включенные в четвертый и пятый тома «Памятников мировой эстетической

мысли».

Высшим достижением эстетической мысли домарксистского периода

явилась эстетика революционной демократии. Поэтому ей уделено

центральное место в материалах четвертого тома.

Великий вклад русских революционных демократов в мировую

эстетическую мысль заключается прежде всего во всесторонней теоретической

разработке принципов реалистического искусства, в глубоком обосновании

его общественного значения, его соответствия историческим задачам

эпохи, потребностям народной жизни. Идеи революционно-демократической

эстетики содействовали демократизации художественной культуры,

направили ее развитие на служение трудящимся массам, их освободительной

борьбе. Недаром Ленин в своей периодизации русского освободительного

движения деятельность революционных демократов относил к особому

этапу революционной борьбы, предшествовавшему и подготовившему

высший этап революционного движения, связанный с рабочим классом, с

марксистской идеологией. Исторический опыт общественно-политической и

художественно-эстетической деятельности революционной демократии

доказывает, что обновление искусства, прогресс художественной культуры

обусловлен не чисто имманентными законами самодвижения

художественного творчества, а тесной связью его с жизнью и социальной борьбой

народных масс. В то же время противостоящая эстетике революционной

демократии теория «чистого искусства», стремившаяся отвлечь

художественное творчество от насущных задач общественного развития, увести

искусство на путь отрешенных от жизни самоцельных художественных

исканий, обнаружила свою полную бесплодность в творческом отношении.

Она не только неспособна была обновить искусство, вдохнуть в него новую

жизнь, но, напротив, стала тормозом, препятствовавшим развитию русской

художественной культуры, и в конце концов превратилась в теоретическое

обоснование художественного консерватизма и идейной реакции.

Разумеется, было бы упрощением прямолинейно распространять теоретические

принципы «чистого искусства» на практику тех писателей и деятелей

искусств, которые выступали сторонниками этой концепции. В

художественном творчестве диалектика взаимоотношения теории и практики при-

12

иимает особенно сложный и противоречивый характер. Более того, и в

теоретических взглядах поэтов и писателей, считавших себя сторонниками

«чистого искусства», мы встречаемся с такими элементами эстетического

сознания, которые в своей сущности противоречили их общей —

формулируемой теоретически—позиции.

Идейная борьба, развернувшаяся в русском искусстве и эстетике

середины XIX века и нашедшая свое выражение в столкновении

революционно-демократической эстетики с теорией «чистого искусства», подтвердила,

что художественное новаторство может быть органичным и плодотворным

лишь тогда, когда оно стимулируется передовым общественным

движением, имеет своим источником прогрессивное мировоззрение. Это

справедливо и для настоящей эпохи. Лишь передовое реалистическое искусство

современности, связанное с судьбой трудящихся масс, с великим

процессом социалистического обновления мира, открывает перед художественной

культурой человечества широкие горизонты и новые перспективы.

В силу ряда социальных и исторических причин идеология

революционной демократии нашла свое самое последовательное выражение,

приобрела наиболее боевой характер и яркую форму в России, в деятельности

Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова и их соратников.

Однако революционно-демократическая идеология представляет собой

отнюдь не исключительное явление, характерное лишь для русской

духовной жизни середины XIX века. Эта идеология имела глубокие социальные

корни в жизни других народов и стран в переломную эпоху перехода от

феодализма к капитализму. Свидетельством этому служит и история

эстетической мысли народов СССР и стран Восточной Европы. Во втором

полутоме читатель найдет большой и разнообразный материал,

подтверждающий тот факт, что принципы революционно-демократической эстетики

получили широкое распространение за пределами русской культуры.

Показательно, что в большинстве случаев пропаганда этих принципов

представителями революционно-демократической эстетики народов СССР и

стран Восточной Европы (особенно славянских) осуществлялась под

непосредственным влиянием русских революционных демократов,

сопровождалась прямыми ссылками на их имена и труды. Все это говорит о том, что,

во-первых, по своей сути революционно-демократическая эстетика —

явление международное и что, во-вторых, эстетические концепции русских

революционных демократов имели мировое значение, оказывая огромное

влияние на развитие прогрессивных эстетических идей других народов.

Характерной особенностью эстетического сознания народов СССР и

стран Восточной Европы следует признать то обстоятельство, что важное

место в нем заняла проблема национальной специфики искусства, поиски

путей развития национальной самостоятельности художественной

культуры. По причинам, о которых уже говорилось выше, борьба этих народов

за национальную независимость, за право на развитие национальной

культуры и искусства приобрела жизненно важное значение, и это,

естественно, наложило свою печать на проблематику, характер и направленность

13

эстетических учений. Не будет преувеличением сказать, что в

домарксистской эстетике национальные аспекты развития искусства получили

наиболее полную, глубокую, всестороннюю разработку именно в России

и восточноевропейских странах. И этими теоретическими достижениями

была существенно обогащена мировая эстетическая мысль. Необходимо

при этом подчеркнуть, что многие прогрессивные идеи, высказанные по

этому поводу представителями русской эстетики, эстетики народов СССР

и стран Восточной Европы, сохраняют свое значение и в нашу эпоху,

особенно для судеб искусства и эстетики стран, освободившихся или

освобождающихся от колониальной зависимости. При всем своеобразии

конкретных условий здесь возникают проблемы, сходные с теми, какие

волновали мыслителей и деятелей искусств России и стран Восточной Европы

в XIX -— начале XX века.

Анализируя развитие эстетической мысли в связи с борьбой народов

за независимость, за национальную самостоятельность культуры и

искусства, необходимо иметь в виду, что в процессе этой борьбы по мере роста

капиталистических отношений и углубления классовой дифференциации

внутри наций все явственнее и резче проявлялись идеологические

противоречия. В эстетике, во взглядах на сущность и роль искусства, на

взаимоотношения национального искусства данного народа с искусством других

народов проявлялись и националистические тенденции, представляемые

идеологами нарождающейся национальной буржуазии, и прогрессивные

тенденции, отстаиваемые идеологами трудящихся масс. В русской

общественной мысли, в эстетической теории и художественной практике

столкновение прогрессивных и реакционных толкований проблемы народности,

национальной самобытности искусства, соотношения национального и

общечеловеческого в искусстве также приняло исключительно острый

характер. Достаточно вспомнить в этой связи борьбу революционных

демократов с представителями «официальной народности», со славянофилами,

а позднее русских марксистов и прогрессивных демократических

деятелей с идеологией шовинизма и национализма.

Правильная оценка различных тенденций и направлений,

проявившихся в постановке и решении национальной проблемы в области искусства

и эстетики, возможна лишь на основе всестороннего анализа своеобразия

социальных и исторических условий, в которых протекала духовная жизнь

каждого народа. Одни аспекты национальной проблемы вставали перед

идеологами угнетенных народов, другие перед идеологами,

представлявшими различные социальные силы господствующих наций. Чрезвычайно

специфичны и весьма разнообразны сами национальные условия жизни

угнетенных народов. Достаточно вспомнить, например, судьбу польского

народа, расчлененного тогда между тремя государствами. Своеобразные

условия создались для народов Прибалтики, испытывавших национальный

гнет двоякого рода — и со стороны русского царизма и со стороны

немецких баронов. Из всех народов, населяющих нынешнюю Югославию, лишь

сербы и черногорцы имели самостоятельные государства, остальные яахо-

14

дились под иноземным гнетом. К концу XIX века Болгария и Румыния

завоевали самостоятельную государственность, тогда как народы Польши,

Венгрии и Чехословакии в XIX и начале XX века оставались еще в рамках

многонациональных государств, продолжая борьбу за национальную

независимость. Все это не могло не отразиться на особенностях духовной

жизни названных народов, на их эстетическом сознании.

Кроме того, нужно принять во внимание, что народы, чья эстетическая

мысль представлена в настоящем томе, весьма значительно разнились

друг от друга по уровню социально-экономического и культурного

развития. Поэтому те же самые в своей сущности явления духовной жизни,

которые у одних народов представляли пройденный этап и потеряли свою

передовую роль, у других народов, стоявших на более низкой ступени

социального и культурного развития, еще сохраняли прогрессивное

значение. Так, например, культивирование в искусстве и идеализация в

эстетической теории этнографического бытописательства с его исключительным

вниманием к чисто внешним приметам национальной жизни,

воспринимавшееся передовой русской и украинской эстетикой середины XIX века

как проявление ограниченности, а порой даже как знамение

художественного и идейного консерватизма, в конкретных условиях жизни ряда

угнетенных народов той же эпохи сохраняло известное положительное

значение, служило целям утверждения национальной самобытности,

становления национальной культуры, любые проявления которой жестоко

душились правящими классами господствующих наций.

Социальная и культурная отсталость, усугубляемая национальным

порабощением, порождала в искусстве и эстетической теории угнетенных

народов сложный комплекс проблем. К числу их прежде всего относится

проблема взаимоотношения с искусством и эстетической теорией

передовых в социальном и культурном отношении господствующих наций. Эта

проблема не случайно занимала едва ли не всех представителей

эстетической мысли прежде угнетенных народов, равно как и передовых

деятелей культуры господствующих наций. Сугубый вред националистических

концепций состоял именно в том, что, отстаивая национальную

замкнутость, сея вражду ко всем — в том числе и прогрессивным явлениям

культуры господствующей нации,— они на деле закрепляли и увековечивали

духовную отсталость угнетенных народов, отгораживали их искусство и

эстетическую теорию от достижений мировой культуры, уводили теорию

и практику художественного творчества в безысходные тупики духовного

провинциализма.

Оборотной стороной этих националистических концепций служила

идеология национального нигилизма, подрывавшая веру в способности

угнетенных народов создавать свою самобытную национальную культуру,

развивать свою собственную литературу и искусство.

Позиция передовых деятелей общественной мысли, культуры, эстетики,

боровшихся за социальное и духовное раскрепощение угнетенных народов,

за самостоятельный характер развития национальной культуры, за сбли-

15

жение национальных культур и их взаимообогащение, указывала

реальный путь преодоления отсталости угнетенных народов, путь ускоренного

развития их творческих сил, содействовала общему подъему

художественного творчества и развитию эстетической теории.

Наконец, следует иметь в виду еще одно существенное обстоятельство.

Известно, что эстетическая теория развивается в связи с практикой

художественного творчества, с его запросами и потребностями. Развитие

отдельных видов искусства в рамках соответствующих национальных

культур совершается крайне неравномерно. Вследствие этого у одних народов

эстетическая теория базируется в большей мере на опыте литературы,

у других — на практике театрального или изобразительного искусства,

у третьих — архитектуры и т. д., что, естественно, сказывается на

содержании эстетической теории.

Неравномерен и общий уровень, достигнутый в XIX — начале XX века

в художественном творчестве разных народов. С одной стороны, например,

русская эстетическая мысль, развивавшаяся в XIX веке на основе

богатейшей литературы и искусства, поднявшихся на самые высоты мировой

художественной культуры, с другой — эстетические идеи народов,

совершавших в своем художественном развитии лишь первые шаги на пути

перехода к профессиональному искусству; Причины, предопределившие

такую неравномерность в художественном развитии различных народов,

марксизм давно объяснил социально-экономическими противоречиями,

порожденными антагонистическим обществом с его неизбежными

атрибутами — социальным гнетом, национальным порабощением, духовным

закабалением, сковывавшими творческие силы трудящихся масс и целых

народов. Но представленные в четвертом томе материалы,

характеризующие развитие эстетической мысли прежде порабощенных наций и

народностей, свидетельствуют о том, что и в самых неблагоприятных условиях,

в обстановке беспощадного террора и угнетения, душивших всякие

проявления национальной жизни, народы бережно хранили и умножали свои

духовные ценности и, вопреки всем препятствиям, упорно и настойчиво

развивали свою художественную культуру.

Живой процесс развития эстетического сознания свидетельствует о толт,

что в его формировании громадная роль принадлежит идеям, выдвинутым

самими творцами художественных ценностей, практиками искусства,

далеко не всегда облекавшими эти идеи в формы абстрактно-теоретических

рассуждений. Игнорировать эти идеи лишь по соображениям жанровых

или других формальных признаков значило бы обеднять источники

формирования эстетического сознания. Главным критерием при выборе тех или

иных материалов для издания служило содержание и значение

эстетических идей независимо от того, в какой форме они излагались —

теоретической, художественной, публицистической, эпистолярной и т. д., независимо

от того, кем были их авторы — теоретиками, критиками, писателями,

16

художниками и т. д. При отборе материала составители стремились

выделить общеэстетическую проблематику. Материалы, посвященные сугубо

техническим проблемам того или иного вида искусств (например, техника

живописи, техника стихосложения и т. п.), как правило, не включались

в издание.

Соотношение общеэстетической проблематики и проблематики,

касающейся отдельных видов искусства, сложно и противоречиво. Далеко не

всегда здесь удается провести четкую грань. В отношении тех стран,

в частности России, где эстетическая теория и художественное творчество

достигли значительного развития, отличались большим разнообразием и

дифференцированностью, оказалось целесообразным сгруппировать

материал таким образом, чтобы учесть специфику развития эстетической

теории в связи с особенностями отдельных видов искусства. С этой целью

в разделе, посвященном русской эстетике начиная с середины XIX века,

были выделены рубрики, представляющие эстетические идеи деятелей

литературы и литературной критики, музыки, изобразительных искусств,

архитектуры.

Эстетическое наследие русского и других народов СССР, народов

Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии заключает

в себе огромное духовное богатство. Его значение выходит за рамки

национальных культур, оно неотъемлемое достояние мировой эстетической

мысли, художественной культуры всего человечества. Ценность его не

ограничивается историческим прошлым. Это наследие и ныне играет

плодотворную роль, служа важнейшим источником формирования и развития

новой культуры народов, ставших на путь социализма.

3. И. ГЕРШКОВИЧ

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ

ИДЕИ

180СИ830

ГОДОВ

РУССКАЯ ЭСТЕТИКА

НАЧАЛА XIX ВЕКА

/ДО 40^ ГОДОВ/

настоящем разделе публикуются материалы,

характеризующие русскую эстетику XIX века до формирования

эстетики русских революционных демократов.

Этот период в истории русской общественной мысли,

и в частности истории эстетики, делится на два этапа.

Первый —- до 1825 года (включительно) — года

поражения декабризма, переломного года в русской

политической, идеологической, научной жизни.

Второй — от 1826 года до конца 30-х — начала 40-х годов, то есть до

периода, когда происходило непосредственное формирование идеологии

русской революционной демократии.

I

Первая четверть XIX века в России знаменуется интенсивным

развитием искусства и философии — тех областей культуры, которые оказали

особенное воздействие на развитие эстетической мысли.

В русском искусстве этого времени принято различать два основных

направления — классицизм и романтизм. Но эта классификация весьма

21

условна, не охватывает всего многообразия развития искусства. Поэтому

она с давних пор вызывала критику. Еще Рылеев считал неудачным такое

разделение, полагая, что «на самом деле нет ни классической, ни

романтической поэзии» !. Н. И. Надеждин в специальной диссертации на эту тему

писал: «Спор между классицизмом и романтизмом возник от

недоразумения обеих сторон... Поэзия нынешнего времени не принадлежит, в строгом

смысле, ни тому роду, ни другому» 2. Классицизмом, по мнению Надежди-

на, следует называть поэзию древнюю, а романтизмом — средневековую,

при этом каждое направление искусства выражало определенные

стремления человеческого духа в тот и другой периоды истории человечества.

Через сто лет известный советский писатель и литературовед Ю. Н.

Тынянов вновь сетовал на неосновательность такого разделения: «Подходя

с готовыми критериями «классицизма» и «романтизма» к явлениям

тогдашней русской литературы,-^ писал он,— мы прилагаем к многообразным

и сложным явлениям неопределенный ключ, и в результате возникает

растерянность, жажда свести многообразное явление хоть к каким-нибудь,

хоть к кажущимся простоте и единству». «Уже современники с трудом

разбирались в противоречивых позициях «классиков» и «романтиков»,

и подходить к ним с ключом тех или иных определений классицизма и

романтизма не приходится» 3. Но, к сожалению, история искусств не

предложила другой терминологии.

Для классицизма первая четверть XIX века была временем, когда он

переживал свою зрелость. Советское искусствознание, отмечая

консервативный характер еще сохранившегося и в первой четверти XIX века

придворного, аристократического классицизма, установило, что еще в XVIII

веке выявился, а в начале XIX достиг зрелости просветительский,

демократический, «гражданственный» классицизм.

Просветительский классицизм был одной из форм исторической

подготовки русского критического реализма во всех отраслях искусства.

Классицизм полнокровно развивался в архитектуре (где в эти годы

работали А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, В. П. Стасов, А. Г. Григорьев,

Д. Жилярди, К. Росси, Т. де Томон и другие), скульптуре (И. П. Мартос,

М. И. Козловский, Ф. Ф. Щедрин) и живописи (В. Л. Боровиковский,

Андрей Иванов, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев, молодые Александр Иванов

и К. П. Брюллов и другие). В художественной литературе с классицизмом

были связаны Г. Р. Державин, В. А. Озеров, Н. И. Гнедич, П. А. Катенин,

декабристы В. К. Кюхельбекер и К. Ф. Рылеев. Классицизм на русском

1 «Избранные социально-политические и философские произведения

декабристов», т. 1, 1951, стр. 552.

2 Н. И. Надеждин, О настоящем злоупотреблении и искажении

романтической поэзии.— «Вестник Европы, 1830, № 1, стр. 3. См. также: Н. И. На д е ж д и н,

Различие между классической и романтической поэзией.— «Атеней», 1830, № 1,

стр. 1—8.

3 Ю. Тынянов, Архаисты и новаторы, Л., 1929, стр. 128, 130—131.

22

театре был представлен стилем актерской игры И. А. Дмитревского,

П. А. Плавилыцикова, С. Н. Сандунова, А. С. Яковлева, Е. С. Семеновой.

Романтическое искусство в первую четверть XIX века развивалось

в условиях широкого распространения классицистической нормы. Поэзия

Жуковского, отчасти Батюшкова и молодого Пушкина, Веневитинова —

вот наиболее существенное, что дало романтическое направление в

литературе. Правда, как бы для того чтобы подтвердить законность сетований

Тынянова, принято выделять еще и «революционный романтизм» как

направление, соединившее в себе положительные тенденции едва ли не

всех существовавших тогда течений в искусстве. Но это направление

в равной мере могло бы быть названо и «революционным классицизмом»,

поскольку целый ряд идей и принципов искусства просветительского

классицизма считается также идеями и принципами этого

«революционного романтизма» (симпатии к героическому жанру и к героической

личности, интерес к отечественной истории, идея «гражданственной» роли

искусства, патриотизма и т. п.). К «революционному романтизму» на

русской почве относят обычно прозу и поэзию декабристов, того же молодого

Пушкина, Кипренского в живописи, Мочалова (только начавшего в эти

годы свой путь) на театре и т. п.

Что касается теоретической мысли этой эпохи, то в первую четверть

века доминирующее место занимала эстетика просветительского

классицизма. Подавляющее большинство вышедших в это время специальных

работ по эстетике были написаны сторонниками этого направления. Само

собой разумеется, что, как ни тесна была связь эстетики с направлениями

искусства, у нее были собственные проблемы, и, когда мы говорим

о романтизме и классицизме в эстетике, мы имеем в виду не совсем то

содержание, нежели когда говорим о направлениях искусства с тем же

названием. Враждовавшая с эстетикой классицизма романтическая

эстетика расходилась с классицизмом в самых основных своих философских

предпосылках. Основным принципом различения эстетики классицизма

и романтизма является решение ими вопроса об отношении искусства

к действительности. Классицизм считал, что искусство отражает природу

(«подражает» ей), романтизм — что искусство воспроизводит идею

субъективности художника, независимую от природы. Из этих принципов

следовали и другие, подчиненные положения каждого из направлений

эстетики, причем сами эстетические принципы получали определенную

философскую интерпретацию. Используя идеи обои* этих направлений, строил

свою эстетическую программу декабризм. Классицистическая концепция

эстетики охватила важнейшие проблемы эстетической науки и явилась

основой для прогрессивной в условиях того времени художественной

критики.

Наиболее общими проблемами, которые рассматривала

классицистическая эстетика, были проблемы предмета эстетики как науки,

происхождения искусства, его сущности (включая вопрос о характере творческого

акта), цели и назначения, соотношения формы и содержания искусства.

23

Эстетику классицисты считали частью философии — «философией

изящных искусств», в центре которой стоит проблема прекрасного

(«изящного»). Исследование его природы, правил, по которым можно отличить

прекрасное и, следовательно, руководствоваться этим в творчестве, а также

и судить о прекрасном, исследование акта создания прекрасного и

отношения прекрасного в искусстве к природе, эстетического чувства как

следствия воздействия прекрасного и как пути его исследования и составляет

задачу этой науки. Понимая эстетику как часть философии, но не упуская

из виду и специфики науки о прекрасном, классицисты отвергали и чисто

умозрительную эстетическую теорию, построенную a priori (здесь они

критиковали Канта), и «эмпирическую эстетику», сводившую предмет этой

науки к разбору произведений искусств. Эстетика как наука должна также,

согласно учению А. Мерзлякова, П. Георгиевского и других теоретиков

классицизма, показать «важнейшую пользу», которую доставляют

«изящные искусства».

Проблему происхождения искусства классицистическая эстетика

решала в контексте просветительской теории общества. Считая человека

произведением природы, просветительская социология утверждала, что

процесс жизнедеятельности такого «естественного индивида» заключается

прежде всего в удовлетворении его естественных потребностей. Эти

последние разделяются на первоочередные (пища, жилище, одежда) и

относительно второстепенные, к числу которых относится и «нужда» в красоте

тех предметов, которые человек производит для удовлетворения своих

«первейших» потребностей. Так в процессе производственной деятельности

человека и возникает искусство. Это было, конечно, метафизическое

учение, исходившее из тезиса о некоем прирожденном стремлении человека

к абстрактно понятой красоте. Но в то же время это был

материалистический подход к проблеме происхождения искусства, поскольку здесь

предметная деятельность и объективная действительность понимались как

первичное по отношению к искусству, к художественному творчеству. Эта

концепция была некиим эстетическим аналогом учения просветительской

философии об обществе и челов'еке.

Такое понимание предмета эстетики и происхождения искусства

содержало теоретические предпосылки решения центральной проблемы

классицистической эстетики — проблемы сущности искусства. Эта проблема

решалась в рамках так называемой теории «подражания природе».

Разносторонне разработанная, эта теория имела своим главным исходным

тезисом утверждение, что искусство, производя свои творения, подражает

природе. К этому тезису, восходящему к античности и прочно введенному

в традицию науки эстетики еще Аристотелем, а затем имевшему своими

сторонниками крупнейших художников и эстетиков различных стран и

народов, присоединялись все классицисты.

Тезис об искусстве как подражании природе выдвигал на повестку дня

два коренных вопроса: 1) что такое «природа»; 2) что значит «подражать».

Классицисты понимали природу чрезвычайно широко. Мерзляков, соли-

24

даризуясь с Баттё, в природе видел не только физический мир, но и мир

«нравственный и гражданский, которого мы сами составляем часть», и

притом допускал рассмотрение этой столь широко понятой природы как в

плане историческом, так и в плане современном («действительном») и

будущем («возможном») 1. Лаконично туже идею формулировал Н.

Архангельский: под природой следует понимать «все действительно существующее» 2.

Классицистическая эстетика рассматривала «подражание» не как

пассивное копирование образцов природы, но как творческий акт, объективно

обусловленный самой действительностью, «природой», и осуществляемый

человеком посредством специфической творческой функции воображения-

фантазии.

Проблема фантазии и воображения играет, как это ни странно может

показаться на первый взгляд (поскольку классицистическая эстетика

обычно рассматривается как чисто рационалистическая), большую роль

в эстетической концепции просветительского классицизма. Художник,

разъяснял Мерзляков, не «списывает» природу «рабски» (также и

Архангельский утверждал, что «рабское подражание» никогда не произведет

необходимого эстетического действия). Мерзляков говорил о единстве

объективной обусловленности и творческой свободы, фантазии. «Все

зависит от гения изобретателя; все ему возможно, все позволено — с одним

только условием, чтобы свойства и действия творения его не

противоречили существу тех же предметов, находящихся в действительном мире,

и нашему о том понятию и мнению, чтобы природа не оскорблялась

нелепостями...» 3.

Как творческий акт, ограниченный объективными условиями нашей

деятельности, понимал фантазию Рогов: «Ведомые законы природы

ограничивают художническую фантазию только в образце натуральности.

Художник берет предмет из природы только в главных чертах, но распоря-

жает, связывает части самопроизвольно... В его подражании природа видна

не такая, как она есть в себе самой, но какою ей можно быть и какую

разум понимать может». Но в то же время «художник в большой опасности

находится посредством воображения уклониться от оной (природы.—

3. К.), нарушить ее порядок, дать ей другой, и тогда предмет его

(произведение искусства.— 3. К.) не достигнет своей цели». Следовательно, ему

надобно знать свои пределы в употреблении «чудесного», не впадать «во

вздорные, нелепые» фантазии, «чудесности». «Великое искусство

употреблять чудесное,— обобщал Рогов свои рассуждения,— состоит в том, чтобы

соединить его с природой так, как если бы оно составляло один порядок

вещей и как бьг имело одно общее движение 4.

1 Α. Φ. M е ρ з л я к о в, Об изящном, или О выборе в подражании.— «Вестник

Европы», 1813, № 11—12, стр. 197.

2 «Украинский вестник», 1819, февраль, стр. 163.

3 Α. Φ. M е ρ з л я к о в, Об изящном...—«Вестник Европы», 1813, № 11—12, стр. 197,

4 Рогов, О чудесном.— «Периодическое сочинение об успехах народного

просвещения», 1812, № XXIII, стр. 123—130.

25

Критикуя представителя немецкой идеалистической эстетики Эбергард-

та, противопоставлявшего теории подражания тезис: «подражай природе,

созданной силой творящей фантазии», Архангельский писал: «Должна ли

фантазия в своих вымыслах придерживаться действительной природы?

Если должна, то она должна ей подражать и, следовательно, закон

подражания природе еще не опровержен. Если не должна смотреть на нее

нимало,— и производить все отменное от природы, то выйдет фантазм,

разве одному творцу его понятный» 1. Архангельский отвергал как

«химеры» плоды воображения, вышедшего из-под контроля разума. Эта

критика была направлена против романтизма. С тех же позиций критиковал

романтизм и Мерзляков.

Можно сказать, что для просветительского классицизма фантазия как

принцип активности в акте художественного творчества должна была

считаться с двумя мерами: «существом предмета», изображаемого в

произведении, и адекватностью «подражания».

Но из чего же, по представлениям классицистов, вытекает

необходимость активности художника в подражании? Разве не достаточно

«красоты» подлинника в изображении, чтобы создать произведение искусства?

Нет, недостаточно, полагали они, ибо искусство должно обобщать, должно

представлять существенное, а природа дает нам лишь единичное,

случайное, и в этом смысле в произведении искусства, по мнению Мерзлякова,

«находятся такие черты, такие изображения, такие предметы, или по

крайней мере формы оных,— каких не замечаем в видимой нами

природе». Эта чрезвычайно существенная линия развития классицистической

эстетики принимала у одних (например, у Мерзлякова и Остолопова)

форму концепции «выбора» и «прелестнейшей («украшенной») природы»,

а у других — форму учения о творчестве по идеалу (Георгиевский, Войце-

хович).

Осуществлять «выбор» объектов природы, «украшать» природу, как

думал Мерзляков, «нимало» не значит «выходить из ее пределов»,

воображать «то, чего не бывало», «давать существо предмету», приукрашивать

природу, изгоняя из искусства все низменное. Предметы «входят в круг

изящного» независимо от того, «производят ли они любовь, или ужас, или

отвращение».

Мерзляков утверждал, что, подражая природе, художник, во-первых,

относится к ней избирательно, ищет в ней объекты, наиболее полно

выражающие их родовые признаки; во-вторых, художник, воспроизводя

предмет, стремится выразить его сущность, обобщить то, что наблюдает,

«открывать этот предмет в виде значительнейшем» и «узнавать в нем новые

черты». Поэтому художественное творчество имеет своими средствами

не только чувства, отражающие предметы, и не только художественную

фантазию, помогающую синтезировать и обобщать в художественный образ

данные чувств, но и тесно связано с рациональной деятельностью, тем

1 См. «Украинский вестник», 1819, февраль, стр. 163.

26

более что искусство должно ставить перед собой нравственные,

воспитательные цели. Произведения искусства должны быть пронизаны

определенной идеей, его части должны быть организованы

соответственно ей.

Едва ли не наиболее ясное истолкование классицистического

принципа «выбора» дал Остолопов: «...если бы природа показывалась людям во

всей своей славе, то есть со всевозможным совершенством... то... тогда бы

художники должны были только с точностью списывать находящиеся пред

глазами их виды, без всякого выбора, тогда бы вся изящность

произведения зависела от одного простого подражания, и судить об оном не иначе

можно было, как чрез сравнение. Но как природа часто смешивает

прелестнейшие черты свои с бесчисленным множеством других, то посему и

надлежит делать выбор». Выбор этот и есть художественное обобщение,

ибо художник «собирает лучшие прекраснейшие черты одного и того же

вида... рассеянные в природе, и образует из них целое, совершенное в своем

роде»; подражание для него «есть представление предмета в таком

совершенном виде, в каком только можем его вообразить». Искусство создает

«целое, совершеннейшее, нежели сама натура, но притом не перестающее

быть натуральным» 1.

Классицистическая интерпретация теории творчества по идеалу не

только не противопоставляла «подражания» «идеалу», но, наоборот,

рассматривала их в единстве.

Для классицистов идеал есть обобщенный художественный образ,

перерабатывающий материал действительности, специфически

художественное отражение действительности в сознании художника, который затем

по этому образцу творит свое произведение.

Понимание искусства как подражания природе предопределило и

решение вопроса о прекрасном. Согласно эстетике классицизма, прекрасное

имеет основание в «природе», но прекрасное не может быть понято только

как объективное, независимое от человека. И взгляд на происхождение

искусства из «нужд» человека, и взгляд на цель, функцию искусства как

функцию воспитательную, и понимание его как «выбора» и как обобщения,

которое осуществляет художник, означали, что вне человека, без человека

нет и прекрасного, да и сам путь поиска его определения лежит через

анализ того, как и почему в человеке возникает это ощущение прекрасного.

Объекты, изображенные в искусстве, должны быть, по словам Мерзлякова,

«занимательные по отношениям своим к нам» 2. «Прелесть предметов,

избираемых искусством,— говорил он в другом месте,— не заключается

в них самих, но в отношении, которое они имеют к нам. В природе все

прекрасное, но прекрасное природы не есть прекрасное искусства. Виды

поэта не всегда суть виды природы.— Ему не нужно знать, хороша ли

1 Η. ф. Остолопов, Словарь древней и новой словесности, ч. II, стр. 404—

407, 423-424, 218, 50, 216.

2 А. Ф. Мерзляков, Об изящном...—«Вестник Европы», 1813, № 11—12, стр. 211.

27

вещь сама по себе: довольно, если она способствует к достижению

предложенной им цели» 1.

Таким образом, прекрасное понималось в этой системе идей как некое

единство субъективного, человеческого, и объективного, природного.

Эстетика просветительского классицизма придавала искусству

большое воспитательное значение, считала, что искусство должно

воздействовать на нравственность, воспитывать ее, просвещать человека, а потому

возражала против рассмотрения искусства как простой

развлекательности, как чистой формы (что утверждали тогдашние русские сторонники

кантианского эстетического формализма, как, например, Л. Якоб).

«Искусства,— говорил Мерзляков,— должны быть руководимы благоразумием и

направляемы к полезной цели» и «в произведениях искусств под

прекрасной наружностью должна скрываться сила, действующая для

усовершенствования нравственного достоинства человека»; «...те имеют низкое

понятие об изящных искусствах,— полемически заострял он эти положения,—

которые думают, будто для художника нет другого дела, как только

доставлять людям забаву посредством приятного щекотания их

чувствительности» 2.

Такого же мнения придерживались Георгиевский и Архангельский,

которые выступали с прямой полемикой против немецкой

идеалистической эстетики. Идеи воспитательной и образовательной функции

искусства проводили в своих сочинениях А. Писарев, В. Перевощиков

и другие сторонники просветительской классицистической эстетики.

Классицисты считали, что произведение искусства должно содержать

в себе идею, которой должны подчиняться и отдельные характеры, и

события, и сюжетная линия. Мерзляков выразил эту мысль, говоря о том, что

художник должен «наперед» знать, что получится у него, когда он создает

свое произведение.

Изложенная эстетическая концепция была чрезвычайно жизненна для

искусства и эстетики России самого начала XIX века. Она, с одной стороны,

обобщала практику классицистического искусства, а с другой —

подвергала его критике, вскрывая его ограниченность, его несоответствие

требованиям и критериям науки эстетики. Тем самым классицистическая

эстетика обнаруживала тенденцию к преодолению самого классицизма как

системы художественной практики. Исходя из принципа соответствия

художественного произведения самой природе отражаемых в искусстве

объектов и ситуаций, классицистическая критика требовала от

художественного произведения естественности, «натуральности»,

последовательности в изображении характеров.

В этом отношении эстетика классицизма не противоречила,

следовательно, объективному развитию самого искусства в направлении реализма.

1 Α. Φ. M е ρ з л я к о в, Чтение пятое...— «Амфион», 1815, стр. 72—73.

2 А. Ф. Мерзляков, Замечания об эстетике.— «Вестник Европы», 1813, № 19,

стр. 206, 208.

28

Но к началу 20-х годов эстетика классицизма все более входила в

кризисное состояние, являвшееся следствием новых сдвигов в общественной

жизни и в самом искусстве, а также пороков, свойственных тому направлению

философии, с которым классицистическая эстетика была тесно связана,—

метафизическому материализму и близкому к нему деизму. Эти пороки

находили в эстетике свое специфическое выражение. Так, требуя

художественного обобщения и видя в нем важнейший принцип эстетики,

классицизм односторонне подчеркивал и придавал преувеличенное значение

в трактовке художественного образа моменту всеобщего, а момент

индивидуализации отодвигал на задний план и, в сущности, как

самостоятельную проблему не рассматривал. Оставалась в стороне и проблема

развития, динамики образа, односторонне подчеркивались классицистические

единства, замкнутость, разобщенность жанров, неизменными на

протяжении истории объявлялись и критерии прекрасного — эта наивная и в то

же время метафизическая по философскому смыслу убежденность особенно

отчетливо видна в трактате О. Гевлича «Об изящном» (Спб., 1818).

В силу этих и других своих недостатков эстетика классицизма,

несмотря на свойственные ее передовым деятелям новые тенденции, не могла

освоить в своих понятиях новые пути развития реализма.

Критика классицистического искусства и в известной мере эотетики

началась в России еще в 10-х годах XIX века (Жуковский, Вяземский).

Но научной обобщености эта критика достигла позже — в 20-х годах,

когда в России выступили декабристские эстетики (в частности, К.

Рылеев и примыкавший к декабристам Сомов) и когда начала

формироваться романтическая эстетика, основанная на идеалистической философии

Шеллинга.

Правда, еще в 10-е годы Жуковский выступил с пропагандой некоторых

идеалистических принципов эстетики, не связывая их непосредственно

с философией Шеллинга. Но этот родоначальник русского романтизма был

все же связан и с эстетикой классицизма.

Романтики выступили прежде всего против основного тезиса

классицистической эстетики об искусстве как подражании природе. Они выдвигали

на первый план дух, идею, субъективность, как основание художественного

творчества и прекрасного. Романтическая критика классицизма обосновьь

вала лозунг «незаинтересованного искусства», позже принявшего форму

«искусство для искусства». Эта критика была повинна и в том, что

классицистам в пылу полемики приписывались пороки, которые им не были

свойственны (незаинтересованность в теории, понимание подражания как

пассивного, рабского отражения природы и др.). Одним из результатов

этой исторической несправедливости было и то обстоятельство, что

осталась в тени связь, соединявшая классицистическую теорию «подражания»

с теорией «воспроивведеншг» эстетики критического реализма. А ведь

вторая подхватила и развила именно этот принцип первой. Чернышевский

воспринял эту идею. Он писал, не только примыкая к традиции теории

«подражания», но и осуждая идеалистические, романтические концепции

29

эстетики: «...по моему мнению, называть искусство воспроизведением

действительности... было бы вернее, нежели думать, что искусство

осуществляет в своих произведениях нашу идею совершенной красоты, которой

будто бы нет в действительности» ]. Чернышевский развил и ряд других

принципов, которые разрабатывала классицистическая эстетика (единство

объективного и субъективного моментов в категории прекрасного;

активность художника в акте воспроизведения действительности; широкое

понимание действительности; идеализация как «исключение»

«ненужных для полноты картины подробностей», то есть как обобщение,

типизация и т. п.).

В целом романтическая эстетика была переходным моментом от класси-

цистской теории «подражания» к реалистической теории

«воспроизведения». Но чтобы перейти в другую форму, соответствующую новому

искусству и новой философии, реалистическая эстетика начала XIX века

должна была быть обогащена. Эта задача и в негативном и в позитивном

планах решалась на начальной стадии романтиками-шеллингианцами,

хотя и не только их усилиями, поскольку уже в 30-х годах развились

и другие формы эстетики диалектического идеализма.

Идеалистическая романтическая эстетика в России на первых порах

ее развития была представлена харьковским профессором И. Кронебергом,

бывшим профессором Петербургского университета А. Галичем,

московскими «любомудрами» В. Одоевским и Д. Веневитиновым. В известной

мере и на известном этапе своего развития к «любомудрам» тяготел и

декабрист В. Кюхельбекер, бывший вместе с В. Одоевским редактором

альманаха «любомудров» — «Мнемозины», выходившего в Москве в 1824—

1825 годах.

Наряду с мистикой и идеализмом, абстрактностью и пренебрежением

к злобе дня в этой школе эстетики прослеживаются идеи развития,

историзма в трактовке судеб искусства и в понимании его современного

состояния, проявляется внимание к проблеме народности искусства,

обнаруживаются новые подходы к решению проблемы активности субъекта в

художественном творчестве. Романтики впервые сознательно вводят и

рассматривают ряд ставших затем коренными понятий эстетики — таких, как

«образ», «идея» и другие (хотя, по существу, они вызревали уже в недрах

эстетики просветительского классицизма). К этому следует добавить, что

в среде сторонников идеалистической романтической эстетики не было

полного единства. Одоевский, Кронеберг, Галич тяготели к академической,

абстрактной, мистико-идеалистической, а подчас и откровенно религиозной

трактовке общеэстетической теории, в то время как Веневитинов и

декабрист Кюхельбекер давали ей радикальную интерпретацию.

Романтики выступили против основного тезиса классицистической

эстетики об искусстве как подражании природе. Этому тезису они противопо-

1 Η. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, М., 1949,

стр. 278.

30

ставили объективно-идеалистическое истолкование искусства и в

трактовке прекрасного («изящного») и в понимании творчества художника.

«Произведение искусства,— писал Кронеберг,— не иное что, как отеле-

сившаяся идея» \ «изящное» для него — «непосредственное явление души

в теле». Для Галича «прекрасное» есть лишь форма осуществления

некоторого высшего духовного и, в конце концов, божественного начала;

Одоевский считал, что «основание красоты не в природе, но в духе

человеческом, а истинная теория искусства — эстетика — должна быть выведена

из «безуслова» — некоего идеального начала, понятие о котором дает

философия Шеллинга2.

В духе теории романтизма и на основе объективно-идеалистической

трактовки прекрасного определяли русские романтики и сущность

деятельности художника. «Творческая сила поэта и художника» для Кронеберга

заключена в «способности бесконечного и конечного; из первой

проистекают идеи; вторая есть фантазия, сила, облекающая бесконечные идеи в

индивидуальный образ» 3, а по Галичу, «изящное» создается благодаря

«чувственно-совершенному проявлению значительной истины свободной

деятельностью нравственных сил гения»4. Художник в качестве гения

является орудием высшего духовного начала, «частицей того великого

божественного духа, который все производит, все проникает и во всем

действует», а произведение этого гения, то есть «прекрасное произведение

искусства, происходит там, где свободный гений, как нравственно совершен.,

ная личность, запечатлевает божественную по себе значительную вечную

идею в самостоятельном, чувственно совершенном образе или призраке»;

для Одоевского красота создается актом духа, «созерцающего самого себя

в предмете».

Не удивительно, что симпатии этой группы эстетиков на стороне

идеалистической традиции в эстетике. Справедливо возводя ее к Платону и

доводя до романтиков, Галич, например, считал, что романтизму, как

искусству, построенному на основе объективно-идеалистической эстетики,

принадлежит будущее, ибо «романтическая пластика» «умеет давать

явственные, определенные очертания» «предметам лучшего, неземного мира».

Не удивительно и то, что из этой объективно-идеалистической теории

эстетики следовали выводы о самодовлеющем значении искусства,

и в этом смысле именно романтизм положил начало той традиции,

которая привела затем к теории «искусства для искусства». Так, Галич, не

отрицая возможности утилитарного использования и значения искусства,

1 И. Кронеберг, Амалтея, или Собрание сочинений и переводов,

относящихся к изящным искусствам и древней классической словесности, ч. I, Харьков, 1825,

стр. 80, 87.

2 Цит. по кн.: П. Сакулин, Из истории русского идеализма. Князь В. Ф.

Одоевский, т. I, ч. I, М., 1913, стр. 162.

3 И. Кронеберг, Амалтея... стр. 87.

4 А. И. Г а л и ч. Опыт науки изящного, Спб., 1825, стр. XII; см. также стр. 61—62;

31

но третируя такое искусство как ремесленное, отстаивал идею

«бескорыстия» эстетического чувства и мысль о том, что «изящное» «не может

служить никаким сторонним видам» и «имеет свою цель в самом себе».

К мысли об искусстве для искусства приходил и Одоевский.

Таким образом, русская романтическо-шеллингианская эстетика

начала 20-х годов была идеалистической но своей философской основе

и соответственно этому решала коренные вопросы этой науки.

Однако для всего этого периода истории русского связанного с шел-

лингианством идеализма было характерно сочетание консервативных

и даже реакционных идей с живыми, плодотворными поисками и

устремлениями, обусловившими также и прогрессивное значение этих

эстетических концепций. Источником этого противоречия, свойственного не только

русской, но и немецкой философии и эстетике, в том числе и в

особенности раннему Шеллингу и Гегелю, были антиметафизика, диалектика.

Касаясь своего предмета, исследуя его с диалектических позиций,

критикуя метафизические взгляды, это направление в эстетике не только

выдвинуло ряд новых прогрессивных идей, но и в целом явилось новым

этапом в истории этой науки по сравнению с классицистической

эстетикой даже в том ее просветительском варианте, который был основан на

материалистическо-деистической философии, на сенсуалистической

гносеологии, натуралистической теории человека и общества. Этот характер

присущ и русской романтической эстетике. Общность эстетической

проблематики, преемственность развития науки обусловили то

обстоятельство, что при всей своей противоположности классицистической эстетике,

при том, что романтическая эстетика подвергла критике свою

предшественницу и получила весьма основательный отпор от классицистов,— при

всем этом некоторые важнейшие проблемы они рассматривали одинаково,

обнаруживая не только свою противоположность, но и единство.

К числу таких проблем относится прежде всего сама проблема

подражания. Критикуя классицизм, романтики, однако, не отрицали начисто

связь искусства с природой, во по-своему истолковывали эту связь и

доказывали, что подражание не есть коренной принцип, объясняющий

искусство.

Так, хотя Веневитинов считал, что «подражательность не могла

породить искусства», он соглашался (в споре с Мерзляковым), что «поэт без

сомнения заимствует из природы форму искусства, ибо нет формы вне

природы» *.

Подробнее, в духе платоновского объективного идеализма, эту идею

развил Галич. Он различал природу как «видимое создание» и как

божественную. Природа в первом смысле есть лишь «внешняя природа», «есть

живая мысль бесконечной премудрости», она содержит в себе прекрасное,

но лишь как отблеск, и постольку прекрасное в искусстве не может огра-

1 Д. В. Веневитинов, Полное собрание сочинений, M., «Academia», 1934,

стр. 209.

32

ничиваться «только тем, что представляет нам видимая природа»; оно

должно вносить в него и то, что человек постигает сверх природы*

Поэтому «последнею целью или началом изящных искусств не может

быть подражание природе (в обыкновенном смысле)». Галич, таким

образом, в эту идеалистическую форму включал человеческую активность,

свободное начало в понятие художественного творчества. Того же

внимания требовал и Кронеберг: «Подражай природе! — Разве природа вне

художников? Природа в художнике».

Сопоставляя эти идеи с классицистическими, мы видим, что у

романтиков на первый план выдвигается идеалистическая интерпретация

природы и подражания, принимая подчас прямо религиозную форму. Но

в этой идеалистической форме прослеживается мысль о недостаточности

подражания как копирования, как пассивного акта. Галич требовал «не

ограничиваться только тем, что представляет нам видимая природа»,

Кронеберг включал субъективное начало в акт художественного

творчества, а Веневитинов подчеркивал, что «не стремление к подражанию

правит умом человеческим», ибо человек «не есть в природе существо

единственно страдательное». И хотя классицисты также понимали

подражание как активный процесс, но романтики особо подчеркивали и по-своему

разрабатывали идею активности художественного творчества, роль

субъективности в нем, обращая внимание и на объективную

обусловленность творческого акта.

Из идей, связывающих романтическую эстетику с классицистической,

следует указать на утверждение «гражданственной» роли искусства

(о чем мы еще скажем) и в особенности на всю область проблем,

связанных с концепцией художественного обобщения: возможное (в

противоположность уже свершившемуся, то есть в противоположность

непосредственно сущему — индивидуальному) как предмет искусства,

идеализация как метод художественного обобщения, образ и идея как формы

этого обобщения.

Изящное, считал Галич, имеет «свободу обтекать области как

действительного, так и возможного». Идеализацию Галич трактовал в понятиях,

близких к тем, которые были характерны для классицистов (Мерзля-

кова или Остолопова). «Все изящное есть идеальное,— писал Галич,—

образцовое, то есть такое, в котором устранены случайные, временные

и местные ограничения, а удерживается только существенный характер

целого рода или класса». «Идеал», по которому творит художник, есть

«образ вещи», творимой им. Поэтому, хотя изящное «возвышается... над

обыкновенною, действительною природой; однако ж отнюдь не выходит

из круга естественного». Галич шел и еще дальше: идеал и образ не

только потому связаны с природой, что отражают единичные вещи, но и более

того — потому, что общее присуще самой природе: не только вещи, но к

«законы и самообразы» «природу составляют».

2 «История эстетики», т. 4 (1 полутом) 33

Нетрудно видеть в этой трактовке эстетических проблем отзвук

философских размышлений о соотношении общего и единичного, их

постижения, роли субъекта и роли объекта в образовании общих понятий и

образов, идеала как эстетического аналога философского общего. Галич

здесь противоречив. Как видим, он признавал земную, естественную

основу эстетического общего. Но в то же время для него это общее —

красота — выступает как некая средневековая реалия, и он связывает

идеал в платоновско-шеллингианской традиции не только с природой

и человеком, но по всем канонам объективного и прямого религиозного

идеализма, с «богом», с «божественным бытием». В этой связи он

различал божественный идеал и «определенный идеал» как изящное в

искусстве, всегда принимающее чувственную форму.

Наряду с категориями художественного образа и художественного

идеала романтики гораздо более последовательно и, что особенно важно

для выявления того качественно нового, что вносили они по сравнению

с классицистами, совершенно сознательно вводили в эстетику

понятие об идее как основе художественного произведения. Одной из

существенных черт изящного является, по Галичу, «целость

органическая», в свою очередь являющаяся функцией идеи: изящное «оживляет

многоразличные, друг для друга существующие части материи, одною

самой по себе значительною идеей...» Так же трактовал эту проблему

Кронеберг, считавший произведение искусства «отелесившейся идеей»,

которая представляет бесконечное начало в «творческой силе»

художника. В этом контексте он отрицал изящное в природе, считая его

принадлежностью только искусства. «В природе изящного нет,— писал

Кронеберг,— изящное только в творениях искусства. Ибо творения природы

ни одной идеи не выражают. Идея, которую искусство предлагает в одном

непосредственном созерцании, в природе находится только в переходе

от жизни...».

Дальнейшей разработке подвергли романтики и идею единства формы

и содержания искусства. «Под формою,— напоминал Кронеберг,--

в искусстве разумеют обыкновенно произвольный образ, даваемый мягкой

массе, остающийся, когда масса окрепнет. Это — форма механическая.

Органическая форма, которая одна приличествует творениям искусства,

производится действием внутренней силы и совершается полным

развитием содержания».

Связывая, таким образом, решение проблем эстетики с определенным;

истолкованием философских проблем, разрабатывая эстетические

категории, романтики считали эстетику строгой наукой, основанной на

философии. Галич, определяя эстетику как «науку изящного», как «философию

изящного», подчеркивал, что она основана на философии — «общей

системе ведения». Одоевский понимал эстетику как науку, выведенную

из науки о «безуслове», то есть из философии. «Наукой прекрасного»,

наукой «о законах прекрасного» считал эстетику Веневитинов. Это

рассмотрение эстетики как науки имело то значение, что служило

романтизм

кам основанием для требования сделать наукой или, во всяком случае,

сделать наукообразной эстетическую критику, лишить ее того

субъективизма, произвольности, какими она — во всяком случае, по их мнению —

характеризовалась в то время, будучи основана на «вкусе». Против этой

«критики вкуса» особенно выступали любомудры, инкриминируя ее

своему учителю Мерзлякову и другим классицистам. И хотя и здесь они

были не очень-то справедливы и попросту не очень внимательны

к объекту критики,— поскольку классицисты и в теории и на практике

строили критику на определенных научных основаниях (только, конечно»

на других, нежели романтики),— несмотря на это, их энергичное

требование сделать эстетическую критику научно основательной,

последовательной, объективной имело свой исторический резон и дало

впоследствии именно на русской почве блестящий результат.

Этот философский взгляд на эстетику имел и еще один в высшей

степени плодотворный результат: романтики поставили на повестку дня

проблему специфики искусства но сравнению с наукой — проблему, которая

потом в течение долгого времени и, собственно, до сих пор занимает

эстетику. Очень рельефно ставил эту проблему Галич. Он писал о

различии искусства (Галич говорил о «поэзии», но, несомненно,

подразумевал искусство вообще) как воплощения мысли в «неделимых образах,

кои соединяются по законам фантазии в чувственное самостоятельное

целое, ничего, кроме себя, не предполагающее», и науки, которая

«обрабатывает мысли... для видов ума, связывая (мысли.— 3. К.) по законам

логическим и всегда держась на высоте общих и отвлеченных

понятий». В силу этого в искусстве «назидание ума и воли» хотя и должно

присутствовать, но не явно, а «скрыто», должно лишь

«подразумеваться» .

Существенным завоеванием романтической эстетики был исторический

взгляд на искусство, стоявший в связи с общей диалектической

устремленностью того философского направления, к которому принадлежала

эта школа эстетической мысли. Согласно концепции Одоевского,

искусство как форма проявления человеческого духа развивается, поскольку

развивается и сам дух человеческий. Развитие же это понималось

диалектически в том смысле, что последующие формы вбирали в себя

содержание предыдущих, то есть и отрицали их и опирались на них. Развитие

духа по ступеням в формах искусства (как и в формах познания)

стремится к некоему идеалу, к высшему, совершенному, и красота

(«изящество»), обладая относительной ценностью в каждой из форм своего

развития, достигает абсолютности в высшем результате. Веневитинов,