Текст

всесоюзный научно-исследовательский институт

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ И ОСОБО ЧИСТЫХ

ХИМИЧЕСКИХ ВЕШЕСТВ

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

И ПРЕПАРАТОВ

Выпуск 15

МОСК ЗА - 1 96'/

Редакционная коллегия

Проф. Р. П. Ластовский (гл. редактор),

инженер-технолог А. М. Поспелов (зам. гл. редактора),

канд. техн, наук В. Г. Брудзь, проф, А. В. Бромберг,

канд. хим. наук Е. А. Божевольнов, проф, В. Л\. Дзиомко,

канд. хим. наук Г. А. Певцов

СОДЕРЖАНИЕ

Алкилдихлорфосфины. В. Г. Груздев, С. 3. Ивин, К. В. Кара-

ванов ........................... 7

З-Аминофталевая кислота, гидрохлорид. Р. И. Ластовский,

В. Я. Темкина, И. А. Егорушкина .............. 10

2-Антрилгидразин.’ Б. М. Болотин, Д. А. Драпкина,

И. И. Чернова, В. Г. Брудзь............................... 13

2-Антоол. И. И. Чернова, Д. А Драпкина, Б. М. Болотин,

В. Г. Брудзь.............................................. 15

Ацилхолини тиохолинйодилы. С. 3. Ивин................. 17

N Беизилэтилеидиамин-N, N', N'-триуксусная кислота.

Р. П. Ластовский, И. Д. Колпакова, Л. В. Криницкая,

Т. И. Иванова ............................................ 22

а, а'-Бис-(4-натрий-тегразолилазо-5)-этилацетат. И. С. Фру мина,

Г. С. Петрова, Н. И. Горюнова............................. 26

4 Бромбензальдегид. В. Г. Брудзь. Д. А. Драпкина,

Р. У. Судиярова ....................... 29

З-Бром-5-нитросалициловый альдегид. Д. А. Драпкина,

В. Г. Брудзь, В А. Иншакова, И. И. Плитина............... 32

2-Винилпиридин. Б. М. Куинджи, М. А. Зепалова, А. К. Валь-

кова, Л. Д. Глузман, Р. М. Цин, А. А. Рокк................ 34

Галлат кобальта. В. П. Чернецкий, Э А. Пономарева .... 37

Гидразид малеиновой кислоты. Р. М. Гелыитейн, Ф. В. Алек-

сандрова ........................... 40

Гидразобензол. И. Е. Задорожная....................... 43

б-Диазо-5-кето-Б-норлейцин. Г. И Кошелева, И. Налецкая 46

5,5-Диалкил-4-метил-4-окси-3-циантетрагидрофураны. Т. А. Фа-

ворская, Г. М. Толстопятов ......... .......... 50

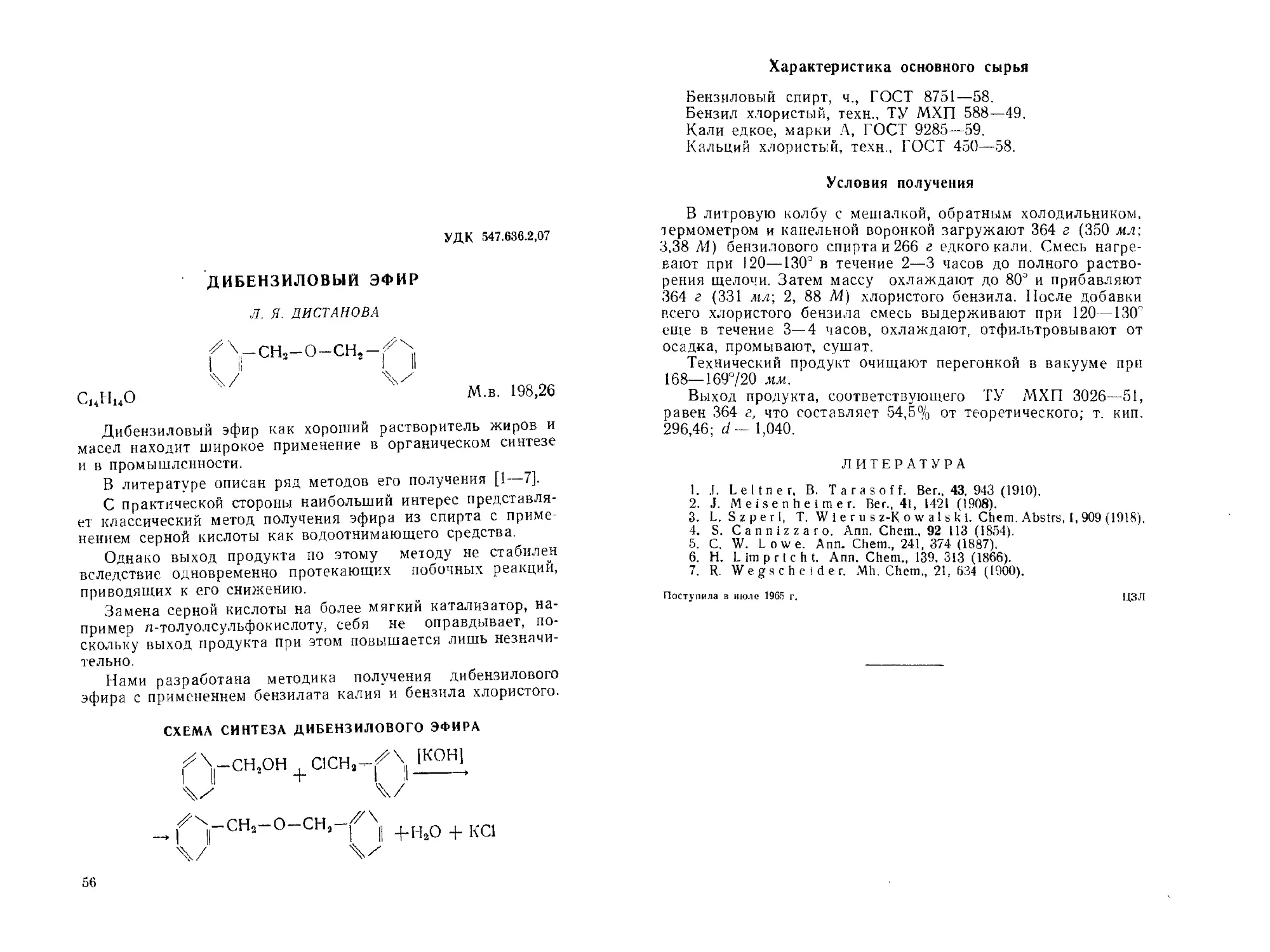

Дибензиловый эфир. Л. Я. Дистанова ............ 56

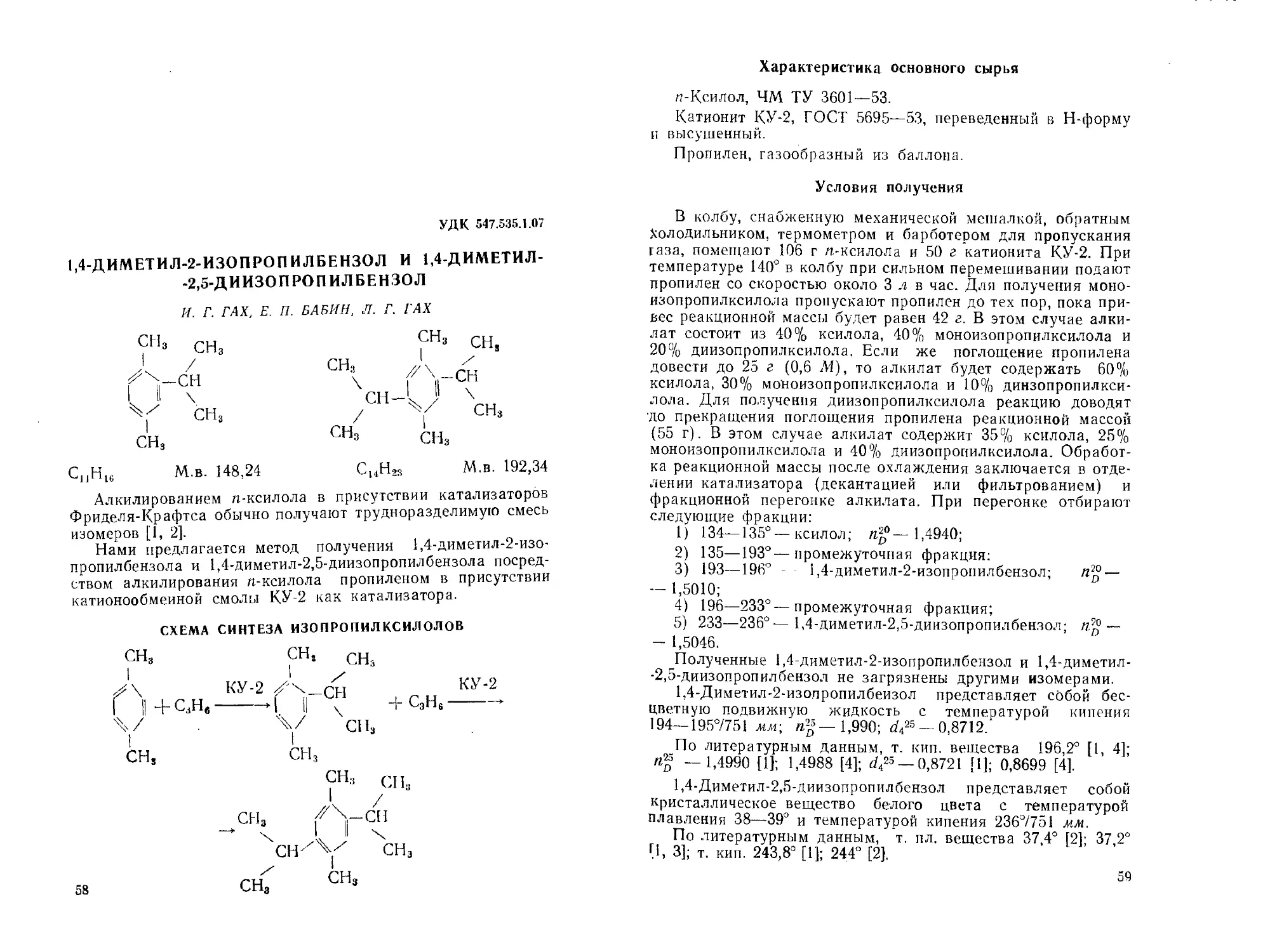

1,4-Диметил-2-изопропилбензол и 1.4-димстил-2,5-диизопропил-

бензол. И. Г. Гах, Е. П. Бабин, Л. Г. Гах ........... 58

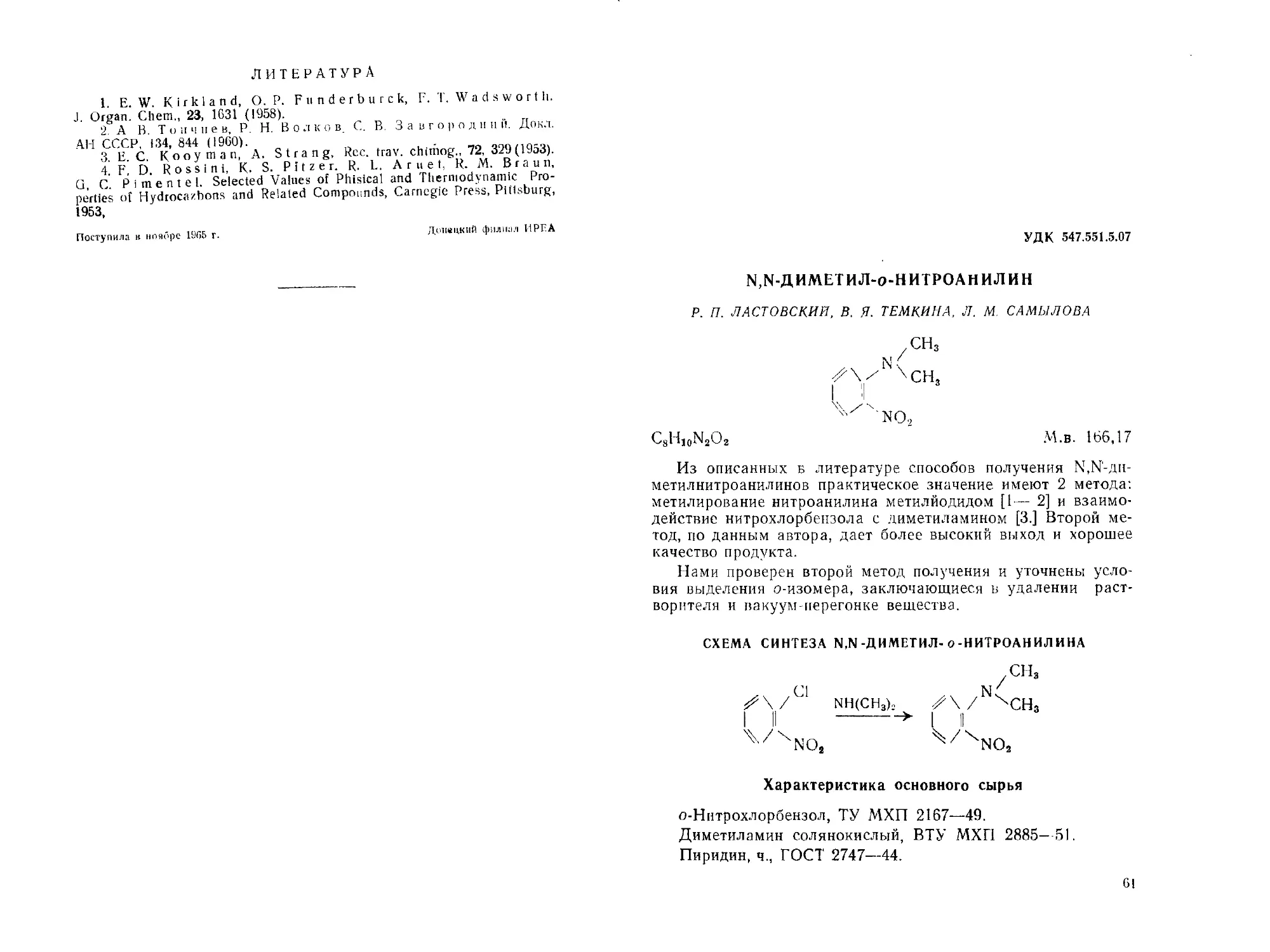

N, N-Диметил-о-нитроанилин. Р. ГТ. Ластовский, В. Я. Темки-

на, Л. М. Самылова........................................ 61

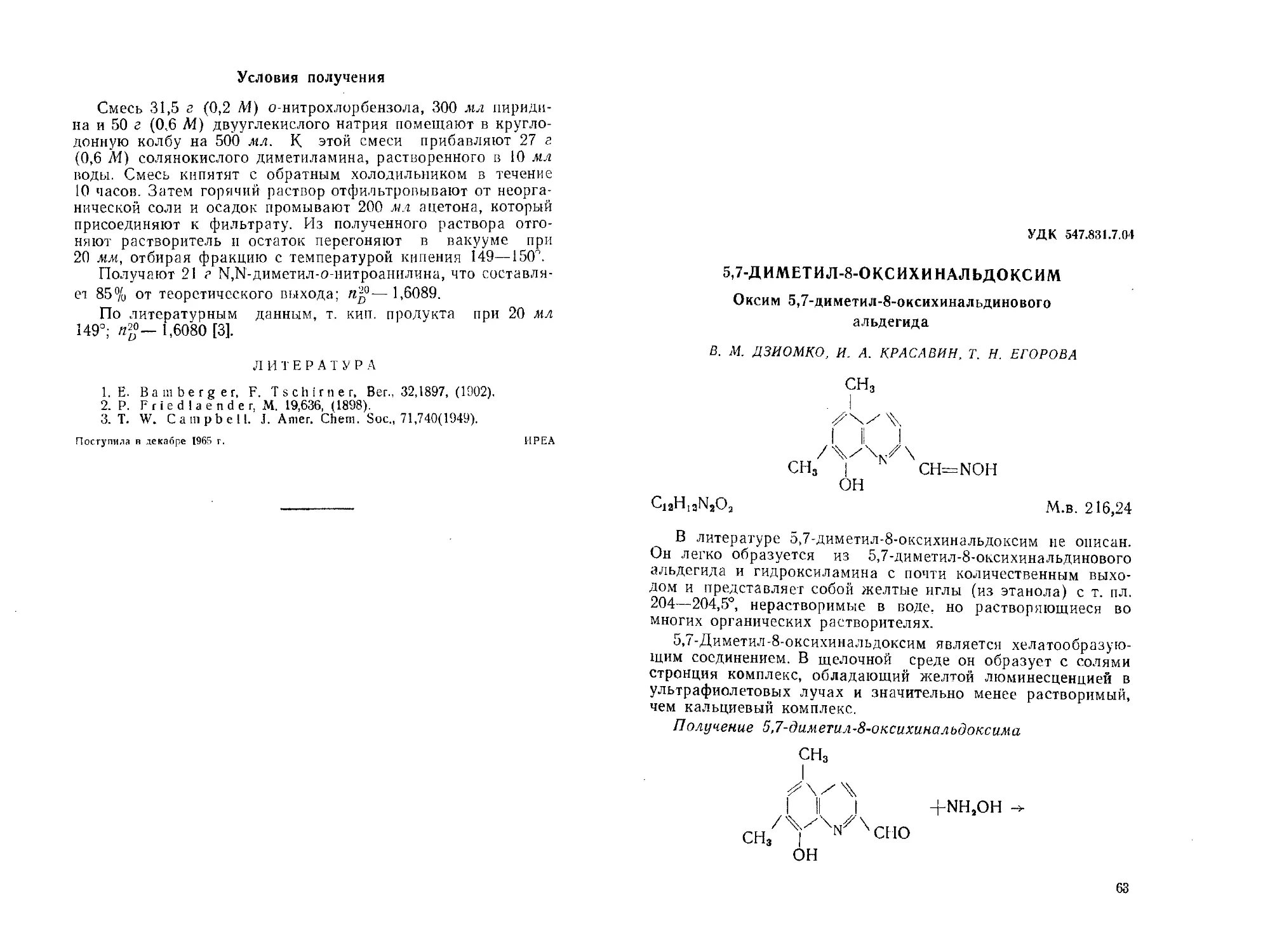

5,7-Диметил-8-оксихииальдоксим. В. М. Дзиомко, И. А. Краса-

вин, Т. Н. Егорова ....................... 63

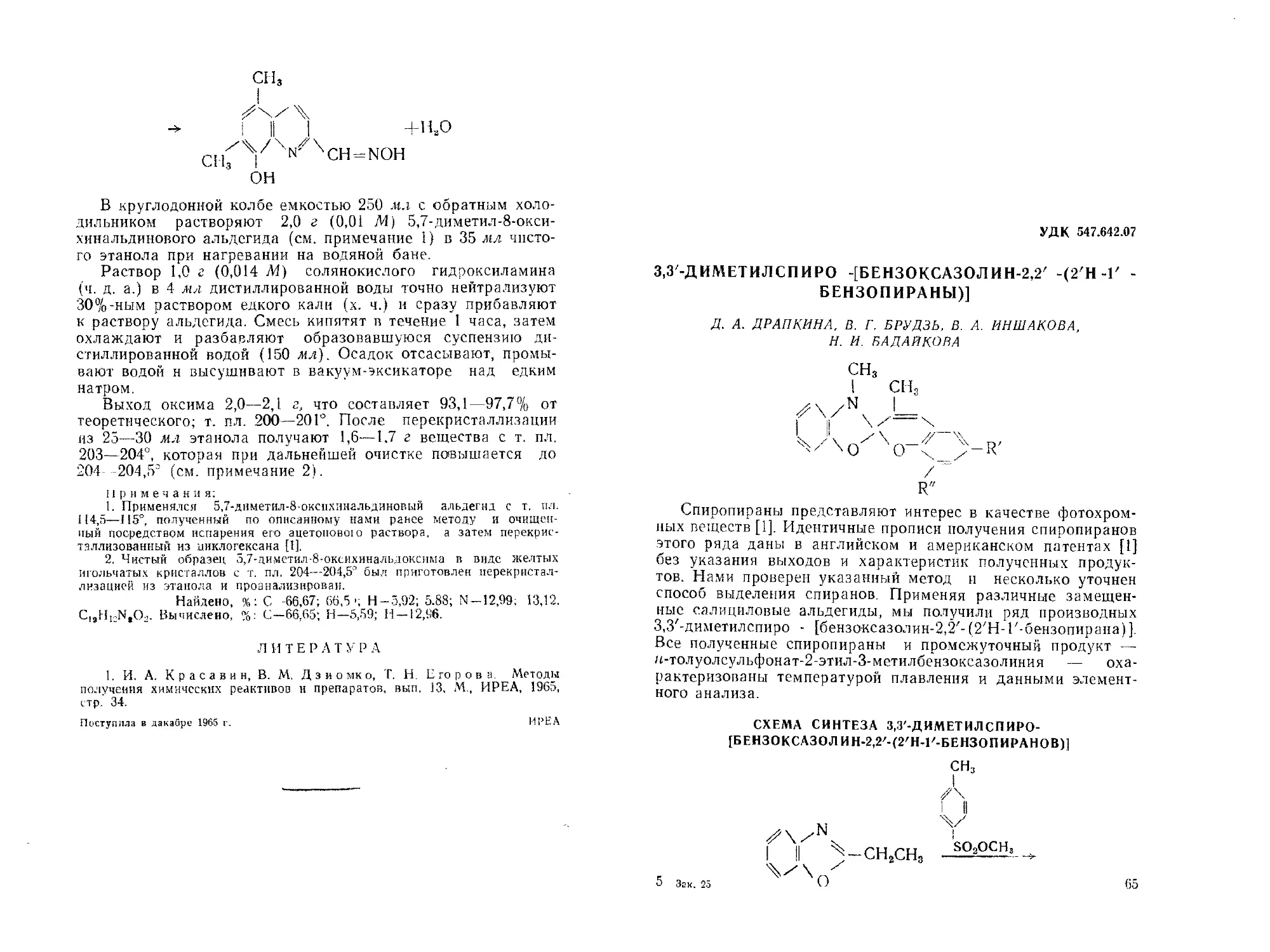

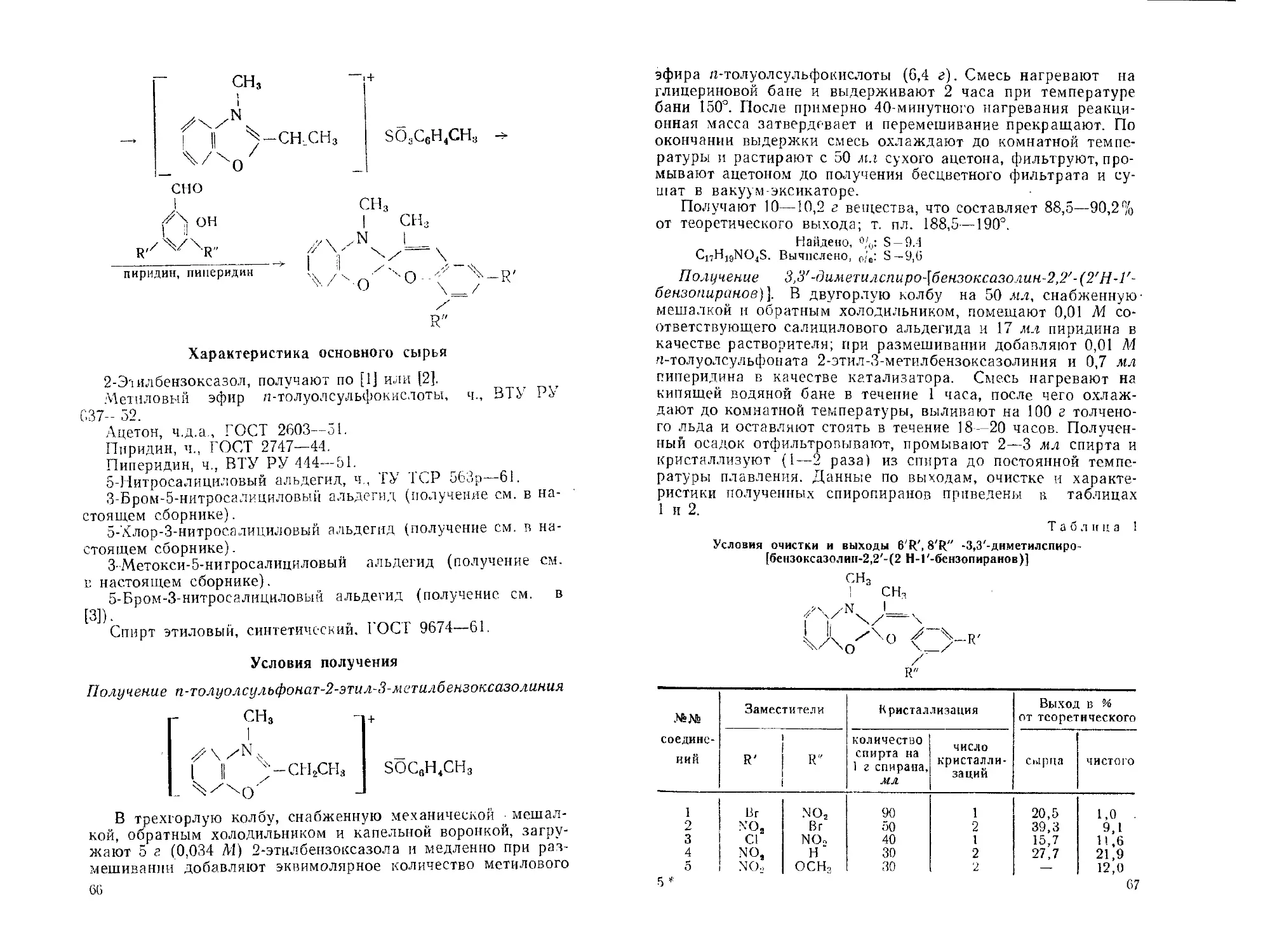

3,3'-Диметил спиро-[бензоксазолин-2,2f-(2 ’ Н-1 '• бензопираны)}.

Д. А. Драпкина, В. Г. Брудзь, В. А. Иншакова, Н. И. Бадайкова 65

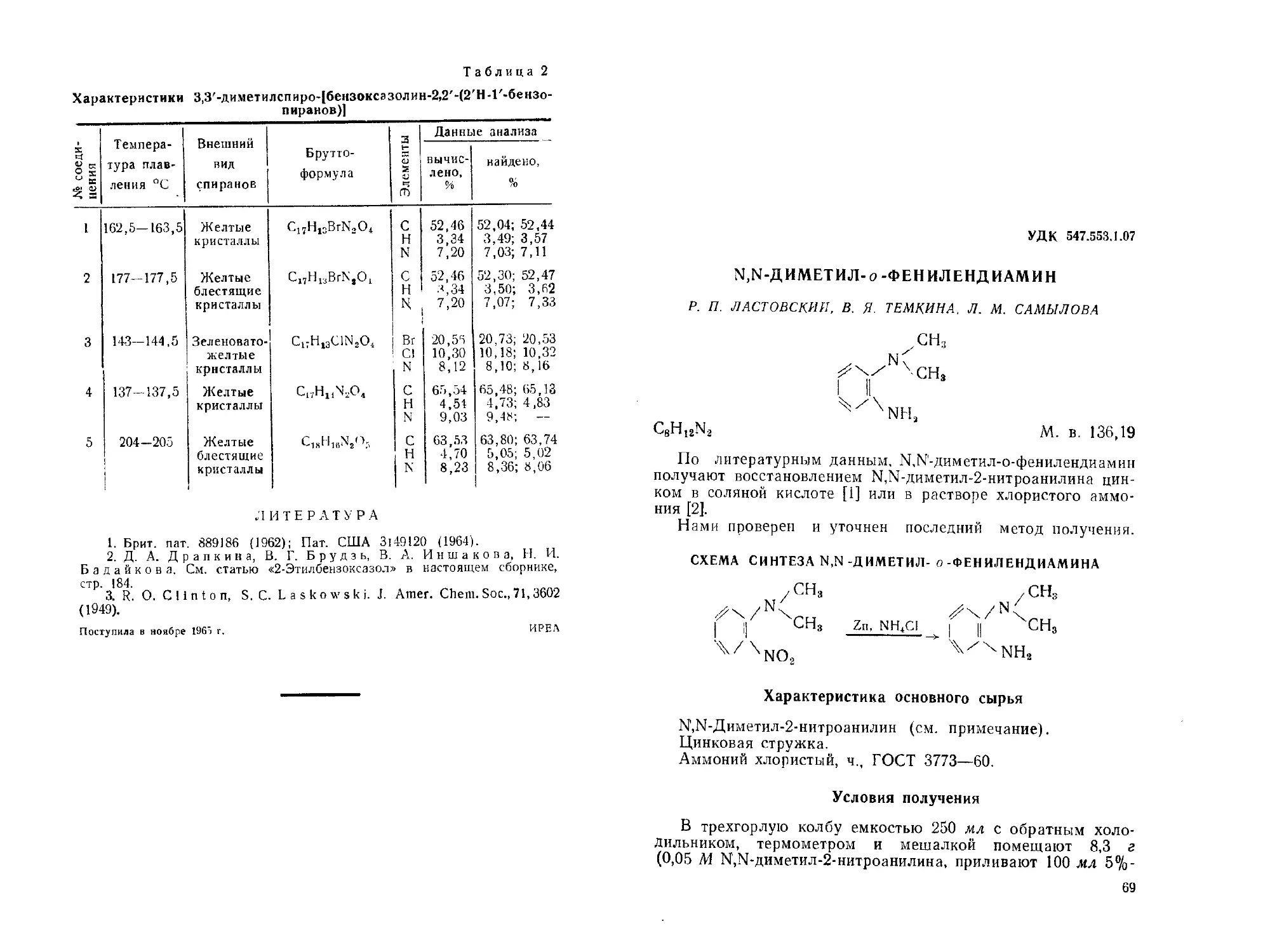

N, N-Диметнл-о-феиилендиамин. Р. П. Ластовский, В Я. Тем-

кина, Л. М. Самылова .................. ... 69

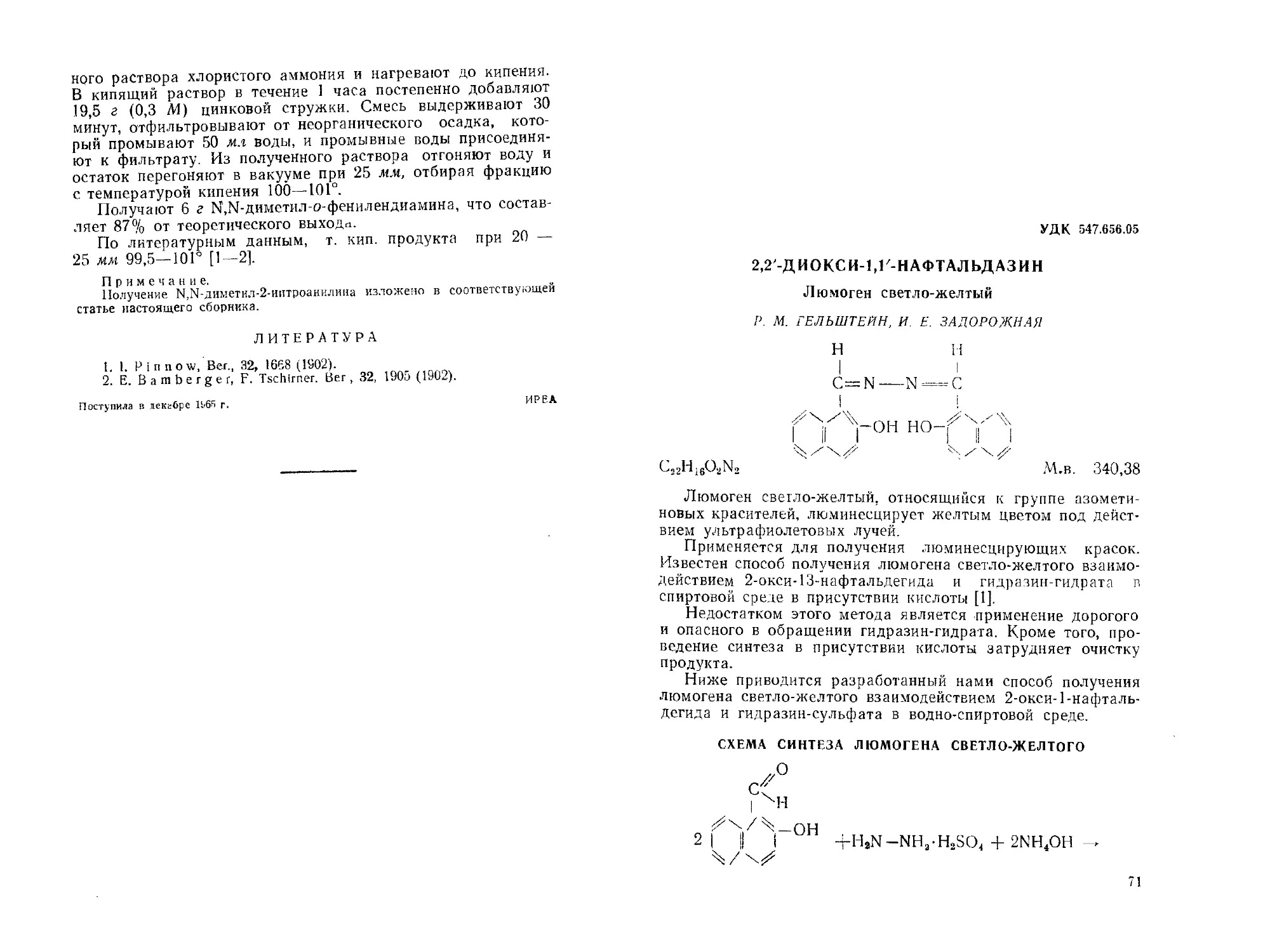

2,2'-Диокси-1,1'-нафтальдазин. Р. М. Гелыитейн. И. Е. Задо-

рожная ................................................... 71

2.8-Диоксихинолин. И. А. ‘ Красавин, В. М. Дзиомко,

Ю. П. Радин ................ ............ 73

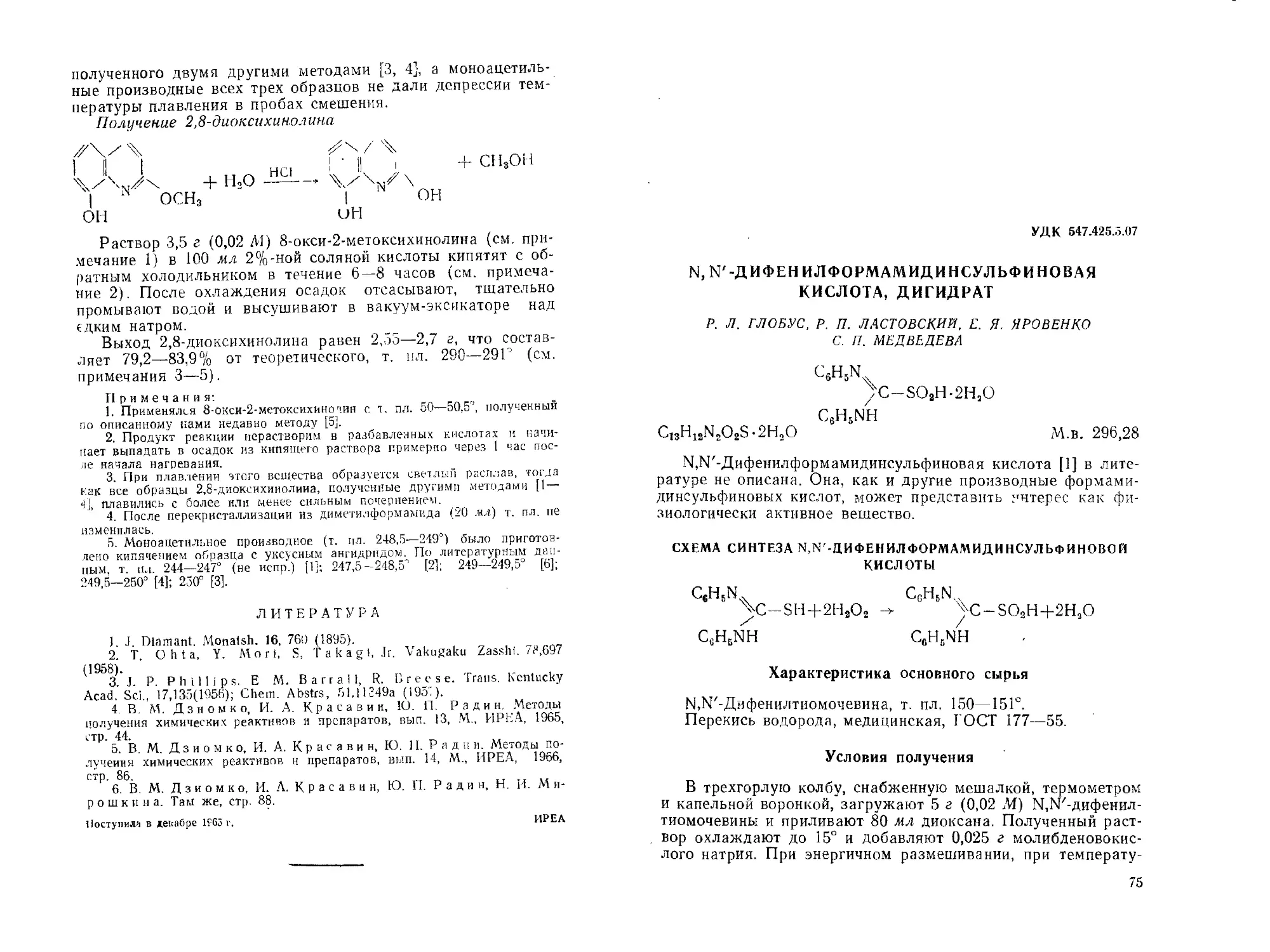

N, N'-Дифеинлформамидинсульфиновая кислота. дигидрат.

Р, Л. Глобус, Р. П. Ластовский, Е. Я. Яровенко, С. П. Медведева 75

3

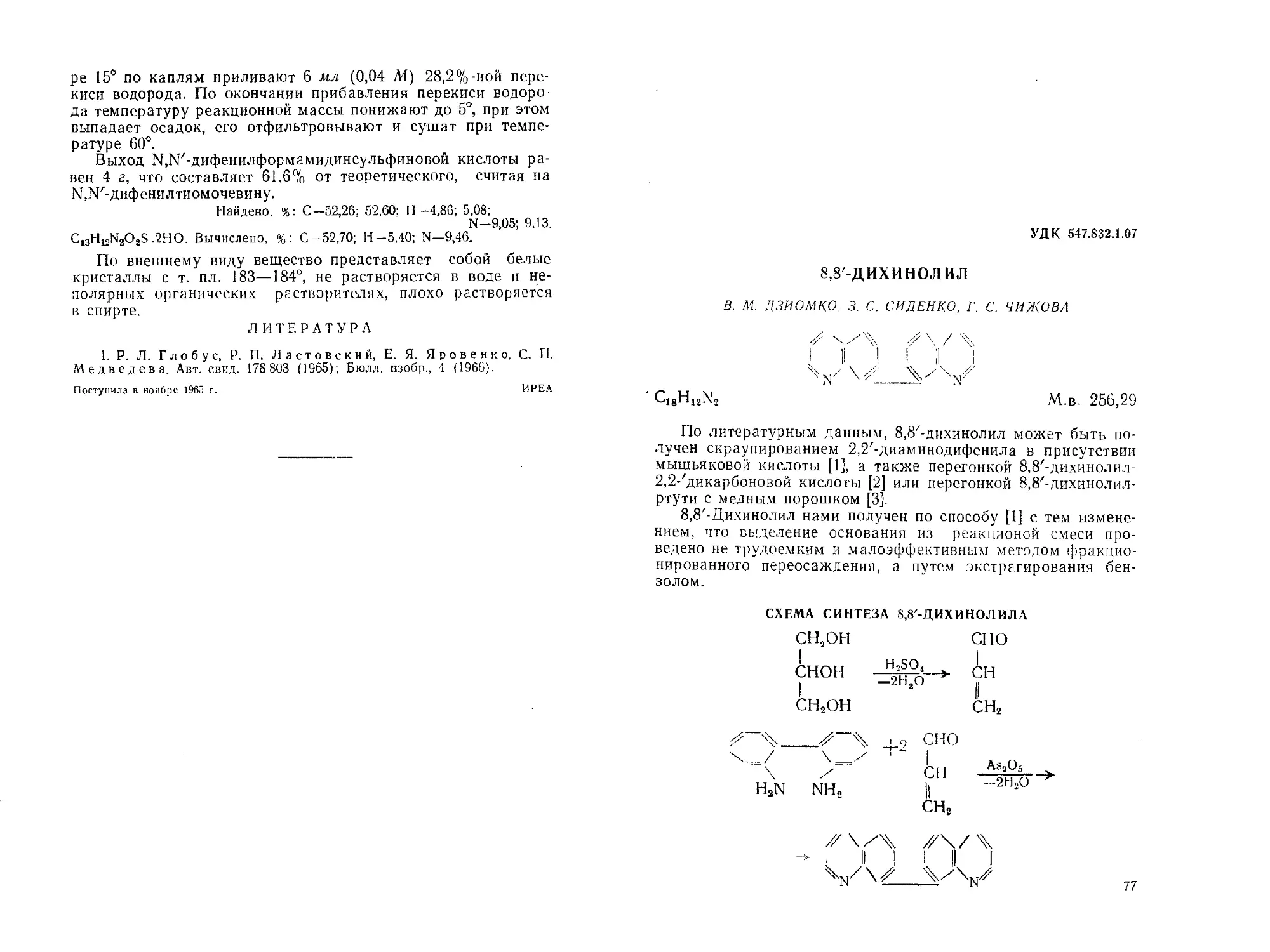

8,8'-Дихинолил. В. М. Дзиомко, 3. С. Сиденко, Г. С. Чижова 77

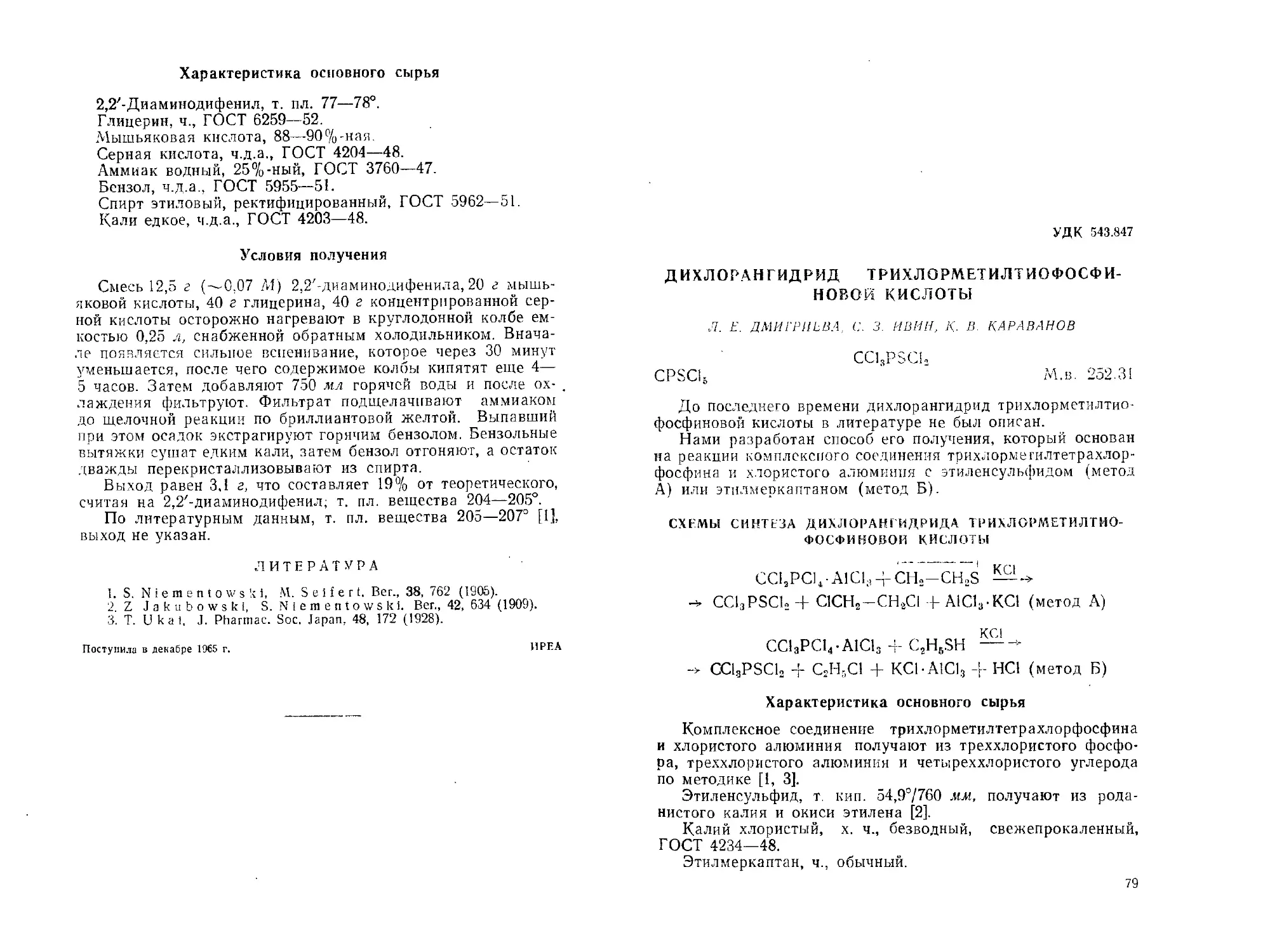

Дихлорангидрид трихлорметилтиофосфи новой кислоты.

Л. Е. Дмитриева, С. 3. Ивин, К. В. Караванов . . .......... 79

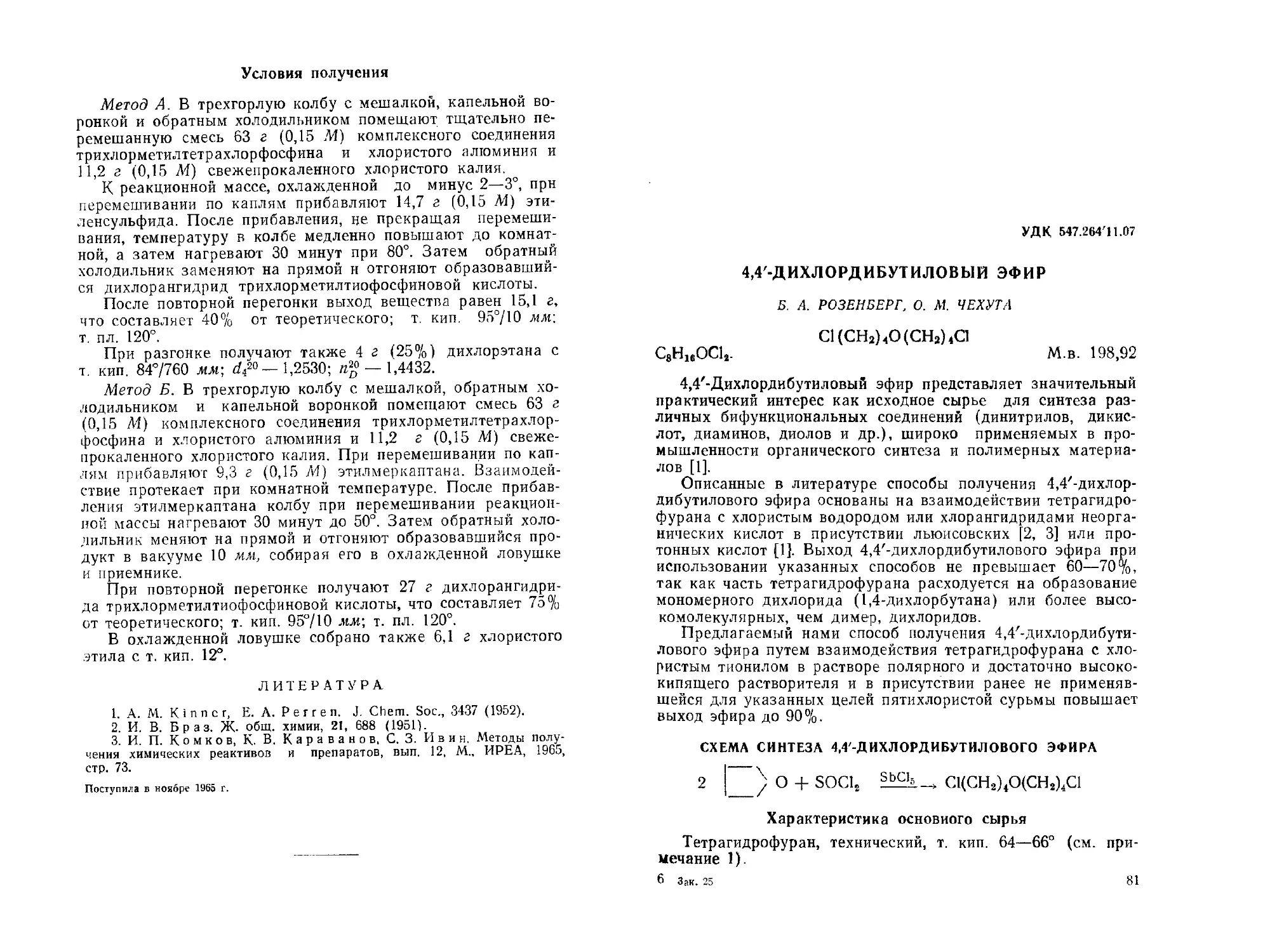

4,4'-Дихлордибутиловый эфир. Б. А. Розенберг, О. М. Чехута 81

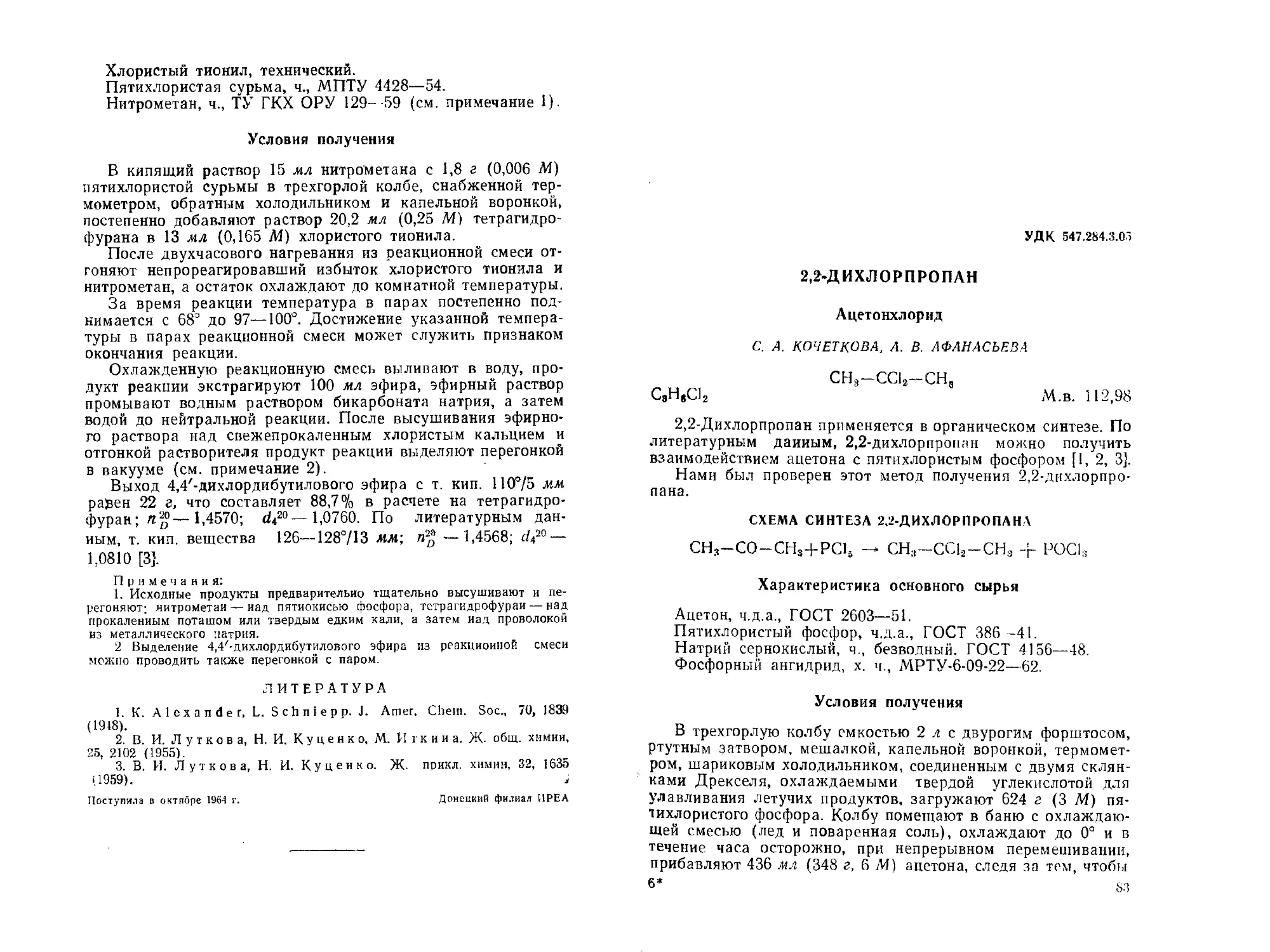

2,2-Дихлорпропаи. С. А. Кочеткова, А. В. Афанасьева .... 83

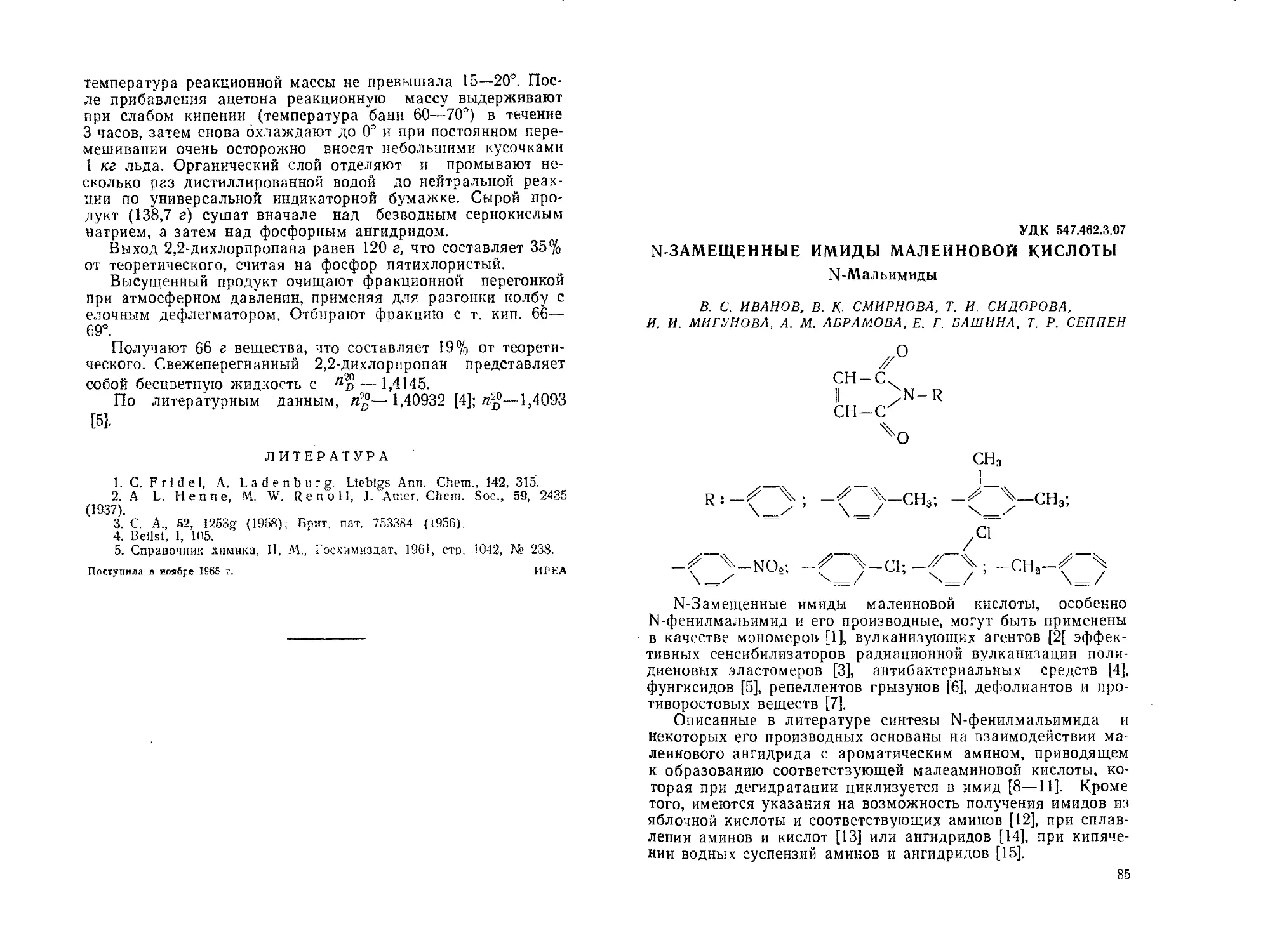

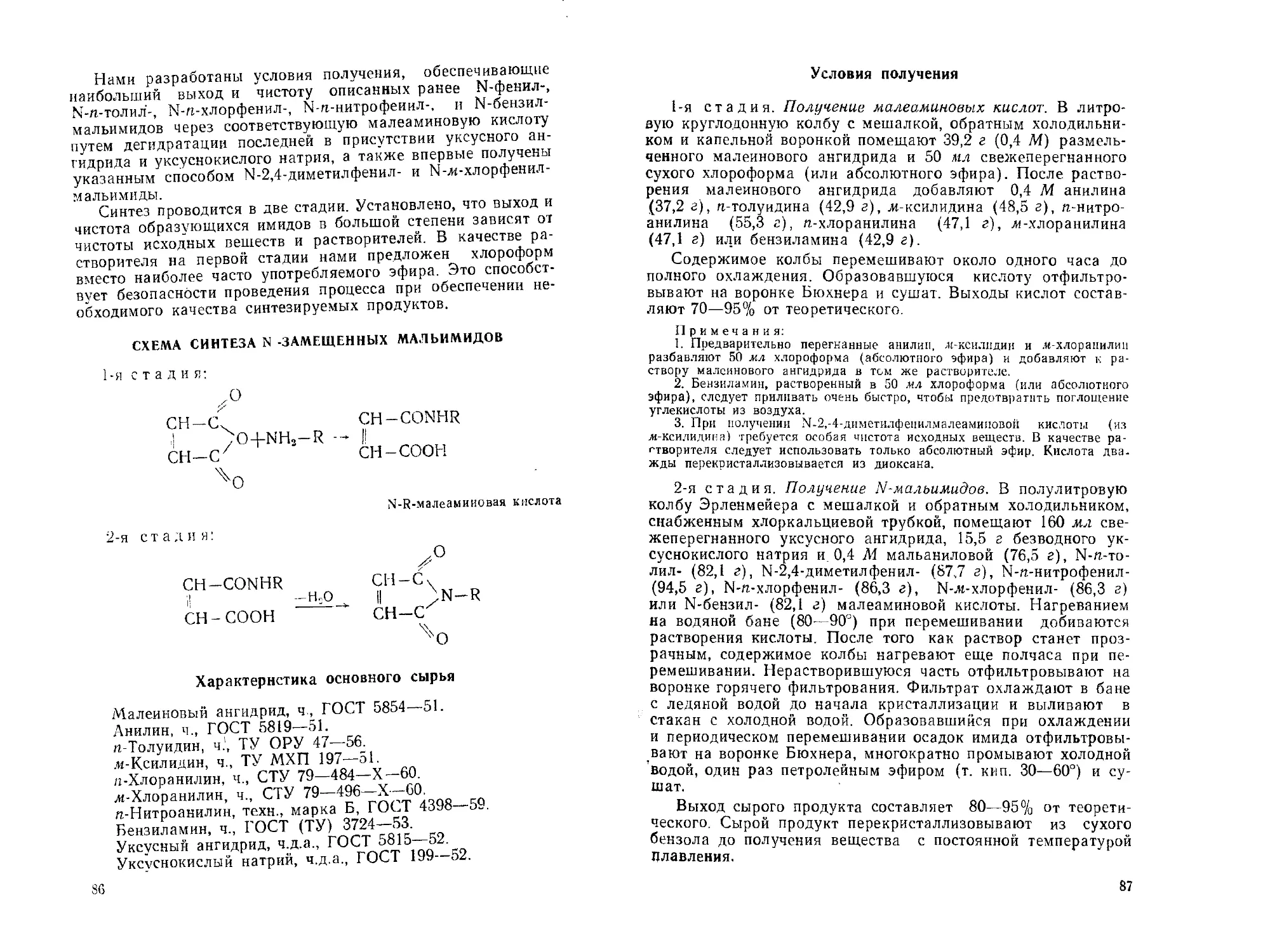

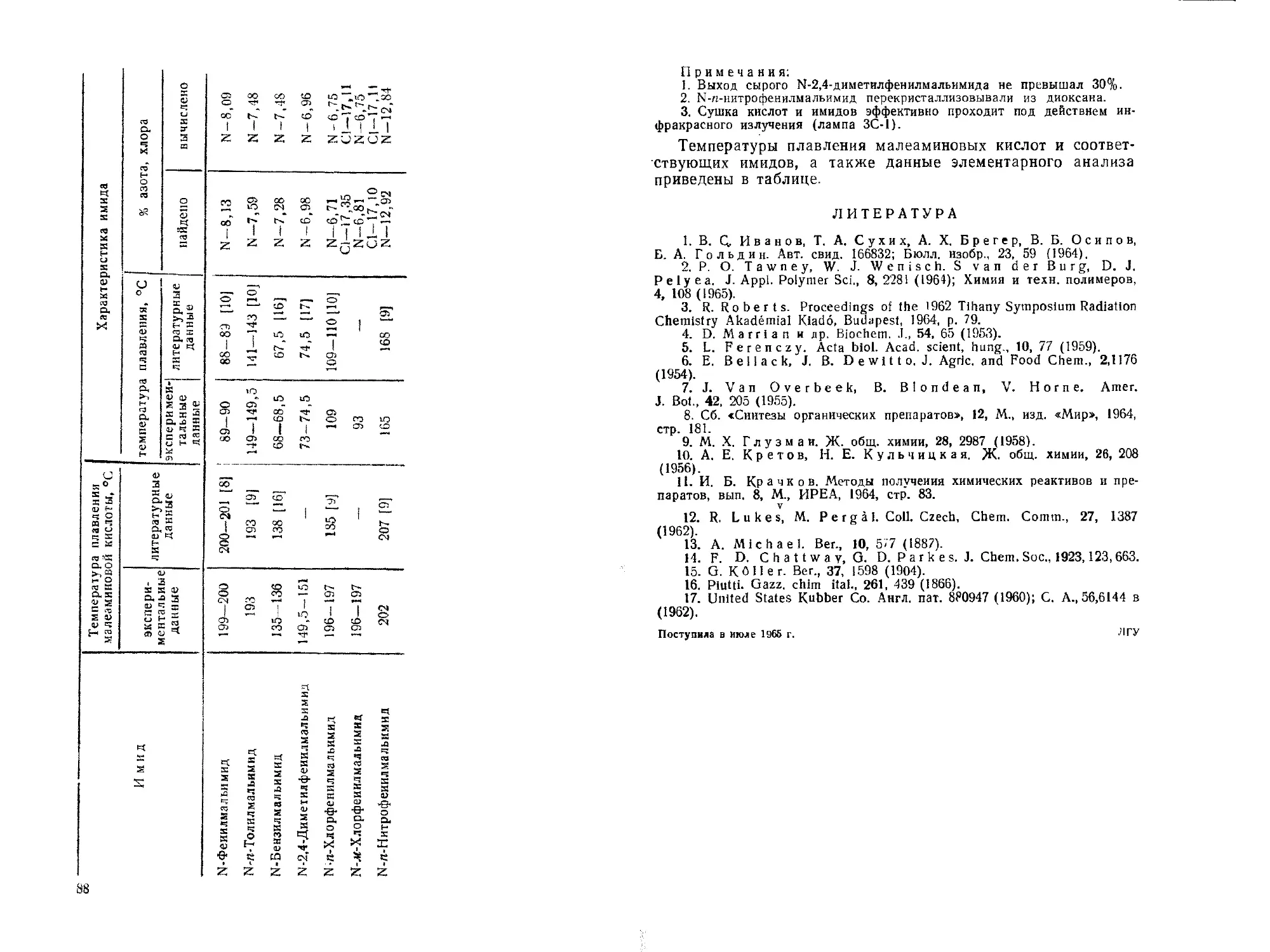

N-Замещенные имиды малеиновой кислоты. В. С. Иванов,

В. К. Смирнова, Т. И. Сидорова, И. И. Мигунова, А. М. Абрамова,

Е. Г. Башина, Т. Р, Сеппен................................ 83

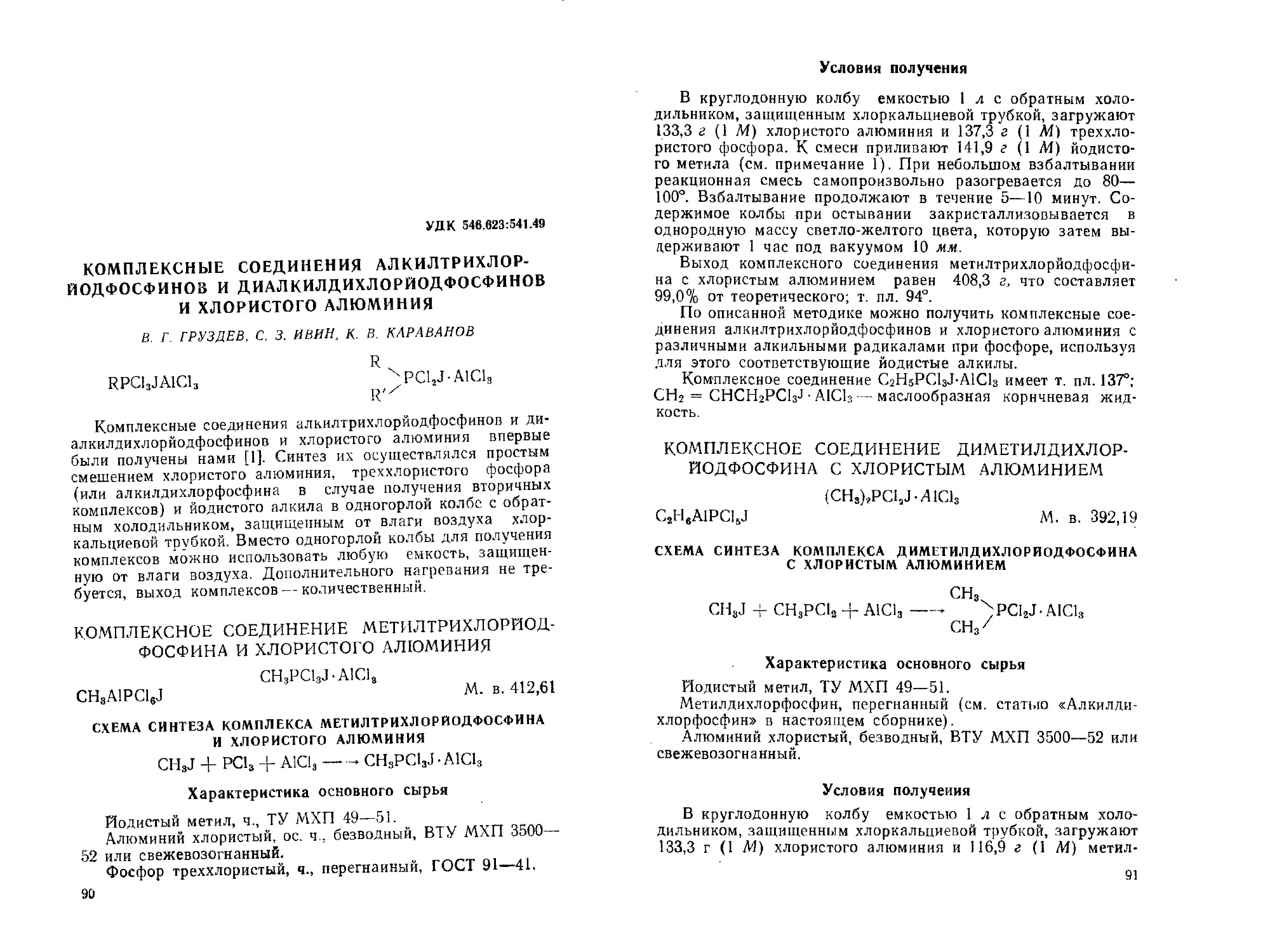

Комплексные соединения алкилтрихлорнолфосфинов и дналкил-

дихлорйодфосфинов и хлористого алюминия. В. Г. Груздев,

С. 3. Ивин, К. В. Караванов................................ 90

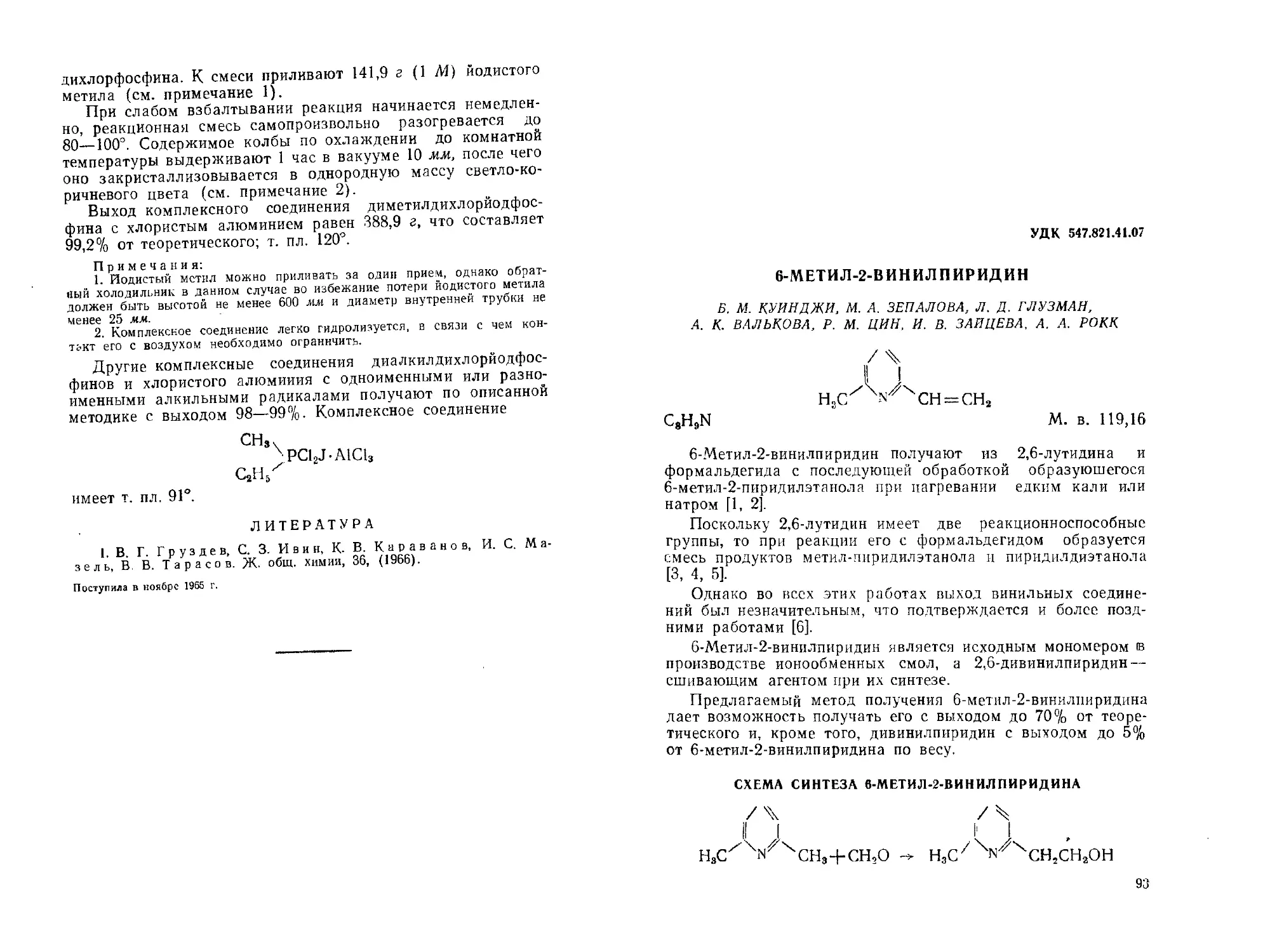

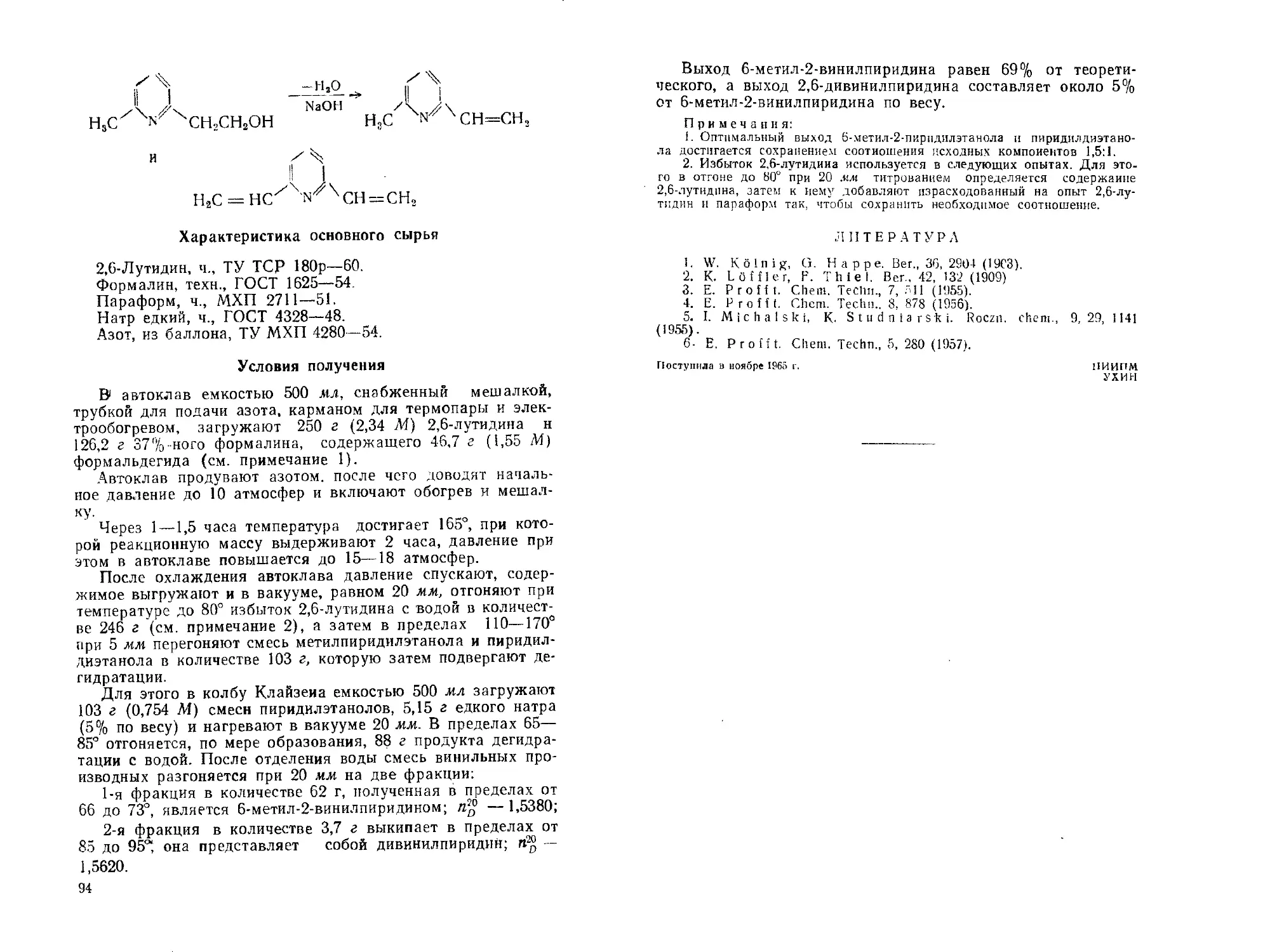

6-Метил-2-вииилпиридин. Б. М. Куинджи, М. А. Зепалова,

Л. Д, Глузман, А. К. Валькова, Р. М. Цин, И. В. Зайцева,

А. А. Рокк................................................. 93

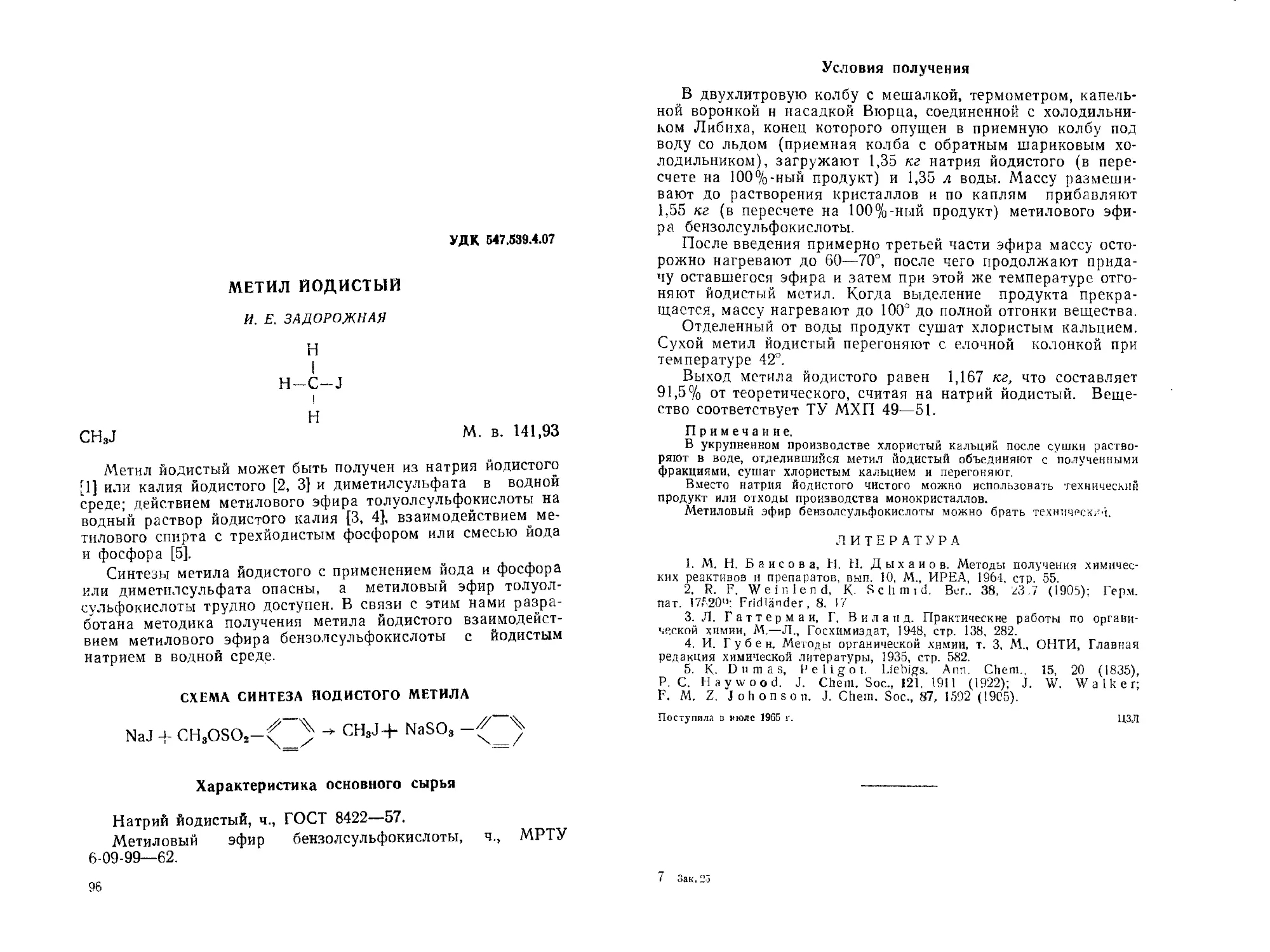

Метил йодистый. И. Е. Задорожная........................ 96

N-Монометилолформамидинсульфиновая кислота. Р. Л. Глобус,

Р. И. Ластовский, Е. Я Яровенко, С. П. Медведева........... 98

1-М-Морфолнл-пропанол-2 и 1-М-пипериди.т-пропанол-2.

А. М. Самуилов, Г. Ф. Дрегваль........................... 100

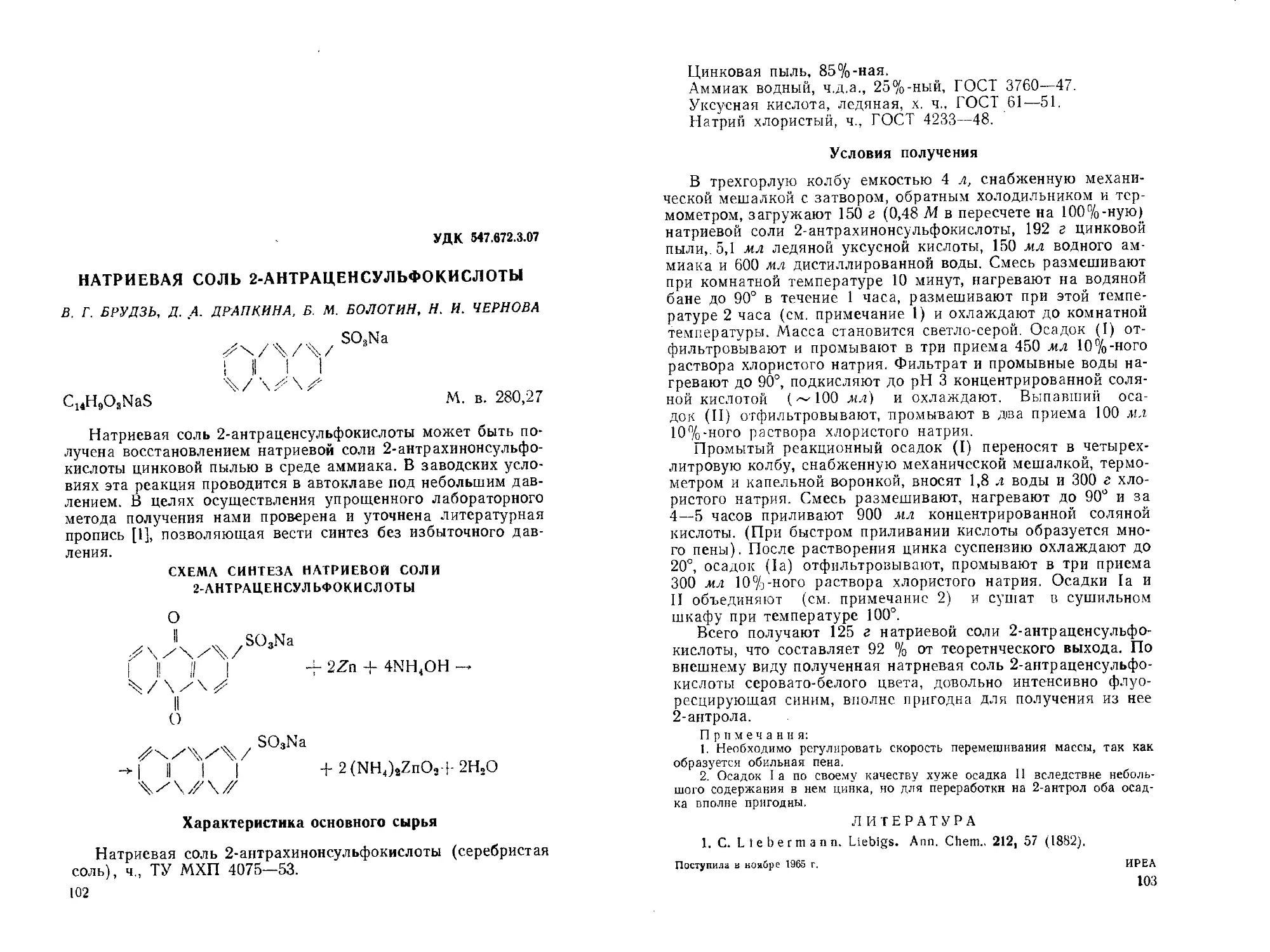

Натриевая соль 2-антраценсульфокислоты. В. Г. Брудзь,

Д. А. Драпкина, Б. М Болотин, И. И. Чернова............... 102

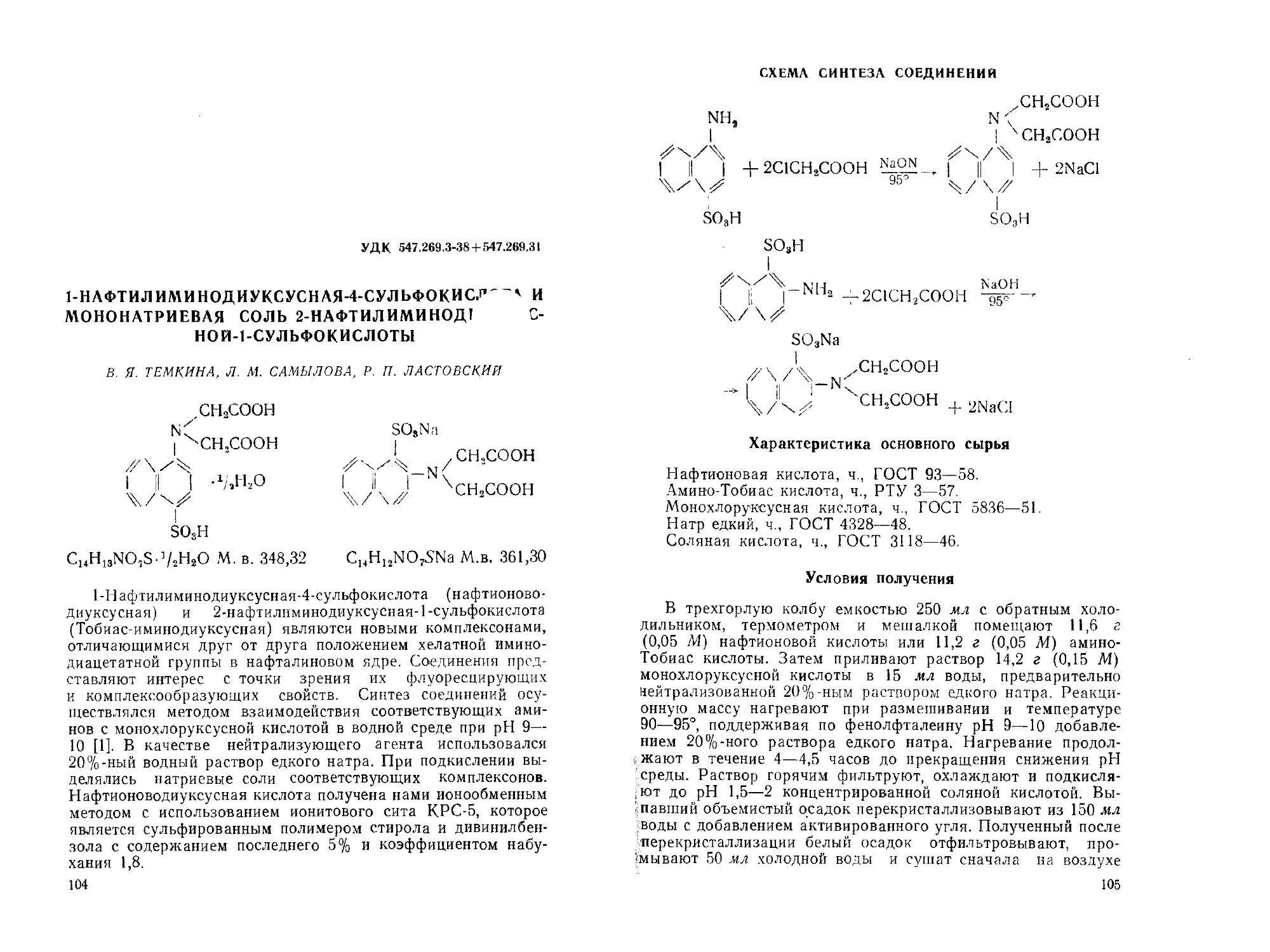

1-Нафтилиминодиуксусная-4-сульфокислота и мононатриевая

соль 2-нафтилиминодиуксуснон-1-сульфокислоть!. Р. П. Ластовс-

кий, В. Я- Темкина, Л. М. Самылова . ................. 104

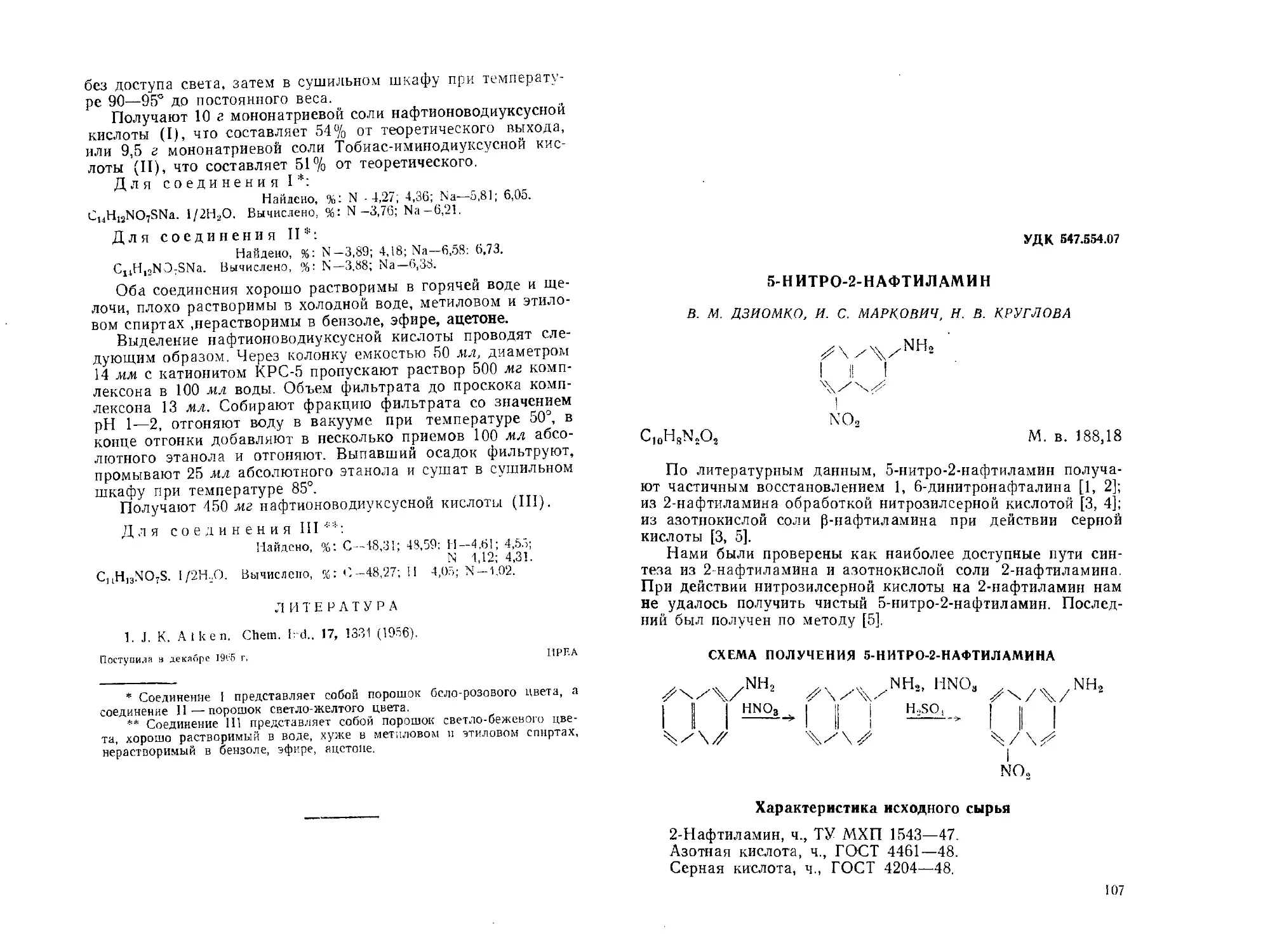

5-Нитро-2-нафтиламин. В. М. Дзиомко, И. С. Маркович,

И. В. Круглова............................................ 107

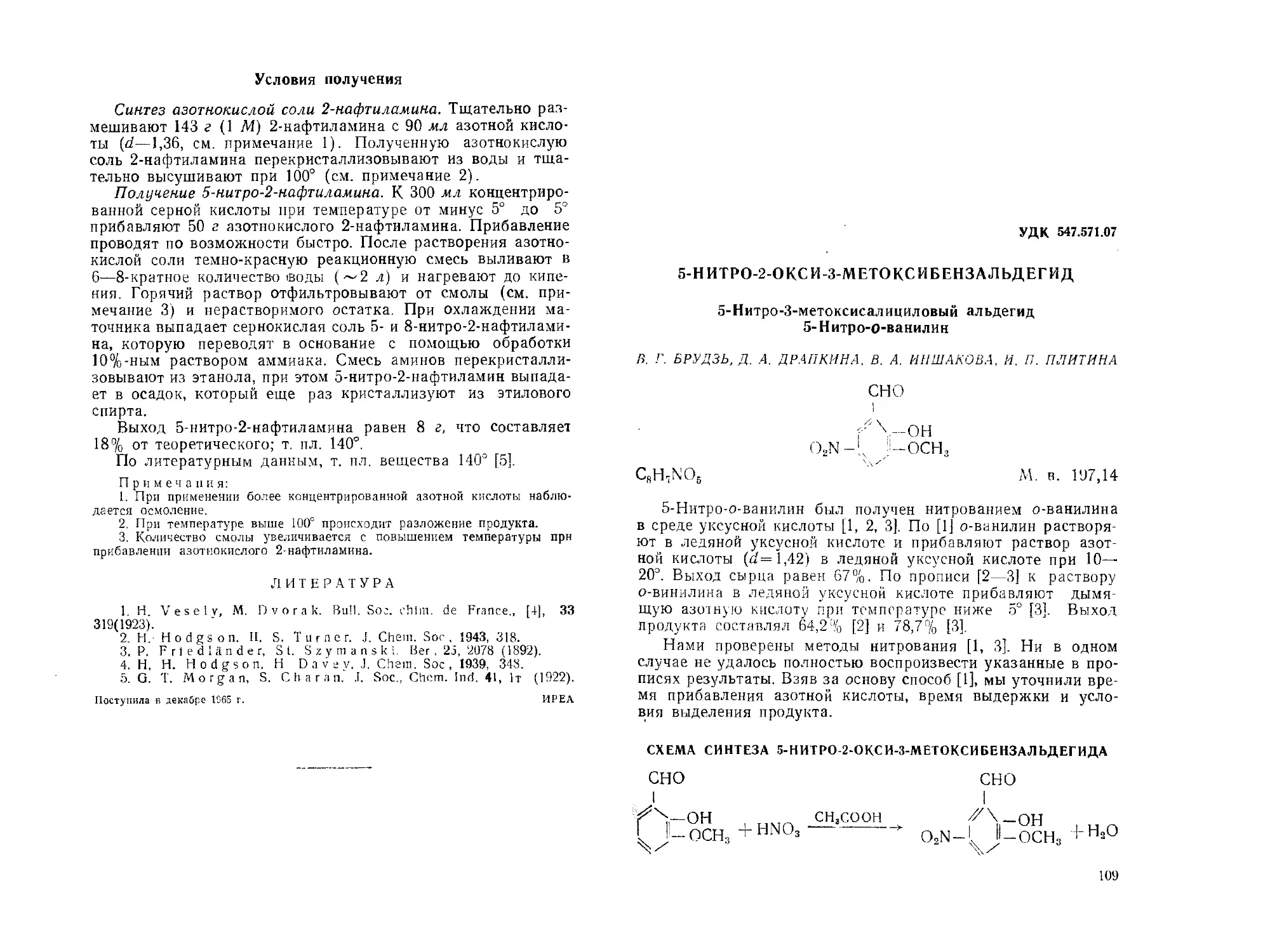

5-Нитро-2-окси-3-метоксибензальдегид. В. Г. Брудзь,

Д. А. Драпкина, В. А. Иншакова, И. П. Платина............. 109

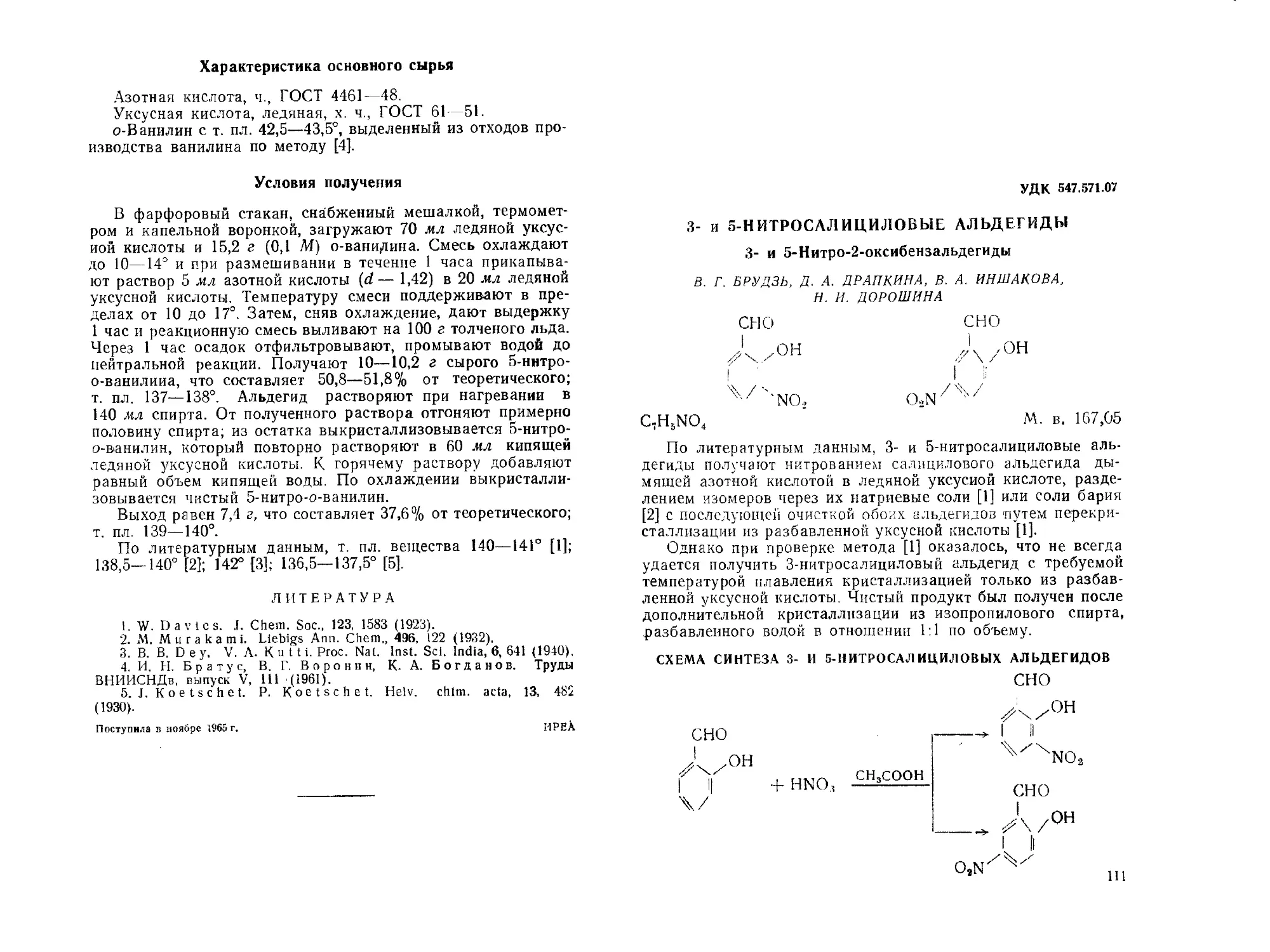

3- и 5-Нитросалиииловые альдегиды. В. Г. Брудзь, Д. А. Драп-

кина, В. А. Иншакова, И. И. Дорошина ............ 111

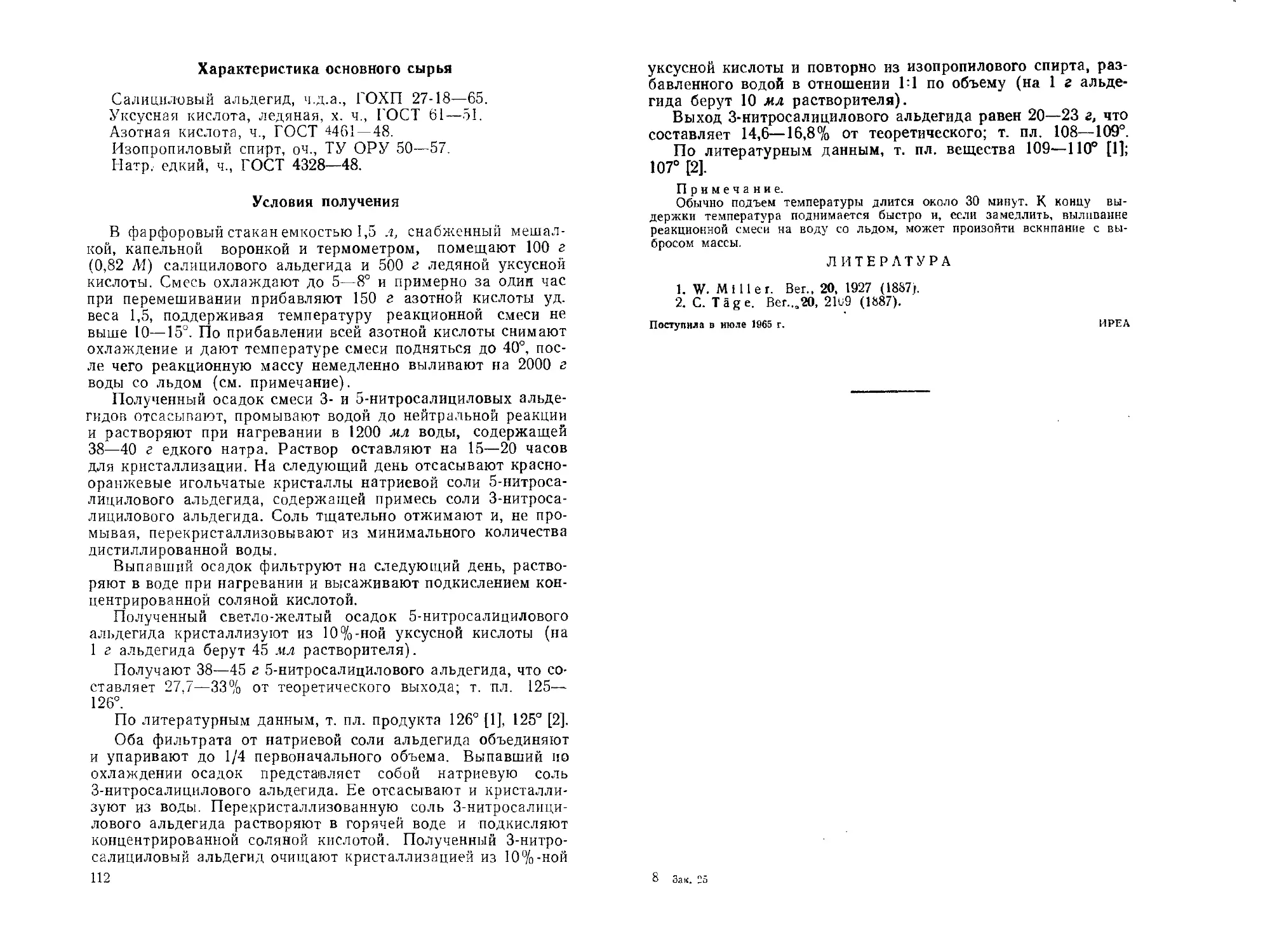

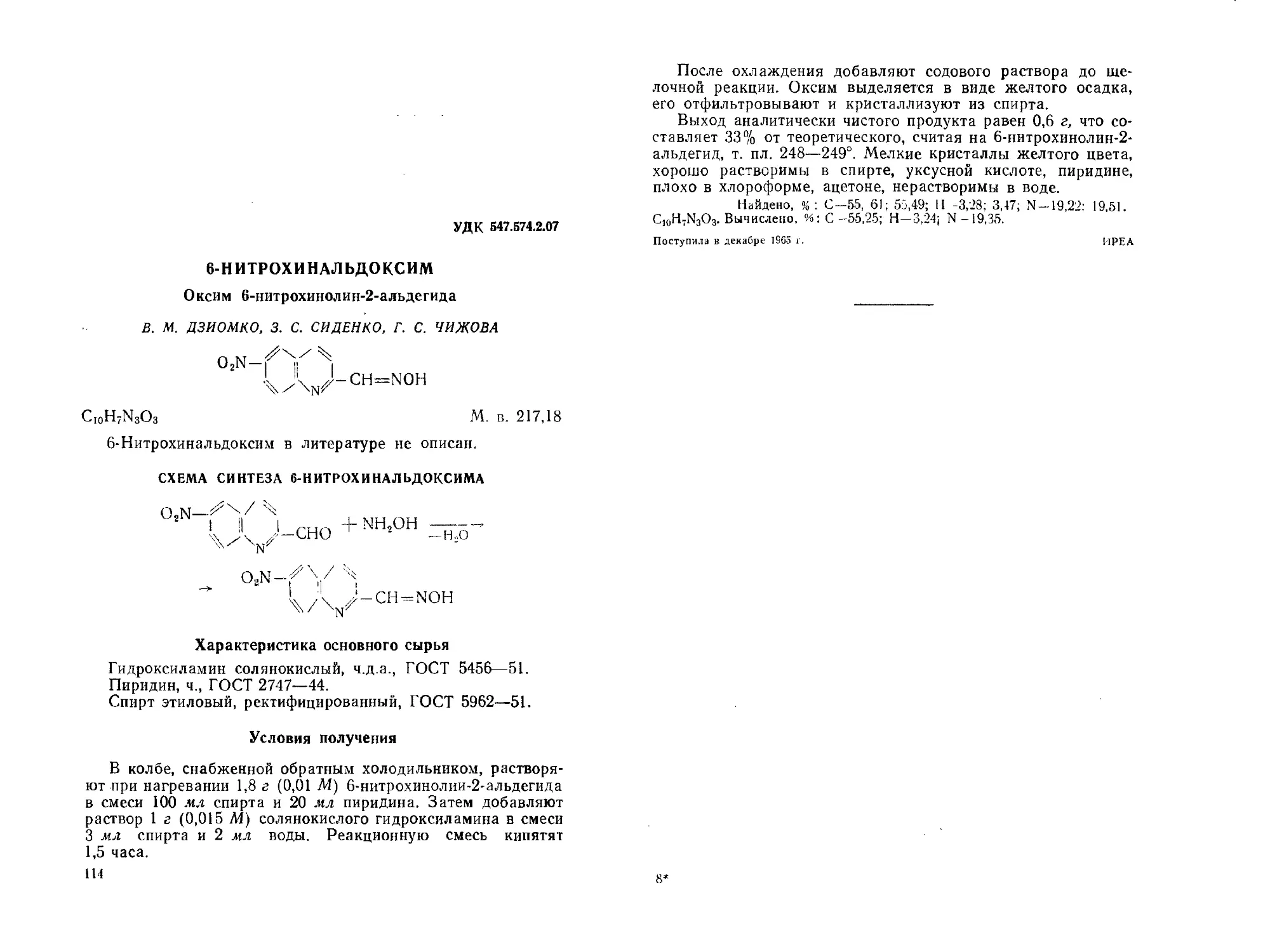

6-Н итрохинальдоксим. В. М. Дзиомко, 3. С, Сиденко.

Г. С. Чижова............................................. 114

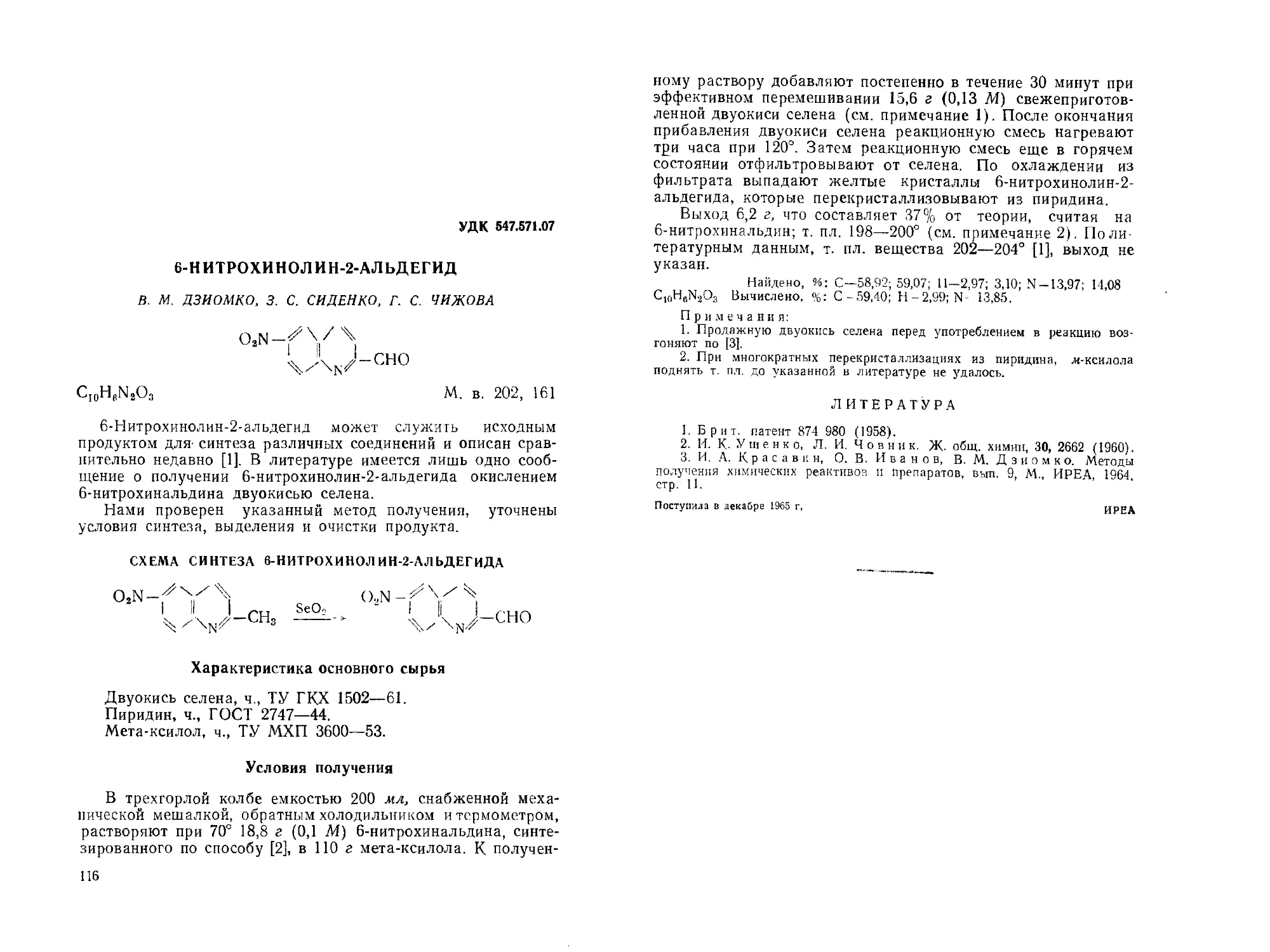

б-Нитрохииолин-2-альдегид. В. М. Дзиомко, 3. С. Сиденко,

Г. С. Чижова.............................................. 116

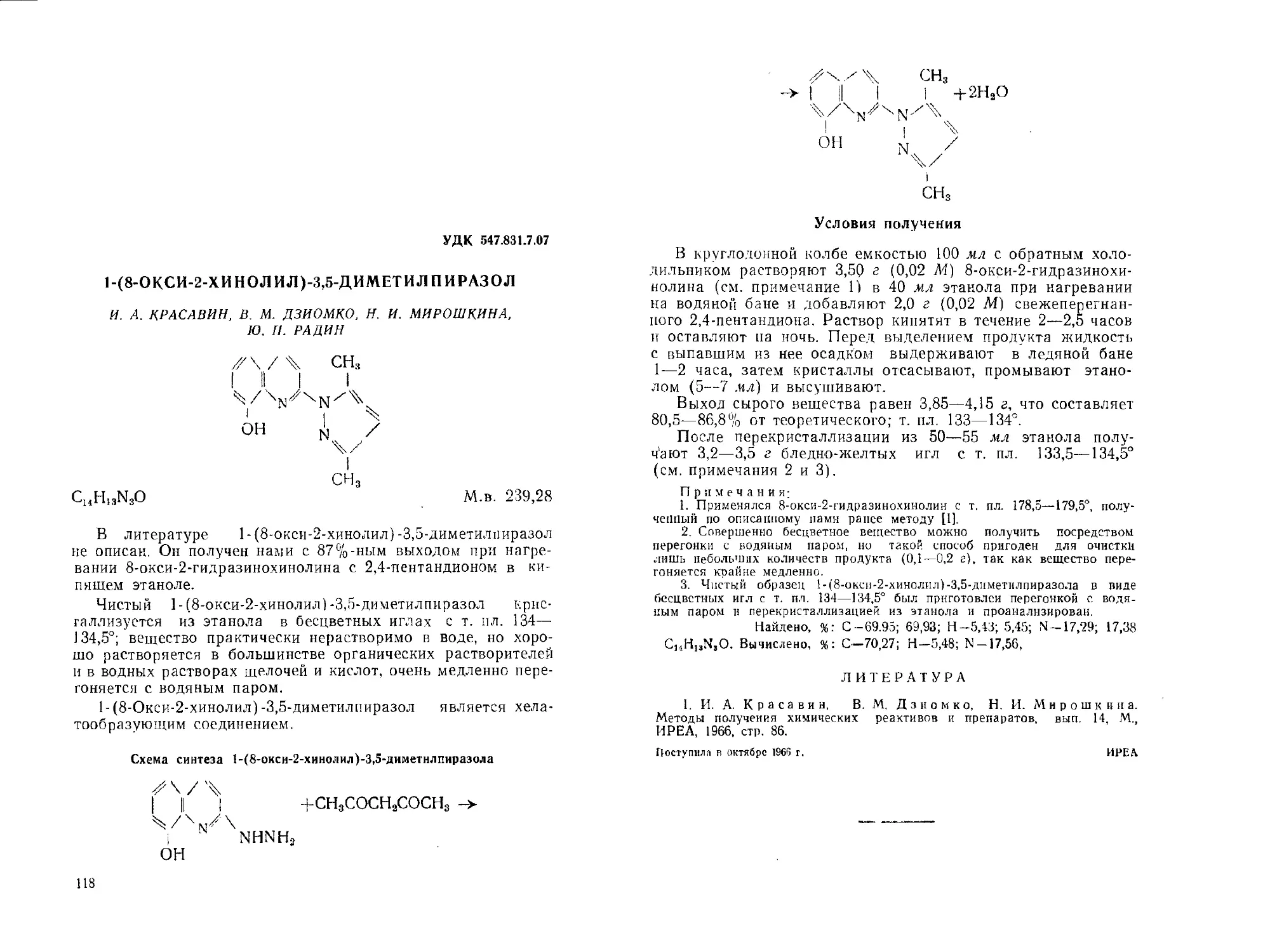

1-(8-Окси-2-хинолил)-3,5-диметилпиразол. И. А. Красавин, В. М.

Дзиомко, И. И. Мирошкина, Ю. П. Радин ............ 118

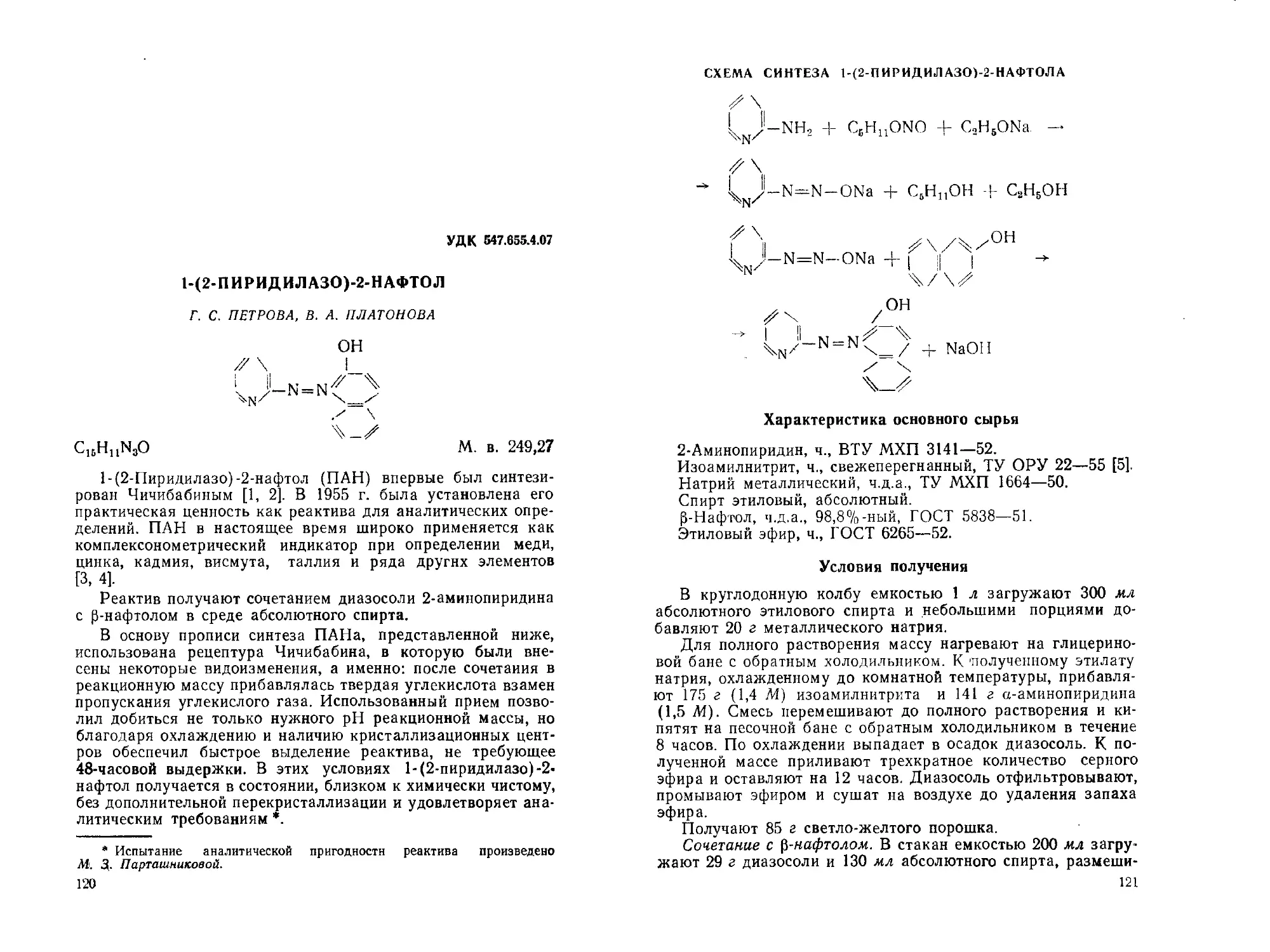

1-(2-Пиридилазо)-2-нафтол. Г. С. Петрова, В. А. Платонова 120

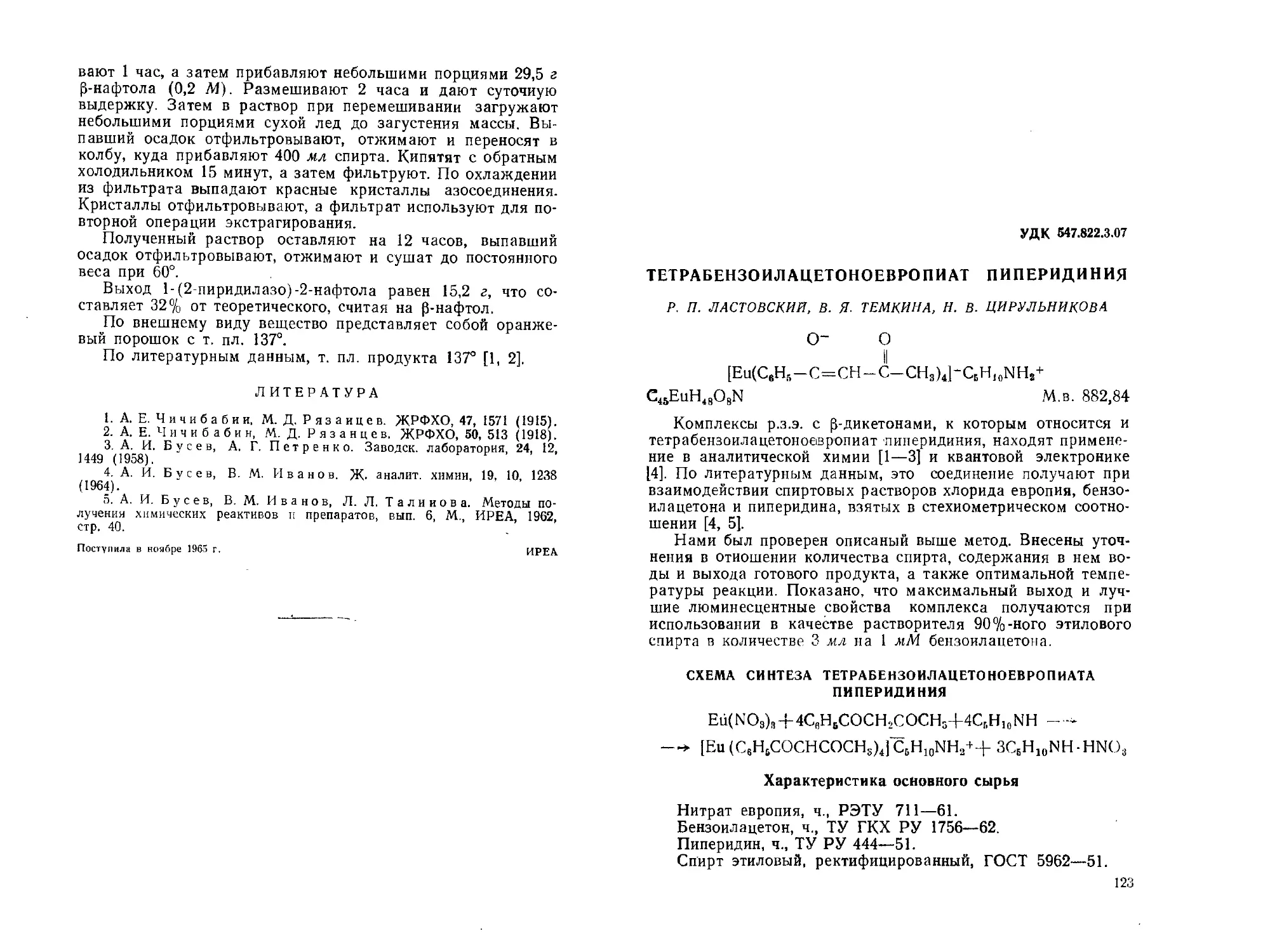

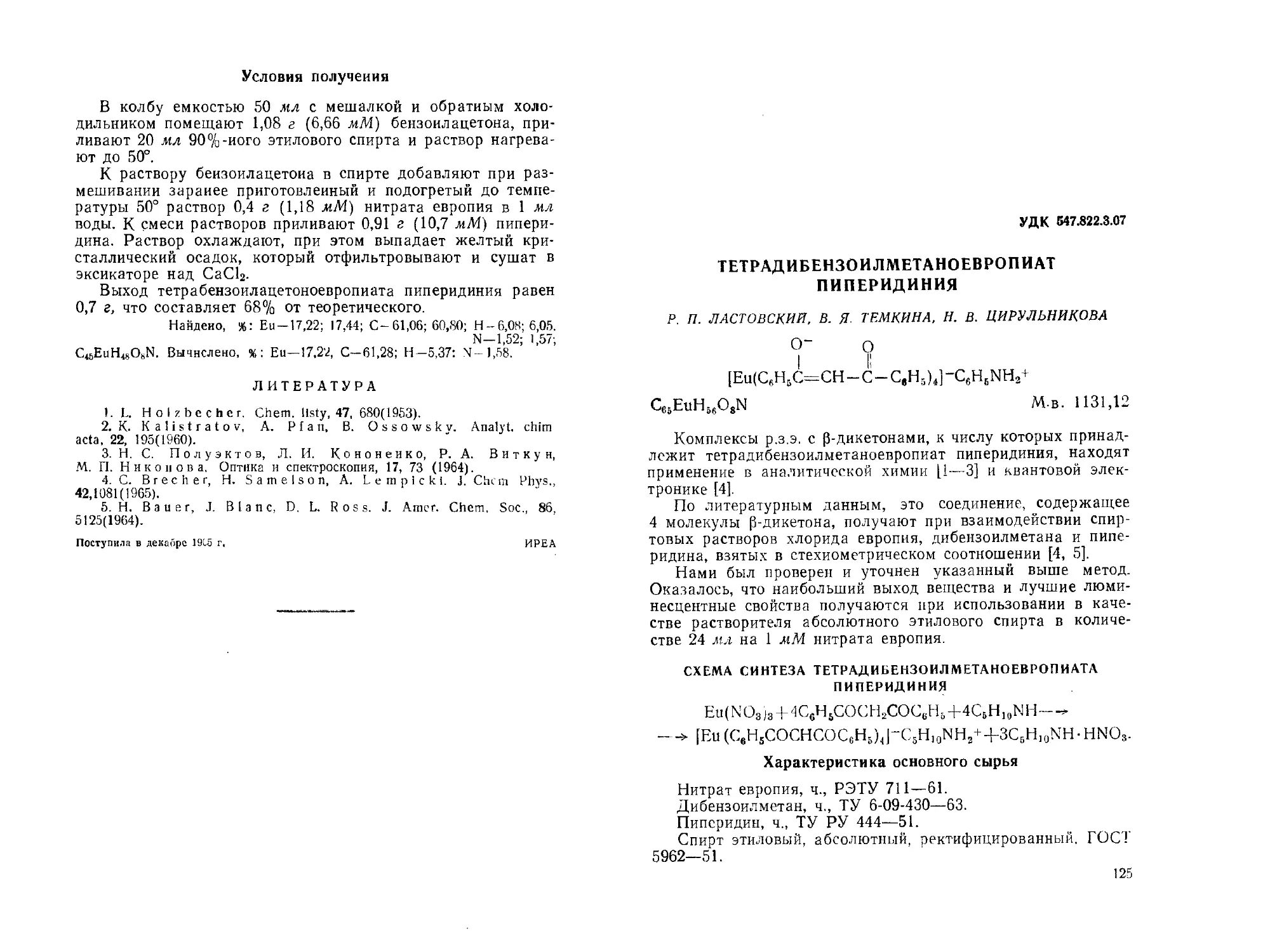

Тетрабензоилацетоноевропиат пиперидиния. Р. П. Ластовский,

В. Я. Темкина, Н. В. Цирульникова........................ 123

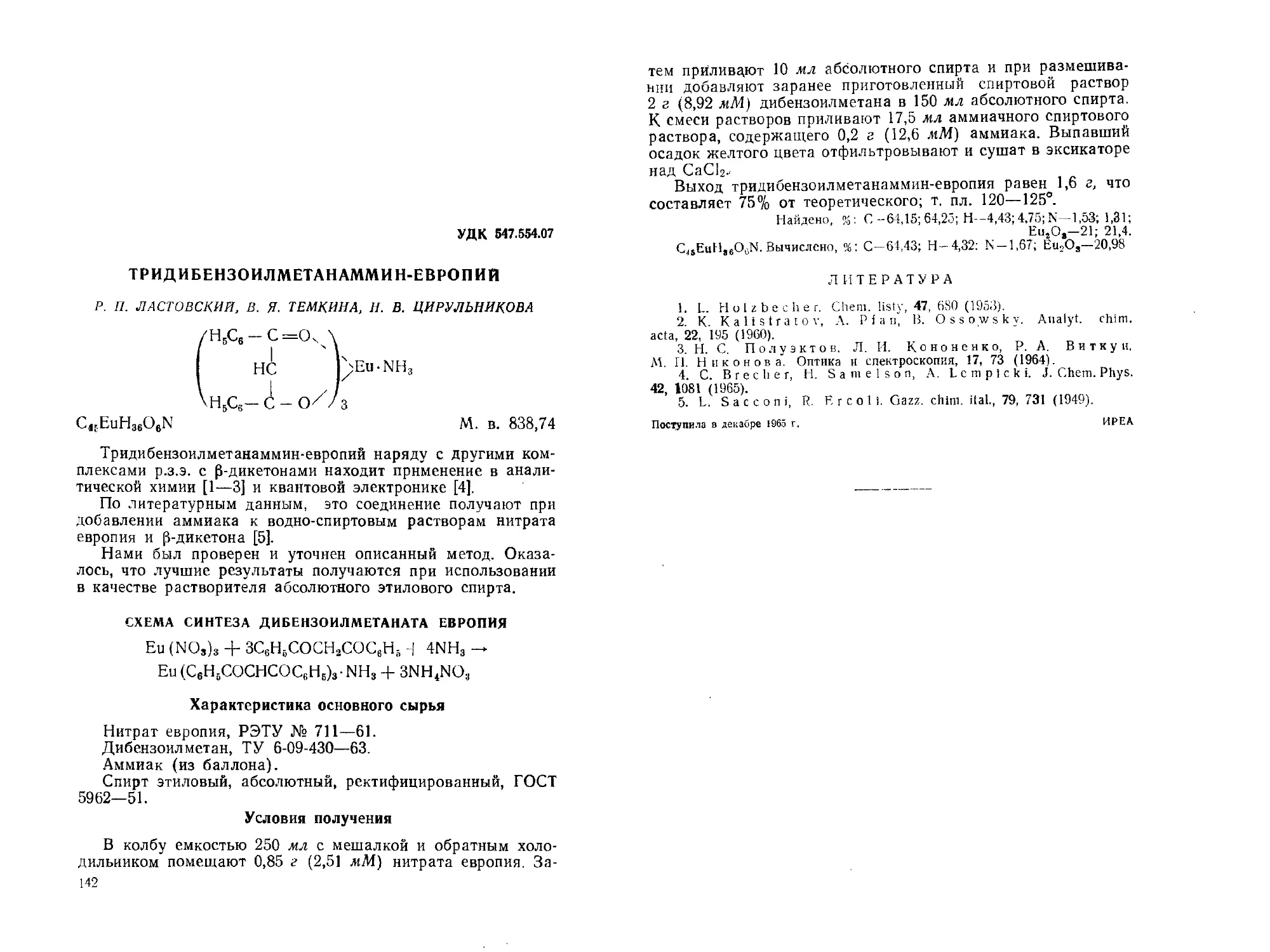

Тетрадибензоилметаноевроииат пиперидиния. Р. П.Ластовский,

В. Я. Темкина, Н. В. Цирульникова........................ 125

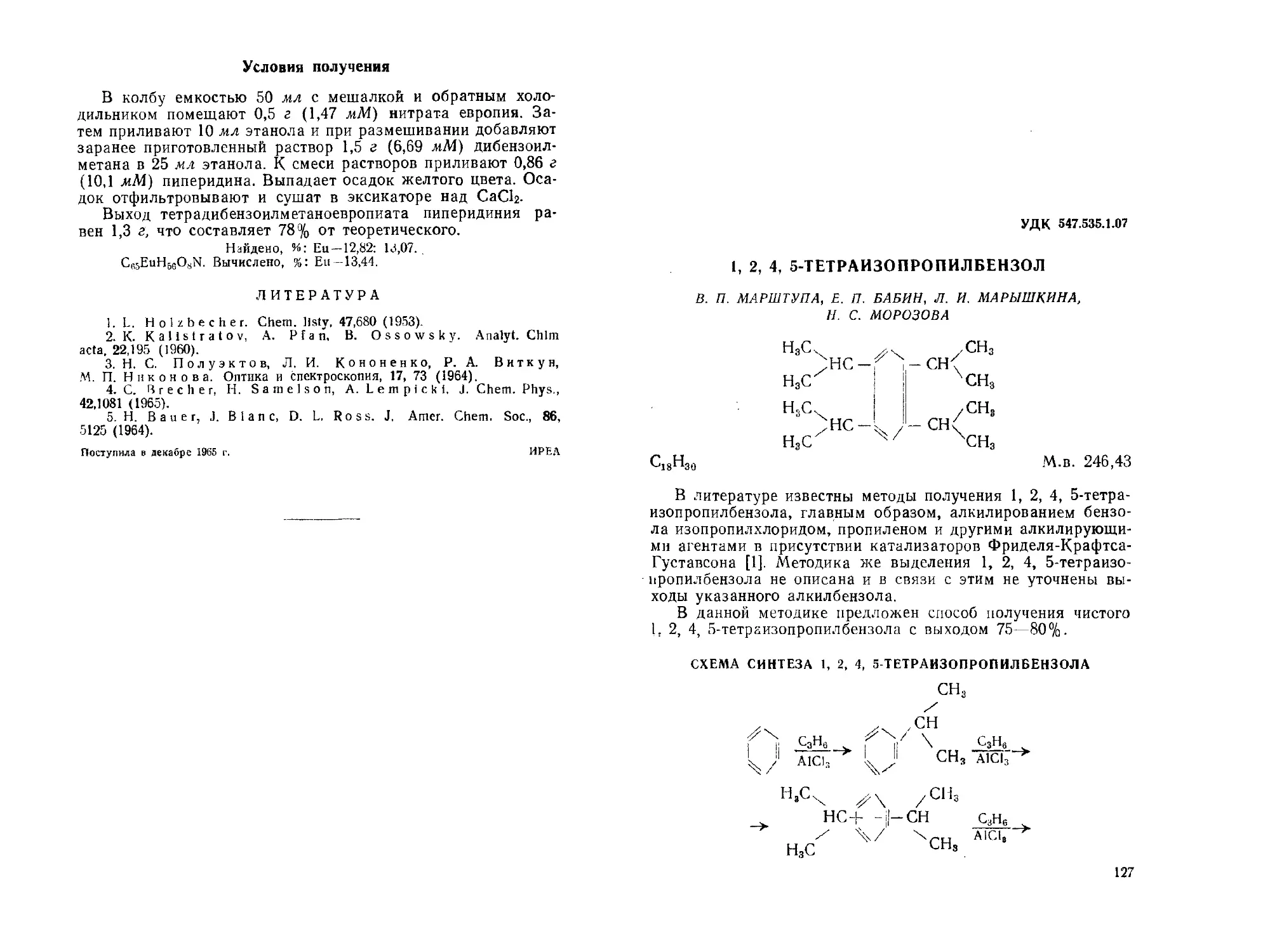

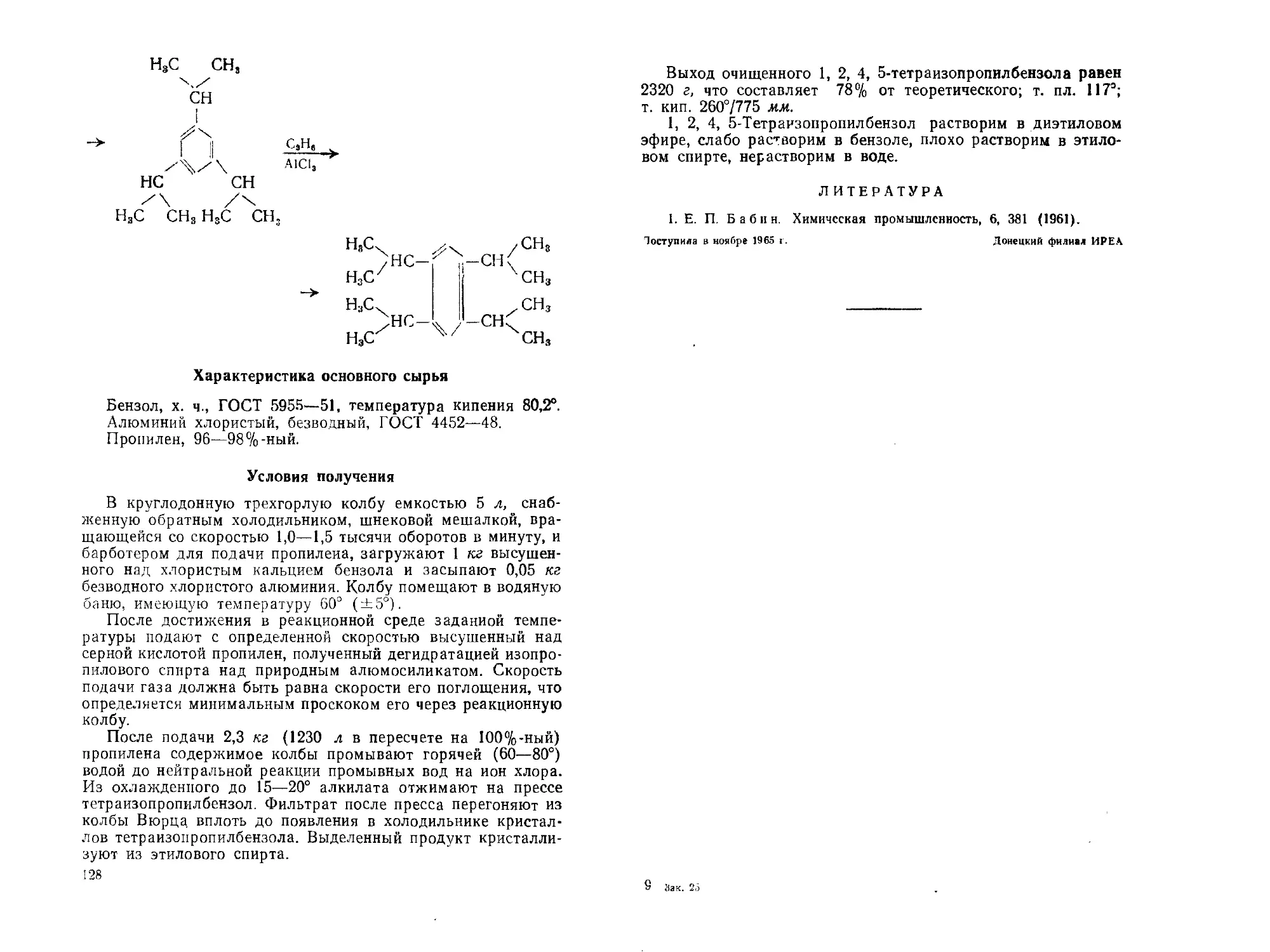

1, 2, 4, 5-Тетраизопропилбензол. В. П. Марштупа,

Е. И. Бабин, Л. И. Марышкина, И. С. Морозова ........ 127

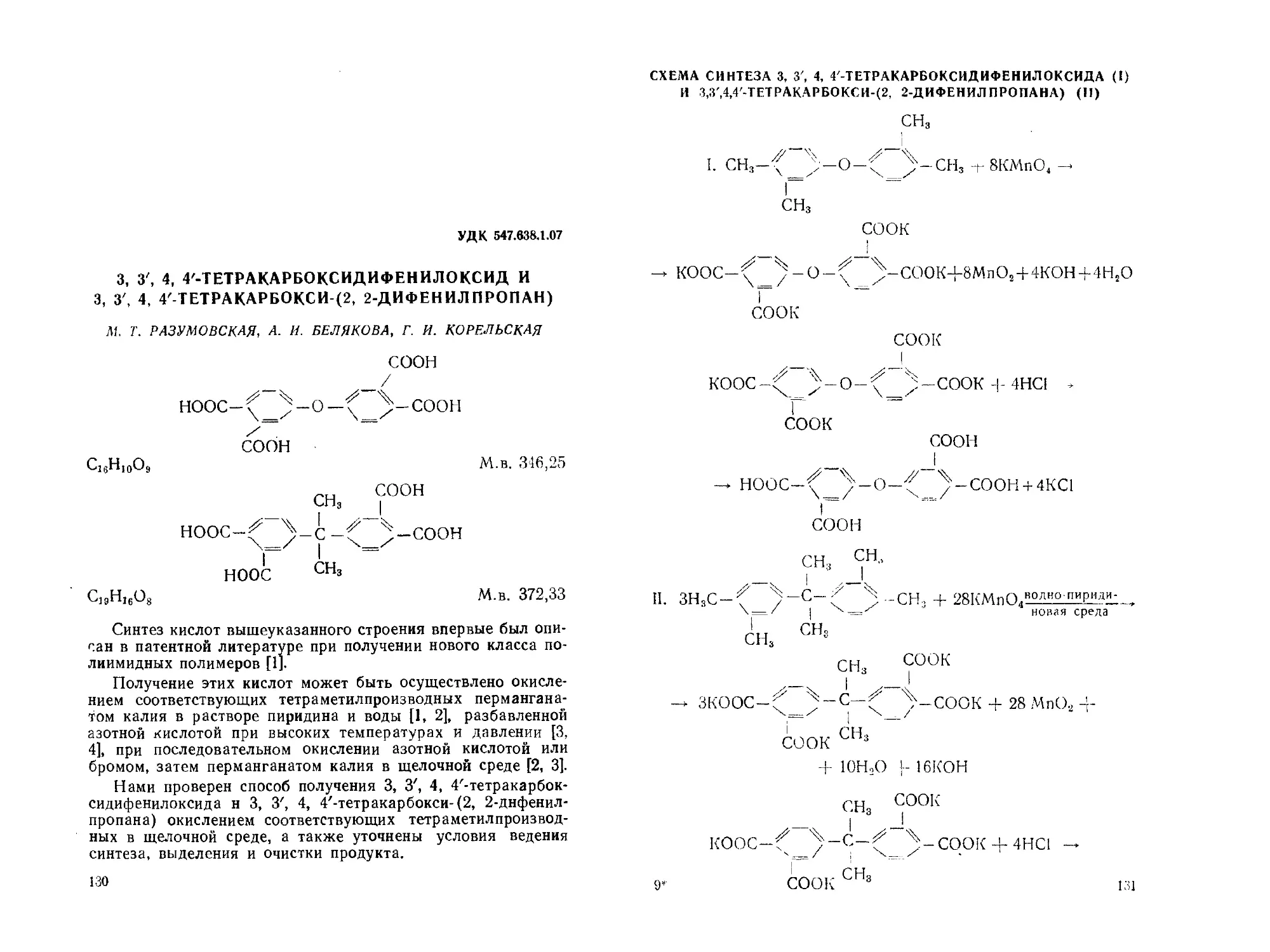

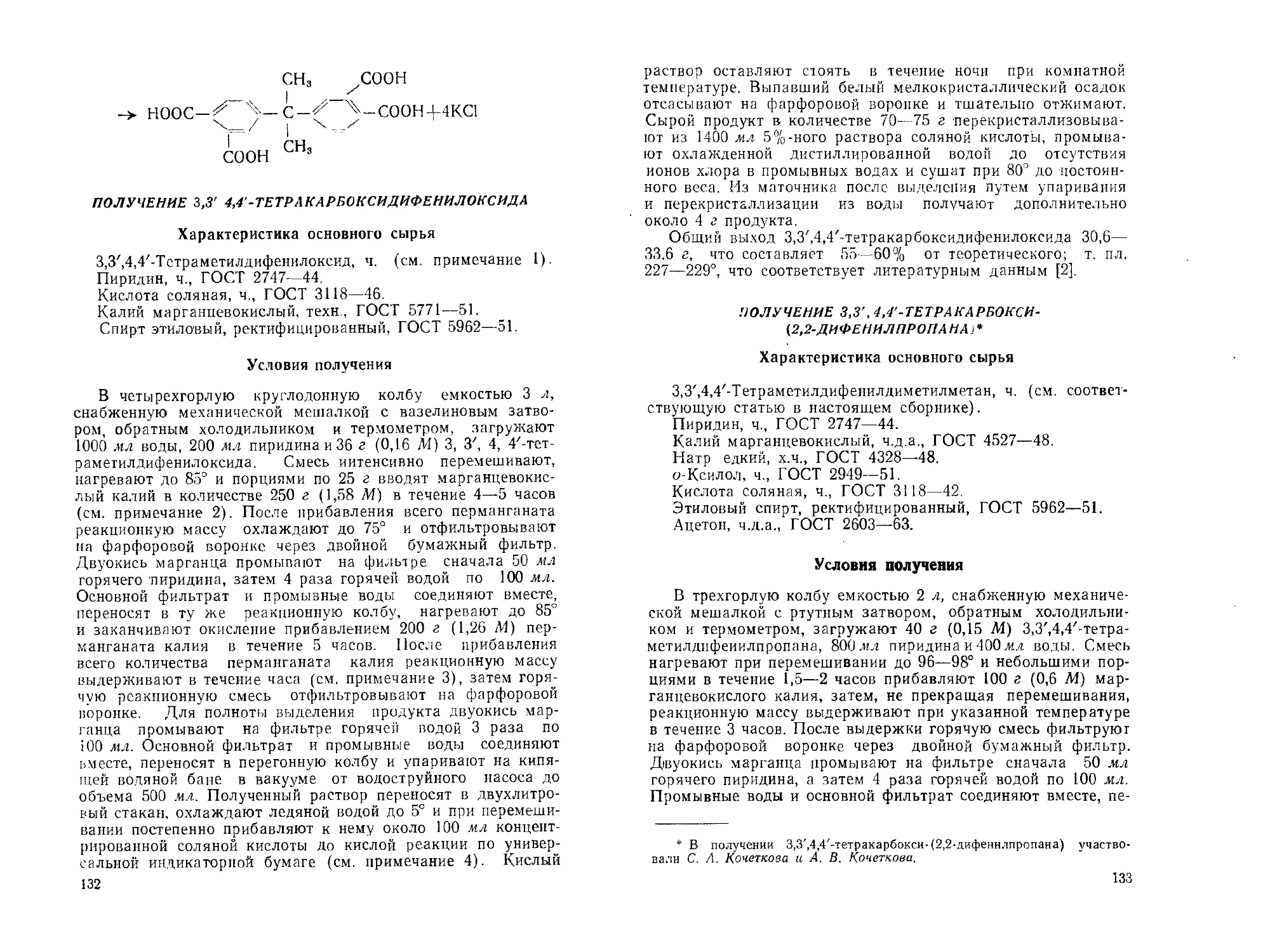

3, 3', 4, 4'-Тетракарбоксидифенилоксид и 3, 3', 4, 4'-тетракар-

бокси-(2,2дифенилпропан). М. Т. Разумовская, А. И. Белякова,

Г. И. Карельская......................................... 130

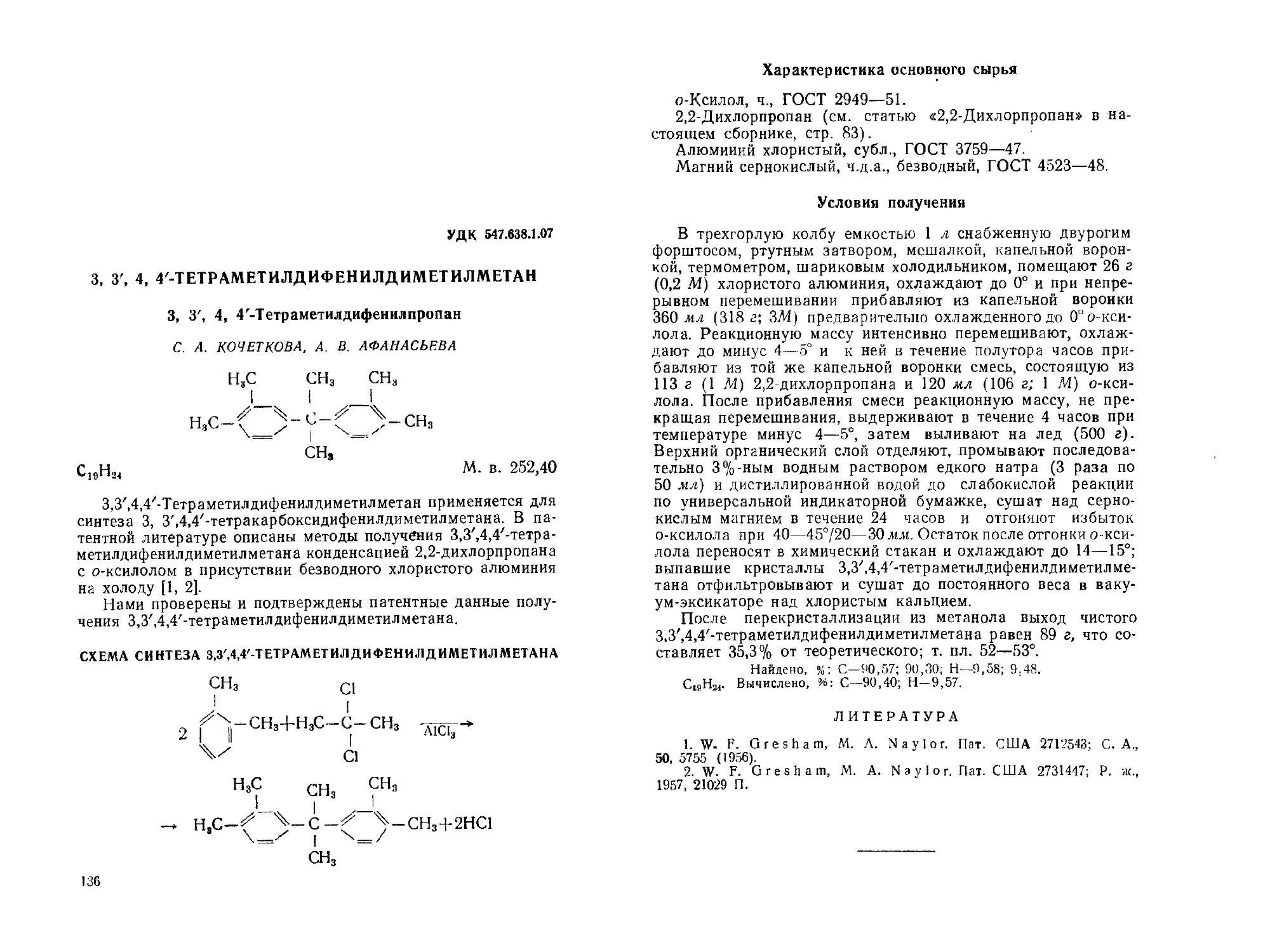

3, 3', 4, 4'-Тетраметилдифенилдиметилметан. С. А. Кочеткова,

А. В. Афанасьева................................... .... 136

р, р"-Триаминотриэтиламин солянокислый. Р. П Ластов-

ский, И. В. Хвостов, И. Д. Колпакова, Е. А. Злотина,

В. Н. Шкадова ........................ 138

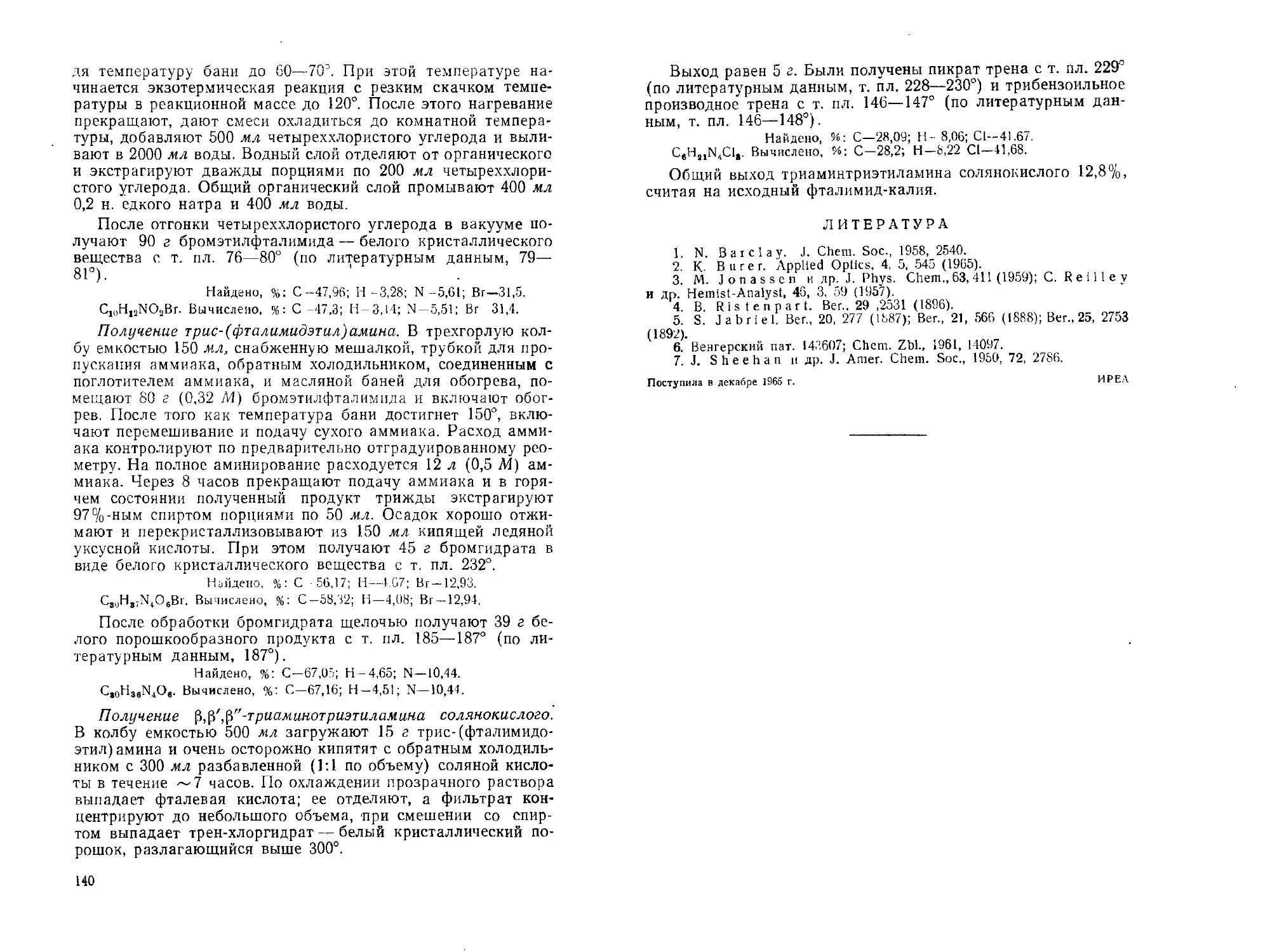

Тридибензоилметанаммин-европий. Р. П. Ластовский,

В. Я- Темкина, Н. В. Цирульникова........................ 142

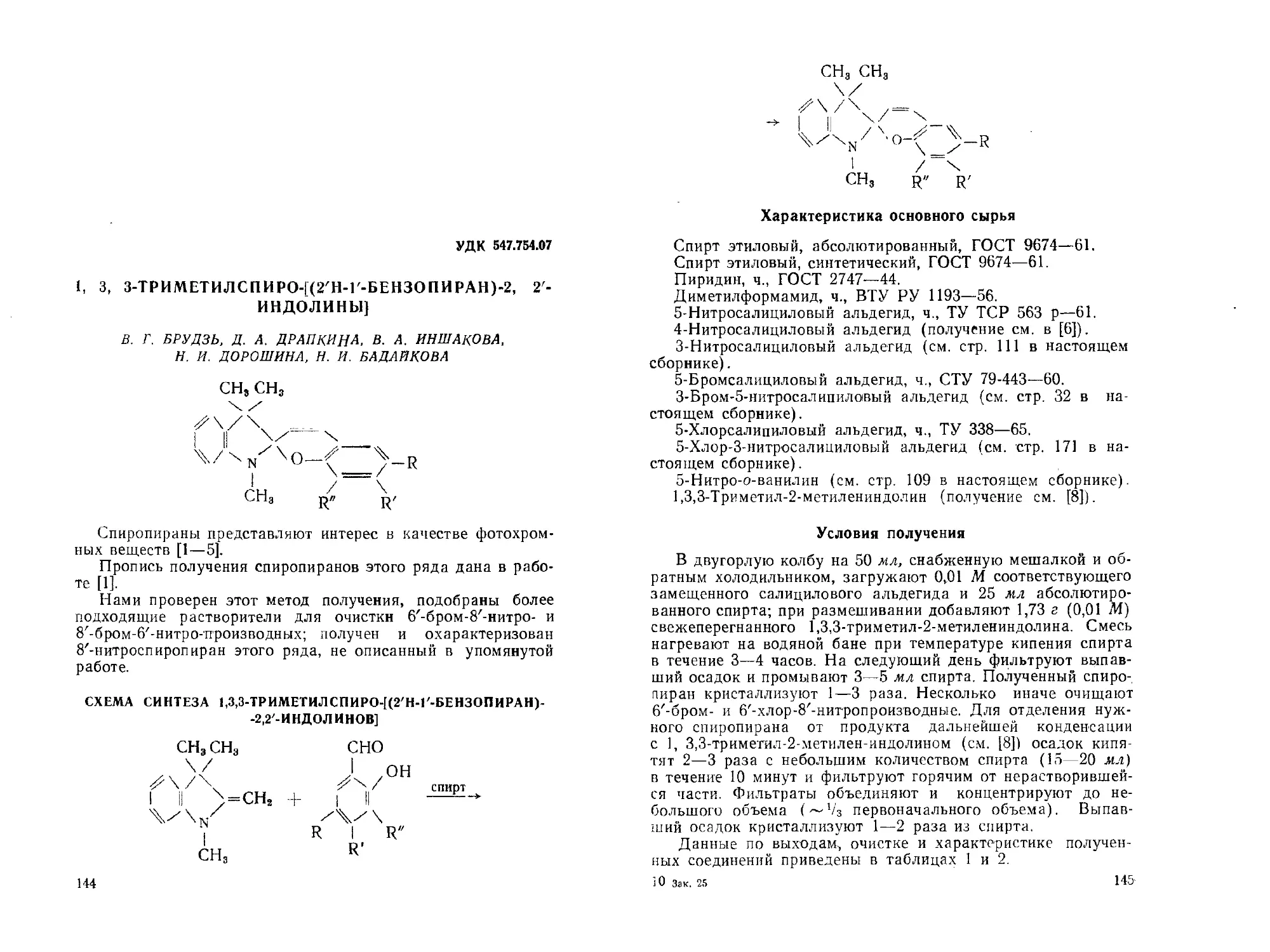

1, 3, З-Триметилспиро-[ (2'Н-1'-бсизопиран)-2, 2' - нндолины].

В, Г, Брудзь, Д. А. Драпкина, В. А. Иншакова, Н. И. Дорошина,

Н. И. Байдакова ....................... . 144

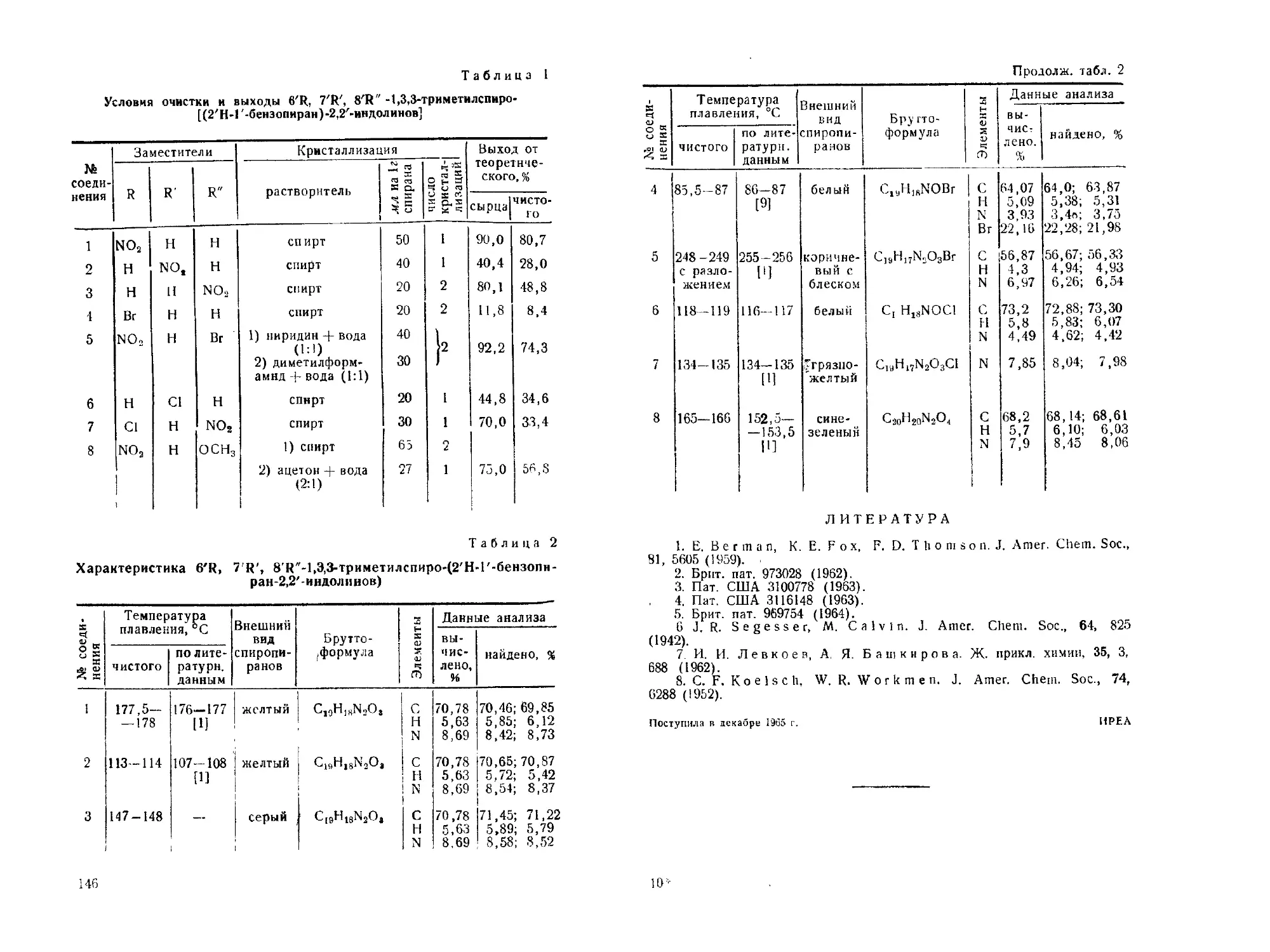

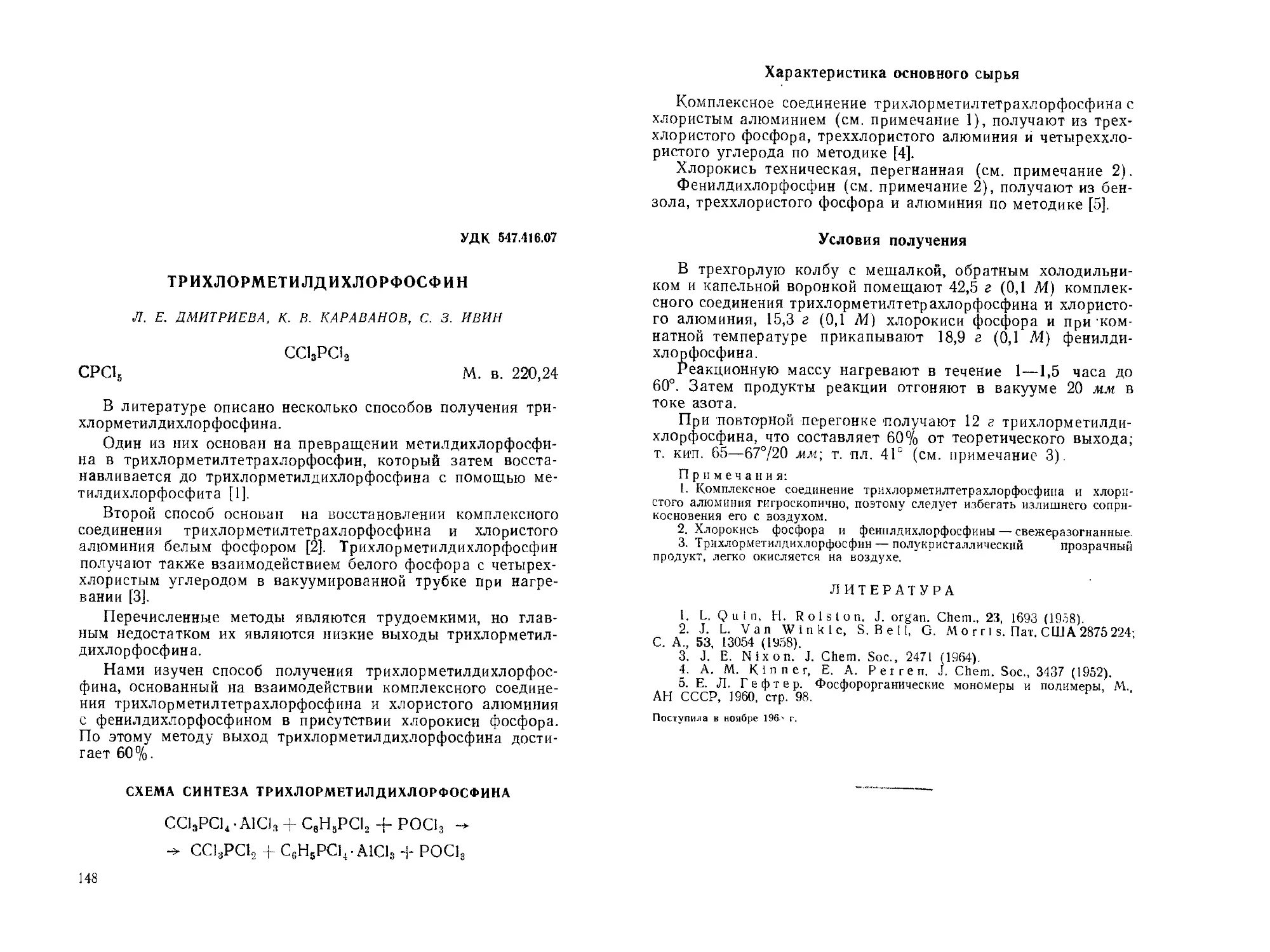

Трихлорметилдихлорфосфин. Л. Е. Дмитриева, К. В. Карава-

нов, С. 3. Ивин . . .................. . .............. 148

Уреид ацетоуксусной кислоты. В. Г. Кондратьева,

С. И. Завьялов............................................ 150

4

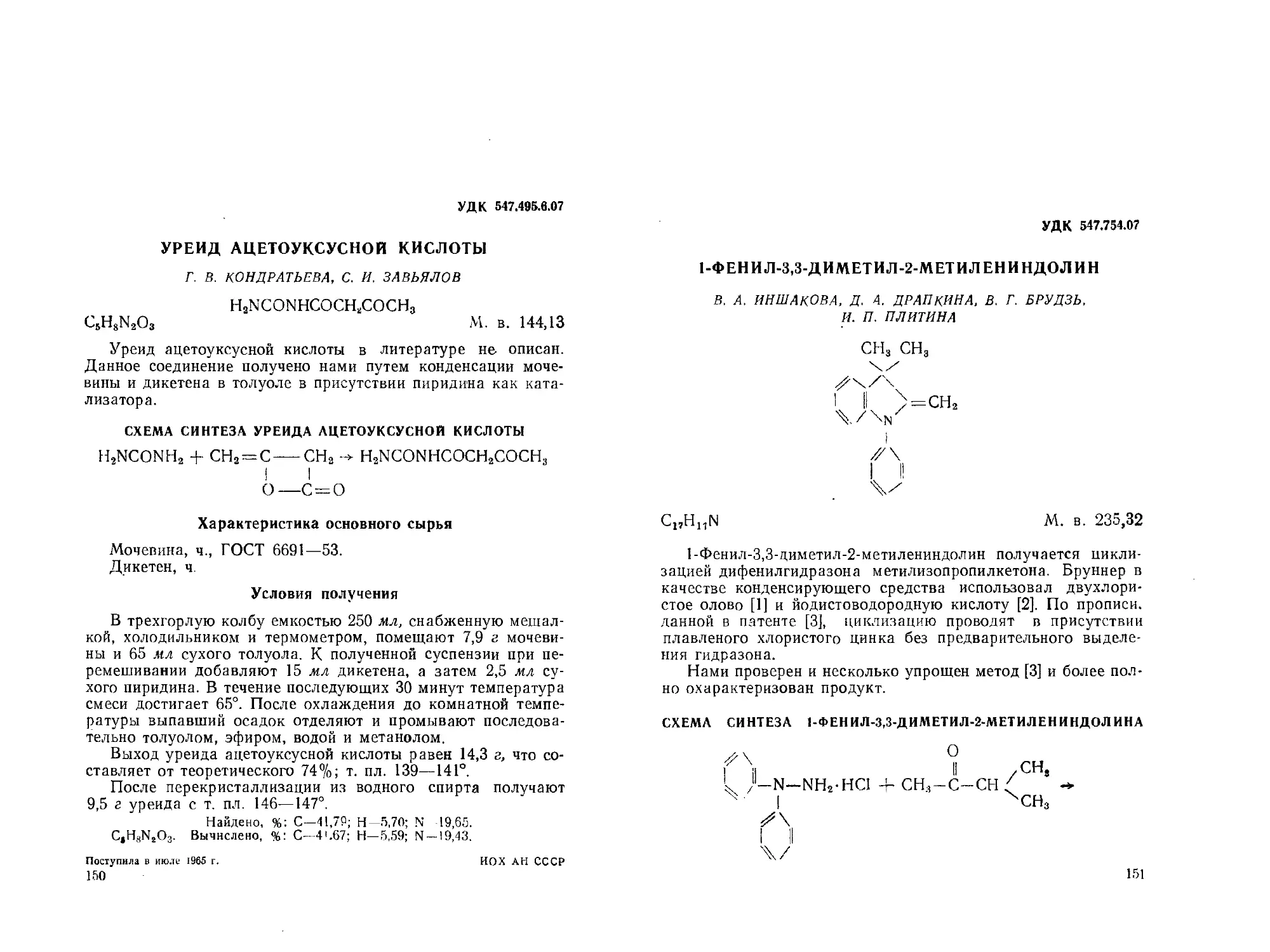

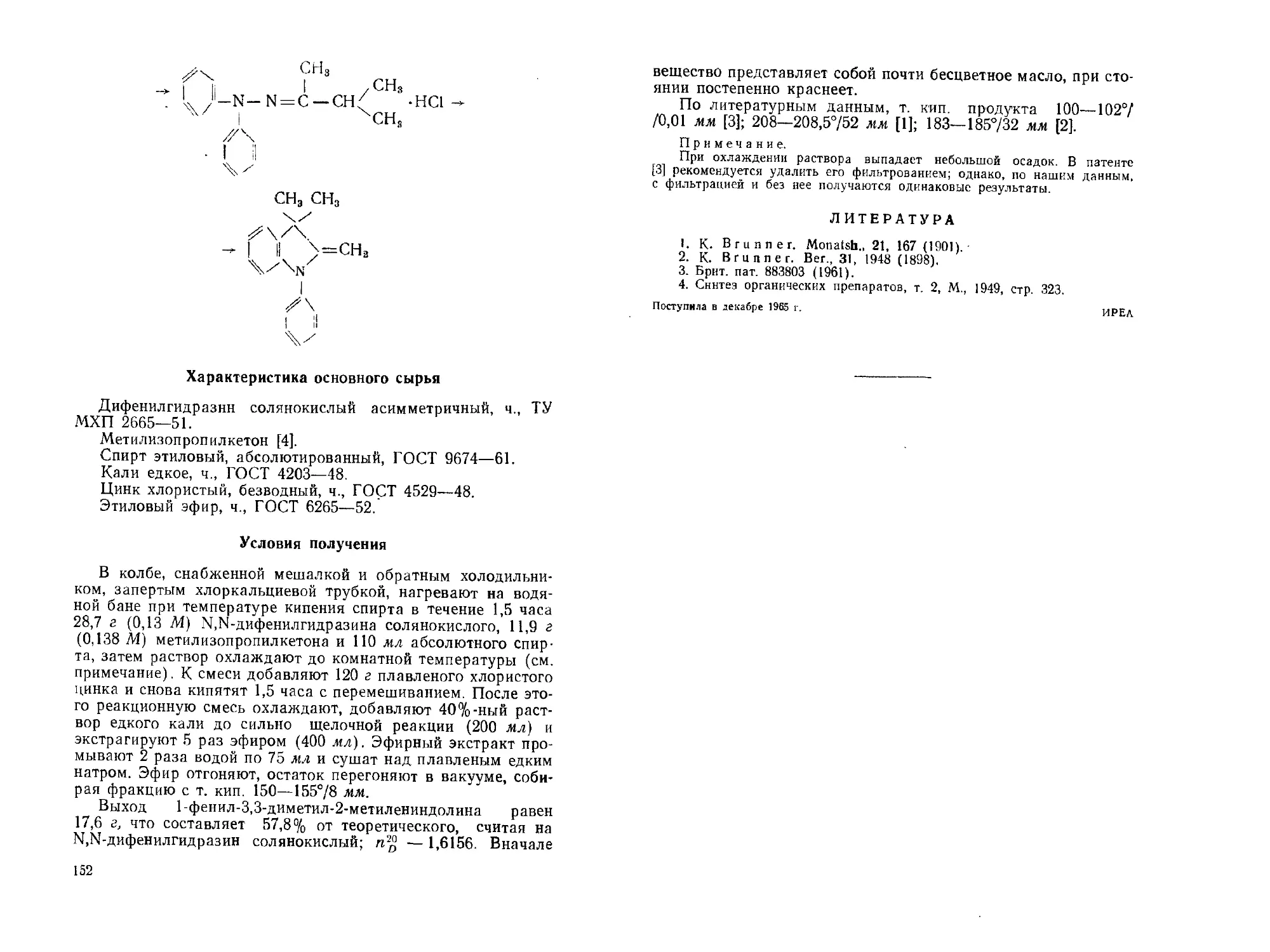

1-Фенил-3,3-диметил-2-метилениндолии. В. А. Иншакова,

Д. А. Драпкина, В. Г. Брудзь, И. ГТ. Платина................. 151

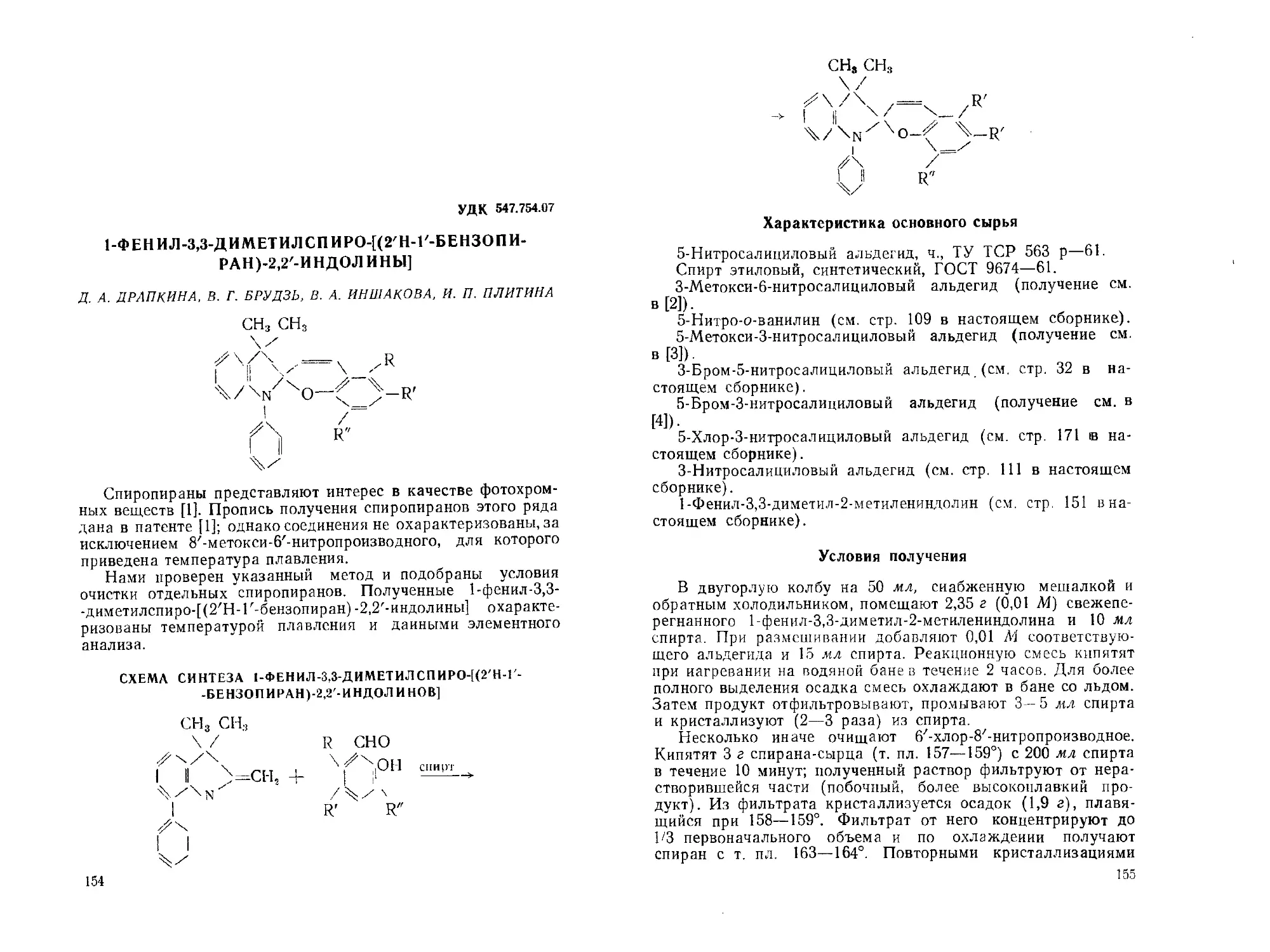

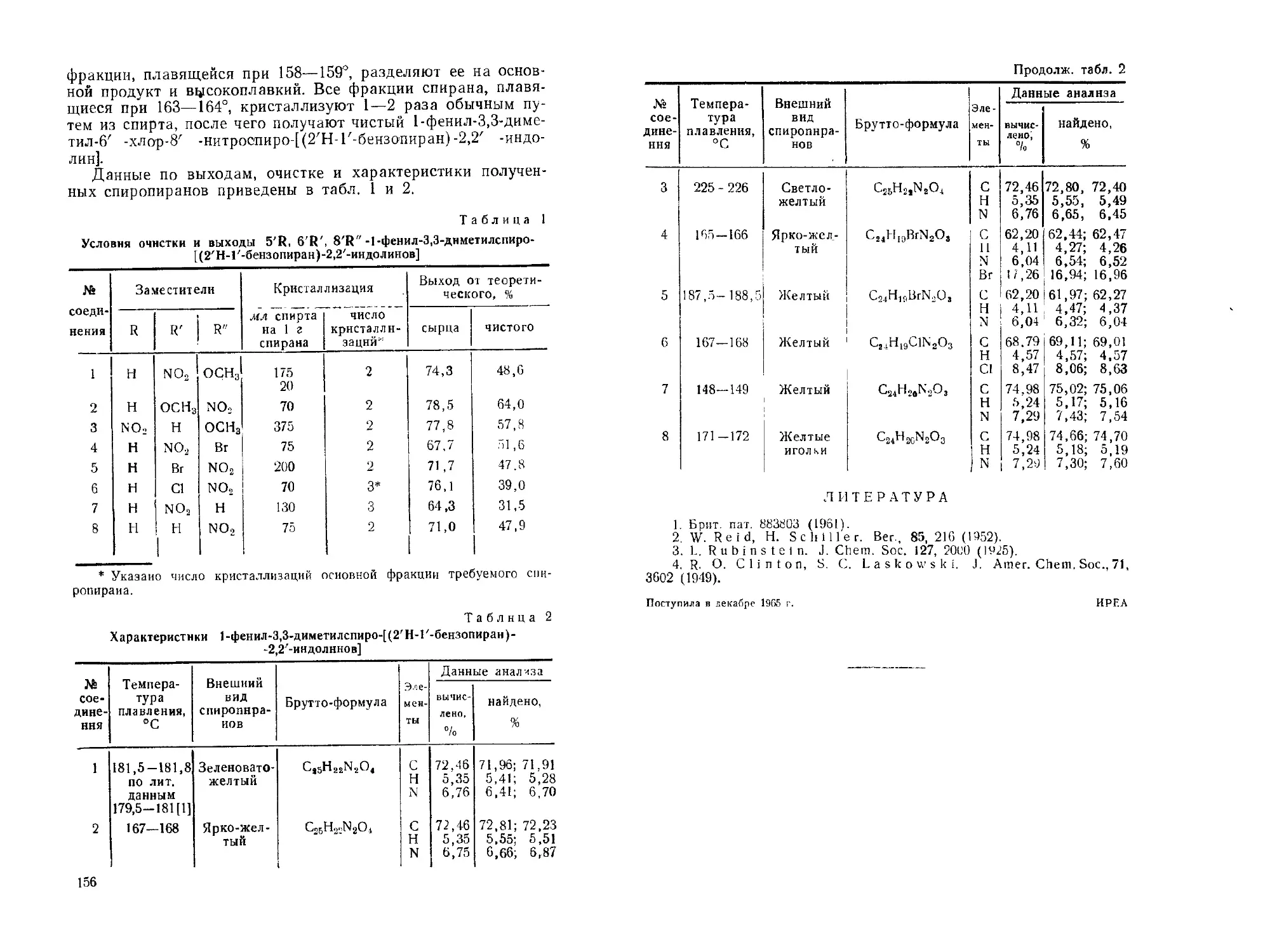

1-Фенил-3,.1-диметил спи ро-[(2'Н-1 '-бензопиран) -2,2'-ин долины].

Д. А. Драпкина, В. Г. Брудзь, В. А. Иншакова, И. П. Платина 154

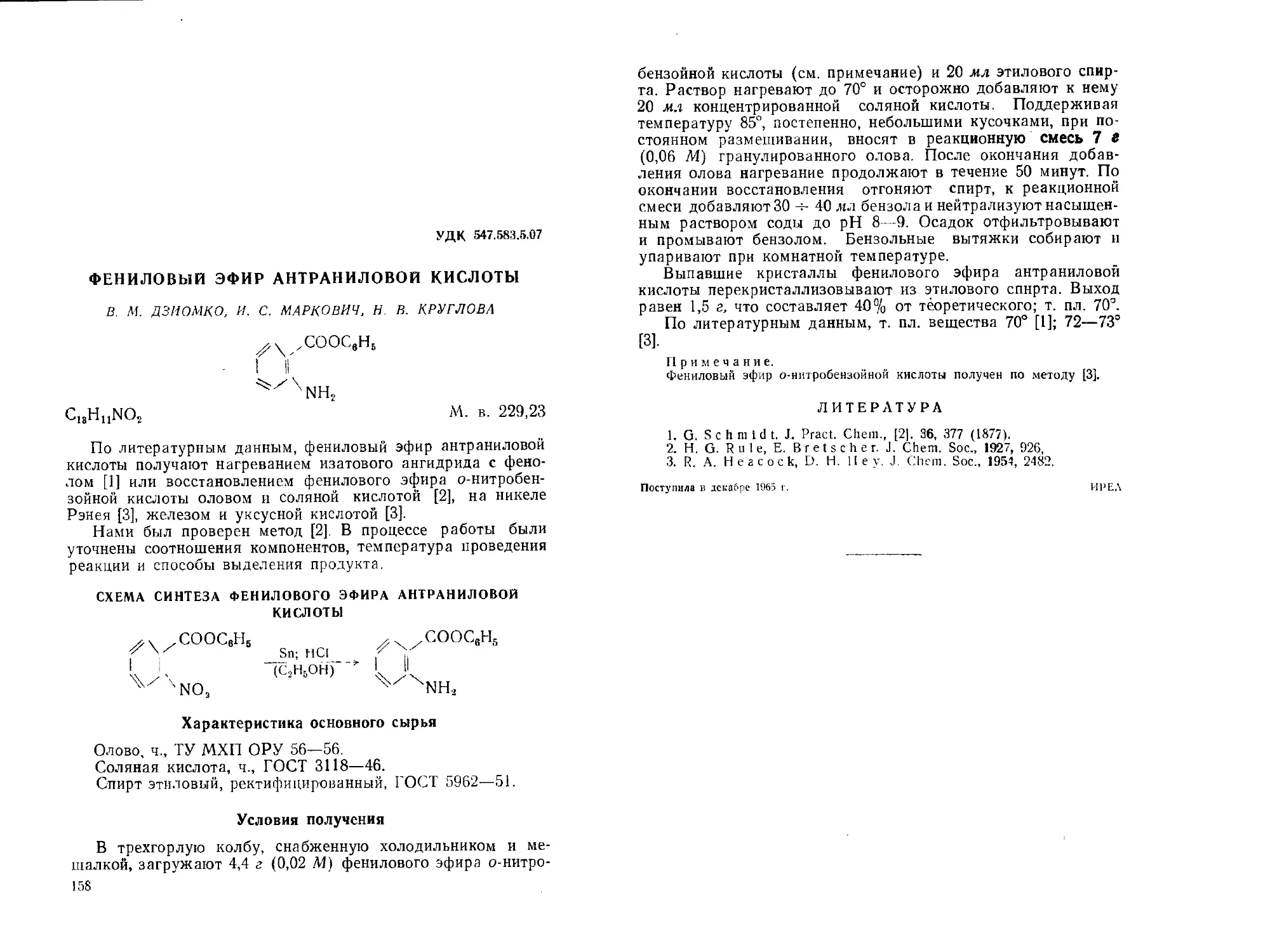

Фениловый эфир антраниловой кислоты. В. М. Дзиомко,

И. С. Маркович, И. В. Круглова............................... 158

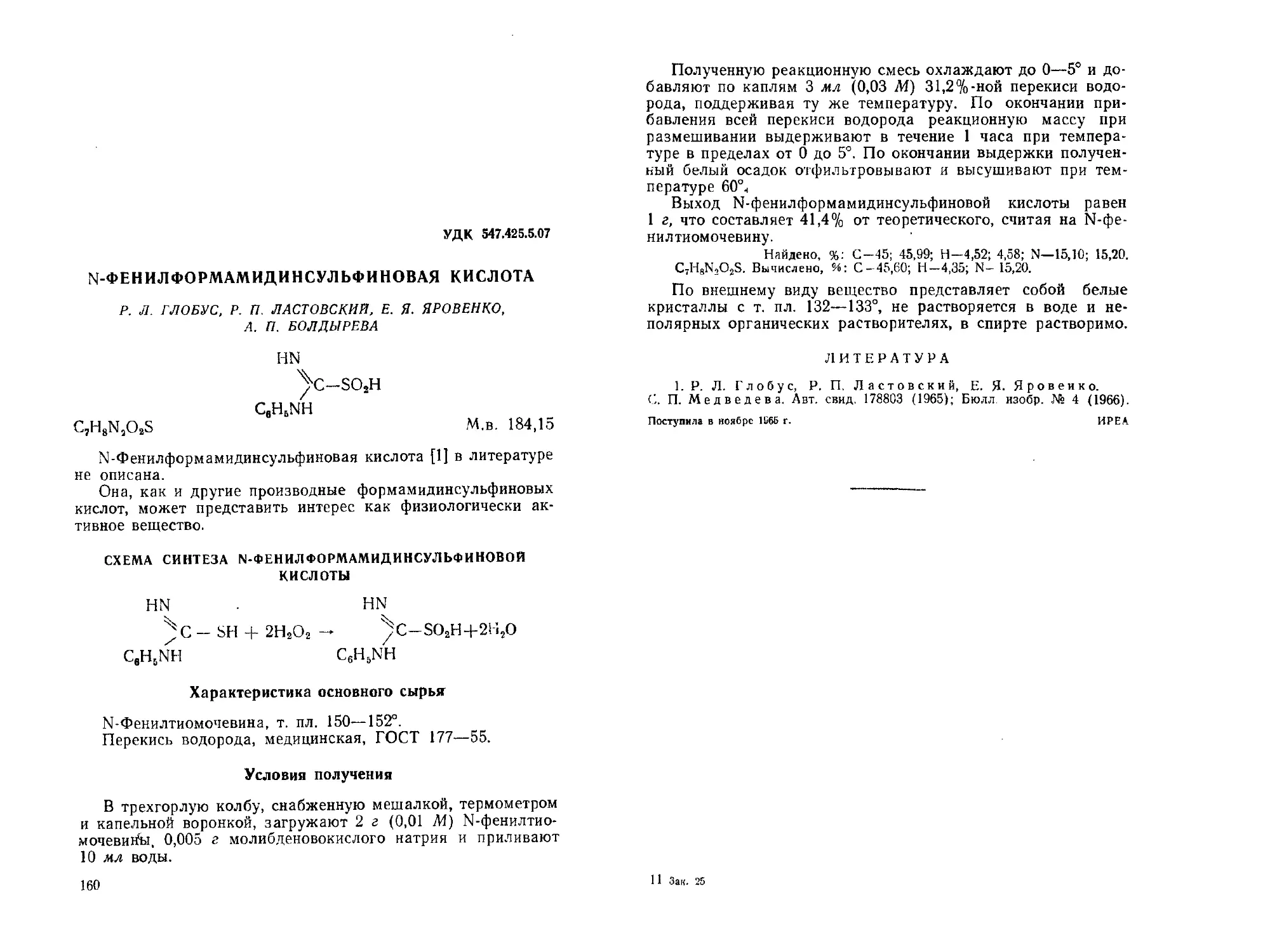

N-Фенилформамидинсульфиновая кислота. Р. Л. Глобус,

Р. И. Ластовский, Е. Я. Яровенко, А. П. Болдырева............ 160

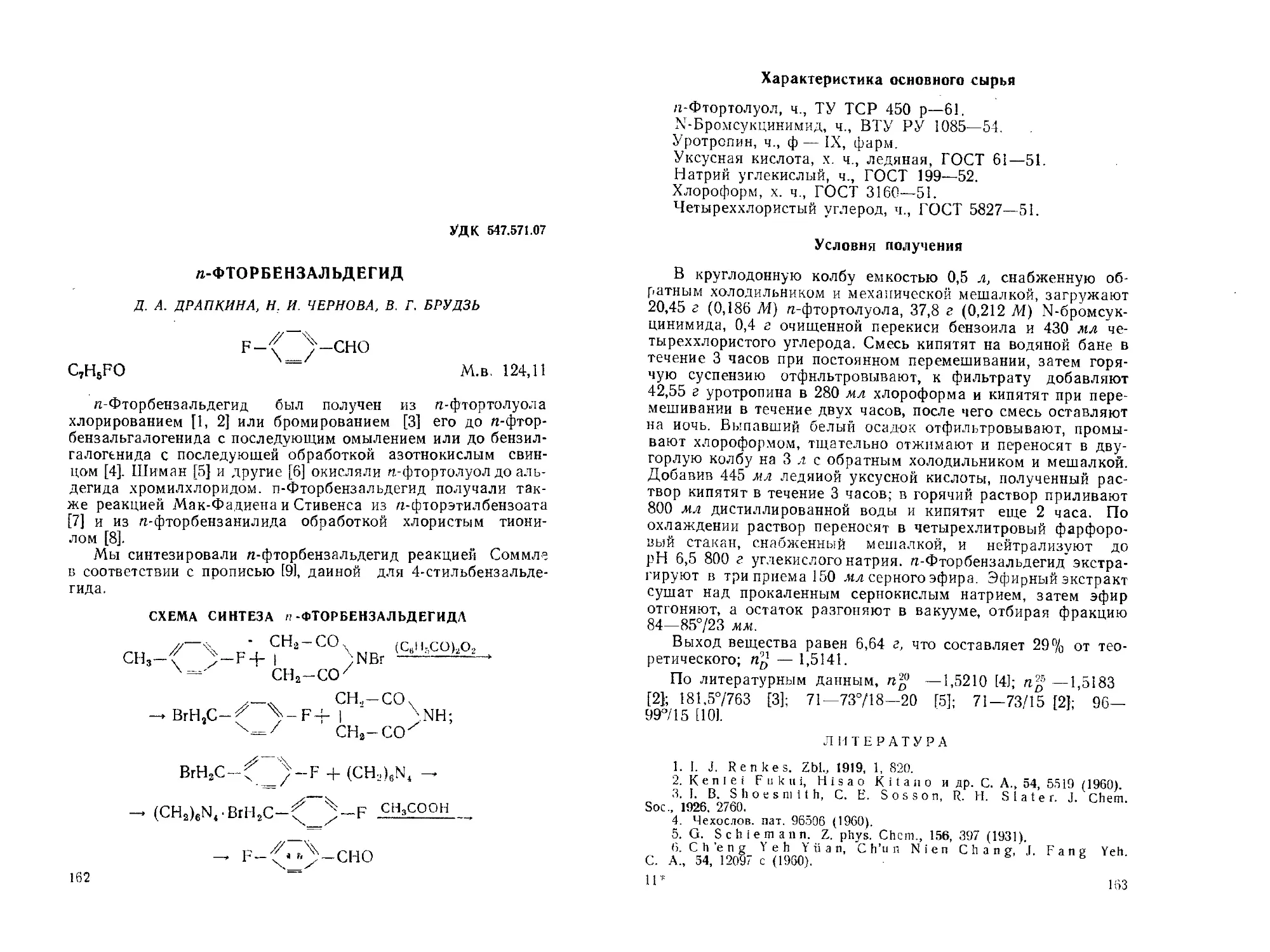

л-фторбензальдегид. Д. А. Драпкина, И. И. Чернова,

В. Г. Брудзь................................................. 162

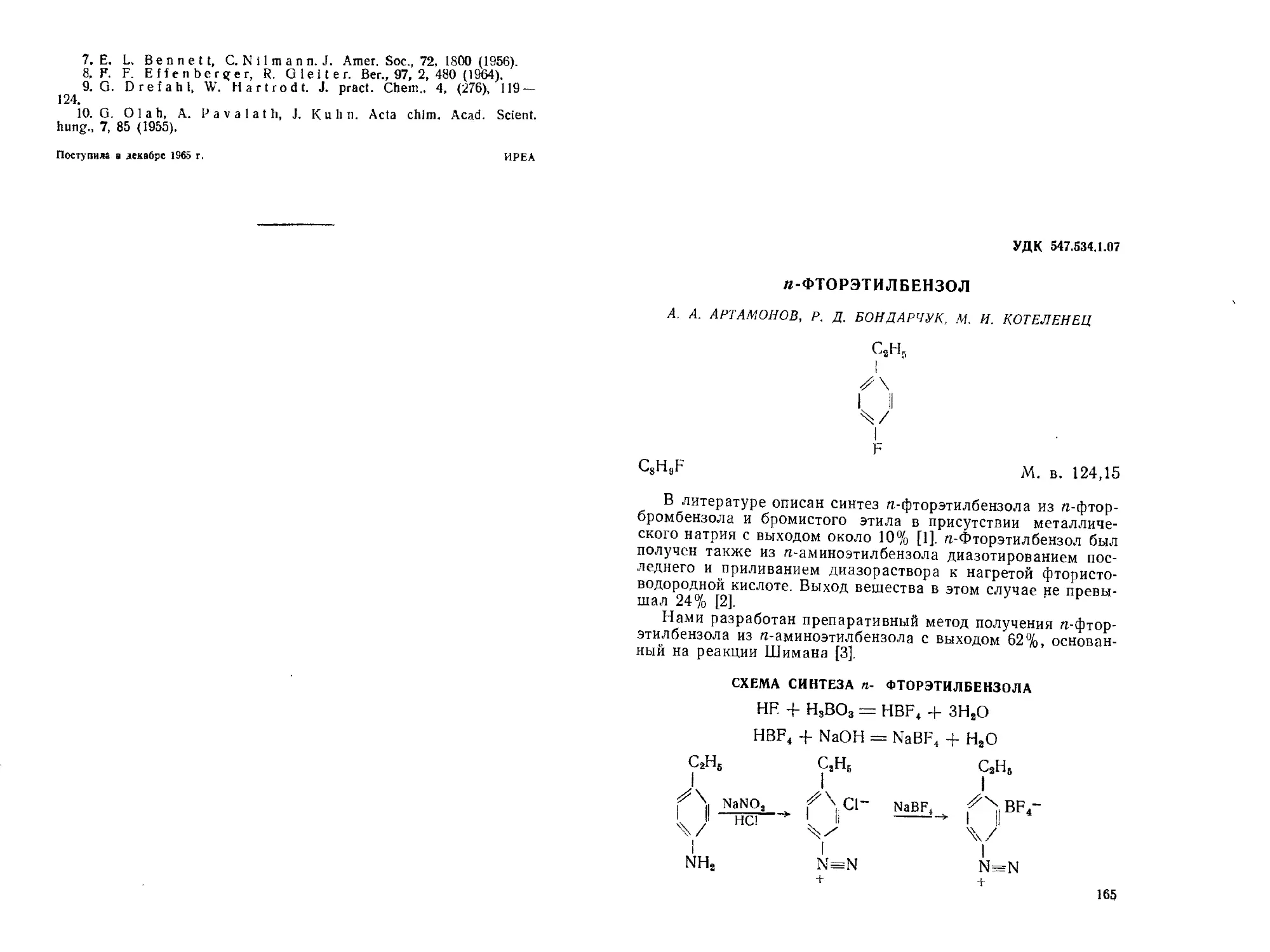

n-Фторэтилбензол. А. А. Артамонов, Р. Д, Бондарчук,

М. И. Котеленец.............................................. 165

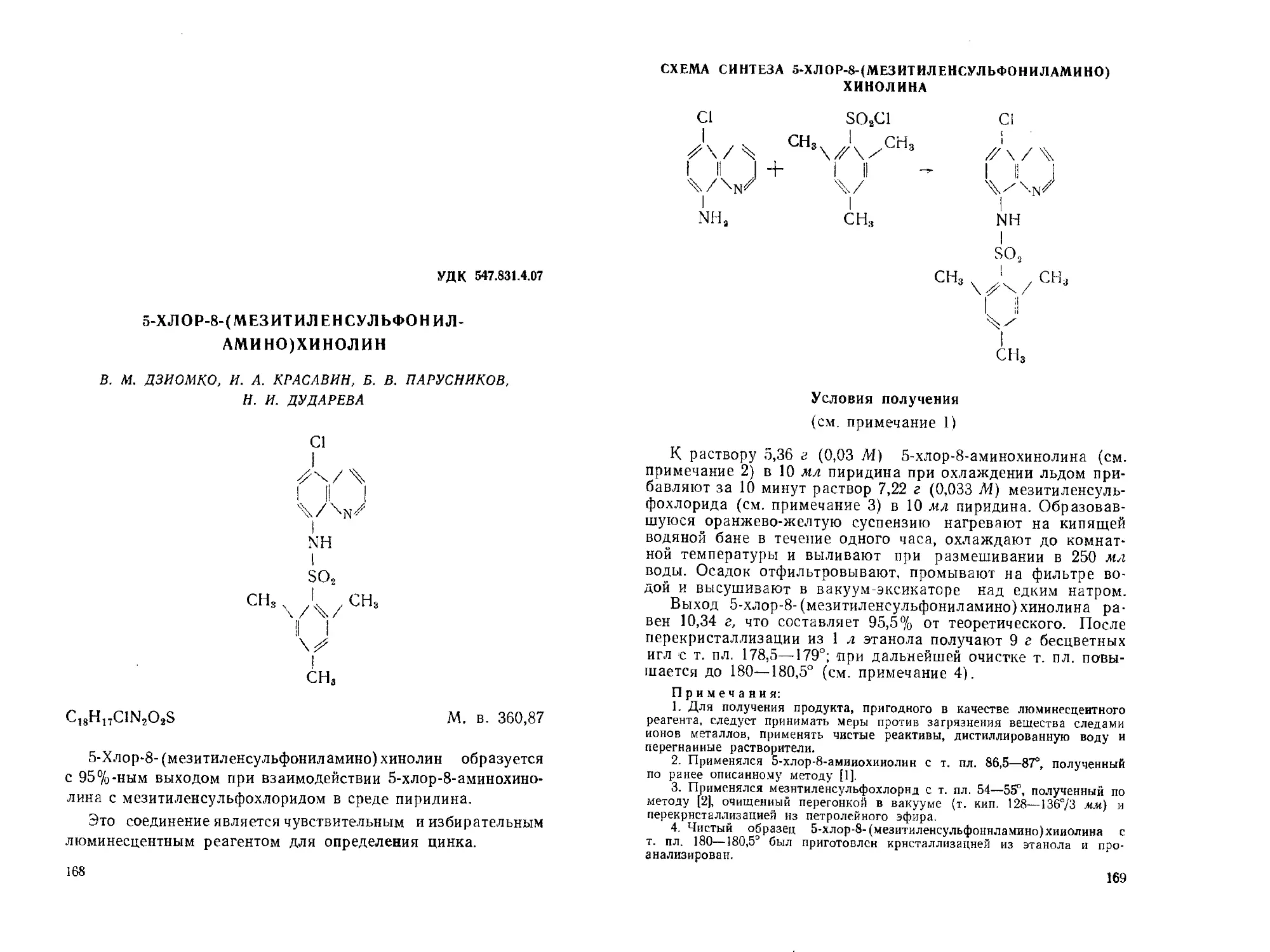

5-Хлор-8-(мезитиленсульфониламино)-хинолин. В. М. Дзиомко,

И. А. Красавин, Б. В. Парусников, И. И. Дударева............. 168

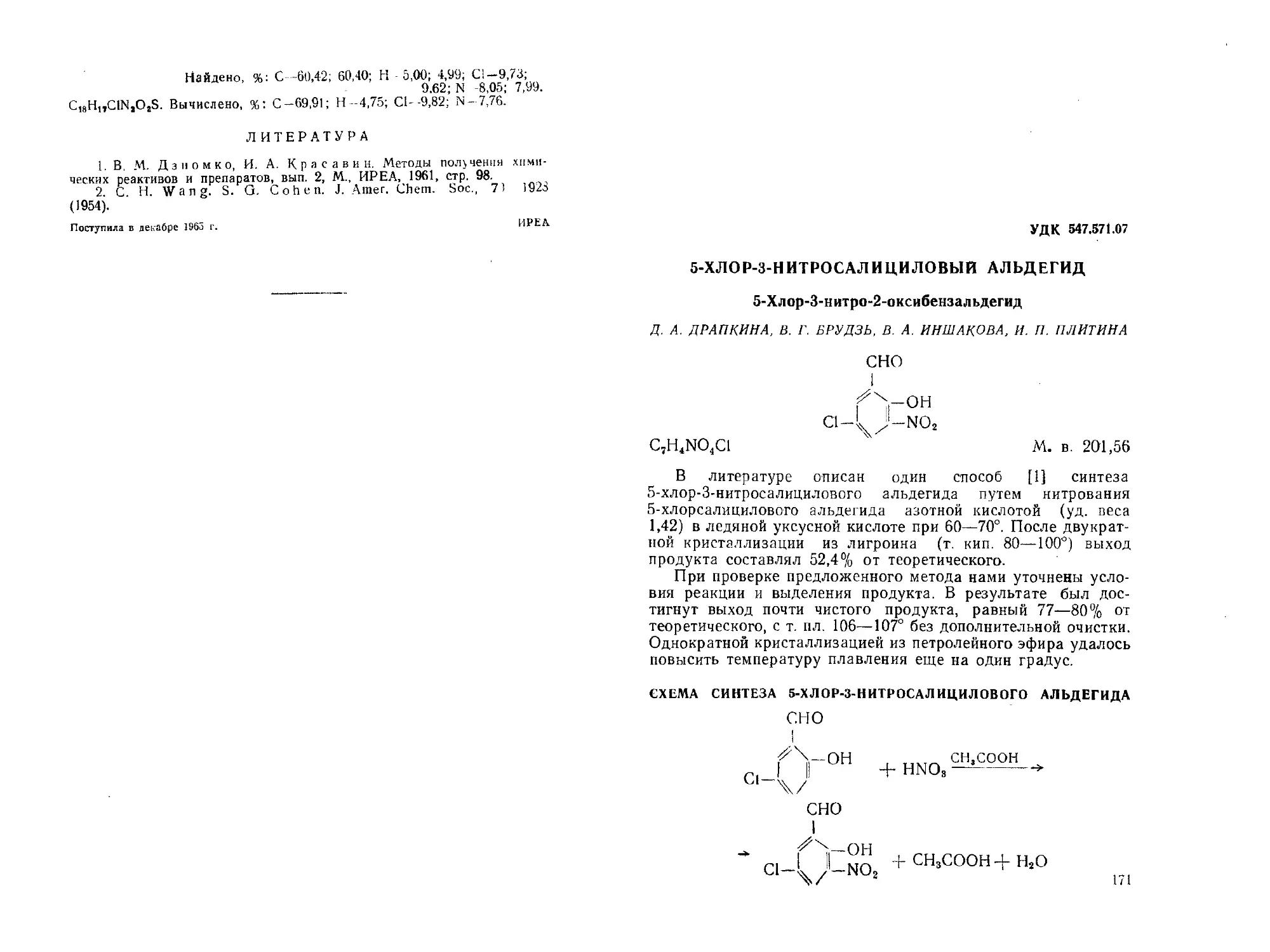

5-Хлор-З-нитросалициловый альдегид. Д. А. Драпкина,

В. Г. Брудзь, В. А. Иншакова, И. II. Платина................ 171

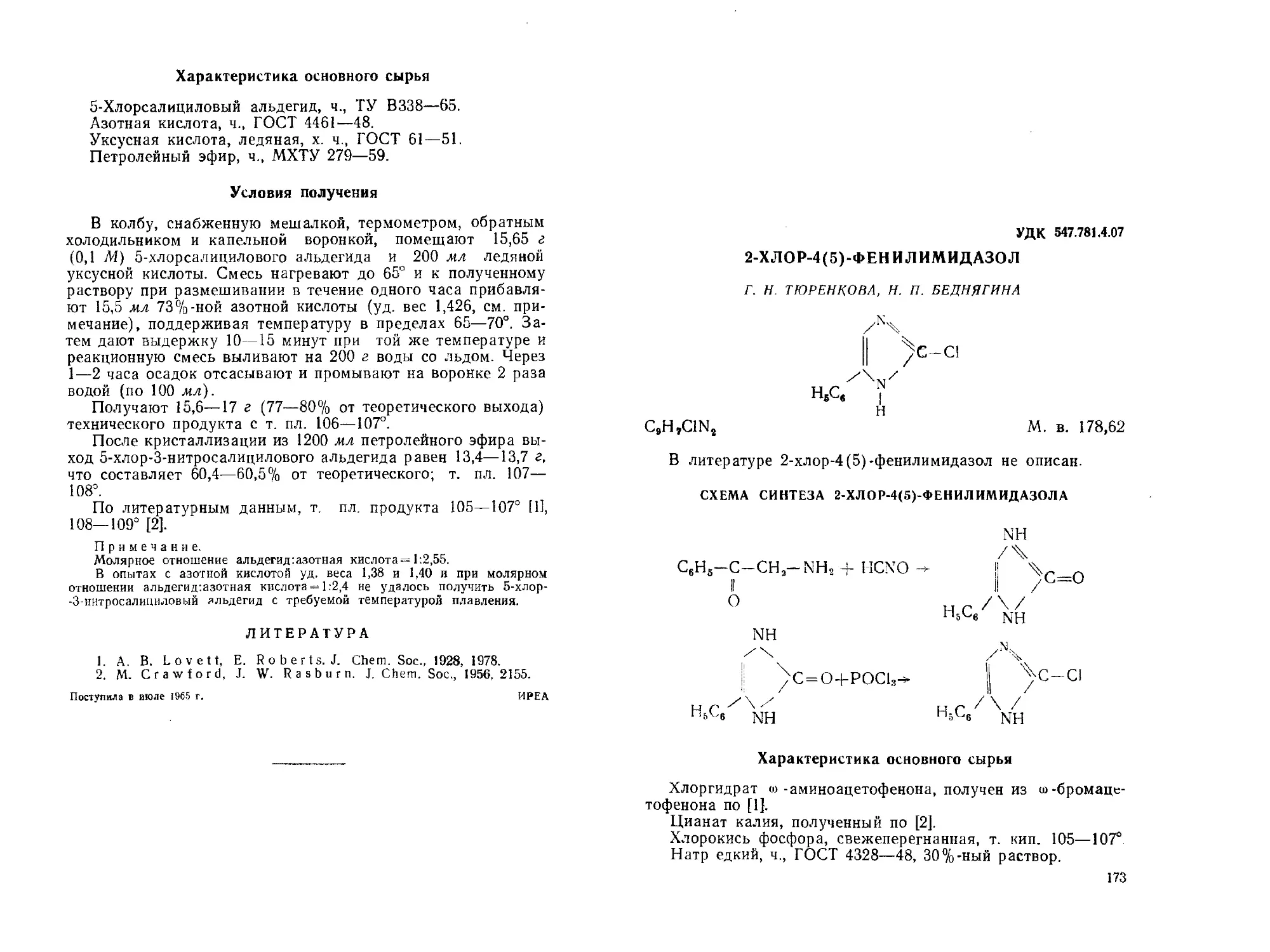

2-Хлор-4 (5)-фенилнмидазол. Г. И. Тюренкова. И. П. Беднягина 173

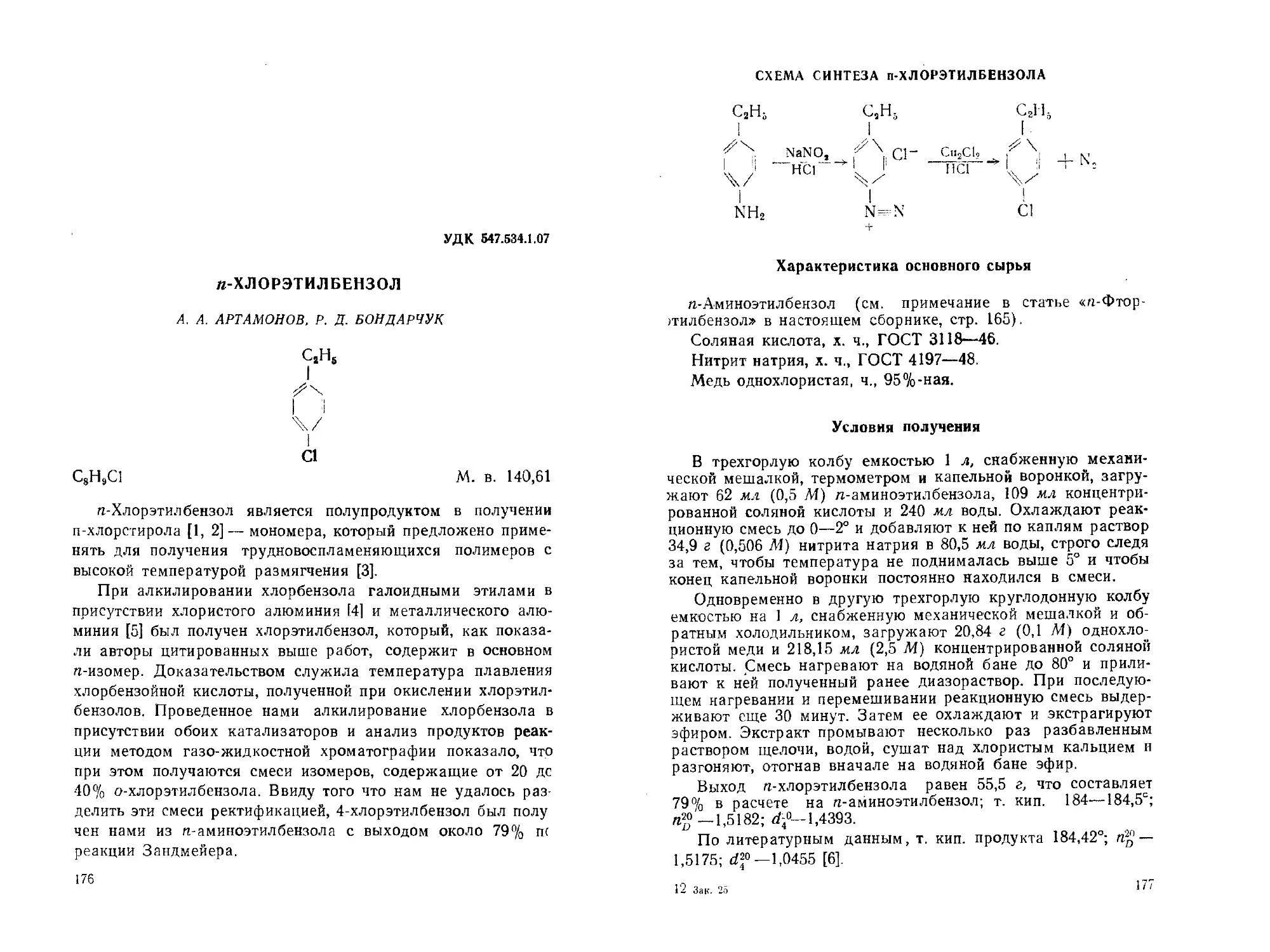

л-Хлорэтилбензол. А. А. Артамонов, Р. Д. Бондарчук .... 176

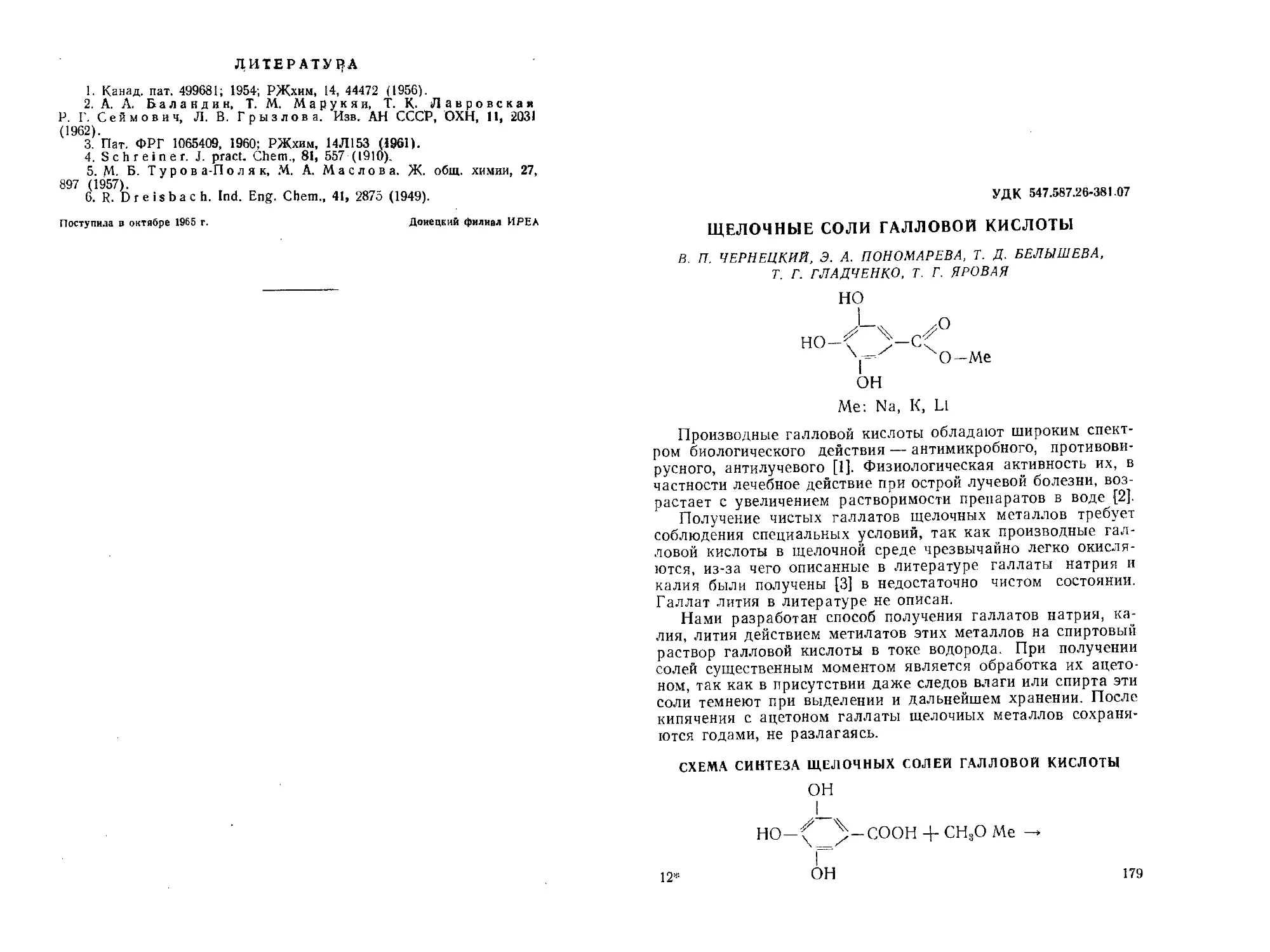

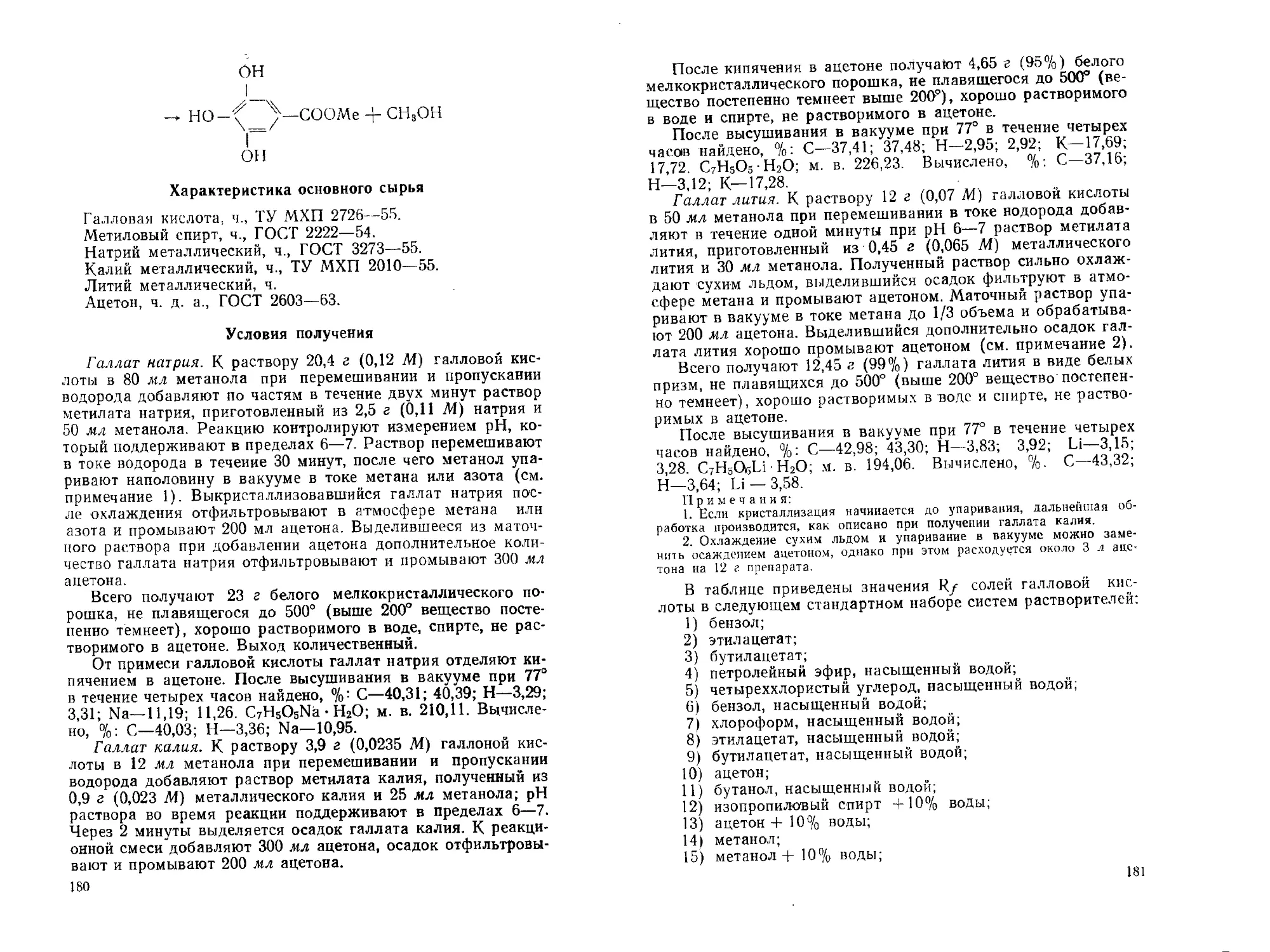

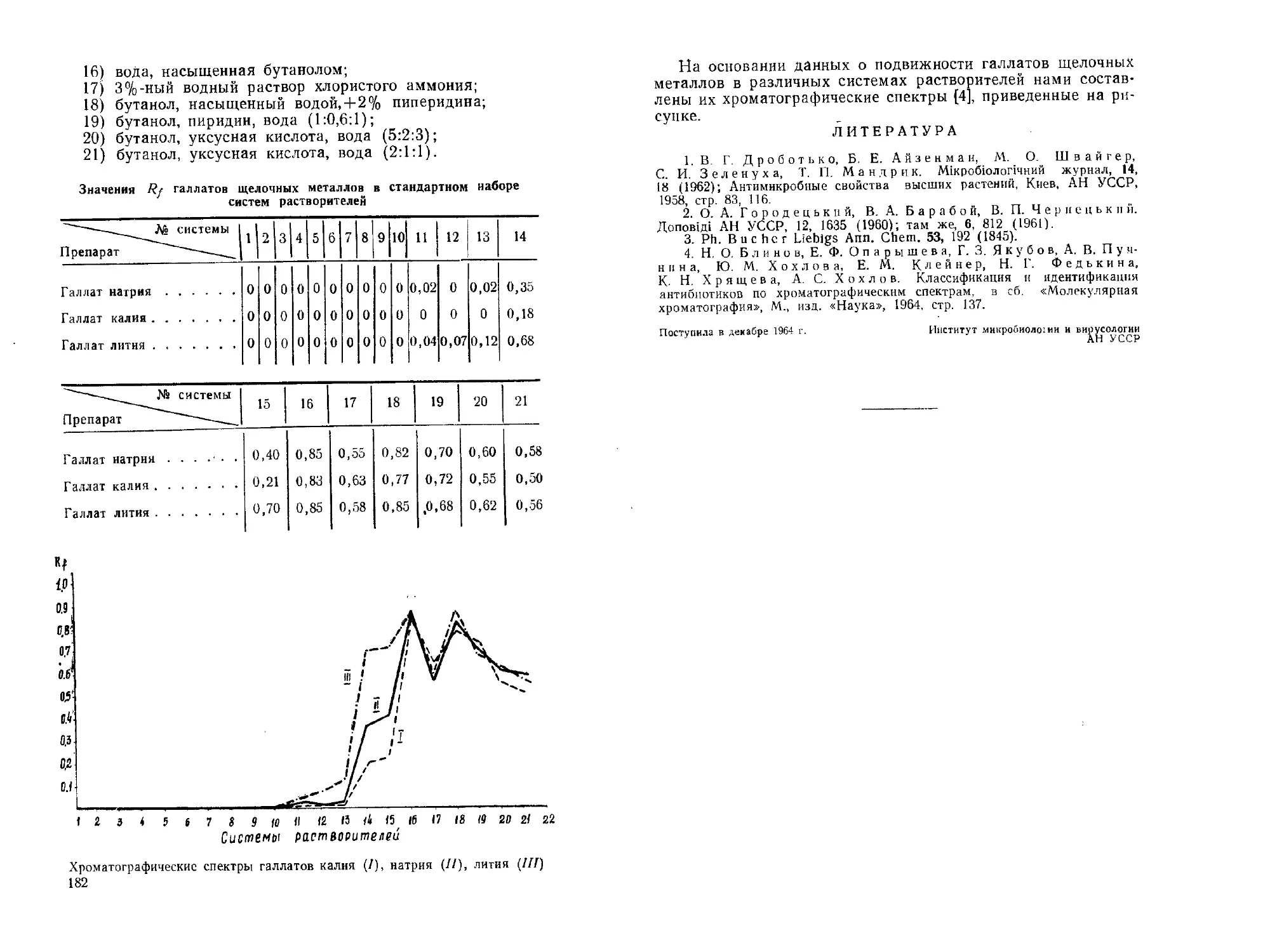

Щелочные соли галловой кислоты. В. П. Чернецкий,

Э. А. Пономарева, Т. Д. Белышева, Т. Г. Гладченко, Т. Г. Яровая 179

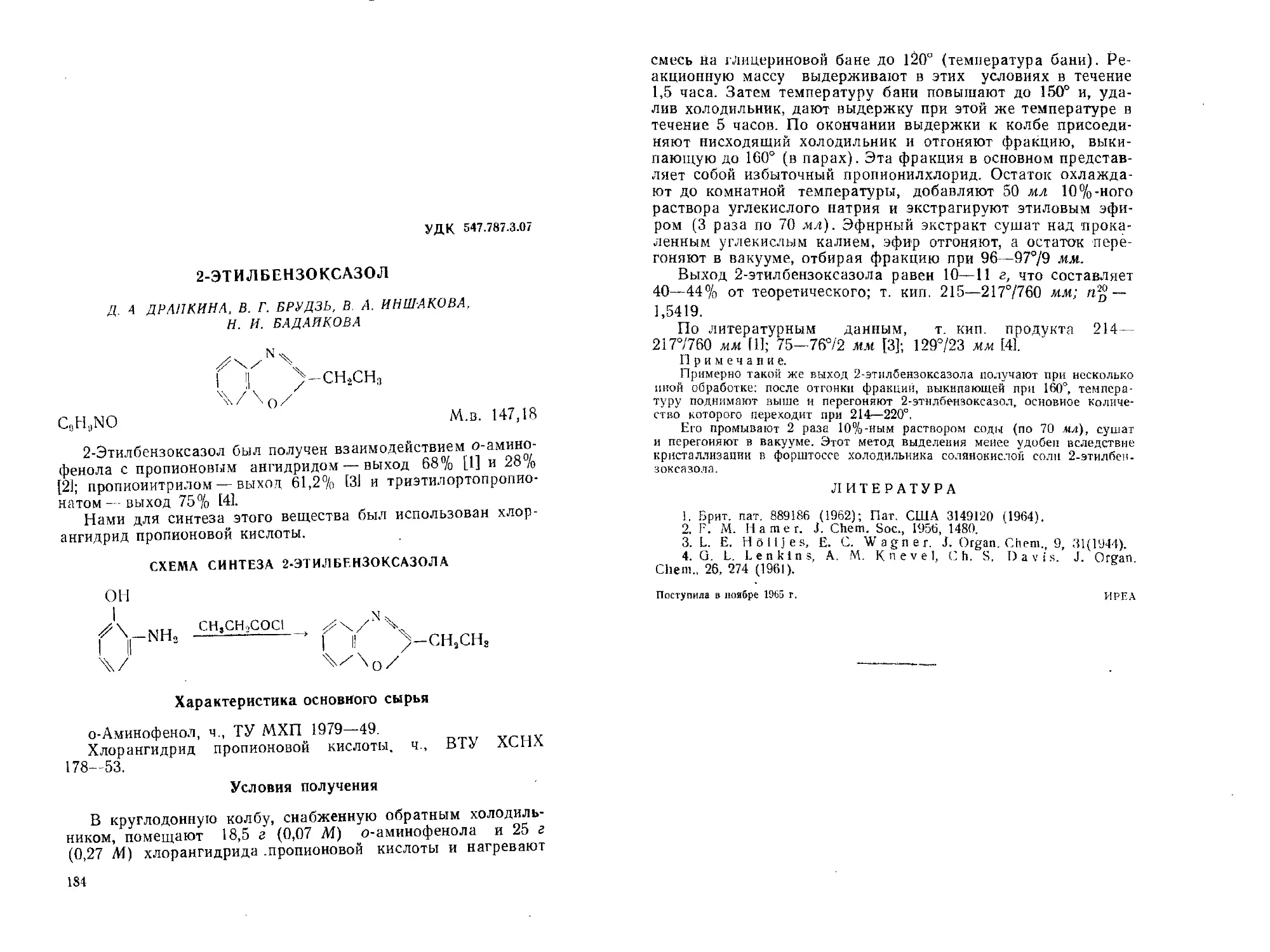

2-Эгилбензоксазол. Д. А. Драпкина, В. Г. Брудзь, В. А. Ин-

шакова, И. И. Бадайкова...................................... 184

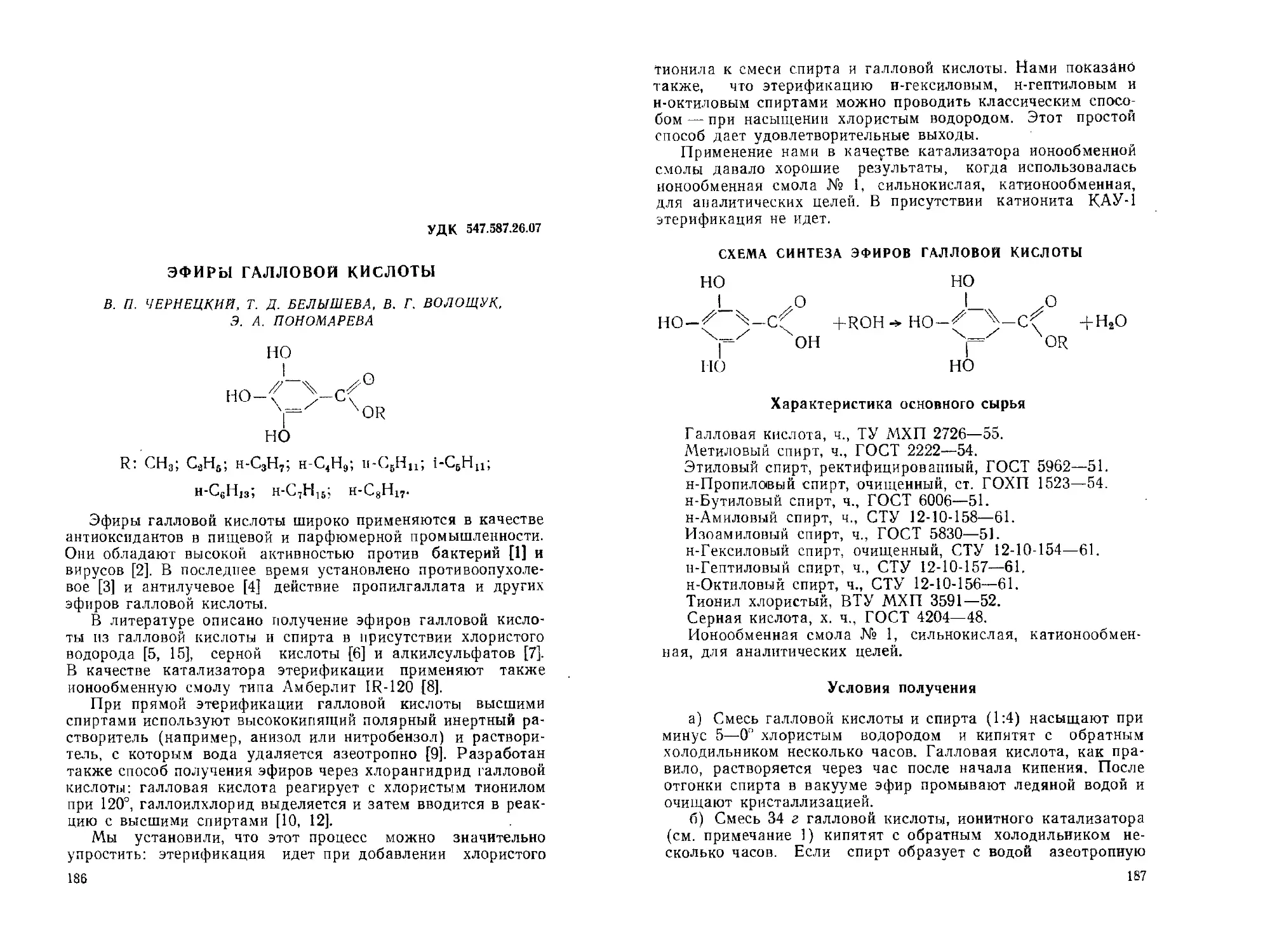

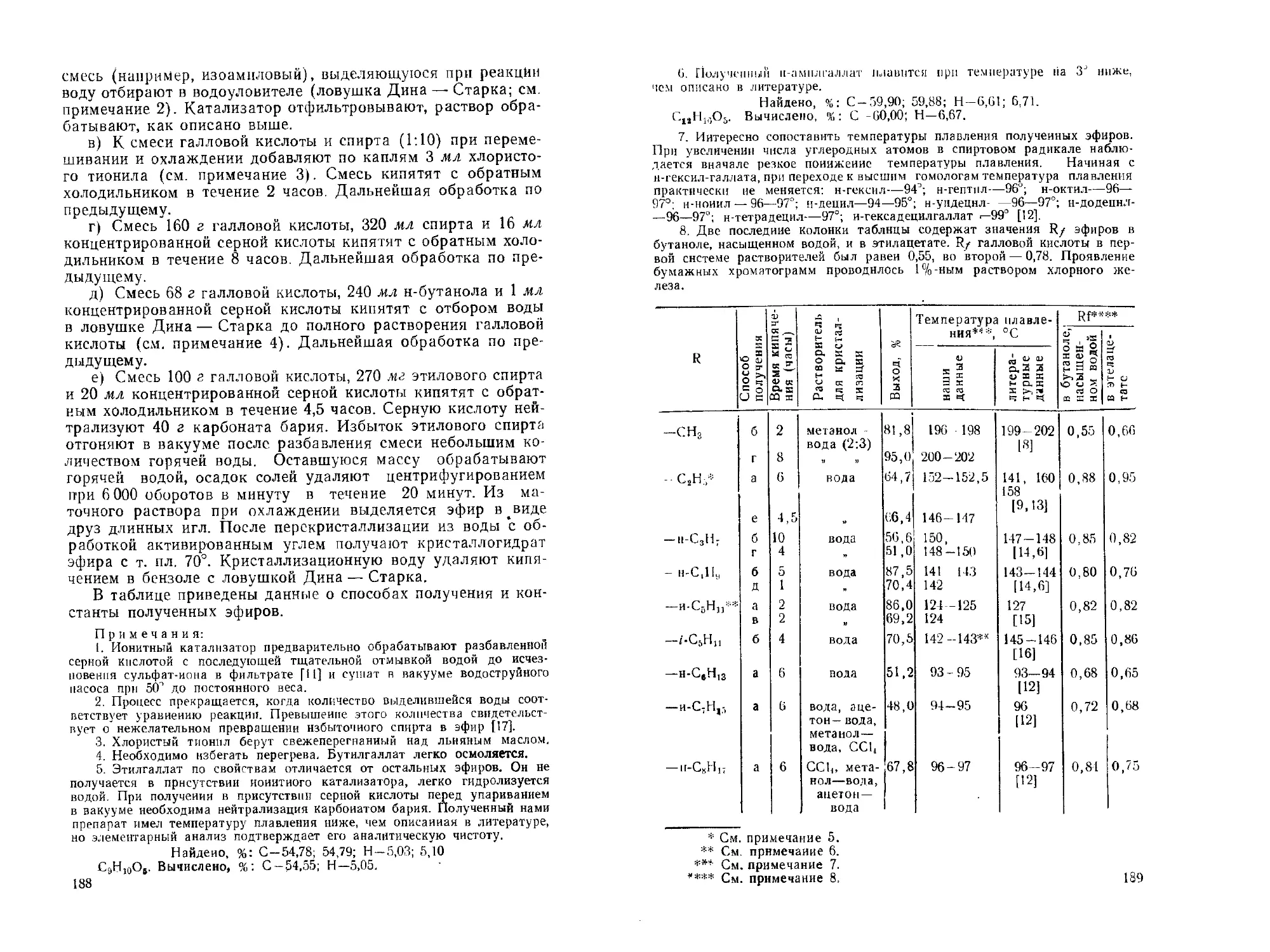

Эфиры галловой кислоты. В. П. Чернецкий, Т. Д. Белышева,

В. Г. Волощук. Э. А. Пономарева ............... 186

Алфавитный указатель соединений, описанных в настоящем

сборнике,................................................ 191

УДК 661.718Л.07

АЛКИЛДИХЛОРФОСФИНЫ

В. Г. ГРУЗДЕВ, С. 3. ИВИН, к. в. КАРАВАНОВ

RPC12

Алкилдихлорфосфины являются исходными полупродукта-

ми в синтезе различных фосфорорганических соединений. В

литературе описано несколько способов их получения. Одним

из первых описан метод, основанный на реакции диалкил-

ртути с треххлористым фосфором [1]. Алкилдихлорфосфины

также могут быть получены алкилированием треххлористого

фосфора с помощью тетраэтилсвинца [2], кадмийорганических

соединений [3], прямым алкилированием красного фосфора

галоидалкилами [4], взаимодействием треххлористого фосфо-

ра с углеводородами [5J, восстановлением комплексных сое-

динений алкилтетрахлорфосфинов с хлористым алюминием:

а) порошкообразной сурьмой или цинком в диэтилфтала- '

те [6];

б) фенилдихлорфосфином в присутствии хлорокиси фос-

фора [7];

в) алюминием, фосфором или натрием в присутствии хло-

ристого калия [8], а также восстановлением алкилдихлор-

фосфиноксидов металлами и гидридами металлов [9, 10].

Нами разработан другой способ получения алкилдихлор-

фосфинов, заключающийся в термическом разложении комп-

лексных соединений алкилтрихлорйодфосфинов и хлористого

алюминия в присутствии свежепрокаленного хлористого ка-

лия или диэтилфталата (дибутилфталата) и их последующем

восстановлении металлами.

Выход алкилдихлорфосфинов ио данному методу состав-

ляет 60% и выше [11].

•7

ЭТИЛДИХЛОРФОСФИН

С3Н5РС13 М. в. 130,94

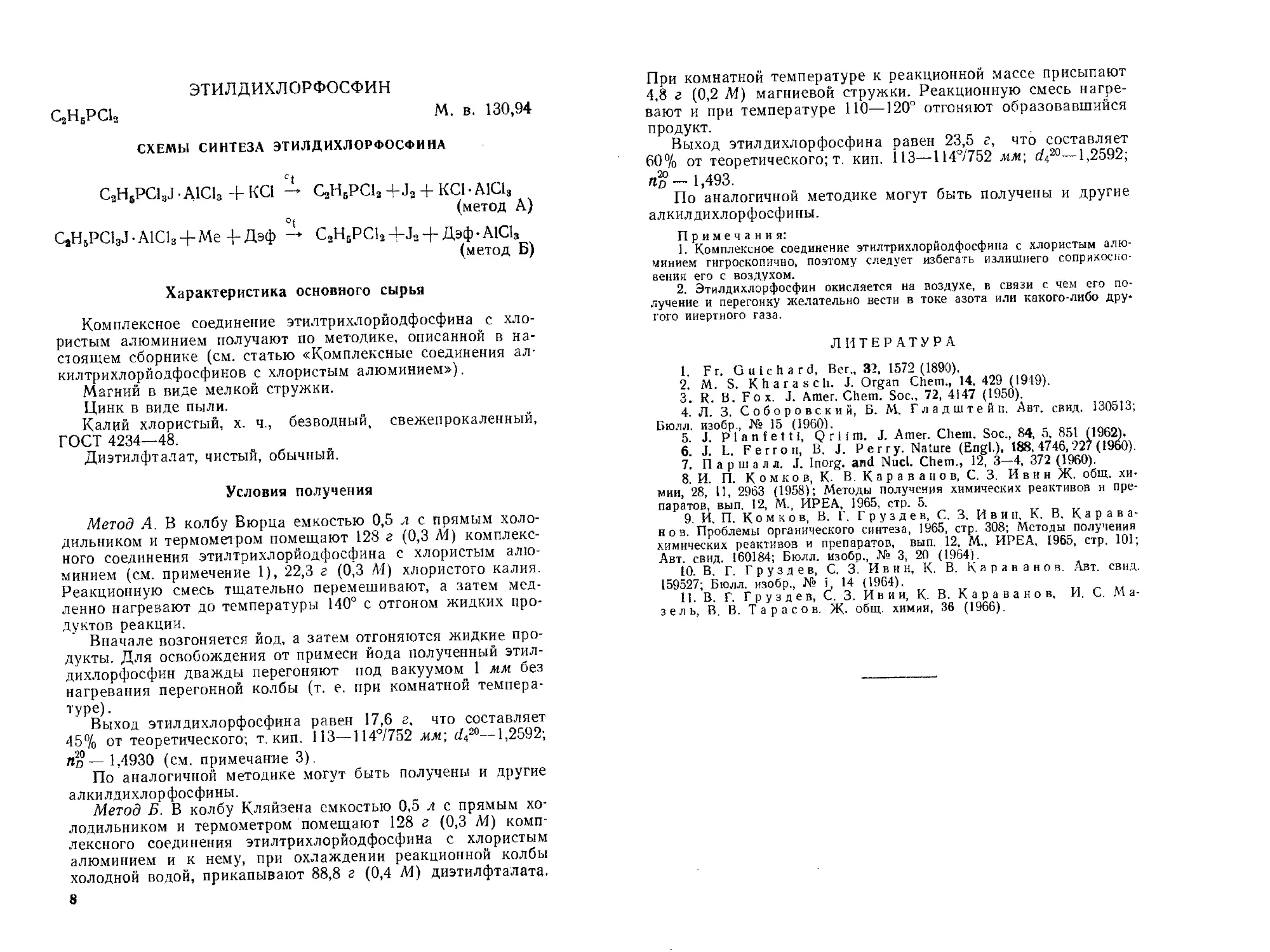

СХЕМЫ СИНТЕЗА ЭТИЛДИХЛОРФОСФИНА

C3H8PC13J • А1С1з + КС1 С3НВРС13 +J3 + КСЬ AICI3

(метод А)

CsH5PCl3.J-AlCl3+Me 4-Дэф C3HSPC134-J3 + Дэф-А1С13

(метод Б)

Характеристика основного сырья

Комплексное соединение этилтрихлорйодфосфина с хло-

ристым алюминием получают по методике, описанной в на-

стоящем сборнике (см. статью «Комплексные соединения ал-

килтрихлорйодфосфинов с хлористым алюминием»).

Магний в виде мелкой стружки.

Цинк в виде пыли.

Калий хлористый, х. ч., безводный, свежепрокаленный,

ГОСТ 4234—48.

Диэтилфталат, чистый, обычный.

Условия получения

Метод А. В колбу Вюрца емкостью 0,5 л с прямым холо-

дильником и термометром помещают 128 г (0,3 М) комплекс-

ного соединения этилтрихлорйодфосфина с хлористым алю-

минием (см. применение 1), 22,3 г (0,3 М) хлористого калия.

Реакционную смесь тщательно перемешивают, а затем мед-

ленно нагревают до температуры 140° с отгоном жидких про-

дуктов реакции.

Вначале возгоняется йод, а затем отгоняются жидкие про-

дукты. Для освобождения от примеси йода полученный этил-

дихлорфосфин дважды перегоняют под вакуумом 1 мм без

нагревания перегонной колбы (т. е. при комнатной темпера-

туре).

Выход этилдихлорфосфина равен 17,6 г, что составляет

45% от теоретического; т. кип. 113—114°/752 мм; dA°—1,2592;

«о— 1,4930 (см. примечание 3).

По аналогичной методике могут быть получены и другие

алкилдихлорфосфины.

Метод Б. В колбу Кляйзена емкостью 0,5 л с прямым хо-

лодильником и термометром помещают 128 г (0,3 М) комп-

лексного соединения этилтрихлорйодфосфина с хлористым

алюминием и к нему, при охлаждении реакционной колбы

холодной водой, прикапывают 88,8 г (0,4 М) диэтилфталата.

8

При комнатной температуре к реакционной массе присыпают

4,8 г (0,2 Л4) магниевой стружки. Реакционную смесь нагре-

вают и при температуре НО—120° отгоняют образовавшийся

продукт.

Выход этилдихлорфосфина равен 23,5 г, что составляет

60% от теоретического; т. кип. 113—114°/752 мм; d420—1,2592;

tin - 1,493.

По аналогичной методике могут быть получены и другие

алкилдихлорфосфины.

Примечания:

1. Комплексное соединение этилтрихлорйодфосфина с хлористым алю-

минием гигроскопично, поэтому следует избегать излишнего соприкосно-

вения его с воздухом.

2. Этилдихлорфосфин окисляется на воздухе, в связи с чем его по-

лучение и перегонку желательно вести в токе азота или какого-либо дру-

гого инертного газа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Fr. Gulch a rd, Вег., 32, 1572 (1890).

2. М. S. Kharascli. J. Organ Chem., 14. 429 (1949).

3. R. В. Fox. J. Amer. Chem. Soc., 72, 4147 (1950).

4. Л. 3. С о б о p о в с к и й, Б. М. Г л а д ш т е й и. Авт. свид. 130513;

Бюлл. изобр., № 15 (1960).

5. J, Р 1 a n f е 11 i, Q г 1 f m. J. Amer. Chem. Soc., 84, 5, 851 (1962).

6. J. L. Ferron, B. J. Perry. Nature (Engl.), 188,4746,22/(1960).

7. Паршалл. J. Inorg. and Nucl. Chem., 12, 3—4, 372 (1960).

8. И. П. К о м к о в, К. В. К a p а в а и о в, С. 3. И в и н Ж. общ. хи-

мии, 28, II, 2963 (1958); Методы получения химических реактивов н пре-

паратов, вып. 12, М., ИРЕА, 1965, стр. 5.

9. И. П. Комков, В. Г. Груздев, С. 3. Ивин. К. В. Карава-

нов. Проблемы органического синтеза, 1965, стр. 308; Методы получения

химических реактивов и препаратов, вып. 12, М„ ИРЕА, 1965, стр. 101;

Авт. свид. 160184; Бюлл. изобр., № 3, 20 (1964).

10. В. Г. Груздев, С. 3. Ивин, К. В. Караванов. Авт. свид.

159527; Бюлл. изобр., № 1, 14 (1964).

11. В. Г. Груздев, С. 3. Ивии, К. В. Караванов, И. С. М а-

зель, В. В. Тарасов. Ж. общ. химии, 36 (1966).

УДК 547.584.07

З-АМИНОФТАЛЕВАЯ КИСЛОТА. ГИДРОХЛОРИД

В. я. ТЕМКИНА, Н. А. ЕГОРУШКИНА, Р. П. ЛАСТОВСКИЙ

GOOH

^>|-СООН

C8H8C1NO4 М. в. 217,61

З-Аминофталевая кислота является промежуточным про-

дуктом в синтезе многих органических веществ. В литературе

известно несколько методов получения 3-аминофталевой кис-

лоты путем восстановления 3-нитрофталевой кислоты хлори-

дом олова в среде соляной кислоты [1, 2], цинковой пылью в

уксусной кислоте [3], сульфитом натрия [4], сульфатом желе-

за и баритовой водой в аммиачном растворе [5].

Нами проверен и уточнен метод получения 3-аминофтале-

вой кислоты посредством восстановления 3-нитрофталевой

кислоты хлоридом олова в среде соляной кислоты. Выход по-

лученного препарата составляет 78% от теоретического.

Исходная 3-нитрофталевая кислота получена нитрованием

фталевого ангидрида [6].

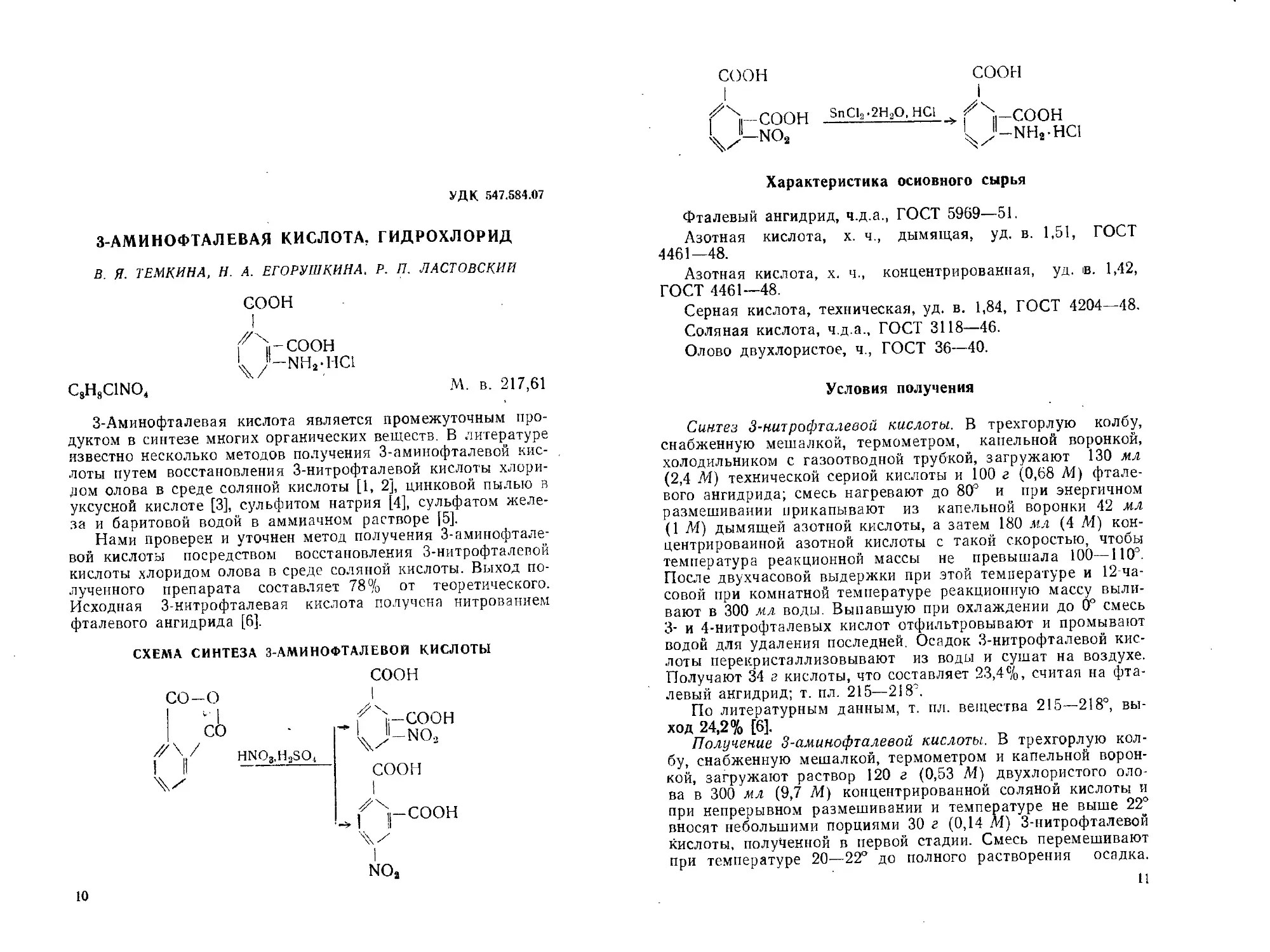

СХЕМА СИНТЕЗА 3-АМИНОФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ

СО-О

HNO3.H2SQt

СООН

I

_ I^-COOH

СООН

Z\-COOH

NOa

10

СООН

СООН SnCla-2H2O, НС1

V'~no2

СООН

I

f^l-COOH

'^J'-NHs-HCl

Характеристика основного сырья

Фталевый ангидрид, ч.д.а., ГОСТ 5969—51.

Азотная кислота, х. ч., дымящая, уд. в. 1,51, ГОСТ

4461—48.

Азотная кислота, х. ч., концентрированная, уд. в. 1,42,

ГОСТ 4461—48.

Серная кислота, техническая, уд. в. 1,84, ГОСТ 4204—48.

Соляная кислота, ч.д.а., ГОСТ 3118—46.

Олово двухлористое, ч., ГОСТ 36—40.

Условия получения

Синтез 3-нитрофталевой кислоты. В трехгорлую колбу,

снабженную мешалкой, термометром, капельной воронкой,

холодильником с газоотводной трубкой, загружают 130 мл

(2,4 Л4) технической серной кислоты и 100 г (0,68 М) фтале-

вого ангидрида; смесь нагревают до 80° и при энергичном

размешивании прикапывают из капельной воронки 42 мл

(1 М) дымящей азотной кислоты, а затем 180 мл (4 М) кон-

центрированной азотной кислоты с такой скоростью, чтобы

температура реакционной массы не превышала 100—110°.

После двухчасовой выдержки при этой температуре и 12-ча-

совой при комнатной температуре реакционную массу выли-

вают в 300 мл воды. Выпавшую при охлаждении до 0° смесь

3- и 4-нитрофталевых кислот отфильтровывают и промывают

водой для удаления последней. Осадок 3-нитрофталевой кис-

лоты перекристаллизовывают из воды и сушат на воздухе.

Получают 34 г кислоты, что составляет 23,4%, считая на фта-

левый ангидрид; т. пл. 215—218".

По литературным данным, т. пл. вещества 215—218°, вы-

ход 24,2% [6].

Получение 3-аминофталевой кислоты. В трехгорлую кол-

бу, снабженную мешалкой, термометром и капельной ворон-

кой, загружают раствор 120 г (0,53 М) двухлористого оло-

ва в 300 мл (9,7 М) концентрированной соляной кислоты и

при непрерывном размешивании и температуре не выше 22°

вносят небольшими порциями 30 г (0,14 Л-1) 3-нитрофталевой

кислоты, полученной в первой стадии. Смесь перемешивают

при температуре 20—22° до полного растворения осадка.

11

После 12-часовой выдержки при комнатной температуре вы-

павший осадок гидрохлорида 3-аминофталевой кислоты от-

фильтровывают, промывают 50 мл концентрированной соля-

ной кислоты. Продукт перекристаллизовывают из концентри-

рованной соляной кислоты и сушат в вакуум-эксикаторе над

серной кислотой и щелочью.

Получают 24 г гидрохлорида 3-аминофталевой кислоты,

что составляет 78% от теоретического, считая на 3-нитрофта-

левую кислоту. Температура плавления гидрохлорида 225°.

По литературным данным, т. пл. гидрохлорида 225° [1].

Найдено, %: N — 6,54.

CgH8ClNO4. Вычислено, %: N—6,45.

ЛИТЕРАТУРА

1. J. R. Scott, J. В. Cohen. J. Chem. Soc.. 119, 666 (1921).

2. J. Amer. Chem. Soc., 42, 1873 (1920).

3. A. Bernthsen, A. Semper. Ber., 19, 166(1886).

4. P. Onnertz, Ber., 34, 3746 (1901).

5. H. Kaufmann, A. Belsswenger. Ber., 36, 2495 (1903).

6. Синтез органических препаратов, I, 1949, стр. 316.

Поступила в декабре 1965 г.

ИРЕА

УДК 547.556.8.07

2-АН ТР И Л ГИД РАЗ ИН

Б. М. БОЛОТИН, Д. А. ДР АННИНА, Н. И. ЧЕРНОВА, В. Г. БРУДЗЬ

I 1! I !

VVV

CUH12N2 М. в. 208,26

2-Антрилгидразин в литературе не описан. Единственным -

упоминанием о нем является работа [1], в которой автор пы-

тался получить 2-антрилгидразин из 2-антриламина диазоти-

рованием последнего и восстановлением диазониевой соли

двухлористым оловом. Однако в чистом состоянии продукт

выделить не удалось. Предлагаемый нами метод синтеза

2-антрилгидразина позволил получить продукт в чистом виде

и охарактеризовать его.

Метод заключается в нагревании 2-антрола с избытком

гидразин-гидрата при перемешивании в течение 17 часов при

атмосферном давлении.

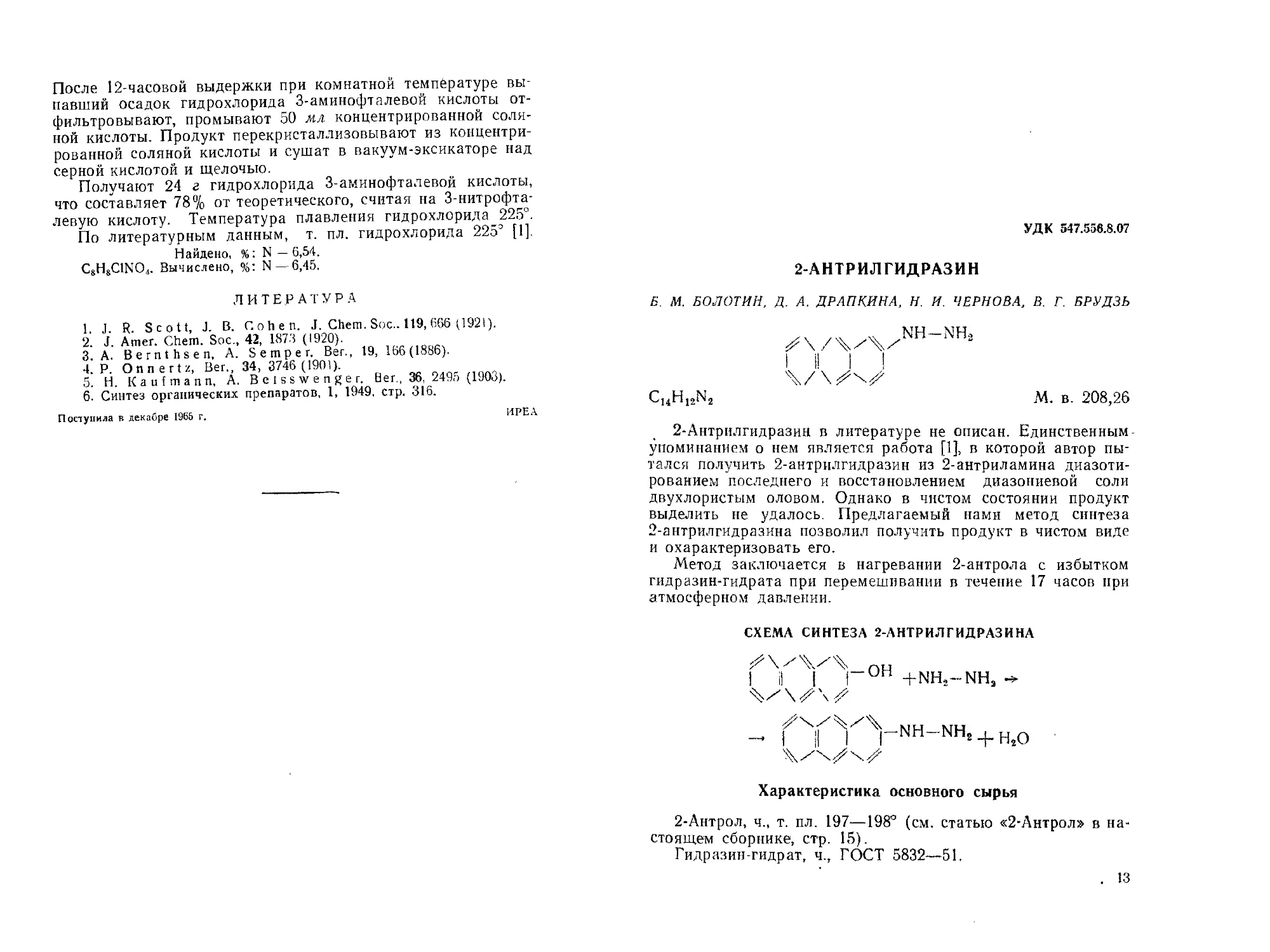

СХЕМА СИНТЕЗА 2-АНТРИЛГИДРАЗИНА

] й | |-ОН 4-NH»—NHa

Ч/WW

—’ I || I I 2 “Г п2О

VW

Характеристика основного сырья

2-Антрол, ч., т. пл. 197—198° (см. статью «2-Антрол» в на-

стоящем сборнике, стр. 15).

Гидразин-гидрат, ч., ГОСТ 5832—51.

13

Условия получения

В круглодонную колбу емкостью 0,5 л, снабженную ме-

ханической мешалкой с затвором и обратным холодильни-

ком, загружают 12 г хорошо измельченного 2-антрола и

155 мл гидразин-гидрата. При постоянном перемешивании

смесь нагревают на песчаной бане до кипения и кипятят в

течение 17 часов (см. примечание), после чего смесь охлаж-

дают, выливают 400 мл ледяной воды и отфильтровывают.

Осадок промывают 100 мл холодной воды, обрабатывают

250 мл' 10 % -ного раствора едкого кали, отфильтровывают и

промывают 200 мл воды. Затем его переносят в стакан и

размешивают в 250 мл этилового спирта, снова отфильтровы-

вают, хорошо отжимают, промывают на фильтре 50 мл эти-

лового эфира и сушат при комнатной температуре. Получен-

ный 2-антрилгидразин флуоресцирует ярко-зеленым цветом.

Выход равен 10,7 г, что составляет 83,1% от теоретическо-

го в расчете на 2-антрол. После перекристаллизации из эти-

лового спирта с активированным углем 2-антрилгидразин

имеет желтоватый цвет и плавится при 198 -199э. Реакцию

можно вести с перерывами.

Найдено, %: С-81,02, 81,03; Н-5,73; 5,59.

CltH!3N2. Вычислено; %-. С —80,76; Н- 5,81.

Примечание.

При кипячении в течение 17 часов выход продукта составляет 83,1 %;

II часов — 72,6%;'6 часов — 70,6%.

ЛИТЕРАТУРА

1. О. F i н s t е г 1 е. Ital. Farmaco, Ed. sci. 10, 432 (1955); С. A., 50,

4115a.

Поступила в ноябре 1965 г.

ПРЕЛ

УДК 547.672.5.07

2-АНТРОЛ

Н. И. ЧЕРНОВА, Д. А. ДРАПКИНА, Б. М. БОЛОТИН. В. Г. БРУДЗЬ

\ / 4 /

СиН10О М. в. 194,23

2-Антрол может быть получен щелочным плавлением на-

триевой соли 2-антраценсульфокислоты [1]. Нами проверен и

уточнен этот метод.

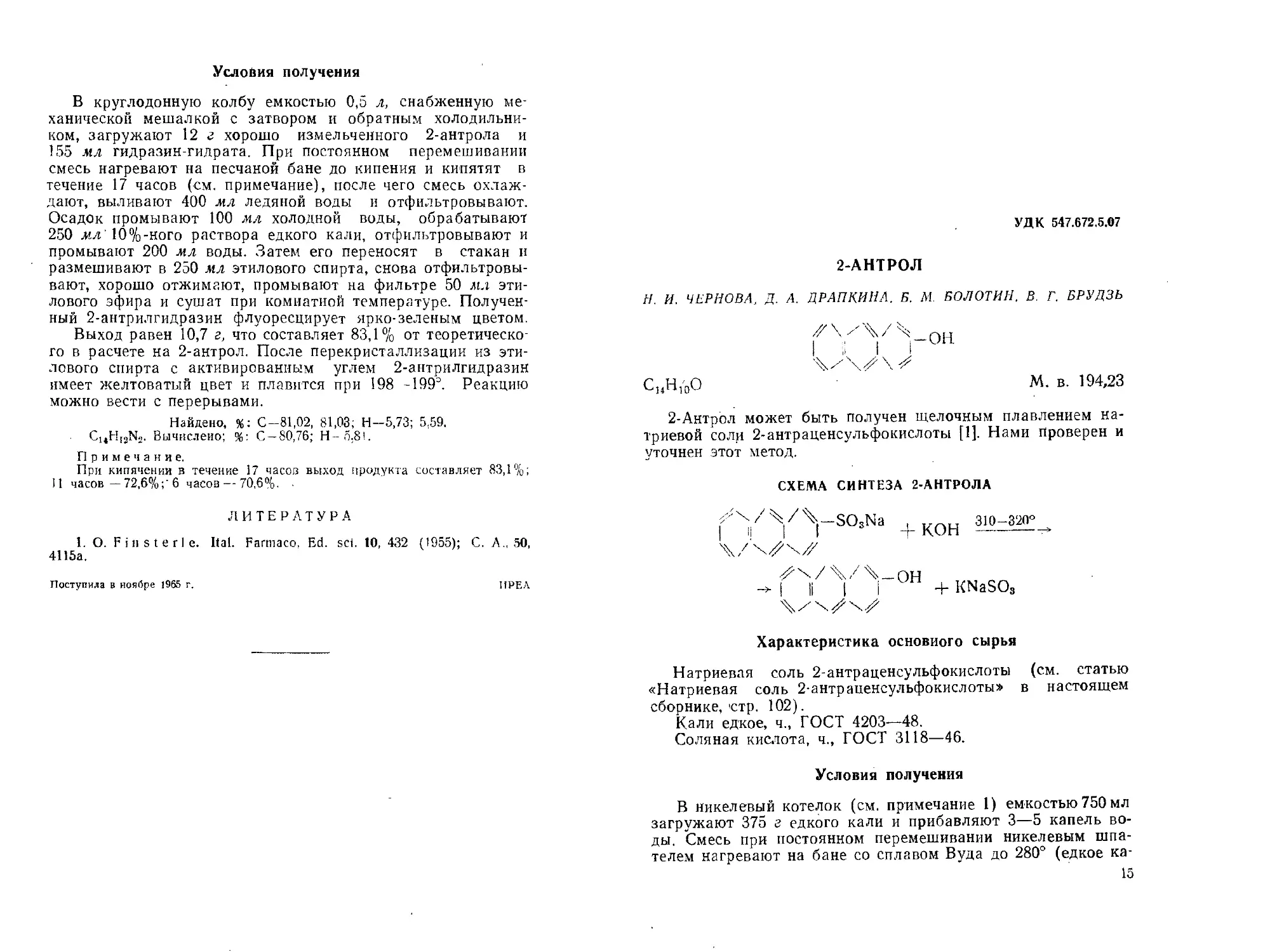

СХЕМА СИНТЕЗА 2-АНТРОЛА

^"Х}/Y^-SOsNa ц_кон 310—320°

\ / X / Ч... он

-> I li | I + KNaSO3

Характеристика основного сырья

Натриевая соль 2-антраценсульфокислоты (см. статью

«Натриевая соль 2-антраценсульфокислоты» в настоящем

сборнике, стр. 102).

Кали едкое, ч„ ГОСТ 4203—48.

Соляная кислота, ч., ГОСТ 3118—46.

Условия получения

В никелевый котелок (см. примечание 1) емкостью 750 мл

загружают 375 г едкого кали и прибавляют 3—5 капель во-

ды. Смесь при постоянном перемешивании никелевым шпа-

телем нагревают на бане со сплавом Вуда до 280° (едкое ка-

15

ли полностью расплавляется) и прибавляют 50 г тщательно

растертой сухой натриевой соли 2-аитраценсульфокислоты.

Температуру бани поднимают за 20- 25 минут до 320—330° и

при этой температуре, не прекращая перемешивания, выдер-

живают смесь до тех пор, пока она не окрашивается после-

довательно в оранжевый, бурый, коричневый цвет. При этом

часть натриевой соли 2-антраценсульфокислоты переходит в

антрацен, который возгоняется в виде серебристых кристал-

лов. Как только смесь окрасилась в коричневый цвет, через

каждые 2 минуты начинают брать пробы на полноту реакции

(см. примечание 2).

При получении положительной пробы сосуд вынимают из

бани (см. примечание 3). Когда масса наполовину застынет,

ее переносят небольшими порциями в помещенный в ледя-

ную баню двухлитровый стакан с 750 мл соляной кислоты и

1 кг льда (см. примечание 4).

Через 4—5 часов осадок отфильтровывают, переносят в

стакан емкостью 2л и кипятят с 0.75—1 л дистиллированной

воды в течение 15 минут. Затем осадок отфильтровывают,

промывают горячей водой и сушат при комнатной темпера-

туре. Сухой осадок имеет серо-зеленый цвет.

Выход 2-антрола равен 29,5 г, что составляет 85%, считая

на натриевую соль 2-антраценсульфокислоты. После перекри-

сталлизации продукта из 300 мл этилового спирта с активи-

рованным углем получают 25 г (72% от теории) антрола в

виде серовато-желтых серебристых кристаллов. Температура

плавления 197—198°.

Найдено, %: С-85,90; 86,18; Н—5,31; 5,36.

С]4Н]0О. Вычислено, %: С—86,61; Н—5,15.

По литературным данным, т. пл. 200° с разл. [1].

Примечания:

1. В работе [1] указывается, что сплавление производилось в сереб-

ряном сосуде. Нами испробован для этой цели стальной котел, однако

удовлетворительных результатов эта замена не дала. При сплавлении

натриевой соли 2-антраценсульфокислоты со щелочью в никелевом котле

был достигнут высокий выход антрола вполне удовлетворительного ка-

чества.

2. Проба на полноту реакции производится следующим образом. В

пробирку с соляной кислотой и льдом. (1: 1) вносят на палочке немного

раы.лава. Выпадает осадок светло-зеленого цвета, который в случае за-

кончившейся реакции полностью растворяется в эфире, окрашивая его в

желтый цвет.

3. В работе [1] смесь после удовлетворительной пробы на раствори-

мость в эфире выдерживалась еще 30 минут при температуре 300—310°.

Такая дополнительная выдержка в наших условиях приводит к осмоле-

нию 2-антрола и резкому снижению выхода.

4. Осторожно, сильное разбрызгивание! Обязательно надевать защит-

ные очки.

ЛИТЕРАТУРА

1. К. L a g о d z i n s k 1, Liebigs Ann. Chem., 342, 67 (1905).

Поступила в ноябре 1965 г.

16

ИРЕА

УДК 546.151.07

АЦИЛХОЛИН И ТИОХОЛИНЙОДИДЫ

С. 3. ИВИН

RCOXCH2CH2N(CH3)3 Х=О или S

J

В литературе описано несколько способов получения ука-

занных соединений. Так, ацетилтиохолинйодид по Реншоу [1]

получается из диметиламиноэтилмеркаптана и ацетилхлори-

да с последующим отщеплением хлористого водорода от об-

разующегося 2-ацетилтиоэтилдиметиламмоний хлорида из-

бытком гидроокиси серебра. Затем к выделенному 2-(ацетил-

тио) этилдиметиламину-прибавляется йодистый метил. Этот

способ трудно воспроизводится.

По указанному способу ацилхолии- и тиохолингалогениды

получали и другие авторы [2, 3, 4].

Нами найден более удобный способ получения ацилхолин-

и тиохолиннодидов, основанный на присоединении 2-йодэти-

ловых или тиоэтиловых эфиров карбоновых кислот к триме-

тиламину [5, 6].

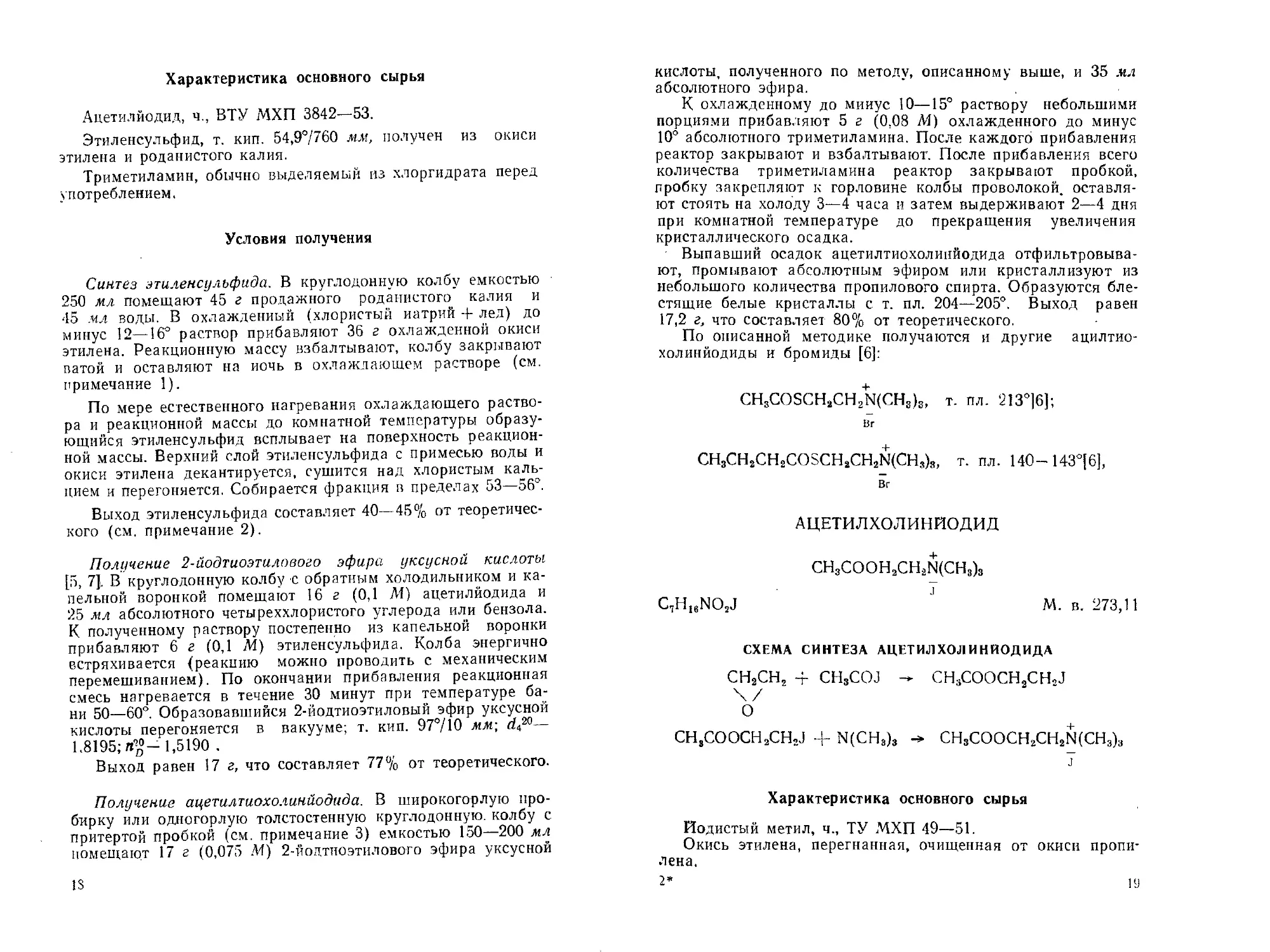

АЦЕТИЛТИОХОЛИНЙОДИД

CHsCOSCH2CH2N(CH.,)s

J

C,H16NOSJ М. в. 289,17

СХЕМА СИНТЕЗА АЦЕТИЛТИОХОЛИНЙОДИДА

СН,-СН2 + KSCN СН2-СН2 + KOCN

xoz xsz

СН2-СН2 + CH3COJ -> JCH2CH2SCOCH3

CH3COSCH2CH3J + N(CH3)j + CH3COSCH3CH3N(CHs)3

2 Зак. 25 J 17

Характеристика основного сырья

Ацетилйодид, ч., ВТУ МХП 3842—53.

Этиленсульфид, т. кип. 54,9°/760 мм, получен из окиси

этилена и роданистого калия.

Триметиламин, обычно выделяемый из хлоргидрата перед

употреблением.

Условия получения

Синтез этиленсульфида. В круглодонную колбу емкостью

250 мл помещают 45 г продажного роданистого калия и

45 мл воды. В охлажденный (хлористый натрий + лед) до

минус 12—16° раствор прибавляют 36 г охлажденной окиси

этилена. Реакционную массу взбалтывают, колбу закрывают

ватой и оставляют на ночь в охлаждающем растворе (см.

примечание 1).

По мере естественного нагревания охлаждающего раство-

ра и реакционной массы до комнатной температуры образу-

ющийся этиленсульфид всплывает на поверхность реакцион-

ной массы. Верхний слой этиленсульфида с примесью воды и

окиси этилена декантируется, сушится над хлористым каль-

цием и перегоняется. Собирается фракция в пределах 53—56°.

Выход этиленсульфида составляет 40—45% от теоретичес-

кого (см. примечание 2).

Получение 2-йодтиоэтилового эфира уксусной кислоты

[5, 7]. В круглодонную колбу с обратным холодильником и ка-

пельной воронкой помещают 16 г (0,1 М) ацетилйодида и

25 мл абсолютного четыреххлористого углерода или бензола.

К полученному раствору постепенно из капельной воронки

прибавляют 6 г (0,1 М) этиленсульфида. Колба энергично

встряхивается (реакцию можно проводить с механическим

перемешиванием). По окончании прибавления реакционная

смесь нагревается в течение 30 минут при температуре ба-

ни 50—60°. Образовавшийся 2-йодтиоэтиловый эфир уксусной

кислоты перегоняется в вакууме; т. кип. 97°/10 мм; rf420—

1.8195; л2^ — 1,5190 .

Выход равен 17 г, что составляет 77% от теоретического.

Получение ацетилтиохолинйодида. В широкогорлую про-

бирку или одногорлую толстостенную круглодонную, колбу с

притертой пробкой (см. примечание 3) емкостью 150—200 мл

помещают 17 г (0,075 М) 2-йодтноэтилового эфира уксусной

1S

кислоты, полученного по методу, описанному выше, и 35 .ил

абсолютного эфира.

К охлажденному до минус 10—15° раствору небольшими

порциями прибавляют 5 г (0,08 М) охлажденного до минус

10° абсолютного триметиламина. После каждого прибавления

реактор закрывают и взбалтывают. После прибавления всего

количества триметиламина реактор закрывают пробкой,

пробку закрепляют к горловине колбы проволокой, оставля-

ют стоять на холоду 3—4 часа и затем выдерживают 2—4 дня

при комнатной температуре до прекращения увеличения

кристаллического осадка.

Выпавший осадок ацетилтиохолинйодида отфильтровыва-

ют, промывают абсолютным эфиром или кристаллизуют из

небольшого количества пропилового спирта. Образуются бле-

стящие белые кристаллы с т. пл. 204—205°. Выход равен

17,2 г, что составляет 80% от теоретического.

По описанной методике получаются и другие ацилтио-

холинйодиды и бромиды [6]:

CH3COSCH2CH2N(CHs)s, т. пл. 213°]6];

Вг

CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3, т. пл. 140—143°(6],

Вг

АЦЕТИЛХОЛИНЙОДИД

CH3COOH2CH2N(CH3)s

C,HieNO2J J М. в. 273,11

СХЕМА СИНТЕЗА АЦЕТИЛХОЛИНЙОДИДА

СН2СН2 -т CHsCOJ CH3COOCH2CH2J

о

CHSCOOCH2CH2J + N(CH3)3 -> CHsCOOCH2CH2N(CH3)3

J

Характеристика основного сырья

Йодистый метил, ч., ТУ МХП 49—51.

Окись этилена, перегнанная, очищенная от окиси пропи-

лена,

2* 19

Триметиламин, выделенный из хлоргидрата триметилами-

на обычным методом и абсолютированный.

Получение 2-йодэтилацетата [8]. В круглодонную колбу с

обратным холодильником и трубкой (доходящей до дна) для

подвода газа помещают 16 г (0,1 М) ацетилйодида и 30 мл

абсолютного эфира или четыреххлористого углерода. Затем

при охлаждении колбы ледяной водой в реакционную массу

пропускают 4,5 г (0,1 Л4) окиси этилена. По окончании про-

пускания окиси этилена (10—15 минут) реакционную массу

нагревают 15—20 минут при 40—50°. Образовавшийся 2-йод-

этилацетат перегоняют в вакууме; т. кип. 184°/743 мм;

110°/60 мм.

Выход равен 16,1 г, что составляет 80% от теоретического.

Получение ацетилхолинйодида [8]. В круглодонную толсто-

стенную колбу емкостью 200—250 мл с притертой пробкой

(см. примечание 3) помещают 8 г (0,05 М) 2-йодэтилацетата.

К охлажденному до минус 15° раствору постепенно неболь-

шими порциями прибавляют 3,5 г (0,058 М) охлажденного

триметиламина. После каждого прибавления колба закрыва-

ется и встряхивается. По окончании прибавления колбу за-

крывают, пробку закрепляют латунной или алюминиевой

проволокой и реакционную массу оставляют на холоду в те-

чение 4—5 часов, а затем выдерживают 2—4 суток при ком-

натной температуре.

Выпавший осадок ацетилхолинйодида отфильтровывают

и промывают абсолютным эфиром или перекристаллизовы-

вают из абсолютного этанола; т. пл. 160—161°.

Выход равен 7,3 г, что составляет 64% от теоретического.

Другие ацилхолингалогениды получаются аналогично (6].

Получение промежуточных 2-галогенэтилацетатов из оки-

си этилена и бром (йод) ацилов описано в литературе [8]:

CH3COOCH2CHaN(CH3)3; т.пл. 143° [6};

Вг

CeH6COOCHaCH2N(CH3)3; т.пл. 218° (6].

Вг

Примечания:

1. Смешение раствора роданистого калия и окиси этилена обычно

осуществляют перед окончанием рабочего дии,

2. Этиленсульфид легко полимеризуется, нестоек при храпении. Поэ-

тому его следует получать только перед самым употреблением.

3. Колбу или другой реактор можно закрывать и резиновой трубкой.

Но при этом резина растворяется в триметиламине и реакционная масса

окрашивается. Однако на выход продукта и его качество это не влияет.

20

ЛИТЕРАТУРА

1. R. R. Renshaw, Р. F. Dreisbach, М. Z

J. Amer. Chem. Soc., 60, 1765 (1938).

2. в. H ansen. Acta chem. scand., 13, 159 (1979).

3. В н a n s e n. Acta chem. scand., 11, 537 (19э7).

4. J. к. Cline. C. A., 28. 4075 (1934),

5. С. 3. Ивин. Ж. общ. химии, 22, 267 (1952).

6. С. 3. И в и н. Ж. общ. химии, 28, 1332 (1958).

7. С. 3. Ивин. ж. общ. химии, 28, 177 (1958).

8. С. 3. И в и и. Ж. общ. химии. 28, 180 (1958).

Поступила в ноябре 1965 г.

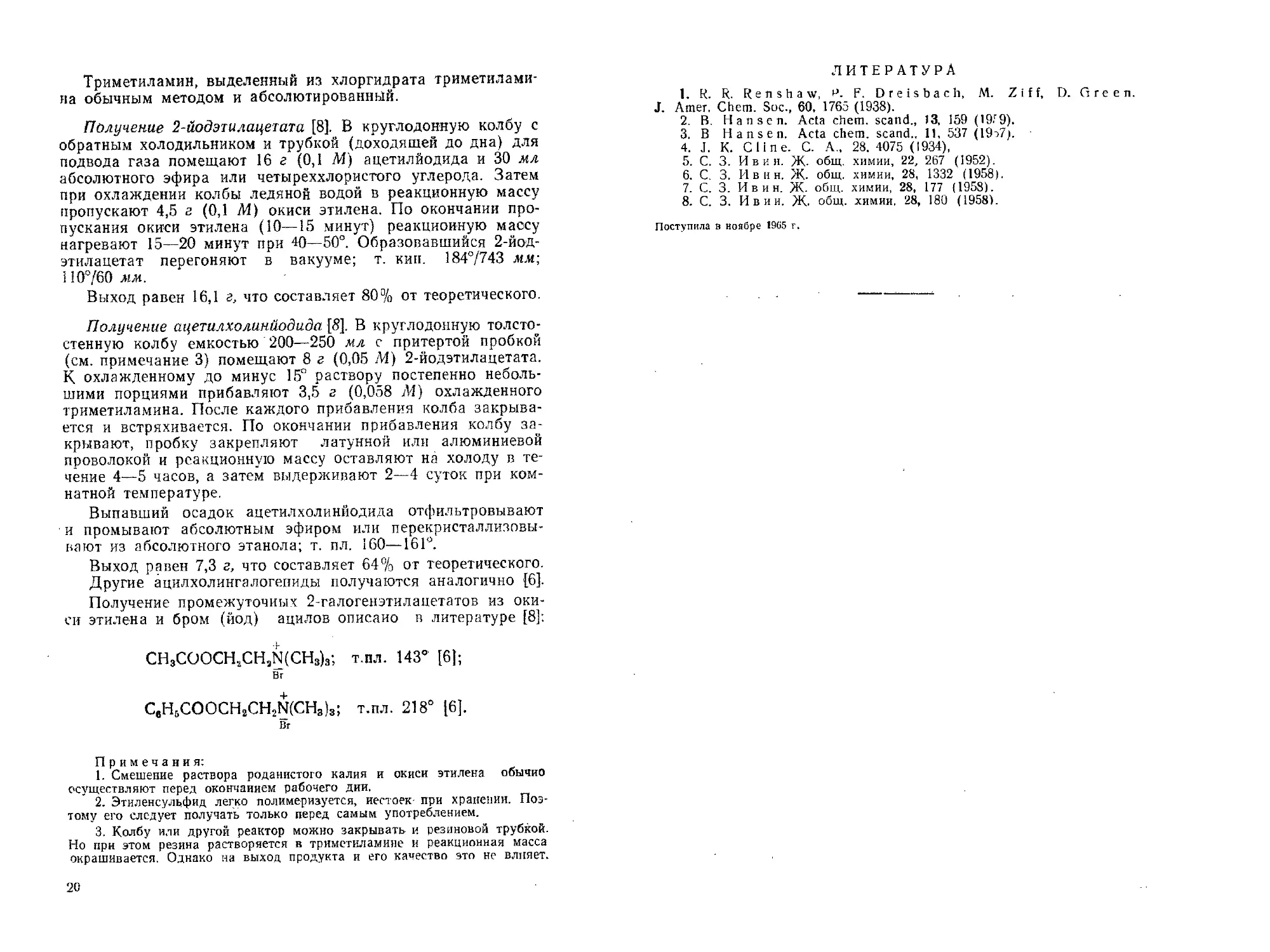

УДК 547.292.07

N-БЕНЗИЛЭТИЛ ЕНДИАМИН-N, N', N'-ТРИУКСУСНАЯ

КИСЛОТА

N-Бензил-! ,2-диаминоэтан Ы,№,№-триуксусиая кислота

Р. И. ЛАСТОВСКИЙ, И. Д. КОЛПАКОВА, Л. В. КРИНИЦКАЯ,

Т. И. ИВАНОВА

хсн2соон

XCH,COOH

ch3nch2ch,n

I I

//\ CH,СООН

M. в. 324,33

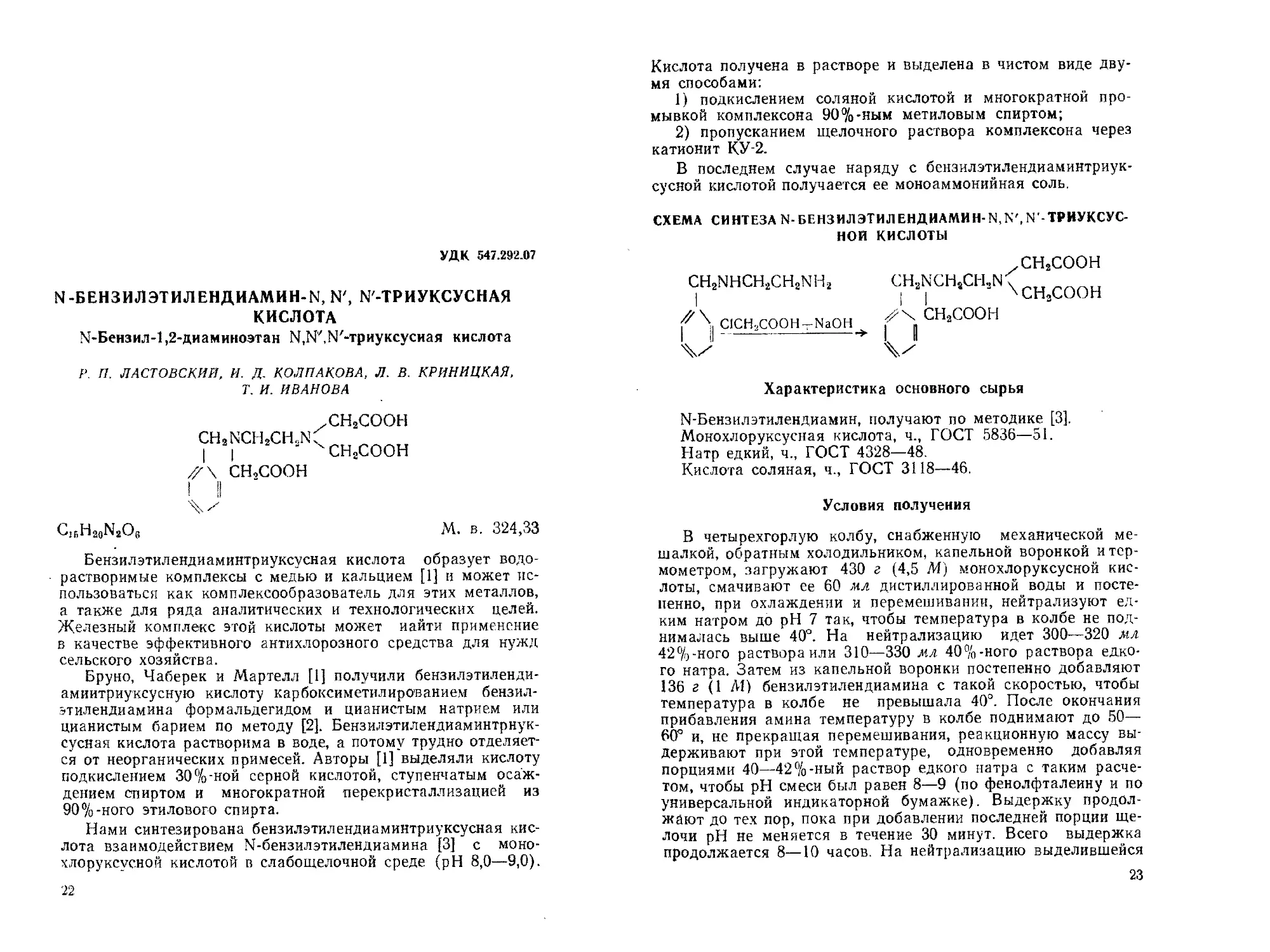

Бензилэтилендиаминтриуксусная кислота образует водо-

растворимые комплексы с медью и кальцием [1] и может ис-

пользоваться как комплексообразователь для этих металлов,

а также для ряда аналитических и технологических целей.

Железный комплекс этой кислоты может иайти применение

в качестве эффективного антихлорозного средства для нужд

сельского хозяйства.

Бруно, Чаберек и Мартелл [1] получили бензилэтиленди-

амиитриуксусную кислоту карбоксиметилированием бензил-

этилендиамина формальдегидом и цианистым натрием или

цианистым барием по методу [2]. Бензилэтилендиаминтрнук-

сусная кислота растворима в воде, а потому трудно отделяет-

ся от неорганических примесей. Авторы [1] выделяли кислоту

подкислением 30 %-ной серной кислотой, ступенчатым осаж-

дением спиртом и многократной перекристаллизацией из

90%-кого этилового спирта.

Нами синтезирована бензилэтилендиаминтриуксусная кис-

лота взаимодействием N-бензилэтилендиамина [3] с моно-

хлоруксусной кислотой в слабощелочной среде (pH 8,0—9,0).

22

Кислота получена в растворе и выделена в чистом виде дву-

мя способами:

1) подкислением соляной кислотой и многократной про-

мывкой комплексона 90%-ным метиловым спиртом;

2) пропусканием щелочного раствора комплексона через

катионит КУ-2.

В последнем случае наряду с бензилэтилендиаминтриук-

сусной кислотой получается ее моноаммонийная соль.

СХЕМА СИНТЕЗА N-БЕНЗИЛЭТИЛ ЕНДИАМИН-N,N', N' ТРИУКСУС-

НОИ КИСЛОТЫ

CH2NHCH2CH8NHa

CICH..COOH —NaOH

| ------=----------

CH8NCHsCH.N

I I

CH2COOH

XCH2COOH

\ch2cooh

Характеристика основного сырья

N-Бензилэтилендиамин, получают по методике [3].

Монохлоруксусная кислота, ч., ГОСТ 5836—51.

Натр едкий, ч., ГОСТ 4328—48.

Кислота соляная, ч., ГОСТ 3118—46.

Условия получения

В четырехгорлую колбу, снабженную механической ме-

шалкой, обратным холодильником, капельной воронкой и тер-

мометром, загружают 430 г (4,5 М) монохлоруксусной кис-

лоты, смачивают ее 60 мл дистиллированной воды и посте-

пенно, при охлаждении и перемешивании, нейтрализуют ед-

ким натром до pH 7 так, чтобы температура в колбе не под-

нималась выше 40°. На нейтрализацию идет 300—320 мл

42%-ного раствора или 310—330 мл 40%-ного раствора едко-

го натра. Затем из капельной воронки постепенно добавляют

136 г (1 Л1) бензилэтилендиамина с такой скоростью, чтобы

температура в колбе не превышала 40°. После окончания

прибавления амина температуру в колбе поднимают до 50—

60° и, не прекращая перемешивания, реакционную массу вы-

держивают при этой температуре, одновременно добавляя

порциями 40—42%-ный раствор едкого натра с таким расче-

том, чтобы pH смеси был равен 8—9 (по фенолфталеину и по

универсальной индикаторной бумажке). Выдержку продол-

жают до тех пор, пока при добавлении последней порции ще-

лочи pH не меняется в течение 30 минут. Всего выдержка

продолжается 8—10 часов. На нейтрализацию выделившейся

23

в ходе реакции соляной кислоты идет 185—200 мл 42%-кого

или 195—210 мл 40%-ного едкого натра. Реакционную массу

отфильтровывают от выпавшего осадка хлористого натрия.

Получают раствор с содержанием в нем комплексона 17—

18% (см. примечание).

Выделение N-бензилэтилендиамин- М,М',Ы'-триуксусной

кислоты.

1-й способ. Раствор комплексона подкисляют до pH 2—

2,5 10%-ной или концентрированной соляной кислотой. Вы-

павший после 1—2 суток стояния на холоду осадок отфиль-

тровывают, промывают небольшим количеством этилового

спирта, а затем 90%-ным метиловым спиртом до отсутствия

ионов хлора, отжимают и сушат при температуре 80°.

Выход вещества составляет 23% от технической бензил-

этиленднаминтриуксусной кислоты.

Найдено, %: N-780; 6,65; С—53,42; 53,69; И-6,33; 6,39.

C15H20N2O6. Н2О. Вычислено, %: N-8, 22; С-52,63; Н - 6,43.

2-й способ. Через колонку с катионитом КУ-2 в Н-фор-

ме пропускают щелочной раствор комплексона, полученный

указанным выше способом, втрое разбавленный дистиллиро-

ванной водой, и элюируют сначала водой, а затем 0,5%-ным

раствором аммиака. Собирают аммиачные элюаты (pH от

2 до 5), упаривают до сиропа, высаживают большим коли-

чеством ацетона, отфильтровывают и сушат в эксикаторе.

Из элюата с pH 3 выделяют бензилэтилендиаминтриуксус-

ную кислоту с т. пл. 129—132° (разл.).

Выход продукта составляет 13,5% от теоретического. По

литературным данным, т. пл. продукта 130—131° [1].

N-Бензилэтнлендиаминтриуксусная кислота представляет

собой порошок белого или слегка розоватого цвета, хорошо

растворимый в воде, хуже в спирте, нерастворимый в ацето-

не. На воздухе расплывается. Для удаления кристаллиза-

ционной воды продукт растворяют в абсолютном спирте с по-

следующей его отгонкой.

Найдено, %: N-8,55; 8,80; С-54,66; 54,98; Н— 6,65; 6,61.

C16H3oNsO6. Вычислено, %: N—8,64; С—55,55; Н—6,22.

Из элюата с pH 4—5 выделяют моноаммонийную соль

бензилэтилендиаминтриуксусной кислоты с т. пл. 150—155°.

Выход моноаммонийной соли составляет 17% от теорети-

ческого.

Продукт представляет собой кристаллический порошок

бледно-фиолетового цвета, растворимый в воде, нераствори-

мый в ацетоне.

Найдено, %; N-12.69; 12,89; С-53,02; 52,85; Н-7,30; 7,82.

C15HS3N3O6. Вычислено, %: N—12,30; С—52,80; Н—6,74.

Примечание.

Определение процентного содержания комплексона проводится титро-

ванием 0,05 М раствором сернокислого цинка в среде аммиачного бу-

фера (pH 9) в присутствии индикатора — эриохром черного Т.

24

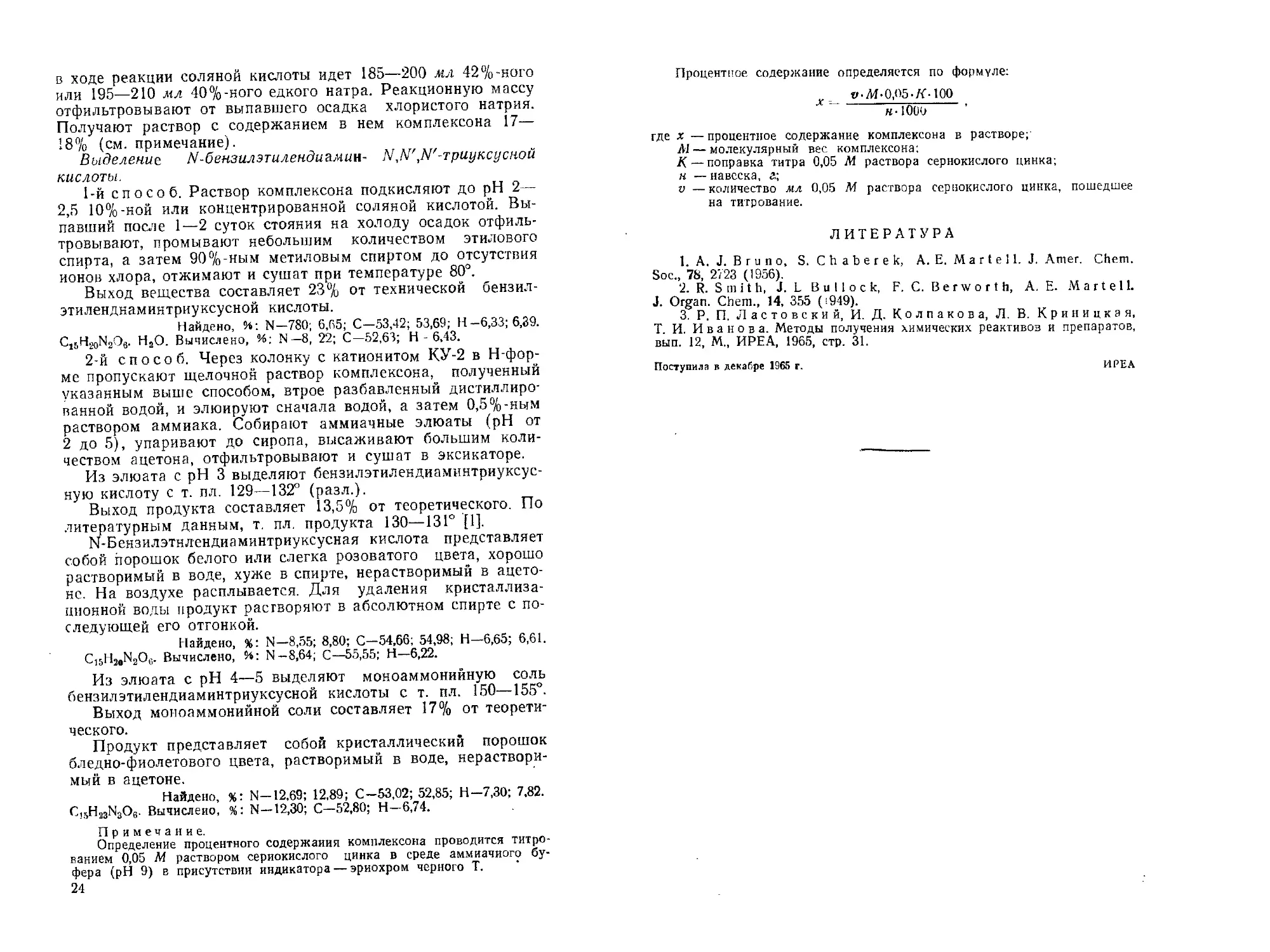

Процентное содержание определяется по формуле:

х t>.М-0,05-Я-100

к-ЮОО

где х—процентное содержание комплексона в растворе;

М— молекулярный вес комплексона;

К — поправка титра 0,05 М раствора сернокислого цинка;

н — навеска, а;

v —количество мл 0,05 М раствора сернокислого цинка, пошедшее

на титрование.

ЛИТЕРАТУРА

1. A. J. В г u п о, S. Chaberek, А. Е. М а г t е 11. J. Amer. Chem.

Soc., 78, 2723 (1956).

2. R. Smith, J. L Bullock, F. C. Be r w о r t h, A. E. Martell.

J. Organ. Chem., 14, 355 (;949).

3. P. П. Ластовский, И. Д. Колпакова, Л. В. К р и н и ц к а я,

Т. И. Иванова. Методы получения химических реактивов и препаратов,

вып. 12, М„ ИРЕА, 1965, стр. 31.

Поступила в декабре 1965 г. ИРЕА

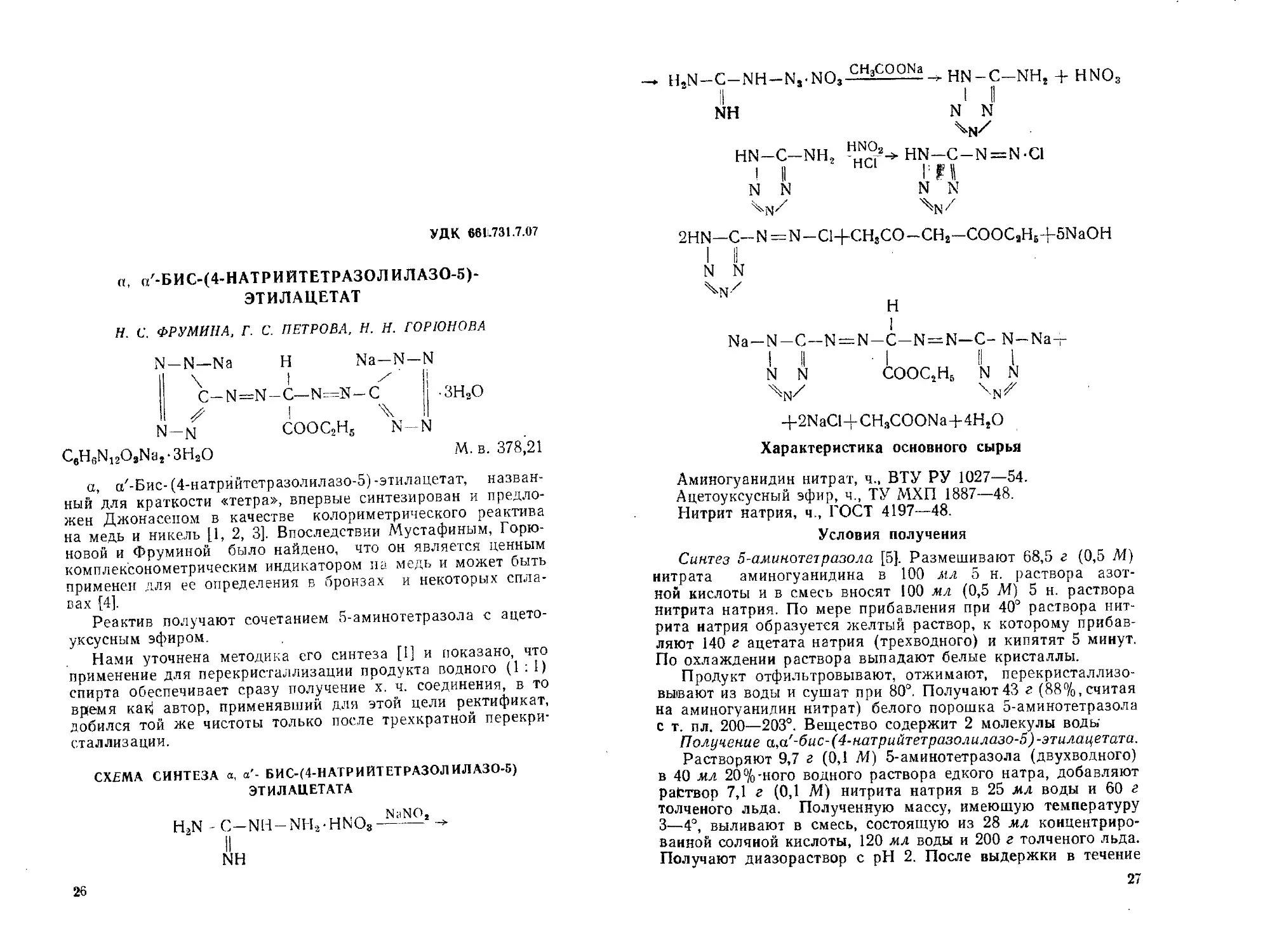

УДК 661.731.7.07

а, а'-БИС-(4-НАТРИЙТЕТРАЗОЛИЛАЗО-5)-

ЭТИЛАЦЕТАТ

Н. С. ФРУМИНА, Г. С. ПЕТРОВА. Н. Н. ГОРЮНОВА

N-N—Na Н

Na-N-N

\ I j

С—N—N—С—N—N—С

I I

N-n СООС2Н5 N-N

•ЗН2О

ЗН2О

М. в. 378,21

а, а'-Бис-(4-натрийтетразолилазо-5)-этилацетат, назван-

ный для краткости «тетра», впервые синтезирован и предло-

жен Джонасепом в качестве колориметрического реактива

на медь и никель [1, 2, 3]. Впоследствии Мустафиным, Горю-

новой и Фруминой было найдено, что он является ценным

комплек'сонометрическим индикатором на медь и может быть

применен для ее определения в бронзах и некоторых спла-

вах [4].

Реактив получают сочетанием 5-аминотетразола с ацето-

уксусным эфиром.

Нами уточнена методика его синтеза [I] и показано, что

применение для перекристаллизации продукта водного (1:1)

спирта обеспечивает сразу получение х. ч. соединения, в то

время как; автор, применявший для этой цели ректификат,

добился той же чистоты только после трехкратной перекри-

сталлизации.

СХ£МА СИНТЕЗА а, а'- БИС-(4-НАТРИЙТЕТРАЗОЛИЛАЗО-5)

ЭТИЛАЦЕТАТА

H,N - C-NH-NH2-HNOg-^^

NH

26

— H.N—C—NH—Na-NO3-C--" 0-^а HN —C—NH; + HNO3

II I II

NH NN

4-nZ

HN-C-NH2 hhT2-> HN-C-N=N-C1

I и на rn

NN NN

4N/ ^1/

2HN—C-N=N-Cl+CHsCO-CH2-COOC3Hs+5NaOH

I II

N N

4*‘N/

H

I

Na-N-C—N=N-C-N=N-C- N-Na-r

N N COOC2H6 N hl

4-2NaC14-CHsCOONa+4H,O

Характеристика основного сырья

Аминогуанидин нитрат, ч., ВТУ РУ 1027—54.

Ацетоуксусный эфир, ч., ТУ МХП 1887—48.

Нитрит натрия, ч., ГОСТ 4197—48.

Условия получения

Синтез 5-аминотетразола [5}. Размешивают 68,5 г (0,5 М)

нитрата аминогуанидина в 100 мл 5 н. раствора азот-

ной кислоты и в смесь вносят 100 мл (0,5 М) 5 н. раствора

нитрита натрия. По мере прибавления при 40° раствора нит-

рита натрия образуется желтый раствор, к которому прибав-

ляют 140 г ацетата натрия (трехводного) и кипятят 5 минут.

По охлаждении раствора выпадают белые кристаллы.

Продукт отфильтровывают, отжимают, перекристаллизо-

вывают из воды и сушат при 80°. Получают43 г (88%,считая

на аминогуанидин нитрат) белого порошка 5-аминотетразола

с т. пл. 200—203°. Вещество содержит 2 молекулы воды

Получение а,а'-бис-(4-натрийтетразолилазо-5)-этилацетата.

Растворяют 9,7 г (0,1 М) 5-аминотетразола (двухводного)

в 40 мл 20%-ного водного раствора едкого натра, добавляют

раЬтвор 7,1 г (0,1 М) нитрита натрия в 25 мл воды и 60 г

толченого льда. Полученную массу, имеющую температуру

3—4°, выливают в смесь, состоящую из 28 мл концентриро-

ванной соляной кислоты, 120 мл воды и 200 г толченого льда.

Получают диазораствор с pH 2. После выдержки в течение

27

20 минут в колбу вносят раствор 50 г ацетата натрия в

100 мл воды, а затем 13 мл (0,1 М) ацетоуксусного эфира.

Раствор размешивают при 2—2,5° 2 часа, а затем вносят

100 г хлористого натрия. По мере растворения поваренной

соли выпадают оранжевые кристаллы реактива. Реакцион-

ную массу выдерживают в холодильнике 12 часов, а затем

фильтруют. Осадок промывают спиртом и сушат под ваку-

умом при 80° над пятиокисью фосфора.

Выход а,а'-бис-(4-натрийтетразолилазо-5)-этилацетата ра-

вен 9 г, что составляет 23%, считая на 5-аминотетразол.

Перекристаллизовывают 3 г реактива из 20 мл 50%-ного

спирта. Получают 1,8 г красно-оранжевого порошка.

Найдено, %: С—19,27: 19,07; II- 3,45; 3,37;

N —44,75; 44,20; Na—12,25;

11,91.

CdHeOaNpNaa-SHaO, Вычислено, 96: С-19,05; Н-3,20; N-44,49;

Na—12,15,

ЛИТЕРАТУРА

1. U. В. Jonassen, V. С. Ch a mbH п, V. Z. Wagner, R. А.

Hanry. Analyt. Chem., 30, 10 1660 (1958).

2. М. Frelgard, В. Jones. Analyst, 84, 1005, 716 (1959).

3. Р. S. Bowles, P. S. Nicks. Analyst, 86, 1024 (1961).

4. И. С. Мустафин, H. H. Горюнова, H. С. Фрумина. 3a-

водск. лаборатория, 7, 786 (1965).

5. Z. Vanina. Handbuch der praparativen Chemie, 2, 780 (1923).

Поступила в ноябре 1965 г,

ИРЕА

Саратовский гое.

универси тет

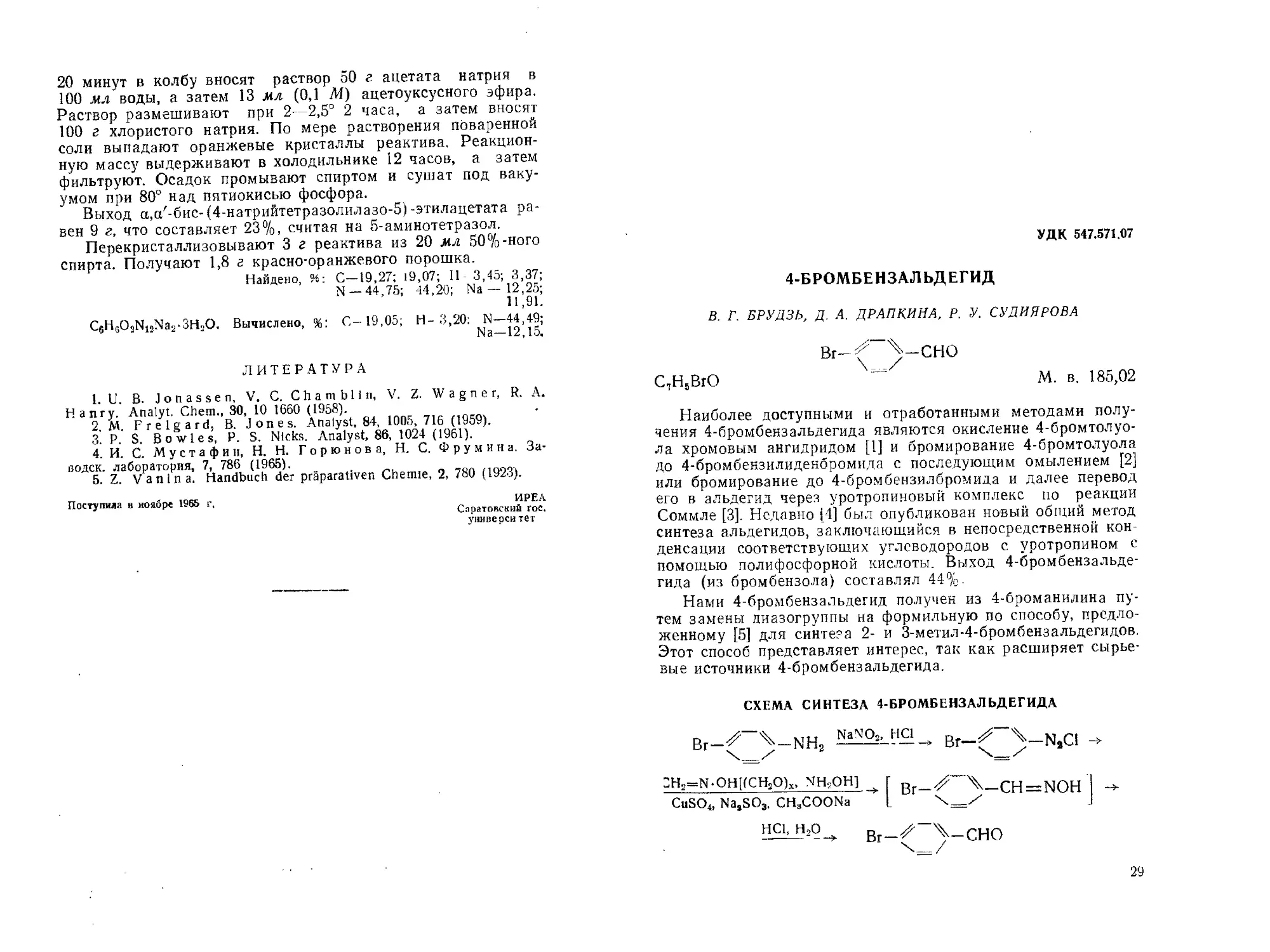

УДК 547.571.07

4-БРОМБЕНЗАЛЬДЕГИД

В. Г. БРУДЗЬ, Д. А. ДРАПКИНА, Р. У. СУДИЯРОВА

Вт~\~У~сн0

C,H5BrO "" М. в. 185,02

Наиболее доступными и отработанными методами полу-

чения 4-бромбензальдегида являются окисление 4-бромтолуо-

ла хромовым ангидридом [1] и бромирование 4-бромтолуола

до 4-бромбензилиденбромида с последующим омылением [2]

или бромирование до 4-бромбензилбромида и далее перевод

его в альдегид через уротропиновый комплекс по реакции

Соммле [3]. Недавно [4] был опубликован новый общий метод

синтеза альдегидов, заключающийся в непосредственной кон-

денсации соответствующих углеводородов с уротропином с

помощью полифосфорной кислоты. Выход 4-бромбензальде-

гида (из бромбензола) составлял 44%.

Нами 4-бромбензальдегид получен из 4-броманилина пу-

тем замены диазогруппы на формильную по способу, предло-

женному [5] для синтеза 2- и З-метил-4-бромбензальдегидов.

Этот способ представляет интерес, так как расширяет сырье-

вые источники 4-бромбензальдегида.

СХЕМА СИНТЕЗА 4-БРОМБЕНЗАЛЬДЕГИДА

Вг-\ /-NH2 N?N°2, Вг-^-NjCl ->

2Н3—N-OH[(CH3O)X, WH3OH] ; г Вг_^—X_CH==NOH I

CuSO4, Na,SO3. CH3COONa [ J

HCUbO^ Br_/—V-CHO

29

Характеристика основного сырья

4-Броманилин, ч., СТУ 79-565-Х—60.

Натрий азотистокислый, ч., ГОСТ 4197—48.

Кислота соляная, ч., ГОСТ 3118—46.

Пароформ, ч., ВТУ МХП 2711—51.

Гидроксиламин солянокислый, ч., ГОСТ 5456—51.

Медь сернокислая, ч., ГОСТ 4165—48.

Натрий сернистокислый, ч., ГОСТ 429—41.

Натрий уксуснокислый, ч., ГОСТ 199—52.

Натрий двууглекислый, ч., ГОСТ 4201—48.

Натрий сернистокислый кислый (раствор), ч., ТУ МХ-П

1944—49.

Условия получения

Получение 10%-ного раствора формальдоксима. В кругло-

донную колбу, снабженную обратным холодильником, загру-

жают 9 г ~ 0,3 М) параформа, 20,5 г ('-0,3 М) гидроксил-

амина солянокислого и 133 мл воды; смесь нагревают до по-

лучения прозрачного раствора, добавляют 40 г (—-0,3 М) аце-

тата натрия и слабо кипятят в течение 15 минут.

Диазотирование 4-6романалина. В фарфоровый стакан

емкостью 0,5 л, снабженный мешалкой, капельной воронкой

и термометром, загружают 34,4 г (0,2 М) 4-броманилина и

45 мл концентрированной соляной кислоты. Стакан погру-

жают в баню с охладительной смесью и при размешивании

прибавляют 40 мл воды и 75 г толченого льда, после чего

диазотируют раствором 14 г нитрита натрия в 20 мл воды в

течение 20—30 минут при температуре минус 5—0°. По окон-

чании диазотирования осторожно нейтрализуют (при охлаж-

дении) по бумажке конго раствором ацетата натрия (около

20 г в 20 мл воды).

Получение 4-бромбензальдегида. В круглодонную колбу

емкостью 1,5 л, снабженную мешалкой, термометром и ка-

пельной воронкой с длинной отводной трубкой, помещают ра-

створ формальдоксима и раствор, полученный из 4,9 г медно-

го купороса. 0,78 г сернистокислого натрия, 25 г уксуснокис-

лого натрия и 140 мл воды. Под поверхность этой смеси при

размешивании и температуре 5—15° вводят нейтрализован-

ный диазораствор за 20—30 минут. Затем размешивают в те-

чение 1 часа, подкисляют по конго соляной кислотой и добав-

ляют еще 180 мл концентрированной соляной кислоты. 'Уда-

ляют мешалку, термометр, капельную воронку и охлаждаю-

щую баню, колбу снабжают обратным холодильником и ре-

акционную смесь кипятят в течение 2 часов, после чего альде-

гид отгоняют с водяным паром. Дистиллят нейтрализуют би-

карбонатом натрия и альдегид извлекают эфиром (200 мл)

в 2—3 приема. Эфир отгоняют, остаток встряхивают с 75 мл

30

40%-ного раствора бисульфита натрия, нагревая время от

времени смесь до 60°. Осадок бисульфитного соединения про-

мывают несколько раз эфиром и разлагают 75 мл 20%-ной

серной кислоты при слабом нагревании (50—60°). Альдегид

извлекают эфиром (100 .м.-i) в 2 приема, эфирную вытяжку

сушат прокаленным сульфатом магния или натрия.

После отгонки эфира получают 11—13 г (30—34%) аль-

дегида (см. примечание), который кристаллизуют из 50—

60 мл водного этанола (ректификат разбавляют равным объ-

емом воды).

Выход альдегида с т. пл. 57,5—58° равен 7—8 г. Из ма-

точника дополнительно выделяют 1,5—2 г продукта с т. пл.

57—58°. Таким образом, общий выход составляет 8,5—9,5 г

(23—25% от теоретического выхода).

По литературным данным, т. пл. вещества 56—57° [6, 7];

55—57° [1—2]; 67° [4] (опечатка?).

Примечание.

Температуру плавления альдегида-сырца точно не удается определить

из-за примеси сульфата магния; начало его температуры плавления 57°.

При увеличении масштаба синтеза очистку целесообразнее осуществлять

вакуум-перегонкон.

ЛИТЕ Р АТ УРА

1. Сб. «Синтезы органических препаратов», т. 2, М., Госхимиздат,

1949, стр. 366.

2. Там же, стр. 105.

3. S. J. А п g у а 1. Р. J. М о г г i s, R. С R a s s а с k, J. A. W a s е г е г

J. Chem. Soc.. 1949. 2704.

4. D. A. Denton, Н. S u s с h i t z к у J. Chem. Soc.. 1963, 4741.

5. S. S. V e г п e к a r, S. D. Jabal, S. Rajagopal. Monatsheft,

93, 271, (1962).

6. M. M. К о т о н, E. П. Москвина, Ф. С. Ф л о p и н с к и й. Ж.

общ. химии, 21, 1843 (1951).

7. A SI s t 1, J. Bfirgmastcr, ;Ч. Fudini. J. Organ. Chem., 27, 279

(1962).

Поступила в ноябре 1965 г.

ПРЕЛ

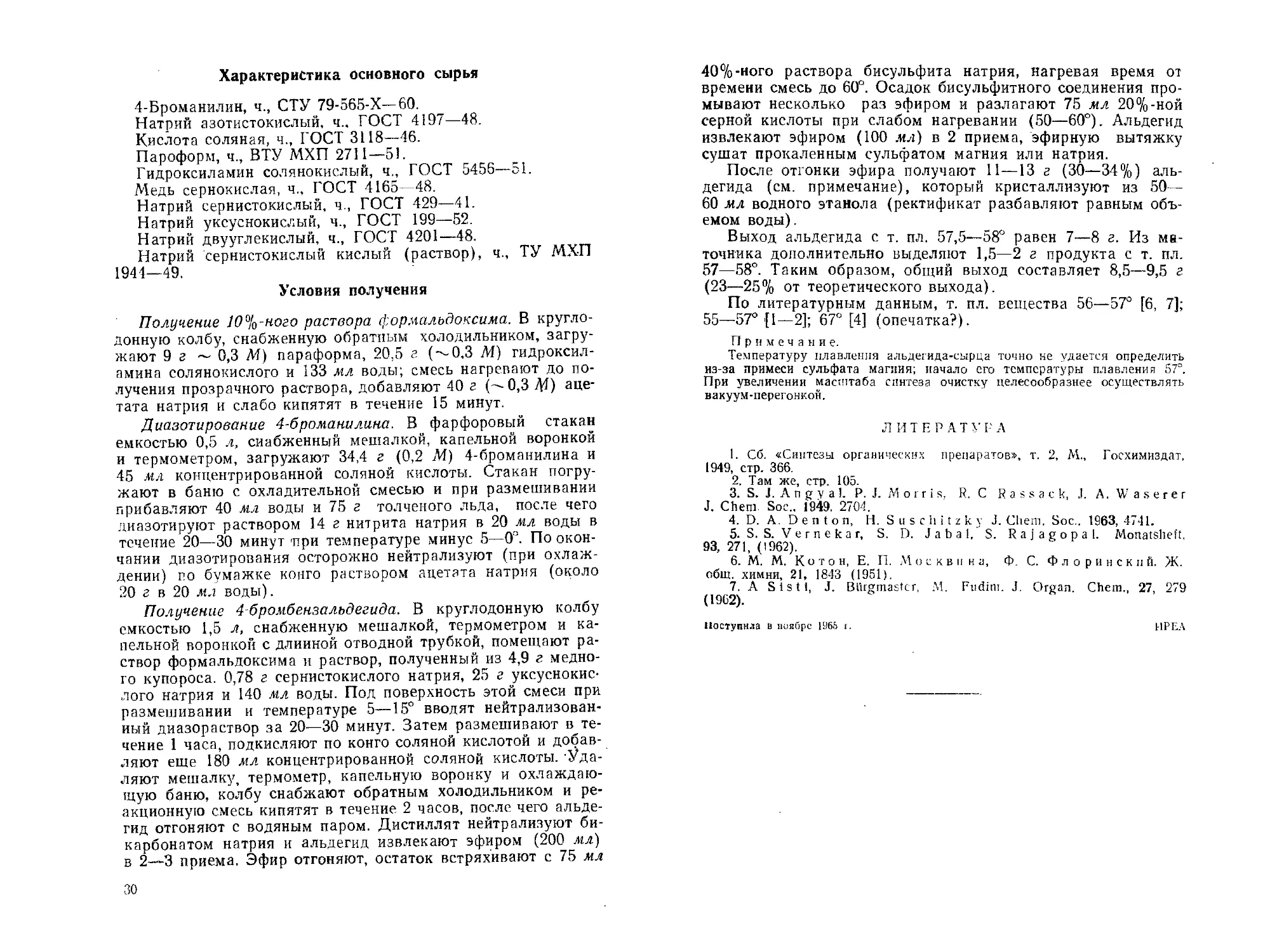

УДК 547.576.07

3-БРОМ-5-НИТРОСАЛИЦИЛОВЫЙ АЛЬДЕГИД

3-Бром-5-нитро-2-оксибензальдегид

Д. А. ДРАПДИНА. В. Г. БРУДЗЬ, Г. А. ИНШАКОВА. И. П. ПЛИГИНА

сно

C7H4NO4Br М. в. 246,02

По литературным данным, З-бром-5-нитроса.тициловый

альдегид был получен [1] бромированием 5-нитросалицилово-

го альдегида в ледяной уксусной кислоте при 30—40° с выхо-

дом продукта, равным 70% от теоретического, но без указа-

ния его качества. Для очистки рекомендована разбавленная

уксусная кислота и этиловый спирт.

Нами проверен указанный способ и уточнены условия ре-

акции, выделения и очистки продукта.

СХЕМА СИНТЕЗА 3-БРОМ-5-НИТРОСАЛИЦИЛОВОГО АЛЬДЕГИДА

СНО

_ CHjCOOH ледяная

-Г tsr8 ---------------

СНО

Д/он

I II + НВг

O,N/'^/'4Br

32

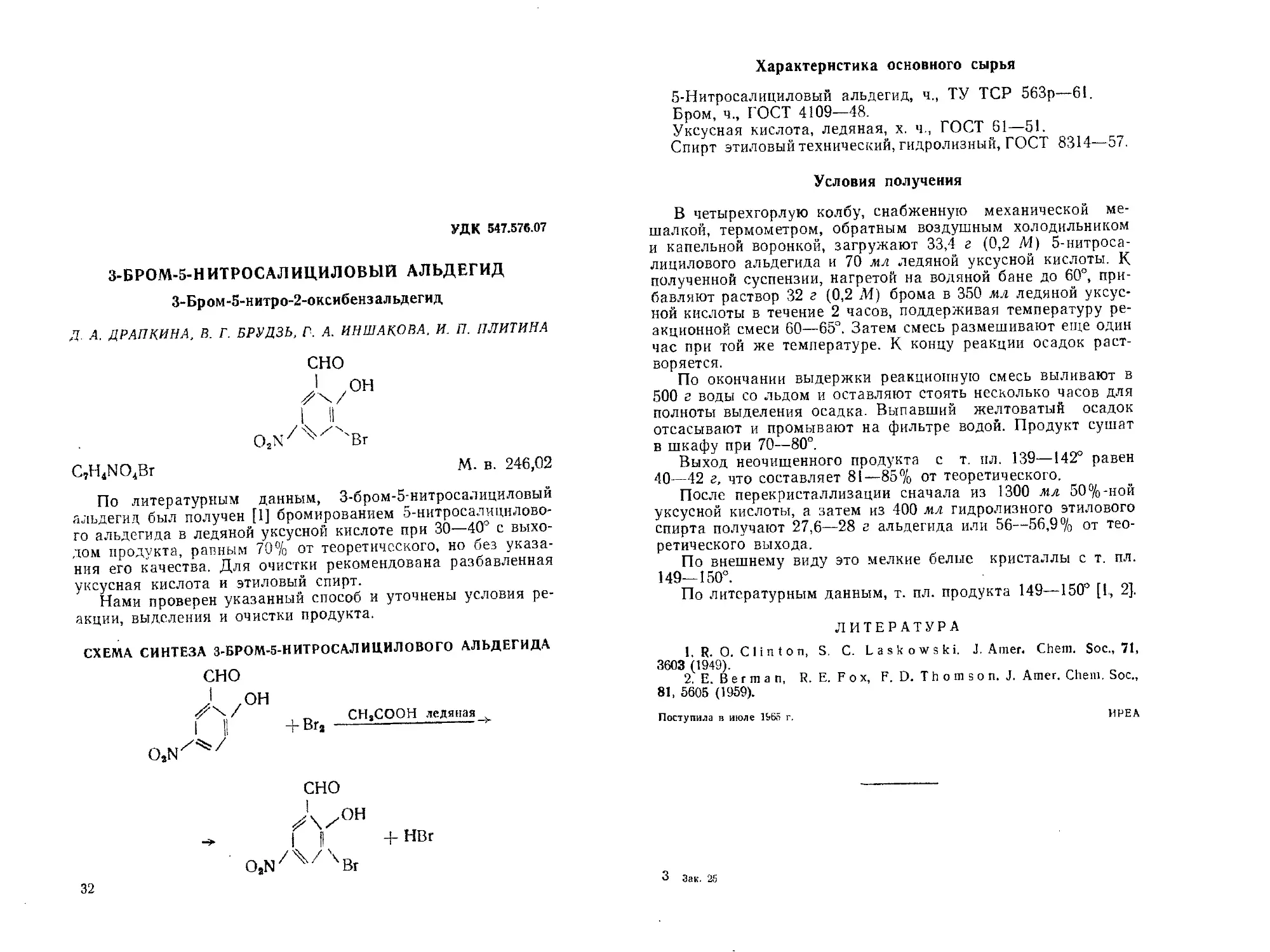

Характеристика основного сырья

5-Нитросалициловый альдегид, ч., ТУ TCP 563р—61.

Бром, ч., ГОСТ 4109—48.

Уксусная кислота, ледяная, х. ч., ГОСТ 61—51.

Спирт этиловый технический, гидролизный, ГОСТ 8314—57.

Условия получения

В четырехгорлую колбу, снабженную механической ме-

шалкой, термометром, обратным воздушным холодильником

и капельной воронкой, загружают 33,4 г (0,2 Л4> 5-нитроса-

лицилового альдегида и 70 мл ледяной уксусной кислоты. К

полученной суспензии, нагретой на водяной бане до 60°, при-

бавляют раствор 32 г (0,2 М) брома в 350 мл ледяной уксус-

ной кислоты в течение 2 часов, поддерживая температуру ре-

акционной смеси 60—65°. Затем смесь размешивают еще один

час при той же температуре. К концу реакции осадок раст-

воряется.

По окончании выдержки реакционную смесь выливают в

500 г воды со льдом и оставляют стоять несколько часов для

полноты выделения осадка. Выпавший желтоватый осадок

отсасывают и промывают на фильтре водой. Продукт сушат

в шкафу при 70—80°.

Выход неочищенного продукта с т. пл. 139—142° равен

40—42 г, что составляет 81—85% от теоретического.

После перекристаллизации сначала из 1300 мл 50%-ной

уксусной кислоты, а затем из 400 мл гидролизного этилового

спирта получают 27,6—28 г альдегида или 56—56,9% от тео-

ретического выхода.

По внешнему виду это мелкие белые кристаллы с т. пл.

149—150°.

По литературным данным, т. пл. продукта 149—150° [1, 2].

ЛИТЕРАТУРА

1. R. О. С 1 i п t о п, S, С. Laskowski. J. Amer. Chem. Soc., 71,

3603 (1949).

2. E. Ber ma n, R. E. Fox, F. D. Thom so n. J. Amer. Chem. Soc.,

81, 5605 (1959).

Поступила в июле 1&6о г. ИРЕА

3 Зак. 25

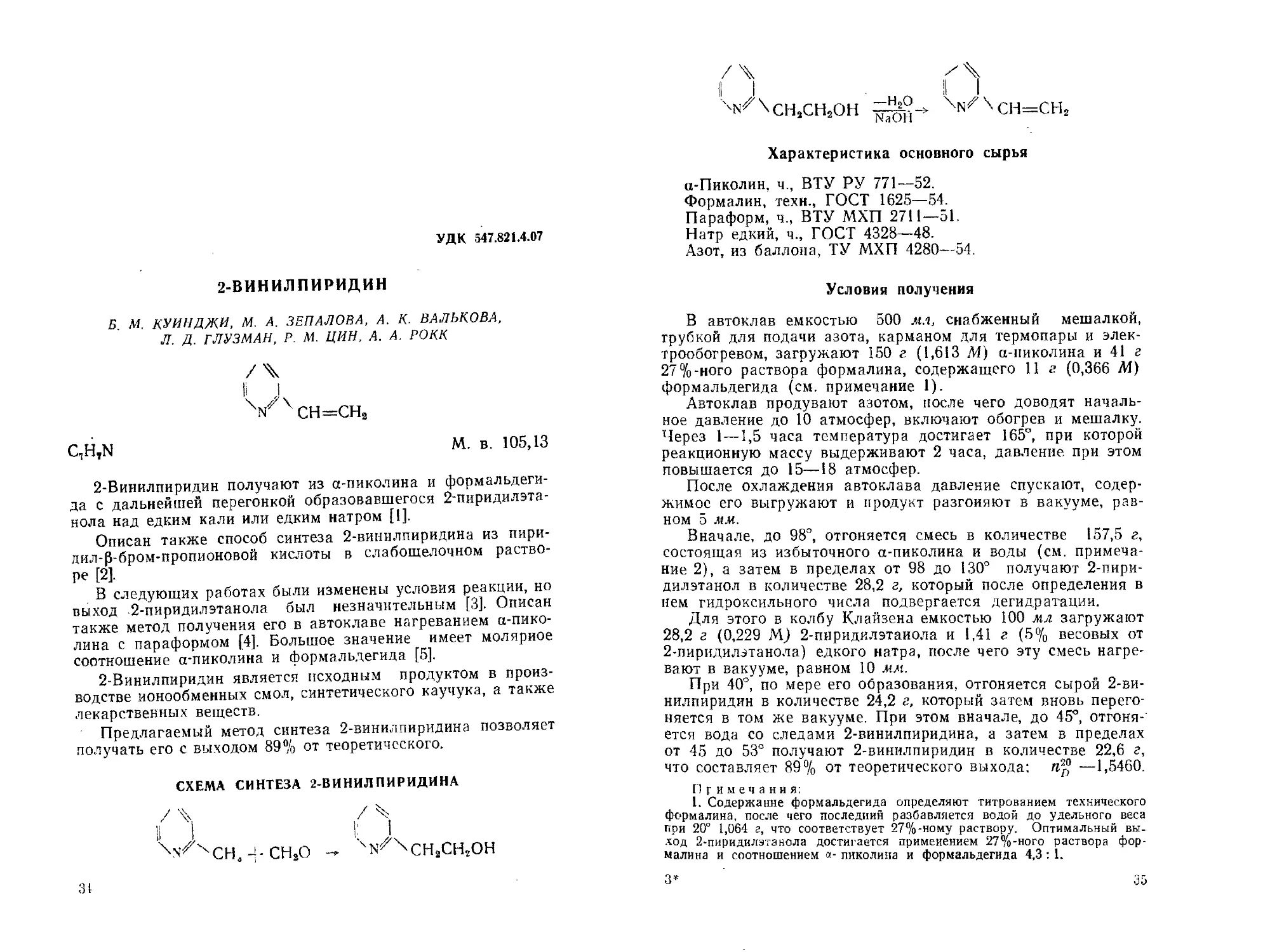

УДК 547.821.4.07

2-ВИНИЛПИРИДИН

Б. М. КУИНДЖИ, М. А. ЗЕПАЛОВА, А. К. ВАЛЬКОВА,

Л. Д. ГЛУЗМАН, Р. М. ЦИН, А. А. РОКК

/V

li J

сн=сн3

C,H,N

М. в. 105,13

2-Винилпиридин получают из а-пиколина и формальдеги-

да с дальнейшей перегонкой образовавшегося 2-пиридилэта-

нола над едким кали или едким натром [1].

Описан также способ синтеза 2-винилпиридина из пири-

дил-0-бром-пропионовой кислоты в слабощелочном раство-

ре [2].

В следующих работах были изменены условия реакции, но

выход 2-пиридилэтанола был незначительным [3]. Описан

также метод получения его в автоклаве нагреванием а-пико-

лина с параформом [4]. Большое значение имеет молярное

соотношение а-пиколина и формальдегида [5].

2-Винилпиридин является исходным продуктом в произ-

водстве ионообменных смол, синтетического каучука, а также

лекарственных веществ.

Предлагаемый метод синтеза 2-винилпиридина позволяет

получать его с выходом 89% от теоретического.

СХЕМА СИНТЕЗА 2-ВИНИЛПИРИДИНА

/ Z ^1

XN’=/xCHj-PCH2O - xn//xch2ch2oh

/X

11 I . II I

WXcHiCtWH XN^\CH=-CH2

Характеристика основного сырья

«-Пиколин, ч., ВТУ РУ 771—52.

Формалин, техн., ГОСТ 1625—54.

Параформ, ч., ВТУ МХП 2711—51.

Натр едкий, ч., ГОСТ 4328—48.

Азот, из баллона, ТУ МХП 4280—54.

Условия получения

В автоклав емкостью 500 мл, снабженный мешалкой,

трубкой для подачи азота, карманом для термопары и элек-

трообогревом, загружают 150 г (1,613 М) а-пиколина и 41 г

27%-ного раствора формалина, содержащего 11 г (0,366 М)

формальдегида (см. примечание 1).

Автоклав продувают азотом, после чего доводят началь-

ное давление до 10 атмосфер, включают обогрев и мешалку.

Через 1 —1,5 часа температура достигает 165°, при которой

реакционную массу выдерживают 2 часа, давление при этом

повышается до 15—18 атмосфер.

После охлаждения автоклава давление спускают, содер-

жимое его выгружают и продукт разгоняют в вакууме, рав-

ном 5 мм.

Вначале, до 98°, отгоняется смесь в количестве 157,5 г,

состоящая из избыточного а-пиколина и воды (см. примеча-

ние 2), а затем в пределах от 98 до 130° получают 2-пири-

дилэтанол в количестве 28,2 г, который после определения в

нем гидроксильного числа подвергается дегидратации.

Для этого в колбу Клайзена емкостью 100 мл загружают

28,2 г (0,229 М) 2-пиридилэтаиола и 1,41 г (5% весовых от

2-пиридилэтанола) едкого натра, после чего эту смесь нагре-

вают в вакууме, равном 10 мм.

При 40°, по мере его образования, отгоняется сырой 2-ви-

нилпиридин в количестве 24,2 г, который затем вновь перего-

няется в том же вакууме. При этом вначале, до 45°, отгоня-

ется вода со следами 2-винилпиридина, а затем в пределах

от 45 до 53° получают 2-винилпиридин в количестве 22,6 г,

что составляет 89% от теоретического выхода: —1,5460.

Примечания:

1. Содержание формальдегида определяют титрованием технического

формалина, после чего последний разбавляется водой до удельного веса

при 20° 1,064 г, что соответствует 27%-ному раствору. Оптимальный вы-

ход 2-пиридилэтанола достигается применением 27%-ного раствора фор-

малина и соотношением я- пиколина и формальдегида 4,3 : 1.

3*

35

2. Избыточный о-пиколин используют в дальнейших операциях. Для

этого в отгоне до 98° при 5 мм титрованием определяют содержание

а- пиколина, затем к нему добавляют израсходованный на опыт «-пиколин

и параформ в таком количестве, чтобы сохранить их исходное соотноше-

ние 4,3 : 1.

ЛИТЕРАТУРА

1. A. Ladenburg. Liebigs Ann. Chcm., 39, 125 (1898).

2. A. Einhorn. Liebigs Ann. Chem., 265, 229 (1891).

3. S. M. T u 11 о c k, S. W. Me. El vein. J. Amer. Chem., Soc., 61,

962 (1939),

4. L. Kitchen, E. Hanson. J. Amer. Chem. Soc., 73, 1898 (1951).

5. Б. M. Куннджи, Л. Д. Глузман, M. A. 3 e п а л о в a,

А. К. Валькова, Р М. Ц и н, А. А. Рокк. Авт. свид. 135488; Бюлл.

изобр., № 3 (1961).

Поступила в 1965 г. МИИЯМ, УХИН

УДК 547.587.26.07

ГАЛЛАТ КОБАЛЬТА

В. П. ЧЕРНЕЦКИЙ, Э. А. ПОНОМАРЕВА

С14Н8О10Со2 • 4НаО М. в. 526,14

Галлат кобальта является производным галловой кисло-

ты, включающим микроэлемент кобальт, способный образо-

вывать в организме прочные внутрикомплексные связи с фер-

ментами, витаминами и другими жизненно важными соедине-

ниями.

В литературе описано несколько попыток получения гал-

лата кобальта. В зависимости от взятых исходных веществ

получаются соединения различного состава: Бухер [1] полу-

чил двухосновную соль из ацетата кобальта и галловой кис-

лоты—С7Н4О5СО 2Н2О, Глазивец [2] считает, что при реак-

ции между галловой кислотой и гидроокисью кобальта об-

разуется нечистая четырехосновная соль кобальта, и при-

писывает ей формулу ЗСцНзСозОю-СоО-ННаО.

При рассмотрении пространственных моделей Стюарта со-

лей галловой кислоты становится очевидным, что замещение

двухвалентным металлом любого радиуса двух атомов водо-

рода (в карбоксиле и одной из гидроксильных групп) одной

молекулы галловой кислоты, как это писалось до сих пор, не-

возможно. Поэтому галлату кобальта (и любой другой двух-

основной соли галловой кислоты) мы можем приписать толь-

ко приведенную выше структурную формулу.

37

Нами получен галлат кобальта при взаимодействии гал-

лата натрия с хлористым кобальтом. При этом было уста-

новлено, что образующаяся при реакции галловая кислота в

условиях опыта не реагирует с избытком хлорида кобальта.

Проводя реакцию в щелочной среде, можно превратить гал-

ловую кислоту в галлат натрия и таким образом ввести в ре-

акцию полностью. Однако из-за легкости окисления произ-

водных галловой кислоты в щелочной среде такой вариант

синтеза приводит к менее чистому препарату, а очистка его

ввиду практически полной нерастворимости чрезвычайно за-

труднена. Поэтому целесообразнее вести реакцию в соответ-

ствии с приведенным уравнением и регенерировать галловую

кислоту, выкристаллизовывающуюся из маточного раствора.

СХЕМА СИНТЕЗА ГАЛЛАТА КОБАЛЬТА

ONa

+ 2CoCls

ОН

ОН

о J 9П

ОН \сох

о „он

Ч.С/

/А

+ 2 fi H-4NaCl

НОХ^/ХОН

он

Характеристика основного сырья

Галлат натрия (получение см. на стр. 180).

Кобальт хлористый, ч„ ГОСТ 4525—48.

Ацетон, ч.д.а., ГОСТ 2603—63.

Условия получения

К теплому раствору 1,2 г (0,005 М) хлорида кобальта (см.

примечание 1) в 5 мл воды добавляют раствор 2,1 г (0,01 М)

галлата натрия в 20 мл воды (его лучше готовить в токе во-

дорода, см. примечание 2). Смесь прогревают на водяной ба-

не в течение 5 минут. Выпавший коричнево-фиолетовый оса-

38

док галлата кобальта отфильтровывают, промывают водой до

отрицательной реакции с хлорным железом и затем ацетоном.

Из маточного раствора после охлаждения выкристаллизовы-

вается галловая кислота (0,9 г) в виде длинных шелкови-

стых игл с температурой плавления 235°, не дающих депрес-

сии при сплавлении смешанной пробы с чистой галловой кис-

лотой.

Выход галлата кобальта равен 1,15 г, что составляет 87%

от теоретического. По внешнему виду вещество представляет

собой коричнево-фиолетовый порошок, не плавящийся до

500°, нерастворимый в воде и органических растворителях,

очень слабо (0,04 г в 100 г) растворим в феноле. С камфо-

рой не сплавляется.

Для анализа препарат высушивался в вакууме при 77° в

течение шести часов, кристаллизационная вода при этом не

удалялась.

Найдено, %: С—31, 77; 31, 65; 11-3,04; 3,13;

Со-22.37; 22,24.

(.^HjOnjCoj-lH-jO. Вычислено, %; С—31, 95; Н—3,06; Со—22,40.

Примечания:

1. Продажный хлорид кобальта содержит 6 молекул кристаллиза-

ционной воды.

2. Галлат натрия можно заменить приготовленным в токе водорода

раствором 1,7 г галловой кислоты и около 0,5 г карбоната натрия в горя-

чей воде (раствор должен иметь pH не выше 7).

ЛИТЕРАТУРА

1. Ph. Bucher. Liebigs Ann. Chem., 53, 192, (1845).

2. H. Hlasiwetz. Liebigs Ann. Chem., 142, 238 (1867).

Поступила в августе 1965 i.

Институт микробиологии

в вирусологии АН УССР

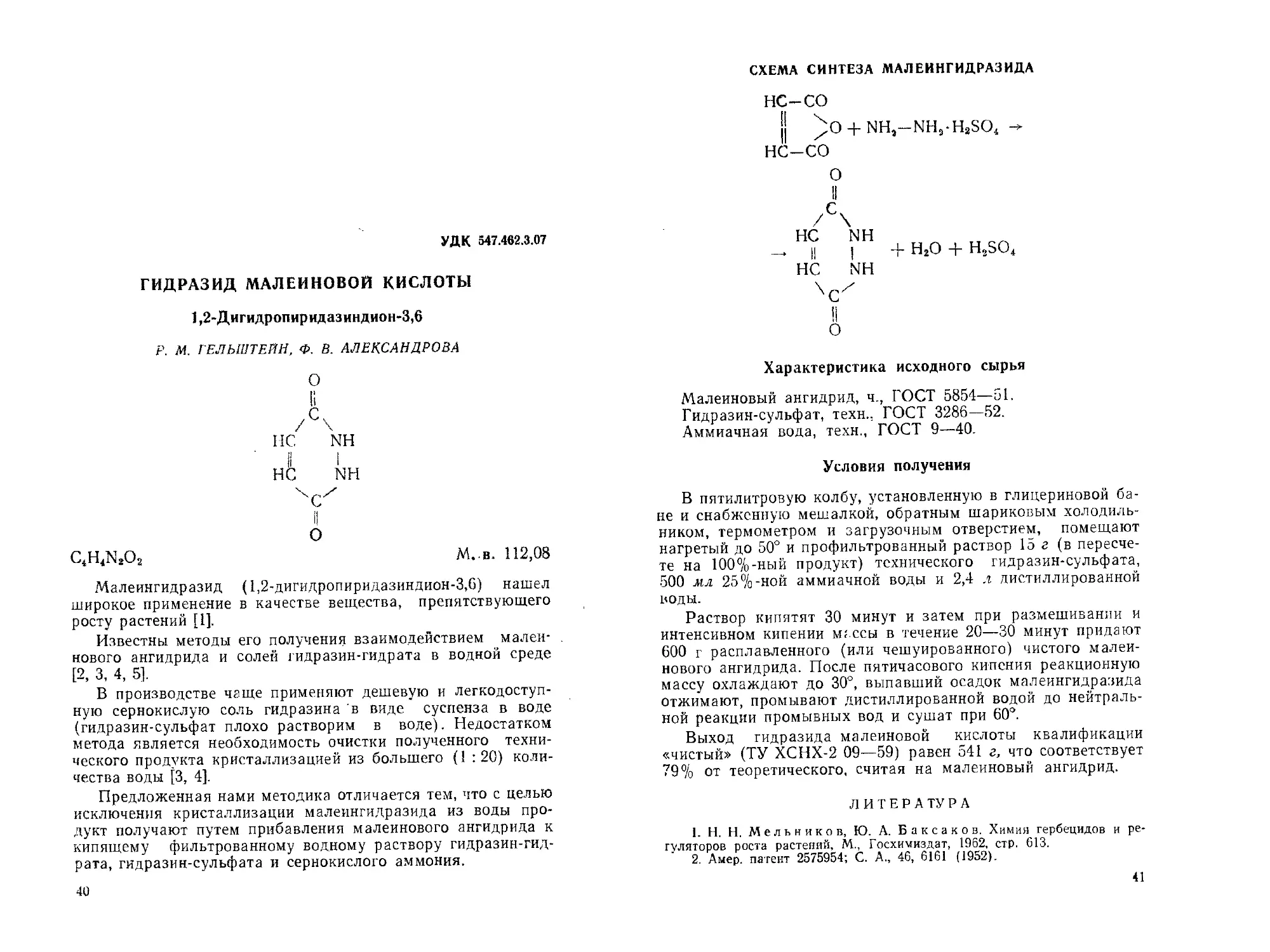

УДК 547.462.3.07

ГИДРАЗИД МАЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ

1,2-Дигидропиридазиндион-3,6

Р. М. ГЕЛЬШТЕИН, Ф. В. АЛЕКСАНДРОВА

о

и

/с\

ПС NH

1! i

НС NH

c4h4n2o2

М..в. 112,08

Малеингидразид (1,2-дигидропиридазиндион-3,6) нашел

широкое применение в качестве вещества, препятствующего

росту растений [1].

Известны методы его получения взаимодействием малеи-

нового ангидрида и солен гидразин-гидрата в водной среде

[2, 3, 4, 5].

В производстве чаще применяют дешевую и легкодоступ-

ную сернокислую соль гидразина в виде суспенза в воде

(гидразин-сульфат плохо растворим в воде). Недостатком

метода является необходимость очистки полученного техни-

ческого продукта кристаллизацией из большего (1 :20) коли-

чества воды [3, 4].

Предложенная нами методика отличается тем, что с целью

исключения кристаллизации малеингидразида из воды про-

дукт получают путем прибавления малеинового ангидрида к

кипящему фильтрованному водному раствору гидразин-гид-

рата, гидразин-сульфата и сернокислого аммония.

40

СХЕМА СИНТЕЗА МАЛЕИНГИДРАЗИДА

НС-СО

|| /O + NH1-NH,-H2SO4 -

НС-СО

о

/С\

НС NH

—> II | + + H2SO4

НС NH

ЧСХ

о

Характеристика исходного сырья

/Малеиновый ангидрид, ч., ГОСТ 5854—51.

Гидразин-сульфат, техн., ГОСТ 3286—52.

Аммиачная вода, техн., ГОСТ 9—40.

Условия получения

В пятилитровую колбу, установленную в глицериновой ба-

не и снабженную мешалкой, обратным шариковым холодиль-

ником, термометром и загрузочным отверстием, помещают

нагретый до 50° и профильтрованный раствор 15 г (в пересче-

те на 100%-ный продукт) технического гидразин-сульфата,

500 мл 25 %-ной аммиачной воды и 2,4 л дистиллированной

воды.

Раствор кипятят 30 минут и затем при размешивании и

интенсивном кипении массы в течение 20—30 минут придают

600 г расплавленного (или чешуированного) чистого малеи-

нового ангидрида. После пятичасового кипения реакционную

массу охлаждают до 30°, выпавший осадок малеингидразида

отжимают, промывают дистиллированной водой до нейтраль-

ной реакции промывных вод и сушат при 60°.

Выход гидразида малеиновой кислоты квалификации

«чистый» (ТУ ХСНХ-2 09—59) равен 541 г, что соответствует

79% от теоретического, считая на малеиновый ангидрид.

ЛИТЕРА ТУ РА

1. Н. Н. Мельников, Ю. А. Бакса к о в. Химия гербецидов и ре-

гуляторов роста растений, М., Госхимиздат, 1962, стр. 613.

2. Амер, патент 2575954; С. А., 46, 6161 (1952).

41

3. Ю. А. Баскаков. Н. Н. Мельников. Ж общ. химии, 24,

1216 (1954).

4. Э. Э. Ду нк ель, С. А. Г ил л ер. Известия АН Латв. ССР, 2, 105

(1954).

5. Япон. пат. 7208/55; С. А., 51 18014с (1957).

Поступила в июле 1965 г. ЦЗЛ

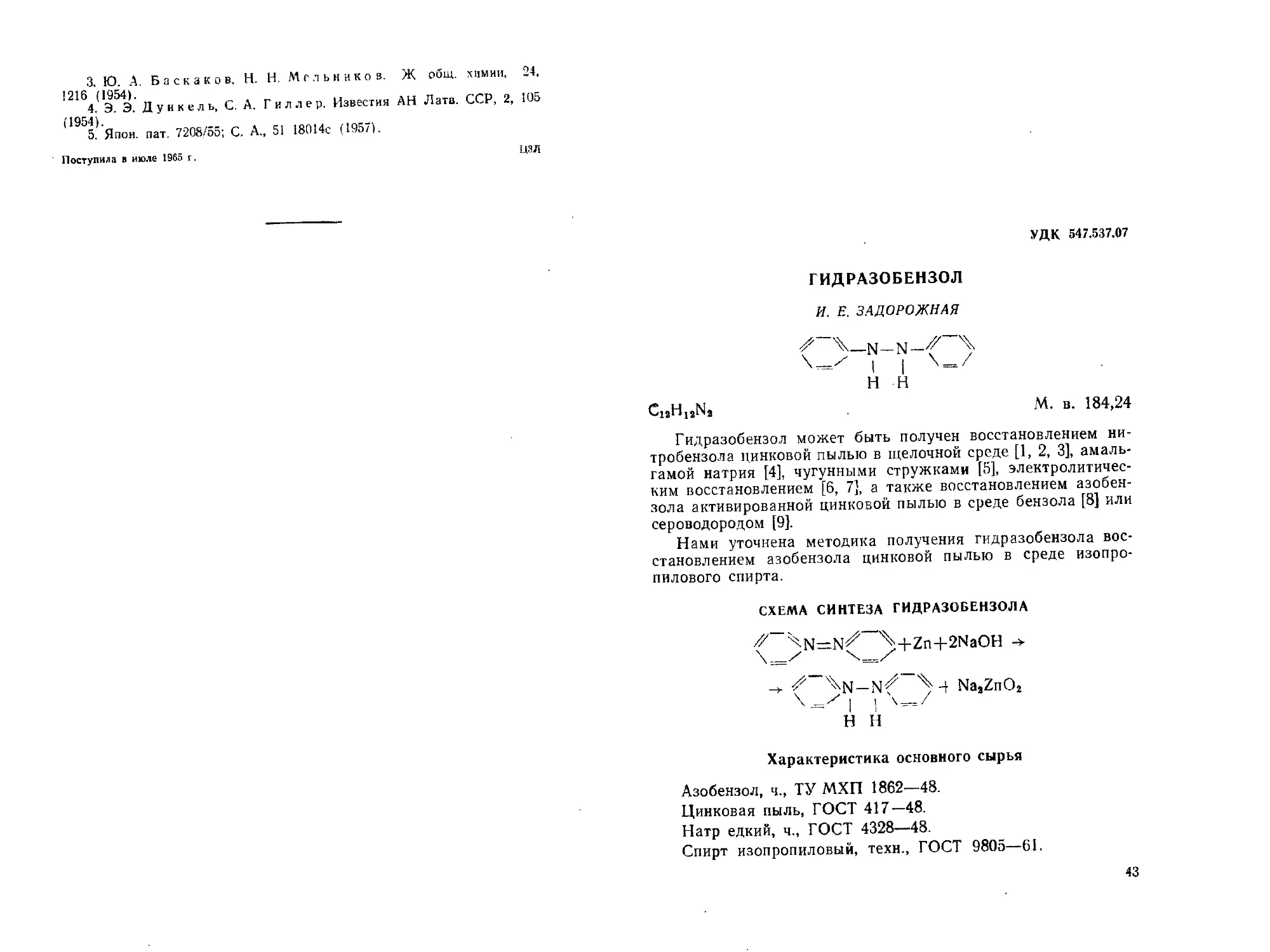

УДК 547.537.07

ГИДРАЗОБЕНЗОЛ

И. Е. ЗАДОРОЖНАЯ

Н Н

CjsHjjNj

М. в. 184,24

Гидразобензол может быть получен восстановлением ни-

тробензола цинковой пылью в щелочной среде [1, 2, 3], амаль-

гамой натрия [4], чугунными стружками [5], электролитичес-

ким восстановлением [6, 7], а также восстановлением азобен-

зола активированной цинковой пылью в среде бензола [8] или

сероводородом [9].

Нами уточнена методика получения гидразобензола вос-

становлением азобензола цинковой пылью в среде изопро-

пилового спирта.

СХЕМА СИНТЕЗА ГИДРАЗОБЕНЗОЛА

^+Zn+2NaOH ->

^N-N^ 4 Na,ZnO2

H H

Характеристика основного сырья

Азобензол, ч., ТУ МХП 1862—48.

Цинковая пыль, ГОСТ 417—48.

Натр едкий, ч., ГОСТ 4328—48.

Спирт изопропиловый, техн., ГОСТ 9805—61.

43

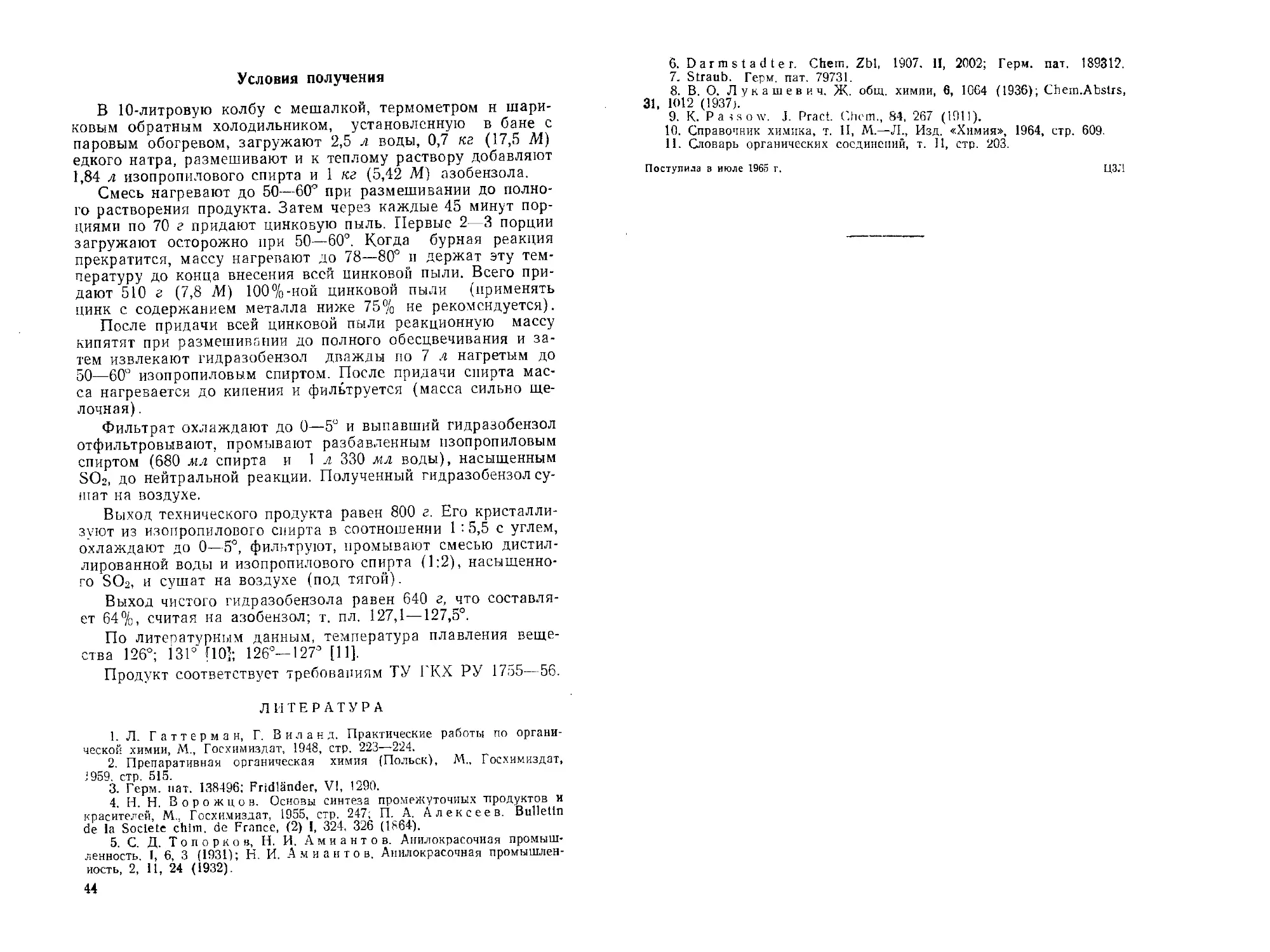

Условия получения

В 10-литровую колбу с мешалкой, термометром н шари-

ковым обратным холодильником, установленную в бане с

паровым обогревом, загружают 2,5 л воды, 0,7 кг (17,5 Л1)

едкого натра, размешивают и к теплому раствору добавляют

1,84 л изопропилового спирта и 1 кг (5,42 Л4) азобензола.

Смесь нагревают до 50—60° при размешивании до полно-

го растворения продукта. Затем через каждые 45 минут пор-

циями по 70 г придают цинковую пыль. Первые 2—3 порции

загружают осторожно при 50—60°. Когда бурная реакция

прекратится, массу нагревают до 78—80° и держат эту тем-

пературу до конца внесения всей цинковой пыли. Всего при-

дают 510 г (7,8 М) 100%-ной цинковой пыли (применять

цинк с содержанием металла ниже 75% не рекомендуется).

После придачи всей цинковой пыли реакционную массу

кипятят при размешивании до полного обесцвечивания и за-

тем извлекают гидразобензол дважды по 7 л нагретым до

50—60° изопропиловым спиртом. После придачи спирта мас-

са нагревается до кипения и фильтруется (масса сильно ще-

лочная) .

Фильтрат охлаждают до 0—5° и выпавший гидразобензол

отфильтровывают, промывают разбавленным изопропиловым

спиртом (680 мл спирта и 1 л 330 мл воды), насыщенным

SO2, до нейтральной реакции. Полученный гидразобензол су-

шат на воздухе.

Выход технического продукта равен 800 г. Его кристалли-

зуют из изопропилового спирта в соотношении 1 :5,5 с углем,

охлаждают до 0—5°, фильтруют, промывают смесью дистил-

лированной воды и изопропилового спирта (1:2), насыщенно-

го SO2, и сушат на воздухе (под тягой).

Выход чистого гидразобензола равен 640 г, что составля-

ет 64%, считая на азобензол; т. пл. 127,1—127,5°.

По литепатурным данным, температура плавления веще-

ства 126°; 131° [10]; 126°—127° [И].

Продукт соответствует требованиям ТУ ГКХ РУ 1755—56.

ЛИТЕРАТУРА

1. Л. Гаттерман, Г. Виланд. Практические работы по органи-

ческой химии, М., Госхимиздат, 1948, стр. 223—224.

2. Препаративная органическая химия (Польск), М„ Госхимиздат,

.1959. стр. 515.

3. Герм. пат. 138496; Fridlander, VI, 1290.

4. Н. Н. Ворожцов. Основы синтеза промежуточных "продуктов и

красителей, М., Госхимиздат, 1955, стр. 247; П. А. Алексеев. Bulletin

de la Soclete chim. de France, (2) I, 324, 326 (1864).

5. С. Д. Топорков, H. И. Амиантов. Анилокрасочиая промыш-

ленность. I, 6, 3 (1931); H. И. Амиантов. Анилокрасочиая промышлен-

ность, 2, И, 24 (1932).

44

6. D a r m s t a d t е г. Chem. Zbl, 1907. II, 2002; Герм. пат. 189312.

7. Straub. Герм. пат. 79731.

8. В. О. Лукашевич. Ж. общ. химии, 6, 1064 (1936); Chem.Abstrs,

31, 1012 (1937).

9. К. Pa;sow. J. Pract. Chem., 84, 267 (1911).

10. Справочник химика, т. 11, М.—Л., Изд. «Химия», 1964, стр. 609.

11. Словарь органических соединений, т. II, стр. 203.

Поступила в июле 1965 г. !13.’'

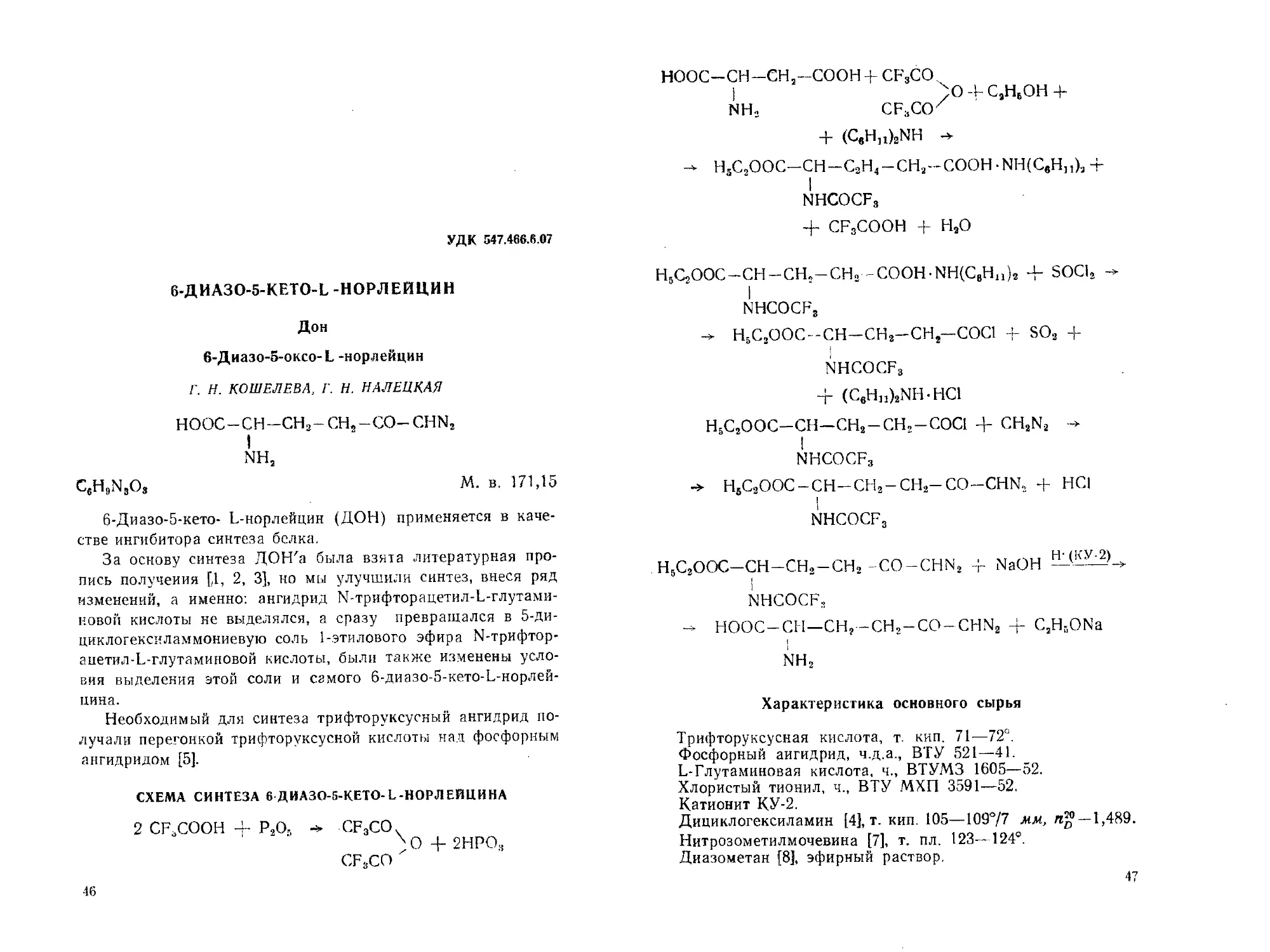

УДК 547.466.6.07

б-ДИАЗО-5-KETO-L -НОРЛЕИЦИН

Дон

в-Диазо-5-OKco-L -норлейцин

Г. И. КОШЕЛЕВА, Г. Н. НАЛЕЦКАЯ

HOOC-CH-CH3-CH4-CO-CHN2

I

NHa

C6H9N8O8 М. в. 171,16

6-Диазо-5-кето- L-норлейцин (ДОН) применяется в каче-

стве ингибитора синтеза белка.

За основу синтеза ДОН'а была взята литературная про-

пись получения [I, 2, 3], но мы улучшили синтез, внеся ряд

изменений, а именно: ангидрид М-трифторацетил-Ь-глутами-

новой кислоты не выделялся, а сразу превращался в 5-Ди-

циклогексиламмониевую соль 1-этилового эфира N-трифтор-

аиетил-Ь-глутаминовой кислоты, были также изменены усло-

вия выделения этой соли и самого 6-диазо-5-кето-Ь-норлей-

цина.

Необходимый для синтеза трифторуксусный ангидрид по-

лучали перегонкой трифторуксусной кислоты над фосфорным

ангидридом [5].

СХЕМА СИНТЕЗА 6 ДИАЗО-5-КЕТО-L-НОРЛ ЕИЦИНА

2 CFSCOOH 4- Р2О, * CF3CO.

)О+2НРОЧ

CFSCO

46

НООС-СН-СНа-СООН 4- CFSCO,

| -4 CaH6OH 4-

NH., CF3COz

+ (CeH,i)aNH +

H5C2OOC-CH-CsH4-CH,-COOH-NH(CeHn),+

NHCOCFS

+ CF3COOH + H3O

HjCsOOC—CH—CH„—СН» -COOH-NH(CeHn)4 4- SOC12 -*

I

NHCOCF»

-> H6C2OOC-CH-CH2-CHt—coci + so2 +

NHCOCF3

+ (C6H„)3NH-HC1

H5C2OOC-CH—CH2-CH2-COC1 + CH3NS ->

I

NHCOCF3

-> HjC3OOC-CH-CH2-CH2-CO-CHN2 + HC1

NHCOCFg

H5C2OOC-CH-CH2-CH2 -CO—CHN2 4- NaOH

NHCOCF.

HOOC-CH—CH3-CH2-CO-CHNa 4- C3H6ONa

nh2

Характеристика основного сырья

Трифторуксусная кислота, т. кип. 71—72°.

Фосфорный ангидрид, ч.д.а., ВТУ 521—41.

L-Глутаминовая кислота, ч., ВТУМЗ 1605—52.

Хлористый тионил, ч., ВТУ МХП 3591—52.

Катионит КУ-2.

Дициклогексиламин [4], т. кип. 105—109°/7 мм, «д—1,489.

Нитрозометилмочевина [7], т. пл. 123—124°.

Диазометан [8], эфирный раствор.

47

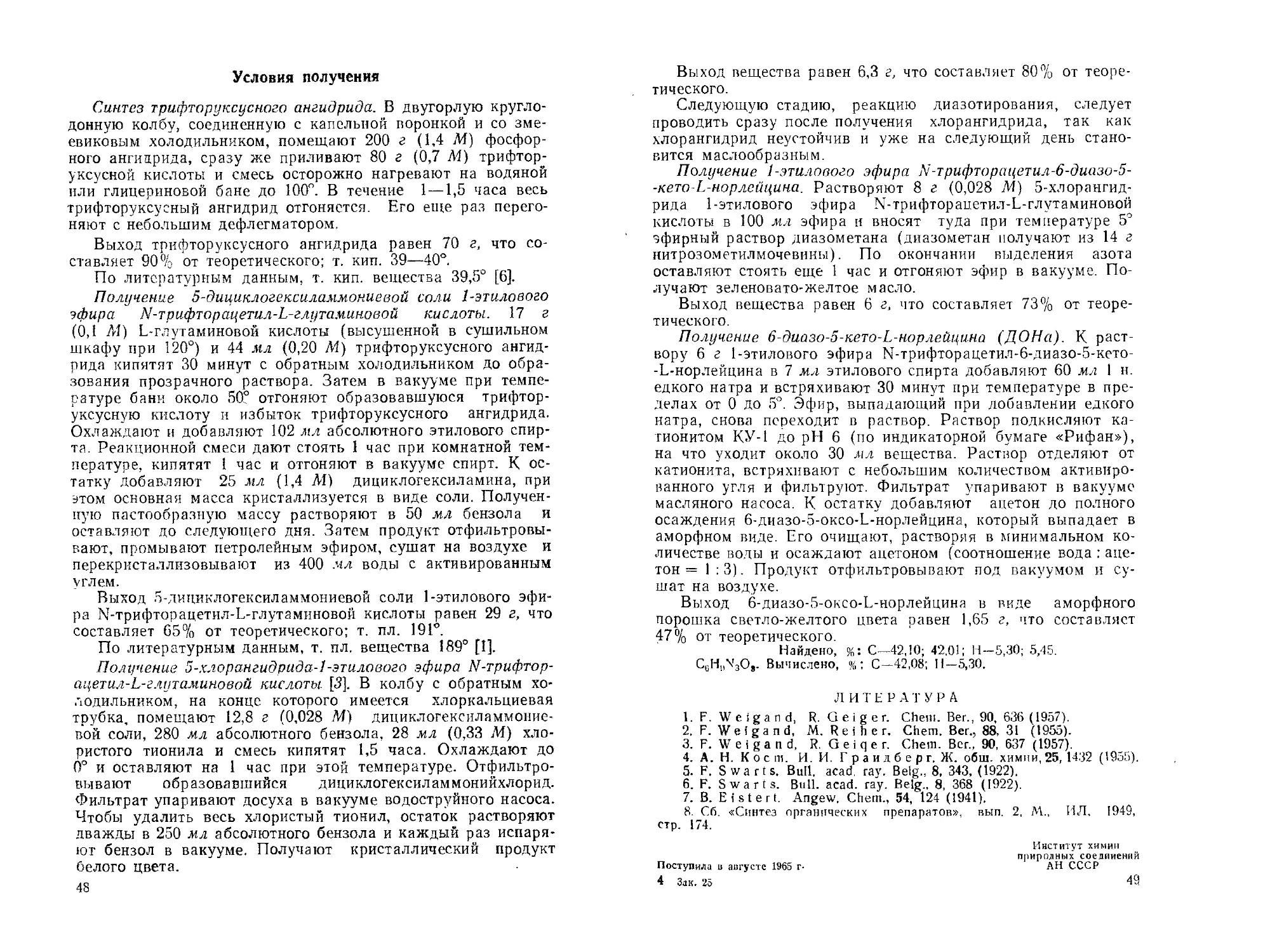

Условия получения

Синтез трифторуксусного ангидрида. В двугорлую кругло-

донную колбу, соединенную с капельной воронкой и со зме-

евиковым холодильником, помещают 200 г (1,4 М) фосфор-

ного ангидрида, сразу же приливают 80 г (0,7 М) трифтор-

уксусной кислоты и смесь осторожно нагревают на водяной

или глицериновой бане до 100". В течение 1 —1,5 часа весь

трифторуксусный ангидрид отгоняется. Его еще раз перего-

няют с небольшим дефлегматором.

Выход трифторуксусного ангидрида равен 70 г, что со-

ставляет 90% от теоретического; т. кип. 39—40°.

По литературным данным, т. кип. вещества 39,5° [6].

Получение 5-дициклогексиламмониевой соли 1-этилового

эфира П-трифторацетил-Ь-глутаминовой кислоты. 17 г

(0,1 М) L-глутаминовой кислоты (высушенной в сушильном

шкафу при 120°) и 44 мл (0,20 (И) трифторуксусного ангид-

рида кипятят 30 минут с обратным холодильником до обра-

зования прозрачного раствора. Затем в вакууме при темпе-

ратуре бани около 50° отгоняют образовавшуюся трифтор-

уксусную кислоту и избыток трифторуксусного ангидрида.

Охлаждают и добавляют 102 мл абсолютного этилового спир-

та. Реакционной смеси дают стоять 1 час при комнатной тем-

пературе, кипятят 1 час и отгоняют в вакууме спирт. К ос-

татку добавляют 25 мл (1,4 Л1) дициклогексиламина, при

этом основная масса кристаллизуется в виде соли. Получен-

ную пастообразную массу растворяют в 50 мл бензола и

оставляют до следующего дня. Затем продукт отфильтровы-

вают, промывают петролейным эфиром, сушат на воздухе и

перекристаллизовывают из 400 мл воды с активированным

углем.

Выход 5-дициклогексиламмониевой соли 1-этилового эфи-

ра К’-трифторацетил-Ь-глутаминовой кислоты равен 29 г, что

составляет 65% от теоретического; т. пл. 191°.

По литературным данным, т. пл. вещества 189° [1].

Получение 5-хлорангидрада-1-этилового эфира N-трифтор-

ацетил-Ь-глутаминовой кислоты [5]. В колбу с обратным хо-

лодильником, на конце которого имеется хлоркальциевая

трубка, помещают 12,8 г (0,028 М) дициклогексиламмоние-

вой соли, 280 мл абсолютного бензола, 28 мл (0,33 М) хло-

ристого тионила и смесь кипятят 1,5 часа. Охлаждают до

0° и оставляют на 1 час при этой температуре. Отфильтро-

вывают образовавшийся дициклогексиламмонийхлорид.

Фильтрат упаривают досуха в вакууме водоструйного насоса.

Чтобы удалить весь хлористый тионил, остаток растворяют

дважды в 250 мл абсолютного бензола и каждый раз испаря-

ют бензол в вакууме. Получают кристаллический продукт

белого цвета.

48

Выход вещества равен 6,3 г, что составляет 80% от теоре-

тического.

Следующую стадию, реакцию диазотирования, следует

проводить сразу после получения хлорангидрида, так как

хлорангидрид неустойчив и уже на следующий день стано-

вится маслообразным.

Получение 1-этилового эфира &'-трифторацетил-6-диазо-5-

-кето-Ь-норлейцина. Растворяют 8 г (0,028 А4) 5-хлорангид-

рида 1-этилового эфира Ы-трифтораи.етил-Е-глутаминовой

кислоты в 100 мл эфира и вносят туда при температуре 5°

эфирный раствор диазометана (диазометан получают из 14 г

нитрозометилмочевины). По окончании выделения азота

оставляют стоять еще 1 час и отгоняют эфир в вакууме. По-

лучают зеленовато-желтое масло.

Выход вещества равен 6 г, что составляет 73% от теоре-

тического.

Получение 6-диазо-5-кето-Ь-норлейцина (ДОНа). К раст-

вору 6 г 1-этилового эфира М-трифторацетил-6-диазо-5-кето-

-L-норлейцина в 7 мл этилового спирта добавляют 60 мл 1 н.

едкого натра и встряхивают 30 минут при температуре в пре-

делах от 0 до 5°. Эфир, выпадающий при добавлении едкого

натра, снова переходит в раствор. Раствор подкисляют ка-

тионитом КУ-1 до pH 6 (по индикаторной бумаге «Рифан»),

на что уходит около 30 мл вещества. Раствор отделяют от

катионита, встряхивают с небольшим количеством активиро-

ванного угля и фильтруют. Фильтрат упаривают в вакууме

масляного насоса. К остатку добавляют ацетон до полного

осаждения 6-диазо-5-оксо-1_-норлейцина, который выпадает в

аморфном виде. Его очищают, растворяя в минимальном ко-

личестве воды и осаждают ацетоном (соотношение вода : аце-

тон = 1:3). Продукт отфильтровывают под вакуумом и су-

шат на воздухе.

Выход 6-диазо-5-оксо-Ь-норлейцина в виде аморфного

порошка светло-желтого цвета равен 1,65 г, что составляет

47% от теоретического.

Найдено, %: С—42,10; 42,01; Н—5,30; 5,45.

С6Н.,\'3О,. Вычислено, %: С—42,08; 11—5,30.

ЛИТЕРАТУРА

1. F. W е i g a n d, R. G е i g е г. Cheni. Вег., 90, 636 (1957).

2. F. W е 1 g а п d, М. R е i h е г. Chem. Вег., 88, 31 (1955).

3. F. W е i g a n d, R. G е i q е г. Chem. Вег., 90, 637 (1957).

4. А. Н. Кост. И. И. Г р а и д б е р г. Ж. обш. химии, 25, 1432 (1955).

5. F. Swarts. Bull, acad. ray. Belg., 8, 343, (1922).

6. F. Swarts. Bull. acad. ray. Belg., 8, 368 (1922).

7. B. Efstert. Angew, Chem., 54, 124 (1941),

8. C6. «Синтез органических препаратов», выл. 2, М„ ИЛ, 1949,

стр. 174.

Поступила в августе 1965 г-

4 Зак. 25

Институт химии

природных соединений

АН СССР

49

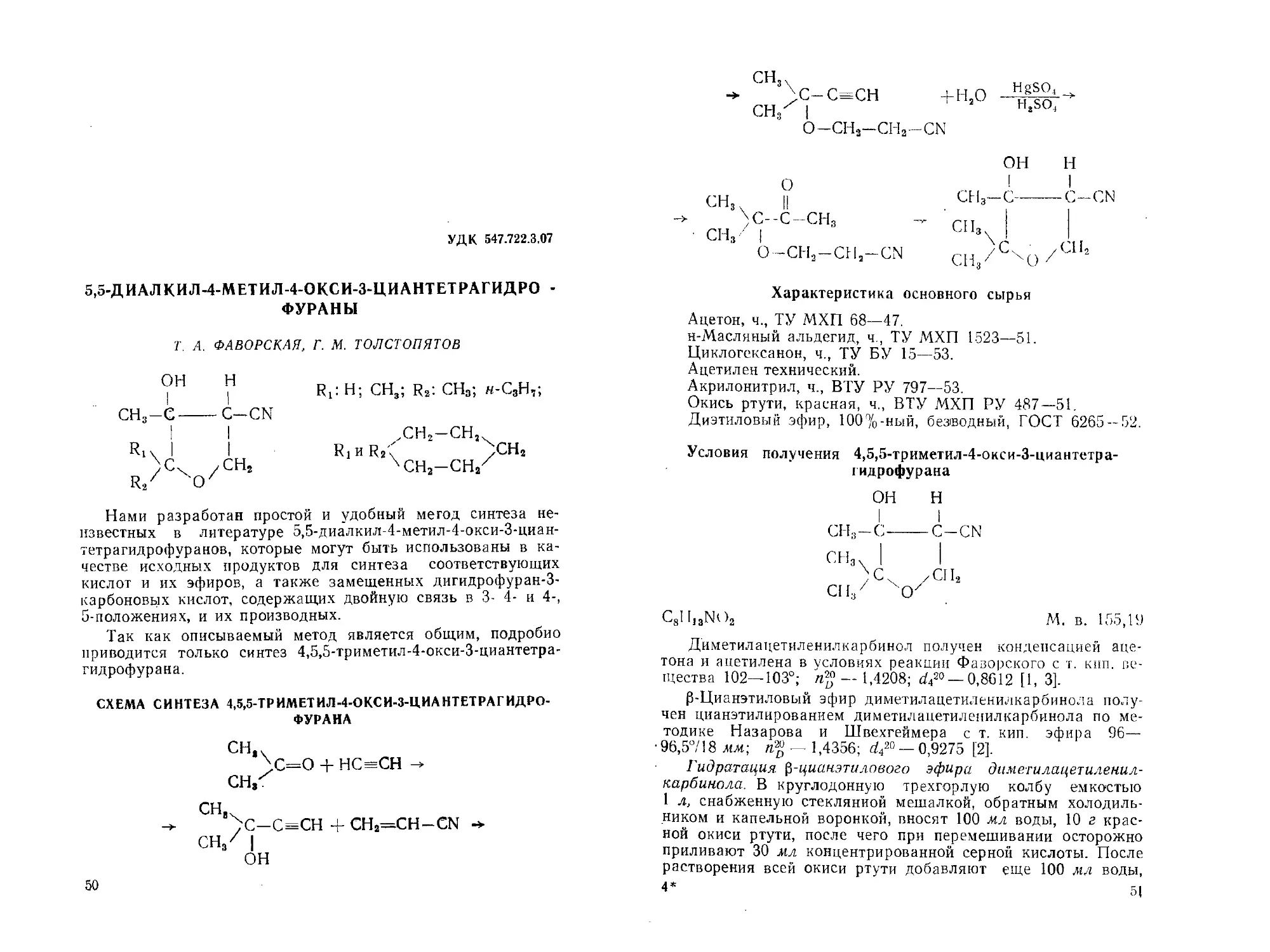

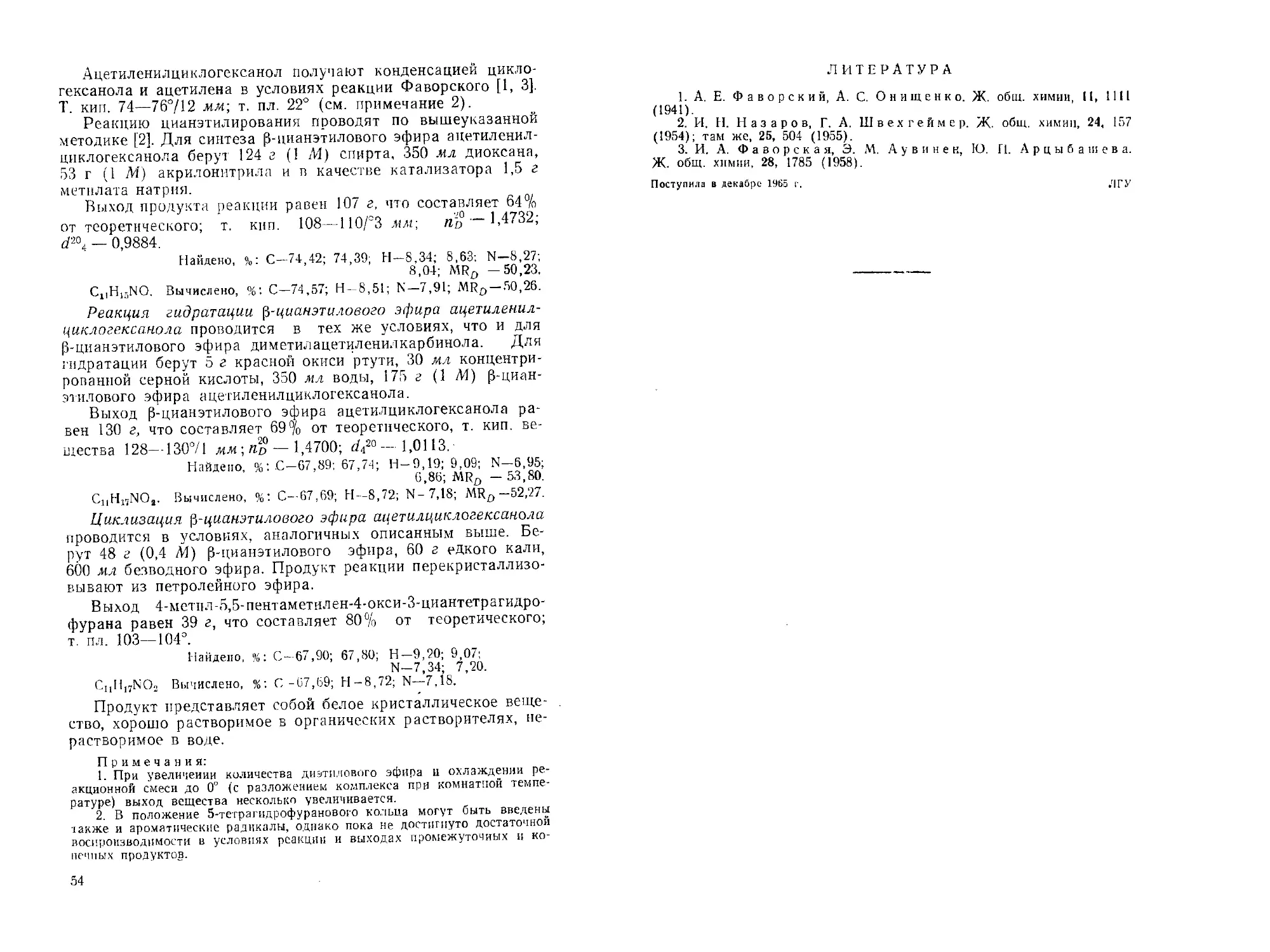

УДК 547.722.3.07

5,5-ДИАЛКИЛ-4-МЕТИЛ-4-ОКСИ-3-ЦИАНТЕТРАГИДРО -

ФУРАНЫ

Т. А. ФАВОРСКАЯ, Г. М. ТОЛСТОПЯТОВ

ОН н

I I

СН3-С------C-CN

I I

Ri4 I I

)сч ,сн2

R2Z 'О7

Rj! Н; СН3; R2*. CHgj H-CgH2j

ХН..-СН,.

R1 и Rg \ ,CH2

чсна-сн/

Нами разработан простой и удобный метод синтеза не-

известных в литературе 5,5-диалкил-4-метил-4-окси-3-циан-

тетрагидрофуранов, которые могут быть использованы в ка-

честве исходных продуктов для синтеза соответствующих

кислот и их эфиров, а также замещенных дигидрофуран-3-

карбоновых кислот, содержащих двойную связь в 3- 4- и 4-,

5-положениях, и их производных.

Так как описываемый метод является общим, подробно

приводится только синтез 4,5,5-триметил-4-окси-3-циантетра-

гидрофурана.

СХЕМА СИНТЕЗА 4,5,5-ТРИМЕТИЛ-4-ОКСИ-3-ЦИАНТЕТРАГИДРО-

ФУРАНА

сн,.

>с=о + нс=сн -+

СН3Х

СН,

-> ;С-С=СН + CH2=CH-CN

50

снзх

\С-С=СН +Нао

СН^ I

О—СН3—СН2—CN

Hgso4

HtSO4

о

сн3 II

)С--С-СН3

сн3 I

О -СН,—СНа—CN

он н

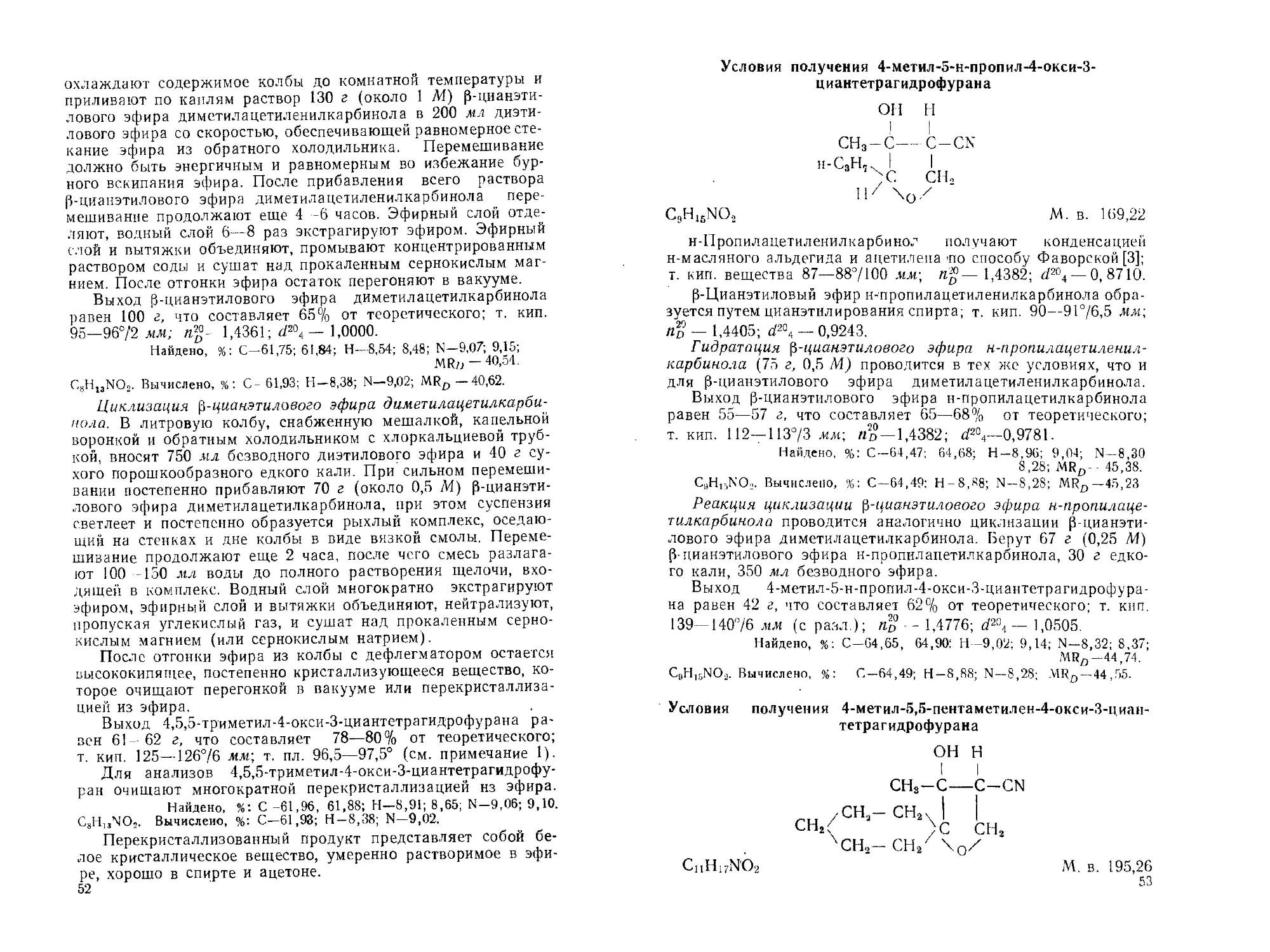

Характеристика основного сырья

Ацетон, ч., ТУ МХП 68—47.

н-Масляный альдегид, ч., ТУ МХП 1523—51.

Циклогексанон, ч., ТУ БУ 15—53.

Ацетилен технический.

Акрилонитрил, ч., ВТУ РУ 797—53.

Окись ртути, красная, ч., ВТУ МХП РУ 487—51.

Диэтиловый эфир, 100%-ный, безводный, ГОСТ 6265 — 52.

Условия получения 4,5,5-триметил-4-окси-3-циантетра-

гидрофурана

ОН н

I I

СНз-С-----C-CN

СНа. | I

;с. /Сн2

СН/ оу

C8II13NO2 М. в. 155,19

Д'иметилацетиленилкарбинол получен конденсацией аце-

тона и ацетилена в условиях реакции Фаворского с т. кип. ве-

щества 102—103°; /г® — 1,4208; — 0,8612 [1, 3].

р-Цианэтиловый эфир диметилацетиленилкарбинола полу-

чен цианэтилированием диметилацетиленилкарбинола по ме-

тодике Назарова и Швехгеймера с т. кип. эфира 96—

96,5718 лш; Д» — 1,4356; Д,20 —0,9275 [2].

Гидратация р-цианэтилевого эфира диметилацетиленил-

карбинола. В круглодонную трехгорлую колбу емкостью

1 л, снабженную стеклянной мешалкой, обратным холодиль-

ником и капельной воронкой, вносят 100 мл воды, 10 г крас-

ной окиси ртути, после чего при перемешивании осторожно

приливают 30 мл концентрированной серной кислоты. После

растворения всей окиси ртути добавляют еще 100 мл воды,

4* 51

охлаждают содержимое колбы до комнатной температуры и

приливают по каплям раствор 130 г (около 1 Л4) р-цианэти-

лового эфира диметилацетиленилкарбинола в 200 жл диэти-

лового эфира со скоростью, обеспечивающей равномерное сте-

кание эфира из обратного холодильника. Перемешивание

должно быть энергичным и равномерным во избежание бур-

ного вскипания эфира. После прибавления всего раствора

р-цианэтилового эфира диметилацетиленилкарбинола пере-

мешивание продолжают еще 4 -6 часов. Эфирный слой отде-

ляют, водный слой 6—8 раз экстрагируют эфиром. Эфирный

слой и вытяжки объединяют, промывают концентрированным

раствором соды и сушат над прокаленным сернокислым маг-

нием. После отгонки эфира остаток перегоняют в вакууме.

Выход р-цианэтилового эфира диметилацетилкарбинола

равен 100 г, что составляет 65% от теоретического; т. кип.

95—9672 мм; nf- 1,4361; z/2'7 — 1,0000.

Найдено, %: С-61,75; 61,84; Н—8,54; 8,48; N—9,07; 9,15;

MR/; —40,54.

C8H„NO2. Вычислено, %; С- 61,93; Н—8,38; N—9,02; MRD—40,62.