Текст

ЭКОНОМИКА СССР

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

(КРАТКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

доктора экономических наук профессора A, Ht ЕФИМОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА-1962

&ЙОЙОМИКА СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ период (краткий экономический очерк)

Под редакцией доктора экономических наук профессора А. Н. Ефимова

М., Соцэкгиз, 1962. 487 с.

Редактор Е. Комина

Младший редактор А. Королева Переплет художника П. Некундэ Художественный редактор Д. Белоус Технический редактор Л. Уланова Корректоры С. Киселева, Э. Кузьмина и С. Новицкая

Сдано в набор 20/IV 1961 г. Подписано в

печать 7/XII 1961 г. Формат бумаги 84X108433. Бумажных листов 7,625. Печатных листов 25. Учетно-издательских листов 26,51. Тираж

10 000 экз. All 109. Заказ М 1739. Цена 71 коп.

Издательство социально-экономической литературы Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Московского городского совнархоза. Москва, Ж-54, Валовая, 28.

ГЛАВА VI

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Создание на базе современной техники наряду с мощной всесторонне развитой промышленностью высокопродуктивного сельского хозяйства — обязательное условие построения коммунизма.

Значение сельскохозяйственного производства для нашей страны особенно велико. К началу 1960 г. 38,8% населения, занятого в народном хозяйстве страны, работает в сельском хозяйстве. Советский Союз располагает самыми крупными в мире земельными богатствами. По площади сельскохозяйственных угодий СССР занимает первое место в мире.

На этих огромных и чрезвычайно разнообразных по своим условиям земельных массивах имеется возможность производить столько сельскохозяйственных продуктов, сколько необходимо для полного удовлетворения всех потребностей населения нашей страны. Многие важнейшие сельскохозяйственные продукты Советский Союз имеет возможность экспортировать в другие страны.

В настоящее время Коммунистическая партия организует мощный подъем производительных сил сельского хозяйства, который позволит решить две основные, тесно связанные между собой задачи: а) достигнуть изобилия высококачественных продуктов питания для населения и сырья для промышленности; б) обеспечить постепенный переход советской деревни к коммунистическим общественным отношениям. «В. целях полного удовлетворения потребностей всего населения и народного хозяйства в сельскохозяйственных продуктах,— говорится в новой Программе КПСС,— ставится задача увеличить общий

Ю Заказ Яв 1739

241

объем продукции сельского хозяйства за 10 лет примерно в два с половиной раза, а за 20 лет — в три с половиной раза. Рост продукции сельского хозяйства должен опережать растущий спрос на нее».

В ближайшей перспективе, в ходе развития и подъема технической базы колхозного и совхозного производства, в условиях постоянного совершенствования колхозной собственности и общественных отношений в деревне советское сельское хозяйство поднимается на более высокую ступень, открывающую возможность перехода к коммунистическим формам производства и распределения. По экономическим условиям колхозы сравняются с общенародными предприятиями в сельском хозяйстве. Они превратятся в высокоразвитые механизированные хозяйства. Все колхозы станут экономически мощными и высокорентабельными сельскохозяйственными предприятиями. Соответственно повысится и жизненный уровень колхозников. Их потребности будут полностью удовлетворяться за счет общественного хозяйства колхозов.

Тем самым на практике подтверждается правильность политики партии на укрепление союза рабочего класса и крестьянства, на систематический подъем сельского хозяйства.

1. Ликвидация отставания сельского хозяйства

Тяжелую картину представляло собой сельское хозяйство царской России. Вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции оно несло на себе тяжелый и позорный груз крепостничества. Почти половина сельскохозяйственных земель принадлежала 30 тыс. помещичьих семей, царской фамилии и монастырям. Около 20% земель находилось во владении сельской буржуазии — кулаков. На остальной, несравненно худшей по качеству земле вели свое убогое хозяйство 17 млн. бедняцких крестьянских семей.

Это был подлинный океан нищеты, бесправия и невежества. Орудиями производства в сельском хозяйстве были соха, косуля, деревянные плуг и борона. Многие беднейшие крестьянские хозяйства не имели даже и этого примитивного инвентаря. Почти х/з крестьянских хозяйств 242

была безлошадной. В предреволюционные годы 2 млн. бедняков из средней полосы России ежегодно уходили на Юг, Северный Кавказ, Украину батрачить на кулаков и помещиков. Невероятная отсталость земледелия и животноводства приводила к массовым неурожаям и голодовкам.

Волна Великой Октябрьской социалистической революции смыла прогнивший помещичий полуфеодальный строй. Земля была национализирована и передана крестьянству. Труженики сельского хозяйства были освобождены от кабальных арендных платежей помещикам, податей и всякого рода повинностей.

Труднейшей задачей после завоевания рабочим классом политической власти было осуществление социалистической перестройки сельского хозяйства. Эта задача в соответствии с указаниями В. И. Ленина была решена путем коллективизации единоличных мелких крестьянских хозяйств и путем организации крупных советских хозяйств — совхозов. В 1927 г., т. е. накануне развертывания колхозного строительства, в СССР имелось 25 млн. мелких единоличных крестьянских хозяйств (дворов). Из общего количества единоличных крестьянских хозяйств 35 % было бедняцких, 60 % — середняцких и 4—5% — кулацких. К 1937 г. было объединено в колхозы 93% всех крестьянских хозяйств и тем самым обобществлено 99% всех крестьянских посевов.

В результате коллективизации сельского хозяйства был ликвидирован последний оплот эксплуатации в нашей стране — класс кулаков, полностью изменился облик сельского хозяйства. На месте старого строя в деревне было создано социалистическое высокомеханизированное самое крупное в мире сельскохозяйственное производство колхозов и совхозов.

Социалистическое сельское хозяйство стало развиваться быстрыми темпами. В 1940 г. вместо миллионов сох и косуль, деревянных плугов и борон в сельском хозяйстве работало 684 тыс. тракторов (в 15-сильном исчислении), 182 тыс. зерновых комбайнов, 228 тыс. грузовых автомобилей и миллионы сельскохозяйственных орудий. Энергетические мощности в сельском хозяйстве возросли с 23,9 млн.* л. с. в 1916 г. до 47,5 млн. л. с. в 1940 г., в том числе общая мощность механических двигателей — с 0,2 млн. л. с. до 36,9 млн. л. с. При этом энерговоору- 10*

243

женпость труда в сельском хозяйстве в расчете на одного занятого работника увеличилась с 0,5 л. с, до 1,5 л. с. В 1940 г. валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах выросла по сравнению с 1913 г. на 41 %.

В послевоенный период эта важнейшая отрасль стала заметно отставать от развития отраслей промышленности. Причинами этого отставания, с одной стороны, является большой ущерб, нанесенный сельскохозяйственному производству в годы Великой Отечественной войны. Немецко- фашистские захватчики сожгли и разрушили 70 тыс. сел и деревень, разорили и разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций; похи- тилй 17 млн. голов крупного рогатого скота, 20 млн. свиней, 27 млн. овец и коз, 7 млн. лошадей. После освобождения районов, подвергшихся оккупации, в них осталось от довоенного уровня 50% тракторов и 58% комбайнов (главным образом приведенных в негодность), 28% лошадей, 40% крупного рогатого скота, 30%. овец и коз, 10% свиней. Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству оккупацией, исчислялся десятками миллиардов рублей. Валовая продукция сельского хозяйства СССР в 1945 г. составляла лишь 60% к уровню предвоенного 1940 г.

С другой стороны, в послевоенный период были допущены крупные ошибки в руководстве сельским хозяйством и некоторые извращения ленинской политики в колхозном строительстве. В результате этого рост сельскохозяйственного производства затормозился. За период с 1948 по 1953 г. валовая продукция сельского хозяйства по существу не увеличилась. Не росло производство зфна, льна-долгунца, картофеля, овощей, а среднегодовое производство мяса и молока хотя несколько и возросло, но все же оставалось значительно -ниже среднегодового производства, которого страна достигла в предвоенные годы.

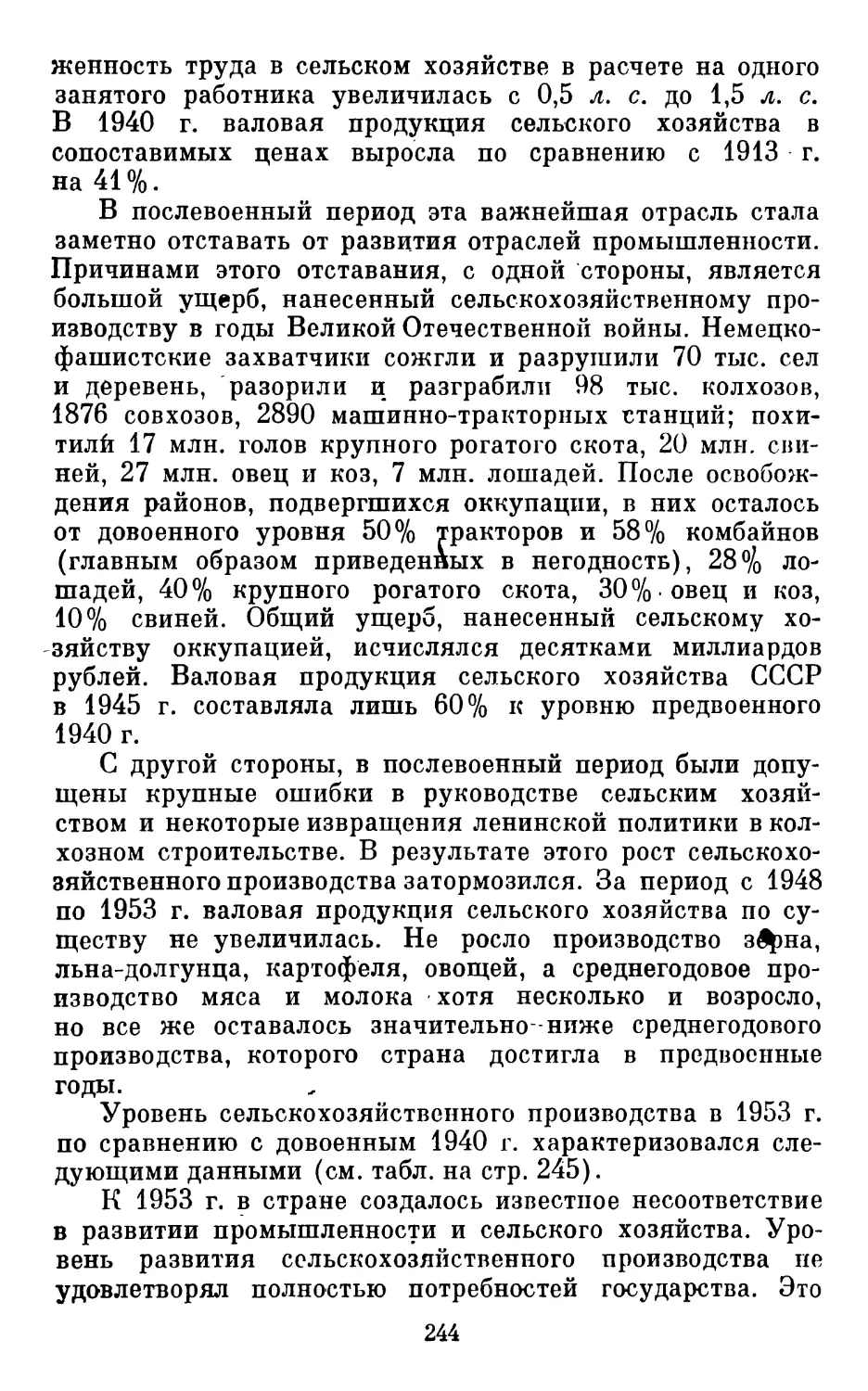

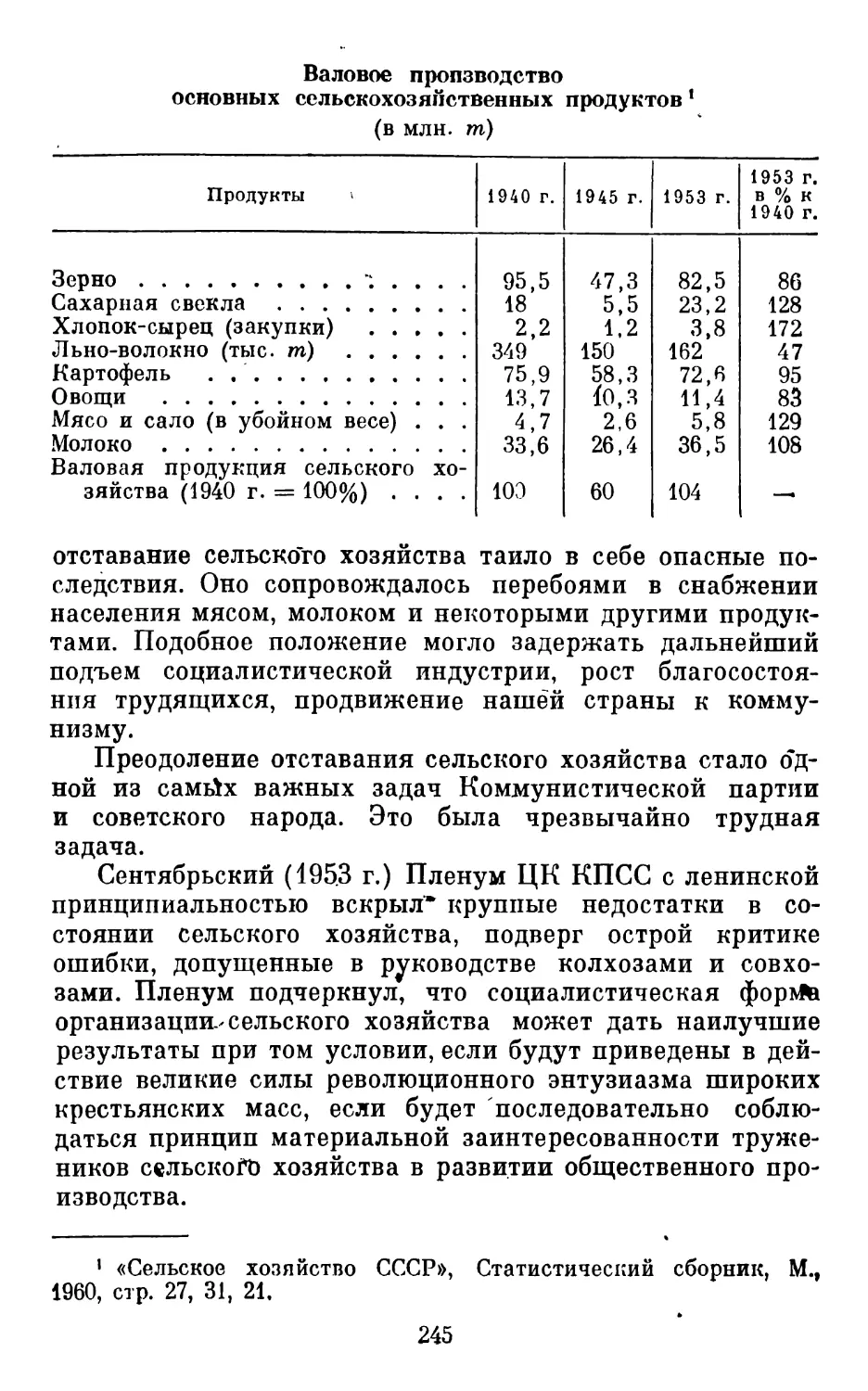

Уровень сельскохозяйственного производства в 1953 г. по сравнению с довоенным 1940 г. характеризовался следующими данными (см. табл, на стр. 245).

К 1953 г. в стране создалось известное несоответствие в развитии промышленности и сельского хозяйства. Уровень развития сельскохозяйственного производства не удовлетворял полностью потребностей государства. Это

244

Валовое производство

основных сельскохозяйственных продуктов 1 (в млн. т)

Продукты '

1940 г.

1945 г.

1953 г.

1953 г. в % к 1940 г.

Зерно ; . . . .

95,5

47,3

82,5

86

Сахарная свекла

18

5,5

23,2

128

Хлопок-сырец (закупки)

2,2

1,2

3,8

172

Льно-волокно (тыс. т)

349

150

162

47

Картофель . .

75,9

58,3

72,6

95

Овощи

13,7

10,3

11,4

83

Мясо и сало (в убойном весе) . . .

4,7

2,6

5,8

129

Молоко

33,6

26,4

36,5

108

Валовая продукция сельского хозяйства (1940 г. = 100%) ....

100

60

104

—

отставание сельского хозяйства таило в себе опасные последствия. Оно сопровождалось перебоями в снабжении населения мясом, молоком и некоторыми другими продуктами. Подобное положение могло задержать дальнейший подъем социалистической индустрии, рост благосостояния трудящихся, продвижение нашей страны к коммунизму.

Преодоление отставания сельского хозяйства стало одной из самйх важных задач Коммунистической партии и советского народа. Это была чрезвычайно трудная задача.

Сентябрьский (195.3 г.) Пленум ЦК КПСС с ленинской принципиальностью вскрыл* крупные недостатки в состоянии сельского хозяйства, подверг острой критике ошибки, допущенные в руководстве колхозами и совхозами. Пленум подчеркнул, что социалистическая форкЛ организации.-сельского хозяйства может дать наилучшие результаты при том условии, если будут приведены в действие великие силы революционного энтузиазма широких крестьянских масс, если будет последовательно соблюдаться принцип материальной заинтересованности тружеников сельской) хозяйства в развитии общественного производства.

1 «Сельское хозяйство СССР», Статистический сборник, М., 1960, стр. 27, 31, 21.

245

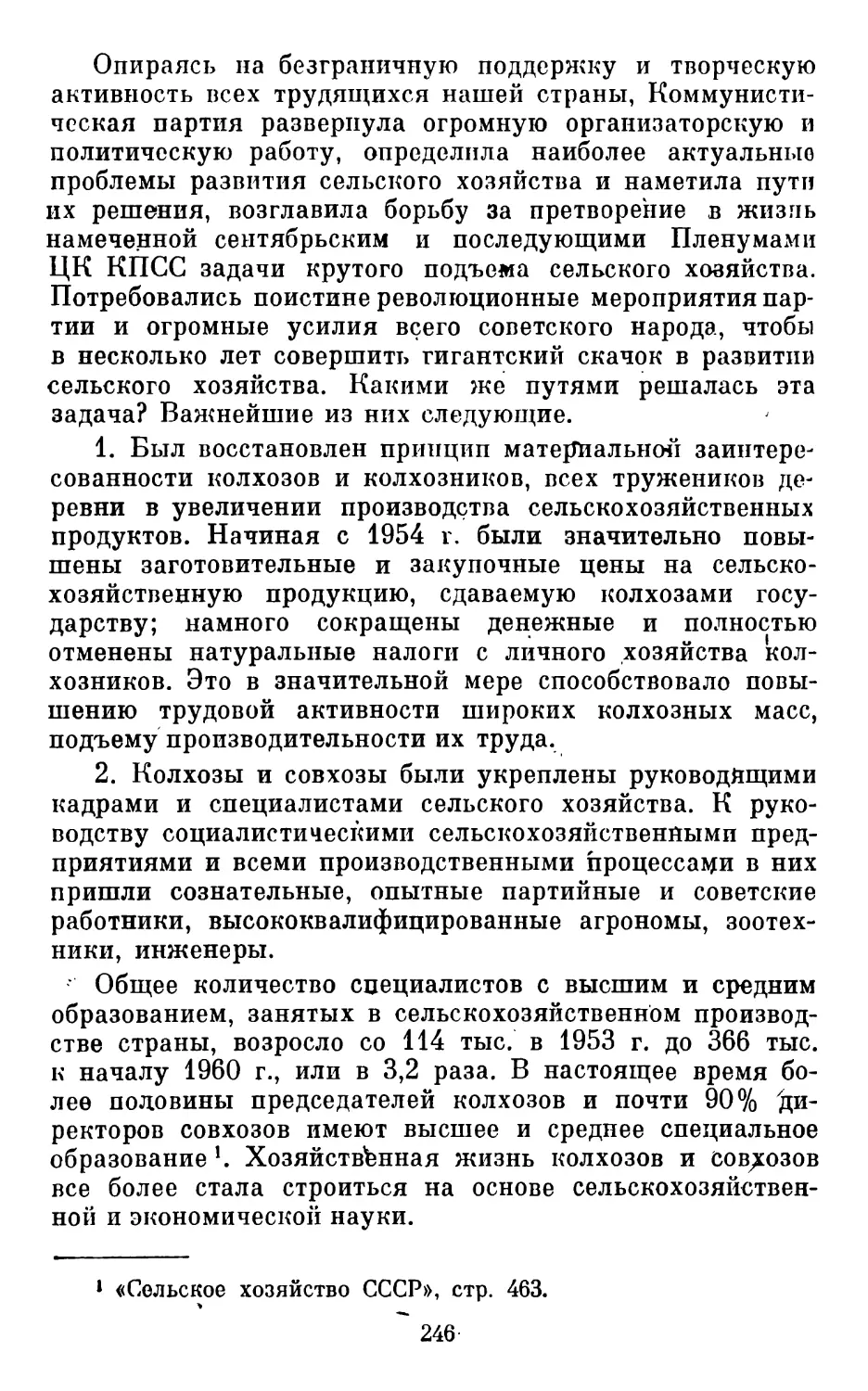

Опираясь на безграничную поддержку и творческую активность всех трудящихся нашей страны, Коммунистическая партия развернула огромную организаторскую и политическую работу, определила наиболее актуальные проблемы развития сельского хозяйства и наметила пути их решения, возглавила борьбу за претворение в жизнь намеченной сентябрьским и последующими Пленумами ЦК КПСС задачи крутого подъема сельского хозяйства. Потребовались поистине революционные мероприятия партии и огромные усилия всего советского народа, чтобы в несколько лет совершить гигантский скачок в развитии сельского хозяйства. Какими же путями решалась эта задача? Важнейшие из них следующие.

1. Был восстановлен принцип материальной заинтересованности колхозов и колхозников, всех тружеников деревни в увеличении производства сельскохозяйственных продуктов. Начиная с 1954 г. были значительно повышены заготовительные и закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, сдаваемую колхозами государству; намного сокращены денежные и полностью отменены натуральные налоги с личного хозяйства колхозников. Это в значительной мере способствовало повышению трудовой активности широких колхозных масс, подъему производительности их труда.

2. Колхозы и совхозы были укреплены руководящими кадрами и специалистами сельского хозяйства. К руководству социалистическими сельскохозяйственными предприятиями и всеми производственными процессами в них пришли сознательные, опытные партийные и советские работники, высококвалифицированные агрономы, зоотехники, инженеры.

Общее количество специалистов с высшим и средним образованием, занятых в сельскохозяйственном производстве страны, возросло со 114 тыс. в 1953 г. до 366 тыс. к началу 1960 г., или в 3,2 раза. В настоящее время более половины председателей колхозов и почти 90% Директоров совхозов имеют высшее и среднее специальное образование Хозяйственная жизнь колхозов и совхозов все более стала строиться на основе сельскохозяйственной и экономической науки.

1 «Сельское хозяйство СССР», стр. 463.

246

Одновременно была резко увеличена численность квалифицированных кадров по механизации сельского хозяйства. Количество трактористов, . комбайнеров и шоферов возросло с 1 705 тыс. человек в 1953 г. до 2 401 тыс. человек в 1959 г., или на 40%.

3. Были ликвидированы бюрократические извращения в планировании сельскохозяйственного производства, приводившие к тому, что колхозам и совхозам зачастую давались задания без учета местных условий и особенностей отдельных хозяйств, без учета Материальной заинтересованности тружеников сельского хозяйства. Новый порядок планирования дал возможность колхозам и совхозам самим планировать свое общественное хозяйство. Этим была развязана инициатива миллионов тружеников в управлении хозяйственной жизнью социалистических сельскохозяйственных предприятий. Планирование в колхозах и совхозах стало более квалифицированным, конкретным и действенным. Оно стало строиться на основе глубокого знания и изучения местных природных и экономических условий каждого хозяйства, района, области (края). Это позволило вскрыть огромные резервы увеличения производства сельскохозяйственных продуктов в каждом колхозе и совхозе.

4. На развитие сельского хозяйства Советское государство ассигновало -огромные средства/ Общая сумма государственных капитальных вложений в сельское хозяйство за 1954—1958 гг. достигла 10,3 млрд. руб. Чтобы ярче представить огромные масштабы капитальных вложений, осуществленных государством в сельском хозяйстве за эти 5 лет, достаточно указать на тот факт, что за 1918—1953 гг. Советское государство вложило в сельское хозяйство 8,7 млрд. руб.

Одновременно крупные капитальные вложения колхозы осуществляли за счет собственных средств. За 5 лет (1954—1958 гг.) колхозами на нужды капитального строительства было использовано 10,8 млрд. руб. против 10,4 млрд. руб. за 1918—1953 гг.1

Благодаря героическим усилиям рабочего класса сельское хозяйство в кратчайший срок было оснащено современной машинной техникой. За 5 лет (1954—1958 гг.) сельскому хозяйству было поставлено 668 тыс. тракторов, 1 «Сельское хозяйство СССР», стр. 387.

247

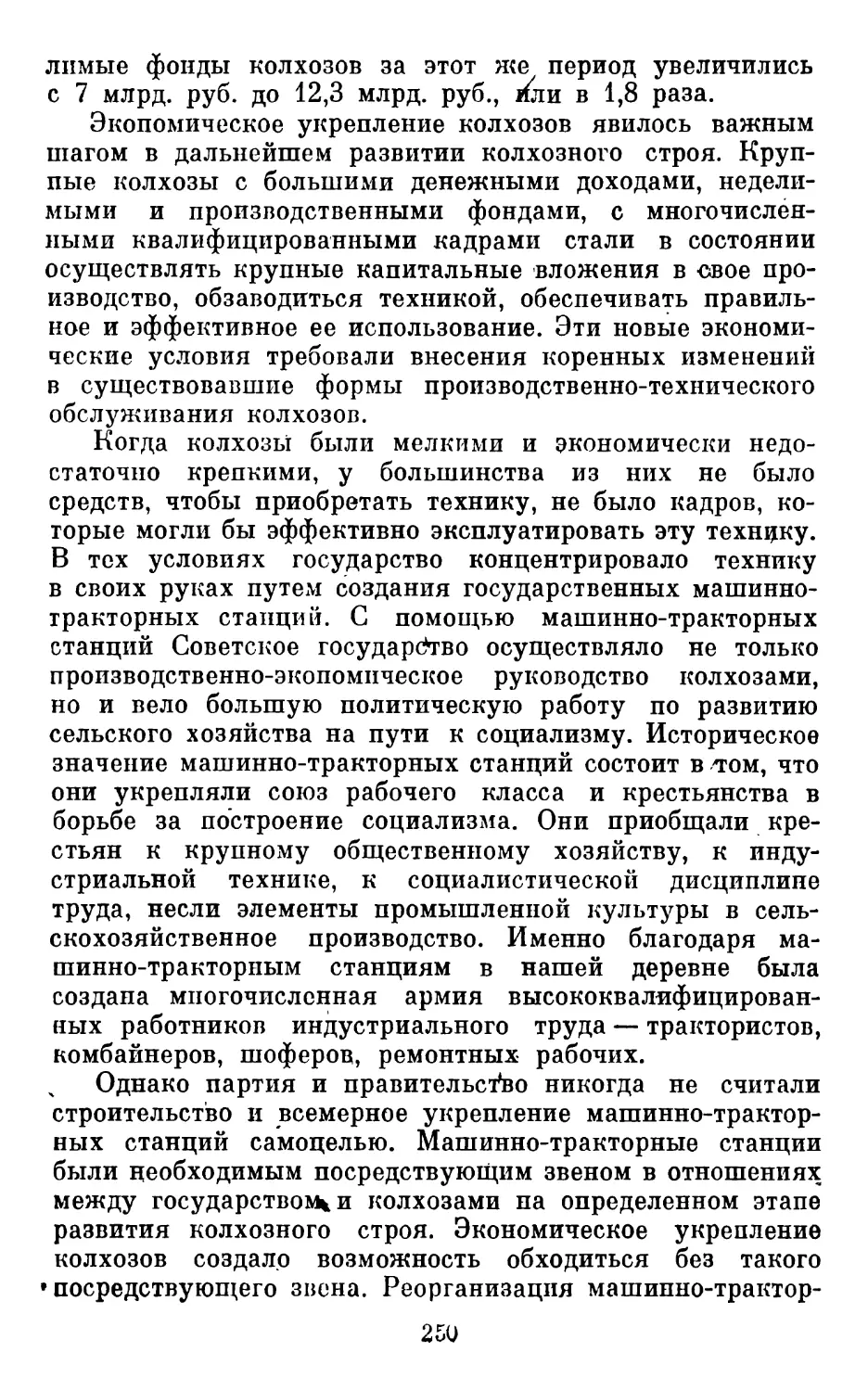

374 тыс. зерновых комбайнов, 132 тыс. силосоуборочных комбайнов и миллионы других машин. Общая численность парка тракторов, комбайнов и грузовых автомашин в сельском хозяйстве изменилась следующим образом.

Парк тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей 1 г (в тыс. шт.)

Наименование машин

1954 г.

1959 г.

1959 г. в % к 1954 г.

Всего тракторов:

в физических единицах

744

1001

135

в пересчете на 15-сильные . . .

1 239 ’

1 750

141

Комбайны зерновые (в пересчете на

15-футовые)

322

507

157

Автомобили грузовые .......

424>

700

165

8 Все • энергетические мощности сельского хозяйства за этот же период возросли с 87,8 млн. л. с. до 137,9 млн. л. с. Из. их общего числа 95,7% составили механические двигатели.

Быстрыми темпами развивалась электрификация сельского хозяйства, главным образом за счет присоединения колхозов и совхозов к государственным электрическим сетям. Если в 1953 г. сельским хозяйством было потреблено 2,7 млрд, квт-ч электроэнергии, то в 1958 г. потребление электроэнергии уже составило 6,9 млрд, квт-ч, или в 2 с лишним раза больше. Число электрифицированных совхозов возросло с 4293 'в 1953 г. до 5780 в 1958 г., или *с 88 до 96%, а число электрифицированных колхозов — соответственно с 20 тыс. до 32,9 тыс., или с 22 до 49%.

5. По призыву Центрального Комитета Коммунистической партии советские люди освоили 41 млн. га целинных и залежных земель, что сыграло важнейшую роль в увеличении производства зерна и подъеме сельского хозяйства страны в целом. Это было героическим подвигом советского народа. В этом легко убедиться, если пред- етавить, что площадь освоенных земель превышает посев1 «Сельское хозяйство СССР», стр. 409.

248

ную площадь зерновых культур девяти европейских государств, вместе взятых: Франции, Италии, Федеративной Республики Германии, Австрии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Испании и Швеции.

За 1954—1960 гг. в зоне освоения целинных и залежных земель страна получила по сравнению с объемом заготовок в 1949—1953 гг. дополнительно 6,3 млрд, пудов товарного хлеба. Одновременно в этих районах государство дополнительно получило за тот же период 4,9 млн. т товарного мяса, 15,3 млн. т молока, 352 тыс. т шерсти. Затраты, осуществленные государством на освоение целинных земель, возмещены с большим превышением. В 1954—1960 гг. на освоение новых земель государство вложило, сверх обычных капитальных вложений в этих районах, дополнительно 4,4 млрд. руб. За этот период времени только за счет товарной продукции хлеба в районах освоения целинных и залежных земель государство получило дополнительно в виде прибылей и налога с оборота более 7,6 млрд, руб., т. е. чистый доход государства составил 3,2 млрд. руб.

В настоящее время в стране свыше 40% заготовок хлеба производится в районах освоения целинных земель1.

Вместе с тем следует отметить, что значение освоения целинных земель не исчерпывается непосредственным ростом сельскохозяйственного производства в этих районах. Народнохозяйственная эффективность освоения целинных земель заключается еще в том, что, существенно расширив базу производства зерна в восточных районах страны, государство создало огромную реальную возможность для специализации сельского хозяйства целого ряда западных, южных и центральных районов страны на производстве других чрезвычайно ценных сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства.

Перечисленные мероприятие дали возможность в короткий срок в значительной мере ликвидировать отставание сельского хозяйства, укрепить экономику колхозов — главных производителей основных сельскохозяйственных продуктов. О возросшей экономической мощи колхозов красноречиво говорят следующие данные. Денежные доходы колхозов увеличились с 4,9 млрд. руб. в 1953 г. до 13,2 млрд. руб. в 1958 г., или в 2,7 раза. Неде- ‘ «СССР в цифрах в 1960 году», стр. 187.

249

лпмые фонды колхозов за этот же период увеличились с 7 млрд. руб. до 12,3 млрд, руб., Или в 1,8 раза.

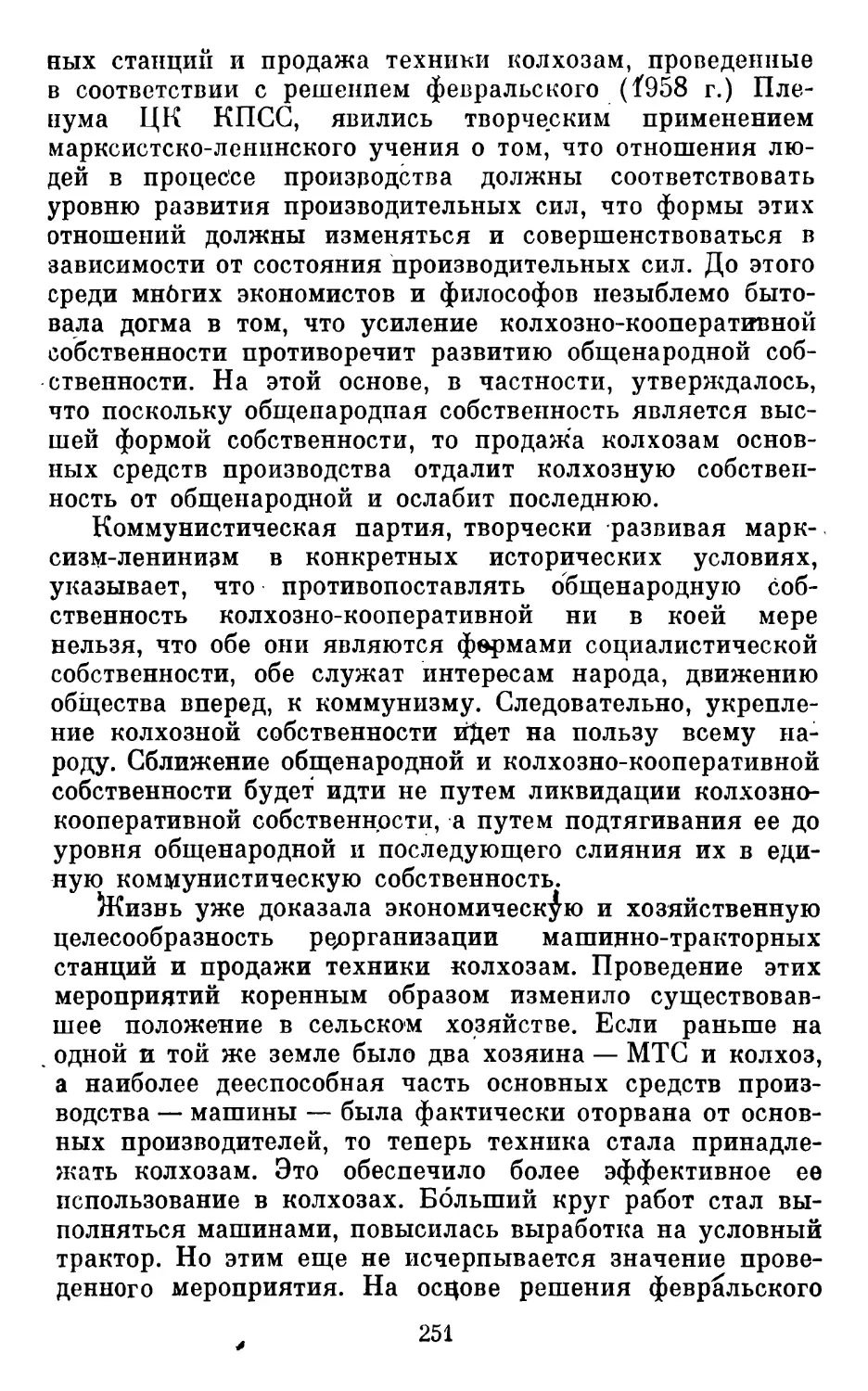

Экономическое укрепление колхозов явилось важным шагом в дальнейшем развитии колхозного строя. Крупные колхозы с большими денежными доходами, неделимыми и производственными фондами, с многочисленными квалифицированными кадрами стали в состоянии осуществлять крупные капитальные вложения в свое производство, обзаводиться техникой, обеспечивать правильное и эффективное ее использование. Эти новые экономические условия требовали внесения коренных изменений в существовавшие формы производственно-технического обслуживания колхозов.

Когда колхозы были мелкими и экономически недостаточно крепкими, у большинства из них не было средств, чтобы приобретать технику, не было кадров, которые могли бы эффективно эксплуатировать эту технику. В тех условиях государство концентрировало технику в своих руках путем создания государственных машинно- тракторных станций. С помощью машинно-тракторных станций Советское государство осуществляло не только производственно-экопомическое руководство колхозами, но и вело большую политическую работу по развитию сельского хозяйства на пути к социализму. Историческое значение машинно-тракторных станций состоит в чом, что они укрепляли союз рабочего класса и крестьянства в борьбе за построение социализма. Они приобщали крестьян к крупному общественному хозяйству, к индустриальной технике, к социалистической дисциплине труда, несли элементы промышленной культуры в сельскохозяйственное производство. Именно благодаря машинно-тракторным станциям в нашей деревне была создана многочисленная армия высококвалифицированных работников индустриального труда — трактористов, комбайнеров, шоферов, ремонтных рабочих.

Однако партия и правительство никогда не считали строительство и всемерное укрепление машинно-тракторных станций самоцелью. Машинно-тракторные станции были необходимым посредствующим звеном в отношениях между государством^ и колхозами па определенном этапе развития колхозного строя. Экономическое укрепление колхозов создало возможность обходиться без такого ’посредствующего звена. Реорганизация машинно-трактор250

ных станций и продажа техники колхозам, проведенные в соответствии с решением февральского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС, явились творческим применением марксистско-ленинского учения о том, что отношения людей в процессе произродства должны соответствовать уровню развития производительных сил, что формы этих отношений должны изменяться и совершенствоваться в зависимости от состояния производительных сил. До этого среди мнбгих экономистов и философов незыблемо бытовала догма в том, что усиление колхозно-кооперативной собственности противоречит развитию общенародной собственности. На этой основе, в частности, утверждалось, что поскольку общенародная собственность является высшей формой собственности, то продажа колхозам основных средств производства отдалит колхозную собственность от общенародной и ослабит последнюю.

Коммунистическая партия, творчески развивая марксизм-ленинизм в конкретных исторических условиях, указывает, что противопоставлять общенародную собственность колхозно-кооперативной ни в коей мере нельзя, что обе они являются фермами социалистической собственности, обе служат интересам народа, движению общества вперед, к коммунизму, Следовательно, укрепление колхозной собственности йДет на пользу всему народу. Сближение общенародной и колхозно-кооперативной собственности будет идти не путем ликвидации колхознокооперативной собственности, а путем подтягивания ее до уровня общенародной и последующего слияния их в единую коммунистическую собственность.

}Кизнь уже доказала экономическою и хозяйственную целесообразность реорганизации машинно-тракторных станций и продажи техники колхозам. Проведение этих мероприятий коренным образом изменило существовавшее положение в сельском хозяйстве. Если раньше на одной и той же земле было два хозяина — МТС и колхоз, а наиболее дееспособная часть основных средств производства — машины — была фактически оторвана от основных производителей, то теперь техника стала принадлежать колхозам. Это обеспечило более эффективное ее использование в колхозах. Больший круг работ стал выполняться машинами, повысилась выработка на условный трактор. Но этим еще не исчерпывается значение проведенного мероприятия. На осцове решения февральского

251

(1958 г.) Пленума изменился , весь порядок планирования сельскохозяйственного машиностроения. Начиная с 1959 г. планы производства тракторов и сельскохозяйственных машин составляются на основе заказов колхозов и совхозов. Таким образов, колхозы и совхозы приобретают технику, необходимую им для механизации процессов труда в наиболее экономически выгодных отраслях их производства и наиболее подходящую к их природно-экономическим условиям. t

В настоящее время постановлением партии и правительства организовано Всесоюзное объединение Совета Министров СССР («Союзсельхозтехника») по продаже сельскохозяйственной техники, запасных,, частей, минеральных удобрений и других материально-технических средств, организации ремонта и использования машин в колхозах и совхозах. Организация этого объединения позволяет полнее изучать и удовлетворять потребности колхозов и совхозов в тракторах, в почвообрабатывающих и уборочных машинах, автомобилях, моторах, запасных частях, минеральных удобрениях, во всем, в чем нуждается сельскохозяйственное производство. В целях более полного учета потребностей сельского хозяйства при объединении «Союзсельхозтехника» создан Совет в составе председателей республиканских объединений, членов коллегии объединений, а также директоров совхозов и председателей колхозов из различных з*он страны, учёных, специалистов и директоров ведущих заводов тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.

К началу 1961 г. сельскохозяйственную технику приобрели 44,2 тыс. колхозов. Причем уже более 200 тыс. тракторов новейших, более совершенных марок выпущены промышленностью и куплены колхозами с учетом их заявок на технику.

Сейчас закончилась большая работа по составлению и уточнению перспективных планов на семилетие во всех колхозах страны. Каждый колхоз запланировал приобретение техники с учетом своих конкретных природных и экономических условий в соответствии с принятой производственной специализацией хозяйства, с расчетом на внедрение новых прогрессивных технологических процессов и форм организации /груда в сельском хозяйстве.

Наконец, существовавшая до недавнего времени система заготовок и цен на сельскохозяйственные продукты 252

не позволяла учитывать конкретные природные и экономические условия производства по зонам страны и в силу этого не только не способствовала установлению правильной производственной специализации, но даже нарушала исторически сложившийся процесс специализации. В практике ценообразования , на сельскохозяйственную продукцию колхозов допускались серьезные ошибки и извращения. Заготовительные цены на продукцию колхозного производства длительное время не пересматривались. В течение 1953—1957 гг. были подготовлены условия для коренной реформы цен на колхозную продукцию. Июньский (1958 г.) Пленум ЦК КПСС, научно обобщив практический опыт и реальные изменения, происшедшие за последние годы в экономике колхозов, признал^ необходимым установить единые закупочные цены на продукцию колхозного производства, имеющие большое практическое и теоретическое значение.

Теперь реализация произведенной продукции колхозами осуществляется путем ее продажи государству по единым твердым зональным ценам. Это является решающим стимулом при подборе колхозами наиболее выгодных отраслей и культур для своего хозяйства, а также в их борьбе за снижение издержек производства на единицу продукции.

Важным мероприятием, направленным на более полное использование всех резервов и возможностей социалистического сельского хозяйства, является принятое в феврале 1961 г. Центральным Комитетом партии и Советом Министров СССР постановление «О перестройке и 'улучшении организации государственных закупок сельскохозяйственных продуктов». I

В соответствии с этим постановлением начиная с 1961 г. закупки зерна, технических культур, мяса, молока и других сельскохозяйственных продуктов и сырья осуществляются на основе договоров контрактации, которые представляют собой заказ колхозам -и совхозам на необходимую государству продукцию. Договоры контрактации заключаются на срок от 2 до 5 лет, исходя из, планов государственных закупок сельскохозяйственных продуктов и перспективных планов развития колхозов и совхозов.

Заготовительные организации на местах будут отныне не только закупать готовую продукцию, но и активно участвовать в организации колхозного и совхозного про- 253

йзводства на основе глубокого изучения местньдх природных и экономических условий каждого района и каждого хозяйства.

Перестройка работы заготовительных органов поможет еще выше поднять темпы развития сельского хозяйства, быстрее осуществить намеченные йартией и правительством планы увеличения производства продуктов земледелия и животноводства.

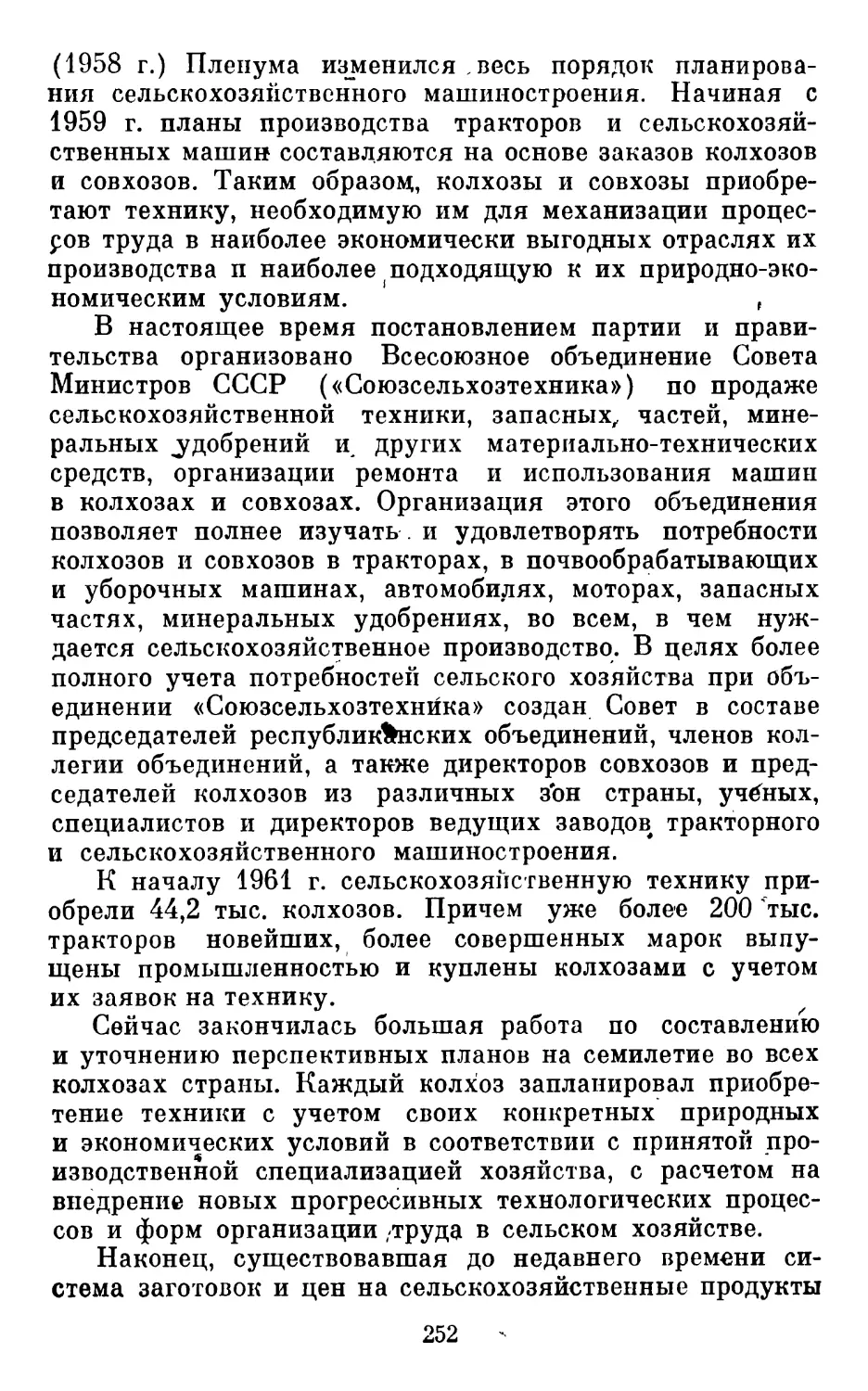

Предпринятые Коммунистической партией и советским народом усилия увенчались выдающейся победой и уже принесли свои замечательные плоды. Об этом красноречиво говорят следующие данные.

Рост производства основных сельскохозяйственных продуктов с 1953 по 1958 г.1

Продукты

Единица измерения

1953 г.

1958 г.

1958 г. в % к 1953 г.

Зерно

млн.

т

82,5

141,2

171,2

Сахарная свекла

»

»

23,2

54,4

234,4

Картофель и овощи

»

»

84

101,4

120,7

Мясо (в убойном весе)

»

»

5,8

7,7

132,8

Молоко

»

»

36,5

58,7

161,1

Яйцо

млрд.

шт.

16,1

23,0

143,5

Валовая продукция сельского

* хозяйства (в сопоставимых ценах)

млрд.

руб-

31,3

47,2

151

Этот, крупный рост сельскохозяйственного производства ликвидировал серьезное отставание сельского хозяйства. Вместе с тем он ознаменовал начало нового этапа в развитии сельского хозяйства нашей страны, он показал, какими огромными Жизненными силами располагает сельское хозяйство в условиях социалистического способа производства. Достигнутые успехи наглядно показали труженикам сельского хозяйства, какие неисчерпаемые резервы заложены в каждом колхозе и совхозе. Они воодушевили их на новые трудовые подвиги. В передовых хозяйствах страны родилось замечательное движение наших дней —

1 «Сельское хозяйство СССР», стр. 22, 27, 31. 254

соревнование с Соединенными Штатами Америки nd производству сельскохозяйственных продуктов на душу населения. Это движение было горячо поддержано Центральным Комитетом Коммунистической партии. Теперь оно охватило десятки тыскч колхозов и совхозов, и неда^ лско то время, когда у нас будет производиться на душу населения больше сельскохозяйственных продуктов, чем в США.

Залогом успешного решения поставленной задачи является наше неоспоримое превосходство в темпах роста сельскохозяйственного производства. Теперь наше сельское хозяйство развивается такйми быстрыми темпами, каких не знает пи одна капиталистическая страна. За период 1954—1959 гг. среднегодовой прирост валовой продукции сельского хозяйства в СССР составил 7%, тогда как в США прирост за этот же период составил только 2,3%. Общий размер производства ряда важнейших сельскохозяйственных пр'одуктов в Советском Союзе уже в 1960 г. приблизился к уровню производства этих продуктов в Соединенных Штатах Америки, а по некоторым из них уже превзошел этот уровень. В 1960 г. пшеницы в СССР было произведено в 2 раза больше, сахарной свеклы — в 3 с лишним раза, картофеля — в несколько раз больше, чем^в США. |

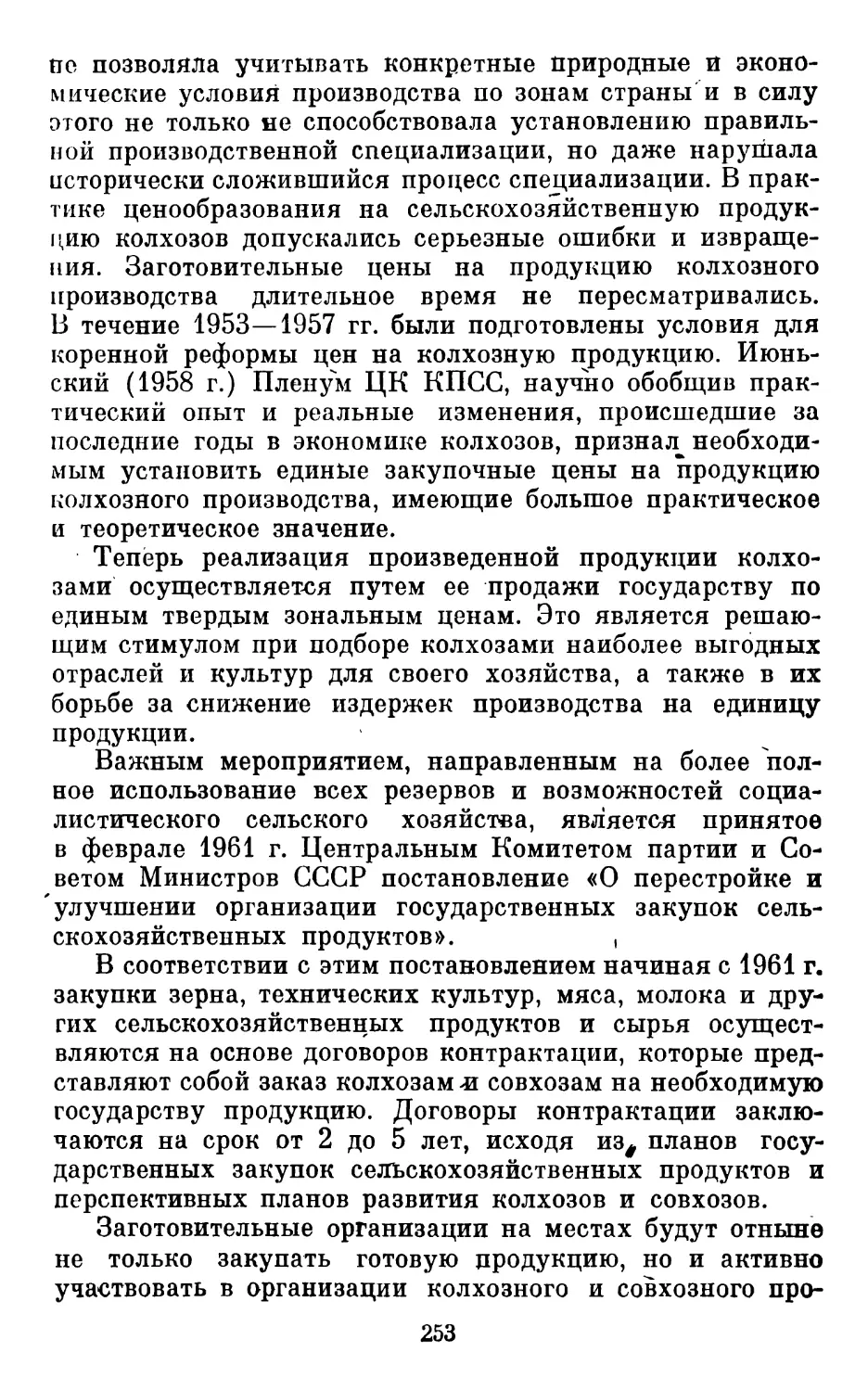

Успешно преодолевается отставание нашего сельского хозяйства в области животноводства — наиболее трудном участке экономического соревнования. За истекшие 6 лет (1954—1959 гг.) рост производства продуктов животноводства в СССР и США характеризуется следующими данными.

Валовое производство продуктов животноводства в СССР и США1

(1953 г. =100%)

Продукты

СССР

США

1957 г.

1958 г.

1959 г.

1957 г.

1958 г.

1 959 г.

Мясо и сало

126,6

131,8

152,8

111,3

108,8

116

Молоко ' . . .

150,1

161,1

170

104,4

104

103,2

Масло животное

151,7

156,5

170

96,4

94

.90

1 «Сельское хозяйство СССР», стр. 37—38. ’

255

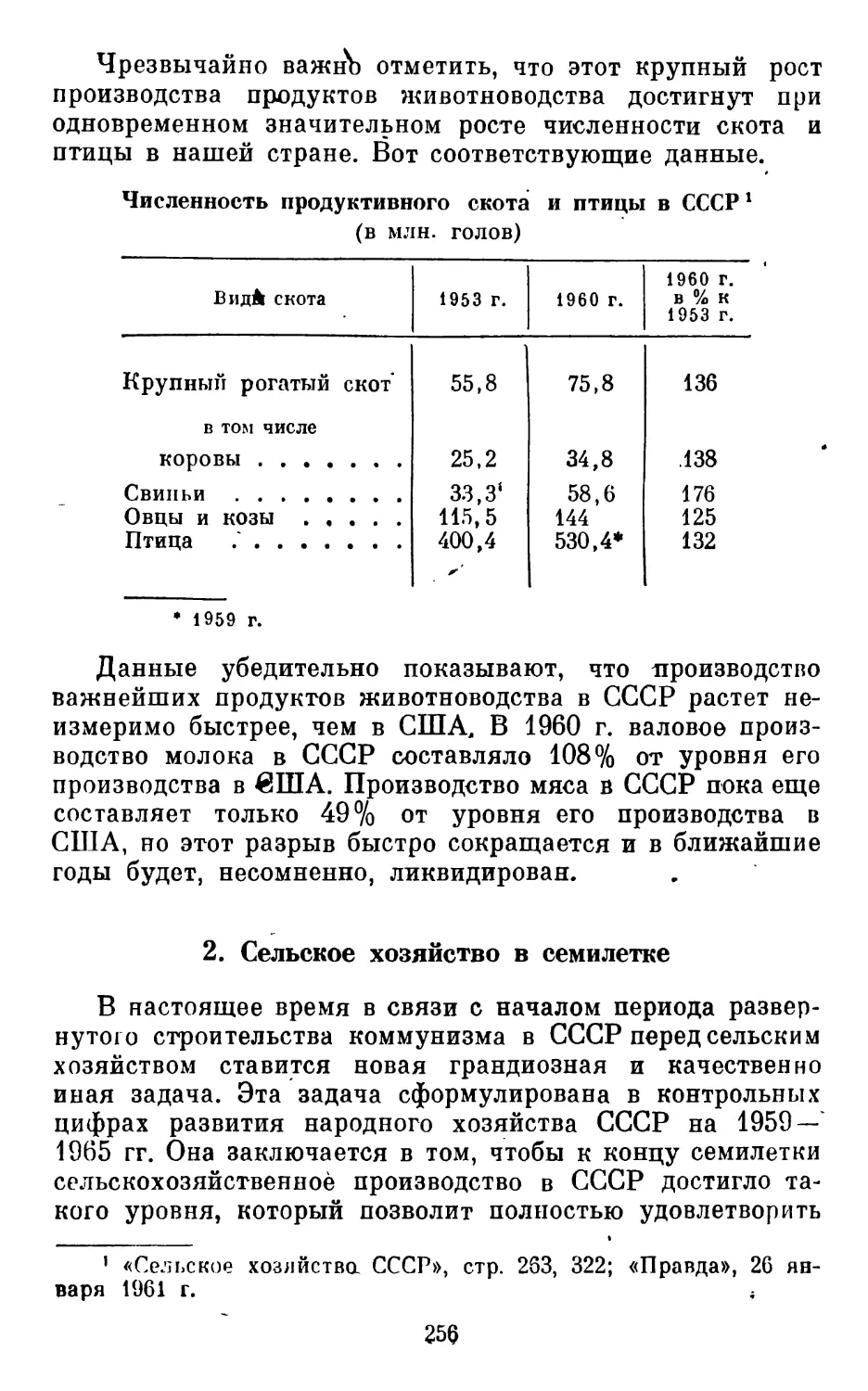

Чрезвычайно важнЬ отметить, что этот крупный рост производства продуктов животноводства достигнут при одновременном значительном росте численности скота и птицы в нашей стране. Вот соответствующие данные.

Численность продуктивного скота и птицы в СССР1 (в млн. голов)

ВидА скота

1953 г.

1960 г.

I960 г. в % к 1953 г.

Крупный рогатый скот

55,8

75,8

136

в том числе

коровы

25,2

34,8

.138

Свиньи

33,3‘

58,6

176

Овцы и козы

115,5

144

125

Птица .'

400,4

530,4*

132

* 1959 г.

Данные убедительно показывают, что производство важнейших продуктов животноводства в СССР растет неизмеримо быстрее, чем в США, В 1960 г. валовое производство молока в СССР составляло 108% от уровня его производства в вША. Производство мяса в СССР пока еще составляет только 49% от уровня его производства в США, но этот разрыв быстро сокращается и в ближайшие годы будет, несомненно, ликвидирован.

2. Сельское хозяйство в семилетке

В настоящее время в связи с началом периода развернутого строительства коммунизма в СССР перед сельским хозяйством ставится новая грандиозная и качественно иная задача. Эта задача сформулирована в контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959 — 1965 гг. Она заключается в том, чтобы к концу семилетки сельскохозяйственное производство в СССР достигло такого уровня, который позволит полностью удовлетворить

’ «Сельское хозяйства СССР», стр. 263, 322; «Правда», 26 января 1961 г. 4 256

потребности населения в продовольствии, а промышленности — в сырье и обеспечить все другие государственные нужды в сельскохозяйственной продукции.

Следовательно, на данном этапе развития сельского хозяйства речь идет уже не о ликвидации отставания или устранении какой-либо диспропорции, а о создании обилия сельскохозяйственных продуктов. Конечно, это но легкая задача. Для ее успешного решения необходимо обеспечить еще более крутой подъем сельскохозяйственного производства, чем это имело место в пятилетний период, предшествующий семилетке. Валовая продукция сельского хозяйства СССР за семилетие должна возрасти в 1,7 раза.

Чтобы обеспечить такие высокие, темпы роста, в сельское хозяйство будут осуществлены огромные капитальные вложепия. В соответствии с контрольными цифрами развития народного хозяйства за 7 лет только государство должно направить в сельское хозяйство 15 млрд. руб. на нужды капитального^ строительства. Кроме того, около 35 млрд. руб. составят капитальные вложения колхозов за счет собственных средств. Таким образом, общая сумма капитальных вложений в сельское хозяйство достигает 50 млрд. руб. Это на 26% превышает общую сумму капитальных вложений в сельское хозяйство, осуществленных за весь период развития СССР с 1918 по 1958 г.

На январском (1961 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что в последние годы колхозы и совхозы, увеличивали объем производства сельскохозяйственной продукции в основном за счет использования внутрихозяйственных резервов. Дальнейший рост производства продуктов сельского хозяйства теперь зависит главным образом от объема материальных ресурсов, которые будут вовлекаться в сельскохозяйственное производство, от его комплексной механизации, химизации, мелиорации земель, производственного строительства и других мероприятий, связанных с новыми капитальными вложениями в сельское хозяйство. В Постановлении Пленума указывается, что интересы коммунистического строительства и неуклонного подъема благосостояния народа требуют более высоких темпов развития сельского хозяйства. Сейчас наша 'страна имеет такую мощную индустрию, такую могучую оборону, что бна не в ущерб дальнейшему развитию промышленности и укреплению обороны может выделить 257

больше средств для дальнейшего подъема благосостояния народа.

В соответствии с директивами XXI съезда КПСС накопления от перевыполнения государственных планов развития народного хозяйства должны быть использованы в целях повышения благосостояния народа. За первые 2 года семилетки наша промышленность произвела сверхплановой продукции на миллиарды рублей, что позволило выделить дополнительные ассигнования, сверх намеченных семилеткой, на увеличение производства товаров народного потребления, на развитие отраслей, связанных с повышением благосостояния народа. Январский (1961г.) Пленум ЦК КПСС считает, что теперь наша страна имеет возможность серьезно увеличить капиталовложения сверх предусмотренных семилетним планом на развитие сельского хозяйства, а также промышленности,, обслуживающей сельское хозяйство, на производство тракторов и сельскохозяйственных машин, минеральных удобрений, строительных материалов.

Выделяя дополнительные средства на развитие сельского хозяйства, партия ставит цель — создать условия, которые позволяли бы вести сельское хозяйство так, чтобы оно не зависело от капризов природы. Сельскохозяйственное производство должно быть организовано таким образом, чтобы оно каждый год при любых климатических условиях гарантировало получение необходимых стране продуктов для полного удовлетворения потребностей народа.

Надежным средством получения гарантированных урожаев является ирригация — орошение и обводнение миллионов гектаров земель. Благодаря освоению целины страна за последние годы ввела в действие десятки. миллионов гектаров новых земель в восточных районах. Благодаря ирригации будут введены в действие миллионы гектаров земель в Средней Азии, на юге Российской Федерации, в Поволжье, на юге Украины, в республиках Закавказья. Ирригация даст нам возможность получать всегда нужное количество таких ценных сельскохозяйственных продуктов, как хлопок, рис, кукуруза, позволит значительно увеличить производство продуктов животноводства — мяса, молокаг масла, шерсти.

нию заболоченных и излишне увлажненных земель в районах нечерноземной полосы РСФСР, Полесья Украины, в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии.

Пленум ЦК КПСС считает важнейшей и неотложной задачей осуществление крупных мер по значительному увеличению производства’минеральных" удобрений, гербицидов, ядохимикатов и других химических средств; развитию сельскохозяйственного машиностроения, производству мощных тракторов с повышенными скоростями и орудий к цим, самоходных шасси, зерновых, кукурузных и силосных комбайнов, машин для послеуборочной обработки зерна, хлопкоуборочных машин, оборудования и машин для механизации работ в животноводстве, внесения органических удобрений, автомашин и транспортных тележек, техники для ирригации и мелиоративных работ, для проведения сельскохозяйственных работ в горных условиях.

В этой связи встает задача повышения эффективности ’использования огромных капитальных средств, направленных на развитие сельского хозяйства. Эту задачу можно решить только путем правильного, научно обоснованного планирования капитальных вложений. Повышедие экономической эффективностей капитальных вложений будет способствовать успешному решению всех задач, поставленных перед сельским хозяйством семилетним планом.

* *

*

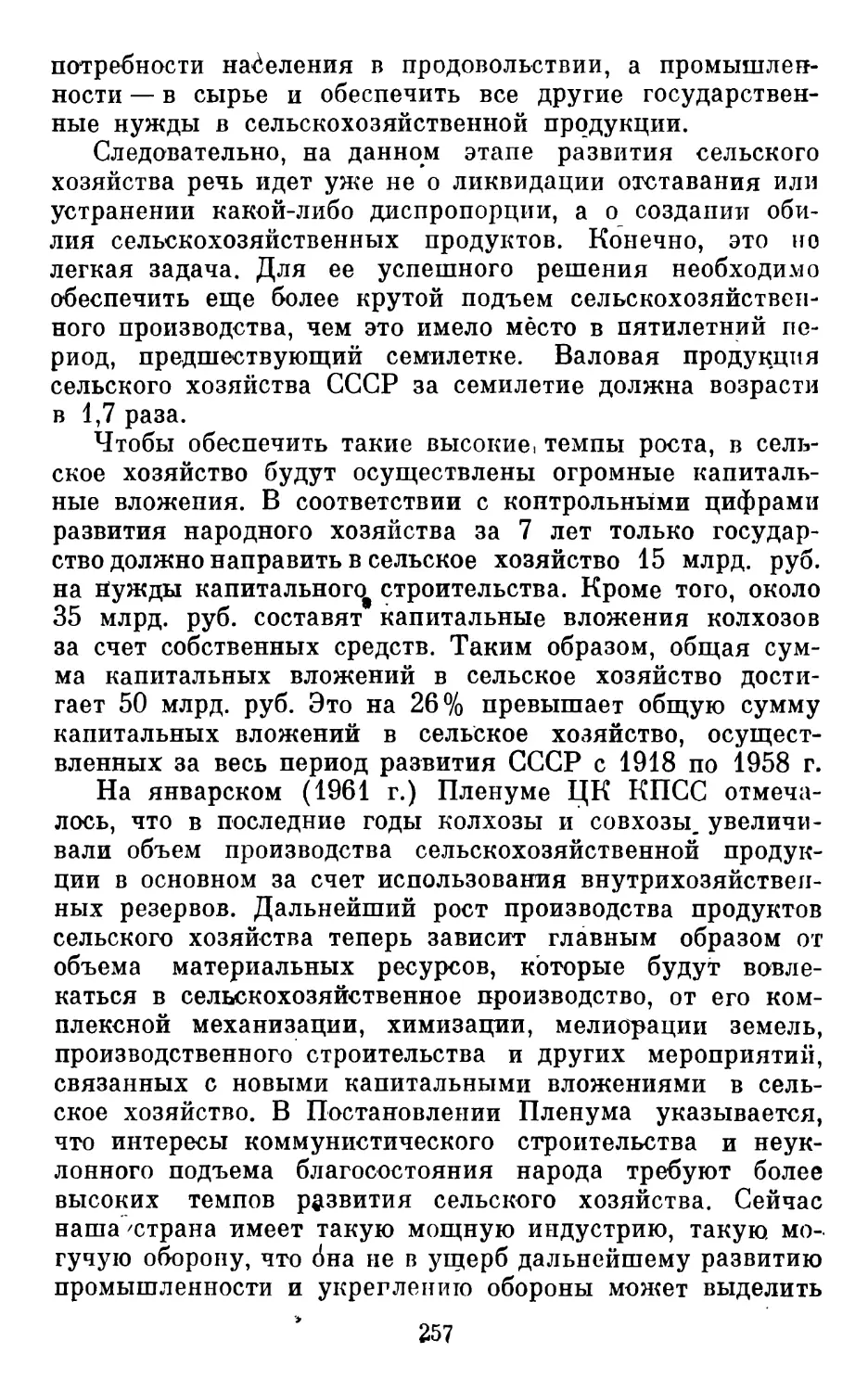

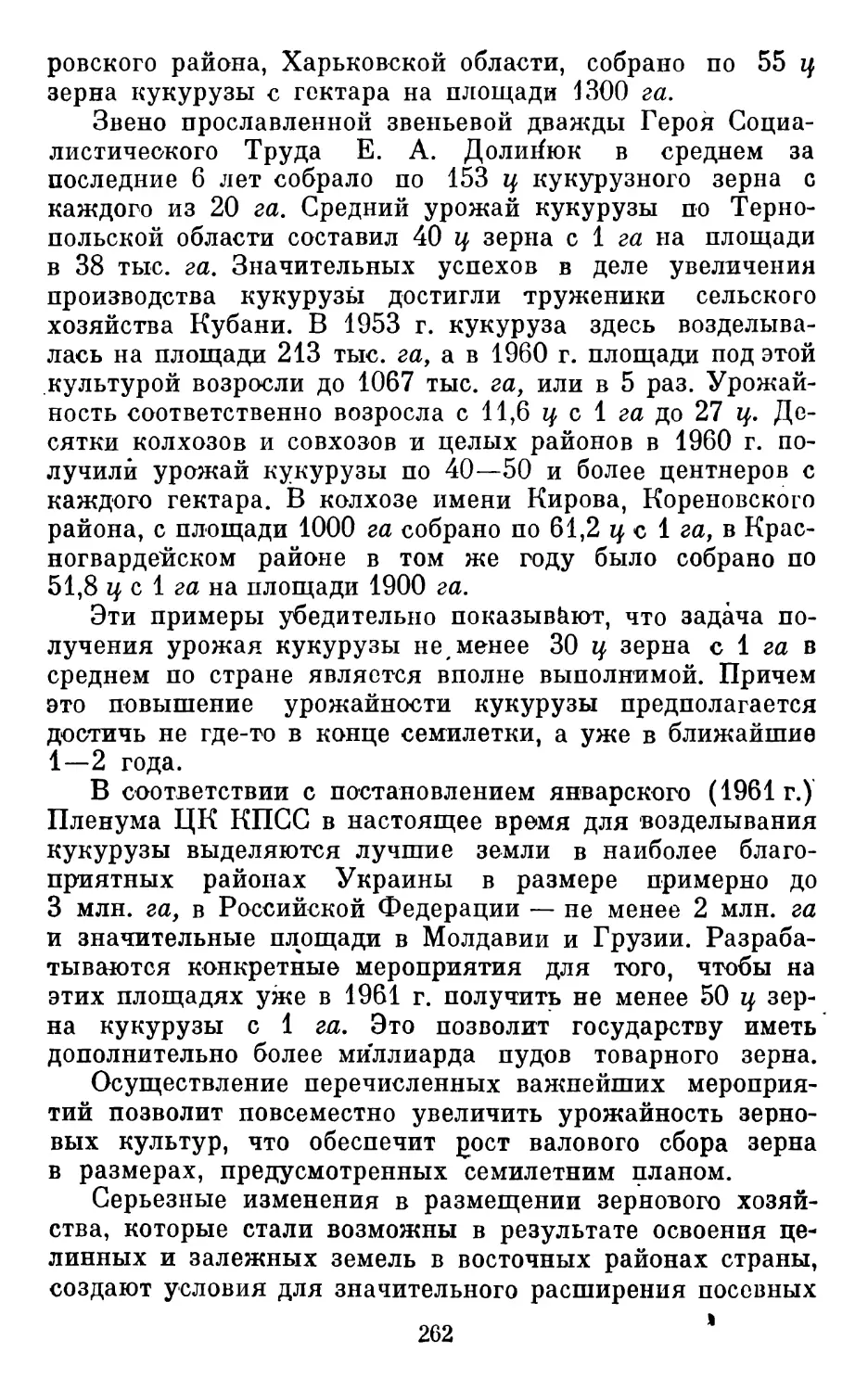

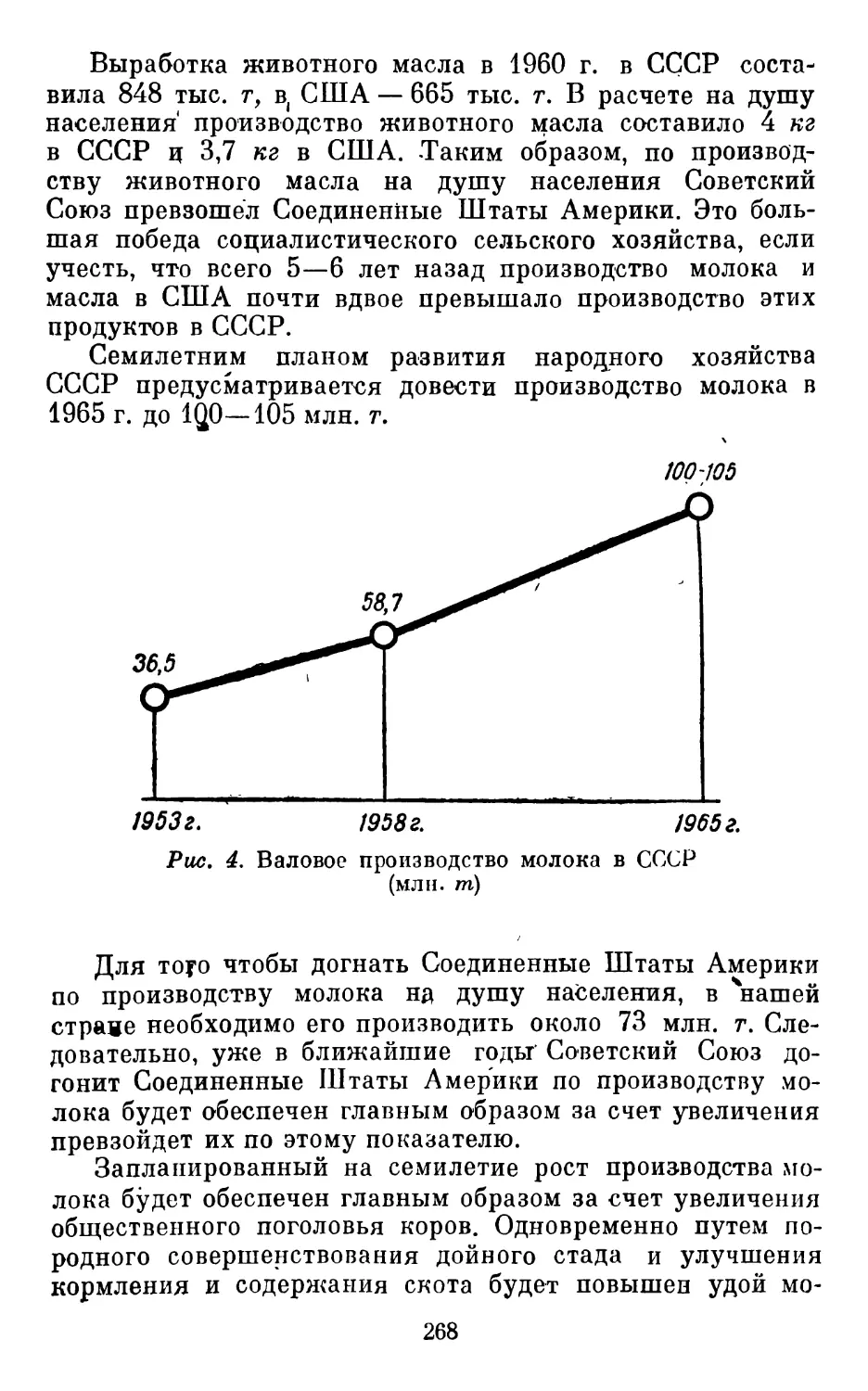

В Программе КПСС, принятой XXII съездом партии, указывается, что основным звеном дальнейшего развития всего сельского хозяйства является ускоренный подъем производства зерна, К 1980 г. производство зерна должно быть доведено до 18—19 млрд, пудов. Уже к концу семилетия намечается увеличить валовой сбор зерна в стране* до 10—11 млрд, пудов (см. рис. 1 на стр.'260).

Получение запланированного количества зерна даст возможность не только ' полностью удовлетворить все нужды государства в продовольственном зерне, но ц выделить для животноводства фуражные фонды в размере 5—5,5 млрд, пудов.

Каковы же пути увеличения производства зерна в текущем семилетии?

259

Теперь, когда за счет освоения целинных и залежных земель достигнуто резкое расширение посевных площадей под зерновыми, главным и решающим источником роста валового сбора зерна является повышение урожайности. За семилетие ставится задача — поднять урожайность зерновых в среднем по СССР примерно на 3—4 ц с гектара по сравнению с 1958 г.

Рис, 1. Валовой (амбарный) сбор зерна в СССР

< (млрд, пудов)

Реальна ли эта задача? Да, она вполне реальна. Сельское хозяйство СССР в настоящее время располагает огромными резервами для ее осуществления. Чтобы привести в действие эти резервы, в семилетке будет осуществлен ряд неотложных мероприятий. Важнейшие из них следующие:

во-первых, максимальное сокращение времени весеннего сева до 5—6 дней и уборки зерновых — до 10— 12 дней, а также строгое соблюдение сроков проведения всех сельскохозяйственных работ и высокое их качество;

во-вторых, введение и полное освоение правильных севооборотов; в засушливых районах страны’ будут вводиться севообороты с необходимым количеством черных паров, а в районах увлажненной зоны — с хорошо обрабатываемыми занятыми парами;

в-третьих, сплошной переход к посевам высокоценными сортовыми семенами;

в-четвертых, широкое применение органически^ ими- 260

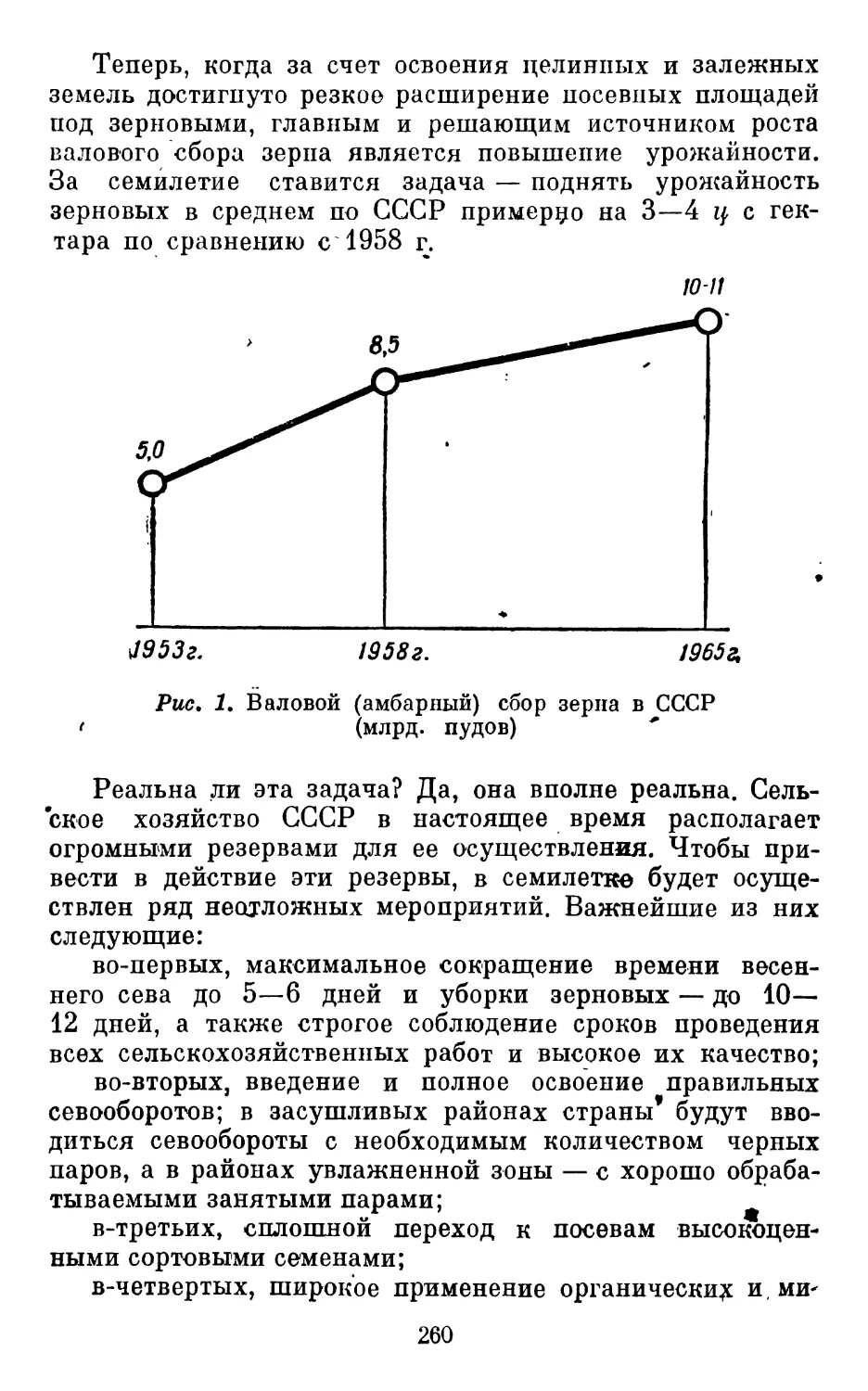

неральных удобрений. Семилетним планом намечено в 1965 г. произвести 35 млн. т минеральных удобрений. Это в 3 раза превысит уровень их - производства в 1958 г. Вследствие дальнейшего развития животноводства к концу семилетки накопление навоза — этого ценного органического удобрения — возрастет примерно в 2 раза.

Внесение удобрений в расчете на 100 га пашни в колхозах

Виды удобрений

Единица измерения

1953 г.

1958 г.

1965 г.»

1965 г. в % к 1958 г.

Минеральные . .

Ц

27,5

56,7

134 г6

237

Навоз

m

111

156

251

154

Торф

»

7

32

68

212

* В колхозах, совхозах и других государственных хозяйствах.

Кроме того, на огромных площадях с легкими песчаными и супесчаными почвами будет возделываться лю-. пин— высокоэффективное зеленое удобрение. Значительная часть всех этих удобрений будет.выделяться под зерновые культуры. Если в 1958 г. под зерновые культуры было внесено 2,1 млн. т минеральных удобрений, то в 1965 г. под них будет внесено 10,8 млн. т удобрений. Это явится надежной гарантией роста их урожайности.

Наконец,, важнейшим резервом роста урожайности зерновых культур явится повышение удельного веса кукурузы в производстве зерна. Чтобы представить, насколько велико значение кукурузы в деле роста урожайности зерновых культур и увеличении валового сбора зерна, достаточно указать на такой факт. В 1958 г. урожай сухого зерна кукурузы в полной спелости в среднем по СССР составил 23,3 ц с 1 га. Это в 2 с лишним раза выше, чем средний урожай других зерновых культур.

Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что такой урожай кукурузы далеко не является пределом. Многие колхозы и совхозы, целые районы и области получают урожай кукурузы значительно выше. Так, в том же 1958 г. колхозы и совхозы Днепропетровской области получили по 30 ц сухого зерна кукурузы с 1 га на площади в 226 тыс. га, а в Пятихатском, Солонянском, Ново-Покровском и некоторых других районах этой области получено по 35—40 ц зерна с 1 га. В колхозе «Прогресс», Пет261

ровского района, Харьковской области, собрано по 55 ц зерна кукурузы с гектара на площади 1300 га.

Звено прославленной звеньевой дважды Героя Социалистического Труда Е. А. Долийюк в среднем за последние 6 лет собрало по 153 ц кукурузного зерна с каждого из 20 га. Средний урожай кукурузы по Тернопольской области составил 40 ц зерна с 1 га на площади в 38 тыс. га. Значительных успехов в деле увеличения производства кукурузы достигли труженики сельского хозяйства Кубани. В 1953 г. кукуруза здесь возделывалась на площади 213 тыс. га, а в 1960 г. площади под этой культурой возросли до 1067 тыс. га, или в 5 раз. Урожайность соответственно возросла с 11,6 ц с 1 га до 27 ц. Десятки колхозов и совхозов и целых районов в 1960 г. получили урожай кукурузы по 40—50 и более центнеров с каждого гектара. В колхозе имени Кирова, Кореновского района, с площади 1000 га собрано по 61,2 ц с 1 га, в Красногвардейском районе в том же году было собрано по 51,8 ц с 1 га на площади 1900 га.

Эти примеры убедительно показывают, что задача получения урожая кукурузы не, менее 30 ц зерна с 1 га в среднем по стране является вполне выполнимой. Причем это повышение урожайности кукурузы предполагается достичь не где-то в конце семилетки, а уже в ближайшие 1—2 года.

В соответствии с постановлением январского (1961г.) Пленума ЦК КПСС в настоящее время для возделывания кукурузы выделяются лучшие земли в наиболее благоприятных районах Украины в размере примерно до 3 млн. га, в Российской Федерации — не менее 2 млн. га и значительные площади в Молдавии и Грузии. Разрабатываются конкретные мероприятия для того, чтобы на этих площадях уже в 1961 г. получить не менее 50 ц зерна кукурузы с 1 га. Это позволит государству иметь дополнительно более миллиарда пудов товарного зерна.

Осуществление перечисленных важнейших мероприятий позволит повсеместно увеличить урожайность зерновых культур, что обеспечит рост валового сбора зерна в размерах, предусмотренных семилетним планом.

Серьезные изменения в размещении зернового хозяйства, которые стали возможны в результате освоения целинных и залежных земель в восточных районах страны, создают условия для значительного расширения посевных 262

площадей и увеличения валовых сборов технических и кормовых культур, картофеля, овощей, продовольственных бахчевых, а также плодовых насаждений на Украине, в Молдавии, на Северном Кавказе, в центрально-черноземных областях РСФСР и в ряде других районов страны.

На этой основе семилетним планом намечается к 1965 г. производство овощей довести до размеров, полностью удовлетворяющих потребности населения. Производство плодов и ягод будет увеличено не менее чем в 2 раза, производство винограда — не менее чем в 4 раза. Почти вдвое за семилетие будет увеличено производство картофеля.

Весьма показательным является тот факт, что весь прирост производства картофеля предназначается для создания прочной кормовой базы животноводства. В 1965 г. на корм скоту предполагается выделить 75 млн. т картофеля, т. е. 51% валового сбора этой культуры. Чтобы представить, какое большое значение имеет запланированный рост производства картофеля, можно привести такой расчет: 75 млн. т картофеля, выделяемые на корм скоту, содержат около 23 млн. т кормовых единиц. Этого количества по питательности достаточно, чтобы откормить 30 млн. голов свиней и получить 3 млн. т свинины.

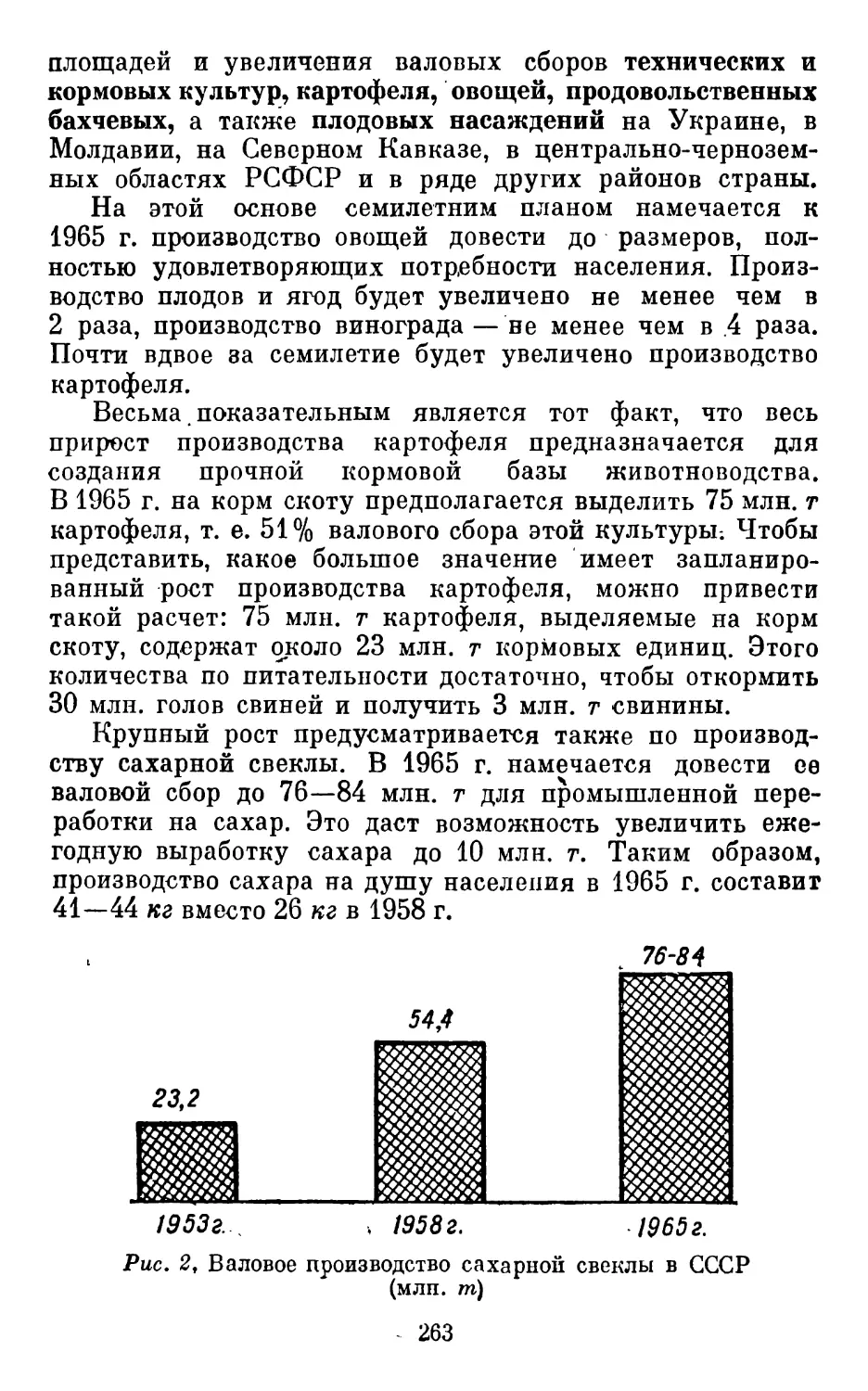

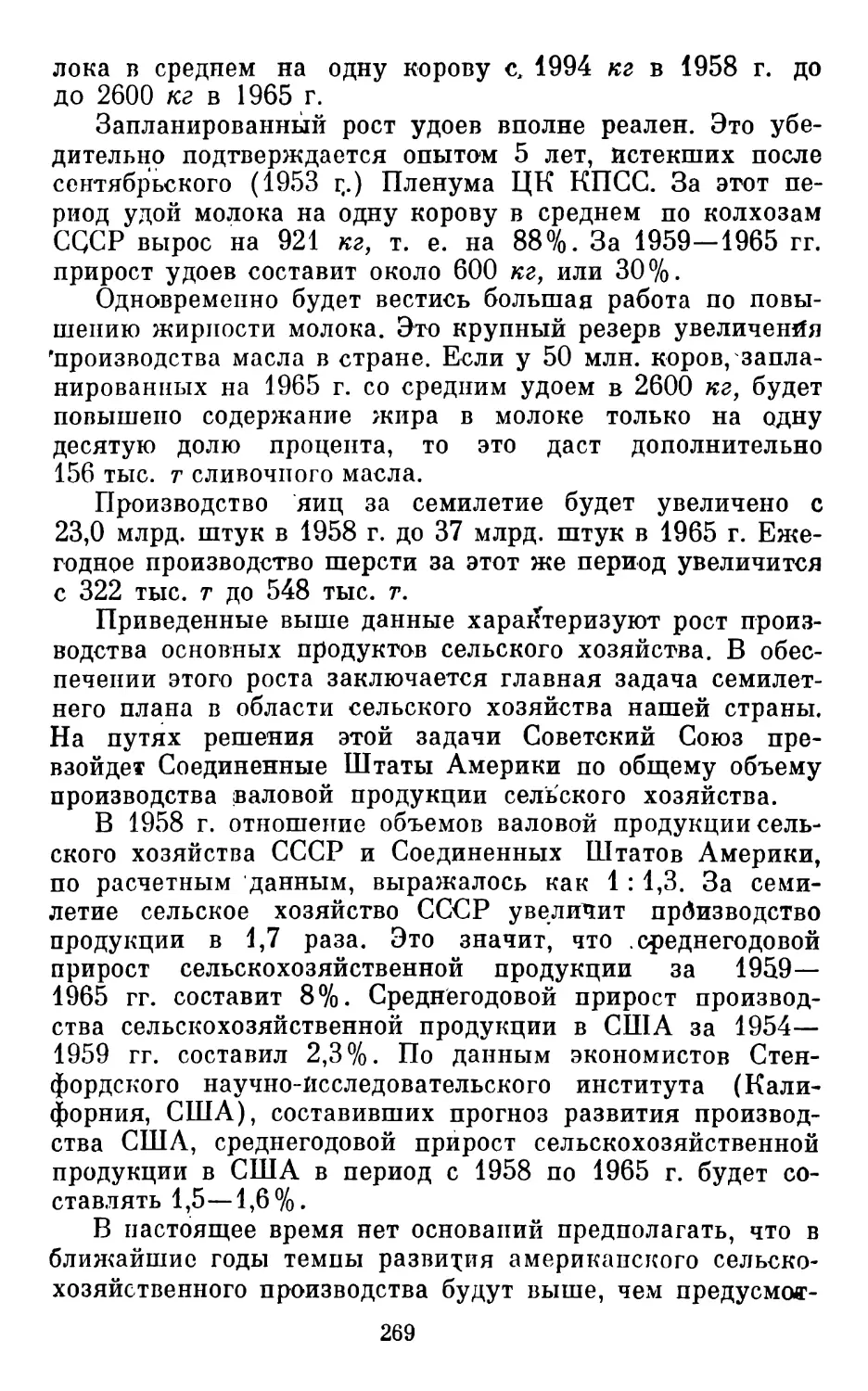

Крупный рост предусматривается также по производству сахарной свеклы. В 1965 г. намечается довести ее валовой сбор до 76—84 млн. т для промышленной переработки на сахар. Это даст возможность увеличить ежегодную выработку сахара до 10 млн. т. Таким образом, производство сахара на душу населения в 1965 г. составит 41—44 кг вместо 26 кг в 1958 г.

. 76-84

Рис. 2, Валовое производство сахарной свеклы в СССР (млп. т)

263

Для увеличения производства сахарной свеклы до Н8Ь мечаемых размеров будут расширены посевные площади этой культуры и повышена ее урожайность. Посевные площади будут расширены прежде всего в старых свекловичных районах, где имеются наиболее благоприятные природные условия, высокая плотность населения и накоплен богатый опыт возделывания этой культуры. Кроме того, значительное расширение производства сахарной свеклы намечается в ряде новых районов, в частности в Краснодарском крае, Сибири, Литовской ССР, Киргизской ССР и др.

Кроме того, в предстоящие годы широкое распространение получит возделывание сахарной свеклы на кормовые цели. Сахарная свекла, являясь высококалорийной культурой, будет хорошим подспорьем к концентрированным кормам, особенно при откорме свиней. Это подтверждается практикой многих колхозов и совхозов, а также данными научно-исследовательских институтов и опытных станций.

В экспериментальном хозяйстве Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина «Горки Ленинские» урожай сахарной свеклы в среднем за 6 лет составил по 475 ц с 1 га, что соответствует примерно 163 ц кормовых единиц и 13 щ сырого протеина (белка) в расчете на 1 га посева. Для сравнения можно указать, что в том же экспериментальном хозяйстве урожай картофеля в среднем за 6 лет составил 171 ц с 1 га, что соответствует 51 ц кормовых единиц и 2,4 ц сырого протеина в расчете на 1 га посева. Следовательно, с каждого гектара сахарной свеклы получено кормовых единиц примерно в 3 раза больше, чем с 1 га картофеля. Проведенные в этом хозяйстве сравнительные опыты по откорму свиней на сахарной свекле и картофеле показали, что при полученном урожае сахарная свекла дает 25 ц свинины, а картофель — 8 ц в расчете на 1 га посева соответствующих культур.

Аналогичные результаты получены при откорме свиней в колхозе .села Калиновки, Курской области, и ряде других хозяйств.

Производство хлопка-сырца за семилетие будет увеличено на 30—40%, льна-долгунца — на 31, семян масличных культур — на 10 %.

Особенно большие усилия Коммунистическая партия и советский народ направляют на дальнейшее развитие 264

животноводства. Это и понятно. Животноводство до последнего времени было наиболее отстающей отраслью сельского хозяйства нашей страны.

, В последние годы производство продуктов животноводства неуклонно возрастало. В 4960 г. было произведено больше, чем в 1953 г., мяса — на 50%, молока — на 69, яиц — на 64, шерсти — на 51 %.

На основе роста производства и повышения реальных доходов трудящихся резко возросло потребление продуктов животноводства населением. По данным выборочного обследования бюджетов семей промышленных рабочих, потребление этих продуктов на душу населения за 6 лет возросло в следующих размерах (в кг в год):

1953 г.

1959 г.

1959 г. в % к

1953 г.

Мясо ' . . .

38

54

142

Масло животноё

4,7

6,4

•135

Молоко и другие молочные про¬

дукты

88

154

174

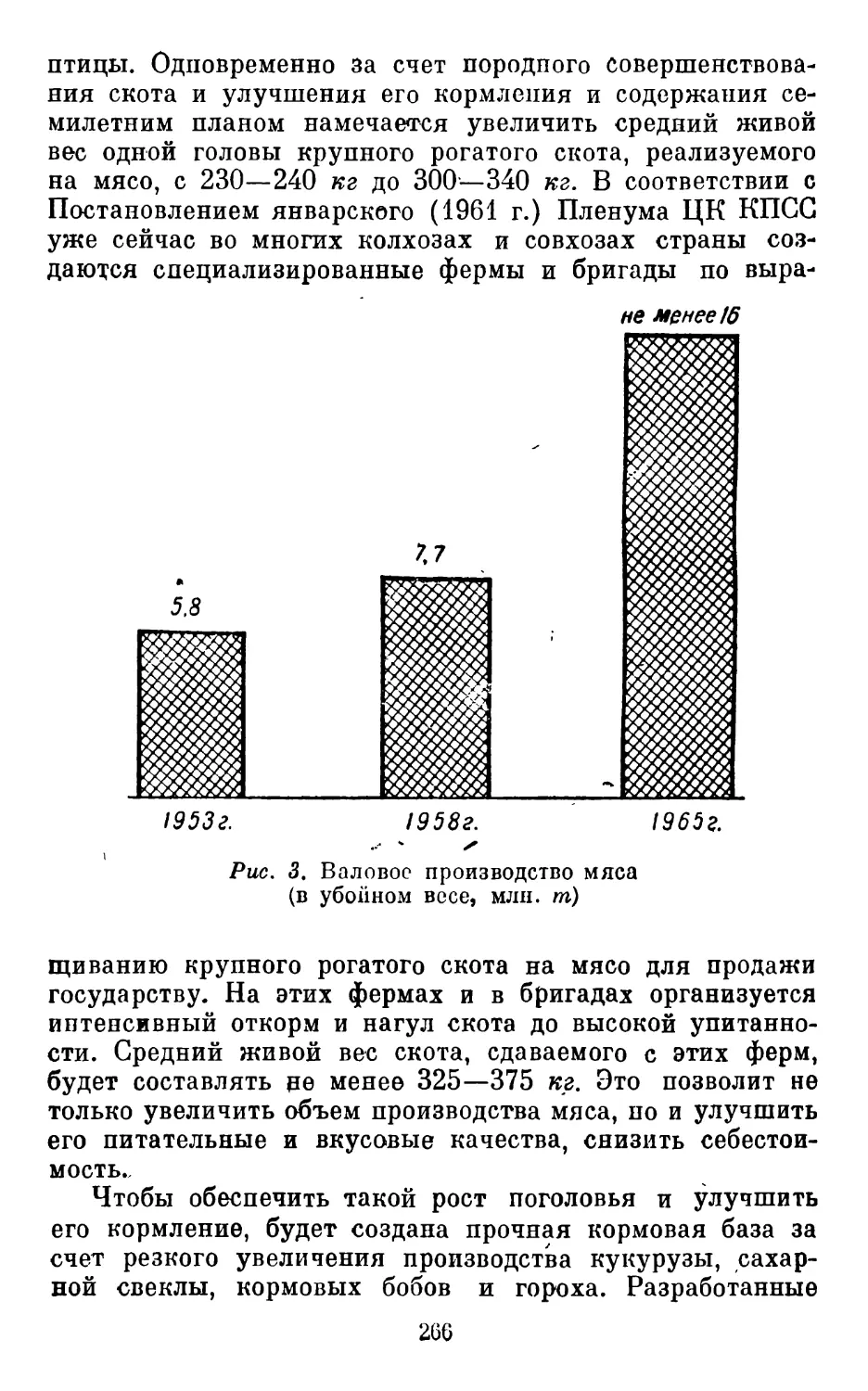

Это яркий показатель неуклонного повышения благосостояния народа. Однако и теперь животноводство еще далеко не удовлетворяет потребности населения в важнейших продуктах питания, особенно в мясе. В 1960 г. в СССР на душу населения было произведено по 41 кг мяса, а в США в 1§59 г.— по 98 ^кг. Поэтому важнейшее внимание в развитии животноводства будет сосредоточено на увеличении производства мяса. *3а семилетие производство мяса намечается увеличить более чем в 2 раза и довести его валовой выход в 1965 г. не менее чем до 16 млн. т. Чтобы получить такое количество мяса, необходимо среднегодовой прирост мяса поднять с 500 тыс. т в 1952—1958 гг. до 1200 тыс. т в 1959—1965 гг. (см. рис. 3 на стр. 266).

Это большая и трудная задача. Какими же путями она будет решаться? Прежде всего будет резко увеличено общественное поголовье всех видов сельскохозяйственных животных. Например, среднегодовой прирост крупного рогатого скота в текущем семилетии по сравнению с предшествующим семилетием намечается увеличить в 3,2 раза, овец — почти в 2 раза. Резко возрастет откорхМ свиней и 265

птицы. Одновременно за счет породного совершенствования скота и улучшения его кормления и содержания семилетним планом намечается увеличить средний живой вес одной головы крупного рогатого скота/ реализуемого на мясо, с 230—240 кг до 300—340 кг. В соответствии с Постановлением январского (1961 г.) Пленума ЦК КПСС уже сейчас во многих колхозах и совхозах страны создаются специализированные фермы и бригады по выра-

не менее 16

(в убойном весе, млн. т)

щиванию крупного рогатого скота на мясо для продажи государству. На этих фермах и в бригадах организуется интенсивный откорм и нагул скота до высокой упитанности. Средний живой вес скота, сдаваемого с этих ферм, будет составлять ре менее 325—375 кг. Это позволит не только увеличить объем производства мяса, по и улучшить его питательные и вкусовые качества, снизить себестоимость.

Чтобы обеспечить такой рост поголовья и улучшить его кормление, будет создана прочная кормовая база за счет резкого увеличения производства кукурузы, сахарной свеклы, кормовых бобов и гороха. Разработанные 266

в соответствии с Постановлением январского (1961 г.) Пленума ЦК КПСС мероприятия по увеличению производства зерна во всех зонах страны позволяют выделить в 1965 г. на кормовые цели более 5 млрд, пудов зерна; Для повышения питательности и усвояемости кормов промышленность значительно увеличит <рыпуск высокоценных белковых концентратов — мясной и рыбной муки, синтетической мочевины, микроэлементов, витаминов и др. Все это создаст необходимые условия для успешного выполнения семилетнего плана по производству мяса.

Вместе с тем в решениях XXI съезда партии отмечалось, что объем производства мяса в размере 16 млн. т принят в семилетием плане с тем расчетом, чдобы не перенапрягать план. Однако это не означает, что СССР не располагает возможностями значительно превысить намеченный объем производства мяса. Использование имеющихся резервов позволяет в 1965 г. довести производство мяса до 20—21 млн. т против 17,9 млн. т, произведенных в 1960 г. в США \ и претворить в жизнь благородный призыв передовых колхозов и совхозов — догнать США по производству мяса на душу населения.

Борьба за решение этой грандиозной задачи уже началась. Колхозы, совхозы, целые области и республики взяли на себя обязательства значительно перевыполнить задания семилетки. В целом по СССР производство мяса возросло за 1959 г. на 15% и составило 8,9 млн. т вместо 7,7 млн. т в 1958 г. Государственные закупки мяса увеличились за 1959 г. на 33%. В 1960 г. вследствие сложившихся тяжелых климатических условий объем производства мяса остался примерно на уровне 1959 г. Государственные закупки мяса возросли по сравнению с 1959 г. па 5 %.

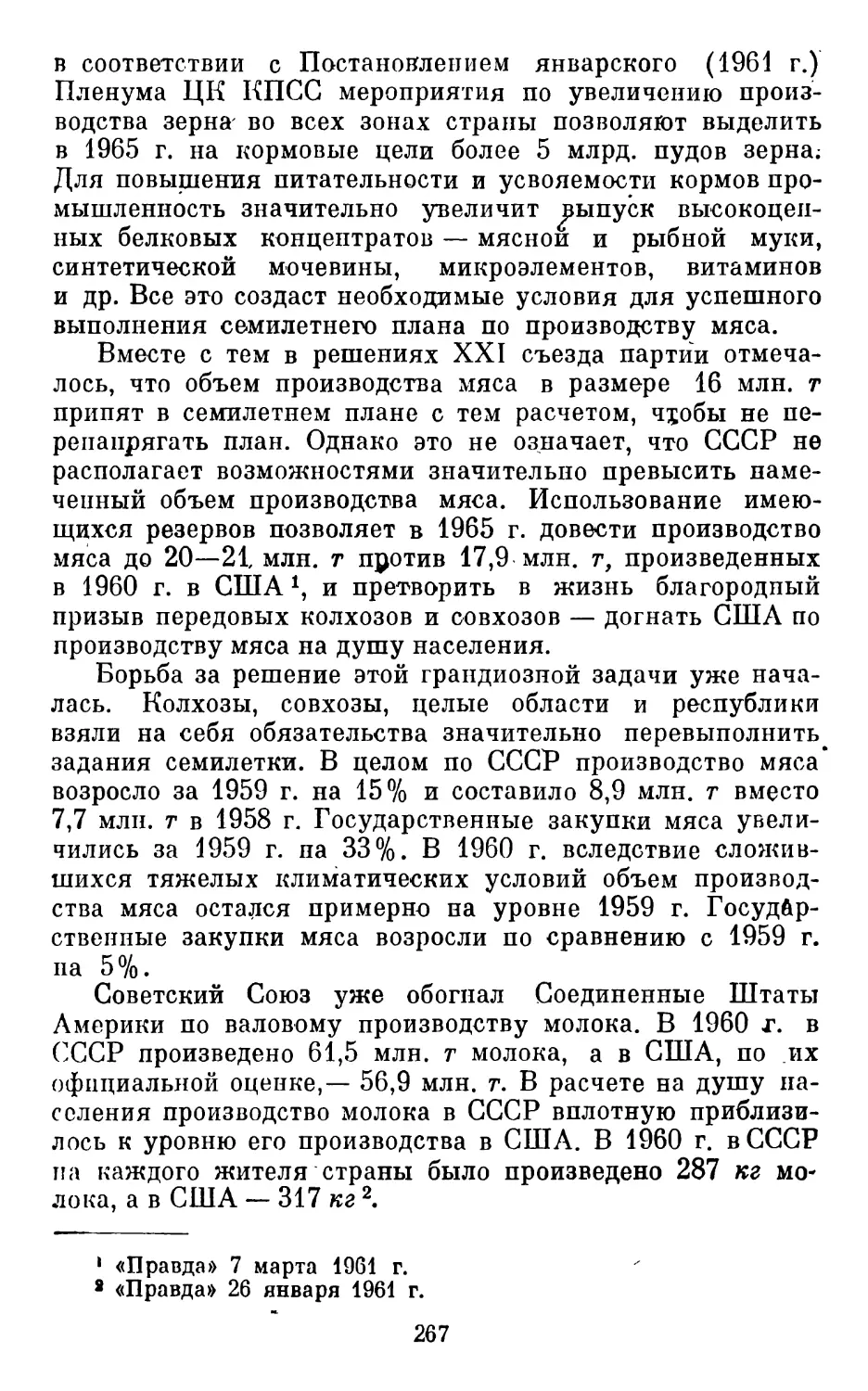

Советский Союз уже обогнал Соединенные Штаты Америки по валовому производству молока. В 1960 г. в СССР произведено 61,5 млн. т молока, а в США, по их официальной оценке,— 56,9 млн. г. В расчете на душу населения производство молока в СССР вплотную приблизилось к уровню его производства в США. В 1960 г. в СССР па каждого жителя страны было произведено 287 кг молока, а в США — 317 кг 2.

1 «Правда» 7 марта 1961 г.

8 «Правда» 26 января 1961 г.

267

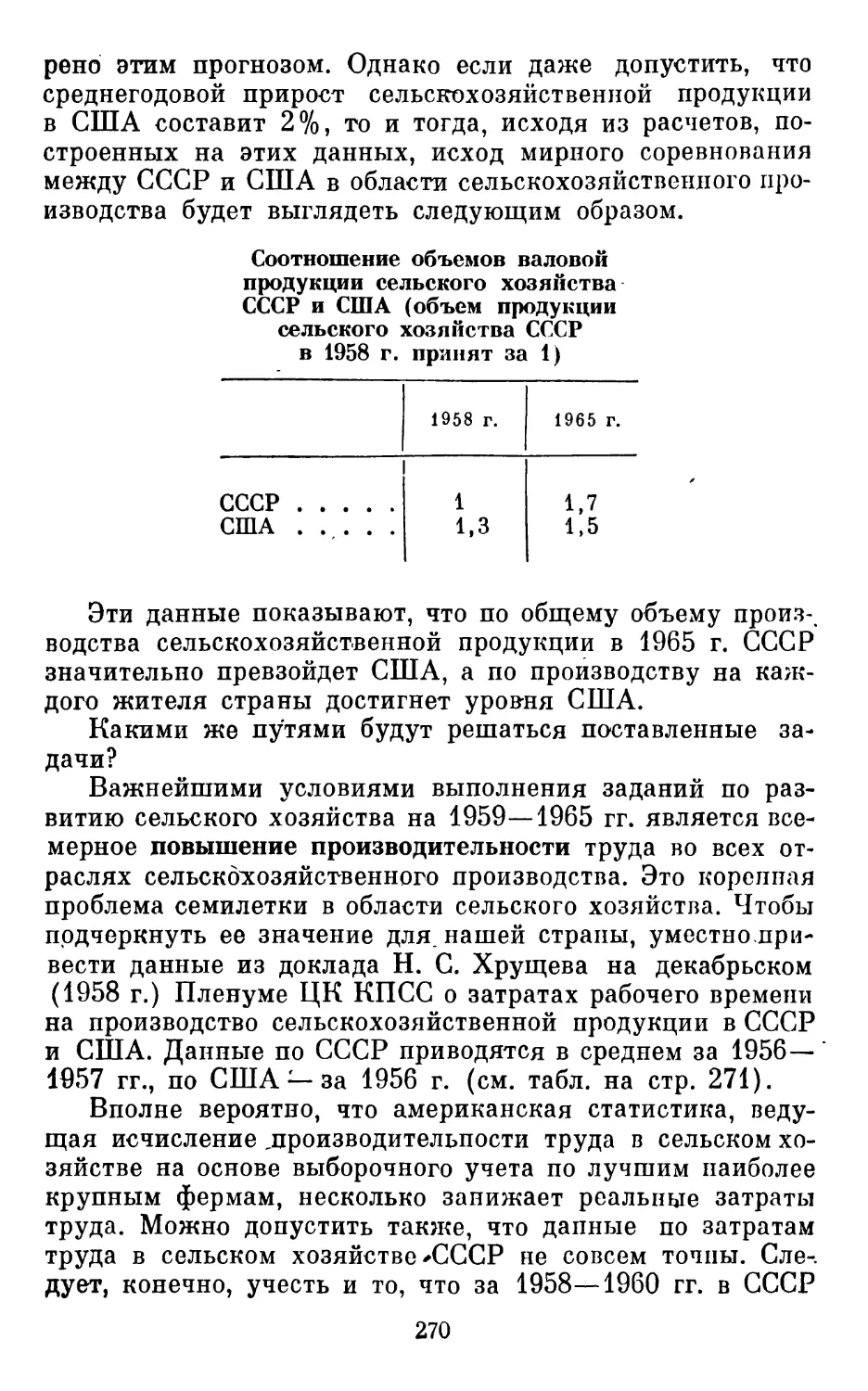

Выработка животного масла в 1960 г. в СССР составила 848 тыс. т, в| США — 665 тыс. т. В расчете на душу населения производство животного масла составило 4 кг в СССР ц 3,7 кг в США. Таким образом, по производству животного масла на душу населения Советский Союз превзошёл Соединенные Штаты Америки. Это большая победа социалистического сельского хозяйства, если учесть, что всего 5—6 лет назад производство молока и масла в США почти вдвое превышало производство этих продуктов в СССР.

Семилетним планом развития народного хозяйства СССР предусматривается довести производство молока в 1965 г. до 1Q0—105 млн. г.

Рис. 4. Валовое производство молока в СССР (мли. т)

Для тоуо чтобы догнать Соединенные Штаты Америки по производству молока нд душу населения, в нашей страие необходимо его производить около 73 млн. т. Следовательно, уже в ближайшие годы Советский Союз догонит Соединенные Штаты Америки по производству молока будет обеспечен главным образом за счет увеличения превзойдет их по этому показателю.

Запланированный на семилетие рост производства мо- лока будет обеспечен главным образом за счет увеличения общественного поголовья коров. Одновременно путем породного совершенствования дойного стада и улучшения кормления и содержания скота будет повышен удой мо268

лока в среднем на одну корову с, 1994 кг в 1958 г. до до 2600 кг в 1965 г.

Запланированный рост удоев вполне реален. Это убедительно подтверждается опытом 5 лет, истекших после сентябрьского (1953 г,.) Пленума ЦК КПСС. За этот период удой молока на одну корову в среднем по колхозам СССР вырос на 921 кг, т. е. на 88%. За 1959—1965 гг. прирост удоев составит около 600 кг, или 30%.

Одновременно будет вестись большая работа по повышению жирности молока. Это крупный резерв увеличенйя 'производства масла в стране. Если у 50 млн. коров, запланированных на 1965 г. со средним удоем в 2600 кг, будет повышено содержание жира в молоке только на одну десятую долю процента, то это даст дополнительно 156 тыс. т сливочного масла.

Производство яиц за семилетие будет увеличено с 23,0 млрд, штук в 1958 г. до 37 млрд, штук в 1965 г. Ежегодное производство шерсти за этот же период увеличится с 322 тыс. т до 548 тыс. т.

Приведенные выше данные характеризуют рост производства основных продуктов сельского хозяйства. В обеспечении этого роста заключается главная задача семилетнего плана в области сельского хозяйства нашей страны. На путях решения этой задачи Советский Союз превзойдет Соединенные Штаты Америки по общему объему производства валовой продукции сельского хозяйства.

В 1958 г. отношение объемов валовой продукции сельского хозяйства СССР и Соединенных Штатов Америки, по расчетным данным, выражалось как 1 : 1,3. За семилетие сельское хозяйство СССР увеличит производство продукции в 1,7 раза. Это значит, что среднегодовой прирост сельскохозяйственной продукции за 1959— 1965 гг. составит 8%. Среднегодовой прирост производства сельскохозяйственной продукции в США за 1954— 1959 гг. составил 2,3%. По данным экономистов Стенфордского научно-исследовательского института (Калифорния, США), составивших прогноз развития производства США, среднегодовой прирост сельскохозяйственной продукции в США в период с 1958 по 1965 г. будет составлять 1,5—1,6 %.

В настоящее время нет оснований предполагать, что в ближайшие годы темпы развития американского сельскохозяйственного производства будут выше, чем предусмояг- 269

рено этим прогнозом. Однако если даже допустить, что среднегодовой прирост сельскохозяйственной продукции в США составит 2%, то и тогда, исходя из расчетов, построенных на этих данных, исход мирного соревнования между СССР и США в области сельскохозяйственного производства будет выглядеть следующим образом.

Соотношение объемов валовой продукции сельского хозяйства СССР и США (объем продукции сельского хозяйства СССР в 1958 г. принят за 1)

1958 г.

1965 г.

СССР

1

1

1.7

США

1,3

1,5

Эти данные показывают, что по общему объему произ-. водства сельскохозяйственной продукции в 1965 г. СССР значительно превзойдет США, а по производству на каждого жителя страны достигнет уровня США.

Какими же путями будут решаться поставленные задачи?

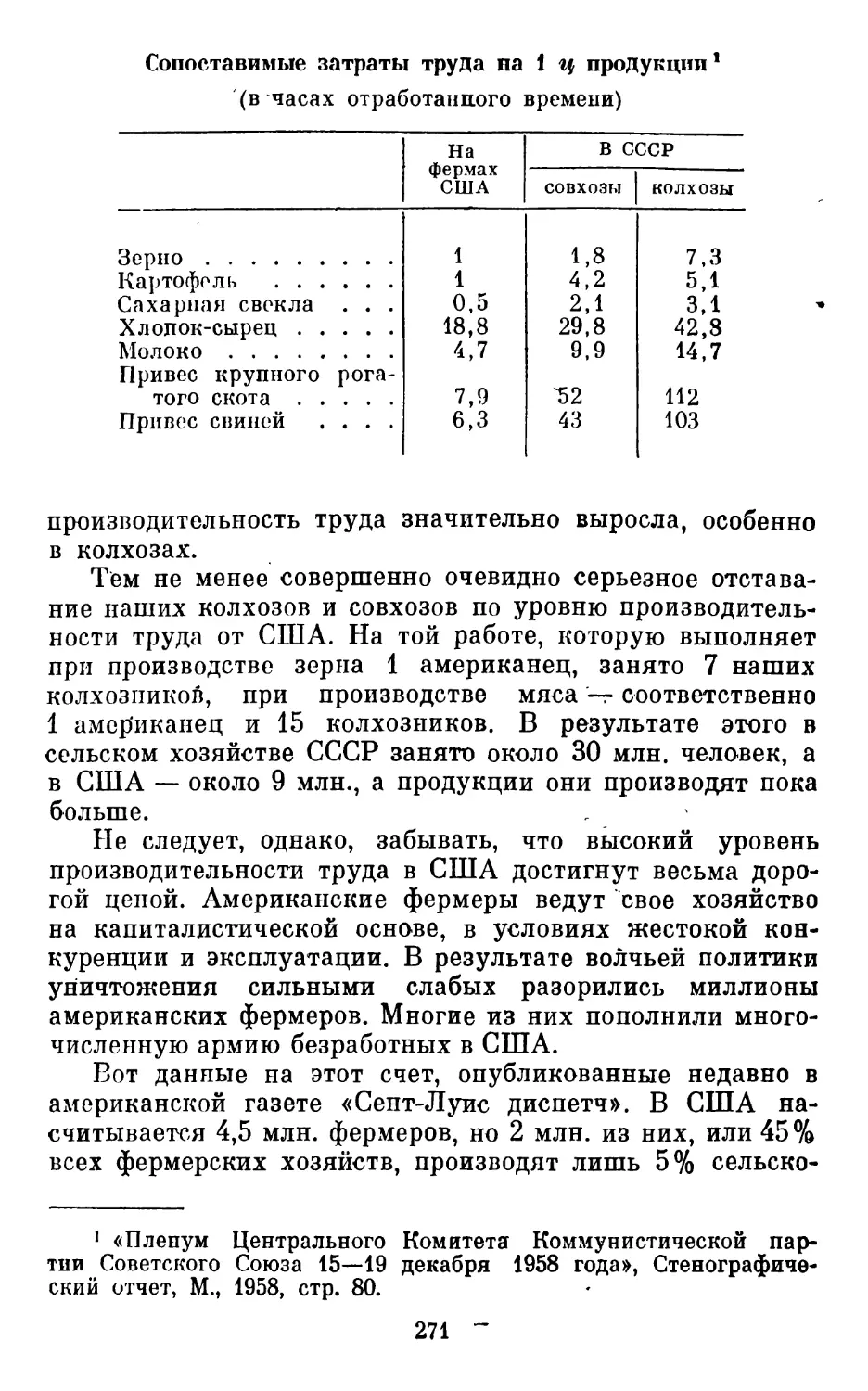

Важнейшими условиями выполнения заданий по развитию сельского хозяйства на 1959—1965 гг. является всемерное повышение производительности труда во всех отраслях сельскохозяйственного производства. Это коренная проблема семилетки в области сельского хозяйства. Чтобы подчеркнуть ее значение для. нашей страны, уместпо при- вести данные из доклада Н. С. Хрущева на декабрьском (1958 г.) Пленуме ЦК КПСС о затратах рабочего времени на производство сельскохозяйственной продукции в СССР и США. Данные по СССР приводятся в среднем за 1956— 1957 гг., по США — за 1956 г. (см. табл, на стр. 271).

Вполне вероятно, что американская статистика, ведущая исчисление ^производительности труда в сельском хозяйстве на основе выборочного учета по лучшим наиболее крупным фермам, несколько занижает реальные затраты труда. Можно допустить также, что данные по затратам труда в сельском хозяйстве *СССР не совсем точны. Сле-. дует, конечно, учесть и то, что за 1958—1960 гг. в СССР

270

Сопоставимые затраты труда на 1 if продукции1

(в часах отработанного времени)

На фермах США

В СССР

совхозы

колхозы

Зерно

1

1,8

7,3

Картофель

1

4,2

5,1

Сахарная свекла . . .

0,5

2,1

3,1

Хлопок-сырец

18,8

29,8

42,8

Молоко

4,7

9,9

14,7

Привес крупного рога¬

того скота

7,9

112

Привес свиней ....

6,3

43

103

производительность труда значительно выросла, особенно в колхозах.

Тем не менее совершенно очевидно серьезное отставание наших колхозов и совхозов по уровню производительности труда от США. На той работе, которую выполняет при производстве зерна 1 американец, занято 7 наших колхозников, при производстве мяса ~ соответственно 1 американец и 15 колхозников. В результате этого в сельском хозяйстве СССР занято около 30 млн. человек, а в США — около 9 млн., а продукции они производят пока больше.

Не следует, однако, забывать, что высокий уровень производительности труда в США достигнут весьма дорогой ценой. Американские фермеры ведут свое хозяйство на капиталистической основе, в условиях жестокой конкуренции и эксплуатации. В результате волчьей политики уничтожения сильными слабых разорились миллионы американских фермеров. Многие из них пополнили многочисленную армию безработных в США.

Вот данные на этот счет, опубликованные недавно в американской газете «Сент-Луис диспетч». В США насчитывается 4,5 млн. фермеров, но 2 млн. из них, или 45% всех фермерских хозяйств, производят лишь 5% сельско-

1 «Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 15—19 декабря 1958 года», Стенографический отчет, М., 1958, стр. 80.

271

хозяйственной продукции США. Эта группа фермеров ничего не продает на рынке. Того, что они производит, не хватает им даже на пропитание, многим приходится прирабатывать в городах или на крупных фермах. Это очень похоже на то состояние сельского хозяйства, которое было у нас в дореволюционной России, когда миллионы малоземельных крестьян-бедняков уходили из родных деревень в поисках работы, чтобы не погибнуть с голоду.

♦ Вторую группу составляют 2 млн. фермеров, так сказать, середняцкого типа. Они дают половину всех продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. Зато остальные 10% фермеров, составляющих третью группу, производят 45 % всей товарной сельскохозяйственной продукции. Это — сельскохозяйственные капиталисты, эксплуататоры наемного труда. Любопытно, что как раз преуспевающие капиталистические фермеры и получают 90% всех государственных дотаций на основе правительственной программы по поддержанию цен. Миллионам мелких фермеров государство не дает ни гроша. Нельзя не согласиться с утверждением газеты «Стар»: «Величайшим лицемерием сельскохозяйственных законов последних 30 лет является то, что самые нуждающиеся получили от них очень пало пользы».

Каждый год в «процветающей стране» десятки тысяч ферм продаются с молотка. Журнал «Фэктс фор фармерс» сообщает: по данным министерства земледелия, в '1949 г. в США было 5,7 млн. ферм, а в 1959 г.— 4,6 млн. Каждый год в среднем разорялось по 110 тыс. фермерских хозяйств. Орган министерства торговли «Нейшне бизнес» предсказывает, что «через десять лет в США окажутся «лишними» еще 3 млн. фермеров».

Многие разорившиеся фермеры становятся батраками, пополняют армию кочующих по дорогам США бездомных, бесприютных, отверженных людей, муки жизни которых не поддаются описанию. _Их не защищают законы страны. У них нет постоянного жилья, они работают в среднем один день из трех. Их годовой'заработок почти в 7 раз ниже прожиточного минимума. Они не пользуются медицинской помощью. Дети их не учатся.

Этот путь чужд и неприемлем для нашего социалистического сельского хозяйства. Однако мы должны и можем догнать и перегнать США по уровню производительности труда на основе правильной, более экономичной органи272

зации производства. В новой Программе партии указывается, что уже в ближайшие десять лет производительность труда в сельском хозяйстве СССР повысится не менее чем в два с половиной раза, а за двадцать лет — в пять-шесть раз.

На какой же основе намечается достигнуть столь высоких темпов роста производительности труда?

Прежде всего это механизация, электрификация и химизация сельскохозяйственного производства.

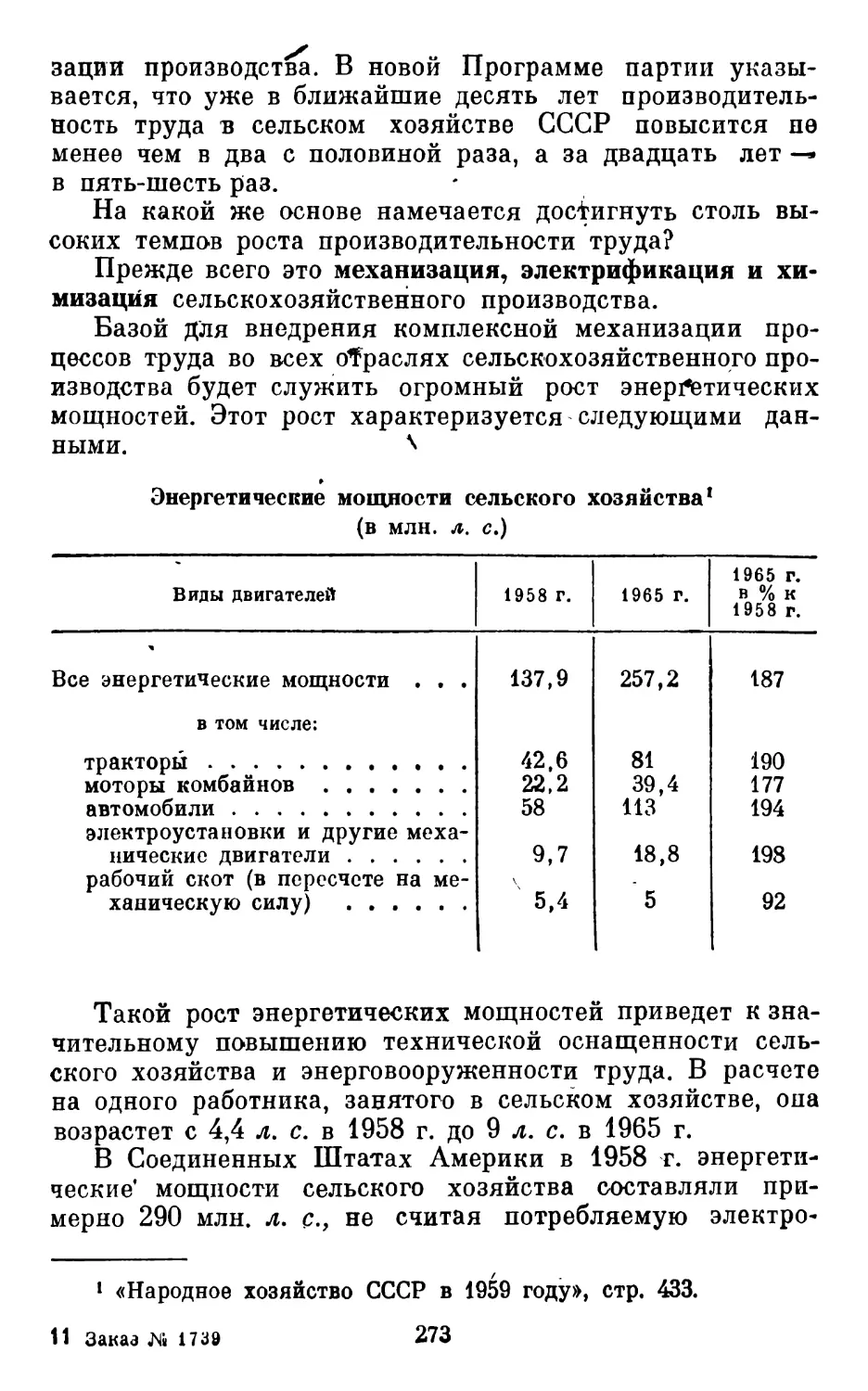

Базой для внедрения комплексной механизации процессов труда во всех отраслях сельскохозяйственного производства будет служить огромный рост энергетических мощностей. Этот рост характеризуется следующими данными.

Энергетические мощности сельского хозяйства1 (в млн. л. с,)

Виды двигателей

1958 г.

1965 г.

1965 г. в % к

1958 г.

Все энергетические мощности . , .

137,9

257,2

187

в том числе:

тракторы

42,6

81

190

моторы комбайнов

22,2

39,4

177

автомобили ...

58

ИЗ

194

электроустановки и другие меха¬

нические двигатели

9,7

18,8

198

рабочий скот (в пересчете на ме¬

ханическую силу)

5,4

5

92

Такой рост энергетических мощностей приведет к значительному повышению технической оснащенности сельского хозяйства и энерговооруженности труда. В расчете на одного работника, занятого в сельском хозяйстве, она возрастет с 4,4 л. с. в 1958 г. до 9 л. с. в 1965 г.

В Соединенных Штатах Америки в 1958 г. энергетические’ мощности сельского хозяйства составляли примерно 290 млн. л. с., не считая потребляемую электро-

1 «Народное хозяйство СССР в 1959 году», стр. 433. 11 Заказ JN1 1739

273

энергию и легковые автомобили, т. е. несколько больше, чем будет в СССР в 1965 г. Мощность тракторпого парка в США в 1958 г. составляла 150 млн. л. с., а мощность тракторного парка в СССР в 1965 г. будет составлять примерно 81 млн. л. с. Однако нам нет нужды иметь такое же количество тракторов, как в США, несмотря на то что у нас несколько больше площадь обрабатываемых земель.

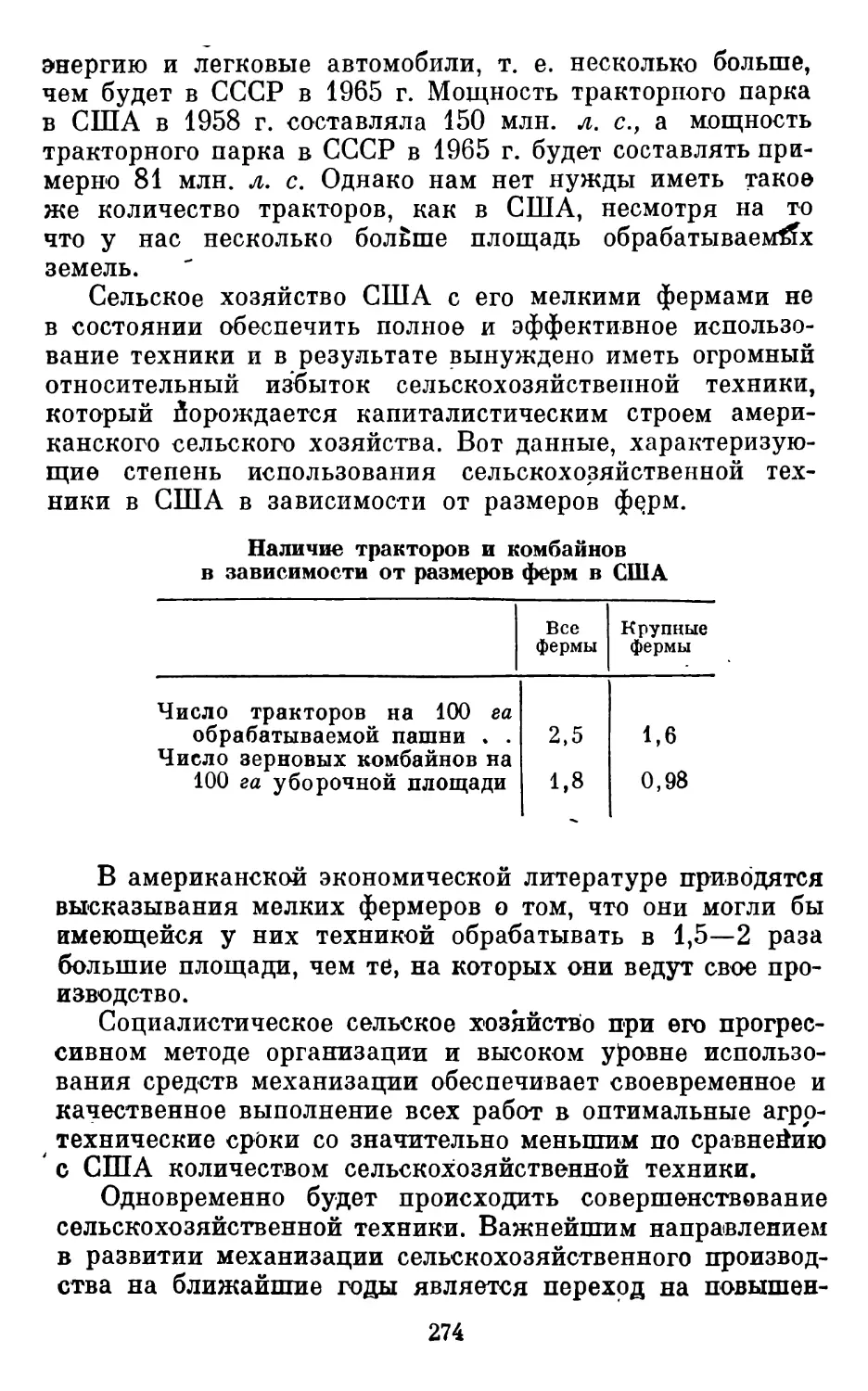

Сельское хозяйство США с его мелкими фермами не в состоянии обеспечить полное и эффективное использование техники и в результате вынуждено иметь огромный относительный избыток сельскохозяйственной техники, который йорождается капиталистическим строем американского сельского хозяйства. Вот данные, характеризующие степень использования сельскохозяйственной техники в США в зависимости от размеров федэм.

Наличие тракторов и комбайнов в зависимости от размеров ферм в США

Все фермы

Крупные фермы

Число тракторов на 100 га обрабатываемой пашни . .

2,5

1,6

Число зерновых комбайнов на

100 га уборочной площади

1.8

0,98

В американской экономической литературе приводятся высказывания мелких фермеров о том, что они могли бы имеющейся у них техникой обрабатывать в 1,5—2 раза большие площади, чем тё, на которых они ведут свое производство.

Социалистическое сельское хозяйство при его прогрессивном методе организации и высоком уровне использования средств механизации обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех работ в оптимальные агротехнические сроки со значительно меньшим по сравнению с США количеством сельскохозяйственной техники.

Одновременно будет происходить совершенствование сельскохозяйственной техники. Важнейшим направлением в развитии механизации сельскохозяйственного производства на ближайшие годы является переход на повышен274

ные рабочие скорости тракторов и основных сельскохозяйственных машин. Для этого наша промышленность сейчас приступила к созданию и выпуску новых типов тракторов, самоходных шасси, универсальных тягачей и других более совершенны^ и экономичных сельскохозяйственных машин и механизмов, необходимых для оснащения колхозов и совхозов. Это позволит механизировать" те производственные процессы и операции в общем комплексе сельскохозяйственного производства, которые до последнего времени были или вовсе не механизированы, или механизированы частично. Это прежде всего машины и механизмы для уборки хлопка, сахарйой свеклы, картофеля, для комплексной механизации производственных процессов на животноводческих фермах, механизации трудоемких работ в садоводстве и виноградарстве.

В ближайшие годы намечается значительно расширить число выпускаемых моделей тракторов и организовать массовое производство самоходных шасси, отличающихся большой производительностью и маневренностью в работе. Особенно будет расширена номенклатура навесных сельскохозяйственных орудий. Если в 1958 г. выпускалось 260 различных марок сельскохозяйственных машин (в основном ^рицепных), то к концу семилетки наша промышленность будет производить 550 “марок машин, главным образом навесных.

В системе мероприятий по совершенствованию технической оснащенности сельского хозяйства исключительно важное значение имеет постановление партии и правительства о создании Объединения по продаже колхозам и совхозам машин и орудий, удобрений и других материально-технических средств, принятое в соответствии с решением январского (1961 г.) Пленума ЦК КПСС. На основе этого постановления материально-техническое снабжение сельского хозяйства будет осуществляться о учетом особенностей различных зон страны и условий сельскохозяйственного производства. Разветвленная сеть Объединения позволяет не только республикам, но и каждой области активно влиять на заказы и на производство тех машин, которые наиболее отвечают требованиям и условиям сельскохозяйственного производства в данной зоне.

Агрегатирование самоходных шасси с навесными орудиями позволит существенно расширить круг сельскохозяйственных работ, выполняемых машинами. Будут меха-

11

275

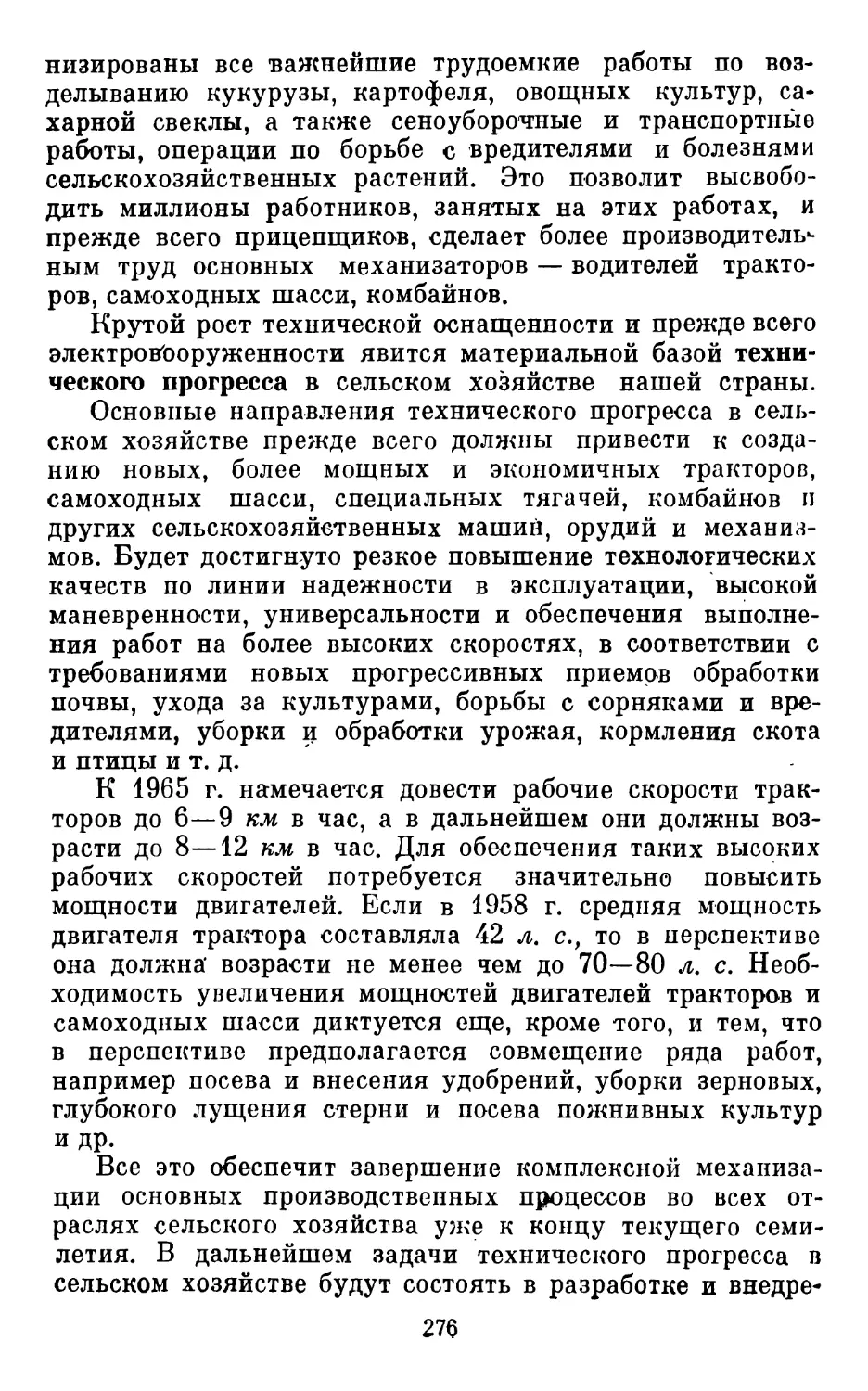

лизированы все важнейшие трудоемкие работы по возделыванию кукурузы, картофеля, овощных культур, сахарной свеклы, а также сеноуборочные и транспортные работы, операции по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Это позволит высвободить миллионы работников, занятых на этих работах, и прежде всего прицепщиков, сделает более производительным труд основных механизаторов — водителей тракторов, самоходных шасси, комбайнов.

Крутой рост технической оснащенности и прежде всего электровГооруженности явится материальной базой технического прогресса в сельском хозяйстве нашей страны.

Основные направления технического прогресса в сельском хозяйстве прежде всего должны привести к созданию новых, более мощных и экономичных тракторов, самоходных шасси, специальных тягачей, комбайнов и других сельскохозяйственных машин, орудий и механизмов. Будет достигнуто резкое повышение технологических качеств по линии надежности в эксплуатации, высокой маневренности, универсальности и обеспечения выполнения работ на более высоких скоростях, в соответствии с требованиями новых прогрессивных приемов обработки почвы, ухода за культурами, борьбы с сорняками и вредителями, уборки и обработки урожая, кормления скота и птицы и т. д.

К 1965 г. намечается довести рабочие скорости тракторов до 6—9 км в час, а в дальнейшем они должны возрасти до 8—12 км в час. Для обеспечения таких высоких рабочих скоростей потребуется значительно повысить мощности двигателей. Если в 1958 г. средняя мощность двигателя трактора составляла 42 л. с., то в перспективе она должна' возрасти не менее чем до 70—80 л. с. Необходимость увеличения мощностей двигателей тракторов и самоходных шасси диктуется еще, кроме того, и тем, что в перспективе предполагается совмещение ряда работ, например посева и внесения удобрений, уборки зерновых, глубокого лущения стерни и посева пожнивных культур и др.

Все это обеспечит завершение комплексной механизации основных производственных процессов во всех отраслях сельского хозяйства уже к концу текущего семилетия. В дальнейшем задачи технического прогресса в сельском хозяйстве будут состоять в разработке и внедре-

27G

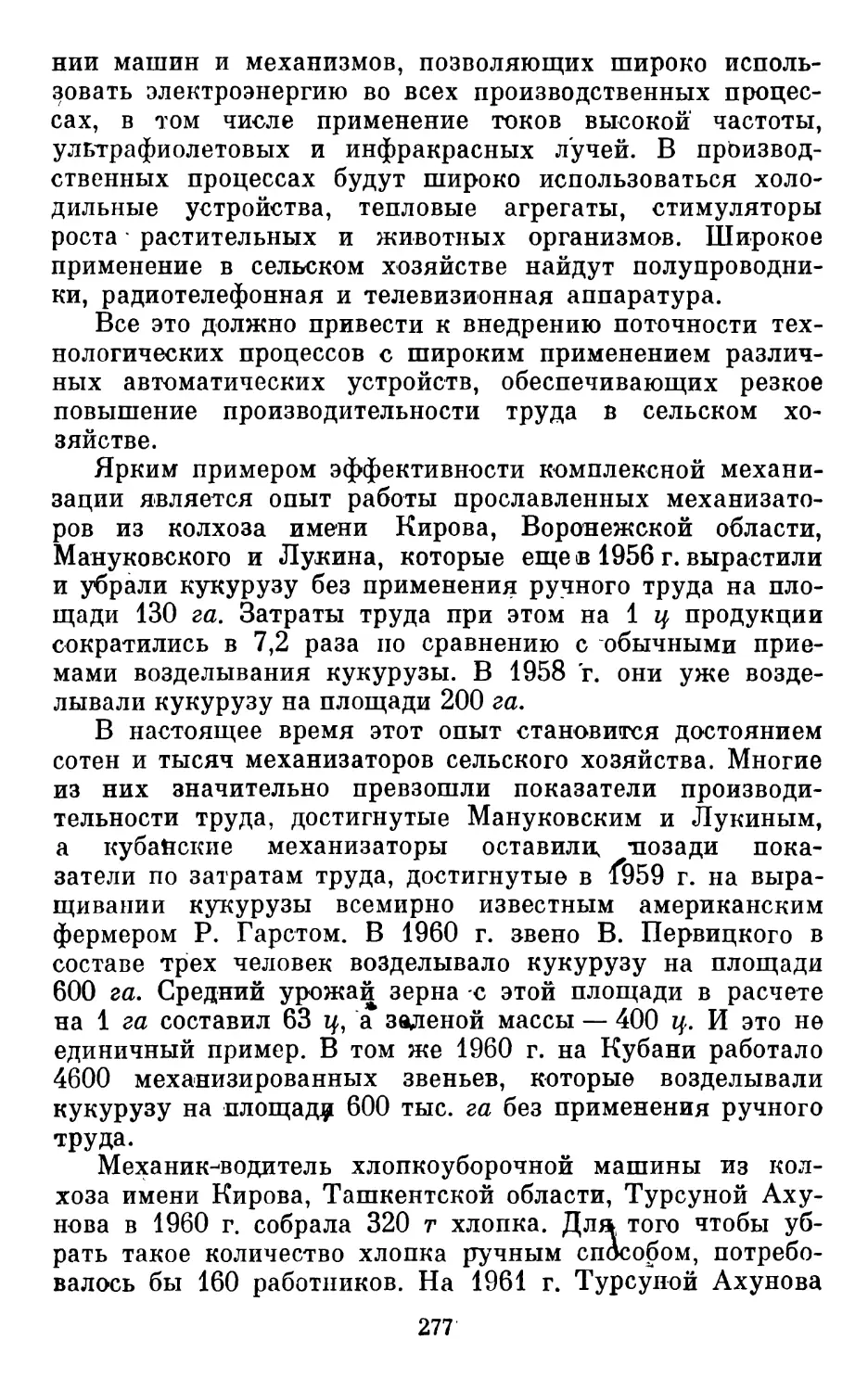

нии машин и механизмов, позволяющих широко использовать электроэнергию во всех производственных процессах, в том числе применение токов высокой частоты, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. В производственных процессах будут широко использоваться холодильные устройства, тепловые агрегаты, стимуляторы роста растительных и животных организмов. Широкое применение в сельском хозяйстве найдут полупроводники, радиотелефонная и телевизионная аппаратура.

Все это должно привести к внедрению поточности технологических процессов с широким применением различных автоматических устройств, обеспечивающих резкое повышение производительности труда в сельском хозяйстве.

Ярким примером эффективности комплексной механизации является опыт работы прославленных механизаторов из колхоза имени Кирова, Воронежской области, Мануковского и Лукина, которые еще® 1956г.вырастили и убрали кукурузу без применения ручного труда на площади 130 га. Затраты труда при этом на 1 ц продукции сократились в 7,2 раза по сравнению с обычными приемами возделывания кукурузы. В 1958 г. они уже возделывали кукурузу на площади 200 га.

В настоящее время этот опыт становится достоянием сотен и тысяч механизаторов сельского хозяйства. Многие из них значительно превзошли показатели производительности труда, достигнутые Мануковским и Лукиным, а кубанские механизаторы оставили, позади показатели по затратам труда, достигнутые в 1*959 г. на выращивании кукурузы всемирно известным американским фермером Р. Гаретом. В 1960 г. звено В. Первицкого в составе трех человек возделывало кукурузу на площади 600 га. Средний урожай зерна с этой площади в расчете на 1 га составил 63 ц, а зеленой массы — 400 ц. И это не единичный пример. В том же 1960 г. на Кубани работало 4600 механизированных звеньев, которые возделывали кукурузу на площади 600 тыс. га без применения ручного труда.

Механик-водитель хлопкоуборочной машины из колхоза имени Кирова, Ташкентской области, Турсуной Ахунова в 1960 г. собрала 320 т хлопка. Для того чтобы убрать такое количество хлопка ручным способом, потребовалось бы 160 работников. На 1961 г. Турсуной Ахунова

277

взяла обязательство собрать не менее 350 т хлопка. Следует отметить, что эти выдающиеся показатели работы Турсуной Ахуновой не являются единичными. Такая высокая производительность обеспечивается прежде всего высокой производительностью хлопкоуборочной машины. Достаточно сказать, что в том же колхозе имени Кирова, Ташкентской области, средняя выработка на каждую из 16 хлопкоуборочных машин составила 100 т хлопка. Это почти в 50 раз больше нормы, которую может выполнить один работник вручную. Всего в Узбекской ССР в 1960 г. успешно убирали хлопок машинами 1166 женщин-механизаторов. В 1960 г. в республике 500 тыс. т хлопка собрано машинами. , .

Распространение опыта работы механизаторов Валентина Тюпко и Турсуной Ахуновой ведет к тому, что на огромных хлопковых плантациях Средней Азии и Казахстана хлопчатник начинает обрабатываться от посева до уборки машинами, без традиционного кетменя — атрибута тяжелого и малопроизводительного труда хлопкороба. *

Рост технической оснащенности сельского хозяйства и энерговооруженности труда будет сопровождаться существенным улучшением структуры энергетических мощностей в сельском хозяйстве. В частности, особенно резко возрастет потребление электроэнергии в сельском хозяйстве как наиболее дешевого и эффективного вида энерговооруженности. Осуществление задачи по сплошной электрификации страны потребует резкого увеличения электроснабжения сельского хозяйства в перспективном периоде.

За последние годы значительно возросли темпы электрификации вельского хозяйства, значительно увеличилось количество сельских потребителей, получающих электроэнергию от наиболее надежных энергоисточников — государственных энергосистем, промышленных и сельских электростанций укрупненной мощности. Однако до последнего времени большинство колхозов и совхозов получало электроэнергию от тысяч сельских маломощных электростанций. Себестоимость вырабатываемой ими электроэнергии в десятки раз выше, чем на крупных государственных электростанциях. В работе таких электростанций частя бывают перебои, поэтому их электроэнергия используется главным образом для освещения.

278

В настоящее время в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об электрификации сельского хозяйства СССР в 1961—1965 гг.» проводится работа по определению наиболее экономичных источников электроснабжения для каждого колхоза и совхоза. Электрификация сельского хозяйства будет осуществляться путем присоединения колхозов и совхозов к существующим и сооружаемым электросетям, а также к тяговым подстанциям электрифицированных участков железных дорог, а в районах, удаленных от этих источников электроэнергии,— за счет строительства районных и межрайонных дизельных и гидравлических электростанций укрупненной мощности.

На этой основе разрабатываются мероприятия по внедрению электроэнергии в сельское хозяйство с таким расчетом, чтобы не позднее 1965 г. перевести на электроэнергию оборудование для водоснабжения животноводческих ферм, доильные машины, агрегаты для стрижки овец, машины для приготовления кормов, очистки и сушки зерна, первичной обработки сельскохозяйственных продуктов, оборудование колхозных и совхозных мастерских, а также другие стационарные машины и оборудование.

Таким образом, наряду с бытовым потреблением электроэнергии будет резко расти ее потребление на производственные нужды в сельском хозяйстве. Электроэнергия найдет широкое применение в производственных процессах на животноводческих фермах, на погрузочно- разгрузочных работах, при первичной обработке продукции, и ее хранении. Поточный метод организации производственных процессов в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве, будет требовать создания комплексной системы машин, механизмов и оборудования, работающих на электроэнергии. Это позволит увязать между собой отдельные разрозненные участки механизированных работ в производственном процессе и добиться полной механизации, а в ряде случаев и автоматизации всего производственного процесса.

Наиболее перспективными энергоемкими видами ра- бот в сельском хозяйстве будут электродоение коров, подача и первичная обработка молока, кормоприготовле- ние, дозировка и раздача кормов, механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ, электрд- 279

сушка зерна, сена, фруктов и других культур, автоматический контроль и регулирование условий среды для жизни и развития животных и растительных организмов (температура, влажность воздуха, освещение и т. д.).

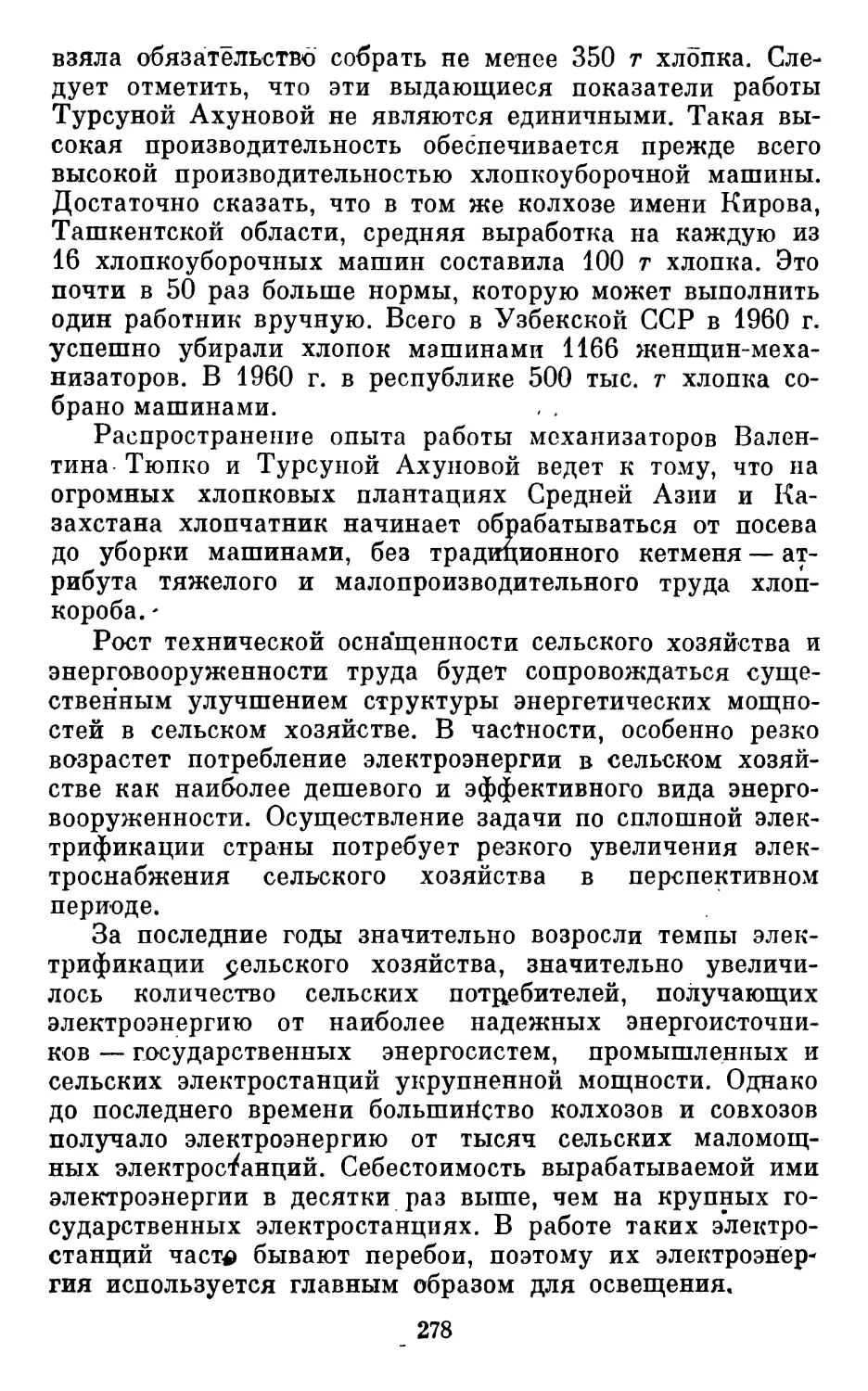

К концу семилетия будет в основном завершена электрификация всех колхозов страны. Электрификация совхозов будет завершена значительно раньше. Электричество найдет широкое применение не только в производственных процессах колхозов и совхозов, но и в быту. Потребление электроэнергии в сельском хозяйстве за семилетие увеличится в следующих размерах.

Рост электро потребления в сельском хозяйстве

(в млрд, квт-ч)

1958 г.

1965 г.

В 1965 г. больше, чем в 1958 г.

Все потребление

6,9

27,2

в 3,9 раза

в том числе: ,

на производственные нужды

3,6

15,0

в 4,2 раза

По объему потребления

электроэнергии

в сельском

хозяйстве в 1965 г. Советский Союз превзойдет современный уровень США, где в 1958 г. сельским хозяйством было потреблено 25 млрд, квт-ч электроэнергии.

В расчете на одного работника, занятого в нашем сельском хозяйстве, электровооруженность возрастет, с 258 квт-ч в 1958 г. примерно до 1000 квт-ч в 19(35 г. Это позволит широко механизировать многие производственные процессы, особенно в животноводстве.

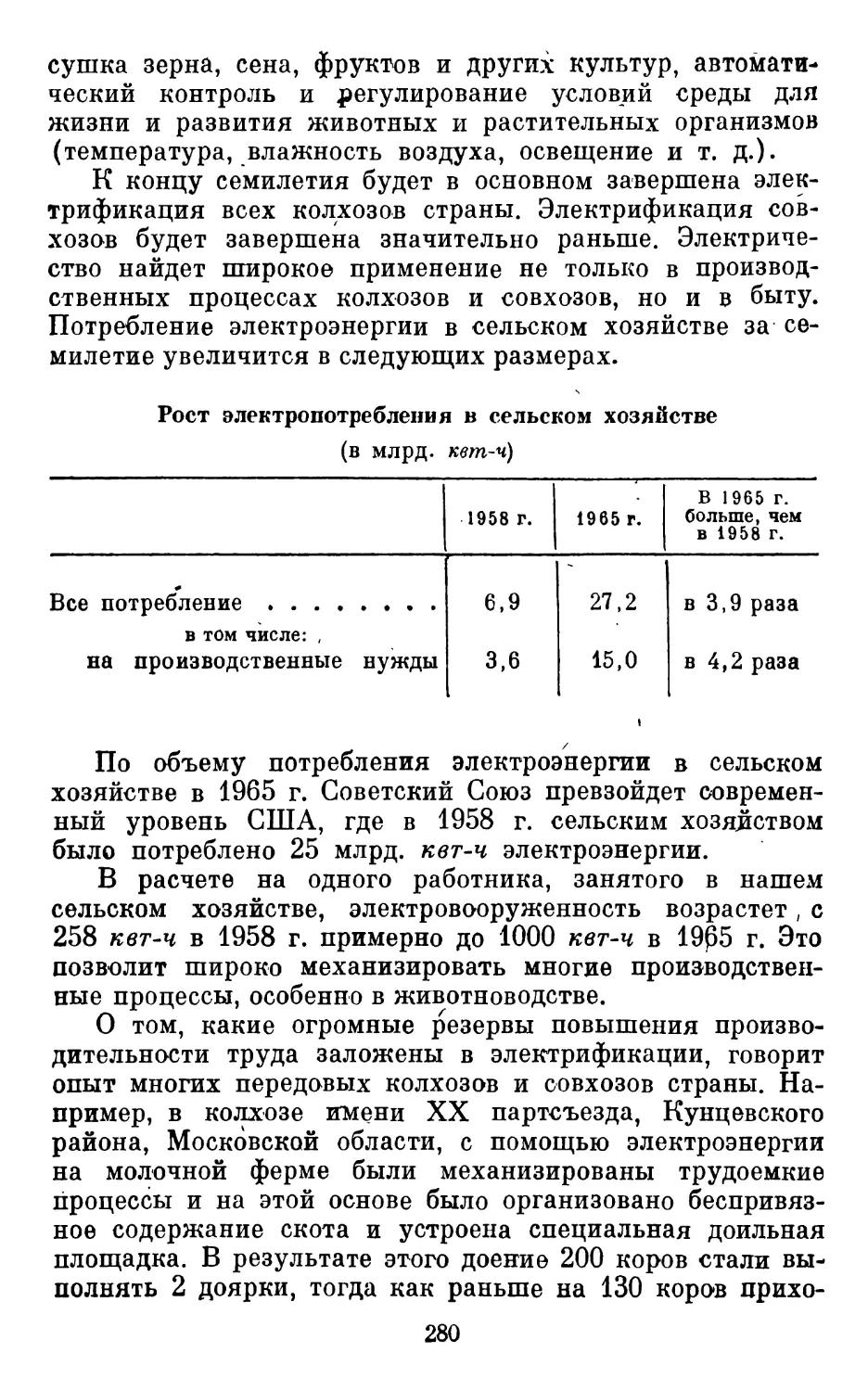

О том, какие огромные резервы повышения производительности труда заложены в электрификации, говорит опыт многих передовых колхозов и совхозов страны. Например, в колхозе имени XX партсъезда, Кунцевского района, Московской области, с помощью электроэнергии на молочной ферме были механизированы трудоемкие процессы и на этой основе было организовано беспривязное содержание скота и устроена специальная доильная площадка. В результате этого доение 200 коров стали выполнять 2 доярки, тогда как раньше на 130 коров прихо-

280

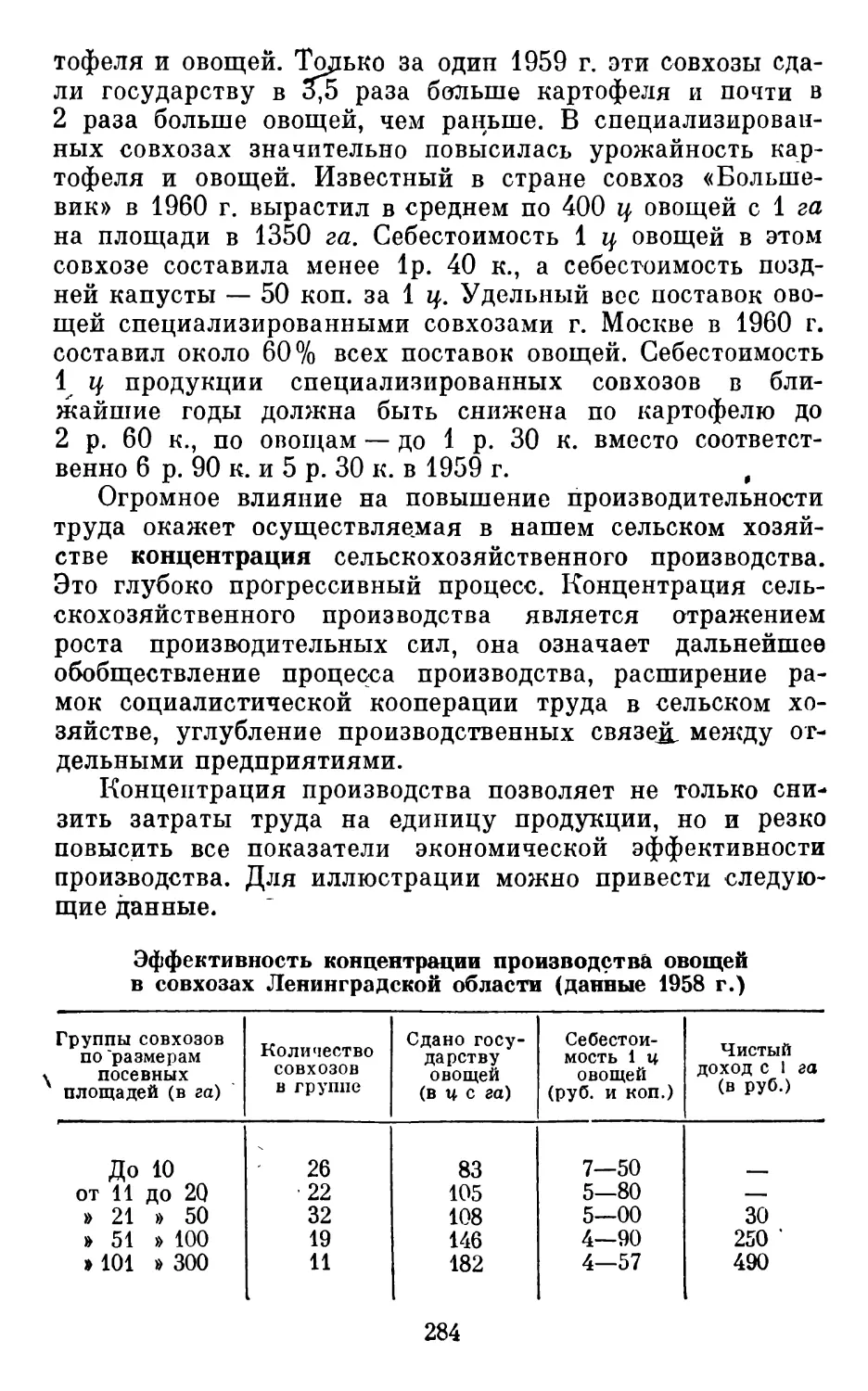

дилось 15 доярок. Теперь всю ферму в 220 голов обслуживают 5 человек. При обычной механизации и старых формах содержания коров и организации труда на ферме для обслуживания этого поголовья потребовалось бы 50 человек.