Текст

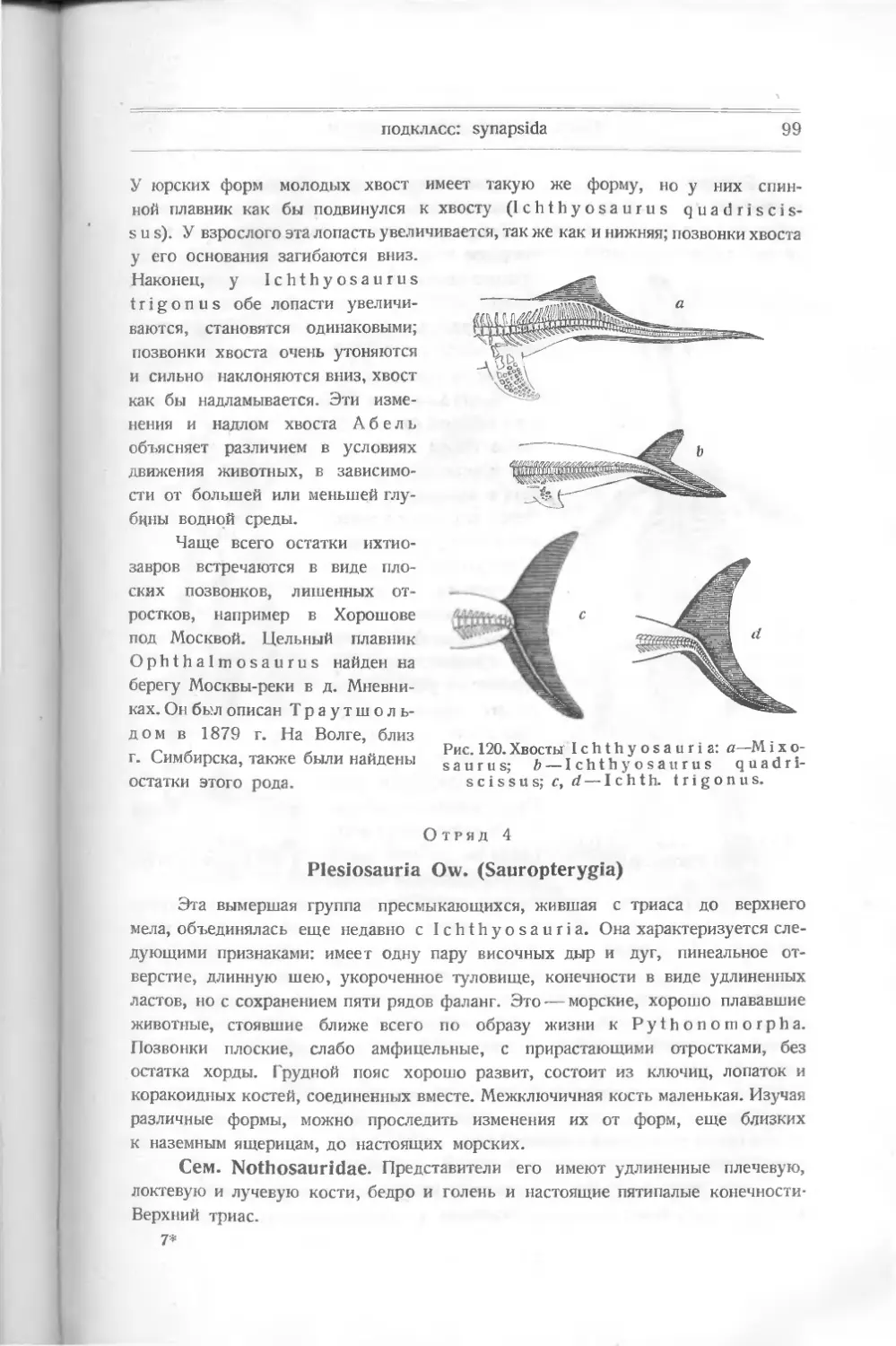

Проф. М. В. ПАВЛОВА

ПАЛЕОЗООЛОГИЯ

ЧАСТЬ ВТОРАН

V

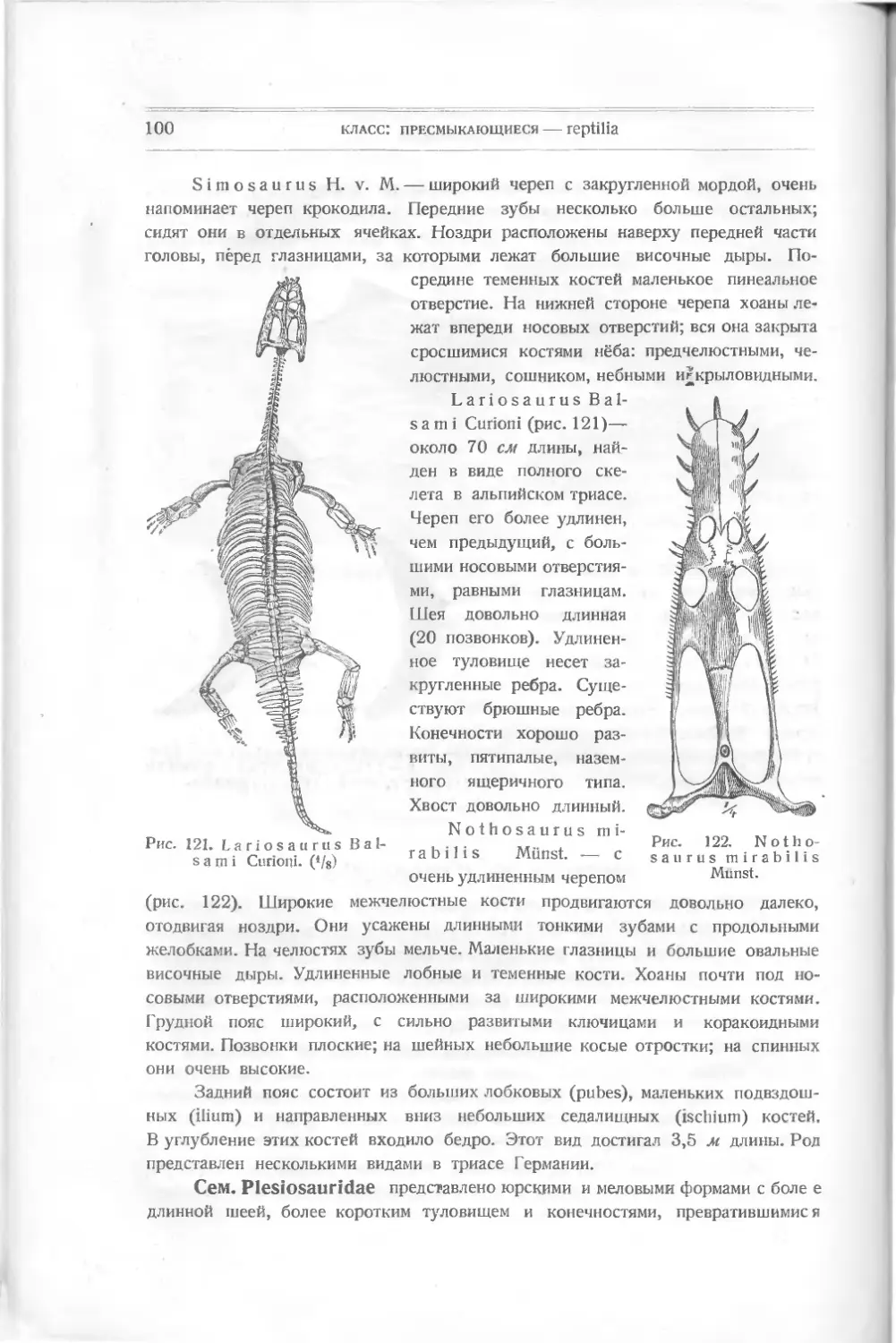

Проф. М. В. ПАВЛОВА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОЗВОНОЧНЫЕ

★

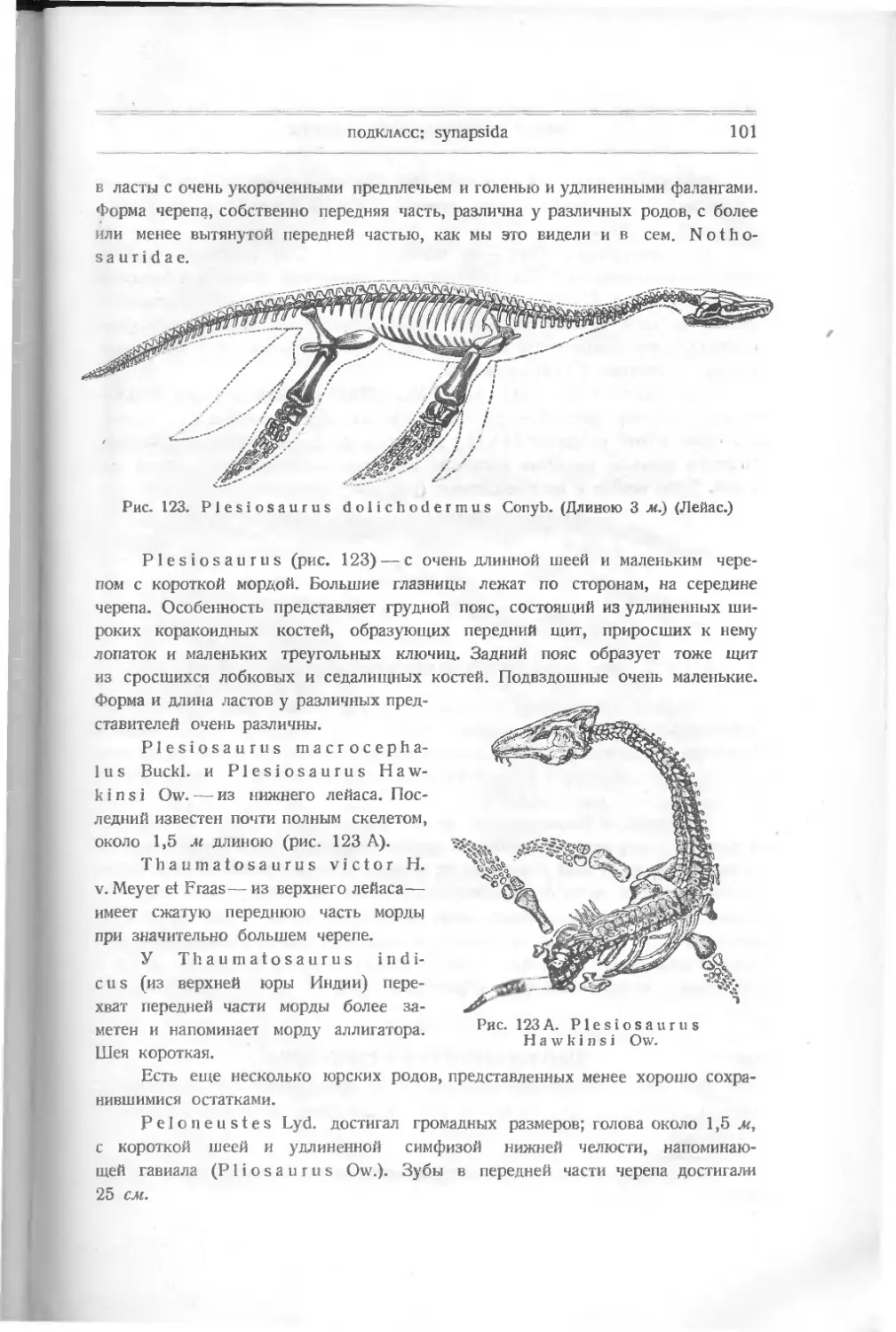

Научно-технической секцией Государственного ученого

совета рекомендовано в качестве пособия, для

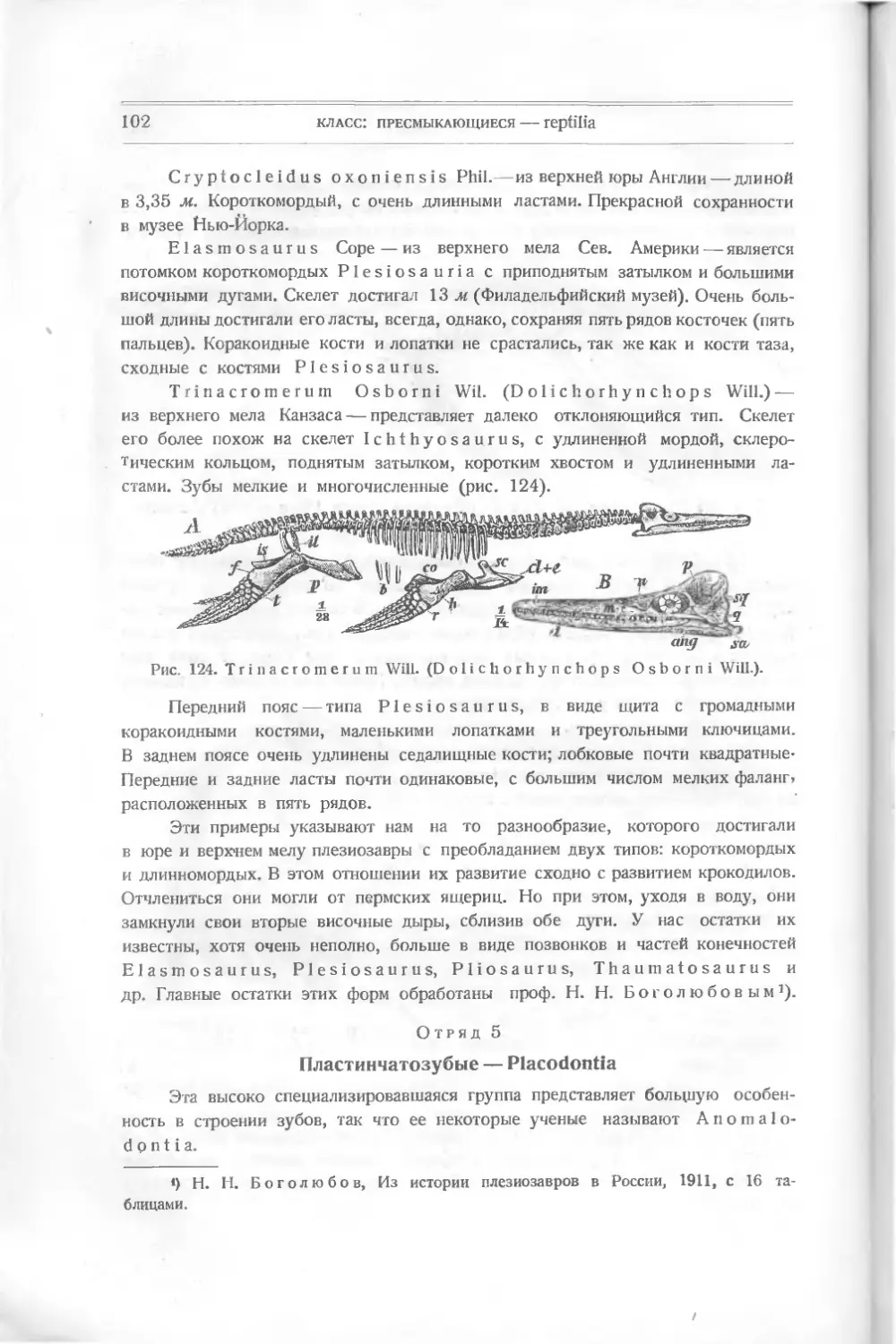

высших учебных заведений

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА * ЛЕНИНГРАД

19 2 9

Приступая к изучению остатков ископаемых позвоночных, мы должны

прежде всего подчеркнуть их главные признаки, позволяющие объединить

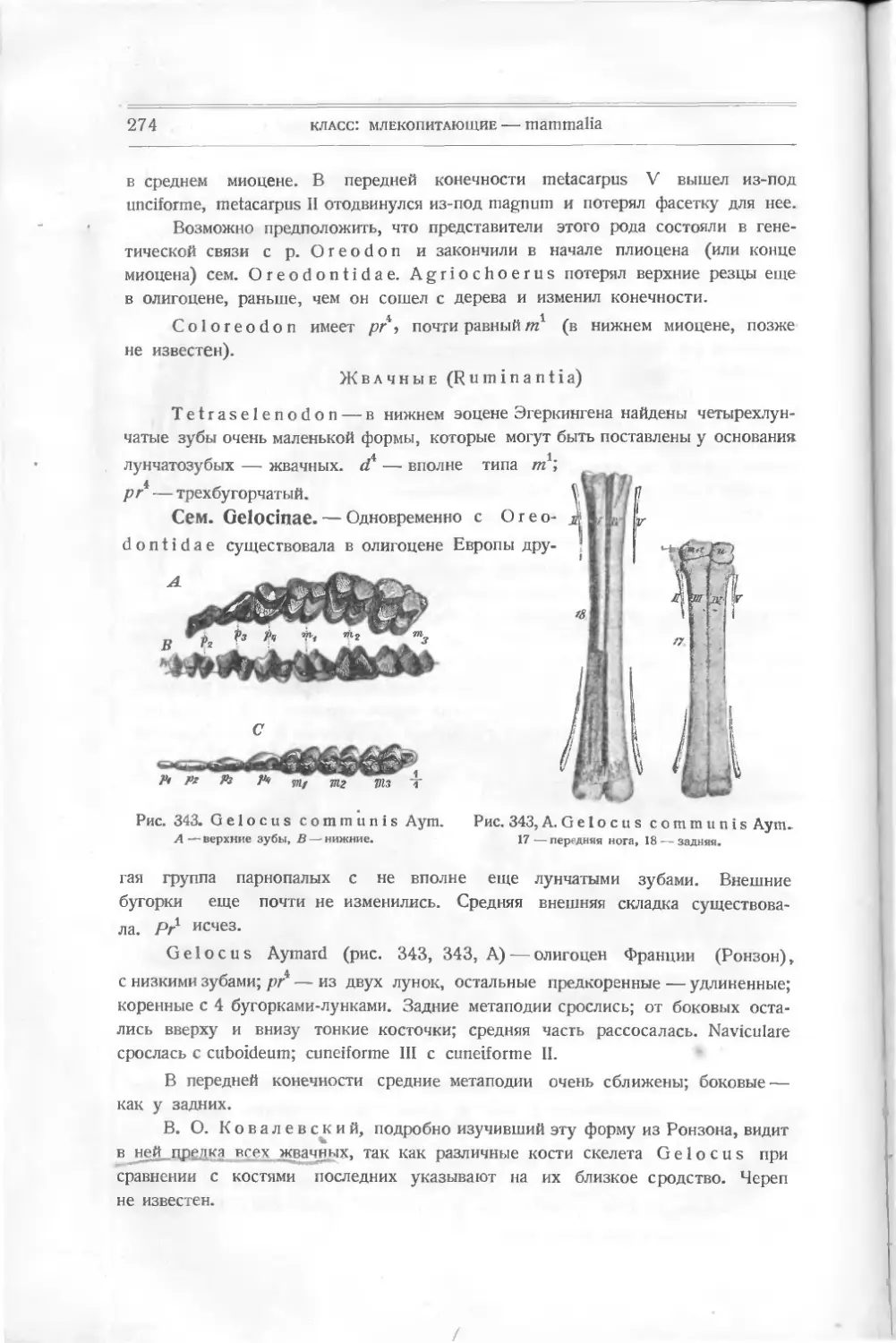

весьма разных животных.

Конечно, прежде всего приходится указать на присутствие позвоноч-

ника, которому эти животные и обязаны своим названием. Это тот внутрен-

ний подвижной скелет, который расширен в своей передней части в мозговую

коробку, заключающую головной мозг; спинная удлиненная часть его защи-

щает спинной мозг, прикрывая его.

Вторым признаком являются двусторонняя симметрия животного

и спинное положение нервной системы.

Но костный скелет развит крайне различно у различных представителей

тех разнообразных отделов позвоночных, через которые шло развитие живот-

ных от низших рыб до высших форм — млекопитающих, известных как по

ныне живущим формам, так и по остаткам вымерших и исчезнувших форм.

Если мы не можем проследить перехода непосредственно от одной группы

к другой в различных отделах животных, то по ископаемым остаткам мы

знаем, что представители их появлялись постепенно, так как остатки эти

встречаются в последовательных слоях земной коры. В палеозое, как мы это

видели во введении к беспозвоночным, имеются только низшие рыбы, амфибии

и немногие рептилии; в мезозое рептилии достигают наибольшего развития и

разнообразия. Млекопитающие только появляются в этой эре, а развиваются и

достигают большого разнообразия в кенозое.

Но знаем ли мы, или можем ли надеяться открыть настоящих предков по-

звоночных? Некоторые зоологи указывают на сближение оболочников

(Tunicata) с позвоночными; другие ученые сближают с ними ланцетника

(Amphioxus). Некель (Jaeckel) высказывается за возможность развития позво-

ночных из форм, близких к скорпиону и древним паукообразным. Он указы-

вает на совпадение наибольшего развития гигантских паукообразных — Е и г у-

pteridae с появлением панцырных рыб и считает, что если эти рыбы произошли

от паукообразных, то это могло случиться именно в то время, когда послед-

ние достигли наибольшего развития и разнообразия. Палеонтология не дает до

сих пор указаний на первичную форму позвоночных, и трудно предположить,

чтобы последняя могла сохраниться, не имея твердого скелета. Предположение

Иекеля не находит подтверждения в строении названных животных. Вероятно,

что этой первоначальной формой является ланцетник. Но, конечно, не тот

II а в л о в а М. В. Палеозоология. Ч. II.

2

ВВЕДЕНИЕ

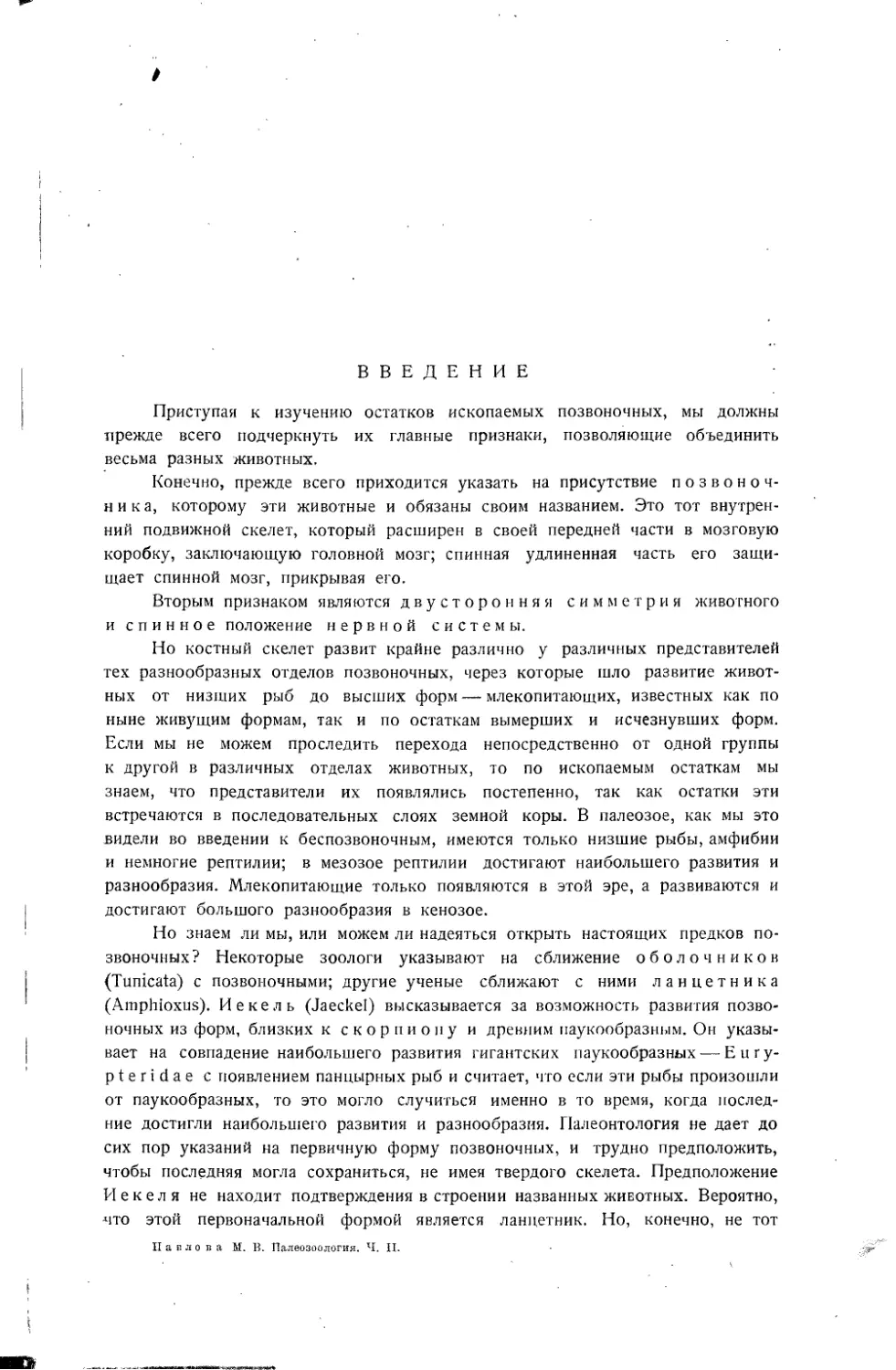

ланцетник, который живет теперь в море, зарываясь в песок (рис, 1), а его отда-

ленный предок, живший в море свободно. Одно можно сказать с уверенностью,

что первые формы позвоночных были водными животными и что

только позже, при изменениях в распределении морей и суши, они стали

изменять свой образ жизни, а соответственно этому и свою организацию,

переходя сначала в полусухопутных, а позже и в совершенно наземных

животных. Эти указания дает нам палеонтология. Однако И е к е л ь считает,,

что древнейшие рыбы жили на берегах рек и в пресных водах, переходя позже

и в моря1).

При изучении различных классов позвоночных были подмечены некоторые-

общие признаки, характеризующие различные моменты развития их. Так,,

например, американский ученый Коп (Соре) установил для рыб, как и для на-

земных позвоночных, что-

прогресс их развития’

не шел равномерно, а

происходил ритмиче-

ски: были смены усилен-

ного, беспокойного раз-

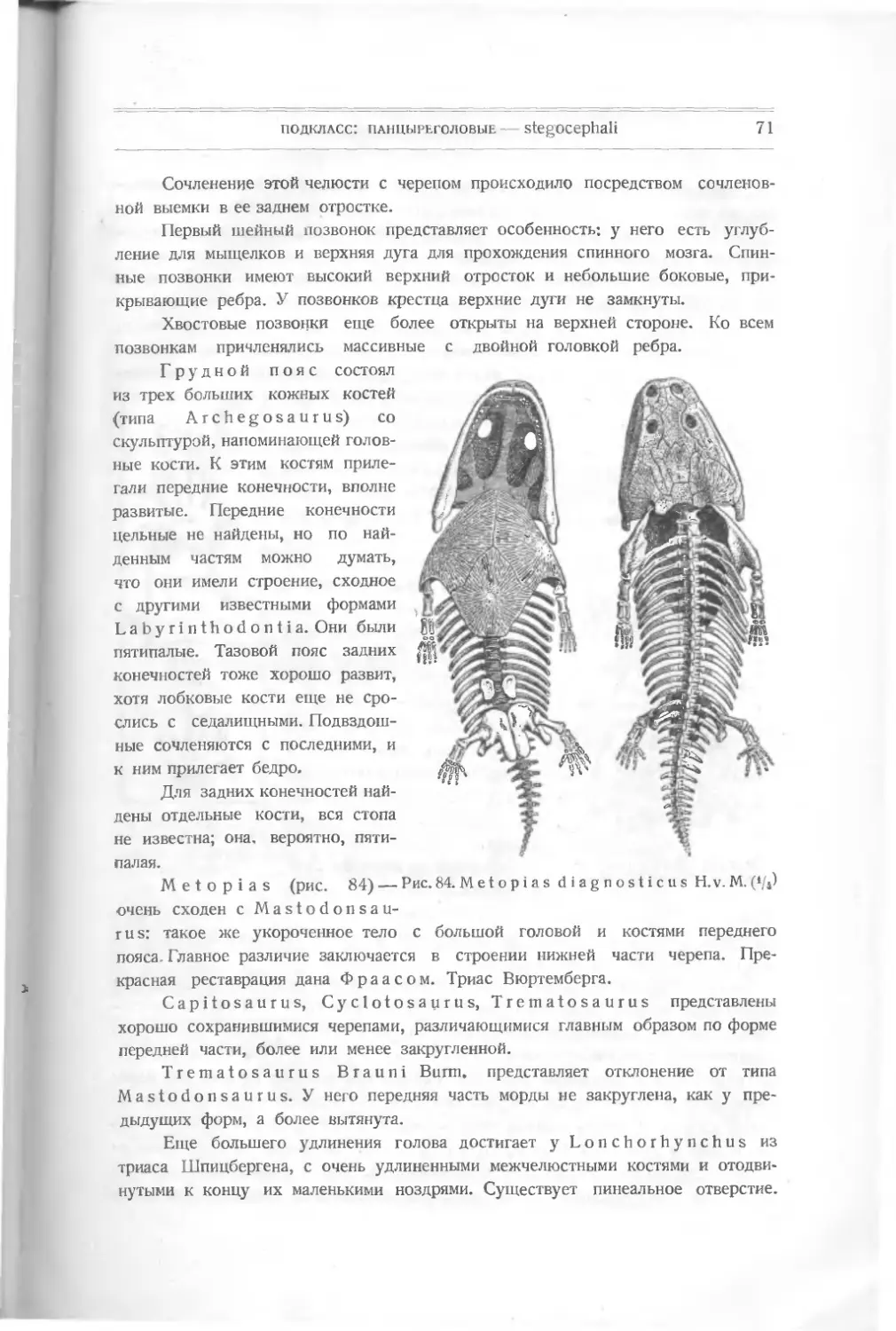

вития — настоящего-

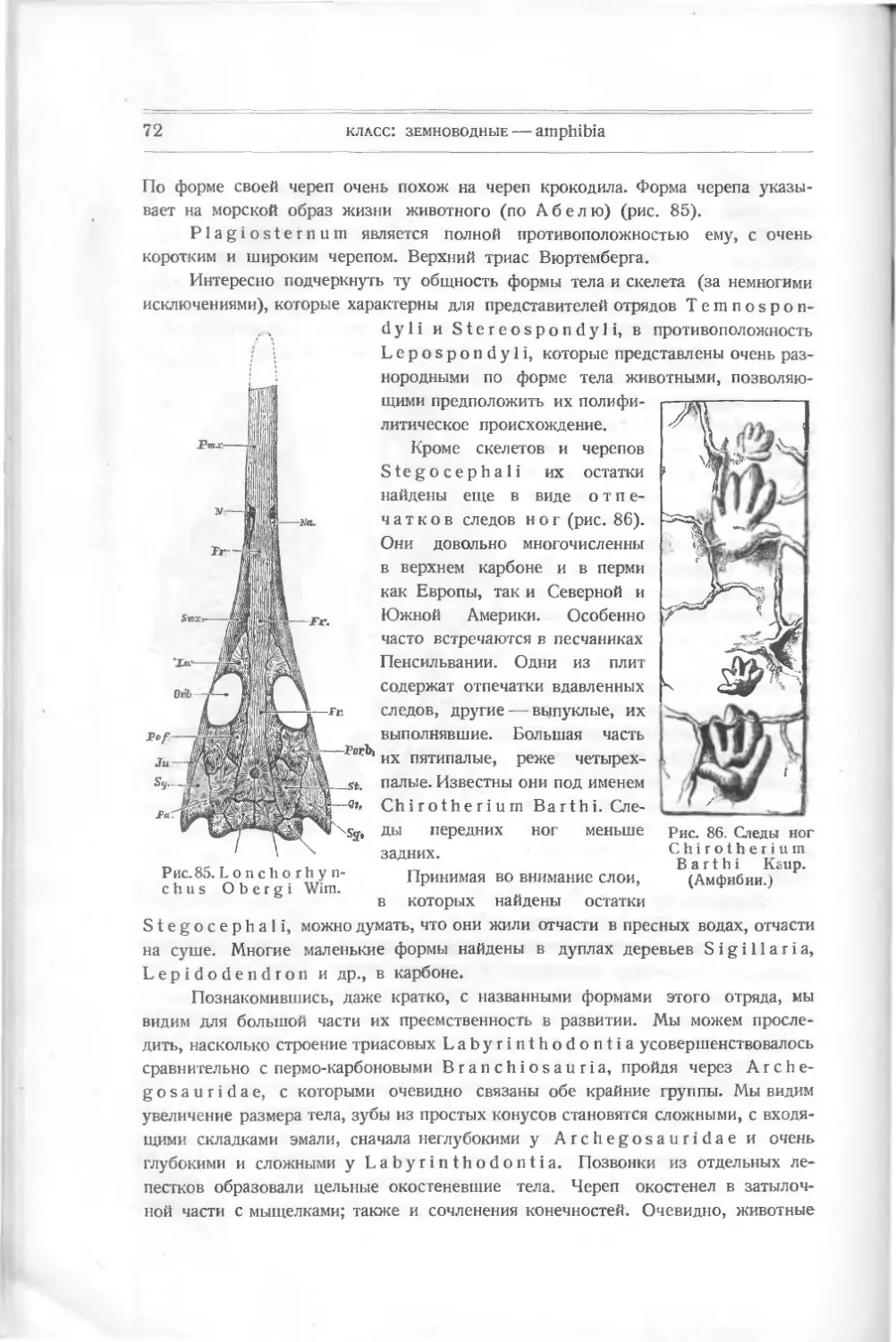

застоя ппогпесса.

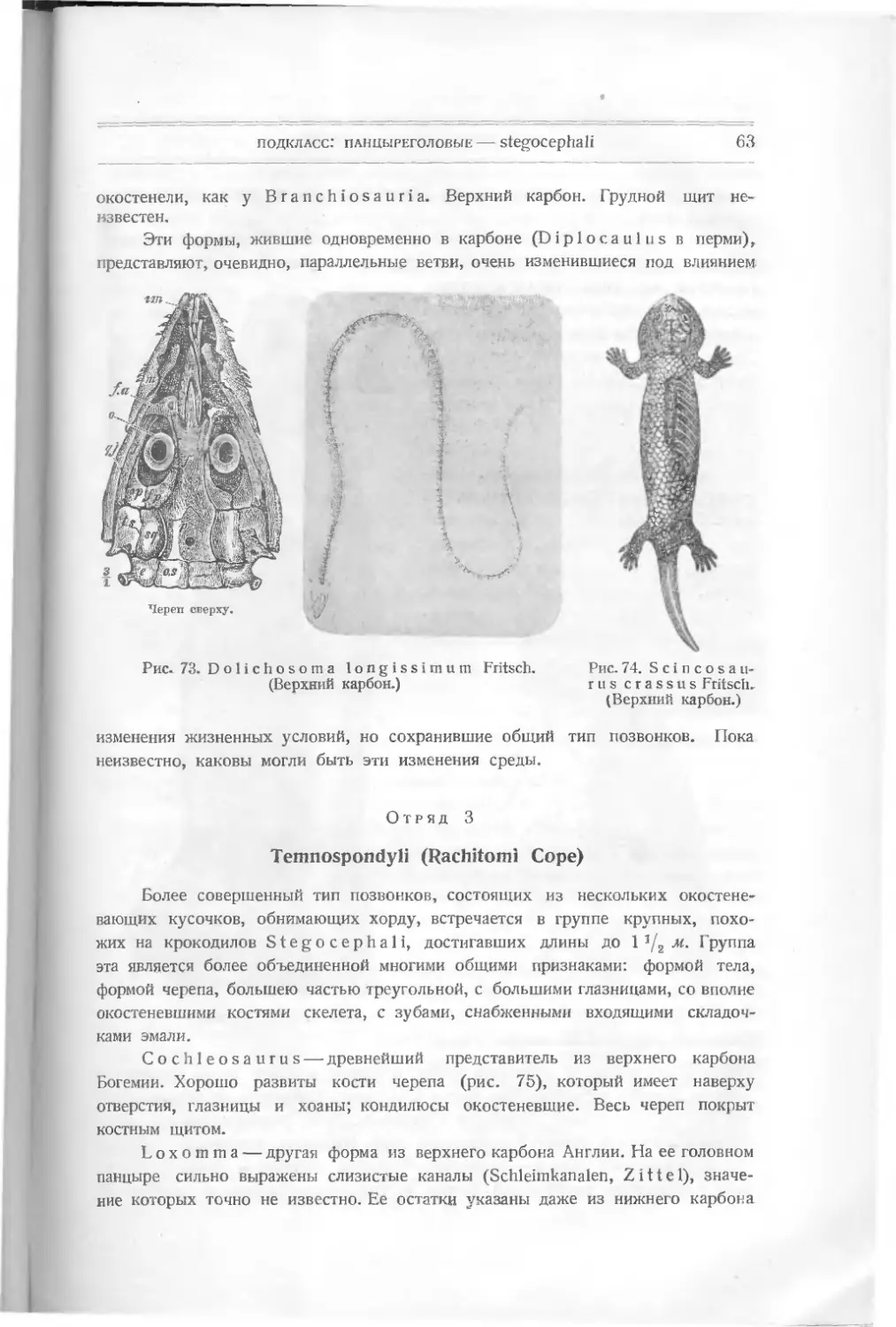

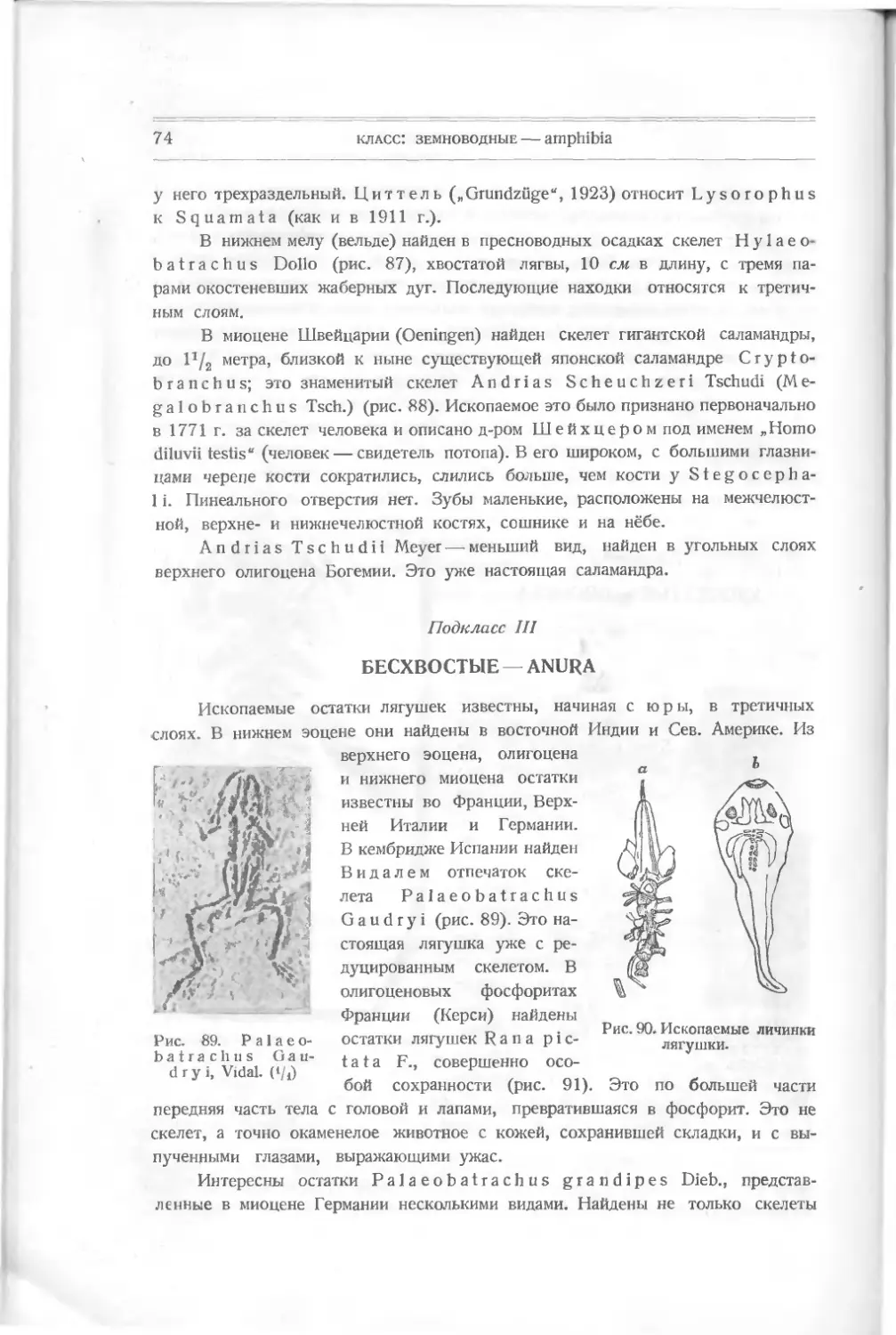

Рис. 1. Amphioxus lanceolatus (ныне живущий).

„ с — хорда, п — нервный ствол, д — жаберная часть кишечника.

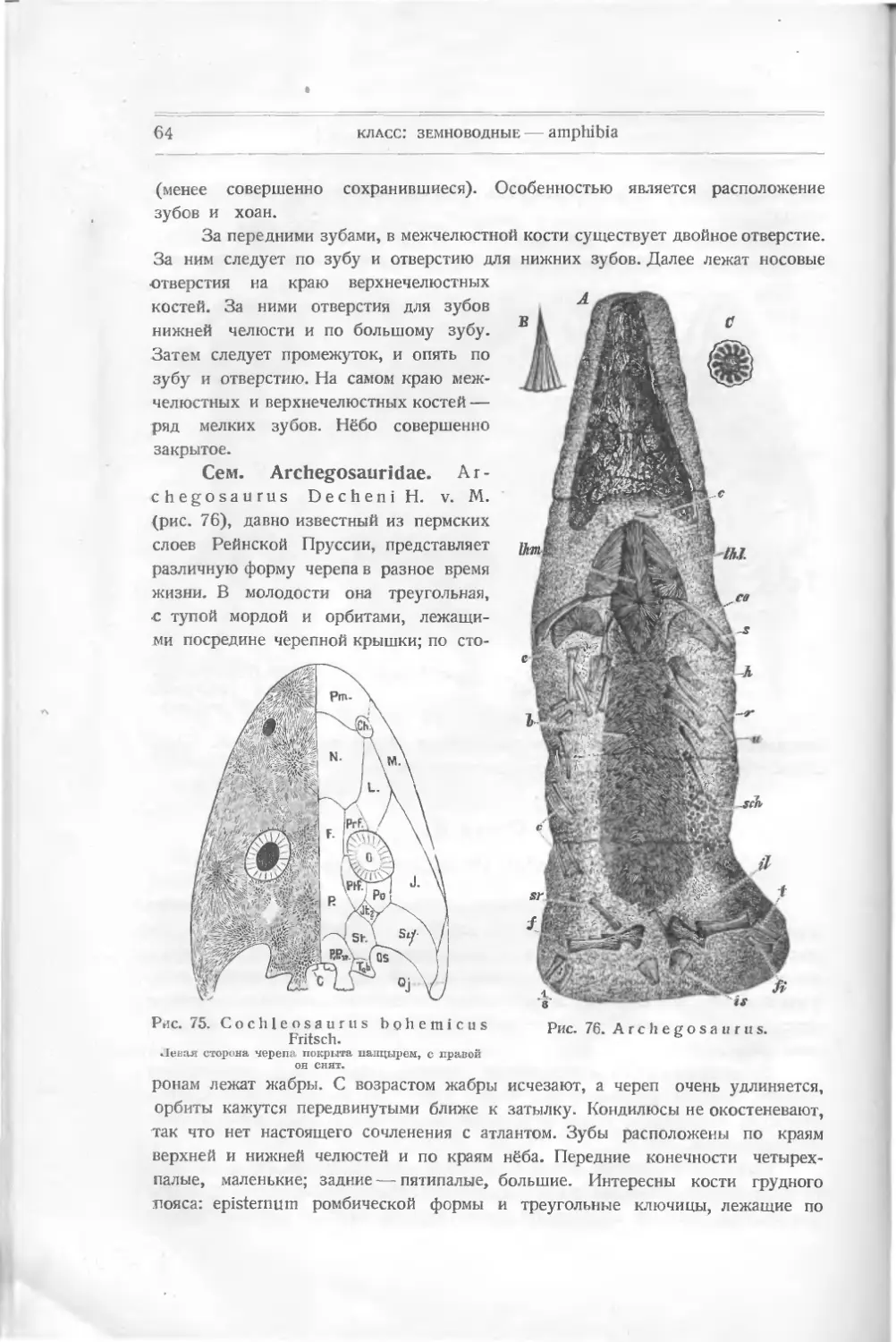

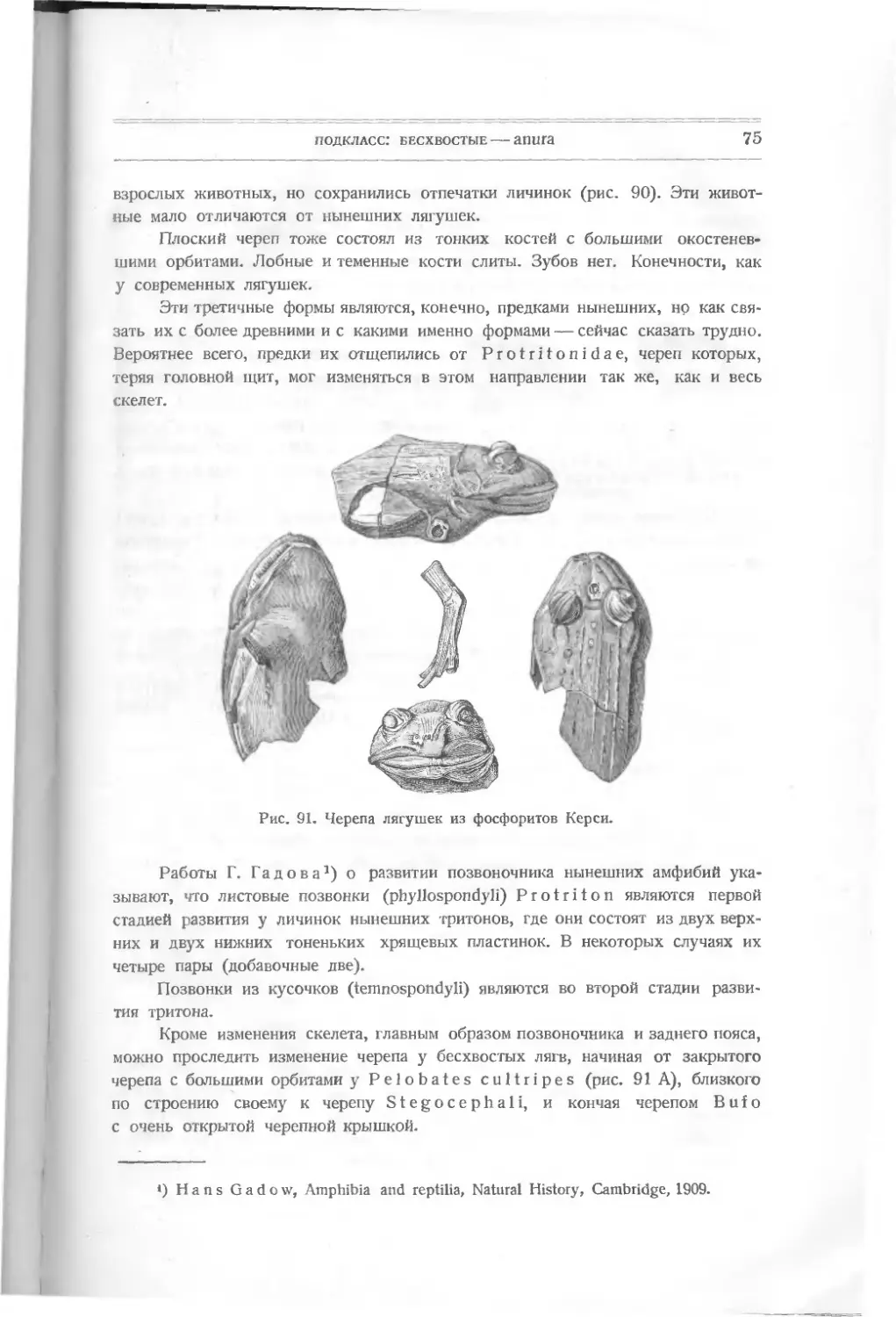

прогресса и периоды сравнительного покоя,

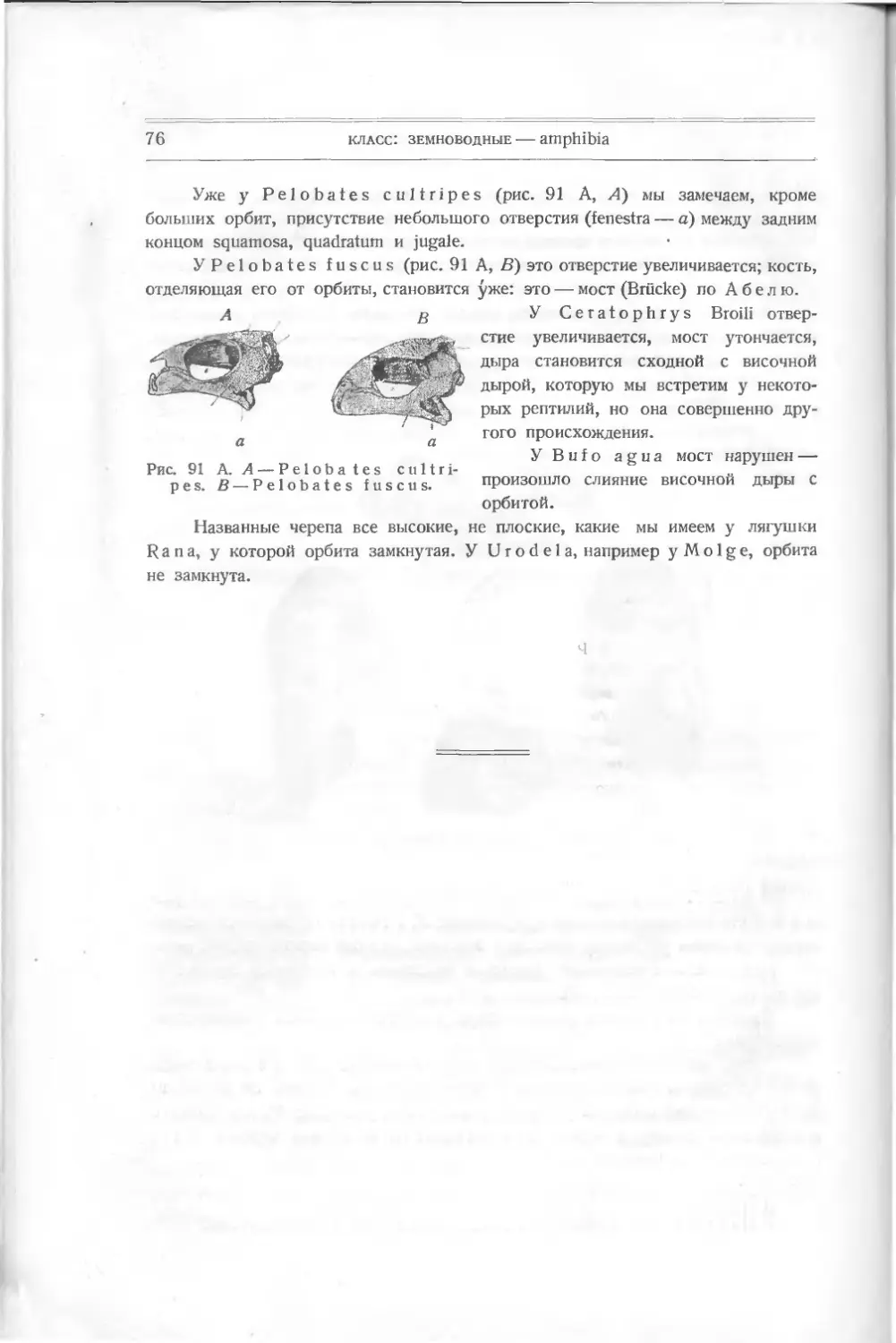

во время которого животные изменялись, приспособляясь односторонне

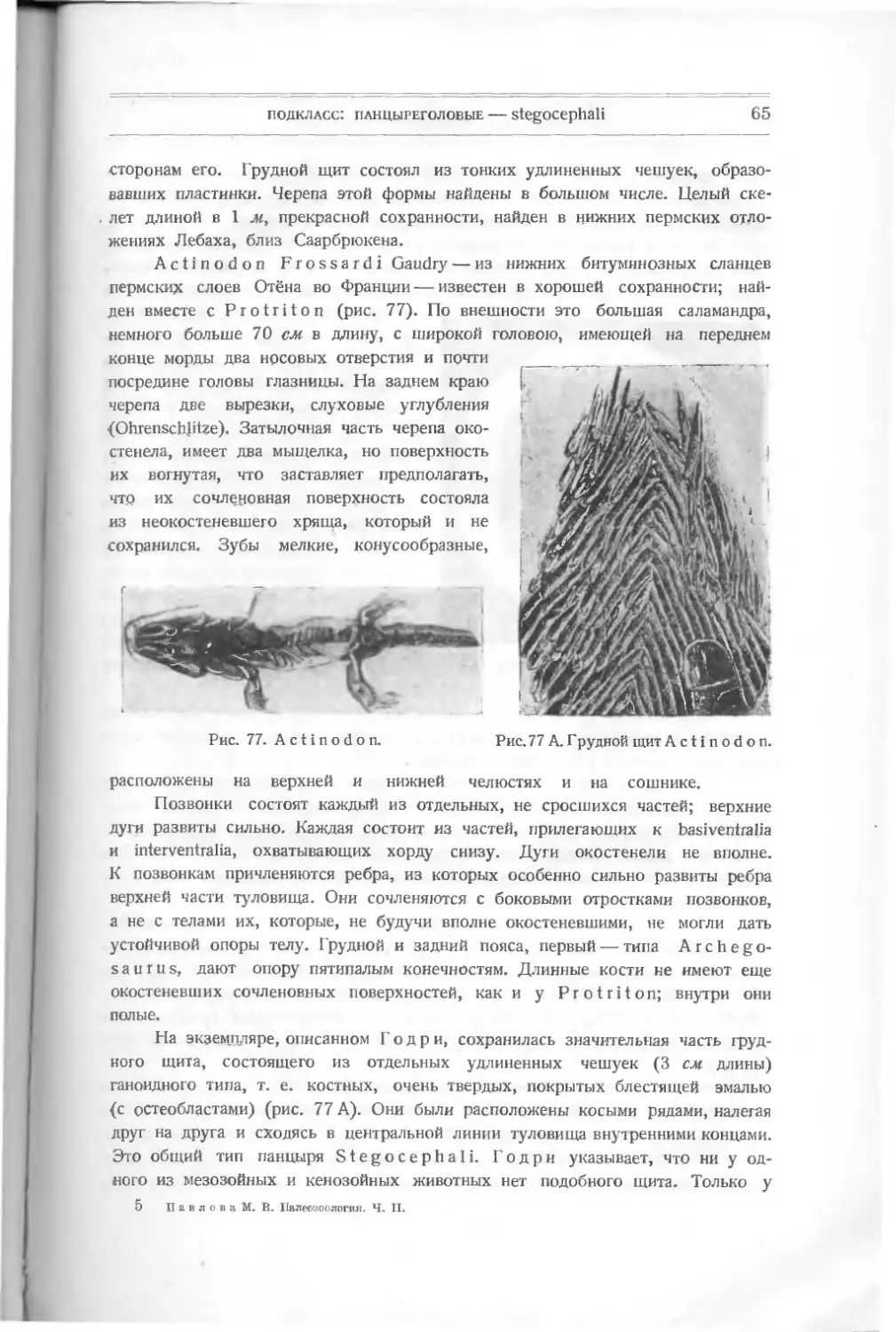

к окружающей среде; они или развивались до громадных размеров, или

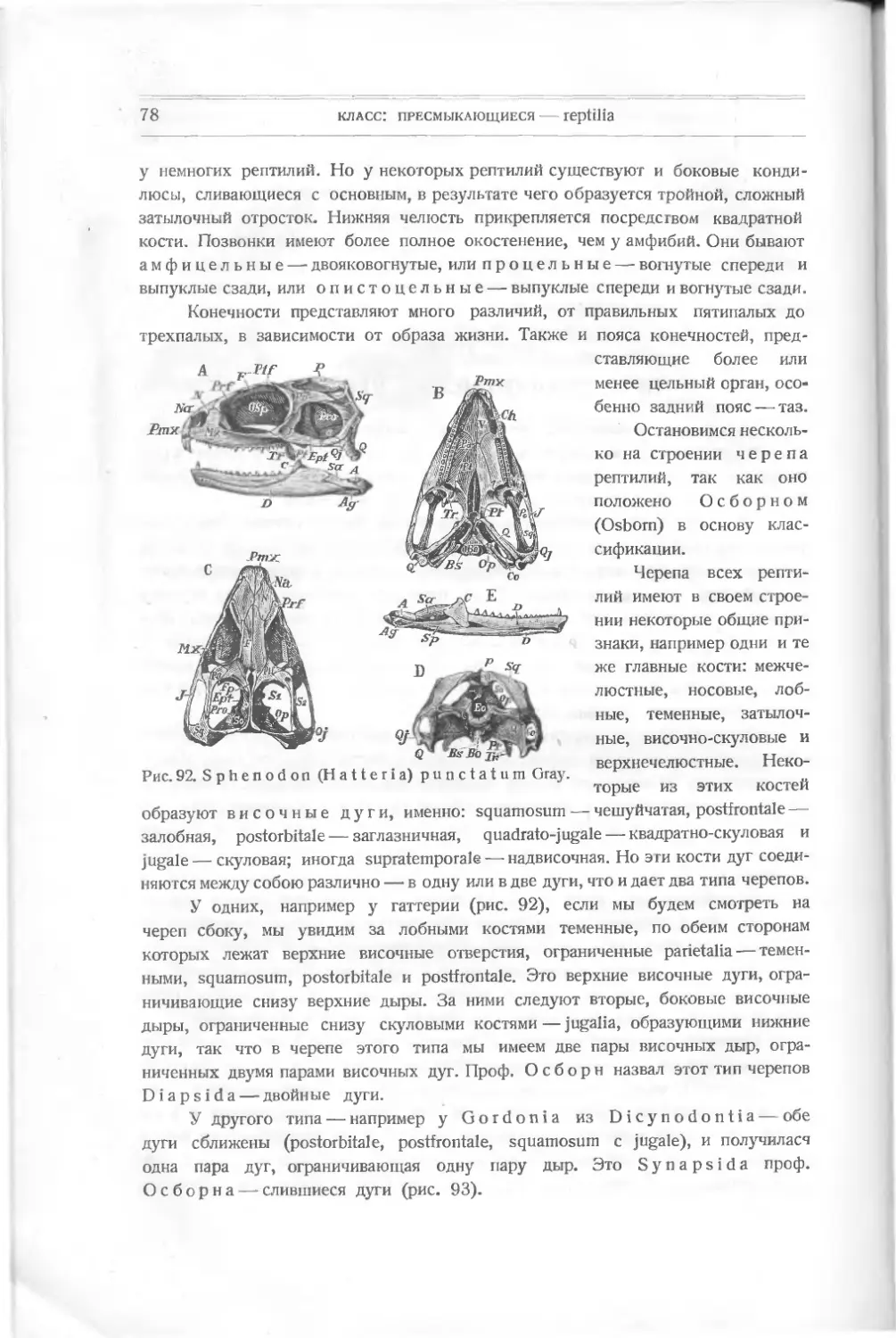

дегенерировали, но не давали высших прогрессивных форм. Так, например,

рептилии мелового периода при всем их богатстве не дали ни современных

рептилий, ни млекопитающих, которые получили начало гораздо раньше от

форм, менее специализировавшихся, с более общими признаками. Большая часть-

млекопитающих постепенно развивалась, проявив большое разнообразие в тре-

тичном периоде во время полного упадка рептилий. То же мы увидим при

изучении некоторых групп рыб и других позвоночных. Коп, американский

палеонтолог, первый подметил этот закон и назвал эти моменты существенного-

прогресса данной группы „точками выраженияили „моментами развития"

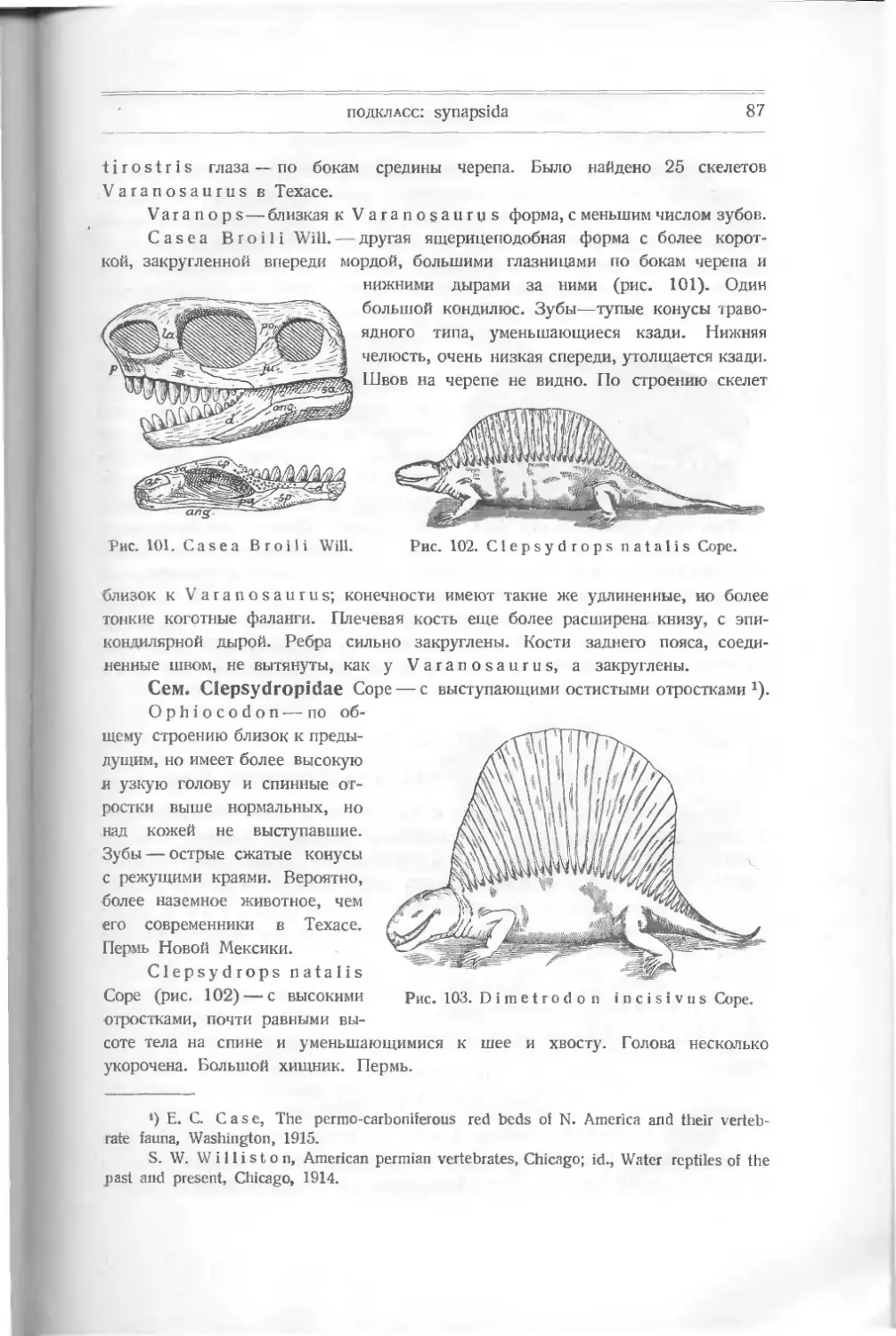

(expression points). Он видел в них проявление „поступательной силы"

(bathmic force). Эти моменты развития характеризуются окончательным установле-

нием некоторых важных признаков, которые были раньше несовершенными

или неустойчивыми. Закреплением их была достигнута возможность приспосо-

бления к разному образу жизни.

Нужно указать, что при изучении позвоночных приходится применять

методы, отличные от тех, которые применяются при изучении беспозвоночных.

Там мы имеем остатки в большинстве случаев в виде внешних покровов,

раковин или панцырных пластинок или же отпечатки мягких частей, и в боль-

шинстве случаев эти части дают или цельное животное, или хотя и не вполне

сохранившиеся, но характерные части его.

9 Otto Jaeckel, Die Wirbcltiere, 1911, S. 26.

ВВЕДЕНИЕ

3

У позвоночных, начиная с рыб и поднимаясь к высшим формам, мы

имеем настолько сложный и разнообразно построенный организм, несмотря на

сходство отдельных частей (скелета главным образом), что приходится счи-

таться с изучением не только отдельных типов животных, но и отдельных

частей их — костей и зубов, — принимая во внимание, что многие из них кажутся

сходными при неглубоком знании их строения,

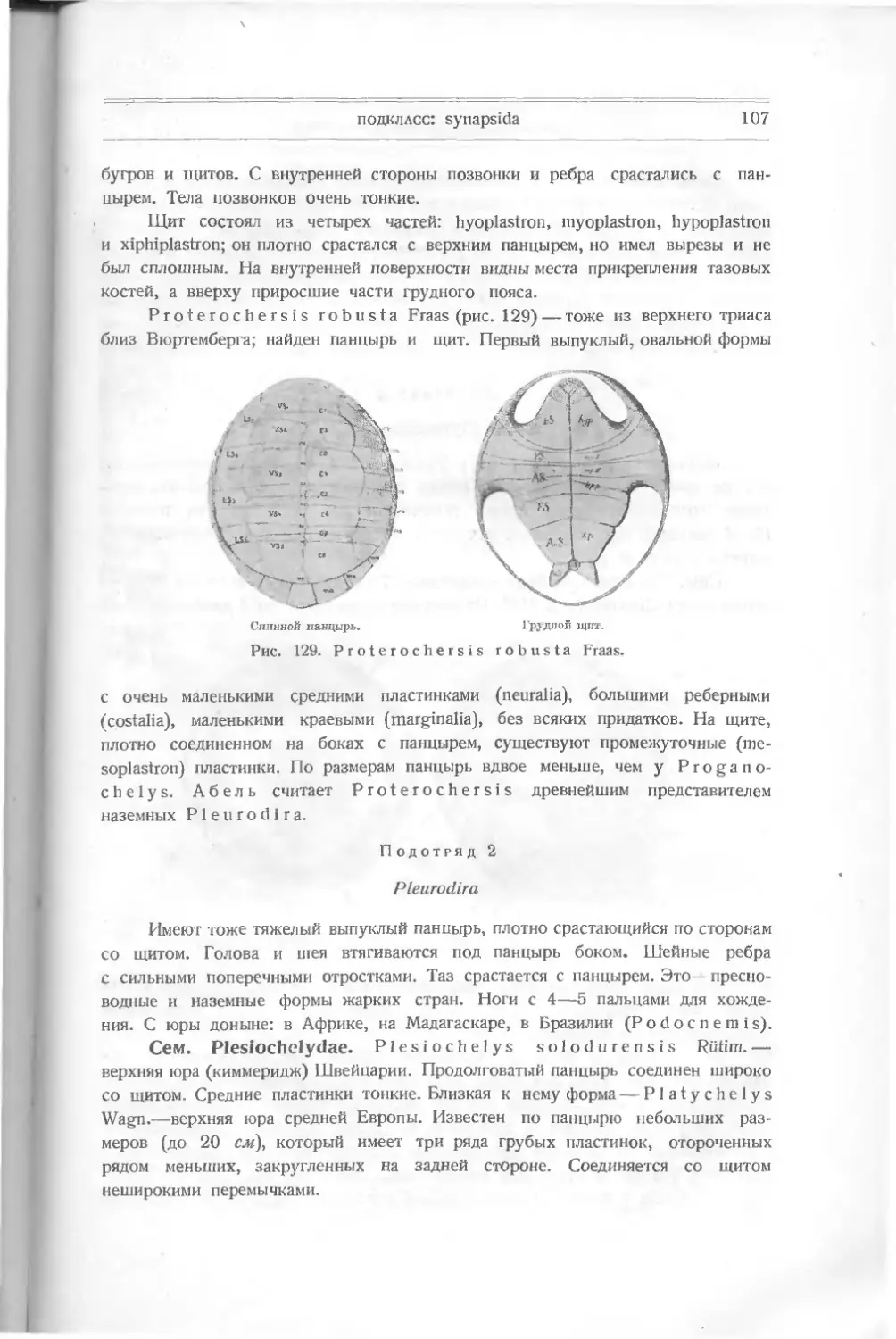

рептилий принимались за кости млекопитающих

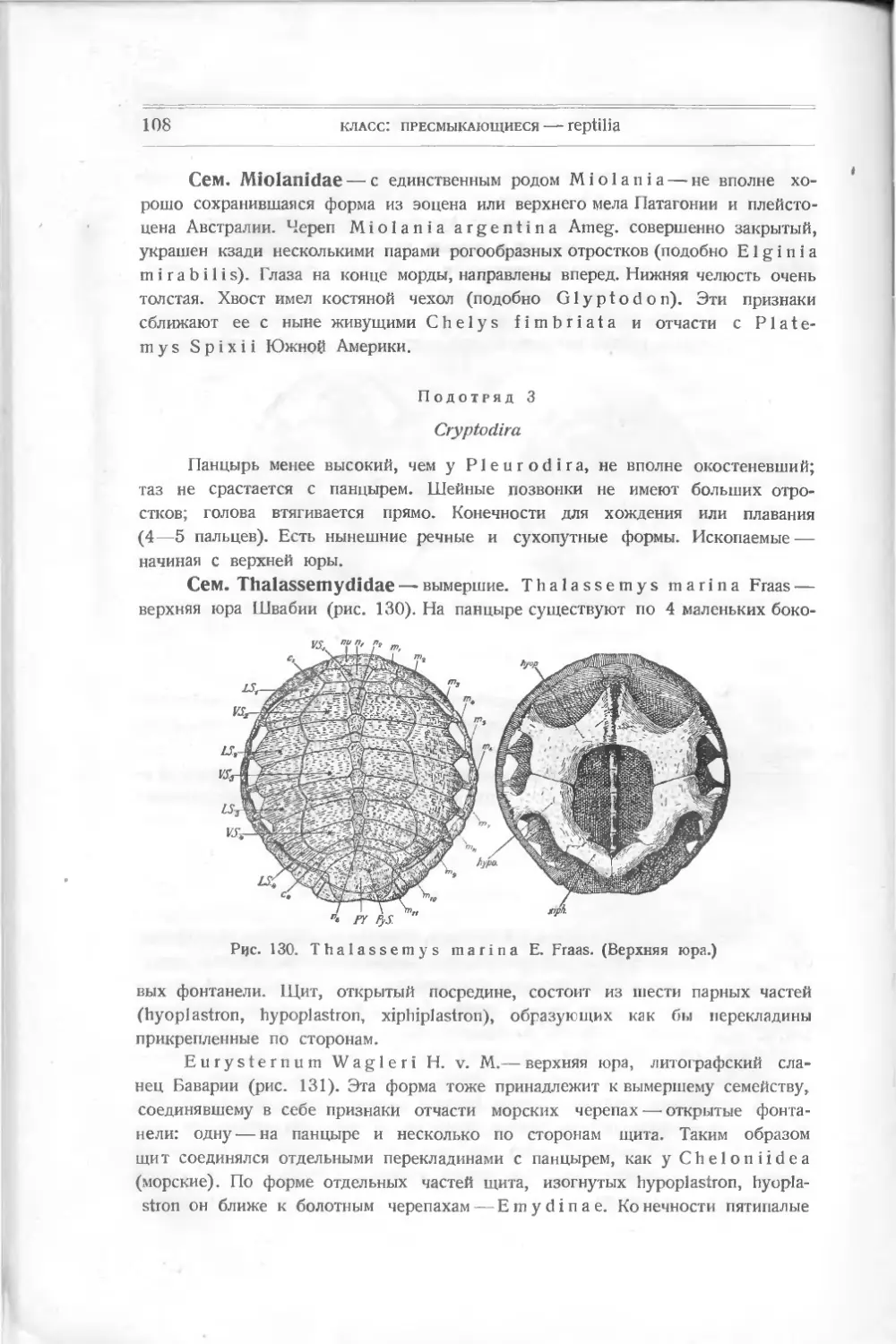

Нередко случалось, что кости

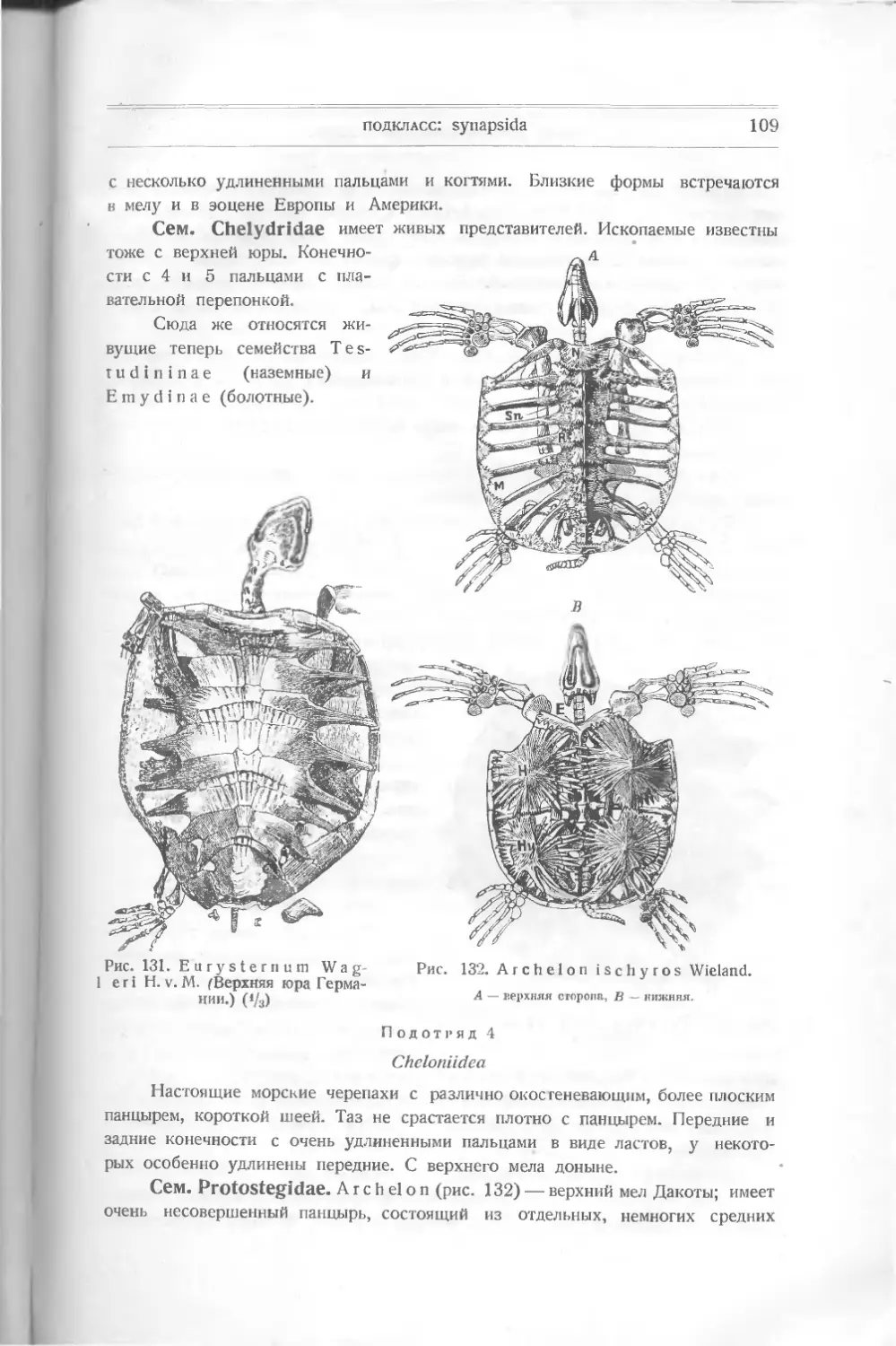

или птиц. Кювье (Cuvier)

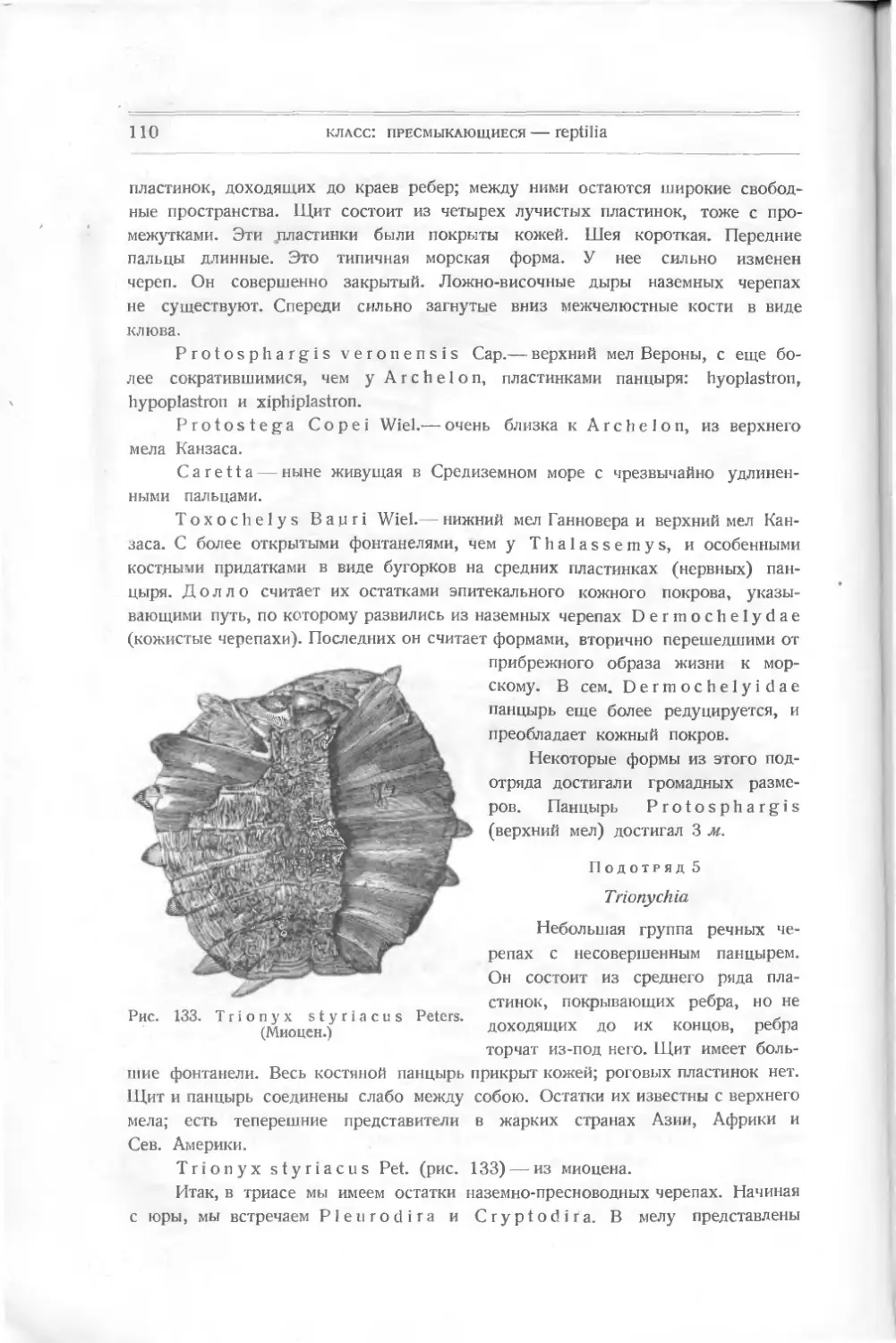

установил закон „соотношения органов" и мог по кусочку нижней че-

люсти, найденной в гипсах ^Монмартра, утверждать, что найденный там же

скелет принадлежит сумчатому, что и оправдалось. Но, во-первых, признак

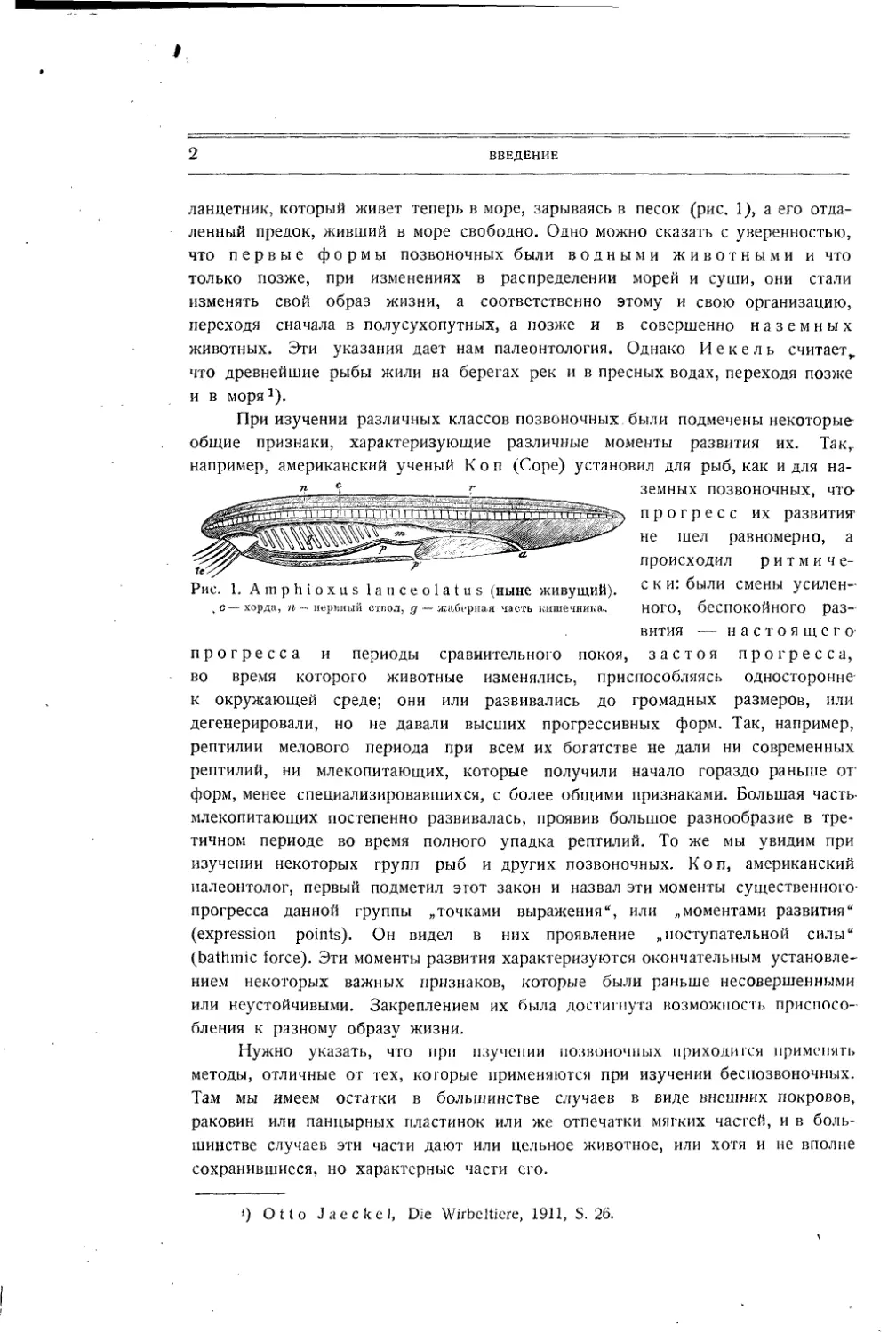

Рис. 2. Схема развития

позвонка.

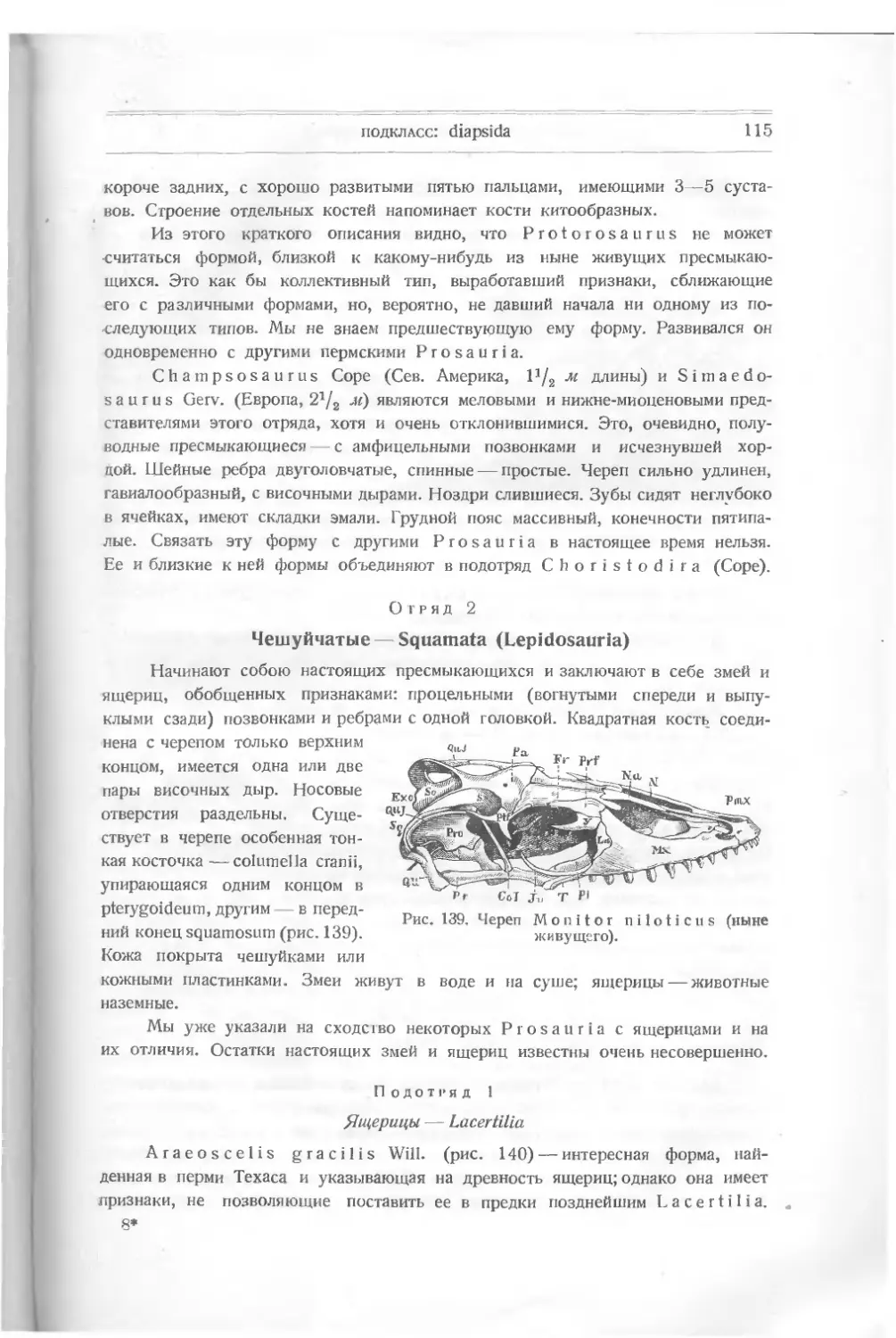

пс — нотохорда, sk.l — скелетород-

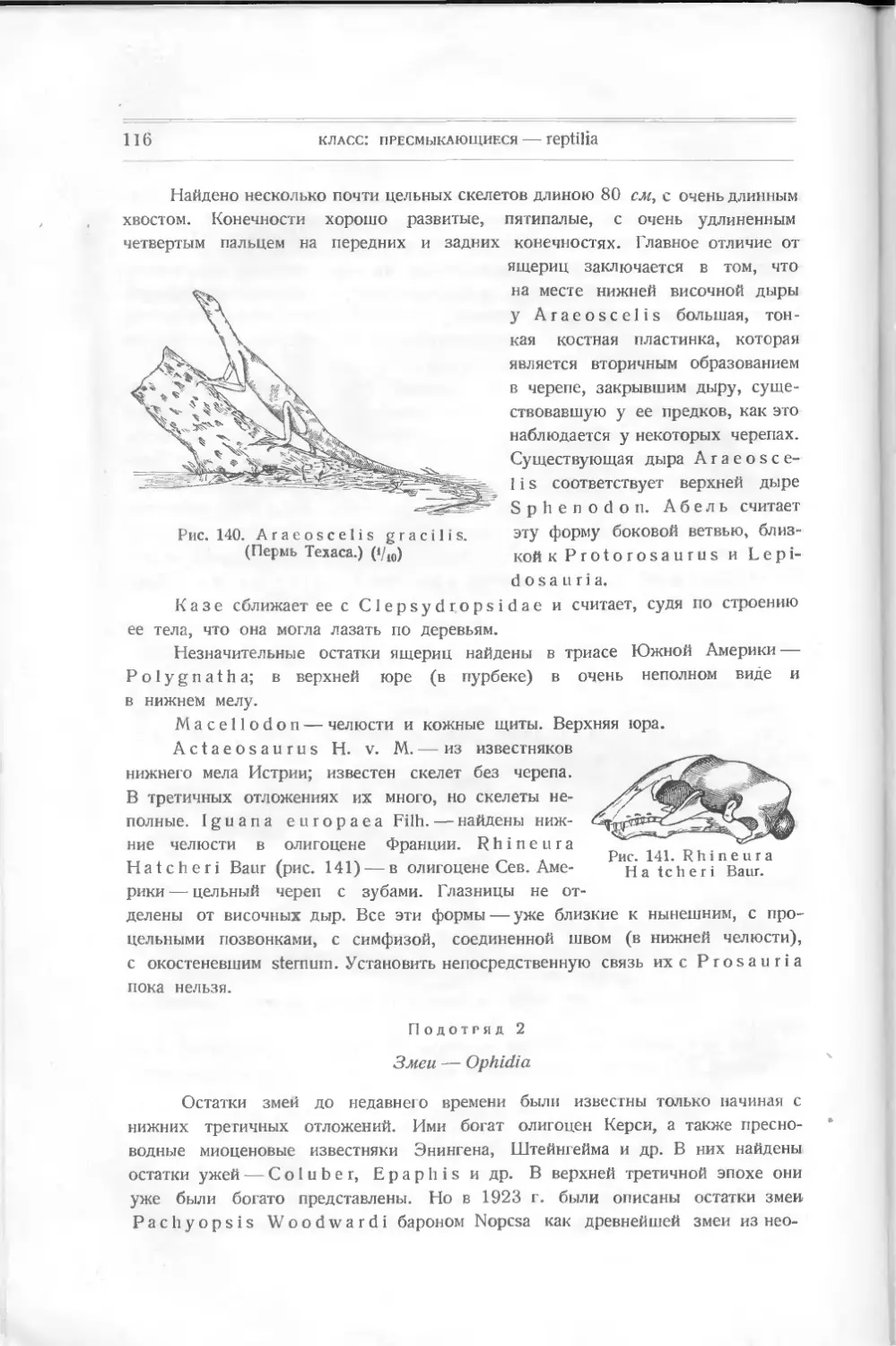

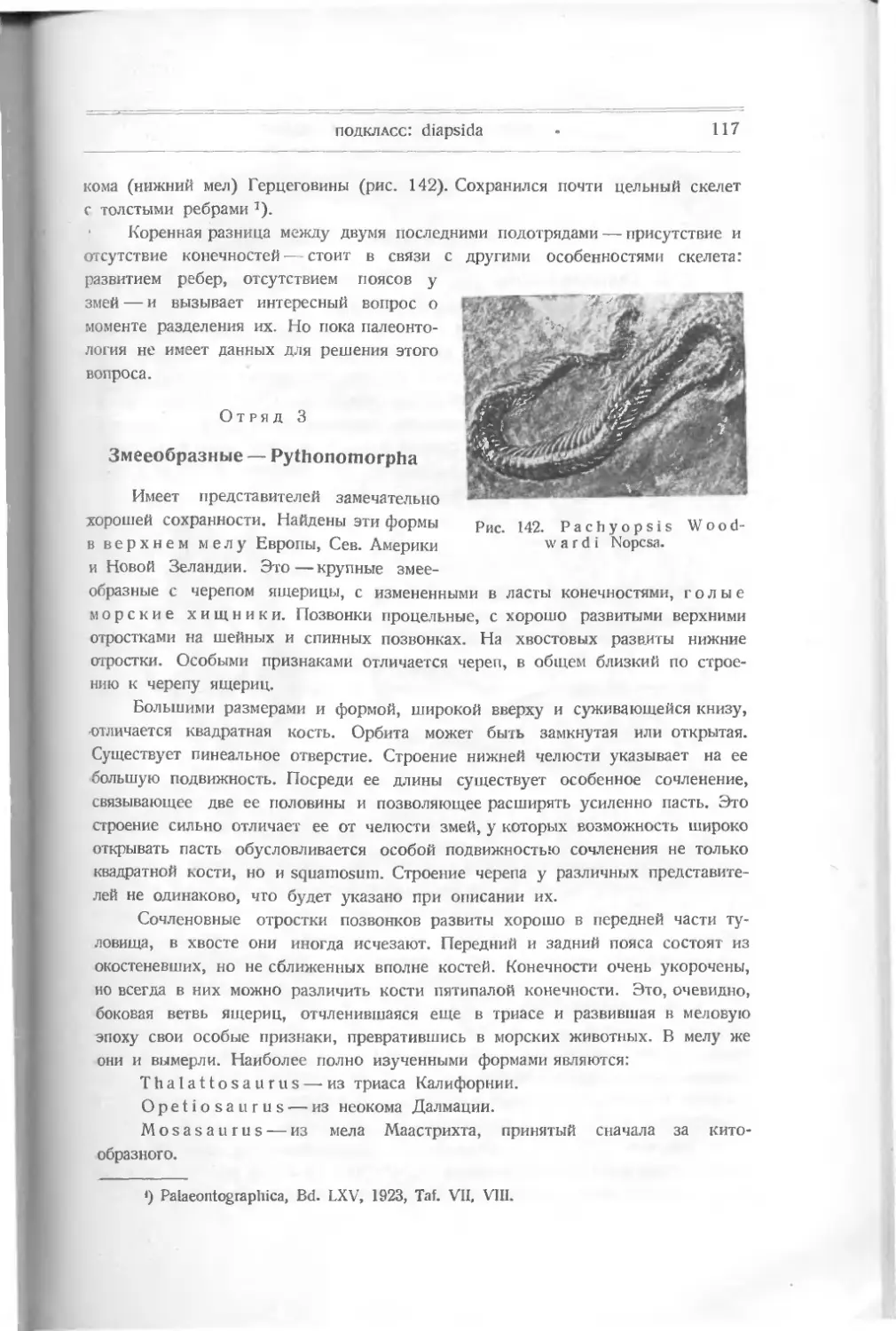

ное влагалище, sh. 1—оболочка хор-

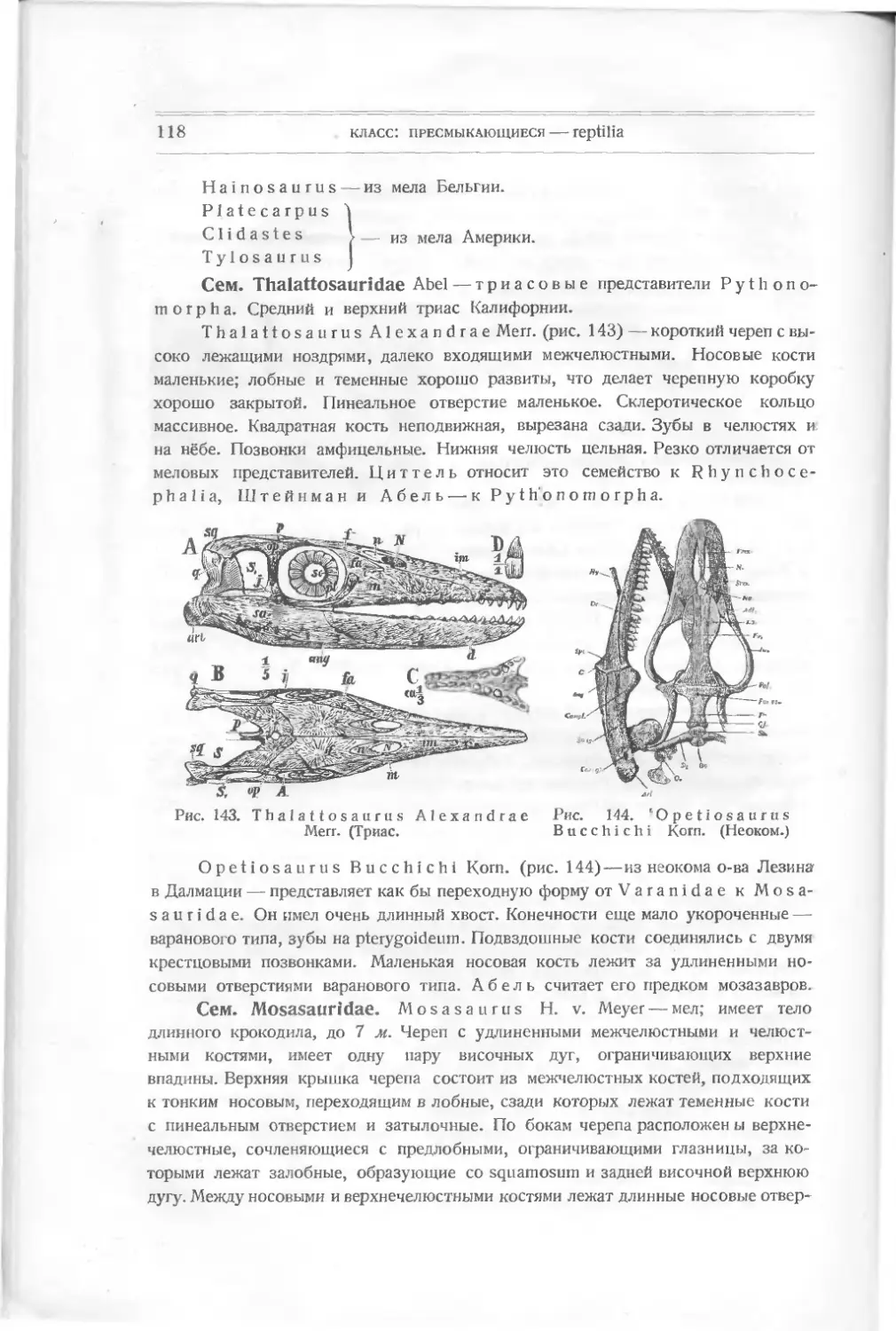

ды; d.a— верхний, v.a — нижний

отростки.

строения нижней челюсти этой

группы млекопитающих слиш-

ком характерен для них, а во-

вторых, некоторые вымершие

рептилии и млекопитающие

соединяют в себе иногда такие

разнохарактерные признаки, что

только при большом знании

строения скелета можно опре-

делить принадлежность остатков

к тому или другому классу или

отряду.

Раньше чем изучать отдель-

ные типы позвоночных, нелиш-

ним будет дать здесь некото-

i

Рис. 3. Позвонки

акулы.

рые основные указания на развитие скелета, глав-

ным образом позвоночника и черепа. Для пред-

ставителей отдельных классов будут даны

соответствующие указания при

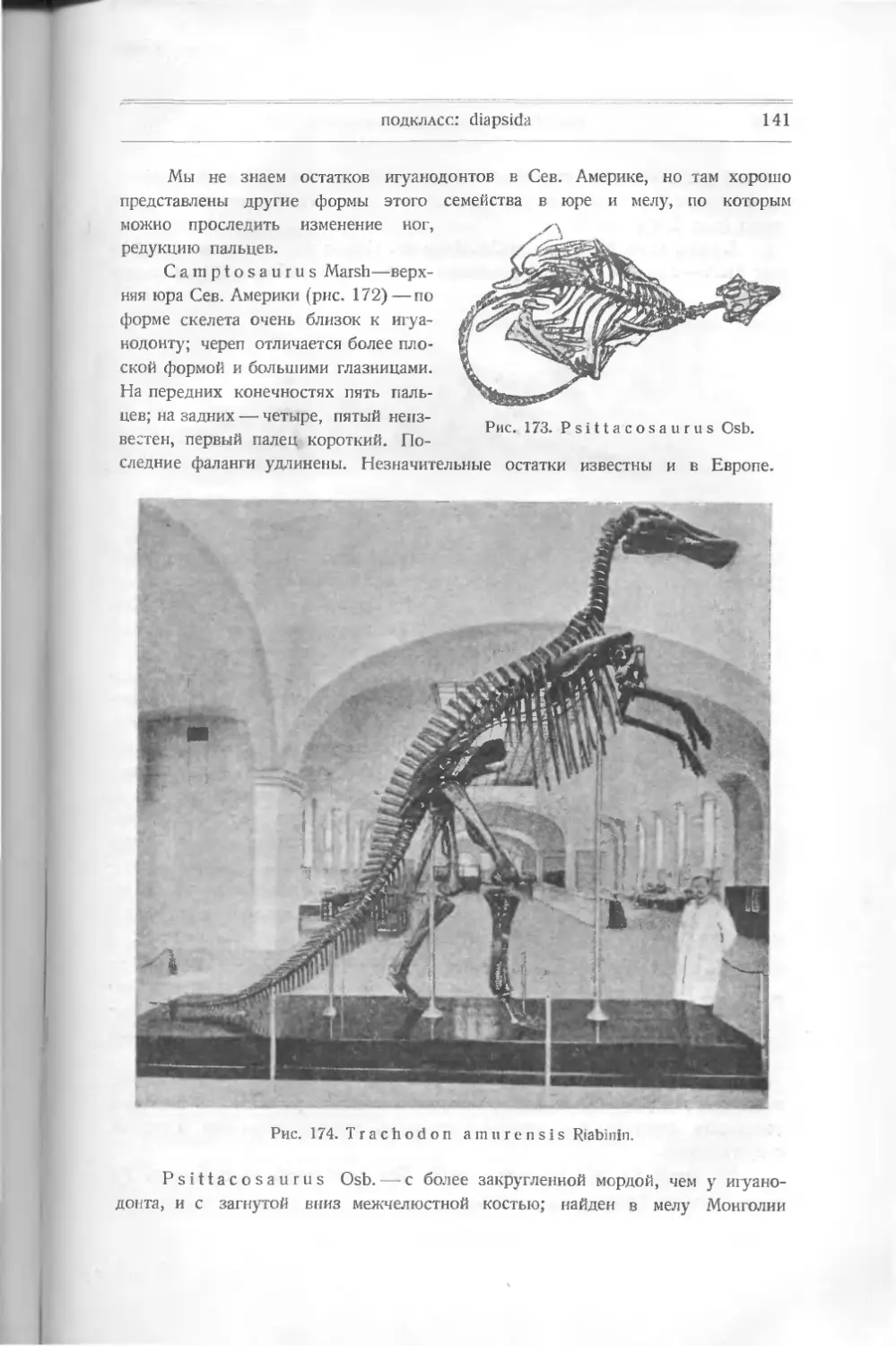

их изучении.

В своем простейшем виде внутренний скелет представляет эластиче-

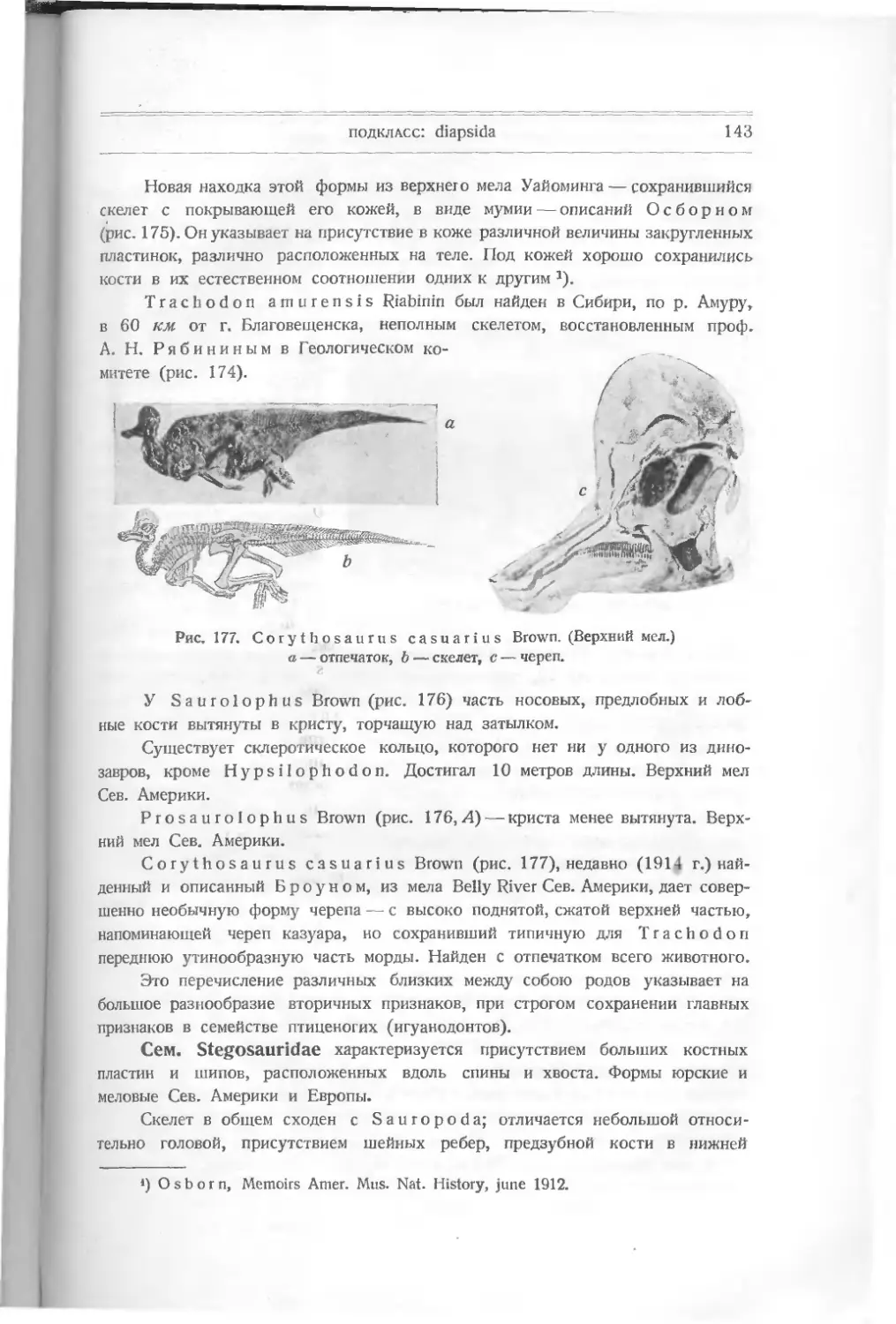

ский стержень — хорду, состоящую из больших вакуольных клеток и

заключенную в чехол из соединительной ткани мезодермического происхо-

ждения — влагалище хорды. Эта так называемая нотохорда, или спинная

струна, проходит вдоль всего тела, несколько расширяясь в передней части

(будущей мозговой). Над нею лежит нервный ствол, который заключен

вместе с хордой в общий покров — скелетородное влагалище, дающий

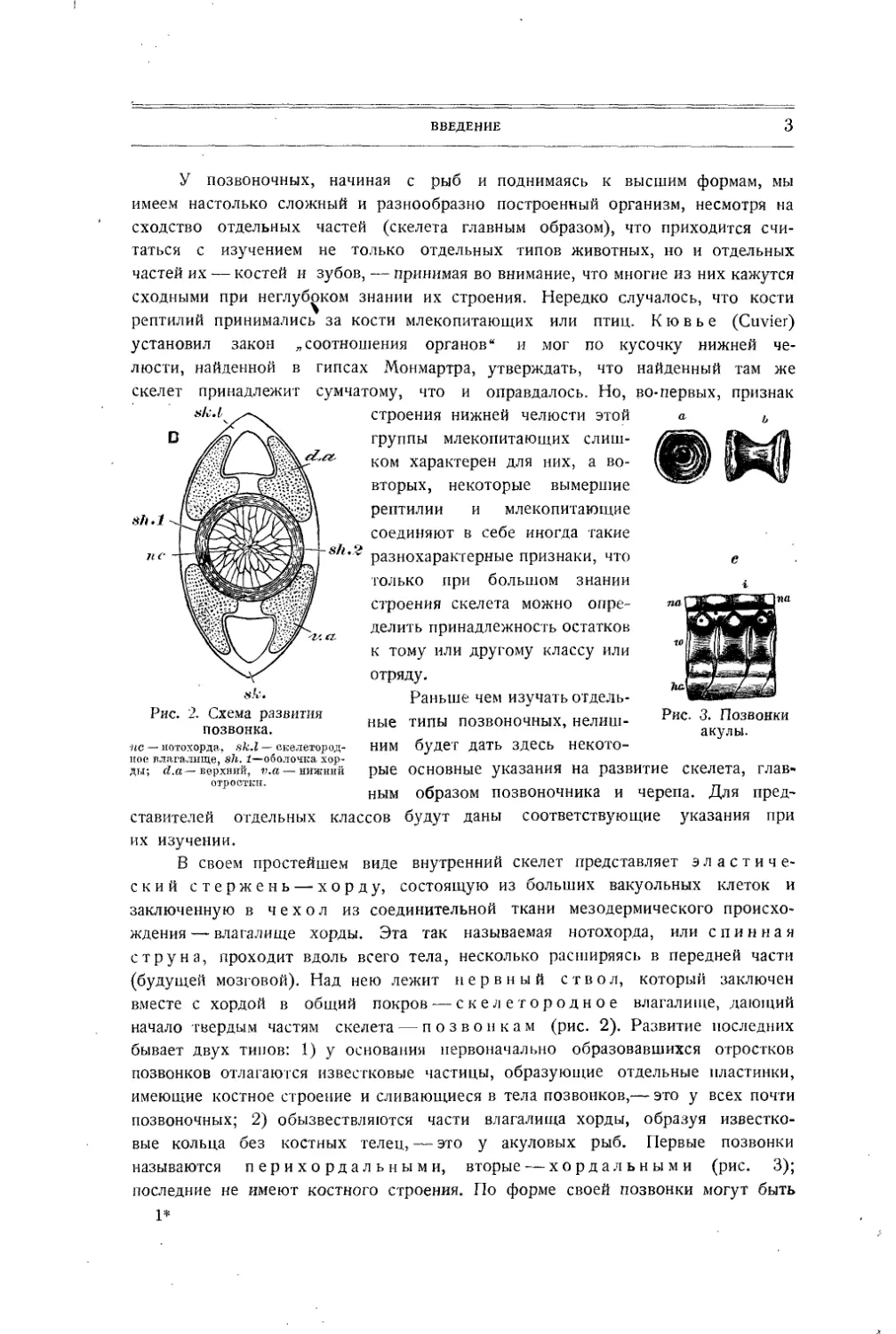

начало твердым частям скелета — позвонкам (рис. 2). Развитие последних

бывает двух типов: 1) у основания первоначально образовавшихся отростков

позвонков отлагаются известковые частицы, образующие отдельные пластинки,

имеющие костное строение и сливающиеся в тела позвонков,— это у всех почти

позвоночных; 2) обызвествляются части влагалища хорды, образуя известко-

вые кольца без костных телец, — это у акуловых рыб. Первые позвонки

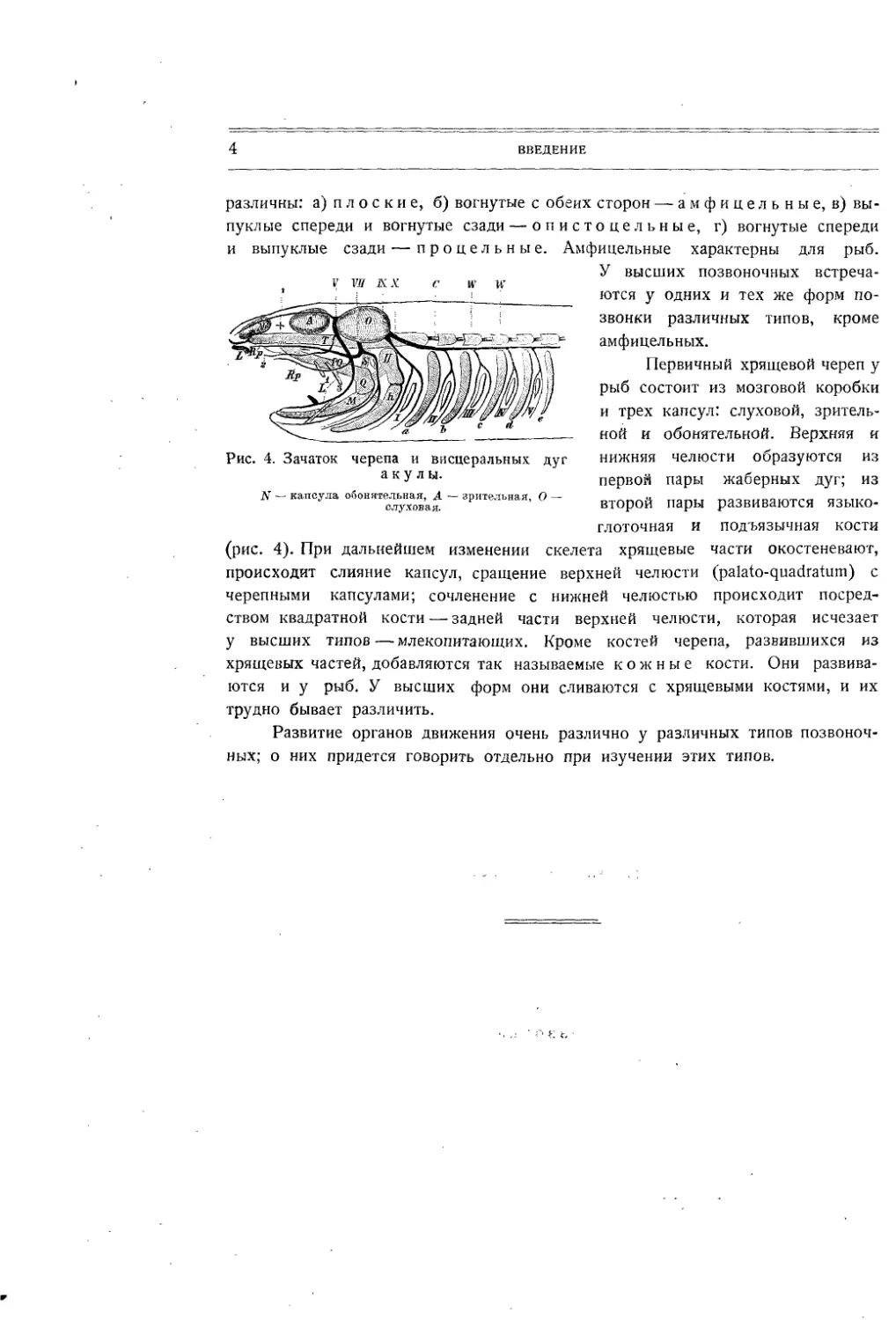

называются перихордальными, вторые — хордальными (рис. 3);

последние не имеют костного строения. По форме своей позвонки могут быть

4

ВВЕДЕНИЕ

Рис. 4. Зачаток черепа и висцеральных дуг

акулы.

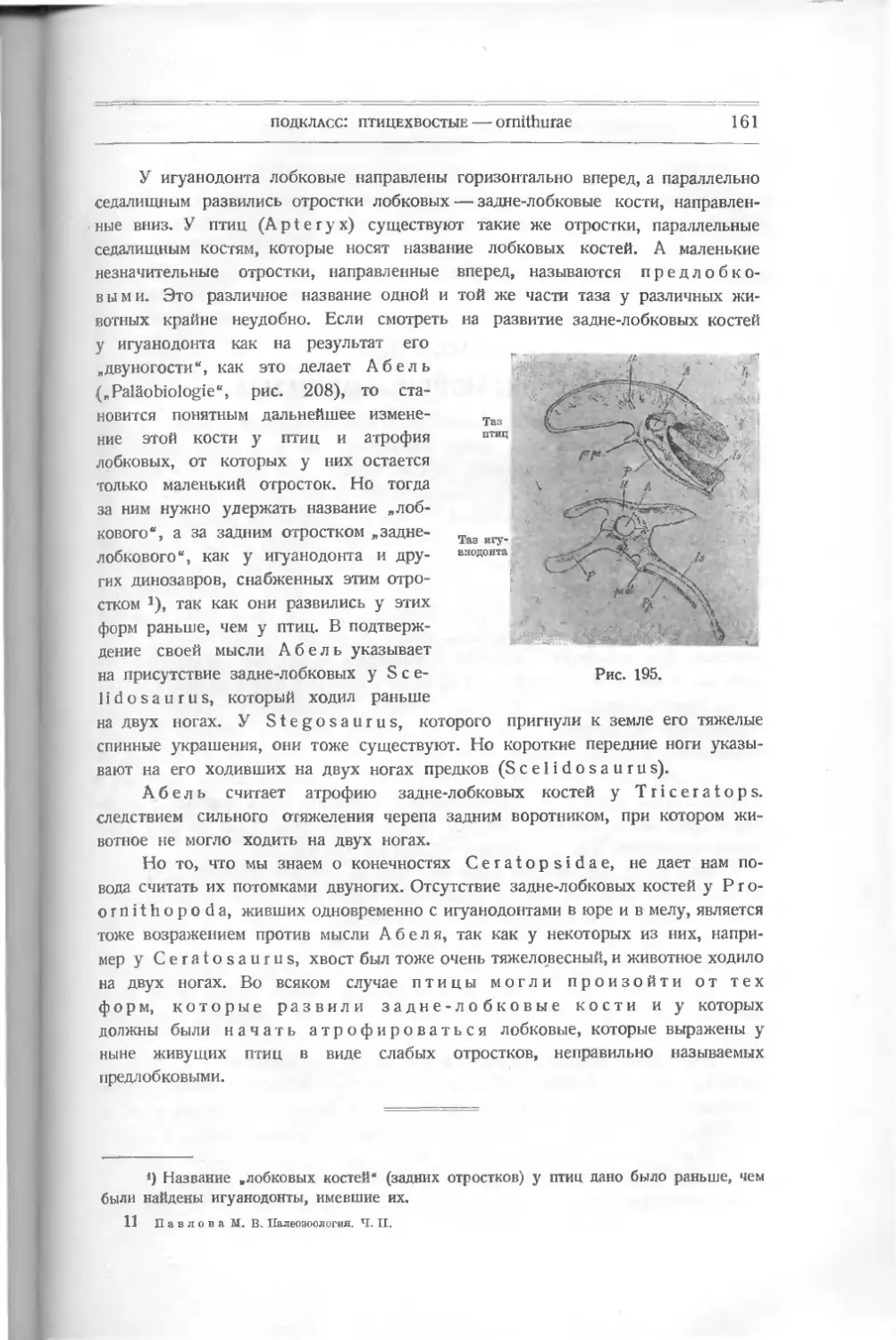

Д’ — капсула обонятельная, А — зрительная, О —

слуховая.

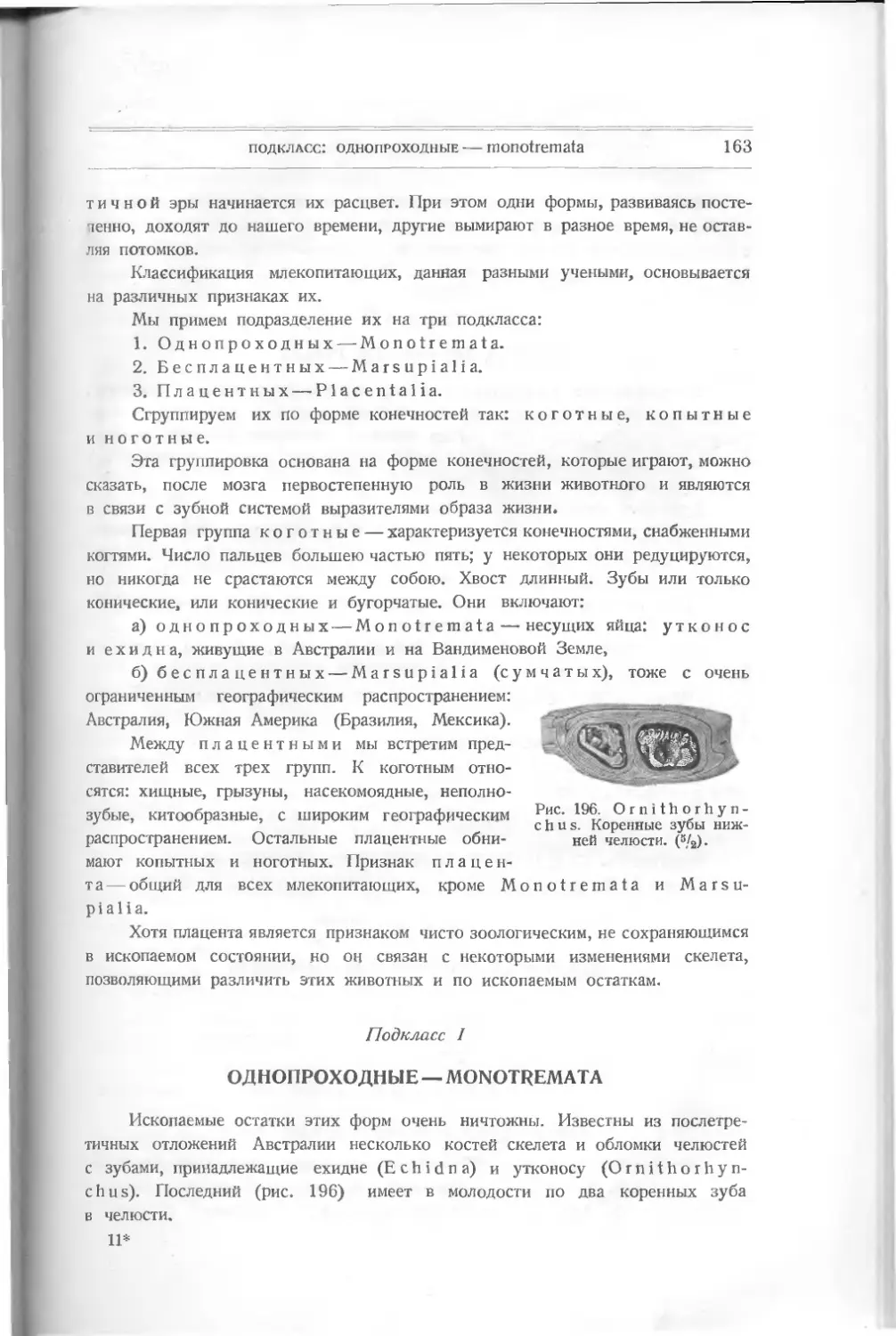

различны: а) п л о с к и е, б) вогнутые с обеих сторон — амфицел ь ные, в) вы-

пуклые спереди и вогнутые сзади — опистоцельные, г) вогнутые спереди

и выпуклые сзади — процельные. Амфицельные характерны для рыб.

У высших позвоночных встреча-

ются у одних и тех же форм по-

звонки различных типов, кроме

амфицельных.

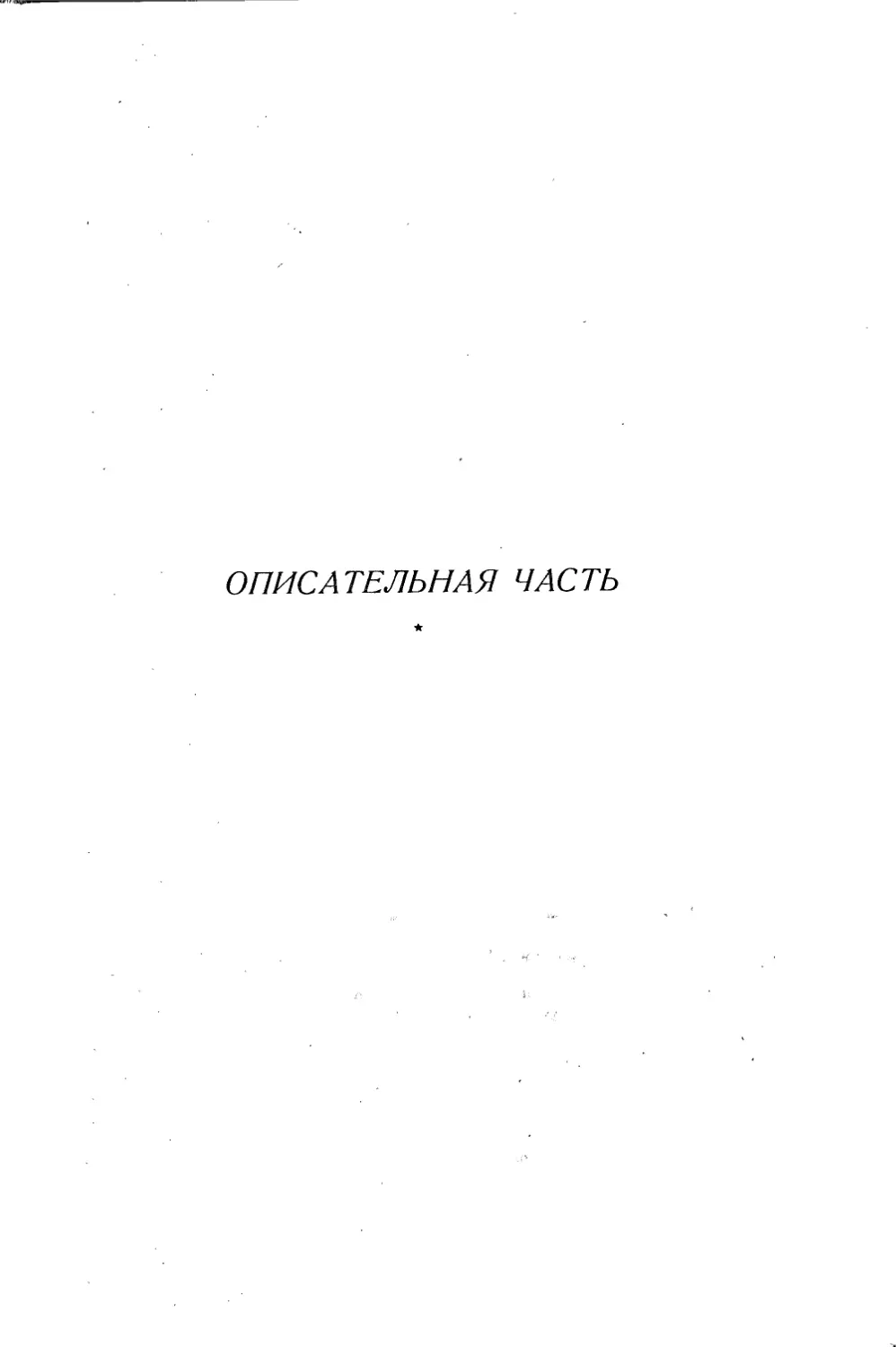

Первичный хрящевой череп у

рыб состоит из мозговой коробки

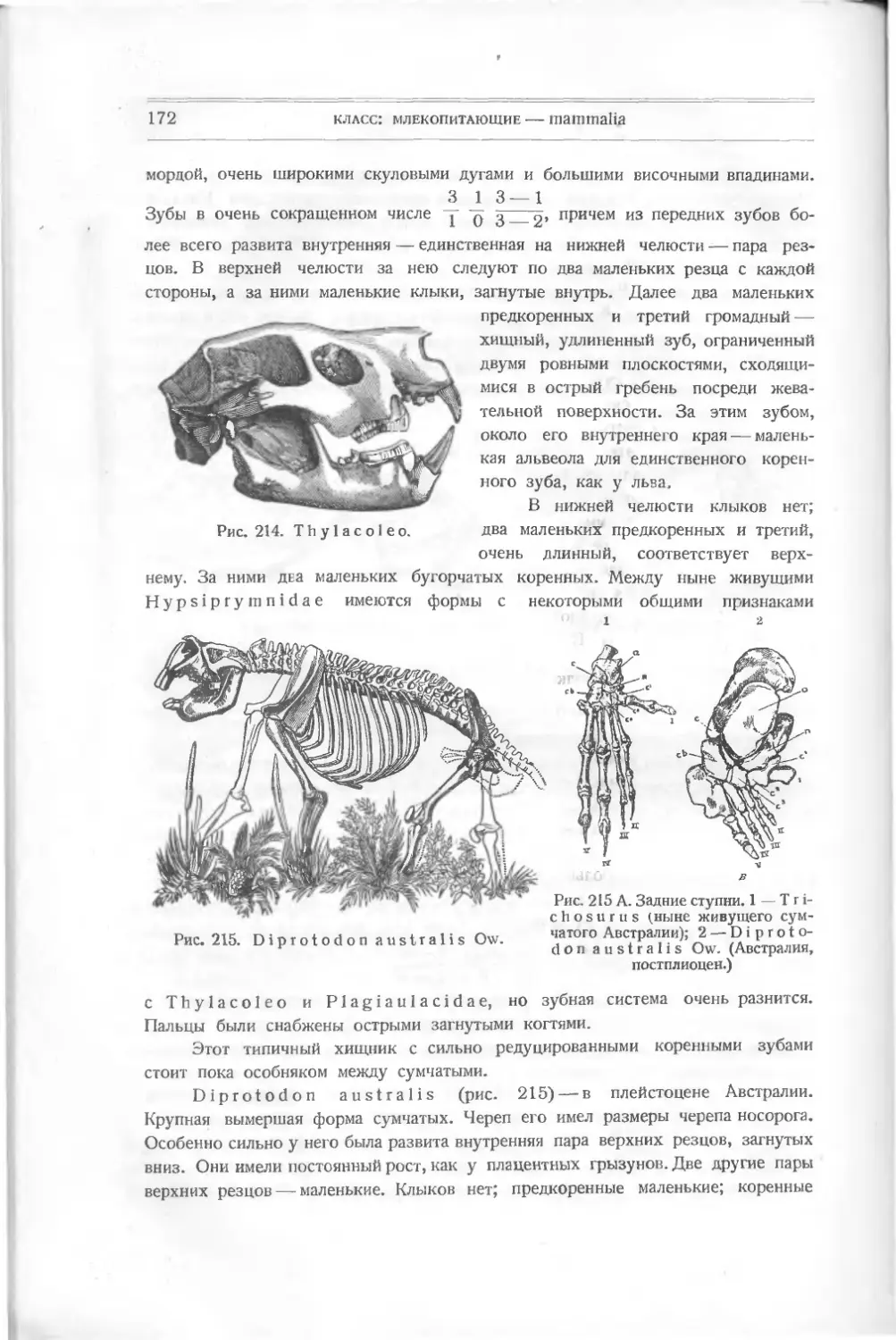

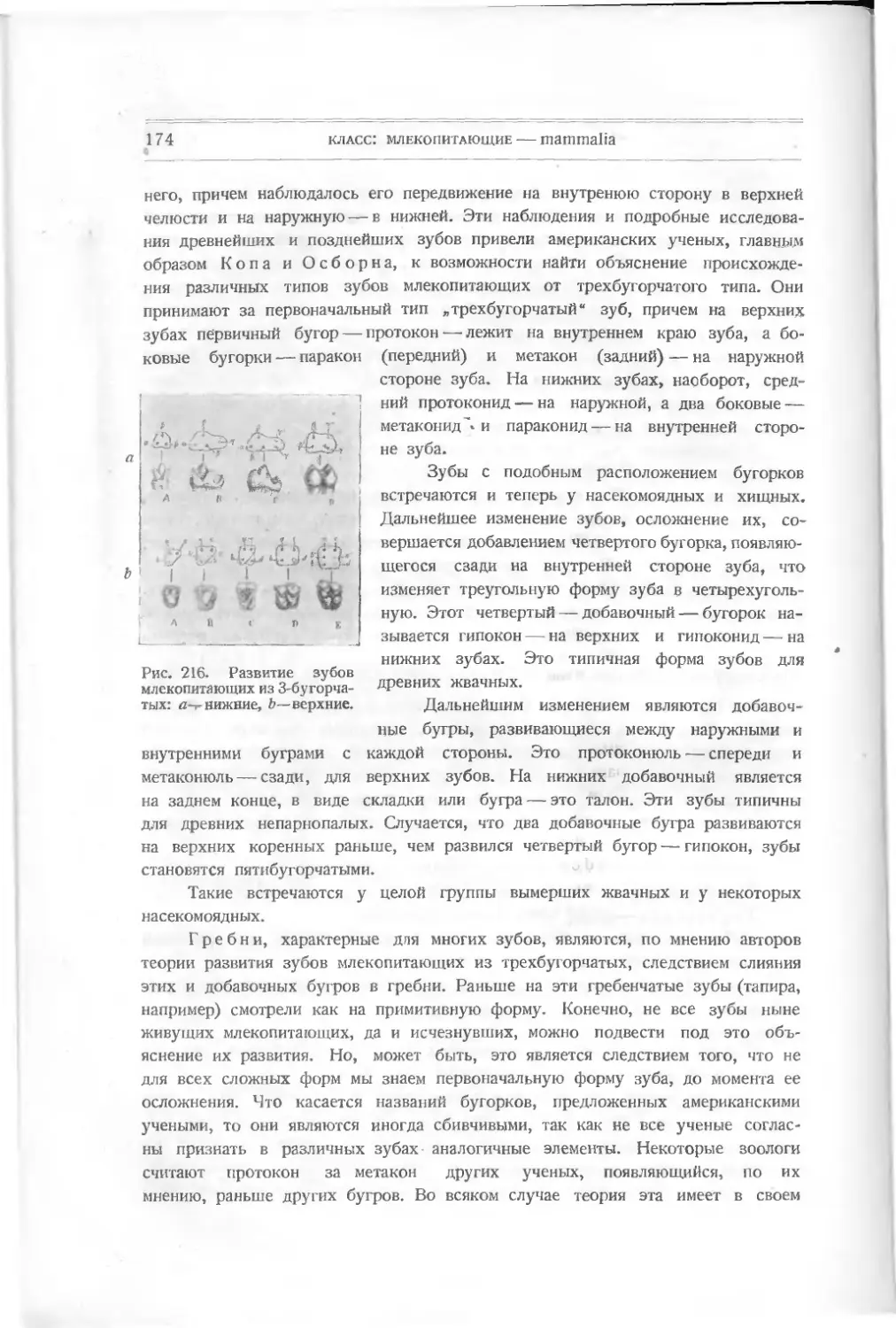

и трех

ной и

нижняя

первой

второй

капсул: слуховой, зритель-

обомятельной. Верхняя и

челюсти образуются

пары

пары

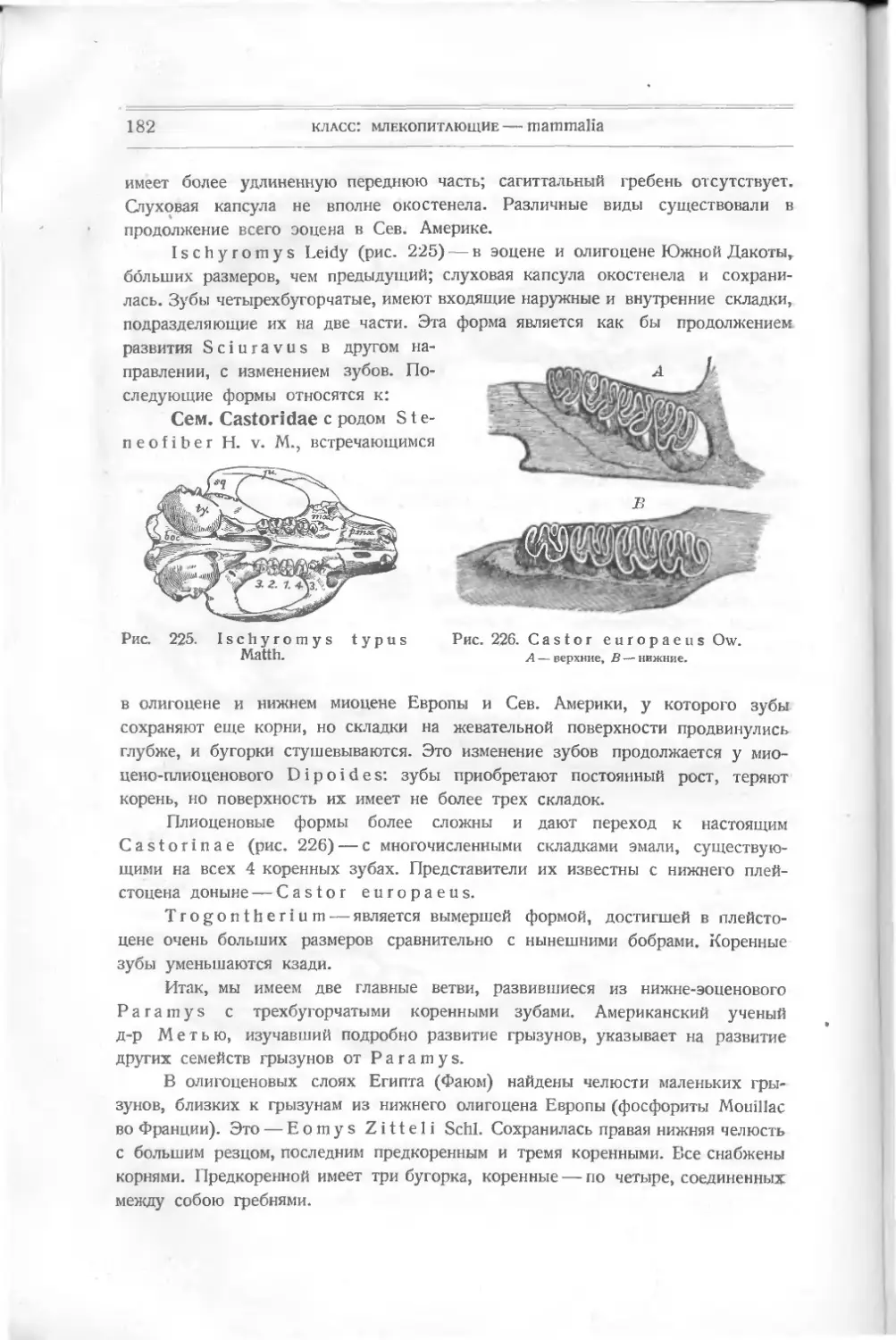

из

жаберных дуг; из

развиваются языко-

глоточная и подъязычная кости

(рис. 4). При дальнейшем изменении скелета хрящевые части окостеневают,

происходит слияние капсул, сращение верхней челюсти (palato-quadratum) с

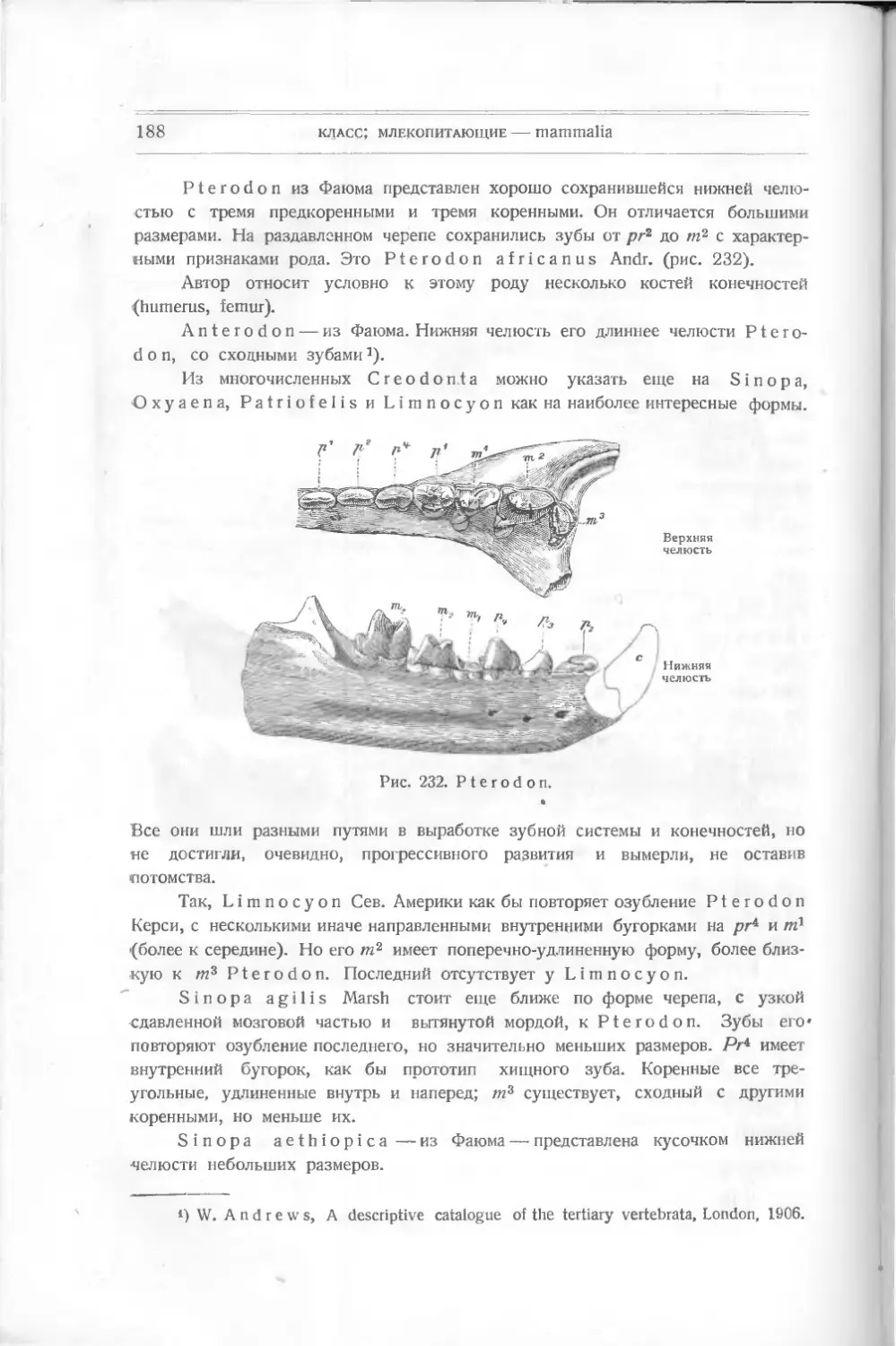

черепными капсулами; сочленение с нижней челюстью происходит посред-

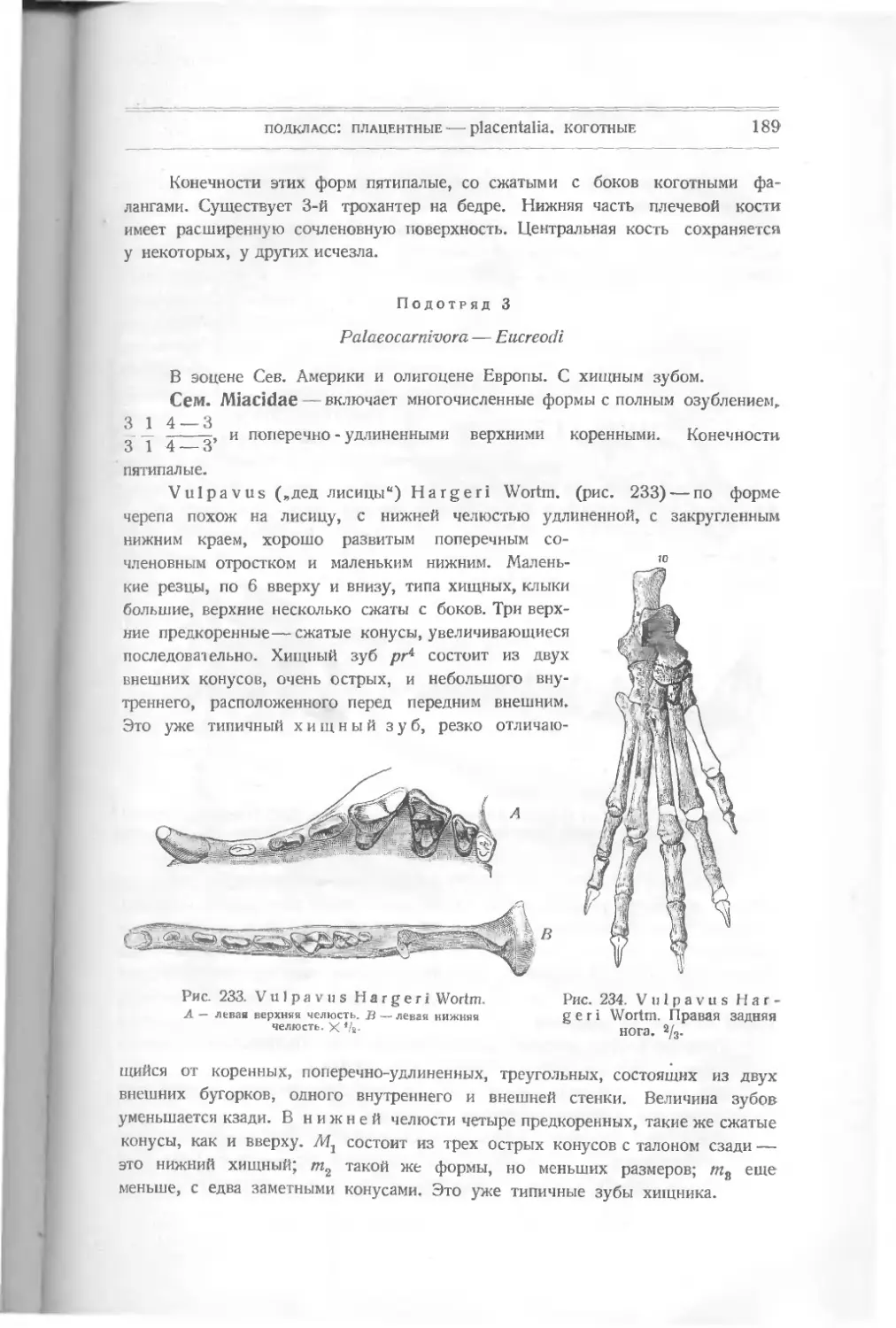

ством квадратной кости — задней части верхней челюсти, которая исчезает

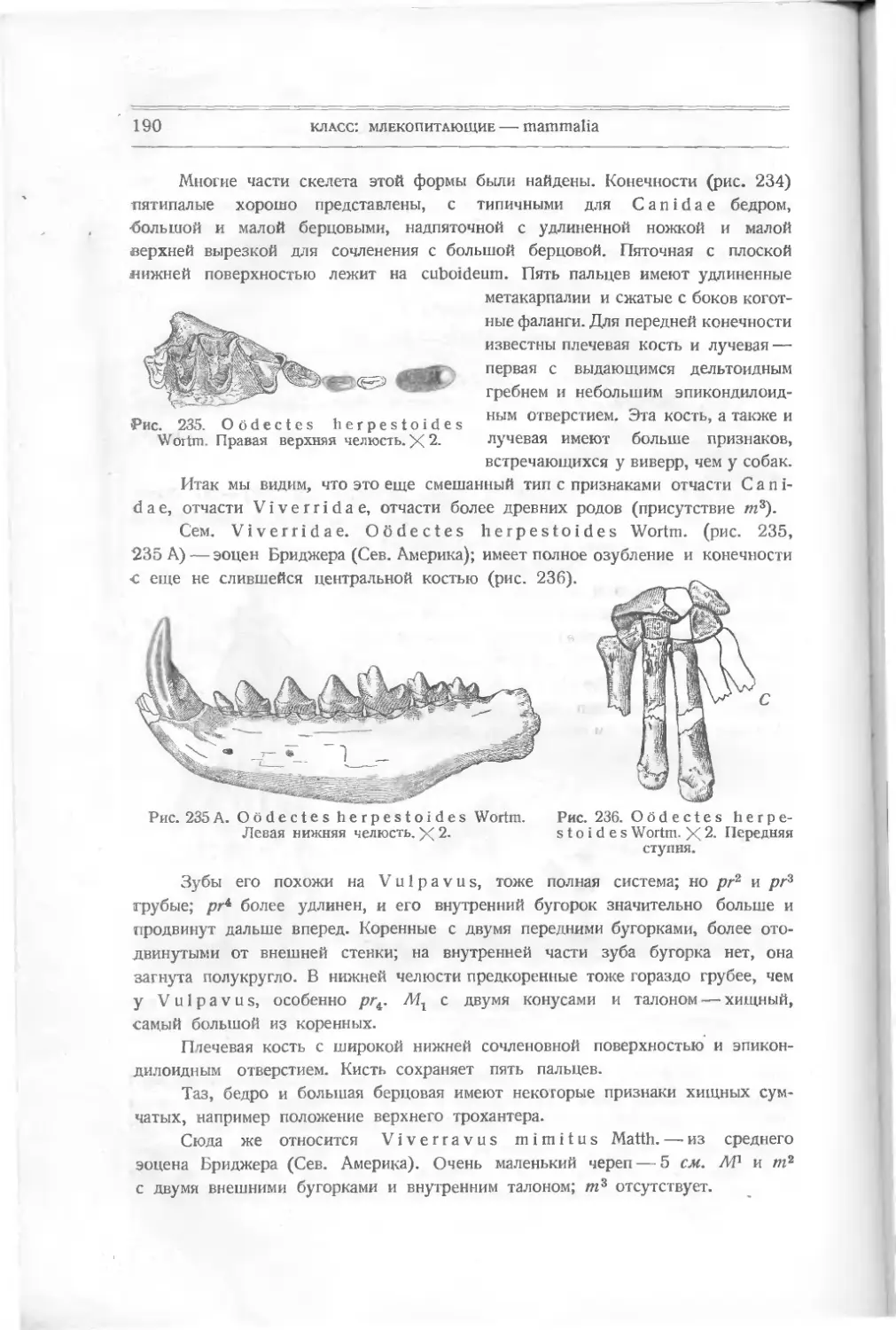

у высших типов—млекопитающих. Кроме костей черепа, развившихся из

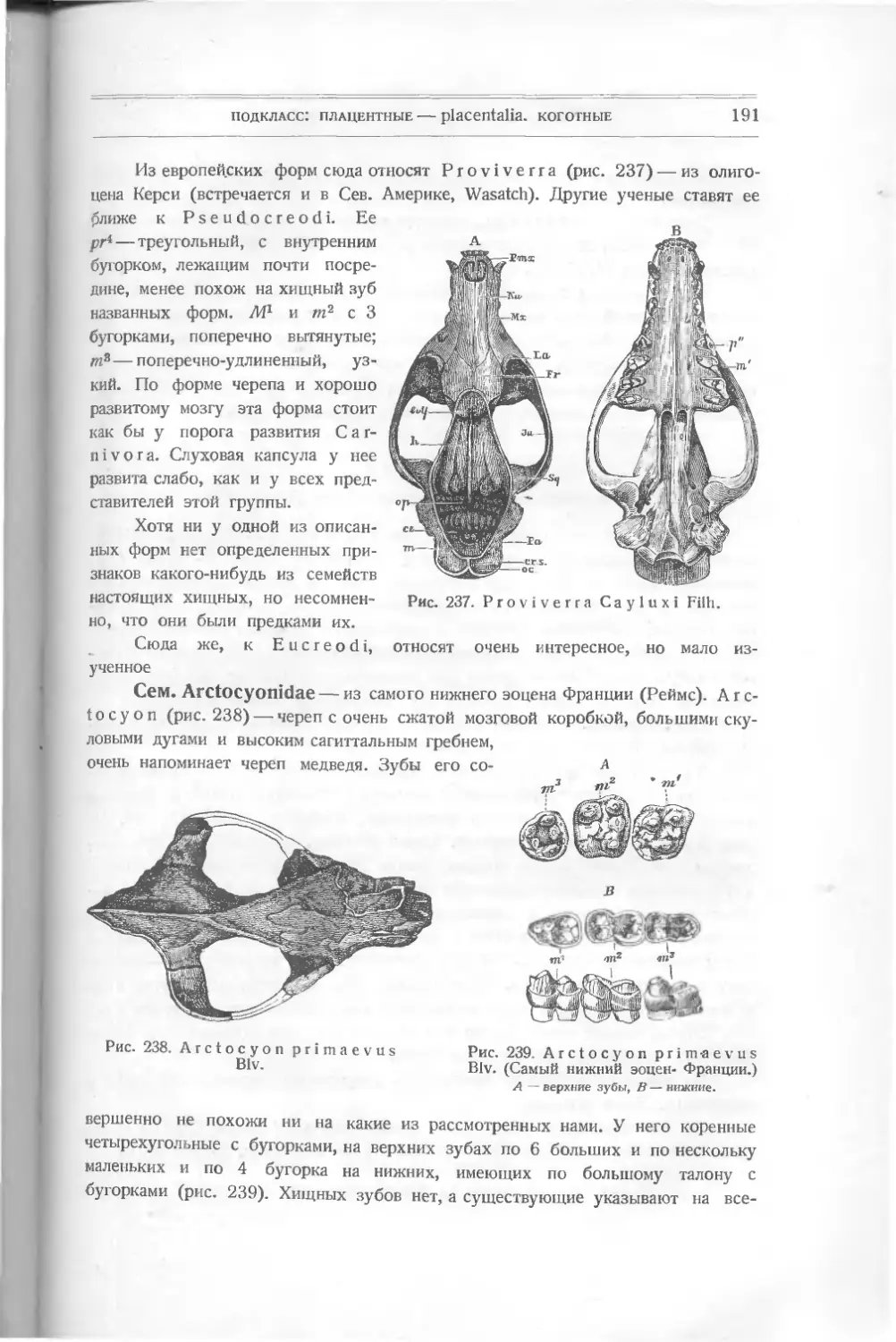

хрящевых частей, добавляются так называемые кожные кости. Они развива-

ются и у рыб. У высших форм они сливаются с хрящевыми костями, и их

трудно бывает различить.

Развитие органов движения очень различно у различных типов позвоноч-

ных; о них придется говорить отдельно при изучении этих типов.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

КЛАСС ПЕРВЫЙ

РЫБЫ - PISCES

Приступая к знакомству с ископаемыми остатками древних позвоночных,

мы начнем с простейших их представителей — р ы б, положивших начало всем

тем разнообразным типам позвоночных, которые существуют в виде более

совершенных, более поздних рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и

млекопитающих.

Произнося слово рыб а, мы большею частью вызываем представление

о тех удлиненных животных, живущих в воде, которые снабжены внутрен-

ним скелетом, костистой головой, хорошо развитыми плавниками и тело ко-

торых покрыто чешуею. Это — костистые рыбы со скелетом: судак, селедка,

карась и т. п.

У некоторых людей к этому представлению присоединится мысль об

осетре, стерляди и других хрящевых рыбах, лишенных скелета и чешуи. Но

мало кто вспомнит, например, о миноге, змееобразной, мягкой рыбе, ли-

шенной не только костей, чешуи и плавников, но даже и челюстей. Изучение

развития ее открывает многие факты, объясняющие измененное строение других

рыб, хотя теперь некоторые зоологи отделяют миног (круглоротых) в отдель-

ный класс.

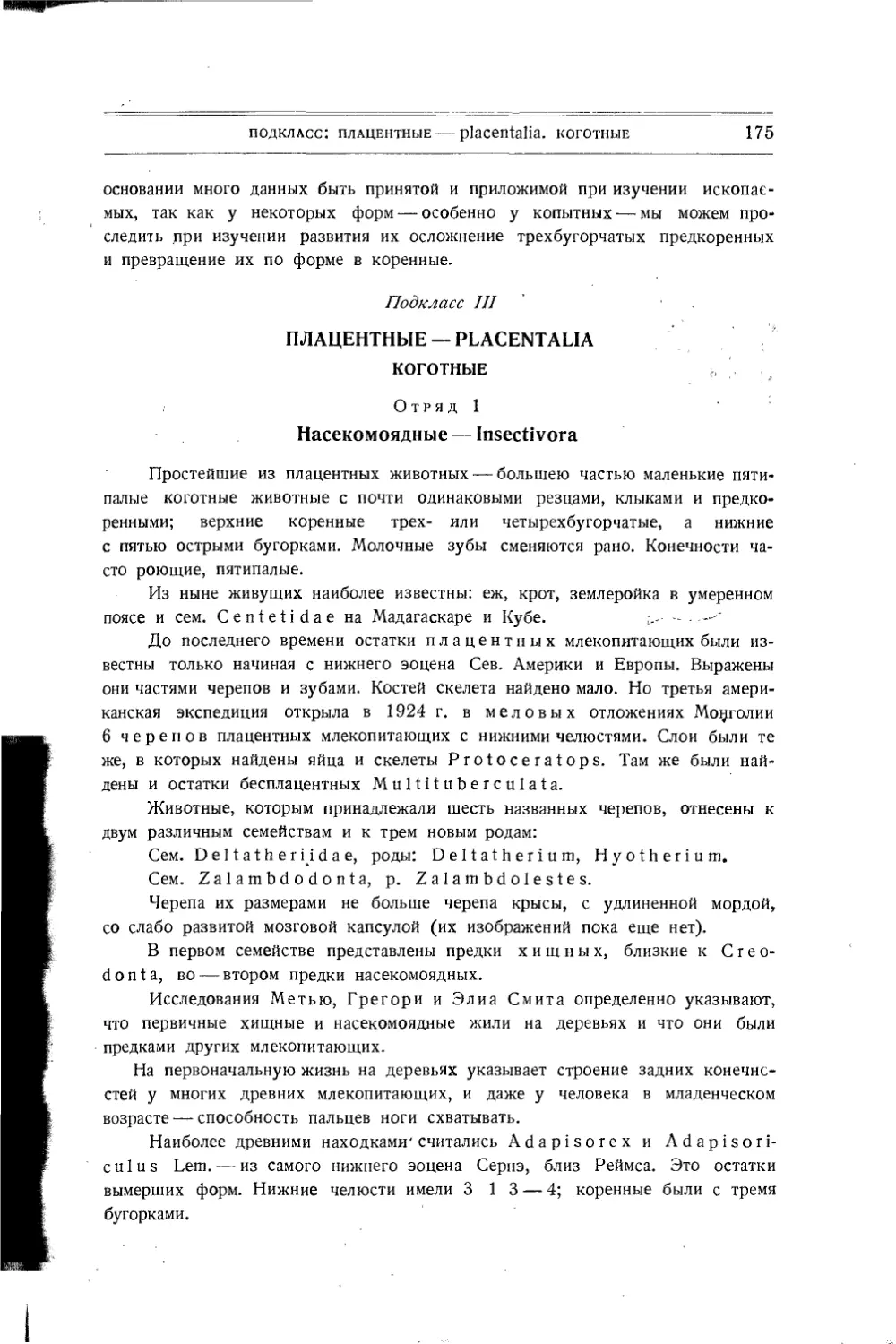

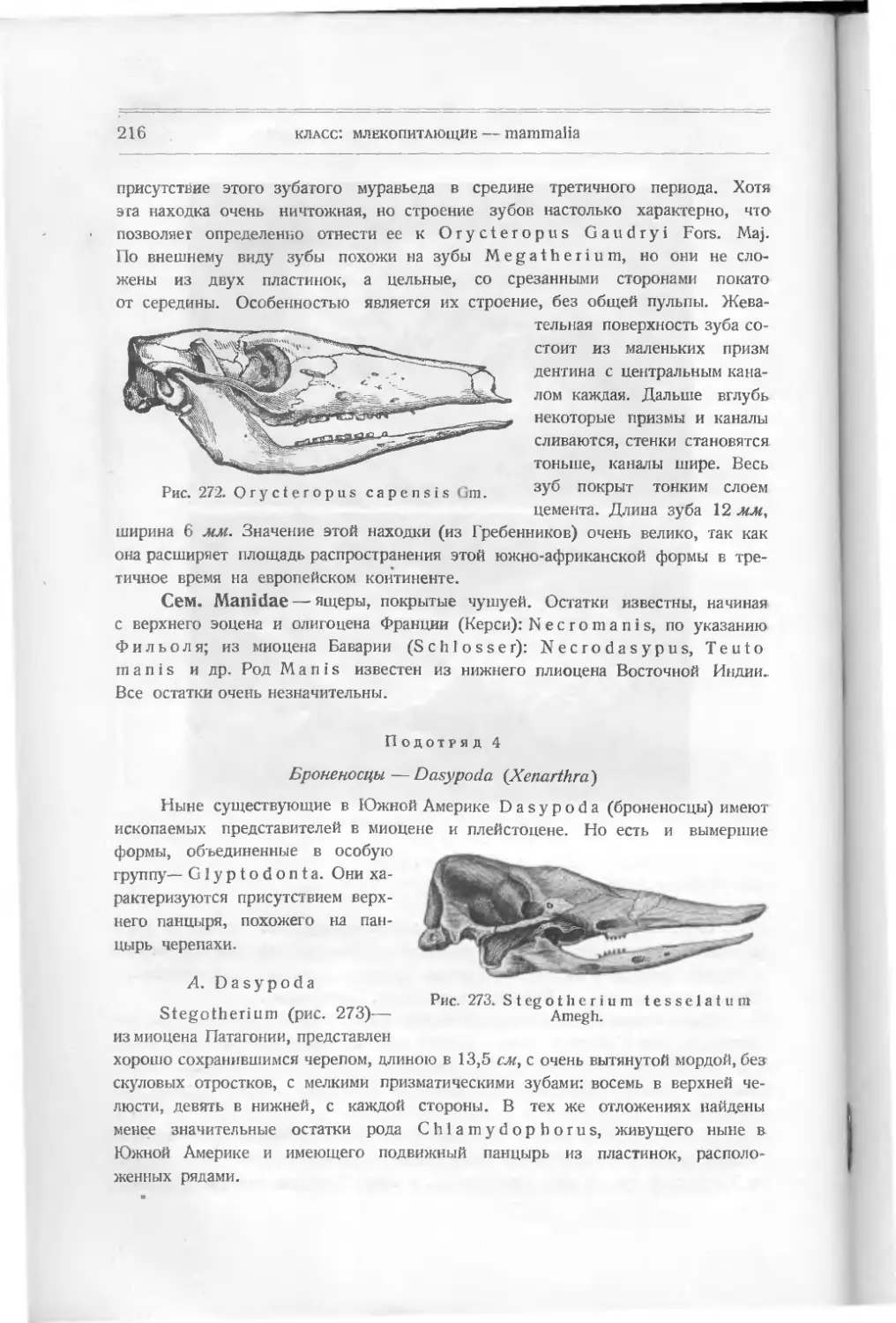

Кроме подклассов, к которым принадлежат упомянутые сейчас рыбы,

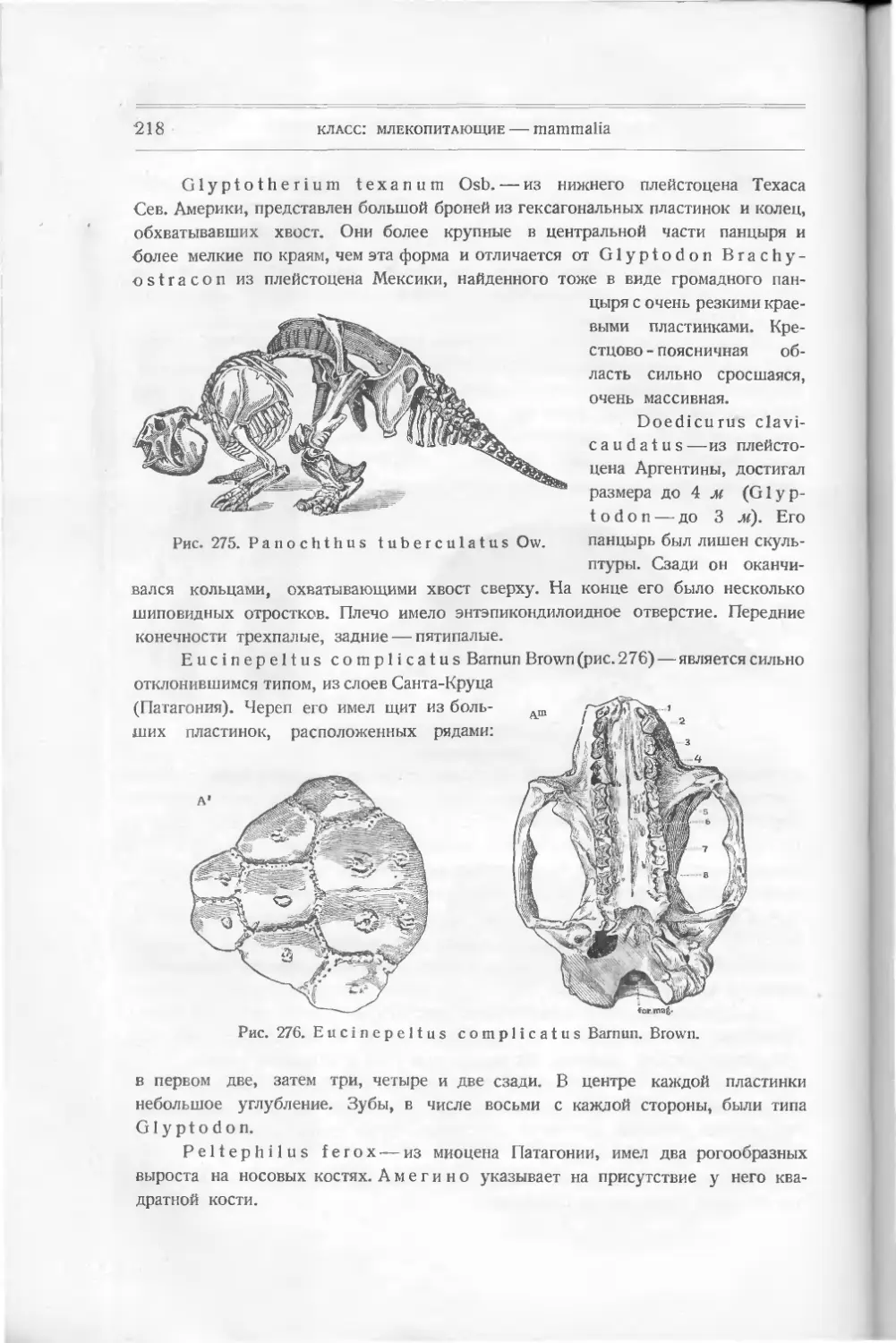

существуют еще и другие: двоякодышащие, акуловые, так что современные нам

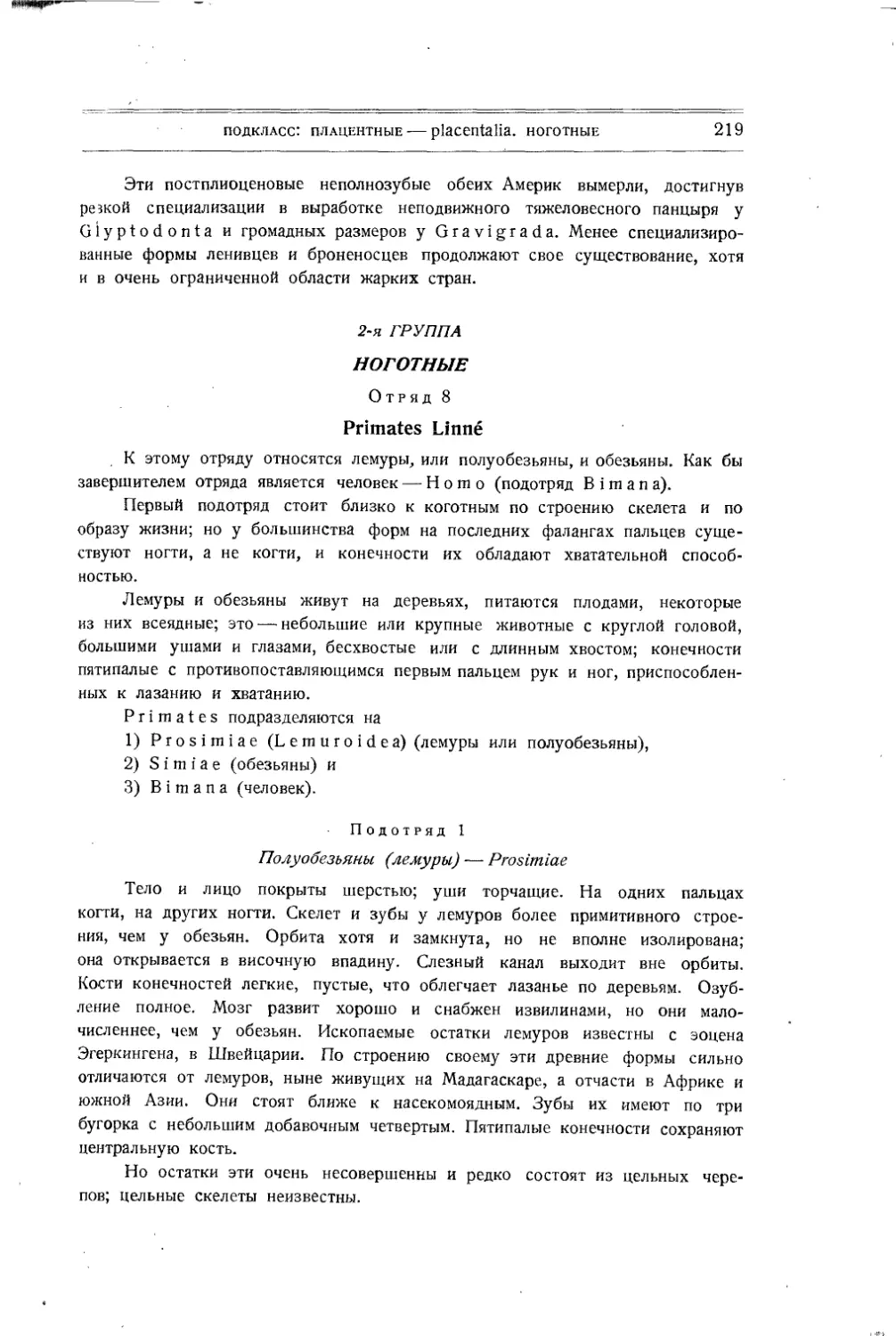

формы класса рыб могут быть сгруппированы в ниже приводимые четыре

подкласса. Но кроме того существует еще подкласс вымерших рыб — Placo-

de г m i, панцырные, не вполне отвечающие признакам остальных рыб.

Ныне живущие рыбы разделяются на подклассы: . .

1. Круглоротые — Cyclostomi — миноги и другие близкие к ним.

2. Хрящеперые — Chondropterygii ]) (Elasmobranchii — пласти-

ножаберные)— акулы и скаты.

3. Химеры — Holocephali.

*) Я ввожу это название для Elasmobranch ii в соответствии с классифика-

цией по плавникам других рыб на Cross opterygii HActinopterygii, и заме-

няют слово „пластинчатожаберные" словом „пластиножаберные", т. е. состоящие из

пластинок, а не подобные пластинкам.

8

класс: рыбы — pisces

4. Совершенноротые — Teleostomi, которые подразделяются на

отряды:

Dipnoi — двоякодышащие.

Crossopterygii — кистеперые.

А с ti п о р t е г у g i i — лучеперые (куда входят и костистые).

Если мы сравним количественное отношение родов и видов ныне живу-

щих представителей различных подклассов и отрядов рыб, то узнаем, что

костистые рыбы, появившиеся позже всех других (в конце юрского пе-

риода), составляют теперь 95 °/0 всех других. Действительно, в то время как

их роды, не говоря о видах, насчитываются сотнями, для других отрядов известно

не более 2—3 родов. Чем же вызвана такая разница? Чем можно объяснить

такое преобладание этих форм теперь, и существовало ли оно и раньше?

Мы уже упомянули об их отличительных признаках сравнительно с дру-

гими отрядами — о костном внутреннем скелете, о плавниках, о чешуе — и задаем

теперь вопрос, не в этих ли признаках скрываются их победа над другими

рыбами и возможность достижения широкого распространения и большого

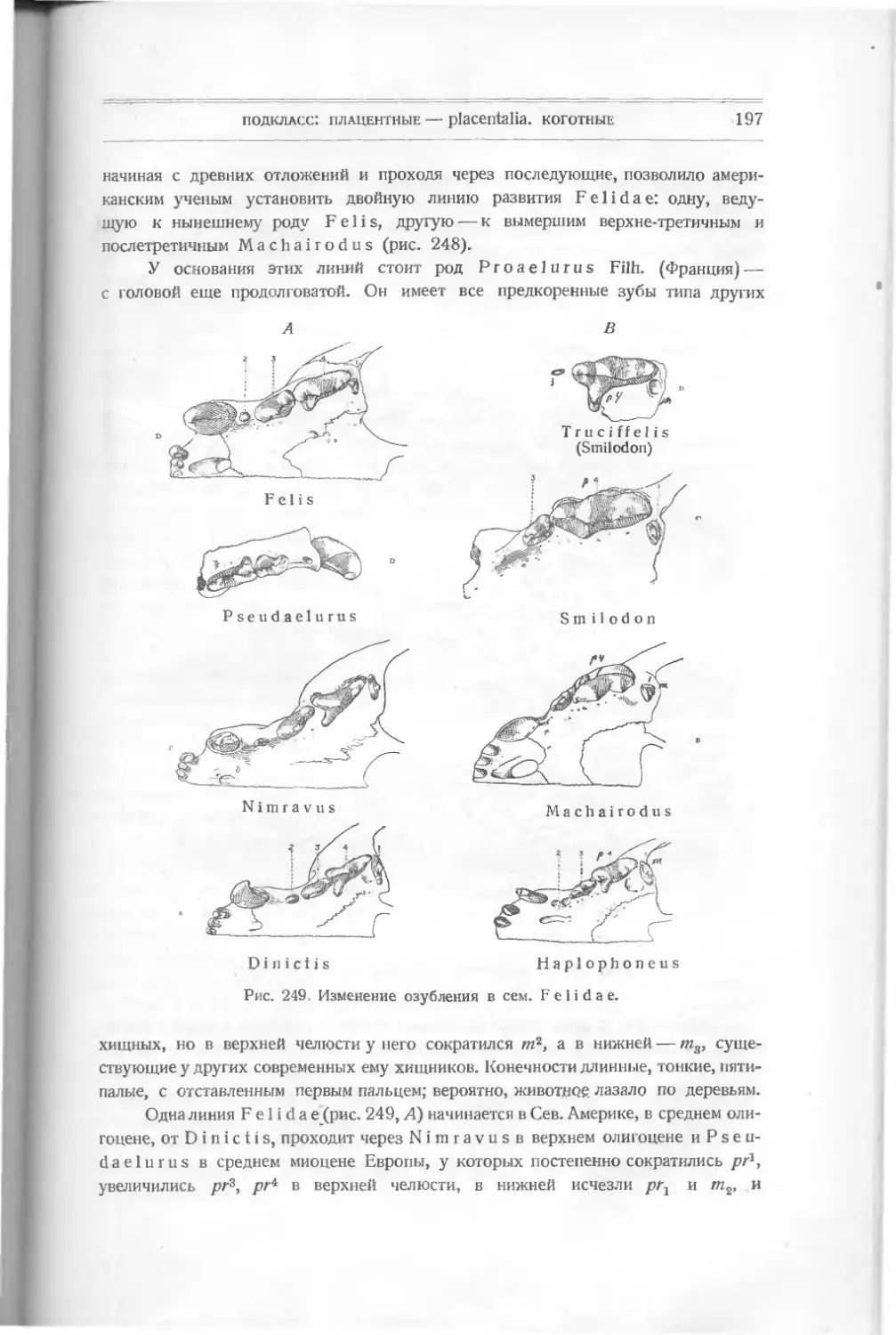

разнообразия. Интересно проверить, каковы были их предки, что получили они

от них и что явилось в их организации последствием развития и изменения.

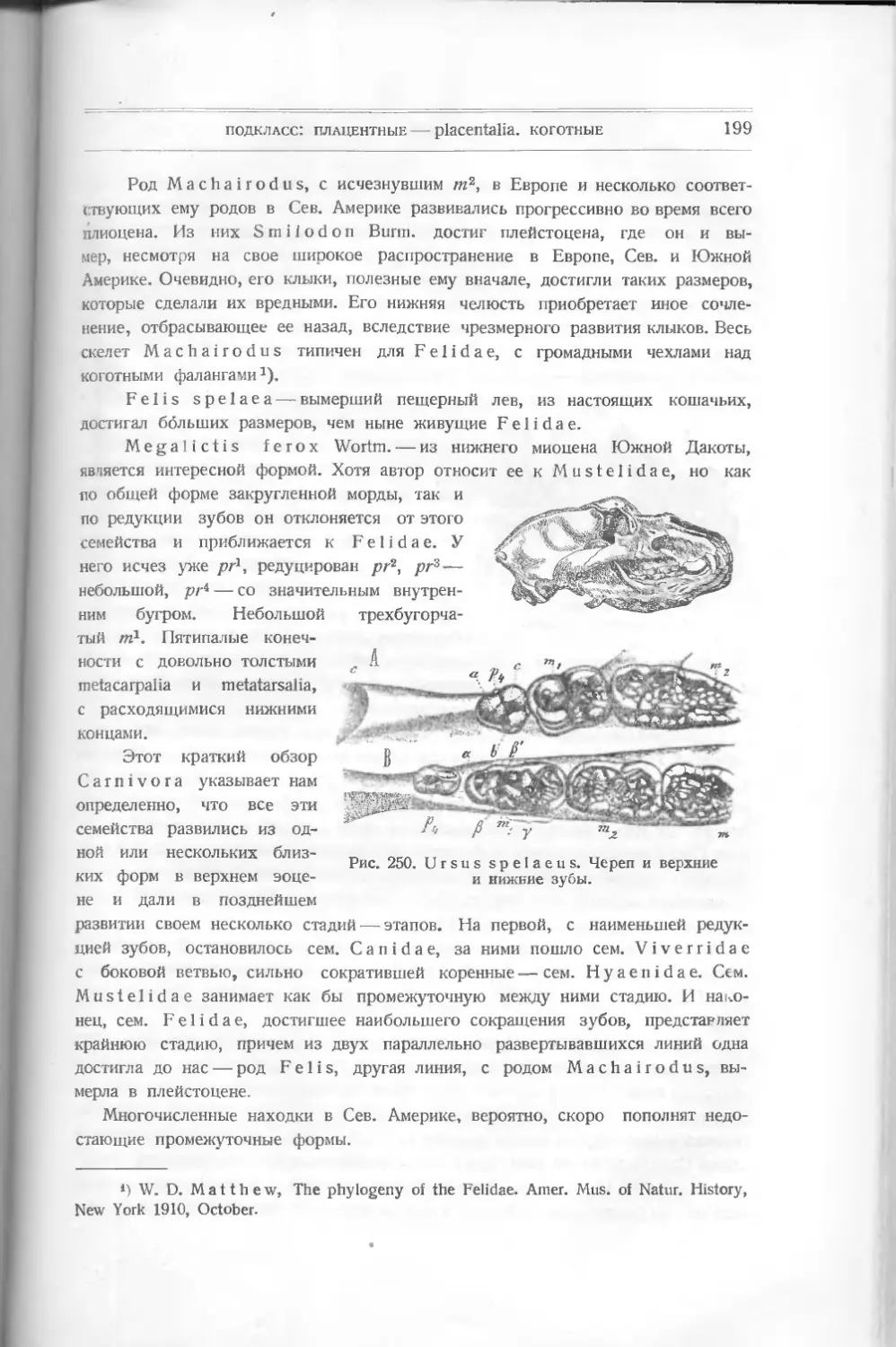

В силурийских слоях встречаются зубы, чешуи и плавниковые лучи

акул и других некостистых рыб, которые считались долгое время единственными

древними остатками этого класса. В 1899 г. английский ученый Траквайр

(Traquair) описал из верхне-силурийских и девонских слоев совершенно новые

формы животных, не существующие теперь и дающие основание считать их

близкими к предкам рыб и, может быть, положившими начало всей длинной

цепи позвоночных. Траквайр относит их уже к рыбам, и этого придержи-

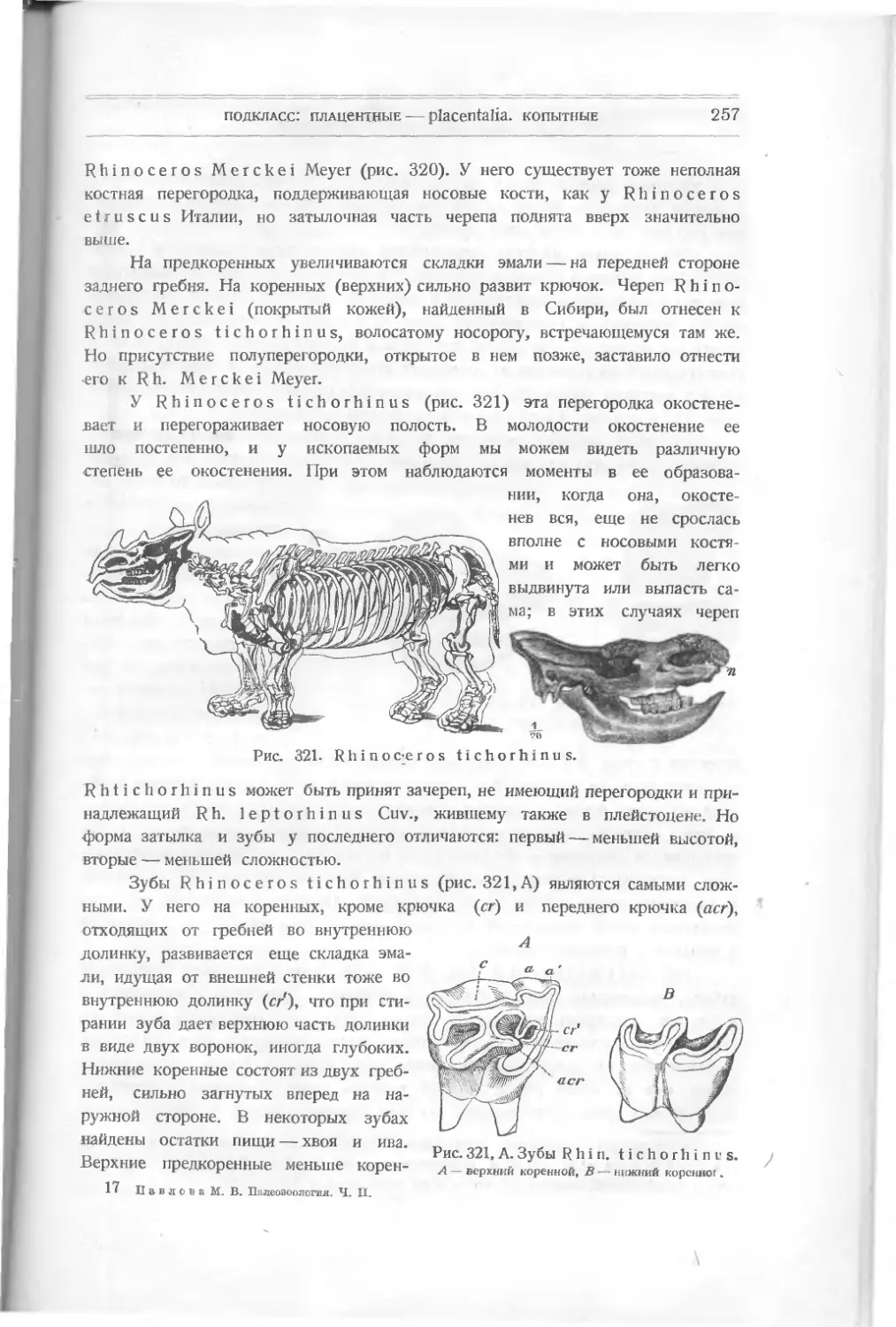

ваются и другие палеонтологи — Кокен, Циттель (Koken, Zittel), хотя многие

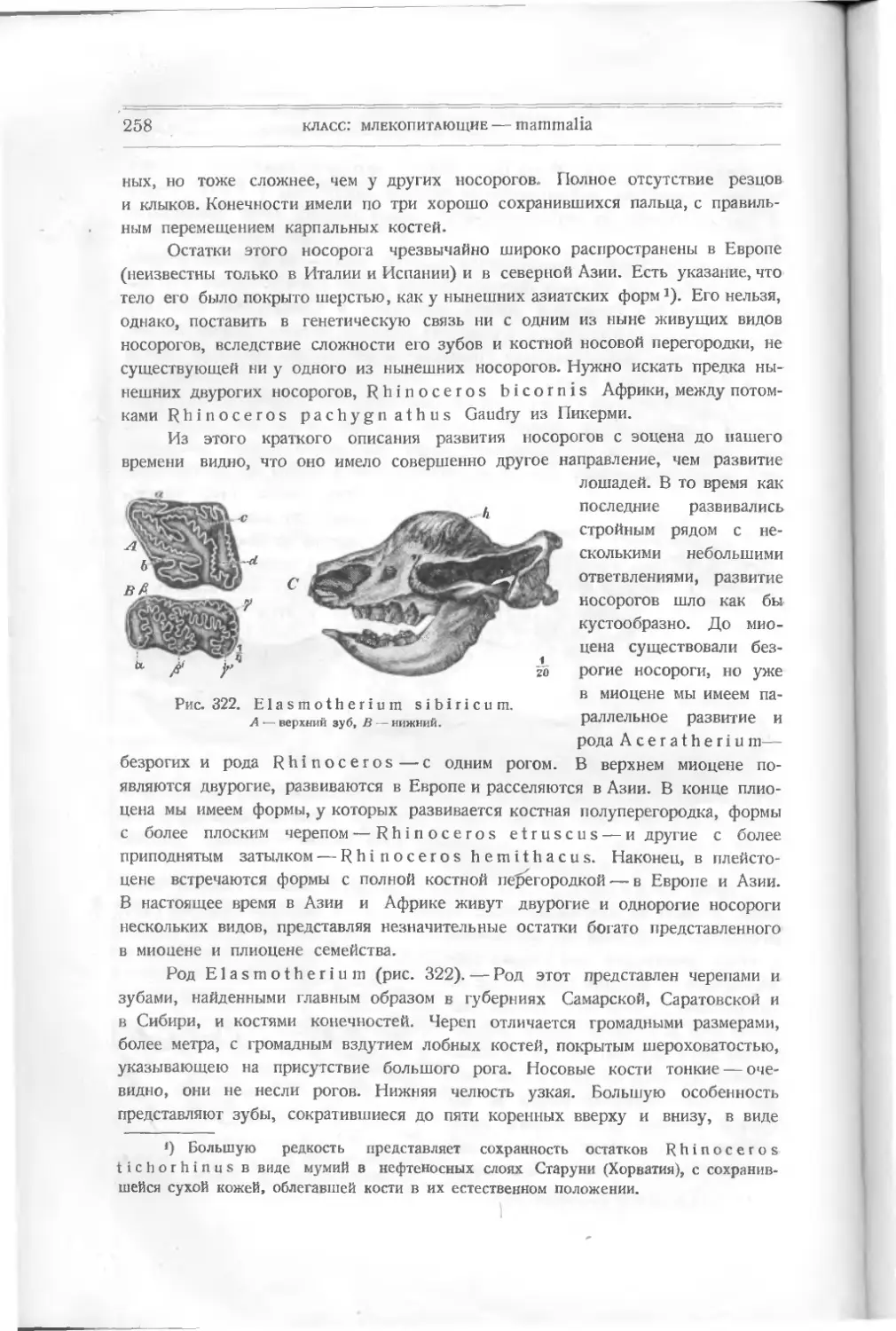

признаки их не отвечают понятию о рыбах.

Их относят к подклассу панцырных — РI а с о d er m i, включающему дру-

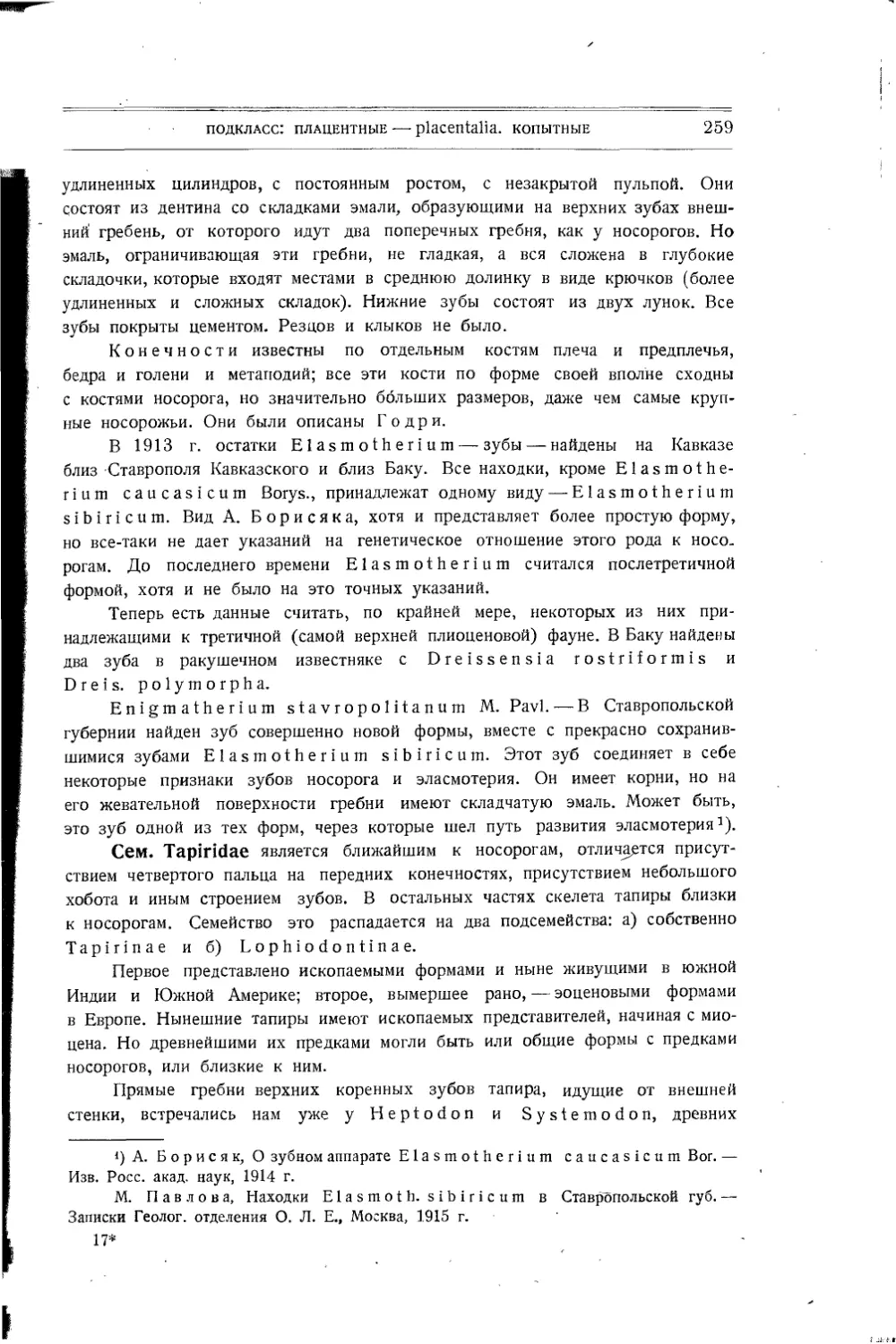

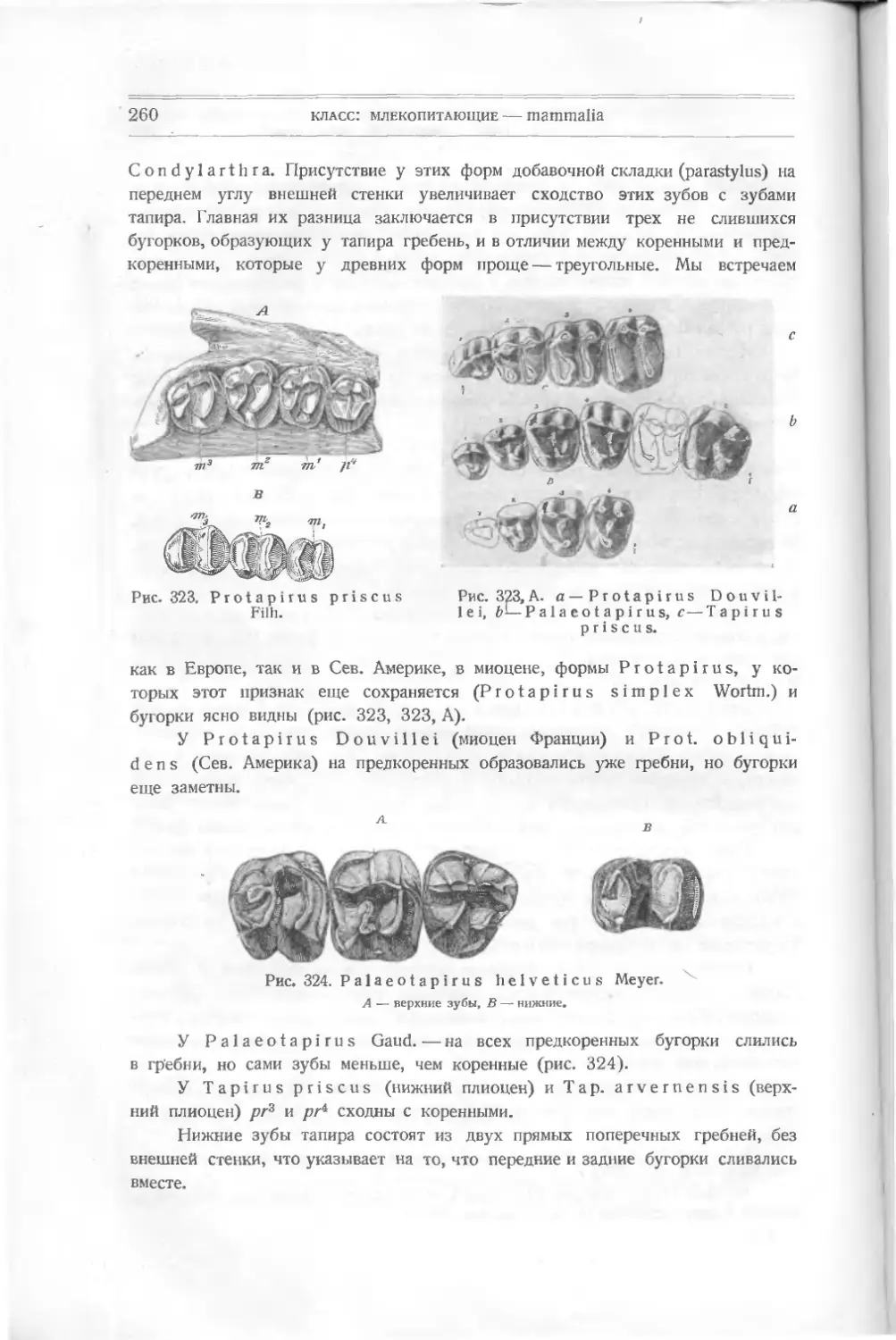

гие, раньше найденные формы, тоже резко отличающиеся от настоящих. Раз-

личные палеонтологи классифицируют низших рыб различно. Так, Абель

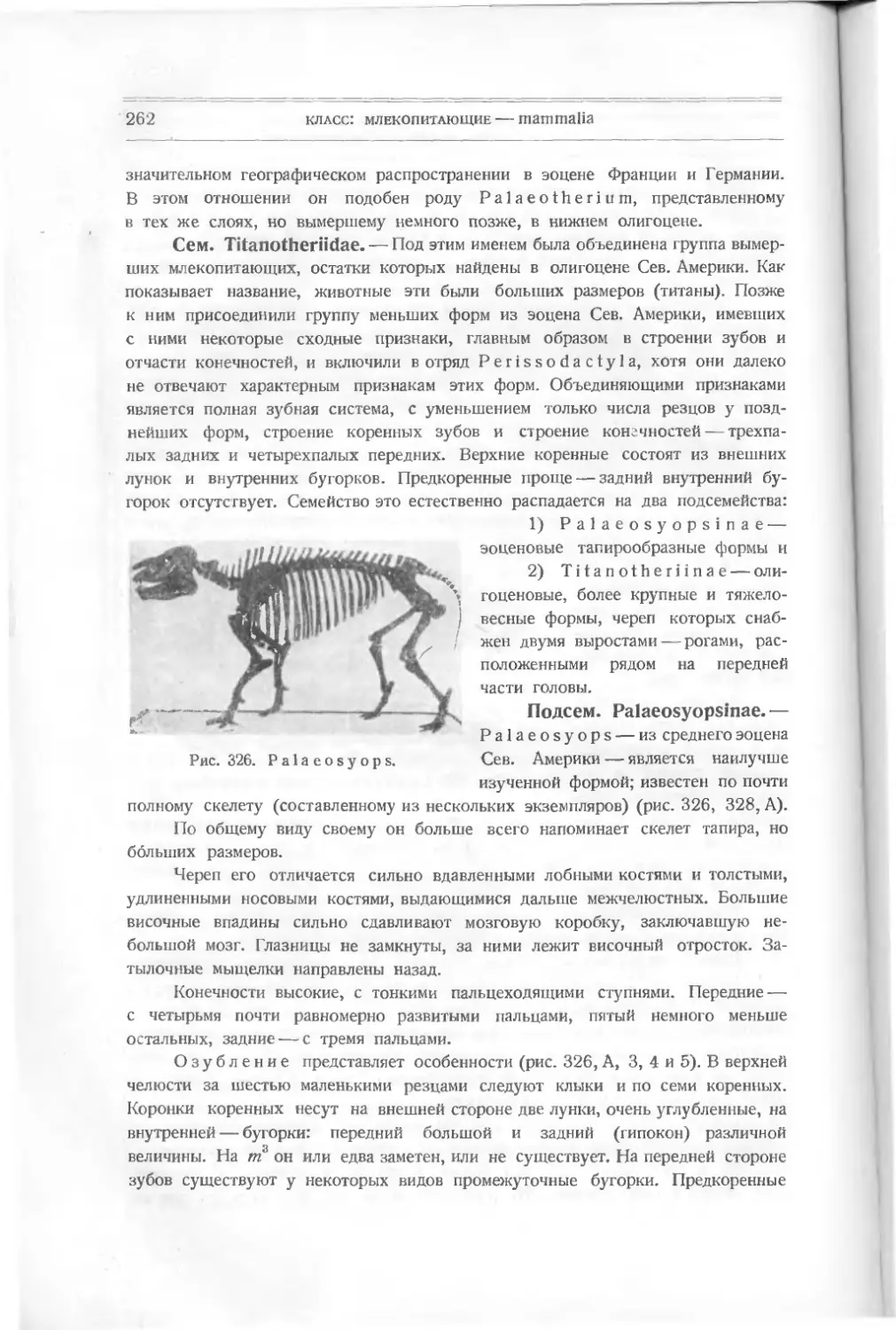

совершенно отбрасывает общее название панцырных — Placodermi — и видит

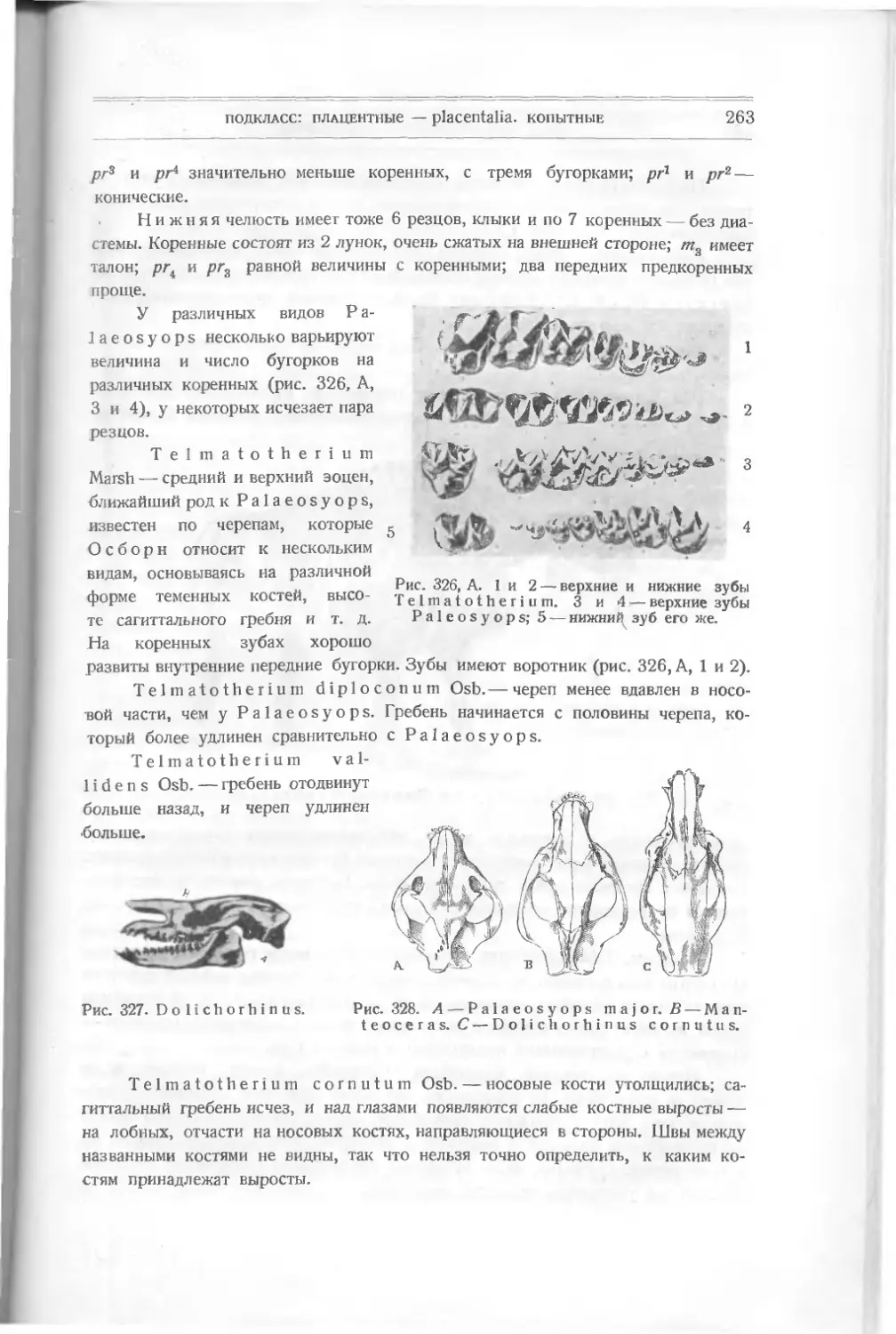

в различных отрядах, входящих сюда, представителей подклассов. Ц и т т е л ь

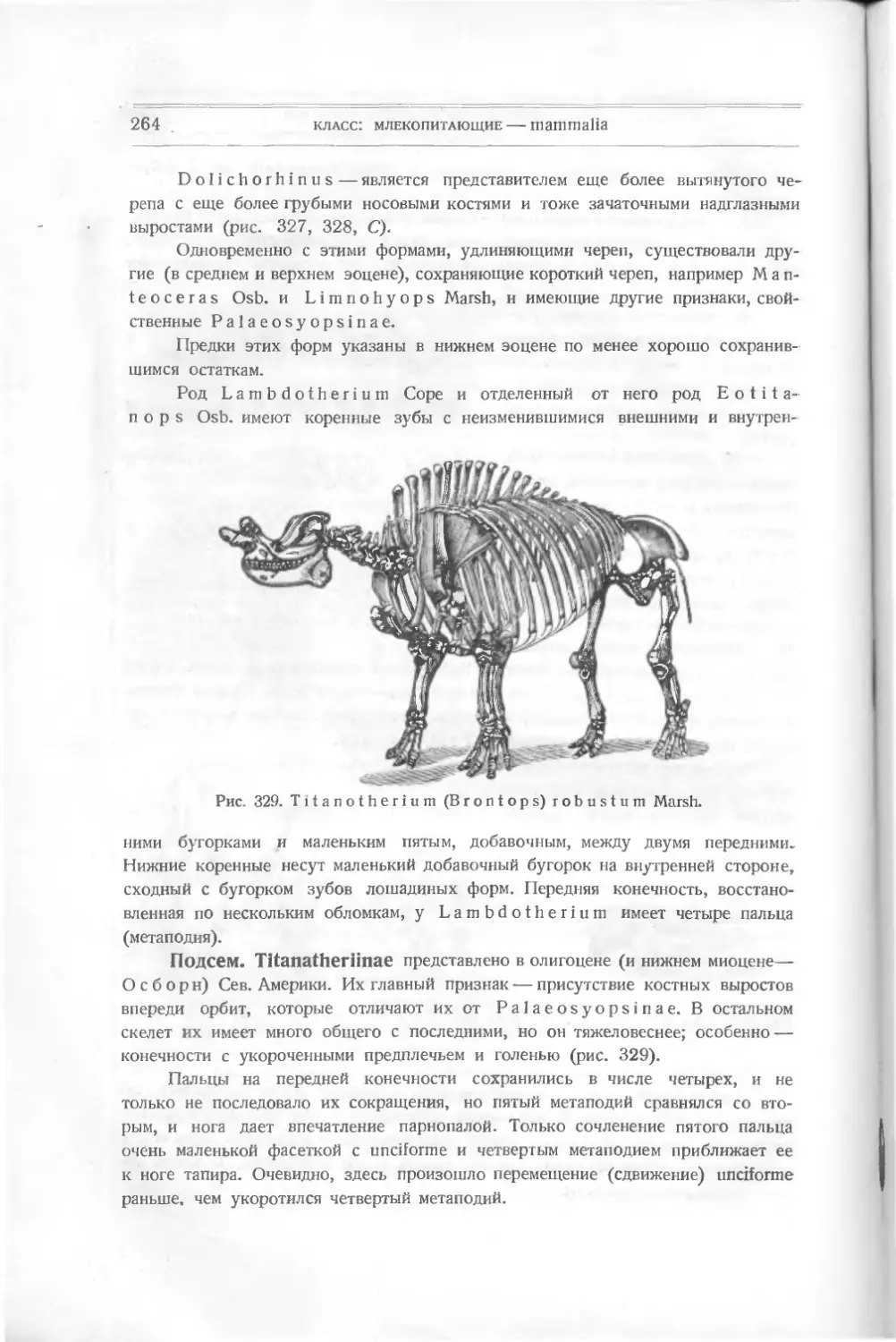

сохраняет название Placodermi как подкласса. Так как в литературе встре-

чаются все эти названия, я считаю нужным дать их при классификации низ-

ших рыб.

Подкласс I

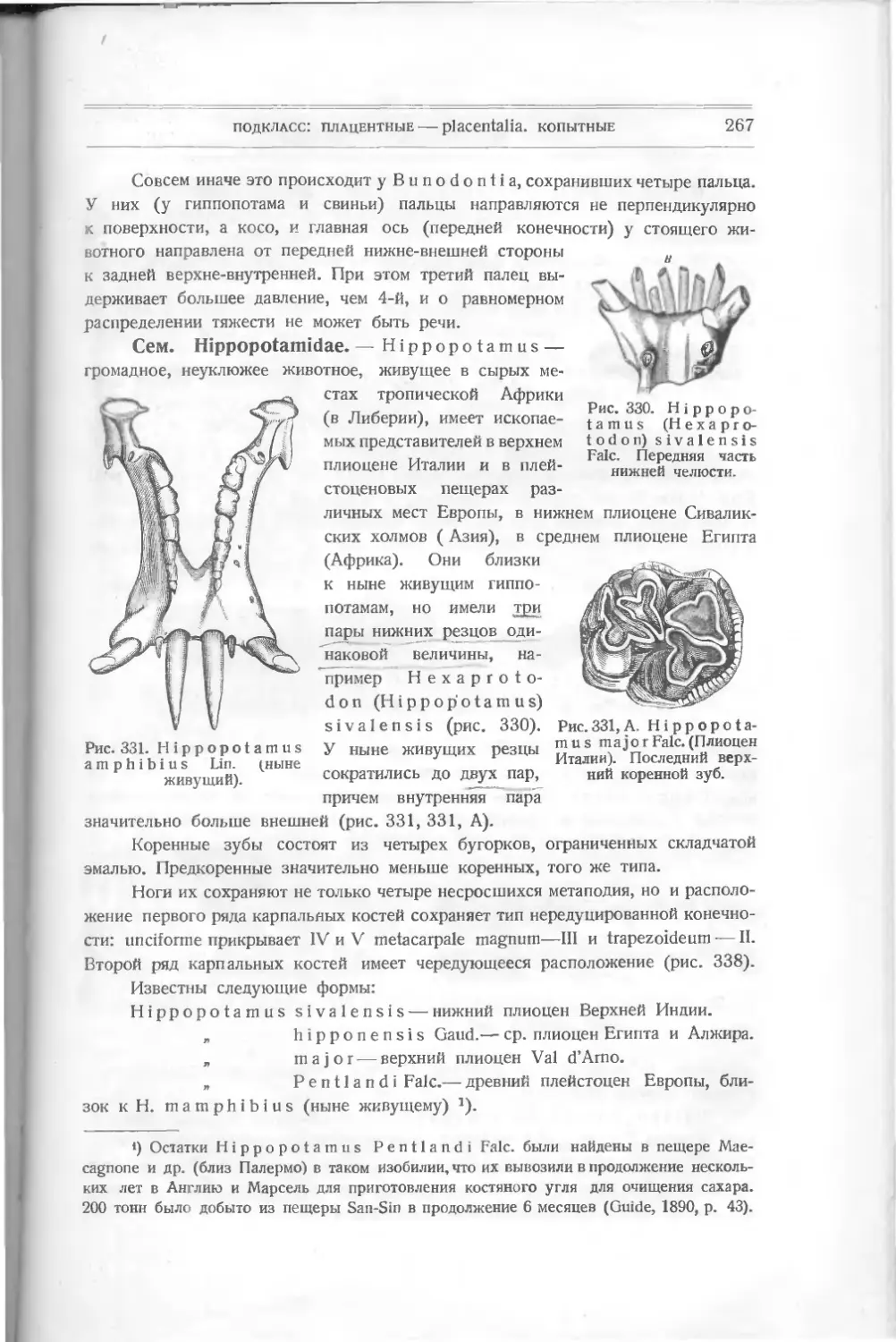

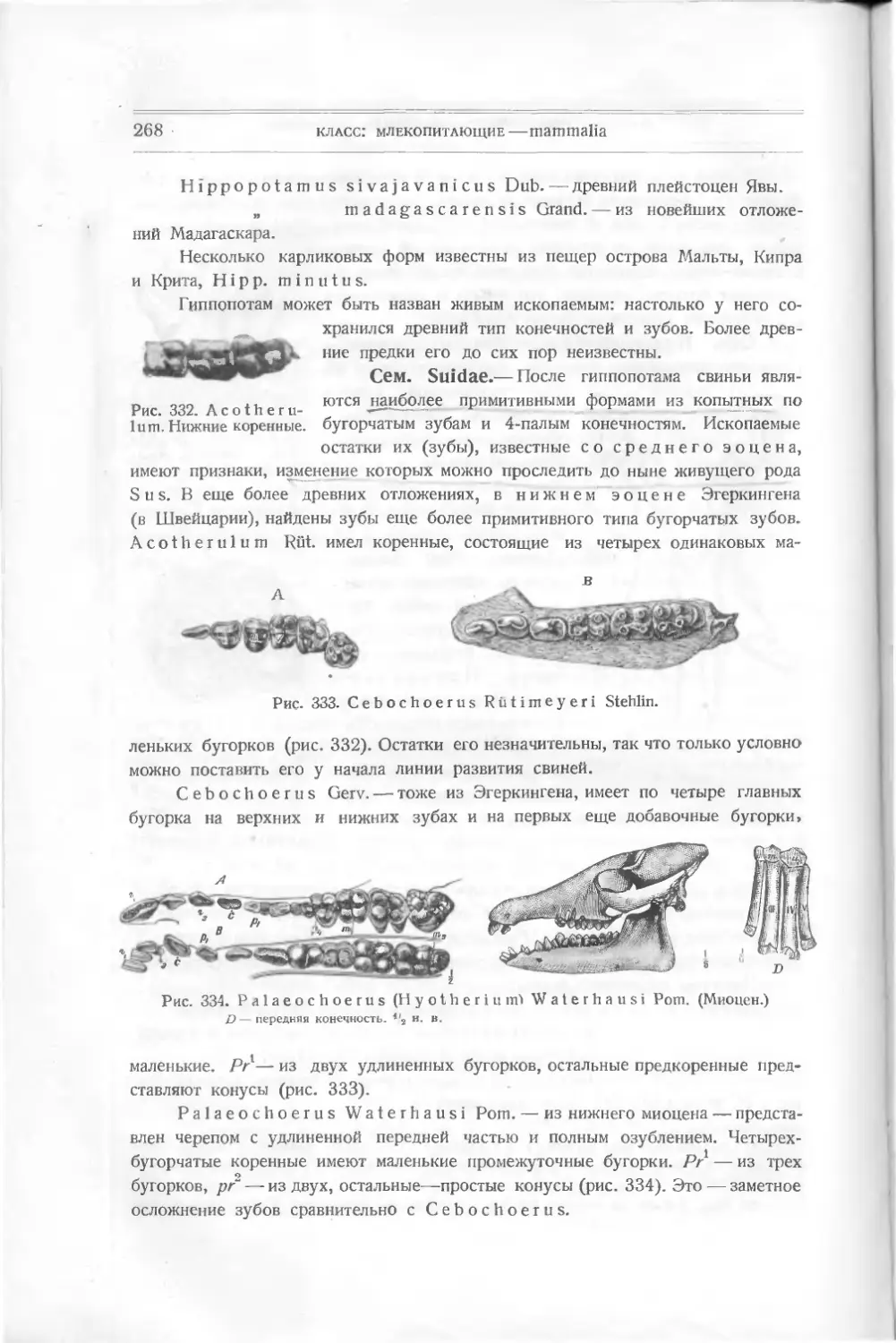

ПАНЦЫРНЫЕ — PLACODERMI

Панцирные характеризуются отсутствием парных плавников, отсутствием

внутреннего и развитием внешнего скелета, по которому их подразделяют на

несколько отрядов:

I. Heterostraci: Lanark!a, Thelodus, Drepanaspis,

Р t е г a s р i s.

подкласс: панцирные — placodermi

9

II. Osteostraci: Ateleaspis, Cephalaspis, Thyestes и др.

III. Antiarchi: Pterichthys, Asterolepis, Bothriolepis.

IV. An as pi da Traq.: Birknia, Lasanius, Pterolepis, Pha-

ryngolepis, Rhyncholepis.

Все они относятся к палеозойным формам.

Отряд 1

Разнощитковые — Heterostraci

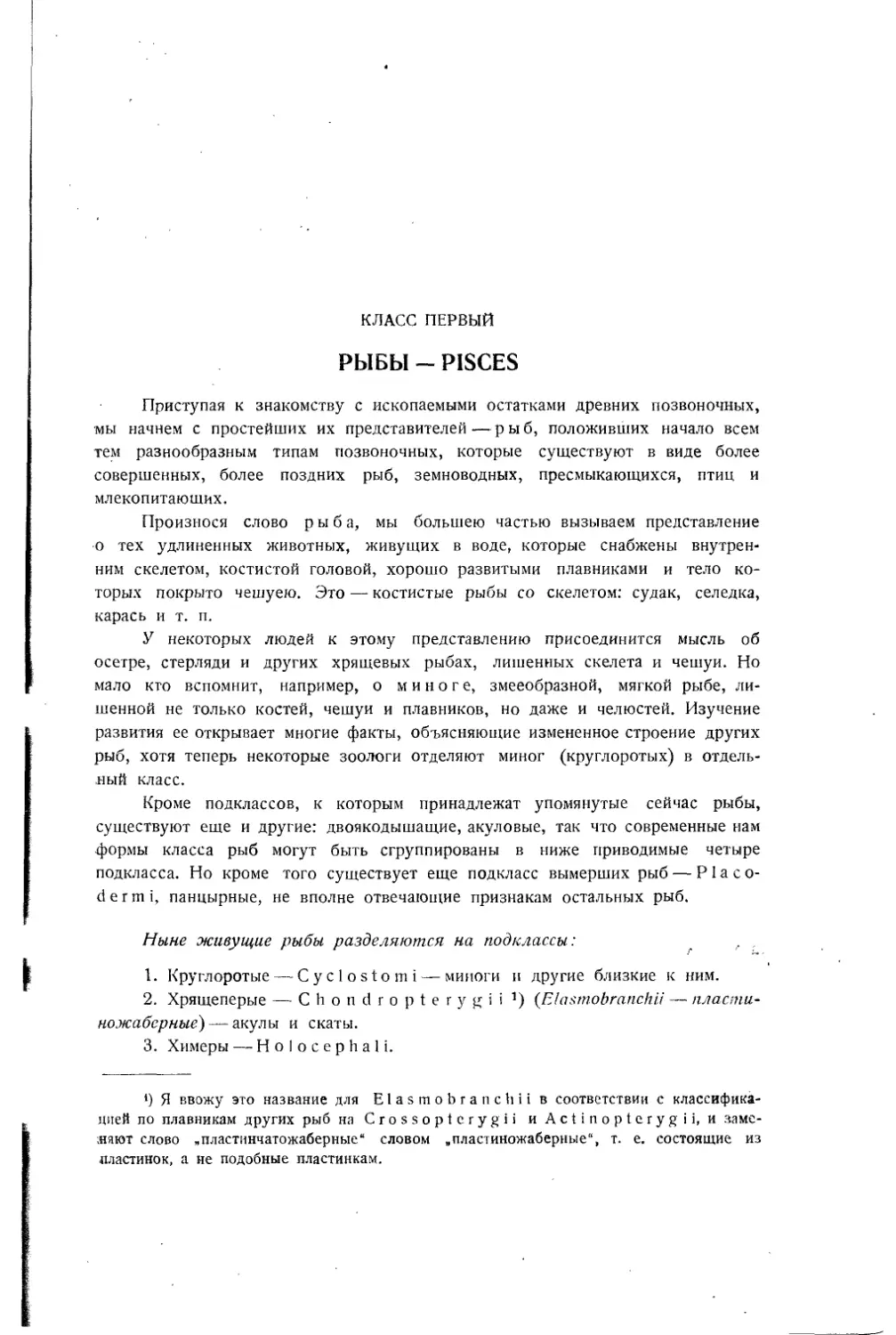

Простейшей между ними формой является Lan ark ia Traq. — из верхнего

силура Шотландии (рис. 5). Это отпечаток маленького плоского тела длиною

в 3 см. Спереди оно расширено, имеет по бокам два выступа, напоминающие

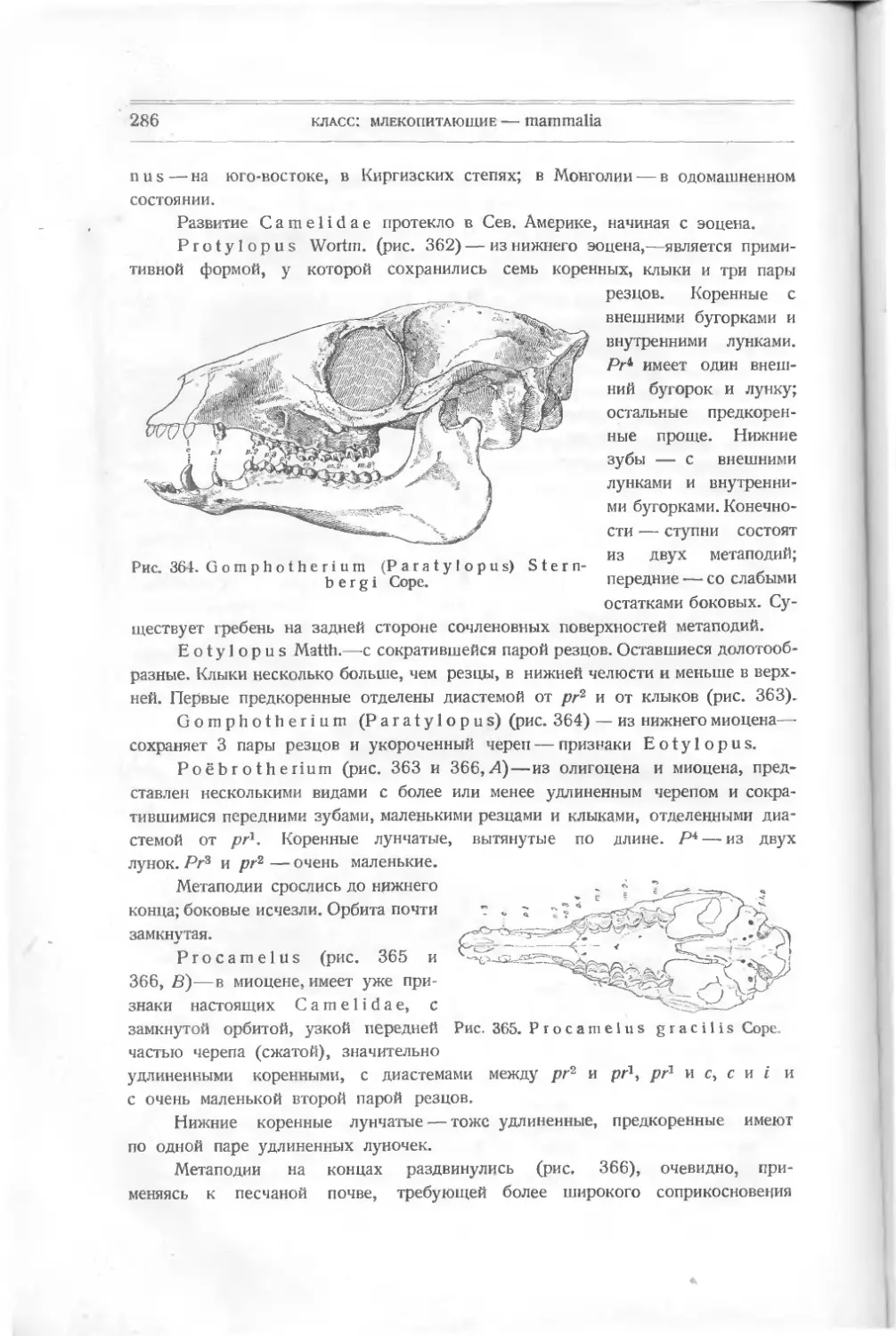

плавники, за которыми тело суживается, удлиняется и

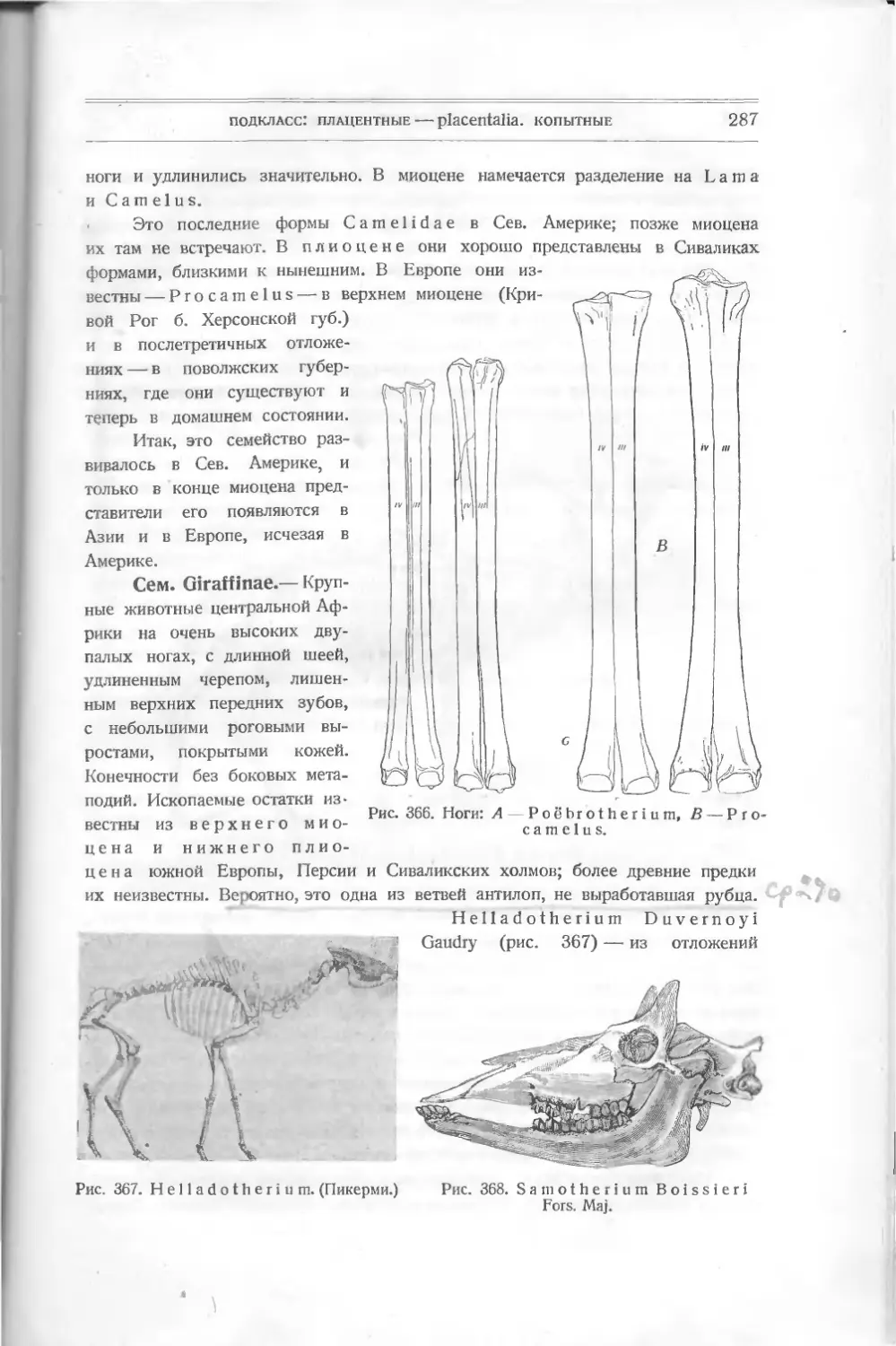

как бы раздвоенным хвостом. На переднем краю расши-

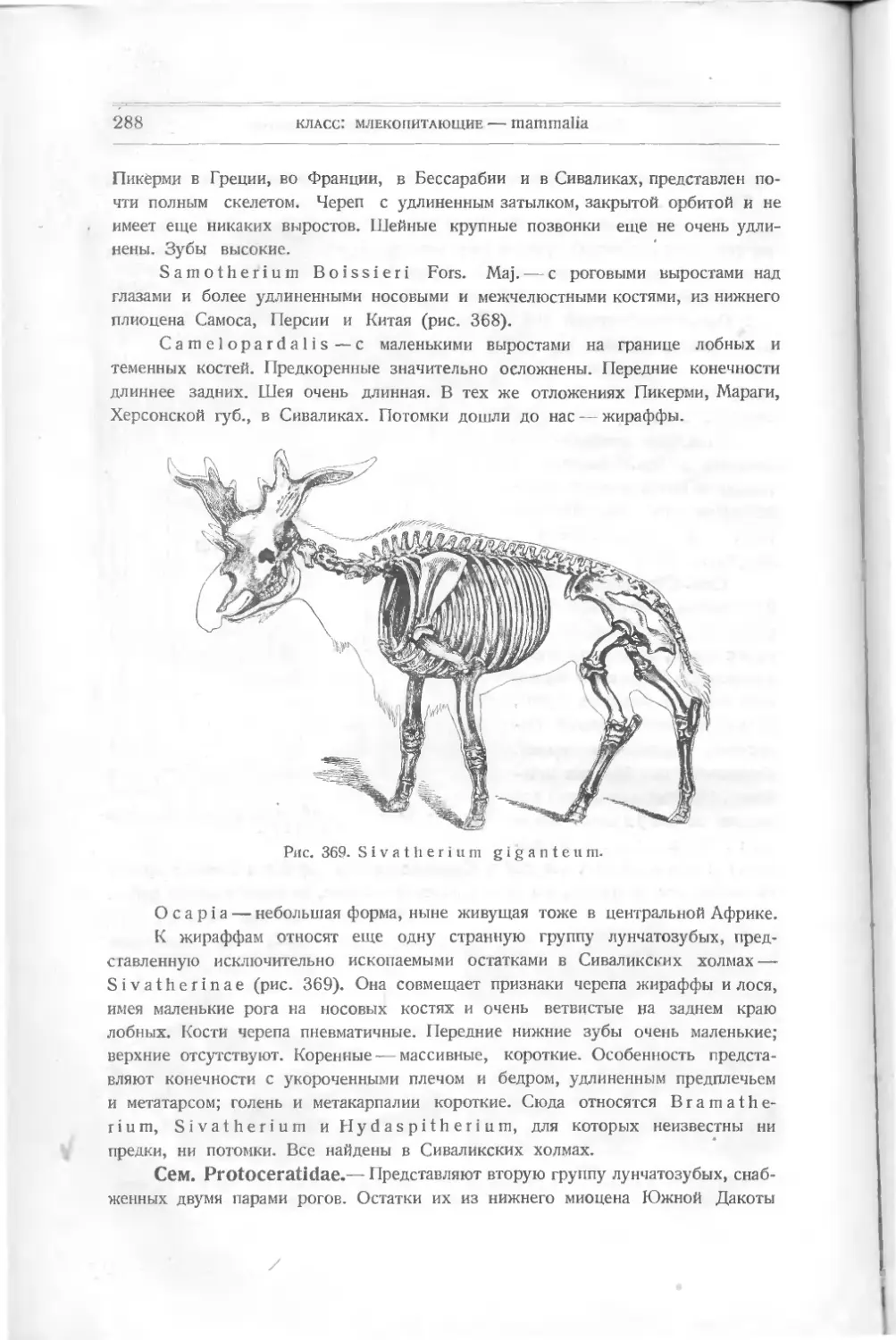

ренной части—голове — видны две черные точки —мо-

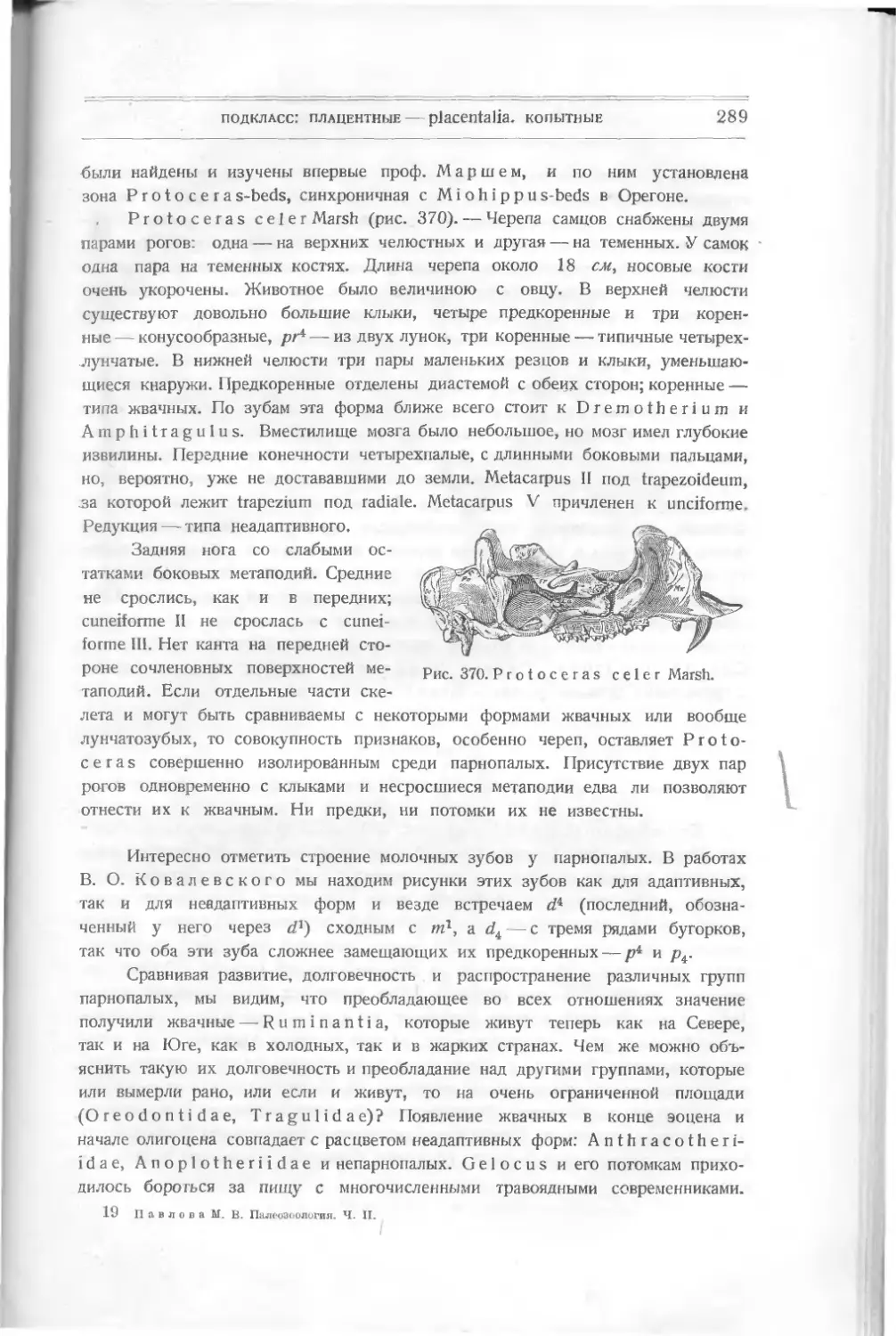

А

Рис. 5. Lanarkia

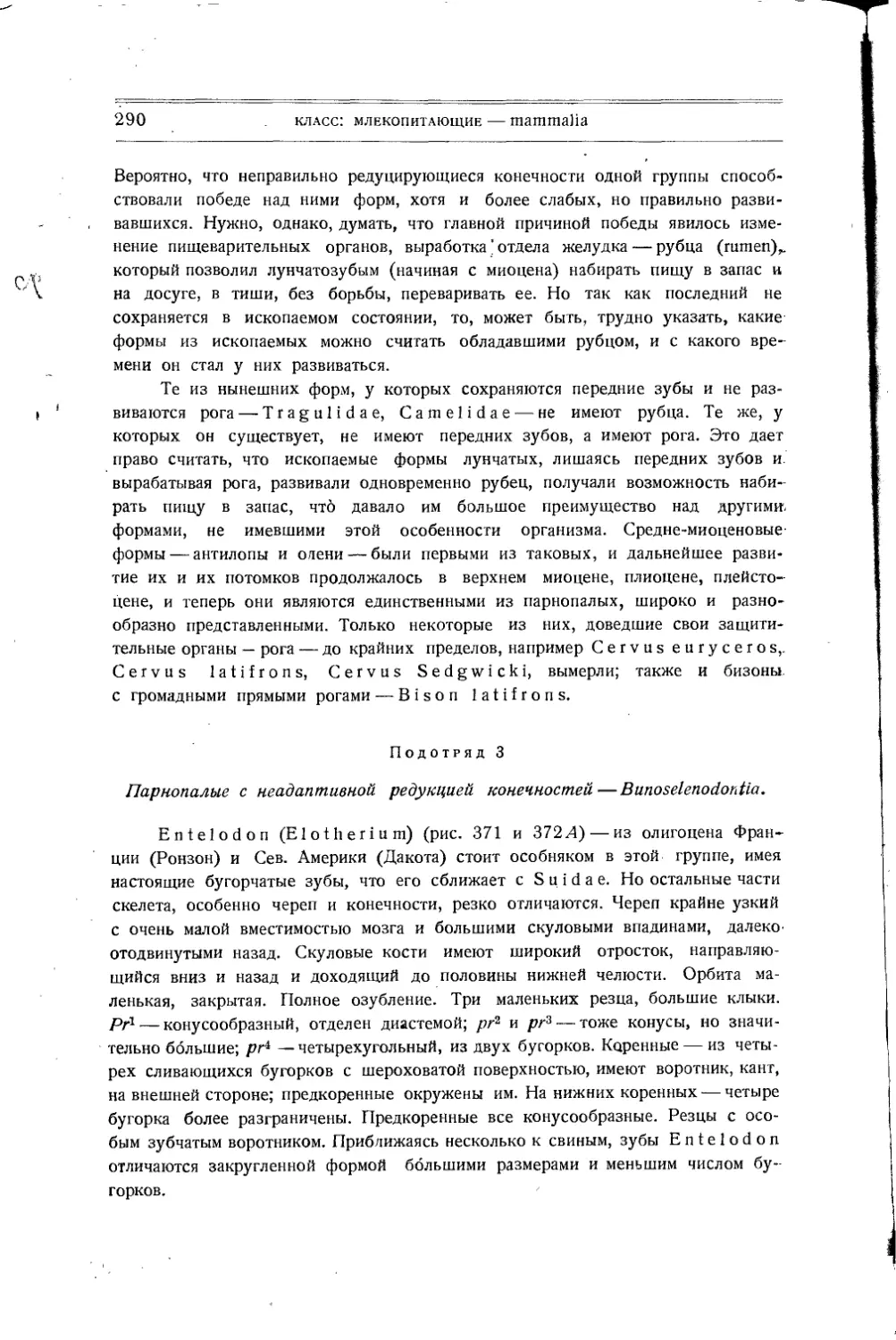

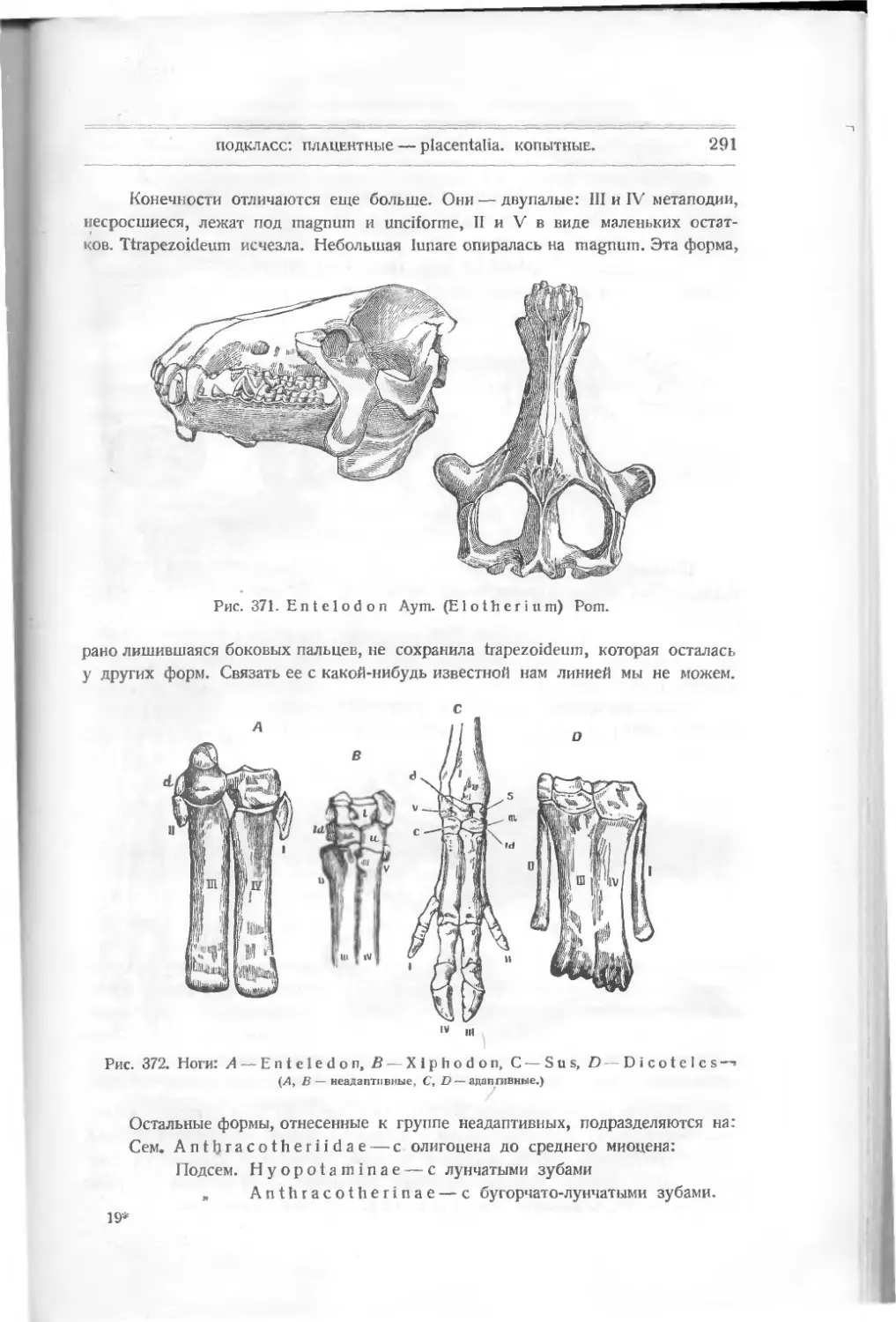

spinosa Traq.

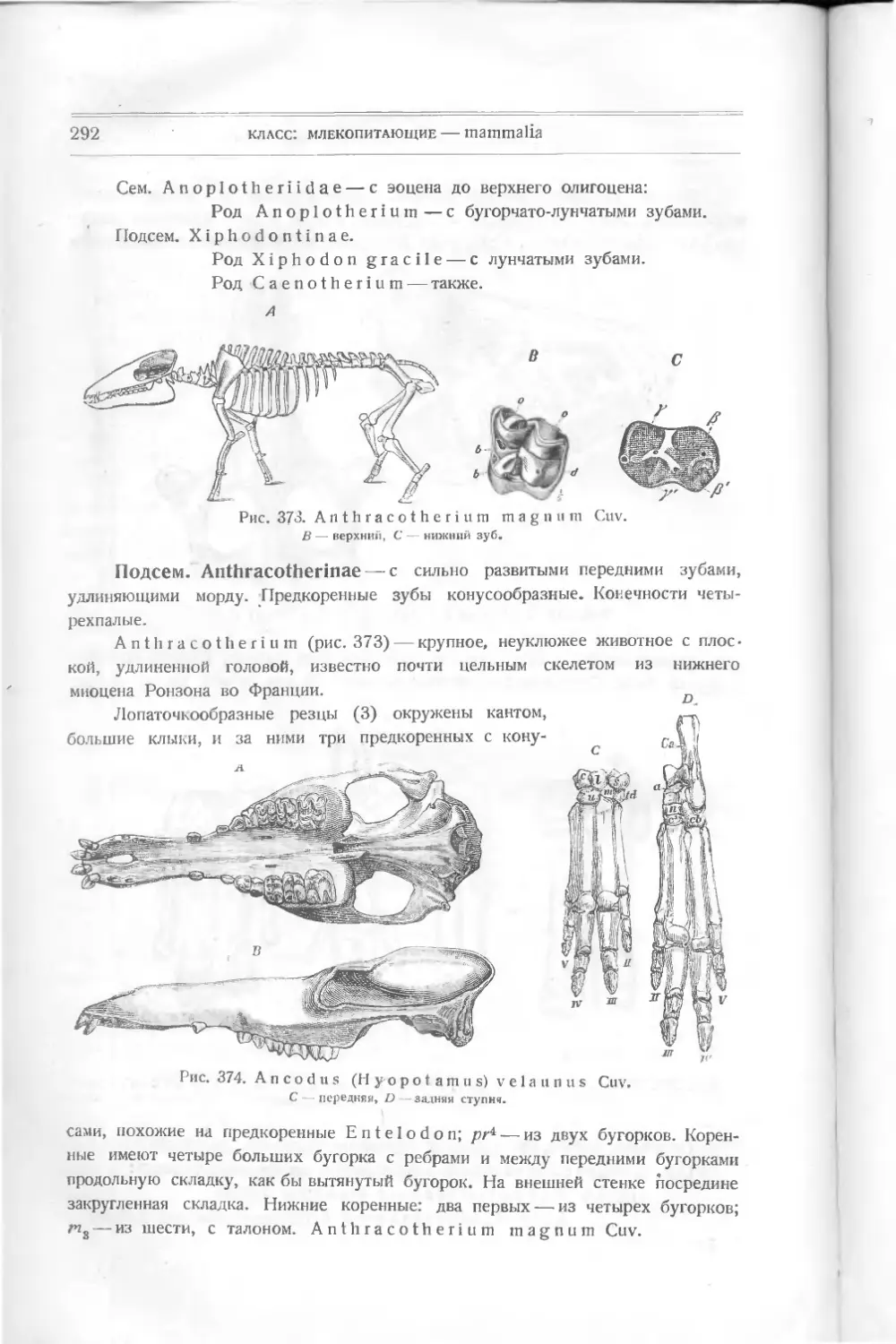

жет быть, глаза. Все тело покрыто

мельчайшими полыми конусообраз-

ными шипиками из дентина, без

отдельного основания. Это, очевидно,

первые защитительные органы, выде-

лявшиеся кожею животного.

Никаких намеков на внутренний

скелет еще нет. Установлено не-

сколько видов этого рода: L a n а г k i а

spinosa, Lanarkia horrid а.

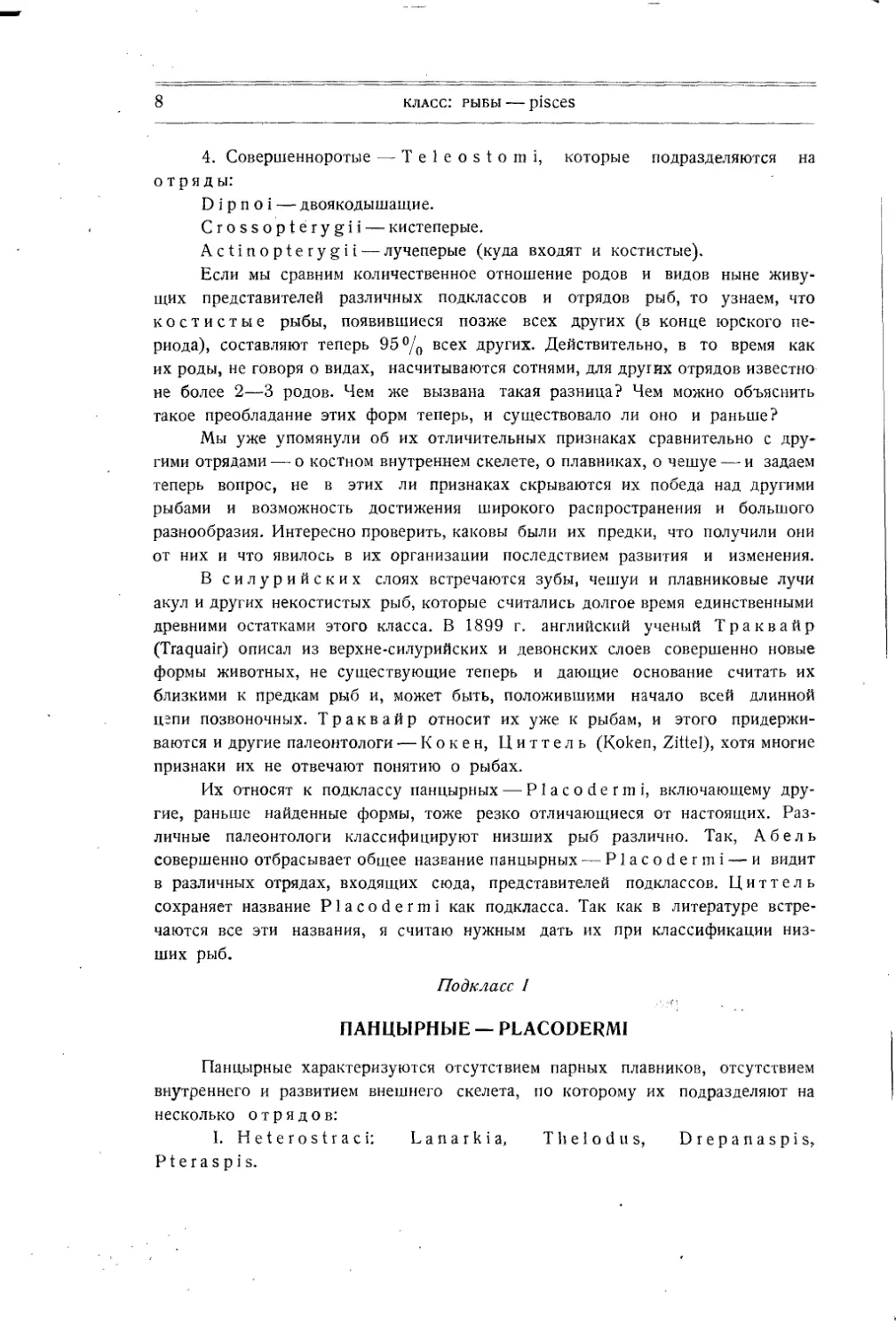

Другая форма, найденная вместе

с Lanark! а,— Т h е 1 о d u s Traq. —

в верхнем силуре и в нижнем девоне

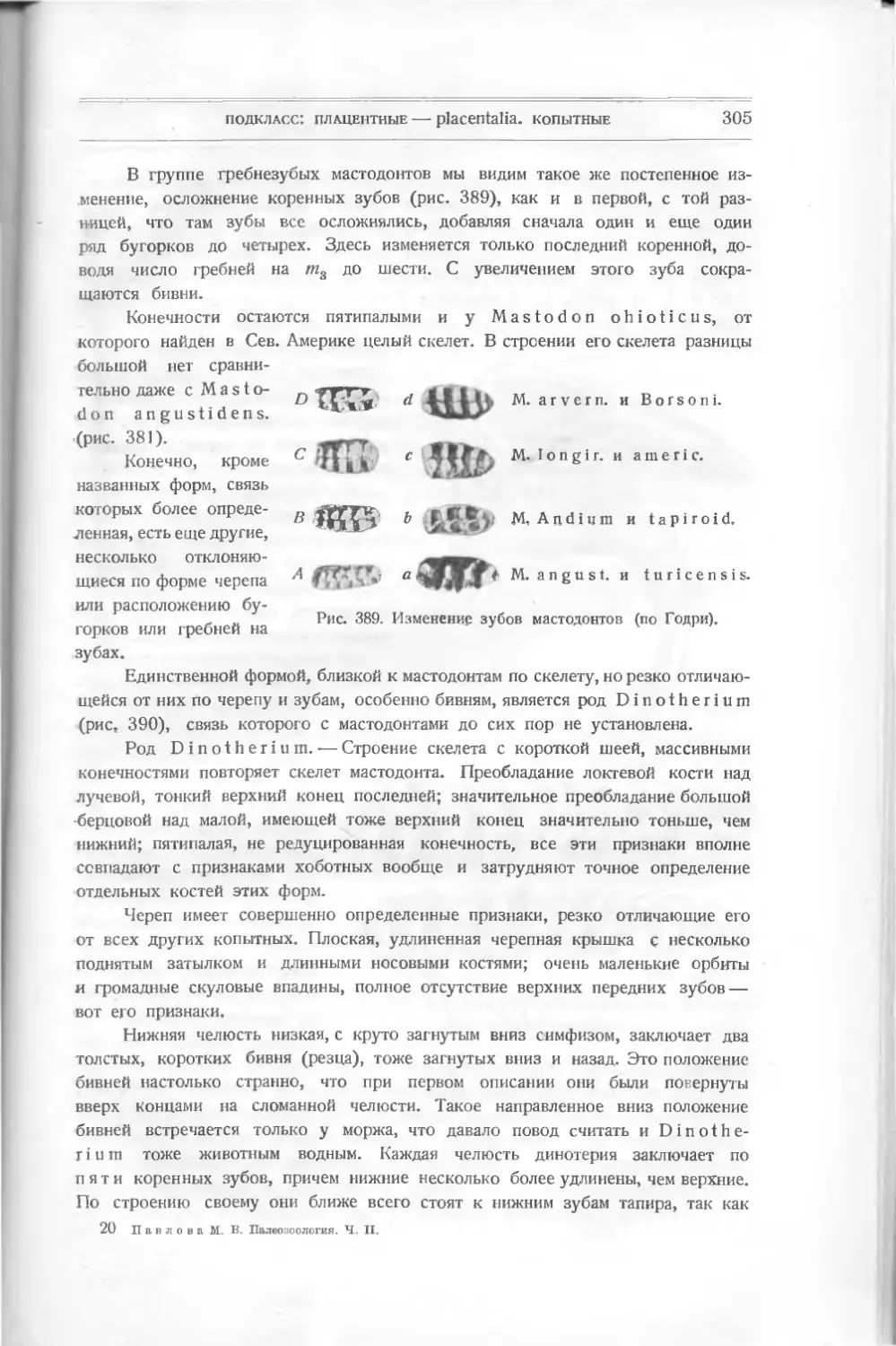

Шотландии,— похожа по форме тела

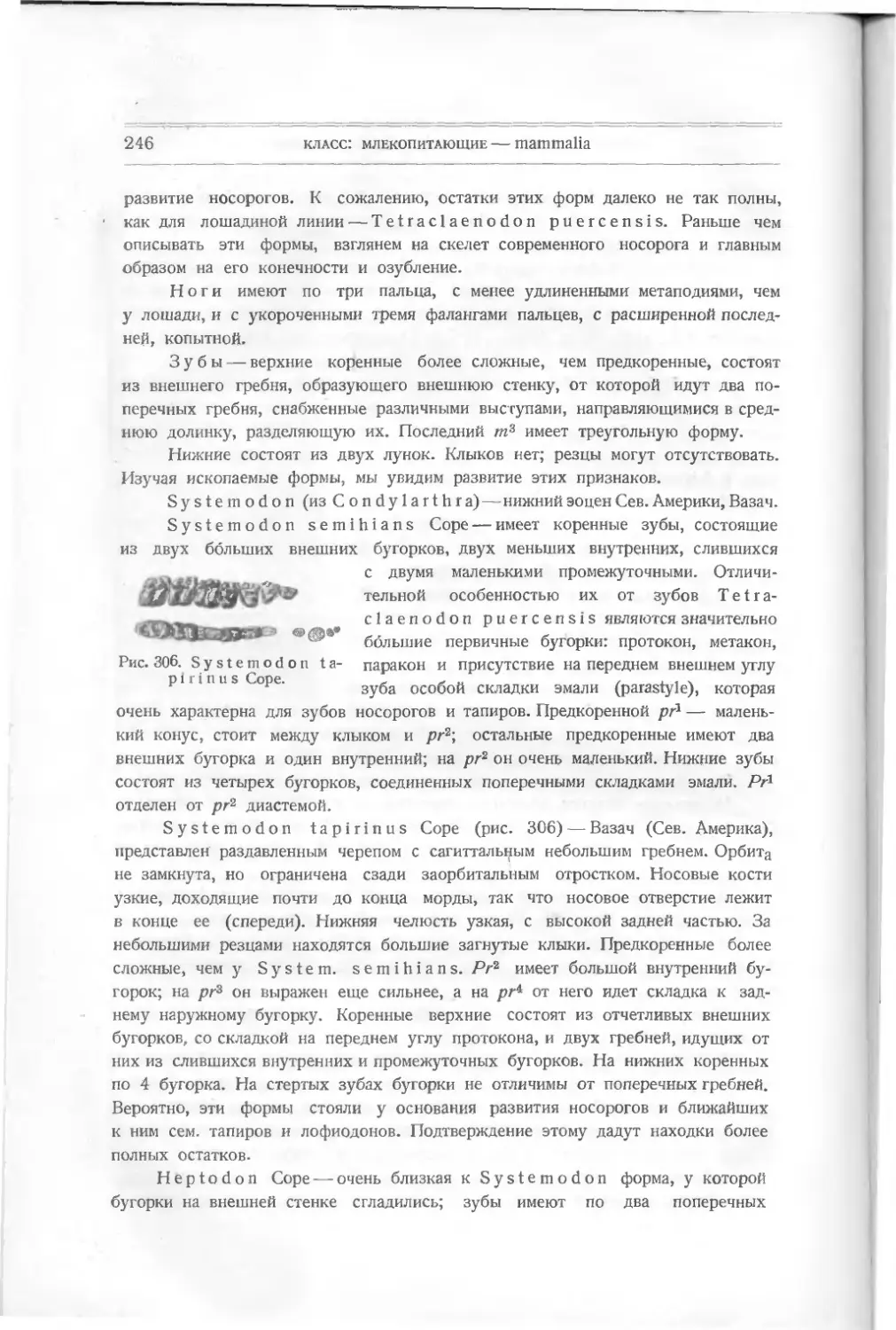

на первую, но шипики имеют основ-

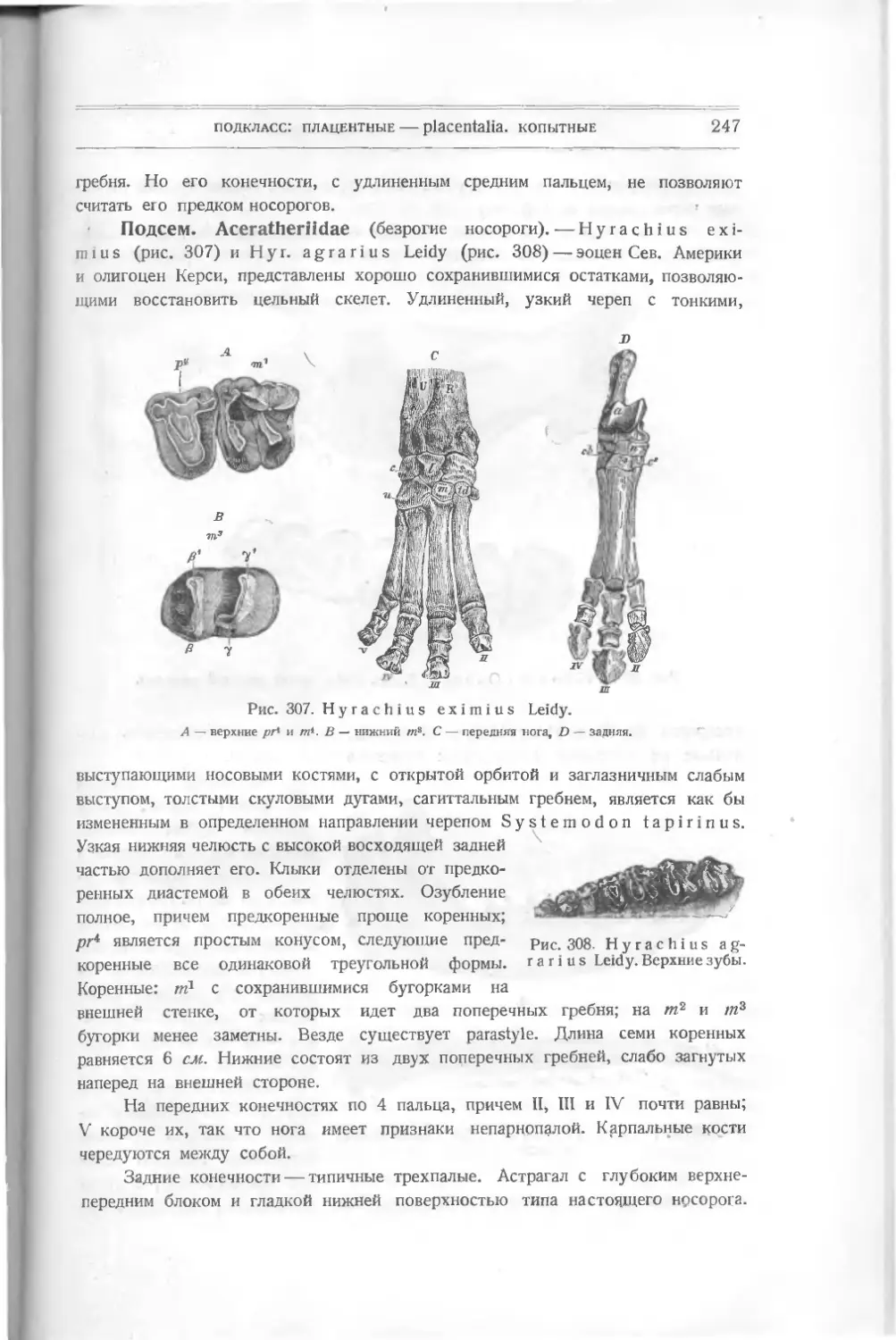

ной край как бы отшнурованный от

остальной части — коронки. Снизу

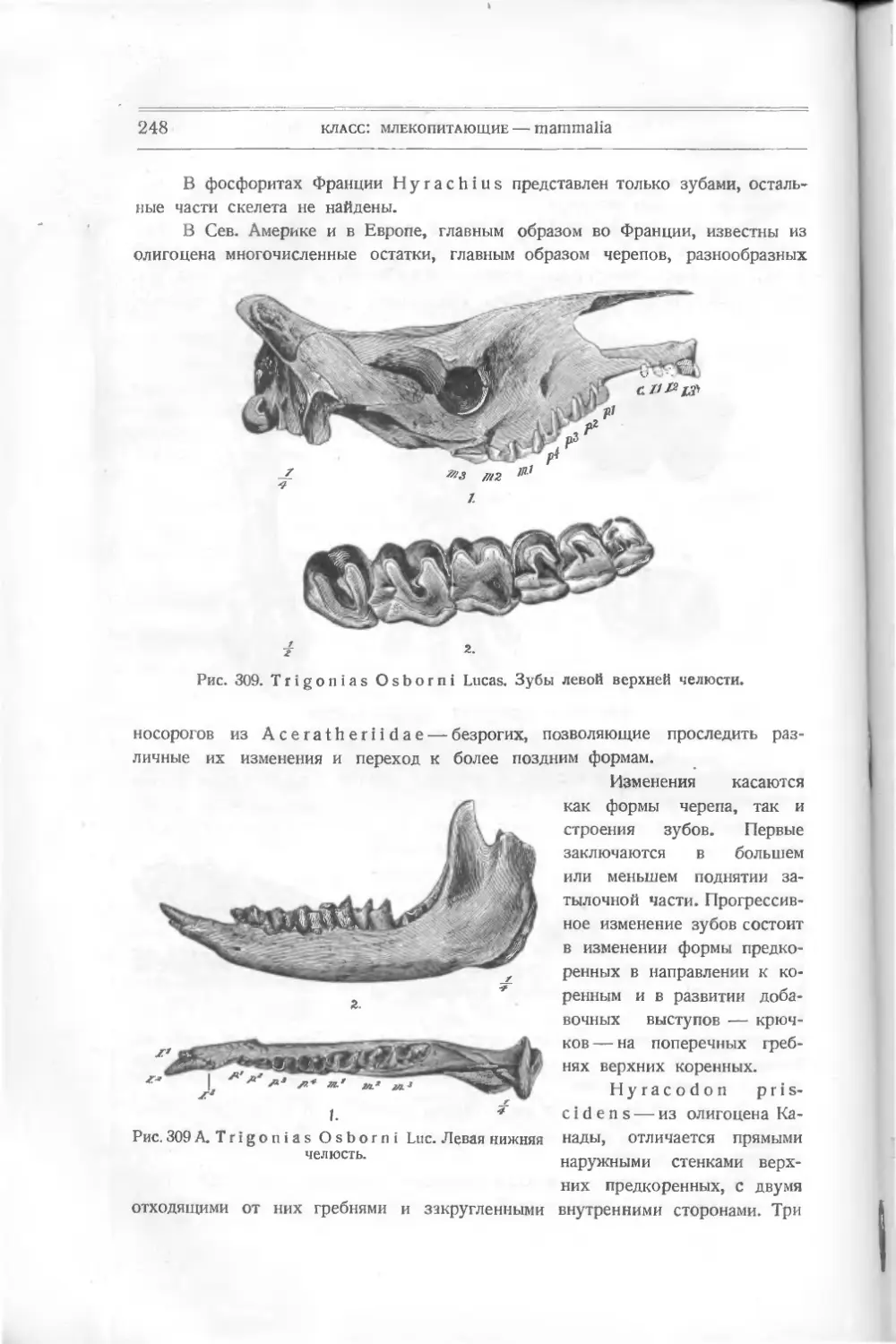

оканчивается сзади

Рис. 6. Т h е 1 о d u's

s с о t i с u s Traq.

углубление, ведущее в пульпу. Форма

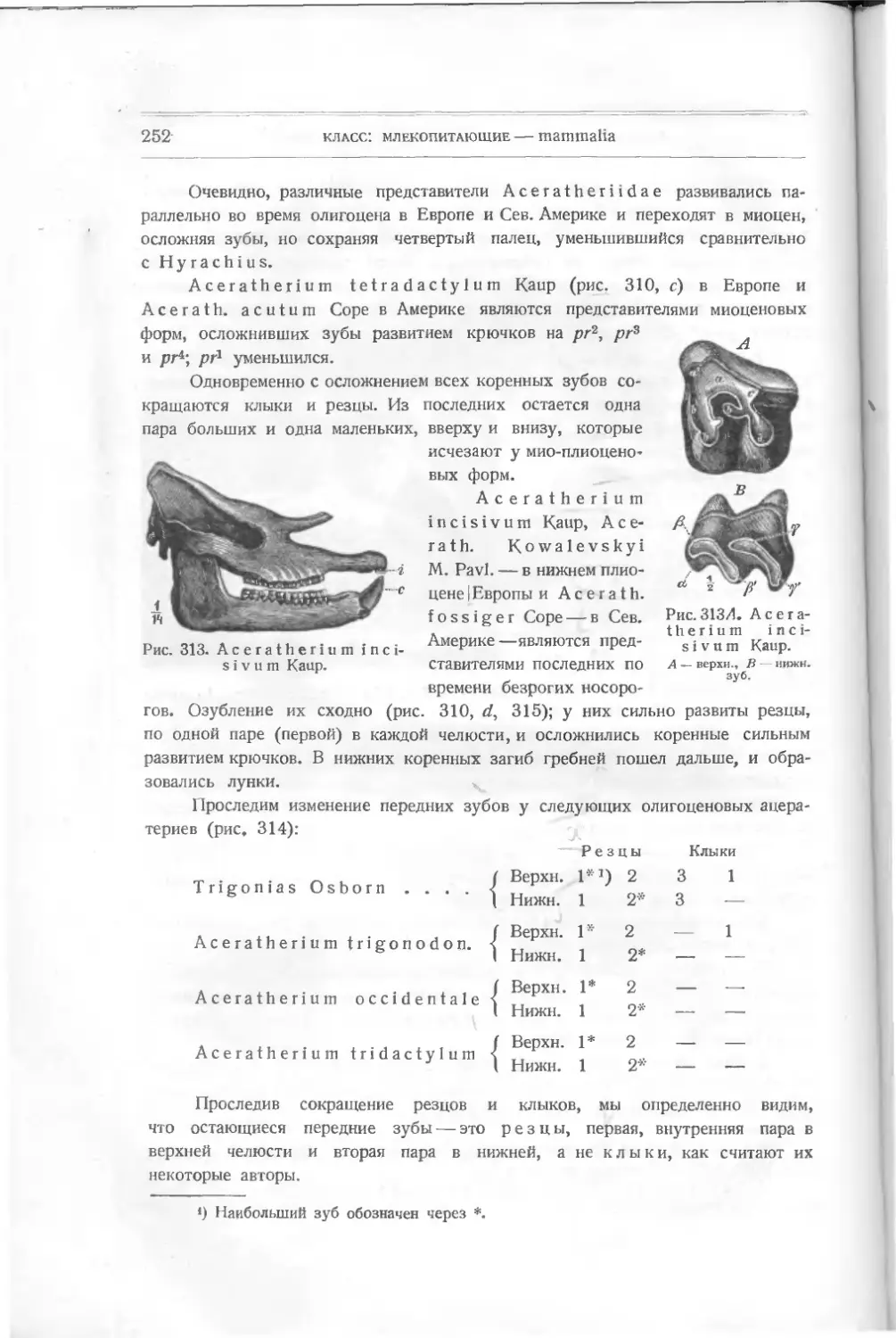

ши пиков бывает у некоторых видов

различная: круглая, овальная или

четырехугольная. Кроме того, посредине задней узкой

части тела заметна

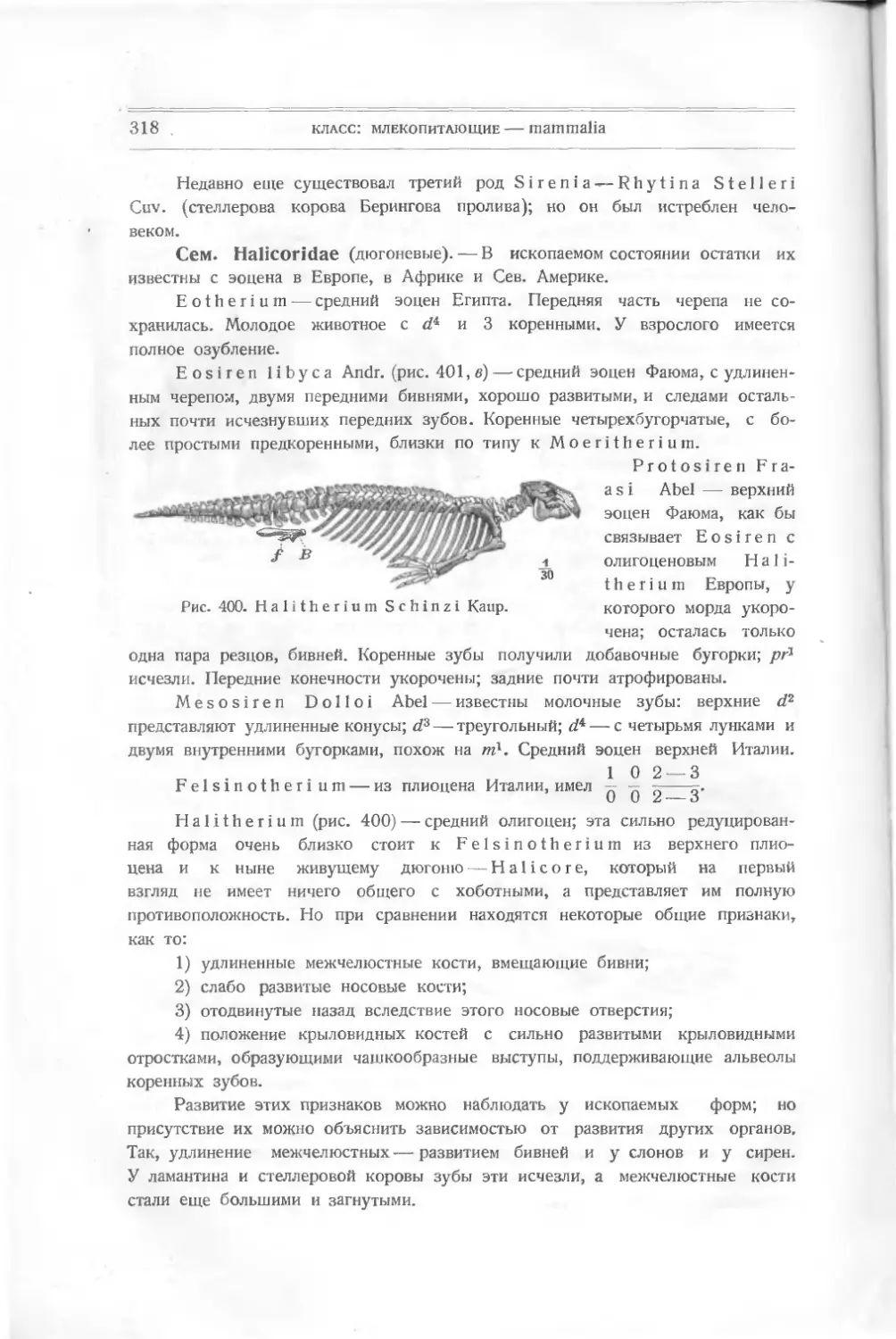

складка, намекающая на спинной плавник.

Thelodus scoticus Traq. (рис.

похож на Lanarkia, отличаясь от нее

6) — из верхнего силура — очень

присутствием на спине складки —

плавника.

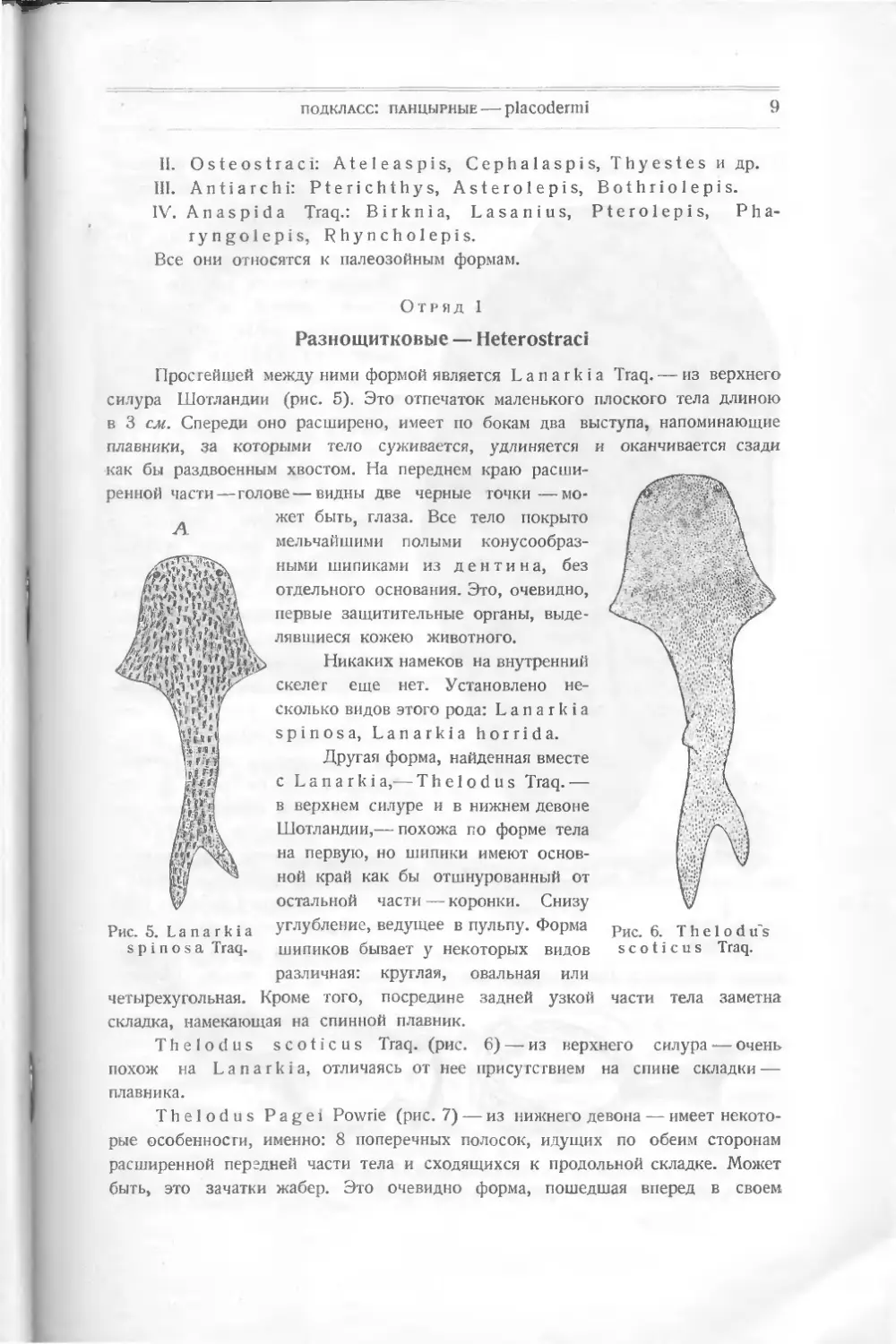

Thelodus Pagei Powrie (рис. 7) — из нижнего девона — имеет некото-

рые особенности, именно: 8 поперечных полосок, идущих по обеим сторонам

расширенной передней части тела и сходящихся к продольной складке. Может

быть, это зачатки жабер. Это очевидно форма, пошедшая вперед в своем

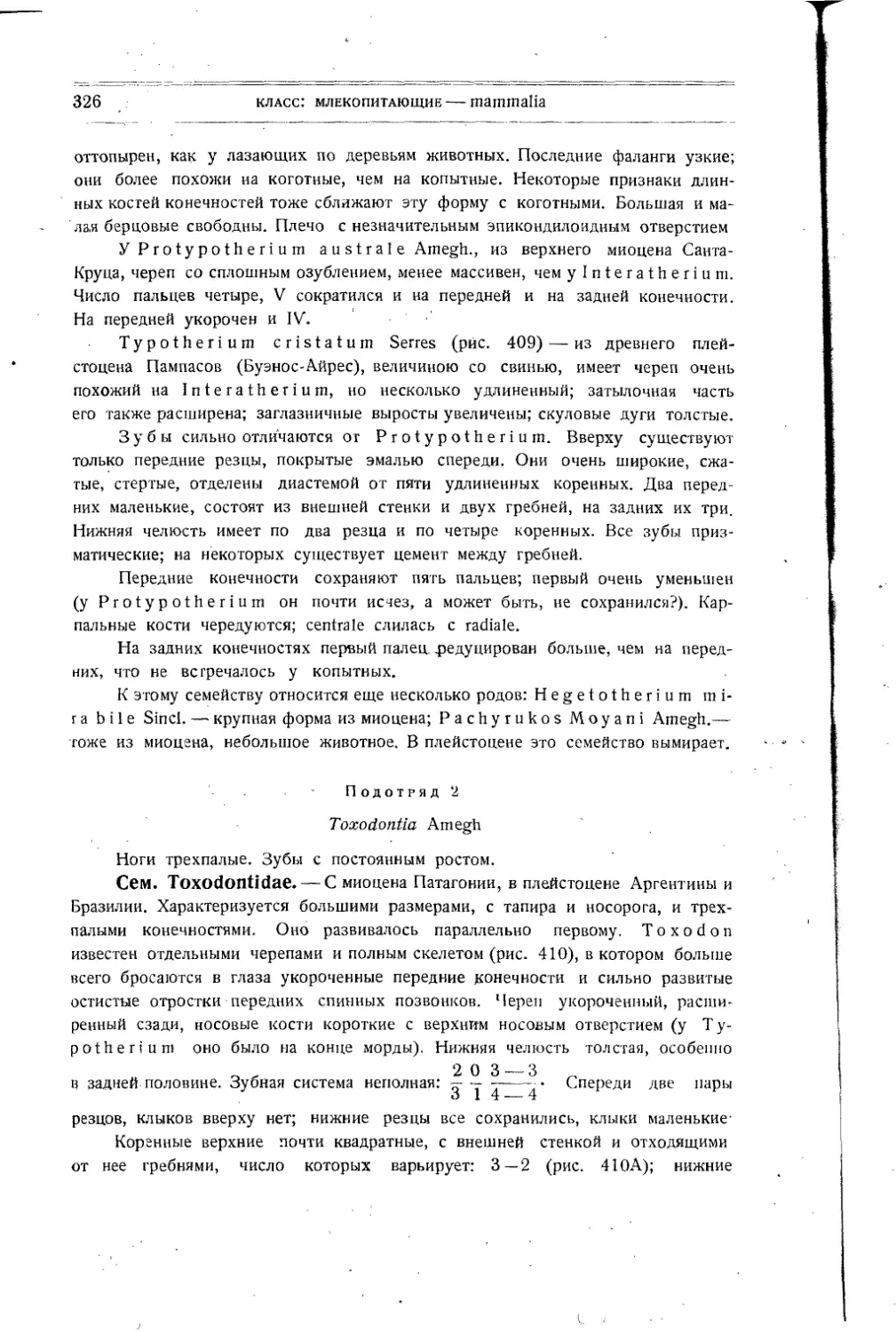

10

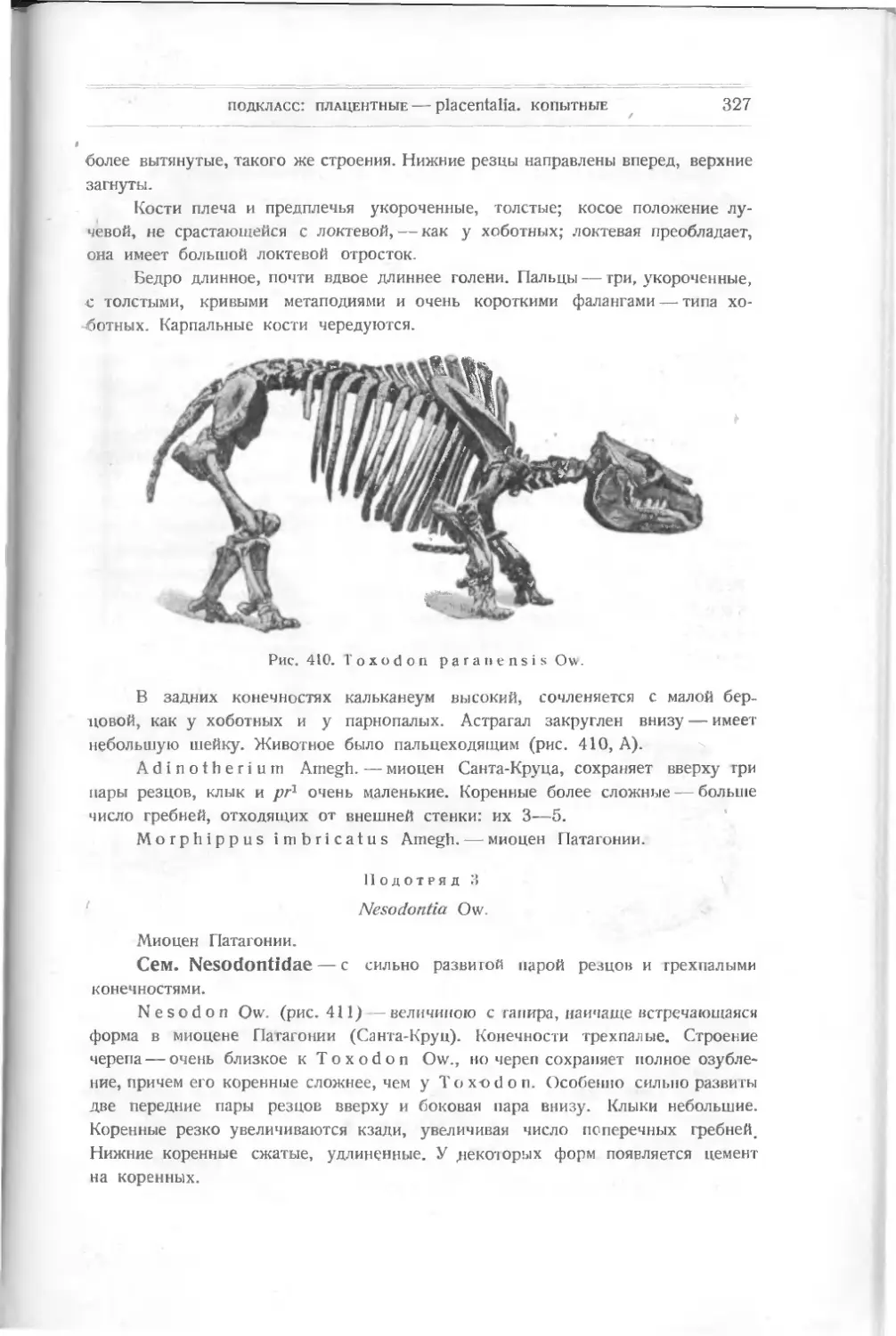

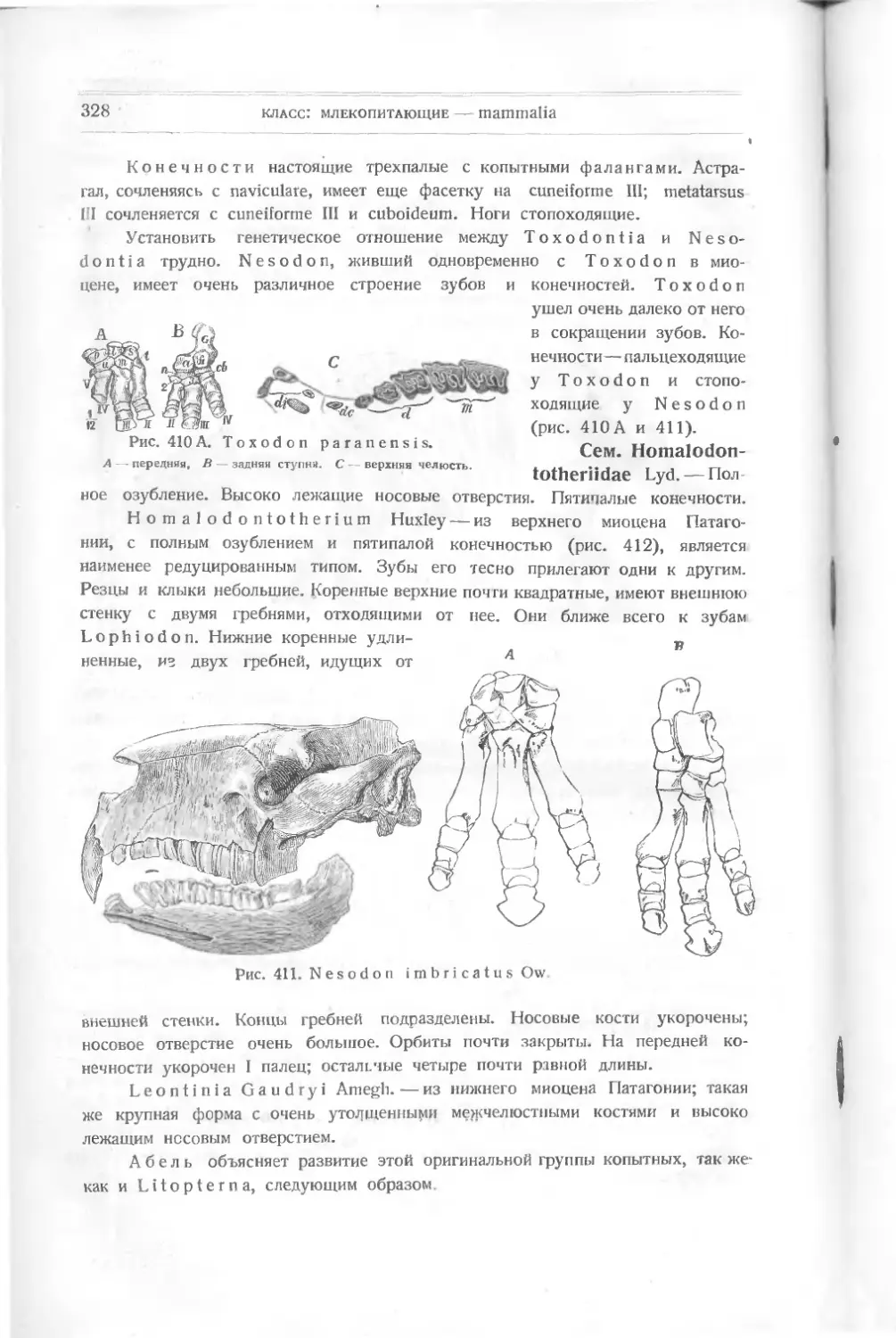

класс: рыбы — pisces

развитии как по внутренней организации (намек на жабры), так и по осложне-

Рис. 7. Thelodus Page!

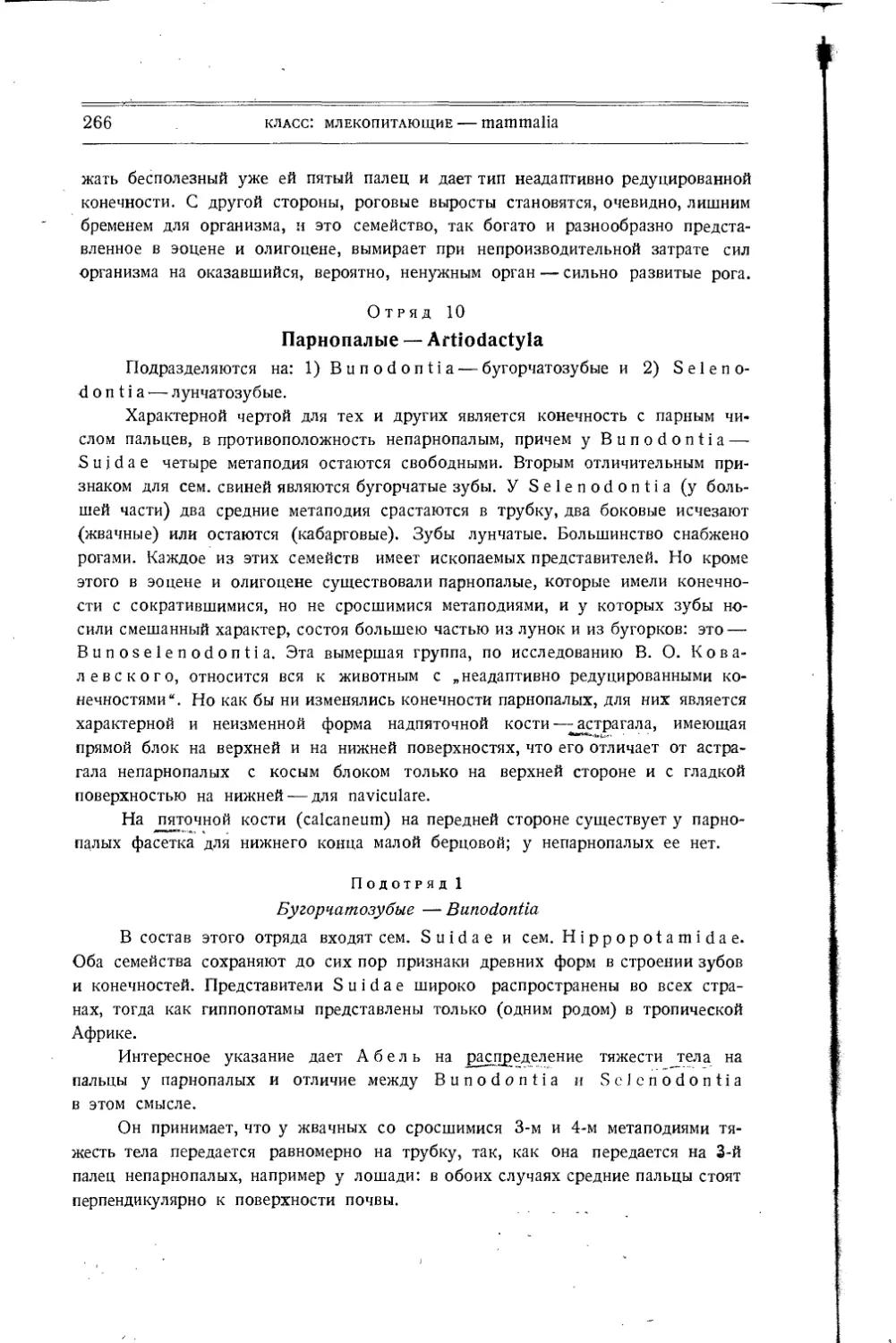

Powrie.

В, С чешуйки.

девона Европы и Сев. Америки, имеет

нию защитительных органов (шипи-

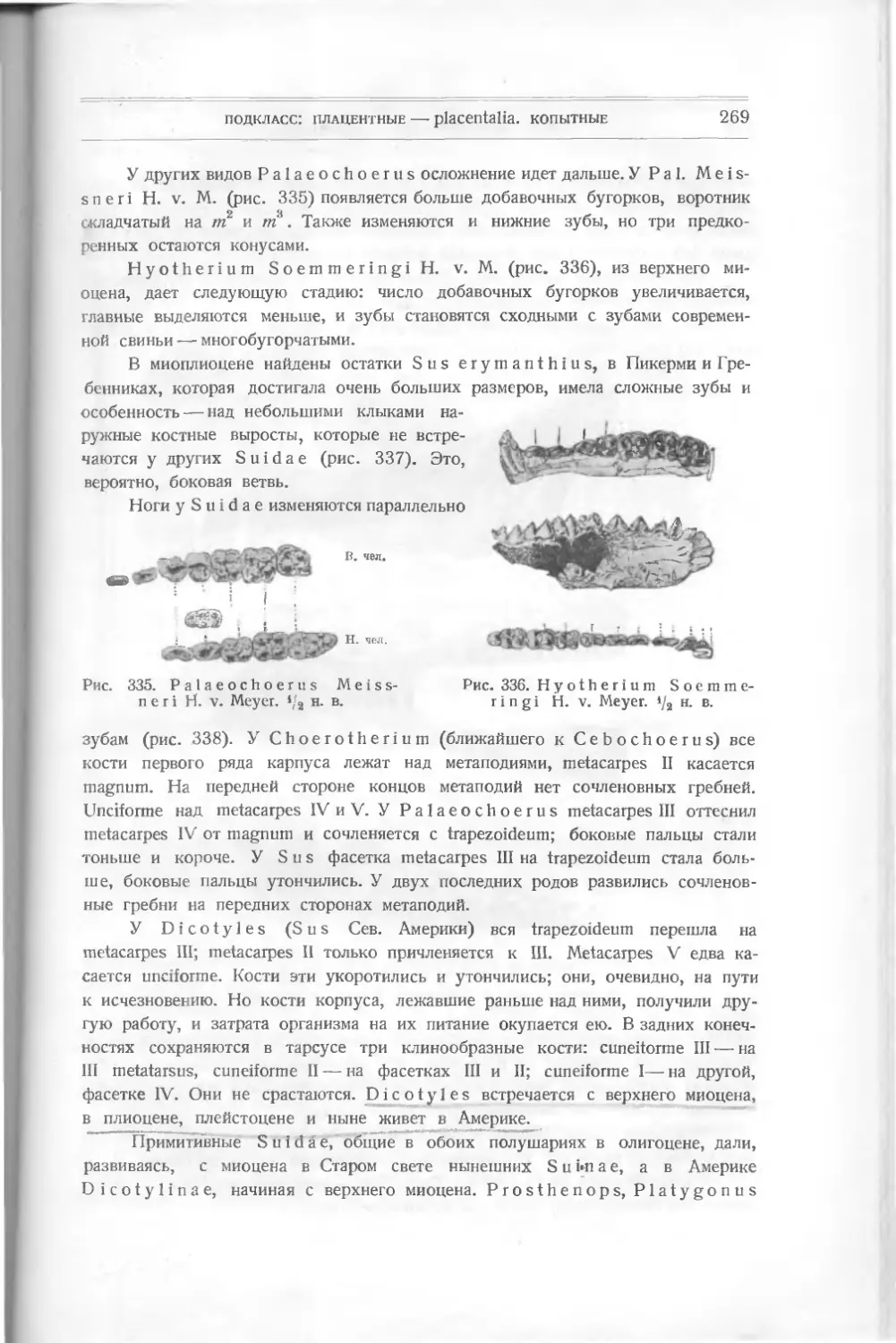

ков) различной формы.

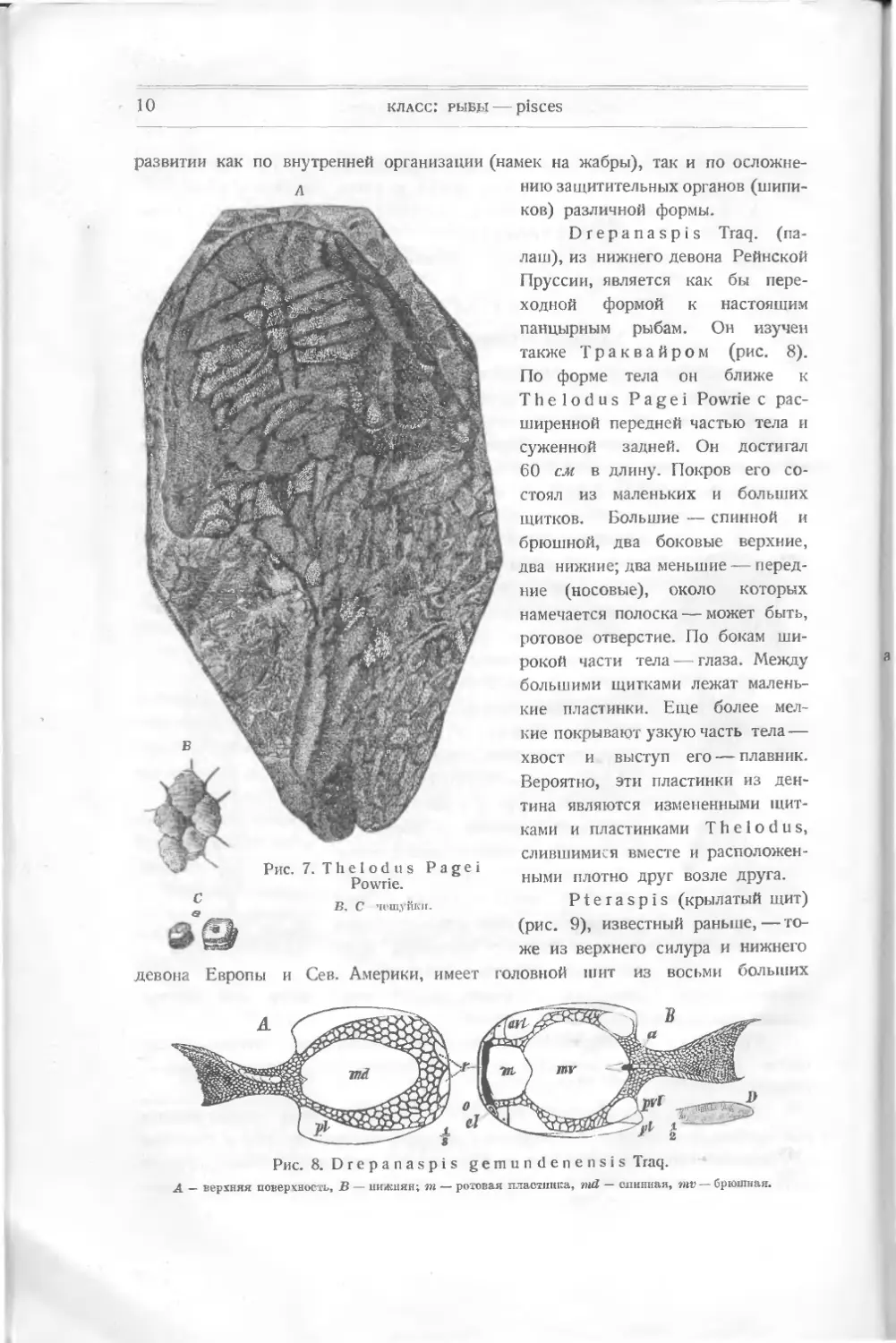

Drepanaspis Traq. (па-

лаш), из нижнего девона Рейнской

Пруссии, является как бы пере-

ходной формой к настоящим

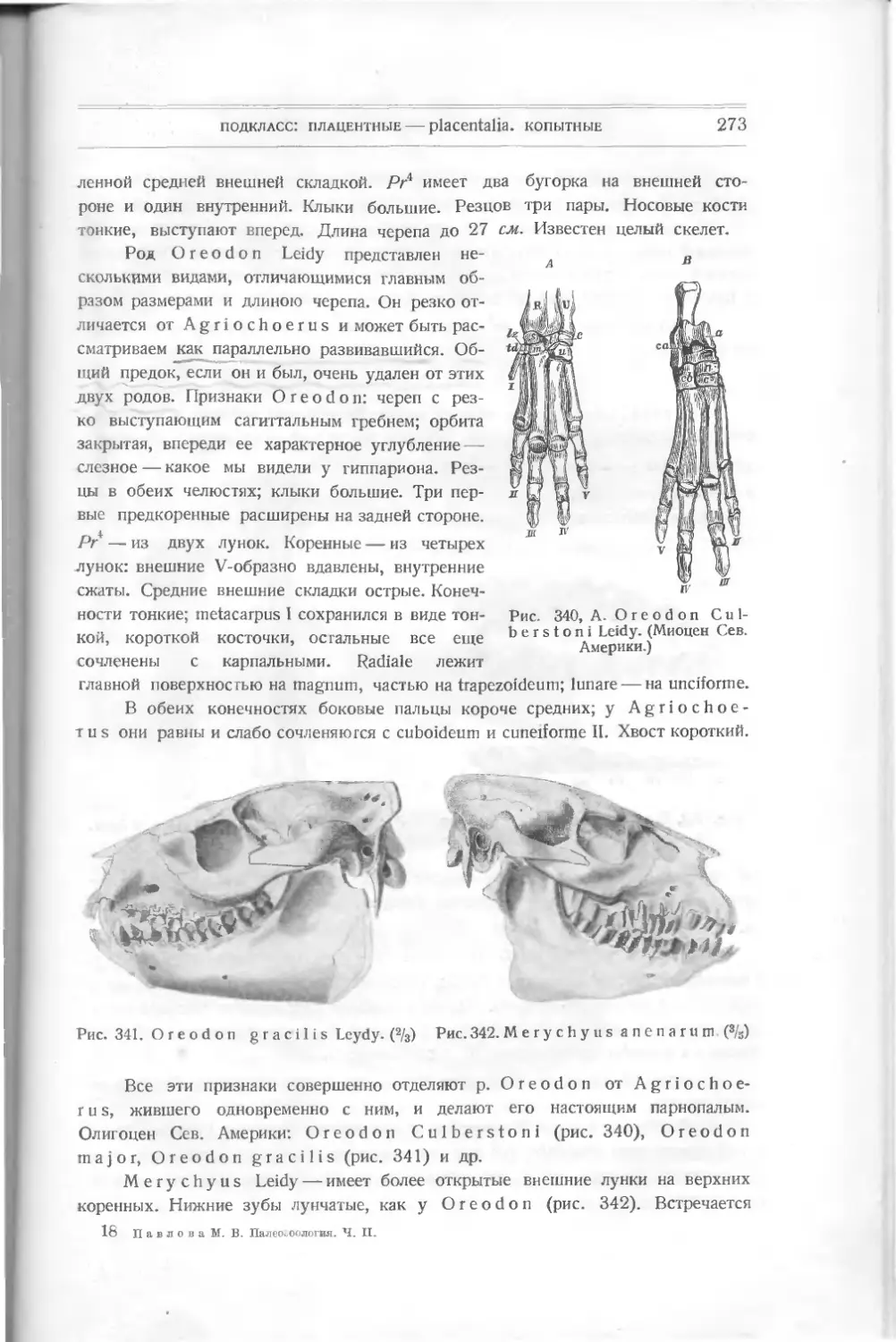

панцирным рыбам. Он изучен

также Траквайром (рис. 8).

По форме тела он ближе к

Thelodus Pagel Powrie с рас-

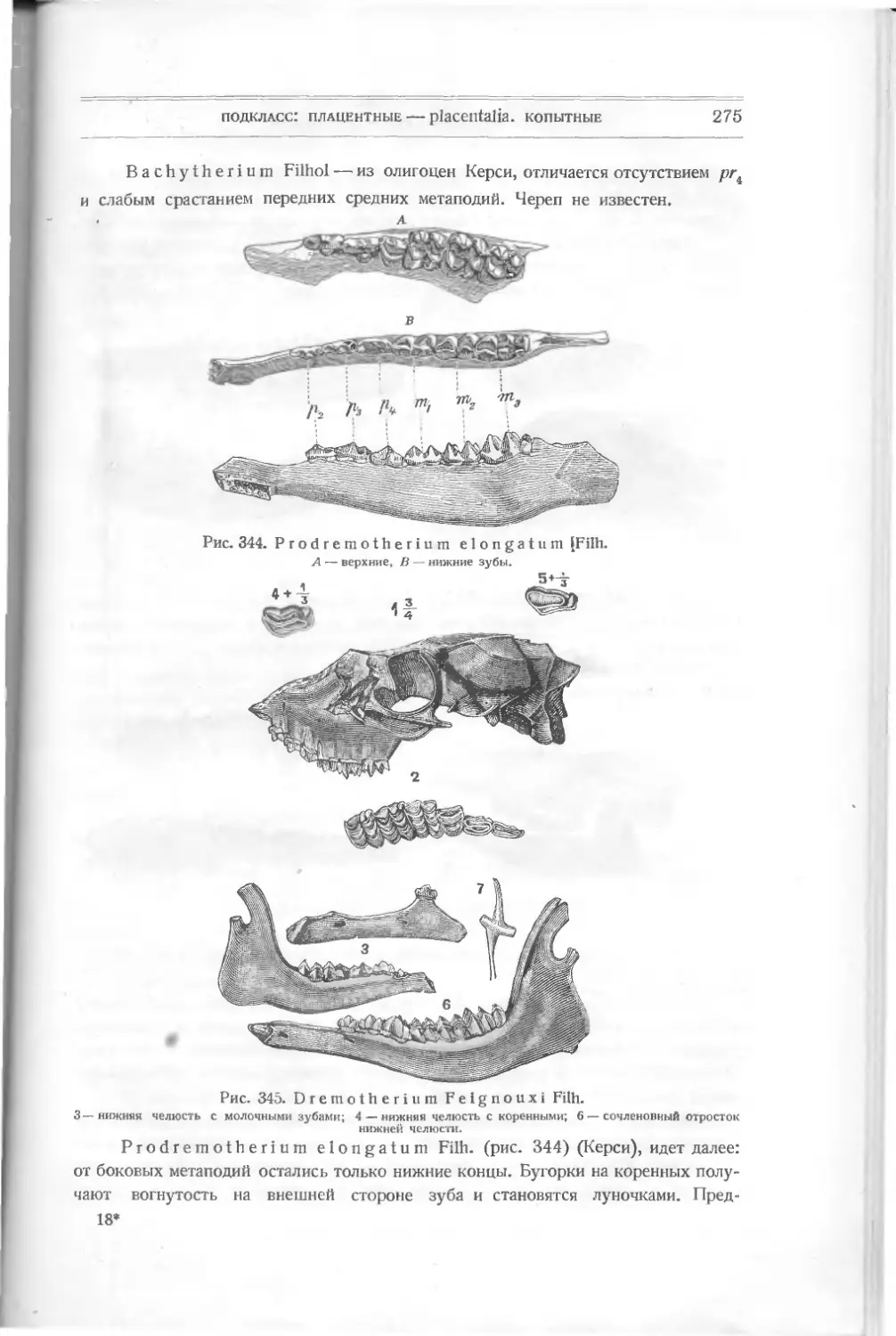

ширенной передней частью тела и

суженной задней. Он достигал

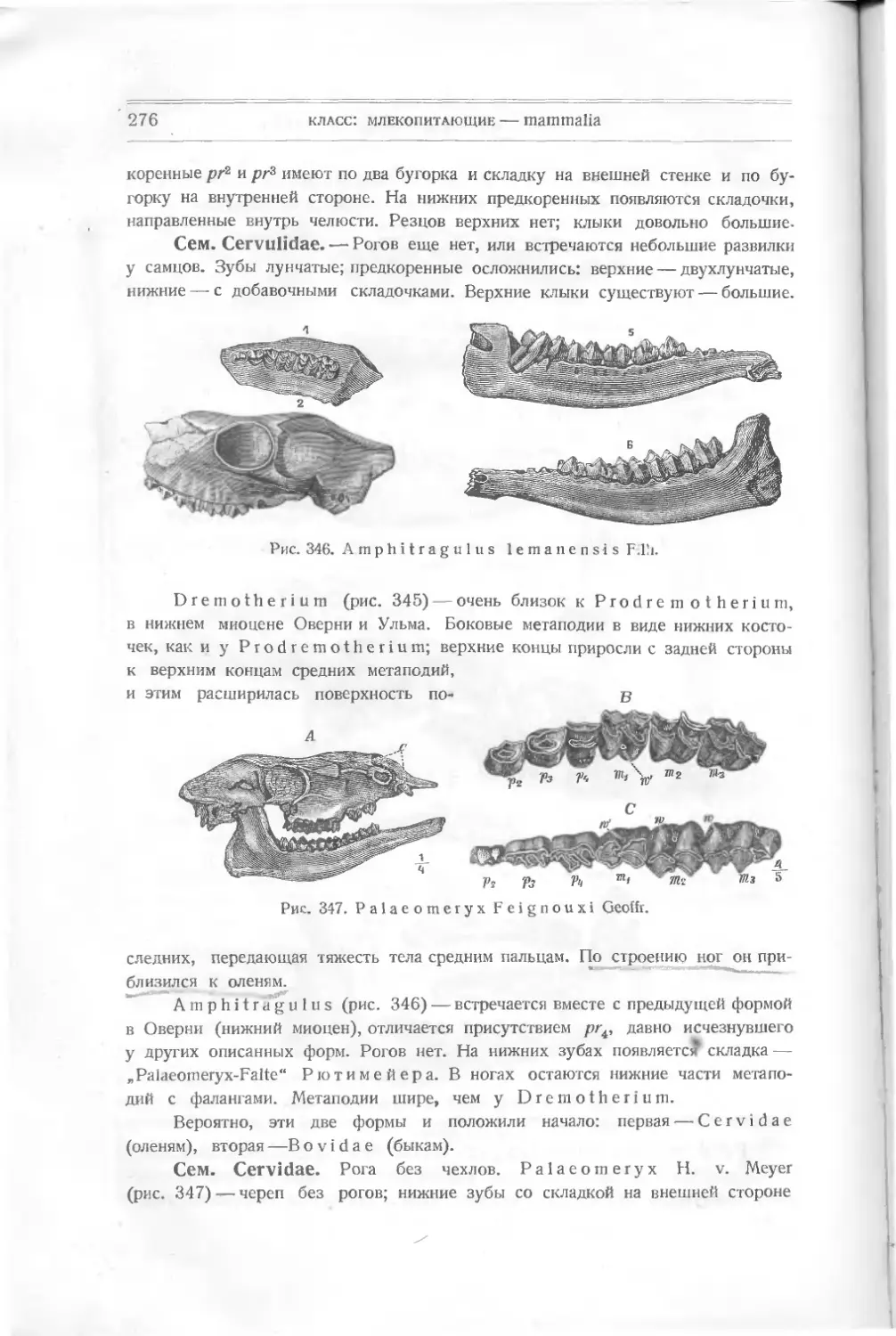

60 см в длину. Покров его со-

стоял из маленьких и больших

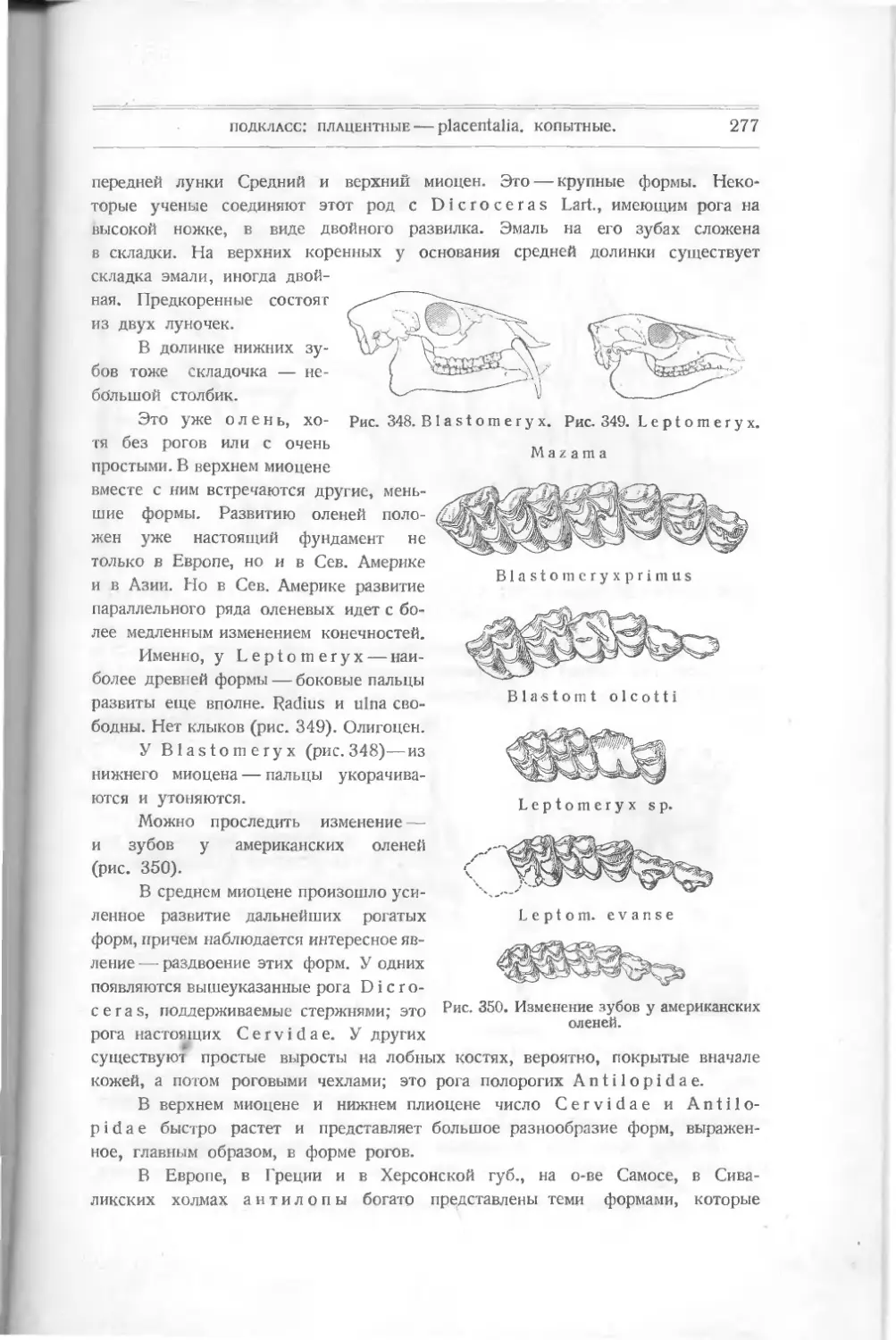

щитков. Большие — спинной и

брюшной, два боковые верхние,

два нижние; два меньшие -— перед-

ние (носовые), около которых

намечается полоска — может быть,

ротовое отверстие. По бокам ши-

рокой части тела — глаза. Между

большими щитками лежат малень-

кие пластинки. Еще более мел-

кие покрывают узкую часть тела —

хвост и выступ его — плавник.

Вероятно, эти пластинки из ден-

тина являются измененными щит-

ками и пластинками Thelodus,

слившимися вместе и расположен-

ными плотно друг возле друга.

Pteraspis (крылатый щит)

(рис. 9), известный раньше,—то-

же из верхнего силура и нижнего

головной шит из восьми больших

Рис. 8. Drepanaspis gemundenensis Traq.

— верхняя поверхность, 2? — нижняя; ж — ротовая пластинка, wid — сдиниая, mv — брюшная.

подкласс: панцырные—-placodermi

11

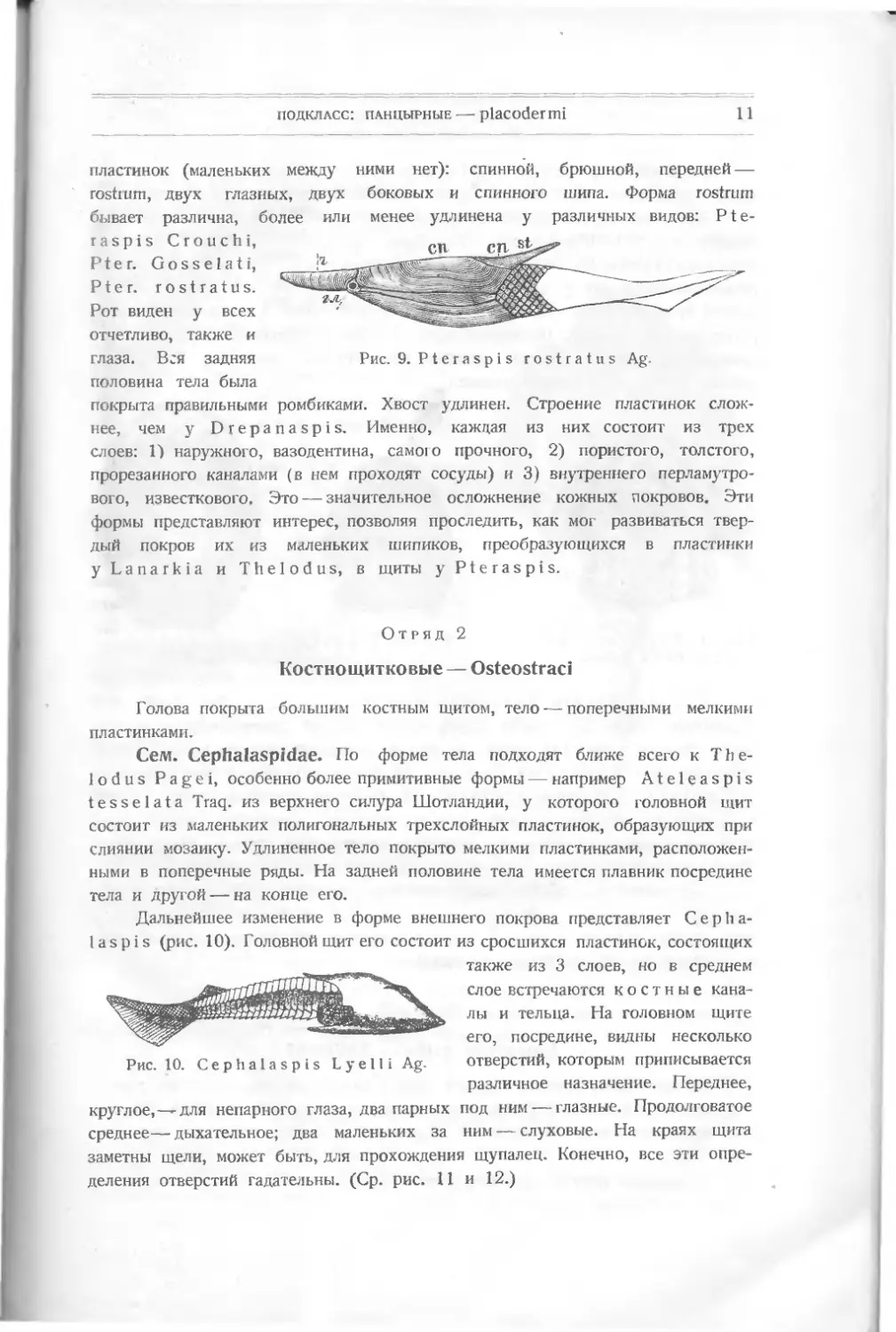

пластинок (маленьких между ними нет): спинной, брюшной, передней —

rostium, двух глазных, двух боковых и спинного шипа. Форма rostrum

бывает различна, более или менее удлинена у различных видов: Pte-

raspis Crouchi,

Pte г. Gosselati,

Pte r. rostratus.

Рот виден у всех

отчетливо, также и

глаза. Вся задняя

половина тела была

Рис. 9. Pteraspis rostratus Ag.

покрыта правильными ромбиками. Хвост удлинен. Строение пластинок слож-

нее, чем v Drepanaspis. Именно, каждая из них состоит из трех

слоев: 1) наружного, вазодентина, самою прочного, 2) пористого, толстого,

прорезанного каналами (в нем проходят сосуды) и 3) внутреннего перламутро-

вого, известкового, Это — значительное осложнение кожных покровов. Эти

формы представляют интерес, позволяя проследить, как мог оазвиваться твер-

дый покров их из маленьких шипиков, преобразующихся в пластинки

yLanarkia и Thelodus, в щиты у Pteraspis.

Отряд 2

Костнощитковые — Osteostraci

Голова покрыта большим костным щитом, тело-—поперечными мелкими

пластинками.

Сем. Cephalaspidae. По форме тела подходят ближе всего к The-

lodus Pagei, особенно более примитивные формы — например Ateleaspis

tesselata Traq. из верхнего силура Шотландии, у которого головной щит

состоит из маленьких полигональных трехслойных пластинок, образующих при

слиянии мозаику. Удлиненное тело покрыто мелкими пластинками, расположен-

ными в поперечные ряды. На задней половине тела имеется плавник посредине

тела и другой — на конце его.

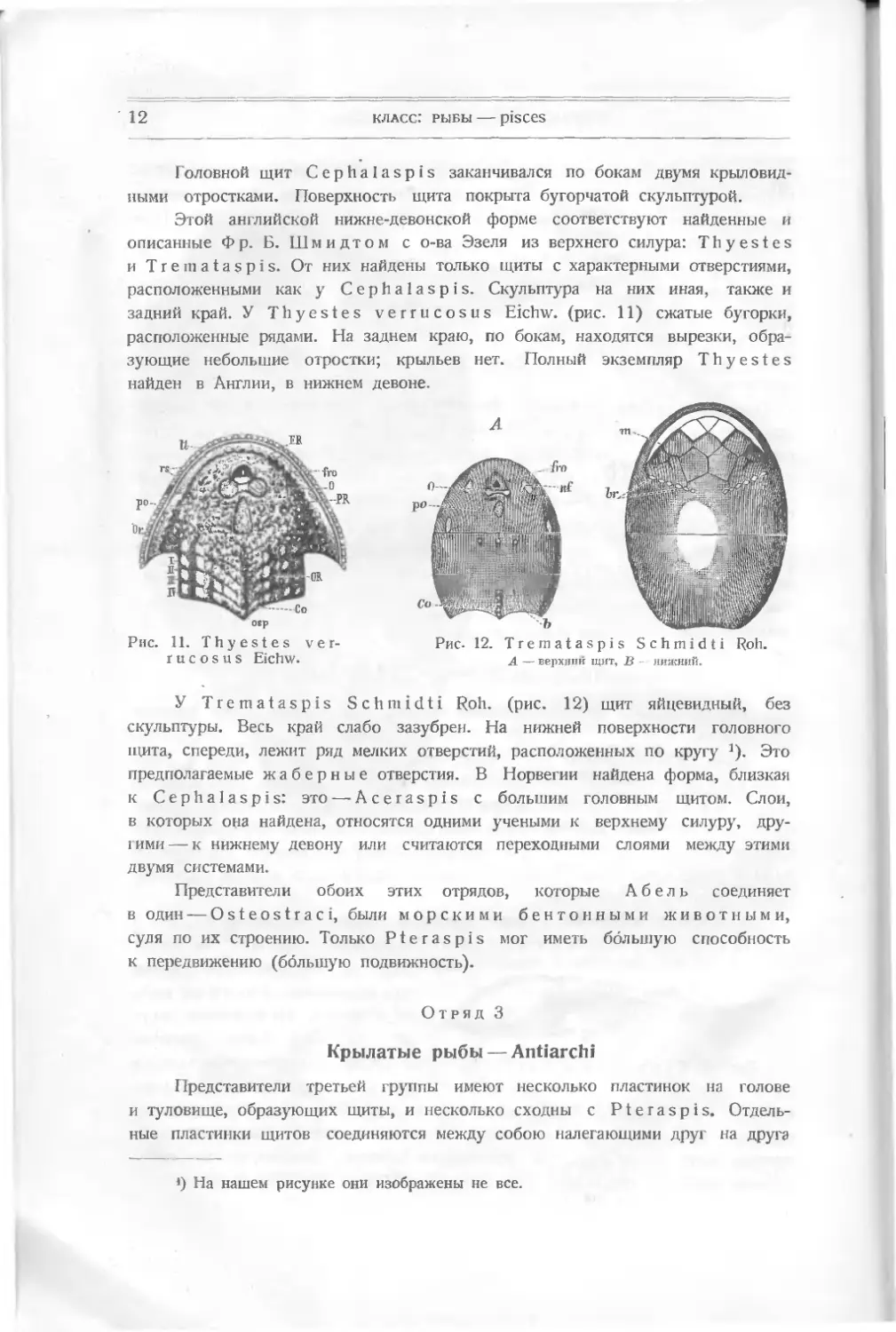

Дальнейшее изменение в форме внешнего покрова представляет Cepha-

laspis (рис. 10). Головной щит его состоит из сросшихся пластинок, состоящих

Рис. 10. Cephalaspis Lyelli Ag.

также из 3 слоев, но в среднем

слое встречаются костные кана-

лы и тельца. На головном щите

его, посредине, видны несколько

отверстий, которым приписывается

различное назначение. Переднее,

круглое,— для непарного глаза, два парных под ним — глазные. Продолговатое

среднее— дыхательное; два маленьких за ним — слуховые. На краях щита

заметны щели, может быть, для прохождения щупалец. Конечно, все эти опре-

деления отверстий гадательны. (Ср. рис. 11 и 12.)

12

класс: рыбы — pisces

Головной щит Cephalaspis заканчивался по бокам двумя крыловид-

ными отростками. Поверхность щита покрыта бугорчатой скульптурой.

Этой английской нижне-девонской форме соответствуют найденные и

описанные Фр. Б. Шмидтом с о-ва Эзеля из верхнего силура: Thyestes

и Т г е ш a t a s р i s. От них найдены только щиты с характерными отверстиями,

расположенными как у Cephalaspis. Скульптура на них иная, также и

задний край. У Thyestes verrucosus Eichw. (рис. 11) сжатые бугорки,

расположенные рядами. На заднем краю, по бокам, находятся вырезки, обра-

зующие небольшие отростки; крыльев нет. Полный экземпляр Thyestes

найден в Англии, в нижнем девоне.

У Tretnataspis Schmidti Roh. (рис. 12) щит яйцевидный, без

скульптуры. Весь край слабо зазубрен. На нижней поверхности головного

щита, спереди, лежит ряд мелких отверстий, расположенных по кругу ]). Это

предполагаемые жаберные отверстия. В Норвегии найдена форма, близкая

к Cephalaspis: это —-Aceraspis с большим головным щитом. Слои,

в которых она найдена, относятся одними учеными к верхнему силуру, дру-

1 ими — к нижнему девону или считаются переходными слоями между этими

двумя системами.

Представители обоих этих отрядов, которые Абель соединяет

в один — Osteostraci, были морскими бентонными животными,

судя по их строению. Только Pteraspis мог иметь большую способность

к передвижению (большую подвижность).

Отряд 3

Крылатые рыбы — Antiarchi

Представители третьей группы имеют несколько пластинок на голове

и туловище, образующих щиты, и несколько сходны с Pteraspis. Отдель-

ные пластинки щитов соединяются между собою налегающими друг на друга

*) На нашем рисунке они изображены не все.

подкласс: панцырные — placodermi

13

краями. Пластинки усеяны звездчатыми бугорками. На средних и боковых пла-

стинках проходят каналы.

Существуют особые

придатки в виде как бы

передних конечностей,

состоящих из отдельных

суставов и помогавших

относятся: Asterolepis, Pterichthys,

Bothriolepis и другие девонские Placo-

dermi, входящие в семейство A s t е г о 1 е-

р i d а е.

Общая форма тела та же, что у пре-

дыдущих, т. е. рыбообразно удлиненная с

неправильным хвостовым плавником и дру-

гим— спинным.

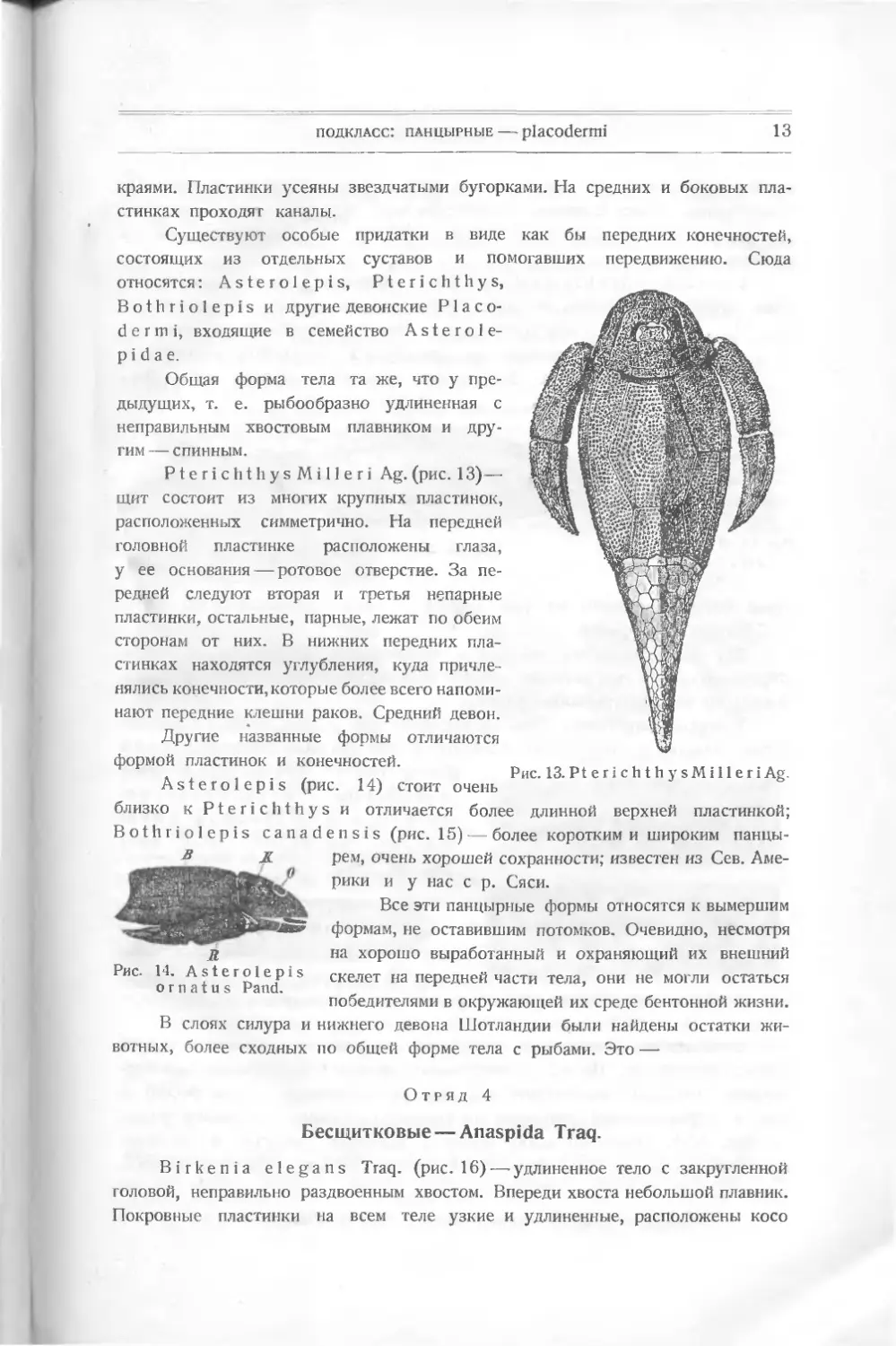

PterichthysMilleri Ag. (рис. 13)—

щит состоит из многих крупных пластинок,

расположенных симметрично. На передней

головной пластинке расположены глаза,

у ее основания — ротовое отверстие. За пе-

редней следуют вторая и третья непарные

пластинки, остальные, парные, лежат по обеим

сторонам от них. В нижних передних пла-

стинках находятся углубления, куда причле-

нялись конечности, которые более всего напоми-

нают передние клешни раков. Средний девон.

Другие названные формы отличаются

формой пластинок и конечностей.

Asterolepis (рис. 14) стоит очень

передвижению. Сюда

Рис. 13. Р t е г i с h t h у s М i 11 е г i Ag.

близко к Pterichthys и отличается более длинной верхней пластинкой;

Bothriolepis canadensis (рис. 15) — более коротким и широким панцы-

Я

Рис. 14. Asterolepis

о г п a t u s Pand.

В слоях силура и

вотных, более сходных

рем, очень хорошей сохранности; известен из Сев. Аме-

рики и у нас с р. Сяси.

Все эти панцырные формы относятся к вымершим

формам, не оставившим потомков. Очевидно, несмотря

на хорошо выработанный и охраняющий их внешний

скелет на передней части тела, они не могли остаться

победителями в окружающей их среде бентонной жизни,

нижнего девона Шотландии были найдены остатки жи-

по общей форме тела с рыбами. Это —

Отряд 4

Бесщитковые — Anaspida Traq.

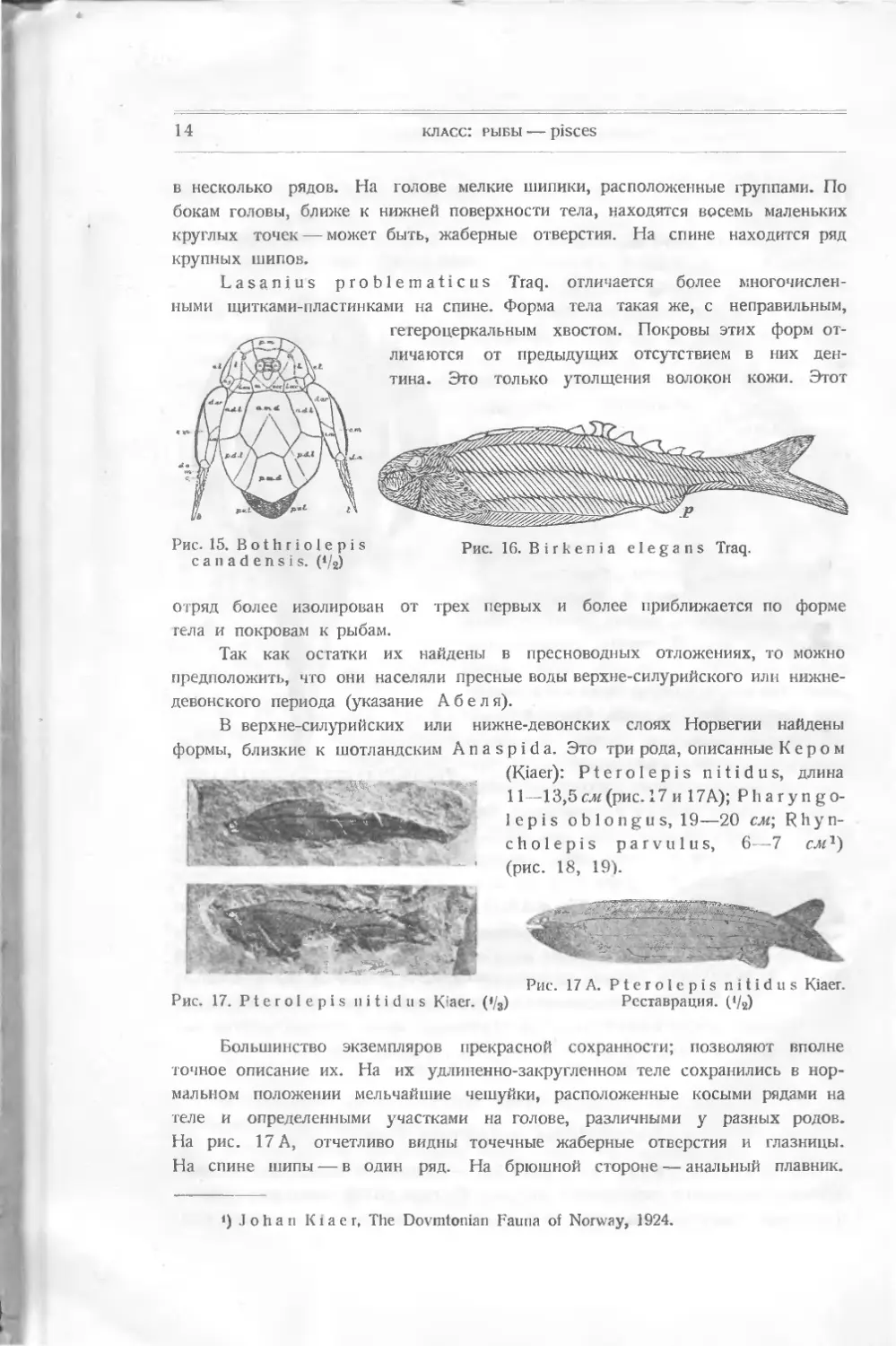

Birkenia elegans Traq. (рис. 16) — удлиненное тело с закругленной

головой, неправильно раздвоенным хвостом. Впереди хвоста небольшой плавник.

Покровные пластинки на всем теле узкие и удлиненные, расположены косо

14

класс: рыбы — pisces

в несколько рядов. На голове мелкие шипики, расположенные группами. По

бокам головы, ближе к нижней поверхности тела, находятся восемь маленьких

круглых точек — может быть, жаберные отверстия. На спине находится ряд

крупных шипов.

Lasanius problematicus Traq. отличается более многочислен-

ными щитками-пластинками на спине. Форма тела такая же, с неправильным,

Рис. 15. Bothriolepis

canadensis. (*/2)

гегероцеркальным хвостом. Покровы этих форм от-

личаются от предыдущих отсутствием в них ден-

тина. Это только утолщения волокон кожи. Этот

Рис. 16. Birkenia elegans Traq.

отряд более изолирован от трех первых и более приближается по форме

тела и покровам к рыбам.

Так как остатки их найдены в пресноводных отложениях, то можно

предположить, что они населяли пресные воды верхне-силурийского или нижне-

деьонского периода (указание Абеля).

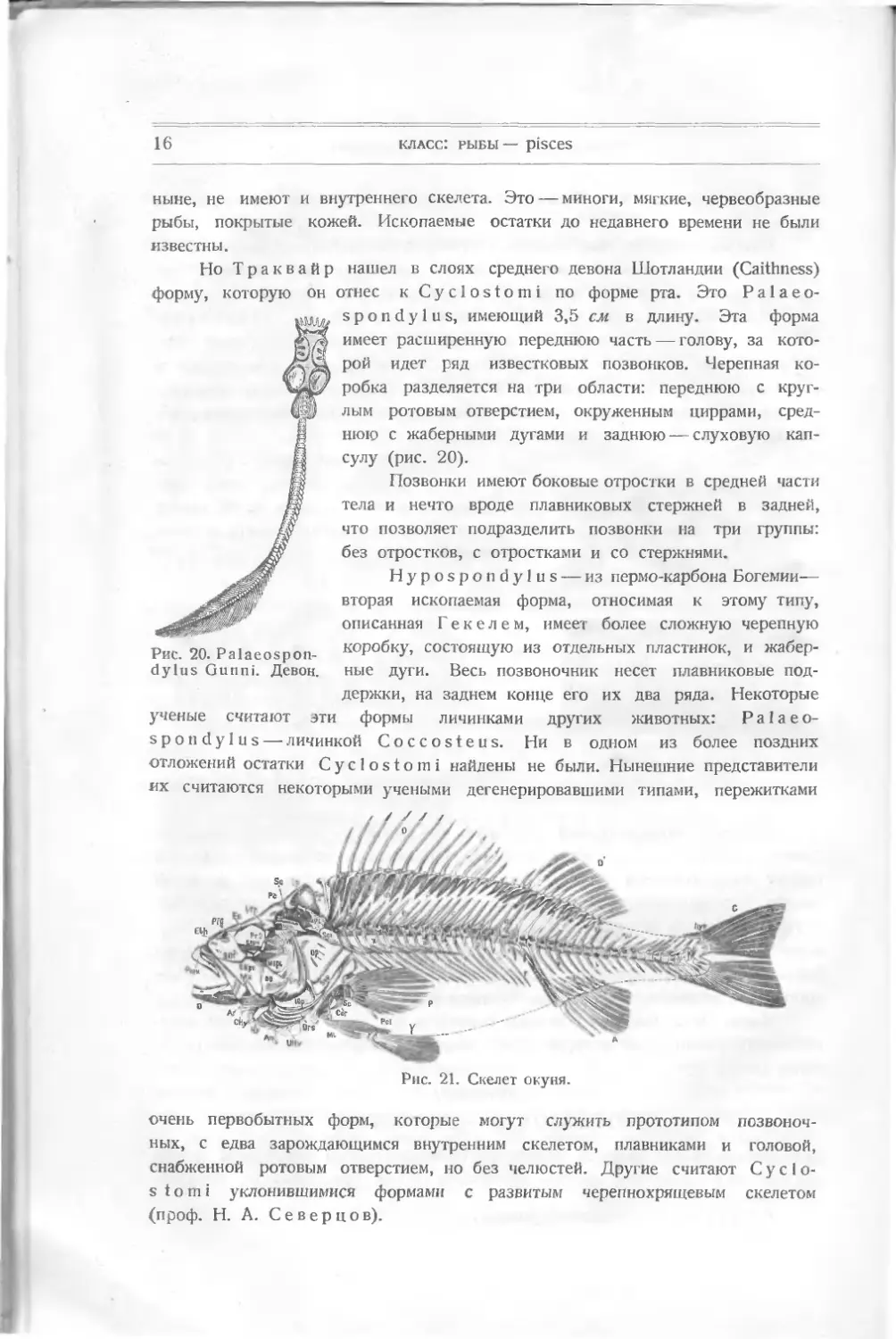

В верхне-силурийских или нижне-девонских слоях Норвегии найдены

формы, близкие к шотландским A n a s р i d а. Это три рода, описанные Кером

(Kiaer): Pterolepis nitidus, длина

11—13,5 см (рис. 17 и 17A); Pharyn go-

lepis oblongus, 19—20 cm\ Rhyn-

cholepis parvulus, 6—7 cm j)

(рис. 18, 19).

Рис. 17A. Pterolepis nitidus Kiaer.

Реставрация. (>/2)

Рис. 17. Р t е г о 1 е р i s n i t i d u s K'aer. (*/3)

Большинство экземпляров прекрасной сохранности; позволяют вполне

точное описание их. На их удлиненно-закругленном теле сохранились в нор-

мальном положении мельчайшие чешуйки, расположенные косыми рядами на

теле и определенными участками на голове, различными у разных родов.

На рис. 17 А, отчетливо видны точечные жаберные отверстия и глазницы.

На спине шипы — в один ряд. На брюшной стороне — анальный плавник.

*) Johan Kiaer, The Dovmtonian Fauna of Norway, 1924.

подкласс: круглоротые cyclostomi

15

Хвост дифицеркальный. (Траквайр принимал спинную сторону за

брюшную.)

Ротовое отверстие было снабжено дугообразным (arched) хрящом, который,

вероятно, можно сравнить с нижней челюстью настоящих рыб. Никаких сле-

дов внутреннего скелета не найдено — ни хрящевого, ни костного.

Особенностью этих Anasрidа является присутствие единствен-

ного носового отверстия, лежащего между передними краями глаз.

За ним лежит пинеальное отверстие. Это встречается еще только у

Cephalaspidae из Placodermi и у Cyclostomi. Этому признаку

Г е к е л ь (Haeckel) придает большое значение, что позволяет подразделять

Craniata на MonorrIrina и Diplorrhina1).

нем силуре.

Рис. 18. R h у п с h о 1 е р i s раг-

v u 1 u s Kiaer.

Anaspida были нектонпые, a Cepha-

laspidae— бентонные формы, очень рас-

пространенные в реках, озерах и эстуариях

северного атлантического континента, в верх-

Черепная крышка.

Рис. 19. а — Р t е г о 1 е р i s; b—Р h a i у n g o-

lepis; c —• R h у n c h о 1 e p i s.

Изучение панцирных рыб указывает, что, несмотря на видимое прогрес-

сивное развитие их наружного покрова, они вымерли, не оставив потомства

(может быть, исключая Anaspida). По своей организации они не могли

быстро передвигаться, плавать; кроме того, у них совершенно отсутствовал

внутренний скелет, и задняя половина тела оставалась мало защищенной твер-

дыми покровами, а между тем одновременно с ними жили крупные формы

беспозвоночных, как, например, Pterygotus между Gigantostraca, с ко-

торыми им, вероятно, приходилось бороться и от которых они погибали.

Может быть, здесь именно ярко выразился тот закон быстрого, но одно-

стороннего развития, в котором Коп видел серьезную причину для выми-

рания целых групп.

Подкласс II

КРУГЛО РОТЫ Е — CYCLOSTOMI

Этот подкласс является полною противоположностью панцырным рыбам,

так как лишен внешнего скелета. Немногочисленные представители, живущие

1) Haeckel, Systematische Phylogenie.

16

класс: рыбы — pisces

ныне, не имеют и внутреннего скелета. Это — миноги, мягкие, червеобразные

рыбы, покрытые кожей. Ископаемые остатки до недавнего времени не были

известны.

Но Траквайр нашел в слоях среднего девона Шотландии (Caithness)

форму, которую он

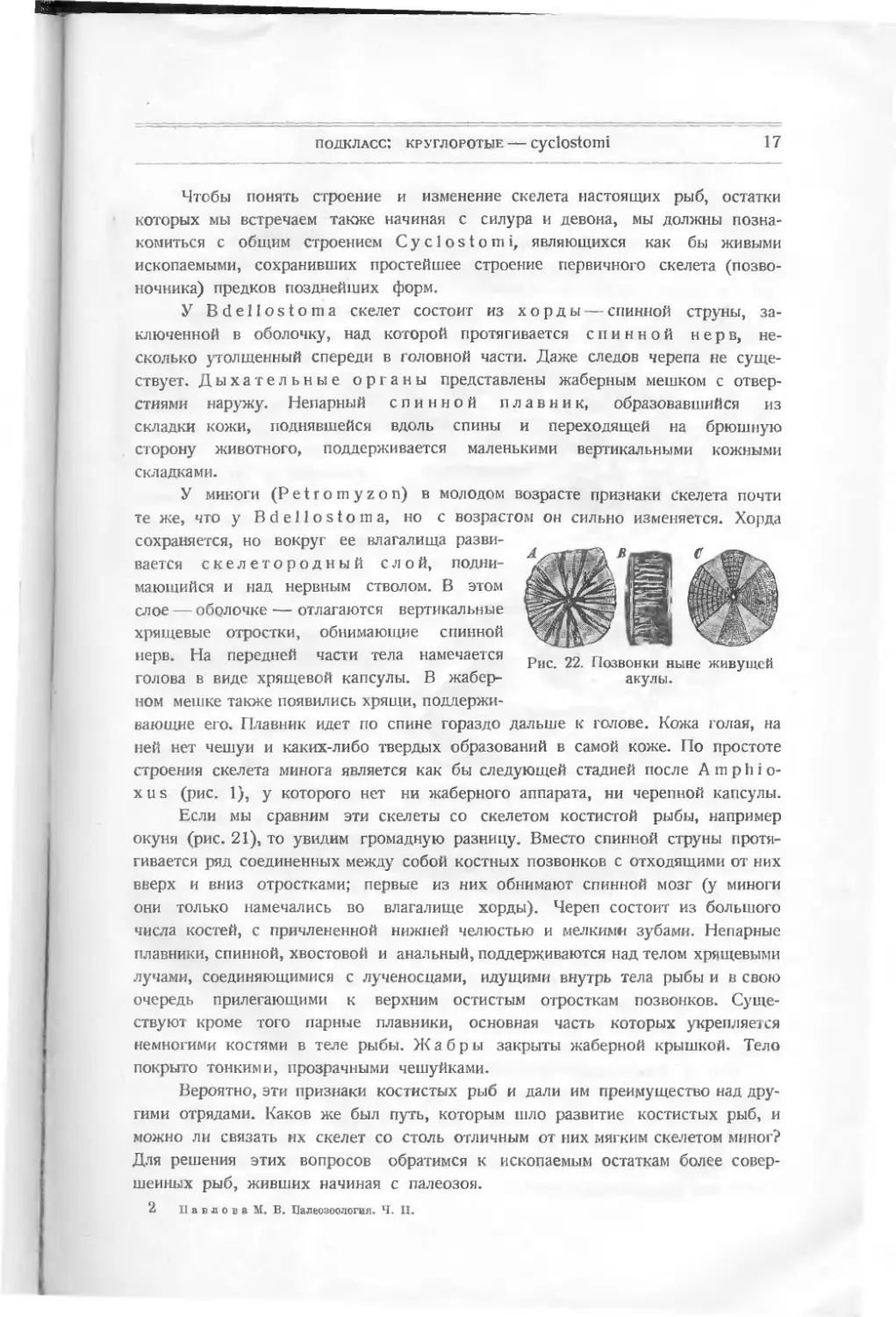

Рис. 20. Palaeospon-

dylus Gunni. Девон.

отнес KCyclostomi по форме рта. Это Palaeo-

spondylus, имеющий 3,5 см в длину. Эта форма

имеет расширенную переднюю часть — голову, за кото-

рой идет ряд известковых позвонков. Черепная ко-

робка разделяется на три области: переднюю с

лым

нюю

Сулу

ротовым отверстием, окруженным циррами,

с жаберными дугами и заднюю — слуховую

(рис. 20).

Позвонки имеют боковые отростки в средней

и нечто вроде плавниковых стержней в задней,

круг-

сред-

кал-

части

тела

что позволяет подразделить позвонки на три группы:

без отростков, с отростками и со стержнями.

Hypospondylus — из пермо-карбона Богемии—

вторая ископаемая форма, относимая к этому типу,

описанная Гекелем, имеет более сложную черепную

коробку, состоящую из отдельных пластинок, и жабер-

ные дуги. Весь позвоночник несет плавниковые под-

держки, на заднем конце его их два ряда. Некоторые

ученые считают эти формы личинками других животных: Palaeo-

spondylus — личинкой Coccosteus. Ни в одном из более поздних

отложений остатки Cyclostomi найдены не были. Нынешние представители

их считаются некоторыми учеными дегенерировавшими типами, пережитками

/ / / J /

Рис. 21. Скелет окуня.

очень первобытных форм, которые могут служить прототипом позвоноч-

ных, с едва зарождающимся внутренним скелетом, плавниками и головой,

снабженной ротовым отверстием, но без челюстей. Другие считают Cyclo-

s t о m i уклонившимися формами с развитым черепнохрящевым скелетом

(проф. Н. А. Северцов).

подкласс: круглоротые — cyclostomi

17

Чтобы понять строение и изменение скелета настоящих рыб, остатки

которых мы встречаем также начиная с силура и девона, мы должны позна-

комиться с общим строением Cyclostomi, являющихся как бы живыми

ископаемыми, сохранивших простейшее строение первичного скелета (позво-

ночника) предков позднейших форм.

У Bdellostoma скелет состоит из х о р д ы — спинной струны, за-

ключенной в оболочку, над которой протягивается спинной нерв, не-

сколько утолщенный спереди в головной части. Даже следов черепа не суще-

ствует. Дыхательные органы представлены жаберным мешком с отвер-

стиями наружу. Непарный спинной плавник, обра ювавшийся из

складки кожи, поднявшейся вдоль спины и переходящей на брюшную

сторону животного, поддерживается маленькими вертикальными кожными

складками.

У миноги (Petromyzon) в молодом возрасте признаки скелета почти

те же, что у Bdellostoma, но с возрастом он сильно изменяется. Хорда

сохраняется, но вокруг ее влагалища разви-

вается скелетородный слой, подни-

мающийся и над нервным стволом. В этом

слое — оболочке — отлагаются вертикальные

хрящевые отростки, обнимающие спинной

нерв. На передней части тела намечается

голова в виде хрящевой капсулы. В жабер-

Рис. 22. Позвонки ныне живущей

акулы.

ном мешке также появились хрящи, поддержи-

вающие его. Плавник идет по спине гораздо дальше к голове. Кожа голая, на

ней нет чешуи и каких-либо твердых образований в самой коже. По простоте

строения скелета минога является как бы следующей стадией после A m р h i о-

х u s (рис. 1), у которого нет ни жаберного аппарата, ни черепной капсулы.

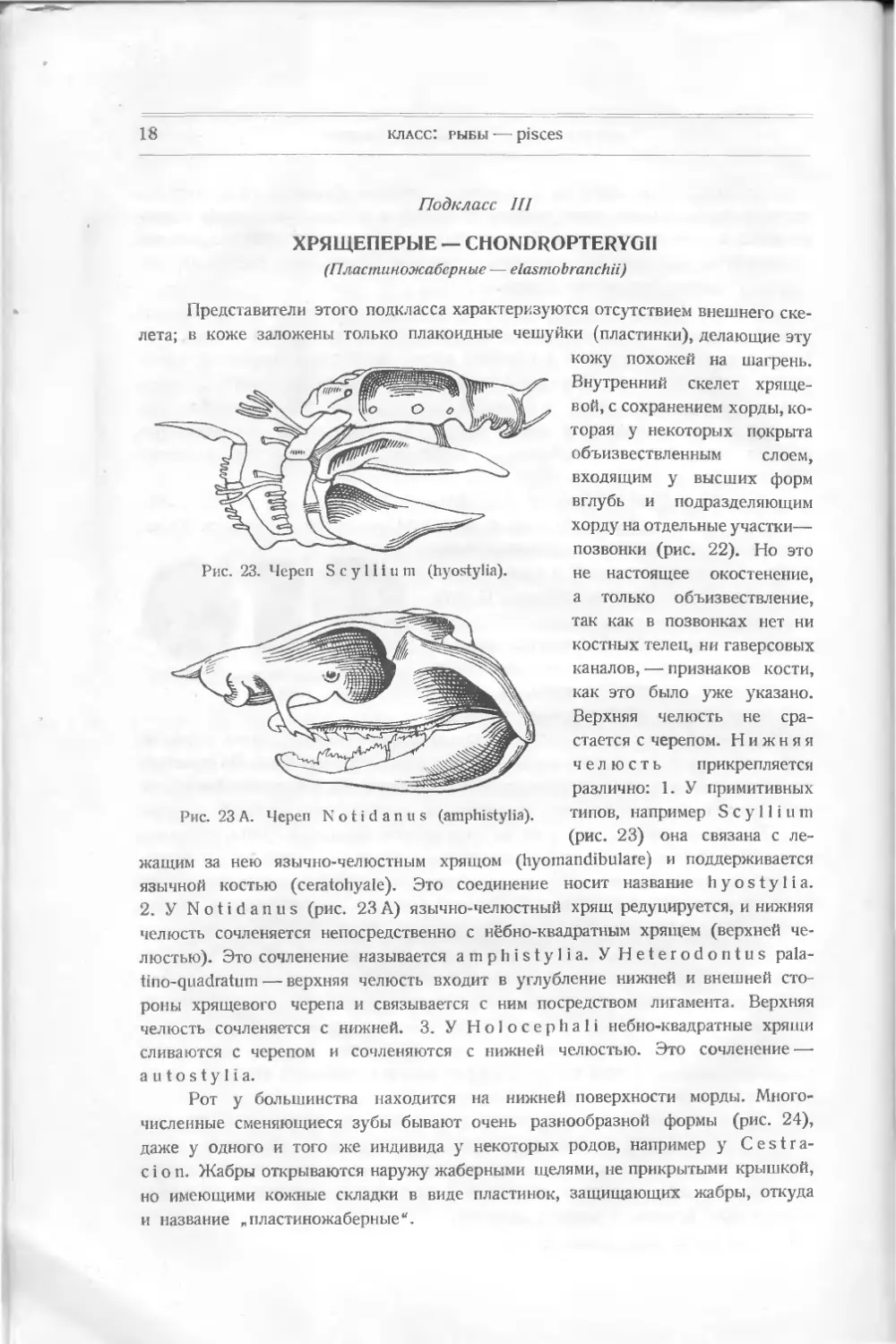

Если мы сравним эти скелеты со скелетом костистой рыбы, например

окуня (рис. 21), то увидим громадную разницу. Вместо спинной струны протя-

гивается ряд соединенных между собой костных позвонков с отходящими от них

вверх и вниз отростками; первые из них обнимают спинной мозг (у миноги

они только намечались во влагалище хорды). Череп состоит из большого

числа костей, с причлененной нижней челюстью и мелкими зубами. Непарные

плавники, спинной, хвостовой и анальный, поддерживаются над телом хрящевыми

лучами, соединяющимися с лученосцами, идущими внутрь тела рыбы и в свою

очередь прилегающими к верхним остистым отросткам позвонков. Суще-

ствуют кроме того парные плавники, основная часть которых укрепляется

немногими костями в теле рыбы. Жабры закрыты жаберной крышкой. Тело

покрыто тонкими, прозрачными чешуйками.

Вероятно, эти признаки костистых рыб и дали им преимущество над дру-

гими отрядами. Каков же был путь, которым шло развитие костистых рыб, и

можно ли связать их скелет со столь отличным от них мягким скелетом миног?

Для решения этих вопросов обратимся к ископаемым остаткам более совер-

шенных рыб, живших начиная с палеозоя.

2 Па в л о в а М, В. Палеозоология, Я. II.

18

класс: рыбы — pisces

Подкласс III

ХРЯЩЕПЕРЫЕ — CHONDROPTERYGII

(Пластиножаберные — elasmobranchii)

Представители этого подкласса характеризуются отсутствием внешнего ске-

лета; в коже заложены только плакоидные чешуйки (пластинки), делающие эту

кожу похожей на шагрень.

Внутренний скелет хряще-

вой, с сохранением хорды, ко-

торая у некоторых покрыта

объизвествленным слоем,

входящим у высших форм

вглубь и подразделяющим

хорду на отдельные участки—

позвонки (рис. 22). Но это

не настоящее окостенение,

а только объизвествление,

так как в позвонках нет ни

костных телец, ни гаверсовых

каналов, — признаков кости,

как это было уже указано.

Верхняя челюсть не сра-

стается с черепом. Нижняя

челюсть прикрепляется

различно: 1. У примитивных

типов, например S с у 11 i u m

(рис. 23) она связана с ле-

жащим за нею язычно-челюстным хрящом (hyomandibulare) и поддерживается

язычной костью (ceratohyale). Это соединение носит название h у о s t у 1 i а.

2. У Notidanus (рис. 23 А) язычно-челюстный хрящ редуцируется, и нижняя

челюсть сочленяется непосредственно с нёбно-квадратным хрящем (верхней че-

люстью). Это сочленение называется amphistylia. yHeterodontus pala-

tino-quadratum — верхняя челюсть входит в углубление нижней и внешней сто-

роны хрящевого черепа и связывается с ним посредством лигамента. Верхняя

челюсть сочленяется с нижней. 3. У Holocephali небно-квадратные хрящи

сливаются с черепом и сочленяются с нижней челюстью. Это сочленение —

autostylia.

Рот у большинства находится на нижней поверхности морды. Много-

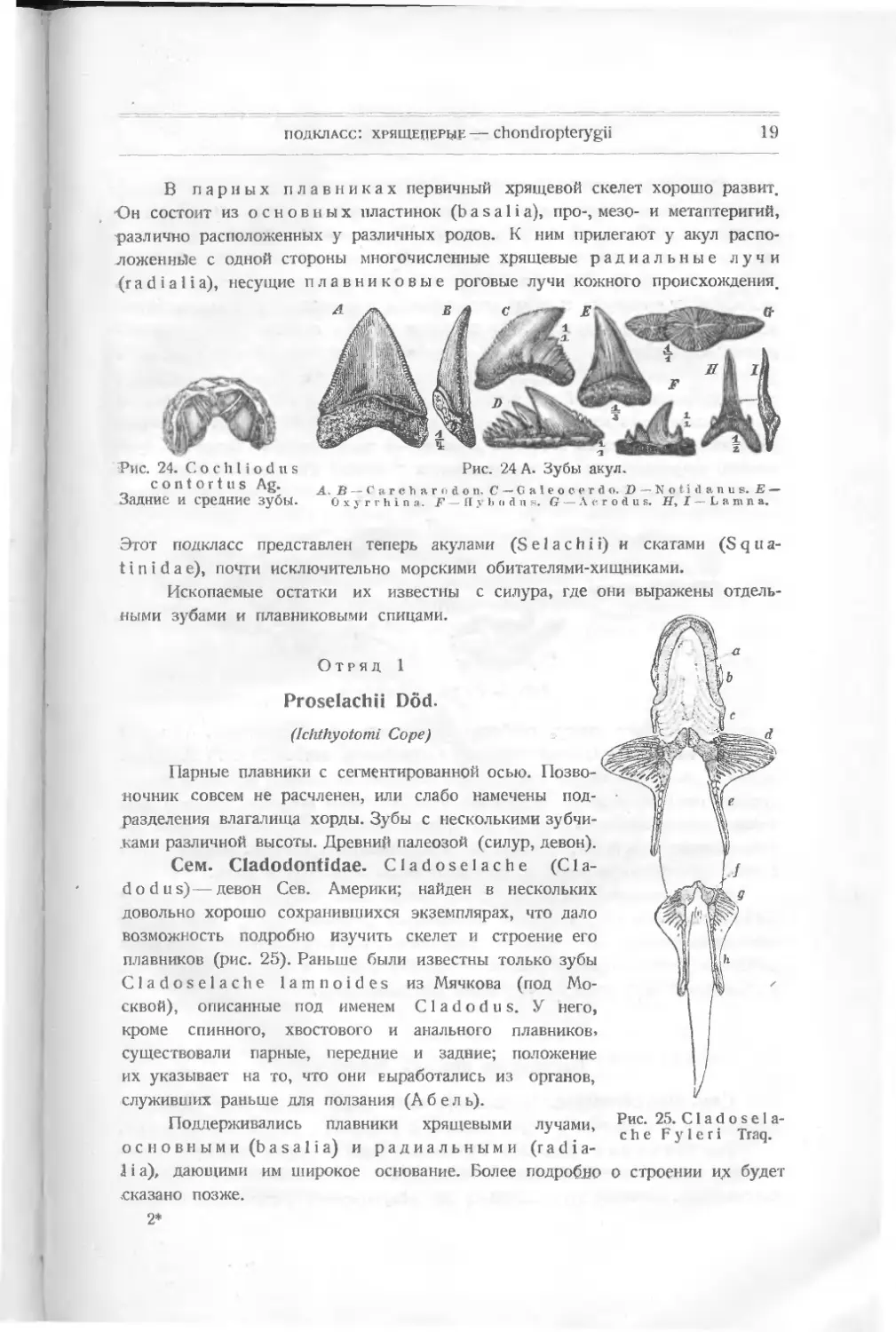

численные сменяющиеся зубы бывают очень разнообразной формы (рис. 24),

даже у одного и того же индивида у некоторых родов, например у С е s t г а-

с i о п. Жабры открываются наружу жаберными щелями, не прикрытыми крышкой,

но имеющими кожные складки в виде пластинок, защищающих жабры, откуда

и название „ пластиножаберные “.

подкласс: хрящецерые— chondropterygii

19

В парных плавниках первичный хрящевой скелет хорошо развит.

Юн состоит из основных пластинок (b a s а 1 i а), про-, мезо- и метаптеригий,

различно расположенных у различных родов. К ним прилегают у акул распо-

ложенное с одной стороны многочисленные хрящевые радиальные лучи

(radialia), несущие плавниковые роговые лучи кожного происхождения.

Рис. 24. Cochliodus

contortus Ag.

Задние и средние зубы.

А. В — Carchar о don. С — Galeocerdo. D — Notidanus. Е —

Oxyrrhina. F — Я у Ь о du s. G — А е г о d и s. Н, I — L a m и а.

Рис. 24 А. Зубы акул.

представлен теперь акулами (S е 1 а с h i i) и скатами (S q н а-

Этот подкласс

t i n i d а е), почти исключительно морскими обитателями-хищниками.

Ископаемые остатки их известны с силура, где они выражены отдель-

ными зубами и плавниковыми спицами.

О гряд 1

Proselachii Dod.

(Ichthyotomi Соре)

Парные плавники с сегментированной осью. Позво-

ночник совсем не расчленен, или слабо намечены под-

разделения влагалища хорды. Зубы с несколькими зубчи-

ками различной высоты. Древний палеозой (силур, девон).

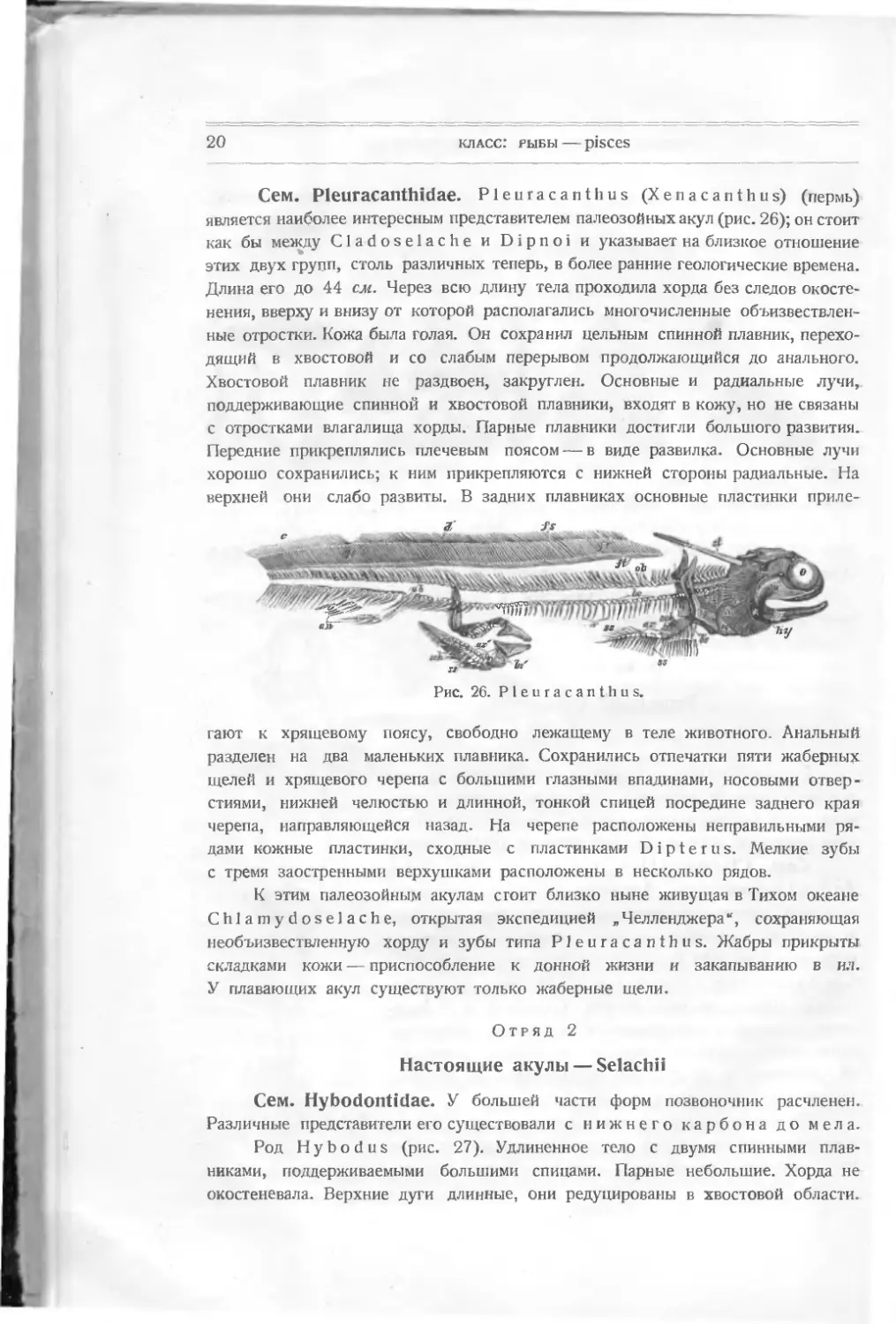

Сем. Cladodontidae. Cladoselache (Сla-

do du s)— девон Сев. Америки; найден в нескольких

довольно хорошо сохранившихся экземплярах, что дало

возможность подробно изучить скелет и строение его

плавников (рис. 25). Раньше были известны только зубы

Cladoselache lamnoides

сквой), описанные под именем

кроме спинного, хвостового и

существовали парные, передние

их указывает на то, что они выработались из

служивших раньше для ползания (А б е л ь).

Поддерживались плавники хрящевыми

основными (basalia) и радиальными

На), дающими им широкое основание. Более

из Мячкова (под Мо-

Cladodus. У него,

анального плавников,

и задние; положение

органов,

Рис. 25. С1 a d о s е 1 а-

с h е F у 1 е г i Traq.

лучами,

(г a d i а-

подробно о строении ид будет

сказано позже.

2*

20

класс: рыбы — pisces

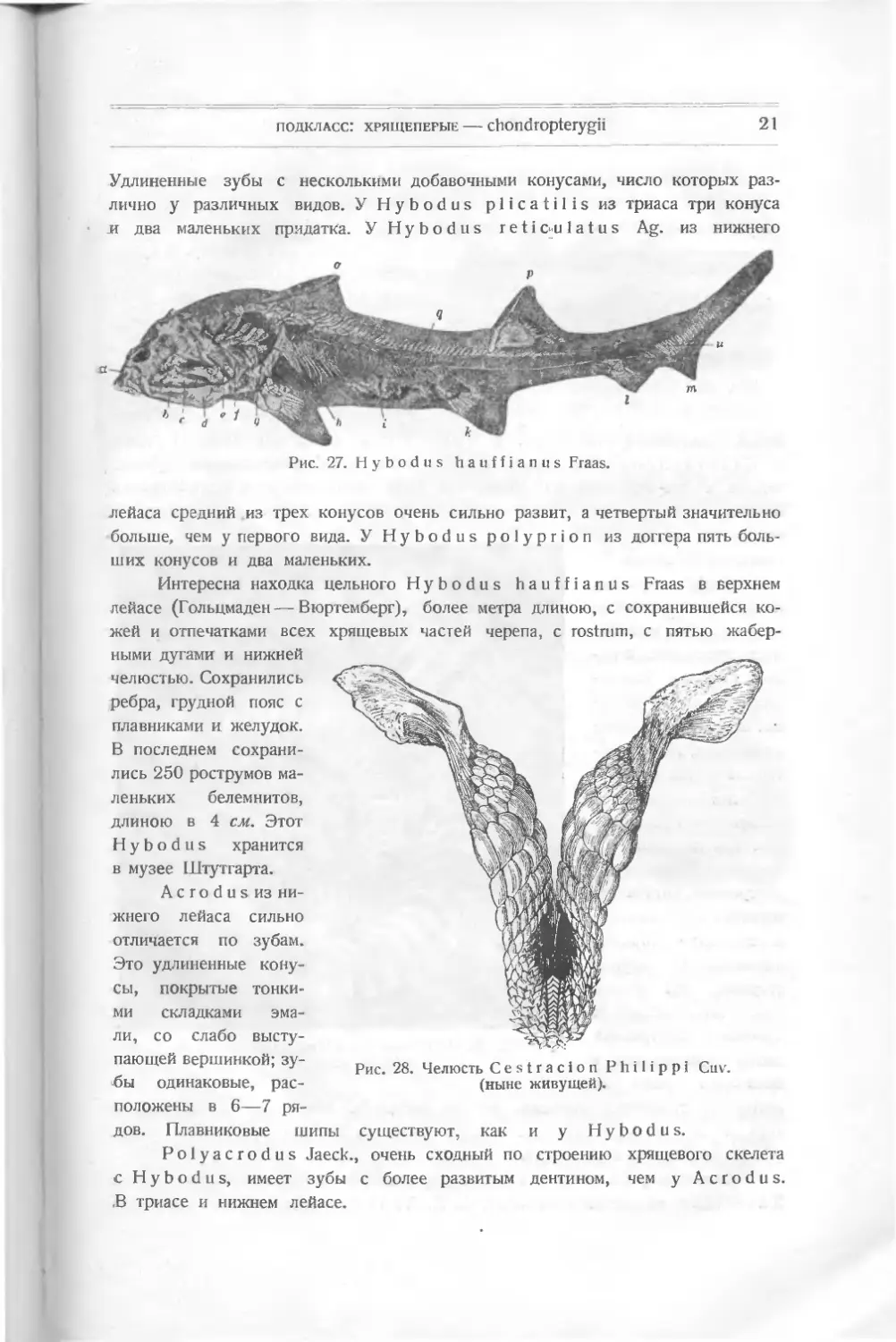

Сем. pieuracanthidae. Pleuracan thus (Xen acanthus) (пермь)

является наиболее интересным представителем палеозойных акул (рис. 26); он стоит

как бы между Cladoselache и Dipnoi и указывает на близкое отношение

этих двух групп, столь различных теперь, в более ранние геологические времена.

Длина его до 44 см. Через всю длину тела проходила хорда без следов окосте-

нения, вверху и внизу от которой располагались многочисленные объизвествлен-

ные отростки. Кожа была голая. Он сохранил цельным спинной плавник, перехо-

дящий в хвостовой и со слабым перерывом продолжающийся до анального.

Хвостовой плавник не раздвоен, закруглен. Основные и радиальные лучи,

поддерживающие спинной и хвостовой плавники, входят в кожу, но не связаны

с отростками влагалища хорды. Парные плавники достигли большого ра звития.

Передние прикреплялись плечевым поясом — в виде развилка. Основные лучи

хорошо сохранились; к ним прикрепляются с нижней стороны радиальные. На

верхней они слабо развиты. В задних плавниках основные пластинки приле-

Рис. 26. Р 1 е u г а с a n t h u s.

гают к хрящевому поясу, свободно лежащему в теле животного. Анальный

разделен на два маленьких плавника. Сохранились отпечатки пяти жаберных

щелей и хрящевого черепа с большими глазными впадинами, носовыми отвер-

стиями, нижней челюстью и длинной, тонкой спицей посредине заднего края

черепа, направляющейся назад. На черепе расположены неправильными ря-

дами кожные пластинки, сходные с пластинками Dipterus. Мелкие зубы

с тремя заостренными верхушками расположены в несколько рядов.

К этим палеозойным акулам стоит близко ныне живущая в Тихом океане

Chlamydoselache, открытая экспедицией „Челленджера“, сохраняющая

необъизвествленную хорду и зубы типа Pleuracanthus. Жабры прикрыты

складками кожи — приспособление к донной жизни и закапыванию в ил.

У плавающих акул существуют только жаберные щели.

Отряд 2

Настоящие акулы — Selachii

Сем. Hybodontidae. У большей части форм позвоночник расчленен.

Различные представители его существовали с нижнего карбона до мела.

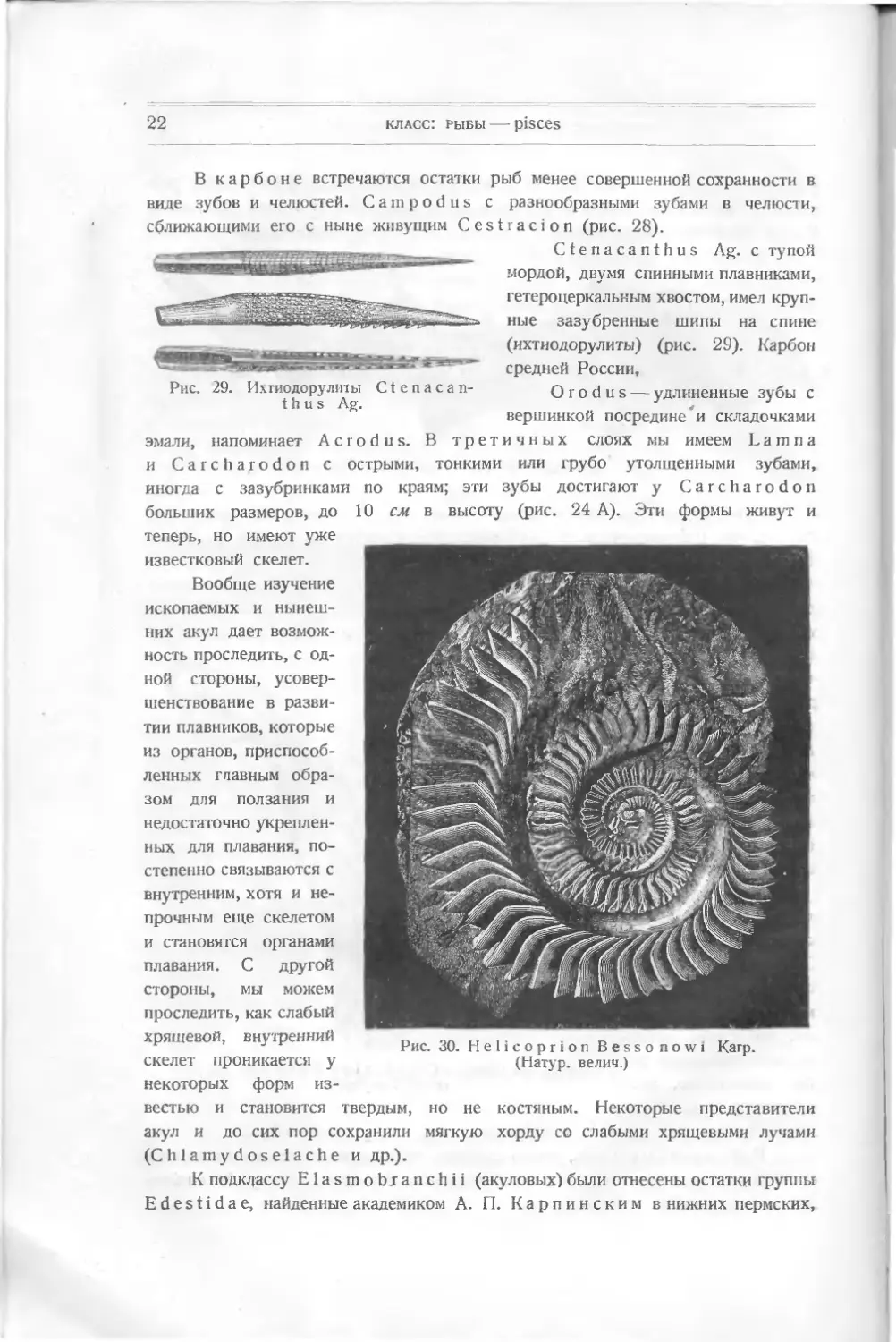

Род Н у b о d u s (рис. 27). Удлиненное тело с двумя спинными плав-

никами, поддерживаемыми большими спицами. Парные небольшие. Хорда не

окостеневала. Верхние дуги длинные, они редуцированы в хвостовой области.

подкласс: хрящеперые — chondropterygii

21

Удлиненные зубы с несколькими добавочными конусами, число которых раз-

лично у различных видов. YHybodus р 1 i с a t i 1 i s из триаса три конуса

л два маленьких придатка. YHybodus retic-u 1 atus Ag. из нижнего

Рис. 27. Hybodus hauffianus Fraas.

лейаса средний из трех конусов очень сильно развит, а четвертый значительно

больше, чем у первого вида. У Hybodus polyprion из доггера пять боль-

ших конусов и два маленьких.

Интересна находка цельного Hybodus hauffianus Fraas в верхнем

лейасе (Гольг.маден — Вюртемберг), более метра длиною, с сохранившейся ко-

жей и отпечатками всех

ными дугами и нижней

челюстью. Сохранились

ребра, грудной пояс с

плавниками и желудок.

В последнем сохрани-

лись 250 рострумов ма-

леньких белемнитов,

длиною в 4 см. Этот

Hybodus хранится

в музее Штутгарта.

А с г о d u s из ни-

жнего лейаса сильно

отличается по зубам.

Это удлиненные кону-

сы, покрытые тонки-

ми складками эма-

ли, со слабо высту-

пающей вершинкой; зу-

бы одинаковые, рас-

положены в 6—7 ря-

хрящевых частей

черепа, с rostrum, с пятью жабер-

Рис. 28. Челюсть Cestracior Philippi Cuv.

(ныне живущей).

дов. Плавниковые шипы

существуют, как и у Hybodus.

Polyacrodus Jaeck., очень сходный по строению хрящевого скелета

с Hybodus, имеет зубы с более развитым дентином, чем у Acrodus.

В триасе и нижнем лейасе.

22

класс: рыбы — pisces

В карбоне встречаются остатки рыб менее совершенной сохранности в

виде зубов и челюстей. Campodus с разнообразными зубами в челюсти,

сближающими его с ныне живущим Cestracion (рис. 28).

Рис. 29. Ихтиодорулиты Ctenacan-

thus Ag.

Ctenacanthus Ag. с тупой

мордой, двумя спинными плавниками,

гетероцеркальным хвостом, имел круп-

ные зазубренные шипы на спине

(ихтиодорулиты) (рис. 29). Карбон

средней России,

О г о d н s — удлиненные зубы с

вершинкой посредине и складочками

эмали, напоминает Acrodus. В третичных слоях мы имеем L a m п а

и Carcharodon с острыми, тонкими или грубо утолщенными зубами,

иногда с зазубринками

больших размеров, до

по краям; эти зубы достигают у Carcharodon

10 см в высоту (рис. 24 А). Эти формы живут и

теперь, но имеют уже

известковый скелет.

Вообще изучение

ископаемых и нынеш-

них акул дает возмож-

ность проследить, с од-

ной стороны, усовер-

шенствование в разви-

тии плавников, которые

из ор*анов, приспособ-

ленных главным обра-

зом для ползания и

недостаточно укреплен-

ных для плавания, по-

степенно связываются с

внутренним, хотя и не-

прочным еще скелетом

и становятся органами

плавания. С другой

стороны, мы можем

проследить, как слабый

хрящевой, внутренний

скелет проникается у

некоторых форм из-

Рис. 30. Helicoprion Bessonowi Karp.

(Натур, велич.)

вестью и становится твердым, но не костяным. Некоторые представители

акул и до сих пор сохранили мягкую хорду со слабыми хрящевыми лучами

(Chlamydoselache и др.).

К подклассу Elasmobranchii (акуловых)были отнесены остатки группы

Edestidae, найденные академиком А. П. Карпинским в нижних пермских,

подкласс: хрящеперые — chondropterygii

23

артинских слоях. Эти остатки выражены у Helicoprion спиралью располо-

женными эмалевыми пластинками (зубами), уменьшающимися в размере внутрь

спирали (рис. 30).

По мнению акаде-

мика А. П. Карпин-

ского, это приросшие

зубы, которые при раз-

ворачивании спирали,

стираясь постепенно

снаружи ее, заменя-

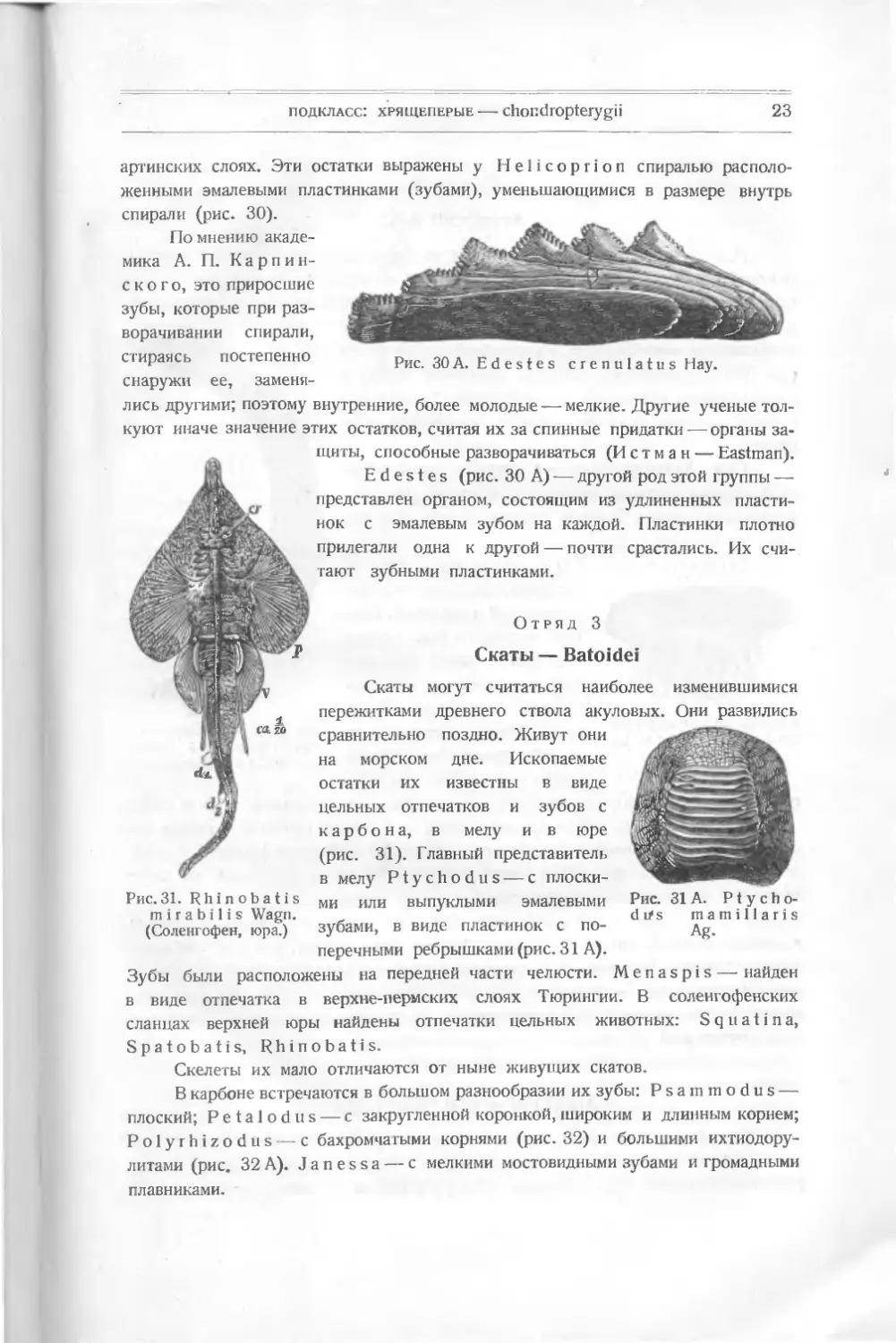

Рис. 30A. Edestes crenulatus Hay.

лись другими; поэтому внутренние, более молодые —мелкие. Другие ученые тол-

куют иначе значение этих остатков, считая их за спинные придатки — органы за-

щиты, способные разворачиваться (Истман — Eastman).

Edestes (рис. 30 А) — другой род этой группы —

представлен органом, состоящим из удлиненных пласти-

нок с эмалевым зубом на каждой. Пластинки плотно

прилегали одна к другой — почти срастались. Их счи-

тают зубными пластинками.

cazo

Отряд 3

Скаты — Batoidei

пережитками

сравнительно

на морском

остатки их

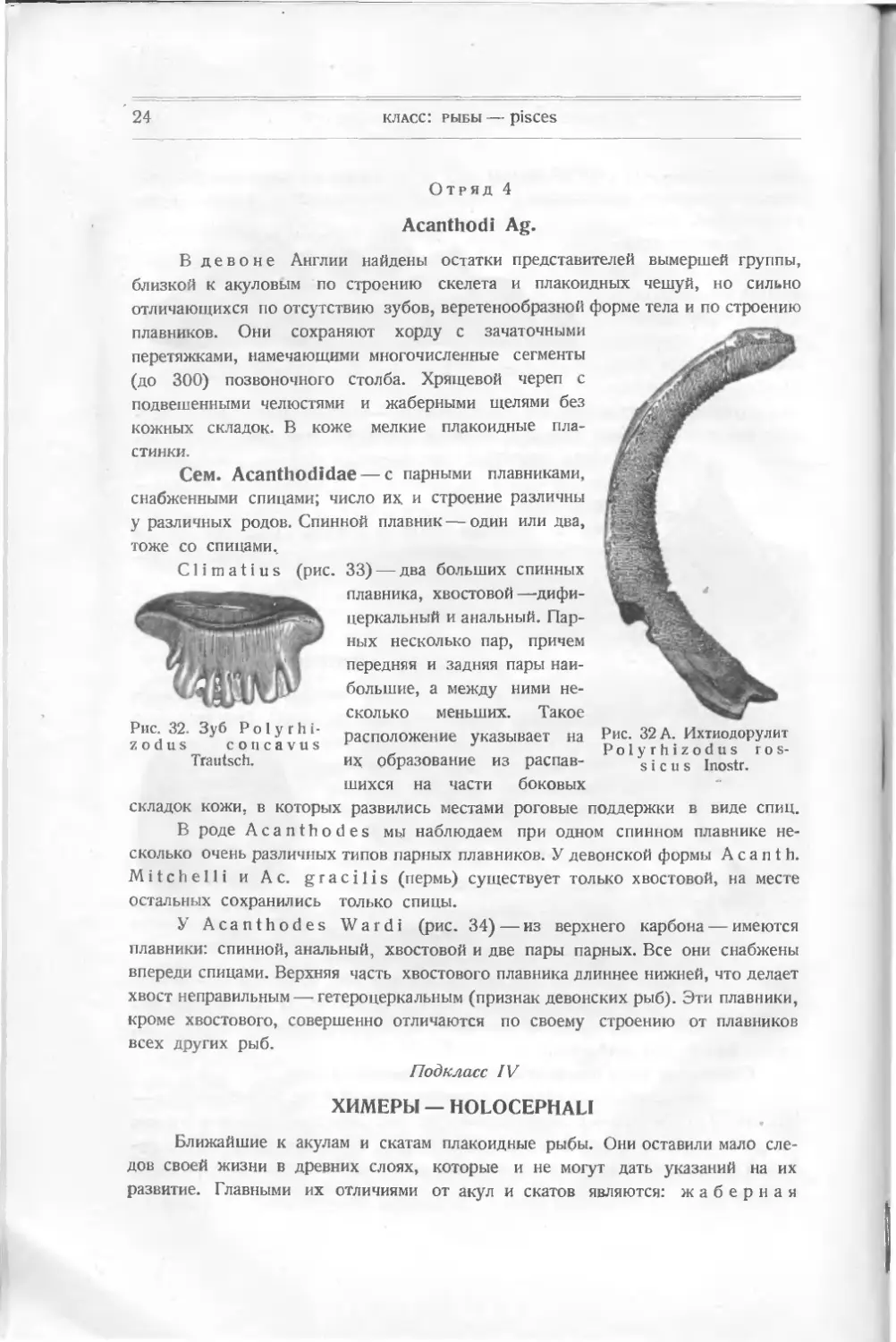

Рис.31. Rhinobatis

m i r a b i 1 i s Wagn.

(Соленгофен, юра.)

Рис. 31 А. Р t у г h о-

d ifs

m a m i 11 а г i s

Ag-

Menaspis — найден

Скаты могут считаться наиболее изменившимися

древнего ствола акуловых. Они развились

поздно. Живут они

дне. Ископаемые

известны в виде

цельных отпечатков и зубов с

карбона, в мелу и в юре

(рис. 31). Главный представитель

в мелу Ptychodus — с плоски-

ми или выпуклыми эмалевыми

зубами, в виде пластинок с по-

перечными ребрышками (рис. 31 А).

Зубы были расположены на передней части челюсти.

в гиде отпечатка в верхне-пермских слоях Тюрингии. В соленгофенских

сланцах верхней юры найдены отпечатки цельных животных: S q u a t i n а,

Spatobatis, Rhinobatis.

Скелеты их мало отличаются от ныне живущих скатов.

В карбоне встречаются в большом разнообразии их зубы: Р s a m modus —

плоский; Petalodus — с закругленной коронкой, широким и длинным корнем;

Polyrhizodus—с бахромчатыми корнями (рис. 32) и большими ихтиодору-

литами (рис. 32 A). J a n е s s а — с мелкими мостовидными зубами и громадными

плавниками.

24

класс: рыбы—pisces

Отряд 4

Acanthodi Ag.

В девоне Англии найдены остатки представителей вымершей группы,

близкой к акуловым по строению скелета и плакоидных чешуй, но сильно

отличающихся по отсутствию зубов, веретенообразной форме тела и по строению

плавников. Они сохраняют хорду с зачаточными

перетяжками, намечающими многочисленные сегменты

(до 300) позвоночного столба. Хрящевой череп с

подвешенными челюстями и жаберными щелями без

кожных складок. В коже мелкие плакоидные пла-

стинки.

Сем. Acanthodidae — с парными плавниками,

снабженными спицами; число их и строение различны

у различных родов. Спинной плавник — один или два,

тоже со спицами.

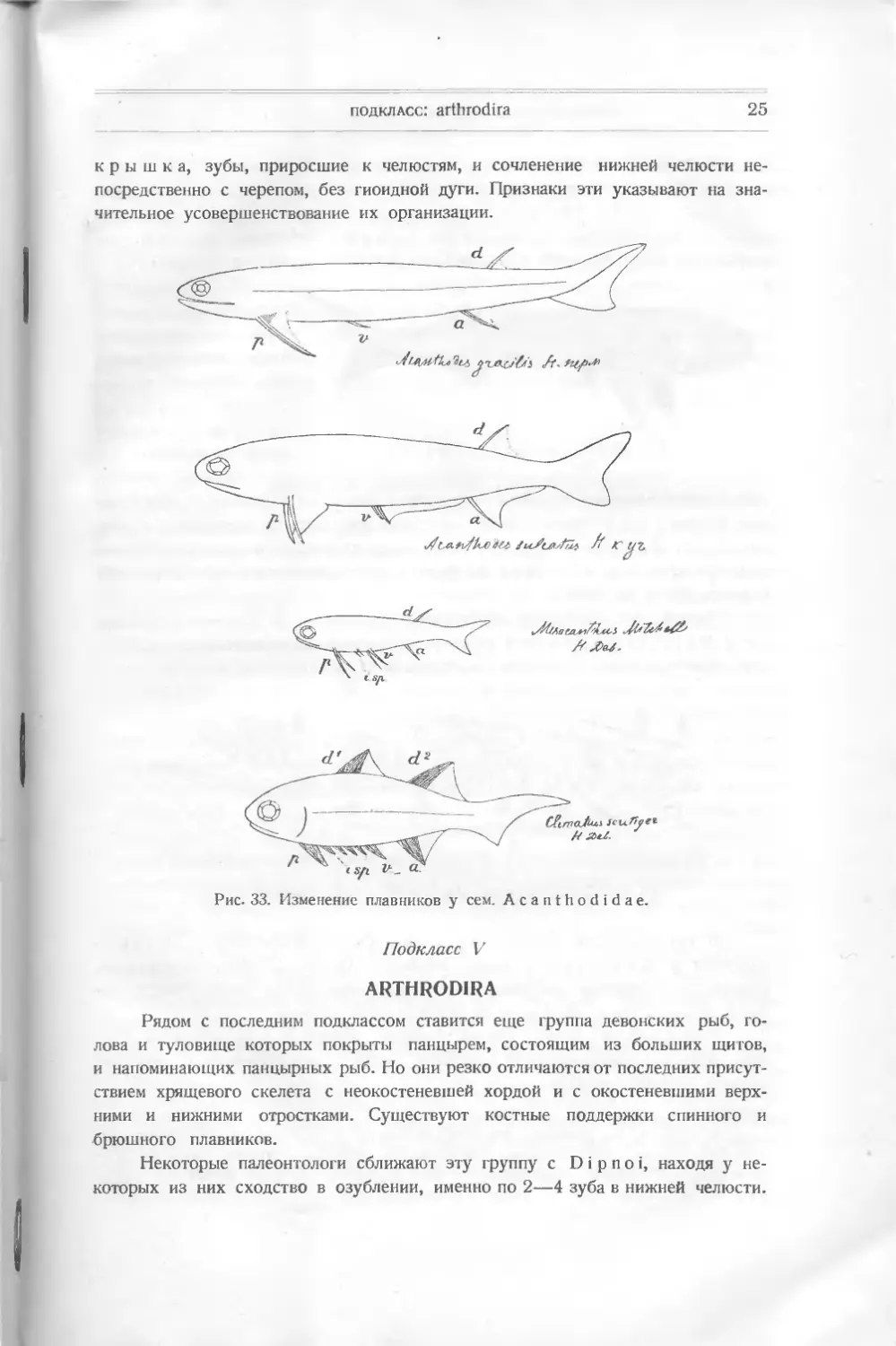

С И m a t i u s (рис.

Рис. 32. Зуб Polyrhi-

zodus con cavus

Trautsch.

33) — два больших спинных

плавника, хвостовой —дифи-

церкальный и анальный. Пар-

ных несколько пар, причем

передняя и задняя пары наи-

большие, а между ними не-

сколько меньших. Такое

расположение указывает на

их образование из распав-

шихся на части боковых

Рис. 32 А. Ихтиодорулит

Polyrhizodus г os-

si с u s Inostr.

складок кожи, в которых развились местами роговые поддержки в виде спиц.

В роде Acanthodes мы наблюдаем при одном спинном плавнике не-

сколько очень различных типов парных плавников. У девонской формы А с a n t h.

Mitch elli и Ac. gracilis (пермь) существует только хвостовой, на месте

остальных сохранились только спицы.

У Acanthodes Wardi (рис. 34) — из верхнего карбона — имеются

плавники: спинной, анальный, хвостовой и две пары парных. Все они снабжены

впереди спицами. Верхняя часть хвостового плавника длиннее нижней, что делает

хвост неправильным — гетероцеркальным (признак девонских рыб). Эти плавники,

кроме хвостового, совершенно отличаются по своему строению от плавников

всех других рыб.

Подкласс IV

ХИМЕРЫ — HOLOCEPHALI

Ближайшие к акулам и скатам плакоидные рыбы. Они оставили мало сле-

дов своей жизни в древних слоях, которые и не могут дать указаний на их

развитие. Главными их отличиями от акул и скатов являются: жаберная

подкласс: arthrodira

25

крышка, зубы, приросшие к челюстям, и сочленение нижней челюсти не-

посредственно с черепом, без гиоидной дуги. Признаки эти указывают на зна-

чительное усовершенствование их организации.

Рис. 33. Изменение плавников у сем. Acanthodidae.

Подкласс V

ARTHRODIRA

Рядом с последним подклассом ставится еще группа девонских рыб, го-

лова и туловище которых покрыты панцырем, состоящим из больших щитов,

и напоминающих панцирных рыб. Но они резко отличаются от последних присут-

ствием хрящевого скелета с неокостеневшей хордой и с окостеневшими верх-

ними и нижними отростками. Существуют костные поддержки спинного и

брюшного плавников.

Некоторые палеонтологи сближают эту группу с Dipnoi, находя у не-

которых из них сходство в озублении, именно по 2—4 зуба в нижней челюсти.

26

класс: рыбы — pisces

Но существует большая разница как в расположении и образовании этих зубов,

так и в строении головных щигков и в присутствии грудно-брюшного панцыря.

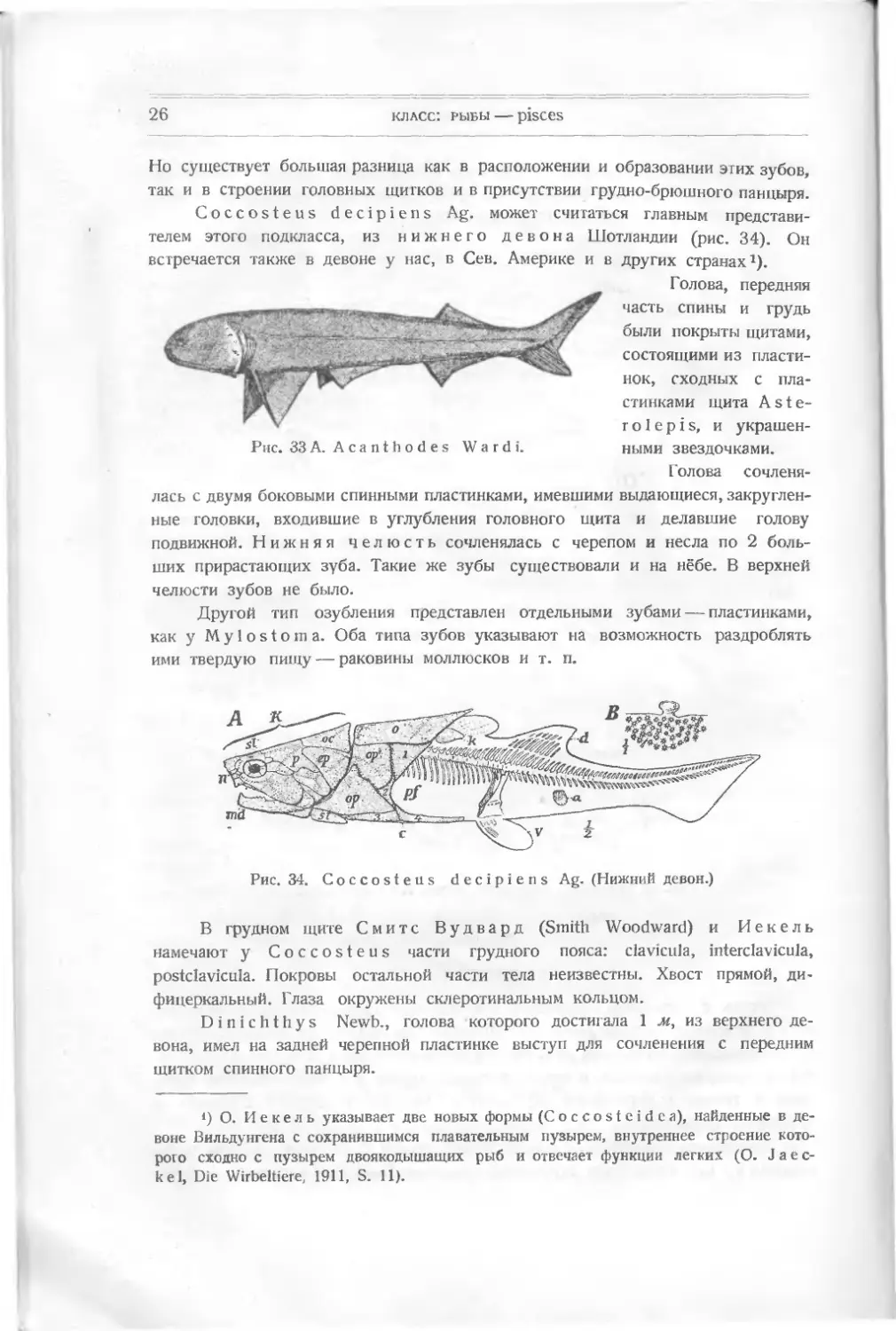

Coccosteus decipiens Ag. может считаться главным представи-

телем этого подкласса, из нижнего девона Шотландии (рис, 34). Он

встречается также в девоне у нас, в Сев. Америке и в других странах1).

Рис. 33A. Acanthodes Wardi.

Голова, передняя

часть спины и грудь

были покрыты щитами,

состоящими из пласти-

нок, сходных с пла-

стинками щита A ste-

rol е р i s, и украшен-

ными звездочками.

Голова сочленя-

лась с двумя боковыми спинными пластинками, имевшими выдающиеся, закруглен-

ные головки, входившие в углубления головного щита и делавшие голову

подвижной. Нижняя челюсть сочленялась с черепом и несла по 2 боль-

ших прирастающих зуба. Такие же зубы существовали и на нёбе. В верхней

челюсти зубов не было.

Другой тип озубления представлен отдельными зубами — пластинками,

как у М у 1 о s t о ш а. Оба типа зубов указывают на возможность раздроблять

ими твердую пищу — раковины моллюсков и т. п.

Рис. 34. Coccosteus decipiens Ag. (Нижний девон.)

В грудном щите Смите Вудвард (Smith Woodward) и Некель

намечают у Coccosteus части грудного пояса: clavicula, interclavicula,

postclavicula. Покровы остальной части тела неизвестны. Хвост прямой, ди-

фицеркальный. Глаза окружены склеротинальным кольцом.

Dinichthys Newb., голова которого достигала 1 м, из верхнего де-

вона, имел на задней черепной пластинке выступ для сочленения с передним

щитком спинного панпыря.

9 О. Некель указывает две новых формы (Coccosteidca), найденные в де-

воне Вильдунгена с сохранившимся плавательным пузырем, внутреннее строение кото-

рого сходно с пузырем двоякодышащих рыб и отвечает функции легких (О. J а е с-

kel, Die Wirbeltiere 1911, S. 11).

подкласс: совершенноротые — teleostomi

27

Mylostoma — из девона Огио, имела четыре больших неправильно

треугольных передних зуба, которым соответствовали два зуба в нижней

челюсти.

Brachydirus — из верхнего девона Вильдунгена в Германии с остро-

конечной верхней челюстью, очень похож на Coccosteus. У Oxyos-

t е u s эта часть удлинена в виде рострума. Эта группа направляла, очевидно,

силы организма на выработку твердых внешних покровов, которые были ей

полезны при донном образе жизни, но при изменении условий оказались

неспособными защитить ее. Остатки их не известны позже девона, они най-

дены отчасти в морских, отчасти в пресноводных отложениях.

Подкласс VI

СОВЕРШЕННОРОТЫЕ — TELEOSTOMI

Переходя к знакомству с подклассом Teleostomi, мы встречаем новый

признак в покровах их — чешуи, которые и будут существовать почти у всех

остальных представителей класса, но будут иметь различный вид и строение.

Вот почему мы остановимся здесь, и раньше чем начнем изучать представите-

лей этого подкласса, мы познакомимся с различными видами кожных образо-

ваний у различных подклассов рыб.

К таким образованиям относятся, как мы уже видели, маленькие конусы

yLanarkia и Thelodus, пластинки и шипы различной формы у других

панцырных и у пластиножаберных. Мы видели, как отдельные маленькие конусы

заменялись пластинками, сначала изолированными, потом слившимися в щитки.

Все подобные образования возникают вокруг сосочков кожи, покрытых эпидер-

мисом, в слое которого отлагается в виде конусов или пластинок дентин,

покрытый эмалью и внутри прорезанный канальцами, несущими питание через

пульпу (см. рис. 7, С). Эти образования носят название плакоидных че-

шуй. Подними, в самой коже, отлагается базальная, или основная пла-

стинка, состоящая из фосфорнокислой извести — дентина. Подобное строение

чешуй соответствует строению зубов. У следующих групп рыб мы встречаем

настоящие чешуи, которые бывают толстые — ганоидные и тонкие — лептоидные.

Ганоидные состоят из костной основной пластинки, покрытой

блестящим слоем ганоина, похожего на эмаль, но не признанного всеми

учеными за таковую; некоторые видят в нем отложение, отвечающее дентину

плакоидных пластинок. Эта чешуя имеет иногда ромбическую форму

с загнутыми передними краями, входящими в желобки внутреннего края сосед-

ней чешуи; сочленяясь таким образом, чешуи остаются подвижными (Р о 1 у-

pterus). Другие ганоидные чешуйки могут быть закруглены; тогда они

налегают одна на другую, прикрывая задней половиной переднюю часть бли-

жайшей (И о 1 о р t у с h i u s). Чешуя обыкновенно покрывает все тело животного,

кроме головы, располагаясь косыми рядами. Ганоидная чешуя встречается глав-

ным образом у более древних чешуйчатых рыб.

28

класс: рыбы — pisces

Костистые рыбы, развившиеся позже, имеют тонкие лептоидные

чешуи, состоящие из основной, соединительной ткани, покрытой

блестящим слоем фосфорнокислой извести; эмаль отсутствует. Они

тонкие, упругие, блестящие, увеличиваются, нарастая с переднего края кон-

центрически; развиваются в особых кожистых мешечках и налегают друг на

друга черепицеобразно.. Различают чешуи закругленные, с ровными краями, и

другие — с мелкими зубчиками на заднем краю (неправильно называемые цикло-

идными и ктеноидными).

Большие пластины и щиты панцырных рыб состоят, как было указано,

из дентина и эмали или имеют костные тельца (головной щит Cephala-

spis). У осетровых большие спинные пластинки близки к ганоидным чешуям,

в которые они иногда переходят на хвосте.

Большие головные спицы — ихт и о д о р у л и т ы и плавниковые шипы

развиваются в зависимости от внутреннего хрящевого скелета; состоят они

из дентина, имеют пульпу и внедряются нижними концами в тело животного,

где и прикрепляются хрящевой пластинкой (головная спица Pleuracan-

t h u s). Плавниковые спицы имеют различное строение — роговое или костное.

В некоторых роговых шипах отлагается известь.

Зубы рыб в большинстве случаев состоят: коронка — из дентина, вазоден-

тина и эмали; корень — из вазо- или остеодентина. Они гомологичны плакоид-

ным чешуям. Головные кожные пластинки превращаются в настоящие черепные

кости у костистых рыб.

В подкласс совершенноротых — Teleostomi входят очень раз-

личные отряды рыб, объединенные общим признаком: окостеневшими, несущими

зубы челюстями, которые сочленяются с черепом посредством сочленовных

отростков. Скелет проходит различные стадии окостенения. Черепные кожные

кости принимают правильное расположение и входят в состав черепа. Жабер-

ная крышка окостеневает. Грудной пояс примыкает к заднему краю черепа.

Покрыты чешуями ганоидными или лептоидными. Они подразделяются на

Dipnoi, Crossopterygii и Actinopterygii1).

Представители их хорошо известны, начиная с девона. Все они имеют и

живых представителей. Вымерли только отдельные семейства.

Отряд 1

Двоякодышащие — Dipnoi

Эти рыбы, как показывает название, имеют двойное дыхание: кроме жабер

для водного образа жизни, они имеют воздушное дыхание, именно измененный

Ч Абель находит неправильным отнесение костистых к Actinopterygii,

указывая, что первые происходят из различных корней.

Я предлагаю данное подразделение Teleostomi, так как оно характеризуется

вполне определенными признаками.

Термин G а п о i d е i для обозначения части Actinopterygii, имеющих

ганоидные чешуи, считаю неудобным. Тогда нужно относить к ганоидным (по чешуе) и

Dipnoi и Crossopterygii.

подкласс: совершенноротые -— teleostomi

29

воздушный пузырь — прообраз легких. Характеризуются они хрящевым чере-

пом, покрытым кожными пластинками разных размеров у разных представите-

лей. Нёбно-квадратный хрящ сросся с черепом (верхняя челюсть). Сочленение

нижней челюсти типа autostylia.

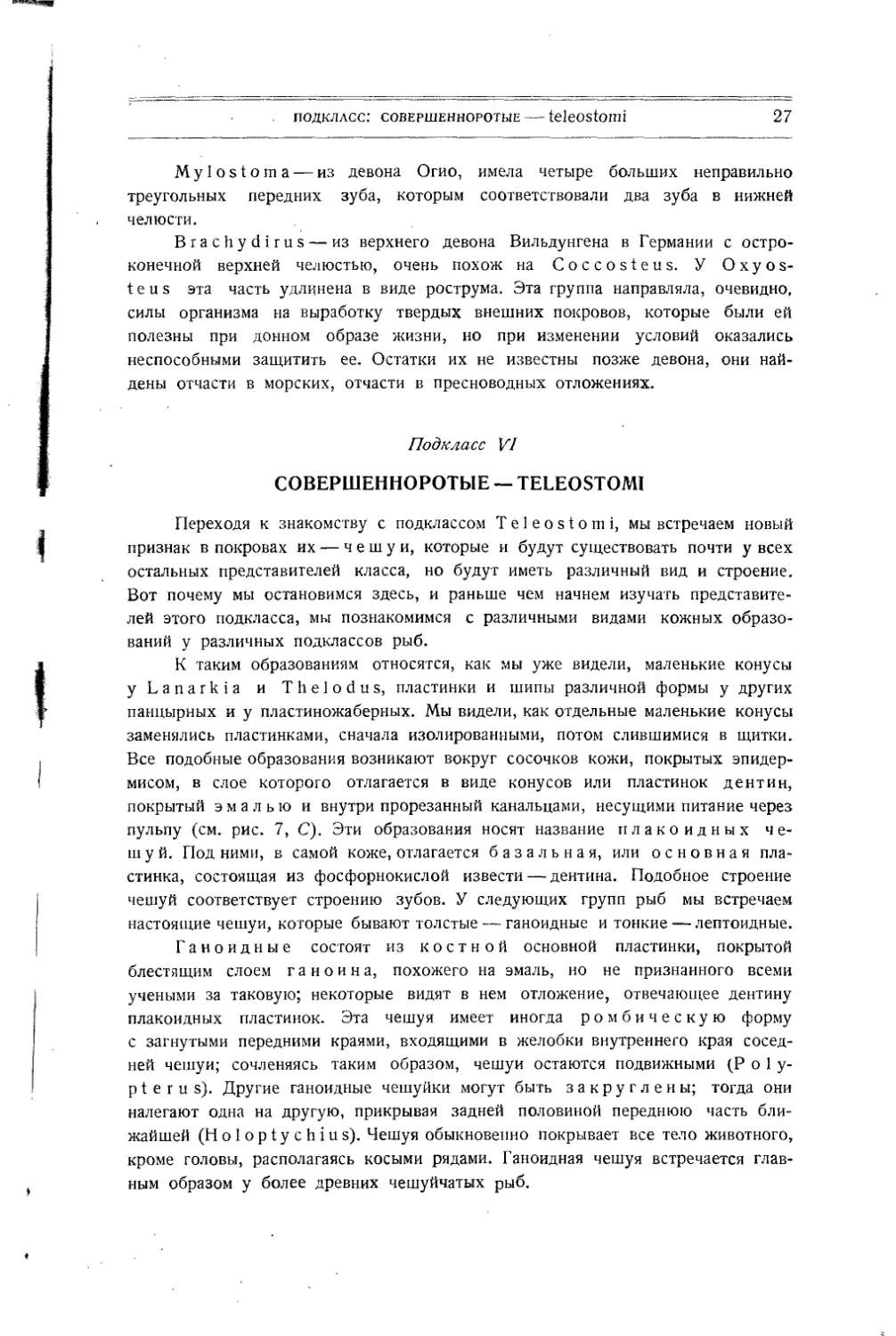

Особенностью Dipnoi являются их зубы (рис. 35). В верхней и нижней

челюсти у большинства нет мелких конических зубов, а существуют две зуб-

ные пластинки: на нёбе и на внутренней стороне нижней челюсти, с гребнями

Рис. 35. Dipterus Valenciennesi

Ag- Нёбная часть с зубами. (Девон, Шот-

ландия.)

или бугорками. Это признак древних Dipnoi

(D i р t е г u s) и ныне живущего N е о с е г а-

todus. У Phaneropleuron и Sсайте-

Рис. 35А. Зуб Dipterus platyce*

р h а 1 u s Ag. (Девон, p. Сясь.)

nacia внешний ряд бугорков на пластинках функционирует как краевые

зубы. yUronemus на нёбе нет зубных пластинок, а только ряд отдель-

ных бугорков на краю его, сливающихся вместе у основания. Это как бы оста-

ток зубной пластинки, У ныне живущих Protopterus и Lepidosiren

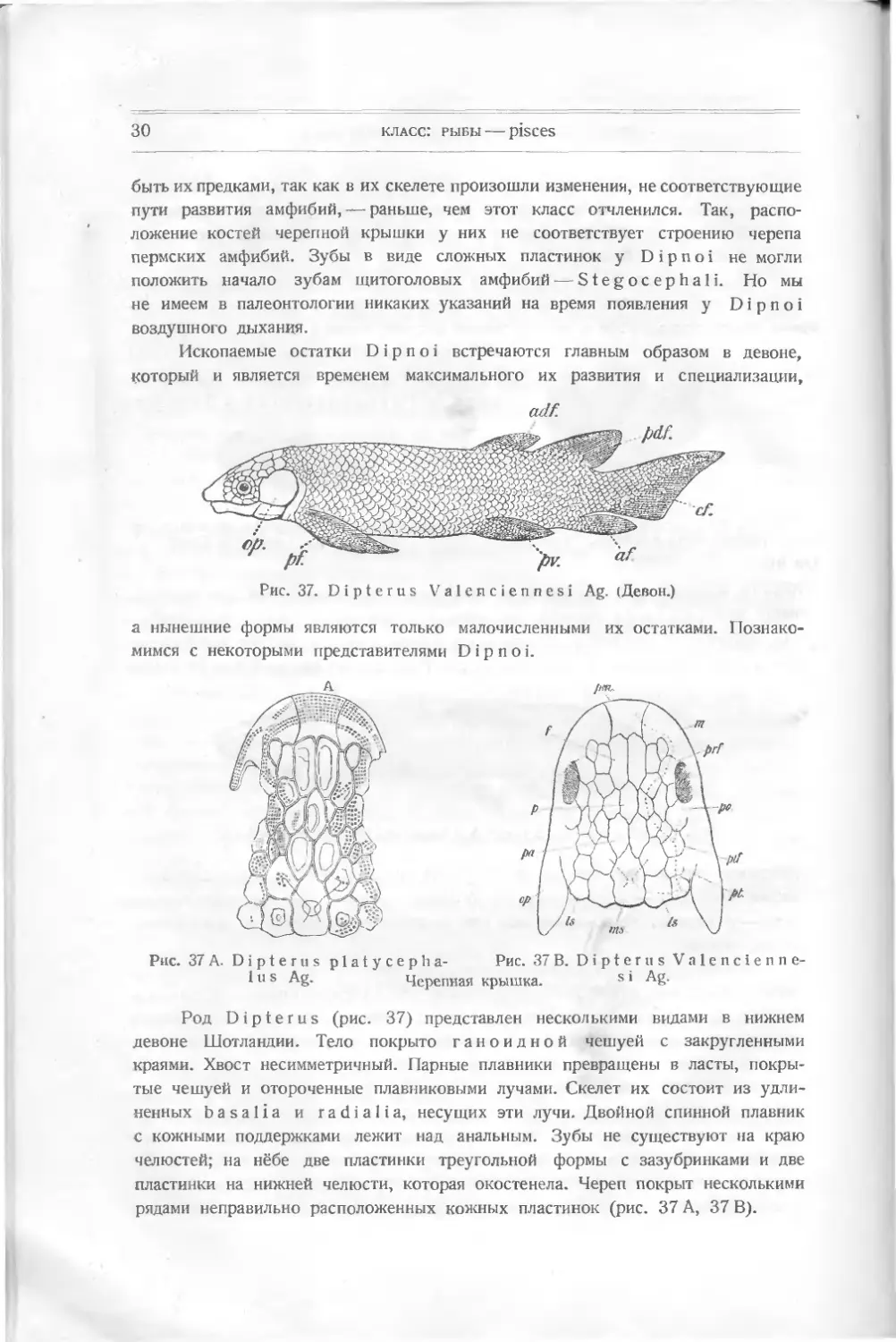

Рис. З'т. Phaneropleuron Andersoni Huxley. (Девон.) (J/c)

пластинок совсем нет. Это различие зубной системы стоит а связи с образом

жизни животных — травоядным или хищным: острые зубы — у вторых, пло-

ские— у первых. Они изменялись при переходе от хищного к травоядному

образу жизни.

Жабры у Dipnoi открываются наружу одной щелью. Хорда не окосте-

невает. Ныне живущие формы представлены только тремя родами: Neocera-

todus, Lepidosiren и Protopterus. Главное отличие их от древних

форм заключается в присутствии мелких пластинок, покрывающих череп, и в со-

кращении парных плавников. Развитие воздушного дыхания могло быть вызвано

высыханием тех водных бассейнов, в которых жили их предки, и явилось

средством борьбы за жизнь. Это двойное дыхание сближает Dipnoi с пер-

выми наземными животными — земноводными или амфибиями, и они считались

раньше как бы переходными формами между этими последними и рыбами Но

изучение ископаемых остатков их показало, что, несмотря на сходство этого

и еще некоторых других признаков с признаками амфибий, Dipnoi не могли

30

класс: рыбы — pisces

быть их предками, так как в их скелете произошли изменения, не соответствующие

пути развития амфибий, — раньше, чем этот класс отчленился. Так, распо-

ложение костей черепной крышки у них не соответствует строению черепа

пермских амфибий. Зубы в виде сложных пластинок у Dipnoi не могли

положить начало зубам щитоголовых амфибий — Stegocephali. Но мы

не имеем в палеонтологии никаких указаний на время появления у Dipnoi

воздушного дыхания

Ископаемые остатки Dipnoi встречаются главным образом в девоне,

который и является временем максимального их развития и специализации,

adf.

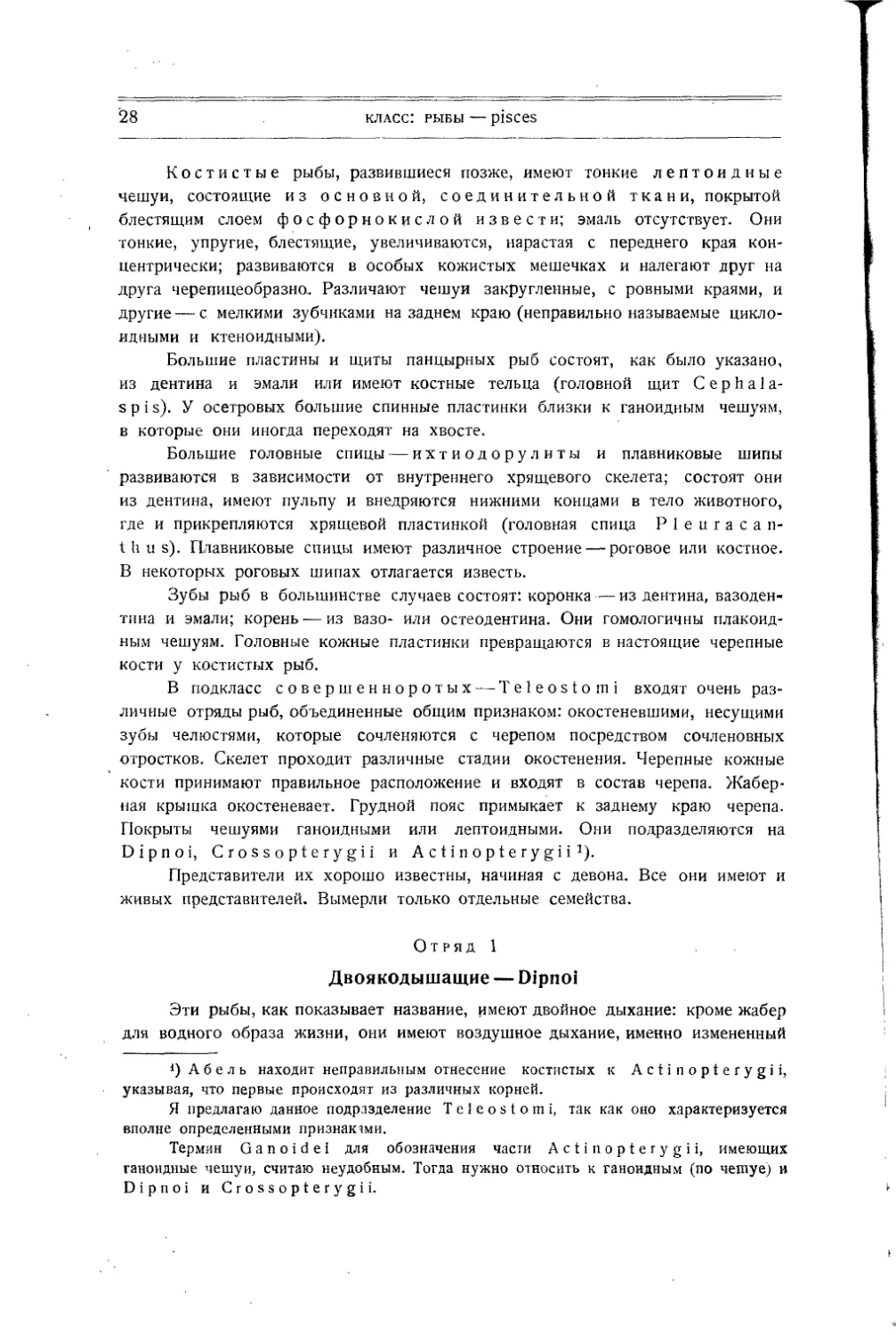

Рис. 37. Dipterus Valenciennesi Ag. (Девон.)

а нынешние формы являются только малочисленными

мимся с некоторыми представителями Dipnoi.

их остатками. Познако-

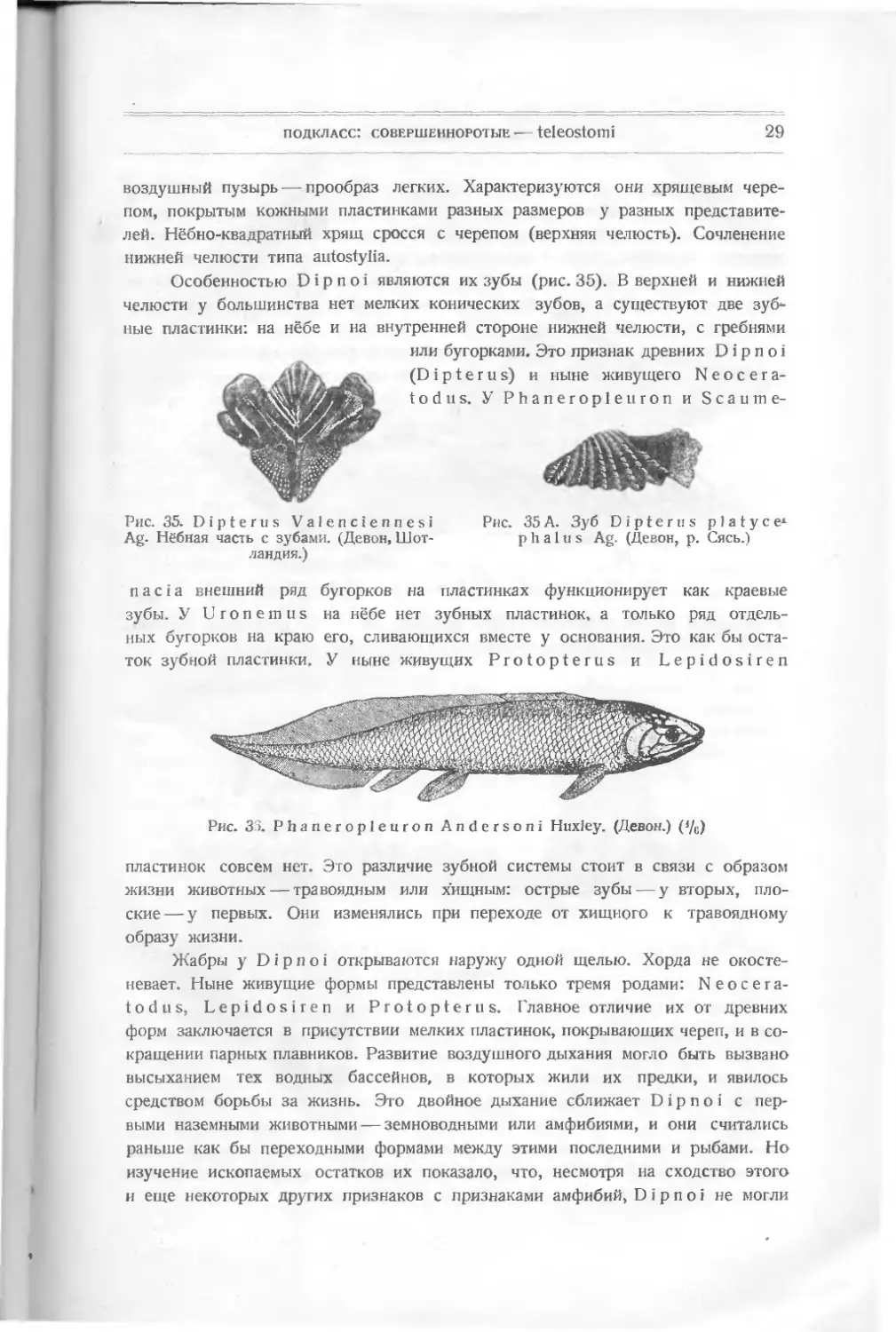

Рис. 37 A. Dipterus platycepha- Рис. 37 В. Dipterus Valencienne-

1 u s Ag. Черепная крышка. s * Ag.

Род Dipterus (рис. 37) представлен несколькими видами в нижнем

девоне Шотландии. Тело покрыто ганоидной чешуей с закругленными

кпаями. Хвост несимметричный. Парные плавники превращены в ласты, покры-

тые чешуей и отороченные плавниковыми лучами. Скелет их состоит из удли-

ненных basalia и radialia, несущих эти лучи. Двойной спинной плавник

с кожными поддержками лежит над анальным. Зубы не существуют на краю

челюстей; на нёбе две пластинки треугольной формы с зазубринками и две

пластинки на нижней челюсти, которая окостенела. Череп покрыт несколькими

рядами неправильно расположенных кожных пластинок (рис. 37 А, 37 В).

подкласс: совершенноротые — teleostomi

31

Dipterus Valenciennesi Ag. — наиболее древняя форма.

Dipterus macropterus — несколько более поздняя. Следуют: род

Scaumenacia, начало верхнего девона; род Phaneropleuron (рис. 36) —

из нижнего девона и род Uronemus, более долговечная форма, известная из

девона и карбона. Две последние формы имеют мелкие зубы спереди челюсти

и два крупных зуба на нёбе и по

краям нижней челюсти.

Palaedaphus insignis v.

Ben. — из девона — имеет только по

четыре гладких гребня на двух зубах.

У Sagenodus Copei Will. — по

девяти пластинок (карбон, пермь).

У Ctenodus — по двенадцати за-

зубренных зубов (карбон).

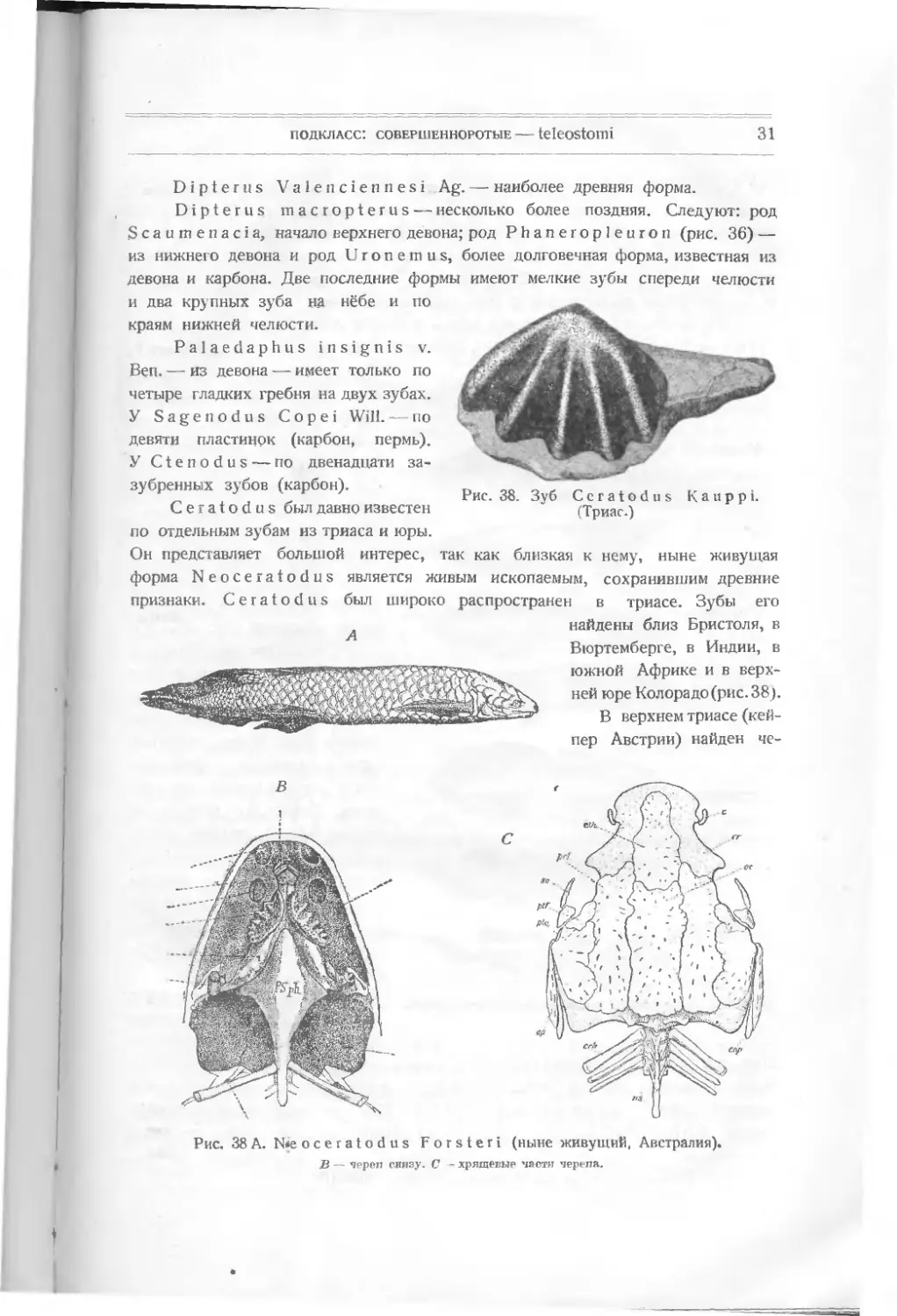

Ceratodus был давно известен

по отдельным зубам из триаса и юры.

Рис. 38. Зуб Ceratodus Kauppi.

(Триас.)

Он поедставляет большой интерес, так как близкая к нему, ныне живущая

форма Neoceratodus является живым ископаемым, сохранившим древние

признаки. Ceratodus был широко распространен в триасе. Зубы его

А найдены близ Бристоля, в

Вюртемберге, в Индии, в

южной Африке и в верх-

ней юре Колорадо (рис. 38).

В верхнем триасе (кей-

пер Австрии) найден че-

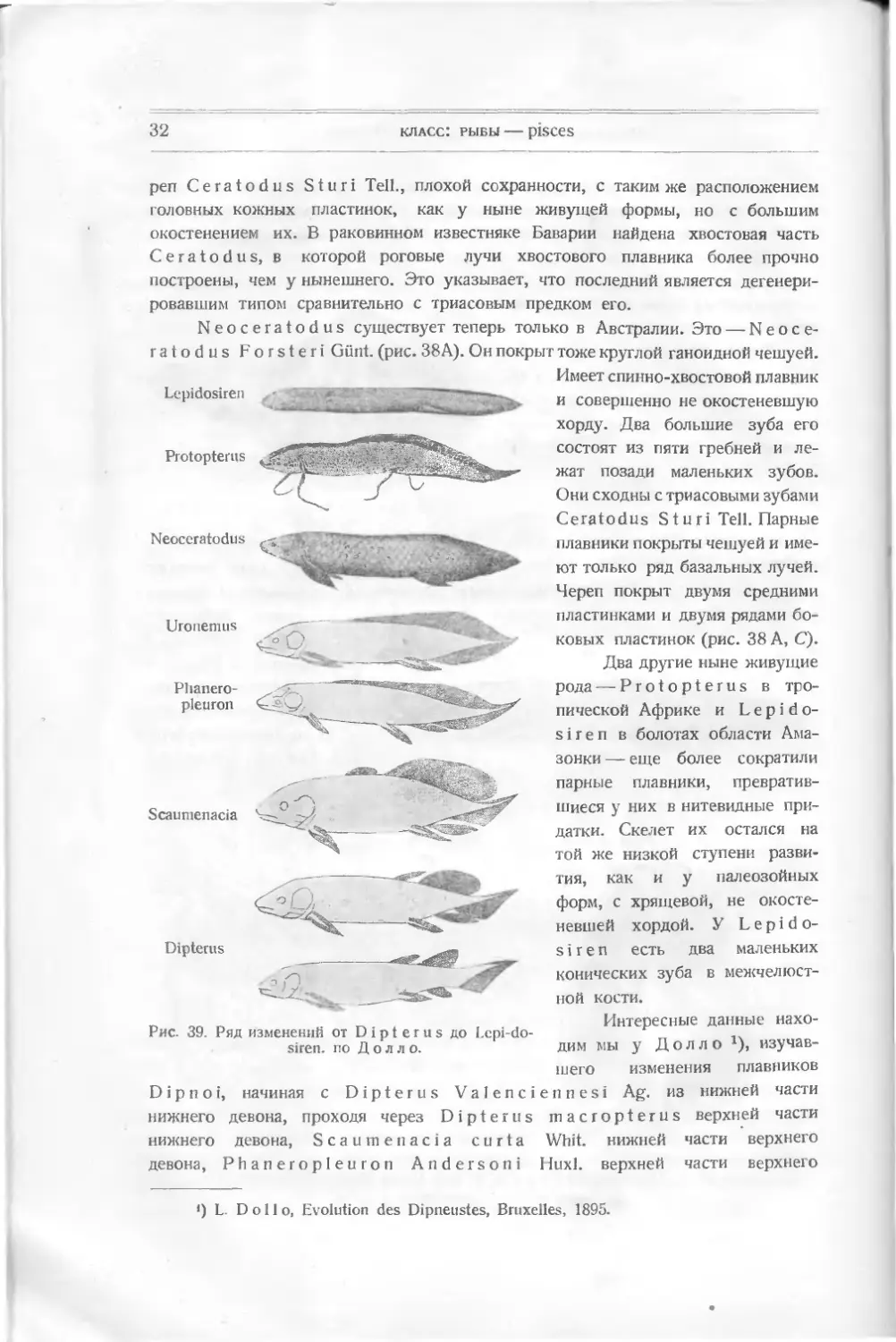

Рис. 38 А. №е oceratodus Forsteri (ныне живущий, Австралия),

В — чрреп снизу. С - хрящевые части черепа.

32

класс: рыбы — pisces

реп Ceratodus Sturi Tell., плохой сохранности, с таким же расположением

головных кожных пластинок, как у ныне живущей формы, но с большим

окостенением их. В раковинном известняке Баварии найдена хвостовая часть

Ceratodus, в которой роговые лучи хвостового плавника более прочно

построены, чем у нынешнего. Это указывает, что последний является дегенери-

ровавшим типом сравнительно с триасовым предком его.

Neoceratodus существует теперь только в Австралии. Это — N е о с е-

ratodus Forster! Giint. (рис. 38А). Он покрыт тоже круглой ганоидной чешуей.

Имеет спинно-хвостовой плавник

и совершенно не окостеневшую

хорду. Два большие зуба его

состоят из пяти гребней и ле-

жат позади маленьких зубов.

Они сходны с триасовыми зубами

Ceratodus Sturi Tell. Парные

плавники покрыты чешуей и име-

ют только ряд базальных лучей.

Череп покрыт двумя средними

пластинками и двумя рядами бо-

ковых пластинок (рис. 38 А, С).

Два другие ныне живущие

рода — Protopterus в тро-

пической Африке и L е р i d о-

siren в болотах области Ама-

зонки — еще более сократили

парные плавники, превратив-

шиеся у них в нитевидные при-

датки. Скелет их остался на

той же низкой ступени разви-

тия, как и у палеозойных

форм, с хрящевой, не окосте-

невшей хордой. У Lерido-

si г е п есть два маленьких

конических зуба в межчелюст-

ной кости.

Интересные данные нахо-

дим мы у Д о л л о г), изучав-

шего изменения плавников

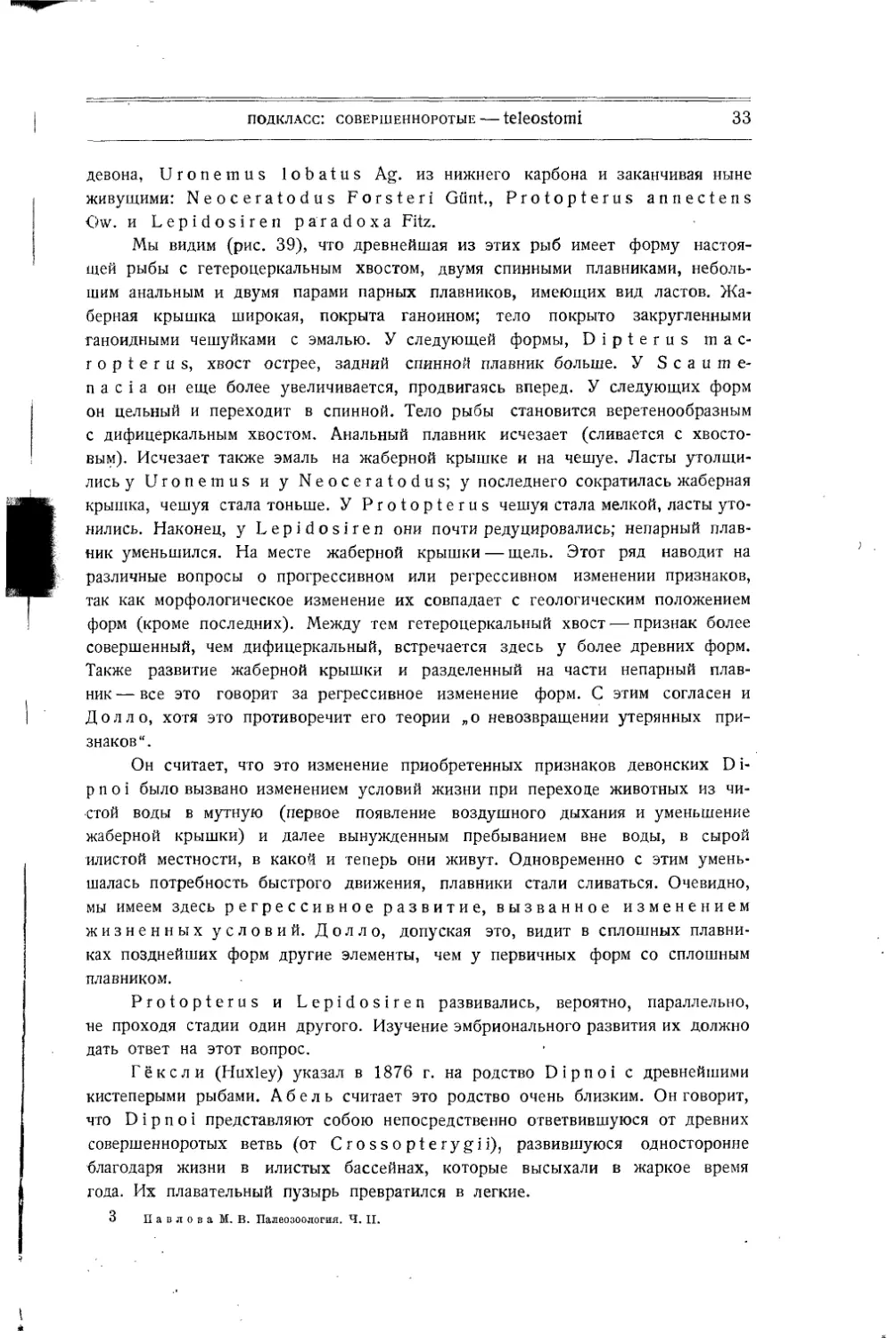

Dipnoi, начиная с Dipterus Valenciennesi Ag. из нижней части

нижнего девона, проходя через Dipterus macropterus верхней части

нижнего девона, Scaumenacia curta Whit, нижней части верхнего

девона, Phaneropleuron Andersoni Huxl. верхней части верхнего

Рис. 39. Ряд изменений от Dipterus до Lepi-do-

siren. по Д о л л о.

<) L. D о 11 о, Evolution des Dipneustes, Bruxelles, 1895.

подкласс: совершенноротые — teleostomi

33

девона, Uronemus lobatus Ag. из нижнего карбона и заканчивая ныне

живущими: Neoceratodus Forsteri Glint., Protopterus annectens

<>w. и Lepidosiren paradoxa Fitz.

Мы видим (рис. 39), что древнейшая из этих рыб имеет форму настоя-

щей рыбы с гетероцеркальным хвостом, двумя спинными плавниками, неболь-

шим анальным и двумя парами парных плавников, имеющих вид ластов. Жа-

берная крышка широкая, покрыта ганоином; тело покрыто закругленными

ганоидными чешуйками с эмалью. У следующей формы, Dipterus m а с-

ropterus, хвост острее, задний спинной плавник больше. У S с а и me-

па с i а он еще более увеличивается, продвигаясь вперед. У следующих форм

он цельный и переходит в спинной. Тело рыбы становится веретенообразным

с дифицеркальным хвостом. Анальный плавник исчезает (сливается с хвосто-

вым). Исчезает также эмаль на жаберной крышке и на чешуе. Ласты утолщи-

лись у Uronemus и у Neoceratodus; у последнего сократилась жаберная

крышка, чешуя стала тоньше. У Protopterus чешуя стала мелкой, ласты уто-

нились. Наконец, у Lepidosiren они почти редуцировались; непарный плав-

ник уменьшился. На месте жаберной крышки — щель. Этот ряд наводит на

различные вопросы о прогрессивном или регрессивном изменении признаков,

так как морфологическое изменение их совпадает с геологическим положением

форм (кроме последних). Между тем гетероцеркальный хвост—признак более

совершенный, чем дифицеркальный, встречается здесь у более древних форм.

Также развитие жаберной крышки и разделенный на части непарный плав-

ник— все это говорит за регрессивное изменение форм. С этим согласен и

Дол л о, хотя это противоречит его теории „о невозвращении утерянных при-

знаков1'.

Он считает, что это изменение приобретенных признаков девонских D i-

pnoi было вызвано изменением условий жизни при переходе животных из чи-

стой воды в мутную (первое появление воздушного дыхания и уменьшение

жаберной крышки) и далее вынужденным пребыванием вне воды, в сырой

илистой местности, в какой и теперь они живут. Одновременно с этим умень-

шалась потребность быстрого движения, плавники стали сливаться. Очевидно,

мы имеем здесь регрессивное развитие, вызванное изменением

жизненных условий. Долл о, допуская это, видит в сплошных плавни-

ках позднейших форм другие элементы, чем у первичных форм со сплошным

плавником.

Protopterus и Lepidosiren развивались, вероятно, параллельно,

не проходя стадии один другого. Изучение эмбрионального развития их должно

дать ответ на этот вопрос.

Гёке л и (Huxley) указал в 1876 г. на родство Dipnoi с древнейшими

кистеперыми рыбами. Абель считает это родство очень близким. Он говорит,

что Dipnoi представляют собою непосредственно ответвившуюся от древних

совершенноротых ветвь (от Crossopterygii), развившуюся односторонне

благодаря жизни в илистых бассейнах, которые высыхали в жаркое время

года. Их плавательный пузырь превратился в легкие.

3 Павлова М. В. Палеозоология. Ч. II.

34

класс: рыбы — pisces

Как по покрову (ганоидные чешуи), так и по строению внутреннего

скелета и парных плавников и по числу спинных плавников этот древний

отряд сходен с отрядом Crossopterygii, к знакомству с которыми мы

и перейдем.

Отряд 2

Кистеперые — Crossopterygii

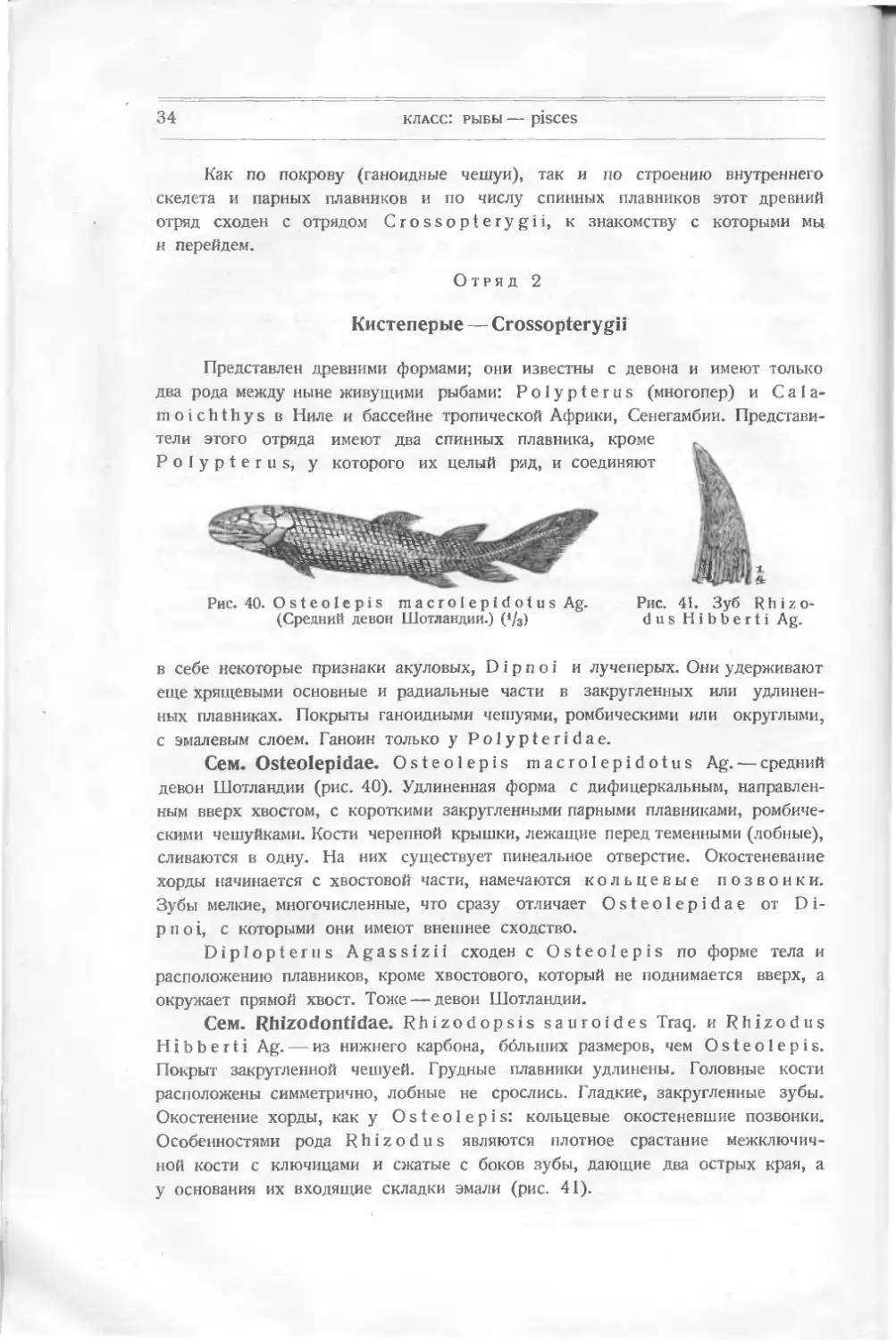

Представлен древними формами; они известны с девона и имеют только

два рода между ныне живущими рыбами: Polypterus (многопер) и С а 1 а-

moichthys в Ниле и бассейне тропической Африки, Сенегамбии. Представи-

тели этого отряда имеют два спинных плавника, кроме

Polypterus, у которого их целый ряд, и соединяют

Рис. 41. Зуб Rhizo-

dus Hibberti Ag.

Рис. 40. Osteolepis macrolepidotus Ag.

(Средний девон Шотландии.) (*/з)

в себе некоторые признаки акуловых, Dipnoi и лучеперых. Они удерживают

еще хрящевыми основные и радиальные части в закругленных или удлинен-

ных плавниках. Покрыты ганоидными чешуями, ромбическими или округлыми,

с эмалевым слоем. Ганоин только у Polypteridae.

Сем. Osteolepidae. Osteolepis macrolepidotus Ag. — средний

девон Шотландии (рис. 40). Удлиненная форма с дифицеркальным, направлен-

ным вверх хвостом, с короткими закругленными парными плавниками, ромбиче-

скими чешуйками. Кости черепной крышки, лежащие перед теменными (лобные),

сливаются в одну. На них существует пинеальное отверстие. Окостеневание

хорды начинается с хвостовой части, намечаются кольцевые позвонки.

Зубы мелкие, многочисленные, что сразу отличает Osteolepidae от Di-

pnoi, с которыми они имеют внешнее сходство.

Diplopterus Agassizii сходен с Osteolepis по форме тела и

расположению плавников, кроме хвостового, который не поднимается вверх, а

окружает прямой хвост. Тоже — девон Шотландии.

Сем. Rhizodontidae. Rhizodopsis sauroides Traq. и Rhizodus

Hibberti Ag. — из нижнего карбона, больших размеров, чем Osteolepis.

Покрыт закругленной чешуей. Грудные плавники удлинены. Головные кости

расположены симметрично, лобные не срослись. Гладкие, закругленные зубы.

Окостенение хорды, как у Osteolepis: кольцевые окостеневшие позвонки.

Особенностями рода Rhizodus являются плотное срастание межключич-

ной кости с ключицами и сжатые с боков зубы, дающие два острых края, а

у основания их входящие складки эмали (рис. 41).

подкласс: совершенноротые — teleostomi

35

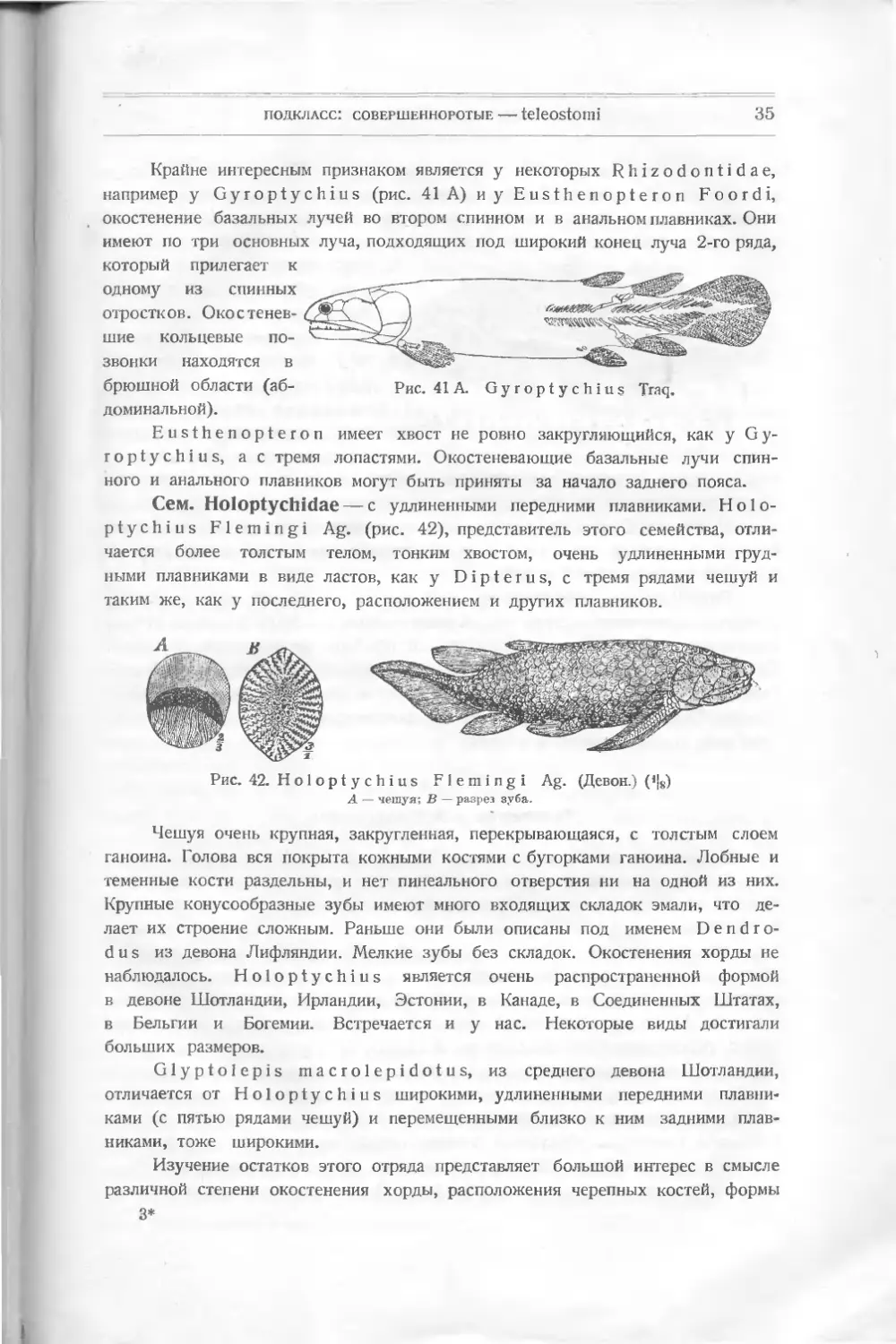

Крайне интересным признаком является у некоторых Rhizodontidae,

например у Gyroptychius (рис. 41 А) и у Eusthenopteron Foordi,

окостенение базальных лучей во втором спинном и в анальном плавниках. Они

имеют по три основных луча, подходящих под широкий конец луча 2-го ряда,

который прилегает к

одному из спинных

отростков. Окостенев-

шие кольцевые по-

звонки находятся в

брюшной области (аб- рис. 41 A. Gyroptychius Traq.

доминальной).

Eusthenopteron имеет хвост не ровно закругляющийся, как у Gy-

roptychius, ас тремя лопастями. Окостеневающие базальные лучи спин-

ного и анального плавников могут быть приняты за начало заднего пояса.

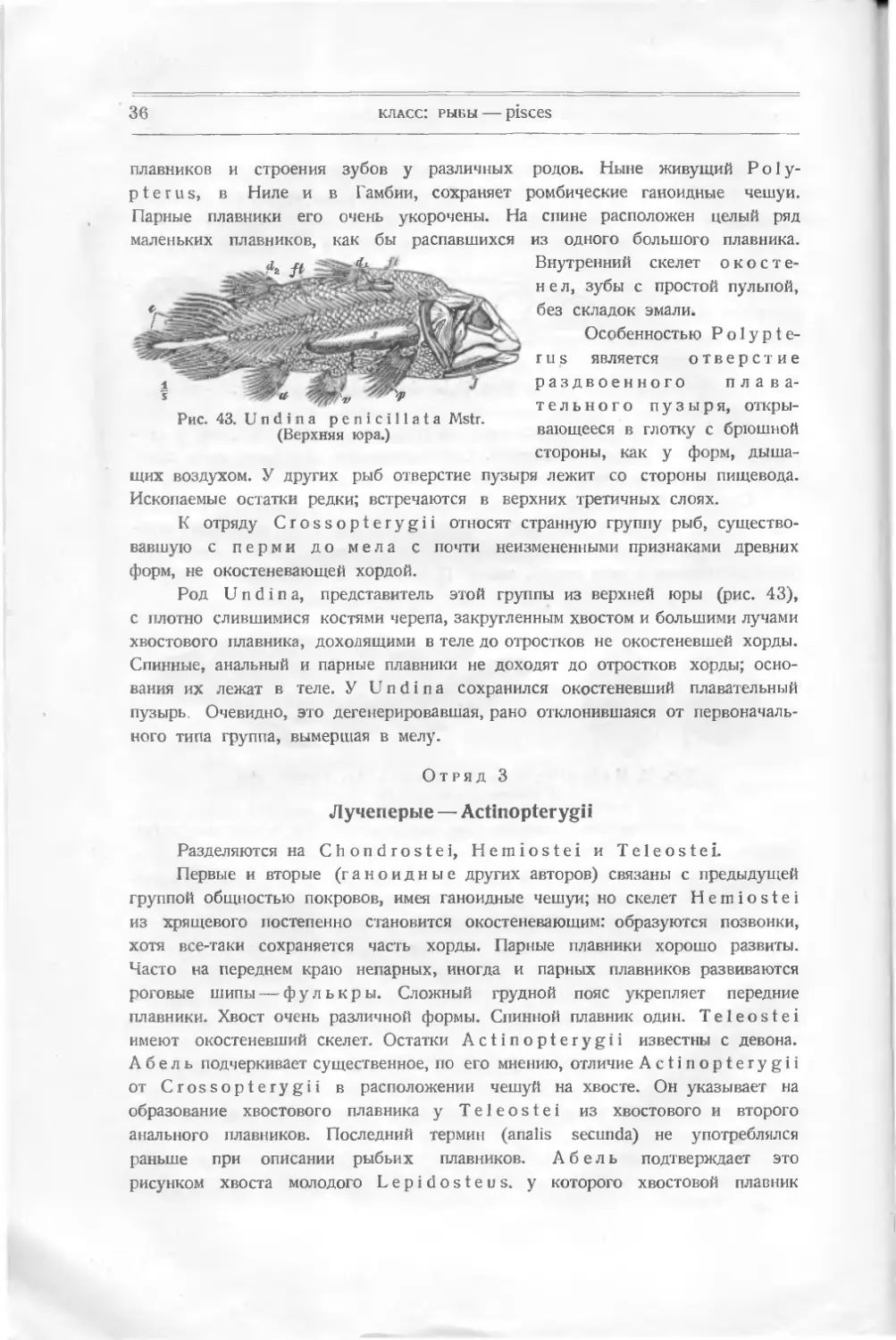

Сем. Holoptychidae — с удлиненными передними плавниками. Н о 1 о-

ptychius Flemingi Ag. (рис. 42), представитель этого семейства, отли-

чается более толстым телом, тонким хвостом, очень удлиненными груд-

ными плавниками в виде ластов, как у Dipterus, с тремя рядами чешуй и

таким же, как у последнего, расположением и других плавников.

Рис. 42. Н о 1 о р t у с h i u s Flemingi Ag. (Девон.) (<|8)

A — чешуя; В — разрез зуба.

Чешуя очень крупная, закругленная, перекрывающаяся, с толстым слоем

ганоина. Голова вся покрыта кожными костями с бугорками ганоина. Лобные и

теменные кости раздельны, и нет пинеального отверстия ни на одной из них.

Крупные конусообразные зубы имеют много входящих складок эмали, что де-

лает их строение сложным. Раньше они были описаны под именем D е n d г о-

dus из девона Лифляндии. Мелкие зубы без складок. Окостенения хорды не

наблюдалось. Holoptychius является очень распространенной формой

в девоне Шотландии, Ирландии, Эстонии, в Канаде, в Соединенных Штатах,

в Бельгии и Богемии. Встречается и у нас. Некоторые виды достигали

больших размеров.

Glyptolepis macrolepidotus, из среднего девона Шотландии,

отличается от Holoptychius широкими, удлиненными передними плавни-

ками (с пятью рядами чешуй) и перемещенными близко к ним задними плав-

никами, тоже широкими.

Изучение остатков этого отряда представляет большой интерес в смысле

различной степени окостенения хорды, расположения черепных костей, формы

3*

36

класс: рыбы — pisces

плавников и строения зубов у различных родов. Ныне живущий Р о 1 у-

рterns, в Ниле и в Гамбии, сохраняет ромбические ганоидные чешуи.

Парные плавники его очень укорочены. На спине расположен целый ряд

маленьких плавников, как бы распавшихся из одного большого плавника.

Рис. 43. Undina penicillata Mstr.

(Верхняя юра.)

Внутренний скелет окосте-

нел, зубы с простой пульпой,

без складок эмали.

Особенностью Р о 1 у р t е-

r u s является отверстие

раздвоенного плава-

тельного пузыря, откры-

вающееся в глотку с брюшной

стороны, как у форм, дыша-

щих во щухом. У других рыб отверстие пузыря лежит со стороны пищевода.

Ископаемые остатки редки; встречаются в верхних третичных слоях.

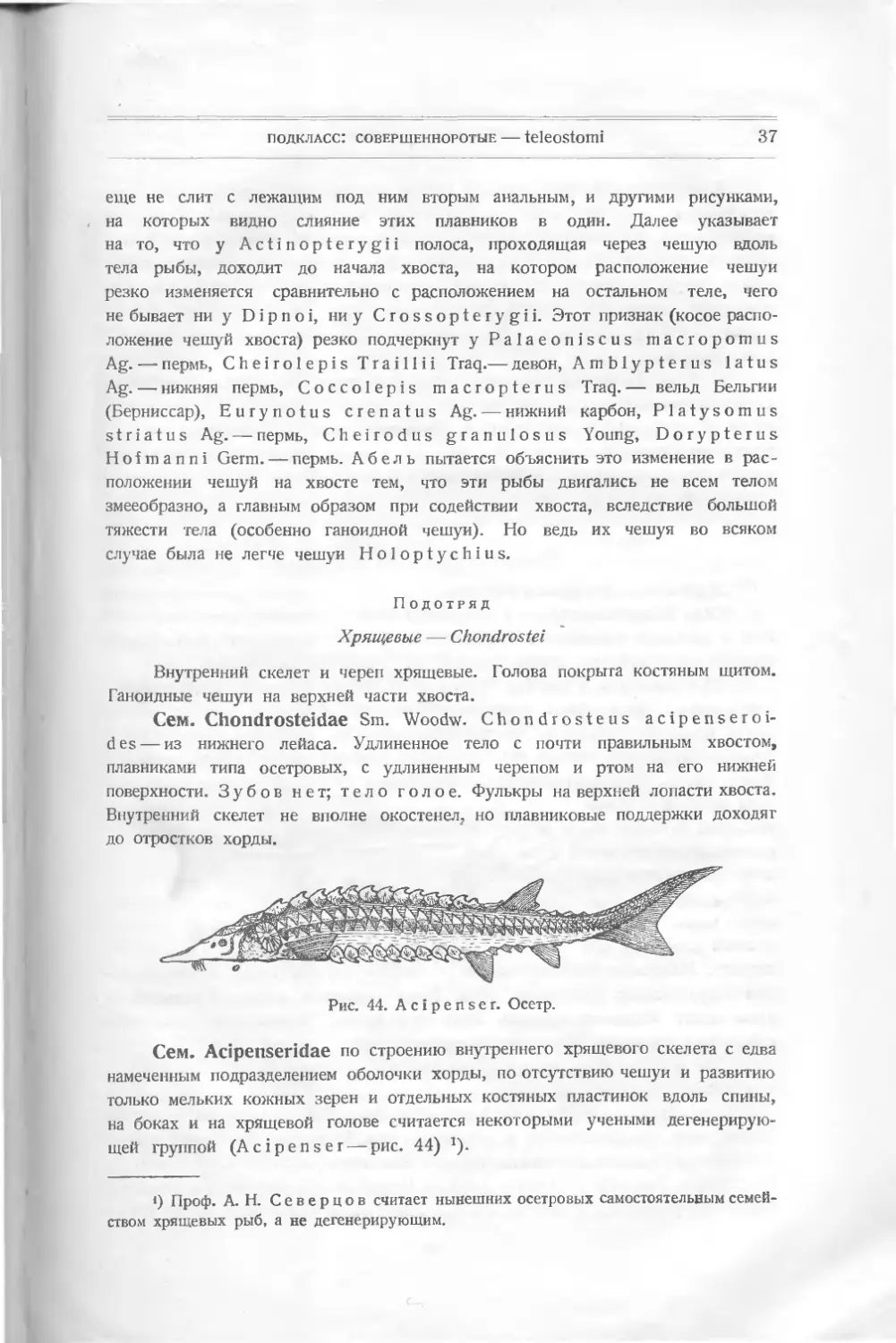

К отряду Crossopterygii относят странную группу рыб, существо-

вавшую с перми до мела с почти неизмененными признаками древних

форм, не окостеневающей хордой.

Род Undina, представитель этой группы из верхней юры (рис. 43),

с плотно слившимися костями черепа, закругленным хвостом и большими лучами

хвостового плавника, доходящими в теле до отростков не окостеневшей хорды.

Спинные, анальный и парные плавники не доходят до отростков хорды; осно-

вания их лежат в теле. У Undina сохранился окостеневший плавательный

пузырь Очевидно, это дегенерировавшая, рано отклонившаяся от первоначаль-

ного типа группа, вымершая в мелу.

Отряд 3

Лучеперые — Actinopterygii

Разделяются на Chondrostei, Hemiostei и Teleostei.

Первые и вторые (ганоидные других авторов) связаны с предыдущей

группой общностью покровов, имея ганоидные чешуи; но скелет Hemiostei

из хрящевого постепенно становится окостеневающим: образуются позвонки,

хотя все-таки сохраняется часть хорды. Парные плавники хорошо развиты.

Часто на переднем краю непарных, иногда и парных плавников развиваются

роговые шипы — ф у л ь к р ы. Сложный грудной пояс укрепляет передние

плавники. Хвост очень различной формы. Спинной плавник один. Teleostei

имеют окостеневший скелет. Остатки Actinopterygii известны с девона.

Абель подчеркивает существенное, по его мнению, отличие Actinopterygii

от Crossopterygii в расположении чешуй на хвосте. Он указывает на

образование хвостового плавника у Teleostei из хвостового и второго

анального плавников. Последний термин (analis secunda) не употреблялся

раньше при описании рыбьих плавников. Абель подтверждает это

рисунком хвоста молодого Lepidosteus. у которого хвостовой плавник

подкласс: совершенноротые — teleostomi

37

еще не слит с лежащим под ним вторым анальным, и другими рисунками,

на которых видно слияние этих плавников в один. Далее указывает

на то, что у Actinopterygii полоса, проходящая через чешую вдоль

тела рыбы, доходит до начала хвоста, на котором расположение чешуи

резко изменяется сравнительно с расположением на остальном теле, чего

не бывает ни у Dipnoi, ни у Crossopterygii. Этот признак (косое распо-

ложение чешуй хвоста) резко подчеркнут у Palaeoniscus macropomus

Ag. — пермь, Cheirolepis Traillii Traq.— девон, Amblypterus latus

Ag. — нижняя пермь, Coccolepis macropterus Traq. — вельд Бельгии

(Берниссар), Eurynotus crenatus Ag. — нижний карбон, Platysomus

striatus Ag. — пермь, Cheirodus granulosus Young, Dorypterus

Hofmanni Germ. — пермь. Абель пытается объяснить это изменение в рас-

положении чешуй на хвосте тем, что эти рыбы двигались не всем телом

змееобразно, а главным образом при содействии хвоста, вследствие большой

тяжести тела (особенно ганоидной чешуи). Но ведь их чешуя во всяком

случае была не легче чешуи Holoptychius.

Подотряд

Хрящевые — Chondrostei

Внутренний скелет и череп хрящевые. Голова покрыта костяным щитом.

Ганоидные чешуи на верхней части хвоста.

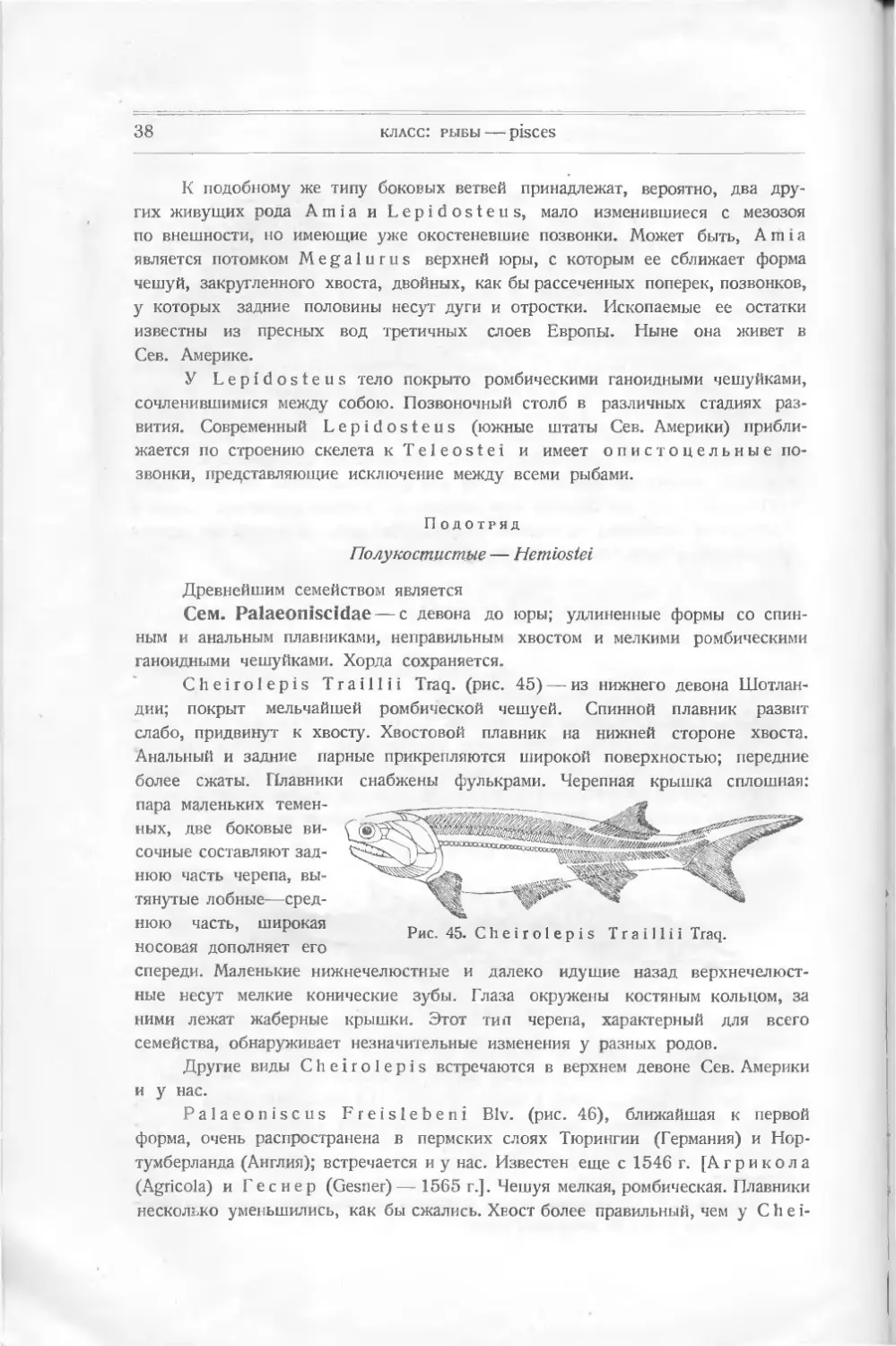

Сем. Chondrosteidae Sm. Woodw. Chondrosteus acipenseroi-

des — из нижнею лейаса. Удлиненное тело с почти правильным хвостом,

плавниками типа осетровых, с удлиненным черепом и ртом на его нижней

поверхности. Зубов нет; тело голое. Фулькры на верхней лопасти хвоста.

Внутренний скелет не вполне окостенел, но плавниковые поддержки доходят

до отростков хорды.

Рис. 44. А с i р е и s е г. Осетр.

Сем. Acipenseridae по строению внутреннего хрящевого скелета с едва

намеченным подразделением оболочки хорды, по отсутствию чешуи и развитию

только мельких кожных зерен и отдельных костяных пластинок вдоль спины,

на боках и на хрящевой голове считается некоторыми учеными дегенерирую-

щей группой (Acipenser — рис. 44) *).

*) Проф. А. Н. Северцов считает нынешних осетровых самостоятельным семей-

ством хрящевых рыб, а не дегенерирующим.

38

класс: рыбы — pisces

К подобному же типу боковых ветвей принадлежат, вероятно, два дру-

гих живущих рода Amia и Lepidosteus, мало изменившиеся с мезозоя

по внешности, но имеющие уже окостеневшие позвонки. Может быть, Amia

является потомком Megalurus верхней юры, с которым ее сближает форма

чешуй, закругленного хвоста, двойных, как бы рассеченных поперек, позвонков,

у которых задние половины несут дуги и отростки. Ископаемые ее остатки

известны из пресных вод третичных слоев Европы. Ныне она живет в

Сев. Америке.

У Lepidosteus тело покрыто ромбическими ганоидными чешуйками,

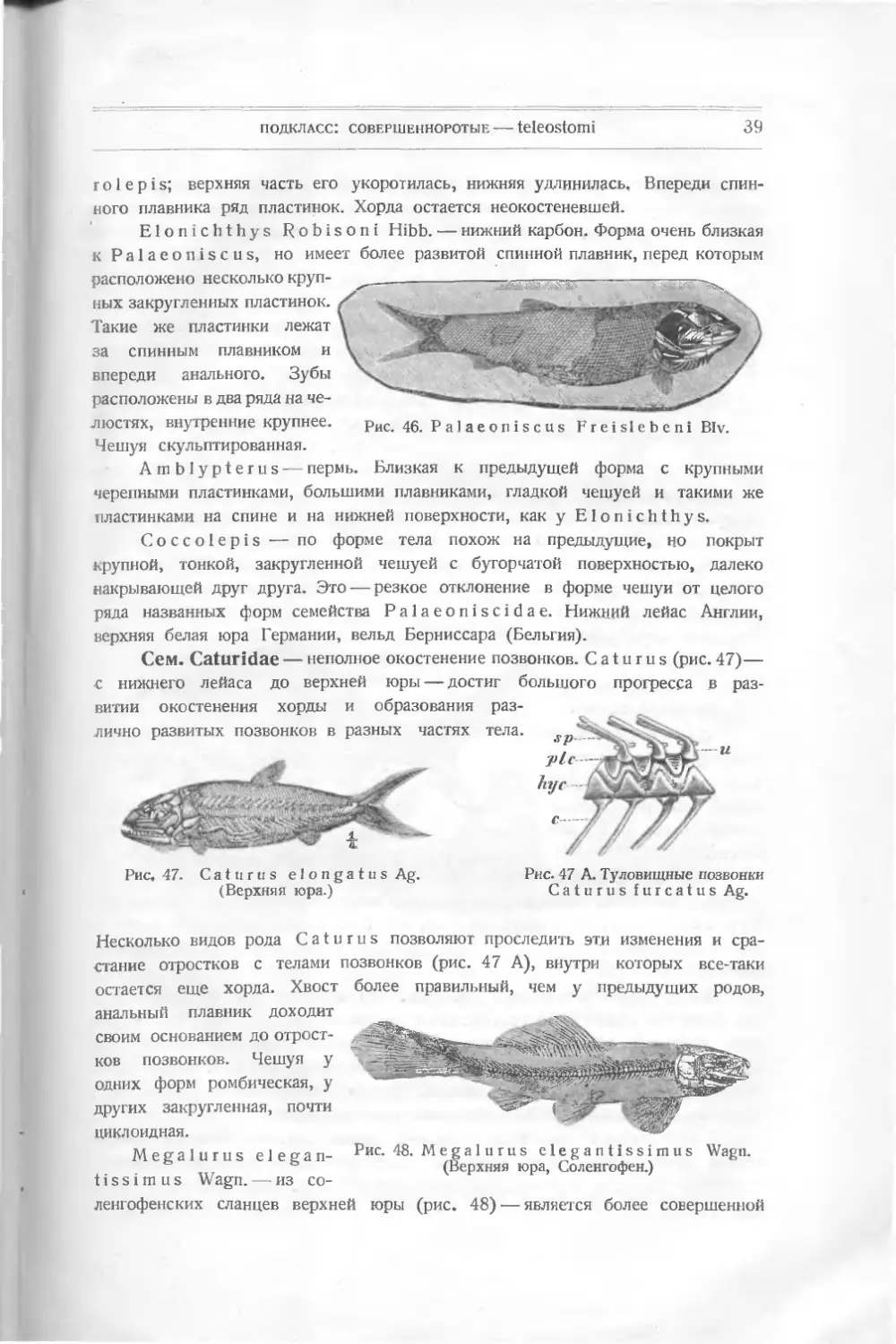

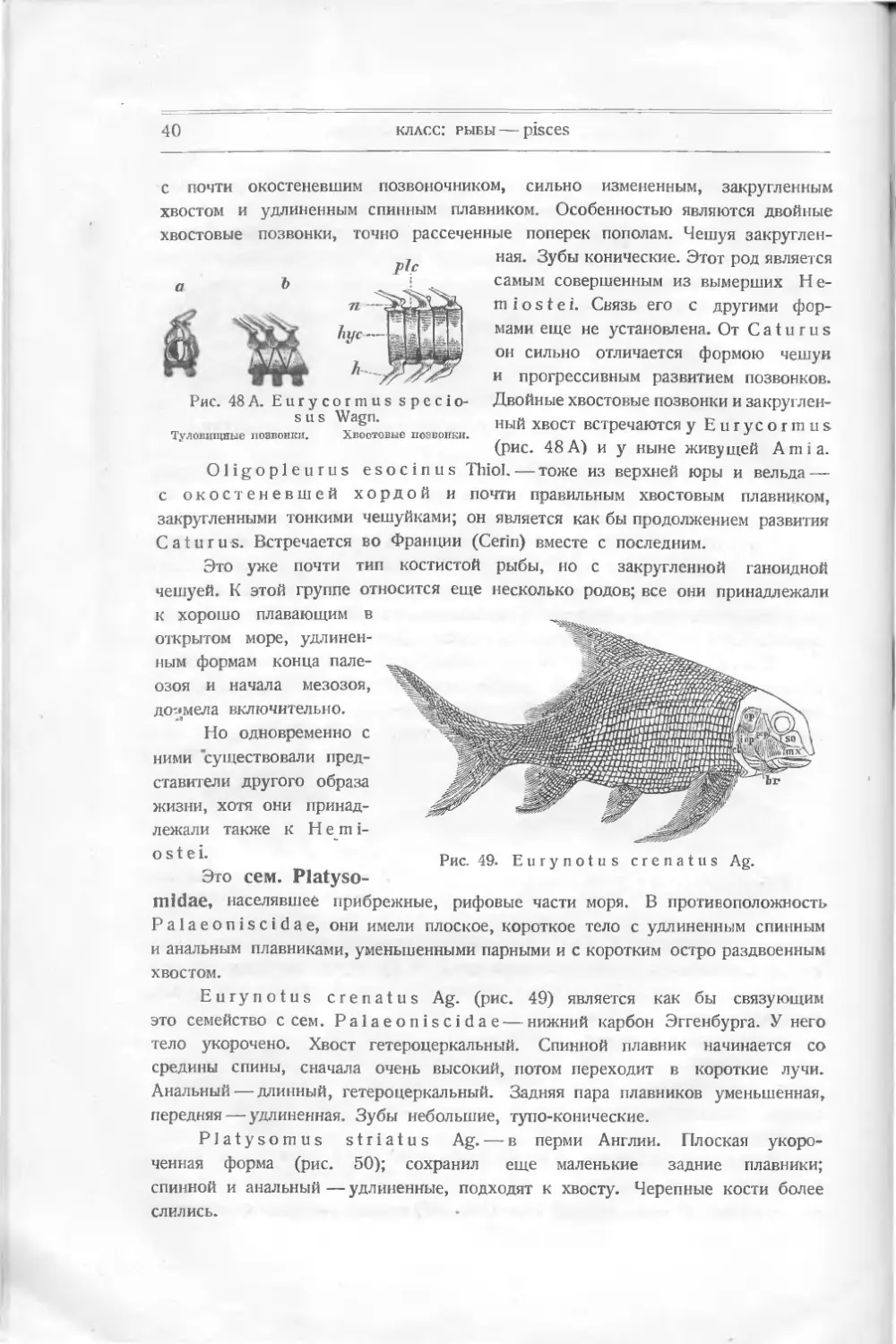

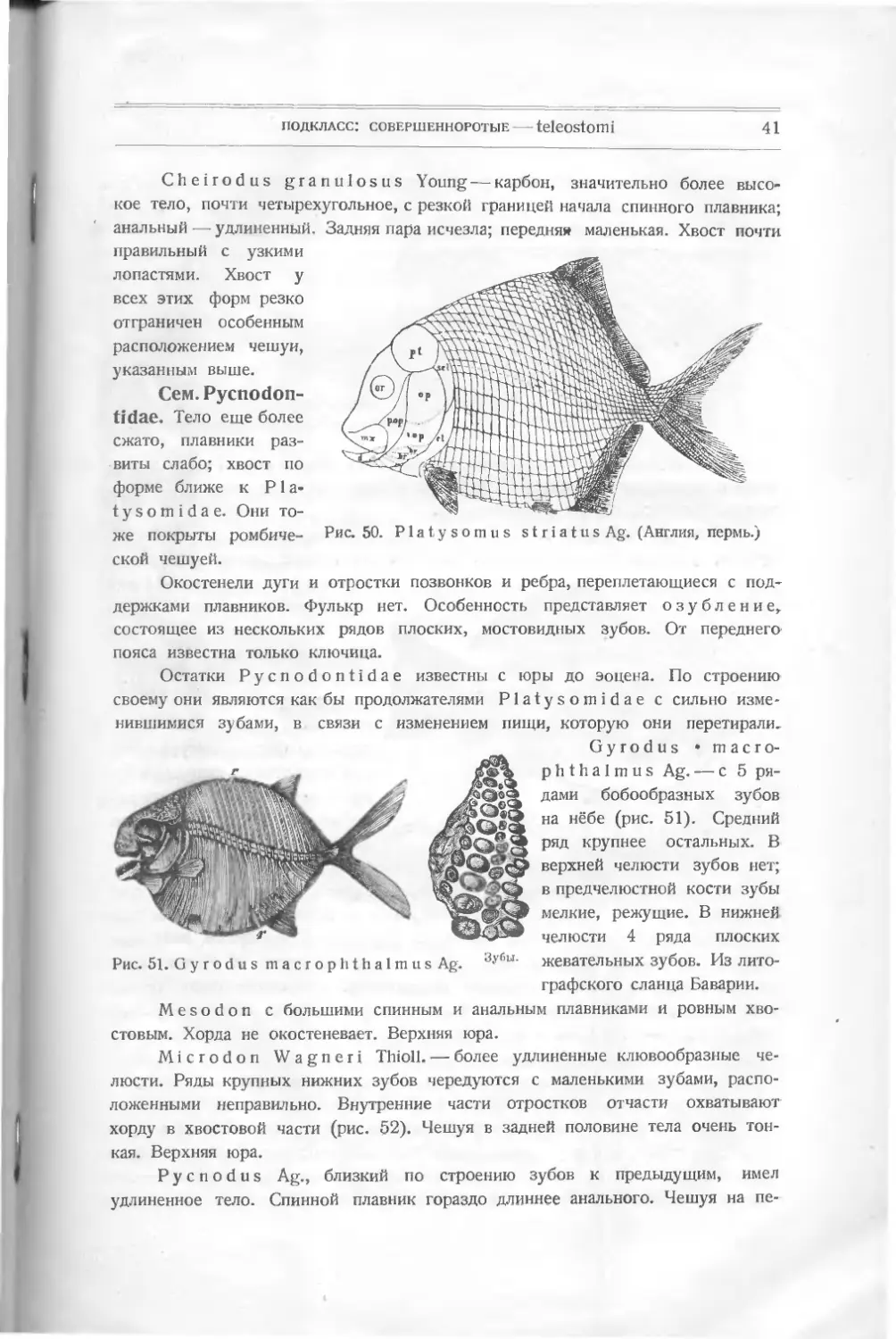

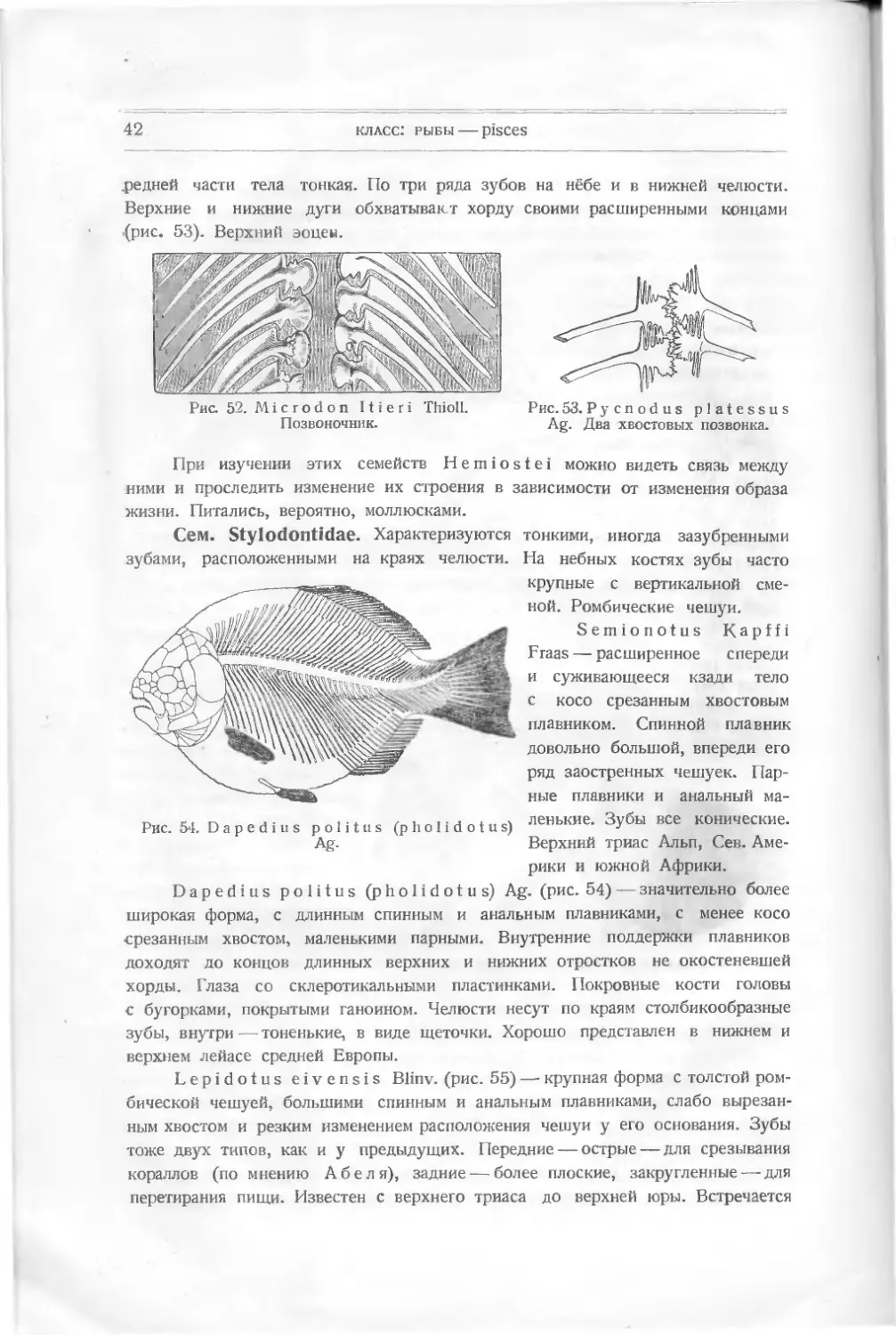

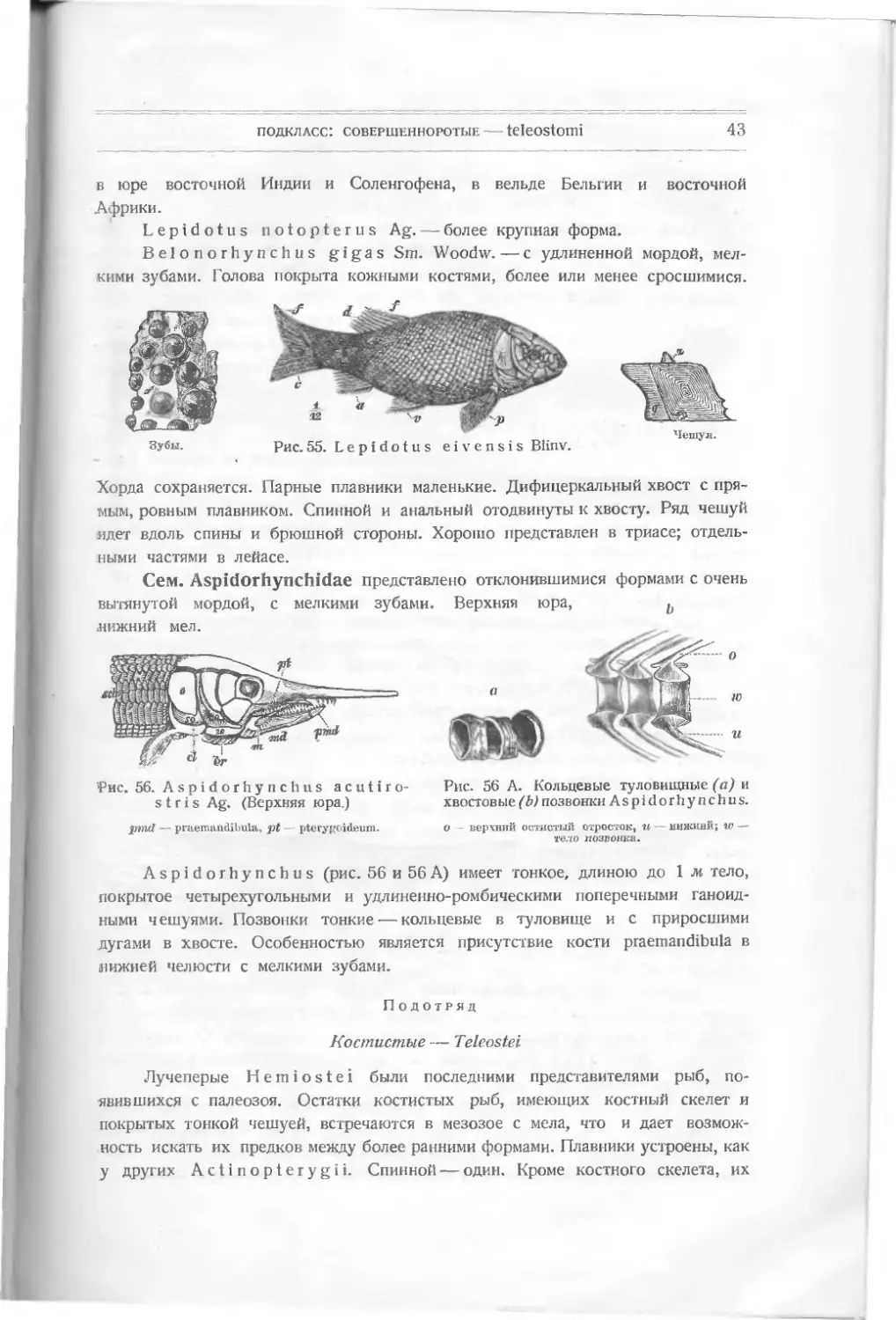

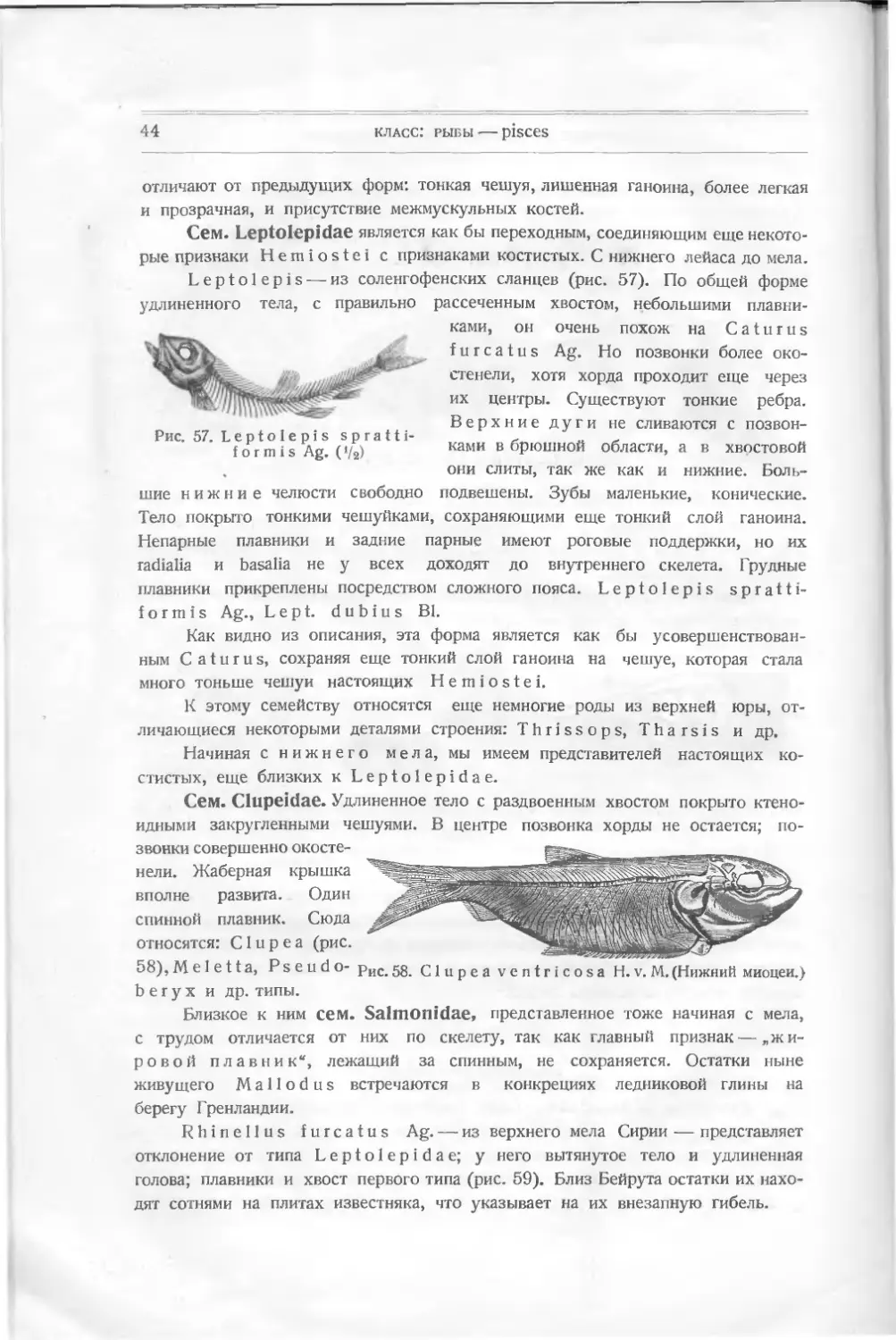

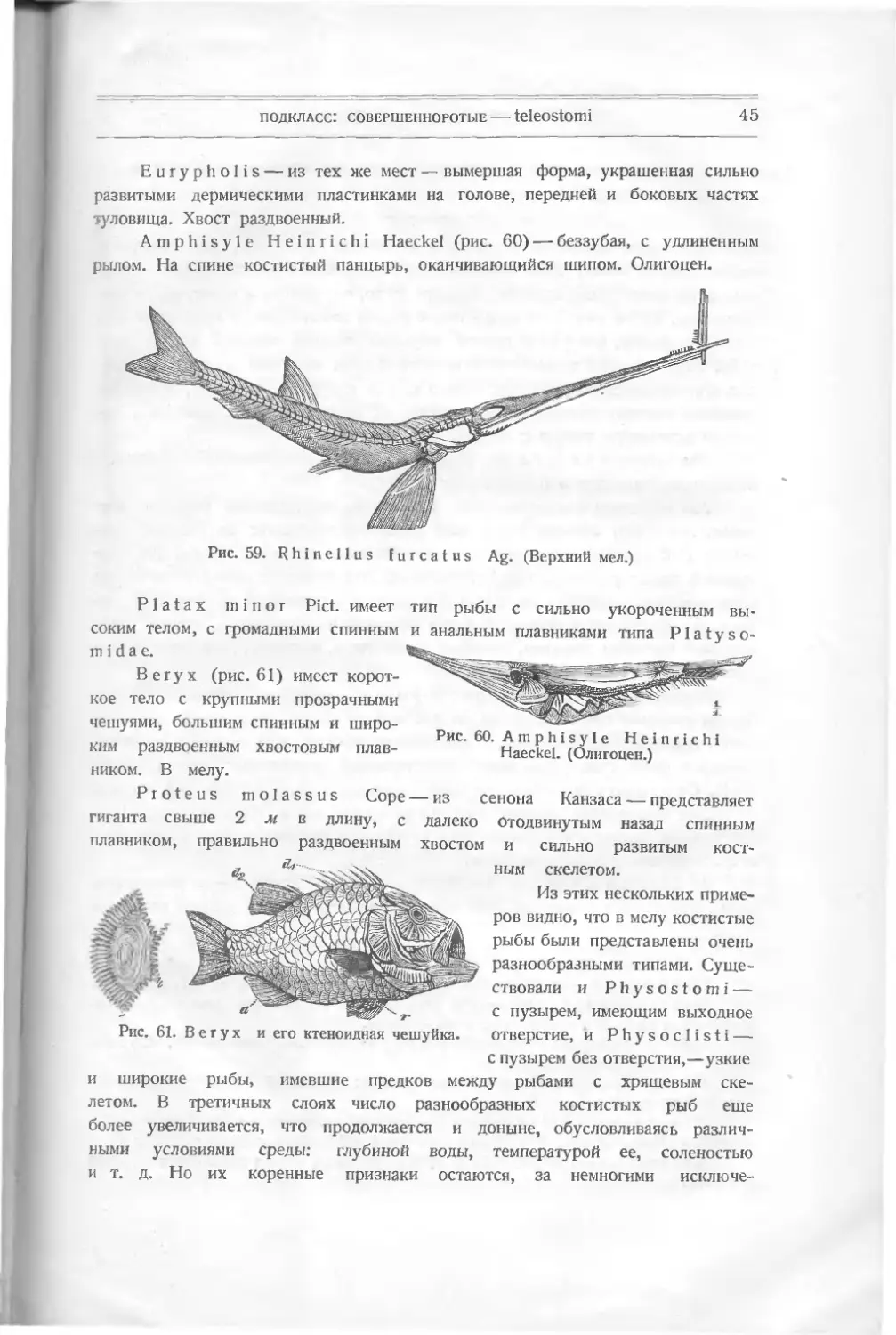

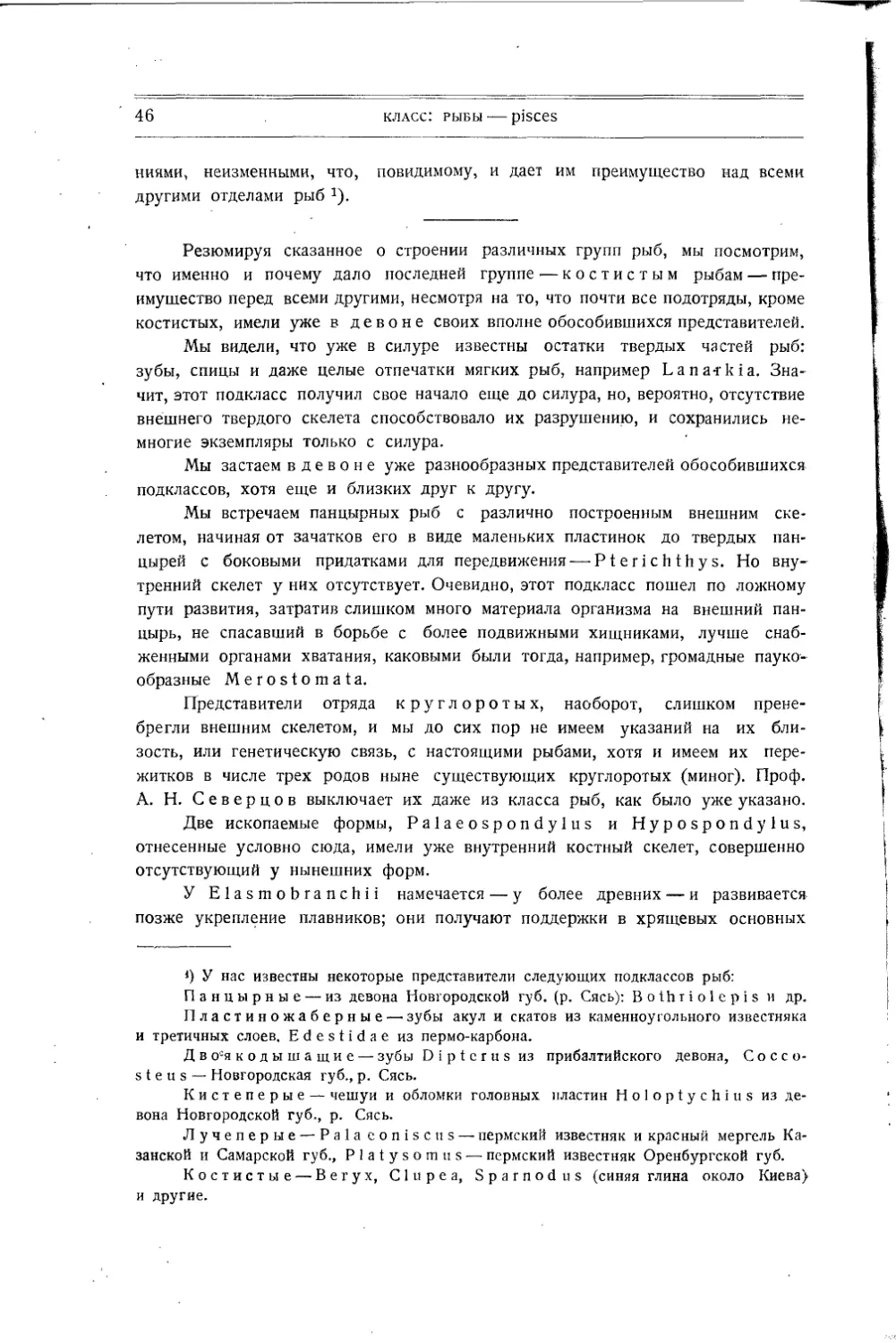

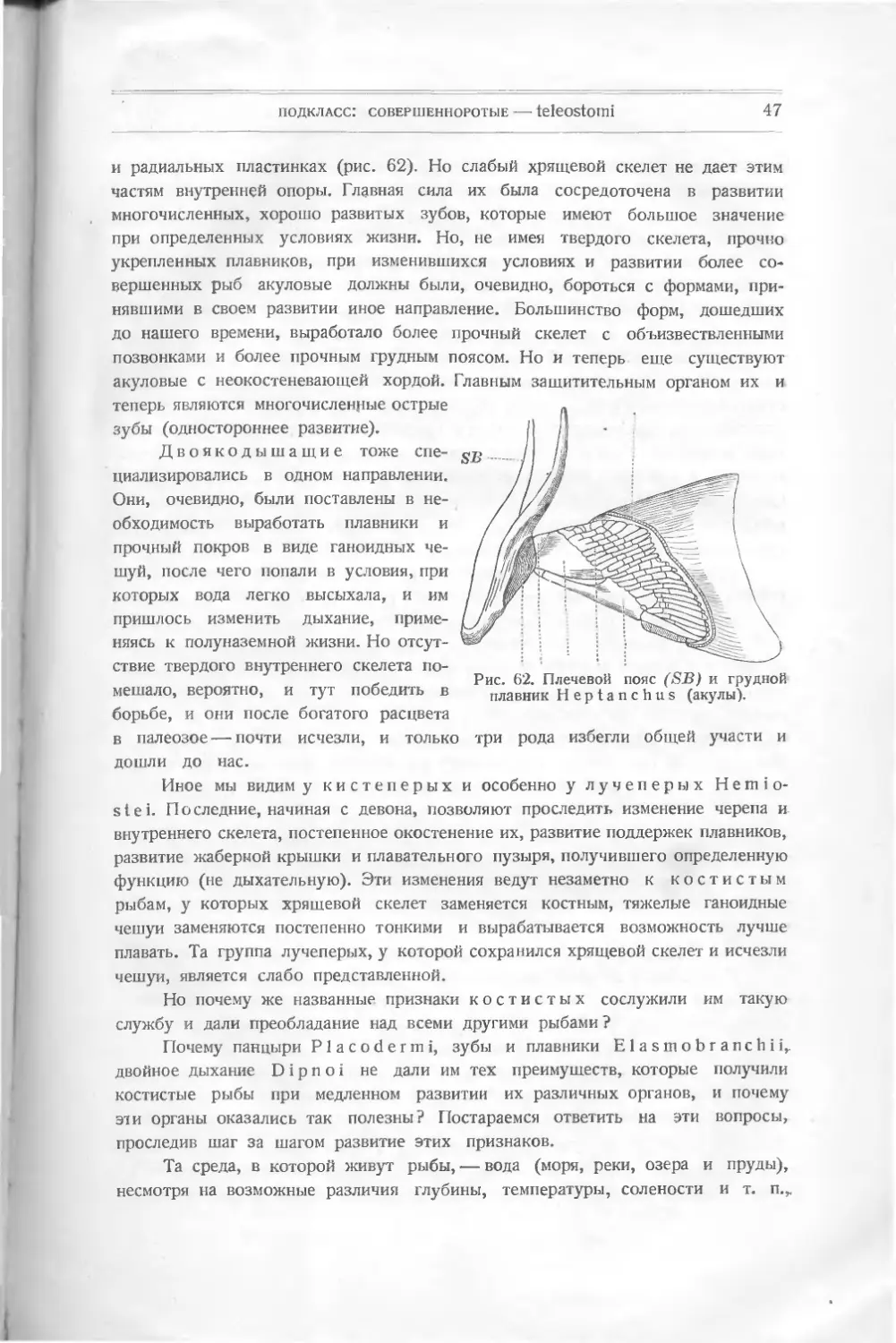

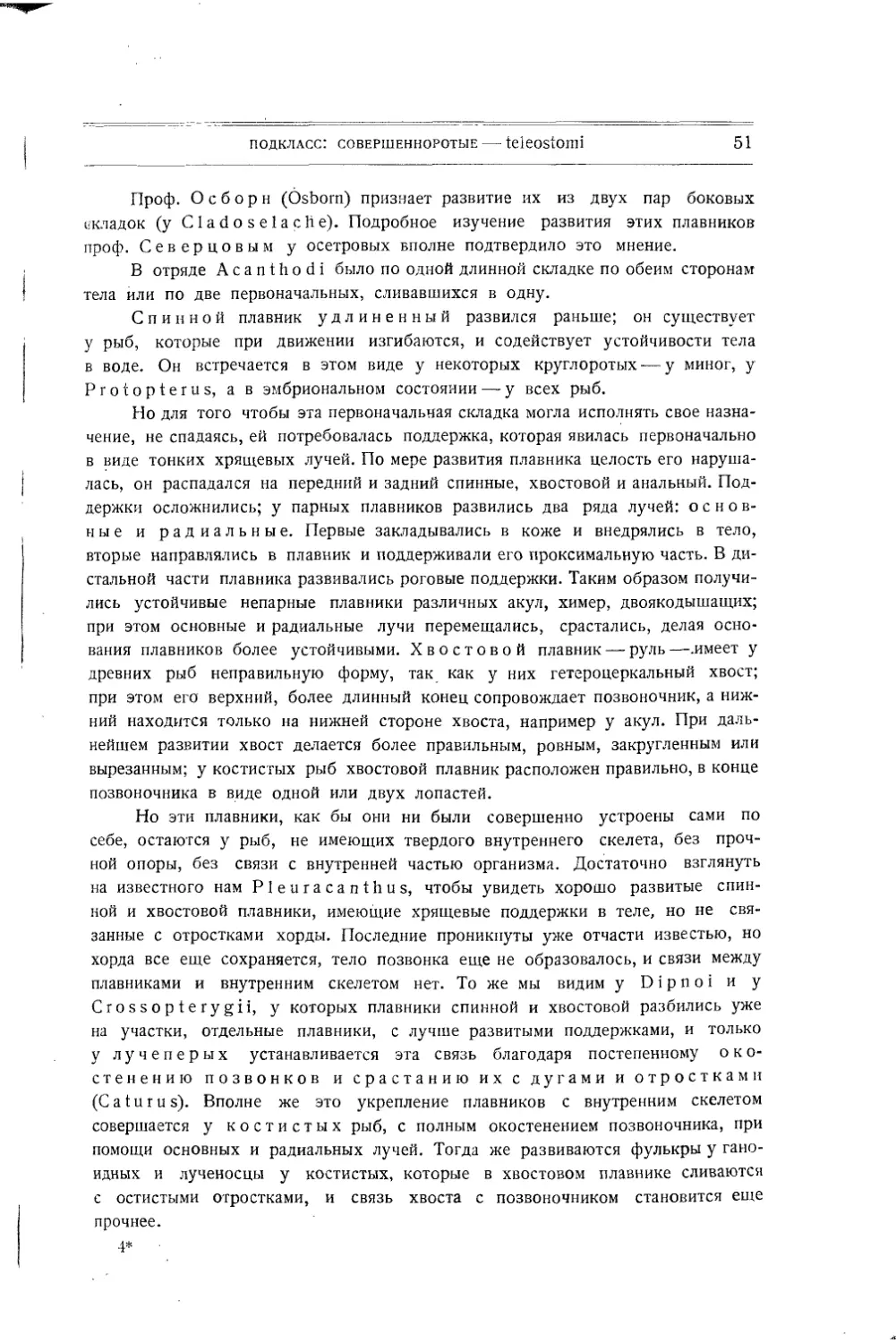

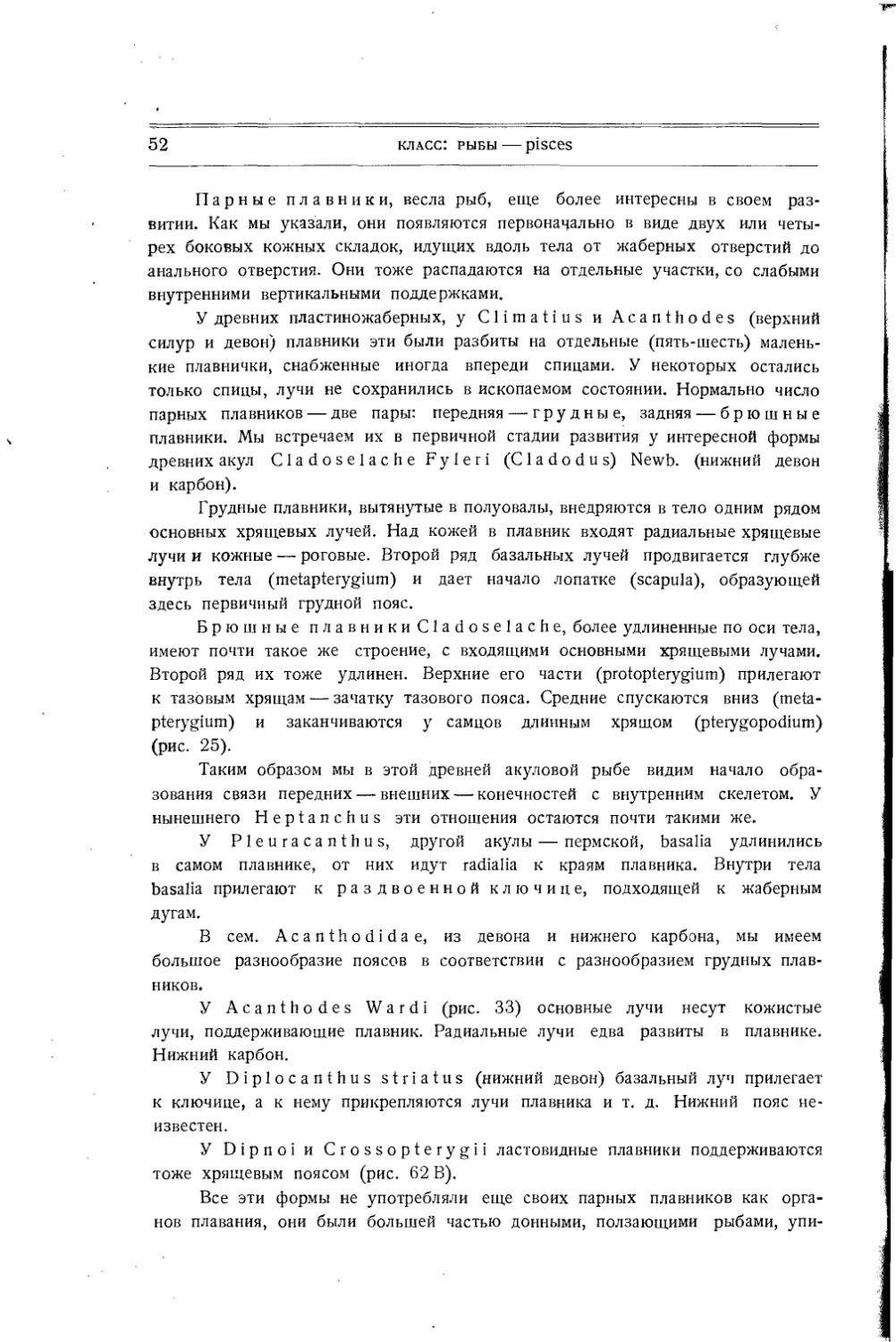

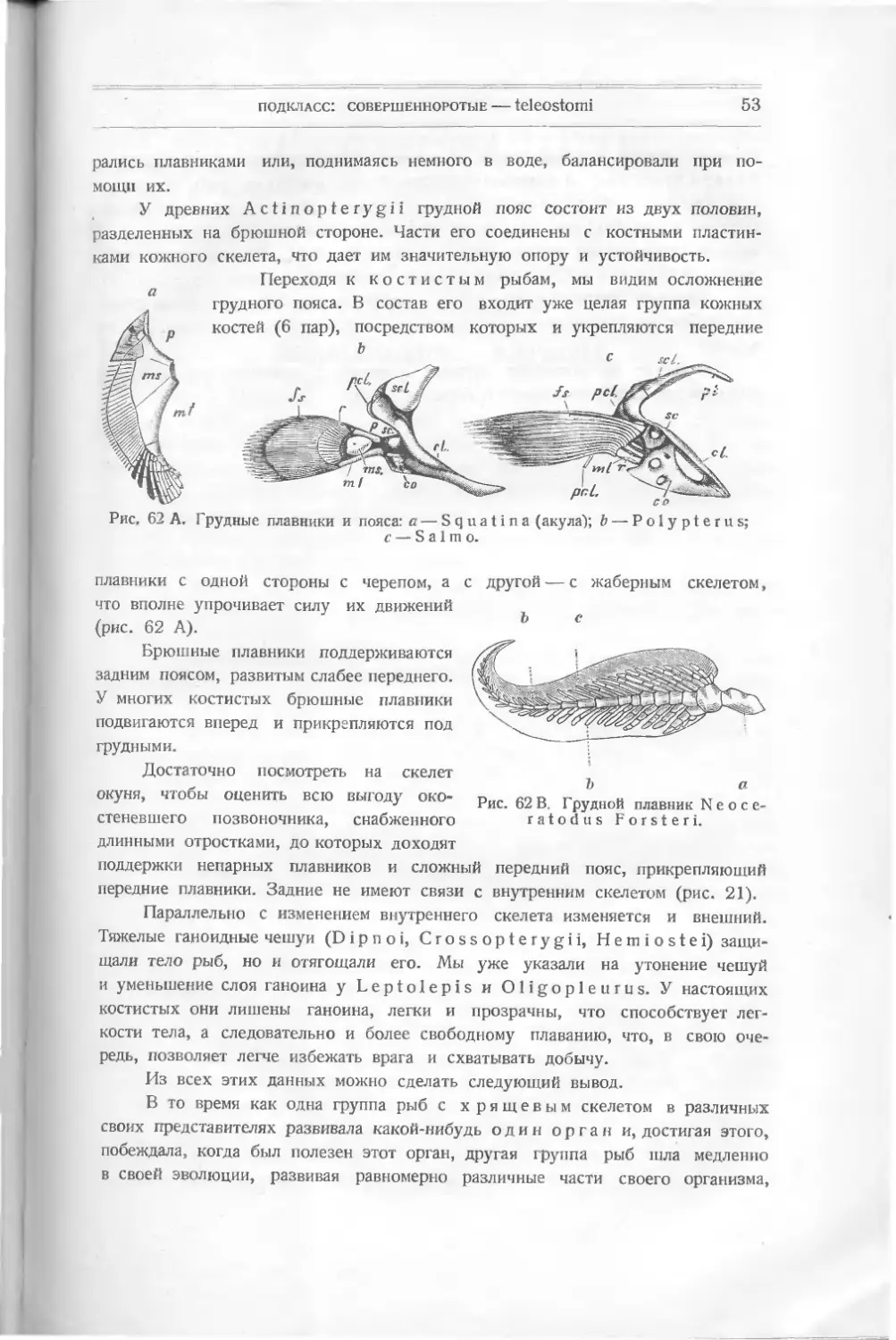

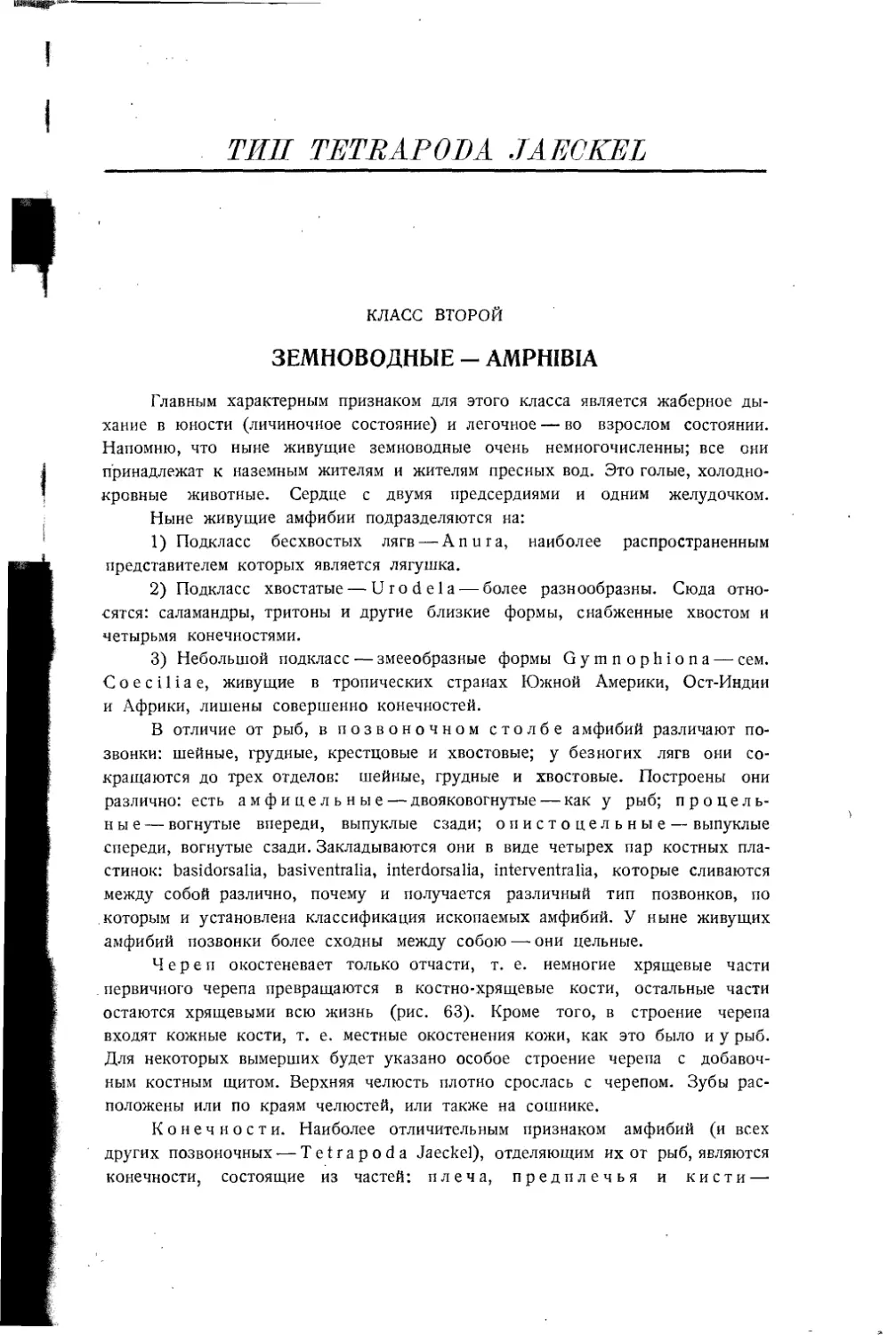

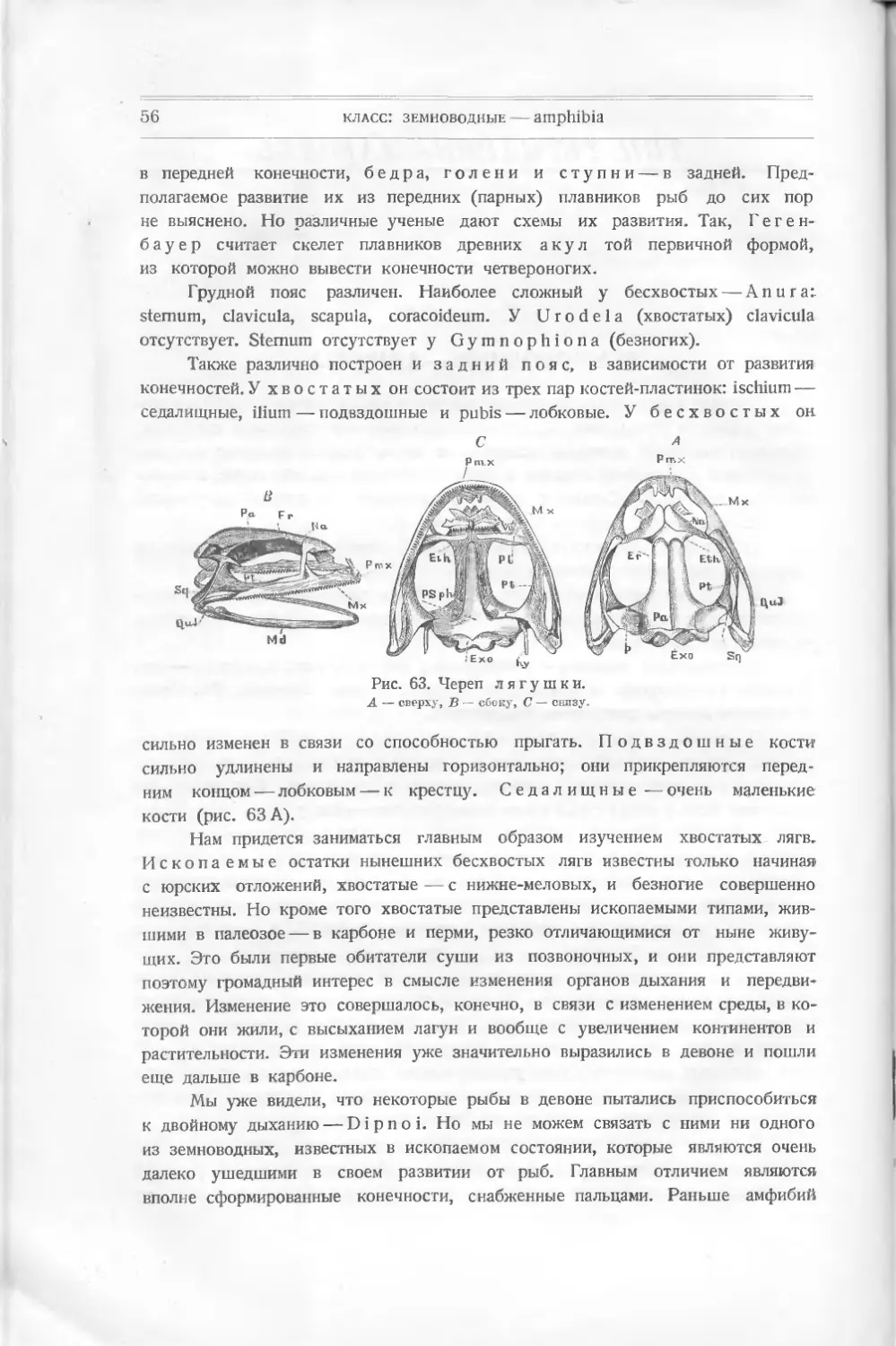

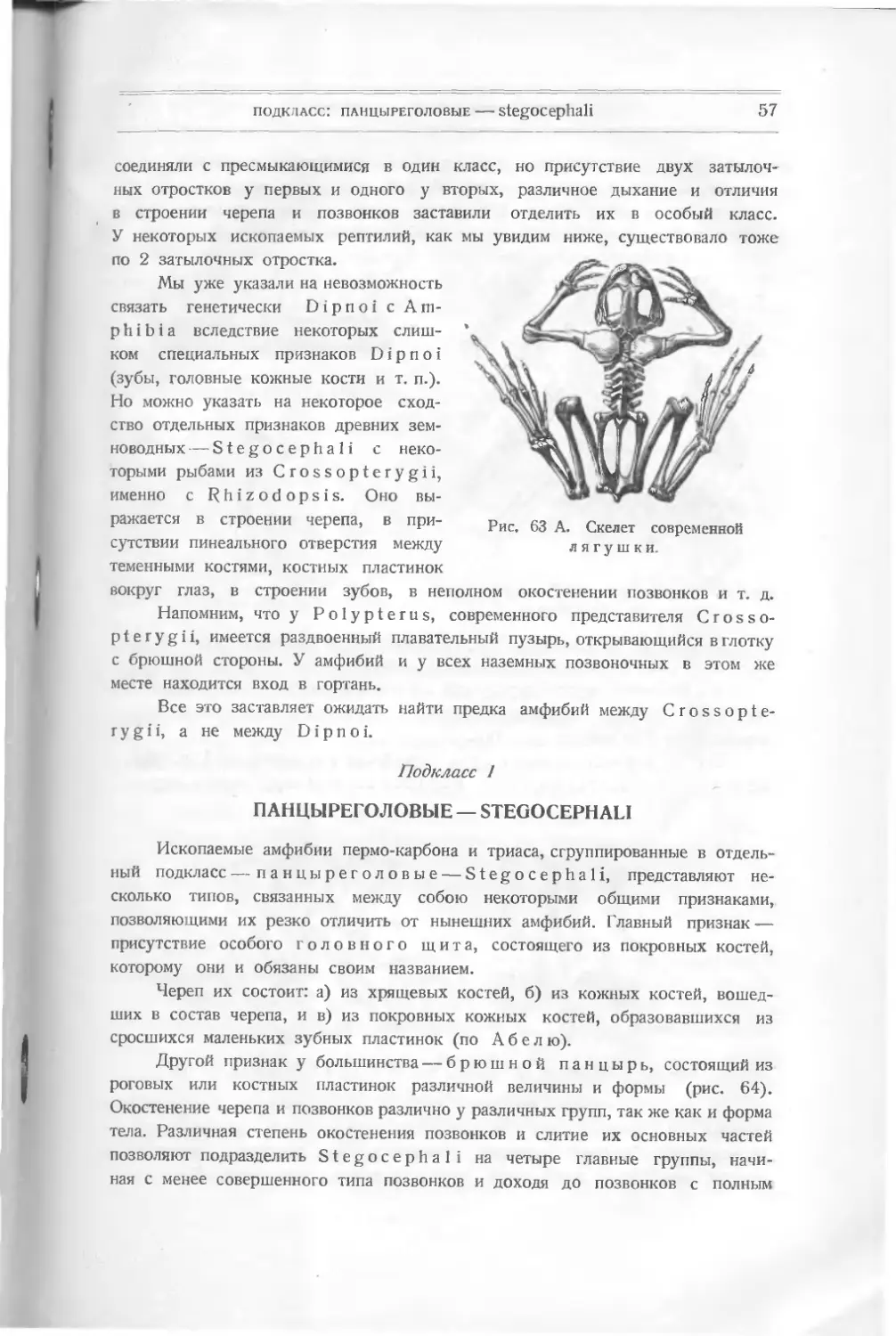

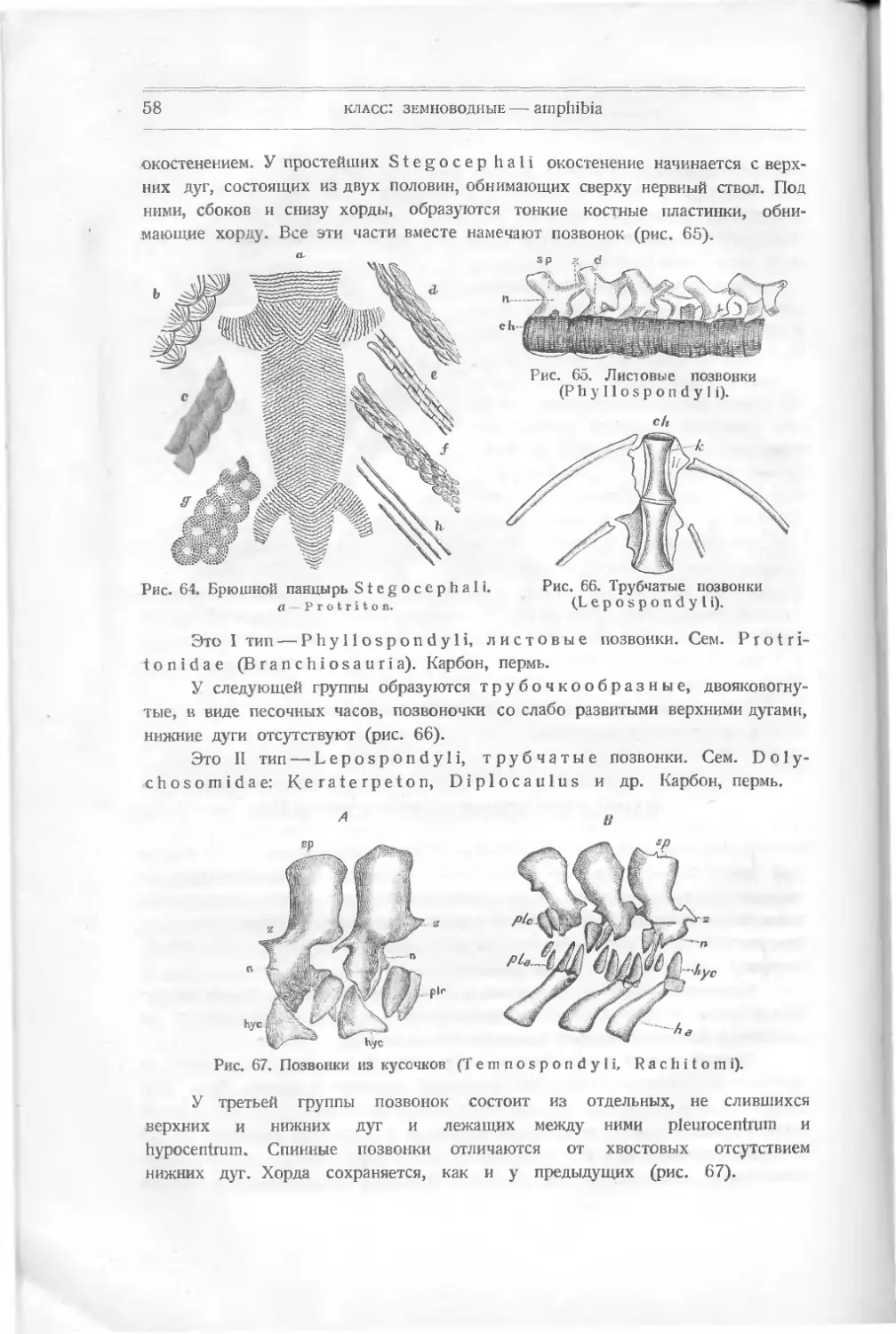

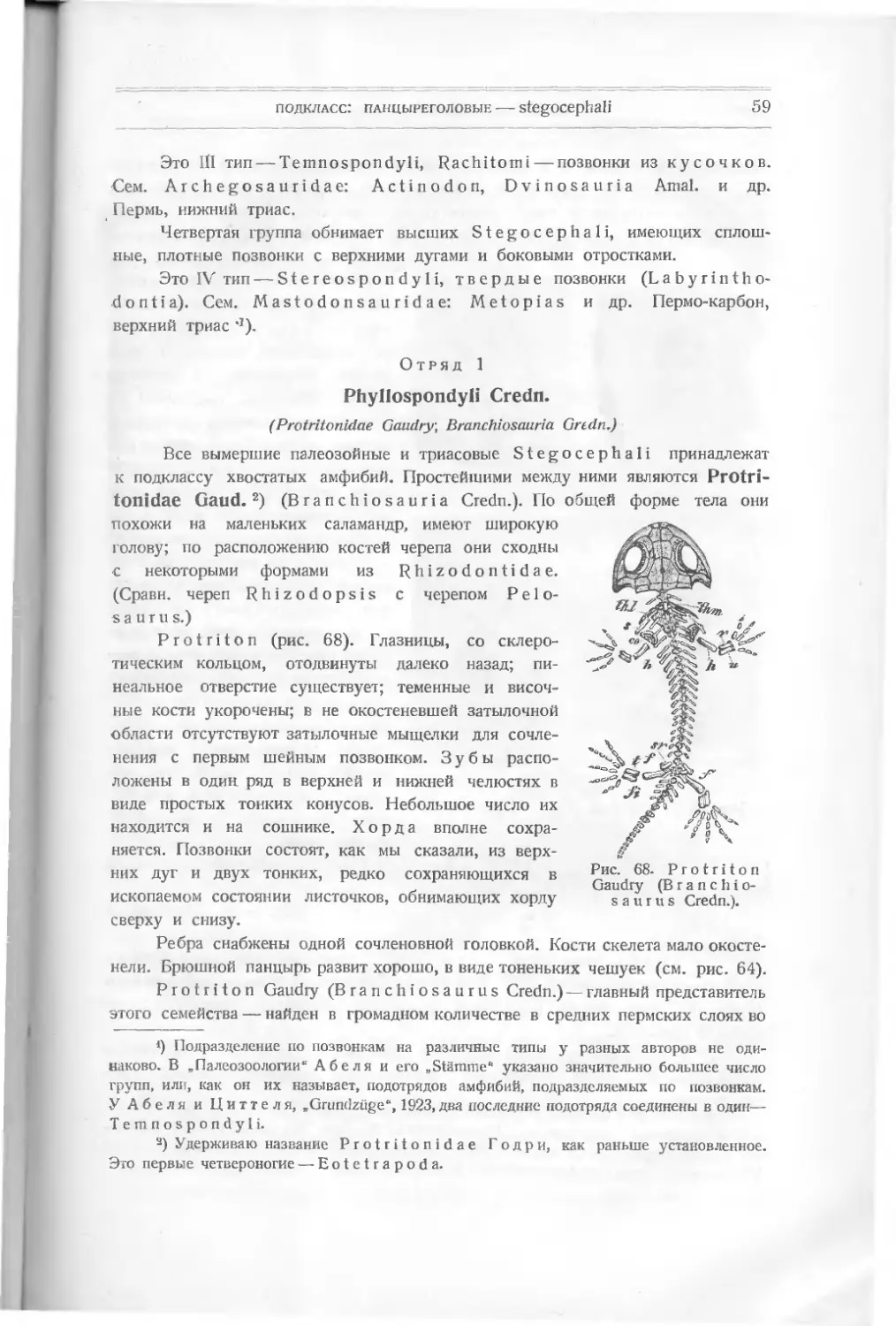

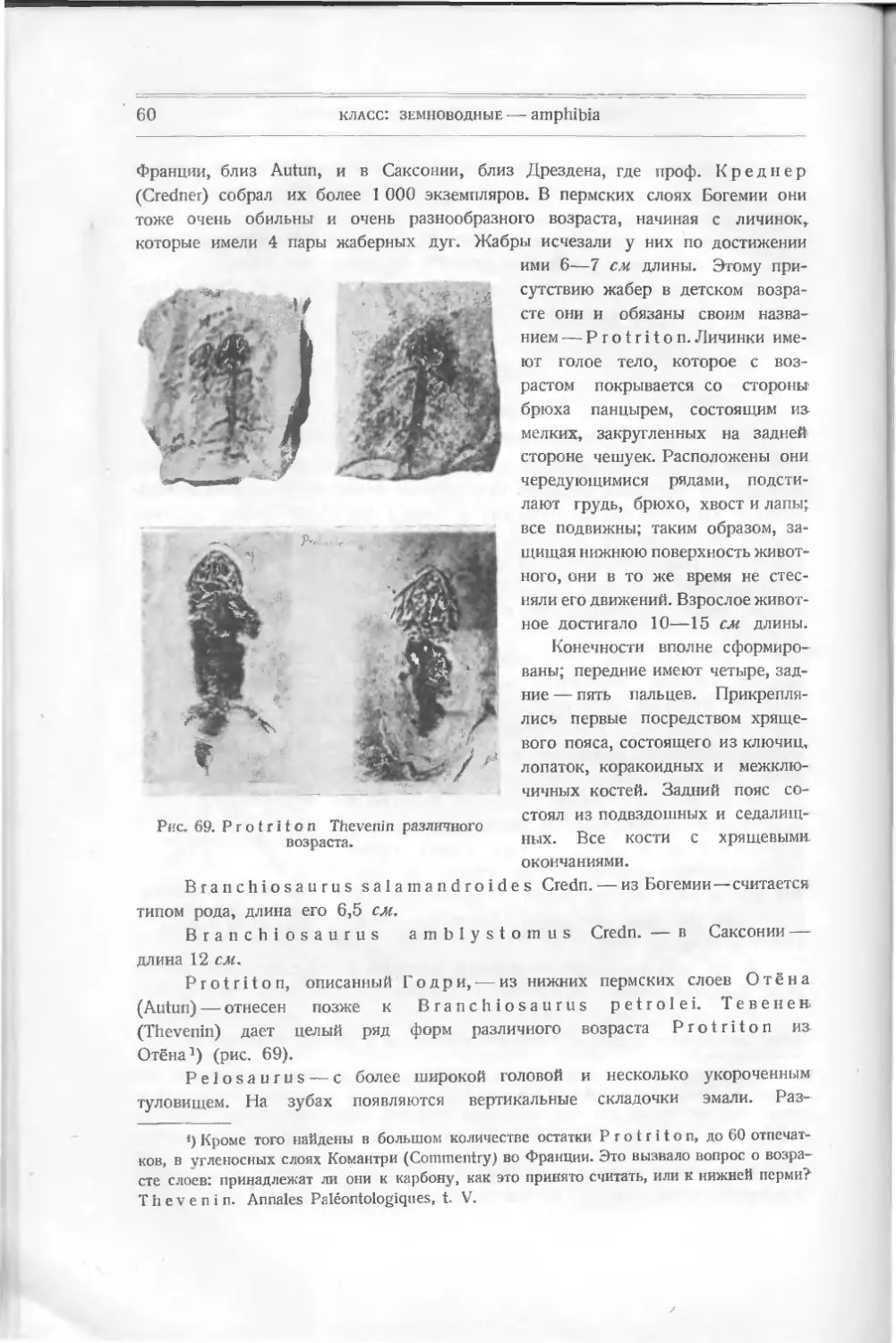

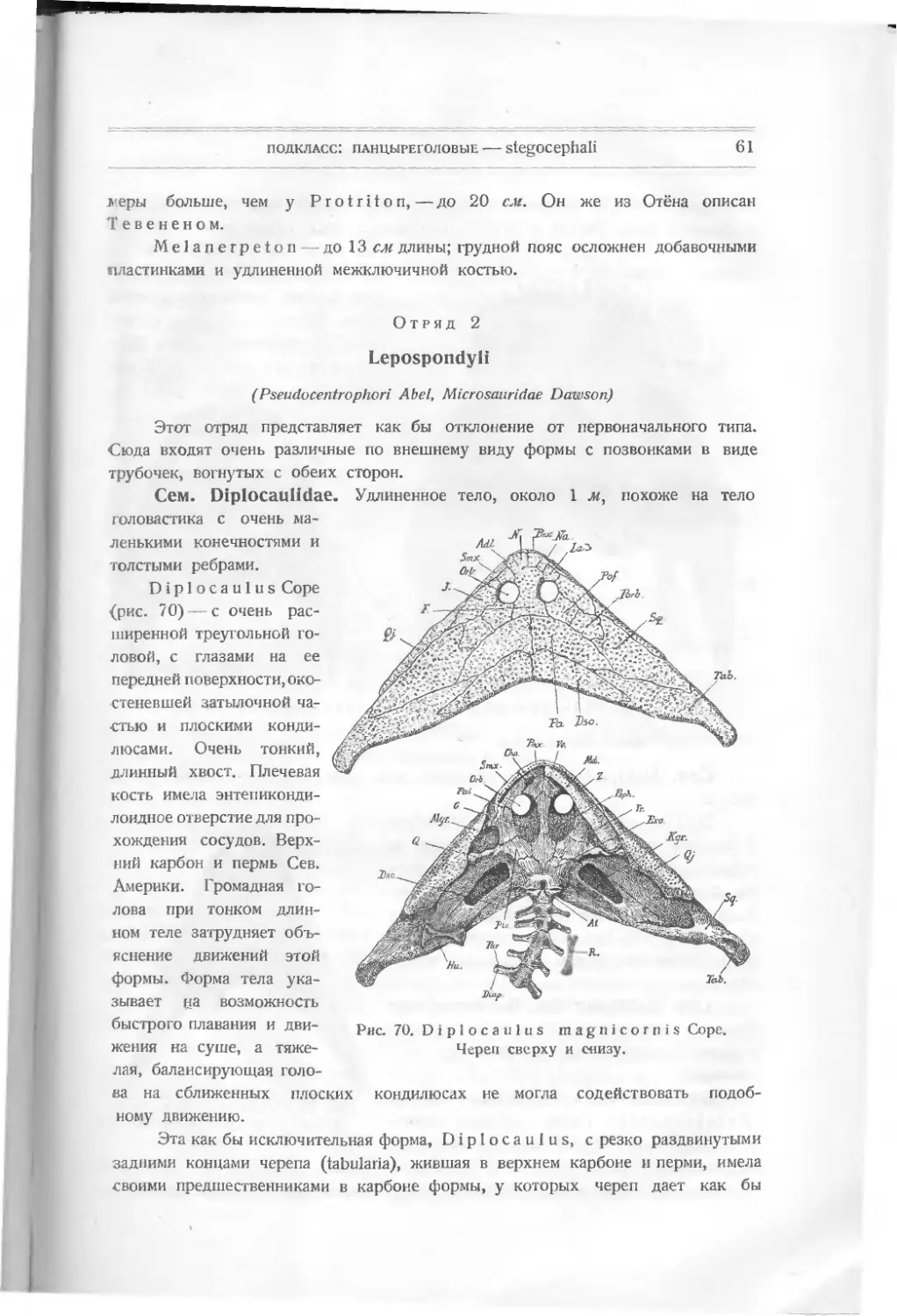

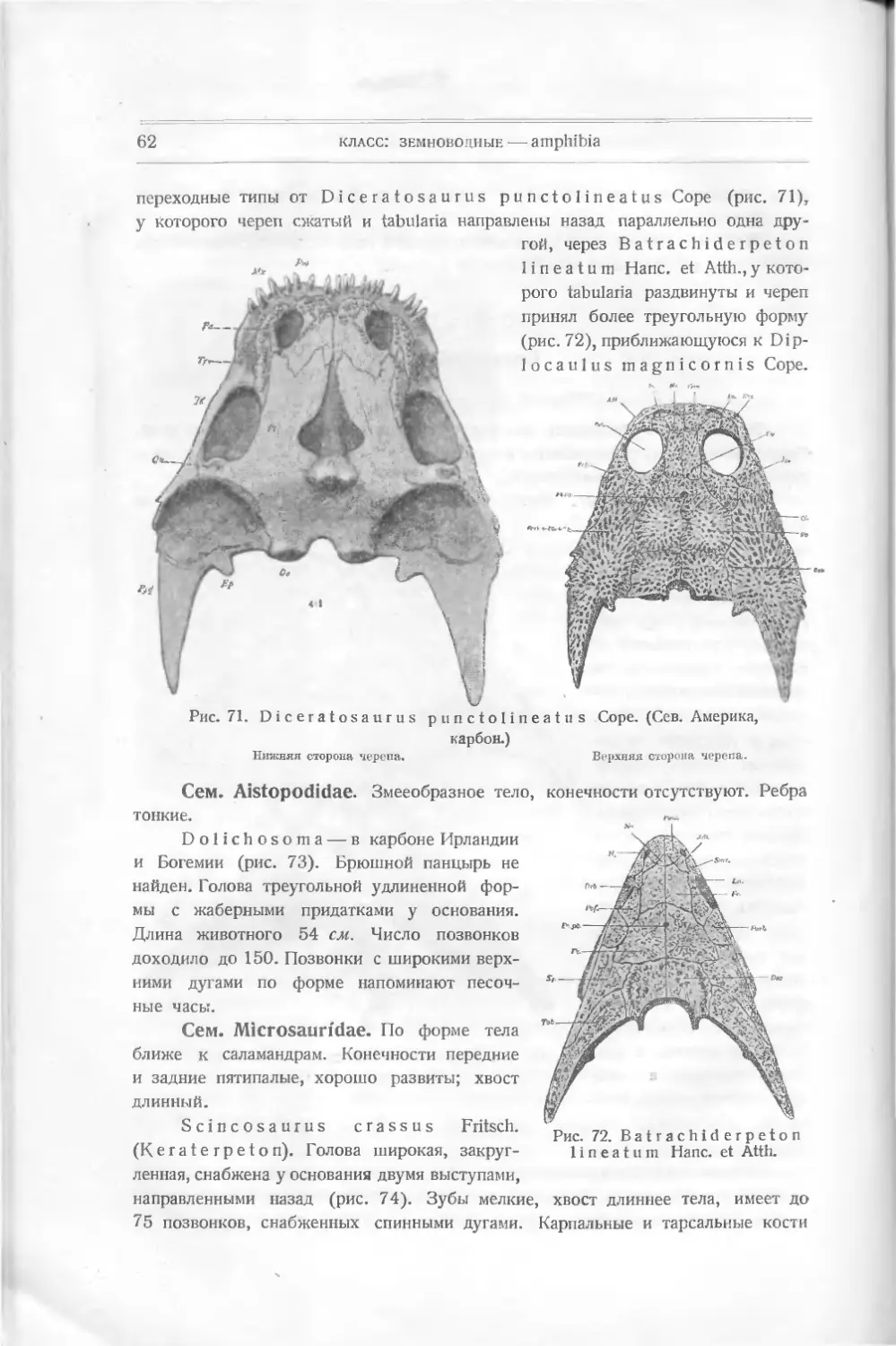

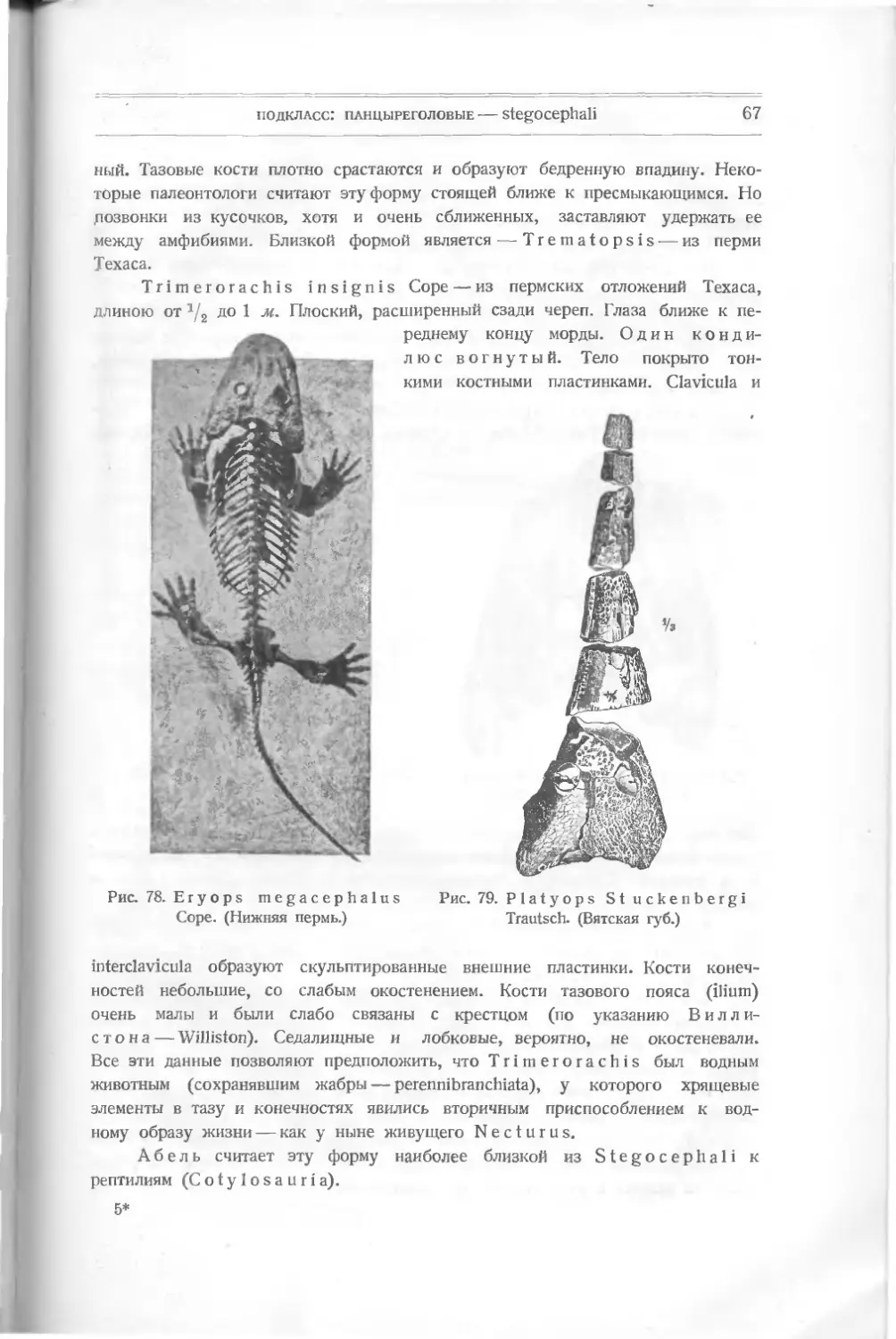

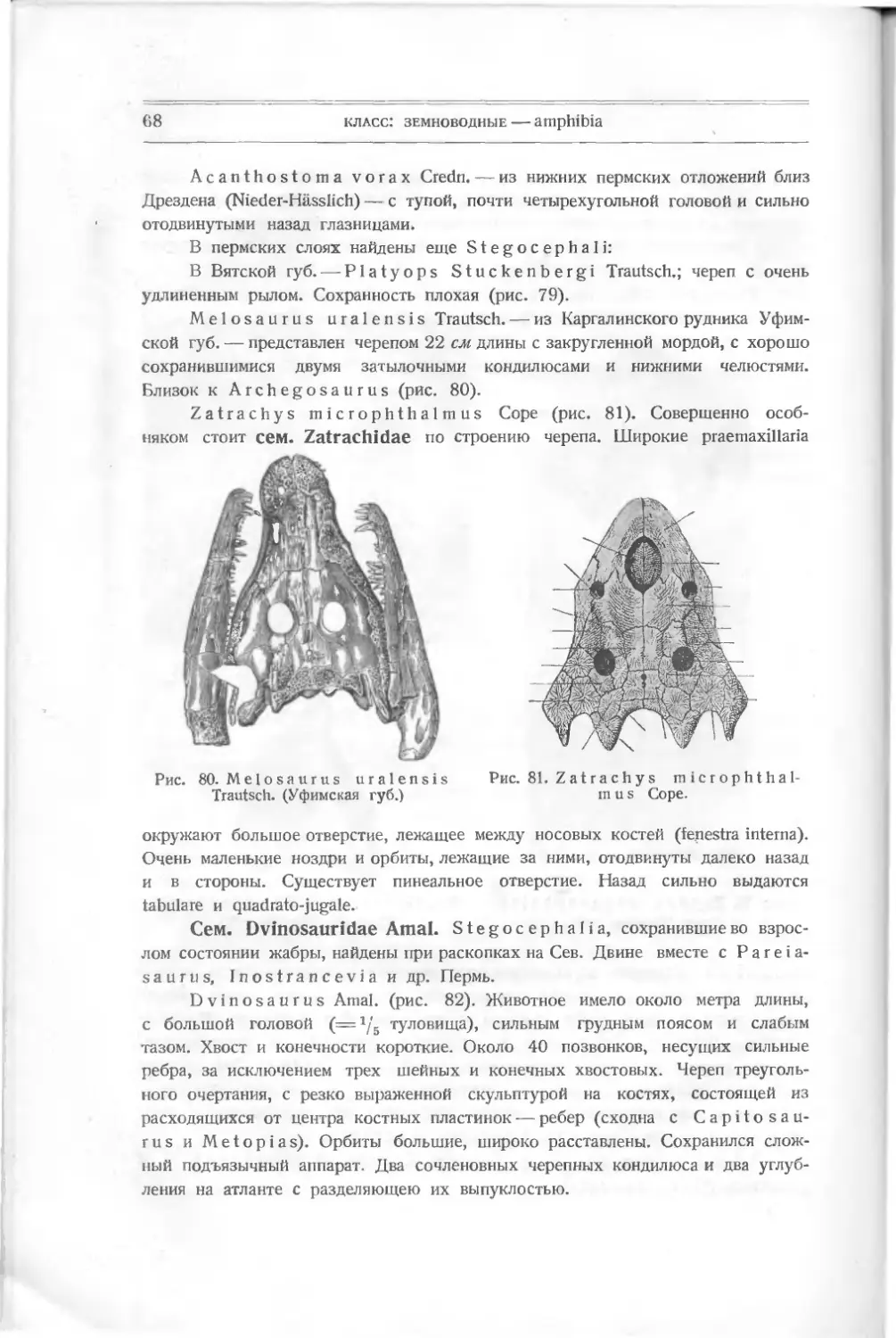

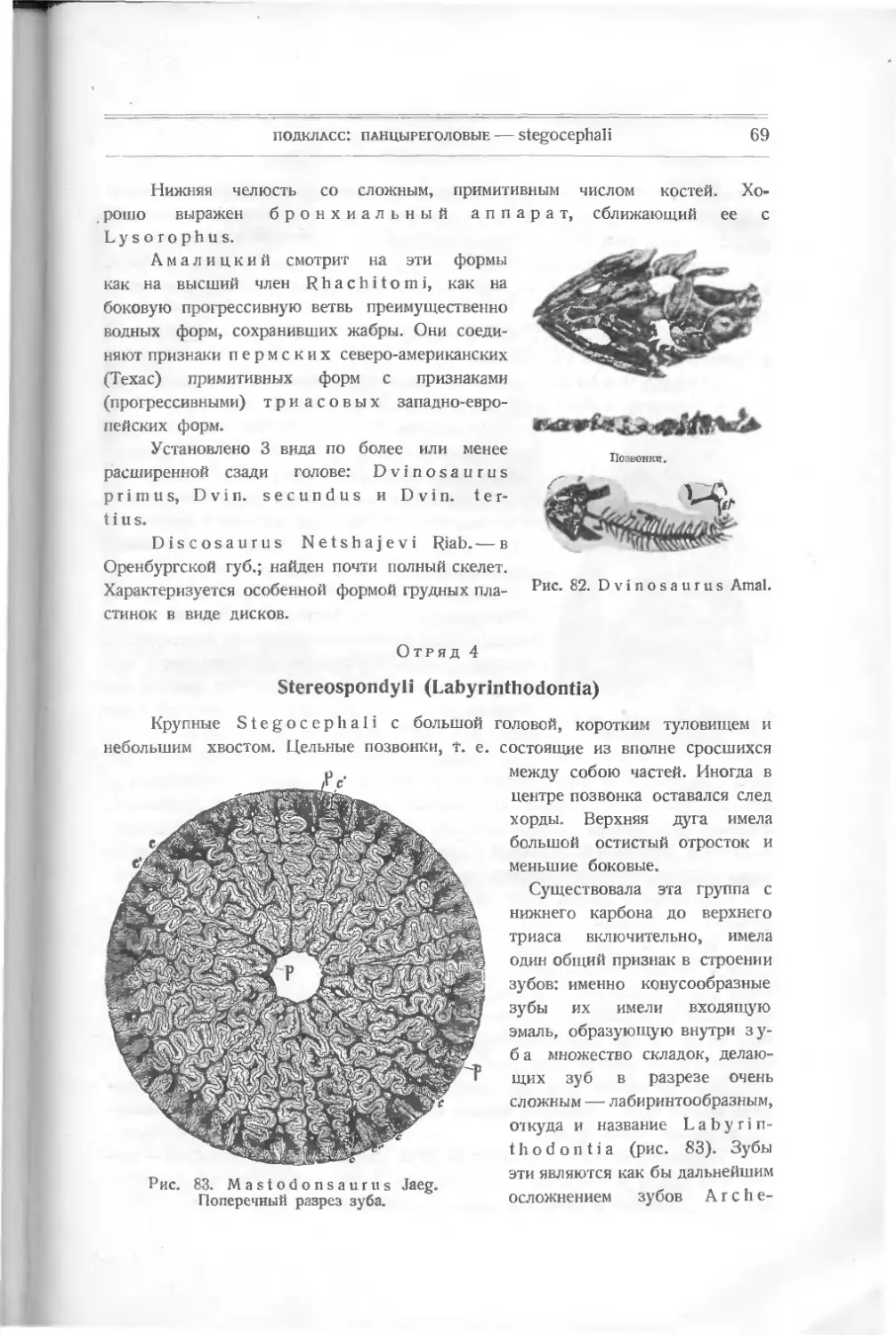

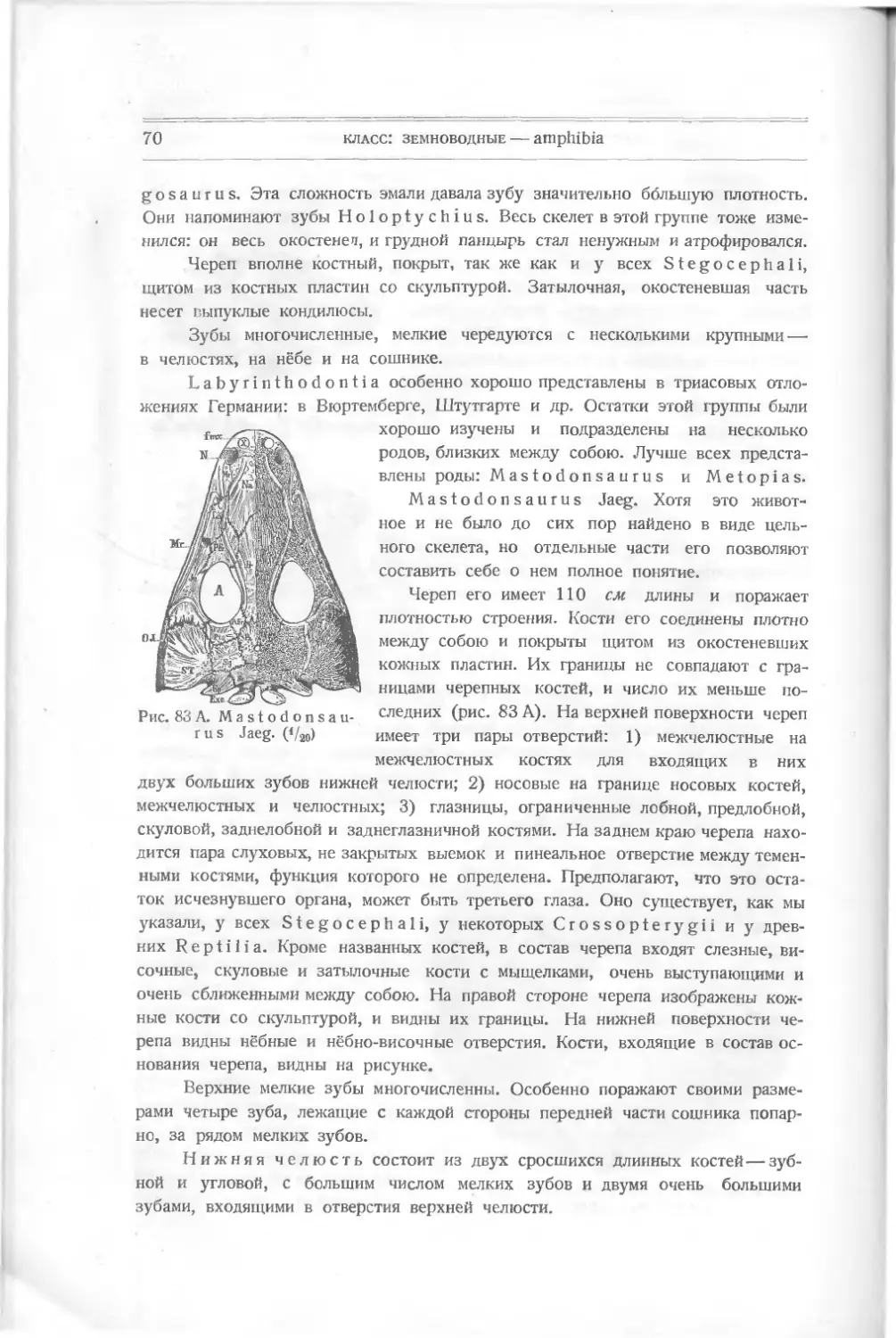

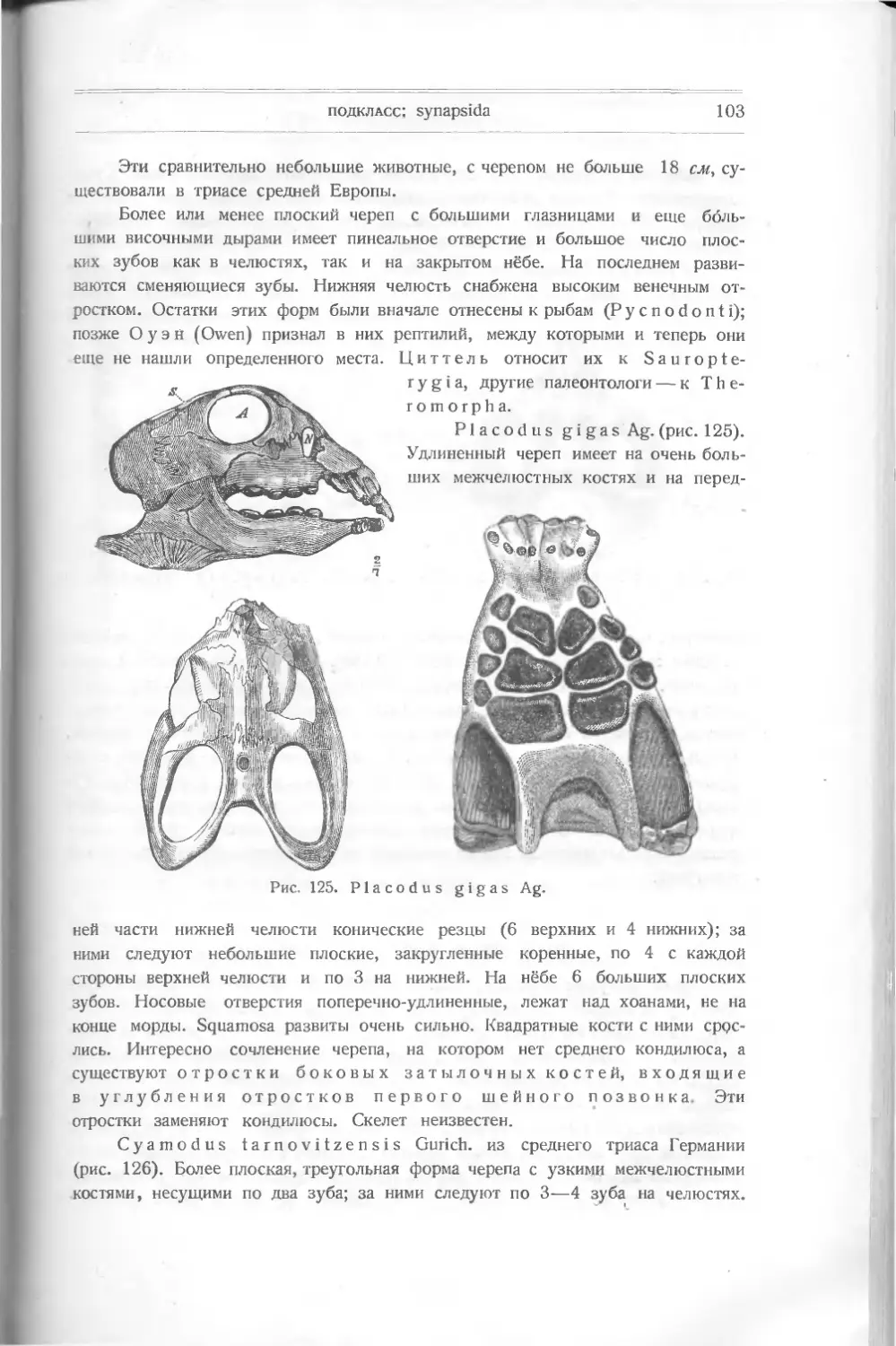

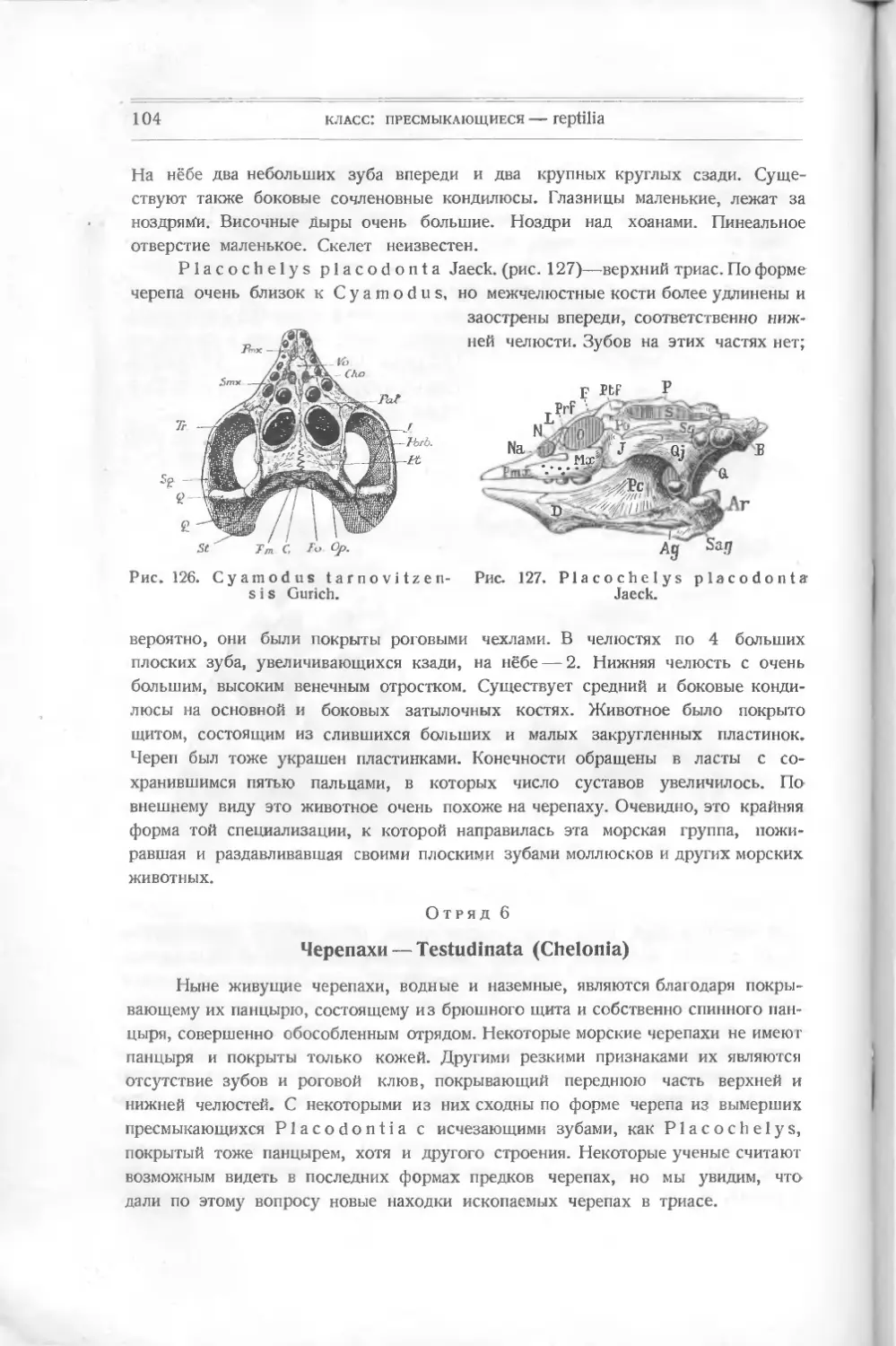

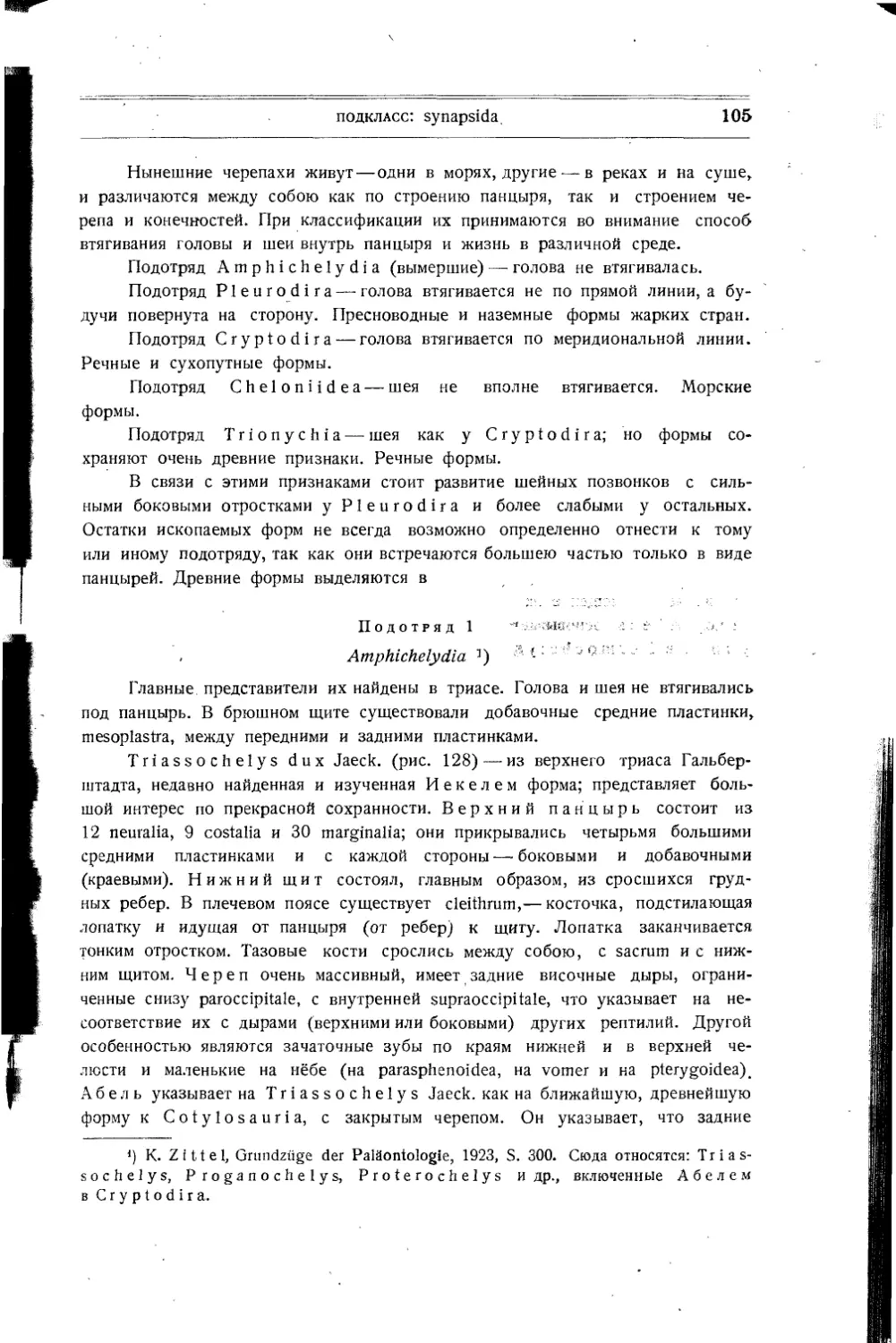

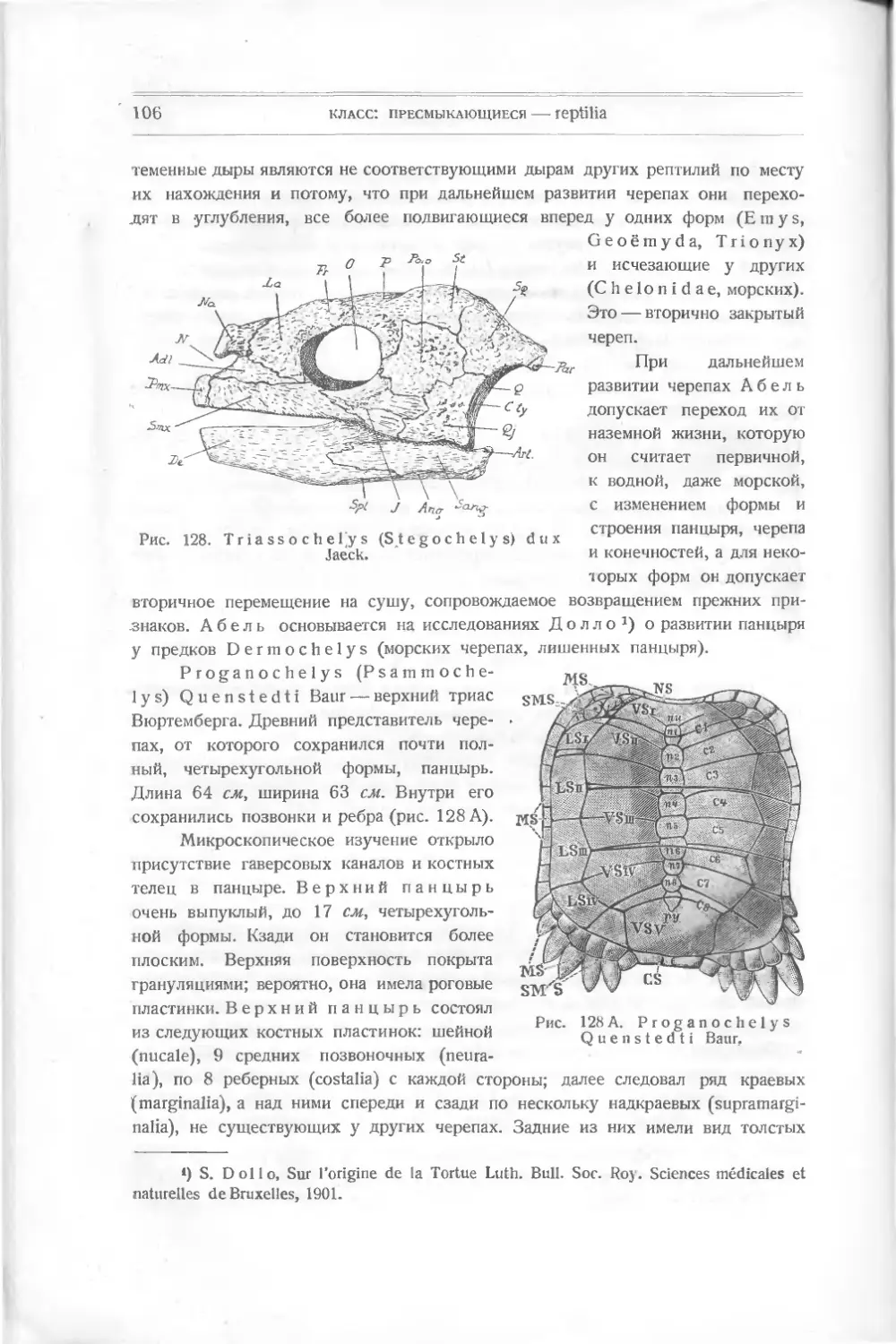

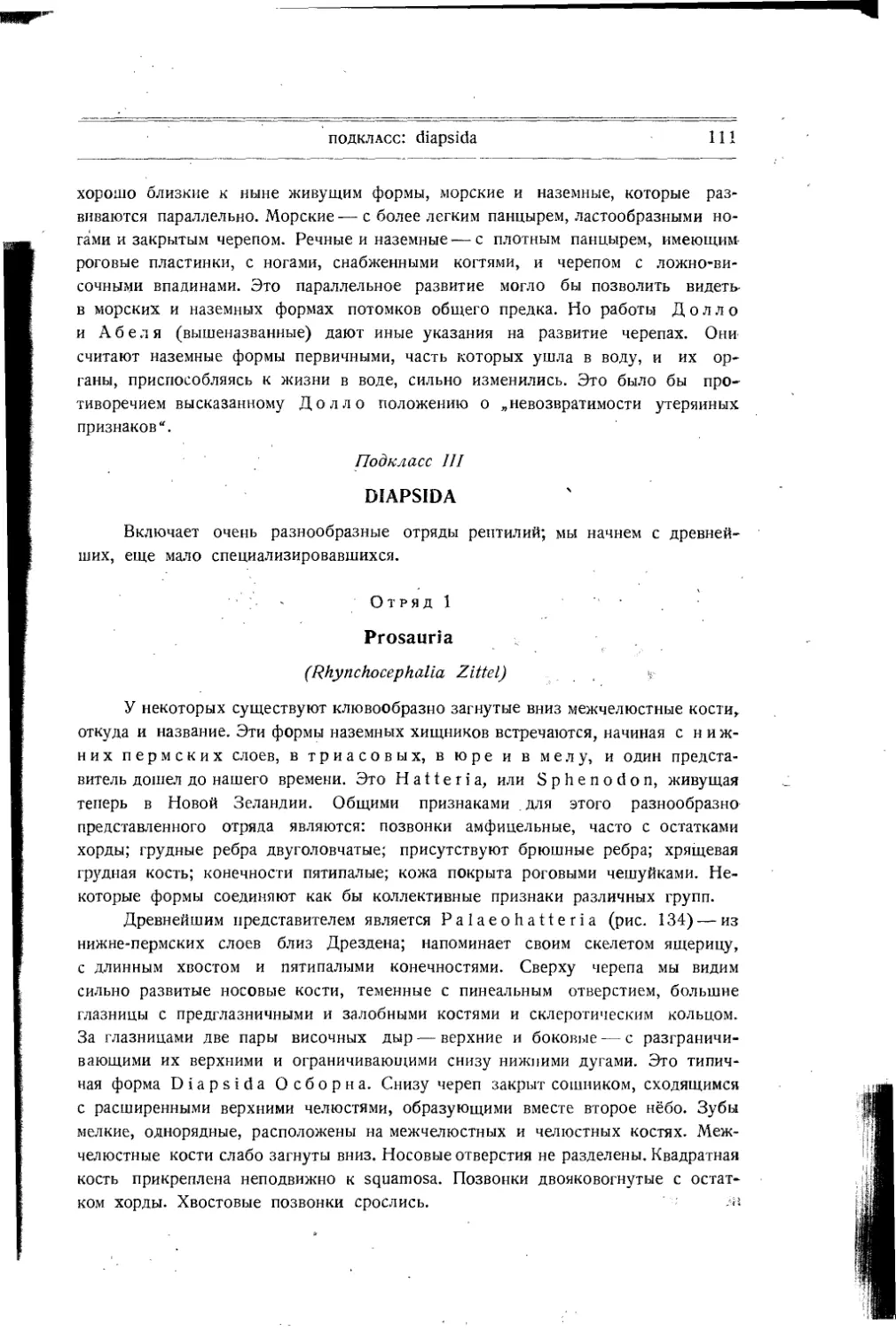

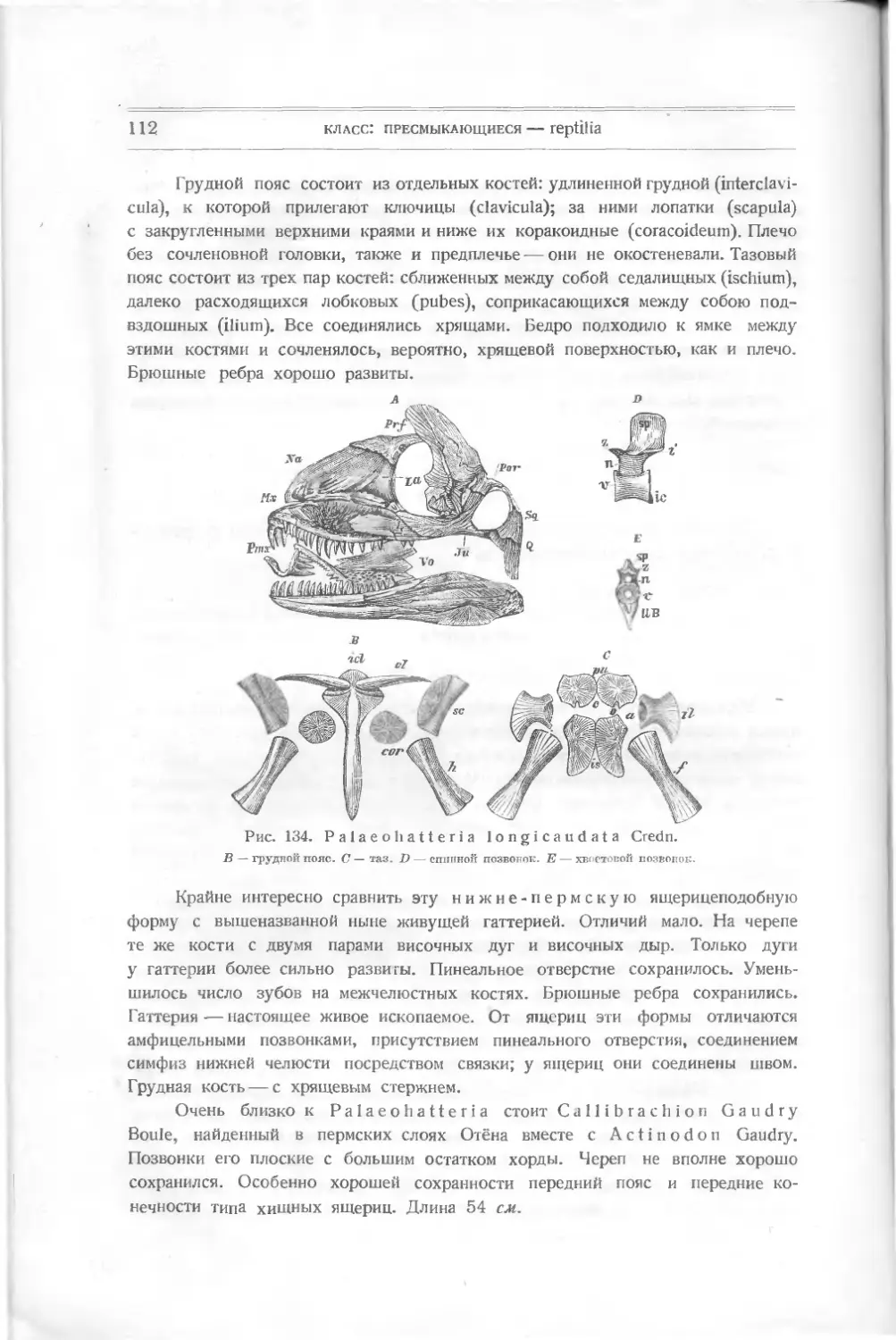

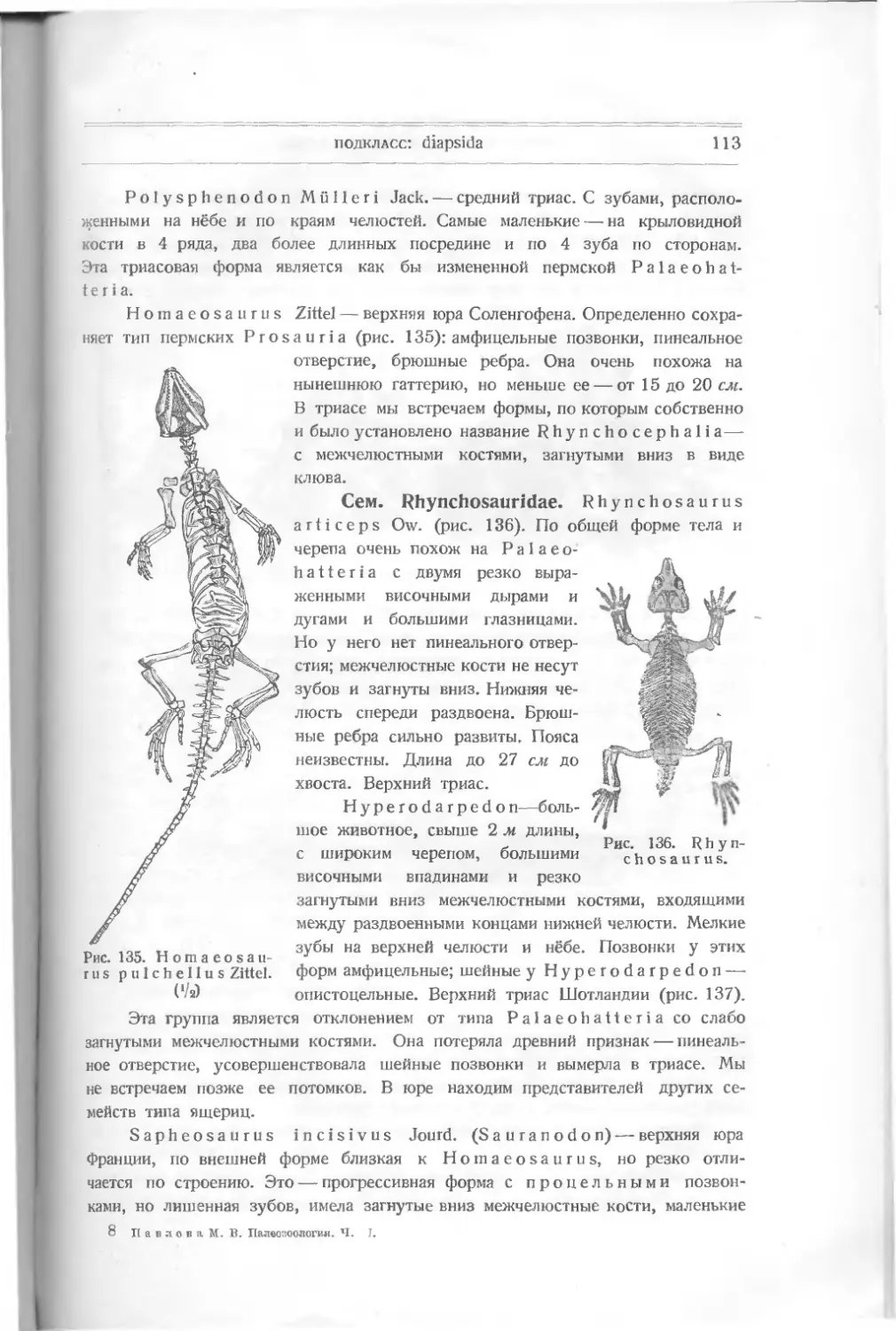

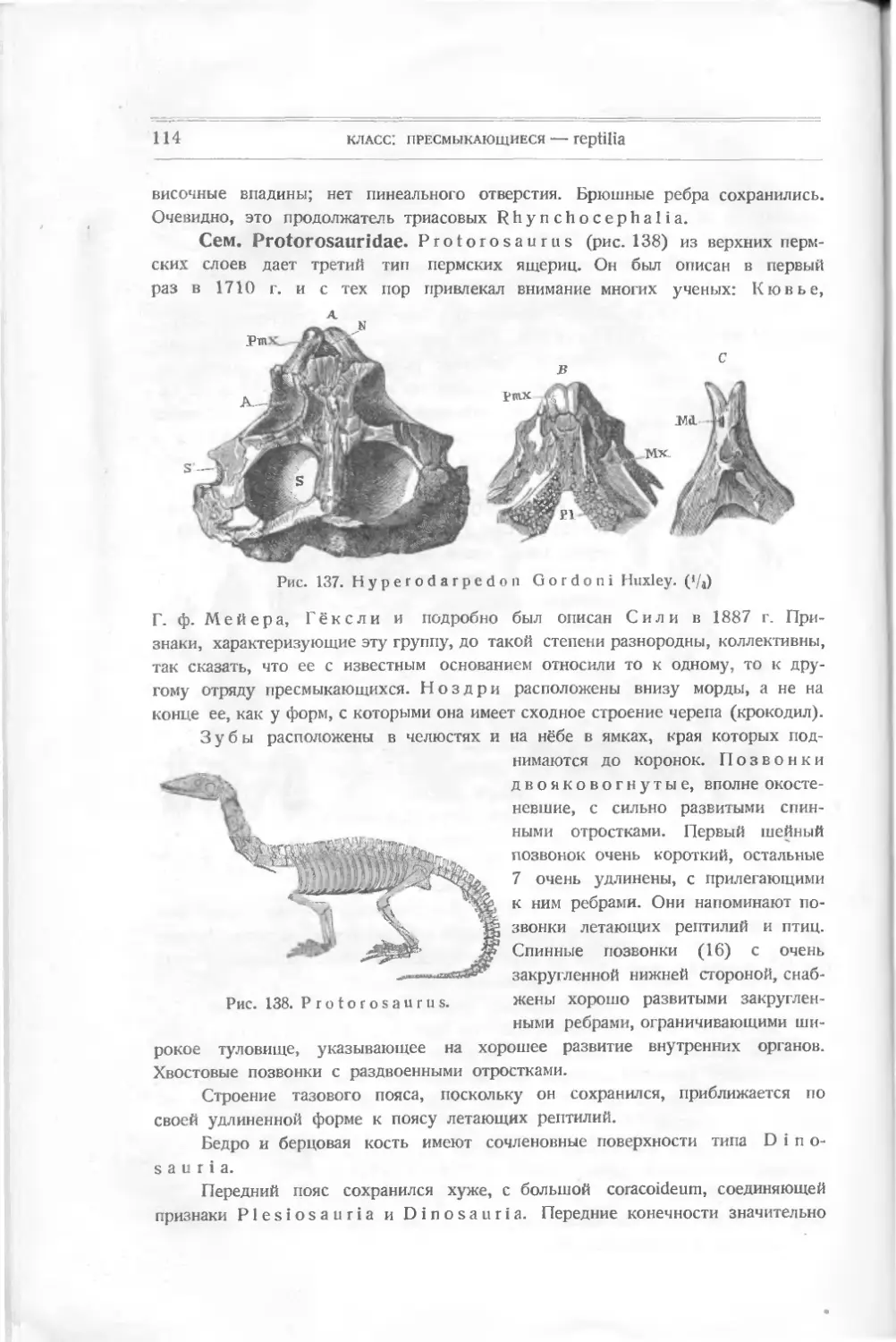

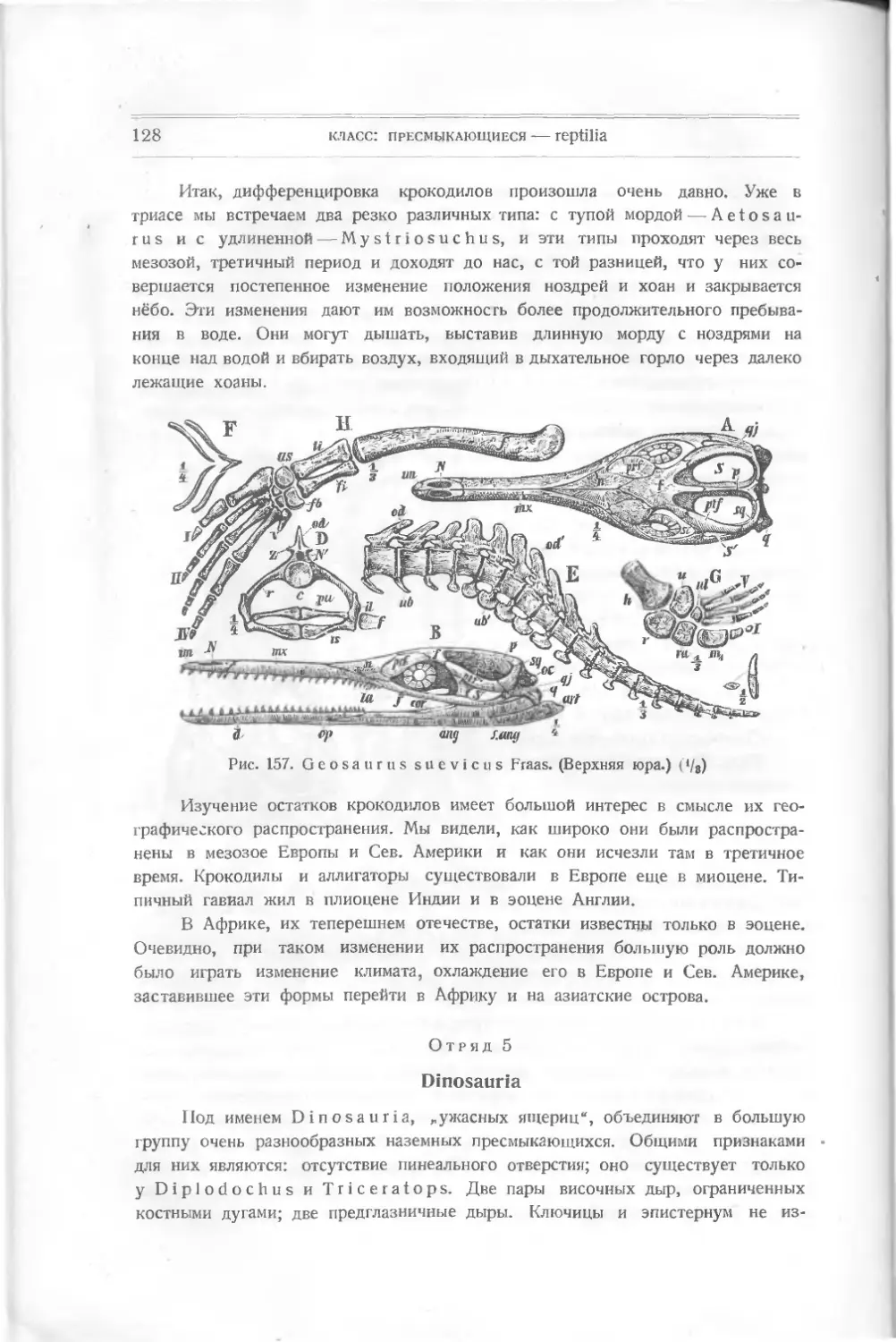

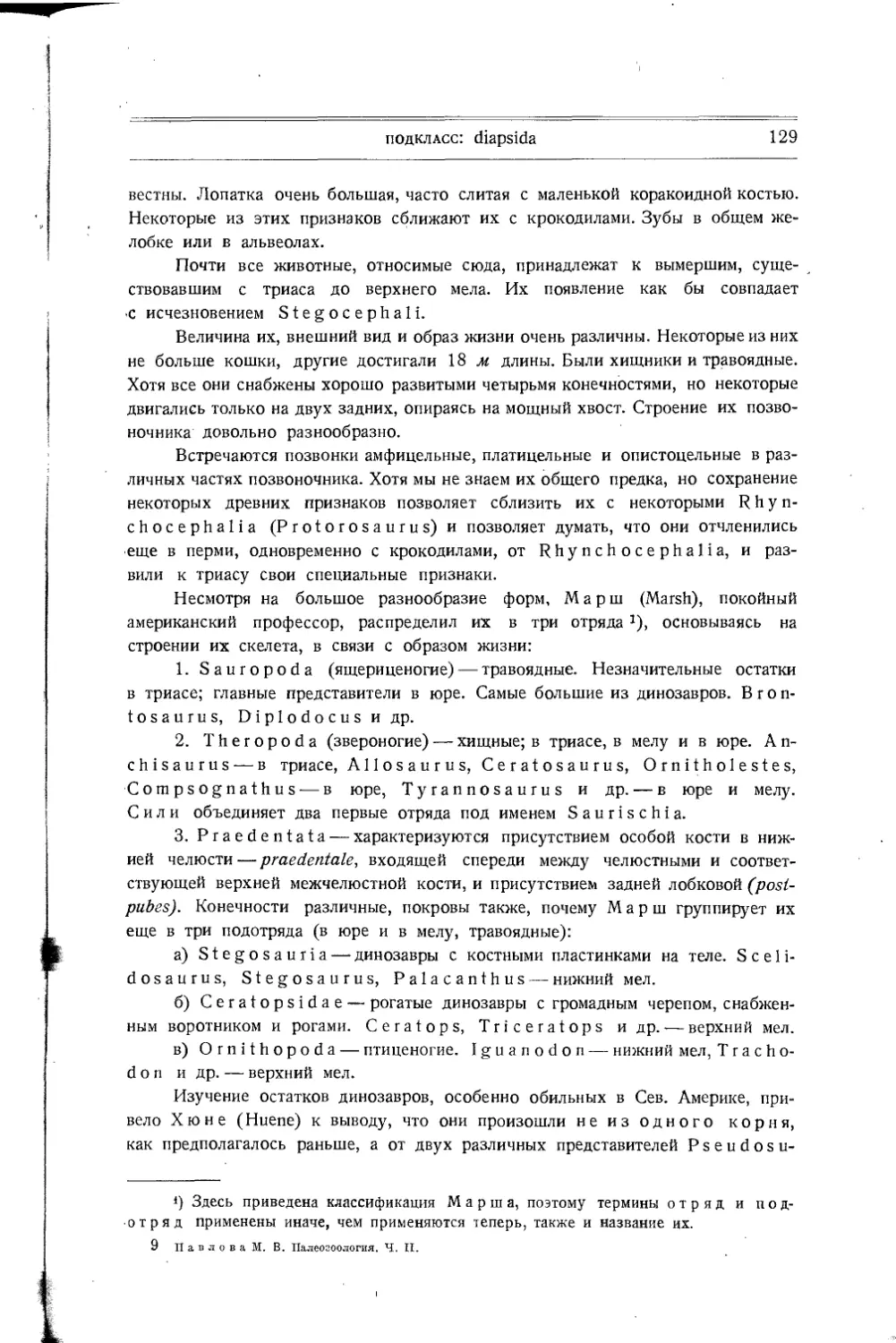

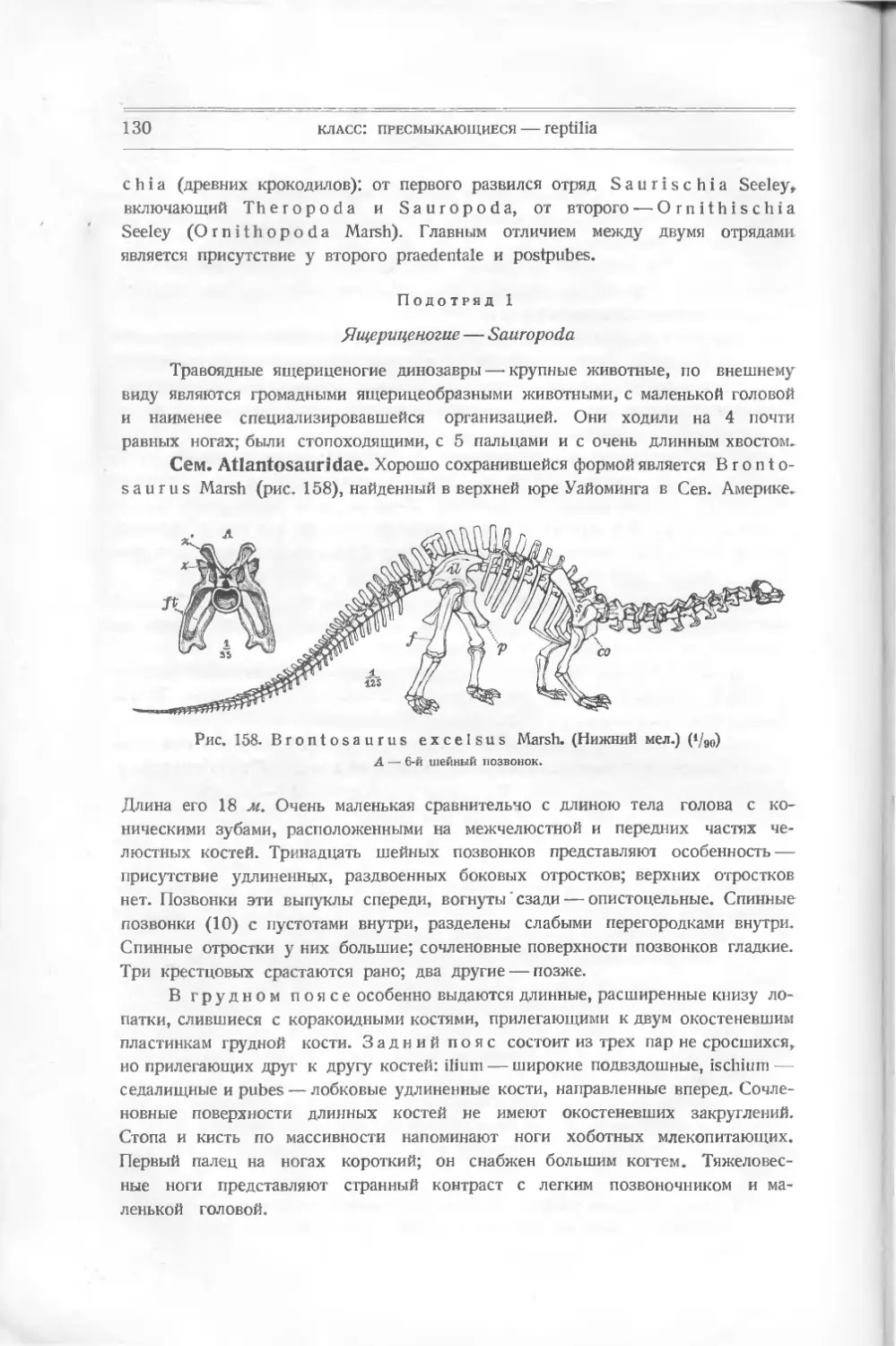

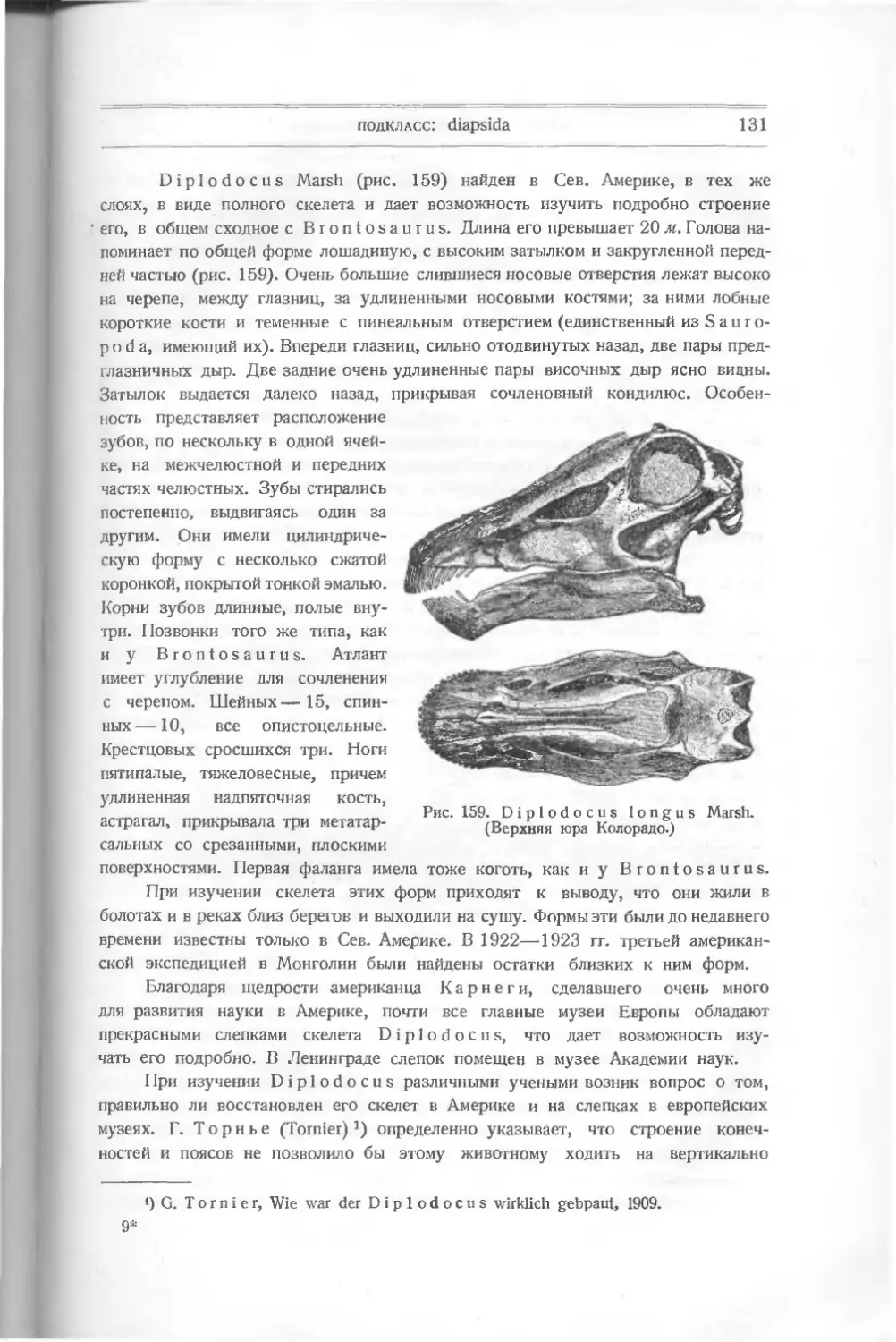

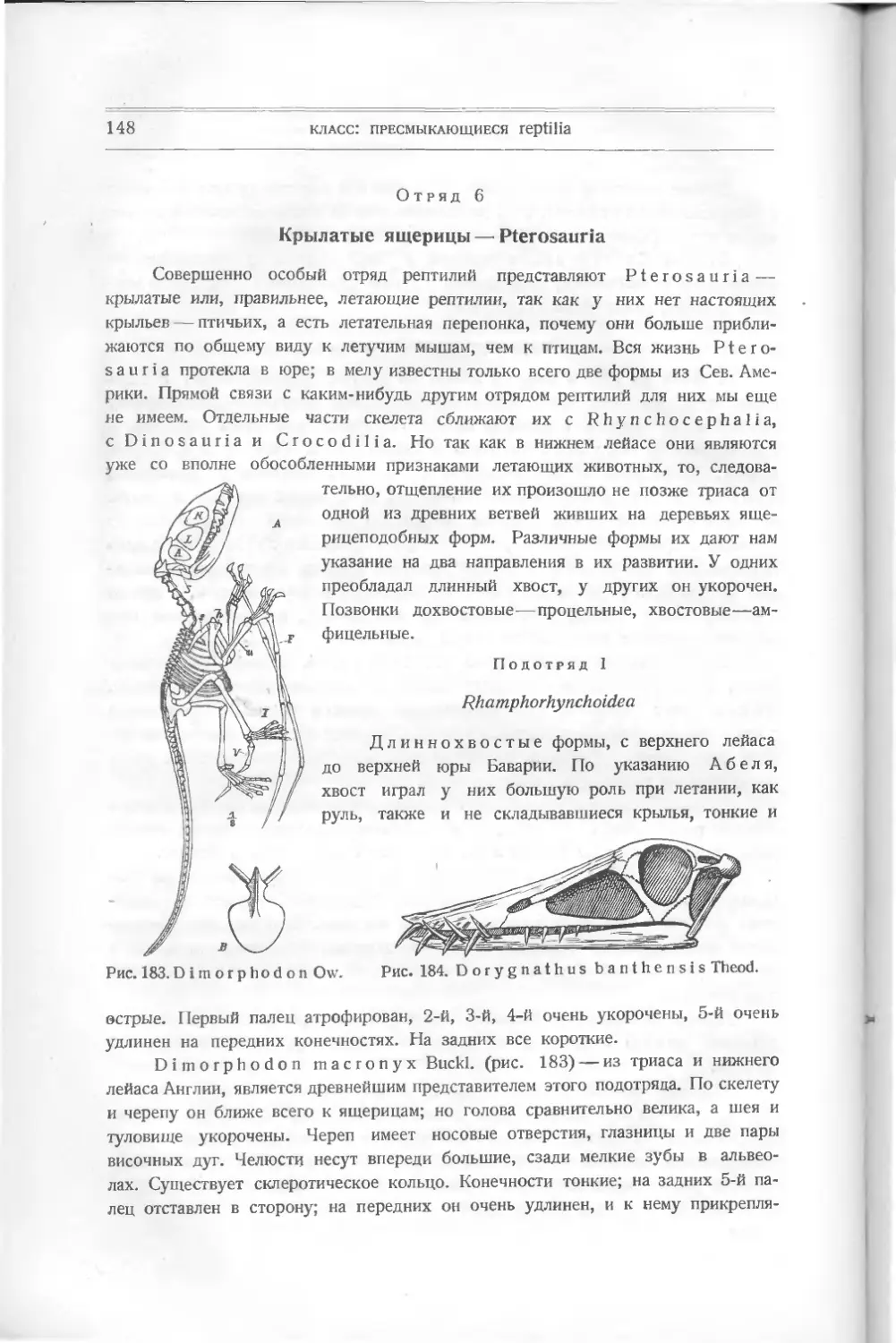

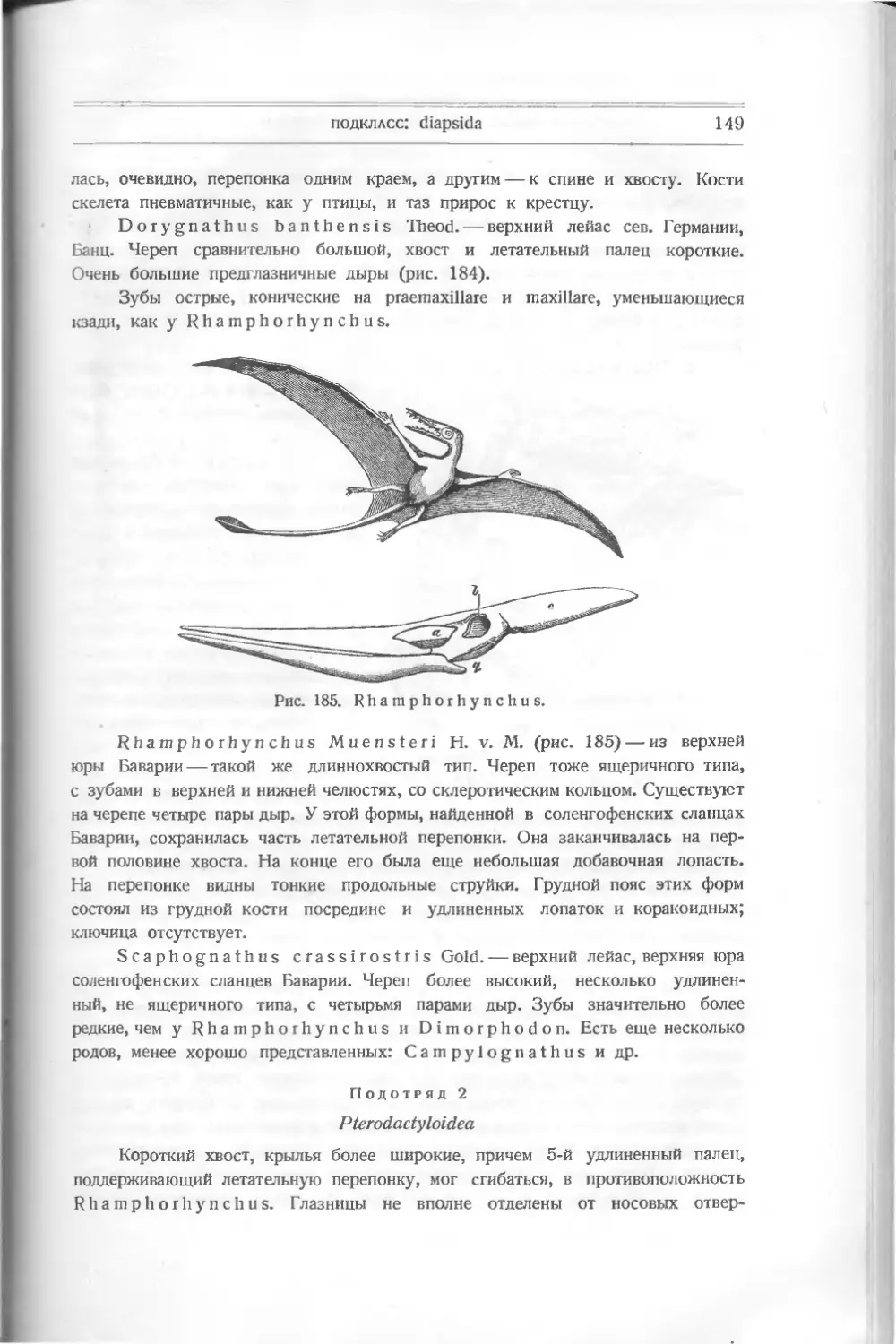

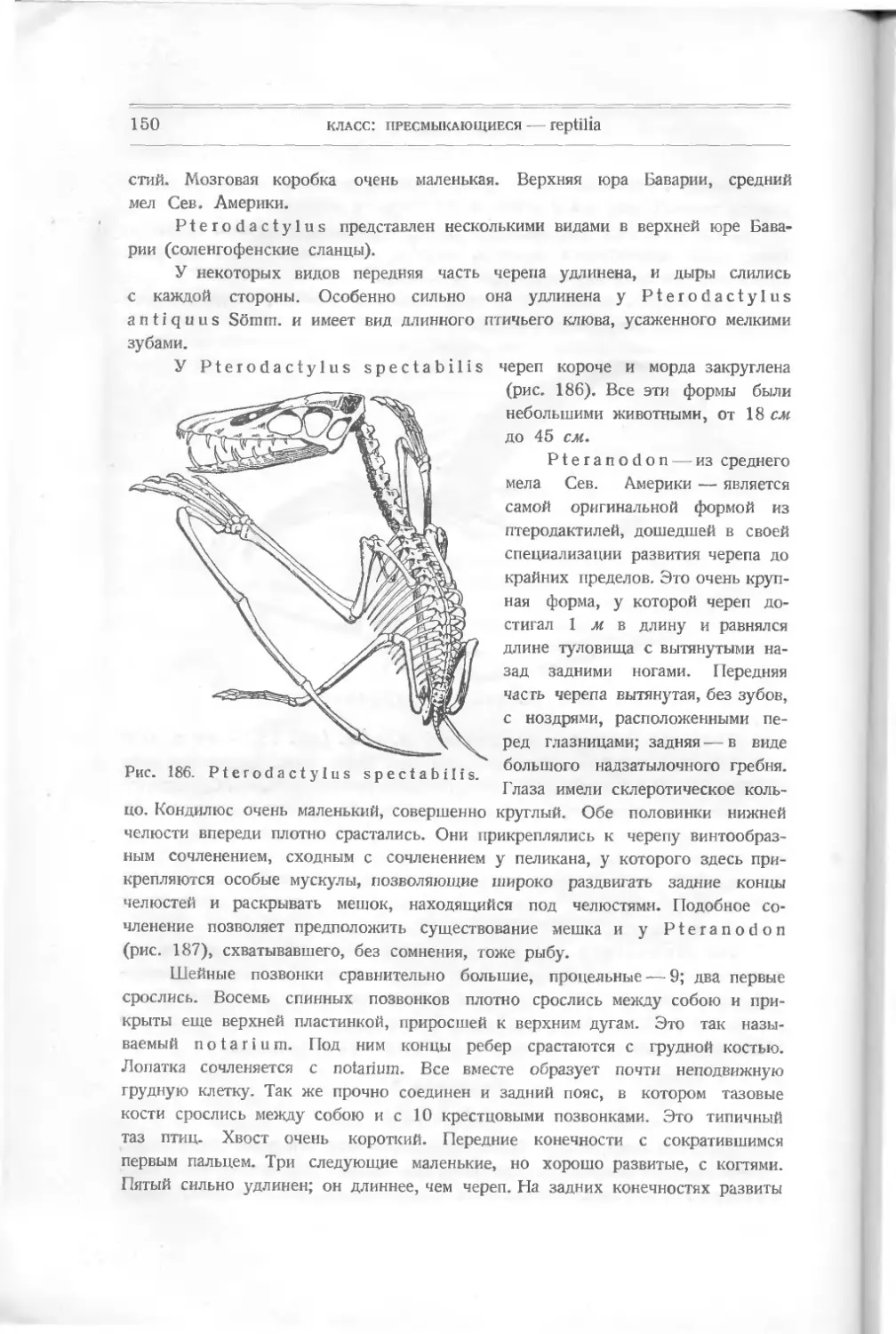

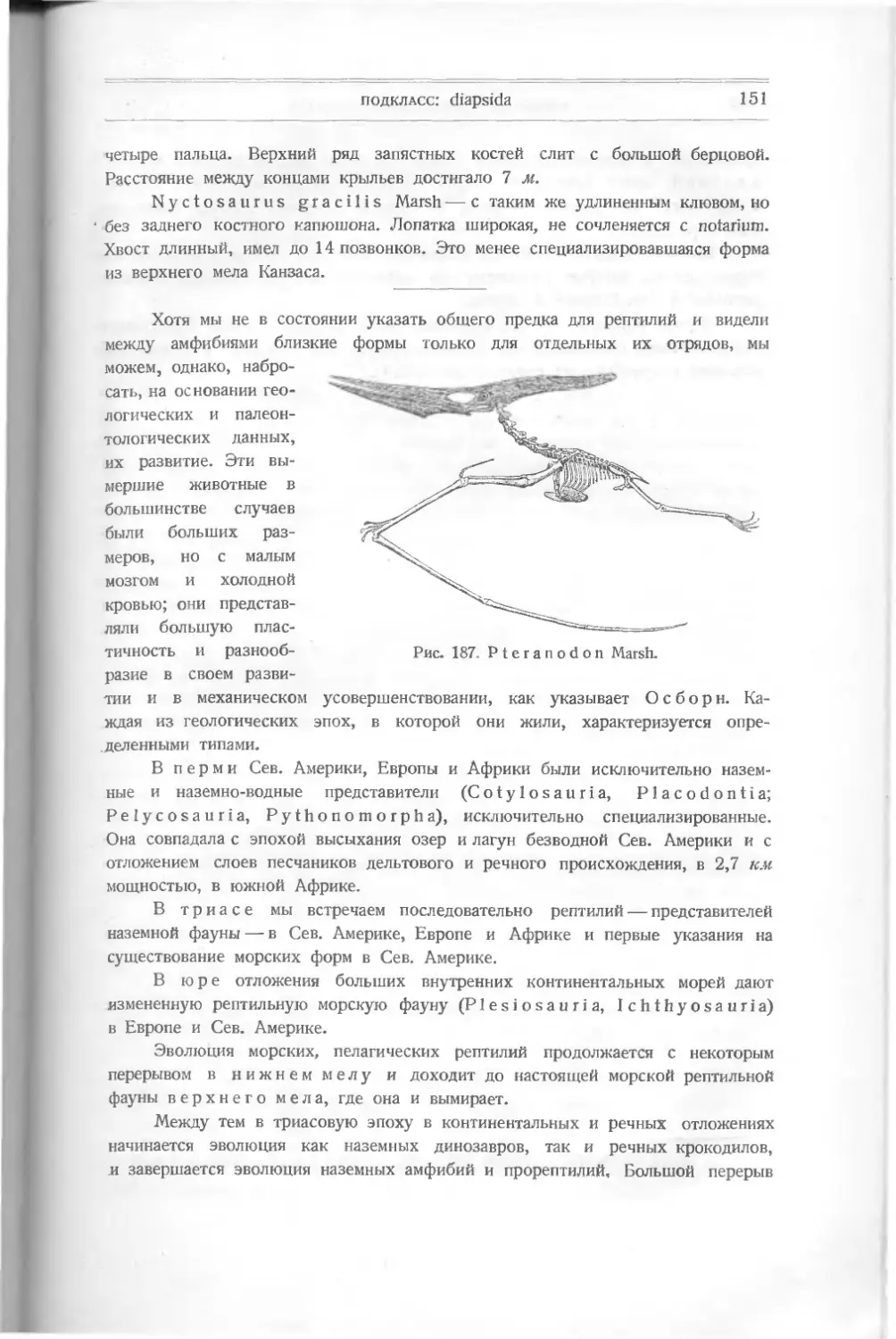

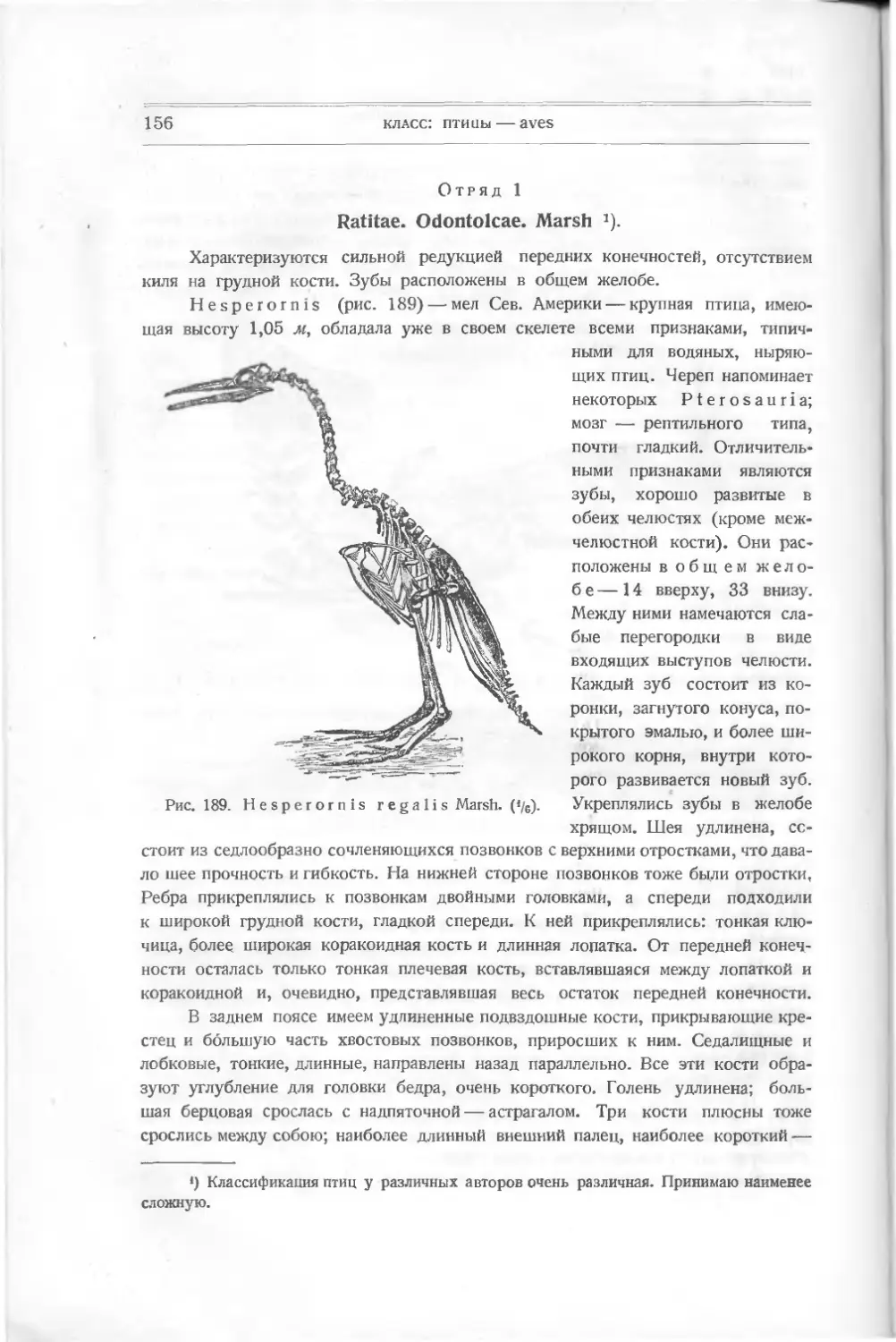

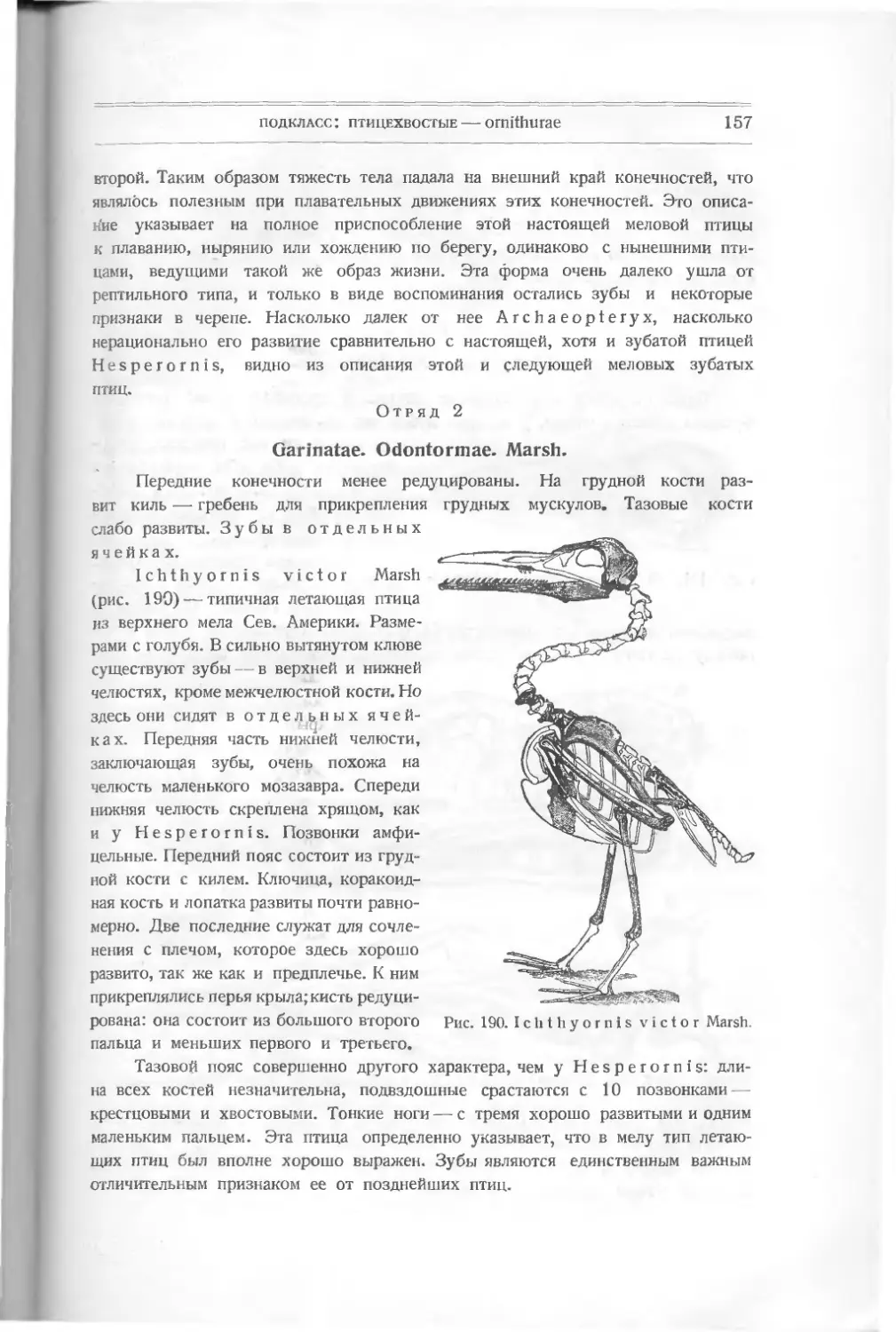

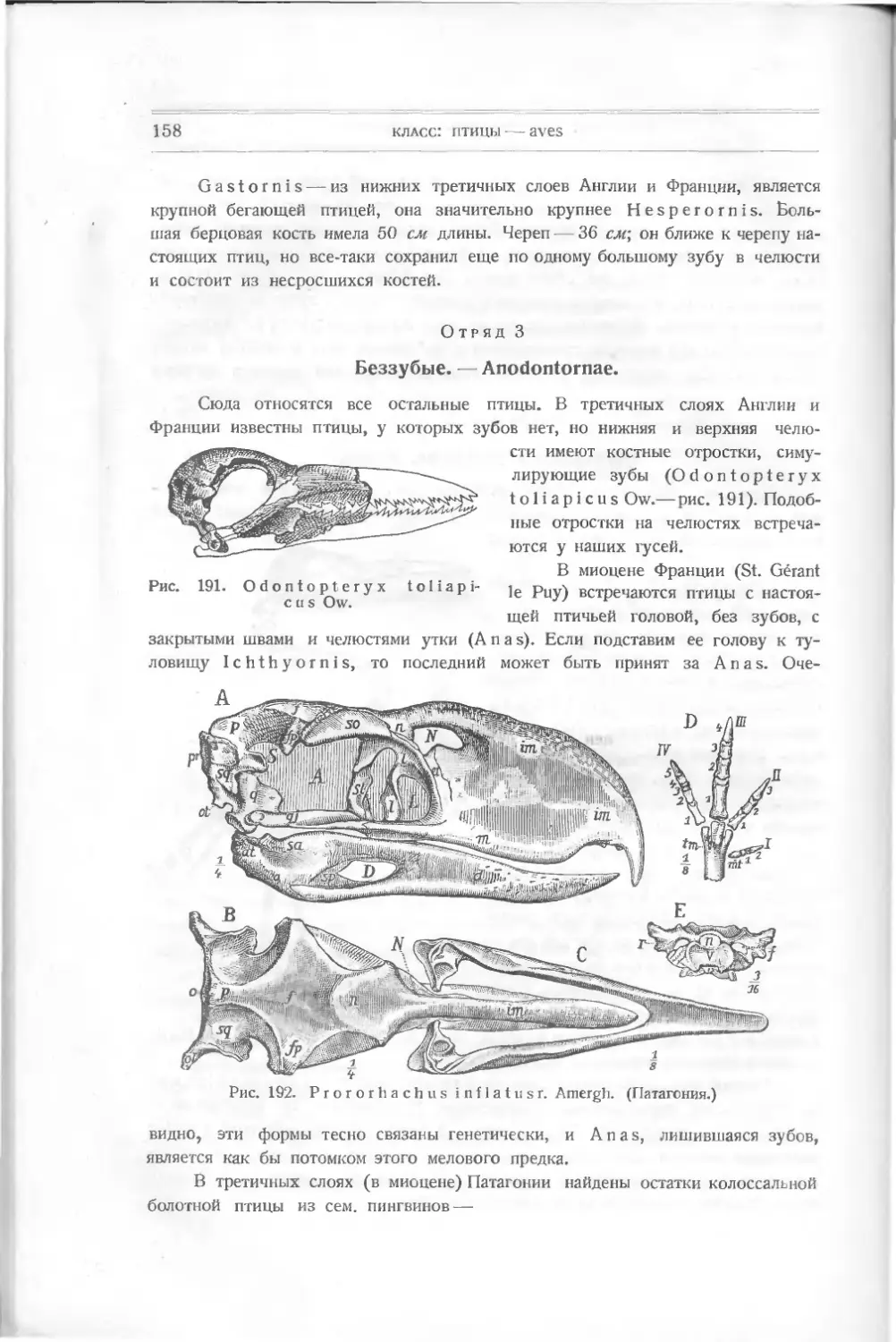

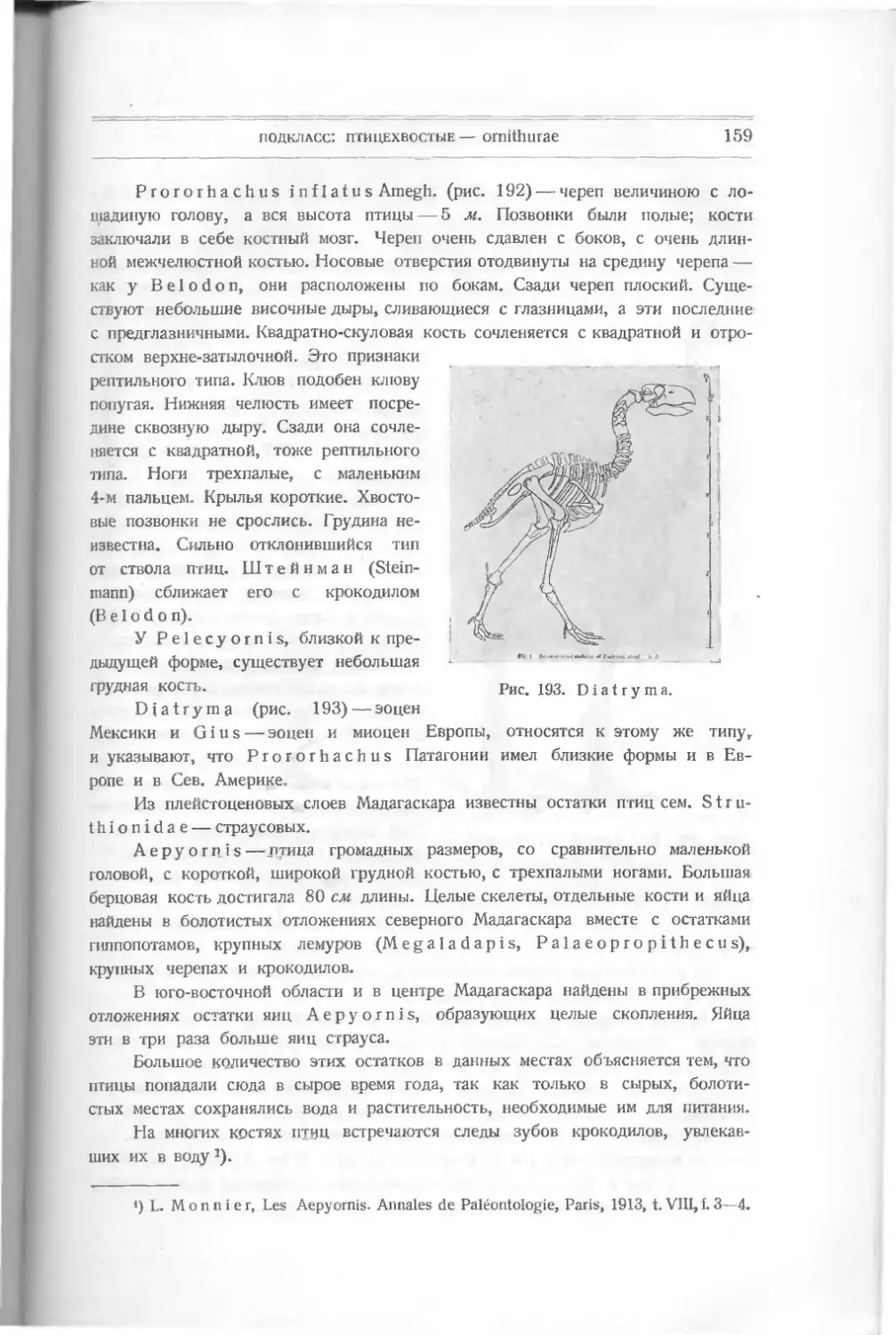

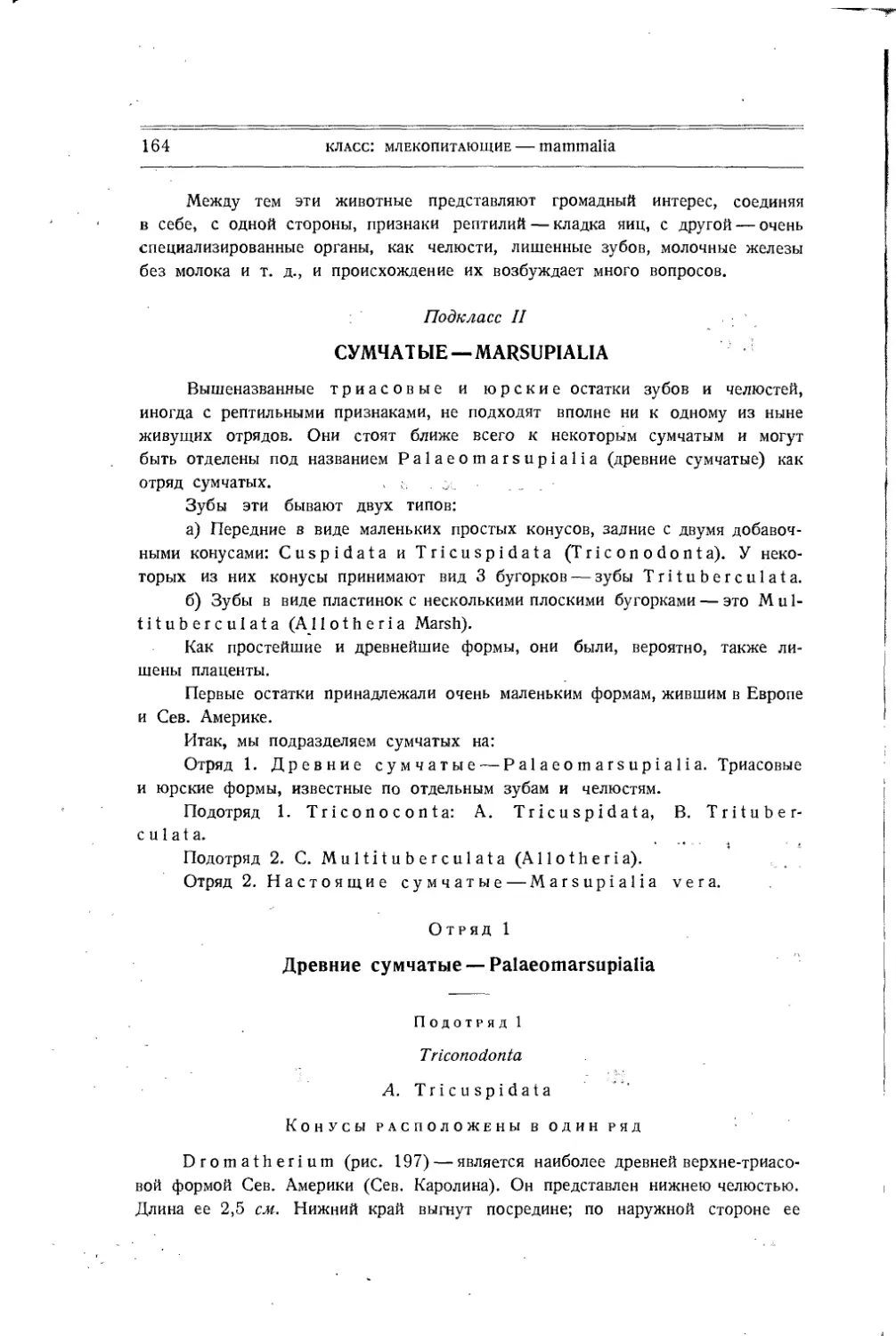

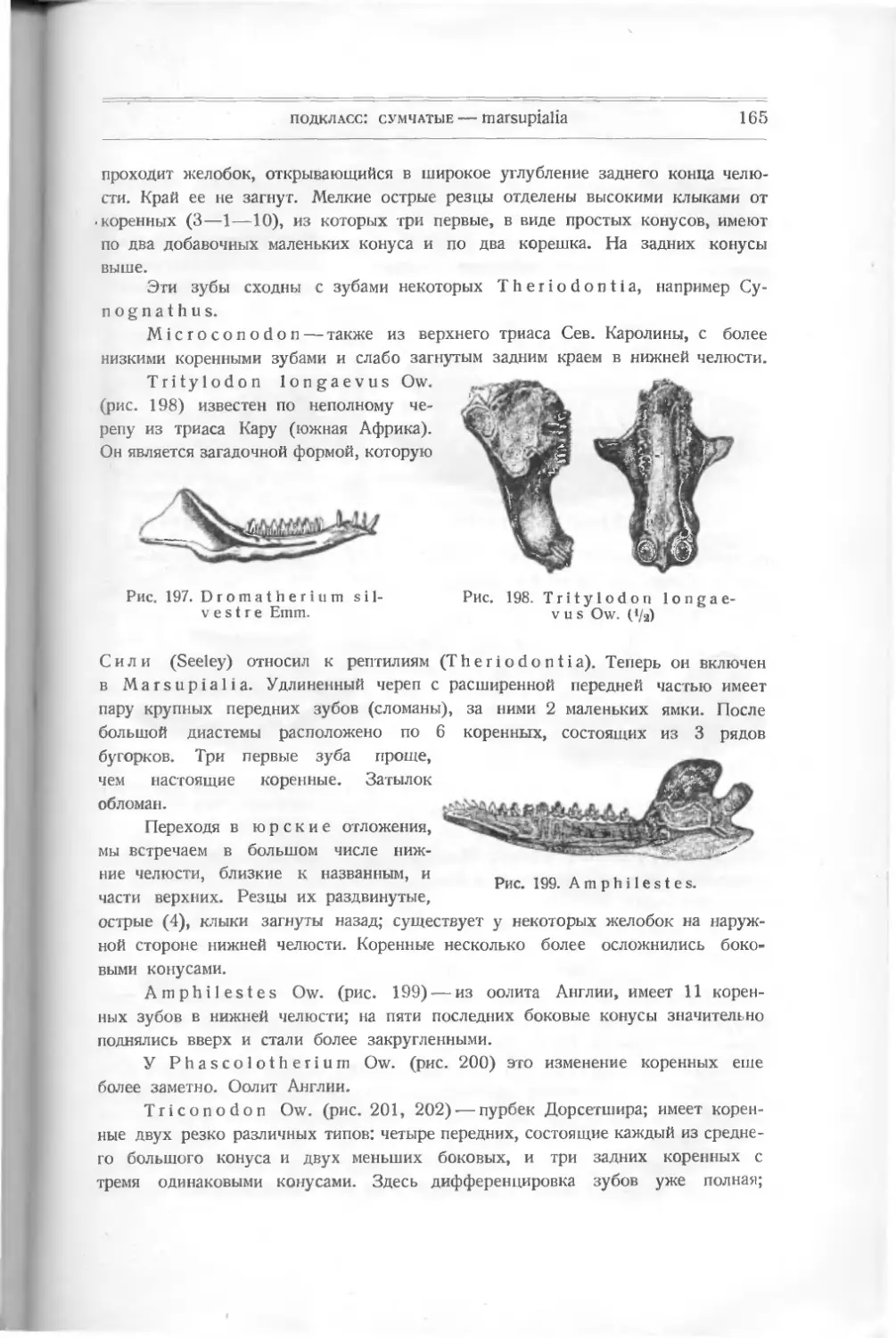

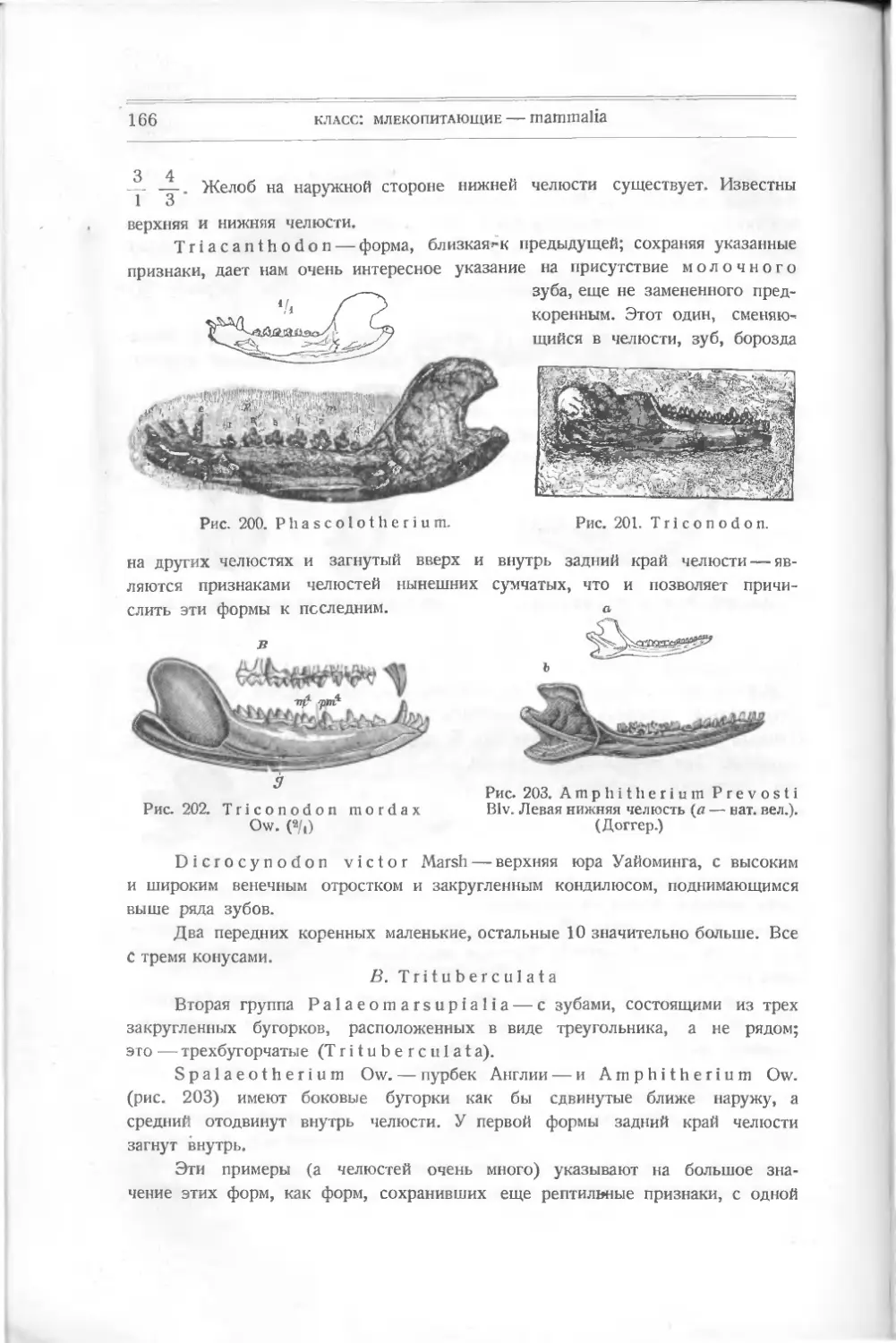

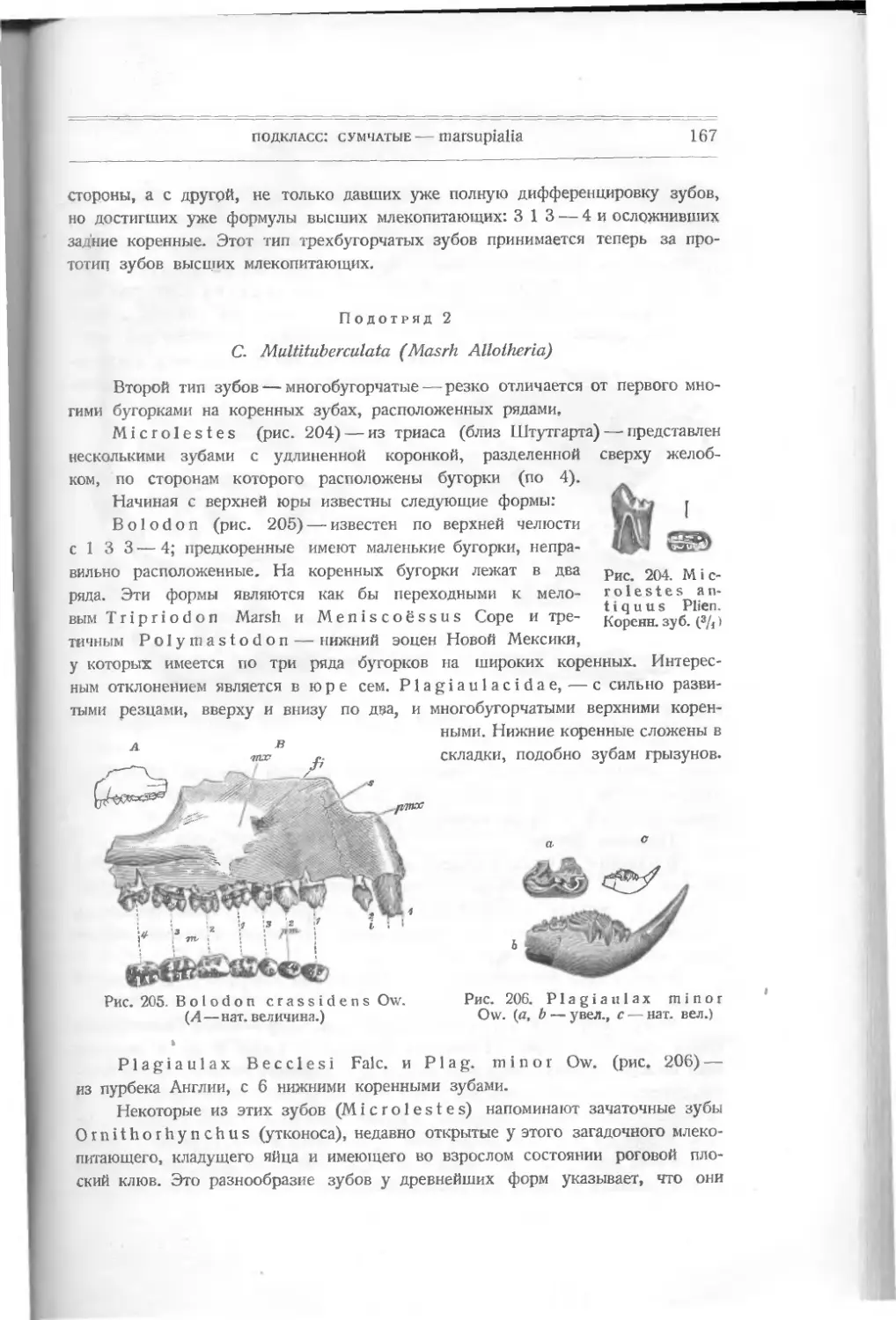

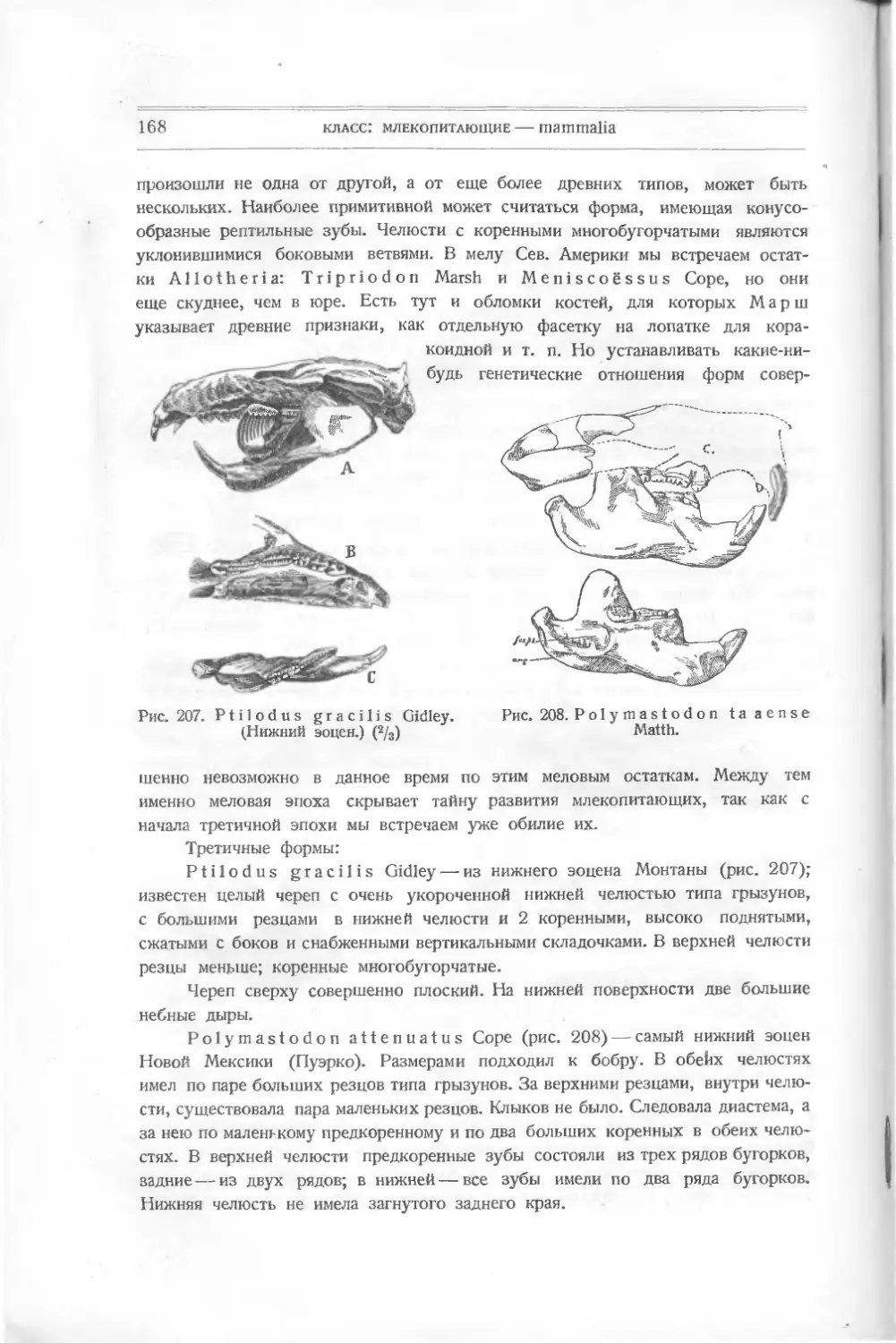

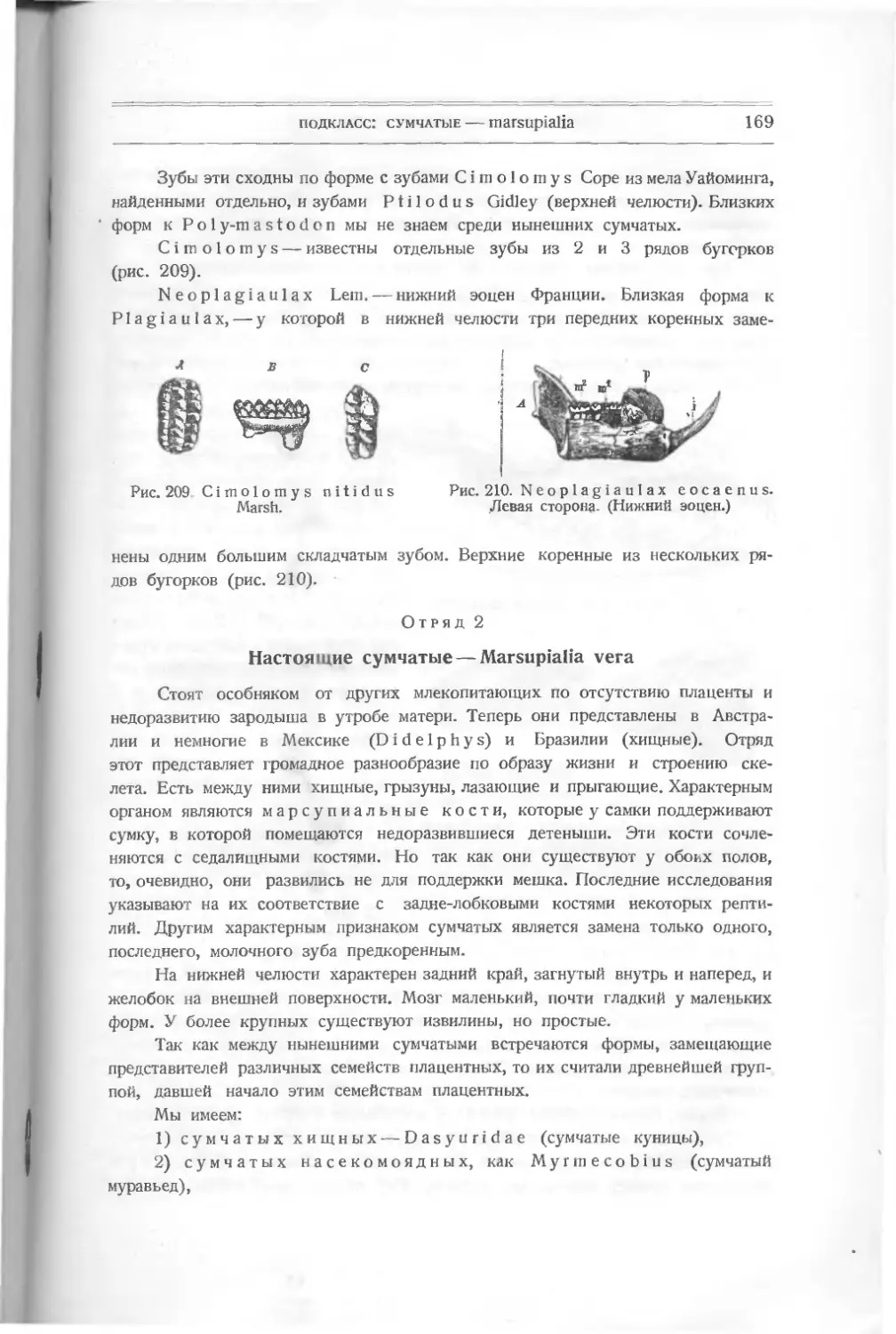

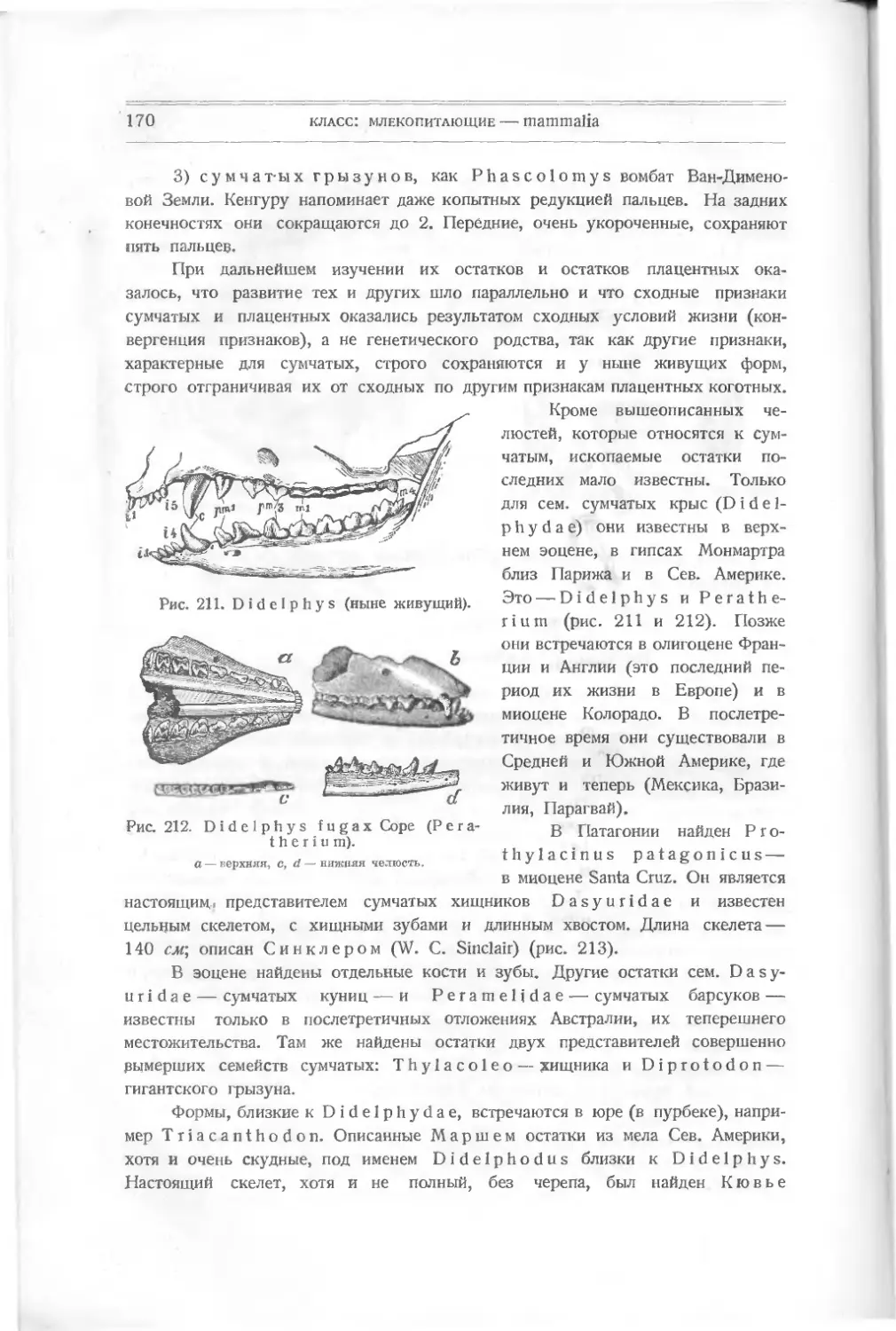

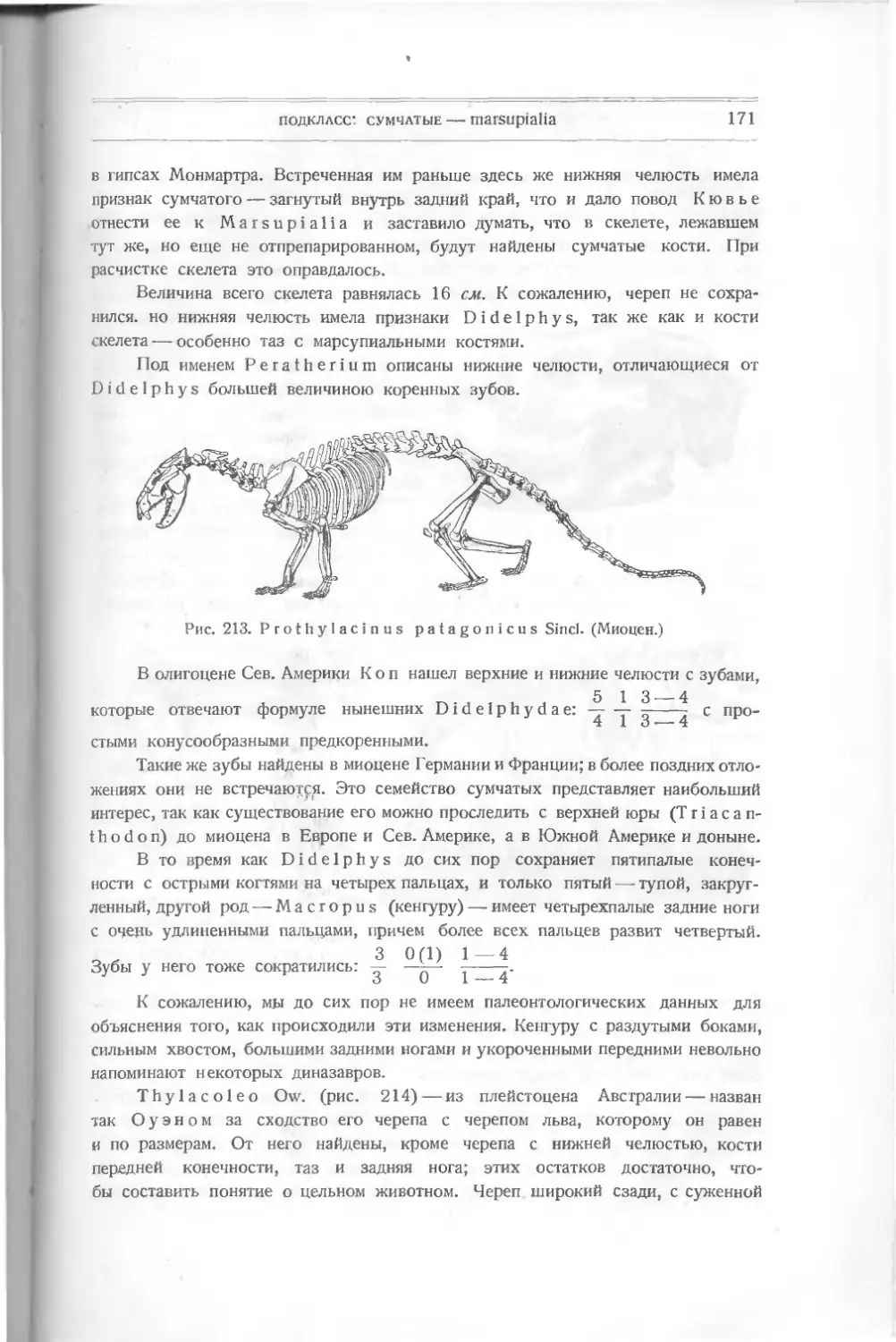

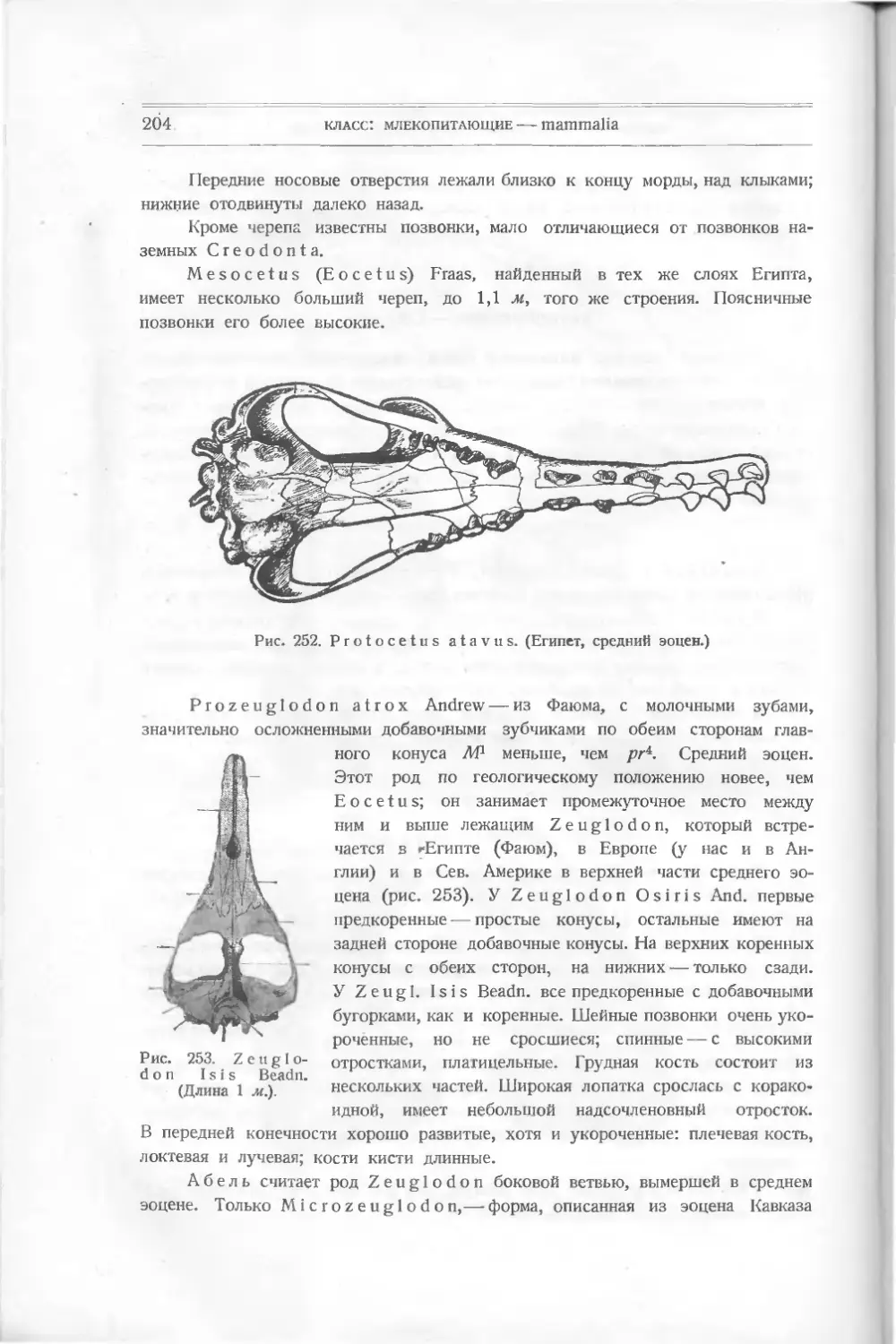

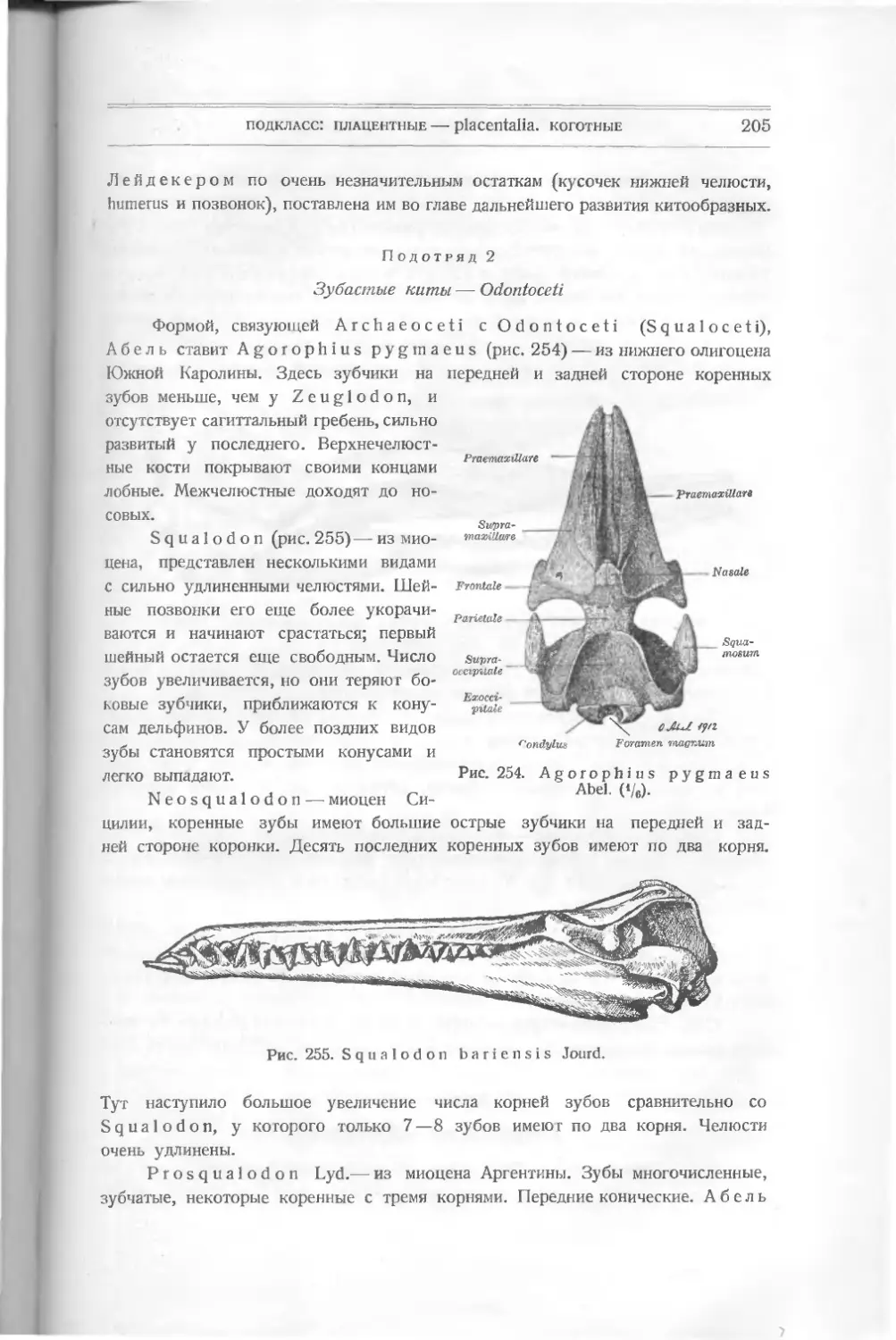

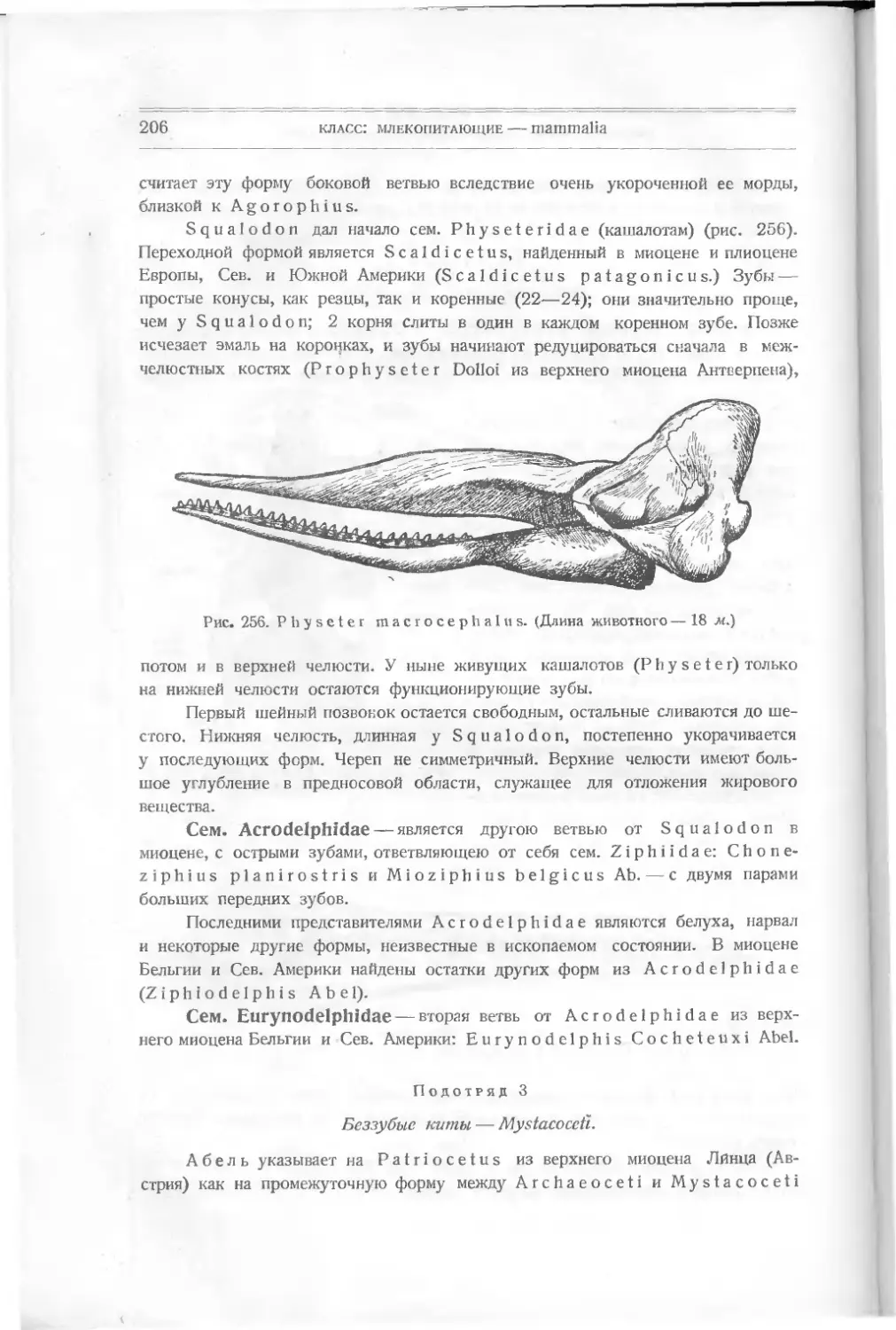

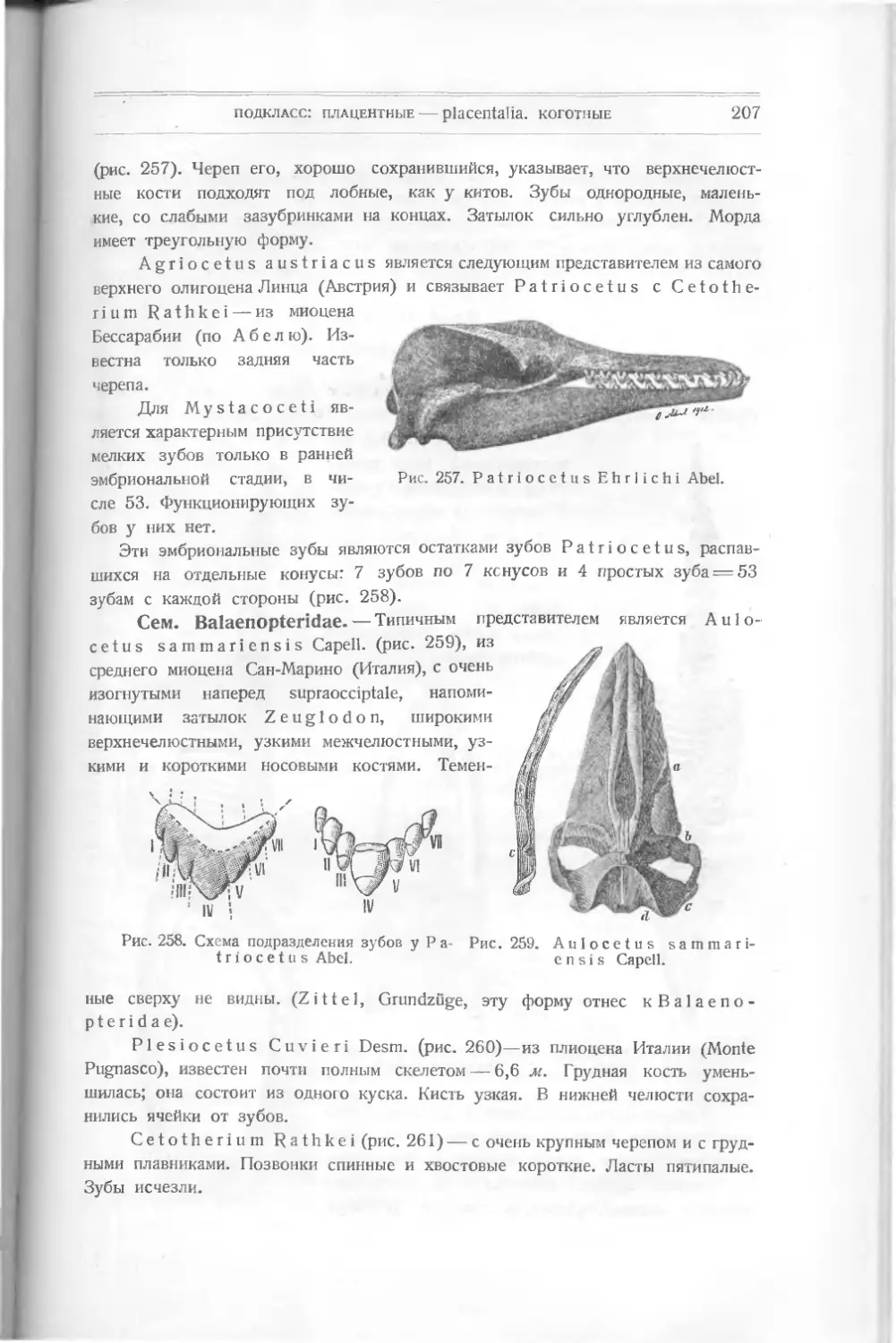

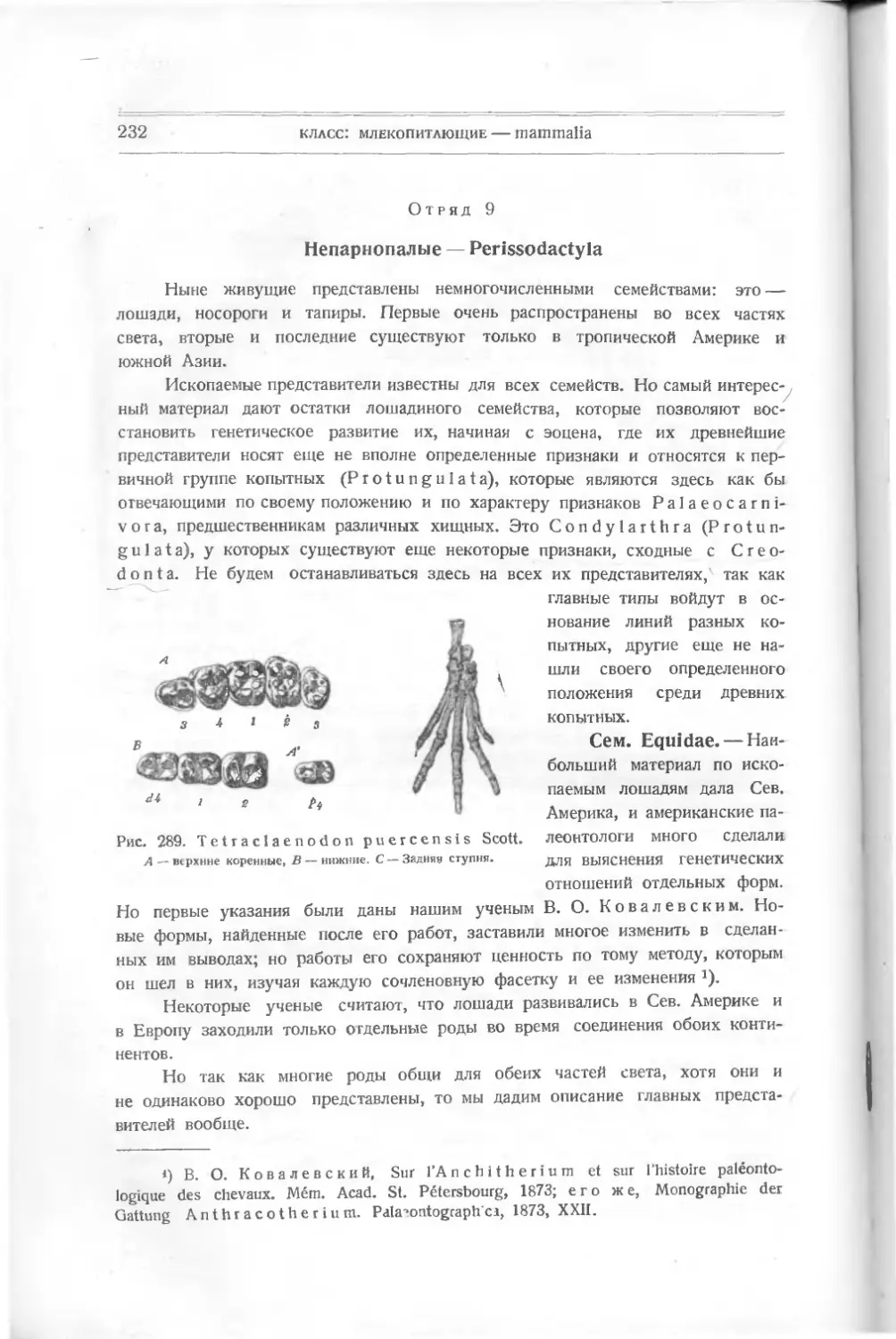

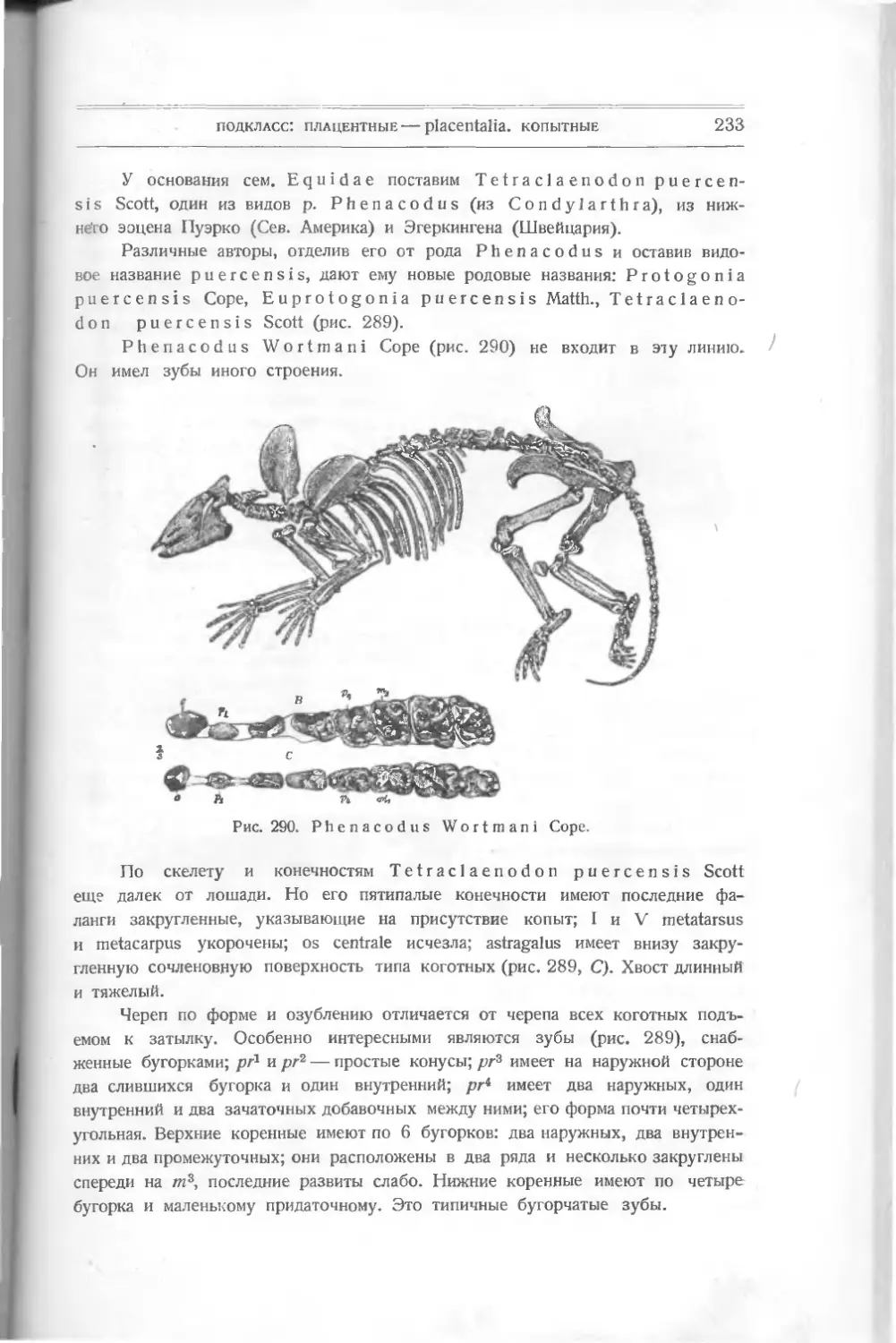

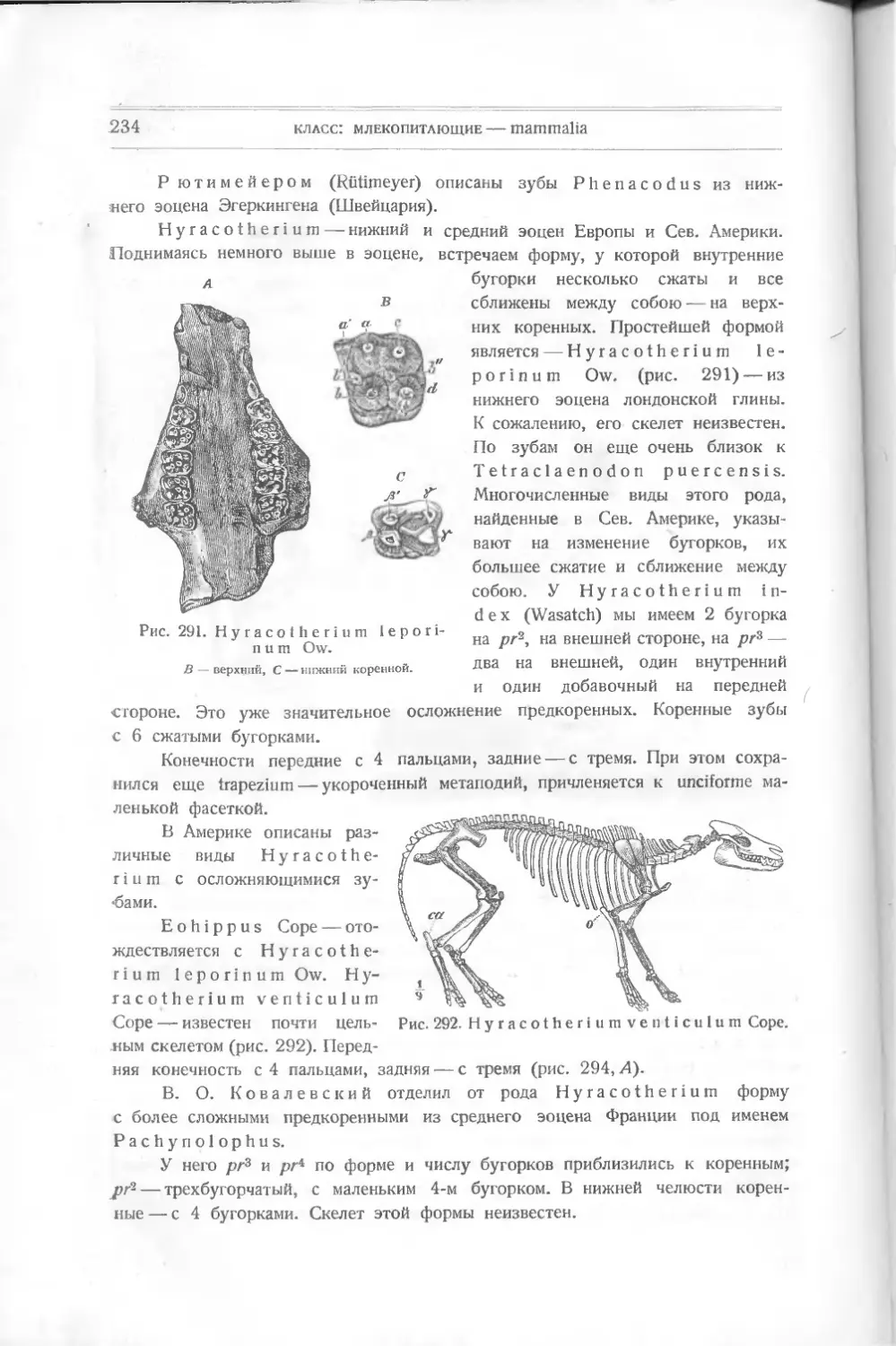

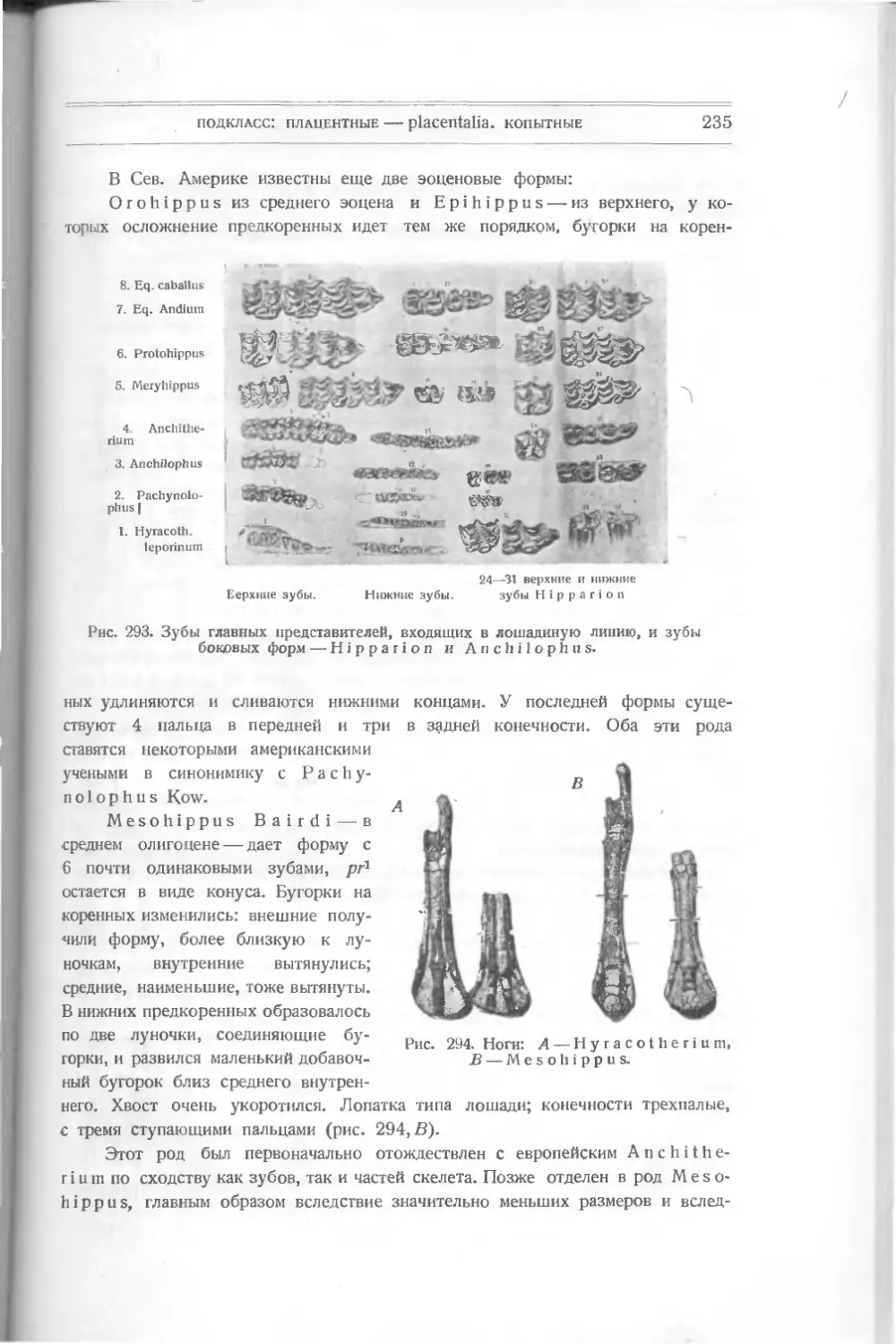

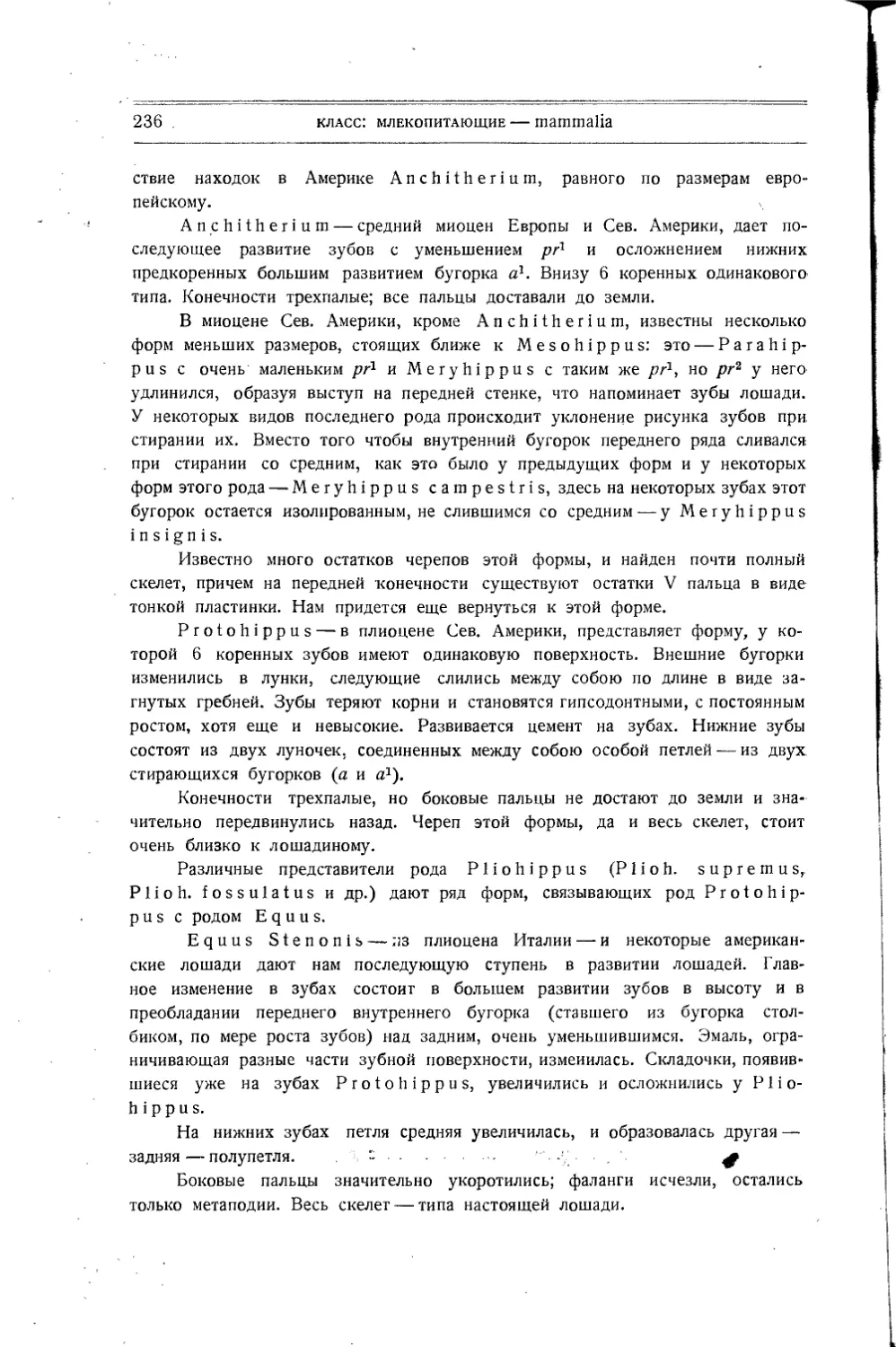

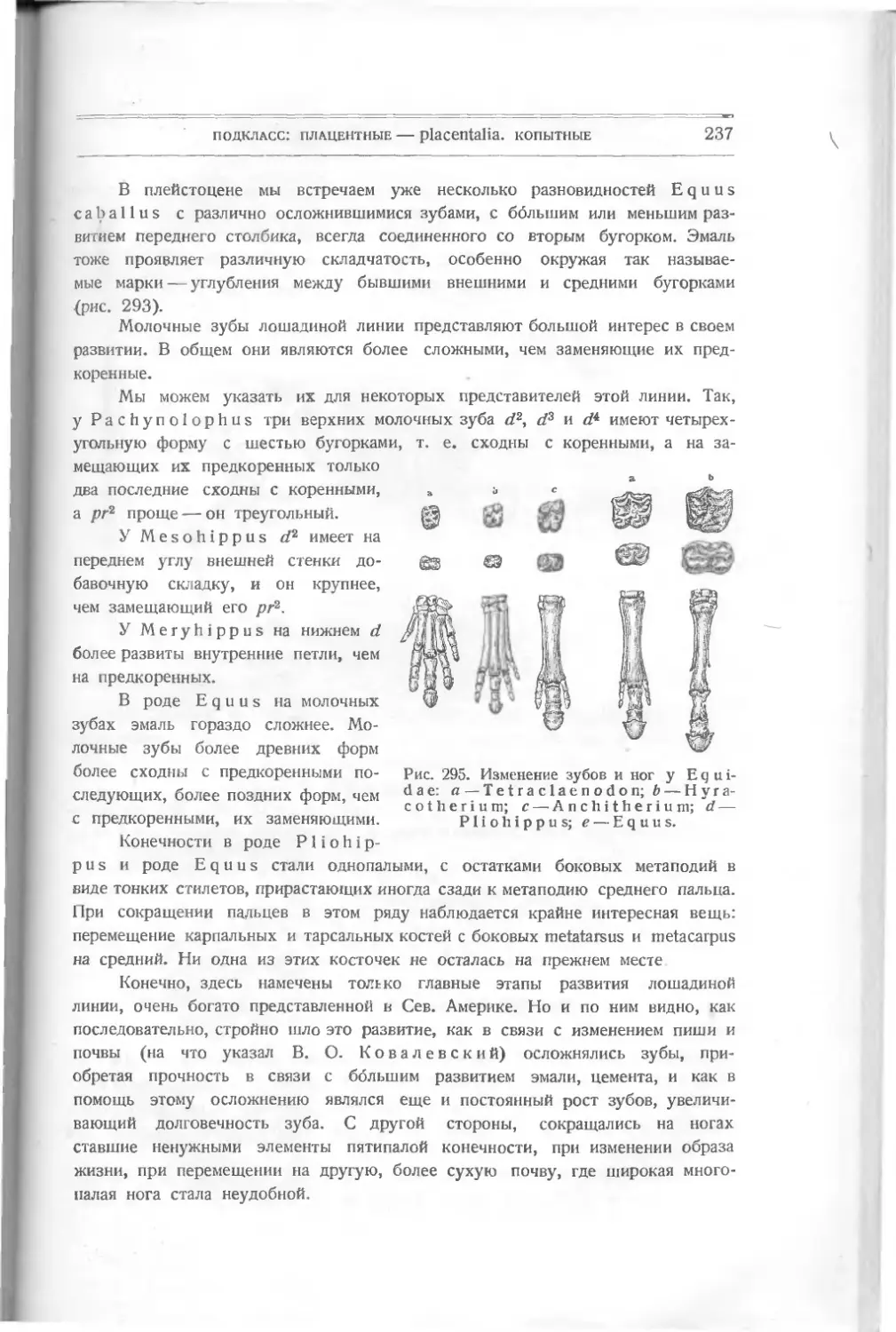

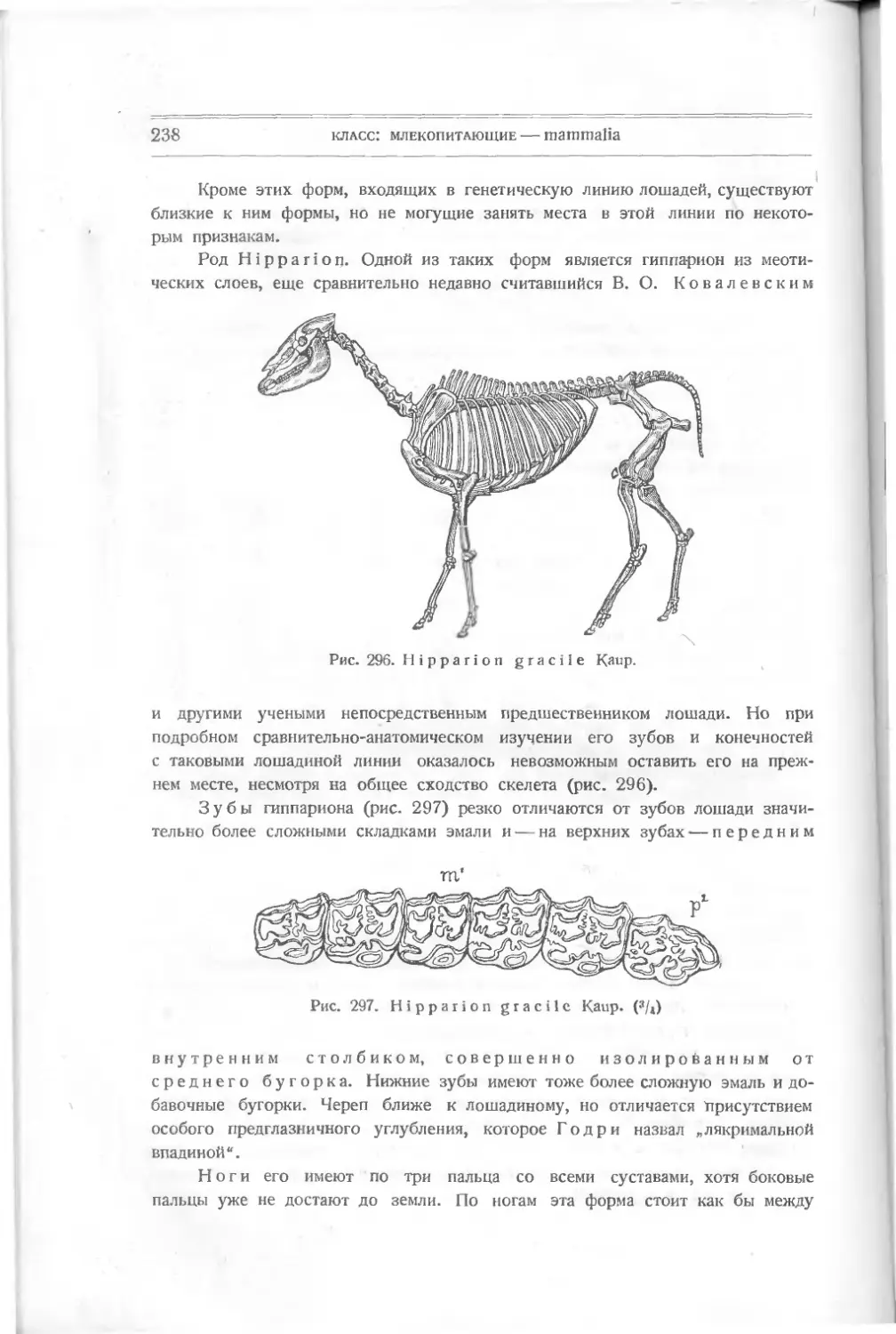

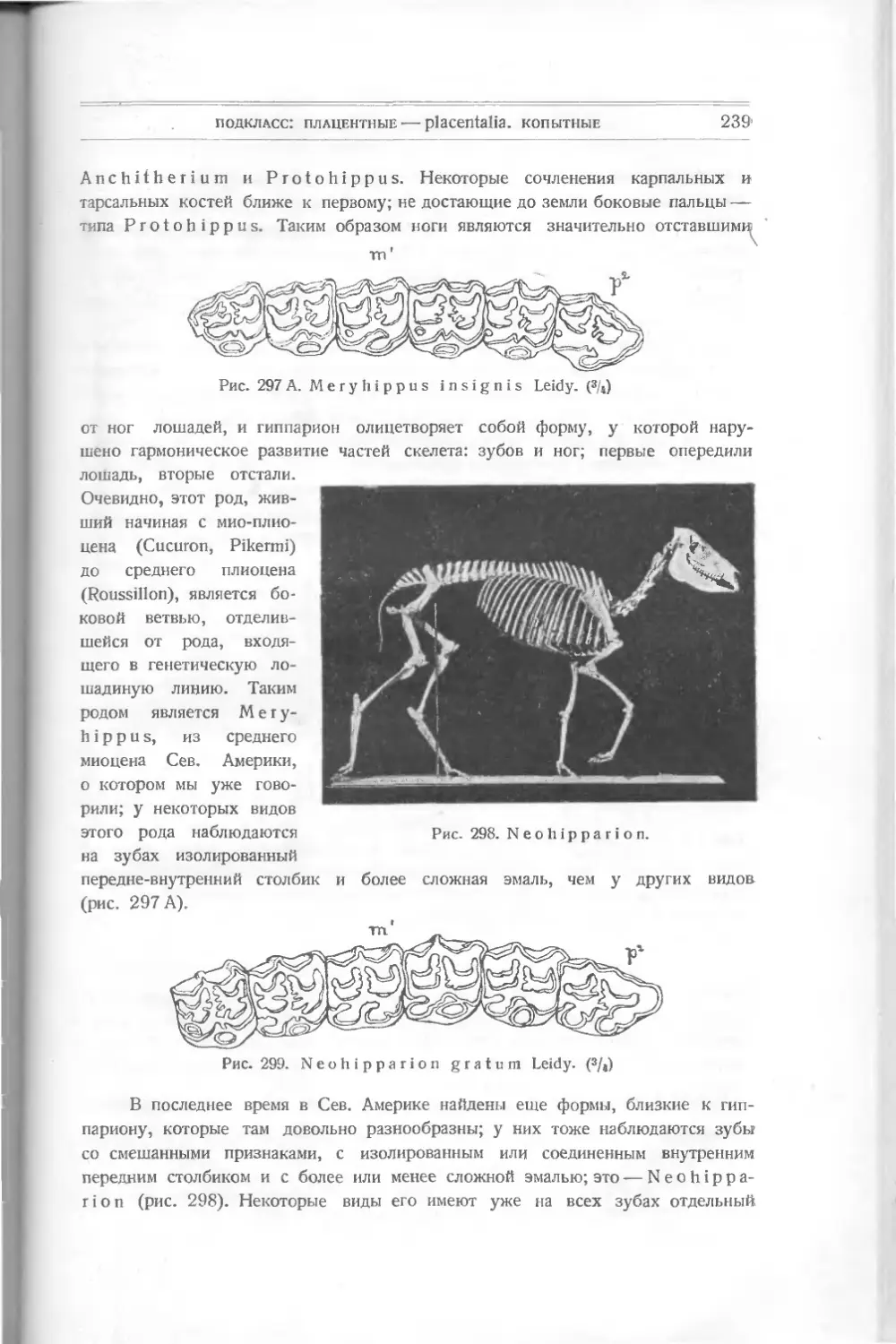

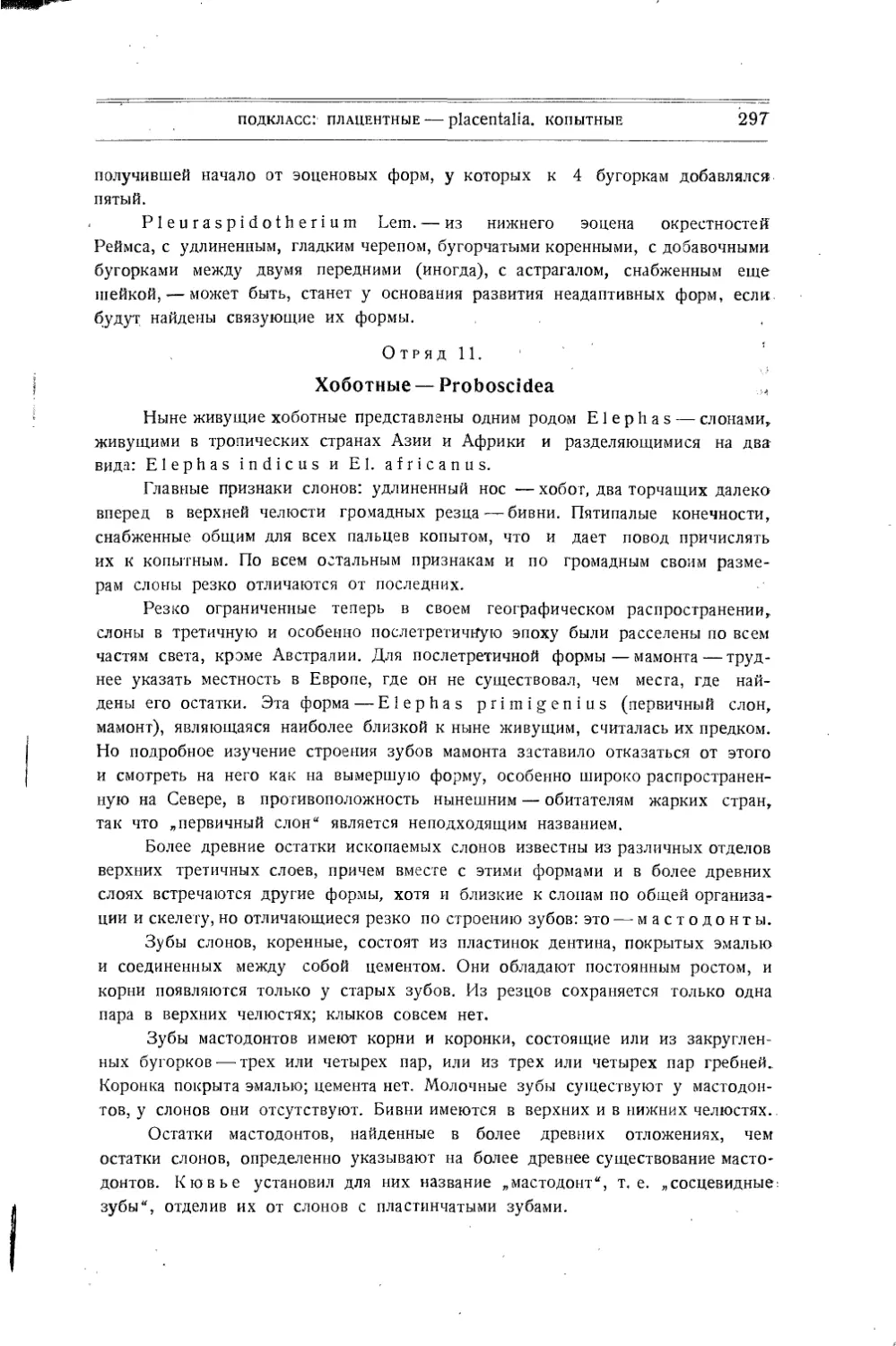

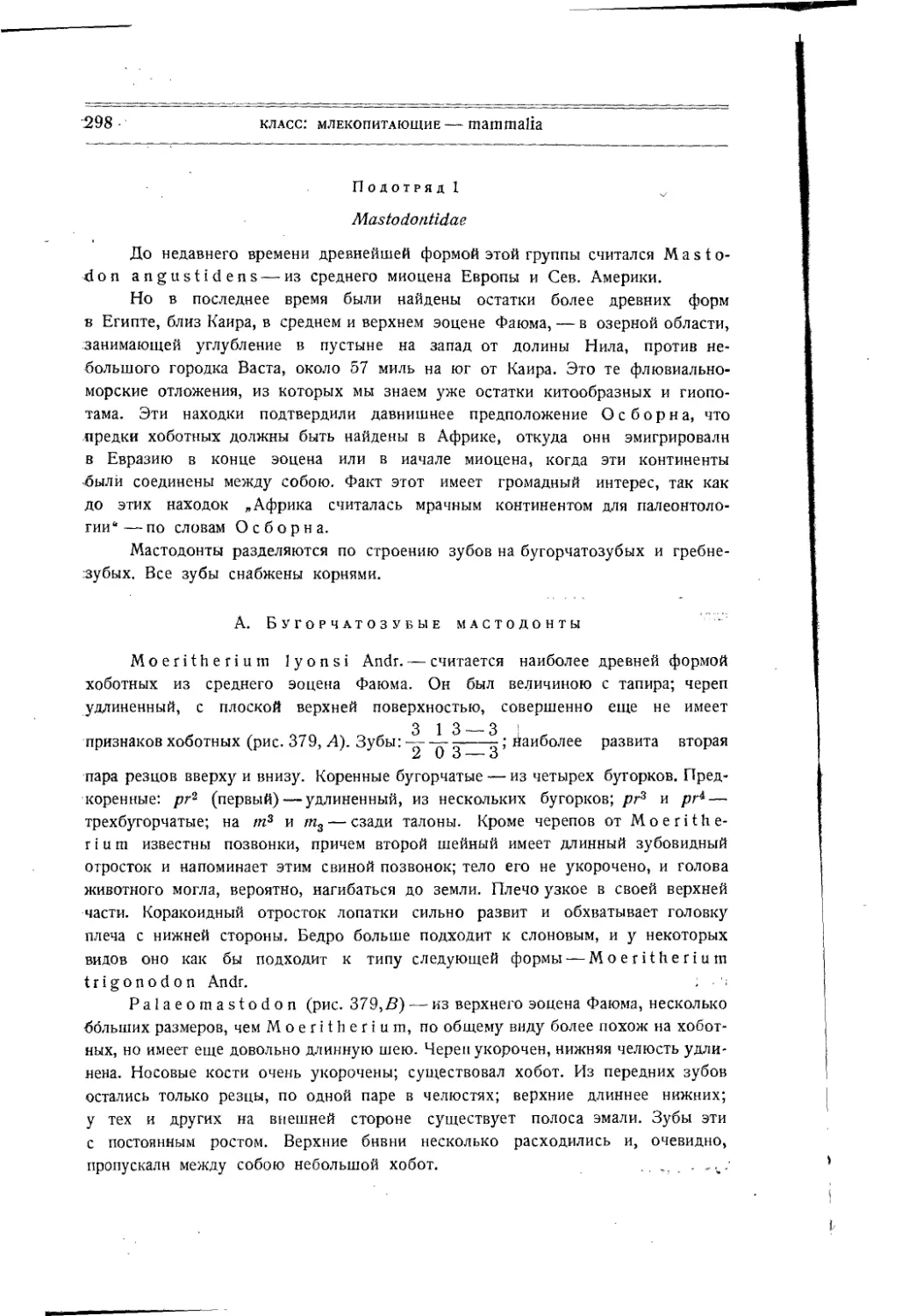

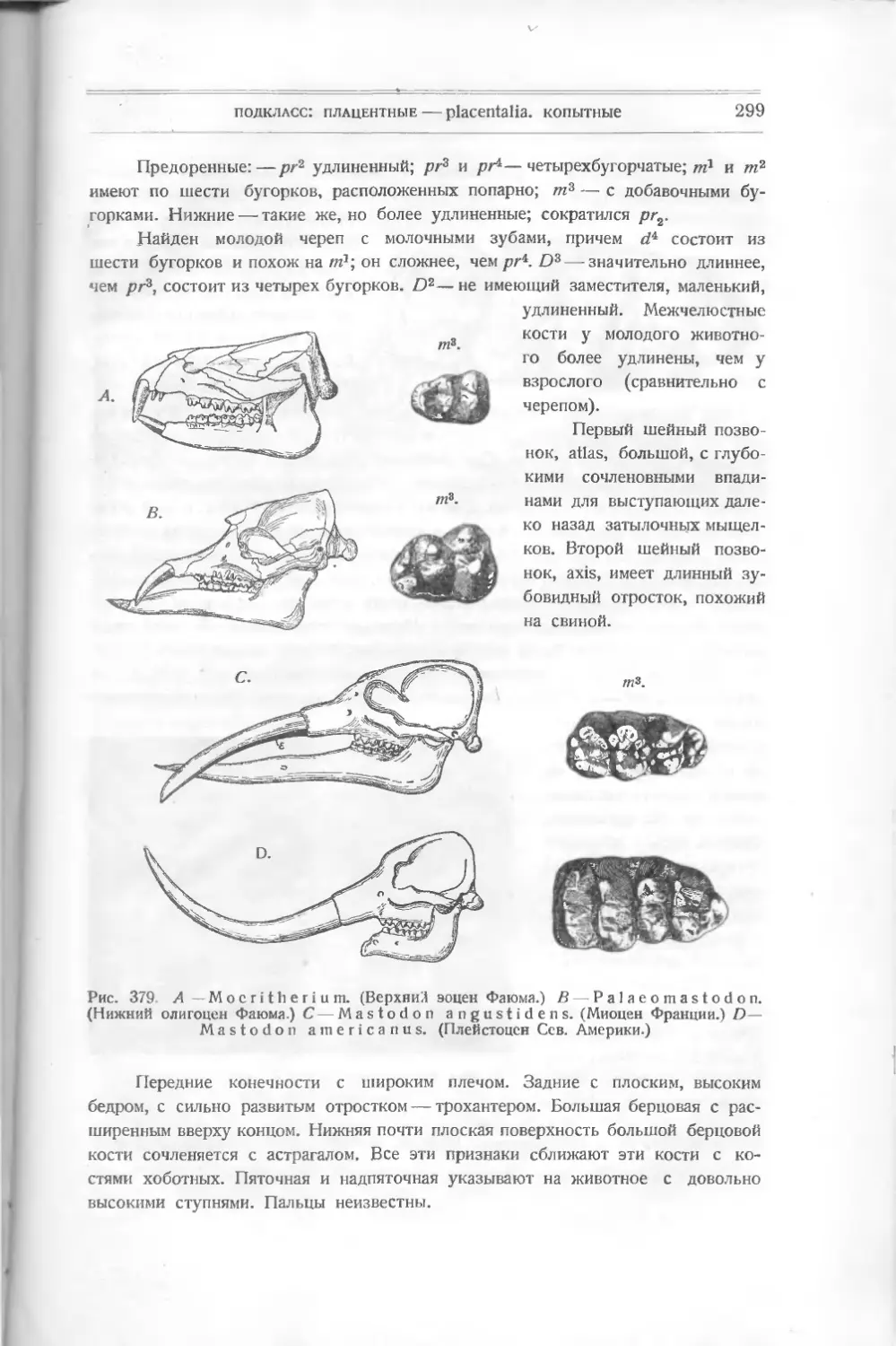

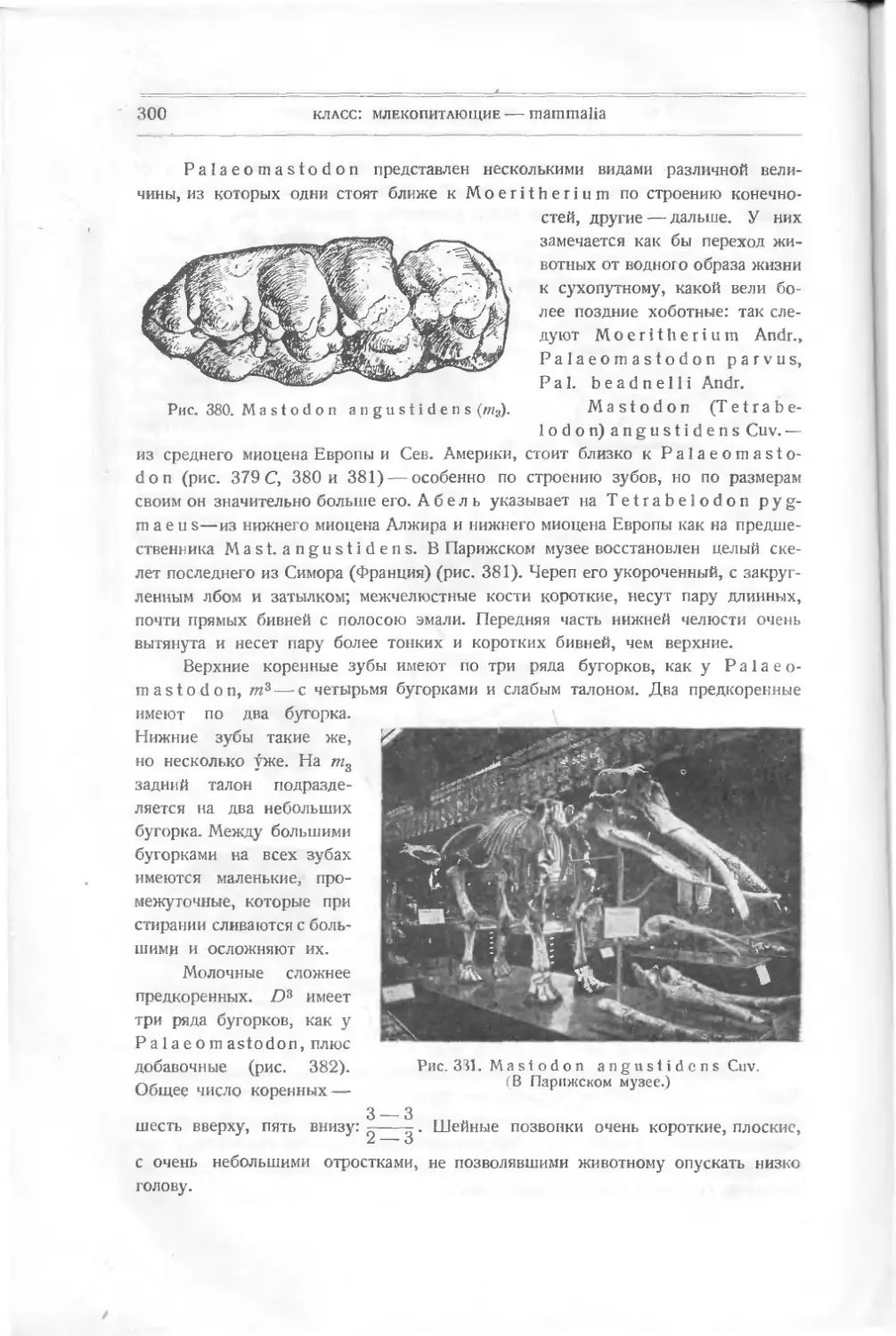

сочленившимися между собою. Позвоночный столб в различных стадиях раз-