Текст

5ь

0153i

'"

...

.........

.,.

\.

r

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

\

\

l'

rОСУДАРСТВЕННЫИ

rЕолоrИЧЕСКИй КОМИТЕТ

СОЮЗА ССР

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕrо

И СРЕДНЕrо СПЕЦИАльноrо

ОБРАЗОВАНИЯ СССР

.,

j ' .'

,. у'.

.' .

./

OCHOGbI

:;:?,

ПАi1 ЕОНТОi10rи и

СПРАВОЧНИК

ДАЛ ПААЕОНТОАоrов и rEOAOrOB СССР

в ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

r.ттавный редактор Ю. А. ОРЛОВ

Зам. rлавноrо редактора: Б. П. Марковский, В. Е. Руженцев,

Б. С. Соколов

Ученые секретари: Л. Д. Кипарисова, В. Н. /Лиманский

Члены rлавной редакции: В. А. Вахрамеев, Р. Ф. reKKep,

В. И. rpOMOBq, Л. Ш. Давиташвили, r. Я. Крымzольц,

Н. П. Луппов, Д. В. Обручев, Н. К. Овечкин,

И. М. ПСКf-;овская, В. Ф. Пчелинцев, r. П. Радченко,

Д. М. Раузер

Черноусова, Б. Б. Родендорф,

А. К. Рождественский, Т. r. Сарычева, Н. Н. Субботина,

А. Л. Тахmaджан, К. К. Флеров, А. В. Фурсенко,

А. В. Хабаков, Н. Е. Чернышева, А. r. Эберзин

\

ИЗДАТЕJIЬСТВО

A10cklln

«( Н А У 1< А»

1

4

9

6

-

/ -.

'/

J

/

r

. '

)j

,;

- ,

. "',

,j

I J'i

,

j

.

. t-

\'

.

.

-.

.

{:

\.'-

;.

.

,

,-,.

, ;

.'

-

,

-

.

i

.

t:

I.

OCHOGbl

ПАi1 ЕОНТОi10rи и

СПРАВ ОЧНИI(

ДАЛ ПАJIЕОНТОАоrов и rEOJIOrOB СССР

З Е М Н О В ОД Н Ы Е,

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

И ПТИЦЫ

Ответственные редакторы тома

А. К. Рождественский, Л. П. Татаринов

784481

Омская областная

LИL-Л

I

l'LI<{\

мм. л. С. ЛУШЮ1НFi

ИЗДАТЕЛЬСТВО <.НАУI<А»

.A1ock6'o

1

9

6

4 .

I

,

,

I

/

УДК 567.6/.9

56S.2i8.(Ш)

УЧР ЕЖДЕ НИЯ, ПРИ НИМАВШИЕ УЧАСТИЕ

В СОСТАВЛЕНИИ ТОМА

ПАЛЕонтолоrИЧЕСКИй ИНСТИТУТ АН СССР

МОСКОВСкИй rОСУДАРСТВЕННЫй УНИВЕРСИТЕТ им. М. В. ЛОМОНОСОВА

ЛЕнинrРАДСкИй rОСУДАРСТВЕННЫй УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. А. ЖДАНОВА

зоолоrИЧЕСкИй ИНСТИТУТ АН СССР

.-,

IIIIIIRIIL

I

СОДЕРЖАНИЕ ТОМОВ

Общая часть. Простейшие. Под реДакцией Д. М. Раузер

Черноусовой и А. В. Фур

сенко.

rубки, археоциаты, кишечнополостные. Приложение

черви. Под реДакцией

Б. С. Соколова.

Моллюски

панцирные, двустворчатые, лопатоноrие. Под реДакцией

А. r. Э6ерзина.

Моллюски

брюхоноrие. Под редакцией В. Ф. Пчелинцева и И. А. Коробкова.

Моллюски

rоловоноrие. 1: наутилоидеи, бактритоидеи, аммоноидеи (аrони

атиты, roниатиты, климении). Под редакцией В. Е. Руженцева.

Моллюски

rоловоноrие. II: аммоноидеи (цератиты, аммониты), BHYTpeHHepaKO

винные. Приложение

кониконхии. Под редакцией Н. П. Луппова и

В. В. Друщица.

Мшанки, брахиоподы. Приложение

форониды. Под редакцией Т. r. Сарычевой.

Членистоноrие

трилобитоорразные и ракообразные. Под реДакцией

Н. Е. Чернышевой.

Членистоноrие

трахейные, хелицеровые. Под редакцией Б. Б. Родендорфа.

Иrлокожие, полухордовые. Под редакцией Р. Ф. reKKepa.

'"""'7"7"/...JБесчелюстные, рыбы. Под реДакцией Д. В. Обручева.

J /.

;Земноводные, пресмыкающиеся, птицы. Под редакцией А. К. Рождественскоr:о

. и Л. П. Татаринова.

Млекопитающие. Под редакцией В. и. rромовой.

Водоросли, мхи, псилофиты, плауновые, членистостебельные, папоротники. Под

редакцией В. А. Вахрамеева, r. п. Радченко, А. Л. Тахтаджана.

rолосеменные, покрытосеменные. Под редакцией В. А. Вахрамеева, r. П. Paд

ченко, А. Л. Тахтаджана.

;

l

j

l'

!

i

!

,j

,-

i

1

.1

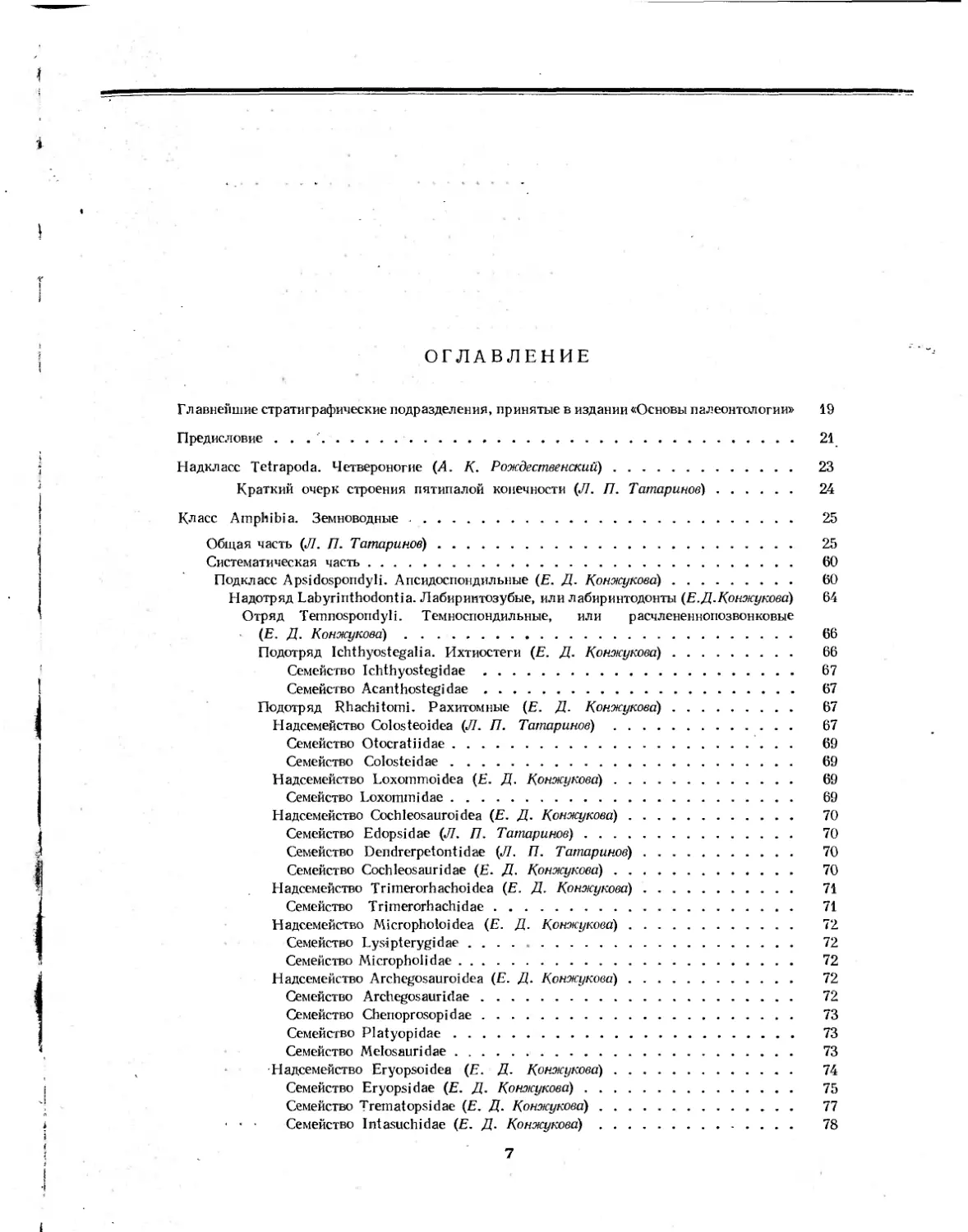

оrЛАВЛЕНИЕ

r л авнеЙшие стратиrрафические подразделения, принятые в издании «Основы паJ!еонтолоrии» 19

Предис.тювие . . .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Надкласс Tetrapoda. Четвероноrие (А. К. Рождественский) 23

КраткиЙ очерк строения пятипалой конечности (Л. П. Татаринов) 24

Класс Аl1lрЫЫа. Земноводные . . 25

Общая часть (Л. П. Татаринов)

Систематическая часть . . . . .

Подкласс АрsidоsропdуIi. Апсидоспондильные (Е. д. Конжукова)

Надотряд LаЬуriпthоdопtiа. Лабиримтозубые, или лаБиринтодонты1 (Е.Д.Конжукова)

Отряд Теl1lПоsропdуli. Темноспондильные, или расчлененнопозвонковые

(Е. д. Конжукова) ..........

Подотряд IchthyostegaIia. Ихтиостеrи (Е. д. Конжукова)

Семейство Ichthyostegidae ..... .. . . . .

Семейство Acanthostegi dae . . . .. . . . . . .

ПQДОТрЯД Rhachitol1li. Рахитомные (Е. Д. Конжукова)

Надсемейство Colosteoidea (Л. П. Татаринов)

Семейство Otocratiidae . . . . . . . . . . .

Семейство Colosteidae . . . . . . . . . . .

Надсемейство Loxol1ll1loidea (Е. д. Конжукова)

Семейство LOXOl1ll1lidae. . . . . . . . . . .

Надсемейство Cochleosauroidea (Е. д. Конжукова)

Семейство Edopsidae (Л. П. ТатаРU1юв) . . .

Семейство Dепdrеrреtопtidае (Л. П. Татаринов)

Семейство Cochleosauridae (Е. д. Конжукова) . .

НадсемеЙство Tril1lerorhachoidea (Е. д. Конжукова)

Семейство Tril1lerorhachidae. . . . . . . . .

Надсемейство Micropholoidea (Е. д. Конжукова)

Семейство Lysipterygidae . . .. ......

Семейство Micropholidae . . . . . . . . . . . .

Надсемейство Archegosauroidea (Е. д. Конжукова)

Семейство Archegosauridae

Семейство Сhепорrоsорidае

Семейство Platyopidae . .

Семейство MelosBuridae . .

'Над

емейство Eryopsoidea (Е. д. Конжукова)

Семейство Eryopsidae (Е. д. КОfl.жукова) .

Семейство Trel1latopsidae (Е. д. Конжукова)

Семейство Intasuchidae (Е. д. Конжукова)

7

25

60

60

64

66

66

67

67

67

67

69

69

69

69

70

70

70

70

71

71

72

72

72

72

72

73

73

73

74

75

77

78

\.

Семейство Dissorophidae (Е. д. Конжукова) . . . . .

Семейство Zatrychydidae (Л. П. Татаршюв) . . . . .

Подотряд Рhуllоsропdуli. Филлоспондильные (Е. д. Конжукова)

Семейство Реliопtidае . . . . . . . . . . . . . . . . .

Семейство Branchiosatlridae ..............

Подотряд Stereospondyli. Стереоспондильные (М. А. Шишкин)

Надсемейство Capitosauroidea

Семейство Rl1inesucl1idae .

Семейство Вепtlюsuсl1idае . .

Семейство Capitosauridae . .

Семейство Mastodonsauridae .

Семейство Cyclotosauridae .

Семейство У arengi i dae . . .

Надсемейство Trematosauroidea

Семейство Trematosauridae

Семейство Rhytidosteidae . .

Семейство Peltostegidae . .

Надсемейство Brachyopoidea .

Семейство Brachyopidae . .

Семейство TupiIokosauridae

Семейство Metoposauridae .

Надсемейство Plagiosauroidea .

Семейство Peltobatrachidae .

Семейство Plagiosauridae . .

Отряд Plesiopoda. П.тrезиоподы (Л. П. Татаринов)

Семейство Hesperoherpetontidae . . . . .

Надотряд Salientia. Прыrающие, или бесхвостые (Л. П. Татаринов)

Отряд Proanura. Первичнобесхвостые . .

Семейство Protobatrachidae

Отряд Anura. Бесхвостые . . . . . . .

Подотряд Amphicoela. Амфице.тrьные . .

Семейство Notobatrachidae . . . . .

Подотряд Opisthocoela. Опистоцельные . .

Семейство Bombinidae . . .

Семейство OpisthocoelelIidae .

Семейство Rhinophrynidae .

Семейство Pipidae . . . . .

Подотряд Anomocoela. AHoMoцe.тrЬHыe

Семейство Pelobatidae. . . . ..

Подотряд Procoela. Процельные . . .

Семейство Cystignathidae . .

Семейство Palaeobatrachidae

Семейство Bufonidae . . . . . .

Семейство Hylidae . . . . . . .

Подотряд Diplasiocoela. Дип.тrазиоцельные

Семейство Ranidae. . . . . . . . . .

Семейство MicrohyIidae . . . . . . . .

Подкласс Batrachosauria. Батрахозавры, или «ляrушкоящеры» (Е. д. Конжукова) .

Отряд Anthracosauria (Е. д. Конжукова) . . . . . . . . .

Подотряд Embolomeri. Эмбо.тrомеры (Е. д. Конжукова)

Семейство Anthracosauridae . .

Семейство Palaeogyrinidae . .

Семейство PhoIidogastridae..

Семейство Cricotidae . . . . .

Подотряд Seymouriamorpha. Сеймуриаморфы (Е. д. Конжукова)

Семейство Gephyrostegidae (Л. П. Татаринов)

С,емейство Discosauriscidae (Е. д. Конжукова)

Семейство Seymouriidae (Е. д. Конжукова)

8

'.

79

80

82

82-

82

83

86

87

90

94

95

96

99

100

100

107

107

109

109

115

116

119

119

119

123

124

125

126

127

127

128

128

128

129

129

129

129

129

131

131

131

131

132

132

132

133

133

133

136

136

136

137

137

137

138

138

138

139

,.

А

f'"'

Семейство Kotlassiidae (Е. д. Конжукова) .

Семейство Вуstrоwiапidае (Е. д. Конжукова)

Семейство Сhrопiоsuсhidае (Л. П. Татаринов)

Семейство Lanthanosuchidae (Е. д. КОНЖУКО8а)

Семейство Waggoneriidae (Л. П. татаринов) .

Подкласс Lероsропdуli. Лепоспонди.тrьные (Л. П. Татаринов)

Отряд Nectridia. Н€ктридии. . . .

Семейство Urocordyli dae .

Семейство Keraterpetontidae

Отряд Aistopoda. Аистоподы . . .

Семейство Ophiderpetontidae

Семейство Phlegethontii dae .

Отряд Lysorophia. Лисорофы . . .

Семейство Lysorophidae . .

Семейство Lysorocephalidae

Отряд Urodela. Хвостатые . . . .

Подотряд Cryptobranchoidei. . .

Семейство СrурtоЬrапсhidае .

Подотряд Меапtеs. Сирены . . . .

Семейство Sirепidае . . . . .

Подarряд Al1lbystol1latoidei. Амбистомы .

Семейство Al1lbystol1latidae . . . . .

Подarряд Salal1landroidei. Ca.тraMaHДpы . .

Семейство Salamandridae

Семейство Al1lphiul1lidae . . .

Семейство Plethodontidae

Семейство Batrachosauroididae .

Подотряд Proteida. Прarеи .

Семейство Proteidae

Отряд Apoda .....

Семейство Caeciliidae

Аl1lрЫЫа iпсеrtае sedis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отряд Microsauria. Микрозавры (Л. П. Татаринов)

Семейство Adelogyrinidae . .

Семейство Microbrachidae

Семейство GYl1lnarthridae.

Семейство Рапtуlidае . .

Семейство Ostodolepididae

N

I

о:.

о:.

....

h

Литература

Класс ReptiIia. Рептилии, или пресмыкающиеся

Общая часть (А. К. Рождественский) . .

Систематическая часть . . . . . . . . . . .

Подкласс Cotylosauria. Котилозавры (П. К. Чудинов)

Отряд Diаdесtоrпоrрhа. Диадектоморфы .

Подотряд Diadecta. Диадекты

Семейство Diadectidae . . . . . .

Семейство Bolosauridae . . . . . .

Подотряд Procolophonia. Проко.тrофоны . .

Семейство Nyctiphruretidae . .

Семейство Procolophonidae . . .

Подотряд Pareiasauria. Парейазавры

Семейство Rhipaesauridae . . .

Семейство Pareiasauridae . . . .

Отряд СарtоrhiПОl1lOrрhа. Капториноморфы

Семейство LimnosceIidae

Семейство Romeri idae .

.

.:1

9

141

142

142

143

144

144

149

150

151

154

155

155

156

157

158

158

159

159

160

160

161

161

161

161

162

162

1.62

163

163

163

164

164

164

166

166

168

169

170

171 /

191

191

213

216

216

216

216

217

218

218

219

222

223

224

226

227

227

Семейство Paracaptorhinidae .. .............

Семейство Captorhinidae . . . . . . . . . . . . . . . . .

Подкласс Synapsida. Зверообразные пресмыкающиеся (Б. П. Вьюшков)

Отряд Pelycosauria. Пеликозавры (Б. П. Вьюшков)

Подотряд Ophiacodontia. Офиакодонты

Семейство Ophiacodontidae . . . .

Семейство Eothyrididae . . . . .

Подотряд Sphenacodontia. Сфенакодонты .

Семейство Varanopsidae . .

СемеЙство Spl1enacodontidae . . . .

Семейство Tappenosauridae

Подотряд EdapllOsallfia. Эдафозавры . .

Семейство Ni tosallfidae .

Семейство Lupeosallfidae .

Семейство Edaphosauridae

Семейство Caseidae . . . .

Семейство Phreatosauridae

Отряд Therapsida. Терапсиды (Л. П. Татаринов)

Подотряд Deinocephalia. Дейноuефалы (Б. П. Высшков)

Надсемейство Titanosuchoidea. Титанозухии (Б. П. Вьюшков)

Семейство Eotitanosuchidae (П. К. Чудинов) .

Семейство BritllOpodidae (Б. П. Вьюшков) . . .

Семейство Estemmenosuchidae (П. К. Чудинов)

Семейство Anteosauridae (Б. П. Вьюшков) . .

Семейство Titanosuchidae (Б. П. Вьюшков) .

Надсемейство Tapinocephaloidea (Б. П. Вьюшков)

Семейство Deuterosauridae

Семейство Tapinocephalidae

Семейство MoscllOpidae . .

Семейство Moschosauridae .

Семейство Mormosauridae .

Подотряд Theriodontia. Териодонты (Б. П. Вьюшков)

Надсемейство Gorgonopsoidea. rOproHoncbI. (Б. П. Вьюшков)

Семейство Phthinosuchidae .

Семейство Ictidorhinidae .

Семейство Rubidgeidae . '.' е'

Семейство Gorgonopsidae . .

Семейство Inostranceviidae. . .

Семейство Burnetidae . . . .

Надсемейство Galesauroidea (==" Cynodontia). ЦИНОДонты (В. П. Вьюшков)

Семейство Procynosuchidae .

Семейство Galesauridae . . .

Семейство Cynognathidae .

Семейство Gomphognathidae

Надсемейство Tritylodontoidea. Тритилодонты (Л. П. Татаринов)

Семейство Tritheledontidae . . . . . . . . . . " .....

Семейство Tritylodontidae . . . . . . . . . . " .....

Надсемейство Scylacosauroidea (

Therocephalia). Тероцефалы (Б. П. Вьюшков)

Семейство Pristerognathidae . .

Семейство Scylacosauridae .

Семейство Alopecodontidae .

Семейство Annidae . . .

Семейство Lycosucbidae . . .

Семейство Whaitsiidae. . . .

Семейство Euchambersiidae.

Надсемейство Ictidosuchoidea,; (

Bauriamorpha). Бауриаморфы

(Б. П. Вьюшков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,Семейство Lycideopsidae .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

J_rllИl1lh... II.L

228

228

230

235

235,

236

237

237

237

239

241

241

241

242

242

242

244

246

246

247

247

249

252

253

254

255

255

256

256

258

258

258

259

260

261

261

265

266

267

268

268

269

270

271

273

274

274

275

276

276

276

277

277

277

280

t

I

280

281

J

j

.

"';;,

01

*'"

l'

Семейство Ictidosuchi пае .

Семейство Nanictidopsidae

Семейство 'Silpholestidae . '.

Семейство Scaloposauridae

Семейство Silphedestidae .

Семейство Ericiolacertidae

Семейство В auri i dae. . . .

Семейство Rubidginidae .

Надсемейство Diarthrognathoidea (

Ictidosauria). (Иктидозавры) (лп. Taтa

ринов) . . . . . . . . . . .

Семейство Diarthrognathidae . . . . .

Семейство Haramiyidae . . . . . , .

Подотряд Anomodontia. Аномодонты (Л. П. Татаринов)

Надсемейство Venyukovioidea (П. К. Чудинов) . . .

Семейство Venyukoviidae . . . . . . . . . . . . .

Надсемейство Galeopsoidea (

Dromasauria). Дромазавры (Б. П. Вьюшков)

Семейство Galeopsidae . . . . . . . . . . . . . . .

Надсемейство Dicynodontoidea. Дшшнодонты (Б. П. Вьюшков)

Семейство Endothiodontidae

Семейство Kistecephalidae

Семейство Dicynodontidae .

Семейство Lystrosauridae .

СемейсТво Kannemeyeriidae .

lncertae sedis: Сем-ейство Dimacrodontidae (Б. П. Выошков) .

Подкласс Proganosauria. Проrанозавры (Б. П. Вьюшков)

Отряд Mesosauri а. Мезозавры . _ . . _ . . . . . . . .

Семейство Mesosauridae . . . . . . . .

Подкласс Synaptosauria. Синаптозавры (Л. П. Татаринов)

Отряд Araeoscelidia. Ареосцелидии (Л. П. Татаринов)

Подотряд Araeoscelidoidei . . . . .

Семейство Petrolacosauridae

Семейство Araeoscelidae . .

Семейство Weigeltis auri d ае

Подотряд Trilophosauria . . .

Семейство Variodentidae .

Семейство Trilophosauridae

Подотряд Pleurosauria . . . .

Семейство Pleurosauridae. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Отряд Sauropterygia. 3авроnтериrии (Нестор Новожилов)

Подотряд Nothosauria. Ноwзавры (Л. П. Татаринов)

Семейство Lariosauridae ., .

Семейство Pachypleurosauridae

Семейство Simosauridae . . . .

Семейство Nothosauridae . . . .

Подотряд Plesiosauria. Плезиозавры (Л. П. Татаринов)

Надсемейство Pistosauroidea (Нестор Новожилов)

Семейство Cymatosauridae . . . . . . . . . .

Семейство Рistоsашidае . . . . _ _ . . - . .

Надсемейство Plesiosauroidea (Нестор Новожилов)

Семейство Plesiosauridae .

Семейство Cryptocleididae . .

Семейство Branca.;:auridae . . .

Семейство ЕlаSПlОsашidае

Надсемейство Pliosauroidea (Нестор Новожилов)

Семейство Leptocleididae . .

Семейство Polycotylidae . .

Семейство Trinacromeriidae

с.емейство Pliosauridae

1

f

I

.t

i

1]

t

281

281

282

282

283

283

283

284

286

: 286

286

286

287

287

289

289

290

290

292

292

295

296

297

298

298

298

299

303

303

303

304

306

306

306

307

308

309

309

310

311

312

314

314

316

317

317

318

318

318

319

322

322

327

327

328

328

331

Семейство Brachaucheniidae. .

Отряд PlacodonHa. Плакодонты (Л. П. Татаринов)

Подотряд Placodontoidei . . . .

Семейство Helvetico

auridae

Семейство Placodontidae .

Подотряд Cyamodontoidei . . .

Семейство Cyamodontidae

Семейство PlacocI1elyidae . .

Подотряд Henodontoidei . . .

Семейство Henodontidae . .

Подкласс Ichthyopterygia. Ихтиоптериrии, ИJIИ ихтиозавры (Л. П. Татаринов)

Отряд Icl1tllyosauri а . . . . . .

Подотряд OIllphalosauroidei . .

Семейство Ompllalosauridae

Подотряд Ichthyosauroidei . . .

Надсемейство IchtI1yosauroidea. Широкоплавниковые

Семейство Mixosauridae . . . . . . . . . . . .

Семейство Ichthyosauridae . . . . . . . . . . .

Надсемейство SI1astosauroidea. Узкоплавниковые

Семейство Cymbospond)'lidae

Семейство Shastosauridae . .

Семейство Stenopterygiidae .

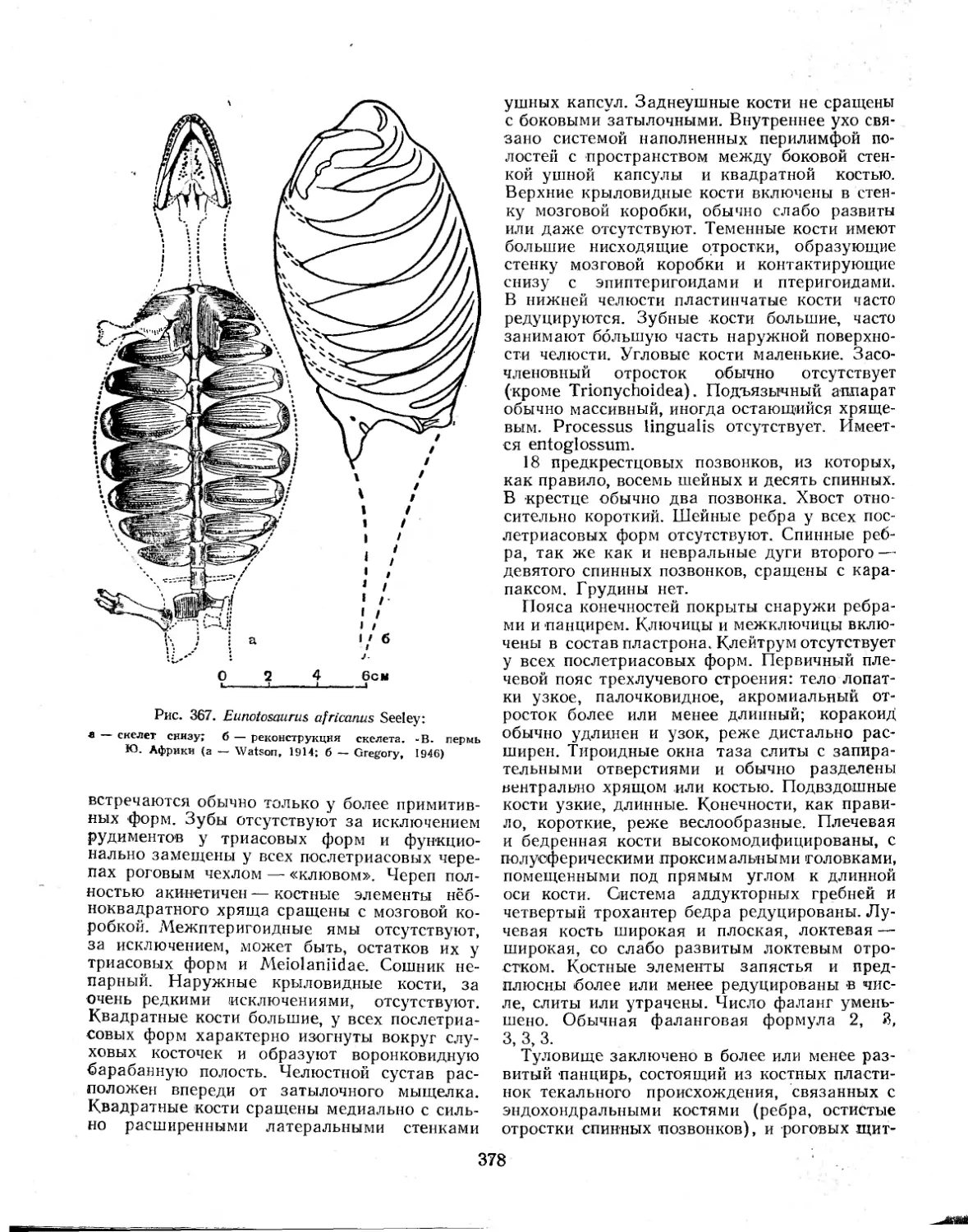

Подкласс Testudinata. Тестудинаты (В. Б. Суханов)

Отряд Eunotosauria. Евнотозавры

Семейство Eunotosauridae . . .

Отряд Chelonia. Черепахи .. . . .

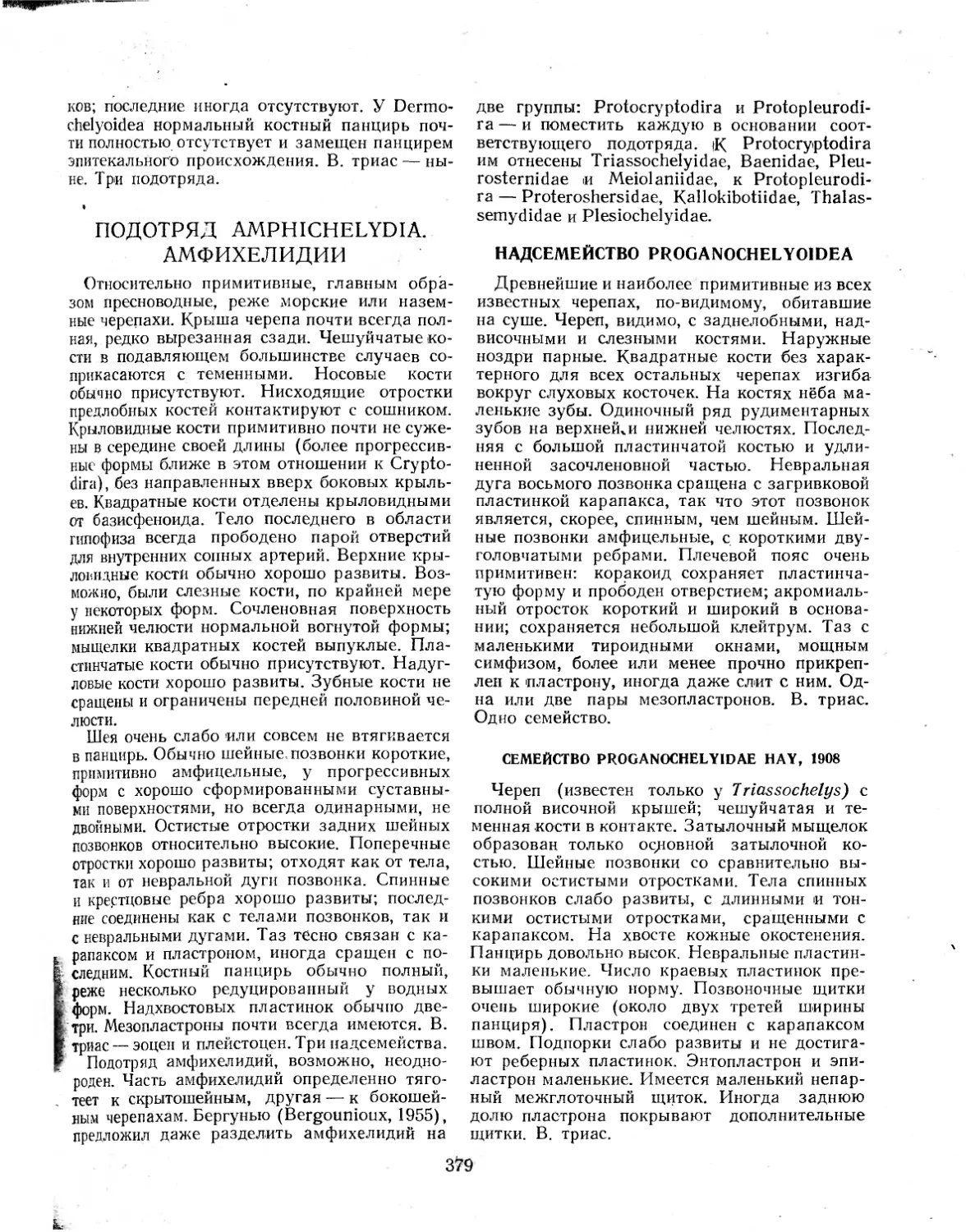

Подотряд Amphichelydia. Амфихелидии

Надсемейство Proganochelyoidea . . .

Семейство Proganochelyidae . .

Надсемейство Pleurosternoidea

Семейство Pleurosternidae .

Семейство Plesiochelyidae .

Семейство Thalassemydidae .

Семейство Apertotemporalidae

Надсемейство Baenoidea .

Семейство Baenidae . . .

Семейство Macrobaenidae

Семейство Meiolaniidae .

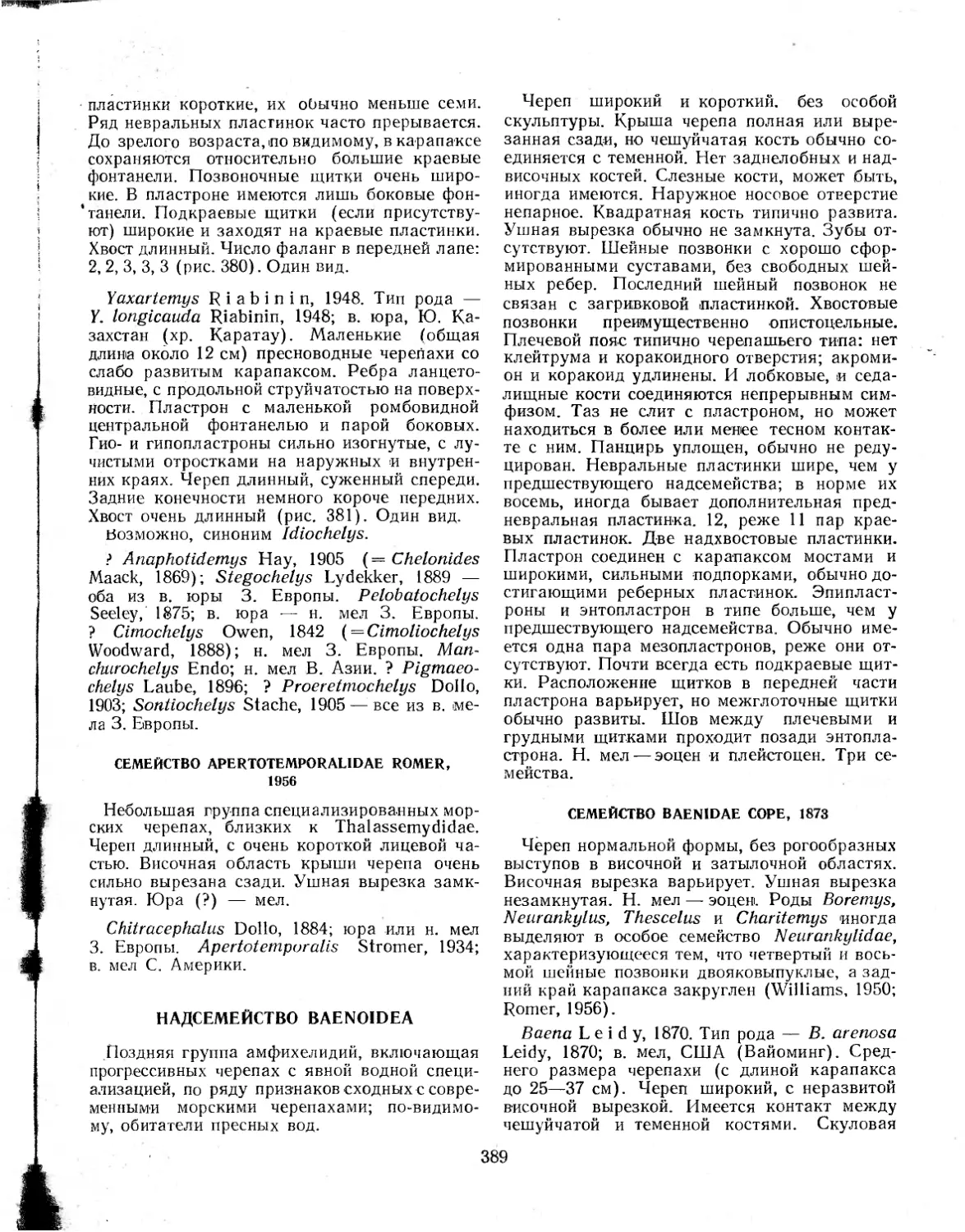

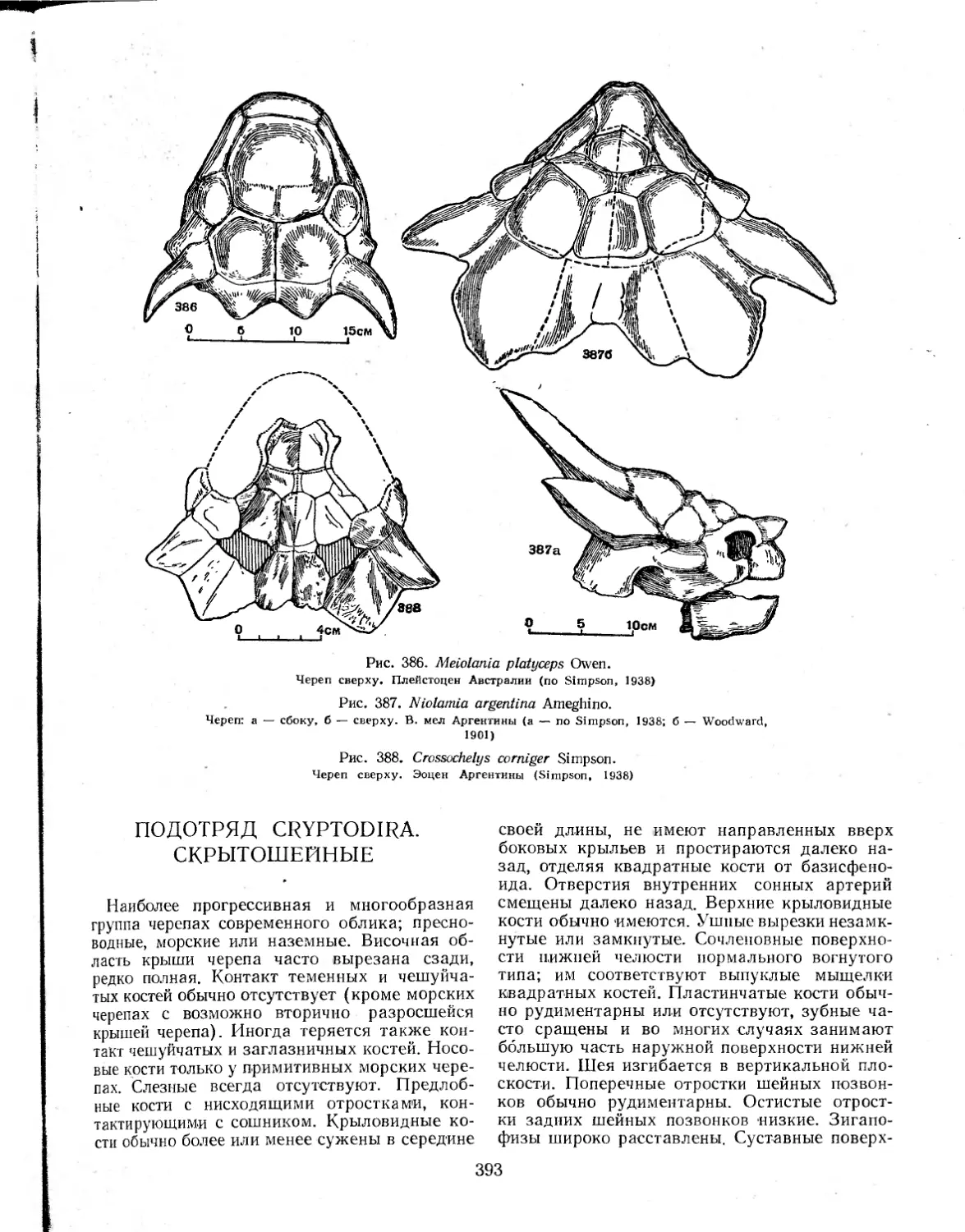

Подотряд Cryptodira. Скрытошейны& .

Надсемейство Testudinoidea. Наземные черепахи

Семейство Dermatemydidae

Семейство Chelydridae . .

Семейство Testudinidae . .

Надсемейство Chelonioidea. Морские черепахи

Семейство Toxochelyidae . .

Семейство Protostegidae . . .

Семейство Desmatochelyidae .

Семейство Cheloniidae . . .

Надсемейство Dermochelyoidea. Кожистые черепахи

Семейство Dermochelyi dae . . . . . . . . . . .

Надсемейство Trionychoidea. Мяrкокожие черепахи

Семейство Carettochelyidae . . . . . .

Семейство Trionychidae . . . . . . . .

Подо,ряд Pleurodira. Бокошейные черепахи

Семейство Pelomedusidae . .

Семейство Chelyidae . . . . . . . . . .

Подкласс Lepidosauria. Чешуйчатые (Л. П. Татаринов)

Отряд Mi1Ierosauria. Миллерозавры (Л. П. Татаринов)

]2

332

332

333

333

333-

333

335

336

337

337

338

343

343

343

345

345

345

346

349

349

350

351

354

377

377

377

379

379

379

382

382

385

386

389

389

389

391

392

393

394

394

396

401

414

414

417

420

420

425

425

427

428

428

432

432-

436

439

444

, .

1

1

!

I

1

j

r

!

.

I

j,

-,

f

I

"

Семейство Millerettidae . . . . . . . . .

Семейство Mesenosauridae . . . . . . .

Отряд Eosuchia. Эозухии (Л. П. Татаринов)

Подотряд Yunginiformes. Юнrинии (Е. А. Малеев)

Семейство Younginidae . . . . . . . . . . .

Подотряд RhyncIlOcephalia. Клювоroловые (Л. П. Татаринов)

Семейство Sphenodontidae .

Семейство Sauranodontidae . . . .

Семейство Claraziidae . . . . . .

Подотряд Rhynchosauria. Ринхозавры (Л. П. Татаринов)

Семейство Mesosuchidae . . . . . .

Семейство Rhynchosauridae . . . .

Подотряд Choristodera. Хористодеры (Е. А. Малеев)

Семейство Champsosauridae . . . . . .

Отряд Lacertilia. Ящерицы (Л. П. Татаринов) . . .

Подотряд Prolacertilia. Пролацертилии (Л. П. Татаринов)

Семейство Protorosauridae (Л. П. Татаринов)

Семейство Prolacertidae (Е. А. Малеев) . . . . . . . .

Семейство Tangasauridae (Е. А. Малеев) . . . . . .

Подотряд Thalattosauria. Талаттозавры (Л. П. Татаринов)

Семейство Askeptosauridae (Л. П. Татаринов) . . . .

Семейство Thalattosauridae (Е. А. Малеев) . .. . . .

Подотряд Tanystrache\ia. Длинношеие (Л. П. Татаринов) .

Семейство TanystropI1eidae. . . . . . . . . . . . . .

ПОДОТряд Iguania. Иrуанообразные (П. К. Чуди нов) . . .

Семейство Polyglyphanodontidae (Л. П. Татаринов)

Семейство Iguanidae (П. К. Чудинов) . .

Семейство Agamidae (п. К. Чудинов) . . . . . .

Семейство Arretosauridae (П. К. Чудинов) . . . .

Подотряд Chameleonia. Хамелеоны (Л. П. Татаринов)

Семейство Chameleontidae . . ......

Подотряд Gekkota. reKKOHbI (Л. П. Татаринов)

Семейство Ardeosauridae . . . .... . .

Семейство Gekkonidae . . ., ., . . . .

Подотряд Scincomorpha. Сцинкообразные (П. К. ЧудиНDв). . .

Надсемейство Xantusioidea (Л. П. Татаринов)

Семейство Eichstattisauridae . . . . . . . . . . . . . . .

Семейство Xantusiidae . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Надсемейство Sc,incoidea. Сцинкообразные (Л. П. Татаринов)

Семейство Scincidae . . . . . . . . . . . .

Надсемейство Lacertoidea. Ящерицеобразные (П. К. Чудинов)

Семейство Lacertidae . . . . . .

Семейство Gerrhosauridae . . . . . . . . .

Семейство Teiidae . . . . . . . . . . . . .

Подотряд Anguinomorpha. Веретенницеобразные (Л. П. Татаринов)

Надсемейство Anguinoidea. Веретенницеобразные (Л. П. Татаринов)

Семейство Euposauridae .

Семейство Anguinidae . . .

Семейство Xenosauridae . . .

Надсемейство Helodermatoidea. Ядозубы (Л. П. Татаринов)

Семейство Heloderтatidae . . . . . . . . . . . . . . .

Надсемейство Varanoidea. Варанообразные (П. К. Чудинов)

Семейство Varanidae (П. К. Чудинов) . . . . . . . .

Семейство Aigialosauridae (п. К. Чудuнов) . . . . . .

Семейство Mosasauridae (Л. И. Хозацкий. К. Б. Юрьев)

Семейство Do\ichosauridae (П. К. Чудuнов) .

Подотряд Cholophidia. rолофидии (П. К. Чудинов)

. Семейство Simo\iophidae .. . . . . . .

13

445

446

446

446

447

447

447

449

450

451

451

452-

453

455

455

455

456

458

459

459

459

460

460

460

461

461

462-

463

463

464

464

465

465

466

466

467

467

467

467

467

468

468

469

469

469

469

470

470

472-

472

473

473

473

474

475

481

481

481

1

Семейство Pachyophidae

Подотряд Amphisbaenia. Амфисбены (Л. П. Татаринов)

Семейство Crythiosauridae . . . .

CeMeikTBo Amphisbaenidae . . . .

Отряд Ophidia. Змен (Л. П. Татаринов)

Подотряд Typhlopidia. Червеобразные

Семейство Typl1lopidae . .

Подотряд Anilidia. Анилидии . . . . .

Семейство Anilidae . . . . . . .

Подотряд Alethinophidia. Настоящие змеи. .

НадсемеЙство Booidea. УдавообраЗllые

Семейство Boidae . . . . . . . . . . .

Семейство Palaeophidae . . .,: . . . .

Надсемейство Colubroidea. Полозообразные .

Семейство Colubridae .

Семейство Elapidae . . .

Семейство Viperidae . .

Подкласс Archosaиrja. Архозавры (А. К. Рождественский)

Надотряд Тhесоdопtiа. Текодонты (Е. А. Малеев) .

Отряд Pseudosuchia. Псевдозухии (Е. А. Малеев) .

Семейство Proterosuchidae (Е. А. Малеев) . .

Семейство Elachistosuchidae (Л. П. Татаринов)

Семейство Ornitl1Osuchidae (Е. А. Малеев) . .

Семейство Scleromochlidae (Л. П. Татаринов)

Семейство Sphenosuchidae (Е. А. Малеев) . .

Семсйс'РВО Staganolepididae (Е. А. Малеев) .

Отряд Phytosauria. Фитозавры (Е. А. Малеев) . .

Семейство Phytosauridae . . . . . . . . . .

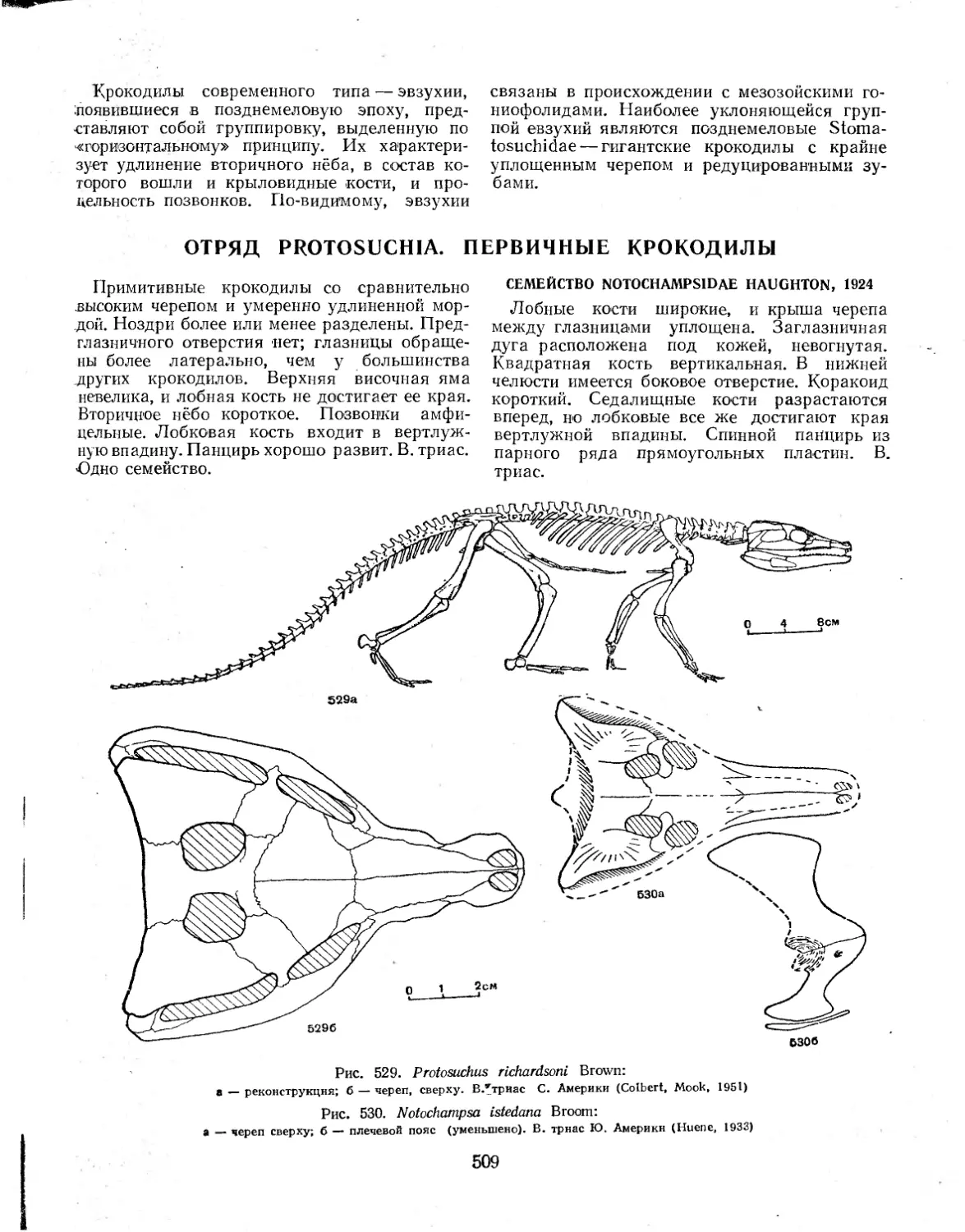

Надотряд Crocodilia. КРОКОДИJIЬ1 (Е. Д. Конжукова)

Отряд Protosuchia. Первичные крокодилы

Семейство Notochampsidae

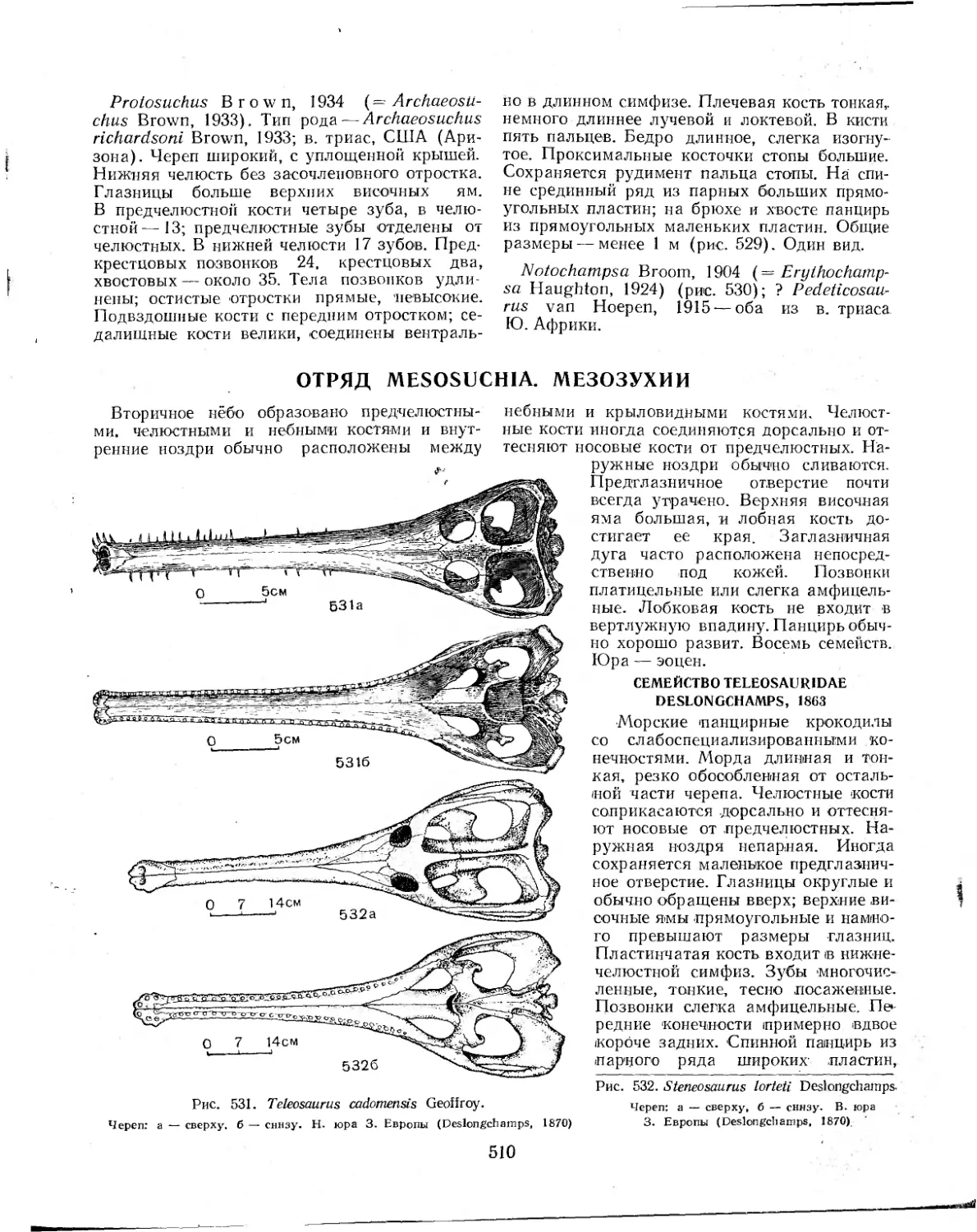

Отряд Mesosuchia. Мезозухии . . .

Семейство Teleosaиridae . .

Семейство Metriorhynchidae .

, Семейство Pholidosauridae

Семейство Notosuchidae

. Семейство Goniopholidae .

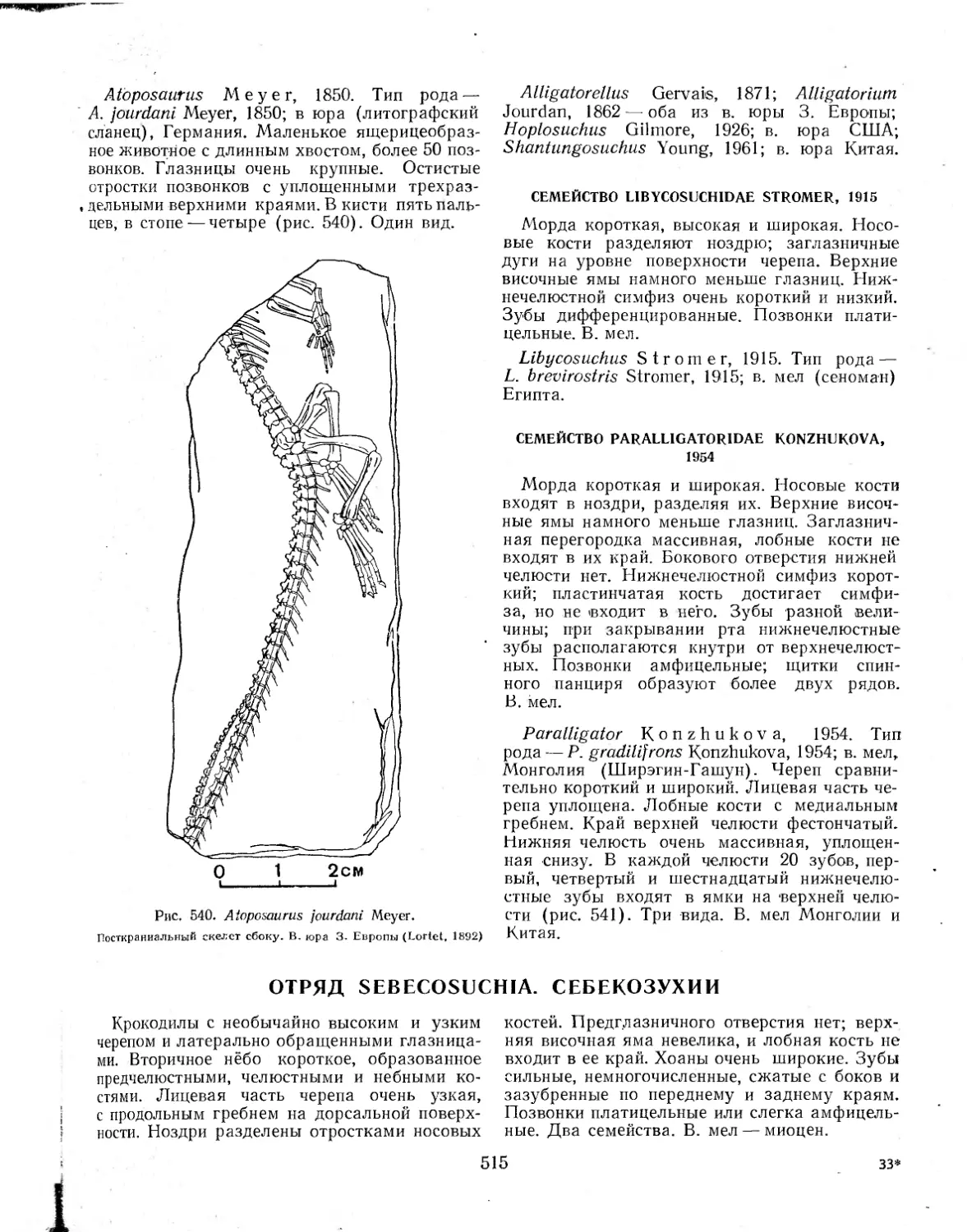

Семейство Atoposauridae .

Семейство LibYCOSUC\1idae .

Семейство Paralligatoridae . .

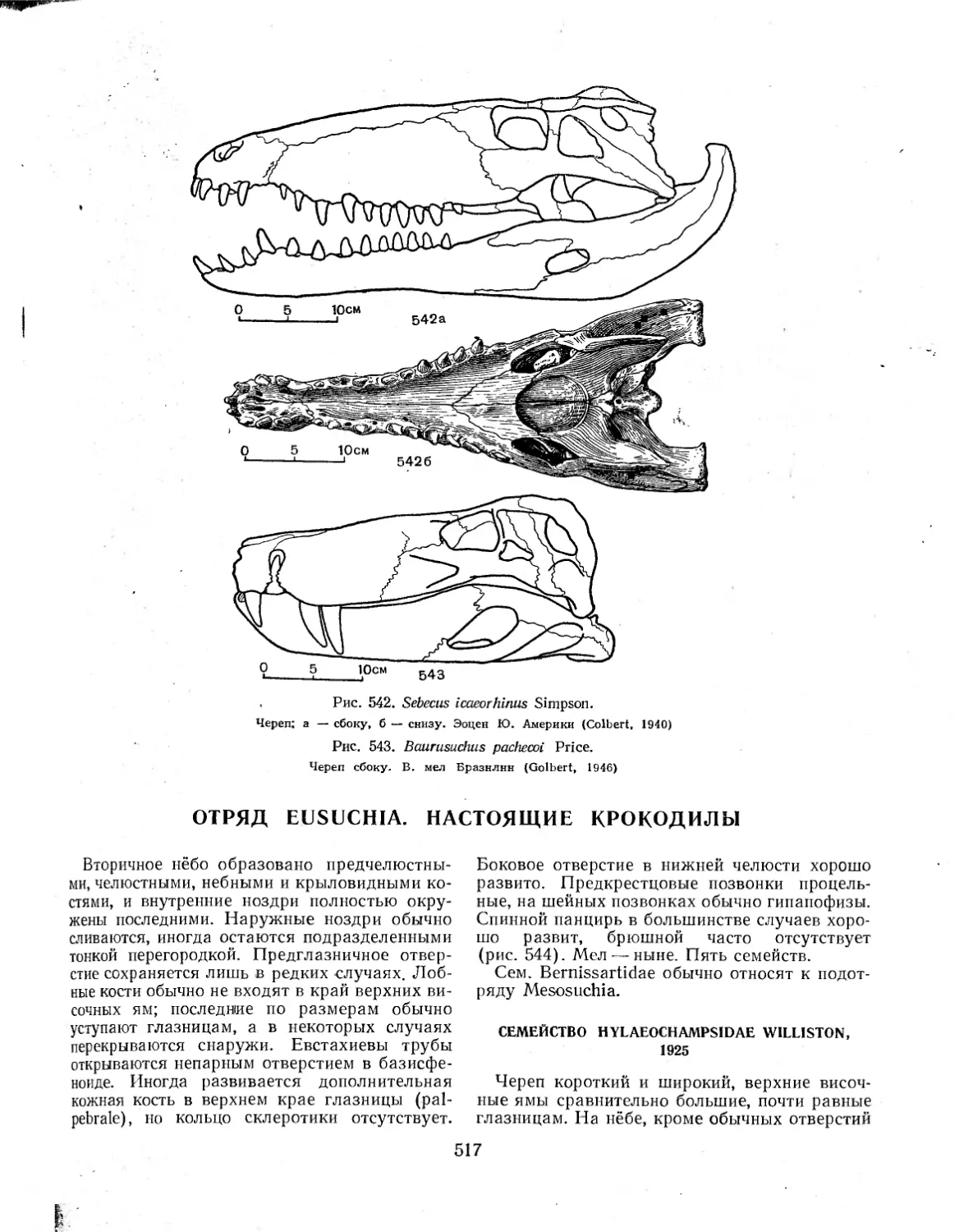

Отряд Sebecosuchia. Себекозухии

Семейство Sebecidae . . . _ .

Семейство Baurusuchidae . .. .

Отряд Eusuchia. Настоящие крокодилы. .

Семейство Hylaeochampsidae

Семейство Веrпissаrtiidае .

Семейство Stornatosuchidae

Семейство Gavialidae. . . . .. -..........

Семейcrво Crocodylidae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Надотряд Dinosauria. Динозавры. (А. К. Рождественскиii) . .

Отряд Saurischia. Ящеротазовые динозавры (А. К. Рождественский) . . . . .

Подотряд Theropoda. Хищные динозавры (Е. А. Малеев) . . . . . . . . .

НадсемеИСТВ<;J Coeluroidea. Целурозавры (Л. П. Татаринов) . . . . . . .

СемеЙI;ТВО Ammosauridae (Л. П. Татаринов) . . . .

Семейство Halopodidae (Л. П. Татаринов) . . .-.

Семейство Podokesauridae (Л. П. Татаринов)

Семейство Segisauridae (Л. П. Татаринов)

Семейство COl'!1psognathidae (Е. А. Малеев) .

14

.'

.-

482

482

482

483

484

485

485

486

486

486

487

487

488

489

490

492

492

493

497

497

497

499

499

501

501

501

503

503

506

509

509

510

510

511

512

513

513

514

515

515

515

516

516

517

517

518

518

518

519

523

529

529

530

530

530

530

530

531

J

.

.

Семейство Coeluridae (Е. А. Малеев) . . . . . . . . . . . . 533

Семейство Ornithoтimidae (Е. А. Малеев) . . . . . . . . . 533

Надсемейство Deinodontoidea. Карнозавры (Л. П. ТатаРЩlOв) 535

Семейство Gryponychidae {Л. П. Татаринов) 535

Семейство Teratosauridae (Л. П. Татаринов) 535

Семейство Megalosauridae (Е. А. Малеев) 537

Семейство Ceratcsauridae (Е. А. Малеев) . 537

Семейство Spinosauridae (Е. А. Малеев) . 538

Семейство Deinodontidae (Е. А. Малеев) 538

Подотряд Prosauropoda. Прозауроподы (А. К. Рождественский) 540

Семейство Thecodontosauridae. . . . . . . . . . . . 541

Семейство Plateosauridae. . . . . . . . 542

Подотряд Sauropoda. Зауроподы (А. К. Рождественский) 543

Семейство Cetiosauridae . . . . . . . . . . . . . . 544

Семейство Brachiosauridae ............ 547

Отряд Ornithischia. Птицетазовые динозавры (А. К. Рождественский) 552

Подотряд Ornithopoda. Птиценоrие (А. К. Рождественский) 553

Семейство Hypsilophodontidae. 553-

Семейство Laosauridae . . 555

Семейство Psittacosauridae 555

Семейство Iguanodontidae . 557

Семейство Hadrosauridae . 559

Семейство Thescelosauridae 570

Подотряд Stegosauria. СтеroЗ8ВРЫ (Е. А. Малеев) 572

Семейство Scelidosaиridae . . . . . 572

Семейство Stegosauridae . . . . . . 572

Подотряд Ankylosauria. Анкилозавры (Е. А. Малеев) 574

Семейство Acanthopllolidae . 574

Семейство Nodosauridae . . . . . . . . 575

Семейство Synnosauridae . . . . . . . . 577

Подотряд Ceratopsia. Цератопсы нли poraTbIe динозавры (А. К. Рождественский) 578

Семейство Protoceratopsidae . . 578

Семейство Ceratopsidae . . . . 581

,семейство Pachyrhinosauridae . 588

Incert-tte subordinis . . . . . . . . . 588

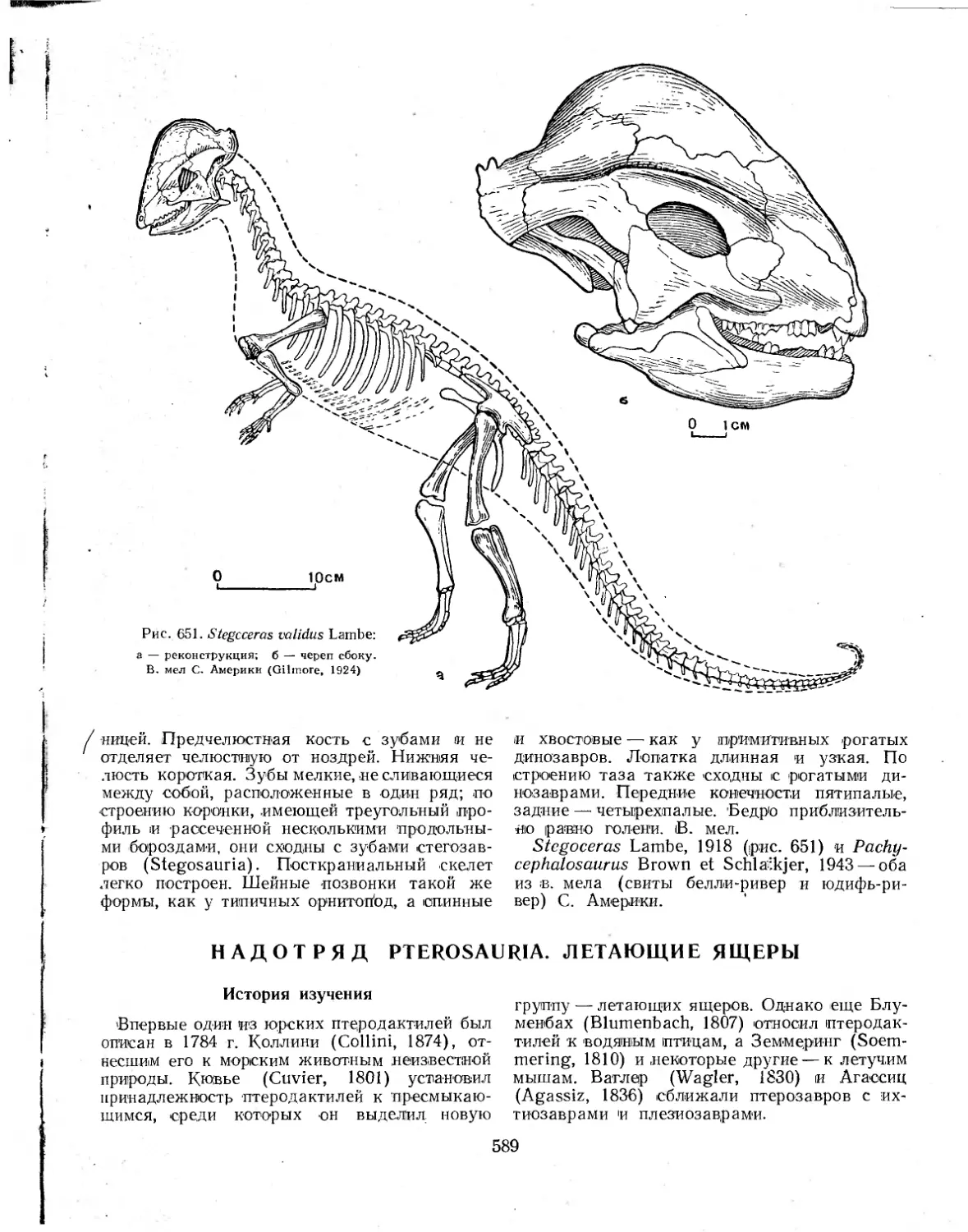

Семейство Pachycephalosauridae 588

Надотряд Pterosauria. Летающие ящеры (Л. И. Хозацкий, К. Б. ЮрЬев) 589

-Отряд Rhaтphorhynchoidei. Рамфоринхи . . 594

Семейство Dimorphodontidae . . 594

Семейство RI18mphorhynchidae . . 596

Семейство Anurognathidae . . . 597

Отряд Pterodactyloidei. Птеродактили . 599

Семейство pterodactylidae . 600

Семейство Ornithocheiridae 601

Литература.. .......

603

Класс Aves. Птицы (Т. П. Дементьев)

Общая часть . . . . . . . . .

Систематическая часть . . . . . . . .. . . . .

Подкласс Saurornithes. Ящероптицы, или ящерохвостые . .

Отряд Archaeopteryges. Археоптериксы

Семейство Archaeopterygidae .. ..

Подкласс Odontornithes. Зубастые птицы

Отряд Hesperornithes. rесперорнисы . .

Семейство Hesperornithidae .

Семейство Ena\iornithidae .

Семейство Baptornithidae . .

660

660

665

665

665

665

666

667

667

668

668

15

,,'

'-

Отряд Ichthyorniihes. Ихтиорнисы . . .

Семейство lchthyornithidae .

Семейство Apathornithidae .

Отряд Caenognathi. Ценоrнаты . .

Семейство Caenognathidae .

Подкласс Neornithes. Современные птицы

Надотряд Gradientes. Беrающие, или плоскоrрудые. .

Отряд Sthruthiones. Страусы . . . . ..

Семейство Eleutherornithidae.

Отряд Rheae. Нанду . . .

Семейство Rheidae . . . .

Отряд Casuaril. Казуары. . . .

Семейство 1Jrol1lOrnithidae .

Семейство Casuariidae .

Семейство Dromiceiidae. Эму .

Отряд Dinornithes. Моа . . . . . .

Семейство Dinornithidae .

Семейство Emeidae

Отряд Aepyornithes. Эпиорнисы .

Семейство Aepyornithidae

Семейство Eremopezidae

Отряд Apteryges. Киви . . . .

Семейство Apterygidae . .

Надотряд Natantes. Плавающие. .

Отряд Impennes. Пинrвины . .

Семейство Cladornithidae .

Семейство Spheniscidae. Пинrвиновые

Надотряд Volantes. Летающие .

Отряд Crypturi. Скрытохвосты

Семейство Tinaтidae . .

Отряд Galli. Куриные . . . .

Семейство Megapodidae. Большеноrи . .

Семейство Gallinuloididae . . . . .

Семейство Cracidae. rOKKO . . . . .

Семейство Tetraonidae. Тетеревиные .

Семейство Phasianidae. Фазановые .

Семейство Meleagridae. Индюковые . .

Отряд Columbae. rолубн . . . . . . . . .

Семейство Columbidae. rолубиные. . .

Семейство Raphidae. Дронты

Отряд Pterocletes. Рябки . . .

Семейство pterocletidae . . .

Отряд Ralli. Пастушки. . . . . .

Семейство Rallidae. Пастушковые

Семейство Orthocnemidae . .

Отряд Cariamae. Кариамы . . . .

Семейство Hermosiornithidae

Отряд Grues. Журавли . . . . . .

Подотряд Megalornithes. Собственно журавли

Семейство Geranoididae . . . . . . . .

Семейство Eogruidae . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Семейство Gruidae. Журавлиные . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Семейство Ergilornithidae . . . . . . . . . .

Семейство Aramidae. Пастушковые журавли.

Отряд Stereornithes. Форораки .

Семейство Phororhacidae. .

Семейство Devincenziidae .

Семейство Bronthornithidae

16

.-

668

668

668

668

,668

668

669

669

669

671

671

671

671

671

671

671

671

671

672

672

672

672

672

672

672

673

673

673

673

673

673

674

674

674

674

674

675

675

675

676

676

676

676

677

677

677

677

677

678

678

678

678

679

679

679

679

679

679

r

i

I

.

"

I

i

Семейство Opisthodactylidae

Семейство Сuпашраiidае . .

Отряд Otides. Дрофы . . . . . . .

Семейство ОН dae. Дрофиные

Отряд Diatrymae.' Диатримы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Семейство DiatryrnaHdae . .

Семейство Gastornithidae

Отряд Limicolae. Кулики . . . . .

Семейство Burhinidae. Авдотковые

Семейство Bathornithidae . . . . .

Семейство Rostratulidae. Цветные бекасы

Семейство Rhegшiпоrпithidае .

Семейство Presbyornithidae . . . . .

Семейство Наешаtороdidае . . . . .

Семейство Charadriidae. Ржанковые.

Отряд Lari. Чайки . . . . . . . . . . .

Семейство Stercoraridae. Поморники

Семейство Laridae. Чайки .

Семейство Sternidae. Крачки. . .

отряд Alcae. Чистики . . . . . . . . .

Семейство Alcidae. Чистиковые .

Отряд Gaviae. rarapbI .., . . . . .

Семейство Gaviidae. rarapoBbIe . .

Отряд Podicipites. Поrанки . . . . . . .

Семейство Podicipitidae. Поrанковые

Отряд ProceIlariae. Трубконосы, или буревестники

Семейство Gigantornitl1idae . . . . . .

Семейство ProceIIariidae. Буревестники

Семейство Diomedidae. Альбатросы

Отряд Steganopodes. Веслоноrие . . . .

Семейство Odontopterygidae . .

Семейство Pseudodontornitl1idae

Семейство Cyphornithidae .

Семейство Elopterygidae. . . .

Семейство pelagornitl1idae...

Семейство Phaetonidae. Фаэтоны. .

Семейство PelIcanidae. Пеликаны...

Семейство Sulidae. Олуши . . . . . .

Семейство Anhingidae. Змеешейки . .

Семейство Phacrocoracidae. Бакланы, или кормораны . .

отряд Gressores. rоленастые . . . . .

Семейство Ardeidae. Цаплевые . . . .

Семейство Ciconiidae. Аистовые . . . .

Семейство Threskiornithidae. Ибисовые

Отряд Phoenicopteri. Краснокрылы, ИJIИ фламинrо .

Семейство Scaniornitl1idae . . . . . . . .

Семейство Agnopteridae . . . . .

Семейство Phoenicopteridae. Фламиш"овые

отряд Anseres. rусиные . . . . . . . . . . .

Подотряд Lamellirostres. ПластинчаТОКЛJOвые

Семейство Paranyrocidae . . . .

Семейство Anseridae. rусиные . . . . .

Отряд Accipitres. Дневные хищники. .. . . . .

Подотряд Cathartae. Американские rрифы .

Семейство Teratornithidae

Семейство Neocathartidae . . .

Семейство Cathartidae. Американские rрифы .

Подотряд Falcones. Нормальные хищники

(

i

. ("

;

1

i

i

,;

78'i

8i

2 ОСНОВЫ палеонтолоr и Омснзя об.r.астнаll 17

БИLЛИGТЕ:{f\

Йf4, F\. С. !1ушн.1-Н'::;Л'

679

679

680

680

681

681

681

681

681

681

681

681

682

682

682

682

682

682

683

683

683

684

684

684

684

685

685

685

685

685

685

685

686

686

686

686

686

686

686

686

687

688

688

688

688

689

689

(;89

690

690

690

690

691

691

691

691

691

691

Семейство Sagittariidae. Секретари. . .

Семейство Accipitridae. Ястребиные."

Семейство Falconidae. Соколиные

Отряд Striges. Совы . . . . . . . .

Семейство Protostrigidae . . . .

Семейство Tytonidae. Сипухи. .

Семейство Strigidae. Нормальиые совы .

Отряд Cuculi. Кукушки. . . . . . .

Семейство CucuIidae. Кукушки .

Отряд Psittaci. Попуrаи. . . . . . .

Семейство Psittacidae. Попуrаи .

Отряд-Сарrimulgi. Козодои. .....

Семейство СарriПlulgidае. Козодоевые

Отряд Coraciades. Ракши . . . . . , . .

Семейство Coraciadidae. Сизоворонки .

Отряд Upupae. Удоды. . . . , . . . . . . .

Семейство Bucerotidae. Птицы'носороrll

Отряд Trogones. TporoHbI . . . . . . . .

Семейство Trogonidae. TporoHoBbIe

Отряд Pici. Дятлы. . . . . . . . .

Семейство Picidae. Дятловые

Отряд Macrochires. Длиннокрылые .

Семейство Aegialornithidae . .

Семейство Apodidae Стрижевые .

Отряд Passeres. Воробьиные. .

Подотряд Oscines. Певчие . . . . .

Семейство Palaeospizidae . . . .

Семейство Alaudidae. Жаворонковые . . . . . . .

Семейство Hirundinidae. Jlаcrочковые

Семейство Sittidae. Поползневые . .

Семейство Turdidae. Дроздовые . . . .

Семейство Laniidae. Сорокопутовые . .

Семейство Motaci!lidae. Трясоrузковые . .

Семейство Icteridae. Трупиалы . .

Семейство Sturnidae. Скворцовые .

Семейство Fringillidae. Вьюрковые

Семейство Corvldae. Вороновые

691

691

692

692

693

693

69

i

693

693

6

3

694

694

694

694

694

694

694

694

695

695

695

695

695

695

695

695

696

696

69€.

696

696

696

696

696

696

696

696

697

697

700

П р 11 Л О Ж е н и е. Ископаемые виды птиц на территории СССР

Jlитература.. ........

Указатель снстематических наименований

.

1

I

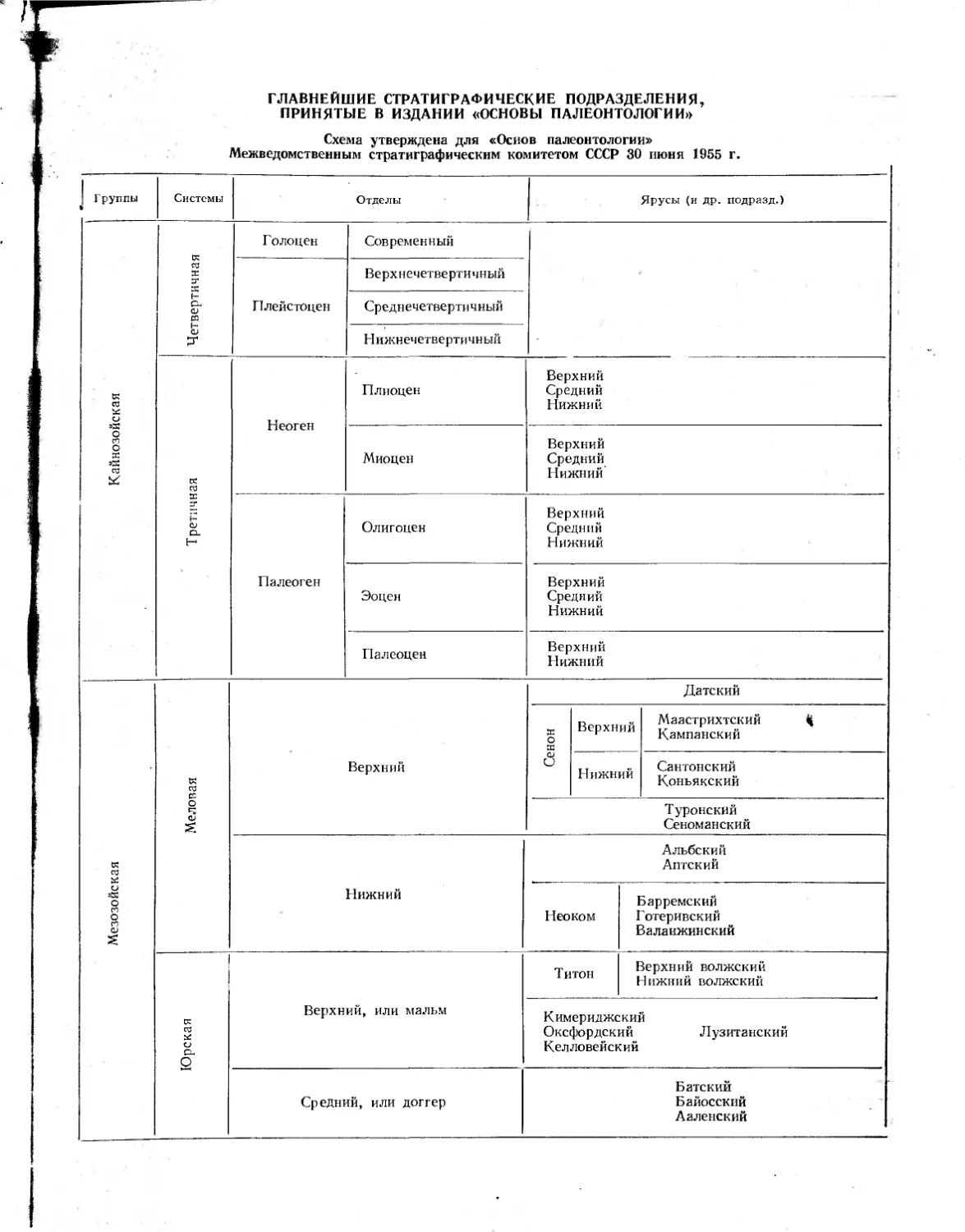

rЛАВНЕЙШИЕ СТРАтиrРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,

ПРИНЯТЫЕ В ИЗДАНИИ «ОСНОВЫ ПАЛЕонтолоrии,)

Схема утверждена для «Осиов палеонтолоrии»

Межведомственным стратиrрафическнм комитетом СССР 30 июня 1955 r.

rРУПIIЫ Системы I Отделы Ярусы (и др. подразд.)

rолоцен СовременныЙ

'"

'" ВерхнечетвертичныЙ

:I:

;::

О. ПлеЙстоцен СреднечетвертичныЙ

Q)

'"

....

Q) НижнечетвертичныЙ

::r

ВерхниЙ

'" Плиоцен Средний

'" Нижний

:G

u HeoreH

,:;:

о

о') Верхний

о

:I: Миоцен Средний

,:;:

'" Нижний'

::G' '"

'"

.... ВерхниЙ

Q) Олиrоцен Средний

о.

r< Нижний

Палеоrен Верхний

Эоцен Средний

НижниЙ

ПаJlеоцен Верхний

НижниЙ

Датский

ВерхниЙ Маастрихтский "

:I: КампанскиЙ

о

:I:

Q)

ВерхниЙ U СантонскиЙ

'" НижниЙ Коньякский

'"

о:

О ТуронскиЙ

Q) Сеноманский

::;::

АльбскиЙ

'" Аптский

'"

:<:

u Нижний

,:;: Барремский

о

о') Неоком rотеривский

о

о')

Q) Валаижинский

::;::

Титон Верхний волжский

Нижний ВОЛжский

ВерхниЙ, или мальм Кимериджский

'"

'" ОксФордскии Лузитанскии

:<:

u Келловейскии

о.

Q

Батский

Средний, или доrrер Байосский

Ааленский

_

"-

'17"'"11111

'''''''''''''''

Окончание

rpYnnbI I Системы I

Отдс.пы

Ярусы (и др подразд)

Верхний I Тоарский

о:

'" Ср'едний I Домерекий

;,:

и Нижний, или лейас Плинсбахский

о.

о: Q I Лотаринrский

'"

;,: Нижний Синемюрский

и

'=-: rеттанrский

о

'" I Рэтский

О

'" Верхний Норийский

Q) '"

::Е: '"

'" Карнийский

о

и I J1адинский

'" Средний

:s: Анизииский

о-

f--< I Кампильский

Нижний, или скифский] Сейсский

Верхний I Татарский

'" Казанский

'" Кунrурский

;,:

u

!l-Ртинский

:>о

о-

Q) Нижний I Сакмарский

r:: Сакмарский

Ассельский

Ореибурrский

'" Верхний I

'" rжельский

:t: Жиrулевский

..о Касимовекий

<о;

о

L..

» Московский

о Средннй

:>: Башкирский, или каяльский

:t:

Q)

:>о

'" Намюрский

'" НижннЙ Визейский

'" . Турнейский

;,:

и

'=-: Фаменский

о '" Верхннй

'"

о ro Франский

'" ;,:

о;: u Живетский

ro :>: Средний

r:: о ЭЙфе,1ЪСКИЙ

'"

'"

1:::{ Нижний КобленцскиЙ

Жединский

,:>:: Верхний Лудловский

:S:

0.<;;:

»ro Венлокский

<о; :>:: НижниЙ

=-:и Ландоверский

U

:о:: Верхний Ашrильский

:s:o: Карадокский

""", Средиий ЛаидеЙ.JlЬСКИЙ

о;,:

;1и Арениrский

О Нижний

Тремадокский

I ':.:: Верхний

=-:0: Не выделены

j 0-'" СреДJ-IИЙ

\О;,:

:>о и Нижиий Ленский

'" Алданский

\

'", НИЖНЯЯ .

о'"

D подrруппа

о'" верхняя

""О

r::"' подrруппа

о

Археиская

1 В СССР BMeero сейскоrо и кампи.пьскоrо ярусов, соr.пасио решению Межведомствеииоrо стратиrрафическоrо комитета, при-

нято разделение нижиеrо триаса иа иидский и о.пеиекский ярусы.

......

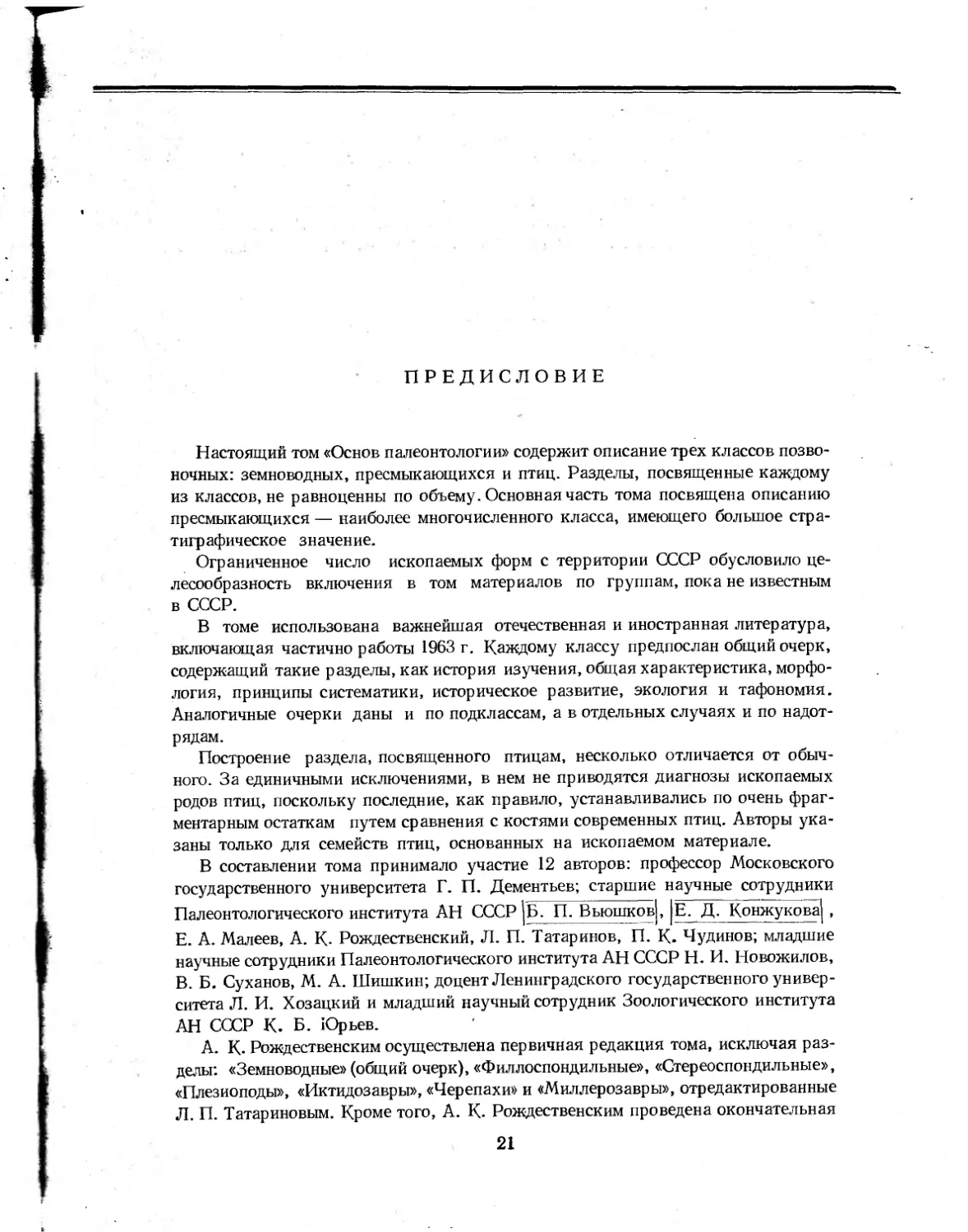

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий том «Основ палеонтолоrии» содержит описание трех классов позво

ночных: земноводных, пресмыкающихся и птиц. Разделы, посвященные каждому

из классов, не равноценны по объему. Основная часть тома посвящена описанию

пресмыкающихся

наиболее мноrочисленноrо класса, имеющеrо большое CTpa

тиrрафическое значение.

Оrраниченное число ископаемых форм с территории СССР обусловило цe

лесообразность включения в том материалов по rруппам, пока не известным

в СССР.

В томе использована ваЖ'нейшая отечественная и иностранная литература,

включающая частично работы 1963 r. l\аЖ'дому классу предпослан общий очерк,

содержащий такие разделы, как история изучения, общая характеристика, морфо

лоrия, принципы систематики, историческое развитие, эколоrия и тафономия.

Аналоrичные очерки даны и по подклассам, а в отдельных случаях и по HaДOT

рядам.

Построение раздела, посвященноrо птицам, несколько отличается от обыч

Horo. За единичными исключениями, в нем не приводятся диаrнозы ископаемых

родов птиц, поскольку последние, как правило, устанавливались по очень фраr

ментарным остаткам путем сравнения с костями современных птиц. Авторы yKa

заны только для семейств птиц, основанных на ископаемом материале.

В составлении тома принимало участие 12 авторов: профессор MOCKOBCKOro

rосударственноrо университета [. П. Дем ентьев; старшие н аучные сотрудник и

Палеонтолоrическоrо института АН СССР \ Б. П. Вьюшк о

j, I E. д. I\онжукова \ '

Е. А. Малеев, А. к:. Рождественский, Л. П. Татаринов, П. 1\. Чудинов; младшие

научные сотрудники Палеонтолоrическоrо института АН СССР Н. И. Новожилов,

В. Б. Суханов, М. А. Шишкин; доцент Ленинrрадскоrо rосударственноrо универ

ситета Л. И. Хозацкий и младший научный сотрудник Зоолоrическоrо института

АН СССР 1(. Б. Юрьев.

А. 1\. Рождественским осуществлена первичная редакция тома, исключая раз

делы: «Земноводные» (общий очерк), «Филлоспондильные», «Стереоспондильные»,

«Плезиоподы», «Иктидозавры», «Черепахи» и «Миллерозавры», отредактированные

Л. П. Татариновым. I\роме Toro, А. 1\. Рождественским проведена окончательная

21

РенакЦия СЛенУЮЩих разделов: 'ПРе<:мыкзющиеся» (общий очерк), «Архозавры>

(общий очерк) и 'ДИНОЗ8Вры> (исключая разделы rю терОНодам, сте""'аврам

и анкилозаврам). Окончательная редакция остальных разДe.JlOв ТОМа и нх

НОПОJlиение даинымн, онуБJlиковаинЬ!Ми с 1956 с., провенeиьr л. п. Татар нио-

Bы..

РИСуикн в ТОме ВЫнолиены ХУДОЖниками Комбината I]Jафическнх работ

МОСКОвскосо отделеиия Художествениоео ФОНДа СССР

К. п. МешкоВЫм,

Т. л. Савра НСкОй, А. А. Яроцким Н дрyrнмн Н частично

ХУДОЖникамн

ЛенИзо.

I ...

о..... .L..

rtt18

НАДКЛАСС TETRAPODA. ЧЕТВЕРоноrИЕ

Преимущественно наземные позвоночные.

Низшие тетраподы

земноводные

еще co

храняют связь с водой, особенно в личиночном

состоянии, коrда дыхание осуществляется по

средством жабр. Вообще же для всех тетрапод

характерно леrочное дыхание. Тело rОЛОе или

одетое poroBbIM покровом (чешуей, перьями

или шерстью). Плечевой пояс утрачивает связь

с черепом. Парные конечности построены по

типу пятипалых. В позвоноч.ни-ке обособлива

ются шейньrй и крестцовый отделы. Имеется не

только внутреннее, но и среднее, а у высших

тетрапод

также и наружное ухо. Сердце Tpex

или четырехкамерное. Низшие тетраподы

земноводные

размножаются, как и рыбы, OT

кладывая икру в воду. Высшие тетраподы Пе

реШ.;lИ к размножению на суше, и эмбрион у

них окружен зародышевыми оболочками

амнионом и аллантоисом. Большинство пре

смыкающихся и все птипы откладывают яйца,

защищенные твердой известковой скорлупой,

для млекопитающих же характерно живо

рождение. Птицы и млекопитающие тепло

кровны.

ЭКQ.1юrически тетраподы весьма разнообраз

ны. В большинстве своем они

обитатели cy

ши, но мноrие тетраподы перешли к' жизни в

воде, а птицы, летающие ящеры и летучие

мыши освоили воздушную среду.

Тетраподы известны с в. девона по настоя

щее время. Разделяются на четыре класса:

Amphibia (земноводные, или амфибии), Rep

tilia (пресмыкающие, или рептилии), Aves

(шипы) 11 Mammalia (млекопитающие) . Пре

смыI\ющихся,' птип и млекопитающих, обла

дающих зародышевыми оболочками и Пере

шедШИМИ к размножению на суше, часто объ

единяют в одну rруппу Аmпiоtа (амниоты)

в противоположность рыбам и земноводным,

.ТlишеННblМ зародышевЫХ оболочек и объединя

емым в Anamnia (анамнии).

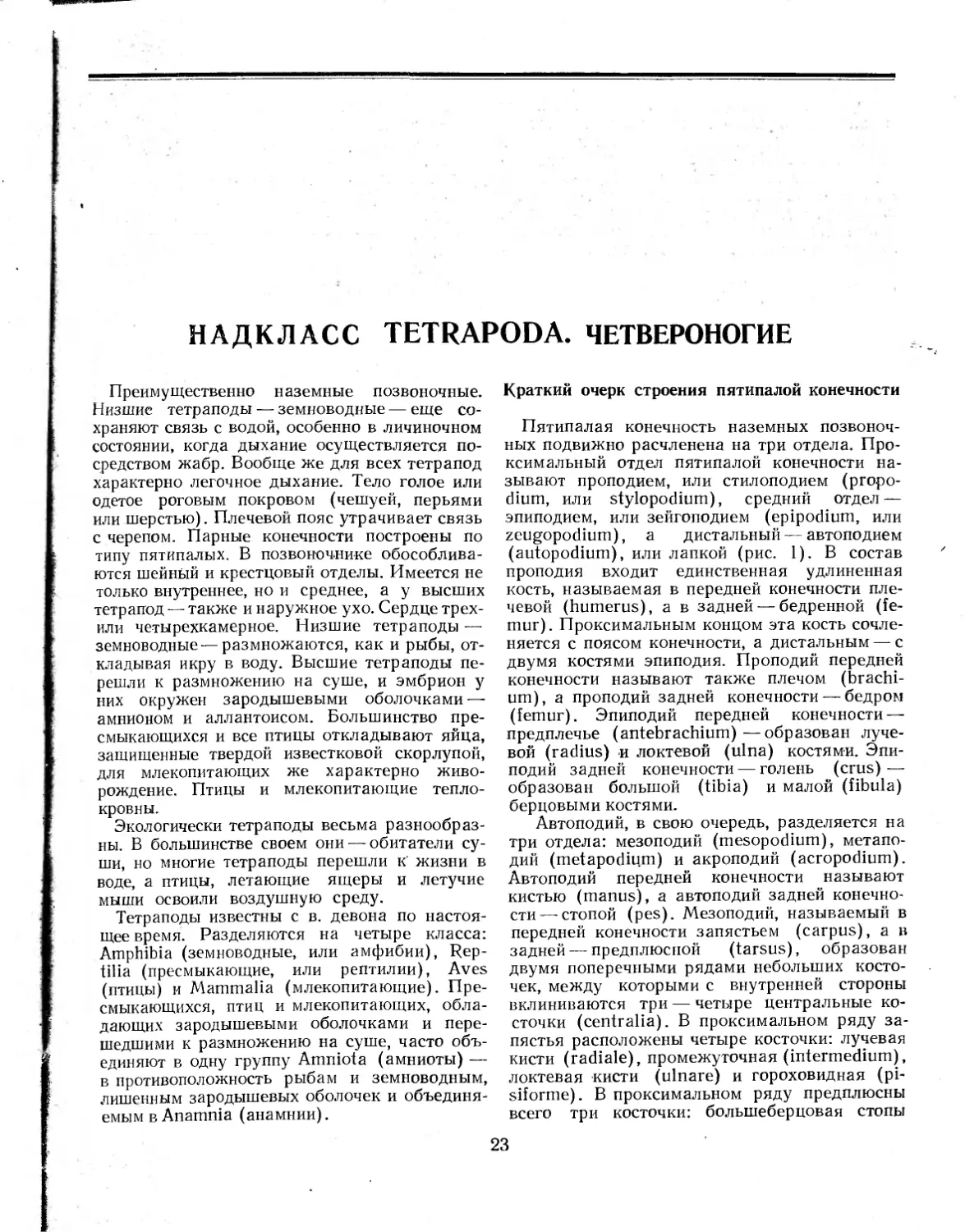

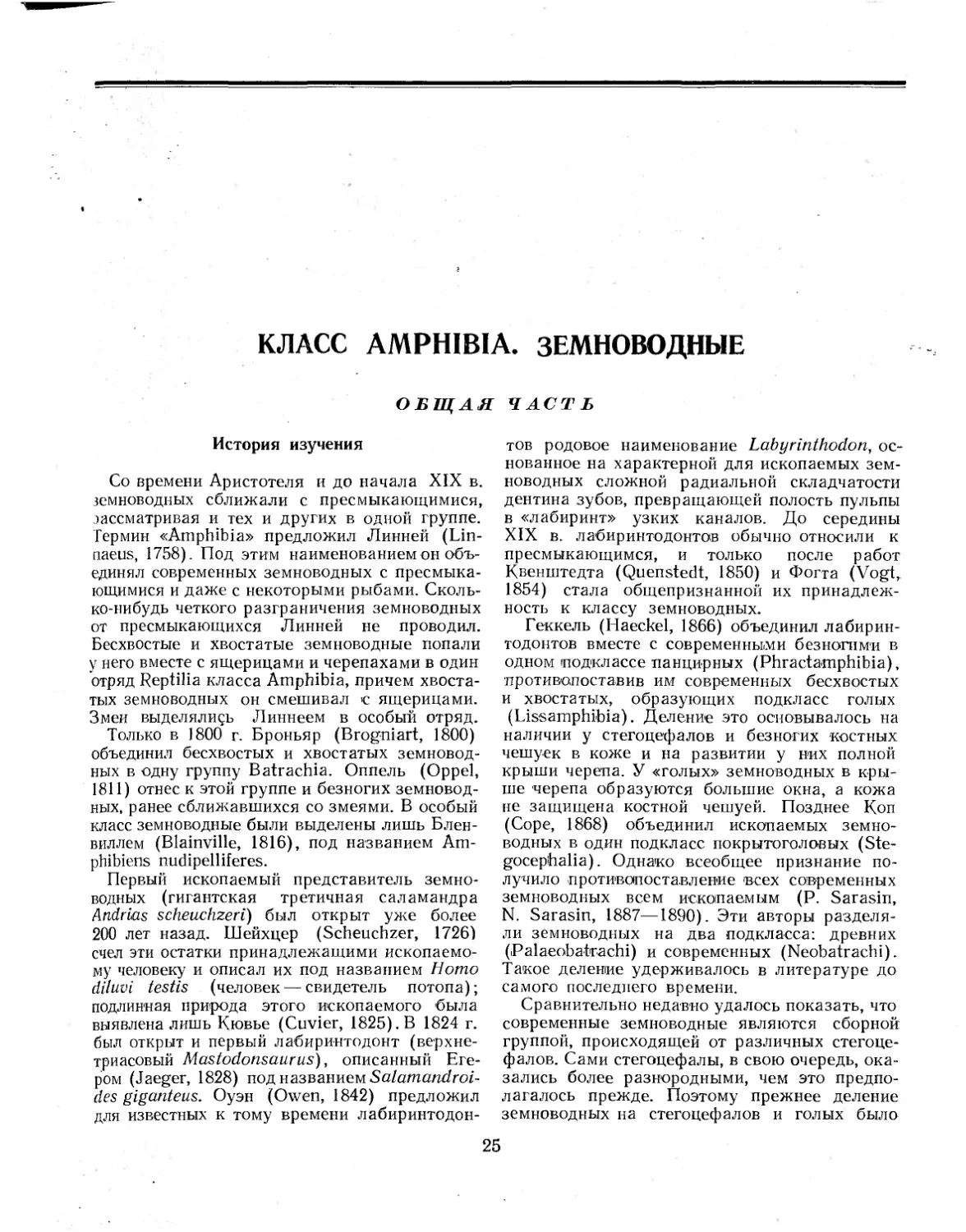

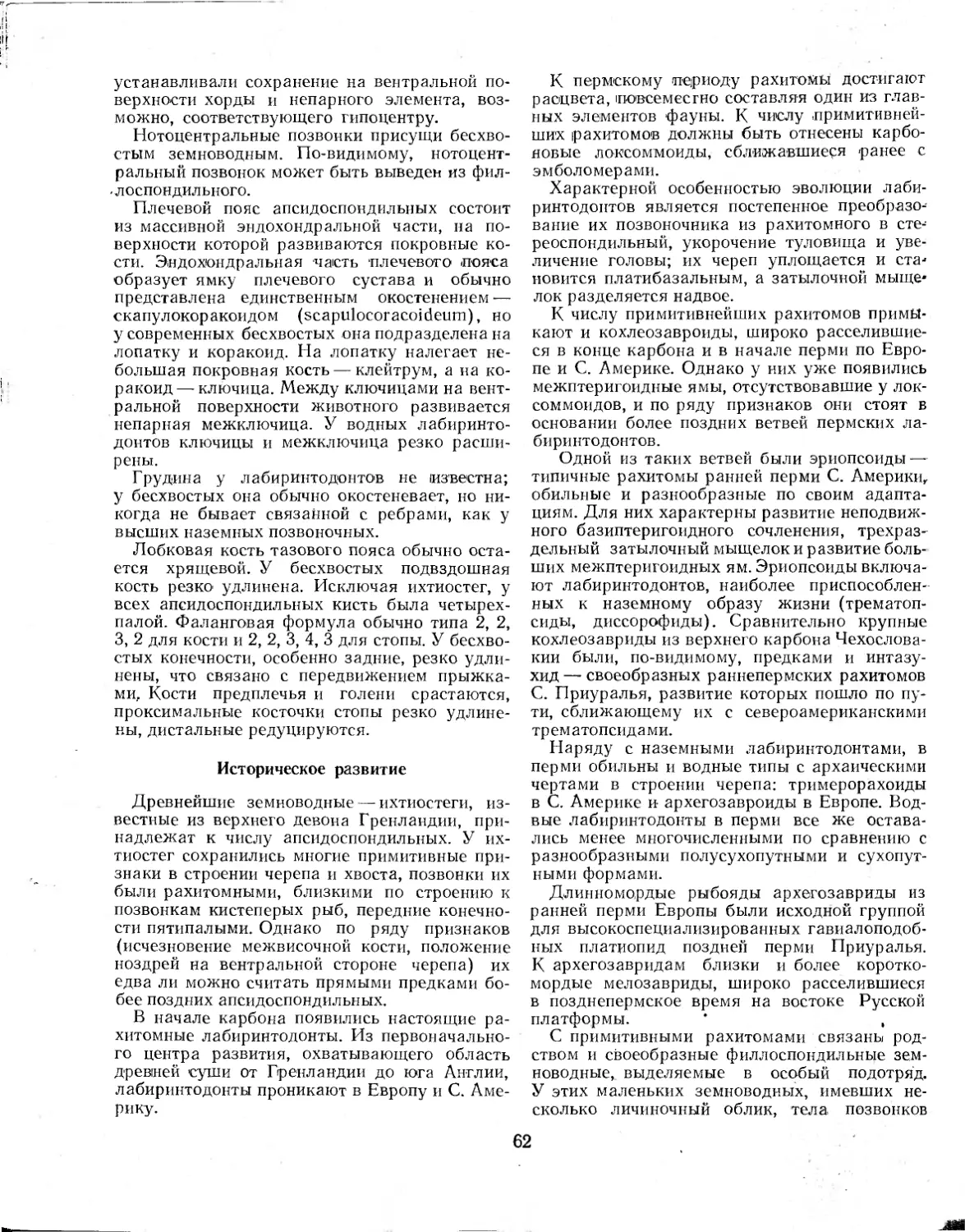

Краткий очерк строения пятипалой конечности

Пятипалая конечность наземных позвоноч

ных подвижно расчленена на три отдела. Про

ксимальный отдел пятипалой конечности Ha

зывают проподием, или стилоподием (propo

dium, или styl0podium), средний отдеЛ

эпиподием, или зейrоподием (epipodium, или

zeugopodium), а дистальный

автоподием

(autopodium), или лапкой (рис. 1). В состав

проподия входит единственная удлиненная

кость, называемая в передней конечности пле

чевой (humerus), а в задней

бедренной (fe

mur). Проксимальным концом эта кость сочле

няется с поясом конечности, а дистальным

с

двумя костями эпиподия. Проподий переднеЙ

конечностИ называют также плечом (brachi

иm), а проподий задней конечности

бедром

(femur). Эпиподий передней конечности

предплечье (antebrachium)

образован луче

вой (radius) и локтевой (иlпа) костями. Эпи

подий задней конечности

rолень (crus)

образован большой (tibia) и малой (НЬиlа)

берцовыми костями.

Автоподий, в свою очередь, разделяется на

три отдела: мезоподий (mesopodium), метапо

дий (mеtароdiцm) и акроподий (acropodium).

Авто подий передней конечности называют

кистью (manus), а автоподий задней конечно-

сти

стопой (pes). Мезоподий, называемый в

передней конечности запястьем (carpus), а н

задней

преДПЛЮСIIОЙ (tarsus), образован

двумя поперечными рядами небольших KOCTO

чек, между которыми с внутреннеЙ стороны

вклиниваются три

четыре центральные KO

сточки (centralia). В проксимальном ряду за

пястья расположены четыре косточки: лучевая

кисти (radiale), промежуточная (iпtеrmеdium),

локтевая 'кисти (ulnare) и rороховидная (pi

siforme). В проксимальном ряду предплюсны

Bcero три косточки: большеберповая стопы

23

(НЫаlе), промежуточная (intermedium) и Ma

лоберцовая стопы (fibulare). Дистальный ряд

мезоподия образован пятью маленьКИМИ ко.

сточками, называемыми дистальными запястья

(carpalia distalia)

в запястье и дистальны-

ми предплюсны (tarsalia distalia)

в преk

плюсне. Косточки мезоподия обычно сраста-

ются друr с друrом в различных комбинациях.

Метаподий, называемый в передней конечно-

сти пястью (metacarpus), а в заднеЙ

плюс-

н

.{П.

u

111 а

lilб

1"

2

.з

-4

ной (metatarsus), оЬраЗUlН!ti пятью УДЛинеIJ

ными косточками: пястными (metacarpa

На)

в кисти и плюсневыми (metatars-alia)

в стопе. Акроподий образован пальцами (digi

tores). Каждый палец состоит из несколькю

удлиненных косточек

фала:нr (phalanges),

число которых в каждом из пальцев передает-

ся фаланrовой формулой лапки. Основная фа-

JIaHra Еаждоrо из пальцев сочленяerrcя 'с ди-

стальным концом соответствующей пястной

или плюсневой кости. Кроме обычных пяти

пальцев, иноrда наблюдаются рудименты двух

краевых пальцев: предпервоrо (praepollex) и

шестоrо (postminimus). Вторично число па.'IЬ

цев МОЖет уменьшаться.

Морфолоrическая длинная ось конечности

проходит через проподий, между обеими ко-

стями эпиподия и через средний (III) палец

автоподия. Элементы конечности, расположен-

ные с внутренней стороны от морфолоrической

оси, называют предосевыми, И.'IИ преаксиаль-

ными, наружные элементы конечности

заосе-

выми, или постаксиальными. Соответстпенно,

внутренний край проподия называют предосе-

БЫМ, или преаксиальным, а наружныЙ

за

осевым, 'или постаксиальны..

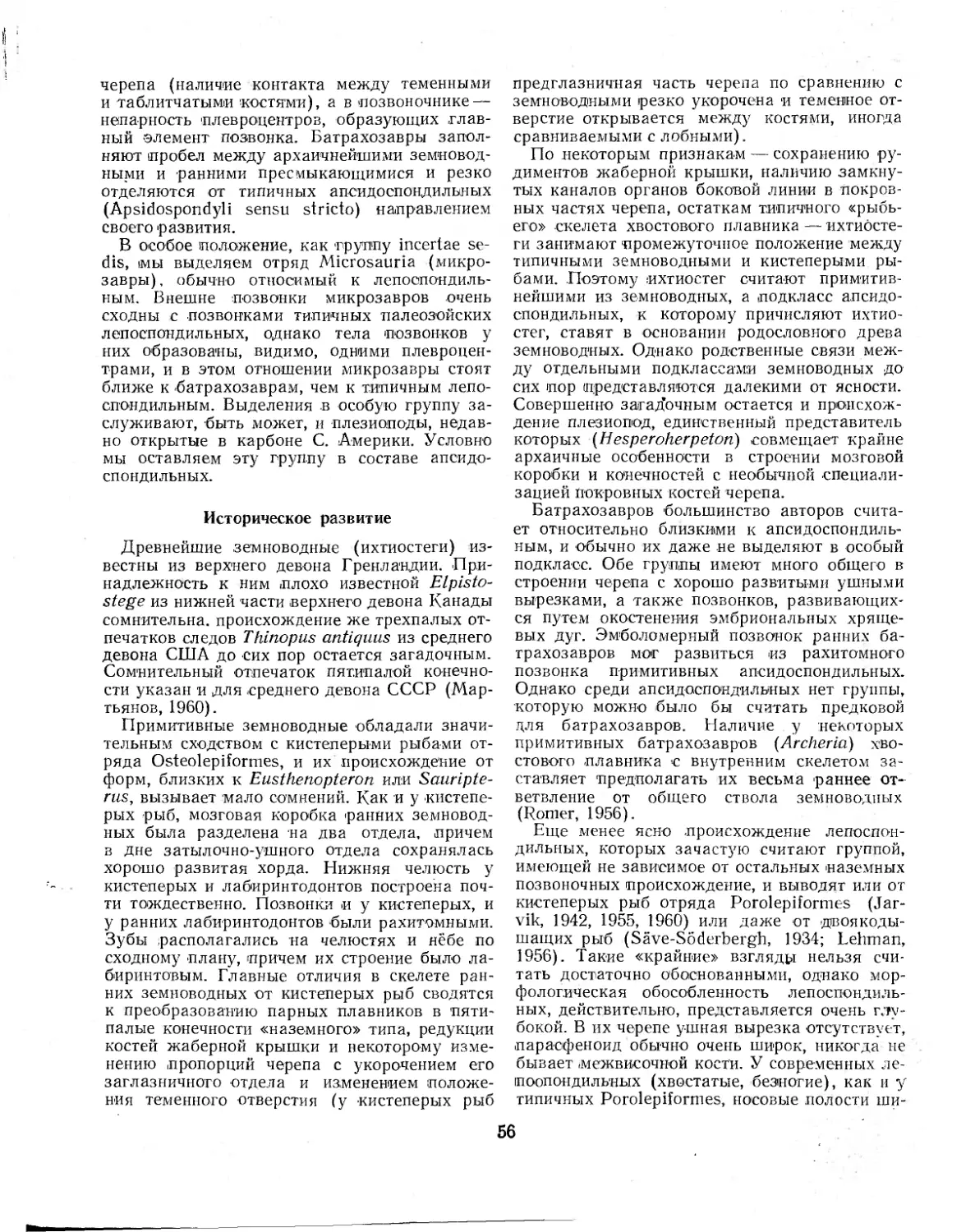

Рис. 1. Схема строения пятипалой

конечности:

1

проподий; Н

эпиподий; 1I!

автопо-

дий, Illa

мезоподий, НИ

метаподий,

HIB

акроподий

Кости конечностей: Н

плечевая, (Р)

бедренная, R.

лучевая, (т)

больше-

берцовая, и .

локтевая, (Fi)

мало6ерцо-

вая, р

rороховиднан, u

лучевая кИс-

ти. (п

малоберцовая стопы, i

проме-

жуточная, r

локтевая кисти, (О

боль'

шеберцовая стопы, еl

е.

централь-

ные, ed

дистальные кисти, (td )

дис-

тИльные стопы, те

пястиые, (mt)

плюс-

н<,вые, ph

филаиrи, рр

предпервый

палец. 1

5

первый

пятый пальцы,

рт

шестой палец

.

КЛАСС AMPHIBIA. ЗЕМНОВОДНЫЕ

История изучения

ОВЩАН ЧАСТЬ

Со времени Аристотеля и до начала XIX в.

земноводных сближали с пресмыкающимися,

Jассматривая и тех и друrих в одной rруппе.

Термин «АmрЫЫа» предложил Линней (Lin

паеu-s, 1758) _ Под этим наименованием он объ

единял современных земноводных с пресмыка

ющимися и даже с некоторыми рыбами. Сколь

КО

l-IИбудь четкоrо разrраничения земноводных

от пресмыкающихся Линней не проводил.

Бесхвостые и хвостатые земноводные попали

у Hero вместе с ящерицами и черепахами в один

отряд Reptilia класса АmрЫЫа, причем XBOCTa

тых земноводных он смешивал 'с ящерицами.

Змеи выделяли<;ь Линнеем в особый отряд.

Только в ]800 r. Броньяр (Brogniart, 1800)

объединил бесхвостых и хвостатых земновод

ных в одну rруппу Batrachia. Оппель (Орреl,

1811) отнес к этой rруппе и безноrих зеМНОВОk

НЫХ, ранее сближавшихся со змеями. В особый

класс земноводные были выделены лишь Блен

Биллем (Вlainvi11e, 1816), под названием Am

phibiens nudipelliferes.

Первый ископаемый представитель земно

ВОДНЫХ (rиrантская третичная саламандра

Апdrшs scheuchzeri) был открыт уже более

200 лет назад. UJейхцер (Scheuchzer, 1726)

счел эти остатки принадлежащими ископаемо

му человеку и описал их под названием Ното

diluvi testis (человек

свидетель потопа);

подлинная природа этоrо ископаемоrо была

выявлена .lIишь Кювье (Cuvier, 1825). В 1824 r.

был открыт и первый лабиринтодонт (Be'PXHe

триасовый Mastodoпsaurus), описанный Ere

ром (J aeger, 1828) под названием Salamaпdroi

des gigaпteus. Оуэн (Owen, 1842) предложил

для известных к тому времени лабиринтодон

тов родовое наименование Labyriпthodoп, oc

нованное на характерной для ископаемых зем

новодных сложной радиальной складчатости

дентина зубов, превращающей полость пульпы

в «лабиринт» узких каналов. До середины

XIX в. ла'биринтодонтО\в обычно относили к

пресмыкающимся, и только после работ

Квенштедта (Quепstеdt, 1850) и Фоrта (Vogt,

1854) стала общепризнанной их принадлеж

ность к классу земноводных.

rеккель (Haeckel, 1866) объединил лабирин

тодонтов вместе с современными безноrпМ'и в

одном !Под'классе панцирных (РhrасtашрhiЫа),

противопоставив им современных бесхвостых

и хвостатых, образующих подкласс rолых

(Lissamphibia). Деление это основывалось на

наличии у стеrоцефалов и безноrих 'Костных

чешуек в коже и на развитии у них полной

крыши черепа. У «rолых» земноводных в KpЫ

ше черепа образуются большие окна, а кожа

не защищена костной чешуей. Позднее Коп

(Соре, 1868) объединил ископаемых земно

водных в один подкласс ПОКРЫТОl'оловых (Ste

gocep i halia). ОднаlКО всеобщее признание по

лучило противопоста.вление 'всех современных

земноводных всем ИСКOIпаемым (Р. Sаrаsiп,

N. Sarasin, 1887

1890). Эти авторы разделя

ли земноводных на два подкласса: древних

(Palaeobakachi) и современных (Neobatrachi).

Та'!юе деление удерживалось в литературе до

caMoro последпсrо времени.

Сравнительно неда'в'Но удалось показать, что

современные земноводные являются сборной

rруппой, происходящей от различных стеrОЦе

фалов. Сами стеrоцефалы, в свою очередь, OKa

зались более разнородными, чем это предпо

лаrалось преЖде. Поэтому прежнее деление

земноводных на стеrоцефалов и rолых было

25

отброшено. [адов (Gado\v, 1933) объединил

современных хвостатых и безноrих земновод

ных в одну rруппу с палеозойскими .7Iепоспон

дильными стеrоцефалами. Севе

Сёдерберr (Sa

ve

Soderbergh, 1934

1936) показал, что и

лабиринтодонты (стеrоцефалы, исключая ле

ПОСПОНДИЛЬНЫХ), MorYT быть разделены на ДВе

четко отrраниченные rруппы. Первая из них,

объединяющая «типичных» лабиринтодонтов

с современными бесхвостыми земноводными,

была названа Севе

Сёдерберrом Batrachomor

pha. Вторая rруппа, включающая амфибийных

предков пресмьшаЮЩIIХСЯ, а также всех BЫC

ших наземных позвоночных, получила I1аиме

нование Reptiliomorpha 1. Лепоспондильных

(=== Urodeloidea) Севе

Сёдерберr резко проти-

вопоставлял остальным земноводным и выска-

зался даЖе в пользу их независимоrо проис-

хождения

непосредственно от ДВОЯКОДЫШа-

щих рыб.

В той или иной форме эти нововведения Ha

шпи свое отражение во всех современных CXe

мах классификации земноводных. В системе

Ромера (Romer, 1945, 1947), например, земно

ВОДНЫе разделены на два подкласса: Apsidos

pondyli (==Batrachomorpha + Reptililiomor

рЬа) и Lероsропdуli. Правда, бесхвостых зем

новодных Ромер противопоставляет лабирин

тодонтам, разделяя подкласс Apsidospondyli

на два надотряда: Labyrinthodontia и Salien

tia, однако самих лабиринтодонтов он делит,

по Севе-Сёдерберrу, на Ternnospondyli (== Bat-

rachomorpha, исключая Salientia) и Anthraco

:saиria (== R.eptiliornorpha). В настояшем изда

нии rруппа Reptiliomorpha выделяется из

состава Apsidospondyli и возводится в paHr

ПОДl{дасса под названием Batrachosauria. По

следний термин был предложен И. А. Ефремо

вым (1946) для форм, занимающих промежу

точное положение между земноводными и прес

мыкающимися.

Обrцая характеристика

Наиболее характерная особенность земно

водных

совмещение в их орrанизации при-

способлений к наземной и к водной жизни. Осо-

бенно ярко двойственность приспособлений

земноводных выражена в их размножении. Бу-

дучи типичнЫми наземнЫми ЖИВОТНЫми по та-

ким признакам, как наличие конечностей пяти-

палоrо типа, а также леrких, они размножают-

ся, как и рыбы,

откладывая икру в воду.

Зародыш земноводных, как и у рыб, лишен xa

l В дальнеЙшем !юд названием R.eptiliomorplla мы бу

дем поН'Имать лиruь представителеЙ класса земноводных.

рактерных для высших наземных позвоночных

зародышевых оболочек

амниона и алла нто-

иса. ИЗ икринки вылупляется жабернодыша

щая личинка, которая путем более или менее

скоротечноrо метаморфоза превращается во

взрослое животное. При вторичном переходе к

постоянной жизни в воде половая зрмость

может наступать уже на личиночных стадиях

развития (неотения). Тоrда взрослое животное

обладает такими необычными для наземных

позвоночных орrанами, как жабры, и MO

жет пожизненно сохранять жаберное дыxa

I1ие.

Однако общую морфо.поrическую характери"

стику земноводным дать весьма трудно. Дело в

том, что земноводных характеризует не столь

ко морфолоrическая, сколько физиолоrИЧtt:кая

общность признаков. Морфолоrически земно

ВОДНЫе весьма разнородны. По строению че

репа, например,примитивные апсидоспондиль

ные весьма близки к кистеперым рыбам, BЫC

шие батрахозавры с трудом отличимы от

примитивных пресмыкающихся, современные

же земноводные резко обособлены как от иско

паемых представителей этоrо класса, так и от

друrих rрупп позвоночных, приобретая иноrда

KOHBepreHTHOe сходство с двоякодышаЩИl\lИ

рыбами (хвостатые земноводные). Физиолоrи

чески же всех земноводных ярко характеризует

определенный уровень приспособления к Ha

земной жизни.

Несмотря на приобретение пятипалых конеч

ностей и леrких, земноводные остались тесно

связанными с водой необычайными для назем

ных животных особенностями cBoero водноrо

обмена. Вся орrанизация земноводных рассчи

тана на непрерывное поступление воды через

покровы и выведение ее избытков с мочой.

Кожа земноводных не образует poroBoro по-

крова, защищающеrо животное от высыхания,

и, будучи высокопроницаемой, свободно про-

пускает воду. Почки земноводных имеют rло-

мерулярное строение, ВЫдеЛЯЮТ сильно rипо,.

тоничную мочу и С точка зрения водноrо об

мена являются opraHoM выведения избытков

воды из орrанизма, а не opraHoM экономии

воды.

Только в воде земноводные MOI'YT поддержи

вать водный баланс, на суше же они неПрерЫВ

но и интенсивно «высыхают», теряя воду через

покровы. В этом отношении земноводные стоят

ближе к пресноводным рыбам, чем к осталь-

ным наземным позвоночным (пресмыкающ\!м

<,;я, птицам и млекопитающим).

В результате земноводные способны лишь К_

относительно кратковременному пребыванию

вне воды или по крайней мере влажной сре-

ды

до тех пор, пока не иссякнут внутренние

26

..

r

запаСi?IВОДЫ, расходуемые на поддержание

влажности кожи. Секрет кожных Желез,

увлажняющий поверхность животноrо, создает

BOKpyr Hero своеобразное водное окружение.

" Таким образ'ОМ, и на суше земноводные как бы

находятся в микроводоеме, создаваемом ими

самими.

tовмещение признаков «наземной» орrаниза

ции с особенностями водноrо обмена, присущи

ми пресноводным животным, ставит земновод

ных в совершенно особое ПОложение и резко

отделяет их от остальных классов позвоноч

нЫх. Особенности размножения и развития,

-столь ярко характеризующие земноводных,

по существу, лишь отражают их общую зави

симость от воды. Яйцеклетки и зародыши зем

новодных, как и взрослые животные, не имеют

покровов, которые защищали бы их ОТ BЫCЫ

хания, и нуждаются в непрерывном Поступле

,1ении воды извне. В некоторых случаях зем

новодные переходят к живорождению, а иноr

да откладывают икру вне воды. Таким

образом, земноводные MorYT отходить от

«рыбьеrо» способа размножения, стадия же

ВОДНОЙ жабернодышащей личинки может BЫ

падать из их развития. Однако и в этих случаях

сохраняется зависимость зародыша от внешних

источников, воды. Откладывание икры на суше

ВОЗМОЖНО лишь в очень влажных укрытиях,

причем зачастую зародыш тем или иным спо

с060М получает влаrу от тела родительской

особи.

Незащищенность земноводных от BЫcыxa

ния, морфолоrически обусловленная отсутст-

вием poroBbIx покровов, тесно связана с силь

ным развитием кожноrо дыхани

, ВОЗМОЖноrо

,

ишь при сохранении проницаемых покровов.

Кожное дыхание иноrда выхо

ит у земновод

ных на первое место и может полностью заме

щать леrОЧНОе. У таких форм (безлеrочные ca

ламандры) .'1еrкие исчезают, а сердце, TpeXKa

мерное у обычных земноводных, вторично

становится двухкамерным.

I Проницаемость кожи тесно связана и с Tpe

тьей важнейшей физиолоrической особен

ностью земноВОДНЫХ

со спецификой их Tep

мореrуляции. Сколько

нибудь значительное

накопление тепла в орrанизме земноводных

невозмоЖно ввиду интенсивноrо охлаждения

из

за испарения воды с покровов. В этом OTHO

шении земноводные резко отличаются от дpy

1'01'0 класса пойкилотермных наземных rюзво

ночных

пресмыкающихся, у которых TeM

пература тела может подниматься заметно

выше температуры воздуха. У земноводных

же на суше температура тела 'Оказывается

даже более низкой, чем температура воз

духа.

Морфолоrия

Наиболее примитивные земноводные имели

в строении черепа MHoro общеrо с кистеперы

ми рыбами. Особенно разительно СХОДСТВО в

строении мозrовой коробки (neurocranium)

этих животных. У примитивных земноводных,

как и у кистеперых рыб, она окостеневала

весьма полно и была разделена на два отдела:

передний, клиновидно

решетчатый, или этмо

сфеноидный (ethmosphenoideum), и задний,

щз:.rЬJ;ТJочно

ущной, или отико

окципитальный

(oticooccipitale). Затылочно

ушной отдел -про

стирается вперед до rипофизарной области и

соотвеТСТ1Вует окостенению эмбриональнь

х па

рахордальных хрящей и ушных ка;псул. Этмо

сфеноидный отдел образуется за счет OKOCTe

нения эмбриональных трабекуля-рных хрящей.

Происхождение трабекулярных хрящей долrо

оста'валось нея-сным, но в последние rоды было

выдвинуто предположение о включении в co

став их фаринrеальных элементов предчелюст

ной и челюстной висцеральной дуr (J arvik,

1960). Таким образом, возможно, что перед

ний отдел мозrовоi'l коробки позвоночных име

ет висцеральное происхождение. Носовые кап

сулы у земноводных, в отличие от кистеперых

рыб, почти никоrда не окостеневают (за li'склю

чением ихтиостеr и, возможно, ШIезиопод)

(Jarvik, 1952; Еаtоп, Stewart, 1960).

rраница между затылочно

ушным и этмо

сфеноидным отделами мозrовой коробки про

ходит чуть позади rипофиза, через отверстие

для выхода тройничноrо нерва. У кистеперых

рыб оба отдела были полностью разделены:'

лишь вентрально затылочно

ушной отдел обра

зовывал отростки, сочленяющиеся с этмосфе

ноидным отделом. Такое же разделение моз

rовой коробки сохранялось лишь у наиболее

примитивных земноводных

у плезиопод,

у которых оба ее отдела соединялись друr с

друrом, как и у I\;истеперых, С помощью' OT

ростков, а таКЖе у ихтиостеr, у которых OTдe

лы мозrовой коробки разделялись лишь швом.

у всех остальных земноводных задняя часть

основания этмосфеноидноrо отдела

бази

сфеноид (basisphenoideum)

отделяется от

rлавпой части этмосфеноида

сфенэтмоида

в узком смысле слова

и полностью сливает

ся с основанием затылочно-ушноrо отдела; в

результате кажущаяся rраница между обоими

отделами мозrовой коробки проходит впереди

rипофиза. Кроме Toro, у всех остальных земно

водных наблюдается более или менее полное

слияние сфенэтмоида с затылочно

ушным OT

делом по крайней мере с помощью хрящевых

перемычек. У пр'имитивныx рахитомов (рис. 2)

и У некоторых лепоспондильныx (аистопод)

27

(J., Gregory, 1948) имеется полное КОСТНОе

слияние сфенэтмоида с затылочно

ушным OT

делом. у батрахозавров в боковой стенке моз

rовой коробки образуется отверстие, отделяю

щее сфенэтмоид 'От ушной капсулы. HaKO

нец, у поздних апсидоспондильных и леПО

спондильных наблюдается редукция сфен

этмоида, ведущая к ero вторичному обособле

нию от затылочно

ушноrо отдела. Следует

отметить, что и у этих земноводных сохраня

ются хрящевые перемычки между передней

частью сфенэтмоида и затылочно

ушным 'OT

ДеJlОМ мозrОВ'ОЙ коробки, базисфеноид же

остается тесно связанным с ушными капсу

лами.

Мозrовая коробка у земноводных значитель

но расширена в области ушных капсул и резко

сужена ВПереди них. По типу череп примитив

ных зеМНОВОДНЫХ был близок к тропибазаль

ному: сфенэтмоид у них образовывал сравни

тельно тонкую межrлазничную Переrородку

(septum interorbitale), не заключающую в себе

Передней части rоловноrо мозrа. Снаружи моз

rовая коробка ПримитивнЫХ земноводных за

щищена СПЛОШной крышей покровных костей.

у поздних аПсидоспондильных и лепоспондиль

ных в мозrовой коробке сохраняется MHoro

хряща, череп вторично становится платиба

зальным, а число покровных окостенений зна

чительно уменьшается, причем в крыше черепа

образуются отверстия.

Важной особенностью мозrовой коробки при

митивных земноводных, также роднящей их с

кистеперыми рыбами, является неразделен

J-IОСТЬ обоих ее отделов на самостоятельные KO

сти (рис. 2); однако, и заТЫЛОЧIЮ

УШНОЙ, и

этмосфеноидный отделы имели, по

видимому,

множественные центры окостенения. Это спо

собствовало распаду мозrовой коробки на

отдельные кости у более поздних земноводных,

у которых наблюдается общее ослабление

окостенений. у таких форм затылочно

ушной

отдел подразделяется на окостенения заты

ЛОЧНОЙ области и на окостенения ушных кап

сул. В затылочной области обособливаются

основная затылочная (basioccipitale) и парные

боковые затылочные (exooccipitalia) кости, а в

ушных капсулах с каждой стороны

передняя

и задняя ушные кости (prooticum и opisthoti

сит). Кроме Toro, у плезиопод, батрахозавров,

некоторых ЛепоспондиЛЬнЫХ (Lysorophus) и,

возможно, единичных стереоспондильных обра

зуется верхняя затылочная кость (supraoccipi

tale). Несмотря на название и положение,

кость эта по происхождению отстоит близко к

костям ушных каIПСУЛ: она образуется в эм

бриональной хрящевой ,К!омиС'суре, соедИНЯЮ

щей обе ушные капсулы дор,сально (tectum sy

у

28

noticum), и содержит часть вертикальноrо по

лукружноrо канала BHYTpeHHero уха

Этмосфеноидный отдел разделяется на oc

новную клиновидную кость, или базисфеноид

(basisphenoideum), обособливающиЙся в OCHO

вании мозrовой коробки n rипофизарноЙ обла

сти, и на собственно клиновидно

решетчатую

кость, или сфенэтмоид (sрhепеthmоidеuт), co

ставляющий основную ча,сть переднеrо отдела

мозrовой коробки. У современных лепоспон

дильных ,сфенэтмоид распадается на пару

rлаЗНИЧIIО

КЛИНОВИДНЫХ костей (orbitosphenoi-

dea). Базисфеноидная часть сфенэтмоида у

всех земноводных, кроме плезиопод и ихти-

oCTer, тесно связана с ушными капсулами.

Затылочные КОсти (рис. 2) окружают боль

ШОе затылоЧНОе отверстие (foramen occipitale

magnum) для мозrа и образуют затылочный

мыщелок (condylus occipitalis). Обычно у Ha

земных позвоночных затылочный мыщелок вы-

пуклый, однако у наиболее примитивных зем

новодных он, как и у рыб, остается BorHYTbIM;

в этих случаях ямка затылочноrо мыщелка MO

жет вмещать передний конец хорды, которая

у ихтиостеr и плезиопод Проникает в дно за

тылочно

ушноrо отдела черепа почти до ero

переднеrо конца. У примитивных земноводных

затылочной МЫЩелок непарный и образован

rлавным образом основной заТЫJlОЧНОЙ костью

(при участии боковых затьJ.1ЮЧНЫХ). У поздних

апсидоспондильных и большинства лепоспон-

дильных затылочный мыщелок становится Пар-

ным, образованным одними боковыми затылоч

ными костями. Основная затылочная кость

редуцируется и полностью исчезает у всех co

временных земноводных и у некоторых стерео-

СПОНДИЛЬНЫХ. Одновременно с разделением за-

тылочноrо мыщелка череп земноводных резко

уплощается (рис. 3).

Боковые и основная затылочные I\OCTI1 ce

риально rомолоrичны нескольким позвонкам,

приросшим к черепу (основная затылочная со-

ответствует телам позвонков, а боковые заты-

лочные

невральныM дуrам). У большинства

ископаемых земноводных (кроме плаrиозав

ров) боковые затылочные кости пронизаны

двумя

тремя отверстиями для выхода кореш

ков подъЯ'зычн-оrо (ХН черепномозrовоrо) -нep

ва. Отверстия эти, возможно, соответствуют

rраницам между отдельными невральными дy

rами, вошедшими в состав боковых затылоч

ных костей. В некоторых случаях боковые за

тылочные кости несут самостоятельные фасt'т

ки для СОЧленения с невральными дуrами пе-

реднеrо позвонка, соответствующие зиrапофи

зам.

у верхнетриасовых стереоопондильных и

всех со;времен'Ных земноводных затылчныый

.......

САР

,(1'"

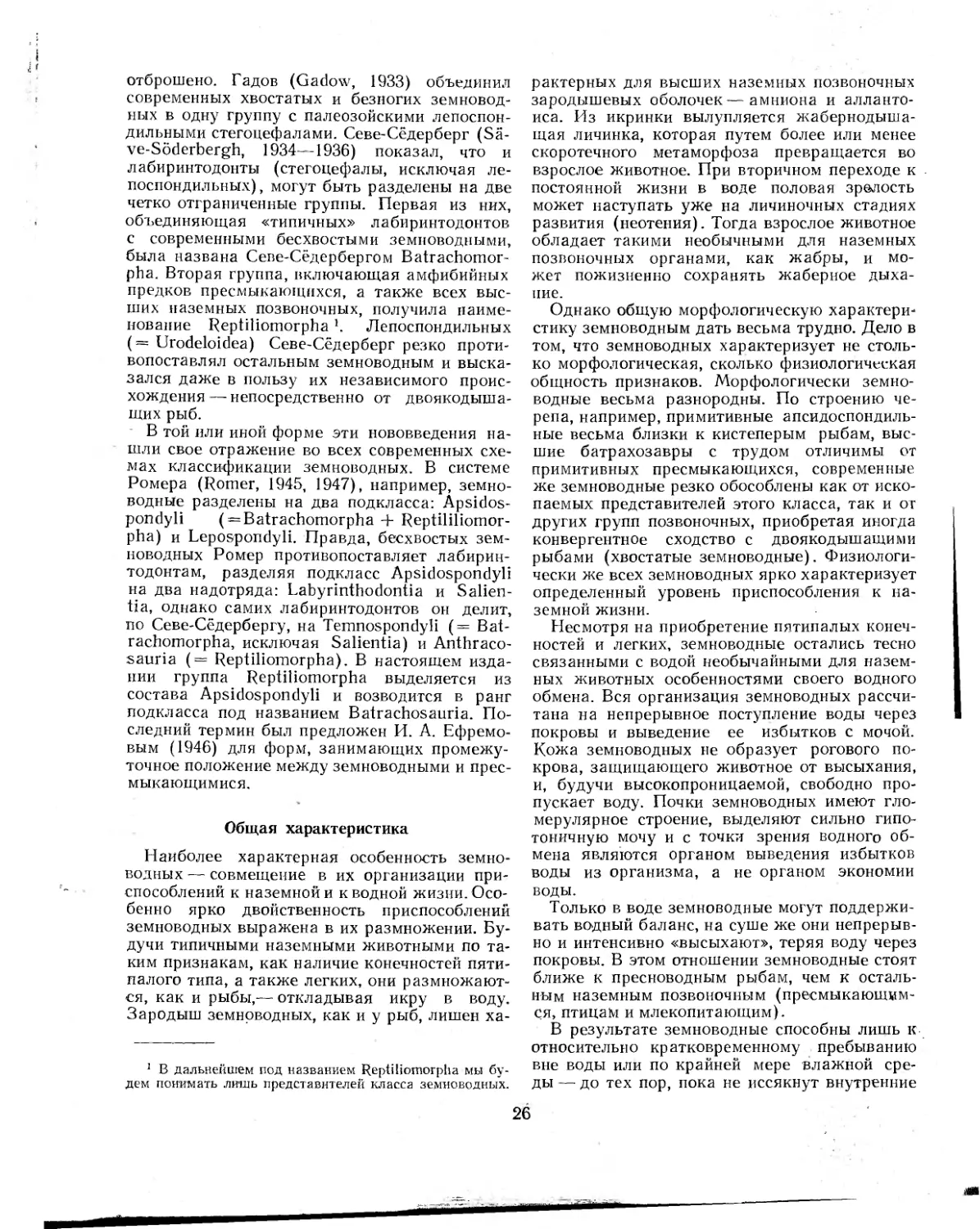

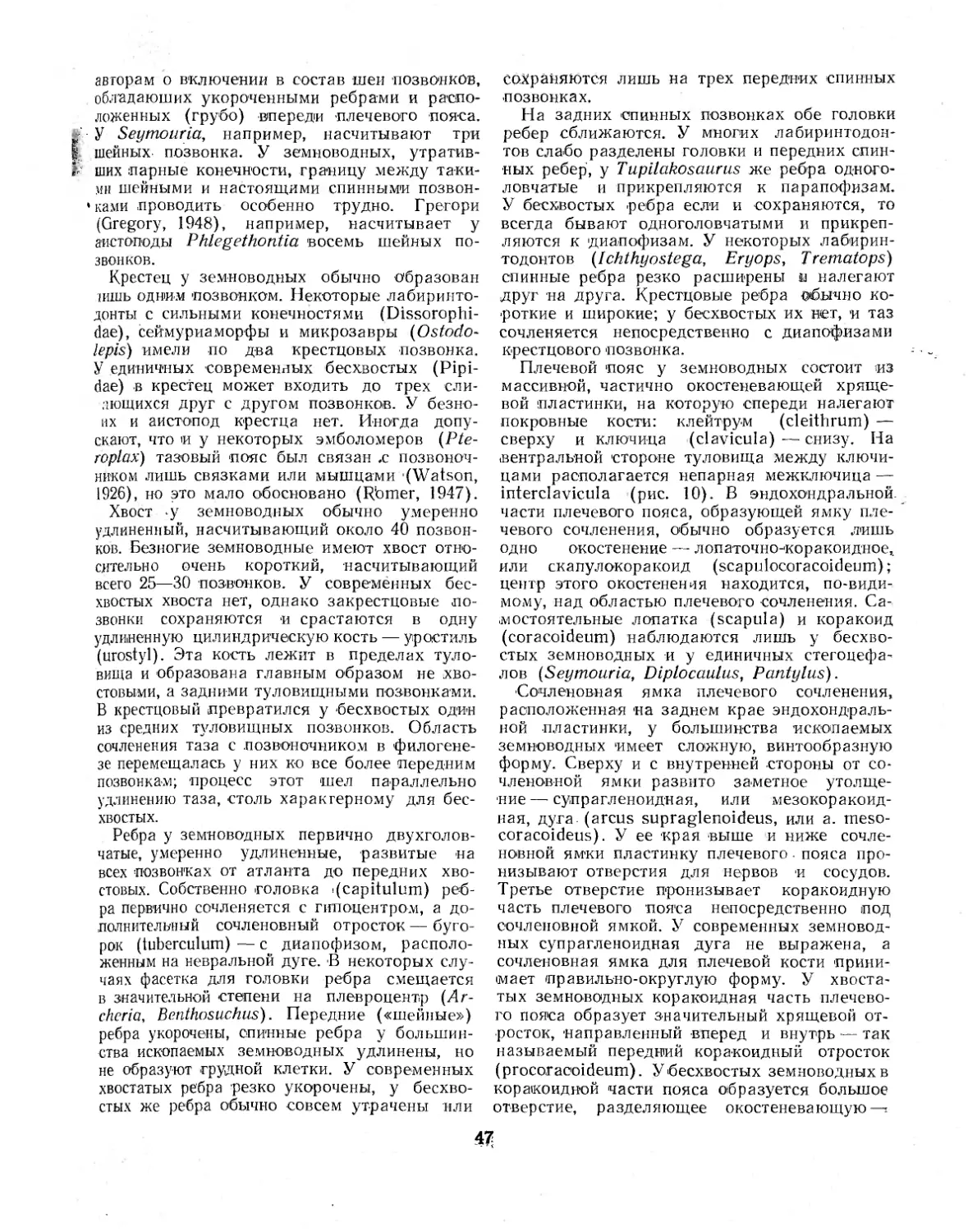

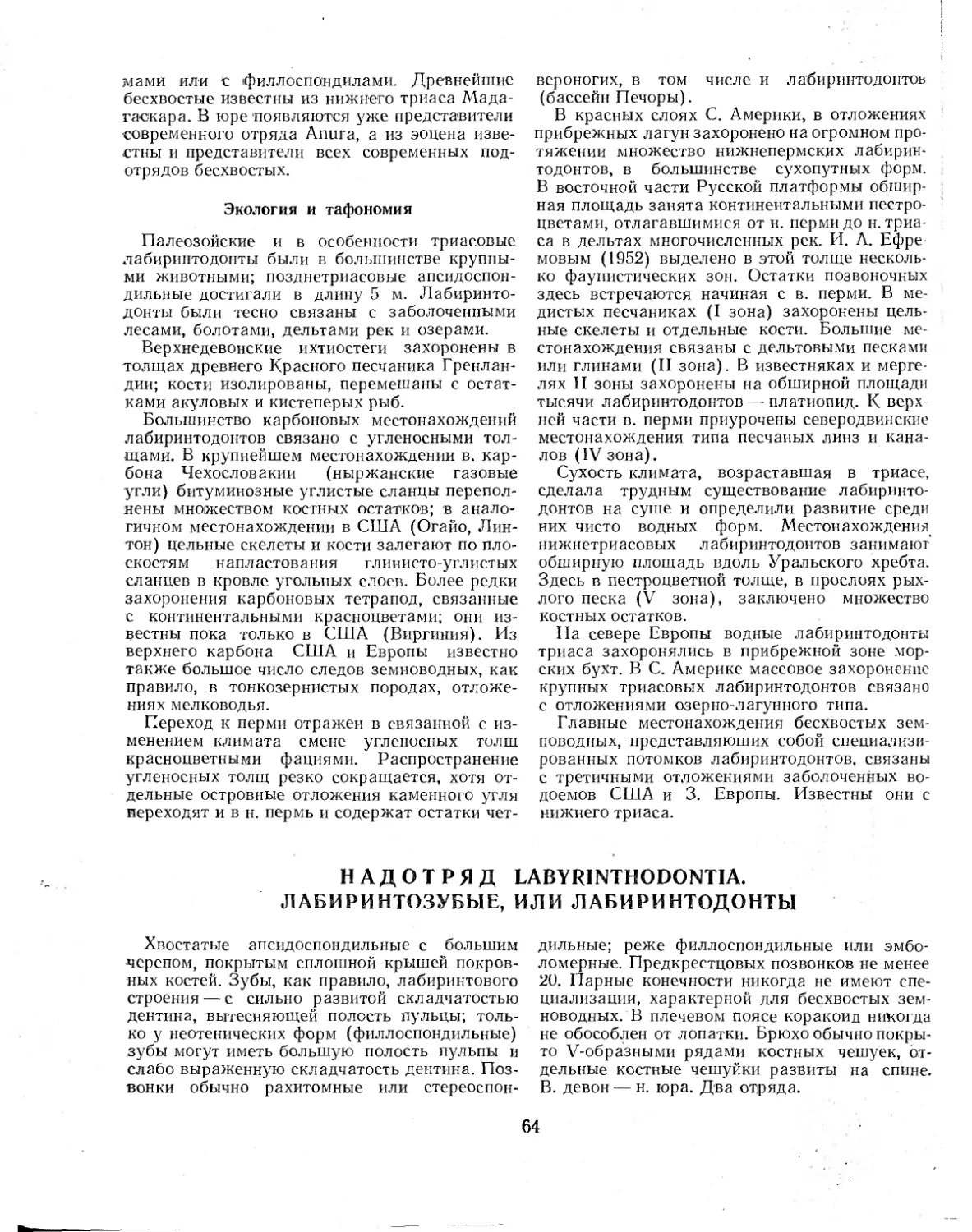

Рис. 2. Мозrовая коробl<а Edops craigi R.oтer et Witter:

а

сбоку. б

сиизу. в

сзади. r

сверху

I

ХП

отверстия дли выхода черепноМоЗrовых нервов; А

фасетка для слуховой косточки, АОР

отверстие

зрительной артерии. АОРН

отверстие rлазиичной артерин, В

дистальиый KOHe[

околозатылочиоrо отростка,

БА

отверстие осиовной артерии мозrа. ВО

осиовная затылочиая кость. ВРТР

базиптериrоидный отросток.

СА

каиал внутреиией сонной артерии, CNV,

канал для rлубокоl! rлазинчной ветви V нерва, CRP

около

'ушной rребень, CS

желобок для виутреНней сонной артерии на внутреиней поверхностн черепа, ЕО

боковая

З31Ылочная КОСТЬ. ВТ

ПОЛОСТЬ среднеrо У:Ха, РМ

большое затылочное отверстие, РО

овальное окно ушной

капсулы. IOV

отверстие для межrлазничиой вены, РАО

жолоб для небной ветви сониой артерии, Psph

пара-

сфеиоид. PIT

турецкое седло, РОР

околозатылочный отросток ушной кап"улы, РОРС

хрящевая Часть око.

лозатылочиоrо отростка. рр

задиетеменнаlI кость. РТ

крыловидиая кость. PTP

задневисочиая яма, PTFOR

З8Диевисочиый каиал, SE

сфенэтмоид. SOCC

верхиезатылочный хрящ, SQ

чешуйчатая кость. STP

слу

.ховая косточка. STPF

стапедиальиое отверстие. Т

таблитчатая кость, улr

каНал для веиы (1) (Romer а.

Witter. 1942)

отдел черепа 'недоразвивает,ся, ХН нерв BЫXO

дИТ из мозrа между ним и первым позвонком.

Верхняя затылочная кость, известная у бат

рахозавров, некоторых палеозойских лепоспон

дильных (Phlegethontia, Lysorophus) , у плези

опод и у единичных стереоспондильных (пла

rиозавры), занимает область над большим

т Рр

а

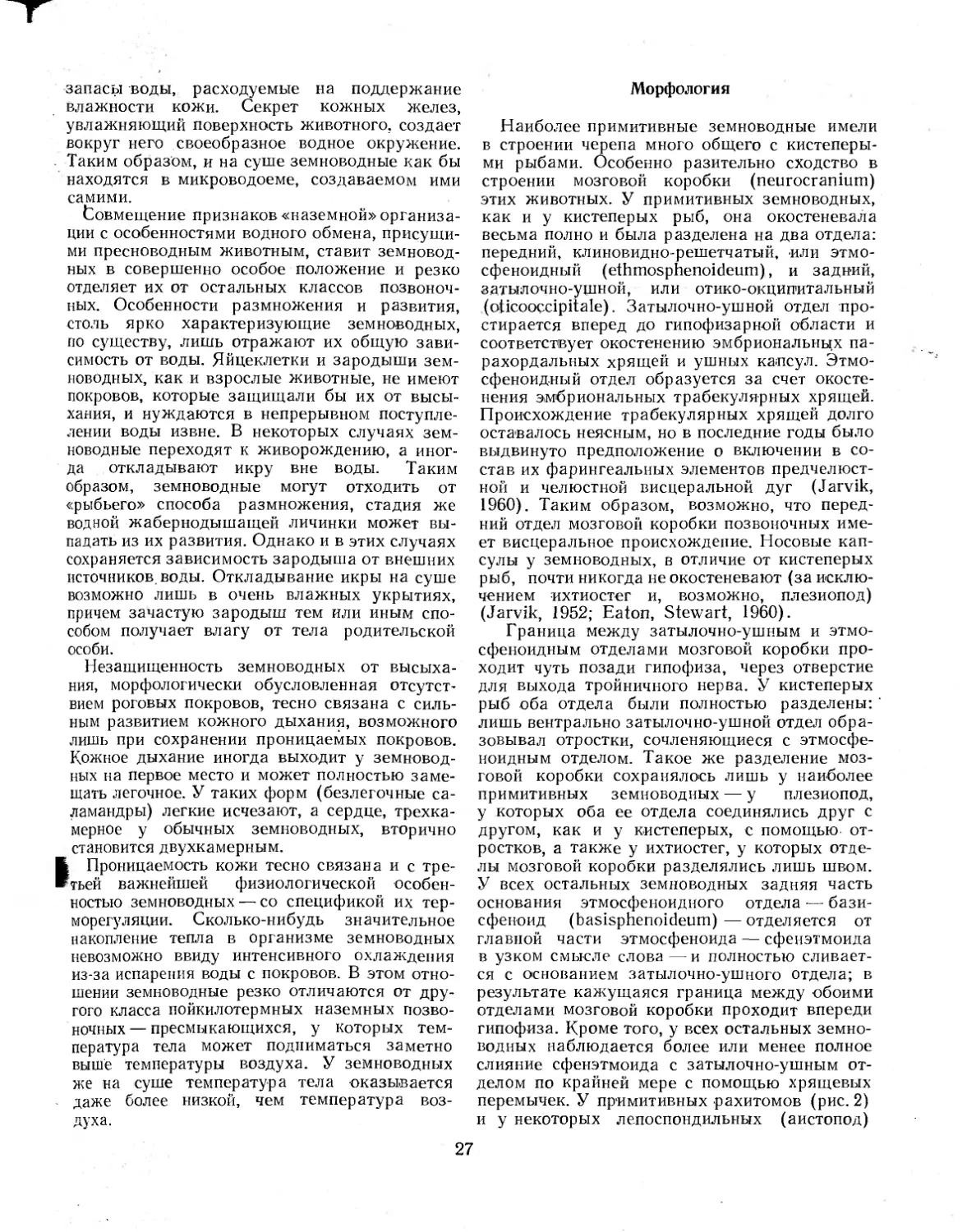

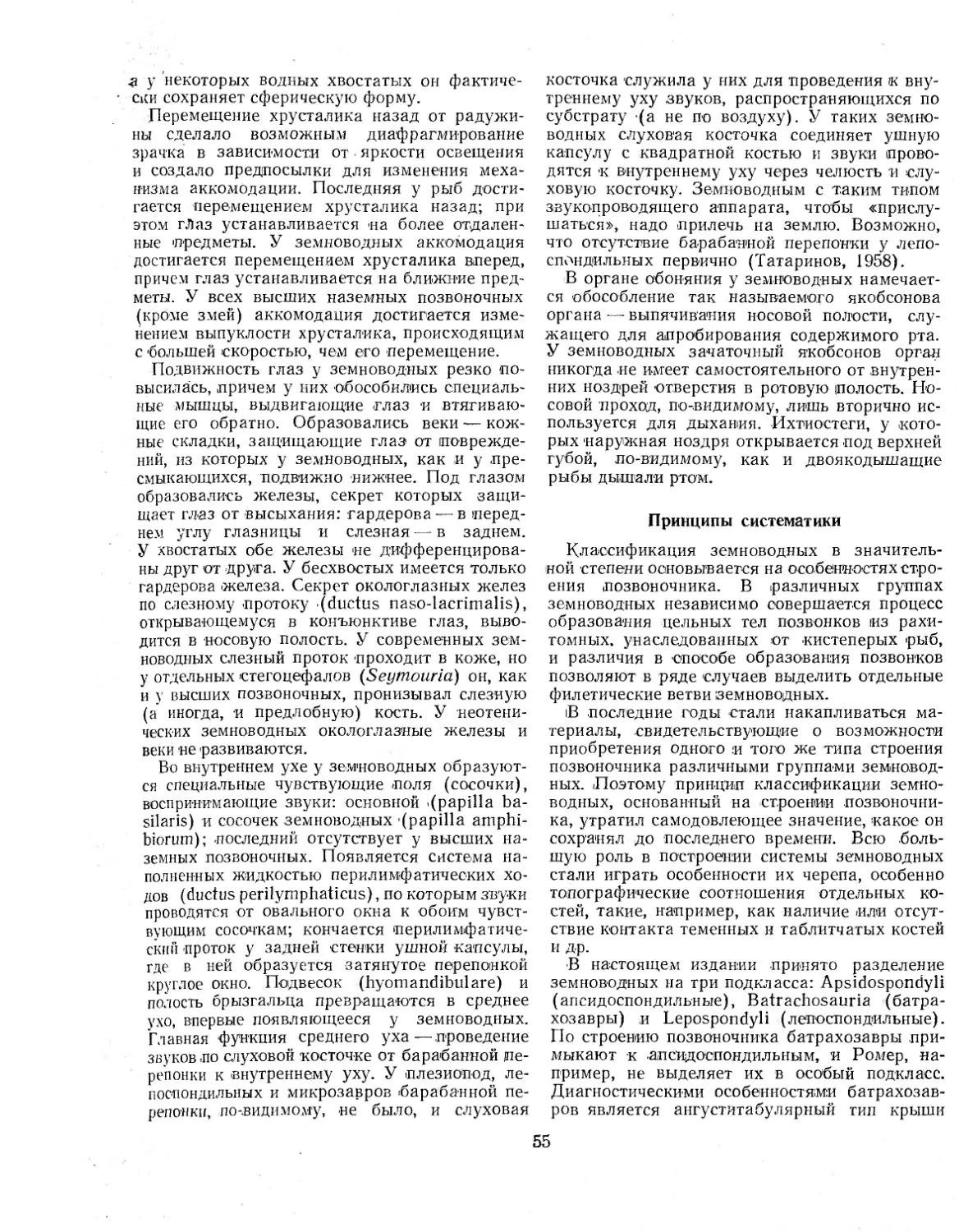

Рис. 3. Затылочная часть черепа земноводных:

а

Eryops тegacephalus Соре; б

Dviпosaurus

priтus Amalitzky; в

Gerrho!horax pulcherriтus

(Fraas)

Во

ОСlIовная затылочная, Ей

боковая

затылочная, Оро

заднеушная, Рр

заднете-

менная, Р!

крыловидная, Q

квадратная,

Qj

квадратноскуловая, Sq

чешуйчатая,

s!ap

слуховая косточка, Т

таблнтчатая кость

(а

по Nilsson, 1946, 6

по Быстрову, 1957;

в

по Watson, 1951)

затылочным отверстием, между верхними KOH

цами боковых затылочных костей. У большин

ства лабиринтодонтов и у всех современных

земноводных эта область остается хрящевой

(рис. 2r). У некоторых рахитомов (Eryops) в

нее MoryT врастать боковые затылочные кости,

которые, соединяясь над затылочным отверсти

ем, имитируют наличие самостоятельной Bepx

ней затылочной кости.

Ушные капсулы резко выступают наружу от

затылочноrо отдела черепа и обычно образу-

ют массивные околозатылочные отростки

(processus paroccipita1ia), направленные от

боковых затылочных костей наружу и вверх

(рис. 2, б, в, r). У современных лепоClПОНДИЛЬ

ных околозатылочные отростки выражены сла

бо, а у плезиопод они практически OТ-CYTCTBY

ют. У э.:\1брионов от затылочноrо отдела (уш

ная 'капсула отделена заушной щелью (fissura

metotica), которая у взрослых сохраняется в

виде яремноrо отверстия (foramen jugulare).

оrраниченноrо сзади боковой заТЫ.lОЧНОЙ

костью; у большинства триасовых лабиринто-

донтов это отверстие полностыо окружено бо-

ковой затылочной костью. Через яремное

отверстие проходят языкоrлоточный и блуж

дающий (IX и Х черепномозrовые) нервы и

задняя мозrовая вена; добавочный (ХI череп

номозrовой) нерв у земноводных не обособлен

от блуждаlOщеrо.

У батрахозавров передняя часть ушной кап

сулы занята передней ушной костью, задняя

же ее часть и ОКО.JIOзатылочный отросток обра-

зованы задней ушной костью. У лабиринтодон-

тов и некоторых лепоспондильных (аистоподы)

шов между этими костями не выражен (рис. 2а).

У поздних лабиринтодонтов ушная капсула

окостеневает не полностью, и тоrда боковая

затЫлочная кость может врастать в околозаты

лочный отросток. Дистальная часть околозаты-

лочноrо отростка у лабиринтодонтов тоже ча-

сто не окостеневает, и в нее может врастать

таблитчатая кость крыши черепа. У современ-

ных земноводных, за одним исключением (Ne-

cturus) в ушной капсуле образуется только пе-

редняя ушная кость, но у триасовых предков

бесхвостых (Protobatrachus) была известна и

задняя ушная кость.

Ушная капсула пронизана несколькими OT

верстиями. В ее основании, между передней и

задней ушными костями образуется овальное,

или вестибулярное, окно (fenestra ova1is, или

vestibularis), вмещающее проксимальный ко-

нец слуховой косточки (рис. 2а). Окно это по.

вышает эффек11ИВНОСТЬ передачи зву}(овых ко-

лебаний от слуховой косточки к системе Жид-

костей BHYTpeHHero уха, помещающеrося в

ушной капсуле. У кистеперых овальноrо окна

не было, а у некоторых примитивных зеМНОБОk

ных

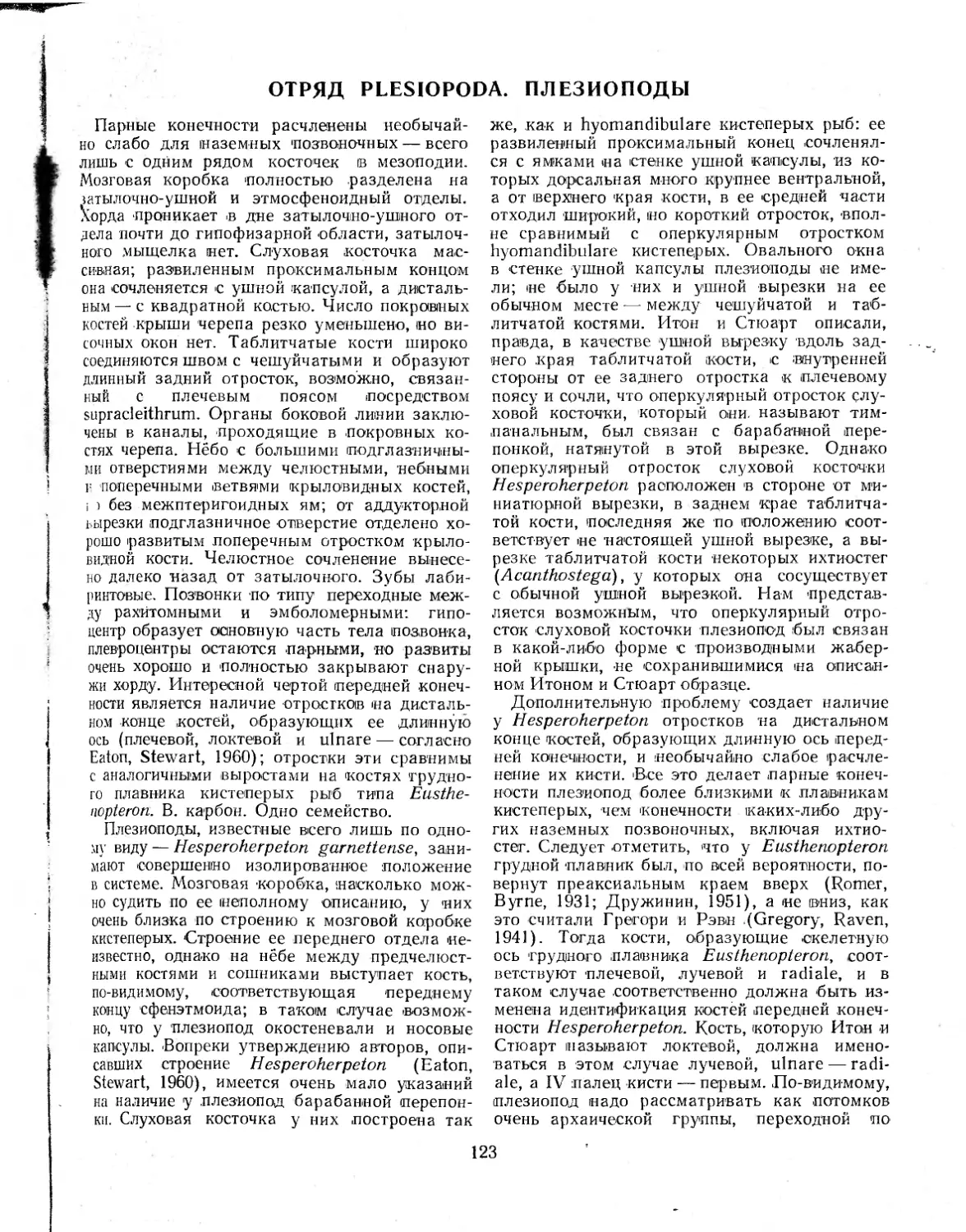

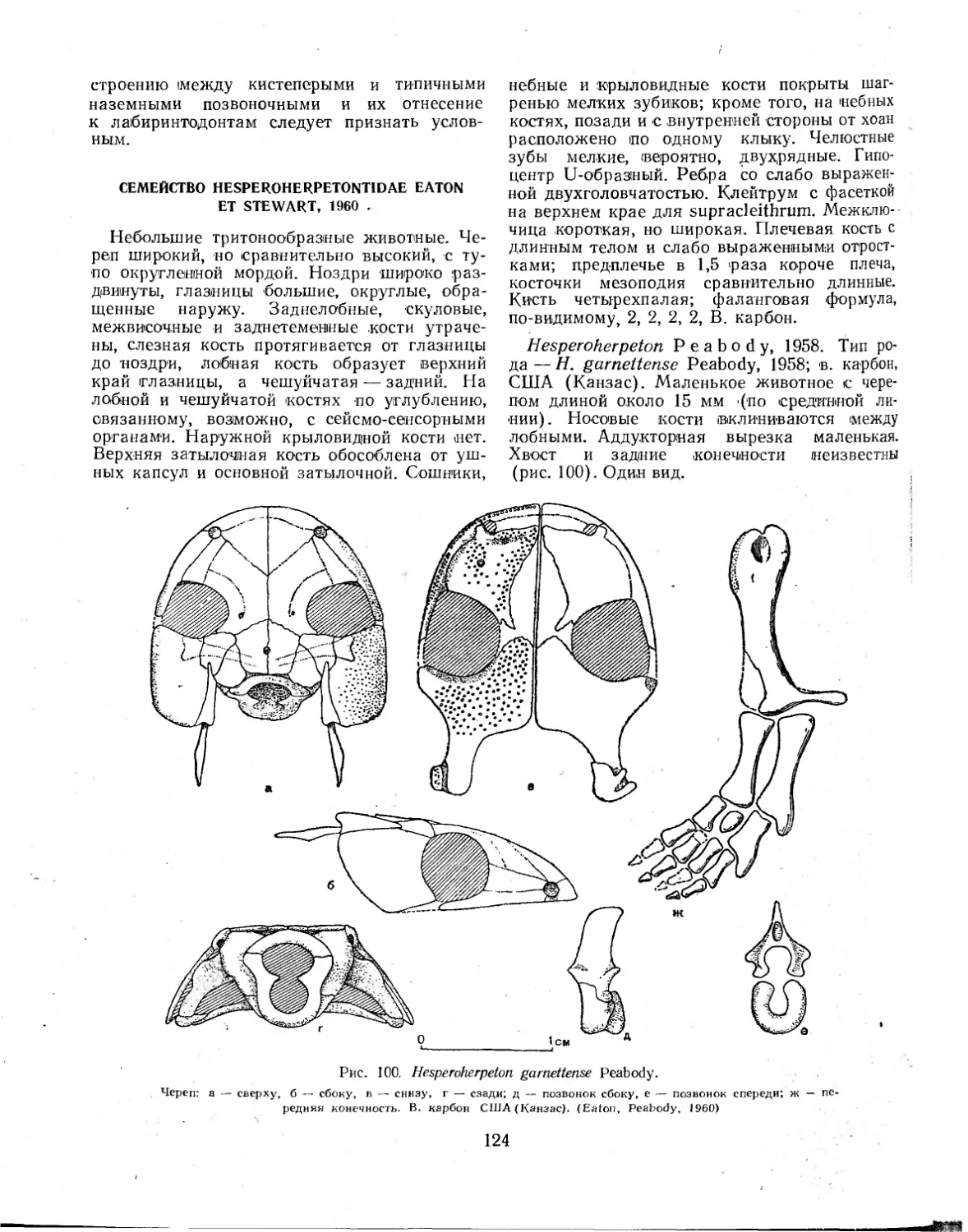

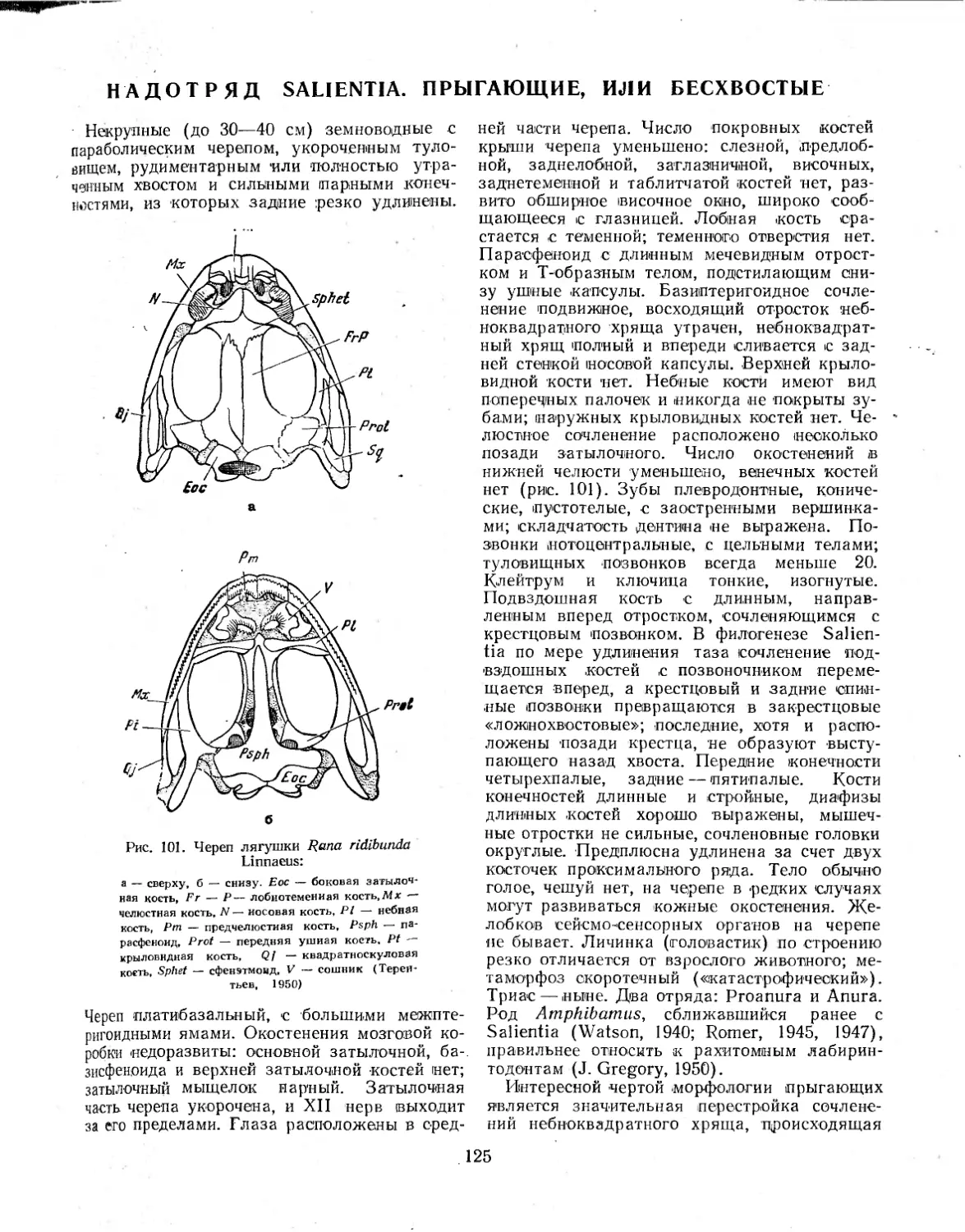

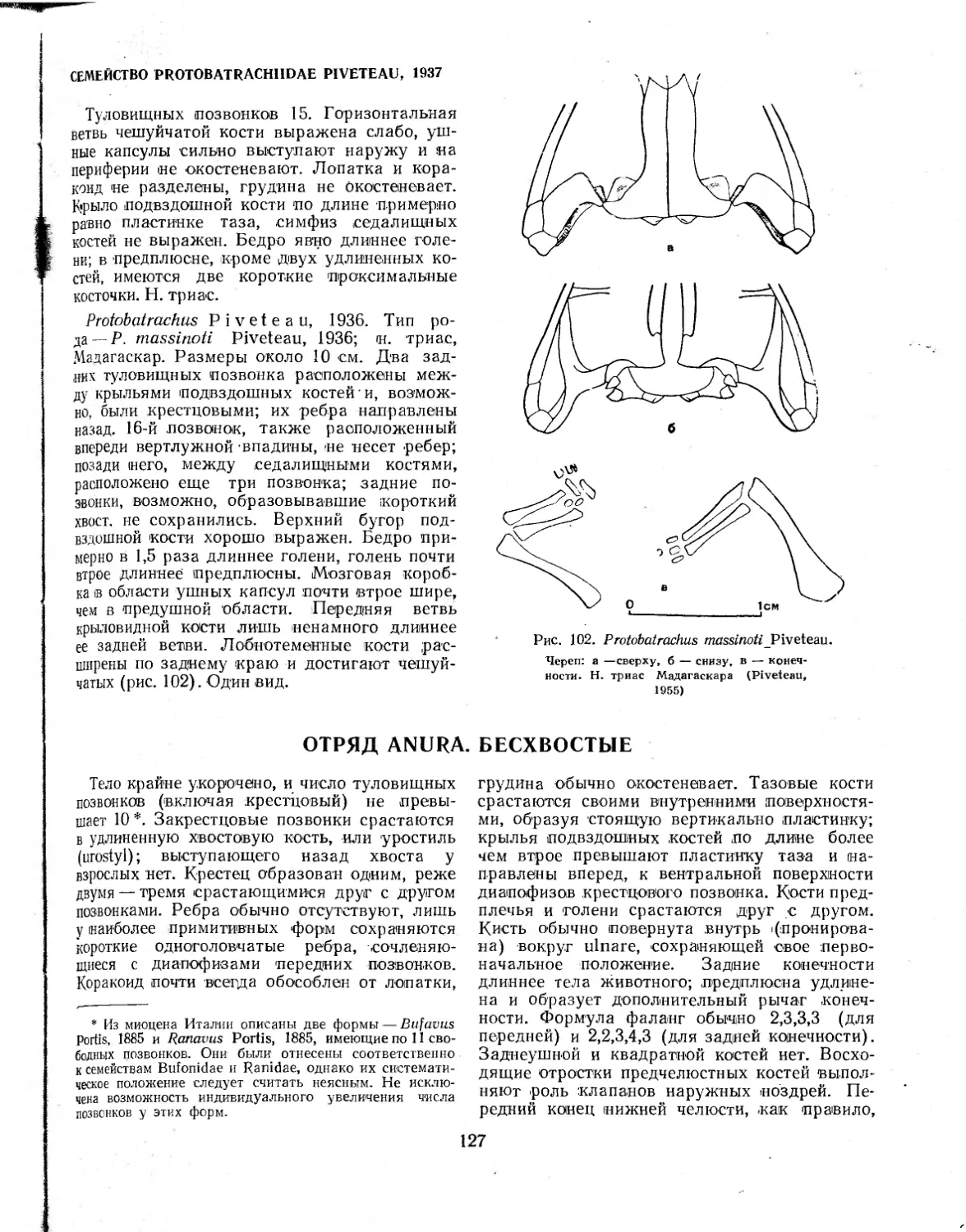

у плезиопод (Eaton, Stewart, 1960) и у