Текст

АКАДЕМИЯ НАУК

СССР

ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ

ИМЕНИ Н.Н.МИКЛУХО-МАКЛАЯ

»

НАРОДЫ

МИРА

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ

ОЧЕРКИ

под общей редакцией

ЧЛЕНА - КОРРЕСПОНДЕНТА АН СССР

С.П.ТОАСТОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА**

.МОСКВА • 1964

НАРОДЫ

ЗАРУБЕЖНОЙ

ЕВРОПЫ

i

пол РЕДАКЦИЕЙ

С. А.ТОКАРЕВА,

Н.Н.ЧББОКСАРОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА"

.МОСКВА • 1964

ПРЕДИСЛОВИЕ

В многотомной серии «Народы мира», выпускаемой Институтом

этнографии Академии наук СССР, особый том посвящается народам

зарубежной Европы. Он состоит из двух полутомов — «Народы

Центральной и Юго-Восточной Европы» и «Народы Западной Европы». В первый

полутом вошла вся вводная часть — демографический, историко-этногра-

фический и антропологический очерки — и описание народов Центральной

и Юго-Восточной Европы, т. е. стран, расположенных между

государственной границей СССР и линией западных границ ФРГ, Австрии и

Югославии. Остальные страны Европы — северной, западной и юго-западной

ее частей — войдут во второй полутом.

В серии «Народы мира» этот том занимает несколько особое место.

Это едва ли не первое на русском языке полное этнографическое

описание всех народов Европы, крупных и мелких, притом описание,

которое охватывает как их прошлое, так и настоящее. Вместе с тем выпуск

этого тома — первый опыт широкого и систематического сотрудничества

советских этнографов с учеными зарубежных социалистических стран.

Казалось бы, страны и народы Европы должны быть гораздо лучше и

полнее известны европейскому, в том числе русскому, читателю,чем страны и

народы хотя бы Африки, Океании и других частей света. Однако это не так.

Советский читатель зачастую лучше знает быт и культуру какого-нибудь

австралийского или североамериканского племени (ибо у нас есть немало

переводов классических сочинений по этнографии неевропейских стран),

чем быт и культуру иного, даже крупного, народа Европы. Интерес к

народам неевропейских стран издавна возбуждался не только естественной

научной пытливостью, стремлением понять иной, непривычный быт

«экзотических» народов, но прежде всего практическими потребностями, так или

иначе связанными с захватом колоний и колонизаторской политикой

капиталистических государств. Интерес к быту и культуре народов европейских

стран пробудился позже и имел иные корни. Лишь с конца XVII в.

замечаются у образованных людей Европы первые проблески любознательности в

отношении народного быта своих стран: раньше полное господство

феодально-аристократической и церковной идеологии делало совершенно

невозможной такую любознательность. Интересоваться тем, как живет и что думает

«простонародье», казалось странным и неуместным, и самая мысль о том,

что народ может творить и создавать что-то ценное, представлялась дикой.

Не случайно первый собиратель европейского фольклора французский

академик Шарль Перро постеснялся издать от своего имени составленный им

сборник французских народных сказок и опубликовал их (1697 г.) от имени

своего десятилетнего сына.

5

В европейских странах зарождение научного интереса к быту и

творчеству народа своей страны объяснялось начавшимся движением буржуазии

против средневекового феодально-аристократического строя. Буржуазия в

какой-то мере опиралась в своей борьбе на массовое движение горожан и

крестьян. Поэтому, в противовес высокомерно-аристократическому

игнорированию народного быта и народных интересов, идеологи буржуазии

подняли на щит принцип «нации» и связанную с ним идею «народного духа».

С конца XVIII в. интерес к быту и к творчеству — особенно к творчеству —

народных масс нарастает во многих европейских странах. Но победа

«национальной» идеи — особенно в годы после Великой французской

революции — привела к тому, что интерес к этнографии у очень многих

образованных людей Европы не выходил за рамки изучения только своего народа,

только своей страны. Так зародилась и развилась та отрасль знания,

которая в Германии получила название «Volkskunde», во Франции — «traditions

populaires», в других странах — «фольклор», «фольклористика». Сначала эта

область знания охватывала только изучение народного художественного

творчества — песен, легенд, сказок; позже — и народных обычаев,

семейного быта, наконец, материальной культуры, но опять-таки почти

исключительно своей страны.

Эта традиция продолжается и теперь. Этнографическая литература

большинства европейских стран очень богата, но ее, составляют главным

образом сочинения краеведческого масштаба. Особенно обильна подобная

литература в германских «землях», а также в Австрии, в Швейцарии, в

Скандинавских странах, в Чехословакии, в Венгрии. Эта литература довольно

резко отмежевана от этнографических исследований по неевропейским

странам: то и другое относят зачастую даже к разным наукам: немцы,

например, различают Volkskunde п Volkerkunde, в Англии — folk-lore и

anthropology.

Общеевропейская же этнография, сравнительно-этнографическое

изучение европейских народов, до сих пор находится в младенческом состоянии.

Очень мало можно назвать хотя бы даже несовершенных попыток подобного

рода. Одна из сравнительно удачных — книга Артура и Михаила Хабер-

ландт «Die Volker Europas» (она вошла как часть в коллективный труд

«Illustrierte Volkerkunde» под редакцией Г. Бушана); однако в ней все

внимание устремлено на старые, пережиточные формы культуры и быта, новые

же явления игнорируются. Европейским народам посвящены разделы

больших обзорных изданий «Die Sitten der Volker» Георга Бушана и «Le razze

е i popoli della terra» Ренато Биасутти.

На русском языке некоторые материалы по этнографии народов Европы

можно найти в описаниях путешествий — особенно по Италии, Испании,

Балканским странам. Обобщающих трудов нет почти совсем. Книга

Е. Н. Водовозовой «Жизнь европейских народов» (СПб., 1875—1883 гг.) в свое

время давала очень много, но сейчас сильно устарела.

Состояние этнографических знаний о европейских народах, о разных

сторонах их быта и культуры весьма неодинаково. Почти во всех

европейских странах сравнительно хорошо изучены традиционные, исторически

сложившиеся формы народного быта, но — преимущественно

крестьянского. Этнография города, этнография рабочего класса лишь в последние годы

стала предметом научного исследования, и то почти только в странах

социалистического лагеря. Совсем недавно начали систематически изучаться и

те процессы социального, хозяйственного и культурного развития, которые

произошли и происходят среди народов Европы в наши дни. Во многих

странах, особенно в буржуазных, изучение современного быта и его

изменений сильно отстает. Эта неравномерность этнографического изучения

европейских народов не могла не сказаться и в настоящем издании.

Как уже было сказано, общие сведения по этногенезу и этнической

истории, антропологическому составу, демографической структуре народов

Европы изложены во вводном разделе, помещенном в первом полутоме.

Каждая из основных глав тома посвящена обстоятельному историко-этногра-

6

фическому описанию одного из европейских народов или группы народов*

главным образом по государствам. В каждой главе даются краткие общие

сведения о стране и ее населении, о географических условиях, затем — очерк

этнической истории данного народа. В очерки этнической истории включены

основные данные по политической и экономической истории народа, но

лишь в минимально необходимом объеме: они служат не более как опорными

вехами для изложения процесса этнического и национального развития

народа. А так как этническое и национальное развитие невозможно

оторвать от развития культуры данного народа, то сведения по культурной

истории вплетены в очерки этнической истории. Эти сведения, однако, служат

здесь лишь справочным и вспомогательным материалом, отнюдь не

претендуя на полноту.

Далее в каждой главе следует обстоятельное историко-этнографическое

описание материальной жизни, общественного и. семейного быта, духовной

культуры народа. Этому предпосланы краткие данные об экономике и

классовой структуре населения описываемой страны, которые также имеют не

более как чисто справочное значение. Точно так же при характеристике

современной культуры народа составители настоящего тома ограничились лишь

важнейшими и самыми краткими сведениями о профессиональном

искусстве, литературе, науке, состоянии народного образования в данной стране,

считая, что подобного рода данные читатель всегда может найти в

специальных изданиях — литературоведческих, искусствоведческих и пр.

Авторская работа над первым полутомом распределилась следующим

образом.

«Введение» — научные сотрудники Ин-та этнографии Академии

наук СССР: демографический очерк— В. И. Козлов; антропологический

очерк — В. П. Алексеев; очерк этнической истории — Н. Н. Чебоксаров и

С. А. Токарев; религии— С. А. Токарев. Основные главы книги написаны

по материалам, присланным этнографическими учреждениями

социалистических европейских стран. Составленные зарубежными авторами

тексты, которые в некоторых случаях (особенно в отношении румын, чехов

и словаков, венгров, немцев, поляков) значительно превышали

установленный размер, были сокращены и отредактированы советскими

этнографами— научными сотрудниками Института этнографии АН СССР.

Главу «Поляки» написал коллектив авторов Польской Народной

Республики под руководством К. Добровольского и А. Кутжебы-Пойнаровой, а

также научный сотрудник Ин-та этнографии Академии наук СССР

О. А. Ганцкая. Авторы разделов главы: «Общие сведения о народе и

стране» — Э. Петрашек; «Очерк этнической истории» — О. А. Ганцкая

(использованы материалы Э. Петрашека); «Экономические районы»—Э. Петрашек;

«Промышленность и рабочий класс»— Э. Петрашек; «Сельское хозяйство»—

В. Квасьневич; «Рыболовство и охота» — М. Знамеровская-Прюфферова,

Т. Северин; «Сельские ремесла и домашнее производство» — В. Папроцкая;

«Поселения и жилище»— Т. Лялик, В. Матушевская ; «Пища» — О. А.

Ганцкая (использованы материалы А. Ковальской-Левицкой); «Одежда» —

О. Мулькевич, А. Тышкова; «Общественная и семейная жизнь» — Д.

Марковская; «Религия» — К. Адамус (при участии научного сотрудника Ин-

та этнографии Академии наук СССР И. Р. Григулевича);

«Устно-поэтическое творчество»'— С. Свирко; «Народная музыка» — Я. Стеншевский;

«Народныетанцы»—З.Стеншевская, Я.Томасик;«Художественные ремесла»—

К. Петкевич; «Культурная жизнь» — О. А. Ганцкая (использованы

материалы А. Кутжебы-Пойнаровой и Э. Петрашека). Приведенные в главе

сведения о транспорте и средствах передвижения собраны Т. Делиматом.

Редактирование — А. Кутжеба-Пойнарова, Э. Петрашек и О. А. Ганцкая.

Главу «Чехи и словаки» написали авторские коллективы Ин-та

этнографии и фольклористики Чехословацкой Академии наук под

руководством академика Й. Горака и Ин-та этнографии Словацкой Академии наук

под руководством Б. Филовой, а также научный сотрудник Ин-та

этнографии Академии наук СССР Н. Н. Грацианская. Авторы разделов гла-

7

вы: «Общие сведения о народе и стране» и «Очерк этнической истории» —

Н. JH. Грацианская (использованы материалы В. Гусы, М. Голотика,

Я.Эйснера, П. Раткоша); Раздел «Чехи» написали Э. Балаш, К. Веттерл,

Й. Горак, Е. Герольдова, 3. Елинкова, К. Фойтик, Я. Крамаржик, Д. Стран-

ская, О. Сироватка, О. Скальникова, Я. Шейфлер; представленный чешскими

авторами текст был переработан и сокращен Н. Н. Грацианской, раздел

«Народное творчество» — Н. Н. Белецкой. Раздел «Словаки» составили:

«Сельское хозяйство» — Я. Подолак; «Домашнее производство и народные

ремесла» —С. Ковачевичова, Е. Плицкова, И. Паличкова; «Поселения и

жилище» —Я. Верешик, Н.Н. Грацианская (использованы материалы Я. Мяр-

тана); «Одежда» — В. Носалова; «Семейная и общественная жизнь» —

Б. Филова; «Народное творчество» — Р. Жатко («Народная проза»), С. Бур-

ласова («Словацкая песня»), Р. Тонкович («Народная музыка»), К. Ондрейка

(«Народные танцы)»; «Религия в Чехословакии» — О. Нагодил, А. Робек,

Е. Хорватова, И. Р. Григулевич. Текст сокращен и переработан Н. Н.

Белецкой («Народное творчество») и Н. Н. Грацианской.

Автор главы «Лужичане» — М. И. Семиряга.

Главу «Болгары» написал коллектив авторов Болгарской Академии

наук при участии научного сотрудника Ин-та этнографии Академии

наук СССР Л. В. Марковой. Авторы разделов главы: «Общие сведения о

стране и народе» — Л. Динев, С. Стойкова; «Очерк этнической истории» — Б.

Божиков, X. Гандев; «Сельское хозяйство»— X. Гандев, Л. Динев, В. Ма-

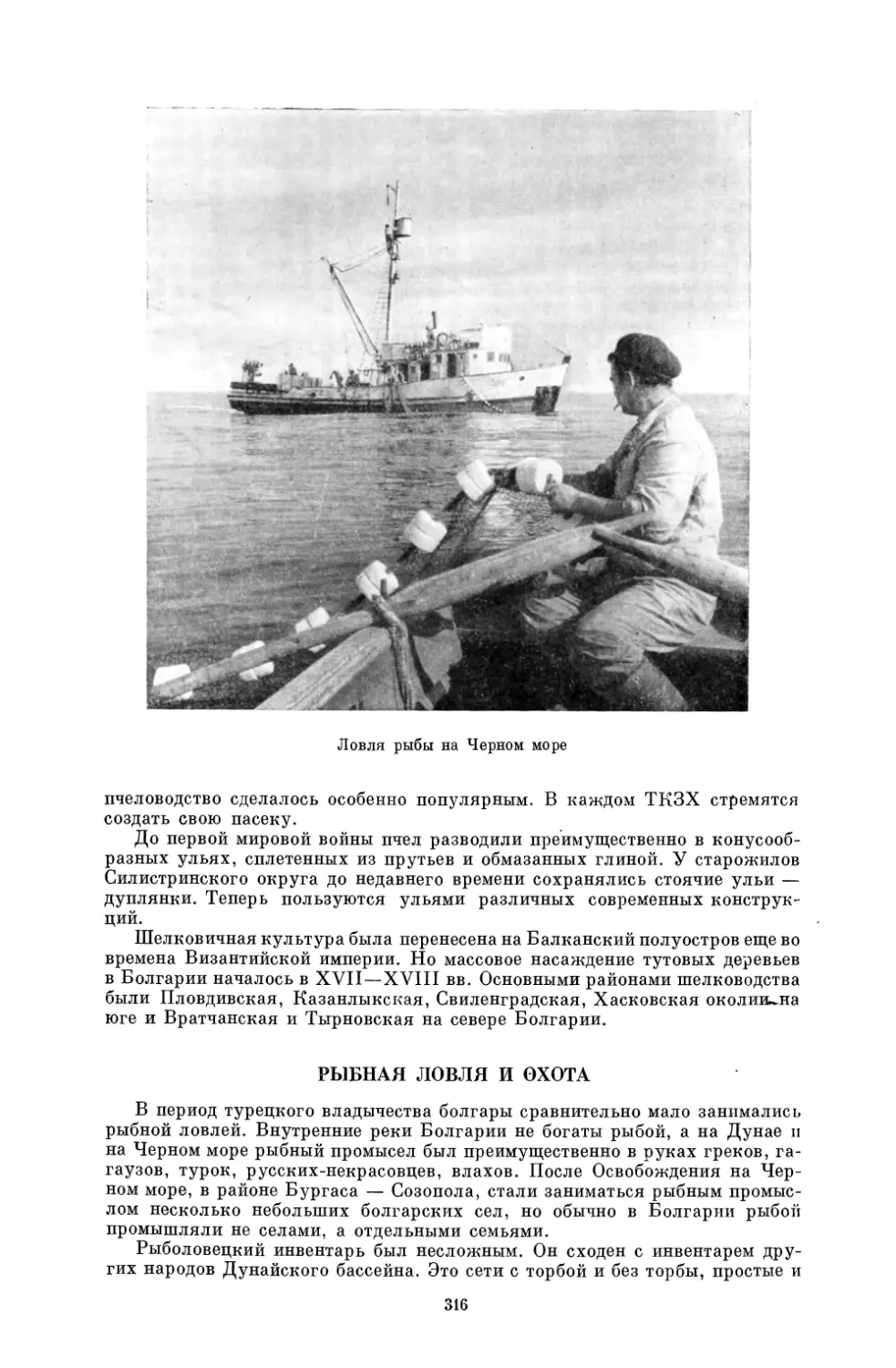

ринов, Л. В. Маркова; «Рыбная ловля и охота» — Ц. Романская;

«Ремесленное и домашнее производство. Художественные промыслы»—В. Венедико-

ва,М. Иванов, Л. Станева, А.Примовский, Г. Крыстева; «Промышленность»—

Л. Динев; «Транспорт»—X. Вакарельский; «Поселения и постройки» —Б. Ге-

оргиева; «Утварь и пища» — X. Вакарельский; «Одежда» — М. Велева;

«Семейная и общественная жизнь» — Р. Пешева, Л. В. Маркова; «Религиозные

верования и обряды» — Р. Ангелова; «Народное творчество» — И. Коев,

3. Димитров, М. Иванов («Прикладное искусство»), Ц. Романская, С.

Стойкова («Устное народное творчество»), Р. Кацарова-Кукудова, И. Качулев

(«Народная музыка», «Народные танцы»); «Культурная жизнь»—Б.

Божиков, X. Гандев, Р. Ганчев. Общая редакция главы — Л. В.

Марковой.

Главу «Народы Югославии» написал коллектив авторов из различных

научных учреждений СФРЮ под общей редакцией М. Барякторовича,

Б. Дробняковича[, Д.^Жганца,-Д.|Недельковича, Т.-Никчевича, В. Новака,

Й. Трифуноского: X. Андоновски-Полянски (университет, Скопле), Д. Анто-

ниевич (Ин-т этнографии, Белград), М. Баряктарович (Ин-т этнографии,

Белград), М. Божикова (Совет культуры Социалистической Республики

Македонии), Н. Бонифачич-Рожин (Ин-т народного искусства, Загреб), Р. Борели

(Социологический ин-т, Белград), М. Бошкович-Стули (Ин-т народного

искусства, Загреб), П. Влахович (университет, Белград), Й. Вукманович (Музей

этнографии, Цетинье), академик Б. Гушич (университет, Загреб), М. Гушич

(Музей этнографии, Загреб), Д. Девич (Музыкальная академия, Белград),

Р.^Драгичевич-(Государственныймузей, Цетинье), академик Б. Дробнякович

(университет, Белград), В. Джурич (университет, Белград), академик В. Жга-

нец (Ин-т народного искусства, Загреб), Л. Жунич (Ин-т этнографии,

Белград), Д. Зечевич (Ин-т этнографии, Белград), И. Злокович (Морской музей,

Котор),[М.;Ильин (Музыкальный ин-т, Белград), |Д. Янкович| (Ин-т

этнографии, Белград), Л. Янкович (Ин-т этнографии, Белград), М. Йованович

(университет, Белград), С. Кнежевич (университет, Белград), академик

Б. Койич (университет, Белград), академик М. Кос (университет, Любляна),

Ц. Костич (университет, Белград), академик М. Костренчич (университет,

Загреб), М. Красничи (университет, Приштина), академик М. Лутовац

(университет, Белград), О. Мандич (университет, Загреб), Н. Мартинович

(Центральная народная библиотека, Цетинье), Й. Милошевич (радиостанция,

Титоград), О. Младенович (Ин-т этнографии, Белград), Т. Момировски

8

(радиостанция, Скопле), академик Д. Неделькович (университет, Белград),

Б. Николич (Ин-т сербскохорватского языка, Белград), В. Николич (Ин-т

этнографии, Белград), Т. Никчевич (Ин-т общественных наук, Белград),

В. Новак (университет, Любляна), С. Павичич (Комитет «Народная жизнь и

обычаи», Загреб), Р. Павлович (Ин-т этнографии, Белград), М. Пламенац

(Ин-т защиты памятников культуры Социалистической республики

Черногории), Н. Потконяк (университет, Белград), Н. Този (Совет культуры

Социалистической республики Македонии, Скопле), Й. Трифуноски (университет,

Скопле), С. Чиркович (университет, Белград), М. Филипович (университет,

Сараево), Ж. Фирфов (Фольклорный ин-т, Скопле), А. Фройденрайх

(архитектор, Загреб) и др. Вместе с коллективом югославских ученых в

авторской и редакционной работе принимали участие советские ученые: М. С. Ши-

харева (по большинству разделов), С. А. Токарев (этническая история

всех народов, «Словенцы»), Н. Н. Белецкая (литература и фольклор

всех народов Югославии и духовная культура македонцев) и Л. В.

Маркова (материальная культура македонцев).

Главу «Албанцы» написали Р. Зойзи (Тиранский Государственный

университет) и научный сотрудник Ин-та этнографии Академии наук СССР

Ю. В. Иванова. Авторы разделов главы: «Общие сведения о народе и стране»

—Ю.В. Иванова (использованы материалы Р. Зойзи); «Краткий исторический

очерк» — Ю. В. Иванова; «Хозяйство»—Р.Зойзи, Ю.В.Иванова

(«Промышленность» и все сведения о современном состоянии хозяйства);

«Поселения и жилище», «Утварь и пища», «Одежда и украшения» — Р. Зойзи;

«Общественная и семейная жизнь» — Ю. В. Иванова; «Верования» —

Р. Зойзи; «Народное творчество» — Р. Зойзи («Прикладное искусство»,

«Народная музыка и танцы»), Ю. В. Иванова («Устное народное

творчество»); «Культурная жизнь» — Ю. В. Иванова. Редактор главы — Ю. В.

Иванова.

Глава «Греки» написана научными сотрудниками Ин-та этнографии

Академии наук СССР А. Пуляносом и Ю. В. Ивановой.

Глава «Румыны» составлена коллективом Академии наук Румынской

Народной Республики под редакцией члена-корреспондента Академии наук

РНР Ш. Паску, кандидата исторических наук И. Влэдуциу и

научного сотрудника Ин-та этнографии Академии наук СССР М. Я. Салмано-

вич. Авторы основных разделов главы: «Общие сведения о народе и

стране», «Этногенез и историческое развитие румынского народа»—Ш. Паску,

М. Я. Салманов ич; остальные разделы —И. Влэдуциу, Р. Вуйя> Р. Вул

кэнеску, Ф. Б. Флореску. Редактор главы — М. Я. Салманович.

Главу «Венгры» написал авторский коллектив Академии наук Венгерской

Народной Республики под руководством Б. Гунда и Д. Ортутая, а также

научный сотрудник Ин-та этнографии Академии наук СССР И. Н. Гроздова.

Авторы разделов главы: «Общие сведения о народе и стране» — И. Катона;

«Исторический очерк» — И. Талаши с участием И.Н.Гроздовой; «Социально-

экономический очерк» — И. Катона («Промышленность»),Б.Гунда («Ремесла»,

«Пчеловодство», «Охота, рыболовство и собирательство», «Транспорт»),

И. Талащи («Сельское хозяйство»); «Поселения и постройки»— И. Н.

Гроздова, Б. Гунда; «Пища» — Т. Хофман; «Одежда» — Б. Гунда; «Общественная

и семейная жизнь» — И. Н. Гроздова, И. Катона; «Религия» — И. Катона;

«Народное творчество» — Л. Деч («Прикладное искусство»), Д. Ортутай

(«Венгерская народная поэзия»), И. Катона («Народная музыка»,

«Народные танцы»); «Культурная жизнь» — И. Катона. Редактировала главу

И. Н. Гроздова.

Главу «Немцы» написал коллектив научных работников Германской

Демократической Республики под руководством В.Штейница и Р. Вейнхоль-

да, а также научные сотрудники Ин-та этнографии Академии наук СССР

Н. М. Листова, С. А. Токарев и Т. Д. Филимонова. Авторы разделов главы:

«Общие сведения о народе и стране» — Р. Вейнхольд, Т. Д. Филимонова;

«Этническая история» — К. X. Отто, С. А. Токарев, Т. Д. Филимонова

(«Государственное устройство», «Население», «Классовый состав»); «Про-

9

мышленность» —Т. Д. Филимонова; «Ремесла и мелкая промышленность» —

Р. Вейнхольд, Т. Д. Филимонова; «Сельское хозяйство» — Т. Д.

Филимонова, В. Якобейт; «Рыболовство и охота», «Пища» — Р. Вейнхольд;

«Поселения и постройки» — К. Радиг; «Немецкий народный костюм» — А. Фид-

лер; «Семейная и общественная жизнь» — В. Веллер, Н. М. Листова;

«Верования и религиозная жизнь»— В. Веллер; «Фольклор» — Г. Бурде-

Шнейдевинд, 3. Нейман, П. Недо, А. Фидлер, Э. Штокман; «Народные

танцы» — К. Петерманн; «Народные музыкальные инструменты» Э.

Штокман; «Прикладное искусство»— М. Бахман; «Культурная жизнь» — С. А.

Токарев, Т. Д. Филимонова. Общая редакция главы — Н. М. Листова,

С. А. Тока'рев, Т. Д. Филимонова. Редактор разделов по фольклору —

Э. В. Померанцева.

Главу «Австрийцы» написали научные сотрудники Ин-та этнографии

Академии наук СССР Н. М. Листова, С. А. Токарев, Т. Д. Филимонова.

Авторы разделов главы: «Общие сведения о народе и стране» — Т. Д.

Филимонова; «Этническая история» — Н. М. Листова; «Ремесла и

промышленность», «Сельское хозяйство» — Т. Д. Филимонова; «Пища», «Поселения

и жилище», «Одежда», «Семейная и общественная жизнь» — Н. М. Листова;

«Религия и верования» — С. А. Токарев; «Народное творчество», «Музыка»,

«Литература» — Н. М. Листова.

«Гагаузы, турки, евреи, цыгане»: «Гагаузы», «Турки» — Д. Е. Еремеев;

«Евреи»—М.Я. Салманович; «Цыгане» — Л. Ф. Моногарова.

В процессе составления и редактирования текста проводились

консультации и обсуждения с учеными соответствующих стран, как во время

выездов сотрудников Института этнографии Академии наук СССР в эти

страны, так и при посещениях СССР учеными из этих стран.

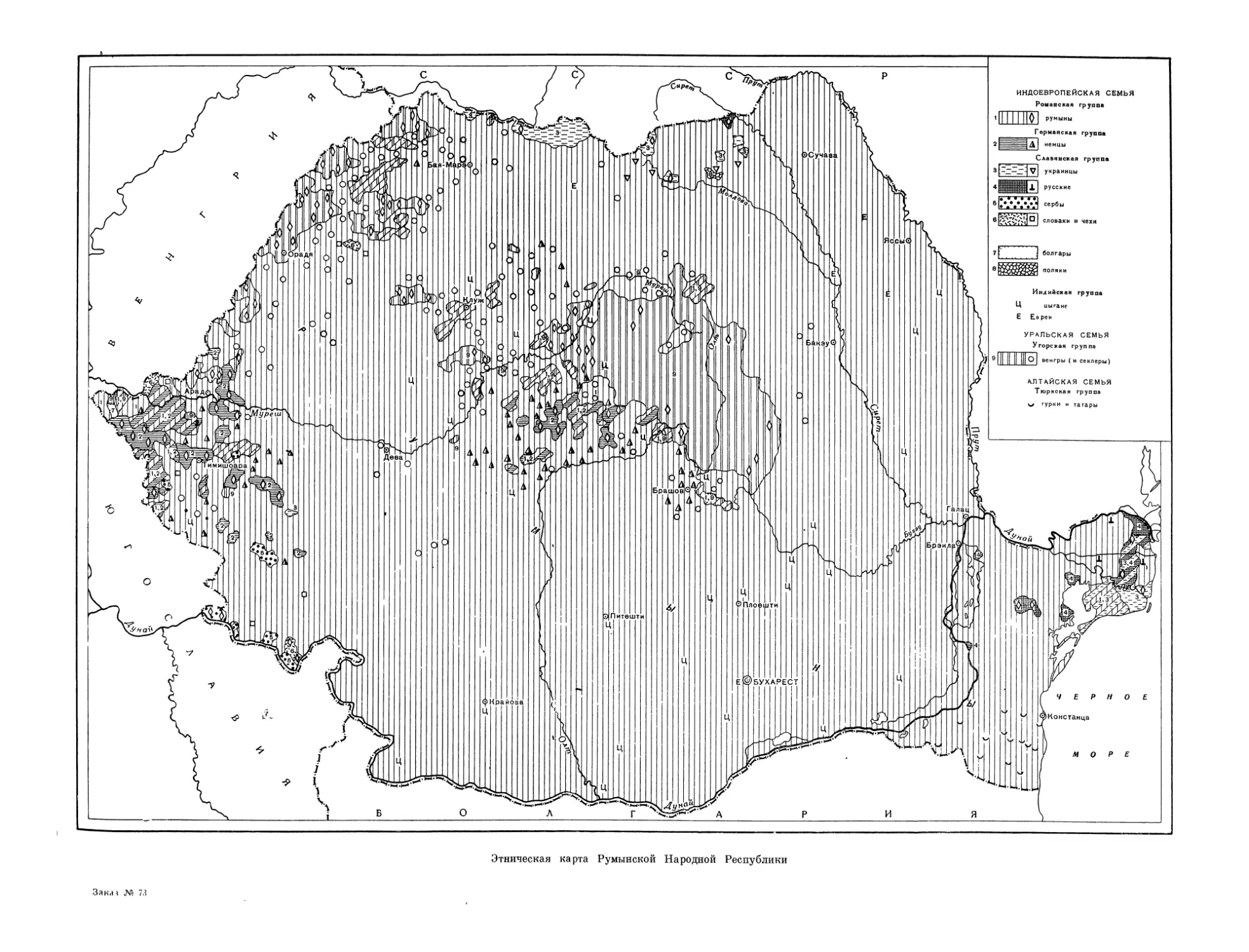

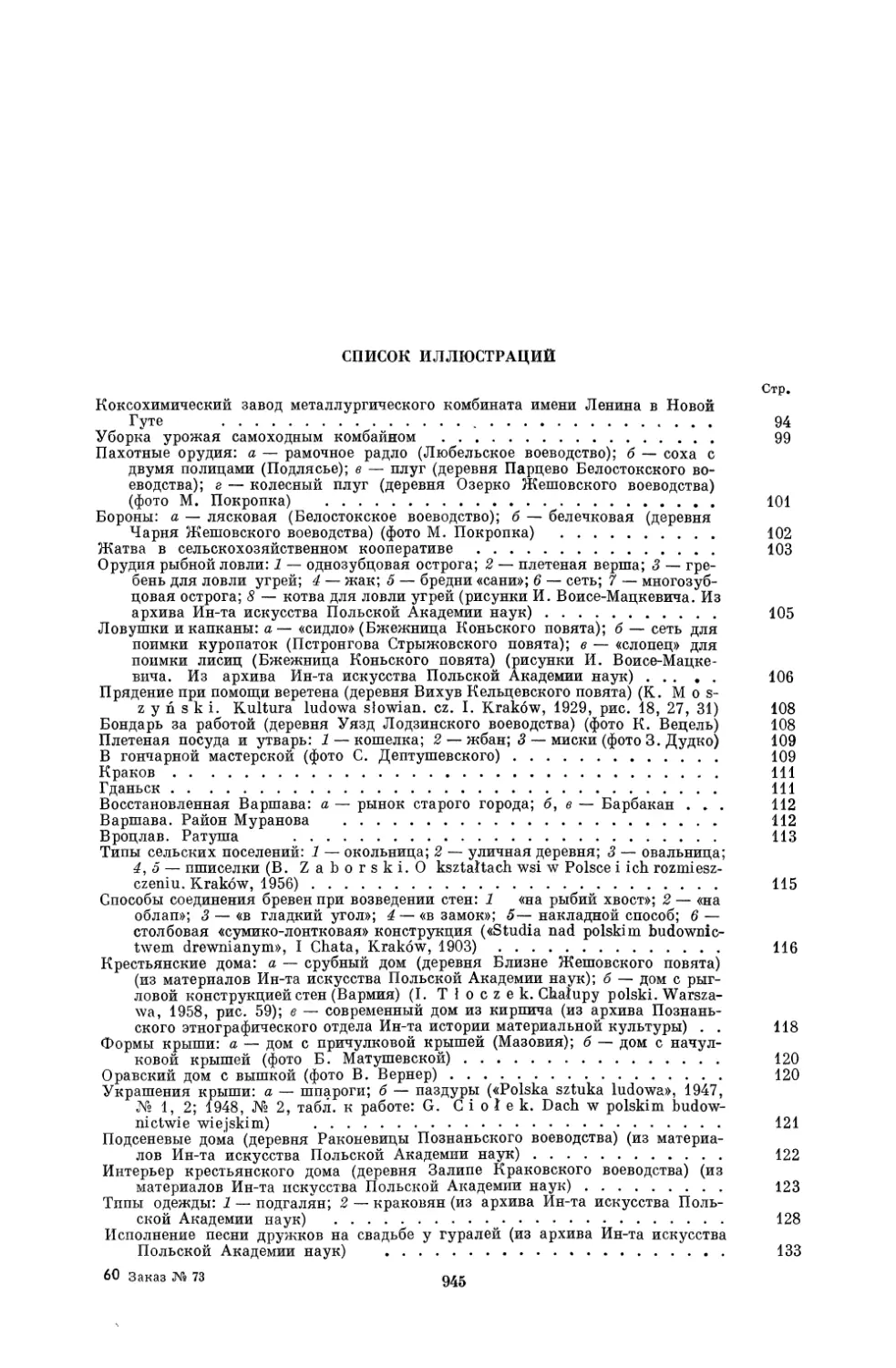

Иллюстрации к настоящему полутому в подавляющем большинстве

публикуются впервые; их любезно прислали научные учреждения

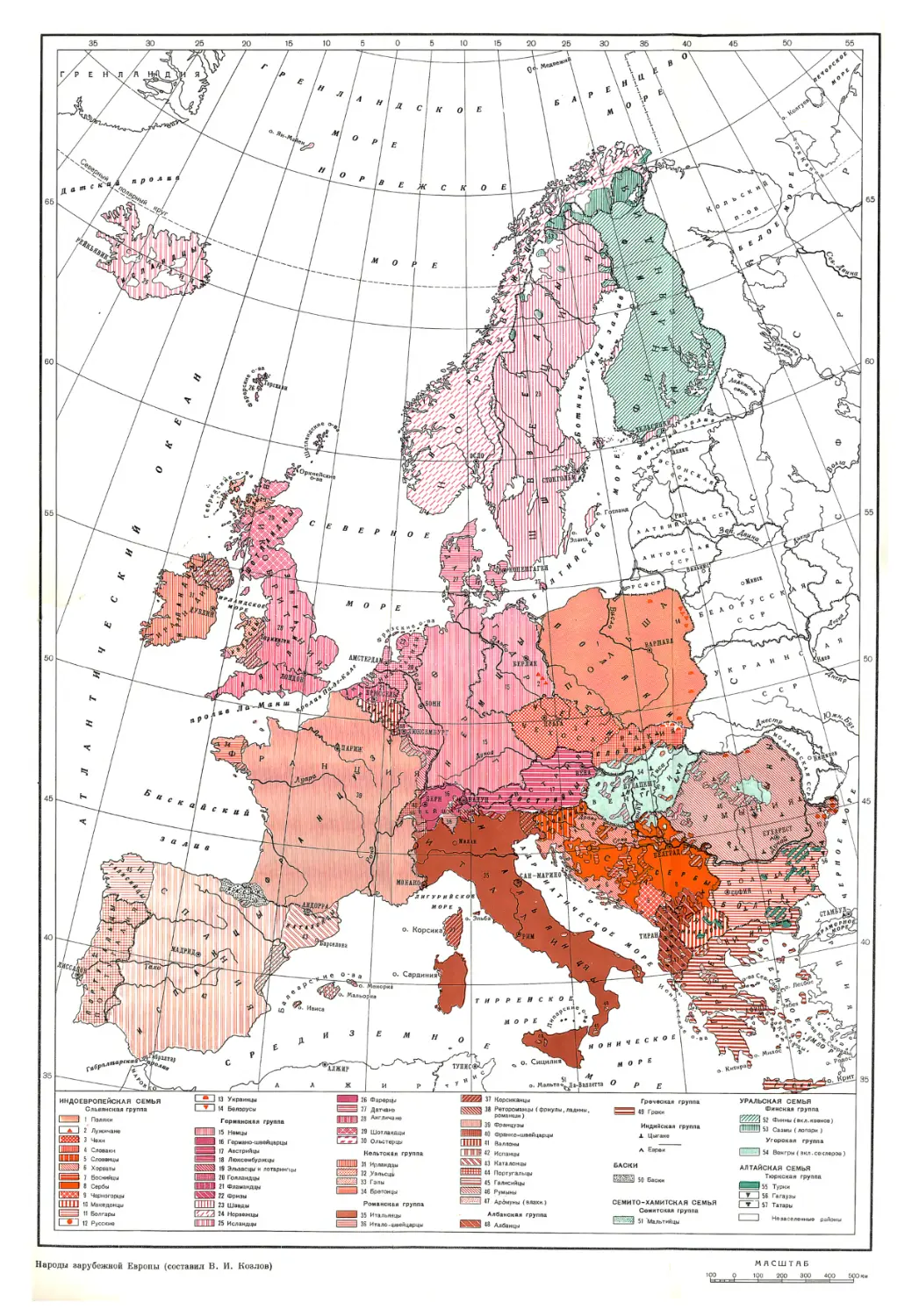

соответствующих стран. Этнические карты к первому полутому составлены В. И. Козловым

и выполнены в лаборатории этнической картографии Ин-та этнографии

Академии наук СССР.

Советская редакция выражает глубокую благодарность научным

учреждениям и ученым социалистических стран Европы, принявшим столь

деятельное и плодотворное участие в составлении тома.

В рецензировании первого полутома принимали участие И.Р. Григулевич,

а также И. А. Крывелев (религии и вероисповедания народов зарубежной

Европы). Редактирование тома проведено Т. Д. Златковской (Ин-т

этнографии Академии наук СССР).

Указатель к первому полутому составлен О. В. Токаревой.

ВВЕДЕНИЕ

Выделение Европы в качестве отдельной части света связано главным

образом с большой ролью населяющих ее народов в некоторые

периоды мировой истории; с чисто географической точки зрения Европа —

только крупнейший полуостров Азии (или Евразии). Древнейшие очаги

высоких цивилизаций находились не в Европе; в эпоху процветания великих

культур Востока племена, населявшие Европу, еще не вышли из стадии

общинно-родового строя. Однако с начала античной эпохи (т. е. примерно

с середины I тыс. до н. э.) европейские страны Средиземноморья стали

одними из наиболее передовых — экономически и культурно — стран мира.

В античной Греции и в Риме сложились многие основные положения

науки и искусства, которые позже получили распространение у народов всей

земли и вошли в фонд мировой, общечеловеческой культуры.

В период раннего средневековья социально-экономический и

культурный уровень народов Европы опять оказался более низким по сравнению с

развитием многих народов Африки и Азии (арабы, иранцы, индийцы и др.).

Однако с зарождением в Европе капиталистических отношений, которые

на первых порах были связаны с бурным развитием производительных сил

общества, с эпохи великих географических открытий (XVI—XVIII вв.) и

расселения европейцев по всем частям света наметилось экономическое,

политическое и культурное преобладание европейских стран. В период

апогея европейской капиталистической цивилизации — в XIX в. — ее

идеологи, становившиеся все более и более реакционными, часто

высокомерно третировали народы других частей света как «низшие расы», как

«дикарей» и «варваров». На этой почве возникла и гегелевская концепция

«исторических» и «неисторических» народов, согласно которой большая часть

неевропейских народов попадала во вторую категорию.

Советская историческая наука решительно отвергает эту колониалист-

скую «европоцентрическую» идею. Нельзя, однако, отрицать огромного

вклада европейских народов в мировую культуру. Это касается и предметов

материальной культуры — орудий производства, различных

промышленных изделий, построек, костюма и пр., имногихформ общественно-духовной

культуры — научных знаний, литературы, искусства (живописи, театра,

кино и др.)- Не случайно и то, что идея научного социализма и коммунизма

— этот наиболее зрелый плод длительного развития европейской научно-

философской мысли, впитавшей в себя весь опыт мирового исторического

процесса,— в наши дни быстро завоевывает себе признание среди народов

всех частей света. Столь же закономерно, что важнейшее событие всей

новейшей истории человечества — Великая Октябрьская социалистическая

революция, совершившаяся в России, самой крупной европейской стране,—

оказала огромное влияние на экономическое, политическое и культурное

развитие народов всего мира.

И

В свете всего сказанного очевиден тот огромный интерес, который

представляет для современного читателя этнографическое изучение народов

Европы, исторически сложившихся особенностей их хозяйства, общественного

строя, быта и культуры.

В настоящем томе речь пойдет о народах зарубежных европейских стран.

Но вряд ли надо специально доказывать, что народы эти на всем

протяжении их истории были связаны с теми народами Европы, которые входят

в состав СССР. Понятно поэтому, что, описывая современную культуру

народов зарубежной Европы и излагая их этническую историю, которой

посвящена настоящая глава, мы должны будем очень часто рассматривать

всю Европу в целом, использовать конкретные археологические и

этнографические данные по всем ее странам.

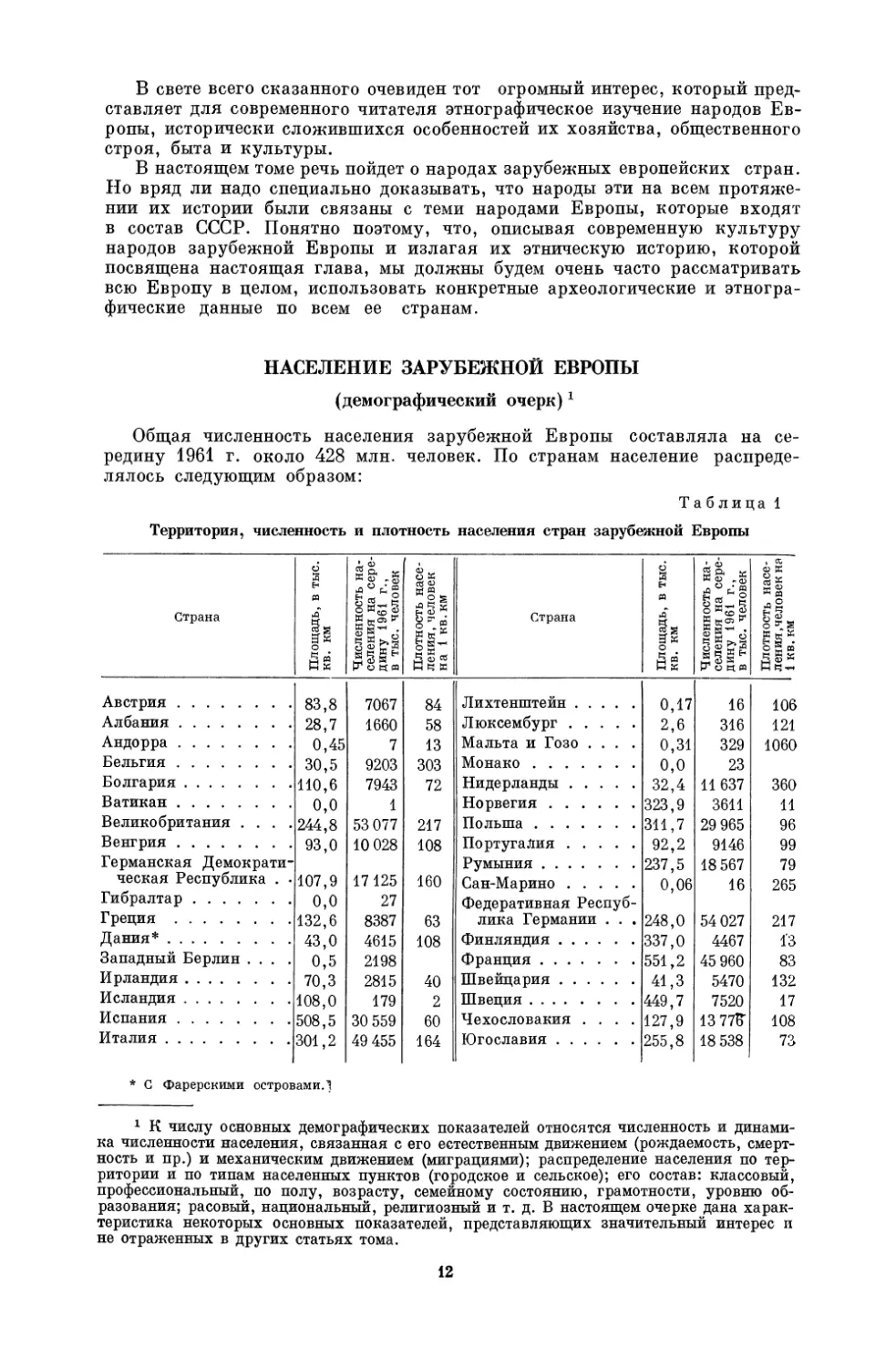

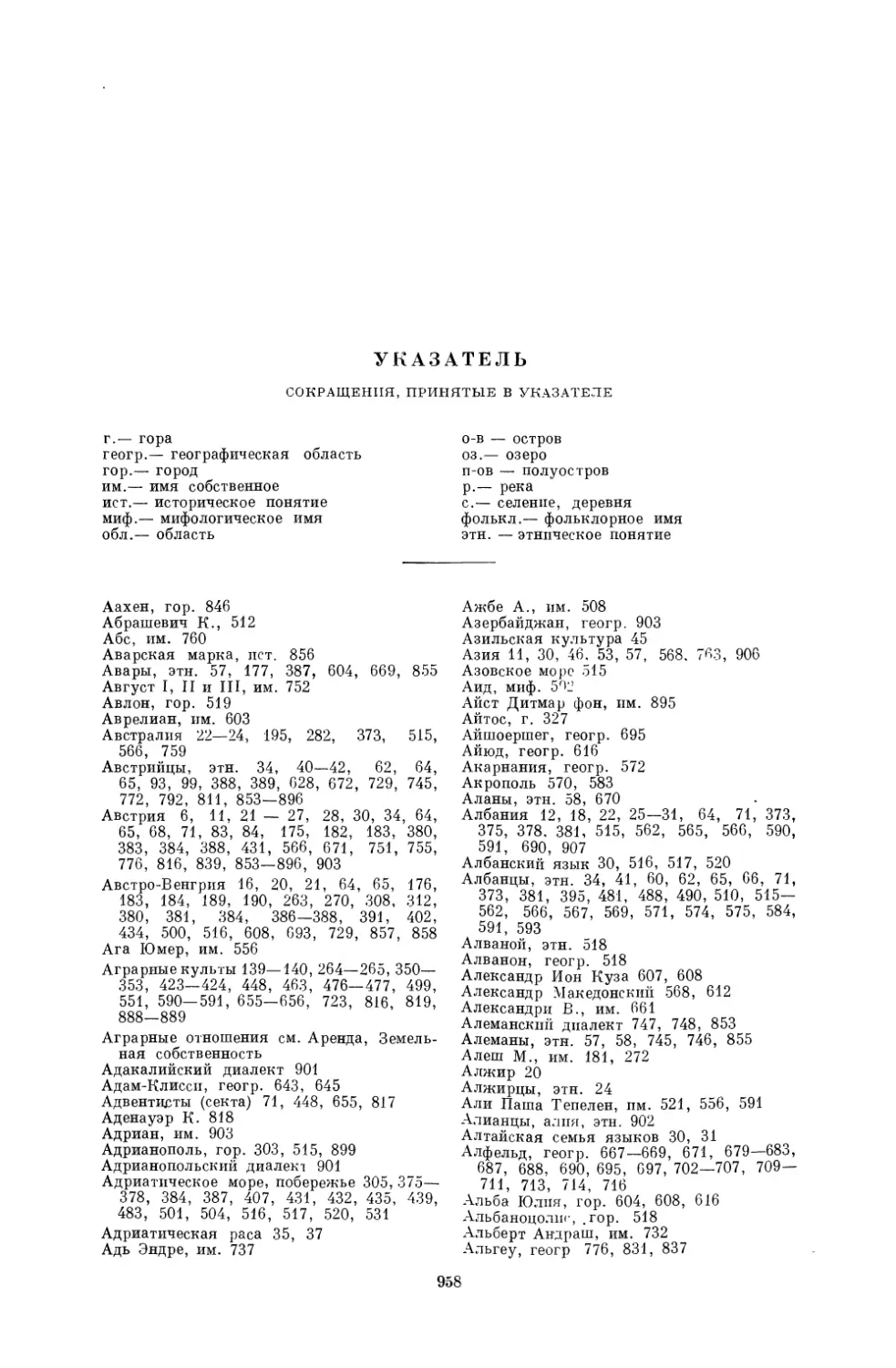

НАСЕЛЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ

(демографический очерк)х

Общая численность населения зарубежной Европы составляла на

середину 1961 г. около 428 млн. человек. По странам население

распределялось следующим образом:

Та б лица 1

Территория, численность и плотность населения стран зарубежной Европы

Страна

н

о

F О t=c«

О X

i -s

w к *

is;

Страна

Як

о

s«

s g g ^

£s f

Австрия

Албания

Андорра

Бельгия

Болгария

Ватикан

Великобритания . .

Венгрия

Германская Демократии

ческая Республика

Гибралтар

Греция

Дания*

Западный Берлин . .

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

83,8

28,7

0,45

30,5

110,6

0,0

244,8

93,0

107,9

0,0

132,6

43,0

0,5

70,3

108,0

508,5

301,2

7067

1660

7

9203

7943

1

53 077

10 028

17125

27

8387

4615

2198

2815

179

30 559

49 455

84

58

13

303

72

217

108

160

63

108

40

2

60

164

Лихтенштейн

Люксембург ....

Мальта и Гозо ...

Монако

Нидерланды ....

Норвегия

Польша

Португалия ....

Румыния

Сан-Марино ....

Федеративная

Республика Германии . .

Финляндия ,

Франция

Швейцария

Швеция

Чехословакия . . .

Югославия ,

0,17

2,6

0,31

0,0

32,4

|323,9

311,7

92,2

237,5

0,06

248,0

337,0

551,2

41,3

449,7

127,9

255,8

16

316

329

23

11637

3611

29 965

9146

18 567

16

54 027

4467

45 960

5470

7520

13 77В*

18 538

106

121

1060

360

11

96

99

79

265

217

1'3

83

132

17

108

* С Фарерскими островами. 1

1 К числу основных демографических показателей относятся численность и

динамика численности населения, связанная с его естественным движением (рождаемость,

смертность и пр.) и механическим движением (миграциями); распределение населения по

территории и по типам населенных пунктов (городское и сельское); его состав: классовый,

профессиональный, по полу, возрасту, семейному состоянию, грамотности, уровню

образования; расовый, национальный, религиозный и т. д. В настоящем очерке дана

характеристика некоторых основных показателей, представляющих значительный интерес и

не отраженных в других статьях тома.

12

Крупнейшими странами зарубежной Европы по размерам территории

являются Франция и Испания, по численности населения — ФРГ и

Великобритания. В странах Центральной и Юго-Восточной Европы живет около

189 млн. человек или 44,5% всего населения зарубежной Европы.

Страны зарубежной Европы хорошо изучены в демографическом

отношении; во всех этих странах проводятся переписи населения с широким

кругом вопросов, причем последние переписи, по данным которых составлена

табл. 1, были проведены недавно — после окончания второй мировой войны.

Следует, однако, принять во внимание, что статистический учет населения

во многих странах Европы ведется только с XIX в. (первая всеобщая

перепись в Швеции была в 1800 г., во Франции и Англии —в 1801 г.,в

Норвегии — в 1815 г., в Нидерландах — в 1829 г. и т. д.). Поэтому общая

численность населения стран зарубежной Европы и динамика этой

численности в предыдущие столетия может быть определена в самых общих чертах.

Первые из известных нам в европейской истории

Сведения о динамике переписи населения были проведены в древних ра-

численнссти населения бовладельческих государствах — в Афинах (в IV в.

зарубежной Европы ч т-> / т7 т \

до начала XIX века Д° н- э') и Риме (с V в* Д° н' э- по 1 в' н' э*) и охва"

тывали лишь часть их населения (в Риме — только

граждан империи). Основываясь на данных этих переписей и на ряде

косвенных данных, большинство ученых пришло к выводу, что Европа в тот

период была заселена очень слабо. В начале нашей эры здесь обитало,

вероятно, всего около 30 млн. человек, т. е. примерно столько же, сколько

в настоящее время живет только в одной Испании или Польше. Более или

менее значительные группы населения находились в то время, очевидно,

лишь в самых развитых в экономическом и культурном отношении странах

Средиземноморья (Италии, Испании, Греции), на атлантическом побережье

и в плодородных долинах крупных рек.В продолжение всего I тыс.н.э.

численность населения возрастала очень медленно и к 1000 г., когда почти все

европейские народы уже прочно осели на занятых ими землях, достигла

примерно 50 млн. человек 2.

Учет населения в средневековой Европе носил большей частью

случайный характер и был обычно связан с какими-то чрезвычайными

обстоятельствами (войны, эпидемии и т. д.); так, например, первая перепись

населения Англии, материалы которой получили название «Книги страшного суда»,

была проведена норманским королем Вильгельмом 1 в 1086 г., вскоре после

завоевания Англии. Эти переписи проводились, как правило, для сбора

налога или в военных целях; одни из них учитывали лишь число хозяйств,

другие — только часть населения (в первую очередь взрослых мужчин),

поэтому определение общей численности населения по материалам таких

переписей представляет весьма сложную задачу. Решение ее несколько

облегчается привлечением материалов церковного учета населения

(регистрация крещений и погребений).

Систематическая регистрация рождений и смертей в странах зарубежной

Европы началась лишь в XIX в., однако известно, что в средние века (и

в древности) естественное движение населения характеризовалось высокой

рождаемостью, но и высокой смертностью и небольшим естественным

приростом, который в некоторые годы сменялся убылью. В целом с XI по XV в.

население увеличивалось медленно и к 1500 г. составило около 75 млн.

человек. Производительные силы в это время были развиты еще очень слабо;

медицина находилась в зачаточном состоянии. Рост численности населения

замедлялся многочисленными голодными годами и эпидемиями; следует

упомянуть, в частности, сильную эпидемию бубонной чумы, получившую

название «черной смерти», которая прошла по странам Европы в 1347—1353 гг.

и унесла свыше четверти ее населения. Большое влияние на динамику

численности населения в это время оказывали и непрерывные войны между

1 Здесь и ниже цифры численности населения за прошлые столетия заимствованы из

работы: Б. Ц. У р л а н и с. Рост населения Европы. М., 1941.

13

феодальными государствами; наиболее разорительной среди них была так

называемая Столетняя война, продолжавшаяся с небольшими перерывами с

1337 по 1453 г. и значительно сократившая население Франции.

В эпоху зарождения капитализма в связи с развитием производительных

сил, оживлением экономической и культурной жизни зарубежной Европы

наблюдается некоторое увеличение темпов прироста населения.Однако этот

общий процесс в некоторых странах все еще нередко прерывался периодами

снижения численности населения вследствие продолжающихся эпидемий

(эпидемии чумы в 1624, 1639 гг. и др.)? голодовок (например, картофельный

голод в Италии в 1739—1741 гг.) и особенно войн. Войны Турции на

Балканах в XV—XVI столетиях, Тридцатилетняя война (1618—1648 гг.),

гражданские войны в Англии (1642—1646 гг. и 1648 г.), войны за испанское

наследство (1700—1725 гг.), Семилетняя война (1756—1763 гг.) и ряд других

привели к заметному сокращению населения стран, где они велись.

Определенное влияние на изменение численности населения некоторых стран в это

время начинает оказывать эмиграция. Открытие Америки повлекло за собой

массовое переселение за океан больших групп испанцев и португальцев; по

имеющимся оценкам, за одно только XVI столетие из Испании в ее новые

колонии переселилось около 1 млн. человек — наиболее активная часть

населения. Следует отметить, что этот процесс, дополненный изгнанием из

Испании сотен тысяч евреев и мор исков, оказал весьма неблагоприятное

влияние на хозяйство страны и стал одной из причин падения испанского

могущества. Эмиграция из Европы в страны Нового Света продолжалась в XVII

и XVIII столетиях, однако уже в середине XVIII столетия на первое место

по числу эмигрантов выдвинулась Великобритания, ставшая главной

колониальной державой. С 1750 по 1775 г. Европа ежегодно теряла в

результате эмиграции около 30 тыс. человек; с 1775 по 1800 г. в связи с войной

Североамериканских штатов за независимость число эмигрантов снизилось

и составляло в год около 10 тыс.человек.Всего во вторую половину XVIII в.

за океан переселилось около 1 млн. человек, причем примерно 2/3 их

приходилось на уроженцев Великобритании.

Несмотря на убыль от войн и эмиграции, население стран зарубежной

Европы в XVI—XVIII вв. росло быстрее, чем в предыдущие столетия, и

к 1800 г. превысило 145 млн. человек. Наиболее многолюдной страной в это

время была Франция, численность населения которой составляла около 28

млн. человек и превышала численность населения Великобритании почти в

2,5 раза, а Нидерландов — в 14 раз. Страны Юго-Восточной Европы, еще

не оправившиеся от турецкого завоевания, в. начале XIX в. оставались

сравнительно слабо населенными.

XIX столетие принесло новое и повсеместное уве-

Рост населения личение темпов прироста населения стран зарубеж

Зар^тех^хх Европы ной Европы, что было связано главным образом со

Динамика~рождаемостн значительным снижением смертности населения.

и смертности Промышленное развитие стран Европы,

развитие их культуры и науки (в частности медицины)

позволило здесь раньше, чем в других странах мира, провести ряд мер по

борьбе с высокой смертностью населения. Снижение смертности, в' первую

очередь путем борьбы с эпидемиями и детской смертностью, при сохранении

довольно высокой рождаемости, привело к повышению естественного

прироста населения. В разных странах этот процесс шел по-разному, в

некоторых из них началось понижение рождаемости, и все-таки в большинстве

стран зарубежной Европы разрыв между показателями рождаемости и

смертности на протяжении всего XIX столетия продолжал увеличиваться.

Средний показатель рождаемости с 1800 по 1900 г. уменьшился примерно с 40

до 35%, а показатель смертности — с 35 до 25% *. Во всех странах, за

исключением Ирландии, на которой мы остановимся ниже, наблюдается

1 Вычислено по: П. И. Курки н. Рождаемость и смертность в

капиталистических государствах Европы. М., 1938, стр. 13, 15, 31, 35.

14

непрерывный рост населения, лишь отчасти сокращаемый войнами и

развернувшейся с середины XIX в. массовой эмиграцией в другие части света.

Характерно, что даже наиболее кровопролитные войны — войны

Наполеона в конце XVIII и начале XIX вв.— не привели хотя бы к временному

сокращению численности населения Франции, так как потери от них были

покрыты естественным приростом.

Значительный рост численности населения в странах зарубежной Европы

привел к возрастанию его удельного веса среди населения всего мира. Если

в 1800 г. численность населения зарубежной Европы составляла около 145

млн. человек, примерно 16% от численности населения земного шара, то в

1850г.она достигла приблизительно 215 млн.,т.е. примерно 19%,ав 1900г.—

свыше 335 млн., т. е. около 22% населения мира г. Процент

европейского населения мог бы быть еще выше, если бы в XIX в. за пределы

Европы не эмигрировало около 30 млн. человек, т. е. более одной десятой ее

населения.

Увеличение темпов прироста населения в странах Европы,

проявившееся в некоторых из них еще в конце XVIII в., привлекло уже в то время

внимание исследователей.Нельзя не упомянуть, в частности,

опубликованную в 1798 г. книгу Томаса Мальтуса «Опыт о законе населения», в которой

автор объяснял тяжелые условия жизни трудящихся масс, голод и даже

войны их «чрезмерной плодовитостью», так как, по его мнению, население

склонно возрастать в геометрической прогрессии (путем удвоения

численности через каждые 25 лет), а средства существования якобы могут расти

лишь в арифметической прогрессии. Псевдонаучные предсказания Мальтуса

не подтвердились ни в одной из стран зарубежной Европы, хотя и оказали

большое влияние на умы современников: создавались особые общества

с целью побудить население к сокращению рождаемости и к эмиграции

в другие части света. Уже к концу XIX в. разговоры об угрозе

перенаселения в некоторых странах в связи со все более прогрессирующим

процессом падения рождаемости сменились тревогой по поводу угрозы

депопуляции.

Рождаемость, в отличие от смертности, определяется более сложным

сочетанием причин; показатели рождаемости не обнаруживают, в частности,

столь тесной зависимости от благосостояния населения, от уровня

экономического и культурного развития той или иной страны. Напротив, повышение

благосостояния обычно приводит не к повышению, а к понижению

рождаемости; имеющиеся статистические материалы по странам зарубежной

Европы показывают, что рождаемость среди богатых слоев общества была

значительно (нередко в два-три раза) ниже, чем у рабочих, и особенно

крестьян, рождаемость в передовых индустриальных державах ниже, чем в

отсталых аграрных странах и т. п. Подобное положение может быть отчасти

объяснено тем, что рождаемость находится в определенной зависимости от

смертности. Снижение смертности знаменуется увеличением средней

продолжительности жизни, т. е. увеличением числа лиц пожилого и старческого

возраста. Это ведет к соответствующему сокращению относительного числа

(процента) лиц молодого и среднего (т. е. так называемого

производительного) возраста и к снижению коэффициента рождаемости. Анализируя

снижение рождаемости в странах зарубежной Европы, можно установить связь

этого процесса и с другими демографическими показателями, например с

некоторым понижением процента замужних женщин, повышением среднего

возраста вступления в брак и пр., однако все они имеют второстепенное

значение и являются производными от социально-экономических факторов.

Большое значение имеют и «идеологические» факторы (традиционное

отношение к бездетности и многодетности и т. д.). Не останавливаясь на этом

вопросе, заметим, что традиции многодетности особенно стойки в сельских

местностях и что многие демографы отмечают, в частности, тесную связь

1 Цифры даны по книге: К, Wi tthauer. Die Bevolkerung der Erde. Gotha, 1958,

S. 10—15.

15

высокой рождаемости в странах Юго-Восточной Европы с длительным

сохранением в них традиций больших семей типа югославской задруги.

Резкое снижение рождаемости во многих странах зарубежной Европы

началось в основном в последней четверти XIX в., т. е. в период

начавшегося загнивания капитализма, превращения его в империализм, и было

связано как с урбанизацией этих стран, так и,особенно,с обострением

противоречий капиталистического общества. Закон населения при капитализме,

как установил К.Маркс, есть прежде всего закон относительного

перенаселения, создаваемого в результате разорения и вытеснения из производства

мелких производителей. Падение рождаемости в сельских местностях было

обусловлено ростом относительного аграрного перенаселения, в городах —

тяжелым положением трудящихся масс, ростом безработицы и тревоги за

завтрашний день, большими трудностями содержания многодетных семей.

Громадные последствия имело вовлечение женщин в производство, так как

при отсутствии заботы государства о женщинах-матерях материнство

делалось тяжелым бременем, подрывало бюджет рабочей семьи.

Процесс падения рождаемости и связанный с ним процесс сокращения

естественного прироста населения имел свои локальные особенности.

Вначале он проявился в развитых капиталистических государствах Западной

и Центральной Европы (Франции, Германии и др.) и задержался в странах

Восточной Европы, например в Австро-Венгрии.

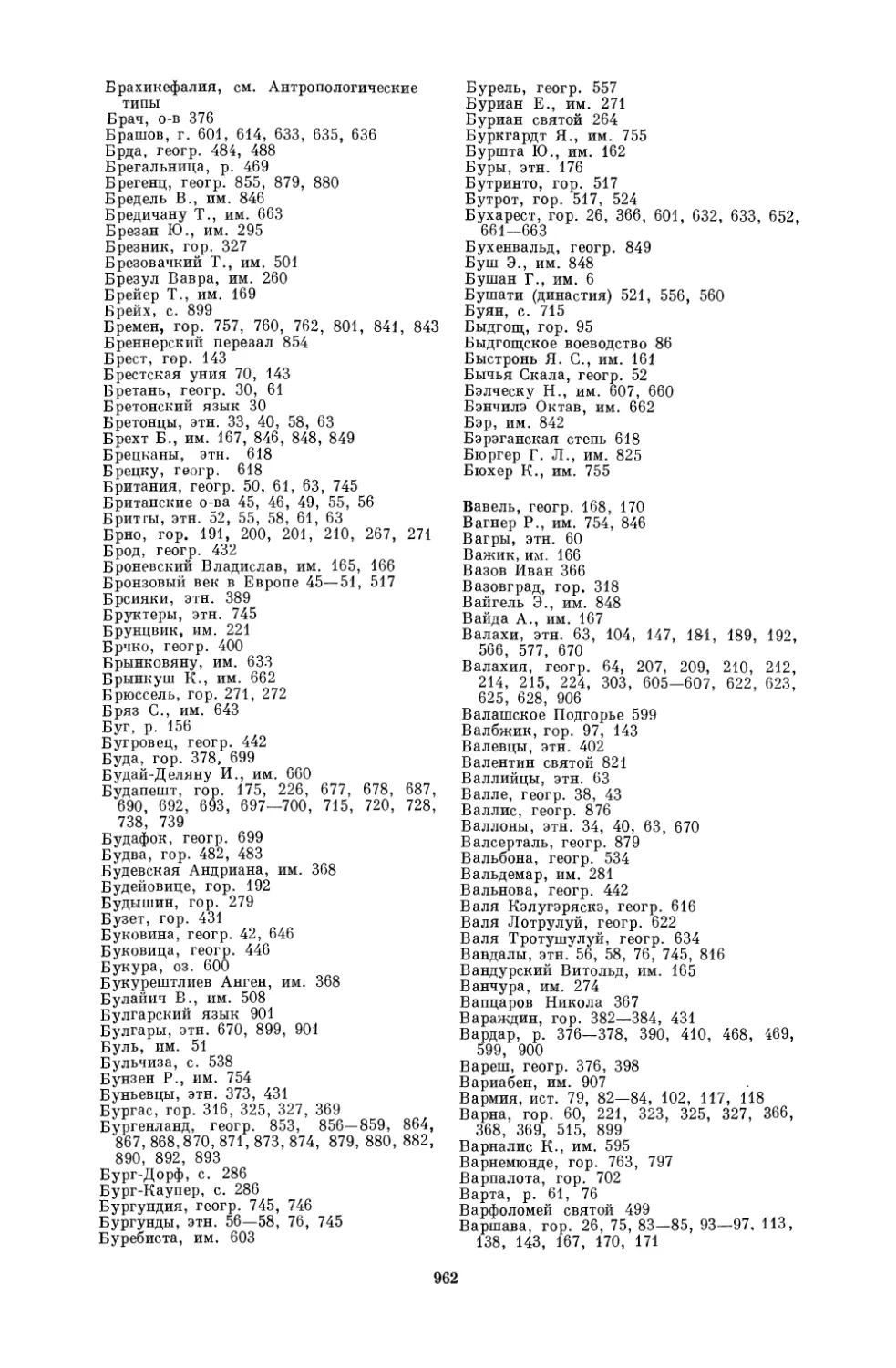

Таблица 2

Естественное движение населения во Франции и в Австро-Венгрии во второй

половине XIX — начале XX в. (в промилле) *

Демографический показатель

Франция

Рождаемость

Смертность

Естественный прирост

Австро-Венгрия

Рождаемость

Смертность

Естественный прирост ....

1851 — 1860 гг.

26,3

23,9

2,4

37,8

30,0

7,8

1881—1890 гг.

1901—1910 гг.

23,9

22,1

1,8

38,0

28,8

9,2

20,6

19,4

1,2

34,7

23,0

11,7

* Таблица составлена по данным П. П. Куркина (указ. соч., стр. 15—17, 31—32).

Анализируя ход этого процесса в разных странах, можно установить

непосредственную связь его с изменением социально-экономических

условий, особенно если это отражалось в каких-то законодательных актах. Так,

например, понижение рождаемости во Франции, начавшееся еще в начале

XIX в., в значительной степени связано с отменой, по кодексу Наполеона,

принципа первородства в наследовании земли. Столкнувшись с угрозой

дробления и без того небольших земельных участков, французский

крестьянин стал считать идеальным случаем наличие двух детей: сына, который

мог унаследовать неразделенную землю, и дочери, которая могла выйти

замуж за сына соседа.

В начале XX в. падение рождаемости замечалось уже в большинстве

стран зарубежной Европы; кривая падения рождаемости обгоняла

смертность, и в некоторых странах численность населения поддерживалась уже

не столько за счет новых детских возрдстов, сколько за счет стариков,

которые стали жить дольше, чем в предыдущих поколениях.В последующие

десятилетия темпы падения рождаемости несколько уменьшились, но по

коэффициенту естественного прироста зарубежная Европа стала значительно

уступать другим областям мира, и ее доля в общей численности насел ;я

земли стала снижаться. Если с 1850 по 1900 г. численность населения

зарубежной Европы возросла более чем в 1,5 раза, то в последующее пятиде-

16

сятилетие она увеличилась всего на 17% и составила к 1950 г. 393 млн.

человек или 16% от численности населения всего мира.

Сильный удар по росту численности населения зарубежной Европы в этот

период нанесла продолжающаяся эмиграция в другие страны мира (около

30 млн. человек) и особенно две мировые войны. Во время первой мировой

войны прямые военные потери стран зарубежной Европы составили свыше

7 млн. человек; если же учесть косвенные потери (понижение рождаемости

в связи с ухудшением условий жизни и разрывом семейных связей,

повышение смертности среди гражданского населения) и потери от сильной

эпидемии гриппа («испанки»), распространение которой в 1918—1919 гг. было

непосредственно связано с войной, то общая убыль населения от этой войны

определится более чем в 25 млн. человек. Еще более страшные бедствия

принесла вторая мировая война, во время которой число убитых составило

свыше 16 млн. человек, в том числе около 10 млн. убитых из числа мирного

населения (главным образом евреи), истребленных фашистами на захваченной ими

территории. Говоря о последствиях войн, следует принять во внимание

огромное число инвалидов и неизгладимые душевные травмы, причиненные

гибелью близких.

Статистика стран зарубежной Европы показывает (см. табл. 3),что в

послевоенные годы наблюдается некоторое повышение рождаемости,

связанное с возвращением мужчин из армии и восстановлением прерванных

семейных связей, оживлением мирной экономики и заключением большого числа

браков, отложенных в годы войны. После первой мировой войны повышение

рождаемости было незначительным и довольно быстро сменилось новым

понижением ее, принявшим после кризиса 1929 г. такие размеры, что в

некоторых случаях (например, во Франции в 1935 г.) показатель рождаемости был

ниже показателя смертности, и прирост населения сменялся убылью. Более

значительным было повышение рождаемости после второй мировой войны;

связанное с этим явлением увеличение естественного прироста позволило

быстро восполнить убыль военных лет, и уже в конце 1947 г. численность

населения зарубежной Европы стала превышать довоенную. Однако и это

повышение рождаемости, получившее у демографов капиталистических

стран громкое название «baby boom», оказалось непродолжительным, и

показатель рождаемости стал клониться к довоенному уровню. Сейчас трудно

судить о том, как пойдет это снижение в дальнейшем, так как

правительства ряда стран (Франция, Бельгия и др.) приняли меры, направленные на

создание многодетных семей (выдача долгосрочных ссуд при вступлении в

брак, выплата «премий» за каждого нового ребенка и пр.), и сумели

несколько задержать снижение рождаемости. Следует отметить, что в некоторых

странах Восточной и Юго-Восточной Европы (Румыния и др.) благодаря

происшедшим там социально-экономическим преобразованиям, ликвидации

безработицы, тревоги за завтрашний день и заботе о материнстве

послевоенный процесс повышения рождаемости продолжался до середины 1950-х

годов, в результате чего там отмечались очень высокие темпы естественного

прироста населения.

В настоящее время (но данным за 1956—1960 гг.) средний показатель

рождаемости по зарубежной Европе составляет около 19 %0, смертности —

около 11%о» естественного прироста — около 8%0 (для сравнения укажем,

что в среднем по миру эти показатели равны соответственно 36, 18 и 18%0;

но СССР — 26, 8 и 18%о).

Миграции играли видную роль в динамике числен-

Миграция населения ности населения стран зарубежной Европы: внут-

в 2 веках ренние миграции приводили к

перераспределению населения между странами, внешние влияли на общую

численность населения зарубежной Европы. В древности миграции населения,

передвижения племен и народов оказывали громадное влияние на всю

историю Европы; в средние века, и особенно после великих географических

открытий, особое значение приобрели миграции европейцев в другие части

света, повлиявшие на дальнейший ход мировой истории. Ниже мы остано-

2 Заказ Л 73

17

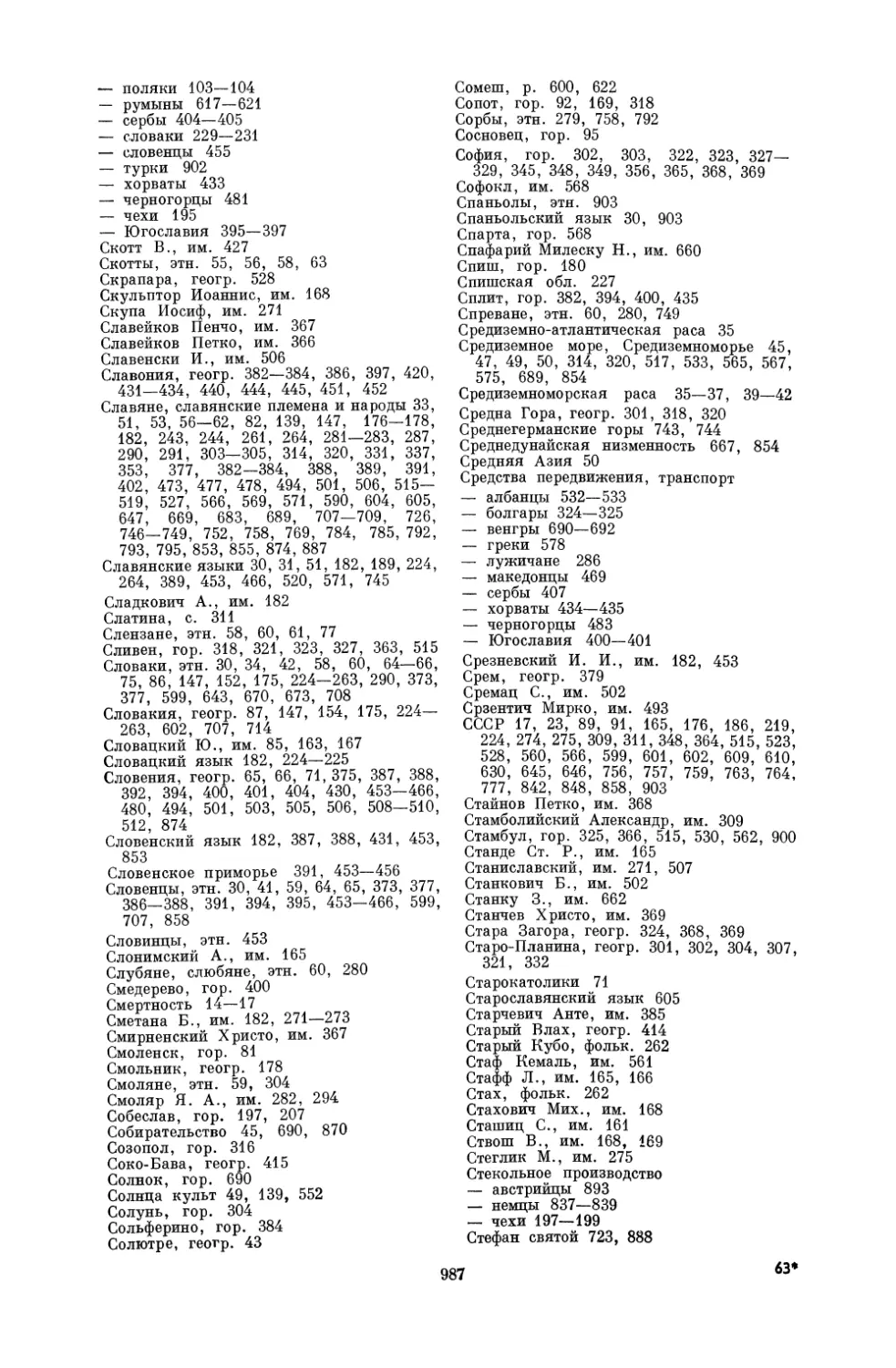

Таблица 3

Естественное движение населения в странах зарубежной Европы

в 1956—1960 гг. (в промилле) *

Страна

Рождаемость

Смертность

Естественный

прирост

Австрия

Албания

Бельгия .

Болгария

Великобритания

Венгрия

Германская

Демократическая Республика . .

Греция

Дания

Ирландия

Исландия

Италия .

Испания ,

Люксембург . ,

Мальта и Гоцо

Нидерланды . ,

Норвегия . . . .

Польша . . . .

Португалия

Румыния

Федеративная

Республика Германии . .

Финляндия

Франция

Швейцария

Швеция

Чехословакия ....

Югославия

17,2

40,5

17,0

18,2

16,8

16,5

16,2

19,3

16,7

21,3

28,0

18,2

21,6

15,7

26,6

21,1

18,0

25,8

23,4

21,6

17,2

19,3

18,3

17,6

14,2

17,6

23,9

12,5

10,5

12,0

8,7

11,6

10,7

12

7

9

И

7

9

1

7

8,7

11,9

8,8

7,6

8,8

8,8

11,0

9,4

10,9

9,0

11,7

9,8

9,7

9,5

10,1

4,7

30,0

5,0

9,5

5,2

5,8

3,3

12,0

7,2

10,5

21,9

8,5

12,9

3,8

17,8

13,5

9,2

17,0

12,4

12,2

6,3

10,3

6,6

7,8

4,5

8,1

13,8

* Таблица составлена по: «United Nations. Demographic yearbook

1961». New York, 1961 и «Monthly Bulletin oi statistics», Nov. 1961,

New York, 1961. Некоторые небольшие государства не названы.

вимся на характеристике миграций в XIX—XX вв., имевших особенно

большой размах и качественное своеобразие но сравнению с предыдущими

миграциями.

Эмиграция за пределы Европы вначале XIX в., во время

наполеоновских войн и войны Англии с США (1812—1814 гг.), была незначительной и

лишь в отдельные годы превышала 5 тыс. человек. Эмиграция начинает

постепенно возрастать с начала 1820-х годов, а в середине столетия страны

зарубежной Европы дают ежегодно уже около 300 тыс. эмигрантов. В-после-

дующие десятилетия численность эмигрантов колеблется в среднем от 200

до 400 тыс. человек в год, однако в 1880-х годах начинается новый размах

эмиграции, достигающей в отдельные годы около 1 млн. человек 1.

Эмиграция из стран зарубежной Европы определялась главным

образом экономическими причинами и была связана с развитием капитализма в

промышленности и сельском хозяйстве, разорением мелких производителей,

1 Здесь и ниже использованы главным образом данные о численности мигрантов,

имеющиеся в работах: А. М. Carr-Saunders. World Population. Oxford, 1936;

«International Migration», t. 1—2, London, 1929; «International Migration 1945—1957»,

Geneva, 1959. Использованы также работы: E. M. Kulischer. Europa on the move.

New York, 1948; G. V e r n a n t. The Refugee in the post-war World. London, 1953.

18

СТРАНЫ .СТАРОЙ ЭМИГРАЦИИ'

Эмиграция из стран зарубежной Европы во второй половине XIX в.

и первой половине XX в.

относительным аграрным перенаселением в деревне и созданием резервной

армии безработных в городе. Эмигранты устремлялись в страны новой

колонизации, преимущественно в США и другие государства американского

континента, куда их привлекало наличие свободных земель, большой спрос

на рабочую силу и связанный со всем этим более высокий жизненный

уровень. Динамика эмиграции определялась разными причинами; так,

например, резкое возрастание эмиграции в середине XIX в. объясняется

массовым переселением из Ирландии, которая дала с 1845 по 1855 г. свыше 1,3

млн. эмигрантов (т. е. около половины европейских эмигрантов), усилением

политической эмиграции после подавления революции 1848 г. и

наступившей в Европе полосой реакции и, наконец, открытием золота в

Калифорнии. Эмиграция из Ирландии, последовавшая за голодом 1845—1852 гг. и

сильной эпидемией тифа, сыграла видную роль в сокращении численности

ее населения с 8,2 млн. человек в 1841 г. до'5,8 млн. в 1861 г. После 1861 г.

эмиграция из Ирландии несколько уменьшилась, однако число эмигрантов

ежегодно превышало естественный прирост. Вследствие этого численность

населения продолжала снижаться; к 1926 г., когда она несколько

стабилизировалась, количество жителей в стране составило 4,2 млн. человек.

Вплоть до начала 1880-х годов не менее половины всех европейских

эмигрантов составляли выходцы из Великобритании, преимущественно из

Ирландии и Шотландии, так как значительная часть «избыточного»

населения собственно Англии поглощалась ее быстро растущей индустрией.

Довольно высокий процент эмигрантов давала Германия, что было связано

как с разорением немецких крестьян и частыми неурожаями, так и с рядом

политических факторов (жестокое подавление революций 1830 и 1848 гг.,

19 2*

неоднократные войны между германскими государствами и т. д.). Следует

сказать и об эмиграции из малоземельных стран Скандинавии, которая по

своим относительным размерам (в отношении к численности населения этих

стран) уступала лишь переселению из Ирландии. В последние десятилетия

XIX в. возрастает роль стран «новой эмиграции» — отсталых аграрных

стран Южной и Восточной Европы (Италия, Австро-Венгрия и др.)?

отличающихся высокими темпами естественного прироста населения. Несколько

изменился и состав переселенцев: если в первой половине XIX в. среди них

преобладали крестьяне и ремесленники, то теперь основную массу эмигрантов

стали составлять промышленные рабочие, обычно не имеющие

квалификации. Сравнительно небольшие размеры имела заокеанская эмиграция из

Франции, однако значительные группы французов в это время переселялись

во французские владения в Северной Африке, главным образом в Алжир.

Начало XX в. придало новый, невиданный размах заокеанской

эмиграции, составившей в отдельные .годы около 1,5 млн. человек. Если за

предыдущие 20 лет из стран зарубежной Европы выехало около 14 млн. человек,

то за 15 лет (с 1900 по 1915 г.) выехало 19 млн. человек (около 6% всего

ее населения).В эмиграционном потоке резко возросла роль стран «новой

эмиграции»: по абсолютному числу эмигрантов на первое место вышла Италия,

Великобритания отошла на второе место, а третье место заняла Австро-

Венгрия. Сильно сократилось число переселенцев из Германии, которая в

связи с быстрым промышленным развитием превратилась из страны

эмиграции в страну иммиграции, привлекая рабочих из Австро-Венгрии и

других мест. Основной поток эмигрантов по-прежнему направлялся в США

(свыше 12 млн. человек), однако возрастает и процент эмигрантов в страны

Южной Америки, главным образом в Аргентину и Бразилию. Говоря об

эмигрантах этого периода, необходимо отметить две особенности: бедность

эмигрантов и значительное преобладание в их составе мужчин. Эмиграция

начинает терять свой «семейный» характер, многие рассматривают ее лишь

как временный отъезд с целью заработка. В связи с этим, а также ввиду

возрастания трудностей устройства на новых местах, быстро увеличивается и

число реэмигрантов, доходящее в отдельные годы до 40% по отношению к

численности эмигрантов *.

В годы первой мировой войны эмиграция из стран Европы резко

сокращается, а в составе эмигрантов возрастает процент выходцев из стран,

сохранивших нейтралитет (Испания, Португалия и др.). В послевоенные годы

эмиграция снова оживает, достигая своего максимума в начале 1920-х годов,

когда в заокеанские страны ежегодно отправлялось свыше 600 тыс. человек.

Снижение эмиграции в последующий период было вызвано главным образом

тем, чтов США — основной стране оседания переселенцев — были приняты

законы, ограничивающие общее число иммигрантов (в 1921 г. до357 тыс.человек

в год, в 1924 г. до 161 тыс. и в 1929г. до 150 тыс. человек), и особенно численность

переселенцев из стран «новой эмиграции». Принятие этих законов привело

не только к сокращению общего числа эмигрантов, но и к некоторому

изменению направлений миграционных потоков: свыше половины всех

эмигрантов (в том числе подавляющее большинство из стран «новой эмиграции»)

направляются теперь в Латинскую Америку (Аргентину, Бразилию,

Венесуэлу и др.)- Нельзя не отметить некоторое увеличение в эти годы

эмиграции из стран Европы (особенно из Италии) в их африканские и

азиатские колонии.

В период мирового экономического кризиса 1929—1932 гг. заокеанская

эмиграция сократилась. Размеры ее несколько возросли лишь в середине

1930-х годов, когда к эмиграции по экономическим причинам добавилась

политическая эмиграция, главным образом из фашистских государств и

захваченных ими стран. Достаточно сказать, что с 1933 по 1939 г. полити-

1 Так, по имеющимся оценкам (А. М. Carr-Saunders. Указ. соч. и др.), из

США возвратилось около 30% всех эмигрантов, прибывших туда за периодс1821 по 1924 г.,

а из Аргентины — около 47% всех прибывших туда с 1857 по 1924 г.

20

ческие эмигранты составили Vs от общего числа переселенцев в США. Всего

за межвоенный период, с 1918 по 1939 г., из Европы выехало около 9 млн.

человек. С 1939 г., когда началась вторая мировая война, эмиграция почти

прекратилась.

Внутриевропейские миграции населения по своему размаху значительно

уступали заокеанской эмиграции, однако их влияние на жизнь стран

зарубежной Европы было, несомненно, более заметным. Следует отметить также,

что массовые внутриевропейские миграции населения возникли несколько

позже заокеанских; их развитие началось лишь в последней четверти XIX в.

Значительное число иностранных рабочих впервые ^появилось во Франции

в период ее индустриализации и усиленного строительства железных дорог.

С 1870 по 1900 г. во Францию ежегодно прибывало около 30 тыс.рабочихг

главным образом из Италии и Бельгии; перед началом первой мировой

войны во Франции было свыше 1 млн. иностранных рабочих. В конце XIX в.

на первое место по числу ежегодных иммигрантов выдвинулась Германия,

что было связано с ее бурным промышленным развитием. За период с 1880

по 1910 г. (и преимущественно во второй половине этого периода) в

Германию прибыло около 1 млн. рабочих, главным образом галицийские и русские

поляки, судетские немцы, итальянцы и голландцы. В ряде стран

наблюдалось усиленное движение через границу в том и другом направлении

(Бельгия, Швейцария и др.), однако численность постоянных иммигрантов в них

была невелика. В начале первой мировой войны большинство

иностранцев, находившихся в странах Центральной и Западной Европы, были

вынуждены вернуться домой.

Первая мировая война вызвала массовые передвижения населения

(движение войск, бегство мирного населения из зоны военных действий,

усиление потока беженцев в нейтральные страны и пр.), но в большинстве

случаев эти передвижения были временными. Гораздо большее влияние в этом

отношении оказало заключение мирных договоров и установление новых

государственных границ, что сопровождалось добровольным, а иногда и

принудительным перемещением населения, главным образом групп

национальных меньшинств. Эти по своей сущности политические миграции были

характерны прежде всего для стран Восточной и Центральной Европы:

переселение немцев с территории, отошедшей от Германии к Польше (свыше

500 тыс. человек), переселение венгров из Чехословакии (свыше 200 тыс.

человек), Румынии (около 200 тыс.) и Югославии (около 100 тыс.),

переселение в Австрию групп немецко-австрийского населения из прежних областей

Австро-Венгрии, эмиграция из России во время гражданской войны и др.

Очень крупные миграции населения возникли во время греко-турецкой

войны 1921 —1922 гг. и непосредственно после нее, когда Лозаннским

договором был предусмотрен обмен населением между Грецией и Турцией. В

результате этих миграций в Грецию прибыло около 1200 тыс. греков из

областей Европейской Турции и Малой Азии, а в Турцию — около 400 тыс.

турок из Греции *.

После окончания первой мировой войны сильно возросли миграции

населения по экономическим причинам, хотя развитие их несколько

сдерживалось появлением ряда ограничений передвижениям из страны в страну.

Более четко по сравнению с довоенным периодом обозначилось и деление

стран зарубежной Европы на страны эмиграции (главным образом несколько

отставшие в своем экономическом развитии, преимущественно аграрные

страны Восточной и Южной Европы, отличавшиеся высоким естественным

приростом населения*: Польша, Балканские страны, Италия, Испания и др.) и

страны иммиграции (передовые индустриальные державы Центральной и

Западной Европы с низким приростом населения: Франция,

Великобритания и др.). По общему числу иммигрантов резко выделялась Франция; по

переписи 1931 г. в ней было 2715 тыс. иностранцев (не считая 360 тыс. на-

1 См. S. P. Z a d a s. The exchange of minorities between Bulgaria, Greece and Turkey.

New York, 1932.

21

турализованных), в том числе свыше 900 тыс. итальянцев (главным

образом в юго-восточных областях), свыше 500 тыс. поляков (преимущественно

в северо-восточных районах) и свыше 300 тыс. испанцев (в юго-западных

районах). Острая нехватка рабочих рук во многих отраслях французской

экономики привлекала туда эмигрантов даже из Швейцарии и Бельгии, которые

сами,по существу,были странами иммиграции: в Швейцарии к 1930 г.

насчитывалось около 360 тыс. иностранцев, главным образом выходцев из Италии

и Германии; в Бельгии — около 320 тыс. иностранцев, главным образом из

Нидерландов, Франции, Польши. Быстро росло число иммигрантов в

Великобритании, куда в это» время шел основной поток переселенцев из соседней

Ирландии.

После экономического кризиса, к середине 1930-х годов, в связи с

неустойчивым экономическим положением стран иммиграции и общим

обострением политической обстановки в Европе экономические миграции сильно

сократились, а в некоторых случаях сменились обратным движением

(возвращение части поляков из Франции и т. п.). Наиболее значительные

передвижения населения в это время были вызваны уже политическими

факторами.

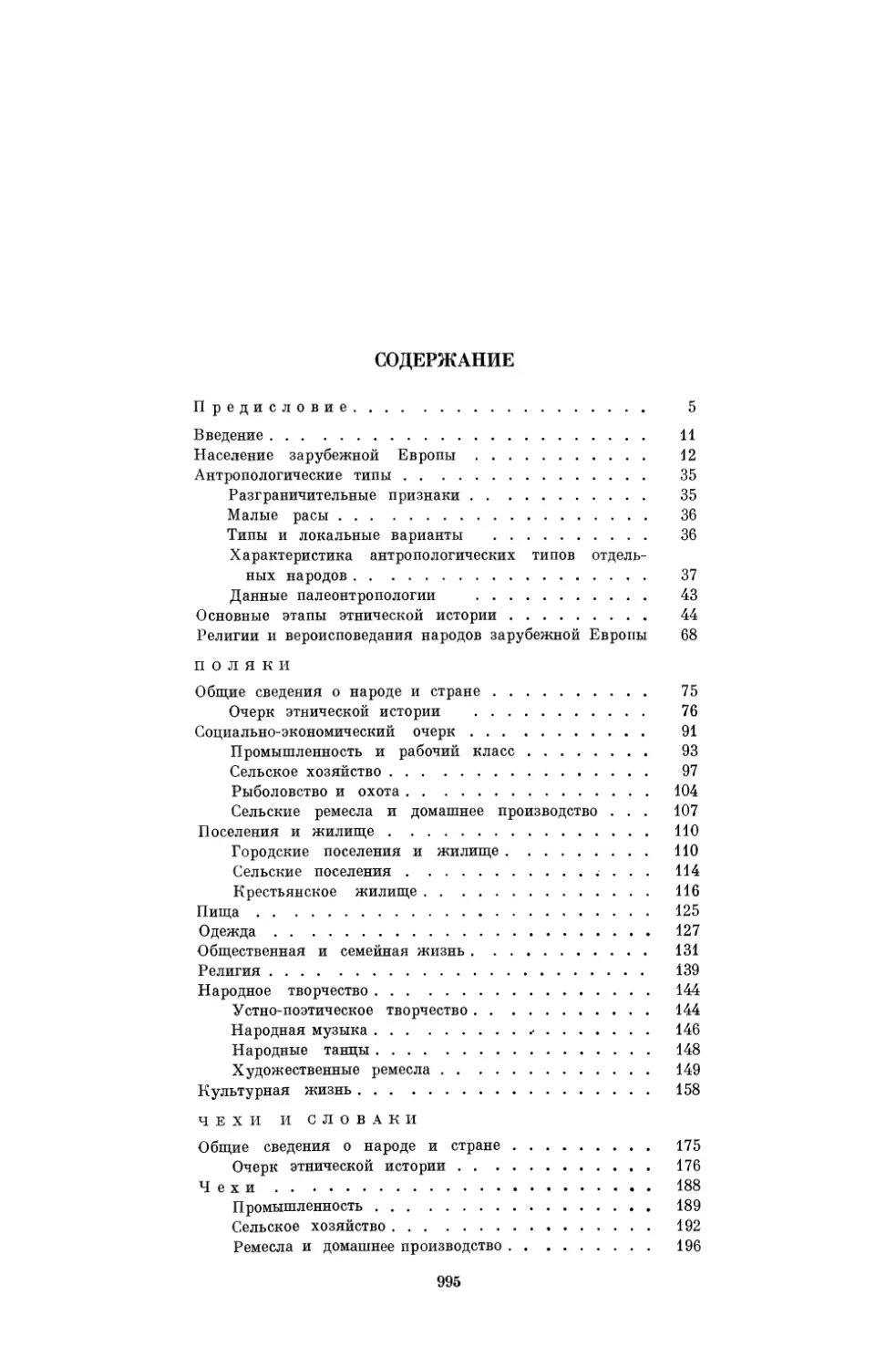

Таблица 4

Некоторые результаты миграций населения стран зарубежной Европы

в начале 1930-х годов, в тыс. человек *

Страна

Численность населения

в том числе

родившихся

за границей

Уроженцы данной страны за ее пределами

Европа

Северная

Америка

Латинская

Америка

Другие **

Австрия

Албания

Бельгия

Болгария

Великобритания .

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Ирландия . . . .

Исландия

Испания

Италия

Люксембург . . .

Нидерланды . .

Норвегия . . . .

Польша

Португалия . .

Румыния

Финляндия . . .

Франция

Швейцария . . .

Швеция

Чехословакия . .

Югославия . . . .

6760

1003

8092

6078

46 075

65 218

6205

3551

2968

109

23 564

41177

300

7936

2814

32107

6826

18 057

3381

41835

4066

6142

14 730

13 934

782

422

287

336

619

(757)***

1159

90

156

457

245

54

(30)**

45

2897

359

62

252

305

699

10

462

38

4565 ****

421

2355

706

235

1973

4753

(42)

329

399

2251

588

258

(175)

466

355

689

955

375

212

. . .

372

24

127

118

551

106

23

344

1061

42

168

12

728

59

63

192

208

50

428

123

408

9

81

И

3281**1****

308

1648

180

197

59

1833

144

381

1440

73

187

172

152

119

630

514

228

76

3

124

10

1569

1830

9

1

75

455

118

24

4

12

18

1096*

32

410

7

1

29

* Составлена по данным: D. Kin. Europas population in the interwar years. G-eneva, 1946; «La

statistique des etrangers», Geneva, 1926. В скобках — приближенные цифры.

** Главным образом Австралия и Южно-Африканский Союз.

***• Число иностранцев (сведения о числе родившихся за границей отсутствуют).

.**** в том числе Ирландия (с Северной Ирландией) — 1155 тыс. человек.

***** Вместе с Ирландией.

22

Из числа таких миграций необходимо отметить продолжающееся

переселение турок из стран Балканского полуострова в Турцию (всего до 1939 г.—

около 200 тыс. человек), бегство из Германии и Австрии евреев (свыше 400

тыс. человек) и антифашистов х и, наконец, приход из Испании во

Францию остатков республиканской армии и групп мирного населения (всего

около 450 тыс. человек), значительная часть которых в последующие годы

вернулась, впрочем, обратно в Испанию.

Вихрь второй мировой войны, пронесшийся по странам Европы, -вызвал

новые значительные сдвиги населения, связанные с бегством и эвакуацией

мирного населения из районов военных действий, принудительной

вербовкой рабочих в Германию 2 и т. д. Особо важное значение имели возникшие в

годы войны и продолжавшиеся в послевоенные годы переселения

значительных групп населения одной национальности из страны в страну. В этой

связи следует остановиться прежде всего на движении немецкого населения.

Перед началом войны в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, вне

современных границ Германии (главным образом на территории Польши,

Чехословакии, Венгрии, Румынии и Югославии), находилось свыше 12 млн.

немцев. Часть этого населения после разгрома Германии ушла с

отступающими немецкими войсками, а основная масса была переселена в "Германию

(и отчасти в Австрию) в послевоенные годы в соответствии с решениями

Потсдамской конференции 1945 г. о послевоенном устройстве стран Восточной

Европы; в настоящее время в этих странах (главным образом в Венгрии и

Румынии) осталось лишь около 700 тыс. немцев.

Переселение немцев в Германию было завершено в основном в 1947 г.,

однако некоторые группы их (главным образом из Польши) продолжали

прибывать туда и в последующие годы. Преобладающая масса немецких

переселенцев сразу же направилась в западные зоны Германии, где

впоследствии была образована ФРГ; туда же вскоре стали переселяться

значительные группы немцев, осевших ранее в восточной зоне Германии, а также

часть ее местных уроженцев. В 1957 г. в ФРГ насчитывалось свыше 9,1 млн.

немцев из стран Восточной Европы и свыше 2 млн. переселенцев и?

восточной части Германии (ГДР). Одновременно шло и переселение

некоторых групп немцев из ФРГ в ГДР.

После окончания военных действий и возвращения на родину большей

части военнопленных и лиц, вывезенных на принудительные работы, в ряде

стран, главным образом в западных зонах Германии ив Австрии, а также во

Франции, Италии и других странах остались еще многочисленные группы

так называемых беженцев и перемещенных лиц (всего свыше 1,5 млн.

человек) — уроженцев стран Восточной Европы и СССР (поляки, украинцы,

евреи, югославы, латыши и др.), попавших под влияние реакционной

пропаганды, а нередко и насильственно удерживаемых западными властями

от репатриации на родину. Основная масса этих лиц в послевоенные годы

была переселена в другие части света, преимущественно в США, Австралию,

Палестину — Израиль,Канаду и другие страны;часть их (около 200

тыс.человек) осела на постоянное жительство в странах Западной Европы

(Великобритания, Франция, Бельгия и др.)> часть (около 300 тыс. человек, главным

образом в ФРГ) все еще находится в положении беженцев.

Во время второй мировой войны, и главным образом непосредственно

после нее, между многими странами Восточной Европы были проведены

обмены национальными меньшинствами — обмены, оказавшие значительное

влияние на динамику национального состава этих стран. Эти обмены

населением были связаны либо с установлением между государствами новых

границ (обмен населением между Болгарией и Румынией, Польшей и СССР,

Чехословакией и СССР, Югославией и Италией), либо со стремлением го-

1 Свыше половины еврейских беженцев и политических эмигрантов направилось за

океан, остальные осели в странах Европы, преимущественно в Великобритании и

Франции.

2 К началу 1944 г. в Германии было свыше 8,5 млн. иностранных рабочих,

главным образом из СССР, Франции и Польши.

23

сударств достичь большей однородности своего национального состава

(обмен населением между Венгрией и Чехословакией, Венгрией и Югославией

и др.)- Говоря о передвижениях отдельных групп национальностей, следует

сказать о переселении еврейского населения в Палестину, развернувшемся

в послевоенные годы и усилившемся в середине 1948 г. после создания там

еврейского национального государства Израиль. Всего в Палестину —

Израиль из стран зарубежной Европы до 1957 г. (преимущественно в 1947—

1951 гг.) переселилось около 430 тыс. евреев. К этим миграциям населения по

своим размерам довольно близки переселения части турецкого населения

Болгарии в Турцию, главным образом в 1950—1952 гг. (всего около

155тыс. человек),а также спровоцированное реакционными элементами бегство

некоторых групп венгров из Венгрии во время контрреволюционного

мятежа 1956 г. (всего выбыло около 200 тыс. человек, значительная часть беженцев

вскоре возвратилась).

Сразу же после войны в странах зарубежной Европы возобновилась

миграция населения по экономическим причинам, однако общая картина её

существенно отличается от довоенной, так как страны Восточной и Юго-

Восточной Европы (кроме Греции) перестали быть странами эмиграции.

Установление в них народно-демократической власти и быстрое развитие

экономики привело к возвращению части довоенных эмигрантов

(возвращение поляков из Франции и т. д.). Основные миграции населения в

поисках работы направлены из Италии и Испании во Францию, Бельтию и

Швейцарию и из Ирландии (Эйре) — в Великобританию; только с 1946 по

1957 г. из Италии во Францию переселилось свыше 410 тыс. человек, из

Ирландии в Великобританию (преимущественно в Англию) — около 320

тыс. человек. После создания в 1957 г. Европейского экономического

сообщества резко возросли миграции рабочих из Италии в ФРГ. Сильный размах

приобрели и возобновившиеся после войны заокеанские миграции: с 1946

по 1957 г. страны зарубежной Европы потеряли за счет эмиграции около

5,4 млн. человек. Наибольшее число переселенцев дали Великобритания

(около 950 тыс. человек, главным образом в Канаду, Австралию и США),

Италия (около 1100 тыс. человек, главным образом в Аргентину, США и

Венесуэлу), Испания (свыше 500 тыс. человек, главным образом в

Аргентину и Венесуэлу) и др. Лишь в отдельных случаях заокеанские миграции

давали положительный баланс, связанный главным образом с возвращением

в некоторые страны лиц, находившихся ранее в их бывших колониальных

владениях (возвращение англичан из Индии и Пакистана, голландцев из

Индонезии и т. д.). Большой интерес представляют миграции североафрикан-

цев, главным образом алжирцев-мусульман, во Францию (сейчас во

Франции около 400 тыс. алжирцев) и групп негритянского населения

Вест-Индии, преимущественно ямайцев, в Великобританию; эти

переселенцы заняты на неквалифицированной работе в районах крупных городов.

Широкое развитие в послевоенные годы получил международный

туризм; о масштабах туристических поездок можно судить хотя бы по тому,

что в одном 1958 г. в Италии было свыше 7 млн., а во Франции — свыше

4 млн. туристов.

В заключение следует остановиться на последствиях миграций

^населения зарубежной Европы, обусловленных не только численностью

мигрантов, но и особенностями их половозрастной структуры. Среди эмигрантов,

по сравнению с общей массой населения стран их выхода, больше молодежи

и заметно преобладают мужчины, хотя после войны в связи с громадными

потерями мужского населения процент мужчин среди эмигрантов

понизился. Во Франции в 1931 г. иностранцы и натурализованные лица составляли

7,5% всего населения, а среди мужчин в возрасте от 20 до 39 лет — 14,1%.

По переписи 1951 г. в Италии лица старше 50 лет составляли 21,7%

населения, а среди послевоенных эмигрантов из Италии лица этого возраста

составляли 7,7%; в Великобритании лица старше 55 лет составляют 21%

населения, а среди эмигрантов — 8,8%. В связи с этим влияние эмиграции

на динамику численности населения во многом напоминает влияние войн:

24

она также означает убыль преимущественно молодых возрастов и прямые

потери от нее также дополняются косвенными потерями.Убыль молодых

возрастов отражается не только на процессе воспроизводства населения, но и

на всей экономике страны; некоторые средства, которые обычно привозят с

собой лица, возвращающиеся из эмиграции обратно на родину, являются

в этом отношении лишь весьма слабой компенсацией.

Несмотря на громадные потери европейского населе-

Распределение населения ния от эмиграции и войн и значительно снизившиеся

по территории. Города, в последние десятилетия темпы естественного приро-

Структура населения ста, Европа продолжает пока оставаться самой

густонаселенной частью света. В странах зарубежной

Европы, общая площадь которых равна примерно 5 млн. кв. км, что

составляет 3,6% всей суши (без Антарктиды), к середине 1961 г. было более

427 млн. человек, т. е. около 15% всего населения земного шара. Средняя

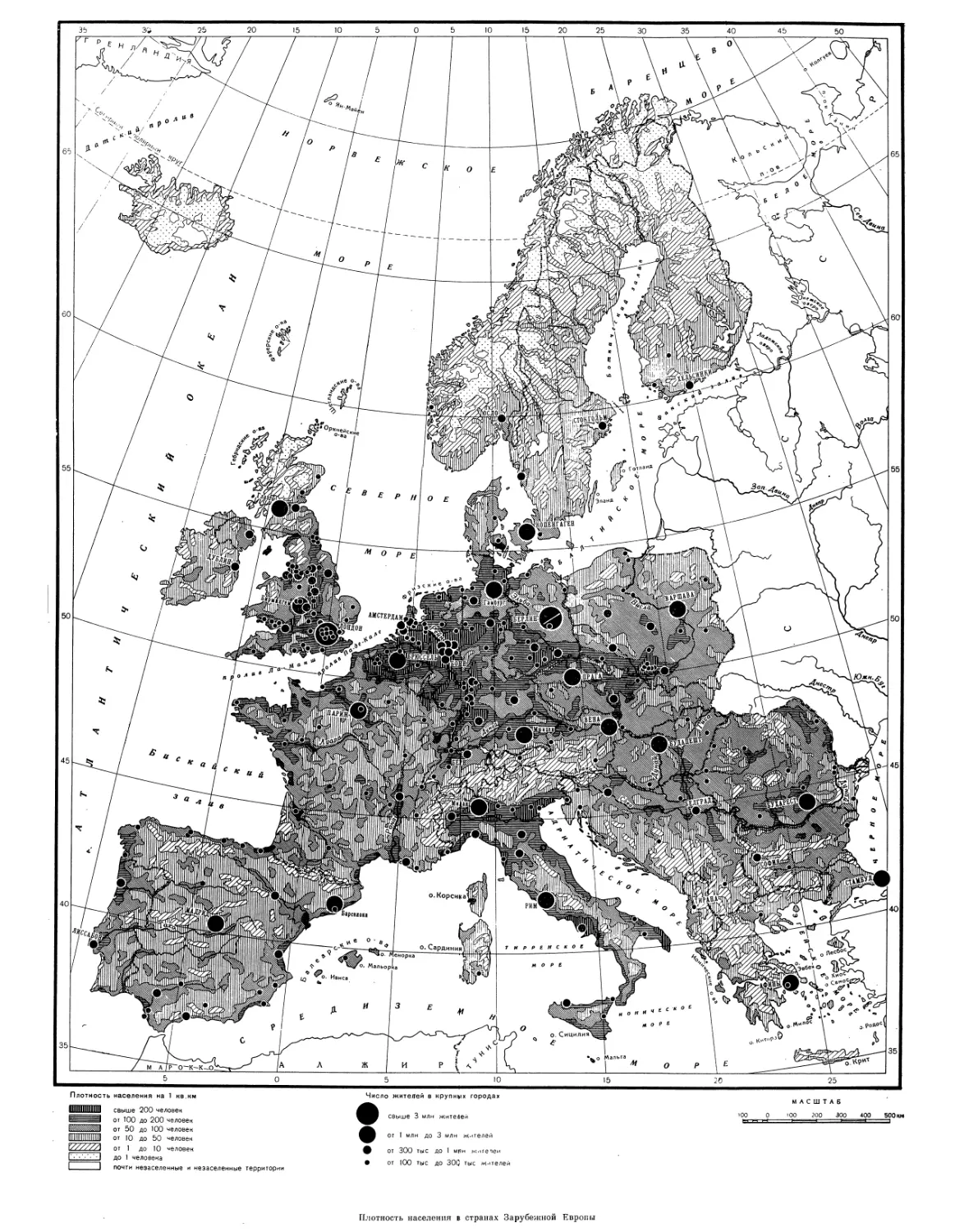

плотность населения зарубежной Европы, превышающая 84 человека на 1 кв. км,

почти в 1,5 раза больше чем в Азии, в 9 раз больше чем в Америке и в

12 раз больше чем в Африке. По сравнению с этими областями мира

зарубежная Европа заселена более равномерно: в ней нет, например, районов с

такой высокой плотностью населения, как в Юго-Восточной Азии, но зато

нет и таких огромных слабозаселенных территорий, как в Центральной

Азии или Северной Африке. Это не означает, конечно, что внутри Европы

нет значительных колебаний плотности. Наименее заселены страны

Северной Европы: средняя плотность в Исландии — 2 человека на 1 кв. км, в Нор-

вергии (без Шпицбергена) — 11 человек, в Финляндии — 13 человек на

1 кв. км; в Исландии и Северной Скандинавии имеются большие районы

(обычно покрытые ледниками), которые можно считать незаселенными.

Пониженная плотность населения отмечена и в странах гористой Юго-Восточной

Европы (Албания — 54 человека, Греция — 62 человека, Болгария — 70

человек на 1 кв. км и т. д.). Основная полоса густого населения, примерно

совпадающая с ареалом распространения плодородных лёссовых почв,

тянется от южной половины Англии в нижнюю долину Рейна и далее — в

Саксонию, Силезию и северную часть Прикарпатья; в этой полосе

расположены самые заселенные страны зарубежной Европы: Нидерланды (средняя

плотность 350 человек на 1 кв. км) и Бельгия (298 человек на 1 кв. км).

Вторая полоса густого населения, идущая по долине Рейна в Северную Италию,

прерывается слабозаселенными Альпами.

Одной из отличительных особенностей зарубежной Европы является

высокий процент городского населения. Рост городов, возобновившийся после

некоторого упадка городской жизни в раннем средневековье, определялся

вначале их военным значением (города-крепости), а затем — их торговым

значением. Этот рост заметно усилился после промышленной революции,,

с развитием капитализма, когда города становятся центрами растущей

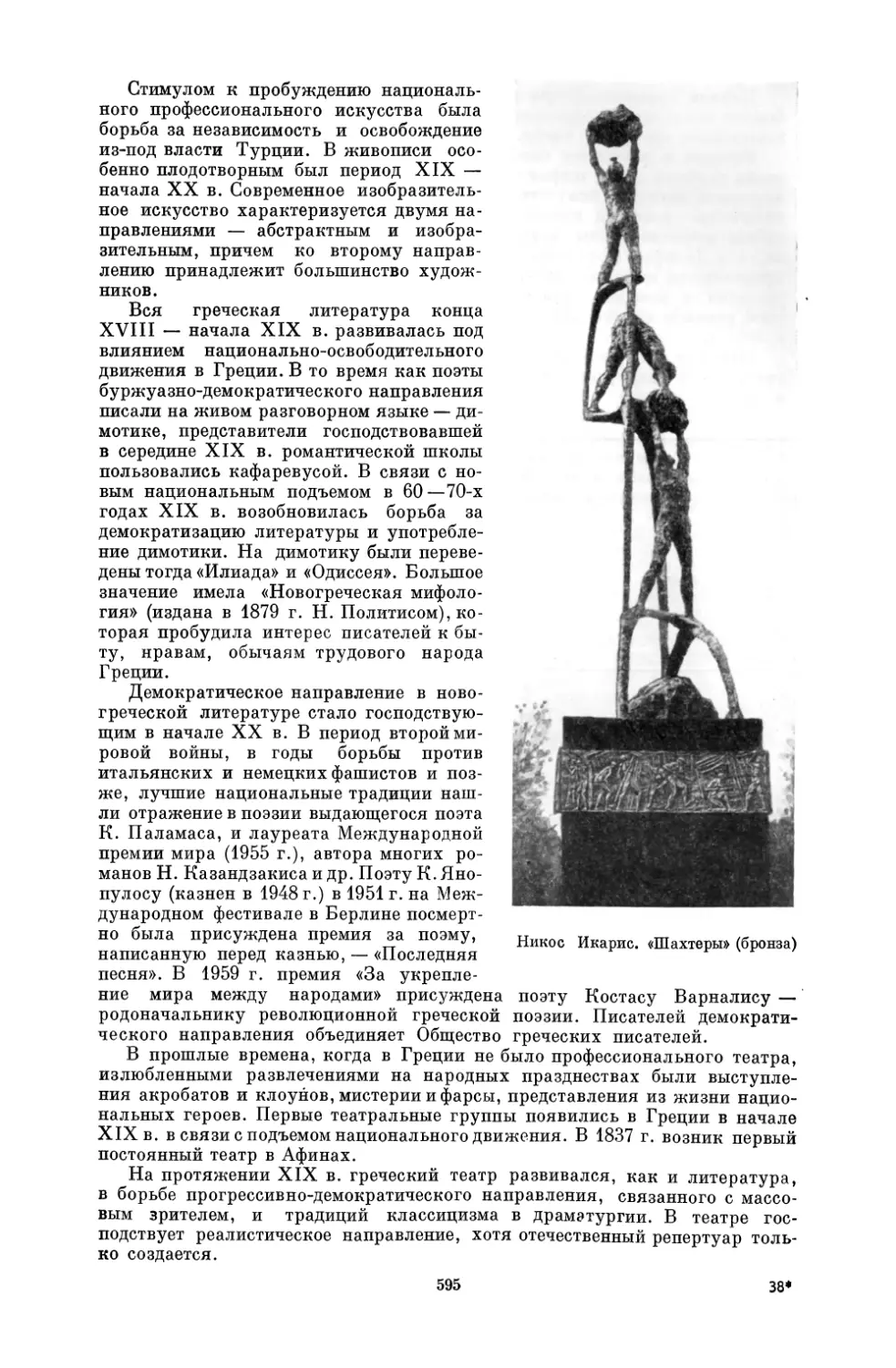

индустрии и притягивают к себе массу мелких производителей, разорившихся