Теги: biology botany plants geobotany flora yunnanica chinese flora biosphere periodic journal plants physiology

ISBN: 7-03-009901-X

Год: 2002

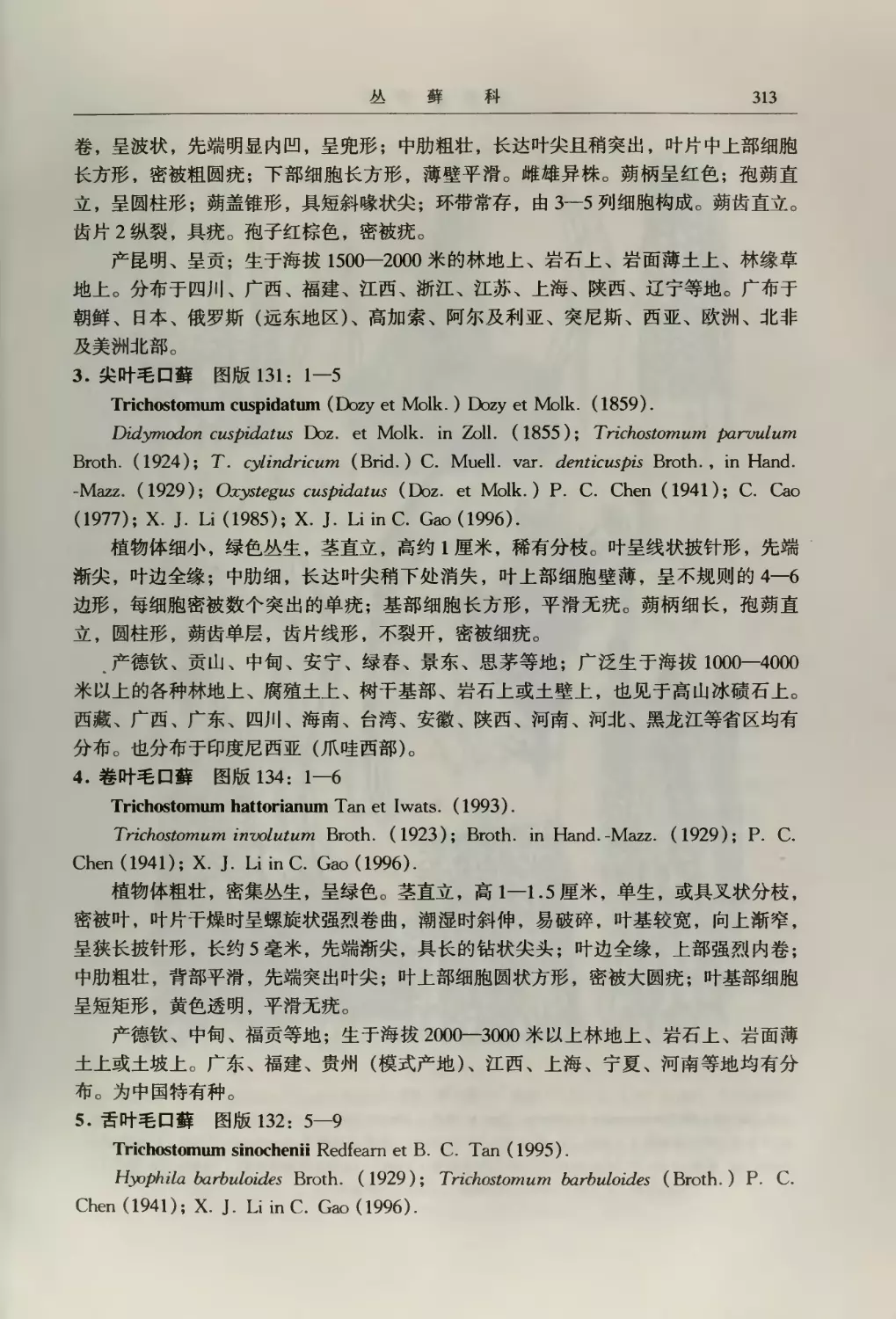

Текст

夕8, ^66^A

嘈

云南 植物志

第 十八卷

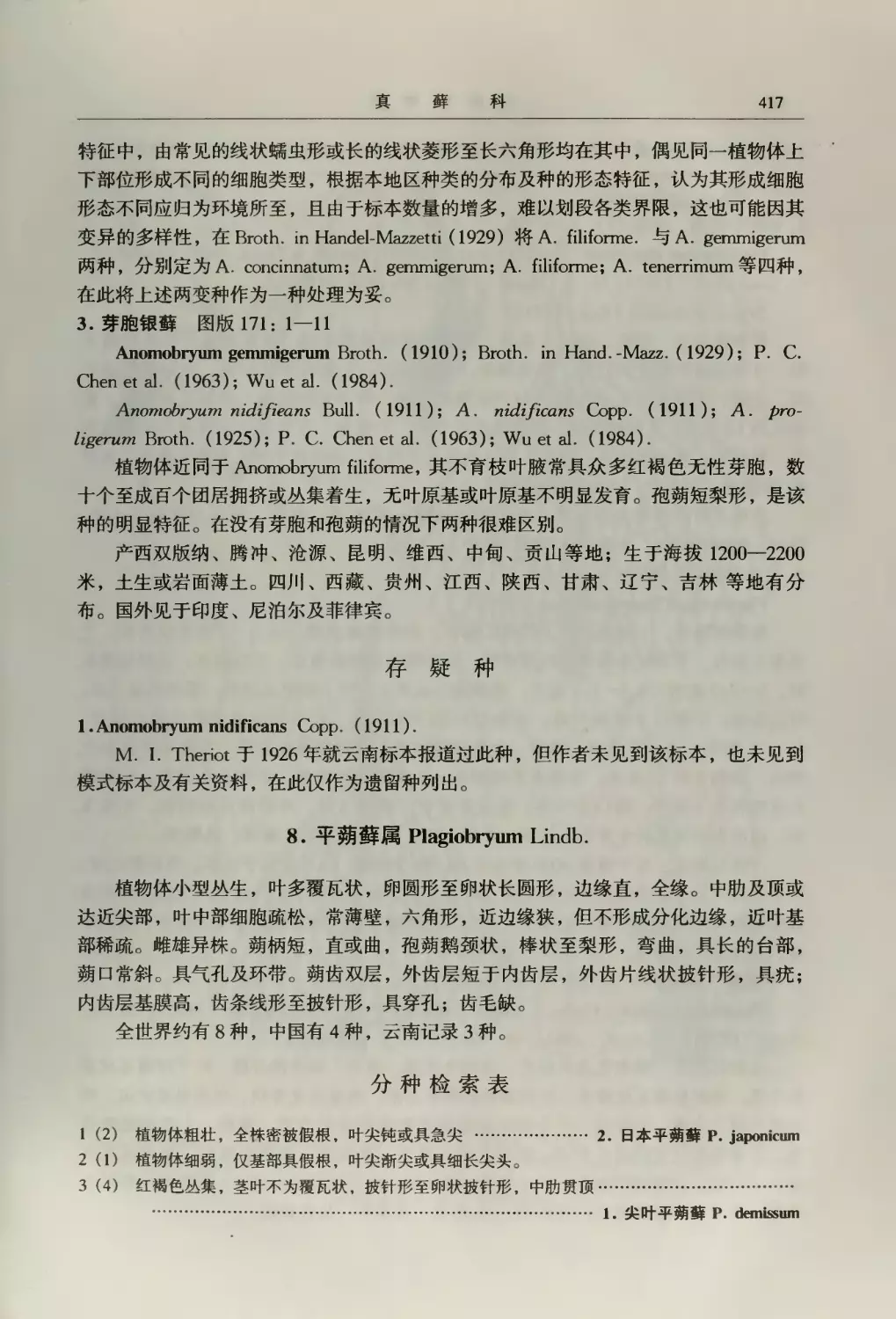

(;笞 藓植物 : 藓纲: )

中国科 学院昆 明植物 研究所 编著

云南省 自然科 学基金 委员会

中国科 学院生 命科学 与生物 技术局 资 助项目

^等 A 床扯

2002

27B55

内 容简介

《云 南植 物志》 系记 载云南 地区野 生及习 见栽培 的高等 植物的 专志。

共 分苔藓 植物、 蕨 类植物 和种子 植物三 大类。 本卷系 记载苔 藓植物 门中藓

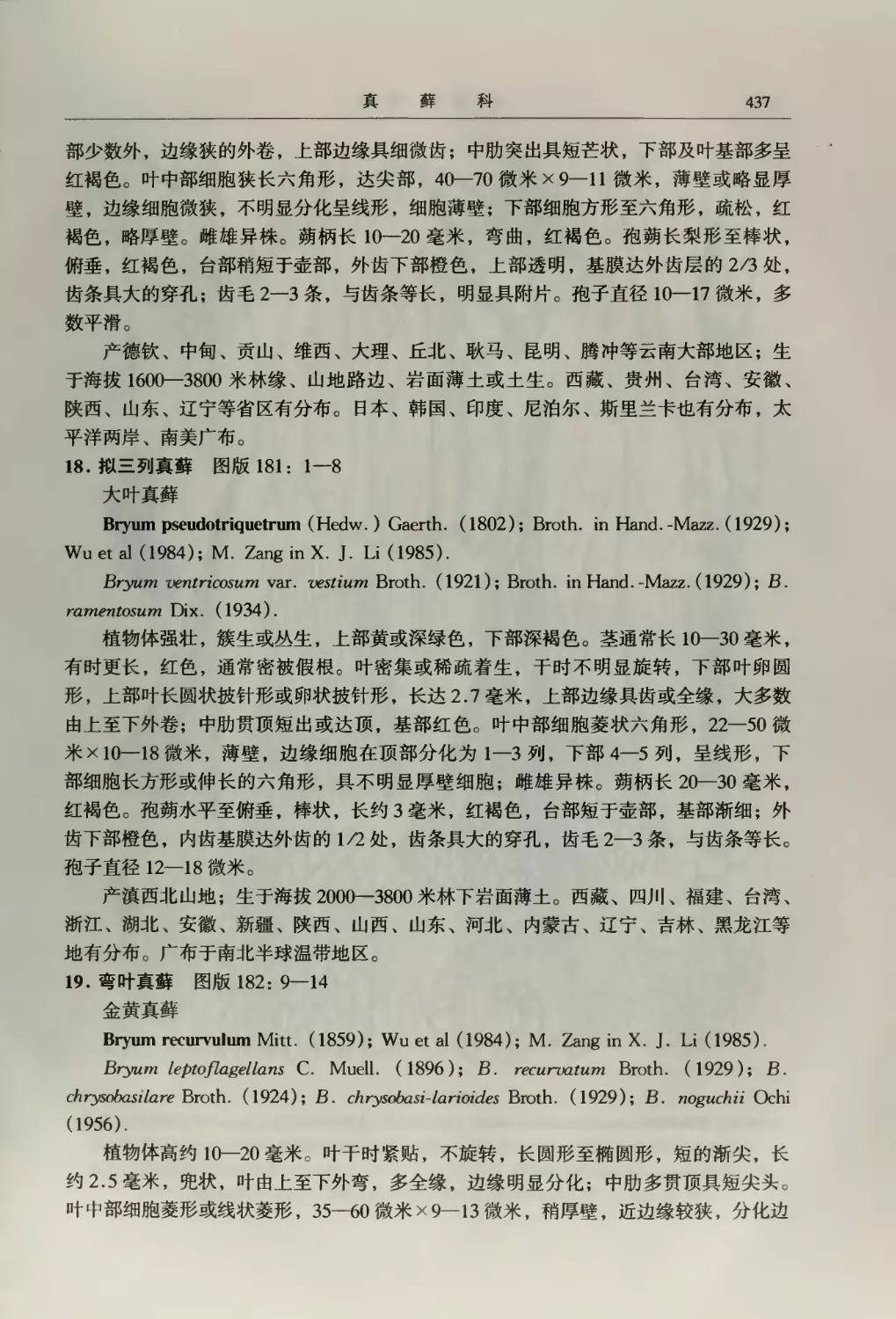

纲下 的四个 亚纲: 藻藓 亚纲、 泥炭藓 亚纲、 黑藓 亚纲及 真藓亚 纲中的 10

个目。 共计 19 科、 105 属、 480 种及 若干种 下分类 单位。 书中对 各科、 属

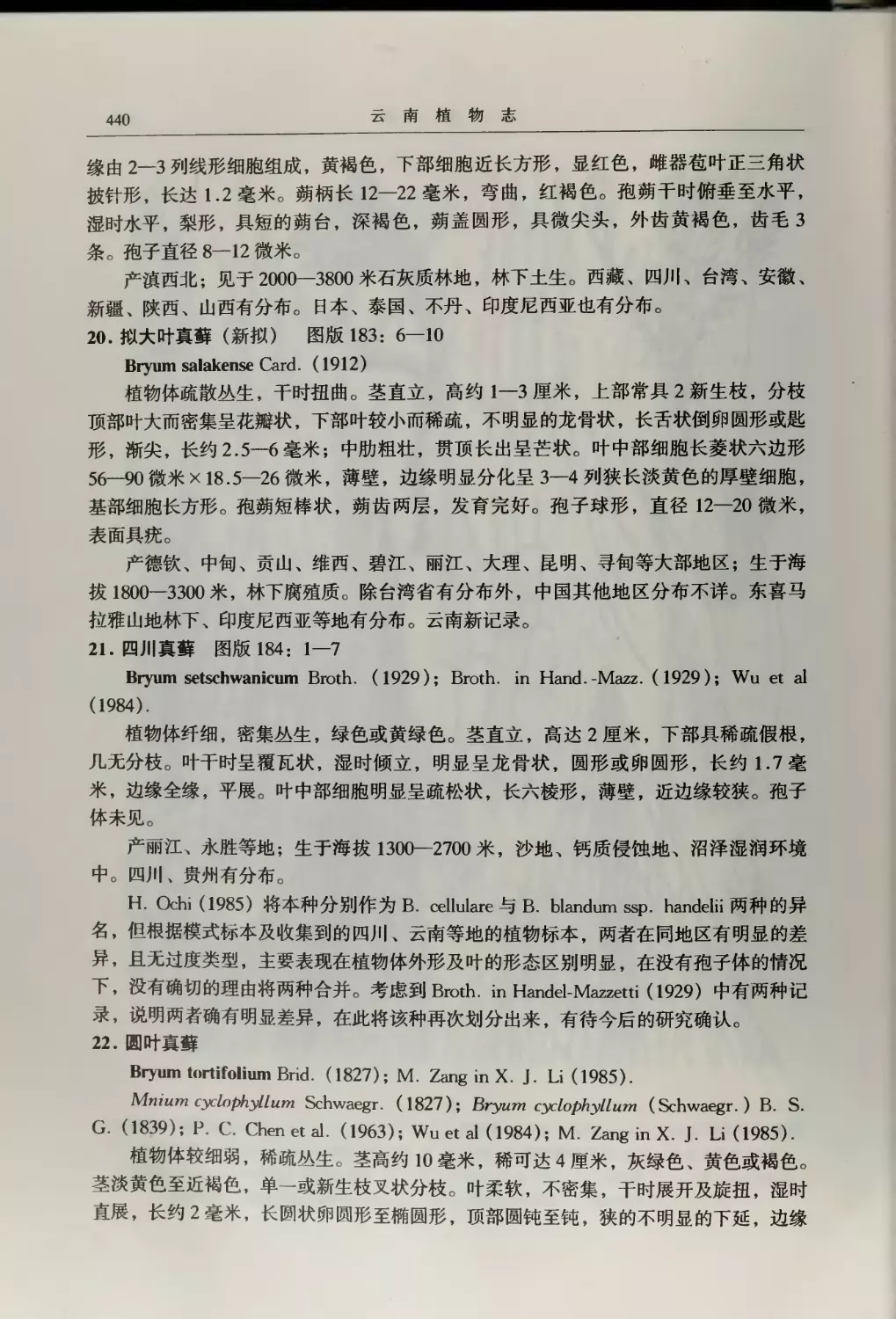

的特征 及分布 作简要 记述, 有 分属、 分种检 索表, 每种均 有名称 (中 名正

名、 异名 及拉丁 学名、 异名 )、 文献、 形态 特征、 生境、 本省 产地、 中国

与世界 分布的 记述。 有 部分种 的分类 系统、 区系、 新 分布以 及经济 价值的

讨论。 大 部分的 种附有 识别特 征图, 共 附图版 202 幅。

本书 可供植 物学、 环境生 物学、 农 林牧及 医药工 作者, 以及大 专院校

有 关专业 的师生 参考, 为开发 利用苔 藓植物 资源提 供基本 资料。

图书在 版编目 (CEP) 数据

云南 植物志 第 十八卷 / 中国科 学院昆 明植物 研究所 编著. - 北京: 科学

出 版社, 2002

ISBN 7-03-009901-X

I . 云… n . 中… IE . ①植物 志-云 南省② 苔藓植 物-植 物志- 云南省

1V.Q948.527.4

中 国版本 图书馆 CIP 数 据核字 (2001) 第 077158 号

^$ * a- 出版

北京东 S 城根 北街 16 号

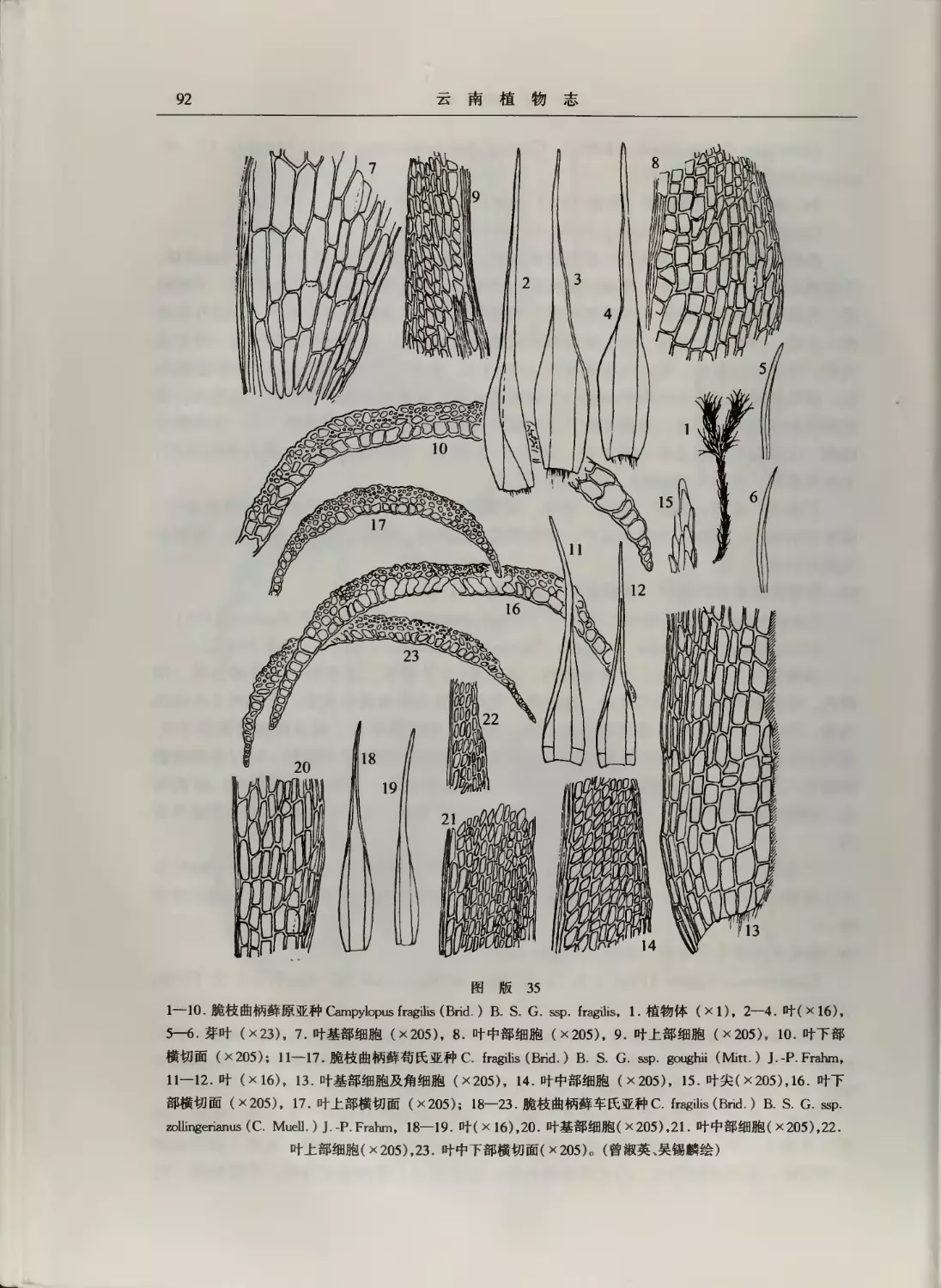

邮政编 1007 17

http : // www . sciencep.com

ft ^别尸 印刷

科 学出版 社发行 各地 新华书 店经销

2002 年 3 月第 一 版 开本 : 787X1092 1/16

2002 年 3 月第一 次印刷 印张 : 33 1/2

印数: 1 一 800 字数: 778 000

定价: 110.00 元

(如 有印 装质量 问题, 我社负 责调换 〈新 欣〉)

^ 、晰

li 丄

; /7

FLORA YUNNANICA

Tomus 18

(BRYOPHYTA: MUSCI)

INSHTUTUM BOTANICXJM KUNMINGENSE

ACADEMIAE SINICAE EDITA

The Project Supported by the Natural Science Foundation of

the Yunnan Province, the Bureau of Life Sciences and Biotechnology

of Chinese Academy of Sciences

Science Press

2002

《云 南植 物志》 项目领 导小组

(Organizing Committee of Flora Yunnanica Project)

组 长 (Chairman): 吴征镒 (Wu Zhengyi, Wu Chengyih)

副组长 (Vice Chairmen): 张敖罗 (Zhang Aoluo), 林文兰 (Lin Wenlan), 康乐

(Kang Le), 徐宝明 (Xu Baoming)

成 员 (Members): 刘诗嵩 ( Liu Shisong ) , 郝小江 (Hao Xiaojiang) , 李村生 (Li

Cunsheng) , 陈书坤 (Chen Shukun) , 薛启荣 (Xue Qirong)

秘 书 (Secretary): 陈书坤 (Chen Shukun)

《云 南植 物志》 编辑 委员会

(Editorial Committee of Flora Yunnanica)

主 编 (Editor-in-Chief) : 吴征溢 (Wu Zhengyi)

副主编 (Vice Editor-in-Chief): 陈书坤 (Chen Shukun)

委 员 (Members): 吴征镒 (Wu Zhengyi) , 陈书坤 (Chen Shukun) , 李锡文 (Li Xi-

wen, Li Hsiwen ) , 朱维明 ( Zhu Weiming, Chu Weiming ) , 闭天禄 (Ming

Tienlu) , 李德铢 (Li Dezhu), 孙 航 (Sun Hang), 彭 华 (Peng Hua),

樊国盛 (Fan Guosheng)

顾 问

(Advisors)

王文采 (Wang Wencai, Wang Wentsai) , 胡启明 (Hu Qiming, Hu Chiming) ,

孙必兴 (SunBixing, SunBisin), 陈 介 (Chenjie, Chen Cheih)

《云 南植 物志》 编辑 委员会 办公室

(Office of Editorial Committee of Flora Yunnanica)

主 任 (Director): 陈书坤 (Chen Shukun)

成 员 (Members): 马晓青 (Ma Xiaoqing) , 高阳一 (Gao Yangyi)

本 卷编辑 (Editor)

黎兴江 (Li Xingjiang)

本 卷各科 编著者 (Authors)

1. 藻藓科 Takakiaceae 黎兴江 (Li Xingjiang) (1 ) , 张大成 (Zhang Dacheng) (1 )

2. 泥 炭藓科 Sphagnaceae 黎兴江 (Li Xingjiang) , 张大成 (Zhang Dacheng)

3. 黑藓科 Andreaeaceae 黎兴江 (Li Xingjiang) , 张大成 (Zhang Dacheng)

4. 牛 毛藓科 Ditrichaceae 曾淑英 (Zeng Shuying) (1 )

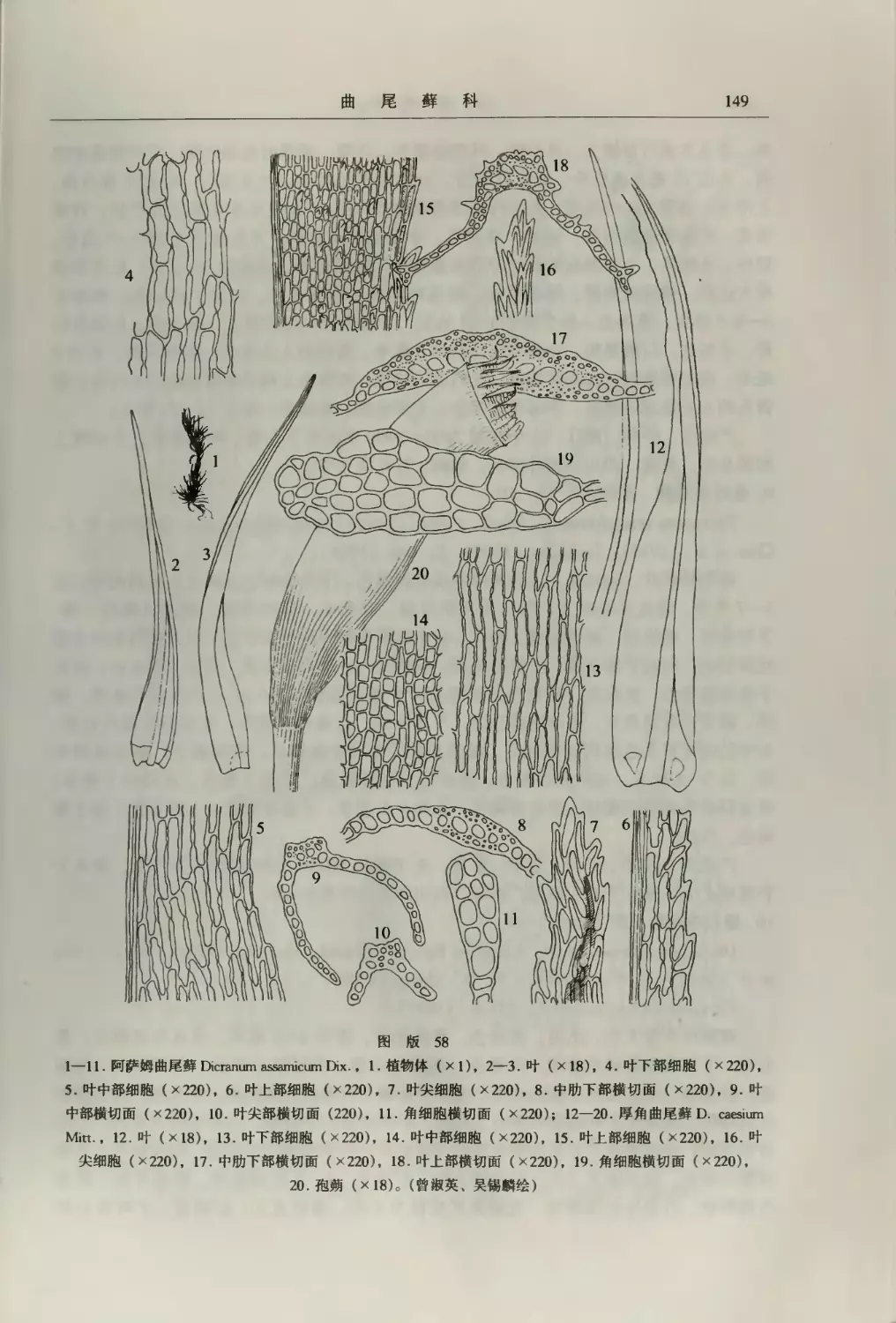

5. 曲 尾藓科 Dicranaceae 曾淑英 (Zeng Shuying)

6. 白 发薛科 Leucobryaceae 林邦娟 (Lin Bangjuan)( 4 )

7. 凤 尾藓科 Fissidentaceae 李植华 (Li Zhihua)( 3 )

8. 花 叶藓科 Calymperaceae 林邦娟 (Lin Bangjuan)

9. 大 帽藓科 Encalyptaceae 曹 同 (Cao Tong)( 2 )

0. 丛藓科 Pottiaceae 黎兴江 (Li Xingjiang)

.1. 缩 叶藓科 Ptychomitriaceae 曹 同 (Cao Tong)

[2. 紫 萼藓科 Grimmiaceae 曹 同 (Cao Tong), 衣艳君 (Yi Yanjun)( 2 )

[3. 葫 芦藓科 Funariaceae 黎兴江 (Li Xingjiang) , 张大成 (Zhang Dacheng)

14. 壶藓科 Splachnaceae 高 谦 (Gao Chien) (2)

四 齿藓科 Tetraphidaceae 黎兴江 (Li Xingjiang) , 张大成 (Zhang Dacheng)

真藓科 Bryaceae 张大成 (Zhang Dacheng) , 黎兴江 (Li Xingjiang)

提 灯藓科 Mniaceae 黎兴江 (Li Xingjiang) , 臧 穆 (Zang Mu) (1 )

L8. 检藓科 Rhizogoniaceae 高 谦 (Gao Chien)

19. 维 蒴薛科 Aulacomniaceae 高 谦 (Gao Chien)

本卷 绘图者 (Illustrators)

张大成 (Zhang Dacheng, 1 )

吴锡麟 (Wu Xilin) (1)

臧敏烈 (ZangMinlie) (1)

编著 者及绘 图者所 在单位

(1) 中 国科学 院昆明 植物研 究所, 昆 明市, 650204 (Kunming Institute of Botany,

Academia Sinica, Kunming , 650204)

(2) 中国科 学院沈 阳应用 生态研 究所, 沈 阳市, 110015 (Institute of Applied Ecology,

Academia Sinica, Shenyang, 110015)

(3) 中山 大学生 物系, 广 州市, 510275 (Department of biology Sun Yat-sen University,

Guangzhou , 510275)

(4) 中 国科学 院华南 植物研 究所, 广 州市, 510182 (Sonth China Institute of Botany,

Academia Sinica, Guangzhou, 510182)

目 录

藓纲 Musci ( 1

I . 藻 藓亚纲 Takakiidae ( 1

1 • 藻藓科 Takakiaceae ( 1

II . 泥炭 藓亚纲 Sphagnidae • ( 3

2. 泥 炭藓科 Sphagnaceae ( 3

IE. 黑 藓亚纲 Andreaeidae …' ( 34

3. 黑藓科 Andreaeaceae ( 34

IV . 真 藓亚纲 Bryidae ( 37

4. 牛 毛藓科 Ditrichaceae ( 37

5. 曲 尾藓科 Dicranaceae ( 58

6. 白 发薛科 Leucobryaceae ( 178

7. 凤 尾藓科 Fissidentaceae (186

8. 花 叶藓科 Calymperaceae ( 214

9. 大 帽藓科 Encalyptaceae ( 221

10. 丛藓科 Pottiaceae ( 224

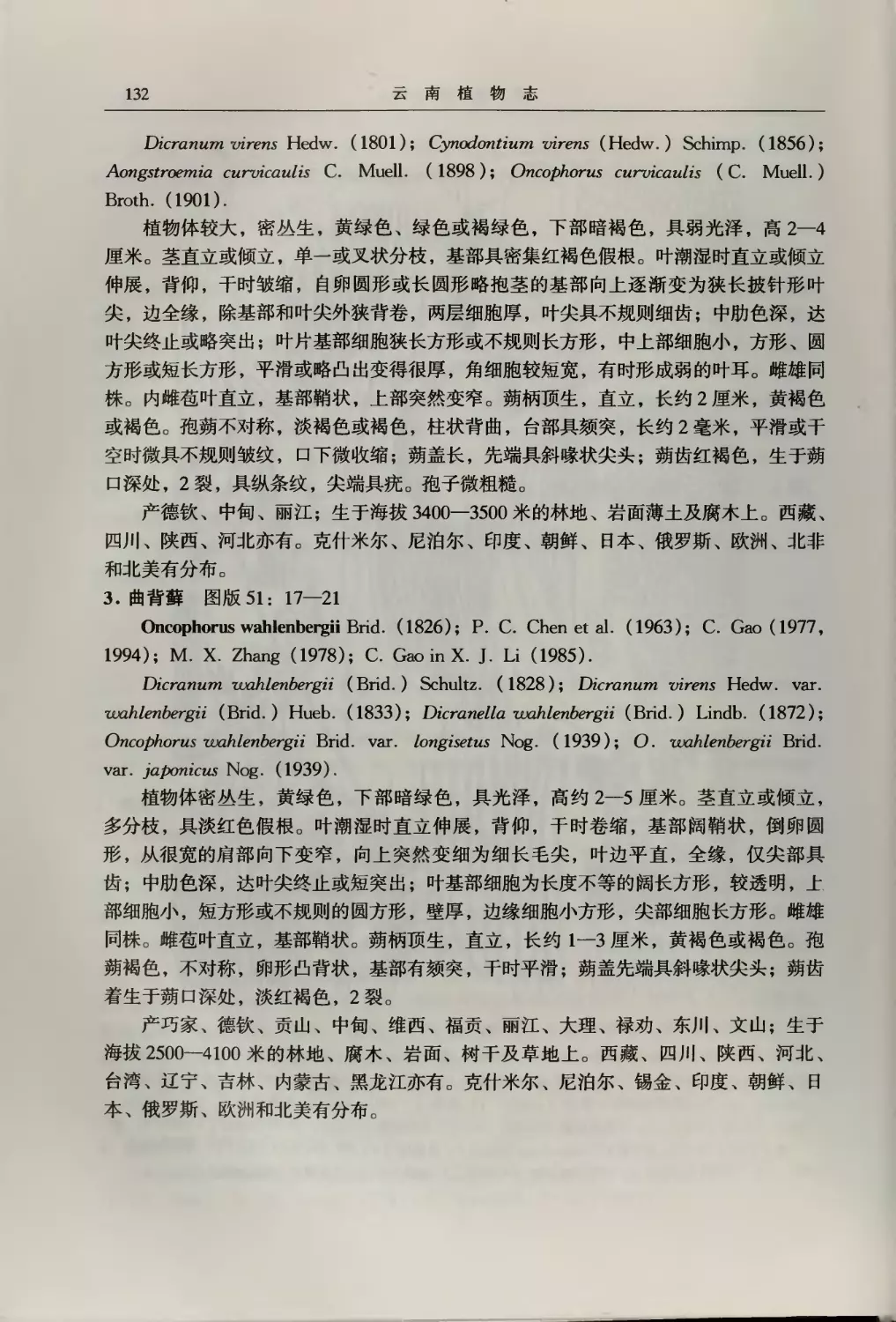

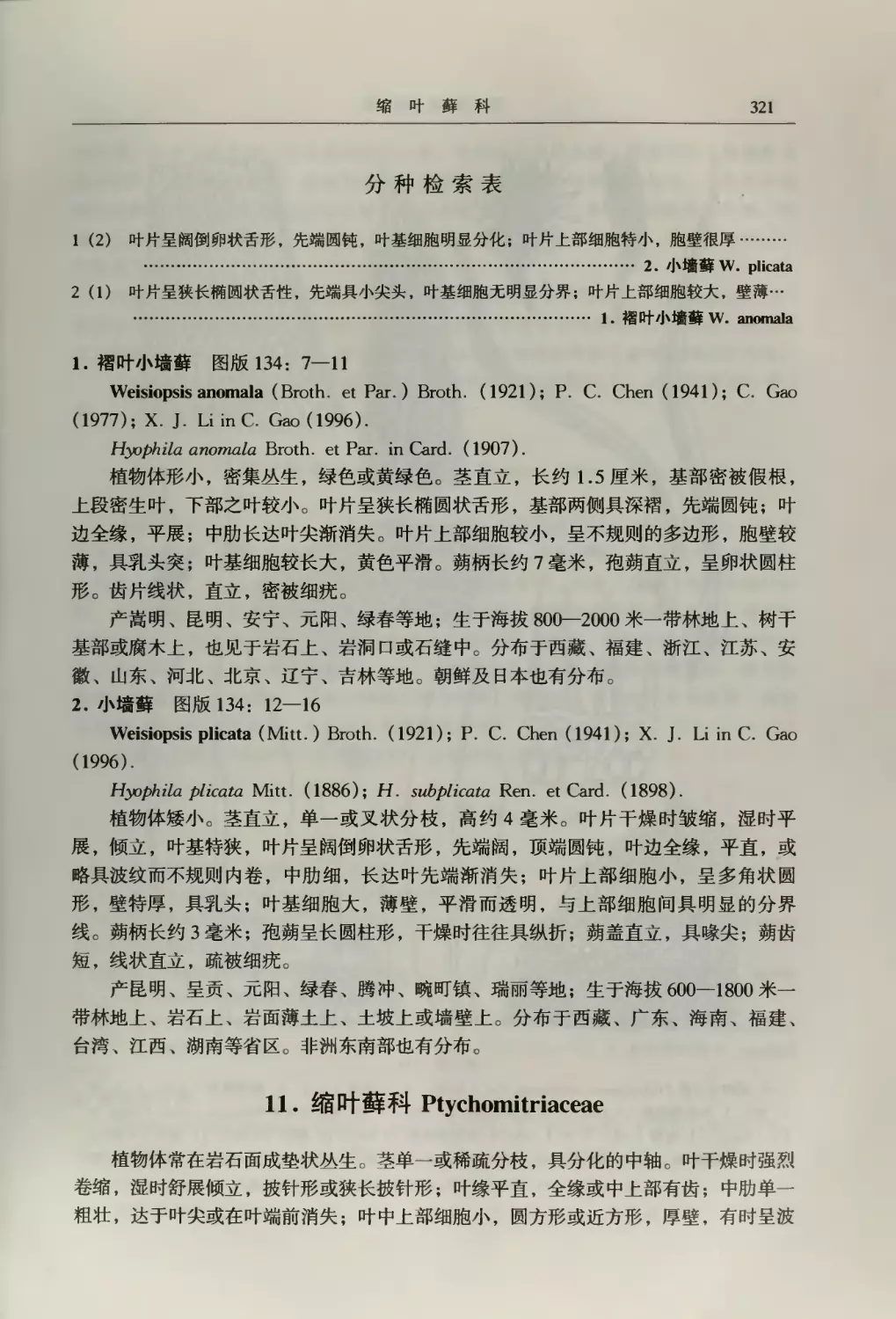

11. 缩 叶藓科 Ptychomitriaceae ( 321

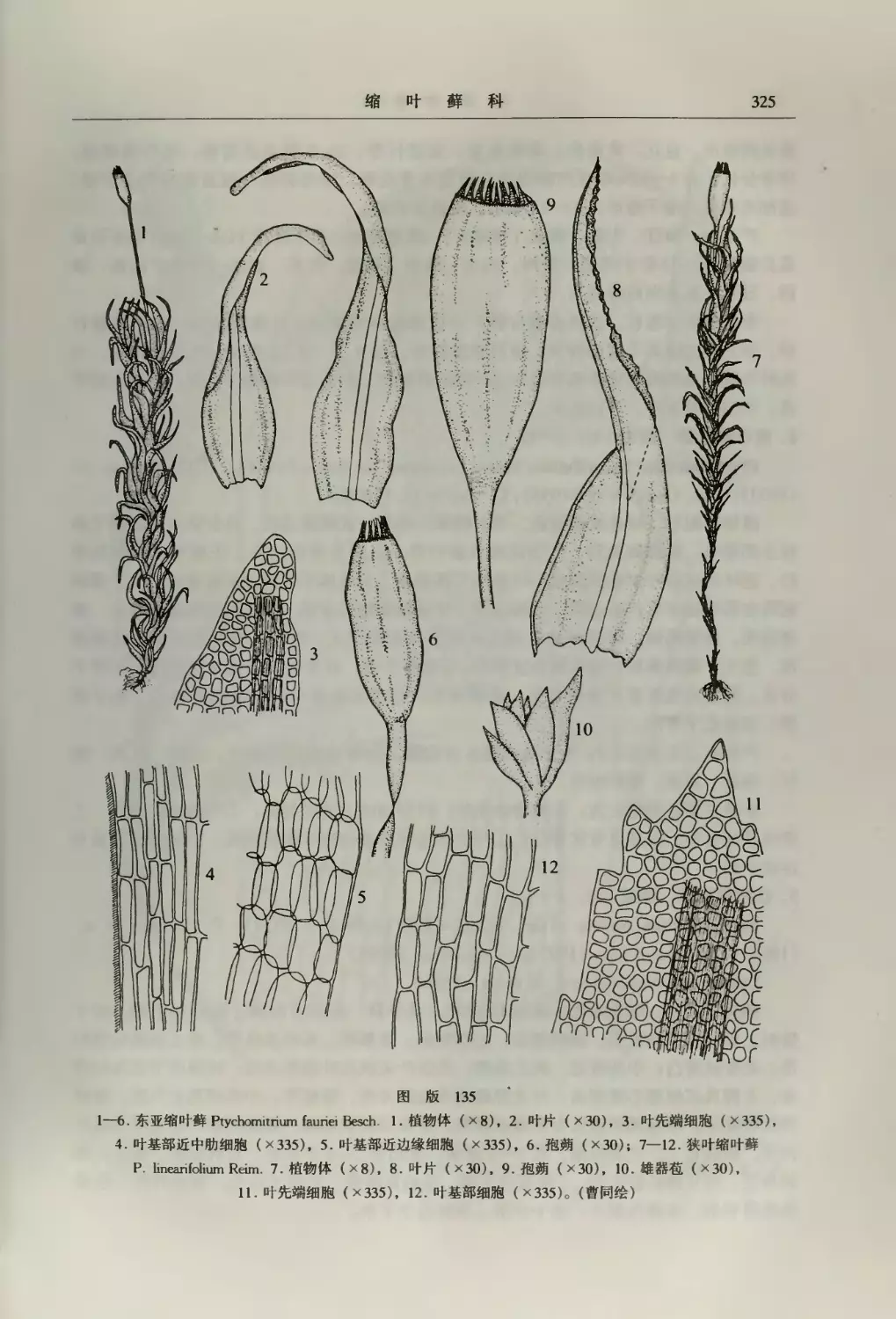

12. 紫 萼藓科 Grimmiaceae •• ( 328

13. 萌 卢藓科 Funariaceae ( 354

14. 壶藓科 Splachnaceae ( 372

15. 四 齿藓科 Tetraphidaceae • ( 378

16. 真藓科 Bryaceae (382

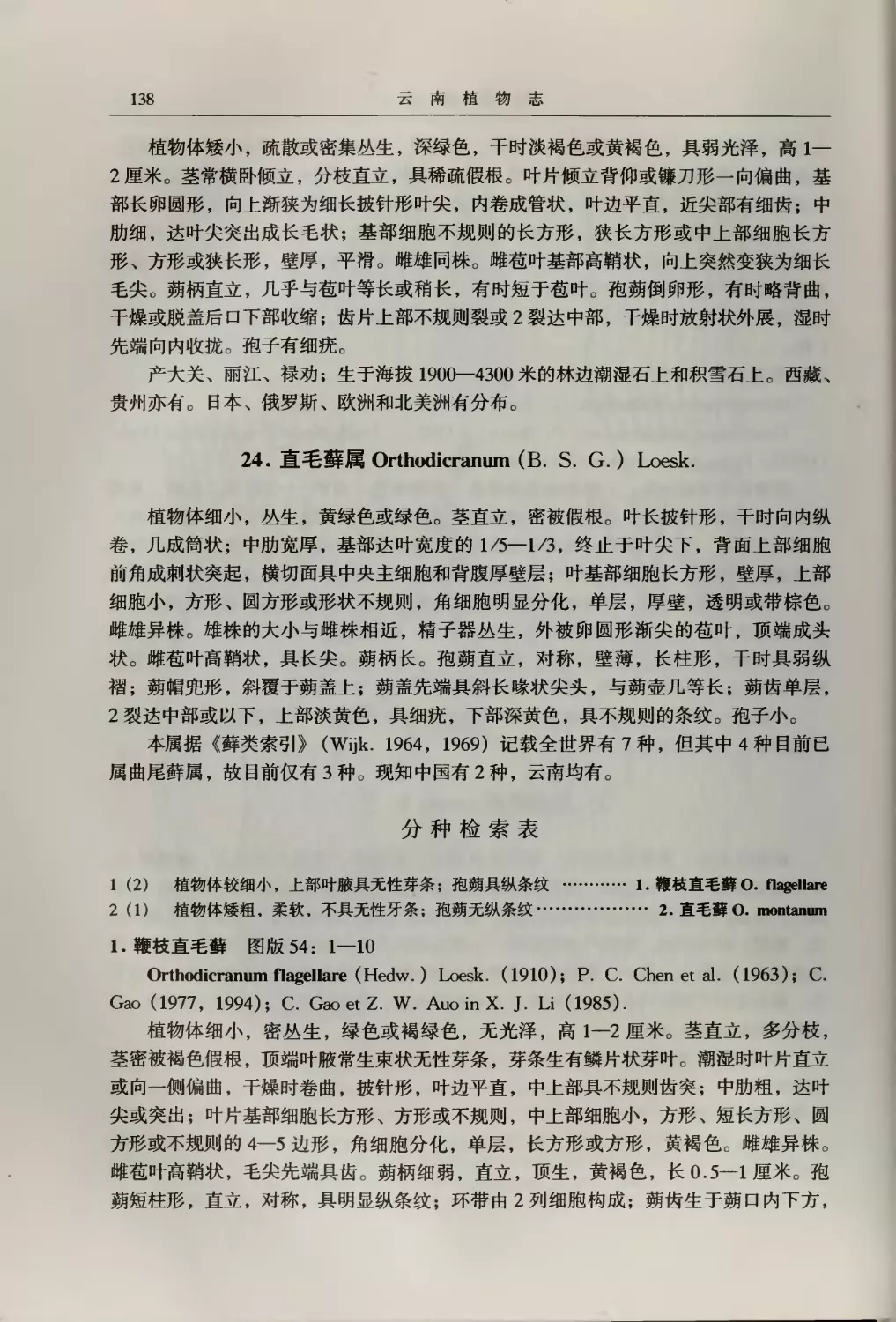

17. 提 灯藓科 Mniaceae (448

18. 桧藓科 Rhizogoniaceae ( 483

19. 级 蒴藓科 Aulacomniaceae ( 486

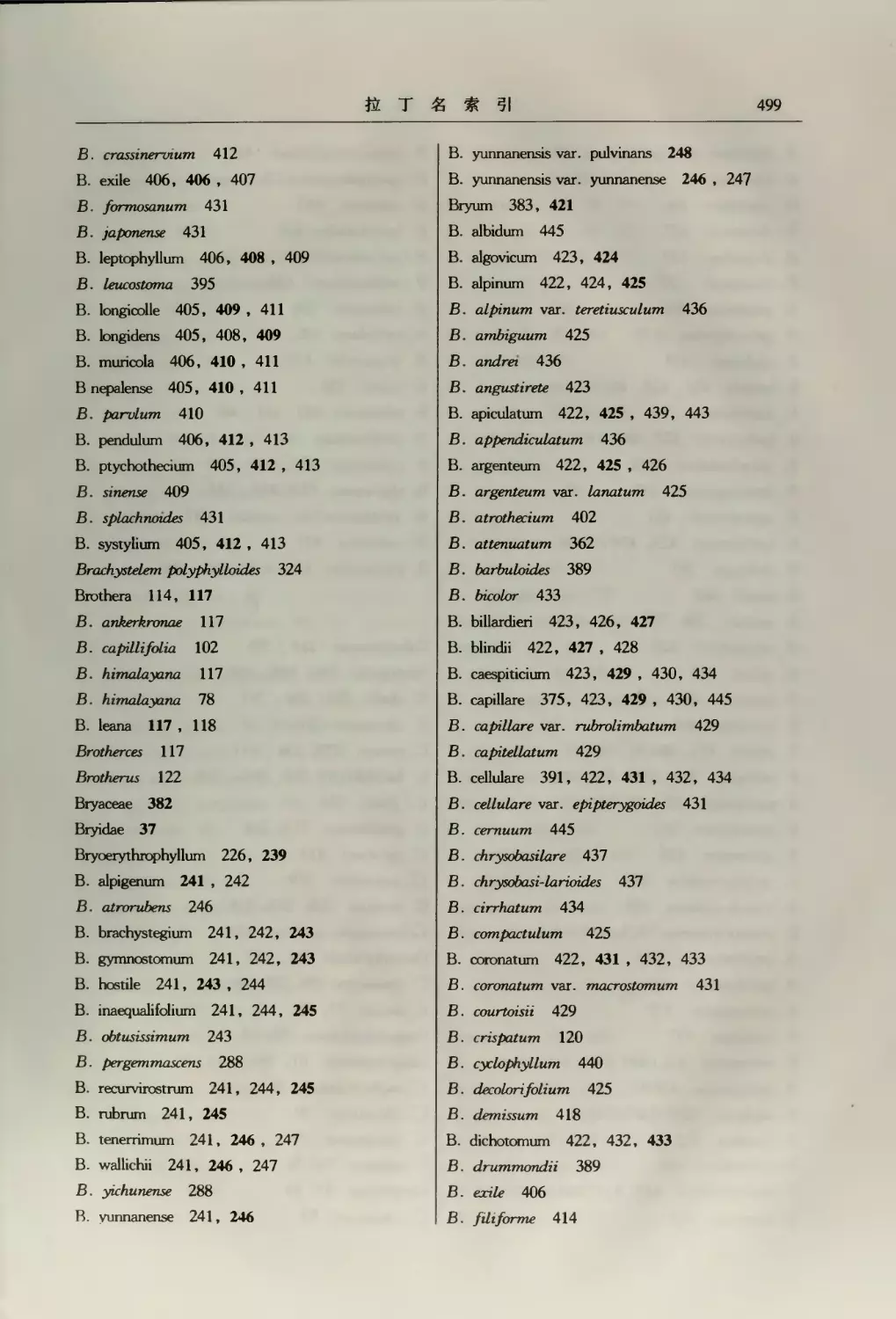

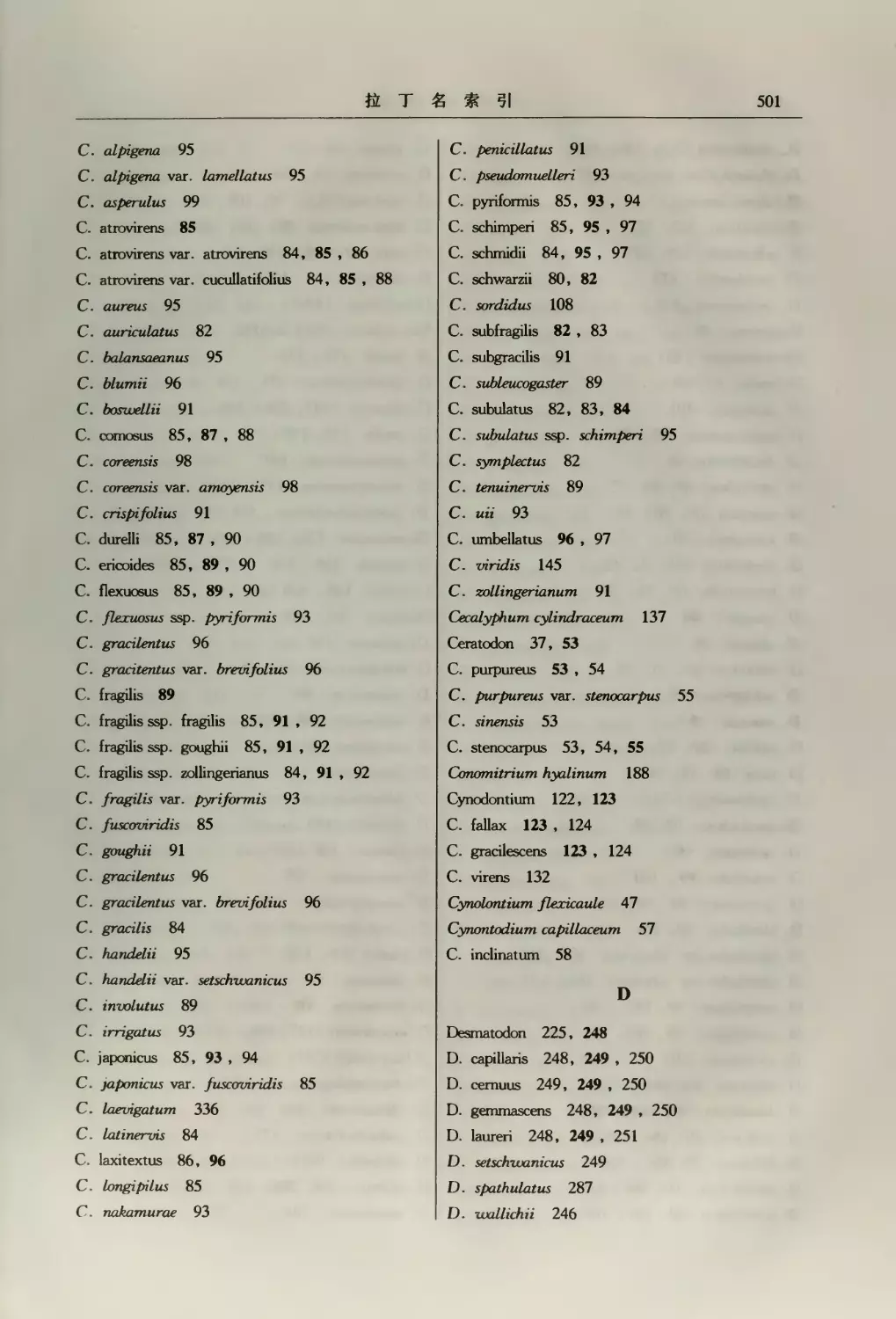

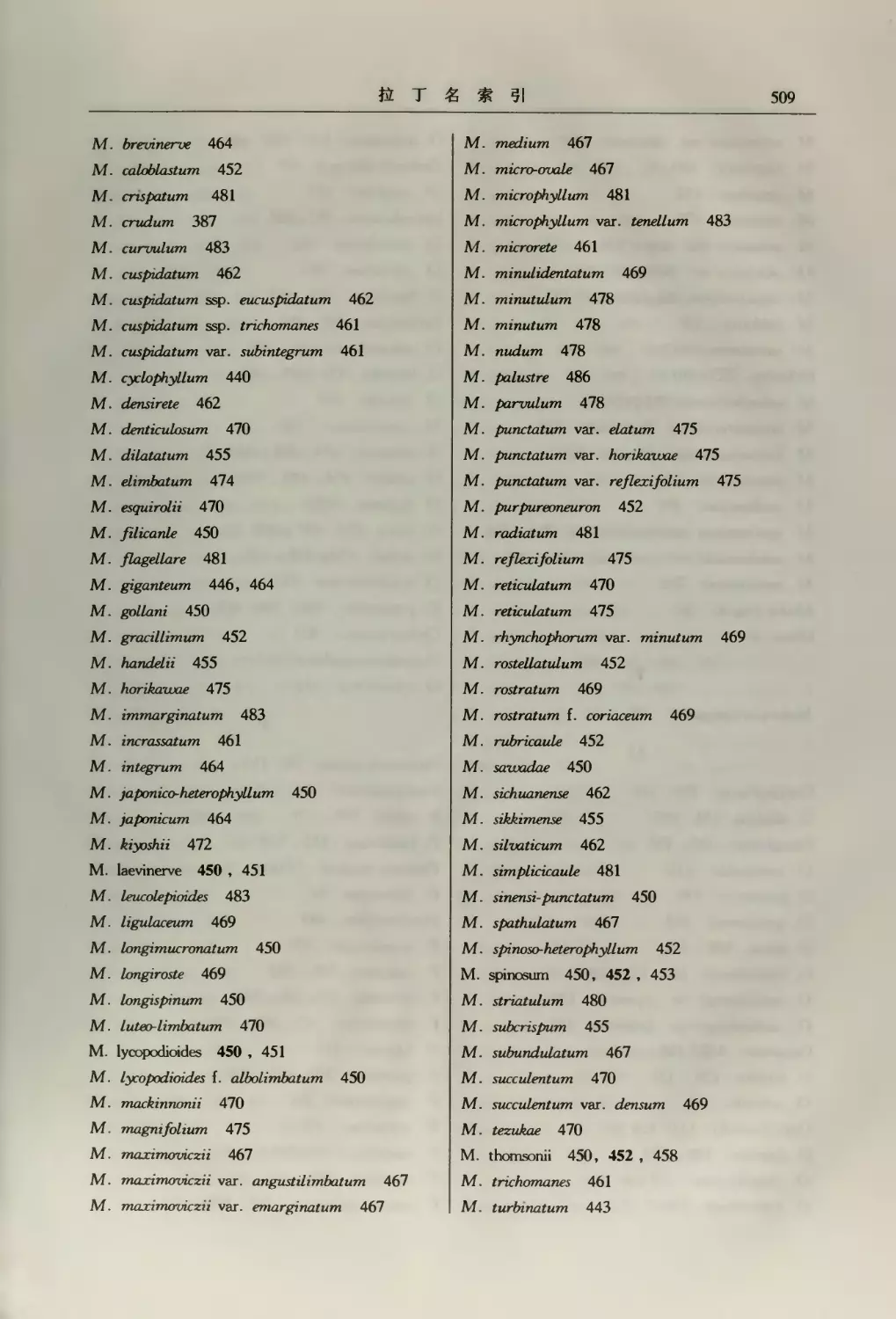

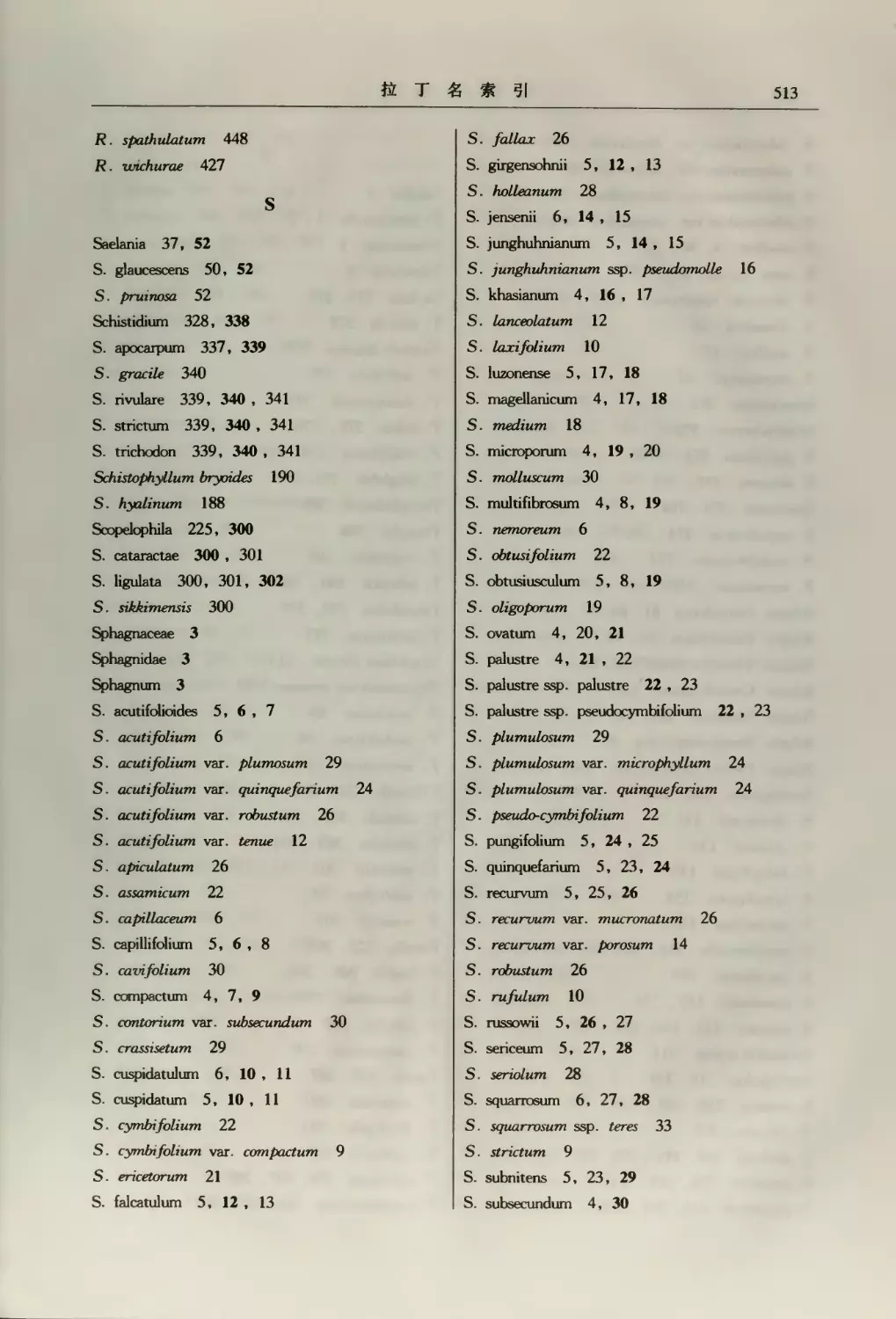

索 引

中 名索引 (487

拉丁 名索引 (497

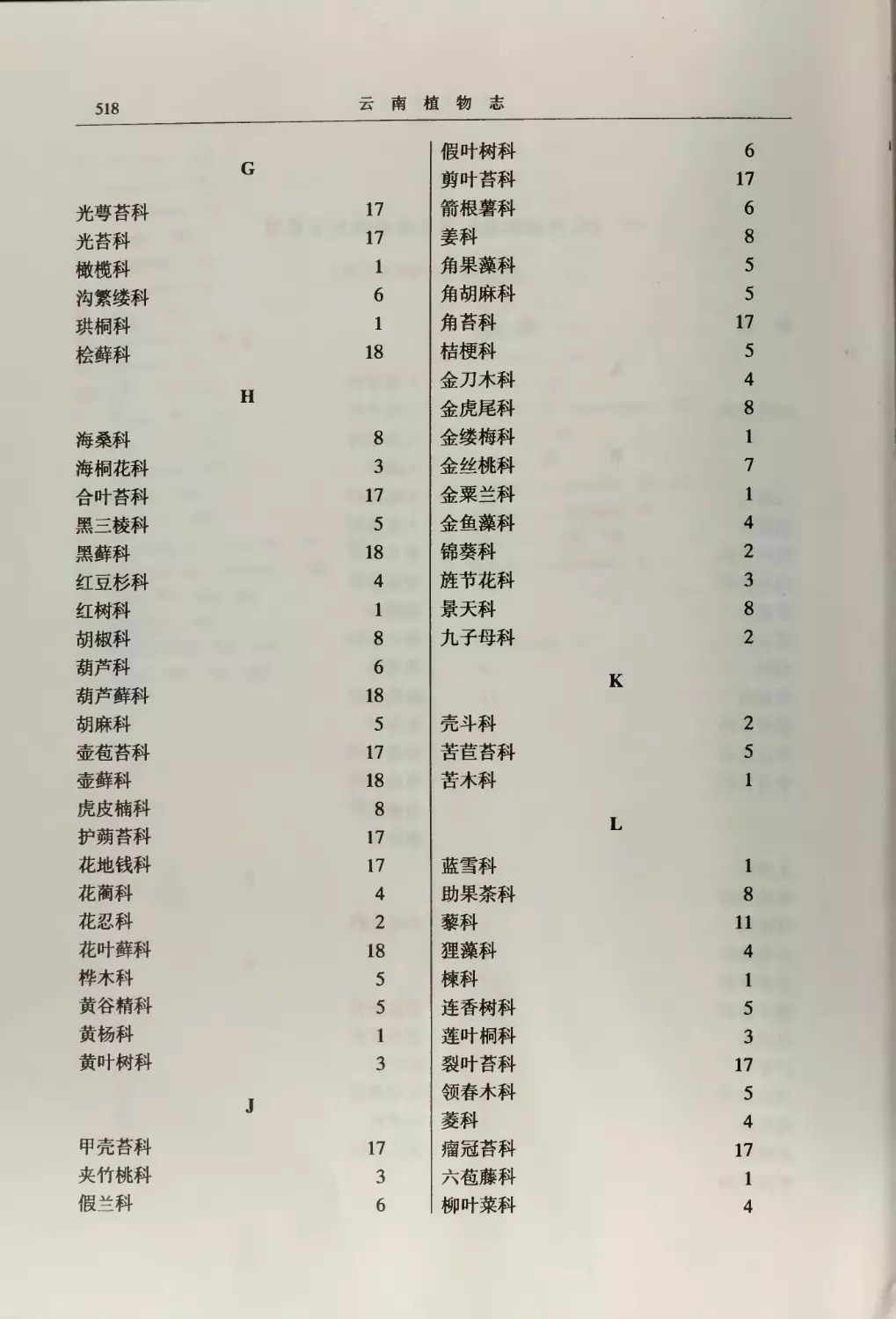

《云 南植 物志》 已出版 各科中 名索引 (517

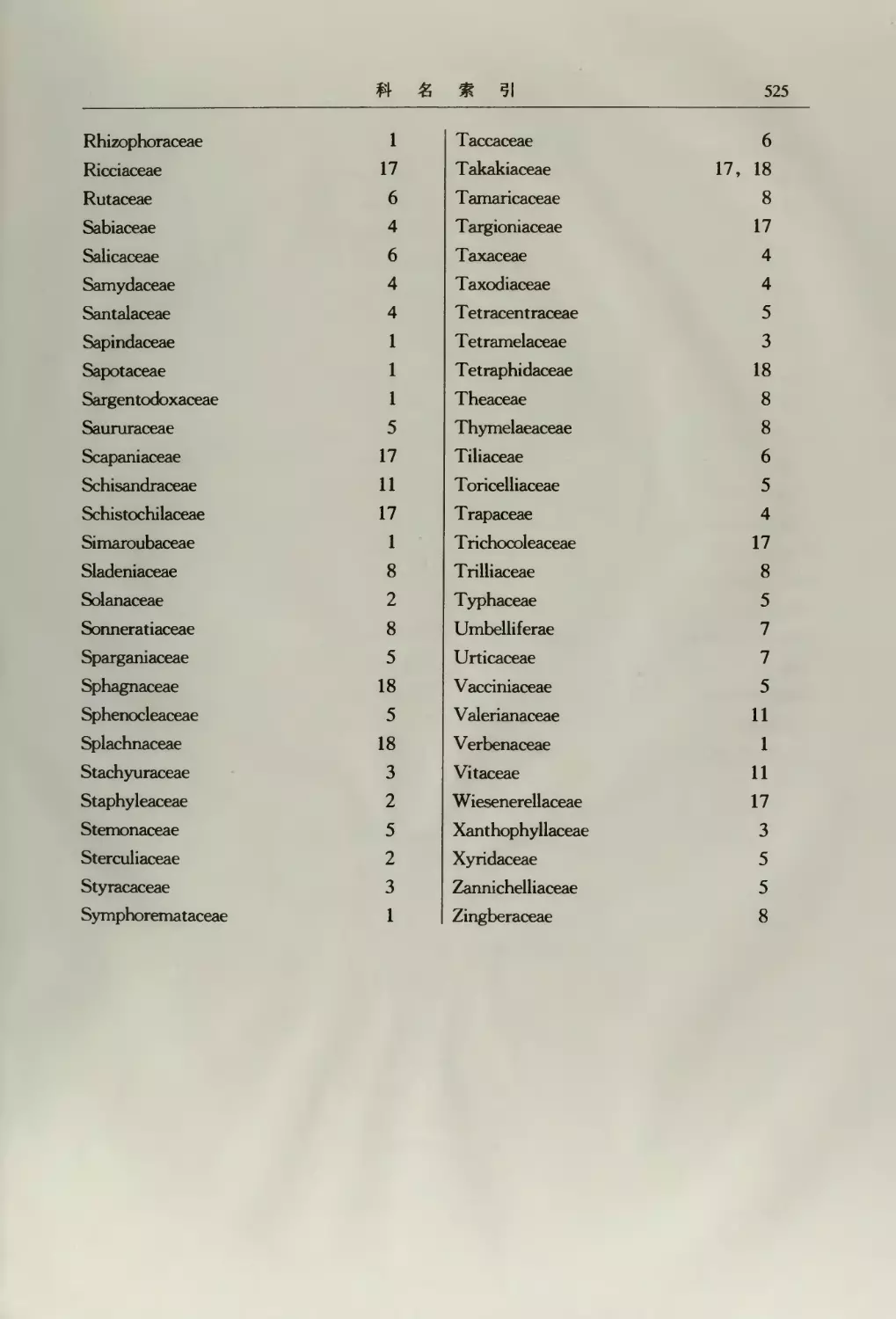

《云 南植 物志》 已 出版各 科拉丁 名索引 (522

藓 纲 Musci

I . 藻 藓亚纲 Takakiidae

1. 藻藓科 Takakiaceae

配子植 物体极 似轮藻 (Cham) 类, 植株 纤细、 柔嫩, 直立 生长, 高 5 — 15 毫米,

呈绿 色或黄 绿色; 下部 具鞭状 分枝, 往 往交织 成小片 丛生, 无 假根; 上部稀 分枝, 有茎

与叶的 分化。 叶 呈不规 则螺旋 状排列 或近于 轮生, 叶 片往往 2 — 4 指状 深裂至 基部; 叶

裂 片呈圆 柱形, 无叶片 及中肋 分化, 叶细胞 多层, 表 皮细胞 呈不规 则长方 形或多 角形。

茎与叶 的横切 面观, 表 皮均为 1 至数 列厚壁 小细胞 组成, 中 央杲大 形薄壁 细胞。 有时茎

基部 或叶腋 具成簇 的黏液 细胞。 雌雄 异株。 精子器 裸露, 生 于茎枝 顶端, 呈椭圆 柱状,

表皮 单层, 由不规 则多边 形细胞 构成。 无 雌苞叶 分化, 颈卵 器裸露 单生于 叶腋。 孢子体

顶生; 蒴柄 粗壮, 长约 1.2 — 3 毫米, 呈黄 褐色。 孢蒴 直立, 呈长 椭圆状 柱形, 先端具

小 尖头, 褐色, 长 1.5 — 2. 5 毫米, 直径 0.3~0.5 毫米, 蒴壁 细胞特 厚壁, 呈不 规则的

方 形或长 方形, 成整齐 的右向 螺旋状 排列, 孢蒴成 熟后沿 蒴外层 缝合线 (在 螺旋 排列细

胞中 的一列 异形细 胞处) 由 中部向 两端成 螺旋状 纵裂, 裂开的 蒴壁成 扭曲的 片状。 不形

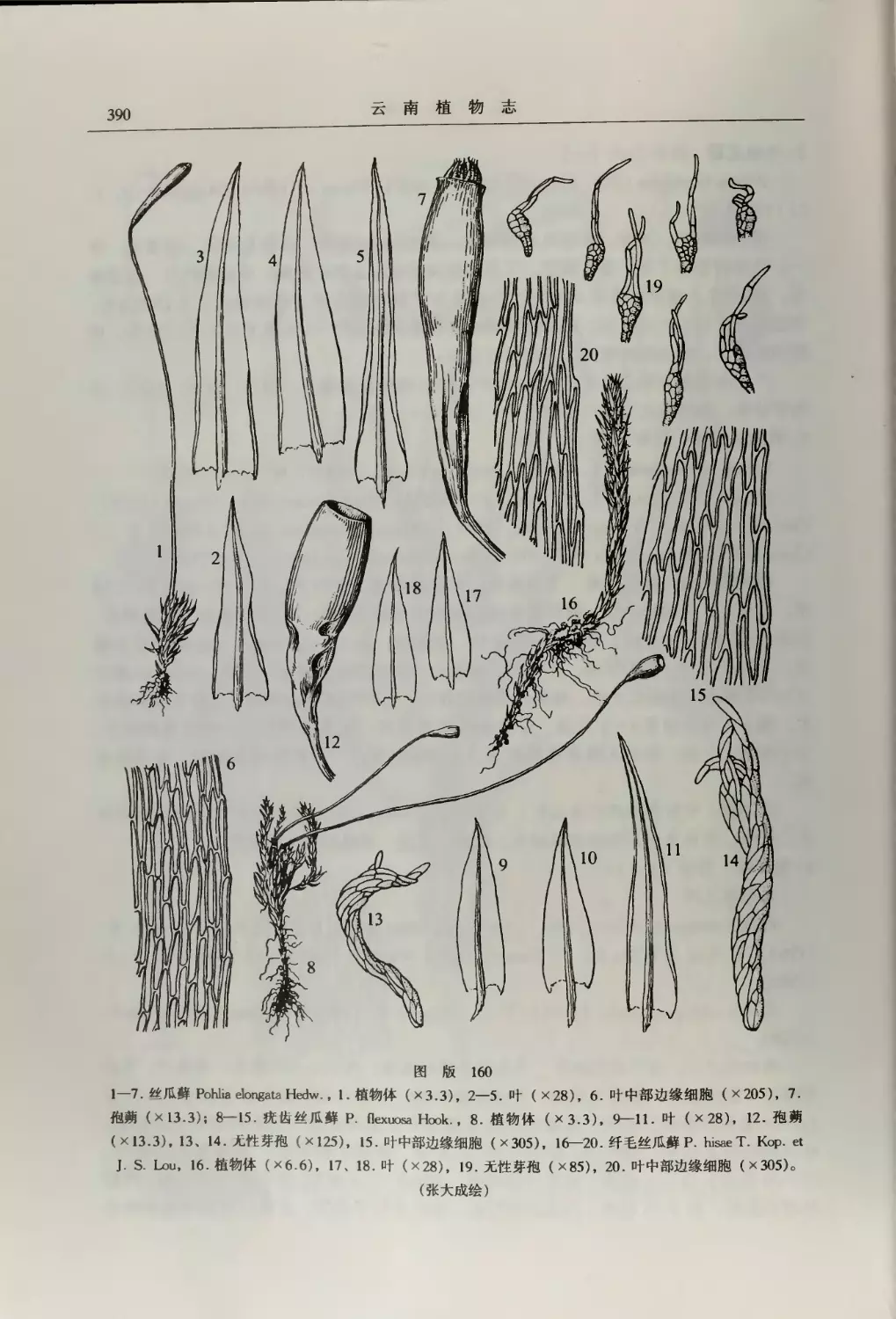

成 蒴盖及 蒴齿。 仅具 圆柱状 蒴轴, 中 轴长达 孢腔的 3/4。 蒴 帽小, 勺形。 孢子 褐色, 圆

球形, 直径 32 — 36 微米。

本科仅 1 属 2 种, 分布于 印度尼 西亚、 喜 马拉雅 地区、 日本 及太平 洋北部 岛屿。 近

年来 在中国 西藏及 云南高 寒山地 发现有 分布。

1. 藻藓属 Takakia (Hatt. et Inoue) Grolle.

属的特 征同科 所列。 本属我 国已知 2 种, 云南现 仅发现 1 种。

1. 藻藓 图版 1: 1—12

藻苔

Takakia ceratophylla (Mitt. ) Grolle (1963); M. Higuchi et D. C. Zhang (1998).

Lepidozia ceratophylla Mitt. (1861).

配子体 直立, 长 6 — 11 毫米, 下部 具鞭状 分枝, 无假根 或假根 极少。 叶螺旋 状近于

轮生, 2 — 4 指状 深裂至 基部, 裂片圆 柱状, 无中肋 及叶面 区分; 茎与叶 表皮由 1 至多

列 明显厚 壁细胞 组成。 孢子体 顶生, 直立, 绿色, 成 熟后呈 褐色, 对称, 孢蒴 直立, 长

橄 榄形, 两端 急尖, 先 端具小 尖头, 长 1.6 — 2. 3 毫米, 直径 0.38 — 0.48 毫米, 蒴壁细

胞 由蒴柄 处向顶 部右向 螺旋状 排列, 孢蒴成 熟后, 沿 蒴外层 螺旋状 排列细 胞中的 一列异

形细 胞缝合 线处, 由中部 向两端 纵裂。 孢 蒴表皮 细胞壁 极厚。 不形成 蒴盖及 蒴齿。 中轴

2

云南 植物志

图 版 1

1—12. 藻藓 Takakia ceratophylla (Mitt. ) Grolle, 1 . 植物体 (x6.5), 2—3. 枝条 (X28), 4. 枝条 (示着 生于茎

上的颈 卵器) (X60), 5. 叶尖 部细胞 (X305), 6—7. 叶 横切面 (x305), 8. 茎 横切面 (><305), 9—11. 孢蒴

(X13.3), 12. 孢蒴 表面厚 壁细胞 (X205)。 (张大 成绘)

泥 炭藓科

3

圆 柱状, 长约达 孢腔的 3/4 处, 蒴外层 细胞呈 不规则 的长方 形或多 角形; 蒴柄长 1.2 —

2.6 毫米; 蒴 帽小, 勺状。 孢子圆 球形, 直径 32 — 36 微米, 褐色。

产 德钦; 生 于海拔 3000 米 以上高 山岩面 湿地。 分布于 西藏。 尼 泊尔、 锡金、 美国

(阿拉 斯加、 阿留 申群岛 )、 加 拿大有 分布。

藻 藓在分 类学、 形 态学及 其系统 位置的 讨论, 至今 仍有不 同学术 观点, 就其 形态特

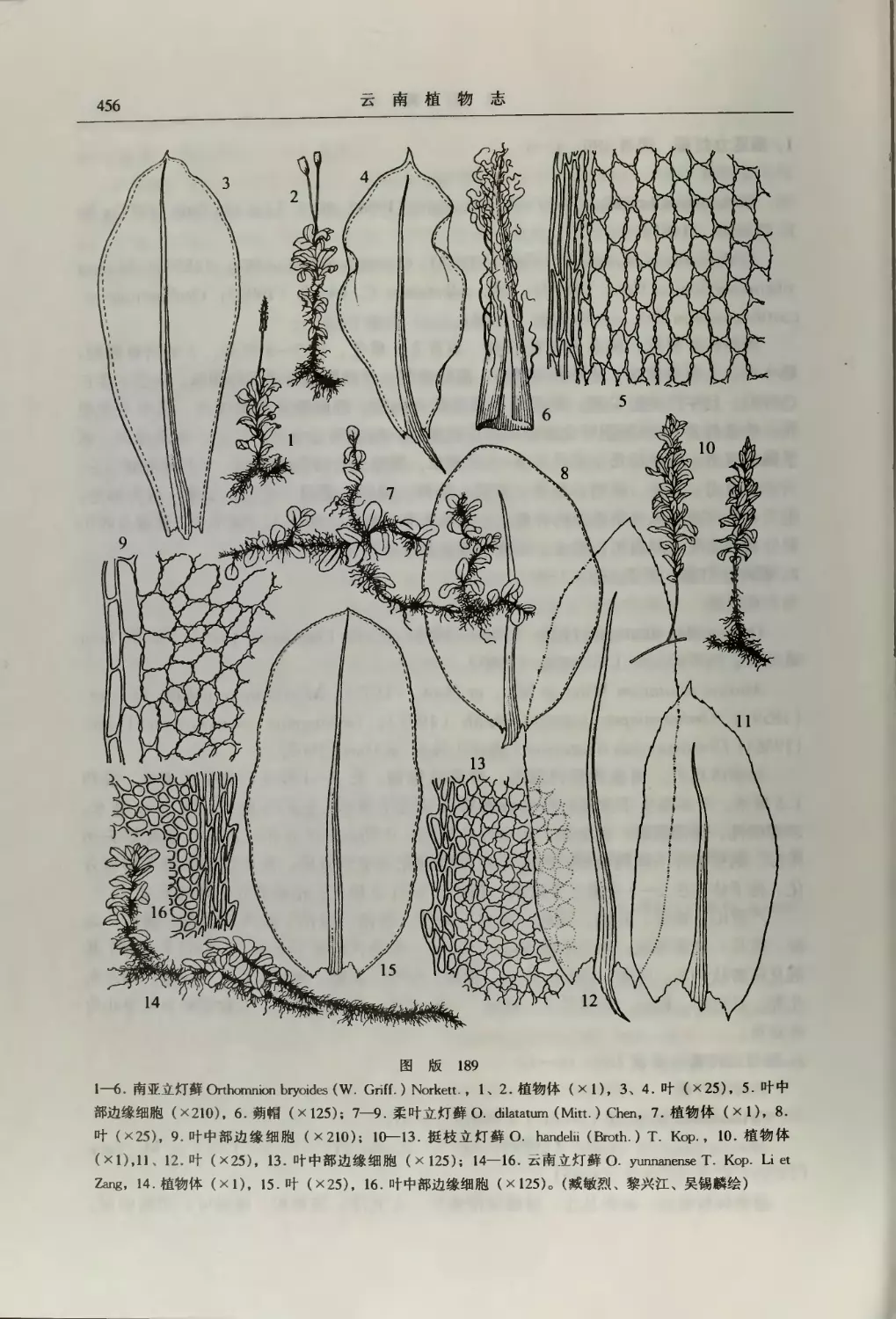

征, 在 未发现 孢子体 期间, S. Hattori, I. Iwatsuki, M. Mizutani and S. Inoue (1973,

1974), 及近期 的高谦 (2000), 将其 置入苔 纲下, 即 明显说 明该植 物配子 体形态 与苔类

植物相 近似; 在得 到未完 全成熟 的孢子 体后, 根据孢 子体形 态特征 及纵裂 现象, B. M.

Murray (1988), D. K. Smith and P. G. Davison (1993) 等 多数苔 藓学者 将其放 入藓纲

的黑藓 目中, 近 年来作 者们在 云南德 钦美里 雪山所 采到的 成熟孢 子体, 并 做了植 物体形

态学特 征的比 较后, 认为其 系统位 置明显 不妥, 无论从 其极似 苔类植 物的配 子体, 以及

孢子体 极其独 特形态 结构, 完 全不同 于黑藓 亚纲, 其 孢子体 开裂后 形成一 螺旋状 张开的

片状 结构, 且其蒴 柄为真 蒴柄等 特征, 均 实为界 于苔纲 (Hepaticae) 与藓纲 (Musci)

之 间的一 群独特 的植物 类群, 在 此作者 们暂将 其作为 一独立 的亚纲 —— 藻藓亚

纲 (Takakiidae) 与藓类 中原有 的泥炭 藓亚纲 (Sphagnidae) 、 黑 藓亚纲 (Andreaeidae) 及

真 藓亚纲 (Bryidae) 等 三亚纲 并列, 并将 其置于 后三者 之首, 作 为藓纲 下最原 始之第

一 亚纲。

II . 泥炭 藓亚纲 Sphagnidae

2. 泥 炭薛科 Sphagnaceae

水湿 或沼泽 地区, 森 林洼地 或山涧 石坳中 的丛生 藓类。 植 物体淡 绿色, 干 燥时呈

灰 白色或 褐色, 有 时带紫 红色。 茎 细长, 单生 或叉状 分枝, 具 中轴, 中 轴细胞 小形, 黄

色或红 棕色; 表皮细 胞大形 无色, 有时具 水孔及 螺纹。 茎 顶短枝 丛生, 侧枝分 短劲、 倾

立的强 枝及纤 长附茎 下垂的 弱枝, 枝表 皮细胞 有时具 水孔及 螺纹。 茎叶与 枝叶常 异形。

茎叶常 较枝叶 长大, 稀 较小, 舌形、 三角 形或剑 头形, 叶 细胞上 的螺纹 及水孔 较少。 枝

叶长 卵形、 阔 卵形、 披 针形或 狭长披 针形, 单细 胞层, 由大 形无色 具螺纹 加厚的 细胞及

小 形绿色 细胞相 间交织 构成。 精子器 球形, 具柄, 集生于 头状枝 或分枝 顶端, 每 一苞叶

叶腋间 生一精 子器, 配丝 纤细, 但有 分枝。 精子螺 旋形, 具 2 鞭毛。 雌器 苞由头 状枝丛

的分枝 产生。 孢蒴 球形或 卵形, 成 熟时棕 栗色, 具小 蒴盖, 干缩 时则蒴 盖自行 脱落, 基

鞘部延 伸成假 蒴柄。 孢子四 分型, 外壁 具疣及 螺纹。 原丝体 片状。

本科仅 1 属, 广布 于世界 各地。 中国有 1 属 48 种, 主 要分布 于东北 及西南 高原地

区。 云南产 1 属。

1 • 泥 炭藓属 Sphagnum L.

属的特 征同科 所列。

4

云南 植物志

本 属约有 300 余种, 广 布世界 各地, 尤以北 半球寒 温带地 区分布 广泛。 中国有 48

种, 2 亚种, 4 变种。 云南已 报道有 27 种, 1 亚种, 1 变种。

本属的 识别特 征一般 以茎及 枝表皮 细胞壁 上有无 纹孔; 绿色 细胞在 叶片中 的位置

(即位 于其两 侧无色 细胞的 中部、 或偏于 腹面、 或偏 于背面 ); 茎叶及 枝叶的 形式、 叶片

无 色细胞 背腹面 水孔的 有无、 形态及 分布情 况等均 为分种 之主要 特征。

本属生 于酸性 之沼泽 地及湿 原中, 泥炭藓 群落为 构成低 湿原及 高湿原 的主要 成分。

有的湖 沼可由 于泥炭 藓群落 的生长 繁衍, 下 部泥炭 层多年 沉积, 一 些种子 植物得 以侵入

及 滋生, 逐年 如是至 使湖沼 变浅, 以致 转变为 陆地和 森林。 反之, 有时小 片沼泽 泥炭藓

群落可 由于泥 炭藓大 量吸收 空气中 水分, 大量繁 殖而形 成大面 积的高 湿原, 致使 林地沼

泽化, 以致引 起森林 毁灭。 由此 可见, 对泥炭 藓群落 生态和 发育的 研究, 对于沼 泽地及

底层泥 炭之研 究利用 是极重 要的。 同时, 由于泥 炭藓植 物往往 大面积 丛生、 呈松 软之海

棉状、 具 有吸水 量大且 吸水速 度快的 特点, 多 数种类 均可用 于兰花 及一般 花卉的 培育,

以及苗 木等的 运输; 因 其吸水 量高达 体重的 30 倍 以上, 故 对山林 地区有 水土保 持及水

源涵养 作用; 还可作 饲料, 加工后 可代脱 脂棉, 做敷料 和制作 急救包 原料。

分种 检索表

1 (6) 茎 及枝条 表皮细 胞均具 螺纹及 水孔; 枝 叶呈阔 卵状圆 瓢形、 先端 圆钝。

2 (3) 枝叶 绿色小 细胞在 叶横切 面观呈 狭长椭 圆形, 位 于叶片 中央, 背、 腹 两面均 为无色 大细胞

包被 12. 中位 泥炭藓 S. magellanicum

3 (2) 枝叶绿 色小细 胞在叶 横切面 观呈三 角形, 偏 于叶片 腹面, 仅 背面为 无色大 细胞所 包被。

4 (5) 茎叶 短舌形 (长 为宽的 1.5 倍左右 ), 内凹; 茎叶无 色细胞 通常无 螺纹, 或仅 具不明 显增厚

之痕迹 17. 泥炭藓 S. palustre

5 (4) 茎叶 长舌形 (长 为宽的 2 倍以上 ), 平展; 茎 叶无色 细胞密 被螺纹 及水孔

14. 多纹 泥炭藓 S. multiflbrosum

6 (1) 茎 及枝条 表皮细 胞均无 螺纹, 稀具 水孔; 枝叶 多呈长 卵状披 针形, 先端多 渐尖。

7 (16) 枝叶 绿色细 胞在叶 的横切 面观呈 狭长椭 圆形, 位于 叶片的 中央。

8 (11) 枝 叶与茎 叶的大 小几乎 相等。

9 (10) 植株 较纤细 柔弱; 茎叶 先端不 呈明显 兜形, 茎叶无 色细胞 腹面密 生对孔

16. 卵叶 泥炭藓 S. ovatum

10 (9) 植株较 坚挺; 茎 叶先端 呈明显 兜形, 茎叶 无色细 胞腹面 无明显 对孔, 先 端无孔

10. 力口萨 ^炭藓 S. khasianum

11 (8) 枝叶比 茎叶大 1 一 2 倍或 2 倍以 上多。

12 (13) 植株 粗壮, 呈黄 绿带紫 红色, 枝 丛密集 着生于 茎上; 枝叶比 茎叶大 4 倍以上

3. 密叶 泥炭薛 compactum

13 (12) 植株 纤细, 呈淡绿 或灰白 绿色; 枝丛 疏生; 枝 叶比茎 叶仅大 1 一 2 倍。

14 (15) 枝叶呈 卵状披 针形, 不 内凹呈 瓢状; 茎叶之 分化边 缘上下 均狭窄

13. 稀孔 泥炭藓 microporum

15 (14) 枝叶 内凹, 呈卵状 瓢形, 茎 叶之分 化边缘 上狭, 至 下部明 显广延

25. 偏叶 泥炭藓 S* subsecundum

泥 炭藓科

5

枝叶绿 色细胞 在叶的 横切面 观呈三 角形, 位于 叶片的 背面或 腹面。

枝 叶绿色 细胞位 于叶片 腹面。

枝 叶无色 细胞不 具螺纹 22. 丝光 泥炭藓 S. sericeum

枝 叶无色 细胞具 螺纹。

茎叶呈 舌形或 铲形。

茎叶分 化边缘 上狭, 渐 向下渐 宽延, 至基 部边宽 不及叶 基宽之 1/5

15. 秀叶 泥炭蘇 S« obtnsiusculom

茎叶分 化边缘 上狭, 至中下 部突然 变阔, 边 宽为叶 基宽之 1/4 一 1/3。

茎叶 呈短阔 舌形, 先端 与叶基 等宽, 分 化边宽 达叶基 宽度之 1/3 以上

7. 白齿 泥炭藓 IS* girgensohnii

茎叶 呈狭长 舌形, 先端 渐尖, 分 化边宽 为叶基 宽度之 1/4 左右

21. 广舌 泥炭藓 S. russowii

茎 叶呈三 角形。

茎叶无 色细胞 呈狭长 菱形, 具 明显的 螺纹及 水孔。

茎 叶边从 先端至 基部均 具分化 狭边; 枝 叶呈阔 卵状披 针形, 先 端背仰

9. 暖地 泥炭藓 S. junghuhnianum

茎叶之 分化边 上狭, 至下 部明显 广延; 枝 叶呈狭 卵状披 针形, 先 端直伸

19. 五列 泥炭藓 quinquefarioni

茎叶无 色细胞 呈短宽 菱形, 具 分隔, 无螺 纹或仅 先端细 胞有稀 疏螺纹 痕迹。

茎叶从 先端至 基部均 具狭分 化边; 枝 叶呈阔 卵状披 针形, 先端 急尖, 背仰

1. 拟尖叶 泥炭藓 S. acutifolioides

茎叶之 分化边 上狭, 至基 部明显 广延; 枝 叶呈狭 卵状披 针形, 先端 渐尖, 内卷而 直伸。

茎 叶先端 渐尖, 钝端, 不呈 兜形, 叶 缘具消 蚀而成 之齿边 … 24. 羽枝 泥炭藓 S. SDbnitens

茎 叶先端 圆钝, 内卷成 兜形, 叶 边全缘 2. 尖叶 泥炭藓 S. capilUfolium

枝 叶绿色 细胞位 于叶片 背面。

茎叶的 分化边 上狭, 至中 下部则 广延。

茎 叶呈三 角形, 先端 急尖。

茎叶呈 短小的 等边三 角形; 茎叶 无色细 胞一般 无螺纹 及水孔

20. 喙叶 泥炭藓 S. recurvum

茎叶 呈狭长 等腰三 角形; 茎叶 上部无 色细胞 具螺纹 及水孔 … 5. 狭叶 泥炭藓 S. cuspidatum

茎叶呈 舌形或 三角状 舌形, 先端 圆钝。

枝 叶先端 急尖, 具仅 为单细 胞构成 的芒刺 状尖头 18. 刺叶 泥炭藓 S. pungifoliom

枝 叶先端 渐尖, 顶 部多呈 截形, 且具多 数锯齿 6. 长叶 泥炭藓 S. falcatulum

茎叶 的分化 边从顶 至基部 均狭窄 。

茎叶 呈卵状 舌形; 茎 叶无色 细胞被 螺纹及 水孔。

茎 皮部具 2 — 3 层无色 细胞; 枝叶 无色细 胞背腹 面均多 具角孔

26. 柔叶 泥炭藓 S. tenellum

茎皮 部仅具 1 层无色 细胞; 枝 叶无色 细胞背 腹面均 密被成 列对孔

11. 吕宋 泥炭藓 S. luzonense

茎 叶呈三 角形至 舌形; 茎 叶无色 细胞无 纹孔, 仅稀具 分隔。

枝叶阔 卵形, 内凹, 先端 急尖, 背仰。

6

云南 植物志

48 (49) 植株较 粗大, 枝叶中 部无色 细胞腹 面具大 * 角孔; 雌雄 同株, 雌苞 叶较小

23. 粗叶 泥炭藓 S. squarrosum

49 (48) 植株较 纤细, 枝叶中 部无色 细胞腹 面具整 齐的两 列厚边 对孔; 雌雄 异株, 雌 苞叶与 枝叶同

形 • 27. 细叶 泥炭藓 S. teres

50 (47) 枝叶狭 卵形, 先端 渐尖, 内卷, 直伸。

51 (52) 茎 叶小, 枝 叶比茎 叶约长 2 倍; 枝叶 无色细 胞背面 具整齐 的两列 对孔, 腹面 为二列 内孔…

8. 垂枝 泥炭藓 S. jensenii

52 (51) 茎叶 宽大, 枝叶与 茎叶几 等长; 枝叶无 色细胞 背面具 角孔, 腹面有 时具中 央圆孔

4. 拟狭叶 泥炭藓 S. cuspidatulum

1. 拟尖叶 泥炭藓 图版 2: 1-7

Sphagnum acutifolioides Warnst. (1890); C. Warnstorf (1911); V. F. Broth, in

Hand. -Mazz. (1929); P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); X. J. Li in C. Gao (1994).

植 物体较 长大, 高达 15 厘米, 干 燥时有 光泽。 茎 皮部具 2 — 3 细 胞层, 薄壁、 无纹

孔, 中轴黄 红色。 茎叶呈 等腰三 角形, 基部阔 0.7~0.8 毫米, 长 1.3 — 1.4 毫米, 先端

狭钝, 有 锯齿, 叶 缘分化 边狭, 或 基部稍 宽延; 无色细 胞在叶 基部者 呈狭长 菱形, 在上

部的 呈短宽 菱形, 多数具 分隔, 无 螺纹, 或背 面先端 有螺纹 痕迹, 腹面有 多数不 规则的

膜孔。 枝 叶呈阔 卵状披 针形, 急尖, 上 部叶边 内卷, 先 端钝, 具齿, 长 1.4 一 1.7 毫米,

阔 0.6~0.8 毫米, 具分化 狭边; 无色细 胞密被 螺纹, 腹面边 部具多 数大而 圆形的 水孔,

向中部 渐少, 背面 上部具 小形、 向 下部渐 大的半 椭圆形 对孔, 基部 近边缘 细胞上 角具大

形 圆孔; 绿色细 胞在叶 片横切 面中呈 等腰三 角形, 偏 于叶片 腹面, 背面完 全为无 色细胞

所 包被。

产 彝良、 昭通、 东川、 贡山、 碧江、 福贡、 腾冲 等地; 多生 于海拔 2000 — 3500 米

的针叶 林下沼 泽地、 岩面潮 湿的薄 土上, 或 生于岩 洞及沟 边滴水 石上。 黑 龙江、 安徽、

浙江、 江西、 四川、 福建及 海南等 省均有 分布。 见于喜 马拉雅 西北部 及印度 (阿 萨姆地

区)。

本种植 株外貌 及茎叶 形态均 与暖地 泥炭藓 S. junghuhnianum Doz. et Molk. 相似,

但 本种茎 叶无色 细胞具 多数分 隔而无 明显之 纹孔, 枝叶阔 卵形, 急尖, 与 后者的 茎叶无

色细 胞无分 隔而具 明显之 纹孔, 以及 枝叶长 卵形渐 尖易于 区别。

2. 尖叶 泥炭藓 图版 3: 10—14

Sphagnum capillifolium (Ehrh. ) Hedw. (1782) ; Anonomyous (1972) ; B. G. Zhong

(1990a); C. Gao et al. (1983); P. T. Tchen (1936); X. L. Bai (1996).

Sphagnum nemoreum Scop. (1772) ; H. Qian et al. (1990) ; C. Warnstorf (1911) ;

P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); X. J. Li in C. Gao (1994); C. Gao (1983); R.

L. Hu et al. (1987) ; S. capillaceum (Weiss) Schrank (1789); S. acutifolium Schrad.

(1794); B. G. Zhong (1990a); C. Gao (1977); X. T. Jia et al. (1989); X. L. Bai

(1989).

植 物体疏 丛生, 大小, 色 泽深浅 变异均 甚大, 通 常呈淡 绿色, 黄 褐色, 带紫 红色,

干时无 光泽。 茎皮部 2 — 4 细 胞层, 中轴淡 黄或浅 红色。 茎叶 在同株 上往往 异形, 一般

泥 炭藓科

图版 2

1—7. 拟尖叶 泥炭藓 Sphagnum acutifolioides Wamst. , 1. 植株 (XI), 2. 枝叶 ( X40), 3. 基叶 ( X40), 4. 茎

叶先 端细胞 (X223), 5. 枝叶 中部近 缘细胞 (腹 面观) (X223), 6. 枝叶中 部细胞 (背 面观) (x223), 7. 枝

叶 横切面 (X223); 8—14. 密叶 泥炭藓 S. compactum Lam. et Cand. , 8. 植株 (xl), 9. 枝叶 (x20), 10. 茎

叶 (X20), 11. 植 叶中上 部细胞 (腹 面观) (X223), 12. 茎叶中 部细胞 (X223), 13. 茎叶 基部边 缘细胞

(X223), 14. 枝叶 横切面 (x223)。 (黎 兴江、 张大 成绘)

8

云南 植物志

图版 3

1—9. 多纹 泥炭藓 Sphagnum multifibrosum X. J. Li et M. Zang, 1. 枝丛 (X6), 2—3. 茎叶 (X30), 4—5. 枝

叶 (X30), 6. 茎叶中 上部边 缘细胞 (背 面观) (X223), 7. 枝叶中 部细胞 (背 面观) (X223), 8. 枝叶 中部细

胞 (腹 面观) (X223), 9. 枝叶 横切面 (X150); 10—14. 尖叶 泥炭藓 S. capillifolium (Ehrh. ) Hedw. , 10. 植株

(xi), 11. 枝叶 (X30), 12. 茎叶 (X30), 13. 枝叶先 端细胞 (X150), 14. 枝叶 横切面 (X 223);

15—20. 秃叶 泥炭藓 S. obtusiusculum Lindb. ex Warnst. , 15. 植株 (xl), 16. 枝叶 (X30), 17. 茎叶 (X30),

18. 枝叶中 上部边 缘细胞 (背 面观) (X150), 19. 枝叶 中部边 缘细胞 (腹 面观) (X150), 20. 枝叶 横切面

(X223)。 (黎 兴江、 张大 成绘)

泥 炭藓科

9

下大 上小, 叶片呈 长卵状 等腰三 角形, 渐狭, 上 部边缘 内卷, 几呈 兜形, 叶长 1 一 1.5

毫米, 基部宽 0.4~0.7 毫米, 分 化边缘 上狭, 下 部明显 广延; 上 部无色 细胞阔 菱形,

多具 分隔, 下部 细胞长 菱形, 分隔 渐少, 背腹 面均具 不明显 之大形 膜孔。 枝丛 3 — 5 枝,

2 — 3 强枝。 枝叶卵 状长披 针形, 上 部叶边 内卷, 先 端平钝 具齿, 长 0.9 — 1.4 毫米, 宽

0.4~0.5 毫米。 无色细 胞密被 螺纹, 腹面上 部细胞 上下角 隅均具 小孔, 下部及 边缘细

胞具 多数大 圆孔, 背面则 密被半 圆形厚 边成列 对孔, 渐向下 则孔渐 大而壁 渐薄; 绿色细

胞在叶 横切面 观呈三 角形, 偏 于叶片 腹面。 雌雄 杂株; 雄 枝着生 精子器 部分带 红色; 雄

苞叶 短宽、 急尖; 雌苞叶 较大, 阔 卵形, 内凹呈 瓢状。 孢子淡 黄色, 壁光 滑或具 细疣,

直径 20 — 25 微米。

产 贡山、 福贡、 碧江、 漾濞、 大理 等地; 多生 于海拔 1800 — 4000 米 地带的 高山沼

泽地、 针 叶林或 杜鹃灌 丛下, 潮 湿腐殖 土上或 塔头甸 子上。 黑 龙江、 吉林、 内 蒙古、 新

疆、 西藏等 省区的 高山寒 地均有 分布。 广布于 锡金、 日本、 俄罗斯 (萨 哈林、 堪 察加半

岛)、 欧洲、 非洲、 南北 美洲。

本 种为变 异性较 大之泥 炭藓, 世界 有关地 区发表 之变种 甚多, 其 间相互 混杂, 很难

正确 区分, 且 有的变 种特征 似已超 出种内 之变异 范围, 如世 界泥炭 藓分类 学权威

C. Warnstorf (1911) 在描述 本种水 孔之特 征时, 几乎 包括本 属叶细 胞所有 之水孔 形式。

且前 人往往 对一般 植株外 形纤细 而色泽 粉红或 紫红之 泥炭藓 均认为 属本种 范畴, 故将多

种均 误列入 本种。 但本种 亦有较 稳定之 性状, 例如茎 叶分化 边中下 部明显 广延之 种类,

如白齿 泥炭藓 S. girgensohnii 及广舌 泥炭藓 S. robustum 等 种类, 其茎叶 先端均 呈宽舌

形, 平展 圆钝或 平截, 惟本 种先端 渐尖, 边内卷 几乎成 兜形, 按此 特征即 易于将 本种区

别于 其他近 缘种。

3. 密叶 泥炭藓 图版 2: 8—14

Sphagnum compactum Lam. et Cand. (1805); C. Warnstorf (1911) ; V. F. Broth,

in Hand. -Mazz. (1929); P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); X. J. Li in C. Gao

(1994).

Sphagnum cymbifolium (Ehrh. ) Hedw. var. compactum (Lam. et Cand. ) Schultz

(1819); S. strictum Sull. (1846).

植物 体密集 丛生, 呈 灰绿、 黄绿或 稍带紫 红色。 茎 皮部具 2 — 3 层大 形无色 细胞,

表皮 层细胞 薄壁, 具 单孔, 中轴黄 棕色。 茎叶 细小, 呈 三角状 舌形, 长 0.5~0.55 毫

米, 基部宽 0.6 毫米, 先端 圆钝, 内卷, 常裂成 无色的 缝状; 分化 边缘下 部广延 达叶宽

之 1/6; 无 色细胞 菱形, 多数无 螺纹, 腹面具 膜孔。 枝 丛密集 茎上, 每丛具 4 一 6 枝,

其中有 2 — 3 强枝, 枝 挺硬, 短粗而 钝端。 枝 叶阔卵 圆形, 长 1.6 — 2. 6 毫米, 宽 0.8—

1.6 毫米, 一般比 茎叶大 数倍, 内凹成 瓢形, 先端呈 兜形, 叶边 分化不 明显, 有 时具微

齿; 无色细 胞密被 螺纹, 并具侧 边纵列 螺纹形 成的假 水纹。 腹面有 2 — 3 角隅 对孔, 背

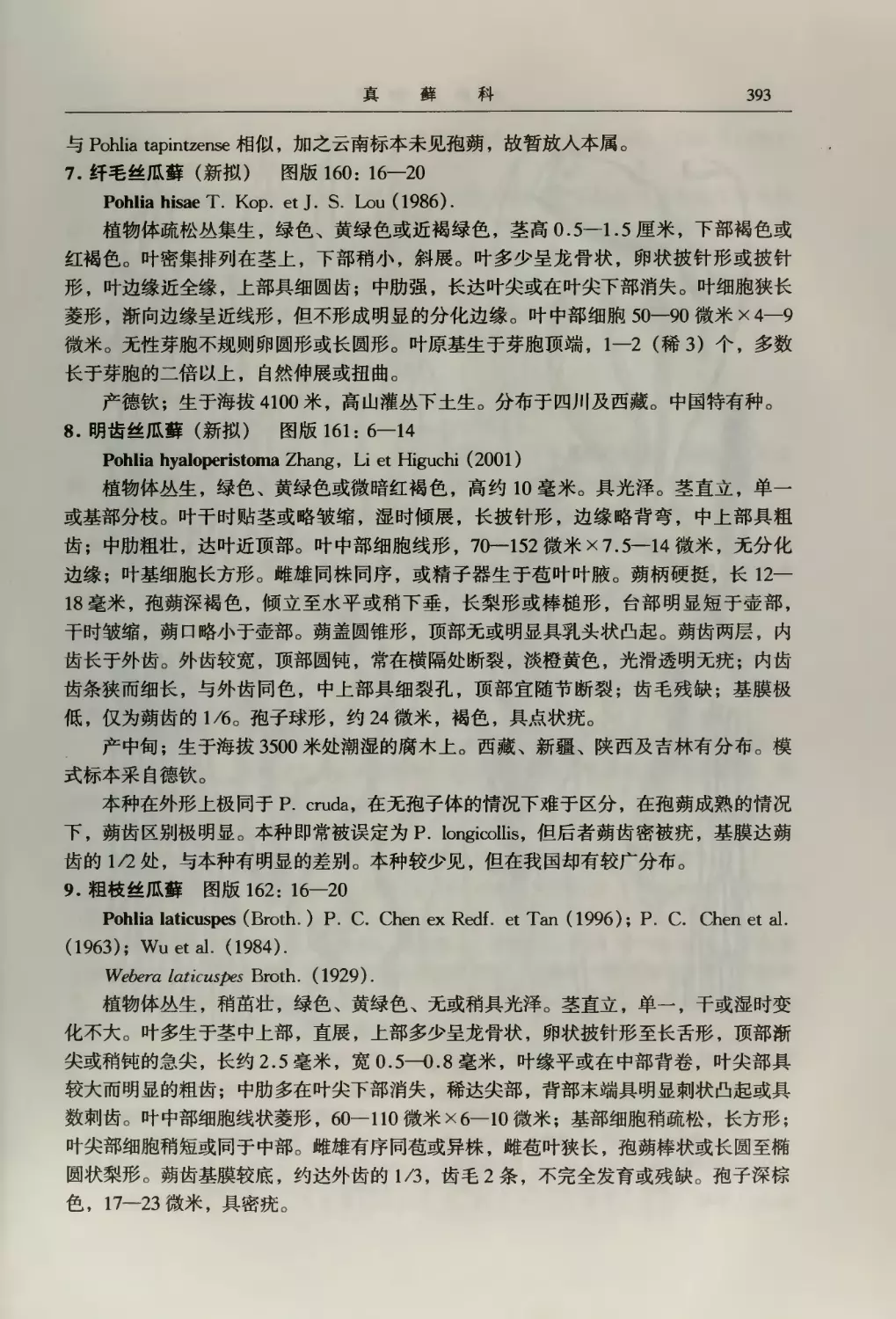

面 具大形 角孔; 绿 色细胞 细小, 在枝叶 横切面 观呈卵 形至椭 圆形, 偏 于叶片 背面, 但背

腹 两面均 为无色 细胞所 包被。 雌雄 同株。 雌 枝叶无 分化; 雌苞叶 呈阔卵 圆形或 长卵圆

形, 内凹成 瓢状, 先端往 往一向 偏斜。 孢 子呈黄 棕色, 直径 32 — 35 微米。

产 贡山、 福贡、 碧江、 泸水 等县; 多生 于海拔 3200 — 4600 米 一带的 潮湿林 下或高

10

云南 植物志

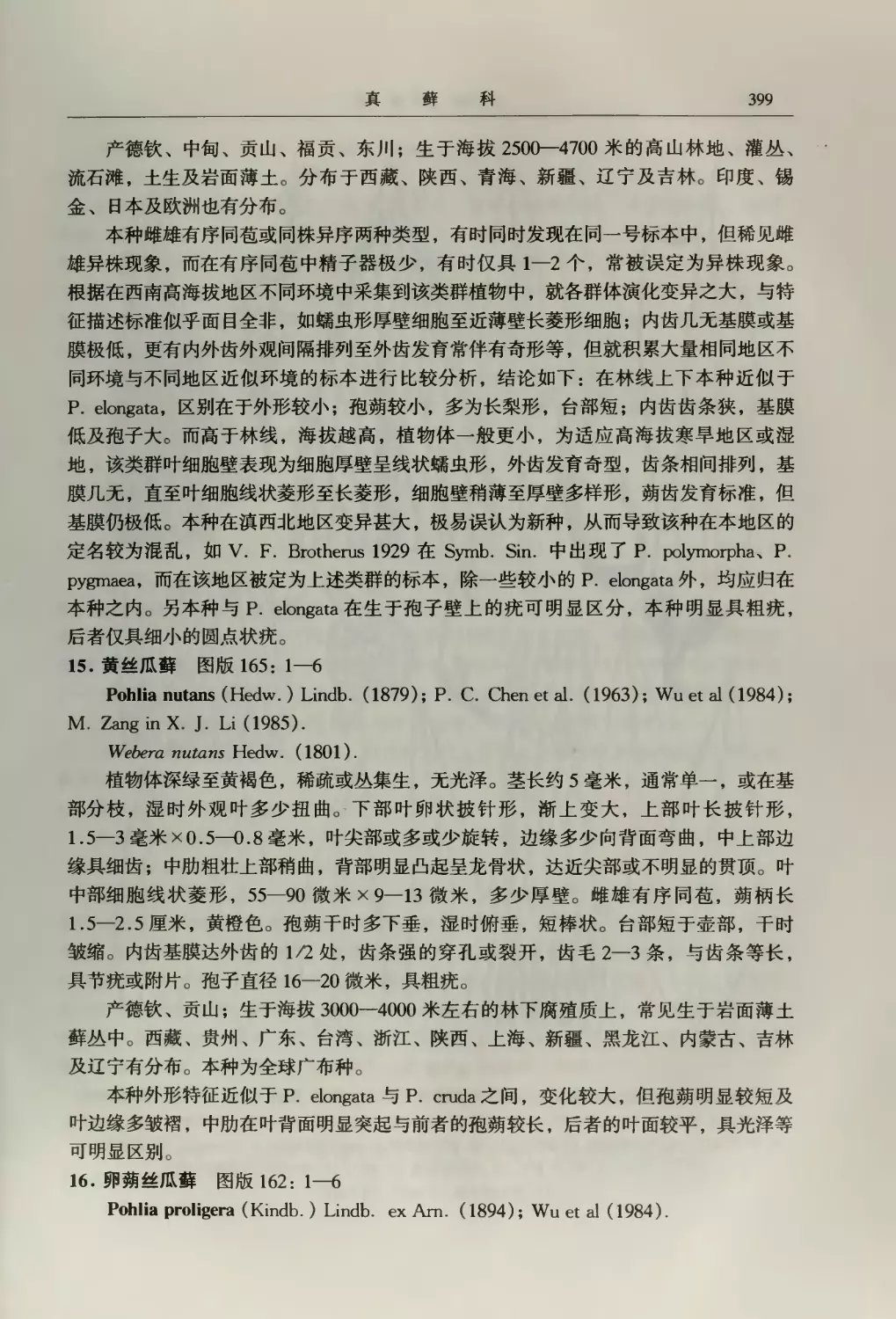

山水 湿之岩 石上。 分布 于黑龙 江及西 藏高寒 山区。 东亚、 俄罗斯 (远 东地区 )、 欧洲、

北非、 北美及 澳大利 亚普遍 分布。

本种 枝叶特 密集, 强枝 挺硬, 枝端 秃钝; 枝 叶大, 边 内卷呈 瓢形; 茎 叶小, 仅为枝

叶的 1/8 — 1/6, 以 及其绿 色细胞 椭圆形 中位的 情况, 在 泥炭藓 中均为 独具之 特征, 绝

不易与 其他种 相混。

4. 拟狭叶 泥炭藓 图版 4: 1-9

Sphagnum cuspidatulum C. Muell. (1874); H. C. Gangulee (1969); P. C. Chen et

Lee (X. J. Li) (1956); X. J. Li Editor ( 1985 , 1994); C. M. Kuoetal. (1987a); S. H.

Lin (1988).

Sphagnum rufulum C. Muell. (1874) .

植物 体密集 丛生, 呈 淡绿白 色或带 褐色。 茎 粗壮, 皮部具 2 — 3 层无色 细胞, 细胞

狭 长与中 轴细胞 分界不 明显。 茎 叶呈广 舌形, 或 三角状 舌形, 长 0.7 — 1.6 毫米, 阔

0.5~0.9 毫米, 有的叶 基宽大 于长, 先端 圆钝, 顶部边 缘有时 消蚀呈 《遂 状, 两 侧具狭

分 化边; 无色 细胞较 短宽, 通常无 螺纹, 具 分隔, 腹 面常具 大形中 央孔。 每 枝丛具 4 一

6 枝, 有 2 — 3 强枝, 枝端 渐细, 往 往弓形 下垂。 枝 叶整齐 5 列, 呈 卵状披 针形, 长

0.8 — 1.3 毫米, 阔 0.3~0.6 毫米, 先端 渐尖, 边 内卷, 具狭分 化边; 无 色细胞 密被螺

纹, 腹 面具多 数大形 角孔, 背 面具小 形厚边 角孔, 基部 有时亦 具大形 角孔; 绿色 细胞在

叶片 横切面 观呈三 角形, 偏 于叶片 背面, 腹 面几乎 全为大 形无色 细胞所 包被。

产 德钦、 贡山、 福贡、 碧江、 泸水、 腾冲、 大理、 南涧、 景东 等地; 往往 生于高

山 阴坡针 叶林地 或潮湿 的杜鹃 林下。 在我 国西南 山地, 多见 于海拔 2500 — 3800 米一带

高山 林下, 还分 布于黑 龙江和 内蒙古 的大、 小兴安 岭林区 及西藏 高原。 分布于 克什米

尔、 尼 泊尔、 锡金、 印度 (大吉 岭)、 缅甸、 泰国、 马来 西亚、 菲 律宾及 印度尼 西亚。

本种 植物体 具绢丝 光泽, 与丝光 泥炭藓 S. sericeum C. Muell. 极 相似, 但 本种枝

叶 无色细 胞密被 螺纹, 背 面具小 形厚边 角孔; 以及 茎叶广 舌形、 基部 特宽等 特征, 不仅

与丝 光泥炭 藓迥然 不同, 而且在 本属中 亦均属 独具之 特征。

5. 狭叶 泥炭藓 图版 4: 10-15

Spagnum cuspidatum Ehrh. ex Hofm. (1796); C. Warnstors (1911); C. Gao

(1978); X. J. Li in C. Gao (1994); X.-L.Bai (1987); S. H. Lin (1988).

Sphagnum laxifolium C. Muell . (1848) .

植 物体淡 黄绿, 或黄 褐色, 具 光泽。 茎 纤长, 皮部具 2 — 3 层大 形无色 细胞; 中轴

细 胞深黄 绿色, 与皮 部细胞 有明显 界线。 茎叶呈 等腰三 角形, 长 1.2 — 2 毫米, 宽

0.5~0.8 毫米, 先端 渐尖, 有的顶 端略呈 截形, 且 具少数 细齿, 叶缘分 化边上 部狭,

至中下 部均明 显宽延 (每 边宽达 叶宽之 1/3); 无 色细胞 狭长, 叶上 部者具 纹孔。 每枝

丛 4 条, 2 强枝。 枝 叶稍带 光泽, 呈狭卵 状长披 针形, 长 2 — 4 毫米, 宽 0.5-O.6 毫

米, 干燥 时往往 向一侧 弯曲, 先端 渐尖, 在 截齐的 尖部具 粗齿; 叶 缘分化 边之细 胞呈狭

长 线形; 中部无 色细胞 呈狭长 虫形, 背面 具上角 小孔, 稀 下角及 侧壁具 水孔, 腹 面上部

具 小孔, 角部多 具较大 水孔; 绿色细 胞在枝 叶横切 面观呈 梯形, 偏于 背面, 腹面 为无色

细 胞所包 被或稍 裸露。 雌雄 异株; 雄 枝呈红 褐色, 雄苞叶 比一般 枝叶短 且宽; 雄 苞叶呈

泥 炭藓科

11

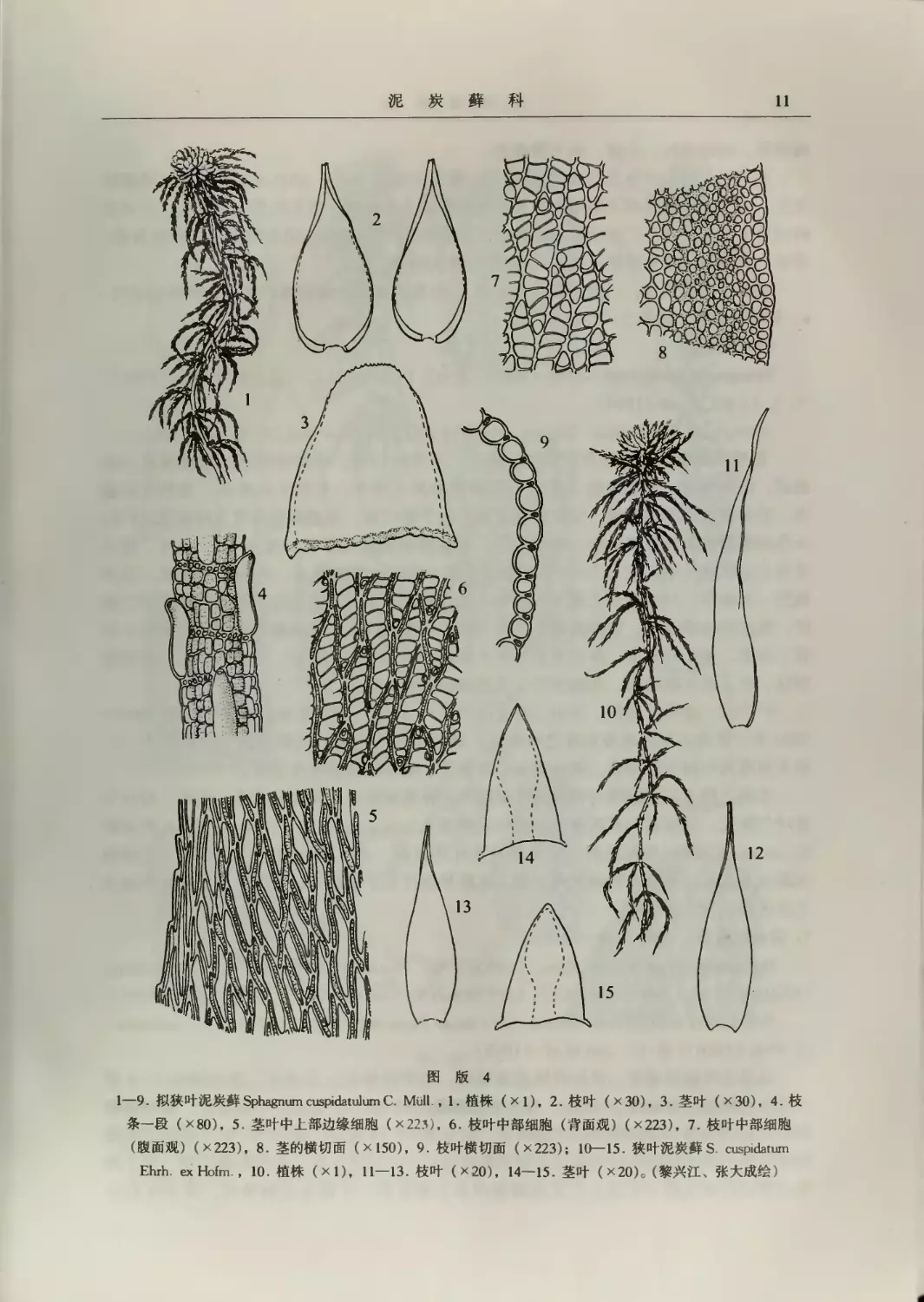

图版 4

1—9. 拟狭叶 泥炭藓 Sphagnum cuspidatulumC. Mtill. ,1. 植株 (xl), 2. 枝叶 (x30), 3. 茎叶 (x30), 4. 枝

条一段 (X80), 5. 茎叶中 上部边 缘细胞 (X22. 1 ), 6. 枝叶中 部细胞 (背 面观) (X223), 7. 枝叶中 部细胞

(腹 面观) (X223), 8. 茎的 横切面 (X150), 9. 枝叶 横切面 (X223); 10—15. 狭叶 泥炭藓 S. cuspidatum

Ehrh. ex Hofm. , 10. 植株 (xl), 11—13. 枝叶 (x20), 14 一 15. 茎叶 (x20)。 (黎 兴江、 张大 成绘)

12

云南 植物志

阔 卵形, 先端 圆钝, 全缘。 孢子黄 褐色。

产 碧江、 贡山 (独 龙江沿 岸地区 ); 一般生 于海拔 1500 — 3000 米的林 下潮湿 的腐殖

质上, 或生 于树干 基部及 塔头甸 子里, 往往形 成小片 藓丛。 黑龙江 及内蒙 古大、 小兴安

岭山林 下多有 分布。 广 布于喜 马拉雅 地区、 日本、 马来 西亚、 印度尼 西亚、 欧洲 各地、

东非、 北美洲 (包括 格陵兰 岛)、 南 美洲、 澳大 利亚。

本种 枝叶特 狭长, 一般 长度达 宽度的 4 一 6 倍, 易 与本属 我国产 之其他 种类相 区别。

6. 长叶 泥炭藓 图版 5: 1-8

铲叶 泥炭藓

Sphagnum falcatulum Besch. (1885); P. C. Chen et S. C. Lee (X. J. Li) (1956);

X. J. Li in C. Gao (1994).

Sphagnum lanceolatum Warnst. (1890); P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956).

植物 体疏松 丛生, 茎及枝 纤细, 疏生, 呈淡绿 白色, 略带棕 褐色。 茎 皮部具 3 细

胞层, 细胞 厚壁, 中轴 黄色。 茎叶呈 长卵状 等腰三 角形, 长约 1.6 毫米, 宽约 0.6 毫

米, 先端 渐狭, 顶部 圆钝, 分 化边缘 上狭, 向下渐 广延, 至基 部每边 宽为叶 基宽之 1/4;

无 色细胞 狭长菱 形至蠕 虫形, 密被 纹孔, 至 基部细 胞则无 螺纹。 枝丛 4, 2 强枝。 枝叶

呈狭长 卵状披 针形, 长 1.3 — 1.7 毫米, 宽 0.6 毫米, 先端 渐尖, 内 卷几成 筒状, 顶部

截形、 具 细齿, 分化 边从上 至下均 狭窄; 无色 细胞呈 斜长菱 形至分 虫形, 密被整 齐之螺

纹, 腹面 具角隅 水孔, 背面具 角孔, 向下渐 多角隅 对孔; 绿 色细胞 在枝叶 横切面 观呈卵

状三 角形, 偏于叶 背面, 腹 面全为 无色大 细胞所 包被。 雌雄 异株, 雌苞叶 较大, 基部阔

卵状, 向上 成长披 针形, 先端 兜形, 无 色细胞 无明显 螺纹。

产 巧家、 会泽、 东川、 贡山 (独龙 江沿岸 )、 福贡、 景东 等地; 多生 于海拔 3000 —

3500 米 一带高 山沼泽 地及水 湿之林 地上, 稀见 于林下 腐殖土 及沟边 石上。 内 蒙古、 广

西及西 藏高山 林下有 分布。 澳大 利亚、 新 西兰、 南 美洲等 地也有 分布。

本种之 特点在 于茎叶 与枝叶 无色细 胞均同 样密被 整齐的 螺纹及 水孔, 此外, 枝叶与

茎叶匀 狭长, 故极 易与其 近缘种 拟狭叶 泥炭藓 S. cuspidatulum C. Muell. 及垂枝 泥炭藓

S. jensenii Lindb. 等相 区别, 后 两种的 茎叶均 短阔, 分化边 极狭, 且茎 叶之无 色细胞

无 螺纹及 水孔, 故 与本种 迥然有 区别。 本种 早期仅 见于新 西兰, 继 而在南 美洲及 中国几

个省 区先后 发现新 分布。

7. 白齿 泥炭藓 图版 5: 9-16

Sphagnum girgensohnii Russ. (1865); C. Warnstarf (1911); V. F. Brotherus

(1929a); P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); C. Gao (1987); X. J. Li (1985, 1994).

Sphagnum acutifolium Schrad. var. tenue Nees et Homsch. (1823) ; S . warnstor-

fii Roell (1886); B. C. Tan et al. (1995).

枝及茎 纤细而 硬挺, 多呈黄 绿或灰 绿色, 或带淡 棕色, 无 光泽。 茎 皮部具 3 — 4 层

大 形无色 细胞, 有时为 2 — 3 层, 每 个表皮 细胞具 2 — 3 个大 圆孔; 中轴 黄色。 茎 叶呈短

阔舌 形或剑 头形, 有 的稍长 而上部 稍狭, 长 0.9 — 1.14 毫米, 阔 0.75~0.9 毫米, 先端

钝圆 而阔, 顶 部细胞 消蚀而 裂成不 规则粗 齿边; 分 化边缘 上狭, 至 中部突 广延, 中下部

每边 宽达叶 宽度的 1/3 以上; 无色 细胞在 中下部 较狭, 上部 者呈阔 菱形, 多少 有些分

泥 炭藓科

13

图版 5

1—8. 长叶 泥炭藓 Sphagnum falcatulumBesch. , 1. 植株 (xi), 2. 茎叶 (x20), 3. 枝叶 (x20), 4. 茎 叶中上

部边 缘细胞 (背 面观) (X150), 5. 茎叶上 部细胞 (腹 面观) (X150), 6. 枝叶上 部细胞 (背 面观) (X150),

7. 枝叶上 部细胞 (腹 面观) (xl50), 8. 枝叶 横切面 (X223); 9—16. 白齿 泥炭藓 S. giigensohnii Russ. , 9. 植

株 (xi), 10—11. 枝叶 (X30), 12. 茎叶 (X30), 13. 茎叶先 端细胞 (xl50), 14. 枝叶中 部近边 缘细胞

(背 面观) (X150), 15. 枝叶中 部细胞 (腹 面观) (X150), 16. 枝叶 横切面 (x223)。 (黎 兴江、 张大 成绘)

14

云南 植物志

隔, 一般无 纹孔。 枝丛 3 — 5, 强枝 2 — 3, 倾立, 渐尖 或一向 弯曲, 有 的短而 急尖。 枝

叶 呈覆瓦 状紧密 排列, 呈 卵状披 针形, 长 1 一 1.3 毫米, 宽 0.5~0.75 毫米, 干时 挺立;

无色 细胞腹 面上部 具大而 圆形无 边的中 央孔, 常具 假纤维 分隔, 背面 具小前 角孔, 或具

角 隅厚边 小孔, 稀在 下部具 半椭圆 形成列 对孔; 绿色细 胞在枝 叶横切 面观呈 梯形, 偏于

叶片 腹面, 通常 两面均 裸露。 雌雄 异株, 雄 枝着生 精子器 部分呈 球状, 淡 棕色, 雄苞叶

小而 短宽; 雌苞叶 较大, 长卵状 舌形。 孢子黄 棕色, 光滑, 直径约 30 — 33 微米。

产 彝良、 昭通、 东川、 贡山、 碧江、 丽江、 维西 以及怒 江与澜 沧江之 间的高 山上、

漾濞、 大理 等地; 本种对 环境之 适应性 较强, 故在 高山及 低海拔 地均可 生长, 除 常见于

沼泽地 与潮湿 针叶林 地外, 在 杜鹃灌 丛下、 竹 林下、 腐殖 土上、 塔头甸 子上、 潮 湿之岩

石上、 沟边 岩面薄 土上均 可见成 大片之 藓丛, 本种 在林地 往往形 成大面 积高位 沼泽。 分

布于黑 龙江、 吉林、 内 蒙古、 陕西、 四川、 贵州、 西藏等 省区。 广泛 分布于 朝鲜、 曰

本、 印度 尼西亚 (爪哇 )、 尼 泊尔、 锡金、 乌 克兰、 高 加索、 俄罗斯 (西伯 利亚、 堪察

加半 岛及萨 哈林岛 )、 欧洲、 北 美洲以 及格陵 兰岛。

8. 垂枝 泥炭藓 图版 6: 1-8

詹氏 泥炭藓

Sphagnum jensenii Lindb. (1899); C. Warnstorf (1911); P. C. Chen et Lee (X. J.

Li) (1956); C. Gao (1977); T. Koponen et X. J. Li (1987); X. J. Li in C. Gao

(1994).

Sphagnum recurvum P. Beau v. var. porosum Schlieph. et warnst. (1884) .

植 物体较 粗大, 高 10 — 15 厘米, 淡绿带 白色, 顶 枝丛往 往呈深 棕色。 茎外 层皮部

具 3 — 5 层 细胞, 细胞大 而排列 疏松, 内层 皮部具 4 一 5 层 细胞, 其 细胞与 中轴的 大小相

似, 分界 不明, 中轴 黄色。 茎 叶小, 呈三 角形或 三角状 舌形, 长与 宽几乎 相等, 均为

0.8—1毫米, 先端 圆钝, 具 齿或成 毛状, 分 化叶边 上狭, 向下稍 宽延; 无色细 胞狭长

虫形, 稀具 分隔, 无 螺纹及 水孔, 或仅 上部有 螺纹, 先端有 少许细 胞腹背 面均具 膜孔。

枝丛 4, 强枝 2, 长约 1.5 — 2 厘米, 倾立。 枝叶成 覆瓦状 排列, 有 的一向 弯曲, 呈狭卵

状披 针形, 比 茎叶长 1 倍 以上, 长约 2.3 毫米, 阔 0.5 — 0.9 毫米, 先端 渐尖, 顶端狭

而钝, 具齿, 具由 2 — 3 列狭长 线形细 胞构成 明显分 化边, 边 全缘, 内卷; 无色 细胞狭

长蠕 虫形, 密被 螺纹, 腹 面具小 而圆形 之厚边 水孔, 背面具 小圆孔 或成列 对孔; 绿色细

胞在叶 片横切 面呈三 角形, 偏于叶 背面, 腹面全 为凸出 的无色 细胞所 包被。 雌雄 异株;

雄 株呈锈 棕色; 雌 苞叶卵 圆形, 具阔分 化边。 孢子淡 黄色, 光滑, 直径约 3 微米。

产贡山 (独龙 江沿岸 )、 福贡、 禄劝、 武定、 嵩民 等地; 多生 于海拔 2000 — 3000 米

以 上的高 山针叶 林地。 分 布于黑 龙江、 吉林、 辽宁、 内蒙 古及西 南高山 地区。 日本、 中

亚、 俄罗斯 (远 东地区 )、 欧洲 及北美 洲均有 分布。

本种 植物体 纤细, 茎叶 短小, 枝叶 细长, 比茎 叶约长 1 倍; 枝 叶细胞 狭长蠕 虫形,

背腹面 均具成 列的小 形厚边 对孔, 以上 特点极 易与其 他近缘 种类相 区别。

9. 唛地 泥食藓 图版 6: 9—16

Sphagnum junghuhnianum Doz. et Molk. (1854); C. Warnstorf (1890, 1911); E.

B. Bartram (1935); P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); C. C. Chuang (1973); X. J.

泥 炭藓科

15

图版 6

1—8. 垂枝 泥炭藓 Sphagnum jensenii Lindb. , 1. 植株 (Xl), 2. 茎叶 (x20), 3—4. 枝叶 (x20), 5. 枝叶尖

端细胞 (X223), 6. 枝叶中 部细胞 (腹 面观) (X223), 7. 枝叶中 部细胞 (背 面观) (X223), 8. 枝叶 横切面

(X223); 9 — 16. 暖地 泥炭蘚 S. junghuhnianumDoz. etMolk. , 9. 植株 (XI), 10. 茎叶 (x30), 11. 枝叶 (x

30), 12. 枝叶近 基部边 缘细胞 (腹 面观) (xl50), 13. 茎叶 基部边 缘细胞 (腹 面观) (X150), 14. 枝 叶横切

面 (X223), 15. 枝叶中 部细胞 (腹 面观) (xi50), 16. 茎叶 基部边 缘细胞 (xi50)。 (黎 兴江、 张大 成绘)

16

云南 植物志

Li in C. Gao (1994).

Sphagnum thomsonii C. Muell. (1874); S. junghuhnianum ssp. pseudomolle

(Warnst. ) Suz. (1956).

植 物体较 粗大, 高可达 10 厘米, 淡褐 白色, 或带淡 紫色, 干 燥时具 光泽。 茎 直立,

细长, 表皮无 色细胞 特大, 薄壁, 具大形 水孔, 侧壁具 纵列小 水孔; 中轴 黄棕带 红色。

茎 叶大, 呈长 等腰三 角形, 长约 1.8 毫米, 基 部阔约 0.7 — 0.85 毫米, 上部 渐狭, 先端

狭 而钝, 具齿, 上部边 内卷, 狭 分化边 向下不 广延; 无色细 胞狭长 菱形, 位于叶 上段的

细胞 壁密被 螺纹及 水孔, 基 部疏被 螺纹, 背 面多具 成列之 半圆形 对孔, 腹 面具多 数大形

圆孔。 枝丛 4 一 5, 2 — 3 强枝, 倾立。 枝叶 大形, 下部 贴生, 先端 背仰, 呈长卵 状披针

形, 渐尖, 长 1.5 — 2 毫米, 宽 0.8~0.9 毫米, 顶 端钝, 具 细齿, 具狭分 化边, 上段内

卷; 无色 细胞长 菱形, 具 多数膜 褶及稍 突出的 螺纹, 腹面基 部及边 缘有多 数大而 圆形的

无边 水孔, 背面 具半椭 圆形厚 边成列 的对孔 及大而 圆形的 水孔; 绿 色细胞 在叶片 横切面

观呈三 角形, 位 于叶片 腹面, 背 面完全 为无色 细胞所 包被。 雌雄 异株。 雌苞叶 较大, 卵

状披 针形; 无色 细胞阔 菱形, 往往 有多次 分隔, 无 纹孔。 孢蒴近 球形; 孢 子散发 后具狭

口; 孢子呈 四分孢 子形, 赭 黄色, 具 粗统, 直径约 19 一 21 微米。

产 彝良、 大关、 昭通、 贡山、 福贡、 中甸、 鹤庆、 腾冲、 大理、 漾濞、 昆明、 安

宁、 寻甸、 双柏、 屏边、 景东、 凤庆 等地; 多生 于海拔 2000 米以 下暖热 地区, 本种在

中 国南部 温暖、 湿热地 区广泛 分布, 多 生于沼 泽地, 潮湿 林地, 树干基 部及腐 木上。 分

布于 浙江、 江西、 四川、 贵州、 福建、 台湾、 广东、 海南、 广西、 西藏。 印度尼 西亚、

菲 律宾、 马来 西亚、 泰国、 尼 泊尔、 锡金、 印度 北部、 喜马 拉雅地 区及日 本均有 分布。

10. 加萨 泥炭藓 图版 7: 1-6

Sphagnum khasianum Mitt. (1859); C. Warnstorf (1891, 1911); V. F. Brotherus

(1929a); P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); X. J. Li (1985, 1994).

Sphagnum subsecundum Nees var. khasianum (Mitt. ) C. Jens ex Broth, in Hand.

-Mazz. (1929a).

植 物体较 细小, 高 3 — 7 厘米, 呈黄 白带紫 褐色, 疏松 丛生。 茎皮 部细胞 单层, 大

形薄壁 ,'具 水孔; 中轴黄 红色。 茎叶呈 三角状 卵形, 长 1 一 1.2 毫米, 宽 0.5 — 0.8 毫

米, 叶先端 圆钝, 兜形具 微齿, 叶缘 具狭分 化边, 边稍 内卷; 无色细 胞不具 分隔, 中上

部 细胞或 有时基 部细胞 均密被 螺纹, 腹面 具上角 小孔, 背面具 成列之 对孔。 枝丛 3, 2

强枝, 枝叶 呈阔卵 圆形, 近于 瓢形, 内凹, 边卷, 长 1 一 1.6 毫米, 宽 0.6 — 1 毫米, 上

部 有时不 对称, 先端 圆钝, 具 微齿; 无色 细胞呈 狭长蠕 虫形, 背 面密被 整齐成 列之对

孔, 腹面 具上角 小孔; 绿色细 胞在横 切面观 呈狭长 方形, 位 于枝叶 中部, 壁 特厚。 内外

方均 裸露。

产 大理、 漾濞、 昆明、 安宁、 保山、 腾冲 等地; 多生 于海拔 1500 — 2000 米的沼

泽、 潮湿 林地及 沟边湿 土上或 滴水岩 面上。 安徽、 四川、 西 藏等省 区也有 分布。 分布于

喜 马拉雅 地区、 印度 北部、 泰国。

本种 原仅产 于印度 加萨, 后见于 大吉岭 地区, 近 些年来 先后发 现于中 国西南 山地及

黄山 地区。 其茎叶 先端呈 兜形, 腹 面稀具 水孔, 为 其显著 特征, 易 与其近 缘种相 区别。

泥 炭藓科

17

图版 7

1—6. 加萨 泥炭藓 Sphagnum khasianum Mitt. , 1. 植株 (xl), 2. 枝叶 (X60), 3. 茎叶 (X60), 4. 枝 叶先端

细胞 (X300), 5. 茎叶中 下部边 缘细胞 (背 面观) (X300), 6. 枝叶 横切面 (X450); 7-9. 吕宋 泥炭藓 S. lu-

zonenseWamst. , 7. 枝叶 (X45), 8. 茎叶 (X45), 9. 枝叶 横切面 (X223); 10 — 17. 中位 泥炭藓 S. magell-

anicumBrid. , 10. 植株 (xl), 11. 茎叶 (x20), 12. 枝叶 (x20), 13. 枝 条一段 (X80), 14. 枝叶中 部细胞

(背 面观) (X150), 15. 枝叶中 部细胞 (腹 面观) (X150), 16. 茎叶上 部细胞 (X150), 17. 枝叶 横切面

(x223)。 (黎 兴江、 张大 成绘)

18

云南 植物志

11. 吕宋 泥炭藓 图版 7: 7-9

Sphagnum luzonense Warnst. (1898); C. Warnst. (1911); P. C. Chen et Lee (X.

J. Li) (1956).

Sphagnum subsecundum Nees var. Luzonense ( Warnst. ) C. Jens, ex Broth, in

Hand. -Mazz. (1929a); X. J. Li in C. Gao (1994).

植 物体较 短小, 高 3 — 5 厘米, 疏 丛生, 呈 黄色或 棕色。 茎皮部 具单层 无色大 细胞,

中轴 橙色。 茎 叶基部 较狭, 呈 卵状三 角形, 先端 舌状, 边缘 内卷, 略呈 兜形; 无 色细胞

全 部密被 螺纹, 且背腹 面均多 水孔, 背面具 成裂小 形厚边 对孔。 每 枝丛具 3 枝, 2 强

枝, 枝叶 卵状披 针形, 长 1.14 一 2 毫米, 阔 0.7 — 1 毫米, 边缘略 内卷, 先端呈 兜形,

往往 不对称 而一向 偏斜; 无色细 胞密被 螺纹, 背、 腹 面均密 被成列 对孔, 与茎叶 无色细

胞 相似, 有 时叶先 端细胞 背面之 螺纹不 显著; 绿色 细胞在 横切面 观呈狭 长形, 壁 特厚,

偏 于叶片 背面, 但背 腹面均 裸露。

产 维西, 金沙 江与澜 沧江之 间沼泽 地上; 多生 于海拔 3000 — 4000 米 的高山 阴湿林

地 或沼泽 地上。 菲律 宾也有 分布。

本种 与偏叶 泥炭藓 S. subsecundum Nees 很 相似, 所不 同之点 在于: 偏叶泥 炭藓植

株较 长大, 高达 5 — 20 厘米; 枝叶 无色细 胞腹面 无成列 对孔, 仅有角 隅单一 小孔, 且绿

色 细胞位 于叶片 中部, 以上 特征均 可别于 本种。

12. 中位 泥炭藓 图版 7: 10—17

Sphagnum magellanicum Brid. (1789); C. Warnstorf (1911); V. F. Brotherus

(1901a); C. Gaoetal. (1983); P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); X. J. Li (1994).

Sphagnum medium Limpr. (1881) ; H. Reimers, (1931); P. C. Chen et Lee (X.

J. Li) (1956); C. Gaoetal. (1983); X. J. Li in C. Gao (1994); S. wallisii C. Muell.

(1874).

植 物体较 粗壮, 疏松 丛生, 呈淡黄 绿色, 嫩枝尖 端常带 紫色。 茎 皮部具 3 — 5 层大

细胞, 表 层细胞 疏被螺 统, 每个 细胞具 1 一 4 个 小孔; 中 轴呈粉 红或棕 红色。 茎 叶呈舌

形, 长 1 一 2 毫米, 宽 0.7~0.8 毫米, 先 端往往 较阔, 具分化 白边, 常 内卷; 叶 中上部

之大形 无色细 胞密被 螺纹, 背 面密被 对孔, 下部 则具中 央孔, 螺纹不 明显。 每 枝丛具 4

枝, 2 强枝, 枝 条表皮 细胞具 纹孔。 枝 叶呈卵 圆形, 长 1.4 一 2 毫米, 宽 1.1 一 1.3 毫

米, 内凹, 先端 内曲呈 兜形; 无色细 胞腹面 具大形 圆孔, 背面则 多为角 隅厚边 对孔; 绿

色细胞 在枝叶 横切面 观呈椭 圆形, 位 于叶片 中部, 背腹两 面完全 为无色 细胞所 包被。 雌

雄 异株。 雄枝往 往带紫 红色, 雄苞 叶大, 呈阔 卵形。 孢子粉 红色。 外壁密 被疣, 直径为

24—28 微米。

产 贡山、 福贡、 景东 等地; 生 于海拔 2000 — 3000 米的 沼泽地 或针叶 林下, 也见于

杜鹃灌 丛下及 塔头水 湿地。 分 布于黑 龙江、 吉林、 辽宁、 内 蒙古、 安徽、 四川、 贵州等

省区。 日本、 俄罗斯 (西 伯利亚 )、 印度尼 西亚、 喜 马拉雅 地区、 欧洲、 非洲 南部、 马

达加斯 加岛、 南北美 洲均有 分布。

本种与 泥炭藓 Sphagnum palustre L. 相 近似, 但植株 较小, 成紧密 丛生, 顶 枝略带

紫 红色; 茎叶 较短, 上部 无色细 胞密被 纹孔; 同时枝 叶绿色 细胞在 叶片横 切面观 呈椭圆

泥 炭藓科

19

形 (不呈 三角形 ), 位 于叶片 中部, 背腹 两面全 为无色 细胞所 包被, 故易于 区分。

13. 稀孔 泥炭藓 图版 8: 1-7

Sphagnum microporum Warnst. ex Card. (1904) ; V. F. Brutherus ( 1929a) ; P. C.

Chen et Lee (X. J. Li) (1956); C. Gao (1977, 1983); R. L. Hu et al. (1987); Z. L.

Liu (1989).

Sphagnum oligoporum Warnst. et Card. (1907) ; C. Warnstorf (1911); P. C. Chen

et Lee (X. J. Li) (1956); C. Gao et al. (1983); X. L. Bai (1987); Z. L. Liu (1989).

植 物体较 纤细, 上部淡 绿色, 下部 灰白带 绿色。 茎皮 部细胞 单层, 中 轴暗黄 褐色。

茎 叶小, 呈 三角状 舌形, 长约 1 毫米, 基 部宽约 0.6 毫米, 先端 圆钝, 顶 边往往 消蚀成

粗 齿状, 两 侧分化 边狭, 或 向下稍 宽延; 茎 叶无色 细胞呈 狭长蠕 虫形, 上 部者具 螺纹,

腹面具 小形厚 边边孔 或角隅 对孔, 下部者 渐变为 角孔。 枝丛 4 枝, 2 强枝, 枝端 渐尖。

枝 叶疏松 排列, 往 往一向 偏斜, 呈卵 状阔披 针形, 长 1.3 — 1.6 毫米, 阔 0.5 — 0.6 毫

米, 先 端钝, 具 粗齿, 边缘略 内卷, 具狭分 化边; 无 色细胞 狭长蠕 虫形, 密被 螺纹, 背

面仅 在叶先 端者有 前角孔 及角隅 对孔, 渐向基 部水孔 愈少, 腹面 几全无 水孔; 从 枝叶横

切面观 绿色细 胞位于 中部, 呈狭长 方形或 楔形, 背 腹面均 裸露。

产 贡山、 福贡、 腾冲、 梁河 等地; 多生 于海拔 1500~2000 米的 沼泽、 潮湿 林地及

塔头甸 子中, 也见 于溪边 水中。 黑 龙江、 吉林、 内 蒙古、 江苏、 福 建等省 区均有 分布。

朝 鲜也有 分布。

14. 多纹 泥炭藓 图版 3: 1—9

Sphagnum multifibrosum X. J. Li et M. Zang (1984); X. J. Li et al. (1985); S. Y.

Jin (1988); B. G. Zhanget et al. (1989); X. J. Li in C. Gao (1994).

植物体 粗壮, 高达 10 厘米 以上, 往往成 大面积 丛生, 淡绿带 黄色。 茎及枝 表皮细

胞密被 螺纹及 水孔。 茎叶 扁平, 长舌形 (长 为阔的 2 倍以上 ); 先端 圆钝, 顶端 细胞往

往消 蚀成不 规则锯 齿状, 叶缘具 白边; 茎叶 无色细 胞呈长 菱形至 虫形, 密被螺 纹及水

孔, 同枝 叶无色 细胞。 枝叶呈 阔卵状 圆形, 强烈 内凹呈 瓢状, 先端 圆钝, 边内 卷呈兜

形; 无色细 胞呈不 规则长 菱形, 密被 螺紋, 背面 角隅处 往往具 半圆形 对孔, 腹 面稀具

孔; 绿色细 胞在枝 叶横切 面观呈 等腰三 角形, 偏 于叶片 腹面, 背 面全为 无色细 胞所包

被。

产 彝良、 昭通、 昆明、 安宁、 贡山、 维西、 福贡、 腾冲、 梁河 等地; 在沼 泽地、 高

山杜 鹃云杉 林地、 以 及水湿 的岩壁 上往往 成大片 丛生, 海拔约 1800~3200 米 一带。 黑

龙江、 四川、 福建、 西 藏均有 分布。 模式标 本采自 西藏。

为 中国特 有种。

本种 与泥炭 藓密枝 亚种很 相似, 区别点 在于: 植物体 粗大, 枝条较 稀疏; 茎 叶较狭

长且 扁平; 茎叶 无色细 胞密被 纹孔; 其植 物体加 热后特 具奶油 香味。

15. 秃叶 泥炭藓 图版 3: 15-20

Sphagnum obtusiusculum Lindb. ex Warnst. (1890); C. Warnstorf (1911 ); V. F.

Brotherus in Hand. -Mazz. (1929) ; P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); X. J. Li in C.

Gao (1994).

20

云南 植物志

图版 8

1—7. 稀孔 泥炭藓 Sphagnum microporumWamst. ex Card. , 1. 植株 (xl), 2. 枝叶 (x20), 3. 茎叶 (x20),

4. 茎叶上 部细胞 (腹 面观) (X223), 5. 枝叶中 部细胞 (背 面观) (X223), 6. 枝 叶中上 部细胞 (腹 面观)

(X223),7. 枝叶 横切面 (X223); 8—15. 卵叶 泥炭藓 S. ovatum Hamp. , 8. 植株 (xl), 9. 枝叶 (x30),

10. 茎叶 (X30),ll. 枝叶上 部细胞 (X223), 12. 茎叶 基部边 缘细胞 (x223), 13. 枝叶中 部细胞 (背 面观)

(X223), 14. 枝叶中 部细胞 (腹 面观) (X223), 15. 枝叶 横切面 (x450)。 (黎 兴江、 张大 成绘)

泥 炭藓科

21

Sphagnum ericetorum Besch. (1880).

植 株形体 一般较 纤细, 往 往呈灰 白带紫 红色; 茎 皮部具 2 — 3 细 胞层, 表皮 细胞大

形 薄壁, 中轴黄 色或淡 红色。 茎叶呈 等腰三 角形, 长 1.1 一 1.4 毫米, 基部宽 0.6~0.7

毫米, 先端 圆钝, 具 不规则 粗齿, 分 化边缘 上狭, 下部稍 广延; 茎 叶无色 细胞呈 菱形,

上部者 往往具 分隔, 通常无 螺纹, 稀被 螺纹及 水孔。 枝 丛多数 4 枝, 具 2 强及 2 弱枝,

呈狭长 条形。 枝 叶呈密 覆瓦状 排列, 先端 倾立, 叶长卵 形或披 针形, 长 1 一 1.5 毫米,

宽 0.4~0.5 毫米, 中上 部边缘 内卷; 枝 叶无色 细胞狭 菱形, 螺纹向 背面往 往部分 消失,

腹面 具多数 大形中 央孔, 背面中 部有半 椭圆形 对孔; 绿色 细胞偏 于叶片 腹面, 在 枝叶横

切面 观呈三 角形或 梯形, 背面 为无色 细胞所 包被或 裸露。

产贡山 (独 龙江流 域沿岸 )、 福贡 及怒江 与澜沧 江之间 地区; 多生 于海拔 1500 —

3500 米 的沼泽 地及高 山针叶 林下。 黑 龙江、 新疆、 江西、 四川等 省区有 分布。 见于南

非与马 达加斯 加岛。 -

本种与 拟尖叶 泥炭藓 S. acutifolioidesWarnst. 较 相似, 但本 种茎叶 较短, 先 端近舌

形, 分 化边缘 下部稍 广延, 枝叶为 长卵圆 形或披 针形, 渐尖, 而拟 尖叶泥 炭藓茎 叶较长

尖, 分化边 基部不 广延, 枝叶 为阔卵 圆形, 急尖, 故 此两种 亦易于 区别。

16. 卵叶 泥炭藓 图版 8: 8—15

Sphagnum ovatum Hamp. in C. Muell. (1874); C. Wamstorf (1911); P. C. Chen et

Lee (X. J. Li) (1956); C. Gao et al. (1983); S. H. Lin (1988); B. C. Tan et al.

(1994); X. J. Li in C. Gao (1994).

植 物体较 纤细且 柔软, 淡绿 带红色 或呈铁 锈色。 茎 表皮具 单层大 细胞, 中 轴红黄

色。 茎叶 基部较 狭窄, 呈 卵圆形 或卵状 舌形, 长 1 一 1.4 毫米, 基部阔 0.6 毫米, 先端

钝, 边 内卷; 无色 细胞全 部密被 螺纹, 无 分隔, 背面具 成列小 形厚边 对孔, 腹面 仅上部

者 具角隅 单孔。 枝叶呈 阔卵状 瓢形, 边 缘强烈 内凹, 具狭分 化边, 先端 稍钝; 无 色细胞

与茎叶 相似, 密被 纹孔, 背面具 多数成 列厚边 对孔, 腹面 具角隅 对孔; 绿 色细胞 在枝叶

横切面 观呈狭 菱形或 狭长三 角形, 位于 中部, 背 腹面均 为无色 细胞所 包被, 或 背面裸

露。

产 昭通、 巧家、 贡山、 碧江、 大理、 新平、 景东、 镇远、 普洱、 腾冲、 潞西、 瑞丽

等地; 多生 于海拔 600 — 1500 米地 区的沼 泽地、 溪边、 针叶 林或常 绿阔叶 林下, 以及林

缘或沟 边滴水 石上。 黑 龙江、 新疆、 安徽、 浙江、 贵州、 海南、 广 西及西 藏等省 区均有

分布。 分布于 锡金、 尼 泊尔、 印度 北部及 泰国。

本种 与加萨 泥炭藓 S. khasianum Mitt. 相 近似, 但植 物体较 纤细, 柔软, 不 如加萨

泥炭 藓植株 挺硬。 此 外本种 茎叶先 端不呈 兜形, 枝 叶较阔 等特点 均可区 别于加 萨泥炭

藓。

17. 泥炭藓

大 泥炭藓

Sphagnum palustre L. ( 1753); V. F. Brotherus ( 1901a, 1929); H. Reimers

(1931); P. C. Chen et S. C. Lee (X. J. Li) (1956); M. J. Lai et al. (1976); C. Gao et

al. (1983). X. J. Li in C. Gao (1994).

22

云一南 植 物 志

Sphagnum obtusifolium Ehrh. (1780); S . cymbifolium Ehrh. (1780); C. Warn-

storf (1911); P. C. Chen et S. C. Lee (X. J. Li), (1956); P. C. Chen et al. (1963).

S. cymbifolium (Ehrh. ) Hedw. (1782); H. Reimers (1931); P. T. Tchen (1936); P.

C. Chen et S. C. Lee (X. J. Li), (1956); B. G. Zhang et al. (1989); Y. F. Zheng

(1989).

17a. 泥炭藓 (原 亚种) 图版 9: 1—6

Sphagnum palustre L. ssp. palustre

植物 体黄绿 色或灰 绿色, 有时 略带棕 色或淡 红色。 茎 直立, 皮部具 3 细 胞层, 表皮

细胞具 螺纹, 每个细 胞上具 3 — 9 水孔, 中轴黄 棕色。 茎叶阔 舌形, 长 1 一 2 毫米, 基部

宽 0.8~0.9 毫米, 上 部边缘 细胞有 时全部 无色, 形成 阔分化 边缘; 无色 细胞往 往具分

隔, 稀具 螺纹和 水孔如 枝叶。 枝丛 3 — 5 枝, 其中 2 — 3 强枝, 多向 倾立。 枝叶阔 圆形,

长约 2 毫米, 宽 1.5 — 1.8 毫米, 内凹, 先端边 内卷; 无色细 胞具中 央大形 圆孔, 背面

具半圆 形边孔 及角隅 对孔; 绿 色细胞 在枝叶 横切面 中呈狭 等腰三 角形, 或狭 梯形, 偏于

叶片 腹面, 背 面完全 为无色 细胞所 包被, 或稍 裸露。 雌雄 异株, 雄枝黄 色或淡 红色。 雌

苞叶阔 卵形, 长约 5 毫米, 宽 2. 5 — 3 毫米, 叶 缘具分 化边, 下部 中间纯 为狭形 无色细

胞, 无 螺纹及 水孔; 上部 具两种 细胞, 无 色细胞 密被螺 纹及水 孔与枝 叶同。 孢子 呈赭黄

色, 直径 28 — 33 微米。

产 大关、 彝良、 昭通、 镇雄、 贡山、 福贡、 大理、 漾濞、 景东、 新平、 景谷、 腾

冲、 梁河 等地; 海拔 2000 — 3000 米 以上地 区多有 生长。 黑 龙江、 吉林、 辽宁、 安徽、

浙江、 湖南、 江西、 四川、 贵州、 福建、 台湾、 广东及 西藏等 地均有 分布。 广 布于曰

本、 俄罗斯 (萨哈 林岛、 西伯利 亚)、 菲 律宾、 印度尼 西亚、 泰国、 印度、 锡金、 不丹、

尼 泊尔、 欧洲、 北 美洲、 南 美洲、 大 洋洲。

在世 界泥炭 藓属植 物中, 本种 为分布 最广且 较习见 之种, C. Warnstorf (1911 年)

曾就 本种植 物中植 株外观 的不同 色泽分 为多个 变种, 又据其 形体大 小等之 分化, 分为多

个 变型, 但据作 者多年 来对中 国泥炭 藓属的 研究, 尤 以通过 在我国 南北各 地多次 野外考

察, 对本种 大量活 植物及 干标本 的对比 研究, 观察 到色泽 及大小 的变化 往往随 生境而

异, 过 渡类型 甚多, 若 用于鉴 定变种 及变型 则难于 划分, 故不足 为据。 但 若从分 布区之

不同, 以 及植株 外形、 叶 片及细 胞形态 的差异 等等不 同特征 考虑, 则明显 可分为 2 个亚

种。

17b. 泥炭 藓密枝 (亚种 ) 图版 9: 7—10

拟大 泥炭藓

Sphagnum palustre L. ssp. pseudocymbifolium (C. Muell. ) A. Eddy, (1977) ; X. J.

Li et al. (1985, 1994); T. S. Liu et al. (1981); C. M. Kuo et al. (1987a); S. H. Lin

(1988). X. J. Li in C. Gao (1994).

Sphagnum pseudo-cymbifolium C. Muell. (1874) ; V. F. Brotherus in Hand. -Mazz.

(1929a); P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); P. C. Chenetal. (1965); X. J. Li Edi-

tor (1985); C. M. Kuo et al. (1987a); B. G. Zhang et al. (1989); S. assamicum C.

Muell. (1887); S. palustre L. (fide Iwatsuki 1991).

泥 炭藓科

23

图版 9

1—6. 泥炭藓 (原 亚种) Sphagnum palustreL. ssp. palustre, 1. 植株 (xi),2. 枝条 (x6),3. 枝丛 (x30),4. 茎叶

(X30),5. 枝 叶细胞 (腹 面观) (x 150), 6. 枝叶 横切面 (X223); 7—10. 泥炭 藓密枝 (亚种 ) S. palustre ssp. pseu-

docymbifolium (C. Muell. ) A. Eddy. 7. 植株 (xi),8. 枝叶 (x30),9. 茎叶 (x30),10. 枝叶 横切面 (x223);

11— 16. 羽枝 泥炭藓 S. subnitens Russ. et Wamst. , 11—12. 枝叶 (x30),13. 茎叶 (x30),14. 枝叶中 部细胞

(腹 面观) (xl50),15. 枝叶中 部细胞 (背 面观) (xl50),16. 枝叶 横切面 (x223)。 (黎 兴江、 张大 成绘)

24

云南植 物志

本亚种 与原亚 种之主 要区别 在于: 茎枝 较短而 粗壮, 枝 丛在茎 上密集 丛生; 枝叶

绿色 细胞在 叶横切 面观呈 等边三 角形, 背面全 为无色 细胞所 包被, 腹面观 绿色细 胞则较

宽大; 就其 分布区 观之, 泥炭 藓原亚 种几为 世界泛 生种, 而 密枝亚 种则仅 分布于 中国长

江以南 地区, 且主 要分布 在中国 西南高 原地区 及喜马 拉雅东 南部, 故可见 密枝亚 种可能

为泥炭 藓适应 中 国 -喜马 拉雅地 区环境 而形成 之亚种 。

产 大关、 彝良、 贡山、 福贡、 丽江、 昆明、 安宁、 文山、 西畴、 景洪、 勐腊 等地;

在海拔 500 — 2000 米地 区均可 生长, 多 生于沟 边水草 地上、 沼 泽地以 及潮湿 林地。 安

徽、 浙江、 江西、 四川、 贵州、 福建、 台湾、 西 藏等省 区均有 分布。 分布于 锡金、 不

丹、 尼 泊尔、 印度 东北部 (阿 萨姆) 及 泰国。

18. 剌叶 泥炭藓 图版 10: 1-7

Sph^num pungifolium X. J. Li (1993) .

植 物体较 柔软, 呈淡黄 绿色, 每 枝丛具 3 — 5 枝。 茎 叶呈阔 三角状 舌形, 先端 圆钝,

具 粗齿, 叶缘 分化边 上狭, 中下 部明显 广延, 基 部分化 边之宽 度几达 叶宽的 1/3; 无色

细胞 呈狭长 菱形, 无明显 螺纹及 水孔, 仅上 部细胞 具少许 分隔。 枝 叶呈阔 卵圆形 或长卵

圆形, 内凹, 叶边 上下均 内卷, 叶先端 急尖, 顶端 尖锐; 无色细 胞密被 螺纹, 但 水孔稀

疏, 仅 在叶上 部细胞 之腹面 具少数 角孔, 背面亦 仅少数 细胞具 厚边小 角孔; 绿色 细胞在

枝叶 横切面 观几呈 等边三 角形, 偏于叶 背面, 腹面 为无色 细胞所 包被。 孢子体 未见。

产高黎 贡山; 生 于海拔 3000 — 3500 米 地带。 模式标 本采自 泸水县 (片 马丫口 )。

本种 与长叶 泥炭藓 S. falcatulum Besch. 较 相似, 但本 种特点 在于: 茎叶较 宽大,

呈阔 三角状 舌形; 无色细 胞不具 螺纹及 水孔, 仅上 部少许 细胞具 分隔。 枝 叶呈卵 圆形或

长卵 圆形, 先端 急尖, 顶部 锐尖; 无色细 胞稀具 水孔, 仅 上部细 胞具小 角孔; 绿 色细胞

较 宽大, 横 切面呈 等边三 角形。

19. 五列 泥炭藓 图版 9: 8—10

Sphagnum quinquefarium (Lindb. ) Warnst. (1886); C. Warnstorf (1911); V. F.

Brotherus in Hand. -Mazz. (1929) ; P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); X. J. Li in C.

Gao (1994).

Sphagnum acutifolium Schrad. var. quinquefarium Lindb. (1880); S . plumulo-

sum Roell var. quinquefarium (Lindb. ) Roell (1886); S . plumulosum Roell var. mi-

crophyllum Roell (1907).

植物 体变异 甚大, 高达 20 厘米, 一 般为灰 绿或草 绿色, 有 的带玫 瑰或紫 红色。 茎

皮部具 3 — 4 层大 形薄壁 细胞, 具大 膜孔; 中轴黄 绿色。 茎 叶变异 较大, 一般基 部阔,

成 等腰三 角形或 等边三 角形, 长 1 一 1.5 毫米, 基部宽 0.7-0.9 毫米, 先端 急尖, 顶端

钝, 具齿, 分化边 上狭, 至基 部明显 广延, 上 部边缘 内卷; 无色 细胞呈 菱形, 常具分

隔, 一般具 纹孔。 枝 丛一般 5 枝, 3 强枝, 枝上明 显具五 列整齐 排列之 叶片, 枝叶倾

立, 呈 卵状披 针形, 长 1 一 1.3 毫米, 宽 0.3~0.5 毫米, 上 部边内 卷几呈 筒状, 顶端截

形, 具齿, 分化边 2 — 3 细 胞层, 干燥 时有绢 丝光; 无色细 胞腹面 具小形 角孔, 近叶缘

者 具大形 圆孔, 背 面具成 列的半 椭圆形 对孔。 绿色 细胞在 叶片横 切面观 呈三角 形或梯

形, 偏 于叶片 腹面, 外 方为无 色细胞 所包被 或内面 裸露。 雌雄 同株。 雄 枝短, 红色, 顶

泥 炭藓科

25

图版 10

1—7. 刺叶 泥炭藓 Sphagnum pungifolium X. J. Li, 1. 植株 (Xl), 2—3. 枝叶 (x30), 4. 茎叶 (x30),

5. 枝 叶中上 部细胞 (腹 面观) (X223), 6. 茎 叶中上 部细胞 (背 面观) (X223), 7. 枝叶 横切面 (X446);

8—10. 五列 泥炭藓 S. quinquefarium (Lindb. ) Wamst. , 8. 枝叶 (X40), 9. 茎叶 (X40), 10. 茎 叶基部 边缘细

胞 (X223); 11— 16. 喙叶 泥炭藓 S. recurvumP. Beauv , 1 1 . 枝叶 ( x 54) , 12. 茎叶 (x54), 13. 示细 胞排列

的茎叶 (X54), 14. 枝叶中 部细胞 (腹 面观) (X223), 15. 枝叶中 部细胞 (背 面观) (X223), 16. 枝 叶横切

面 (X223)。 (黎 兴江、 张大 成绘)

26

云南 植物志

端呈 球形, 雄苞叶 与枝叶 同型; 雌苞 叶大, 呈阔 卵形, 钝端, 分化 边阔, 无色细 胞具分

隔, 无 纹孔。 孢子褐 黄色, 光滑, 直径 21 — 35 微米。

产 贡山县 以南怒 江与独 龙江之 间的山 地上; 多生 在海拔 1500 — 3000 米地带 的沼泽

地 或水湿 地上, 喜 阴湿, 一 般泥炭 藓不生 于石灰 岩上, 本种 独具此 特性。 分布于 四川高

山 地区。 印度、 日本、 中欧 山地、 北欧 及北美 洲均有 分布。

20. 喙叶 泥炭藓 图版 10: 11—16

Sphagnum recurvum P. Beau v. (1805); C. Warnstorf (1911); C. Gaoetal. (1983);

X.-L.Bai (1987, 1989, 1991); X. J. Li in C. Gao (1994).

Sphagnum fallax Klinggr. (1881); S . recurvum P. Beau v. var. mucronatum

(Russ. ) Wamst. (1890); C. Gaoetal. (1983); S. apiculatum Lindb. f. (1903); C.

Gao (1977); X. L. Bai (1989).

植物体 纤长, 高达 20 厘米, 苍 白或黄 绿色, 稀呈 褐色。 茎 皮部具 2 — 4 层壁 细胞,

表皮 细胞无 水孔, 往往 与中轴 无明显 界线; 中 轴为绿 色或黄 绿色, 茎叶 较小, 往 往呈等

边三 角形, 长 0.5 — 1 毫米, 基部宽 与长几 相等, 先端 急尖, 叶缘 分化边 上狭, 中下部

极 宽延; 无色 细胞无 分隔, 多数无 纹孔, 上部细 胞往往 具纤维 状消蚀 残痕, 枝丛 3 — 5

条, 1 一 2 强枝, 枝 叶呈狭 卵状披 针形或 线状披 针形, 强 烈内凹 成半圆 筒状, 长 0.8 — 3

毫米, 宽 0.3 — 1 毫米, 干燥 时往往 呈喙状 弯曲, 分 化叶缘 狭窄; 无色细 胞腹面 具厚缘

角孔, 背 面稀具 角孔或 边孔, 近基 部具大 圆孔; 绿 色细胞 在枝叶 横切面 观呈卵 状三角

形, 偏于 背面, 腹面 为无色 细胞所 包被。 雌雄 异株。 雄枝锈 褐色; 雄苞 叶长椭 圆形, 基

部宽, 先 端具小 尖头。 雌苞 叶大, 呈阔卵 圆形, 先端 急尖, 分化 边宽, 基 部几全 为绿色

细胞。 孢子 黄色, 平 滑或具 细疣, 直径约 25 微米。

产贡山 (独龙 江沿岸 )、 福贡; 多生 于海拔 1500 — 3000 米 一带沼 泽地、 针叶 林下湿

地或 塔头甸 子中, 往往形 成垫状 藓丛。 黑 龙江、 吉林、 辽宁、 内蒙 古及西 藏等省 区均有

分布。 广泛 分布于 日本、 俄罗斯 (西 伯利亚 )、 印度 北部、 尼 泊尔、 欧洲、 南北 美洲、

新 西兰。

21. 广舌 泥炭藓 图版 11: 1-7

Sphagnum russowii Wamst. (1991); V. F. Brotherus in Hand. -Mazz. (1929a); P.

C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); C. Gao et al. (1977, 1983); X. L. Bai (1987).

Sphagnum acutifolium Schrad. var. rdbustum Russ; ( 1865 ). S . robustum

(Warnst. ) Roell, (1886); V. F. Broth in Hand. -Mazz. ( 1929a) ; P. C. Chen et Lee (X.

J. Li), (1956); C. Gao et al. (1977, 1983); X. L. Bai (1987). X. Y. Hu et al.

(1991).

植物体 淡绿或 黄色, 植株 粗硬或 细柔, 外 形的大 小及色 泽变异 甚大。 茎 皮部具 2 —

4 细 胞层, 表皮具 水孔, 中 轴呈淡 黄色或 红色。 茎叶大 小变化 亦大, 但 均呈阔 舌形, 长

0.8 — 1.3 毫米, 基部宽 0.6~0.9 毫米, 顶部 圆钝, 具微齿 或略呈 毛状, 两侧分 化边上

狭, 至 基部突 广延; 无 色细胞 菱形, 无纹孔 或上部 细胞略 具螺纹 及单一 小孔。 枝丛具

4 一 5 枝, 2 — 3 强枝。 枝叶呈 卵状披 针形, 干燥 时叶尖 向上稍 背仰, 长 0.8 — 1.6 毫米,

阔 0.5-0.9 毫米, 先端 渐尖或 急尖, 钝端具 微齿, 叶 缘具分 化边, 叶边 内卷; 无色细

泥 炭藓科

27

图版 11

1一7. 广舌 泥炭藓 Sphagnum russowiiWamst. , 1. 植株 (xl), 2 — 3. 枝叶 (X30), 4. 茎叶 (X30), 5. 枝叶

中 上部边 缘细胞 (背 面观) (X150), 6. 枝叶 中部边 缘细胞 (腹 面观) (X150), 7. 枝叶 横切面 (X223);

8—14. 丝光 泥炭藓 S. sericeumC. MiiU. , 8. 植株 (xl), 9—10. 枝叶 (x30), 11. 茎叶 (X30), 12. 枝叶先

^胞 (腹 面观) (X300), 13. 枝叶 中部边 缘细胞 (X300), 14. 枝叶 横切面 (X450); 15 — 20. 粗叶 泥炭薛

S. squarrosum Crom. , 15— 16. 枝叶 (x20), 17. 茎叶 (x20), 18. 枝叶中 部细胞 (腹 面观) (><150), 19. 枝

叶基 部细胞 (背 面观) (X 150), 20. 枝叶 横切面 (x223)。 (黎 兴江、 张大 成绘)

28

云南 植物志

胞腹面 具多数 圆孔, 先 端细胞 于上下 角隅各 另具一 小孔, 背面往 往具成 列半椭 圆形对

孔; 绿色 细胞在 叶横切 面观呈 等腰三 角形或 梯形, 偏 于叶片 腹面, 两面均 外露或 背面为

无色 细胞所 包被。 雌雄 杂株。 雄 枝着生 精子器 部分呈 球形, 紫 红色, 雄 苞叶与 枝叶同

型; 雌枝 上部苞 叶阔卵 圆形, 钝端, 下 部几全 为厚壁 具小孔 的绿色 细胞, 上部有 两种细

胞, 但无色 细胞无 纹孔, 叶边 分化不 明显。 孢子 黄色, 平滑, 直径 21 — 32 微米。

产 丽江、 维西、 贡山 (独 龙江流 域沿岸 )、 福贡; 多生 于海拔 2000 — 3500 米 的针叶

林 下潮湿 的腐殖 土上, 或生 于沼泽 地及沟 边或林 缘水湿 地上。 分 布于黑 龙江、 内 蒙古、

四川及 西藏等 省区。 广泛 分布于 日本、 俄罗斯 (远东 地区及 西伯利 亚)、 中 欧山地 和欧、

亚、 美三洲 北部, 以 及格陵 兰岛。

本种 在我国 分布于 东北及 西南, 且 为西南 山地习 见种, 一 般发育 良好, 多 形成孢

蒴; 枝叶 往往背 仰有如 粗叶泥 炭藓, 但 植株远 较后者 细小, 柔弱, 且枝叶 排列较 紧密,

在野外 也极易 区别。

22. 丝光 泥炭藓 图版 11: 8-14

Sphagnum sericeum C. Muell. (1847); C. Warnstorf (1890, 1911); P. C. Chen et

Lee (X. J. Li) (1956); M. J. Lai et al. (1976); S. H. Lin (1988); X. J. Li in C. Gao

(1994).

Sphagnum holleanum Doz. et Molk. (1854) ; S. seriolum C. Muell. (1887) .

植 物体鲜 绿带淡 黄色, 有绢丝 光泽。 茎 皮部具 2 — 3 层 细胞, 壁厚, 黄色, 外壁无

孔, 内壁具 小孔; 中轴深 黄色, 坚挺。 茎叶呈 等腰三 角形, 先端 渐尖, 具锐 尖头, 长

1.14 毫米, 基部宽 0.7 毫米, 两侧由 狭长细 胞构成 上下等 阔的分 化边; 无色细 胞狭长

菱形, 具 1 一 2 次 分隔, 一般无 螺纹, 背面前 端具小 角孔。 枝 丛往往 5 — 6 枝, 2 — 3 强

枝, 较 纤细, 呈弓状 下垂, 长达 3 厘米, 枝叶 倾立, 呈覆瓦 状疏松 排列, 叶片 呈卵圆

形, 瓢状 内凹, 长 1 一 1.4 毫米, 宽 0.4~0.45 毫米, 先端 急尖, 顶 尖锐, 侧边 内卷,

上 下均具 狭分化 边及细 锯齿; 无色细 胞在叶 基部较 长大, 渐向上 部者渐 狭小, 少 数具分

隔, 通常无 螺纹, 背面往 往每个 细胞具 一前角 小孔, 叶先 端往往 全由厚 壁绿色 细胞构

成; 绿 色细胞 在横切 面观呈 梯形, 黄色, 厚壁, 偏 于叶片 腹面, 但 背腹两 面均不 为无色

细胞所 包被。

产泸水 (片马 ) 及高黎 贡山系 一带; 多生 于海拔 2500 — 3500 米一带 林区潮 湿地及

水草 地上; 台湾有 分布。 马 来西亚 南部、 印度 尼西亚 (苏 门答 腊岛、 爪哇岛 )、 菲律宾

和新 几内亚 岛均有 分布。

本 种特征 显著, 如植株 具明显 的绢丝 光泽, 茎叶 及枝叶 先端均 尖锐, 顶部仅 具单一

细胞, 且 无色细 胞均无 螺纹等 特点都 为他种 所无, 故易于 与本属 中其他 种类相 区别。

C. Warnstorf (1890 年) 认 为本种 与狭叶 泥炭藓 S. cuspidatum 相近, 但 后者茎 叶分化

边下部 广延, 无色 细胞具 螺纹, 绿 色细胞 偏于叶 片背面 等特点 均与前 者不相 类似, 两者

的地 理分布 也迥然 不同, 后者 主要分 布于北 温带, 而本 种则纯 属热带 藓类。

23. 粗叶 泥炭藓 图版 11: 15—20

Sphagnum squarrosum Crom. in Hopp. (1803); C. Warnstorf (1911); V. F.

Brotherus in Hand. -Mazz. (1929a) ; P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); S. C. Lee (X.

泥 炭藓科

29

J. Li) (1963, 1994); C. Gao (1983).

Sphagnum crassisetum Brid. (1806); S. teres var. squarrosum (Crom. ) Warnst.

(1881).

植 物体较 粗壮, 呈黄 绿或黄 棕色。 茎皮部 2 — 4 层 细胞, 表 皮细胞 薄壁, 常具 水孔;

中 轴黄橙 色或淡 绿色。 茎 叶大, 呈 舌形, 长 1.6 — 1.7 毫米, 宽 1 一 1.4 毫米, 先端圆

钝, 往往 消融而 破裂成 齿状, 叶 缘具白 色分化 狭边; 上 部无色 细胞阔 菱形, 无 纹孔, 有

时具 分隔; 下部 无色细 胞狭长 菱形, 有时 具螺纹 痕迹, 具大形 水孔。 每枝丛 4 一 5 枝,

2 — 3 强枝, 粗壮 倾立。 枝叶 呈阔卵 圆状披 针形, 内凹成 瓢状, 长 2 — 2. 3 毫米, 阔 1 一

1.2 毫米, 先端 渐狭, 强烈 背仰, 边 内卷, 顶部 钝头, 具齿; 无色细 胞密被 螺纹, 腹面

上 部者具 厚边小 圆孔, 中下 部者具 多数半 椭圆形 对孔; 背面 上部细 胞具前 角孔, 中下部

者 具多数 对孔, 愈近 基部孔 愈多。 绿色细 胞在枝 叶横切 面观呈 梯形, 偏 于叶片 背面, 但

背 腹面均 裸露。 雌雄 同株, 雄枝 绿色, 雄苞叶 较枝叶 为小; 雌枝往 往延伸 甚长, 雌苞叶

较大, 呈阔 舌形, 纵长 内卷。 孢子 黄色, 具 细疣, 直径 22 — 25 微米。

产贡山 (独龙 江沿岸 )、 泸水、 福贡、 德钦、 中甸、 维西、 腾冲 等地; 分布 于海拔

2000 — 3500 米一带 林地, 多见于 林下积 水处、 塔 头水湿 地及沼 泽中, 偶 见于阴 湿林下

腐 木上。 分 布于黑 龙江、 吉林、 辽宁、 内 蒙古及 四川等 省区。 朝鲜、 日本、 俄罗斯 (亚

洲部分 )、 印度、 锡金、 北非、 欧洲、 格陵 兰岛等 地均有 分布。

本 种为我 国东北 及西南 高寒山 地最习 见的泥 炭藓, 植株较 粗大, 常呈翠 绿色, 枝叶

长 大而叶 尖强烈 背仰, 且常具 孢蒴, 不需 镜检, 在野 外亦易 识别。

24. 羽枝 泥炭藓 图版 9: 11—16

Sphagnum subnitens Russ. et Warnst. (1888); P. C. Chen et Lee (X. J. Li)

(1956); H. C. Gangulee (1969); B. G. Zhang et al. (1989).

Sphagnum acutifolium Schrad. var. plumosum Mild. (1869); S . plumulosum

Roell. (1886); C. Warnstorf (1911); P. C. Chen et Lee (X. J. Li), (1956); H. C.

Gangulee (1969); B. G. Zhang et al. (1989); X. J. Li in C. Gao (1994).

植物体 柔软, 灰绿 带白色 或带棕 红色, 具 光泽。 茎 皮部具 3 — 4 细 胞层, 表 皮细胞

具 单孔; 中 轴淡绿 或淡紫 红色, 茎叶呈 等腰三 角形, 长 1.3 — 1.45 毫米, 宽 0.7 — 0.85

毫米, 先 端短阔 渐尖, 顶端 略钝, 有 锯齿, 叶 缘具消 蚀边, 分化边 缘向基 部大为 增阔;

叶 上部无 色细胞 呈阔菱 形至短 菱形, 具多次 分隔, 通常无 螺纹及 水孔, 或稍有 痕迹。 枝

丛 3 — 4 枝, 2 强枝, 多 倾立。 枝叶大 小变异 较大, 多呈 卵圆形 或长卵 圆形, 渐尖, 钝

端 具齿, 长 1.6 — 1.8 毫米, 宽 0.5~0.6 毫米; 无色 细胞腹 面近尖 部具前 角小孔 及后角

小孔, 向下 近边部 有大形 圆孔; 背面有 大形半 椭圆形 对孔; 绿色细 胞在叶 片横切 面观呈

狭三 角形或 梯形, 偏于 腹面, 背面 为无色 细胞所 包被。 雌雄 杂株, 雄枝 常呈紫 红色, 上

部雄苞 叶大, 卵 圆形, 具分化 阔边, 无色细 胞不具 纹孔。 孢子 黄色, 具 细疣, 直径为

25—31 微米。

产大 理苍山 一带; 生 于海拔 2500 — 3000 米 的针叶 林下, 以 及潮湿 的草甸 土上。 贵

州 高山地 区也有 分布。 广布于 日本、 俄罗斯 (西 伯利亚 )、 喜 马拉雅 地区、 欧洲、 北非、

北 美及南 美洲。

30

云、 南 植物志

本种 与暖地 泥炭藓 S. junghuhnianum Doz. et Molk. 较为 相似, 但本 种茎叶 分化边

缘下部 宽延, 无 色细胞 呈短阔 菱形, 无 纹孔而 具多次 分隔; 且枝叶 无色细 胞腹面 上部仅

具前 角孔等 特征, 可与后 者明显 有别。

25. 偏叶 泥炭藓

Sphagnum subsecundum Nees in Sturm. (1819) ; C. Warnstorf (1911); P. C. Chen

et Lee (X. J. Li) (1956); C. Gao et al. (1977, 1983); X. L. Bai (1987, 1989); X. J.

Li in C. Gao (1994).

Sphagnum contorium var. subsecundum (Ness) wils. ( 1855) ; X. -L. Bai. (1987);

S. cavifolium Warnst. (1881) .

25a. 偏叶 泥炭藓 (原 变种) 图版 12: 1-8

Sphagnum subsecundum Nees var. subsecundum

植 物体较 粗大, 高可达 20 厘米, 呈灰 绿色, 或 棕色, 无 光泽。 茎皮部 仅单细 胞层,

中轴 较粗, 呈黄 色带深 棕色。 茎叶 较小, 呈 三角状 舌形或 舌形, 长 0.5 — 1 毫米, 基部

宽 0.4~0.8 毫米, 先端 圆钝, 常 呈无色 遂状, 分 化边缘 上狭, 至 下部稍 广延; 无色细

胞稀 具横向 或纵向 分隔, 无螺 纹或先 端细胞 具螺纹 痕迹, 腹 面上部 具圆形 边孔, 背面具

少 数角隅 小孔, 或 具多数 对孔。 枝丛 3 — 5 枝, 2 — 3 强枝, 枝端 细柔。 枝 叶呈阔 卵披针

形, 长 1 一 1.5 毫米, 宽 0.5~0.6 毫米, 强烈 内凹呈 瓢形, 左右不 对称, 先端呈 镰刀形

弯曲, 具分化 狭边, 边 内卷, 顶端 平钝具 微齿; 无色 细胞腹 面有角 隅单一 小孔, 近叶缘

者常具 较多之 边孔, 背面 者常具 多数小 形厚边 边孔; 绿色细 胞在枝 叶横切 面观呈 狭长方

形 或长椭 圆形, 位于 中部, 背 腹面均 裸露。 雌雄 异株。 雄枝 棕色, 雄苞叶 卵形; 雌苞叶

呈卵状 瓢形, 先端 平钝, 具阔分 化边。 孢子 黄色, 具 细疣, 直径 25 — 28 微米。

产 昆明、 呈贡、 安宁、 腾冲、 梁河 等地; 生 于海拔 1500~2000 米间 的沼泽 地及阴

湿林 地上。 黑 龙江、 吉林、 辽宁、 内蒙 古及安 徽均有 分布。 广泛 分布于 朝鲜、 日本、 俄

罗 斯远东 地区、 尼 泊尔、 印度、 缅甸、 泰国、 新几内 亚岛、 欧洲、 北非、 南北 美洲、 澳

大 利亚。

25b. 偏叶泥 炭藓云 南变种 图版 12: 9 — 16

Sphagnum subsecundum Nees var. yunnanense C. Jens, ex Broth, in Hand. -Mazz.

(1929a); P. C. Chen et Lee (X. J. Li) , (1956); X. J. Li in C. Gao (1994).

本变种 的特点 在于: 茎 叶无色 细胞具 螺纹, 背面具 对孔; 枝丛 密集, 枝叶 呈阔卵

形, 先端 圆钝; 枝叶无 色细胞 腹面上 部具多 数成列 对孔, 背 面具厚 边成列 对孔, 以上特

征均易 与 原变种 以 及其 他变种 相区别 。

产 丽江、 维西 等县; 生 于海拔 3200~3600 米一带 的针叶 林下阴 暗低湿 地上。 模式

标 本采自 维西县 (立地 坪)。

本亚种 至今为 云南所 特有。

26. 柔叶 泥炭藓 图版 13: 1—9

Sphagnum tenellum Ehrh. ex Hoffm. (1796); P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956);

X. J. Li in C. Gao (1994).

Sphagnum molluscum Bruch. (1825) ; P. C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956) ; X. J.

泥 炭藓科

31

图版 12

1—8. 偏叶 泥炭藓 原变种 Sphagnum subsecundum Nees. var. subsecundum , 1. 植株 (xl), 2—3. 枝叶 (x30),

4. 茎叶 (x30), 5. 茎叶先 端细胞 (背 面观) (X223), 6. 枝叶中 部细胞 (腹 面观) (x223), 7. 枝叶 中部近

边 缘细胞 (背 面观) (X223), 8. 枝叶 横切面 (X400); 9~16. 偏叶泥 炭藓云 南变种 S. subsecundum Nees. var.

yunnanense C. JensexBroth. , 9. 植株 ( x 1), 10—1 1 . 枝叶 ( x 30) , 12 — 13. 茎叶 ( x 30) , 14. 茎叶中 部细胞

(背 面观) (x300), 15. 枝叶中 部细胞 (腹 面观) (X300), 16. 枝叶 横切面 (x300)。 (黎 兴江、 张大 成绘)

32

云南 植物志

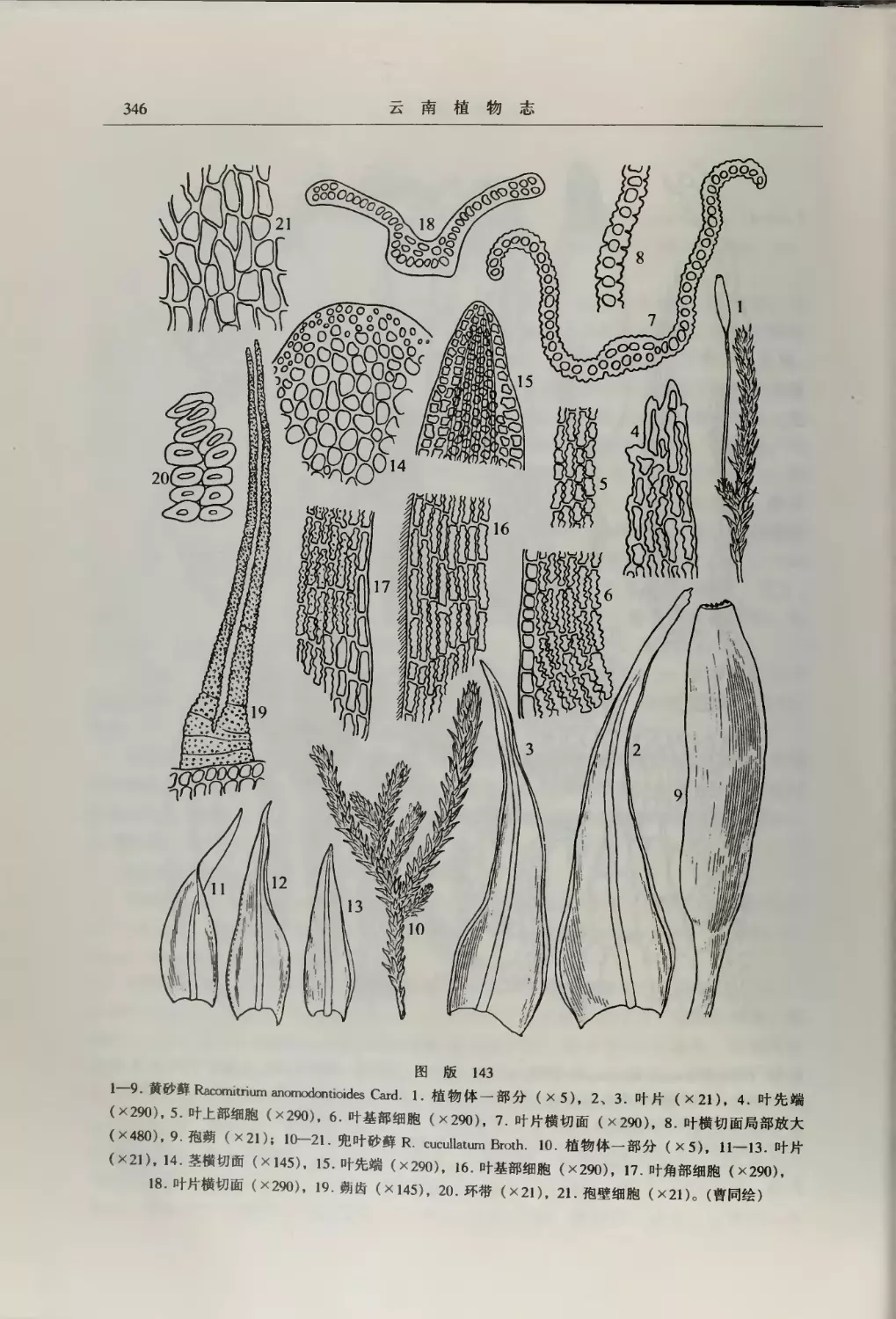

图版 13

1-9. 柔叶 泥炭藓 Sphagnum tenellum Ehrh. ex Hoffm. , 1. 植株 (xl), 2. 枝叶 (X36), 3-4. 茎叶 (X36),

5. 枝 条一段 (X20), 6. 茎叶上 部细胞 (X150), 7. 枝叶中 部细胞 (背 面观) (X150)' 8. 枝叶中 部细胞 (腹

面观) (X150), 9. 枝叶 横切面 (X223); 10—13. 细叶 泥炭藓 S. teres (Schimp. ) Aongstr. , 10. 植株 (xl),

11. 茎叶 (X20), 12. 枝叶 中段边 缘细胞 (背 面观) (X150), 13. 枝叶中 段近边 缘细胞 (腹 面观) (xl50)。

(黎 兴江、 张大 成绘)

力

泥 炭藓科

33

Li in C. Gao (1994).

植 物体较 细柔, 灰绿 色或黄 棕色。 茎 皮部具 2 — 3 层大 形无色 细胞, 茎叶呈 等腰三

角状 舌形, 长 1 一 1.4 毫米, 基部宽 0. 5~0.6 毫米, 先端 圆钝, 具 粗齿, 两侧具 狭分化

边缘, 至 基部稍 广延; 无 色细胞 上部或 全部具 螺纹, 角隅 水孔往 往明显 与枝叶 相似。 枝

丛 2 — 4 枝, 1 一 2 强枝, 枝 叶阔卵 形或长 卵形, 长 1 一 1.5 毫米, 宽 0.5 — 0.6 毫米, 内

凹呈 瓢形, 先端 截形, 具齿, 干时稍 向一侧 偏斜; 无色细 胞狭长 菱形, 密被 螺纹, 背面

具 上下角 孔及厚 边角隅 对孔, 腹面 多角隅 对孔; 绿色 细胞在 枝叶横 切面观 呈三角 形或梯

形, 偏 于叶片 背面, 腹面全 为无色 细胞所 包被, 或部分 裸露。 雌雄 杂株。 雄苞叶 与枝叶

同形, 雌苞叶 较大, 内卷, 先端 具齿; 无色细 胞螺纹 稀少, 水 孔与茎 叶同。 孢 蒴小, 孢

子硫 磺色, 平滑, 直径约 38 微米。

产贡山 (独 龙江流 域沿岸 )、 泸水、 福贡、 大理; 多生 于海拔 600 — 1500 米 一带的

林下、 溪 边低湿 地上, 或沼泽 及水草 地上。 黑龙 江大兴 安岭地 区也有 分布。 广泛 分布于

印度、 日本、 中欧 山地、 西欧 大西洋 沿岸、 非洲北 部及北 美洲。

本种与 拟狭叶 泥炭藓 S. cuspidatulum 较 相似, 但本 种植株 较小; 茎 叶呈狭 三角状

舌形, 枝 叶呈卵 圆形, 而后 者茎叶 呈阔三 角形, 枝叶较 细长, 呈 卵状披 针形, 且 无色细

胞 腹面具 边孔及 角孔, 均 与本种 相异。

27. 细叶 泥炭藓 图版 13: 10 — 13

Sphagnum teres (Schimp. ) Aongstr. in Hamtm. (1861); C. Warnstorf (1911) ; P.

C. Chen et Lee (X. J. Li) (1956); C. Gao (1977, 1983); M. S. Chang (1978); X. L.

Bai (1987, 1989); X. J. Li in C. Gao (1994).

Sphagnum squarrosum Crom. var. teres Schimp. (1858)5 S. squarrosum Crom.

ssp. teres (Schimp. ) Aongstr. in Hartm. (1861) .

植 物体较 纤细, 黄绿 色或淡 棕色。 茎 皮部具 3 — 4 层 细胞, 表 皮细胞 薄壁, 有 单孔;

中轴黄 色或红 棕色。 茎叶 较大, 舌形, 长 1.3 — 1.4 毫米, 基部宽 1 毫米, 先端 圆钝,

具 白色分 化边, 呈消 蚀或锯 齿状, 两侧 具狭分 化边; 无 色细胞 无螺纹 或稍有 螺纹, 稀具

水孔。 枝丛多 5 枝, 2 — 3 强枝。 枝 叶呈卵 圆状披 针形, 先端 急尖, 边 内卷, 上 部稍背

仰, 长 1.2 — 1.6 毫米, 宽 0.6 — 1 毫米; 无 色细胞 腹面上 部具大 形厚边 角孔, 向 下渐成

厚边 对孔, 背面 上部具 大形前 角孔, 渐向 基部大 形厚边 圆孔渐 增多; 绿色 细胞在 枝叶横

切 面观呈 梯形, 偏 于叶片 背面, 腹面 常裸露 或部分 为无色 细胞所 包被。 雌雄 异株。 雄苞

叶 与枝叶 同形; 雌苞叶 呈长阔 舌形, 长 4 一 5 毫米, 宽约 2 毫米。 孢子灰 棕色, 壁上具

细疣, 直径约 25 微米。

产贡山 (独龙 江沿岸 )、 福贡、 碧江、 大理、 景东 等地; 多生 于海拔 600 — 1500 米

一 带的林 下低湿 之腐殖 土上, 或生于 林边、 溪边 水草地 及沼泽 地上, 也见 于塔头 甸子水

中。 黑 龙江、 吉林、 辽宁、 内 蒙古、 陕 西及四 川等省 区均有 分布。 此外还 分布于 东喜马

拉雅 山区、 印度、 日本、 乌 克兰、 高 加索、 北美洲 及格陵 兰岛。

34

云南 植物志

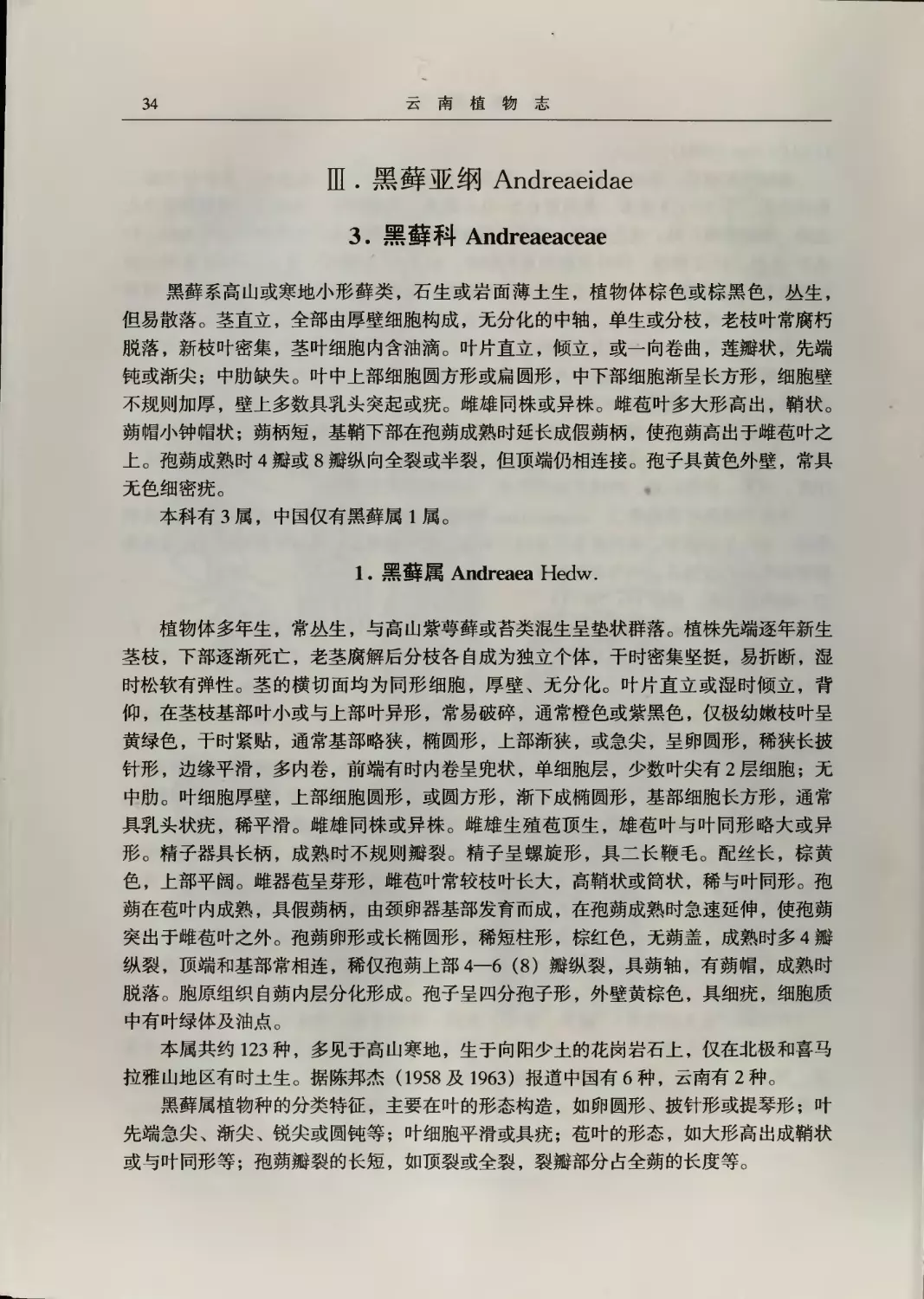

IH . 黑 藓亚纲 Andreaeidae

3. 黑 藓禾斗 Andreaeaceae

黑 藓系高 山或寒 地小形 藓类, 石生或 岩面薄 土生, 植 物体棕 色或棕 黑色, 丛生,

但易 散落。 茎 直立, 全 部由厚 壁细胞 构成, 无 分化的 中轴, 单生或 分枝, 老枝叶 常腐朽

脱落, 新枝叶 密集, 茎叶细 胞内含 油滴。 叶片 直立, 倾立, 或一向 卷曲, 莲 瓣状, 先端

钝或 渐尖; 中肋 缺失。 叶中 上部细 胞圆方 形或扁 圆形, 中下 部细胞 渐呈长 方形, 细胞壁

不规则 加厚, 壁上多 数具乳 头突起 或疣。 雌雄 同株或 异株。 雌苞叶 多大形 高出, 鞘状。

蒴 帽小钟 帽状; 蒴 柄短, 基鞘 下部在 孢蒴成 熟时延 长成假 蒴柄, 使 孢蒴高 出于雌 苞叶之

上。 孢蒴 成熟时 4 瓣或 8 瓣纵向 全裂或 半裂, 但顶 端仍相 连接。 孢子 具黄色 外壁, 常具

无色细 密疣。

本科有 3 属, 中 国仅有 黑藓属 1 属。

1. 黑藓属 Andreaea Hedw.

植 物体多 年生, 常 丛生, 与高 山紫萼 藓或苔 类混生 呈垫状 群落。 植株 先端逐 年新生

茎枝, 下 部逐渐 死亡, 老 茎腐解 后分枝 各自成 为独立 个体, 干 时密集 坚挺, 易 折断, 湿

时 松软有 弹性。 茎的横 切面均 为同形 细胞, 厚壁、 无 分化。 叶 片直立 或湿时 倾立, 背

仰, 在茎枝 基部叶 小或与 上部叶 异形, 常易 破碎, 通常橙 色或紫 黑色, 仅 极幼嫩 枝叶呈

黄 绿色, 干时 紧贴, 通 常基部 略狭, 椭 圆形, 上部 渐狭, 或 急尖, 呈卵 圆形, 稀 狭长披

针形, 边缘 平滑, 多 内卷, 前 端有时 内卷呈 兜状, 单细 胞层, 少数 叶尖有 2 层 细胞; 无

中肋。 叶细胞 厚壁, 上 部细胞 圆形, 或圆 方形, 渐 下成椭 圆形, 基部 细胞长 方形, 通常

具乳头 状疣, 稀 平滑。 雌雄 同株或 异株。 雌雄 生殖苞 顶生, 雄苞 叶与叶 同形略 大或异

形。 精 子器具 长柄, 成熟时 不规则 瓣裂。 精 子呈螺 旋形, 具二长 鞭毛。 配 丝长, 棕黄

色, 上部 平阔。 雌 器苞呈 芽形, 雌 苞叶常 较枝叶 长大, 高 鞘状或 筒状, 稀与叶 同形。 孢

蒴在 苞叶内 成熟, 具假 蒴柄, 由颈 卵器基 部发育 而成, 在孢 蒴成熟 时急速 延伸, 使孢蒴

突出于 雌苞叶 之外。 孢 蒴卵形 或长椭 圆形, 稀短 柱形, 棕 红色, 无 蒴盖, 成 熟时多 4 瓣

纵裂, 顶端和 基部常 相连, 稀仅孢 蒴上部 4 一 6 (8) 瓣 纵裂, 具 蒴轴, 有 蒴帽, 成熟时

脱落。 胞 原组织 自蒴内 层分化 形成。 孢子呈 四分孢 子形, 外壁黄 棕色, 具 细疣, 细胞质

中有叶 绿体及 油点。

本 属共约 123 种, 多见 于高山 寒地, 生 于向阳 少土的 花岗岩 石上, 仅 在北极 和喜马

拉 雅山地 区有时 土生。 据 陈邦杰 (1958 及 1963) 报道 中国有 6 种, 云南有 2 种。

黑藓属 植物种 的分类 特征, 主 要在叶 的形态 构造, 如卵 圆形、 披针 形或提 琴形; 叶

先端 急尖、 渐尖、 锐 尖或圆 钝等; 叶细胞 平滑或 具疣; 苞叶的 形态, 如大 形高出 成鞘状

或 与叶同 形等; 孢蒴 瓣裂的 长短, 如 顶裂或 全裂, 裂瓣部 分占全 蒴的长 度等。

黑藓科

35

分种 检索表

1 (2) 孢蒴 长椭圆 形或短 柱形, 成熟后 仅上部 1/2 左右 4 瓣 纵裂; 叶片 先端稍 内曲呈 兜形, 叶细

胞 近于平 滑无疣 2. 王 氏黑藓 A. wangiana

2 (1) 孢蒴 椭圆形 或近圆 球形, 成熟 后全部 4 瓣 纵裂; 叶片先 端不呈 兜形, 叶细胞 具明显 突出的

单 个圆疣 1. 岩 生黑藓 A. rupestris

1. 岩 生黑藓 图版 14: 9—20

欧黑藓

Andreaea rupestris Hedw. (1801); X. J. Li (1985); T. Y. Chiang (1989); X. L.

Bai (1989, 1991); T. Cao et C. Gao (1995).

Andreaea likiangensis P. C. Chen et T. L. Wan (1958) ; P. C. Chen et al. (1963) ;

S. Y. Jin (1988); C. Gao (1994).

植物体 细小, 丛生 垫状, 黑色, 略具 光泽。 茎 直立或 倾立, 高约 6 毫米, 复 叉状分

枝。 叶片 密集, 老茎 叶腐脱 破碎, 干时 覆瓦状 紧贴, 易 折断, 湿 时背仰 倾立, 基 部略狭

窄, 椭 圆形, 渐成狭 长形, 长达 0.6 毫米; 边缘 平直, 略 内卷; 中肋 缺如; 叶上 部细胞

小, 椭 圆形, 平 行整齐 排列, 厚壁 具突出 的单个 圆疣, 下部细 胞狭长 方形, 平滑。 雌苞

叶 长大, 成长 鞘状, 上部 具疣, 孢蒴 高出, 长 卵形, 红 黑色, 成熟时 4 瓣 纵裂达 基部。

孢子 呈四分 体形, 直径约 18 微米, 孢 壁具细 密疣, 红 棕色。

产丽江 地区, 禄劝 (乌蒙 山); 多生 于海拔 3500 — 4000 米以 上的高 山玄武 岩上。 分

布于 西藏。 俄 罗斯、 非洲、 欧洲、 南北 美洲、 大洋洲 也有。

2. 王 氏黑藓 图版 14: 1—8

Andreaea wangiana P. C. Chen et T. L. Wan (1958); P. C. Chen et al. (1963); S.

Y. Jin (1988); T. Cao et C. Gao (1995).

植物 体垫状 丛生, 黑 色或棕 黑色, 无 光泽。 茎 细长, 多 分枝, 下部 叶脱落 裸露, 干

燥时易 碎断, 稀 单生不 分枝, 高达 1 一 2 厘米。 叶 密生, 干燥时 紧贴, 挺硬易 碎断, 湿

时 倾立, 长约 1 毫米, 基 部长卵 圆形, 渐 上成披 针形, 渐尖, 先端 卷曲呈 兜形, 具小

尖, 尖有 时无色 透明; 边缘 平滑, 全边 内卷; 无 中肋。 叶 片细胞 平滑, 上 部细胞 深色,

厚壁, 圆 形或扁 圆形, 直径 3 — 4 微米, 基部 细胞长 方形, 9/33 微米。 雌苞叶 2 — 3 片,

长大, 内 卷呈圆 筒形, 先 端钝, 或 有微小 尖头, 略 内曲。 孢 蒴椭圆 柱形, 长 1.4 毫米,

直径 0.5 毫米, 下部 1/2 不 开裂, 淡黄 色或淡 绿色, 上部 1/2 纵长 4 瓣裂, 顶部 相连,

棕 红色。 孢 子直径 28 — 32 微米, 棕色, 有细 密疣。

产 德钦、 贡山、 福贡、 丽江; 多生 于海拔 2800 — 4000 米 的高山 花岗岩 或玄武 岩上,

往往见 于向阳 面的岩 面或岩 缝处。 还产于 陕西, 秦 岭山脉 顶部。 后选模 式标本 采自陕

西, 秦岭太 白山三 关殿, 海拔 3600 米。

本种为 中国特 有种。

36

云南 植物志

图版 14

1—8. 王 氏黑藓 Andreaea wangianaP. C. Chen et T. L. Wan, 1. 植物体 (X8), 2. 茎叶 (X35), 3. 外 雌苞叶

(X35), 4. 内 雌苞叶 (X35), 5. 叶 中部边 缘细胞 (x220), 6. 叶先 端细胞 (x220), 7. 叶基 部细胞 (x

220), 8. 叶中部 横切面 (X220); 9—20. 岩 生黑藓 A. rupestris Hedw. , 9. 具 孢蒴枝 (x32), 10—14. 茎叶

(X35), 15. 外 雌苞叶 (X35), 16. 内 雌苞叶 (x35), 17. 叶先 端细胞 (x220), 18. 叶基 部细胞 (X220),

19. 孢子 (X220), 20. 叶中部 横切面 (x260)。 (吴锡 麟仿高 谦绘)

mm

牛 毛藓科

37

W . 真 藓亚纲 Bryidae

4. 牛 毛薛科 Ditrichaceae

植物体 直立, 小形, 疏或密 丛生, 土生或 石生。 茎 单一或 分枝, 基部具 假根, 多具

中轴。 叶二 列或多 列密生 茎上, 多为披 针形, 先端渐 尖或具 毛尖, 稀基部 鞘状; 中肋粗

壮, 终止于 叶尖或 突出, 多数 具主细 胞及副 细胞, 厚壁 细胞背 部多于 腹部; 叶细 胞小,

平滑, 方形、 短 方形、 长 方形到 线形, 角 细胞不 分化。 雌雄 同株或 异株。 生殖苞 顶生,

具线形 配丝。 苞叶 与茎叶 同形, 仅 较大, 具长 毛尖。 蒴柄 直立, 仅少数 弯曲。 孢 蒴有时

隐没 于苞叶 之中或 突出, 近于 球形, 一般多 具长蒴 柄而伸 出', 呈短圆 柱形, 直立, f 顷立

或略 弯曲, 对 称或不 对称, 少 数孢蒴 具肋状 突起; 齿片 16 条, 2 裂至 基部或 不完全 2

裂, 具 纵条纹 或疣, 稀 平滑; 蒴 盖圆锥 形或具 长喙状 尖头; 蒴帽 兜形。

本科全 世界约 19 属, 主要 产南北 温带。 中国有 11 属, 云南有 11 属, 21 种, 1 变

种。

分属 检索表

1 (4) 叶 2 — 3 裂; 孢蒴 平滑, 齿 片不具 细疣, 但 常有交 叉的纵 条纹。

2 (3) 叶呈 3 列 紧贴于 茎上; 孢蒴 卵形, 无蒴齿 10. 立 毛藓属 Tristichim

3 (2) 叶 2 列; 茎 具明显 的节; 孢蒴长 卵形或 圆柱形 11. 对 叶藓属 Distichium

4 (1) 叶 多列; 齿片 2 裂达 基部, 具 细疣。

5 (8) 叶片上 部细胞 方形; 孢蒴 干时具 明显的 纵褶。

6 (7) 上部叶 边缘具 钝尖双 列齿, 叶边缘 有时具 2 层 细胞; 孢 蒴直立 8. 石 缝藓属 Saelania

7 (6) 上部叶 边缘平 滑或具 细齿, 单层 细胞; 孢蒴平 或垂倾 9. 角 齿藓属 Ceratodon

8 (5) 叶片上 部细胞 长形, 平滑; 孢 蒴干时 平滑。

9 (16) 蒴 柄短, 孢蒴隐 没于苞 叶中。

10(11) 被叶 植株如 穗状; 叶圆 舌形或 卵圆形 4. 高 地藓属 Astomiopsis

11 (10) 被叶植 株不为 穗状, 叶披 针形、 卵 状披针 形或卵 圆形。

12 (13) 蒴盖不 分化; 叶尖细 胞常有 明显的 前角突 1. 丛 毛藓属 Pleuridium

13 (12) 蒴盖 分化; 叶尖细 胞无前 角突。

14 (15) 叶覆瓦 状紧密 排列, 下 部叶卵 圆形, 较宽, 具 短尖; 孢蒴阔 卵形; 无蒴齿

2. 并 列藓属 Pringleella

15 (14) 叶不 为覆瓦 状紧密 排列, 下部叶 较小, 稀疏, 卵 状披针 形或披 针形; 孢蒴长 卵球形 或长圆

柱形, 有蒴齿 3. 荷 包藓属 Garckea

16 (9) 蒴 柄长, 孢 蒴高出 于苞叶 之上。

17 (18) 茎叶 背仰, 叶干 时卷缩 5. 毛 齿藓属 Trichodon

18 (17) 茎叶不 背仰, 叶 干时不 卷缩。

19 (20) 蒴齿发 育正常 6. 牛 毛藓属 Ditrichum

20 (19) 蒴齿 不分化 7. 拟牛 毛藓属 Ditrichopsis

38

云南 植物志

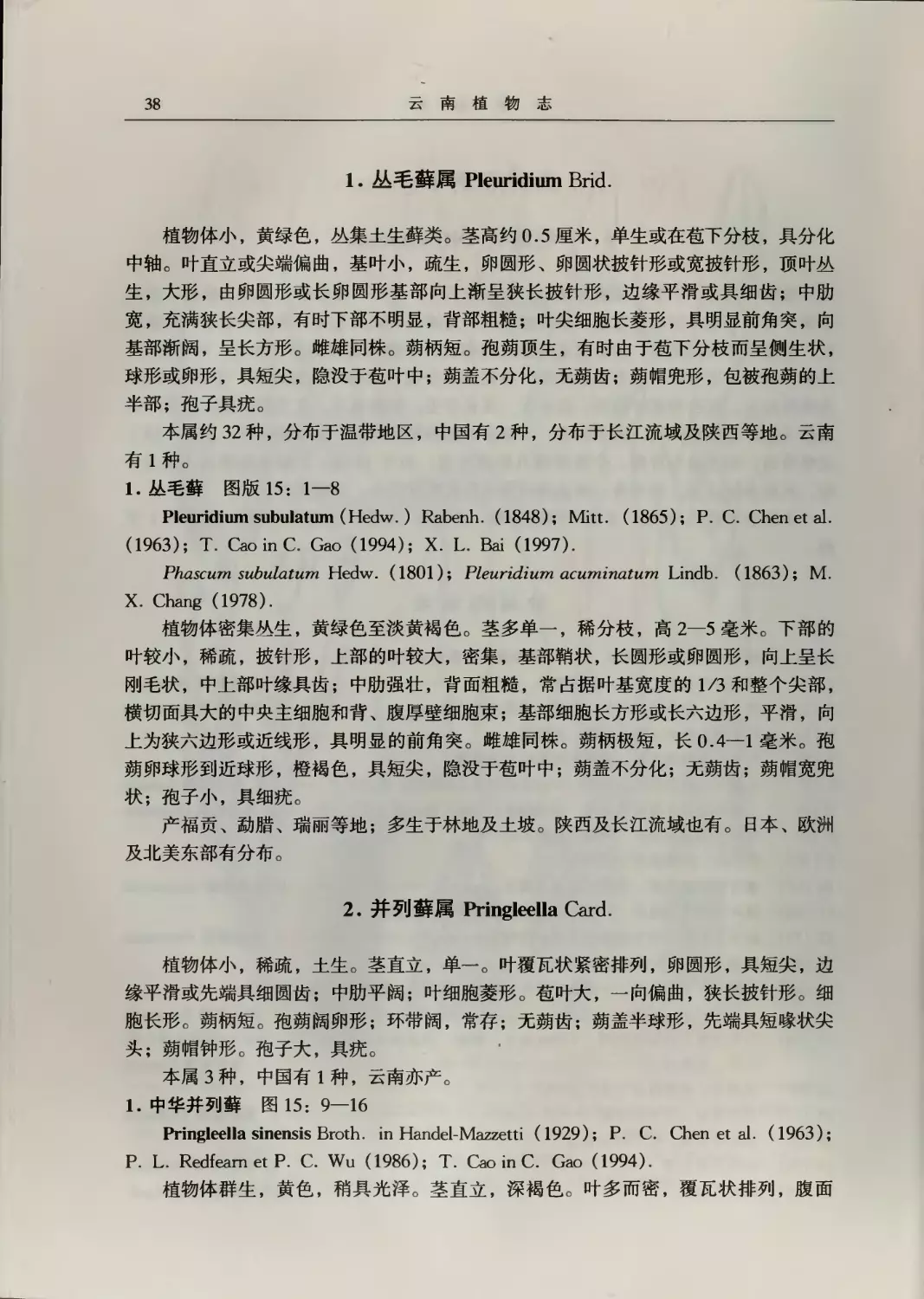

1. 丛 毛藓属 Pleuridium Brid.

植物 体小, 黄 绿色, 丛 集土生 藓类。 茎高约 0.5 厘米, 单生或 在苞下 分枝, 具分化

中轴。 叶直立 或尖端 偏曲, 基 叶小, 疏生, 卵 圆形、 卵圆状 披针形 或宽披 针形, 顶叶丛

生, 大形, 由卵圆 形或长 卵圆形 基部向 上渐呈 狭长披 针形, 边缘平 滑或具 细齿; 中肋

宽, 充 满狭长 尖部, 有时 下部不 明显, 背部 粗糙; 叶尖 细胞长 菱形, 具 明显前 角突, 向

基部 渐阔, 呈长 方形。 雌雄 同株。 蒴 柄短。 孢蒴 顶生, 有时 由于苞 下分枝 而呈侧 生状,

球形或 卵形, 具 短尖, 隐 没于苞 叶中; 蒴盖不 分化, 无 蒴齿; 蒴帽 兜形, 包被孢 蒴的上

半部; 孢子 具疣。

本属约 32 种, 分布 于温带 地区, 中国有 2 种, 分 布于长 江流域 及陕西 等地。 云南

有 1 种 o

1. 丛毛藓 图版 15: 1-8

Pleuridium subulatum (Hedw. ) Rabenh. (1848); Mitt. (1865); P. C. Chen et al.

(1963); T. Cao in C. Gao (1994); X. L. Bai (1997).

Phascum subulatum Hedw. (1801) ; Pleuridium acuminatum Lindb. (1863) ; M.

X. Chang (1978).

植物 体密集 丛生, 黄绿色 至淡黄 褐色。 茎多 单一, 稀 分枝, 高 2 — 5 毫米。 下部的

叶 较小, 稀疏, 披 针形, 上 部的叶 较大, 密集, 基部 鞘状, 长圆 形或卵 圆形, 向 上呈长

刚 毛状, 中上 部叶缘 具齿; 中肋 强壮, 背面 粗糙, 常占 据叶基 宽度的 1/3 和整个 尖部,

横切 面具大 的中央 主细胞 和背、 腹 厚壁细 胞束; 基 部细胞 长方形 或长六 边形, 平滑, 向

上为 狭六边 形或近 线形, 具明 显的前 角突。 雌雄 同株。 蒴抦 极短, 长 0.4 — 1 毫米。 孢

蒴卵球 形到近 球形, 橙 褐色, 具 短尖, 隐 没于苞 叶中; 蒴盖不 分化; 无 蒴齿; 蒴 帽宽兜

状; 孢 子小, 具 细疣。

产 福贡、 勐腊、 瑞丽 等地; 多生于 林地及 土坡。 陕 西及长 江流域 也有。 日本、 欧洲

及北美 东部有 分布。

2. 并 列藓属 Pringleella Card.

植物 体小, 稀疏, 土生。 茎 直立, 单一。 叶覆瓦 状紧密 排列, 卵 圆形, 具 短尖, 边

缘平 滑或先 端具细 圆齿; 中肋 平阔; 叶细胞 菱形。 苞 叶大, 一向 偏曲, 狭长披 针形。 细

胞 长形。 蒴 柄短。 孢蒴阔 卵形; 环 带阔, 常存; 无 蒴齿; 蒴盖半 球形, 先 端具短 喙状尖

头; 蒴帽 钟形。 孢 子大, 具疣。

本属 3 种, 中国有 1 种, 云南 亦产。

1. 中华 并列藓 图 15: 9—16

Pringleella sinensis Broth, in Handel- Mazzetti (1929); P. C. Chen et al. (1963);

P. L. Redfearn et P. C. Wu (1986); T. Cao in C. Gao (1994).

植物体 群生, 黄色, 稍具 光泽。 茎 直立, 深 褐色。 叶多 而密, 覆瓦状 排列, 腹面

牛 毛藓科

39

图版 15

1~8. 丛毛藓 Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. , 1. 植物体 (X13), 2—6. 叶 (x39), 7. 叶 尖细胞

(X413),8. 叶基 部细胞 (X413); 9 — 16. 中华 并列藓 Pringleella sinensis Broth. , 9. 植物体 (x5), 10—13. Bf

(X47), 14. 植物体 下部叶 的细胞 (X490), 15. 植物 体顶端 叶的尖 部细胞 (X490), 16. 植物体 顶端叶 的基部

细胞 (X490)。 (张大 成绘)

40

云南 植物志

凹, 下部的 叶小, 向上 渐大, 卵圆形 或阔卵 圆形, 短 渐尖或 急尖, 边直, 全缘, 顶端微

具齿; 中肋 粗壮, 平滑, 近叶尖 终止; 细胞菱 形或狭 长形。 苞叶 簇生, 多 而大, 披针形

渐尖; 中肋 到顶或 突出; 细胞 线形。 雌 雄同苞 混生。 蒴 柄短, 长 1 毫米。 孢蒴 球形, 淡

褐色; 环 带宽, 常存; 蒴 盖大, 半 球形, 具 短喙状 尖头。 孢子约 20 微米, 淡 褐色, 具

细疣。

产丽江 (模式 标本产 地); 生 于海拔 2950 米的草 地上。 云南特 产种。

该种与 P. pleuridioides Card. 相似, 但 孢蒴和 孢子均 较小, 可 区别。

3. 荷包 藓属' Garckea C. Muell.

植物体 丛生或 疏生, 淡黄 绿色, 无 光泽。 茎 直立, 细长, 在向 阳地稀 疏生长 的较粗

短, 在阴 湿地生 长的较 细长, 仅 基部具 假根。 叶 潮湿时 倾立, 干 时紧贴 茎上, 下部叶

小, 稀疏, 上部 的叶大 而尖, 密集 成丛, 叶边常 卷曲; 中肋 强劲, 突出 叶端; 叶 上部细

胞狭长 方形, 基部 细胞较 短阔。 苞 叶具阔 大鞘部 和狭长 尖端。 雌雄 异株。 蒴 柄短。 孢蒴

隐 没于苞 叶中, 长卵形 或长圆 柱形, 干时 紧缩; 环带 2 列, 成熟 后自行 卷落; 蒴 齿着生

于 蒴口内 下方, 齿 片长披 针形, 纵裂为 2, 基部具 横脊, 上部常 并合, 全具 密疣; 蒴盖

圆 锥形, 尖顶; 蒴帽 钟形, 仅覆 罩蒴盖 部分, 常 粗糙。

本属约 6 种, 温热 地带土 生小型 藓类, 中国有 1 种, 云南 亦产。

1. 荷包藓 图版 16: 14—23

Garckea phascoides (Hook. ) C. Muell. (1845); C. Gao in X. J. Li (1985); T.

Cao in C. Gao (1994).

Dicranum phascoides Hook. (1829); Grimmia flexuosa Griff. (1842); Grimmia

comosa Doz. et Molk. (1844); Garckea comosa ( Doz. et Molk. ) Wijk. et Marg.

(1960); Garckea flexuosa (Griff. ) Marg. et Nork. (1973).

植物 体小, 黄绿色 至淡褐 绿色, 疏或密 丛生。 茎 直立, 高 1 一 2 厘米, 单一。 叶长

披 针形, 先端 渐尖, 在茎上 部的叶 密集, 较大, 直立 伸展, 在茎下 部的叶 更紧贴 于茎,

较 短小, 边 全缘, 叶 边上部 内曲; 中 肋宽, 突出 叶尖; 叶 细胞长 方形、 狭长方 形或线

形, 壁薄。 苞叶基 部阔卵 圆形, 先 端急狭 成长披 针形。 雌雄 异株。 蒴柄 很短。 孢蒴顶

生, 隐 没于苞 叶中, 长椭 圆体形 至短圆 柱形; 环 带宽, 单 个细胞 脱落; 齿片 16, 红褐

色, 具 粗疣, 不规则 2 — 3 裂; 蒴盖具 圆锥状 喙尖; 蒴 帽小, 钟形, 粗糙; 孢子 球形,

小, 有 细疣。

产 贡山、 丽江、 昆明、 丘北、 河口、 景洪、 勐海、 勐腊、 腾冲、 潞西、 瑞丽、 耿

马、 沧源 等地; 生 于海拔 90~4150 米的 林下、 草丛以 及山坡 土上。 西藏、 台湾 也有。

亚洲南 部热带 地区、 非洲 (马达 加斯加 )、 $ 洋州和 中美洲 (巴 拿马) 有 分布。

4. 高 地藓属 Astomiopsis C. Muell.

植物 体小, 稀疏 群生, 呈 穗状。 茎 短小, 单一, 稀 分枝, 坚挺 易断。 叶 小形, 紧贴

牛 毛藓科

41

茎上, 内 凹成莲 瓣状, 圆舌形 或阔卵 圆形, 边 缘有细 锯齿; 中肋 平直, 终 止于叶 中部或

叶尖; 叶 上部细 胞狭长 方形、 方 形或圆 方形, 下 部细胞 较阔, 方形、 长方 形和六 边形。

雌苞叶 有阔大 鞘部, 长 舌形, 先端 钝或具 长尖, 紧贴 茎上。 雌雄 同株。 雄 株生于 基出短

枝 顶端。 蒴柄 很短。 抱蒴隐 没于苞 叶中, 成 熟时稍 高出, 卵 球形, 棕色, 壁厚, 具光

泽; 环带 分化, 常存, 无 蒴齿; 蒴盖 具斜喙 状尖; 蒴 帽小, 兜形, 基部有 3 — 4 裂片,

仅 覆罩蒴 盖的一 部分。

本辱 3 种, 多生于 高山土 壁上, 中国有 1 种, 原产 云南, 后又在 西藏也 发现, 其余

两种 均见于 南美, 为间断 分布。

1. 中华 高地藓 图版 16: 7-13

Astomiopsis sinensis Broth, in Handel-Mazzetti (1929) ; P. C. Chen et al (1963) ;

C. GaoinX. J. Li (1985); T. Cao in C. Gao (1994). '

植物体 微小, 密集 丛生或 疏生, 黄绿色 或变深 暗色, 穗状。 茎 直立或 倾立, 单一,

稀 分枝, 基部 具棕色 假根。 叶 片紧密 覆瓦状 排列, 阔 卵圆形 或长卵 圆形, 内凹 成莲瓣

状, 先端 圆钝, 叶边近 全缘, 微 内曲, 顶 端具小 圆齿; 中 肋粗, 达顶端 消失; 叶 片较上

面 的细胞 菱形、 方形、 圆 方形或 圆形, 近边 缘的细 胞小, 圆形, 厚壁, 近 中肋的 长形,

基部 向内的 细胞较 疏松, 长圆 状六边 形或长 方形, 向外的 较狭。 雌苞叶 直立, 基部鞘

状, 先端 突然成 为细锐 尖头, 全缘。 蒴 柄短, 长约 0.8 毫米, 直立, 红色。 孢蒴 卵形,

壁薄, 椋色; 环 带宽, 常存; 蒴盖平 凸形, 具 短斜喙 状尖; 孢子极 细小, 棕色, 具细

疣。

产丽江 (模式 标本产 地); 生 于海拔 2950 米的草 地上。 西藏 也有。 中国特 有种。

5. 毛 齿藓属 Trichodon Schimp.

植物体 矮小, 丛生。 茎短, 单一, 纤细。 叶 基部半 鞘状, 先 端狭长 线形, 上 部四散

背仰, 干时 卷缩, 边缘上 部具小 鋸齿; 中 肋平, 背面 粗糙, 充满或 占据叶 尖绝大 部分;

鞘部细 胞狭长 方形, 尖 部的细 胞狭长 方形、 长 方形、 长圆 形或长 卵形。 雌 苞叶鞘 部以上

的 细胞菱 形或狭 菱形。 雌雄 异株。 蒴柄 细长。 孢蒴微 垂倾, 长圆 柱形, 略 弯曲, 壁薄,

平滑; 环带由 3 列细胞 组成, 成熟 后自行 卷落; 蒴 齿具短 基膜, 2 — 3 裂达 基部, 具疣

和粗 横纹, 干时 内曲; 蒴 盖呈细 斜圆锥 体状。

本属 2 种, 为 北半球 高山寒 地零星 分布的 藓类。 中国有 2 种, 云南有 1 种。

1. 云南 毛齿藓 图版 16: 1—6

Trichodon muricatus Herz. (1925); P. C. Chen et al. (1963); P. L. Redfearn et

P. C. Wu (1986); T. Cao in C. Gao (1994).

植物体 柔弱, 丛生。 茎 单一, 纤细, 高约 1 厘米, 具 密叶。 叶干时 皱缩, 潮 湿时弓

形 展开, 半 反折, 基 部短, 卵 圆形, 先端为 线状披 针形, 叶 边除基 部和叶 尖外, 其余部

分 外卷, 顶端 略钝, 具 明显细 圆齿; 中肋 强壮, 顶端 细胞微 凸起, 粗糙, 细胞长 方形、

方 形或长 圆形, 基部 细胞长 方形、 狭长 方形或 线形。 蒴柄 直立, 长 1 一 1.4 厘米, 紫色。

孢 蒴狭圆 柱状, 红色; 环 带由单 列细胞 组成, 碎裂; 蒴齿 极长, 裂达 基部, 线状, 直立

42

云南 植物志

' 、 、

图版 16

1-^. 云南 毛齿藓 Trichodon muricatus Herz. , 1. 植物体 ( X 7), 2—4. 叶 ( x 27), 5. 叶 尖细胞 ( x 293),

6. 叶基 部细胞 (X293); 7—13. 中华 髙地藓 Astomiopsis sinensis Broth. , 7. 植物体 (X7), 8. 植株上 面部分

(X28),9- - 11. 叶 (X60), 12. 叶 尖细胞 (X413), 13. 叶基 部细胞 (X413); 14 — 23. 荷包藓 Garckea phas-

coides (Hook. ) C. MueU. , 14. 植株丛 (x3), 15 — 20. 叶 (x33), 21. 叶中 部细胞 (x300), 22. 植 株下部

叶的叶 基细胞 (X300), 23. 植 株顶部 叶的叶 基细胞 (X300)。 (张大 成绘)

牛 毛藓科 43

或极少 的有点 倾斜, 棕色, 具 密疣。

产 丽江、 大姚、 腾冲; 生 于海拔 2000 — 3000 米的 林地及 土坡。 云南特 有种。 模式

标本采 自丽江 (鸣音 村)。

6. 牛 毛藓属 Ditrichum Hamp.

植物 体小, 密或疏 丛生, 黄 绿色, 稀暗 绿色。 茎 单一, 稀 分枝, 多数长 1 厘米以

下。 叶 多列, 呈 卵状披 针形或 细长披 针形, 常有 毛尖, 边 平直或 纵卷, 几乎 全缘, 仅在

尖 端具少 量齿; 中肋宽 而粗, 长达 叶尖或 突出, 背面 光滑或 具疣。 叶上部 细胞卵 圆形或

长 方形, 有 时狭长 方形, 基 部细胞 多为长 方形, 角细胞 分化不 明显, 具 薄壁或 厚壁。 雌

雄异株 或同株 异苞。 雌器苞 顶生, 苞叶较 长大, 具鞘状 基部。 、蒴柄 细长, 直立, 平滑。

孢 蒴直立 或先端 下倾, 多 数为长 圆状圆 柱形, 辐 射对称 或两侧 对称, 平滑 或干时 皱縮;

蒴盖 长圆锥 形或圆 锥形, 一 般顶端 圆钝, 环带 宽大, 由 1 一 2 列细胞 组成, 成熟 后自行

卷落; 蒴齿 多具短 基膜, 齿片 16, 几乎完 全纵裂 为二, 有 时部分 连生, 淡红 褐色, 常

具 密疣, 直立, 有时略 旋扭。 孢子多 平滑。

本属全 世界约 80 种, 分布 于温暖 地区, 中国有 10 余种, 云南有 9 种和 1 变种。

分种 检索表

1 (4) 植 物体较 高大, 高 一般达 2 厘米 以上; 叶疏松 着生。

2 (3) 植物体 粗壮, 高 2 — 7 (-14) 厘米; 叶 基部狭 长形, 边缘具 2 — 3 列透 明的线 形细胞 ……

3. 扭叶 牛毛藓 D* crispatissimum

3 (2) 植物 体中等 大小, 髙 2 — 3 厘米; 叶基 部长卵 圆形、 卵 圆形, 边 缘不具 透明线 形细胞 ……

5. 细 牛毛藓 D. flexicaule

4 (1) 植物体 矮小, 高 一般在 2 厘米 以下; 叶紧密 着生。

5 (10) 叶 基部卵 圆形、 长 卵圆形 或阔卵 圆形, 叶 尖长, 线状。

6 (7) 中肋 到顶, 但不 突出; 蒴齿短 2. 短齿 牛毛藓 D. brevidens

7 (6) 中肋突 出成长 芒状; 蒴齿长 线形。

8 (9) 叶基细 胞狭长 方形至 线形, 叶中、 上部细 胞与基 部细胞 同形, 但 较短; 中肋 界线不 清楚;

蒴齿 具节瘤 6. 牛毛藓 D. heteromallum

9 (8) 叶 基部细 胞长方 形或长 圆状六 边形, 向边缘 的细胞 狭长; 中 肋界线 清楚; 蒴 齿不具 节瘤…

7. 黄 牛毛藓 D. pallidum

10 (5) 叶为披 针形, 先端 渐尖。

11 (12) 孢蒴具 明显且 稍粗的 蒴托; 叶中 部和上 部细胞 均为狭 长方形

1 . 粗托 牛毛藓 D. apophysatum

12 (11) 孢 蒴具不 明显的 蒴托; 叶中部 和上部 细胞为 方形、 长 方形或 线形。

13 (14) 叶先端 旋扭; 中 肋界线 不清楚 9. 拟扭叶 牛毛藓 D. tortuloides

14 (13) 叶 先端不 旋扭; 叶中 肋界线 清楚。

15 (16) 叶大, 长约 2.3 毫米, 基 部宽而 抱茎; 基 部细胞 很小, 方形、 长 方形, 不 整齐, 常 混一些

狭长 细胞, 中 部和上 部细胞 狭长形 或线形 4. 印度 牛毛藓 D. darjeelingense

44

云南 植物志

16 (15) 叶 较小, 长约 1.3 毫米, 叶紧贴 于茎, 叶细胞 较大, 基部 同形, 长 方形、 方形, 从 基部向

叶尖逐 渐变小 8. 细叶 牛毛藓 D. pusillum

1. 粗托 牛毛藓 图版 17: 1-13

Ditrichum apophysatum Hamp. in Jaeg. ex Gangulee (1959) .

植物 体疏松 聚生, 高 0.5 — 1 厘米, 上部黄 绿色, 下部淡 褐色, 具弱 光泽。 茎 直立,

单一或 分枝, 基部具 假根。 叶潮湿 时直立 伸展, 干时 多紧贴 于茎, 在基 部的叶 较小, 多

为三 角状卵 圆形, 向上 逐渐变 长大, 顶 端的叶 长可达 2 毫米, 叶自 较宽的 基部向 上逐渐

变窄, 为披 针形, 边 全缘, 略 背卷; 中肋 平滑, 延 伸于叶 尖外; 叶 细胞具 薄壁, 基部细

胞 多为长 方形, 较短, 叶中部 和上部 的细胞 较长, 为狭长 方形。 雌苞叶 较长, 半 鞘状。

蒴柄 直立, 长约 1.5 厘米, 干时 扭曲。 孢蒴圆 筒状, 具 稍粗的 蒴托, 干时无 皱褶; 蒴盖

圆 锥形, 具喙状 尖头; 蒴 齿裂至 基部, 齿 片丝状 易碎, 具疣。 孢 子平滑 透明。

产景东 (哀牢 山)。 印度有 分布。 为中 国新分 布种。

2. 短齿 牛毛藓 图版 18: 1—11

Ditrichum brevidens Nog. (1944); Chuang (1973); Redfearn et P. C. Wu (1986);

T. Cao in C. Gao (1994).

植物 体密集 丛生, 黄 绿色, 无 光泽。 一般 茎高为 1 一 3 厘米, 单一, 稀 分枝, 茎上

具多而 略疏松 的叶, 下部 的叶较 细小, 上部 的叶较 长大。 叶干时 紧贴, 潮湿时 直立开

展, 叶基部 卵圆形 或阔卵 圆形, 先端 为线状 披针形 或钻状 渐尖, 呈纵槽 状凹, 叶边内

卷, 顶 端具细 圆齿; 中 肋近于 到顶, 界线不 明显; 叶 中部细 胞狭长 方形, 壁薄, 基部中

间的 细胞长 方形, 壁厚, 基部近 边的细 胞短长 方形或 方形, 壁 增厚。 雌雄 异株。 内雌苞

叶具 高鞘, 先端 迅速伸 长成钻 状尖, 边 内卷。 蒴柄长 1.2 — 1.5 厘米, 直立或 扭曲, 平

滑, 红 褐色, 上部黄 褐色。 孢蒴圆 柱状, 先端略 下倾, 不 对称; 环带 宽大, 由 2 列细胞

组成; 蒴盖圆 锥状, 具 斜喙状 尖头; 蒴 齿短, 2 裂至 基部, 褐色, 具 密疣。 孢子 球形或

近 球形, 近 平滑。

产 贡山、 福贡、 宾川 等地; 生 于海拔 900 — 3150 米的 林地、 路边 岩面、 山坡 土壁以

及 高山草 地上。 四川 和台湾 也有。 中国特 有种。

该种与 Ditrichum heteromallum (Hedw. ) Britt. 相似, 但叶较 短小, 叶基部 细胞较

短宽; 蒴盖具 斜喙状 尖头; 蒴齿 短可以 区别。

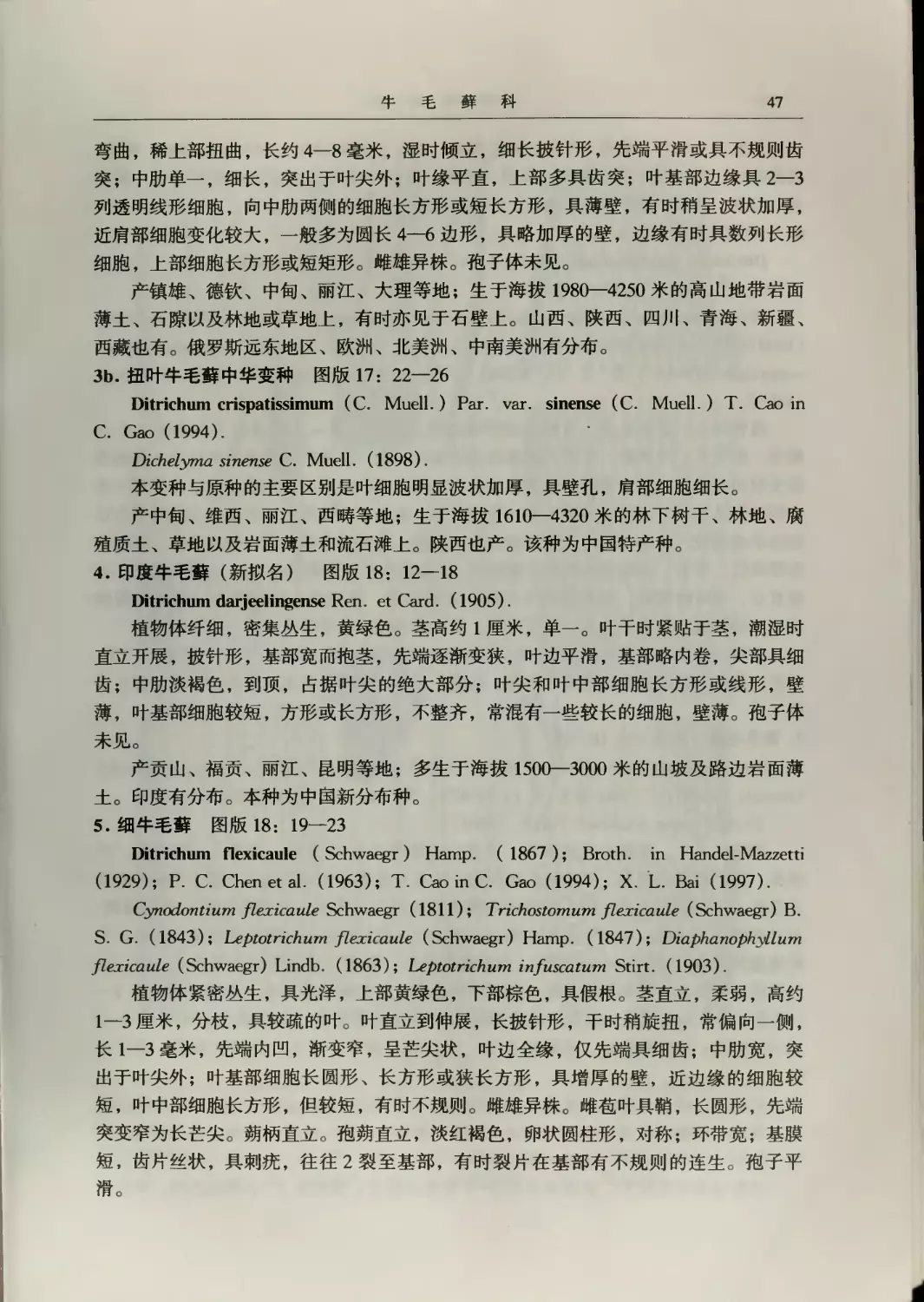

3. 扭叶 牛毛藓

Ditrichum crispatissimum (C. Muell. ) Par. (1900); Levier (1906); T. Cao in C.

Gao (1994).

Leptotrichum crispatissimum C. Muell. ( 1896 ) ; Dicranum sinense C. Muell.

(1897) ; Dicranodontium sinense (C. Muell.) Par. (1900).

3a. 扭叶 牛毛藓 (原 变种) 图版 17: 14-21

Ditrichum crispatissimum (C. Muell. ) Par. var. crispatissimum

植物体 多密集 丛生, 高 3 — 7 (-14) 厘米, 上部黄 绿色, 下部 褐色, 具弱 光泽。

茎单一 或叉状 分枝, 基部 多密被 棕红色 假根, 有 时假根 可达中 上部。 叶干 燥时多 向一边

牛 毛藓科

45

图版 17

1— 13. 粗托 牛毛藓 Ditrichum apophysatum Hamp. , 1. 植物体 (x24), 2—5. 叶 (x70), 6—10. 叶 (x24),

11. 叶基 部细胞 (X300), 12. 叶中 部细胞 (X300), 13. 叶尖 部细胞 (X300); 14 — 21 . 扭叶 牛毛藓 原变种 D.

crispatissimum (C. Muell. ) Par. var. crispatissimum, 14—16. 叶 (X24), 17. 叶基 部细胞 ( X300), 18. 叶中

部细胞 (x300), 19. 叶上 部细胞 (X300), 20. 叶尖 部细胞 (X300), 21. 叶中部 横切面 (X300); 22—26.

扭叶牛 毛藓中 华变种 D. crispatissimum (C. Muell. ) Par. var. sinense (C. Muell.) Cao, 22. 叶基 部细胞

(x 300), 23. 叶下 部近中 肋细胞 (X300), 24. 叶中上 部细胞 (X300), 25. 叶上 部细胞 (x300), 26. 叶下

部 横切面 (X300)。 (曾 淑英、 吴锡 麟绘)

46

云南 植物志

图版 18

丄一丄匸短齿牛毛藓!^!^!!咖&!^^!^?^^., 1. 具 孢蒴的 植物体 (X3), 2. 植 物体的 一部分 (X13), 3—8.

叶 (X30), 9. 叶中 部细胞 (X300), 10. 叶基 部细胞 (X300), 11. 蒴齿 及环带 (X300); 12 — 18. 印 度牛毛

薛 D. darjeelingense Ren. et Card. , 12. 植物体 (X3), 13. 植 物体的 一部分 (X7), 14 一 16. 叶 (x57), 17.

叶基 部细胞 (X300), 18. 叶中 部细胞 (X300); 19 — 23. 细 牛毛藓 D. flexicaule (Schwaegr) Hamp. , 19. 植

物体 (X3), 20—21. 叶 (x55), 22. 叶基 部细胞 (X300), 23. 叶中 部细胞 (x300)。 (张大 成绘)

牛 毛藓科

47

弯曲, 稀上部 扭曲, 长约 4 一 8 毫米, 湿时 倾立, 细长披 针形, 先 端平滑 或具不 规则齿

突; 中肋 单一, 细长, 突 出于叶 尖外; 叶缘 平直, 上 部多具 齿突; 叶基部 边缘具 2 — 3

列透 明线形 细胞, 向中 肋两侧 的细胞 长方形 或短长 方形, 具 薄壁, 有时稍 呈波状 加厚,

近 肩部细 胞变化 较大, 一般多 为圆长 4 一 6 边形, 具 略加厚 的壁, 边缘有 时具数 列长形

细胞, 上部细 胞长方 形或短 矩形。 雌雄 异株。 孢子体 未见。

产 镇雄、 德饮、 中甸、 丽江、 大理 等地; 生 于海拔 1980 — 4250 米的 高山地 带岩面

薄土、 石隙 以及林 地或草 地上, 有时亦 见于石 壁上。 山西、 陕西、 四川、 青海、 新疆、

西藏 也有。 俄罗 斯远东 地区、 欧洲、 北 美洲、 中南 美洲有 分布。

3b. 扭叶牛 毛藓中 华变种 图版 17: 22—26

Ditrichum crispatissimum (C. Muell. ) Par. var. sinense (C. Muell. ) T. Cao in

C. Gao (1994). •

Dichelyma sinense C. Muell . (1898) .

本 变种与 原种的 主要区 别是叶 细胞明 显波状 加厚, 具 壁孔, 肩 部细胞 细长。

产 中甸、 维西、 丽江、 西畴 等地; 生 于海拔 1610 — 4320 米 的林下 树干、 林地、 腐

殖 质土、 草地 以及岩 面薄土 和流石 滩上。 陕西 也产。 该种为 中国特 产种。

4. 印度 牛毛藓 (新 拟名) 图版 18: 12-18

Ditrichum darjeelingense Ren. et Card. (1905).

植物体 纤细, 密集 丛生, 黄 绿色。 茎高约 1 厘米, 单一。 叶干 时紧贴 于茎, 潮湿时

直立 开展, 披 针形, 基 部宽而 抱茎, 先 端逐渐 变狭, 叶边 平滑, 基部略 内卷, 尖 部具细

齿; 中肋淡 褐色, 到顶, 占 据叶尖 的绝大 部分; 叶尖和 叶中部 细胞长 方形或 线形, 壁

薄, 叶基 部细胞 较短, 方 形或长 方形, 不 整齐, 常混 有一些 较长的 细胞, 壁薄。 孢子体

未见。

产 贡山、 福贡、 丽江、 昆明 等地; 多生 于海拔 1500 — 3000 米 的山坡 及路边 岩面薄

土。 印度有 分布。 本 种为中 国新分 布种。

5. 细 牛毛藓 图版 18: 19—23

Ditrichum flexicaule ( Schwaegr ) Hamp. ( 1867 ); Broth, in Handel-Mazzetti

(1929); P. C. Chen et al. (1963); T. Cao in C. Gao (1994); X. L. Bai (1997).

Cynodontium flexicaule Schwaegr (1811); Trichostomum flexicaule (Schwaegr) B.

S. G. (1843); Leptotrichum flexicaule (Schwaegr) Hamp. (1847); Diaphanophyllum

flexicaule (Schwaegr) Lindb. (1863); Leptotrichum infuscatum Stirt. (1903).

植物 体紧密 丛生, 具 光泽, 上部黄 绿色, 下部 棕色, 具 假根。 茎 直立, 柔弱, 高约

1 一 3 厘米, 分枝, 具较疏 的叶。 叶 直立到 伸展, 长披 针形, 干时稍 旋扭, 常偏向 一侧,

长 1 一 3 毫米, 先端 内凹, 渐 变窄, 呈芒 尖状, 叶边 全缘, 仅 先端具 细齿; 中 肋宽, 突

出于叶 尖外; 叶基部 细胞长 圆形、 长方形 或狭长 方形, 具增厚 的壁, 近 边缘的 细胞较

短, 叶中部 细胞长 方形, 但 较短, 有时不 规则。 雌雄 异株。 雌苞叶 具鞘, 长 圆形, 先端

突变 窄为长 芒尖。 蒴柄 直立。 孢蒴 直立, 淡红 褐色, 卵状圆 柱形, 对称; 环 带宽; 基膜

短, 齿片 丝状, 具 刺疣, 往往 2 裂至 基部, 有时裂 片在基 部有不 规则的 连生。 孢子平

滑。

48

云南 植物志

产 贡山、 福贡、 维西、 中甸、 丽江 等地; 多生 于海拔 1500 — 4000 米的 林地、 树干、

杜鹃 灌丛、 路边岩 面及石 隙中。 陕西、 新疆、 四川、 台湾以 及东部 各省有 分布。 尼泊

尔、 印度、 日本、 俄罗 斯远东 地区、 中亚、 欧洲、 北美和 非洲有 分布。

6. 牛毛藓 图版 19: 1-9

Ditrichum heteromallum (Hedw. ) Britt. (1913); P. L. Redfearn et P. C. Wu

(1986); T. Cao in C. Gao (1994).

Weisia heteromalla Hedw. (1801) ; Grimmia heteromalla (Hedw. ) Web. et Mohr.

(1803) ; Didymodon heteromallus (Hedw. ) Hook, et Tayl. (1818) ; Trichostomum ho-

momallum (Hedw.) B. S. G. (1843); Ditrichum homomallum (Hedw.) Hamp.

(1867).

植物 体小, 疏松 丛生, 黄绿色 或淡褐 绿色。 茎多半 单一, 稀 分枝, 一般高 0.5 — 1

厘米, 稀 更长。 叶 伸展, 干 时上部 扭曲或 近偏向 一侧, 基部 卵圆形 或阔披 针形, 先端逐

渐变 窄为长 线形, 成半 管状, 基部 比线状 叶尖短 许多, 边 平直, 全缘, 偶 尔在下 部一些

叶 的叶尖 具齿; 中 肋宽, 界线 不清, 背面 平滑, 突 出于叶 尖外。 叶 片基部 细胞狭 长方形

到 线形或 线状六 边形, 叶片上 部细胞 同形, 较短, 全部 细胞微 变厚。 雌雄 异株。 雌苞叶

基部 鞘状, 较长, 先 端突然 变狭。 蒴柄长 1 一 2 厘米, 中 下部紫 红色, 上部黄 棕色。 孢

蒴 直立, 有时略 弯曲, 对称 或近于 对称, 长圆 柱形, 红 棕色; 环带 宽大; 蒴盖 长圆锥

形, 顶端 圆钝; 蒴 齿长, 直立, 红 棕色, 具节瘤 和疣。 孢子 平滑。

产贡山 等地; 生 于海拔 3600 米的林 地和林 下路旁 岩面。 贵州、 四川、 西藏、 广西、

广东、 海南、 江西 也有。 西喜马 拉雅、 印度、 日本、 欧洲、 北美、 南美和 非洲北 部有分

布。

7. 黄 牛毛藓 图版 19: 10—14

Ditrichum pallidum (Hedw. ) Hamp. (1867); Salmon (1900); Broth, in Handel-

Mazzetti (1929); C. Gao in X. J. Li (1985); T. Cao in C. Gao (1994).

Trichostomum pallidum Hedw. (1801).

植物体 丛生, 黄绿 色或暗 绿色。 茎 直立, 高约 0.5 — 1 厘米, 多 单一, 稀 分枝, 叶

密集, 茎下 部的叶 较小, 茎顶 的叶较 长大。 叶直立 伸展, 有时 略偏向 一侧, 干时 上部有

点 扭转, 长卵圆 形或披 针形, 先端 成半管 状的细 长尖, 边直, 先端具 齿突; 中肋 扁阔,

与叶细 胞界线 清楚, 占据叶 尖的大 部分, 突出叶 尖成长 芒状; 上 部叶细 胞狭长 方形, 中

部 细胞狭 长方形 或长的 4 一 6 边形, 基 部细胞 透明, 壁薄, 长方 形或长 圆状六 边形, 向

边缘 的细胞 狭长。 雌 雄同株 异苞。 雌苞 叶基部 鞘状, 先 端成细 长尖。 蒴柄 纤细, 长 1 一

2 厘米, 黄 色到红 棕色。 孢蒴长 圆状圆 柱形, 直 立或略 弯曲, 淡红 褐色; 环带由 2 — 3

列细胞 组成; 蒴盖圆 锥状, 具喙状 尖头; 蒴 齿裂至 基部, 线形, 具细密 刺疣。 孢子具

疣。

产 贡山、 绿春、 腾冲、 耿马、 沧源 等地; 生 于海拔 1200 — 3200 米的 林地及 路旁土

坡。 贵州、 西藏、 广东、 福建、 浙江、 江苏、 湖南、 安徽、 江西、 河南、 山东 也有。 日

本、 欧洲、 北美洲 东部、 非洲 中部有 分布。

该种植 物变化 较大, 其 植株从 0.5 — 1 厘米或 稍长; 蒴柄长 1 一 2 厘米 之间, 黄色到

牛 毛藓科

49

图版 19

1—9. 牛毛藓 Ditrichumheteromallum (Hedw. ) Britt. , 1 • 植物体 (x3), 2— 4. 叶 (x24), 5. 雌苞叶 (x24),

6. 叶中 部细胞 (X300), 7. 叶基 部细胞 (X300), 8. 孢蒴 (X24), 9. 菊齿 及环带 (X194); 10-14. 黄牛毛

蘇 D. pallidum (Hedw. ) Hamp. , 10. 具 孢蒴的 植物体 (><3), 11— 12. 叶 (x24), 13. 叶中 部细胞 (X300),

14. 叶基 部细胞 (X300); 15 — 19. 细叶 牛毛藓 D. pusillum (Hedw. ) Hamp. , 15. 植物体 (x3), 16— 17. 叶

(X24), 18. 叶中 部细胞 (X294), 19. 叶基 部细胞 (x294)。 (张大 成绘)

50

云南 植物志

图版 20

1 一 6. 拟扭叶 牛毛藓 DitrichumtortuloidesGrout, 1. 植物体 (x3), 2 — 4. 叶 (X33), 5. 叶 尖细胞 (x300),

6. 叶基 部细胞 (X300); 7— 15. 闭蒴拟 牛毛藓 DitrichopsisclausaBroth., 7. 植株丛 (x5), 8 — 11. 叶 (x24),

12. 孢蒴 (X24), 13. 蒴帽 (X24), 14. 叶尖 部细胞 (X490), 15. 叶 基细胞 (X490); 16 — 23. 石缝藓 Saela-

nia glaucescens (Hedw. ) Broth. , 16. 植物体 (x3), 17—19. 叶 (X33), 20. 叶 尖细胞 (x294), 21. 叶基部

细胞 (X294), 22. 叶边的 双列齿 (X414), 23* 叶 横切面 (x414)。 (张 大成、 曾淑 英绘)

牛 毛藓科

51

红 棕色, 有 时上部 棕色, 下部黄 色或橙 黄色, 从而可 见该种 不仅变 化大, 且各特 征之间

过渡类 型多, 因而 Th^iot, 以体形 高大, 蒴柄 较长, 橙黄 色与原 种略不 同所分 出之变

种 Ditrichum pallidum var. sinense Ther. 可能 是该种 的同物 异名。

8. 细叶 牛毛藓 图版 19: 15-19

Ditrichum pusillum ( Hedw. ) Hamp. (1867); C. Gao (1977) et in X. J. Li

(1985); P. L. Redfearn et P. C. Wu (1986); T. Cao in C. Gao (1994).

Didymodon pusillus Hedw. ( 1801 ) ; Trichostomum pusillum ( Hedw. ) Sm.

(1804) ; Leptotrichum pusillum (Hedw.) Hamp. (1847). Ditrichum setsch-wanicum

Broth, in Handel-Mazzetti (1929); Ditrichum microcarpum Broth, in Handel-Mazzetti

(1929).

植物 体疏松 丛生, 黄绿 色到褐 绿色, 老时 常为暗 黑色。 茎 直立, 单一, 稀 分枝, 高

0.5—1厘米。 叶片直 立或略 开展, 干时 紧贴, 下 部的叶 较小, 三 角状披 针形, 上部的

叶 较大, 长卵 圆状披 针形, 叶边具 细齿; 中 肋宽, 长达 叶尖或 突出成 钻形; 叶细 胞多为

长 方形、 方形 或狭长 方形, 稀为 菱形或 5 — 6 边形, 透明。 雌雄 异株。 雌 苞叶基 部长圆

形, 向上渐 狭长。 蒴柄红 褐色, 长 0.5 — 1.5 厘米。 孢 蒴长圆 状圆柱 形或卵 球形, 直立,

对称, 淡红 褐色; 环带细 胞大; 蒴盖圆 锥形, 具小喙 状尖; 蒴齿 直立, 裂至近 基部, 线

形, 有 时彼此 相连, 具细 密疣。 孢子具 细疣, 黄 棕色。

产 巧家、 贡山、 丽江、 武定、 昆明、 绿春、 腾冲、 潞西 等地; 多生 于海拔 900 —

2400 米 的林地 和路旁 土壁。 西藏、 四川、 海南、 广东、 湖南、 吉林 也有。 俄 罗斯、 欧

洲、 北 美洲和 非洲有 分布。

9. 拟扭叶 牛毛藓 图版 20: 1-6

Ditrichum tortuloides Grout ( 1927) .

植物 体小, 丛生, 黄 绿色, 下 部多为 淡褐黄 色或淡 褐色。 茎 直立, 单一, 高 0.5

(一 1) 厘米。 叶直立 开展, 干 时下部 贴茎, 先端 旋扭, 在茎 上面部 分的叶 较长, 下部的

叶 较短, 披 针形, 基部 较宽, 向上 逐渐变 成纵槽 状凹的 叶尖, 下 部叶边 平滑, 中 上部叶

边 背卷, 尖端 具齿; 中肋 到顶, 界线 清楚; 叶基 部细胞 透明, 长 方形, 向 边缘和 中肋的

细胞 略窄, 中部细 胞与基 部细胞 同形, 但 较小, 叶 尖细胞 更小, 长 方形、 方形, 稀五边

形。 雌苞叶 略长, 半 鞘状, 直立, 与 邻近叶 无很大 区别。 蒴柄 纤细, 直立, 长约 1.2 —

1.5 厘米, 红 棕色。 孢蒴圆 柱状, 直立, 稀先端 下倾, 褐色; 环 带淡红 褐色; 蒴齿 2 裂

至 基部, 线形, 具疣, 螺旋状 扭曲为 一簇。 孢子 透明, 褐色。

产 贡山、 中甸、 维西、 耿马、 沧源 等地; 多生 于海拔 900 — 3400 米的 林地、 树基、

流水 沟谷岩 面及土 壁上。 印度、 西喜马 拉雅、 欧洲及 北美有 分布。 本种为 中国新 分布。

7. 拟牛 毛藓属 Ditrichopsis Broth.

植物 体小, 丛生。 茎 短小, 单一, 基 部密生 假根。 叶在 茎顶端 丛集, 较大, 渐向基

,渐 小, 干时 紧贴或 扭曲, 湿时 倾立, 基部 鞘状, 先端 狭长披 针形, 渐尖, 边 缘略内

• ,平滑 ; '中肋 平薄, 终止" 于 矸尖; 叶细胞 狭长, 基 部细胞 较长, 较阔, 透明。 雌雄异

52

云南 植物志

株。 苞叶不 分化。 蒴柄 细长, 黄色。 孢 蒴卵形 或短圆 柱形, 直立, 壁薄, 蒴盖先 端具短

喙状尖 或无; 无 蒴齿。 孢 子大, 黄色, 具 密疣。

本属有 2 种, 中国 均产, 云南有 1 种。

1. 闭蒴拟 牛毛藓 图版 20: 7 — 15

Ditrichopsis clausa Broth, in Handel-Mazzetti (1929); P. C. Chen et al. (1963);

T. Cao in C. Gao (1994).

植物体 纤细, 密集 丛生, 淡黄 绿色, 具 光泽。 茎 直立, 单一, 基部具 深褐色 假根。

叶 干时稀 疏紧贴 于茎, 潮湿 时偏向 一侧, 最下 部的叶 很小, 渐向茎 端叶形 渐大, 茎端的

叶密 而大; 叶基部 鞘状, 卵状长 圆形, 先端变 为狭槽 状的, 披针 形的钻 状尖, 边 内卷;

尖部具 细齿, 其余 全缘; 中肋 扁平, 达叶 顶端, 色 较深, 略少于 叶基的 1/3, 占 据叶尖

的绝大 部分; 基部 细胞较 疏松, 色 较淡, 长 方形, 向边缘 较狭, 向顶端 的细胞 变短, 狭

长 方形。 雌雄 异株。 蒴柄 顶生, 深 黄色, 直或 微曲。 孢 蒴为闭 蒴型, 长 圆状圆 柱形, 褐

色, 先端具 一狭长 的喙状 尖头, 蒴上 有一条 明显的 裂线; 蒴齿不 分化; 孢子 褐色, 直径

约 25 微米, 具疣。

产 中甸、 丽江、 勐腊、 瑞丽、 沧源 等地; 生 于海拔 750 — 3850 米的 林地、 泥 炭沼泽

中以及 石隙薄 土上。 锡 金也有 分布。

8. 石 缝藓属 Saelania Lindb.

植物 体稀疏 群生, 黄绿 色或灰 绿色, 常有 蓝绿色 光泽, 仅基部 具少量 假根。 茎直

立, 纤细, 高 1 一 2 厘米, 单一或 不规则 分枝。 基 叶小, 顶叶 簇生而 较大, 干时略 扭曲,

披 针形, 先端 渐狭, 边平 直或微 外卷, 上部具 钝尖双 列齿; 中肋 强壮, 有 时顶端 背面微

粗槌, 到 顶或微 突出; 叶片 上部细 胞短长 方形, 壁 稍厚, 基部 的细胞 更长, 有时 沿着边

缘具 2 层 细胞, 角部 细胞圆 方形。 雌 雄异苞 同株, 雄 配子器 顶生于 雌器苞 下的短 枝上;

苞 叶与叶 同形。 蒴柄 细长, 直立, 长 0.5 — 1 厘米。 孢蒴 直立, 对称, 干时 微皱, 卵形

或长 圆状圆 柱形; 环带 2 — 3 列 细胞, 自行 卷落; 蒴齿红 棕色, 纵裂达 基部, 具 密疣,

基 膜短; 蒴盖圆 锥形, 有短喙 状尖; 蒴帽 兜状。 孢子具 弱疣。

本属仅 1 种, 分布于 北温带 寒地、 南非及 新西兰 各地。

1. 石缝藓 图版 20: 16—23

Saelania glaucescens (Hedw. ) Broth, in Bomanss et Broth. (1894); P. C. Chen et

al. (1963); C. Gao (1977); P. L. Redfeam et P. C. Wu (1986); T. Cao in C. Gao

(1994).

Trichostomum glaucescens Hedw. ( 1801 ) ; Leptotrichum pruinosum C. Muell.

(1896); Saelania pruinosa (C. Muell. ) Broth. (1901).

特 征同属 所列。

产 腾冲、 耿马、 沧源 等地; 生 于海拔 900 — 2000 米的 林地及 石灰岩 有覆土 的石隙

中。 陕西、 吉林、 黑龙江 也有。 日本、 俄罗 斯远东 地区、 欧洲 中部和 北部、 北 美洲、 美

国夏 威夷、 新 西兰和 南非有 分布。

牛 毛藓科

53

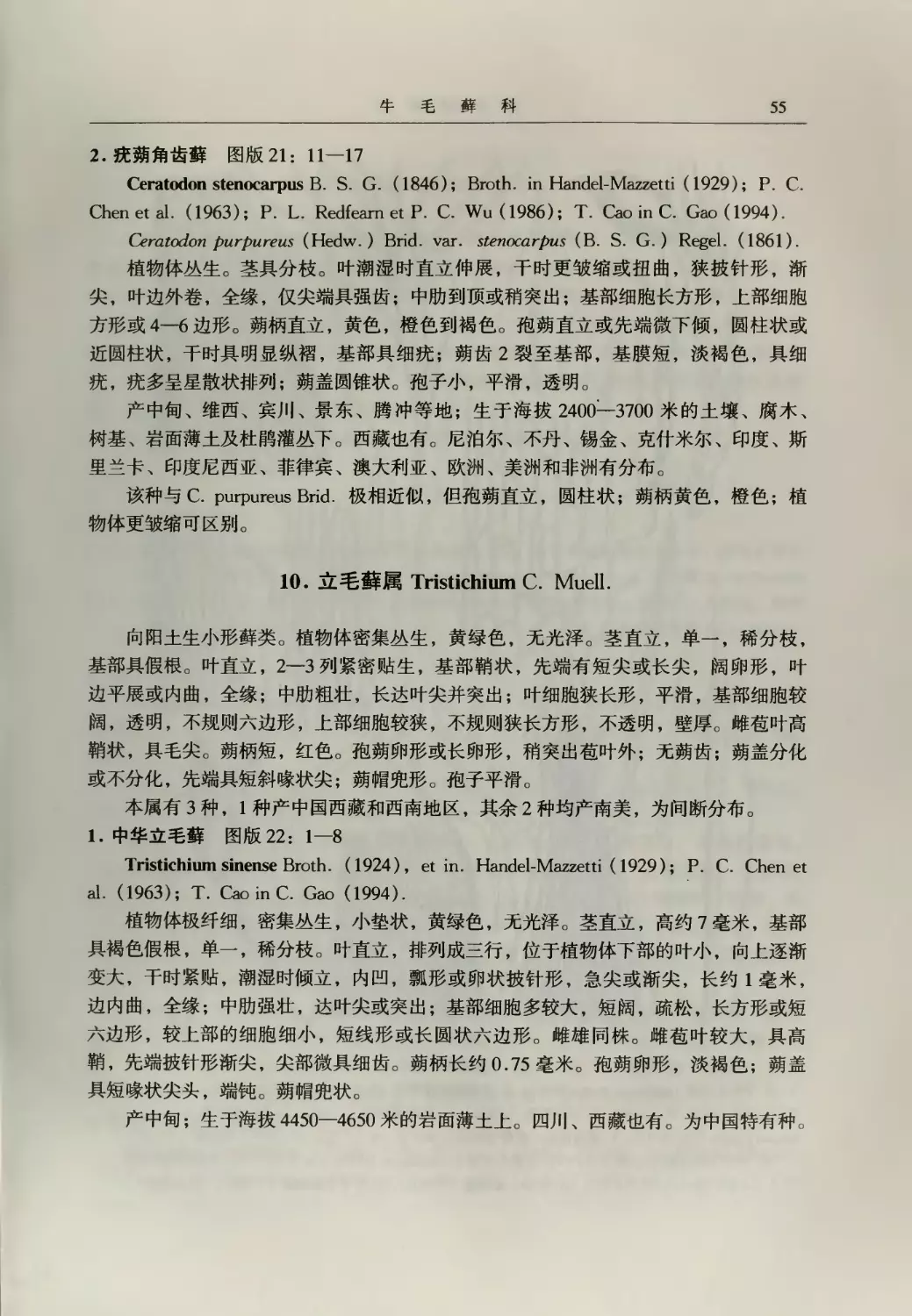

9. 角 齿藓属 Ceratodon Brid.

多 年生, 土生或 腐木生 藓类。 植物体 丛生, 绿 色或褐 绿色, 老时 常呈棕 红色。 茎细

长, 直立, 单 一或在 雌苞下 分枝, 具 中轴。 叶 直立, 在茎顶 端的叶 丛集, 干时 紧贴, 稍

旋扭, 卵状 披针形 或长披 针形, 边缘 平滑或 具齿, 背卷; 中肋 粗壮, 长达 叶尖或 突出成

刺状; 叶细胞 厚壁, 基部 细胞短 矩形, 上 部的方 形或圆 方形, 平滑。 多 数雌雄 异株。 苞

叶 基部高 鞘状。 蒴 柄长, 直立。 孢蒴 平列或 垂倾, 长 圆状卵 形或圆 柱形, 具长 纵褶, 褐

红色, 有 光泽; 环带具 2 — 3 列 细胞, 自行 卷落; 蒴 齿具短 基膜, 齿片 16, 2 裂达 基部,

红 褐色, 基部有 横纹, 尖部 具疣; 蒴 盖短圆 锥状, 先端 具短喙 状尖; 蒴帽 兜形, 覆盖孢

蒴 1/2。 孢 子小, 平滑。

本属 现知有 21 种, 中国有 2 种, 云南 均产。

分种 检索表

1 (2) 叶卵 状披针 形或披 针形, 较长, 干 时扭曲 或成皱 波状, 上 部或多 或少具 细齿; 孢蒴平 列到垂

倾, 卵状 圆柱形 1. 角齿藓 C. purpureus

2 (1) 叶狭披 针形, 较短, 干 时强烈 皱缩, 全缘, 仅 尖端具 强齿; 孢蒴 直立, 圆柱状

2. 疣蒴 角齿藓 C. stenocarpus

1. 角齿藓 图版 21: 1—10

Ceratodon purpureus ( Hedw. ) Brid. (1826); Broth, in Handel-Mazzetti (1929);

C. Gao in X. J. Li (1985); T. Cao in C. Gao (1994).

Dicranum purpureum Hedw. (1801); Ceratodon sinensis C. Muell. (1896) .

植 物体密 丛生, 幼 时上部 绿色, 下部褐 绿色, 老 时常呈 红色或 褐色。 茎 直立, 在正

常情 况下高 2 — 3 厘米, 稀 更高, 常 分枝。 叶 密生, 多列, 干 时叶下 部紧贴 于茎, 上部

扭 曲到皱 波状, 披针形 或狭披 针形, 渐尖, 常 龙骨状 背凸, 叶边于 近尖部 反折, 上部具

细齿; 中肋 粗壮, 终止于 叶尖或 突出成 短尖; 叶 片基部 细胞长 方形, 上部 的短长 方形或

方形, 平滑, 壁厚。 雌雄 异株。 雄苞 顶生, 芽状。 雌苞叶 具鞘, 外 雌苞叶 先端突 然变窄

为较长 或较短 的尖, 内雌 苞叶经 常为短 渐尖。 蒴柄长 1.5 — 3. 5 厘米, 紫 红色。 孢蒴平

列到 垂倾, 卵状圆 柱形, 或 多或少 弯曲, 不 对称, 干 时具粗 纵褶, 红 褐色。 齿片 16,

褐 红色, 具 细疣, 疣多 呈纵行 排列, 由较宽 的齿片 内层形 成分化 边缘。 孢子 球形, 平

滑, 透明。