Author: Пашков Е.В. Осинский Ю.А Четверкин А.А

Tags: автоматика системы автоматического управления и регулирования интеллектуальная техника технология управления оборудование систем управления техническая кибернетика техника технические науки электропневмоавтоматика пневмопривод

ISBN: 966-7473-37-6

Year: 2003

Пашков Е.В.

Осинский Ю.А.

Четверкин А.А.

лектр .'in

автомат

в производственных

процессах

%

v

Пашков Е.В., Осинский Ю.А., Четверкин

А.А.

ЭЛЕКТРОПНЕВМОАВТОМАТИКА

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПРОЦЕССАХ

Издание второе, переработанное и дополненное

Под общей редакцией

заслуженного деятеля науки и техники Украины,

д-ра техн. наук, проф. Е.В. ПАШКОВА

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины

в качестве учебного пособия для студентов

машиноприборостроительных специальностей

Севастополь

2003

Ььк 3-5-05

1122

> IK" f»$ 1. 58o : CkS 1,587.357

Рецензенты:

нне. СевНгГ >P ^ "**"' ПрйфеСС°Р' ЛЯВ' ^Ч"»' «Прнборострое-

B_V. Ганский, i-p техн. наук, cr. научи, сотрудник, зав. отделом я»

тамаимащш океано|рафнчески\ исследований МГЦ НЛН Украины.

Научный редактор В.К. Марию юв i-p техн. наук профессор.

Л. 1^2-551 оН803 оГИНЫ ° ПрИСВОеНШ1 1Т,1*а учсбного "ос°б"я

Пашков Е.В.

П22 Электропневмоавтоматнка в производственных процессах: Учеб. пособие

/ Е.В. Пашков. Ю.А. Осинекнн, А.А. Четверкнн: Под ред. Е.В. Пашкова.

• — --е изд.. перераб. и доп. — Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. —

496 с, нл.

ISBN 966-7473-37-6

Приведены терминология, основные понятия, графическое обозначение

элементов электропневмоавтоматнки. рассматриваются конструкция, принцип

действия и методика расчета электрических преобразователей сигналов и датчиков

сигналов. Описаны конструкции и даны характеристики электропневмораспределите-

лей. свободно программируемых контроллеров и исполнительных устройств

систем электропневмоавтоматики. Изложены рекомендации по выбору, расчету и

проектированию электропневматическнх систем управления технологическим

оборудованием. Даны численные примеры расчета основных элементов.

Для студентов технических вузов машиностроительных и

приборостроительных специатьностен. а также слушателей отделений переподготовки и повышения

квалификации в области автоматизации техпроцессов и производств.

Приведена термшолопя, ochobhi" поняття, граф1чне позначення елемент1в

електропневмоавтомагнкн, розглядаються конструкция, принцип дм та методика

розрахунку електричних перетворювашв сигнагив. Опнсаш конструкцп i даш

характеристики електропневморозподкпьннмв, вкпьно програмусмнх контролерш i

виконавчих пристроТв систем електропневмоавтоматнки. Внкладеш рекомендацн

по вибору, розрахунку i проектуванню електропневмоавтоматнчних систем керу-

вання технолопчним обладнанням. Приведен! чиеельш приклади розрахунку ос-

новннх елементтв.

Для студента техтчних вуз1в машннобуд1вннх i приладобудшннк спешаль-

ностей, а також слухач1В вйццлень перепиготовки та пивищення кванф.кацп у

галуз! автоматнзацп техпроцеав i виробннцтв.

ББК 3-5-05

i

Л Ш»-__ -.-^„^ .ГОП

LSBN 966-7473-37-6

i

© Издательство «СевНТУ», 2003

ПРВДНСЛОВШ.

Годы, прошедшие со времени первого издания учебного пособия

«Электропневмоавтоматнка в производственных процессах» (1997 г.), характеризуются

значительными достижениями в различных технических отраслях современного про-

изводства. r K

Несмотря на большое внимание, уделяемое развитию и применению средств

автоматизации, наличию работ в данном направлении, вопросы создания

высокоэффективных систем электронневмоавтоматикн не получили достаточного

отражения в литературных источниках.

Появление в промышленности новых высокопроизводительных и

высокоточных технологических процессов требует постоянного внимания к созданию и

применению адекватных средств автоматизации.

Основной задачей авторов второго издания была переработка и дополнение

первого издания материалами, являющимися результатами обобщения

практического опыта, накопленного в последние годы фирмой «Festo» (Германия), которое

может быть использовано студентами вузов технических специальностей при

выполнении расчетно-графнческих заданий, курсовых и дипломных проектов,

выпускных работ.

В предлагаемой вниманию читателей книге авторы использовали разработки

фирмы «Festo». имеющей свои представительства в 52 странах и заводы по

производству техники автоматизации в 10 странах, специалисты которой успешно

решают задачи автоматизации в таких известных компаниях и фирмах как

Фольксваген. Даймлер-Крайслер, Филипс и др. с комплексным применением

электропневмоавтоматнки. контроллеров, сенсорики и других средств. Одновременно в

книге обобщены и отражены опыт предприятий приборостроительной,

машиностроительной и других отраслей промышленности, данные отечественных и

иностранных литературных источников а также личный многолетний опыт работы

авторов в данной области.

Книга написана в соответствии с учебными планами таких направлений

обучения в СевНТУ. как 0902 — Инженерная механика, 0909 — Приборы. 0914 —

Компьютеризированные системы автоматики и управления. 0925 —

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии. 0922 — Электромеханика,

специальностей, отражающих вопросы автоматизации прошводства. а также

программами обучения учебных центрах «Фесто-Украина» и «Фесто-РФ». Во многом

она ориентирована на обучение по программам С-МВА (Менеджмент в области

инженерии), в которых сочетаются как тренинги по методам управления,

имеющие практическую направленность, так и новая информация о последних

достижениях в области автоматизации и информационных технологий. Книга также

может быть использована в процессе обучения мехатроннке. являющейся

синтезом механики н электроники, и рассматривающей вопросы планирования

производственных систем, монтажа, программирования, ввода в эксплуатацию,

обслуживания и поиска неисправностей.

Цель учебного пособия:

— обобщить обширную информацию в обтасти разработки и применения

средств электропневмоавтоматики:

— описать наиболее характерные конструкции элементов электропневмоав-

гоматикн, нх параметры, характеристики, особенности исполнения:

— изложить методику рационального проектирования основных элементов

электропневмоавтоматнки. квазиоптнмальных по совершаемой работе, н

предложить инженерные методы их расчета:

»«а»л, на «тометмк примерах вмчомости мемсито» " систем •«««-

^Z^Tnr«« „'«ершено—, »Ы„о„и,смь,с фу„к-

иии. позитивные и негативные аспекты.

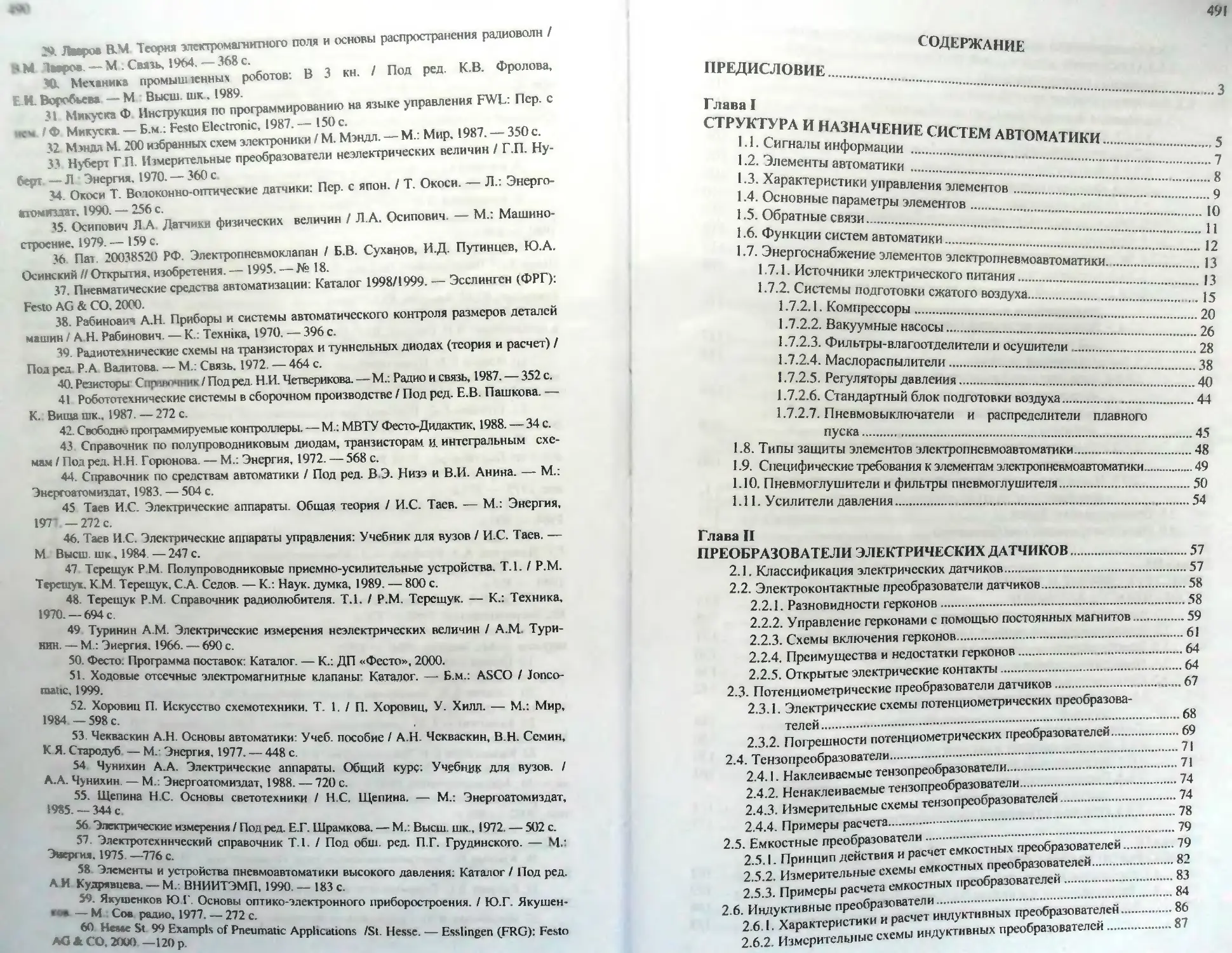

Учебное посооие состоит из восьми глав.

Кроме общих вопросов электропневмоавтоматики в нем последовательно

рассматриваются вопросы расчета н конструирования преобразователей

информации, конструктивные и эксплуатационные особенности датчиков сигналов на их

основе. констр\кции и эксплуатационные характеристики пневморасиределителеи,

свободно программируемых контроллеров, элементов электропневматических

систем и манипуыторов промышленных роботов с пневмоприводом, элементов

вакуумной техники, а также вопросы разработки систем управления

технологическим ооорудованием для конкретных техпроцессов.

Список использованной литературы приведен в конце книги. Предисловие

написано Пашковым Е.В. и Осинским Ю.А. Главы 1,11, Ш. VII и VIII — Е.В.

Пашковым, п. IV. разделы 1.7.2.5,3 6Л — Ю.А. Осинским, гл. V — А.А. Четверкиным

и Е.В Пашковым.

По просьбе авторов разделы 2.6.2,2.6.3 и 2.6 4 написаны Ю.К. Сопнным;

глава VI — канд. техн. наук ЮД Волковым.

Авторы выражают глубокую признательность докт. техн. наук, проф.

В К Маригодову, инженерам В.Д. Сорокиной и Е.Н. Абрамовой за помощь, ока-

шш>ю при подготовке учебного пособия к изданию.

В процессе работы над рукописью этого издания с благодарностью учтены

замечания отмеченные в рецензиях докт. техн. наук. В.А. Гайского и докт. техн

наук. проф. В.Я. Коппа.

СТРУКТУРА И НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

™«v 1™" а Т И К а ~ ОТраСЛЬ наУки и Te™«. охватывающая теорию и прак-

SfJZL СИСТСМ уПраВЛеНИЯ те*"И"ескими процессами, осуществляемыми

Оез непосредственного участия человека.

Пневмоавтоматика- раздел автоматики, охватывающий теорию и

практику построения систем управления техническими системами на базе

пневматических устройств.

Аналогичным образом можно классифицировать электроавтоматику как

раздел автоматики.

Электропневмоавтоматика— раздел автоматики, охватывающий

теорию и практику построения систем управления техническими системами на

базе комбинированных устройств, осуществляющих преобразование различных

неэлектрических, физических величин (перемещение, давление, механические

напряжения, температура и др.) в физические величины электрического напряжения

тока, частоты и др.

В соответствии с общими принципами управления технологическими

процессами автоматическое управление осуществляется на основе информации,

получаемой с помощью комплекса технических средств автоматики {4].

Системы автоматики в зависимости от выполняемых функций делятся на

автоматические системы контроля, управления и регулирования [53].

Технические средства автоматики, включающие различные автоматические

устройства, служат для получения, передачи, преобразования и хранения

контрольной информации, формирования и передачи командной информации,

использования ее для воздействия на управляемый процесс.

Интеграция электрических и пневматических устройств автоматики играет

важную роль в решении множества задач автоматизации производства.

Необходимость в дешевых и эффективных производственных системах

требует минимизации времени цикла работы технологического оборудования.

Электропневматические средства автоматики обладают рядом преимуществ. В

системах управления, где сигналы передаются на большие расстояния, с целью

сокращения времени передачи в качестве рабочей среды используется электричество. В

системах, где ожидается расширение и частое изменение номенклатуры

выпускаемой продукции, использование пневмоклапанов с электромагнитным

управлением дает возможность внедрять в них свободно программируемые контроллеры

что позволяет быстро изменять цикл работы систем.

Электрические устройства выполняют в системах управления

функции генерации и обработки сигналов.

Пневматические устройства решают различные задачи,

связанные с поступательным или вращательным перемещением нагрузки, а именно,

зажим, перемещения, позиционирование, ориентация.

Сигналы о наличии или состоянии объекта генерируются (вырабатываются)

разлнчнымии датчиками 1 (рисунок 1.1) и передаются на логико-вычислительные

устройства (процессоры) 2. в качестве которых, например, могут быть

использованы электромагнитные реле, контроллеры и др. Процессор обрабатывает

получаемые сигналы и посылает их к интерфейсным устройствам 3. предназначенным для

связи различных по виду энергии (рабочего тела) элементов, например, пиевмо-

распределителям с электромагнитным управлением, подающих сжатый воздух в

одну из рабочих полостей пневмоцилнндра 4. перемещение штока которого

контролируется датчиками положения 5. образующими обратную связь.

Программирование процессора (контроллера) осуществляется либо с помощью специальных

пультов, либо с помощью ПЭВМ, в которых хранится пакет программного обеспе-

чения. например. VinPlSA.

Структура и назначение систем автоматики

Пневмоавтоматика

Электроавтоматика

Сопла

Цилиндры

Моторы

Индикаторы

Пневыодвигателл

Распределители

Исполнительные устройства

I

7~1_

оиства!—

Электромоторы

Электромагниты

Лилейные двигатели

Управляющие элементы

Распределители (триггеры)

Обратные клапаны

Клапаны давления

Логические элементы

I

ггы |_

Мощные контакторы

Мощные транзисторы

Полупроводники

Процессорные элементы

Переключатели

Кнопки

Концевые выключатели

Генераторы программ

Сигнализаторы приближения

Датчики

{

I

D?

Контакторы

Реле

Электронные элементы

(контроллеры)

Входные элементы

т т т т т т '.

Сигналы

Переключатели

Кнопки

Концевые выключатели

Генераторыпрограмм

Сигнализаторыпрнб *

Индикаторы

Датчики

Рисунок 1.2

1

Таким образом, в процессе разработки систему управления можно

рассматривать как совокупность трех отдельных частей или блоков. Они включают в себя

выходные устройства, элементы, обрабатывающие сигналы, и входные элементы,

обеспечивающие ввод сигналов и обратную связь. В терминах аппаратного

обеспечения это означает, что для передачи сигналов должны существовать входные,

процессорные, управляющие и исполнительные устройства [26].

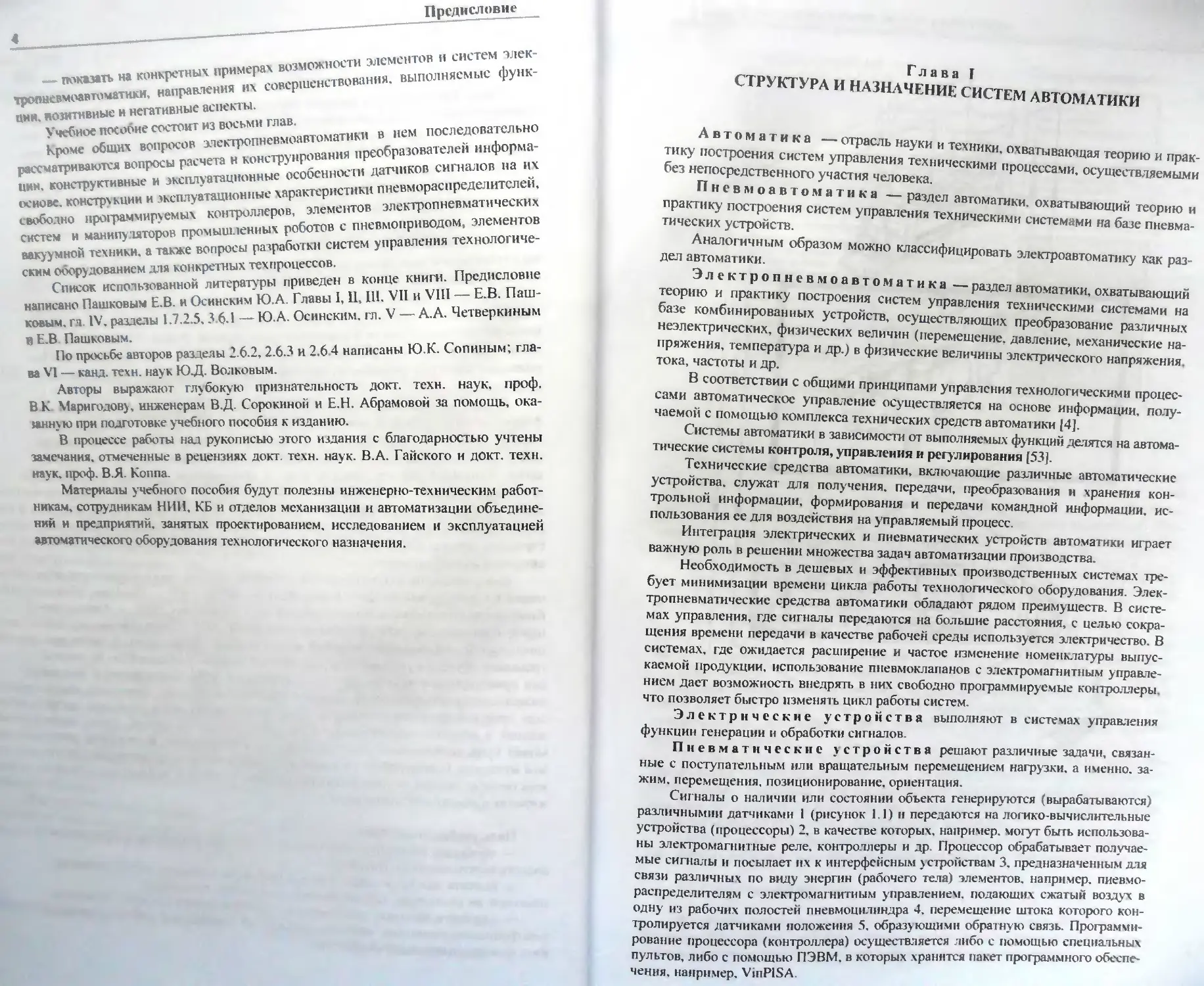

На рисунке 1.2 показано расположение устройств и элементов по

направлению потоков сигналов, характерных для электроавтоматики и пневмоавтоматики,

и выполняющих сходные функции в системах управления.

Для проектировщиков и наладчиков электропневматических систем очень

важно уметь различать уровни расположения элементов внутри системы, так как

на каждом уровне решается определенная задача прохождения или обработки сигнала.

Основываясь на данной схеме можно заключить, что для большинства

случаев системы электропневмоавтоматики, являясь комбинированными, представляют

собой сочетание электрических и пневматических устройств, соответственно

расположенных на двух первых и двух последних уровнях, выделенных на рису

штриховыми линиями.

Распределители с электромагнитным управлением и реле могут выполнять

как функции обработки сигналов, так и функции управления исполнительными

устройствами. Например, если распределитель используется для управления

цилиндром, он относится к управляющим элементам. Если же он служит для

обработки сигналов, он относится к процессорным элементам.

Особое место в электропневматических системах занимают источники

энергии, энергоносителями в которых являются сжатый воздух или электричество.

1 . " гналы информации

Носителем информации является сигнал. Под сигналом понимают

материальное воплощение сообщения, которое может быть использовано в

информационных системах при передаче, переработке и хранении информации.

Глава I

«ишяа

ypowoc

«5 апиалы moivt 1^ыть разделены на непрерывные и дис-

ie. Непрерывным называется сигнал, воспроизводящий все мгновенные

фюической величины. Дискретный сигнал образуется из непрерывного

.„. нием по времени, по уровню или одновременно по времени и

то

В системах управления в качестве сигналов обычно используют

электрические и механические величины (постоянный ток. амплитуду, напряжение,

давление сжатого газа или жидкости, усилия и т.п.), так как они позволяют легко

осуществлять передачу на расстояние, преобразование, сравнение и хранение

информации В одних сл>чаях сигналы возникают как непосредственное следствие

протекающих при управлении процессов (изменение тока, напряжения, температуры,

давления, положения исполнительных (выходных) элементов механических

устройств и т.п.). в других случаях они обеспечиваются чувствительными элементами

(преобразователями') или датчиками.

1.2. Элементы автоматики

С : .енно операциям, производимым с сигналами информации в

автоматических устройствах могут быть выделены функциональные ячейки —

элементы.

Элемент — простейшая в функциональном отношении ячейка

(устройство, схема), предназначенная для выполнения одной из следующих основных

операций с сигналом:

1) преобразования контролируемой величины в сигнал, однозначно

связанный с информацией об этой величине (чувствительные элементы, датчики);

2) преобразования сигнала одного рода энергии в сигнал другого рода

энергии: электрический в неэлектрический, неэлектрический в электрический, неэлек-

грический в неэлектрический (электромеханические, термоэлектрические,

электропневматические, пневмоэлектрические, фотоэлектрические,

пневмомеханические и др.);

3) преобразования сигнала по величине энергии (усилители);

4) преобразования сигнала по виду, т.е. непрерывного в дискретный и

наоборот (аналого-цифровые, цифро-аналоговые и др.);

5) преобразования сигнала по форме, т.е. сигнала постоянного тока в сигнал

переменного тока и наоборот (модуляторы, демодуляторы);

6) функционального преобразования сигналов (счетно-решающие элементы,

функциональные элементы);

7) сравнения сигналов и создания командно-управляющего сигнала

(элементы сравнения, нуль-органы);

8) выполнения логических операций с сигналами (логические элементы);

9) распределения сигналов по различным цепям (распределители,

коммутаторы, реле, контакторы, магнитные пускатели)-

10) хранения сигналов (элементы памяти, накопители);

illI создания программных сигналов (программные элементы);

полнит1Гм,ГГВаННЯ СИГНаЛ°В ДЛЯ в°ЗДе»ствия на управляемый процесс

(исполнительные элементы, двигатели, электромагнитные муфты).

В общем виде элемент представ-

«11Э ляет собой преобразователь (рисунок

13), на вход которого подается

сигнал «х» , а на выходе получается

сигнал «у».

»> 6) Элементы (Э) подразделяются на

Рисунок 13 пассивные, активные и с

обратной связью.

Структура и назначение систем автомятц„„

В пассивных элементах (рисунок 1.3,а) выходной сигнал «у» получается за

счет входного сигнала «х» и, как правило, в результате потерь меньше последнего

(*<>')•

В активных элементах (рисунок J .3.6), характеризующихся наличием

вспомогательного источника энергии (ВИЭ), входной сигнал <а» лишь управляет

передачей энергии от ВИЭ выходному сигналу, который может быть больше входного.

Если входной сигнал не зависит от выходного, то элемент принято называть

разомкнутым.

Величины «х» и «у» могут быть как электрическими (ток, напряжение,

сопротивление), так и неэлектрическими (давление, скорость, температура,

перемещение и др.).

Различают элементы реверсивные и нереверсивные.

Нереверсивные элементы сохраняют знак выходной величины постоянным независимо от

изменения знака входной величины. Реверсивные — изменяют знак (полярность

постоянного напряжения, тока; фазу переменного напряжения, тока; направление

перемещения).

По форме представления входного и выходного сигналов различают элементы

непрерывного, дискретного ирелейного действия.

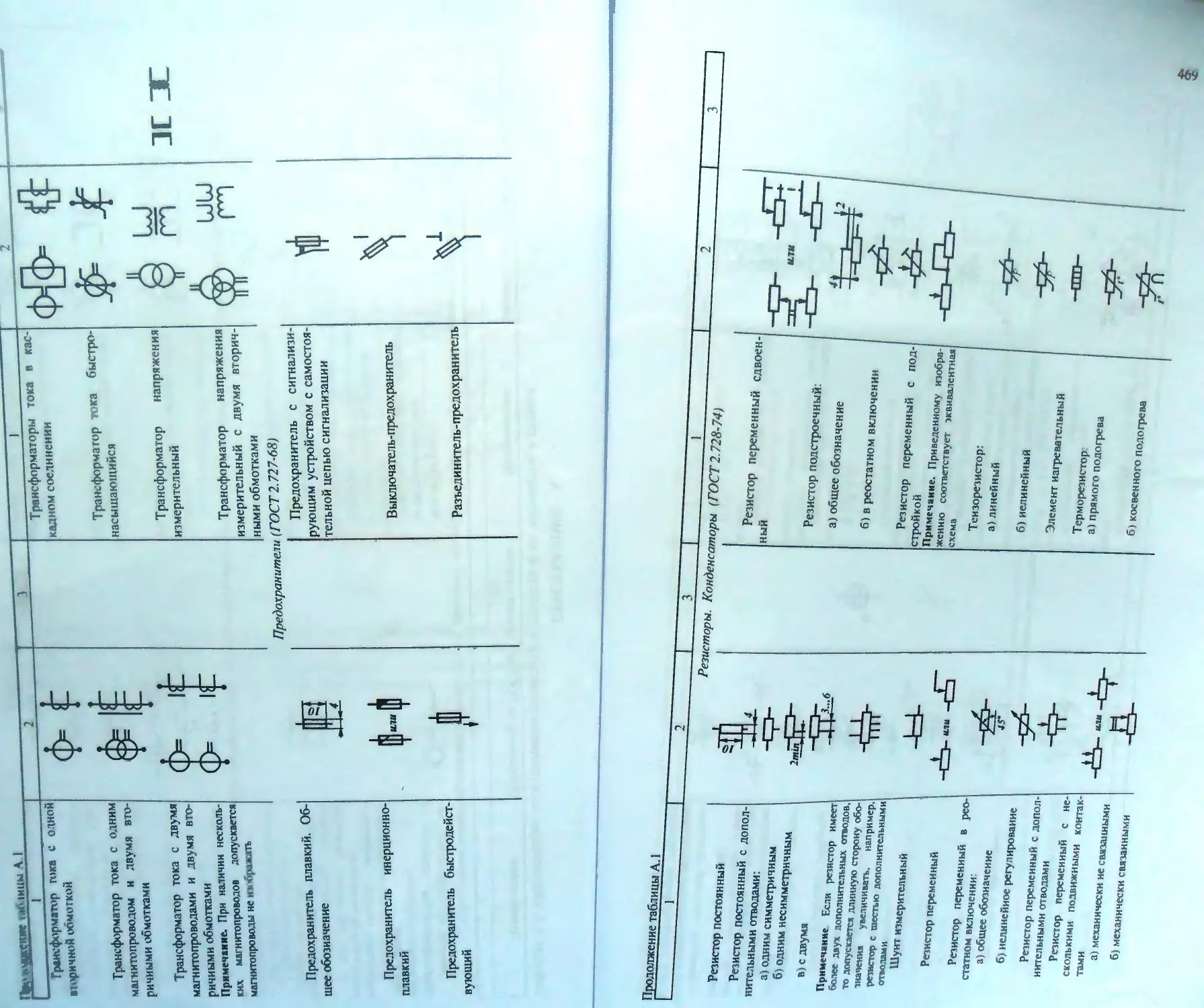

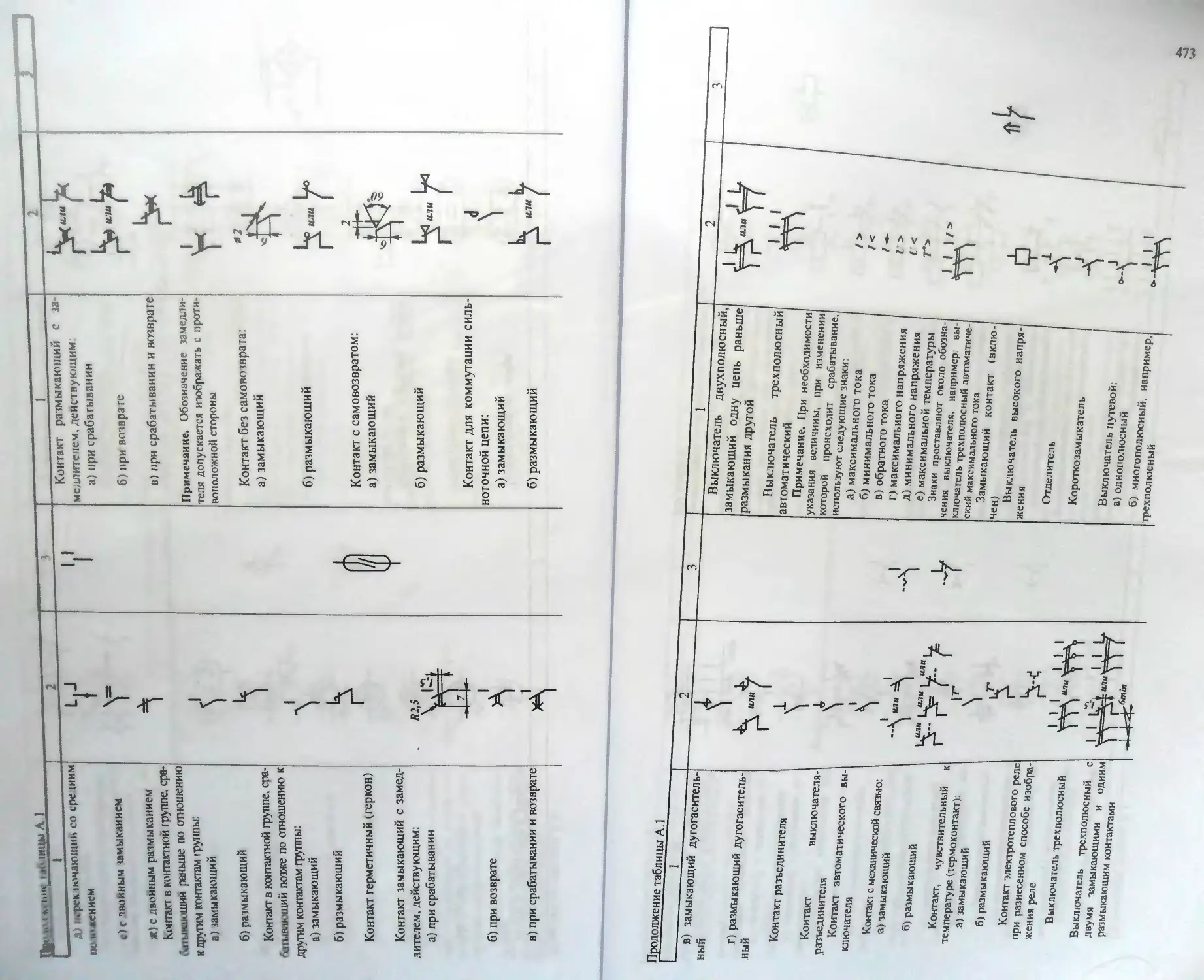

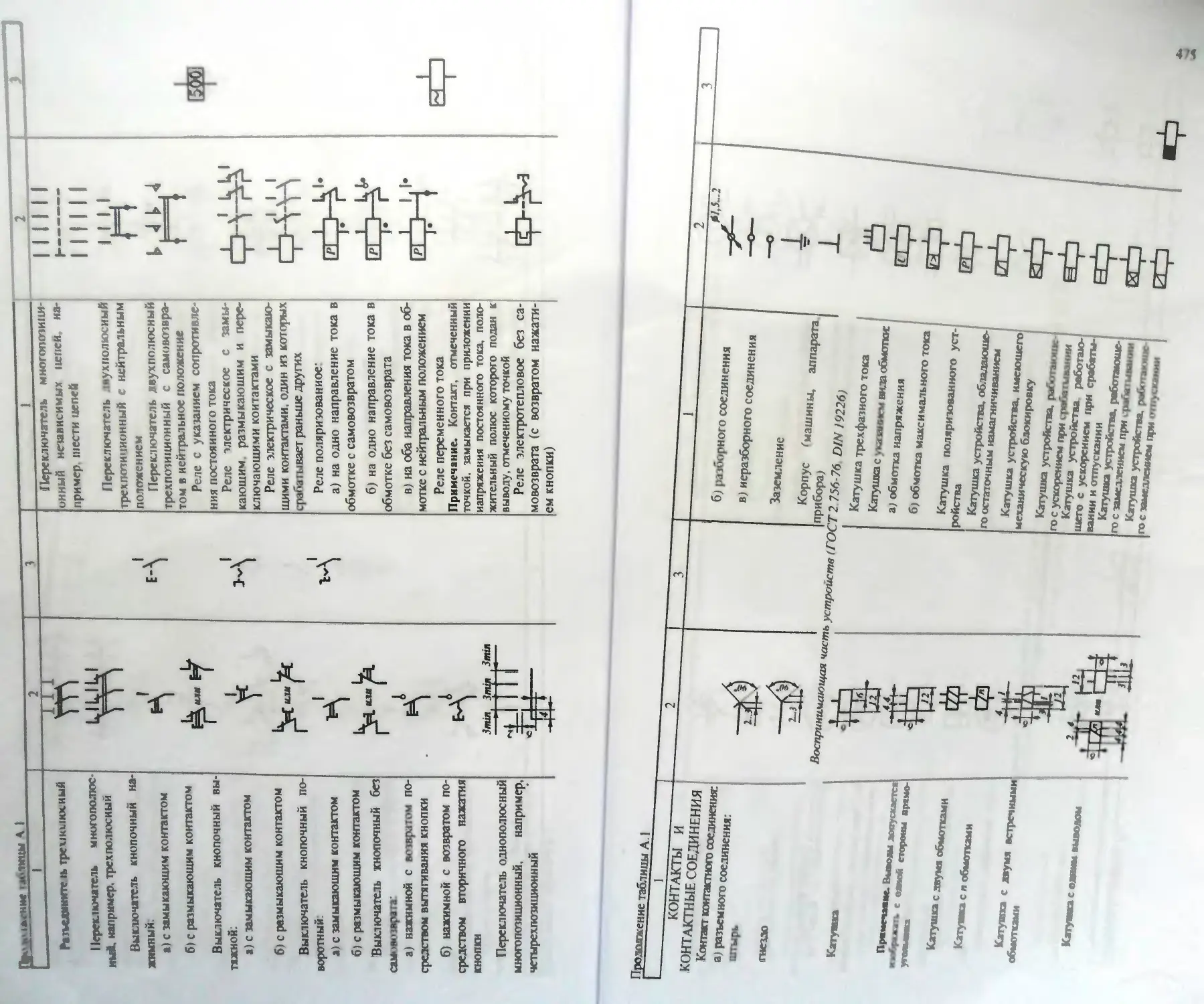

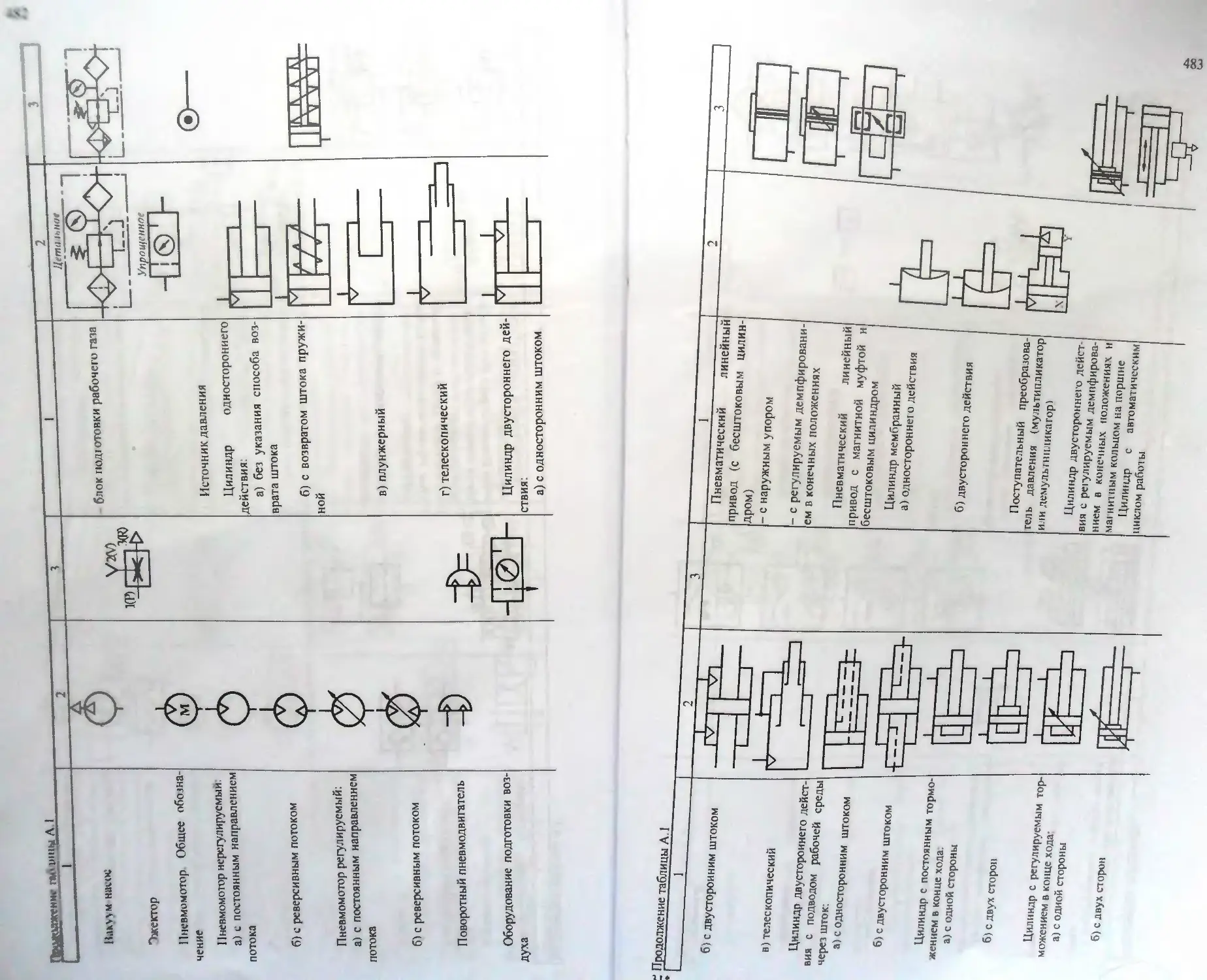

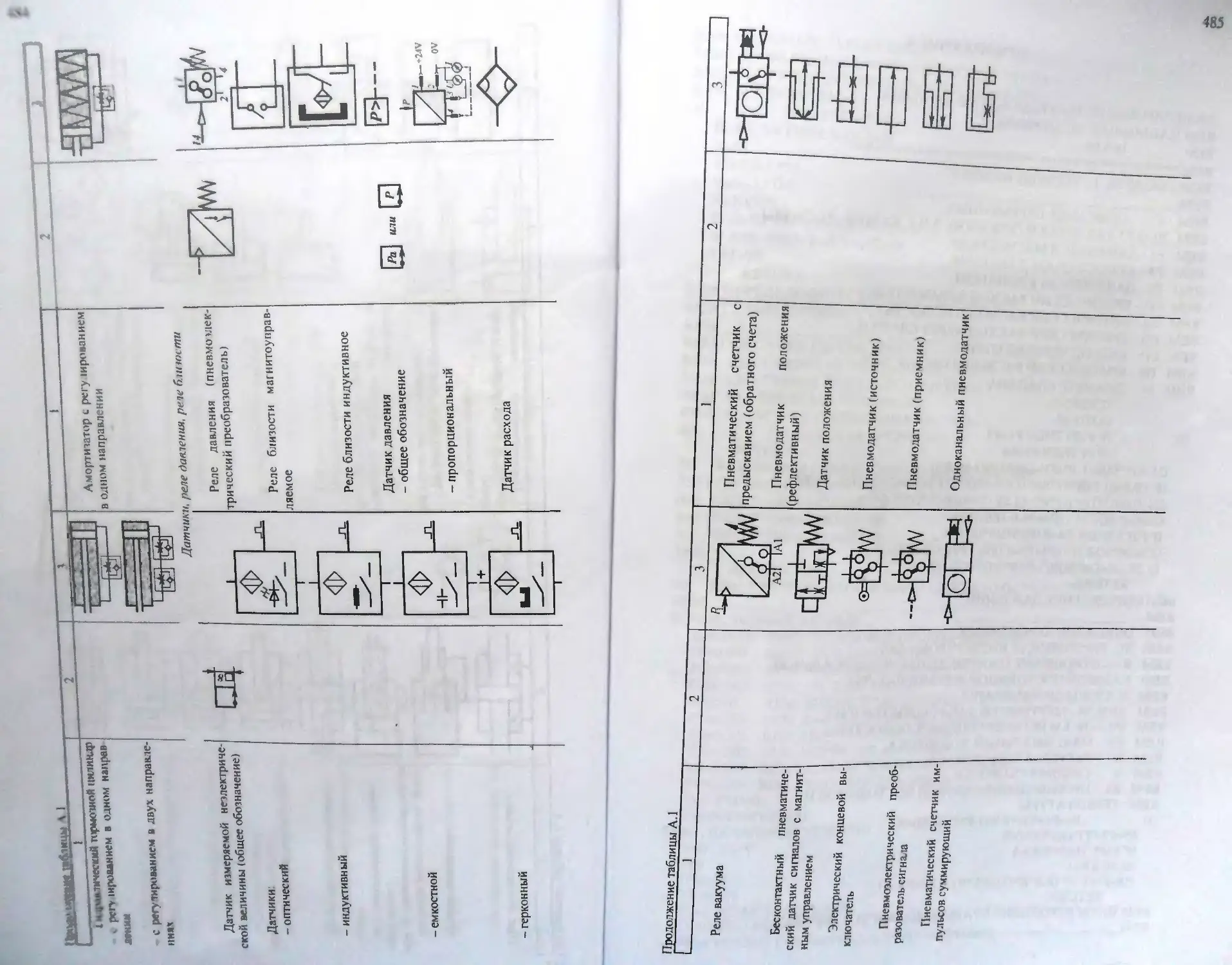

В приложении А приведены условные графические обозначения ряда

элементов автоматики по ГОСТам, стандартам DIN и Festo — обозначения (по DIN и по

Festo приведены обозначения элементов, отличающиеся от обозначений по

ГОСТам). При схемном или схемно-конструктивном соединении нескольких

элементов получаются основные функциональные автоматические устройства,

которые в определенных сочетаниях образуют системы автоматического управления.

1.3. Характеристики управления элементов

Основной характеристикой элемента в установившемся режиме работы

является характеристика управления, определяющая функциональную связь между

входным <сс» и выходным «у» сигналами в статике (статическая

характеристика)

У=Ах). (|.|)

Характеристики управления бывают линейными, недннейн ырл и,

релейными.

В общем случае характеристика управления у = fix) представляет собой

непрерывную кривую или кривую, имеющую разрывы непрерывности.

На рисунке 1.4 приведены основные типичные характеристики управления

элементов [4].

Характеристика, представленная на рисунке 1.4,а, является линейной, с

постоянной крутизной, характеризующейся углом

а = arctg y/v (1.2)

и пропорциональной зависимостью между входной «х» и выходной «у»

величинами. Характеристика, представленная на рисунке 1.4,6, изображает непрерывную

функциональную связь, когда непрерывному изменению входной величины «л>

У

7

■У

+ V

■/

/.

V

Г1П

л -v

а)

б)

в)

Рисунок 1.4

г)

Д)

Глава I

««««.«№-« •""« »—« Bb,MV,H°B ВеЛ"""НЬ' ^ "Р" ЭТОМ

ни Интервал изменения входной величины от - «л,» До + «,» зона

«♦ччиствитетьностн (порогчувствительности).

Ш' Cmlol^l^c^cZy =№ в которой только при некоторых опре-

«2£ значениях непрерывно „меняющейся входной величины,™^~

•тчина изменяется скачком, называется релейной характеристикой

Релейная характеристика с зоной нечувствительности изображена на рисунке 1.4,г.

При входной ветичине х = ± .г, происходит скачок выходной величины до посте-

янного значения iw-

Характеристики ряда элементов имеют неоднозначную зависимость между

физическими величинами, характеризующими состояние элемента (например,

намагниченность^ от физических величин, характеризующих внешние воздействия

(например, магнитного поля), т.е. имеет место гистерезис (отставание, запаздыва-

нис> в форме петли (рисунок 1.4л).

В электромагнитных реле гистерезис имеет прямоугольную форму.

1.4. Основные параметры элементов

Свойства элементов определяются рядом параметров, к числу которых

относятся коэффициент преобразования, чувствительность, коэффициент усиления,

порог чувствительности и погрешность [53].

Различают три вида коэффициента преобразования: статический,

динамический иотносительный.

Статический коэффициент преобразования (коэффициент

передачи) Ко, есть отношение выходного сигнала элемента v к его входному сигналу .г:

Ксп = у/х. (1.3)

Динамический коэффициент преобразования Кдии показывает, во

сколько раз приращение выходного сигнала {&у; dy) больше или меньше

приращения входного сигнала (Дх; dx):

Kba.^bylAx^dy/dx. (1.4)

Коэффициенты К„ и К^ будут равны, если v изменяется пропорционально .г.

Относительный коэффициент преобразования К^ есть

отношение динамического коэффициента преобразования к статическому, т.е.

пп« хх к«», = Кдш1/Ксп. (1.5)

Для датчиков коэффициент преобразования называется чувствитель-

пЬПп;аЯЛЯУСИ-1ИТеЛеЙ~КОЭффициенто« Усиления.

homvчн^Гн,!? Ч>вствительности называют наименьшее (по абсолют-

ному^чению) знамение входного сигнала, необходимое для появления выходно-

помом '"'истерезиса, вызванного, например, остаточным магне-

^^«^^ возникающее в ре-

Усзовий его работы. р£1ичают аГсоТю7^.Г ИЗМеиения внешни*

■риведеииую погрешности У* отиос"тельную и

Абсолютной nornemiinfTLu, a

»* выхопн^^ Av называ»от разность между факти-

выходиого сигнала* „ его расчетным значением у„-

v.-vp = Ay. (1.6)

Структура и назначение систем

Относительная погрешность f

погрешности д, к расчетному значению выходного сигн^"6 абС°ЛЮТН°Й

Приведенная n.rpJ^V^^'^ M

нести Д, к максимальному i*^^^^^^^ «Л»

диапазон его изменения: сигнала у™, , определяющему

S = А>' 'У™ (Av / v^J-100%.

(1.8)

1.5. Обратные связи

—-ф-

-r-vi I 1 У

э— э -

1—|_^jJ

г—

ОС

Phcvhok 1.5

Выходной сигнал у может оказывать влияние на входной х при частичной

передаче энергии сигнала в обратном направлении - с выхода на вход, те при

наличии обратной связи (ОС) между выходным и входным сигналами,

элементы с ОС называются замкнутыми.

На рисунке 1.5 показан основной элемент Э с

коэффициентом преобразования К. охваченный ОС.

которая осуществлена с помощью дополнительного

элемента (ДЭ), имеющего коэффициент

преобразования (3.

Если часть выходного сигнала у, совпадает по

фазе с входным сигналом .г, то образуется

положительная обратная связь, и на вход Э

поступает сигнал .v+v,. а если не совпадает — то образуется

отрицательная обратная связь, и на вход Э поступает сигнал л-vv

Обратная связь изменяет коэффициент преобразования.

Коэффициент преобразования основного элемента Э, не охваченного

положительной обратной связью, можно выразить формулой

К = —^—. (1-9)

Х+ V,

Коэффициент преобразования дополнительного элемента, создающего

обратную связь,

Р = У,/у. П.Ю)

Определив значения v, из формул (1.9) и (1.10) и приравняв их между собой.

получаем значение входного сигнала .г. поступающего на вход основного

элемента Э, охваченного ОС:

r=i_Bv=*!zfi*>. (lid

i A'

Так как коэффициент преобразования основного элемента, охваченного

положительной ОС. определяется выражением

А'по.с=>7-Г-

то. подставив в него значение х из (1.11). получим

1

(1.12>

Аналогично,

тельной ОС,

ко»

ффициенг преобразования элемента, охваченного отрица-

(1.13)

1

Обьединенную формулу можно записан, в следуюшем виде:

Аом-~7±рГ'

(114)

VI

Глава I

*+» стаослггся к отрицательной ОС. а знак «-» — к положительной.

Пояожительная ОС увеличивает коэффициент нреооразовашш, но уменьшает

стабильность работы элемента.

Отрицательная ОС уменьшает коэффициент нреоораювания. по увеличивает

СпйБильность работы элемента

на ав-

1.6. Ф\икиии систем автоматики

Системы автоматики, в зависимости от выполняемых функции, делятся

тематические системы контроля, управления и регулирования [4.531.

\вюматическая система контроля (АСК) (рисунок 1.6,а)

осушествляет сравнение контролируемой величины с заданным (эталонным) ее

лначенисм и фиксирование результатов сравнения в форме, удобной для

наблюдения и длительного хранения

Контролируемая величина с контролируемого объекта (КО) поступает на дат

чик (Д). в котором преобразуется в сигнал, удобный для измерения. С выхода Д

преобразованный сигнал передается на сравнивающее устройство

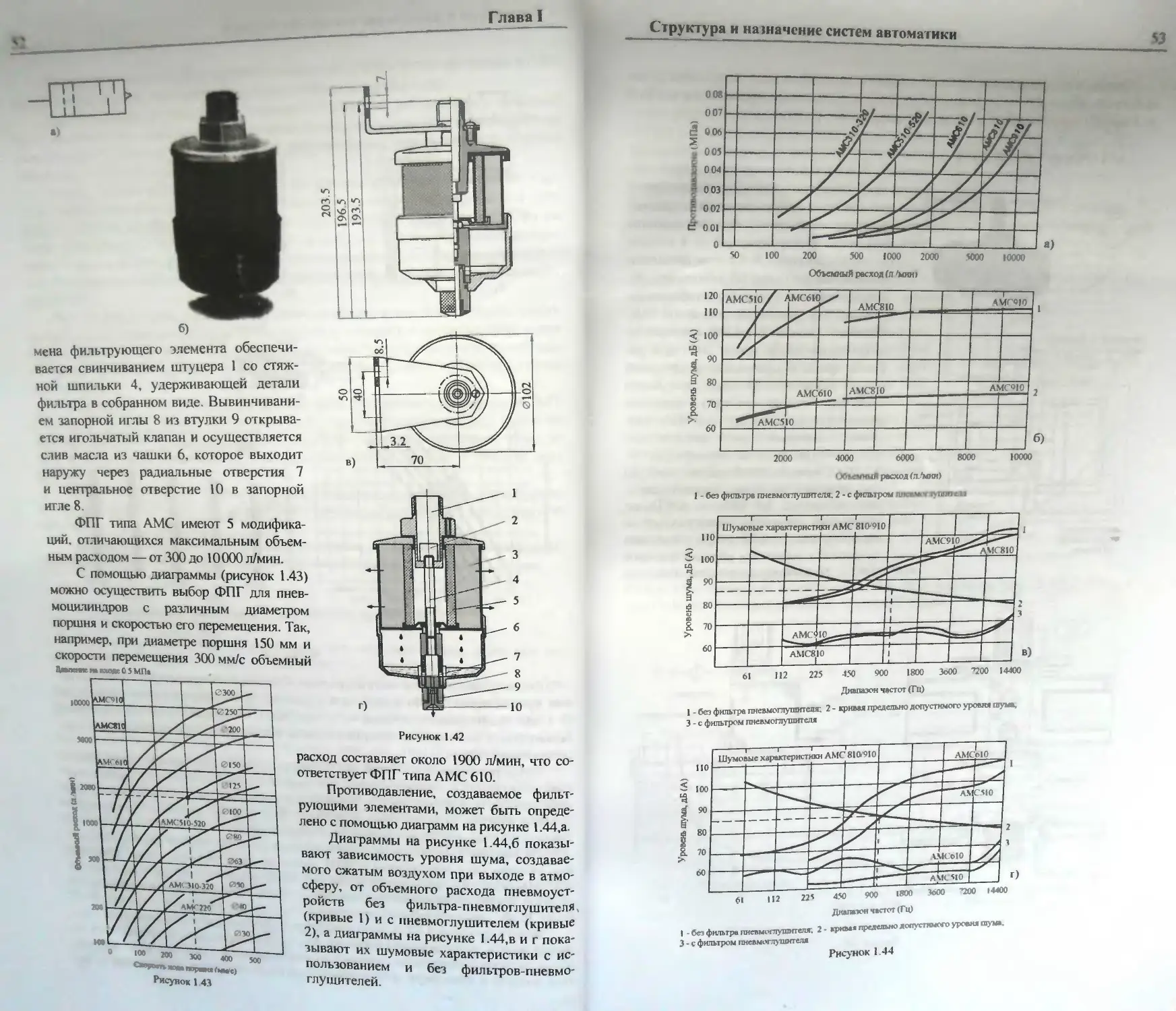

(СУ), в котором осуществляется сравнение преобразованного сигнала

контролируемой величины с сигналом эталонной величины, постунаемым сзадающего

устройства (ЗУ).

После-шее может быть программным, т.е. последовательно выдающим

различные значения эталонной величины. ЗУ может отсутствовать, если АСК

предназначена для измерения абсолютного значения контролируемой величины.

Порченный результат сравнения подается на воспроизводящее устройство

ЧВУ), которое указывает, сигнализирует или записывает значение контролируемой

величины

Автоматическая система управления (АСУ), являющаяся

разомкнутой системой, служит для выполнения операций, задаваемых внешним

источником воздействий (задающим устройством) на входе этой системы, причем

сам процесс управления не зависит от его конечного результата

Контроль

Управление

ЗУ

УУ

ИУ

УО

в)

Регулирование

Рисунок 16

Выход

Структурная схема АСУ

приведена на рисунке 1.6,6.

Поступающий на вход

управляющего устройства (У У)

управляющий сигнал оценивается

(измеряется) и преобразуется в

физическую величину, удобную

для передачи. С выхода УУ

преобразованный сигнал поступает

на исполнительное

устройство (ИУ), которое

воздействует соответствующим образом

^Управляемый объект

(УО). Примером такой сиегемы

может служить автомагическая

система компенсации,

поддерживающая постоянство выходной

•«личины УО.

емг. Автоматическая

«»» (АСР) Р"»л"РО —

пг»»п. ' (Рисунок |.6.в)

зЕГГе,Ш Ш* "держания с

заданной точностью постоянства

значений одной или нескольких физических величин (регулируемых величин)

I МТ 1С I ТТ"" 3"аЧС,ШЯ уКВМ,,ных Ве'"'ЧИ" по 3«™У

'«копу. АСР предиавляег собой систему с замкнутой цепью воздейспнш. в которой

управляющие воздействия вырабатываются в результате сравнения

действительного значения управляемой величины, контролируемой датчиком обратной свяш

Д. с предписанным (>.алойным) жачением. Если значения этих величин не равны,

то на выходе СУ возникает сигнал рассмласовшшя. который воздействует на

систему посредством ИУ таким образом, что в дальнейшем это рассо.ласование

автоматически сводится к очень малому значению (теоретически к нулю).

1.7. Энерюснабжение элементов электропневмоавтоматики

1.7.1. Ис1 очники электрического питания

Наиболее распространенным

напряжением электропитания элементов

электропиевмоавтоматики (датчиков,

распределителен, контроллеров и др.) является

постоянное напряжение 24 В,

обеспечиваемое специальными блоками питания.

На рисунке 1.7 показан общий вид Nw^

источника электропитания типа D.AS- tj ^

NETZG 24V/5A, имеющий следующие '

характеристики (37,50]: входное напря- ^F

жен не — 220 В, частота — 50 Гц, пере- ^

менный ток; выходное напряжение — ^^

24 В (ПОСТОЯННЫЙ ТОК С максимальной Рисунок 1.7

величиной в 5 А). Габаритные размеры:

150x100x225 мм; вес — 3,3 кг. Источник питания обладает защитой от

перенапряжений, устойчив к перегрузкам и при коротком замыкании.

Широкое внедрение электронных средств автоматизации — устройств

программ но-ложческого управления (программируемых контроллеров) - привело к

появлению специальных источников электропитания, к числу которых следует

отнести разработанную фирмой BECK, входящей в группу «Fes.o», модель PSE 3

Zcv^oK I 8.а) с входн! напряжением I80...264 В (переменный ток), входной

^^^^^Z> lZ^ZJrJTo 2000 мнад =

морТ) - от^С до +7(ГСР С^Ч^А^^^^

часов. Выходное напряжение - 24 В/ U А (ткпя л^ _ ^^„^

напряжения й±\%\ выходная мощность -к . промышленных

Источник питания PSE 3 предназначен дляпплпняюду к Р

компьютеров IPC. размещаемых на ^е^альных шасси ™ , дб р7.50].

Схема сгьГковкн источника питания ~^^» ,РС формируем

Напряжение питания логики в шасс, Дл ^ ^ ^^ ттшя J]0|,,M,

либо от интегрированного "СТ0Ч,,"К" " „тегрированы часы реального времени

модели PS IPS IMPS IPS М. в ™wPblt |ИП1'РТ0 36 В постоянного тока: вы-

Rea/Гппе. Напряжение пн.а.и.я '™ ^ ^ длямодуля PSIPS10 „ 5 В/6 0 А

ходпое напряжение — 5 B/4.Uл l ps. ps, | Стандартный формат мотулен IPC,

(постоянный ток) для модуля модели г. ■ подробное описание

п .ом числе н источника питания. .Юкатан »•» риеуике

ирпнедсмо в главе VI.

14

Слана I

Нейтраль

+24 (постоянный ток)

от+1» В до 26 В

(постоянный ток)

Источник

шпаши

Шасси

Ш1.3

IIIi 4

Шт 6

IIIi 5

-220 Н®-

50Гц в_

III. 2(-)

ILh 1(+)

, Источник питания PSI-3

Шт 6 (от +10 до 36 В постоянный юк)

Шт 5

Шт 5 (+5 В kciiomoi атсльный

пропил питания)

Шт 3 -общий провод (минус)

Шасси для модулей IPC

б)

Рисунок 1.8

Для получения постоянного напряжения пигания 24 В может быгь использо-

ртсуГеТ!н"ИаЛЬНаЯ ЭЛеКТрИЧеская схема «сточпика пи.ания, представленная на

но^ЛТпГ^7' 1Н"аТПП2-5-127/220-50 рассчитан на номинальную мощ-

ноГоб^е'203 иГЫ?Г "а ПСРВНЧН0Й °бМ°ТКе 127 ИЛИ 22° В <™ в"<*»"*-

или 1,|э а, соответственно). Трансформатор содержит четыре

ВториЧ1|,'1Х обмотки. Из „их используются две обмотки с

номерами выводов 11-12 и 23-24, которые рассчитаны на

напряжение 14 В при максимальном токе нагрузки 5 А.

иомотки включены последовательно, что дает

возможность получить на выходе трансформатора переменное

напряжение 28 В, „р„ максимальном токе ншрузки до

5 А На диодах VD1 - VD4 собран мостовой выпрями-

Ст?б.,™ НСЭТОР С1 Я1ШЮ1СЯ конденсатором фильтра,

exit пГ|°Р ВЫХОДИО«° напряжения собран па микро-

ЙГи^Г ,LM2574-ADJ- «тч« представляет со-

Ьой интегральный ключевой стабили,атор с

регулируемо

Рисунок 1.9

Оруктура и назначен!

220 В «О Гц <<

или

127 В 60 Гц <4

2 Ti 24 V0J.VM

Г 12

«-24 В

Рисунок 1.10

мым выходным напряжением, с защитой от перегрузки и от короткого замыкания

по выходу. Эта микросхема имеет следующие параметры: максимальное входное

напряжение до 45 В; выходное напряжение от 1,23 до 37 В; максимальный ток

нагрузки до 3 А

Для своего функционирования микросхема требует всего четыре внешних

элемента: конденсатор на входе (его роль выполняет конденсатор фильтра С1); на

выходе обращенный диод с барьером Шоттки (VD5); накопительный дроссель^LI

и конденсатор фильтра С2. На резисторах Rl - R2 собран управляемый делитель

наГяГниТко^ьпТподает часть выходного напряжения на вход обратной связи

Гн^ГнГстабилизатора. С помощью ^^^ГТЛ"^

лировать выходное «Ъ^^^

дополнительный фильтр нижних часто! дл« <-

го напряжения стабилизатора.

1.7.2. Системы подготовки сжатого воздуха

™™чч потребляет примерно 10% энергии, вырабаты-

Производство сжатого воздуха потрсоляет \>

ваемой для промышленных ч^"; промышленных площадок.

Воздух используется на большинстве промы

Основные секторы потребления:

производство стекла — 20%;

машиностроение - ,2*: ков _ 9%;

производство продуктов питания и н

производство резины и пластмасс- 10*.

производство химикатов — «%•

I

Глава I

Обязательным критерием надежного функционирования электропневматиче-

ски\ систем (ЭПС) является качество очистки сжатого воздуха от загрязнений,

которые, оказывая физическое, химическое и электролитическое воздействие на

элементы электропневмоавтоматики, снижают их долговечность в несколько раз.

По данным «Tacis» (EUK 9701/M/12/4), производство сжатого воздуха

является неэффективным и дорогостоящим процессом, поскольку только 10% полезной

энергии расходуется на получение воздуха (остальные 90% преобразуются в

тепло), а его цена в 15 раз превышает цену на электричество.

К тому моменту, когда сжатый воздух достигнет конечного потребителя,

общие затраты на количество эффективной работы могут стать еще выше из-за

потерь на трение, утечки и затрат впустую.

Сжатый воздух содержит пять основных видов загрязнений: вода — в жидком

и арообразном виде, капли масла, масляный туман, твердые частицы.

Загрязнения в сжатом воздухе содержатся в виде аэрозолей, т.е. дисперсных

образований, состоящих из твердых или жидких частиц, взвешенных в воздушной

среде.

Содержащаяся в сжатом воздухе вода вызывает коррозию деталей ЭПС.

Водяные пары, содержащиеся в сжатом воздухе, в случае их конденсации, также

приводят к появлению коррозии.

Масло, поступающее в магистраль после компрессора, в результате

необратимых изменений, происходящих с ним под воздействием высоких температур во

время сжатия воздуха, теряет свои смазывающие свойства. Выделяющиеся из

масла смолистые вещества, забивая зазоры и тонкие отверстия

электропневмоавтоматов, приводят к выходу из строя последних. Твердые частицы засоряют каналы

ЭПС и их элементов, вызывают повреждения сопряженных поверхностей в опорах

направляющих и подшипниках.

Пыль, вода, масло создают на поверхностях пневмоопор пленку, которая

может препятствовать нормальному запуску ЭПС и т.д.

В связи с тем, что воздухоочистные устройства рассчитаны на работу в

определенном технологическом режиме и их оптимальные параметры лежат в

довольно узком диапазоне, для обеспечения эффективной очистки сжатого воздуха

необходимо в каждом конкретном случае произвести подготовку подлежащего очистке

сжатого воздуха таким образом, чтобы его технологические параметры

соответствовали оптимальным характеристикам воздухоочистных стройств, в которых он

будет подвергаться очистке.

Чем чище должен быть сжатый воздух, тем больше будут расходы. Это

должно приниматься во внимание при проектировании систем сжатого воздуха.

ГОСТ 17433-80 «Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы

загрязненности» регламентирует 15 классов загрязненности сжатого воздуха. Четные

классы, допуская определенное содержание воды в жидком виде, регламентируют

размер и концентрацию твердых частиц в сжатом воздухе. Нечетные классы, помимо

размера и концентрации твердых частиц, регламентируют и содержание паров в

сжатом воздухе. Температура точки росы сжатого воздуха для классов 0, 1, 3, 5, 7.

9,11 и 13 — ниже минимальной рабочей температуры не менее чем на 10 К (10°С)-

Качество сжатого воздуха по DIN ISO 8573-1 выражается в классах качества

(таблица 1.1). Этот стандарт устанавливает, какие загрязнения допустимы в соот-

• классах сжатого воздуха. Данные о классах качества содержат

следующую информацию в заданной последовательности:

1. Класс качества для твердых загрязнений.

2. Класс качества для содержания воды.

3. Класс качества для общего содержания масла (капельки, аэрозоль и пары)-

Структура и назначениесистемаВТпмятмП|

17

Таблица 1.1- Классы качества по DIN ISO 8573-1

Виды за

грязне

чний

Класс

качества

1

1. Содержание твердых

веществ

max. размер

частиц

мкм

0,1

1

15

40

max.

плотность частиц

мг/м3

2. Содержание

воды

0,1

1

10

max. точка росы

(°С)

-70

3. Содержание

масла

"max.

концентрация масла

мг/м3

-40

-20

+3

+7

+10

не определена

0,01

0,1

25

С экономической точки зрения, воздух высокого качества должен использоваться

только там, где он действительно нужен. Общие рекомендации по соотв- ствию

класса качества области применения сжатого воздуха даны в таблице 1.2 [37].

Таблица 1.2. Рекомендации по применению сжатого воздуха

^~"~^^Виды загрязнений

Область^^^^^^

применения ^""-"--^^

Горное дело

Чистка

Сварочные машины

Станки

Пневмоцилиндры

Пневмоаппараты

Упаковка

Прецизионные

регуляторы давления

Метрологические пнев-

моустройства

Пневматические опоры

Датчики

Продукты питания

Фотооб.аботка

Твердые вещества

Класс

5

5

5

5

5

3...5

5

3

2

2

2

2

1

мкм ""

40

40

40

40

40

5...40

40

5

1

Точка росы

воды

Класс

7

6

6

4

■ 4

4

4

4

4

3

"~о "2 Г

(°С)

-

+10

+10

+3

+3

+3

+3

+3

+3

?0

_ЛЛ _9Г)

1 1 '-—> |—™— —'■

" i 4 +3

0,01-0,1 2 -40

Содег

Класс

5

4

5

5

5

5

3

3

3

3

2

1

1

жание масла

мг/м3

■- 25

5

25

■■ 25

25

25

|ЩЩ ^

1

1

1

0,1

0 01

0,01

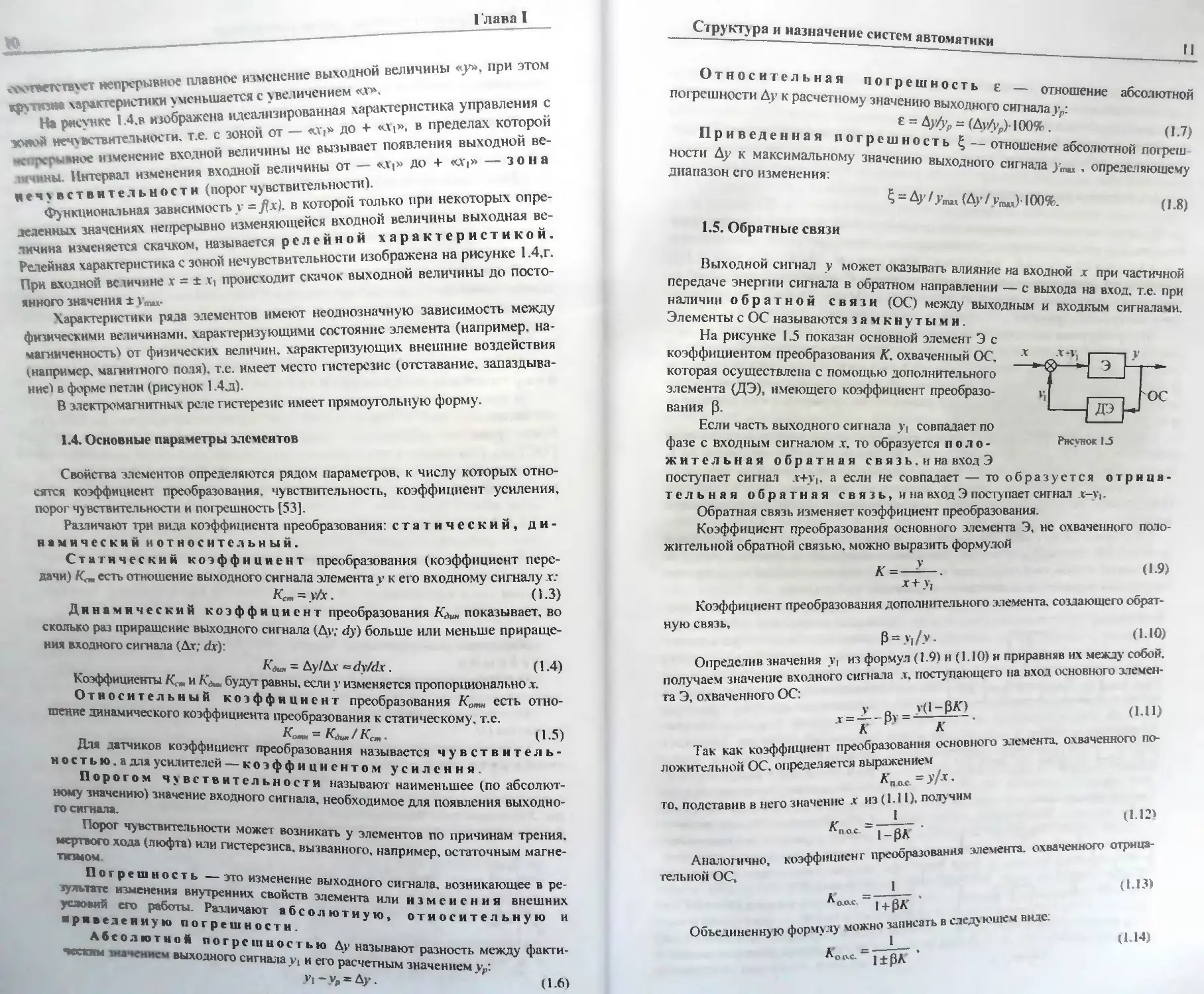

„vewa паспределения сжатого воздуха с раз-

На рисунке 1.11 представлена "^„ресиверы обычно устанавлива-

ветвленным трубопроводом. Воздухосборники^ у ^ ^ СГЛаживания пульса-

Ются в линии нагнетания за компрессором^ создаНия запаса сжатого воз-

Ций потока воздуха, поступающего из кОМ"^ико^ расходов в пневмосистеме, а

ДУха для использования при возникновени ения конденсата воды и масла, со-

также для охлаждения сжатого воздуха, отд ^ компрессора. Воздухосборники

Держащихся в сжатом воздухе, поступаЮмпресс0ров, у которых выходной поток

особенно необходимы для поршневых K0^J!^eccopH^x станциях между компрес-

имеет большую пульсацию. На крупных к £онцевые охладители и влагоотдели-

СоР°м и воздухосборником УстанавЛИВа1°М)НденСата. Так, например, для компрес-

тели, что позволяет избавиться ^^TL размер воздухосборника в литрах дол-

сора, создающего давление около 0.7 Мi . »*" атмосферного воздуха в ком-

*ен быть приблизительно в 30 раз больше под

li»

Глава I

Система распределения воздуха

Регулятор давления

Фильтр и влагоотделитель

К потребителю

Блок питания

J _____

Осушитель

воздуха

ДО

Вход атмосферы

воздуха

\

Промежуточный

охладитель

Дренажный

патрубок

(ДП)

компрессор

Дренажный

патрубок

(ДП)

Воздухосборник

в клапан

о датчик

в отстойник

. предохранительный

клапан

Рисунок 1.11

прессор, то есть для компрессора, потребляющего 50-10"3 м3/с атмосферного воз

ГУХОсбОРНИК еМКОСТКЮ пкппп ISOn тть.-т,чП М.,3_1П3 „..3_ 1ППГ

сор, то есть для компрессора, потребляющего 5010" м7с атмосферного

воздуха, требуется воздухосборник емкостью около 1500 литров (1м3= 103 дм3= 1000

литров).

Поскольку дальнейшее охлаждение воздуха может происходить в самих

распределительных воздухопроводах, их следует монтировать с наклоном в направ-

Г^ноГГГ°ЗДУХа (УКЛ°Н 1-2%)' ЧТОбы СИЛа тяжес™ и поток воздуха могли

гшГе™Т? К_кДренажным отрубкам, расположенным через соответствующие

Г^апаГм" иС"абжеННЫМч ^матическими конденсатоотводчиками (дренажны-

В р^елелит? }"" ПРедОТВРа^ния их переполнения,

зу JZ^ZJ^T^0^0^^ СЛСдует избегать расположенных вни-

^y^2^:izz:::z7^OMHo-в нижней точке байпасов сле-

Исключая дренажные патрубки все Tn..u „ к

ДУХопроводов должны быть рГпоГожены Г- - Ра-И3 РаспРеДелительных воз-

попадания конденсата в линии отб1а 1 РХНСИ ЧаС™ ДЛЯ предотвращения

ответвления для отбора воздуха ппт_-„Г I РаспРеДелительные воздухопроводы и

тить чрезмерные потери давлениТГ, ЫТЬ °ДН°Г° Р*31^- чт°бы предотвра-

потока в трубопроводах Трубные' (В°ЗНИкающие ПРИ прохождении воздушного

Из-за возможности охлаждения возп ДИНения также вызывают потери давления,

тельным воздухопроводам прелпочт* В° ВРСМЯ СГ° пРохо>ВДения по распредели-

сжатого воздуха как можно ближе к еЛЬНее Устанавливать блоки подготовки

ныи блок, примыкающий к возл^пг-к °ТУ ИСпольз°вания воздуха, чем один мощ-

Для гашения колебаний ы^Т"^

обеспечения одинаковой величины пТ В распРеДелительных трубопроводах и

шего сжатый воздух, .«аюли^*^^™ ДЛЯ ВССГО °боРудования, потребляю-

6ите™- У СЯ ПР°ме*Уточные ресиверы и ресиверы потре-

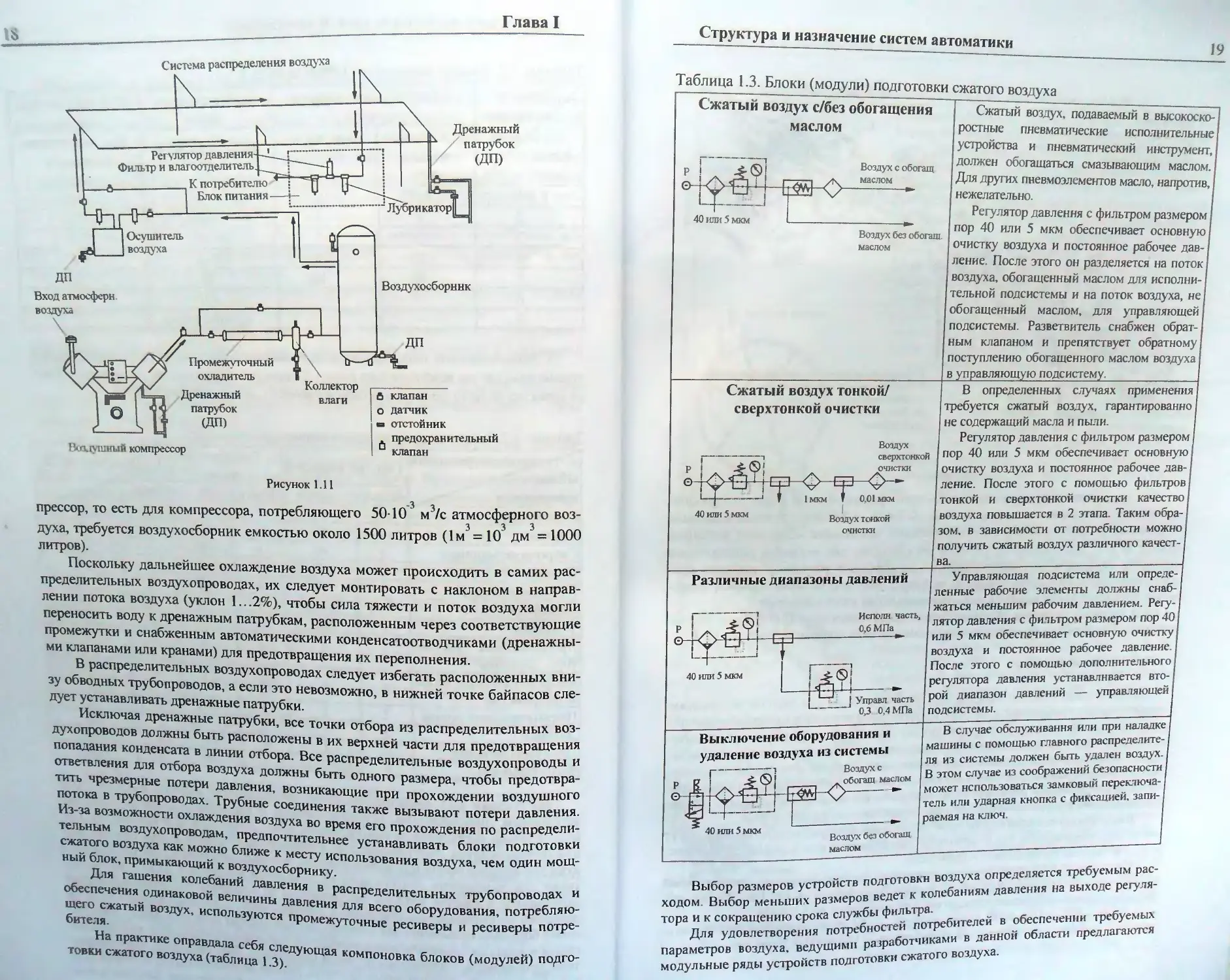

На практике оправдала себя г„„

товки сжатого воздуха (таблица 1.3)к°мпоновка блоков (модулей) подго-

Структура и назначение систем автоматики

Таблица 1.3. Блоки (модули) подготовки сжатого воздуха

I — z

19

Сжатый воздух с/без обогащения

маслом

4$

4*

■Ш-О

Воздух с обогащ

маслом

40 или 5 мкм

Воздух без обогаш.

маслом

Сжатый воздух, подаваемый в высокоско-|

ростные пневматические исполнительные/

устройства и пневматический инструмент,/

должен обогащаться смазывающим маслом.

Для других пневмоэлементов масло, напротив, j

нежелательно.

Регулятор давления с фильтром размером

пор 40 или 5 мкм обеспечивает основную)

очистку воздуха и постоянное рабочее

давление. После этого он разделяется на поток]

воздуха, обогащенный маслом для

исполнительной подсистемы и на поток воздуха, не|

обогащенный маслом, для управляющей!

подсистемы. Разветвитель снабжен

обратным клапаном и препятствует обратному

поступлению обогащенного маслом воздуха

в управляющую подсистему.

Сжатый воздух тонкой/

сверхтонкой очистки

Воздух

сверхтонкой

очистки

1мкм

.01 мкм

40или5мкм

Воздух тонкой

очистки

В определенных случаях применения!

требуется сжатый воздух, гарантированно!

не содержащий масла и пыли. I

Регулятор давления с фильтром размером |

пор 40 или 5 мкм обеспечивает основную/

очистку воздуха и постоянное рабочее дав-1

ление. После этого с помощью фильтров!

тонкой и сверхтонкой очистки качество!

воздуха повышается в 2 этапа. Таким

образом, в зависимости от потребности можно)

получить сжатый воздух различного

качества.

Различные диапазоны давлений

т

-га-

Исполн часть,

0,6 МПа

40или5мкм

т

! Управл часть

J 0,3 0,4 МПа

Выключение оборудования и

удаление воздуха из системы

Воздухе

маслом

<■ (S! . обогащ к

&Ц-то—

40 или 5 мкм

Воздух без обогащ

маслом

. Управляющая подсистема или

определенные рабочие элементы должны снаб-1

I жаться меньшим рабочим давлением. Регу-1

I лятор давления с фиаьтроч размером пор 40)

I или 5 мкм обеспечивает основную очистку |

(воздуха и постоянное рабочее давление.

IПосле этого с помощью дополнительного!

[регулятора давления устанавливается

второй диапазон давлений — управляющей I

I подсистемы.

В случае обслуживания или при наладке I

машины с помощью главного

распределителя из системы должен быть удален воздух. I

В этом случае из соображений безопасности |

может использоваться замковый переключа-1

тель или ударная кнопка с фиксацией, запи-1

раемая на ключ.

~ „тготовкн воздуха определяется требуемым рас-

Выбор размеров устройств "Ы™0™^^ давле„„я на выходе регуля-

ходом. Выбор меньших размеров ведет к колеи

тора и к сокращению срока службы фи*Ь^атоебителей в обеспечении требуемых

Для удовлетворения потребностей j ^^ предлагаются

параметров воздуха, ведушимп Р^^бот»п»

модульные ряды устройств подготовки ежа

Глннн I

4 ЫЬекткпылатшь

5 -I IiicnMow.iключа гель с ълемроунрпвлснием

6 - Распределитель плавного пуска

7-Рачвсгпигель

8 - Реле лаплснин

9 - Шпильки

Рисунок 1.12

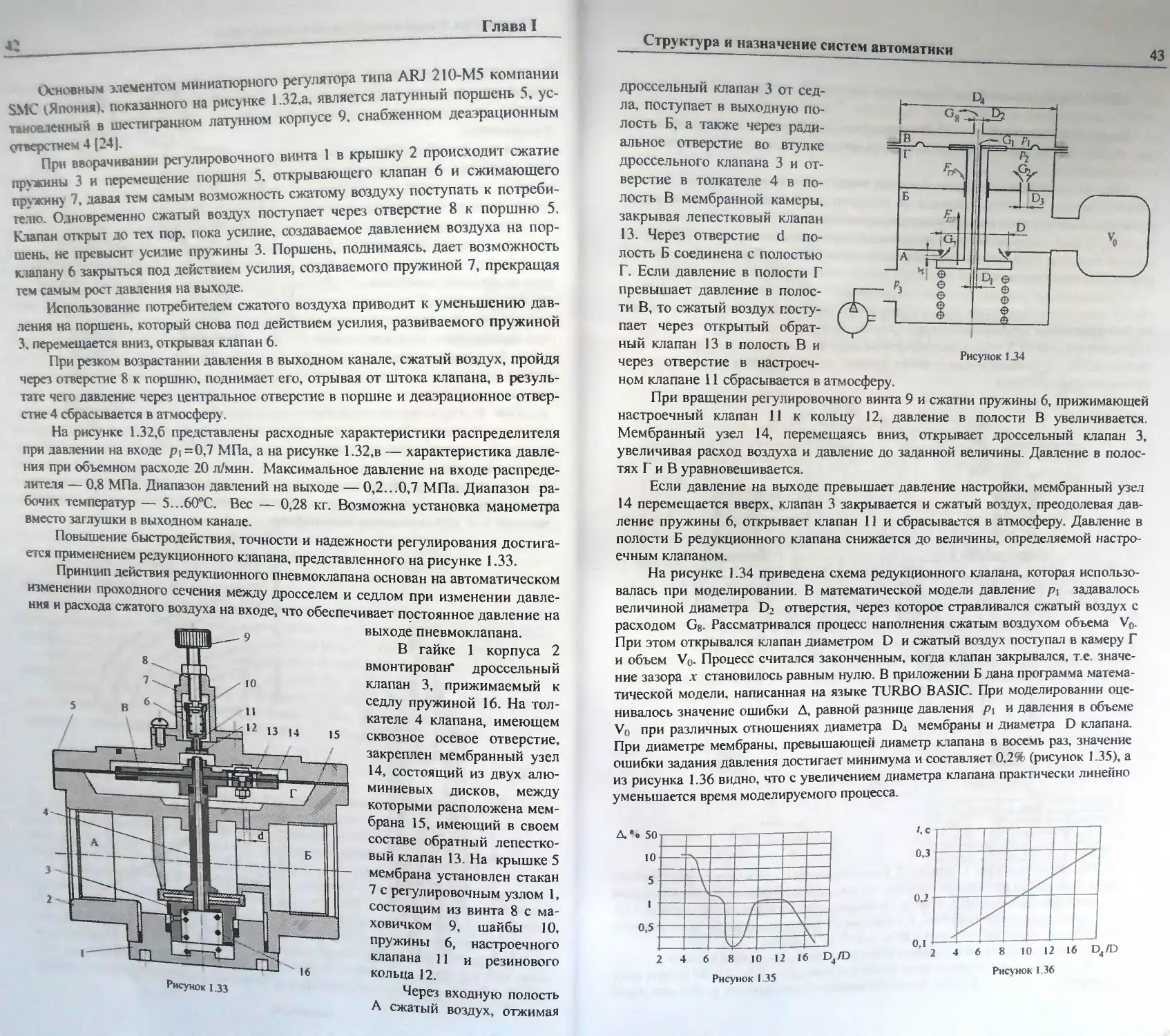

Так, например, модульная система D-ссрии фирмы «Festo» имеет следующие

характеристики: диапазоны давления — 0...0.7 и 0...1.2 МПа; с ручным и

автоматическим конденсатоотводом; с металлическими защитными кожухами; фиксация

уставки за счет арретированил головок рсгуляюров; два варианта подключения

манометра (цифровой или индикаторный); мембранный регулятор давления

прямою управления; фильтропатроны по выбору 5 мкм или 40 мкм; тонкая и

сверхтонкая очистка 0,1 мкм или 0.01 мкм; запираемый на ключ регулятор.

Для типовых применений существуют заранее смонтированные блоки

подготовки воздуха, один из примеров компоновки которых показан на рисунке 1.12.

1.7.2.1. Компрессоры

ляЮши^ГЛеЙГаТО,°,В03ДуХа М°Ж"° ра,делить »а Д»е ipymibi: не „редъяв-

ствиГв нем м„г ^ К ЧИС1Ше На,НС™мо'-° воздуха в отношении нрисут-

™ZZlZ^cZ' На"РОТИВ' ^У™"* '««ичия некоторого количества мае-

^^zz:zz:°:^:rсоедиис,,ий мтов ——,.,x МСха-

сж^тов^здухаГГ а^ чТГ:вГмГаГаТХ П° ^™ШЯ " ЧЖ™

Для потребителе,, . г а'Так и в 0Iношении других примесей.

■««Ф^Й^^^ ВСС '"'"" —Р-орпых машин,

ВыпускаюишесяГсГвт "и г "*с*с™>"»" в таблице 1.4.

иметь как стаВДоиаРиоеГГм27ШО?1,СЛЯМИ ком''Ре^Р»ь" машины могут

ние. отвечающее требов;„„я^^ГфебиТел^|"СреЛВИЖ"0е HJ1" переносное) иснолне-

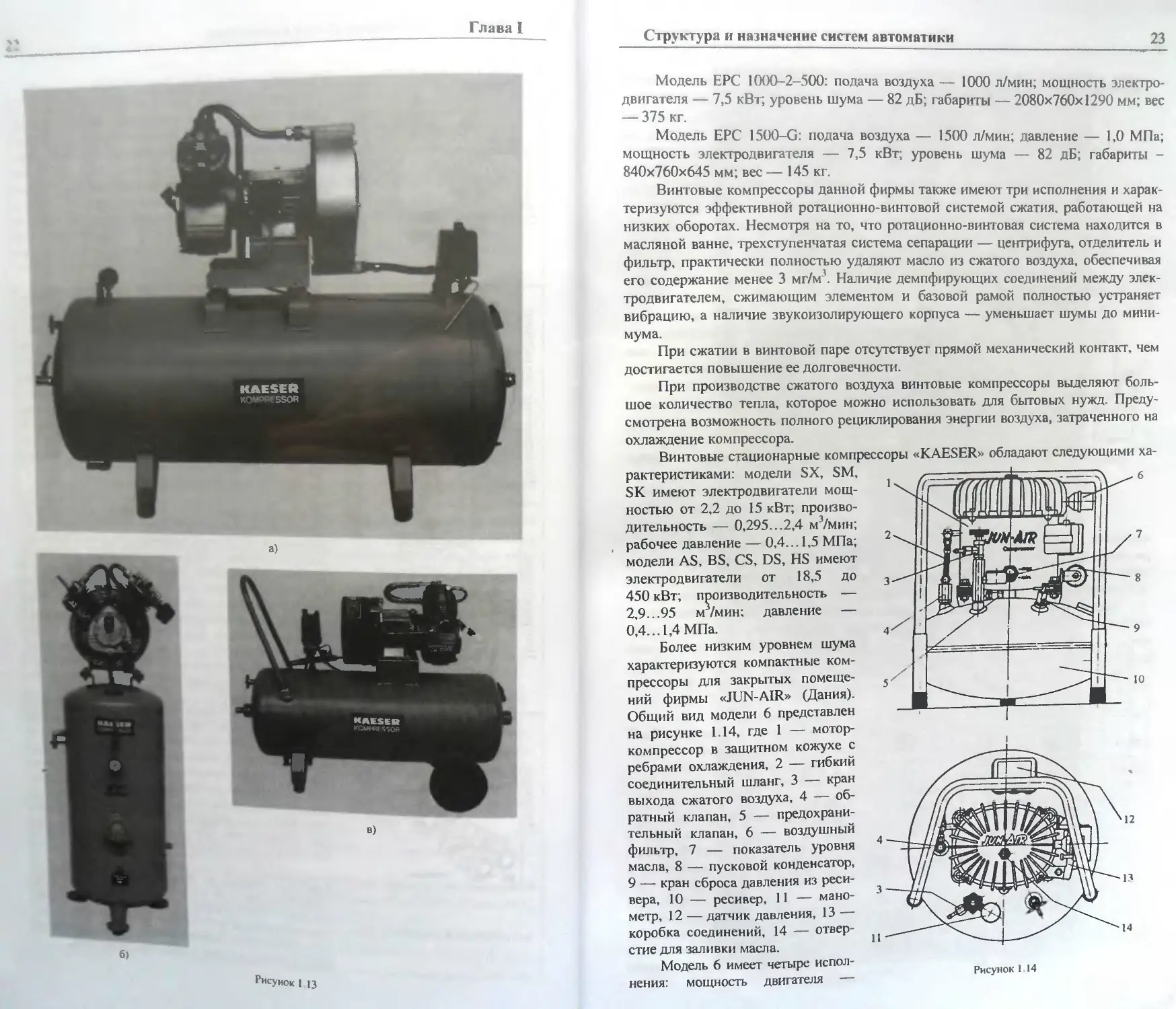

г«».переносиоГ(б)и"пеП,!е^

обеспечиваюшне получше ежа™? К0МПрСССоРь. фирмы «KABSER» (Германия).

Модель ЕРС №l-?m™™Z У™ ДаВЛС,,исм *' '-5 МПа.

тел" — 1.1 кВт. уровень шума __ 7s „г'*ПДуха ~~ '5() ^мин; мощное, ь wicki родви.-а-

/-•> ДЬ. i абари „.,- 1100x500x820 мм; вес - 90 кг.

ipyKiypa и нишачение сис1ем атомщики

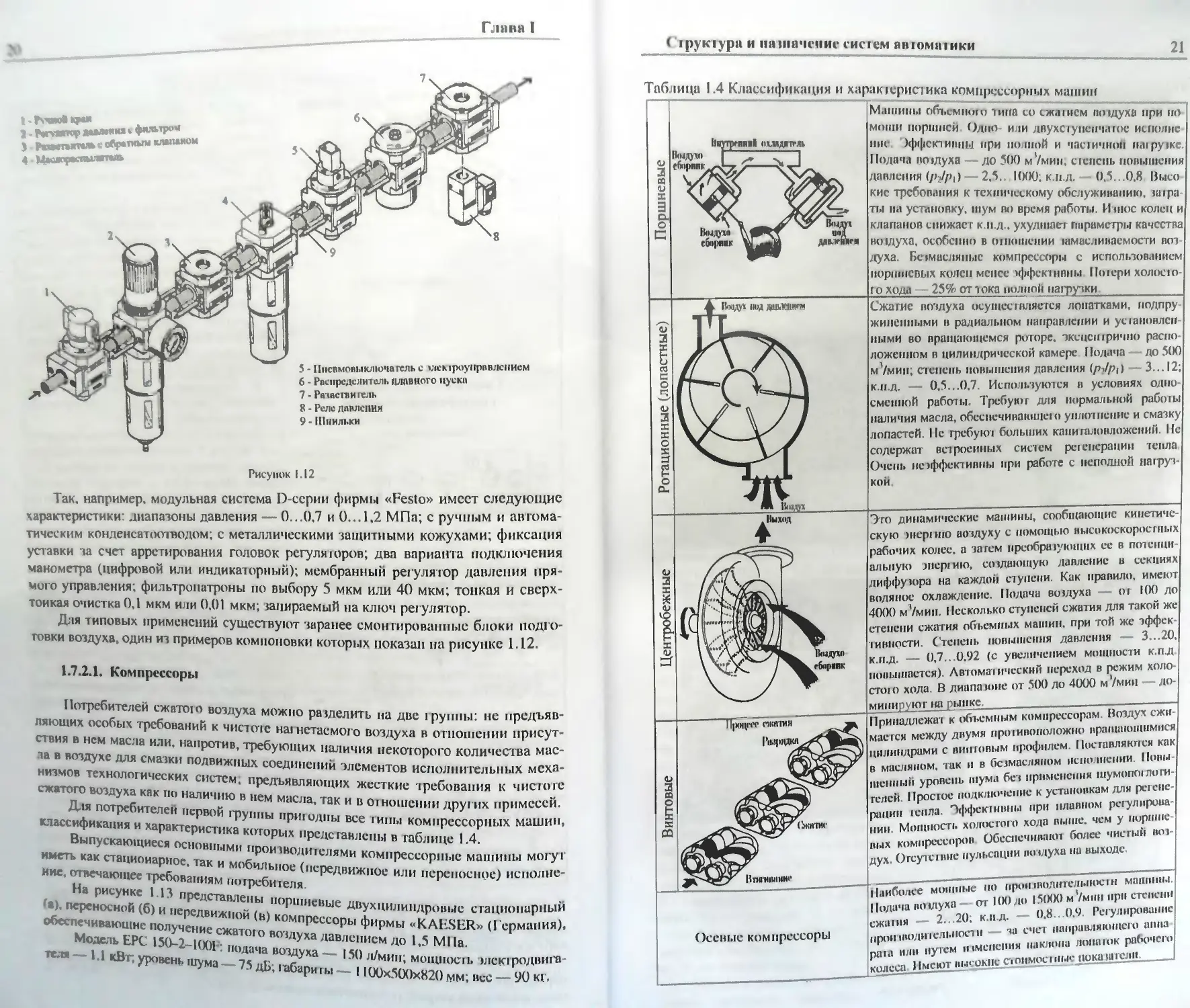

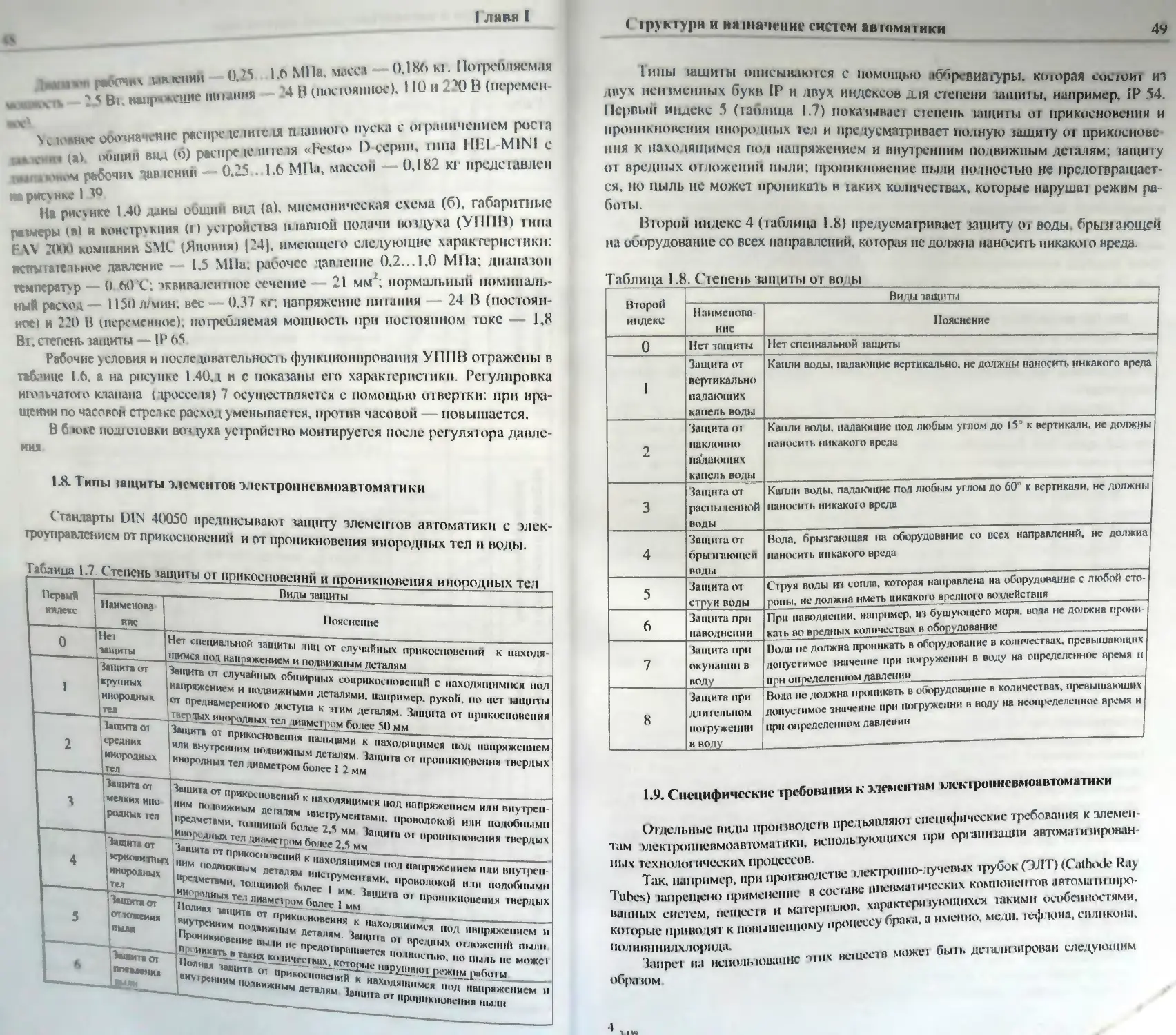

Таблица 1.4 Классификация и харакиристика компрессорных машин

I—I ' г

Машины o(ti.i.mhiiiu Типа со ежа i нем по (духа при но

мон.и поршней Одно- или двухаупенчаюе исполне

inn )ф|||СК1иш1Ы при полной и часги'шои гьнруже.

Подачи во (Духа —до 5(H) мУмин, степень попышения

давления (pjlpt) — 2,5.. 1000; к.н.л. — 0,5...0.8 Высо

кис требования к техническому обслуживанию, шра-

|ты на установку, шум по время работы. И tnoc колец и

клапанов снижает к.н.л.. ухудшает параметры качества

ио1духа, особенно в опннпении ымасливаемости воэ-

|духа. Бе (масляные компрессоры с использованием

поршневых колен менее тффеюивиы Ио.ери холост-

|f о хода — 25% оттока полной нагрузки

. ■ .—■ *

(Сжатие воздуха осуществляется лопатками,

подпружиненными и радиальном направлении и

усыновленными во вращающемся роторе, зксцсшрично

расположенном п цилиндрической камере Подача — до 500

м'/мин; степень повышения давления ip-Jp\) — 3... 12;

к.н.д. — 0,5...0,7. Используются п условиях

односменной работы. Требуют для нормальной paCoibi

наличия масла, обеспечивающею уплотнение и смазку

лопастей. Не гребукп больших капиталовложений. Не

.содержат встроенных систем регенерации тепла

[Очень неэффективны при работе с неполной

нагрузкой

Это динамические машины, сообщающие

кинетическую Miepnno воздуху с помощью высокоскоростных

рабочих колее, а затем нреобра)укшшх ее в потснци-1

альпую jiiepiHio, создающую давление в секциях

диффуюра на каждой ступени. Как правило, имеют

водяное охлаждение. Подача вомуха — or КЮ до

4000 м'/мин. Несколько ступеней сжатия для такой же

степени сжатия объемных машин, при той же

эффективности. Степень повышения давления — 3...20.

к.н.д. — 0,7...0,92 (с увеличением мощности к.п.д

повышается). Автоматический переход в режим

холостою хода. В диапаюне от 500 до 4000 м'/мин — до-

миннруюг на рынке, I

Принадлежат к объемным компрессорам. Воздух

сжимается между двумя прожвоположно вращающимися,

ншшдрами с нипгопым профилем. Поставляются как

масляном, так и в бстмасляпом исполнении.

Повышенный уровень шума без применения шумопгмлоги-

гелей. Простое подключение к установкам для

регенерации 1спла. Эффект ними при плавном регул

пронации. Мощность холостого хода выше, чем у пиршне-

пых компрессоров Обеспечивают более чистый boi-

дух. Огсутс.пне пульсации тмдуха на выходе.

,1аигчмн.е мощные но нриншолитслыюсгн мшннш.1.|

Подача во «духа— от КИ) до 15(КХ) м'/мнн при степени

ежашя — 2...20: к.н.д. — 0.8...0,4. Регулирование

нроншоднтслыюетн — за счет направляющего апна

para или путем щмепепия наклона лопаюк рабочею

колеса 11меют иы-окне d оимос i иы*- показатели. |

V

*u

*•* *

6)

KAESER

K» ■• SSOR

a)

Глава I

"J

*t

Tiia

KAESER

KCUWFSSOfl

B)

Рисуиок 1 13

Структура и назначение систем автоматики

23

Модель ЕРС 1000-2-500: подача воздуха — 1000 л/мин; мощность

электродвигателя — 7,5 кВт; уровень шума — 82 дБ; габариты — 2080x760x1290 мм; вес

— 375 кг.

Модель ЕРС 1500-G: подача воздуха — 1500 л/мин; давление — 1,0 МПа;

мощность электродвигателя — 7,5 кВт; уровень шума — 82 дБ; габариты -

840x760x645 мм; вес — 145 кг.

Винтовые компрессоры данной фирмы также имеют три исполнения и

характеризуются эффективной ротационно-винтовой системой сжатия, работающей на

низких оборотах. Несмотря на то, что ротационно-винтовая система находится в

масляной ванне, трехступенчатая система сепарации — центрифуга, отделитель и

фильтр, практически полностью удаляют масло из сжатого воздуха, обеспечивая

его содержание менее 3 мг/м . Наличие демпфирующих соединений между

электродвигателем, сжимающим элементом и базовой рамой полностью устраняет

вибрацию, а наличие звукоизолирующего корпуса — уменьшает шумы до

минимума.

При сжатии в винтовой паре отсутствует прямой механический контакт, чем

достигается повышение ее долговечности.

При производстве сжатого воздуха винтовые компрессоры выделяют

большое количество тепла, которое можно использовать для бытовых нужд.

Предусмотрена возможность полного рециклирования энергии воздуха, затраченного на

охлаждение компрессора.

Винтовые стационарные компрессоры «KAESER» обладают следующими

характеристиками: модели SX, SM,

SK имеют электродвигатели

мощностью от 2,2 до 15 кВт;

производительность — 0,295...2,4 м3/мин;

рабочее давление — 0,4... 1,5 МПа;

модели AS, BS, CS, DS, HS имеют

электродвигатели от 18,5 до

450 кВт; производительность —

2,9...95 м/мин; давление —

0,4... 1,4 МПа.

Более низким уровнем шума

характеризуются компактные

компрессоры для закрытых

помещений фирмы «JUN-AIR» (Дания).

Общий вид модели 6 представлен

на рисунке 1.14, где 1 — мотор-

компрессор в защитном кожухе с

ребрами охлаждения, 2 — гибкий

соединительный шланг, 3 — кран

выхода сжатого воздуха, 4 —

обратный клапан, 5 —

предохранительный клапан, 6 — воздушный

фильтр, 7 — показатель уровня

масла, 8 — пусковой конденсатор,

9 — кран сброса давления из

ресивера, 10 — ресивер, 11 —

манометр, 12 — датчик давления, 13 —

коробка соединений, 14 —

отверстие для заливки масла.

Модель 6 имеет четыре

исполнения: мощность двигателя —

Рисунок 1 14

Глава I

синий черный голубой белый коричневый желто/зеленый

Рисунок 1.15

0,34 кВт; производительность

— 50 л/мин; создаваемое

давление — 0,8 МПа; объем

ресивера—4, 10, 15 и 25 л;

напряжение питания — 220 В

потребляемый ток — 2,65 А

вес — 20, 22,5, 27,5 и 30,5 кг:

уровень шума — 45 дБ.

Монтажная схема

электропитания показана на

рисунке 1.15, где 1 — реле

пуска, 2 — пусковой

конденсатор, 3 — тепловая защита

мотора, 4 — контрольная

лампа, 5 — соединительная

коробка, 6 — датчик

давления. Для удобства монтажа

провода имеют разный цвет.

Ограничения в

отношении длительности

непрерывной работы

компрессора иллюстрируются

графиками на рисунке 1.16.

Кривая 1 показывает

время непрерывной работы

компрессора при различных

давлениях, до его отключения по команде теплового реле при достижении

температуры около 115°. Эта величина рассчитана с момента включения компрессора при

температуре двигателя 20°С. Например, компрессор может обеспечивать давление

0,55 МПа в течение 128 минут, после чего произойдет его автоматическое отключение.

Кривая 2 показывает рекомендуемое время работы компрессора в течение

одного часа при обеспечении различных давлений. Так, например, при обеспечении

давления 0,45 МПа рекомендуемое

время непрерывной работы

составляет 70% от часа, что соответствует

42 мин. Оставшиеся 18 минут

компрессор отключен.

На рисунке 17 показан общий

вид (а) и схема устройства

винтового компрессора (б) компании

«Летнее» (Украина), включающая в

себя: 1 — воздушный фильтр, 2

клапан всасывающий, 3 — винтовая

пара, 4 — клапан минимального

давления, 5 — масляный фильтр, 6

— фильтр-сепаратор масло/воздух,

7 — радиатор масляный, 8 — Ра"

диатор воздушный, 9 — ременная

передача, 10 — электродвигатель,

11 — осушитель воздуха

холодильного типа, 12 — воздушный ресивер, 13

— блок фильтров очистки сжатого

воздуха.

03 0,4 0^

Рисунок 1.16

0,8 МПа

Структура и назначение систем автоматики

25

Ь *

ЛЕТ

7 В

а)

Рисунок 1.17

б)

ь

Глава I

Замкнутая система охлаждения, циркуляции и очистки масла обеспечивает

хамкгеристику процесса сжатия воздуха максимально приближенную к изотерме.

В Оттаве компрессора имеются информационно-сигнализирующие устройства,

обеспечивающие контроль температуры, учет рабочего времени, выдачу на

матричный индикатор текстовых сообщений о режимах работы компрессора и

необходимости проведения техобслуживания, включающие аварийную сигнализацию

при неисправности электровентилятора системы охлаждения, приводного

электродвигателя и при превышении допустимой температуры работы компрессора.

Входящий в состав компрессора электронный блок управления обеспечивает

контроль и поддержание нормального давления, энергосберегающий режим

холостого хода, оптимальной температуры работы и аварийную остановку компрессора.

Компания выпускает ряд компрессоров различных моделей от ВК 10-10,

имеющего производительность — 1000 л/мин, мощность двигателя — 75 кВт,

напряжение питания — 380 В при частоте тока в 50 Гц, вес — 270 кг, габариты —

0,9x0,7x1 м и обеспечивающего давление 1,0 МПа, до модели ВК 15-15-500 Д,

имеющего ресивер на 500 л, производительность — 1130 л/мин, мощность

двигателя — 11 кВт, напряжение питания — 380 В при частоте в 50 Гц, вес — 450 кг,

габариты — 2x0,7x1,6 м и обеспечивающего давление 1,5 МПа.

1.7.2.2. Вакуумные насосы

Создание вакуума обеспечивается либо с помощью эжекторов, либо с

помощью вакуум-насосов. Последние обеспечивают более высокую

производительность и имеют те же конструктивные решения, что и компрессоры.

В последнее время все большее распространение получают лопастные,

винтовые и кулачковые вакуум-насосы, среди которых можно отметить пластинчато-

роторные маслоуплотненные и абсолютно сухие насосы, а также сухие ротацион-

но-кулачковые насосы фирмы «BUSCH» (Германия), винтовые фирмы «KAESER»

(I ермания).

На рисунке 1.18 представлен общий вид (а) и разрез (б) пластинчато-

роторного (лопастного) маслоуплотняемого вакуумного насоса модели RA 0063 Е

фирмы «BTJSCH», имеющего в своем составе следующие узлы и детали: 1 — отсек

улавливания масляных паров, 2 - всасывающий фланец, 3 — смотровое окно

уровня масла, 4 - сливная пробка, 5 - заливная пробка, 6 выхлопной клапан,

ноТЙнГ , Г™ (Л°Па"Ь)' 8 ~ Р°Т0Р' 9 - «ыхлопной фильтр, 10 - выхлоп-

SZTJir ,ТЛЯТ ФИЛИР> 12 ~ п°™™тель масляного тумана, 13 -

обеспечивают™JI ~ ^"^ ПаНСЛИ обслУживания. Насосы данной модели

fSSZSrSr* ПреДельного вакУУма от -0,09995 МПа до -0,098 МПа.

K^SSSiSSS^?^ электроприводом от 0,1 до 30 кВт

Средний срок службы - б^'е 2ШОО *"' С0СТаШШет 0Т 3 *> 150° м /час'

фильтров — кажлие яп/w «wT часов; замена выхлопных и масляных

(2 литр; масла? 500(Р6000 "асов работы; смена масла - через 10000 часов

енные газоба.адаст^ыГк^па'н'ы" а"4 " Пар0газовых смесей предусмотрены встро-

имеется специальный блок (рисунок 1Р8б)"РКУЛЯЦИИ " ВНутренней очистки масла

Ю25 С фирмы "^ИСН^(шсунпТ°1Рт°РНЫе вакУУмнь'е насосы серии SECO SV

ДО 250 м3/час и имеют соответгтп обеспечивают производительность от 2

£Д»222 кг. Развиваемый ^м"-or TlE^T °Т °'18 Д° 7'5 кВт' ВСС ~ °Т

обеспечивается за счет исполкяп Д0 ~°'085 МПа- Работа этих насосов

материалов, из которых изготоалГ^™"/Н™ФрИКЦИОННЫХ самосмазывающихся

лопатки, изготовленные из твевпых рабочие л°патки 2 (рисунок 1.19,6). Такие

V углегРаФитных или менее твердых смольно-

Глава I

^ н^сТвХ.тсчизает.я фитьтром всасывания I фильтром выхлопа (версия

компрессора) 4 и клапаном-глушителем выхлопа 5.

Хкл работы насоса без всякого обслуживания составляет 6000...7000 часов,

после чего требуется замена рабочих лопаток. Такие насосы уступают маслоуп-

лотнпошим мочелям лишь тем, что ограничены в области создания вакуума в

пределах -0095 -0,085 МПа но причине одноступенчатого исполнения. Создание

двух- и трехступенчатых насосов, способных обеспечить получение более высоких

значении вакуума, во многом зависит от достижений в области пар сухого трения.

Вакуум-насосы этой же фирмы серии Mink Ml 1252 BV (рисунок 1.20,а)

характеризуется тем, что элементы механизма откачки представляют собой

ротационные з>бья-кулачки 2 (роторы Рутса или когтеобразные роторы),

смонтированные в корпусе 1, образую! камеру сжатия 3 (рисунок 1.20,6). Эти кулачки

расположены на двух синхронно вращающихся валах, с зацеплением вне зоны откачки.

При вращении они не соприкасаются друг с другом, равно как и с расточками

корпуса Являясь сухим и экологически чистым оборудованием, они имеют низкое

энертпотребтение, малые габариты, высокую надежность в работе (около 24000

часов без обслуживания)

Модели Mink могут быть исполнены с возможностью управления скоростью

и процессом откачки, благодаря использованию современного электропривода с

регулируемой частотой вращения приводного вала. Такие модели удобно

вписываются в современные производственно-технологические системы с ЧПУ с общим

управлением от ПЭВМ или свободно программируемых контроллеров.

Производительность насосов — 65...500 мУчас, при наличии соответственно

электропривода мощностью от 1,5 до 9,2 кВт и весе насоса от 105 до 310 кг

Развиваемый вакуум: -0,097; -0,09 или -0,08 МПа.

1.7.2.3. Фильтры-влагоотделители и осушители

и 6е]оГ^ногпТаКСЖаТОГО В°ЗДуХа'Как южного, многосторонне применяемого

l^r^yZ^Z™*™ ЛИШЬ ТО'Да' ™ °н 'феД-авляется шдр*

^J^Z^^LZ^^^ "*«»P«h"W" —ый воздух

крупные тверГеТааицьГи ме Г "аРЫ ^ ИПЛИ ШСЛа; мас"янь'й ^ман;

ржавчины. Эти загтопне.и.,, и» к*^ твердые частицы, являющиеся отложениями

««п. « ^:™:^~::г™ и"и ,асгач"° удш",ть в мв"-

разные проблемы- у ' как их присутствие может вызвать

~ выход из стрс!я прибо ов ° ""еВМ0"Ривад;

— преждевременный износ ^ГГ™," и,меРИте"ьных инструментов;

* *Р И,Н0С Убиении (разгерметизацию) „невмоэлементов

»фжки производства0"' "0ВЫШаюгся Расходы на техническое обслуживание и из-

Рассматривая поочередно каж,,,,:.

«елует делать выводы в относи 'Г Ш*Я™»»» и способы «о устранения.

••иду основное нажаче„иеис"о1ГДа,,1,ОСТИ ТРебУемых Затрат, имея при

bJyeMoro сжатою воздуха.

Структура и назначение систем авюмагики

29

Вода

В любой системе ежаioiо воздуха вода изначально присутствует на выходе из

компрессора в виде паров, а далее, ко. да воздух охлаждается, она присутствует и в

жидкой и в .азообрашой фамх, и, поскольку стоимость удаления воды в жидком

состоянии относительно меньше, рассмотрим сначала этот вид загряшения.

Воздух, содержащий водяные пары, называется влажным воздухом

и характеризуется абсолютной и относительной влажностью Отношение

абсолютной влажности к максимальному количеству воды в виде пара, которое могло

бы содержаться в единице объема воздуха при тех же температуре и давлении,

называется относительной влажностью.

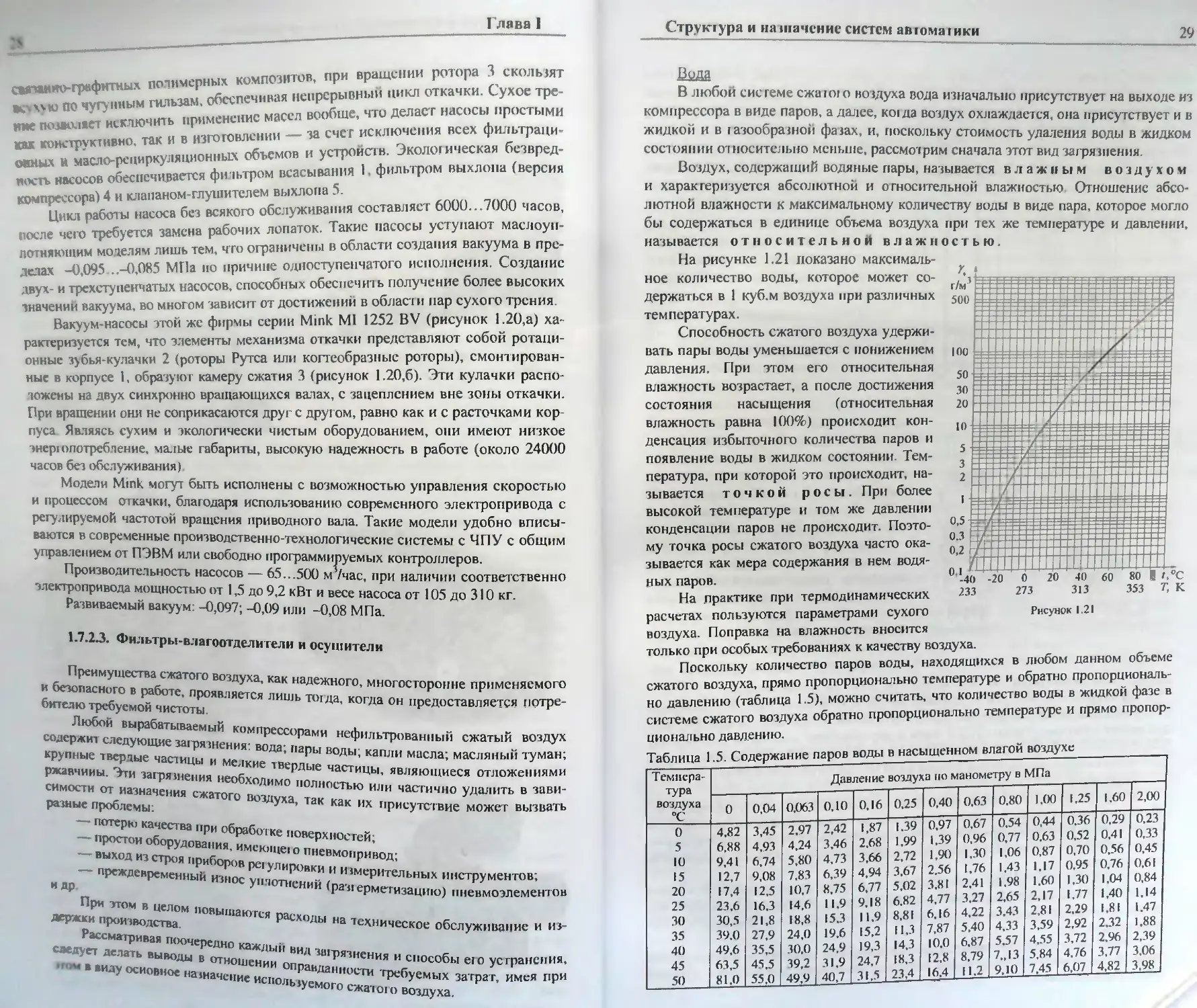

На рисунке 1.21 показано

максимальное количество воды, которое может

содержаться в 1 куб.м воздуха при различных

температурах.

Способность сжатого воздуха

удерживать пары воды уменьшается с понижением

давления. При этом его относительная

влажность возрастает, а после достижения

состояния насыщения (относительная

влажность равна 100%) происходит

конденсация избыточного количества паров и

появление воды в жидком состоянии.

Температура, при которой это происходит,

называется точкой росы. При более

высокой температуре и том же давлении

конденсации паров не происходит.

Поэтому точка росы сжатого воздуха часто

оказывается как мера содержания в нем

водяных паров.

На практике при термодинамических

расчетах пользуются параметрами сухого

воздуха. Поправка на влажность вносится

только при особых требованиях к качеству воздуха.

Поскольку количество паров воды, находящихся в любом данном объеме

сжатого воздуха, прямо пропорционально температуре и обратно

пропорционально давлению (таблица 1.5), можно считать, что количество воды в жидкой фазе в

системе сжатого воздуха обратно пропорционально температуре и прямо

пропорционально давлению.

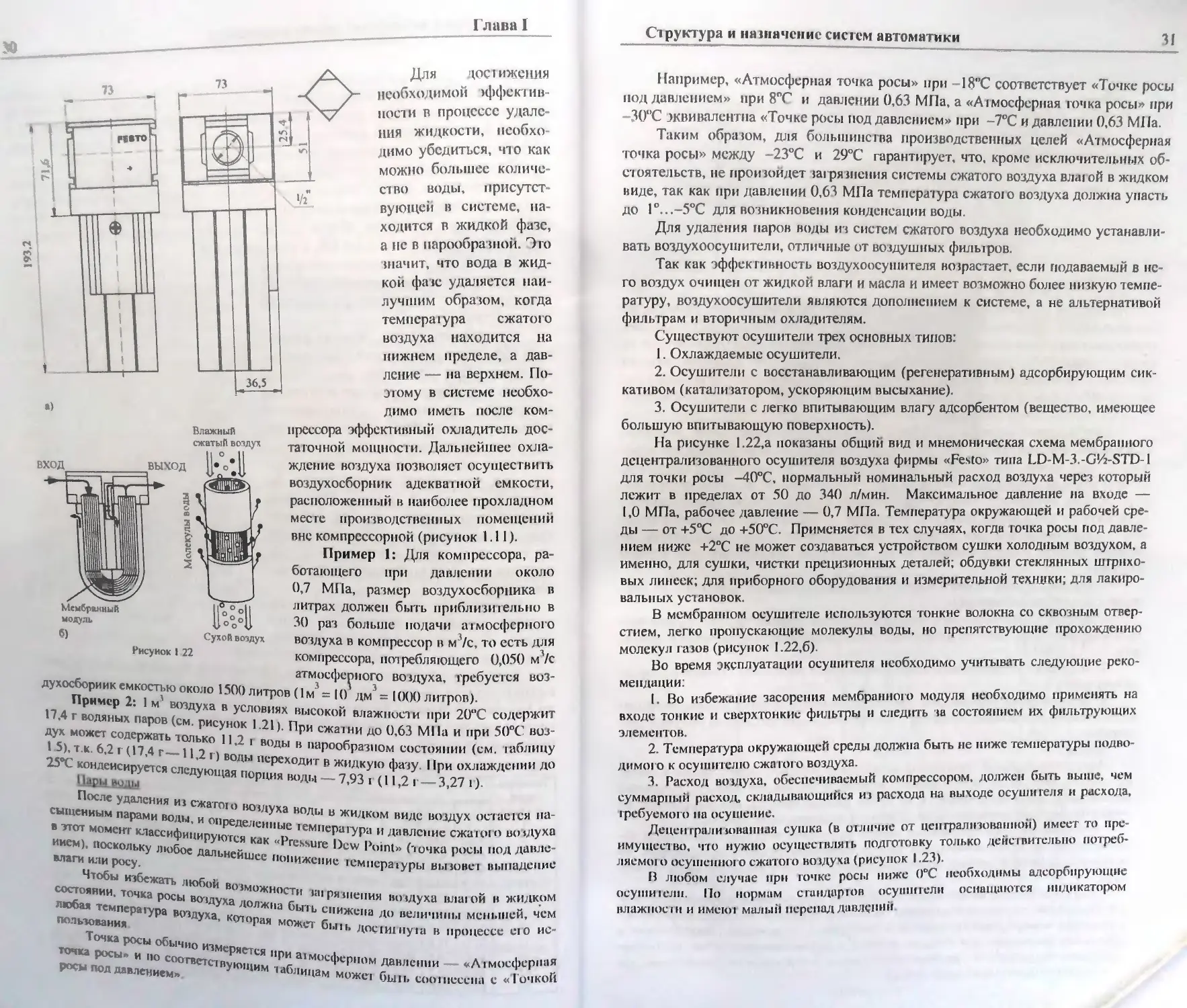

Таблица 1.5. Содержание паров воды в насыщенном влагой воздухе

Давление воздуха по манометру в МПа

Рисунок 1.21

Температура

воздуха

°С

о

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

4,82

6,88

9,41

12,7

17,4

23,6

30,5

39.0

49,6

63,5

81,0

0,04

3,45

4,93

6,74

9,08

12.5

16,3

21.8

27.9

35,5

45,5

55.0

0,063

2.97

4.24

5.80

7,83

10,7

14,6

18,8

24,0

30.0

39,2

49,9

0.10

2.42

3.46

4,73

6,39

8,75

11.9

15.3

19.6

24.9

31,9

40,7

0,16

1,87

2.68

3.66

4.94

6.77

9,18

11.9

15.2

19,3

24.7

31.5

0.25

1.39

1,99

2,72

3.67

5,02

6.82

8.81

11,3

14,3

18.3

23,4

0.40

0,97

1.39

1,90

2.56

3,81

4,77

6.16

7,87

10.0

12.8

16.4

0,63

0.67

0,96

1.30

1.76

2.41

3,27

4,22

5,40

6.87

8.79

11.2

0,80

0.54

0,77

1,06

1.43

1.98

2.65

3.43

4.33

5.57

7..I3

9,10

1.00

0.44

0.63

0,87

1,17

1.60

2.17

2.81

3,59

4.55

5,84

7.45

1,25

0.36

0.52

0.70

0.95

1,30

1.77

2.29

2,92

3,72

4.76

6,07

1.60

0,29

0,41

0,56

0,76

1.04

1,40

1.81

2.32

2.%

3.77

4,82

2,00

0,23 |

0,33

0,45

0,61

0,84

1,14

1.47

1.88

2.39

3.06

3.98,

Влажный

сжатый воздух

ВХОД

ВЫХОД

Мембранный

модуль

6)

Рисунок I 22

т

Сухой воздух

Глава I

Для чос! ижеиня

необходимой зффектии-

1ЮС1И в процессе

удаления жидкости,

необходимо убедиться, что как

можно большее

количество воды,

присутствующей в системе,

находится в жидкой фазе,

а не в парообразной. Эю

значит, что вода в

жидкой фаю удаляется

наилучшим обра юм, когда

темпера 1 ура сжатого

воздуха находится на

нижнем пределе, а

давление — на верхнем.

Полому в системе

необходимо иметь после

компрессора эффективный охладитель

достаточной мощности. Дальнейшее

охлаждение воздуха позволяет осуществить

воздухосборник адеквашой емкости,

расположенный в наиболее прохладном

месте производственных помещений

вне компрессорной (рисунок 1.11).

Пример 1: Для компрессора,

работающего при давлении около

0,7 MI la, размер воздухосборника в

литрах должен быть приблизительно в

30 раз больше подачи ашосферпого

воздуха в компрессор в м3/с, то есть для

компрессора, потребляющего 0,050 м^/с

лухосЛм™.,.,.. атмосферного воздуха, требуется виз-

^::::ь^1тю ,50° »«*»"»* ><> д-з=i«» л^ро»,.

П.4 г водяных паров (смТсунГГ7пХпЬ,СОКОЙ влаж"^и "Р" 20"С содержит

ДУХ может содержать только 112 Р" СЖа'НИ д0 °'63 М|1а и "Ри 50°С вш"

* 5), т.к. 6.2 г (17 4 г— 11 ? п « ' ' В°ДЫ В 1,аРообРазном состоянии (см. тблицу

25Т конденсируется вдюшая™ "Среходит в ЖИДКУ'<> фазу. При охлаждении до

щ ^ н/ едукиодя порция вод... — 7,93 i (11,2, 3,27 i).

После удаления из сжатою во

СЫЩСМИЫМ парами воды и онпеле, ** В°ЛЬ1 И жи;'Ком виде воздух остас1СЯ па-

" *"" моме»т ^ассиф„и„рУ1о.г^е"11Ь;е ,ем,,еРагУра и давление сжа.от «„духа

иием). поскольку любое дкльнейш1 ^ DcW l>oint» ^чка росы под даиле-

«-«иросу. дальнеишее понижение ,еМ11Сра1уры BJ0^ „„шадсние

Чтобы иэбежать любой в

^вик точка росы во^ТолжнаТ и"РЯ1"е"ия ">«ДУхв »...ой » жидком

^ГиГ,ура Вотд^ «С^ сГГГдо вели"" м< <й-чсм

Точка росы обычное "У'а " """"^ И° ""

^^е^^ ~ .А-мосферная

ниеМй чцам Мож<-ч был, соотесспа с «Точкой

Структура и назначение систем автоматики

31

Например, «Атмосферная точка росы» при -18"С соответствует «Точке росы

под давлением» при 8°Г и давлении 0,63 МПа, а «Агмосферпая точка росы» при

-30"С эквивалентна «Точке росы иод давлением» при -7°С и давлении 0,63 МПа.

Таким образом, для большинства производственных целей «Атмосферная

точка росы» между -23°С и 29°С гарантирует, что. кроме исключительных

обстоятельств, не произойдет загрязнения системы сжатого воздуха влагой в жидком

виде, так как при давлении 0,63 МПа температура сжатою воздуха должна упасть

до Г...-5°С для возникновения конденсации воды.

Для удаления паров воды из систем сжатого воздуха необходимо

устанавливать воздухоосушители, отличные от воздушных филыров.

Так как эффективность воздухоосушителя возрастает, если подаваемый в

него воздух очищен от жидкой влаги и масла и имеет возможно более низкую

температуру, воздухоосушители являются дополнением к системе, а не альтернативой

фильтрам и вторичным охладителям.

Существуют осушители трех основных типов:

1. Охлаждаемые осушители.

2. Осушители с восстанавливающим (регенеративным) адсорбирующим

сиккативом (катализатором, ускоряющим высыхание).

3. Осушители с легко впитывающим влагу адсорбентом (вещество, имеющее

большую впитывающую поверхность).

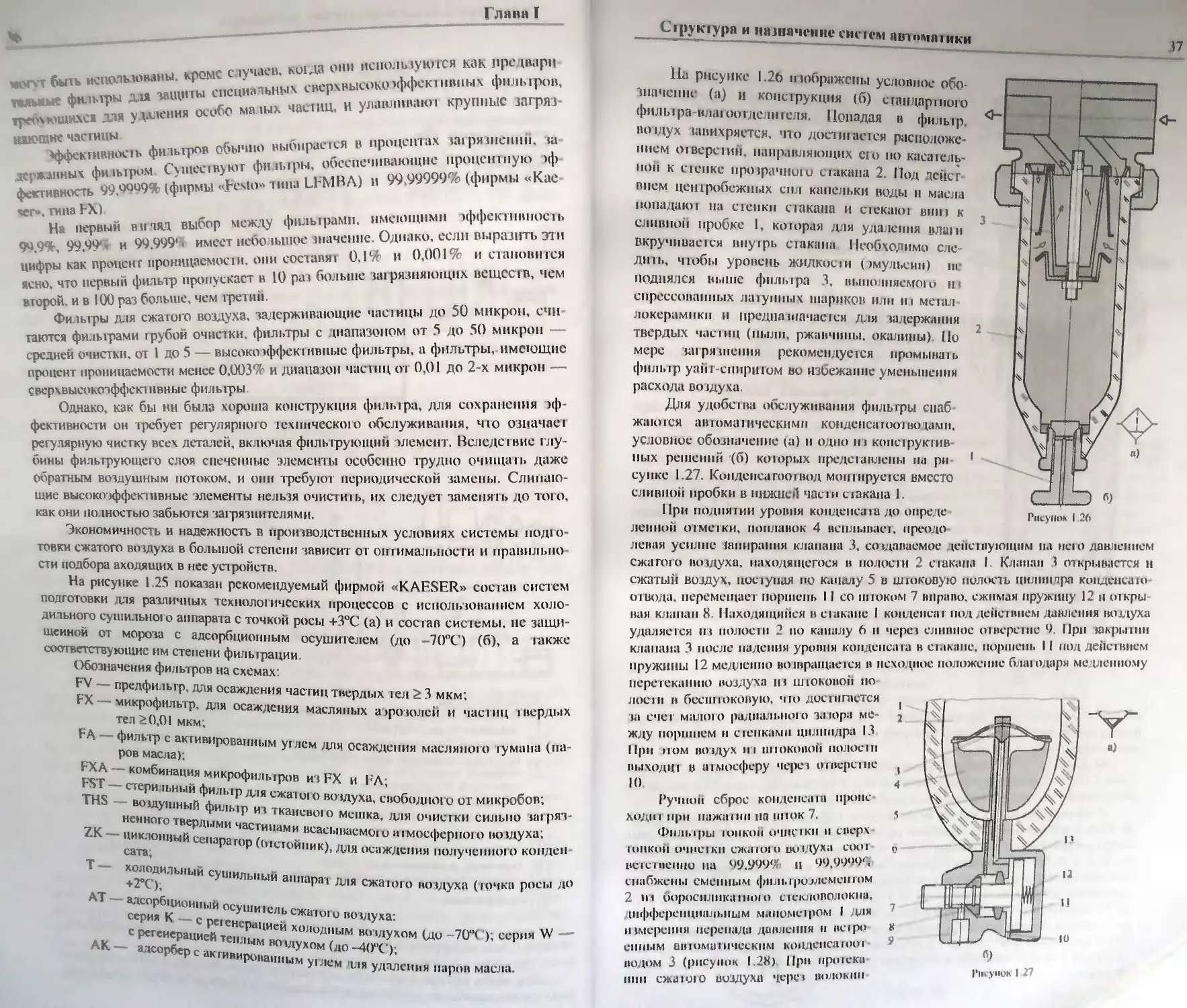

На рисунке 1.22,а показаны общий вид и мнемоническая схема мембранного

децентрализованного осушителя воздуха фирмы «Festo» типа LD-M-3.-C/2-STD-1

для точки росы -40°С, нормальный номинальный расход воздуха через который

лежит в пределах от 50 до 340 л/мин. Максимальное давление на входе —

1,0 МПа, рабочее давление — 0,7 МПа. Температура окружающей и рабочей

среды — от +5°С до +50°С. Применяется в тех случаях, когда точка росы под

давлением ниже +2°С не может создаваться устройством сушки холодным воздухом, а

именно, для сушки, чистки прецизионных деталей; обдувки стеклянных

штриховых линеек; для приборного оборудования и измерительной техники; для

лакировальных установок.

В мембранном осушителе используются тонкие волокна со сквозным

отверстием, легко пропускающие молекулы воды, но препятствующие прохождению

молекул газов (рисунок 1.22,6).

Во время эксплуатации осушителя необходимо учитывать следующие

рекомендации:

1. Во избежание засорения мембранного модуля необходимо применять на

входе тонкие и сверхтонкие фильтры и следить за состоянием их фильтрующих

элементов.

2. Температура окружающей среды должна быть не ниже температуры

подводимого к осушителю сжатого воздуха.

3. Расход воздуха, обеспечиваемый компрессором, должен быть выше, чем

суммарный расход, складывающийся из расхода на выходе осушителя и расхода,

требуемого па осушение.

Децентрализованная сушка (в оишчие от централизованной) имеет то

преимущество, что нужно осуществляв подготовку только действительно

потребляемою осушенного сжатого воздуха (рисунок 1.23).

П любом случае при точке росы ниже 0°С необходимы адсорбирующие

осуши 1елп. По нормам стандарта осушители оснащаются индикатором

влажное!и и имею! малый перепад давлений

Глава I

Компрессор М

Охладитель

Масюотделитель

Фильтр

предварительной очистки

^(центральный)^ J

Ресивер высокого

Давления

Компрессорная

Входной фильтр

Осушитель

i

Блок подготовки

воздуха

Выходной фильтр

Рисунок 1.23

Потребитель

Потребитель

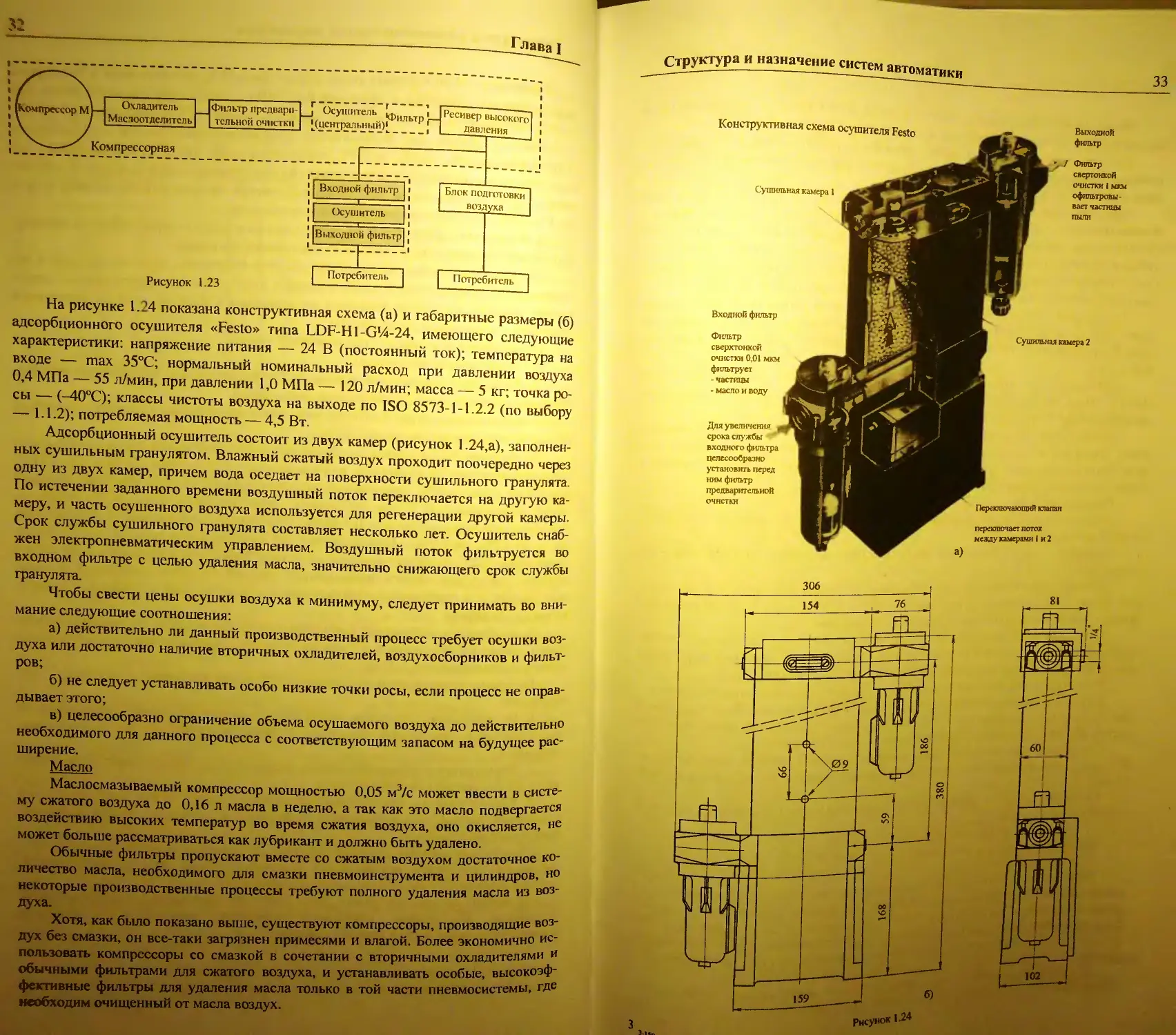

На рисунке 1. 4 показана конструктивная схема (а) и габаритные размеры (б)

адсорбционного осушителя «Festo» типа LDF-H1-GV4-24, имеющего следующие

характеристики: напряжение питания — 24 В (постоянный ток); температура на

входе — max 35°C; нормальный номинальный расход при давлении воздуха

0,4 МПа — 55 л/мин, при давлении 1,0 МПа — 120 л/мин; масса — 5 кг; точка

росы — (-40°С); классы чистоты воздуха на выходе по ISO 8573-1-1.2.2 (по выбору

— 1.1.2); потребляемая мощность — 4,5 Вт.

Адсорбционный осушитель состоит из двух камер (рисунок 1 -24,а),

заполненных сушильным гранулятом. Влажный сжатый воздух проходит поочередно через

одну из двух камер, причем вода оседает на поверхности сушильного гранулята.

По истечении заданного времени воздушный поток переключается на другую

камеру, и часть осушенного воздуха используется для регенерации другой камеры.

Срок службы сушильного гранулята составляет несколько лет. Осушитель

снабжен электропневматическим управлением. Воздушный поток фильтруется во

входном фильтре с целью удаления масла, значительно снижающего срок службы

гранулята.

Чтобы свести цены осушки воздуха к минимуму, следует принимать во

внимание следующие соотношения:

а) действительно ли данный производственный процесс требует осушки

воздуха или достаточно наличие вторичных охладителей, воздухосборников и

фильтров;

б) не следует устанавливать особо низкие точки росы, если процесс не

оправдывает этого;

в) целесообразно ограничение объема осушаемого воздуха до действительно

необходимого для данного процесса с соответствующим запасом на будущее

расширение.

Масло

Маслосмазываемый компрессор мощностью 0,05 м3/с может ввести в

систему сжатого воздуха до 0,16 л масла в неделю, а так как это масло подвергается

воздействию высоких температур во время сжатия воздуха, оно окисляется, н

может больше рассматриваться как лубрикант и должно быть удалено.

Обычные фильтры пропускают вместе со сжатым воздухом достаточное ко

личество масла, необходимого для смазки пневмоинструмента и цилиндров,

некоторые производственные процессы требуют полного удаления масла из во

Духа. з-

Хотя, как было показано выше, существуют компрессоры, производящие ^

дух без смазки, он все-таки загрязнен примесями и влагой. Более экономично ^

пользовать компрессоры со смазкой в сочетании с вторичными охладителям

обычными фильтрами для сжатого воздуха, и устанавливать особые, высок у

фективные фильтры для удаления масла только в той части пневмосистемы,

необходим очищенный от масла воздух.

и

Глава I

Масло может находиться в сжатом воздухе в трех видах - водно-масляная

** Z\TZZrP^Z^^y^ — б»ть удалена с

w« сытного Дыр-, но Для удаления аэрозоли и паров масла необхо-

^Г^Г^зГ^т размеры капель в диапазоне от 0 01 до 1 микрона

и да^ б^ше нГнаиболее причиняющие беспокойство (около 90%) находятся в

обученном диапазоне размеров. Из-за их малых размеров и массы на них

практически не влияют центробежные силы, создаваемые потоком воздуха в

большинстве стандартных воздушных фильтров и их удаление возможно только с

помощью специальных слипающих (связывающих мелкие частицы) фильтров.

В условиях нормальной эксплуатации длительная скорость потока воздуха

через фильтр не должно превышать 75% максимальной расчетной пропускной

способности фильтра, так как возникает риск повторного заноса масла в

воздушный поток.

Счипаюший фильтр, пропускающий при стандартных испытаниях менее

0.001% масла, обеспечивает получение сжатого воздуха с остаточным

содержанием масла менее 1 мг/м3 (по весу 1 часть в 1 миллионе).

Для большинства процессов удаление паров масла не является

необходимостью, кроме тех случаев, когда их запах недопустим. Это касается, в первую

очередь, производственных процессов в фар\ . кологии и пищевой промышленности, а

также различных дыхательных аппаратов.

Твердые частицы

Твердые частицы присутствуют в любой системе сжатого воздуха независимо

от типа компрессора.

Во-первых, это атмосферная пыль, всасываемая через входные отверстия

компрессора.

Во-вторых, это продукты коррозии, возникающей под действием воды и

слабых кислот, образующихся в результате взаимодействия воды и газов, таких,

например, как двуокись серы, всасываемой компрессором

т^ЗТ*' ^ С°единения У™еР°Да, образующиеся под действием темпера-

^ZlZr:™:?^™ °Т °б"ЧН0ГО "»» У-родных поршневых

фГи^киТГ В НеКОТ°РЫХ ™ПаХ ^ляных компрессоров.

Кр'пн^е ч^ГиГ^ЦЫ ИМеют довольно широкий диапазон размеров.

любой^емы с™ в^аТГ" б°Лее 5° МШ И Д0Л™ бЫТЬ ~ »

Достаточноудалитьлишьча^

Стандартные фильтры для сжатпт о™

50 мкм. а практически большие"ГиГниГ, 'Т* 4aC™UU Pa3MCP°M ^

40 мкм. 1ВО из них способны удалить частицы около

Мелкими считаются частит., ™,

очередь на три группы: Р^ром менее 25 мкм, подразделяемые

в свою

1) с размерами от 10 до 25 мкм-

2 с размерами от 1 до Ш мкм-'

3) менее 1 мкм.

Если воздух используется л ™ и»к

инструментов или в приборах р^пГ™ ВЫСОКОСК°Р°стных пневматических

Г™ ло Ра3меР°в частиц мен;;';« " ВаНИЯ техпроцессов, рекомендуется фильт-

£тГ>ЩИХ ЭЛемеНТОВ с со^^Р0»' « ™ достигается путем установки

Ф^-^я .жатого воздух, су;ГВ^ТаМкиеГМеРаМИ ™Р ° «i-P™

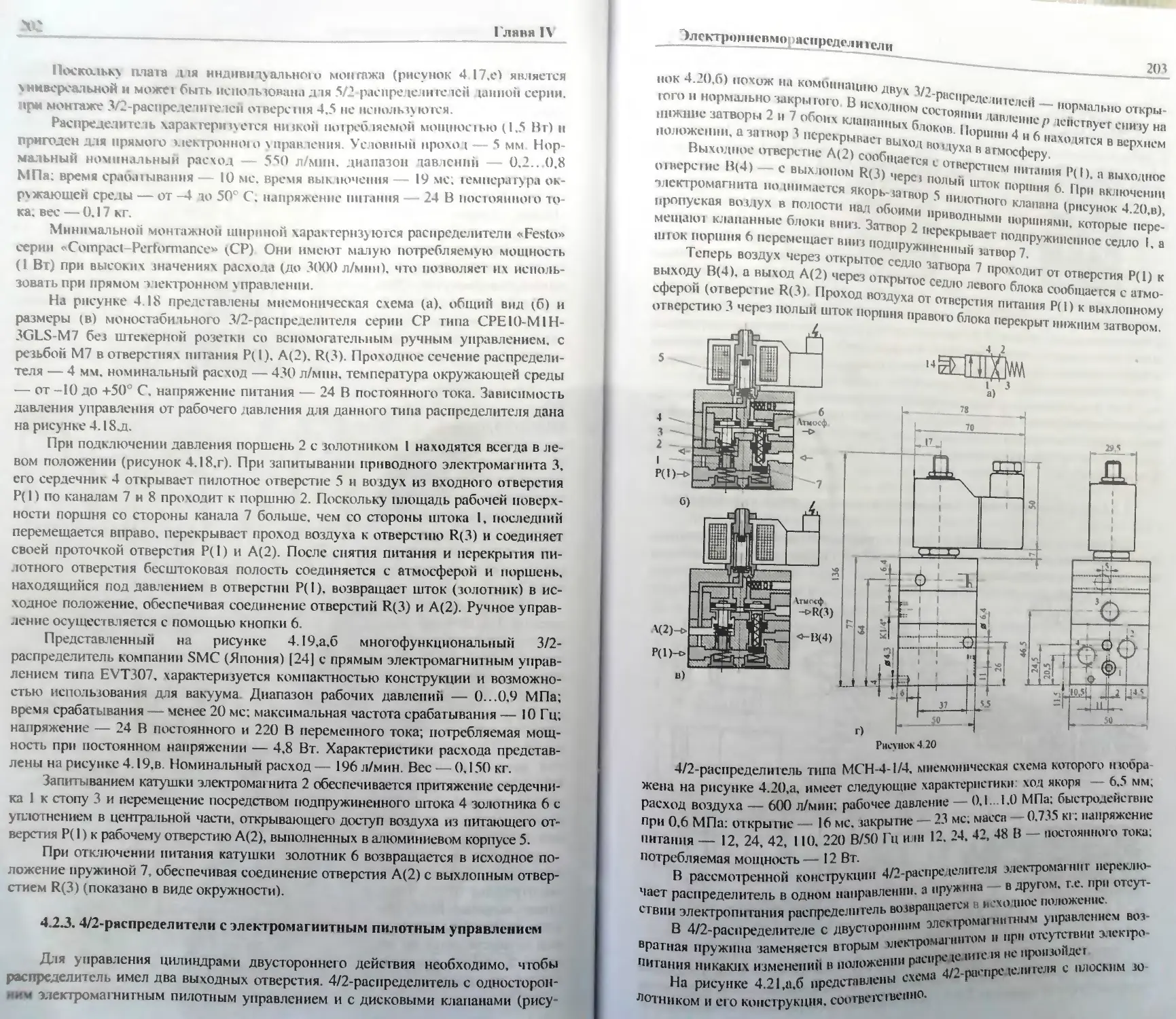

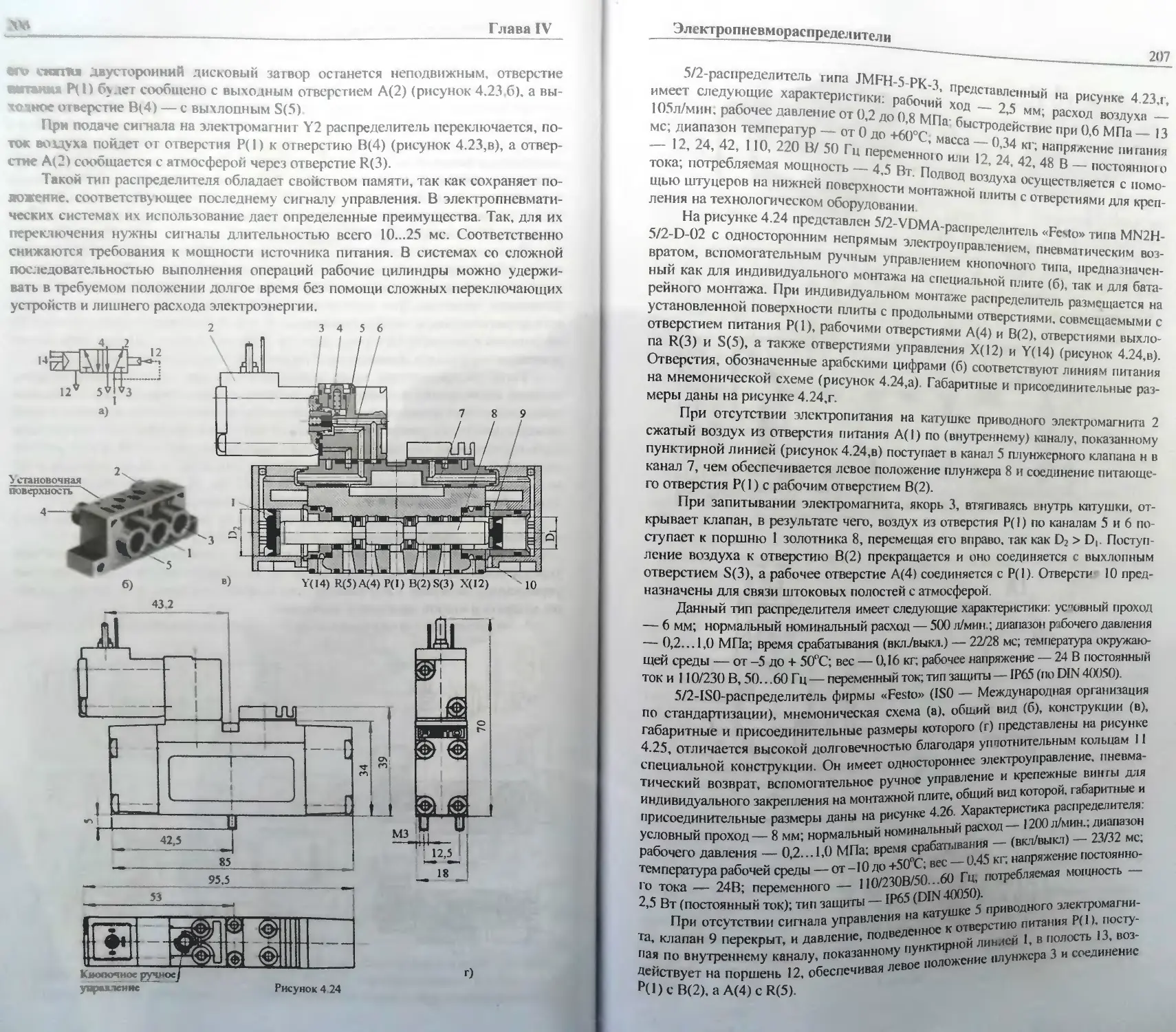

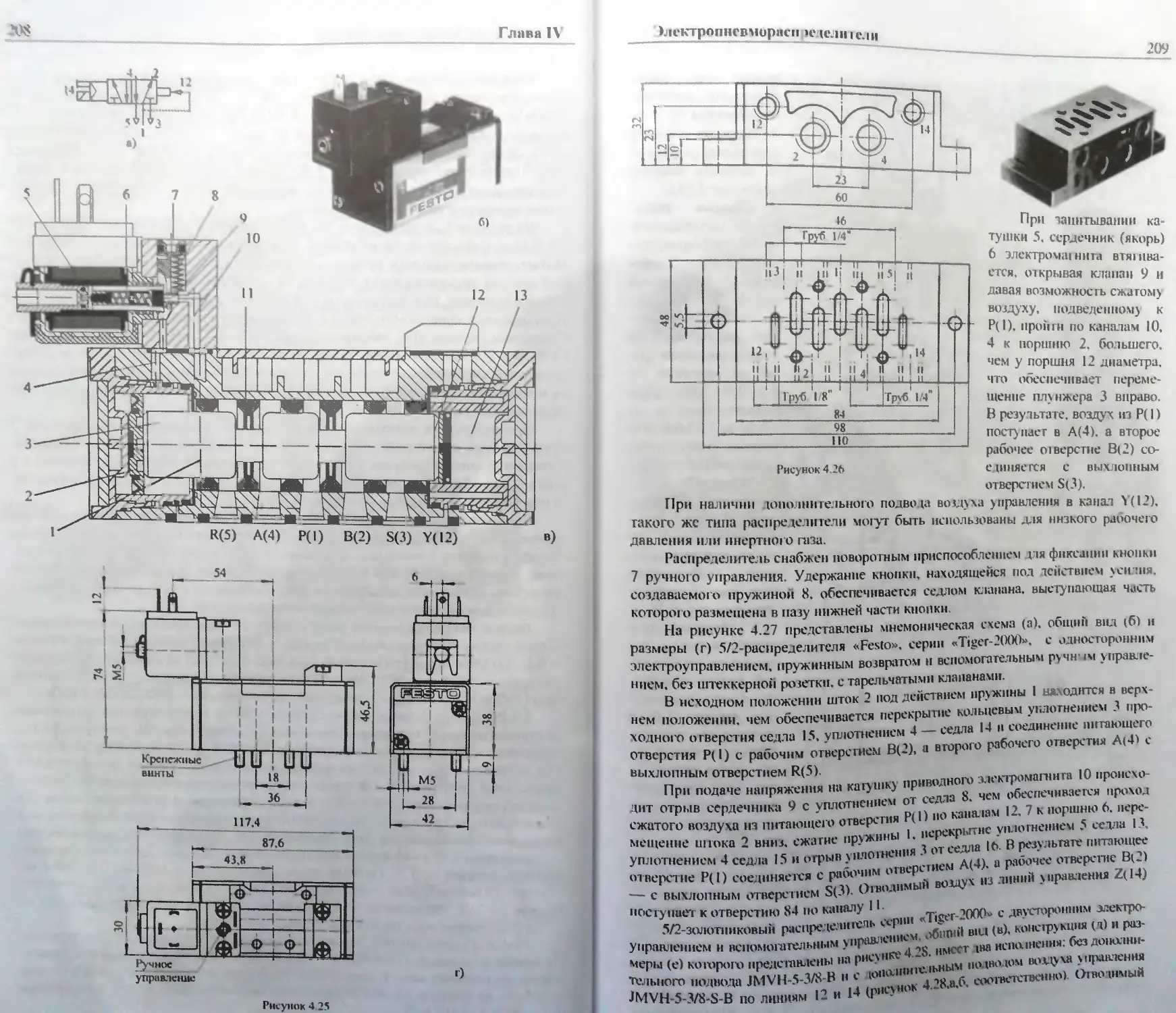

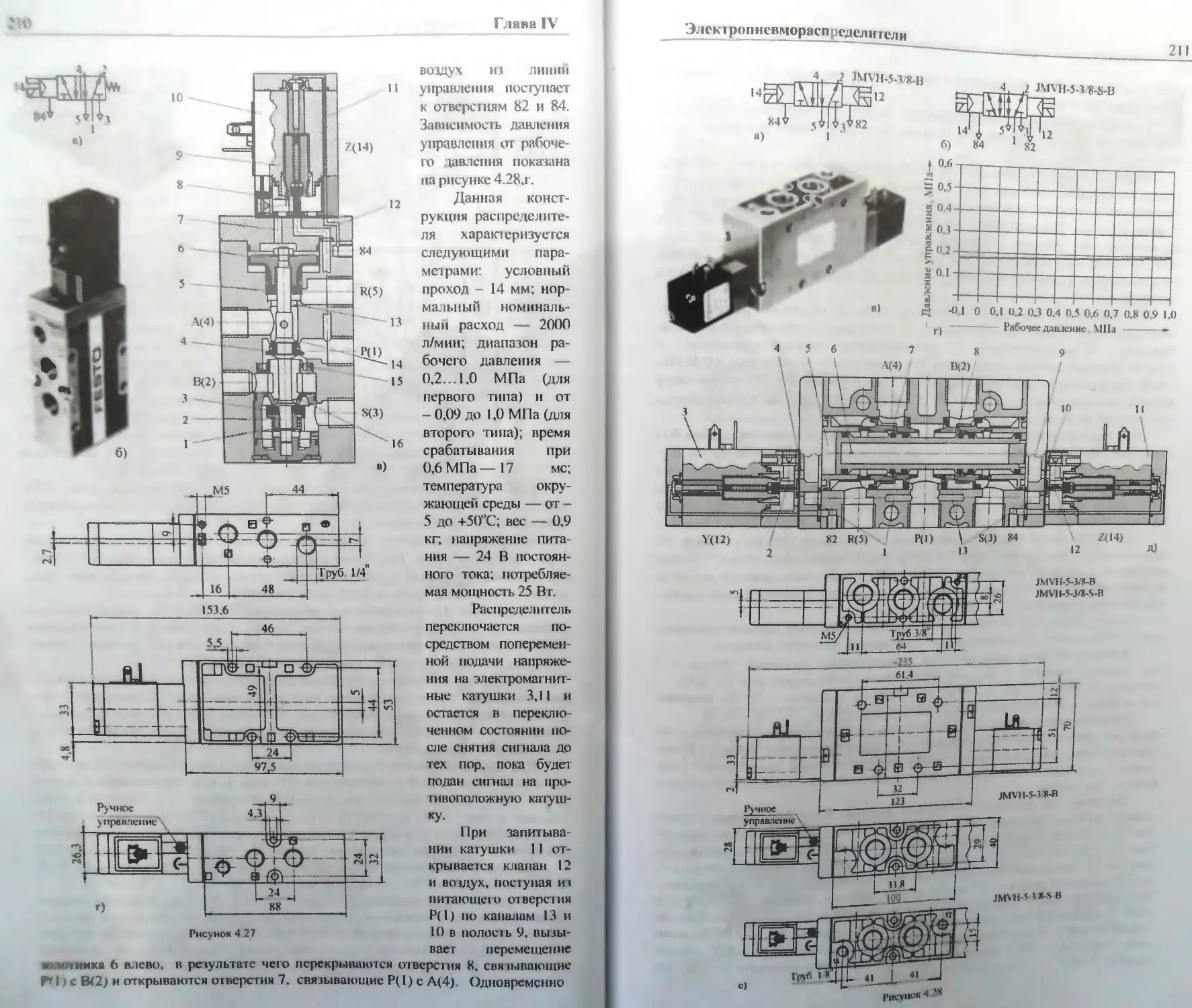

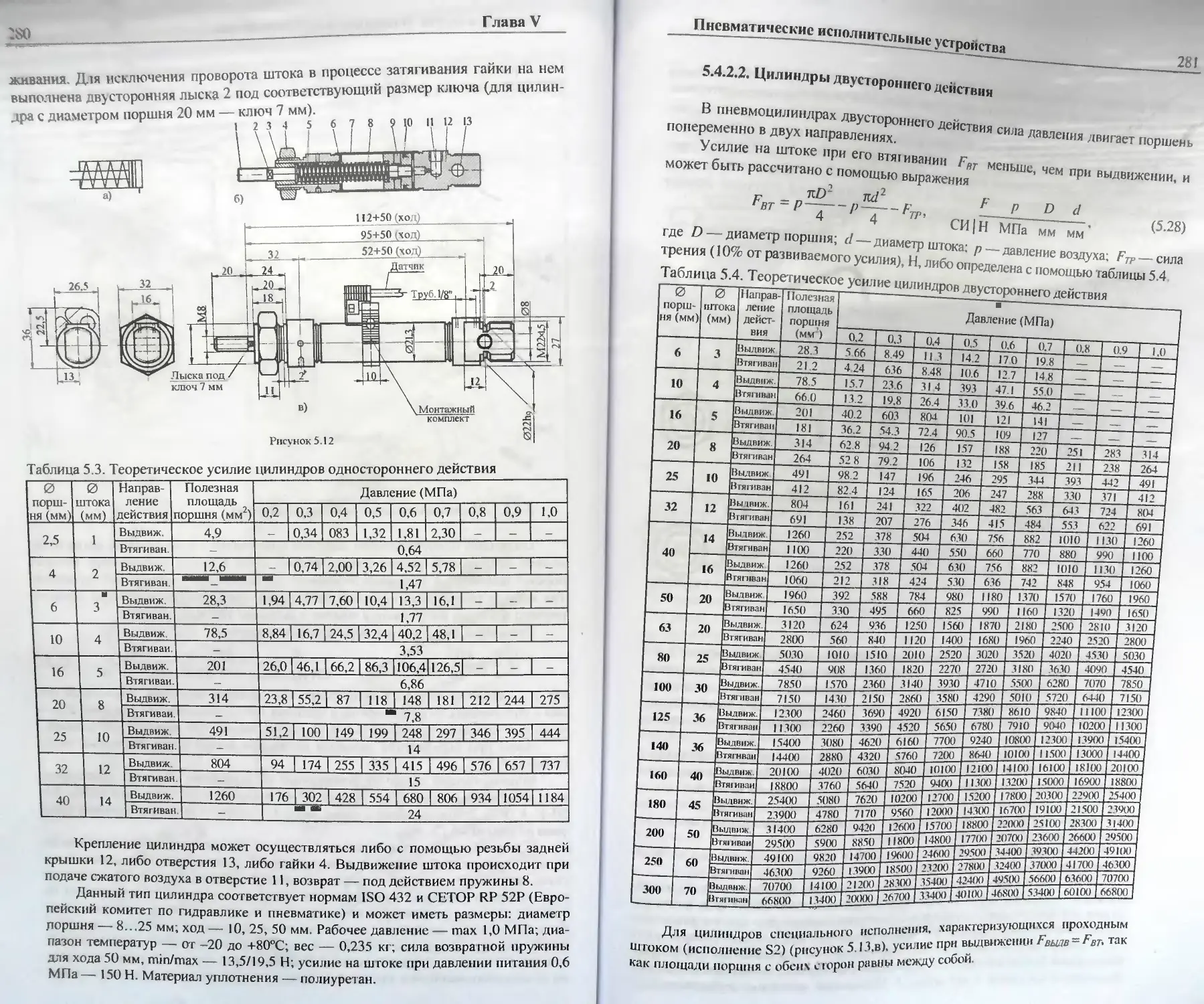

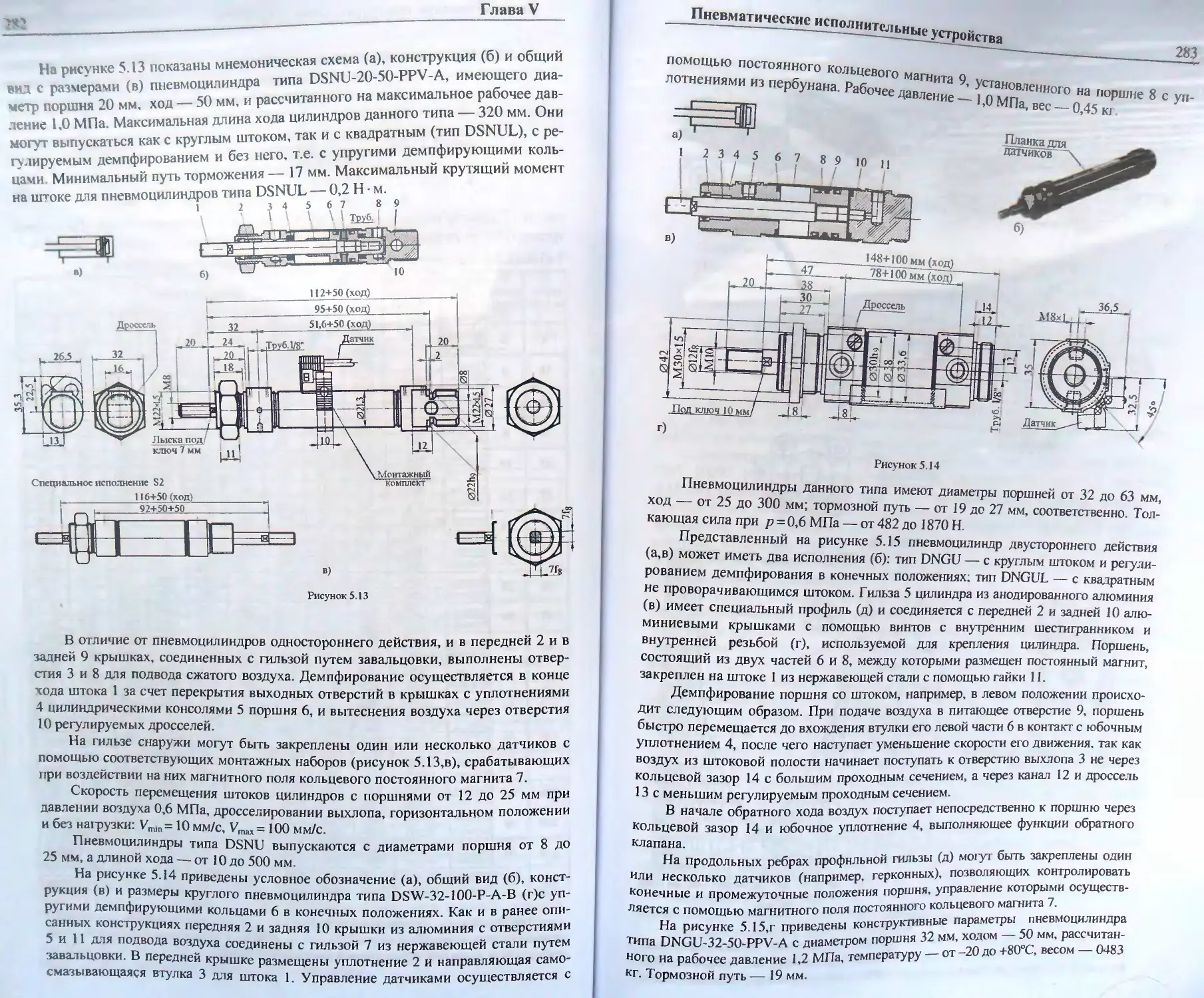

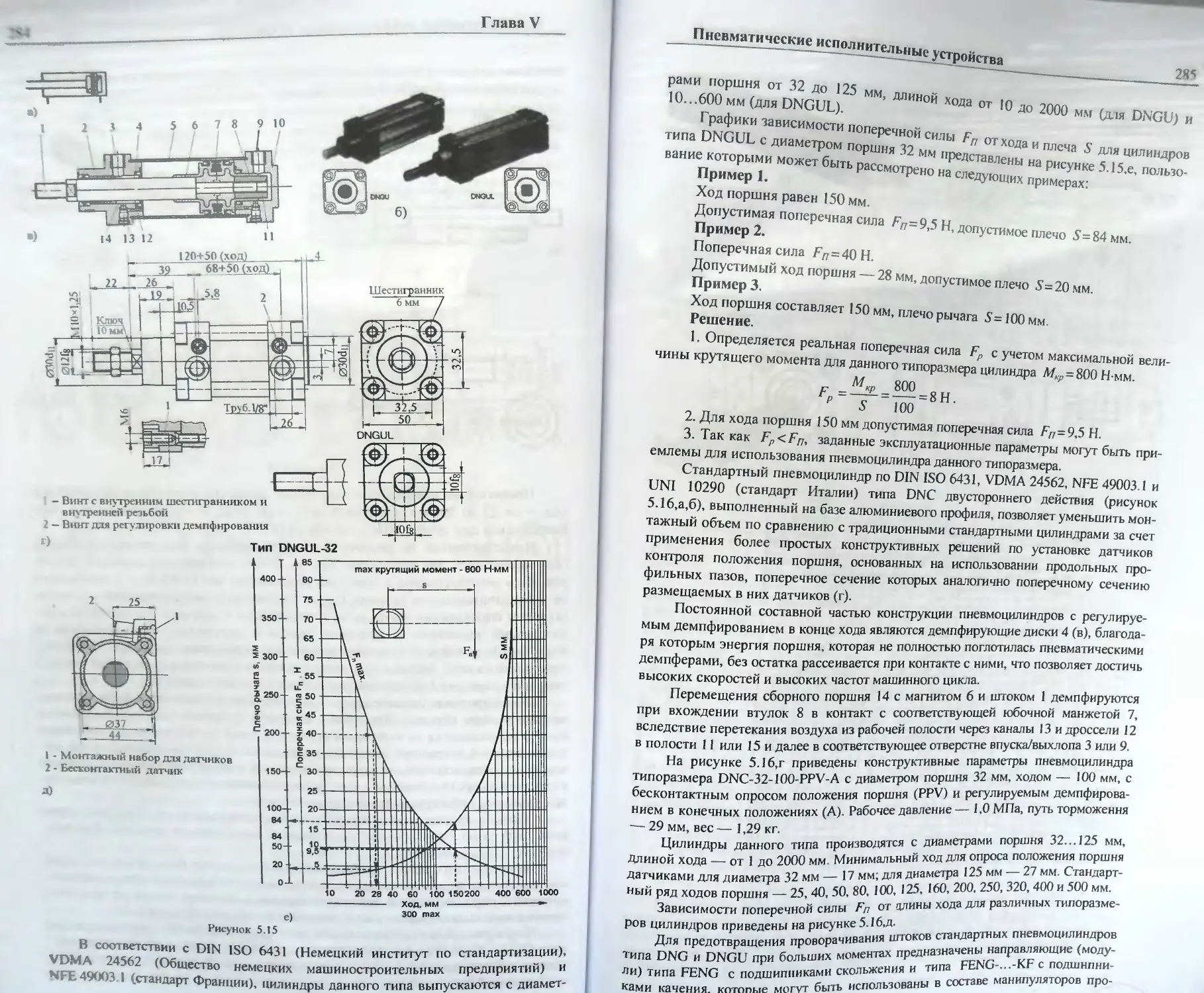

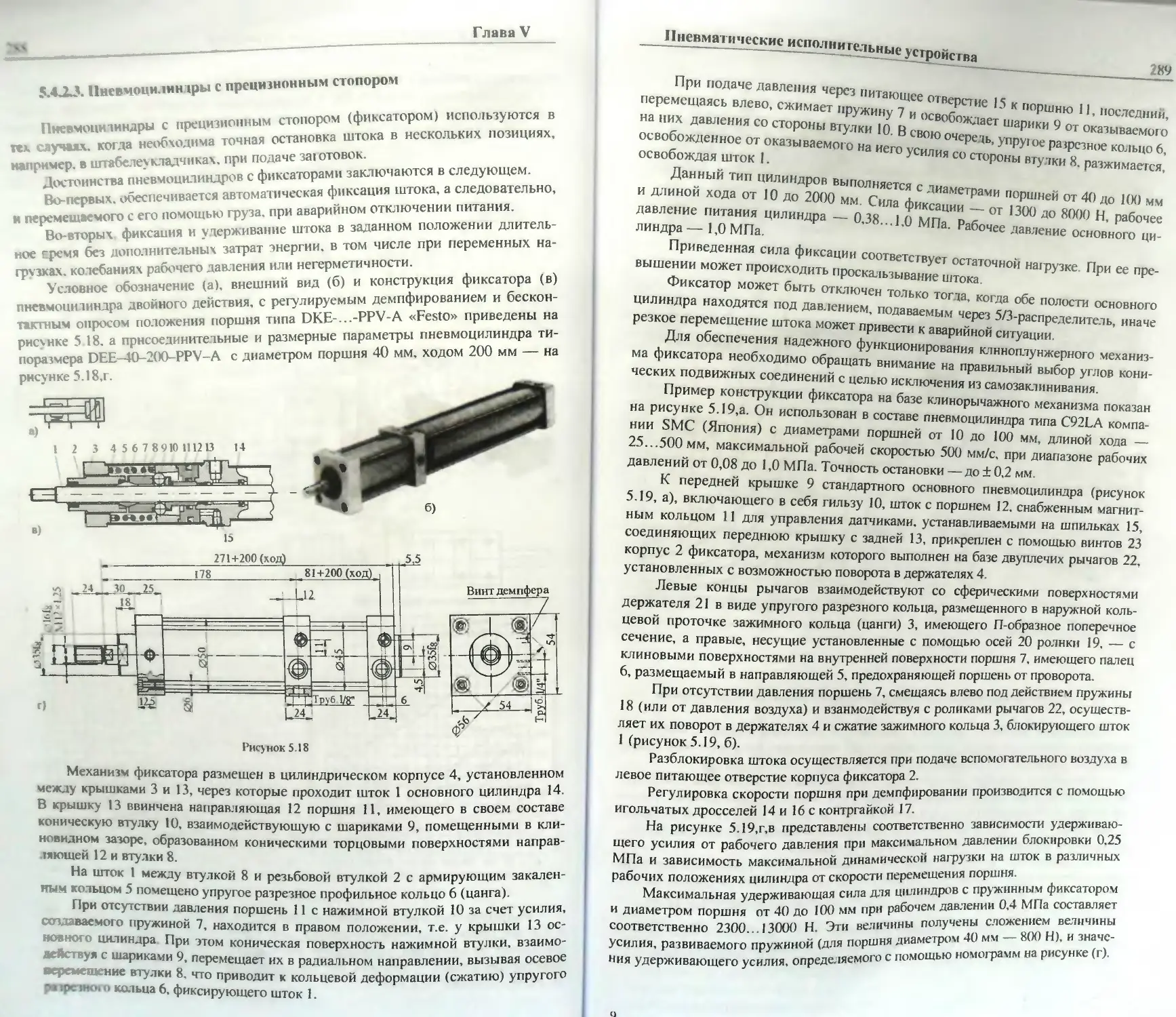

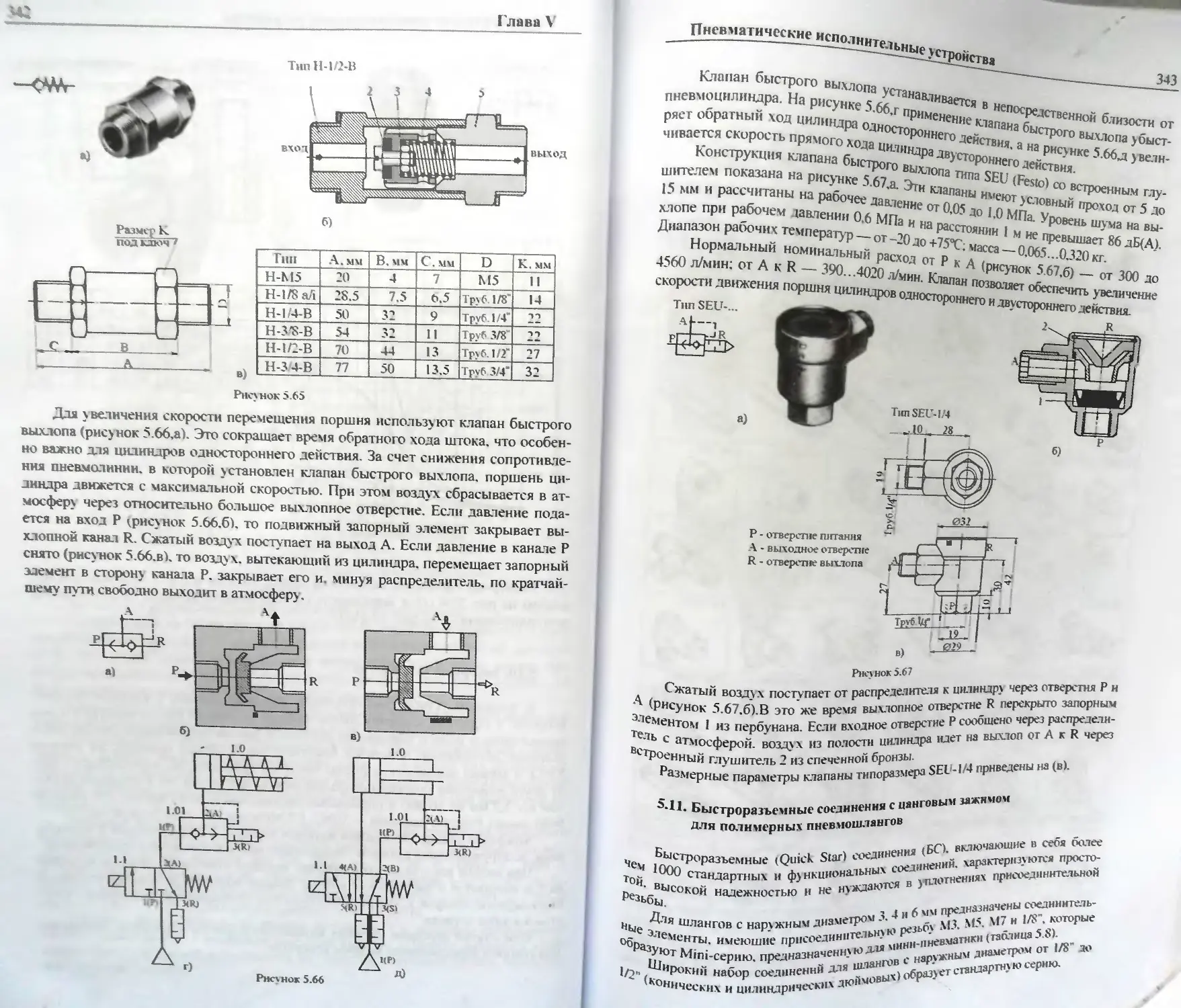

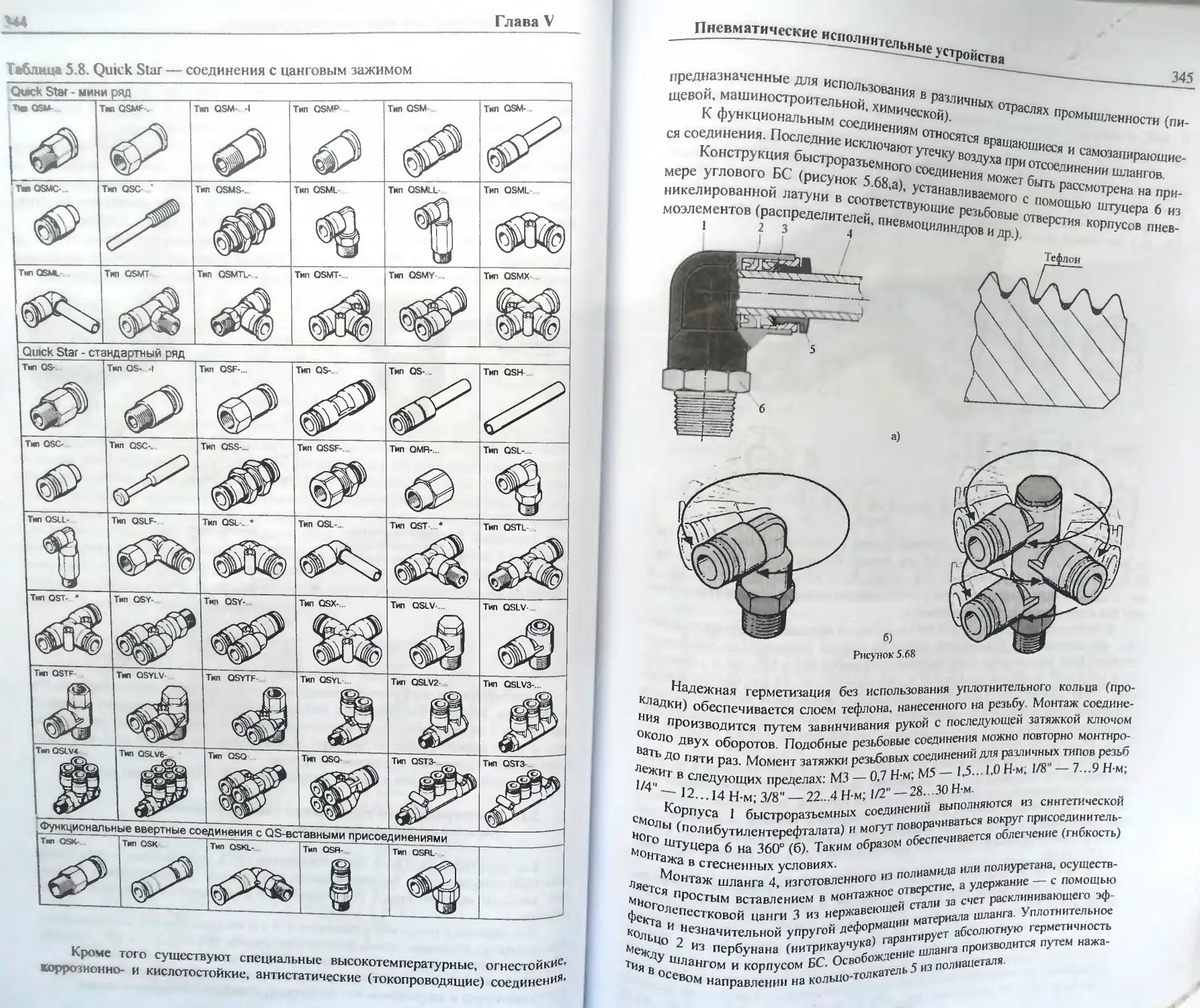

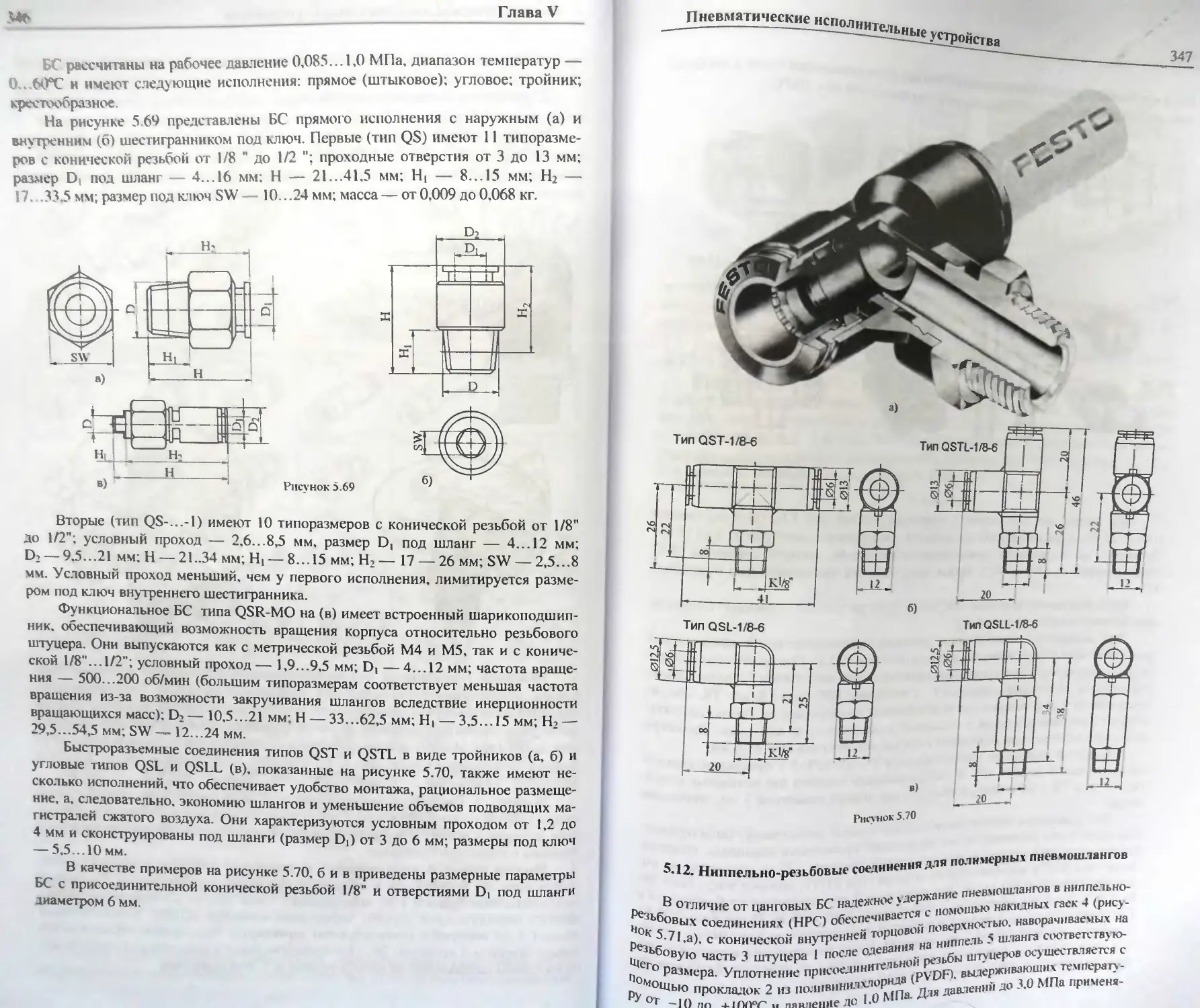

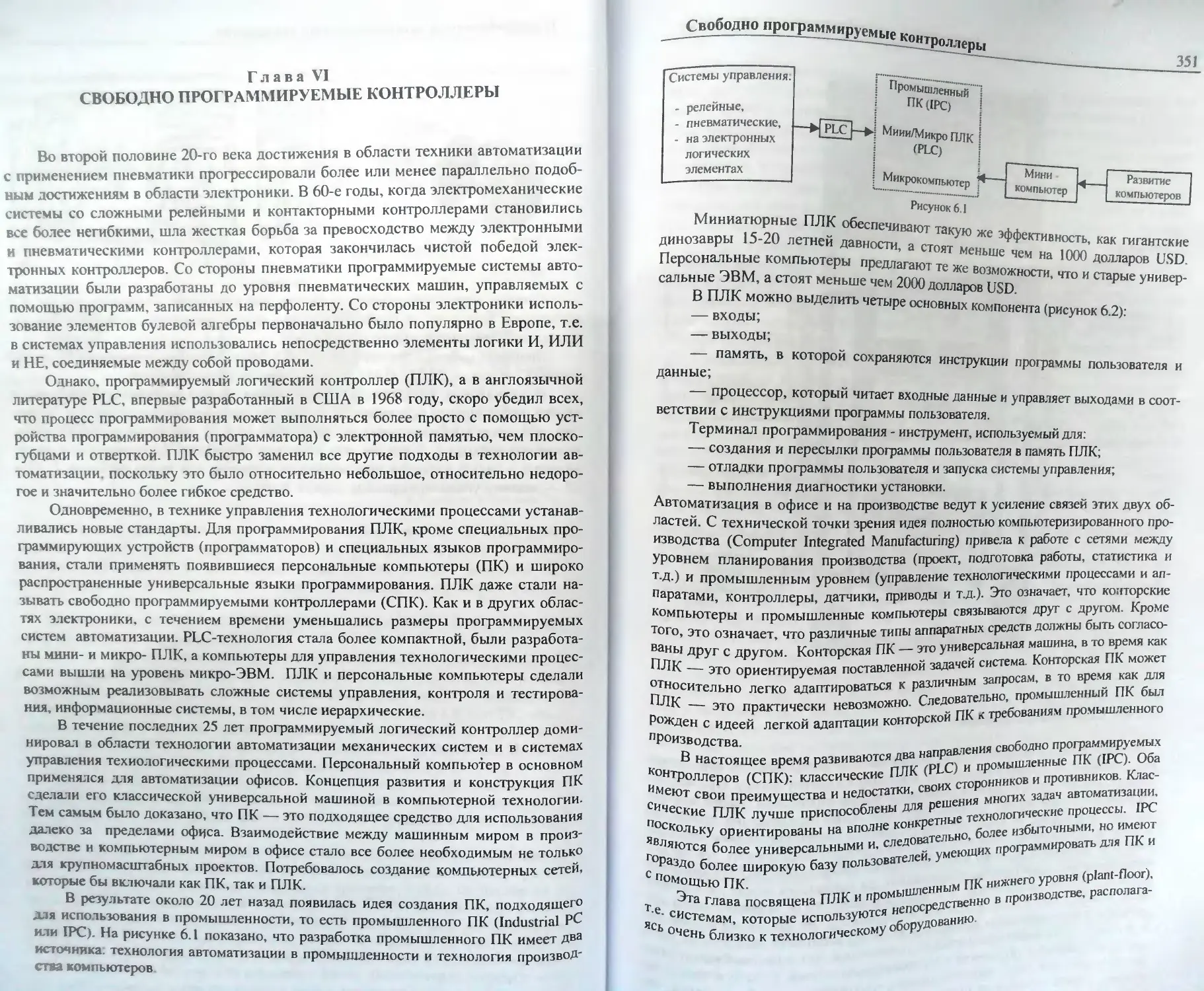

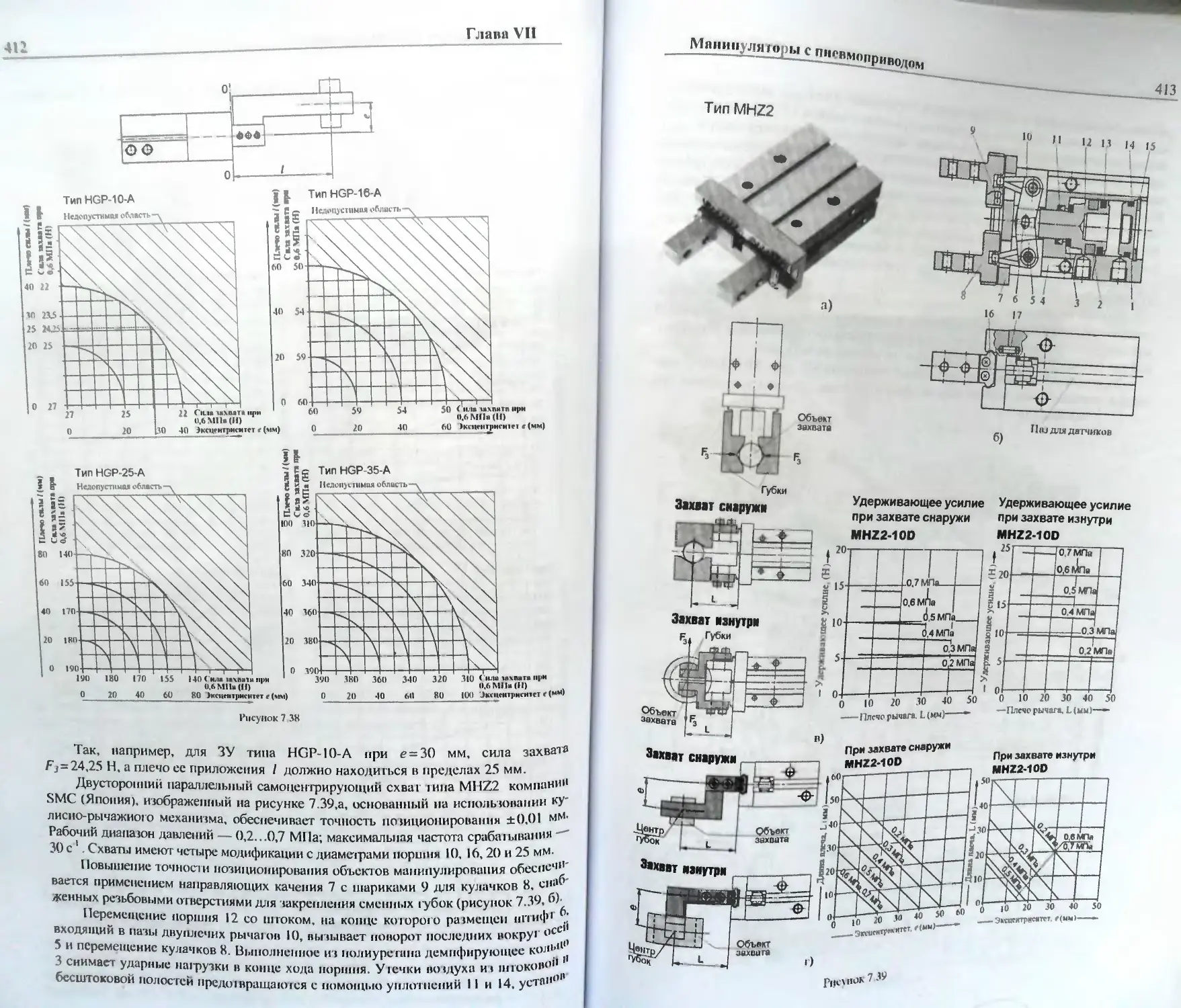

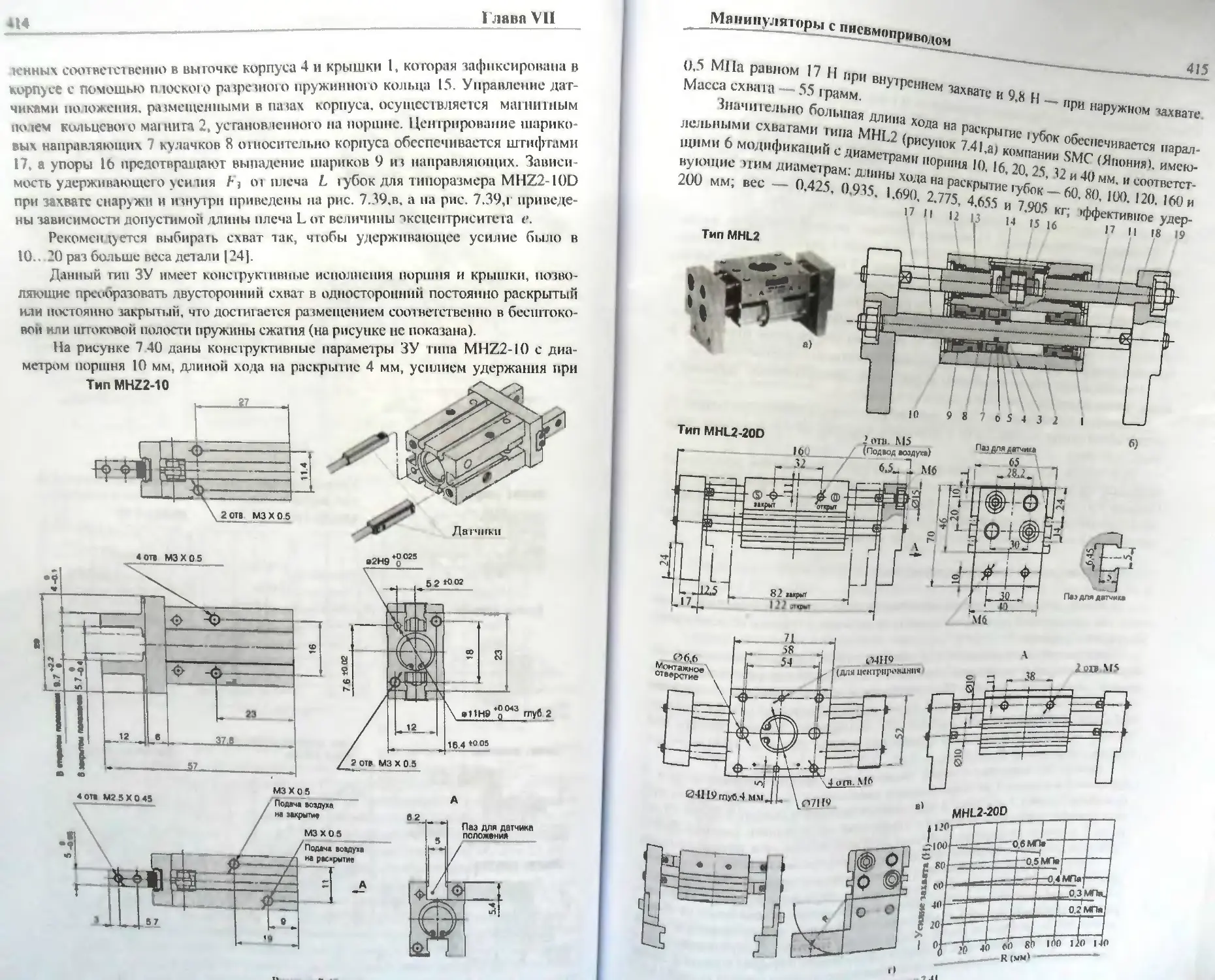

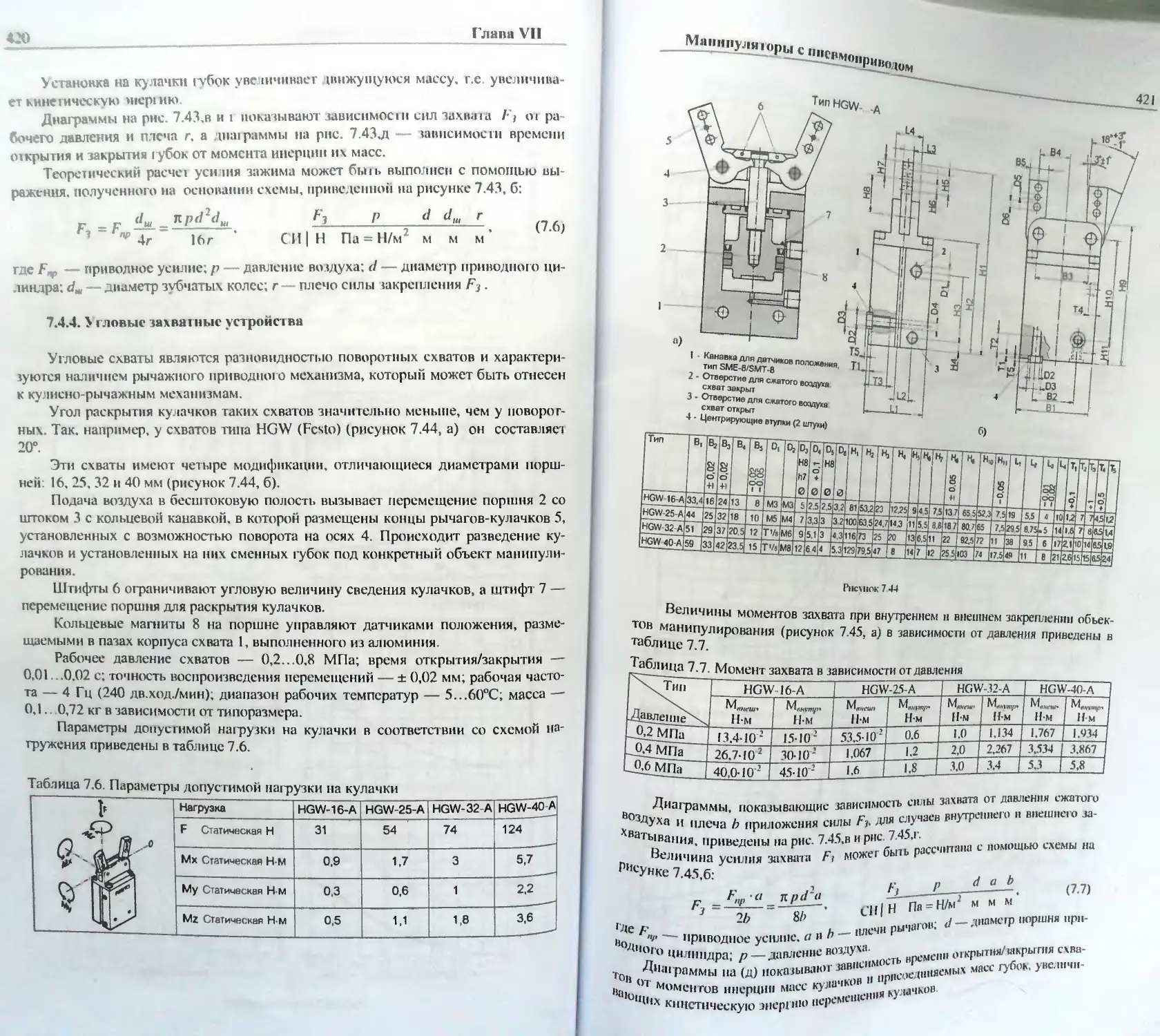

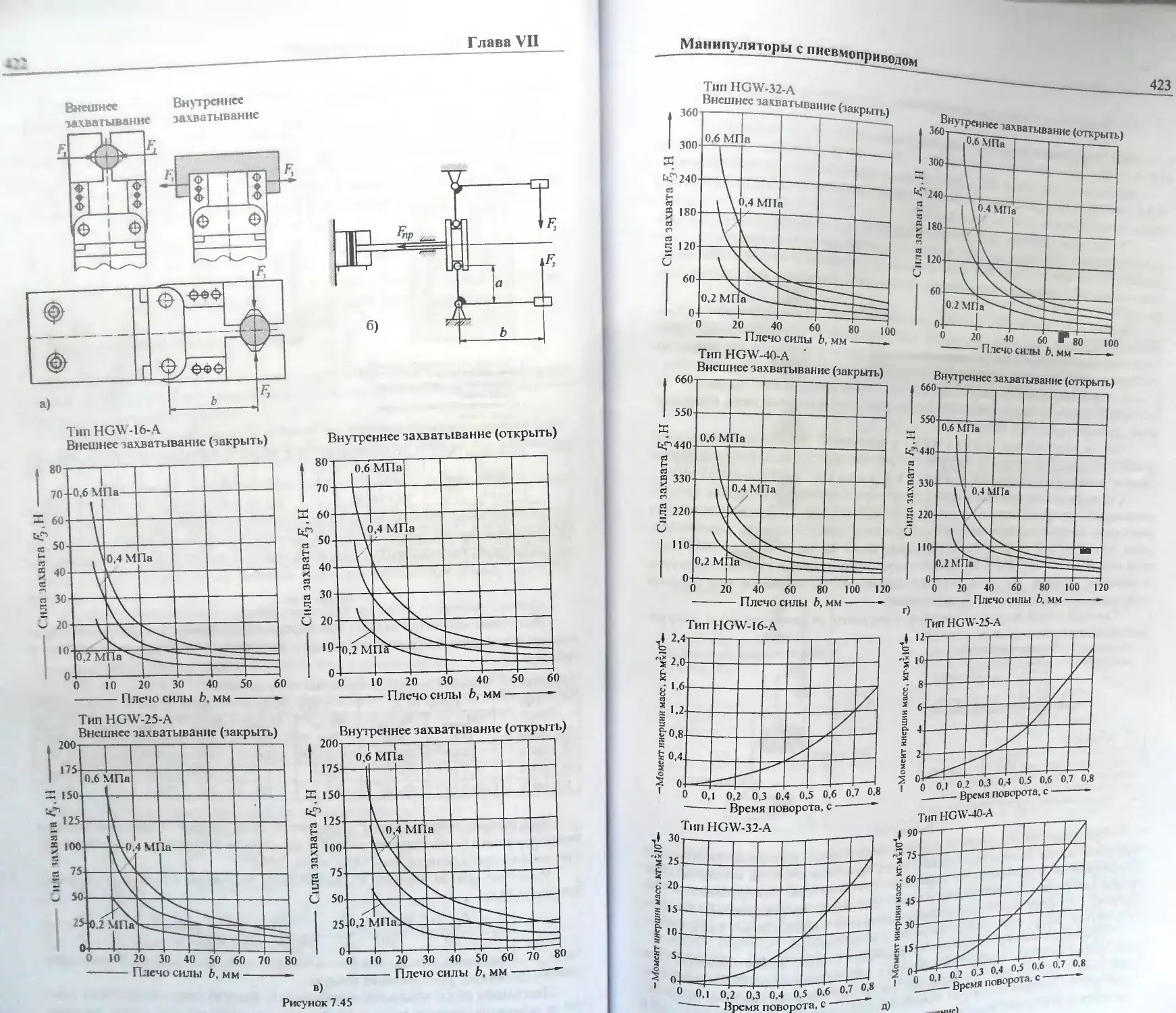

^S- -Душных no^nHHKOB И£ ЭЛСМеНТЫ С Р-МераМИ "0Р Д° 5