Текст

A C- ВОЛЧОК

УРОКИ

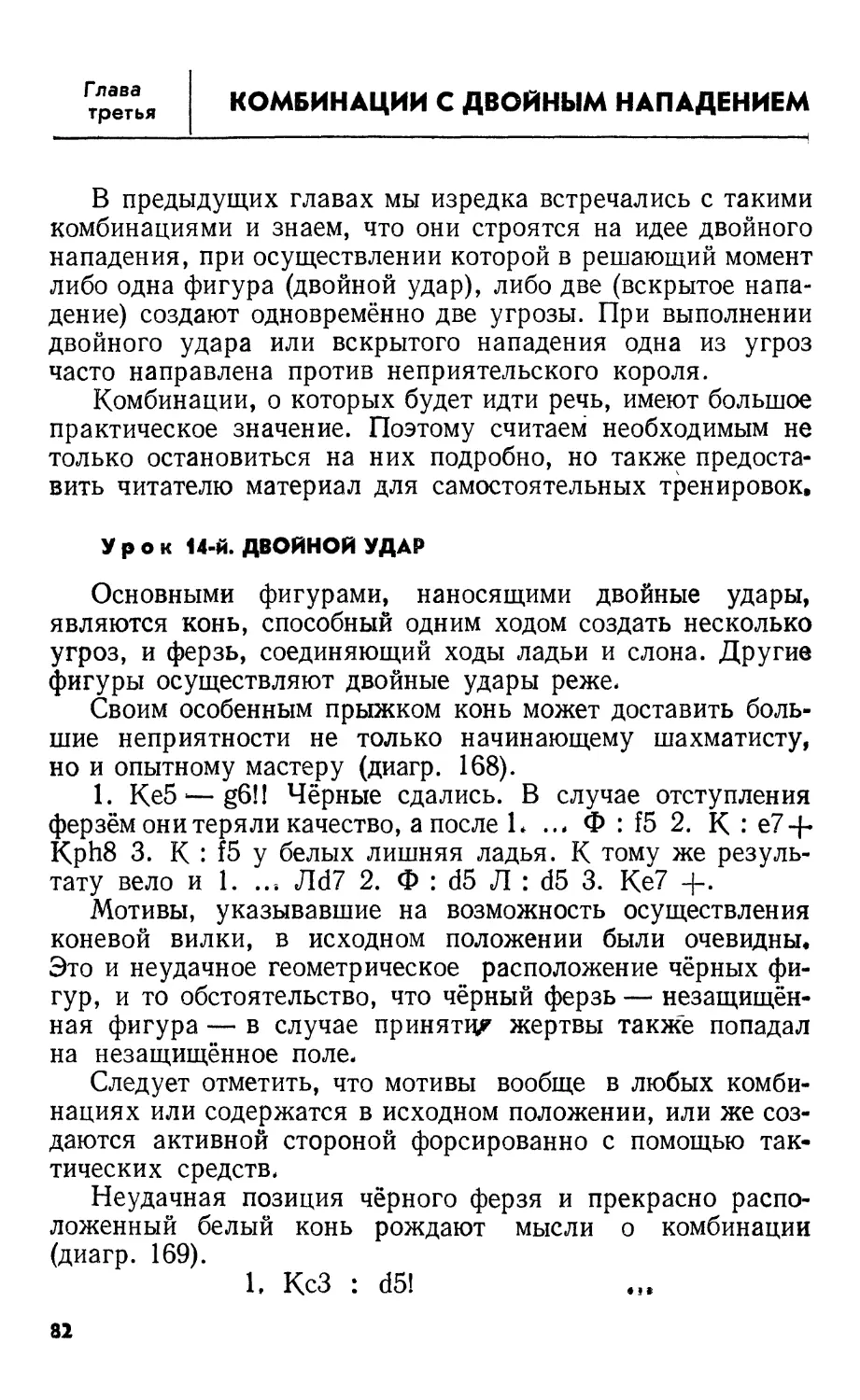

ШАХМАТНОЙ ТАКТИКИ

№ 81!

1 HU BH MJ

А. С. ВОЛЧОК

УРОКИ

ШАХМАТНОЙ ТАКТИКИ

Издательство „Здоров’я”, Киев—1976

7А9.1

В68

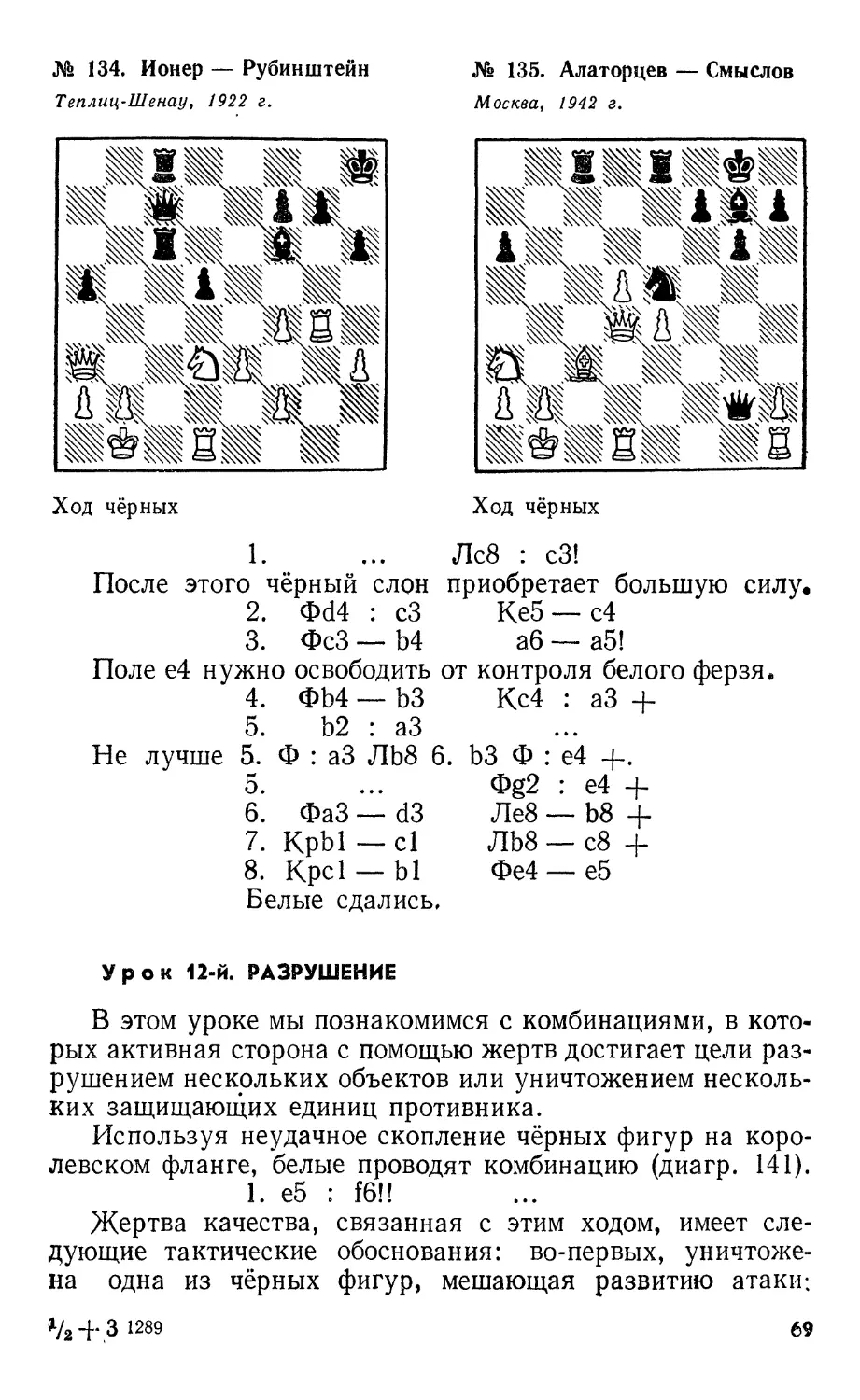

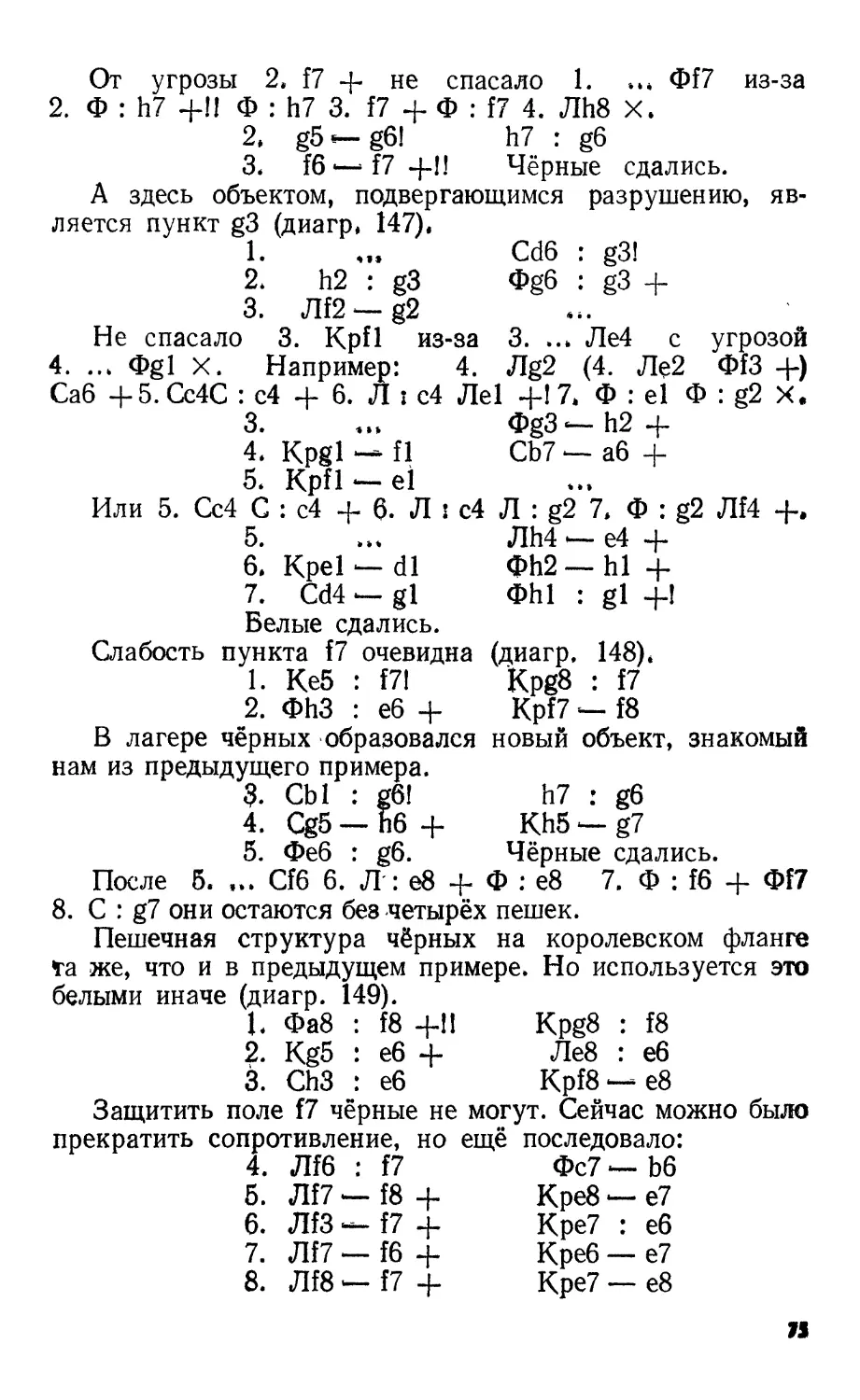

В этом пособии по шахматной тактике автор знакомит

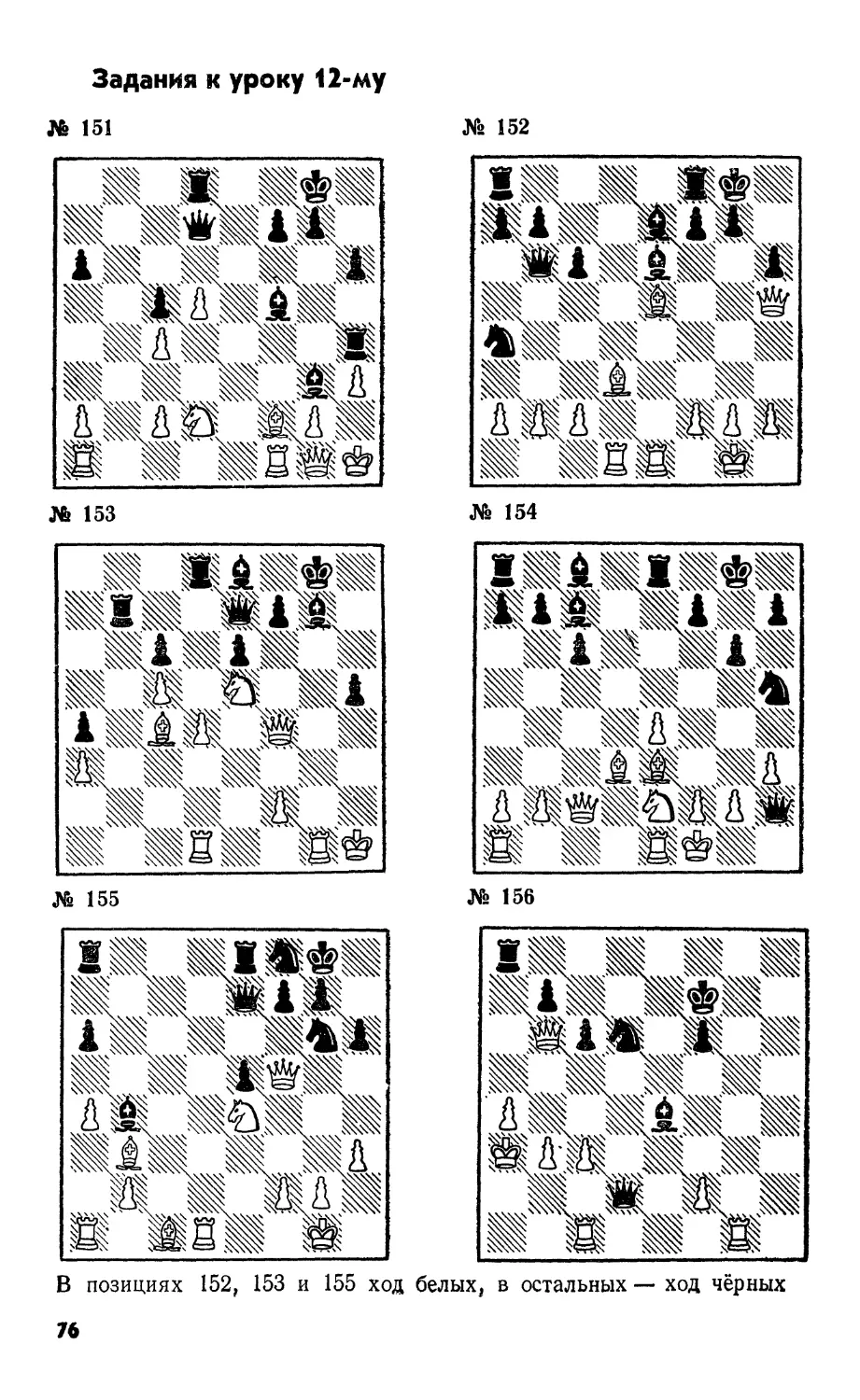

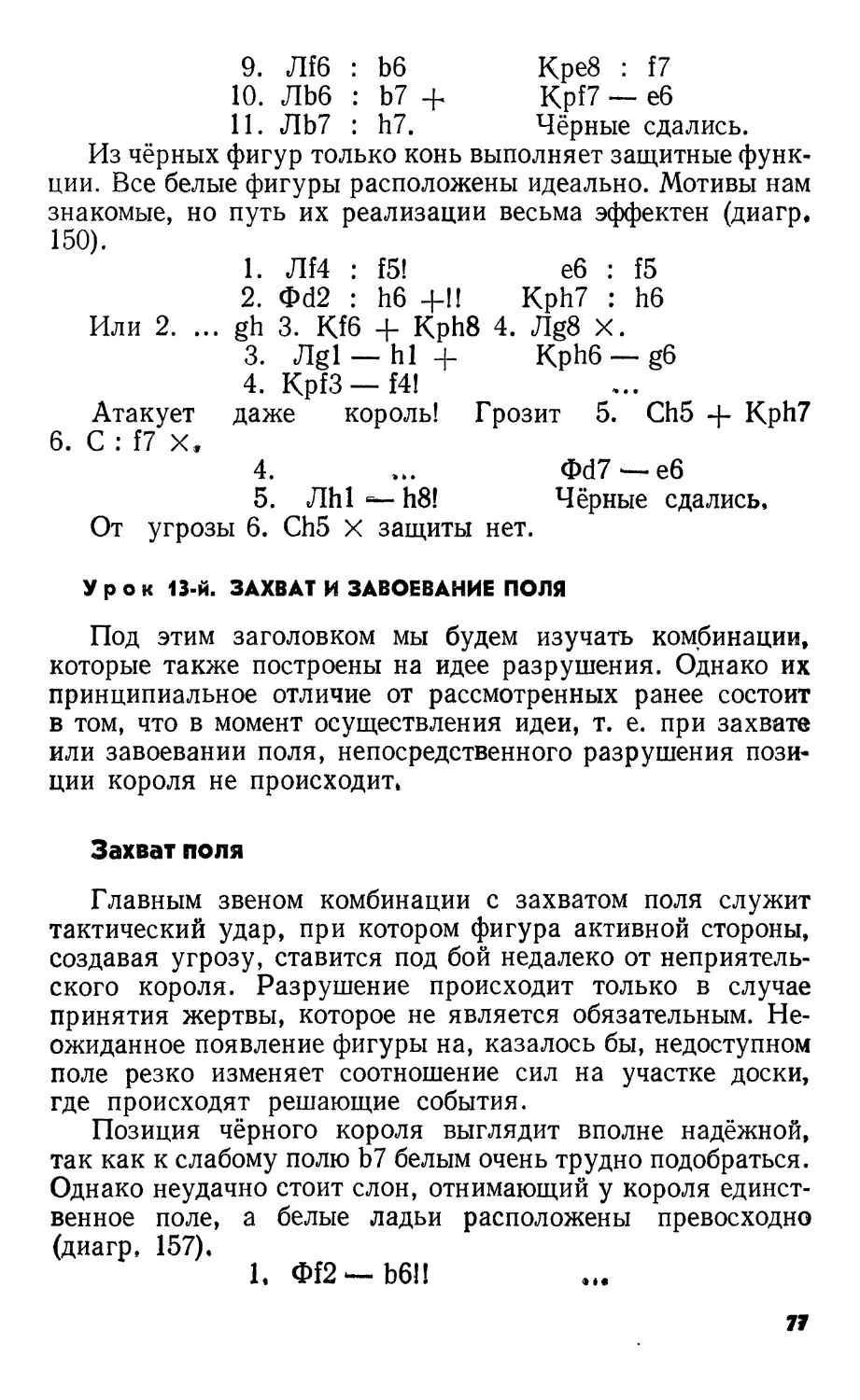

читателя с характерными приемами, мотивами и комбина-

циями. Особый интерес представляет расположение мате-

риала в форме уроков с примерами для самостоятельного

решения.

Книга задумана как самоучитель. Она может быть по-

лезной не только для шахматистов I—II разрядов, но и для

тренеров и руководителей шахматных кружков. Немало

интересного найдет здесь и широкий круг любителей шах-

мат, желающих усовершенствовать свою игру.

©ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ЗДОРОВ’Я», 1976.

ВВЕДЕНИЕ

В большинстве случаев борьба в шахматной партии

носит спокойный маневренный характер. Каждый из иг-

рающих действует согласно заранее намеченному плану,

преследующему определенную цель. В одном случае это

небольшие планы, например: перегруппировка фигур, ов-

ладение открытой линией или важным пунктом, в дру-

гом случае — более глубокие замыслы: атака на короля,

наступление на ферзевом фланге, прорыв в центре и т. д.

Планомерное ведение игры называется стратегией.

Реализуя стратегический план, шахматист стремится

направить действия своих фигур на достижение постав-

ленной цели, одновременно препятствуя осуществлению

плана противника. При этом случаются такие положе-

ния, когда на отдельном участке доски нарушается рав-

новесие, т. е. одна из сторон (назовем ее активной) по-

лучает временное преимущество в силах и вынуждает

противника к серии единственных ответов, добиваясь

таким путем предварительно

рассчитанного и вполне оп-

ределенного результата.

В этих случаях говорят, что

на помощь стратегии при-

шла тактика, а серию един-

ственных ходов обеих сто-

рон называют форсирован-

ным вариантом.

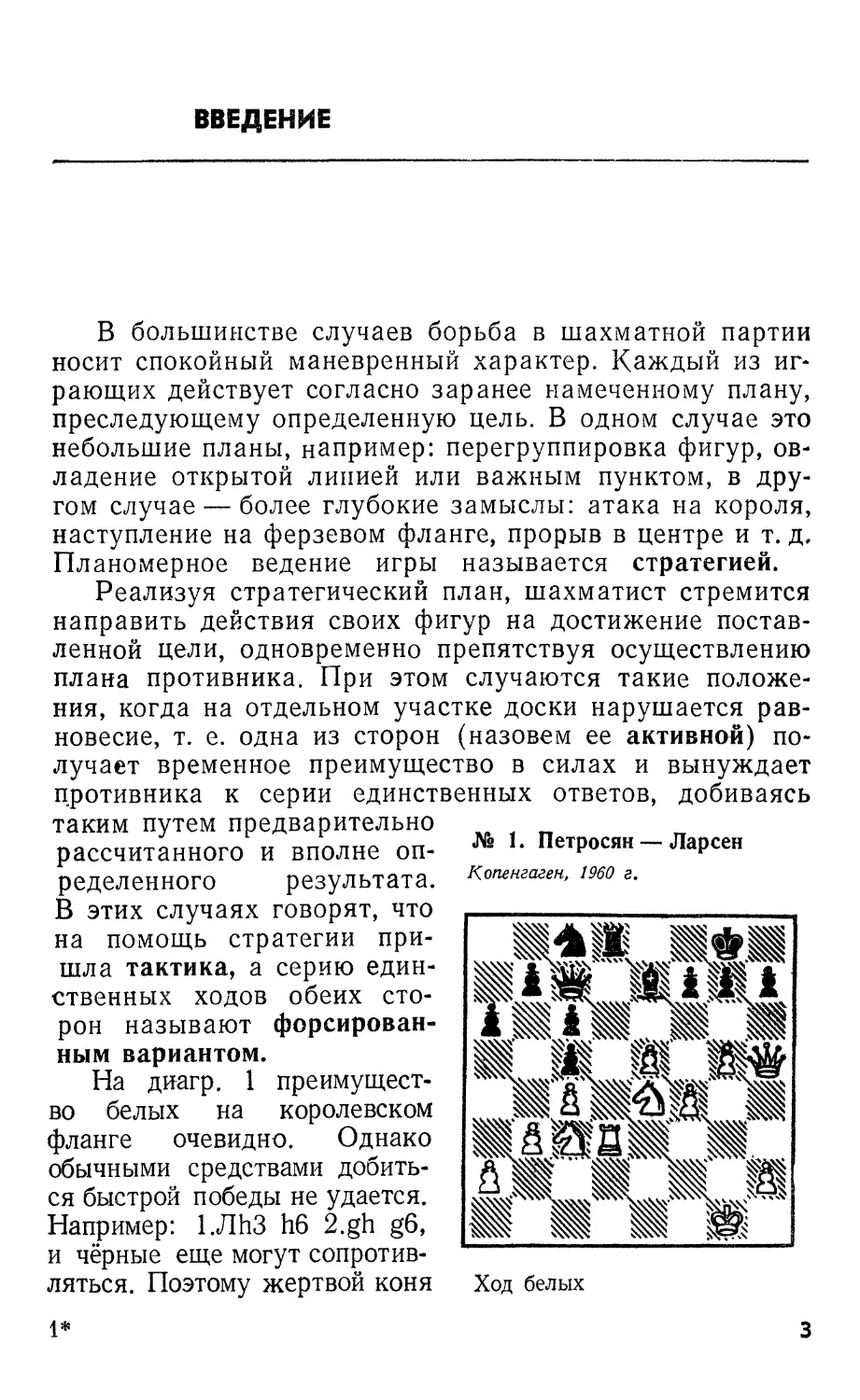

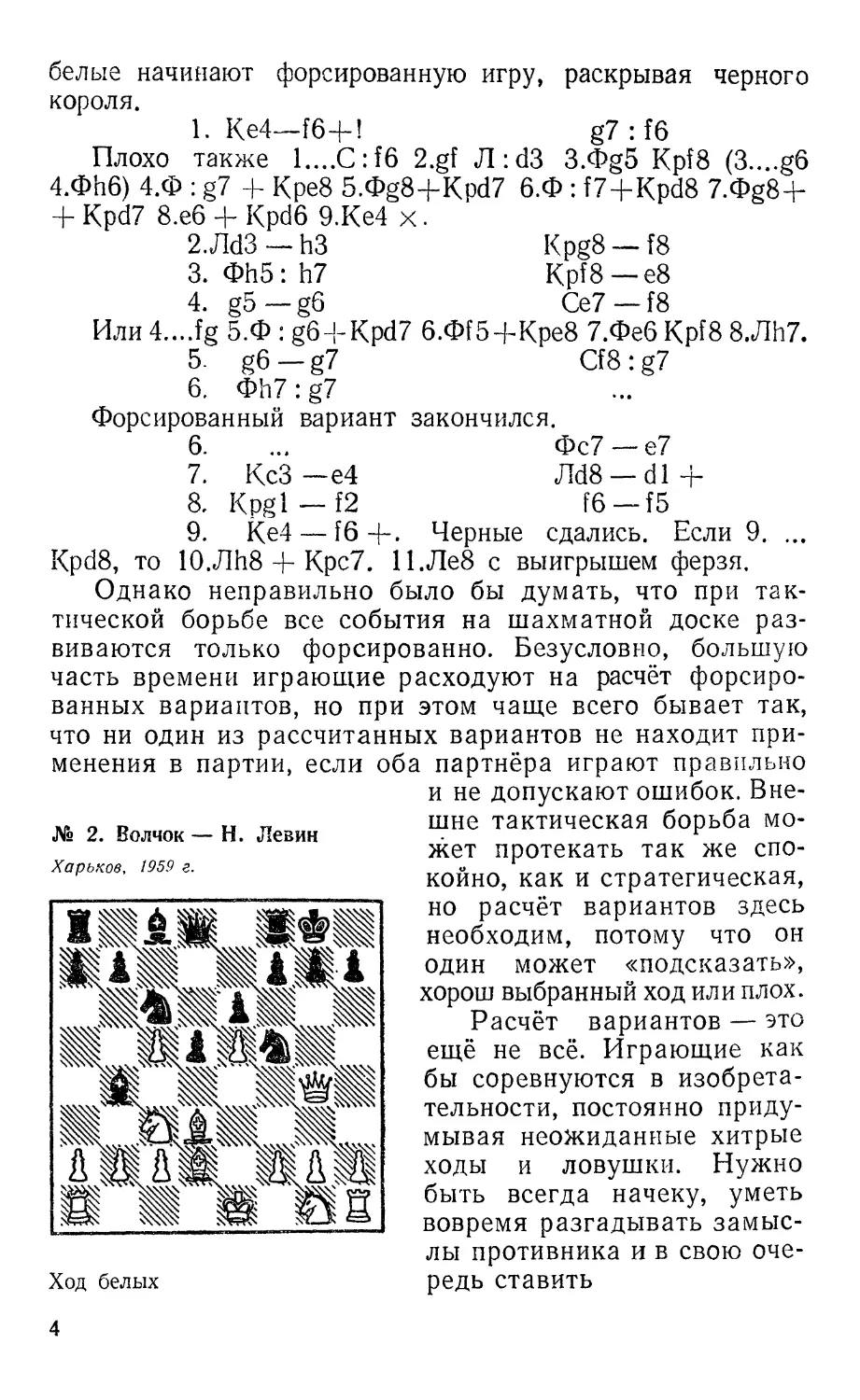

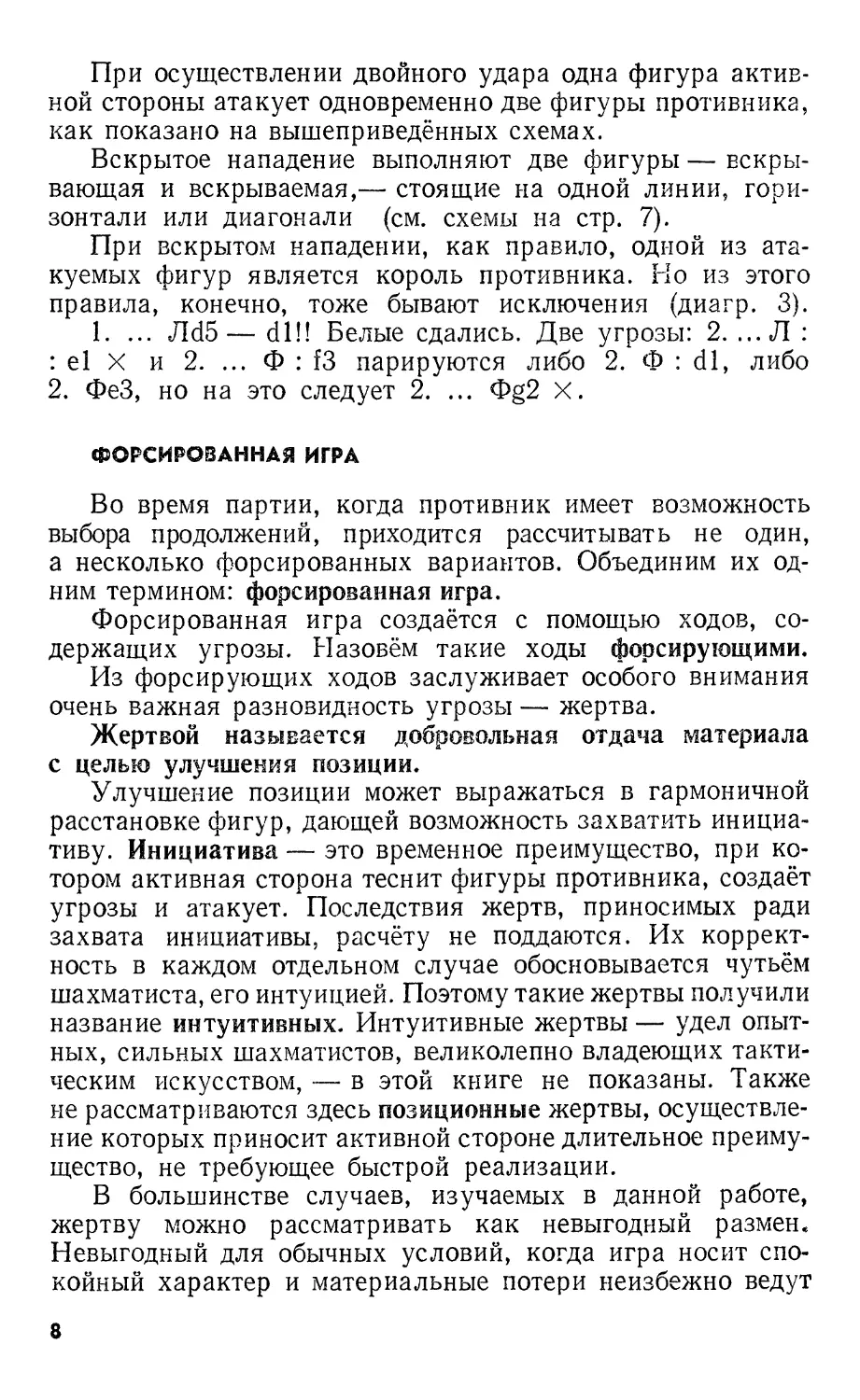

На диагр. 1 преимущест-

во белых на королевском

фланге очевидно. Однако

обычными средствами добить-

ся быстрой победы не удается.

Например: l.JIh3 h6 2.gh g6,

и чёрные еще могут сопротив-

ляться. Поэтому жертвой коня

№ 1. Петросян — Ларсен

Копенгаген, 1960 г.

Ход белых

3

белые начинают форсированную игру, раскрывая черного

короля.

1. Ке4—f6+! g7 :f6

Плохо также 1....С :f6 2.gf Л: d3 3.Og5 Kpf8 (3....g6

4.ФН6) 4.Ф : g7 -h Kpe8 5.®g8+Kpd7 6.Ф : f7+Kpd8 7.®g8+

+ Kpd7 8.e6 + Kpd6 9.Ke4 x.

2^d3 — h3 Kpg8 — f8

3. ФН5: h7 Kpf8— e8

4. g5—g6 Ce7—f8

Или 4,...fg 5.Ф : g6+Kpd7 6.Ф(5+Кре8 7.Фе6 Kpf8 8.ЛИ7.

5- g6 — g7 Cf8:g7

6. ФЬ7: g7

Форсированный вариант закончился.

6. ... Фс7 —e7

7. КсЗ~е4 JId8 — dl+

8. Kpgl — f2 f6 —f5

9. Ke4 — f6 4~. Черные сдались. Если 9. ...

Kpd8, то 10.JIh8 + Kpc7. П.Ле8 с выигрышем ферзя.

Однако неправильно было бы думать, что при так-

тической борьбе все события на шахматной доске раз-

виваются только форсированно. Безусловно, большую

часть времени играющие расходуют на расчёт форсиро-

ванных вариантов, но при этом чаще всего бывает так,

что ни один из рассчитанных вариантов не находит при-

менения в партии, если оба партнёра играют правильно

и не допускают ошибок. Вне-

шне тактическая борьба мо-

жет протекать так же спо-

койно, как и стратегическая,

но расчёт вариантов здесь

необходим, потому что он

один может «подсказать»,

хорош выбранный ход или плох.

Расчёт вариантов — это

ещё не всё. Играющие как

бы соревнуются в изобрета-

тельности, постоянно приду-

мывая неожиданные хитрые

ходы и ловушки. Нужно

быть всегда начеку, уметь

вовремя разгадывать замыс-

лы противника и в свою оче-

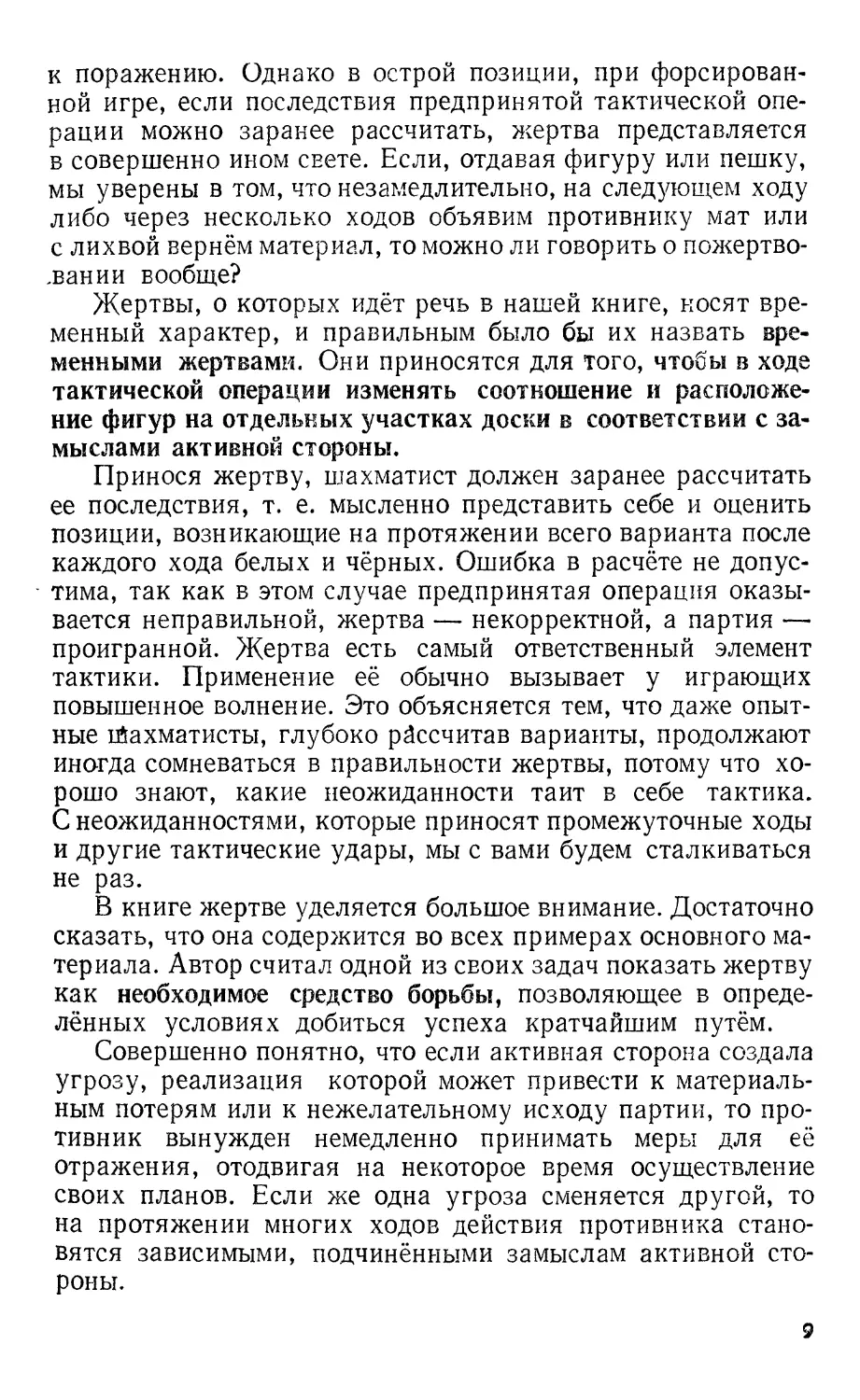

Ход белых редь ставить

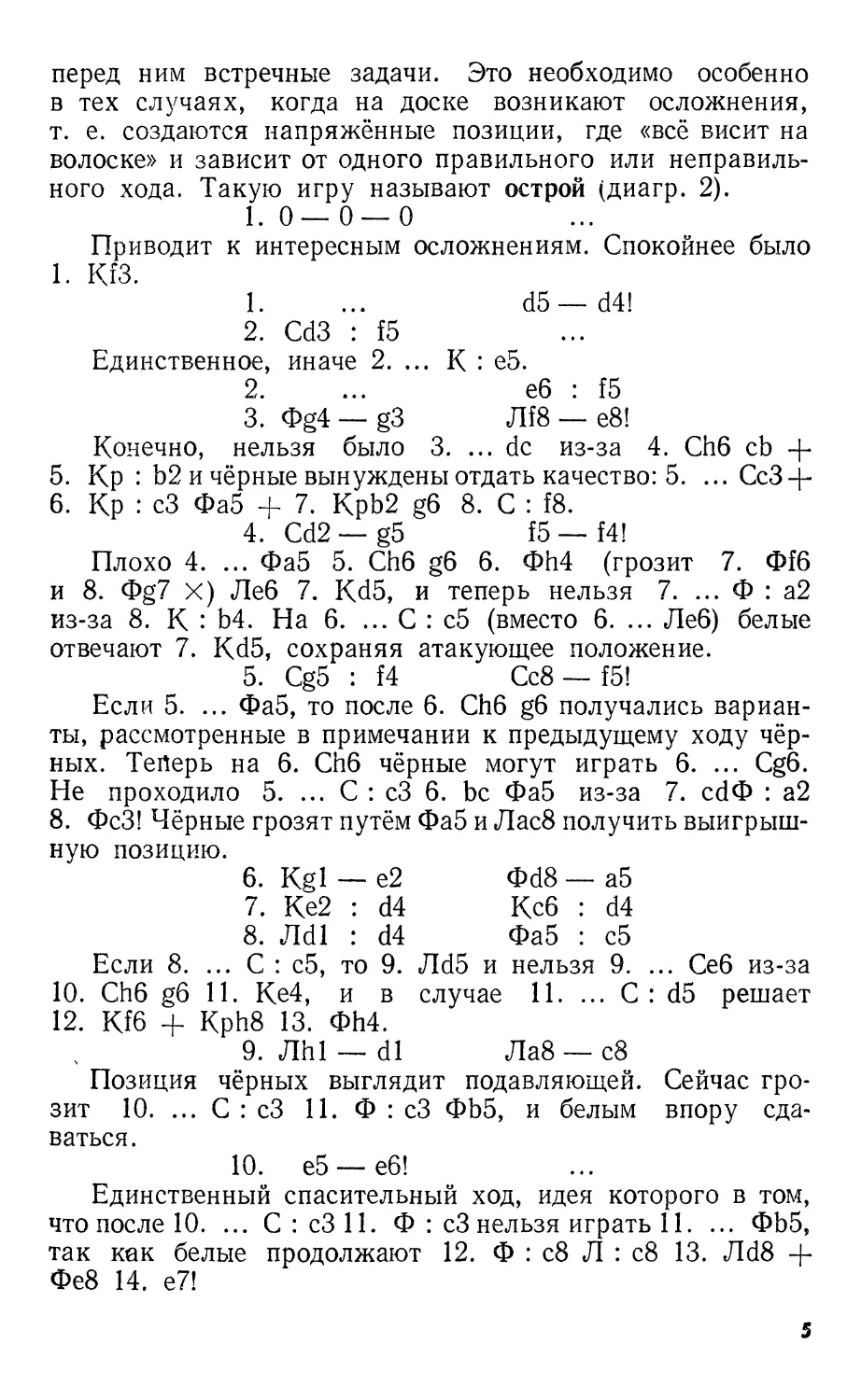

№ 2. Волчок — Н. Левин

Харьков, 1959 г.

4

перед ним встречные задачи. Это необходимо особенно

в тех случаях, когда на доске возникают осложнения,

т. е. создаются напряжённые позиции, где «всё висит на

волоске» и зависит от одного правильного или неправиль-

ного хода. Такую игру называют острой (диагр. 2).

1. О— О — О

Приводит к интересным осложнениям. Спокойнее было

1. КтЗ.

1. ... d5 — d4!

2. Cd3 : f5

Единственное, иначе 2. ... К : e5.

2. ... еб : f5

3. ®g4 —g3 Л18 — e8!

Конечно, нельзя было 3. ... de из-за 4. Ch6 cb -f-

5. Kp : Ь2 и чёрные вынуждены отдать качество: 5. ... СсЗ-(-

6. Кр : сЗ Фа5 + 7. Kpb2 g6 8. С : f8.

4. Cd2 — g5 f5—f4!

Плохо 4. ... Фа5 5. Ch6 g6 6. ФИ4 (грозит 7. ФГ6

и 8. Ф§7 X) Леб 7. Kd5, и теперь нельзя 7. ... Ф : а2

из-за 8. К : Ь4. На 6. ... С : с5 (вместо 6. ... Леб) белые

отвечают 7. Kd5, сохраняя атакующее положение.

5. Cg5 : f4 Сс8 —f5!

Если 5. ... Фа5, то после 6. Ch6 g6 получались вариан-

ты, рассмотренные в примечании к предыдущему ходу чёр-

ных. Теперь на 6. СЬб чёрные могут играть 6. ... Cg6.

Не проходило 5. ... С : сЗ 6. Ьс Фа5 из-за 7. cd® : а2

8. ФсЗ! Чёрные грозят путём Фа5 и Лас8 получить выигрыш-

ную позицию.

6. Kgl — е2 Ф48 — а5

7. Ке2 : d4 Кеб : d4

8. Л61 : d4 Фа5 : с5

Если 8. ... С : с5, то 9. Л65 и нельзя 9. ... Себ из-за

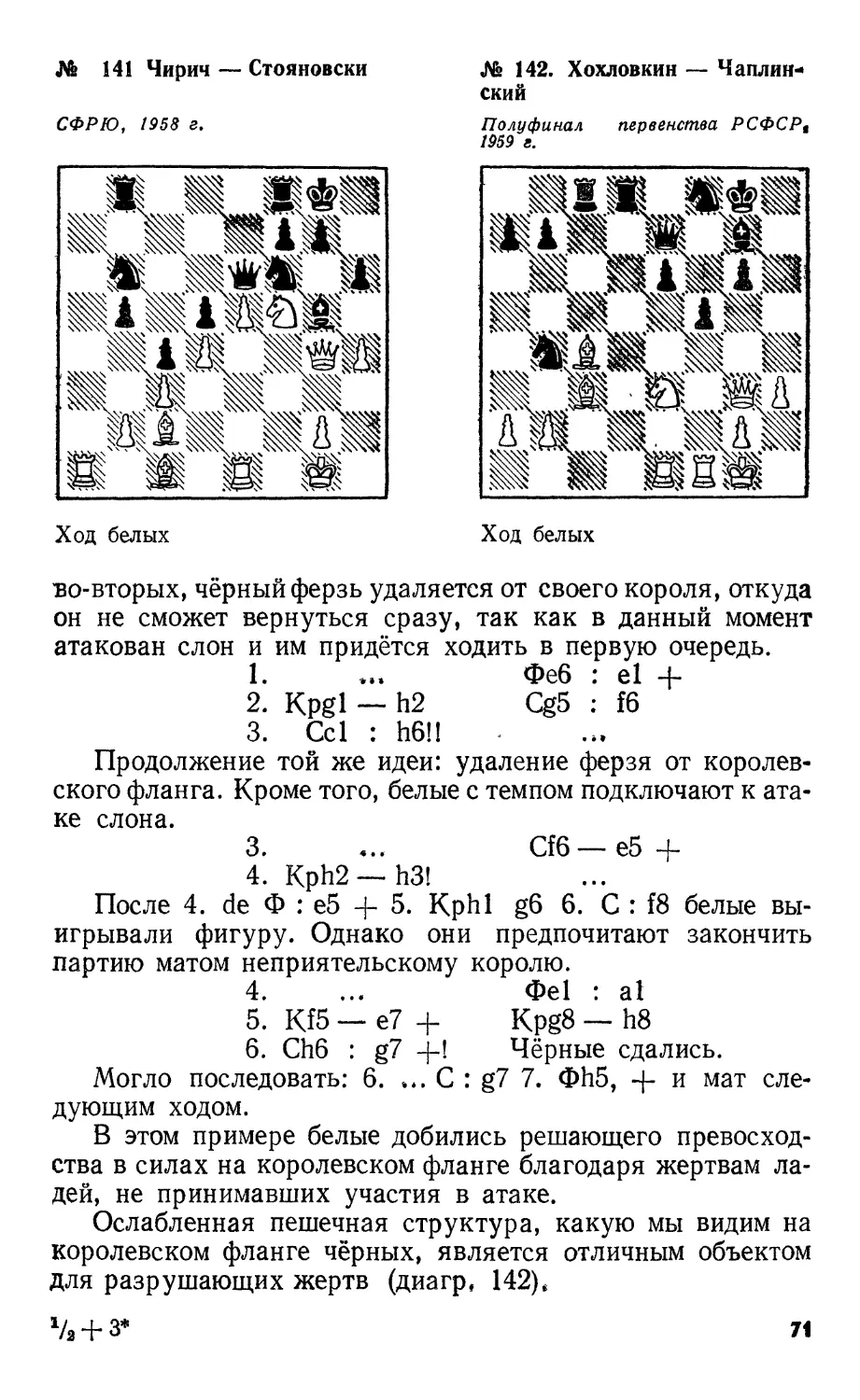

10. Ch6 g6 11. Ке4, и в случае 11. ... С : d5 решает

12. Kf6 + Kph8 13. ФЬ4.

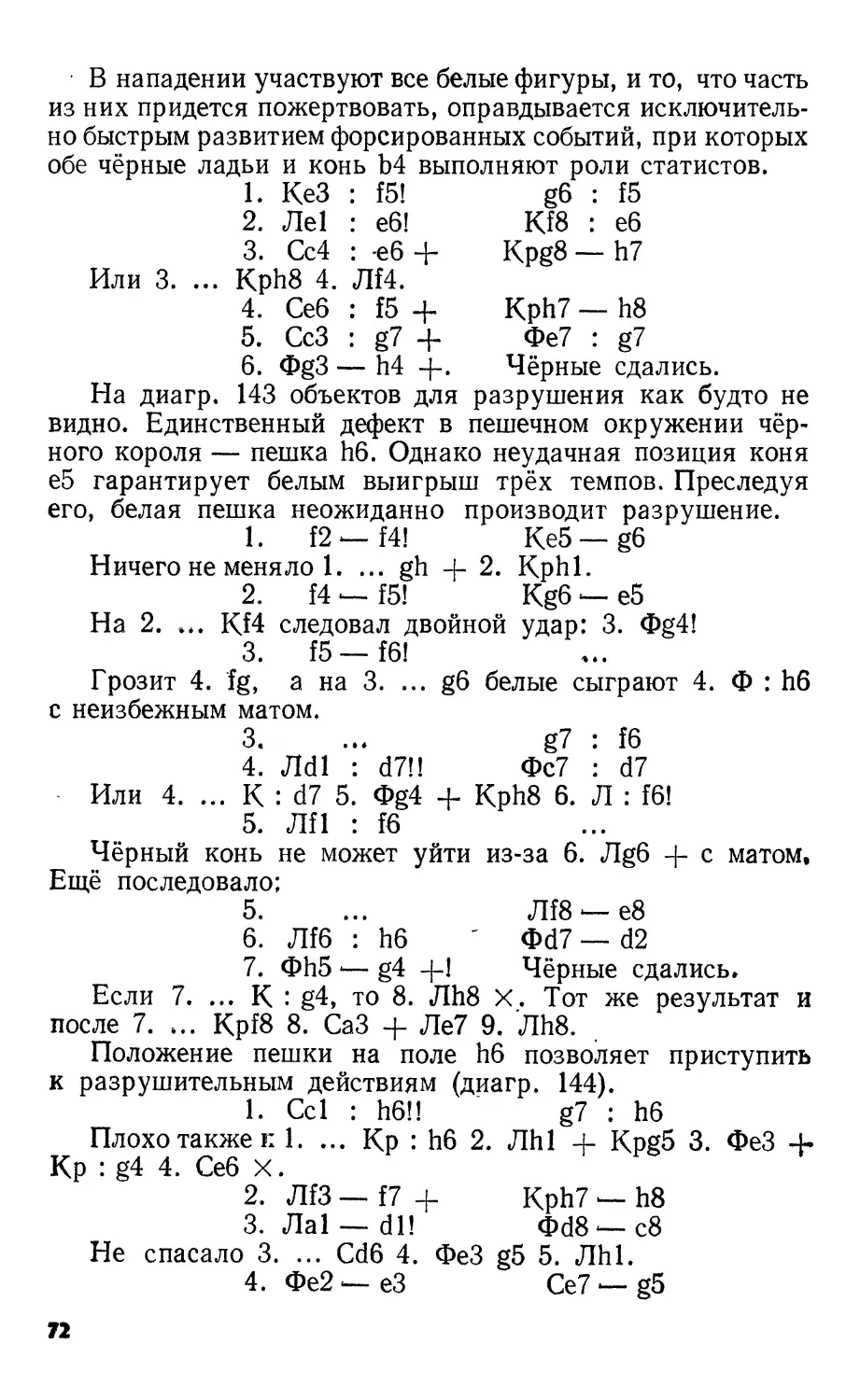

9. ЛЫ —dl Ла8 — с8

Позиция чёрных выглядит подавляющей. Сейчас гро-

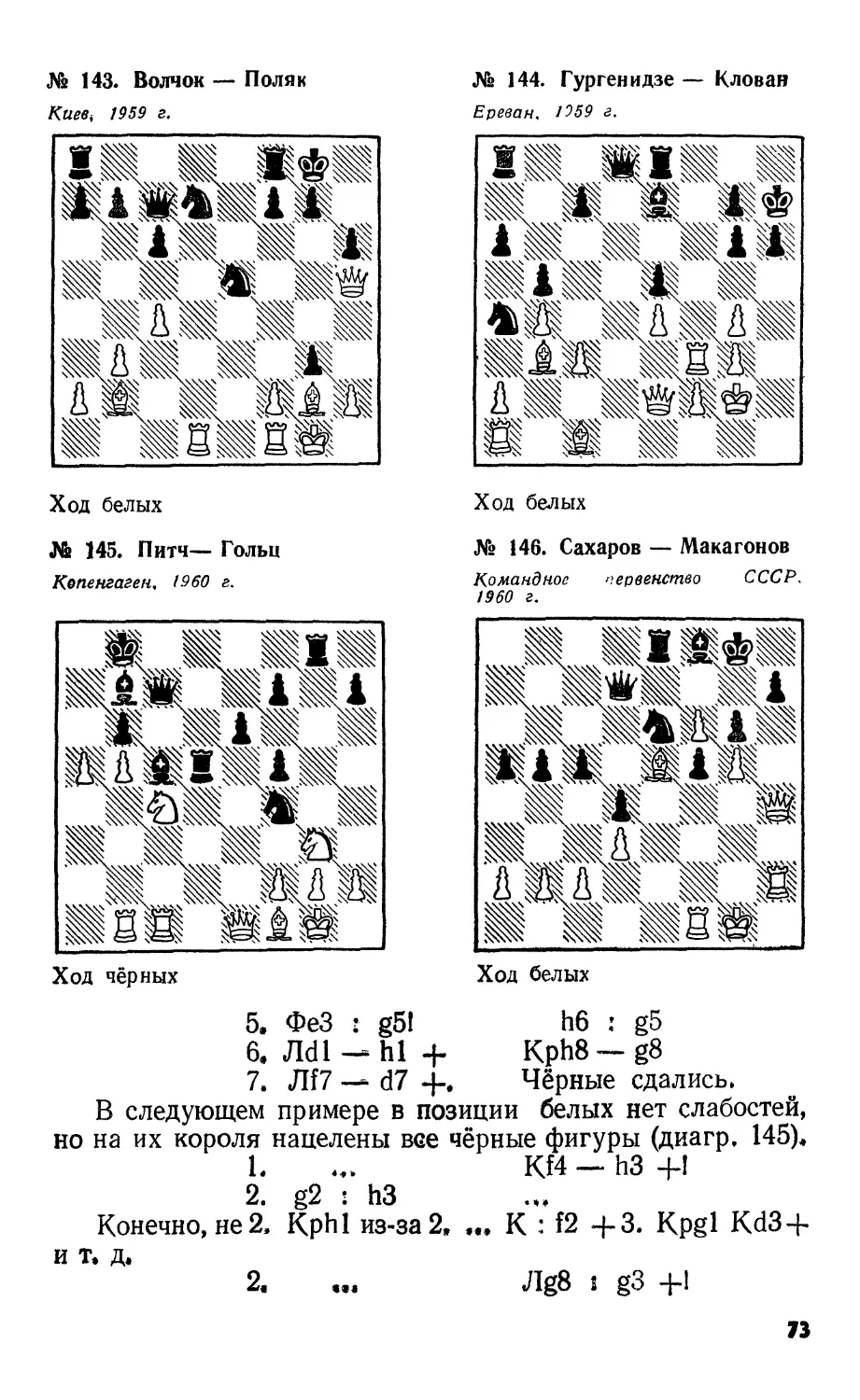

зит 10. ... С : сЗ 11. Ф : сЗ ФЬ5, и белым впору сда-

ваться.

10. е5 — еб!

Единственный спасительный ход, идея которого в том,

что после 10. ... С : с311. Ф : сЗ нельзя играть 11. ... ФЬ5,

так как белые продолжают 12. Ф : с8 Л : с8 13. Л68 -f-

Фе8 14. е7!

5

Теперь ввиду угрозы 11. Cd6 чёрные вынуждены раз-

менами форсировать ничью.

10. ... СЬ4 : сЗ

11. Ф§3 : сЗ

Последняя тонкость. Нельзя 11. ef + Кр : f7 12. Ф : сЗ

Ф : сЗ 13. Ьс Л : сЗ 14. Л162 Лес8, и чёрные получают

шансы на выигрыш ввиду неудачного положения белого

короля.

11. ... Фс5 : сЗ

12. Ь2 : сЗ Лс8 : сЗ

Здесь партнёры согласились на ничью. После 13. Л1 d2 fe

14. КрЬ2 чёрные вынуждены отступить ладьёй, ибо на

14. ... Лес8 следует 15. JId8 4- Kpf7 16. Л : с8 Л : с8

17. сЗ с лучшим эндшпилем. Поэтому чёрные в ответ на

13. Л162 играют 13. ... С : еб 14. КрЬ2 Лсс8, после чего

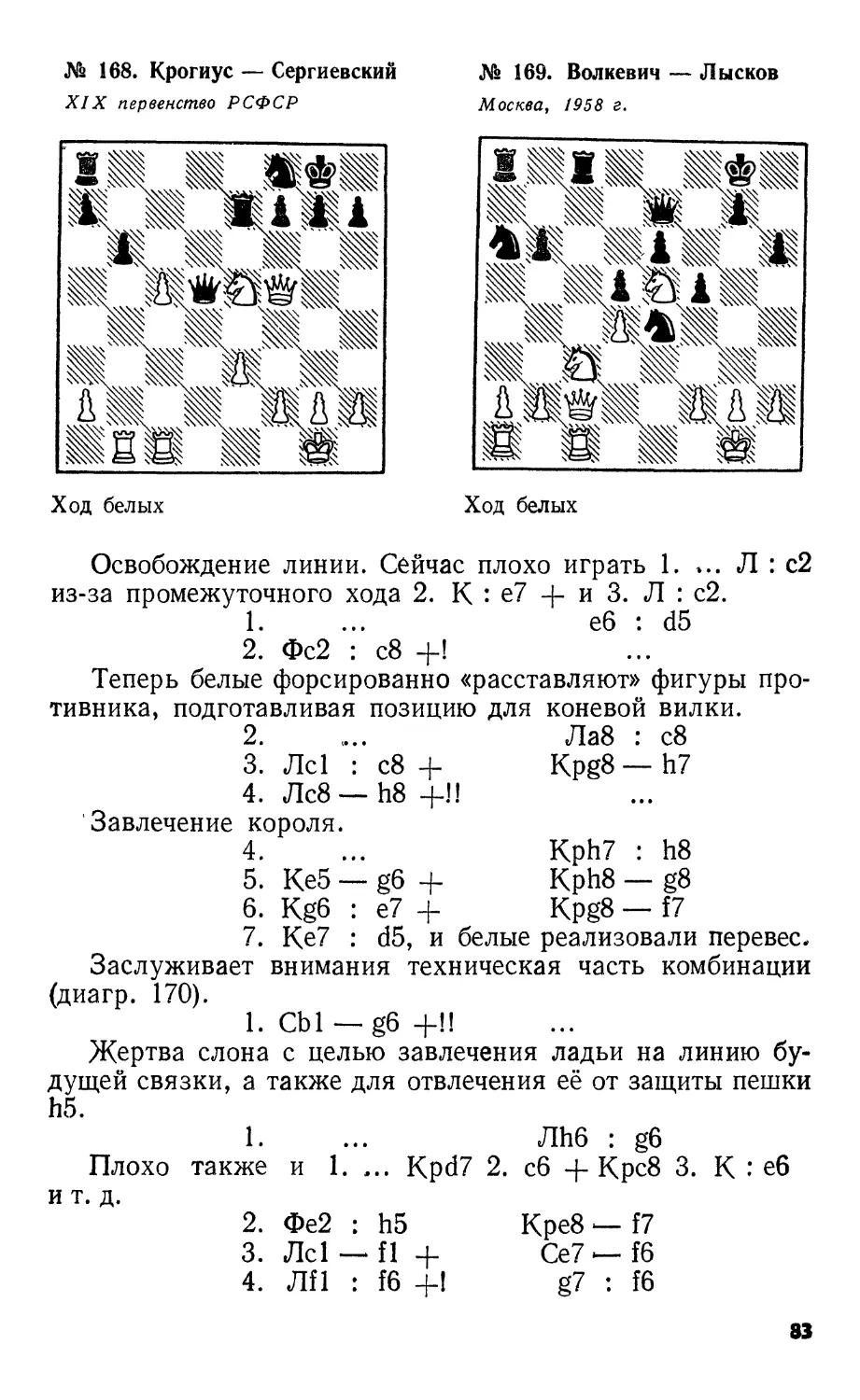

позиция уравнивается.

Приведенный пример — свидетельство того, что для

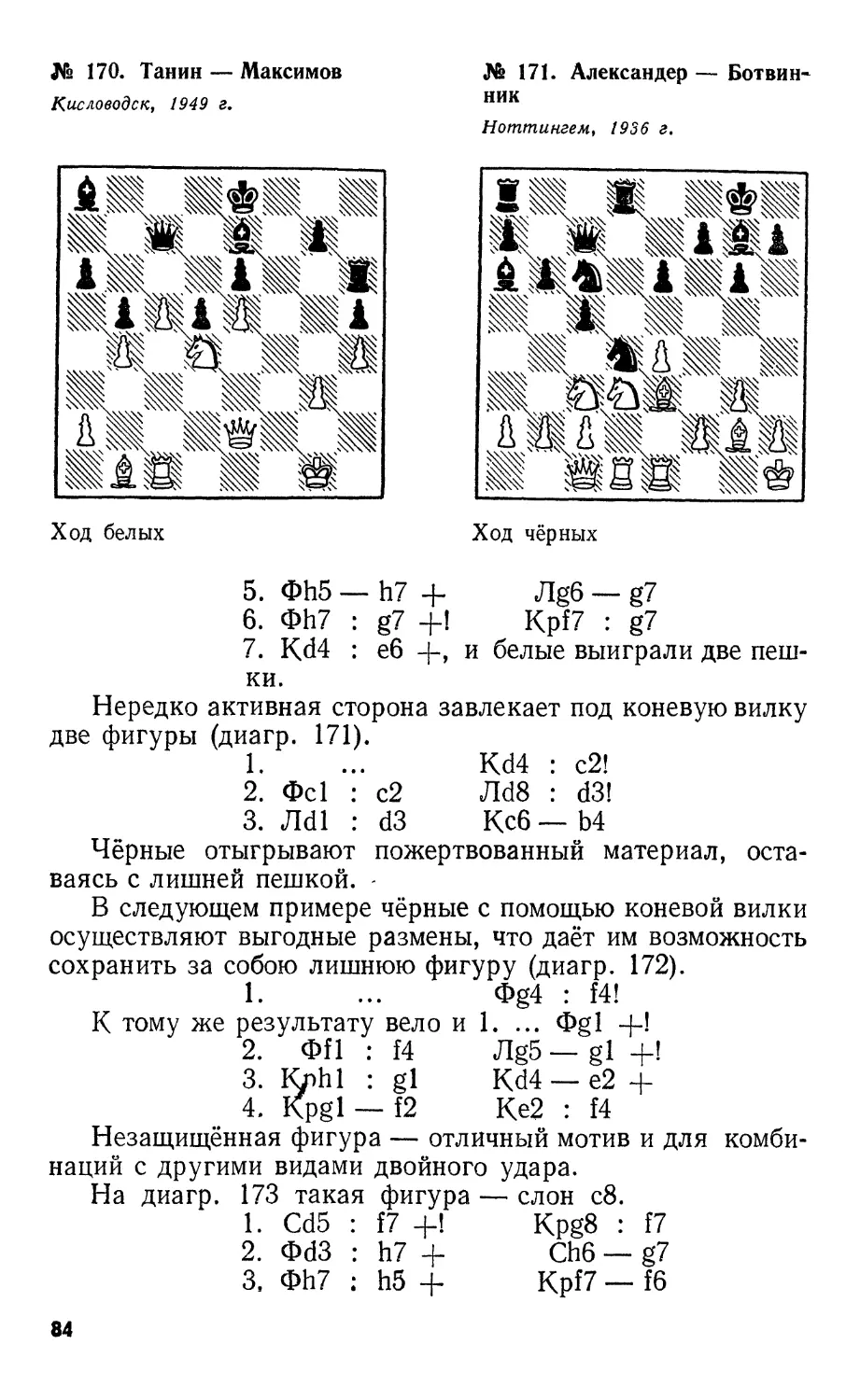

успешного ведения тактической борьбы требуется умение

своевременно различать конкретные угрозы, которые могут

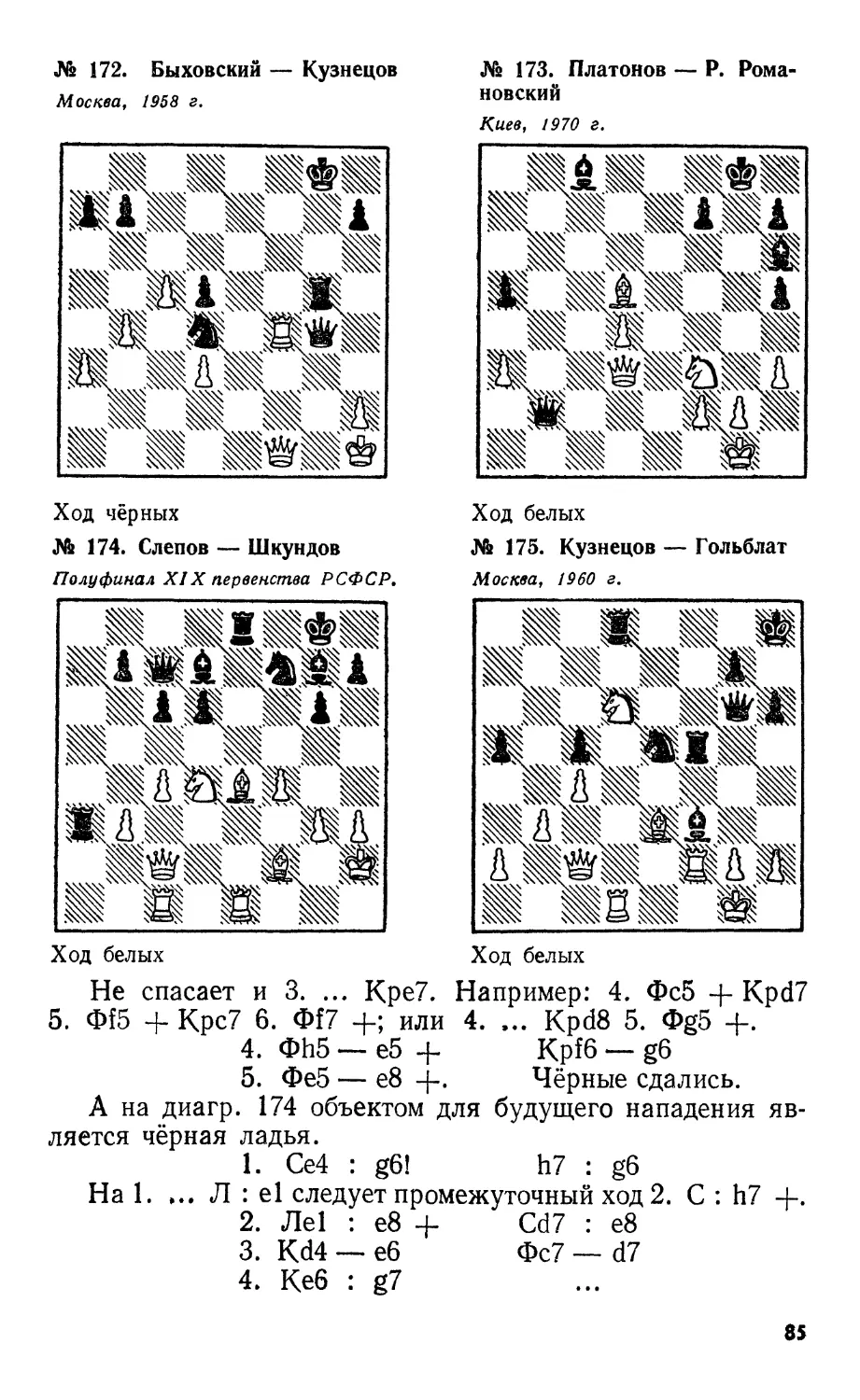

возникнуть на доске с обеих сторон. Опытному шахматисту

в острой позиции постоянно, чуть ли не после каждого хода,

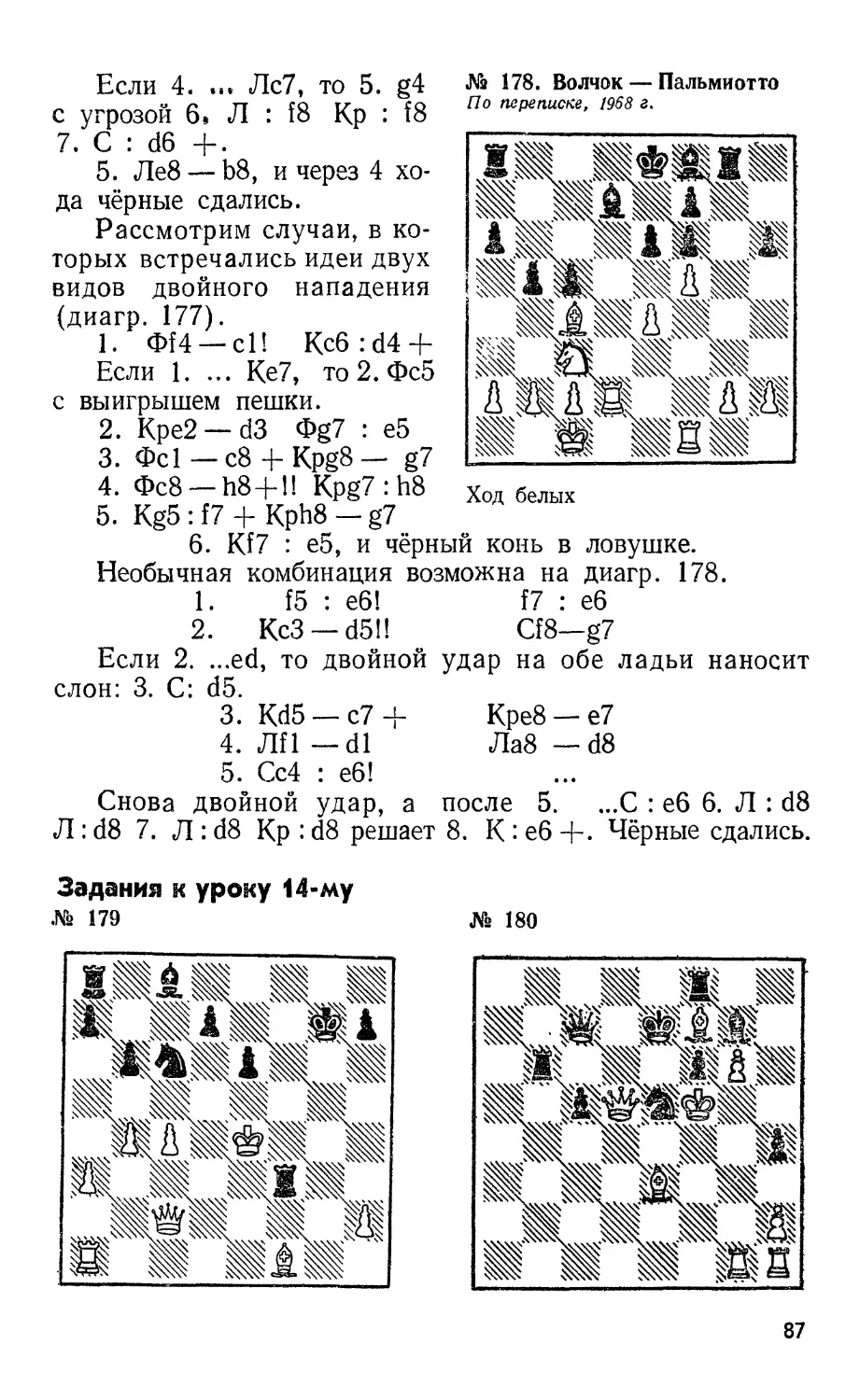

приходится отвечать самому себе на вопрос: что грозит?

Заметив угрозу, он ищет способ её отражения или же;

наоборот, убедившись в том, что ничего не грозит, сам

переходит к активным действиям, т. е. к осуществлению

своих замыслов.

Итак, если правильно задуманная стратегия представ-

«ляется как руководство к действию, помогающее в выборе

ходов из общих позиционных соображений, то тактика —

это борьба в конкретных условиях, когда партнеры пооче-

рёдно создают фигурам друг друга различные угрозы.

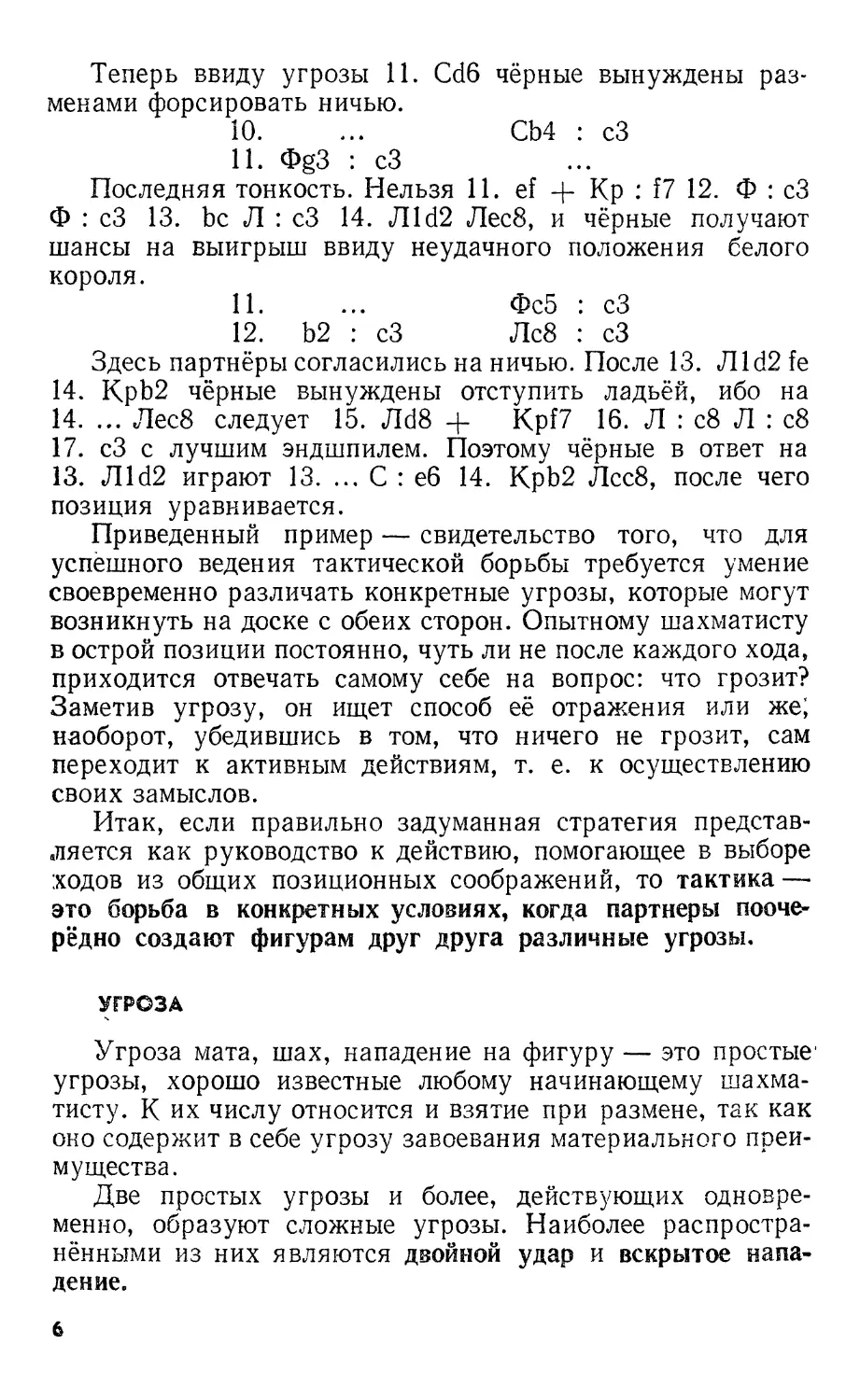

УГРОЗА

Угроза мата, шах, нападение на фигуру — это простые1

угрозы, хорошо известные любому начинающему шахма-

тисту. К их числу относится и взятие при размене, так как

оно содержит в себе угрозу завоевания материального преи-

мущества.

Две простых угрозы и более, действующих одновре-

менно, образуют сложные угрозы. Наиболее распростра-

нёнными из них являются двойной удар и вскрытое напа-

дение.

6

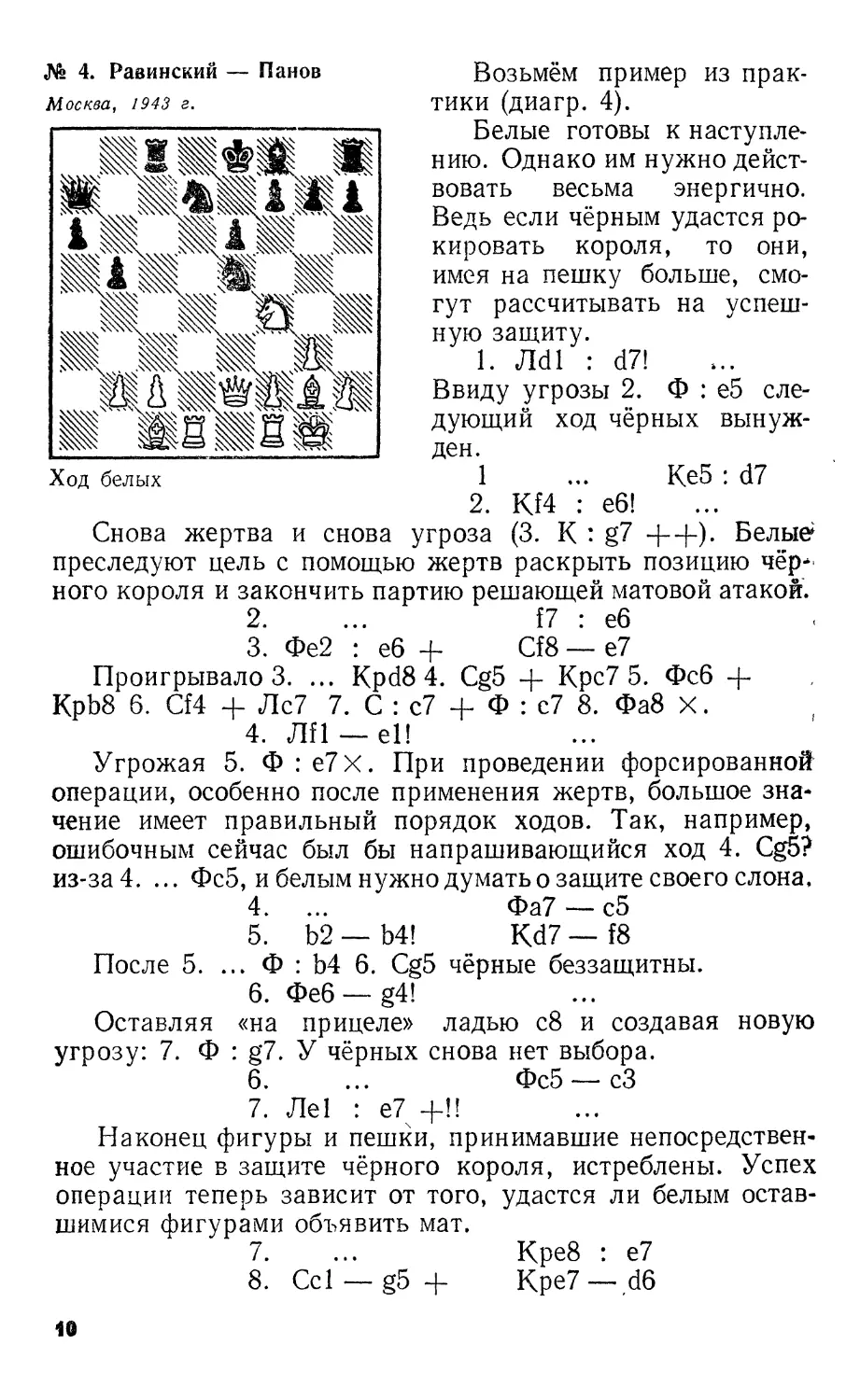

«№ 3. Векслер — Базан

Мар-дель-Плата, 1960 г.

Ход чёрных

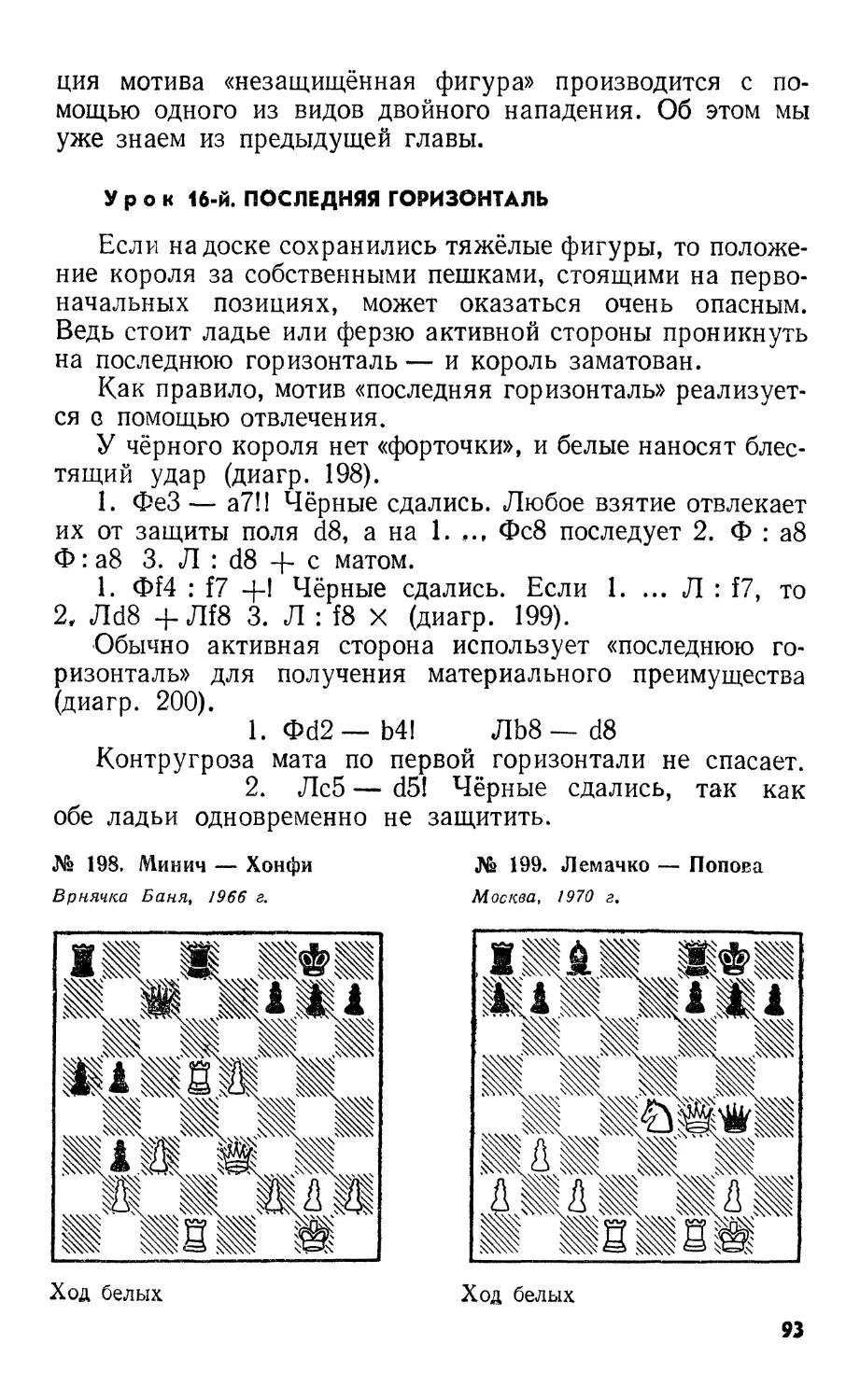

7

При осуществлении двойного удара одна фигура актив-

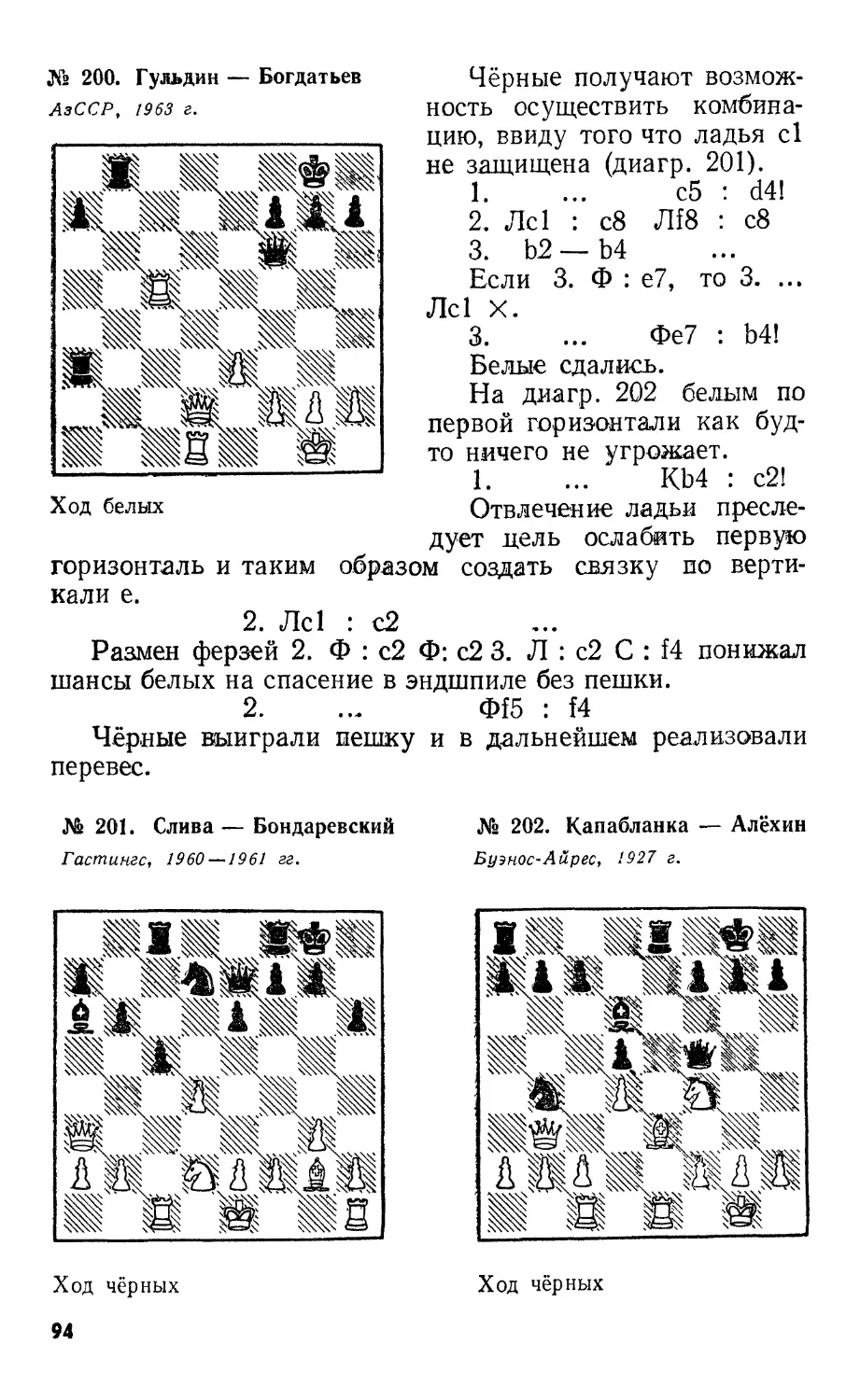

ной стороны атакует одновременно две фигуры противника,

как показано на вышеприведённых схемах.

Вскрытое нападение выполняют две фигуры — вскры-

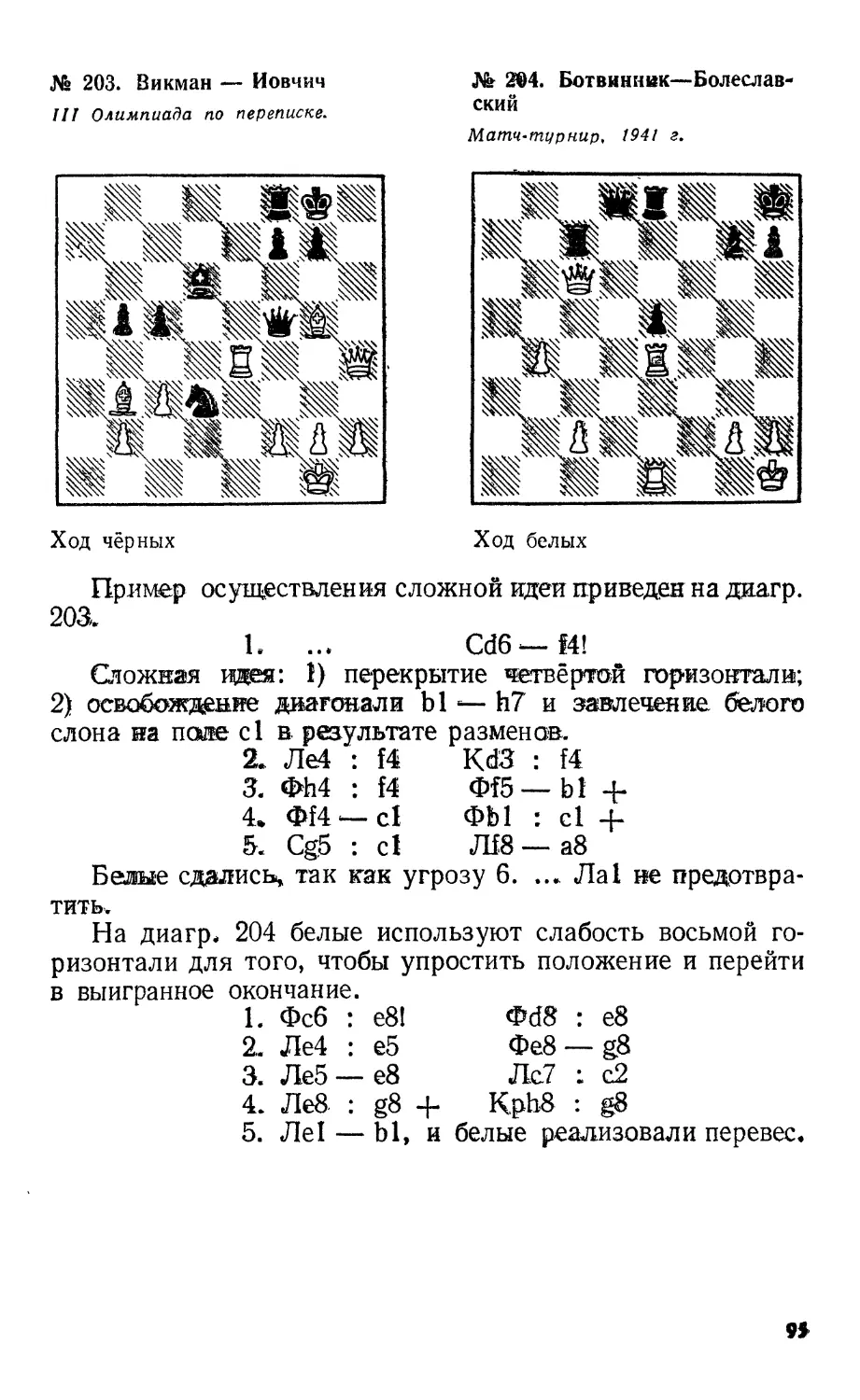

вающая и вскрываемая,— стоящие на одной линии, гори-

зонтали или диагонали (см. схемы на стр. 7).

При вскрытом нападении, как правило, одной из ата-

куемых фигур является король противника. Но из этого

правила, конечно, тоже бывают исключения (диагр. 3).

1. ... JId5— dl!! Белые сдались. Две угрозы: 2. ...Л :

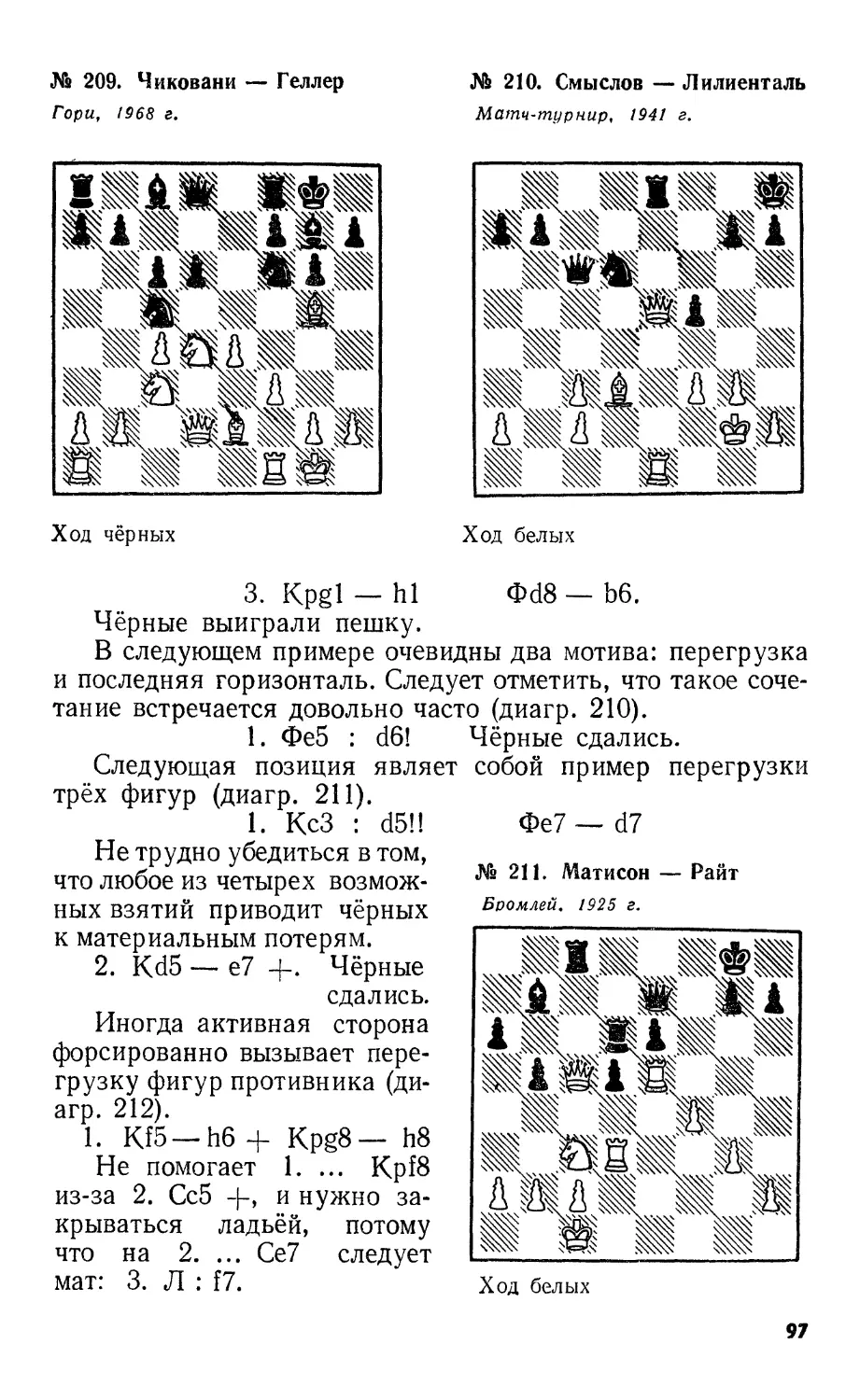

: el X и 2. ... Ф : f3 парируются либо 2. Ф : dl, либо

2. ФеЗ, но на это следует 2. ... Ф§2 X.

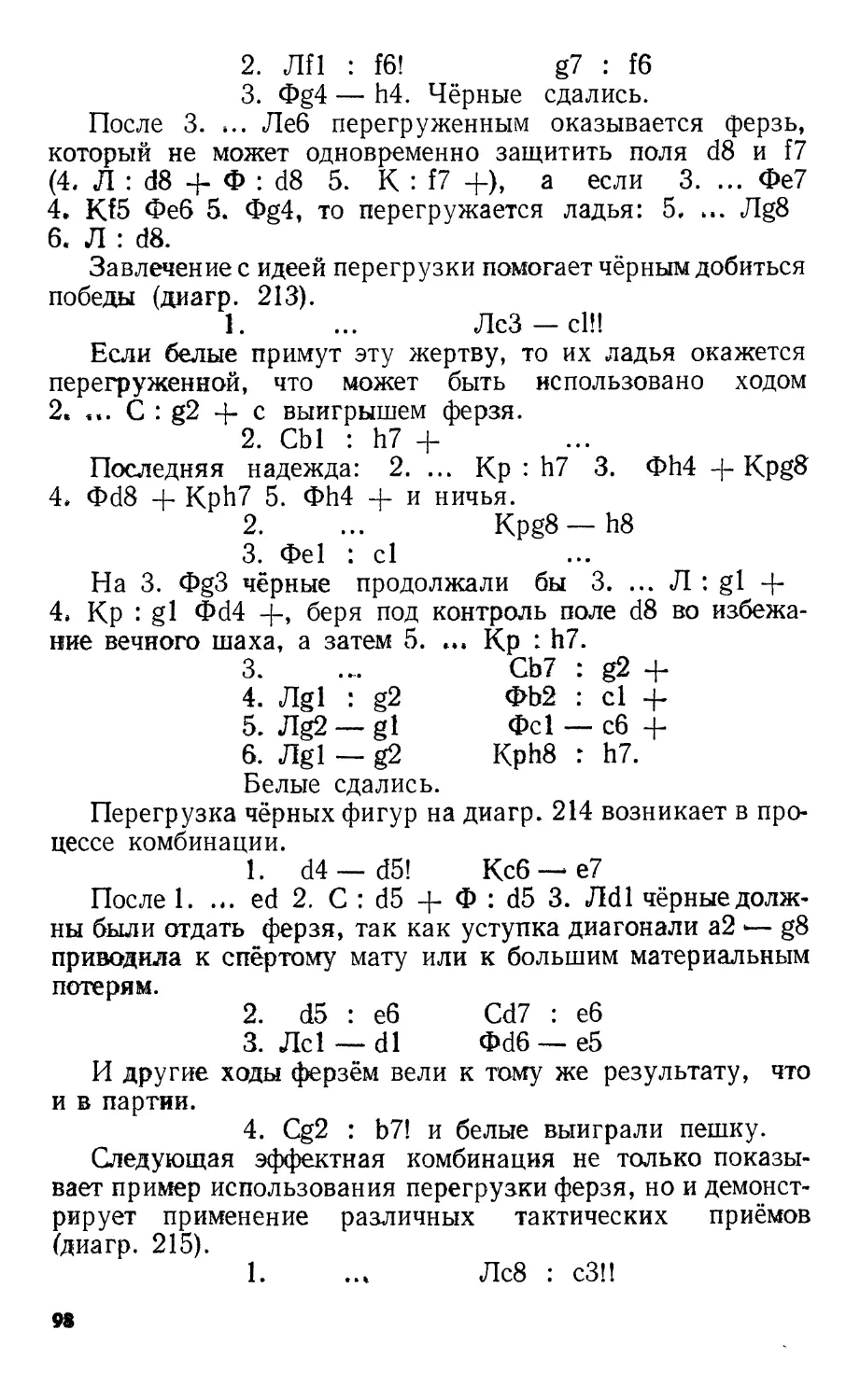

ФОРСИРОВАННАЯ ИГРА

Во время партии, когда противник имеет возможность

выбора продолжений, приходится рассчитывать не один,

а несколько форсированных вариантов. Объединим их од-

ним термином: форсированная игра.

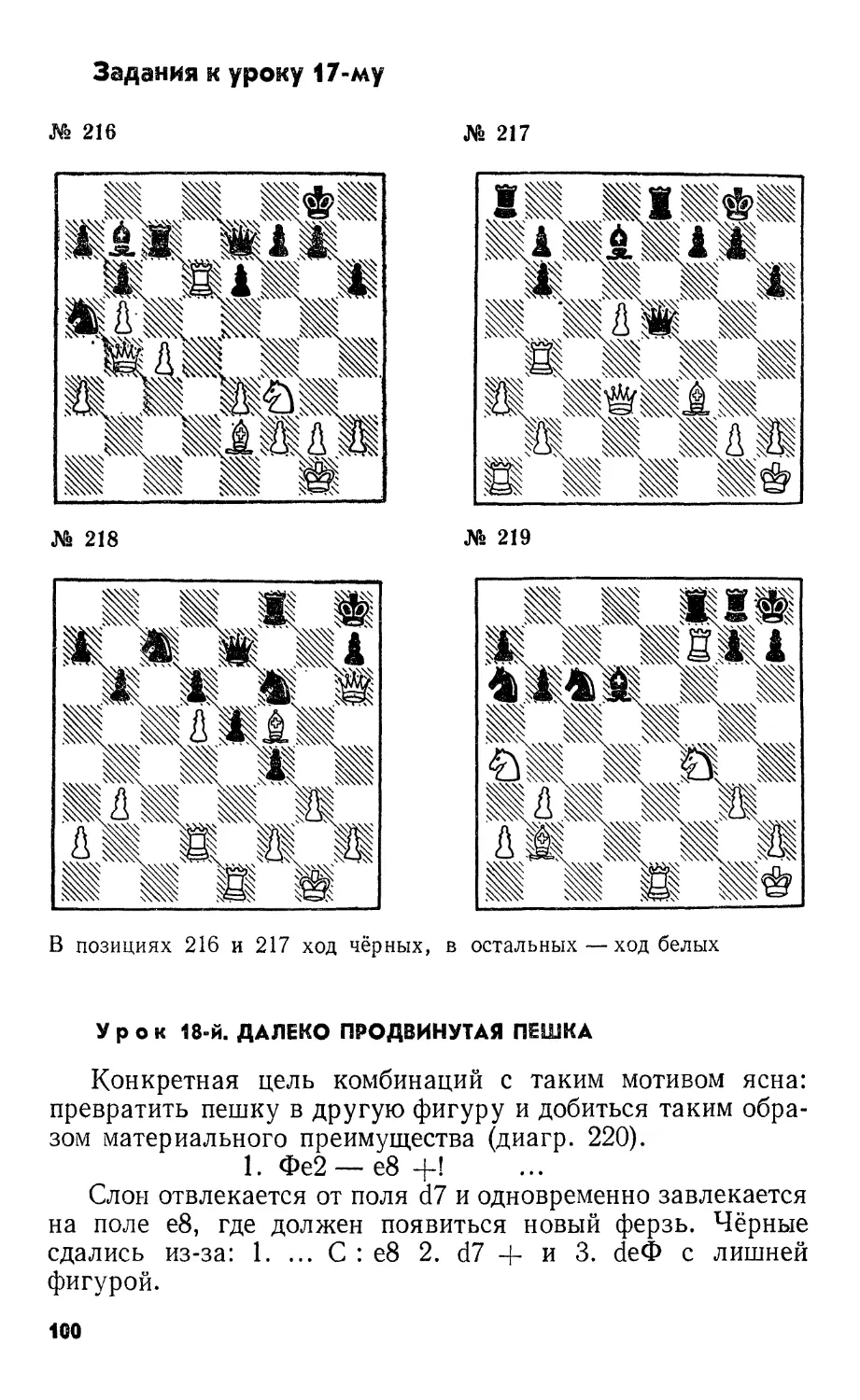

Форсированная игра создаётся с помощью ходов, со-

держащих угрозы. Назовём такие ходы форсирующими.

Из форсирующих ходов заслуживает особого внимания

очень важная разновидность угрозы — жертва.

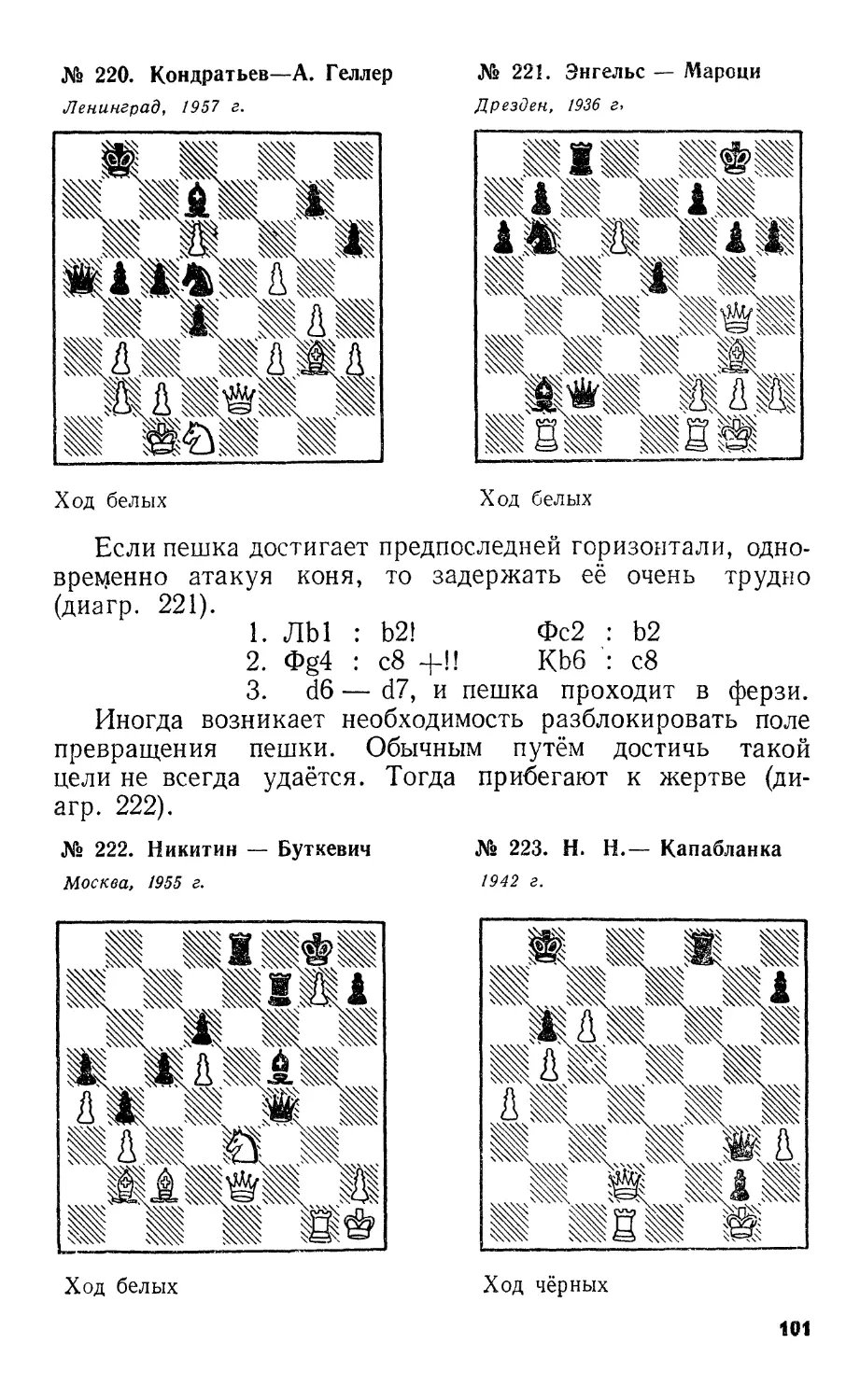

Жертвой называется добровольная отдача материала

с целью улучшения позиции.

Улучшение позиции может выражаться в гармоничной

расстановке фигур, дающей возможность захватить инициа-

тиву. Инициатива — это временное преимущество, при ко-

тором активная сторона теснит фигуры противника, создаёт

угрозы и атакует. Последствия жертв, приносимых ради

захвата инициативы, расчёту не поддаются. Их коррект-

ность в каждом отдельном случае обосновывается чутьём

шахматиста, его интуицией. Поэтому такие жертвы получили

название интуитивных. Интуитивные жертвы — удел опыт-

ных, сильных шахматистов, великолепно владеющих такти-

ческим искусством, — в этой книге не показаны. Также

не рассматриваются здесь позиционные жертвы, осуществле-

ние которых приносит активной стороне длительное преиму-

щество, не требующее быстрой реализации.

В большинстве случаев, изучаемых в данной работе,

жертву можно рассматривать как невыгодный размен.

Невыгодный для обычных условий, когда игра носит спо-

койный характер и материальные потери неизбежно ведут

8

к поражению. Однако в острой позиции, при форсирован-

ной игре, если последствия предпринятой тактической опе-

рации можно заранее рассчитать, жертва представляется

в совершенно ином свете. Если, отдавая фигуру или пешку,

мы уверены в том, что незамедлительно, на следующем ходу

либо через несколько ходов объявим противнику мат или

с лихвой вернём материал, то можно ли говорить о пожертво-

вании вообще?

Жертвы, о которых идёт речь в нашей книге, носят вре-

менный характер, и правильным было бы их назвать вре-

менными жертвами. Они приносятся для того, чтобы в ходе

тактической операции изменять соотношение и расположе-

ние фигур на отдельных участках доски в соответствии с за-

мыслами активной стороны.

Принося жертву, шахматист должен заранее рассчитать

ее последствия, т. е. мысленно представить себе и оценить

позиции, возникающие на протяжении всего варианта после

каждого хода белых и чёрных. Ошибка в расчёте не допус-

тима, так как в этом случае предпринятая операция оказы-

вается неправильной, жертва — некорректной, а партия —

проигранной. Жертва есть самый ответственный элемент

тактики. Применение её обычно вызывает у играющих

повышенное волнение. Это объясняется тем, что даже опыт-

ные Шахматисты, глубоко рассчитав варианты, продолжают

иногда сомневаться в правильности жертвы, потому что хо-

рошо знают, какие неожиданности таит в себе тактика.

С неожиданностями, которые приносят промежуточные ходы

и другие тактические удары, мы с вами будем сталкиваться

не раз.

В книге жертве уделяется большое внимание. Достаточно

сказать, что она содержится во всех примерах основного ма-

териала. Автор считал одной из своих задач показать жертву

как необходимое средство борьбы, позволяющее в опреде-

лённых условиях добиться успеха кратчайшим путём.

Совершенно понятно, что если активная сторона создала

угрозу, реализация которой может привести к материаль-

ным потерям или к нежелательному исходу партии, то про-

тивник вынужден немедленно принимать меры для её

отражения, отодвигая на некоторое время осуществление

своих планов. Если же одна угроза сменяется другой, то

на протяжении многих ходов действия противника стано-

вятся зависимыми, подчинёнными замыслам активной сто-

роны.

9

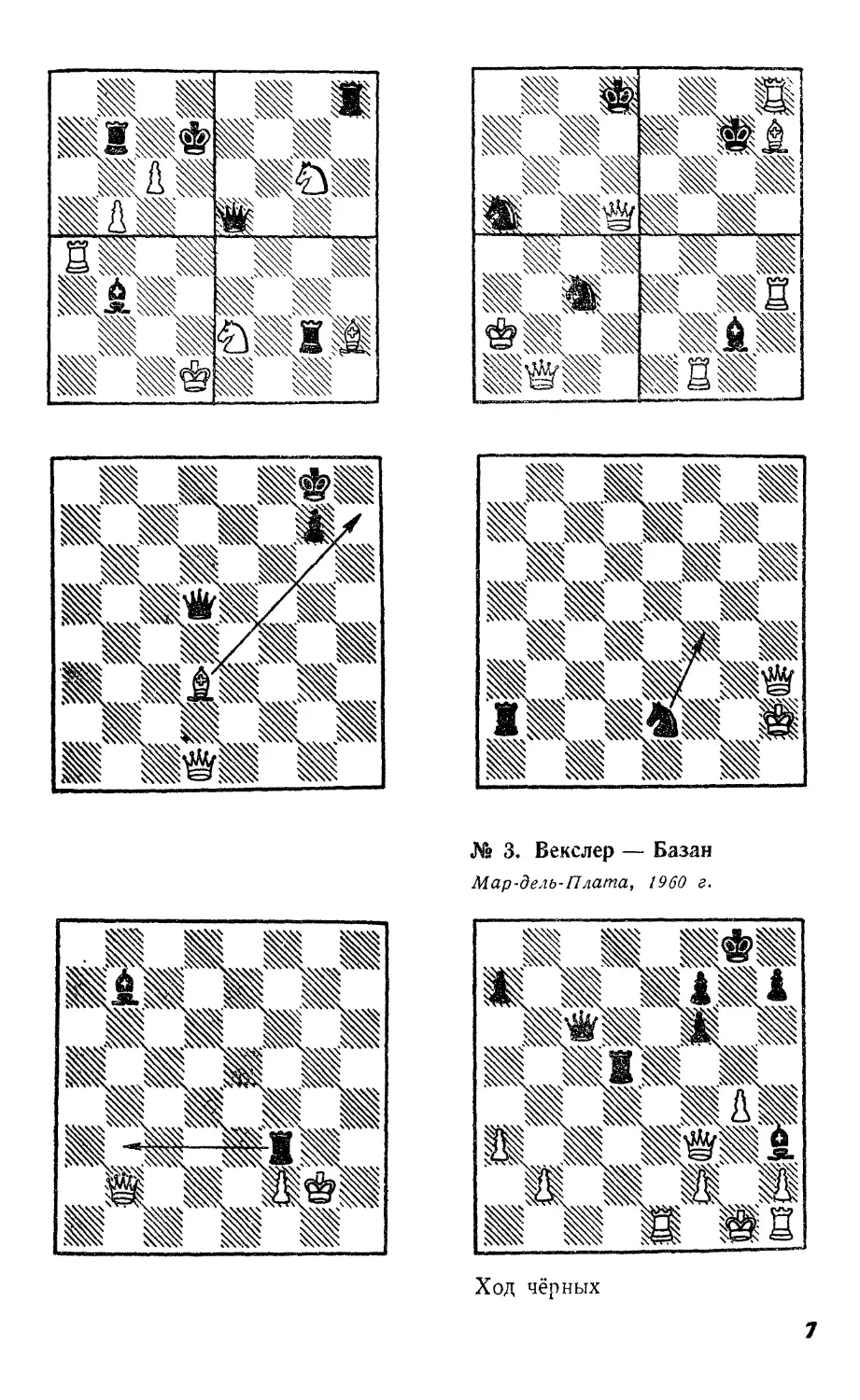

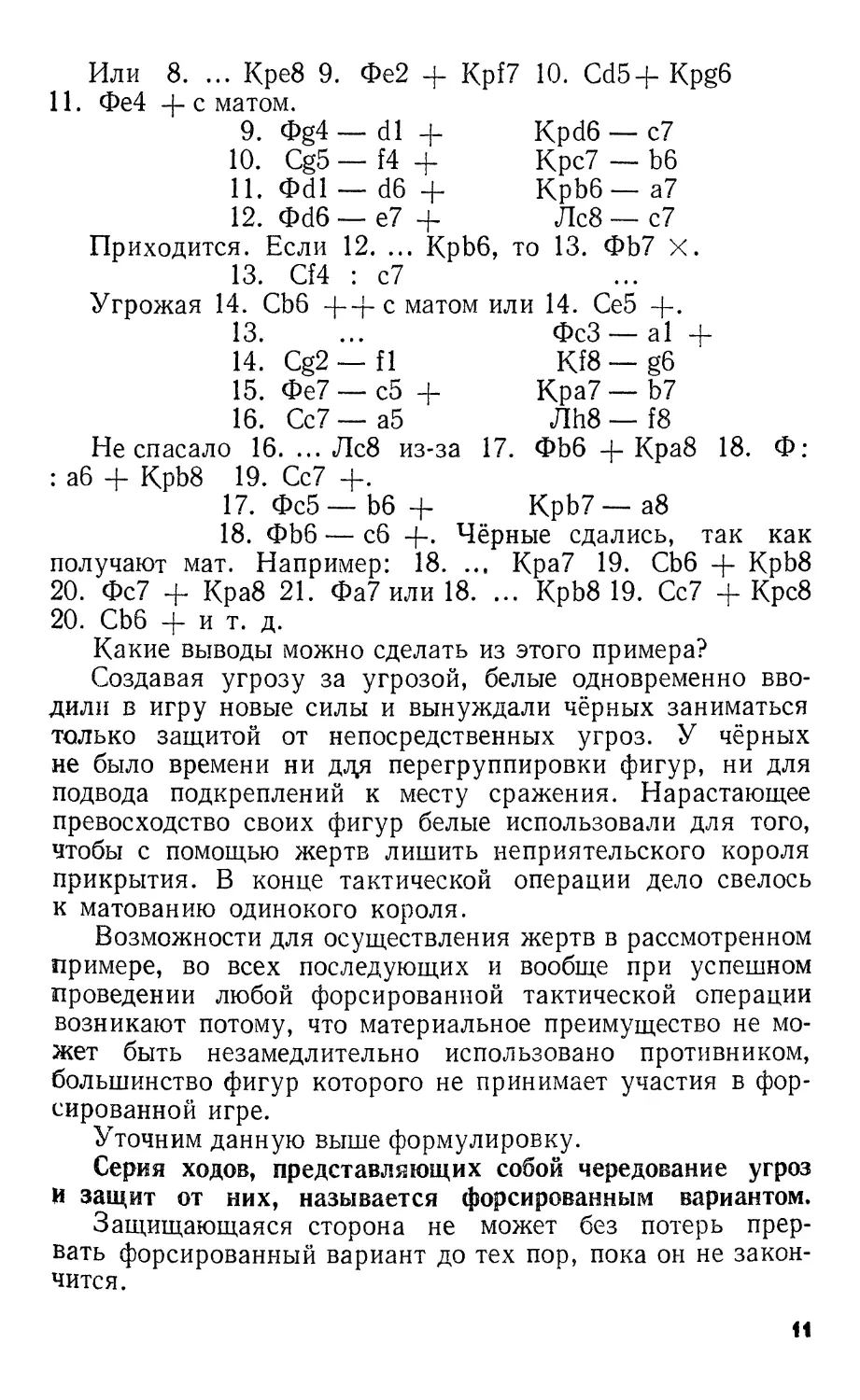

Возьмём пример из прак-

тики (диагр. 4).

Белые готовы к наступле-

нию. Однако им нужно дейст-

вовать весьма энергично.

Ведь если чёрным удастся ро-

кировать короля, то они,

имея на пешку больше, смо-

гут рассчитывать на успеш-

ную защиту.

1. Лс11 : d7!

Ввиду угрозы 2. Ф : е5 сле-

дующий ход чёрных вынуж-

ден.

1 ... Ке5 : d7

2. Kf4 : еб!

№ 4. Равинский — Панов

Москва, 1943 г.

Ход белых

Снова жертва и снова угроза (3. К : g7 -|—|~). Белые

преследуют цель с помощью жертв раскрыть позицию чёр-

ного короля и закончить партию решающей матовой атакой.

2. ... 17 : еб

3. Фе2 : еб + Cf8 — е7

Проигрывало 3. ... Kpd8 4. Cg5 + Крс7 5. Феб +

КрЬ8 6. Cf4 + Лс7 7. С : с7 + Ф : с7 8. Фа8 X.

4. ЛИ — el!

Угрожая 5. Ф:е7х. При проведении форсированной

операции, особенно после применения жертв, большое зна-

чение имеет правильный порядок ходов. Так, например,

ошибочным сейчас был бы напрашивающийся ход 4. Cg5?

из-за 4. ... Фс5, и белым нужно думать о защите своего слона,

4. ... Фа7 — с5

5. Ь2 — Ь4! Kd7 — f8

После 5. ... Ф : Ь4 6. Cg5 чёрные беззащитны.

6. Феб — g4!

Оставляя «на прицеле» ладью с8 и создавая новую

угрозу: 7. Ф : g7. У чёрных снова нет выбора.

6. ... Фс5 — сЗ

7. Ле1 : е7 +!!

Наконец фигуры и пешки, принимавшие непосредствен'

ное участие в защите чёрного короля, истреблены. Успех

операции теперь зависит от того, удастся ли белым остав-

шимися фигурами объявить мат.

7. ... Кре8 : е7

8. Cel — g5 + Кре7 — d6

Или 8. ... Кре8 9. Фе2 + Kpf7 10. Cd5+ Kpg6

11. Фе4 -р с матом.

9. Ф§4—dl -р Kpd6 — с7

10. Cg5 — f4 + Крс7 — Ь6

11. ®dl — d6 + Kpb6— а7

12. Фd6 —е7 + Лс8 — с7

Приходится. Если 12. ... КрЬб, то 13. ФЬ7 X.

13. Cf4 : с7

Угрожая 14. СЬ6 4-4-с матом или 14. Се5 4-.

13. ... ФсЗ — al +

14. Cg2 — fl Kf8—g6

15. Фе7 — c5 + Kpa7—b7

16. Cc7 — a5 ЛИ8 — f8

He спасало 16. ... Лс8 из-за 17. ФЬб 4- Кра8 18. Ф:

: аб + КрЬ8 19. Сс7 +.

17. Фс5— Ь6 + КрЬ7 — а8

18. ФЬб — сб 4-. Чёрные сдались, так как

получают мат. Например: 18. ... Кра7 19. СЬб 4- КрЬ8

20. Фс7 + Кра8 21. Фа7 или 18. ... КрЬ8 19. Сс7 + Крс8

20. СЬб + и т. д.

Какие выводы можно сделать из этого примера?

Создавая угрозу за угрозой, белые одновременно вво-

дили в игру новые силы и вынуждали чёрных заниматься

только защитой от непосредственных угроз. У чёрных

не было времени ни ддя перегруппировки фигур, ни для

подвода подкреплений к месту сражения. Нарастающее

превосходство своих фигур белые использовали для того,

чтобы с помощью жертв лишить неприятельского короля

прикрытия. В конце тактической операции дело свелось

к матованию одинокого короля.

Возможности для осуществления жертв в рассмотренном

примере, во всех последующих и вообще при успешном

проведении любой форсированной тактической операции

возникают потому, что материальное преимущество не мо-

жет быть незамедлительно использовано противником,

большинство фигур которого не принимает участия в фор-

сированной игре.

Уточним данную выше формулировку.

Серия ходов, представляющих собой чередование угроз

И защит от них, называется форсированным вариантом.

Защищающаяся сторона не может без потерь прер-

вать форсированный вариант до тех пор, пока он не закон-

чится.

11

Наши рассуждения о форсированной игре будут непол-

ными, если мы не остановимся на приёмах, смысл которых

вытекает из определения форсированного варианта.

Темп. Продвижение с темпом. Промежуточный ход

Шахматное время измеряется количеством ходов (тем-

пов), направленных на выполнение поставленной цели.

Бесцельный ход считается потерей темпа. Если же, наобо-

рот, мы вынудили противника с помощью угрозы сделать

бесцельный ход, а сами тем временем на ход продвинулись

к цели, то это значит, что мы выиграли темп, или, другими

словами, сделали ход с темпом.

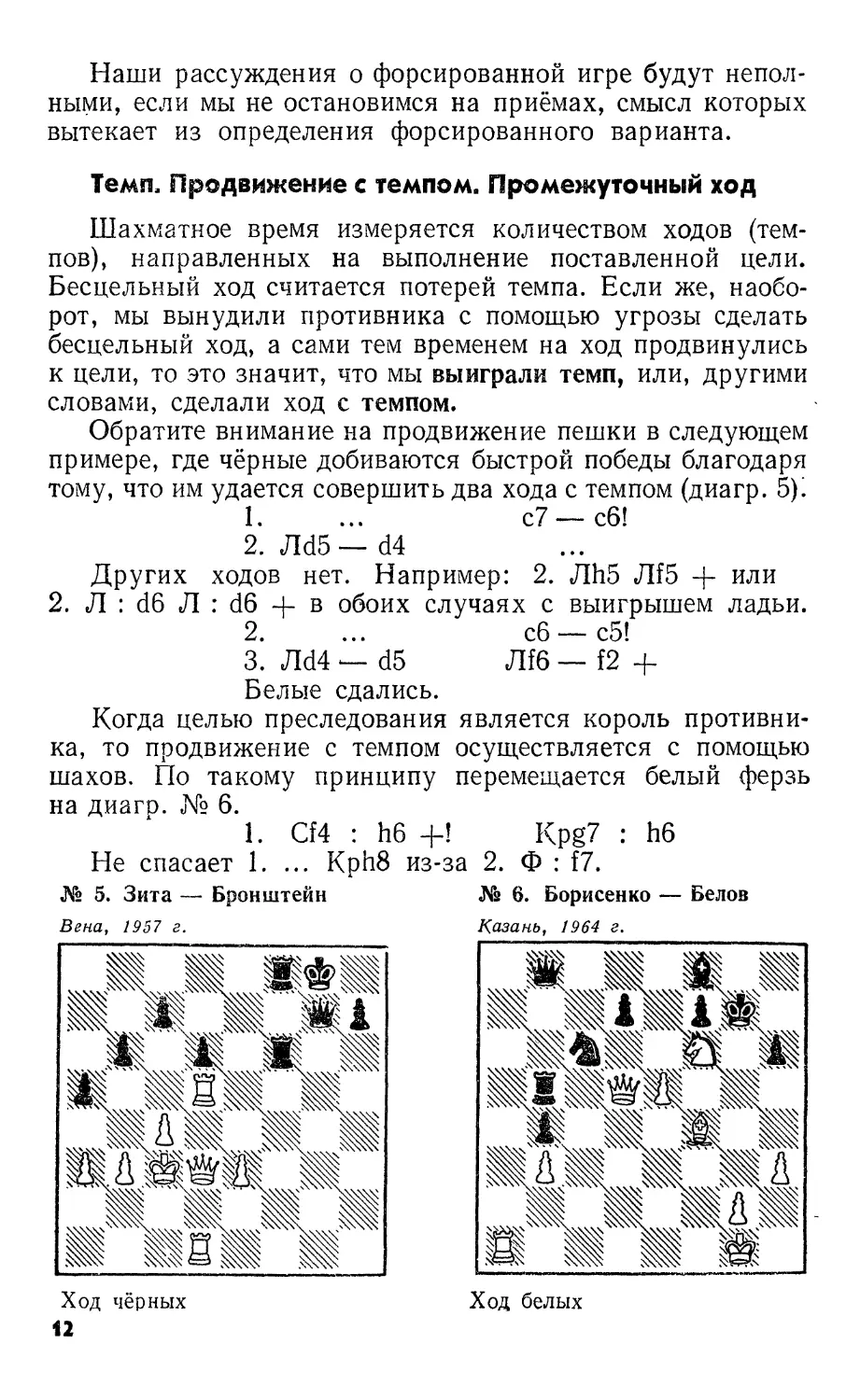

Обратите внимание на продвижение пешки в следующем

примере, где чёрные добиваются быстрой победы благодаря

тому, что им удается совершить два хода с темпом (диагр. 5)^

1. ... с7—сб!

2. Лб5—d4

Других ходов нет. Например: 2. ЛЬ5 ЛГ5 + или

2. Л : d6 Л : d6 4- в обоих случаях с выигрышем ладьи.

2. ... сб—с5!

3. Л64 — d5 Л16 — f2 +

Белые сдались.

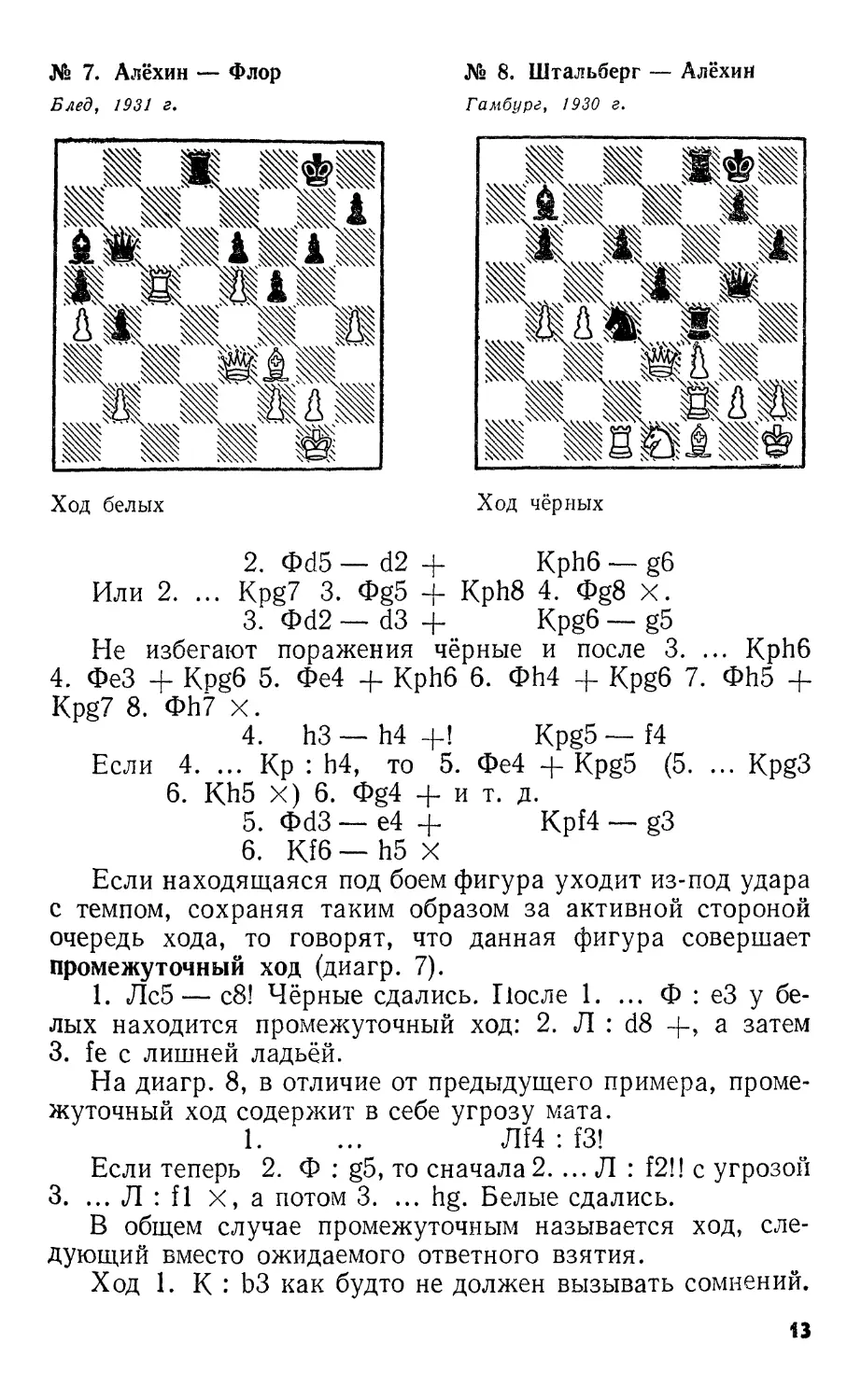

Когда целью преследования является король противни-

ка, то продвижение с темпом осуществляется с помощью

шахов. По такому принципу перемещается белый ферзь

на диаго. № 6.

1. Cf4 : h6 +! Kpg7 : h6

He спасает 1. ... Kph8 из-за 2. Ф : f7.

№ 6. Борисенко — Белов

Казань, 1964 г.

Ход белых

№ 5. Зита — Бронштейн

Вена, 1957 г.

Ход чёрных

12

№ 7. Алёхин — Флор

Блед, 1931 г.

Ход белых

№ 8. Штальберг — Алёхин

Гамбург, 1930 г.

Ход чёрных

2. Od5 — d2 + Kph6 — g6

Или 2. ... Kpg7 3. Og5 + Kph8 4. Ф§8 X.

3. Od2 — d3 + Kpg6 — g5

He избегают поражения чёрные и после 3. ... Kph6

4. ФеЗ + Kpg6 5. Фе4 4- Kph6 6. ФЬ4 + Kpg6 7. ФЬ5 4-

Kpg7 8. ФИ7 X.

4. h3 — h4 4-! Kpg5 — f4

Если 4. ... Kp : h4, то 5. Фе4 4- Kpg5 (5. ... Kpg3

6. Kh5 X) 6. Фg4 4- и т. д.

5. ®d3 — e4 4- Kpf4 — g3

6. Kf6 — h5 X

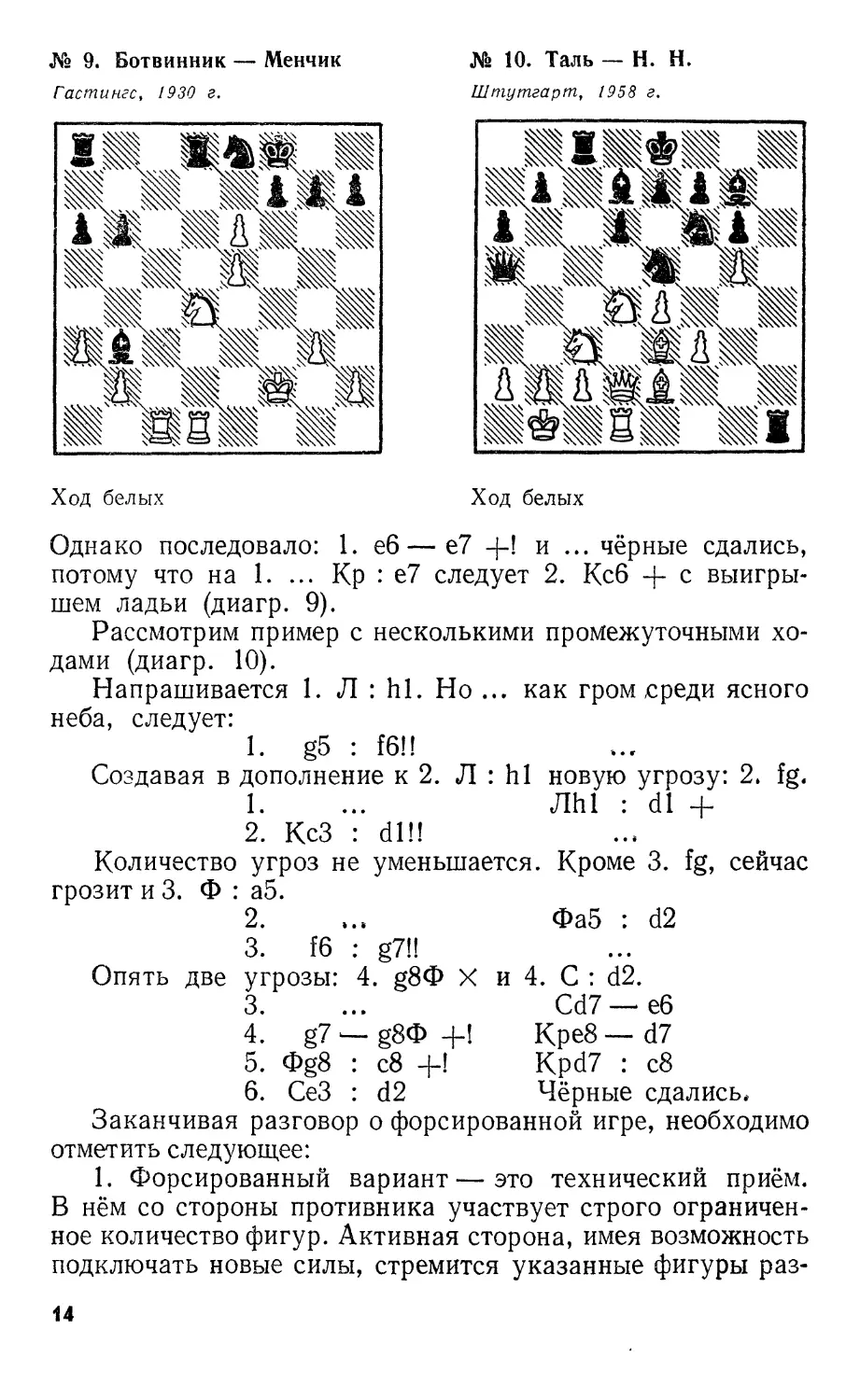

Если находящаяся под боем фигура уходит из-под удара

с темпом, сохраняя таким образом за активной стороной

очередь хода, то говорят, что данная фигура совершает

промежуточный ход (диагр. 7).

1. Лс5 — с8! Чёрные сдались. После 1. ... Ф : еЗ у бе-

лых находится промежуточный ход: 2. Л : d8 4-, а затем

3. fe с лишней ладьёй.

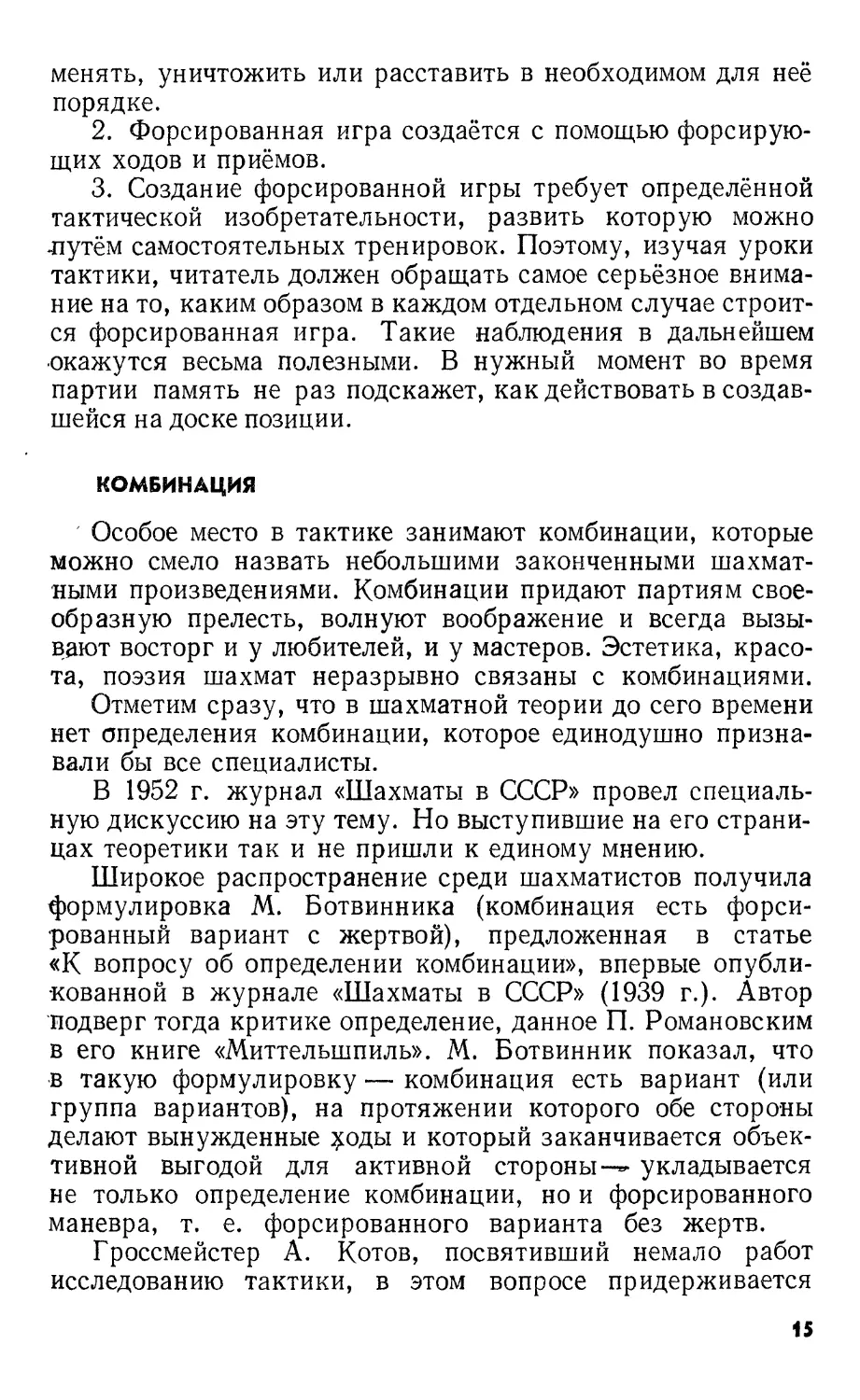

На диагр. 8, в отличие от предыдущего примера, проме-

жуточный ход содержит в себе угрозу мата.

1. ... ЛГ4 : f3!

Если теперь 2. Ф : g5, то сначала 2. ... Л : f2!! с угрозой

3. ... Л : fl X, а потом 3. ... hg. Белые сдались.

В общем случае промежуточным называется ход, сле-

дующий вместо ожидаемого ответного взятия.

Ход 1. К : ЬЗ как будто не должен вызывать сомнений.

В

№ 9. Ботвинник — Менчик

Гастингс, 1930 г.

Ход белых

№ 10. Таль — Н. Н.

Штутгарт, 1958 г.

Ход белых

Однако последовало: 1. еб—е7 -]-! и ... чёрные сдались,

потому что на 1. ... Кр : е7 следует 2. Кеб + с выигры-

шем ладьи (диагр. 9).

Рассмотрим пример с несколькими промежуточными хо-

дами (диагр. 10).

Напрашивается 1. Л : hl. Но ... как гром среди ясного

неба, следует:

1. g5 : f6!I

Создавая в дополнение к 2. Л : Ы новую угрозу: 2* fg<

1. ... ЛЫ : dl +

2. КсЗ : dl!!

Количество угроз не уменьшается. Кроме 3. fg, сейчас

грозит и 3. Ф : а5.

2. ».s Фа5 : d2

3. f6 : g7!!

Опять две угрозы: 4. g8Ф X и 4. С : d2.

3. ... Cd7 — еб

4. g7 — g8Ф -р. Кре8 — d7

5. Фg8 : с8 -р Kpd7 : с8

6. СеЗ : d2 Чёрные сдались.

Заканчивая разговор о форсированной игре, необходимо

отметить следующее:

1. Форсированный вариант—это технический приём.

В нём со стороны противника участвует строго ограничен-

ное количество фигур. Активная сторона, имея возможность

подключать новые силы, стремится указанные фигуры раз-

14

менять, уничтожить или расставить в необходимом для неё

порядке.

2. Форсированная игра создаётся с помощью форсирую-

щих ходов и приёмов.

3. Создание форсированной игры требует определённой

тактической изобретательности, развить которую можно

лутём самостоятельных тренировок. Поэтому, изучая уроки

тактики, читатель должен обращать самое серьёзное внима-

ние на то, каким образом в каждом отдельном случае строит-

ся форсированная игра. Такие наблюдения в дальнейшем

окажутся весьма полезными. В нужный момент во время

партии память не раз подскажет, как действовать в создав-

шейся на доске позиции.

КОМБИНАЦИЯ

Особое место в тактике занимают комбинации, которые

можно смело назвать небольшими законченными шахмат-

ными произведениями. Комбинации придают партиям свое-

образную прелесть, волнуют воображение и всегда вызы-

вают восторг и у любителей, и у мастеров. Эстетика, красо-

та, поэзия шахмат неразрывно связаны с комбинациями.

Отметим сразу, что в шахматной теории до сего времени

нет определения комбинации, которое единодушно призна-

вали бы все специалисты.

В 1952 г. журнал «Шахматы в СССР» провел специаль-

ную дискуссию на эту тему. Но выступившие на его страни-

цах теоретики так и не пришли к единому мнению.

Широкое распространение среди шахматистов получила

формулировка М. Ботвинника (комбинация есть форси-

рованный вариант с жертвой), предложенная в статье

«К вопросу об определении комбинации», впервые опубли-

кованной в журнале «Шахматы в СССР» (1939 г.). Автор

подверг тогда критике определение, данное П. Романовским

в его книге «Миттельшпиль». М. Ботвинник показал, что

в такую формулировку — комбинация есть вариант (или

группа вариантов), на протяжении которого обе стороны

делают вынужденные #оды и который заканчивается объек-

тивной выгодой для активной стороны — укладывается

не только определение комбинации, но и форсированного

маневра, т. е. форсированного варианта без жертв.

Гроссмейстер А. Котов, посвятивший немало работ

исследованию тактики, в этом вопросе придерживается

15

противоположного мнения. Он не считает жертву обяза-

тельным элементом комбинации, полагая, что для практи-

ческих целей вполне достаточным может быть признано

предложение заслуженного мастера спорта П. Романовского.

Не вступая в полемику с крупнейшими специалистами

в области шахмат, обратимся к единственному нормативно-

му изданию — «Шахматному словарю» (1964 г.). Здесь

на интересующий нас вопрос даётся такой компромиссный

ответ: «Комбинация — форсированный вариант, исполь-

зующий элементы тактики и реализующий особые условия

в позиции для достижения той или иной цели. Характерным,

обычно сопутствующим признаком комбинации является

жертва».

Это определение требует пояснений.

Особые условия в позиции, при которых возможна комби-

нация, называются мотивами. Мотивы бывают положитель-

ные и отрицательные. Положительные характеризуют пре-

имущества активной стороны, а отрицательные указывают

на недостатки в позиции противника. Комбинация возможна

лишь при особых сочетаниях указанных мотивов. Введём

термин для таких сочетаний: мгновенные мотивы.

Мгновенные, потому что возникают в результате ошибки

противника, неожиданно; мгновенные, потому что их трудно

определить, т. е. убедиться в том, что комбинация в данный

момент обязательна; мгновенные, значит, требующие не-

медленной реализации; мгновенные ещё и потому, что в

течение комбинации могут изменяться, переходя из одного

сочетания в другое.

Для шахматиста любого класса одну из трудностей

в тактической борьбе представляет определение мгновенных

мотивов. Когда на доске стоит учебный пример и начинаю*

щий шахматист знает, что в предложенной ему позиции

возможна комбинация, то решение нередко приходит быст-

рее, чем в партии мастеров, создавших сам фрагмент. Это

говорит о том, что факт существования комбинации ученику

известен и он решает лишь половину задачи: находит путь

осуществления комбинации.

Но можно наблюдать и обратную картину, когда в спо-

койной обстановке опытному шахматисту предлагается

для тактического решения учебная позиция и он с большим

трудом справляется с заданием. Значит, не только в опре-

делении мотивов заключается сложность нахождения ком-

бинации.

16

Эффектные, неожиданные ходы, резко меняющие ха-

рактер борьбы на шахматной доске, называются тактиче-

скими ударами. Каждая комбинация представляет собой

один или несколько тактических ударов, объединённых

форсированной игрой. Если создание последней для опытно-

го шахматиста не представляет труда, потому что она яв-

ляет собой техническую часть, то в тактическом ударе порой

заключаются вся сложность, эффект и неожиданность ком-

бинации. Тактический удар — это осуществление творче-

ского замысла шахматиста в конкретных условиях, и раз-

гадать его вовремя не всегда удаётся даже сильнейшим

гроссмейстерам. Именно творческое, а вернее, художест-

венное начало комбинации, заложенное в тактическом ударе,

и возводит шахматы в ранг искусства.

Следует подчеркнуть, что каждым тактическим ударом

на шахматной доске осуществляется какая-то вполне опре-

делённая идея (мысль). Идея — потому, что в момент расчёта

комбинации самого удара ещё нет, а есть только мысль

о нём.

Идей, возникающих во время партии,— бесконечное

множество, и все они зачастую носят сложный характер,

т. е. представляют собой совокупность нескольких простых

идей, которые в различных сочетаниях могут принимать

самые неожиданные формы, иногда чуть ли не впервые

встречающиеся в практике.

Простые тактические идеи—завлечения, отвлечения,

уничтожения защиты, блокирования, связывания, перекры-

тия, освобождения поля, освобождения линии и разруше-

ния — легко поддаются изучению и хорошо известны ква-

лифицированным шахматистам. Хотя бы одна из этих идей

встречается в каждой комбинации.

Осуществление в партии с помощью жертвы простой

или сложной идеи мы будем называть тактическим приёмом.

Тактические приёмы применяются для того, чтобы изменять

мотивы в пользу активной стороны. Выгодное изменение

мотивов используется одним ходом или форсированным

путём.

Предмет нашей книги — тактика. Но с чего начать её

изложение? Как преподнести, читателю тактические идеи,

которыми насыщены острые позиции?

Если начать комментированный показ партий масте-

ров, то мы неизбежно столкнёмся необходимостью объяс-

нять шахматные принципы, выходящие за пределы данной

17

работы. В этих случаях тактические идеи могут оказаться

затенёнными, отодвинутыми на второй план,

Следовательно, для того чтобы заострить внимание

читателя на предмете изучения, мы должны к учебным при-

мерам предъявить требование, выполнение которого исклю-

чало бы ходы, поясняемые из общих позиционных сообра-

жений.

Единственным помощником в этом вопросе является

комбинация, как отрезок партии,ходы которого обоснованы

конкретными условиями.

Из этого следует, что определение комбинации для нас

имеет первостепенное значение. Поэтому на основании дан-

ных выше пояснений позволим себе уточнить формулировку,

предложенную «Шахматным словарём».

Комбинация — форсированный вариант, использующий

тактические приёмы и реализующий мгновенные мотивы

для достижения конкретной цели.

Под конкретной целью комбинации мы будем понимать:

а) мат королю противника;

б) достижение материального преимущества;

в) выгодное упрощение позиции;

г) спасение трудной позиции с помощью пата, вечного

шаха или повторения ходов.

В общем случае комбинация находится так. Вначале

замечаем наличие мотивов. На основании этого ищем идеи

комбинации. Потом рассчитываем техническую часть«—

форсированную игру. Если в позиции есть комбинация,

то обязательно существуют все три элемента: мотивы, идеи

и техническая часть.

Допустим, что нет идей, осуществление которых прино-

сит успех. О какой комбинации в таком случае может идти

речь? Когда же нельзя форсированно добиться позиции,

в которой возможен задуманный тактический удар, то

и комбинация не удастся. Сложнее с мотивами. Бывает, что

они заложены в позиции глубоко, и только опытный шахма-

тист может их различить. Очевидно, когда какой-то вид

комбинации нам знаком, то и мотивы, характерные для него,

сохраняются в памяти. Получив их в партии, мы подумаем

в первую очередь о том, что в позиции возможна комбина-

ция, и начнём искать идеи, а также рассчитывать форси-

рованные варианты.

Если с другим видом комбинации мы не знакомы, то

и случившиеся в партии мотивы нам ничего не подскажут.

18

Совершенно понятно, что для шахматиста очень важно

знать как можно больше мотивов, идей и способов создания

форсированной игры.

Для этого и разработаны предлагаемые уроки тактики.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Разбирая комбинации, не забывайте о том, что вы учи-

тесь тактическому искусству, неотъемлемой частью которого

является расчёт вариантов. Поэтому стремитесь как можно

скорее перейти к прохождению материала книги без доски

и фигур, т. е. по диаграммам. Верными помощниками в этом

вам будут заложенные в книге подсказки:

1. В каждом примере содержится комбинация с обяза-

тельным применением жертв. Причём все события разви-

ваются форсированно и служат для реализации мгновенных

мотивов (сокращённо — мотивов) с помощью тактических

приёмов.

2. Решение любой диаграммы заканчивается достиже-

нием конкретной цели.

3. Название урока говорит об отличительных особен-

ностях изучаемых в нём комбинаций.

Придерживайтесь такой последовательности:

а) перед разбором каждого примера вдумайтесь в пози-

цию и попытайтесь найти решение самостоятельно;

б) не расставайтесь с диаграммой до тех пор, пока не

выясните, что все ответвления комбинации вам понятны;

в) старайтесь читать и анализировать примечания к хо-

дам, не передвигая фигур;

г) для того чтобы освоение литературы стало осознан-

ным, а не механическим, и для того чтобы уверенно идти

по лестнице спортивных успехов, шахматист должен

с первых шагов развивать в себе критический взгляд на

любой шахматный материал; поэтому, изучив комбинацию,

подумайте о том, нельзя ли опровергнуть ее или коммента-

рии к ней.

Г лава

первая

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ

В этой главе будут изучены примеры, в которых тактические

удары представляют собой осуществления простых идей.

На таких ударах базируется вся тактика. Их мы и будем

называть тактическими приемами.

Первая глава состоит из восьми уроков, заглавиями

которых служат названия тактических приёмов.

Подобрать примеры из практики, иллюстрирующие толь-

ко одну идею, крайне затруднительно. Поэтому, сталкиваясь

иногда с выполнением сложной идеи, мы будем акцентиро-

вать внимание лишь на той простой идее, которая в данном

уроке является предметом изучения.

Некоторые характерные случаи осуществления такти-

ческих идей здесь не рассматриваются ввиду того, что им

уделяется особое внимание в последующих главах.

Идеи завлечения и отвлечения находят в тактике наи-

большее применение. С их помощью строятся другие приёмы

и почти все комбинации. Вот почему о завлечениях и отвле-

чениях мы будем говорить в первую очередь.

Идея разрушения будет подробно изучена в следующей

главе.

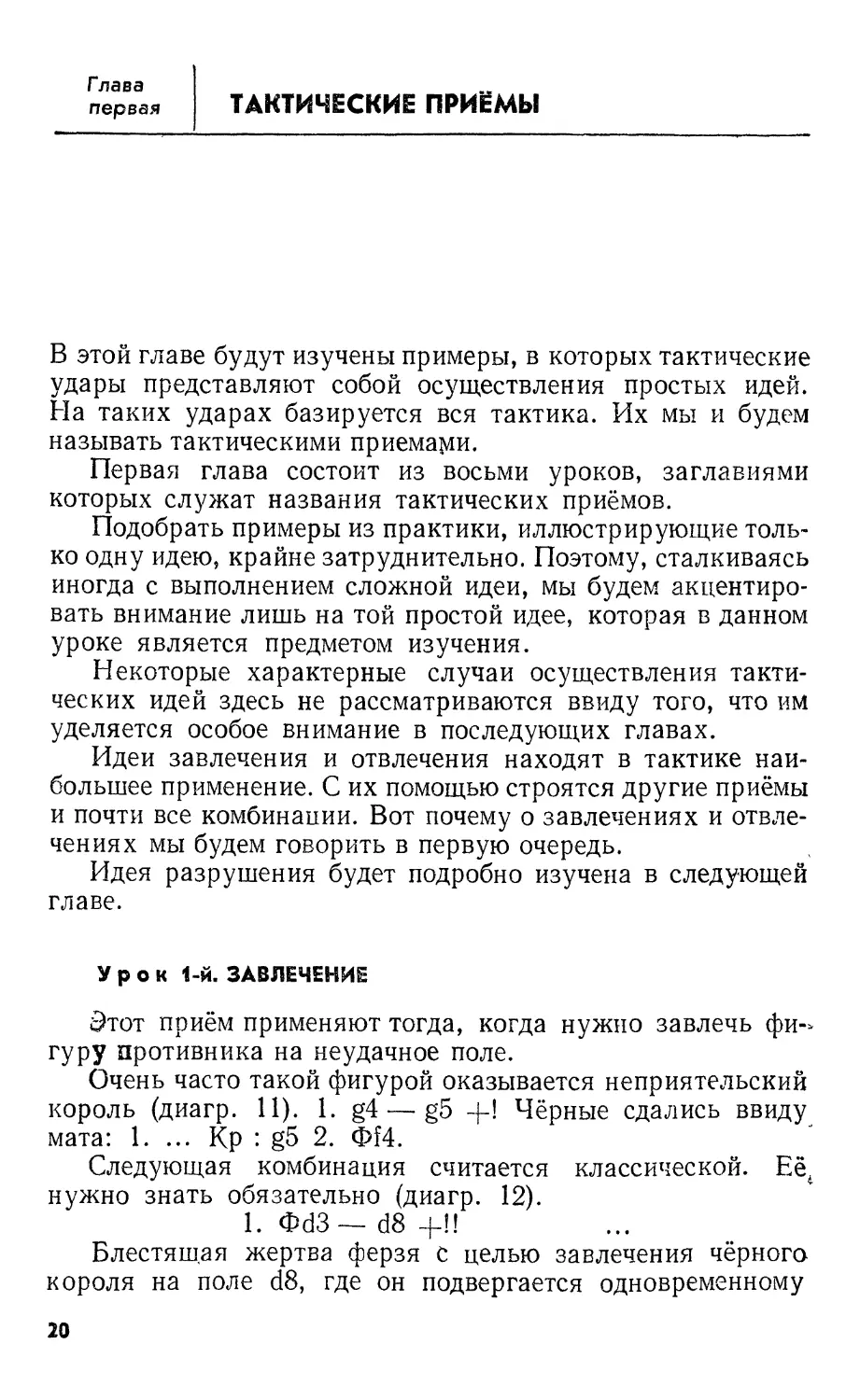

Урок 1-й. ЗАВЛЕЧЕНИЕ

Этот приём применяют тогда, когда нужно завлечь фи->

гуру противника на неудачное поле.

Очень часто такой фигурой оказывается неприятельский

король (диагр. 11). 1. g4 — g5 -ф! Чёрные сдались ввиду

мата: 1. ... Кр : g5 2. Ф14.

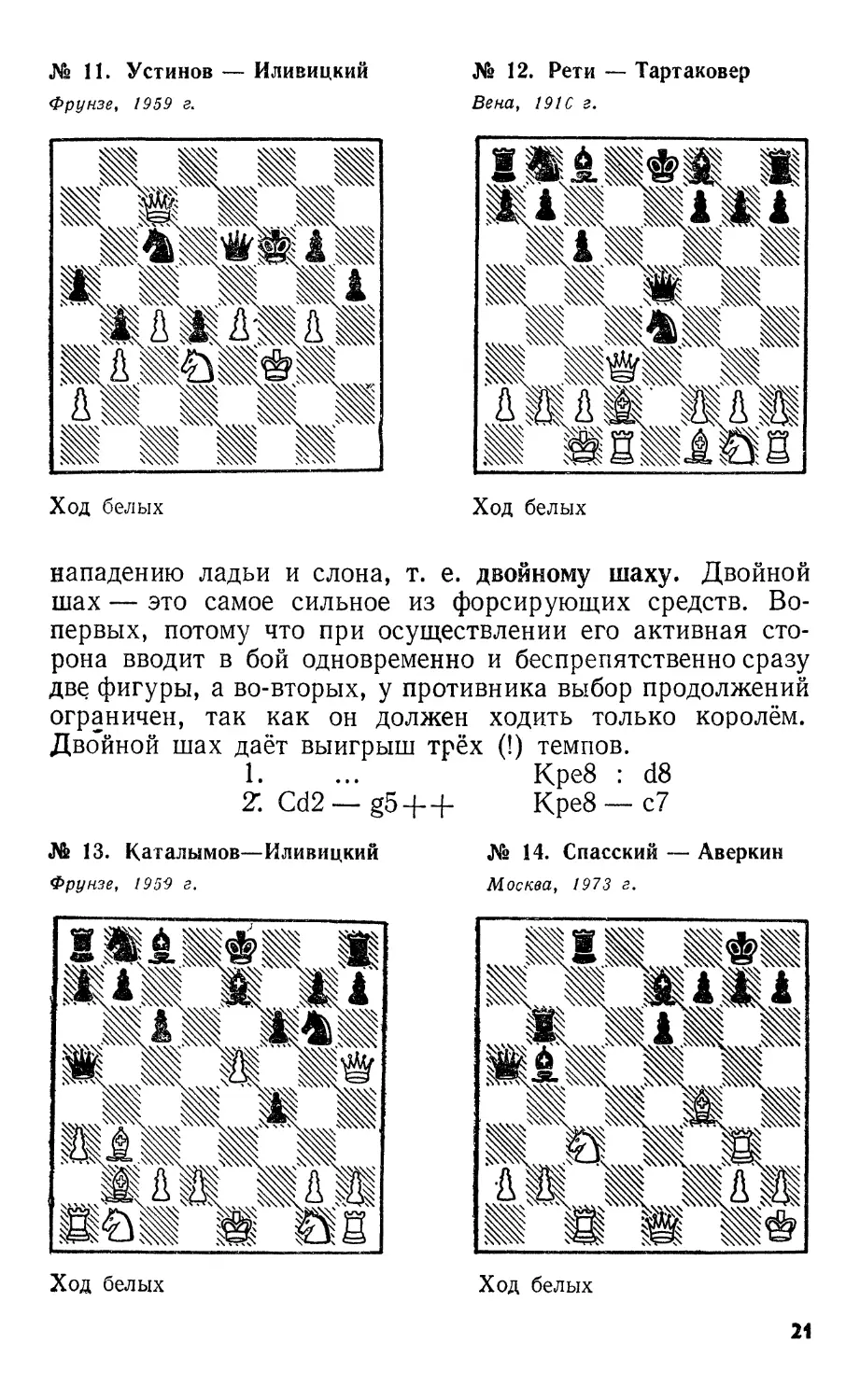

Следующая комбинация считается классической. Её4

нужно знать обязательно (диагр. 12).

1. ФбЗ— d8 +!!

Блестящая жертва ферзя с целью завлечения чёрного

короля на поле d8, где он подвергается одновременному

20

№ 11. Устинов — Иливицкий

Фрунзе, 1959 г.

Ход белых

№ 12. Рети — Тартаковер

Вена, 191С г.

Ход белых

нападению ладьи и слона, т. е. двойному шаху. Двойной

шах — это самое сильное из форсирующих средств. Во-

первых, потому что при осуществлении его активная сто-

рона вводит в бой одновременно и беспрепятственно сразу

две фигуры, а во-вторых, у противника выбор продолжений

ограничен, так как он должен ходить только королём.

Двойной шах даёт выигрыш трёх (!) темпов.

1. ... Кре8 : d8

Z Cd2 — g5 + + Кре8—с7

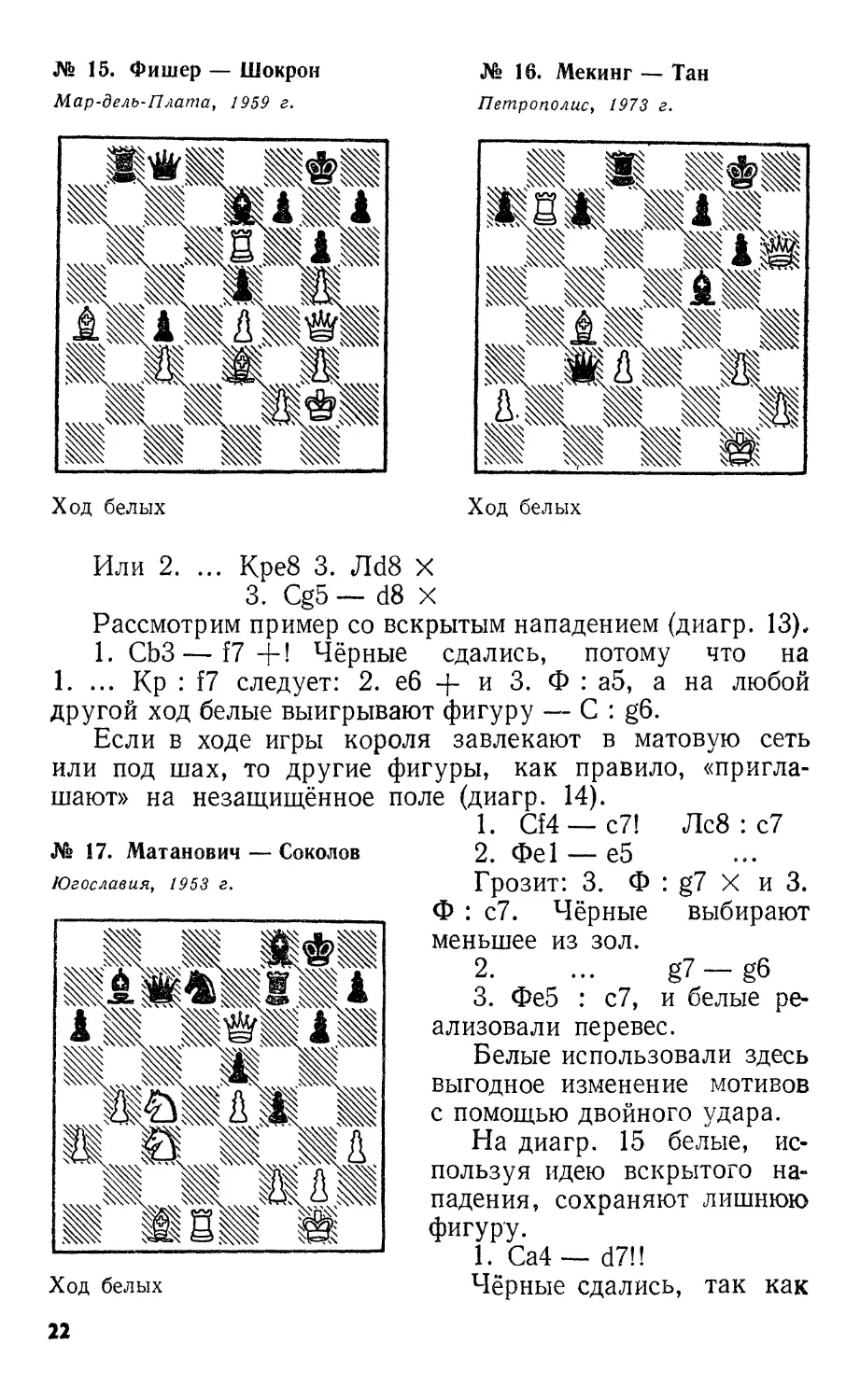

№ 13. Каталымов—Иливицкий

Фрунзе, 1959 г.

Ход белых

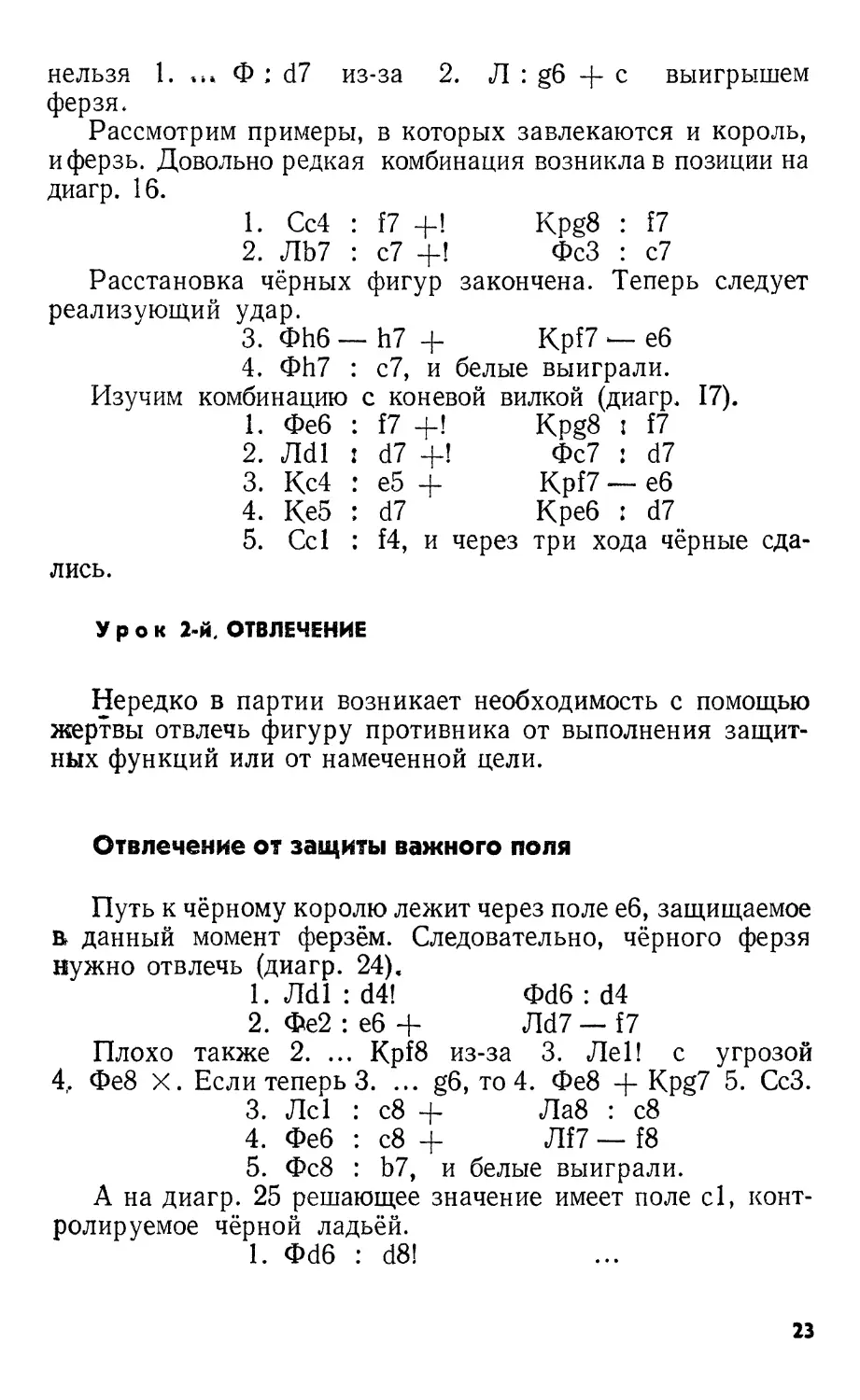

№ 14. Спасский — Аверкин

Москва, 1973 г.

Ход белых

21

№ 15. Фишер — Шокрон

Мар-дель-Плата, 1959 г.

Ход белых

№ 16. Мекинг — Тан

Петрополис, 1973 г.

Ход белых

Или 2. ... Кре8 3. Лд8 X

3. Cg5 — d8 X

Рассмотрим пример со вскрытым нападением (диагр. 13).

1. СЬЗ—17 ~Н Чёрные сдались, потому что на

1. ... Кр : f7 следует: 2. еб + и 3. Ф : а5, а на любой

другой ход белые выигрывают фигуру — С : g6.

Если в ходе игры короля завлекают в матовую сеть

или под шах, то другие фигуры, как правило, «пригла-

шают» на незащищённое поле (диагр. 14).

1. Cf4 — с7! Лс8:с7

№ 17. Матанович— Соколов 2. Фе1 — е5

Грозит: 3. Ф : g7 X и 3.

Ф : с7. Чёрные выбирают

меньшее из зол.

2. ... g7 — g6

3. Фе5 : с7, и белые ре-

ализовали перевес.

Белые использовали здесь

выгодное изменение мотивов

с помощью двойного удара.

На диагр. 15 белые, ис-

пользуя идею вскрытого на-

падения, сохраняют лишнюю

фигуру.

1. Са4 — d7!!

Чёрные сдались, так как

Югославия, 1953 г.

Ход белых

22

нельзя 1. ... Ф : d7 из-за 2. Л : g6 4- с выигрышем

ферзя.

Рассмотрим примеры, в которых завлекаются и король,

и ферзь. Довольно редкая комбинация возникла в позиции на

диагр. 16.

1. Сс4 : f7 -ф! Kpg8 : f7

2. ЛЬ7 : с7 -ф! ФсЗ : с7

Расстановка чёрных фигур закончена. Теперь следует

реализующий удар.

3. ФЬб — h7 + Kpf7 — еб

4. ФЬ7 : с7, и белые выиграли.

Изучим комбинацию с коневой вилкой (диагр. 17).

1. Феб : f7 -ф! Kpg8 t f7

2. JIdl : d7 4-! Фс7 : d7

3. Kc4 : e5 + Kpf7 — еб

4. Ke5 : d7 Креб : d7

5. Cel : f4, и через три хода чёрные сда-

лись.

Урок 2-й. ОТВЛЕЧЕНИЕ

Нередко в партии возникает необходимость с помощью

жертвы отвлечь фигуру противника от выполнения защит-

ных функций или от намеченной цели.

Отвлечение от защиты важного поля

Путь к чёрному королю лежит через поле еб, защищаемое

в данный момент ферзём. Следовательно, чёрного ферзя

нужно отвлечь (диагр. 24).

1. JIdl : d4! Фбб : d4

2. Фе2 : еб 4- Л67 — f7

Плохо также 2. ... Kpf8 из-за 3. Ле1! с угрозой

4, Фе8 X. Если теперь 3. ... g6, то 4. Фе8 -ф Kpg7 5. СсЗ.

3. Лс1 : с8 -ф Ла8 : с8

4. Феб : с8 4- Л!7 — Г8

5. Фс8 : Ь7, и белые выиграли.

А на диагр. 25 решающее значение имеет поле cl, конт-

ролируемое чёрной ладьёй.

1. Ф46 : d8!

23

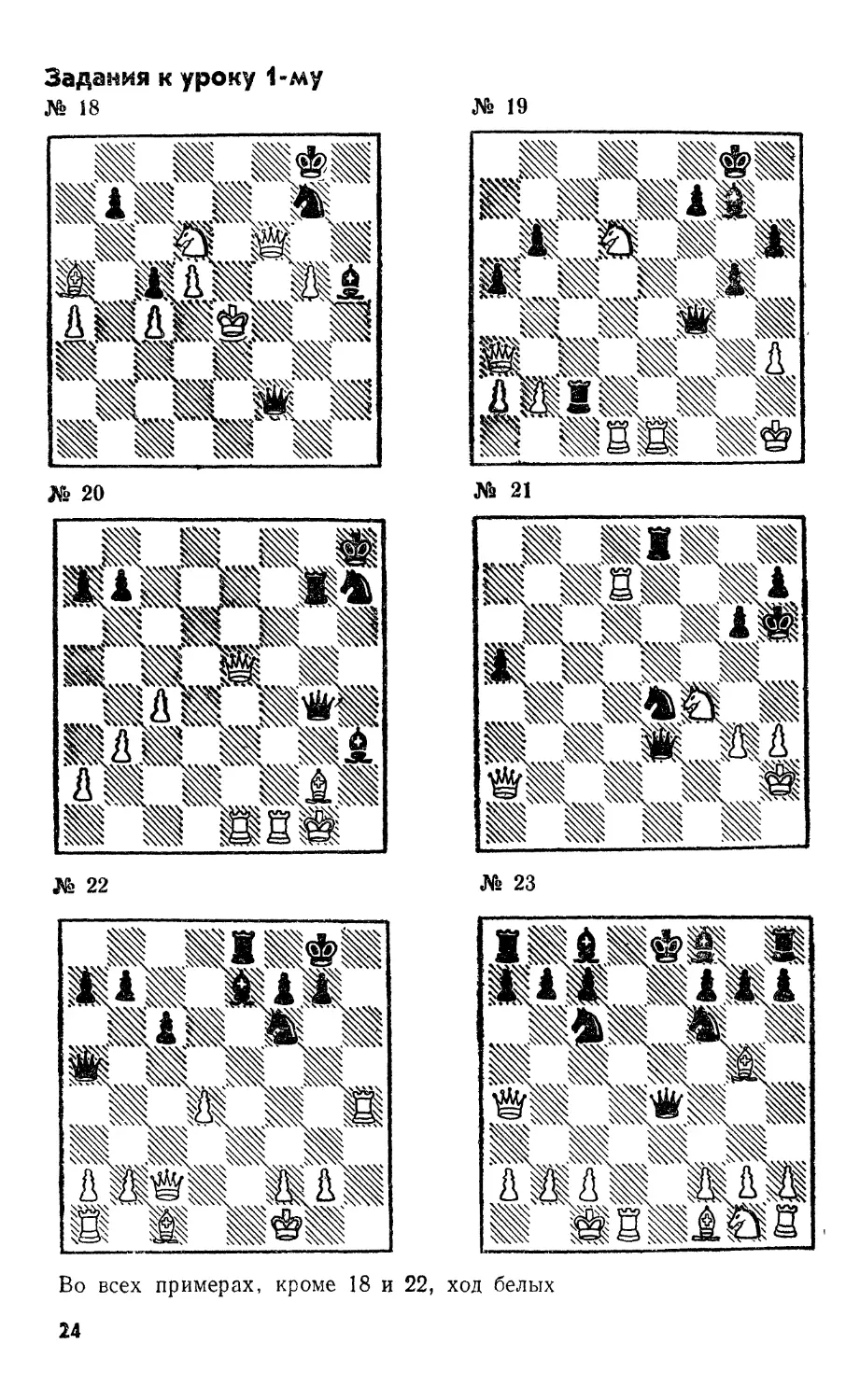

Задания к уроку 1-му

№ 18

№ 20

Xs 19

№ 22

Xs 21

Xs 23

Во всех примерах, кроме 18 и 22, ход белых

24

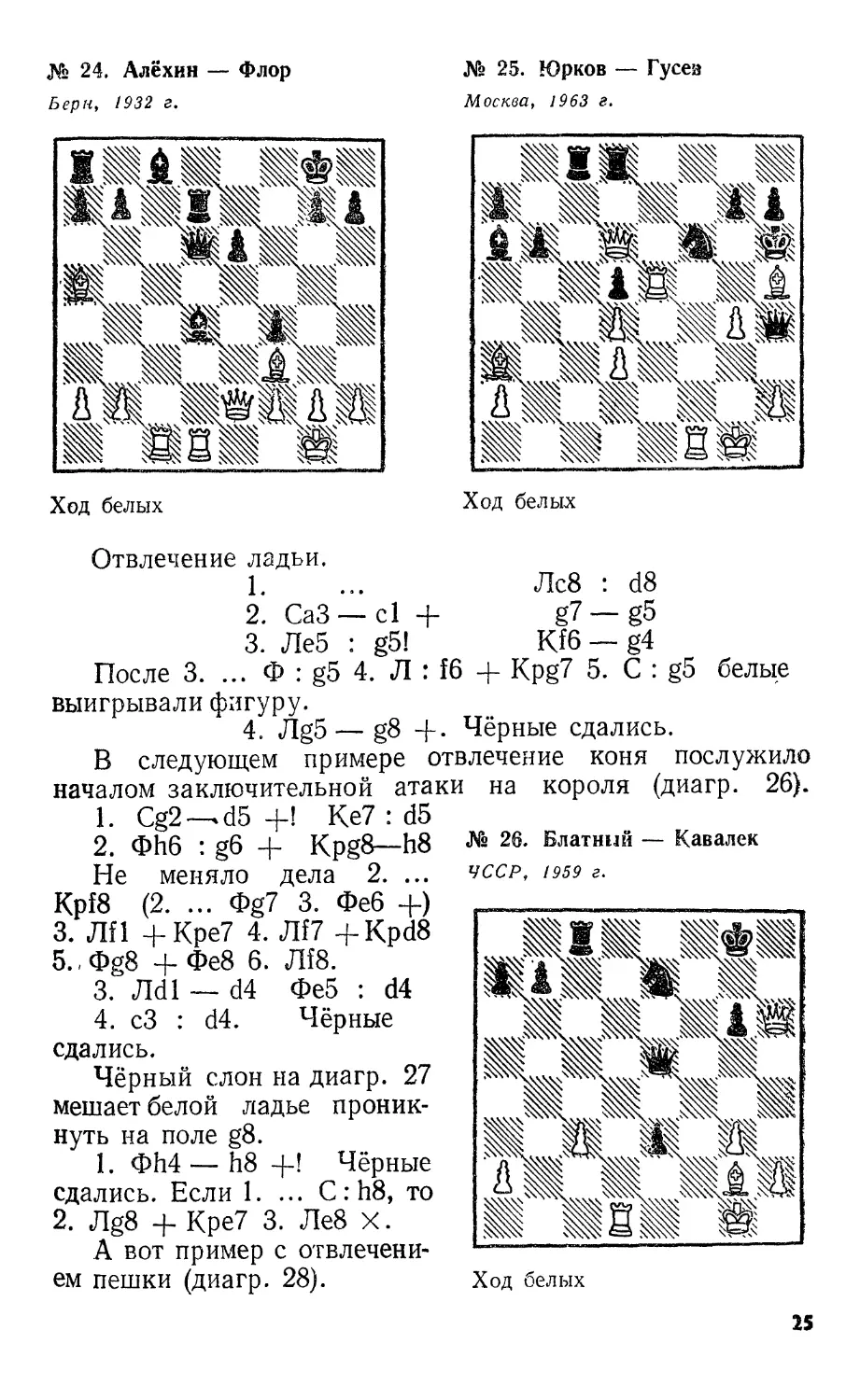

№ 24. Алёхин — Флор

Берн, 1932 г.

Ход белых

№ 25. Юрков — Гусев

Москва, 1963 г.

Ход белых

Отвлечение ладьи.

1. ... Лс8 : d8

2. СаЗ — cl + g7 — g5

3. Леб : g5! Kf6 — g4

После 3. ... Ф : g5 4. Л : f6 4- Kpg7 5. С : g5 белые

выигрывали фигуру.

4. JIg5 — g8 +• Чёрные сдались.

В следующем примере отвлечение коня послужило

началом заключительной атаки на короля (диагр. 26).

1. Cg2—.d5 +> Ке7 : d5

2. ФЬб : g6 + Kpg8—h8

He меняло дела 2. ...

Kpf8 (2. ... ®g7 3. Феб +)

3. ЛИ +Kpe7 4. Л17 +Kpd8

5., Фg8 + Фе8 6. Л18.

3. Лй1 — d4 Феб : d4

4. сЗ : d4. Чёрные

сдались.

Чёрный слон на диагр. 27

мешает белой ладье проник-

нуть на поле g8.

1. ФЬ4 — Ь8 4-! Чёрные

сдались. Если 1. ... С:Ь8, то

2. Лg8 4- Кре7 3. Ле8 X.

А вот пример с отвлечени-

ем пешки (диагр. 28).

№ 26. Блатный — Кавалек

ЧССР, 1959 г.

Ход белых

25

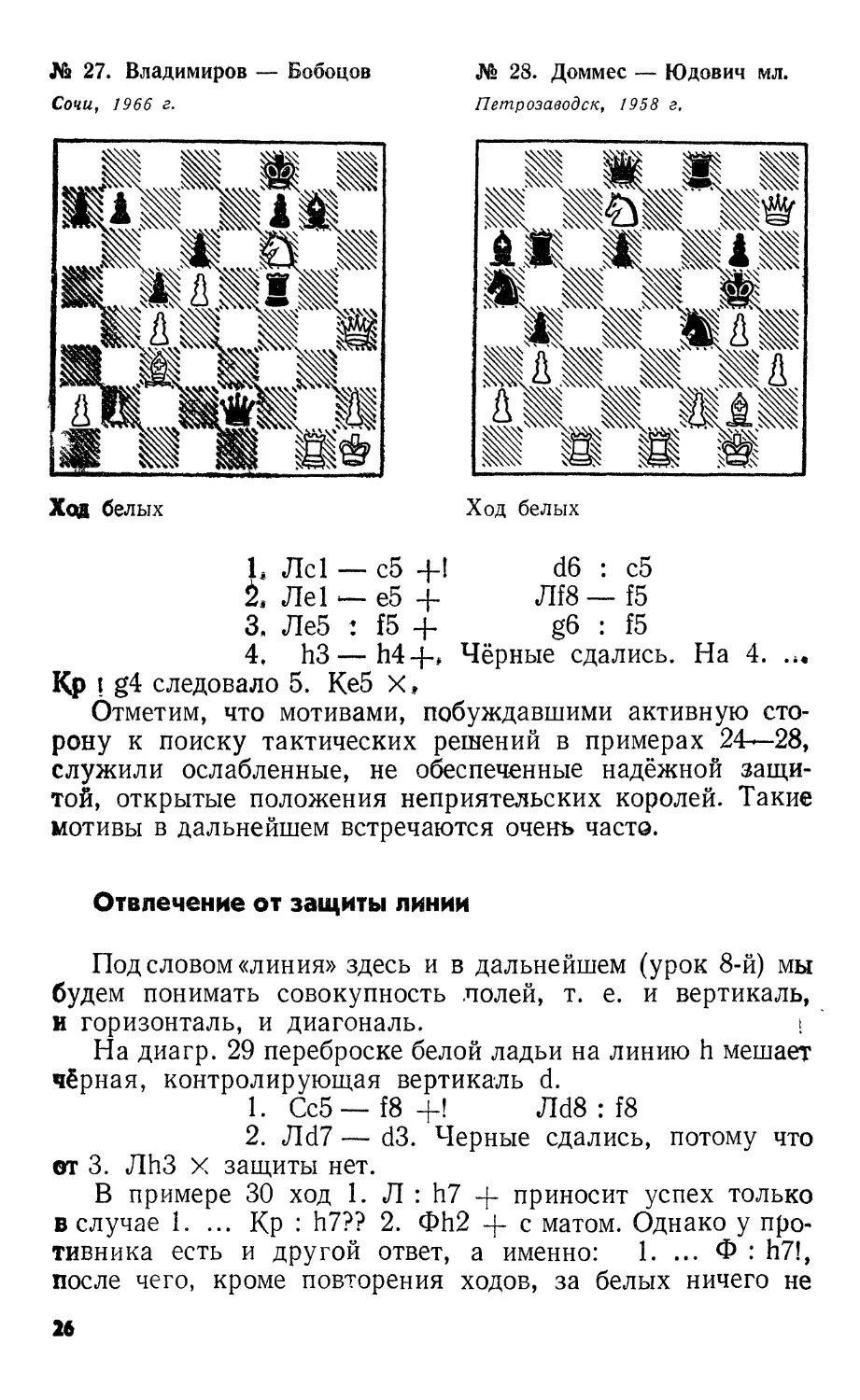

№ 27. Владимиров — Бобоцов

Сочи, 1966 г.

Ход белых

№ 28. Доммес — Юдович мл.

Петрозаводск, 1958 г.

Ход белых

L Лс1 — с5 4-! d6 : с5

& Ле1 — е5 + ЛГ8 — f5

3. Ле5 : f5 + g6 : f5

4. h3—h4-|-# Чёрные сдались. На 4. .s<

Кр i g4 следовало 5. Ke5 X»

Отметим, что мотивами, побуждавшими активную сто-

рону к поиску тактических решений в примерах 24—28,

служили ослабленные, не обеспеченные надёжной защи-

той, открытые положения неприятельских королей. Такие

мотивы в дальнейшем встречаются очень часто.

Отвлечение от защиты линии

Под словом «линия» здесь и в дальнейшем (урок 8-й) мы

будем понимать совокупность полей, т. е. и вертикаль,

и горизонталь, и диагональ. i

На диагр. 29 переброске белой ладьи на линию h мешает

чёрная, контролирующая вертикаль d.

1. Сс5— f8 +! Лёв : f8

2. Лё7 — d3. Черные сдались, потому что

ет 3. Лh3 X защиты нет.

В примере 30 ход 1. Л : h7 приносит успех только

в случае 1. ... Кр : h7?? 2. ФЬ2 + с матом. Однако у про-

тивника есть и другой ответ, а именно: 1. ... Ф : h7!,

после чего, кроме повторения ходов, за белых ничего не

26

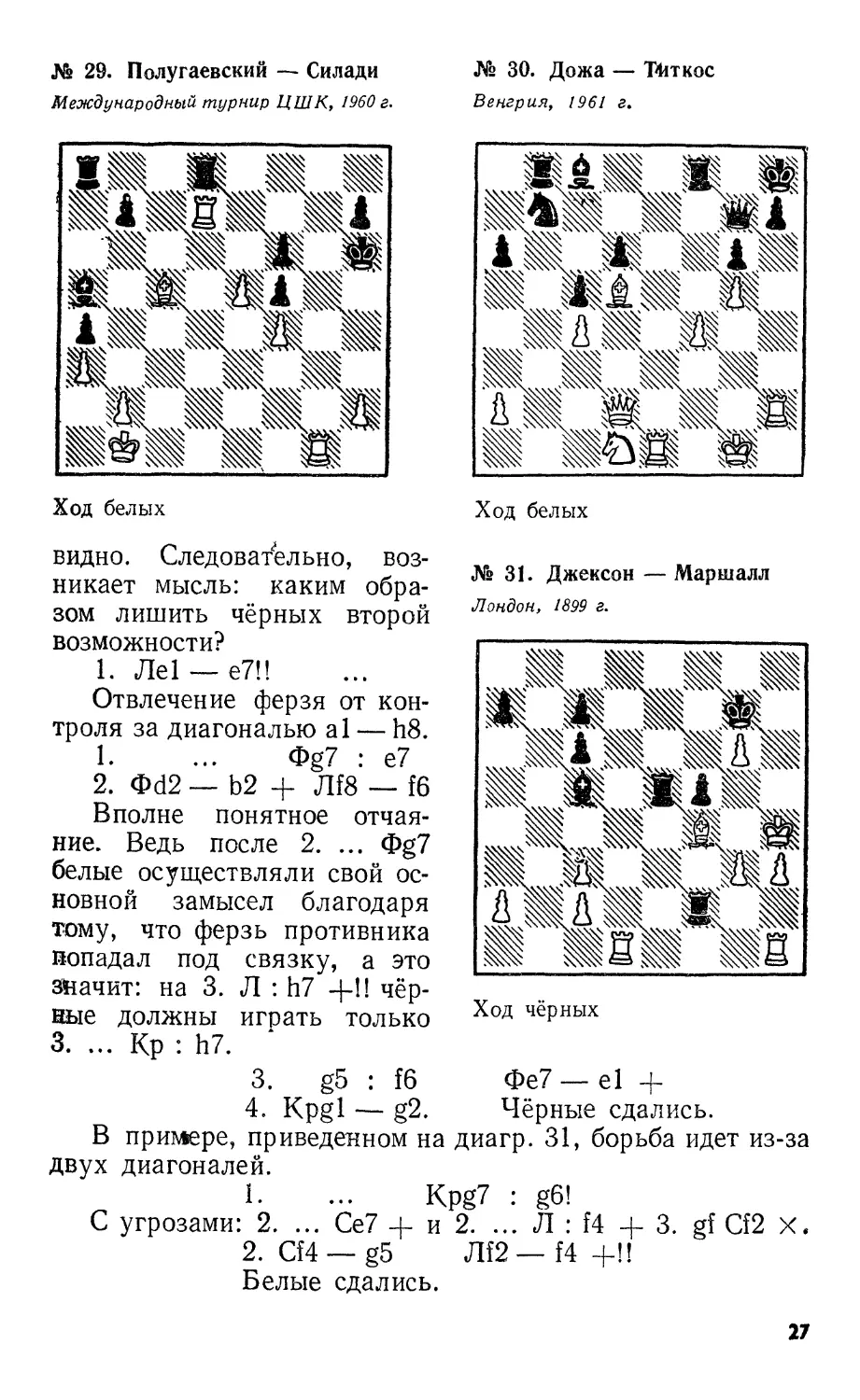

№ 29. Полугаевский — Силади

Международный турнир ЦШК, 1960 г.

Ход белых

№ 30. Дожа — Тйткос

Венгрия, 1961 г»

Ход белых

№ 31. Джексон — Маршалл

Лондон, 1899 г.

Ход чёрных

видно. Следовательно, воз-

никает мысль: каким обра-

зом лишить чёрных второй

возможности?

1. Ле1 — е7!1

Отвлечение ферзя от кон-

троля за диагональю al — h8.

1. ... Ф§7 : е7

2. Ф62 — Ь2 + Л18 — f6

Вполне понятное отчая-

ние. Ведь после 2. ... Ф§7

белые осуществляли свой ос-

новной замысел благодаря

тому, что ферзь противника

попадал под связку, а это

значит: на 3. Л : h7 -ф-1! чёр-

ные должны играть только

3. ... Кр : h7.

3. g5 : f6

4. Kpgl — g2.

В примере, приведенном на диагр. 31, борьба идет из-за

двух диагоналей.

1. ••• Kpg7 : g6!

С угрозами: 2. ... Се7 ф и 2. ... Л : f4 ф- 3. gf Cf2 х.

2. Cf4 — g5 Л12— f4 -ф!!

Белые сдались.

Фе7 — el +

Чёрные сдались.

27

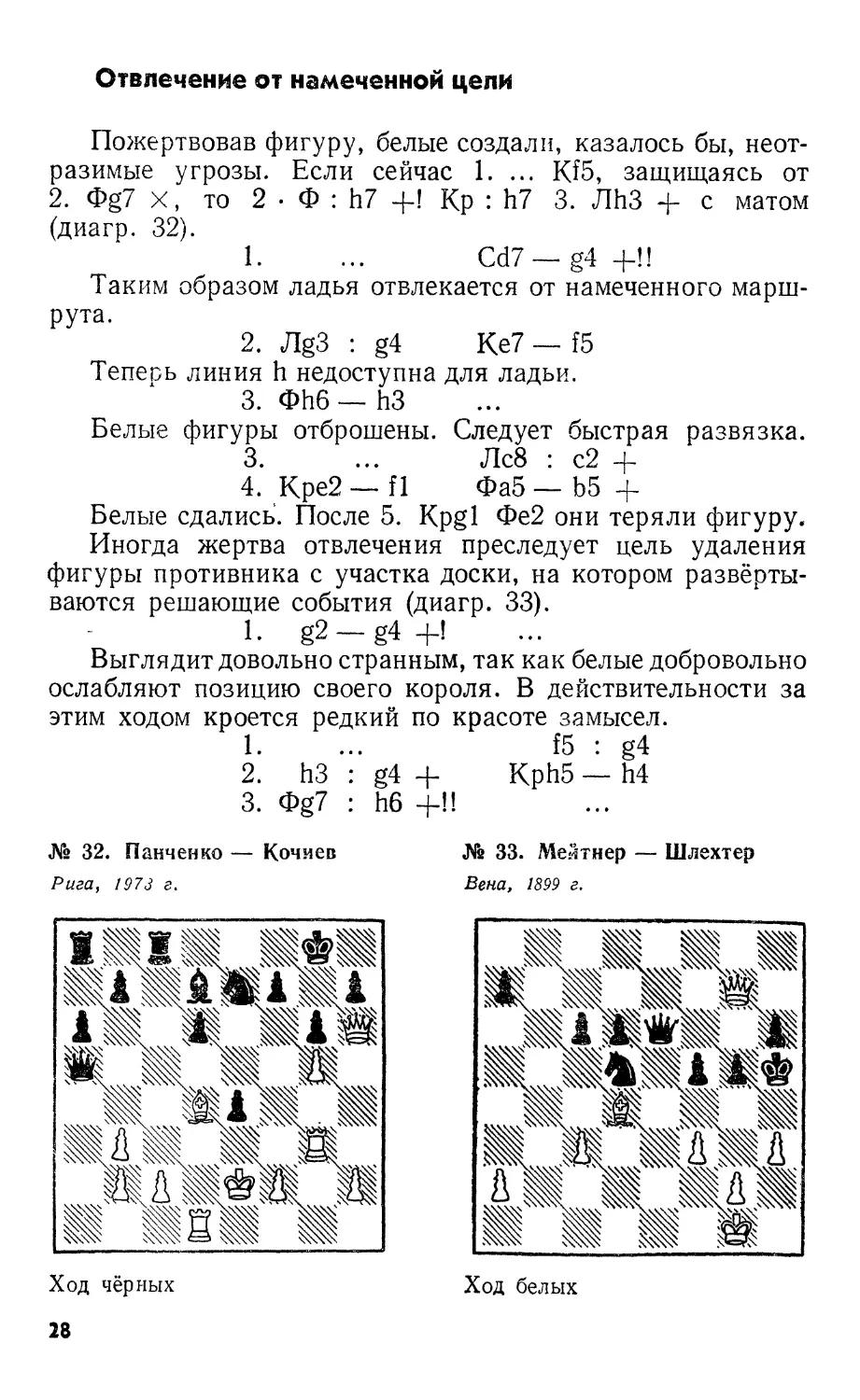

Отвлечение от намеченной цели

Пожертвовав фигуру, белые создали, казалось бы, неот-

разимые угрозы. Если сейчас 1. ... Kf5, защищаясь от

2. Og7 х, то 2 • Ф : Ь7 4-1 Кр : Ь7 3. ЛЬЗ 4- с матом

(диагр. 32).

1. ... Cd7 —§4 4-!!

Таким образом ладья отвлекается от намеченного марш-

рута.

2. Л§3 : g4 Ке7 — f5

Тепеоь линия h недоступна для ладьи.

3. Фйб—ЬЗ

Белые фигуры отброшены. Следует быстрая развязка.

3. ... Лс8 : с2 4-

4. Кре2 — fl Фа5 — Ь5 +

Белые сдались. После 5. Kpgl Фе2 они теряли фигуру.

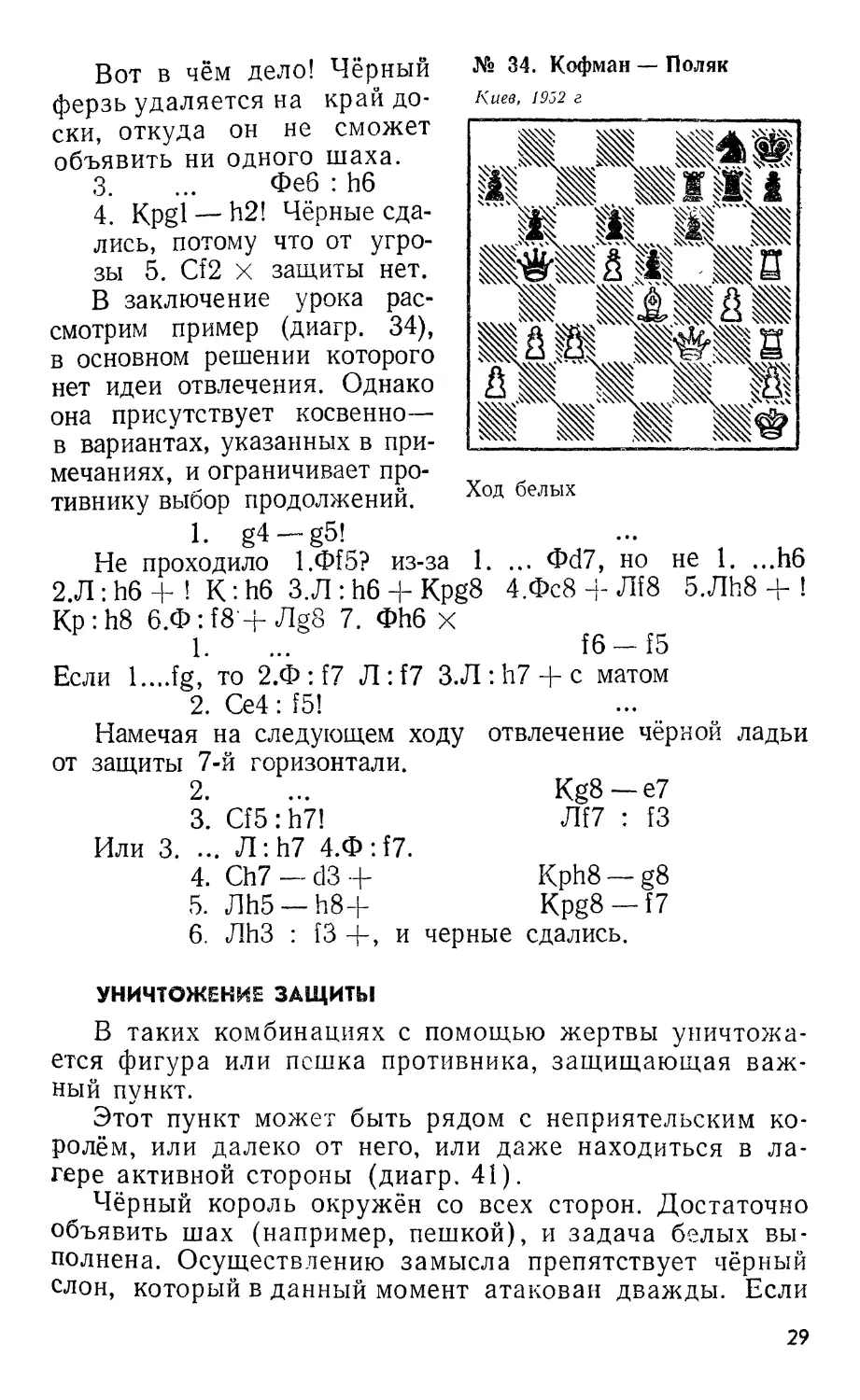

Иногда жертва отвлечения преследует цель удаления

фигуры противника с участка доски, на котором развёрты-

ваются решающие события (диагр. 33).

1. g2- g4 4~!

Выглядит довольно странным, так как белые добровольно

ослабляют позицию своего короля. В действительности за

этим ходом кроется редкий по красоте замысел.

1. ... f5 : g4

2. h3 : g4 4- Kph5 — h4

3. Фg7 : h6 +!!

№ 32. Панченко — Кочиев

Рига, 1973 г.

Xqr чёрных

№ 33. Мейтнер — Шлехтер

Вена, 1899 г.

Ход белых

28

Вот в чём дело! Чёрный

ферзь удаляется на край до-

ски, откуда он не сможет

объявить ни одного шаха.

3. ... Феб : Ь6

4. Kpgl — h2! Чёрные сда-

лись, потому что от угро-

зы 5. Cf2 х защиты нет.

В заключение урока рас-

смотрим пример (диагр. 34),

в основном решении которого

нет идеи отвлечения. Однако

она присутствует косвенно—

в вариантах, указанных в при-

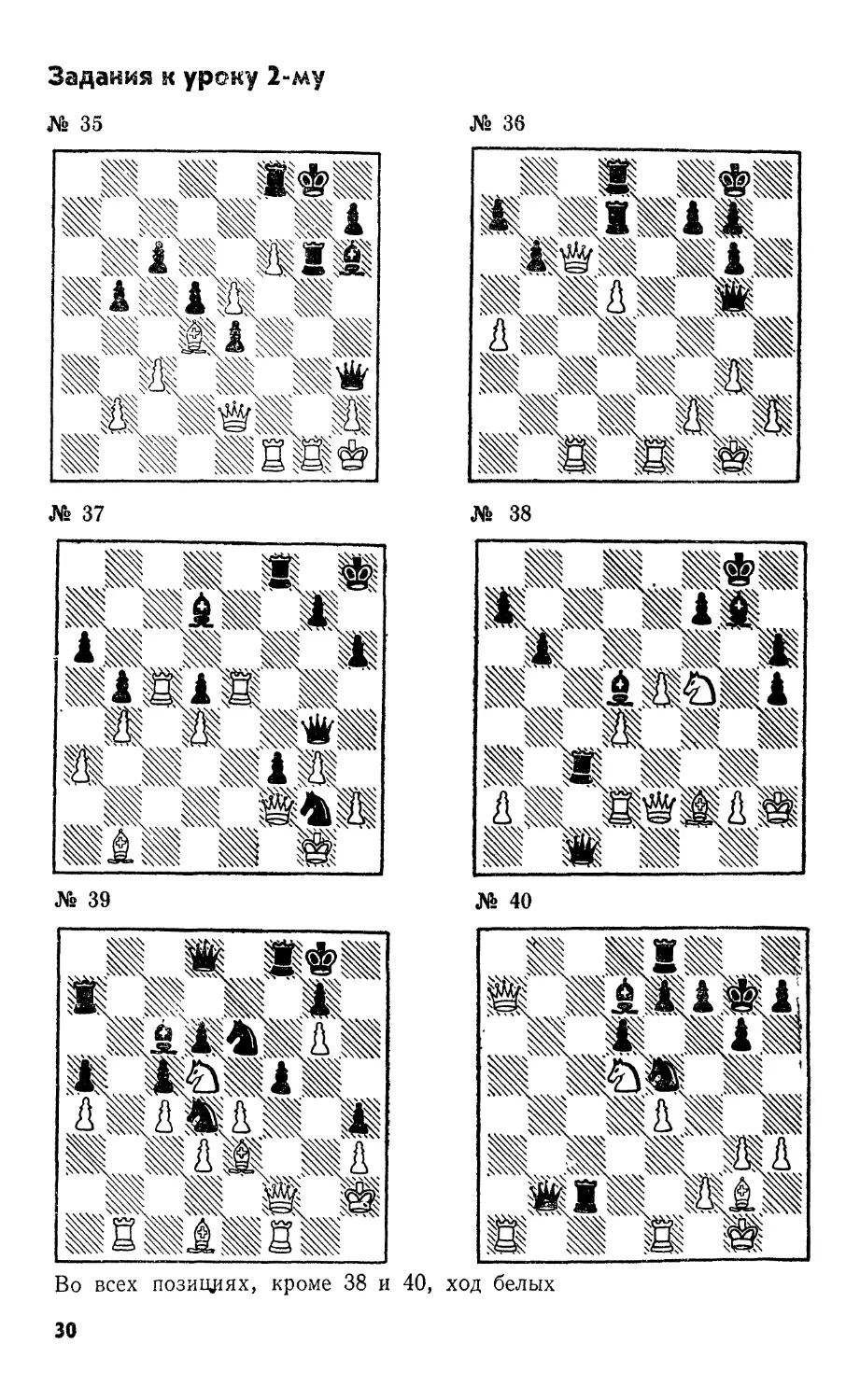

№ 34. Кофман — Поляк

Киев, 1932 г

мечаниях, и ограничивает про-

тивнику выбор продолжений. Ход бель1Х

1. g4--g5!

Не проходило 1.ФГ5? из-за 1. ... Ф67, но не 1. ...Ь6

2.Л : h6 + ! К: h6 З.Л : h6 + Kpg8 4.Фс8 4- Л18 5.ЛН8 + !

Kp:h8 6.Ф:Г8 4- Л§8 7. ФИ6 х

1. ... f6-f5

Если l....fg, то 2.ФЛ7 Л:f7 3JI:h7 4-c матом

2. Се4: f5!

Намечая на следующем ходу отвлечение чёрной ладьи

от защиты 7-й горизонтали.

2. ... Kg8—е7

3. Cf5:h7! Л17 : 13

Или 3. ... Л:Ь7 4.Ф: f7.

4. Ch7 — d3 + Kph8 — g8

5. ЛЬ5 —h8+ Kpg8 —f7

6. ЛИЗ : f3 4-, и черные сдались.

УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАЩИТЫ

В таких комбинациях с помощью жертвы уничтожа-

ется фигура или пешка противника, защищающая важ-

ный пункт.

Этот пункт может быть рядом с неприятельским ко-

ролём, или далеко от него, или даже находиться в ла-

гере активной стороны (диагр. 41).

Чёрный король окружён со всех сторон. Достаточно

объявить шах (например, пешкой), и задача белых вы-

полнена. Осуществлению замысла препятствует чёрный

слон, который в данный момент атакован дважды. Если

29

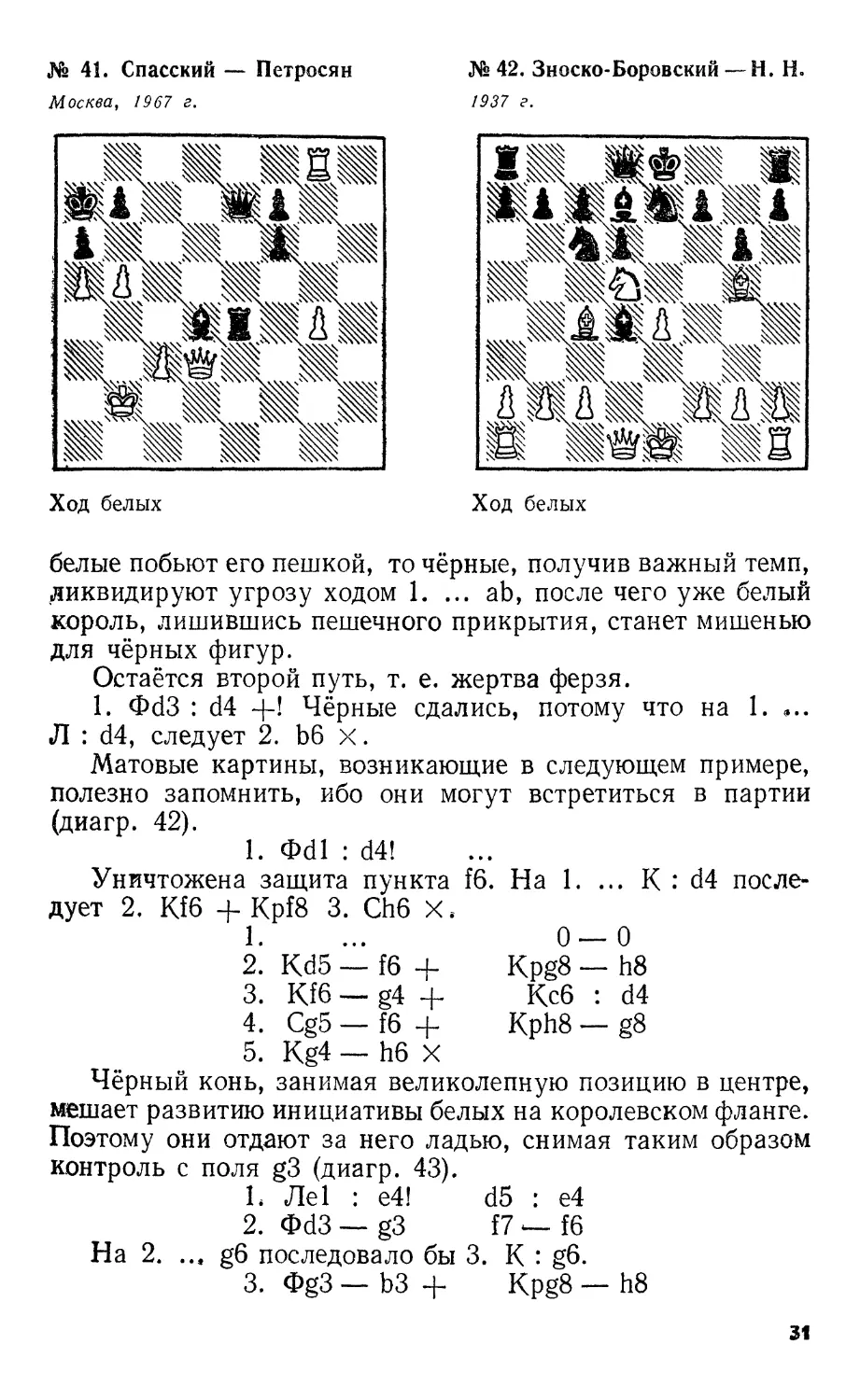

Задания к уроку 2-му

№ 35

№ 36

№ 37

№ 39

№ 38

Во всех позициях, кроме 38 и 40, ход белых

№ 40

30

№ 41. Спасский — Петросян

Москва, 1967 г.

Ход белых

№ 42. Зноско-Боровский — Н. Н.

1937 г.

Ход белых

белые побьют его пешкой, то чёрные, получив важный темп,

ликвидируют угрозу ходом 1. ... ab, после чего уже белый

король, лишившись пешечного прикрытия, станет мишенью

для чёрных фигур.

Остаётся второй путь, т. е. жертва ферзя.

1. ФОЗ : d4 -ф! Чёрные сдались, потому что на 1. ...

Л : d4, следует 2. Ь6 X.

Матовые картины, возникающие в следующем примере,

полезно запомнить, ибо они могут встретиться в партии

(диагр. 42).

1. Odl : d4!

Уничтожена защита пункта f6. На 1. ... К : d4 после-

дует 2. Kf6 + Kpf8 3. Ch6 X.

1. ... 0—0

2. Kd5 — f6 + Kpg8 — h8

3. Kf6 — g4 + Kc6 : d4

4. Cg5 — f6 + Kph8 — g8

5. Kg4 — h6 X

Чёрный конь, занимая великолепную позицию в центре,

мешает развитию инициативы белых на королевском фланге.

Поэтому они отдают за него ладью, снимая таким образом

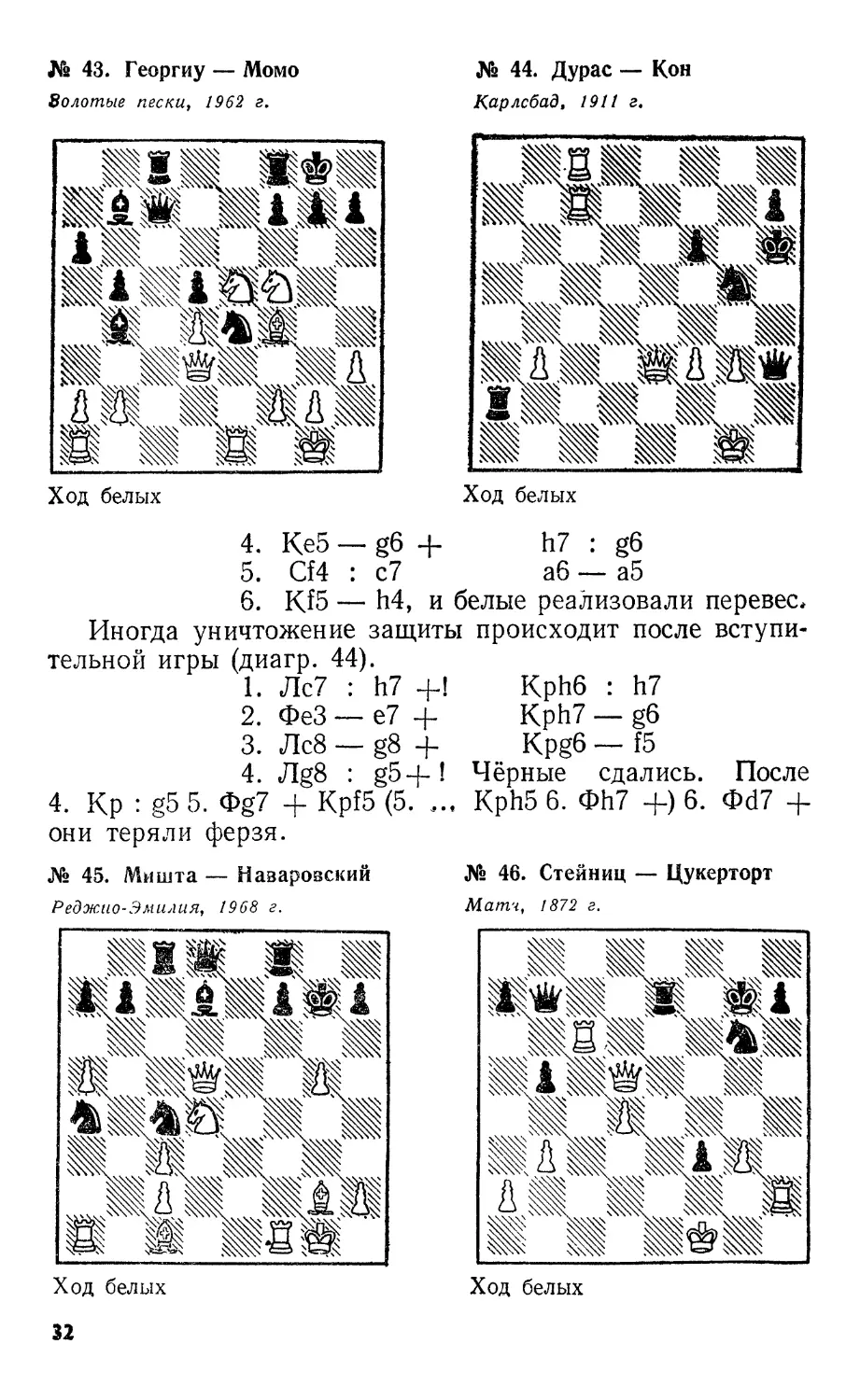

контроль с поля g3 (диагр. 43).

1. Ле1 : е4! d5 : е4

2. ФdЗ —g3 f7— f6

На 2. ... g6 последовало бы 3. К : g6.

3. ФgЗ — ЬЗ + Kpg8 — Ь8

31

№ 43. Георгиу — Момо

Золотые пески, 1962 г.

белых

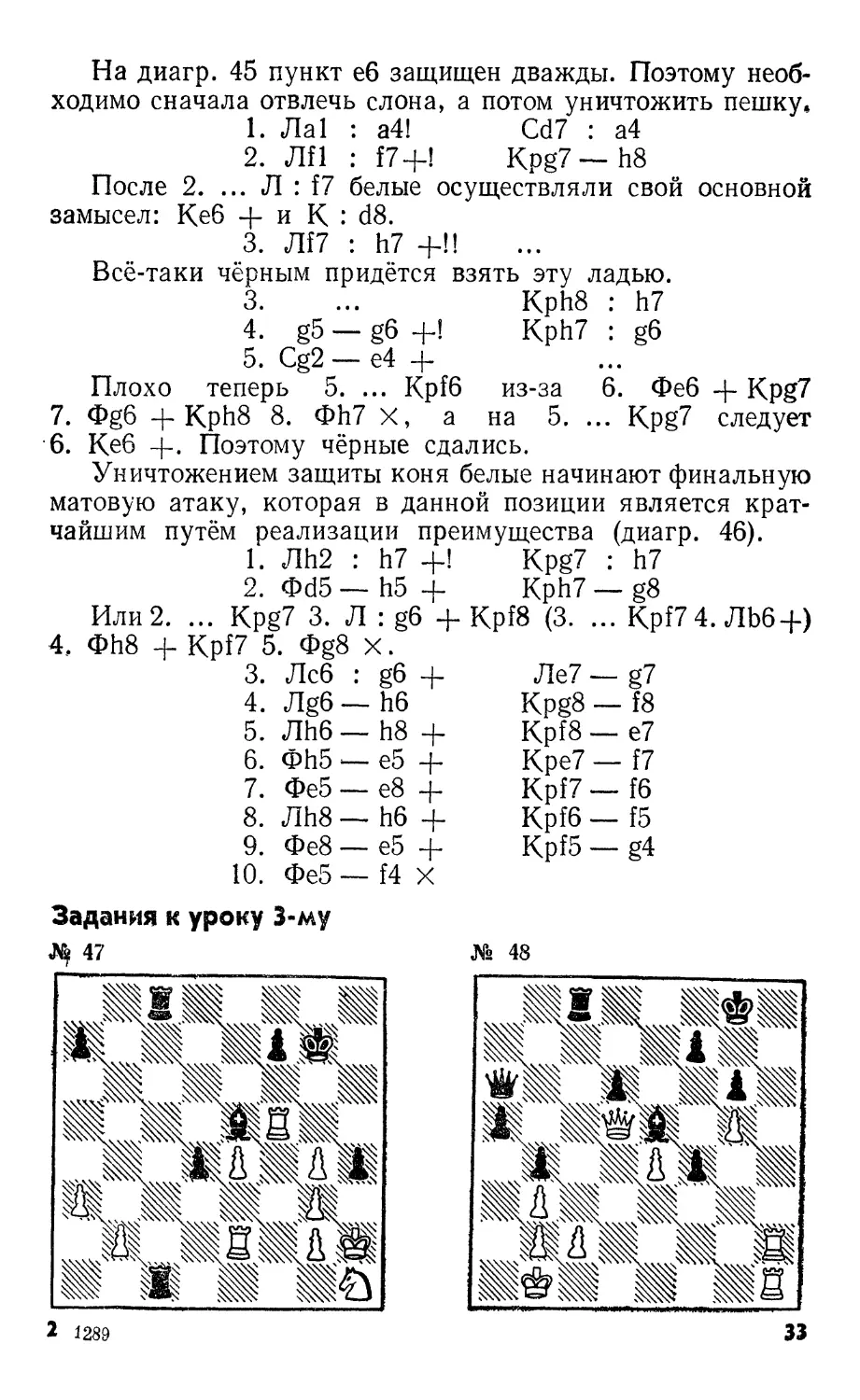

№ 44. Дурас — Кон

Карлсбад, 1911 г.

Ход белых

4. Ке5 — g6 +

5. Cf4 : с7

h7 : g6

аб — а5

6. Kf5 — h4, и белые реализовали перевес.

Иногда уничтожение защиты происходит после вступи-

тельной игры (диагр. 44).

1. Лс7 : h7 +! Kph6 : h7

2. ФеЗ — е7 -J- Kph7 — g6

3. Лс8 — g8 4- Kpg6 — f5

4. Лg8 : g5-f-! Чёрные сдались. После

4. Kp : g5 5. 0g7 Kpf5 (5. Kph5 6. ФЬ7 4-) 6. Ф67 4-

они теряли ферзя.

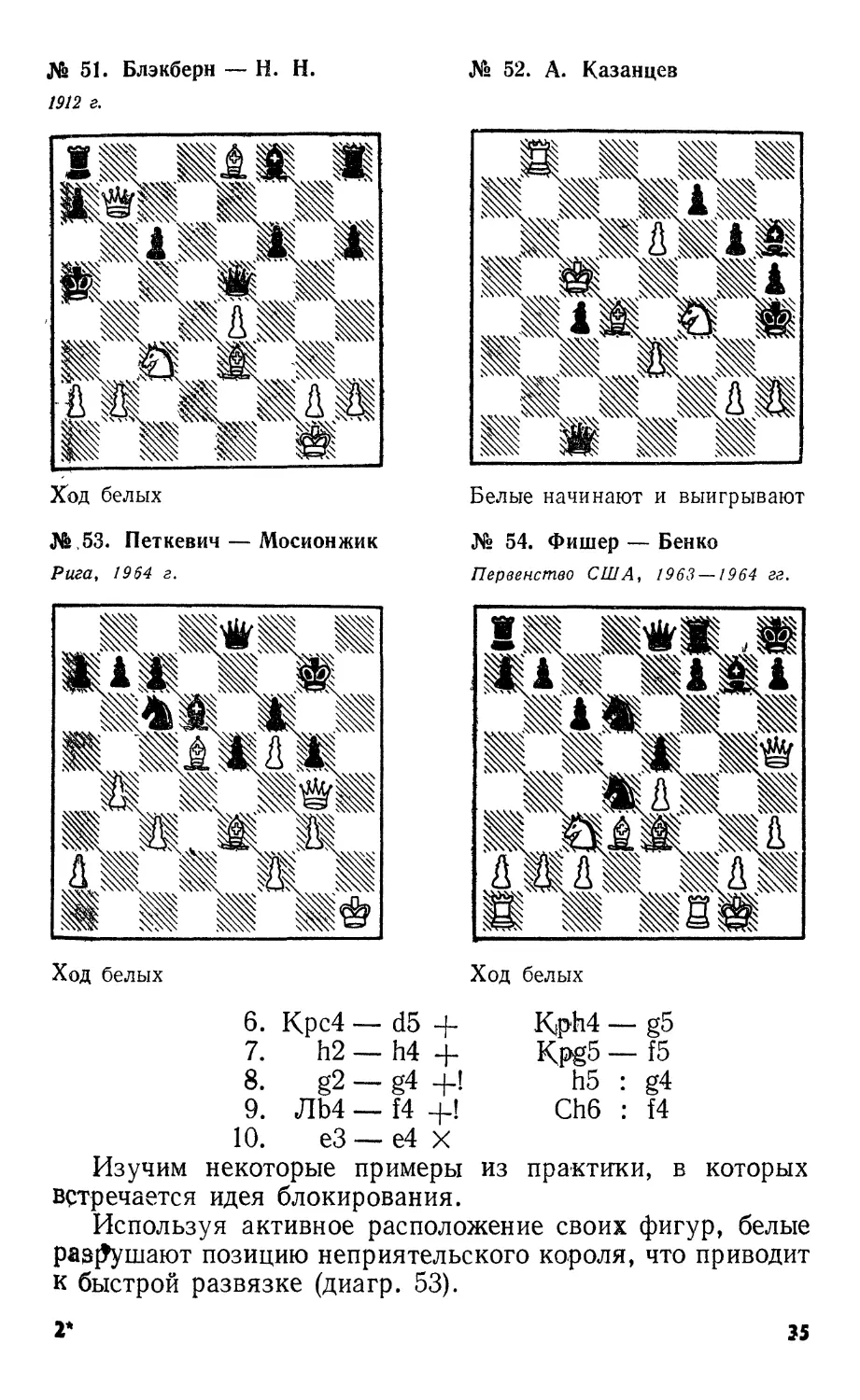

№ 45. Мишта — Наваровский

Реджио-Эмилия, 1968 г.

Ход белых

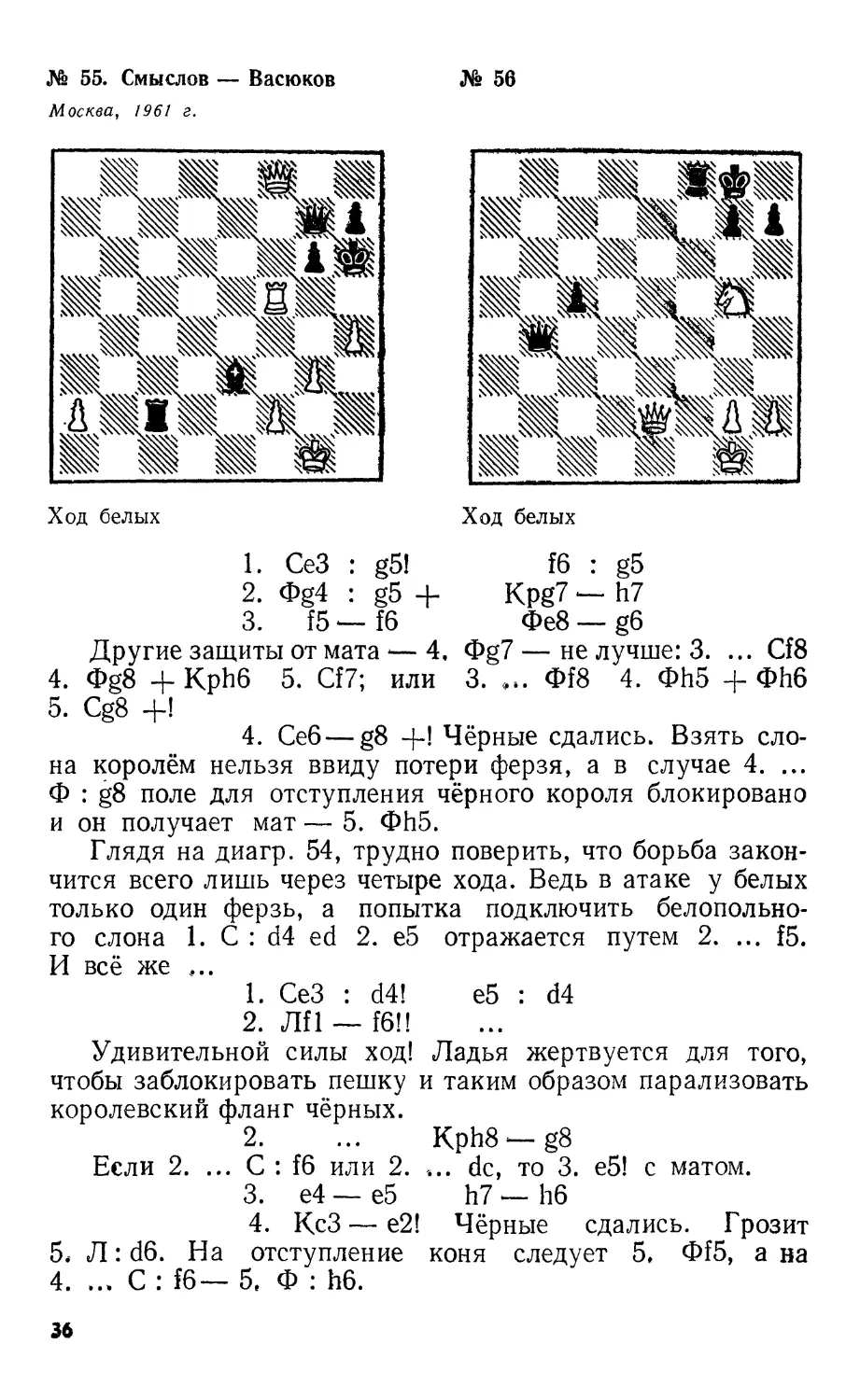

№ 46. Стейниц — Цукерторт

Матч, 1872 г.

Ход белых

П

На диагр. 45 пункт еб защищен дважды. Поэтому необ-

ходимо сначала отвлечь слона, а потом уничтожить пешку.

1. Ла1 : а4!

2. ЛП : f74-!

После 2. ... Л : f7 белые осуществляли свой основной

замысел: Кеб 4- и К : d8.

3. Л17 : h7 4-!!

Всё-таки чёрным придётся взять эту ладью.

Kph8 : h7

Kph7

Cd7 : a4

Kpg7 — h8

3.

4. g5 — g6 +’

5. Cg2 — e4 4-

Плохо теперь 5. ... Kpf6

7. Фg6 + Kph8 8. ФЬ7 X, a

6. Кеб 4-. Поэтому чёрные сдались.

Уничтожением защиты коня белые начинают финальную

матовую атаку, которая в данной позиции является крат-

чайшим путём реализации преимущества (диагр. 46).

1. ЛЬ2 : h7 +! Kpg7 : h7

2. Ф65 — h5 + Kph7 — g8

Или 2. ... Kpg7 3. Л : g6 + Kpf8 (3. ... Кр17 4.ЛЬ6+)

4, ФЬ8 + Kpf7 5. Фg8 X.

Лсб : g6 4-

Лg6 — h6

ЛЙ6 — h8 +

ФИ5 ‘— e5 +

Феб — e8 -j-

ЛИ8 — h6 4-

Фе8 — e5 4-

Фе5 — f4 X

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Задания к уроку 3-му

47

g6

из-за

на 5. ... Kpg7 следует

6. Феб + Kpg7

Ле7 — g7

Kpg8 - f8

Kpf8 — e7

Kpe7 — f7

Kpf7 — f6

Kpf6 — f5

Kpf5 — g4

№ 48

2 1289

33

№ 49

Во всех позициях, кроме 47, ход

Урок 4-й. БЛОКИРОВАНИЕ

№ 50

белых

Иногда в партии наступает такой момент, когда’необхо-

димо путём жертвы заставить фигуру противника занять

поле, сделав его таким образом недоступным для своих же

фигур.

Потребность в блокировании обычно возникает при про-

ведении атаки на короля. Блокированные поля сокращают

жизненное пространство вокруг короля и создают заслоны

на пути его бегства.

В следующем примере белые вынуждают чёрных к бло-

кированию полей Ь4 и Ь6 (диагр, 51).

1. Ь2 — Ь4 +! Cf8 : Ь4

2. СеЗ — Ь6 +! а7 : Ь6

3. ФЬ7 : а8 X

В этюде Казанцева белые для достижения такой же цели

жертвуют почти все свои фигуры (диагр. 52).

1. еб—е7!

Известный приём завлечения.

1. ... Фс1 — аЗ +

2. ЛЬ8 — Ь4 ФаЗ — а7

3. Крс5 : с4 Фа7 : е7

Исходная для проведения комбинации позиция построе-

на. Здесь, в отличие от рассмотренных ранее примеров,

чёрный ферзь завлечён на поле е7 для того, чтобы сделать

следующие два хода чёрных вынужденными.

4. Kf4 : g6 +! f7 : g6

5. Cd4 — f6 +! Фе7 : f6

34

№ 51. Блэкберн — Н. Н.

1912 г.

Ход белых

№ 52. А. Казанцев

Белые начинают и выигрывают

№ 54. Фишер — Бенко

Первенство США, 1963 — 1964 гг.

№ 53. Петкевич — Мосионжик

Рига, 1964 г.

Ход белых

Ход белых

6. Крс4 — d5 + Kph4 — g5

7. h2 — h4 + Kpg5 — f5

8. g2 — g4 4-! h5 : g4

9. ЛЬ4 — f4 +! Ch6 : f4

10. e3 — e4 x

Изучим некоторые примеры из практики, в которых

встречается идея блокирования.

Используя активное расположение своих фигур, белые

раз{Тушают позицию неприятельского короля, что приводит

к быстрой развязке (диагр. 53).

Г

35

№ 55. Смыслов — Васюков

Москва, 1961 г.

Ход белых

№ 56

Ход белых

1. СеЗ : g5! f6 : g5

2. Ф§4 : g5 + Kpg7 — h7

3. f5—f6 Фе8 — g6

Другие защиты от мата — 4. Фg7 — не лучше: 3. ... Cf8

4. Фg8 + Kph6 5. Cf7; или 3. ... ФТ8 4. ФЬ5 ф- ФЬб

5. Cg8 +!

4. Себ — g8 4-! Чёрные сдались. Взять сло-

на королём нельзя ввиду потери ферзя, а в случае 4. ...

Ф : g8 поле для отступления чёрного короля блокировано

и он получает мат — 5. Фй5.

Глядя на диагр. 54, трудно поверить, что борьба закон-

чится всего лишь через четыре хода. Ведь в атаке у белых

только один ферзь, а попытка подключить белопольно-

го слона 1. С : d4 ed 2. е5 отражается путем 2. ... f5.

И всё же ...

1. СеЗ : d4! е5 : d4

2. ЛИ — f6!!

Удивительной силы ход! Ладья жертвуется для того,

чтобы заблокировать пешку и таким образом парализовать

королевский фланг чёрных.

2. ... Kph8 — g8

Если 2. ... С : f6 или 2. ... de, то 3. е5! с матом.

3. е4 — е5 Ь7 — 116

4. КсЗ — е2! Чёрные сдались. Грозит

5. Л: d6. На отступление коня следует 5, Ф!5, а на

4. ... С : f6 — 5. Ф : h6.

36

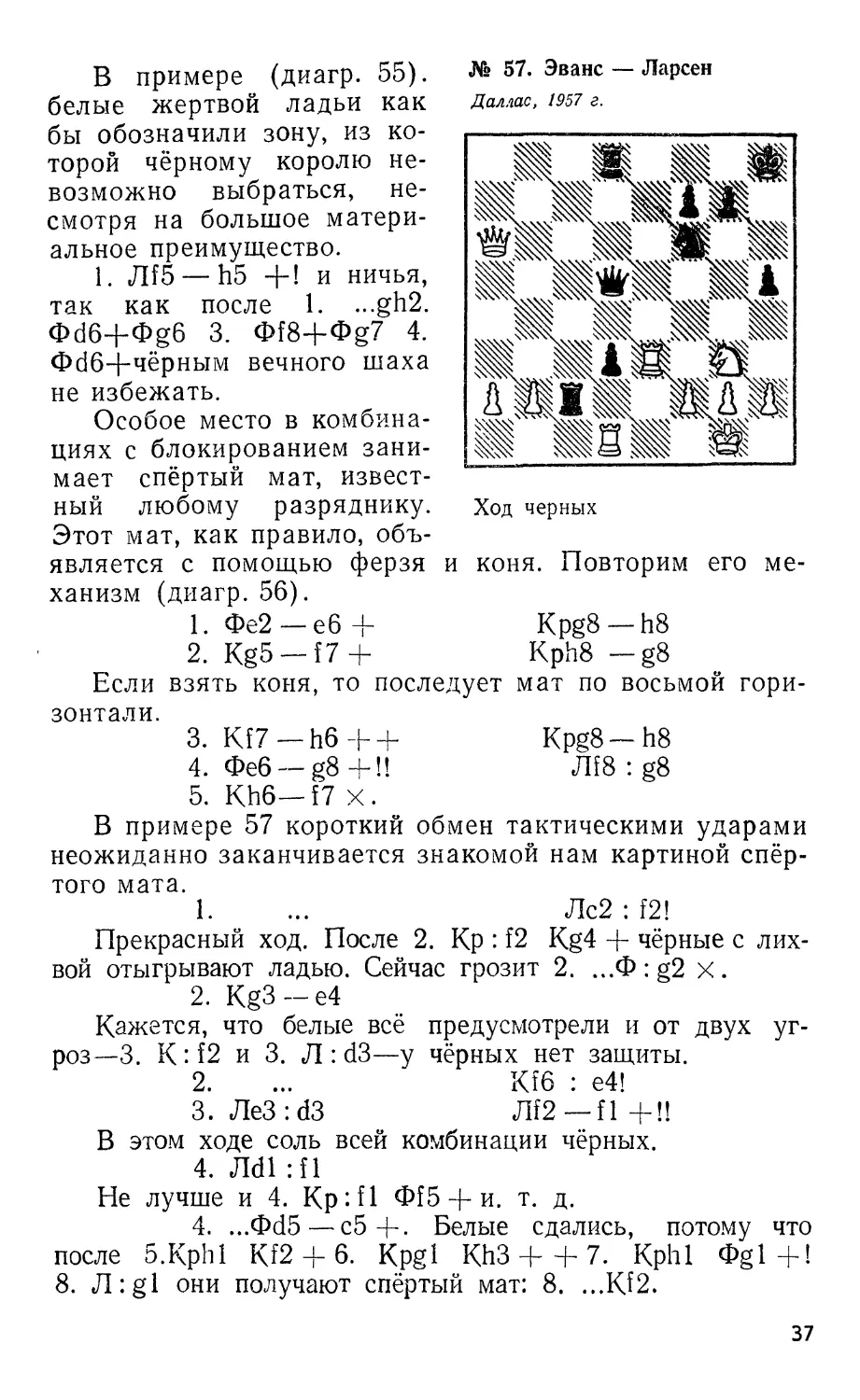

В примере (диагр. 55).

белые жертвой ладьи как

бы обозначили зону, из ко-

торой чёрному королю не-

возможно выбраться, не-

смотря на большое матери-

альное преимущество.

1. JIf5— h5 +! и ничья,

так как после 1. ...gh2.

Фб6~|“Ф^6 3. ФГ84-Ф§7 4.

Фбб+чёрным вечного шаха

не избежать.

Особое место в комбина-

циях с блокированием зани-

мает спёртый мат, извест-

№ 57. Эванс — Ларсен

Даллас, 1957 г.

ный любому разряднику. Ход черных

Этот мат, как правило, объ-

является с помощью ферзя и коня. Повторим его ме-

ханизм (диагр. 56).

1. Фе2—еб -J- Kpg8— h8

2. Kg5 — f7+ Kph8 — g8

Если взять коня, то последует мат по восьмой гори-

зонтали.

3. Kf7 —h6++ Kpg8~h8

4. Феб —g8+!! Л18 : g8

5. Kh6—17 x.

В примере 57 короткий обмен тактическими ударами

неожиданно заканчивается знакомой нам картиной спёр-

того мата.

1. ... Лс2 : f2!

Прекрасный ход. После 2. Кр : f2 Kg4 + чёрные с лих-

вой отыгрывают ладью. Сейчас грозит 2. ...Ф:§2 х.

2. Kg3-e4

Кажется, что белые всё предусмотрели и от двух уг-

роз—3. К: 12 и 3. Л : d3—у чёрных нет защиты.

2. ... К16 : е4!

3. ЛеЗ:<Й Л12 — П+!!

В этом ходе соль всей комбинации чёрных.

4. Л<11 :11

Не лучше и 4. Кр:П Ф15 + и. т. д.

4. ...Ф65 — с5 4-. Белые сдались, потому что

после 5.КрЫ К12 + 6. Kpgl Kh3 + + 7. КрЫ Ф§1 -(-!

8. H:gl они получают спёртый мат: 8. ...К12.

37

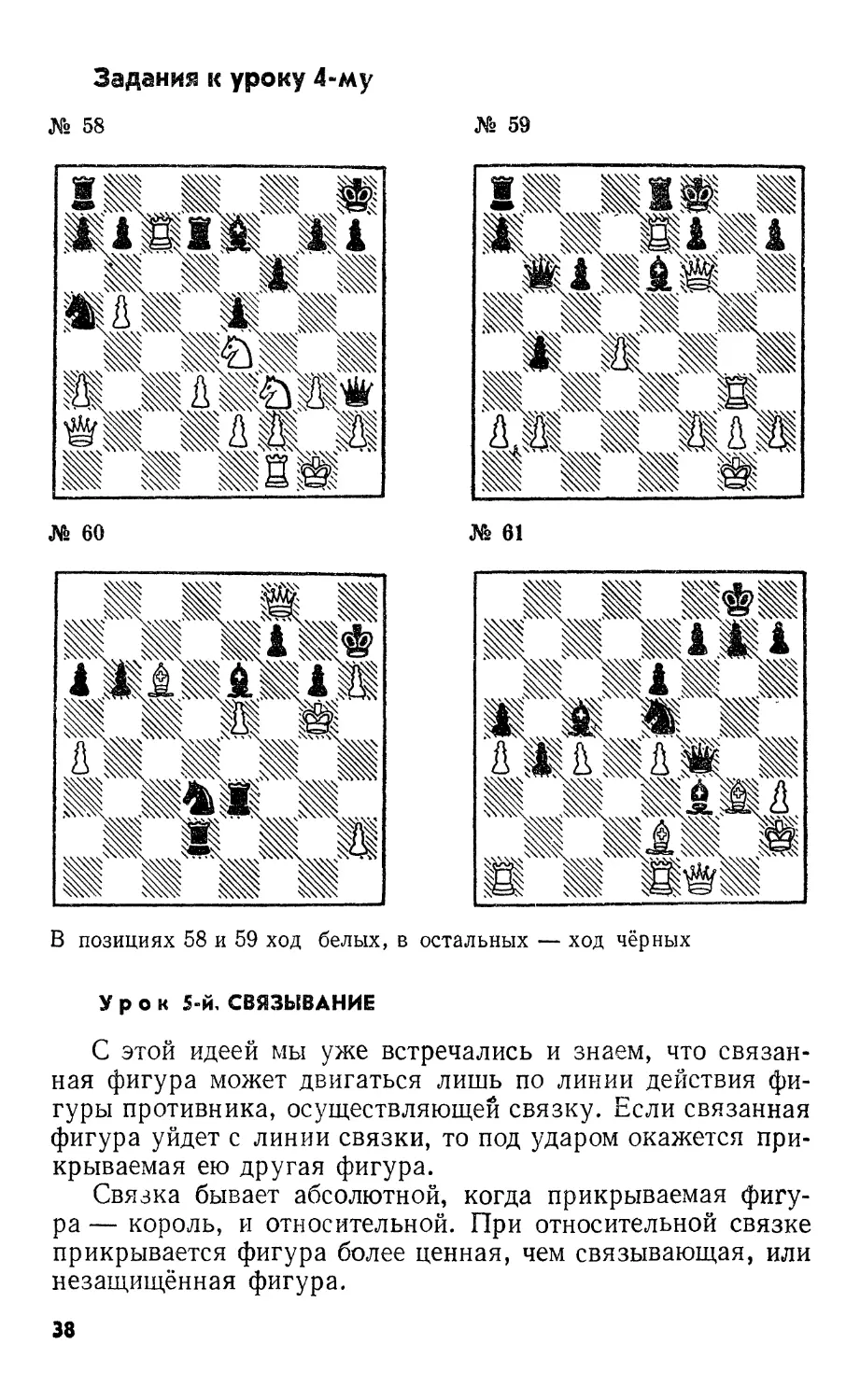

Задания к уроку 4-му

№ 58

№ 59

№ 60

№ 61

В позициях 58 и 59 ход белых, в остальных — ход чёрных

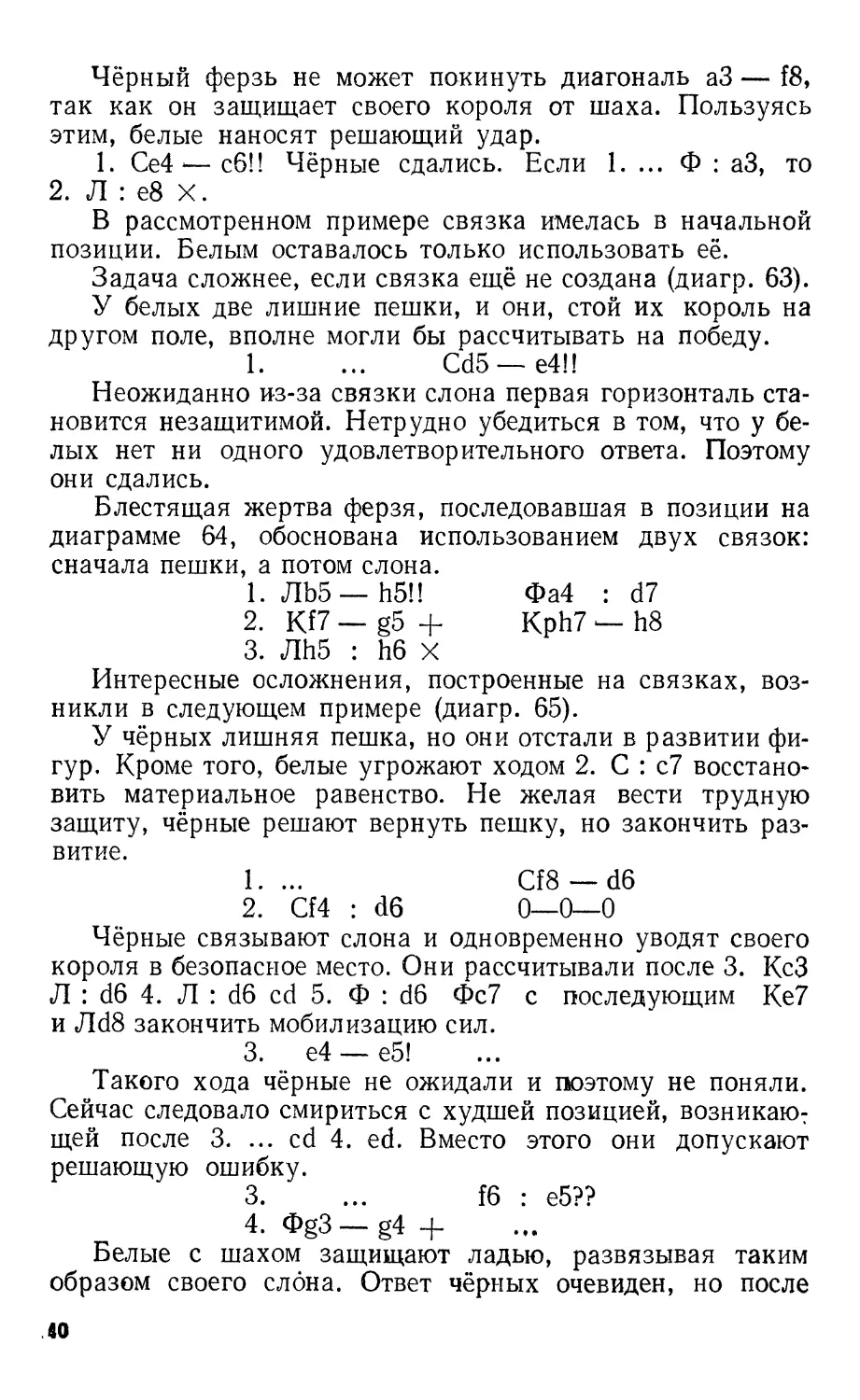

Урок 5-й, СВЯЗЫВАНИЕ

С этой идеей мы уже встречались и знаем, что связан-

ная фигура может двигаться лишь по линии действия фи-

гуры противника, осуществляющей связку. Если связанная

фигура уйдет с линии связки, то под ударом окажется при-

крываемая ею другая фигура.

Связка бывает абсолютной, когда прикрываемая фигу-

ра — король, и относительной. При относительной связке

прикрывается фигура более ценная, чем связывающая, или

незащищённая фигура.

38

№ 62. Эванс — Бисгайер

Первенство США, 1958 — 1959 гг.

№ 63. Петруша — Юшкевич

БССР, 1967 г.

Ход чёрных

№ 65. Волчок — Креславский

Киев, 1970 г.

Ход белых

№ 64. Парр — Вайткрофт

Голландия, 1968 г.

Ход белых

Ход чёрных

При относительной связке связанная фигура нередко,

жертвуя прикрываемым материалом, наносит противнику

тактический удар. С такими комбинациями мы неоднократ-

но будем встречаться в дальнейшем.

Основное внимание в этом уроке уделяется абсолютной

сдязке.

Свидетельством того, насколько опасна абсолютная

связка (в дальнейшем <— связка), может служить следующий

пример (диагр. 62).

39

Чёрный ферзь не может покинуть диагональ аЗ — f8,

так как он защищает своего короля от шаха. Пользуясь

этим, белые наносят решающий удар.

1. Се4 -—сб!! Чёрные сдались. Если 1. ... Ф : аЗ, то

2. Л : е8 X.

В рассмотренном примере связка имелась в начальной

позиции. Белым оставалось только использовать её.

Задача сложнее, если связка ещё не создана (диагр. 63).

У белых две лишние пешки, и они, стой их король на

другом поле, вполне могли бы рассчитывать на победу.

1. ... Cd5 — е4!!

Неожиданно из-за связки слона первая горизонталь ста-

новится незащитимой. Нетрудно убедиться в том, что у бе-

лых нет ни одного удовлетворительного ответа. Поэтому

они сдались.

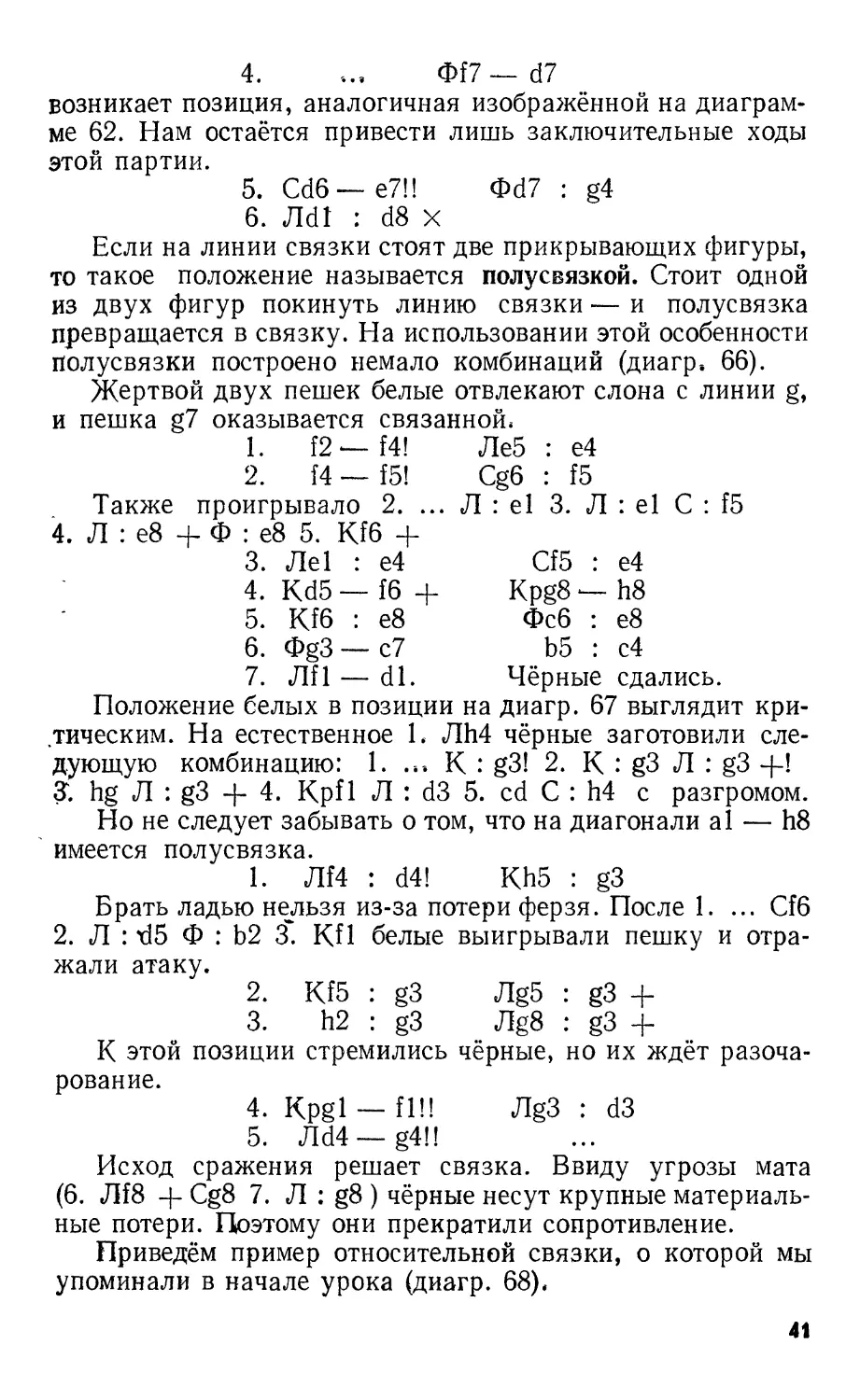

Блестящая жертва ферзя, последовавшая в позиции на

диаграмме 64, обоснована использованием двух связок:

сначала пешки, а потом слона.

1. ЛЬ5 — Ь5!! Фа4 : d7

2. Kf7 — g5 + Kph7 — h8

3. ЛЬ5 : h6 X

Интересные осложнения, построенные на связках, воз-

никли в следующем примере (диагр. 65).

У чёрных лишняя пешка, но они отстали в развитии фи-

гур. Кроме того, белые угрожают ходом 2. С : с7 восстано-

вить материальное равенство. Не желая вести трудную

защиту, чёрные решают вернуть пешку, но закончить раз-

витие.

1. ... Cf8 — d6

2. Cf4 : d6 0—0—0

Чёрные связывают слона и одновременно уводят своего

короля в безопасное место. Они рассчитывали после 3. КсЗ

Л : d6 4. Л : d6 cd 5. Ф : d6 Фс7 с последующим Ке7

и Лd8 закончить мобилизацию сил.

3. е4 — е5!

Такого хода чёрные не ожидали и поэтому не поняли.

Сейчас следовало смириться с худшей позицией, возникаю;

щей после 3. ... cd 4. ed. Вместо этого они допускают

решающую ошибку.

3. ... f6 : е5??

4. ф§3 — g4 +

Белые с шахом защищают ладью, развязывая таким

образом своего слона. Ответ чёрных очевиден, но после

40

4. ... Ф17 — d7

возникает позиция, аналогичная изображённой на диаграм-

ме 62. Нам остаётся привести лишь заключительные ходы

этой партии.

5. Cd6 — е7!! Od7 : g4

6. Лй1 : d8 X

Если на линии связки стоят две прикрывающих фигуры,

то такое положение называется полусвязкой. Стоит одной

из двух фигур покинуть линию связки — и полусвязка

превращается в связку. На использовании этой особенности

полусвязки построено немало комбинаций (диагр. 66).

Жертвой двух пешек белые отвлекают слона с линии g,

и пешка g7 оказывается связанной.

1. f2 — f4! Леб : е4

2. 14 — f5! Cg6 : f5

Также проигрывало 2. ... Л : el 3. Л : el С : f5

4. Л : е8 + Ф : е8 5. Kf6 +

3. Ле1 : е4 Cf5 : е4

4. Kd5 — 16 +

5. Kf6 : е8

Kpg8 — h8

Феб : е8

6. ФgЗ — с7 Ь5 : с4

7. ЛИ — dl. Чёрные сдались.

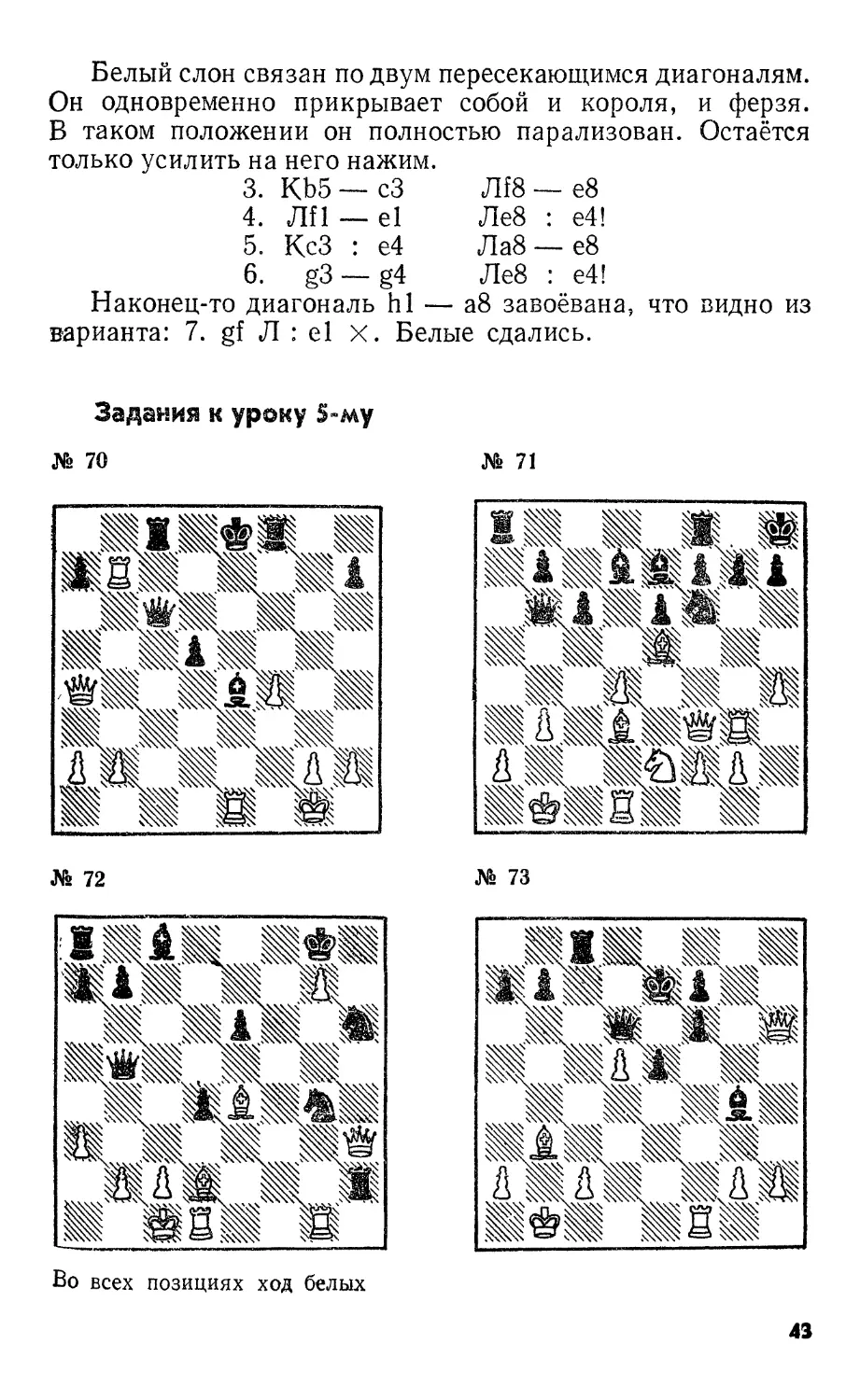

Положение белых в позиции на диагр. 67 выглядит кри-

тическим. На естественное 1. ЛЬ4 чёрные заготовили сле-

дующую комбинацию: 1. ... К : g3! 2. К : g3 Л : g3 -ф!

3. hg Л : g3 + 4. КрП Л : d3 5. cd С : h4 с разгромом.

Но не следует забывать о том, что на диагонали al — h8

имеется полусвязка.

1. Л14 : d4! Kh5 : g3

Брать ладью нельзя из-за потери ферзя. После 1. ... Cf6

2. Л : 45 Ф : Ь2 3'. КН белые выигрывали пешку и отра-

жали атаку.

2. Kf5 : g3 Лg5 : g3 +

3. h2 : g3 Лg8 : g3 -j-

K этой позиции стремились чёрные, но их ждёт разоча-

рование.

4. Kpgl — П!! ЛgЗ : d3

5. ЛЙ4 —g4!!

Исход сражения решает связка. Ввиду угрозы мата

(6. Л18 4- Cg8 7. Л : g8) чёрные несут крупные материаль-

ные потери. Поэтому они прекратили сопротивление.

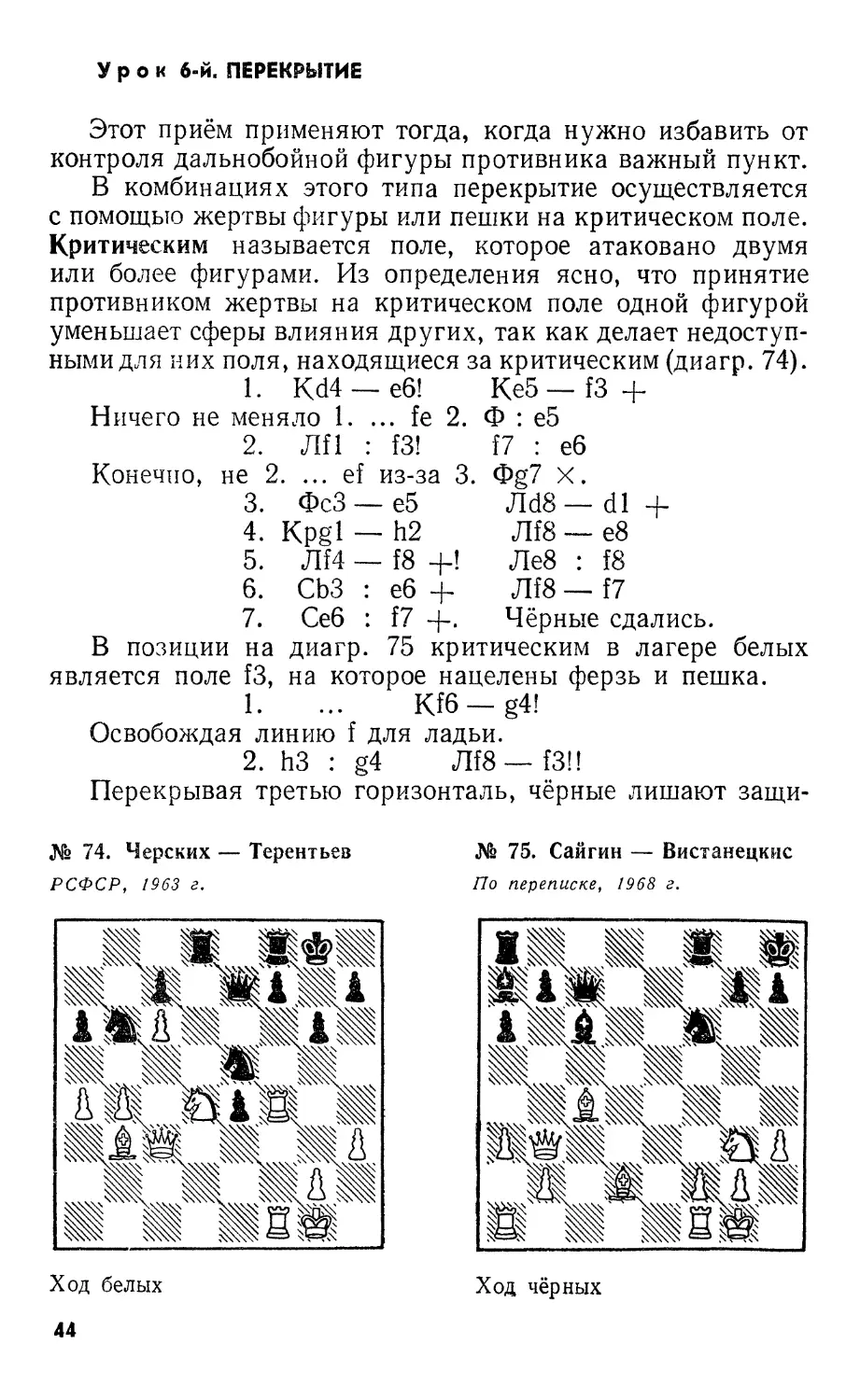

Приведём пример относительной связки, о которой мы

упоминали в начале урока (диагр. 68).

41

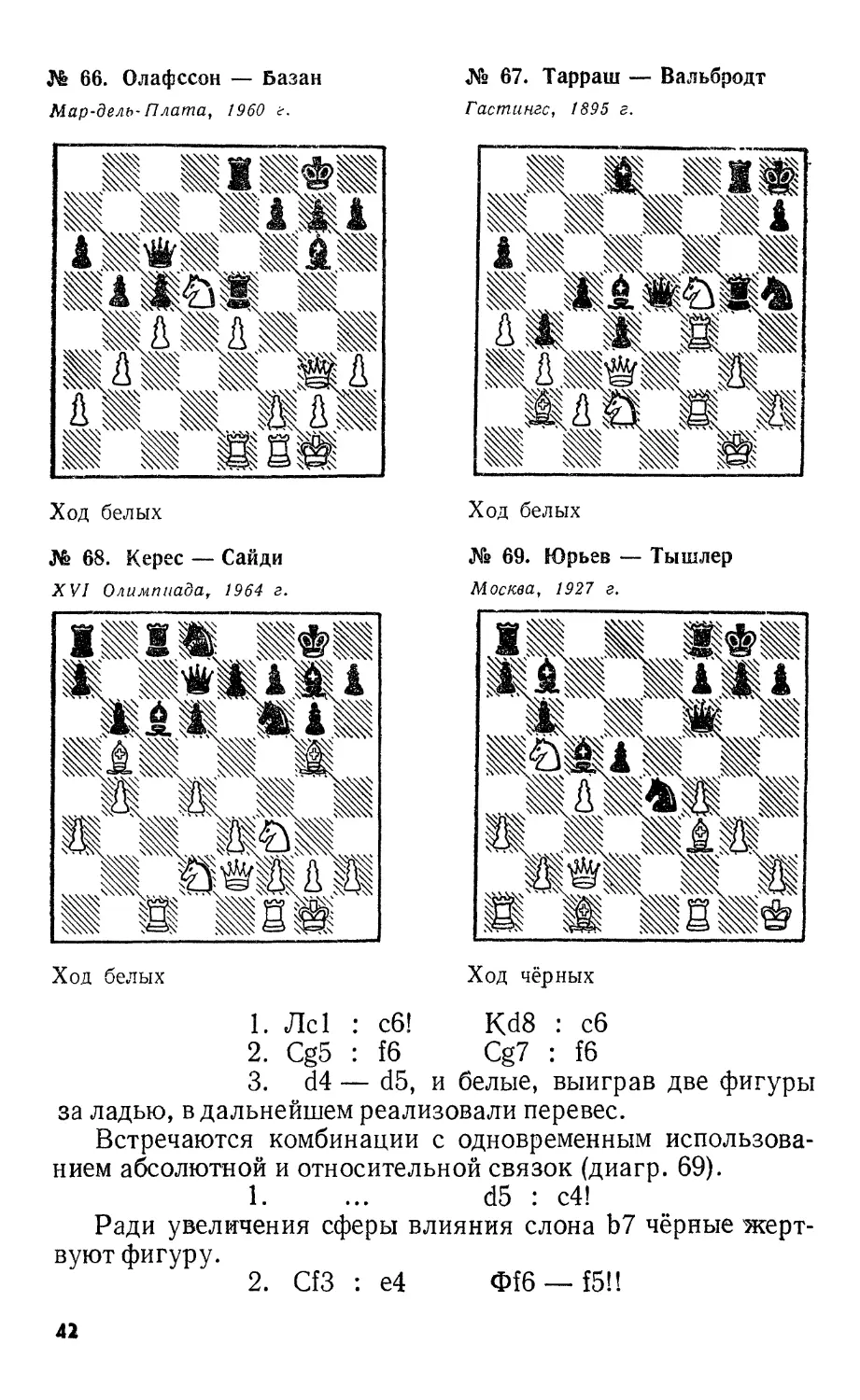

№ 66. Олафссон — Базан

Map-дель-Плата, 1960 г.

Ход белых

№ 67. Тарраш — Вальбродт

Гастингс, 1895 г.

Ход белых

№ 68. Керес — Сайди

XVI Олимпиада, 1964 г.

Ход белых

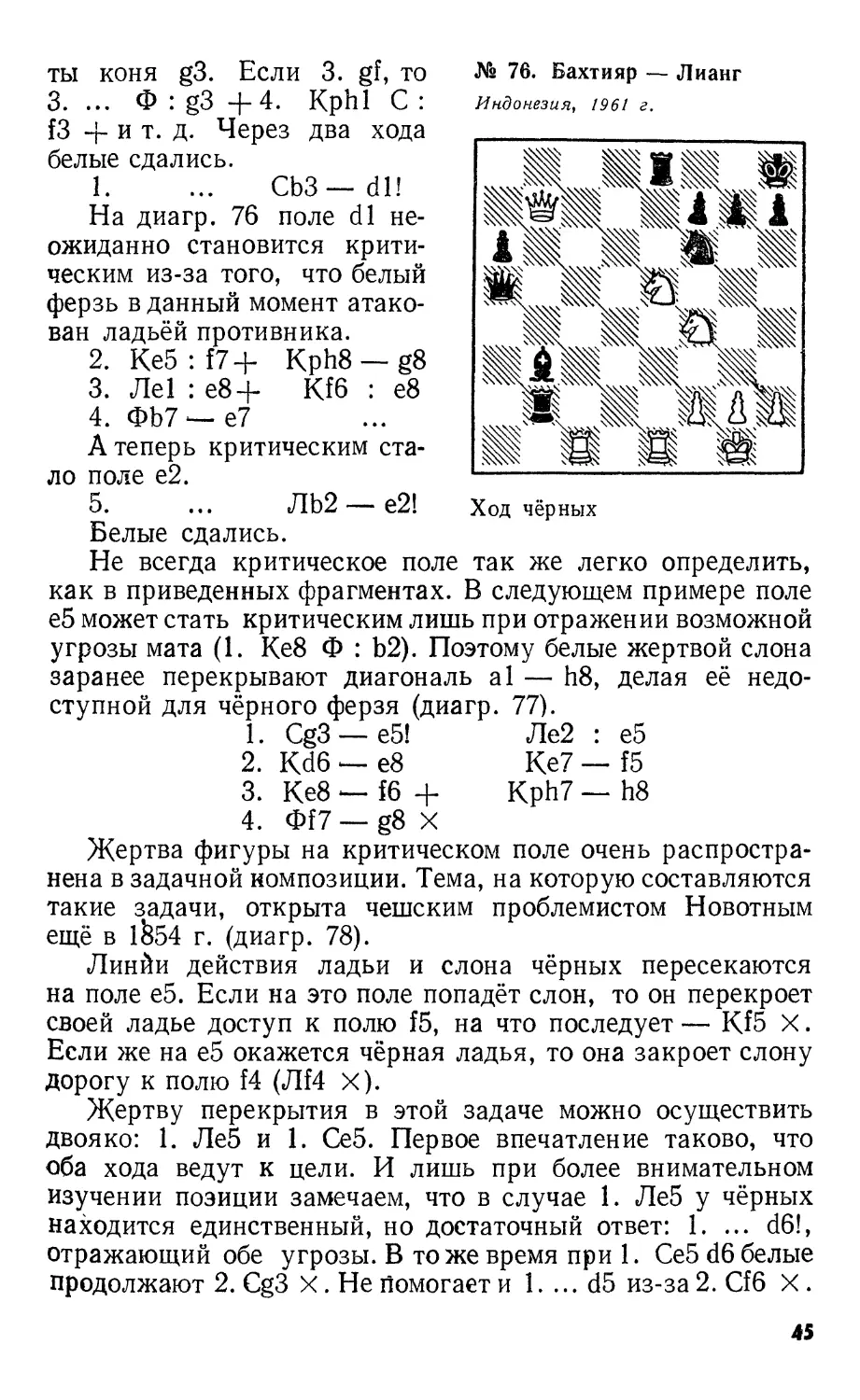

№ 69. Юрьев — Ты ш л ер

Москва, 1927 г.

Ход чёрных

1. Лс1 : сб! Kd8 : сб

2. Cg5 : f6 Cg7 : f6

3. d4 — d5, и белые, выиграв две фигуры

за ладью, в дальнейшем реализовали перевес.

Встречаются комбинации с одновременным использова-

нием абсолютной и относительной связок (диагр. 69).

1. ... d5 : с4!

Ради увеличения сферы влияния слона Ь7 чёрные жерт-

вуют фигуру.

2. Cf3 : е4 Ф16 —f5!l

42

Белый слон связан по двум пересекающимся диагоналям.

Он одновременно прикрывает собой и короля, и ферзя.

В таком положении он полностью парализован. Остаётся

только усилить на него нажим.

3. КЬ5—сЗ JIf8 — е8

4. ЛИ —el Ле8 : е4!

5. КсЗ : е4 Ла8 — е8

6. g3 — g4 Ле8 : е4!

Наконец-то диагональ Ы — а8 завоёвана, что

варианта: 7. gf Л : el X. Белые сдались.

видно из

Задания к уроку 5-му

№ 70

№ 71

№ 72

Во всех позициях ход белых

№ 73

43

Урок 6-й. ПЕРЕКРЫТИЕ

Этот приём применяют тогда, когда нужно избавить от

контроля дальнобойной фигуры противника важный пункт.

В комбинациях этого типа перекрытие осуществляется

с помощью жертвы фигуры или пешки на критическом поле.

Критическим называется поле, которое атаковано двумя

или более фигурами. Из определения ясно, что принятие

противником жертвы на критическом поле одной фигурой

уменьшает сферы влияния других, так как делает недоступ-

ными для них поля, находящиеся за критическим (диагр. 74).

1. Kd4 — еб! Ке5—f3 +

Ничего не меняло 1. ... fe 2. Ф : е5

2. ЛИ : f3!

Конечно, не 2. ... ef из-за

ФсЗ — е5

Kpgl - h2

ЛТ4 — f8 +!

СЬЗ : еб

Себ : f7 +.

диагр. 75 критическим в лагере белых

на которое нацелены ферзь и пешка.

Kf6— g4!

Освобождая линию f для ладьи.

2. ЬЗ : g4 ЛГ8— f31!

Перекрывая третью горизонталь, чёрные лишают защи-

3.

3.

4.

5.

6.

7.

В позиции на

является поле f3,

1.

f7 : еб

Ф§7 X.

JId8 — dl +

ЛГ8 — е8

Ле8 : f8

ЛГ8 — f7

Чёрные сдались.

№ 74. Черских — Терентьев

РСФСР, 1963 г.

Ход белых

44

№ 75. Сайгин — Вистанецкис

По переписке, 1968 г.

Ход чёрных

ты коня g3. Если 3. gf, то

3. ... Ф : g3 + 4. Kphl С :

f3 + и т. д. Через два хода

белые сдались.

1. ... СЬЗ—dl!

На диагр. 76 поле dl не-

ожиданно становится крити-

ческим из-за того, что белый

ферзь в данный момент атако-

ван ладьёй противника.

2. Ke5:f7+ Kph8 — g8

3. Ле1 : е8+ Kf6 : е8

4. ФЬ7 —е7

А теперь критическим ста-

ло поле е2.

№ 76. Бахтияр — Лианг

Индонезия, 1961 г.

5. ... ЛЬ2 — е2! Ход чёрных

Белые сдались.

Не всегда критическое поле так же легко определить,

как в приведенных фрагментах. В следующем примере поле

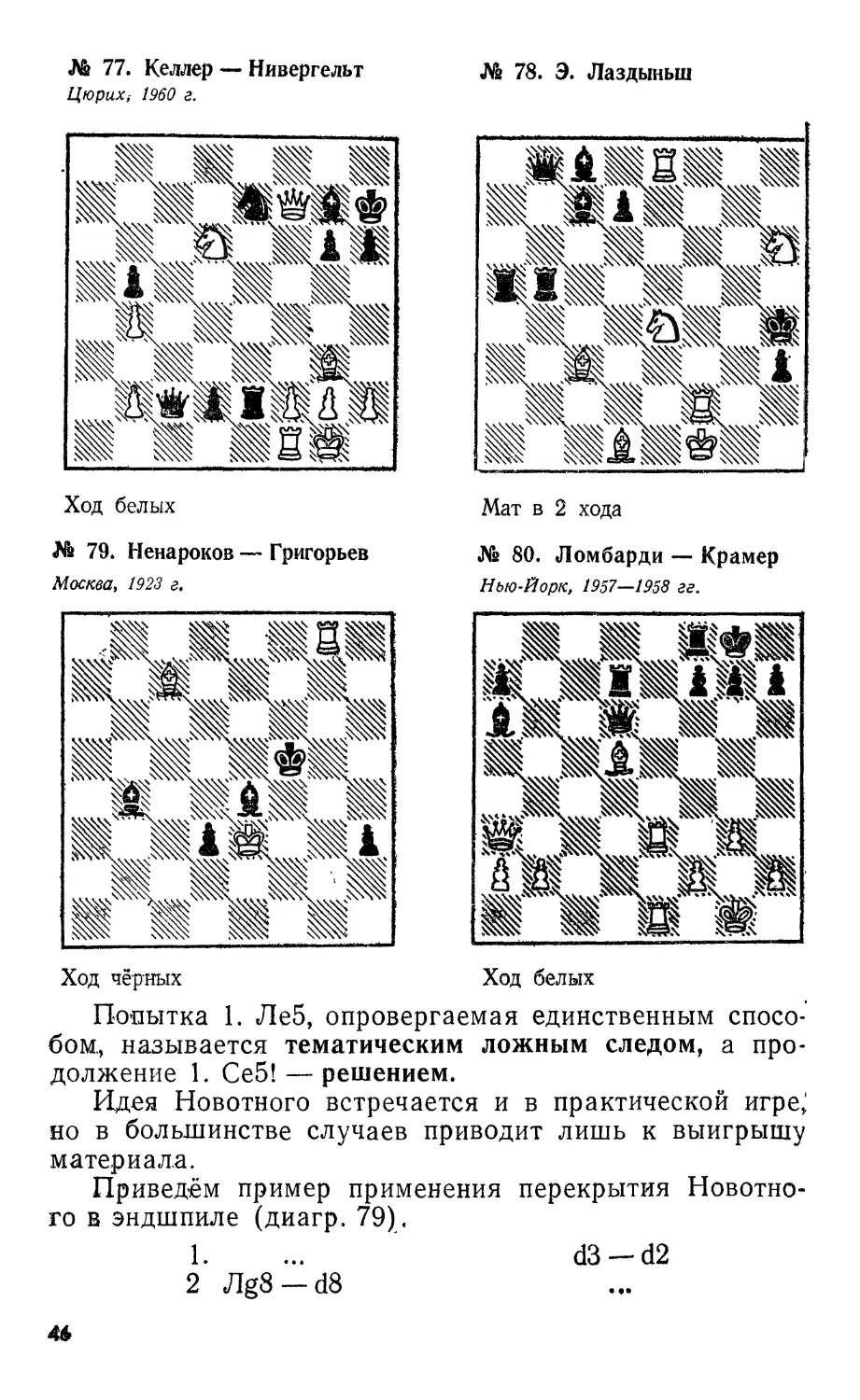

е5 может стать критическим лишь при отражении возможной

угрозы мата (1. Ке8 Ф : Ь2). Поэтому белые жертвой слона

заранее перекрывают диагональ al — h8, делая её недо-

ступной для чёрного ферзя (диагр. 77).

1. Cg3 — еб! Ле2 : еб

2. Kd6 — е8 Ке7 — f5

3. Ке8 — f6 + Kph7 — h8

4. Ф17 — g8 X

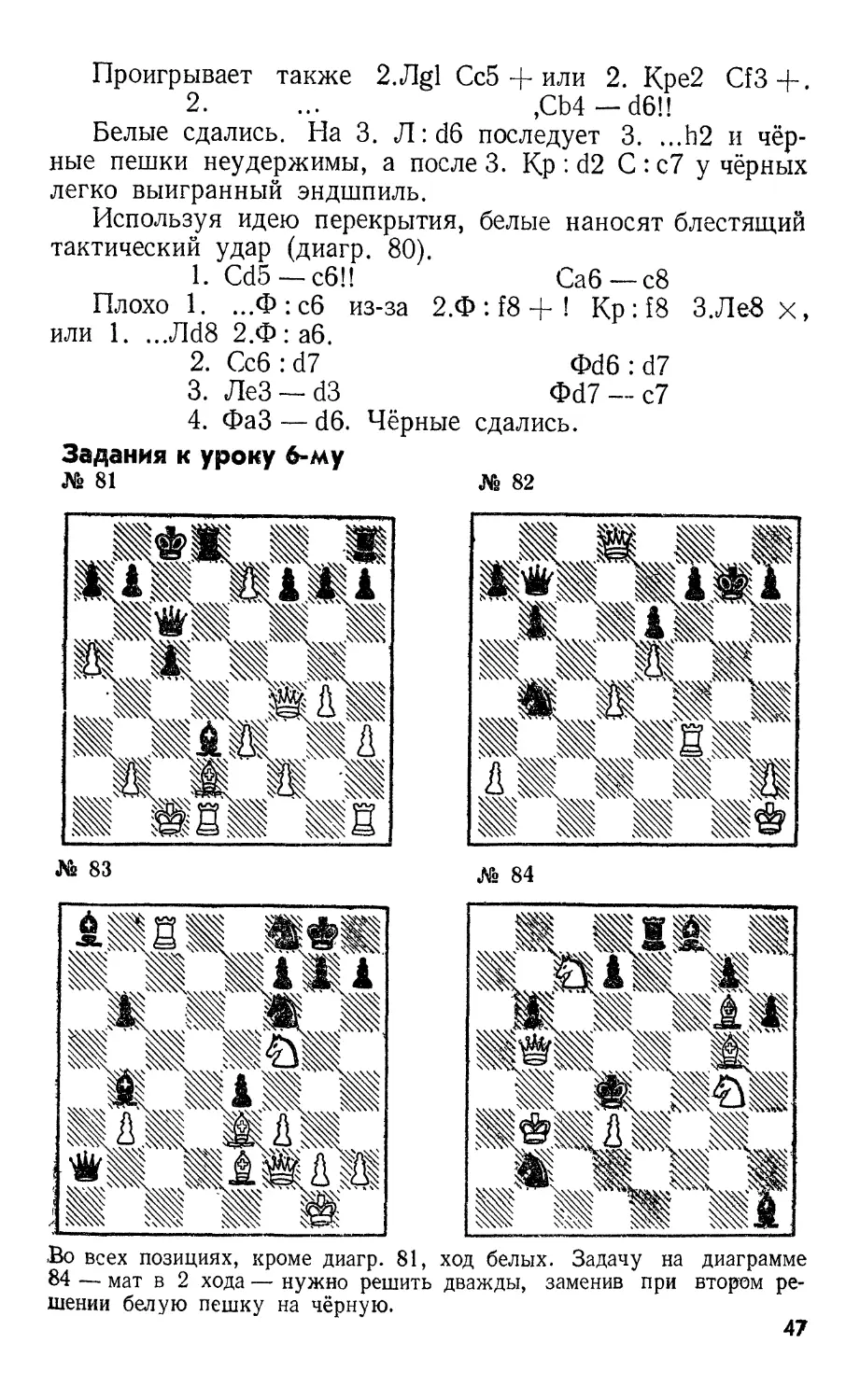

Жертва фигуры на критическом поле очень распростра-

нена в заданной композиции. Тема, на которую составляются

такие задачи, открыта чешским проблемистом Новотным

ещё в 1&54 г. (диагр. 78).

Линйи действия ладьи и слона чёрных пересекаются

на поле е5. Если на это поле попадёт слон, то он перекроет

своей ладье доступ к полю f5, на что последует — Kf5 X.

Если же на е5 окажется чёрная ладья, то она закроет слону

дорогу к полю f4 (JIf4 X).

Жертву перекрытия в этой задаче можно осуществить

двояко: 1. Леб и 1. Се5. Первое впечатление таково, что

оба хода ведут к цели. И лишь при более внимательном

изучении позиции замечаем, что в случае 1. Леб у чёрных

находится единственный, но достаточный ответ: 1. ... d61,

отражающий обе угрозы. В тоже время при 1. Себ d6 белые

продолжают 2. Cg3 X. Не помогает и 1. ... d5 из-за 2. Cf6 X .

45

№ 77. Келлер — Нивергельт

Цюрих; 1960 г.

Ход белых

№ 78. Э. Лаздыньш

Мат в 2 хода

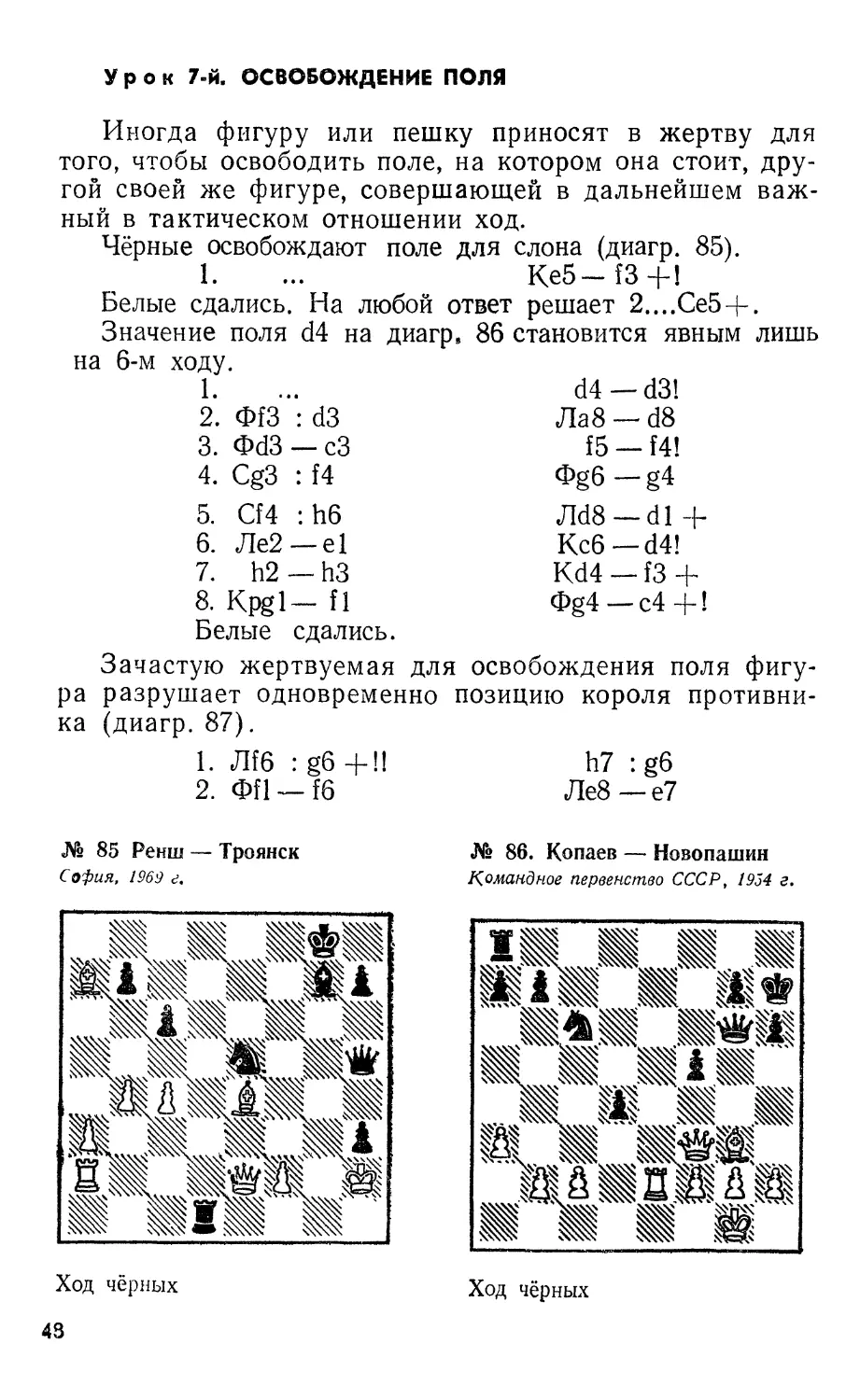

№ 79. Ненароков — Григорьев

Москва, 1923 г.

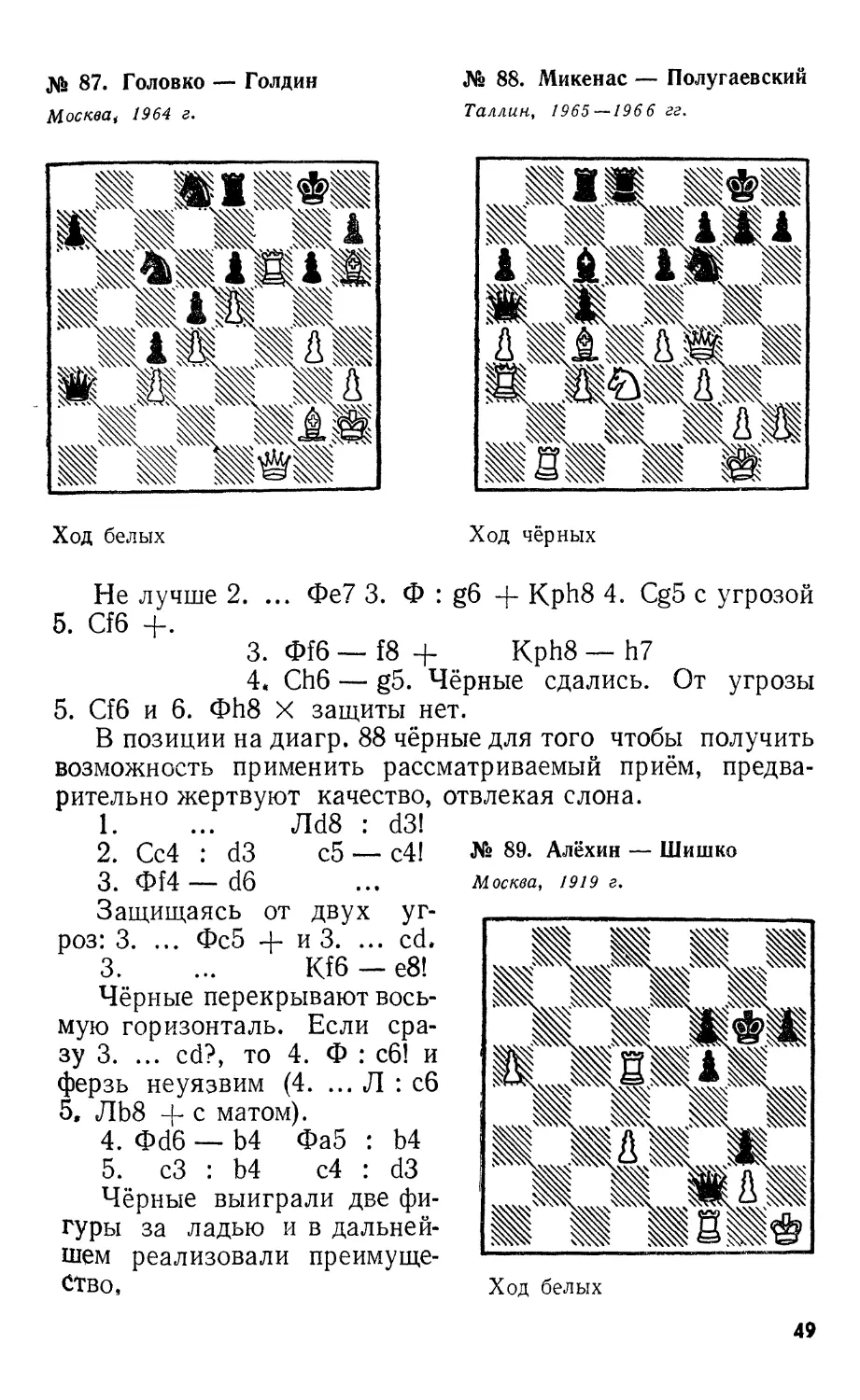

№ 80. Ломбарди — Крамер

Нью-Йорк, 1957—1958 гг.

Ход чёрных Ход белых

Попытка 1. Ле5, опровергаемая единственным спосо-

бом., называется тематическим ложным следом, а про-

должение 1. Се5! — решением.

Идея Новотного встречается и в практической игре;

но в большинстве случаев приводит лишь к выигрышу

материала.

Приведём пример применения перекрытия Новотно-

го в эндшпиле (диагр. 79) .

1. ... d3-d2

2 Л§8 —d8

Проигрывает также 2,JIgl Сс5 + или 2. Кре2 Cf3+.

2. ... ,СЬ4—d6!!

Белые сдались. На 3. Л: d6 последует 3. ...Ь2 и чёр-

ные пешки неудержимы, а после 3. Кр ' d2 С : с 7 у чёрных

легко выигранный эндшпиль.

Используя идею перекрытия, белые наносят блестящий

тактический удар (диагр. 80).

1. Cd5 — сб!! Саб—с8

Плохо 1. ...Ф:сб из-за 2.Ф : f8 + ! Кр: 18 З.Ле8 х,

или 1. ...Лб8 2.Ф: аб.

2. Cc6:d7 Фбб : d7

3. ЛеЗ —d3 Фб7--с7

4. ФаЗ — d6. Чёрные сдались.

Задания к уроку 6-му

№ 81 № 82

№ 83

№ 84

•Во всех позициях, кроме диагр. 81, ход белых. Задачу на диаграмме

84 — мат в 2 хода — нужно решить дважды, заменив при втором ре-

шении белую пешку на чёрную.

Урок 7»й. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЯ

Иногда фигуру или пешку приносят в жертву для

того, чтобы освободить поле, на котором она стоит, дру-

гой своей же фигуре, совершающей в дальнейшем важ-

ный в тактическом отношении ход.

Чёрные освобождают поле для слона (диагр. 85).

1. ... Ке5-f3+!

Белые сдались. На любой ответ решает 2....Се5 + .

Значение поля d4 на диагр, 86 становится явным лишь

на 6-м ходу.

1. 2. ФГЗ : d3 з. Фаз —сЗ 4. Cg3 : (4 d4 — d3! Ла8 — d8 f5 — f4! Ф§6 — g4

5. Cf4 :h6 ла8 —dl +

6. Ле2 —el Kc6 —d4!

7. h2 — h3 Kd4 —f3 +

8. Kpgl- fl Ф§4 — c4 +!

Белые сдались.

Зачастую жертвуемая для освобождения поля фигу-

ра разрушает одновременно позицию короля противни-

ка (диагр. 87).

1. Л16 : g6 +!! h7 : g6

2. ФИ — f6 Ле8— е7

№ 85 Ренш — Троянск

София, 1969 г.

Ход чёрных

48

№ 86. Копаев — Новопашин

Командное первенство СССР, 1954 г.

Ход чёрных

№ 87. Головко — Голдин

Москва, 1964 г.

Ход белых

№ 88. Микенас — Полугаевский

Таллин, 1965 — 1966 гг.

Ход чёрных

Не лучше 2. ... Фе7 3. Ф : g6 + Kph8 4. Cg5 с угрозой

5. Cf6 +.

3. ФГ6 — f8 + Kph8 — h7

4« Ch6 — g5. Чёрные сдались. От угрозы

5. Cf6 и 6. ФЬ8 X защиты нет.

В позиции на диагр. 88 чёрные для того чтобы получить

возможность применить рассматриваемый приём, предва-

рительно жертвуют качество, отвлекая слона.

1. ... JId8 : d3!

2. Сс4 : d3 с5 — с4!

3. ФГ4 — d6

Защищаясь от двух уг-

роз: 3. ... Фс5 + и 3. ... cd,

3. ... Kf6 — е8!

Чёрные перекрывают вось-

мую горизонталь. Если сра-

зу 3. ... cd?, то 4. Ф : сб! и

ферзь неуязвим (4. ... Л : сб

5, ЛЬ8 + с матом).

4. Ф46 — Ь4 Фа5 : Ь4

5. сЗ : Ь4 с4 : d3

Чёрные выиграли две фи-

гуры за ладью и в дальней-

шем реализовали преимуще-

ство,

№ 89. Алёхин — Шишко

Москва, 1919 г.

Ход белых

49

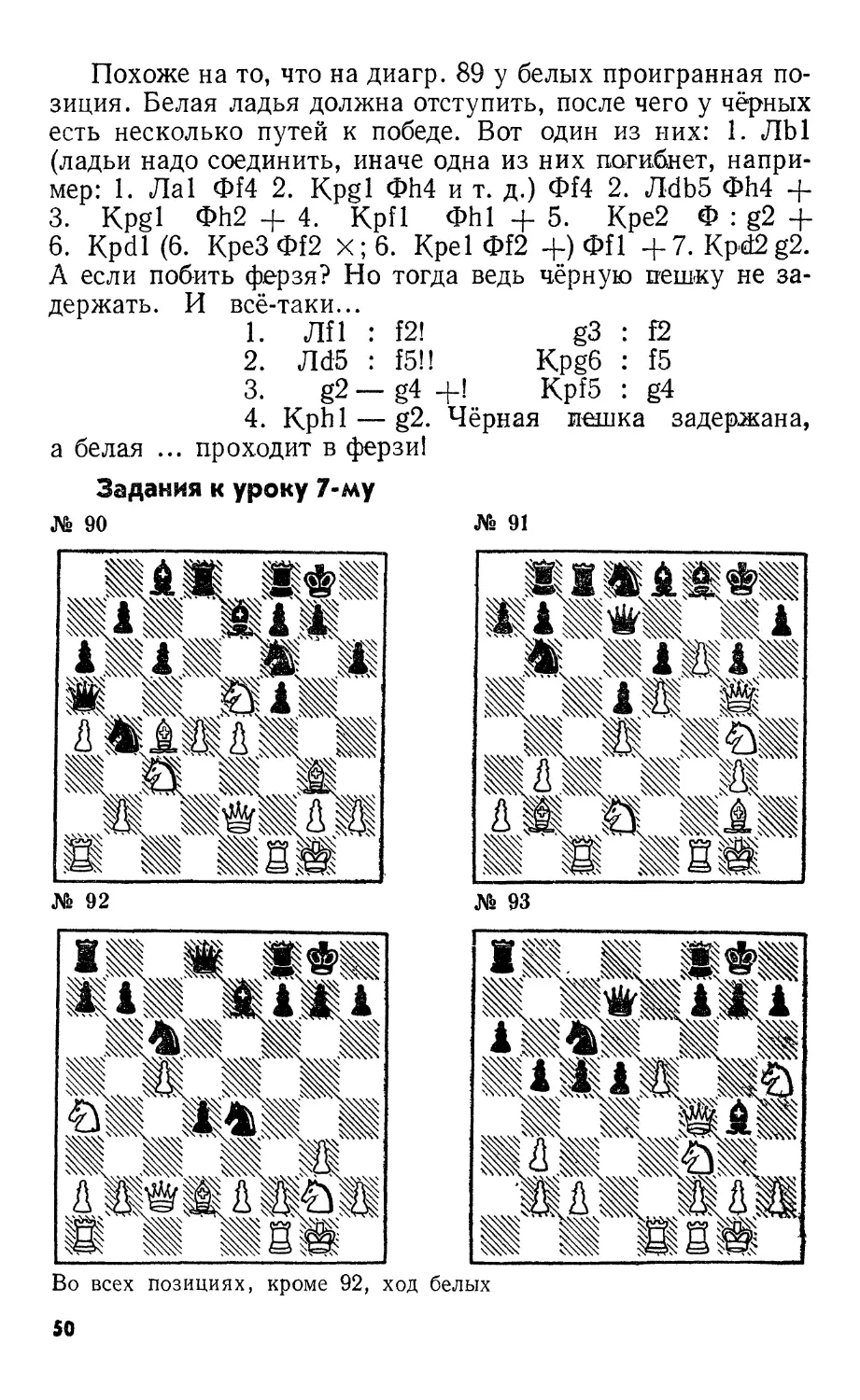

Похоже на то, что на диагр. 89 у белых проигранная по-

зиция. Белая ладья должна отступить, после чего у чёрных

есть несколько путей к победе. Вот один из них: 1. ЛЫ

(ладьи надо соединить, иначе одна из них погибнет, напри-

мер: 1. Ла1 ФГ4 2. Kpgl ФЬ4 и т. д.) ФГ4 2. ЛбЬб ФЬ4 +

3. Kpgl ФЬ2 + 4. КрП ФЫ + 5. Кре2 Ф : g2 +

6. Kpdl (6. КреЗ ФГ2 Х;6. Kpel ФГ2 +) ФП +7. Kpd2g2.

А если побить ферзя? Но тогда ведь чёрную пешку не за-

держать. И всё-таки...

1. ЛИ : f2! g3 : f2

2. Л(15 : 15!! Kpg6 : f5

3. g2 — g4 4-! Kpf5 : g4

4. Kphl — g2. Чёрная пешка задержана,

а белая ... проходит в ферзи!

Задания к уроку 7-му

№ 90

№ 92

№ 91

Во всех позициях, кроме 92, ход белых

№ 93

50

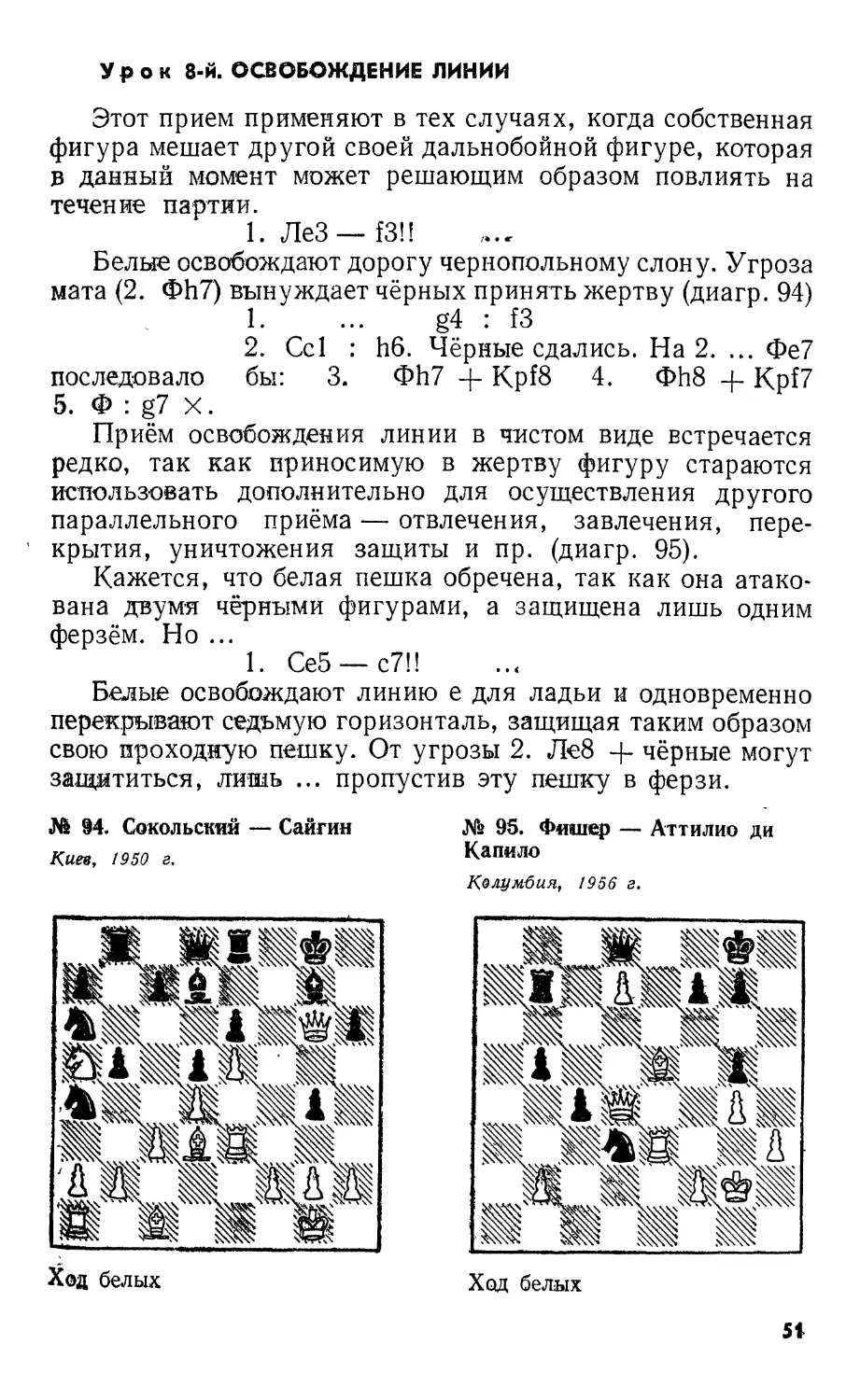

Урок 8-й. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛИНИИ

Этот прием применяют в тех случаях, когда собственная

фигура мешает другой своей дальнобойной фигуре, которая

в данный момент может решающим образом повлиять на

течение партии.

1. ЛеЗ — 13!!

Белые освобождают дорогу чернопольному слону. Угроза

мата (2. ФЬ7) вынуждает чёрных принять жертву (диагр. 94)

1. ... g4 : f3

2. Cel : h6. Чёрные сдались. На 2. ... Фе7

последовало бы: 3. ФЬ7 Kpf8 4. ФЬ8 + Кр{7

5. Ф : g7 X.

Приём освобождения линии в чистом виде встречается

редко, так как приносимую в жертву фигуру стараются

использовать дополнительно для осуществления другого

параллельного приёма — отвлечения, завлечения, пере-

крытия, уничтожения защиты и пр. (диагр. 95).

Кажется, что белая пешка обречена, так как она атако-

вана двумя чёрными фигурами, а защищена лишь одним

ферзём. Но ...

1. Се5 — с7!!

Белые освобождают линию е для ладьи и одновременно

перекрывают седьмую горизонталь, защищая таким образом

свою проходную пешку. От угрозы 2. Ле8 + чёрные могут

защититься, лишь ... пропустив эту пешку в ферзи.

№ 94. Сокольский — Сангин

Киев, 1950 г.

Ход белых

№ 95. Фишер — Атт и лио ди

Капнло

Колумбия, 1956 г.

Ход белых

54

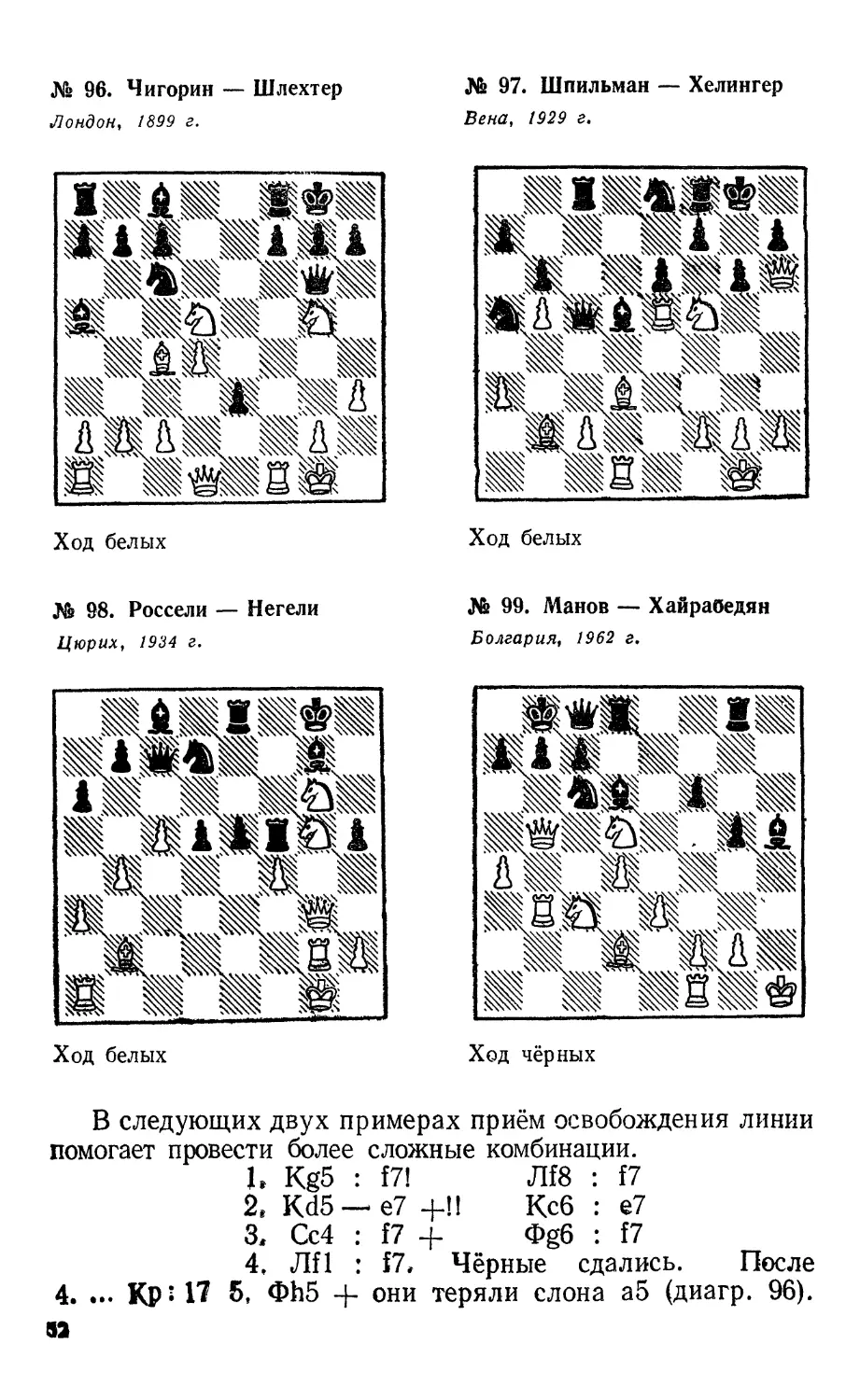

№ 96. Чигорин — Шлехтер

Лондон, 1899 г.

Ход белых

№ 97. Шпильман — Хелингер

Вена, 1929 г.

Ход белых

№ 98. Россели — Негели

Цюрих, 1934 г.

Ход белых

№ 99. Манов — Хайрабедян

Болгария, 1962 г.

Ход чёрных

В следующих двух примерах приём освобождения линии

помогает провести более сложные комбинации.

1. Kg5 : f7! ЛГ8 : f7

2, Kd5 — е7 +1! Кеб : е7

3. Сс4 : f7 + <t>g6 : f7

4. ЛП : i7. Чёрные сдались. После

4. ... КР‘17 5, ФЬ5 + они теряли слона а5 (диагр. 96).

S3

1. Kf5 — e7 4-! Чёрные сдались. Могло

последовать: 1. ... Ф : е7 2. Ф : Ь7 4-!! Кр : h73. ЛЬ5 4-

Kpg84. ЛЬ8 X (диагр. 97).

Иногда освобождаемую линию «загромождают» не одна,

а несколько фигур (диагр. 98).

1. Kg6 — е7 4-! Ле8 : е7

2. Kg5 — еб! е5 : f4

На 2. ... Л : еб следовал мат: 3. Ф : g7.

3. ®g3 : g7 4- Ле7 : g7

4. Лg2 : g7 4- Kpg8 — h8

5. Кеб : c7. Чёрные сдались.

Освобождение не одной, а двух линий имело место

в примере 99.

1 .' ... СЬ5 —е2!!

2 . КсЗ : е2

Попытка вызвать размены путём жертвы качества не

проходит: 2. Ф : Ь74-Ф : Ь7 3. Л : Ь74~Кр : Ь7 4. ЛЫ 4-

Крс8 5. К : е2 ЛН8 4- 6. Kpgl Ch2 + 7. КрП

Л : d5, и чёрные должны выиграть.

2. Лg8 — h8 4-

3. Kphl — gl ЛЬ8 — hl 4-!!

4. Kpgl : hl Л68 — h8 -|-

5. Kphl — gl ЛЬ8 — hl 4-!!

6. Kpgl : hl Фс8 — h8 4-

7. Kphl — gl Ф118 — h2 X

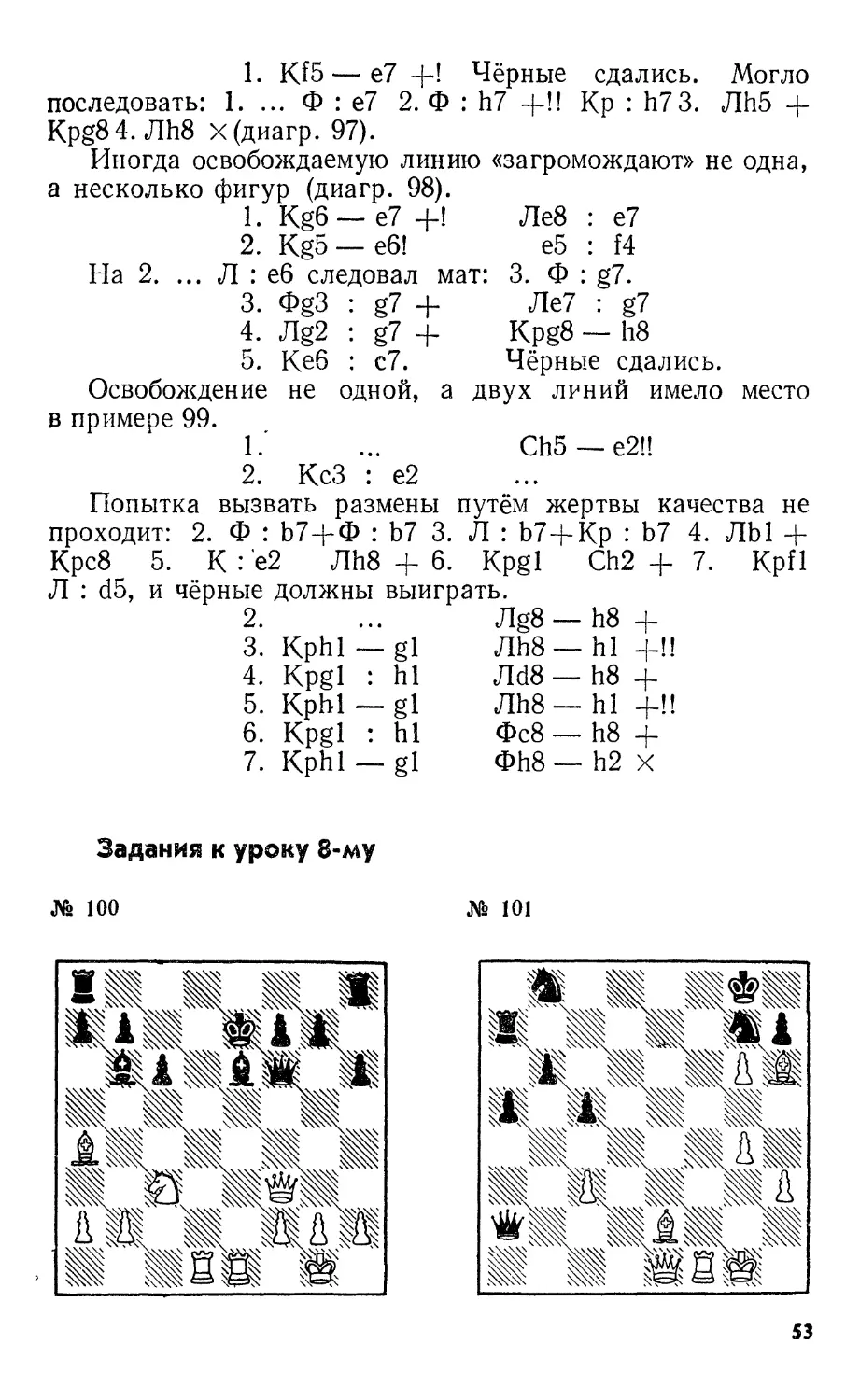

Задания к уроку 8-му

№ 100

№ 101

53

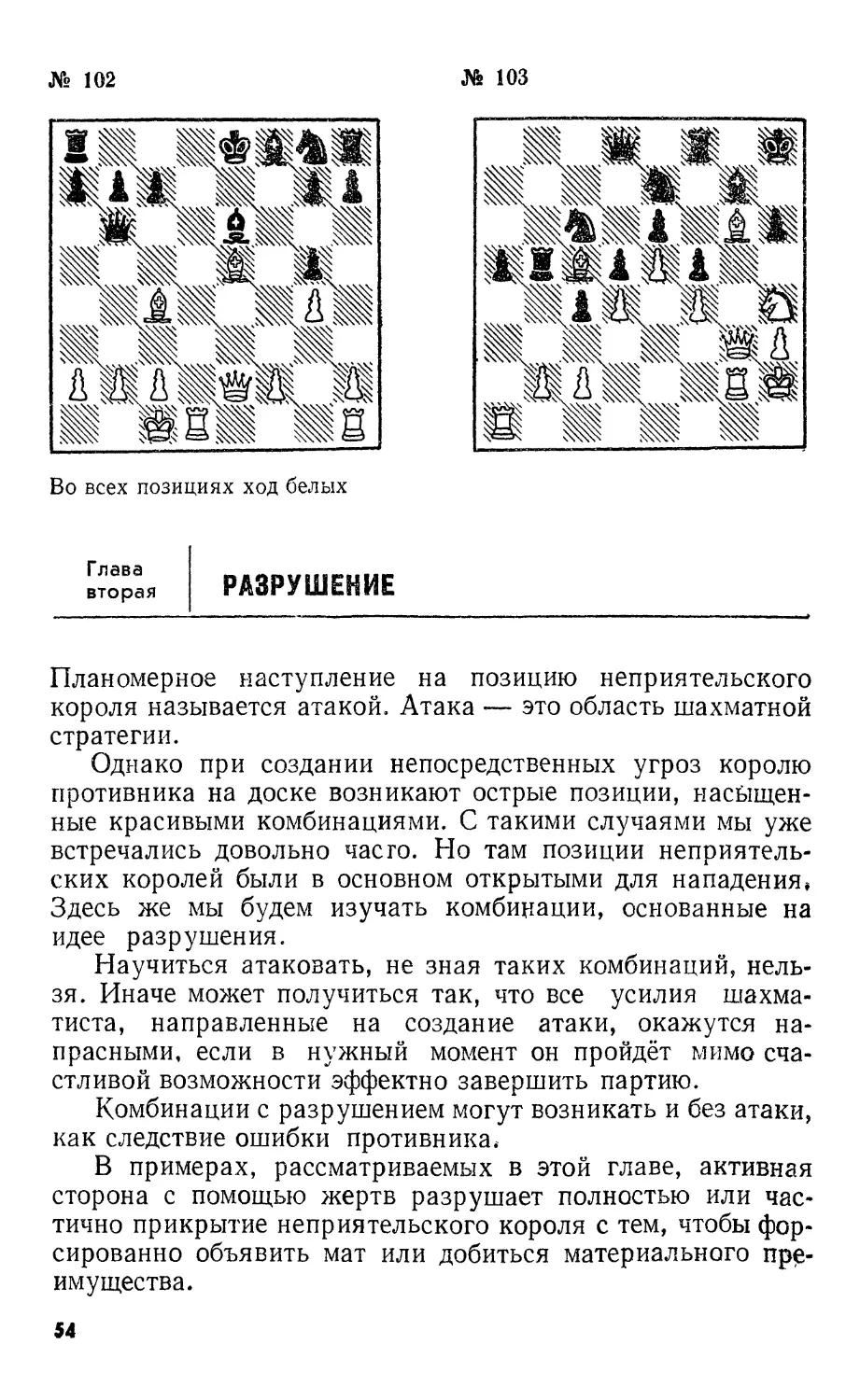

№ 102

Во всех позициях ход белых

№ 103

Глава

вторая

РАЗРУШЕНИЕ

Планомерное наступление на позицию неприятельского

короля называется атакой. Атака — это область шахматной

стратегии.

Однако при создании непосредственных угроз королю

противника на доске возникают острые позиции, насыщен-

ные красивыми комбинациями. С такими случаями мы уже

встречались довольно часто. Но там позиции неприятель-

ских королей были в основном открытыми для нападения,

Здесь же мы будем изучать комбинации, основанные на

идее разрушения.

Научиться атаковать, не зная таких комбинаций, нель-

зя. Иначе может получиться так, что все усилия шахма-

тиста, направленные на создание атаки, окажутся на-

прасными, если в нужный момент он пройдёт мимо сча-

стливой возможности эффектно завершить партию.

Комбинации с разрушением могут возникать и без атаки,

как следствие ошибки противника.

В примерах, рассматриваемых в этой главе, активная

сторона с помощью жертв разрушает полностью или час-

тично прикрытие неприятельского короля с тем, чтобы фор-

сированно объявить мат или добиться материального пре-

имущества.

54

№ 104. Полерио (XVI в.)

Ход белых

№ 105. Доннер — Портиш

Бевервейк, 1968 г.

Ход белых

Урок 9-й. РАЗРУШАЮЩИЕ ЖЕРТВЫ СЛОНОВ

Комбинации, о которых пойдёт здесь речь, хорошо из-

вестны сильным шахматистам. Их иногда называют типи-

ческими.

Возможности для проведения таких комбинаций у мало-

опытных партнёров возникают очень часто. Вот почему

изучение примеров на эту тему для практических целей

можно с полным основанием считать обязательным.

Несмотря на то что нижеследующие комбинации начи-

наются одинаково и часть из них уже встречалась в шахмат-

ной литературе, автор счёл необходимым свести их в этом

уроке для того, чтобы как можно полнее показать и в ос-

новном тексте, и в примечаниях особенности развития фор-

сированной атаки на короля (диагр. 104).

Далеко продвинутая пешка белых отняла у чёрного коня

поле f6. Не может прийти на помощь к своему королю

и слон с8, упирающийся в собственную пешку-еб. Эти

обстоятельства делают королевский фланг недоступным

для чёрных фигур.

Превосходство белых на этом участке доски неоспоримо.

1. Cd3 : h7 +! Kpg8 : h7

2. Kf3 — g5 + Ce7 : g5

Другие продолжения также ведут к проигрышу. Напри-

мер: 2. ... Kpg8 3. ФЬ5 С : g5 4. hg f5 5. g6 и 6. ФЬ8 X;

или 2. ... Kpg6 3. h5 + Kph6 4. К : f7 ++ и т. д.

3. h4 : g5 +, и белые выигрывают.

55

Отступление короля на поле g8 мы уже рассматривали,

а на 3. ... Kpg6 проще всего 4. ФЬ5 + Kpf5 5. ФИЗ +,

и мат следующим ходом.

В этой комбинации большое значение имело положение

пешек на линии е, исключавшее после 2. ... Kpg8 2. ФЬ5

защиты чёрных: 3. ... Kf6 или 3. ... Cf5. Наличие белой

пешки на поле h4 и ладьи на Ы продиктовано тем, что

у чёрных имелся слон, контролировавший поле g5.

Эту комбинацию во всех случаях выполняют три фигуры:

слон, конь и ферзь. И действуют они по такой схеме: вначале

жертвуется слон, затем следует шах конем, а исход сраже-

ния решает ферзь.

Такая давно известная комбинация встречается иногда

и в партиях современных гроссмейстеров (диагр. 105).

1. СМ : h7 +! Kpg8 : h7

2. Kf3 — g5 + Kph7 — g8

Ещё хуже 2. ... Kpg6 3. h4! (с угрозой 4. h5 + и

5. К : еб +) Фа5 4. h5 + Kph6 5. Фс2! С : сЗ + 6. Kpf 1!

В приведенном варианте проявляется ещё одно преиму-

щество положения пешки на поле е5, которая не даёт

чёрному королю ускользнуть через поле f6.

3. Фс11 — Ь5 Фс18 : g5

К мату вело 3. ... Ле8 4. Ф : f7 + Kph8 5. ФИ5 +

Kpg8 6. ФЬ7 + Kpf8 7. ФЬ8 + Кре7 8. Ф : g7 X.

4. Cel : g5 Kd5 : сЗ

5. а2 — аЗ« Белые выигрывают (на

5. ... Са5 следует 6. Cd2) одну из находящихся под боем

фигур, получая в результате решающий материальный

перевес.

А на диагр. 106 у чёрных нет пешки на еб, но и нет

возможности вывести слона на поле f5.

1. СЫ : h7 +! Kpg8 : h7

2. Kf3 — g5 + Kph7 — g6

Приходится идти навстречу опасности, потому что дру-

гие продолжения быстро проигрывают. На 2. ... Kpg8

следует 3. ФЬ5 Ле8 4. Ф : f7 + Kpb8 5. Кеб. Или

2. ... Kph6 3. Фg4 Фс8 4, ФЬ4 + Kpg6 5. ФЬ7 + Кр : g5

6. f4 + Kpg4 7. ФИЗ X.

3, ®dl — g4 f7 — f5

Иначе белые играли бы 4. Кеб 4-.

4. е5 : f6 g7 ; f6

5. Kg5 — еб + Kpg6 — f7

6. Фй4 — g7 +1 Kpf7 • еб

56

№ 106. Шлехтер — Вольф

Остенде, 1905 г.

Ход белых

№ 108. Алёхин — Дрюит

№ 107. Ласкер — Бауэр

Амстердам, 1889 г.

Портсмут, 1923 г.

Ход белых

Ход белых

№ 109. Меринг — Финш

Аргентина, 1960 г.

Ход белых

7. ЛИ — el + Креб — f5

8. Ф§7 — h7 + Kpf5 — g5

9. Ле1 : е7

Белые упускают возможность объявить мат в 4 хода:

9. h4 4- Kpg4 (9. ... Kpf4 10. ФЬб +) 10. f3 + Kpg3

11. Фg7 + и 12. ®g4.

9. ... Л18 —g8

10. Ле7 — еЗ Ь5—Ь4

11. ЛеЗ —g3 + ФЬ8 : g3

12. ФЬ7 : g8 4-. Чёрные сдались.

57

Не менее интересна и нижеприведенная типическая

комбинация, в которой активная сторона лишает неприя-

тельского короля пешечного прикрытия с помощью жертвы

обоих слонов (диагр. 107). Kpg8 : h7

1. Cd3 : Ь7 4-!

2. Фе2 : Ь5 4- Kph7 — g8

3. Се5 : g7! Kpg8 : g7

Если 3. ... f6, то 4. JIf3.

4. ФЬ5 — g4 + Kpg7 — h7

5. ли — f3 еб — e5

6. лтз — h3 4- Феб — h6

7. ЛЬЗ : h6 4- Kph7 : h6

8. ф§4 — d7 ...

Заканчивает комбинацию двойной удар. Белые выиграли.

Как видите, на диагр. 108 та же картина. Королевский

фланг чёрных лишен фигурной защиты, а белые готовы

к решающей атаке.

1. Cd3 : h7 4-! Kpg8 : h7

Уклониться от принятия жертвы нельзя. Например:

1. ... Kph8 2. ЛЬЗ; или 1. ... Kpf8 2. С : g7 4-.

2. Лf3 — ЬЗ 4- Kph7 — g8

3. Cb2 : g7! Чёрные сдались.

Алёхин указал такой вариант: 3, ... f6 4. Ch6 (угрожая

5. <Dg4 4- Kpf7 6. ФИ5 4- Kpg8 7. ЛgЗ 4- Kph7 8. Cg7 4-

Kpg8 9. C : f6 4- и т. д.) ФЬ7 5. ФЬ5 (грозит 6. ЛgЗ 4-

и 7. Cg7 4-) Cf8 6. ®g4 4- Kph8 7. C : f8. (Пояснения

в скобках даны автором).

Следующая комбинация несколько отличается от

рассмотренной способом пожертвования второго слона

(диагр. 109).

1. Cd3 : h7 4- Kpg8 : h7

2. Cg5 — f6! g7 : f6

Ничего другого нет. На 2. ... Лg8 белые играют

3. ФЬ5 X. Не лучше и 2. ... g6 3. ФЬ4 4- Kpg8 4. ФЬ8 X.

3. ®g4 — h4 4- Kph7 — g8

4. ФЬ4 — g3 4-. Чёрные сдались. Если

4. Kph7, то 5, Ле4 и 6, ЛЬ4 X,

S8

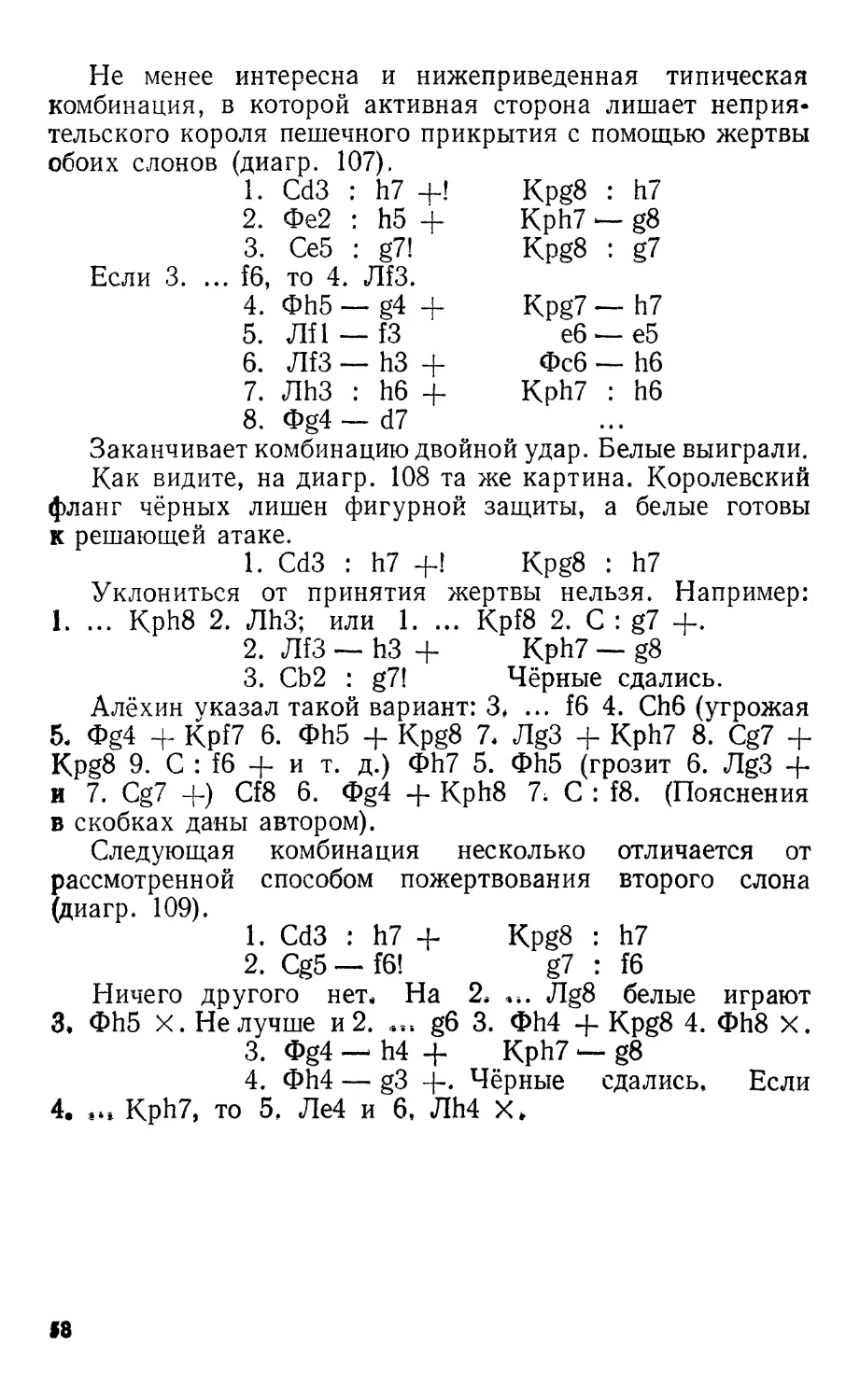

Задания к уроку 9-му

№ ПО

В обеих позициях ход белых

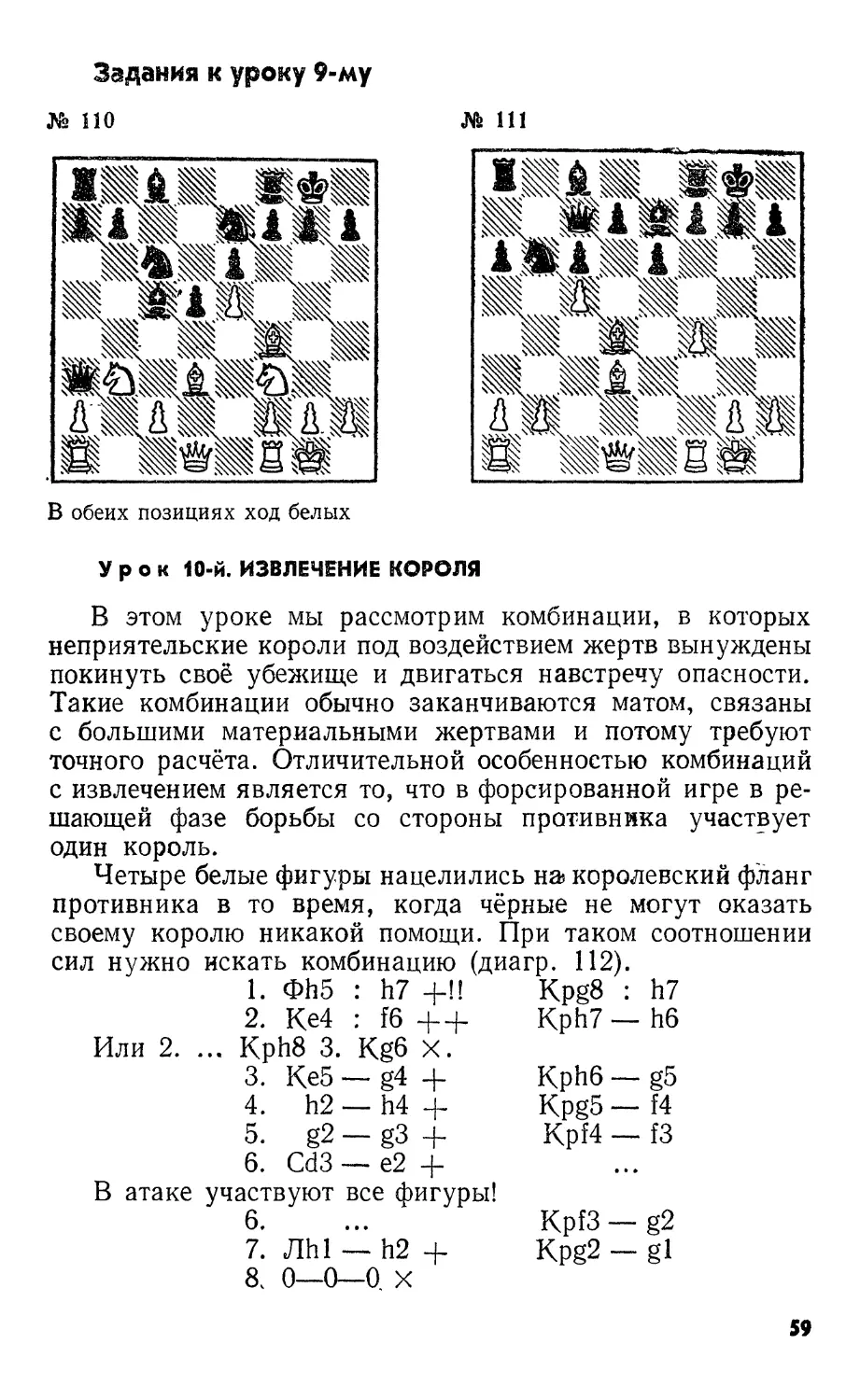

Урок 10-й. ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРОЛЯ

№ 111

В этом уроке мы рассмотрим комбинации, в которых

неприятельские короли под воздействием жертв вынуждены

покинуть своё убежище и двигаться навстречу опасности.

Такие комбинации обычно заканчиваются матом, связаны

с большими материальными жертвами и потому требуют

точного расчёта. Отличительной особенностью комбинаций

с извлечением является то, что в форсированной игре в ре-

шающей фазе борьбы со стороны противника участвует

один король.

Четыре белые фигуры нацелились на королевский фланг

противника в то время, когда чёрные не могут оказать

своему королю никакой помощи. При таком соотношении

сил нужно искать комбинацию (диагр. 112).

1. ФИ5 : Ь7 +!! 2. Ке4 : f6 ++ Kpg8 : Kph7 — h7 h6

Или 2. . ... Kph8 3. Kg6 X.

3. Ке5 - g4 + Kph6 — g5

4. h2 — h4 + Kpg5- f4

5. g2 — g3 + Kpf4 — f3

6. Cd3 — е2 +

В атаке участвуют все фигуры!

6. Kpf3 - g2

7. JIhl — h2 + Kpg2 — gl

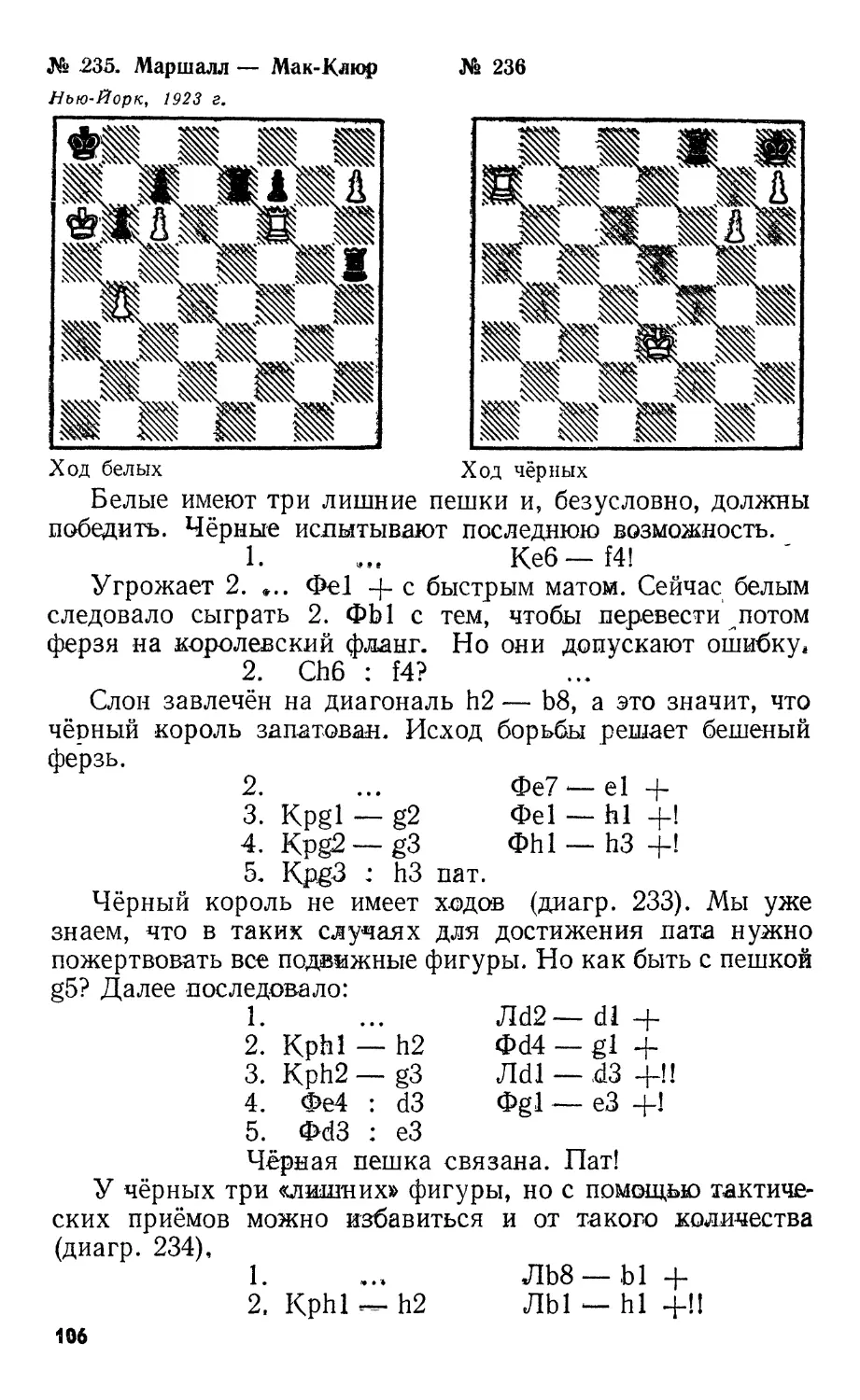

8. 0—0—0 X

59

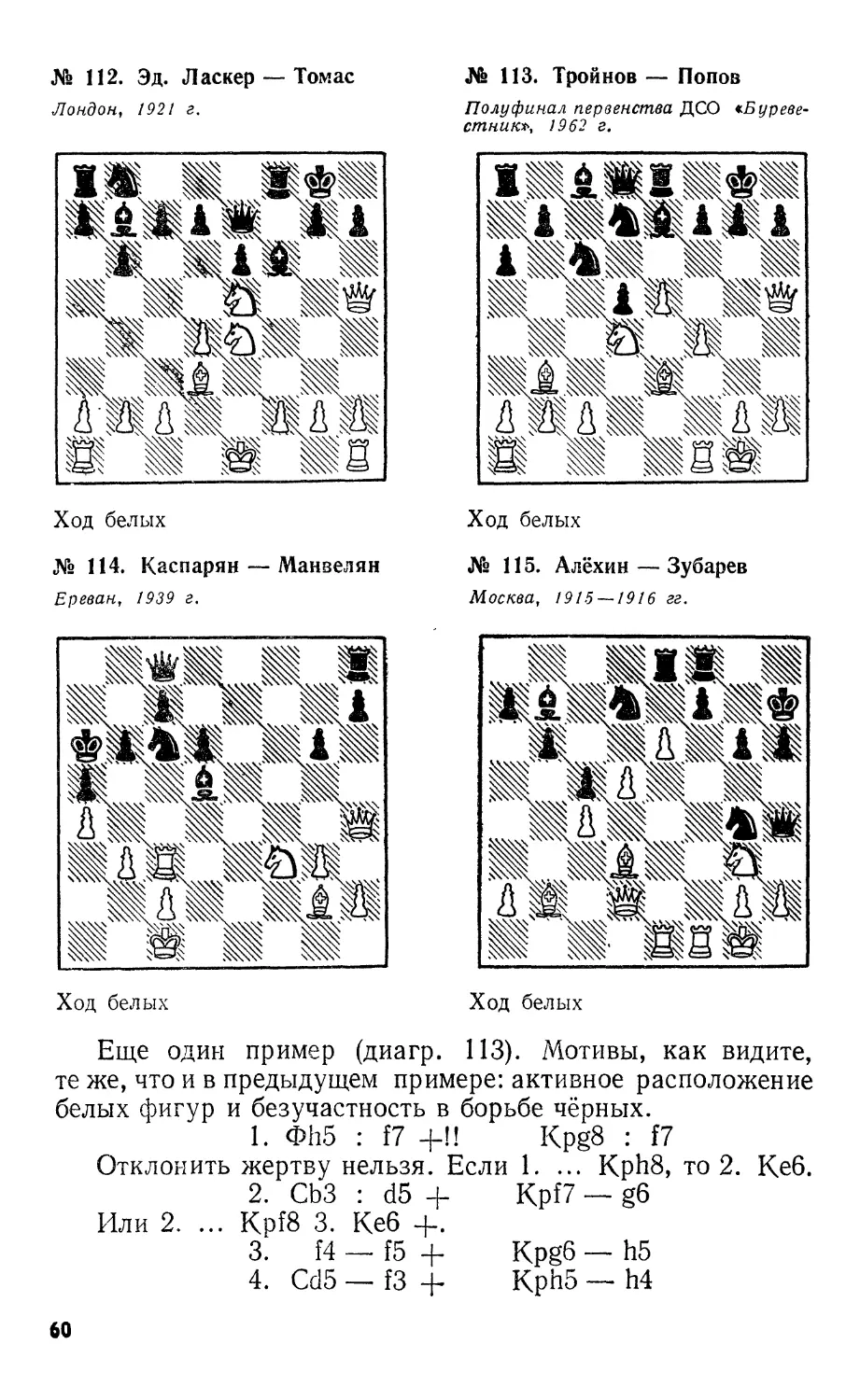

№ 112. Эд. Ласкер — Томас

Лондон, 1921 г.

Ход белых

№ 114. Каспарян — Манвелян

Ереван, 1939 г.

№113. Тройное — Попов

Полуфинал первенства ДСО «Буреве-

стник», 1962 г.

Ход белых

№ 115. Алёхин — Зубарев

Москва, 1915 — 1916 гг.

Ход белых

Ход белых

Еще один пример (диагр. 113). Мотивы, как видите,

те же, что и в предыдущем примере: активное расположение

белых фигур и безучастность в борьбе чёрных.

1. ФЬ5 : f7 +!! Kpg8 : f7

Отклонить жертву нельзя. Если 1. ... Kph8, то 2. Кеб.

2. СЬЗ : d5 + Kpf7 — g6

Или 2. ... Kpf8 3. Кеб +.

3. f4 — f5 + Kpg6 — h5

4. Cd5 — f3 -J- Kph5 — h4

60

5. g2«— g3 4-

6. Cf3 — g2 +

7. ЛП — f4 +.

Kph4 — h3

Kph3 — g4

Чёрные сдались.

Следующая комбинация интересна тем, что в матовании

«коллеги» участвует сам король активной стороны. Такое

явление встречается редко (диагр. 114).

Вначале небольшое вступление:

1. ЛсЗ : сб! Cd5 : сб

2. ФЬ4 — с4 + Краб — Ь7

А теперь следует развязка!

3. Фс4 : сб +!! КрЬ7 : сб

4. КГЗ — е5 ++ Крсб —с5

5. Ке5 — d3 + Крс5 — d4

6. Kpcl — d2!, и от 7. сЗ X защиты нет.

В следующем примере чёрные как будто расположены

активно. Они даже угрожают матом в один ход. Но следуют

две жертвы, и позиция их короля разрушена. Начинается

извлечение (диагр. 115).

1. ЛИ : f7 +!! ЛГ8 : f7

2. Cd3 : g6 +!! Kph7 : g6

3. Фа2 — d3 4- Kpg6 — g5

4. Cb2—cl 4-* Чёрные сдались.

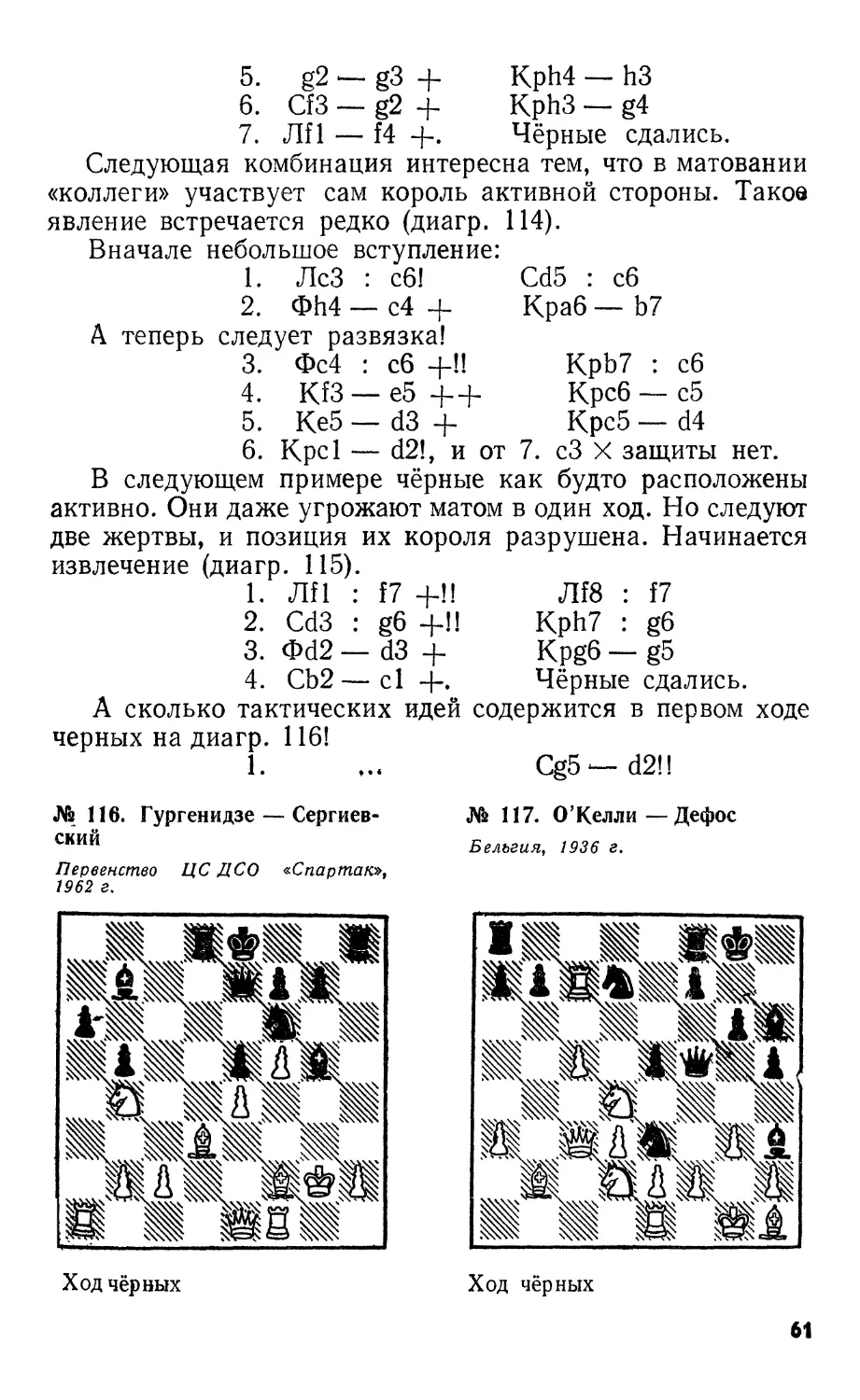

А сколько тактических идей содержится в первом ходе

черных на диагр. 116!

1. ... Cg5— d2!!

№ 116. Гургенидзе— Сергиев-

ский

Первенство ЦС ДСО «Спартак»,

1962 г.

Ход чёрных

№117. О’Келл и—Дефос

Бельгия, 1936 г.

Ход чёрных

61

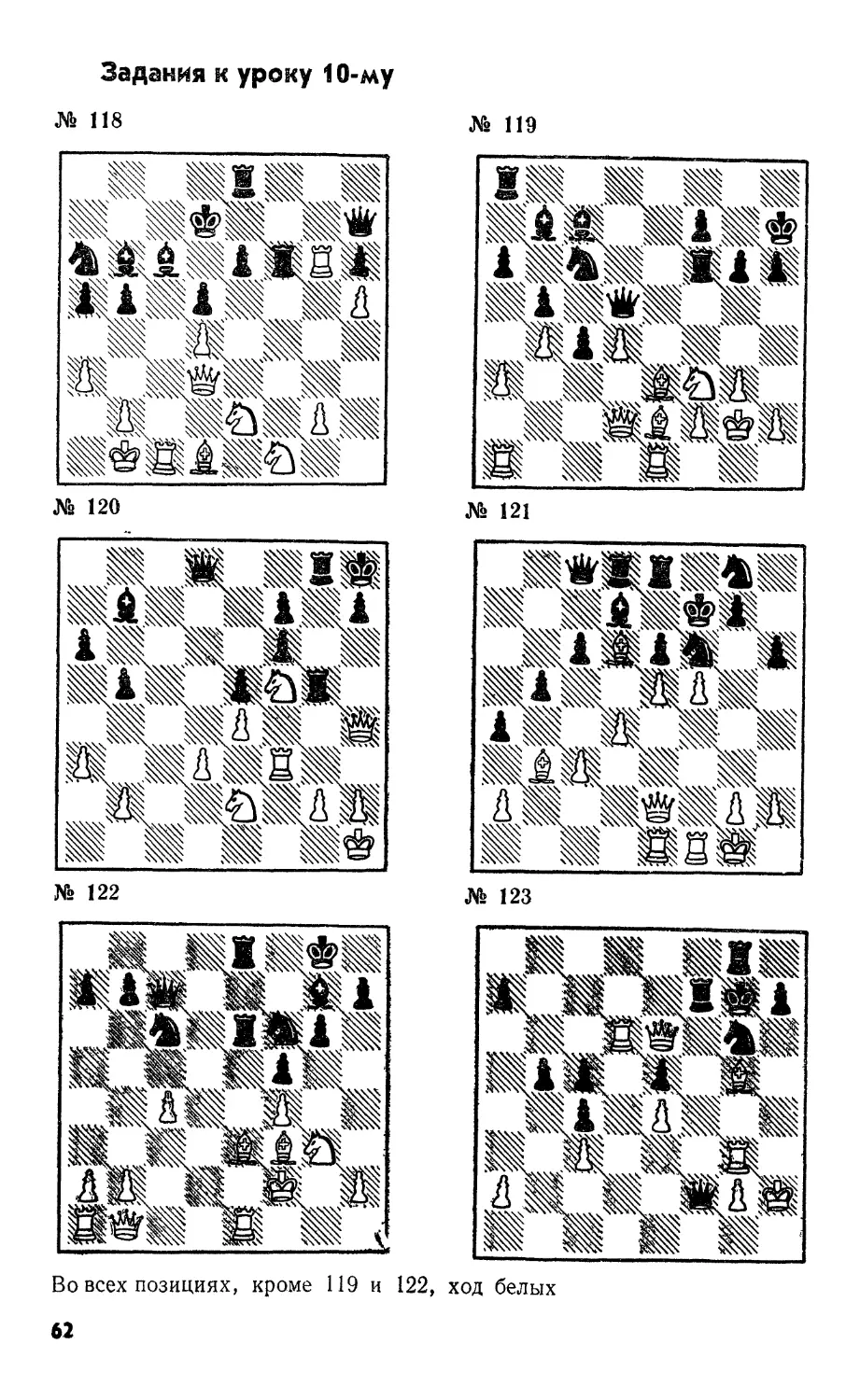

Задания к уроку 10-му

№ 118

№ 119

№ 121

Xs 120

№ 123

Xs 122

Во всех позициях, кроме 119 и 122, ход белых

62

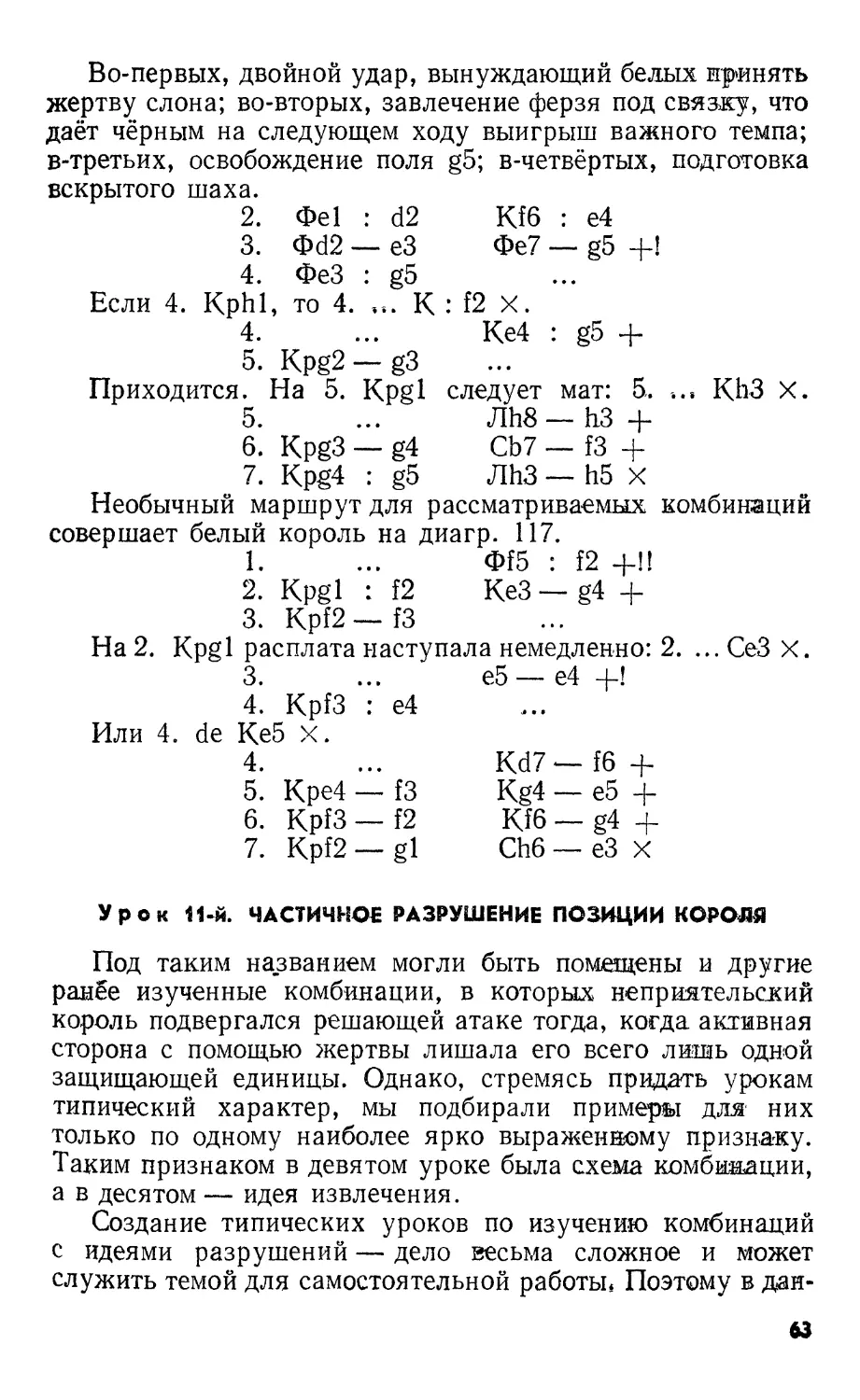

Во-первых, двойной удар, вынуждающий белых принять

жертву слона; во-вторых, завлечение ферзя под связку, что

даёт чёрным на следующем ходу выигрыш важного темпа;

в-третьих, освобождение поля g5; в-четвёртых, подготовка

вскрытого шаха.

2. Фе1 : d2 Kf6 : е4

3. <Dd2 — еЗ Фе7 — §5 +!

4. ФеЗ : g5

Если 4. Kphl, то 4. К : f2 X.

4. ... Ке4 : g5 +

5. Kpg2-g3

Приходится. На 5. Kpgl следует мат: 5. K.h3 X.

5. ... JIh8 — h3 +

6. Kpg3 — g4 Cb7 — f3 +

7. Kpg4 : g5 ЛЬЗ — h5 X

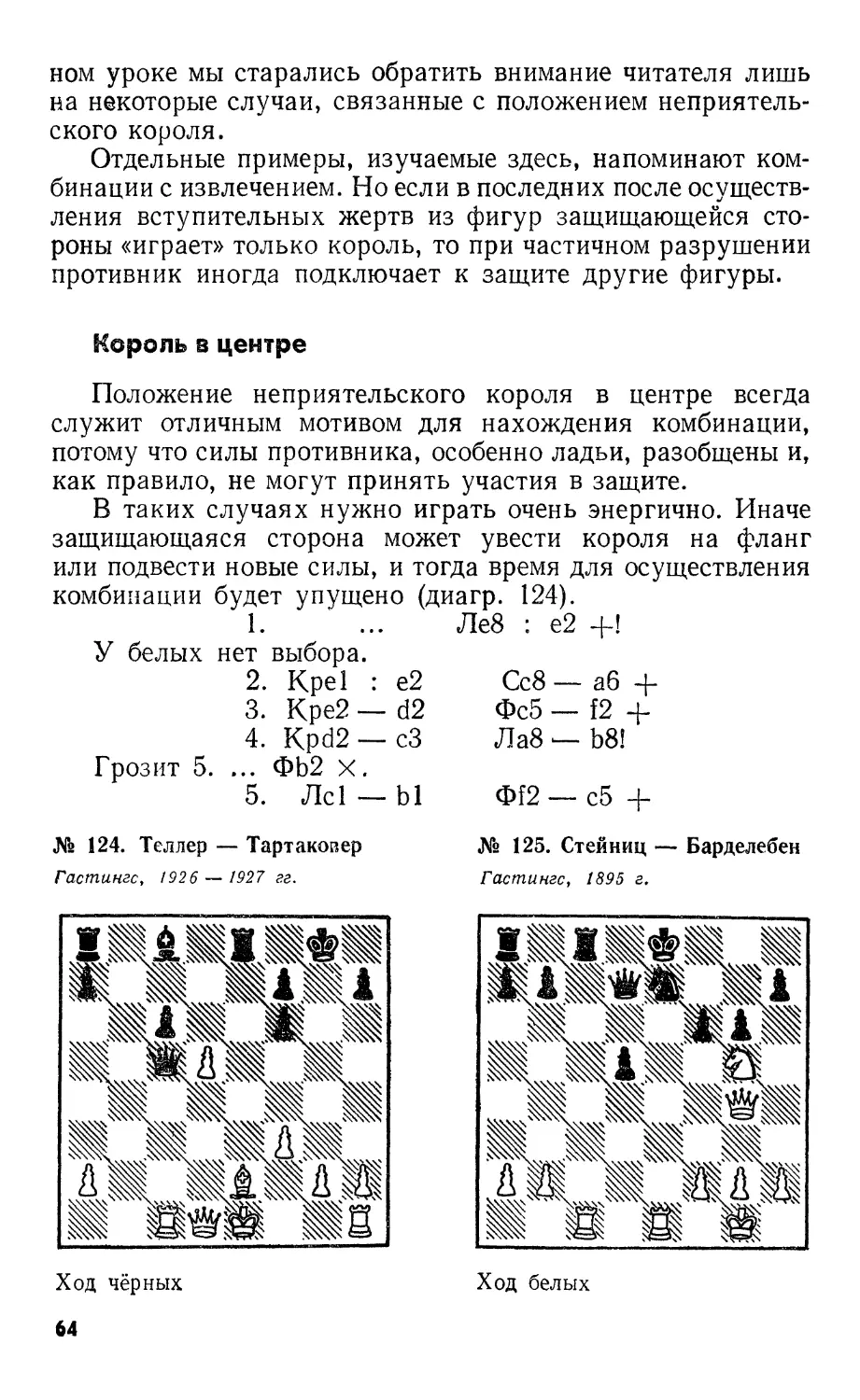

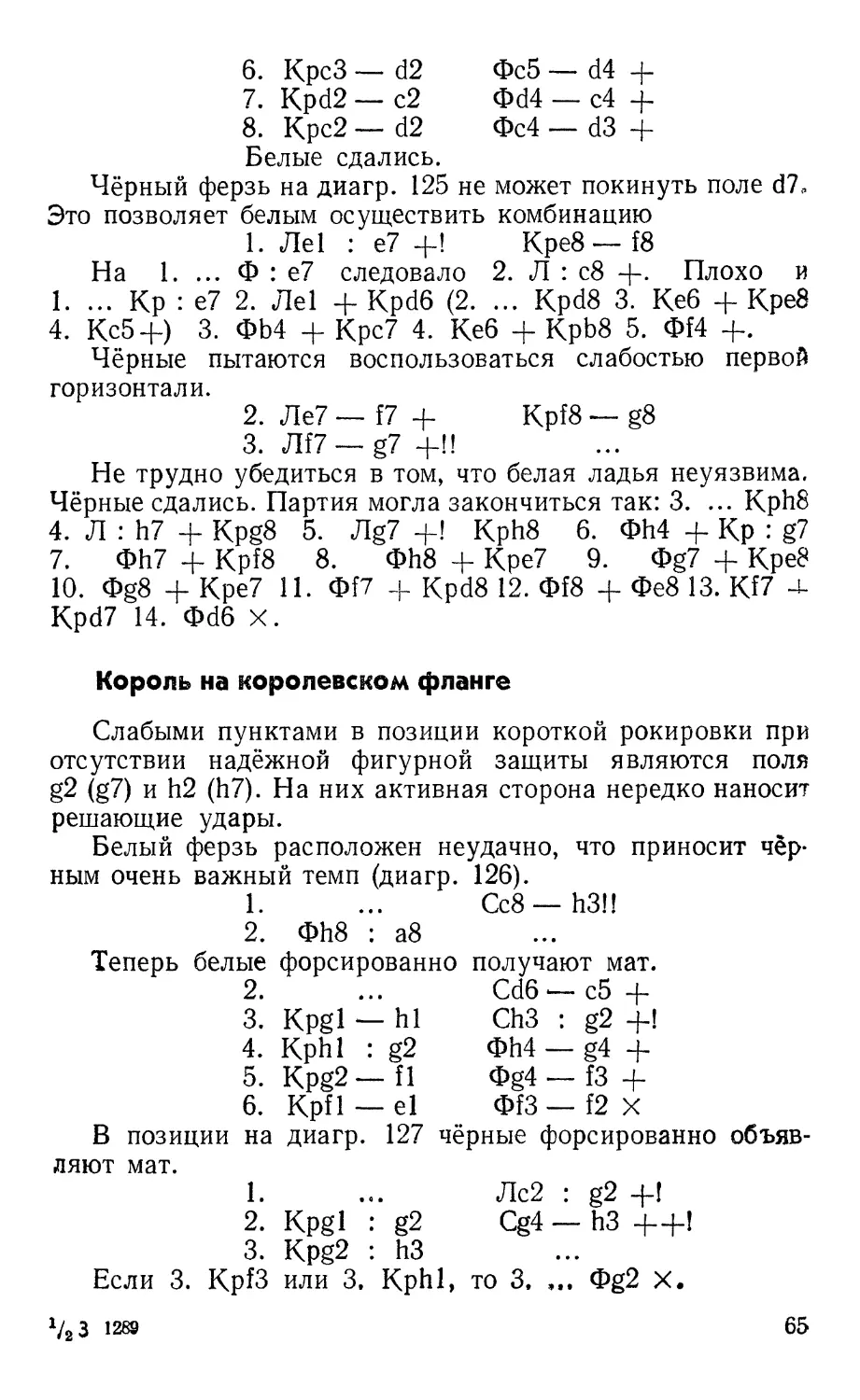

Необычный маршрут для рассматриваемых комбинаций

совершает белый король на диагр. 117.

1. ... Ф15 : f2 +!!

2. Kpgl : f2 КеЗ — g4 +

3. Kpf2— f3

Ha 2. Kpgl расплата наступала немедленно: 2. ... СеЗ X.

3. ... е5 — е4 -р

4. Kpf3 : е4

Или 4. de Ке5 X.

4. ... Kd7— 16 +

5. Кре4 — f3 Kg4 — е5 +

6. Kpf3 — f2 Kf6 — g4 +

7. Kpf2 — gl Ch6 — еЗ X