Автор: Шпет Г.Г.

Теги: всеобщая история политика политические науки философия история россии

ISBN: 978-5-8243-1145-7

Год: 2010

Похожие

Текст

Очерк развития русской философии

321

екта* и всей природы, как субъект-объекта209. Разъяснению этих

отношений посвящены статьи Павлова в его «Атенее».

Статьи Павлова в «Атенее»: «О взаимном отношении сведений

умозрительных и опытных» (1828. № 1, 2), «Философия

Трансцендентальная и натуральная» (1830. Февр.); «План (форма) науки» (Там

же. Απρ.).

Принимая во внимание приведенное различие, я не могу

согласиться с заключением проф. Сакулина (Ук. соч. С. 122), (1) будто в

статье, помещенной в «Мнемозине», «не делалось различие между

философией и другими науками, — предмет философии есть мысль,

естествознания — природа как субъект-объект и (2) будто в статье

«О взаимном отношении» и пр. признается, что «наука о природе

может быть построена только на опыте, умозрению здесь нет места», —

эта наука «содержанием имеет сведения опытные» («Атеней». С. 12), а

формы она все-таки почерпает из ума, в ней открытия совершаются

«исключительно способом эмпирическим» (С. 13), а теории все-таки

построяются умом. Что касается, в порядке προς ημάς210,

невозможности умозрения без опыта, то это, независимо от рассуждений

Павлова, философский труизм, доказать который, как труизм, можно

через простое reductio ad absurdum211 противоположного

утверждения. Последнее эмпирически означало бы, что мы можем мыслить,

«умозреть», не имея переживаний, т. е. не существуя.

Статьи в «Атенее» показывают способ, каким Павлов выходит из

затруднения, получающегося от того, что трансцендентальная

философия или наука чистого умозрения отождествляется с

самопознанием. Выход по пути наименьшей траты умственных сил известен:

торная дорожка психологизма. У конца ее одни присаживаются в

недоуменном раздумий на тему: как же так, пока не уснут над одним

'Ясное и недвусмысленное разъяснение Шеллинга об «одностороннем»

(=эмпирическом) характере субъекта, как предмета психологии, т. е.

эмпирической пауки о части природы, см. в «Лекциях о методе академических

занятий» (Werke. V. S. 271). Eigentlich müsste von der Psychologie bei der Physik die

Rede sein, so da zwischen Physik und Psychologie kein realer Gegensatz denkbar ist.

Selbst aber wenn man diesen zugeben wollte, würde man doch von der Psychologie

so wenig als etwa von der Physik in derselben Entgegensetzung begreifen, wie die

an die Stelle der Philosophie gesetzt werden könnte. Da die Psychologie die Seele

nicht in der Idee, sondern der Erscheinungn'eise nach und allein in Gegensatz gegen

dasjenige kennt, womit sie in jener eins, so... usf.

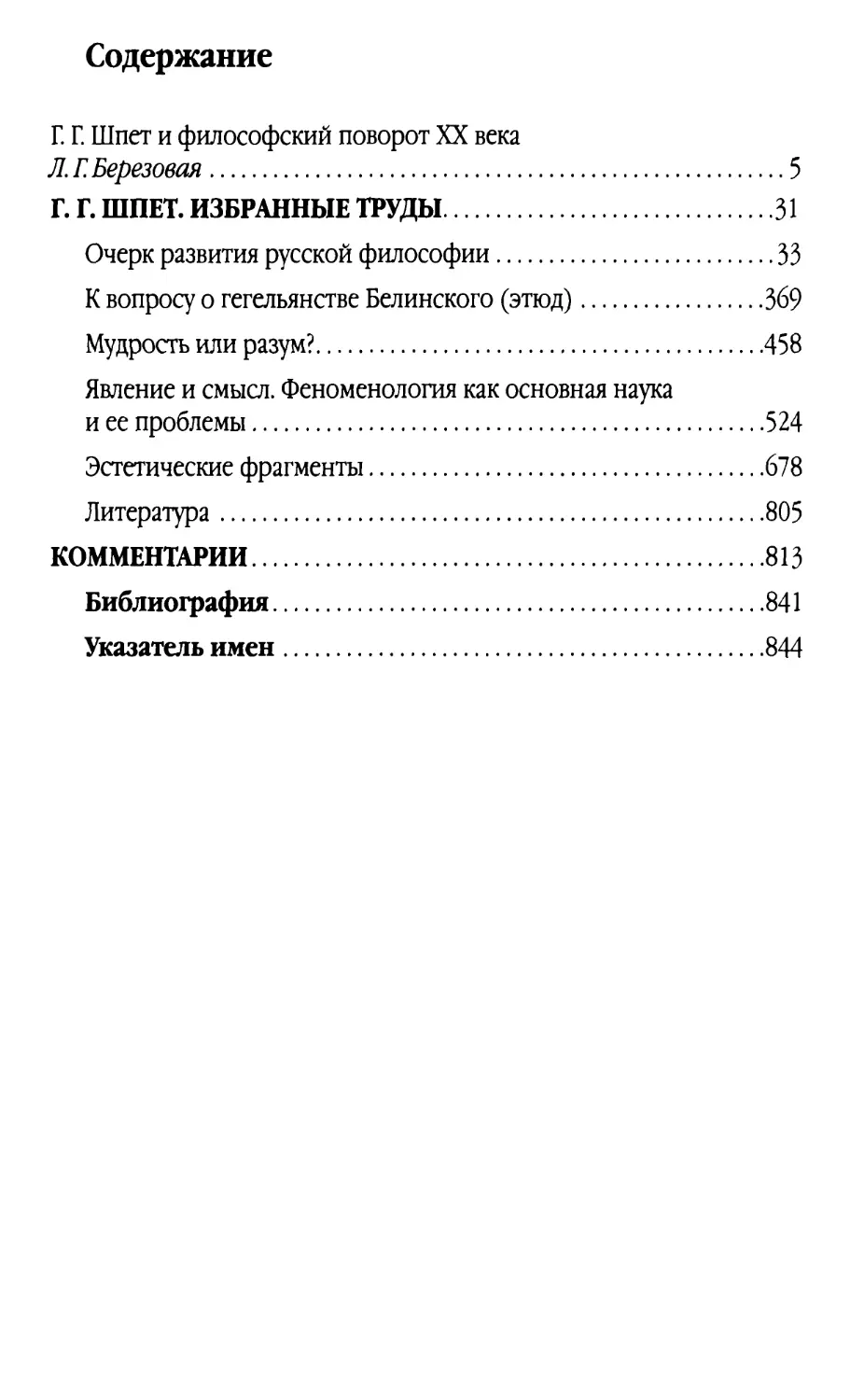

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

БИБЛИОТЕКА

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

МЫСЛИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

ДО НАЧАЛА XX ВЕКА

Руководитель проекта

А. Б. Усманов

Редакционный совет:

Л. А. Опёнкин, доктор исторических наук, профессор

(председатель);

И. Н. Данилевский, доктор исторических наук, профессор;

A. Б. Каменский, доктор исторических наук, профессор;

Н. И. Канищева, кандидат исторических наук,

лауреат Государственной премии РФ

(ответственный секретарь);

А. Н. МедушевСКИЙ, доктор философских наук, профессор;

Ю. С. Пивоваров, академик РАН;

А. К. Сорокин, кандидат исторических наук,

лауреат Государственной премии РФ

(сопредседатель);

B. В. Шелохаев, доктор исторических наук, профессор,

лауреат Государственной премии РФ

(сопредседатель)

МОСКВА

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

(РОССПЭН)

2010

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Густав Густавович

Ш П Е Т

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

СОСТАВИТЕЛЬ,

АВТОР ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬИ

И КОММЕНТАРИЕВ:

Л. Г. Березовая,

доктор исторических наук

МОСКВА

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

(РОССПЭН)

2010

Шпет Г. Г. Избранные труды / Г. Г. Шпет; [сост., автор вступ.

) ст. и коммент. Л. Г. Березовая]. — М. : Российская политическая

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 856 с. - (Библиотека

отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала

XX века).

ISBN 978-5-8243-1145-7

ISBN 978-5-8243-1145-7 © Березовая Л. Г., составление тома,

вступительная статья, комментарии, 2010

© Институт общественной мысли, 2010

© Российская политическая энциклопедия,

2010

Г. Г. Шпет и философский поворот XX века

Интеллектуальная биография

Густав Густавович Шпет — один из «культурных героев» XX в.,

которые создавали философию будущего, во многом

предвосхитили и подготовили современную гуманитарную науку. Одна из

книг об этом человеке называется «Прерванный полет» — его жизнь

и в самом деле похожа на полет: неунывающий, окруженный

друзьями и учениками, полный идей и замыслов, кипучей энергии

человек внезапно оказался ввергнут в безжалостную машину сталинских

репрессий и погиб.

Круг его научных интересов — философия, эстетика,

лингвистика, логика, история, психология, этнология, литературоведение —

заставляет говорить об интеллектуальном энциклопедизме, трудно

достижимом уже в XIX в., который разделил науки на отрасли знания.

Фактически Шпет предугадал тенденцию гуманитарной интеграции,

которая властно заявила о себе в наши дни. Все его работы

написаны словно на грани разных гуманитарных сфер и художественного

творчества. Не только философия — все пространство гуманитари-

стики, все множество наук о человеке и духе входили в круг его

интересов, размышлений и открытий.

Перечисление его интеллектуальных регалий — философ, один

из основателей феноменологии, герменевтики, создателей

философии языка, сотрудник многих философских изданий единственной

в мире Академии художественных наук — способно вызвать

недоумение: как мог этот человек сделать так много за неполные 58 лет?

И если учесть, что почти 20 последних лет жизни ему было

запрещено писать и печататься, то сколько же он сделать не успел! Век

философа оказался соразмерен такому же короткому поэтическому

веку его любимого поэта — Пушкина.

* * *

Густав Густавович Шпет родился в Киеве 7 апреля 1879 г. в

интеллигентной семье обедневшего дворянина. Домашнее воспитание и

классическая гимназия заложили основы образования. В 1898 г. он

6

Л. Г. Березовая

поступил на физико-математическое отделение Киевского

университета св. Владимира. При этом он разделял увлечение новейшей

философией, эстетическими новациями, свойственное студенчеству

начала XX в. — Серебряного века русской культуры. После

исключения и высылки из Киева за участие в студенческих волнениях, он

вновь поступил теперь уже на историко-филологическое отделение

Киевского университета, что с самого начала определило

энциклопедизм его образования. Здесь он близко сошелся с профессором

Г. И. Челпановым, сохранив с ним дружеские и профессиональные

отношения на всю жизнь. После окончания университета Шпет

уезжает в Москву, где пробует начать карьеру университетского

профессора. Его лекции звучали в стенах Московского университета и

Народного университета им. А. Л. Шанявского, на Высших женских

курсах, в Педагогическом институте. Но философия открывалась

перед ним не только как способ заработка и карьеры, но и как

беспредельное пространство мысли. Вместе с Челпановым он участвовал в

создании Психологического института, при его поддержке начинает

собственные научные изыскания.

Летом 1910 г. Шпет отправился в Германию для обучения в

немецких университетах, как делали тогда многие из его поколения

интеллигенции. В течение трех лет он слушал курсы в Геттинген-

ском университете, в т. ч. курс Э. Гуссерля, основателя

феноменологии. Лекции Гуссерля о феноменологии стали поворотным

моментом в интеллектуальном созревании Шпета, сформировав стержень

его философских воззрений. Лето 1913 г. Шпет провел в

библиотеках Лондона и Эдинбурга, готовя свою диссертацию и собирая

материал для будущих философских работ. К началу Первой мировой

войны он вынужден был вернуться в Россию.

По возвращении из Германии Шпет стремительно вошел в

московский круг интеллектуалов и художников. В числе его друзей

музыкальный реформатор Э. Метнер, поэт-символист А. Белый,

основатель нового театра К. С. Станиславский, поэт и издатель

Ю. Балтрушайтис. Он постоянный посетитель художественных

выставок, театральных премьер и философских дискуссий,

наполнявших жизнь Москвы в предреволюционные годы. Им было о чем

говорить и спорить — молодому поколению русских философов и

основателям символизма как нового художественного

мировоззрения. А. Белый, сохранивший дружбу со Шпетом на всю жизнь, вспо-

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

7

минал о нем как о неистощимом на выдумки, веселом и энергичном

человеке, отчаянном полемисте. Шпет хранил память о

«московском лете 1915 года», которое он провел вместе с Л. И. Шестовым и

Вяч. И. Ивановым в посещениях поэтических вечеров. Тогда на них

«правили бал» футуристы — «провозвестники будущего». Таким

образом, Шпет проникся модернистской культурой Серебряного века,

и сформировавшийся тип его мыслительной деятельности оказался

полностью в русле новаторских и энциклопедических течений

начала XX в.

Взлет его философских размышлений, апогей творчества

пришлись на самые неблагоприятные для науки годы: 1916-1922.

Зрелость и полнота его мысли в этот период выразились в настоящем

фейерверке новаторских философских работ, далеко не все из

которых увидели свет. Его диссертация «История как проблема логики»

(1916) была издана накануне революции в виде книги. Но работа

«Герменевтика и ее проблемы», обозначившая настоящую

философскую революцию, в 1918 г. не могла стать известной

интеллектуальной общественности, поскольку Россия оказалась ввергнута в

пятилетие революций и войн. А основополагающая работа Шпета

«Герменевтика и ее проблемы» впервые была опубликована только в

1989-1992 гг., а с библиографической и историографической

расшифровкой рукописного варианта — только в 2005 г.

Однако Шпет в революционные 1917-1918 гг. еще не мог знать

ни своей судьбы, ни судьбы своих рукописей. С его неуемным

характером революция воспринималась как взрывное расширение

возможностей для работы. Действительно, в самые трудные и

мятежные годы России он развивает бурную деятельность. В 1918 г. —

становится профессором Московского университета, оставаясь там

все годы жесточайшей перестройки высшего образования — до

1928 г. Тогда же он начал выпуск философского ежегодника «Мысль

и слово» (вышло 2 выпуска). В его интеллектуальном пространстве

появляются известные философы: Н. О. Лосский, М. О. Гершензон,

С. А. Аскольдов, И. И. Лапшин, Н. А. Бердяев. В 1919 г. Шпет — в

числе создателей Вольной философской ассоциации творческой и

вузовской интеллигенции. Совместно со своим учителем Челпановым

он учреждает кабинет этнической психологии в Московском

психологическом институте. В 1920 г. Шпет, «в душе артист», по словам

своего друга А. Белого, вошел в художественный совет МХАТ Верная

8

Л. Г. Березовая

дружба связывала его с реформаторами театра К С. Станиславским,

О. Э. Мейерхольдом, А. Я. Таировым.

В 1918 г. в растерзанной революцией Москве создается

лингвистический кружок молодых поклонников феноменологии, которые

начинают масштабное изучение интерпретации языка. Знаменитый

лингвистический кружок в Москве достигает пика своей

деятельности в 1919-1920 гг. Он объединил лучшие силы в области

филологии, лингвистики, философии и стал провозвестником знаменитого

«лингвистического поворота» в гуманитарных науках в XX в.

Почему он оказался в числе тех, кто, не разделяя многих

установок новой власти, не покинул страну, как немалое число его друзей

и единомышленников? Почему оставались и пытались осмыслить,

понять коммунизм другие его современники: Н. А. Бердяев, С. Н.

Булгаков, Ф. А. Степун, А. Белый, А. А. Блок, Г. П. Федотов?.. Шпет мало

интересовался политикой, еще меньше — политической

деятельностью. Но свою философскую деятельность он понимал как

действительную «философию жизни», участие в общественном движении,

интеллектуальном процессе. Идеал философской «башни из

слоновой кости» был бесконечно чужд для него. Философию он понимал

как «дело общественное», но философия не помогла ему предвидеть,

каким оно будет, это «новое общество». В одном из писем 1912 г.,

адресованных своей невесте Н. К. Гучковой, он писал: «Ты

представляешь себе "отлично", что я могу "усовершенствоваться и

углубляться" без философии, без моей книги, без чтения других книг... Я этого

абсолютно не представляю... Я даже не хочу и пытаться представить

себе что-либо подобное!.. Что для меня философия я тебе

неоднократно говорил и не буду этого повторять... История не есть история

личного совершенствования, а есть история роста духа народного, в

конечном счете, духа человечества... И кто хочет, чтобы и его капля

труда нашла свое место в этой общей сокровищнице, должен иметь

общение с этими великими прошлого — и это есть чтение книг, их

изучение, а я хочу еще и свою каплю добавить...»1

Вряд ли слова 33-летнего человека можно целиком отнести на

счет юношеского максимализма. Его взгляды мало изменились и

пять лет спустя, когда надо .было делать выбор: работать, действо-

1 Цит. по: Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...»: Очерки

интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 246.

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

9

вать в новых условиях революции или уйти в эмиграцию, внешнюю

ли, внутреннюю ли. В любом случае, дело было не в «розовых

очках». В 1917 г. он писал жене: «Социалисты будут, конечно, кричать

о своей победе и победах революции, но история пойдет по-своему:

куда — сейчас никто не видит»2. А в его дневнике за 1920 г. есть

такая запись: «Настоящ<ий> момент есть момент велич<айшей>

опасности для духа. Ком<мунизм> обнаружил себя со стороны, которую

до сих пор — как и много другого в себе — тщательно скрывал. Ему

нужна тол<ько> техника, медицина и госуд<арственные>

чиновники, ему не нужна наука, дух, мысль. То, чем пугали в ком<мунизме>,

и чему мы не верили, оказалось действит<ельностью>...»3 Но сдаться

на милость обстоятельств, опустить руки было не в его обычае.

Оказавшись в центре революционного урагана, он своей

жизнью опровергал обывательское представление об «отшельничестве»

философов. Шпет, напротив, был полон грандиозных планов,

разворачивает активную деятельность по преобразованию науки. С 1920 г.

он вошел в состав только что образованной Российской академии

художественных наук (РАХН, с 1927 г. - ГАХН). В 1921-1923 гг.

возглавлял Институт научной философии в составе Ассоциации

научно-исследовательских институтов (АНИИ) при факультете

общественных наук (ФОН) Московского университета, а позже стал

вице-президентом ГАХН. Совместно с Челпановым налаживает

работу по психоанализу. Его Институт научной философии

превратился в настоящий «Ноев ковчег» для старой интеллигенции,

согласной сотрудничать с советской властью (В. В. Виноградов, И. А Ильин,

С. Л. Франк). Здесь же состоялся философский дебют нового

поколения гуманитариев: Л. И. Аксельрод, В. Ф. Асмус, А А Богданов,

А М. Деборин, Н. И. Кареев, И. К. Луппол). Ситуация до конца

1920-х гг. еще благоприятствовала всякого рода новациям и

экспериментам. Это было время безудержного творчества шпетовского

поколения русской интеллигенции, которая восприняла

радикальную перестройку научного знания, культуры и образования как

вызов и шанс, зовущий их к максимальной отдаче. Но этот шанс

последнего поколения Серебряного века оказался мифическим.

2 Там же. С. 247.

3 Там же. С. 248.

10

Л. Г. Березовая

А пока Шпета увлекает идея «поставить на службу обществу»

гуманитарные науки, которая питала дерзостный план

«гуманитарного обеспечения» строительства социализма в СССР. Казалось, что

достаточно сделать «точными» и «научными» такие тонкие сферы,

как поэзия, художественное творчество, мысль — и гуманитаристи-

ка превратится в такой же неотъемлемый и необходимый «столп»

общества, как материальное производство.

Проникнутый идеей преобразования философии, Шпет в 1921 г.

возглавил созданный в составе РАХН Институт научной

философии. В данном случае ключевым в названии института было именно

слово «научный». Шпета по-настоящему волновали критерии

«научности», которым должна была соответствовать новая философия.

Является ли философия наукой? Почему ее считают «абстрактной»

и «оторванной от жизни», «непонятной»? Почему действительно

абстрактную математику считают «полезной» и нужной, а «науку о

бытии», о «действительной жизни» — нет? Блестящее образование, в

том числе и математическое, подлинная «включенность» в богатство

европейской мысли позволяли ему разворачивать масштабные

исследования, формировать философскую мысль XX в.

Поиск ответов на злободневные вопросы современности привел

Шпета к обстоятельному изучению всей истории философии. При

этом история появления и становления интеллектуального

творчества в такой «нефилософской» стране, как Россия, оказалась

настоящим открытием, поскольку наглядно моделировала алгоритмы

решения насущных вопросов философии. Шпет задумал огромную

работу — полную историю европейской философской мысли.

Первая ее часть — «Очерк развития русской философии» — появилась

в 1922 г. Эта книга уникальна и злободневна до нынешнего

времени, а ее автор не может не поражать современного читателя своим

интеллектуальным потенциалом. Нам предстает принципиально

иной тип образованности и уже невозможная в наш век

информативной перенасыщенности широта системного мышления. Обилие

информации уже давно затеняет ее анализ, собственно

человеческую мысль. «Очерк» Шпета — продукт другой интеллектуальности.

Знание 17 (!) языков, свободное владение всеми философскими

системами своего времени, энциклопедизм, свойственный культуре

Серебряного века, позволяли Шпету легко переходить от автора к

автору, от страны к стране, обозревать многовековые интеллектуаль-

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

11

ные процессы от философов Древней Греции до новейших течений

мысли. Фактически Шпет принадлежал к числу последних «детей

Серебряного века» с его «культурным и религиозным Ренессансом»,

по определению H. А. Бердяева. И тот взлет творчества и мысли,

которыми были отмечены грозные 1920-е гг., стали «лебединой

песней» этого удивительного времени в истории России. При

написании своих «Очерков» Шпет исходил из всего культурного наследия.

В предисловии он указывал, что истоком его книги были далеко не

только философы и их труды. «Не меньше, а подчас и еще больше

я обязан историкам нашей литературы, в особенности авторам

таких исследований, как исследования Я. К. Козмина (о Надеждине),

П. Н. Сакулина (о кн. Одоевском), М. О. Гершензона (о Чаадаеве),

А. А. Корнилова (о Бакунине) и др.»4

Выбор был точным: в России не существовало собственной

философской традиции, а возникшая общественная мысль своей

колыбелью имела литературу и историю — именно эти отрасли

гуманитарного знания получили наибольшее развитие в первой половине

XIX в., когда рождалась русская интеллигенция.

Вышедший первый том «Очерка развития русской философии»

стал и первым масштабным итогом философских размышлений

Шпета, которые определили его собственное место в пространстве

философического знания. Второй том, однако, остался в

рукописи (хранится в Отделе рукописей РГБ). Но художественная натура

Шпета не могла ограничиться академической историей

философией, с равной обстоятельностью переходящей от «школы» к «школе».

Своего рода «венком философских сонетов» стал цикл его очерков

о наиболее любимых и интересовавших его мыслителях России:

П. Д. Юркевиче, П. Л. Лаврове, А. И. Герцене. В них была выдвинута

оригинальная гипотеза «культурного сиротства» русской

философии, отсутствия у нее естественных интеллектуальных истоков.

Изучая историю русской философской мысли, Шпет находил

своих «исторических собеседников», которые, как и он, читали

Платона, толковали Гегеля, Канта. Он спорит и разговаривает с ними,

как со своими современниками. Исторические «собеседники»

помогают ему выявить стержневую проблему формирования русского

4 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г Г Философско-

психологические труды. М., 2005. С. 77.

12

Л. Г. Березовая

интеллектуализма: способы освоения европейской мысли в попытке

адаптировать ее к отечественной «злободневности». Так начинался

«большой философский разговор» в культуре XX в.

Главной проблемой, вокруг которой Шпет построил свою

историю философии в России, был казалось бы «наивный» вопрос о

«пользе» философии как науки. Позитивистский XIX век с его

царствованием естественных и «точных» наук, принимая западную

философию при отсутствии собственной философской традиции,

неустанно искал «пользу» и позитивный смысл в занятиях

философией. Стремление непременно вписать философию в общую схему

разделения наук по областям знания затенял понимание

собственного предмета философии. История вопроса о «пользр» философии

позволила Шпету с редкой проницательностью и точностью

обрисовать суть философского знания вообще и специфику его

интерпретации в России.

Предмет философии — реальное бытие во всей его цельности в

человеке. Исторический подход автора высветил предельную

«конкретность», «жизненность» философского знания, а самого Шпета

поставил в один ряд, плечом к плечу с европейскими мыслителями

первой половины XX в. Складывающаяся в Европе «философия

жизни» (Дильтей) оказалась соразмерной и адекватной тому уровню

русской философии, которую представлял Шпет. На его имени было

окончательно преодолено «обезьянничанье» русского

интеллектуализма, псевдофилософичность мнений и рассуждений о «пользе» и

фактически завершен философский ренессанс конца XIX —

начала XX в. Связь с культурным ренессансом очевидна — в 1922-1923 гг.

появляются его «Эстетические фрагменты», которые заложили

основы эстетики XX в.

Однако трудно было найти более неподходящее время для

поисков философских истин в России. Поневоле деятельность Шпета

смещается с собственно научных исследований в область

практической деятельности в ГАХН. Как вице-президент ГАХН и

фактически научный руководитель Академии, он занимается множеством

организационных и представительских проблем. В этот период

окончательно оформляется его учение о языке. Через пять лет

после «Эстетических фрагментов» (в 1927 г.) вышла последняя большая

его книга — «Внутренняя форма слова», одна из классических работ

в области герменевтики. Эстетические и философские идеи Шпета

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

13

привлекли к нему талантливую гуманитарную молодежь; сложилась

научная школа. Семиотические подходы, проблемы интерпретации

легли в основу исследований будущих известных лингвистов и

теоретиков поэтики: Г. О. Винокура, Б. В. Горнунг, Р. О. Шор, Р. О.

Якобсона. Сложилась феноменологическая школа, где видную роль играли

ученики Шпета: Н. Н. Волков, Н. И. Жинкин, Б. И. Ярхо, А. А. Губер,

А. Г. Габричевский, А. Г. Цирес.

К Шпету тянулись друзья, единомышленники и просто добрые

знакомые. Проект нового искусства и новой философии, вообще

программа полного обновления всей сферы гуманитарной

деятельности увлекли значительную часть не только молодого

поколения философов, но и «старой интеллигенции», воспитанной в

культуре Серебряного века. Иные же нашли в этой деятельности

единственно приемлемую для себя платформу приложения

интеллектуальных сил. Это был проект ГАХН, который не вполне

совпадал с авангардистскими амбициозными планами формирования

«пролетарской культуры» с их идеями «пользы», «искусство — в

массы» и теургистской миссией культуры по строительству

«новой жизни». Но к концу 1920-х гг. обе установки в еще большей

степени расходились с формирующимся алгоритмом новой

культурной политики коммунистической власти. От первоначального

«контроля» и «управления» культурой новая власть переходила

к полномасштабному «конструированию» идеологической

«советской культуры», выдвинув в качестве первого шага

программу «культурной революции». Совершившаяся на рубеже 1920-

1930-х гг. «культурная революция» смела все прежние

интеллигентские проекты «обновления», заново выстраивая гуманитарную

область «советской науки». Если прежде интеллигенция

Серебряного века, не принимавшая авангардизм, могла найти свою нишу

в культурно-просветительской или научной работе, то теперь она

стала принципиально не нужна, тем самым превращаясь во

«врага». Наступало время иной интеллигенции — «специалистов» и «об-

разованцев», «советских деятелей культуры», которые не нуждались

ни в знании языков, ни в чтении иностранной литературы, ни в

размышлениях «о бытии в целом».

Первые раскаты грома прозвучали в 1927 г. После публикации

работы «Внутренняя форма слова» Шпета выдвинули в Академию наук

Однако обсуждение его кандидатуры перед выборами в Академию

14

Л. Г. Березовая

вылилось в обвинение в идеологической чуждости,

приверженности к идеалистической «буржуазной науке» и общей враждебности

советской власти. В результате он не только не попал в академики,

но и был забаллотирован при выборах на кафедре философии в

родной ГАХН. Зловещее заключалось, однако, не просто в

критике философа, а в том, что он попал под общий каток кампании

против всего гуманитарного наследия Серебряного века: разгром

«старой исторической школы» школой M. H. Покровского;

ликвидация самого предмета «История России» в школах, «дело» академика

С. Ф. Платонова, академика Е. В. Тарле, борьба против «формализма»

в искусстве на фоне открывающегося периода политических

процессов против «врагов народа». Уцелеть интеллектуально

самобытной и самостоятельной ГАХН и самому Шпету в этой ситуации не

было шансов.

В 1929 г. наступают трудные времена, ГАХН переживает

проверку за проверкой, проводятся «чистки», во время которых пострадали

многие друзья и сотрудники Шпета. В конце концов ГАХН

закрывается, поскольку не оправдал надежд советской власти на «перековку»

старой интеллигенции.

После ликвидации ГАХН Шпет разом лишился и научного

общения, и возможности публиковаться и даже заниматься научной

работой вообще. Как многих других, некоторое время его выручает

знание языков и масштабность культурного уровня. Теперь он занят

переводами на русский язык Байрона, Шекспира, У. Теккерея, других

европейских писателей. Талантливый человек, впрочем, талантлив

во всем. Шпету принадлежит один из лучших переводов «Записок

Пиквикского клуба» Ч. Диккенса с обширными комментариями. Он

получил большой заказ на перевод работы Гегеля «Феноменология

духа» и с увлечением принялся за работу. Тем не менее Шпет

продолжает разрабатывать философские концепции, хотя научные

работы остаются в рукописях.

В период своего вынужденного научного молчания после 1929 г.,

отстраненный от всех должностей, Шпет сумел в переводах

продемонстрировать на практике методы герменевтики. Блестящие

переводы произведений Данте, Шекспира, Диккенса, Теккерея

сопровождались чуть ли не томами комментариев и пояснений.

Литературный текст обретал живую смысловую плоть и все богатство

смыслов, обрастая в комментариях расписаниями дилижансов,

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

15

меню английских таверен, суммами жалованья слуг и рыночных

цен. Литературные комментарии Шпета представляют собой

полноценную научную работу по интерпретации, «раскрытию» всего

смыслового и контекстуального богатства литературного текста.

При этом Шпета нисколько не задевало, что его блистательные

переводы публиковались массовыми тиражами даже без указания

имени переводчика.

В 1932 г. у Шпета была еще некоторая возможность работать — в

Академии высшего актерского мастерства, одном из последних

уцелевших учреждений творческой интеллигенции. Но и ее дни, как и

деятельность Шпета, закончились довольно скоро. В 1935 г. Шпет

был арестован и осужден на ссылку по «дежурному», но оттого не

менее грозному обвинению в «антисоветской деятельности»

(статьи 58-10-и 58-11). Правда тогда дело закончилось ссылкой в

сибирский город Енисейск с последующим переводом в Томск —

университетскую столицу Сибири.

Здесь, в Томске, начался последний период его деятельности.

Заказы на переводы были аннулированы, и встал вопрос о материальном

выживании. Шпет продолжает занятия переводами, но на этот раз

не только для заработка, но и «для души». Именно в Томске им был

завершен великолепный перевод «Феноменологии духа» Г.-В.-Ф. R-

геля — перевод, не превзойденный до сих пор. Он был опубликован

без указания имени переводчика только в 1959 г.

В период Большого террора 1937 г. Шпет был арестован вновь по

сфабрикованному делу об «офицерско-кадетско-монархическом

заговоре». На этот раз власть мало утруждала себя соблюдением

формальностей: следствие было закончено в двухдневный срок, а от суда

до исполнения приговора (смертная казнь) не прошло и двух

недель. Однако родные еще долго ничего не знали о гибели близкого

человека. «Милосердная» власть застенчиво избегала выразительной

цифры погибших только в роковом 1937 г.: по этой причине даты

смерти жертв Большого террора в извещениях «разносились» по

ближайшим годам. Так в извещении о смерти Шпета появилась дата

1940 г., которая фигурировала в литературе многие годы. Только в

начале 1990-х гг., когда вновь открылись документы НКВД о жертвах

сталинского террора, была восстановлена подлинная дата

исполнения расстрельного приговора — 16 ноября 1937 г. в поселке Колпа-

шево Томской обл.

16

Л. Г. Березовая

Философские взгляды

Шпет сложился как оригинальный философ еще до революции.

Главная сфера его интересов определилась уже в ранних работах —

история философии и «чистая» философия. В предшествующее

революции десятилетие русская мысль была пронизана отчетливым

противоборством между наследием века Просвещения — идеей

господства разума (racio) с его позитивистскими подходами и

новой религиозной идеалистической философией, воспринявшей от

культуры Серебряного века примат «посвятительного»,

интуитивного знания. Позиция рационалистов усиливалась и модным тогда

социологизмом марксизма, претендующего на «строгую научность».

Шпет остался на независимымых позициях, не разделив ни

религиозной философской концепции ведущих мыслителей Серебряного

века, ни марксистской материалистической доктрины. Он называл

себя сторонником «реальной философии», «позитивной

философии», вкладывая в это понятие собственный смысл.

Спор между рационалистами и «интуитивистами» охватывал

всю европейскую культуру и вышел наружу после публикации

книги О. Шпенглера «Закат Европы» (в России — в 1923 г.). Суждения о

«кризисе культуры», однако, звучали в русской мысли, начиная еще

с конца XIX в. Речь шла о кризисе прежней культуры Просвещения.

Символизация художественного творчества распространялась на

сферу мысли. А. Белый, Вяч. Иванов выступили от имени искусства

и поэзии, подавая «символизм как мировоззрение». Идея «цельного»

познания, соединявшая чувства, мысль и веру, являлась ведущей в

мировоззрении культуры Серебряного века: принцип

«нераздельности и неслиянности всего» А. Блока, «всемство» Л. Шестова,

«посвятительное знание» Вяч. Иванова.

Наступивший XX в. подверг жестокой ревизии прежний

рационализм, доказав относительность «точного знания», зыбкость

моральных догм, неустойчивость общественных структур,

изменчивость эстетических оценок. Революции, катастрофы, потрясения и

войны, которыми открывалось новое столетие, только усиливали

ощущение относительности любых истин. Создавалась

разрушительная дилемма: либо отрицание всей прежней

«рационалистической» культуры, либо противостояние «хаосу» эмпирического и

интуитивного. Можно иллюстрировать эту дилемму спонтанным

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

17

диалогом М. О. Гершензона и Вяч. Иванова в их «Переписке из двух

углов» 1920 г. На уровне философии она персонифицируется

позициями Э. 1уссерля, последователем которой был Шпет, и позицией

Л. И. Шестова.

Л. И. Шестов, выражая распространенные в начале XX в.

убеждения в глубоком «кризисе рационалистической культуры XIX века»,

считал, что на смену ей придет культура с иными

мировоззренческими основаниями. Эмпирика жизненного мира предлагала

человеческую интуицию, посвятительную «мудрость» в качестве спасения

от холодной отрешенности логики рационализма, столь далекого от

реальных проблем человека. Индивидуальное существование,

индивидуальное переживание — главный источник культуры и знания.

«Самодержавие разума» отметает ценности отдельной личности,

универсальные истины уничтожают индивидуальный опыт.

Э. 1уссерль, напротив, полагал, что наступило время буквально

«спасать» философию как «строгую науку», поскольку ей угрожает

опасность исчезновения перед лицом двоякой опасности. С одной

стороны — это ее собственная претензия на «объективизм»,

неизменность «истин», пришедшие в философию в век «строгих наук»;

с другой — отрицание самой возможности универсальных, общих

истин в культуре модерна и символизма. Но 1уссерль не ставил

философию ни в общий ряд наук о природе, ни учений о

культуре, поднимая ее задачу до уровня толкования принципов

«самопознания духа»5. По его мнению, он нашел главную «причину

надвигающейся катастрофы: утрату единства между

объективностью и универсальностью знания о мире и смыслом человеческого

существования^. Под угрозой оказалась вся традиция европейской

культуры и мысли: от античности до XX в.

1уссерль совершил свой прорыв в новые пространства

гуманитарного знания XX в. — феноменологию. Феноменология 1уссерля

возникла сначала как общефилософская дисциплина, затем

постепенно сместилась в область культурологии, затронув таким образом

гораздо более широкий круг проблем. Противоположность духа и

материи феноменологически решалась путем антропологического

5 См.: Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия //

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С 123,125-126.

6 Порус В. Н. У края культуры. Философские очерки. М., 2008. С. 153-154.

18

Л. Г. Березовая

акцента. Содержание познания у Гуссерля редуцировано к

чувственному восприятию человека — в любых его формах. Человеком

создается мир феноменов, который упорядочивается через их

наименования, т. е. как априорные смысловые структуры отдельного субъекта

восприятия. Однако субъективные феномены имеют в своей основе

некую модель, идеальный тип, которому морфологически

соответствуют на всех своих этапах. Задачей феноменологии является

выделение «чистого сознания», для чего нужно освободить сознание от

привносимых в него эмпирических компонентов. Сознание

«очищается» методом редукции, т. е. отказа от «естественных установок»

обыденного сознания, индивидуальных переживаний (психология

познающего субъекта). На пути освобождения сознания от

психологизма, натурализма, историцизма 1уссерль искал объективности

гуманитарного знания. С этой точки зрения феноменология не

могла удовлетвориться предложениями исключительно

«интуитивного» знания, но при этом не умещалась и в рамках прежнего

рационализма. 1уссерлю не удалось до конца разрешить создавшуюся

дилемму.

Феноменология противостояла позитивизму XIX в., который

вообще игнорирует культуру как смысловой элемент бытия,

взятого в динамике. Фактически 1уссерль заложил основы современной

культурной антропологии, для которой культура является

проблемой глобальной сущности и смысла как человечества, так и

индивида. Культурным смыслом наполняются такие явления и

процессы, которые ранее не попадали в поле зрения исследователей —

весь актуальный и потенциальный мир человеческой культуры.

Воздействие 1уссерля испытали Хайдеггер, Ясперс, Сартр, Бердяев,

Шестов, Шюц, Лосев, Лотман, Гадамер, Фуко, Деррида, Лиотар, Лук-

ман, Рикер.

Отказавшись от позитивизма и кантианства, Шпет нашел себя

в феноменологии Гуссерля, став не только последователем его

учения, но и основателем российской школы феноменологии и

герменевтики. То, что основателями общеевропейской

герменевтики позже стали М. Хайдеггер и Г. Гадамер, и мы теперь изучаем

герменевтику именно в их прочтении, — не вина Шпета, а его

трагедия. Между тем содержание и уровень его исследований в

феноменологии и герменевтике позволяют назвать Шпета «русским

Гуссерлем».

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

19

Ученик 1уссерля Шпет совершил настоящее философское

открытие, обозначив путь разрешения действительного кризиса

европейской культуры. Не отвергая доводы ни одной из сторон, Шпет

обращается к главному для науки и культуры — самому человеку, его

жизненному миру, мысли и чувству Именно на этом пути он находит

новые основания европейской культуры и европейской философии

XX в. Задавая сакраментальный вопрос — мудрость или разум?

интуиция или рациональность? — Шпет приходит к их синтезу в

феноменологии и герменевтике. Чувство, эмпирический опыт не действуют

вслепую, поскольку сам язык эмпирического описания имеет жесткие

логические основания. И универсальные истины, философские знания

не возникают «из ничего», не являются голой абстракцией,

оторванной от жизни, поскольку «нет и не бывает ничего в сознании и мысли

такого, чего не существует в реальной жизни, в истории. И напротив,

нет ничего в истории, что так или иначе не отразилось бы в мысли»7.

Позиции феноменологической философии Шпет называет

«положительной философией». Распространившаяся в начале XX в.

«отрицательная философия», плодом критики которой и стал анализ

«кризиса» культуры и науки, по существу бесплодна, за ней нет

будущего. Шпет пишет: «Отрицательная критика "все" и "вообще"

отвергает, за исключением "себя", это — чистое самоутверждение;

положительная критика — труднее: она утверждает все, но ограничивает

себя, это — самоотречение»8.

«Положительная философия» сложнее, нежели простое

отрицание («критическая философия»), поскольку занята поисками не

причин, а возможностей. «Отрицательная философия», по словам Шпе-

та, весьма острого на язык, похожа на жалобы неудачника, который

ищет, на кого свалить свои беды, но не ищет способа их преодолеть.

«Отрицательная философия» провоцирует «кризис культуры»,

расшатывая и подрывая ее основания — человеческую веру в себя, свои

силы и возможности, в свое будущее. Герменевтика снимает

бесплодный скептицизм, позволяет преодолеть «комплекс неудачника»,

обрести твердую почву.

7 Вольный перевод утверждения Шпета: «Nihil est in intellectu, quod non

fuerit in historia, et omne, quod fuit in historia, deberet esse in intellectu». —

Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis: Избранные

психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 353.

8 Там же. С 342.

20

Л. Г. Березовая

Философия XX в. должна вернуться к человеку, чтобы преодолеть

кризис познания. Человек оценивает свой реальный опыт — и это

составляет «мнения», метафизику. Но рефлексия на свое осознание

действительности, т. е. самопознание, рефлексия на собственные

мысли о действительном — вот здесь и начинается философия и

универсальное, общее знание. И начинается она именно

герменевтически, поскольку требуется операция интерпретации языка

описания.

Введение герменевтики в процесс получения философского

знания привело Шпета к отрицанию самой возможности «научной

философии» в понимании XIX в. Свою работу «Мудрость или разум?»

он так и начинает с четкого формулирования своей позиции:

«Следует тщательно различать между философией как чистым знанием

и научной философией»9. Попытки философии сравняться в своей

«точности» с математикой или другой областью знания не только

безуспешны, но и гибельны для нее самой, поскольку философское

знание обладает «точностью иного рода». «По самому своему

заданию научная философия оказывается несостоятельной — одно из

двух: или она бесцельно удваивает научные решения вопросов, или

она выходит за границы отдельных наук и берется решать

научными средствами вопросы, которые научному решению не подлежат.

Фактически она идет этим последним путем. Взяв за образец

научного познания какую-нибудь специальную науку, она тотчас

выходит за ее границы и в ее терминах пытается разрешить сперва

проблемы других наук, а затем и те проблемы, которые эти науки

не берутся решать». Итог один — сама философия превращается в

«псевдофилософию»10. Философская истина в своей точности не

похожа на математические формулы, поскольку ее исходным

материалом являются не абстрактные цифры, а реально переживаемая

конкретными людьми действительность. По этой причине «математика

по существу дискурсивна, философия — интерпретативна», чистая

дискурсивность ей противопоказана.

«Научной философии»,,по мнению Шпета, противостоит

«философия как чистое знание», которая «имеет положительные задачи и

9 Шпет Г. Г. Мудрость или разум? С. 311.

10 Там же.

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

21

строится на твердых основаниях»11. Мудрость метафизична и мора-

листична; философия — разумна и универсальна. Мудрость —

область морали, мифа, сказаний и родина ее — Восток, для культуры

которого умственная жизнь — «нечто чуждое». «Чистый европеизм

пробудился в тот момент, когда первый луч рефлексии озарил

человеку его собственные переживания. Европа, — это — умственное

напряжение, но не труд, а "досуг", восторг и праздник жизни; самое

дорогое для нее — творчество мысли», и ничто не могло уничтожить

в европейской культуре эту «страсть мыслить»12. Прекрасное знание

европейской интеллектуальной истории позволило Шпету увидеть

«страсть мыслить» в античной языческой Греции, повести

философскую традицию от Парменида и Платона. Рефлексия как выражение

самопознания совершила переход от индивидуально

переживаемого опыта к универсальному разуму человечества. Поэтому ждать от

философии ответов на конкретные вопросы: что мне делать, как мне

жить, — значит обращаться не по адресу, потому что свои «вечные

вопросы» каждый — отдельный человек или целое поколение —

решает сам. Они потому и называются «вечными», что не имеют

вечных, раз и навсегда данных ответов — разве что религия или мораль

рискуют претендовать на них. «Ждать, что их за нас кто-то и где-то

разрешит — будет ли то Кант, Ницше, Магомет, приходской

батюшка, или еще кто, — все равно, есть величайшее бесстыдство в

обнаружении своей восточной лени»13. Их не решает и религия — в

противном случае действительно «Христос умер понапрасну».

Понимание, «уразумение» — вот ключ, которым будет

преодолено различие между индивидуальным опытом, его личностным

переживанием и потребностью разума вывести нечто «общее»,

универсальное; в этом кроется возможность преодоления кризиса

культуры, с одной стороны, и кризиса рационализма науки — с другой.

Философское знание получено путем интерпретации

«эмпирического переживания индивида», «самонаблюдения», саморефлексии,

осознания «осознающего человека», который рефлексией

открывает подлинную сущность, смыслы, «зашифрованные» и скрытые в

непосредственном соприкосновении с эмпирической реальностью.

11 Шпетп Г Г Мудрость или разум? С. 312.

12 Там же. С. 314.

13 Там же. С 360.

22

Л. Г. Березовая

«Сознание в рефлексии на самого себя открывает и созерцает себя в

своей подлинной сущности, и поэтому-то мы имеем здесь дело уже

не с "мнением", как эмпирическим переживанием, а с подлинным

знанием». «Дух как предмет понимания есть разумный дух» — он и

составляет предмет философии14.

Работа «Мудрость или разум?», подводившая итог философскому

спору о рационализме и интуитивности начала XX в., была написана

в 1917 г. Уже в своем названии она явно перекликается с

нашумевшей статьей М. О. Гершензона «Мудрость Пушкина», подкрепленной

устными выступлениями ее автора в том же 1917 г. Статьи обоих

мыслителей даже появились в одном и том же сборнике — «Мысль

и слово», который издавал Шпет. Оба были поклонниками и

знатоками пушкинской поэзии. Но Шпету удалось найти новый ракурс

исследования поэтического текста Пушкина, не менее деликатного

и почтительного, но открыто вводившего новые философские

подходы к понятиям «образ», «поэтический текст», «мудрость», «разум»,

«слово», «истина». Иррационализм и интуитивизм в интерпретации

пушкинской поэзии, давшей такие очаровательные и эффектные

плоды в сочинениях М. О. Гершензона, получили альтернативу в виде

герменевтического анализа «текста» и «слова». Шпет исключает

понятие «мудрость» из области философского знания, оставляя за ним

пространство культуры. Но вместе с тем философия при помощи

учения о языке сама собирает обильные плоды в культуре, поскольку

именно здесь находится воплощенный индивидуальный опыт и

личностные переживания — исходный материал философского знания.

Методология культурного исследования у Шпета

принципиально другая, нежели у М. О. Гершензона. Он пытается сделать знанием

ответ на вопрос: а что Пушкин писал, оставляя в стороне

художественный стиль поэта и то, как он это делал. Такой подход

соответствовал его пониманию «философии разума», которая не отвергает

ни рассудочную логику, ни интуитивную мудрость. Шпет пишет:

«Столь помпезно провозглашенная "антиномия" между

"интуицией" и "дискурсией" вовсе не есть антиномия в собственном смысле

<...> Не нужно особенной тонкости в самонаблюдении, чтобы

заметить <...> что сплошь и рядом для выражения своего "опыта" мы

прибегаем к фигуральной речи». А всякий «образ» в «фигуральной

ШпетГ.Г.Ыудроаъ или разум? С. 340; см. также: С. 356.

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

23

речи» методом интерпретации «допускает "перевод" в форму строго

терминированную»] 5.

Несколькими годами позже Шпет возглавил институт, который

в своем названии адресовался как раз к «научной философии». Не

было ли здесь противоречия и нарушения принципиальных

позиций? Если оно и было, то не в интерпретации самого Шпета,

поскольку к этому времени его понимание «научности» уже далеко

ушло от спора в стиле «научности» позитивизма. Он уже мог

предложить новую «научность» — герменевтическую феноменологию и

свое учение о языке, о «внутренней форме слова».

Герменевтика Шпета не сводится к простой «интерпретации»

высказываний, которые требуют учитывать личность говорящего, его

душевное состояние — это всего лишь психологические основы

интерпретации. Шпет говорит о всеобщем характере

интерпретационного метода, поскольку и носитель сообщения, и его интерпретатор

погружены в соответствующий историко-культурный контекст; их

интерпретативные подходы зависят от контекста, в котором

находятся участники коммуникации. Подстерегает ли здесь опасность

субъективности интерпретации? Безусловно, но Шпет полагает, что

любые субъективные «мнения» все равно выражают объективные

реальности, ибо порождены ими. Для преодоления субъективности

интерпретаций Шпет предъявлял мощное оружие — свое учение о

языке, о «внутренней форме слова». Законы языка противостоят

индивидуальному субъективизму интерпретаций и служат основанием

для перехода от знания-«мнения» к общему, универсальному, к

«научной философии» в его понимании. Философия разума,

герменевтическая философия — подлинно «строгая наука», которая не

отвергает личностное начало, а синтезирует его в общее путем постижения

смыслов индивидуального опыта.

Оттолкнувшись от феноменологии, Шпет идет к философии

языка, который является носителем смыслов. Им были заложены основы

семиотики и герменевтики в России. У Шпета язык выступает

несущей конструкцией культуры. Главная его идея состояла в

связанности смысла вещи и символа вещи через их общий культурный код,

выраженный в языке. Так в слове сливались духовное начало (смысл)

и материальное начало (слово, звук). Их соединение — «нераздельно

15 Шпет ГГ. Мудрость или разум? С. 347-348.

24

Л. Г. Березовая

и неслиянно». При этом слово — не осколок языка, не деталь

культурной мозаики, а «полный распустившийся цветок языка». Так

капля воды есть не только частичка океана, но и образ самого океана в

его цельности и самодостаточности.

Язык, с постижением его законов, снимал противоположность

рационального знания и эмпирического опыта, индивидуального

переживания действительности и общих истин бытия. Эту

возможность давала сама культура, в языке которой и наличествовало место

встречи эмпирического и рационального, единичного,

индивидуального и всеобщего, универсального. В мире языка «переживание

перестает быть простым "переживанием" и останавливает на себе

наше внимание, как источник познания, мы имеем с ним дело <...>

как с данным, непременно облеченным в слово...» По формуле Шпе-

та, «слово есть principium cognoscendi [принципиальное основание

познания] нашего знания»16.

Слово выступало в качестве идеального образа мира, его смыслов

и значений. Выстраивалась цепочка интеллектуального познания:

вещь, явление — смысл (идея) вещи — «имя», знак вещи. Логический

анализ языка оказывался мощным и — самое важное —

универсальным орудием универсального, общего знания, которое теснейшими

узами слова было связано с индивидуальными переживаниями

человека, что превращало философию из абстрактной науки об «общем»

(Шпет называл это «псевдофилософией») в науку о насущном, о

самом важном — о бытии человека.

Философия языка Шпета положила основание новой философии

и методологии культуры. В центре ее стоит проблема творческого

понимания смыслов, анализа знаков, т. е. интерпретации.

Формировалась русская школа герменевтики, науки интерпретаций,

раскрытия смыслов, закодированных в «имени» вещи и ее знаке, символе.

Разработка методов интерпретации «смыслов» и «текстов» культуры

сделала Шпета лидером герменевтического направления в России,

которое, в том числе его усилиями, развивалось в том же

направлении, что и европейская мысль (Хайдеггер, Гуссерль, Гадамер, Шюц,

Сартр). Представления Шпета о слове как шифре культуры,

закодированном сообщении, его учение о морфологии эстетического

сознания стали определяющими идеями для формирования целой

Шпет Г. Г. Мудрость или разум? С. 345.

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

25

школы филологов и лингвистов — сначала в Москве

(лингвистический кружок), а затем в эмигрантской Праге (во главе с уехавшим

из России учеником Шпета Якобсоном). В числе московских

последователей и учеников Шпета оказались имена, много значившие в

истории европейской мысли XX в.: Г. Винокур, А. Габричевский,

братья Горнунги, Р. Шор, Б. Ярхо. Именно под руководством Шпета в

России была основана научная школа философии языка.

Ключевым отличием работ Г. Г. Шпета является то, что они

написаны так, словно их автор вообще не замечал границ, отделявших

философию от истории, историю от литературоведения или

этнологии, психологию от социологии. Гуманитарное знание только на

рубеже XX-XXI вв. осознает свое внутреннее единство, ищет общий

научный язык, осваивает единые гуманитарные методы познания.

А Шпет с легкостью преодолевал эти границы, создавая единые

методологические подходы для всей гуманитаристики. Герменевтика,

искусство интерпретации текстов, феноменология, осваивающая

социальные и культурные явления, стали той основой, которая

позволила ему достичь собственных высот в осмыслении человеческого

бытия и истории всего человечества. Наиболее значительные

работы Шпета написаны на грани наук.

Так исследование «внутренней формы слова», законов языка

формирует эстетику Шпета. Слово выступает в данном случае как

архетип культуры, ее закодированный глубинный смысл.

Подвергнувшись интерпретативному анализу, оно раскрывает внутренние

смыслы культуры. Таким образом, феноменология и герменевтика

становились основным методом постижения истории и культуры.

Ведь «слово», язык — сами по себе понятия исторические.

Принадлежа культуре и истории, они сами движутся вместе с ними. Если мы

рассматриваем историческое явление или культурный артефакт в

конкретном пространственно-временном окружении, то для

вычленения его требуется феноменологическое описание,

феноменологическая редукция. Феноменология истории и культуры, в понимании

Шпета, есть путь феноменологического описания, которое дает

материал для герменевтической интерпретации и выявления смыслов.

На стадии логико-методологического анализа «мы вступаем в

область логики», «точного знания», решая вопрос: знаком чего

является данный предмет, описанный словами? Ответ на данный вопрос,

по словам Шпета, «снимает покров» конкретности, открывая доступ

26

Л. Г. Березовая

к смыслам, причинно-следственным связям, создавая возможность

«уразумения», общего знания. «По предмету основная наука должна

быть конкретной, а по методу — идеальной»17. Таким образом

история и культура получали прочное основание в виде сознания

человека, его переживания реальности, исторической или эстетической.

Действительность возникает и развивается вместе с человеком и

обретает смысл в переживании ее человеком.

Эстетические позиции Шпета, его трактовка культуры

выражены в незавершенных «Эстетических фрагментах». Увидевшие свет

в 1922-1923 гг., в период работы философа в ГАХН, три части этого

труда вызвали оживленную полемику и стали поворотным пунктом

в интеллектуальной судьбе некоторых участников дискуссии. Среди

них исследователь Т. Г. Щедрина называет как прежних товарищей

Шпета по лингвистическому кружку, так и его новых сотрудников в

Академии: Р. О. Шор, А. К. Соловьеву, Р. О. Якобсона (уже из Праги)18.

Эта работа свидетельствовала о поисках новых философских

оснований в рамках феноменологически-герменевтических подходов

для познания истории культуры во всем многообразии ее явлений.

Здесь и обозначились его расхождения с Р. О. Якобсоном, который

продолжил лингвистические изыскания в то время, как Шпет

рассматривал достижения учения о языке и слове лишь в качестве

инструмента настоящего предмета познания — жизни. В этом плане

Шпета можно причислить к сторонникам «философии жизни»,

которые считали познание смысла ее феноменов главным предметом

философии.

Важно учитывать, что «Эстетические фрагменты» появились

фактически в одно время с нашумевшей книгой О. Шпенглера «Закат

Европы». Старая европейская культура XIX в. обрела свой некролог.

Новая — не принимала пессимизма автора. «Скандальная книга

Шпенглера, — писал Шпет в "Эстетических фрагментах", — сильно шумит

<...> из него извлекают мудрость и поучение, его канонизируют...»19

Шпет более оптимистичен — ведь «смерть есть одновременно рож-

17 Шпет Г. Г. История как проблема логики // ОР РГБ. Ф. 718. К 3. Ед хр. 1.

Л. 301.

18Щедрина Г./:Указ. соч. С. 217-224.

19 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989.

С. 375.

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

27

дение». Указывая на различие и неравномерность культурных

процессов на Западе и Востоке Европы, он полагал, что буйство поисков

и течений, продемонстрированных российской культурной жизнью

в 1920-е гг., будет в конечном итоге иметь положительный результат.

К тому же Шпет принадлежал к тем счастливым натурам, которым

чужд пессимизм, а негативные утверждения всегда вызывали в нем

желание опровергнуть их.

Следуя своим философским установкам, Шпет выделял в

культуре двоякое начало. С одной стороны — дискурсивное мышление,

рационалистический компонент незыблемых принципов и правил.

С другой — интуитивное чувство художника, его талант и

художественное воображение, которым во многом был обязан конечный

«культурный продукт». Этот дуализм в «Эстетических фрагментах»

получил название «качели»: «Так качается эстетика между

сенсуализмом и логикою»20. Но в отличие от многих, Шпет не видел здесь

противоборства и противоречия. Напротив, он был убежден, что

подлинная глубина и защищенность культурного пространства

обеспечивается как раз союзом, «интимным слиянием» этих начал в

культуре точно так же, как они сосуществуют в человеческой душе.

К тому же такая двойственность давала возможность научного

исследования культурных явлений и артефактов, применений понятия

«слово-знак», использование методов герменевтической

интерпретации. Культура бытует прежде всего в Слове — следовательно, учение

о языке способно открыть ее внутренние смыслы.

В «Эстетических фрагментах» Шпет использует собственный

термин «структурные элементы культуры» в качестве характеристики

архитектоники культуры. «Духовные и культурные образования

имеют существенно структурный характер, так что можно сказать, что

сам "дух" или культура — структурны»21. «Структуры» культуры

способствовали становлению искусствознания, развитию исследований

по истории культуры. Однако изучение «структур» предполагает

выявление комплекса проблемных вопросов, поиск «существенного»,

смыслового наполнения культурных явлений. Эстетика Шпета име-

20 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид

знания (этюд): Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 175.

21 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989.

С 358.

28

Л. Г. Березовая

ет ярко выраженное герменевтическое звучание, смысловую и

проблемную заданность.

В своих работах по Зстетике Шпет выделяет три группы

проблем. Во-первых, это проблема смысла бытия и способов его

постижения. Во-вторых, социальное и историческое бытие, которое

само составляет проблему культуры и выражено в символах, в языке

культуры. В-третьих, он выделяет проблему слова, его «внутренней

формы», подлежащей интерпретации. Понятие «внутренняя форма

слова» принадлежало самому Шпету и имело для него

принципиальное значение как ключевое для всей феноменологической

эстетики. Шпет понимал под ним устойчивые, познаваемые алгоритмы

языка, законы смыслообразования, логику «закладывания»

смысла в слово, что позволяло ставить и решать проблему

интерпретации языкового сообщения, обратной «дешифровки» смысла слова.

Фактически в его эстетической программе слово приобрело статус

первоначальной единицы (атома, «первокирпичика») эстетических

феноменов. Именно со слова и следовало начинать исследование

культурных смыслов.

Позже, в 1927 г., Шпет утверждал, что искусство — тоже «вид

знания», поскольку знание как рефлексирующее сознание проходит

несколько этапов «уразумения». «Чистое знание» сродни «чистому

искусству», поскольку и то и другое обретает черты всеобщности.

А «искусствознание» способно «перевести» художественное

произведение, «образ» на «язык понятий», тем самым вводя его в поле

науки. Философия — не жизнь, и искусство — не сама жизнь, а

осмысление жизни. И в том, и в другом случае возникает вопрос о

«пользе». С точки зрения рационалиста искусство так же «бесполезно»,

как и философия. Но и то и другое бесценно и вечно, как

человеческая мысль и творчество. Нет иных способов понять жизнь, кроме

осмысления опыта, данного в культуре22. Уже ограниченный в своих

творческих возможностях, отрывочно, в набросках статей и речей

в 1927 г. Шпет прокладывает путь к новой философии культуры

XX века.

Особенно привлекала его- литература как исключительное

«искусство слова». «Словесное искусство без культа слова — несносный

22 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид

знания... С. 116,120.

Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА

29

цинизм», — пишет он23. Хотя писатель сочиняет художественное

произведение, мало задумываясь над лингвистическими

проблемами, слово является для него «предметом особенной заботы»,

настоящего «художественного культа», требующего «служения и жертвы».

Когда слово становится предметом творчества, оно нисколько не

теряет своих свойств всеобщего и универсального знака, а потому

допускает «перевод» с языка «образов» на язык понятий и терминов.

По мнению Шпета, «слово именно эмпирически наиболее

совершенное осуществление идеи всеобщего знака», абсолютное воплощение

единства творческой интуиции личности и рациональной логики и

терминизма науки. Из этого универсализма слова-знака «проистекает

доступность художественным формам всего действительного и

возможного содержания человеческого опыта и замысла»24. С этой точки

зрения познавательный потенциал литературы становится вровень с

философским знанием. Эти размышления философа предугадывали,

предвосхищали основы современной семиотики и семантики.

Незаконченность взлетавшей в XX век философии культуры

Шпета очевидна. Действительно, после его статьи «Литература»,

написанной в декабре 1929 г., голос философа умолк навсегда. В целом

его эстетические взгляды современные исследователи совершенно

справедливо (Т. Г. Щедрина) определяют как «феноменологическую

эстетику», поскольку интерпретационная методология легла в

основу всех научных позиций Шпета: в лингвистике, истории,

искусствознании, литературоведении. В этом отношении русский

философ закономерно может считаться одним из основателей всей гума-

нитаристики XX в.

Не лишним будет отметить и такую особенность текстов Шпета,

как редкую красоту и образность языка, «прозрачность» и

энергичность изложения. Его наука об эстетике — «Эстетические

фрагменты» — текст редкой красоты и прозрачности, в котором видна

уникальная личность автора.

* * *

Неполные и отрывочные публикации работ Шпета, закрытость

советской науки от зарубежных контактов и трагическая судьба

23 Шпет ГГ. Литература // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания... С. 164.

24 Там же. С. 165.

30

Л. Г. Березовая

философа привели к тому, что он недостаточно известен в

зарубежной философской мысли и совершенно недостаточно востребован

в отечественной. До революции он не успел войти в когорту

«классиков» философской мысли по своей молодости; позже не имел

отношения к эмигрантской русской мысли, а в советское время его

труды сначала издавались мало, а затем оказались под запретом из

политических соображений. Фактически работы Шпета начали

входить в отечественную гуманитаристику только в 1990-е гг., сразу же

вынужденные заочно конкурировать с иностранными авторами в

области герменевтики, семиотики, феноменологии. Выброшенный

на полвека из отечественной мысли в силу политической ситуации

в стране, философ по обширности, качеству и смелости своих

концепций способен стать основателем отечественной школы русской

философии.

Широта интересов и глубина суждений этого «забытого»

мыслителя позволяют с благодарностью и восхищением вернуть его имя в

интеллектуальное поле новой России.

Л. Г. Березовая,

доктор исторических наук, профессор

Г. Г. ШПЕТ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

ОЧЕРК РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Матери моей

Марцелине Иосифовне Шпет

почтительнейше

свой труд посвящаю

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Предисловие

Prisca juvent alios, ego me nune

denique natum Gratulor...

Просмотрев лежащие перед мною отпечатанные листы моей

книги, я едва решаюсь выпустить ее без надписи на титулблате: на

правах рукописи. Я ясно вижу недочеты своей книги — и

стилистические и материальные. Книга недоделана: не всем находящимся в

моем распоряжении материалом я воспользовался как следует и не

весь материал, который можно было привлечь, привлек к делу; есть

ненужные повторения и излишние разъяснения; самый тон

изложения я во многих местах хотел бы слышать иным — менее

обличающим смену моих эмоциональных состояний.

Приняв во внимание трудность и сложность затеянной мною

работы, меня, вероятно, оправдают многие читатели, в особенности

если я еще сошлюсь на тяжкие условия, в которых приходилось

работать, и на краткость времени, в течение которого книга написана.

Находящаяся перед читателем часть написана в каких-нибудь три,

четыре месяца, и притом в такое время, когда не хватало для

нормальной работы ни пищи, ни тепла, ни света...

Но все-таки избранный мною эпиграф гласит: Пусть

восторгаются другие добрым старым временем, я поздравляю себя с тем,

что родился именно теперь...

И действительно, я должен сознаться, что все естественные,

неизбежные и временные детали военно-революционного быта не могли

так парализовать волю и так подавлять вдохновение, как исконное

отсутствие у нас общей организации научной работы — признак

нашей величайшей некультурности! В публичных библиотеках

элементарно нужных книг нет, условия пользования ими — самые

неблагоприятные, справочники и каталоги поражают безграмотностью

34

ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ

и хаотическим состоянием, издание и переиздание классических

авторов и трудов — сплошь и рядом под редакцией самой

беззаботной, безответственной и некомпетентной. Постоянно приходилось

чувствовать себя в тупике: как добраться до нужного сведения, с чего

даже начать? Самые тяжкие испытания и разочарования пришлось

вынести при розысках иностранных книг, которые мне так

необходимы были для установления «источников» отечественного

философствования. В этой области я ожидаю указаний на наибольшее

количество пробелов и, весьма возможно, промахов, так как мне

часто приходилось полагаться на память, сила которой у меня

минимальна, да в значительном количестве случаев и обращаться к ней

было бесполезно, так как она не могла бы вернуть того, чем никогда

обременена не была.

Другой характер носили затруднения порядка «внутреннего»,

влиявшие на идейное освещение моего материала, каковое

освещение у многих читателей также может вызвать чувство большого

неудовлетворения. Остановлюсь только на двух соображениях,

которые как замечания мне уже были высказаны.

Первое из этих замечаний касается моих авторских

особенностей и состоит в вопросе: как я могу писать историю русской

философии, которая, если и существует, то не в виде науки, тогда как

я признаю философию только как знание. Должен сказать, что это

обстоятельство если и создавало мне затруднения, то не прямо. Я,

действительно, сторонник философии как знания, не как морали,

не как проповеди, не как мировоззрения. Я полагаю, что философия

как знание есть высшая историческая и диалектическая ступень

философии, но этим не отрицаю, а, напротив, утверждаю наличность

предварительной истории, в течение которой философия

становится в знание. По моему убеждению, русская философия как раз к

этой стадии развития начала подходить. Никак не противоречием,

а именно внутренней необходимостью для меня самого казалось

подвести перед этим моментом зрелости итоги предшествующего

развития. Философия приобретает национальный характер не в

ответах — научный ответ, действительно, для всех народов и языков

один, — а в самой постановке вопросов, в подборе их, в частных

модификациях. Интерес и отношение к той или иной проблеме, к той

или иной стороне в ней носят местный, народный, временный

характер, а никак не идеальные форма и содержание проблем. Только

Очерк развития русской философии

35

в таком смысле можно говорить о национальной науке, иначе, т. е.

самое решение научных вопросов — все равно, философских,

математических или кристаллографических — по национальным вкусам,

склонностям и настроениям ничего именно научного в себе не

сохраняло бы.

Мое действительное затруднение состояло в том, что, глядя,

таким образом, с конца на все развитие нашей философии, я этот

конец и должен был делать критерием. Самое право пользоваться

таким критерием для меня бесспорно. Только весьма

поверхностный взгляд, искаженный к тому же своеобразным пониманием идеи

«прогресса», мог бы признать это за «антиисторичность».

Говорить о прогрессе в сфере идей нужно с большою опаскою,

и нужно большое остроумие, чтобы говорящему при этом не

подорвать своей репутации просто неглупого и здравомыслящего

человека. Прогресс философских идей от Платона, Декарта, Гегеля и до

современных профессоров философии есть тема весьма колючая...

Дело не в праве, а в результатах, получающихся вследствие

применения указанного критерия. Некоторые мои оценки могут

показаться слишком суровыми, неисторическими, отвлеченными.

Относительно «суровости» я хотел бы, чтобы читатель принимал во

внимание целое моего изложения, а не частности и отдельные явления.

В связи с этим я просил бы читателей, а в особенности критиков,

и вообще не торопиться с решительными и общими заключениями

о моей работе: перед ними пока только Первая часть, а что я скажу

о русской философии дальше, того они не знают. Пока еще слово за

мною.

Что касается историчности или неисторичности моих суждений,

то тут вопрос сложнее и более спорен. Историчность или

неисторичность определяется не характером оценок и не изображением

фактов, а введением их в должный «контекст», установлением и

выбором этого контекста. Здесь самый простой, хотя методологически

еще не оправданный путь есть путь объяснения. И едва ли в этом

смысле можно найти что-нибудь удобнее марксизма. Я хотел бы

быть марксистом... Но я всяких объяснений избегал, зато от

интерпретации, от усилия «дать понять» не хотелось отказываться.

Ближайшим контекстом в таком случае для моей темы было бы развитие

у нас просвещения и науки вообще. Но и здесь я свою задачу сузил

и сгустил, чем, не знаю, достиг ли нужной ясности. Мне не хотелось

36

ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ

входить в эмпирию культурно-бытовой среды истории, хотелось

оставаться в сфере философского и философско-исторического

освещения нашей культуры. Насколько я преодолел возникшие с

такою постановкою вопроса затруднения, судить мне еще трудно. Мне

мысль ясна, но в изложении своем темноты я различаю, тем более,

что, как теперь я убеждаюсь, основная моя идея развития и смены

интеллигенции, не будучи конечной инстанцией, может вызвать у

читателя потребность в новых и более детальных разъяснениях.

Другое из упомянутых замечаний было сделано в форме

утверждения: я, мол, не так писал бы историю русской философии, если

бы писал ее до революции. Натурально! Может быть, даже вовсе не

писал бы ее! Но раз пишу, то более чем странно было бы, если бы

вокруг меня кипела и грохотала революция, а я бы этого не видел,

не слышал и не хотел понять. Не знаю, удалось ли бы, делая

соответствующий «вид», обмануть других, себя самого обманывать было бы

нелепо. Но где же пресловутая научная объективность, если видимое

и слышимое определяет собою умонаправление и самое работу?

Если бы я только смотрел, импульсивно, самозащитно реагировал

на видимое и перенес бы это свое «душевное состояние» в самое

содержание книги, я субъективному моменту поддался бы. Но когда я,

пытаясь отойти на расстояние, смотреть на историческое

окружающее как на объективную действительность, в свете этой последней

представляю себе ее как объективный фактор, я методологически

поступаю правильно. Если мне все-таки не удается уйти от

субъективности, это — мой личный промах, но не доказательство

неправомерности метода.

Революция наша есть не только каузальное следствие и результат,

но также осуществление замысла. Этот замысел выносила, лелеяла,

себя сама на нем воспитывала наша интеллигенция

девятнадцатого века. Революция осуществляется не во всем так, как, может быть,

мечталось и хотелось этой интеллигенции, но что же это означает:

недействительность революции или недействительность

интеллигентского идеала и, следовательно, самой интеллигенции,

насколько она жила этим идеалом? Я склонен думать последнее. Оттого

отход и отказ значительной части интеллигенции от революции

есть закат и гибель этой интеллигенции. Другая часть той же

интеллигенции, в революцию воплотившаяся, также перестала быть

интеллигенцией, но по основаниям другим: из «интеллигенции» она

Очерк развития русской философии

37

превратилась в «акцию» и в «агента». Интеллигенции, таким образом,

нет, а революция есть. Я могу игнорировать мнения, традицию, но

не могу как объективную действительность игнорировать

революцию, раз заходит речь о философско-культурном контексте

развития идей наших.

Как революция сама по себе есть антитезис, предцверие синтеза,

так закат, о котором я говорю, есть завет нового восхода. Это — уже

дело субъективной веры и желания предвидеть в этом восходе не

восстановление, не реставрацию, а Возрождение как реальное новое

бытие, в строгом смысле исторической категории Ренессанса. Нет в

реальности прежней интеллигенции нашей, но становится теперь

новая, нет старой России, но возникает новая! Отдельные

представители прежней интеллигенции могут, переродившись, войти в

новую, но не они определят ее реальность, они должны будут только

принять последнюю. Преждевременно говорить о том, какова будет

идеология новой интеллигенции, существенно, что она не будет

прежнею, существенно, что она будет принципиально новою.

Иначе — не было бы ничего более неудачного, чем наша революция.

Я бы обнаружил ту самую импульсивность, о которой упоминал

выше, если бы, говоря и думая о революции, имел в виду ее

политическую и социальную стороны. Пусть именно эти стороны в нашем

быту ощущаются сильнее и больнее всего, но в свете философско-

культурном это — только смена форм и перемена лиц. Другое дело

революция в порядке идейном, культурном, духовном, революция

«сознания». Это уже не одни формы и лица, это — действительно

новые меха, действительно новое вино, действительно новые

«личности», с душами, наизнанку вывороченными. Все мироощущение,

жизнепонимание, вся «идеология» должны быть принципиально

новыми.

Насколько все это верно, настолько ясно, что революция — итог,

который также может быть критерием и завершением, в свете

которого вполне допустимо рассмотрение любого, в том числе и

идейного, материала нашей истории. В философско-культурной

перспективе, которая таким образом раскрывается, располагается контекст,

о котором я говорил, и методологически это есть не сужение

горизонта, а только его определение.

Действительное затруднение, которое тут возникало передо

мною, возникало, скорее всего, из того, что сама революция еще

38

ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ

не кончилась, и мой «итог» может оказаться шатким, ибо известно,

сколько уже высказано ложных оценок и сколько создано