Автор: Чернышевский Н.Г.

Теги: всеобщая история политика политические науки философия история россии

ISBN: 978-5-8243-1219-5

Год: 2010

Похожие

Текст

БИБЛИОТЕКА

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

МЫСЛИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

ДО НАЧАЛА XX ВЕКА

МОСКВА

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

(РОССПЭН)

2010

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Николай Гаврилович

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

СОСТАВИТЕЛЬ,

АВТОР ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬИ

И КОММЕНТАРИЕВ:

В. В. Блохин,

доктор исторических наук

МОСКВА

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

(РОССПЭН)

2010

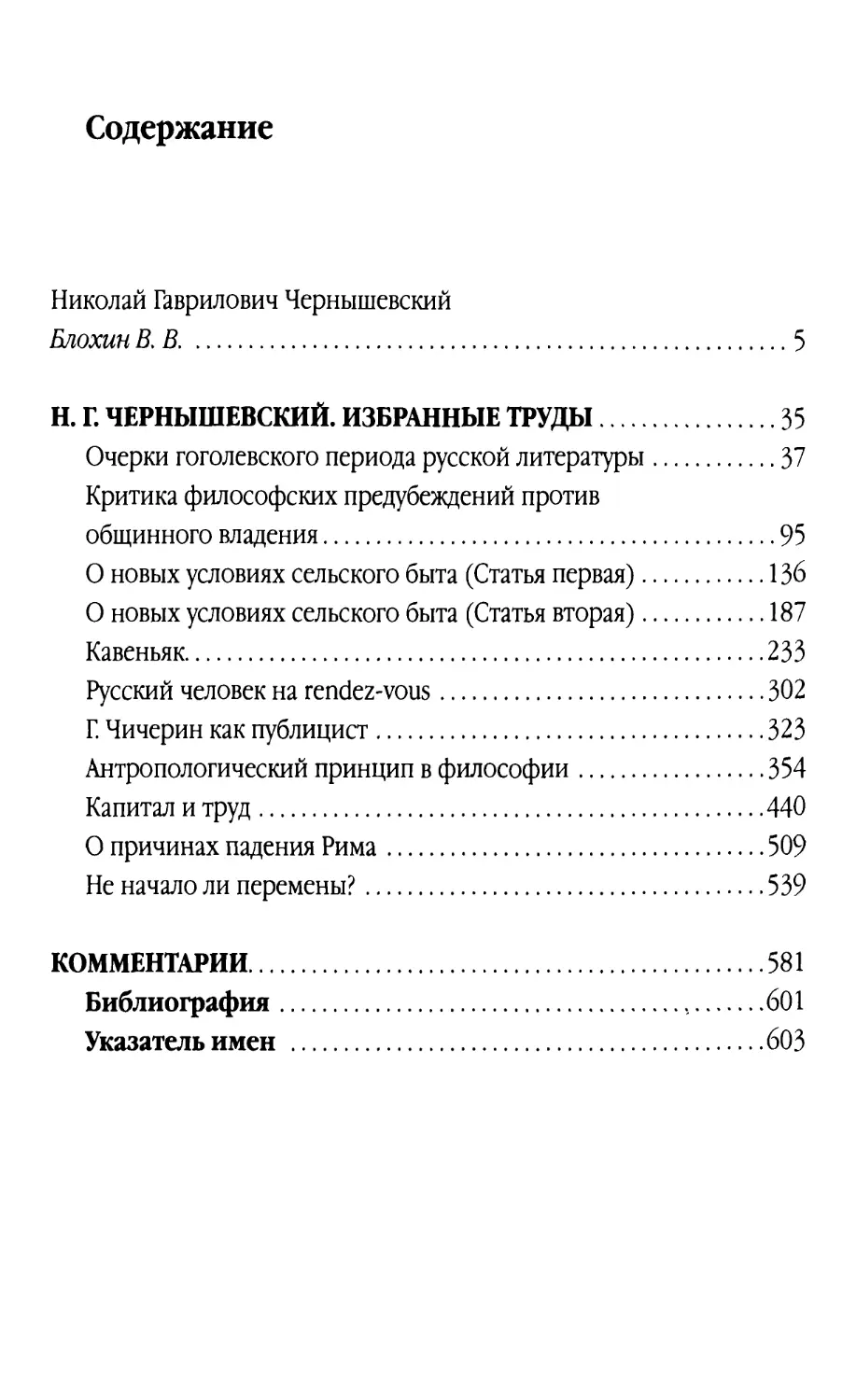

Чернышевский Н. Г. Избранные труды / Н. Г. Чернышевский;

[сост., автор вступ. ст. и коммент. В. В. Блохин]. — М. : Российская

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 608 с. - (Библиотека

отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала

XX века).

ISBN 978-5-8243-1219-5

ISBN 978-5-8243-1219-5 © Блохин В. В, составление тома,

вступительная статья, комментарии, 2010

© Институт общественной мысли, 2010

© Российская политическая

энциклопедия, 2010

Николай Гаврилович Чернышевский

В истории социально-политической мысли России XIX в. не

так уж много найдется общественных деятелей масштаба

Н. Г. Чернышевского, которые своей личностью и высоким

нравственным потенциалом выражают дух эпохи, или, вернее сказать,

определяют ее типичные черты. Он вместе с А. И. Герценом стоял у истоков

русского народнического социализма, емко и талантливо выразил

на страницах «Современника» социальные чаяния радикальной

интеллигенции, воспитал в ней дух демократизма и справедливости.

Степень влияния Чернышевского на последующее освободительное

движение была столь велика, что многие поколения народников и

социал-демократов считали себя его последователями.

Николай Гаврилович Чернышевский родился в семье

священника 12 июля 1828 г. Его отец — Гаврила Иванович — принадлежал к

духовному сословию, отличался исключительной евангельской

религиозностью, представляя «редчайший тип духовного лица,

священника Божия»1. Мать — Евгения Георгиевна Голубева — была

женщиной набожной, кроткой. Любовь к матери Чернышевский хранил

всю свою жизнь. Семейная обстановка, в которой он рос, отличались

скромностью, строгим благочестием и нежной родительской

заботой и лаской. В то же время семья Чернышевских была свободна от

религиозного аскетизма, в доме царила атмосфера здравого смысла,

разумного почитания традиций и уважительного отношения к

книжным знаниям.

Обучение в саратовской семинарии мало что дало

Чернышевскому: знания, полученные дома, были гораздо обширнее и

основательнее. По окончании семинарии Николай Гаврилович поступает на

1-е отделение философского факультета Петербургского

университета. На годы обучения в университете пришелся период идейного

становления Чернышевского. В нем рано развилось критическое

отношение к окружающей действительности.

1 Чешихин-Ветринский В. Г. Н. Г. Чернышевский. Пп, 1923. С. 13.

6

Я Я Блохин

Особую роль в формировании мировоззрения будущего

мыслителя сыграл профессор всеобщей истории М. С. Куторга. Его

воззрения на университетское преподавание отличались новаторством: он

стремился привить студентам критический взгляд на исторические

события, знакомил их с методами научных исследований. Видимо,

под влиянием Куторги Чернышевский серьезно увлекся трудами

немецкого историка Ф. X. Шлоссера.

«...Сроднившись с ним [Шлоссером. — В. Я], вы, может быть,

перестанете видеть в истории тот непрерывный ровный прогресс в

каждой смене событий и исторических состояний, который чудился вам

прежде; быть может, вы потеряете веру во всех тех людей, которыми

ослеплялись прежде, но зато никакое разочарование опыта не

сокрушит того убеждения в неизбежности развития, которое сохранится

в вас после его строгого анализа <...>. Чрезвычайно здравый взгляд

на человеческую жизнь — вот чем велик Шлоссер», — писал

Чернышевский2.

Независимый, свободный от стереотипов взгляд на мир и

историческую действительность укреплялся и под влиянием И. И.

Срезневского (1812-1880), читавшего курсы славянских древностей, истории

языка и литературы западных славян. Мало кто из профессоров того

времени обладал свойственной ему в такой мере способностью

разрушать теории и обнажать несостоятельность научных концепций.

Важную роль в процессе выработки мировоззрения

Чернышевского сыграл кружок И. И. Введенского (1813-1855), переводчика

английских романистов, историка литературы. С ним Чернышевский

познакомился на втором курсе университета. Известный историк

М. П. Погодин, в доме которого одно время жил Введенский,

сотрудничая в «Москвитянине», характеризовал его как «родоначальника

нигилистов». Отдельные члены кружка Введенского были близки

к петрашевцам. Через них Чернышевский воспринимал идеи

французского социализма Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана, Жорж Санд.

«Оттуда лилась на нас вера в человечество. Оттуда воссияла нам

уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас...»3

В начале 1840-х гг. мировоззрение Чернышевского приобретает

достаточно очерченные границы. Он резко отрицательно относит-

2 См.: Чешихин-Ветринский В. Г. Указ. соч. С. 36.

3 Там же. С. 58.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

7

ся к религиозно-богословским взглядам, к господствовавшей тогда

теории «официальной народности». Сильнейшее влияние на

Чернышевского оказал Л. Фейербах, учеником которого он себя считал.

Видимо, в эти годы Чернышевский и познакомился с книгой Л.

Фейербаха «Сущность христианства». В творческом усвоении наследия

Фейербаха, по мнению ряда исследователей, и следует искать истоки

натуралистического материализма Чернышевского4.

Оптимистическая вера в «золотой век» человечества подкреплялась

гегелевской философией, причем знакомство с философской

системой Гегеля означало для Чернышевского не просто увлечение

модными идеями очередной философской школы, а было шагом к

непосредственной подготовке «новой науки», в которой соединились бы высшие

достижения теоретического знания (гегелевская система) с научными

достижениями в естествознании, антропологии, экономике.

«Без всякого преувеличения, надобно сказать, что так называемой

школой Гегеля образовано было совершенно новое философское

учение, которому система самого Гегеля служила не более, как

предшественницей <...>. Тем завершилось развитие немецкой философии,

которая, теперь в первый раз достигнув положительных решений,

сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической

трансцендентальности и, признав тождество своих результатов с

учением естественных наук, слилась с общей теорией естествоведения и

антропологией», — писал Чернышевский в 1856 г.5

Чернышевский искренне верил в преобразующую силу научного

знания, призванного служить решению практических вопросов

жизни, открывать законы общественного развития, объясняющие

действительность. В этом повороте науки к потребностям жизни он

видел преодоление той односторонности, которая мешала последней

служить людям. «Материальные и нравственные условия

человеческой жизни и экономические законы, управляющие общественным

бытом, были исследованы с целью определить степень их

соответственности с требованиями человеческой природы и найти выход из

житейских противоречий, встречаемых на каждом шагу, и получены

довольно точные решения важнейших вопросов жизни»6.

4 Там же. С. 55.

5 Чернышевский К Г. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 179.

6 Там же. С. 180

8

В. В. Блохин

Делая акцент на гегелевском диалектическом методе,

Чернышевский писал: «Сущность его [диалектического метода. — Я Я] состоит

в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком

положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он

мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется

этим предметом на первый взгляд: таким образом, мыслитель был

принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась

ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных

противоположных мнений. <...> Объяснить действительность стало существенною

обязанностью философского мышления»7.

Вместе с тем критичный ум Чернышевского видел и недостатки

гегелевской философской системы. «Принципы Гегеля, —

подчеркивал он, — были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и

ничтожны...»8.

По окончании Петербургского университета Чернышевский

вернулся в Саратов, где в 1851-1853 гг. работал преподавателем в

гимназии. В апреле 1853 г. в его жизни произошла важная перемена: он

познакомился с дочерью саратовского врача О. С. Васильевой и в том

же году женился. В 1854 г. молодая чета переехала в Петербург.

Чернышевский устраивается учителем в кадетский корпус, однако вскоре

ему пришлось подать в отставку: слишком велика была степень

несовместимости его методов преподавания с царившей в стенах данного

учебного заведения атмосферой казенщины и рутины.

В 1855 г. Чернышевский сдал магистерский экзамен и успешно

защитил диссертацию на тему «Эстетические отношения искусства

к действительности», в которой сформулировал новаторскую

эстетическую концепцию, разрушавшую традиционные представления

о прекрасном9. Следуя традициям В. Г. Белинского, Чернышевский

обосновал в своем исследовании идею служения искусства

потребностям действительности, задачам преобразования и улучшения

самой жизни.

На середину 1850-х — начало 1860-х гг. пришелся самый

плодотворный период творчества Чернышевского, связанный с его

публицистической деятельностью. Литературный путь Чернышевского бе-

7 Чернышевский К Г. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 208.

8 Там же. С. 205.

9 Диссертация была утверждена тремя годами позже.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

9

рет начало в «Отечественных записках», где он помещает отдельные

статьи и рецензии. Вскоре он был приглашен Н. А. Некрасовым в

«Современник», где начинающий публицист принял участие в

обсуждении научных и общественно-политических проблем. На страницах

«Современника» были опубликованы наиболее важные его работы:

«Очерки гоголевского периода русской литературы»,

«Антропологический принцип в философии», «Капитал и труд», «Лессинг» и др.

В период с 1855 по 1863 г. Чернышевский являлся главной идейной

силой журнала, он живо отзывался на вопросы литературы,

экономической жизни, на важнейшую реформу — освобождение крестьян,

осмысливал философско-исторические проблемы, разрабатывал

теоретические основы социалистического плана преобразования

России. С 1858 г., не прерывая своей работы в «Современнике»,

Чернышевский на некоторое время становится редактором «Военного

сборника».

7 июля 1862 г. Чернышевский был арестован и заточен в

Петропавловскую крепость, в Алексеевский равелин. Ему вменялись в вину

сношения с А И. Герценом и Н. П. Огаревым. Будучи в каземате,

Чернышевский переводит XVI том «Всемирной истории» Шлоссера,

пишет роман «Что делать?», работает над переводами исторических

трудов Гервинуса и Маколея. У следствия не было прямых улик против

Чернышевского, тем не менее его обвинили в написании

прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Опираясь

на материалы заведомо сфабрикованного дела, Сенат приговорил

Чернышевского к 14 годам каторжной работы. В окончательной

конфирмации срок был сокращен до 7 лет. Утром 18 мая 1864 г.

состоялась процедура «гражданской казни» Чернышевского на Мытнинской

площади, где был оглашен приговор. Над опущенным на колени

борцом была сломана сабля. Затем он был сведен с эшафота и посажен

в карету. Стоявшая в молчаливом оцепенении публика пробудилась,

кто-то кинул в карету букет цветов, и из толпы раздалось: «Прощайте,

прощайте!».

Первые три года своего пребывания в Сибири Чернышевский

провел в Кадае, а затем был поселен в Александровский завод Нер-

чинского округа.

По окончании срока каторги Чернышевский был переведен в

разряд поселенцев. Новым местом жительства стал отдаленный сотнями

километров от Якутска суровый Вилюйск.

10

В. В. Блохин

В 1883 г. министр внутренних дел граф Д. А. Толстой

исходатайствовал возвращение Чернышевского, которому для жительства был

назначен город Астрахань. В ссылке он обстоятельно исследует

теорию Ч. Дарвина, осуществляет грандиозный перевод «Всеобщей

истории» Вебера. В июне 1889 г., по ходатайству бывшего тогда

астраханским губернатором князя Л. Д. Вяземского, ему было разрешено

поселиться в родном Саратове.

Но годы ссылки и лишений не прошли даром, организм

мыслителя был подорван, и в ночь с 16 на 17 октября 1889 г. Чернышевский

скончался от кровоизлияния в мозг.

* * *

В основе мировоззрения Чернышевского лежит антропология,

поэтому учение о человеке в нем занимает центральное место.

Понимание мыслителем природы человека объясняет и многие другие

аспекты его мировоззрения: этику, историю, эстетику.

Исходным пунктом антропологии Чернышевского является

теоретико-методологическая установка о единстве законов природы

и общества, отстаивание принципа монизма, согласно которому

только строгие и точные методы естественных наук позволяют

научно объяснить природу человека, его социальную

действительность. «Основанием для той части философии, которая

рассматривает вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как

и для другой части, рассматривающей вопросы о внешней природе.

Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со

всеми ее феноменами, — писал он в «Антропологическом

принципе», — служит выработанная естественными науками идея о единстве

человеческого организма. <...> Философия видит в нем то, что видят

медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого

дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы

человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта

другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так

как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и

проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре,

то другой натуры в нем нет. Это доказательство имеет совершенную

несомненность»10.

Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. Т. 7 С. 240.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

11

Таким образом, Чернышевский утверждает, что все, что есть в

человеке, можно объяснить физиологически, опираясь на медицину и

даже химию. Такое стремление достичь некоего непротиворечивого,

опирающегося на данные естественных наук понимания человека,

неприятие дуализма и его природы как духовно-телесного существа

является по сути образцом антифилософского мышления, поскольку

при этом человек перестает быть философской проблемой.

В трактовке монистической природы человека

Чернышевский близок к французским материалистам XVIII в. Отталкиваясь

от вульгарно-натуралистической концепции человека, он решает

вопрос о природе нравственных чувств и генезисе морали. Для

Чернышевского нравственные аспекты бытия составляют всего

лишь одно из многочисленных свойств человеческой природы, но

отнюдь не главное и определяющее. Вообще человек как духовно-

нравственное существо ему неинтересен: «...При единстве натуры

мы замечаем в человеке два различных ряда явлений: явления так

называемого материального порядка (человек ест, ходит) и явления

так называемого нравственного порядка (человек думает,

чувствует, желает). В каком же отношении между собою находятся эти два

порядка явлений? Не противоречит ли их различие единству

натуры человека, показываемому естественными науками?

Естественные науки опять отвечают, что делать такую гипотезу мы не имеем

основания, потому что нет предмета, который имел бы только одно

качество, — напротив, каждый предмет обнаруживает

бесчисленное множество разных явлений. <...> Например, дерево растет,

горит; мы говорим, что оно имеет два качества: растительную силу и

удобосгораемость»1 \

Чернышевский отдавал себе отчет в том, что науки нравственные,

т. е. социальные и гуманитарные, еще в достаточной степени не

разработаны, не достигли обстоятельности и «полноты» естественных.

Однако же большим шагом вперед в научном познании он считал

«подведение» нравственных и метафизических вопросов к одной

человеческой «натуре», к единому «закону».

Такой подход можно определять как позитивистский,

проявляющийся в том, что он «подчиняет область нравственного» (т. е. все

вопросы духовного порядка) тем принципам, которые господствуют

11 Там же. С 242.

12

В. В. Блохин

в сфере физико-химических процессов, что является упрощением

проблематики мира, ведущем к упразднению всякой философии12.

Осмысливая человека как биологический организм, источником

духовной и нравственной жизни Чернышевский считал пользу,

расчет, эгоизм, т. е. такие стремления, какие основывались на

удовлетворении личных интересов. По его мнению, при рассмотрении даже

самых великих и бескорыстных деяний человека «мы увидим, что

в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной

пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое

эгоизмом. <...> Если муж и жена жили между собою хорошо, жена

совершенно искренно и очень глубоко печалится о смерти мужа, но

только вслушайтесь в слова, которыми выражается ее печаль: «на кого

ты меня покинул? что я буду без тебя делать? без тебя мне тошно жить

на свете!» Подчеркните эти слова «меня, я, мне»: в них — смысл

жалобы, в них — основа печали», — писал Чернышевский13.

Даже героическое начало в человеке он объяснял сугубо

соображениями пользы и выгоды: «...Основанием пожертвования служит

личный расчет или страстный порыв эгоизма. О большей части

случаев так называемого самопожертвования не стоит говорить как о

самопожертвовании...»14.

Отталкиваясь от натуралистического понимания человека,

Чернышевский пришел к этике утилитаризма, которую можно выразить

простейшей формулой: нравственно то, что полезно. «Очень давно

было замечено, что различные люди в одном обществе называют

добрым, хорошим вещи совершенно различные, даже

противоположные. <...> Отдельный человек называет добрыми поступками

те дела других людей, которые полезны для него; в мнении

общества добром признается то, что полезно для всего общества или

для большинства его членов; наконец, люди вообще, без различия

наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека

вообще»15.

12 См.: Зеньковский В. В. История русской философии. М., 2001. С. 321.

Следует отметить, что Т. Масарик считал Чернышевского позитивистом,

подчеркивал, что мыслитель высоко ценил творчество О. Конта.

13 Чернышевский Н. Г. Указ. соч. С. 283-

14 Там же. С. 284.

15 Там же. С. 285.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

13

При первом приближении складывается впечатление, что вопрос

о добре и зле не ставится и не разрешается Чернышевским,

поскольку эти представления являются проявлениями пользы, т. е. категории

этически относительной. Однако обозначенное противоречие

Чернышевский преодолевает самым оригинальным способом:

«...Понятие добра вовсе не расшатывается, а, напротив, укрепляется,

определяется самым резким и точным образом, когда мы открываем его

истинную натуру, когда мы находим, что добро есть польза. Только

при этом понятии о нем мы в состоянии разрешить все затруднения,

возникающие из разноречия разных эпох и цивилизаций, разных

сословий и народов о том, что добро, что зло. Наука говорит о

народе, а не об отдельных индивидуумах, о человеке, а не о французе

или англичанине, не купце или бюрократе. Только то, что составляет

натуру человека, признается в науке за истину; только то, что полезно

для человека вообще, признается за истинное добро. <...> «Погибоша

аки Обре» — эти слова повторяет история над каждым народом, над

каждым сословием, впавшим в гибельную для таких людей

галлюцинацию о противоположности своих выгод с общечеловеческими

интересами»16.

Таким образом, благо и добро определяются мерой пользы,

степенью ее распространенности на большее количество людей. Чем

польза оказывается значимей для людей, чем в большей степени она

отвечает общечеловеческим потребностям, тем она ценнее, тем

большим благом является. Для Чернышевского благо — это максимальная

польза для максимального количества людей.

Вопрос о соотношении добра и пользы Чернышевский решает

в рамках гедонистического идеала, стремления человека к

наслаждению как фундаментальному свойству своей природы. «Цель всех

человеческих стремлений, — писал он, — состоит в получении

наслаждений. Но источники, из которых получаются нами наслаждения,

бывают двух родов: к одному роду принадлежат мимолетные

обстоятельства, <...> проходящие без всякого прочного результата; к

другому роду относятся факты и состояния, находящиеся в нас самих

прочным образом или вне нас. <....> Полезными вещами называются,

так сказать, прочные принципы наслаждений. <....> Добро — это как

будто превосходная степень пользы, это как будто очень полезная

Чернышевский К Г. Указ. соч. С. 288-289.

14

В. В. Блохин

польза. Доктор восстановил здоровье человека, страдавшего

хроническою болезнью, — что он принес ему: добро или пользу?

Одинаково удобно тут употребить оба слова, потому что он дал ему самый

прочный принцип наслаждений»17.

Оценивая философско-антропологические взгляды

Чернышевского, нельзя не заметить их противоречивости. С одной стороны, он

стремится объяснить действительность посредством рациональной науки.

Это была настоящая вера в науку, в ее неограниченные возможности,

в ее познавательную мощь. От этого его рационализм проникался

пафосом «реализма», стремлением показать человека без прикрас, в его

позитивистски-натуралистическом обличье, скинуть с

действительности ореол духовного украшательства и ненужной идеализации.

Эта тенденция к реализму уже проявлялась в литературе 1840-х гг.

и развивалась под знаменем борьбы с «романтизмом отцов». Этим же

путем идет и Чернышевский. В своей статье о творчестве писателя

Н. В. Успенского «Не начало ли перемены» он призвал образованных

людей освободиться от иллюзий в отношении народного быта,

представить его в реалистическом свете и тем самым преодолеть

разделяющий народ и интеллигенцию раскол. «...Если вы действительно

любите народ, мужик не отличает вас ни по разговору, ни по языку

от своей братьи, отпущенников; это свидетельствует о том, что в числе

людей, принадлежащих по своим интересам к народу, есть уже такие,

которые довольно похожи на нас с вами, читатель. Свидетельствует

также, что образованные люди уже могут, когда хотят, становиться

понятны и близки народу. Вот вам жизнь уже и приготовила

решение задачи, которая своею мнимою трудностью так обескураживает

славянофилов и других идеалистов, вслед за славянофилами

толкующих о надобности делать какие-то фантастические фокус-покусы для

сближения с народом. Никаких особенных штук для этого не

требуется: говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас;

входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело

совершенно легкое для того, кто на самом деле любит народ, —

любит не на словах, а в душе»18.

В отличие от позднейших народников 1870-х гг., Чернышевский

не видел непроходимой пропасти между народом и интеллигенцией,

Там же. С. 291.

Там же. С. 888.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

15

в единстве которых он усматривал залог своих надежд на

социальную реконструкцию России. Романтический пафос, заложенный в

основы антропологии и утилитарной этики, побуждал его оценивать

действительность с позиций блага человека вообще, стремиться к

изменению дисгармоничной действительности, к ее преобразованию

во имя народного счастья.

С другой стороны, «раскодировка» символов эпохи посредством

научного знания, посредством предельного упрощения проблемы

человека сама несла в себе изрядный заряд «романтизма» и утопии,

формировалась наивно-сциентическая вера в науку как

освободительницу человечества. «Под покровом реализма сохранилась

настоящая и подлинная романтическая основа»19, — отмечал В. В. Зень-

ковский.

* * *

Сциентизм и позитивизм Чернышевского наиболее зримо

сказался в понимании им роли науки как инструмента улучшения

жизни, как средства социального преобразования и удовлетворения

гедонистических потребностей человека. Видимо, под влиянием

О. Конта и французских просветителей он приходит к убеждению,

что важнейшими факторами социального развития являются

интеллектуальные. Чтобы человек мог успешно удовлетворять свои

фундаментальные потребности в пище, в жилье, преодолевать свою

слабость, приумножать недостаточность средств жизни, окружавших

его в природе, он, по его убеждению, должен был обращаться к

своему разуму, научаясь тем самым выживать в экстремальных условиях

исторической среды.

Чернышевский был убежден в том, что каждое. социально-

историческое явление подлежит теоретическому осмыслению,

своеобразной научной санкции, благодаря которой и вырабатываются

принципы и законы сознательного исторического творчества. Без

такой санкции жизнь общества становилась противоречивой,

стихийной, конфликтной. Так, по его мнению, кровавые события во время

июньского восстания в Париже в 1848 г. объясняются прежде всего

тем, что общество еще не выработало необходимой научной теории,

господствовало теоретически отжившее представление экономистов

См.: Зеньковский В. В. Указ. соч. С. 317.

16

В. В. Блохин

«отсталой школы» о вредности государственного регулирования

экономической жизни и помощи социально незащищенным слоям

населения. Любые общественные новации возможны, по его мнению,

благодаря науке, которая не только осмысливает жизнь, но и

помогает ее направить в разумное, научно выверенное русло. В статье

«Капитал и труд» Чернышевский констатировал: «Никакая важная новость

не может утвердиться в обществе без предварительной теории и без

содействия общественной власти: нужно же объяснить потребности

времени, признать законность нового и дать ему юридическое

ограждение. Если мы захотим в чем бы то ни было важном обходиться без

этого, мы просто не имеем понятия об отношении общества и его

учреждений к человеческой мысли и к общественной власти. Нет ни

одной части общественного устройства, которая утвердилась бы без

теоретического объяснения и без охранения от правительственной

власти»20.

Чернышевский считал, что наука постоянно меняется под

влиянием запросов и потребностей времени: «Жизнь и науки, — писал

он, — развиваются с каждым поколением. Когда изменились понятия

общества от развития жизни и всей совокупности наук, от этого

самого должен уже измениться взгляд на предмет каждой частной

науки, хотя бы этот предмет был неподвижен, и новых материалов к его

изучению не было»21.

В научном знании он различал: науки «точные» (естественные)

и «нравственные» (социальные). По его мнению, в точных науках

человечеству удалось достичь существенно более значимых результатов,

чем в нравственных, ибо естествознание зародилось гораздо раньше:

в выводах ученых-естественников почти исчезли фантастические

гипотезы, они строятся на строго проверяемой основе. Нравственные

же науки отличаются тем, что их выводы и научные результаты

вызывают непрестанную полемику и споры, поскольку они в той или

иной степени отражают столкновения общественных интересов и

политических сил. Социально-политическая детерминированность

обществознания проявляется в том, что «каждый философ бывал

представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся

в его время за преобладание над обществом, к которому принадле-

Чернышевский Н. Г. Указ. соч. Т. 7. С. 45

Там же. С. 27.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

17

жал философ»22. С этим обстоятельством связана глубокая

убежденность Чернышевского в необходимости создания подлинно научной

теории, отвечающей потребностям современной жизни, ибо «только

просвещенный народ может работать успешно»23.

Действенная сила науки, по мнению Чернышевского,

проявлялась в институциализации разумного социально-государственного

устройства, в создании условий общественного прогресса.

Примером может служить рациональное законодательство,

«положительные законы» в экономике. Человечество давно могло бы справиться

с негативными последствиями рыночной экономики при условии

существования разумной законодательной регуляции24. Так,

Чернышевский высоко оценивал кодификационную и законотворческую

деятельность российских монархов — Екатерины II, Александра I и

Александра II. По его мнению, их реформы в области

государственного управления способствовали общественному благу, улучшали

жизнь людей25.

Размышление Чернышевского о характере исторического

развития приводило его к идее цикличности, сформировавшейся под

влиянием гегелевской философии истории.

Первоначальной стадией развития человечества, по его мнению,

была первобытно-родовая эпоха, сменившаяся фазой «ускоренного

развития», воплотившейся в греко-римском античном мире. Он

считал, что рано или поздно человечество должно вступить в высший

фазис своего развития, когда достижения будут реализовывать на

базе такого типа социальных отношений, которые были

свойственны бесклассовому «первобытному» периоду, но в существенно

обогащенном и преображенном виде. По сути высший фазис развития

человечества для Чернышевского означал реализацию гегелевской

идеи синтеза всего лучшего из прошлых эпох и возникновения на

его основе качественно нового этапа мировой истории.

Данная философско-историческая концепция Чернышевского

представляется уязвимой по нескольким основаниям. Во-первых,

22 Там же. С 223.

23 Там же. Т. 5. С. 695.

24 Там же. С 615

25 Там же. Т. 4. С. 347. См. подробнее: Антонов В. Ф. Н. Г. Чернышевский.

Общественный идеал анархиста. М,, 2000.

18

В. В. Блохин

Чернышевский явно идеализирует римское наследие. Считая

Римскую империю культурным центром мира и фактором,

цивилизующим всю окружающую ее периферию, он восхищался достигнутыми

в ней наукой, образованностью, политическими институтами и

правовыми идеями. Он полагал, что поступательное развитие античного

мира проявлялось в улучшении жизни людей, в совершенствовании

демократии, развитии общественного мнения, замене рабства

крепостничеством, зарождении в отделявшихся римских провинциях

независимых государств. При этом он упускал из виду такие

негативные явления, как античное рабство, социальное неравенство,

экспансия Рима в отношении завоеванных им народов. Представляется

не совсем убедительной и трактовка им причин упадка Римской

империи. Рим, считал Чернышевский, погиб не по причине внутреннего

кризиса, вызванного рабством, а в силу случайных внешних

обстоятельств, прежде всего вторжения варваров: «Чем же был убит

древний мир? Мы прямо говорим: исключительно волнением, которое

овладело всеми кочевыми племенами от Рейна до Амура. Тут было

ни больше, ни меньше, как погибель страны от наводнения. Никакой

внутренней необходимости смерти не было. Напротив, жизнь была

свежа, прогресс безостановочен. Погибель Римской империи —

такая же геологическая катастрофа, как погибель Геркулана и Помпеи.

<...> Подобные случаи погибели предмета, погибели дела от внешних

разрушительных сил, как бы ни здорово было дело, как бы ни

исполнен был жизни предмет, встречаются ежедневно в частном быту,

встречаются бесчисленное число раз в истории; только никогда не

происходила эта гибель в известной нам истории в таком огромном

размере, как при погибели всего древнего цивилизованного мира»26.

Предложенное Чернышевским понимание истории человечества

шло вразрез с мировой историографией, согласно которой

вторжение варварских племен в границы империи привели к уничтожению

рабства и, следовательно, к социальному обновлению умирающей

античной цивилизации.

Во-вторых, Чернышевский крайне негативно трактовал

феодализм. Споря с историками, утверждавшими, что варварское

вторжение привнесло в античный мир начало «личности», он

подчеркивал отсутствие в феодальной системе позитивного исторического

Чернышевский Н. Г. Указ. соч. Т. 7. С. 656

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

19

смысла, для него — это «система грабежа» и возведенная в принцип

междоусобица. «Из этого разбоя, продолжавшегося несколько веков,

вышел, наконец, феодализм — вот и особенный элемент, внесенный

в жизнь цивилизованных стран варварами. Хоть бы и был он

особенным, какой же в нем прогресс сравнительно с устройством Римской

империи в самые худшие времена ее? Там все-таки была известного

рода законность, хотя сколько-нибудь соблюдавшаяся. А феодализм —

ни больше, ни меньше, как грабеж, приведенный в систему,

междоусобица, подведенная под правила. Теперь уже давно всеми признано,

что в феодализме не было решительно ничего способного к

развитию, что он был лишь смягченною формою предшествовавшей ему

полнейшей анархии грабительского самоуправства. Ничего не могла

взять цивилизация из этой формы, служившей только препятствием

для нее; все, решительно все отвергала цивилизация из феодальных

учреждений, как только могла справиться с ними. Разумеется,

сравнительно с VI и VII столетиями феодализм был прогрессом, но лишь

в том смысле, в каком старинные итальянские разбойники, бравшие

выкуп, были прогрессом над прежними разбойниками, резавшими

без всякого выкупа»27.

По мнению Чернышевского, свою дикость феодализм изжил

только к XVII столетию, т. е. человечество почти 14 веков потратило на

бесцельное развитие, с тем чтобы приблизиться к той точке отсчета,

которую Рим достиг уже в III в. н. э. Те черты общественной жизни,

которые были характерны для римской эпохи, теперь повторяются,

но в больших масштабах и зрелых формах: расширяется

образование, охватывающее народные массы, происходит расцвет наук,

демократизируется жизнь. Система капитализма создает предпосылки

к высшей стадии развития: сама европейская цивилизация

подходит к новому принципу жизни — социализму. Западная Европа идет

к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас.

Новые экономические тенденции стали обнаруживаться во Франции

и в Англии задолго до того, как барон Гакстгаузен рассказал немцам

о нашем обычном общинном землевладении»28. Таким образом

выстраивается цепочка исторических эпох: первобытность —

феодализм —капитализм — социализм.

Там же. С. 660.

Там же. С. 661.

20

В. В. Блохин

Знакомство с философией истории Чернышевского убеждает

также в том, что он являлся последовательным приверженцем

западничества. Европа для него кладезь бесценного исторического опыта,

новаторских идей, средоточие нарождающихся новых социальных

форм.

При характеристике философско-исторической системы

мыслителя обращает на себя важная деталь: для него историческая

проблематика является неотъемлемым элементом осмысления русской жизни,

постижения им ее основ, проектирования образа лучшего будущего.

Размышляя о русском общинном землевладении как передовой

форме социальных отношений, он отмечал: «...У Европы свой ум в

голове, и ум гораздо более развитый, чем у нас, и учиться ей у нас

нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по

обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей,

более усовершенствованной техники; а для нас самих этот обычай

пока еще очень хорош, а когда понадобится нам лучшее устройство,

его введение будет значительно облегчено существованием прежнего

обычая, представляющегося сходным по принципу с порядком, какой

тогда понадобится для нас, и дающим удобное, просторное

основание для этого нового порядка»29. В усвоении европейского опыта он

видел залог социального прогресса для России, в преодолении

научной и культурной отсталости, которую он характеризовал емким

термином — «азиатство».

Для Чернышевского «азиатство» — категория культурная,

связанная с «выключенностью» из единого прогрессивного пути развития,

«азиатство» — порождение национальной обособленности,

невосприимчивости всего передового. Закономерно, что термин «азиатство»

используется им в полемике со славянофилами, утверждавшими, что

европейская цивилизация переживает духовный кризис, а потому —

историческую исчерпанность. Для Чернышевского необходимость

заимствования странами, живущими в «азиатстве», культурных

достижений Европы является императивом прогресса. Конечно, любая

страна имеет те или иные культурные достижения; если же они

совпадают с открытиями, имеющими универсальный характер,

произведенными в Европе, то это только усиливает эффект от культурной

рецепции. Так, Чернышевский приводит яркую метафору о висячих

29 Там же. С. 663.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

21

мостах. Китайцы давно, независимо от Европы, изобрели веревочные

висячие мосты, но это ни в какой мере не ликвидировало их

отсталости и «азиатства». Создание железных висячих мостов европейскими

инженерами, не знавшими китайских изобретений, является

проявлением общечеловеческого прогресса, ибо вслед за железными

мостами явились усовершенствования в технике и транспорте, во всех

сторонах жизни. Нужно ли заимствовать эти достижения? Для

Чернышевского ответ очевиден.

Исторический прогресс мыслится Чернышевским как

поступательное утверждение разумности, как создание и конструирование

таких социальных форм, которые бы отвечали потребностям

развития человека как венца природы, удовлетворяли бы его стремлению

к благу. В наибольшей степени такой подход отразился в его

социалистическом учении.

* * *

Основа основ теоретических поисков Чернышевского — учение

о социализме, который был для него не только высшей исторической

стадией развития человечества, но и непреложным фактом,

установленным и обоснованным передовой наукой. Социализм означал для

него коренную перестройку всех социальных отношений,

творчество нового исторического содержания. Он образно сравнивал его

не с правкой книжной «опечатки», какой представлялась та или иная

политическая борьба между буржуазными партиями в современном

обществе, а с «полной переработкой всей книги, устаревшей по

содержанию».

Социалистическое будущее рисовалось Чернышевскому как

общество, в котором труд перестает быть товаром, а производственная

деятельность направлена на благосостояние работника; трудовая

деятельность становится максимально эффективной, ибо изменяется

ее мотивация.

Чернышевский обосновывает социализм, прежде всего в области

политэкономии, наиболее сильной и самостоятельной сферы его

творчества, которую высоко оценивал Маркс. Осмысливая

достижения современной ему экономической мысли, он создает «теорию

трудящихся», научную антитезу «теории капиталистов».

Формирование экономических взглядов мыслителя происходило

в сложном историческом контексте развития в Европе капитализ-

22

В. В. Блохин

ма свободной конкуренции, господства частнособственнических

устремлений и интересов. Единственным и беспощадным

регулятором хозяйственной жизни оставался рыночный механизм,

разделявший общество на собственников-предпринимателей и наемных

рабочих. Господствовавшая экономическая теория «отсталой школы»

в лице Pay Рошера, Сэ теоретически санкционировала современный

порядок вещей, призывала следовать за фактами жизни, защищая

идею невмешательства государства в экономику.

Отстаивая принципы хозяйственной свободы и рыночной

саморегуляции, либеральные экономисты явно недооценивали роль

труда как важнейшего фактора хозяйственной жизни, тем самым

пренебрегая интересами наемных работников. Чернышевскому было ясно,

что «если всякая ценность и всякий капитал производятся трудом, то,

очевидно, что труд есть единственный виновник всякого

производства, и всякие фразы об участии движимого или недвижимого

капитала в производстве служат только изменениями мысли о труде, как

единственном производителе. Если так, то труд должен быть

единственным владельцем производимых ценностей»30.

Теоретическую несостоятельность либеральной экономической

мысли Чернышевский усматривал прежде всего в отстаивании так

называемой «хозяйственной свободы». По его мнению, свобода

хозяйственной деятельности не может быть предметом специальной

науки, поскольку «основной принцип каждой науки должен иметь в себе

особенность, должен быть таков, чтобы принадлежал именно этой

науке; например, нравственная философия говорит «поступай честно».

Юриспруденция — «заботься об оправдании невинного и осуждении

виновного»; это две мысли решительно различные. Но говорила бы

что-нибудь свое, что-нибудь специально политическая экономия, если

бы сущность ее выражалась правилом «водворяй свободу»? Это одна из

задач, равно принадлежащая всем нравственным и общественным

наукам. <...> Свобода, подобно истине, <...> не составляет какого-нибудь

частного вида человеческих благ, а служит одним из необходимых

элементов, входящих в состав каждого частного блага»31.

Чернышевский подвергал критике такую категорию либеральной

экономики, как «личный интерес». В капиталистической экономике

Чернышевский Н. Г. Указ. соч. Т. 7 С. 38

Там же. С. 17.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

23

XIX в., ориентированной на достижение максимальной прибыли,

затраты на содержание наемного работника рассматривались как

неизбежные издержки производственной деятельности, а социальные

механизмы защиты интересов людей труда еще не были созданы.

При такой хозяйственной системе отчуждение работника от

результатов труда становилось неизбежным, а переоценка его мотивации

необходимой. В этой связи удовлетворение личного интереса

работника в процессе хозяйственной жизни становилось решающим

условием ее гуманизации. Для Чернышевского являлось аксиомой,

что «личный интерес есть главный двигатель производства. Энергия

производства, служащая мерилом для его успешности, бывает

всегда строго пропорциональна степени участия личного интереса в

производстве»32.

Обосновывая идею приоритетности личного интереса в

хозяйственной жизни, Чернышевский приходил к выводу о

необходимости и плодотворности соединения личности и собственности: «В чем

же состоит личный интерес? Он состоит в стремлении владеть

вещью. <...> Производство находится в наивыгоднейших условиях

тогда, когда продукт бывает собственностью трудившегося над его

производством. Иными словами, — работник должен быть

собственником вещи, которая выходит из его рук <...> Основной идеей учения

о производстве мы находим полное совпадение идеи труда с правом

собственности над продуктом труда; иначе сказать, полное

соединение качеств собственника и работника в одном и том же лице»33.

По мнению мыслителя, распоряжение результатами труда меняло

сам характер трудовой деятельности, делало его раскрепощенным

и свободным. Политическая экономия «...должна стремиться к тому,

чтобы в экономической области была произведена в отношениях

труда к собственности перемена, соответствующая перемене,

производимой в нравственной и юридической области освобождением

личности. Эта перемена должна состоять в том, чтобы сам работник

был и хозяином. Только тогда энергия производства поднимается в

такой же мере, как уничтожением невольничества поднимается

чувство личного достоинства»34.

32 Там же. С. 19.

33 Там же. С. 20.

34 Там же. С. 23.

24

В. В. Блохин

Однако кардинальное изменение в жизни работника, по мысли

Чернышевского, невозможно без реформирования системы

распределения экономических благ. В разработке теории распределения, по

его мнению, коренилось превосходство социалистического учения

над «теорией капиталистов». Наилучшей формой справедливого

распределения по труду для него является «товарищество трудящихся»,

особенно необходимое для тех стран, где уже давно потеряно «всякое

сознание об общинном быте»35.

Для организации товарищества, считал Чернышевский,

необходимо соблюсти ряд условий: во-первых, требовалась соответствующая

теоретическая подготовка организаторов и учредителей; во-вторых,

товарищества должны создаваться с целью удовлетворения

интересов всех участников.

Чернышевский мог лишь в самом общем виде представить

контуры товарищества. Он полагал, что оно будет состоять примерно

из 400 или 500 семейств, а их деятельность будет основываться на

хозрасчете. «Товарищество будет заниматься и земледелием, и

промыслами или фабричными делами, какие удобны в той местности.

Инструменты, машины и материалы, нужные для этого, покупаются на

счет товарищества. <...> Товарищество находится относительно

своих членов в таком же положении, как фабрикант и домохозяин

относительно своих работников и жильцов. Оно ведет с ним совершенно

такие счеты, как фабрикант с работниками, домохозяин с жильцами.

Нового и неудобоисполнимого тут очень мало...»36

Чернышевский полагал, что товарищество будет управляться с

соблюдением всех демократических принципов: оно «выбирает всех

своих управителей, как акционерная компания выбирает

директоров». Ленивых и нерадивых работников управление товарищества

сможет «увольнять». Однако, по мнению Чернышевского, таковых

будет мало, поскольку произойдет перемена в мотивации труда, и люди

смогут ясно осознать личный интерес в работе на себя. Не сомневаясь

в экономической эффективности товариществ, Чернышевский

считал, что полученная прибыль пойдет на цели развития, строительства

школ, содержания больниц и церквей. Допускалась им возможность

и выплаты членам товариществ дивидендов по результатам хозяй-

35 Там же. С. 58.

36 Там же. С 60.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

25

ствования. Такой в представлении Чернышевского виделась картина

функционирования товарищества в рамках рыночной экономики.

Большое внимание уделял Чернышевский судьбе русской общины

как формы коллективного труда. Свои основные труды по аграрному

вопросу он писал в преддверии и в период Великой реформы, когда

активно обсуждались пути и методы освобождения крестьян.

Представители либеральной мысли в лице экономиста И. В. Вернадского

и его последователей доказывали необходимость ликвидации

общины как исторически отжившего института, на месте которого должна

закономерно водвориться частная собственность. Славянофилы,

напротив, полагали, что освобождение крестьян возможно лишь при

сохранении общины, как гарантии от «язв пролетариатства» и как

средства решения фискальных задач правительства.

Чернышевскому была абсолютно ясна необходимость

существования общины как социальной формы, для него общинное

землевладение являлось «высшей гарантией благосостояния людей»37. Кроме

того, взгляды на общину и общинное землевладение составляли один

из элементов его социалистического учения, что побуждало

рассматривать и изучать это явление со всех теоретико-философских и

конкретно-практических сторон.

В общетеоретическом плане община представлялась

Чернышевскому естественным результатом исторического прогресса,

доказательством правоты гегелевской концепции истории.

Отвечая своим идейным оппонентам, доказывавшим на основе

гегелевских принципов развития историческую неизбежность

частной собственности, Чернышевский заявлял: «Мы — не последователи

Гегеля, а тем менее последователи Шеллинга. Но не можем не

признать, что обе эти системы оказали большие услуги науке

раскрытием общих форм, по которым движется процесс развития.

Основной результат этих открытий выражается следующею аксиомою:

«По форме высшая ступень развития сходна с началом, от которого

оно отправляется»38.

Опираясь на гегелевское учение о мировом развитии,

Чернышевский выделял три стадии развития форм землевладения.

«Первобытное состояние (начало развития). Общинное владение землею. Оно

37 Чернышевский Н. Г. Указ. соч. Т. 5. С. 300.

38 Там же. С. 363

26

В. В. Блохин

существует потому, что человеческий труд не имеет прочных и

дорогих связей с известным участком земли. <....> Земледелие сначала

также не соединено с затратою почти никаких капиталов

собственно на землю. Вторичное состояние (усиление развития).

Земледелие требует затраты капитала и труда собственно на землю. Земля

улучшается множеством разных способов и работ, из которых самою

общею и повсеместною необходимостью представляется удобрение.

Человек, затративший капитал на землю, должен неотъемлемо

владеть ею; следствие того — поступление земли в частную

собственность. Эта форма достигает своей цели, потому что землевладение не

есть предмет спекуляции, а источник правильного дохода»39. И,

наконец, наступает третья стадия, при которой «промышленно-торговая

деятельность усиливается и производит громадное развитие

спекуляции; спекуляция, охватив все другие отрасли народного хозяйства,

обращается на основную и самую обширную ветвь его — на

земледелие. Оттого поземельная личная собственность теряет свой прежний

характер. <...> Личная поземельная собственность перестает быть

способом к вознаграждению за затрату капитала на улучшение

земли. <...> Обработка земли начинает требовать таких капиталов,

которые превышают средства огромного большинства земледельцев,

а земледельческое хозяйство требует таких размеров, которые

далеко превышают силы отдельного семейства и по обширности

хозяйственных участков также исключают (при частной собственности)

огромное большинство земледельцев от участия в выгодах,

доставляемых ведением хозяйства, и обращают это большинство в

наемных работников. <...> Общинное владение становится единственным

способом доставить огромному большинству земледельцев участие

в вознаграждении, приносимом землею, за улучшения,

производимые в ней трудом»40.

При этом Чернышевский полагал, что общинные начала

социализма могут развиться в России под влиянием общечеловеческих

достижений прогрессивной Европы, обогащаясь ее передовым опытом

и наукой: «Под влиянием высокого развития, которого известное

явление общественной жизни достигло у передовых народов, это

явление может у других народов развиваться очень быстро, поднимать-

39 Там же. 377-378.

40 Там же. С. 380

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

27

ся с низшей степени прямо на высшую, минуя средние логические

моменты»41.

Словом, по мысли Чернышевского, достаточно изучить опыт,

накопленный европейской культурой, чтобы избежать средней стадии

развития — господства частной собственности: «Ведь мы в Европе

живем, этого довольно, — все хорошее, что сделано каким бы то ни

было передовым народом для себя, на три четверти подготовлено

уже тем самым и для нас: надобно только узнать, что и как сделано,

надо понять пользу, и тогда все будет...»42.

Так Чернышевский формулировал одну из ключевых

народнических идей о «педагогическом научении», о рецепции передового

западного опыта с целью избежать нежелательные стадии

исторического развития, о своеобразном «скачке» в более высокую передовую

форму социальной жизни, минуя неизбежное звено капитализма.

Но возможно ли такое в истории? В полной ли мере человек

способен конструировать социальную реальность по своему идеалу? И не

будет ли такой рациональный проект утопичным?

Между тем мыслитель допускал возможность существования

частного крестьянского хозяйства. Необходимость развития фермерства

диктовалась отсталым характером сельского быта в России. Фермер,

по его мнению, сможет освоить новую технику и приемы ведения

хозяйства, изменить Россию по западному образцу.

Развитие артелей и товариществ необходимо и помещикам,

поскольку будет способствовать избавлению их от монопольного

положения на рынке, вызванного привычками использовать даровой

и обязательный труд. «Чернышевский, — подчеркивает исследователь

В. Ф. Антонов, — тем самым еще раз показывал, что он не видел той

непримиримости противоречий между помещиками и крепостными

крестьянами, которые ставили бы их во враждебные отношения друг

к другу»43.

Развитие коллективных форм хозяйствования, по мысли

Чернышевского, должно воочию убедить крестьянина в выгодности общего

труда. С развитием общинного хозяйства, применением новых прин-

41 Там же. С. 385

42 Там же. С. 386

43 Антонов В. Ф. H. Г. Чернышевский. Общественный идеал анархиста. М.,

2000. С. 133,134.

28

Я Я Блохин

ципов деятельности, использованием передового научного опыта

Европы, его распространения среди основной массы населения

произойдет фундаментальная перестройка хозяйственных и социальных

отношений.

Созидание социализма, считал Чернышевский, представляет

собой исторический процесс, ход и исход которого зависит от

множества факторов: уровня культуры и образования общества, традиций,

условий быта. Каждая страна должна идти к социализму своим путем.

Переход западных стран к социализму осложнялся развитыми

частнособственническими интересами, безграничностью личных прав,

которыми было очень тяжело поступиться во имя общего союза

людей. В России же в силу сохранения в ней общинного быта дело

социализма могло иметь значительно большие шансы на успех.

Однако намерение Чернышевского, как и других народников,

воплотить социалистические идеи в крестьянской среде натолкнулись

на серьезные препятствия, вызванные нежеланием правительства

Александра И действовать в интересах народа. В конце 1850-х и

начале 1860-х гг. Чернышевский еще приветствовал реформаторские

усилия власти, сравнивая масштабы ее деятельности с

преобразованиями Петра I: «С царствования Александра II начинается для России

новый период, как с царствования Петра. История России с

настоящего года будет столь же различна от всего предшествовавшего, как

различна была ее история со времен Петра от прежних времен. Новая

жизнь, для нас теперь начинающаяся, будет настолько же прекраснее,

благоустроеннее, блистательнее и счастливее прежней, насколько

сто пятьдесят последних лет было выше XVII столетия в России»44.

По мере реализации крестьянской реформы усиливалось

разочарование в реформаторских потенциях правительства. С этим связан

был поворот Чернышевского к городу: оттуда, по его мнению, должна

была прийти помощь образованных и знающих людей.

Важнейшим элементом социалистического учения

Чернышевского стала тема «новых людей», подлинных строителей и

пропагандистов новой жизни. Под влиянием социалистических идей Р. Оуэна и

практики кооперативного движения во Франции в 1840-х гг.

Чернышевский обратился к идее создания товариществ в городах, которые

он рассматривал в качестве социальной базы общинного социализ-

Антонов Я Ф. Там же. С. 70.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

29

ма. Написанный в 1862-1863 гг. роман «Что делать?» призван был

указать молодому поколению ориентиры практической деятельности.

С его страниц Чернышевский призывал молодежь создавать артели,

организовывать товарищества, практической деятельностью менять

жизнь к лучшему. Призыв был услышан, и 1860-е гг. были отмечены

многочисленными опытами кооперативной деятельности, поскольку

участие в трудовых артелях рассматривалось многими

последователями Чернышевского в качестве необходимой ступеньки к

будущим социалистическим формам жизни. Роман «Что делать?» не был

манифестом революции, не призывал к классовому насилию — он

обобщал, пропагандировал принципиально новый опыт социальных

отношений, учил азбуке социализма. Новый мир должны были

созидать и новые люди: «Я хотел изобразить обыкновенных порядочных

людей нового поколения, людей, которых я встречаю целые сотни», —

писал Чернышевский45.

Взращенное на принципах «разумного эгоизма» и осмысленной

рациональности, поколение «новых людей» во всем следует выгоде,

однако выгоде без духа наживы, но направленной на пользу другим.

Этот тип людей только успел народиться: «Он рожден временем, он

знамение времени, и, сказать ли? он исчезнет вместе со своим

временем, недолгим временем. Его недавняя жизнь обречена быть

недолгой жизнью»46.

В этом описании социального типа узнается разночинная

интеллигенция, вооруженная силой научного знания, стремящаяся

изменить Россию, сделать ее лучшей. Центральной фигурой

романа является Рахметов, представленный в советской науке образцом

революционной иконографии. Своим духовным обликом он резко

выделяется из среды даже новых людей: «Рахметовы — это другая

порода; они сливаются с общим делом так, что оно для них

необходимость, наполняющая их жизнь; для них оно даже заменяет личную

жизнь»47. С точки зрения автора романа, Рахметов — это не

революционер, а скорее наставник и учитель новых форм жизни.

«Новые люди» Чернышевского — это не революционеры-фанатики,

презирающие жизнь и действующие «во тьме ночи», а скорее просве-

Лнтонов В. Ф. Там же. С. 227.

Там же. С. 145.

Там же. С. 256.

30

В. В. Блохин

тители, формирующие, воспитывающие, образовывающие народ,

несущие ему истины науки. Их призыв: «Наблюдайте, думайте, читайте

тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что

человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их — их имена

радуют сердце, наблюдайте жизнь — наблюдать ее интересно,

думайте — думать завлекательно. <...> Только и всего. Жертв не требуется,

лишений не спрашивается. Их не нужно. Счастье — в развитии»48.

При характеристике мировоззрения Чернышевского невольно

напрашивается вопрос о том, как он представлял себе методы и

средства социалистической реконструкции России, был ли он

революционером, видевшим в насилии искупительное средство прогресса, или,

напротив, отстаивал путь мирной эволюции и постепенных реформ.

Ответ на этот вопрос дает публицистика Чернышевского.

* * *

В концептуальной статье «Капитал и труд» Чернышевский

высказывается о возможности поощрения промышленно-земледельческих

товариществ со стороны государственной власти. «Правительство

назначает такую сумму, какая сообразна с его финансовой

возможностью, для первоначального пособия основанию промышленно-

земледельческих товариществ. <...> Но если оптовые торговцы и

компании железных дорог получают пособия, то нельзя назвать

излишней притязательностью предположение, что трудящийся класс

также имеет некоторое право ожидать от государства такого

содействия, которое не будет стоить ни копейки казне: получая проценты

и постепенно возвращая выданный капитал, она тут не

жертвовательница, а просто посредница между биржею и трудящимся классом»49.

Такая идея помощи низшим классам согласуется с мировоззрением

Ж. Прудона, Л. Блана, с социалистическими взглядами которых

Чернышевский был хорошо знаком. В этой связи показательна статья

«Кавеньяк», трактуемая в нашей историографической традиции как

манифест антилиберализма Чернышевского50. Действительно, в

статье осуждается непоследовательность и даже некая трусость

правительства французских республиканцев, вставших в решающий мо-

Антонов В. Ф. Там же. С. 228.

Чернышевский Я Г. Указ. соч. Т. 7. С. 58.

См. примечания к статье в кн.: Чернышевский Н. Г. Указ. соч. Т. 5.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

31

мент июньского восстания в Париже 1848 г. на сторону реакционных

сил. Однако смысл и акценты статьи совершенно в ином.

Она посвящена не столько анализу действий народа в преддверии

событий 1848 г., сколько попытке понять причины

несостоятельности французских республиканцев и их лидера — генерала Кавеньяка.

Чернышевский дает объективные характеристики представителям

французского республиканизма, нисколько не сомневаясь в

намерениях генерала Кавеньяка служить нации: «Нельзя отрицать того, —

писал он, — что Кавеньяк и его политические друзья искренно

желали отвратить все злоупотребления, облегчить все тяжести, на

которые жаловалась нация. Но еще неоспоримее то, что ничего не было

сделано ими для исполнения этих желаний»51. Среди мер, которые

могли бы произвести умеренные республиканцы в интересах народа,

по мнению Чернышевского, могла быть помощь в учреждении

промысловых и ремесленных артелей, но даже такие скромные шаги

поддержки материального благополучия народа рассматривалась

республиканцами как вредные обществу.

Чернышевский был убежден в необходимости сильной

социально-ответственной политики государства по отношению к

незащищенным слоям общества. «Но зачем же и существует государство,

как не для охранения человека от бедствий, которых не может

отвратить его собственное мужество и сила? Если так, полиция должна

была защищать от воров только того, который сам себя и без

полиции в силах прогнать или убить вора; если же разбойники нападут

на труса или больного, полиция не должна защищать от них этого

человека, потому что «он не имеет мужества помочь себе». Да

разве помощь нужна сильным и мужественным, а не слабым и забитым

обстоятельствами?»52

Отчего это произошло, почему реформаторы — умеренные

республиканцы — не поняли такой роли государства? По мнению

Чернышевского, они руководствовались отвлеченными схемами и

теориями, далекими от потребностей народа. Умеренные

республиканцы «были теоретики, не понимавшие условий практической

жизни»: народ требовал уменьшения налогов на вино, соль, сокращения

поземельных сборов.

См. примечания к статье в кн.: Чернышевский К Г. Указ. соч. Т. 5. С. 54.

Там же. С. 57.

32

В. В. Шохин

Анализ опыта истории июньского кризиса 1848 г., краха

правительства республиканцев и установления диктатуры Луи Филиппа

привели Чернышевского к выводу: «История возвышения партии

умеренных республиканцев представляется поразительным примером

того, как неизбежно осуществляется историей правило, внушаемое

здравым смыслом и так часто забываемое в увлечении политических

страстей: нужно подумать о том, каковы существенные желания

людей, прежде, нежели искать их содействия»53.

Итак, по мысли Чернышевского, мерилом величия

реформаторских усилий является стремление удовлетворить благу людей,

защите их интересов. В противном случае реформатор, лишившись

поддержки народа, обречен на крах.

Анализируя динамику политической борьбы во времена

революции 1848 г., Чернышевский ясно и определенно осуждает насилие

ее участников: «Битва шла зверски с обеих сторон. Она

необходимо должна была оставить много ненавистных следов в памяти

обеих сражавшихся сторон»54. Неприемлемы для него и любые формы

радикализма и подстрекательства. Так, О. Бланки назван им

«интриганом, увлекшим за собой опрометчивых энтузиастов»55.

Альтернативой столкновениям мог быть лишь классовый союз: республиканцы

не смогли понять, что «класс работников» был кровно заинтересован

в сохранении республиканской формы.

Любопытно время написания статьи — 1858-й год, время, когда

Александр II начинал великое дело Освобождения. Мысль автора

предельно ясна: любой реформатор обречен на крах, если не будет

учитывать интересы народа, а все благие начинания обернутся

возвратом реакции.

Мировоззренческой установке Чернышевского на полноту

человеческого бытия и его стремления переустроить мир на разумных

основаниях совершенно чужд фанатично-жертвенный тип

личности, способный сжечь в очистительном огне революционного

насилия классового врага. С этой стороны едва ли Чернышевский мог

быть предтечей будущих творцов мировой революции. В то же вре-

53 См. примечания к статье в кн.: Чернышевский К Г. Указ. соч. Т. 5. С. 37.

54 Там же. С. 33.

55 Там же. С. 22.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

33

мя ему претили всякая дисгармоничность бытия, отсталость

социальных форм, всякий символизм (религиозный или традиционный),

прикрывающий несовершенство жизни. Опираясь на «разум науки»,

Чернышевский стремился «к разуму истории», «разуму жизни» во имя

развития человека. Он выступает перед нами как просветитель-

социалист, стремящийся воплотить научно обоснованный идеал

в действительность, и при этом отчетливо сознающий многотруд-

ность этой задачи.

В этой связи правомерен вопрос об утопичности

социалистической доктрины Чернышевского; был ли он великим мечтателем,

создавшим грандиозную иллюзию будущего, или, быть может, он

являлся приземленным реалистом, критически осмысливающим реалии

жизни?

Утопические элементы в наследии Чернышевского несомненно

присутствовали как в трактовке им природы человека, в его почти

религиозной вере в неограниченные возможности науки изменить

мир, так и в его понимании средств социальной реконструкции

страны. Убежденный западник, он понимал, что европейские

страны уже существенно продвинулись по пути социальных реформ.

В самой России он не видел такого могучего потенциала

обновления, поскольку «новые люди», представители интеллигенции едва

только нарождались. Часто бывает: мысль опережает время,

увлекает его за собой, подталкивает, предлагая в повестку дня все новые

и новые темы, становящиеся некими ориентирами в дальнейшем

преобразовании.

С другой стороны, он не мог быть утопистом, ибо всегда в центр

своего внимания ставил проблемы, выдвинутые самой логикой

жизни. Его интересовали и экономика крестьянского хозяйства, и

вопросы распределения социальных благ, и требования' проведения

социально-ориентированной экономической политики со стороны

государственной власти, и проблемы просвещения и образования

народа.

В творческом наследии Чернышевского отчетливо

прослеживается генезис идей, подхваченных и развитых впоследствии

народниками-семидесятниками. Это прежде всего:

антропологический подход, сциентизм и позитивизм, принцип служения

интеллигенции народу, заимствование передового опыта западных стран,

социализм.

34

В. В. Блохин

Публикуемые сочинения Н. Г. Чернышевского относятся к

наиболее плодотворному и в то же время переломному времени 60-х гг.

XIX в. В книгу вошли статьи, напечатанные в журнале «Современник»

за период с 1856 по 1861 г., отражающие его многогранную

деятельность как в философии, истории, политэкономии, так и в

литературной критике. При подготовке комментариев к тексту составитель

опирался на опыт нескольких поколений отечественных историков

и философов. Представленные вниманию читателя труды

публикуются по Полному собранию сочинений Н. Г. Чернышевского.

В. В. Блохин,

доктор исторических наук, профессор

H. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СТАТЬЯ ПЯТАЯ

Критикою «Телескопа»1 было положено основание критике

гоголевского периода. Это внутреннее родство мысли выразилось и

внешним образом в первоначальных отношениях людей, из которых

одному досталось на долю начать, а другому — совершить дело

водворения у нас справедливых литературных понятий. Но как

впоследствии времени эти люди стали чужды друг другу, так и мысль,

через них выражавшаяся, достигнув полного развития в слове

бывшего ученика, раскрыла в себе содержание, существенно различное

от того, что обнаруживала в первых, еще несовершенных своих

проявлениях у бывшего учителя. Коренные черты родства между этими

двумя ее фазисами указать очень легко: стоит только припомнить

общую точку зрения критики Надеждина. Существенным

основанием всех его воззрений служили идеи, вырабатывавшиеся германскою

философиею. Сообразно духу этой философии, он рассматривал

литературу, как одно из частных проявлений общей народной

жизни, в связи с другими сторонами жизни; требовал, чтобы она

сознала свое назначение — быть не праздною игрою личной фантазии

поэта, а выразительницею народного самосознания и одною из

могущественнейших сил, движущих народ по пути исторического

развития2. Вследствие таких высоких понятий о назначении литературы,

немецкая философия поставляла необходимостью, чтобы в ее

произведениях значительность идеи, без которой форма пуста,

соединялась с художественностью формы, осуществляющей идею. От этих

эстетических аксиом критика гоголевского периода никогда не

отступала. Напротив, чем более она развивалась, тем глубже, полнее и

сильнее понимала и выражала эти идеи. Сходство, как видим,

заключалось в одинаковости общего начала. Оно очень значительно; его

можно назвать настоящим кровным родством. Различие было еще

гораздо более важно. Оно зависело от степени развития этого общего

начала; оно состояло в глубине и целостности воззрения, в

последовательности его приложений и в важности выводов, какие давало его

применение к фактам, представляемым литературою. Чтобы видеть,

38

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

какое огромное расстояние, уже по необходимости, лежавшей в духе

времени, не говоря о причинах различия, зависевших от личного

характера критиков, отделяло критику гоголевского периода от

критики «Телескопа», надобно сообразить, какому изменению подверглись

в своем прогрессивном движении те элементы нашей умственной

жизни, из взаимного проникновения которых слагается критика,

с той поры, когда кончилась журнальная деятельность Надеждина

(1834-1836), до той эпохи, когда критика гоголевского периода

достигла (1844-1847) крайних пределов развития, положенных ей не

столько границами сил и слишком кратковременной жизни

человека, бывшего главным ее представителем (силы эти были огромны и

раскрывались перед нами далеко не во всей полноте), сколько

границами потребностей и требований нашей публики. Надобно

припомнить ход постепенного развития у нас научных понятий и

литературы в этот период времени, очень непродолжительный, обнимающий

всего каких-нибудь двенадцать лет, но ознаменованный в нашей

умственной жизни многими очень важными фактами.

Надеждин ввел в наше литературное сознание идеи,

выработанные немецкою философиею*. Это заслуга очень важная. Но Надеждин

был последователем Шеллинга, и если принадлежал, как мы

говорили, к тем из учеников этого философа, которые развивали его

понятия сообразно духу времени, то все, однако же, в сущности, оставался

Задолго до Надеждина, немецкая философия имела последователей

между русскими учеными. Особенного внимания заслуживает то, что ею с любовью

занимались в наших духовных академиях. По случаю издания «Логики* Бах-

мана в русском переводе Надеждин говорит («Молва», 1832, № 20), что в одной

из наших духовных академий давно уже переведены сочинения Канта,

Шеллинга, Фихте. Якоби. Позднее, в Киевской духовной академии, история

философии от Канта до Гегеля преподавалась по известному сочинению Мишелета

(берлинского). Имена высокопреосвященного Филарета, митрополита

московского, и преосвященного Иннокентия одесского должны занимать в истории

философии у нас такое же место, как и в истории богословия. Всем известны

заслуги протоиерея Ф. А. Голубинского. Из светских ученых, до Надеждина,

нельзя не вспомнить о Фесслере, Велланском и в особенности И. Я. Кронебер-

ге и H. Ф. Павлове. Последний имел даже значительное влияние на молодое

поколение, воспитывавшееся в Московском университете, и ему, быть может,

даже более, нежели Надеждину принадлежит слава распространения любви

к философии между молодыми литераторами, о которых мы будем говорить.

Тем не менее, когда выступил Надеждин, немецкая философия не только для

большинства публики, но и для большей части образованнейших писателей

наших оставалась еще предметом неслыханным и непостижимым.

Очертей гоголевского периода русской литературы

39

учеником Шеллинга. Но система этого мыслителя сама по себе

неудовлетворительна, и главное значение ее состоит только в том, что она

была зародышем, из которого развилась система Гегеля. Этого

философа Надеждин, как по всему видно, никогда не признавал своим

руководителем, считая его не более, как даровитым последователем

Шеллинга. Понять Гегеля, который дал истинный смысл и настоящую

цену неопределенным и отрывочным мыслям Шеллинга, было

предоставлено уже следующему поколению, обратившемуся к изучению

немецкой философии отчасти по самостоятельному стремлению,

отчасти, конечно, благодаря деятельности Надеждина и Павлова.

Несколько времени эти юноши абсолютною истиною считали учение

Гегеля в таком виде, как излагал его этот мыслитель. Но скоро

познакомились они с сочинениями учеников Гегеля, которые, с строгою

последовательностью развивая существенные идеи учителя, отвергли

все, что в его системе противоречило этим основным принципам, и,

наконец, преобразовали его систему так, как прежде он преобразовал

систему Шеллинга. Без всякого преувеличения, надобно сказать, что

так называемою школою Гегеля образовано было совершенно новое

философское учение, которому система самого Гегеля служила не

более, как предшественницею, только в этом учении получившею свой

смысл и оправдание. Тем завершилось развитие немецкой

философии, которая, теперь в первый раз достигнув положительных

решений, сбросила свою прежнюю схоластическую форму

метафизической трансцендентальности и, признав тожество своих результатов

с учением естественных наук, слилась с общей теориею

естествоведения и антропологиею3.

Тогда и увлечение системою Гегеля, которому на время

совершенно подчинялись молодые русские приверженцы немецкой

философии, уступило место новым воззрениям, высказанным его учениками.

Предмет этот имеет высокую важность для истории нашей

литературы, потому что из тесного дружеского кружка, о котором мы говорим

и душою которого был Н. В. Станкевич4, скончавшийся в первой поре

молодости, вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те

замечательные люди, которых имена составляют честь нашей новой

словесности, от Кольцова до г. Тургенева. Без сомнения, когда-нибудь

этот благороднейший и чистейший эпизод истории русской

литературы будет рассказан публике достойным образом. В настоящую

минуту еще не пришла пора для того.

40

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Таким образом, в течение семи или восьми лет научные понятия, на

которых должна основываться критика, прошли два великие фазиса

развития и достигли той окончательной ясности, полноты и

последовательности, которой недоставало им в системе самого Гегеля, не

только в системе Шеллинга, содержавшей не более, как отрывочные

и неопределенные зародыши того, что было высказываемо Гегелем.

И если Шеллинг в настоящее время имеет значение только как

непосредственный учитель Гегеля, то и сам Гегель, в свою очередь, имеет

значение только как предшественник стройного и полного учения,

выработанного его школою из тех принципов, которые в его

системе высказывались не более, как в виде темных предчувствий,