Похожие

Текст

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ЛИТЕРАТУРА»

1976

ВГБЕЛИНСКИИ

СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ

ТОМАХ

•

Редакционная коллегия:

Н. К. ГЕЙ, В. И. КУЛЕШОВ, 10. В. МАНН, С. И. МАШИНСКИЙ,

М. Я. ПОЛЯКОВ, Г. А. СОЛОВЬЕВ, Ю. С. СОРОКИН

ш

МОСКВА. «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА». 1976

ВТБЕЛИНСКИИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ

1834-1836

ДМИТРИЙ КАЛИНИН

МОСКВА. «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА». 1976

8Р1

Б43

Б43

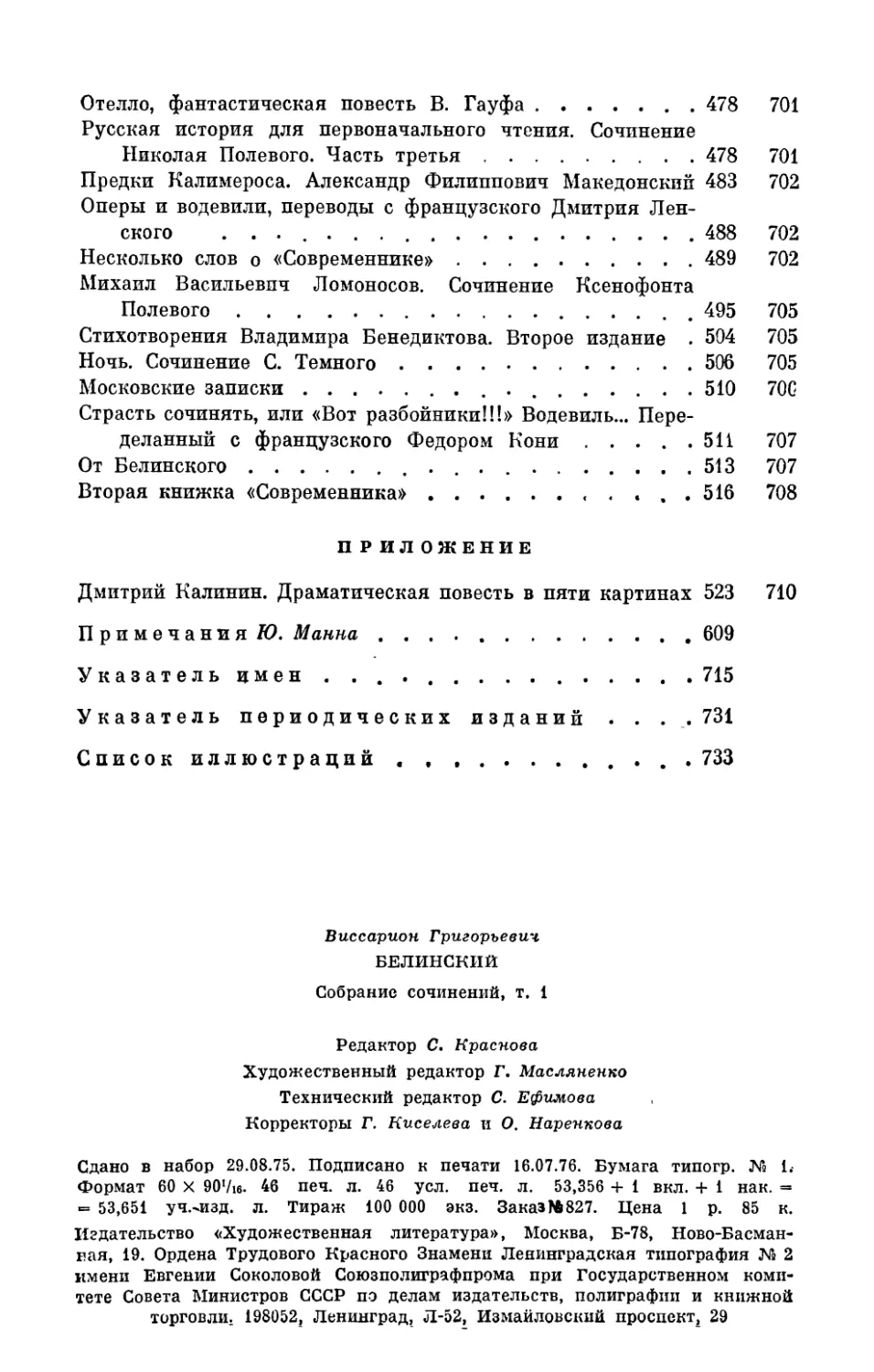

Редакторы первого тома

М. Я. Поляков, Г. А. Соловьев

Вступительная статья

к собранию сочинений

Н. К. Гея

Подготовка текста

В. Э. Бограда

Статья и примечания к первому тому

Ю. В. Манна

Оформление художника

М. Шлосберга

Белинский В. Г.

Собрание сочинений. В 9-ти томах. Т. 1. Статьи»

рецензии и заметки 1834—1836. Дмитрий Калинин.

Вступит, статья к собр. соч. Н. К. Гея. Статья и примеч.

к первому тому Ю. В. Манна. Подготовка текста

В. Э. Бограда. М., «Худож. лит.», 1976

736 с.

В первый том входят статьи, рецензии, заметки Белинского, на¬

писанные им в 1834—1836 годах, и его юношеская драма (как прило¬

жение к тому) «Дмитрий Калинин» (1830),

^ 70202—097 QOT

подписное 8PI

028(01)—76

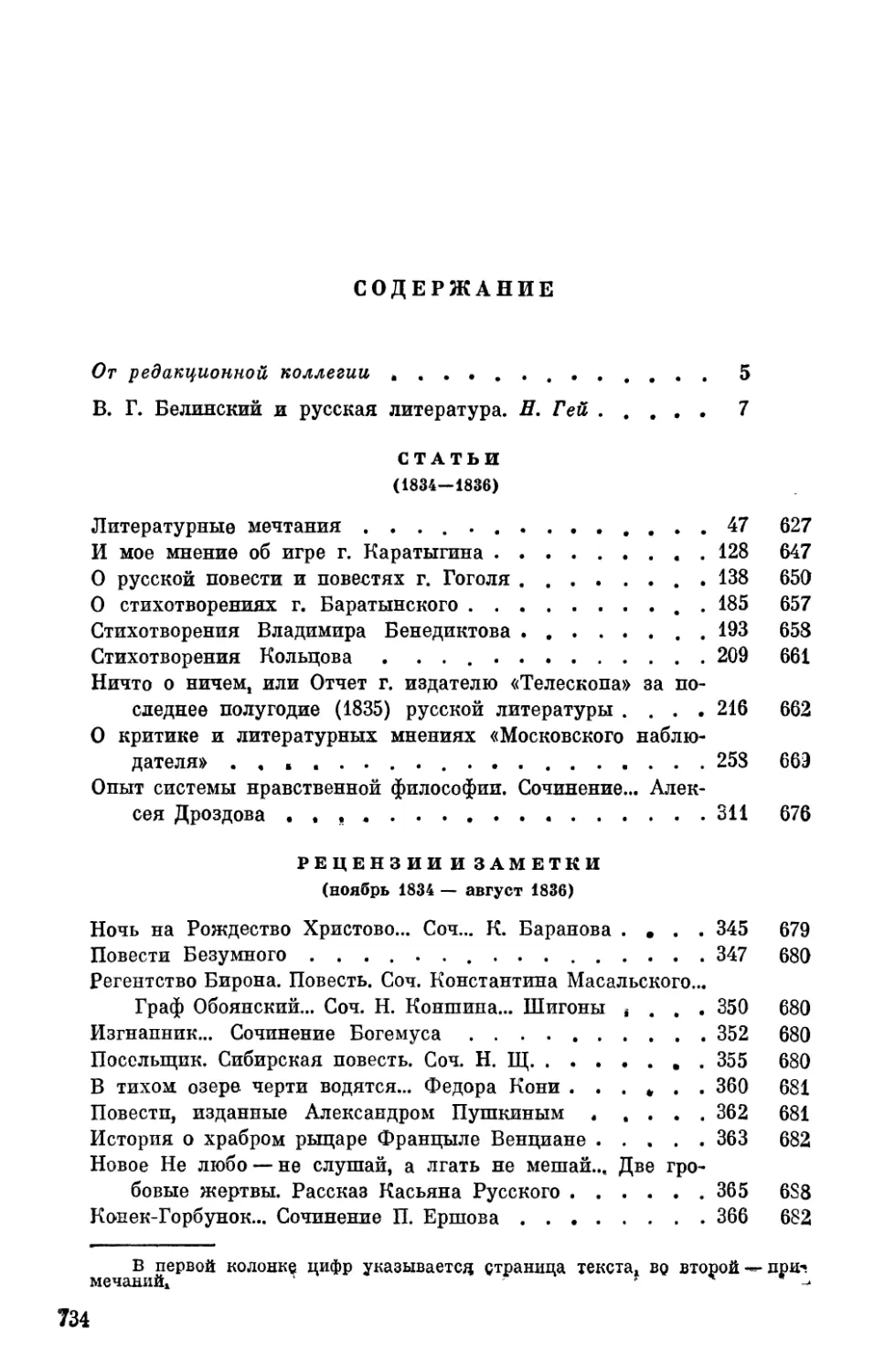

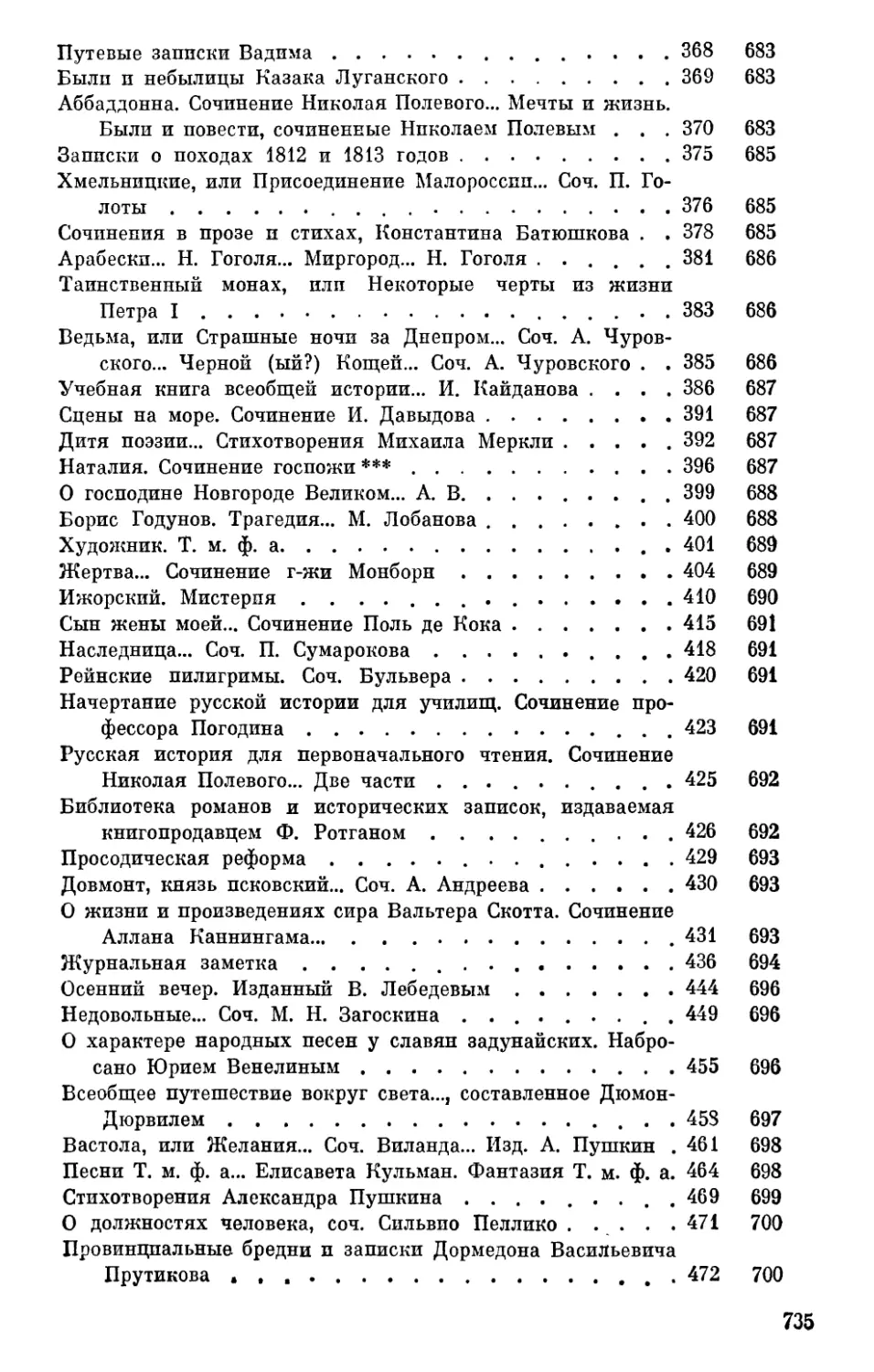

от редакционной коллегии

Настоящее научно-массовое девятитомное издание, не являясь полным

академическим собранием сочинений, содержит все литературно-критиче¬

ские и теоретические статьи и все сколько-нибудь значительные рецензии

и заметки В. Г. Белинского, а также некоторые театральные обозрения и

избранные письма, представляющие интерес для характеристики взглядов

Белинского как критика и мыслителя. Вошли в издание также статьи и

рецензии по вопросам истории, имеющим отношение к историко-литератур¬

ной концепции критика. Из художественных произведений печатается

«одно — драма «Дмитрий Калинин» (в приложении к первому тому).

Не включены в издание «Основания русской грамматики» и другио

грамматические работы, полемические статьи и заметки преходящего ха¬

рактера, переводы, а также сочинения, принадлежность которых Белинскому

подвергается сомнению или не вполне твердо установлена. Вся эта, наиме¬

нее значительная, часть наследия не превышает четверти его объема.

Тексты Белинского расположены в издании в общем хронологическом

порядке, но с разделением внутри томов на статьи и рецензии и заметки.

Циклы статей о Державине и Пушкине, а также незавершенные теоретиче¬

ские работы, относящиеся к тому же отрезку времени, собраны в отдель¬

ном томе. Особый том занимают письма.

При расположении произведений выдерживается хронология первой

публикации, фиксируемая в большинстве случаев по цензурному разреше¬

нию. Произведения, не публиковавшиеся при жизни критика, расположены

«с учетом предполагаемого времени их написания.

По томам сочинения и письма распределяются следующим образом:

Том /. Статьи, рецензии и заметки 1834—1836 годов, а также (в прило¬

жении) драма «Дмитрий Калинин».

Том 11. Статьи, рецензии и заметки с апреля 1838 года по январь

1840 года включительно.

Том IIL Статьи, рецензии и заметки февраля 1840 года — февраля

1841 года.

Том IV. Статьи, рецензии п заметки марта 1841 года — марта 1842 года.

Том V. Статьи, рецензии и заметки апреля 1842 года — декабря

1843 года.

5

Том VI. Статьи «Сочинения Державина...», цикл статей о Пушкине,,

неоконченные работы: (Общее значение слова литература), (Общий взгляд

на народную поэзию и ее значение) и (О народных сказках).

Том VII. Статьи, рецензии и заметки декабря 1843 года — августа

1845 года.

Том УIII. Статьи, рецензии и заметки сентября 1845 года —марта

1848 года.

Том IX. Избранные письма 1835—1848 годов.

Тексты произведений Белинского воспроизводятся по последним при¬

жизненным публикациям (если они были) с обязательной сверкой со всеми

сохранившимися автографами, корректурами и текстами Собрания сочине¬

ний Белинского под редакцией Н. X. Кетчера, который пользовался не

дошедшими до нас рукописями критика. Обнаруженные в результате'

сличения указанных источников варианты явно цензурного характера вво¬

дятся в основной текст с соответствующей ссылкой на источники, а наибо¬

лее значимые разночтения указываются в текстологических комментариях.

Опечатки исправляются без оговорок. Редакционные конъектуры вводятся:

в текст в угловых скобках. Части статей, печатавшиеся в ряде номеров*

журнала, обозначаются в тексте и комментариях порядковыми римскими

цифрами в угловых скобках. Цитаты даются без исправлений по источни¬

кам — так, как они приведены Белинским.

Исходным принципом орфографического воспроизведения текстов

является следование теперь принятым нормам, зафиксированным в орфо¬

графическом своде 1956 года. Вместе с тем в тексте сохраняются все особые

написания, отражающие произносительные, морфологические и словообра¬

зовательные (но не орфографические) варианты слов, характерные для рус¬

ского литературного языка 1830—1840 годов и свойственные речевому

употреблению В. Г. Белинского. Сохраняются также колебания фоно-морфо-

логических и словообразовательных вариантов слов, поскольку эта вариант¬

ность также является часто стилистически не безразличной. Наконец, r

цитатах, приводимых Белинским, сохраняются особенности языка цитируе¬

мых авторов. Все эти принципы и правила предусмотрены лингво-текстоло-

гической инструкцией, служащей руководством при подготовке текстов, и

суммированы в «Лингво-текстологических основаниях издания», которые1

будут помещены в приложении к третьему тому.

Кроме общей статьи, вводящей читателя в эстетическое и литературно¬

критическое наследие В. Г. Белинского, издание сопровождается в каждом

томе краткой статьей, в которой анализируется содержание данного тома,

примечаниями к его произведениям и указателем имен и периодических:

изданий, упоминаемых в текстах и примечаниях тома.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА *

1

Для понимания самого основного в деятельности В. Г. Белинского по¬

казательны слова самого критика, сказавшего кратко и точно: «Литература

расейская моя жизнь...»

Жизнь Белинского, прошедшая за письменным столом, была трудной,

упорной и постоянной борьбой правдоискателя, не страшившегося револю¬

ционного пути к свободе и счастью народа. Всего полтора десятилетия про¬

должалась его напряженная деятельность. Для России это было время, под¬

готовленное 1812 и 1825 годами. В период между событиями на Сенатской

площади и похоронами Белинского на Волковом кладбище с непреложной

ясностью определился центральный вопрос времени — крестьянский, вопрос

•о судьбах трудового народа, его месте и значении в жизни и в будущем

страны, наконец, в национальной культуре. В годы жизни Белинского все

отчетливее обнаруживалось перерастание первого, дворянского, этапа рус¬

ского освободительного движения в новый, разночинский, предтечей и пер¬

вым представителем которого он и стал. Крылатые слова о русской литера¬

туре как «революции до революции» в еще большей мере относятся к идей¬

ным устремлениям передовой общественной мысли. По словам В. И. Ле¬

нина, Россия выстрадала марксизм полувековой историей неслыханных

.мук и жертв, беззаветных исканий правильной революционной теории.

И Белинскому принадлежит одно из ведущих мест в этом поиске, в этой

•борьбе за передовой общественный идеал.

Сделанное Белинским для утверждения гуманистического содержания

•общественных, этических и эстетических идеалов русской литературы со¬

храняет непреходящее значение. Многое определено им в судьбах русской

литературы и в творчестве крупнейших писателей. Все сделанное критиком

проникнуто гуманистическим, освободительным пафосом.

Слова Белинского «я — литератор» были по существу синонимом дру¬

гого его же утверждения: «я в мире борец». Он видел в журнале трибуну

* © «Художественная литература», 1976 г.

7

новых идей, формирующих общественное мнение. Недаром, оценивая1

Н. А. Полевого, он отметил: этот литератор «показал первый, что литера¬

тура — не игра в фанты, не детская забава, что искание истины есть ее*

главный предмет». «Искание истины» — слова, которые могут быть девизом

жизни Белинского. Поэтому особенно тяжело переживал он постоянные

цензурные препоны. Временами выдержки не хватало, и тогда вырывалось:

«А черт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать»,—

фраза, в которой весь Белинский, его горячность, нетерпение и вера в исти¬

ну, которая нужна людям, задавленным самодержавием и крепостничеством^

И тут напрашивается необязательное с фактической стороны, но симптома¬

тичное по духу сопоставление: на одной немецкой литографии был изобра¬

жен Прометей, прикованный к печатному станку, терзаемый орлом с прус¬

ской короной на голове, — аллегория посвящена борьбе «Рейнской газеты»

с цензурой. В этой газете сотрудничал К. Маркс. Она была запрещена в ян¬

варе 1843 года. Трудно сказать, знал ли о литографии Белинский, но именно*

к этому времени относятся его слова о себе самом: «Я — Прометей в кари¬

катуре».

Рожденному говорить правду приходилось «сдерживать себя» и «при¬

кидываться кошкой», хотя хотелось «лаять собакой». Но и при всех жестких

ограничениях, несмотря на постоянные отметины красным цензорским ка¬

рандашом, то, что было напечатано Белинским, обнаруживало в каждой

строке убежденного мыслителя-борца, пропагандиста передовых идей, стра¬

стного полемиста и вдохновенного импровизатора. Он вкладывал себя цели¬

ком, без остатка в то, что делал, и потому сделанное несло неизгладимую»

печать его личности.

Друзья Белинского, и первый Станкевич, называли его неистовьш

Виссарионом, видя в нем человека увлекающегося, но фанатически пре¬

данного идее. Воспоминания о критике воспроизводят памятные его совре¬

менникам случаи, когда он, обычно тихий человек, в пылу спора «преобра¬

жался» и заставлял умолкать своего противника. Ему нужен был оппонент.

И тогда обнаруживался его дар оратора и трибуна. В споре его союзниками

были только истина, русская литература и будущее родины.

С предельной прямотой и откровенностью раскрывался Белинскиёг

в письмах к друзьям; здесь он мог, по его собственным словам, писать

порядочно лишь на основании своей натуры. И нельзя представить дея¬

тельность критика, его сложное развитие, быструю смену взглядов, их

взаимосталкивание, не понимая цельной его натуры. Белинский прошел

стремительное идейное развитие от идеализма к философскому материализ¬

му, от расплывчатых утопических представлений о народном благе к

революционным идеям и социализму. В его жизни не раз происходили

изменения в мировоззрении и совершалась решительная ломка прежних

взглядов.

Противники и недоброжелатели пытались представить развитие Бе¬

линского в виде смены заимствованных им идей, заводивших его из одного*

тупика в другой. Говорили о причудливой спутанности мировоззрения

критика, о противоречивости его взглядов, о несовместимости одних исход¬

ных принципов с другими, о переменчивости, неустойчивости суждений и

оценок, о немотивированных переходах и «перелетах» из крайности в-

8

крайность. Все это объясняли незнанием иноязычных работ в оригинале,

^непостоянством импульсивной натуры.

В действительности же крайности во взглядах Белинского — внешние

лриметы стремительного движения мысли, напряженных поисков истины.

Развитие Белинского — это ускоренное прохождение пути, проделанного

европейским общественным сознанием. Причем его мысль была обращена

лрежде всего и главным образом к русской действительности.

Мировоззрение Белинского — особый феномен. Аналогичного ему,

пожалуй, не найти ни в русской, ни в мировой литературе. Многочислен¬

ные сопоставления русского критика с Прудоном, Сент-Бёвом или Иппо¬

литом Тэном в целом несостоятельны, потому что никто из названных

европейских деятелей и критиков не проходил в своем развитии такого

трудного пути. Для Белинского именно борьба идей, их «выстраданность»

.значили бесконечно много. Не понимая этого, нельзя войти во внутреннюю

логику его взглядов, охватить подвижность, динамичность мировоззрения.

Белинский был в буквальном смысле слова диалектической натурой, пред¬

назначенной для поисков нового. Эти индивидуальные особенности его

как нельзя лучше отвечали требованиям эпохи, выражали и олицетворяли

движение русской общественной мысли. Примечательно, что сам Белин¬

ский видит в «неподвижности» признак бедности таланта, тогда как истин¬

ность и, следовательно, бессмертие усматривает он у «движущихся поэтов».

Мысль эта принципиальна в системе взглядов критика. Она направ¬

лена против «неподвижных мнений», мертвых догматов и метафизических

лрописей. Движение — форма Существования истины, и борьба за ее

жизнь — ее вечное обновление.

Плодотворны были страстные порывы критика, его полная самоотдача

и его «инстинкт истины». Герцен называл его «фанатиком», «человеком

экстремы» (крайностей) и тут же добавлял: «но всегда открытый, сильный,

энергичный». Ударение поставлено на определении «открытый». Человек

«экстремы», но открытый, обращенный к другим людям. Белинский возра¬

жает, спорит, не соглашается, но признает право противной стороны «на

уловленпе истины». И ошибались те, кто думал порой, что он упорствует

в крайностях. Убежденность его — неотделимая часть открытой и энергич¬

ной, «глубоко вникающей» натуры.

Говоря о своем временном «примирении» со славянофилами, которое

нарушилось стихотворением Языкова «К ненашим», Герцен отмечает, что

для Белинского всегда была ясна невозможность примирения. Самому Гер¬

цену сначала это было далеко не ясно. Еще в 1844 году он пенял Белин¬

скому, что тот не замечает положительного в славянофильстве, «не умеет

читать жизни будущего века славянского». И только затем, в «Былом и

думах», Герцен признает правоту Белинского: «Он слал нам грозные гра¬

моты из Петербурга, отлучал нас, предавал анафеме и писал еше злее

в «Отечественных записках». Наконец он торжественно указал пальцем

против «проказы» славянофильства и с упреком повторил: «Вот вам они!»

Мы все понурили голову. Белинский был прав!..»

«Его можно любить или ненавидеть, — констатировал Герцен в дру¬

гом месте, — середины нет. Я истинно его люблю. Тип этой породы —

Робеспьер. Человек для них — ничего, убеждения — все».

9

На словах «человек... — ничего, убеждения — все» следует остановиться

особо. Собственно говоря, это цитата из Белинского. Он повторяет это

в письмах и Герцену и Боткину. Однако вскоре решительная поправка

вводится в прежнее суждение. «Все общественные основания нашего-

времени требуют, — писал критик в начале 1841 года, — строжайшего

пересмотра и коренной перестройки... Пора освободиться личности челове¬

ческой». И в другом месте: «Да будет проклята всякая народность, исклю¬

чающая из себя человечность».

Возникает внутреннее столкновение приведенного выше тезиса и

антитезиса, которое взывает к синтезу. Резкий до односторонности критик

стремился в конечном счете осознать и другую сторону предмета осмысле¬

ния. И тогда за противоречиями и непоследовательностью, за «переско¬

ками» от тезиса к антитезису обнаруживается общее направление движе¬

ния, процесс кристаллизации многогранной истины, постижения самой

действительности. Белинский писал: «...кантисты не хотели видеть ничего*

великого в Фихте, фихтеисты с ироническою улыбкою смотрели на Шел¬

линга, а шеллингисты в Гегеле видят пустой призрак». Сам он ощущал

потребность объективной научной логики в развитии философских идей.

Но даже пребывание «в крайности», «в односторонности» не проходило'

бесследно, и подчас непрямой путь приводил критика, а вместе с ним и:

его читателей, на вершину, с которой раскрывались далекие горизонты.

Литературная деятельность была для Белинского средством формирования

общественного мнения, влияния на народное самосознание. В литературе

он видел выражение духовных сил народа, воплощенно его гения, его*

идеалов.

2

Виссарион Григорьевич Белинский родился 30 мая (И июня) 1811 го¬

да в Свеаборге в семье флотского лекаря. Ему пришлось хлопотать всю

жизнь о признании за ним прав «дворянского достоинства», выслуженного

отцом. Необходимые бумаги приходят лишь незадолго до смерти.

Жизненный путь Белинского — путь разночинца, мыслящего проле¬

тария, провозвестника революционно-демократического этапа русского-

освободительного движения. Собственно говоря, его жизнь была непрекра-

щающимся конфликтом с рутиной официальной иерархии, с казенным

патриотизмом, с реакционными взглядами.

Годы учения Белинского начинаются с Чембарского уездного учили¬

ща (1822—1824 гг.), а затем продолжаются в Пензенской гимназии (1825—

1828 гг.). Будущий критик учится в классе с Николаем Карыжиным, вос¬

питанником Н. А. Радищева, сына автора «Путешествия из Петербурга в

Москву».

В годы учения Белинский жадно читает Карамзина, Дмитриева, Су¬

марокова, Державина, Хераскова, Петрова, Крылова, знакомится с текущей

журналистикой. Белинский неоднократно будет вспоминать первое знаком¬

ство с поэзией Пушкина. Стихи поэта в тиши уездного города слышались

отовсюду, подобно «шуму волн» и «журчанию ручья», — сравнения, принад¬

лежащие Белинскому, но в них скрытые цитаты из «Ночи» и «Цыган»*

10

Такие вкрапления постоянно встречаются в статьях и письмах критика.

Стихи творца «Онегина» вместе со стихами Лермонтова и Кольцова —

поэтическая атмосфера, в которой он жил, думал, писал.

В Пензе юноша сделался страстным театралом и оставался им до

конца жизни. Одна из ранних статей критика посвящена игре Караты¬

гина, годы спустя — целых три месяца проведет он в путешествии-турне

ло югу России со знаменитым Щепкиным. Для его бенефиса напишет

пьесу «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь». И, наконец,

чуть ли не последней написанной им страницей будет некролог Мочалову,

потрясшему его в роли Гамлета.

На сцене перед Белинским представал воочию мир искусства, а в нем

«весь мир». И не от театра ли пошло удивительно конкретное восприятие

критиком прочитанного? Впервые познакомившись вместе с пензенским

своим учителем М. М. Поповым со сценой «Корчма на литовской границе»

из «Бориса Годунова», Белинский, уронив книгу, закричал: «Да это живые;

я видел, я вижу, как он бросился в окно!»

Попав в Москву — город, разжалованный Петром I из царских столиц

и произведенный, по словам Герцена, нашествием Наполеона в столицу

■народа русского, восемнадцатилетний Белинский знакомится с театрами,

библиотеками и музеями. В частности, он смотрит в Большом театре

«Разбойников» Шиллера с несравненным Мочаловым в роли Карла Моора.

Белинский сдал вступительные экзамены и был принят на словесное

^отделение Московского университета. Пребывание в университете (1829—

1832 гг.) стало для него целой эпохой.

Первые шаги на жизненном поприще всегда показательны. У Белин¬

ского сразу проявилось одно из удивительнейших качеств: почти мгновен¬

ная реакция на происходящее, умение схватывать и перерабатывать глав¬

ное. Не прошли для него бесследно ни лекции М. Г. Павлова, прививав¬

шего интерес к философским вопросам, ни А. Ф. Мерзлякова, читавшего

.курс красноречия и поэзии. Всеобщий энтузиазм вызывали в то время

блестящие лекции молодого профессора Н. И. Надеждина. Позднее, уже

после пребывания Белинского в университете, он знакомится с курсом

лекций теоретика и историка литературы С. П. Шевырева, только что вер¬

нувшегося из Италии.

Несомненное и, пожалуй, еще более заметное воздействие на Белин¬

ского оказала текущая литература и журналистика начала 30-х годов

(деятельность Н. Полевого, Н. Надеждина и, конечно, Пушкина — публи¬

циста и критика).

Много значила для него и общая атмосфера студенческого содруже¬

ства. На словесном отделении учились Лермонтов, Станкевич, Огарев, Гер¬

цен, Красов. Зачисленный на казенный кошт Белинский живет в универ¬

ситетском общежитии в комнате под «одиннадцатым нумером». Здесь соби¬

раются студенты. В этом своеобразном дискуссионном клубе спорят о

классицизме и романтизме, обсуждают переведенную М. Б. Чистяковым

«Теорию изящных искусств» К.-Ф. Бахмана, по очереди читают собственные

литературные опыты.

Белинский — постоянный участник литературных обсуждений, теат¬

ральных вечеров. В 1831 году он ознакомил слушателей литературных

И

чтений со своей антикрепостнической по духу и романтической по харак¬

теру драмой «Дмитрий Калинин». Юношеская пьеса — своеобразный пролог

дальнейшей его литературной деятельности.

Нетрудно представить впечатление от драмы, написанной «со всем

жаром сердца» и «пламенной любовью к истине» и повествующей о «кре¬

постнической тирании», когда она легла на стол цензоров — профессоров-

университета, не оправившихся от потрясений, вызванных все еще

памятной отправкой в солдаты студента Полежаева (за антисамодержав-

ные выпады в поэме «Сашка») и совсем недавней расправой с Н. П. Сун-

гуровым, организовавшим революционный кружок студентов. Рассмотрение

последнего дела тянулось как раз в годы учения Белинского. Сунгуров, а

также студенты Я. И. Костенецкий (знакомый Станкевича, Герцена и Ога¬

рева), Ю. П. Кольрейф, П. А. Антонович, Ф. П. Гуров и др. были признаны

виновными в «расположении ума, готового прилепиться к мнениям, про¬

тивным государственному порядку».

Сочинение Белинского признается «возмутительным», направленным

против крепостного права, религии и нравственности. Литературный опыт

Белинского, свидетельствовавший красноречиво о расположении его ума,

мог кончиться для автора очень плохо. Однако, опасаясь снова привлечь

к себе неблагосклонное внимание верховной власти, университетское1

начальство замяло скандал. Опасный вольнодумец был оставлен на заме¬

чании. Нужен был подходящий случай. И на следующий год, после

продолжительной болезни Белинского, последовало его отчисление из уни¬

верситета «за малоуспешностью и по слабости здоровья».

Для Белинского начинается деятельность литератора-труженика,,

поденный журнальный заработок, корректурные работы, библиография,,

переводы с французского. Все это становится возможным благодаря лич¬

ному знакомству в начале 1833 года с Н. И. Надеждиным, редактором

журнала «Телескоп» и газеты (приложения к этому журналу) «Мол¬

ва». Вскоре Белинский занимает ведущее положение в надеждипском,

журнале.

Примерно в это же время Белинский сближается с кружком Стапке-

вича, группой единомышленников, увлекавшихся, н отличие от кружка

Герцена и Огарева (эти кружки возникли одновременно), не столько об¬

щественно-политическими, сколько общефилософскими, эстетическими,

религиозно-этическими проблемами. В этом кружке вырабатывались «об¬

щие воззрения на Россию, на жизнь, на литературу, на мир...». «Воззрения

большей частью отрицательные», по определению К. Аксакова, одного из-

участников этого кружка. Такому направлению мысли способствовал, ко¬

нечно, в большой степени Белинский.

Первое печатное его выступление как критика относится к 1831 году.

Рецензия студента-словесника на безымянную брошюру о пушкинском

«Борисе Годунове» состояла из нескольких десятков строк. Разбираемая1

брошюра и не заслуживала большего.

Знаменательно, что критическое поприще Белинского открывается

пушкинской темой; показательна и позиция критика. «Борис Годунов»

более шести лет пролежал под спудом, а власти предержащие, в лице

венценосного цензора поэта, как бы внушали: молчи и жди! Разноречиво^

12

мнение литературной критики. Были такие, которые выступали против

трагедии с непристойной бранью. Многие встретили ее сдержанно. Момент

«неопределенности» в отношении к Пушкину ощущается и в первом вы¬

ступлении Белинского. Но в целом его первая рецензия направлена в

защиту поэта против автора брошюры и ряда аналогичных оценок других

рецензентов, утверждавших, что талант Пушкина погас. Белинский с со¬

чувствием отзывается о статье Надеждина в «Телескопе», ибо только в ней

«Борис Годунов» был оценен по достоинству. А в следующем большом

критическом выступлении, в «Литературных мечтаниях» (1834), обратив¬

шем общее внимание на неизвестного критика, сказано: «Я лучше хочу

верить тому, что Пушкин мистифицирует «Библиотеку для чтения», чем

тому, что его талант погас. Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать,

что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше преж¬

них!»

Названные в подзаголовке «Элегией в прозе» «Литературные мечта¬

ния» по характеру своему стали первым манифестом подлинно художест¬

венной русской литературы.

В статьях, появляющихся в «Молве» из номера в номер, содержалось

еще нечетко сформулированное и пока не проясненное для себя, но реши¬

тельное требование самых высоких критериев для утверждения подлинной

литературы. Только настоящая, высокая в художественном отношении

литература и может занять подобающее ей место в жизни общества, войти

в определенное соотношение с общественной жизнью и жизнью народной.

И хотя в «Литературных мечтаниях» чувствуются отголоски лекций и

печатных суждений Надеждина, а также таких предшественников крити¬

ка, как А. Бестужев и Н. Полевой, и несомненно выразились мнения,

дебатировавшиеся в кружке Станкевича, самостоятельность позиции

Белинского в понимании основных проблем времени очевидна; особенно

примечательно его стремление организовать излагаемые взгляды в само¬

бытную систему. Многие идеи, в частности, о подлинном искусстве, его

народности, связи с обществом, возникли и высказывались по отдельности

уже в декабристской критике, обсуждались они и в современной Белин¬

скому периодике. Но суммировать их, привести в необходимую внутреннюю

взаимосвязь, понять их сцепление между собой, исходя из сущности

эстетической природы искусства и в этой связи поставить проблему

соотношения искусства с действительностью, его места и значения в жизни

общества предстояло Белинскому.

Суждение — у нас нет литературы — было порождено, конечно, общим

духом времени и выражало его. Белинский сразу же поднялся на громад¬

ную высоту, когда, отрицая литературу существующую, вместе с тем,

на примере творчества Пушкина, утверждал возможность достижения рус¬

ской литературой всемирных вершин художественности.

Надеждин еще до Белинского сказал: «У нас нет литературы», он же

говорил о «настоящем Парнасе», об «истинной поэзии»; это были верные,

но слишком общие суждения. В своих статьях о «юной» русской литературе

Надеждин ратовал за гениальное творчество, но фактически прошел мимо

творчества Пушкина. Белинский увидел художественные открытия перво¬

степенного значения в творчестве Пушкина и Грибоедова. Утверждение:

ia

литература русская в живом и непреходящем значении пошла с автора

«Бориса Годунова» и «Евгения Онегина» — выдержало проверку временем.

Белинский увидел в Пушкине творца великих произведений.

Происходит пересмотр самого понимания слова литература. Лите¬

ратура — не свод, не совокупность всего написанного, а лишь то, что от¬

мечено подлинной художественностью, то, что тяготеет к «зениту художест¬

венного совершенства». Литературное произведение должно быть, по Бе-

липскому, не только произведением искусства, но и отражать жизнь народа,

проникать в самые существенные стороны изображаемой действительности.

(I Пушкин для критика — такое совершенное выражение современного

мира, представитель современного ему человечества.

Можно обнаружить у молодого критика промахи, но гораздо сущест¬

веннее другое: пусть действительно еще с позиций, которые неоднократно

и радикально будут пересматриваться, пусть непоследовательно, в чем-то

в зависимости от общего уровня критической мысли, в чем-то наперекор

существующим мнениям, но именно в этом первом программном выступ¬

лении заложены были основы последующей его деятельности, его

фундаментальных положений: борьба за высокий художественный уровень

искусства, утверждение правды жизни как первоосновы творчества и

народности. Эти идеи, центральные для эстетики и критики зрелого Бе¬

линского, пройдя через все этапы его деятельности, в конце концов

приведут к принципам реалистического искусства.

Пушкин заметил «Литературные мечтания». Высказанные критиком

положения оказались созвучными тому, над чем раздумывал поэт, — суд

над современным состоянием литературы, переоценка литературных цен¬

ностей XVIII века, вопрос о роли подлинной критики в литературном

процессе и значении журналистики в решении стоящих перед литературой

задач.

Конечно, во многом и в историческом и в социальном плане между

Пушкиным и Белинским существовали глубокие различия. И отношение

Белинского к поэту было далеко не однозначным. Не все в Пушкине было

им «прочитано» (вспомним отрицательные отзывы об «Анджело», «Сказ¬

ках», прозе). Однако критик всегда отстаивал огромное значение поэта

для русской литературы.

В свою очередь, как вспоминает И. Панаев, в конце 30-х годов один

Пушкин, пожалуй, сознавал, что «недоучившийся студент», автор «Лите¬

ратурных мечтаний», статей о Гоголе и Кольцове займет вскоре почетное

место в истории русской литературы.

О мужании критика, быстром созревании его мысли и авторитетно¬

сти его мнения свидетельствовали последующие статьи — «О русской

повести и повестях г. Гоголя» и «Стихотворения Владимира Бенедиктова»,

написанные в 1835 году.

Если, как уже отмечалось, «Литературные мечтания» были своеобраз¬

ным манифестом, провозгласившим наступление века русской классической

литературы, то в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» содержа¬

лись хотя и самые общие, но впервые в России сформулированные принци¬

пы реализма. Рассуждая о Шекспире, Сервантесе, Гете, Белинский писал:

это—«поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности... Ее

14

отличительный характер состоит в верности действительности; она не

пересоздает жизнь, но воспроизводит, воссоздает ее... отражает в себе, под

одною точкою зрения, разнообразные ее явления».

«Чтобы докончить характеристику того, что я называю реальною

поэзиею, — пишет далее Белинский, — прибавлю, что вечный герой, неиз¬

менный предмет ее вдохновений, есть человек, существо самостоятельное,

свободно действующее, индивидуальное, символ мира, конечное его

проявление, любопытная загадка для самого себя...» На решении данной

загадки, считает критик, и должно быть сосредоточено внимание «реаль¬

ной поэзии».

С позиции этих общетеоретических предпосылок им дана точная и

глубокая характеристика повестей Гоголя: «Простота вымысла, народ¬

ность, совершенная истина жизни, оригинальность...»

В дальнейшем принципы реализма были развиты и получили необхо¬

димое обоснование у зрелого Белинского, а позднее у Чернышевского и

Добролюбова.

Пока же в статьях о повестях Гоголя обозначены два типа творче¬

ства — «поэзия идеальная» и «поэзия реальная», а правда жизни в искус¬

стве поставлена в прямую связь с народностью искусства. На этом этапе

развития мысли Белинского народность есть верное изображение жизни

народа. И отсюда следует, что в этом качестве подлинное искусство проти¬

востоит и «светской» музе, поэтом которой Белинский склонен был считать

Баратынского, и «неестественной» романтически-вычурной поэзии Бене¬

диктова. Белинский ищет обоснования начатой юношеской драмой линии

«дикой вражды» к окружающей жизни. В «Литературных мечтаниях» и в

других выступлениях в «Молве» и «Телескопе» сказываются абстрактно¬

романтические представления об идеале жизни, который казался критику

абсолютным в своем значении и тем самым далеким от конкретных исто¬

рических условий.

Как известно, Фихте стремился сократить «разрыв» идеала и действи¬

тельности, но у него, субъективного идеалиста, дуализм преодолевался за

счет превращения жизни в призрак.

Белинский, в отличие от Фихте, стремился ориентировать подлинное

искусство на правду, бесстрашно взирая на жизнь как она есть. Гоголь

для него — «поэт жизни действительной». И как бы неопределенно в эсте¬

тическом п философском смысле это требование правды пока ни было, за

ним стоял демократический протест критика. Гоголь обращен к жизни, не

только к поэтическому в ней, но и к обыкновенному, низкому, и это рас¬

ширяет диапазон литературы даже в сравнении с художественным миром

Пушкина.

С позиций зарождающейся реалистической эстетики, требовавшей

правдивого изображения жизни, истинности поэтического в искусстве,

Белинский выступает против романтического и выспреннего стиля Мар-

линского и претенциозной поэзии Бенедиктова.

Неестественность положений, неправдоподобие событий и пережива¬

ний, напыщенность языка стояли на пути правдивого искусства. И на них

было направлено острие критики. Для характеристики господствовавшей

тогда ситуации достаточно сказать, что слава Бенедиктова затмевала имя

15

Пушкина. У А. Вельтмана в повести «Приезжий из уезда, или Суматоха

в столице» в одной из сцен запечатлена эта общая атмосфера: «явился

поэт, перед которым ничто Пушкин». Не только Вельтман, но и Жуков¬

ский, Вяземский и Грановский относились благосклонно к любимцу пуб¬

лики. Жена Герцена, женщина умная и самостоятельная, пе обходилась

без бенедиктовских строчек в своих письмах.

Романтическая эстетика, исходя из антагонизма идеала и действи¬

тельности, противопоставляла высокое в искусстве низкому. Вслед за

Пушкиным критик ощутил истинность высокой простоты и заговорил о

подлинной художественности как высоком призвании искусства.

3

В конце лета 1836 года Белинский приезжает на несколько месяцев

в Прямухино, имение Бакуниных, подружившись по кружку Станкевича

с Михаилом Бакуниным. Здесь он сближается с братьями и сестрами

Бакунина и сохраняет затем с ними дружеские отношения. Здесь он отды¬

хает душой в кругу друзей, участвует в философских беседах, полон

новых идей и замыслов. «Прямухинская гармония» — таково первое его

впечатление, породившее желание видеть подлинную действительность в

идеальной жизни ума и сердца. Возникает романтическая влюбленность

в одну из сестер Бакунина — Александру. Бурно развивается дружба с

Михаилом. Кипят молодые чувства, кипят споры вокруг культа фихтеан¬

ского идеального «я». Это период идейного роста. И все-таки это период,

который можно охарактеризовать как «прекраснодушный» (позже — из¬

любленное словечко Белинского с уничижительным оттенком) романтизм,

протестантство, фихтеанство, перетолкованное в «робеспьеризм», разделяе¬

мый, видимо, бакунинской молодежью; чисто словесно отсюда — романти¬

ческая взвинченность любви и дружбы с объяснениями и выяснениями

отношений, культ субъективности и ее свободы, громкие чтения и обсуж¬

дения статей (в частности, работы Белинского «Опыт системы нравствен¬

ной философии» А. Дроздова). В этой статье Белинский в завуалирован¬

ной, но прозрачной форме излагал свои радикальные взгляды, повергшие

в ужас главу семейства — А. М. Бакунина.

Н. Надеждин в отсутствие Белинского сильно сокращает статью и

^переносит ее из номера со статьей Чаадаева в другой, тем самым спасая

Белинского от тяжелых последствий. Действительность, от которой отвлек¬

лись участники прямухинского кружка, грозно и властно напоминает о

•себе.

Пока Белинский занимался философскими вопросами в Прямухине,

полный замыслов, обдумывая новые работы, в обеих столицах назревают

события, имевшие большие последствия и для критики, и для русской

общественной мысли. Выход в свет пятнадцатого номера «Телескопа» за

1836 год с «Философическим письмом» Чаадаева вызвал бурную реакцию.

Герцен сравнил появление письма Чаадаева с выстрелом в глухую ночь.

Оно «разбило лед после 14 декабря». Немедленно последовала «всепод¬

даннейшая записка» министра Уварова и резолюция о закрытии журнала.

16

В ход пошло «высочайшее повеление» — цензор, пропустивший журнал,

отстраняется от должности. Надеждин выдворяется на жительство в Усть-

Сысольск, над Чаадаевым устанавливается «медико-полицейский надзор»,

на квартире Белинского производится обыск. Друзья предупреждают его

об этом. И Белинский, предварительно разобрав бумаги, которые взял

с собой, едет в Москву. Прямо от заставы его препровождают к москов¬

скому полицмейстеру. Досмотр вещей, естественно, ничего не дает.

Общая обстановка становится все мрачнее.

Узнав о закрытии «Телескопа», Пушкин медлит с отсылкой своего

ответа Чаадаеву по поводу его «Философического письма».

После запрещения «Телескопа», высылки Надеждина Белинский

снова, как и после ухода из университета, остается без дела и без средств

к существованию. Из безвыходного финансового положения не спасают

ни написанные им «Основания русской грамматики», ни преподавание в

Константиновском Межевом институте. Его и без того плохое здоровье

подорвано напряженными занятиями и невзгодами. Друзья собирают ему

средства, чтобы можно было поехать лечиться на Кавказ, так как в

поездке за границу власти ему отказывают.

В Пятигорске состоялась первая встреча Белинского с Лермонтовым.

(Оба они учились в университете, но, скорее всего, не были знакомы.)

Поэт-протестант, высланный из Петербурга за стихотворение «На смерть

Поэта», и критик, вступивший в период «примирения» с действительностью,

не нашли тогда общего языка.

Белинский стоит в начале длинной и тяжелой дороги. Начинается,

как он сам будет говорить,, «выход из детства в мужество», «великий

переворот». Предстоит трудная внутренняя работа и поиски прочной

опоры в действительности, какая бы она ни была.

7 апреля 1837 года он пишет Д. П. Иванову, что вся надежда России

на просвещение, а не на перевороты. Это провозвестие «примирения» с

действительностью, но вместе с тем и взгляд просветителя, пропагандиста

передовых идей. Скептицизм Белинского здесь в чем-то сродни грибоедов-

скому и пушкинскому скептицизму по отношению к романтическому

энтузиазму декабристов. Критик рвет с «отвлеченностью и идеальностью».

Это бунт не против идей и идеалов вообще, а скорее против фантастиче¬

ских идей и идеальных фантазий:

«Человек, который живет чувством в действительности, выше того,

кто живет мыслию в призрачности... но человек, который живет мыслию...

в действительности, выше того, кто живет в ней только своею непосред-

ственностию».

В это время происходит знакомство Белинского сначала с эстетикой,

а затем и философией истории Гегеля; с первой его знакомит М. Катков,

со второй — М. Бакунин.

Переход от романтически-идеального неприятия жизни к приятию

действительности, перелом, сопровождавшийся переориентацией принципов,

переоценкой ценностей, приходится па конец московского и начало

петербургского периодов жизни и деятельности критика.

Подавление прекраснодушно-романтического протеста против действи¬

тельности ведет, казалось бы, к полному философскому примирению кри¬

17

тика с этой беспощадной действительностью. «В общей жизни духа нет

зла, но все добро... Я понял, что всякая ненависть, хотя бы то и ко

злу, есть жизнь отрицательная, а все отрицательное есть призрак, небы¬

тие». Но это не капитуляция критика перед злом, перед каскадом неблаго¬

приятных событий и фактов. На первое место выходит идея необходимо¬

сти, за которой созревала мысль о закономерном развитии и о диалектике

развития. Белинский со свойственным ему жаром души ищет у корифея

европейской мысли ответы на мучительные для него вопросы, и преждо

всего принцип, способный противостоять произволу и случайности. Теперь

зо всей наготе предстает перед ним «прекраснодушный» идеализм недав¬

него прошлого, который не приносит счастья ни исповедующим его нату¬

рам, нп окружающим, ни тем более угнетенному и страждущему

человечеству.

«Примирение» Белинского было одним из сложных и мучительных

этапов его жизни. Но он вышел из этого испытания не раздавленным

и порабощенным, а готовым к борьбе за передовые общественные идеалы,

уже с новым, несравнимо более высоким и зрелым пониманием жизни.

Учение Гегеля подготовило его к работе над целостной системой

взглядов, способной охватить реальную сложность противоречивой действи¬

тельности. От однозначного истолкования Гегеля он вместе с Герценом

движется к пониманию революционного содержания диалектики. Но все

это произойдет позже. В начале знакомства с философией Гегеля главным

для Белинского было стремление найти объективную необходимость

действительности.

«Я понял идею падения царств», — пишет Белинский и тут же добав¬

ляет: «Я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка

и меча», как «нет произвола, нет случайности». Белинский еще не осозна¬

вал всех теоретических аспектов, которые следуют из этого, но со свойст¬

венной быстротой реакции он принимает то, что внутренне ему близко —

неприятие произвола, так страшно показавшего себя в конце 1836 — начале

1837 года. Мучительный вопрос отношения к николаевской действитель¬

ности, по существу, не был разрешен для Белинского его «примирением»,

как думали некоторые исследователи, а только загнан внутрь. Нужен был

лишь внешний толчок, чтобы взорвать формулы «примирения» и подтолк¬

нуть критика к стремительному развитию. Год петербургской жизни

убедил Белинского в том, что гегелевское понятие «разумной» действи¬

тельности содержит в скрытом виде отрицание «неразумной» действитель¬

ности. Провозглашение же силы правом таило в себе право народа на

революцию. И не случайно социальный инстинкт охранителей безошибочно

привел их к образованию в России антигегелевского фронта, в который

вошли Филарет и Уваров, Булгарин и Греч.

«Примирение» с действительностью сопровождалось, однако, у Белин¬

ского, не знавшего компромиссов, ложными политическими, философскими

и эстетическими выводами. Не без основания друзья Белинского видели

в статьях критика бородинского цикла налет «монархического экстаза»г

который имел в конечном счете мало общего с теоретическим содержанием

гегелевских положений. И все же нельзя забывать, что, еще находясь ъ

18

апогее «примирения», Белинский высказался против абстрактной мысли,

взятой в отрыве от живого содержания.

Интерес к философии проявился у Белинского рано. По свидетель¬

ству скупого на высокие оценки В. Одоевского, Белинский принадлежал к

«высшим философским организациям»; о том же говорил и П. Анненков,

а позднее и Г. Плеханов.

Белинскому необходимо было самостоятельно пробиться к глубинным

сущностям философии Гегеля. То или иное положение должно было быть

не только «продумано» им со всех сторон, но и «пережито» как свое соб¬

ственное.

Таким процессом «осмысления», «переработки» гегелевской философии

и эстетики и было очень интенсивное участие критика в «Московском

наблюдателе» (с марта 1838 г. по июль 1839 г.). После выхода Погодина

и Шевырева из редакции этот журнал становится органом кружка Станке¬

вича. Критик прекрасно понимал потребность в направлении и физионо¬

мии для печатного органа. Безоговорочное «примирение» и гегельянство

не могли поднять журнал. На философской почве нарастает расхождение

критика со Станкевичем и Грановским, в сфере социально-политической —

с Герценом и Огаревым. И недоброжелатели и друзья Белинского отмечали

перегруженность журнала философским материалом, отвлеченность фило¬

софской проблематики. К тому же кредит и репутация издания были

безнадежно подорваны прежней редакцией. В короткие сроки не удается

поправить положение журнала. Несмотря на нечеловеческие усилия и

упорный труд Белинского, «Московский наблюдатель», лишенный читатель¬

ской аудитории, прекращает свое существование.

От преподавания в Межевом институте Белинскому приходится отка¬

заться. В сложившихся обстоятельствах ему остается лишь возобновить

прерванные ранее переговоры с петербургскими «Отечественными запис¬

ками». Через И. Панаева была достигнута договоренность с А. Краевским,

и критик осенью 1839 года расстается с московскими друзьями Боткиным,

Грановским, Кетчером, Бакуниным, Щепкиным.

4

С октября 1839 года начинается петербургский период жизни Белин¬

ского. Переезд из Москвы в столицу Российской империи подтолкнул

назревавшую перестройку взглядов критика. Еще в Москве Белинский

написал знаменитые слова Боткину: «объективный мир страшен», — кото¬

рые как раз и свидетельствуют о развитии мысли критика через внутрен¬

нее противоречие и противоборство. Приведенные слова сказаны им за¬

долго до отхода от «примирения», еще до того, как ему были переданы

слова Станкевича, написанные последним в одном из писем из-за границы,

о том, что нельзя проходить мимо диалектического понимания гегелевских

положений, согласно которым в разумную действительность не входит

«непосредственность внешнего бытия», в котором выражает себя не только

необходимость, но и случайность, а следовательно, и неразумность многого

пз того, что есть в жизни. К близкому выводу пришел и Огарев в более позд¬

19

ней переписке с Герценом: «Не все, что действительно, — разумно, но ра¬

зумное должно быть действительно».

Мысль Белинского, горячо спорившего и с Огаревым и с Герценом по

этим вопросам, тем не менее двигалась в этом же направлении. Получив

сведения о тяжелых переживаниях Гоголя при возвращении в Россию, Бе¬

линский солидаризируется с ним: «родная действительность ужасна». Даже

в самый разгар гегелевских штудий Белинский говорил о «призрачной дей¬

ствительности» как не истине окружающего человека мира. В подобных

суждениях в скрытом виде содержалось уже отрицание «неразумной» дей¬

ствительности.

Говоря о «примирении» критика, следует всегда иметь в виду логику

его идейных исканий, сопровождавшихся освобождением от абстрактного

«мертвого мышления», от анархии ума, попавшего в плен субъективизма.

Если для Гегеля абсолютная идея была монистическим принципом и

в его системе совершалось отождествление понятия и сущего, то в «идее

жизни», заимствованной Белинским, обнаруживается трещина. Из пошат¬

нувшихся представлений возникают идея и мир, с последующим перемеще¬

нием центра тяжести на мир, на жизнь в ее первичном и определяющем

значении. Тем самым под сомнением оказывался отвлеченный взгляд на

историю. Конечно, «идея падения царств» еще не равна исторической необ¬

ходимости, но это подготовка к ее пониманию. В период «безоговорочного

примирения» Белинский подходит к самостоятельному пониманию «велико¬

го» слова — действительность. Сущее обусловлено объективным положением

вещей: «...как невозможно сочинить языка, так невозможно и устроить

гражданского общества, которое устроится само собой, без сознания и ве¬

дома людей». Или еще более глубоко и вразрез с идеалистической доктри¬

ной: «Разум не создает действительности, а сознает ее». Таков смелый

прорыв мысли вперед, существенный вывод впрок.

Впоследствии критик решительно откажется от политических сужде¬

ний и выводов, которые он делал из однозначно понятой философии Гегеля.

Он проклянет «гнусное примирение с гнусной действительностью». Однако

было бы упрощением понимать позицию Белинского однозначно. Герцен,

расходясь на этой почве с Белинским, никогда не порывал с ним. То же

относится к Грановскому, который, осуждая «тотальное примирение», пре¬

красно понимал неоднозначность позиции критика, мучительность внутрен¬

ней работы его мысли и публично вступался за него. Он защищал его от

вульгарных обвинений, согласно которым отождествлялись взгляды кри¬

тика с позициями «охранителей».

Многие исследователи не видели сложности позиции Белинского в пе¬

риод его «примирения» с действительностью. Не следует забывать при этом

аналогичные во многом интерпретации «примирения» Пушкина с царским

двором в 30-е годы. Белинский, не находя доводов в споре с Герценом,

прочитал ему пушкинскую «Бородинскую годовщину». Перекличка суще¬

ствует в отношении Белинского и Пушкина к эпохе Петра, его реформам

и личности. Общий «просветительский» смысл вкладывают поэт и критик

в утверждение: «Россия нуждается в просвещении».

В конце московского периода и в первые месяцы петербургской жизни

Белинского выходят статьи, излагающие его общефилософское кредо. Полу^

20

ченпые выводы он прилагает к сфере эстетики. Известно, что отрицание jr

Гегеля выступает необходимым моментом бытия мирового духа. В этом во¬

просе критик был менее диалектичен, чем немецкий философ. Но в чем-то

он шел дальше Гегеля, сознавая это: «В горниле моего духа выработалось

самобытно значение великого слова действительность». За этим признанием

действительности — утверждение ее объективности, независимости от чело¬

веческой воли и представлений, осознание ее как первоосновы человече¬

ского действия. Подспудно внутри традиционных категорий классической

немецкой философии возникают прорывы к идеям, выводящим за рамки

изучаемой критиком философской системы. «Великое слово» действитель¬

ность — вдохновляет его, когда он утверждает, вступая в конфликт с осно¬

вополагающим принципом идеализма: «Для меня истина существует не в

знании, не в науке, а в жизни». Или еще более энергично: «Действитель¬

ность, действительность! Жизнь есть великая школа! — восклицаю я... Чув¬

ствую, что со дня на день глубже понимаю действительность и глубже

вхожу в нее сам». В это время рождаются точные, хотя и требующие внут¬

реннего переосмысления афоризмы: «Действительность — вот пароль п ло¬

зунг нашего века, действительность во всем — ив верованиях, и в науке,,

и в искусстве, и в жизни». И потому «новейшая поэзия есть поэзия дей¬

ствительности, поэзия жизни».

Вместе с тем ошибочная сторона взглядов Белинского сказалась на

конкретных эстетических и литературно-критических суждениях. По ло¬

гике вещей произошел отказ от идеала, от должного, от активного дей¬

ствия, потому что это представляется критику отступлением от признания

жизни как она есть. В статьях этого периода возникает тезис об объектив¬

ности таких писателей, как Гомер, Шекспир, Гете, и получают самую рез¬

кую оценку Шиллер, Ж. Санд, Грибоедов.

Идея объективности провозглашается решающим условием творчества.

Она прослеживается критиком в статье о «Горе от ума» Грибоедова. Ос¬

новным критерием для Белинского становится «целостность» и «замкну¬

тость» литературного произведения. В художественном смысле «замкну¬

тость» — это «завершенность», свойство, необходимое для произведения,

искусства. Но наряду с этим смыслом «замкнутость» означала во время

«примирения» такое всеприятие действительности, которое выступает свое¬

образным «невмешательством» писателя в изображаемое. Вслед за Гегелем

Белинский считает необходимым не всякое явление, но такое, которое име¬

ет причину в самом себе, обусловлено внутренней каузальностью. Выход

художника за положительное содержание действительности — это выход из

сферы «конкретной идеи», нарушение принципа приятия разумной действи¬

тельности и нарушение художественного «тоталитета».

Белинский был неправ не только в принципиальной постановке про¬

блемы (отрицание в искусстве якобы лишь момент приятия сущего и, сле¬

довательно, примирения с ним), но и в конкретном анализе, напримерг

«Ревизора» Гоголя. Он не захотел увидеть, что приезд в 'финале комедии

«истинного ревизора» есть не просто «замыкание» произведения в ситуа¬

ции, данной в завязке, и, следовательно, не снятие реальной остроты кол¬

лизии в анекдотическом разрешении ситуации, а такое возвращение к на¬

21-

чалу, которое означает выход за рамки этой ситуации прямо в жизнь.

«Всем досталось, а мне больше всех», — слова, которые приписывали Нико¬

лаю I, будто бы сказавшему их после представления комедии, — свидетель¬

ствуют об этом весьма красноречиво.

«Замкнутость» у Белинского тогда означала идеалистическое тождество

объекта и субъекта и в философской мысли, и в искусстве. Практически

при анализе искусства это повело к развитию Белинским в статьях о Фон¬

визине и Загоскине тезиса Ретшера. В статье Ретшера «О философской

критике художественного произведения», переведенной Катковым и поме¬

щенной в «Московском наблюдателе», искусство рассматривалось лишь как

инобытие «чистого мышления», а произведение — как воплощение идеи.

Порвав с идеалистической интерпретацией мира, человека и искусства, Бе¬

линский назовет Ретшера немецким Шевыревым.

Опровержение исходных постулатов «примирения» шло изнутри фи¬

лософского метода Гегеля (предполагавшего отрицание как необходимый

момент саморазвития духа), от самой жизни («родная действительность

ужасна»), от друзей — Герцена, Станкевича, Грановского, Сазонова, и, на¬

конец, что особенно существенно для нас, от современной критику русской

литературы.

«Выздоровление» — как назвал критик освобождение от крайностей

«примирения» — было продиктовано обращением к действительному поло¬

жению вещей, к жизни, к творческому опыту Гоголя и Лермонтова.

По приезде в Петербург Белинский дважды встречался с Гоголем,

часто и помногу беседовал с Герценом, познакомился с П. В. Анненковым,

несколько позже с Тургеневым. Примечательной стала вторая встреча с

Лермонтовым. Собственно говоря, в ордонанс-гаузе, где поэт сидел в апреле

1840 года в ожидании царской конфирмации по делу о дуэли с Барантом,

наконец состоялось подлинное знакомство критика и поэта. Встреча с Лер¬

монтовым произвела неизгладимое впечатление па Белинского: «Глубокий

и могучий дух!» Они говорили о Пушкине, Гете, Байроне, много спорили.

Белинского порадовало, что у Лермонтова в «охлажденном и озлобленном

взгляде на жизнь» таятся «семена глубокой веры» в человеческое достоин¬

ство. В Лермонтове открылась Белинскому возможность соединения жизне-

утверждения с беспощадным отрицанием призрачных форм жизни. Он счи¬

тает теперь, что без идеи отрицания история человечества превратилась бы

в стоячее болото. Показательно, что через два дня после встречи с Лер¬

монтовым критик признает ошибочность своих статей бородинского цикла.

Вспоминая свои самые ранние «примирительные» статьи, Белинский,

•однако, думает, что идея их (принцип объективности) была «верна в своих

основаниях» и необходимо их «дополнить», соединить в них найденное с

идеей отрицания. И все дальнейшее развитие взглядов критика идет в этом

направлении. Начинается новый трудный этап выработки диалектики ут¬

верждения и отрицания, революционного утверждения нового обществен¬

ного идеала.

В концепцию действительности Белинского входит идея отрицания

всего «гнусного» в жизни, противоречащего «разумным потребностям че¬

ловеческой натуры». Происходит прорыв мысли из ограниченного тождества

верности, истинности понимания жизни и обязательного приятия того, что

22

есть. В «разумной» действительности, в ее исторической данности и фило¬

софской первичности отныне улавливается «неразумное», подлежащее-

отрицанию с позиций, продиктованных самой же жизнью.

С творчеством Лермонтова связан отход критика от недооценки субъ¬

ективного, критического содержания искусства и утверждение его челове¬

ческого, гуманистического начала. В статье «Герой нашего времени» речь

идет о замкнутости произведения, но понимаемой уже как единство мысли

и ощущения. Личностное начало в творчестве, подавляемое критиком на

протяжении более двух лет, получает право на существование. «Единство

ощущения» в «Герое нашего времени» слагается из эмоционального лермон¬

товского пафоса горечи, злости и рефлексии, которая предъявляет свой

счет «промотавшимся отцам». Рефлектирующая личность — полноправ¬

ный герой литературы. Таковы новые моменты во взглядах критика, под¬

сказанные творчеством Лермонтова, для лирического героя которого нет

нравственного успокоения в том, что его окружает. Но рефлексия должна,,

опираясь на объективное содержание, отправляться от него и возвращаться

к нему: «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятель¬

ности нет жизни». И в статье «Стихотворения Лермонтова» происходит пе¬

реосмысление: субъективность, рефлексия оказываются ведущими нача¬

лами, отличающими поэзию нового времени от созерцательности и объек¬

тивности древних: греческий мир, по Белинскому, не может нам дать

полного удовлетворения, и порождение нового времени, одно из великих

его художественных открытий — рефлектирующая, субъективная поэзия.

Термин «рефлексия», заимствованный из философии, стал у Белинского-

обозначением «переходного состояния духа, в котором для человека все

старое разрушено, а нового еще нет...». Это чувство анализа и самоанализа:

«верна ли, истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли

намерение, и какая их цель, к чему они ведут».

Так развитие теоретической мысли Белинского опирается на искус¬

ство. Это помогает ему глубже заглянуть в творческий опыт современной

литературы: ложной «рефлексии» И. Клюшникова и В. Красова Белинский

противопоставляет могучую поэтическую лермонтовскую рефлектированную

лирику. В работах Белинского поэтическая рефлексия выступает синони¬

мом познавательного и нравственного устремлений, художественной диа¬

лектикой объективно-субъективных отношений внутри образной системы

искусства.

Читая запрещенного «Демона» Лермонтова и размышляя над его об¬

разом, Белинский приходит к мысли, что Демон — воплощение идеи отри¬

цания — служит людям и человечеству. Он — движущая сила человеческого

духа и, что особенно важно, истории. Смерть старой истины не означает

отказа от истины вообще. Вывод, чрезвычайно характерный для критика.

Обращаясь к «Демону» Лермонтова, он обнаруживает сразу же существен¬

ное различие между «Демоном» Пушкина и Лермонтова. Пушкинский де¬

мон воплощает неконтролируемые разрушительные силы: «И. ничего во всей^

природе благословить он не хотел»; у Лермонтова — это «избранный гость»,,

у которого «с небом гордая вражда». Он — продолжение пушкинского Де¬

мона. Но, в отличие от последнего, того, кго во всей природе не хочет ни¬

23^

чего принять, лермонтовский Демон хотя и отрицает все сущее, но не

-бесплодно. В нем за отрицанием скрыто созидание, за неприятием суще¬

го — требование другого, нового строя жизни.

Мятежная, требовательная лермонтовская субъективность позволила

Белинскому увидеть диссонансы и противоречия человеческого духа, при¬

зывающего к действию, к активности в объективном мире.

Противоречирость, даже несовместимость многих суждений, посылок,

оценок и их изменчивость у Белинского — вся эта динамика его мысли,

отнюдь не хаотическая, а выстраданная, пережитая, обусловленная страст¬

ной личностью критика, была необходима, чтобы вместо гегелевской «абсо¬

лютной цели», будто бы уже осуществленной и требующей признания,

возникло убеждение в законности борьбы и за человеческое счастье, и за

счастье человечества.

5

Вырвавшись из «примирения» с действительностью, критик продол¬

жает верить в жизнь, но ищет прочного основания для «непримиримых

страстей», бушующих в ней. Идеал нужен, но предстоит его связать с суб¬

станцией, с реальностью. И, проходя через те круги реальности, которые

раньше оставались вне поля зрения, Белинский поймет, что любовь его

«к родному, к русскому стала грустнее», и по-новому ощутит внутреннюю

близость свою к Гоголю с его стремлением послужить родной земле бес¬

пощадной критикой мира «мертвых душ».

Видеть новое, понимать его смысл и масштабы — счастливая черта

критика. Белинский, пожалуй, был первым после Пушкина, кто разглядел

в Гоголе «необыкновенный талант». Когда «Нос» Гоголя был отвергнут ре¬

дакцией «Московского наблюдателя» за пошлость и тривиальность, Белин¬

ский писал о гоголевских повестях, как о созданиях «столь же глубоких,

сколь и очаровательных».

В статье «Русская литература в 1841 году» он утверждает: «С Гоголя

начинается новый период русской литературы». Охранительная журнали¬

стика и недоброжелатели писателя возмущаются этим ничуть не меньше,

чем когда Белинский назвал Пушкина «великим писателем». Булгарин не

допускал мысли, что Гоголь может быть «образцовым писателем класси¬

ком», усматривая в этом принижение таких первоклассных, по его мнению,

авторов, как Полевой, Ободовский, Кукольник; его возмутило, что Гоголь

«становится выше М. Н. Загоскина». В унисон с Булгариным звучали голоса

Н. Греча, Н. Пельта, П. Юркевича, барона Розена. Но не только опасения

за собственный авторитет, но и определенная позиция стоит за этим не¬

приятием Гоголя: «Какая цель этих сцен?.. Зачем же показывать нам эти

рубища, эти грязные лохмотья, как бы ни были они искусно представлены?

Зачем рисовать неприглядную картину заднего двора жизни человечества

без всякой видимой цели?»

И не только Булгарин, Греч, Сенковский, Воейков обрушились на Бе¬

линского за его выступление о Гоголе, но даже друзья критика и люди,

сочувствовавшие писателю, например, Лажечников, не соглашались с кри¬

тиком и считали его мнения о Гоголе ни с чем не сообразными, а прогно¬

.24

зы необоснованными. Лажечникову казалась «несправедливо высокой»-

оценка Белинским «Ревизора».

Между тем Белинский действительно вслед за Пушкиным нашел

Гоголя и открыл его для широкого читателя, верно предугадав направление

и значение его творчества для русской литературы.

После гибели Пушкина в одном из писем критик говорит, обращаясь

к Гоголю: «Вы у нас теперь один, — и мое нравственное существование,,

моя любовь к творчеству тесно связана с Вашею судьбою: не будь Вас —

и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего*

отечества».

Пушкин был первым художником, который поставил критика перед,

осмыслением подлинно реалистического отображения жизни.

Следующим этапом сближения искусства с действительностью был Го¬

голь. Наряду с пушкинской гармонией жизни и «эпической грустью» в рус¬

скую литературу входит особая гоголевская «веселость», юмор или, как:

писал критик, «гумор».

Отрицание сатиры критиком в годы «примирения» сменяется прияти¬

ем ее в качестве «законного рода поэзии». Причем сатирическое отношение

искусства к действительности трактуется теперь очень широко, как вообще

критическая направленность правдивого художественного освоения жизни..

В гоголевском «гуморе» Белинский видит пафос отрицания неразум¬

ной действительности и тем самым негативное утверждение положитель¬

ного идеала в искусстве; в нем ярко выраженное эмоционально-субъектив¬

ное отношение к жизни и специфическая эстетическая ее оценка, отсю¬

да и гораздо более смелое и свободное творческое пересоздание сред¬

ствами искусства. Отрицание» становится существенным моментом реали¬

стического освоения действительности в искусстве и искусством. В статье

«Русская литература в 1845 году» критик подвел окончательный итог

художественному соперничеству романтизма и реализма: романтизм

проиграл.

Белинский вместе с Гоголем «все больше, кровнее любя Русь... с е&

субстанциальной стороны», непримирим к.«действительности настоящей», в

которой так «много грязи, мерзости, возмутительно-нечеловеческого».

Начиная с «грустного пафоса» Пушкина, затем «духа отрицания» у

Лермонтова и кончая «гумором» Гоголя, критическая, отрицательная, ана¬

литическая сторона реализма получает у Белинского фундаментальное

обоснование. Разумеется, отрицание для Белинского не самоцель, а необхо¬

димая предпосылка художественного исследования современного общества,

о чем критик пишет, в частности, в связи с творчеством Ч. Диккенса. И в*

самом духе времени заложена потребность в этом качестве: «наш век —

весь вопрос, весь стремление, весь искания и тоска по истине».

Обращаясь к «Мертвым душам», Белинский пишет, что «истинная

критика должна раскрыть пафос поэмы», и показывает, что у Гоголя он

«состоит в противоречии общественных форм жизни с ее глубоким субстан¬

циальным началом» и это не мешает, а, напротив, способствует воссозда¬

нию «мира русской жизни».

В уже упоминавшейся статье о повестях Гоголя Белинский егца

в 1835 году отмечал: «отличительный характер повестей г. Гоголя...

25

^комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти

п уныния... г. Гоголь —поэт, поэт жизни действительной». О художествен¬

ности Гоголя, по воспоминаниям К. Аксакова, много говорилось уже

в кружке Станкевича, а Белинский, как свидетельствует И. Панаев, был

поражен «художественной силой «Миргорода» и «Ревизора».

После выхода «Ревизора» Гоголь шесть лет почти ничего не печатал,

соответственно не писал о нем и Белинский. Стоило, однако, появиться пер¬

вому тому «Мертвых душ», как критик констатирует, что решительного

поворота в сторону критического направления не могли сделать ни Пуш¬

кин, ни даже Лермонтов с его стихом, «облитым горечью и злостью», и

«Героем нашего времени», но только Гоголь.

«Мертвые души» критик называл одним из тех произведений, которые

составляют «эпоху в литературе». В 1842 году он писал: «После появления

«Мертвых душ» много найдется литературных Колумбов, которым легко

будет открыть новый великий талант... Но не так-то легко было открыть

его, когда он был еще действительно новым».

Момент появления «Мертвых душ» Белинский обозначает как пору

«торжества неличности, посредственности, ничтожества, бездарности», как

время «пустоцветов и дождевых пузырей литературных», «ребяческих за¬

тей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной

народности». На этом фоне явилась поэма Гоголя, «творение чисто русское,

национальное... столько же истинное, сколько и патриотическое», в котором,

по мнению Белинского, писатель сделал «великий шаг»: он взглянул сме¬

ло и прямо на русскую действительность.

Идея отрицания «расейской» действительности и «страстная нервистая

яровная любовь к плодовитому зерну русской жизни» позволили критику

сказать о принципиально новом значении для литературы творчества

Гоголя и внести чрезвычайно существенный момент в понимание крити¬

ческого направления.

Отстаивая свои взгляды, Белинский не мог не вступить в полемику

о К. Аксаковым. Критик-славянофил, восторгаясь «Мертвыми душами»,

истолковал вместе с тем поэму Гоголя в полном отрыве от ее жизненного

содержания и художественного характера, представив ее явлением, подоб¬

ным гомеровскому эпосу; само название «поэма» трактовалось им в духе

эпической поэмы. Не мог пройти Белинский и мимо выступлений Шевы-

рева, сближавшего Гоголя с Данте и Ариосто. Полемические заметки Бе¬

линского вылились в горячую защиту права русской литературы на крити¬

ческое направление и в непримиримый отпор всем попыткам увести ее с

зтого пути.

Полемика с К. Аксаковым вышла за пределы судеб литературы и пре¬

вратилась в начало длительного спора со славянофильской концепцией раз¬

вития России, с ее идеалом, обращенным в патриархальное прошлое, с

идеализацией допетровской старины.

Однако, отстаивая субъективность, Белинский стремится отделить ее

ют того, что теперь называют субъективизмом, от уклонений от истины;

юн — за такую субъективность, которая не противостоит жизненной и ху¬

дожественной правде, за субъективность истинную. Потому критик упре¬

вает Лермонтова, не сумевшего в достаточной степени отделить автора от

26

героя (Печорина). Тем же продиктована известная настороженность Белин¬

ского к лирическим отступлениям в «Мертвых душах»: почувствовав опас¬

ность «мистико-лирических» настроений, давших себя знать в этих отступ¬

лениях, критик предостерегал писателя.

Социальное содержание общественного идеала («социальность, социаль¬

ность— или смерть!») и необходимость объективного обоснования такого

идеала — основополагающие моменты исканий Белинского середины 40-х го¬

дов. Он пишет в одном из писем Боткину: «Ты знаешь мою натуру... Я с

трудом и болью расстаюсь со старою идеею, отрицаю ее донельзя, а в но¬

вую перехожу со всем фанатизмом прозелита. Итак, я теперь в новой край¬

ности, — это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием:

бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания». В утопиче¬

ском социализме для него так же, как и для Герцена, открывалась возмож¬

ность социальных изменений в правах собственности, введения начал ком¬

мунальной жизни и принципов организации свободного труда. В учении

Сен-Симона и Фурье заложены предпосылки общества, в котором будет

реализовано «более права, более нравственности, более просвещения»

(Герцен).

Познакомившись с книгой Луи Блана «История французской револю¬

ции», Белинский назвал ее «новым откровением». Ему открылось в утопи¬

ческом социализме ярко выраженное начало нового общественного устрой¬

ства, и «золотой век» человечества переносился из прошлого в будущее.

Белинский стремится к расширению опыта Сен-Симона и Фурье, вниматель¬

но приглядывается к деятельности Луи Блана, Вейтлинга, Прудона,.

Консидерана. Но вместе с тем его не устраивали рационалистмческие

ностроения картин будущего. Социализм для него — и вопрос и процесс

решения вопроса. Он не может быть одной формулой бытия, чем-то полу¬

ченным в готовом виде. Он — будущее, то есть то, что должно быть реа¬

лизовано не на словах, а самим ходом жизни. Вспомним в этой связп вы¬

вод, сделанный критиком еще раньше: «Разум не создает действительности,

а сознает ее». Последовательное движение критика к социалистическому

идеалу диктует настойчивое осмысление европейского революционного

опыта и логики исторического — как всемирного, так и национального —

развития.

Плеханов отмечал, что замечательный ум Белинского, так сильно и

самобытно проявивший себя уже при осмыслении принципа действитель¬

ности и гегелевской диалектики, спас его от некритического увлечения

утопическим социализмом. И очень скоро вместе с Герценом он уже начи¬

нает понимать, что учению сенсимонистов и фурьеристов «чего-то недоста¬

ет», что у этого учения нет «полного лозунга». Белинский ищет объектив¬

ных обоснований социально-политических и общественных идеалов иг

соответственно, приходит к выводу о необходимости историзма в осмысле¬

нии общественных явлений.

В статье на «Руководство к познанию новой истории...» С. Смараг-

дова появляется идея поступательного развития общества. История делает

необходимые остановки, «но для того только, чтоб собраться с силами, за¬

пастись материальными средствами». Материальная потребность теперь

осмысляется как «великий рычаг» нравственной, социально преобразующей

27

-деятельности. Соответственно новые идеи входят в систему взглядов кри¬

тика и в его работы о литературе. Задумывая фундаментальные статьи,

посвященные творчеству Пушкина, Лермонтова и Гоголя, он предуведомля¬

ет читателя, что в основу их будет положен социальный и исторический

лринцип.

Позиция Белинского в споре о «Мертвых душах» и была подготовлена

<его новыми социальными и историческими взглядами.

Соединить исторический и теоретический принципы в подходе к ли¬

тературе в развернутом виде критик предполагал в задуманном еще в

самом начале 40-х годов «Теоретическом и практическом курсе русской

литературы». Попытка осуществить соединение этих двух принципов на

основе гегелевского историзма в статье «Разделение поэзии на роды и

виды» показала ему, что он не готов к этОхМу. И тогда после гегелевской

философии Белинский обращается к изучению реальной истории. В это

время вышел ряд книг, посвященных истории России до Петра I и Петров¬

ской эпохе. В своих рецензиях на эти работы Белинский рассматривает

движение в России к реформам Петра I и от них к современности, просле¬

живает становление русской национальности. Он вводит в обиход понятия

исторического сознания и исторического века. Исторический аспект вво¬

дится и в статьи о русской народной поэзии, появляется новый замысел —

на этот раз «Критической истории русской литературы». Историзм, который

характеризует теперь мировоззрение Белинского, формирует и его отно¬

шение к Гоголю и гоголевскому направлению.

Как говорилось, в полемике с К. Аксаковым за вопросами литературы

вставали вопросы истории, точнее — историзма. Движущие силы и законо¬

мерности развития общества, общественного сознания, культуры и литера¬

туры властно выходят на первый план размышлений и поисков критика.

Спор с К. Аксаковым был также спором приверженцев двух типов социа¬

лизма — своеобразного варианта феодального и революционно-утопического,

и, соответственно, спором двух разных исторических концепций о том, где

находится идеал, — в прошлом или в будущем. И вместе с тем это было

переосмыслением и концепции Гегеля об эстетическом идеале человечества:

немецкий философ относил его в прошлое, а русский критик видел его в бу¬

дущем. Опираясь на свое понимание художественности, критик говорит о

поступательном развитии мирового и русского искусства и потому современ¬

ные формы творчества ставит выше наивной устной народной поэзии.

6

Почти сразу после полемики вокруг первого тома «Мертвых душ» на¬

чинается работа над статьями о Пушкине.

Статьи о Пушкине были задуманы как статьи о русской литературе,

развитие которой с начала XVIII века, с Кантемира и Ломоносова, должно

-было объяснить появление Пушкина. Но ко времени их написания Белин¬

ский уже стремился понять объективный ход русской истории, и структура

статей о Пушкине оказалась сложной, раскрывшей проблему глубже, чем

представлялось критику первоначально.

28

По последнему замыслу Белинского, продолжением статей о Пушкино

должны были бы стать подробные разборы творчества Гоголя и Лермон¬

това.

Но неверно было бы выстраивать путь мысли Белинского по элемен¬

тарной хронологии — от Пушкина к Гоголю и Лермонтову, от своеобразного

«пушкино-центризма» к «гоголе-центризму» и, соответственно, от проблем

художественности литературы к утверждению ее социальности. На самом

деле Белинский никогда не уходил от Пушкина, постоянно возвращался к

нему, все более его постигая, а цикл статей о нем начал писать после ста¬

тей о Лермонтове и после спора о Гоголе.

Сначала Белинский не отделяет Гоголя от Пушкина, как художников,

начинающих русскую национальную классику. Вскоре к их именам присо¬

единяется имя Лермонтова. Но когда Белинский в своем историзме отходит

от идеалистических схем, обращается к реальной истории и социалисти¬

ческому идеалу, перед ним возникает проблема сохранения достигнутой

литературой высоты художественности при углублении критического со¬

держания. Поэтому критик и предполагал написать заново полные раз¬

боры творчества Гоголя и Лермонтова после статей о Пушкине.

В соответствии с первоначальным замыслом статьи о Пушкине Бе¬

линский начинает с разбора творчества Державина, как статью о Державине

начинал с Кантемира и Ломоносова. От выдвинутого в 1834 году афоризма

«у нас нет литературы» Белинский приходит логикой статей о Державине

и Пушкине к утверждению: русская литература существует и имеет свою

историю, требующую осмысления и теснейшим образом связанную с исто¬