Автор: Шапиро Ф.

Теги: физиотерапия радиотерапия другие терапевтические средства психотерапия трудотерапия психология серия библиотека психологии и психотерапии эмоциональные тавмы

ISBN: 5-86375-102-9

Год: 1998

БИБЛИОТЕКА

ПСИХОЛОГИИ

И

ПСИХОТЕРАПИИ

1

НЕЗАВИСИМАЯ

ФИРМА

Francine Shapiro

EYE MOVEMENT

DESENSITIZATION

AND REPROCESSING

Basic Principles,Protocols,

and Procedures

The Guiford Press

New York London

Фрэнсин Шапиро

ПСИХОТЕРАПИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ

ТРАВМ С ПОМОЩЬЮ

ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ

Основные принципы, протоколы

и процедуры

Перевод с английского А.С. Ригина

Под редакцией доктора психологических наук

профессора А.Ф. Бондаренко

Москва

Независимая фирма "Класс

1998

УДК 615.851

ББК 53.57

Ф47

Шапиро Ф.

Ф 47 Психотерапия эмоциональных травм с помощью движений

глаз: Основные принципы, протоколы и процедуры/Пер.

с англ. A.G. Ригина. — М.: Независимая фирма "Класс",

1998. — 496 с. — (Библиотека психологии и психотерапии).

ISBN 5-86375-102-9 (РФ)

В книге американского психотерапевта Фрэнсин Шапиро описан раз-

работанный ею новый психотерапевтический метод переработки эмоци-

ональных травм с помощью движений глаз. Эта уникальная техника

эффективно используется в работе с жертвами изнасилования, участни-

ками военных действий, людьми, пережившими стихийное бедствие, с

пациентами, страдающими диссоциативными расстройствами, и т.д.

Автор обстоятельно излагает теоретическое обоснование подхода, ос-

новные принципы и сущность клинической работы, приводит пошаго-

вое описание самой техники и ее вариантов, проиллюстрированное фраг-

ментами реальных психотерапевтических сеансов.

Книга, несомненно, обогатит инструментарий практикующих пси-

хотерапевтов, психологов и послужит толковым учебным пособием для

студентов.

Главный редактор и издатель серии Л.М. Кроль

Научный консультант серии Е.Л. Михайлова

Публикуется на русском языке с разрешения издательства Guilford Press и его

представителя Марка Патерсона.

ISBN 0-89862-960-8 (USA) © 1995, Francine Shapiro

ISBN 5-86375-102-9 (РФ) © 1995, Guilford Press

'© 1998, Независимая фирма

"Класс", издание, оформление

О 1998, АХ. Ригин, перевод

на русский язык

© 1998, А.Ф. Бондаренко,

предисловие

© 1998, В.Э. Королев, обложка

Исключительное право публикации на русском языке принадлежит издательству

"Независимая фирма "Класс ". Выпуск произведения или его фрагментов без разрешения

издательства считается противоправным и преследуется по закону.

Отдельные экземпляры книг серии можно приобрести,

обратившись по адресу:

103064, Москва, а/я 373, "Психология".

ОЧЕВИДНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

То, что гениальное всегда просто — не истина. Но аксиома. Спа-

сительная формула, примиряющая непримиримых перед непреложным

фактом очевидного. Психотерапевтическая техника, предложенная

Фрэнсин Шапиро, очевидна — своей эффективностью, явной про-

стотой, невыдуманной архитектоникой.

Увлекающиеся йогой найдут в ней аналогии с техниками хатха-

йоги. Знатоки советской психологии вспомнят блестящие исследова-

ния о движениях глаз Александра Ярбуса. Врачи-психотерапевты об-

наружат фракционный гипноз. Любители поведенческой психотерапии

узнают последовательность этапов десенсибилизации, а когнитивные

психологи — привычные шкалы оценивания.

Высококвалифицированные специалисты, возможно, будут рас-

суждать об эклектичности и отсутствии у автора базового психологи-

ческого образования. Еще более квалифицированные — смогут обо-

снованно судить о методологических и теоретических проблемах. Но

в данном случае, подчеркну, это совершенно неважно. А важно со-

всем другое: чрезвычайно субъективный, человеческий аспект, экзи-

стенциальный план возникновения современной психотерапии, и этой

техники, и самой Фрэнсин Шапиро.

Вдумаемся в простую и трагичную канву событий конца 80-х го-

дов. Тридцатишестилетняя женщина, литературовед, заболевает ра-

ком молочной железы. Развод. Операция. Метания в поисках пре-

словутой "психологической помощи". И — в который раз — человек,

единственный и неповторимый, со своей болью, перед лицом гибе-

ли обнаруживает: существуют чудесные теории, созданные великими

учеными, целые терапевтические системы со своими принципами и

корифеями. Но этому конкретному человеку, балансирующему между

жизнью и смертью, помочь не может никто. Никуда не уходит страх.

Не исчезает тревога. По ночам мучают кошмары, 4 днем все валится

из рук. Как позже писала сама Фрэнсин, она неоднократно задумы-

валась о том, что люди сумели высадиться На Луне, но не способны

справиться с собственным телом и мозгом.

Когда в 1994 году в Амстердаме я познакомился с Фрэнсин Ша-

пиро, передо мной предстала спокойная и уверенная женщина, лау-

5

реат премии Американской психологической ассоциации за выдающи-

еся успехи в психологии.

И вот, через несколько лет, перед вами — книга, посвященная

новой технике психотерапии, чрезвычайно эффективной при лечении

эмоциональных травм. Казалось бы, в наше время, когда существует

такое количество психологических теорий и школ, трудно найти что-

либо принципиально новое. Но Фрэнсин Шапиро это удалось.

В основу ее техники положен естественный процесс следящих

движений глаз (саккад), активизирующих внутренней, присущий са-

мой природе нервной системы механизм переработки травматических

воспоминаний. Техника Ф. Шапиро подтвердила свою эффективность

при лечении жертв сексуального насилия, участников боевых действий

и лиц, пострадавших во время стихийных бедствий. Многочисленные

описания случаев из практики приведены в различных главах книги.

„ И хотя Фрэнсин Шапиро подробно описывает теорию и практи-

ческое использование своего подхода, в книге неоднократно подчер-

кивается: чтобы действительно овладеть этой (как, впрочем, и вся-

кой другой) психотерапевтической техникой, одного только изучения

руководств и пособий — сколь бы детальными они ни были — недо-

статочно. Требуется непосредственное обучение у квалифицирован-

ных и опытных специалистов. „

А.Ф. Бондарснко,

доктор психологических наук,

профессор

С благодарностью тому путеводному свету,

который есть у каждого поколения.

Посвящаю памяти моих дедушки и бабушки

Чарльза и Лены Самнер,

сестры Дебры И Шапиро,

и моим родителям,

Дэниелу и Ширли Шапиро

за их исполненную любви заботу,

а также Бобу Уэлну, встреча с которым

стала одним из наиболее счастливых событие в моей жизни.

"Свобода — это то, что вы делаете со сделанным с вами".

Жан-Поль Сартр

БЛАГОДАРНОСТИ

Я бы не смогла написать эту книгу без постоянной поддержки Роб-

би Дантон, освободившей мой ум и время для выполнения этой за-

дачи. Я благодарна ей за ее организаторские способности, но в, еще

большей мере — за ее любовь, заботу и благородство духа, никогда

не подводившие меня. Особую благодарность я выражаю Роберту

Уэлчу и Марго Силк Фрррест, приложившим свои способности и

знания к редактированию книги. Я благодарна Пэту Райли за иллю-

страции, а также А. Дж. Поупки за постоянную техническую под-

держку.

Содержание моей книги основано на клиническом опыте сотен

врачей и психотерапевтов, и я хотела бы отдать должное их труду. В

сборе информации для книги принимали участие многие люди, но в

особенности я благодарна Ховарду Липке и Стивену Силверу, первым

читателям большинства глав книги.

Кроме того, я благодарна всем, кто нашел время для знакомства

с отдельными главами моей книги и высказал свои предложения на

разных стадиях ее написания. Это (привожу имена в алфавитном по-

рядке) Лонни Барбах, Пэт Боудевинс, Робби Дантон, Эйрин Гоулд,

Стивен Лазров, Мэрилин Любер, Джери Марлоу, Сандра Полсен,

Джеральд Пак, Курт Руанзон, Марк Рассел, Роджер Соломон, Лэн-

дри Уайлдвинд, Кэтрин Файн, Гэри Фалчер, Ли Хайер, Том Хорват

и Уолтер Янг.

Я признательна сотрудникам издательства "Guilford", в особенно-

сти моему редактору Китти Мур за ее ценные предложения и Анне

Бреккет за заботливое внимание к моей книге на протяжении всего

процесса подготовки ее издания.

Нет сомнения, что задача привнесения чего-либо нового в психо-

логическое сообщество очень сложна, но мне посчастливилось встре-

тить многих открытых и квалифицированных профессионалов, чьи

способности и внутренняя целостность постоянно подтверждали, что

мы находимся на правильном пути.

Я буду бесконечно благодарна психотерапевтам и психологам — как

обучающим ДПДГ (десенсибилизация и переработка* движениями

глаз), так и просто работающим с этой техникой, которые увидят воз-

можность предложить что-либо новое и будут обладать достаточной сме-

лостью, чтобы Bcjryx сказать об этом, хотя не знаю, можно ли благо-

дарить за то, что люди делают из чувства собственного долга.

*3десь и далее намеренно используется слово "переработка" (англ. "reprocessing"),

а не "прорабатывание", обычно употребляемое в психологической литературе по

отношению к травматическому материалу, так как в данном случае автор использу-

ет аналогию с обработкой информации в компьютере. — Прим. переводчика.

ПРЕДИСЛОВИЕ

"Благословен тот, кто нашел свое дело.\

Пусть он не ищет никакой другой благословенности,\

/

Томас Карлейль

Путь к открытию

От "Китти Хок"* до высадки человечна Луну прошло всего лишь

немногим более пятидесяти лет, в то время как в психологии не было

серьезного сдвига.парадигмы уже почти столетие, со времен Фрейда.

Понятно, что отношения меняются медленнее, чем технология. Но

бывает так, что некая сила выталкивает нас из привычного комфор-

тного состояния, побуждая к изменениям. Иногда эти изменения

таковы, что кажутся нам ужасными и трагическими, содержащими в

себе такие сюрпризы, которые мы не можем даже представить. В не-

котором смысле так было и в моей жизни.

Я сделала свое первоначальное открытие, относящееся к созданию

метода Десенсибилизации и переработки (травм) движениями глаз

(ДПДГ), в 1987 году/Однако путь к этому открытию начался на де-

сять лет раньше. В 1979 году, завершив работу над докторской дис-

сертацией по английской литературе в Нью-йоркском университете,

я уже довольно активно публиковала результаты своих исследований

в этой области, чувствуя важность своей работы, важность того, что

я одна из тех, кто проливает свет на различные аспекты нашей куль-

туры и литературы -с их тонкими нюансами, богатством и своеоб-

разием структуры литературных произведений, сложной, запутанной

жизнью литературных героев и символов. Все это увлекало меня.

В то же время у меня был давний интерес к поведенческой пси-

хотерапии, связанный с тем, что я когда-то читала труды Эндрю

Сэлтера и Джозефа Вольпе. Идея сфокусированного, полностью пред-

сказуемого подхода к психологии человека — подхода, в котором при-

чины и следствия были бы явно связаны друг с другом, — казалась мне

полностью совместимой с представлениями о литературных персона-

*"Китти Хок" — название первого американского летательного аппарата. — Прим.

переводчика.

• 10

жах и о развитии сюжета. И, наконец, многие хорошо известные

писатели явно намекали на то, что, если герои литературного произ-

ведения изображены в соответствии с реальностью, ведут себя сво-

бодно и раскованно, они начинают жить своей соббтвенной жизнью,

определяющей развертывание сюжета литературного произведения. В

то время я была увлечена дискуссией с моими преподавателями, про-

фессорами английской литературы, о скрытом психологическом смыс-

ле тех богатых'и многогранных текстов литературных произведений,

которые я изучала, — смысле, обусловленном причинно-следствен-

ной зависимостью и сформулированном в терминах поведенческого

подхода. Но психология тогда занимала мое внимание лишь отчасти.

Мне были близки те авторы, которые верили в возможность совер-

шенствования человека, и я наслаждалась высоким мастерством пре-

вращения человеческого страдания в шедевры искусства, присущим

английской литературе, готовя себя к долгой и плодотворной карьере

литературного критика и исследователя. Однако как раз перед завер-

шением работы над диссертацией о поэзии Томаса Харди у меня об-

наружили рак.

Поразившая меня смертельная болезнь оказалась тем рубежом,

который отметил резкое изменение моей жизни. Для меня вдруг от-

крылось совершенно новое измерение, и жизнь больше не простира-

лась передо мной бесконечно. Так, внезапно "психологическая связь

причины и следствия", о которой столько говорили бихевиористы,

приобрела для меня совершенно новое значение. Мое внимание со-

средоточилось на проблеме взаимосвязи сознания и внешних раздра-

жителей. Поражало то, что мы ушли так далеко технологически, но

не смогли продвинуться на пути овладения умом и телом.

К счастью, в это время я открыла для себя появившиеся недавно

работы Нормана Казинса и других специалистов в области психо-

нейроиммунологии. Идея о связи между заболеванием и пережитым

стрессом теперь казалась мне совершенно очевидной, однако так и не

было понятно, что же делать со всем этим. В настоящее время, со-

гласно утверждениям врачей, мой рак удалось вылечить, однако нет

никакой гарантии, что он не возникнет снова. Я помню их слова: "Да,

рак у вас действительно прошел, однако есть определенная вероят-

ность, что он может возникнуть снова. Мы не знаем, что и как из-

лечило ваш рак, — считайте, что вам просто повезло".

Сейчас меня больше всего занимает вопрос о том, какие психоло-

гические и физиологические методы действительно помогают улучшить

физическое здоровье. Я считала, что уже должны быть разработаны

эффективные способы. Но если так, то почему мы ничего не знаем о

них? Мысль о необходимости найти эти методы и донести знание о них

до других людей, столкнувшихся с угрожающей жизни болезнью,

11

стала для меня гораздо более важной, чем изучение литературы XIX

века. Я покинула Нью-Йорк и заинтересовалась группами и сем^ина-

рами, посвященными проблемам сознания, тела и психологическим

методам улучшения физического и душевного благополучия.

Спустя некоторое время я «нашла источники финансирования и

начала проводить свои собственные семинары для широкого круга

заинтересованных лиц, посвященные всему тому, что я обнаружила в

поисках реальных путей помощи людям жить жизнью, в которой было

бы меньше стрессов. В это время я начала работу над докторской

диссертацией в области клинической психологии, чтобы формально

завершить свое образование. Знаменательная прогулка в парке, при-

ведшая к открытию эффекта воздействия движений глаз, произошла

как раз в то время, когда я размышляла над выбором темы диссерта-

ции. В этот момент мои кросскультуральные поиски механизмов

изменений, происходящих в нашем сознании, и потребность в прове-

дении исследований по теме докторской диссертации явно пересеклись.

Остальная часть истории становления метода ДПДГ описана в пер-

вой главе этой книги. Здесь же достаточно будет сказать, что мое

открытие эффекта движений глаз сопровождалось развитием опреде-

ленной методологии, которая приобретала свою сложность медленно

и постепенно, по мере практического применения метода. Сегодня

сведения о положительных клинических результатах применения ДПДГ

поступают от очень большого количества врачей и психотерапевтов —

их около 10 000, — прошедших обучение этой технике. Наша собствен-

ная клиническая работа с ДПДГ показывает, что человеческие стра-

дания действительно могут быть трайсформированы — не только в

искусстве, но и в самой жизни.

Эта книга — результат восьми лет моего собственного опыта по

совершенствованию ДПДГ и обучению этой технике других людей; она

включает в себя как анализ клинических случаев, так и предостере-

жения, сформулированные на основе практического опыта тех, кто

уже освоил ДПДГ.

Необходимость обучения

Поскольку основная цель моей жизни после 1979 года состояла в

донесении до широкой общественности информации о методах, ко-

торые были бы действительно эффективны для улучшения душевного

здоровья, нет ничего удивительного в том, что мои основные заботы

и интересы сейчас связаны с клиентами. Именно клиенты оказыва-

12

ют лучшую помощь тому специалисту, который хочет научиться чему-

либо и расширить свои умения, экспериментируя с новаторскими

методами. Работа с клиентами также является лучшей помощью и

тогда, когда специалисты получают лицензию на право практической

работы в области душевного здоровья, обучаются новым техникам,

которые они будут использовать на практике, и предпринимают со-

ответствующие исследования для оценки возможностей этих методов

и их усовершенствования. Такие предпосылки составляют основу

ДПДГ и именно они определяют успех этой техники — так же как и

политика, применяющаяся при обучении ДПДГ. Мне повезло, что

я встретила многих коллег, разделяющих мои идеи.

Конечно, обучение не гарантирует достижения успеха при работе

с каждым клиентом. ДПДГ не является лекарством от всех болезней;

могут случаться и неудачи в лечении, как это бывает при использо-

вании любого другого метода. Однако в этическом кодексе Американ-

ской психологической ассоциации отмечается, что обучение под ква-

лифицированным руководством является безусловно обязательным для

достижения необходимого уровня компетентности, и лишь после этого

можно начинать работу с клиентами или проведение исследований.

Наши ранние статьи (Shapiro, 1989a, 1989b), в которых предпри-

нимались попытки предложить описание четко определенных этапов

применения ДПДГ, сейчас представляются неадекватными, что ста-

ло ясно из сообщений как врачей, так и клиентов, с которыми рабо-

тали психотерапевты, единственным "обучением" которых методу

ДПДГ было прочтение этих статей. Поэтому вместе с поэтапным опи-

санием процедуры ДПДГ в данной книге предлагается новый образ

мышления в отношении самой природы патологии и психотерапевти-

ческого воздействия, а также исчерпывающий набор альтернатив,

разработанных нами как на основании теории, так и клинического

применения техники ДПДГ.

Одна из основных предпосылок ДПДГ состоит в том, что большая

часть психопатологий основана на предшествующем жизненном опы-

те, восходящем обычно к раннему детству. Цель психотерапии с по-

мощью ДПДГ состоит в быстрой переработке доставшегося нам от

прошлого дисфункционального наследия и преобразовании этого на-

следия в нечто полезное для нас. В сущности, с помощью ДПДГ

дисфункциональная информация претерпевает спонтанные изменения

своей формы и значимости — включая те инсайты и аффекты, кото-

рые скорее усиливают потенциал клиента, чем ослабляют его. Пси-

хотерапевты увидят, что информация, предлагаемая в данной книге,

описывает все стратегии и компоненты этого процесса, в который

вовлекается врожденная система переработки информации, что и

приводит к положительным результатам.

13

Название метода

Первоначально аббревиатура "ДПДГ" была названием техники де-

сенсибилизации с помощью движений глаз, что в 1987 году представ-

лялось наиболее выдающимся элементом этого метода. Однако на

протяжении следующих лет оказалось, что это название в некоторых

случаях было поводом для несправедливы^ограничений на примене-

ние самой методологии. Как отмечается в этой книге, ДПДГ являет-

ся комплексной методологией, включающей в себя многие компонен-

ты; кроме того, выяснилось, что эффективными оказываются не

только движения глаз, но и многие другие внешние раздражители.

Если бы мне предстояло пройти мой путь сначала, то я бы назвала

этот метод просто "психотерапией путем переработки травматической

информации". Однако, учитывая широкое, практически мировое

признание этого метода, я решила сохранить аббревиатуру ДПДГ и ее

первоначальное определение, осознавая при этом то, что название

может иметь сугубо историческое, а не описательное значение. (Так,

например, напиток "Кока-кола" сохранил свое название даже после

того, как кокаин, от которого это название произошло, был исклю-

чен из его состава; а такая диагностическая категория, как "шизоф-

рения", продолжает применяться, несмотря на то, что уже давно-

никто не рассматривает шизофрению как "расщепление сознания".

Такова же история названия "Десенсибилизация и переработка дви-

жениями глаз"). Аббревиатура ДПДГ будет использоваться нами с уче-

том того, что собственно движения глаз являются лишь одним из

многих возможных внешних раздражителей, используемых для акти-

вации системы переработки информации у клиента и достижения пси-

хотерапевтического эффекта.

Кому адресована эта книга

Я считаю, что только лицензированные профессионалы в области

душевного здоровья либо те, кто работает под прямым наблюдением

и руководством таких профессионалов, имеют право практически

использовать процедуры и протоколы, приводимые в этой книге. Это

предостережение имеет большое значение, поскольку как метод пси-

хотерапии ДПДГ можно использовать лишь в контексте законченного

и детально разработанного плана психотерапии с соблюдением соот-

ветствующих мер безопасности, что хорошо известно обученным и

лицензированным специалистам. Руководители клинической подго-

товки скорее всего захотят, что£ы студенты прошли через интернату-

14

ру перед тем, как они начнут обучаться данному методу. Хотя наши

предложения о форме и сроках прохождения такой практической под-

готовки по применению ДПДГ под опытным руководством и включе-

ны в книгу, мы считаем, что в любом случае соблюдающее все фор-

мальности обучение под руководством лицензированного и опытного

инструктора по ДПДГ можно считать наилучшим путем овладения этим

методом.

Когда я писала книгу, то предполагала четыре типа читателей: уче-

ные академической ориентации, психологи, клинические врачи-пси-

хотерапевты и проходящие клиническое обучение студенты. Поэто-

му я старалась приспособить язык книги и ее организацию (очевидно,

что мне удалось это с разл!ичной степенью успешности) для нужд всех

четырех типов читателей. Те, кто имеет особый интерес к истории,

к данным, подкрепляющим обоснование метода, к исследованиям,

к теории и месту ДПДГ в об!1дем контексте психотерапии травм, най-

дут для себя особенно интересными главы первую, вторую и двенад-

цатую. В то же время психотерапевты, заинтересованные в первую

очередь в практическом овладении методом, обнаружат для себя важ-

ные материалы клинических наблюдений в различных частях этих трех

глав (в особенности это относится к главе 2); кроме того, подобного

материала очень много и в остальной части книги.

Исследования и развитие метода

Продолжающееся развитие ДПДГ от простой техники к сложной

методологии основано в первую очередь на клинических наблюдени-

ях. Необходимость в исследованиях, которые обеспечивали бы даль-

нейшую проверку метода ДПДГ, бесспорна, поскольку клиническая

проверка легко позволяет вскрыть все те искажения и ошибки, кото-

рые могут возникать при индивидуальном наблюдении за эффектив-

ностью ДПДГ.

Понятно, что хорошо организованные клинические исследования,

в которых тщательно контролируются получаемые результаты, нельзя

заменить ничем. Однако на это всегда не хватает денег, и исследова-

тельская работа традиционно отстает от клинической практики. Так,

например, опубликованы результаты исследований, связанных с жер-

твами сексуальных домогательств, природных катаклизмов и несчас-

тных случаев, в которых не осуществлялся тщательный клинический

контроль за результатами. Выводы в отношении травм такого типа,

несмотря на недостаточное количество данных, обсуждаются в главе

двенадцатой.

15

Важно, чтобы специалисты, применяющие ДПД1\ помнили, что

до проведения обширных сравнительных исследований, связанных с

проверкой эффективности ДПДГ, этот метод необходимо применять

как новый, не вполне опробованный способ лечения и сообщать об

этом клиенту, чтобы получить его согласие на использование нового

метода. Хотя уже имеются многообещающие доказательства, эффек-

тивность ДПДГ пока не является общепризнанным фактом. Это еще

одна причина ограничения круга лиц, проходящих обучение ДПДГ,

лицензированными профессионатами в области душевного здоровья.

В подобном случае, даже если в конкретной ситуации техника ДПДГ

окажется неэффективной, специалисты имеют в своем распоряжении

набор более традиционных методов психотерапии, которые они смо-

гут применить.

Хотя ДПДГ продолжает развиваться на основе исследовательских

и клинических наблюдений, в данной книге представлены все основ-

ные принципы и сущность практической работы. Мы настоятельно

советуем читателю быть в меру скептичным, сохраняя при этом от-

крытость к восприятию нового. Изменение ставших привычными и

укоренившихся методов психотерапии — нелегкая задача. Наша кни-

га является лишь началом процесса обучения и — я надеюсь — нача-

лом ведущего к награде исследовательского пути. И пусть клиничес-

кая оценка метода и личные наблюдения в процессе его применения

далеки от непогрешимости, но они незаменимы как в обосновании

научного открытия, так и в обретении радости исцеления.

1. ИСТОКИ И ОСНОВАНИЯ

Существует некий принцип, подобный ограничителю

для любой информации, как гарантия отказа 'от любых

доводов — нечто, удерживающее человека в непроницаемых

границах невежества; и этот принцип — не что иное, как

презрение, предшествующее любому исследованию.

Герберт Спенсер

Со времени открытия в 1987 году техника Десенсибилизации и

переработки (травм) движениями глаз (ДПДГ) нашла повсеместное v

признание у значительной части медицинского сообщества. Понятно,

что использование направляемых движений глаз как элемента психо-

терапевтического воздействия не получило немедленного признания у

большей части представителей академической науки. Первое приме-

нение данной техники в психотерапии было основано не на теории и

не на экспериментальных данных, а на случайном наблюдении. Пос-

ледовавшее за этим развитие техники ДПДГ и ее теоретических границ

выросло из исследования целого ряда случаев устойчивого психотера-

певтического эффекта, и это исследование пбстепенно очистило и

усовершенствовало саму технику движений глаз, так же как и другие

дополнительные элементы процедуры ДПДГ. Однако, как мы увццим,

существующие в своей нынешней форме техника ДПДГ и ее теория

включают в себя многие аспекты, вполне приемлемые для большин-

ства врачей, исследователей и представителей академической науки.

Хотя техника ДПДГ более всего известна использованием движе-

ний глаз, отчего она и получила свое название, весьма существенно,

что мы относимся к ней как к целостной системе. При этом сами по

себе движения глаз являются лишь одним из ее компонентов. И прежде

чем использовать технику ДПДГ в работе с клиентом, психотерапевт

должен установить с ним соответствующие терапевтические отноше-

ния и познакомиться со всеми аспектами истории болезни. При этом

используются различные протоколы, тип которых определяется харак-

тером психопатологии, и применяются те или иные психотерапевти-

ческие процедуры, зависящие от типа и количества травм, пережи-

тых клиентом. Хотя ДПДГ может довольно быстро снимать дистресс,

17

вызванный отдельной травмой, психотерапевт должен весьма тщатель-

но учитывать всю совокупность факторов перед использованием ДПДГ.

Например, при лечении жертв изнасилования психотерапевт прежде

всего идентифицирует отдельные аспекты полученной травмы, ока-

зывающие негативное воздействие. Это может быть вторжение в со-

знание определенных образов, либо отрицательные мысли и идеи

клиентов в отношении себя или своей роли во время травмы, а также

такие негативные эмоции, как страх, чувство вины или стьща и свя-

занные с этими чувствами ощущения в теле. Или же, наоборот, оп-

ределенный позитивный образ мыслей в отношении себя, который

клиент предпочитает вместо негативного самоотношения. У жертв

изнасилования такие эмоции обычно начинаются с интенсивного чув-

ства страха и стьща, например, могут постоянно возникать образы

этого события, вторгающиеся в повседневную жизнь и сопровожда-

ющиеся мыслями типа "Я осквернена" или "Я сама во всем винова-

та". После того как психотерапевт проводит работу с жертвой изна-

силования, используя движения глаз и фокусируясь при этом на

специфическом внутреннем отреагировании, пациентка может вспо-

минать сам случай изнасилования уже без появления чувств страха и

стыда. Она теперь чувствует, что обрела некую силу и способность

сказать себе: "Я сделала все, что могла. Насильник приставил нож к

моему горлу, но я сумела сохранить свою жизнь в этой ситуации". В

дополнение к таким позитивным изменениям в мыслях и убеждениях

у пациентки могут прекратиться беспокоившие ее навязчивые образы

сцены изнасилования. И когда после завершения психотерапии кли-

ентка будет вспоминать сам случай изнасилования, то связанные с

этим воспоминанием эмоции, мысли и ощущения будут уже не бес-

покоящими, а скорее нейтральными или же, возможно, даже поло-

жительными. Так, например, одна из жертв изнасилования после

прохождения психотерапии с помощью ДПДГ так говорила о случае

насилия: "Сама картина этой сцены, конечно, отвратительна, но

вовсе не потому, что я сделала что-то плохое".

День открытия

Техника ДПДГ основана на случайном наблюдении, которое было

сделано в мае 1987 года. Однажды, прогуливаясь по парку, я заме-

тила, что некоторые мысли, беспокоившие меня, внезапно исчезли.

Я отметила также, что, если опять вызвать в уме эти мысли, они уже

не оказывают такого негативного действия и не кажутся столь реаль-

ными, как ранее. Предыдущий опыт подсказал мне, что всем бес-

18

покоящим мыслям обычно свойственно образовывать своего рода зам-

кнутый круг — появляясь, они имеют склонность возвращаться сно-

ва и снова, пока вы не предпримете сознательное усилие, чтобы при-

остановить их или изменить их характер. Однако в этот день мое

внимание привлекло то, что беспокоившие меня мысли исчезли и

изменили свой характер без каких-либо сознательных усилий с моей

стороны.

Пораженная этим, я начала уделять пристальное внимание всему

происходящему. Я отметила, что при возникновении беспокоящих

мыслей мои глаза спонтанно начинали быстро двигаться из стороны

в сторону и вверх-вниз по диагонали. Затем беспокоившие меня мысли

исчезали, и когда я намеренно пыталась вспоминать их, то негатив-

ный заряд, свойственный этим мыслям, оказывался в значительной

степени сниженным. Заметив это, я начала производить движения

глазами намеренно, концентрируя внимание на различных неприят-

ных мыслях и воспоминаниях. Я обратила внимание, что все .эти

мысли также исчезали и утрачивали свою отрицательную эмоциональ1

ную окрашенность. Поняв всю потенциальную пользу такого эффек-

та, я пришла в сильное волнение.

Через несколько дней я попыталась применить свое открытие на

других людях: друзьях, коллегах и участниках психологических семи-

наров, которые я в то время посещала. У них было большое количе-

ство самых разнообразных жалоб непатологического характера, так же

как, наверное, и у всех людей. Когда я спрашивала: "Над чем бы вы

хотели поработать?", люди обычно рассказывали о беспокоящих их в

настоящий момент воспоминаниях, идеях или ситуациях. При этом

их жалобы колебались в широком диапазоне от различных унижений

jb раннем детстве до переживаемых в настоящее время обид. Затем я

показывала им, как необходимо быстро двигать глазами из стороны в

сторону, предлагая повторять за мной эти движения, сосредоточива-

ясь на своих проблемах. Прежде всего я обнаружила, что большин-

ство людей не обладают произвольным контролем мышц, ответствен-

ных за движения глаз, и не Moryt продолжать эти движения неогра-

ниченно долгое время. Намереваясь продолжить исследования, я пред-

лагала знакомым следить глазами за движениями моего пальца, пере-

мещая руку из стороны в сторону, чтобы глаза двигались примерно с

такой скоростью и в таком же направлении, как во время моего пер-

вого эксперимента в парке. Такой способ оказался гораздо более эф-

фективным, но я заметила, что, хотя после такой процедуры люди и

начинали чувствовать себя явно лучше, они продолжали оставаться за-

фиксированными на беспокоивших их проблемах. Для преодоления

этой фиксации я пробовала применять различные типы движений глаз

(быстрее, медленнее, в разных направлениях), предлагая сосредото-

19

читаться на разных вещах — например, на различных аспектах своих

воспоминаний или же на том, какие чувства связаны с этими воспо-

минаниями. Затем я стала изучать, какие формы работы могут дать

наилучший результат, разрабатывая стандартные способы начала и

завершения сеансов движений глаз, дающие наибольший положитель-

ный эффект.

Примерно через шесть месяцев, я разработала стандартную проце-

дуру, которая явно приводила к уменьшению количества жалоб.

Поскольку мое внимание с самого начала было сосредоточено на

проблеме снижения тревожности (как это было в моем собственном

опыте), а моя теоретическая ориентация в то время была связана преж-

де всего с бихевиористским подходом, я назвала открытую мной про-

цедуру Десенсибилизацией движениями глаз (ДДГ)-

Первое экспериментальное исследование

Зимой 1987 года я решила выяснить, насколько успешной техни-

ка ДДГ окажется при проверке в контролируемых условиях. В пер-

воначальных экспериментах я довольно легко и эффективно исполь-

зовала ДДГ при работе с воспоминаниями о событиях, происходивших

довольно давно. Поэтому для первого официально проводимого ис-

следования я решила подобрать достаточно однородную группу людей,

у которых есть проблемы, связанные с воспоминаниями о давних со-

бытиях. В первую очередь это могли быть жертвы изнасилования и

сексуальных домогательств, а также ветераны войны во Вьетнаме,

которым был поставлен диагноз "посттравматический синдром" (ПТС)

в соответствии с тем определением, которое приводится для этого

диагноза в третьем издании "Диагностического и статистического ру-

ководства по умственным расстройствам"*.

Первоначально группа пациентов такого типа казалась мне идеаль-

ной, так как у всех у них были проблемы, связанные с воспомина-

ниями о давних событиях, но оказалось, что в этом есть своя труд-

ность: я нб знала, окажутся ли движения глаз эффективными в

разрешении травматических воспоминаний, поскольку не пыталась

применять данный способ при явной патологии. Может быть, трав-

матические воспоминания сохраняются в мозге каким-то иным обра-

зом и к ним не удастся получить доступ с помощью движений глаз,

что я успешно делала в случае нетравматических воспоминаний?

♦Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-HI, 1980). В США

DSM является официальным руководством по определению критериев психиатричес-

кого диагноза. — Прим. переводчика.

20

Для проверки эффективности ДЦГ при работе с людьми, у кото-

рых есть травматические воспоминания, я решила найти доброволь-

ца, пережившего травму во время военных действий. Это был чело-

век по имени Даг — консультант мобильной группы, работавшей в

рамках программы поддержки ветеранов войны во Вьетнаме. Хотя в

целом он был весьма неплохо приспособлен к жизни и даже преуспе-

вал, к нему все время возвращалось одно и то же воспоминание, чрез-

вычайно сильно тяготившее его.,Много лет назад, еще в 60-е годы,

Даг служил пехотинцем во Вьетнаме. Однажды, когда он выгружал,

из спасательного вертолета, тела погибших солдат, прийтель сообщил

весьма неприятную новость об убитом солдате, тело которого тот толь-

ко что переносил. Я попросила Дага сосредоточиться на воспомина-

нии об этом мгновении, в то время как его глаза должны были сле-

дить за движением моей руки. Он сделал то, что я ему говорила, и

после двух или трех серий движений глаз сказал, что сцена, на кото-

рой он сосредоточивался, изменилась: звуковая часть воспоминания

исчезла. Единственным, что осталось, были беззвучно движущиеся

губы его приятеля. После еще некоторого количества серий движе-

ний глаз Даг сказал, что вся сцена изменилась перед его внутренним

взором и ему теперь казалось, чтб он смотрел на происходившее как

"на цветные осколки стекла, лежащие под слоем воды". При этом у

него возникло чувство покоя. "Я могу наконец сказать всем, что война

закончена и они могут возвращаться домой", — сказал Даг. Когда я

предложила ему снова^мысленно обратиться к событиям во Вьетна-^

ме, у Дага вместо воспоминания об убитом солдате возник образ этой

страны, какой он увидел ее во время своего первого полета над ней, —

она показалась ему прекрасным "райским садом". Впервые за двад-

цать лет в памяти Дага возник какой-то положительной образ, свя-

занный с Вьетнамом. Через шесть месяцев во время контрольной

встречи Даг сообщил, что положительный эффект, возникший пос-

ле сеанса, сохраняется до сих пор. После проведенной психотерапии

беспокоящее воспоминание больше не возникало. Более того, когда

он намеренно пытался вернуться к угнетавшему прежде воспомина-

нию, оно казалось ему лишь "цветными осколками стекла" и Даг не

испытывал больше никакого потрясения при виде этих осколков.

Мой успех с Дагом подтверждал, что с помощью движений глаз

можно получить доступ к травматическим воспоминаниям, хранящим-

ся в памяти на протяжении десятилетий, и что эти воспоминания могут

наконец получить положительное разрешение. Ободренная этим ус-

пехом, я начала контролируемое исследование с 22 жертвами изна-

силований и сексуальных домогательств, а также с ветеранами вой-

ны во Вьетнаме. Возраст участников колебался от 11 до 53 лет. Срок,

прошедший с момента получения травмы, был от одного года до

21

47 лет, а количество времени, потраченное на проводившееся ранее

лечение травмы, колебалось от двух месяцев до 25 лет (в случае с пси-

хиатром, страдавшим от травмы, полученной в раннем детстве).

Критериями, по которым я включала пациентов в свое исследо-

вание, были их заявления о беспокоящих травматических воспомина-

ние и наличие одного или нескольких выраженных симптомов (на-

вязчивые мысли; тягостные воспоминания, в которых яркие образы

были соединены с чувством реалистичности происходившего события;

нарушения сна; а также проблемы во взаимоотношениях), наблюда-

емых по крайней мере на протяжении одного года. Кроме того, я

оценивала серьезность жалоб путем определения количества заявлен-

ных пациентами симптомов посттравматического синдрома, наблю-

давшихся на протяжении недели (таких* как ночные кошмары, тя-

гостные воспоминания и навязчивые мысли). Большей части участ-

ников моего исследования в свое время уже был поставлен диагноз

"постгравматический синдром", и они получали направление ко мне,

или к своим психотерапевтам, или в психотерапевтические центры и

общины, занимающиеся проблемами эмоциональных травм. Не-

сколько участников моего исследования не проходили ранее никакого

лечения, а сами являлись психологами-консультантами и приняли

добровольное участие в моем исследовании, надеясь достичь положи-

тельного разрешения своих собственных травматических воспомина-

ний. Участники были произвольно поделены на терапевтическую и

контрольную группы.

Я применяла ДДГ в терапевтической группе, а в контрольной груп-

пе (группа А) предлагала своего рода "плацебо", обращаясь к участ-

никам с просьбой максимально подробно описать свои травматичес-

кие воспоминания. Психотерапевтический процесс в обеих группах

прерывался примерно одинаковое количество раз для измерения уровня

беспокойства и установления обратной связи, для чего использовались

вопросы типа "Что вы сейчас чувствуете?". Цель организации конт-

рольной группы состояла в том, чтобы проверить возможность полу-

чения позитивного эффекта лечения исключительно в результате того,

что на участника направлено внимание исследователя и он проводит

определенное время, разбираясь в своей памяти. Это "вскрытие" своих

воспоминаний, при котором субъект сознательно фокусируется на них

на протяжении достаточно длительного времени, действительно можно

рассматривать как своего рода модифицированное обусловливание

путем самопогружения, но я считала, что в то же время его вполне

можно считать плацебо-эффектом, так как действительные позитив-

ные результаты терапии не являлись следствием прямого психотера-

певтического воздействия за один сеанс психотерапии (Кеапе &

Kaloupek, 1982).

22 ;

В обеих группах я обращалась к каждому из субъектов с просьбой

рассказать о беспокоящих образах их травматических воспоминаний,

а также о сопутствующих негативных мыслях и идеях, касавшихся как

самой травматический ситуации, так и их участия в ней (таких, как,

например, "Я осквернена", "Я ничтожество", "Я не способна кон-

тролировать себя"). Эти мысли я называю "отрицательным самопред-

ставлением ".

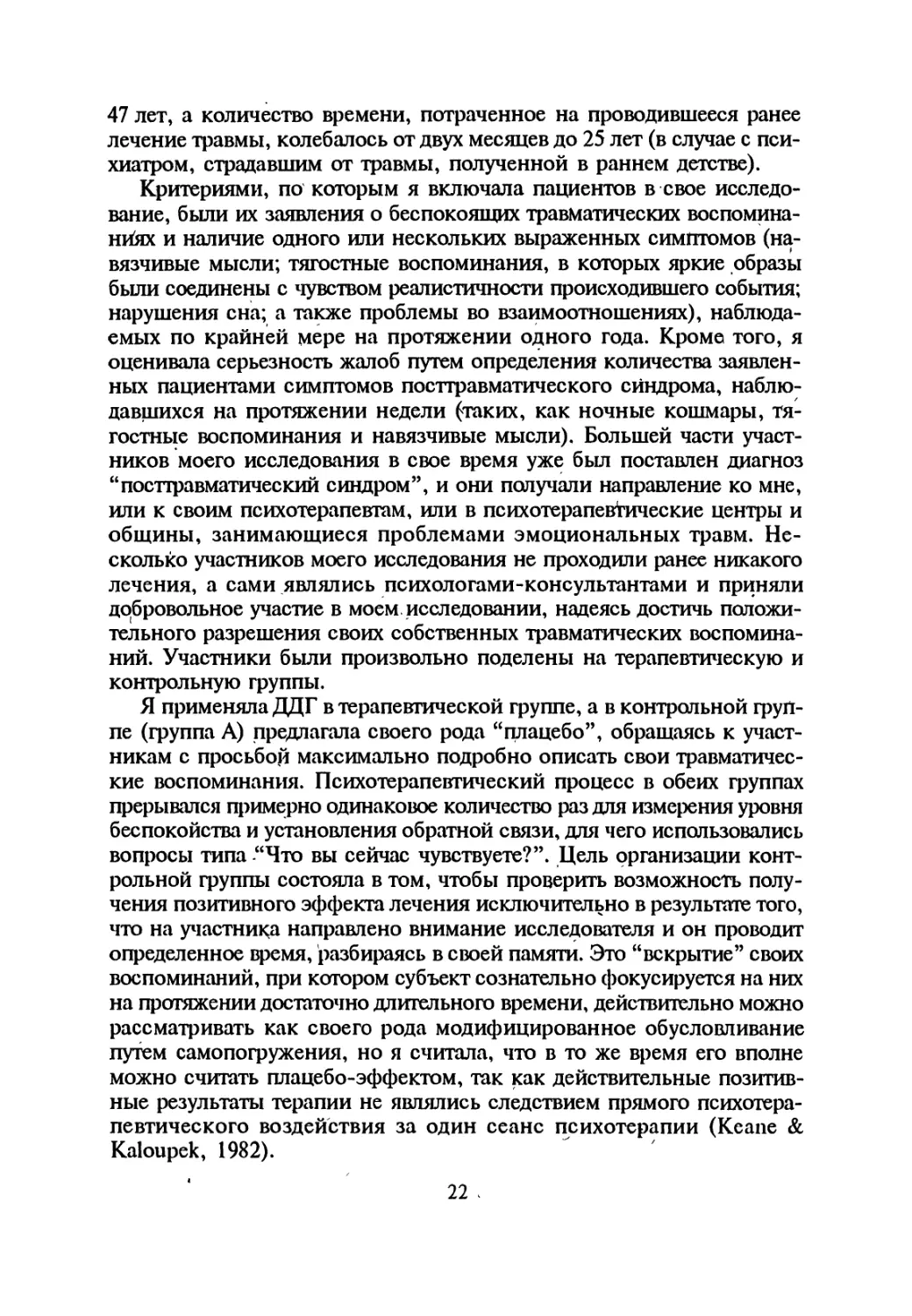

Затем я предлагала каждому из субъектов обратиться к образам из

своей памяти и к отрицательному самопредставлению, оценивая уро-

вень их тревожности с помощью 11 позиций Шкалы субъективных

единиц беспокойства (ШСЕБ), в которой 0 представляет собой ней-

тральную степень тревожности, а 10 с'оответствует высшей возможной

степени тревожности (Wolpe, 1991). При этом я предлагала субъектам

вербализдровать те позитивные мысли или убеждения, которые они

хотели бы иметь в отношении самих себя (например, таких, как "Я

стоящий человек", "Я контролирую себя" или "Я делаю лучшее из

того, что мог бы сделать"). Затем я предлагала субъектам оценить,

насколько истинными воспринимались ими эти позитивные качества,

используя для оценки семибальную шкалу семантического дифферен-

циала — Шкалу соответствия представлений (111СП), где 1 балл соот-

ветствовал "полному несоответствию", а 7 баллов— "полному соот-

ветствию". При этом я предупреждала субъектов, чтобы они исполь-

зовали в качестве основы для оценки свои интуитивные чувства, а не

интеллектуальный анализ. Техника ДЦГ применялась в терапевтичес-

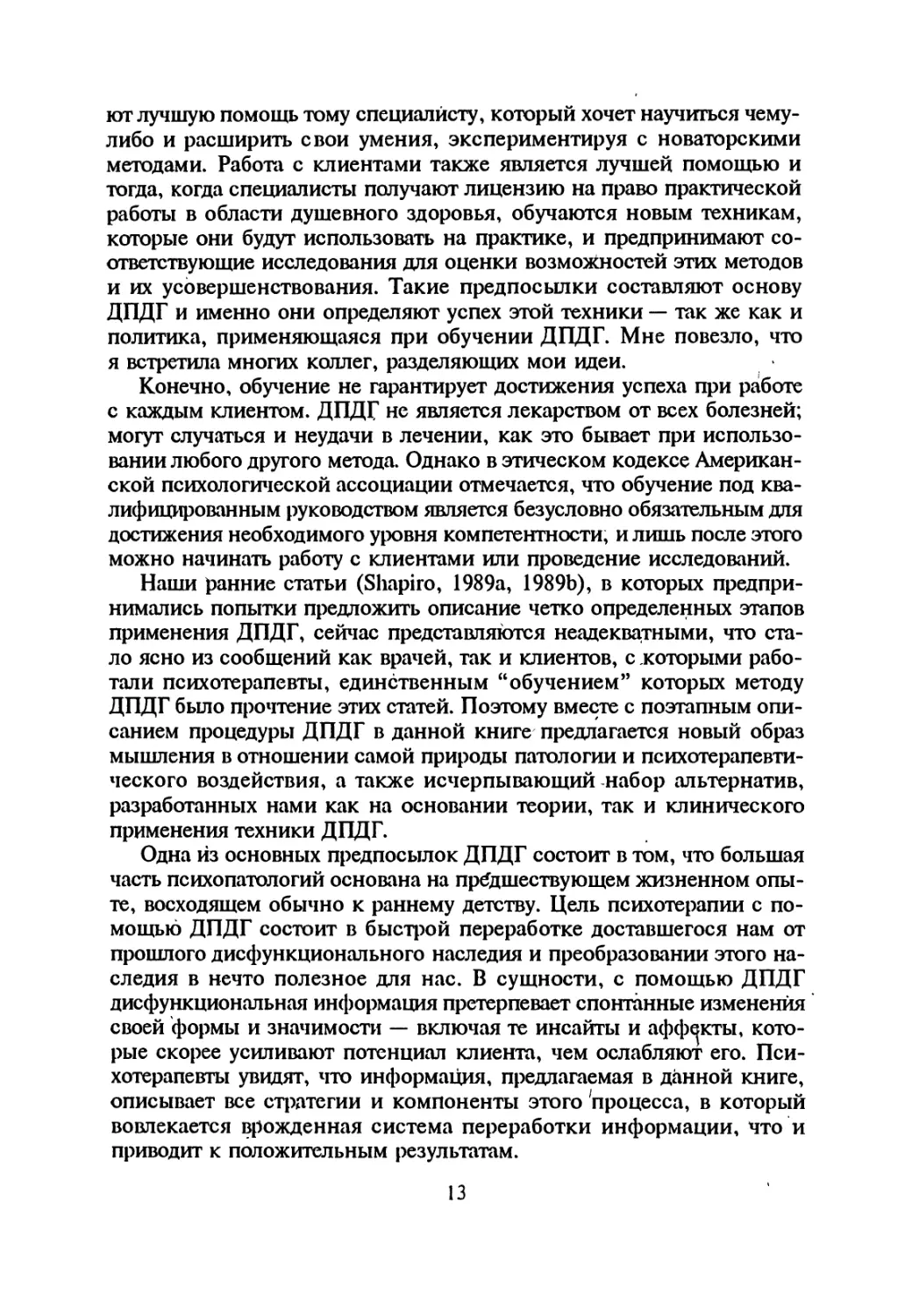

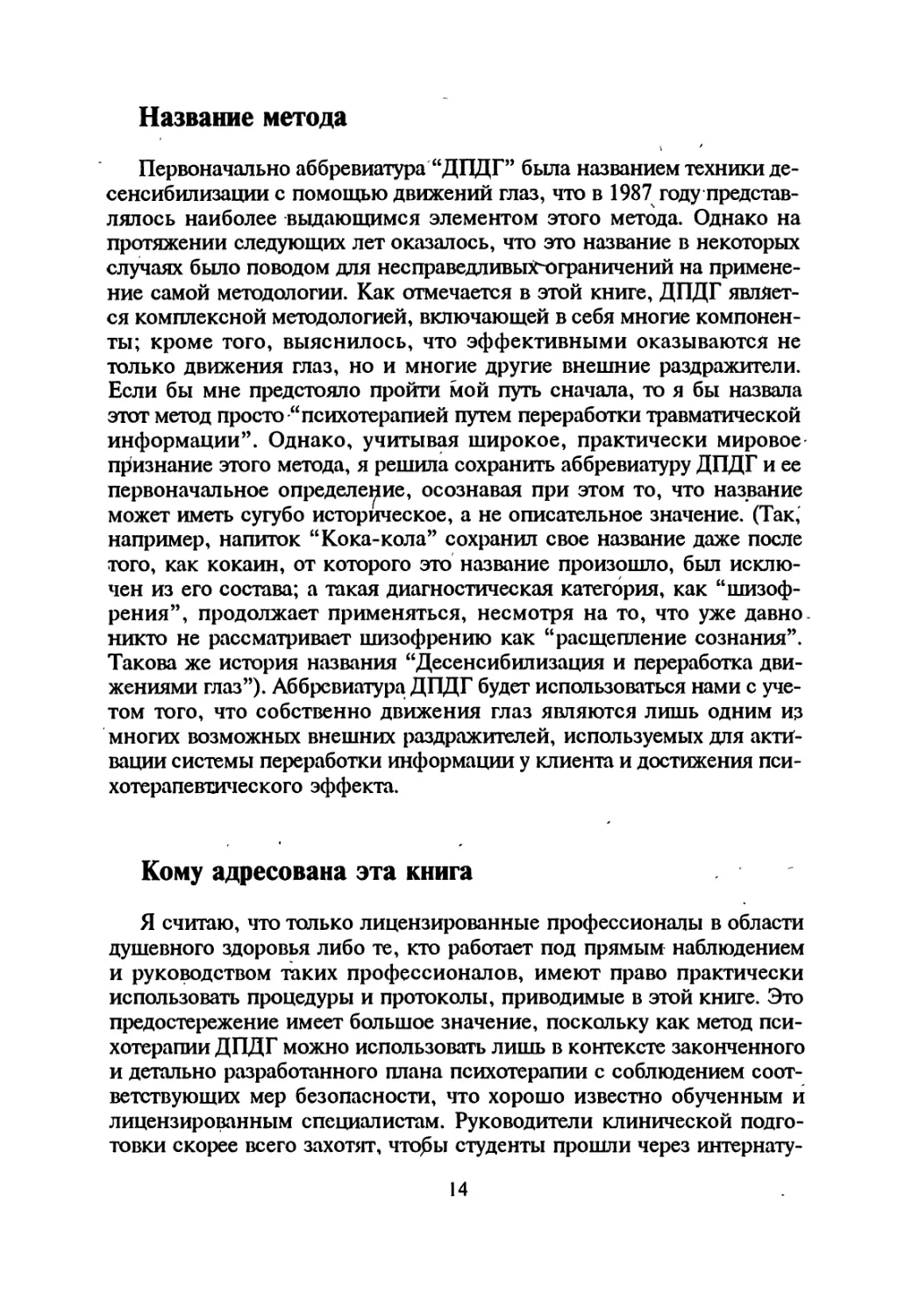

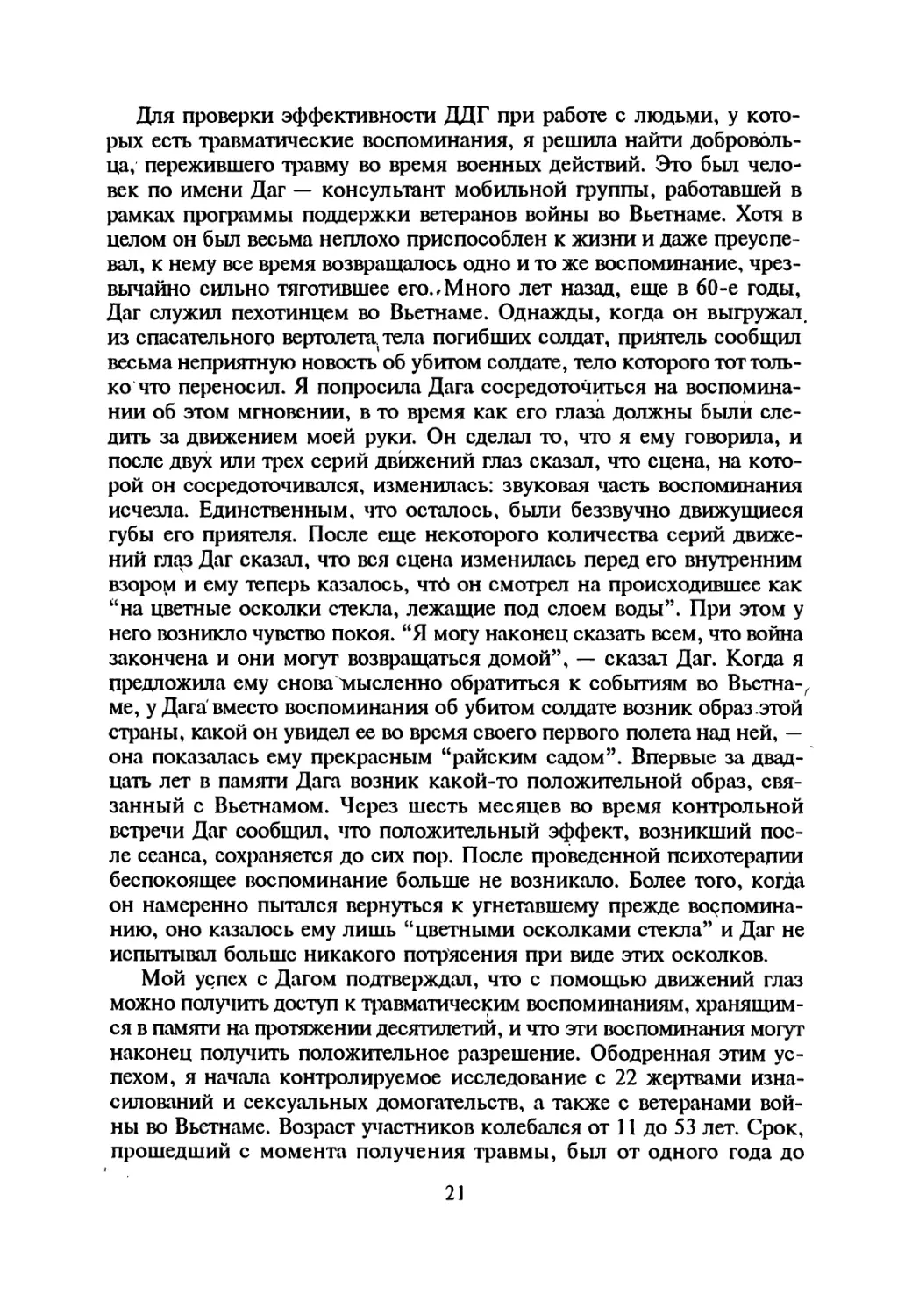

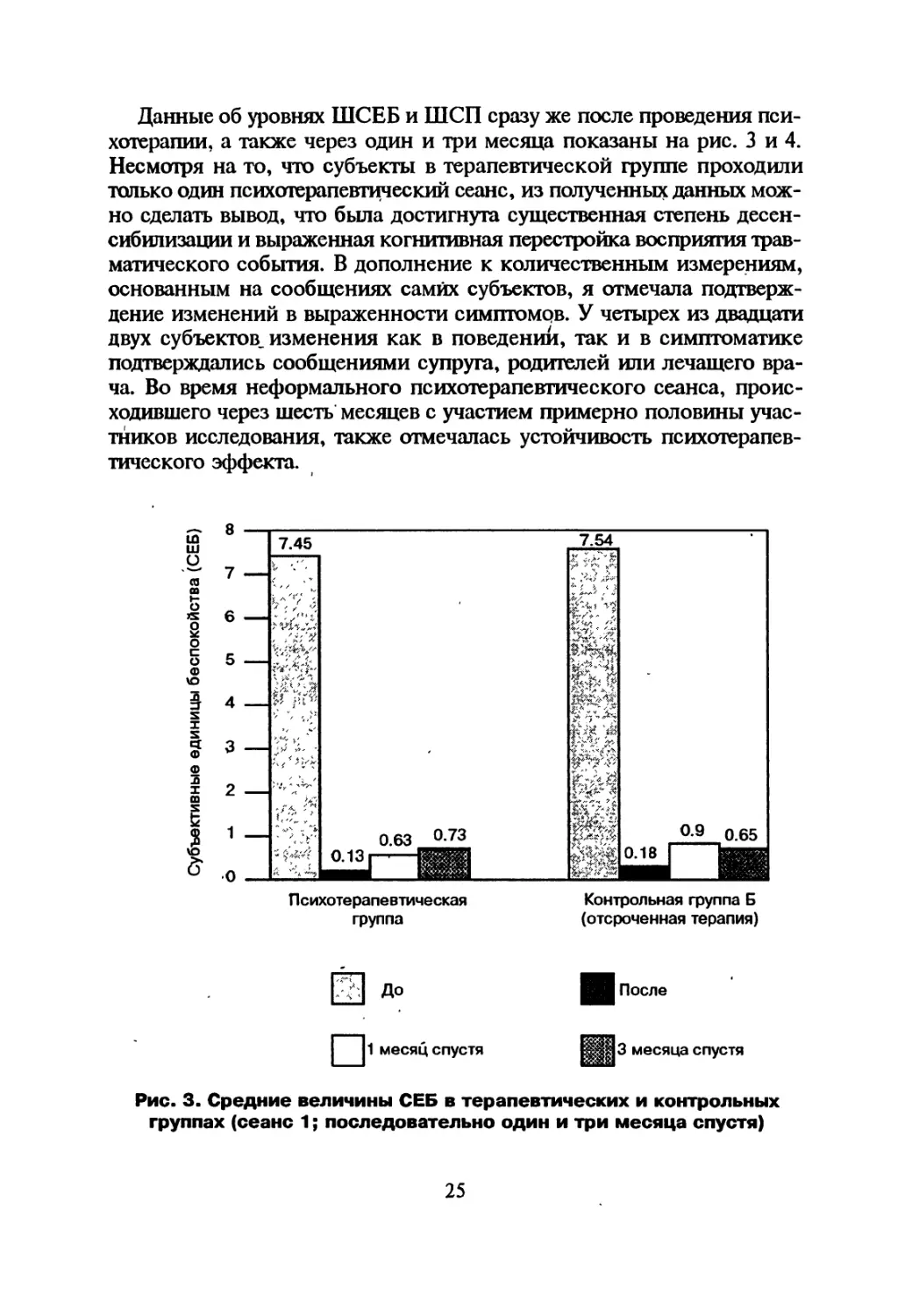

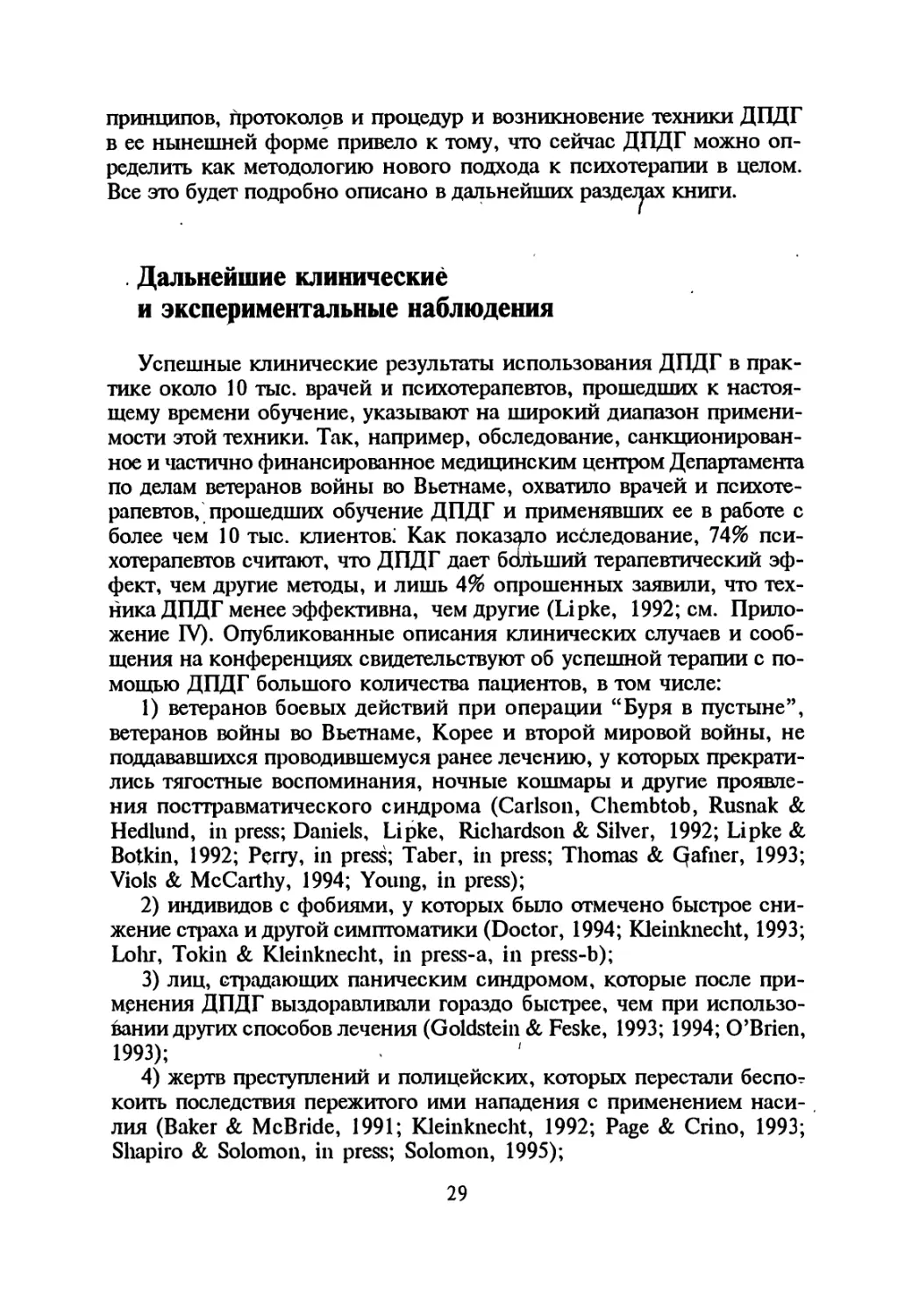

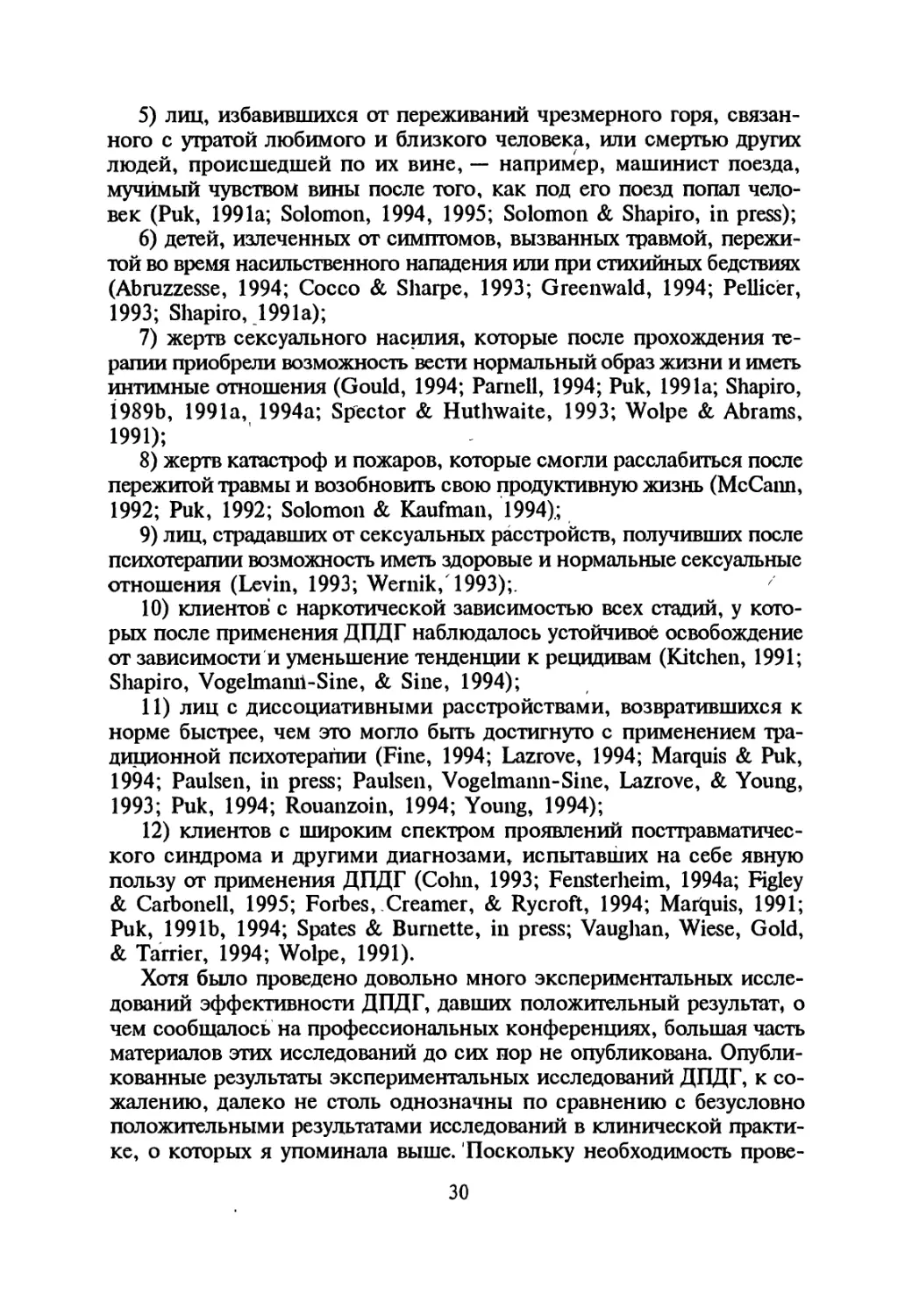

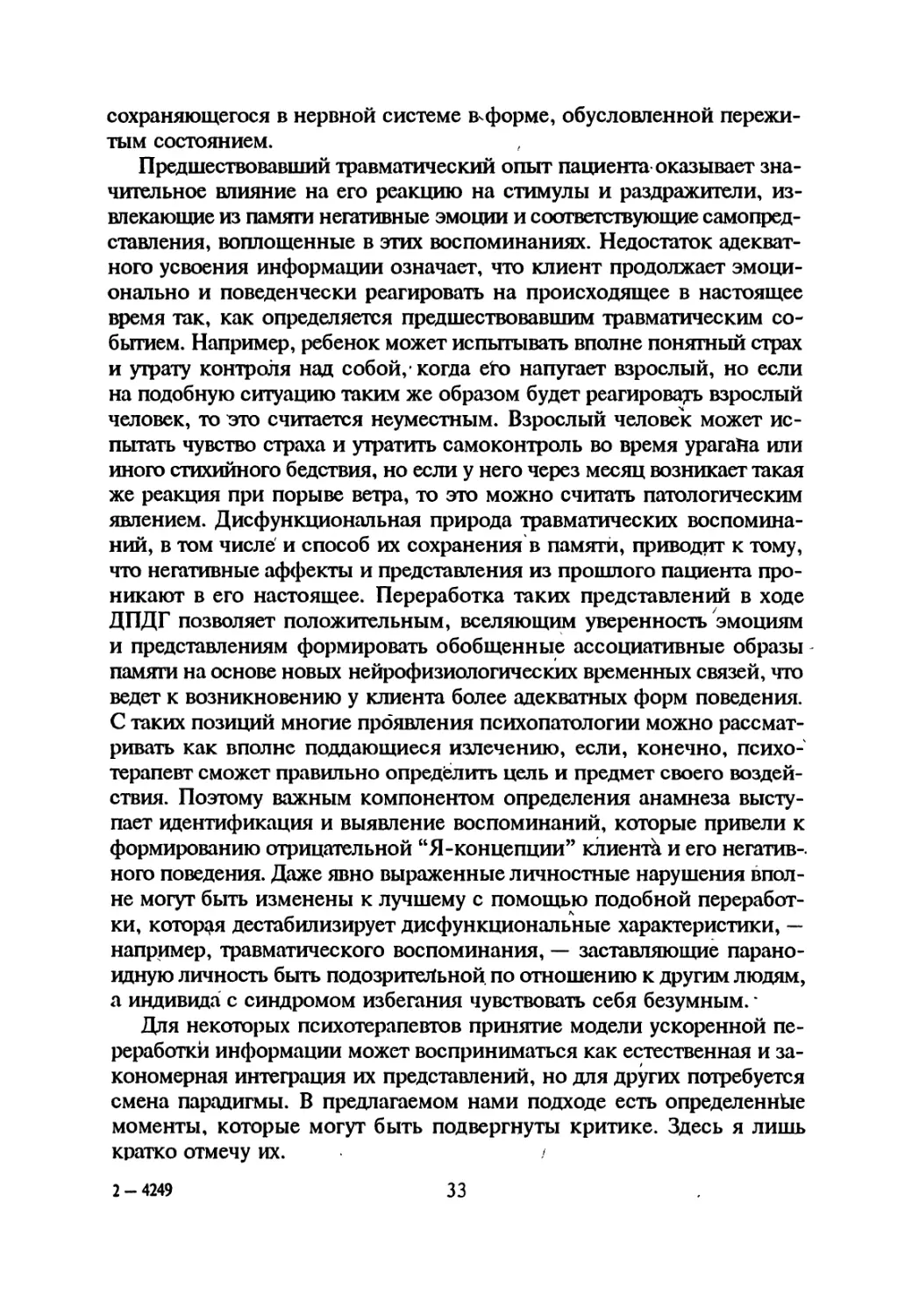

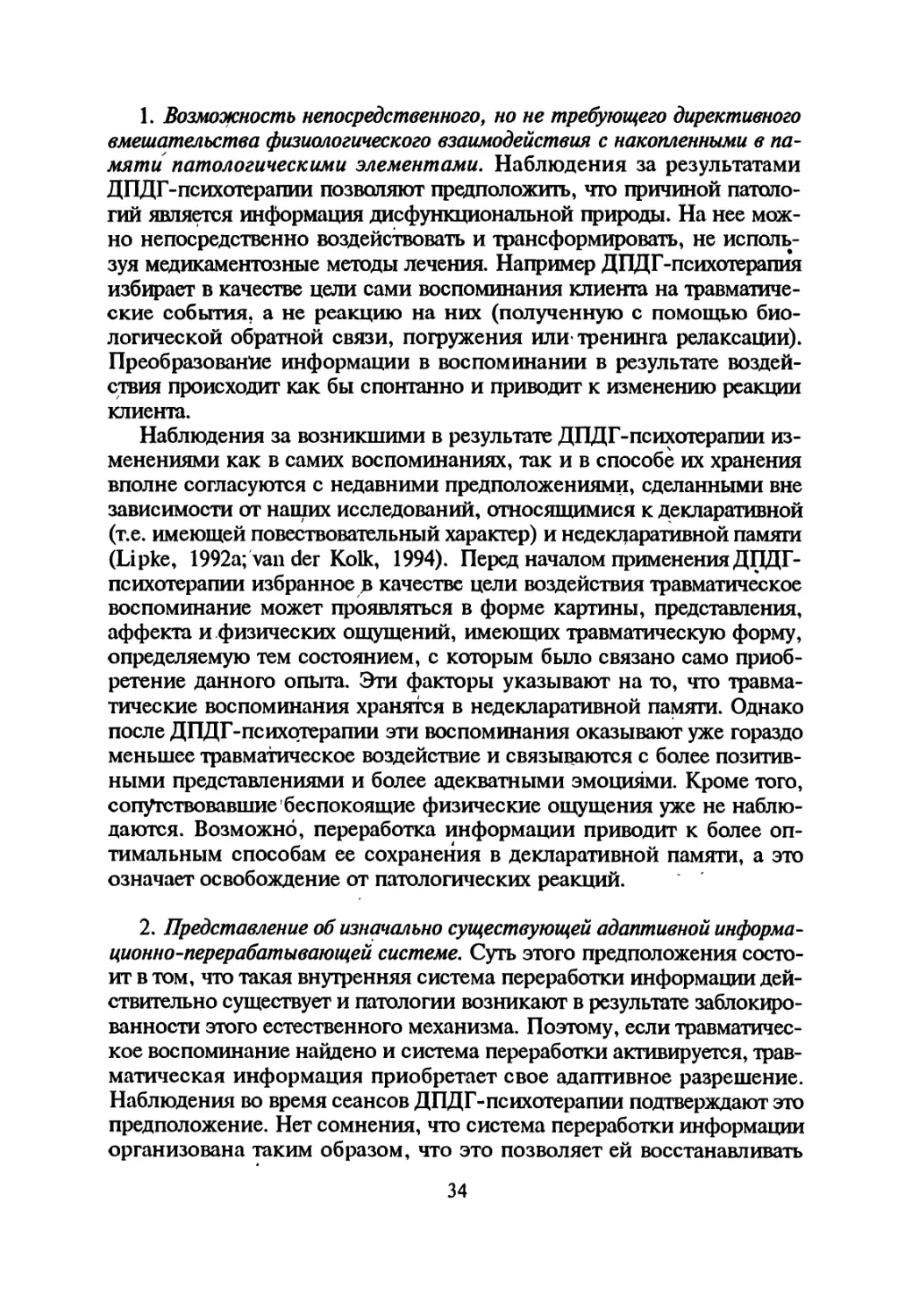

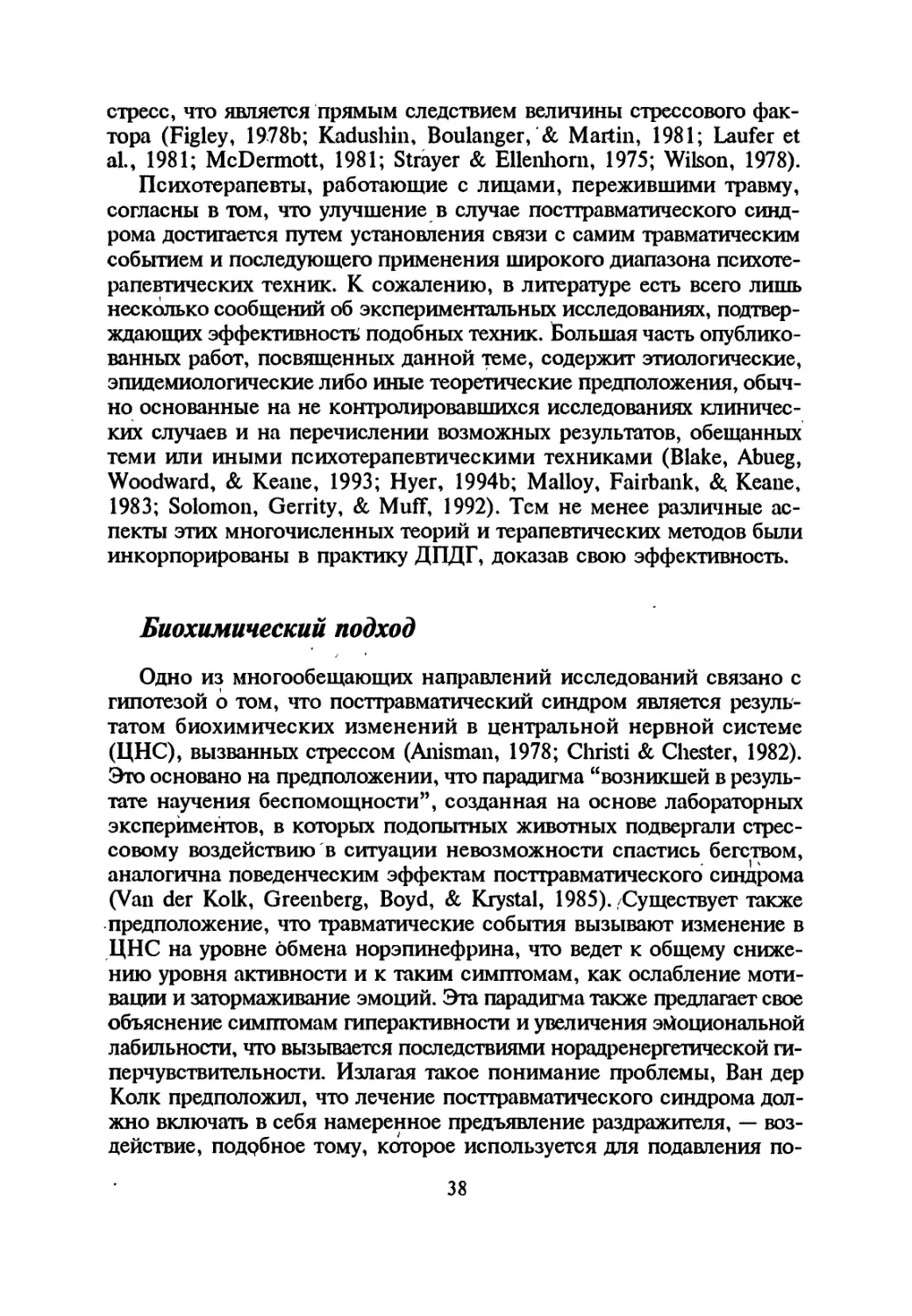

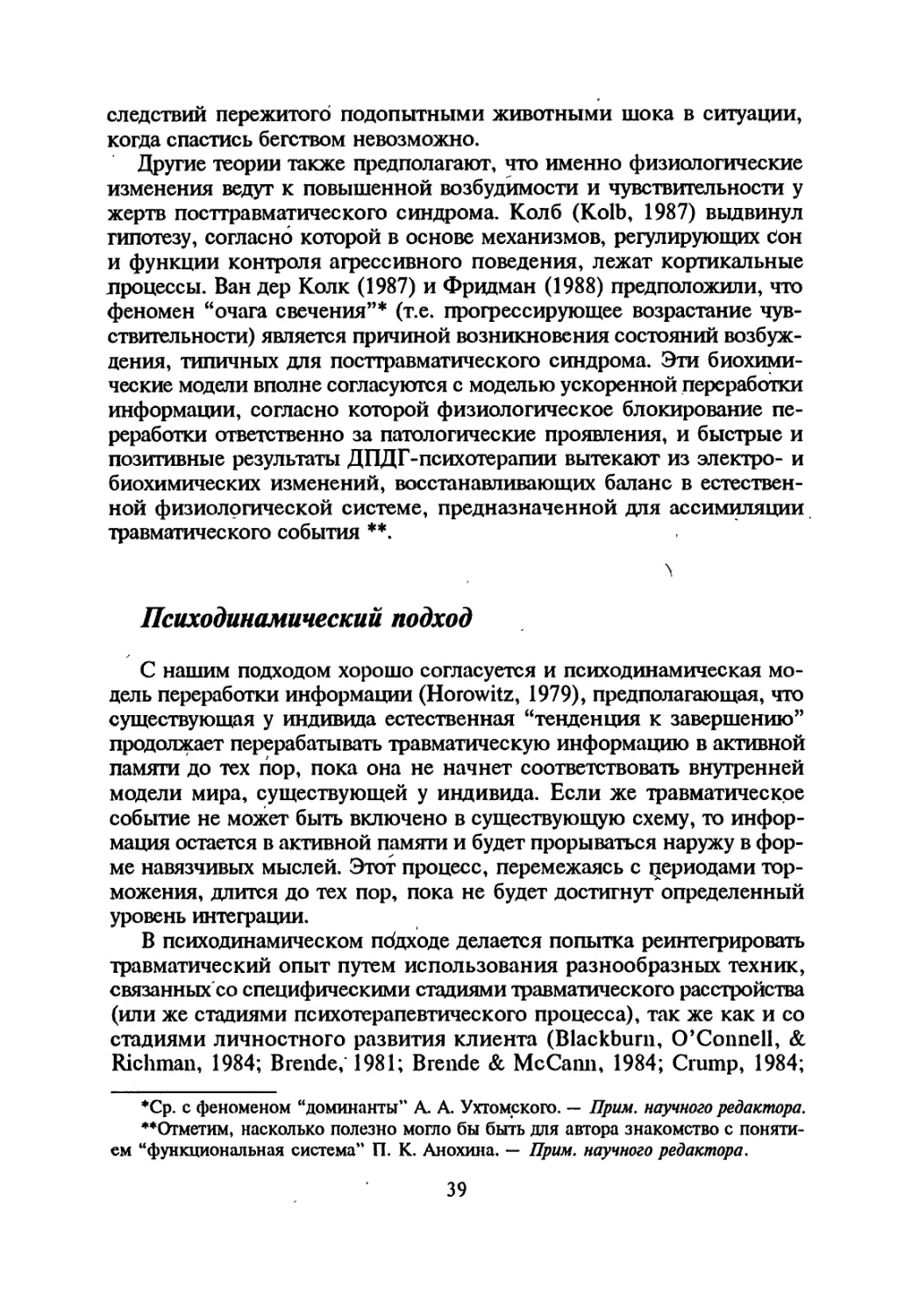

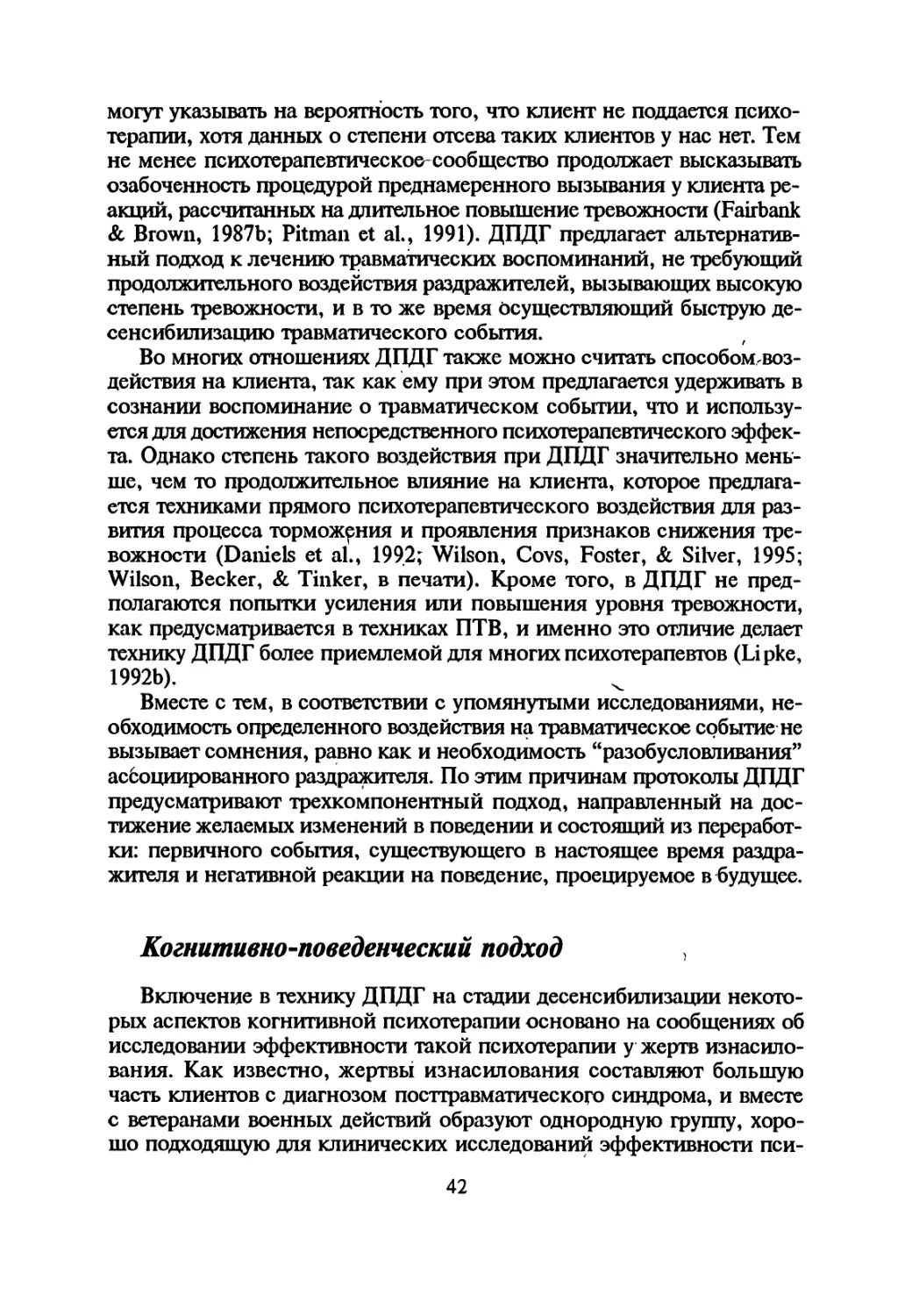

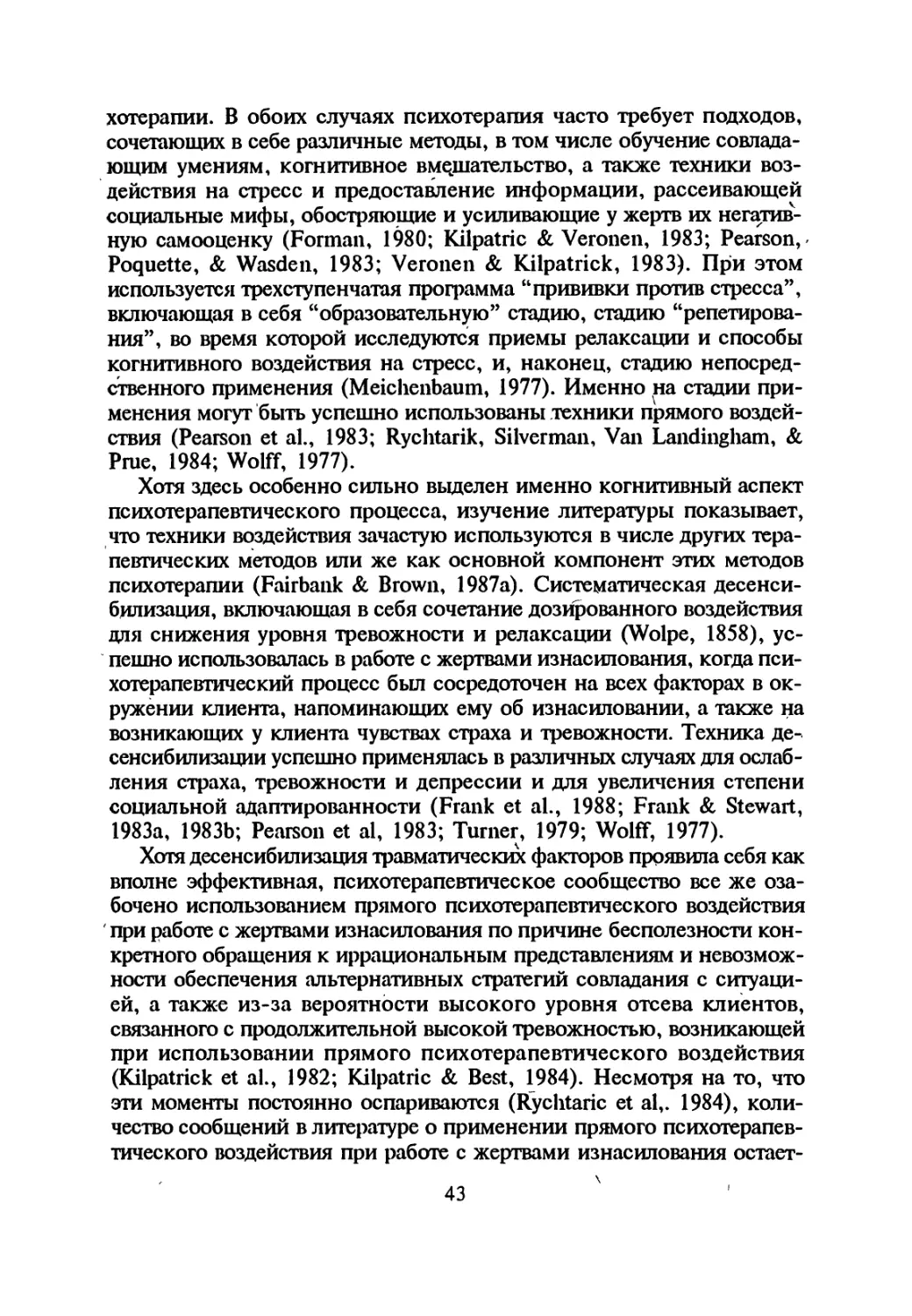

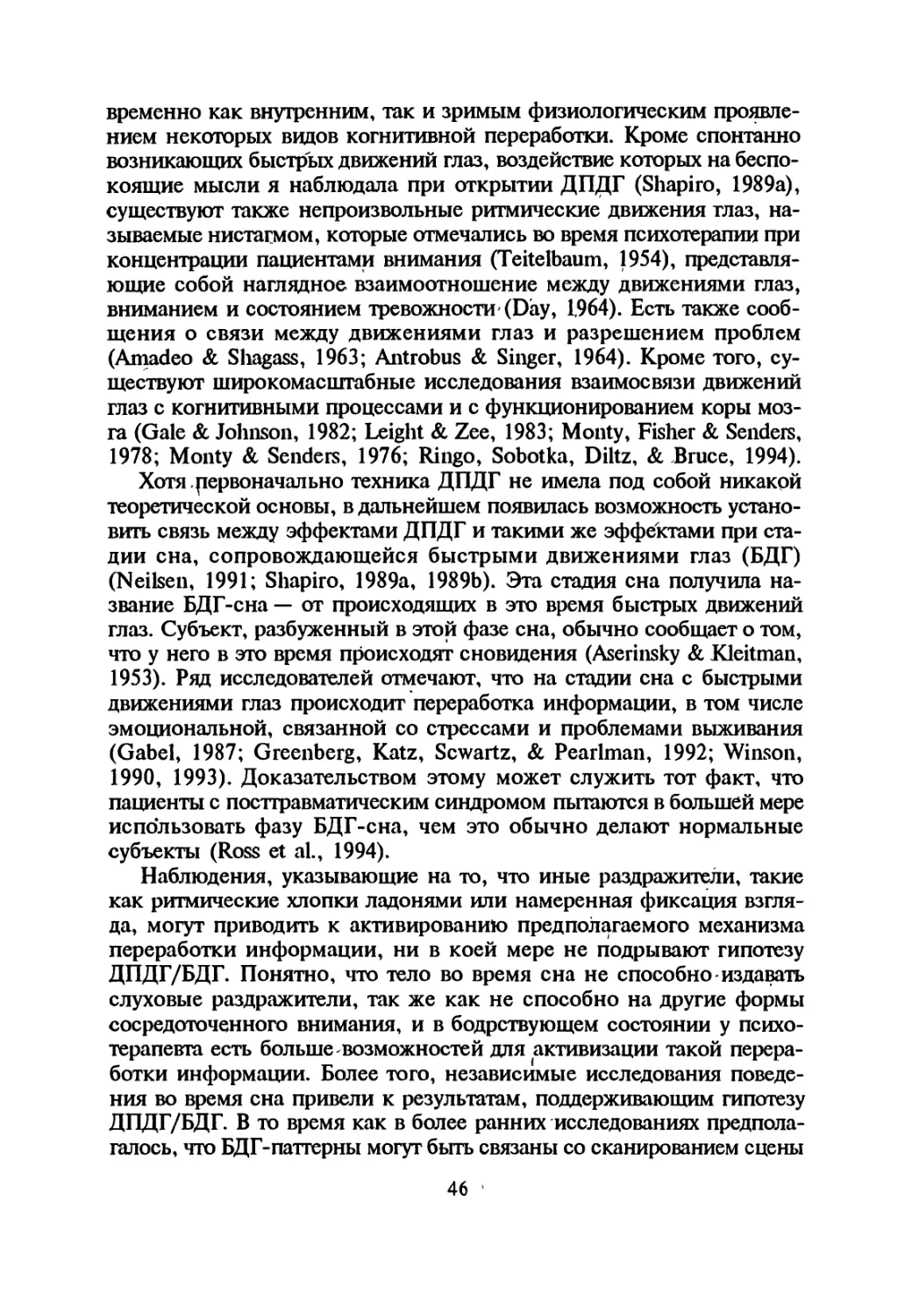

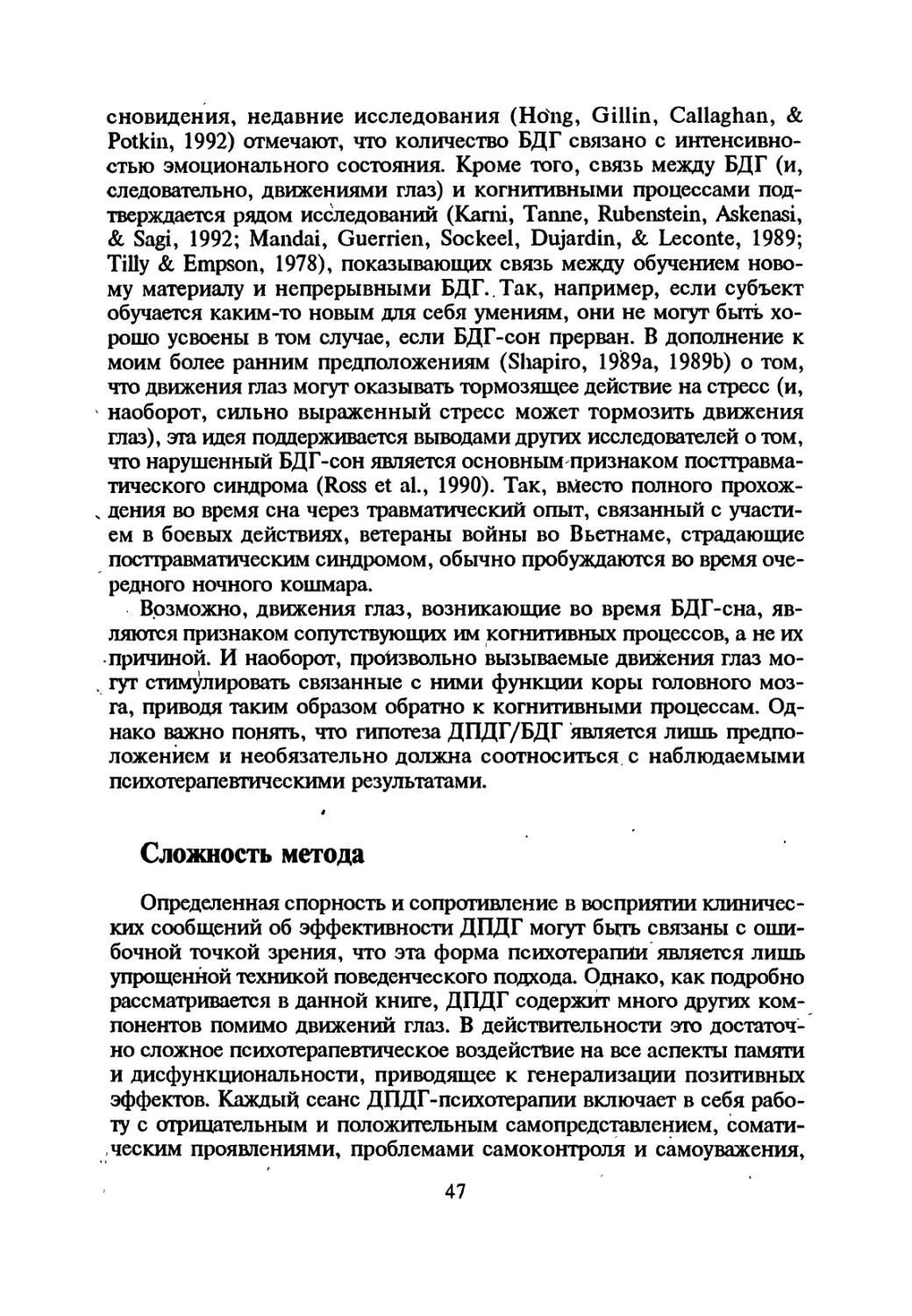

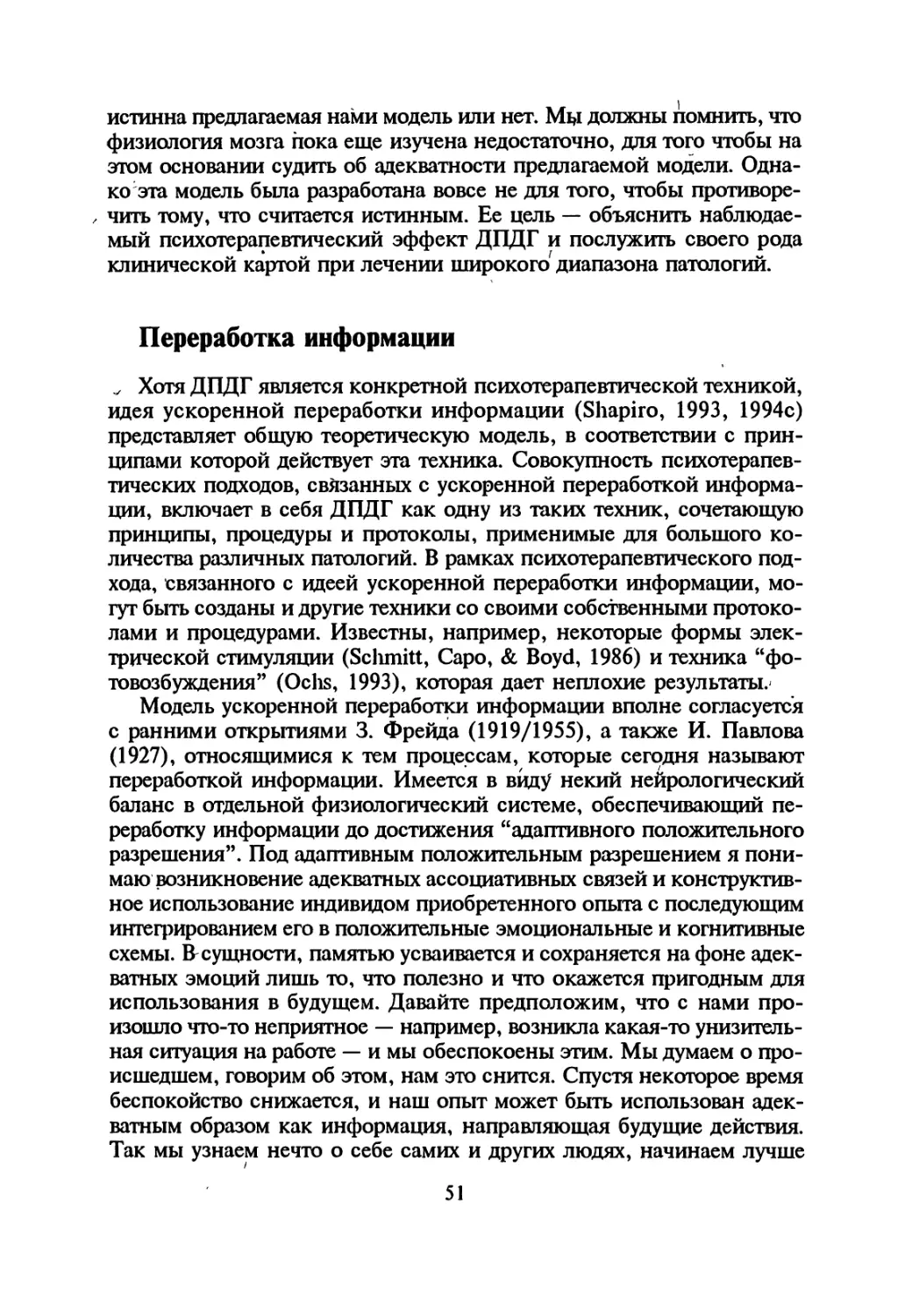

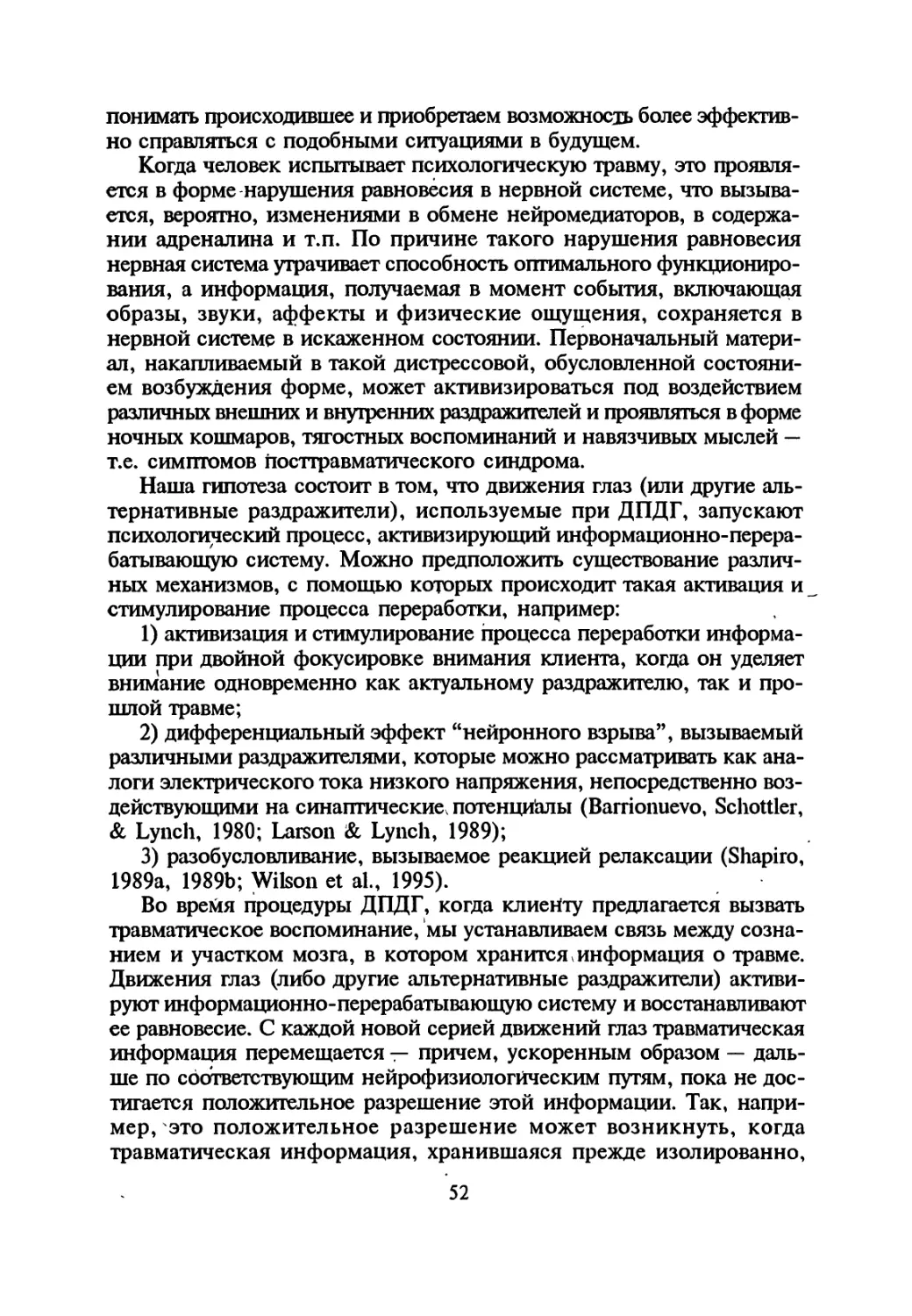

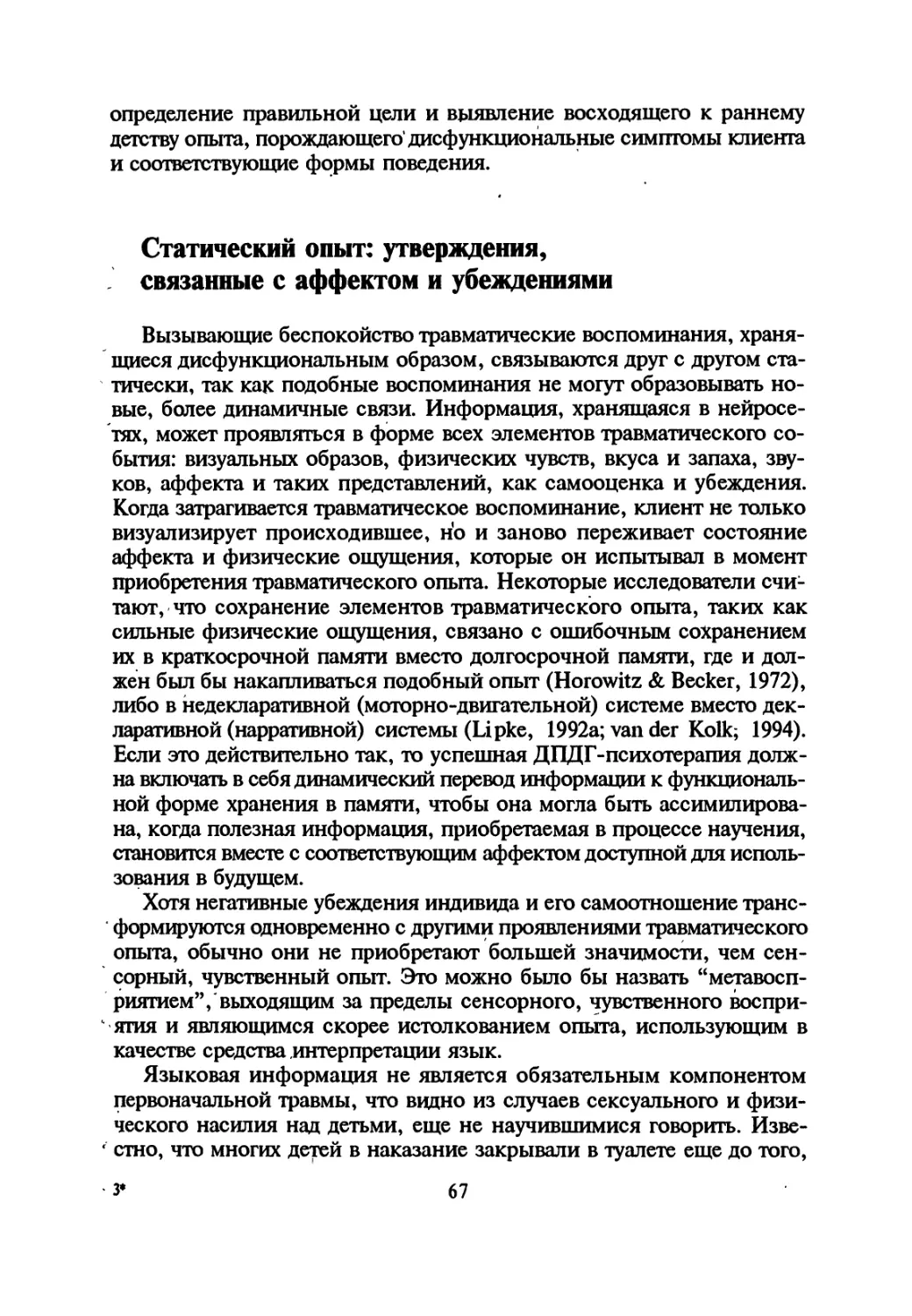

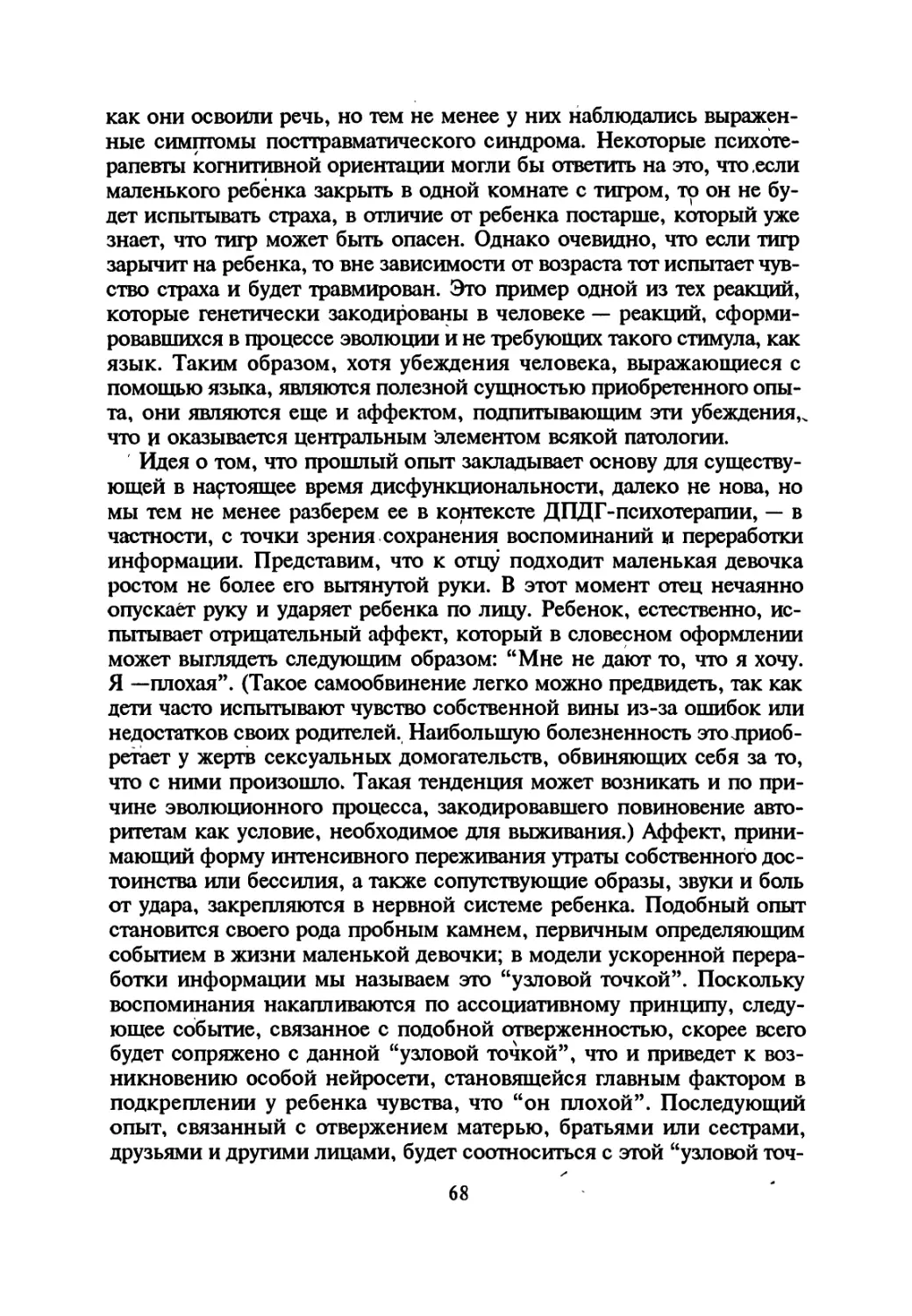

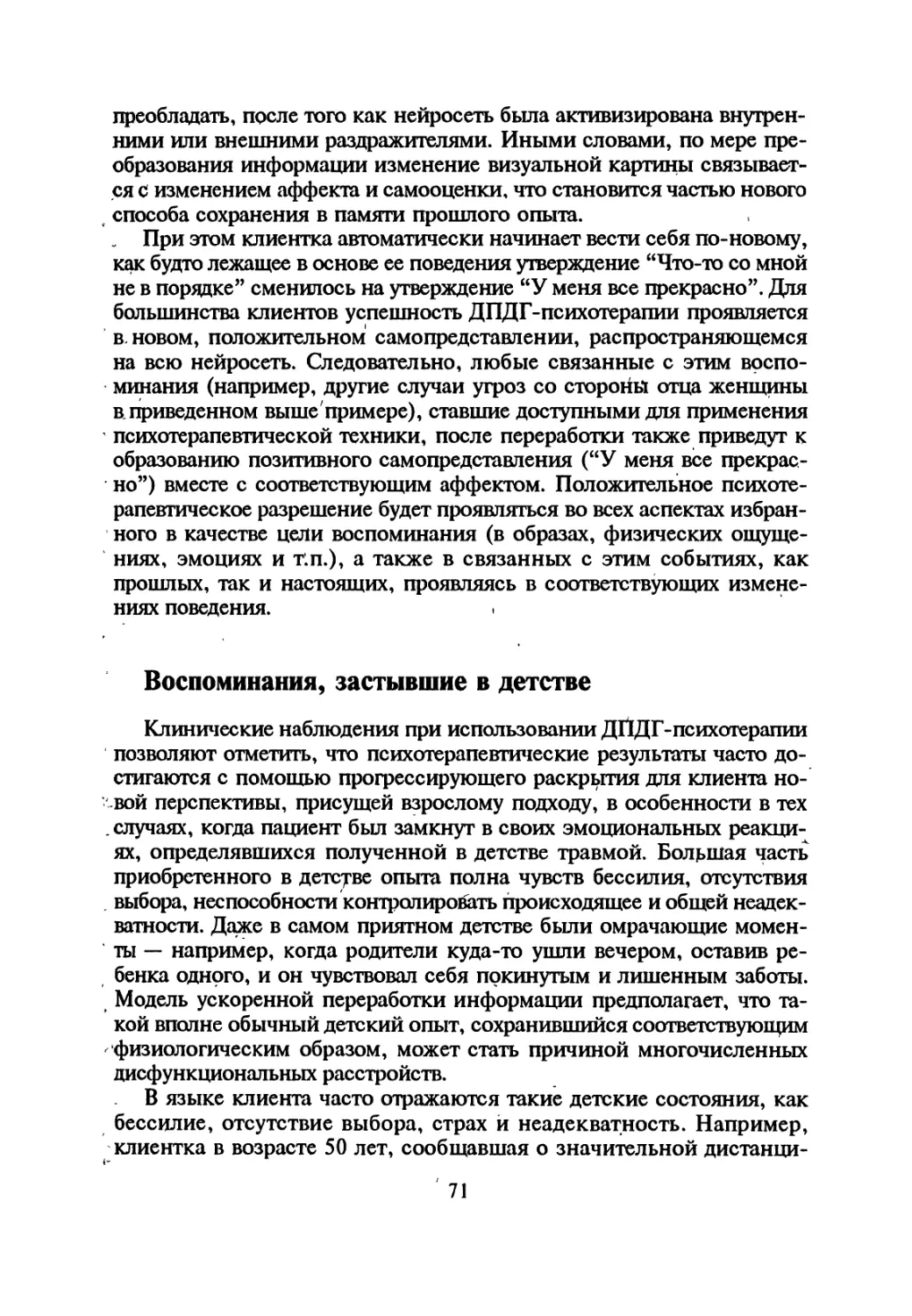

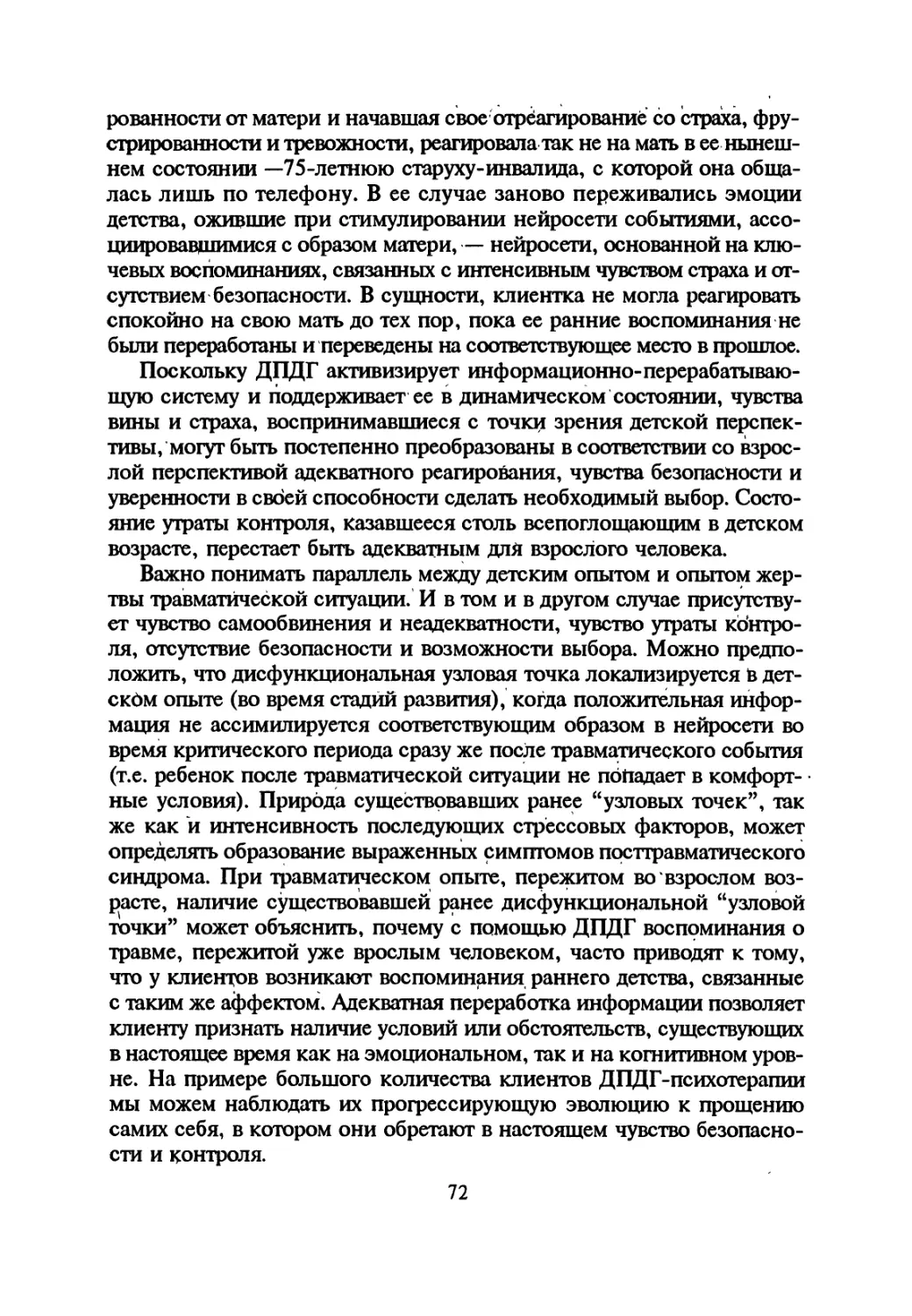

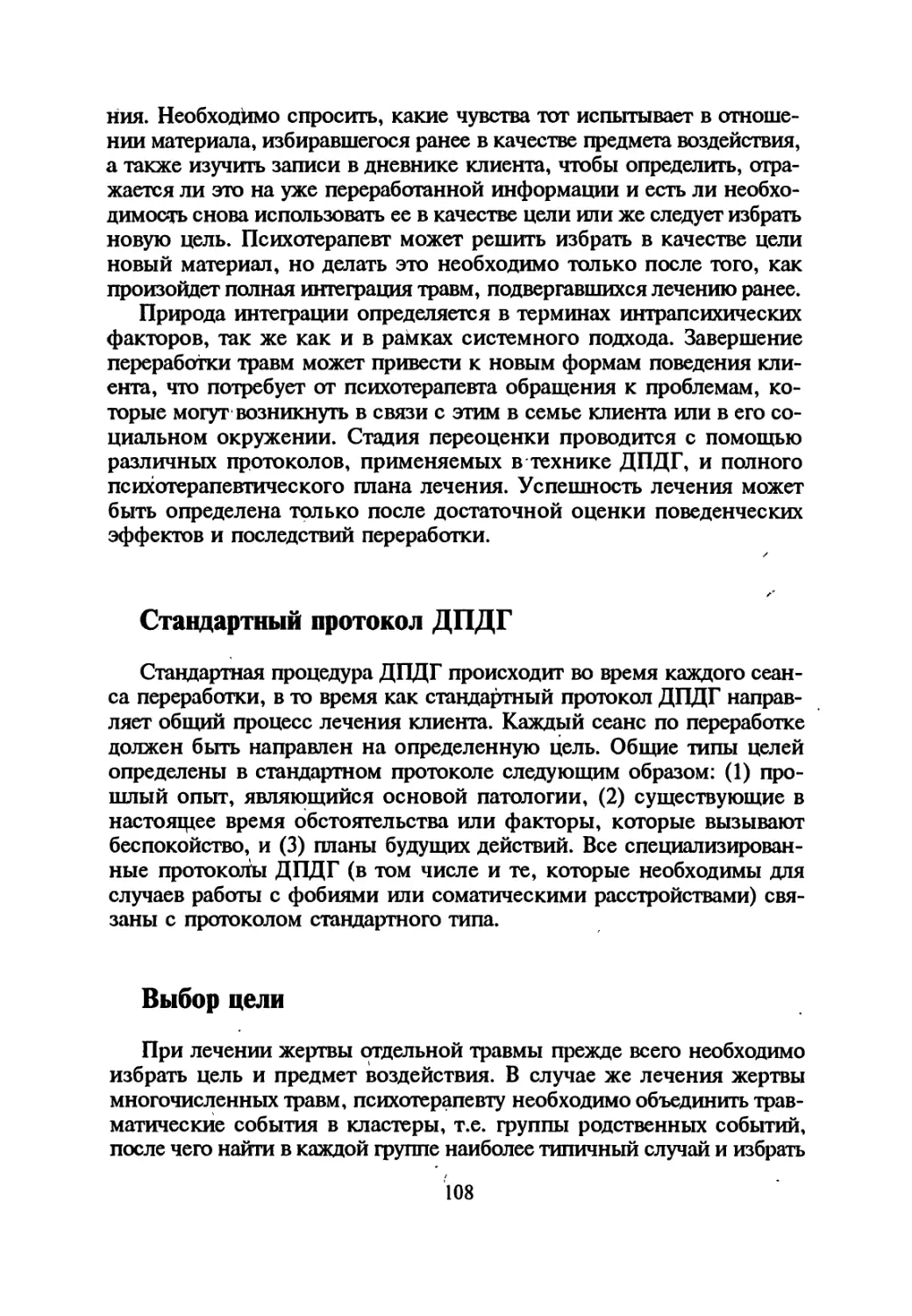

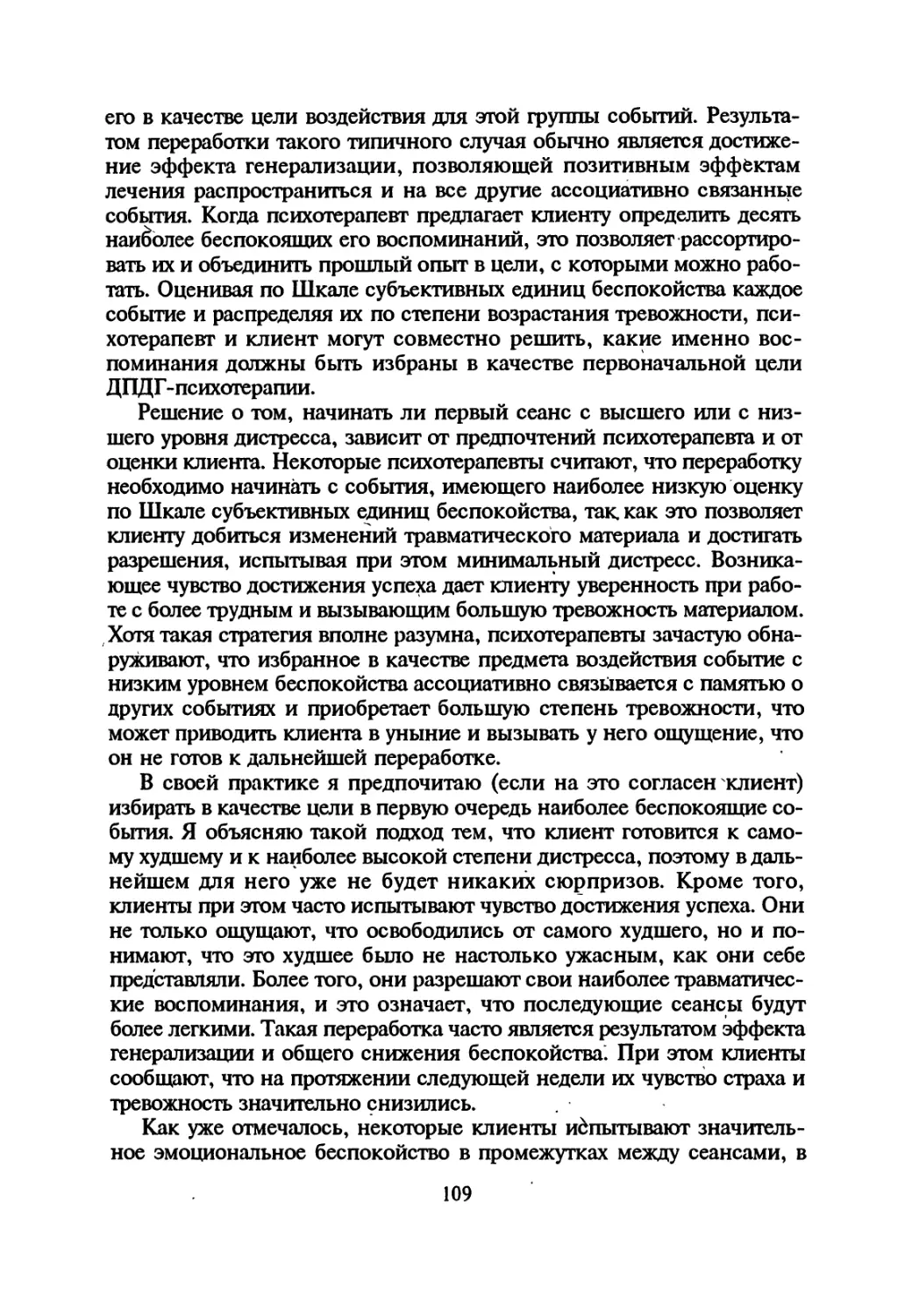

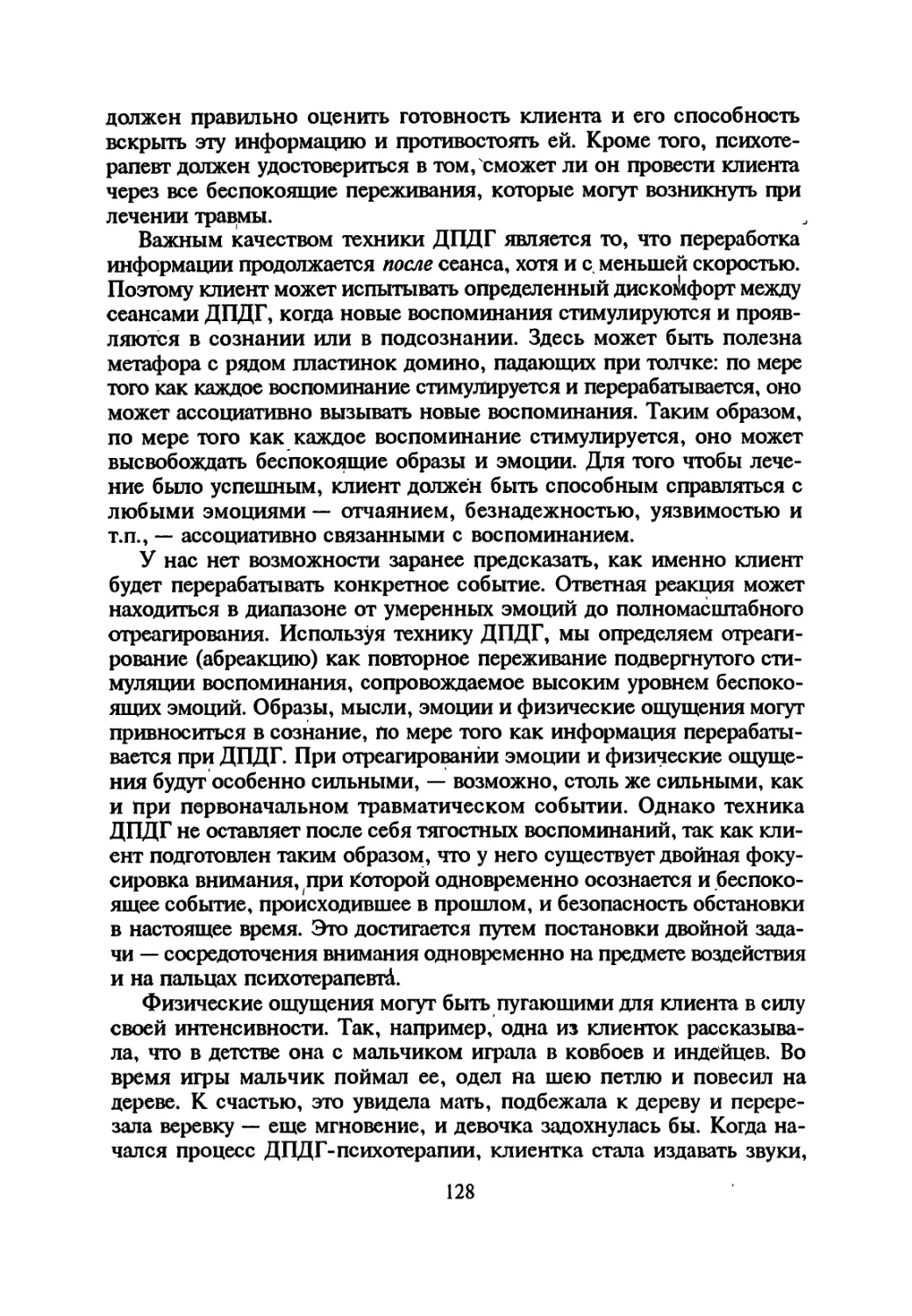

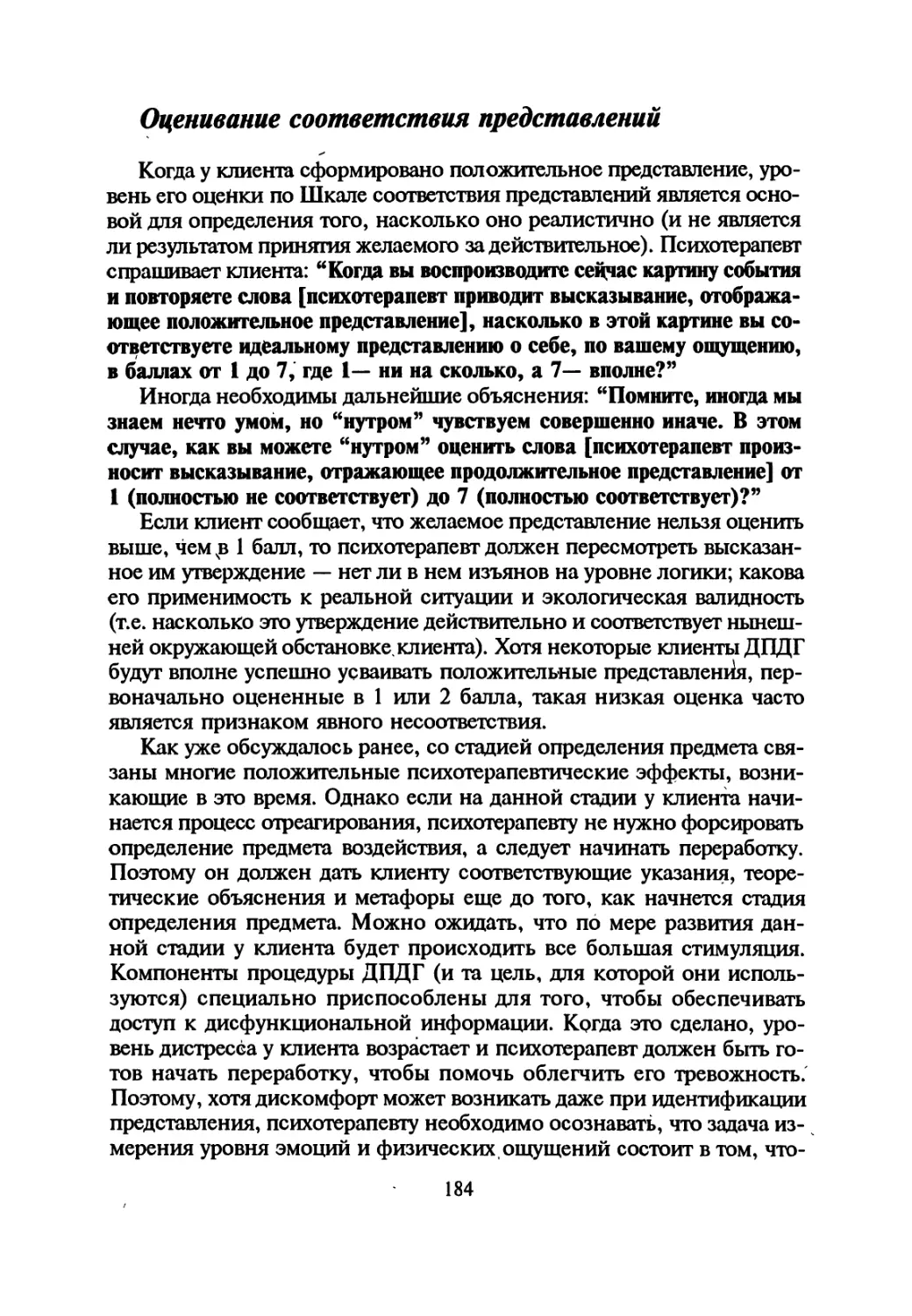

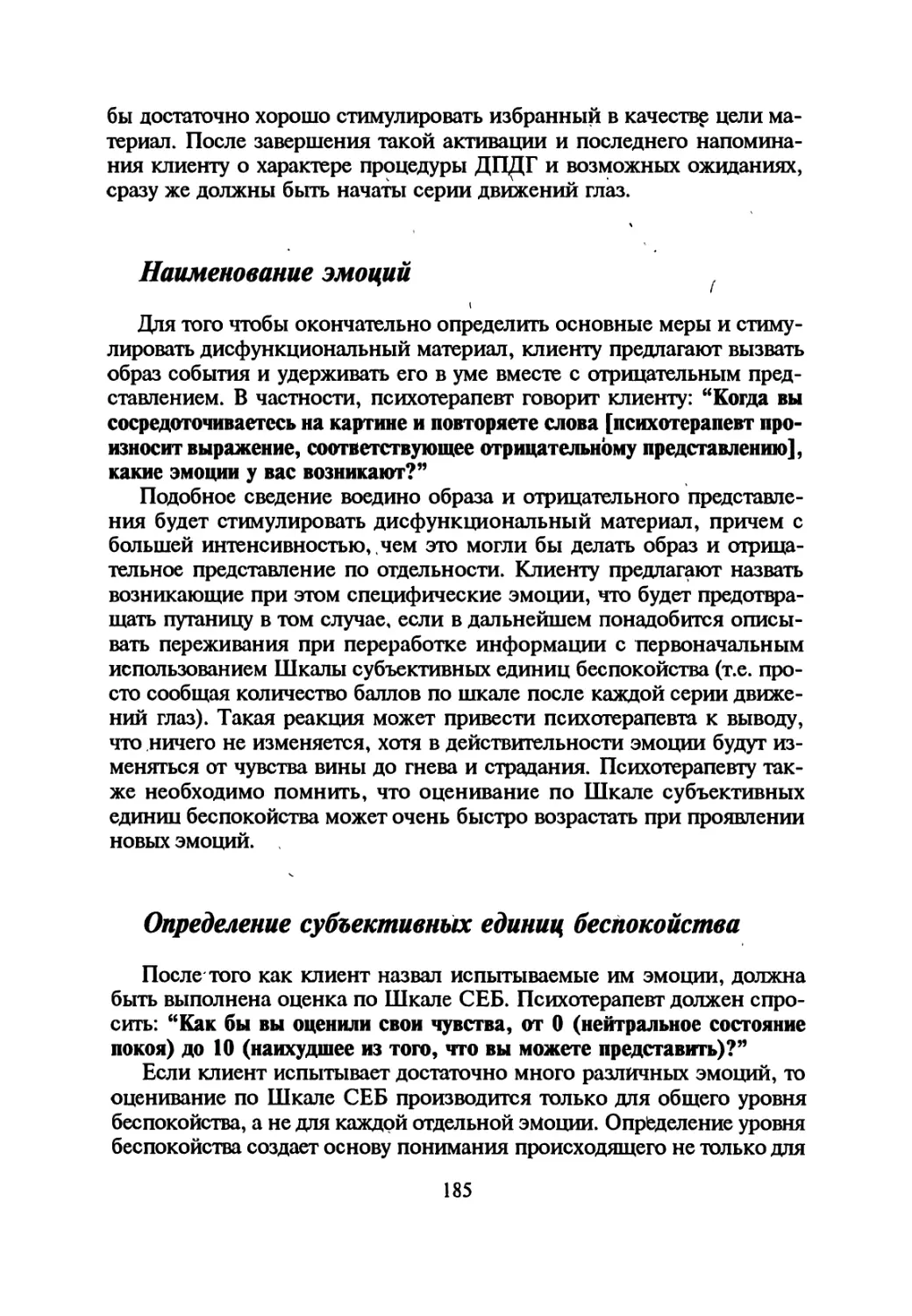

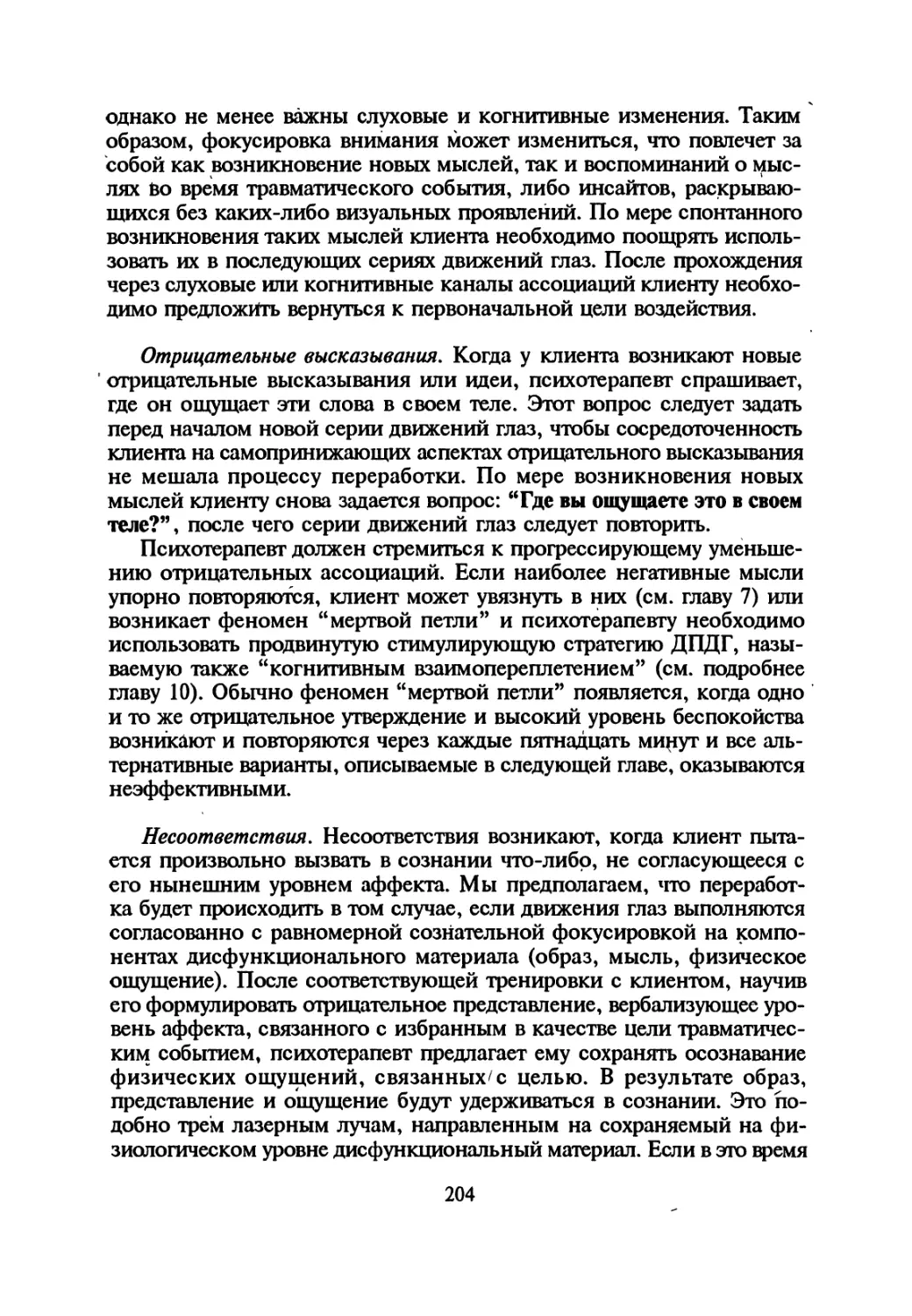

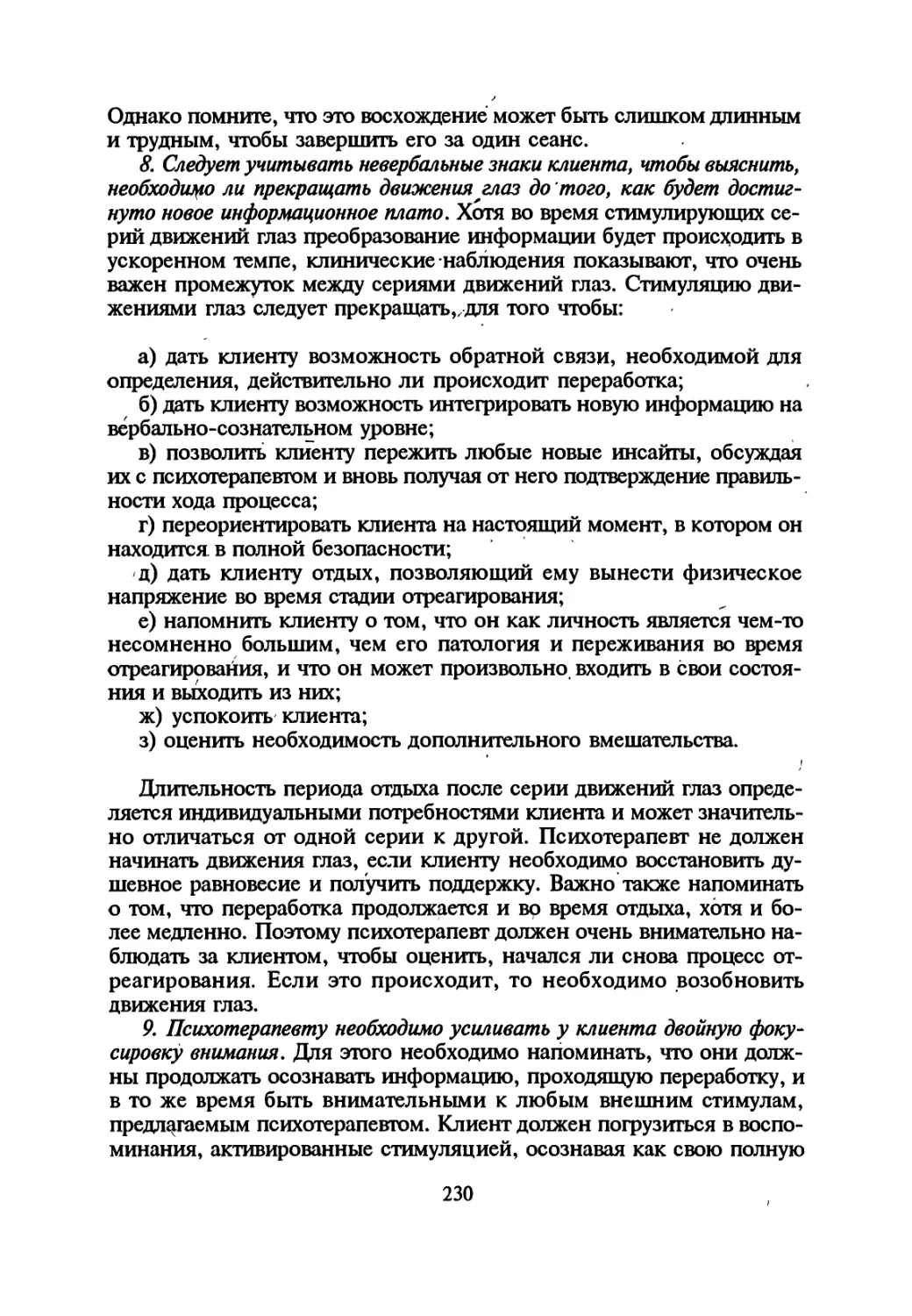

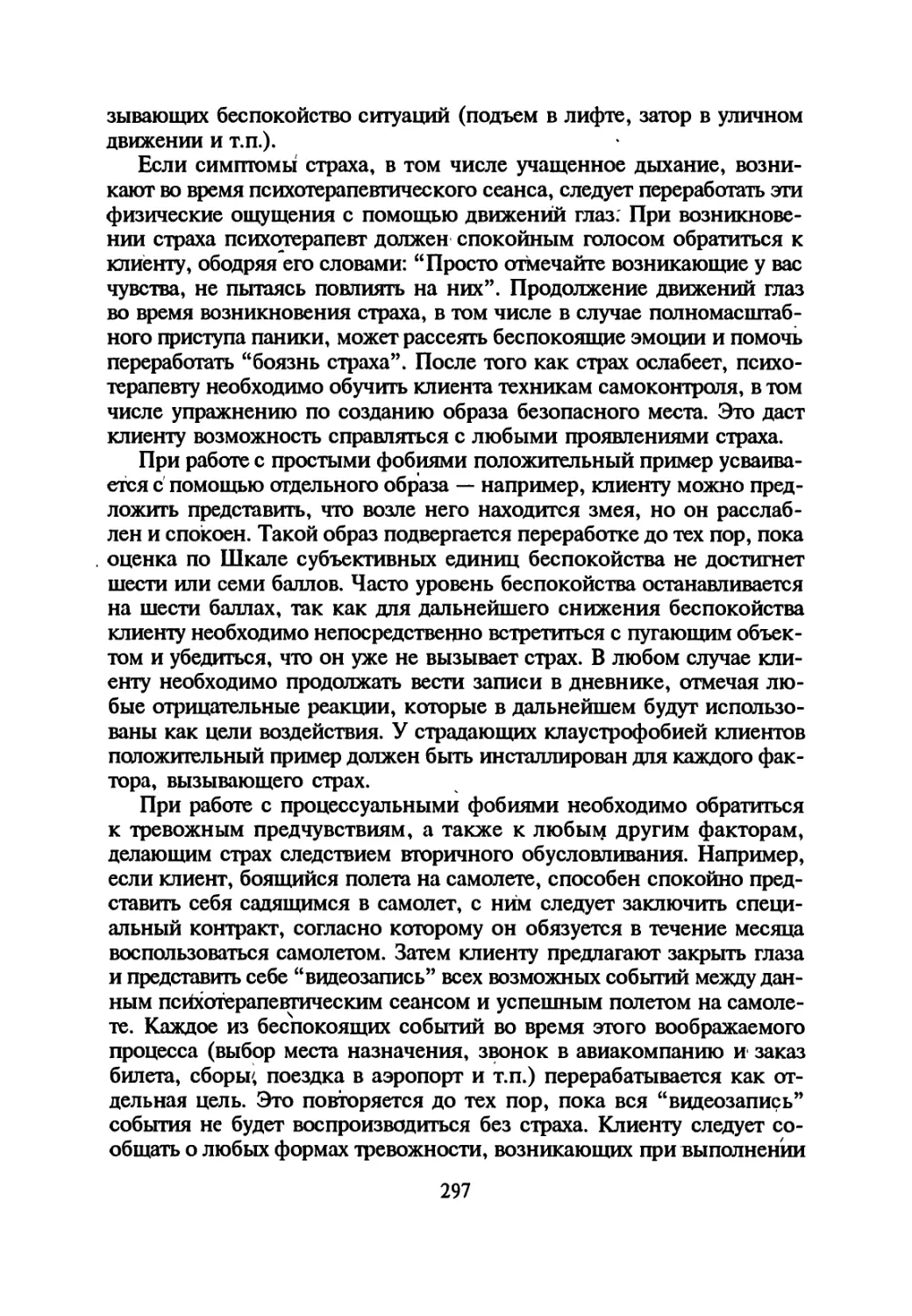

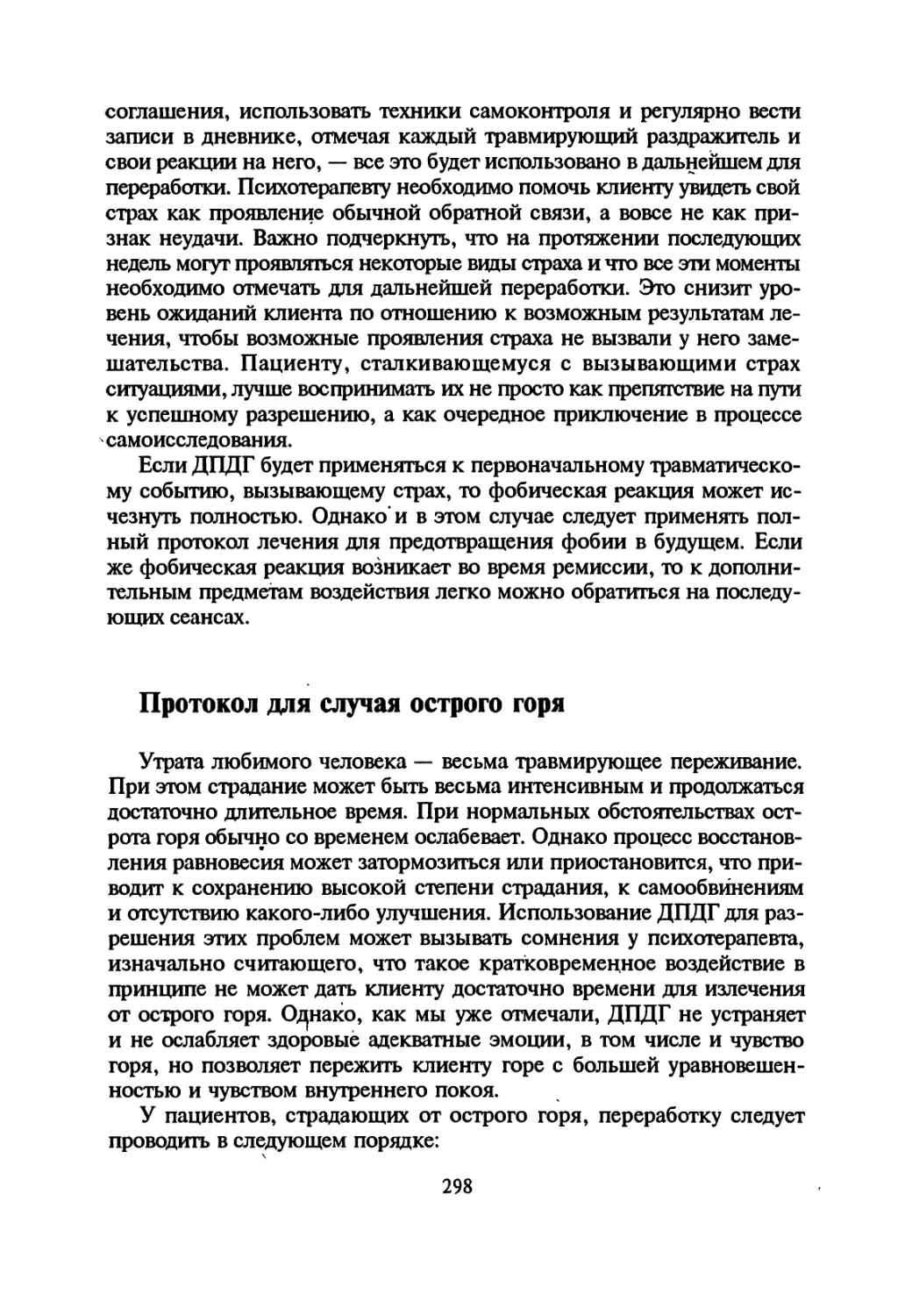

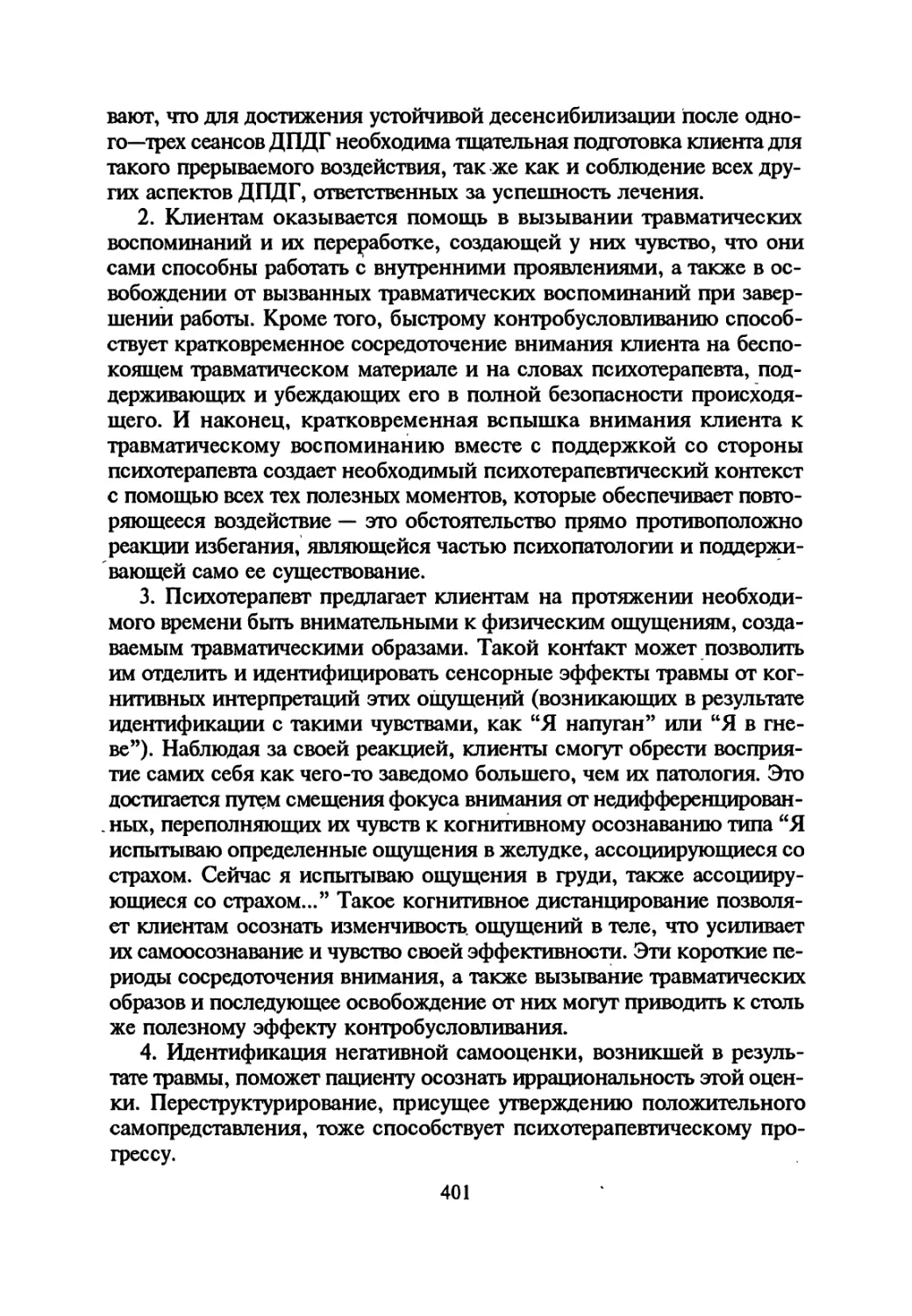

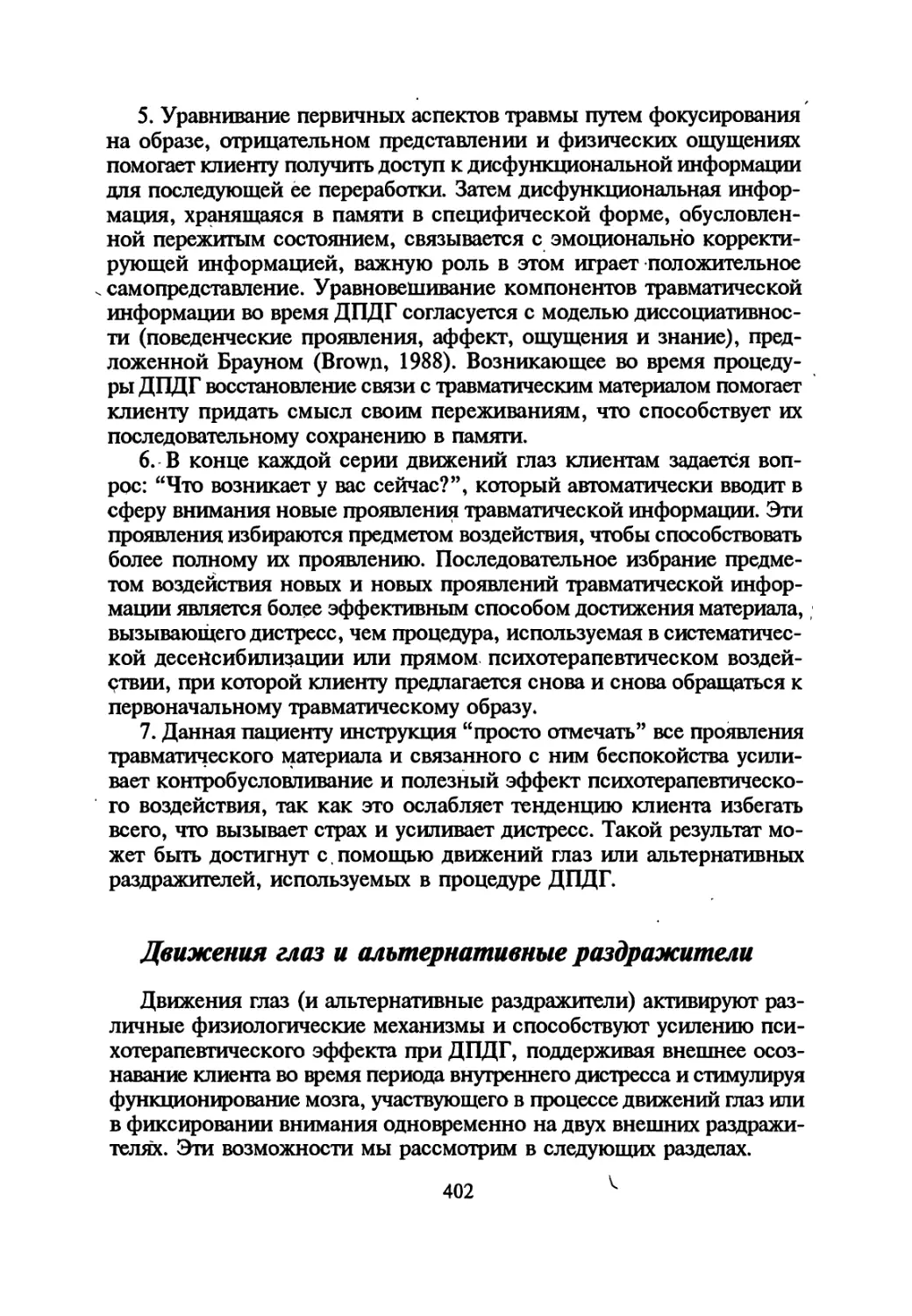

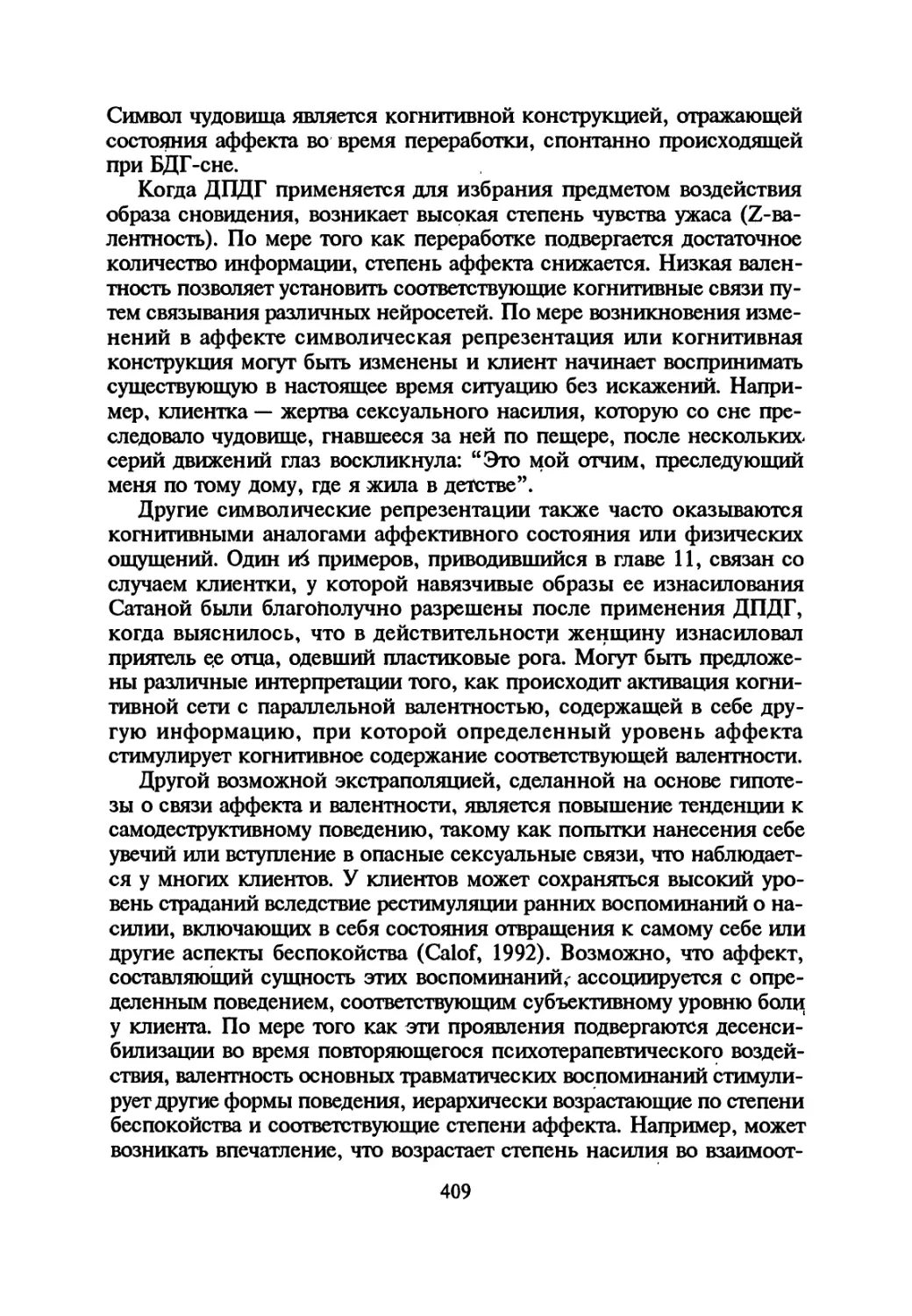

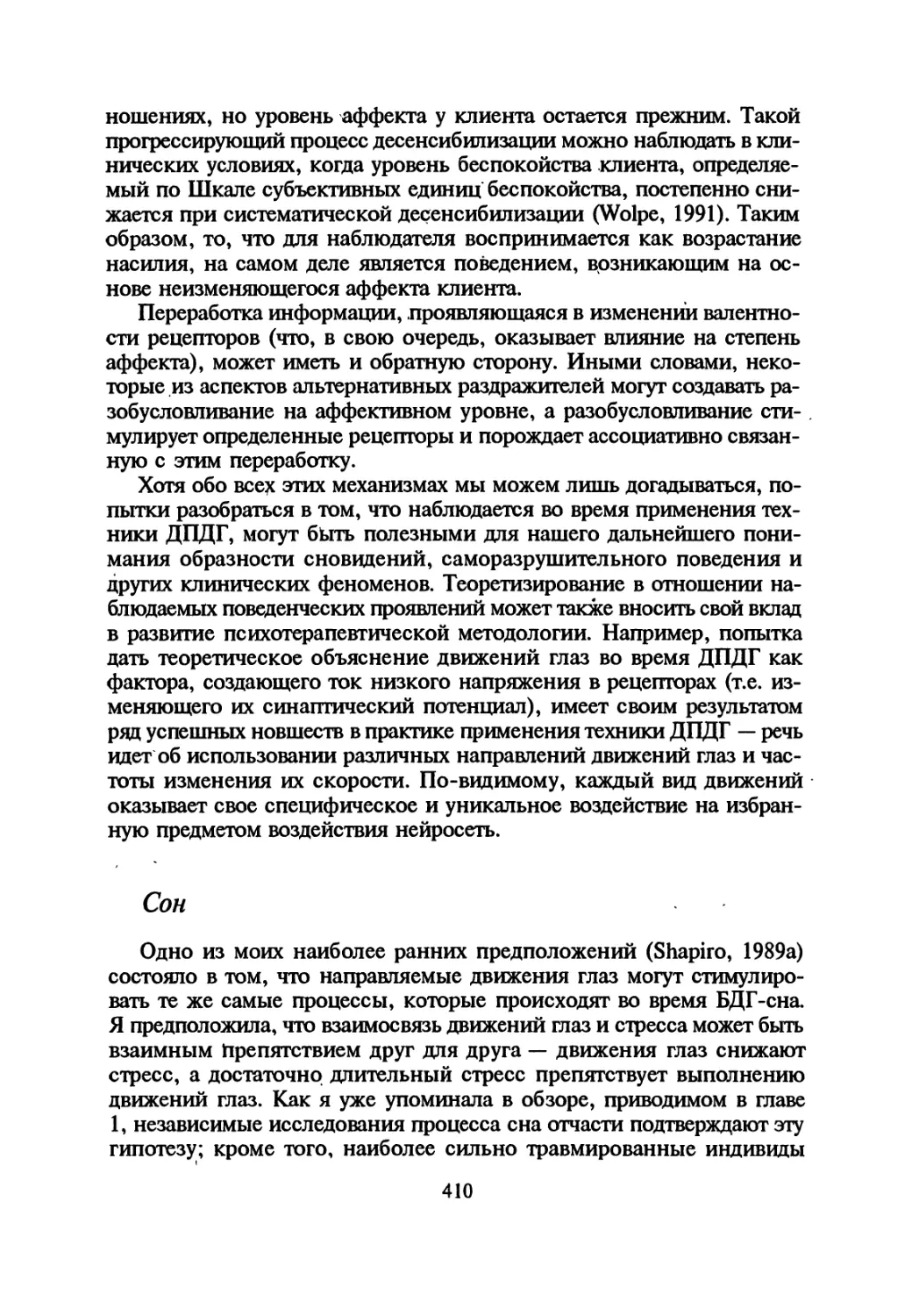

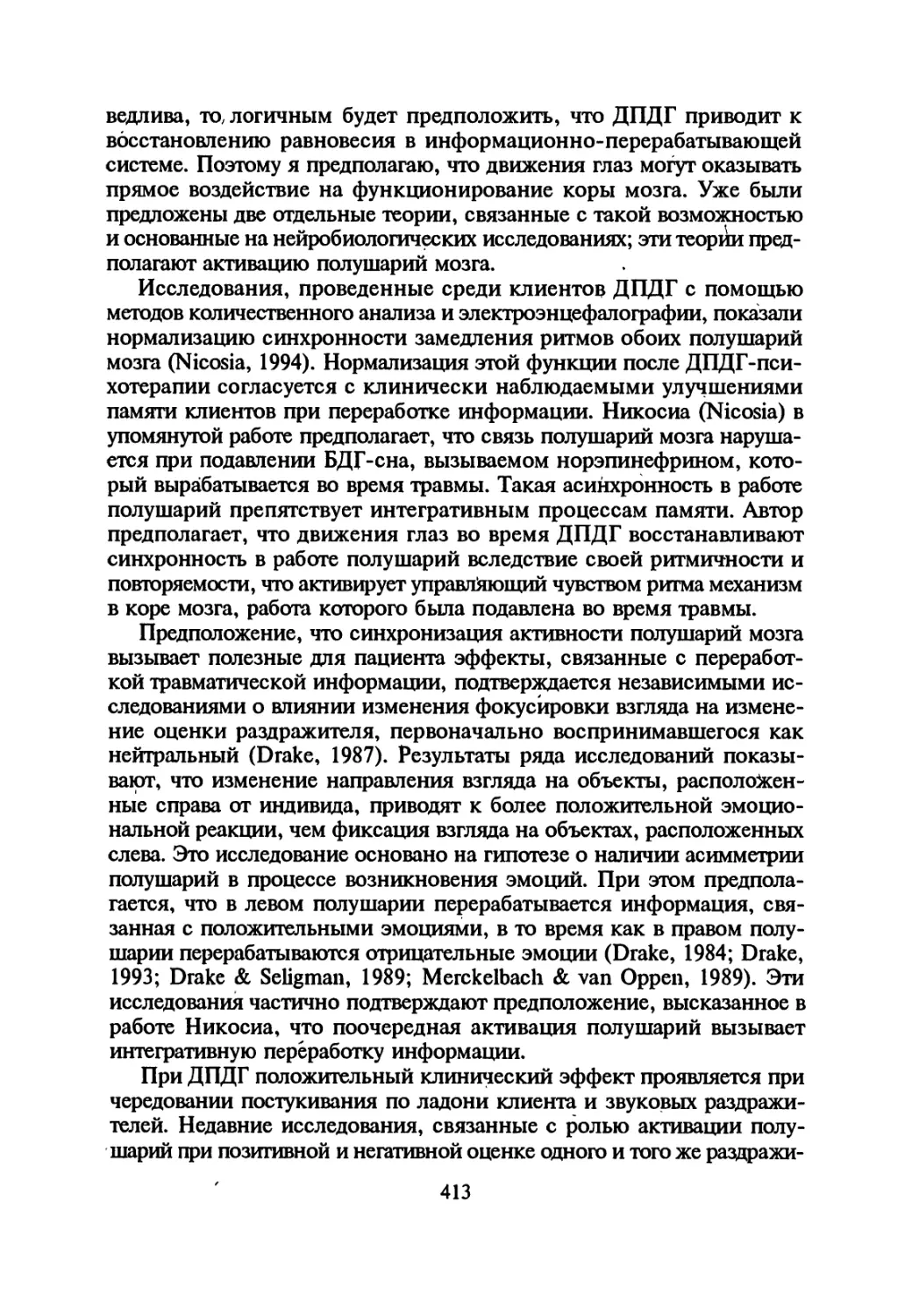

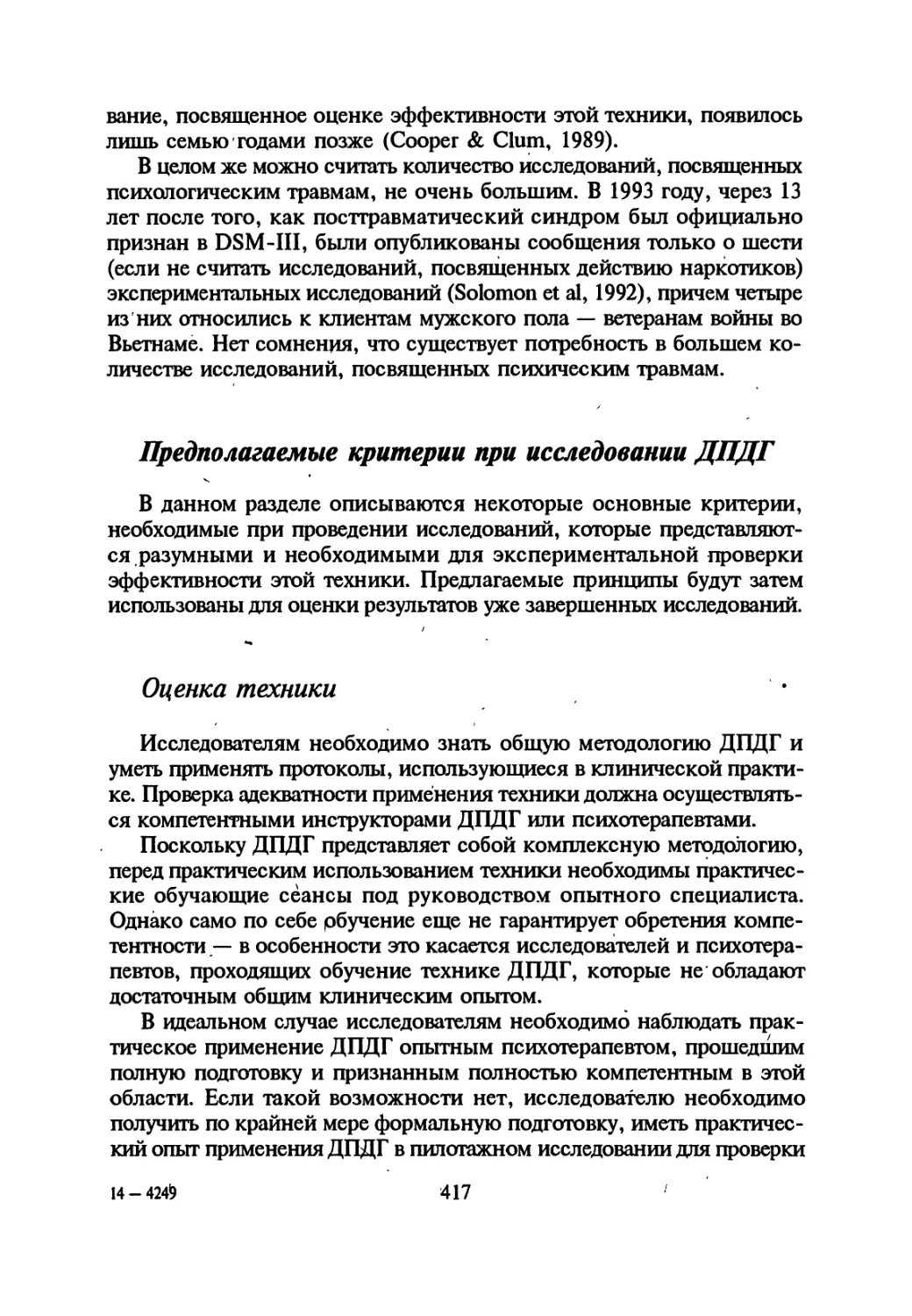

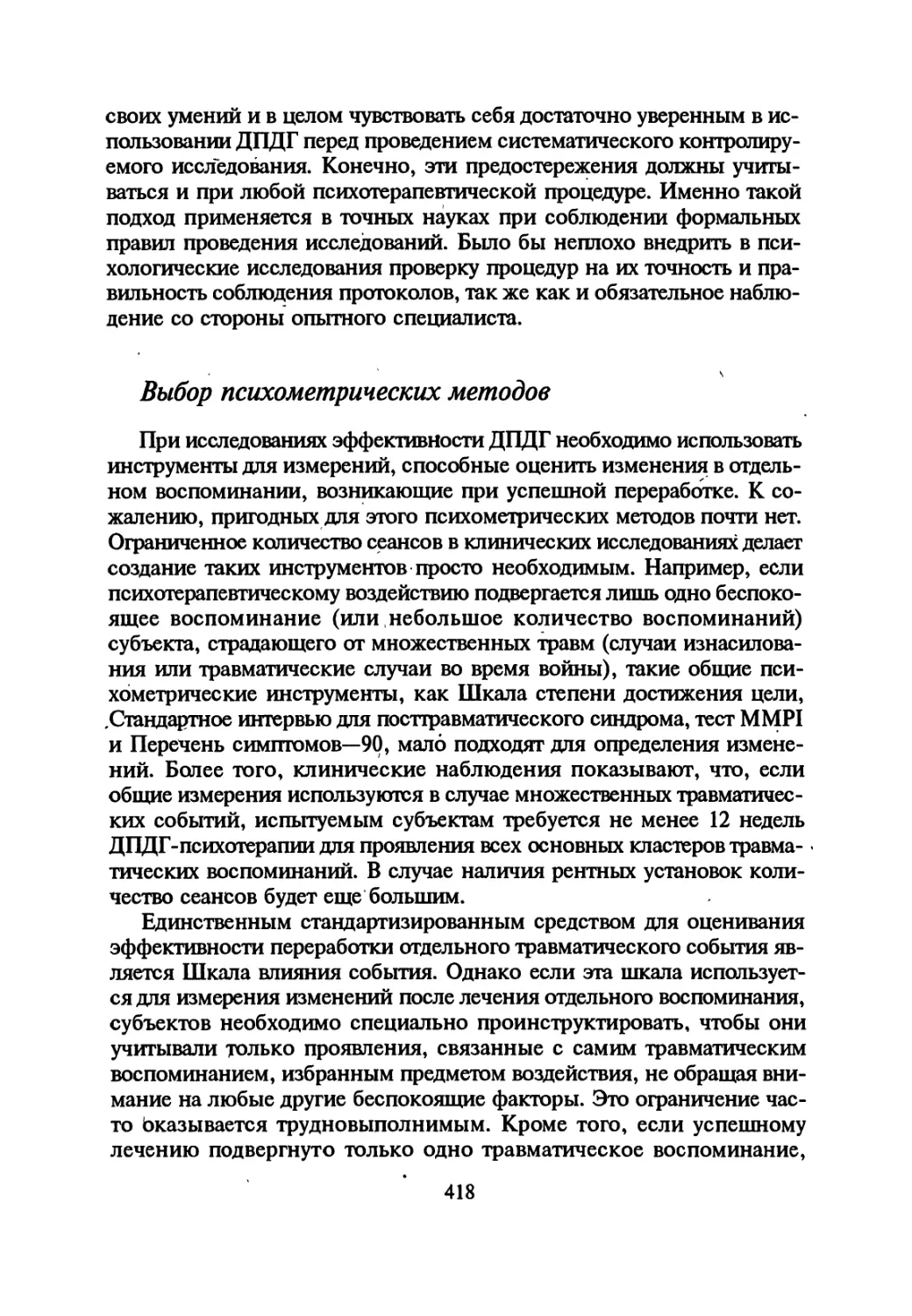

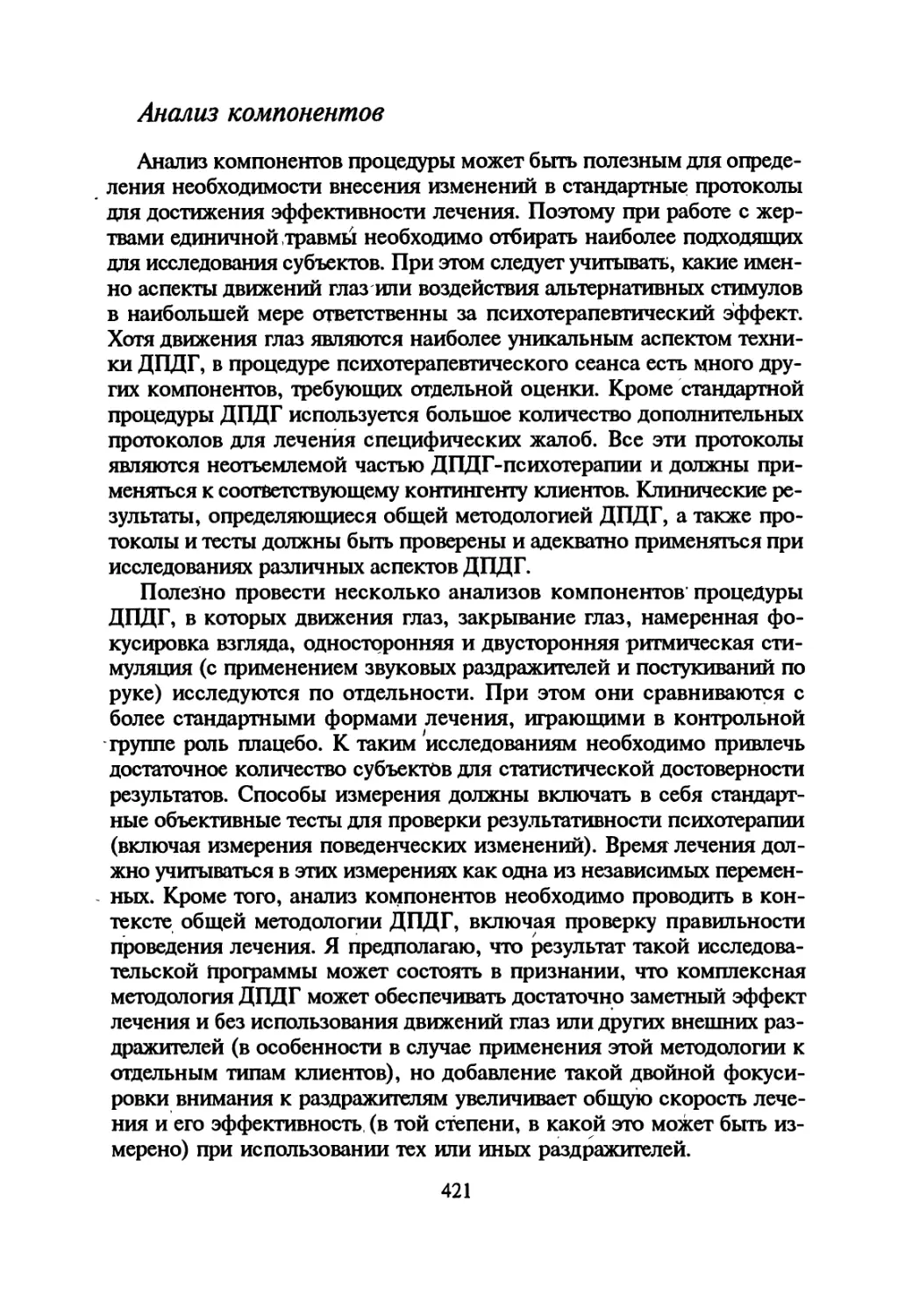

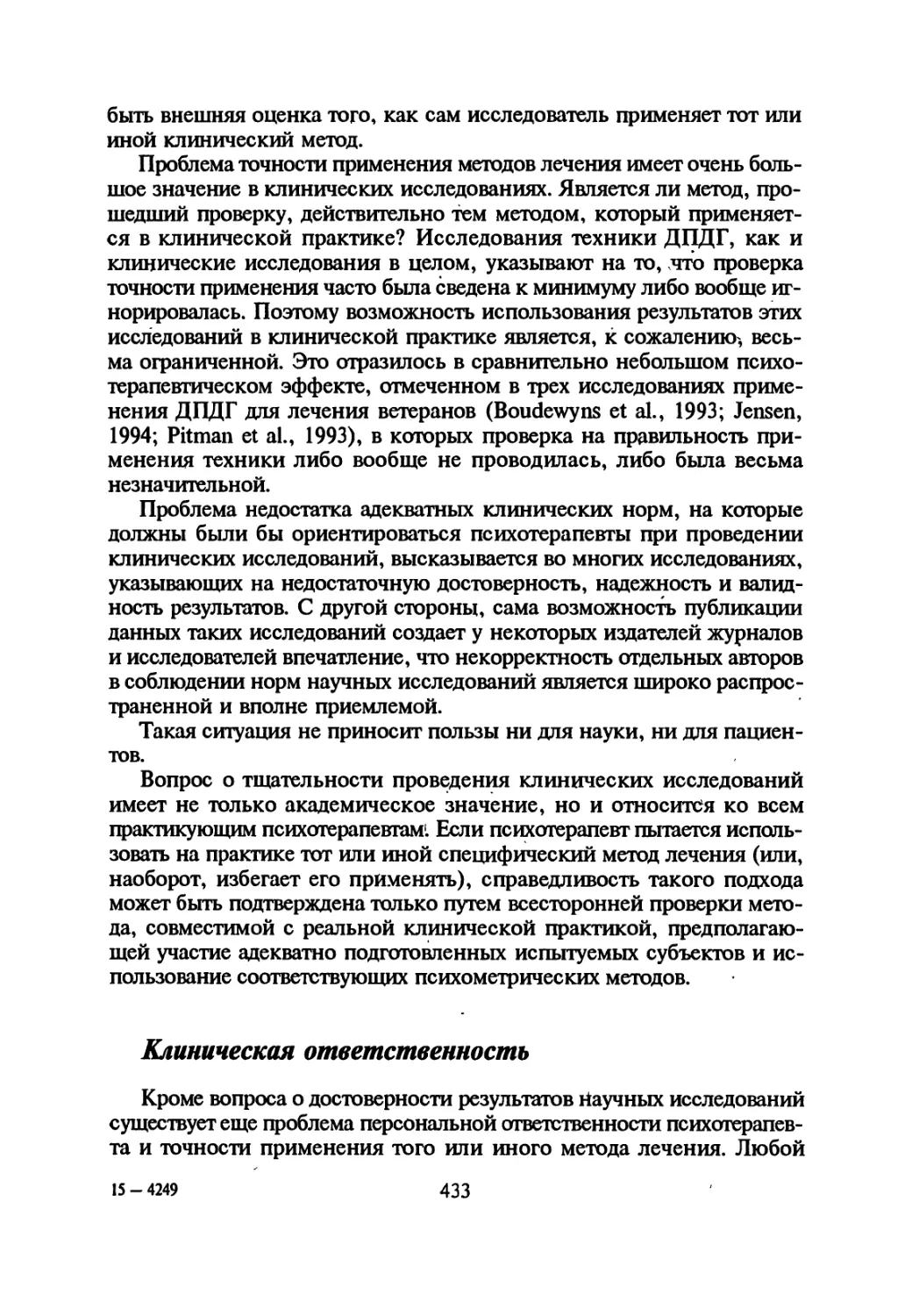

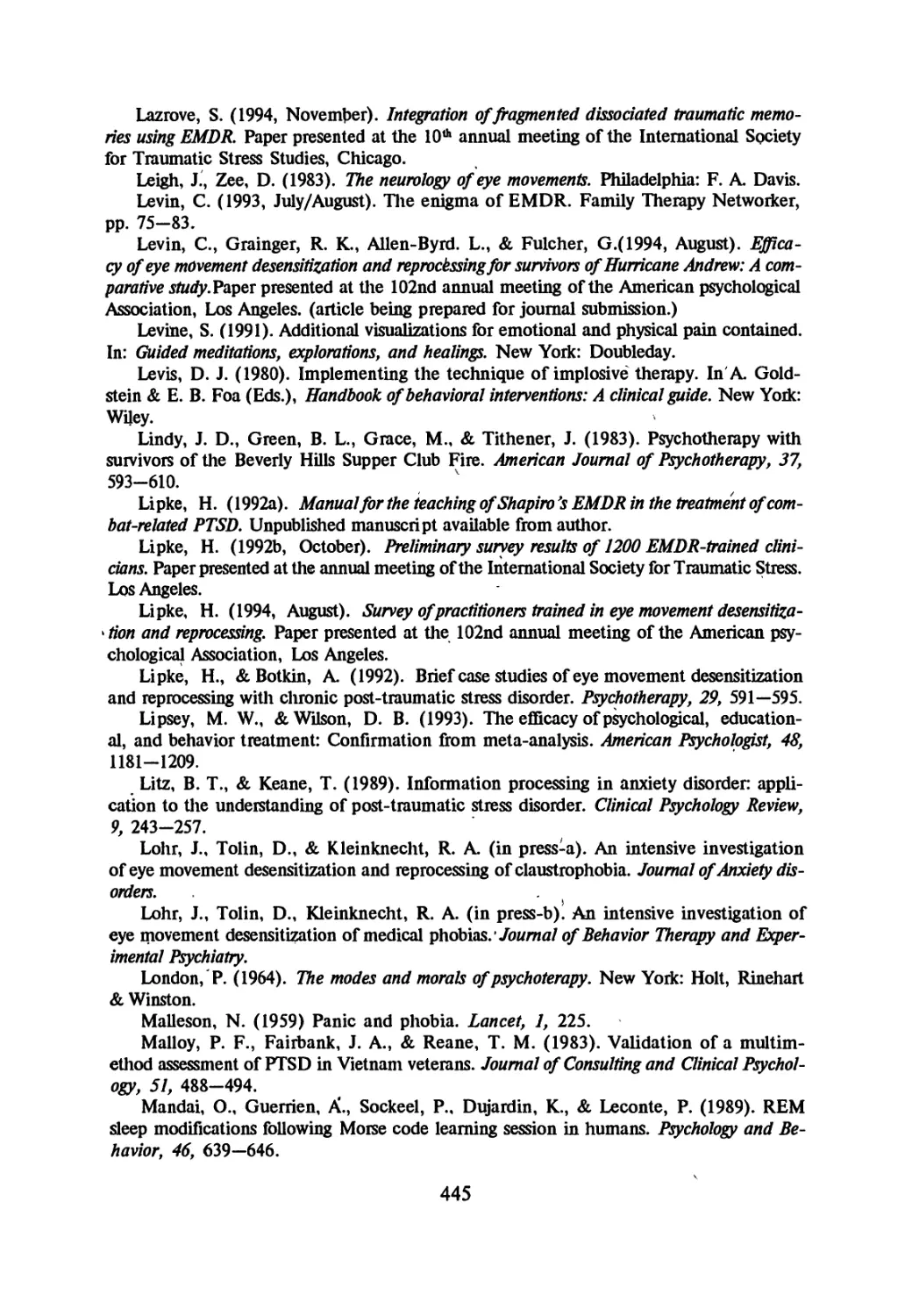

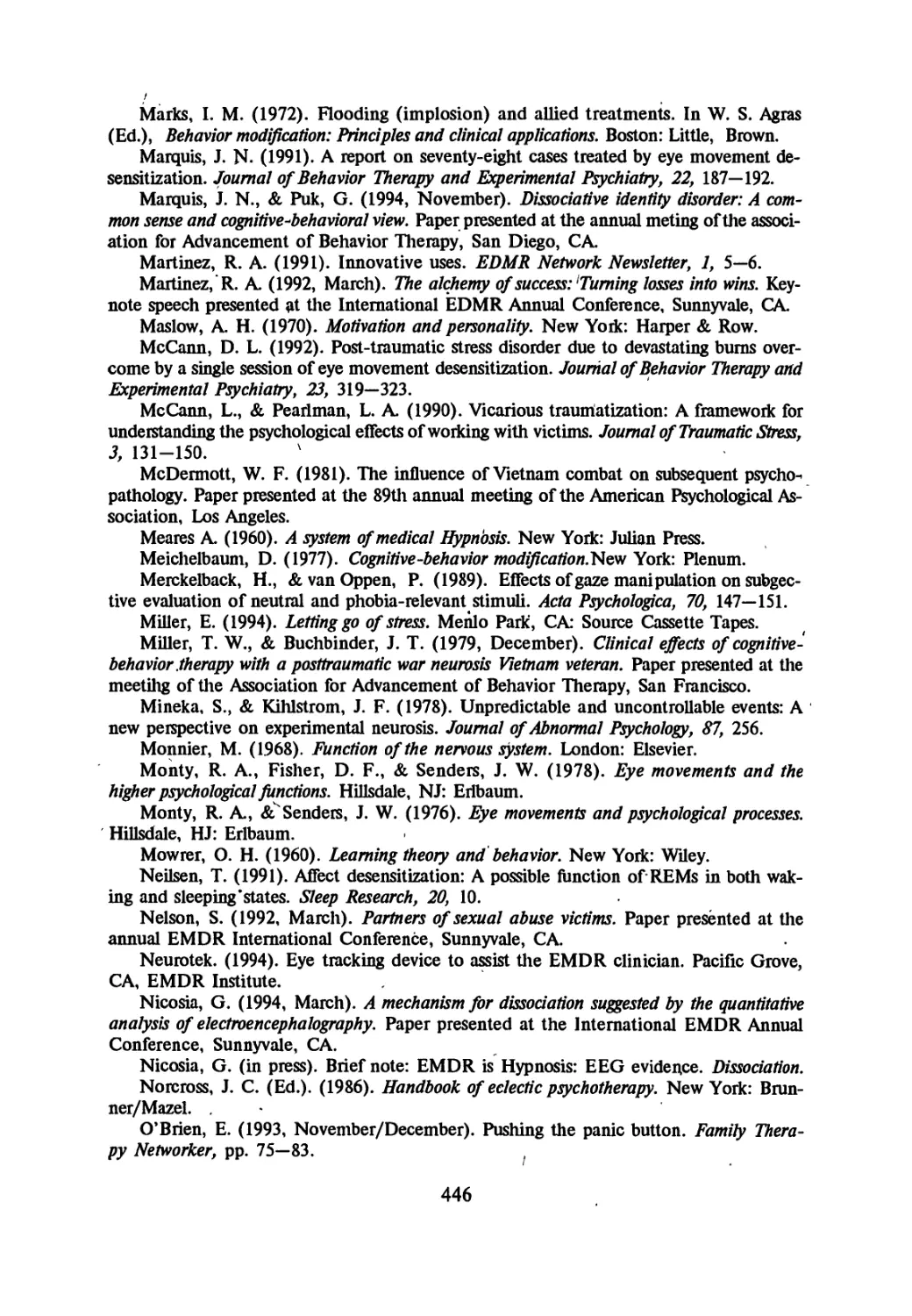

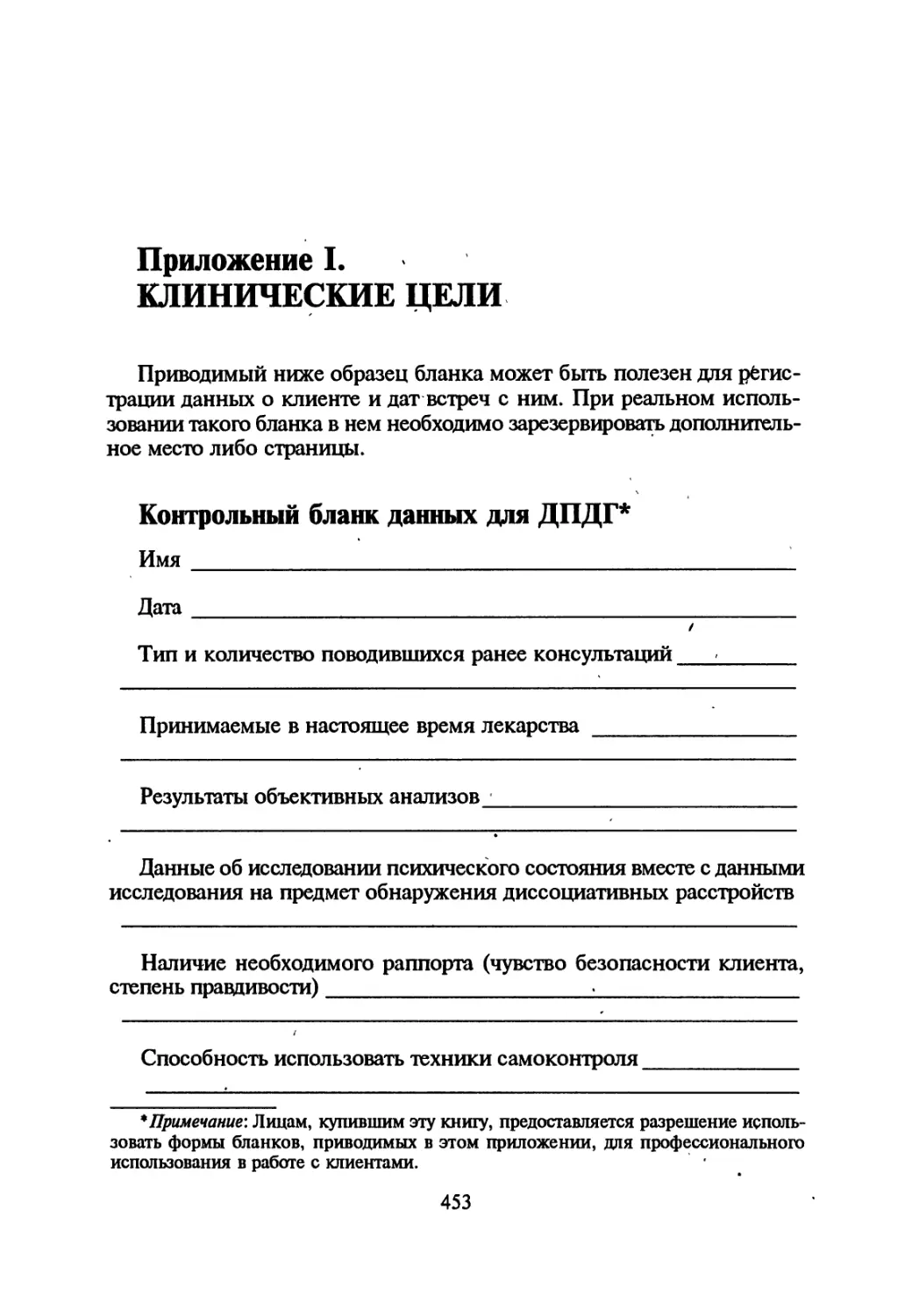

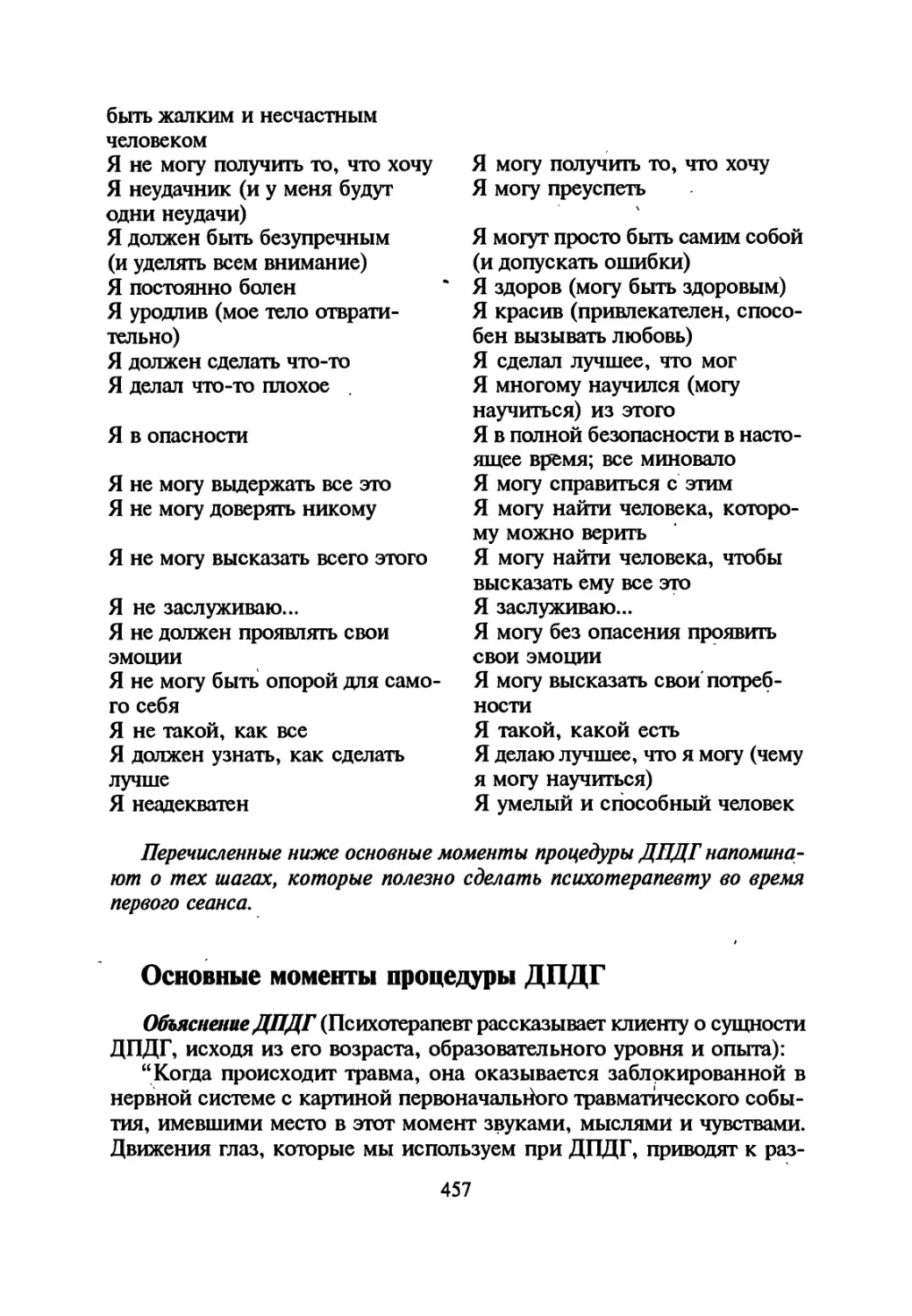

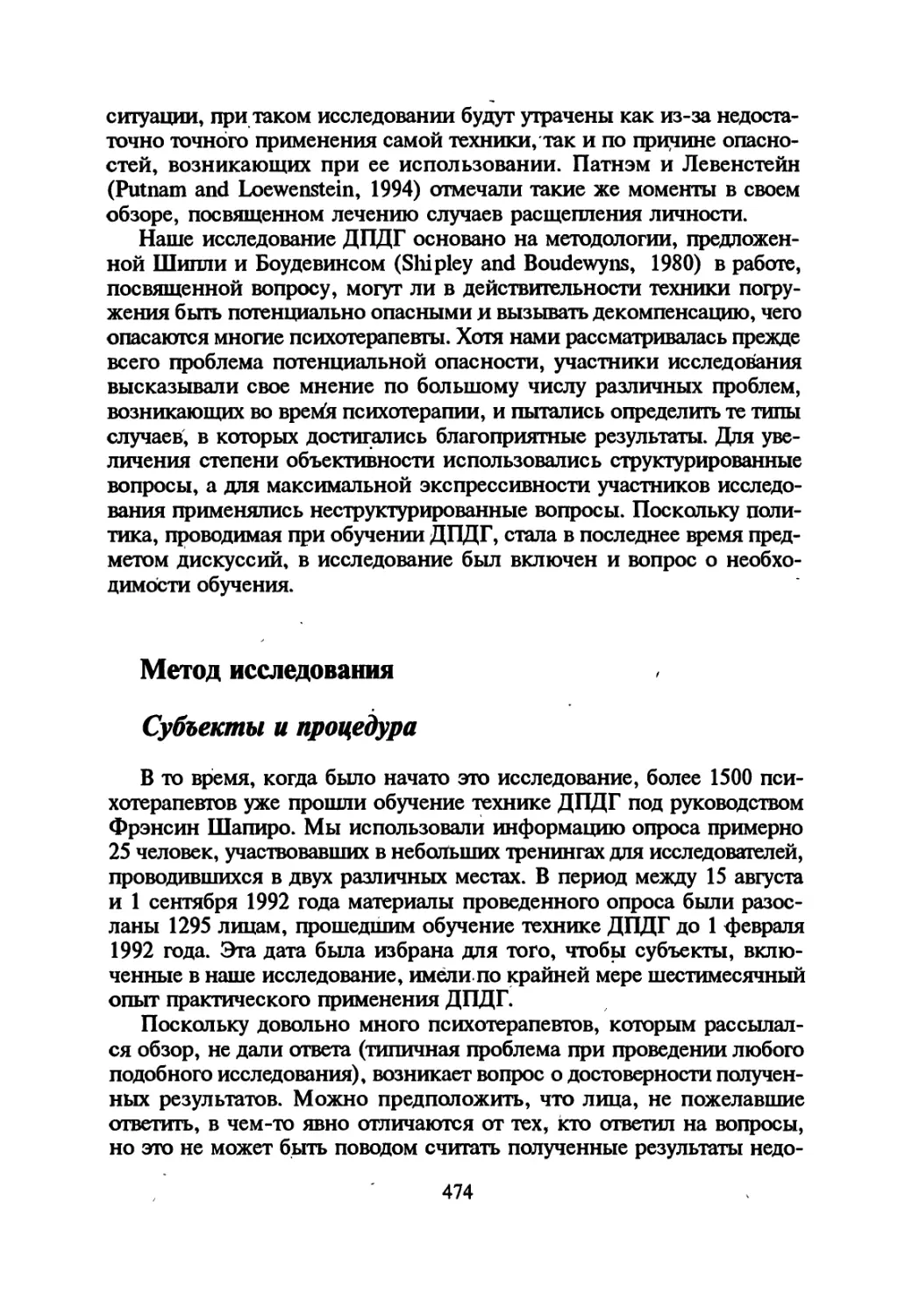

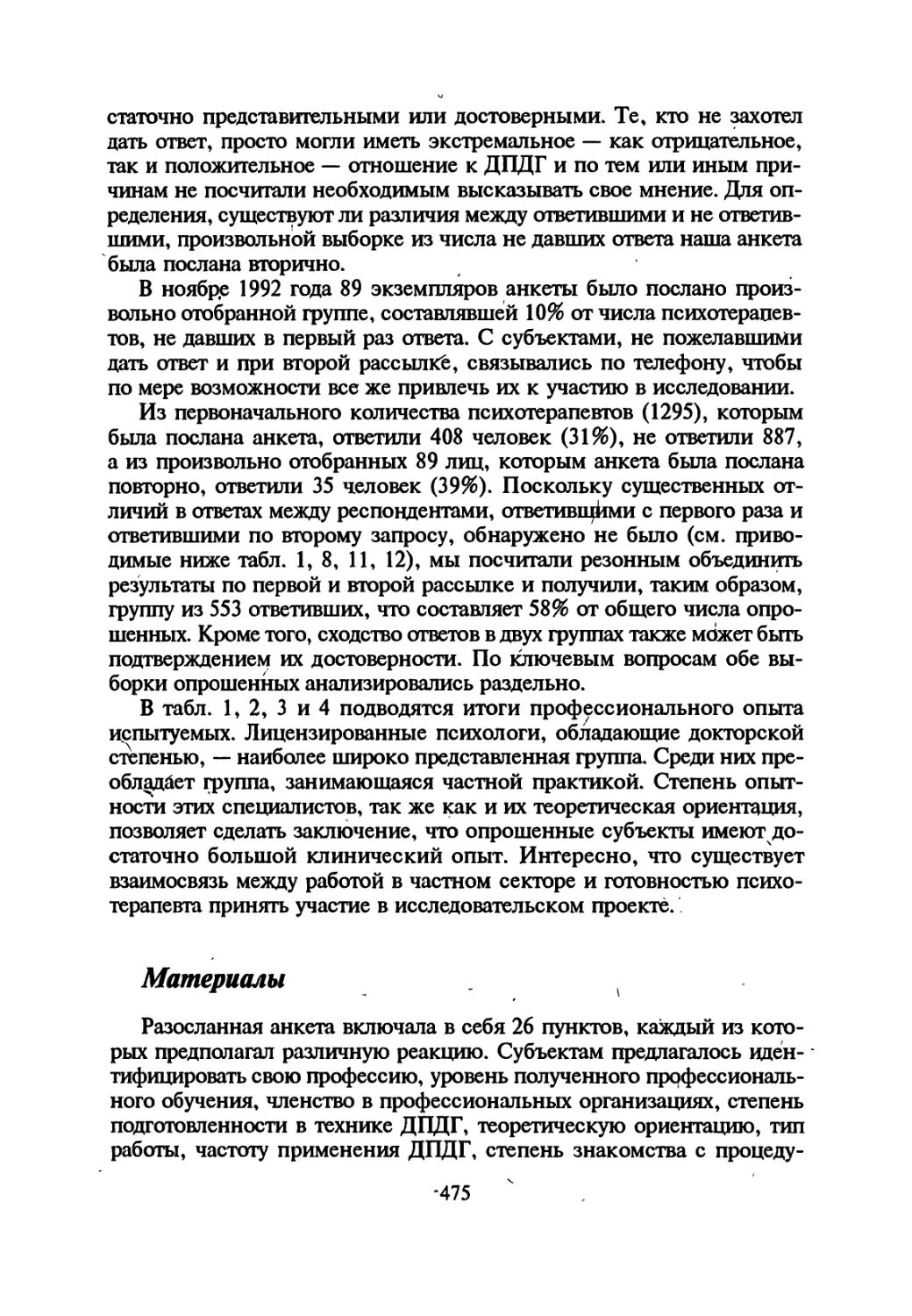

кой группе от 15 до 90 минут. Результаты показаны на рис. 1 и 2.

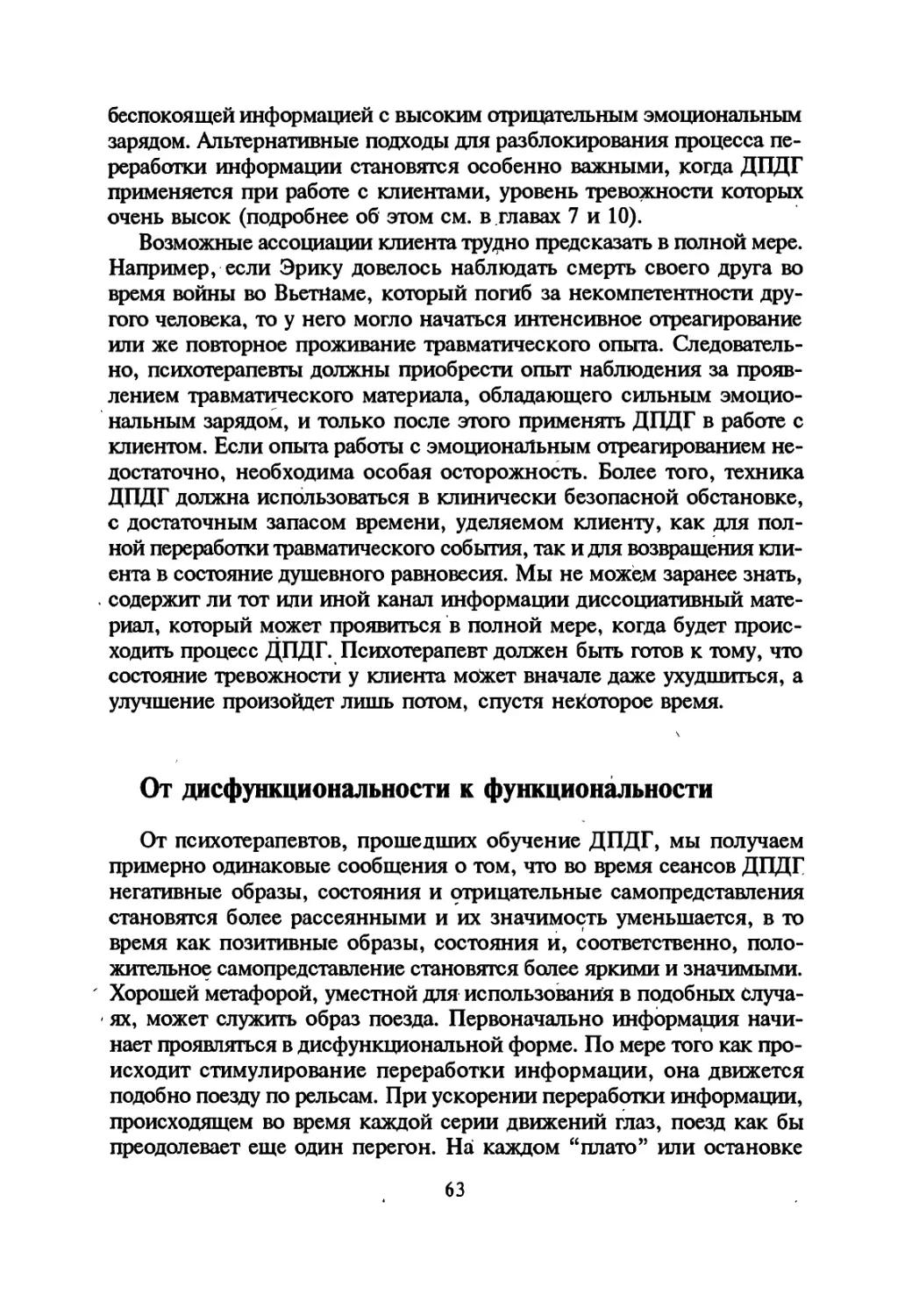

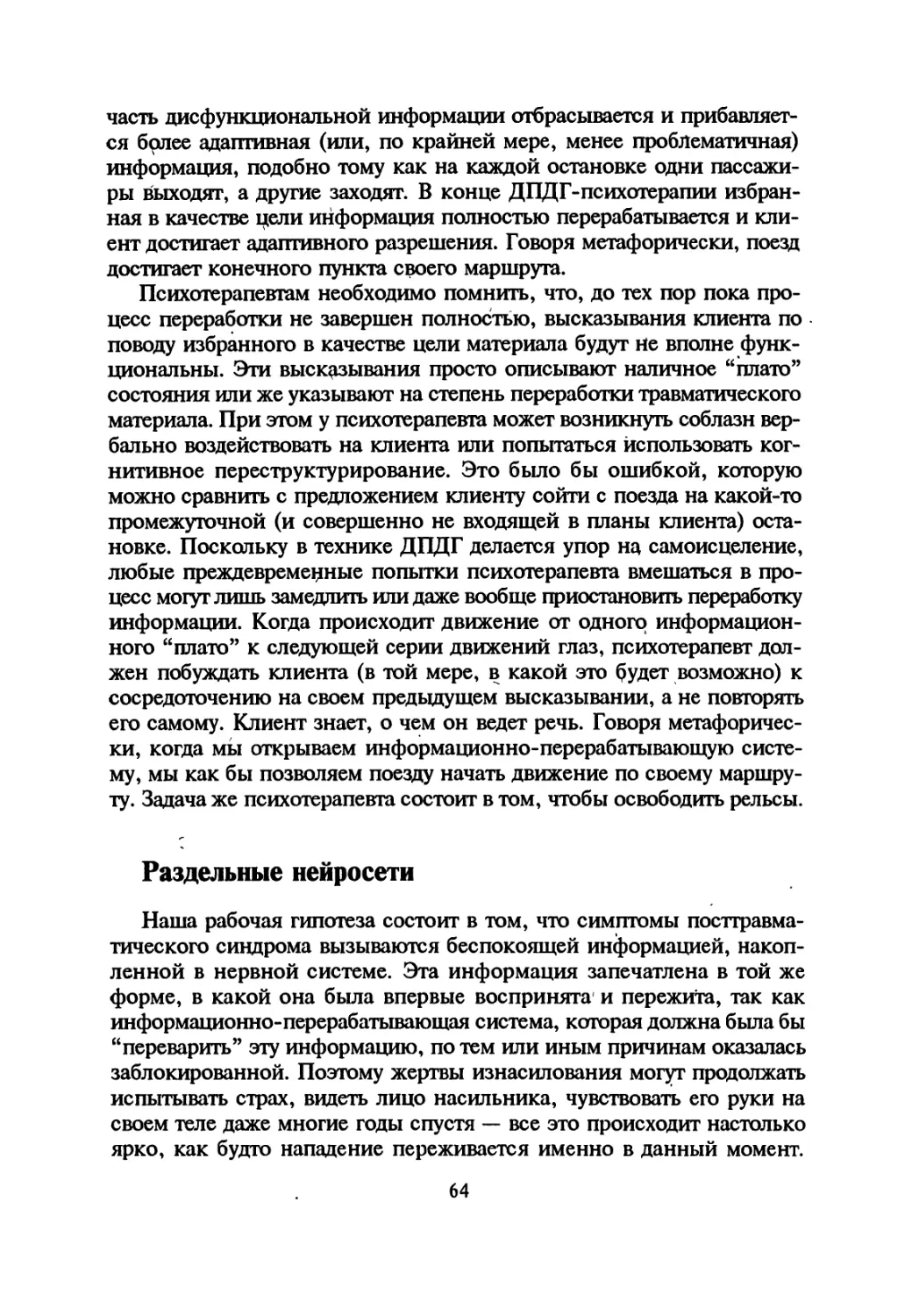

В психотерапевтической группе можно было отметить два измене-

ния: уровень тревожности понижался, указывая на выраженный эф-

фект десенсибилизации, что отмечалось повышением степени соот-

ветствия положительного самопредставления и свидетельствовало о

значительной когнитивной перестройке. В контрольной группе вна-

чале наблюдалось увеличение тревожности. Это соответствовало ре-

акции на начальные стадии процедуры погружения, что, кстати, уже

отмечалось рядом других исследователей (Boudewyns & Shipley, 1983).

Кроме того, несмотря на возрастание тревожности у субъектов из

контрольной группы, не было ничего необычного в том, что их чув-

ство собственной полноценности снижалось. По этическим сообра-

жениям в контрольной группе после проверки плацебо-эффекта была

применена техника ДЦГ, и позитивный психотерапевтический эффект

был достигнут при отстроченной терапии (контрольная группа Б). Хотя

при психотерапии в контрольной группе мы старались предотвратить

обсуждение возможных результатов лечения между ее участниками,

некоторое сравнение ближайших результатов все же допускалось, в

отличие от ситуации отсроченной психотерапии.

i3

£,

ш 9-

ш

ш

7 —

о

с

о

ф

\о

3

Ф

5—Ь

JQ

S 2.

§0.

7.45

ш&

Психотерапевтическая

группа

Контрольная группа А

(плацебо)

Контрольная группа Б

(отсроченная терапия)

До

После

Рис. 1. Средние величины СЕБ в терапевтических

и контрольных (А и Б) группах. Сеанс 1

о

о

О

6.75 \

6.77

Психотерапевтическая

группа

Контрольная группа А

(плацебо)

Контрольная группа Б

(отсроченная терапия)

До

После

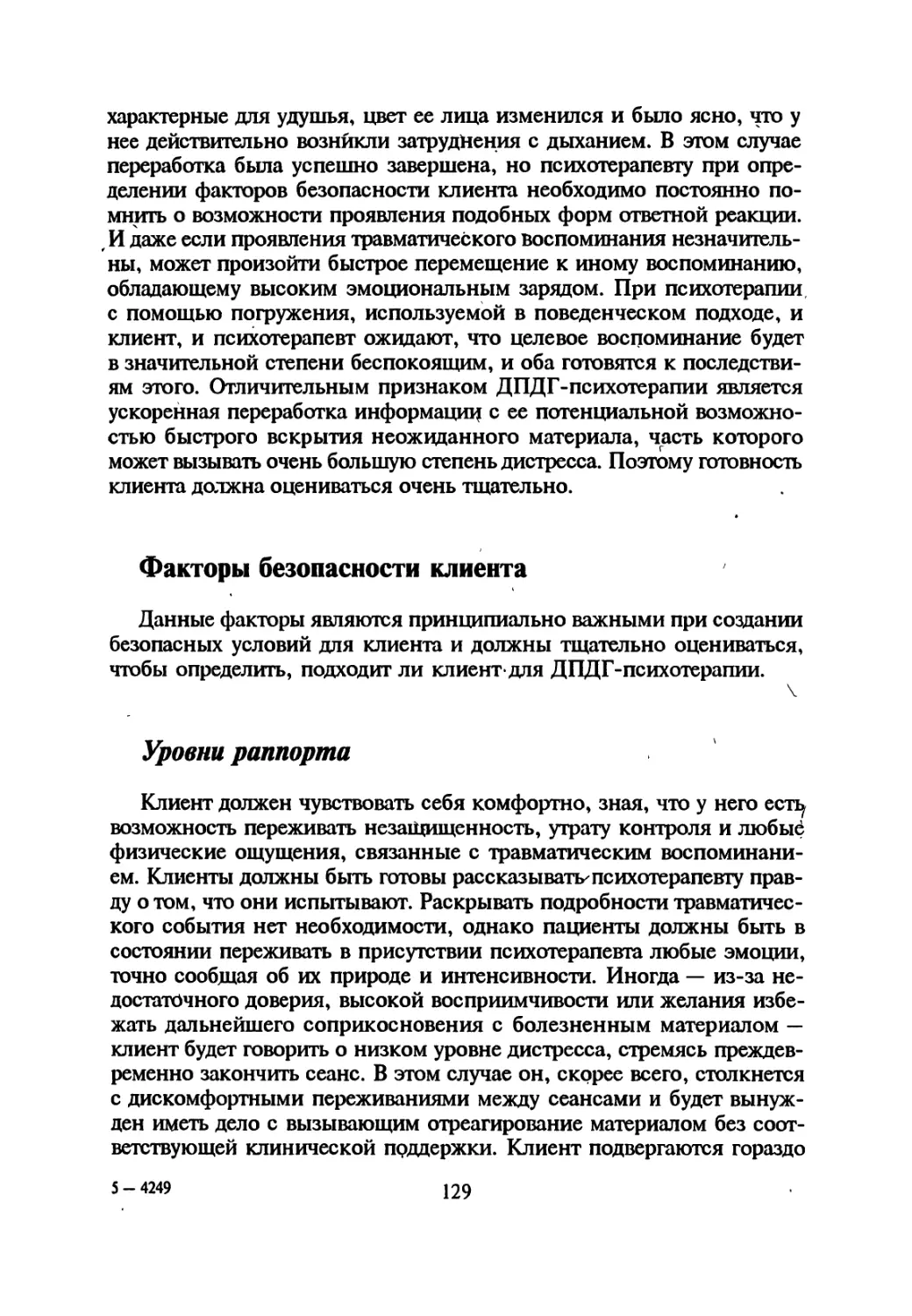

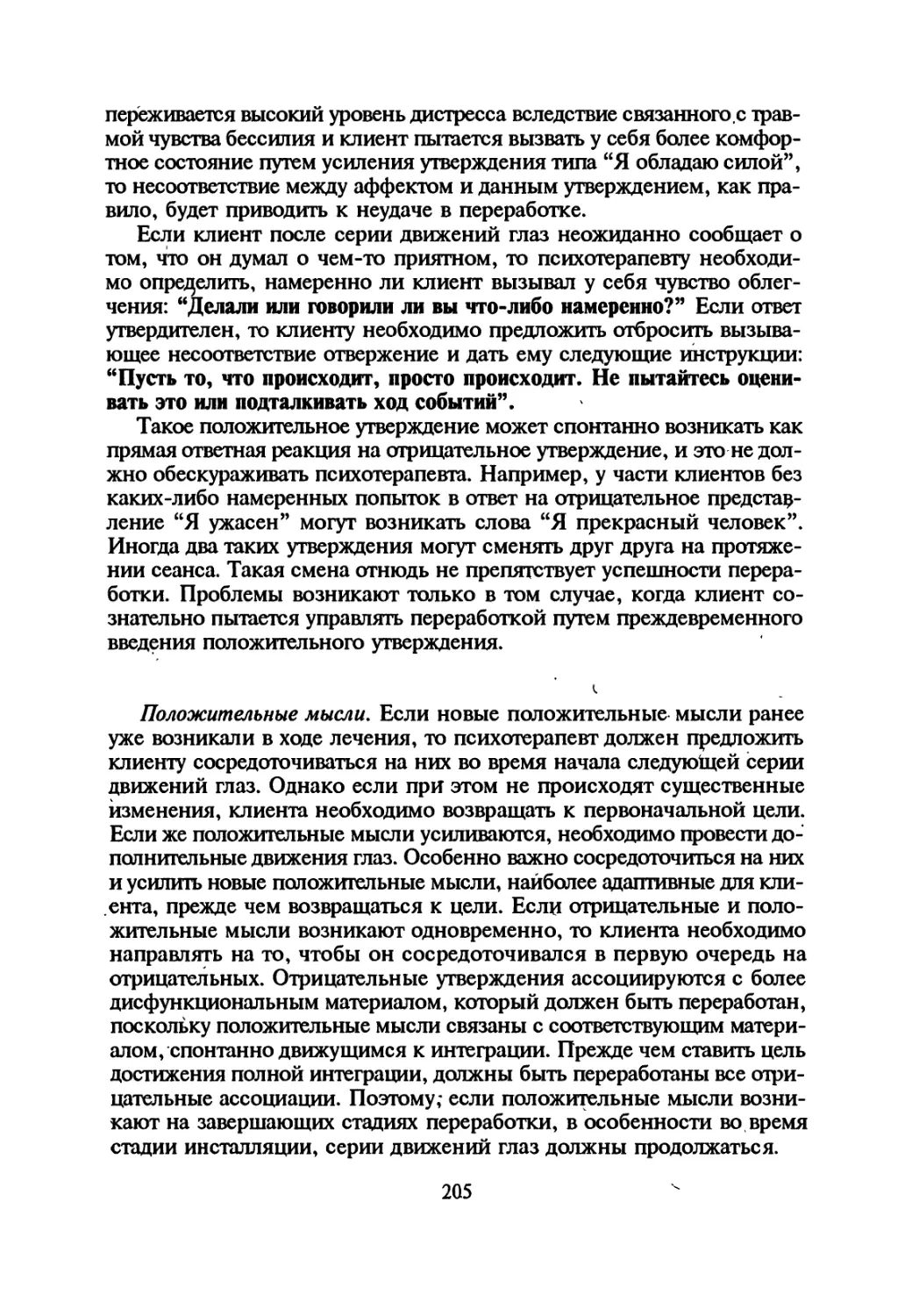

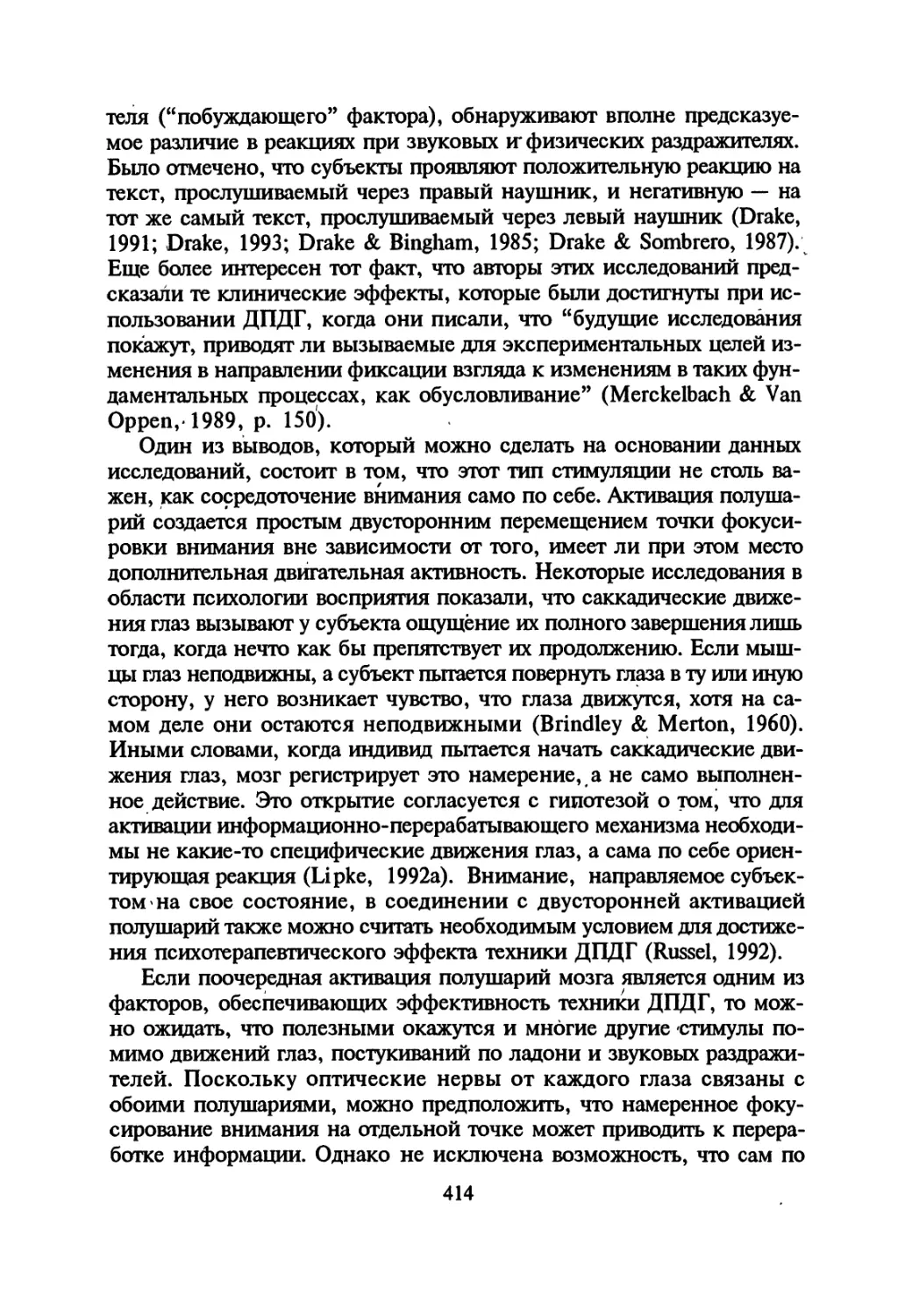

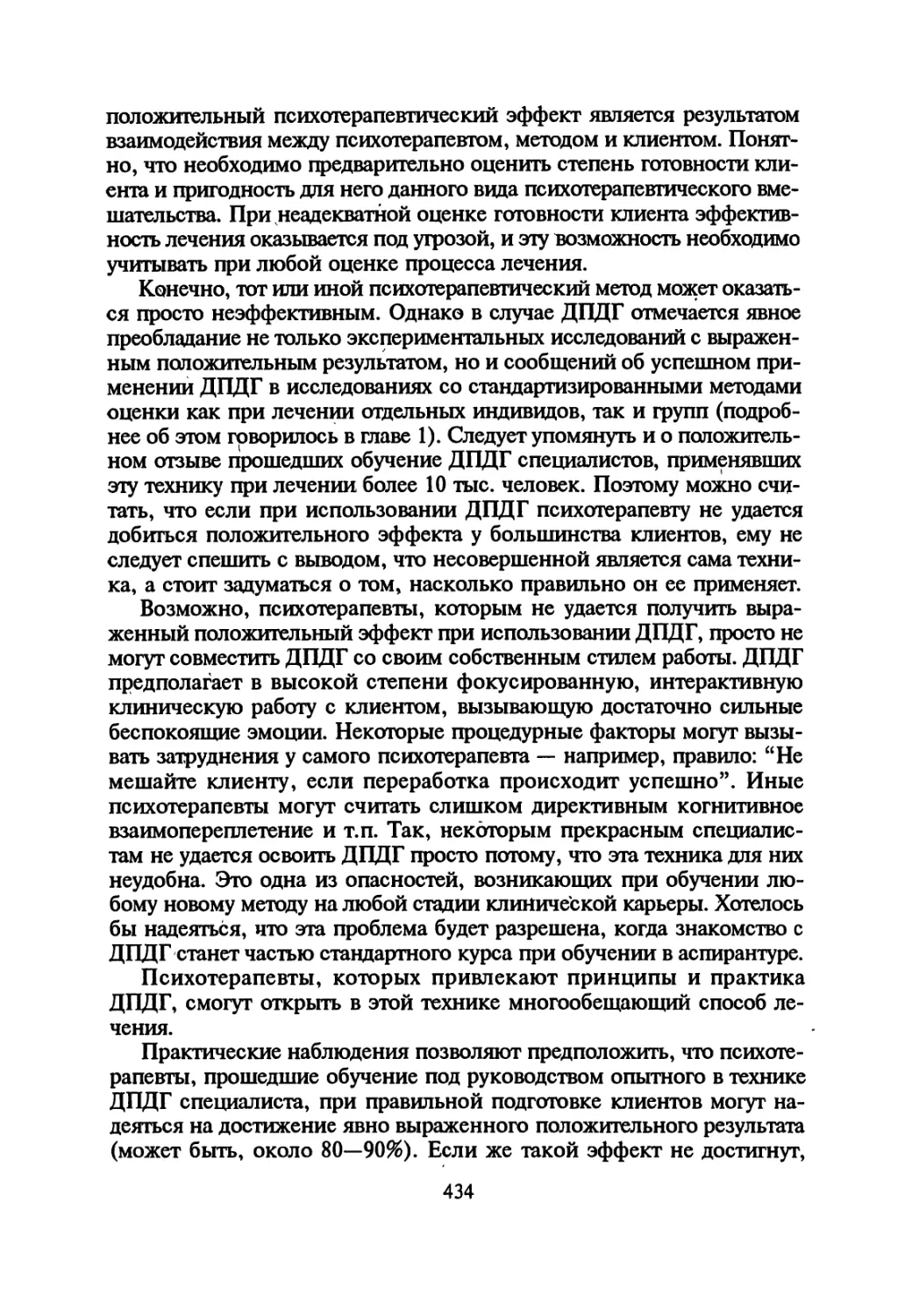

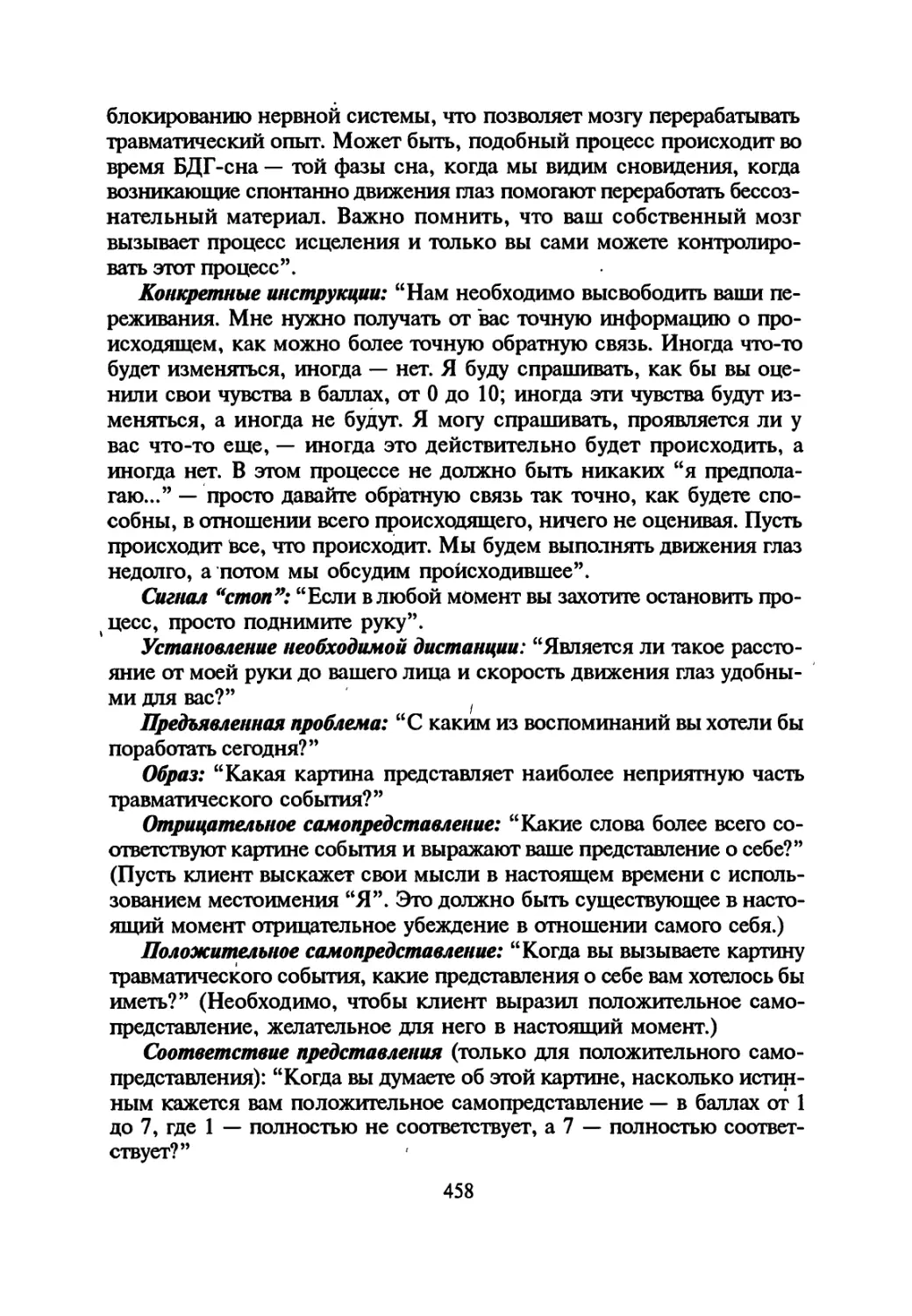

Рис. 2. Средние величины соответствия

представлений. Сеанс 1

24

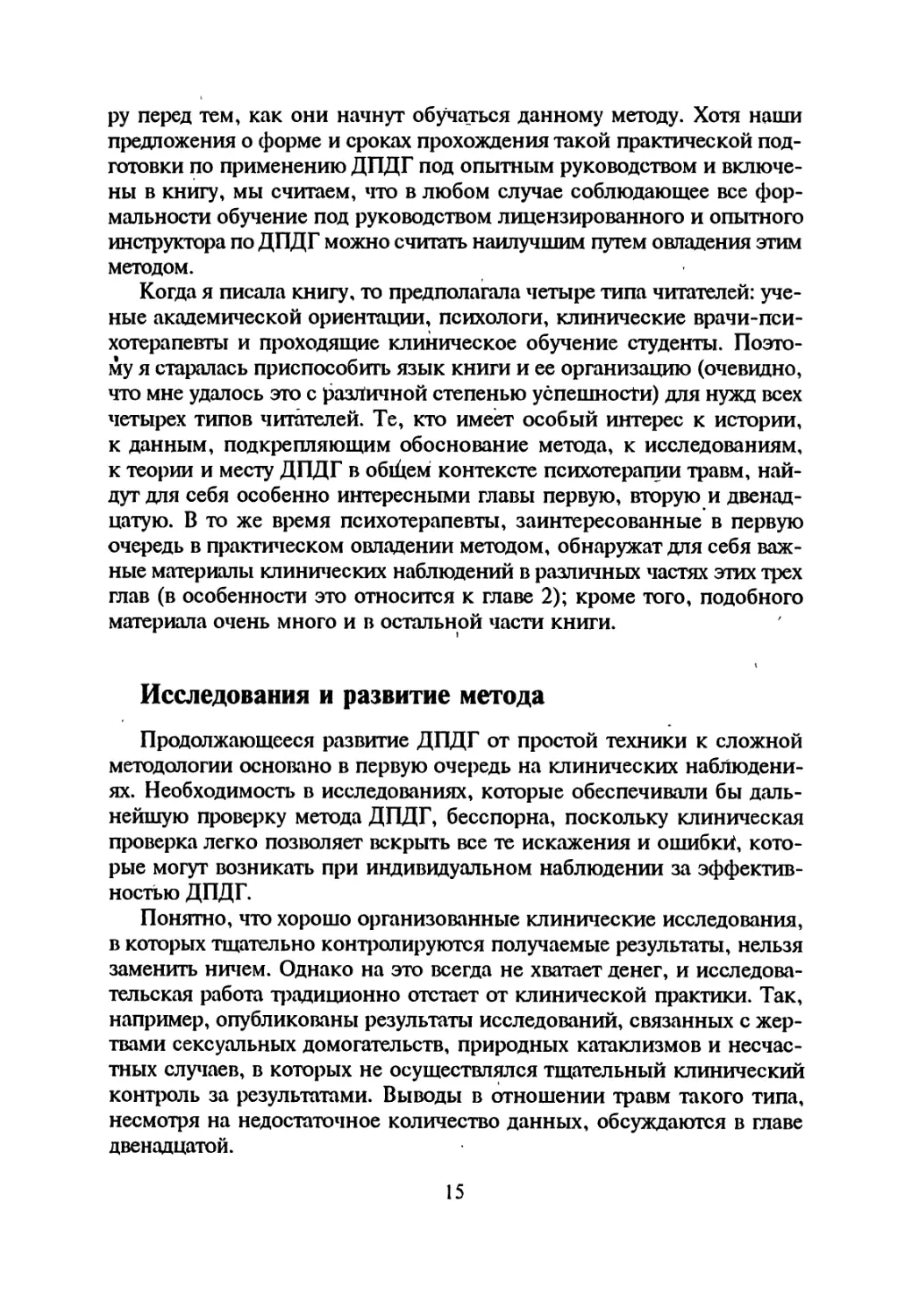

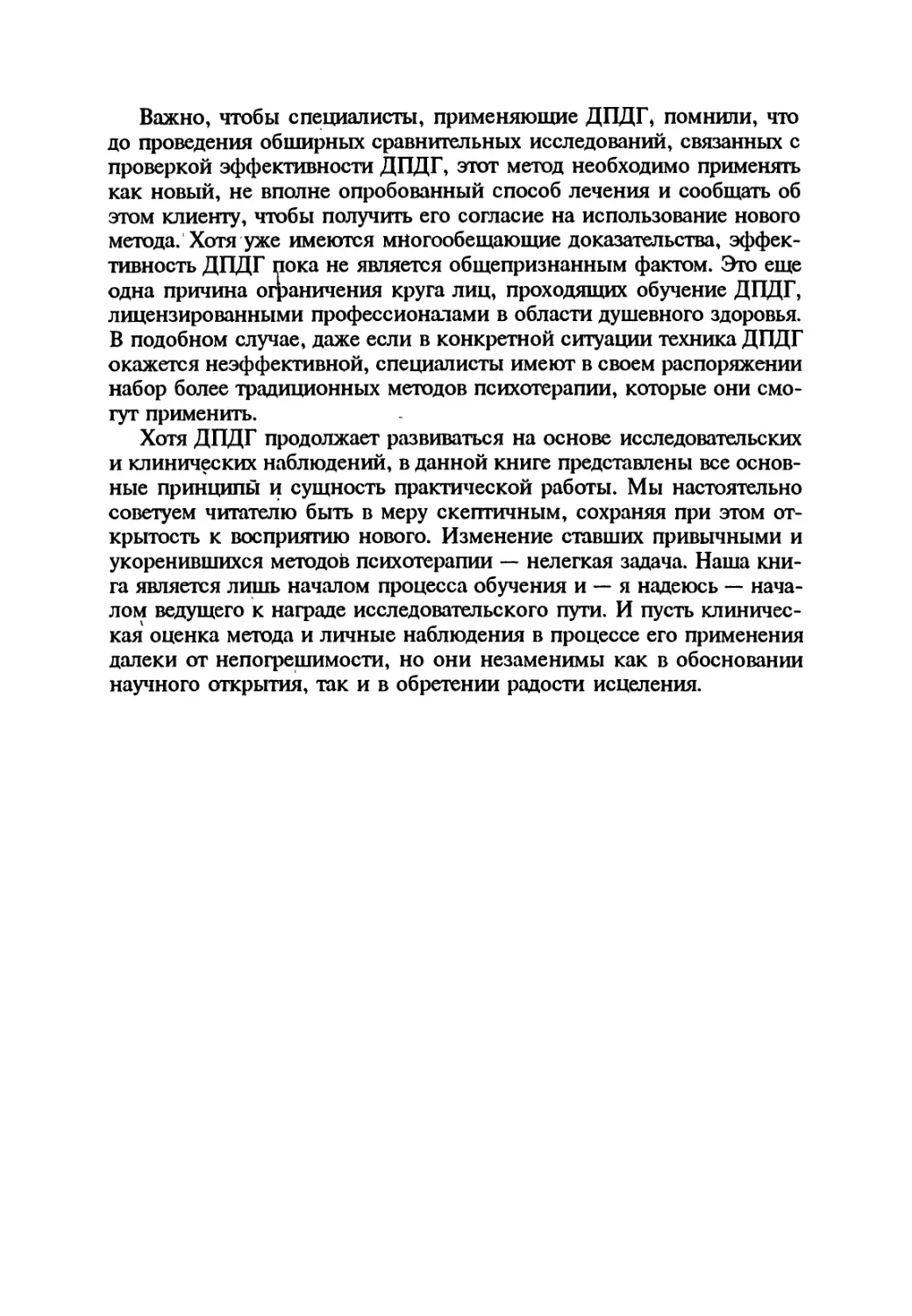

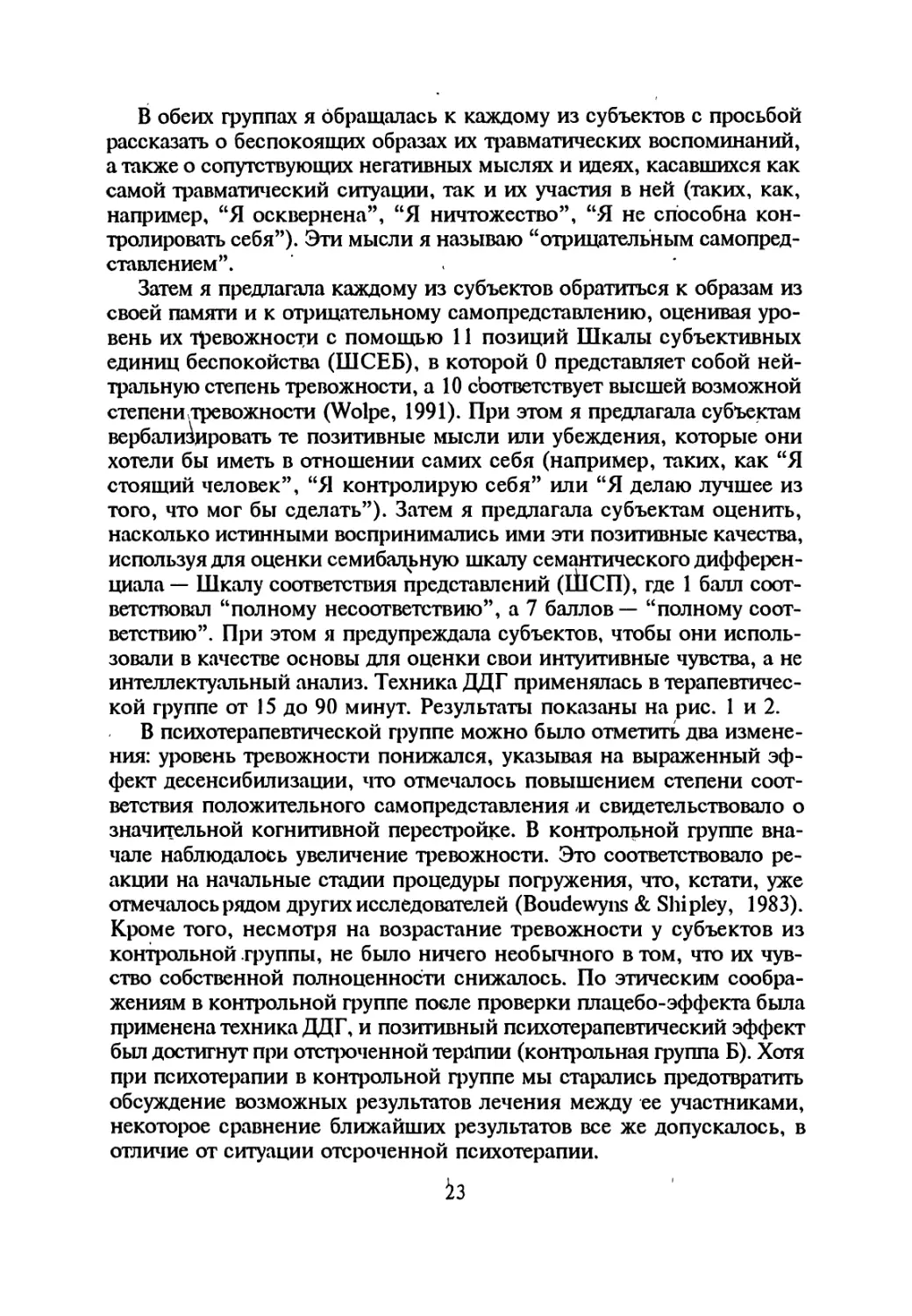

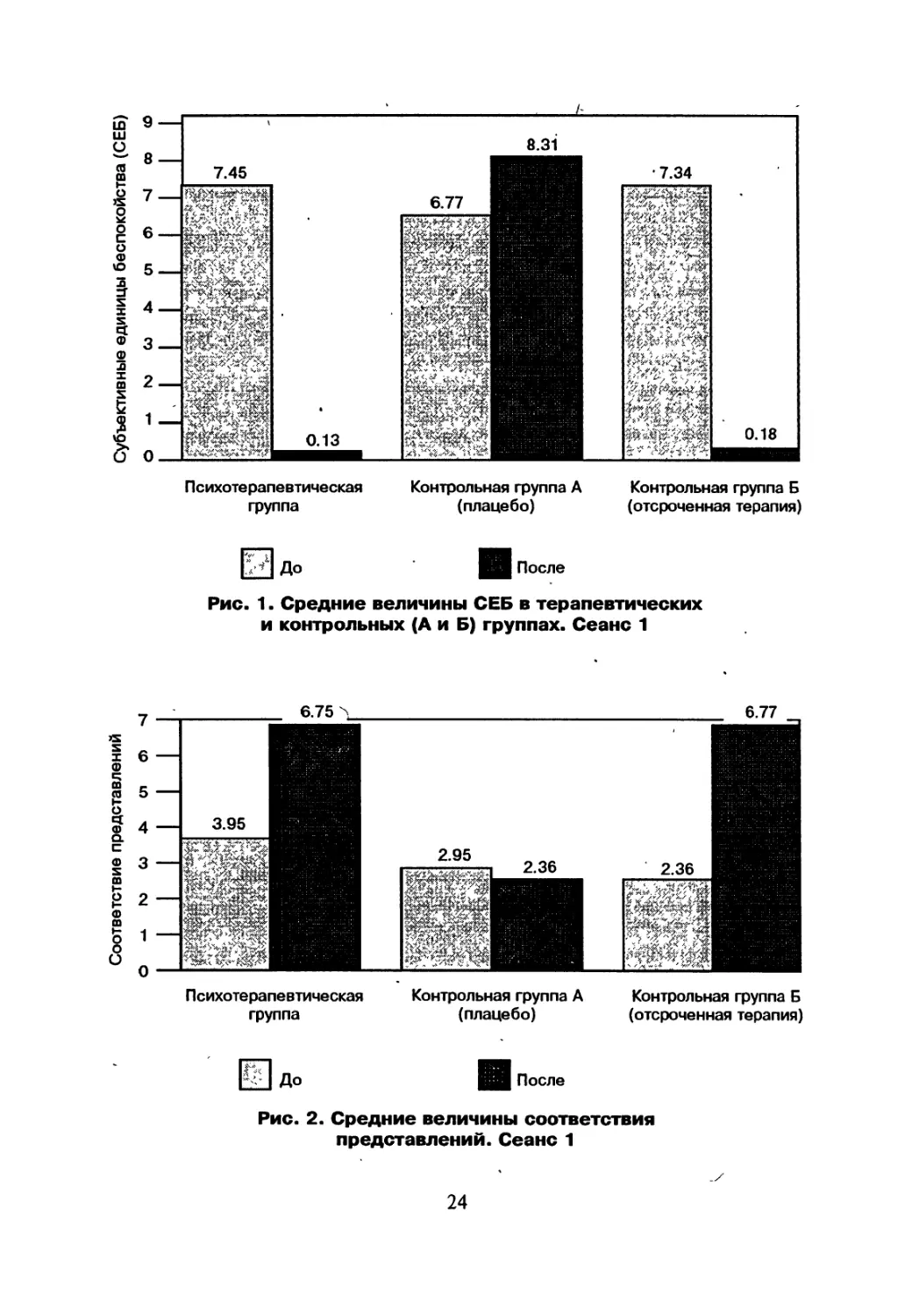

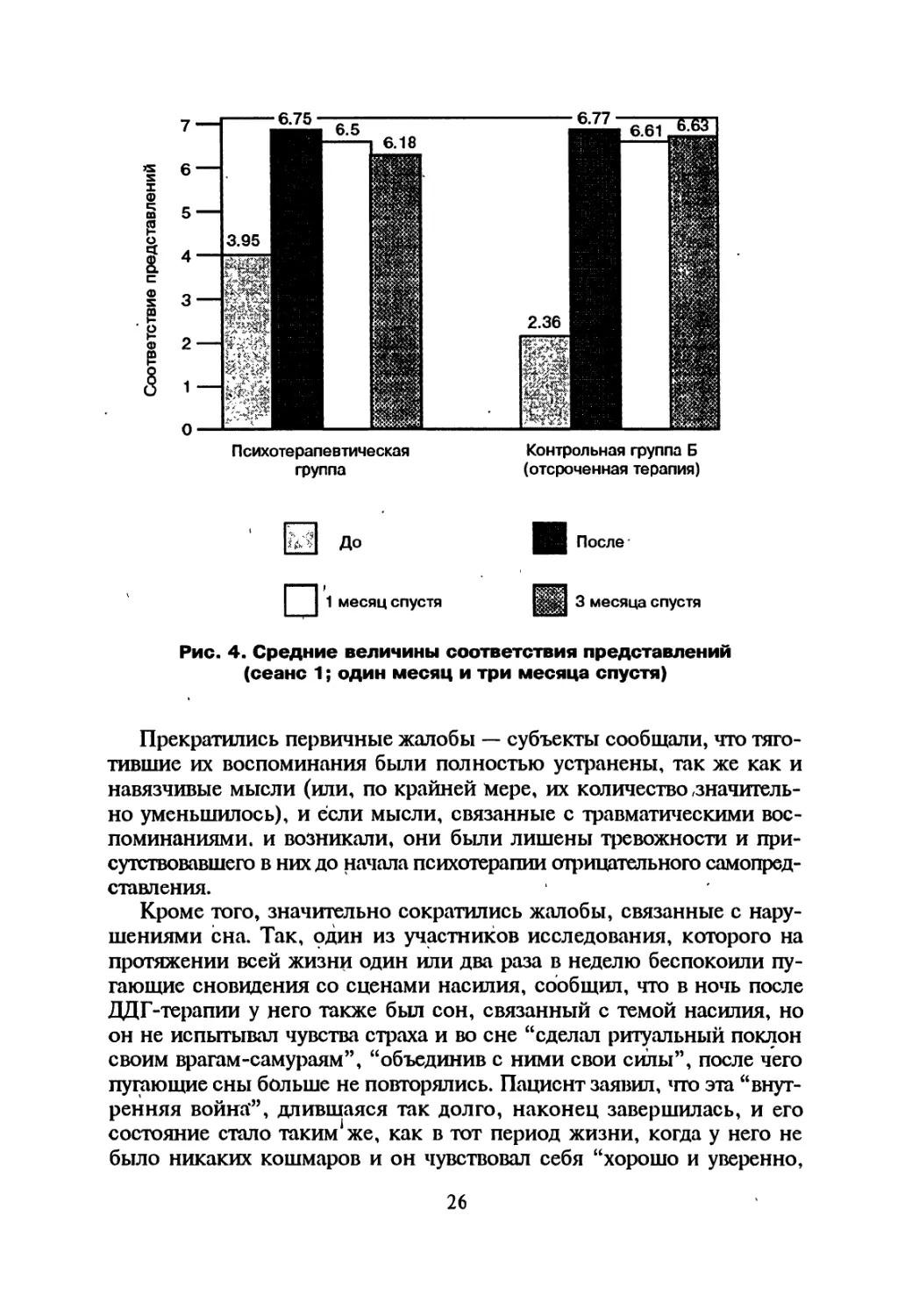

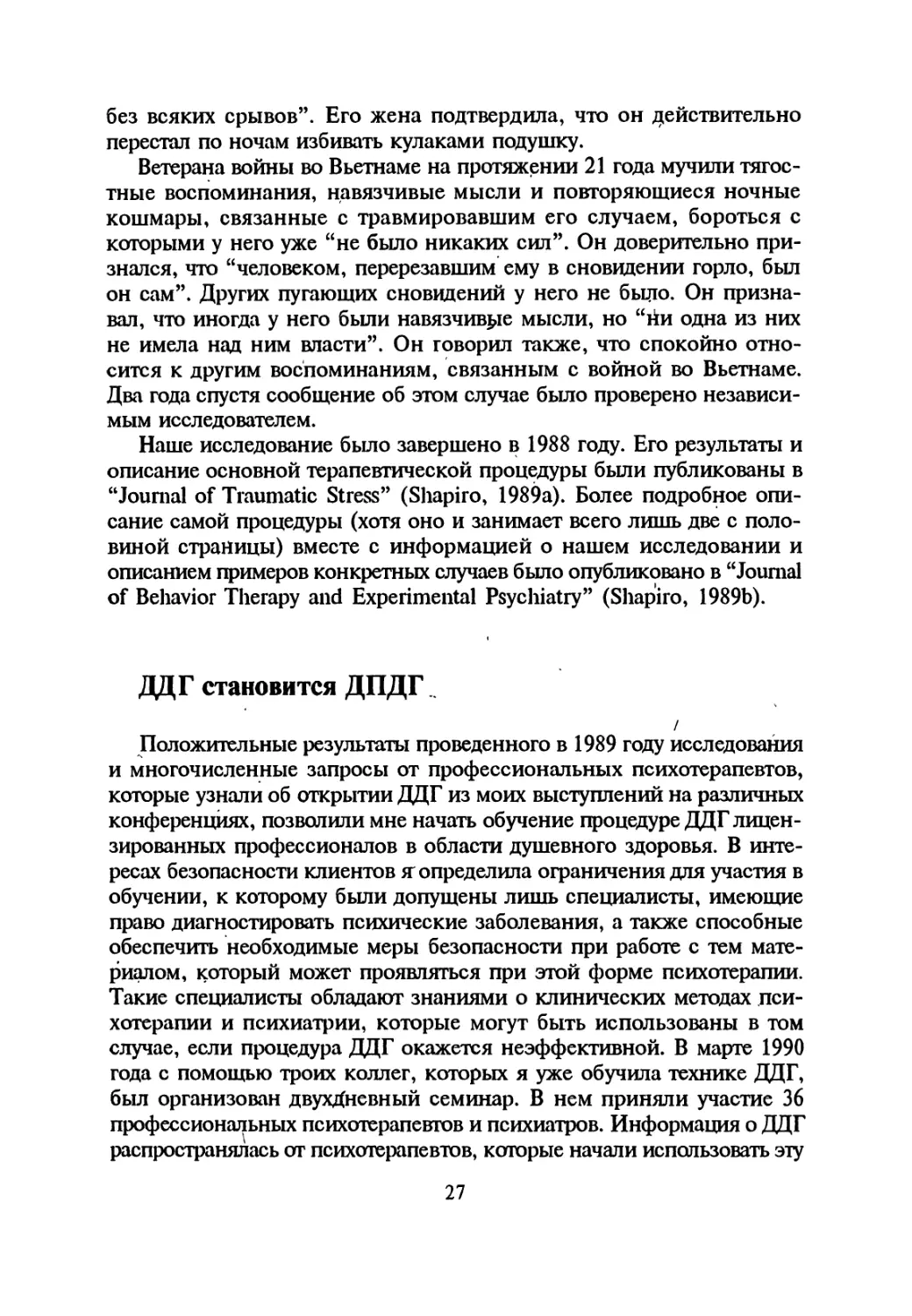

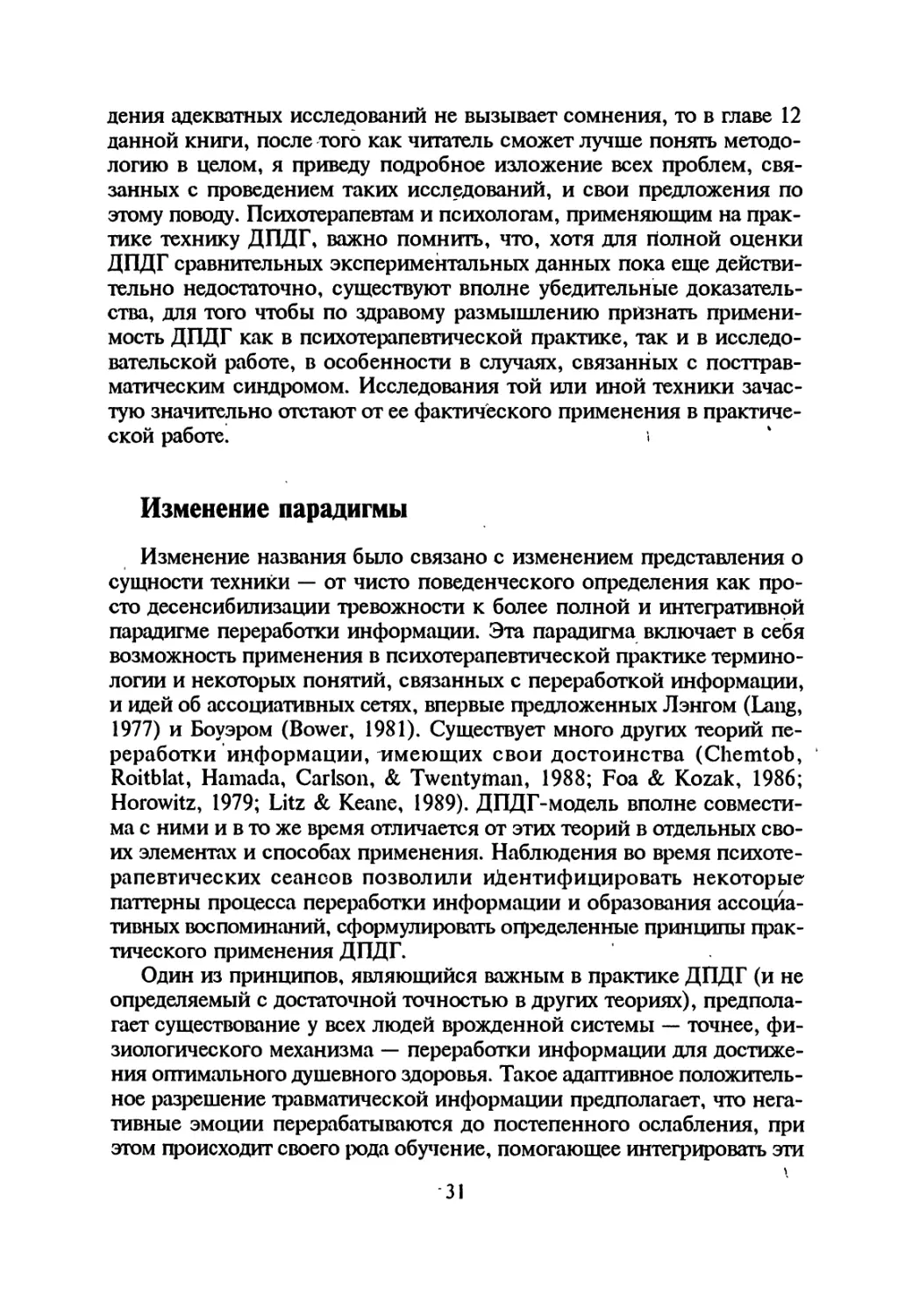

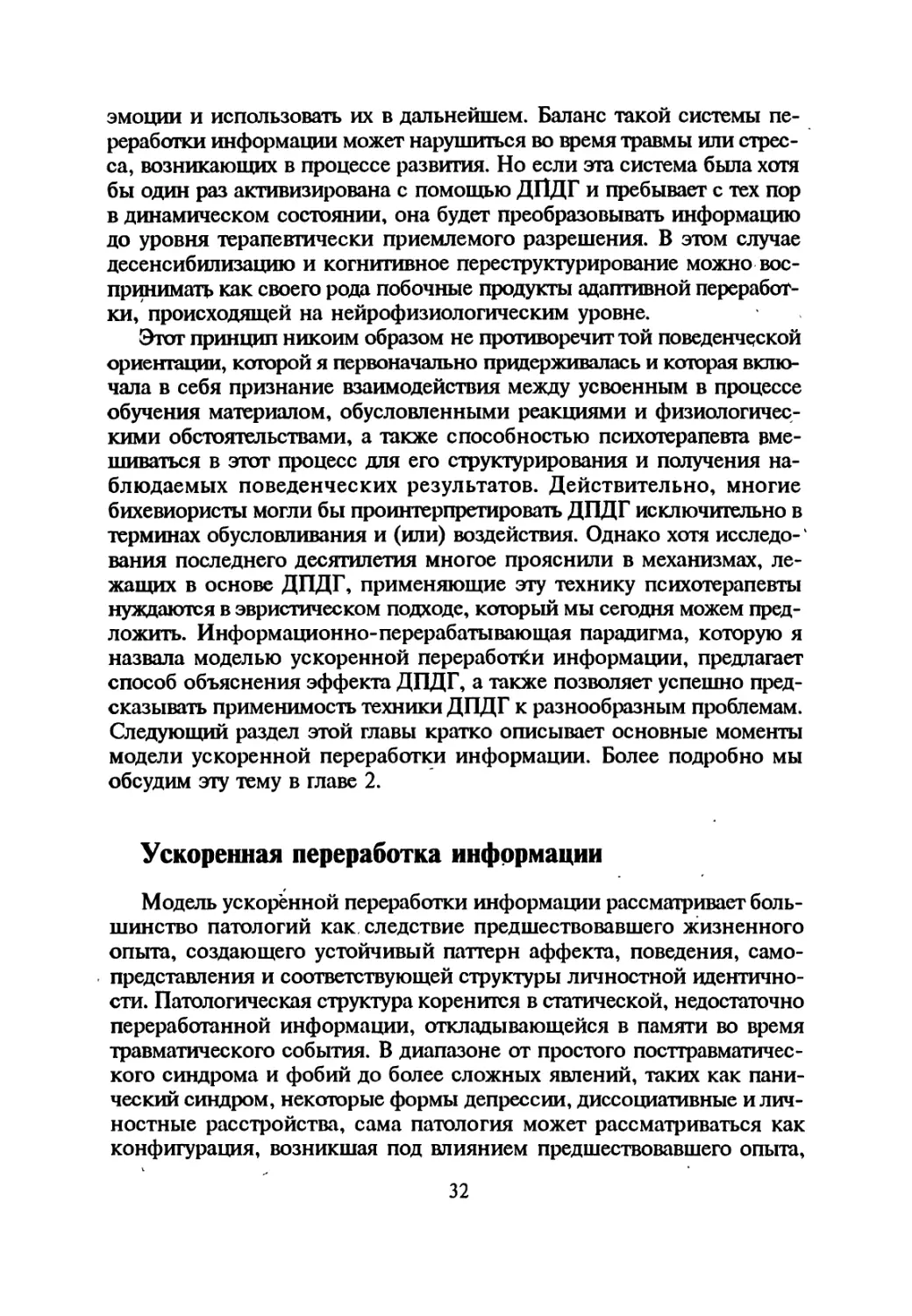

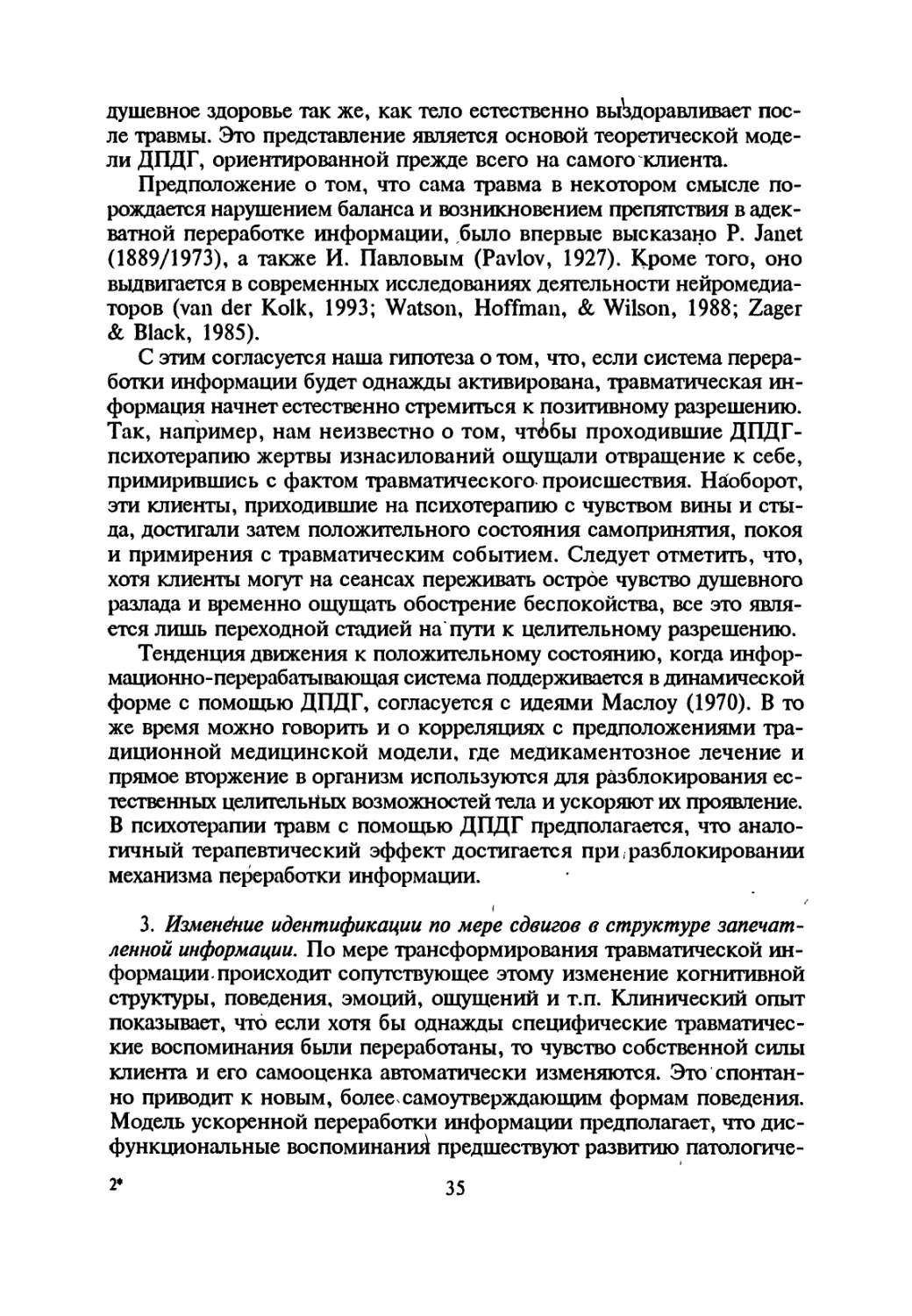

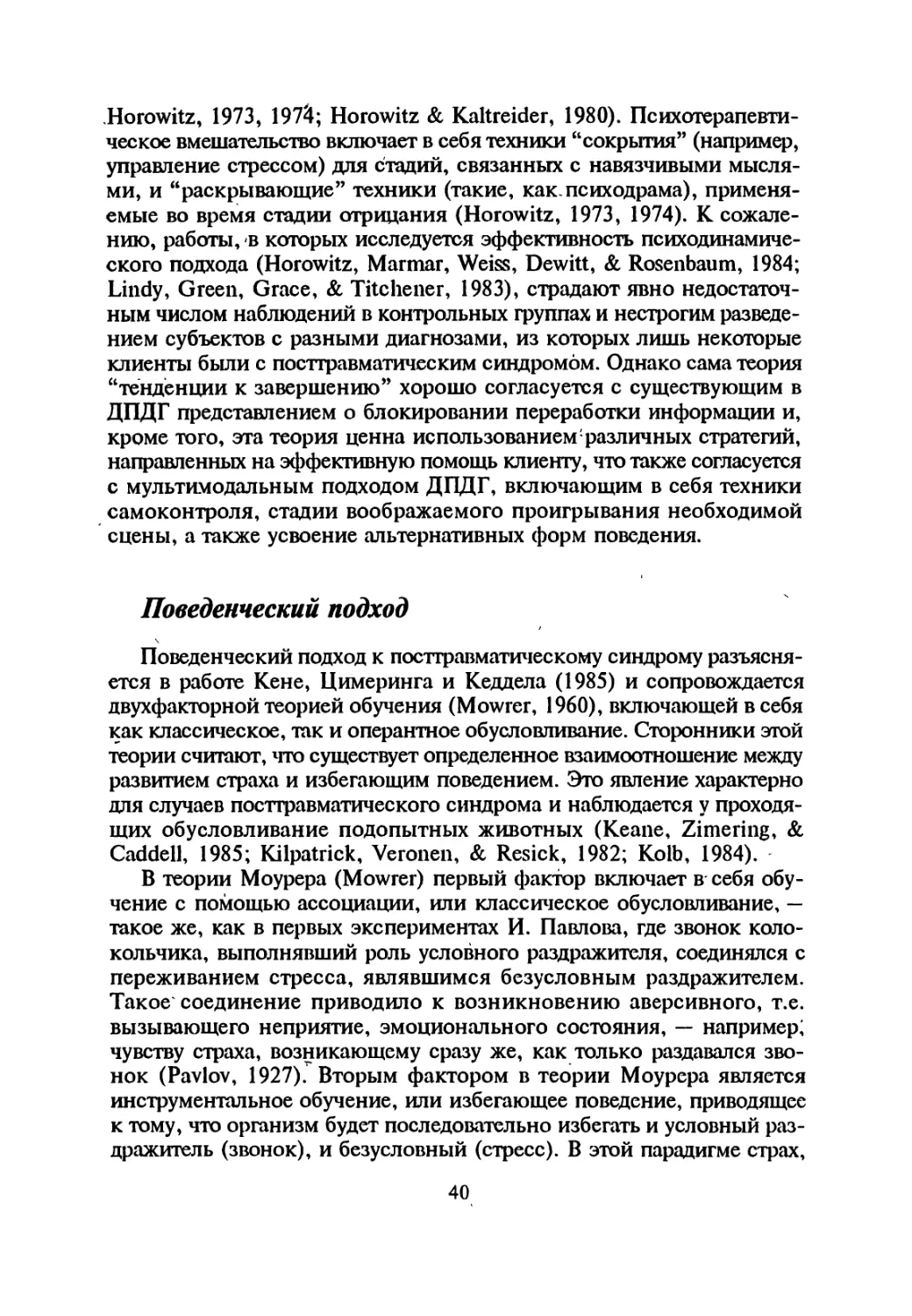

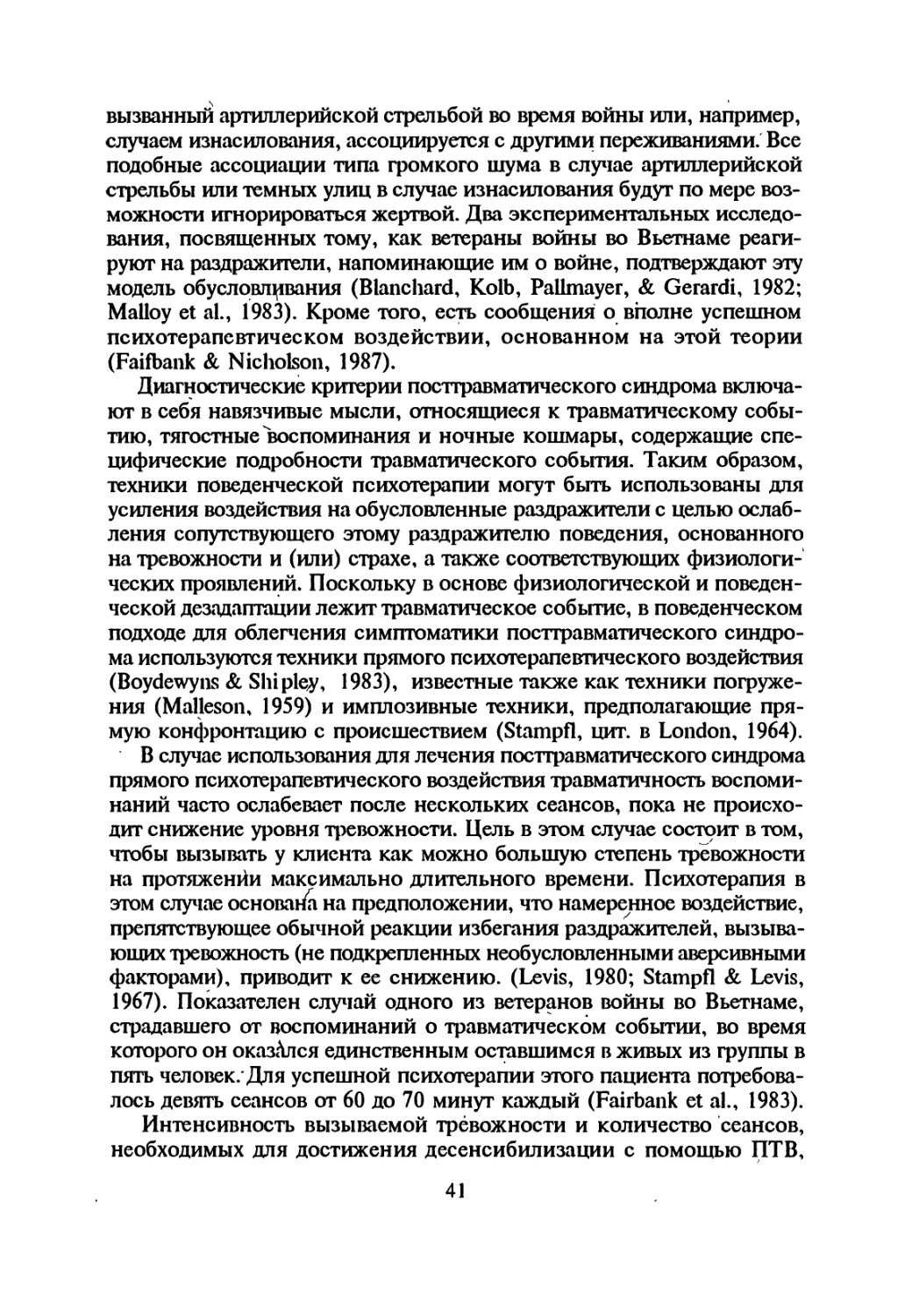

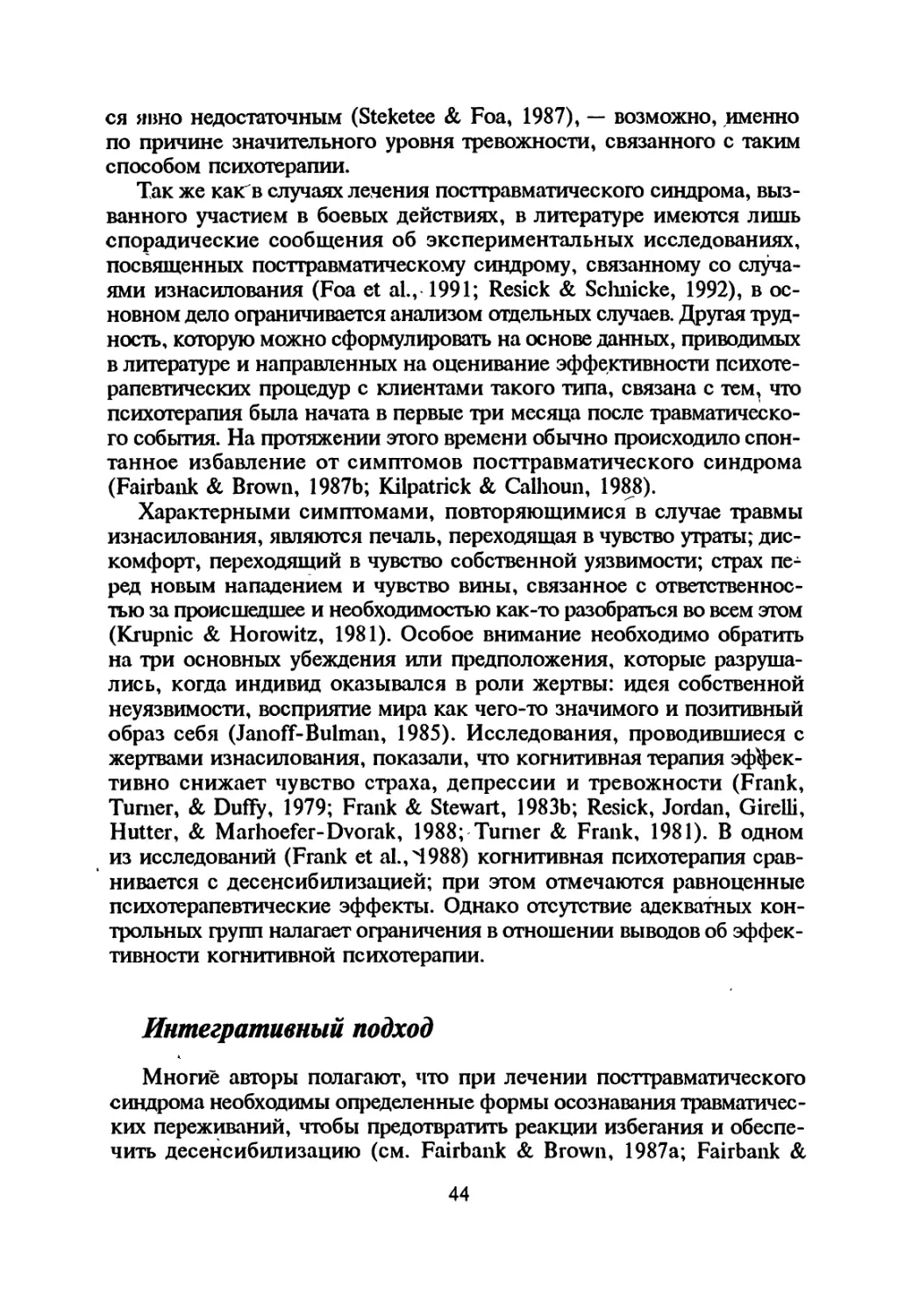

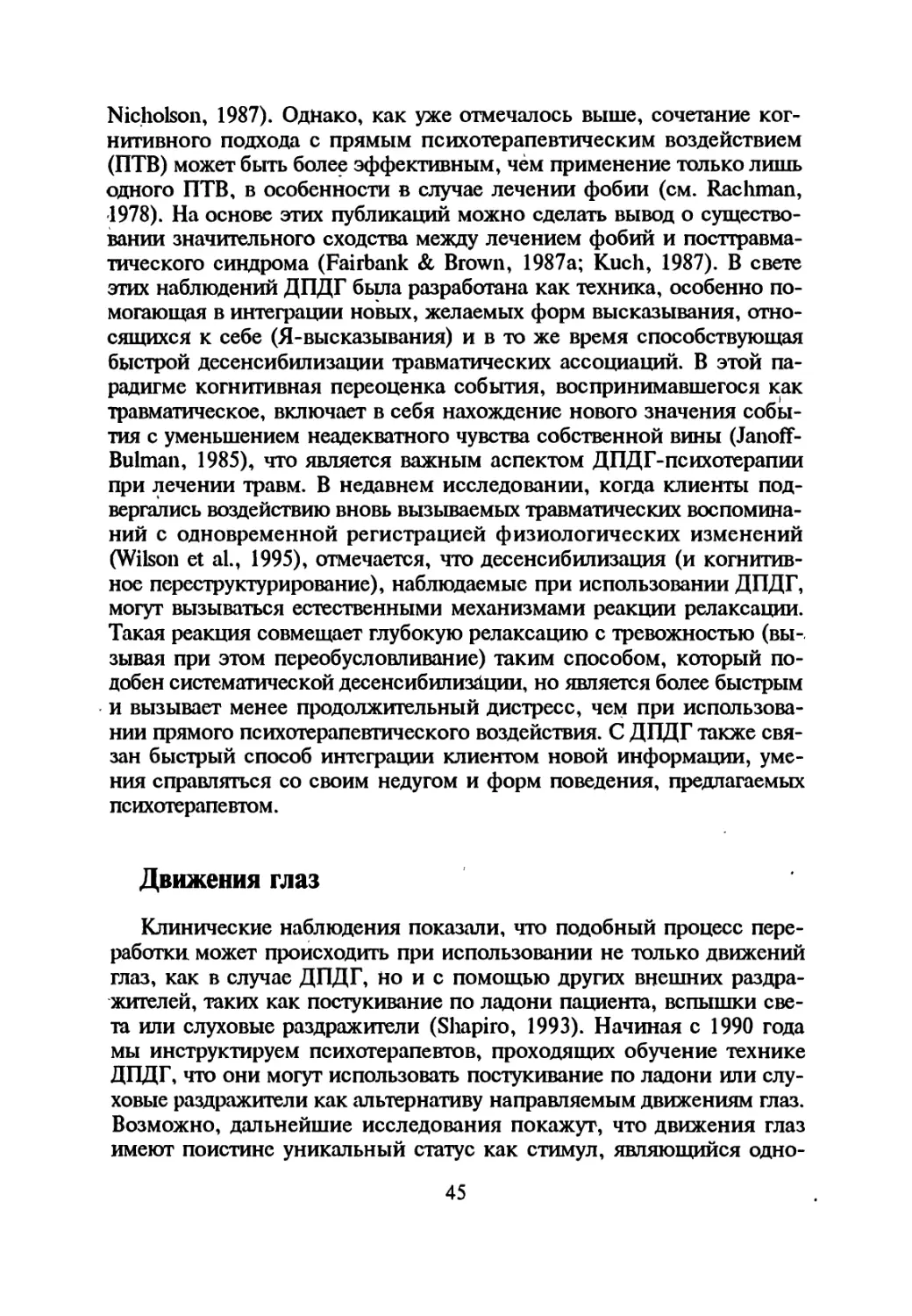

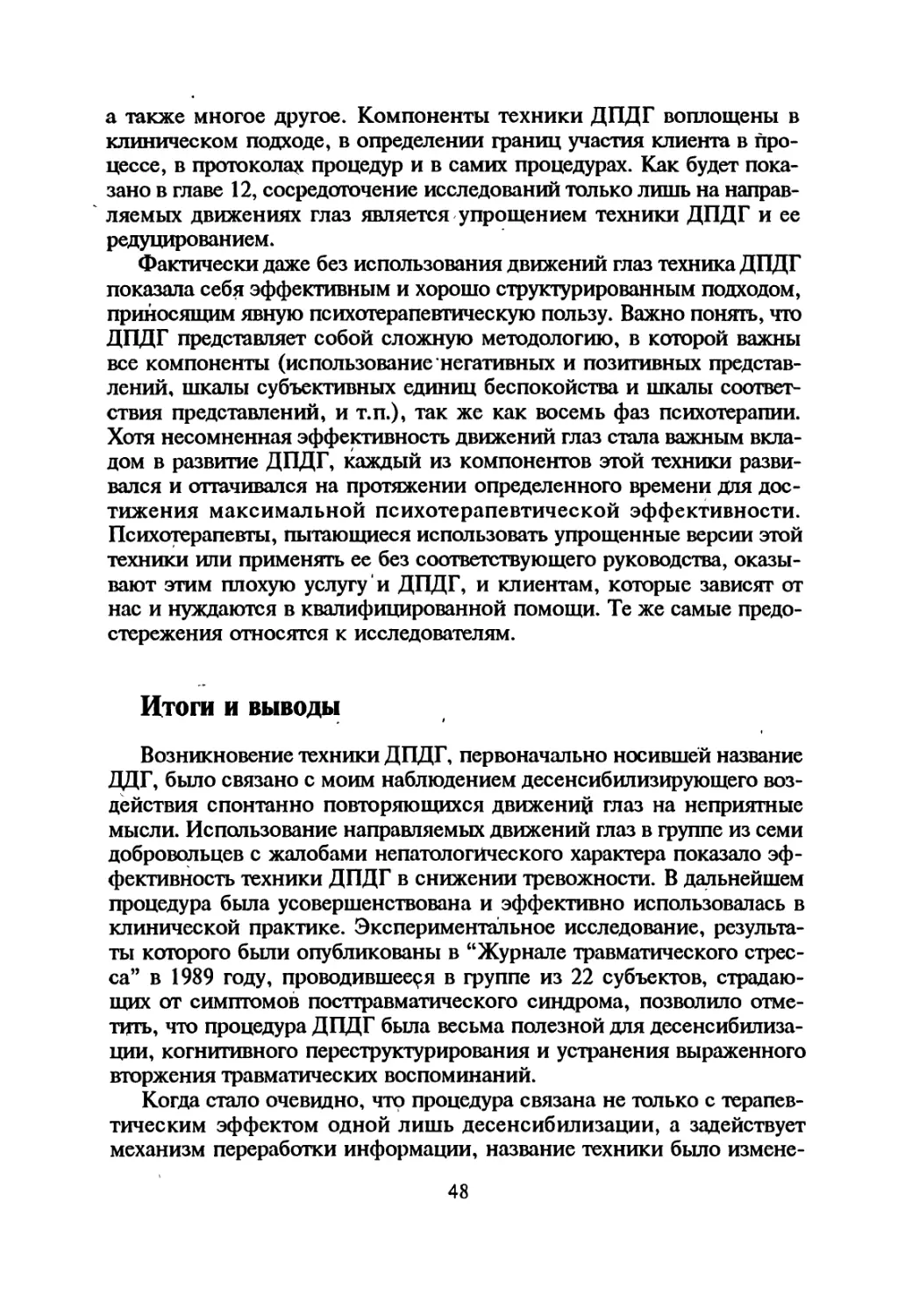

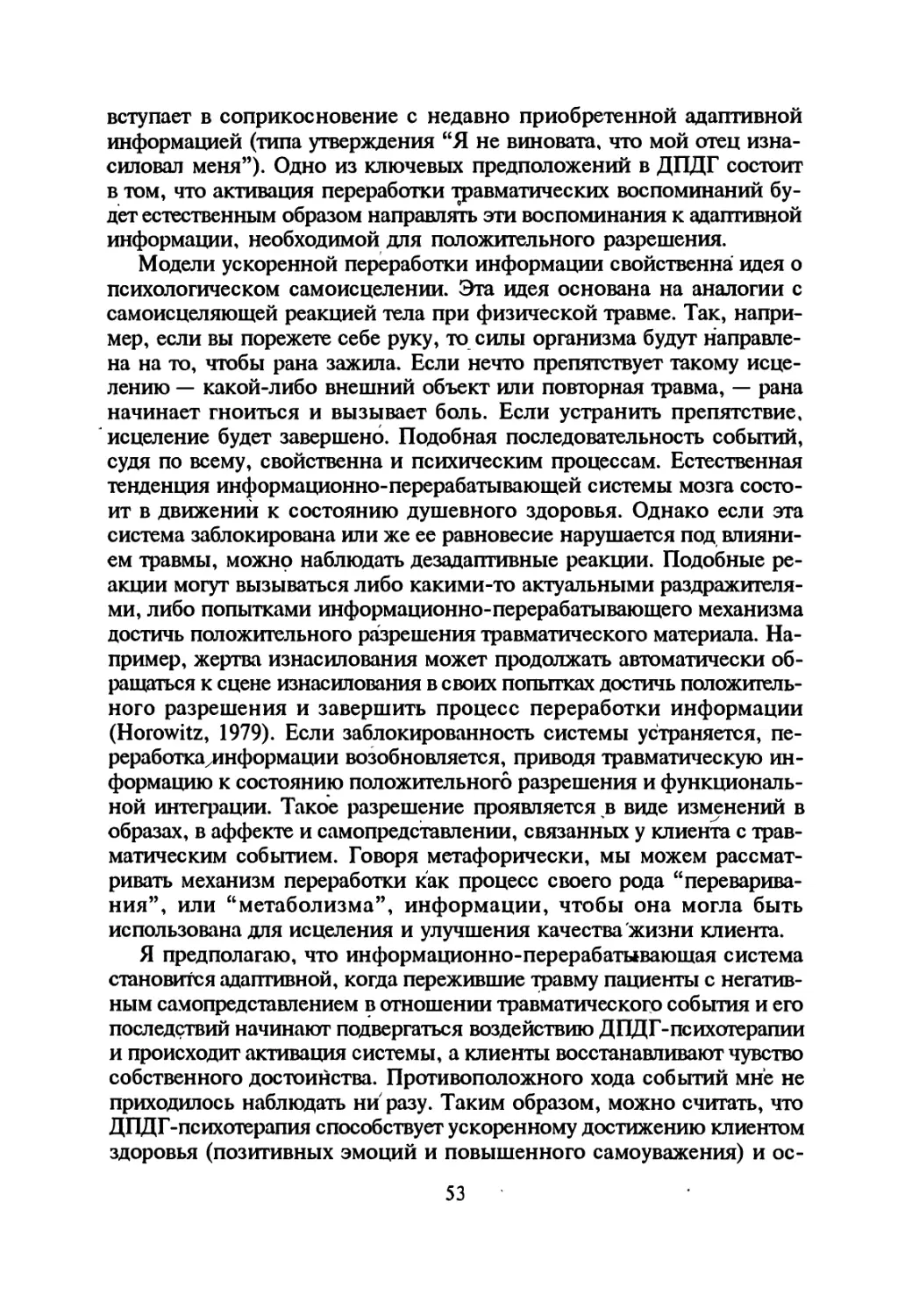

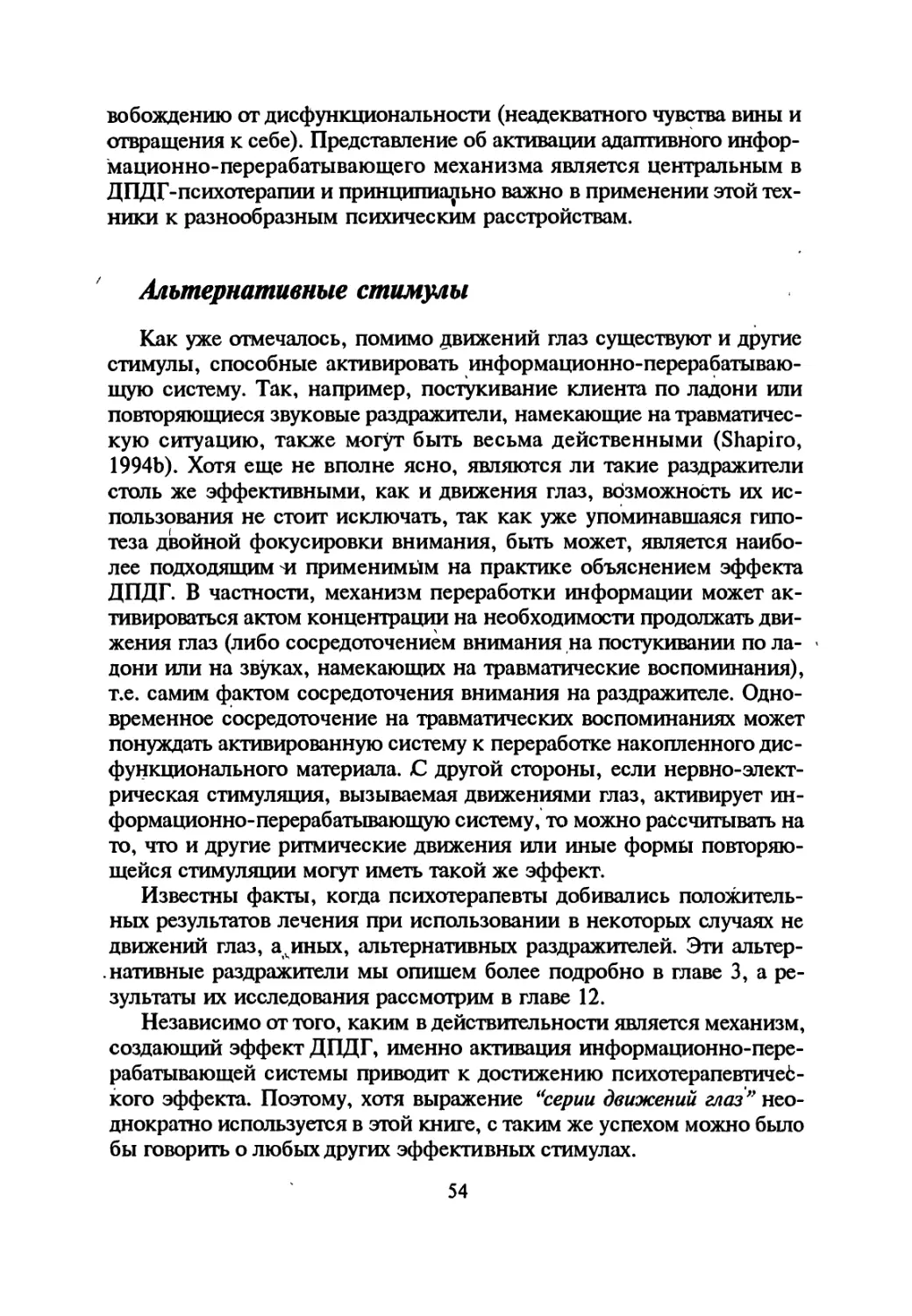

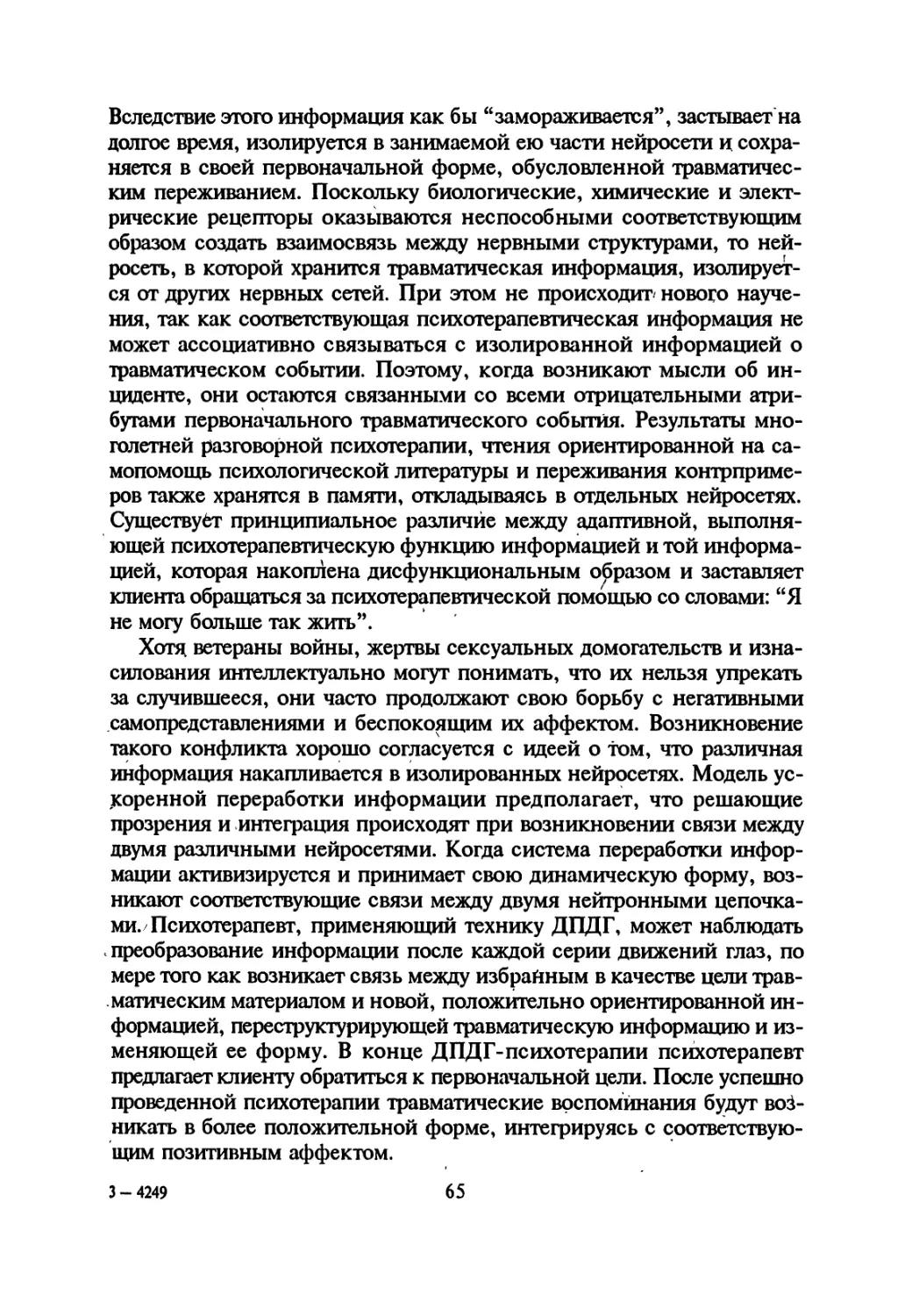

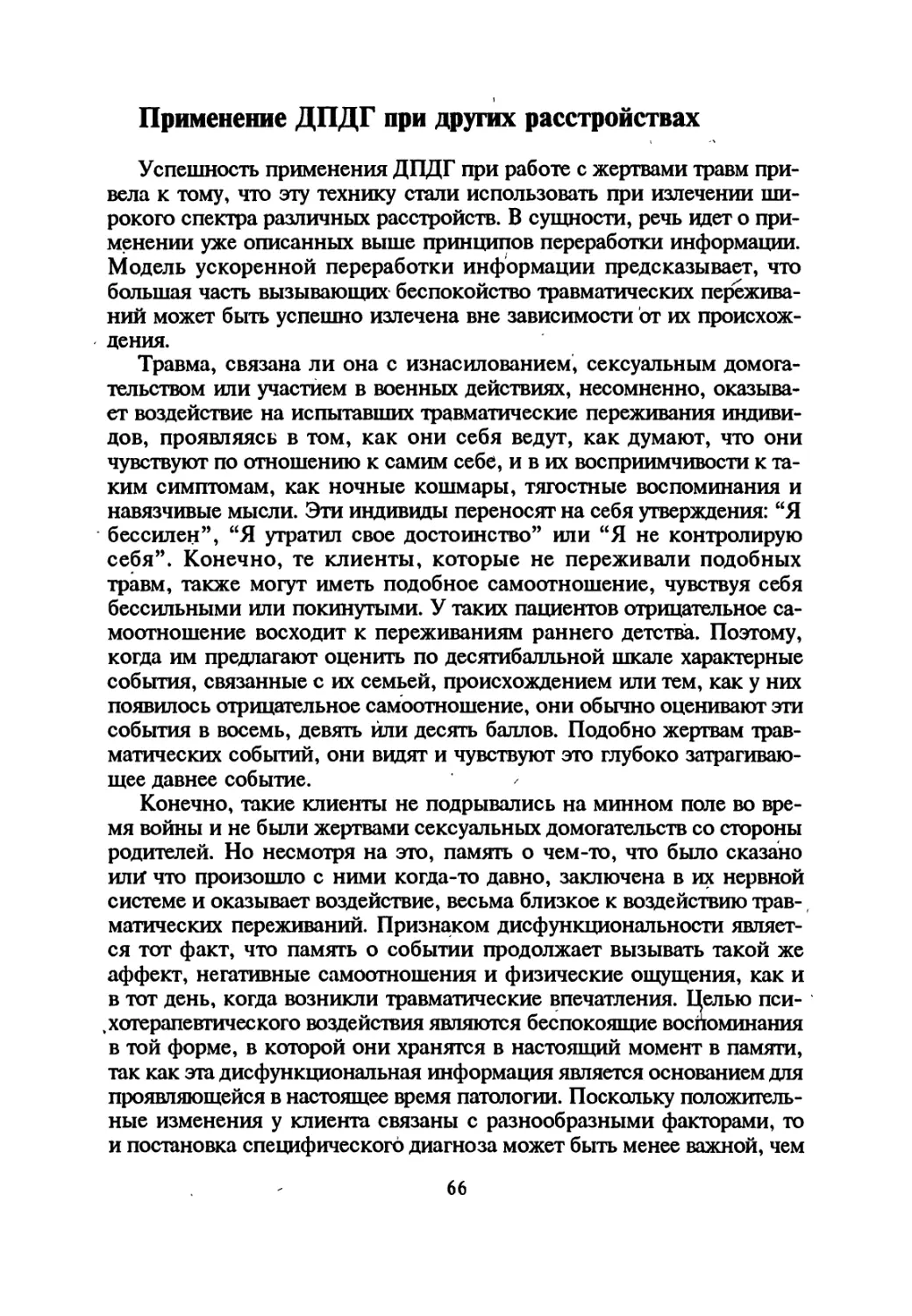

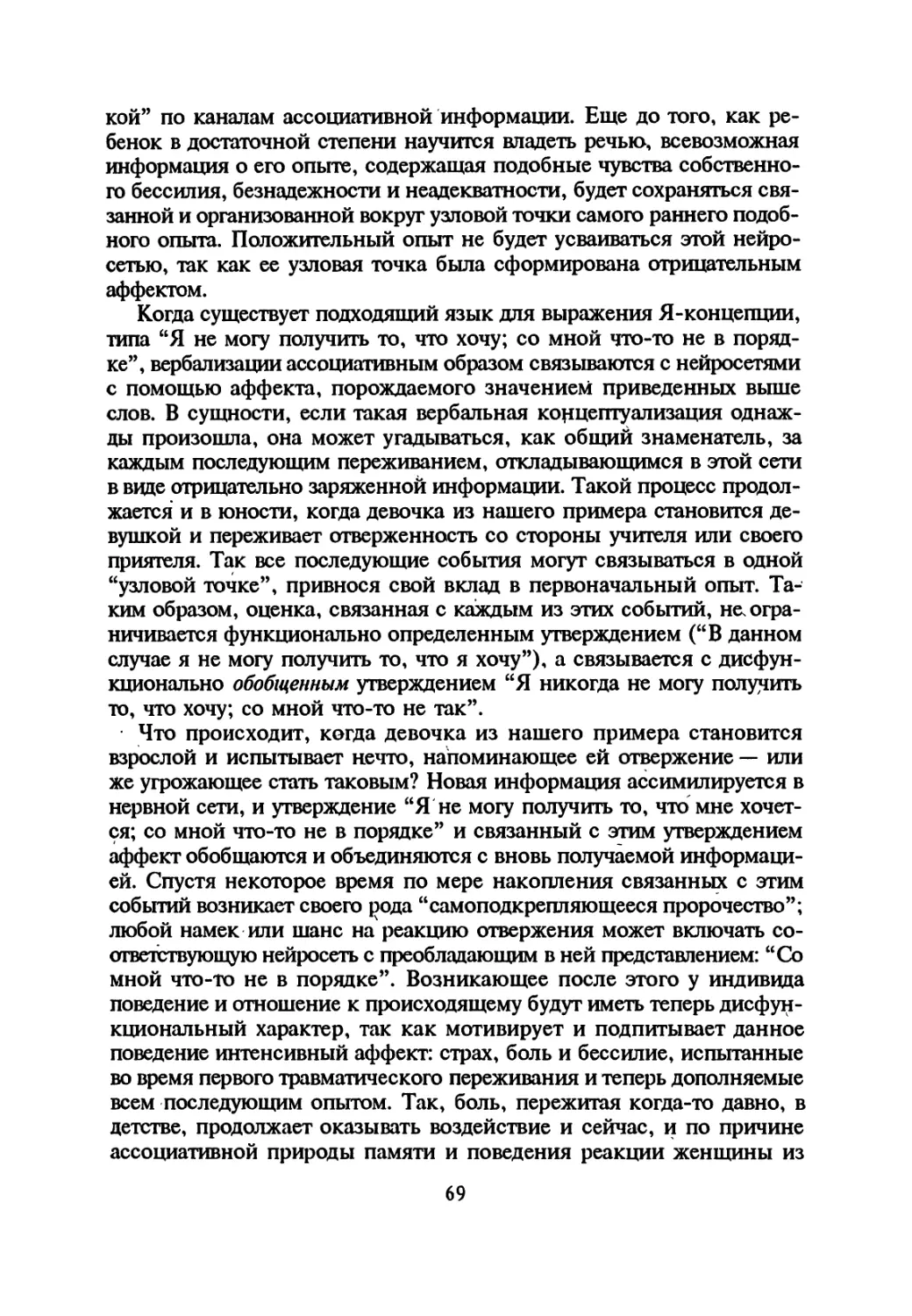

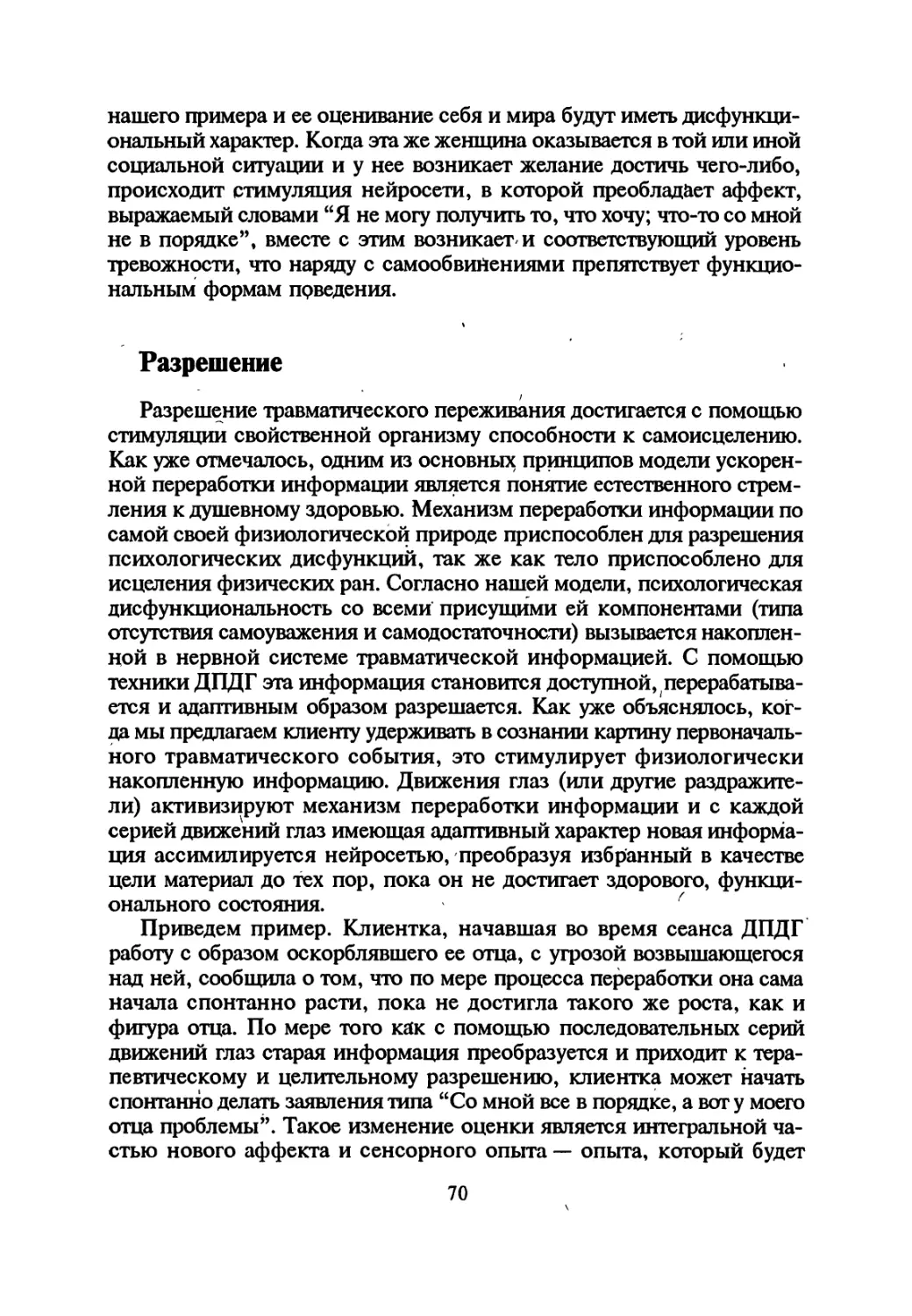

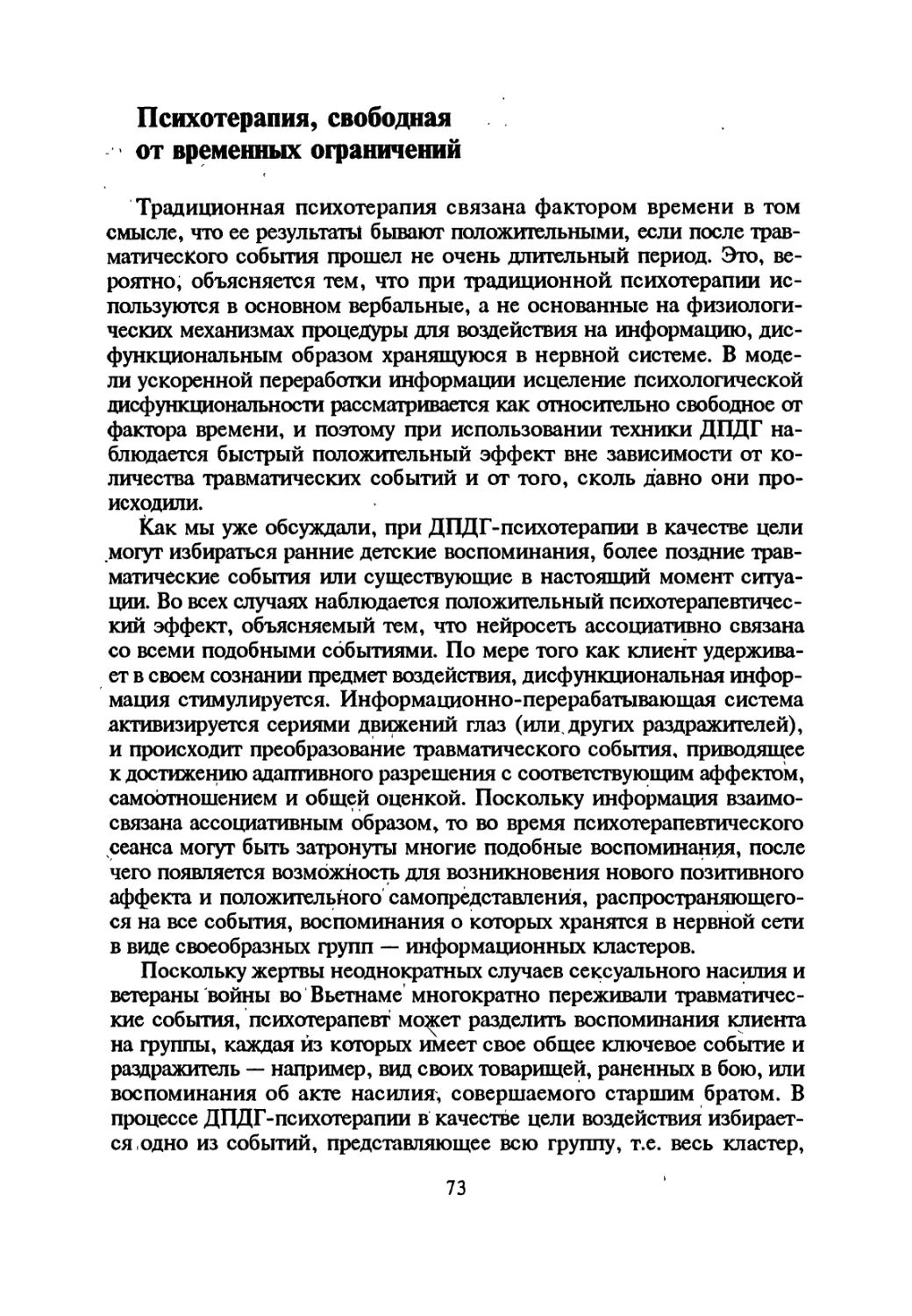

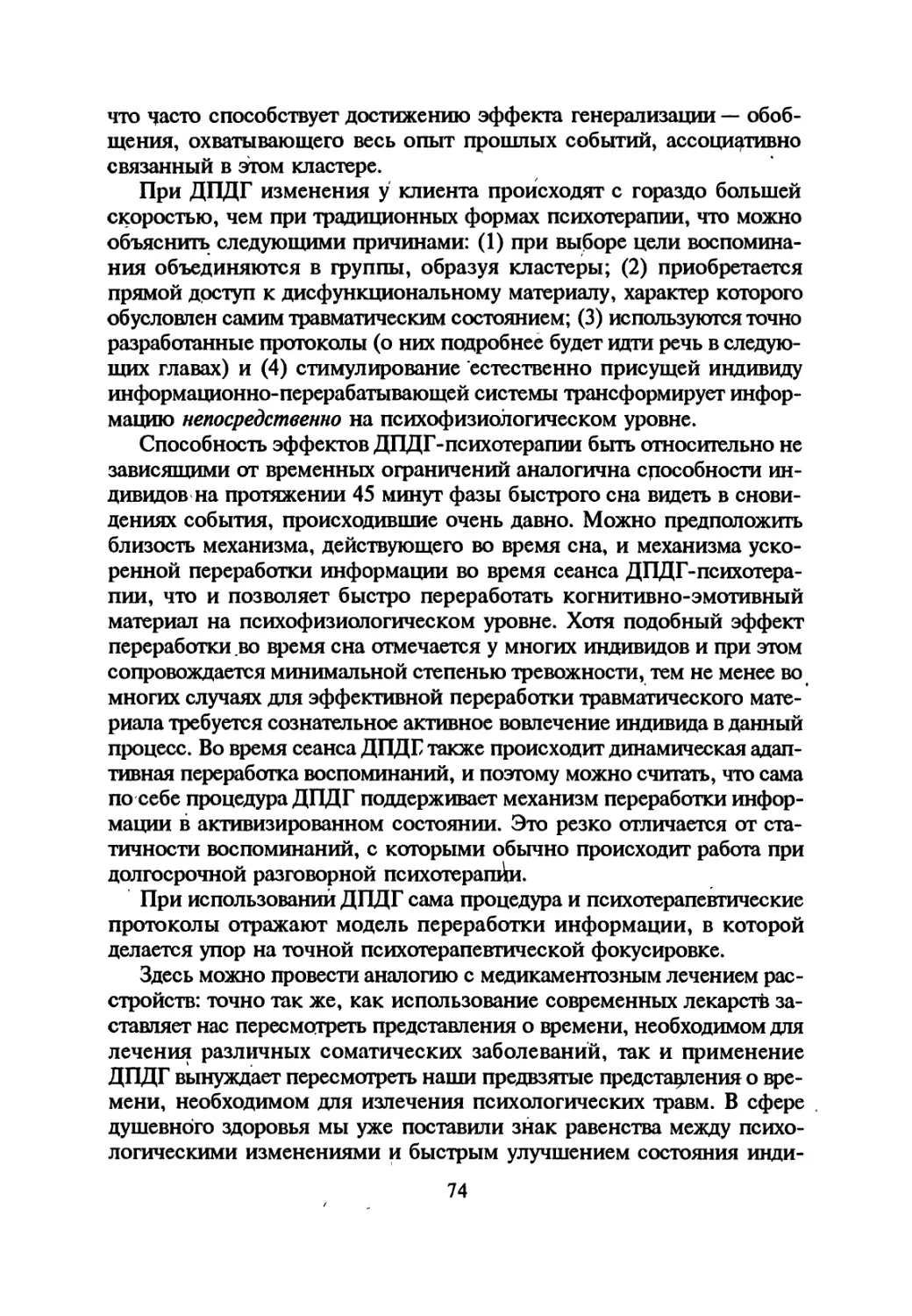

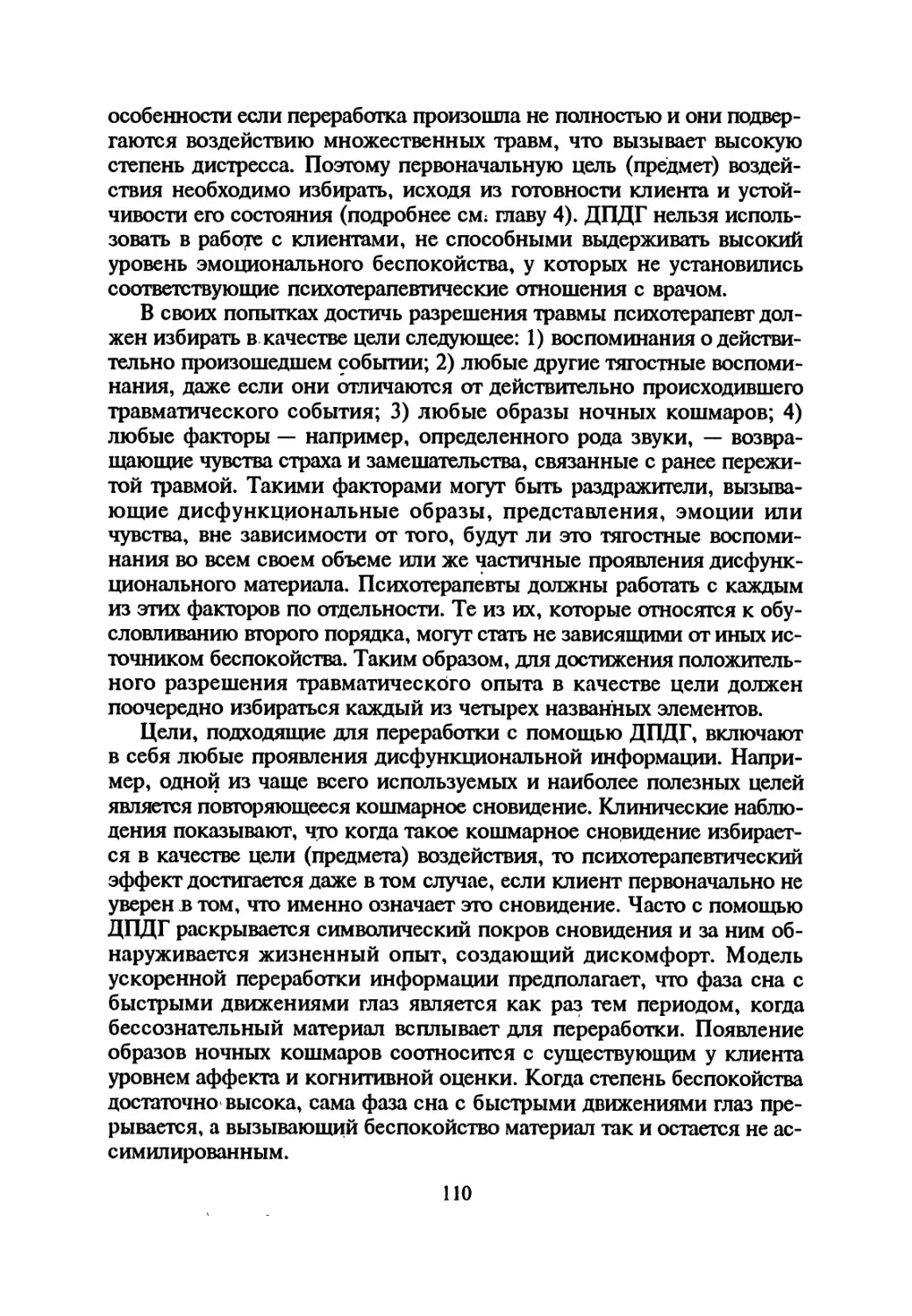

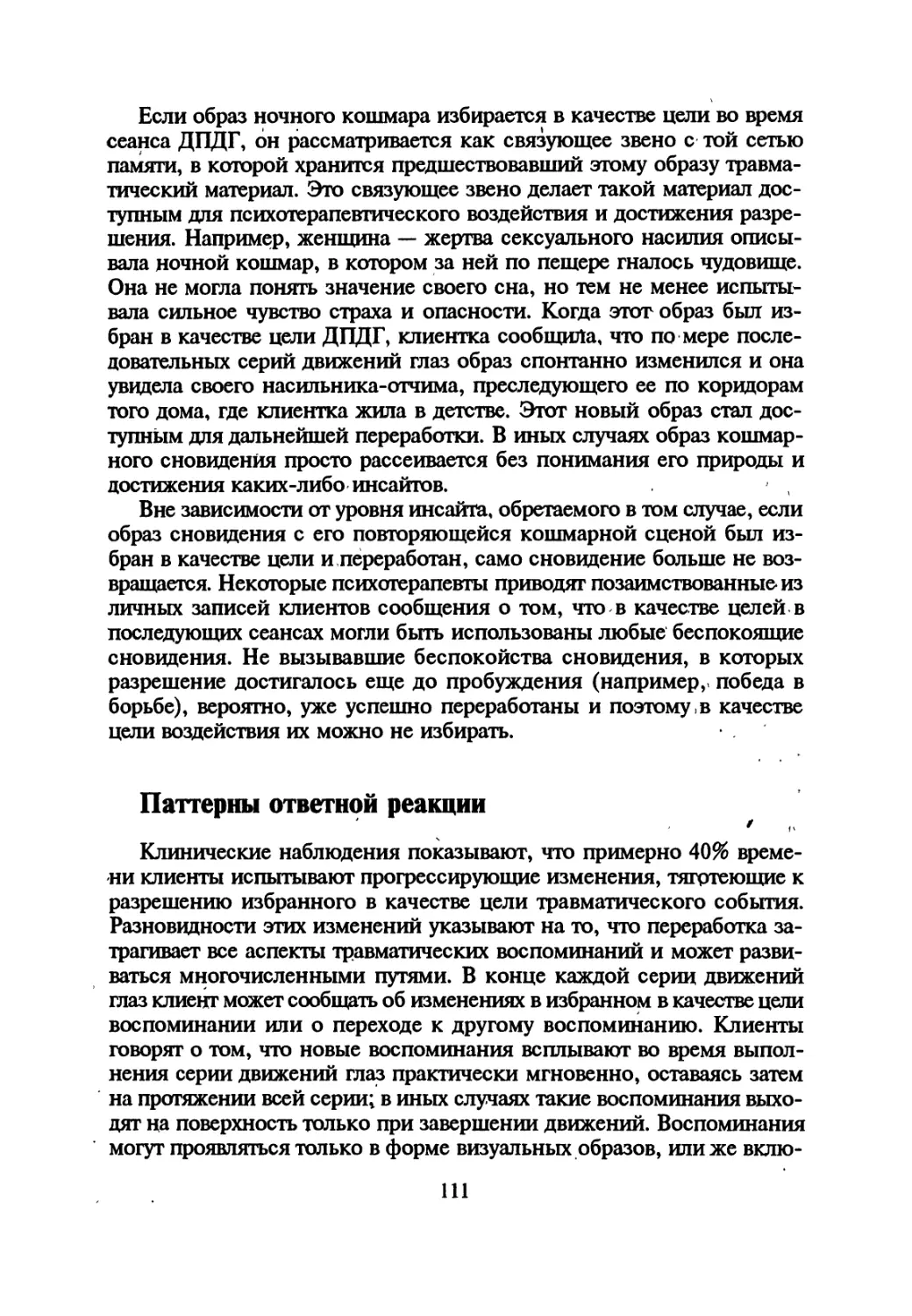

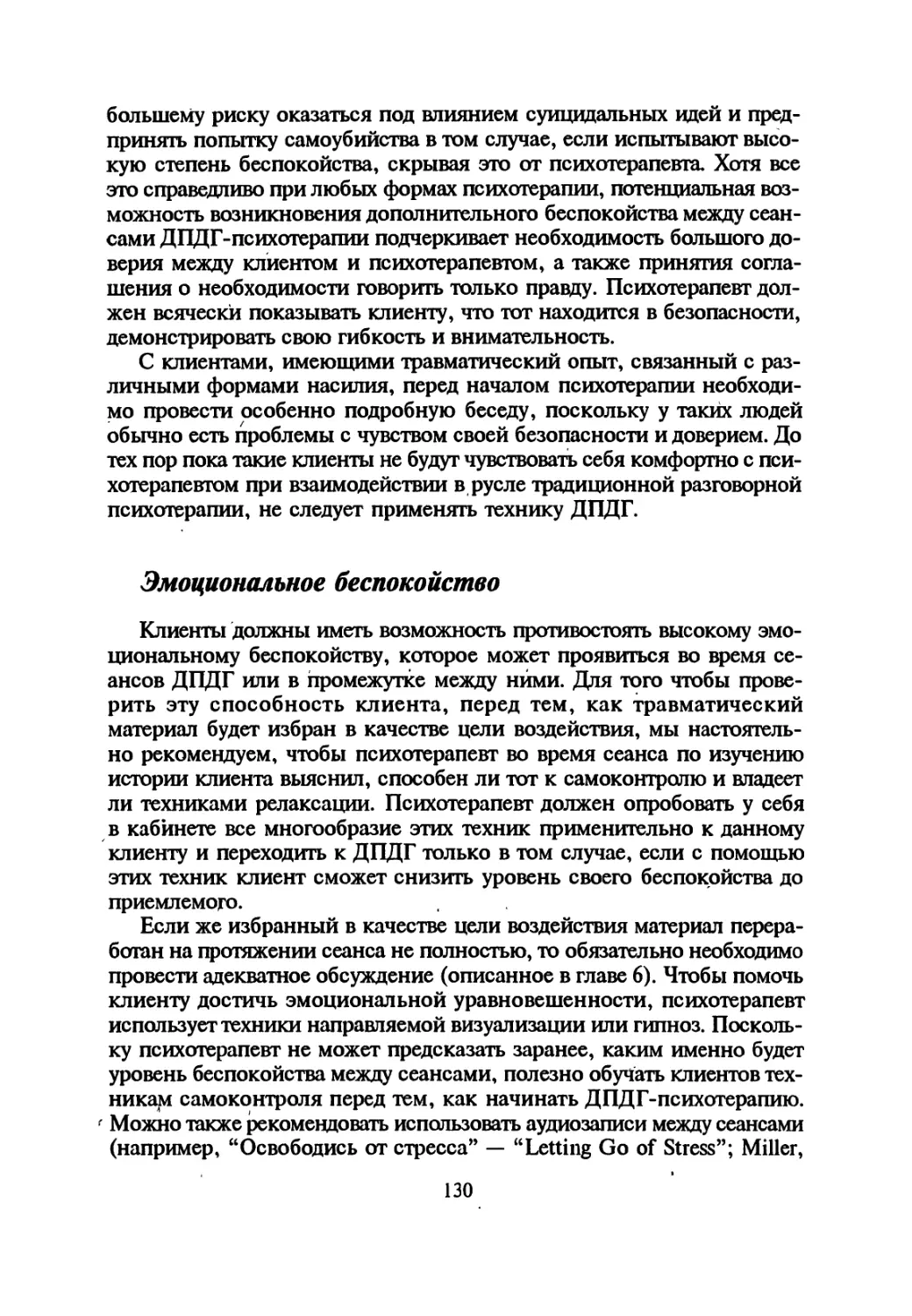

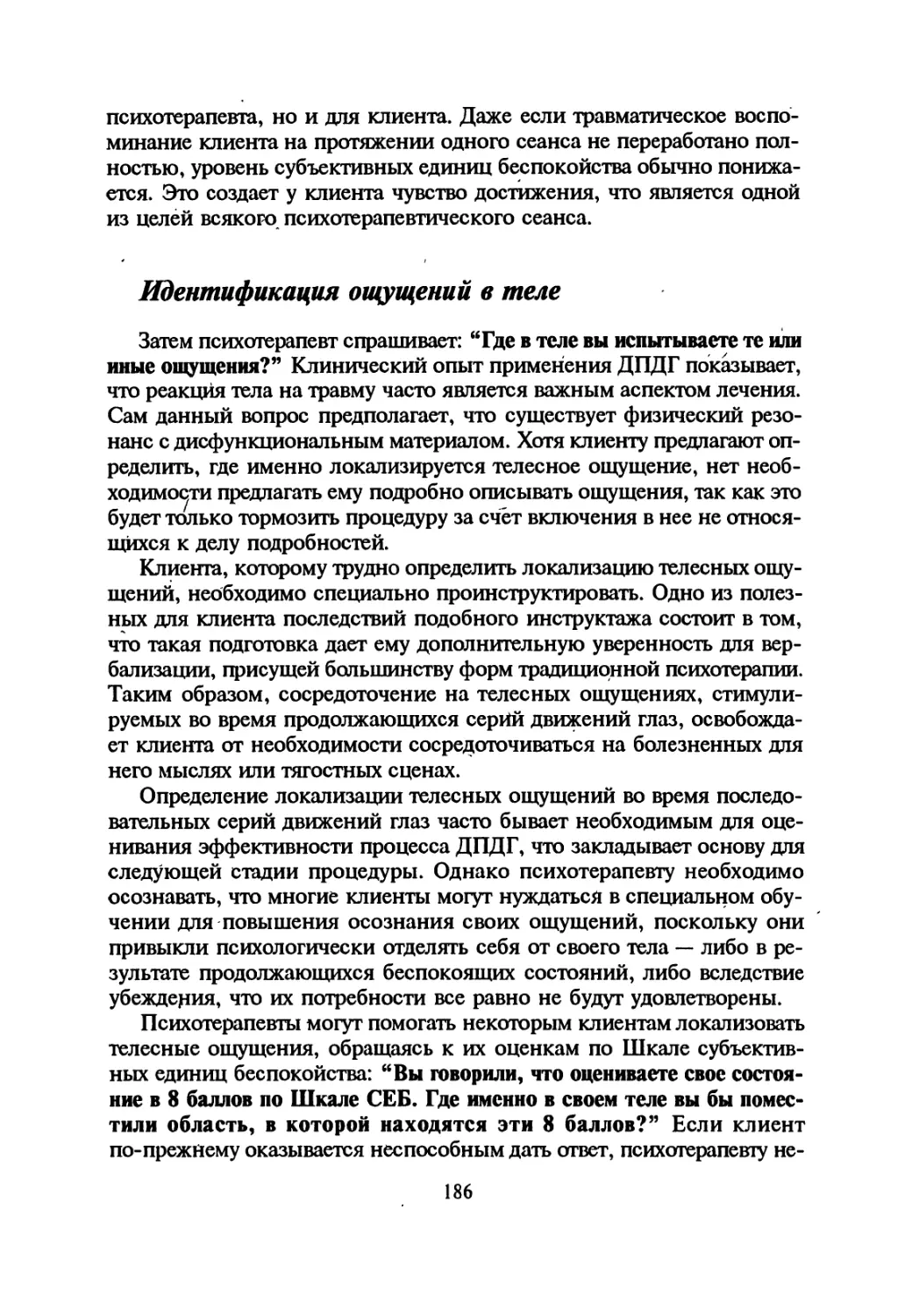

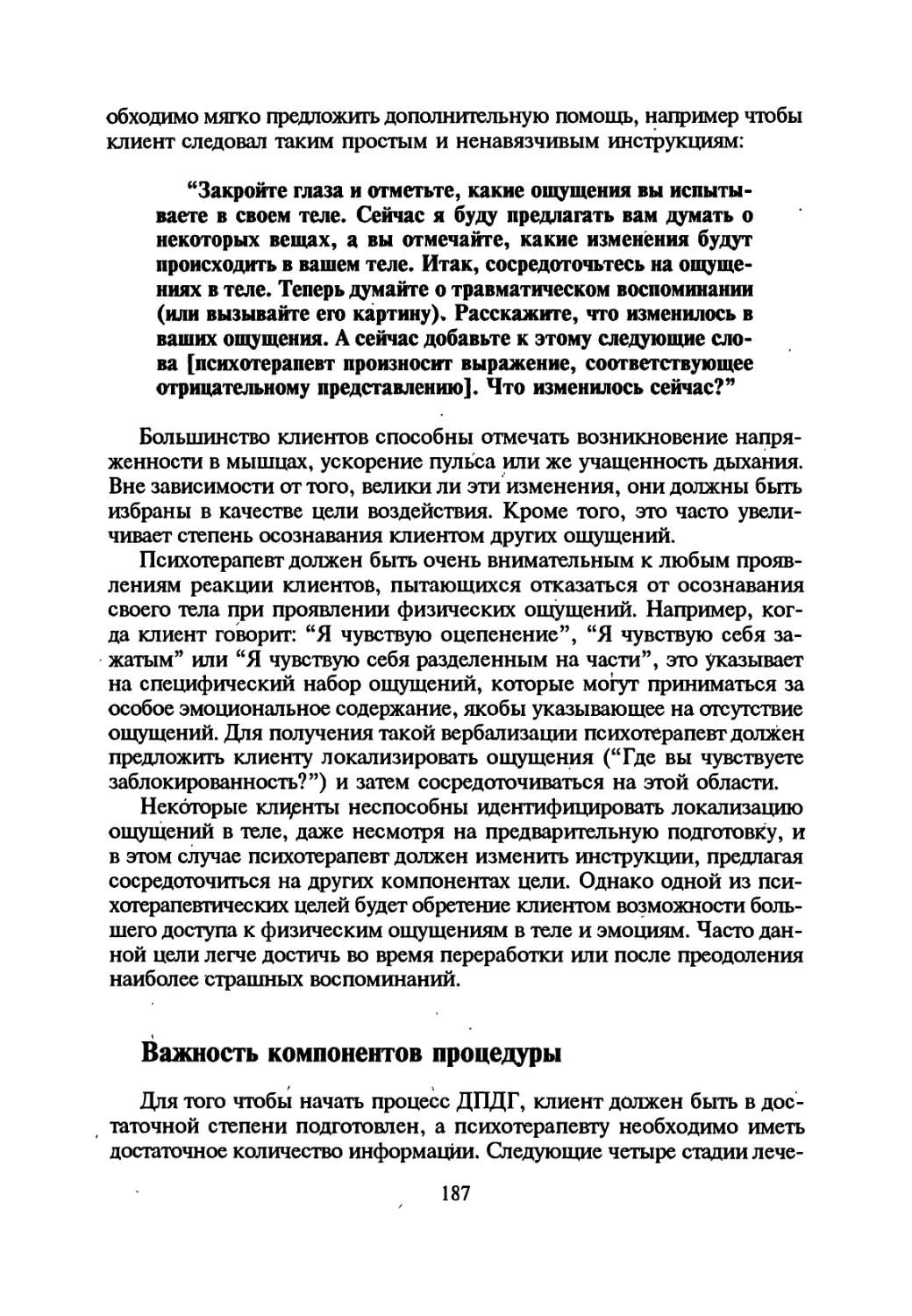

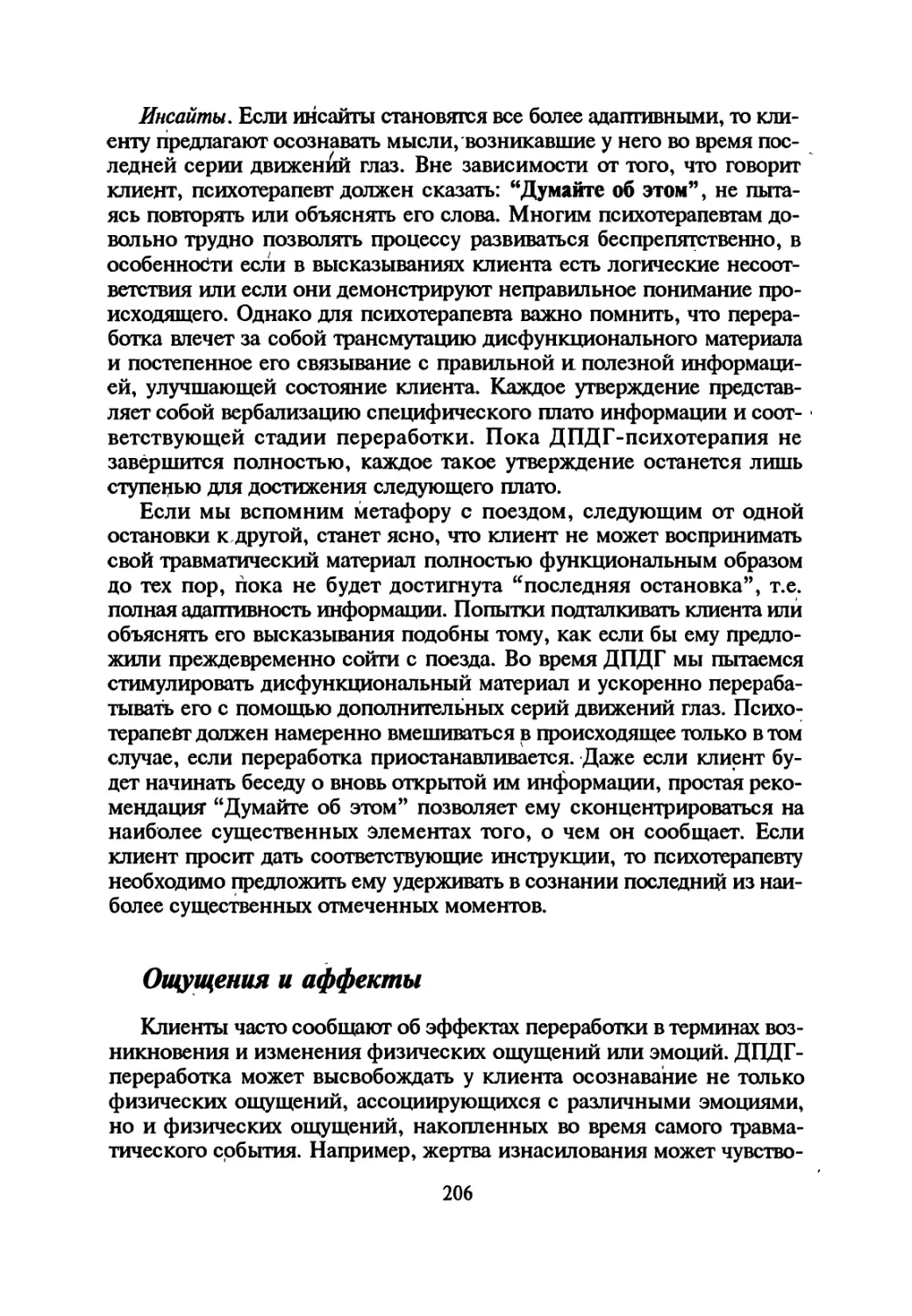

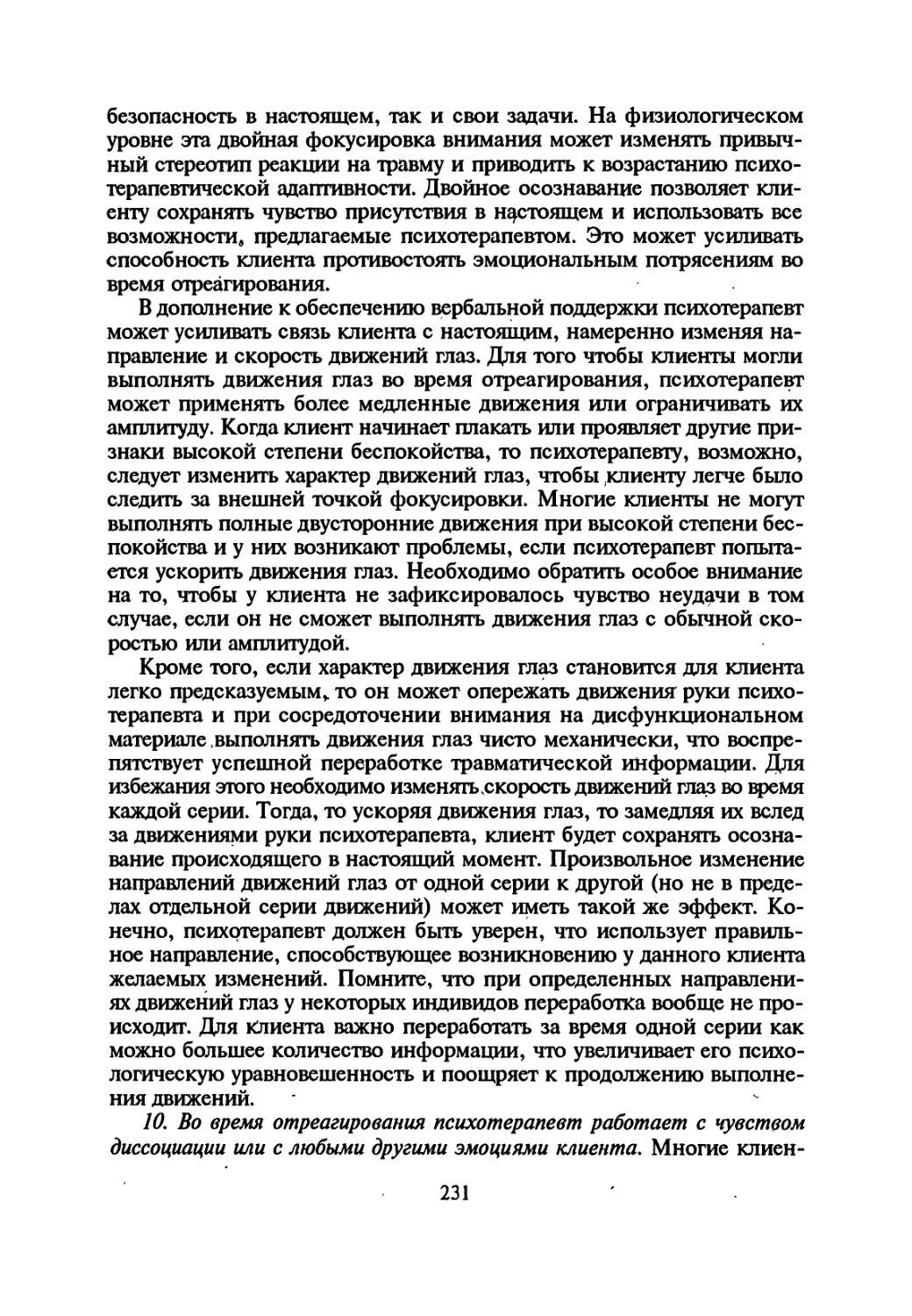

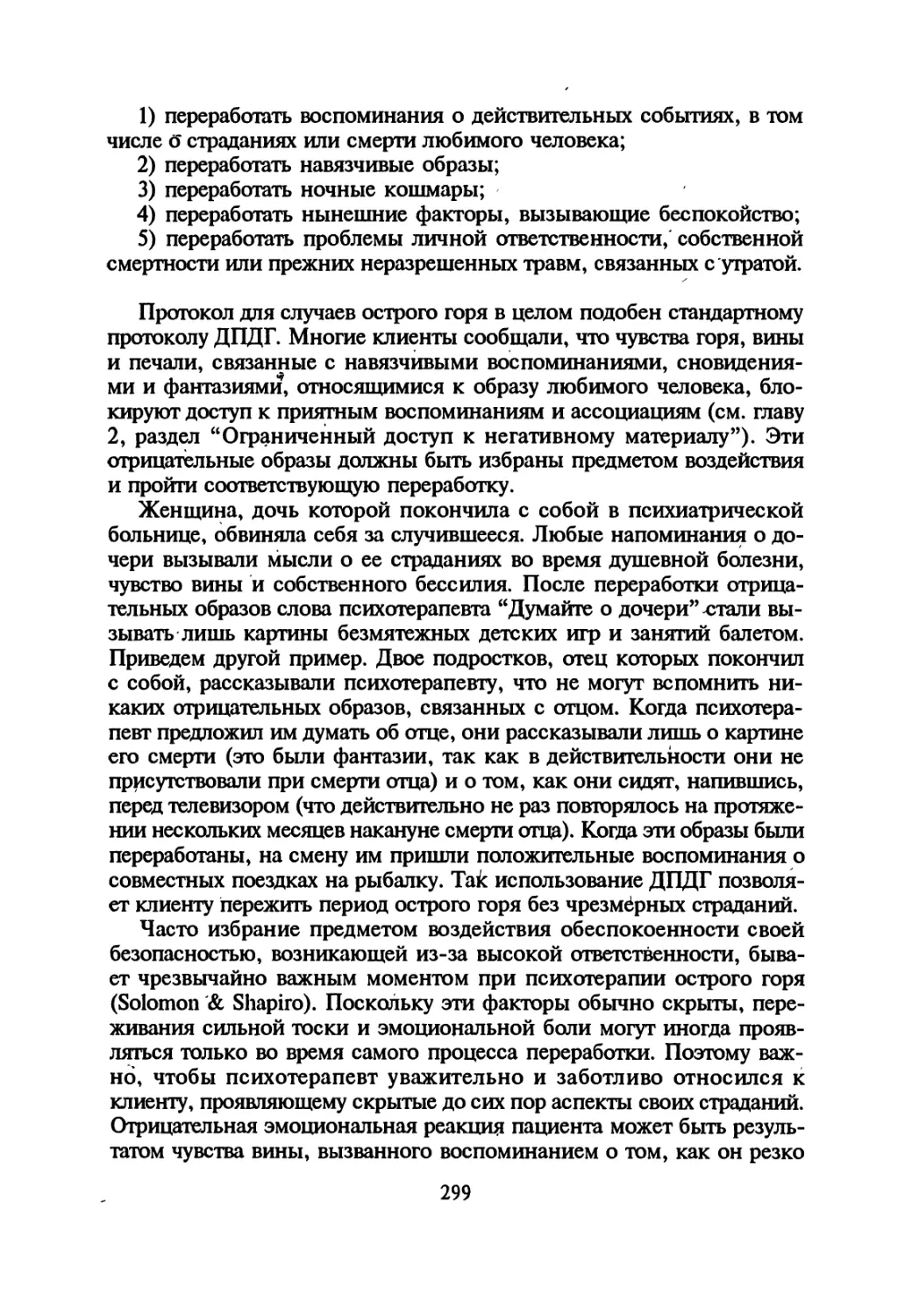

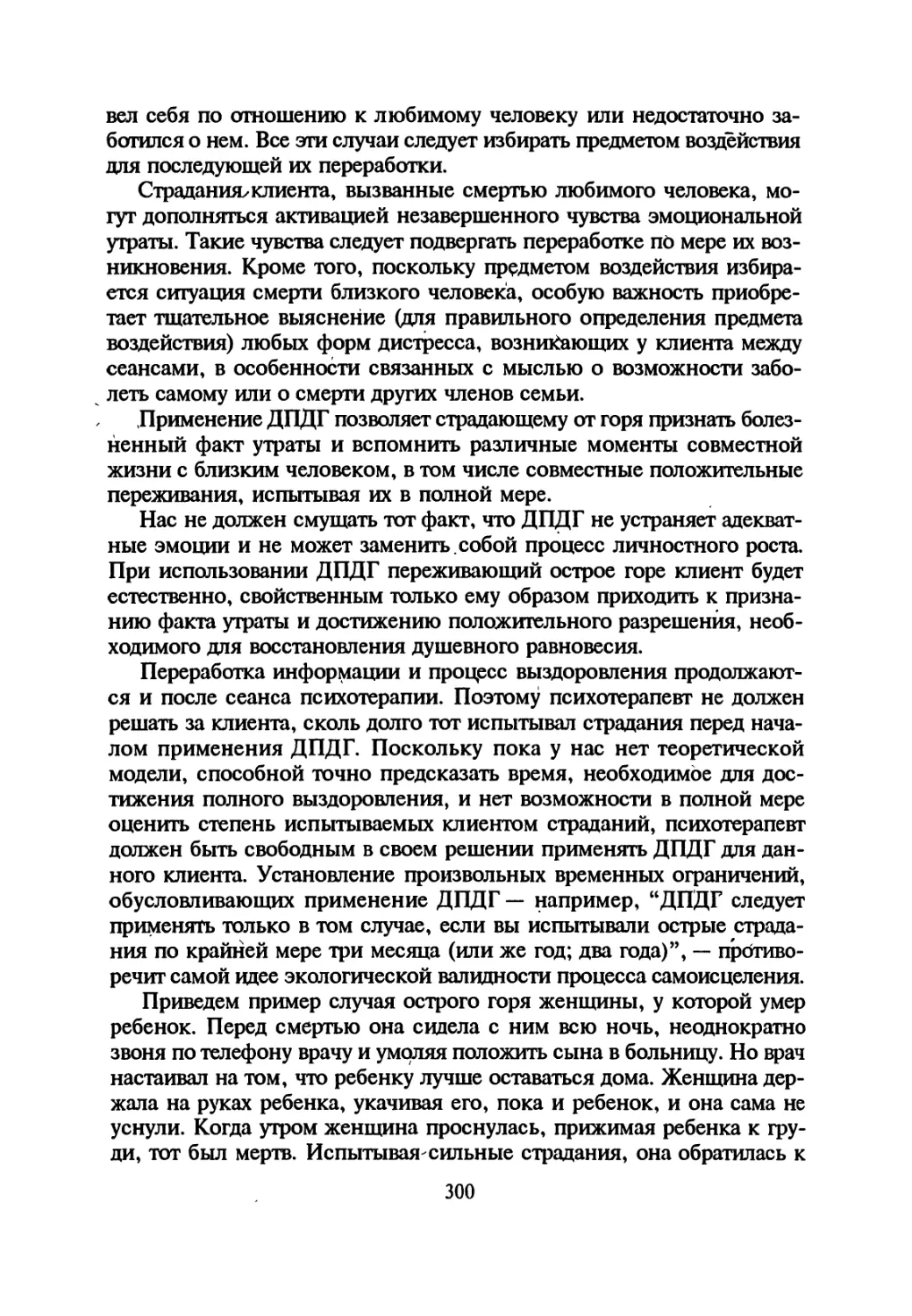

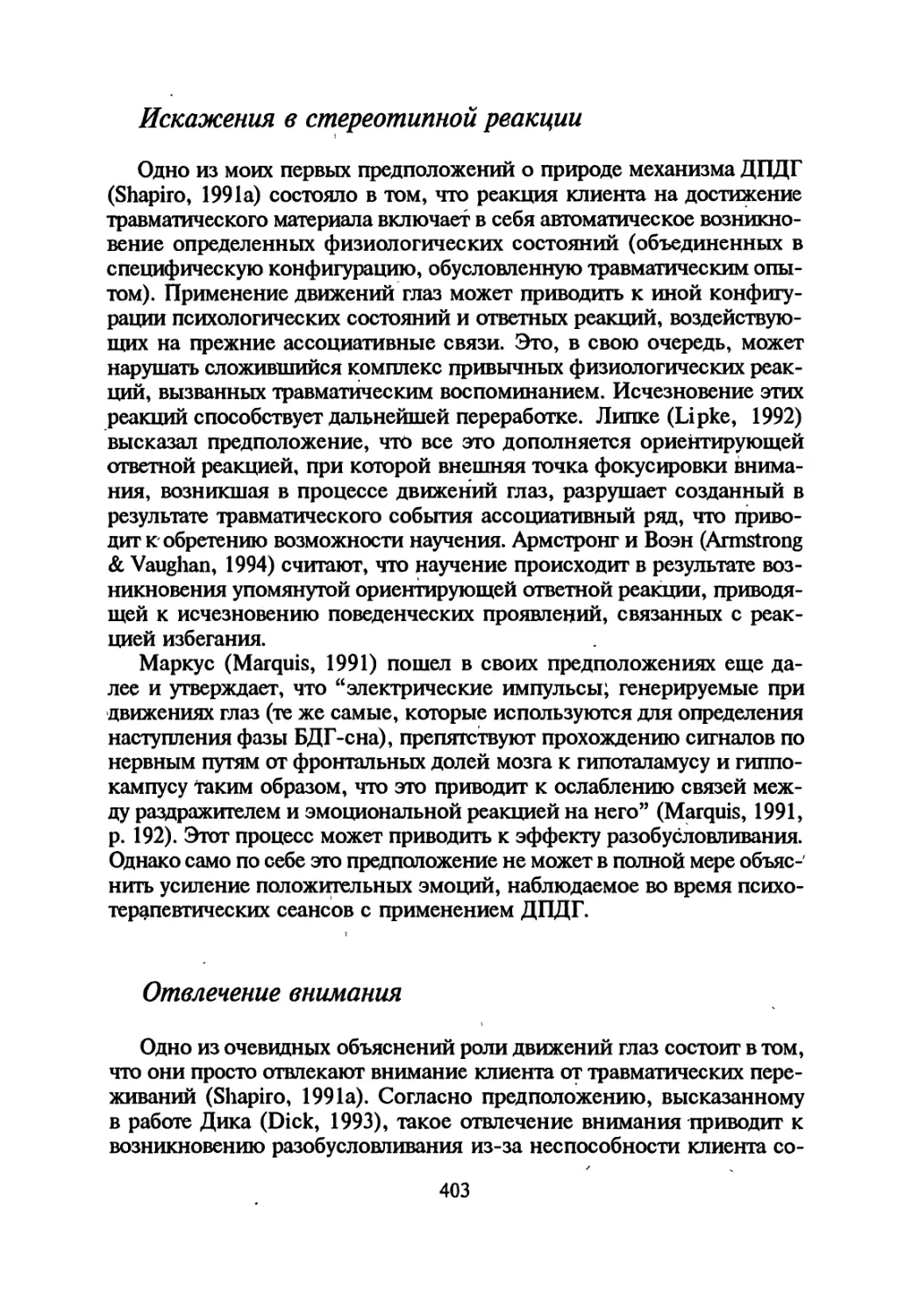

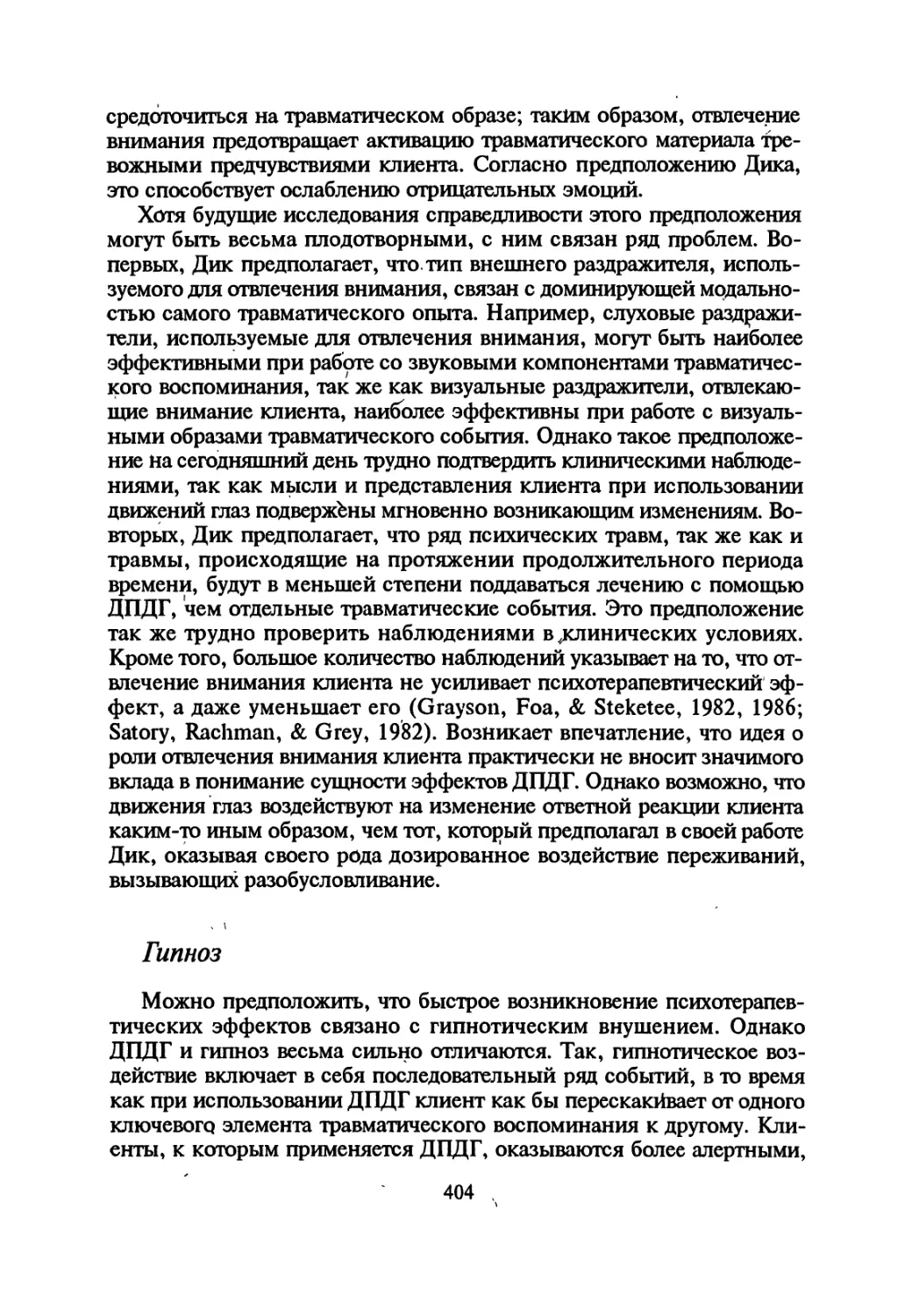

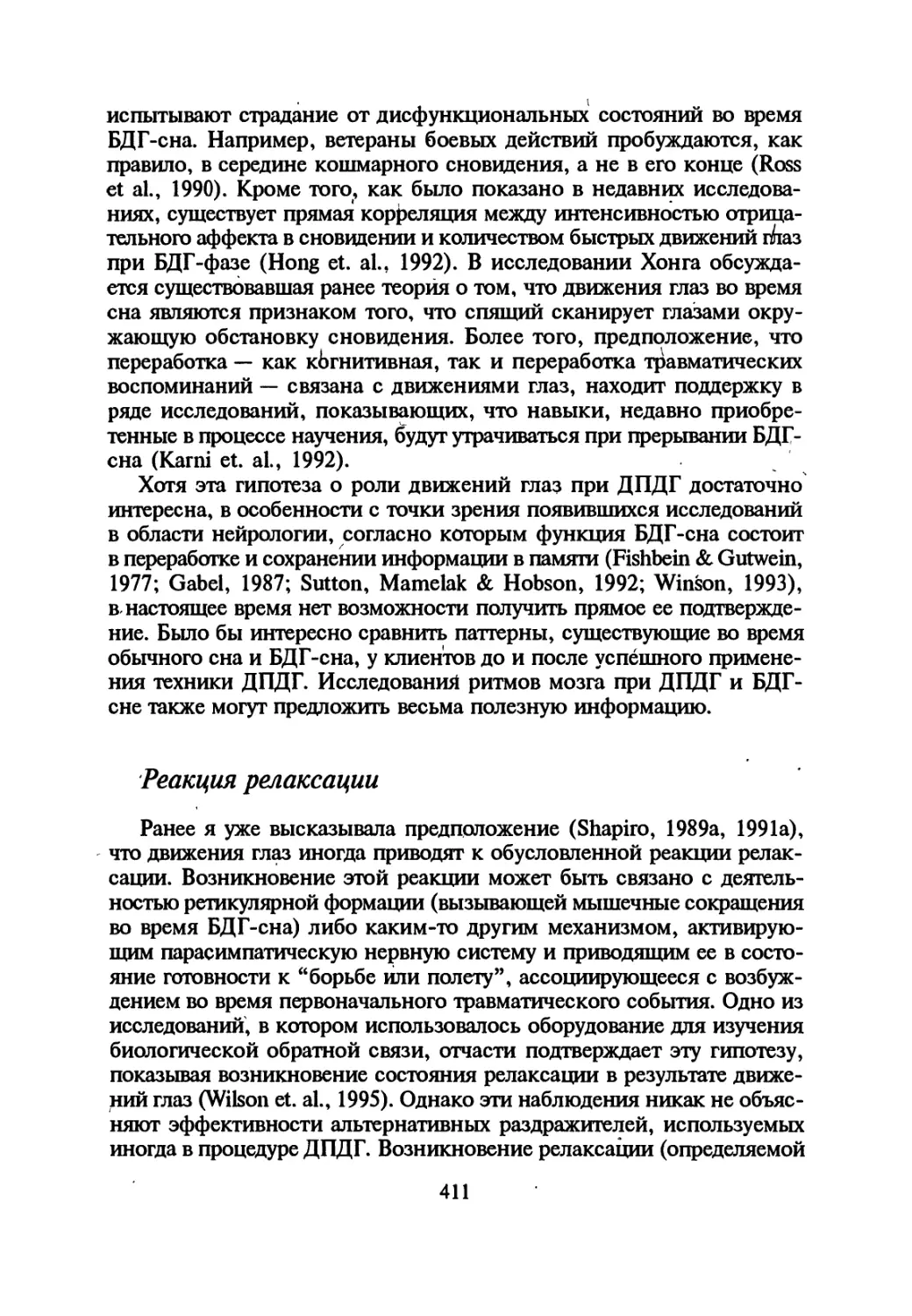

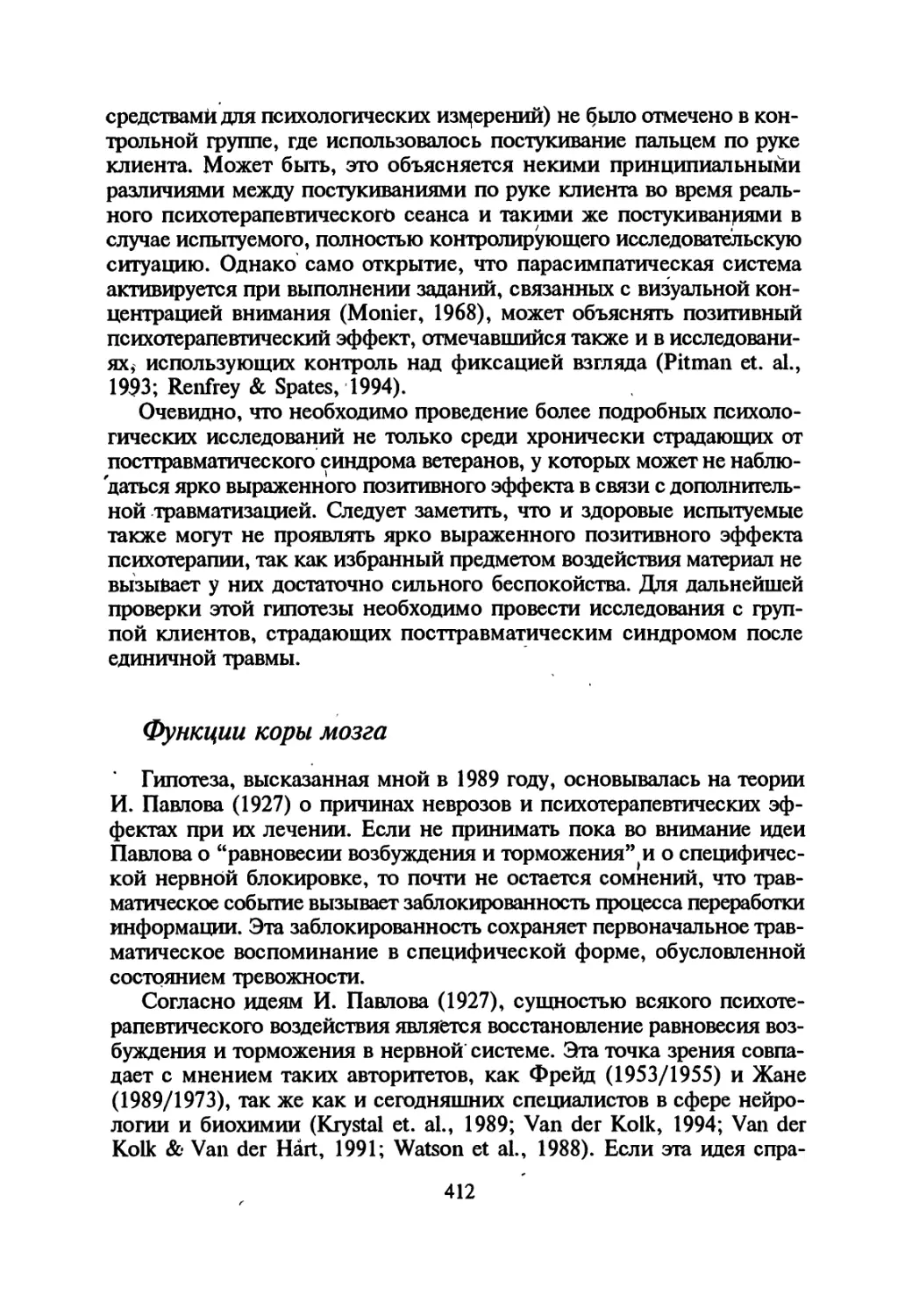

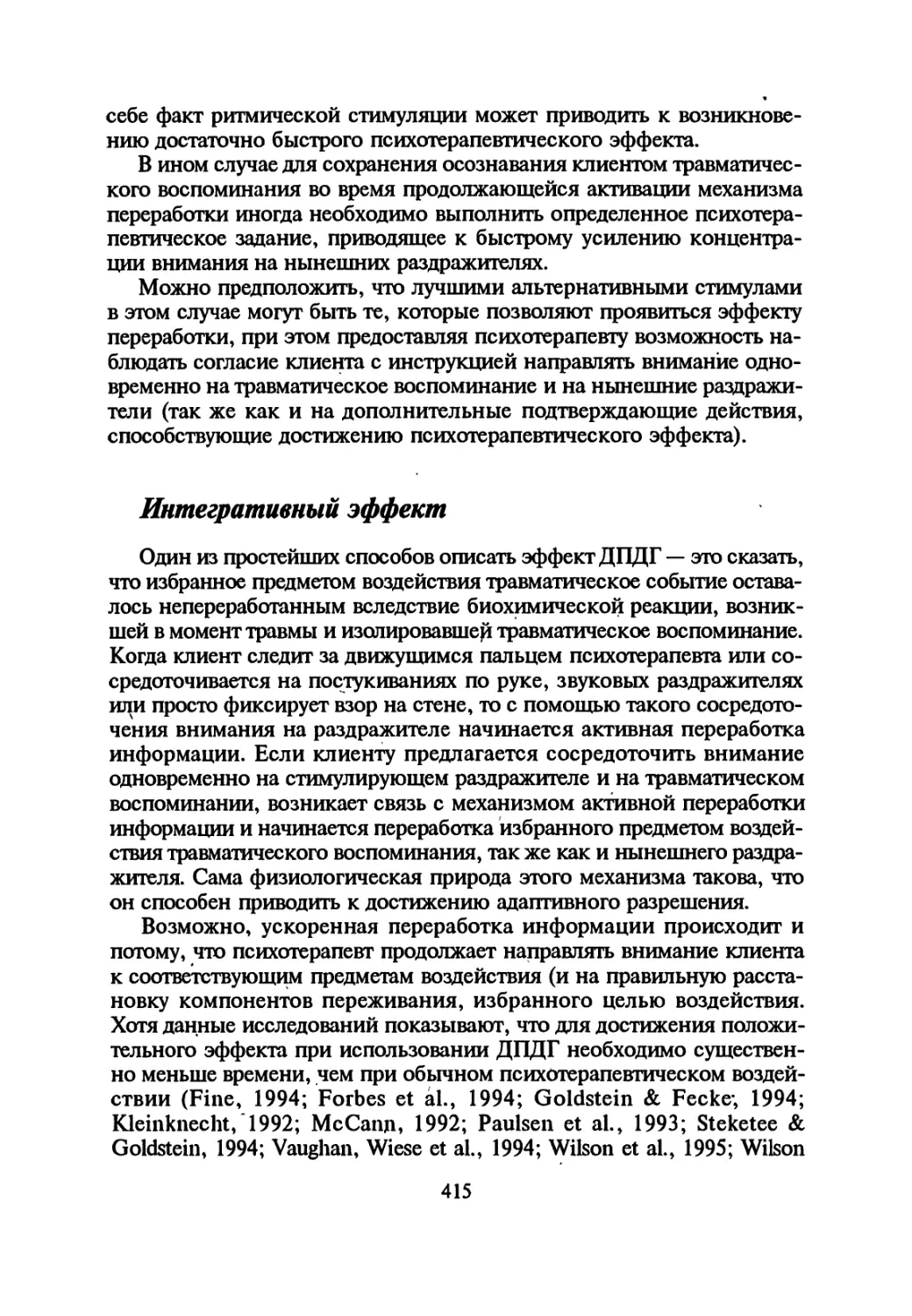

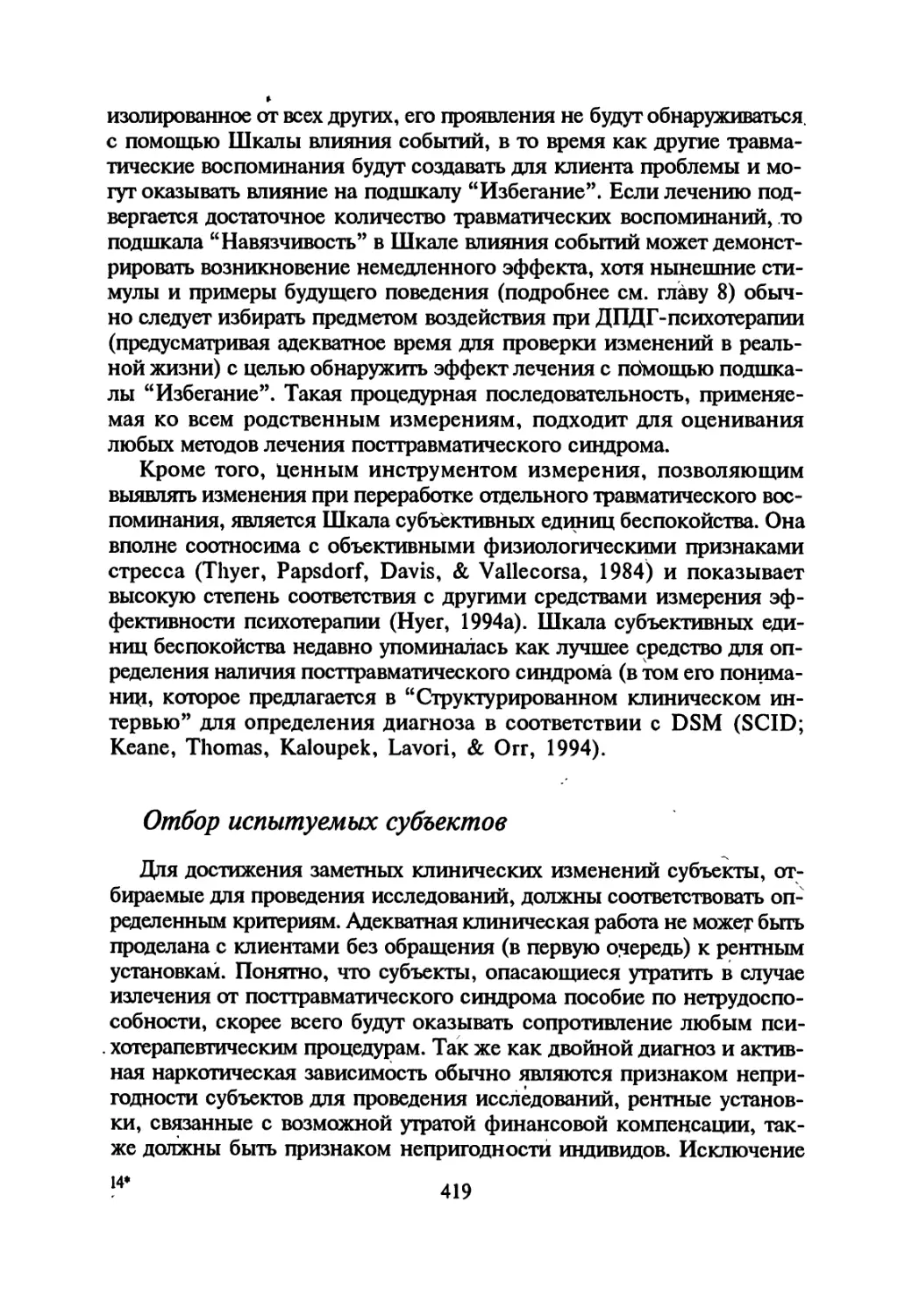

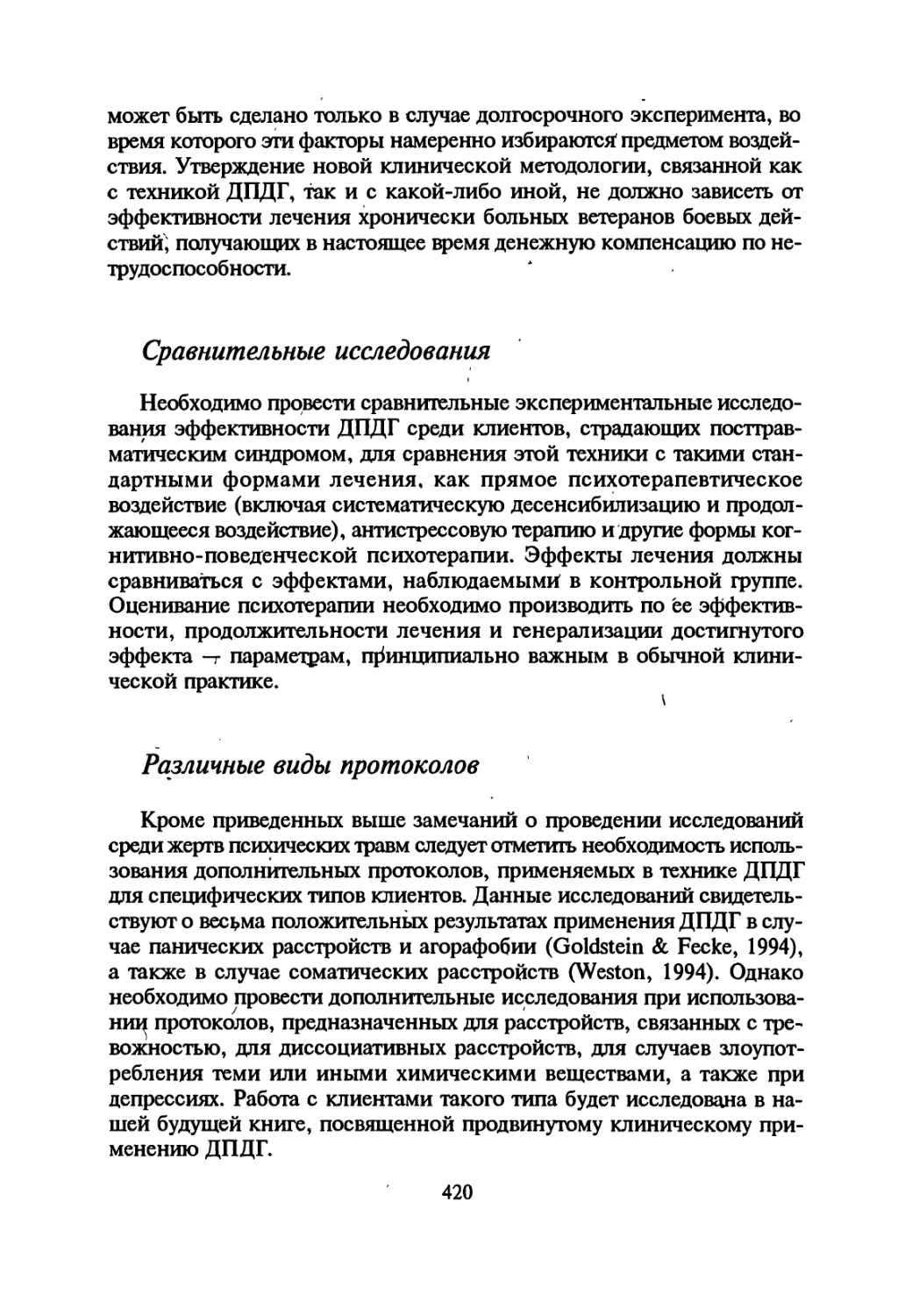

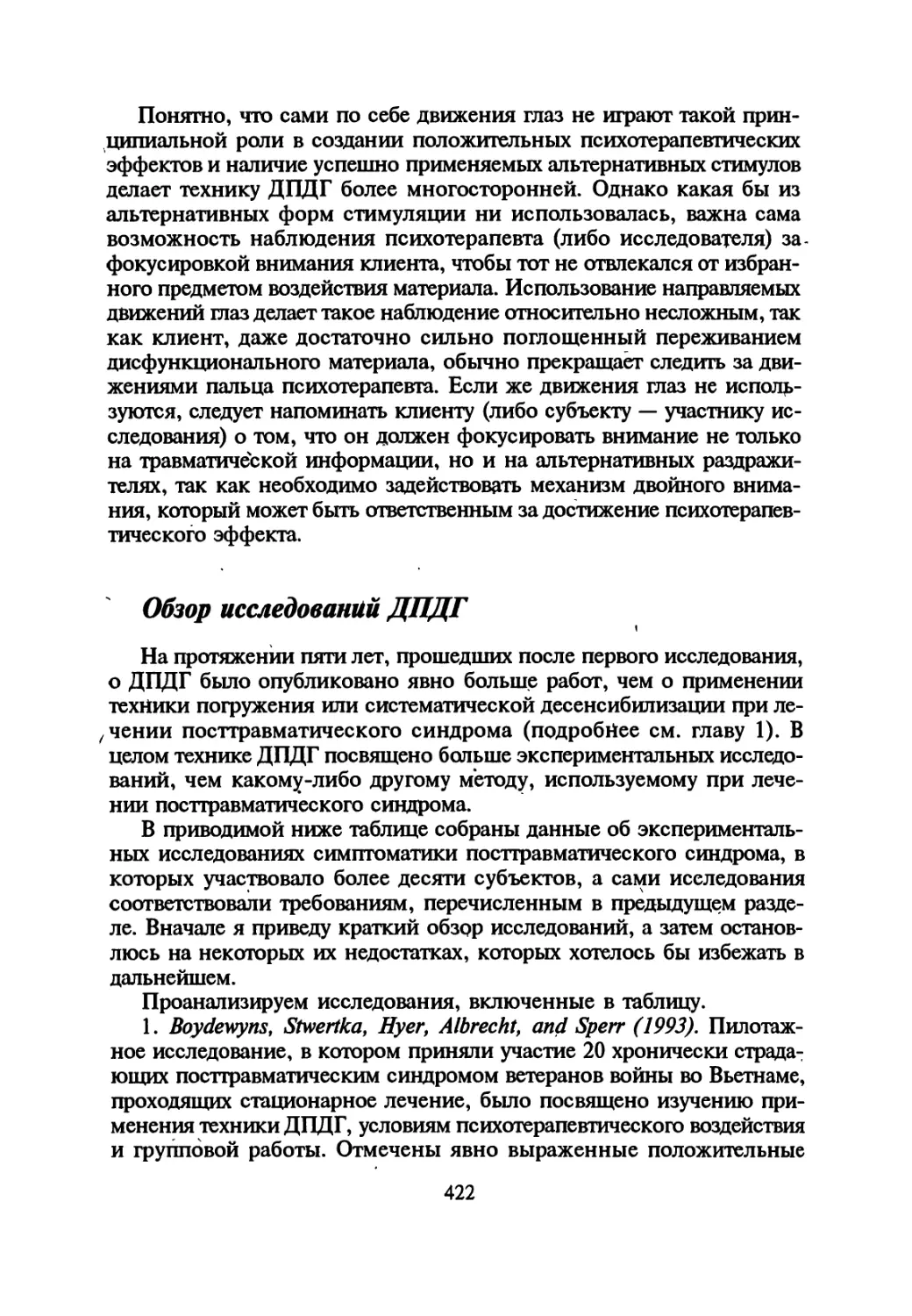

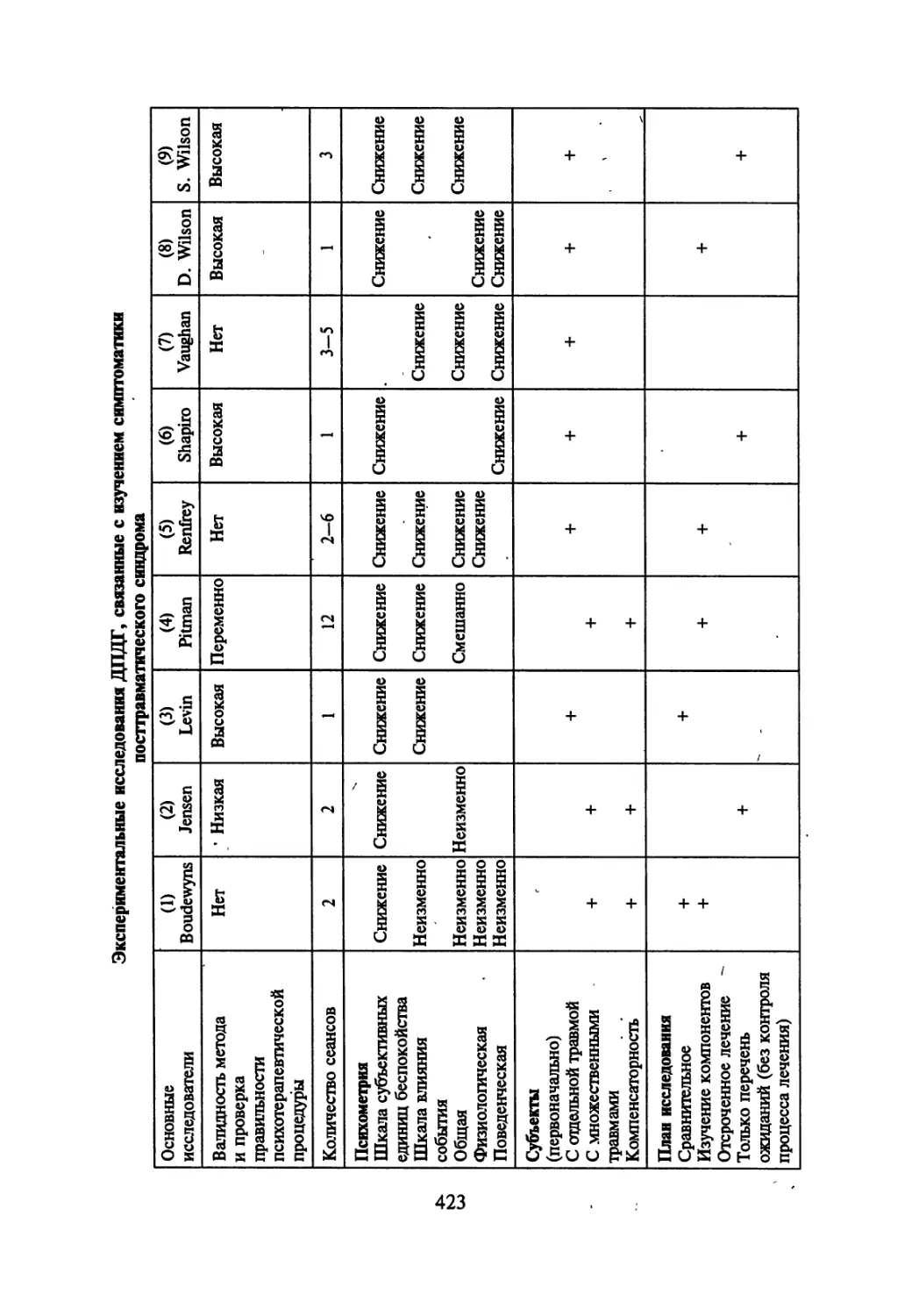

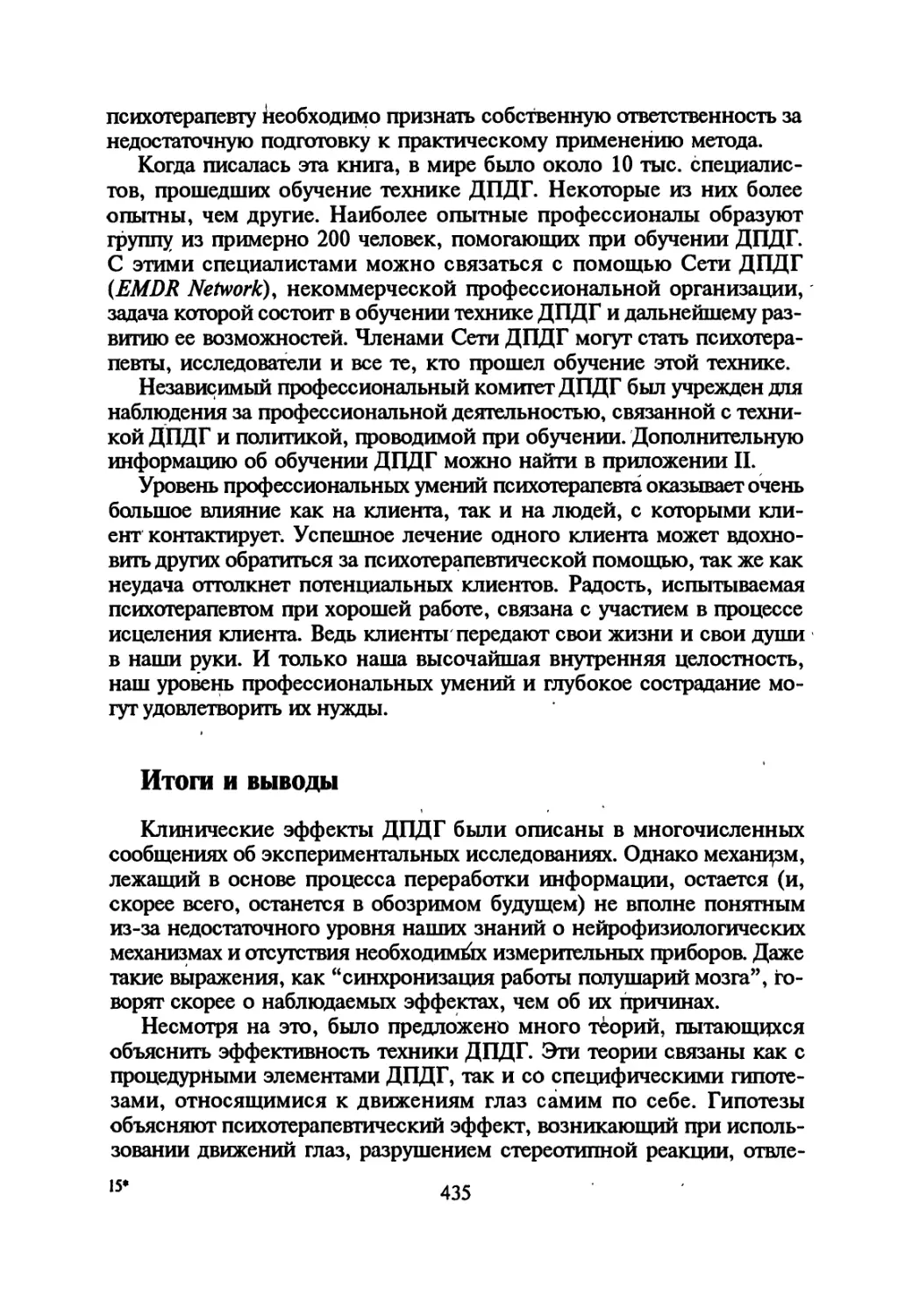

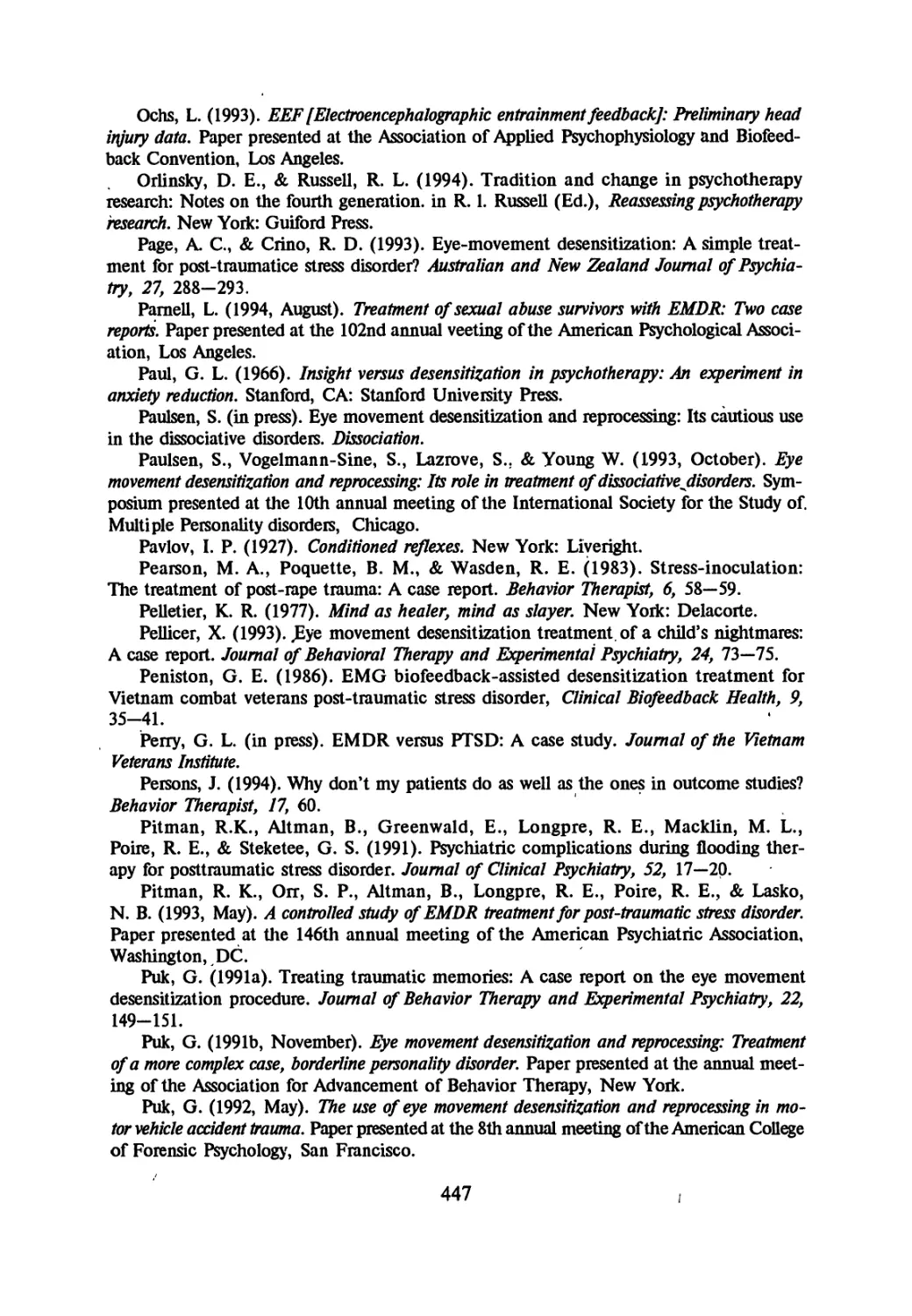

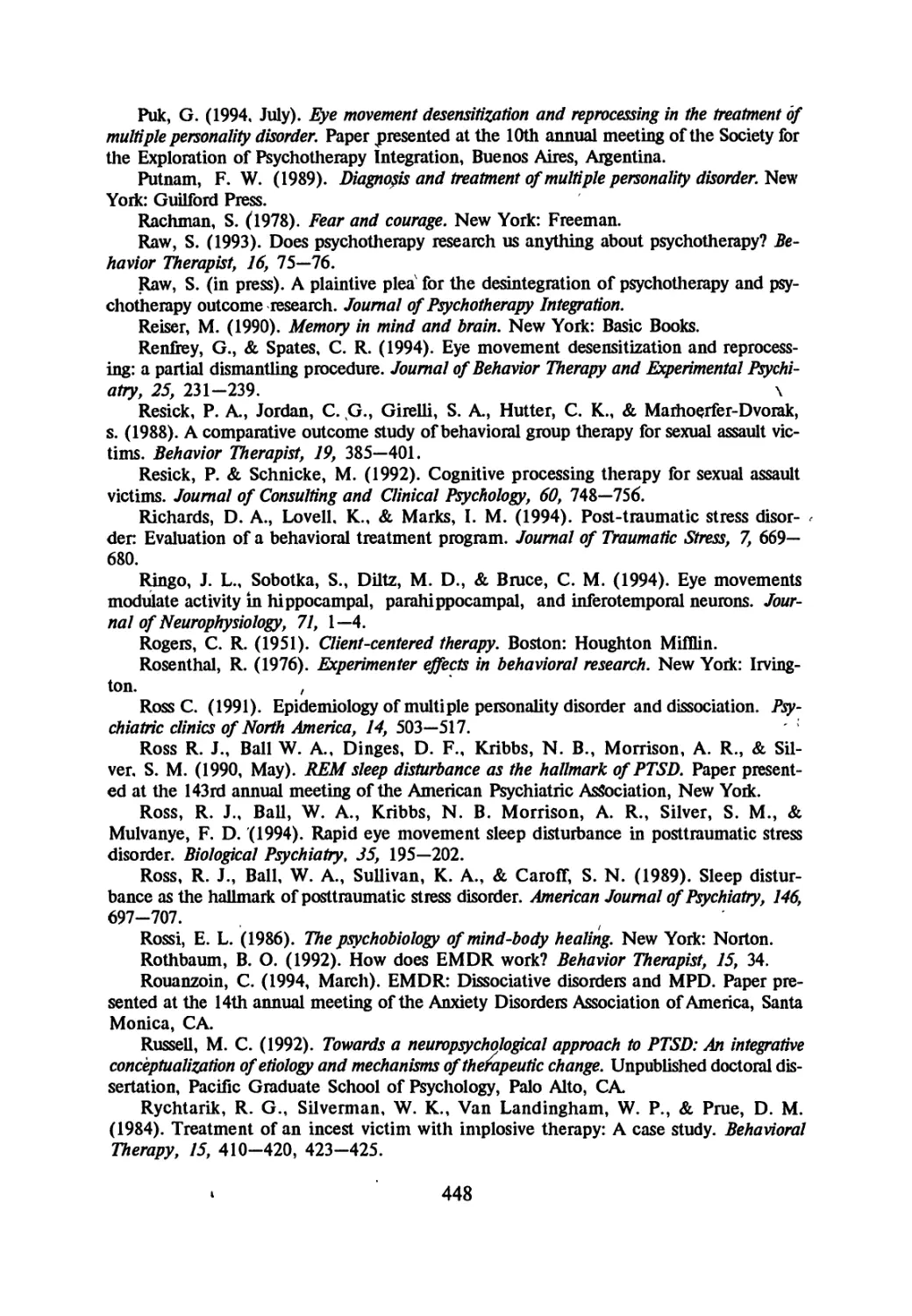

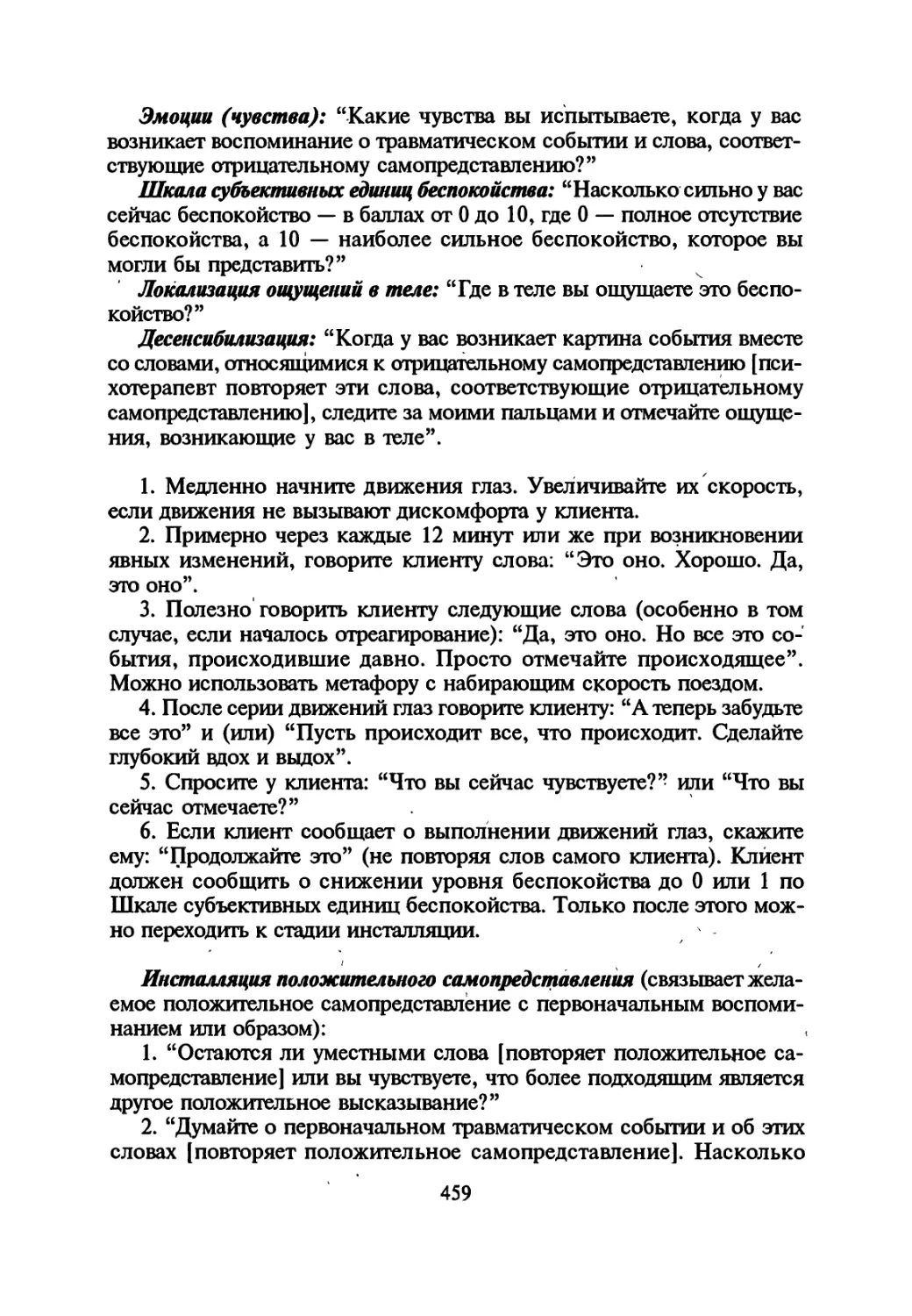

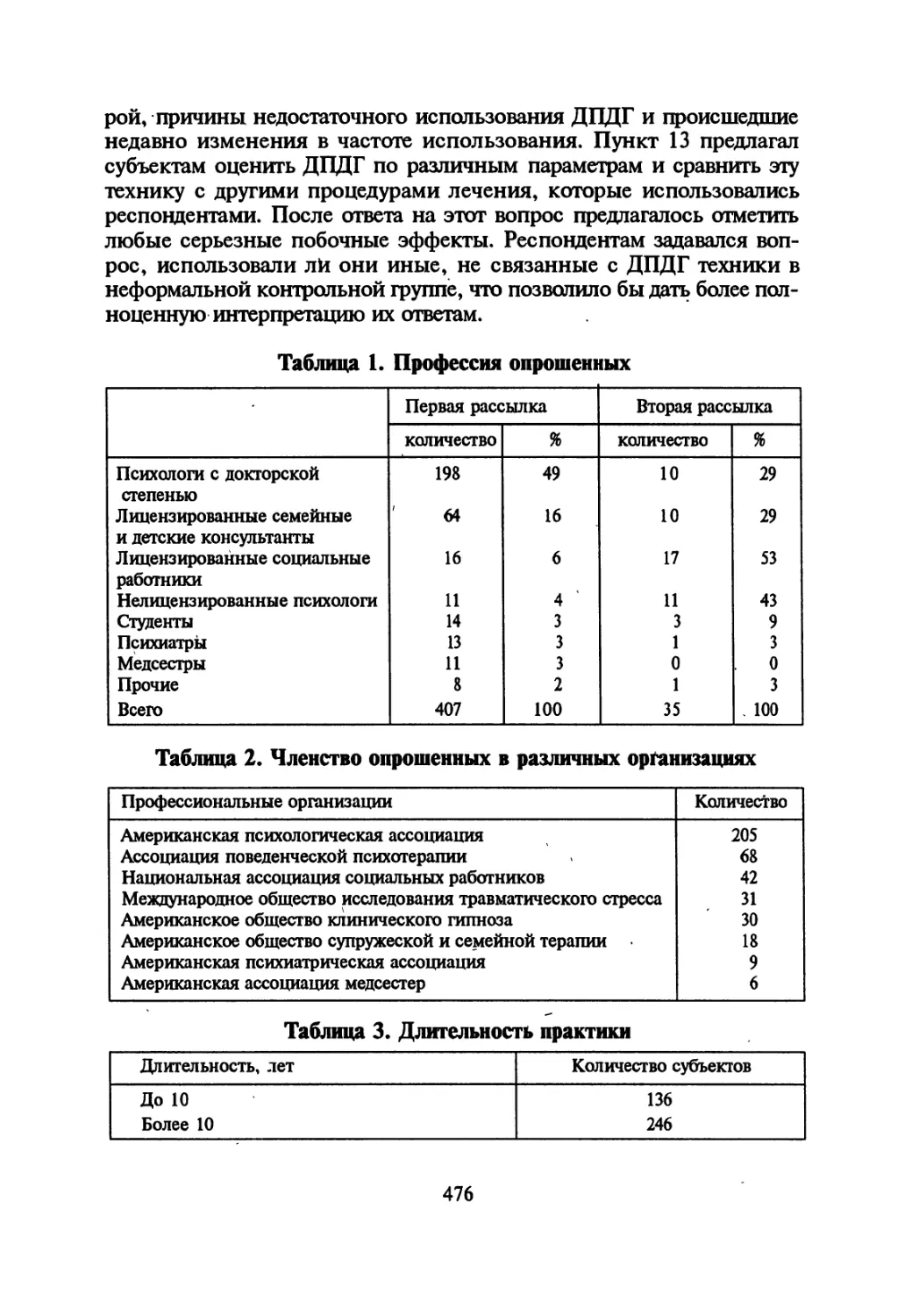

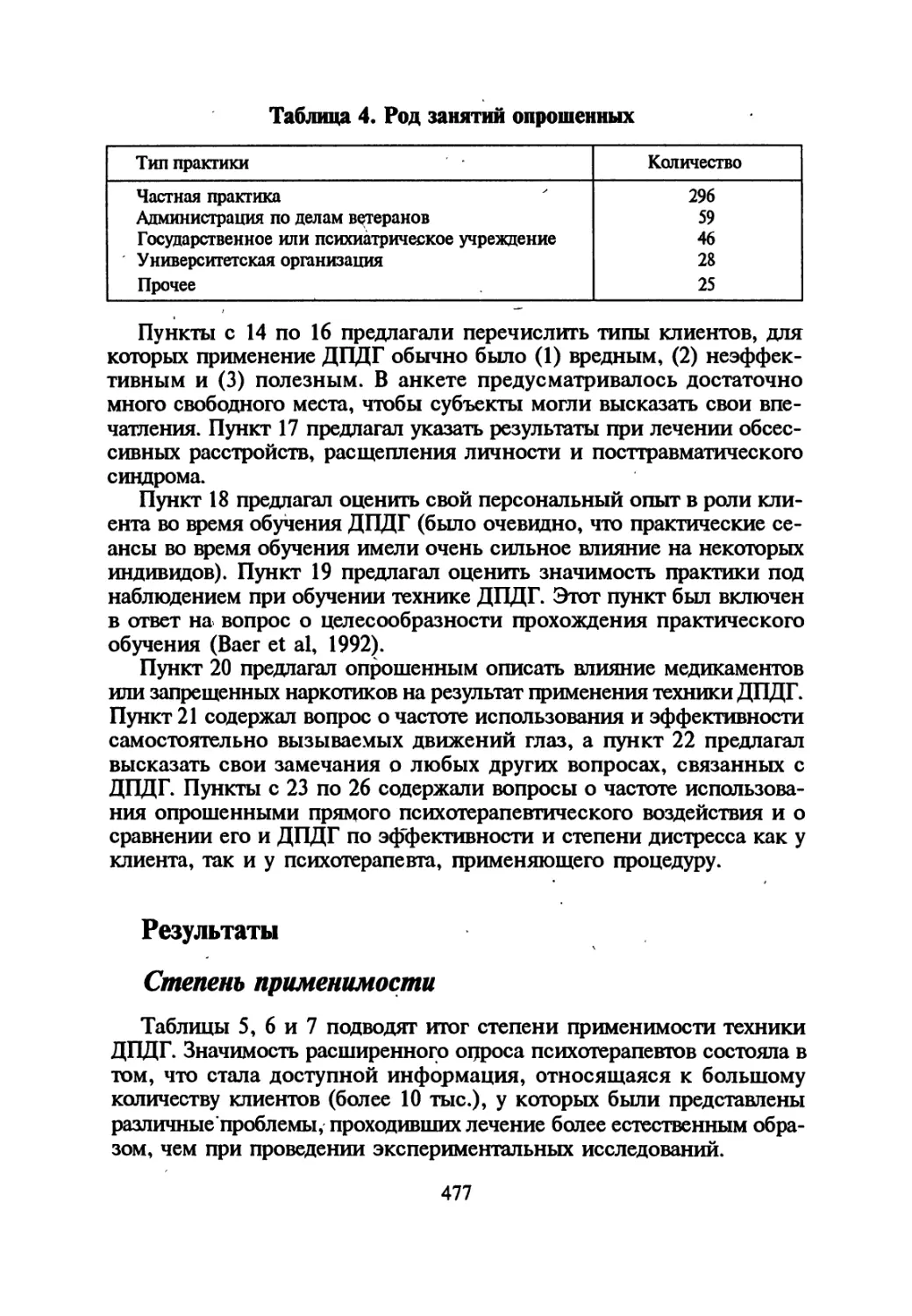

Данные об уровнях ШСЕБ и ШСП сразу же после проведения пси-

хотерапии, а также через один и три месяца показаны на рис. 3 и 4.

Несмотря на то, что субъекты в терапевтической группе проходили

только один психотерапевтический сеанс, из полученных данных мож-

но сделать вывод, что была достигнута существенная степень десен-

сибилизации и выраженная когнитивная перестройка восприятия трав-

матического события. В дополнение к количественным измерениям,

основанным на сообщениях самих субъектов, я отмечала подтверж-

дение изменений в выраженности симптомрв. У четырех из двадцати

двух субъектов, изменения как в поведении, так и в симптоматике

подтверждались сообщениями супруга, родителей или лечащего вра-

ча. Во время неформального психотерапевтического сеанса, проис-

ходившего через шесть месяцев с участием примерно половины учас-

тников исследования, также отмечалась устойчивость психотерапев-

тического эффекта.

ш

ш

О

о

о

о

ф

VD

I

S

«3

ф

ф

3

X

5 4-J

7.45

*'' >*

', '/^Ъ

т

Ы •Ах'"

t/^A

5\»/*-V

</•*. Щ

>'f"vt

« %*&А'

0.63 °-73

f\ H О ^^^^^^^^^нЁ&ВзВя^гш

ш^шшшЛ Е«ШШ|

7.54

Z Х>>Д

k^y'^j

ffiff

ЙШ

-

0-9 0.65

0.18 I ЙИДЙ

Психотерапевтическая

фуппа

Контрольная фуппа Б

(отсроченная терапия)

До

После

□

1 месяц спустя

13 месяца спустя

Рис. 3. Средние величины СЕБ в терапевтических и контрольных

группах (сеанс 1; последовательно один и три месяца спустя)

25

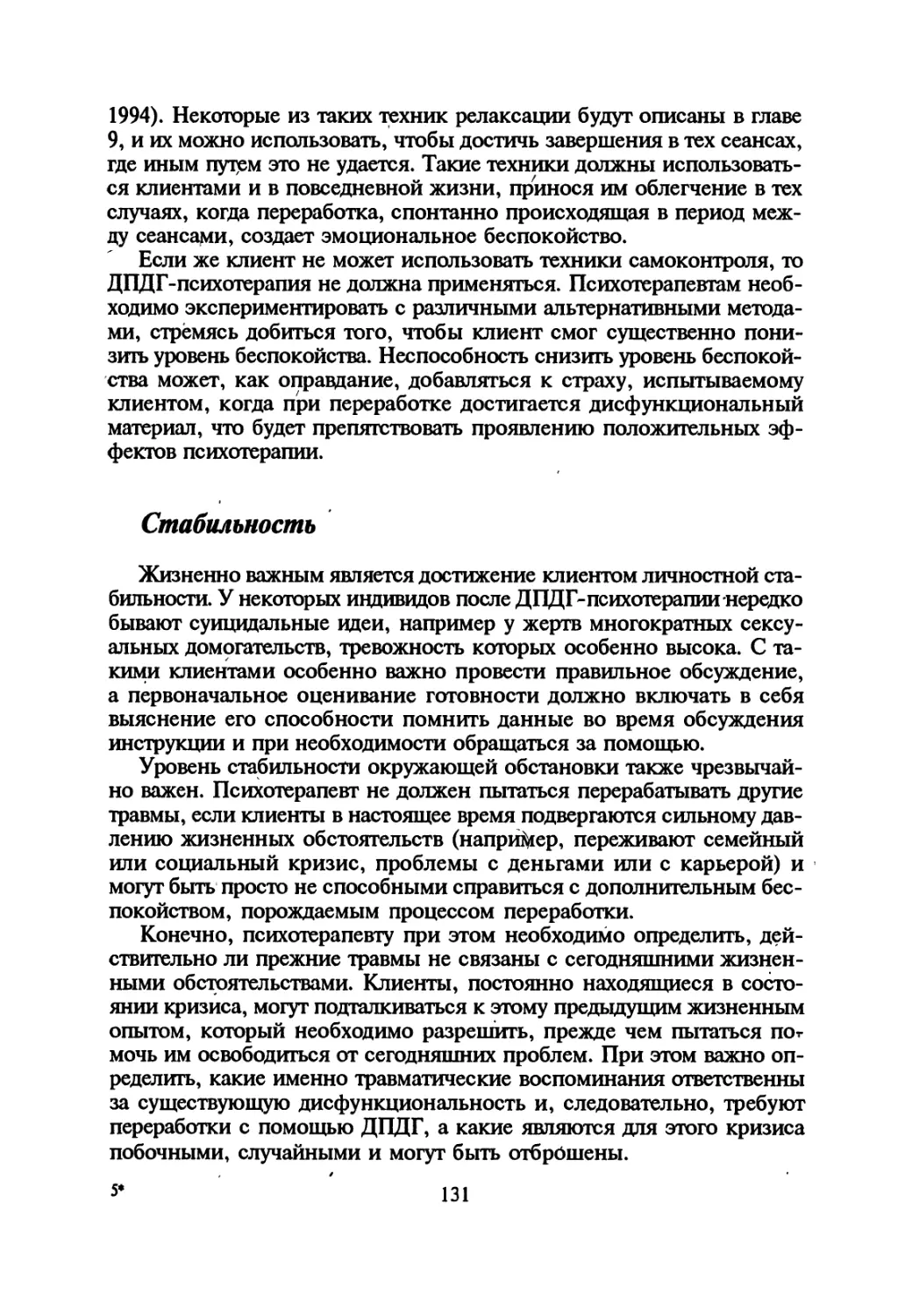

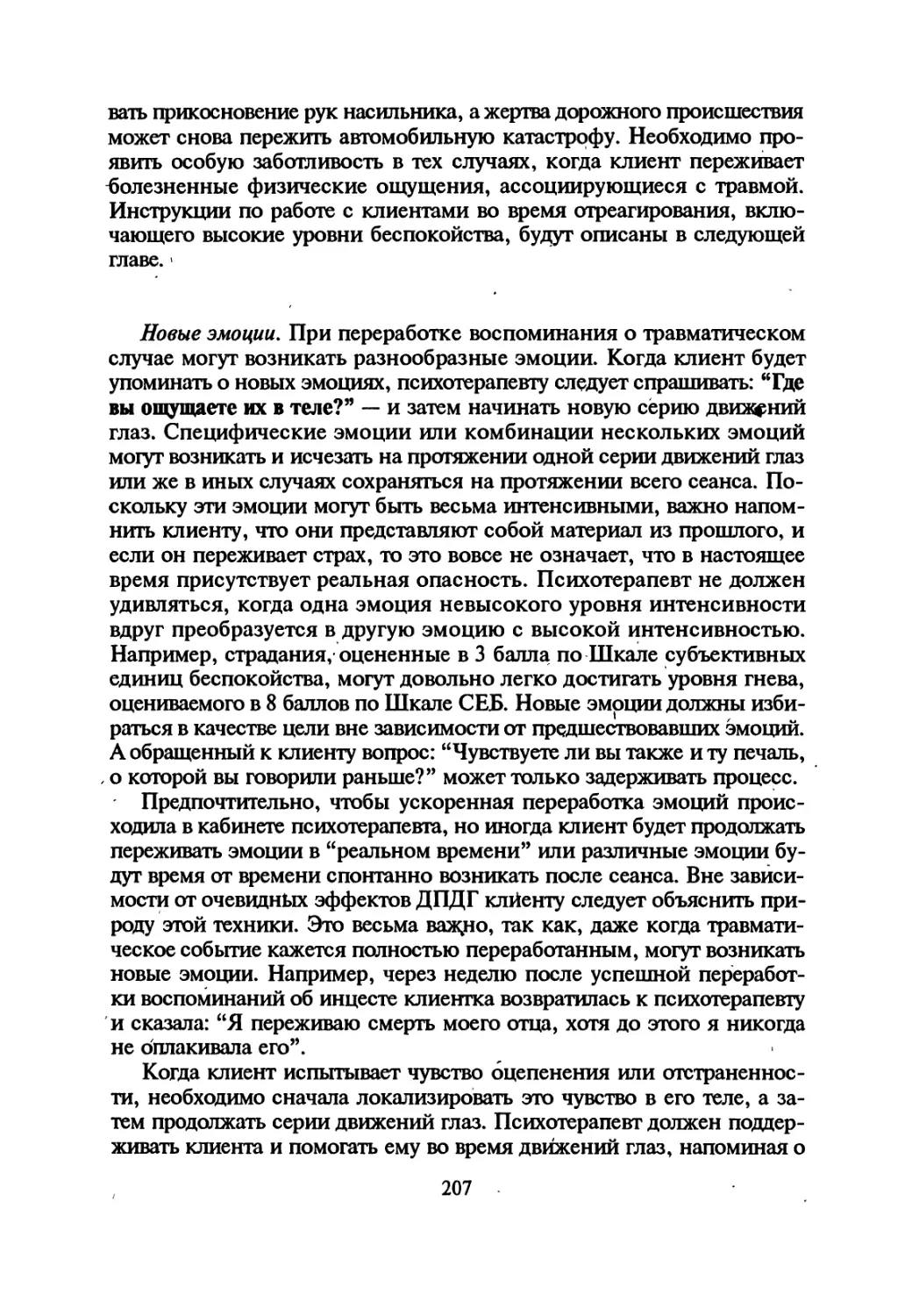

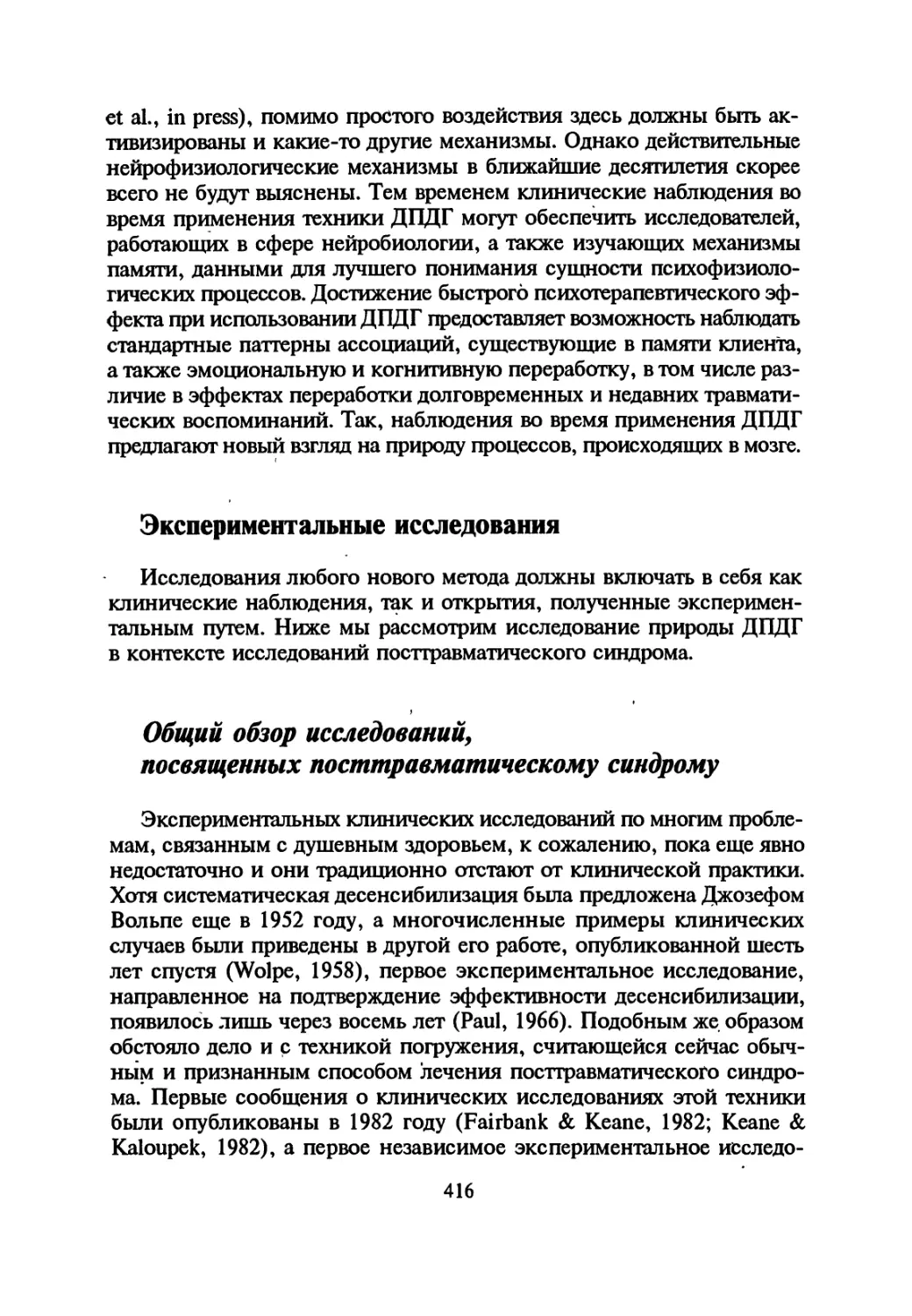

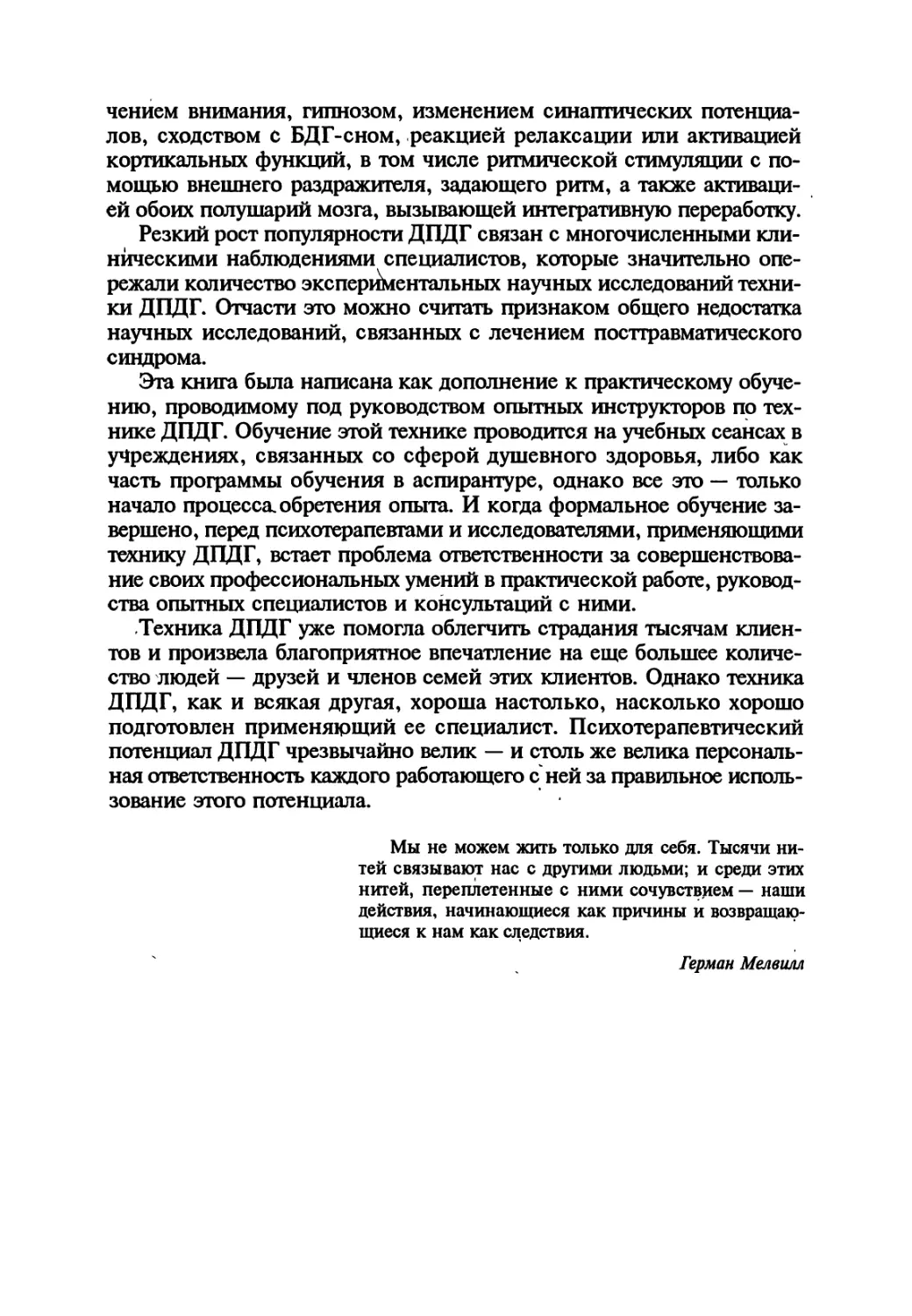

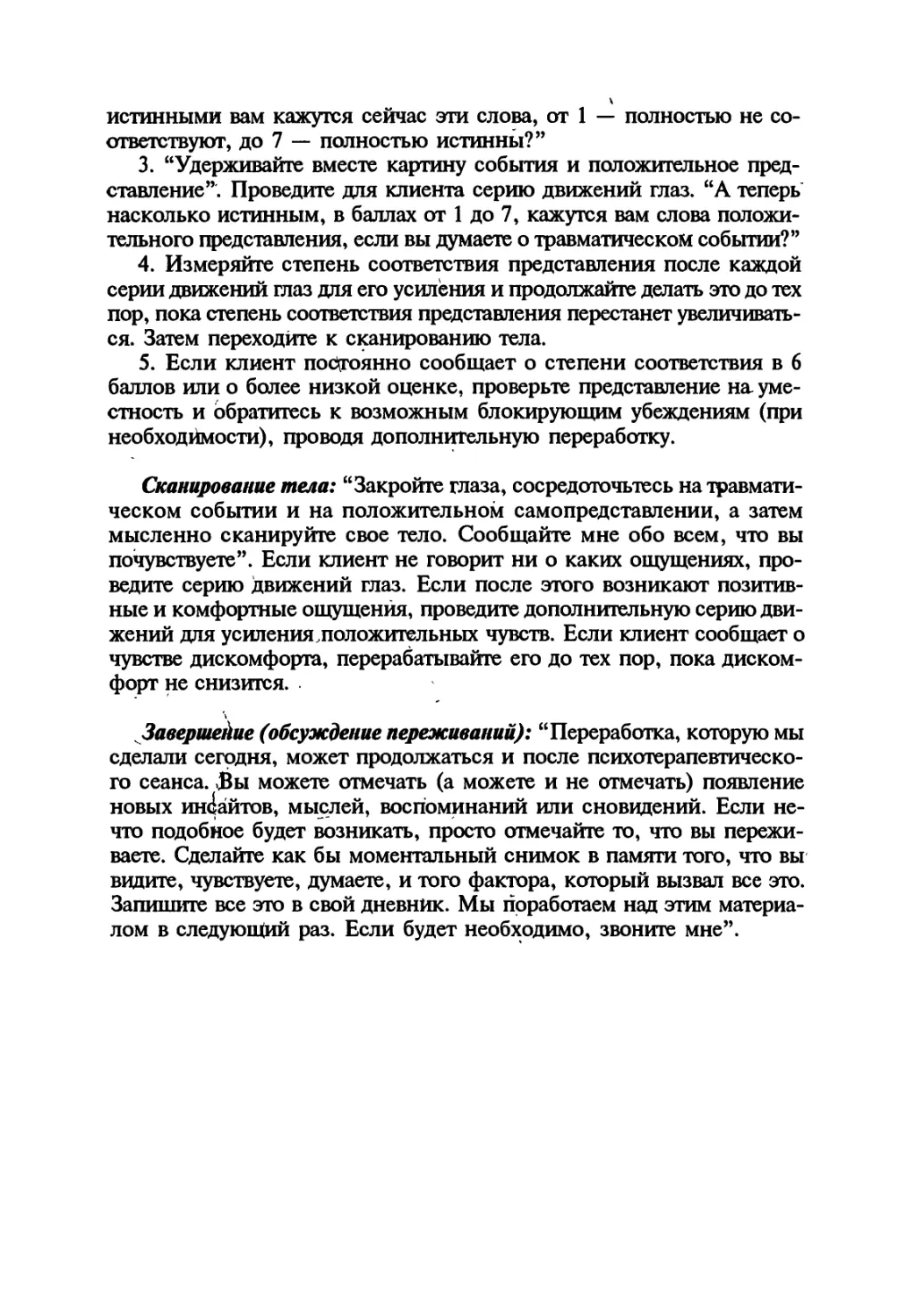

|зУ?| До Щ После

I 1 месяц спустя ШШ ^ меся|Да спустя

Рис. 4. Средние величины соответствия представлений

(сеанс 1; один месяц и три месяца спустя)

Прекратились первичные жалобы — субъекты сообщали, что тяго-

тившие их воспоминания были полностью устранены, так же как и

навязчивые мысли (или, по крайней мере, их количество значитель-

но уменьшилось), и если мысли, связанные с травматическими вос-

поминаниями, и возникали, они были лишены тревожности и при-

сутствовавшего в них до начала психотерапии отрицательного самопред-

ставления.

Кроме того, значительно сократились жалобы, связанные с нару-

шениями сна. Так, один из участников исследования, которого на

протяжении всей жизни один или два раза в неделю беспокоили пу-

гающие сновидения со сценами насилия, сообщил, что в ночь после

ДДГ-терапии у него также был сон, связанный с темой насилия, но

он не испытывал чувства страха и во сне "сделал ритуальный поклон

своим врагам-самураям", "объединив с ними свои силы", после чего

пугающие сны больше не повторялись. Пациент заявил, что эта "внут-

ренняя война", длившаяся так долго, наконец завершилась, и его

состояние стало таким1 же, как в тот период жизни, когда у него не

было никаких кошмаров и он чувствовал себя "хорошо и уверенно,

26

без всяких срывов". Его жена подтвердила, что он действительно

перестал по ночам избивать кулаками подушку.

Ветерана войны во Вьетнаме на протяжении 21 года мучили тягос-

тные воспоминания, навязчивые мысли и повторяющиеся ночные

кошмары, связанные с травмировавшим его случаем, бороться с

которыми у него уже "не было никаких сил". Он доверительно при-

знался, что "человеком, перерезавшим ему в сновидении горло, был

он сам". Других пугающих сновидений у него не бьщо. Он призна-

вал, что иногда у него были навязчивою мысли, но "йи одна из них

не имела над ним власти". Он говорил также, что спокойно отно-

сится к другим воспоминаниям, связанным с войной во Вьетнаме.

Два года спустя сообщение об этом случае было проверено независи-

мым исследователем.

Наше исследование было завершено в 1988 году. Его результаты и

описание основной терапевтической процедуры были публикованы в

"Journal of Traumatic Stress" (Shapiro, 1989a). Более подробное опи-

сание самой процедуры (хотя оно и занимает всего лишь две с поло-

виной страницы) вместе с информацией о нашем исследовании и

описанием примеров конкретных случаев было опубликовано в "Journal

of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry" (Shapiro, 1989b).

ДЦГ становится ДПДГ

/

Положительные результаты проведенного в 1989 году исследования

и многочисленные запросы от профессиональных психотерапевтов,

которые узнали об открытии ДЦГ из моих выступлений на различных

конференциях, позволили мне начать обучение процедуре ДЦГ лицен-

зированных профессионалов в области душевного здоровья. В инте-

ресах безопасности клиентов ^ определила ограничения для участия в

обучении, к которому были допущены лишь специалисты, имеющие

право диагностировать психические заболевания, а также способные

обеспечить необходимые меры безопасности при работе с тем мате-

риалом, который может проявляться при этой форме психотерапии.

Такие специалисты обладают знаниями о клинических методах пси-

хотерапии и психиатрии, которые могут быть использованы в том

случае, если процедура ДЦГ окажется неэффективной. В марте 1990

года с помощью троих коллег, которых я уже обучила технике ДЦГ,

был организован двухдневный семинар. В нем приняли участие 36

профессиональных психотерапевтов и психиатров. Информация о ДЦГ

распространялась от психотерапевтов, которые начали использовать эту

27

технику в своей практике, и я стала регулярно проводить обучающие

семинары.

В течение первого года "официального" признания процедуры ДЦГ

как метода психотерапевтического воздействия я сделала для себя не-

сколько важных выводов на основе обратной связи от участников обу-

чающих программ, а также сообщений клиентов, с которыми рабо-

тали не прошедшие подготовку психотерапевты, узнавшие о ДЦГ лишь

и'з публикаций в журналах. Во-первых, мне стало понятно, что прак-

тическое применение процедуры ДЦГ оказалось далеко не таким про-

стым, как я первоначально думала, и в дальнейшем при обучении

процедуре ДЦГ мне необходимо учитывать такие факторы, как степень

травмированности клиента и нормирование времени, отводимого на

процедуру. Во-вторых, я поняла, что характер обучения психотера-

певтов нуждается в некоторых изменениях, поскольку контингент

пациентов начал расширяться и появились клиенты, оказывающие те

или иные формы сопротивления процедуре ДЦГ. В-третьих, я осоз-

нала, что для достижения полной психотерапевтической эффективно-

сти техники ДЦГ и предотвращения возобновления симптомов необ-

ходимо усовершенствовать некоторые компоненты процедуры и

добавить в нее новые элементы, в которых больше внимания уделя- '

лось бы остаточным телесным напряжениям. В-четвертых, стало ясно,

что обучение ДЦГ должно сопровождаться практикой под наблюдением

опытного специалиста, так как многие аспекты эффективного исполь-

зования ДЦГ в непосредственной работе с клиентами — включая воп-

рос времени, прохождения узловых моментов принятия решения и

невербальную обратную связь, выполняющую роль важного индика-

тора, — необходимо практически демонстрировать во время обучения.

И наконец, стало очевидным и то, что согласившиеся на процедуру

ДЦГ клиенты идут на риск повторного травмирования негативным

бессознательным материалом, происходящего в том случае, если тех-

нику ДЦГ попытается использовать неподготовленный психотерапевт.

В результате опыта обучения и обобщения сообщений от прошед-

ших подготовку специалистов о сотнях случаев из их практики стало

ясно, что оптимальная процедура ДЦГ должна включат^ в себя как

десенсибилизацию, так и когнитивное переструктурирование воспо-

минаний и личных отношений, которые появляются как побочные

продукты процесса адаптации беспокоящих воспоминаний. Осознав

все это, я дала новое название своей технике — Цесенсибилизация и

переработка движениями глаз (ДГЩГ). Этот факт был не просто из-

менением названия, он указывал на существенный сдвиг в парадиг-

ме и всей перспективе, выводящей технику ДПДГ далеко за пределы

ее первоначального клинического истолкования как всего лишь спо-

соба лечения посттравматического синдрома. Совершенствование

28

принципов, протоколрв и процедур и возникновение техники ДПДГ

в ее нынешней форме привело к тому, что сейчас ДПДГ можно оп-

ределить как методологию нового подхода к психотерапии в целом.

Все это будет подробно описано в дальнейших разделах книги.

. Дальнейшие клинические

и экспериментальные наблюдения

Успешные клинические результаты использования ДПДГ в прак-

тике около 10 тыс. врачей и психотерапевтов, прошедших к настоя-

щему времени обучение, указывают на широкий диапазон примени-

мости этой техники. Так, например, обследование, санкционирован-

ное и частично финансированное медицинским центром Департамента

по делам ветеранов войны во Вьетнаме, охватило врачей и психоте-

рапевтов, прошедших обучение ДПДГ и применявших ее в работе с

более чем 10 тыс. клиентов: Как показало исследование, 74% пси-

хотерапевтов считают, что ДПДГ дает больший терапевтический эф-

фект, чем другие методы, и лишь 4% опрошенных заявили, что тех-

ника ДПДГ менее эффективна, чем другие (Li pke, 1992; см. Прило-

жение IV). Опубликованные описания клинических случаев и сооб-

щения на конференциях свидетельствуют об успешной терапии с по-

мощью ДПДГ большого количества пациентов, в том числе:

1) ветеранов боевых действий при операции "Буря в пустыне",

ветеранов войны во Вьетнаме, Корее и второй мировой войны, не

поддававшихся проводившемуся ранее лечению, у которых прекрати-

лись тягостные воспоминания, ночные кошмары и другие проявле-

ния посттравматического синдрома (Carlson, Chembtob, Rusnak &

Hedlund, in press; Daniels, Lipke, Richardson & Silver, 1992; Lipke &

Botkin, 1992; Perry, in press; Taber, in press; Thomas & Qafner, 1993;

Viols & McCarthy, 1994; Young, in press);

2) индивидов с фобиями, у которых было отмечено быстрое сни-

жение страха и другой симптоматики (Doctor, 1994; Kleinknecht, 1993;

Lolir, Tokin & Kleinknecht, in press-a, in press-b);

3) лиц, страдающих паническим синдромом, которые после при-

менения ДПДГ выздоравливали гораздо быстрее, чем при использо-

вании других способов лечения (Goldstein & Feske, 1993; 1994; O'Brien,

1993);

4) жертв преступлений и полицейских, которых перестали беспот

коить последствия пережитого ими нападения с применением наси-

лия (Baker & McBride, 1991; Kleinknecht, 1992; Page & Crino, 1993;

Shapiro & Solomon, in press; Solomon, 1995);

29

5) лиц, избавившихся от переживаний чрезмерного горя, связан-

ного с утратой любимого и близкого человека, или смертью других

людей, происшедшей по их вине, — например, машинист поезда,

мучимый чувством вины после того, как под его поезд попал чело-

век (Puk, 1991a; Solomon, 1994, 1995; Solomon & Shapiro, in press);

6) детей, излеченных от симптомов, вызванных травмой, пережи-

той во время насильственного нападения или при стихийных бедствиях

(Abruzzesse, 1994; Соссо & Sharpe, 1993; Greenwald, 1994; Pellicer,

1993; Shapiro, 1991a);

7) жертв сексуального насилия, которые после прохождения те-

рапии приобрели возможность вести нормальный образ жизни и иметь

интимные отношения (Gould, 1994; Parnell, 1994; Puk, 1991a; Shapiro,

1989b, 1991a, 1994a; Spector & Huthwaite, 1993; Wolpe & Abrams,

1991);

8) жертв катастроф и пожаров, которые смогли расслабиться после

пережигой травмы и возобновить свою продуктивную жизнь (МсСапп,

1992; Puk, 1992; Solomon & Kaufman, 1994).;

9) лиц, страдавших от сексуальных расстройств, получивших после

психотерапии возможность иметь здоровые и нормальные сексуальные

отношения (Levin, 1993; Wernik/1993);. ''

10) клиентов с наркотической зависимостью всех стадий, у кото-

рых после применения ДПДГ наблюдалось устойчивое освобождение

от зависимости и уменьшение тенденции к рецидивам (Kitchen, 1991;

Shapiro, Vogelmami-Sine, & Sine, 1994);

11) лиц с диссоциативными расстройствами, возвратившихся к

норме быстрее, чем это могло быть достигнуто с применением тра-

диционной психотерапии (Fine, 1994; Lazrove, 1994; Marquis & Puk,

1994; Paulsen, in press; Paulsen, Vogelmann-Sine, Lazrove, & Young,

1993; Puk, 1994; Rouanzoin, 1994; Young, 1994);

12) клиентов с широким спектром проявлений постгравматичес-

кого синдрома и другими диагнозами, испытавших на себе явную

пользу от применения ДПДГ (Cohn, 1993; Fensterheim, 1994a; Rgley

& Carbonell, 1995; Forbes, Creamer, & Rycroft, 1994; Marquis, 1991;

Puk, 1991b, 1994; Spates & Burnette, in press; Vaughan, Wiese, Gold,

& Tarrier, 1994; Wolpe, 1991).

Хотя было проведено довольно много экспериментальных иссле-

дований эффективности ДПДГ, давших положительный результат, о

чем сообщалось на профессиональных конференциях, большая часть

материалов этих исследований до сих пор не опубликована. Опубли-

кованные результаты экспериментальных исследований ДПДГ, к со-

жалению, далеко не столь однозначны по сравнению с безусловно

положительными результатами исследований в клинической практи-

ке, о которых я упоминала выше. Поскольку необходимость прове-

30

дения адекватных исследований не вызывает сомнения, то в главе 12

данной книги, после того как читатель сможет лучше понять методо-

логию в целом, я приведу подробное изложение всех проблем, свя-

занных с проведением таких исследований, и свои предложения по

этому поводу. Психотерапевтам и психологам, применяющим на прак-

тике технику ДПДГ, важно помнить, что, хотя для полной оценки

ДПДГ сравнительных экспериментальных данных пока еще действи-

тельно недостаточно, существуют вполне убедительные доказатель-

ства, для того чтобы по здравому размышлению признать примени-

мость ДПДГ как в психотерапевтической практике, так и в исследо-

вательской работе, в особенности в случаях, связанных с посттрав-

матическим синдромом. Исследования той или иной техники зачас-

тую значительно отстают от ее фактического применения в практиче-

ской работе. \

Изменение парадигмы

Изменение названия было связано с изменением представления о

сущности техники — от чисто поведенческого определения как про-

сто десенсибилизации тревожности к более полной и интегративнрй

парадигме переработки информации. Эта парадигма включает в себя

возможность применения в психотерапевтической практике термино-

логии и некоторых понятий, связанных с переработкой информации,

и идей об ассоциативных сетях, впервые предложенных Лэнгом (Lang,

1977) и Боуэром (Bower, 1981). Существует много других теорий пе-

реработки информации, имеющих свои достоинства (Chemtob,

Roitblat, Hamada, Carlson, & Twentyman, 1988; Foa & Kozak, 1986;

Horowitz, 1979; Litz & Keane, 1989). ДГЩГ-модель вполне совмести-

ма с ними и в то же время отличается от этих теорий в отдельных сво-

их элементах и способах применения. Наблюдения во время психоте-

рапевтических сеансов позволили идентифицировать некоторые

паттерны процесса переработки информации и образования ассоциа-

тивных воспоминаний, сформулировать определенные принципы прак-

тического применения ДПДГ.

Один из принципов, являющийся важным в практике ДПДГ (и не

определяемый с достаточной точностью в других теориях), предпола-

гает существование у всех людей врожденной системы — точнее, фи-

зиологического механизма — переработки информации для достиже-

ния оптимального душевного здоровья. Такое адаптивное положитель-

ное разрешение травматической информации предполагает, что нега-

тивные эмоции перерабатываются до постепенного ослабления, при

этом происходит своего рода обучение, помогающее интегрировать эти

31

эмоции и использовать их в дальнейшем. Баланс такой системы пе-

реработки информации может нарушиться во время травмы или стрес-

са, возникающих в процессе развития. Но если эта система была хотя

бы один раз активизирована с помощью ДПДГ и пребывает с тех пор

в динамическом состоянии, она будет преобразовывать информацию

до уровня терапевтически приемлемого разрешения. В этом случае

десенсибилизацию и когнитивное переструктурирование можно вос-

принимать как своего рода побочные продукты адаптивной переработ-

ки, происходящей на нейрофизиологическим уровне.

Этот принцип никоим образом не противоречит той поведенческой

ориентации, которой я первоначально придерживалась и которая вклю-

чала в себя признание взаимодействия между усвоенным в процессе

обучения материалом, обусловленными реакциями и физиологичес-

кими обстоятельствами, а также способностью психотерапевта вме-

шиваться в этот процесс для его структурирования и получения на-

блюдаемых поведенческих результатов. Действительно, многие

бихевиористы могли бы проинтерпретировать ДПДГ исключительно в

терминах обусловливания и (или) воздействия. Однако хотя исследо-v

вания последнего десятилетия многое прояснили в механизмах, ле-

жащих в основе ДПДГ, применяющие эту технику психотерапевты

нуждаются в эвристическом подходе, который мы сегодня можем пред-

ложить. Информационно-перерабатывающая парадигма, которую я

назвала моделью ускоренной переработки информации, предлагает

способ объяснения эффекта ДПДГ, а также позволяет успешно пред-

сказывать применимость техники ДПДГ к разнообразным проблемам.

Следующий раздел этой главы кратко описывает основные моменты

модели ускоренной переработки информации. Более подробно мы

обсудим эту тему в главе 2.

Ускоренная переработка информации

Модель ускоренной переработки информации рассматривает боль-

шинство патологий как следствие предшествовавшего жизненного

опыта, создающего устойчивый паттерн аффекта, поведения, само-

представления и соответствующей структуры личностной идентично-

сти. Патологическая структура коренится в статической, недостаточно

переработанной информации, откладывающейся в памяти во время

травматического события. В диапазоне от простого посттравматичес-

кого синдрома и фобий до более сложных явлений, таких как пани-

ческий синдром, некоторые формы депрессии, диссоциативные и лич-

ностные расстройства, сама патология может рассматриваться как

конфигурация, возникшая под влиянием предшествовавшего опыта,

32

сохраняющегося в нервной системе в-форме, обусловленной пережи-

тым состоянием.

Предшествовавший травматический опыт пациента оказывает зна-

чительное влияние на его реакцию на стимулы и раздражители, из-

влекающие из памяти негативные эмоции и соответствующие самопред-

ставления, воплощенные в этих воспоминаниях. Недостаток адекват-

ного усвоения информации означает, что клиент продолжает эмоци-

онально и поведенчески реагировать на происходящее в настоящее

время так, как определяется предшествовавшим травматическим со-

бытием. Например, ребенок может испытывать вполне понятный страх

и утрату контроля над собой,* когда eiro напугает взрослый, но если

на подобную ситуацию таким же образом будет реагирова-гь взрослый

человек, то это считается неуместным. Взрослый человек может ис-

пытать чувство страха и утратить самоконтроль во время урагана или

иного стихийного бедствия, но если у него через месяц возникает такая

же реакция при порыве ветра, то это можно считать патологическим

явлением. Дисфункциональная природа травматических воспомина-

ний, в том числе и способ их сохранения в памяти, приводит к тому,

что негативные аффекты и представления из прошлого пациента про-

никают в его настоящее. Переработка таких представлений в ходе

ДПДГ позволяет положительным, вселяющим уверенность эмоциям

и представлениям формировать обобщенные ассоциативные образы

памяти на основе новых нейрофизиологических временных связей, что

ведет к возникновению у клиента более адекватных форм поведения.

С таких позиций многие проявления психопатологии можно рассмат-

ривать как вполне поддающиеся излечению, если, конечно, психо-

терапевт сможет правильно определить цель и предмет своего воздей-

ствия. Поэтому важным компонентом определения анамнеза высту-

пает идентификация и выявление воспоминаний, которые привели к

формированию отрицательной "Я-концепции" клиента и его негатив-

ного поведения. Даже явно выраженные личностные нарушения впол-

не могут быть изменены к лучшему с помощью подобной переработ-

ки, которая дестабилизирует дисфункциональные характеристики, —

например, травматического воспоминания, — заставляющие парано-

идную личность быть подозрительной по отношению к другим людям,

а индивида с синдромом избегания чувствовать себя безумным. *

Для некоторых психотерапевтов принятие модели ускоренной пе-

реработки информации может восприниматься как естественная и за-

кономерная интеграция их представлений, но для других потребуется

смена парадигмы. В предлагаемом нами подходе есть определеннее

моменты, которые могут быть подвергнуты критике. Здесь я лишь

кратко отмечу их. /

2 - 4249

33

1. Возможность непосредственного, но не требующего директивного

вмешательства физиологического взаимодействия с накопленными в па-

мяти патологическими элементами. Наблюдения за результатами

ДПДГ-психотерапии позволяют предположить, что причиной патоло-

гий является информация дисфункциональной природы. На нее мож-

но непосредственно воздействовать и трансформировать, не исполь-

зуя медикаментозные методы лечения. Например ДПДГ-психотерапия

избирает в качестве цели сами воспоминания клиента на травматиче-

ские события, а не реакцию на них (полученную с помощью био-

логической обратной связи, погружения или тренинга релаксации).

Преобразование информации в воспоминании в результате воздей-

ствия происходит как бы спонтанно и приводит к изменению реакции

клиента.

Наблюдения за возникшими в результате ДПДГ-психотерапии из-

менениями как в самих воспоминаниях, так и в способе их хранения

вполне согласуются с недавними предположениями, сделанными вне

зависимости от наших исследований, относящимися к декларативной

(т.е. имеющей повествовательный характер) и недеющрагивной памяти

(Lipke, 1992a; van der Kolk, 1994). Перед началом применения ДПДГ-

психотерапии избранное э качестве цели воздействия травматическое

воспоминание может проявляться в форме картины, представления,

аффекта и физических ощущений, имеющих травматическую форму,

определяемую тем состоянием, с которым было связано само приоб-

ретение данного опыта. Эти факторы указывают на то, что травма-

тические воспоминания хранятся в недекларативной памяти. Однако

после ДПДГ-психотерапии эти воспоминания оказывают уже гораздо

меньшее травматическое воздействие и связываются с более позитив-

ными представлениями и более адекватными эмоциями. Кроме того,

сопутствовавшие беспокоящие физические ощущения уже не наблю-

даются. Возможно, переработка информации приводит к более оп-

тимальным способам ее сохранения в декларативной памяти, а это

означает освобождение от патологических реакций.

2. Представление об изначально существующей адаптивной информа-

ционно-перерабатывающей системе. Суть этого предположения состо-

ит в том, что такая внутренняя система переработки информации дей-

ствительно существует и патологии возникают в результате заблокиро-

ванное™ этого естественного механизма. Поэтому, если травматичес-

кое воспоминание найдено и система переработки активируется, трав-

матическая информация приобретает свое адаптивное разрешение.

Наблюдения во время сеансов ДПДГ-психотерапии подтверждают это

предположение. Нет сомнения, что система переработки информации

организована таким образом, что это позволяет ей восстанавливать

34

душевное здоровье так же, как тело естественно выЬдоравливает пос-

ле травмы. Это представление является основой теоретической моде-

ли ДПДГ, ориентированной прежде всего на самого клиента.

Предположение о том, что сама травма в некотором смысле по-

рождается нарушением баланса и возникновением препятствия в адек-

ватной переработке информации, было впервые высказано P. Janet

(1889/1973), а также И. Павловым (Pavlov, 1927). Кроме того, оно

выдвигается в современных исследованиях деятельности нейромедиа-

торов (van der Kolk, 1993; Watson, Hoffman, & Wilson, 1988; Zager

& Black, 1985).

С этим согласуется наша гипотеза о том, что, если система перера-

ботки информации будет однажды активирована, травматическая ин-

формация начнет естественно стремиться к позитивному разрешению.

Так, например, нам неизвестно о том, чт(!>бы проходившие ДПДГ-

психотерапию жертвы изнасилований ощущали отвращение к себе,

примирившись с фактом травматического происшествия. Наоборот,

эти клиенты, приходившие на психотерапию с чувством вины и сты-

да, достигали затем положительного состояния самопринятия, покоя

и примирения с травматическим событием. Следует отметить, что,

хотя клиенты могут на сеансах переживать острое чувство душевного

разлада и временно ощущать обострение беспокойства, все это явля-

ется лишь переходной стадией на пути к целительному разрешению.

Тенденция движения к положительному состоянию, когда инфор-

мационно-перерабатывающая система подцерживается в динамической

форме с помощью ДПДГ, согласуется с идеями Маслоу (1970). В то

же время можно говорить и о корреляциях с предположениями тра-

диционной медицинской модели, где медикаментозное лечение и

прямое вторжение в организм используются для разблокирования ес-

тественных целительных возможностей тела и ускоряют их проявление.

В психотерапии травм с помощью ДПДГ предполагается, что анало-

гичный терапевтический эффект достигается при разблокировании

механизма переработки информации.

3. Изменение идентификации по мере сдвигов в структуре запечат-

ленной информации. По мере трансформирования травматической ин-

формации происходит сопутствующее этому изменение когнитивной

структуры, поведения, эмоций, ощущений и т.п. Клинический опыт

показывает, что если хотя бы однажды специфические травматичес-

кие воспоминания были переработаны, то чувство собственной силы

клиента и его самооценка автоматически изменяются. Это спонтан-

но приводит к новым, болеехамоутверждающим формам поведения.

Модель ускоренной переработки информации предполагает, что дис-

функциональные воспоминание предшествуют развитию патологиче-

2* 35

ских качеств личности и что структура травматических воспоминаний

может быть изменена. Теоретически можно точнр предсказать (и это

соответствует наблюдениям психотерапевтов, работающих с ДПДГ)»

что даже некоторые личностные расстройства поддаются сравнитель-

но быстрым изменениям, если в качестве цели переработки избира-

ются ключевые травматические воспоминания (разумеется, исключая

факторы возможных биохимических или органических нарушений).

4. Освобождение от ранее принятых временных ограничений. ДПДГ

обладает способностью вызывать глубокие психотерапевтические из-

ч менения за более короткое время, чем то, которое в традиционном

подходе считается необходимым для достижения подобного эффекта;

при этом время, прошедшее с момента самого травматического со-

бытия, значения не имеет. В ДПДГ основной акцент делается на

создании психотерапевтического эффекта с помощью установления

адаптивной связи ассоциативных нейрофизиологических цепочек с

информационно-перерабатывающей системой. Физической близостью

этих двух систем объясняется то, что для достижения результата пси-

хотерапии нет необходимости быть жестко ограниченным временны-

ми рамками. Так, например, руководители ряда медицинских цент-

ров Департамента по делам ветеранов сообщали (Daniels et al., 1992)

о случайх, когда эффект переработки достигался за один сеанс ДПДГ.

При этом происходила полнйя десенсибилизация и когнитивное пе-

реструктурирование травматических воспоминаний, в особенности у

тех ветеранов войны во Вьетнаме, которые до того не поддавались

воздействию психотерапии.

Я хотела бы подчеркнуть, что наблюдения случаев спонтанно воз-

никавших движений глаз привели меня к убеждению, что я натолк-

нулась на некий врожденный физиологический механизм, оказыва-

ющий воздействие на когнитивные процессы. Эта первоначальная

оценка была особенно важна, так какл она подкрепляла теоретичес-

кие обоснования и мою готовность согласиться с фактом быстрых и

глубоких терапевтических изменений. Мне казалось вполне логичным

предположить, что использование движений глаз приводит к непро-

извольному подключению к врожденному физиологическому механиз-

му, развившемуся для переработки травматической информации, что

и создает психотерапевтический эффект, вполне сравнимый с резуль-

татами медикаментозного психофармакологического вмешательства

или даже превосходящий его. Химические изменения в синаптичес-

ких рецепторах или же биохимические и биоэлектрические факторы,

способствующие лечению посттравматического синдрома, несомнен-

но, можно считать важной областью исследований. В отличие от тра-

диционного, прежде всего нейробиологического подхода к лечению

постгравматического синдрома, оправдывающего применение бензоди-

36

азепинов, карбамазепина или препаратов лития, техника ДПДГ от-

дает предпочтение использованию адаптивных процессов самого орга-

низма. А поскольку не только движения глаз, но (как показано в

главе 3) и другие стимулы могут приводить к такому же эффекту, то

' сам телесно-ориентированный психотерапевтический подход указывает

на то, что при активации присущих организму адаптивных физиоло-

гических процессов присутствует нечто, выходящее за рамки только

лишь биохимического объяснения.

Поскольку все психотерапевтические методы можно считать рабо-

тающими с информацией, физиологическим образом накопленной в

мозге, то информационно-перерабатывающая парадигма обеспечивает

такой интегративный подход, который может включать в себя ключе-

вые аспекты таких разцых направлений, »как психодинамическое,

поведенческое, когнитивное, гештальт, а также телесно-ориентиро-

ванные формы психотерапии (включая психофармакологию).

Теоретическая совместимость

Использование ДПДГ может быть полностью совместимо с боль-

шинством известных психологических подходов. Важность приобре-

тенных в раннем детстве воспоминаний соответствует психодинами-

ческой модели (Freud, 1900—1953; Jung, 1916), в то время как

сосредоточение внимания на существующих в настоящее время дис-

функциональных реакциях и формах поведения полностью согласует-

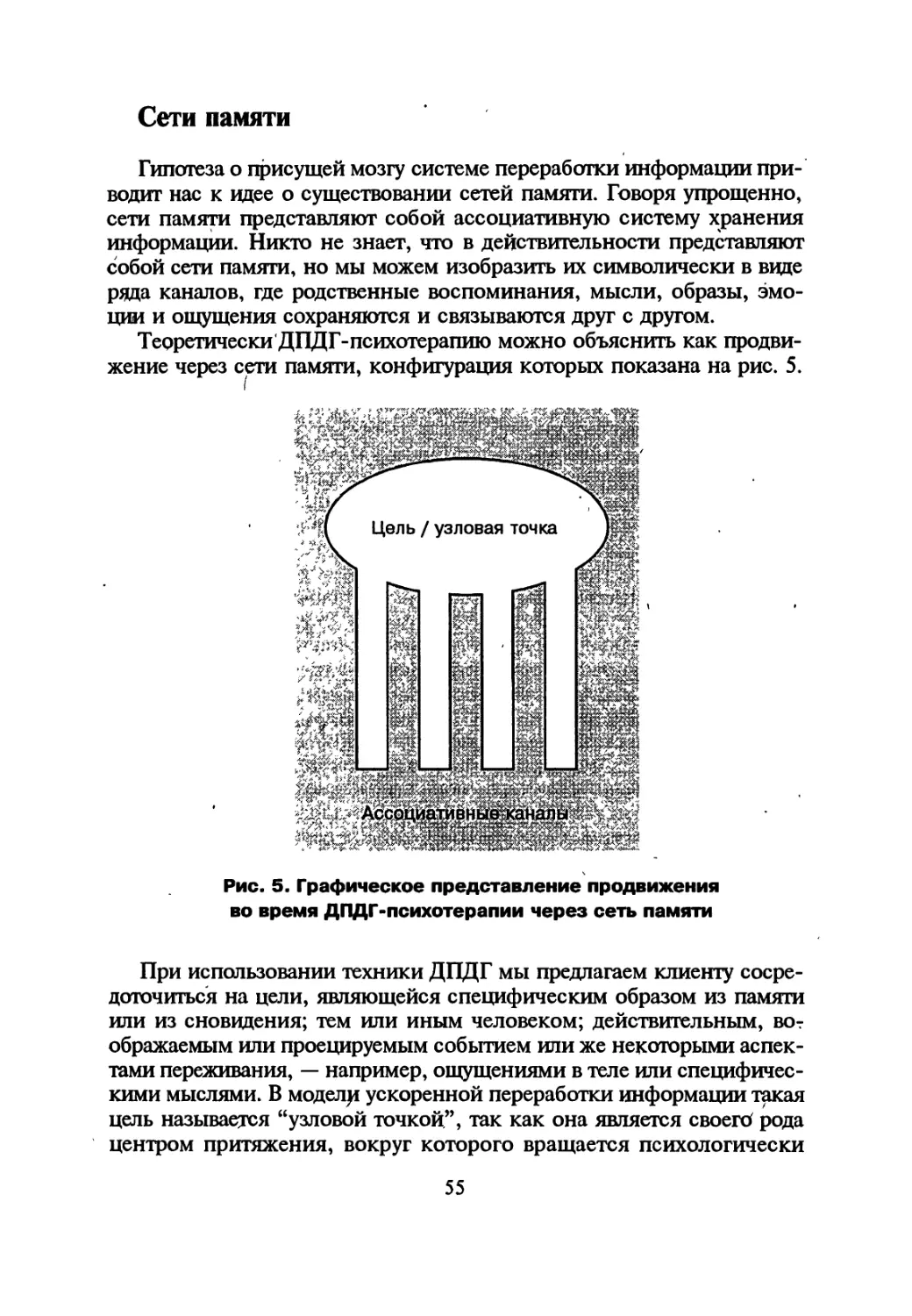

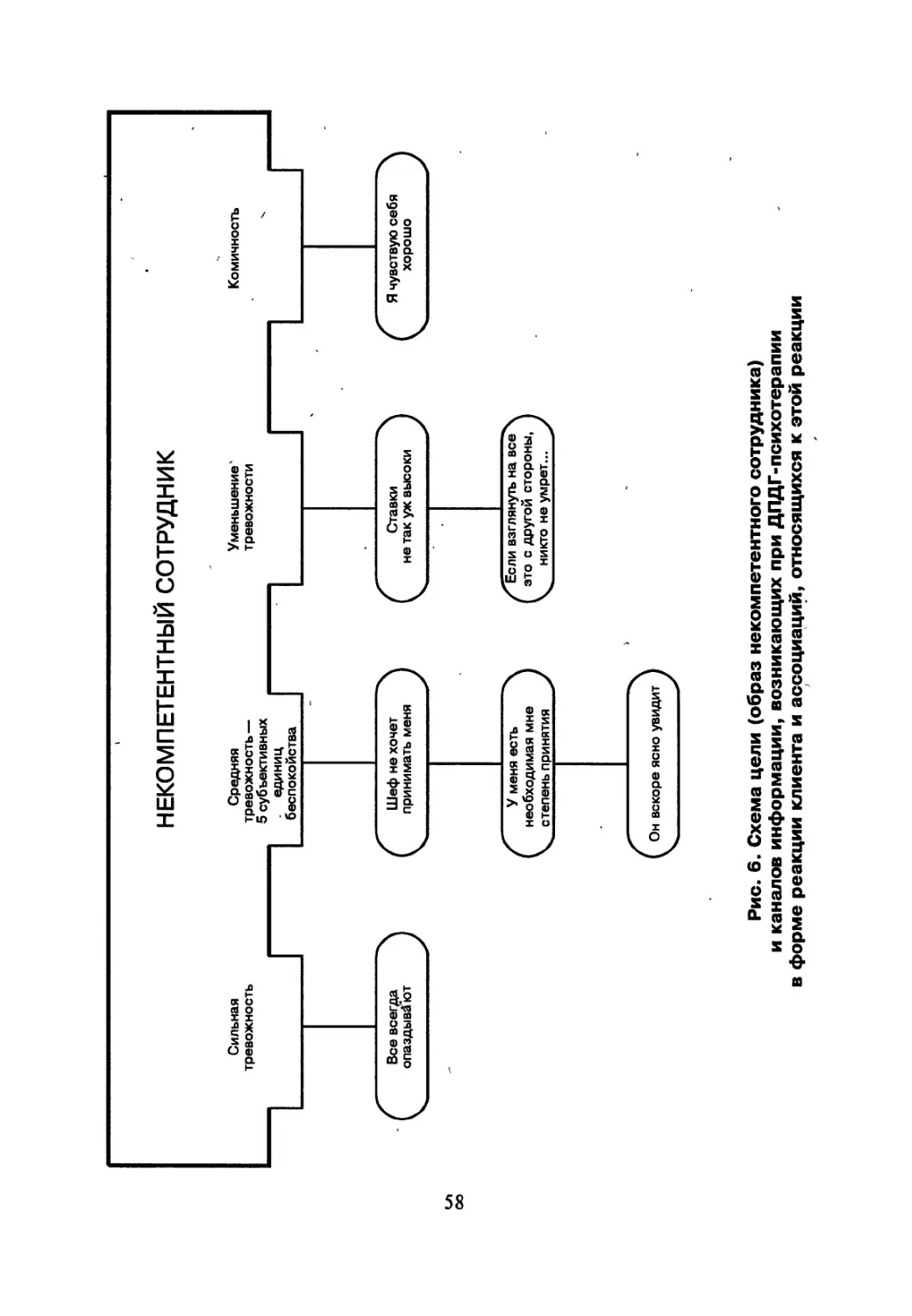

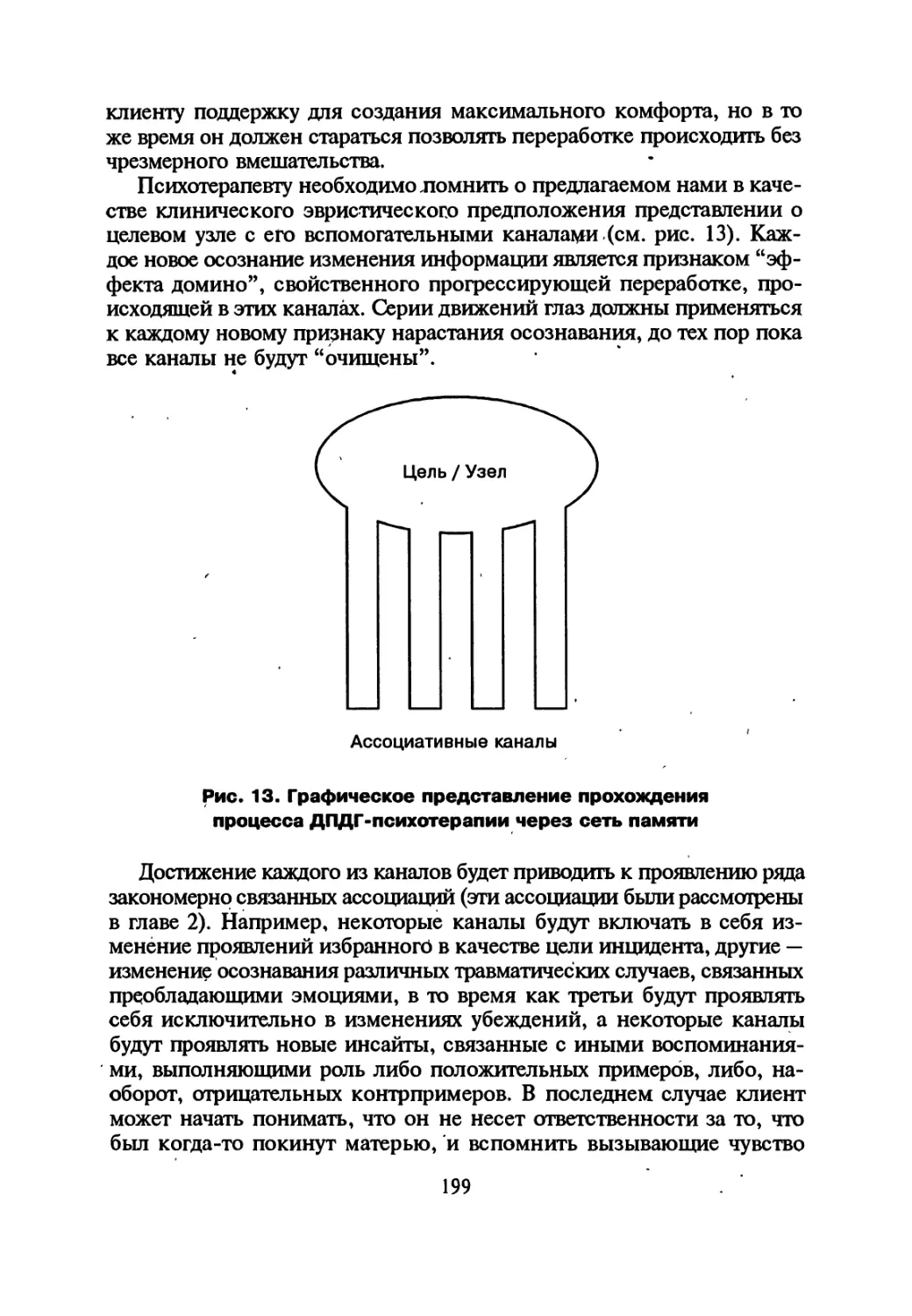

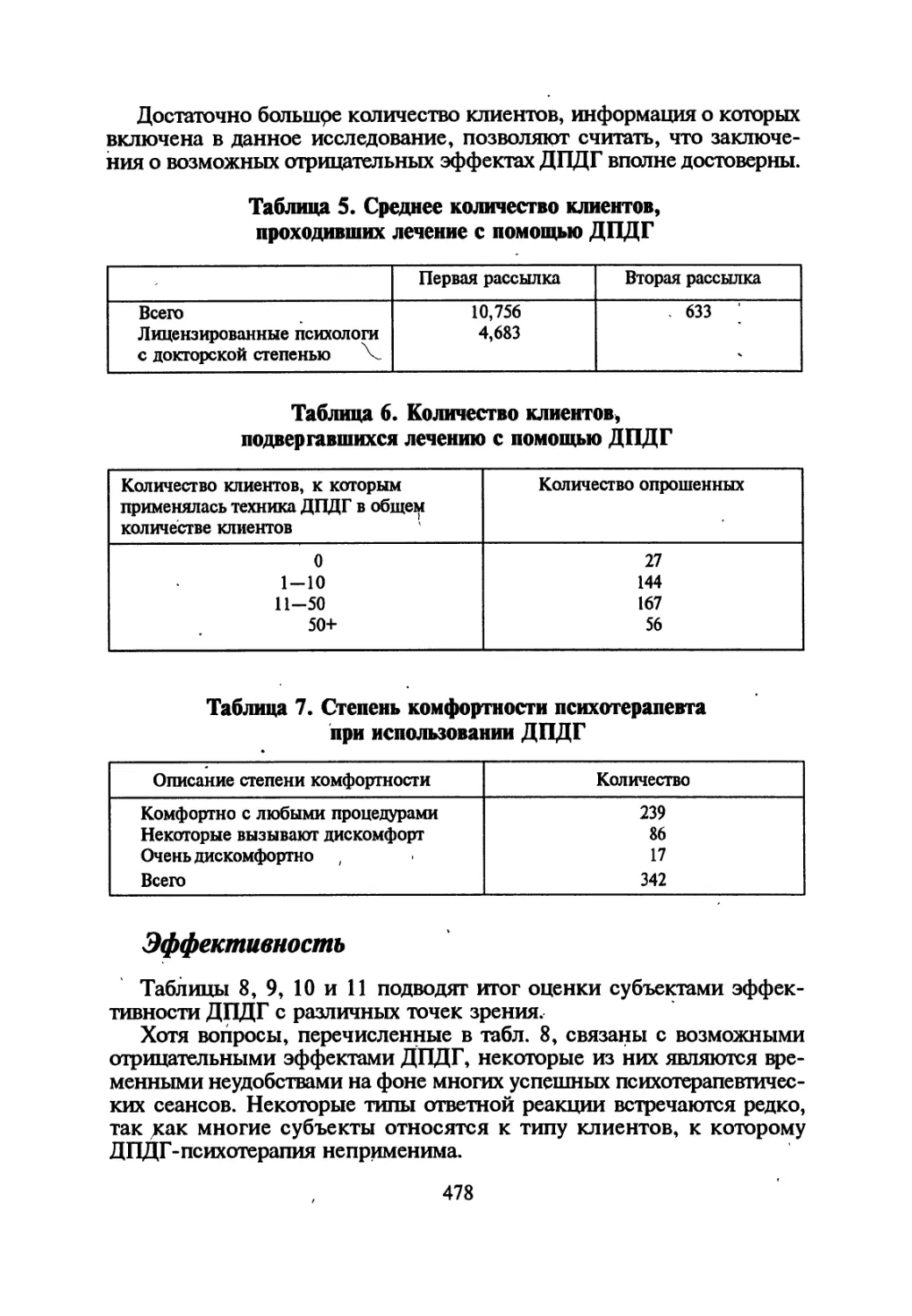

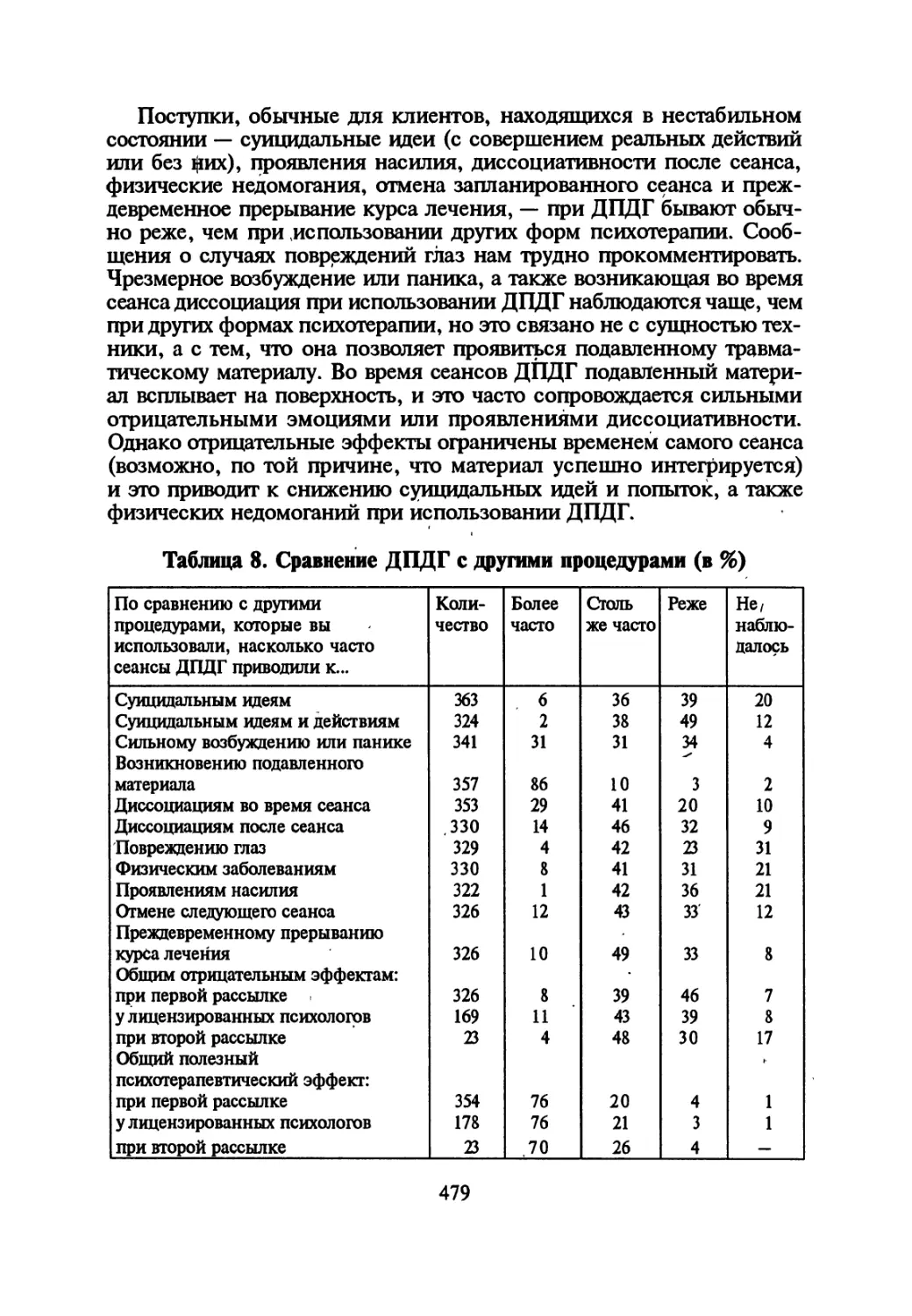

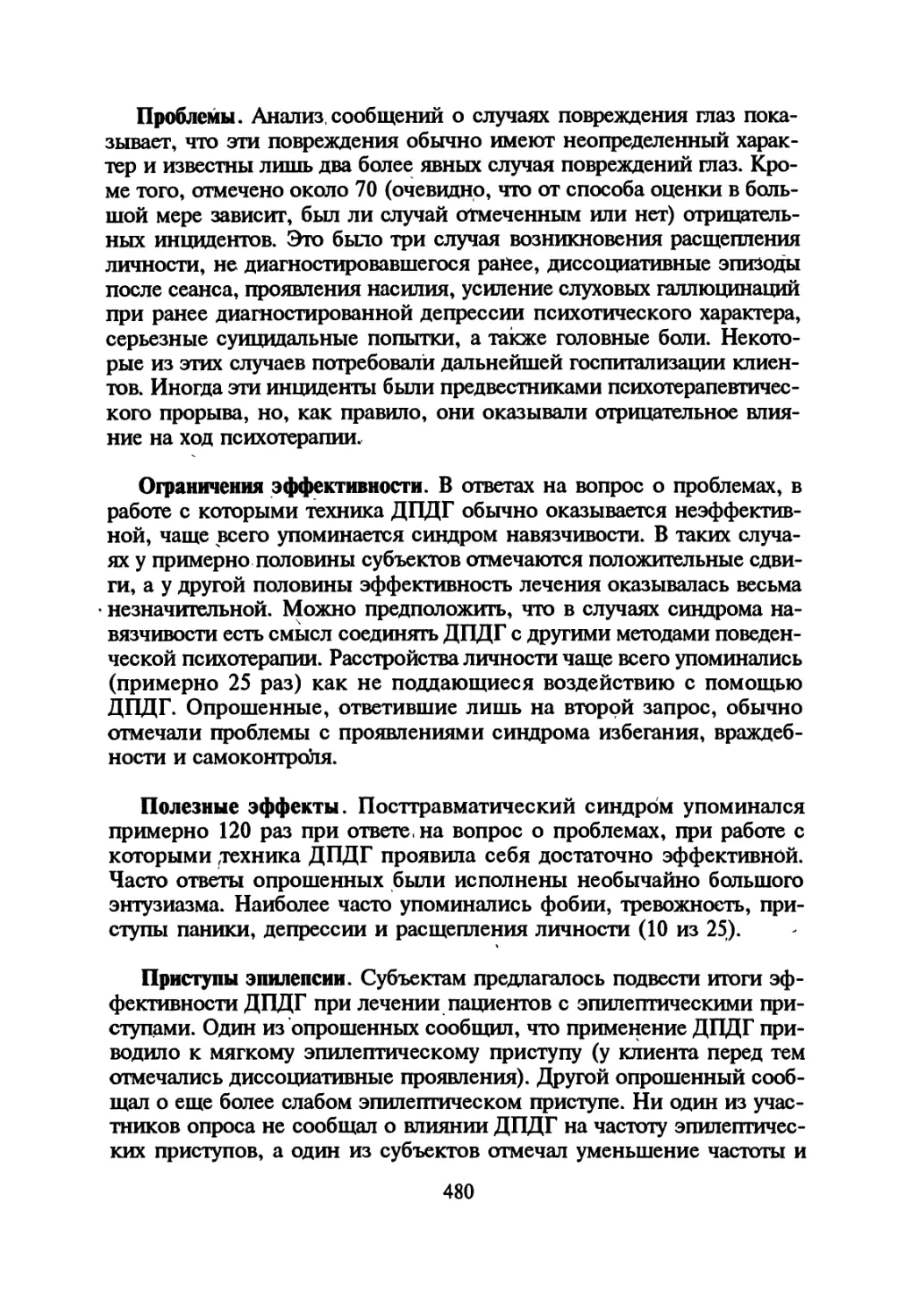

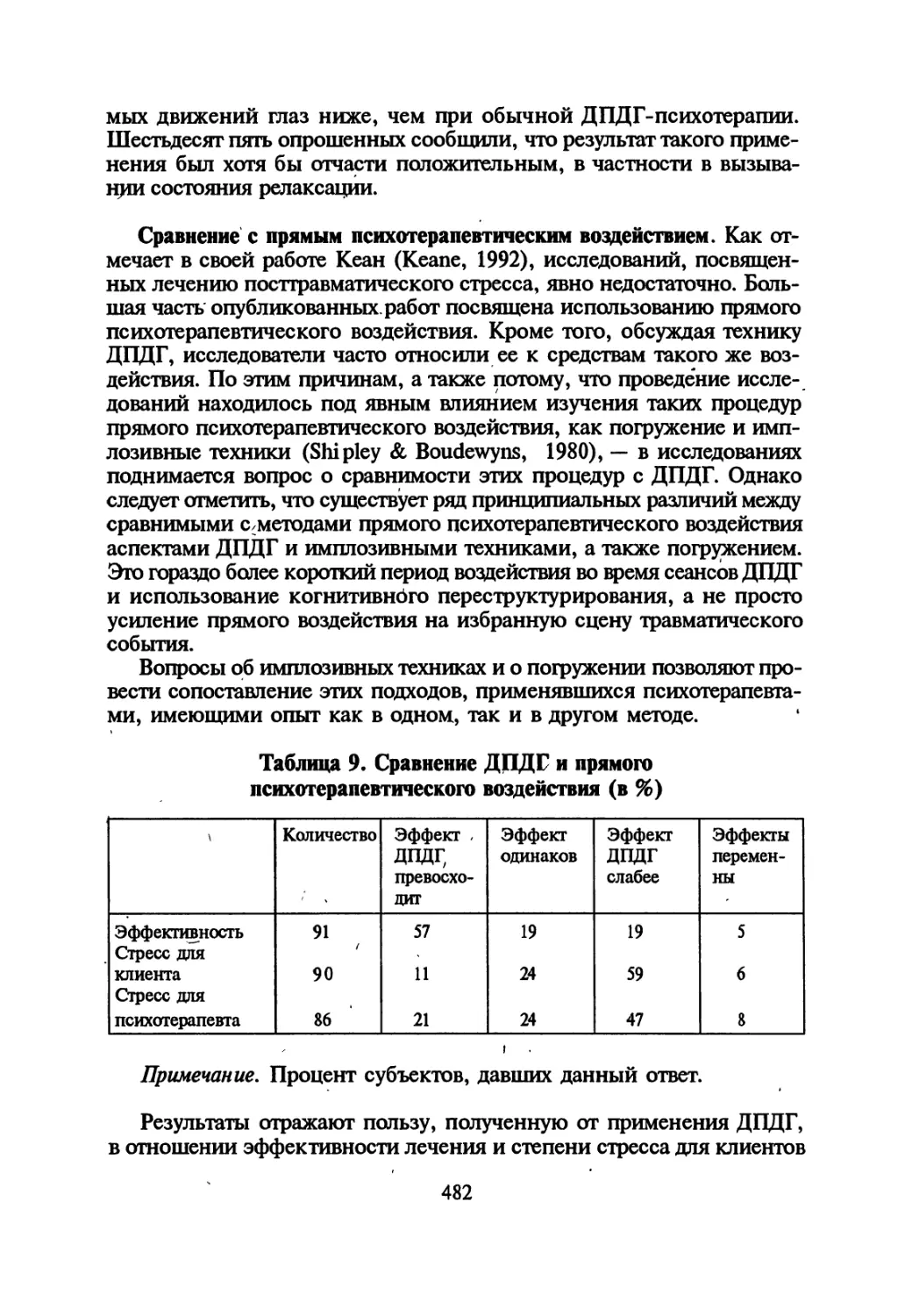

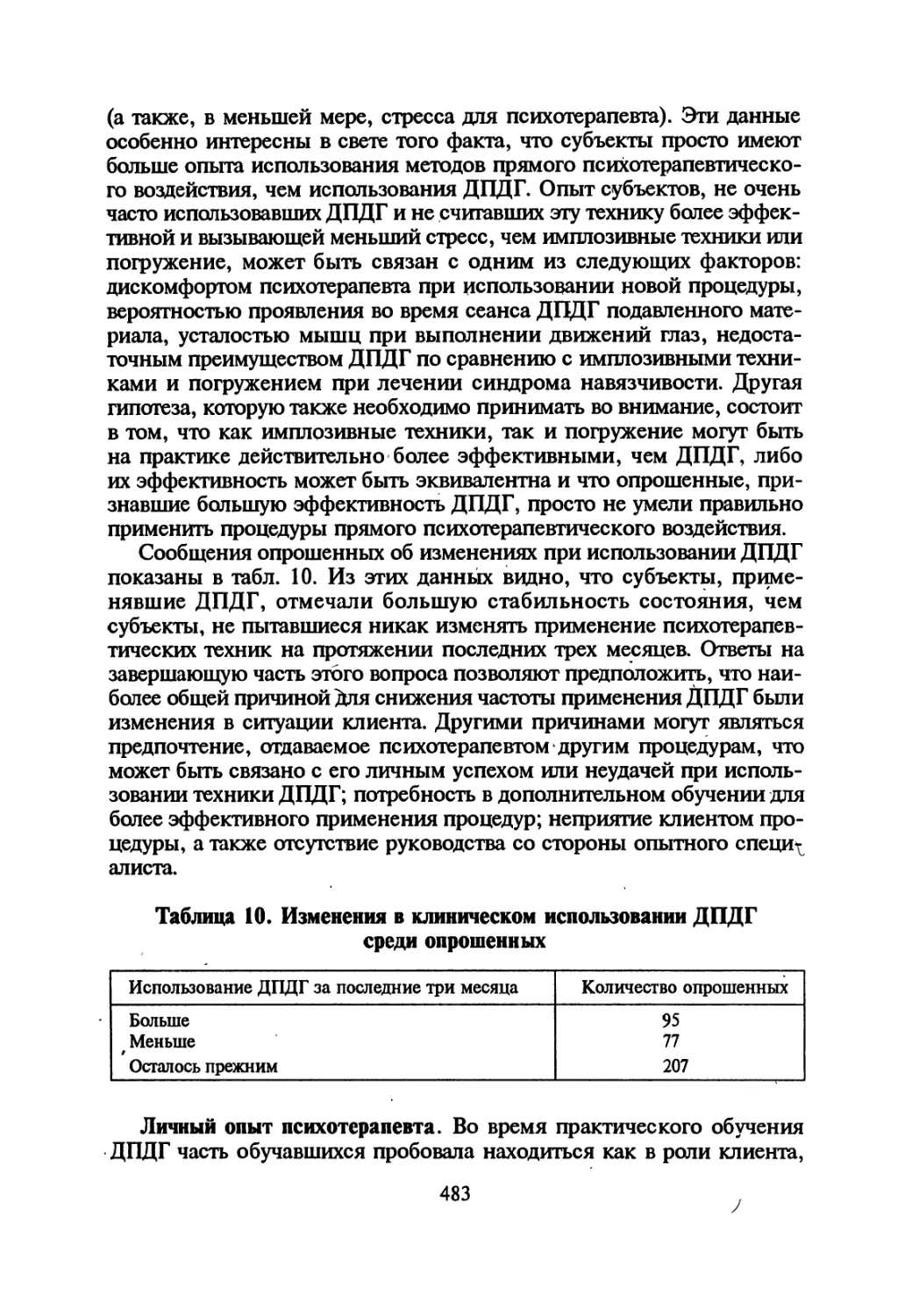

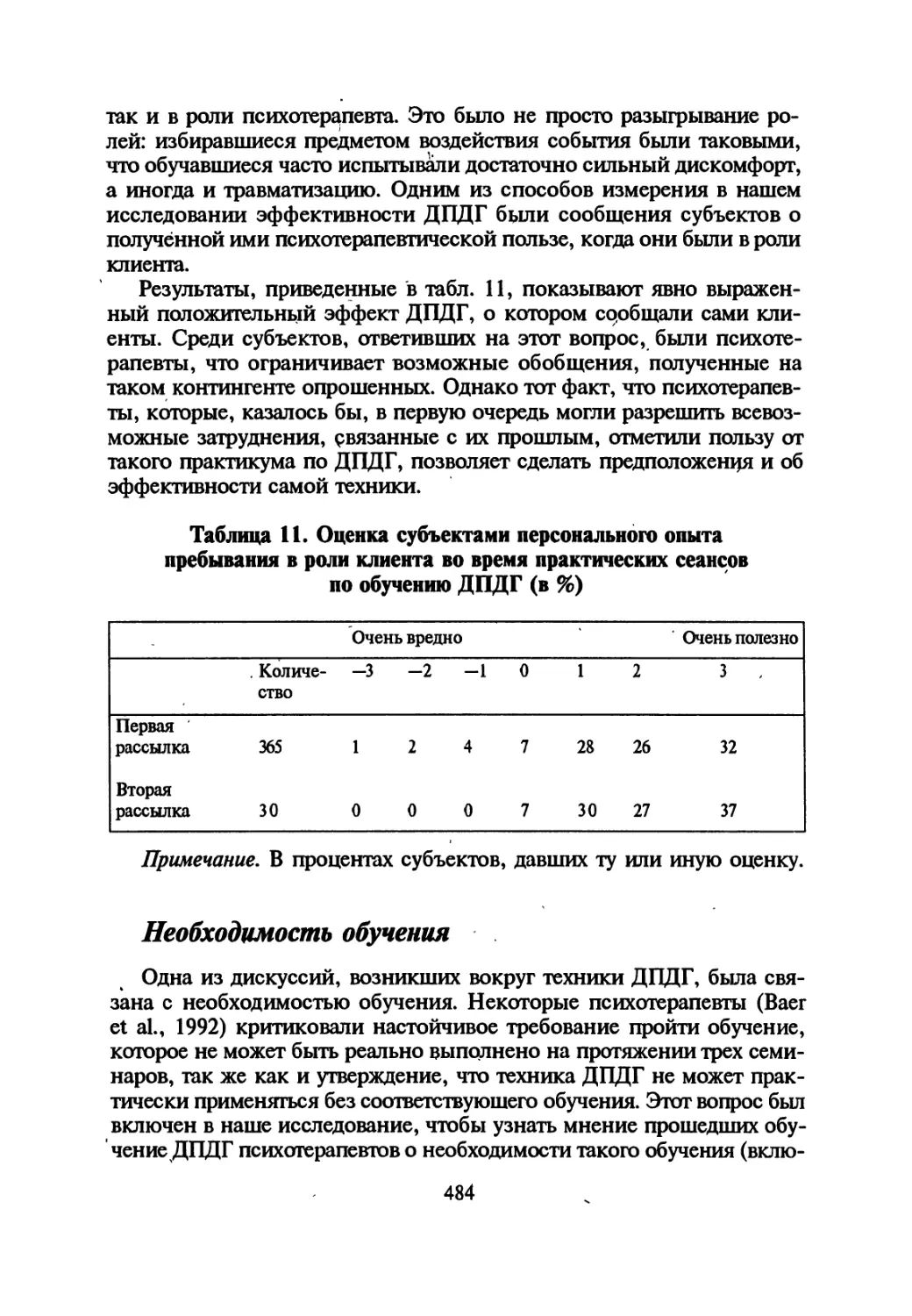

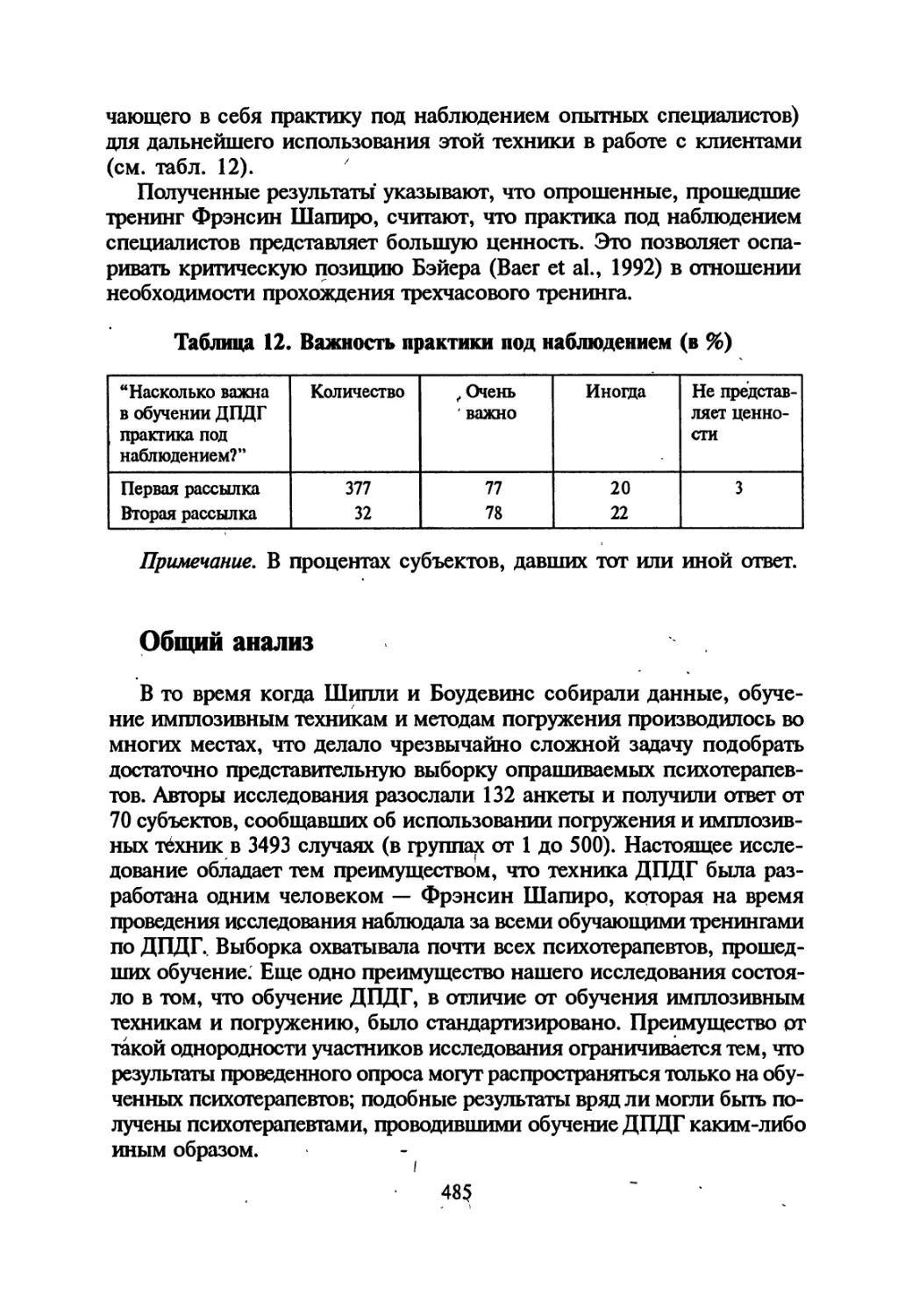

ся с парадигмой обусловливания и генерализации в классическом