Автор: Долгов В.В.

Теги: семиология симптоматология признаки и симптомы заболеваний исследование диагностика пропедевтика общая диагностика клиническая диагностика

ISBN: 978-5-9704-2129-1

Год: 2012

Научное общество специалистов

лабораторной медициныКЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ

ДИАГНОСТИКАНАиИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВОUCMOKiАССОЦИАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИХ

ОБЩЕСТВ

ПО КАЧЕСТВУИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА«ГЭОТАР-Медиа»

АССОЦИАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИХ

ОБЩЕСТВ

ПО КАЧЕСТВУКЛИНИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКАНАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВОВ двух томах

Том Iглавные редакторы

д-р мед. наук В.В. Долгов,

чл.-корр. РАЕН, д-р мед. наук В.В. МеньшиковПодготовлено под эгидой Научно-практического

общества специалистов лабораторной медицины

и Ассоциации медицинских обществ по качеству•шМоскваИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА«ГЭОТАР-Медиа»

2012

УДК 616-07(035)ББК 53.4Я81К49Национальное руководство рекомендовано

Наугно-практигеским обществом специалистое лабораторной медицины

и Российской медицинской академией последипломного образовать в кагестве

угебного пособия для последипломной подготовки врагейК49 Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2 т. - Т. I. /

под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2032. — 928 с.ISBN 978-5-9704-2129-1 (т. Т)ISBN 978-5-9704-2127-7 (общ.)Национальное руководство по клинической лабораторной диагностике разработано и

рекомендовано Научно-практическим обществом специалистов клинической лаборатор¬

ной медицины. В издании отражены все разделы клинических лабораторных исследо¬

ваний, представленные ведущими специалистами научных, образовательных и лечебно-

профилактических учреждений, расположенных в Центральном, Северо-Западном,

Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском федеральных административных округах.В том I включены материалы о научных основах и обшей организации лабораторного

обеспечения медицинской помощи в нашей стране, об аналитических технологиях и диа¬

гностическом применении наиболее часто используемых в клинической лабораторной

диагностике биохимических, гематологических, коагулологических, цитологических

исследований. Наряду с этим представлены современные данные о передовых высокотех¬

нологичных методах лабораторной диагностики и их применении при ряде состояний —

при беременности, онкологических заболеваниях, эндокринных нарушениях и наслед¬

ственных боле.чнях обмена веществ, отравлениях.Представленные сведения основаны на данных современной научной литературы,

рекомендациях профессиональных обществ специалистов, стандартах медицинской

помощи, многолетнем научно-практическом опыте авторов.Руководство предназначено для сотрудников клинико-диагностических лабораторий,

врачей различных клинических дисциплин, студентов медицинских образовательных

учреждений. Материалы руководства могут быть использованы как для базового меди¬

цинского образования, так и для последипломной подготовки.УДК 616-07(035)

ББК 53.4Я81Авторы, редакторы и издатели руководства предприняли максимум усилий, чтобы

обеспечить точность представленной информации, в том числе дозировок лекарствен¬

ных средств. Учитывая постоянные изменения, происходящие в медицинской науке, мы

рекомендуем уточнять дозы лекарственных средств по соответствующим ИНСТр\Т{ЦИЯМ.

Пациенты не моїуг использовать эту информацию для диагностики и самолечения.Права на данное издание принадлежат ООО Издательская группа <^ТЭОТАР-Медиа^,

Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде гасти или целого издания не

могут быть осуществлены без письменного разрешения ООО Издательская группа ^ГЭОТАР-

Медиа».© Коллектив авторов, 2012® ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа?>^. 2012

ISBN 978-5-9704-2129-1 (т. I) © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,ISBN 978-5-9704-2127-7 (общ,) оформление, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕПредисловие 6Участники издания 9Методология создания и программа обеспечения качества 13Список сокращений и условных обозначений 16Глава 1. Лабораторное обеспечение медицинской помощиВ,В. Меньшиков, С.В. Цвиренко 23Предмет клинической лабораторной медицины 23Объекты клинических лабораторных исследований 25Лабораторная аналитика 28Формы организации лабораторного обеспечения медицинской помощи 31Оперативность получения лабораторной информации 33Стандартизация организации лабораторного обеспечения 37Критерии эффективности работы лабораторий 40Глава 2. Обеспечение и контроль качества клинических лабораторных

исследований В,В. Меньшиков, Ю.В. Первушин 42Общие положения 42Оценка аналитической надежности методов исследования 47Основы внутрилабораторного контроля качества 51Аналитические характеристики методов 55Правила установления референтных интервалов и пределов 58Выбор отсечных точек и их влияние на характеристику информативностилабораторных исследований 66Внешняя оценка качества клинических лабораторных исследованийВ.Н. Малахов 68Обеспечение сопоставимости результатов лабораторных исследованийМ.И. Прищепа 81Глава 3. Высокотехнологичные лабораторные исследования 84Лабораторные информационные системы А.А. Кишкун 84Методы видеоцифровой регистрации Ю.Ю. Венгеров, ТА. Старовойтова,НЛг Стериополо, В.В. Зайко 89Проточная цитометрия СВ. Хайдуков, А.В. Зурогка,Арег А. Тотолян, ES. Наумова 103Иммунохимические методы анализа Н.Г. Ракова, КС. Рытикова 135Мультиплексный иммунный анализ А. С. Симбирцев, Арег А. Тотолян 143Молекулярная клиническая диагностика А.Б. Чухловин, Л.В. Тумбинская,В,Е. Колупаев, Я.Г. Ракова 147Глава 4. Биохимические исследования 175Ферменты С.А. Ельганинова, АЛ. Ройтман 177Субстраты и продукты биохимических реакций С.А. Ельганинова, А.Я. Ройтпман 192Индивидуальные белки О.П. Шевченко 215Минералы и электролиты С.А. Ельганинова 240Витамины, биоактивные медиаторы С.А. Ельганинова, А.П. Ройтман 253Маркеры обмена костной ткани В.В. Долгов 259

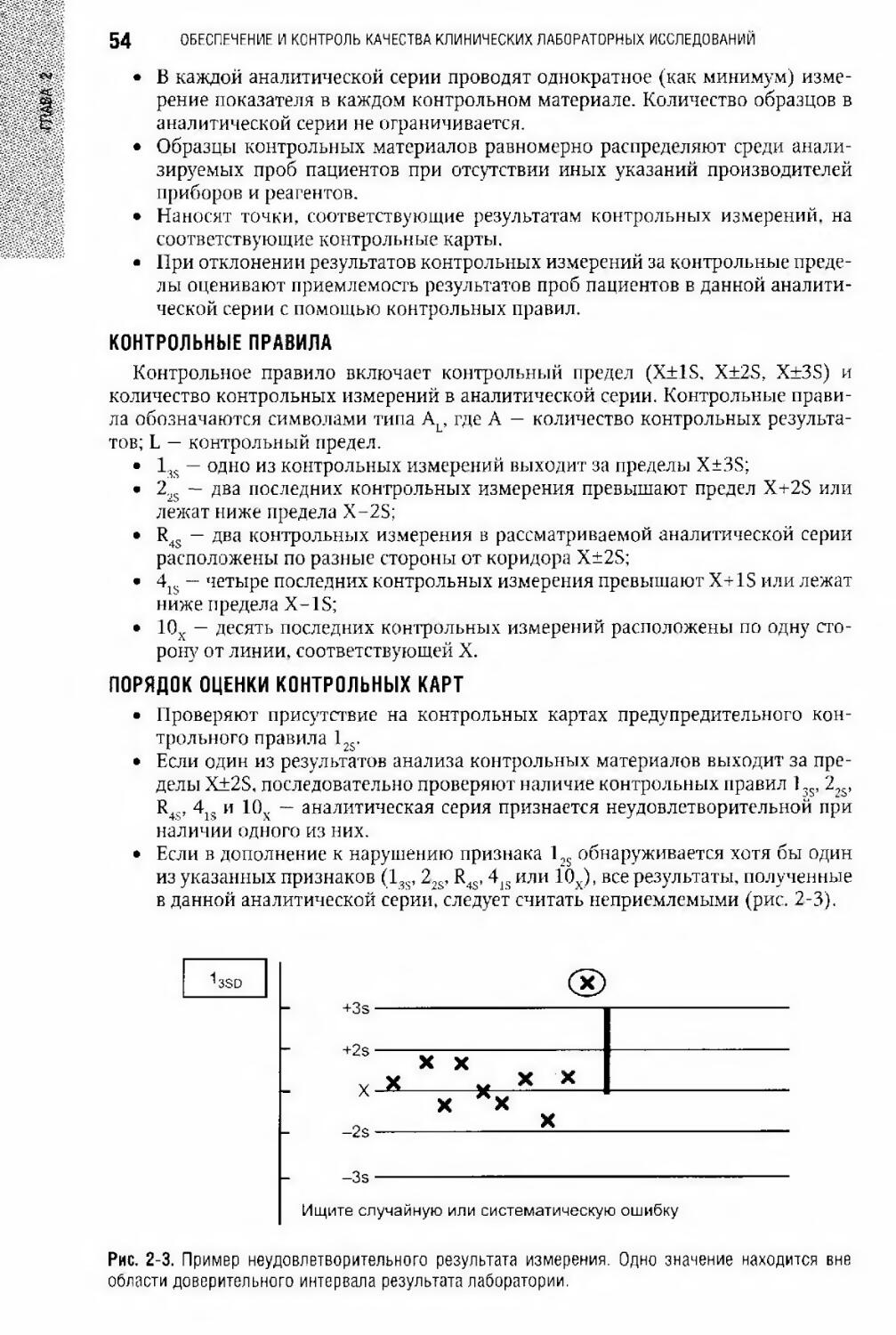

4 ОГЛАВЛЕНИЕГлава 5. Диагностика эндокринных нарушений А.В. Селиванова 268Шпоталамус-гипофиз 268Диагностика заболеваний щитовидной железы 269Гормональная регуляция репродуктивной функции мужчин 281Гормональная регуляция репродуктивной функции женщин 289Другие гормоны 299Глава 6. Химико-микроскопические исследования биологических

материалов 312Исследование мочи И.И. Миронова, ЛЛ. Романова 312Исследование кала И.И. Миронова 352Исследование спинномозговой жидкости В.В. Долгов, И.И. Миронова 372Исследование синовиальной жидкости ВЗ. Базарный 398Исследование выпотных жидкостей ИЛ. Шабалова, Т.В. Джангирова 403Исследование спермы И.И. Миронова, СЛ. Луговская, Н.Г. Ракова 432Исследование мокроты И.И. Миронова, Л.А. Романова 457Исследование желчи И.И. Миронова 467Глава 7. Лабораторная гематология 475Гемопоэз С.А. Луговская 475Основные исследования в лабораторной гематологии С.А. Луговская,М.Е. Погтаръ, В.М. Погорелое 492Реактивные изменения крови (лейкемоидные реакции) Т.Н. Соболева 519Анемии С.А. Луговская, М.Е. Погтарь, С.К Суплотов 530Миелодиспласгические синдромы Т.Н. Соболева, СЛ. Луговская 567Лейкозы С.А. Луговская, М.Е. Погтарь 570Глава 8. Цитологические исследования в лабораторной диагностикеИ.П. Шабалова, Т.В. Джангирова, К.Т, Касоян, В.И. Новик, Н.А. Шапиро 607Цитологическое исследование в клинической практике 607Особенности цитологического исследования заболеваний органов 623Глава 9. Биологические маркеры опухолей Н.Е. Кушлинский, Е.С. Герштейн,B.C. Сергеева, Н.В. Любимова 657Рецепторы стероидных гормонов — критерий чувствительности к эндокриннойтерапии 659Серологические опухольассоциированные маркеры 665Молекулярно-генетические онкомаркеры 684Использование молекулярно-генетических маркеров при некоторых солидныхопухолях 689Иммунохимические и биохимические онкомаркеры 693Маркеры костного ремоделирования при обследовании онкологических

больных с поражением скелета 701Глава 10. Лабораторная генетика 705Цитогенетическая диагностика хромосомных болезней М.А. Ермакова 705Наследственные болезни обмена веществ Е.Ю. Захарова, Е.Ю. Воскобоева,LB. Байдакова, О.В. Шехтер, Т.М. Букина, А.М. Букина 719Массовый скрининг новорожденных на наследственные болезни обмена

веществ С.И. Козлова, Н.А. Кузьмигева, С.Г. Калиненкова, AM. Прыткое 736Глава 11. Коагулологические исследованияА.Ж. Гильманов, Т.В. Вавилова, А.Н. Мамаев 749Основы функционирования системы гемостаза 749Преаналитический этап исследований гемостаза 751Тромбоцитарный компонент гемостаза 756

ОГЛАВЛЕНИЕ $Плазменное звено гемостаза 772Методы исследования коагуляционного гемостаза 775Глава 12. Лабораторная диагностика неотложных состоянийИ.И. Дементьева 816Причины нарушения гомеостаза во время операции, диагностикаи методы их коррекции 817Причины нарушений гомеостаза у больных в отделении интенсивной терапии 819Влияние гипоксии на метаболические показатели и водно-электролипгныйбаланс 823Лабораторная диагностика нарушений гомеостаза при острых состояниях,

полиорганной недостаточности, шоке. ДВС 826Глава 13. Лабораторный мониторинг при беременности Н.Д. Фангенко,Т.Ю. Иванец, М.Л. Алексеева 839Механизм взаиморегуляции в системе «мать-плацента-плод» 839Мониторинг беременности 841Алгоритм пренатального мониторинга 844Регуляции метаболизма организмов матери и плода 849Глава 14. Химико-токсикологический анализ СЖ. Еремин, БЛ. Изотов 854Общие вопросы химико-токсикологического анализа 854Физико-химические методы исследования 858Химико-токсикологический анализ в клинической токсикологии 862Анализ наркотических средств 864Частные методики обнаружения токсичных веществ 870Глава 15. Терапевтический лекарственный мониторинг CJI. Арсенин 883Предметный указатель 918

ПРЕДИСЛОВИЕФормирование диагноза и определение лечебных мер для конкретного паци¬

ента в сознании врача происходит в результате анализа информации о пациенте и

его состоянии: сбора анамнеза заболевания, данных врачебного осмотра, включая

аускультацию, перкуссию и другие субъективные методы, динамическое наблюде¬

ние. Если заболевание имеет типичные проявления, совпадающие с классическими

описаниями соответствующей формы патологии, этой информации оказывается

достаточно для установления диагноза и назначения лечения. Однако в большин¬

стве случаев врач нуждается в более полных сведениях о состоянии функций и

структур организма пациента. Выдающийся канадский клиницист XIX в. Вильям

Ослер писал: «Медицина — это наука неопределенности и искусство вероятности.

Одной из главных причин этой неопределенности является возрастающая вариа¬

бельность проявлений любой болезни». Эту неопределенность призваны были

уменьшить объективные методы исследования организма пациента.Еще врачеватели древности обратили внимание на исследование таких био¬

материалов, как выделения больных. Органолептически — на цвет, прозрачность,

запах и даже на вкус — оценивали мочу пациентов (болезнь «сладкой мочи», впо¬

следствии названную сахарным диабетом, описал в VI веке до нашей эры индий¬

ский врач Сашрута). Широко применяли уроскопию: рассматривание лечащим

врачом сосуда с пробой мочи пациента одновременно с подсчетом пульса. Степень

прозрачности и цвет этого биоматериала сравнивали с так называемым колесом

уроскопий — эмпирической шкалой, на которой цвет и характер мочи сопостав¬

лялся с перечнем болезней.Предпосылки научного периода изучения жидкостей человеческого организма

химическими методами зародились в XV-XVI вв. в лабораториях алхимиков, а

затем в трудах Кузанциса и Парацельса, которые пытались использовать химиче¬

ские представления в медицинской практике.Середина XVII в. стала переломным периодом в отношении способов исследо¬

вания биологических жидкостей больных — временем перехода от органолепти¬

ческого их исследования врачом при осмотре больного к объективным методам.

Создание голландским естествоиспытателем Левенгуком первого оптического

прибора — микроскопа — позволило разглядеть клетки крови, корпускулярные

компоненты мочи, некоторые микроорганизмы и тем самым расширить способ¬

ность человека визуально изучать эти объекты, неразличимые простым глазом. В

конце XVII в. английский ученый Роберт Бойль опубликовал исследования крови

человека с помощью доступных в ту пору химических методов дистилляции,

став, тем самым, одним из основоположников клинической химии. Вслед за тем

Лангриш описал изменения крови больных с лихорадкой. Очевидно, подобные

работы дали М.В. Ломоносову основание заявить: «Врач без довольного знания

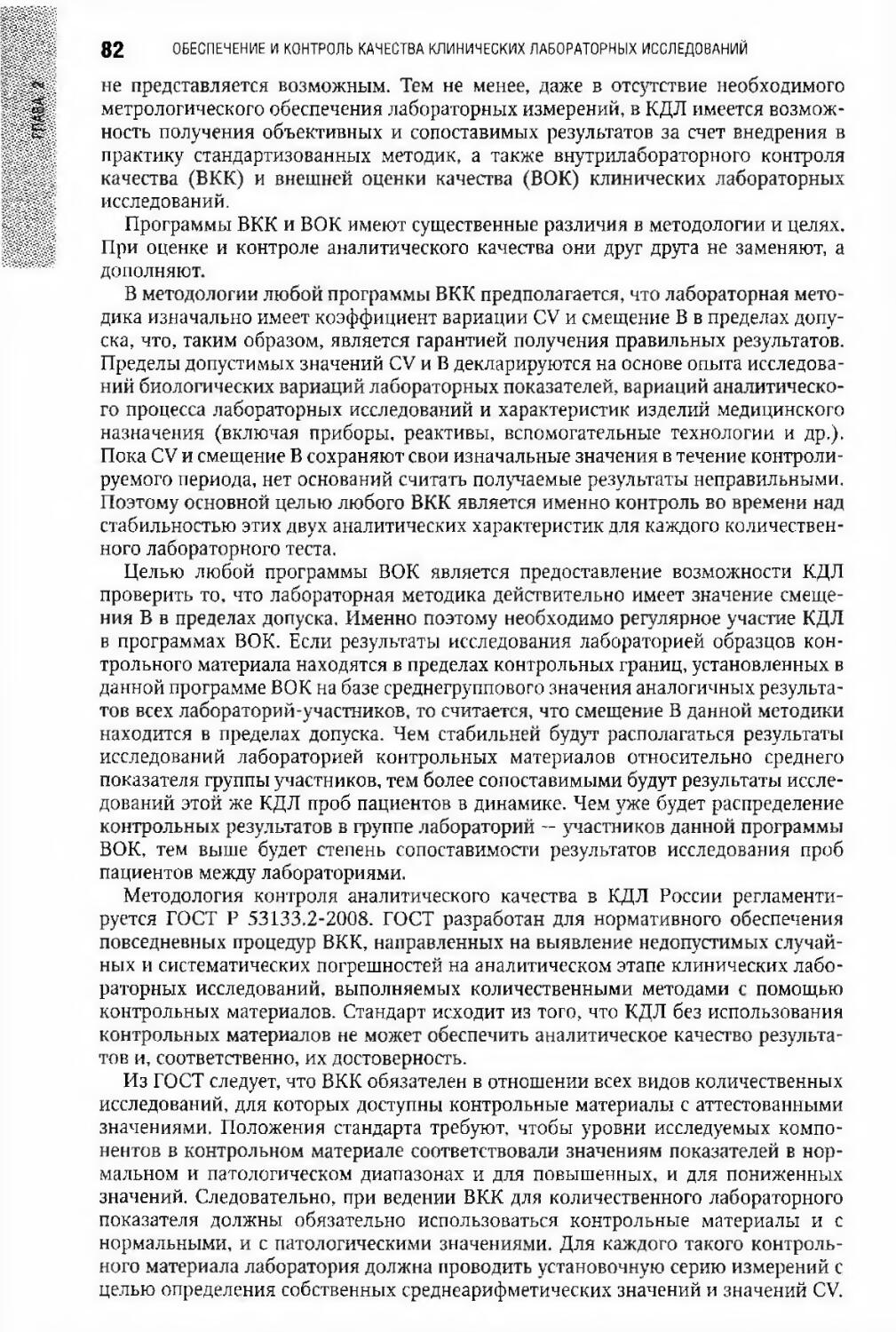

химии совершенен быть не может».Понадобился еще примерно двухвековой путь, чтобы на основе общего раз¬

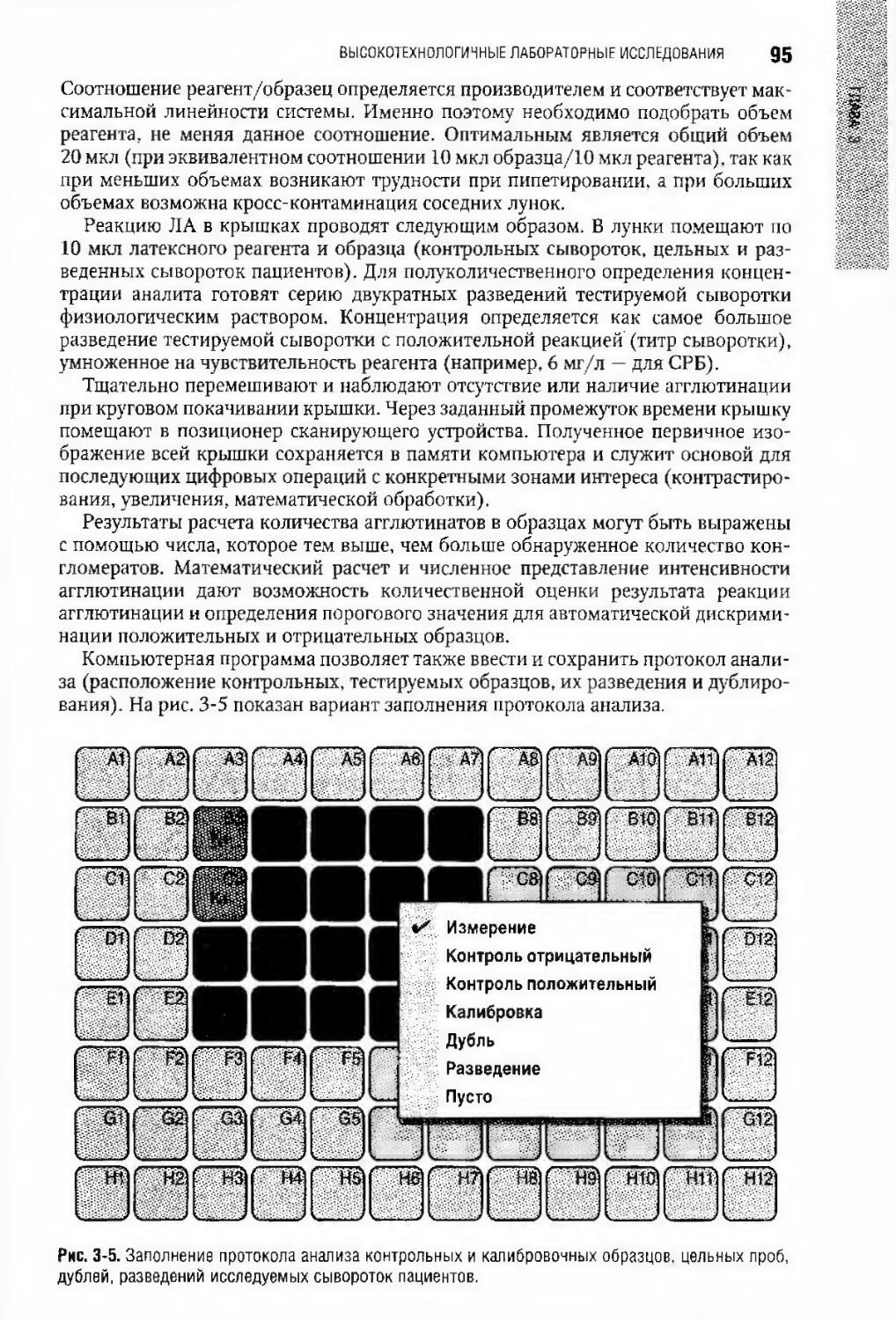

вития естественных наук возникла система объективных методов исследования.

Знаковыми событиями на этом пути стали создание Ю. фон Либихом в 1840 г.

первой аналитической лаборатории, издание им фундаментального труда «Химия

животных», а в 1842 г. создание его учеником И. Шерером в больнице г. Вюрцбурга

(Германия) «клинической химической лаборатории». В 1838 г. были опубликова¬

ны таблицы по микроскопии осадка мочи, а в 1844 г. — курс микроскопии для

медицинских исследований (А. Донне). В 1843 г. вышла в свет основанная на кли¬

ническом материале монография И. Шерера «Химические и микроскопические

исследования при патологии», явившаяся практически первым р)ководством по

клинической лабораторной диагностике. С 1843 г. под редакцией И. Симона стал

издаваться один из первых журналов по лабораторной диагностике «Beitragenjur

ПРЕДИСЛОВИЕphysiologiscke undpathologische Ckemie undMikroscopie^, a с 1847 г. — «Archivjurphysi-

ologische und pathologische Chemie und Mikroscopie^, В 1848 г. Г, фон Фелинг разрабо¬

тал тест для определения глюкозы. В 1870 г. Ж. Дюбоск предложил колориметр,

ставший на долгие годы одним из основных инструментов клинической химии.

Эти события ознаменовали собой начало существования клинической лаборатор¬

ной диагностики как самостоятельной отрасли медицины.Лабораторные исследования стали первыми объективными диагностическими

технологиями в истории развития медицины, а лабораторная специальность —

первой по объему информации среди профессий специалистов по объективным

методам диагностики — рентгенологов, электрокардиографистов, эндоскопистов,

специалистов по ультразвуковой диагностике. Уже в первые годы существования

клинических лабораторий Вильям Ослер сравнил их роль со значением скальпеля

для врача. За полтора века клинико-лабораторная специальность постоянно нахо¬

дилась в процессе развития аналитических возможностей на основе восприятия

все новых и новых открытий и изобретений в области биологии, химии, физики, а

также их прикладных медико-биологических дисциплин — биохимии, цитологии,

микробиологии, иммунологии, молекулярной биологии и др. (табл. 1).Существенно расширился диапазон технологий, составляющих содержание прак¬

тической деятельности в лабораториях. Микроскопия биологических жидкостей и

простые химические методы, с которых начиналась лабораторная деятельность в

середине XIX в., составляют в настоящее время едва лишь десятую часть диапазона

аналитических приемов клинической лабораторной аналитики. Б распоряжение

специалиста современной лаборатории предоставлена широкая гамма разнообраз¬

ных фото-, флюоро-, люминометрических, электрохимических, лигандных, хро¬

матографических, масс-спектрометрических, молекулярно-биологических методов

исследования. К концу XX в. доступными для качественной и количественной

оценки стали практически все клеточные и химические компоненты биологических

материалов, которые позволяют с той или иной степенью точности характеризовать

состояние органов и физиологических систем организма человека и, следовательно,

представляют определенный клинический интерес.Таблица 1. Вехи развития лабораторной диагностики в ХІХ-ХХ вв. (по Дати, Метцманн, 2007)ГодыИмена исследователей: описание исследования1830-1840Юстус Либих; разработка методов количественного химического анализа1838Йёнс Берцелиус: применил термин «белок» (от греч. proteios — «из первого разряда»)1877-1908Пауль Эрлих: признание тучных клеток, основные принципы иммунитета, теории формиро¬

вания боковой цепи/антитела, специфичность антител1883-1908Илья Мечников; теория фагоцитоза, теория клеточного иммунитета1885Луи Пастер: микробиологическая теория инфекции1891-1905Роберт Кох: реакция на туберкулин, гиперчувствительность отсроченного типа1895-1919Жюль Бордет: комплемент и активность антител при бактериолизе1897Рудольф Крауз: токсин и реакция антитоксина, формирование преципитата1901-1930Карл Ландштейнер: открытие А, В и 0 групп крови, унитарная концепция антигена и анти¬

тела, клеточный иммунитет1907Сванте Аррениус: ввел термин «иммунохимия»1926Лойд Фельтон и Байли: химическая природа антитела как белка и его выделение1935Михаэль Гейдельберг и Форрест Кендалл: описание иммунопрецилитиновой реакции1948Астрид Фаграуз; демонстрация образования антитела в плазме В-клетки1950Альберт Кунс и Каплан; разработка техники иммунофлюоресценции1950Ричард Гершон и Кондо: открытие супрессорной Т-клетки1950-еБруце Глик; лимфоцит как тип клетки, ответственной за клеточный и гуморальный иммунитет1953Мортон Симонсен и Демпстер: отторжение почки у собак (реакция «имплантат против хозяина»)

ПРЕДИСЛОВИЕОкончание табл. 1Годы1953-19621958-19621959-19771960-19751961-19691961-1962196519711975-19841977-19801985-19932001НастоящеевремяИмена исследователей; описание исследованияДжеймс Уотсон и Фрэнсис Крик: описание двойной спиральной структуры ДНКЖан Доссе; идентификация антигенов лейкоцитов человекаРозалин Ялоу: разработка радиоиммунологического исследованияРенато Дульбекко: разработка современных методов культуры тканиРодни Портер и Джеральд Эдельман; описание структуры антитела (IgG)Ноел Вернер с соавторами; различие клеточных и гуморальных иммунных ответовДжулиана Манчини. Ангела Карбонара и Иозеф Гереманс: иммунохимическое количествен¬

ное определение антигенов однонаправленной радиальной иммунодиффузией Ева Ингволл и Пельман: разработка фермент-связанного иммуносорбентного исследования

(ELISA) Георг Кёлер и Сезар Мильштейн; разработка техники гибридомы для производства моно¬

клональных антител (Mabs) Фредерик Сенгер и Уолтер Гилберт: методы секвенирования нуклеиновых кислотКэри Маллис; разработка цепной полимеразной реакции (PCR) для массового копирования

ДНКПроект «Геном человека»: публикация последовательности человеческого геномаГенно-инженерные моноклональные антителаШироко распространены и быстро развиваются исследования гормонов, гемо¬

стаза, иммунной системы, молекулярной генетики. Полностью преобразился при¬

борный парк современной клинической лаборатории, как по видам инструментов,

так и по степени автоматизации. На службу лабораторной диагностике постоянно

поступают все более мощные технические средства, обладающие высокой чув¬

ствительностью, стабильностью, оснащенные роботизированными устройствами,

автоматикой, компьютерами. Расширение рамок лабораторно-аналитической

деятельности, благодаря разнообразию как самих технологий, так и применяемой

аппаратуры, привело к значительному увеличению объема специальных знаний и

умений, которыми должен в настоящее время обладать лабораторный специалист.

В свою очередь, существенно расширился объем и повысилась информативность

тех объективных сведений о состоянии организма обследуемого пациента, которые

лабораторная медицина готова предоставить лечащему врачу. В настоящее время

лабораторные исследования для удовлетворения клинических потребностей полу¬

чили прочный научный фундамент лабораторной медицины, а их практическое

выполнение приобрело характер системы лабораторного обеспечения медицин¬

ской помощи, осуществляемого в различных формах и объеме, соответствующих

нуждам и возможностям системы здравоохранения.Настоящее издание, направленное в первую очередь на клиническую аудито¬

рию, призвано дать представление о современном состоянии лабораторной меди¬

цины, помочь лечащим врачам в подборе наиболее информативных и клинически

значимых лабораторных анализов и обеспечить их диагностическую интерпрета¬

цию. В то же время в руководстве приводятся и методические материалы, которые

предназначены для специалистов практических клинико-диагностических лабора¬

торий. Такой комплексный подход позволяет рассмотреть представляемый мате¬

риал с разных сторон и представить материал как справочно-аналитический.Главные редакторыДокт. мед. наук В.В. Долгов

Ч л.-корр. РАЕН, докт. мед. наук В Л Меньшиков

УЧАСТНИКИ ИЗДАНИЯГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫДолгов Владимир Владимирович — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой

клинической лабораторной диагаостики ГБОУ ДПО «Российская медицинская

академия последипломного образования», МоскваМеньшиков Вадим Владимирович — д-р мед. наук, профессор, заслужен¬

ный деятель науки РФ, член-корреспондент РАЕН, зав. лабораторией проблем

клинико-лабораторной диагностики НИЦ ГБОУ ВПО «Первый Московский госу¬

дарственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»АВТОРЫ И СОСТАВИТЕЛИАлексеева Марина Леонидовна — канд. биол, наук, ст. научн. сотр. научно¬

диагностической лаборатории ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и

перинатологии им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России», МоскваАрсенин Сергей Леонидович — канд. мед. наук, руководитель лабораторного

направления ООО «МК», МоскваБазарный Владимир Викторович — д-р мед. наук, профессор кафедры клини¬

ческой лабораторной и микробиологической диагностики ГБОУ ВПО «Уральская

государственная медицинская академия», ЕкатеринбургБайдакова Галина Викторовна — ст. научн. сотр. лаборатории наследствен¬

ных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра РАМН,

МоскваБелохвостов Александр Сергеевич — д-р мед. наук, профессор, руководитель

генетической службы НПЦ медицинской помощи детям, заведующий лаборатори¬

ей молекулярной онкологии и генетики ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» Минздравсоцразви¬

тия России, МоскваБукина Анна Михайловна — научн. сотр. лаборатории наследственных болез¬

ней обмена веществ Медико-генетического научного центра РАМН, Москва

Букина Татьяна Михайловна — канд. биол. наук, ст. научн. сотр. лаборатории

наследственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра

РАМН, МоскваВавилова Татьяна Владимировна — д-р мед. наук, профессор кафедры клини¬

ческой лабораторной диагностики ГБОУ ВПО «Северо-Западный Государственный

медицинский университет», Санкт-ПетербургВенгеров Юрий Юзефович — д-р биол. наук, профессор, вед. научн. сотр.

лаборатории иммунобиохимии Института биохимии им, А.Н. Баха РАН, Москва

Воскобоева Елена Юрьевна — канд. мед наук, вед. научн. сотр. лаборатории

наследственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра

РАМН, МоскваГерштейн Елена Сергеевна — д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник

лаборатории клинической биохимии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

Гильманов Александр Жанович — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой

лабораторной диагностики ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицин¬

ский университет Минздравсоцразвития РФ», УфаДементьева Инна Иосифовна — д-р биол. наук, профессор, зав. лабораторией

экспресс-диагностики ГУ «Российский научный центр хирургии РАМН», Москва

Джангирова Татьяна Владимировна — канд. мед. наук, доцент кафедры

клинической лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская

академия последипломного образования», МоскваЕльчанинова Светлана Александровна — д-р биол. наук, профессор, зав.

кафедрой биохимии и лабораторной диагностики ГБОУ ВПО «Алтайский государ¬

ственный медицинский университет», Барнаул

10УЧАСТНИКИ ИЗДАНИЯвЕремин Серафим Кузьмич — ст. научн. сотр., ст. преподаватель кафе¬

дры аналитической и судебно-медицинской токсикологии ГБОУ ВПО «Первый

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»

Ермакова Марина Александровна — канд. мед. наук, ассистент кафедры

медицинской генетики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последи¬

пломного образования», МоскваЗайко Виктория Витальевна — канд. биол. наук, мл. научн. сотр. лаборато¬

рии иммунобиохимии Института биохимии им. А.Н. Баха РАН, МоскваЗахарова Екатерина Юрьевна — канд. мед. наук, зав. лабораторией наслед¬

ственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра РАМН,

МоскваЗурочка Александр Владимирович — д-р мед. наук, профессор, зав. курсом

клинической лабораторной диагностики ГБОУ ВПО «Челябинская государствен¬

ная медицинская академия»Иваиец Татьяна Юрьевна — канд. мед. наук, заведующая научно-диаг¬

ностической лабораторией ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и пери-

натологии им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России», МоскваИзотов Борис Николаевич -д-р хим. наук, профессор, зав. кафедрой анали¬

тической и судебно-медицинской токсикологии ГБОУ ВПО «Первый Московский

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»ІСалиненкова Светлана Георгиевна — канд. биол. наук, зав. лабораторией

генетики МОНИКИ им. Владимирского, МоскваКасоян Карине Тимуровна — канд. мед. наук, ассистент кафедры клиниче¬

ской лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия

последипломного образования», МоскваКишкун Алексей Алексеевич — д-р мед. наук, профессор кафедры медицин¬

ской биохимии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного

образования», МоскваКозлова Светлана Ивановна — д-р мед. наук, профессор кафедры медицин¬

ской генетики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного

образования», МоскваКолупаев Всеволод Евгеньевич — канд. мед. наук, менеджер по продукции

ООО «БИО-РАД лаборатория», МоскваКузмичева Нелли Алексеевна — канд. биол. наук, доцент кафедры медицин¬

ской генетики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного

образования», МоскваКушлинский Николай Евгеньевич — д-р мед. наук, профессор, член-

корреспондент РАМН, зав. лабораторией клинической биохимии РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН; зав. кафедрой биохимии ГБОУ ВПО «Московский государ¬

ственный медико-стоматологический университет»Луговская Светлана Алексеевна — д-р мед. наук, профессор кафедры клини¬

ческой лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия

последипломного образования», МоскваЛюбимова Нина Васильевна — д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник

лаборатории клинической биохимии РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН, Москва

Малахов Владимир Николаевич — д-р биол. наук, профессор, руководитель

отдела стандартизации и контроля качества клинртческой лабораторной диа¬

гностики ФГУ ГНИЦ профилактической медицины, генеральный директор НО

«Центр внешнего контроля качества», МоскваМамаев Андрей Николаевич — д-р мед. наук, зав. лабораторией гемостаза

МУЗ «Городская больница № 11», г. Барнаул, ст. научн. сотр. Алтайского филиала

ГУ «Гематологический научный центр РАМН»

УЧАСТНИКИ ИЗДАНИЯ Ц ІЙШІМиронова Ирина Ивановна — канд. мед. наук, доцент кафедры клинической

лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия после¬

дипломного образования», МоскваНаумова Елена Владимировна — канд. мед. наук, ассистент кафедры клини¬

ческой лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия

последипломного образования», МоскваНовик Виктор Иванович — д-р мед. наук, профессор, руководитель группы Щ

онкоцитологии ФГУ НИИ онкологии, Санкт-Петербург |f||Первушин Юрий Владиславович — канд. мед. наук, профессор, зав. кафедрой ^

клинической лабораторной диагностики Института последипломного и дополни¬

тельного образования ГБОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская

академия»Погорелов Валерий Михайлович — д-р мед. наук, профессор, зав. лаборато¬

рией гемоцитологии Гематологического научного центра РАМН, МоскваПочтарь Маргарита Евгеньевна — канд. мед. наук, доцент кафедры клини¬

ческой лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия

последипломного образования», МоскваПрищена Михаил Иванович — канд. техн. наук, президент ЗАО «Аналитика»Ракова Наталья Геннадьевна — канд. мед. наук, доцент кафедры клинической

лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия после¬

дипломного образования», МоскваРойтман Александр Польевич — канд, мед наук, доцент кафедры клиниче¬

ской лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия

последипломного образования», МоскваРоманова Людмила Андреевна — канд. мед. наук, доцент кафедры клиниче¬

ской лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия

последипломного образования», МоскваРытикова Наталья Станиславовна — канд. биол. наук, руководетель направ¬

ления иммуноферментного анализа ЗАО «БиоХимМак», МоскваСеливанова Анна Владимировна - канд. мед. наук, врач-эндокринолог ГКБ

им. С.П. Боткина, МоскваСергеева Наталья Сергеевна — д-р биол. наук, профессор, зав. лабораторией

прогноза эффективности консервативного лечения опухолей ФГУ «Московский

научно-исследовательский онкологический институт им. П.А.Герцена»Симбирцев Андрей Семенович — д-р мед. наук, профессор, зав. лаборатори¬

ей фармиммунологии Государственного НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА

России, Санкт-ПетербургСкуинь Людмила Михайловна — канд. мед. наук, доцент кафедры иммуно¬

логии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образо¬

вания», МоскваСоболева Татьяна Николаевна — канд. мед. наук, доцент кафедры клиниче¬

ской лабораторной диагностики ГБОУ ВПО «Российский национальный исследо¬

вательский медицинский университет», МоскваСтаровойтова Татьяна Авенировна — д-р мед. наук, врач высшей категории,

зав. клинико-диагностической лабораторией НУЗ Центральная клиническая боль¬

ница № 1 ОАО «Российские железные дороги», МоскваСтериополо Ника Александровна — канд. биол. наук, врач высшей кате¬

гории, заведующая клинико-диагностической лабораторией ФГУ «Клиническая

больница» Управления делами Президента РФ, МоскваСуплотов Сергей Николаевич — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой

клинической лабораторной диагностики ГБОУ ВПО «Тюменская государственная

медицинская академия»Тарасенко Ольга Анатольевна — канд. мед. наук, зам. главного врача ФГУЗ

♦Головной центр гигиены и эпидемиологии» ФМБА России, Москва

12 УЧАСТНИКИ ИЗДАНИЯТотолян Арег Артемович — д-р мед. наук, профессор, зам. директора ФБУН

«Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера?^

Тумбинская Лидия Викторовна — канд. биол. наук, зам. директора по раз¬

витию ЗАО НПФ «ДНК-технология», МоскваФанченко Николай Дмитриевич — д-р биол. наук, профессор, консультант

научно-диагностической лаборатории ФГУ «Научный центр акушерства, гине¬

кологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России»,

МоскваХайду ков Сергей Валерьевич — д-р биол. наук, зав. лаб. физиологии и пато¬

логии иммунной системы ФГУ ФНКЦ детской гематологии, онкологии и имму¬

нологии Росздрава; специалист по проточной цитофлуорометрии ООО «Бекмен

Культер», МоскваЦвиренко Сергей Васильевич — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой

лабораторной и микробиологической диагностики ГБОУ ВПО «Уральская госу¬

дарственная медицинская академия», ЕкатеринбургЧухловии Алексей Борисович - д-р мед. наук, профессор кафедры клини¬

ческой лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ГБОУ ВПО

«Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика

И.П.Павлова Росздрава»Шабалова Ирина Петровна — д-р мед. наук, профессор кафедры клинической

лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия после¬

дипломного образования», МоскваШапиро Наум Абрамович — д-р мед. наук, профессор, заслуженный врач

РФ, лаборатория цитологии Центральной клинической больницы №1 ОАО «Рос¬

сийские железные дороги», МоскваШевченко Ольга Павловна — д-р мед. наук, профессор, зам директора ФГУ

«Научный центр трансплантологии и искусственных органов», МоскваШехтер Ольга Владимировна — канд. хим. наук, ст. научн. сотр. лаборатории

наследственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра

РАМН, Москва

МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРОГРАММА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВАНациональные руководства — первая в России серия практических руководств

по медицинским специальностям, включающих в себя всю основную информацию,

необходимую врачу для практической деятельности и непрерывного медицинско¬

го образования. В отличие от большинства других руководств в национальных

руководствах равное внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотера¬

пии и немедикаментозным методам лечения заболеваний.Почему необходимы национальные руководства? Динамичное развитие меди¬

цинской науки, быстрое внедрение в клиническую практику новых высокотех¬

нологичных методов диагностики и лечения требуют от врача непрерывного

повышения профессионализма и обновления знаний на протяжении всей его про¬

фессиональной жизни. Данная задача решается системой последипломного обра¬

зования и периодической сертификацией специалистов лишь частично. Быстро

возрастающий объем научной медицинской информации предъявляет особые

требования к качеству используемых учебных и справочных руководств, особенно

с учетом внедрения в широкую клиническую практику достижений медицины,

основанной на доказательствах. Имеющиеся на сегодня руководства для врачей

и фармакологические справочники не в полной мере отвечают современным

потребностям врачебной аудитории.Ниже приведено описание требований, которые были разработаны при подго¬

товке Национального руководства по клинической лабораторной диагностике, и

мероприятий по лабораторному обеспечению медицинской помощи,КОНЦЕПЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМДля работы над проектом была создана группа управления в составе руководи¬

теля и менеджеров проекта.Для разработки концепции и системы управления проектом его руководители про¬

вели множество консультаций с отечественными и зарубежными специалистами —

руководителями профессиональных обществ, ведущими разработчиками аналити¬

ческих и диагностических методов, клинических рекомендаций, организаторами

здравоохранения, представителями компаний, производящих лабораторное меди¬

цинское оборудование и другие средства клинического лабораторного анализа.В результате разработана концепция проекта, сформулированы этапы, опреде¬

лены их последовательность и сроки исполнения, выработаны требования к эта¬

пам и исполнителям; утверждены инструкции и методы контроля.ЦЕЛЬОбеспечить врача всей современной информацией в области клинической

лабораторной диагностики, необходимой для непрерывного медицинского обра¬

зования, что позволит значительно повысить качество специализированной меди¬

цинской помощи в Российской Федерации.ЗАДАЧИ• Проанализировать все современные источники достоверной высококаче¬

ственной информации.• На основе полученных данных составить обобщающие материалы с учетом

особенностей отечественного здравоохранения по следующим направлениям:❖ аналитические лабораторные технологии;клинические рекомендации по применению лабораторных исследований;

алгоритмы лабораторной диагностики:

терапевтический мониторинг лекарственных средств.

шшШ14МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА• Подготовить издание, соответствующее всем современным требованиям

к национальному руководству по отдельной специальности.АУДИТОРИЯНациональное руководство по клинической лабораторной диагностике предна¬

значено врачам клинической лабораторной диагностики, врачам различных кли¬

нических специальностей, интернам, ординаторам, студентам медицинских образо¬

вательных учреждений. Составители и редакторы привели авторские материалы в

соответствие с условиями специализированной клинической практики в России.ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИСоздание команды управления и команды разработчиков, составление концеп¬

ции, выбор тем, поиск литературы, разработка авторских материалов, экспертиза,

редактирование, независимое рецензирование с получением обратной связи от

рецензентов (специалисты, практикующие врачи, организаторы здравоохранения,

производители средств лабораторного анализа, медицинского оборудования и

др.), публикация, внедрение, получение обратной связи и дальнейшее улучшение.СОДЕРЖАНИЕКак и все книги серии. Национальное руководство по клинической лаборатор¬

ной диагностике включает в себя описание клинико-анатомических форм различ¬

ных заболеваний, методов их диагностики и лечения.РАЗРАБОТЧИКИ• Авторы-составители — практикующие врачи, сотрудники научно-

исследовательских и образовательных учреждений России, руководители

кафедр;• главные редакторы — д-р мед. наук, проф. В.В, Долгов, зав. кафедрой кли¬

нической лабораторной диагностики Российской медицинской академии

последипломного образования: д-р мед. наук, проф., член-корреспондент

Российской академии естественных наук. В.В. Меньшиков, зав. лабораторией

проблем клинико-лабораторной диагностики Первого Московского меди¬

цинского университета им. И.М. Сеченова;• научные редакторы и рецензенты — ведущие специалисты различных раз¬

делов лабораторной медицины;• редакторы издательства — практикующие врачи с опытом работы в издатель¬

стве не менее 5 лет;• руководители проекта — с опытом руководства проектами с большим числом

участников при ограниченных сроках создания, владеющие методологией

создания специализированных медицинских руководств.Всем специалистам были предоставлены описание проекта, формат статьи,

инструкция по составлению каждого элемента содержания, источники информа¬

ции и инструкции по их использованию, пример каждого элемента содержания.

В инструкциях для составителей указывалась необходимость подтверждать эффек¬

тивность (польза/вред) вмешательств в независимых источниках информации,

недопустимость упоминания каких-либо коммерческих наименований. Приведены

международные (некоммерческие) названия лекарственных препаратов, которые

проверялись редакторами издательства по Государственном}'^ реестру лекарственных

средств (по состоянию на 1 июля 2010 г.). В требованиях к авторам-составителям

было подчеркнуто, что материалы должны кратко и конкретно отве^шть на клини¬

ческие вопросы. После редактирования текст согласовывали с авторами.Со всеми разработчиками руководитель проекта и ответственные редакторы

поддерживали непрерывную связь по телефону и электронной почте с целью

решения оперативных вопросов.

МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 15РЕЗУЛЬТАТНациональное руководство по клинической лабораторной диагностике в удоб-

ной и доступной форме содержит всю необходимую информацию для практиче¬

ской деятельности и непрерывного медицинского образования.РЕКЛАМАВ инструкциях для авторов, научных редакторов и рецензентов подчеркивалась

необходимость использовать при работе над национальным руководством только

достоверные источники информации, не зависящие от мнения производителей

средств лабораторного анализа и медицинской техники, что в конечном счете обе¬

спечило отсутствие информации рекламного характера в авторских материалах

руководства.КОМПАКТ-ДИСК «КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА. КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ

ДИАГНОСТИКА»В рамках проекта «Клиническая лабораторная диагностика. Национальное

руководство» также подготовлена электронная информационно-образовательная

система «Консультант врача. Клиническая лабораторная диагностика» (на

компакт-диске). Система содержит текст национального руководства, стандарты,

утвержденные Минздравсоцразвития России, и другие дополнительные материа¬

лы. Программа снабжена уникальной системой поиска. Информацию об электрон¬

ной информационной системе «Консультант врача. Клиническая лабораторная

диагностика» можно получить по тел.; (495) 921-39-07; по электронной почте:

bookpost@geotar.ru, а также на интернет-сайте: www.geotar.ru.ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЗамечания и пожелания по подготовке книги «Клиническая лабораторная диа¬

гностика. Национальное руководство» можно направлять по адресу: г. Москва,

ул. Садовническая, д. 9, стр. 4; электронный адрес: info@asmok.ru. Таким образом.

Национальное руководство по клинической лабораторной диагностике в удобной

и доступной форме содержит всю необходимую информацию для практической

деятельности и непрерывного медицинского образования по клинической лабора¬

торной диагностике. Все приведенные материалы рекомендованы Научным обще¬

ством специалистов клинической лабораторной диагностики и ведущими научно-

исследовательскими институтами. Национальное руководство по клинической

лабораторной диагностике будет регулярно пересматриваться и обновляться не реже

одного раза в 3-4 года. Дополнительную информацию о проекте «Национальные

руководства» можно получить на интернет-сайте: http://nr.asmok.ru.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ* — знак лекарственного средства, не имеющего международного непатентованно¬

го названия^ — лекарственное средство не зарегистрировано в Российской Федерации

® — лекарственное средство в Российской Федерации аннулировано, т.е. исключе¬

но из Государственного реестра лекарственных средств

11-ДГТ — 11-дегидротромбоксанАСТ/ВСКа — activated clotting time, время свертывания цельной крови при актива¬

ции контактной фазыaPCR — activated protein С resistance, резистентность фактора V к активированному

протеину СаРТТ/АЧТВ — activated partial thromboplastin time, активированное частичное тром-

бопластиновое времяBNP — мозговой натрийуретический пептид

BE — bases excess, избыток буферных оснований

CD - кластер дифференцировкиCDKI — cyclin-dependent kinase inhibitor, ингибитор циклин-зависимых киназ

СІЄГ — внепочечный клиренс

СІГ — почечный клиренс

Clt— общий клиренсCssmax — максимальная равновесная концентрация

Cssmin — минимальная равновесная концентрация

С„ — кажущаяся начальная концентрация

CTAD — цитрат натрия, аденозин, теофилин и дипиридамол

СТАР-Ш — connective tissue-activating peptide III, пептид, активирующий соедини¬

тельную тканьDDU — D-dimers unit, единицы D-димераdRVVT - diluted Ru^el Viper Venom Test, тест с разведенным ядом гадюки Рассела

Е2 — эстрадиол

ЕЗ — эстриолF — биодоступная молярная доляFEU — fibrinogen equivalent units, фибриногеновые эквивалентные единицыGP — гликопротеинGRP — гастрин-рилизинг-пептидHbOj, НЬСО, МетНЬ — фракции гемоглобина: окси-, карбокси-, метгемоглобин

НЬА,^ — гликированный гемоглобинhs-CPB —уровень С-реактивного белка, определенный высокочувствительным

методомIg — иммуноглобулинISTH — Исследовательская группа по ВА и фосфолипидзависимым антителамКа — константа скорости абсорбцииКСТ — kaolin clotting time, каолиновое времяKel — константа скорости элиминацииМАРК — система митоген-активируемых протеинкиназРАІ-1/ИАП-1 — plasminogen activator inhibitor 1, ингибитор активатора плазмино-

гена 1РВ — белковосвязывающая молярная доляРВР — platelet basic protein, основной пептид тромбоцитовPC — protein С, протеин СРСТ ~ прокальцитонинРСТ —platelet erit, тромбокритPDGF — platelet-derived Growth Factor, фактор роста тромбоцитарный

список СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПPDW -platelet distribution width, ширина гистограммы по объему тромбоцитов,степень тромбоцитарного анизоцитозаproBNP — прогормон мозгового натрийуретического пептидаРТ/ПВ — prothrombin time, протромбиновое времярОз рСО^ — напряжение кислорода, углекислого газаRIA — radioimmunoassay, радиоиммунный анализRVV — Russel Viper Venom, яд гадюки РасселаSCC — антиген плоскоклеточного ракаSHBG — секс-стероидсвязывающий глобулинSSCP — single strand conformation polymorphism, конформационный полиморфизм

одноцепочечных фрагментов ДНК

SB — стандартный избыток основанийSO2, sp2’ S3O2 — насыщение крови (венозной, артериальной) кислородом

TF — tissue factor, тканевой факторtPA — tissue plasminogen activator, тканевой активатор плазминогенаиве - Urinary Bladder Cancer, опухоль мочевого пузыряVd — объем распределенияа-ГБДГ — а-гидроксибутиратдегидрогеназаАпоА-1 — аполипротеин A-IАпоА-П — аполипротеин А-ПАА — апластическая анемияABC — активированное время свертыванияАДГ - антидиуретический гормонАДФ — аденозиндифосфатАИГА — аутоиммунная гемолитическая анемияАИТ — аутоиммунный тиреоидитАКТГ - адренокортикотропный гормонАЛТ — аланйнаминотрансферазаАнти-ред.ТТГ, a-KTSH — антитела к рецептору ТТГАПГ — анализатор показателей гемостазаАПТИ - аспирационная пункция тонкой иглойАПФ — ангиотензин-превращающий ферментАСА — аргинин-янтарная ацидурияАСК — анализатор свертывания кровиАСЛ-0 — антистрептолизин-ОACT — аспартатаминотрансферазаАТ — антитромбинАТФ — аденозинтрифосфатАТППК1 — аминотерминальные пропептиды проколлагена I типа

АТ-ТГ — антитела к тиреоглобулинуАТТК 1 — аминотерминальные телопептиды коллагена I типаАФА — антифосфолипидные антителаАФП ~ а-фетопротеинАФС — антифосфолипидный синдромАХЗ — анемия хронических заболеванийАЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое времяБАЛ — бронхоальвеолярный лаважБГЛ — большие гранулярные лимфоциты і ’ БОЕ-Э — бурстобразующие единицы эритропоэзаБТП - бедная тромбоцитами плазма — БТЦ - болезнь тяжелых цепей

ВА — волчаночный антикоагулянт

ВКЛ — волосатоклеточный лейкоз

18 список СОКРАЩЕНИЙ и УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙВОК — внешняя оценка качестваВПР — врожденные пороки развитияВПЧ — вирус папилломы человекаВС — водные стандартывек — время свертывания цельной кровиВФ — внутренний фактор КаслаВЦР — видеоцифровая регистрацияВЭЖХ — высокоэффективная газовая хроматографияГ-6-ФД - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназаГАГ — гликозаминогликаныГАЛК — галактокиназаГАЛТ — галактозо-1-фосфатуридилтрансферазаГАЛЭ — уридилдифосфогалактозо-4-эпимеразаГГА — гипоталамо-гипофизарно-адреналоваяГГТ — -^глутамилтранспептидазаГЖХ ~ газово-жидкостная хроматографияГ-КСФ — гранулоцитарный колониесгимулирующий факторГМ-КСФ — гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий факторГнРГ — гонадолиберинГОЛ — галактозилоксилизинГСПГ — глобулин, связывающий половые гормоныГТТ — глюкозотолерантный тестГФА — гиперфенилаланинемияГХ — газовая хроматографияГХ/МС — газовая хроматография/масс-спектрометрияГХ/ПИ — газовая хроматография/плазменная ионизацияГЦР — гепатоцеллюлярный ракГЭБ — гемато-энцефалический барьердве — диссеминированное внутрисосудистое свертываниеДГПЖ — доброкачественная гиперплазия предстательной железыДГЭА-С — дегидроэпиандростерон-сульфатДО2 — доставка кислородаДПИД — дезоксипиридинолинДТ — детектор термоионныйДТЗ - диффузно-токсический зобДТП — детектор теплопроводностиДУ — дискриминационный уровеньДЭА — дегидроэпиандростеронДЭЗ — детектор по захвату электроновЖДА — железодефицитная анемияЖЖЭ — жидкость-жидкостная экстракцияЖКТ — желудочно-кишечный трактЖХ-МС — жидкостная хроматография-масс-спектрометрия

ЖХВР — жидкостная хроматография высокого разрешения

ИАП — ингибитор активности плазминогена

ИБС — ишемическая болезнь сердца.ИВЛ — искусственная вентиляция легких

ИГХ — иммуногистохимический

ИЛ — интерлейкинИМА — индекс множественных аномалий

ИМЛ — исследования по месту лечения

ИОХ — ионно-обменная хроматография

ИРТ — иммунореактивный трипсиноген

список СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 19иен — индекс созревания нейтрофиловИСЭ — индекс созревания эритрокариоцитовИТЗ — индекс тератозооспермииИФ — иммунофлюоресценцияИФА - иммуноферментный анализИФР-1 - инсулиноподобный фактор роста 1ИХА — иммунохимический анализИХЛ - иммунохемилюминесцентный анализКДЛ — клинико-диагностическая лабораторияКК — креатинкиназаКЛ - кардиолипинКОД — коллоидно-осмотическое давление плазмыКОЕ — колониеобразующие единицыКОЕ-Г - колониеобразующая единица гранулоцитопоэзаКОЕ-ГМ - колониеобразующая единица грануломоноцитопоэзаКОЕ-ГЭММ — колониеобразующая единица гранулоцитарно-эритроцитарно-макрофагально-мегакариоцитарнаяКОЕ-Э - колониеобразующие единицы эритроидного рядаКОС — кислотно-основное состояниеКРР — колоректальный ракКСФ — колониестимулирующий факторКТ — компьютерная томографияКТА — клинико-токсикологический анализКТППК1 — карбокситерминальные пропептиды проколлагена I типа

КТР — копчико-теменной размерКТТК 1 — карбокситерминальные телопептиды коллагена I типа

КФ — кислая фосфатазаКЩФ - костный изофермент щелочной фосфатазыДА — латекс-агглютинацияЛБН — лизосомные болезни накопленияЛГ — лютеинизирующий гормонЛДГ - лактатдегидрогеназаЛИС — лабораторная информационная системаЛП - липопрогеинЛПВП - липопротеиды высокой плотностиЛПНП - липопротеиды низкой плотностиЛПОНП - липопротеиды очень низкой плотностиЛУ — лимфатические узлыМА — моноклональные антителаМАО — моноаминооксидазаМДС - миелодиспластический синдромМИЧ — международный индекс чувствительностиМКРЛ — мелкоклеточный рак легкихММП — матриксные металлопротеиназыМНС - международное нормализованное соотношениеМОД - минутный объем дыханияМПО - миелопероксидазаМС — детектор масс-селективныйНАД - никотйнамидадениндинуклеотидНБО — наследственные болезни обмена веществНМРЛ — немелкоклеточный рак легкогоНО - нормализованное отношениеНСЕ — нейроспецифическая енолаза

20 список СОКРАЩЕНИЙ и УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙНТЖ — насыщение трансферрина железом

НФХ - нормально-фазовая хроматография

НХЛ - неходжкинская лимфома

ОДН — острая дыхательная недостаточность

ОЖСС — общая железосвязывающая способность

ОИМ — острый инфаркт миокарда

ОК — остеокальцин

ОЛ — острый лейкозОЛЖН — острая левожелудочковая недостаточность

ОЛЛ — острый лимфобластный лейкоз

ОМ - опухолевые маркеры

ОМЛ — острый миелолейкозОНМК — острое нарушение мозгового кровообращенияОП - оптическая плотностьОПр — оксипролинОтП - отношение правдоподобияОПеН — острая печеночная недостаточностьОПЖН - острая правожелудочковая недостаточностьОПН — острая почечная недостаточностьОРВИ — острая респираторная вирусная инфекцияОСН — острая сердечная недостаточностьОФК - обращенно-фазовая хроматографияОЦК - объем циркулирующей кровиПАБК — парааминобензойная кислотаПАСК - парааминосалициловая кислотаПВ — протромбиновое времяГТДТ — первичный документ тестаПДФ — продукты деградации фибринаПДФ/ПДф - продукты деградации фибрина и фибриногенаПИД - пиридинолинПНГ — пароксизмальная ночная гемоглобинурияПО — протромбиновое отношениеnOj — потребление кислородаПОЛ — перекисное окисление липидовПОН - полиорганная недостаточностьnpS — протеин SПРЛ — пролактинПСА — простатоспецифический антигенПСМА - простатоспецифический мембранный антигенПТГ — паратиреоидный гормонПФИА — поляризационный флюороиммунологический анализПЦР — полимеразная цепная реакцияРА - рецептор андрогеновРА — рефрактерная анемияРАИБ — рефрактерная анемия с избытком бластовРАКС - рефрактерная анемия с кольцевидными сидеробластамиРГ ~ рецептор глюкокортикоидовРДС — респираторный дистресс синдромРИА — радиоизотопный анализРМЖ — рак молочной железыРМП — рак мочевого пузыряРИГА — реакция непрямой гемагглютинацииРНК — рибонуклеиновая кислота

список СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 21РНП-плазма — референтная нормальная пулированная плазмаРП — рецептор прогестеронаРПГА — реакция прямой гемагглютинацииРПЖ — рак предстательной железыРСК — реакция связывания комплементаРТК — рак толстой кишкиРФМК — растворимые фибрин-мономерные комплексыРЦМД - рефрактерная цитопения с многоростковой дисплазиейРШМ — рак шейки маткиРЭ — рецептор эстрогеновРЭА — раково-эмбриональный антигенРЭС — ретикулоэндотелиальная системаРЭФР — рецептар эпидермального фактора ростаРЯ — рак яичниковСД — сахарный диабетСЖ — синовиальная жидкостьСЖК — свободные жирные кислотыСИ — сердечный индексСКВ — системная красная волчанкаСКК — стволовые кроветворные клеткиСКФ — скорость клубочковой фильтрацииСМФ — система мононуклеарных фагоцитовСОЭ — скорость оседания эритроцитовСПИД — синдром приобретенного иммунодефицитаСРБ — С'реактивный белокСТГ — соматотропный гормонСЦК — средний цитохимический коэффициентТЗ - трийодтиронинТ4 - тироксинТБГ — трофобластический глобулинТВ - тромбиновое времяТВП — толщина воротникового пространстваТГ — тиреоглобулинТГ — триглицеридыТКПБ — тонкоигольная капиллярная биопсия

ТЛМ — терапевтический лекарственный мониторинг

ТМБ — тетраметилбензидин

ТПО — тиреопероксидаза

Тр — тропонинТРГ — тиреотропин-рилизинг-гормонТС At — тиреоид-стимулирующие антителатег ~ тироксинсБязывающий глобулинТСИ — тиреоид-стимулирующий иммуноглобулинТСПА — тироксинсвязывающий преальбуминтех — тонкослойная хроматографияТТГ — тиреотропный гормонТТП — тромботическая тромбоцитопеническая пурпураТФР — трансформирующий фактор ростаТЭСГ — тестостерон-эстрад иол связывающий белокУЗИ — ультразвуковое исследованиеyOj — утилизация кислородаФАБ-классификация — Франко-Американо-Британская классификация

ФВ — фактор фон Виллебранда

22 список СОКРАЩЕНИЙ и УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙФДК — фолликулярные дендритные клетки

ФИ — фосфатидилинозитол

■ фолиевая кислота

ФКУ — фенилкетонурия

ФМ — фибрин-мономеры

ФНО — фактор некроза опухолиФПИА — флюоресцентно-поляризационный иммуноанализ

ФС — фосфатидилсеринФСВОК — Федеральная система внешней оценки качества

ФСГ — фолликулостимулирующий гормон

ФСК — фактор стволовых клеток

ФЭА — фосфатидилэтаноламин

ФЭУ — фотоэлектронные умножители

ХГАБ ~ холодовая гемагглютининовая болезнь

ХГЧ — хорионический гонадотропин человека

ХЛЛ ~ хронический лимфолейкоз

ХМ — хиломикроны

ХМЛ — хронический миелолейкоз

ХММЛ — хронический миеломоноцитарный лейкоз

ХМПЗ — хронические миелопролиферативные заболевания

ХМС — хроматомасс-спектрометрия

ХПН — хроническая почечная недостаточность

ХС-ЛПВП — холестерин липопротеидов высокой плотности

ХЭ — холинэстераза

ЦБ — центробласты

ЦВД — центральное венозное давление

ЦИМ — цитологическое исследование мокроты

ЦМВ — цитомегаловирус

ЦНС — центральная нервная система

ЧСС — частота сердечных сокращений

ЩФ — щелочная фосфатаза

ЭДТА — этилендиаминтетраацетат

ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение

ЭПО — эритропоэтин

эЭПО — эндогенный эритропоэтин

р-ТГ — р-тромбоглобулин

Глава 1

Лабораторное обеспечение

медицинской помощиПРЕДМЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ

МЕДИЦИНЫПрактическая деятельность врача любой специальности связана

с потребностью в сведениях о состоянии процессов жизнедеятель¬

ности отдельных органов и тканей, а также организма пациен¬

та в целом. Уменьшить имеющуюся неопределенность призваны

объективные методы исследования, которые активно внедряются

в клиническую практику. Выполнение таких исследований, как

правило, требует специального оборудования, профессиональной

подготовки персонала, особой организации работы в учрежде¬

нии здравоохранения. В настоящее время многочисленные виды

объективных исследований консолидированы в три направления:

лучевую (интраскопическую), функциональную и клиническую

лабораторную диагностику. Последнюю все чаще определяют как

лабораторную медицину, что, с одной стороны, подчеркивает мас¬

штаб и значимость этого направления в современной практике, с

другой — очерчивает область исследований in vitro, включая микро¬

биологические, токсикологические, генетические и другие виды

исследований, выполняемые вне человека с материалами от него.Предмет лабораторной медицины — получение и предоставление

для клинического использования информации о составе (химиче¬

ском и клеточном) биоматериалов и изменениях, доказательно свя¬

занных причинно-следственными взаимоотношениями с опреде¬

ленными патологическими процессами и состояниями в организме

человека. Эта информация необходима для решения важнейших

медицинских задач:• оценки состояния здоровья человека при профилактическом

обследовании:• обнаружения признаков болезней (диагностика и дифферен¬

циальная диагностика);• определения характера (активности) патологического процесса;• оценки функциональных систем и их компенсаторных воз¬

можностей;• определения эффективности проводимого лечения;• слежения за концентрацией лекарств (лекарственный монито¬

ринг);• определения прогноза заболевания;• определения достижения результата лечения.

ШШ24ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИЛабораторная медицина открывает широкие возможности для точного и ран¬

него обнаружения признаков патологических процессов и заболеваний, в ней

используются качественные и количественные показатели, поддающиеся кон¬

тролю. Ее методы доступны для большинства учреждений здравоохранения по

финансовым и иным критериям. Лабораторные данные приобретают все большую

значимость как доказательства при решении социальных и юридических вопро¬

сов. Общепризнан вклад лабораторной диагностики в развитие доказательности

в медицине. Неотъемлема роль современной лаборатории в обеспечении высо¬

ких медицинских технологий, внедрение которых принято как часть программы

модернизации здравоохранения России.В настоящее время лабораторная информация используется при принятии

до 70% медицинских решений практически во всех клинических дисциплинах.

Лабораторные исследования включены в программу диспансеризации, в стандар¬

ты медицинской помощи при большинстве форм патологии. Высокая востребо¬

ванность лабораторных исследований демонстрируется ежегодным приростом их

количества по стране. Согласно статистическим данным Минздравсоцразвития

Российской Федерации, только лаборатории учреждений здравоохранения мини¬

стерского подчинения (без ведомственных, частных) в течение года выполняют

свыше 3 млрд анализов. На одного больного в стационаре в 2008 г. приходи¬

лось в среднем 38,9 анализа, на 100 амбулаторных посещений - 122 анализа.

Лабораторные исследования составляют 89,3% общего количества объективных

диагностических исследований. Анализ отчетов по регионам однозначно свиде¬

тельствует о росте количества исследований и увеличении технологичных иссле¬

дований. В ведомственных учреждениях здравоохранения обеспечение анализами

пациентов заметно выше, чем в среднем по стране. Это, а также быстрый рост

объема исследований, выполняемых в коммерческих лабораториях, позволяет

говорить о неполном удовлетворении реальной потребности в данном виде меди¬

цинских услуг, причем как специализированных, так и массовых рутинных.Лабораторная информация основана на обнаружении и/или измерении в образ¬

цах биоматериалов определенных компонентов (аналитов), которые функцио¬

нально или структурно связаны с нарушенной функцией или с пораженным орга¬

ном, отражают наличие патологического процесса и характеризуют его причину,

механизмы развития, выраженность и индивидуальную картину заболевания. Для

обеспечения ценности получаемой информации лабораторная медицина решает

следующие задачи;• определение круга компонентов биологических материалов человека, изме¬

нения которых имеют доказанную причинно-следственную связь с возмож¬

ными патологическими состояниями;• разработку методов исследования биоматериалов, применение которых

позволяет обнаружить искомый компонент биоматериала и при необходи¬

мости измерить его содержание;• разработку условий для выполнения исследований биоматериалов и интер¬

претации их результатов, обеспечивающих получение достоверной лабора¬

торной информации.При решении этих задач лабораторная медицина:• опирается на фундаментальные медико-биологические науки — биологию,

физиологию, биохимию, цитологию, микробиологию, иммунологию, моле¬

кулярную биологию, общую патологию;• использует современные возможности химического анализа, биофизики,

электроники, приборостроения, метрологии;• применяет методы доказательной медицины, математической статистики,

информатики для установления связи между элементами лабораторной и

клинической информации.

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 25Соответственно в рамках лабораторной медицины можно выделить патобиоло¬

гию как ее теоретическую основу, лабораторную (клиническую) аналитику — как

совокупность средств и способов выполнения исследований и собственно клинико¬

лабораторную диагностику — как совокупность доказательств информативности

лабораторных показателей для конкретных медицинских задач. Эти три раздела

гармонично связаны между собой, причем не только в масштабах отрасли знаний,

но и в рамках практической деятельности конкретных лабораторий и учреждений,

что реализуетсяся через соответствующую профессиональную подготовку кадров

(знания и компетенции), техническое и материальное оснащение, а также анализ

клинического материала.Лабораторная медицина — медицинская специальность, в которой как никакой

другой активно используют достижения фундаментальных наук для клинической

медицины, способствуя применению фундаментальных разработок в практиче¬

ском здравоохранении.ОБЪЕКТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙБиоматериалы человека (биологические жидкости, ткани и экскреты) представ¬

ляют собой сложные системы — смеси различных веществ и клеток. Эндогенные

компоненты биоматериалов, ифая определенную функциональною роль, изменя¬

ются при нарушениях физиологических процессов под воздействием на организм

патогенных факторов, а также в ходе формирования защитных и компенсаторных

реакций. Именно поэтому исследование эндогенных компонентов может способ¬

ствовать выявлению или подтверждению наличия патологических процессов,

установлению их характера. Что касается экзогенных компонентов биоматериалов

(бактерий, вирусов, грибов, паразитарных организмов и продуктов их жизнедея¬

тельности), то они обычно играют причинную роль в развитии патологических

процессов.В аналитике компоненты системы подразделяют на аналиты, конкомитан-

ты и растворители; последние два вида компонентов обозначают как матрицу.

Аналит — компонент пробы, указанный в названии исследуемого свойства или

измеряемой величины.В клинической лабораторной диагностике аналитами могут быть (табл. 1-1):• физические свойства;• химические элементы, ионы, неорганические молекулы;• органические структуры с малой молекулярной массой;• макромолекулы с известной или приблизительно установленной структурой

и специфическими биологическими свойствами;• клетки, их структурные элементы или клеточные системы;• микроорганизмы, их структуры и свойства;• паразитарные организмы, их структуры и свойства.Соответственно характеру и свойствам исследуемых аналитов и особенностям

применяемых аналитических процедур клинические лабораторные исследования

подразделяются на химико-микроскопические, биохимические, гематологиче¬

ские, коагулологические, иммунологические, изосерологические, цитологические,

генетические, молекулярно-биологические, бактериологические, вирусологиче¬

ские, паразитологические, микологические, токсикологические, лекарственный

мониторинг. Номенклатура клинических лабораторных исследований постоянно

пополняется соответственно развитию медицинской науки.

Таблица 1-1. Виды аналитов — объектов клинических лабораторных исследованийIV»о>ВидыбноматериаяовВиды компонентов

биоматериалов

человекаВиды аналитовОтдельные аналитыприменяемые технологииВиды исследованийКровьЭндогенные химиче¬

ские компонентыХимические элементы, ионы,

неорганические молекулы.Электролиты, микроэлементы.

Ионы водородаЭлектрохимические методы.

Свето-эмиссиониые технологииКлинико-биохимическиеорганические соединения с

малой молекулярной массойСубстраты.МетаболитыХимические технологииКлинико-биохимическиеЭндогенные гумо¬

ральные факторы

распознавания и

защитыМакромолекулы с известной

или приблизительно установ¬

ленной структурой и специфи¬

ческими биологическими

свойствамиФерменты.Транспортные белки.Антигены гистосовместимости.

Факторы гемостаза.АнтителаАгглютинационные и преципита-

ционные технологии.Лигандные технологии.

Химические технологииКлинико-биохимические.ИммунологическиеСобственные кле¬

точные элементы

организмаКлетки крови, их структурные

элементы или клеточные

системыМембраны клеток, митохон¬

дрии. ядра; структурные белки,

рецепторы, ферментыСветовая микроскопия.

Цитохимические технологии.

Проточная цитометрия.

ИммуноцитофлюорометрияГематоцитологическиеСобственные кле¬

точные факторы

распознавания и

защитыМакрофаги.Т- и В-пимфоцитыМембраны клеток, митохон¬

дрии, ядра; структурные белки,

рецепторы, ферментыЛигандные технологии.

Световая микроскопия.

Цитохимические технологииИммунологическиеЭндогенные гумо¬

ральные и кле¬

точные факторы

гемостаза и фибри-

нолизаМакромолекулы с известной

или приблизительно установ¬

ленной структурой и специфи¬

ческими биологическими

свойствами.Клетки кровиКаскад ферментов и их инги¬

биторов.ТромбоцитыКлоттинговые, хромогенные,

иммунологические технологии.

Световая микроскопияКоагулологическиеБиологические

жидкости (помимо

крови) и экскретыСобственные

клеточные эле¬

менты организма.

Эндогенные химиче¬

ские компонентыКлеточные элементы.

Химические элементы, ионы,

неорганические молекулы.

Органические соединения с

малой молекулярной массойКлетки.Метаболиты.Корпускулярные образования

(остатки клеток, соли)Световая микроскопия.

Химические технологииХимико-микроскопическиеТканиСобственные кле¬

точные элементы

организмаКлетки, формирующие струк¬

туры тканей и органов; реали¬

зующие функции органовМембраны клеток, митохон¬

дрии, ядра: структурные белки,

рецепторы, ферментыСветовая микроскопия.

Цитохимические технологии.

Проточная цитометрияЦитологическиеізSSZ

Окончание табл. 1-1ВидыбиоматериаловВиды компонентов

биоматериалов

человекаВиды аналитовОтдельные аналитыПрименяемые технологииВиды исследованийТкани, кровьНосители генетиче¬

ской информацииМакромолекулы с известной

или приблизительно установ¬

ленной структурой и специфи¬

ческими биологическими

свойствамиНуклеиновые кислотыГибридизационные и амплифика-

ционные технологииМолекулярно-биологическиеБиологическив жид¬

кости, экскретыЭкзогенные патоген¬

ные организмыМикроорганизмы, их структура

и свойстваБактерии, вирусы, грибы.

Рост колоний.АнтигеныКультуральные технологии.

Световая микроскопия.

Лигандныв технологии.

Технологии гибридизации и

амплификации избранных после¬

довательностей нуклеотидовБактериологически.еВирусологические.МикологическиеПаразитарные организмы, их

структура и свойстваПростейшие, гельминтыСветовая микроскопия.

Лигандные технологииПаразитологическиеБиологические жид¬

костиЭкзогенные химиче¬

ские компонентыТоксины, металлы, спиртыНеорганические и органические

веществаХимические технологииТоксикологическиеНаркотические препаратыХимические соединения раз¬

личной степени сложностиХимические технологииНаркологическиеЛекарственные препаратыХимические соединения раз¬

личной степени сложностиХимические технологииТерапевтический лекар¬

ственный мониторингоВго

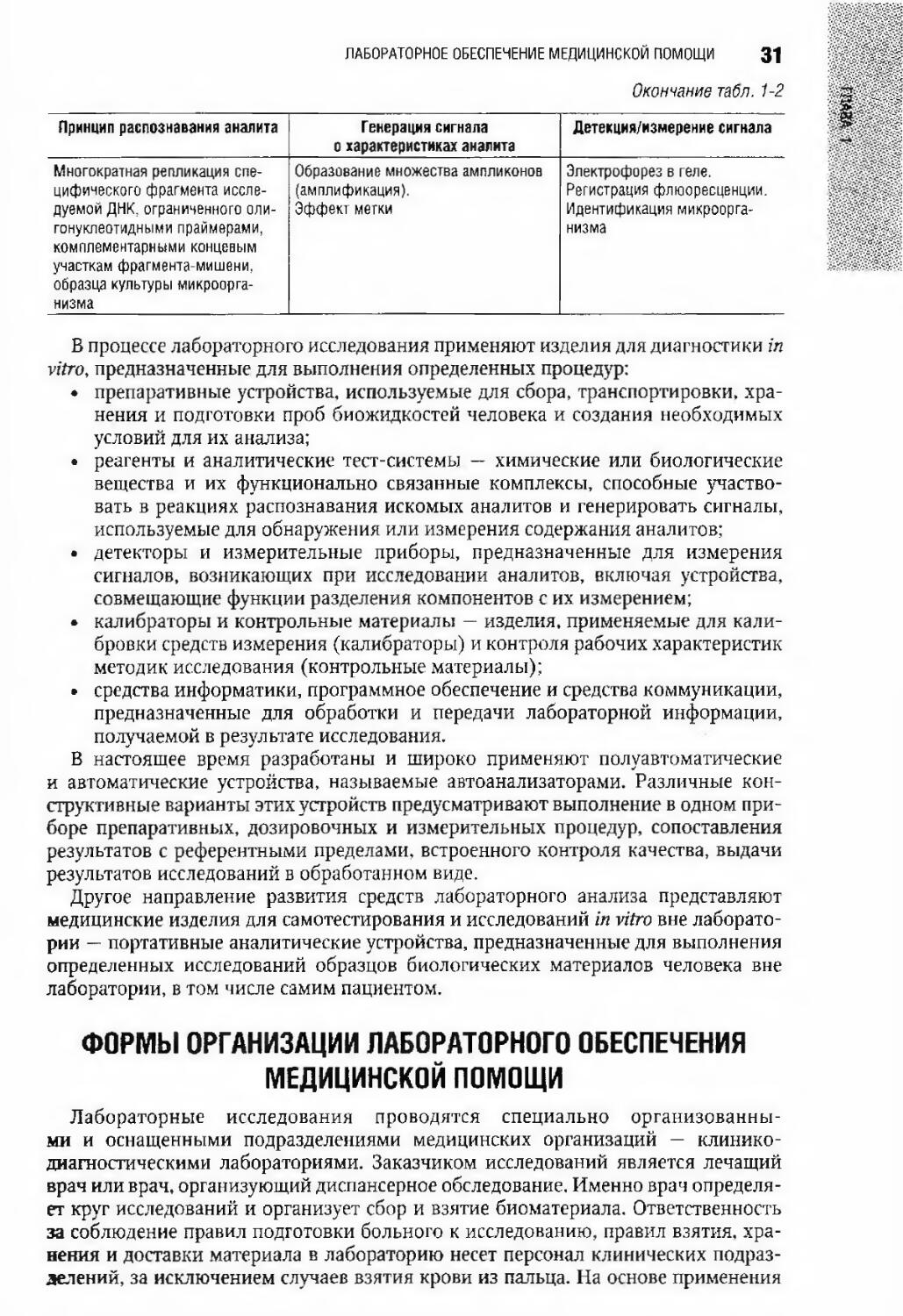

28 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИЛАБОРАТОРНАЯ АНАЛИТИКАКлинические лабораторные исследования выполняются с применением анали¬

тических технологий (методов исследования), Клинико-лабораторная аналитиче¬

ская технология основана на взаимодействии используемых для анализа физиче¬

ских, химических или биологических факторов с искомым аналитом (табл. 1-2),

что приводит к генерации сигнала, который регистрируется измерительным

прибором. Методика лабораторного анализа проб биоматериалов включает сле¬

дующие процедуры:• сбор, обработку, хранение, транспортировку пробы биоматериала;• разделение компонентов биоматериалов перед их анализом;• специфическое взаимодействие химического, биологического или физиче¬

ского фактора с искомым аналитом, в результате чего происходят его моди¬

фикация, распознавание и генерация сигнала об этом;• детекцию и/или измерение сигнала, вызванного взаимодействием реагента

с аналитом, с помощью специального устройства или измерительного при¬

бора;• калибровку измерительного прибора для обеспечения правильности измере¬

ния сигнала в единицах измеряемой величины;• оценку рабочих характеристик методики исследования и ее выполнения

(контроль качества проведенного исследования);• обработку результатов анализов и их сообщение заказчику.Таблица 1-2. Основные принципы аналитических технологий, применяемых в клинической лабо¬

раторной аналитикеПринцип распознавания аналитаГенерация сигнала

0 характеристиках аналитаДетекция/измерение сигналаХимическое сродство молекул

реактива к аналиту, химическая

реакцияПреобразование структуры молекул

аналита.Изменение светолролускания раство¬

ра. содержащего аналитФотоколориметрия.

Абсорбционная фотометрия.

СпектрофотометрияСродство структуры аналита к

структуре фермента, расщелле-

ние соединенияТо жеАбсорбционная фотометрия.

СпектрофотометрияТо жеРасщелление хромогенного субстрата.

Изменение светолролускания раство¬

ра, содержащего аналитТо жеХимическое сродство молекул

реактива к аналиту, химическая

реакцияПереход молекул аналита в возбуж¬

денное состояние. Ислускание света.

ХемилюминесценмияХемилюминометрияСродство структуры фибриногена

к структуре ферментов — факто¬

ров свертывания крови, образо¬

вание фибринаОбразование сгустка крови, измене¬

ние вязкости пробыКлоттинговые методы коагуло-

метрии — оптическая, механи¬

ческая, оптико-механическая

регистрация времени образо¬

вания сгусткаВоздействие возбуждающего

света олределенной длины волны

на аналитПереход молекул аналита в возбуж¬

денное состояние.Испускание света большей длины

волныФлюорометрияВоздействие химической иони¬

зации, электронной лушки, тока

высокого напряжения, нагрева¬

ния на молекулы аналитаОбразование ионов с различными

молекулярной массой и зарядом,

разделение их с помощью электри¬

ческих и магнитных полей. Величина

сигнала зависит от количества ионов

в определенной зонеМасс-спектрометрия

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 29Продолжение табл. 1-2принцип распознавания аналитаГенерация сигнаяа

0 характеристиках аналитаДетекция/измерение сигналаВоздействие высокотемпера¬

турного пламени на молекулы

аналитаИонизация молекул. Испускание света

специфической длины волны, окра¬

шивание пламениПламенная фотометрияВоздействие высокой температу¬

ры на молекулы аналитаИонизация молекул. Поглощение

света специфической длины волны,

излучаемого лампой с полым като¬

дом, изготовленным из исследуемого

элементаАтомно-абсорбционная спек-

трофотометрияЭлектрохимический процесс на

границе раздела фаз на электро¬

де, погруженном в раствор,

содержащий аналитИзменение структуры или концентра¬

ции аналита.Изменение электрического потен¬

циалаПотенциометрияТожеИзменение силы проходящего токаПолярография, вольт-

амперометрияТожеИзменение количества вещества,

выделяющегося на электроде.

Изменение количества электричества,

проходящего между двумя электрода¬

ми в электрохимической ячейкеКулон ометрияТо жеИзменение электропроводности

между двумя электродамиКондуктометрияСпецифическое связывание

аналита лигандами, имеющи¬

ми к нему высокое сродство.

Иммунохимическая реакция свя¬

зывания белка (антигена) специ¬

фическим белком (антителом)Образование агглютината.

Образование преципитатаРадиальная иммунодиффузия.

Иммуноэлектрофорез.

Электрофорез с иммунофик¬

сацией.Злектроиммунодиффузия.Иммунонефелометрия.Имму нотурбиди метр ИЯТожеЭффект связанной с лигандом

метки — фермента, флюорофора,

радиоактивного изотопаИммуноферментный анализ.Иммунофлюоресцентныйанализ.Радиоиммуноанализ.ИммуноблопингСпаривание комплементарных

последовательностей нуклеоти¬

дов зонда с однонитевой молеку¬

лой исследуемой ДНК или РНКЭффект связанной с зондом меткиГибридизация нуклеиновых

кислот.Выявление генетических

дефектовМногократная репликация фраг¬

мента исследуемой ДНК, ограни¬

ченного комплементарными оли-

гонуклеотидными праймерамиОбразование множества ампликонов

(амплификация).Эффект меткиЭлектрофорез в геле.

Регистрация флюоресценции.

Выявление генетических

дефектовИзбирательная реакция красителя

с отдельными химическими ком¬

понентами структур клеткиИзбирательная окраска компонентов

клетки (цитохимия)Визуальная детекция, световая

микроскопияИммунохимическая реакция

связывания белка (антигена)

структур клетки специфическим

белком (антителом), меченным

хромофором или флюорофоромИзбирательная окраска или свечение

компонентов клетки (иммуноцито¬

химия)Визуальная детекция, световая

микроскопия, флюоресцентная

микроскопияТожеТожеСветовая или флюоресцентная

микроскопия, цифровая реги¬

страция изображений клеток,

компьютерный анализ изо¬

бражений

MiІШІ!30ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИПродолжение табл. 1-2Принцип распознавания аналитаПрохождение клеток нерез

апертуру капиллярной трубки,

заполненной электропроводящим

раствором, между электродами

сети постоянного токаПрохождение клеток через апер¬

туру капиллярной трубки, осве¬

щаемую поляризованным лучом

лазера, между электродами сети

постоянного токаПрохождение клеток, обработан¬

ных антителами, связанными с

флюоресцентными красителями,

через апертуру капиллярной

трубки, освещаемую поляризо¬

ванным лучом лазера, между

электродами сети постоянного

токаСпособность микроорганизмов

размножаться на питательной

среде определенного состава,

соответствующей особенностям

метаболизма данного вида

микроорганизмовСпособность микроорганизмов

с помощью присущих им фер¬

ментов вызывать расщепление

определенных субстратовСпособность микроорганизмов

вызывать образование в орга¬

низме пациента специфических

антителТо жеСпособность антител тест-

системы специфически связы¬

ваться с антигенами, свойствен¬

ными микроорганизму, в образце

культуры микроорганизмаСпаривание комплементарных

последовательностей нуклео¬

тидов зонда с однонитевой

молекулой исследуемой ДНК или

РНК образца культуры микро¬

организмаГенерация сигнала

о характеристиках аналитаИзменение электропроводностиИзменение электропроводности, рас¬

сеяние света лазераИзменение электропроводности, рас¬

сеяние света лазера.Специфическое свечение окрашенных

структур клетокОбразование растущими микроорга¬

низмами колоний определенного видаИзменение цвета набора субстратов-

хромогенов при контакте с образцом

из культуры микроорганизмаСпецифическое связывание антител,

образовавшихся в организме пациен¬

та под действием патогена, с антиге¬

ном или антителом тест-системы.

Образование агглюгината или пре¬

ципитатаСпецифическое связывание анти¬

тел, образовавшихся в организме

пациента под действием патогена, с

меченым антигеном или антителом

тест-системы.Эффект меткиТо жеЭффект связанной с зондом меткиДетекция/измерение сигналаКондуктометрия.

Проточная цитометрияРадиочастотный анализ.

Трехмерный анализ лейко¬

цитов.Многоугловая система лазер¬

ного светорассеянияПроточная иммуноцитофлюо-

рометрия.ИммунофенотипированиеклетокВизуальная оценка, световая

микроскопия, счетчики коло¬

ний.Культуральный методВизуальная оценка цветовой

реакции.ФотометрияИммуносерологические мето¬

ды.Радиальная иммунодиффузия.

Иммуноэлектрофорез.

Электрофорез с иммунофик¬

сацией.Электроиммунодиффузия.Иммунонефелометрия.Иммунот^бидиметрияИммуноферментный анализ.Иммунофлюоресцентныйанализ.Радиоиммуноанализ.ИммуноблоттингТо жеГибридизация нуклеиновых

кислот.Генотипирование микроорга¬

низма

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 31Окончание табл. 1-2Прннцип распознавания аналитаГенерация сигнала

о характеристиках аналитаДетекцмя/измерение сигналаМногократная репликация спе¬

цифического фрагмента иссле¬

дуемой ДНК, ограниченного оли-

гонуклеотидными праймерами,

комплементарными концевым

участкам фрагмента-мишени,

образца культуры микроорга¬

низмаОбразование множества ампликонов

(амплификация).Эффект меткиЭлектрофорез в геле.

Регистрация флюоресценции.

Идентификация микроорга¬

низмаВ процессе лабораторного исследования применяют изделия для диагностики in

vitro, предназначенные для выполнения определенных процедур:• препаративные устройства, используемые для сбора, транспортировки, хра¬

нения и подготовки проб биожидкостей человека и создания необходимых

условий для их анализа;• реагенты и аналитические тест-системы — химические или биологические

вещества и их функционально связанные комплексы, способные участво¬

вать в реакциях распознавания искомых аналитов и генерировать сигналы,

используемые для обнаружения или измерения содержания аналитов;• детекторы и измерительные приборы, предназначенные для измерения

сигналов, возникающих при исследовании аналитов, включая устройства,

совмещающие функции разделения компонентов с их измерением;• калибраторы и контрольные материалы — изделия, применяемые для кали¬

бровки средств измерения (калибраторы) и контроля рабочих характеристик

методик исследования (контрольные материалы);• средства информатики, программное обеспечение и федства коммуникации,

предназначенные для обработки и передачи лабораторной информации,

получаемой в результате исследования.В настоящее время разработаны и широко применяют полуавтоматические

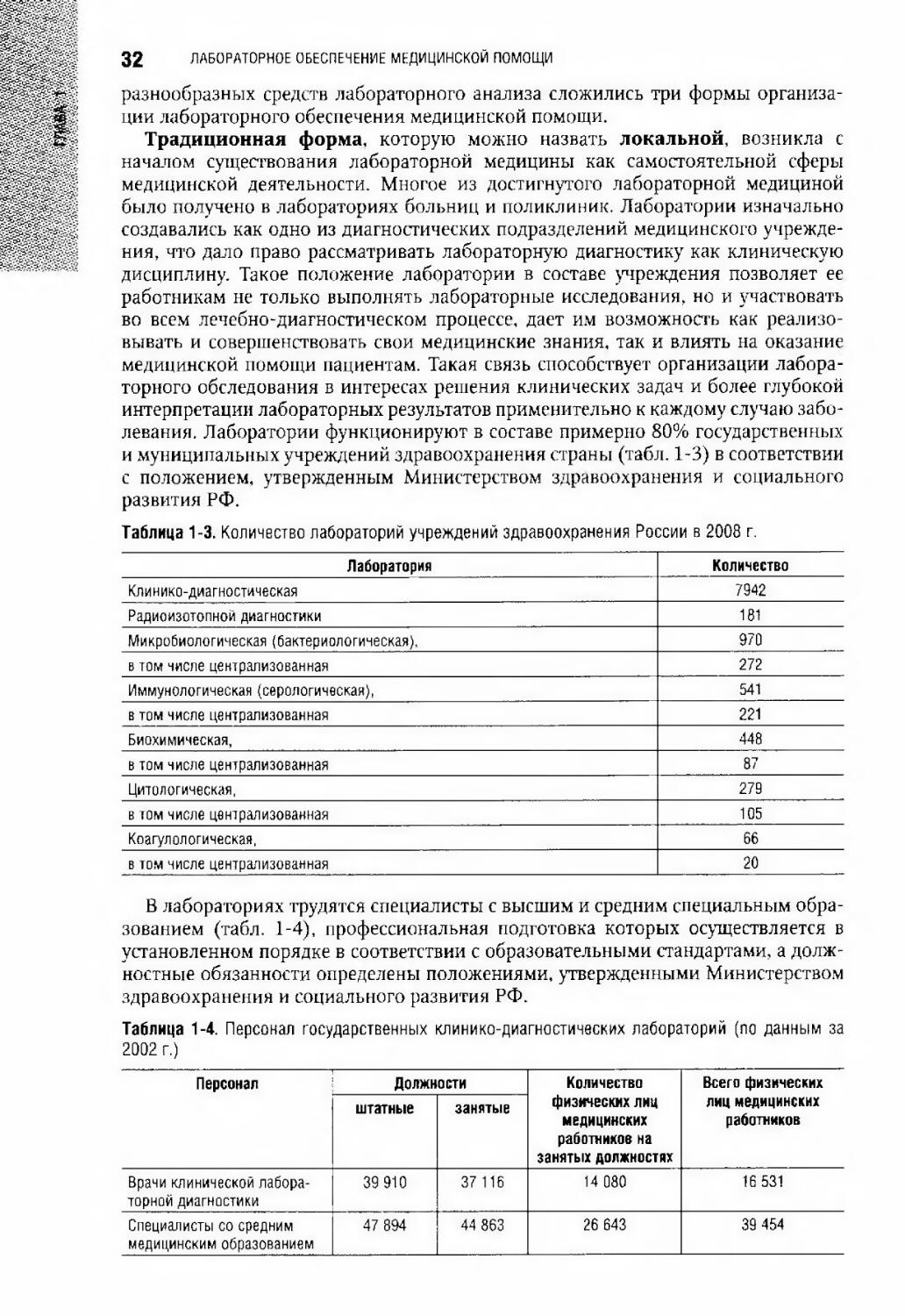

и автоматические устройства, называемые автоанализаторами. Различные кон¬