Автор: Долгов В.В. Меншиков В.В.

Теги: семиология симптоматология признаки и симптомы заболеваний исследование диагностика пропедевтика общая диагностика медицина практическая медицина лабораторная диагностика издательство гэотар медиа

ISBN: 978-5-9704-2131-4

Год: 2012

Научное общество спеииалистов

лабораторной медициныАССОЦИАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИХ

ОБЩЕСТВ

ПО КАЧЕСТВУИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА«ГЭОТАР-Медиа»

АССОЦИАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИХ

ОБЩЕСТВ

ПО КАЧЕСТВУКЛИНИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКАНАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВОВ двух томах

Том IIГлавные редакторы

д-р мед. наук В.В. Долгов,

чл.-корр. РАЕН, д-р мед. наук В.В. МеньшиковПодготовлено под эгидой Научно-практического

общества специалистов лабораторной медицины

и Ассоциации медицинских обществ по качествуМоскваИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА«ГЭОТДР-Медиа»2012

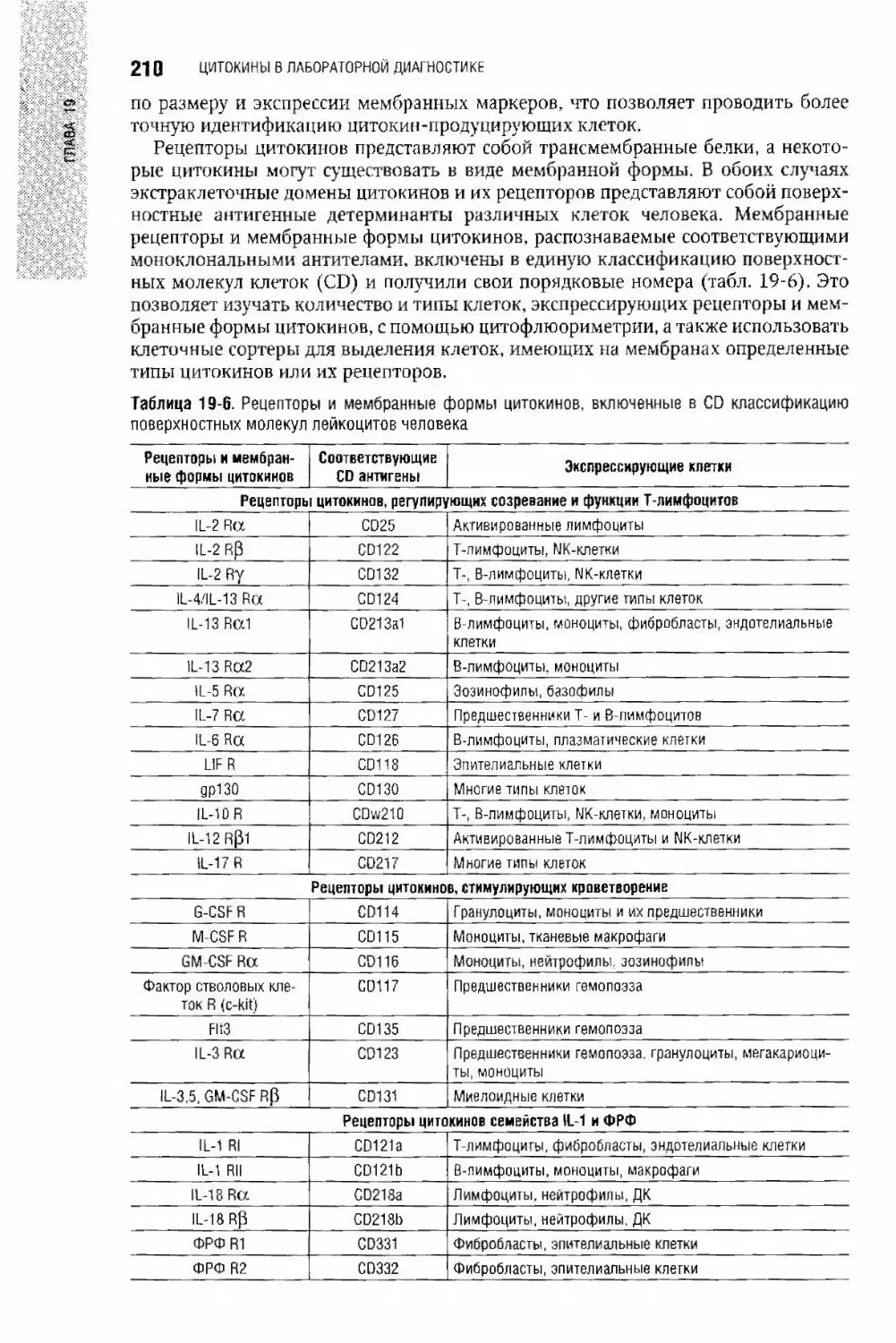

УДК 616-07(035)ББК 53.4Я81

К49Национальное руководство рекомендовано

Наугно-практигеским обществом специалистов лабораторной медицины

и Российской медицинской академией последипломного образования

Минздравсоцразвития РФ в кагестве угебного пособия

для последипломной подготовки врагейК49 Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2 т. - Т. II /

иод ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 808 с.ISBN 978-5-9704-2131-4 (т. II)ISBN 978-5-9704-2127-7 (общ.)Национальное руководство по клинической лабораторной диагностике разработано и

рекомендовано Научно-практическим обществом специалистов лабораторной медицины.

В издании отражены все разделы клинических лабораторных исследований, представлен¬

ные вед}тцими специалисі'ами научных, обра.ювательных и лечебно-профилактических

учреждений Центрального. Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Северо-Кав¬

казского федеральных административных округов.В том II включены наз^ные и практические материалы по акт\'альным проблемам

клинической имм)тнологии, бактериологии, вирусологии, микологии, паразитологии.

Представлены сведения как о повседневно применяемых аналитических технологиях,

так и о новых эффективных способах идентификации микроорганизмов и определения

их чзгвствительносги к антимикробным агентам.В отдельных главах представлены современные данные по иммуногематологии и

методам, применяемым в службе крови, по диагностике азтоиммупиых заболеваний, а

также сведения о новом классе агентов межклеточной регуляции — цитокинах, и о роли

их определения при различных формах патологии.Представленные сведения основаны на данных современной научной литературы,

рекомендациях профессиональных обществ специалистов, стандартах медицинской

помощи, многолетнем научно-практическом опыте авторов глав,Р>т<оводство предназначено для сотрудников клинико-диагностических лабораторий,

представителей различных клинических дисциплин, ст>жнтов медицинских образова¬

тельных учреждений. Материалы руководства могут быть использованы как для базово¬

го медицинского образования, так и для последипломной подготовки.УДК 616-07(035)

ББК 53.4Я81Авторы, редакторы и издатели рз'^ководава предприняли максимум усилий, чтобы

обеспечить точность представленной информации, в том числе дозировок лекарствен¬

ных средств. Учитывая постоянные изменения, происходящие в медицинской науке, мы

рекомендуем уточнять дозы лекарственных средств по соответствующим инструкциям.

Пациенты не могут использовать эту информацию для диагностики и самолечения.Права на данное ипдание принадлежат ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа».

Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде гасти или целого издания не

могут быть осуществлены без письменного разрешения ООО Издательская группа «ГЭОТАР-

Медиа»-.© Коллектив авторов, 2012© ООО Издательская гр>ттпа «ГЭОТАР-Медиа», 2012

15В\ 978-5-9704-2131-4 (т, П) © ООО Издательская группа «ГЭОТАР'Медиа»,ISBN 978-5-9704-2127-7 (общ.) оформление, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕУчастники издания 6Список сокращений 12Глава 16. Лабораторная иммунология К.П. Кашкин, Ф.Ю. Тариб, Л.М. Скуинь ...17Врожденные факторы иммунной защиты 17Приобретенный иммунитет 25Патология иммунной системы 35Иммунная система и воспаление 48Алгоритм лабораторного исследования иммунной системы 61Глава 17, Диагностика аутоиммунных заболеваний С.В. Лапин,Арег А. Тотолян 66Критерии, классификация и эпидемиология аутоиммунных заболеваний 66Антитела и аутоиммунные заболевания 70Лабораторные показатели при аутоиммунных заболеваниях 74Диагностика ревматических заболеваний 146Заключение 174Глава 18. Иммуногематология ОА. Тарасенко, О.Я. Волкова 176Антигены эритроцитов 177Иммуногематологическая безопасность трансфузионной терапии 179Иммуногематологические патологические состояния 185Иммуногематологические лабораторные исследования 189Глава 19. Цитокины в лабораторной диагностике A.C. Симбирцев,Арег А. Тотолян 193Общие представления о цитокинах 194Методы оценки функционирования системы цитокинов 198Роль цитокинов в патогенезе заболеваний человека 217Диагностическое значение отдельных цитокинов 220Заключение 228Глава 20, Бактериологические исследования. Под редакцией А.Б, Жебруна 230Значение лабораторной диагностики в инфектологии А.Б. Жебрун 230Задачи бактериологической диагностики А.Б. Жебрун 232Этиологическая диагностика бактериальных инфекций A.L Бойцов 234Принципы бактериологического исследования отдельных видов

биологического материала и интерпретации их результатовA.Г. Бойцов, A.B. Елисеев, Л.А. Кафтырева, Е.А. Оришак, Л.Ю. Нилова 239Принципы идентификации бактерий А.А. Парии, А.Г. Бойцов 283Индикация антигенов возбудителей А.А. Норин, А.Г. Бойцов 287Молекулярно-генетическая индикация бактерий О.В. Нарвская,С.А. Егорова, М.А. Макарова, Л.А. Кафтырева 291Индикация специфических антител Л.А. Кафтырева, М.А. Макарова,С.А. Егорова 295Определение чувствительности бактерий к антимикробным препаратамB.Д. Бадиков 300Глава 21. Частная микробиология. Под редакцией А.Б. Жебруна 312I. ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ 312Хламидии ДБ. Куляиюва, ЛЛ. Березина, A.B. Закревская, А.Б. Жебрун,В.А, Исаков 312Бордетеллы H.H. Курова, Г.Я. Ценева 323

4 ОГЛАВЛЕНИЕЛегионеллы КС, Тартаковский 329КоксиеллыЯХ Токаревых, O.A. Фрейлихман 335Энтеробактерии Л А. Кафтырева, А.Г. Бойцов, М.А. Макарова 342Иерсинии Г.Я. Ценева, ЕЛ. Воскресенская, Г.И. Кокорина,Е.А. Богумильгик, О А. Бургасова 365Гемофильные бактерии А.Б. Жебрун 375Неферментирующие бактерии А.Г. Бойцов, О.Д. Васильев 380Кампилобактеры АЛ, Порин., З.Н. Матвеева 388Хеликобактеры А.Б. Жебрун, А.В. Сварваль, Л.Б. Гонгарова, P.C. Ферман 394II. ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ 406Стафилококки К.Г. Косякова 406Стрептококки Артем А. Тотолян, ЛЛ. Бурова, А.В. Дмитриев, АЛ. Суворов.... 417Пневмококковый стрептококк А.Б. Жебрун 435Менингококк А.Б, Жебрун 438Листерии И.С. Тартаковский 445Клостридии А.Г. Бойцов, Л.А. Кафтырева 451Лептоспиры H.A. Стоянова, А.Н. Ваганова 460Коринебактерии Г.Я. Ценева, Л.А. Краева, Г.И. Беспалова, Е.А. Алексеева 468Глава 22. Некоторые инфекционные заболевания 484Микобактерии М.В. Шульгина, Б.И. Вишневский, Т.Ф. Оттен 484Трепонемы А.М. Савигева, Е.В. Соколовский, Т.В. Красносельских,Е.В. Шипицина 496Гонококк А.М. Савигева, Е.В. Соколовский, А.В. Игнатовский, Е.В. Шипицина.... 519

Франсиселлы И.С. Мещерякова 530Глава 23. Вирусологические исследования Под редакцией А.Б. Жебруна 542Задачи диагностики вирусных инфекций А.Б. Жебрун 542Организация работы лаборатории по диагностике вирусныхзаболеваний С.С. Вашукова 545Общие сведения о вирусах И.Н. Лаврентьева, С.Я, Сухобаевская,Л.Ф. Литвингук, А.Ю. Антипова 548Классические методы выделения и идентификации вирусовС.П. Сухобаевская, Л.Ф. Литвингук, А.К. Сироткин, A.B. Семенов,В.Н. Вербов, И.Н. Лаврентьева 561Молекулярно-биологические методы A.B. Семенов, Л.Б. Гонгарова 613Преаналитический этап при вирусологических исследованияхИ.Н. Лаврентьева 627Обеспечение качества при вирусологических исследованиях А.В. Семенов 633Глава 24. Частная вирусология. Под редакцией А.Б. Жебруна 641Аденовирусы И.Н. Лаврентьева 641Астровирусы В.М. Малышев, Д.А. Макаров 644Вирус бешенства И.И. Яровая, П.В. Колотвина, М.А. Кохновиг, С.В Грибенга 645Вирус гриппа С.С. Вашукова, Л.Б, Гонгарова 649Вирус иммунодефицита Г.И. Коровина 653Вирус клещевого энцефалита С С. Вашукова, И.Н, Лаврентьева,А.Ю. Аптипова 656Вирус кори М.А. Бигурина 659Вирус краснухи ИЛ. Лаврентьева, А.Ю. Антипова 663Вирус парагриппа Л. Л. Сухобаевская 665Вирус эпидемического паротита Е.О. Контарова, Н.В. Юминова 667Вирусы — возбудители геморрагических лихорадок И.И. Яровая,Л.А. Автушенко, Ф.С. Носков, Б.В. Вершинский, А.Б. Жебрун 669

ОГЛАВЛЕНИЕ 5Вирусы-возбудители гепатитов С.Л. Мукомолов 673Герпес-вирусы В.А. Исаков, A.B. Закревская 680 ■Калицивирусы А.К. Сироткин 691Коронавирусы Л.Б. Гонгарова 694Респираторно-синцитиальный вирус И.Н. Лаврентьева, Л.П. Сухобаевская 699Риновирусы Л.Я. Сухобаевская, А.Ю. Антипова 700Ротавирусы Л.Б. Лшина, А,Н Афанасьева 702 |Парвовирус В19 А.Ю. Антипова 706Папилломавирусы 0,ß. Нарвская 708Полиовирусы НИ. Романеикова, М.А. Бигурина 714Энтеровирусы НИ. Романенкова, М.А. Бигурина 720Глава 25. Микологические исследования Е.В. Липова, И.И. Глазко,М.А. Мозжерова, В.Е. Колупаев 726Систематика и классификация грибов 726Преаналитический этап лабораторной диагностики микозов 729Макроскопические исследования 735Микроскопические исследования 736Культуральное исследование 754Определение антифунгеальной чувствительности „760Лабораторная диагностика поверхностных микозов 767Критерии диагностики системных микозов 767Глава 26. Лабораторная диагностика паразитарных болезней A.C. Довгаяев,А.Е. Беляев, Т.Н. Константинова, ЮЛ. Горбунова, Т.И. Авдюхина,Т.М. [узеева 771Кровепаразиты 773Паразиты в костном мозге 778Паразиты в ликворе 778Паразиты в лимфатических узлах 780Исследования паразитов в кале 781Паразиты в дуоденальном содержимом 791Паразиты в моче 792Паразиты мокроты 793Паразиты отделяемого мочеполовых путей 794Паразиты в биоптатах тканей 795Методы иммунодиагностики паразитарных заболеваний 797Предметный указатель 801

1«УЧАСТНИКИ ИЗДАНИЯГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫДолгов Владимир Владимирович — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой

клинической лабораторной диагностики ГОУ ДПО «Российская медицинская ака¬

демия последипломного образования», МоскваМеньшиков Вадим Владимирович — д-р мед. наук, профессор, заслужен-

ный деятель науки РФ, член-корреспондент РАЕН, зав. лабораторией проблем

клинико-лабораторной диагностики НИЦ ГОУ ВПО «Первый Московский госу¬

дарственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» и экстремальной

хирургии, вице-президент ассоциации ортопедов и травматологов РФ.АВТОРЫ И СОСТАВИТЕЛИАвдюхина Татьяна Николаевна - канд. мед. наук, доцент кафедры тропи¬

ческих и паразитарных болезней ГОУ ДПО «Российская медицинская академия

последипломного образования», МоскваАвтушенко Лариса Александровна — канд. мед. наук, врач-вирусолог ФГУЗ

«Северо-Западная противочумная станция» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург

Алексеева Елена Андреевна — зам. зав. бактериологической лабораторией

Центра Госсанэпиднадзора Вологодской области, ВологдаАнтипова Анастасия Юрьевна — мл. научн. сотр. ФГУН «Санкт-Петербург¬

ский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» Роспотребнадзора

Афанасьева Анна Николаевна — вед. специалист-эксперт Управления

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека

по Санкт-Петербург}^Бадиков Владимир Дмитриевич — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой

микробиологии и микологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная

медицинская академия им. И.И. Мечникова»Беляев Андрей Евгеньевич - канд. мед, наук, доцент кафедры тропических

и паразитарных болезней ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последи¬

пломного образования», МоскваБерезина Людмила Александровна — канд. биол. наук, ст. научн. сотр.

лаборатории иммунологии ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и

микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораБеспалова Галина Ивановна — канд. мед. наук, доцент кафедры микробио¬

логии и микологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная медицинская

академия им. И.И. Мечникова»Бичурина Майна Александровна, д-р мед. наук, заслуженный деятель

науки РФ, зав. лабораторией этиологии и контроля вирусных инфекций ФГУН

«Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера»

РоспотребнадзораБогумильчик Елена Александровна — мл. научн. сотр, лаборатории бактери¬

альных капельных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии

и микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораБойцов Алексей Геннадьевич - д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой

микробиологии, вирусологии и иммунологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская

государственная медицинская академия им. И.И, Мечникова»Бургасова Ольга Александровна — канд. мед. наук, доцент кафедры инфек¬

ционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико¬

стоматологического университетаБурова Лариса Александровна — д-р мед. наук, вед. научн. сотр. отдела

молекулярной микробиологии НИИ экспериментальной медицины РАМН, Санкт-

Петербург

УЧАСТНИКИ ИЗДАНИЯ 7Ваганова Анастасия Николаевна — биолог, сотр. лаборатории зооантропо-

нозных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микро¬

биологии имени Пастера» РоспотребнадзораВасильев Олег Дмитриевич — канд. мед. наук, доцент кафедры микробиоло¬

гии, вирусологии и иммунологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государствен¬

ная медицинская академия им. И.И. Мечникова» \ '

Вашукова Светлана Степановна — канд. биол. наук, врач клинической лабо¬

раторной диагностики СПб ГУЗ «Городской консультативно-диагностический

центр (вирусологический)»Вербов Вячеслав Николаевич — канд. хим. наук, руководитель отдела новых

технологий ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии

имени Пастера» РоспотребнадзораВершинский Борис Васильевич — канд. мед. наук, лауреат Государственной

премии СССР. Последняя должность — ст. науч. сотр. лаборатории зооантропоноз-

ных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробио¬

логии имени Пастера» РоспотребнадзораВишневский Борис Израилевич — д-р мед. наук, профессор, зав. лаборатори¬

ей микробиологии туберкулеза ФГУ «Санкт-Петебургский научно-исследователь¬

ский институт фтизиопульмонологии»Воскресенская Екатерина Александровна — канд. биол. наук, ст. научн. сотр.

лаборатории бактериальных капельных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораГлазко Ирина Ивановна — канд. мед. наук, доцент курса лабораторной диа¬

гностики и лабораторной микологии кафедры дерматовенерологии и клинической

микологии ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного обра¬

зования», МоскваГончарова Лариса Борисовна — канд. биол. наук, зав. вирусологическим

отделением СПб ГУЗ «Городской консультативно-диагностический центр (виру¬

сологический)»Горбунова Юлия Петровна — ст. лаб. кафедры тропических и паразитарных

болезней ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образо¬

вания», МоскваГрибенча Сергей Васильевич — д-р мед, наук, профессор, зав. лабораторией

иммунологии ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, МоскваГузеева Татьяна Михайловна — канд. мед. наук, доцент кафедры тропических

и паразитарных болезней ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последи¬

пломного образования», МоскваДмитриев Александр Валентинович - д-р биол. наук, зав. лабораторией

функциональной геномики и протеомики микроорганизмов отдела молекулярной

микробиологии НИИ экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург

Довгалев Анатолий Семенович — д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой

тропических и паразитарных болезней ГОУ ДПО «Российская медицинская акаде¬

мия последипломного образования», МоскваЕгорова Светлана Александровна — канд. мед. наук, научн. сотр. лаборато¬

рии кишечных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и

микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораЕЗгасеев Алексей Викторович — врач-бактериолог бактериологической лабо¬

ратории клинической больницы имени Петра Великого, Санкт-ПетербургЖебрун Анатолий Борисович — член-корреспондент РАМН, профессор, д-р

мед. наук, директор ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микро¬

биологии имени Пастера» Роспотребнадзора

8 УЧАСТНИКИ ИЗДАНИЯЗакревская Анна Васильевна — канд. мед. наук, вед. научн. сотр. лаборатории

иммунологии ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиоло¬

гии имени Пастера» РоспотребнадзораИгнатовский Андрей Викторович — канд. мед. наук, ассистент кафедры дер¬

матовенерологии с клиникой ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный

медицинский университет им. акад. И.П, Павлова?»Исаков Валерий Александрович — д-р мед. наук, академик РАЕН, профес¬

сор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии с курсом ВИЧ-медицины

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

им. акад. И.П. Павлова», вед. науч. сотр. лаборатории иммунологии ФГУН

«Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера»

РоспотребнадзораКафтырева Лидия Алексеевна — д-р мед. наук, зав. лабораторией кишеч¬

ных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробио¬

логии имени Пастера» Роспотребнадзора, главный специалист по бактериологии

Департамента здравоохранения Санкт-Петербурга, профессор кафедры ГОУ ДПО

«Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования».Кашкин Кирилл Павлович — д-р мед. наук, профессор, академик РАМН, зав.

кафедрой иммунологии ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последи¬

пломного образования», МоскваКокорина Галина Ивановна — врач-бактериолог отделения диагностики и

профилактики гепатитов ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и

микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораКонстантинова Татьяна Николаевна — канд. мед. наук, доцент кафедры тро¬

пических и паразитарных болезней ГОУ ДПО «Российская медицинская академия

последипломного образования», МоскваКонтарова Елена Олеговна — мл. научн. сотр. УРАМН «НИИВС имени

И.И. Мечникова» РАМНКоровина Галина Ивановна — канд. биол. наук, врач клинической лаборатор¬

ной диагностики Республиканской клинической инфекционной больницы, Санкт-

Петербург, Усть-ИжораКосякова Карина Георгиевна - канд. мед. наук, ст. преподаватель кафедры

микробиологии, вирусологии и иммунологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская

государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова»Кохнович Милана Анатольевна — мл. научн. сотр. ГУ НИИ вирусологии

им. Д.И. Ивановского, МоскваКраева Людмила Александровна — канд. мед. наук, ст. научн. сотр. лабора¬

тории бактериальных капельных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораКрасносельских Татьяна Валерьевна — канд. мед. наук, доцент кафедры дер¬

матовенерологии с клиникой ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный

медицинский университет им. акад. И.П, Павлова»Куляшова Лидия Борисовна — канд. мед. наук, вед. научн. сотр, лаборатории

иммунологии ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиоло¬

гии имени Пастера» РоспотребнадзораКурова Наталья Николаевна - канд. мед. наук, ст. научн. сотр. лаборатории

бактериальных капельных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпиде¬

миологии и микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораЛаврентьева Ирина Николаевна — д-р мед. наук, зав. лабораторией детских

вирусных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микро¬

биологии имени Пастера» РоспотребнадзораЛапин Сергей Владимирович — канд. мед. наук, зав. лабораторией диа¬

гностики аутоиммунных заболеваний НМЦ по молекулярной медицине ГОУ

УЧАСТНИКИ ИЗДАНИЯ 9ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.И.П, Павлова» ■Лилова Елена Валерьевна — д-р мед. наук» профессор, зав. курсом лабора¬

торной диагностики и лабораторной микологии кафедры дерматовенерологии и

клинической микологии ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последи¬

пломного образования», МоскваЛитвинчук Людмила Филипповна — канд. биол. наук, вед. научн. сотр. ГУН

НИИ гриппа СЗО РАМН, Санкт-ПетербургЛялина Людмила Владимировна — д-р мед. наук, зав, отделом эпидемиоло¬

гии ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени

Пастера» РоспотребнадзораМакаров Дмитрий Александрович — мл, научн. сотр. ФГУН «Санкт-

Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера»

РоспотребнадзораМакарова Мария Александровна — канд. мед. наук, научн. сотр. лаборатории

кишечных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микро¬

биологии имени Пастера» РоспотребнадзораМалышев Владимир Васильевич — д-р мед. наук, руководитель группы

охраны окружающей среды ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и

микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораМатвеева Зоя Николаевна — канд. мед. наук, ст. научн. сотр. лаборатории

кишечных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микро¬

биологии имени Пастера» РоспотребнадзораМещерякова Ирина Сергеевна — д-р биол. наук, руководитель Центра

Минздравсоцразвития России по туляремии, НИИ эпидемиологии и микробио¬

логии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, г. МоскваМукомолов Сергей Леонидович — д-р мед. наук, профессор, зав. лаборато¬

рией вирусных гепатитов ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и

микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораМозжерова Марина Анатольевна — канд, мед. наук, ассистент курса лабора¬

торной диагностики и лабораторной микологии кафедры дерматовенерологии и

клинической микологии ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последи¬

пломного образования», МоскваНарвская Ольга Викторовна — д-р мед, наук, зав, лабораторией молеку¬

лярной микробиологии ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и

микробиологии имени Пастера» Роспотребнадзора, профессор кафедры медицин¬

ской экологии и эпидемиологии человека имени Г.В. Хлопина ГОУ ДПО «Санкт-

Петербургская медицинская академия последипломного образования»Нилова Людмила Юрьевна — канд. мед. наук, ст. преподаватель кафедры

микробиологии, вирусологии и иммунологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская

государственная медицинская академия им, И.И. Мечникова»Носков Фридрих Савельевич — д-р мед. наук, профессор, заслуженный

деятель науки РФ. Директор НИИЭМ имени Пастера (1992-1994 гг.). Последняя

должность ~ главный научный сотрудник ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораОришак Елена Александровна ~ канд. мед. наук, доцент кафедры микро¬

биологии, вирусологии и иммунологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государ¬

ственная медицинская академия им. И.И. Мечникова»Оттен Татьяна Фердинандовна — д-р мед. наук, вед. научн, сотр. лабо¬

ратории микробиологии туберкулеза ФГУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии»

10 УЧАСТНИКИ ИЗДАНИЯПорин Александр Арнольдович - канд. мед. наук, доцент кафедры микро¬

биологии, вирусологии и иммунологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государ¬

ственная медицинская академия им. И.И. Мечникова»Романенкова Наталия Ивановна — канд. мед. наук, вед. научн. сотр. ФГУН

«Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера»

РоспотребнадзораСавичева Алевтина Михайловна — д-р мед. наук, профессор, руководитель

лаборатории микробиологии НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО

РАМН, Санкт-ПетербургСварваль Алена Владимировна — научн. сотр. лаборатории иммунологии

ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени

Пастера» РоспотребнадзораСеменов Александр Владимирович — канд. биол. наук, зав. центральной

клинико-диагностической лабораторией ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпи¬

демиологии и микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораСимбирцев Андрей Семенович — д-р мед. наук, профессор, зав. лабораторией

фармиммунологии Государственного НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА

России, Санкт-ПетербургСироткин Алексей Константинович — канд. биол. наук, вед. научн. сотр.

ГУН НИИ гриппа СЗО РАМН, доцент Санкт-Петербургского государственного

университетаСкуинь Людмила Михайловна — канд. мед. наук, доцент кафедры иммуно¬

логии ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образова¬

ния», МоскваСоколовский Евгений Владиславович - д-р мед. наук, профессор, зав. кафе¬

дрой дерматовенерологии с клиникой ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ¬

ственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»Стоянова Наталья Александровна — канд. мед. наук, научн. сотр. лаборато¬

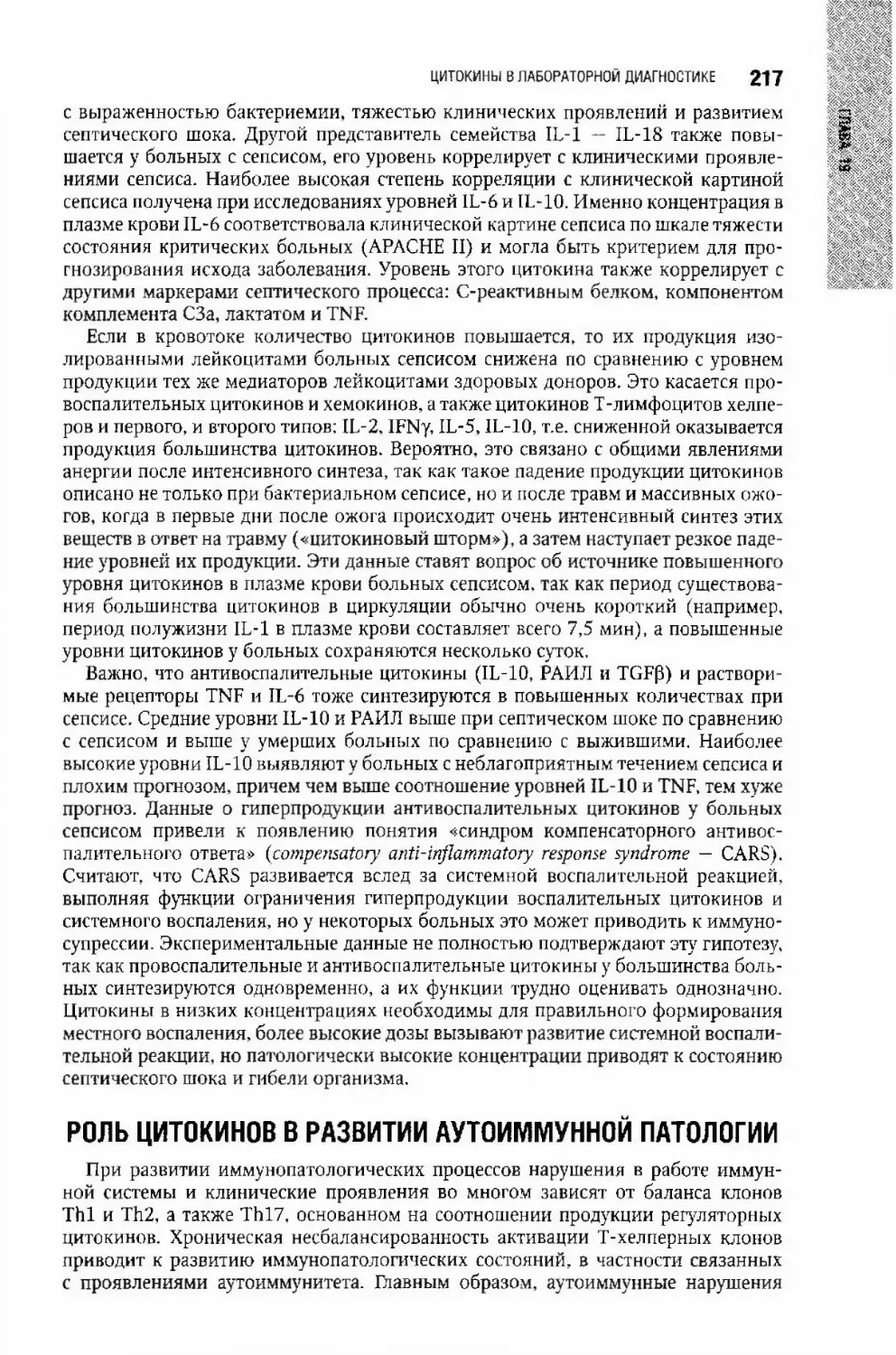

рии зооантропонозных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемио¬

логии и микробиологии имени Пастера» РоспотребнадзораСуворов Александр Николаевич - д-р мед. наук, профессор, зав. лаборато¬

рией молекулярной генетики патогенных микроорганизмов отдела молекулярной

микробиологии НИИ экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург

Сухобаевская Лариса Петровна — канд. биол. наук, ст. науч. сотр. ФГУН

«Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера»

РоспотребнадзораТартаковский Игорь Семёнович — д-р биол. наук, профессор, зав. лаборатори¬

ей легионеллеза, УРАМН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

РАМН, МоскваТокаревич Николай Константинович — д-р мед. наук, зав. лабораторией

зооантропонозных инфекций ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиоло¬

гии и микробиологии имени Пастера» Роспотребнадзора, профессор кафедры

медицинской экологии и эпидемиологии человека имени Г.В. Хлопина ГОУ ДПО

«Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования

Минздравсоцразвития РФ»Тотолян Арег Артемович — д-р мед. наук, профессор, зам. директора ФГУН

«Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера»

РоспотребнадзораТотолян Артем Акопович — д-р мед. наук, профессор, академик РАМН, руко¬

водитель отдела молекулярной микробиологии НИИ экспериментальной медици¬

ны РАМН, Санкт-Петербург

УЧАСТНИКИ ИЗДАНИЯ Ц'Ферман Раиса Семеновна — мл. научн. сотр. лаборатории иммунологии

ФГУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени

Пастера» РоспотребнадзораЦенева Галина Яковлевна — д-р мед. наук, профессор, заслуженный дея- {¡¡¡{'^

тель науки РФ, зав. лабораторией бактериальных капельных инфекций ФГУН

«Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера»

Роспотребнадзора <1ЩсШипицина Елена Васильевна — канд. биол. наук, ст. научн. сотр. лаборато-

рии микробиологии НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАМН,

Санкт-ПетербургШульгина Марина Владимировна - д-р биол, наук, вед. научн, сотр. отдела

стандартизации и контроля качества клинической лабораторной диагностики ФГУ

ГНИЦ профилактической медицины, зам, генерального директора по развитию

НП «Центр внешнего контроля качества», МоскваЮминова Надежда Васильевна — д-р биол. наук, зам. директора по научной

работе УРАМН «НИИ ВС имени И.И. Мечникова» РАМНЯровая Ирина Ильинична — зав. вирусологической лабораторией ФГУЗ

«Северо-Западная противочумная станция» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург

isrfсписок СОКРАЩЕНИЙАБК — антитела к бокаловидным клеткам

Аг — антиген

^ АГМА — антигладкомышечные антитела

II АЕ — агглютинирующие единицы

Щ АЗП — аутоиммунные заболевания печени

1^ АИГ — аутоиммунный гепатитАИЗ — аутоиммунные заболевания

АКА — антикератиновые антитела

АКЛА — антикардиолипиновые антитела

AMA — антимитохондриальные антителаАМЦВ — антитела к модифицированному цитруллинированному виментинуАНА — антинуклеарные антителаАНФ — атинуклеарный факторАнФА — антифилаггриновые антителаАНЦА — антинейтрофильные цитоплазматические антителаАОК — антитела к островковым клеткамАПКЖ — антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудкаАПФ — антиперинуклеарный факторАСИТ — антиген-специфическая иммунотерапияАт — антителоАФА — антифосфолипидные антитела

АФП — а-фетопротеин

АФС — антифосфолипидный синдром

АхР — ацетилхолиновый рецептор

АЦА — антицитруллиновые антителаАЦЦП — антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептидуАЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое времяАЭА — антиэндомизиальные антителаАЭТА — антиэндотелиальные антителаБАЛ — бронхоальвеолярный лаважБНМ — белки наружной мембраныБТШ — белок теплового шокаВА — волчаночный антикоагулянтВГЧ-6 (HHV-6) — вирус герпеса человека 6-го типаВИЧ — вирус иммунодефицита человекаВКК — внутрилабораторный контроль качестваВКЭ — вирус клещевого энцефалитаВПГ — вирус простого герпесаВПЧ (HPV) — вирус папилломы человекаБРПВ — вакцинно-родственные полиовирусыВТД — внутритиповая дифференцияВЭБ (EBV) — вирус Эпштейна-БаррГБ — синдром Шйена-БарреГВ — гранулематозный васкулитГВИ — герпес-вирусные инфекцииГДК — глутаматдекарбоксилазаГИ — герпетическая инфекцияГЛПС — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

ДБСТ — диффузные болезни соединительной ткани

две — диссеминированное внутрисосудистое свертывание

ДК — дендритные клетки

список СОКРАЩЕНИЙ 13ДКВ - дискоидная красная волчанка

ДМ/ПМ — дерматомиозит/полимиозит

ИА — индекс авидности

ИБ - иммуноблотИППП - инфекции, передающиеся половым путемИФА — иммуноферментный анализИФМ — флюоресцентная (люминесцентная) микроскопияИХТ - иммунохроматографический тестИЭМ — иммуноэлектронная микроскопияКГЛ - крымская геморрагическая лихорадкаККГЛ - крымская-Конго геморрагическая лихорадкаКОЕ — колониеобразующая единицаКУМ — кислотоустойчивые микобактерииЛПС - липополисахаридМ — молярностьМАК - мембраноатакующий комплексМАт — моноклональные антителаМБК — минимальная бактерицидная концентрацияМВТ — микобактерии туберкулезаME — международные единицыМИА — мультиплексный иммунный анализМИК - минимальная ингибирующая концентрацияМКТВ — Международный комитет по таксономии вирусовМПК — минимальная подавляющая концентрацияМПО — миелопероксидазаМР - методические рекомендацииМФА - микроскопический флюоресцентный анализНГОБ — неферментирующие грамотрицательные бактерииНМФА — непрямой метод флюоресцирующих антителНРИФ — непрямая реакция иммунофлюоресценцииНЯК — неспецифический язвенный колитОКИ — кишечные инфекцииос/дсДНК - одно/двуспиральная ДНКОТ - обратная транскрипцияПБА — патогенные биологические агентыПБЦ — первичный билиарный циррозПИР — пирролидонил аминопептидазаПИФ — реакция прямой иммунофлюоресценцииПМФА - метод флюоресцирующих антителПР-3 — протеиназа 3ПТИ — пищевая токсикоинфекцияПТО - посттрансфузионное осложнениеШДР — полимеразная цепная реакцияПЭП — полиэндокринопатияРА ~ ревматоидный артритРАИЛ - рецепторный антагонист интерлейкина-1PB — реакция ВассерманаРГА - реакция гемагглютинацииРИА — радиоиммунный анализРИФ — реакция иммунофлюоресценцииРМА — реакция мйкроагглютинацииPH - реакция нейтрализацииРИГА - реакция непрямой гемагглютинации

14список СОКРАЩЕНИЙРПГА - реакция пассивной гемагглютинацииРС — рассеянный склерозРСВ — респираторно-синцитиальный вирусРСК — реакция связывания комплементаРТГА - реакция торможения гемагглютинациирТТГ — рецептор тиреотропного гормонаРФ — ревматоидный факторСГВ - стрептококки группы ВСД ~ сахарный диабетСЗСТ — смешанное заболевание соединительной ткани (синдром Шарпа)СКВ — системная красная волчанкаСНЖ — спинномозговая жидкостьСП — санитарные правилаСС — системный склерозСШ — синдром ШегренаТВП - тест волчаночной полоскиТГ — тиреоглобулинТКИД — тяжелый комбинированный иммунодефицитТкТГ — тканевая трансглутаминазаТОРС — тяжелый острый респираторный синдромТП — тромбопоэтинТПО — тиреоидная пероксидазаТСЛП — тимический стромальный лимфопоэтинТТГ — тиреотропный гормонТЦД — тканевая цитопатогенная дозаУВЧ — электрическое поле ультравысокой частотыФВК — фосфовольфрамовая кислотаФГА — фитогемагглютининФГУП — федеральное государственное унитарное предприятиеФСВОК — федеральная система внешней оценки качестваЦИК — циркулирующие иммунные комплексыЦМВ — цитомегаловирусЦНС — центральная нервная системаЦПД — цитопатическое действиеЦПЭ — цитопатогенный эффектЭГДС - эзофагогастродуоденоскопияЭДТА — этилендиаминтетраацетатЭН А — экстрагируемые нуклеарные (ядерные) антигеныЭП — эпидемический паротитЭПО — эритропоэтинЮРА - ювенильный ревматоидный артрит

ASCA - антитела к Saccharomyces cerevisiae

BCG — BaciUe Calmette-Guáin\ БЦЖBMP — bone morphogenetic proteins\ костные морфогенетические белкиCARS — compensatory anti-injlammatory response syndrome; синдром компенсаторногоантивоспалительного ответаCD — cluster of differentiation) кластер дифференцировки

CDC — Центр контроля заболеваемостиCREST-синдром — Calcinosis, Raynauld’s phenomenon, Esophagitis, Scleroáactyly,

Telangiectasia — разновидность системного склероза, объединяющая подкожные

кальцинаты, синдром Рейно, нарушения моторики пищевода, склеродактилию и

телеа н гиоэкта зииCSF — colony-stimulationgfactor, колониестимулирующий фактор

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 15EGF — epidermal growth factor, эпидермальный фактор роста

ELISA — enzyme-linked immunosorbent assay; анализ твердофазный иммунофермеыт-

ныйELIS РОТ — enzyme linked immunospot, твердофазный иммуноферментный анализ

синтеза цитокинов единичными клетками ' tFGF ~ fibroblast growth factor, фибробластный фактор роста

G-CSF — колониестимулирующий фактор для гранулоцитов

GM-CSF — колониестимулирующий фактор для гранулоцитов и моноцитов

HLA - human leucocyte antigen-, человеческий лейкоцитарный антиген

IFN — интерферон

IL — интерлейкинLC-I — антитела к цитозольному антигену печени

LKM — антитела к микросомам печени-почекM-CSF— колониестимулирующий фактор для моноцитов/макрофагов

МНС — главный комплекс гистосовместимости

MLST — мультилокусное генотипирование

КК(-клетки) — natural killer, естественный убийцаPDGF — platelet-derived growth factor, фактор роста, продзщируемый тромбоцитами

РТХЗ — пентраксин 3RT-PCR — полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией

sICAM-1 — растворимая форма межклеточной адгезионной молекулы 1

SIL-2R — растворимая форма рецептора IL-2SNP — single nucleotide polymorphism-, полиморфизм вследствие замены единичных

нуклеотидовTCR — антигенраспознающие рецепторыTGFp — 1гапфгт1п^ growth factor beta', трансформирующий фактор роста— Т-лимфоциты-хелперы

TisiF — tumor necrosis factor, фактор некроза опухоли

Глава 16

Лабораторная иммунологияИммунная система защищает внутреннюю среду организма от

чужеродных и собственных антигенов, приобретающих призна¬

ки чужеродности в силу различных обстоятельств. Способность

поддерживать собственные антигены жидкостей, клеток и тканей

позволяет человеку сохранить свою антигенную (иммунохимиче-

скую) индивидуальность. В защите от «чужого» участвуют клетки

органов и систем, а также гуморальные продукты жизнедеятельно¬

сти этих клеток. Факторы иммунной защиты подразделяют на две

категории: врожденные (антиген-неспецифические) и приобретен¬

ные (антиген-специфические).ВРОЖДЕННЫЕ ФАКТОРЫ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ

Клетки врожденного иммунитетаВрожденные механизмы иммунитета препятствуют проникнове¬

нию чужеродных антигенов в организм, нейтрализуют, разрушают и

выводят из организма чужеродные для него субстанции и клетки, не

«запоминая» их строения и не «узнавая» при повторных контактах

с ними. Врожденный иммунитет обеспечивается клетками фагоци¬

тарной системы, соединительной и пограничных тканей, тромбо¬

цитами, тучными, ЫК-клетками и т.д. В его поддержании участвуют

гуморальные факторы защиты; белки (острофазные, катионные и

системы комплемента), медиаторы воспаления, цитокины, рецепто¬

ры клеток и др. Врожденные факторы иммунной защиты вызывают

ранние реакции на чужеродные агенты при первичных и даже вто¬

ричных контактах с ними. По изменению их содержания и активно¬

сти судят о ранней реакции организма на чужеродные агенты.Увелигение в крови содержания полиморфноядерных лейкоцитов и

накопление юных форм этих клеток — ранняя реакция фагоцитов

на инфекционные агенты. Возрастает функциональная активность,

которую оценивают по фагоцитарной способности, а также по

изменению активности некоторых ферментов (миелопероксидаза,

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа) и увеличению концентрации в

крови белков, продуцируемых полиморфноядерными лейкоцитами

(лизоцим, прокальцитонин и др.). Полиморфноядерные лейкоциты

особенно значимы в качестве антимикробных агентов при инфек¬

циях, вызываемых бактериями и грибами, а также при защите от

18ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯкапсульных микроорганизмов и возбудителей пиогенных инфекций. При дефектах

развития нейтрофильных лейкоцитов меняется их содержание в крови, возника¬

ют морфологические и функциональные нарушения (табл. 16-1 и 16-2). В основе

отклонений — ферментопатии, нарушения созревания клеток, синтеза адгезивнь[х

молекул, разнообразных рецепторов и др.Таблица 16-1. Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся нейтрофилией {количе¬

ство нейтрофилов превышает 8х10®/л крови)Основные причиныИ>гтерпретациА измененийВлияние различных раздражителей

(спортивные упражнения: адреналин:

анестезия: пароксизмальная тахи¬

кардия; гипертермия)Быстрый переход гранулоцитов из краевого прилежания в циркули¬

рующую кровь за счет нейтрофилов, расположенных маргинально

вдоль стенок мелких кровеносных сосудов или секвестрированных

в селезенкеВведение различных ядовСвязь со степенью тканевого распадаЛекарства и токсины (экстракты

наперстянки, свинец, ртуть, бензол)Связь со степенью тканевого распадаВведение ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ или 1ЛХ

избыточная продукция в организме

(болезнь Иценко-Кушинга)Нейтрофилия — следствие перехода нейтрофилов из краевого

прилежания в сосудах в циркулирующую кровь в ответ на выбросы

адреналина и адренокортикоидовОстрая бактериальная инфекцияСтимуляция выброса нейтрофилов из костного мозга и их усилен¬

ная продукцияНеинфекционное воспаление (уре¬

мия, подагра)Гранулоцитоз вторичен по отношению к воспалительному процессу,

связанному в одном случае с азотемией, в другом — с отложением

кристаллов солейЗлокачественные опухолиНекроз бьютрорастущих опухолей при недостаточности их кро¬

воснабжения. Некоторые опухоли (карциномы молочной железы,

легких, почек, фибро- и липосаркомы) вырабатывают субстанцию,

стимулирующую развитие нейтрофилии. Паранеопластический

синдром при солидных опухолях может вызвать нейтрофилию за

счет секреции нейтрофил-стимулирующего фактора ростаВосстановление костного мозга

после агранулоцитозаФеномен превышения, характеризующийся гранулоцитозом (напри¬

мер, при лечении мегал области ой анемии)Первичные гематологические забо¬

левания (например,хронический

миелолейкоз)Автономная продукция нейтрофиловСпленэктомияНейтрофилия вследствие нарушения секвестрирования гранулоци¬

тов в селезенкеЛейкемоидная реакцияДиагноз исключения. Может сопровождать острые и хронические

инфекции, интоксикации, злокачественные новообразования,

включая метастазы в костный мозг (карцинома молочной и пред¬

стательной железы). Синдром Дауна может сопровождаться особой

лейкемоидной реакцией, при которой картина крови и костного

мозга неотличимы от характерных для острого миелолейкозаТаблица 16-2. Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся нейтропенией (количе¬

ство нейтрофилов в крови менее 1,5х10®/л)Основные причиныИнтерпретация измененийЛекарственные пре¬

паратыДозозависимая супрессия костного мозга (бензол, антиметаболиты, антраци-

клины) или идиосинкразическая реакция (антитиреоидные. противосудорожнью,

антигистаминные препараты, фенотиазиды. сульфаниламиды и транквилизаторы)Ионизирующее излу¬

чениеДозозависимая супрессия костного мозгаВирусные инфекцииГрипп, корь, ветряная оспа, краснуха, инфекционный гепатит, ВИЧ-инфекцияБактериальные инфек¬

цииТифоидная и паратифоидная лихорадка, туляремия, иногда бруцеллез, септице¬

мияКоллareнозыСистемная красная волчанка; синдром Фелти, характеризующийся поражением

суставов (ревматоидный артрит), спленомегалией и нейтропенией

ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯ 19

Окоинаные табл. 16-2Основные причиныИнтерпретация измененийАутоиммунная нейтро-

пенияСледствие образования антинейтрофильных антителНарушения гемопоэзаТяжелая недостаточность витамина и фолиевой кислоты приводит к нару¬

шению созревания нейтрофилов в костном мозге. В периферической крови при

этом встречаются большие гиперсегментированные нейтрофилыЗаболевания кровиАпластическая анемия, острый лейкоз, миелодиспластический синдромВрожденная патологияСемейная нейтропения с аутосомно-доминантным типом наследования; цикличе¬

ская нейтропения с неясной этиологией; хроническая идиопатическая нейтропе¬

ния и синдром Костмаина, при котором задерживается созревание нейтрофилов

в костном мозгеУвелигение в крови колигества эозинофилов и накопление продуктов их мета¬

болизма (главный основной и эозинофильный катионный белок, эозинофильные

нейротоксин и пероксидаза) характерно для аллергических заболеваний, пара¬

зитарных инфекций и опухолей (табл. 16-3). Эозинофилы при этой патологии

активно осуществляют свои эффекторные функции.Таблица 16-3. Основные заболевания и состояния, при которых возможна эозинофилия (количе¬

ство эозинофилов в крови превышает 0,45x107л)Заболевания и состоянияКомментарииАллергические заболе¬

ванияБронхиальная астма, крапивница, ринит, атопический дерматит, лекарственная

аллергия, поллиноз и др.Инфекционные заболе¬

ванияИнфекции, сопровождающиеся стимуляцией Thj-зависимого иммунного ответа;

гельминтозы (аскаридоз, стронгилоидоз, трихинеллез, токсокароз, филяриоз,

шистоматоз и др.}, лротозоонозы (вызванные только Dienimoeba fragilis и

Isospora belli), микозы (аспергиллез, кокциоидоз), вирусные инфекции (ВМЧ-

инфекция, HTLV-1-инфекция)Последствия медикамен¬

тозной терапии;-генерализованные реак¬

цииЛекарственные препараты, стимулирующие продукцию IL-3, IL-5 и GM-CSF,

усиливая эозинофилопоэз в костном мозге; нестероидные противовоспали¬

тельные препараты; антимикробные агенты; цитокины 1L-2 и GM-CSFпоражение легкихЛекарственно индуцируемый легочный эозинофильный инфильтратпоражение почекОстрый интерстициальный нефрит, сопровождается эозинофилией и эозино-

филурией (вызывают препараты бензатина бензилпенициллина и его произво¬

дные, сульфаниламиды, рифампицин, каптоприл, аллопуринол, ципрофлокса-

цин и др.)поражение сердцаОстрый некротизирующий эозинофильный миокардит может развиться как

реакция на препараты ранитидин или клозапинМиелоидная эозино¬

фильная лейкемияСимптомы заболевания сходны с миелопролиферативной патологией (высокая

концентрация витамина В,^, спленомегалия, анемия, миелоидная дисплазия,

цитогенетические нарушения)ГиперэозинофильныйсиндромЗаболевание связано с дефектом генов а-рецептора к тромбоцит-зависимому

ростовому фактору (хромосома 4) и сцепленным с Х-хромосомой дефектом

развития эозинофилов. Синдром диагностирован у больных с генетически опо¬

средуемой высокой экспансией CD4^GD3‘ Thj-подобных лимфоцитов, выраба¬

тывающих IL-5; сопровождается гематологическими нарушениями, поражением

кожи, сердечно-сосудистой и нервной системы, легких и др. органовНеопластические заболе¬

вания (Т- и В-лимфомы,

лимфома Ходжкина,

миелоидные лейкемии,

карциномы, аденокарци¬

номы и др.)При лимфоме Ходжкина и Т-клеточных лимфомах эозинофилия коррелирует с

гиперпродукцией IL-5

20ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯОкончание табл. 16-3Заболевания и состоянияКомментарииРазнообразные пораже¬

ния легкихПатология легких на вредных производствах сопровождаете» эозинофильной

инфильтрацией легких и эозинофилиейОстрая и хроническая

эозинофильная пнев¬

монияНеясного генеза эозинофильная инфильтрация альвеол и интерстиция легких,

эозинофилия. Вызывают лекарственные препараты, аллергены, табакокурение,

высокая концентрация в воздухе химических вредностей и металловМоноциты крови и тканевые макрофаги участвуют в противоинфекционной

защите при хронических инфекционных процессах, а также при инфекциях, воз¬

будители которых облигатные или факультативные внутриклеточные паразиты

(вирусы, хламидии, риккетсии, микоплазмы и др.). Для этих заболеваний харак¬

терно увеличение концентрации в крови моноцитов, возрастание их фагоцитарной

активности, способности в больщих количествах продуцировать цитокины, оксид

азота, неоптерин и др. медиаторы воспаления (табл. 16-4),Таблица 16-4. Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся моноцитозом {количество

моноцитов в крови более 0,75x10^/л)Основные лричиныИнтерпретация измененийИнфекцииХарактерно для инфекций с гранулематозом (туберкулез, подострый бактери¬

альный эндокардит, сифилис, бруцеллез, висцеральные микозы, саркоидоз,

инфекционный мононуклеоз) и на фоне нейтропенииГематологические забо¬

леванияМиелоидная метаплазия, лейкоз, множественная миелома, лимфомаКоллагенозыРевматоидный артрит, системная красная волчанка, узелковый периартериит,

полимиозитЗаболевания желудочно-

кишечного трактаЯзвенный колит, региональный энтерит, тропическая энтеропатия, паразитозыЛекарственные средстваВысокие дозы глюкокортикоидовДендритные клетки (ДК) миелоидного происхождения находятся в погранич¬

ных тканях (клетки Лангерганса, интерстициальные-дермальные ДК) — важный

фактор врожденного иммунитета. Наряду с фагоцитарными функциями, они

способны обрабатывать захваченные антигены иг представлять их фрагменты Т- и

В-лимфоцитам, NKT-клеткам, запуская антиген-специфический иммунный ответ.

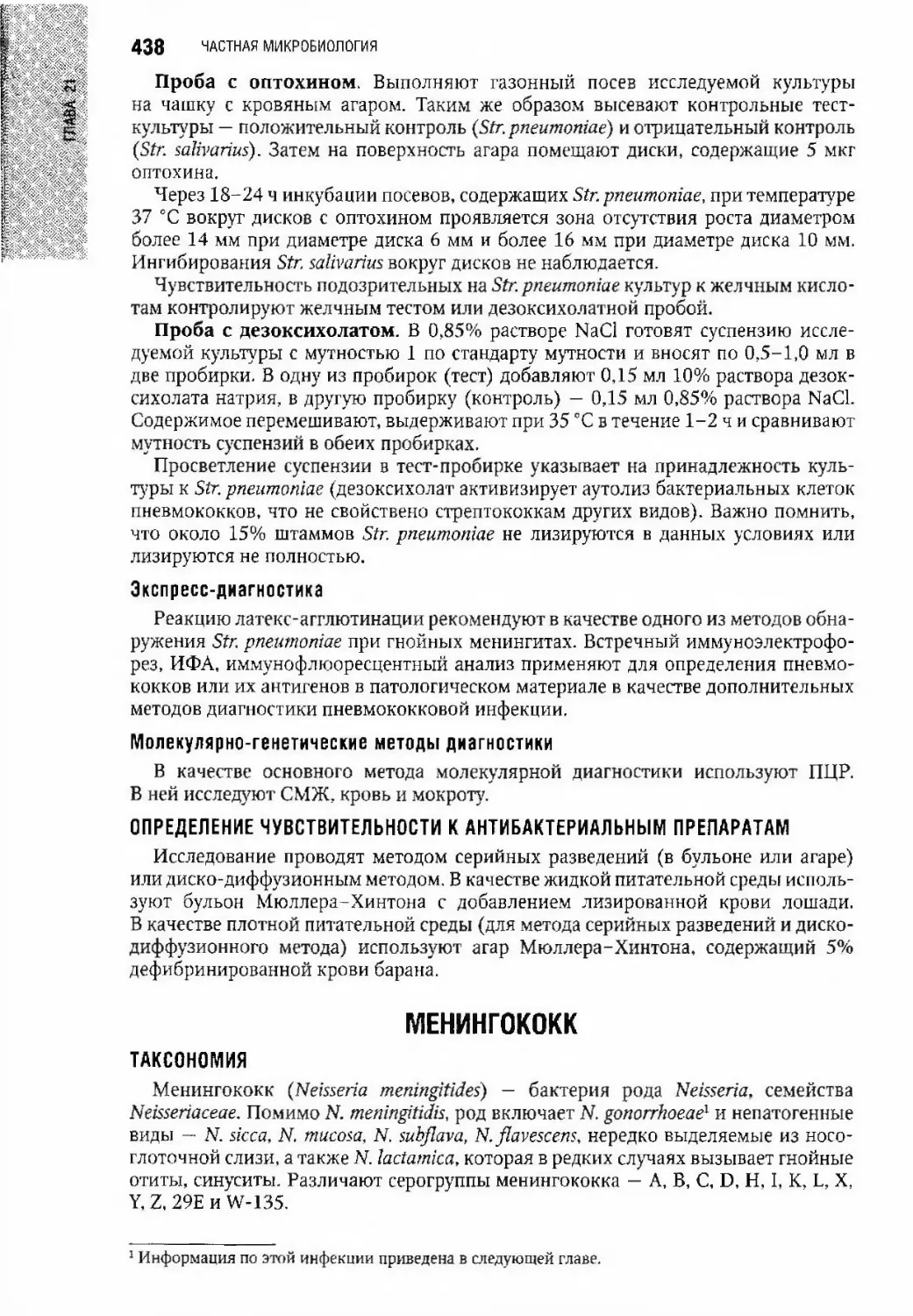

Антиген-представляющие ДК могут стимулировать лимфоциты, направлять диф-

ференцировку антиген-активированных лимфоцитов в хелперные и регуляторные

клетки разных типов. Таким образом, ДК определяют характер иммунного ответа

на антиген (клеточный и/или гуморальный иммунный ответ).Рецепторы фагоцитов реагируют на макромолекулы чужеродных клеток.

Лиганды для этих рецепторов — консервативные макромолекулы, синтезируемые

вирусами и клетками микроорганизмов, грибов и простейших. Они широко рас¬

пространены среди представителей мира микроорганизмов, но отсутствуют на

клетках высших животных и человека. Антитела, комплемент, пентраксины и дру¬

гие лиганды, к которым у «профессиональных» фагоцитов имеются соответствую¬

щие рецепторы, обеспечивают избирательную активность клеток фагоцитарной

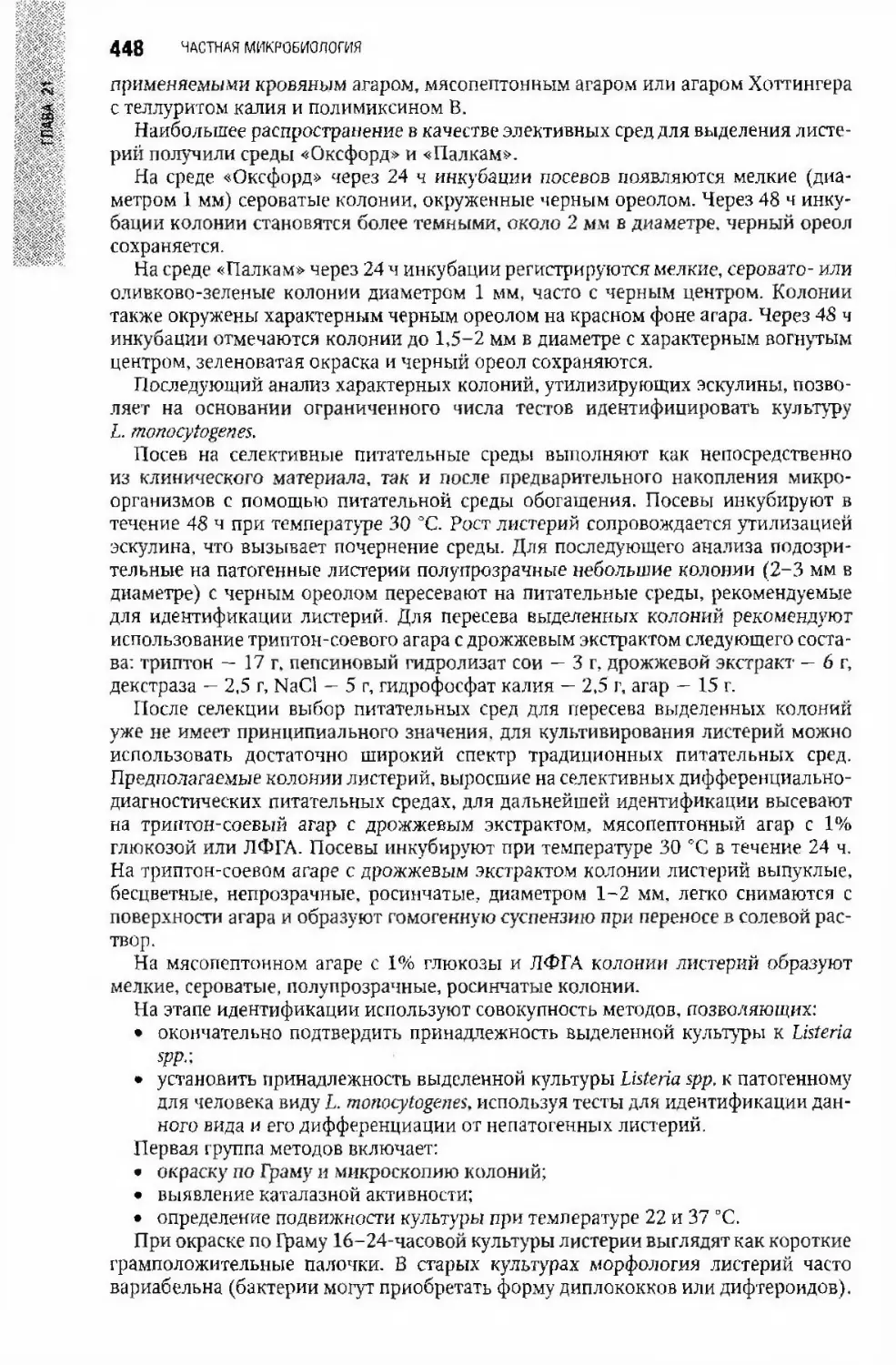

системы. Различные дефекты фагоцитов приводят к нарушению функции этого

звена врожденного иммунитета.NK-клетки (англ, natural killer — естественный убийца) обладают цитотокси-

ческой активностью в отношении антигенно измененных собственных клеток.

Морфологически они представлены большими гранулярными лимфоцитами.

Количество N К-клеток в крови у взрослых достигает 15% лимфоцитов; они при¬

сутствуют в костном мозге, лимфоидных органах, печени, легких и др.Среди NK-клеток различают две субпопуляции: классические NK-клетки и

NKT-клетки. NKT-клетки имеют антигенраспознающий рецепторный комплекс

ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯ21(TCR CDj), сходный с таковым у Т-лимфоцитов. Набор антигенов, с которыми

могут взаимодействовать NKT-клетки, ограничен липидными и липопротеидны-

ми антигенами микроорганизмов. NK- и NKT-клетки способны продуцировать

TNF-a, IFN-y, GM-CSF, IL-12, они же индуцируют апоптотическую гибель клеток-

мишеней,NK-клетки с высокой цитотоксической активностью отличаются большим

содержанием мембранных CD16 белков, а продуцирующие цитокины — экспрес¬

сией CD56 поверхностных молекул. Цитотоксическая активность NK-клеток в

норме подавлена, активируются они при утрате ингибирующих их активность сиг¬

налов. Пролиферацию, дифференцировку и функцию NK-клеток поддерживают

IL-15, IL-12, IL-2, IL-18, TNF-a, IFN-7 и др. цитокины, а подавляют IL-10 и TGF-p.

Содержание В- и NK-клеток с учетом возраста представлено в табл. 16-5.Таблица 16-5. Содержание В-лимфоцитов и NK-клеток в крови лиц разного возрастаВозраст0-3 мес3-6 мес6-12 мес1-2 года2-6 лет6-12 лвт12-18 летС019*В-клетки%6-3211^114-3716-3514-3313-276-23х107л0,30-2,000,43-^.000,61-2,600,72-2,600,39-1,400,70-0,860,11-0,57C037CD16-56* классические NK-клетки%4-183-143-153-154-174-173-22х10®/Л0.17-1,100,17-0,830.16-0.950,18-0,920,13-0,720,10-0.480,07-0,48Дефицит содержания или функциональная несостоятельность NK-клеток харак¬

теризуется высокой чувствительностью человека к вирусам и тяжестью течения

таких вирусных инфекций, как цитомегаловирусная, опоясывающий лишай, про¬

стой герпес, инфекционный мононуклеоз и др.ШЩрйГуморальные факторы врожденного иммунитетаБелки системы комплемента — важный гуморальный фактор врожденного

иммунитета. Эти белки присутствуют в сыворотке крови в неактивной форме и

приобретают иммунобиологическую активность в результате последовательной

активации компонентов системы комплемента. Образующиеся при этом комплек¬

сы из нескольких белков системы комплемента и фрагменты белковых молекул

способны не только лизировать клетки микроорганизмов, паразитов, вирусные

частицы, соматические и др., но и в качестве эффекторных и регуляторных фак¬

торов участвуют в воспалительных реакциях и антиген-специфическом иммунном

ответе.Отдельные белки системы комплемента обозначают латинской буквой С и циф¬

рами (С1, С2), субъединицы белков и продукты их расщепления или активации —

дополнительно малыми латинскими буквами (например, Clq, С1г, СЗа).Известны три главных пути активации системы комплемента: классический,

альтернативный и лектиновый (маннан-опосредованный).При классическом пути активация системы инициируется Clq субкомпонен¬

том комплемента в результате взаимодействия Clq с Fc-фрагментом конформа-

ционно измененных IgM и IgG или с пентраксинами. В естественных условиях

конформационные изменения Fc-фрагментов IgM и IgG возникают при взаимо¬

действии иммуноглобулинов с антигенами. Фиксированный на Ag-IgM и Ag-IgG

комплексах Clq взаимодействует с С1г и Cls субкомпонентами комплемента.

Последний активируется и, обладая активностью эстеразы, расщепляет С4 и С2.

Образующиеся С4Ь и С2а фрагменты в виде димернь[х молекул фиксируются на

If^l 22 ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯиммунных комплексах и как протеазы способны взаимодействовать с СЗ плаз¬

мы, а затем и расщеплять его на СЗа и СЗЬ субкомпоненты. Трехкомпонентный

комплекс С4Ь2аЗЬ способен взаимодействовать с С5 плазмы и, благодаря пеп-

тидазной активности, расщеплять С5 на субкомпоненты С5а и С5Ь. С образова¬

ния С5Ь запускается активация компонентов, атакующих мембраны клеток. Эти

белки комплемента, последовательно взаимодействуя друг с другом, образуют

мультимолекулярный мембраноатакующий комплекс (МАК), способный атако¬

вать липидные мембраны разнообразных клеток и, встроившись в них, нарушать

целостность клеточных мембран и соответственно вызывать лизис клеток. Сборка

МАК начинается с С5Ь. Фиксированная на мембране клетки молекула С5Ь имеет

участок, взаимодействующий с белком Сб. В результате такого взаимодействия

образуется эквимолекулярный комплекс С5ЬС6, который взаимодействует с С7,

образуя трехмолекулярный комплекс С5ЬС6С7. С7 плазмы крови характеризуется

амфофильными свойствами, и при взаимодействии с С5ЬС6 гидрофобный участок

С7 обеспечивает прочную фиксацию всего трехмолекулярного комплекса на фос¬

фолипидах наружной клеточной мембраны.Фиксированный на клетке С5ЬС6С7 трехмолекулярный комплекс служит рецеп¬

тором для циркулирующего в крови С8. В результате фиксации на мембране клетки

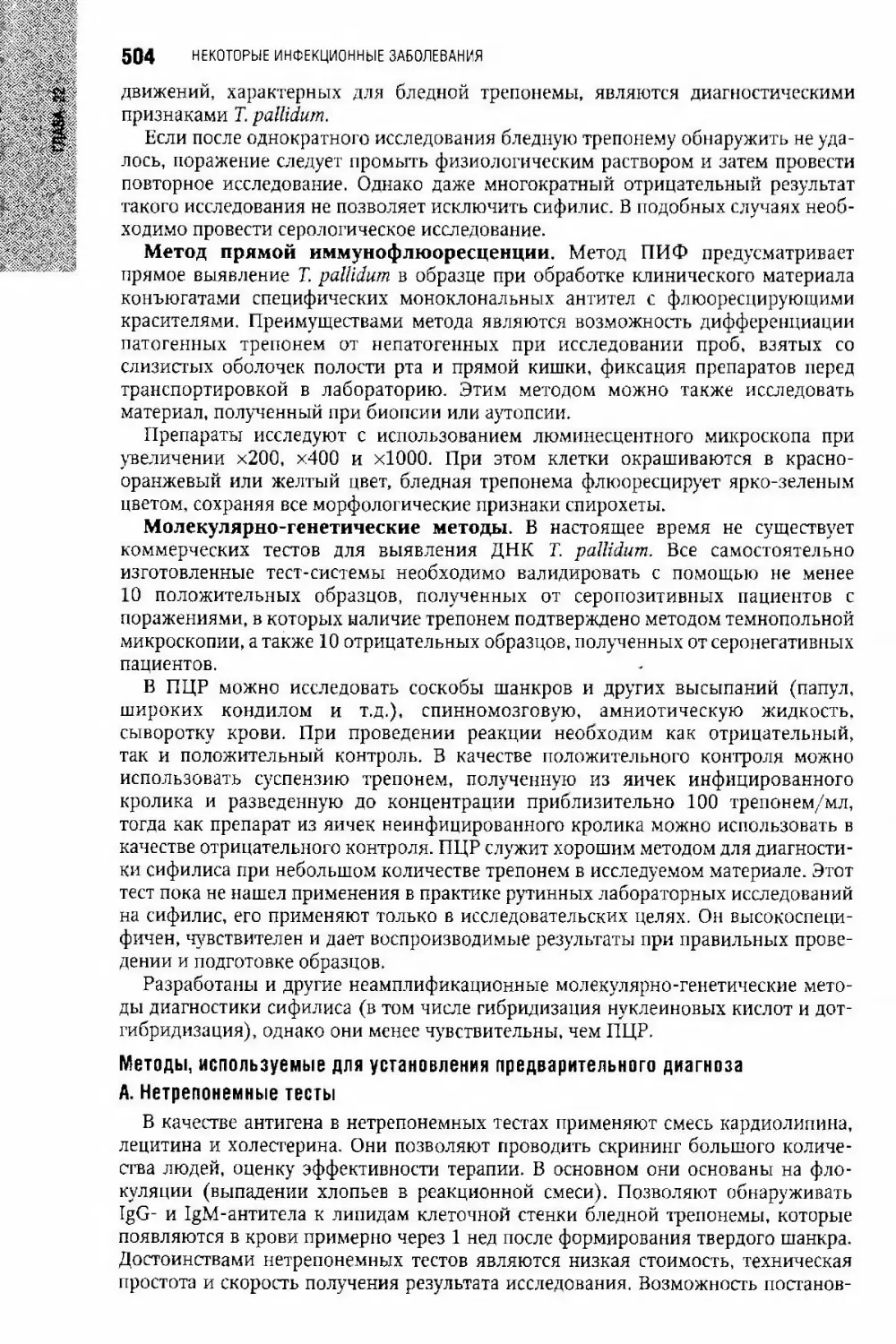

С8 приобретает способность связывать циркулирующие в крови С9 и неэнзима¬

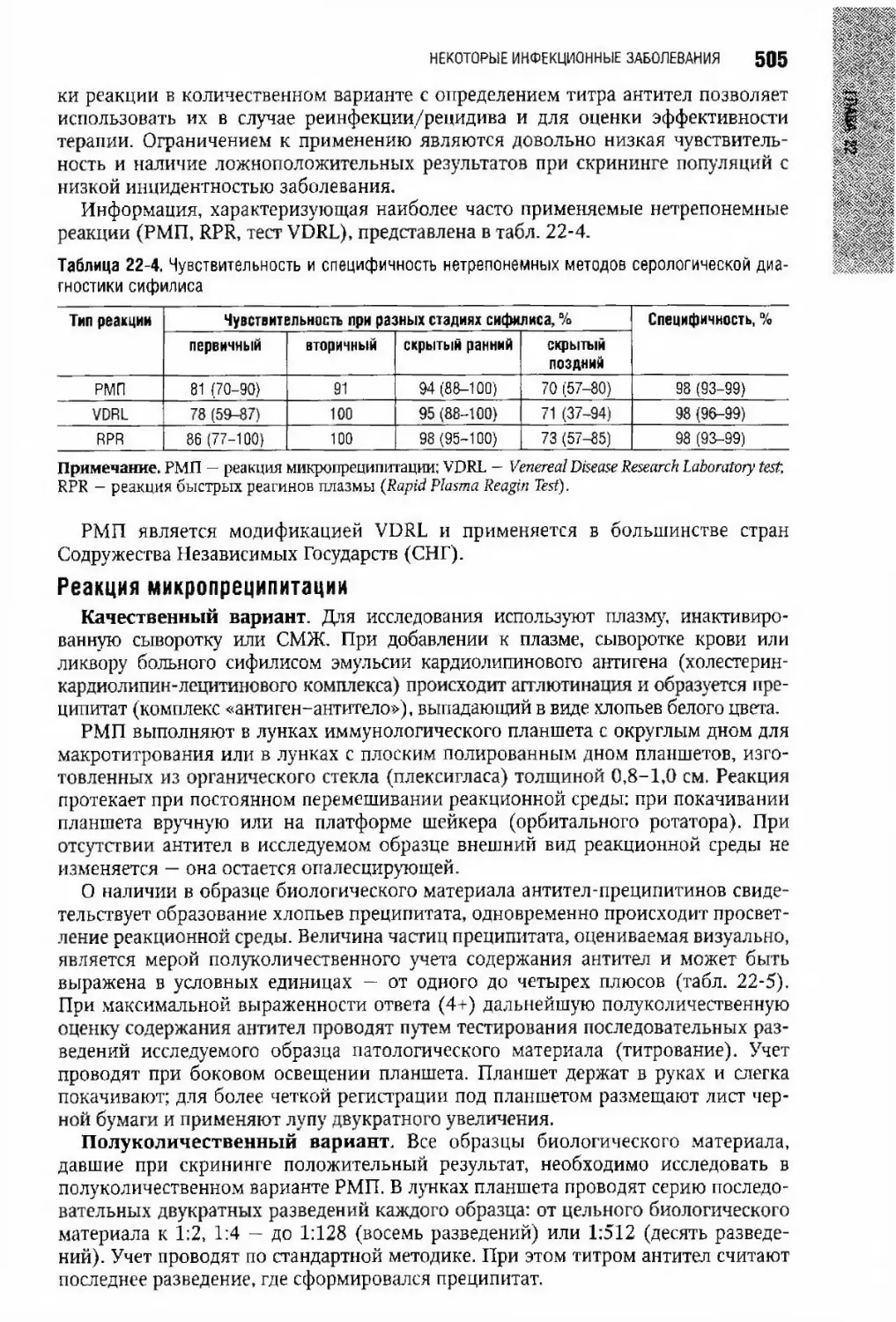

тически катализировать их полимеризацию, после чего изменяется конформация

молекул этого белка, увеличивается число участков взаимодействия комплекса с

фосфолипидами мембраны и образуется полимерная белковая структура, по форме

напоминающая воронку или цилиндр. Такой цилиндр погружается в липидный

бислой наружной мембраны клетки-мишени. Снаружи стенки цилиндра образова¬

ны гидрофобными, а внутренняя его сторона — преимущественно гидрофильными

аминокислотами полипептидов комплекса. Благодаря этому, вода смачивает вну¬

треннюю поверхность стенок цилиндра и через отверстие в нем может легко посту¬

пать из окружающей среды внутрь клеток, вызывая их гибель.Мишенями для МАК комплемента могут быть клетки бактерий, грибов и про¬

стейших, вирусные частицы, липосомы и другие структурированные образования,

а также собственные соматические клетки организма. Для активации комплемента

классическим способом против поверхностных антигенов клеток и частиц необхо¬

димы иммунные или естественные антитела в виде иммуноглобулинов класса IgG

и IgM.Лектиновый путь активации комплемента отличается от классического лишь

начальным инициирующим этапом. В крови у людей и животных циркулирует

протеин, способный взаимодействовать с маннозой гликопротеинов и полиса¬

харидов (англ. MBL — mamóse binding lectin). Манноза в больших количествах

содержится в полисахаридах и гликопротеинах микроорганизмов и растений. При

внедрении микроорганизмов в макроорганизм MBL фиксирз^ется на маннозных

остатках поверхностных полисахаридов и гликопротеинов, С иммобилизирован¬

ным MBL взаимодействует сериновая протеаза крови, получившая название MBL-

ассоциированная протеаза (MASP). Протеаза в комплексе с MBL активируется и

приобретает способность расщеплять С4 и С2. В дальнейшем активация системы

комплемента осуществляется в той же последовательности и с образованием тех

же продуктов, что и при классическом пути.Альтернативный путь активации системы комплемента также отличается

начальными этапами. Активация альтернативным способом осуществляется без

участия антител. Инициаторными молекулами выступают компоненты поверх¬

ностных структур грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов,

липополисахариды, тейхоевые кислоты клеточных стенок, полисахариды и кле¬

точные стенки дрожжей и грибов, некоторые вирусы и вирус-инфицированные

клетки, клетки простейших.

ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯ 23СЗ — компонент комплемента, который инициирует альтернативную актива¬

цию всей системы и может подвергаться медленному спонтанному гидролизу тио-

эфирной связи молекулы. СЗ с измененной тиоэфирной связью не расщепляется на

СЗа и СЗЬ субкомпоненты, но приобретает свойства, делающие его тождественным

СЗЬ, Гидролизованный СЗ (СЗ-гидро), как и СЗЬ, взаимодействует с поверхност¬

ными структурами чужеродных клеток.Взаимодействие СЗЬ с клетками отличается определенной избирательностью и

легко осуществляется благодаря высокому сродству СЗЬ к поверхностным структу¬

рам микроорганизмов, липополисахаридам клеточных стенок бактерий, зимозану

клеточных стенок дрожжей, полисахаридам чужеродных клеток. Высокое содер¬

жание сиаловых кислот на мембране клеток человека и других млекопитающих

защищает соматические клетки от фиксации на их поверхности СЗЬ и альтерна¬

тивной активации комплемента. Избирательность в фиксации СЗЬ на мембранах

чужеродных клеток, сопровождающаяся активацией системы комплемента аль¬

тернативным способом, обеспечивает в организме примитивное распознавание

чужеродных (микробных) антигенов.Каждый из путей активации системы комплемента регулируется в организме

относительно самостоятельно. Регуляцию активности системы осуществляют

молекулы, способные связать или инактивировать отдельные белки системы ком¬

племента или. напротив, пролонгировать их пребывание в организме в активном

состоянии (пропердин).в процессе активации системы комплемента образуется множество субкомпо¬

нентов — продуктов расщепления отдельных белков. Эти субкомпоненты, оста¬

ваясь на мембране клетки или поступая в циркуляцию, обладают высокой имму¬

нобиологической активностью. Рецепторы к субкомпонентам белков системы

комплемента есть в основном у клеток, участвующих в воспалительных процессах

и в иммунном ответе на антигены. Таким образом, образующиеся при активации

комплемента белковые субмолекулы — важные эндогенные регуляторы иммунно¬

го ответа,У новорожденных гемолитическая активность комплемента НС50 и содержание

СЗ и С4 составляет 50-75% взрослых людей, однако содержание в крови С8 и С9

не превыщает 10% взрослых. К 3-месячному возрасту гемолитическая активность

комплемента в крови сопоставима с таковой у взрослых.Врожденные или приобретенные дефекты синтеза отдельных компонентов ком¬

племента характеризуются высокой чувствительностью к пиогенным и капсуль¬

ным инфекциям и склонностью к возникновению аутоиммунных заболеваний.

Аутоиммунные заболевания при дефиците С4, С2 и СЗ компонентов развиваются

из-за нарушения выведения из циркуляции иммунных комплексов, в том числе

комплексов аутоантиген-аутоантитело (табл. 16-6). Повышенная активность ком¬

племента, обусловленная дефектом ингибитора первого компонента комплемента

(С1;^^^), проявляется развитием ангионевротического отека, решающим фактором

в патогенезе которого служат накапливающиеся в результате гиперактивации ком¬

племента СЗа и С5а анафилатоксины.Таблица 16-6. Заболевания, ассоциирующиеся с недостаточностью белков системы комплемента

и их рецепторовБелкиКлиничеахие проявленияС1дСистемная красная волчанка и сходные синдромы, уртикарные васкулитыС|Г-С18Системная красная волчанка и сходные синдромы, васкулитыС2Системная красная волчанка и сходные синдромы, гломерулонефриты, дерматиты, васку-

ЛЙТЫ

24ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯОкончание табл. 16-6БелкиКлинические проявленияСЗАутоиммунные гломерулонефриты, коллагенозы, рецидивирующие пиогенные инфекцииС4Системная красная волчанка и сходные синдромыС5Частые нейссвриальные инфекции, системная красная волчанка и сходные синдромыС6; С7; С8; С9Рецидивирующие нейссериальные инфекцииПропердинРецидивирующие пиогенные инфекции, молниеносное течение менингококкового сепсисаФактор DРецидивирующие пиогенные инфекцииС1.Псеедоаплергический ангионевротический отек, склонность к аутоиммунным заболева¬

ниямФактор НСистемная красная волчанка и сходные синдромы, гломерулонефритыФактор IРецидивирующие пиогенные инфекции и синдромы, подобные системной красной вол¬

чанкеCR1Системная красная волчанка и сходные синдромыCR3Позднее отпадение пупочного канатика, рецидивирующие пиогенные инфекции, лейко¬

цитозDAF; HRF; CD59ГемолизНарушения синтеза таких ингибиторов системы комплемента, как DAF (англ.

decay accelerating factor - фактор, ускоряющий разрушение), HRF^g и HRF^^ (англ.

homology restriction factor — фактор гомологической рестрикции), приводят к повы¬

шенной активности комплемента в отношении аутологичных эритроцитов, что

клинически фиксируют у больных ночной пароксизмальной гемоглобинурией.

Именно поэтому лабораторное исследование белков системы комплемента реко¬

мендуют проводить у лиц с системными аутоиммунными заболеваниями, при

хронических инфекциях, отеках и васкулитах неясного генеза.С~реактивный белок и декамерный протеин РТХЗ — пентраксины, являются

представителями гуморального врожденного иммунитета. С-реактивный белок —

представитель «коротких)> белков семейства пектраксинов (М.м. 115 кОа), его

синтезируют гепатоциты под влиянием провоспалительных цитокинов IL-6,

IL-1, TNF-a. С-реактивный белок накапливается в крови и тканевых экссудатах

больных при острых и хронических инфекциях, травмах и других заболевани¬

ях. У практически здоровых людей содержание С-реактивного белка в крови

не превышает 4 мг/л; при остром воспалении его уровень быстро возрастает

в течение первых часов. При бактериальном сепсисе, легионеллезе и тяжелых

васкулитах концентрация С-реактивного белка в крови превышает 300 мг/л; при

бактериальных инфекциях, острых васкулитах, некоторых лимфомах уровень

С-реактивного белка в крови варьирует в пределах 100-300 мг/л. При инфекцион¬

ном мононуклеозе, цитомегаловирусной, герпетической и аденовирусной инфек¬

циях, артритах, ревматоидной полимиалгии и большинстве лимфом содержание

С-реактивного белка в крови не превышает 100 мг/л. При большинстве вирусных

инфекций уровень С-реактивного белка в крови больных существенно не меня¬

ется. Концентрация С-реактивного белка в крови больных отражает изменения в

развитии болезни за последние 6-8 ч.С-реактивный белок способен взаимодействовать с остатками фосфорилхоли-

на в молекулах полисахаридов, лецитина, сфингомиелина, а также со свободной

ДНК разного происхождения, образуя мультимолекулярные комплексы. В них

С-реактивный белок взаимодействует с Clq компонентом комплемента и активи-

ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯ25рует комплемент классическим способом, а также опсонизирует объекты фагоци¬

тоза и стимулирует активность NK-клеток.РТХЗ — представитель длинных пектраксинов, декамерный протеин с М.м.

440 kDa, продуцируется активированными моноцитами и дендритными клетками,

способен взаимодействовать с маннозой гликопротеинов микробного и иного про¬

исхождения. РТХЗ обладает опсонизирующей активностью, фиксируясь на объ¬

ектах фагоцитоза, а также в комплексе с полисахаридами взаимодействует с Clq

белком комплемента и активирует комплемент классическим путем.Таким образом, клеточные и гуморальные факторы врожденного иммуни¬

тета обладают разнообразными средствами, позволяющими им противостоять

чужеродным агентам и участвовать в защите от внедрения, размножения и рас¬

пространения в организме «чужого». Клетки врожденного иммунитета активно

взаимодействуют друг с другом и с клетками приобретенного иммунитета, что

делает процесс защиты высокоэффективным и надежным. Гуморальные факторы

врожденного иммунитета нейтрализуют и разрушают чужеродные агенты, способ¬

ствуя их быстрому выведению из крови и организма.приобретенный иммунитетГпавные исполнители антиген-специфического иммунного ответа — лимфоци¬

ты (гетерогенная популяция клеток). Они, не различаясь морфологически, суще¬

ственно отличаются набором мембранных белков и функциональной активностью.

Количество их в крови может существенно меняться в зависимости от патологии

(табл. 16-7). Лимфоциты подразделяют на три большие популяции: Т-лимфоциты

(тимусзависимые), В-лимфоциты (костномозговые или бурсальные) и NK (нату¬

ральные киллерные клетки).Таблица 16-7. Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся лимфоцитозомОсновные причиныИнтерпретация измененийВирусные инфекцииИнфекционный мононуклеоз (в мазках крови обнаруживают атипичные монону-

клеары). Инфекционный гепатит. Лимфоцитоз часто определяют при инфекциях,

вызываемых вирусом Эпштейна-Барр, простого герпеса 2 типа, краснухи, адено- и

цитомегалозирусомБактериальныеинфекцииЛимфоцитоз наблюдают при коклюше, хронических инфекциях (туберкулезе, бру¬

целлезе)Заболевания кроеиЛимфаденопатия и спленомегалия сопровождают лимфому, хронический лимфо-

пейкоз, волосатоклеточный лейкозПоспрансфузионныйсиндромСопровождает лихорадка и спленомегалия. Причиной этого синдрома считают

цитомегаловирус, передающийся через лейкоциты донорской кровиПримечание. Количество лимфоцитов в норме имеет воарастные особенности. После второго

«возрастного» перекреста в лимфоцитарной формуле за лимфоцитоз принимают увеличение

абсолютного числа лимфоцитов в крови от 4,0х10ул и более. Абсолютный лимфоцитоз бывает

значительно реже относительного, встречающегося при гранулоцитопении.СИСТЕМА Т-ЛИМФОЦИТОВСреди Т-лимфоцитов различают клетки Т-хелперные (ТЬ), Т-регуляторные

(Тг) и Т-цитотоксические (Тс). Они фенотипически могут быстро меняться и

трансформироваться в Т-клетки с разными функциями. Тг обеспечивают регуля¬

цию антиген-специфического иммунного ответа и функциональной активности

иммунной системы в целом. Эти клетки, продуцируя множество цитокинов, отве¬

чают за взаимодействие иммунной системы с другими системами организма.Современные методы идентификации Т-лимфоцитов и определения их принад“

лежности к тем или иным субпопуляциям основываются на исследовании мем¬

бранных белков. Мембранные белки, иммунохимически охарактеризованные в

26ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯкачестве маркеров тех или иных клеток, получили обозначение CD (от англ. cluster

of differentiation — скопление дифференцировочных детерминант). Различные суб¬

популяции Т“лимфоцитов отличаются друг от друга и от В-лимфоцитов набором

CD-протеинов, многие из которых — рецепторы клеток к различным лигандам.

Отдельные CD-протеины обозначают цифрами, например CD1, CD2, CD3 и т.д.Распознавание антигенов Т-клетками происходит с помощью рецепторов,

способных специфически взаимодействовать с антигенными детерминантами и

одновременно с молекулами HLA, в комплексе с которыми находятся антигенные

детерминанты. В зависимости от строения антигенраспознающих рецепторов

(TCR), все Т-лимфоциты подразделяют на две субпопуляции: а|ЗТ- (90-95%) и

у5Т-клетки (5%). По расчетным данным, набор антигенных детерминант, с кото¬

рыми могут взаимодействовать а(ВТ-клетки, достигает 10^® вариантов молекул:

убТ-лимфоциты могут реагировать на антигенные детерминанты относительно

ограниченного репертуара (белки теплового шока, некоторые антигены микро¬

организмов),Т-клетки не реагируют на свободно циркулирующие антигены и могут взаимо¬

действовать с ними только в том случае, если антигены подверглись обработке в

других клетках, а отдельные олигопептиды (детерминанты) обработанного анти¬

гена представляются Т-лимфоцитам на поверхности вспомогательных клеток

(дендритных, макрофагов, В-лимфоцитов и др.). Фрагменты антигена на мембра¬

не вспомогательных клеток представляются Т-клеткам посредством белков глав¬

ного комплекса гистосовместимости (МНС) I класса для цитотоксических лим¬

фоцитов или II класса для хелперных-регуляторных лимфоцитов (МНС-белки

от англ. major histocompatibility complex). У человека белки МНС обозначены как

HLA-белки (англ. human leukocyte antigens). Таким образом, Т-лимфоциты челове¬

ка реагируют на чужеродные антигены, только если эти антигены ассоциированы

с HLA-белками на мембранах любых клеток организма.Кроме ар или у5 полипептидных цепей, специфически взаимодействующих

с антигенной детерминантой, в построении антигенраспознающих рецепторов

Т-клеток участвует также несколько дополнительных полипептидых цепей. Их

принято обозначать как CD3 рецепторный комплекс. CD3 белки в антигенраспоз-

нающем рецепторе Т-лимфоцитов выполняют несколько вспомогательных функ¬

ций, в том числе проводят сигнал от взаимодействующего с антигеном рецептора

клетки в ядро Т-лимфоцита. Принадлежащие к разным клонам Т-лимфоциты

отличаются строением наружных концевых участков у а|3 и у6 гетеродимеров, что

позволяет каждой Т-клетке с помощью TCR взаимодействовать лищь с определен¬

ной. чаще какой-либо одной, антигенной детерминантой. Принципиально важно,

что в доантигенной дифференцировке Т-лимфоцитов в тимусе формируется TCR с

широким спектром специфичностей к антигенам, с которыми, вероятно, встретят¬

ся Т-клетки на периферии,В процесс контакта Т-клеток с антигеном с помощью TCR-CD3 рецепторного

комплекса вовлекаются также другие мембранные белки клетки, обозначаемые

как корецепторы CD4 и CD8. У зрелых Т-клеток экспрессия этих белков альтер¬

нативная. клетки либо CD4*CD8" или CD4‘CD8^. CD4* белки обнаруживаются у

хелперных и регуляторных Т-лимфоцитов, CD8* молекулы — у цитотоксических

Т-клеток. CD4 белок на мембране Th-лимфоцитов способствует более прочному

связыванию антигенраспознающего рецептора лимфоцита с нагруженными анти¬

геном белками II класса HLA (HLA-D, -DR, -DP, -DQ) вспомогательных клеток.

Белки II класса HLA в достаточных количествах, а также В-лимфоциты, экспресси¬

руются преимущественно на мембранах антигенпредставляющих клеток иммунной

системы (дендритные клетки, макрофаги). Они фагоцитируют чужеродные анти¬

гены, в эндосомах клеток расщепляют их до олигопептидов из 13-18 аминокислот

и образуют комплексы из олигопептидов антигена и белков HLA II класса. Такие

ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯ 27комплексы затем встраиваются в мембрану вспомогательных клеток и, обладая

высокой иммуногенностью, представляются CD4 Т-лимфоцитам.Полипептид CDS'" обеспечивает более прочное взаимодействие антиген-

специфического рецептора Тс-лимфоцитов с антигеном, расположенным на

поверхности какой-либо соматической клетки в ассоциации с белками HLAI класса (HLA-A, -В, -С). Поскольку белки HLA-A, -В, -С как трансплантаци¬

онные антигены находятся на мембранах практически всех клеток организма,

любая клетка может представить антиген CD8^ Т-лимфоцитам в виде комплекса

из олигопептида антигена и белков HLA-A, -Б, -С. В этом случае расщепление

молекулы (частицы) антигена до олигопептидов происходит в протеосомах

цитоплазмы любой инфицированной антигеном соматической клетки. Там же, в

цитоплазме, образуется высокоиммуногенный комплекс из коротких пептидов

антигена (8-10 аминокислотных остатков) и белков HLAI класса. На поверхности

ядросодержащих клеток содержание белков HLA I класса достигает 10^ молекул,

так что каждая соматическая клетка может представлять множество антигенных

олигопептидов и вызывать против этих детерминант и себя ответ цитотоксических

CDS Т-лимфоцитов.Таким образом, в антигенной активации CD4^ и CD8"^ субпопуляций

Т-лимфоцитов участвуют разнообразные клетки организма. Показано, что взаи¬

модействие CDS'" или CD4^ на поверхности Т-лимфоцитов соответственно с HLA

белками I или II класса вспомогательных клеток способствует образованию на

мембранах Т-лимфоцитов полимерных комплексов из TCR-CD3 белков и про¬

ведению сигнала для активации Т-клеток. Несмотря на большое принципиальное

сходство в строении TCR-CD3 белков, у а(ЗТ- и yST-клетки эти субпопуляции

существенно различаются функционально. У большинства у5Т-клеток редко или

вовсе не экспрессированы белки CD4 и CD8. Эти клетки могут распознавать анти¬

ген в комплексе с белком CD1 на поверхности антигенпредставляющей клетки. У

человека описано пять вариантов белков CD1, которые способны образовывать

комплексы и представлять у5Т-лимфоцитам ограниченные наборы антигенов.

убТ-клетки цитотоксически активны, в качестве интраэпидермальных и интраэпи-

телиальных лимфоидных клеток в наибольших количествах представлены в коже,

слизистой оболочке тонкого кишечника и урогенитального тракта.У Т-лимфоцитов имеются разнообразные адгезивные молекулы и рецепторы к

хемокинам. Посредством этих молекул клетка получает сигналы для направленной

миграции и взаимодействует с белками внеклеточного матрикса, с эндотелиальны¬

ми клетками сосудов лимфатических узлов и мукозных лимфоидных органов, с

клетками крови и белками комплемента. Адгезивные молекулы и рецепторы к

хемокинам обеспечивают накопление Т-лимфоцитов в очагах воспаления (грану¬

лемы), лимфоклеточную инфильтрацию тканей, взаимодействие лимфоцитов друг

с другом и с клетками и молекулами врожденного иммунитета.Большинство циркулирующих в крови Т-лимфоцитов находится в состоя¬

нии покоя, но при контакте с соответствующим антигеном или под влиянием

других стимулов они активируются. Активированные лимфоциты отличаются

от покоящихся клеток возросшим содержанием в цитоплазме свободных ионов

Са”, возросшим кислородным метаболизмом, повышенным синтезом РНК и бел¬

ков, появлением на мембранах клеток новых белков и изменением содержания

ранее представленных. Все это приводит к превращению покоящегося малого

лимфоцита в бластную клетку, которая затем делится 4-5 раз, воспроизводя все

фенотипические особенности исходной материнской клетки. При этом дочерние

клетки приобретают высокую иммунобиологическую активность, проявляя себя

в качестве регуляторных или эффекторных Т-клеток. Мембранные маркеры акти¬

вированных Т-клеток — CD25, CD54 (ТСАМ-1), CD69, CD70, CD71, белки HLAII класса и некоторые другие молекулы. При активации на поверхности Т-клеток

28ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯувеличивается содержание CD2 и CD3. Из характерных для активированных

Т-лимфоцитов молекул выделяют: CD25 — а-цепь рецептора к IL-2, CD54 — инте-

грин, обеспечивающий взаимодействие активированного Т-лимфоцита с другими

клетками иммунной системы, CD69 — ранний маркер активации разнообразных

лейкоцитов, CD71 — рецептор к сывороточному трансферрину.Накопившиеся после антигенной активации иммунные лимфощггы по набо¬

ру мембранных белков отличаются от так называемых наивных покоящихся

Т-клеток, которые, поступив из тимуса в кровь и лимфоидные органы, еще не

имели контакта с соответствующими антигенами. Маркеры наивных CD4" или

CD8^ Т-лимфоцитов — экспрессированные на мембране клеток CD45RA и CD62-L

белки. Белок CD45RA — изоформа тирозин-фосфатазы с М.м. 205-220 kDa. У

иммунных Т-лимфоцитов другая изоформа фермента — CD45RO с М.м. 180 kDa.

Важную роль в антигенной активации Т-клеток играет CD45, поскольку при его

отсутствии на поверхности клеток Т-лимфоциты не способны отвечать на анти¬

генный стимул,CD62L — L-селектин — обеспечивает узнавание наивными Т-лимфоцитами

вторичных лимфовдных органов и накопление их там. При антигенной активации

наивных Т-лимфоцитов важны костимулирующие сигналы, подаваемые клетке

через CD28 мембранный белок, посредством имеющихся белков CD80 и CD86 у

антигенпредставляющих клеток. Наивные Т-клетки без антигенной активации

редко делятся, а продолжительность их жизни составляет от нескольких недель до

10 лет. Содержание субпопуляций Т-лимфоцитов в крови с учетом возраста пред¬

ставлено в табл. 16-8.Таблица 16-8. Содержание в крови Т-лимфоцитов основных фенотипов у лиц разного возрастаВозрастСОЗ^общий пул)CD4^ (хелперы/регуляторы)CD8^ (киллеры/супрессоры)%xlOVn%xlOVfl%xlOVr0-3 мес53-842,5^,535-641,6-4,012-280,56-1,73-6 мес51-772,5-5,635-561.8Ч012-230,59-1,66-12 мес49-761,9-5,931-561,4^,312-240,5-1,71-2 года53-752.1-6,232-511.3^,314-300,62-2,02-6 лет56-751,4-3,728-470,7-2,216-300,49-1,36-12 лет60-761,2-2,631-470,65-1,518-350,37-1.112-18 лет56-84I.Û-2,231-520,53-1,318-350,33-0,92При антигенной активации наивных и иммунных Т-лимфоцитов связывание

антигена с TCR-CD3 белками лимфоцита должно быть дополнено сигналами,

подаваемыми Т-клетке через дополнительные костимулирующие рецепторы. У

наивных Т-лимфоцитов такой рецептор представлен CD28, а также рецепторами

к цитокинам и некоторым другим лигандам. Эти дополнительные команды могут

усиливать или угнетать пролиферацию Т-лимфоцитов или регулировать направ¬

ление их дифференцировки.Популяция CD4* Т-лимфоцитов человека неоднородна, ее подразделяют на

несколько субпопуляций регуляторных и хелперных Т-клеток. Среди последних,

в зависимости от их способности продуцировать те или иные наборы цитокинов,

различают ThO-, ТЫ- и Th2-, Th-17 и Tfh-клетки.В крови у здоровых и неиммунизированных людей среди Th-лимфоцитов

антиген-специфического клона преобладают ThO-клетки, При вакцинации наи¬

вные ThO-клетки быстро превращаются в иммунные эффекторные ТЫ- или Th2-

лимфоциты. Маркерными цитокинами Thl-клеток служат продуцируемые ими

IFN-y и IL-2, а ТЬ2-лимфоцитов — IL-4, IL-5, IL-10 и IL-13. Дифференцировку

ThO-клеток в ТЫ- или ТЬ2-клетки определяют многие факторы и условия взаи¬

модействия наивных ThO-лимфоцитов с антигеном. Важнейшее значение этой

ЛАБОРАТОРНАЯ ИММУНОЛОГИЯ 29дифференцировки придают цитокинам, в особенности IL-12. Он определяет

дифференцировку ThO-клеток в ТЫ-лимфоциты, лишь в его отсутствие возмож¬

на дифференцировка клеток в ТЬ2-лимфоциты. Продуцирование ТЫ- и Th2-

лимфоцитами тех или иных цитокинов определяет роль этих клеток в регуляции

антиген-специфического ответа,Thl-лимфоциты ответственны за клеточный антиген-специфический иммун¬

ный ответ и функцию клеток фагоцитарной системы и NK-клеток, участвуют в

регуляции экспрессии генов IgM и IgGj в В-клетках. Цитокины, продуцируемые

ТЬ2-лимфоцитами, поддерживают в организме биосинтез IgE и некоторых дру¬

гих иммуноглобулинов, участвуют в аллергическом воспалении, активируя туч¬

ные клетки (IL-9) и эозинофилы (IL-5). Синтезируемый ТЫ-лимфоцитами IFN-y

подавляет функцию и продукцию цитокинов ТЬ2-клетками, а продуцируемые

ТЬ2-лимфоцитами IL-4 и IL-5 угнетают синтез цитокинов ТЫ-лимфоцитами и

макрофагами. Таким образом, эти две популяции Th-лимфоцитов находятся в

реципрокных отношениях, каждая из них, поддерживая один оптимальный вари¬

ант антиген-специфического ответа, угнетает другой.В противовес ТЫ- и ТЬ2-лимфоцитам в крови обнаруживают несколько попу¬

ляций Т-лимфоцитов, негативно регулирующих функцию врожденных и приоб¬

ретенных клеточных факторов иммунной системы. Тг-клетки угнетают пролифе¬

рацию CD4* Т-лимфоцитов. Супрессия достигается как при прямом контактном

взаимодействии Тг-лимфоцитов с клетками, так и благодаря способности этих

клеток продуцировать иммуносупрессорные цитокины (TGF-p, IL-10). Тг-клетки,

наряду с лимфоцитами, угнетают функцию дендритных клеток и других клеток

врожденного иммунитета. Среди Тг-клеток различают две субпопуляции. Первая

представлена натуральными клетками тимического происхождения (пТг), вто¬

рая — адаптивными Т-клетками (аТг),Тг-лимфоциты подавляют иммунный ответ на аутоантигены, опухолевые,

трансплантационные и некоторые инфекционные антигены. При их недостаточ¬

ности в организме развиваются аутоиммунные заболевания (рассеянный склероз,

аутоиммунный полигландулярный синдром, диабет I типа и др.), аллергии и

лимфо-пролиферативная патология.К эффекторным Т-клеткам крови относят Тс. Они вызывают лизис любых кле¬