Похожие

Текст

Литературнохудожественный

и общественнополитический

ЖУРНАЛ

Орган

Союза писателей

Бурятской АССР

Выходит один раз

в 2 месяца

Год издания десятый

В номере:

V I I НЫЕ ДАЛИ

Передовая.

К ЛО ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО О К Т Я Б Р Я

И КИРИЛЛОВ Мудрость труда Очерк

6

Ч ЦЫДЕНДАМБАЕВ. Наш друг Володя.

1'.11..-к,п Перевод М. Степанова

Л ЖЛМБАЛДОРЖИЕВ. И снова ясно.

1'»гск;п. Перевод В Штереиберга.

11

И Л.УГОВСКОИ Память солдата С т и х и

17

Ч ГОМБОИН Думы у костра. Стихи.

Перевод А. Балабаева.

17

И ЧУЙКОВ Конец третьего рейха. Про

юлжение.

19

К ИЛЬИН

Разговор о поэзии. Стихи

11г|К'чол В Киселева

38

И

ЛАЗУТИН

Черные лебеди

Роман

II МИРЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО

И ' ОКОЛОВ Лучи войны и мир;:

М \ МАСОН Лунные краски У реки

II Шунте. Мой дядя. Мы не завидуем

• \ | и .1 Улус Монголжон Стили Перево!

II Кн.. '-киа

9

40

55

I

лг>

ЬЬ

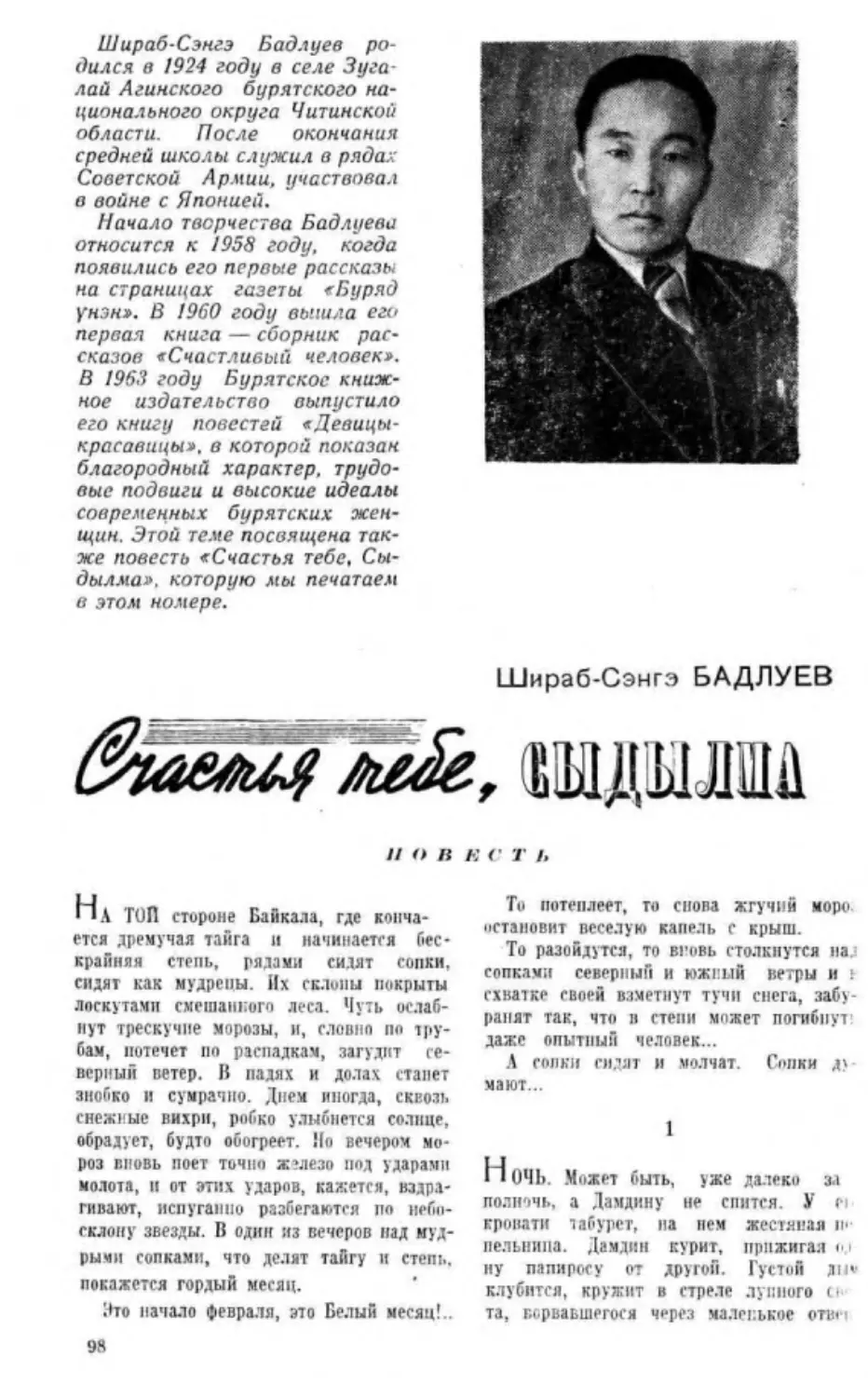

III < 1ЛДЛУЕВ. Счастье тебе, Сыдылм« п. .!..•( и. Перевод Г. Молостнова.

I

1|АИ1КУЕВ Битвы за гектар-богатырь 11 I

^1 I I . 'I \' I И К С ) Сиять заставить заново \21

Л 1.1 '|(1У('(Ж Бурятия в русской ро- 10П

и т и н г коЛ лирике 20-30 годов XIX века 1оН

лч>\||1

1964

январь—февраль

И:ТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. ХАДЕЕВА. Чтоб к

души.

слову тянулись,. ._

НО

Л. ОЛЗОЕВА. Радостный талант.

147

ОБСУЖДАЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВЫДВИНУТЫЕ НА ЛЕНИНСКУЮ ПРЕМИЮ.

А. ЩИТОВ. Суд памяти.

149

Н. МИРОНОВ. Отказываю в доверии. 150

ЛАСТОЧКА

А. СТАРОДУБОВА. Телевизорная бо'

лезнь. Малина. Говорят. А меня не беспо

коит.

Д. ДАНИЛОВ. Сын славы

154

С УЛЫБКОЙ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

155

159

Главный редактор

А. А. Бальбуров

Редакционная коллегия

Ц. Б. Бадмаев,

Зам. гл. редактора Ц. Г. Галсанов,

Ц. А. Жимбиев,

И. К. Калашников,

Б. М. Мунгонов,

К. Ф. Седых,

М. Н. Степанов,

Г. О. Туденов,

Д. А. Улзытуев,

Ц. Б. Цыдендамбаев,

Отв. секретарь В. Е. Штеренберг,

А. В. Щитов

Обложка работы худ.

В. УРИЗЧЕНКО.

Литературно- художественный

и общественно-политический двухмесячник

«Байкал» №1, 1964 г.

Рукописи не возвращаются

Т е х н и ч е с к и й редактор И. П. Нечаек

Корректор 3. И. Александрова

Адрес редакции: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая 20. Тел. 28—82, 26—91, 23—36

Формат бумаги 70X108'/16- 10(13,7) п. л. + 1 вкл.

I I (10.Ч1Ц Подписано к печати 25/11-64 г. Тираж 9470 экз. заказ 1521.

1 тки |щ|| им Уп|).шлепни по печати при Совете

Министров БурАССР.

•

ЯСНЫЕ ШИ

Химизация народного хозяйства!

Пусть каждый вдумается в эти три

слона, которые выдвинуты поистине историческим декабрьским Пленумом ЦК

КПСС. Они потрясли весь мир. Громадные ассигнования на развитие большой

химии явились свидетельством—наглядным и неопровержимым — мирных устремлений советского народа и его правительства, свидетельством

созидательного характера политики Коммунистической партии. На путях к коммунизму наша

страна вплотную подошла к еще одному

громадного значения рубежу. Выполнение

плана большой химии—существенный

нклад советского народа в создание изобилия всех продуктов.

Химия в сельском хозяйстве—это не

только тысячи и тысячи тонн всевозножиых минеральных удобрений. Примепсине минеральных удобрений потребует

тщательного изучения качества и характера почв—нельзя вносить, например,

кмлиЯ туда, где его и без того в избытке. Уже сейчас в колхозах и совхозах

составляются почвенные карты. Наконецто агрономы займутся тем, чем они обя|.Ц||.1 заниматься: почвой, изучением и

улучшением плодородия земли. Все это

НЛРЧРТ за собой коренное повышение

культуры земледелия. Все это явится

предпосылкой бурной и небывало ускоренной интенсификации сельскохозяйстмгнного производства. Программа которой точно и мудро разработана историческим февральским Пленумом ЦК.

А химия в промышленности?

Нл и летел ли человек, который в наше

иремн ПР пиал бы значения слова «синтетики»? Пластические массы, синтети-

ческая резина, капрон, нейлон, лавсан—

всего и не перечислишь из громадного

множества заменителей

естественного

материала, сплошь и рядом редкого и потому чрезвычайно дорогостоящего. Возьмем, к примеру, синтетическую резину.

Что бы стала делать наша страна, на

территории которой не растет естественный

каучук — продукт

тропических

стран,—если бы наши химики еще в годы первой пятилетки не освоили массовое производство искусственных автомобильных шин из химических заменителей

каучука!

Не только потому именно сейчас поставлен на очередь вопрос о большой химии, что в наше время чрезвычайно возросла важность замены естественных материалов искусственными, а в сельском

хозяйстве—важность применения удобрений. Дело в том, прежде всего, что наша страна сейчас подготовлена к постановке и решению этой грандиозной задачи. Нельзя думать, что у пас раньше не

видели всей пользы от внедрения большой химии в народное хо.чяйстш». Благодаря исключительной по синему размаху

и плодотворности работы партии и правительства по подъему народного хозяйства за последние гиды м стране созрели

условия для того, чтобы выдвинуть этот

коренной иопрпг, ведения хозяйства на

повестку дня.

И « самим деле, можно ли было в

1953 году, п условиях, которые существовали в те времена, поставить вопрос о большой химии? Химическая промышленность тогда была сосредоточена в

рамках Министерства химической промышленности и развивалась сама по себе, в почти полном отрыве от других отраслей промышленности. В лучшем случае она могла выделять на нужды сельского хозяйства очень небольшое количество химических удобрений. В те годы

и думать нечего было о выполнении заказов сельского хозяйства

страны на

миллионы юнн минеральных удобрений.

Перестрелка системы управления промышленностью, образование

экономических районов, руководимых Советами пародного хозяйства, дали возможность развивать все отрасли

промышленности в

неразрывном комплексе. Гигантский разворот химической промышленности стал

возможным только потому, что эта промышленность вошла в единый комплекс

и с машиностроением, и с горнодобывающей промышленностью, и с лесоразработками, и, наконец, с сельским хозяйством.

Преимущество планового

хозяйства и

нашей стране находит новое л наиболее

полное выражение в плане большой химии. Продукция химической промышленности отныне будет определять уровень

и интенсивность развития всего народного хозяйства нашей страны. И это здорово! Это означает, что наша Советская

держава начинает по-настоящему, практическими делами решать те проблемы,

которые решались даже самыми передовыми капиталистическими странами совсем недавно — в предвоенные, а главным образом лишь в послевоенные годы.

Это значит, что мы уже догоняем, а в

скором времени обгоним Соединенные

Штаты Америки и в области химизации,

в области производства синтетических

материалов, в области производства минеральных удобрений. О том, что дело

обстоит именно таким образом, говорит

болезненность реакции на

решения декабрьского Пленума ЦК КПСС в цитадели

современного империализма—в Соединенных Штатах Америки. Как известно, во

псом мире давно уже стало обязательным

пристальнейшим образом, с неослабным

вниманием следить за развитием экономики нашей страны, изучать ее, аналишронать наши планы. Не от хорошей

-КИ.Н1И правящие крути Америки были

ныиуждсш пойти на попытку

умалить

д о с т и ж е н и и пашет народного хозяйства

щ»и нпмпщи фальшивки, изготовленной

111*1 и нм|'1ти и» итот смехотворный шаг

именно после декабрьского Пленума ЦК

КПСС—в дни, когда мировая пресса была занята обсуждением громадных

планов, принятых этим Пленумом. Святому

святое и снится. Выдавая желаемое за

действительное, американская

разведка

опубликовала насквозь фальшивый

доклад о каком-то снижении уровня

производства в пашен стране. Это была такая

беспардонная ложь, что даже архиреакциоикые круги буржуазных экономистов

оказались в сильнейшем смущении и

пролепетали жалкие опровержения, призванные оградить честь мундира этих

экономистов от фальшивки ЦРУ.

Ясные дали открыты перед нашей социалистической Годиной. Три года отделяют пас от пятидесятилетия

Великого

Октября. Сорока с небольшим лет оказалось вполне достаточным, чтобы страна

сохи, страна нищеты и сплошной неграмотности, чтобы лапотная при царизме

Россия запустила в космос первый

искусственный спутник земли, чтобы она

же послала в космос людей и в их числе

первую жепщипу-космопавтку. Мир наш

необычайно молод. Мир социализма только-только разворачивает свои исполинские силы. Советская социалистическая

держава гордо объявила, что она вкладывает невиданные

до сих пор средства «а развитие большой химии, что для

осуществления ее грандиозных замыслов

нужен мир на Земле, нужно полное и

всеобщее разоружение. Труд и творчество — родные братья.

Они исключают

всякие подлые хитрости, корыстный обман и военные авантюры, на которые

горазды дряхлеющие империалистические

хищники Запада. И как не вспомнить в

связи с этим великолепные слова Маяковского:

Другим

странам

по сто.

История —

пастью гроба.

А моя

страна — •

подросток,—

твори,

выдумывай,

пробуй!

Советская литература всегда

находилась в авангарде своего народа-творца

и созидателя. Точное и активное отра-

жение героических дел и устремлении

нашего великого современника — такова

задача писателя страны социализма. С

атой задачей отлично справлялась советспая литература. И нет никакого сомнения в том, что она справится со своими

задачами и сейчас, в поворотный момент

развития всего народного хозяйства, всего строительства коммунизма. Отразить

талантливо и верно борьбу народа за

дальнейший технический прогресс в нашей стране, отразить в книгах живые

дела живых современников, героев большой химии—долг каждого советского писателя, в каком бы жанре он ни работал.

Наша эпоха ставит перед советским

писателем требования, совершенно огличные от писателей прошлого или от

писателей современного капиталистического Запада. Речь идет о том, что вер1Н1ГТ1. отражения грандиозных дел наших

гопременников обязывает писателя отлично

рмбираться в этих делах, то есть знать

и достаточном объеме то, что составляет

сланное направление в промышленности

и и сельском хозяйстве. Не подлежит

сомнению, что таким направлением в

народном хозяйстве нашего времени явлигтгя химия. Писатель не может остаться

и стороне от всенародной борьбы за большую химию. А эта борьба потребует знаний, знаний и знаний. Иначе и немыслится участие писателя в выполнении

истсфического постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС. Иначе получится

просто конфуз. Как можно писать, например, о мыслях и думах, о делах и замыслах инженера-химика, задумавшего

изменить технологический процесс получении какого-нибудь химического продукта,

••гли паявшийся за очерк на эту тему пн| птсл|. не будет разбираться в азах химик? Отсюда вывод: писателю тоже надо

< ПДИТ1.П1 за парту, за книгу и изучать

пгшшы современной химии. Мы говорим

••тоже» потому, что сейчас вся страна

«тля на учебники по химии. Рабочие и

иолхшшики, партийные работники и специплисты сельского хозяйства — сейчас

и йукиплыюм смысле этого слова не най-

ти такого работника на селе, кто оы не

изучал химию. Да и не только на селе.

Снова и снова становится во весь рост

старый, как мир, вопрос: сколько надо

знать писателю? И снова и снова время

дает ответ на этот вопрос: больше, обязательно больше, чем читатель. Еще

Чернышевский называл литературу учебником жизни. Грош цена такой книге, из

которой читатель не почерпнет никаких

новых истин, никаких новых сведений.

Стало быть писатель обязан непрерывно,

непрестанно, жадно и неустанно стремиться все к новым и новым знаниям.

Все это касается не только писателей.

Точно такие же требования предъявляет

современность ко всей творческой интеллигенции. Невежеству должна быть объявлена война во всех сферах нашей

культурной жизни. Сколько еще у нас

встречается таких, которые не стыдятся

того, что не имеют основательных познапий ни в одной отрасли человеческой

деятельности, не считают даже неудобным не знать основы агрономии н писать, в то же время, о трудовых буднях

колхозника!

С течением времени все яснее и яснее

становятся дали, за которыми уже не

угадываются, а узнаются зримые черты

коммунизма. Народ наш с каждым днем

наращивает свои усилия с тем, чтобы самоотверженным творческим трудом приблизить полное торжество коммунизма.

Этот труд прекрасен. Он достоин самых

лучших строк и в поэзии и в прозе. Он

достоин напряженных поисков кисти художника, достоин небывалых по красоте

формы и мысли мелодий композиторов.

Давайте творить во имя народа, строящего коммунизм — светлое завтра нашегэ

народа, лучезарное будущее всего человечества!

К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В. КИРИЛЛОВ,

бригадир электрослесарей

электромеханического цеха ЛВРЗ

МУДРОСТЬ ТРУДА

О ч е р к

Рис. худ. С. Бобылева.

Все это я высказал не ради красивого

словца. «Предисловие» мне понадобилось

для того, чтобы ярче, правдивее рассказать о моих друзьях, о нашей бригаде

мехтрослесарей, которую вы всегда можете встретить в электромеханическом це

хс

НЬЮТОНЫ И ЯБЛОКИ

О1ЮРЯТ,

Г случайно.

^—'РЕДИ бездельников я встречал красивых, а вот умных не встречал. Меня это

и не удивляет: мозг — не живот, от даровых хлебов больше не становится. Зато

среди тех, кто не мечтает без труда вытащить рыбку из пруда, я встречал настоящих мудрецов. Загляните к нам на ЛВРЗ

В любом цехе вас представят депутату.

Каждый из них, в конечном счете, именно

тот самый «кухаркин сын», которого Ильич хотел научить управлять государством

11 научились, здесь, на заводе. Труд стал

учителем. Ему, мы, рабочие, обязаны всем

Он ншлковывал нашим отцам «алгебру

революции:». Моему поколению он разъясняет законы будущего.

что открытия совершаются

В доказательство обычно

ссылаются и.1 Ньютона. Мне эти ссылки

к а ж у т с я пустыми. Ньютон дни и ночи на

прсин'Т работал над изучением законов

природы. Кс'ли было бы иначе, даже воз

яблок, р у ч н у н ш и й на голову, не натолкнул

бы по пи О1крытне.

И м и . ) брша/ы пришла к своему «открытию» т о ж е III' вдруг.

И тс дни занод как раз перестраивался

на ремонт электровозов. Ну и чтобы периую м а ш и н у встретить более или менее

но хсинйски, администрация завода напра

|шл;| г р у п п у рабочих стажироваться на

москопскип чанод. Попал в эту группу и я

Вернулся на ЛВРЗ через месяц. Шпранили меня » электромеханический цех

Так я стал первым электрослесарем, ремолт!фои;лш1им первый электровоз.

Электровозы все прибывали и прибывали Понадобилась уже целая бригада. При

шли м> мне и.ч Гюмощь Поликарп Павлов.

Вячеслав Дорошенко, Федор Павлов, Евгений Попов, Устий Иванович Шкабров,

Егор Васильевич Швырков, Юра Пестерс-в и Леня Хакимов. Девять человек —

сила немалая, но только в том случае,

если опыт у каждого есть. А у нас опыта

было не больше, чем воды в засыпанном

колодце.

Положение незавидное. Можно обни

• чм я па прощание и расходиться в раз- поиске возмужал наш опыт. Производствентроны. Но мы не разошлись. Всех ные нормы выполнялись легко, без напряже*и ни! не раз солила и пересаливала, ния.

До октября мы с грехом пополам

м и п п м у мы точно знали: опыт — дело на- справились с ремонтом 12—14 электрово«няииг. На том и порешили: будем друж- зов. После октября 19—20 машин прохоин жить — поживать и опыт наживать.

дили через наши руки.

Н а ж и м а л и буквально по крохам. ГолоТак бригада оказалась «на стартовой

•т от раздумий гудели, а уж поту проли- площадке» для взлета в небо большого

|М

иуд соли можно выпарить из этого новаторства.

•мне. Ведь у нас даже инструмента нуж',1,1 не было. Подгоняешь на глазок, по

ОДИН ДЕНЬ В ОКТЯБРЕ

•мять раз переделываешь,

пустяковую

• «I ряцию на несколько этапов разбиваешь.

ЕВЯТЬ парней обменялись папироса• ищется, вот-вот нервы, которые натянупи, посмеялись над шутками. Замол• и струной, не выдержат, пошлешь все к

чали,

но не расходятся. Понимают, что

§«1<тякоЙ матери и побежишь к начальницу цс'ха требовать перевода на другой собрались в этот раз не для обычной ве»чисток. Но тут, в самый критический мо- селой послеобеденной беседы, длиною в

словно ненароком Женя Попов ока- одну папиросу. Ждут, когда начну гово| А у Женьки всегда в запасе есть рить. А мне немного не по себе — страшш шутка. Рассмешит — гнев как-буд- новато. Смотрю на ребят: чего их вроде

••I ||укой сняло. Мысль снова ясна, значит, бы бояться, свои ведь в доску, светлые

души, добрые парни. Словом, нечего мии лгло тебе подчиняется охотнее.

Ипнню, однажды бился я с наконечни- зансцены разыгрывать, говорить надо.

Начинаю. Так, мол, и так, ребята, за>"М иииода— есть такие детали у полюс•и'й « ш у т к и Сверлить их надо. Сижу и крывал я нынче наряды. Хорошо закрыл.

(•««нечто керна по линейке. Разметил. Бе- Сами помните. Получили мы денежки чегу сперло. Р-раз. Накренилось и... брак. стные, пахнут они только потом нашим и

• ч досяды готов был сверло разбить. Но все-таки легковаты те рубли, друзья.

' ' ни спас сверло «от расправы». ПобаДумал прервут меня, разобидятся. Но

" Ц1ИЛ. а потом и говорит, вздыхая:

нет, слушают серьезно. Полегче мне от

Да-в, размечать—скучное занятие. Вот этого доброго внимания стало. Продолжаю

>< мидумать, чтоб без разметки, по шаб- начистоту мысли свои выкладывать. ВидиУ

те ли, братцы, мне наряды закрывать при

Унк-л он, а у меня звучит в ушах — «по ходится и поэтому я порой замечаю то.

икПлону». Не выдержал, разыскал масте- что не видно вам. А заметил я, что пори, посоветовались мы и увидели, что люсные катушки к электровозу «ВЛ-60» мы

митио УГОТ самый шаблон для сверловки вдвое быстрее делаем, чем по нормам по• •••• инпмшкоп сделать. Засел за чертежи, ложено. Ясно теперь, почему рубли-то на. лиги через пять испытали мое изобрете- ши легковаты?

нии Удячно прошло испытание: брака нет

Молчание. Но по глазам вижу, понима• "|"-мши немало сэкономлено.

ют парни куда гну, а молчат. Почему? ДуМп|| ип.чмп и стал тем самым «ябло- мают, что в инициаторы на их горбу вым«, которое напряженную до

предела ехать хочу? Может быть, не хотят расстак толкает на завершающий шаг к ог- ваться с мирным житьем-бытьем, с успеиш

хами, которые вырвали из лап разных не1'и ншплмсь находкам, как дети. Как-то урядиц? Закрутилась в голове моей во г

мри Максимович Павлов пришел на этакая буря мыслей, из-за нее и не заме«•ну и говорит:

тил кто же первым из нашего круга мол||||.ми.14, кто сегодня катушки лудить чание вышвырнул. Слова помню, спокой' Л г и , никому, вижу, неохота пере- ные гордые такие:

• •шилп. чти махины к ванне с оловом,

— Ты что это, бригадир, в друзей не меи-п'и мы, собственно, их таскаем. Это

•• И* рлГюта получается, муравьиная воз- ришь? Дело ясное. Мы же рабочие, но'

кустари-одиночки.

Не ждать же нам копы

• Умом надо, ребятки, чаще раскиды( к/цинге, почему, собственно, не хронометрист заявится да за верстак спря|. 11.14 миленькие переносные ванны? чется...

Ну и хохот же тут г р я н у л ! И йот поче.'•плис:, катушку лудить, ванночку

» и лущ за милую душу. Удобно, му. По заводу давно песг.ин история бро-. т» т»

дит о «дуэли» нормировщики к фрезеров-'

I

м и р к и , сегодняшнему «Ньютону> не щика. Заметил периий, что рабочий явно

I . и к н у л и хлопцы «ура» и кинулись перекрывает нормы. Решил снять хронометраж. Снял -- п гли.|;1м иг верит: елеМши'имыча.

"|| | . н и щ накапливались. Кто-то элек- еле рабочий и норму укл;|Дии;|ется. При> | | Н мп,инициировал, другой настоял шел н другой р,-| I, с и р я м л с я за колонну,

Ц|' мп п переоборудовать, третий ра- фрезеровщик л н м п п л « т . ч о а д у » — и опять

' !П|1М<1 игктротележку и предло- хронометрист п д у р а к а х остался. Долго

т я н у л а с ь Л'а «думь», а закончились не• • . 1 1 1 П 1 1 . 1 . 1 1 1 . 1 1 1 , ее для перевозки катуожиданно.

1

чиним, к октябрю прошедшего года

Над цехом крышу перекрывали. Нор• ни ),«(...п | лобрый десяток собствен- мирошцик забрался туда. Взял бинокль —

и пин II постоянном творческом и снимает преспокойно хронограмму. Про-

Д

горел бы, конечно, на этот раз фрезеровщик да кровельщики помогли. Послали

«голубя», а на нем написали: «Брату по

классу. ОТК на крыше». Фрезеровщик

принялся время тянуть специально. В цехе хохот. Посмотрят парни на крышу —

и за животы хватаются... Так и провалилась «операция»!

...Похохотали мы вволю, а потом серьезно заговорили о том, что нам такая

«дуэль» не подходит. Время не то, люди

не те. Каждый хорошо помнит слова Никиты Сергеевича о личном резерве рабочего, о том, что резервы эти не нужно

прятать, потому что они необходимы для

технического прогресса. В бригаде нашен

резервы накоплены. Если ввести их в бой,

победу можно завоевать немалую.

Охваченные раздумьями, мы разошлись

по своим местам, а после смены собрались опять в круг и без всяких проволочек принялись анализировать свой рабочий день. Подметили наши «дыры», в которые время просачивается, придумали

как эти «дыры» заткнуть. Каждое предложение записали и получился у нас самый

детальный план по у л у ч ш е н и ю организации труда. С этим планом и отправился л

на «дипломатические переговоры» к руко

водству цеха.

Начальник цеха М и х а и л Федорович Филиппов и парторг Григорий Филиппович

Бадмаев в ы с л у ш а л и меня, не с к р ы в а я удивления и... недоверия. Самостоятельный

контроль над мерой труда и зарплаты?

Не слишком ли рискованное начинание?Однако когда я предъявил наши расчеты,

сомнения исчезли. Договорились обсудить

наше предложение на общецеховом профсоюзном собрании.

Обсудили. Одобрили. Увеличили мы бригадные нормы на пять процентов. Через

—- месяц еще — на десять. Потом... Потом...

мы, инициаторы, оказались «в хвосте»,

электросварщики цеха металлоконструкций

попросили отдел труда и зарплаты увеличить им нормы выработки на двадцать

пять процентов. В нашем цехе семьдесят

человек стали нашими единомышленниками, а по заводу — около пятисот. Лавина

рационализаторских предложений хлынула

в БРИЗ. Раньше в плане электромеханического цеха по технической реконструкции у нас числилось сто тридцать два мероприятия. Теперь — триста!

И волна, вызванная нашим октябрьским

днем, вздымается все круче и круче. Онз

смывает с человеческих характеров корыстолюбие кустаря-одиночки, она в ше-

пы разбивает хатки, в которых принт

лись любители «жить с краю». Счастлива

пути тебе, могучая волна!

ИЗ ТРОП ВЫРАСТАЮТ ДОРОГИ

>-'Т ПОРОГА моего дома до прохо.т

ной моего завода — километра пол"

ра. Хожу я этой «полуторакилометровк<н'|

девять лет: от дома — до завода, от з;::«

да — до дома. Если бы сложить,— инс>1

думаю я,— все «полуторакилометровкп.

получилось бы весьма порядочное рас'."'

янне. Что-то около девяти тысяч килочп

ров. Любой путешественник позавидуг

И не только «километраж» завист,. ньш

вет, но и мои впечатления.

Я каждый день шагаю по своей три:;'

бодрый — на работу, усталый — с рабом

Иду и признаюсь... в любви к жизни I

той. которая так бурно шумит по обчр

сторонам моей тропы. Со мной прощак>'

ся спутники, со мной здороваются ветре

ные. Встречным я уступаю дорогу. Их и

надо задерживать, они спешат на за пси

Провожаю встречных взглядом. Люб и

смотреть на людей, уверенно и радости,

идущих на труд. Шаг тяжел и широк

Плечи, чуть-чуть, не до сутулости, р.-:'

слаблсны. Они налиты силой, смекалист и.

силой рабочего, и ее берегут сейчас. Л и п

сосредоточены. Взглянешь на такое л и п '

и поймешь — человек идет рука об ру|с могучей думой о деле, за которое с ы >

вскоре предстоит взяться.

Я уступаю дорогу встречным и см<лр1>

им вслед. Со многими я знаком. Все сип

пришли к нам в бригаду как только V >

нали о нашем почине. Пришли и ска:<.|;и

прямо:

— Ну... это... Коль помочь... пожалуйста

Помогали без назойливых просьб. Но '

нецы стали обжигать катушки в газоии.

печах своего цеха. Механики разыскл.'и

заброшенный станок и приспособили п

для разделки изоляции выводны> кошн»

катушки.

Сильные и чуткие руки друзей о к а й

лись главным оружием в нашем «.арч

нале». Друзья помогли нашему де./ > |"

стоять, окрепнуть, а потом пошли т и

за нами. Идут... идут... идут... А ког,ы >

тропу встают сподвижники, из тронь 1 и

растает широкая дорога.

!•№ РАССШ

Чимит ЦЫДЕНДАМБАЕВ

НАШ ДРУГ ВОЛОДЯ

1 » ( А Л Е Н Ь К И Й Володя Бадмаев терпеть

нг может, когда над ним посмеиваются. Какой-нибудь дядя сделает умное лицо, поглядит этак серьезно и скажет:

- Этот мальчик рассуждает, как старуха.

Разве можно стерпеть такую обиду?

Попке сразу захочется здорово досадить

I цмодовольному дяде: закричать, запры1ИТ1., пролить на скатерть чернила, влезть

но дворе на самое высокое дерево, киАШЬ оттуда взрослым на гладкие лысины

• 01110П1.10 и смолистые шишки. Или цел у ю неделю сидеть там на скрипучем суму и плакать.

Молодя еще не очень большой мальчик,

гму пока восемь лет, он уже немало зна•т. Г.сли пока и не все понимает, так у

нпо впереди еще сколько времени, все

мрпсипое, все интересное будет знать.

Он обладает огромной силой воли, сам

•оспитывает в себе терпение и мужество:

иг станет хныкать, если иной международим(1 жулик будет даже десять суток дер*яп> ею в подвале на одной воде и хлеЛ>. I ели пьяный

верзила

Махатханов

• «И.1 им за ноги и опустит вниз головой,

он и то не заревет. Нет, он не такой, чтооы уронить свою честь.

Л вот, когда какой-нибудь дяденька,

и у < м л й даже очень хороший, или какаянмПу/и. тетенька выслушает все его мечтании и мысли, и вместо того, чтобы поблац | « п р и п . на умные слова, скажет: «Этот

мяльчик рассуждает, как старуха»,— это|ц П и т и и не согласен спокойно стерпеть.

• т р у н и м может и приятно, что у них та-

кие молодые мысли, как у этого мальчика, они от такой похвалы готовы петь веселые песни, а для Володи это горькая

обида. Как у взрослых

поворачивается

язык говорить такие несуразности?..

Вообще, мальчишкам, которым по восемь лет, очень трудно жить на земле, их

все обижают. И особенно — весною.

Весна не похожа на осень, это всякий

знает. Осенью короткие, серые дни, долгие ночи... А весною дни ясные, теплые,

сегодня длиннее, чем вчера. Об этом в

каждом стенном календаре точно указано, минута в минуту.

Весною взрослые обижают маленьких

за все. За то, что ты во дворе, а во дворе весна. Разбежишься, разовьешь высокую скорость, не сможешь сразу затормозить, заденешь легонько тетеньку с сумкой — и все. Яблоки раскатились по мостовой. Яблоки у нас не особенно растут

по каким-то там климатическим причинам,

они привозные, их изредка продают

в

хрустящих целофановых пакетах, похожих на крылья стрекозы... Извинишься,

как полагается, поможешь тетеньке собрать яблоки, она тебя не только не угостит яблоком, но оте обзовет сорванцом,

пригрозит отодрать за уши.

Что там весна, даже зимой взрослые

мешают играть как следует. Играли мы в

Чапаева, Саши Курносое и Миша Дамбаев были дозорными белого генерала, а

Гоша Ваганян будто правдашний разведчик чапаевской дивизии. Не мы, кто-то

другой

попал

чистеньким-чистеньким

снежком дяденьке в спину. Снег белыйбелый, совсем не грязный, а дяденька за

9

кричал так, будто я залепил в него комком глины или настоящей гранатой. Схватил меня за плечо и обозвал хулиганом.

Даже играть расхотелось... Из-за

этого

дяденьки, по словам Володи

Бадмаева,

его окружили белые, контузили и совсем

уничтожили.

Мальчишки не должны терпеть такие

незаслуженные обиды. Володя решил покончить с этим раз и навсегда, написать

письмо самому маршалу Семену Михайловичу Буденному. Когда мамы не было

дома, он так и написал на конверте: «Москва, Буденному Семену Михайловичу самому. Маршалу>. И стал думать, что еще

можно добавить. А ничего и не надо добавлять: даже в большой Москве не может быть второго Буденного, да еще Семена Михайловича, маршала. Да во всей

России Семен Михайлович Буденный рождается один раз в сто лет.

На конверте он больше ничего не дописал, внизу только прибавил: гор. УланУдэ. Школа № 37. Володя Бадмаев.

Вырвал из тетрадки белый-белый, чистый-чистый листок, обтер промокашкой

перо и принялся сочинять письмо.

«Дорогой товарищ Буденный,— старательно выводил Володя.— Все мы узнали

из газет и по радио, что тебе десятого

марта стало ровно восемьдесят лет. И что

тебе золотую медаль дали. Поздравляем

тебя и желаем еще долго жить.

Дорогой товарищ Буденный, ты даже

не знаешь, как нас, маленьких, обижают.

Зимою на стадионе коньки не дают без

папиного или маминого паспорта. И еще

я тебе хочу сказать...»

Больше Володя ничего не успел написать — вернулась мама, застала его за

столом. Володя спал, положив голову на

руки.

У многих мальчиков добрые, хорошие

матери. А Володина мама строгая, даже

очень злая. Разве это ему не обидно?

Ведь все мамы должны быть ласковые,

особенно весной...

А мать трясет перед его носом письмом.

Ах ты, негодный мальчишка! Чего

только он не выдумает! Только и знай,

что следи за паршивцем. Самому Буденному шдумал писать, не хватало еще беспокоить старого человека.

Еще пишет:

• Дороюй товарищ Буденный»... Друг какой у маршала сыскался! Еще на «ты»

• •(•|| МН.1П. ч

П и п . ты, обижают его,

он

самому Буденному жалуется. Да я со всеми обидчиками сама расправлюсь. Раньше, говорят, мальчишки в твои годы на

шахтах, под землей, коногонами работали,

деньги домой приносили... А вы с семи

лет в школу ходите да еще какие-то обиды для себя выдумываете. Мой руки, ешь

да спать живо!

Володя немножко поел чего-то без всякого желанья, разобрал свою постель, и

долго беззвучно плакал под одеялом.

Сейчас Володя сидит на высокой скамейке, болтает ногами в ботинках с побелевшими, сбитыми в футбол носами, и

рассуждает:

— Есть такие, почти взрослые, почт!'

дяденьки... Они с нами уже давно не играют. Им весною совсем легко. Им уже

вот сколько...— Володя нагнулся, написал

мелом на сером, рябом асфальте:

8 + 8=16.

— Вот сколько им лет — целых шестнадцать. Они уже книжки дедушки Маршака не читают.

Попроси

рассказать

«Мойдодыра», они разозлятся, еще драться полезут... А чего задаются? Смотреть

на них смешно: сидят вечерком в скверике, держат в руках книжки. Не читают,

просто так держат. Я поглядел: у одного

С. Есенин какой-то, у другого С. Щипачев... Молчат и на небо смотрят. А там

ни самолетов, ни птичек, одни только облака на них они смотрят. И вздыхают,

будто у них новенькие рогатки отобрали

Один еще тихо так сказал:

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...»

Будто вот-вот заплачет. Печальные они

какие-то, не знают, что ли: ведь скоро

можно купаться и цирк открывается!

Володя не может понять, что у этих

больших мальчиков есть свои обиды и печаль: безответная любовь, девичья капризная гордость... Они даже иногда завидуют маленькому Володе, хотят, чтобы

им было поменьше лет. Ну, скажем:

18—8 = 8.

Тогда бы в душе не было весенней печали, томления любви.

А ведь и для тебя, Володя, придет такая же тревожная весна. И ты будешь

смотреть на высокое небо, на зеленые почки, которые сдерживает до поры до времени великий пахучий клей, не дают листочкам распустить свои бойкие крылья.

Даже стихи попробуешь сочинять... Твой

маленький братишка и будущие дружки,

которые едва-едва успели родиться на

Пглый свет и голосисто плачут в родильном доме, будут смотреть

на тебя с

удивлением и немножко завидовать.

Мы встретимся с тобой через восемь

«м, я верю в это. Как же мне узнать тебя, ведь ты будешь высоким, стройным и

сильным? Тебе станет смешно, когда я

кпомню, как ты обижался на взрослых,

им да они удивлялись, мол, ты рассуждаешь, как старуха. Они же восхищались

ш(1<»й, Володя!

То же солнце будет сиять над нами. На

•Тих деревцах будет шуршать новое, восьмое, с сегодняшнего дня, поколение ли• шгн. Листья наизусть заучат молитву

влюбленных: «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»

С юностью придут к тебе и другие меч-

ты — смелые и дерзкие. Они есть и у тех

мальчишек, которые сегодня сидят в вечернем сквере, с нераскрытым томиком

стихов на коленях.

Дай мне руку, Володя. Дайте мне руку,

славные мальчишки, которым сегодня шестнадцать лет. Дайте мне ваши руки,

ведь они еще больше украсят наш чудесный мир. Я никогда не заканчивал своих

рассказов лозунгами, а на этот раз, назло всем чертям и премудрым критикам,

не могу

удержаться:

— Да здравствует весна, Дети, Любовь! Да здравствует жизнь!

Авторизованный перевод с бурятского

М. Степанова.

А. ЖАМБАЛДОРЖИЕВ

И СНОВА ЯСНО

«ЗИНА бросила

недомытые

пивные

• |»у*кн, приподнялась

на носках и,

прикрыв глаза еще влажными покрасневшими руками с разбухшими от воды пальни мм, посмотрела в ту сторону,

откуда

яниосился гул мотора. «Опять, наверное,

•м»нмотр»,— с досадой подумала она.

Зиип очень любила наблюдать за взлеишнпнми самолетами. Ее приводил в гречи !»«•• моторов, сотрясающий землю. Ка••11" ц, машина вбирала в себя силы, что«м и следующую минуту, покачиваясь,

«•йиу и.( я по полю, выруливая на взлет

Ици) площадку. И, очутившись на ней, напирам скорость, стремительно помчаться

•ицц-11 Главное было не упустить момент

•крива от земли, когда, распластав кры«ьи, симолет неожиданно

взвивается

••м<ъ, А потом Зина еще несколько мк«V стоила в проеме двери и внимательим I чпш.'м за все уменьшающейся сереП|.н. п.!» птицей. И лишь когда самолет

• » | 1 ы и м л 4 ц и| виду, глубоко вздохнув, воз•|.«и(,1 1.н I. 1.1 стойку буфета.

М миме минуты ей становилось немно|м «и ми себе. Казалось, что улетевший

« ч и ж |1 уносил с собой частицу ее сердца.

М »ш ишюдило грусть.

А тетя Варя — пожилая, полная буфетчица, страдающая одышкой,— постоянно корила Зину:

— Сполоснула бы кружки, а то дела

себе найти не можешь. Ох, жара какая,—

и утирала вспотевшее лицо передником.

Но ворчала она зря: Зина без дела почти никогда не стояла, только в минуты

посадки и взлета машин позволяла себе

подбежать к двери. Все же остальное

время она молча собирала со столов пустые кружки с еще не осевшей на дно

пивной пеной и осторожно клала их в белый таз, наполненный водой. Но когда

тетя Варя начинала ворчать, Зина уже не

с такой осторожностью опускала кружки

в воду, а просто роняла их. Толстуха

вздыхала и, качая головой, уже ласковее

говорила:

— И что за характер у тебя. Сразу дуешься, как милое дитс.

Зина вообще недолюбливала тетю Варю и прежде всего за то, что та постоянно тянула пиво. «Женщина, а пьет, как

мужик,— с едва скрываемой брезгливостью думала Зина.— От того, наверное,

толстая такая стала»,— про себя рассуждала девушка. Будь она, Зина, управля11

•ощим трестом, или хотя бы, как та женщина, что приезжала к ним проверять

буфет, прежде всего запретила бы тете

Варе пить. Их она бы послушала. Как

перед той женщиной лебезила. Даже отдуваться перестала и так забегала, словно

сбросила добрую половину своих ста с

лишним килограммов. Все книгу жалоб и

предложений

перекладывала

поближе,

очень уж хотелось похвастать благодарностью, что в этой книге записана.

Но Зина уже привыкла к тете Варе, а

расстаться с ней было бы трудно. Ведь

бывает так в жизни часто: живешь вместе

с человеком и многое в его поведении раздражает тебя, но жизнь без этого человека

ты себе не мыслишь, настолько он, со

всеми его даже неприятными привычками,

стал для тебя обязательным, необходимым. Так было и с тетей Варей. Когда

одна знакомая девушка предложила Зине

перейти на работу в центр города, она

отказалась. Нет, никогда не променяла

бы она этот буфет, из окна которого видно ясное голубое небо с летящими самолетами, на кухню в столовой даже в самом центре города. Оттуда, наверное, и

небо-то как следует не увидишь.

Зина любит глядеть и в темное ночное

небо, искать три маленькие звездочки —

красную, голубую, зеленую. Отыскав их,

наконец, она следит за ними, пока не

скроются они из виду. И никакая, самая

интересная книга, даже «Консуэло», которую Зина нет-нет да и снова возьмет в

руки, не может помешать ей наблюдать

за мерцающими в небе разноцветными

огоньками. В эти минуты ее охватывает

такое желание очутиться там, где плывут

эти маленькие огоньки, что даже начинает казаться будто она и вправду там, с

ними, в этом бездонном пространстве. И

от этого становится немного жутковато,

точно из-под ног ее исчезает твердая почва.

Зина с завистью смотрит на людей, собирающихся в полет, хоть и кажется ей.

что лететь, должно быть, в сущности, очень

страшно: ведь под крыльями нет надежной опоры, чего доброго, еще сорваться

можно. «Как же эти люди не боятся летать?» — часто спрашивает себя девушка.

Это, конечно, не касается пилотов и

штурманов. Человек ко всему привыкает.

Но пассажиры, им, наверное, очень страшно лететь»,— думает девушка.

.Чини, а, Зина,

IV

куда

ты пропала?—

слышит она голос тети Вари и это выв»

дит из раздумья.

— Я здесь,— кричит девушка.

— Пора закрывать буфет, а ты куда-ш

исчезла,— как всегда ворчит тетя Варя.

Иди сюда.

Ну, конечно, ведь до ночи самолетон

больше не будет, иначе тетя Варя /ни гм

что бы не закрыла буфет — это Зина хоро

шо знает. Она в последний раз бросап

взгляд на стоящие «ИЛы». Солнце куп.1

ет их в своих закатных лучах.

Зина вздрагивает, почувствовав как п<>

спине пробегает вечерний холодок, зачем

то вытирает о белый фартук давно про

сохшие руки и вбегает в помещение бу

фета. Тетя Варя уже сложила выручку и

старую кожанную сумку, давно вышедшую

из моды, и, бренча ключами, поджидал.>

Зину.

— Видно на автобусе нынче ехать при

дется,— поохала тетя Варя.

— А мне что,— пожала плечами Зина.

На автобусе, так на автобусе.

— Ишь, богачка нашлась! По двадцам

копеек каждый день где наберешь?

— Но ведь не каждый день,— возра ш

ла Зина. — Это сегодня, потому что сами

летов нет.

— И без тебя знаю,— оборвала ее теш

Варя.

Зина пригладила свои короткие светлые

волосы, накинула на голову голубую, >

темной каймой, косынку.

Автобуса долго не было. Обе, зябко ни

сживаясь, сидели на ступеньках аэроно))

та, и тетя Варя методично ругала ЦыГы

на. Потом она вспомнила про Доржи.

— Приехал бы хоть он, с ним тоже

уехать можно. Так и этого черта нет «

годня.

Зину знобило, она хотела скорее уех;ш.

и ей было все равно — приедет ли азч»

бус, Цыбан ли, Доржи...

Цыбан—муж тети Вари. У него больниц

жилистые руки, черные усы украшают сш

лицо. Он вечно сосет свою кривую трубку

Дядя Цыбан возит бензин для самолетоп

Когда они с тетей Варей садятся в к.(

бину его бензовоза, Зине всегда выпад..' >

место в середине. Она не переносит нис

лый запах бензина, которым, кажется, :

сквозь пропитался дядя Цыбан, и все прг

мя незаметно прикрывает нос рукой. I « л и

приходят

две

машины,

Зина спешил »

парню с черными глазами

и бронзоным

м| . .• «III чиош загара лицом. С какой ра«.и (ной улыбкой он всегда встречает ее!

•|,|||*н 1.1К же молчалив, как дядя Цыбан,

• и| кет, каперное, не меньше несет беишины ||о рядом с ним Зина не задыха. и и , нп, она даже не чувствует, что его

«4* М А Я пропитана этим кислым запахом.

И» шпн-.пк г., сидит Зина рядом с Дор•• Пня любит его быструю езду. Плохо

• ч«ц».|, что приезжает он обычно, когда

•«им I много самолетов. А дядя Цыбан —

•ниш мгсда. Он усаживается за столик,

• •«к миио и курит свою неизменную труб• I Почему Доржи не так часто приез• •м 7

нередко с сожалением думает

Н| щ и п н и начинают сгущ^ься сумерки.

I 1М» миг прохладнее. Зина застегнула

•яфц, оЛнила грудь руками. Когда же.

•••имен, придет автобус? Уж хоть бы дя• • ИмОйн приехал, а то сиди тут, дрожи

•И тлила. Тете Варе что? Ее жир греет,

• 4 111н и пальто она. Ей хоть час, хоть

••• 1И11И, нс замерзнет. Зина с досадой

•|м*1Н 1|>и она все-таки не пошла на рая столовую. Не пришлось бы тогда

день ездить десять километров в

десять — в другой конец. А мо*М| наг и сейчас не поздно? Надо бы узямь

,1има машинально тянет на себя

«««(г 1ИМ1.ГО сидящей рядом тети Вари.

1м чего? — недоумевает та. — Замерив ниПогь. Ну да, чем по кино да по те• ||-«« "ниш,, пальто справила бы лучше.

•Опят ворчит,— думает Зина. — И ко>М шлько перестанет?» — Она поднимайся, ч шОм пойти в зал — немного погре«»*я, и т у т замечает огни приближающей• * I ни И1 орту машины.

АшоЛус! — весело кричит Зина и бе• »| , му ипистречу.

А (ЛИТРА полил дождь, небо намоки,» с|м-.•!<>, тяжелые тучи опустились к

«гмлг. Потоки дождя заструились

том мутных ручейков. Он хлестал

• -»ни к* усиливавшийся, то немного за(•юшнй. На краю взлетной площадки,

• •••»,| мпхохлипшиеся птицы, молчаливо

1 -и III

1.1М0.11-1Ы.

'ни,, липла, что такая погода называет• |и || топ. И, конечно, ждать в эти дни

•иммшглгА нечего. Тетя Варя ушла к

• •••м ц) I поим знакомым, строго наказав

»ЯИР иг 1.МИЛ1.ГИ. про деньги. «А то, чего

кино отпустишь, а деньги полу-

чить забудешь. Знаю я тебя,— как всегда,

ворчливо сказала уходя толстуха. — Да по

два раза считай, чтоб не просчиталась».—

Она наговорила еще кучу всяких наставлений, которые Зина, впрочем, пропустила

мимо ушей.

Но все это было ни к чему. Кого можно ждать в такую погоду? Летчики сидят

по домам, играют в кости, рассказывают

какие-нибудь истории — в них у летчиков

недостатка нет — и пьют чай, а может

быть, и что-нибудь покрепче. И им тепло.

Тепло и тете Варе, а Зине нужно сидеть

в пустом, холодном зале буфета и караулить его. И так всегда. Что это за жизнь

такая? — вздыхает Зина. — Когда,

наконец, этот дождь перестанет?

Тетя Варя сказала, что после этого дождя они с Зиной пойдут по грибы. Смешная, какие же грибы будут после такого

дождя. Ох, если бы можно было его прекратить, ну взять и остановить дождь,

сказать ему — перестань лить — и он бы

сразу послушался, перестал. Вот радость

была бы. И все, не только она, и летчики,

и штурманы, и пассажиры с коричневыми,

черными, желтыми чемоданами,— все обрадовались бы выглянувшему солнышку и

хвалили бы ее, Зину, за то, что она, наконец, прекратила эту промозглую погоду.

Ее даже, наверное, поздравляли бы, снимали перед ней шляпы, благодарно жали

руки. Как это было бы приятно.

От этих мыслей становится немного теплее. Зина достает небольшое квадратное

зеркальце, ставит его перед собой и долго

смотрится в него. Поджав тонкие губы.

Зина проводит по ним пальцами, приглаживает распластанные брови, такие желтые, как осенние кусты, закидывает упавшую на высокий лоб золотистую прядь

волос. «Кажется, ничего, довольно красивые

волосы»,— отмечает про себя девушка.

А за окном, не переставая, также льет

дождь, монотонно колотя в стекла, и от

этого в ушах стоит непрекращающийся

шум.

Внезапно раскрывается дверь. Шлепки

дождя становятся отчетливее, но их тут

же заглушают шаги и молодой громкий

голос:

— Ну и погодка, черт побери.

Зина |~ "тро прячет зеркальце, исподлобья, улыбающимися глазами, смотрит на

вошедшего. Это — высокий парень, на нем

промокшая штурманская куртка. Сняв фуражку, он стряхивает на пол капли воды.

Его большие зеленые, цвета тины, глаза

внимательно глядят на Зину, на губах играет веселая улыбка, по щекам с намокших волос стекают струйки воды.

— Как это, чтобы в таком городе не

было приличного аэропорта. Черт знает,

что такое. Вместо гостиницы — какой-то

сарай, а уж о такой роскоши, как ресторан, и говорить нечего,— выпалил он единым духом, продолжая оценивающе разглядывать Зину. Его тон задел ее.

— Почему вы говорите, что нет ресторана, есть у нас ресторан и не один, вы

просто не нашли его,— решительно возразила она.

— Это в городе. Мне нужен ресторан

не в городе, а здесь — в аэропорту.

— Ах вот вы о чем,— уже мягче сказала Зина. Ей никогда не приходило раньше в голову, что в аэропорту обязательно

должен быть ресторан. К чему он, если

здесь самолеты стоят каких-нибудь полчаса, час от силы, разве

недостаточно

иметь для ьтого буфет, где всегда можно

купить пиво, кое-что закусить и даже бутылку красного вина. Чего еще нужно этому высокому парню?

А он тем временем подошел к буфетной

стойке и, оглядев все, что было выставлено здесь, спросил:

— А чего-нибудь покрепче не найдется?

— Чего покрепче? — не поняла Зина.

— Чего? Водки, или коньяку. Согреться

нужно. А разве этим согреешься? — и показал на вина, стоявшие в витрине.

— А у нас ни водки, ни коньяка нет.

— Да-а, бедно живете. Не то, что в

Иркутске. Знал бы, что такая погода будет, в Братск полетел бы. там по крайней мере, есть что выпить.

Как захотелось Зине перенестись в Иркутск, наверное, сейчас залитый солнцем,

где сверкают окна высоких домов, взглянуть на блестящую ленту Ангары. Ее она,

никогда не видела, но уже столько слышала об этой чудесной реке, что легко

могла представить ее, пробившую себе

путь между гор, в тайге, стремительно

несущуюся к своему возлюбленному Енисею. Ведь об этом даже легенда сложена,

и балет «Красавица Ангара», который Зина смотрела в оперном театре. Потом еще

тетя Варя ворчала: «Вот, по театрам ходить, а носить нечего. Пальто себе справить не можешь». А что ей, Зине, пальто,

ома сто справит себе, и не одно. Но не

> • • ' и . п тсчтр... Как же это можно. «Кра-

савица Ангара»... Она в действительности,

наверное, даже красивее, чем о ней гово

рят. И огни новой ГЭС сверкают на ней.

Ох, увидит ли она это все когда-нибудь?

А незнакомый штурман продолжал:

— Может, у вас есть еще что-нибудь в

заначке? Ну, скажем, «три семерки»?

— А что это такое «три семерки»? — не

поняла Зина.

Парень усмехнулся.

— Буфетчица... и не знает что такое

«три семерки». Как же вы торговать можете? Это портвейн. Вино такое, или, может, не знаете, что такое портвейн?

— Нет, почему же?.. Знаю. А «три семерки» никогда не видела,— окончательно

смутилась

сь Зина.

Зина. — Вот есть такой, может,

подойдет?

т?-и*о

— |Г она достала бутылку.

— Ладно уж, давайте этого,— снисходи

тельно согласился парень.

Зина раскупорила бутылку, подала ему

стакан. Он налил полный, залпом выпи.ч

его, отставил стакан и зажмурил свои зеленые глаза.

— Вот скоро перейдем на «ТУ», тогда к

вам залетать вообще не будем.

— Почему же не будете? — возразил;!

Зина, вспомнив, что тетя Варя как-то ска

зала: «А к нам «ТУ» начинают летать».

— Да потому, что «ТУ» во всякую ды

ру не залетают.

— Наш город не дыра,— обиделась Зи

на. — Тетя Варя говорила, что и у нас

«ТУ» скоро садиться будут.

— А позвольте узнать, кто эта провиди

ца тетя Варя? Если, конечно, не секрет?в голосе парня явно слышалась издевка

Он налил себе второй стакан вина, так ж<залпом выпил, покрасневшие глаза его немного размякли, потеплели. Он вытащил

из кармана грязный платок, протер им

мокрое лицо, шею, и опять налил вино и

стакан. Янтарная жидкость слегка коле

балясь в стакане. Шум дождя еще больше

усилился. Парень оглянулся на окно и

выругался:

— Вот же черт, еще сильнее хлёстан

стало. — Он отошел от прилавка, и Зжы

вдруг подумала: «Еще уйдет, не рассчи

тается».— Она чуть было не сказала ему.

чтоб уплатил. А он, подойдя к окну, по

стоял возле него с минуту и, вздохну н.

с досадой сказал:

— Видать, надолго здесь засели. Ник.1

кого просвета. — Потом вернулся к стой

ке, взял стакан с недопитым вином, по

« м ш р г л на свет, и словно, что-то вспомнив,

•«пякил его.

- Может, выпьете со мной за компаимт, предложил он, и смущенно добавил:

Вы не бойтесь, я заплачу.

- Что вы? Я не пью,— замотала голо•ий Зина.

Им губах у парня заиграла усмешка, он

ц| .111 лги Зину, взгляд его скользнул по ее

•пит ей груди, по красным от воды румм. Она заметила его этот изучающий

•«мил и, зарделась.

- Значит, не пьете? — голос его на

мот рп.ч прозвучал мягко, не то с сожа« г м и г м , нс то с одобрением.

I • Нет-нет, не пью.

•- Очень жаль, а то выпили бы вместе.

Нет, мне нельзя,— продолжала отне• М1м пни

Зина.

Он «мнил залпом вино и спросил:

Сколько прикажете?

1нн,1 назвала цену. Парень молча достал

«ты и, положил на прилавок и, застегнув

• У|чку, небрежно бросил:

(•дачи не надо. — С этими словами

ни Лыстро вышел.

1ммя хотела было догнать его, сказать,

ч и» сличу нужно взять, ей вообще хотеЧ1И ь, чтобы он

не уходил,— расспро1 И 1 » , П О О МНОГОМ.

Но

ЧТО-ТО СЛОВНО СКО-

I гг, и она с минуту не могла ни скаинмгго, ни двинуться с места. А когда

• ч I «омнность прошла, парень был уже

«•лицо.

'•' окном по-прежнему лил дождь. Зине

•пру) ПАЛО очень тоскливо, одиноко, она

• ••ч» и1 1.1 почти физическую пустоту. С че(и Лы «То?

Они топа достала свое маленькое квад(•••II"! 1гркальце, поставила перед собой.

N «И! нргмя послышался скрип двери и

• •'•• * пиро1а ворчливый голос тети Вари:

Му и погодка. Кажется, никогда не

•ч—-" "|'1Ч1. гляди, как все небо обложило.

Чип» '1,1,иг стало смешно. Что тете Вари пи щи оды?

(.опирайся, скоро автобус подойдет,—

• . , . , , , !,,„ , у \ . | и начала складывать выI > •»» и сумку.

I I • 1 Ч 1 . 1 ' » Зина видела

чудесный сон.

1 - \ м,1 и , | > 1 ш., приходивший днем в буфм, шил «• ли плечи и куда-то повел.

«»

И пг пойду собирать грибы, не пой« " г и м н ми. она. Но он мягко, нежно

— Глупая ты моя, о каких грибах говоришь. Ведь я не тетя Варя, я — штурман. Полетим со мной, а там скоро перейдем на «ТУ» и вместе будем летать на

нем.

Но Зина продолжает упрямиться.

— Нет, нет, я не хочу летать.

— Значит, ты не хочешь увидеть Иркутск, Ангару, Братск? Ну, что ж, оставайся здесь, в этом своем городишке, где в

аэропорту даже нет приличного ресторана. Если не полетишь со мной, тебя никто другой не возьмет.

И тут к нему подошла высокая, стройная девушка в белом шелковом платье с

длинной черной косой, перекинутой через

плечо, и глубокими голубыми

глазами.

Девушка нежно обняла штурмана и тихо

сказала:

— Я полечу с тобой.

— Консуэло, моя Консуэло,— обрадовался штурман. И они пошли по зеленому

полю аэродрома.

— Ты не Консуэло! — крикнула вслед

девушке Зина, и проснулась. В комнате

было темно, лишь в окно проникал бледноватый, серебристый лунный свет.

«Кажется, прояснилось»,— подумала Зина и, повернувшись на другой бок, снова

уснула.

День действительно наступил ясный, безоблачный, далеко кругом, окутанные прозрачной дымкой, виднелись поля, горы.

Умытые дождем, они выглядели посвежевшими. В стоявших на дороге лужах

поблескивали солнечные зайчики.

Автобус слегка покачивает, через открытое окно врывается свежий бодрящий воздух. В такое ясное утро радоваться бы

только. А Зина сидит задумчивая. Никак

из головы не выходит приснившийся ночью сон.

Услышав гул моторов, Зина подбежала

к окну. И тут послышался окрик тети

Вари.

— Зинй, а Зина! Народу столько, а ты

где-то ходишь.

Девушка вернулась к стойке.

«Хоть бы язык прикусила, старая карга,— зло подумала Зина, направляясь в

зал за пустыми кружками. — Как на маленькую девчонку при всех орет». — Кровь

прилила к лицу, она старалась не смотреть на посетителей, которые, как казалось ей, посмеиваются над ней. И тут

случилась еще одна беда: зацепившись за

15

стул, Зина едва не упала. Но ее кто-то

поддержал за локоть.

— Осторожнее, так можно упасть, девушка,— услышала она такой

знакомый

голос и, подняв глаза, увидела вчерашнего посетителя. Щеки ее еще больше зарделись, она быстро спрятала под фартук

свои красные руки с набухшими от воды

пальцами, не зная, что сказать ему в ответ. А он. заметив ее злой взгляд, рассмеялся.

— И чего это вы сегодня такая сердитая?

— Не сердитая я,— буркнула Зина.

— Ну, тогда хорошо, если не сердитая.

Страсть не люблю сердитых,— потом, помолчав, без связи со сказанным, добавил:

— Вот и пришло время покидать ваш город. Теперь не скоро прилечу сюда. На

«ТУ» перехожу,— он снова опустился на

стул, с которого поднялся, видимо, для того, чтобы поддержать Зину, и кивнул на

свободное место рядом: — Садись.

Она послушно опустилась на стул, все

еще держа под фартуком руки, и смущенно опустила глаза.

— Давай хоть познакомимся,— затворил он после минутного молчания. — Как

тебя зовут? Зина? Хорошее имя. Зина. А

меня — Петя. Запомнишь, штурман Петя.

\\е;;я к И1>ку]ском а ф о ш ц п у никто иначе не называет, и там любой знает Петю

штурмана. Так что. если ксхла-нибудь приедешь и н а ш и края, так и н и ш ппурмана

Петю. В с я к и й покажет. I и найти.

— Ладно,— с ш л а с и л а с ь

.Чина. — Если

только приеду.

— А ты приезжай,—глаза ею гколынулн по ее грули, задержались на ней кахоето мгновение, потом пробежали по красным рукам, которые она сама, юю не

сознавая, зачем-то положила на пол. Перехватив его взгляд, Зина быстро опустила

руки, снова спрятала их под фартук.

— Вообще можно бы остаться здесь

еще на денек, да... — он сделал паузу и

развел руками.

— Как это остаться? — удивилась Зина.

— Ведь вам же лететь надо.

— Надо,— усмехнулся он. — Можно договориться. Но ведь ты не приглашаешь.

— Я? — еще больше удивилась Зина.—

Куда же я вас приглашу?

— Ну, ладно, не бойся,

не останусь.—

Он допил пиво, быстро поднялся, внимательно посмотрел на нее и протянул руку.

16

— До встречи, Зиночка! До скорой

встречи.

Она вытерла руку о фартук и пода.к!

ее вяло, лодочкой. Он скользнул пальцами, ухватил всю ладонь ее, крепко пожал и, не выпуская из своей сильной руки, добавил:

•— В следующий раз прилечу на «ТУ» и

увезу тебя отсюда, — Это была

шутка,

Зина отлично понимала, что штурман Петя шутит, и все-таки ей почему-!^ радостно было слышать эту его шутку, и вообще

радостно было ей от его теплого взгляда

зеленых, со смешинкой глаз, от этого сильного мужского пожатия руки и от того,

что он сегодня, перед самым отлетом, снова пришел сюда, может быть, для того,

чтобы еще раз увидеть ее, узнать ее имя.

А когда он вышел из буфета, Зине вдруг

стало так тоскливо, словно кто-то, очень

близкий, покинул ее.

Когда народ немного схлынул и выдалась свободная минута, Зина подошла к

окну, оперлась локтями о подоконник,

взглянула на буйно разросшуюся траву,

омытую дождем. Взлетная площадка была

пуста. Зина постояла так несколько минут,

потом выпрямилась. Ее взгляд скользнув

по книге жалоб и предложений, что висела на гвоздочке у самого окна, и она

вспомнила, как тетя Варя все старалась

показать прибывшей из треста женщиш

записанную в этой книге поперек лист

крупными буквами благодарность шофера

Доржи. Даже смешно стало, когда припомнилось, как, сидя за крайним столиком,

поставив перед собой две полные кружки

пива, Доржи сочинял эту благодарность.

Сегодня он приедет и Зина, сидя рядом

с ним в кабинке бензовоза, будет разглядывать его. А несколько часов назад ч

во!дух поднялся «ИЛ», на котором улете т

ш т у р м а н Петя, улетел, чтобы, наверное,

никогда больше не возвращаться сюда, хот и и I к.1'.а.|, что вернется. Но кто же это

му поверит?

Вечером, когда Зина ехала вместе с

Д о р ж и в душной кабине бензовоза, 1/по.тпемной запахом бензина, она снова пережинала

события последних двух дней.

«Что это было?—спроси,"<1 себя Зина.

Неужели это пролетело мимо твое с ч а стье?» — И тут же подумала: — «Нет, ттам твое счастье». — И тепло взглянул,1

на Доржи...

Перевод с бурятского

Вен Штеренберга

Инн. ЛУГОВСКОЙ

ПАМЯТЬ СОЛДАТА

1

1И|1.1иц|, «абыться —

и» мо! у забыться,

яяжс и работе...

Мнит, и ышпь

Лмлому солдату

I плит кос снится:

»|111|11.

II

ОКОПЫ.

...п. .< и кровь!

м I. .щ. стучит.

1111 |Г|1МИ\' МОЛОТОМ,

н«мин. ( гучиг —

• уПонн, нысока. ,

| • .. * ,1 усну —

им мичгским холодом

ими «кношт возле виска!

Мйпшпгт тоненько,

• я» му«а и ухо.

И юн (П пин не отличить:

ли зверь,

стальная ли муха —

одинаково могут

с землей разлучить.

Нет, не боюсь

ни врага, ни смерти,

учила нас Русь:

служивый, не трусь!

За солнце, за зелень,

за счастье, поверьте,

за всех ребятишек боюсь!

Пусть сторожат их

ракеты и пушки,

пусть над планетой

всей силой ума.

громче всех бомб

говорит наш Пушкин:

Да здравствует солнце,

да скроется тьма!

Чингис ГОМБОИН

ДУМЫ У КОСТРА

• 1гн> притихла

• III чи I полынью и остро.

I». ., I . I I

I ,...••.и и.1 ШГ.ЛПЮ1 облака

'•> 1 К 1 1 н у п 1 горечь

ммшмм пин. прямо горстью,

• •тин шинкую воду

•

.......

Н

4*Й|у

V

К0(1р.|

Ин ниючп нгмнятно.

'•'» Н 1|Ц-|'1Н1Ц'1

Н1в11.|.|Щ|И||с-1 МОИМ

I

»|-

.41. I I

III I. !

V'

Ц.-1У1

запоздавшие тучки

со мной помолчать у огня

Видно, хочется им

потолкаться у яркого света,

от того и волнуются,

как вскипающее молоко.

Я подбросил в огонь

сухую, как порох, ветку,

Пламя вспыхнуло

и растаяло

легким дымком.

Искры к звездам метнулись,

и осыпались пеплом...

Что-то очень похожее

яростно бьется во мне,

17

как хочу я в полет,

как хочу я, чтоб сердце без устали

пело.

чтоб умело оно

словно степь

на рассвете звенеть.

Что мне надо для этого —

смелость,

талант

иль уменье?

Научи меня, степь.

Ты мудра будто мать —

научи!

Непоседа-кузнечик

на чашке цветка

покачнется в смятенье,

и уже перезвон колокольчиков

песней над степью звучит.

Но сегодня тиха ты.

Ни звука,

ни всплеска,

ни звона.

Эхо за день устало

и не отвечает на зов.

Отдохни, моя степь.

отдохни от работы бессонной,

в эти свежие сумерки

перед грозой.

Я к груди твоей теплой

п р и ж м у с ь горячо и нежно.

Пусть меня наполняют

могучие соки земли

Чтобы сердце мое

было чвонким, как ты,

и безбрежным

чтоб смеялись и плакали люди,

слушая песни мои.

Агинский национальный округ.

Перевел с бурятского А. БАЛАБАЕВ.

В. ЧУЙКОВ,

Маршал Советского Союза,

дважды Герой Советского Союза

(Третья книга записок „От Волги до

Шпрее")

Б

ЛИЗИЛОСЬ утро 1 августа 1944 года. На фоне темного неба

им» ипкч- обозначалась белая полоска — предвестница рассвета. В су1 > | > н и м молчании стояли высокие сосны, тихо и напряженно ждали сигк и л я ГюГщы и командиры, которым выпал? честь первыми перепраишы'Н на тот берег Вислы, широкой и многоводной реки.

И ч! от час предгрозовой тишины я находился на своем наблюда• • н, ком пункте, поглядывая на часы. Стрелки медленно приближались

ц шш'мюм черте. Медленно потому, что все било готово и хотелось почт мац, нрсмя к началу активных действий.

К и к Пило условлено, впереди батальонов пойдут небольшие групнм "И1.ппих разведчиков. В частности, самыми первыми должны были

"• |" п р и м и и.ся разведчики 79-й гвардейской дивизии под командой

м н и м о лейтенанта Виктора Лисицына.

Ои/к'ную, но почетную профессию разведчика Виктор Лисицын

•Опл со »сем вылом молодости.

Много р.ч.э он ходил с друзьями в ночные поиски, захватывал «язы•М* н доГшиал ценные сведения о противнике.

I I » на разведка боем была необычной. Впереди расстилалась водщи пицц,, и вдали серела тонкая полоска левого берега.

Ч к) там, на том берегу реки, какие силы у противника, какую

•Ирсчу он н и м готовит?

Г ш м ч ь и лодки ушли в предрассветную мглу. Лисицын был

нерпой, Рядом с ним находились его верные и проверенные в боях

I 1 I шсдчики достигли берега и перебежками дв-инулись к вражес• 1 | > , м м и г я м . Гитлеровцы открыли губительный огонь из крупноклн|.|\ пулеметов.

П н м п р Л и с и ц ы н одним из первых бросился к вражеским огневым

Д | м о м , | I ц],1м огнем и г р а н а т а м и были уничтожены два немсц- ! ' \ и м ..... .IX р а с ч е т а , и разведчики быстро очистили т р а н ш е ю о:

...... П1К.1

»'

19

— Рубеж взят,— радировали они, продолжая вести наступательный бой.

Так же смело и решительно действовали разведчики под командой

капитана Ивана Яковлевича Дунаева.

Лодки одна за другой отчалили от берега. И когда загремели залпы орудий, Дунаев со своими разведчиками уже вступил на западный

берег. Шквальным огнем они обрушились на гитлеровцев, засевшил

в прибрежных траншеях.

Немцы укрепились на дамбе, но, благодаря искусному маневру, разведчики без потерь прорвали вражескую оборону и мощным натиском

смяли гитлеровцев. Офицер-коммунист Иван Яковлевич Дунаев ни на

минуту не терял управления боем и своим л и ч н ы м примером бесстрашия и мужества воодушевлял гвардейцев.

Вслед за разведчиками, а на отдельных у ч а с т к а х вместе с ними, начали переправу и стрелковые батальоны.

Вот как действовал 7 батальон 217-го гвардейского полка под

командой капитана Цитовского.

— Об опасности в бою гвардейцы не думают. У нас у всех одна

мысль — победить врага,— говорил комбат Цитовский, обращаясь к

бойцам-гвардейцам своего батальона.— Помните, переправа будет нелегкой, но главное впере.ш. Выйдя на западный берег, нужно сломит 1 .

сопротивление врага и неудержимо продвигаться вперед. В бою ра;;

няться только по персдопым.

6 часов у т р а . Н а ч а л и с ь а р т и л л е р и й с к а я подготовка. Разведыва

тельные батальоны приступили к форсированию реки. Используя легкие табельные средства, специальные и рыбачьи лодки, они стреми

тельно пересекли р е к у и, не останавливаясь, врывались в первые т р а п

шеи п р о т и в н и к а .

Немецкие наблюдатели заметили гвардейцев первого батальон I

79-й дивизии, только тогда, когда капитан Цитовский со своими бои

нами переходил иброд последний рукав реки.

Ра.чрьжы м и н и огонь вражеских пулеметов не могли остановит',

натиска с о в е т с к и х поемов.

Ь а г а л ь о н Цнпжгкого, преодолевая перебежками песчаную отмель,

почти в п л о т н у ю подошел к вражеским позициям. В это время из-за не

большого, поросшего лозняком пригорка неожиданно застрочил вра

жеский к р у п н о к а л и б е р н ы й пулемет. Цитовский резко изменил н а п р а и

ление, подобрался со с и н и м и бойцами к пригорку с фланга и первым

бросил гранату, за пен л р у | у ю . Немецкий пулеметчик замолчал. Вое

пользовавшись э т и м , к о м а н д и р ы рот (и взводов ворвались со своими

бойцами во вражеские т р а н ш е й и, ныГши из них гитлеровцев, ни м,ину

ты не задерживаясь, стали п р о ч т и ап.ея дальше. '

Горячий бой з а в я з а л с я \ о к р а и н ы деревни Малый Магнуш. Пре

следуя противника, батальон Цитопского первым ворвался в населен

ный пункт и водрузил на одном н •. юмон к р а с н ы й флаг.

Гитлеровцы перешли з к о ш р а т а н у . Но ничто не смогло ослабни,

высокого наступательного п о р ы в а г в а р д е й ц е в . Как только немцы ст :

ли приближаться к только что ' . а н я т о м у батальоном рубежу, комсом«

лец-пулеметчик Горюнов, в ы д ш ш у м п ш п » вперед, стал в упор расстре1

ливать их. Немецкие цепи з а л е г л и . По вскоре последовала нова ;,

к о н т р а т а к а . Когда немцы п о д о ш л и совсем близко, навстречу им пол

ня,:иеь гвардейцы.

В следующую к о н т р а т а к у н е м ц ы Просили танки, но н это и м

ке помогло.

Гвардии к а п и т а н Цитовскнн своевременно принял нужные меры

В самые трудные минуты боя он не терял Н|Итей умного расчета в ъ:

равлешш батальоном. Еще з а р а н е е в ы д в и н у л на танкоопасном напр;)!'.

20

ц н и ц бронебойщиков и, как только танки подошли к нашим позициям,

йринебонщики метким огнем подожгли лве вражеских машины. ОсШЛ1.Н1.К' повернули вспять.

Восемнадцать бойцов и офицеров батальона, отличившихся в этом

<1<и<>, били награждены мною орденами Красного Знамени. Капитан

I фим Григорьевич Цитовскпй был представлен к з в а н и ю Героя Совет( I - I I и Союза.

Не менее отважно действовали при форсировании Вислы саперы

АЛ и шардейской дивизии! Вот как о них рассказывает работник штаГ>а лппщип майор Алексей Ераксин.

- Столбы дыма и земли подымались в лесу от вражеских бомб.

(шинам иногда приходилось ложиться на землю, спасаясь ог

МКОЛКОВ.

На войне не у тещи в гостях. А все-таки доберемся до берега

N переправу построим! — крикнул сквозь грохот младший сержант

М и х и и л Беленков.

Он всегда находился впереди своих бойцов, шел во главе взвода,

иодЛллривая друзей веселым словом ,и смелыми действиями.

М и х а и л Беленков в армии с н а ч а л а войны. За свою удаль и оти я ж и у ю работу в саперной роте был награжден медалью «За отваI V » На фронте вступил в партию, вырос политически и теперь, по рекомендации командира роты, н а з н а ч е н парторгом.

Йот |П берег реки. Взводу предстояло построить причалы на обоих

Фермах, сделать настилы л навести мост через одну старицу. Вра*«"'кио минометы и орудия густо клали мины и снаряды на берегу,

МРШИЧ работе. Но где было трудно, туда и шел Беленков.

Мерным за установку сваи взялся Беленков. Он быстро разделся

и н ы р н у л в воду. Свая была установлена за несколько минут, за ней

ишрии, третья... Потом началась укладка настилов.

Быстрее, ребята, работайте! — подбадривал Беленков.— Мы с

«ими задерживаем подразделение, которое срочно нужно переправить

не шт Гкфег.

II бойцы работали с удвоенной энергией, стараясь как можно

пмпрее закончить постройку переправы. Если на забивку сваи даже

при ускоренных темпах требовалось тридцать минут, то сейчас саперы

рр эйГитали в двадцать.

Командир взвода объязш «перекур». Пока бойцы свертывали циVI и. Ьеленков начал ч и т а т ь сводку Созинформбюро.

Красная Армия уже на подступах к Восточной Пруссии, уже

йрмйлнж.ются к логову раненого фашистского зверя,— говорил Беленной

Нот разобьем немца, тогда и «перекур» побольше устроим,

и ( м Н ч п г курить долго некогда...

II снова закипела горячая работа.

К о м а н д и р роты отзывался о своем парторге т а к :

Парторг Беленков — моя опора и мой первый помощник в раз1«| "нмши всех боевых зада 1 '.. Где Беленков с к о м м у н и с т а м и , там нац«1'1П1К(1 успех обеспечен.

К нсчеру, когда переправа была готова, к о м а н д и р роты подвел

ИНН р п Г н м ы . Он отметил отличившихся с а п е р о в Среди них был сам

<ш|'М1р| п другие коммунисты, показавшие п р и м е р мужества и само• •»|ц |.,мм11юсти. А в это время Беленков \ ж е в ы т е к а л «Боевой листок»,

(МИЧиписнный отличной работе саперов.

(нмгчательные образцы отваги, высокого воинского мастерства

N 1ЦП «ни югорского таланта показал в этот день молодой офицер 217-го

««мм шардпи младший лейтенант А н а т о л и й Баяндин. Накануне он

• и I и |Г|р:щ комсоргом батальона.

О й т и л ы ж у была поставлена з а д а ч а первым форсировать в а ж н ы й

21

водный рубеж. Баяндин пони-мал, что от храбрости и умелых действий

каждого бойца во многом зависит успешный исход боевой операции

Перед самым форсированием рещ он посоветовался с командиром

и собрал комсомольцев батальона.

— На нас возложена

ответственная

боевая задача,— говорил

он. — Комсомольцы должны первыми высадиться на левый берег и увлечь за собой всю молодежь. Не о смерти будем думать, товарищи,

а о победе. Помните, гвардейцам назад пути нет!

На левом берегу гвардии младщий лейтенант Анатолий Баяндин

одним из первых ворвался в расположение немецкой обороны. Гвардейцы забрасывали вражеские траншеи гранатами, в упор разили

гитлеровцев из в,интовок, автоматов, пулеметов. Комсомолец-пулеметчик Горюнов уничтожил в этой схватке 16 гитлеровцев. Баяндин немедленно передал о его подвиге по цепи. Вскоре весь батальон узнал

о героизме отважного пулеметчика.

Баяндин знал свое место в бою - он был всегда там, где создавалась налболее трудная обстановка. Когда немцы перешли в контр

атаку, он был у пулеметчиков. Там он организовал выпуск боевых

листков, в которых сообщалось о подвигах героев. Двадцать молодых

гвардейцев вступили после этого боя в ряды комсомола. Восемнадцать процентов комсомольцев батальона были представлены к правительственным наградам.

Во второй половши' д н я п р о т и в н и к , оправившись от внезапно

го удара, перешел в контратаки и бросил против нас авиацию, но к

этому времени дивизии порно;о эшелона были уже на той сторож-.

Развернулись жестокие- бои за плацдарм.

Нет такой силы, которая могла бы остановить гвардейцев, когда

они наступали. Зде< ь, на Вне.шнеком плацдарме, они показали бога

тырскую храбрость и силу. Гн.чрдии сержант Ваган Багиров со своим

боевым д р у г о м п'.чрдци красноармейцем Тимофеем Ляшенко одним

из первых органи.кж.чл лодочную переправу. Он уже успел сделать три

рейса, когла ираже-ские самолеты, непрерывно висевшие над рекой,

повредили лодку Пулеметной очередью был прошит борт, вода устремилась и лодку, гро.чя чатоиить ее. Ба<гиров был ранен в правую руку,

Ляшенко

и с п и н у . По гвардейцы и тут не растерялись. Заранее приготовленными к о л ы ш к а м и н паклен они заделали пробоины, и лодка

продолжала спой путь. Багирои мог грести только левой рукой, но ои

продолжал в ы п о л н и т ь гной в о и н с к и й долг и обеспечил переправу оче

редной группы бойцом

Воины всех род(ж о р у ж и я показывали образцы умения и отваги,

особенно артиллеристы. Командир изиода у п р а в л е н и я лейтенант Марков вместе со своими ра ш е д ч и к а м и - а р т и л л е р н с т а м и гвардии сержан

том Глухим и гвардии к р а с н о а р м е й ц а м и Михайловым, Ковалевым

и Лежскиным п е р е п р а в и л с я па противоположный берег одновременн о

с пехотой. Под у р а г а н н ы м <л нем он четко корректировал огонь своих

орудий. Вскоре немецкий склад с горючим и боеприпасам^ взлете.'!

на воздух.

В итоге боев за день 1 а т л е т а бьи з а х в а ч е н плацдарм до 10 кл

лометров по фронту и 3—5 километров н глубину.

2-го и 3-го августа ч а с т и а р м и и продолжали расширять плацдарм

в ширину и в глуб.ину, перепраи/.г." » жпк-!\а и средства усиления.

Командирам корпусов сыло п р и к а з а н о подготовить себе команд

чью пункты на западном берегу Вислы.

Три дивизии резерва а р м и и оставались н а восточном берегу.

За первые дза дня боя из плацдарме сухопутные войска про

тнвника особого сопротивления ье оказывали, зато его авиация непрерывно атаковала наши переправляющиеся войска и переправочные

22

дедина Пользуясь скрытыми лесными подходами к реке, самолеты

н р т ш ш и к а звеньями и поодиночке на бреющем полете подходили

и переправам и сбрасывали кассеты мелких бомб (солдаты называли

ИИ « л я г у ш к а м и » ) на скопления людей, машин и лодок. Потери в лодй й к и катерах в первые дни доходили до 60 — 70 процентов, но лодьн Гил-тро восстанавливали и снова спускали на воду.

Один зенитный армейский полк, прикрывающий наши войска на

фронте до 25 километров, не мог справиться с авиацией, пока не по«1НИЛН зенитная польская дивизия. Но этих средств было очень мало:

фронт расширялся. Наша истребительная авиация была занята под

пириииой и не могла уделить нам внимания. Кроме того, у авиатором ощущался недостаток бензина. На войне никогда не бывает всего

и ноетатке, особенно в конце операции, поэтому приходилось мириться

• 1 Н К И М положением. Наши пехотинцы умели быстро зарываться в землю Т л к и с трудности нам были по плечу. Сложнее было решать дру•п. «опросы.

Я ужо упоминал, что армию все время нацеливали на север, ожи«йи отгула активных действий противника. Поэтому три дивизии армии опивались на восточном берегу В,ислы на прежних позициях, поутис фронтом на север.

В самый разгар боев на плацдарме, 3-го августа армия получает

н I командующего фронтом. Привожу этот приказ полностью:

с||ц фронте Венгров — С т а н и с л а в (иск Волошин) действуют четыре

дивизии: т а н к о в а я д и в и з и я «СС» «Викинг», танковая дивизия

голова», !9 т а н к о в а я дивизия и в районе восточнее и югон н н м - е П р а г и — д и в и з и я « Г е р м а н Геринг».

11г .исключена возможность попытки танковых дивизий противницу (форкаться в южном направлении. При этом наиболее вероятным

ш и н н о м прорыва следует с ч и т а т ь Калушип. Минск —- Мазовецкий.

47 л р м и я всеми с и л а м и наступает с рубежа: Тщебука, Виснев,

У и ш у и , .Чалесье в северном направлении.

Ч танковая армия д в у м я танковыми корпусами ведет бой на руг Окупев — Мендзылесье и одним танковым корпусом занимает

ш| 1 ' и л . щ м и п — Марки - Осеув — Волошин.

И целях у в е л и ч е н и я глубины боевых порядков 47 а р м и и

К о м а н д у ю щ е м у 8-й гвардейской армии выдвинуть один стрелкок о р п у с (три стрелков] 1С ДИЦ.13НИ) у с и л е н н ы й не менее как тремя

<фМ1й'1)(Ми (>-й артиллерийской длвизии с задачей — к утру 4.8.44 г.

«4Н / н п н п п я м н занять для обороны рубеж: Турки, Осецк и одну

• м ш и » (Иметь во втором эшелоне корпуса в районе Пилява».

И о л у ш н этот п р и к а з , я о к а з а л с я поставленным в очень щепетильиояожеиие. С одной с т о р о н ы , н у ж н о было развивать н а с т х п л е н и е

•«полном берегу Вислы н расширять плацдарм, где уже были втя• м и Гюи шесть стрелковых давизпи, с другой

п р и к а з ко^!фронта

"1ИШЛ п о в е р н у т ь на север три д и в и з и и , посадить их в оборону

и Ш -И) им. от переправ. Эюг 1'риказ обосснливал а р м и ю на захиа.и|.м 11ланда|)ме и обрекал ее снова па п а с с и в н о с т ь . Неужели коман|, м р , ' .• ! ;Ч!!(Т(.', :.• ) ^:аь^(. бы. '1С) НО ! , ( ) Н Я Т Н О . ЧТО фОрСИрОВЗНИе

и> ч ы , 1 | | М 1 а г и р а с ш и р е н и е п л а ц д а р м а угрожает п р о т и в н и к у более

щ а м и и о е м е д с т п и я м и , чем позиция трех арм ; ий восточнее Вислы. Мог

| | | И 1 | И ! М М 1 К , п о т е р я в ш и й за эту одну операцию Белоруссию, поло»ищ П о л ь ш и н понеся большие потере, думать о каком-то к о н т р у д а р е

1

и< ИИ' Не мо| потому, что не только левое крыло 1-го Белорусского

•4»|*«|Ц||| ми н м р а н о с крыло 1-го Украинского фронта вышли на В н с л \ .

' ' И 1 \ ' 1й Пы.ч з а х в а ч е н ужо Сандомирский п л а ц д а р м . Каждый шаг н а -

&

23