Автор: Мельвиль А.Ю. Разлогов К.Э.

Теги: философия политика искусство искусствоведение культурология контркультура издательство искусство

Год: 1981

Текст

АЮМельвиль, КЭ.Разлогов

контркультура

»новый«

консерватизм

МОСКВА ИСКУССТВО 1981

М48

Рецензент доктор философских наук В. П. Шестаков

Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э.

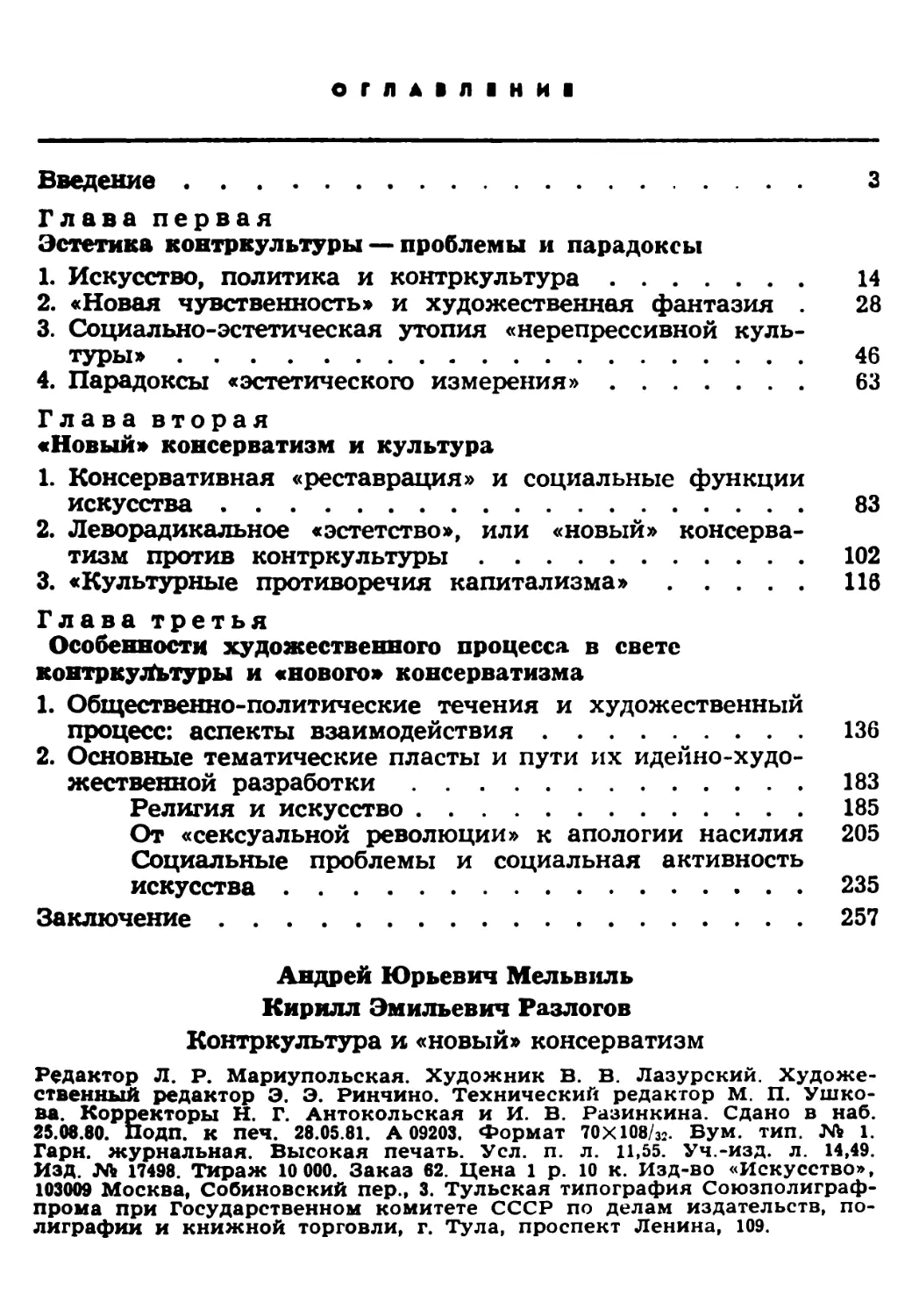

М48 Контркультура и «новый» консерватизм.— М.:

Искусство, 1981.—264 с.

Книга посвящена исследованию специфики воплощения в

западной культуре, искусстве, искусствознании и эстетике

идейных противоречий современного капитализма. Авторы

вскрывают противоречивость буржуазной культурологической

концепции, рассматривающей 70-е годы как период перехода от

контркультуры к «новому» консерватизму, и показывают, что

в основе культурно-художественного процесса на Западе лежит

взаимодействие историко-культурных и эстетических факторов

с динамикой общественно-политической борьбы, ход которой

определяет неуклонное расширение масштабов революционно-

демократического, антиимпериалистического движения.

10506-155 БВК 87.8 + 71

М 12-80 0302020300 7 + 37И

025(01)-81

© Издательство «Искусство», 1981 г.

Введение

Наша книга посвящена критическому анализу различных,

нередко взаимоисключающих представлений о роли искусства

в общественной жизни, получивших широкое распространение в

современной западной философии, эстетике, теории культуры.

Не будет преувеличением сказать, что в противоречивой

эволюции художественной культуры и философско- эстетической

мысли Запада этот период ознаменовал достижение нового

качественного рубежа. С одной стороны, он оказался отмеченным

глубоким кризисом традиционной буржуазно-академической

эстетики и явной политизацией, внесением гораздо более глубокого,

чем это было прежде, общественно-политического содержания

в искусство и эстетическое сезлание Запада. С другой стороны,

и в самой структуре буржуазного сознания в это время

происходит определенная перестройка: общие проблемы культуры,

искусства и эстетики, до той поры относившиеся

преимущественно к компетенции специальных- дисциплин, вышли, как

будто бы неожиданно, на первый план политической теории.

Более того, художественно-эстетическая проблематика

предстала в качестве средоточия размышлений западных авторов о

судьбах человека и общества, о политике и социальных

преобразованиях.

Эти перекрещивающиеся тенденции — политизация

искусства и эстетики и специфическая эстетизация

общественно-политической мысли — в совокупности определили происшедшие

сдвиги в системе современного буржуазного философского и

социального знания. Если для классической буржуазной

философии сосуществование эстетики вместе и наряду с иными

компонентами знания являлось, скорее, правилом (исключение

составляет, быть может, только шеллингианство,

абсолютизирующее статус эстетики в философской системе), то в настоящее

время для множества направлений новейшей буржуазной фи-

3

лософской и общественно-политической мысли характерна иная

закономерность — проникновение категорий, методик и проблем

культуры, искусства и эстетики в социологию, этику, теорию

познания, философскую антропологию, политическую теорию.

Хотя некоторые признаки такого рода «сращивания» эстетики

и иных отраслей философского знания обнаруживаются уже в

феноменологии и в еще большей степени в экзистенциализме, в

полную меру настоящая тенденция проявилась с 60-х годов,

когда, по справедливому замечанию К. М. Долгова, «сфера

искусства и культуры превратилась в своеобразный источник

«свежих» идей, откуда буржуазные идеологи (и правые и

левые, и либералы и реакционеры) стремятся извлекать «модели»

социального преобразования» !.

Эти и другие новые явления в развитии современного

буржуазного сознания представили красноречивые свидетельства

дискредитации традиционных культурно-художественных и

социально-политических идей, прежде доминировавших в

западной мысли, и отразили настойчивые, хотя в конечном счете и

безуспешные, поиски выхода из сложившейся тупиковой

общественной и духовной ситуации Запада, обусловленной

углублением и развертыванием все новых и новых противоречий

империализма.

Отсюда следует необходимость в полной мере учитывать

характер резко обострившейся идеологической борьбы на

международной арене. В отчетном докладе Центрального Комитета

КПСС XXVI съезду партии тов. Л. И. Брежнев подчеркнул, что

«возросла активность пропагандистских средств классового

противника, усилились его попытки оказывать разлагающее

воздействие на сознание советских людей» 2. Важное место в

идеологической стратегии буржуазии занимает извращенное

истолкование роли искусства в общественной жизни. В описываемых

нами новейших социальных и культурно-художественных тенден-

1 Долгов К. Кризис буржуазного философско-эстетическо-

го сознания.— В кн.: Борьба идей в эстетике. М., 1974, с. 127.

2 «Правда», 1981, 24 февр.

4

циях развития Запада отразился не только кризис старого мира

и его духовной культуры, но получила специфическое

преломление и некоторая новая реальность. Речь в первую очередь

идет о той объективной закономерности всеобщего исторического

и духовного развития человечества, которую В. И. Ленин

определял как «возвышение потребностей» широких трудящихся

масс 1 и которая в наше время стала влиятельнейшим фактором

общественной жизни.

Как справедливо пишет в этой связи Э. Я. Баталов,

«революционизирующая роль политических и культурных потребностей

возрастает в условиях относительного удовлетворения

«первичных» экономических потребностей... «Сытость», таким образом,

не делает пролетария более счастливым, ибо существование его

продолжает оставаться, как и прежде, необеспеченным — с той

лишь разницей, что эта необеспеченность проявляется теперь не

столько в непосредственном физическом, сколько в

политическом и эстетическом голоде» 2.

Одним из характерных выражений этой закономерности

явилось то обстоятельство, что рост социального недовольства

широких слоев населения современного буржуазного общества,

продолжающаяся радикализация и общее полевение

общественного сознания, поиск, подчас мучительно сложный, социальных

альтернатив — все это сегодня на Западе вызывается все в

большей степени действием не только экономических факторов, но

также факторов политических, социально-культурных,

духовных. Куда более широкий комплекс негативных явлений

западной общественной жизни подвергается критической переоценке,

становится объектом радикальной социальной критики. В этих

условиях особенно велика роль искусства, культуры,

вскрывающих и разоблачающих эти явления и предлагающих

социальному субъекту исторического действия новые, более высокие

критерии истины и красоты, возвышающие его до качественно

новых ступеней социальной и культурно-художественной дея-

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 101—102.

2 Баталов Э. Я. Философия бунта. М., 1973, с. 115—116.

5

тельности, на которых получает более разностороннее раскрытие

его нравственный, эстетический, духовный потенциал.

Одно из наиболее ярких и характерных воплощений

указанная закономерность возвышения человеческих потребностей

обрела в таком важном и значительном событии в жизни

западного общества, каким явилось движение протеста 60-х — начала

70-х годов, громко заявившее о себе не только в сфере

политики, но и в культуре, искусстве, эстетике. Весьма показательно,

что леворадикальный протест, охвативший в этот период

большинство развитых капиталистических стран Запада, возник в

обстановке относительного экономического подъема, когда, если

следовать логике буржуазно-апологетического мышления,

повсеместно должно было бы царить «счастливое сознание».

Протест вызвали в значительной мере иные —

неэкономические— причины. Как справедливо отмечает М. И. Новинская,

«предпосылкой социально-политических кризисов 60-х годов

явилась не та или иная преходящая экономическая

конъюнктура, но возрастающая нетерпимость масс к институтам и

нормам современного капиталистического общества» *.

В немалой степени в самом возникновении социального

протеста 60-х годов получила воплощение объективная

закономерность расширения социальной базы политического протеста

против всех форм капиталистической эксплуатации и

угнетения. Наряду с расширением классовых битв пролетариата

большое значение тцэиобрело увеличение общественно-политической

и культурной оппозиции власти капитала, связанное с ростом

критических настроений среди широкой непролетарской массы

населения. Радикализация и сдвиг влево в

общественно-политической и культурной жизни буржуазного мира выразились в

зарождении нового очага протеста, расположенного там, откуда

охранительная идеология и буржуазная культура прежде

черпали свои верные кадры. Зерно «измены» произросло в самой

идеологической и культурно-духовной сердцевине буржуазного

1 Новинская М. И. Исторические традиции и

леворадикальное сознание.— «Вопр. филос», 1975, № 5, с. 95.

6

общества. Несмотря на определенную двойственность, обуслой-

ленную мелкобуржуазным происхождением возникшей «новой

оппозиции», несмотря на ее достаточно противоречивый

политический и идеологический характер, в целом эти

непролетарские силы протеста выступили с антиимпериалистической

программой, что явилось показателем дальнейшего углубления

общего кризиса капиталистической системы.

Согласно принципиальным марксистским оценкам,

леворадикальный протест 60-х — начала 70-х годов явился одной из

специфических форм приобщения новых социальных слоев —

прежде всего молодежи и интеллигенции — к всемирному

революционно-освободительному движению К Теория и практика

современного левого радикализма получила глубокое освещение

в работах советских и зарубежных марксистских

исследователей2. Вместе с тем было показано, что, как сила, действующая

в отрыве, а порой и в оппозиции другим левым силам и рабочему

движению в странах капитала, социальный протест молодежи

и интеллигенции Запада оказался подверженным многим

слабостям и порокам, которые в конечном счете и объясняют его

постепенный спад в 70-х годах.

С начала 70-х годов в западной общественно-политической

мысли прочно укоренилось мнение о том, что по сравнению с

60-ми годами, ознаменовавшимися распространением

леворадикальной идеологии и подъемом движений социального протеста

в развитых странах капитализма, новое десятилетие стало

периодом своего рода «реставрации», усиления консервативных,

1 См.: Пономарев Б. Актуальные проблемы теории

мирового революционного процесса.— «Коммунист», 1971, № 15, с. 51.

2 См.: Баталов Э. Я. «Новые левые» и Герберт Маркузе.

М., 1970; Баталов Э. Я. Философия бунта; Лейбин В. М.

Философия социального критицизма в США. М., 1976;

Новинская М. И. Студенчество США. М., 1977; Салычев С. «Новые

левые»: с кем и против кого. М., 1972; Ю л и н а Н. С.

Буржуазные идеологические течения в США. М., 1971; а также: Кепе-

ц и Б. Идеология «новых левых». М., 1977; У о д д и с Дж..

«Новые» теории революции. М., 1975; Штейгервальд Р.

«Третий путь» Герберта Маркузе. М., 1971, и др.

7

апологетических настроений в общественном мнении, идеологий,

культуре и искусстве Запада. Буржуазные идеологи выдвинули

тезис о том, что циклическое развитие мировой политической и

культурно-идеологической жизни, вызвавшее «левый крен» в

прошлом десятилетии, привело к его соответствующей

«правой» корректировке в 70-х годах.

Если проблемы левого радикализма были достаточно широко

освещены в нашей критической литературе, то этого никак

нельзя сказать о феномене «нового» консерватизма К Между

тем это направление общественно-политической мысли, на наш

взгляд, свидетельствует о поисках путей контрнаступления на

антибуржуазные движения в капиталистических странах, на

социалистическую идеологию. Эти тенденции были специально

отмечены и в Постановлении ЦК КПСС по вопросам политико-

воспитательной работы, и в документах XXVI съезда КПСС.

В свете требований этих важнейших партийных документов

анализ «нового» консерватизма позволяет выявить не только

магистральные линии эволюции буржуазного сознания, но и

некоторые существенные и ранее скрытые черты левого

радикализма, в частности — взглянуть под новым углом зрения на так

называемую контркультуру.

Не будет преувеличением сказать, что феномен

контркультуры явился едва ли не самым ярким выражением

леворадикального мироощущения и протеста 60-х годов. Сам этот

термин вошел в философский и эстетический лексикон как

обозначение совокупности идеалов и представлений различных

течений движения протеста и основывающегося на них типа

политического и художественного сознания и практического по-

1 См.: Вульф В. Я., Александрова О. А. «Новый

консерватизм» и молодежное сознание.— «Рабочий класс и

современный мир», 1975, № 3; 3 а м о ш к и н Ю. А., М е л ь в и л ь А. Ю.

Между неолиберализмом и неоконсерватизмом.— «Вопр. филос»,

1976, № 11; Мельвиль А. Ю. Идеология американского

неоконсерватизма.— «США — экономика, политика, идеология»,

1978, № 11; Мельвиль А. Ю. Социальная философия

современного американского консерватизма. М., 1980.

8

ведения. Одно из главных требований контркультуры —

демократизация и гуманизация общественной жизни, культуры и

искусства Запада.

В некоторых критических работах существует тенденция к

«зауженному» истолкованию понятия контркультуры, оценке ее

всего лишь как «наркотически-мистического крыла» некой

общей «субкультуры протеста», причем «крыла», находящегося

«под преобладающим влиянием мелкобуржуазного сознания» 1.

Указанный «слой», безусловно, присутствует в контркультуре,

однако исчерпывать им все это сложное и противоречивое

явление было бы, как представляется, методологически

неоправданным. Контркультура существует в качестве комплексного

социокультурного явления, охватывающего не только

идеологизированные и стихийно-непосредственные формы критического,

оппозиционного сознания, но и сферу практических

взаимоотношений, культурных установлений, художественного

творчества. Кроме того, сам термин «контркультура» используется в

научном обиходе в широком значении, которое, на наш взгляд,

более соответствует действительности2.

С этой точки зрения контркультура предполагает:

«— формирование новых отношений между людьми;

— формирование и принятие новых ценностей, выработку

1 См., например: Давыдов Ю. Н. Контркультура и кризис

социализации молодежи в условиях «общества потребления».—

«Социологические исследования», 1977, № 3, с. 78.

2 См.: Вульф В. «Контркультура» бунтующего поколения

США.— «Театр», 1972, № 10; К у ч м а е в а И. К. Актуальные

проблемы культуры и идеологическая борьба. М., 1976; Me л fa-

вил ь А. Ю. «Контркультура», ее эволюция и ее современные

критики на Западе. — «Вопр. филос», 1974, № 8; Молчанов В.

Pro и contra «контркультуры».— «Вопр. лит.», 1972, № 11;

Мяло К. Г. Проблемы романтического сознания в молодежной

«контркультуре» 60-х годов.— В кн.: Культура и идеологическая

борьба. М., 1979; а также: Боноски В. Две культуры. М., 1978;

Василев Г. Без демаркационной линии. М., 1976; Конак-

чиева М. Илюзиите на младежката «контркултура». София,

1978, и др.

9

новых социальных норм, принципов, идеалов, эстетических и

этических критериев;

— воспитание нового типа личности с новыми формами ее

сознания и действия» '. Все перечисленные моменты отражают

сознание гораздо более широких социальных групп, нежели

мелкая буржуазия, и, конечно же, шире увлеченности

некоторой части западной молодежи и интеллигенции наркотиками и

«новым» мистицизмом, обозначившейся на рубеже 70-х годов.

И контркультура и возникший на Западе в качестве реакции

на нее «новый» консерватизм могут рассматриваться с

различных углов зрения. В частности, советские философы, эстетики и

искусствоведы многое сделали для критического анализа

отдельных важных аспектов художественно-эстетического

компонента контркультуры2. Между тем, как мы уже говорили,

культурно-эстетическая проблематика «нового» консерватизма

остается практически еще не изученной.

В нашей книге мы попытались совместить комплексный

подход к исследованию взаимодействия политических и

эстетических аспектов* контркультуры и «нового» консерватизма с

рассмотрением специфики их преломления в художественном

процессе, развивающемся в странах капиталистического Запада (и

прежде всего США) в 60—70-х годах. К комплексному подходу

к анализу явлений современной культуры, в частности обост-

1 Замошкин Ю. А., М о т р о ш и л о в а Н. В. Некоторые

современные тенденции в развитии сознания американских

«новых левых».— В кн.: Исторический материализм как теория

социального познания и деятельности. М., 1972, с. 298.

2 См.: Арсланов В. Эстетика бунта.—В кн.: Теории,

школы, концепции (критические анализы). Художественный текст и

контекст реальности. М., 1977; Балашова Т. Ответственность

культуры и нигилизм «левого» действия.— «Нов. мир», 1971,

№ Ю; Беликове кий С. «Левый бунт» и культура.—В кн.:

Идеологическая борьба и современная культура. М., 1972;

Давыдов Ю. Эстетика нигилизма (Искусство и «новые левые»).

М., 1975; Мулярчик А. Смена литературных эпох.—«Вопр.

лит.», 1976, JSfe 7; Феофанов О. Музыка молодежного бунта.—

«США — экономика, политика, идеология», 1975, № 7, и др.

Ю

рения кризиса культуры буржуазной, нас обязывает

Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической,

политико-носпитательной работы».

В этом контексте особую актуальность приобретает

разработка на современном материале западной общественной и

художественно-эстетической мысли идеи враждебности капитализма

искусству и поэзии, как известно, сформулированной К.

Марксом в «Теории прибавочной стоимости» 1. «Искусство всегда так

или иначе участвовало в межклассовой и внутриклассовой

идейной борьбе. Нередко оно играло в ней существенную, а подчас

и первостепенную роль. Однако никогда еще его участие в

социально-классовых конфликтах не достигало таких масштабов,

как в последние десятилетия»2,— справедливо отмечает

О. А. Макаров. Продолжая начатую марксистскими

исследователями линию анализа, мы стремились показать на конкретном

материале контркультуры и «нового» консерватизма действие

общей закономерности выдвижения проблематики искусства и

культуры на передний план современной борьбы идей, ее

наполнение социальным и политическим содержанием.

Далеко не случайно то обстоятельство, что движения

социального протеста уже в 60-х годах активно использовали в

политической практике непосредственную наглядность и

эмоциональную убедительность радикальных

культурно-эстетических лозунгов и программ. Как мы постараемся показать далее,

эволюция эстетических позиций левого радикализма в 70-х

годах была непосредственно связана и обусловлена

общественно-политической динамикой движения протеста и

метаморфозами леворадикальной идеологии. Нужно также сказать, что и

многие последовательные защитники буржуазного

мироустройства и в 60-х и в 70-х годах были вынуждены уделить особое

1 См.: Маркс К, Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 280. См.

также: Овсянников М. Ф. Капитализм и художественное

творчество.—В кн.: Эстетика, искусство, человек. М., 1977.

2 Макаров О. А. Искусство в современной идеологической

борьбе. М., 1975, с. 3.

11

внимание проблемам культуры и искусства в контексте

современной идейно-политической борьбы.

Идейно-художественное развитие Запада в 60—70-х годах со

всей очевидностью обнаружило недостаточность «подрыва»

господства буржуазии на собственном плацдарме искусства,

изолированного от общественной борьбы. В теоретических

воззрениях и художественной практике последних десятилетий

причудливо отразились противоречивые искания, творческие

победы и поражения западной интеллигенции. В них

сфокусировалась и непоследовательность понимания роли искусства в

общественной жизни, подмена диалектического подхода

крайними решениями, то абсолютизирующими социальный и

политический активизм искусства, то подчиняющими его жесткой

функциональной субординации — религии, морали или познанию

как таковым.

Между тем, как известно, марксистско-ленинская наука

рассматривает искусство как специфический способ духовного

освоения действительности, а художественную деятельность —

как активный фактор социальной борьбы и идейного,

нравственного и эстетического воспитания личности. Ленинский

принцип партийности искусства представляет собой высшую форму

социальной действенности художественного творчества,

раскрывающейся в методе социалистического реализма. По словам

А. Г. Егорова, «именно марксизм-ленинизм, применив

материалистическую диалектику к познанию эстетических явлений,

раскрывает величайшую силу духовного воздействия искусства на

людей, рассматривая его как форму могучего, всесильного

человеческого познания и революционного действия» К Искусство

как составной элемент революционного действия, новое

социалистическое искусство как важный компонент

коммунистического строительства — таков реальный итог

марксистско-ленинского понимания роли искусства в обществе.

Именно марксистский критический анализ динамики борьбы

идейно-художественных тенденций в рамках комплексных фе-

1 Е г о р о в А. Г. Проблемы эстетики. М., 1977, с. 15—16.

12

номенов контркультуры и «нового» консерватизма, на наш

взгляд, и позволяет противопоставить буржуазной теории

политического и культурно-эстетического «цикла» диалектическое

понимание закономерностей последовательного углубления

духовного кризиса буржуазного общества, его культуры и

искусства, а также выявить существенные черты эволюции

современной западной эстетической и общественно-политической

мысли, в частности — в предлагаемых ею решениях вопроса о роли

искусства в общественной жизни.

Своеобразие предпринимаемого нами исследования состоит в

попытке подвергнуть изучению не столько имманентное

развитие науки о прекрасном, сколько способы функционирования

искусства в обществе и системы его истолкования, получившие

распространение на Западе в 60—70-х годах. Свою главную

задачу мы видели в том, чтобы упрощенному и

схематизированному пониманию якобы «циклического» характера эволюции

современного художественного и общественно-политического

процесса на Западе в форме механического чередования

периодов контркультуры и «нового» консерватизма противопоставить

конкретный анализ борьбы прогрессивных и демократических

элементов против господствующей буржуазной культуры.

Еще в 1913 году В. И. Ленин писал: «В каждой национальной

культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической

и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть

трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой

неизбежно порождают идеологию демократическую и

социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а

в большинстве случаев еще черносотенная и клерикальная) —

притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей

культуры» х. Только ленинская теория двух культур позволяет

выявить реальную роль искусства в общественной жизни

современного Запада.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 120—121.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Эстетика контркультуры — проблемы и парадоксы

1. Искусство, политика и контркультура

Английский эстетик Гордон Грэхэм заметил недавно, что

«мнение, согласно которому искусство должно быть

политическим или даже всякое истинное искусство обязано быть

политическим, вряд ли покажется нам таким уж необычным»1.

Действительно, как мы уже говорили, сложным и органическим

взаимодействием общественных и культурно-художественных

тенденций в развитии современного мира объясняется, в

частности, то обстоятельство, что для уяснения проблем искусства

и эстетики оказывается обязательным выход в гораздо более

широкий культурно-политический контекст. Нужно сказать, что

объективно присущее современности изменение ракурса

художественного восприятия, расширение общественного и

политического горизонта видения явлений искусства приводит к острой

постановке вопросов, проблем, связанных с определением

адекватного синтеза политических и художественных явлений и

ведущих к неизбежному переосмыслению традиционных

буржуазных представлений 6 роли искусства в общественной

жизни. Одним из путей такого переосмысления в 60-х годах на

Западе и явился феномен контркультуры.

В интересующем нас аспекте принятие принципа

контркультуры определенными слоями западной молодежи и

интеллигенции в качестве личного идеала было связано с их растущей

неудовлетворенностью социальным функционированием не

только науки, но и культуры и искусства в условиях

враждебного им капитализма. На формирование контркультуры суще-

1 G г a h a m G. Art and Politics.— «The British Journal of

Aesthetics», Summer 1978, p. 228.

14

ственное влияние оказала и профессиональная ориентация

участников леворадикального протеста. Социальная динамика

западной художественной интеллигенции, кризис устоявшихся

форм духовной деятельности, распространение «массовой»

культуры и «массового» искусства и другие новые явления и

тенденции в развитии культуры и искусства Запада стали той

призмой, сквозь которую в протестующем сознании

преломились специфические социально-политические требования и

радикальная критика буржуазного общества.

Контркультура существует как в формах

стихийно-непосредственного сознания, так и в идеологизированных формах. К

выразителям идей контркультуры относят себя такие теоретики,

как Чарлз Рейч, Теодор Розак, Филип Слейтер и другие, хотя

фактически их круг гораздо шире и в той или иной степени

включает большинство идеологов леворадикального протеста. Но

едва ли не наиболее эффективным и массовым пропагандистом

и распространителем контркультуры явилось вдохновленное ее

идеями художественное творчество.

Одна из главных отличительных черт контркультуры —

резкая и отчасти меткая критика широкого комплекса негативных

явлений капиталистического мира. Главный объект критики с

контркультурных позиций — технократия, сциентизм,

потребительство, понимаемые как составные части «культурного

императива» буржуазии. Однако существенным недостатком и

ограниченностью этой критики у теоретиков контркультуры

является их склонность к абстрактному морализированию и

отсутствие конкретного социального анализа объективных противоречий

капиталистической действительности. Эта особенность миросо-

знания контркультуры, как мы увидим ниже, получила

специфическое воплощение и в формах художественного творчества

на Западе. Вместе с тем эта особенность — отнюдь не

«упущение» сторонников контркультуры, а результат их

принципиальной позиции, убеждения в том, что наиболее радикальные

преобразования сначала должны быть осуществлены в сознании

личности, в сфере культурных и духовно-эстетических

ценностей.

15

«Близится революция,— утверждает Ч. Рейч.— Она не будет

похожа на революции прошлого. Первоначально она произойдет

в индивиде и культуре и изменит политическую структуру

только в конце» К Контркультура требует от своих последователей

сознательного отказа от системы традиционных культурных

ценностей буржуазного образа жизни и замены их

контрценностями— свободой самовыражения, личной причастностью к

новому стилю жизни, установкой на ликвидацию репрессивных

моментов в человеческих взаимоотношениях, полным доверием

к спонтанным проявлениям чувств, фантазии, воображению,

«невербальным» способам общения.

«С трудом подвергающаяся точным определениям,

контркультура сделала своим главным мотивом требование

установления новых отношений между человеком и человеком, а также

нового отношения человека к самому себе» 2,— отмечают сами

сторонники контркультуры.

Особенностью контркультурного сознания протеста является

резкая, можно сказать, тотальная критика всей западной

культуры, независимо от наличия в ней различных тенденций и

направлений. Причем главным пунктом обвинения против

буржуазной цивилизации является здесь «разрыв» материальной и

духовной культуры, разделение труда на физический и

умственный. «Что такое буржуазная культура? — спрашивалось в одном

из уличных плакатов во время майских событий в Париже в

1968 году.— Это инструмент, с помощью которого правящие

классы разъединяют трудящиеся массы и деятелей культуры,

придавая последним привилегированный статус. Эта привилегия

оказывается для художника невидимой тюрьмой... Для

художника в этом качестве исключается возможность воздействовать

на социальную реальность, а его труд становится ирреальным» 3.

1 Reich Ch. The Greening of America. New York, 1970, p. 4.

2 В о s k i n J. and Rosenstone R. Protest and Radicalism:

An Overview.— In: Seasons of Rebellion. Ed. by J. Boskin and R.

Rosenstone. New York, 1972, p. 7.

3 Manifest! delta rivolta di maggio. A cura di A. Pancaldi. Roma,

1968, p. 14-15.

16

Аналогичные идеи были высказаны и Жан-Полем Сартром,

который, как известно, в конце 60-х годов примкнул к

движению протеста. «Когда-нибудь в будущем возникнет новая

культура, где люди станут одновременно и интеллектуалами и

рабочими» 1,— писал он, никак, впрочем, не конкретизируя свою

мысль.

Идейные источники и одновременно составные компоненты

контркультурного мироощущения эклектичны. Это —

традиционная леворадикальная идеология (в том числе анархизм),

некоторые концепции современной буржуазной философии

(например, экзистенциализм и особенно фрейдизм), а также

социологии (теории «единого постиндустриального общества»,

«конвергенции», «интеграции»), романтизм, традиции утопической

мысли, особым образом интерпретированная традиция

буржуазного просветительства и гуманизма (Руссо, Торо и другие),

элементы раннего христианства и восточных

религиозно-мистических учений. В произведениях и документах контркультуры

нередко предпринимается попытка, порой весьма субъективного

свойства, использования идей марксизма, причем односторонне

интерпретщюванных, знание которых зачастую почерпнуто «из

вторых рук», в толкованиях западных «марксологов» и

«неортодоксальных марксистов». Особо следует выделить роль и

значение в системе контркультуры различного рода авангардистских

социально-культурных и художественных идей, восходящих к

дадаизму, сюрреализму, а также ряду других западных

эстетических традиций.

Характерными особенностями современного радикализма и

авангардизма явились следующие: ориентация на спонтанное и

стихийное социальное действие, получающее преимущественно

эстетизированное обоснование, призыв к освобождению

бессознательных сил чувственности, фантазии, воображения как

социально-творческих способностей, ведущая роль

художественно-утопического сознания в общей структуре леворадикального

1 G a vi Ph., Sartre J. P., Vic to r^R'On тг гт«ей-4е se revol-

ter. Discussions. Paris, 1974, p. 71.

17

мироощущения, рассмотрение революционно-преобразующей

деятельности как самоценного эстетического феномена, социаль-

но-антропологизированная трактовка проблем искусства и

эстетики.

В своей совокупности указанные моменты предстали как

различные стороны некоторой общей идеологической и

культурно-эстетической структуры леворадикального мироощущения.

Они оказались обусловленными кардинальным

переосмыслением в рамках контркультуры проблемы места, роли и функций

искусства в общественной жизни.

Одним из наиболее точных выражений этой новой

постановки вопроса о связи искусства и политики может считаться

доклад прошедшего зигзагообразный путь от феноменологии до

ультралевого культурно-художественного экстремизма

французского эстетика Микеля Дюфрена на VII Международном

эстетическом конгрессе, озаглавленный им «Искусство и политика».

«Не существует ли политическая функция искусства, которая

не окажется консервативной? — задался вопросом этот

выразитель леворадикальных по л итико-эстетических воззрений.—

Быть может. Но тогда придется отказаться от взгляда на

политику и эстетику как на разграниченные области, сферы

действия, цели и средства которых совершенно различны: завоевание

власти, с одной стороны, создание шедевров — с другой.

Возможно, надо переориентировать установившуюся между ними связь

и, вместо того чтобы размышлять о том, как искусство может

быть революционным, спросить себя, как может революция

быть художественной... Необходимо пересмотреть понятие

искусства. Искусство, о котором мы говорим, должно само творить

свою революцию, не подчиняясь политическим запретам» '.

В этом программном тезисе как бы преломляются реальные

особенности контркультуры и всего леворадикального протеста

60-х годов, отличительными чертами которого были попытки

эстетизации политической деятельности, внесение в нее игрового,

1 Дюфрен М. Искусство и политика.— «Вопр. лит.», 1973,

N9 4, с. 108—109.

18

карнавального духа («То был сплошной карнавал» ],—

вспоминают сами участники леворадикальной конфронтации). Эта

черта была присуща контркультурному протесту чуть ли не с

момента его зарождения и была вызвана теснейшим

взаимопроникновением политических и художественно-эстетических форм

протеста. Особенно ярко эта черта проявилась в самом стиле

контркультуры, в экспрессивной форме «граффити», массового

художественного творчества, общей стихии праздничности.

Молодежно-студенческий протест со всей наглядностью

напомнил о том, что создание истории в процессе революционного

творчества есть также и эстетический феномен, подчиняющийся

законам созидания прекрасного. Эта закономерность

революционно-исторической деятельности была глубоко раскрыта

марксизмом, поставившим ее в общую связь законов социальной

действительности, познания и деятельности. «Марксизм, как

известно, предполагает рассмотрение исторического процесса, в

том числе и результата творческой деятельности социального

субъекта, что включает и эстетическое (чувственное)

измерение— рассмотрение политики как искусства, а формирования

революционного сознания — как выход за пределы данных,

реально существующих буржуазных отношений и ценностей,

проектирования новых общественных структур и культурных

форм» 2,— справедливо подчеркивает в связи с

рассматриваемыми вопросами Э. Я. Баталов.

Нужно сказать, что такие на первый взгляд парадоксальные

контркультурные лозунги, родившиеся в самой стихии

конфронтации и с восторгом «узнанные» идеологами левого

радикализма, увидевшими в них практическую реализацию своих

концептуальных схем, как: «Вся власть воображению!», «Рай —

немедленно!» или «Будьте реалистами — требуйте невозможного!»,

играли роль своего рода психологического стимула,

указывающего на самую тесную связь между историческим творчеством и

1 Kunen J. The Strawberry Statement. New York, 1968, p. 124.

2 Баталов Э. Я. Воображение и революция.— «Вопр. фи-

лос.», 1972, № 1, с. 75.

19

способностью воображения и эстетическими критериями

прекрасного. Конечно, никакое историческое свершение не может

быть сведено к произволу эстетической способности

воображения, однако политически истолкованная категория эстетики

может быть формой осознания реальной общественной

потребности. В мироощущении контркультуры как раз и оказалось

глубоко укорененным ценностное отношение к политической

конфронтации как к такой форме человеческой активности,

которая представляет собой эстетизированную самоцель.

Перманентность протеста в этом случае становилась как залогом его

успешности, так и самим стилем обыденного существования,

поднятого до уровня высшего исторического творчества и

одновременно — эстетического феномена.

Показательно, что сам леворадикальный протест часто легче

находил свое выражение на языке искусства, или по крайней

мере воплощал в нем свои заветные идеи. «Весьма любопытно,—

писал по этому поводу один из признанных идеологов

современного левого радикализма, Герберт Маркузе,— что это

движение имеет в качестве своих выразителей не традиционных

политиков, но, скорее, такие подозрительные фигуры, как

поэты, писатели и интеллектуалы» К

За всеми этими, можно сказать, «практическими»

особенностями радикального протеста прослеживается не просто и не

только специфика политико-эстетизированного

стихийно-непосредственного сознания ее сторонников в среде западной

молодежи и интеллигенции, но и вполне определенная теоретическая

схема, философско-эстетическая концепция контркультуры.

Сразу же отметим, что концепция эта особого рода, в

наибольшей степени воплощающая и даже доводящая до логического

предела описанную выше тенденцию к слиянию политики и

эстетики. Эстетика контркультуры — это прежде всего

социальная эстетика. На это характерное обстоятельство ряд

исследователей уже обратили внимание 2.

* Marcuse H. Five Lectures. Boston, 1970, p. 84.

2 См., например: ДавыдовЮ. Искусство в социальной

философии Г. Маркузе.—В кн.: Критика современной буржуазной

20

Иначе говоря, эстетика контркультуры — это такая эстетика,

которая не только предполагает органическую связь и

взаимообусловленность проблем искусства и общества, но в идеале

стремится к радикальным социальным и политическим

решениям, выступает как «антропологическая теория эмансипации

индивида» '.

Одна из важных особенностей эстетической концепции

контркультуры в том, что, с одной стороны, контуры ее

начинают оформляться уже со второй половины 50-х годов,

предварив распространение самой контркультуры, а с другой — ее

эволюция оказалась связанной с попытками теоретического

обоснования стихийного движения протеста, которое как для многих

его участников, так и его критиков казалось неожиданно

возникшим в 60-х годах (а в 70-х годах — столь же неожиданно

«исчерпавшим себя»). Систематической и единой философско-

эстетической концепции не оказалось к моменту подъема

леворадикального протеста, нет ее и сейчас. Мы имеем дело скорее

с конгломератом политических, философских и эстетических

идей, часто неоднородных, чем со всесторонне разработанной

теорией.

Да и сами левые радикалы, те, кого считают выразителями

эстетического кредо контркультуры, мало озабочены

обоснованием единой и последовательной концепции. Более того:

сумбурность социальной эстетики контркультуры, ее эклектичность

и внутренняя противоречивость — не просто и не только

временная «болезнь», вызванная недостатком теоретического

опыта. В этом случае она могла бы быть осознана идеологами

протеста как недостаток и ограниченность, как то, что требует пре-

социологии искусства. М., 1978; Филонова Л. Г. Социальная

эстетика Герберта Маркузе.— «Вестн. Моск. ун-та. Серия

философия», 1977, № 2; Филонова Л. Г. «Социально-критическая»

эстетика Герберта Маркузе.— В кн.: Современная буржуазная

эстетика, М., 1978.

1 См.: Шредер В. Антропологизация эстетики. Фантазия

и «новая чувственность» в эстетических позициях «Курсбуха».—

В кн.: Борьба идей в эстетике. М., 1974.

21

одоления в ходе идейно-художественного развития

контркультуры. Однако в действительности на протяжении 60—70-х годов

эклектический конгломерат политических, философских и

эстетических идей одного вида сменяется в рамках контркультуры

другим, на первый взгляд отличным, но на деле

характеризующимся теми же принципиальными погрешностями.

Существенное противоречие, свойственное леворадикальному

сознанию в целом и разрабатываемой в рамках контркультуры

социальной эстетике, связано, с одной стороны, с близостью к

непосредственным критическим эмоциям и ощущениям,

порождаемым самой капиталистической действительностью, и фикси-

рованностью этих умонастроений в качестве абсолютных

теоретических конструкций, а с другой стороны — с одновременным

тяготением к абстрактным схемам и выражению реальных

проблем современности на образном языке

художественно-мифологических символов. Теоретики контркультуры как будто

стремятся уйти от традиционных форм академической и

метафизической философско-эстетической спекуляции в мир

непосредственно-чувственных достоверностей, которые на деле

вырываются из контекста реального общественно-исторического и

культурно-духовного процесса и поэтому сами превращаются в

метафизические абстракты, некие глобальные

социально-эстетические категории.

Другая отличительная черта социальной эстетики

контркультуры в том, что в ее основу в качестве общефилософского

и общетеоретического принципа — сознательно или

неосознанно— положен антропологический принцип. При этом

антропологизм заимствуется не столько из обильно цитируемых ранних

произведений К. Маркса или таких его предшественников, как

Ш. Фурье или Л. Фейербах, сколько из учений представителей

антропологического подхода в современной буржуазной

философии и эстетике. Наибольшее влияние на формирование

эстетической концепции контркультуры оказал фрейдовский

антропологизм.

Кроме того, в современном западном

художественно-авангардистском сознании отчетливо прослеживаются руссоистско-нату-

22

ралистические мотивы. В частности, это проявляется в

абсолютизации руссоистской идеи отчуждения. «Это не просто

отчуждение определенных групп индивидов в обществе в силу

экономических причин, как учат некоторые течения в политической

мысли. Это отчуждение всех индивидов от предполагаемых

добродетелей природы, фактически — от Эдема или Рая на

земле; поэтому, например, когда «Ливинг-театр» провозглашает

стремление вернуться к Раю — немедленно, это, помимо

прочего, выглядит вполне в духе руссоизма» х.

В свое время ироничный Вольтер жестоко высмеял

«естественного человека» Руссо и «естественное состояние» — это

предполагаемое «счастливое детство человечества». Эхо этого смеха,

случается, звучит и сегодня в работах некоторых критиков

контркультуры и мешает им разобраться в действительных

проблемах, ее породивших. А ведь натуралистическая идея

человеческой «природы» нередко служит у левых радикалов

способом критики тотального господства отношений частной

собственности, стремящихся подчинить себе и внутренний мир

человека. В этом смысле натурализм контркультуры приобретает

антиманипулятивный аспект, становится обоснованием

надежды на то, что где-то «в глубине» человеческой «природы»

сохраняется неразложимое ядро, неподвластное социальной

манипуляции извне.

В то же время нельзя не признать, что натуралистический

и антропологический подход к анализу проблем общества и

искусства порождает следующее характерное для современного

леворадикального сознания противоречие: эстетизированныи

социально-личностный идеал контркультуры, с одной стороны,

имеет внеисторический и натуралистический характер, но, с

другой стороны, при критическом рассмотрении и описании

реального облика современного буржуазного индивида

(структуры его психики, системы этических и эстетических

потребностей, механизмов, действующих на уровне сознания и чувствен-

1 W e i g h t m a n J. The Concept of the Avant-Garde. London, 1973,

p. 70.

23

ности) вводятся некоторые элементы историзма, а сам он в

определенной мере расценивается как продукт

социально-исторической эволюции. В то же время социальная эволюция

превращается в трактовке контркультуры лишь в процесс

развертывания механизмов воздействия и подавления неизменной

человеческой «природы», истолкованной в антропологическом духе.

При этом сфера искусства и художественной фантазии

предстают в качестве единственного «царства свободы», достижение

которого вменяется в задачу радикальному социальному

освобождению.

Это эстетизированное «царство свободы» мыслится

контркультурой как бы существующим «вне времени». Представление

об общественно-историческом процессе несет на себе явные

черты милленаризма: от первобытного «золотого века» (который в

значительной мере служит прасимволом «нерепрессивной

цивилизации» будущего) через эпоху «репрессивной цивилизации»

история как будто приходит к «самоуничтожению» в

утопическом идеале слияния искусства и общества. Типичное для

контркультуры представление о грядущем «конце времени»

обусловлено внеисторическим способом описания ее

социально-личностного идеала, вступающего в противоречие с элементами

историзма в критическом разделе ее социальной эстетики.

Данным обстоятельством объясняется, в частности, и такое

парадоксальное представление контркультуры, как тезис о

«невротическом характере истории»1. Проблема социального

времени существует для контркультуры как проблема транс-

цендирования истории средствами художественной фантазии и

последующего реального выхода за пределы временных

последовательностей при достижении обществом новой качественной

ступени свободы. Контркультурный утопизм усваивает

типичную хилиастическую структуру: «царство свободы» знаменует

собой «конец истории» и достижение вневременного идеала

прекрасного, который в свою очередь приобретает некоторую гедо-

1 См.: Brown N. Life Against Death. The Psychoanalytical

Meaning of History. Middletown, 1959.

24

нистическую окраску. Для контркультуры также характерно

представление о пластичности социального времени и

возможности приблизить его «конец» в результате формирования

«нового исторического субъекта», обладающего принципиально иной

структурой чувственно-эстетических потребностей *.

В эстетике контркультуры абстрактный и внеисторический

идеал искусства как «царства свободы» становится критерием

оценки как реального общественно-исторического процесса, так

и конкретных произведений культуры и искусства. С одной

стороны, это обстоятельство обусловливает невнимание, а

зачастую и полное игнорирование действительных завоеваний

социалистического общества и социалистической культуры как

конкретно-исторических этапов общественного и духовного

развития человечества. С другой стороны, из полагания в качестве

социально-личностного идеала некоего антропологизированного

абстракта вытекает и свойственная социальной эстетике

контркультуры моралистическая установка, накладывающая свой

отпечаток на ее понимание вопроса о роли искусства в

общественной жизни.

В значительной мере социальная эстетика контркультуры

строится как теория отчуждения эстетических способностей

индивида в условиях «репрессивной цивилизации», как теория

генезиса социально-политических и социально-психологических

механизмов, господствующих и подавляющих

антропологическое «естество» человека. Сама же «природа» человека

наделяется здесь неким изначальным аксиологическим нравственно-

эстетическим содержанием, предстает в качестве эстетизирован-

ного идеала, формулируемого как некоторое долженствование,

как предустановленная ценность. В отличие от марксистского

понимания проблемы социального идеала контркультура

склонна в большей степени постулировать его в качестве

эстетического императива, чем выводить из анализа реальных противоре-

1 См.: М а г с u s e H. Re-examination of the Concept of

Revolution.—In: All We Are Saying... The Philosophy of the New Left. Ed. by

A. Lothstein. New York, 1970.

25

чий капиталистического общества. В этом смысле социальный

и философско-эстетический идеал контркультуры

противоречит его диалектико-материалистическому пониманию в

марксизме.

Над характерным для контркультурной эстетической

концепции представлением о социально-личностном идеале далее

надстраивается как бы ее «второй уровень» — критический

раздел, в котором предпринимается попытка критического

описания реальности современного капиталистического общества и

его культуры. Хотя критика эта объективно порождается

самими противоречиями современного капитализма, как только от

конкретных зарисовок, порой вполне верных и ярких, делается

шаг в направлении теории, критика отрывается от

действительных общественных отношений, а ее «масштабом» становится

всеобщий антропологический идеал.

На критико-описательном уровне социальная эстетика

контркультуры строится как «критическая теория общества».

Антропологические постулаты, лежащие в ее основе, приводят к тому,

что эта эстетическая концепция претендует на роль доктрины

освобождения человеческой «природы» от всех

социально-предметных «наслоений», очищения человеческой чувственности от

ее общественно-исторических определений. Как отмечают

американские авторы, камнем преткновения для контркультуры

становится уже не столько борьба правых и левых тенденций

в общественной и культурной жизни, сколько борьба между

«гнетом внешнего мира и стремлением к внутреннему

освобождению» '.

Концептуальная невооруженность и теоретическая

противоречивость эстетики контркультуры объясняют свойственные ей

акценты на сугубо эмоциональное, чувственное неприятие

буржуазного общества. Отсюда предпочтение, оказываемое

контркультурой образно-беллетристическому, а не дискурсивно-по-

1 By Any Means Necessary. Outlaw Manifestos and Ephemera

1965—70. Ed. by P. Stansill and D. Mairowitz, Harmondsworth, 1971,

p. 13.

26

нятийному стилю мышления, а также широкое использование

образов и метафор вместо научных понятий и концепций.

И хотя порой в социальной эстетике левых радикалов

встречаются сугубо спекулятивные моменты, они, скорее, являются

оборотной стороной образно-метафорического мышления и

имеют ярко выраженный мифотворческий характер. О характерном

для контркультуры противоречии между чувственным образом

и спекулятивным мифом можно судить по трактовке такого

специфического для ее эстетики понятия, как «репрессия».

С одной стороны, как и в традиционном психоанализе, в

эстетике контркультуры принцип психологической репрессии,

насилия над чувственной природой человека выступает в

качестве механизма порождения отчужденного искусства,

подавляющего природные влечения индивида и направляющего их в

иллюзорное русло художественного образа. Но наряду с этим

понятие репрессии понимается контркультурой и как

обобщенная характеристика социальной структуры как таковой в ее

отношении к отчужденному индивиду. В этом понимании оно

и вошло в сознание молодежного протеста 60-х годов. Поэтому

в широком смысле понятие репрессии фиксирует один из

реальных аспектов противоречивого взаимоотношения между

индивидом и обществом в условиях антагонистической формации.

Однако психоаналитическая трактовка этого понятия, к которой

широко прибегают теоретики контркультуры, связана с тем,

что абстрактное истолкование якобы пагубной для индивида

зависимости человеческих чувственно-эстетических

способностей от социально-предметных отношений превращается в некую

обобщенную внеисторическую характеристику психики

общественного человека.

Эта же особенность эстетики контркультуры отчетливо

проявляется в ее трактовке таких эстетических категорий, как

фантазия и воображение, которые приобретают ярко

выраженный социально-антропологический характер и выступают в

качестве символов и одновременно механизмов политического

освобождения. Художественная фантазия здесь оказывается не

только способом описания социального идеала контркультуры,

27

но и как бы реальностью его осуществления. При этом

неподвластной социальной манипуляции сферой выступает уже не

самосознание индивида, как это было в ряде идеалистических

философско-эстетических учений современности, а

архаическая структура его чувственности. Формирование «новой

чувственности» в смысле возврата к романтическому идеалу

первичных чувственно-эстетических потребностей, извращенных

цивилизацией, выступает в качестве политической цели

контркультуры.

У выразителей идей контркультуры, в наибольшей степени

склонных к теоретическим обобщениям, эстетика

абсолютизируется в рамках социально-философской системы и

эстетические категории становятся конституирующим элементом

политического видения мира. Художественный образ и метафора,

таким образом, оказываются центральными компонентами

политико-эстетической утопии контркультуры, наиболее развернутый

и разработанный вариант которой предложил Г. Маркузе.

2. «Новая чувственность» и художественнная фантазия

На страницах «Эроса и цивилизации» Маркузе (1955)

—книги, оказавшей значительное влияние на формирование

социальной эстетики контркультуры и предвосхитившей многие

сокровенные мотивы леворадикальной мысли,— постоянно

встречаются мифологические образы Орфея (Нарцисса, Диониса), с

одной стороны, и Прометея (Гермеса, Аполлона) —с другой.

В структуре авторской мысли, которая отличается нестрогим,

парадоксально-беллетристическим стилем рассуждений и

обильным использованием художественных образов и метафор, они

выступают как обобщенные экзистенциальные символы, типы

отношения к реальности, противоположные способы

человеческого существования.

Уже отсюда видна та специфическая методологическая

операция, которую позднее Маркузе будет неоднократно совершать:

вначале идеолог левых радикалов искусственно сужает значе-

28

ние той или иной эстетической категории и придает ей

субъективно-идеалистический смысл, чтобы позднее, указав на

очевидную неадекватность такой ее трактовки, столь же

искусственно расширить ее значение вплоть до

объективно-идеалистических масштабов метафизического принципа становления

бытия. В то же время, на словах протестуя против

узкоакадемического истолкования категорий эстетики, Маркузе на деле

ограничивает все свои рассуждения феноменологическо-де-

скриптивным, художественно-описательным методом,

исключающим действенный анализ современного художественного

процесса.

Прометей — это символ продуктивности, господства над

природными силами, это человек разума, навыка и умения, экстра-

вертная личность, «герой» западноевропейской цивилизации.

Орфей — во всем антагонист Прометею. Это певец любви и

красоты, интравертная личность, эмоциональная душа. Орфей

символизирует «эстетизм как жизненный принцип» — мир,

красоту, свободу наслаждения, остановку времени, тишину, молчание,

ночь, рай, нирвану. «Орфей... не стал героем западной

культуры— его образ символизирует игру и удовлетворение, он поет,

а не приказывает, его жест великодушен, его деяние — мир, а

не ратный труд, он существует вне времени, сближая человека

с богом и природой» 1. Прометей символизирует собой

деятельный разум, принуждение и тяжкий труд. Орфей — чувственно-

эстетическое единение с природой, любование ею, аффективное

и эмоциональное существование. По сравнению с Прометеем

образ Орфея нереален, фантастичен и чужд западной культуре.

В этом противопоставлении сказывается характерное для

эстетики контркультуры стремление перевести вопрос о типологии

личности и всей западной культуры в плоскость произвольных,

нестрогих, нарочито расплывчатых характеристик. Правда, и

Прометей и Орфей ассоциируются у Маркузе и других

теоретиков протеста с достаточно конкретными и современными

человеческими типами, противоположными социальными

субъектами. Так, А. Клэр пишет, что «современные наследники Проме-

1 Marcuse H. Eros and Civilization. London, 1950, p. 162.

29

тея — это технократы»1. С другой стороны, Орфей отчетливо

идентифицируется с социально-психологическим типом

протестующей личности, со сторонниками контркультуры: «Орфико-

нарциссические образы несут в себе символ Великого Отказа» 2.

В этих художественно-мифологических образах оказались

настолько выразительно оформлены общие настроения и

интуиции протестующей молодежи и интеллигенции Запада, что

ценностное противопоставление этих символов глубоко укоренилось

в контркультуре. С одной стороны, они претерпели некоторую

политическую конкретизацию, в результате чего возник и

оформился символически-обобщенный портрет «врага» и

личностный идеал движения протеста. С другой стороны, эти же

образы оказались обобщенными до противоположных типов

культур, разновидностей цивилизаций. Прометей выступил как

архетип «репрессивной цивилизации» — общества, основывающегося

на тяжелом принудительном труде, ограничении и подавлении

своих «природных» влечений во имя интересов производства.

При этом в рубрику «репрессивной цивилизации» оказались

включенными все индустриально развитые страны, независимо

от их экономических и социально-политических систем.

Прометей превратился в лишенный исторических черт символ

трудовой деятельности, предметной активности, преодолевающей

внешние препятствия, причем предполагалось, что творческий

характер труда как развертывания сущностных сил человека

в этих условиях не имеет места.

В то же время выяснилось, что утопическому идеалу

общественного устройства, как он формулировался в системе политико-

эстетических идей контркультуры, были присущи многие черты

описанного Маркузе «телоса Орфея». Идеал «нерепрессивной

цивилизации», в основу которого Маркузе положил «свободную

орфическую чувственность», стал составной частью социальной

эстетики контркультуры. Левомолодежное сознание ассимилиро-

1 Clair A. Une philosophie de la nature. — «Esprit», 1969, Janv.,

p. 65.

2 Marcuscll. Eros and Civilization, p. 170.

30

вало художественно-мифологическую схему, согласно которой

«прометеевская культура» создается в результате подавления

человеческой чувственно-эстетической «природы», в

противоположность чему орфический, пост-прометеёвский мир строится

на основе свободного удовлетворения всех

чувственно-эстетических влечений, иначе говоря, на основе десублимации культуры

и искусства. «Орфизм», предполагающий свободное проявление

всех чувственных и эстетических способностей индивида, не

опосредованных «иллюзорным» художественным творчеством,

становится в социальной эстетике контркультуры и

воспоминанием о некоем ушедшем в прошлое «золотом веке» и идеалом

будущего.

Рассмотренный под этим углом зрения мировой культурно-

духовный процесс получает идеалистическую и

антиисторическую трактовку. По сути дела, история культуры сводится к

противоборству двух абстрактных сил — прометеевского разума и

орфической чувственности, сегодня на Западе представленных

соответственно культурой истеблишмента и контркультурой

молодежной оппозиции. В то же время нужно признать, что в

основе этой схемы лежит определенный факт, коренящийся в

природе отчужденного труда: культурно-художественное

творчество (как и труд вообще) в условиях антагонистической

формации предполагает подчинение инстинктивных проявлений и

спонтанных реакций индивида функциональным нормативам,

обусловливающим фундаментальный организационный принцип

капиталистического производства. В искаженной форме эта

подчиненность и воспринимается сознанием протеста как

господство деспотизма рациональности (производственного

рационализма и рационализма досуга) над чувственностью индивида,

или Прометея над Орфеем.

Как видно, уже у истоков политико-эстетической утопии

контркультуры обнаруживается антиномия труда и

удовольствия, которая лежит в основании философской,

социологической и эстетической концепции современного левого радикализма.

При этом труд оказывается сугубо садистским началом, а

удовольствие мыслится лишь как результат бесцельной игровой

31

деятельности, аналогом которой является искусство. Тем самым

контркультура фиксирует универсальную ситуацию

отчуждения, обусловленную изначальным разделением труда в условиях

капитализма, однако не может дать ей научного объяснения.

Маркузе, например, пытается разрешить антиномию труда и

удовольствия путем иллюзорного «поглощения» ее первого

члена вторым, в результате чего все его политические надежды

концентрируются на идее «растворения» искусства — то есть

удовольствия — в жизни. «Эстетической» реальностью,— пишет

Маркузе,— стало бы общество как произведение искусства.

Сегодня эта величайшая утопия — радикальнейшая возможность

освобождения» К После Марксова анализа процесса отчуждения

это безусловный шаг назад.

Характерной чертой социальной эстетики контркультуры

является нормативно-оценочное отношение к чувственности

индивида как к единственно «подлинному» и «истинному» в

нем. Проблема чувственности здесь имеет мало общего с ее

традиционной гносеологической интерпретацией. Чувственность

понимается как практическая эстетическая способность, как

стихия страстей и эмоций, прорывающихся в мир политики.

Во-первых, чувственность индивида расценивается как важный

политический фактор: «Новая чувственность есть медиум, в

котором изменение общества становится индивидуальной

потребностью» 2; «новая чувственность становится политическим

фактором»3. Во-вторых, чувственность понимается как

эстетический феномен, реализующийся в политической деятельности,

подчиняющейся «законам красоты». В этом смысле и образ

Орфея приобретает политико-эстетическую окраску и одновременно

становится символом десублимированного искусства,

растворенного в жизни и являющегося продуктом свободной игры

человеческой чувственности. В поисках теоретического обоснования

такой трактовки чувственности идеологи контркультуры обра-

1 Цит. по: Борьба идей в эстетике, с. 241.

2 Marc use H. Counterrevolution and Revolt. Boston, 1972, p. 59.

3 Marcuse H. An Essay on Liberation. Boston, 1969, p. 23.

32

щаются к психоаналитической концепции культуры и

искусства.

Орфическую и прометеевскую структуры человеческой

психики эстетика контркультуры, следуя фрейдизму, соотносит

с областями бессознательного и сознательного. Используя эти

обозначения, сознание протеста истолковывает эмансипацию

чувственно-эстетических способностей индивида как

уничтожение социальных институтов «Сверх-Я» и уничтожение гегемонии

«Я» над «Оно» в психике отдельного индивида. С этой точки

зрения освобождение выступает как «свобода от», как

неподчинение, независимость от сковывающих чувственность

репрессивных ограничений разума, культуры и социальности вообще,

то есть выражает сугубо негативный аспект свободы.

Необходимо, правда, учитывать то обстоятельство, что на

языке конкретного леворадикального протеста «освобождение

от социальности» часто подразумевало общую критику

капитализма, стремление освободиться от вполне определенных

социальных отношений буржуазной цивилизации и заменить их

новыми, «нерепрессивными». И хотя идеал «нерепрессивной

культуры» не мог не быть расплывчатым и абстрактным,

связанная с ним критика капитализма имела немалое значение.

Нельзя не признать, что в результате контркультуре удалось

сформулировать немало вполне обоснованных обвинений

капитализму как обществу, подавляющему свободу индивида и

сводящему роль культуры и искусства к сугубо функциональному

поддержанию общественного порядка и стабильности.

Другое дело, что психоаналитические ходы мысли, четко

обозначившиеся в эстетике контркультуры, нередко направляли эту

критику по ложному адресу. Нетрудно убедиться, что

психоаналитическая концепция культуры и искусства \ в целом

заимствованная (впрочем, не без специфической редакции)

контркультурой, в конечном счете воспрепятствовала реализации

1 См.: Афасижев М. Н. Фрейдизм и американская

культура.— В кн.: Современная эстетика США. М., 1978.

2 Зак. № 62

33

изначально содержавшегося в последней радикального

критического импульса.

Строго говоря, речь в данном случае идет не столько об

ортодоксальном психоанализе с его «расшифровкой» произведения

искусства как формы изживания сексуальных комплексов,

сколько о некоторых современных леворадикальных

интерпретациях фрейдизма. Камнем преткновения здесь является

изначальная двойственность в учении Фрейда — противопоставление

внутри психоанализа медицинской психотерапии и общей

теории культуры. Сам Фрейд писал, что «медицина не может

претендовать на монополию в психоанализе; с недавнего времени

он делает все возможное, чтобы уничтожить эту монополию» '.

И действительно, популярность психоанализа на Западе росла

пропорционально его отходу от своих первоначальных

медицинских задач. Интерес к фрейдизму особенно увеличивается

после второй мировой войны и растет вплоть до 60-х годов,

когда, по словам Р. Кинга, он превращается в «эрзацрелигию»

западной интеллигенции и по популярности напоминает моду на

«Закат Европы» пссле первой мировой войны г.

В этот период появляются разнообразные интерпретации

фрейдовской теории культуры и искусства, которые все были

так или иначе связаны с изначальной двойственностью в

методике и теории психоанализа. Дело в том, что, с одной стороны,

терапевтическая задача психоанализа сводится к лечению

невротических расстройств в психике индивида, чтобы он мог

продолжать функционировать как «здоровый» элемент

общественной системы. С другой стороны, в метапсихологии Фрейда

невроз получает объяснение не как функциональное заболевание,

обусловленное случайными причинами в раннем детстве, а как

закономерное следствие подавления первичных внесоциальных

чувственных влечений человека в условиях «репрессивной»

культуры.

1 Цит. по: Psychoanalysis and Contemporary American Culture.

Ed. by H. Ruitenbeek. New York, 1964, p. 3.

2 К i n g R. The Party of Eros. University of North Carolina, 1972,

p. 44.

34

Как известно, цензорскую функцию культуры Фрейд считал

единственным карантином против разгула деструктивных

первобытных инстинктов. Однако — и в этом по крайней мере

правы леворадикальные интерпретаторы Фрейда — из фрейдовского

рассуждения логично вытекают два противоположных вывода.

С одной стороны, можно предположить, что с репрессивным

характером культуры следует примириться как с неизбежным

злом, чтобы не быть ввергнутыми в царство разнузданных

животных вожделений. Но, с другой стороны, также можно

предположить, что требуется не лечение индивидуальных

неврозов, а уничтожение общих причин, ведущих к ним, то есть

репрессивной организации инстинктов цивилизацией.

Уже сам Фрейд до известной степени сознавал

двусмысленность противопоставления в рамках психоаналитической теории

методов психотерапии и общей концепции культуры. «Если

развитие культуры имеет столь далеко идущее сходство с

развитием отдельного человека и применяет те же средства, не

вправе ли мы поставить следующий диагноз, что многие культуры,

или культурные эпохи,— возможно, и все человечество, стали

под влиянием культурных устремлений «невротическими»?» 1 —

задавался вопросом Фрейд. Однако тема «невротической»

культуры не получила у него дальнейшей разработки и в целом

осталась на уровне высказанного сомнения.

Для большинства неофрейдистов представление о неврозе

как раз и ассоциируется с индивидуальным психическим

расстройством, символическое изживание которого достигается в

искусстве, художественном творчестве. «Если термин «невроз»

будет ошибочно применяться для характеристики социальной

структуры,— предупреждает И. Карузо,— результатом могут

быть не только туманные аналогии, но и подчинение

адекватного социального действия гигиеническим коррективам»2. Что

1 Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой.— Избранное,

т. 1. Лондон, 1969, с. 329.

2 Caruso I. How Social Is Psychoanalysis? — In: Psychoanalysis

and Contemporary American Culture, p. 270.

2*

35

же касается проблемы «невротической» культуры в ее

противопоставлении индивидуальной психопатологии, то ее детальной

разработкой занялся по преимуществу так называемый «левый»

фрейдизм '.

Ревизия «левыми» фрейдистами —- Вильгельмом Райхом и

Реймутом Райхом, Гербертом Маркузе, Норманом Брауном,

Бернаром Мюльдорфом и другими — психоаналитической

концепции свелась к вульгаризации теории либидо и

происхождения неврозов, с одной стороны, и к эклектической, а потому

бесплодной, попытке добавления психоаналитического «измерения»

в марксизм. Современные левые фрейдисты (как и их

предтеча — В. Ра их) выдвинули так называемую «генитальную теорию

невроза», согласно которой невротическое расстройство

является исключительно результатом той или иной формы прямой

сексуальной репрессии.

«Подавление сексуальности,— писал В. Райх,— ослабляет

умственные и эмоциональные способности человека, в частности

лишает его независимости, силы воли и способности к

критике» 2. Соответственно с этим все надежды оказались

возложенными на «сексуальную революцию». Аналогичная

вульгаризация была осуществлена левыми фрейдистами и в стношении

проблемы искусства и художественного творчества и их роли

в обществе: искусство было объявлено ими не символическим

(как у Фрейда) замещением инстинктивных влечений, а их

прямым порождением. «Искусство теснейшим образом связано

с центральной проблемой жизненной субстанции, с оргазмом.

Обычно об этом не говорят или, наоборот, высказывают резкое

несогласие, когда делается попытка высокое искусство соеди-

1 См.: Мяло К. Г. Левый фрейдизм и современная

леворадикальная идеология.— «Вопр. филос.», 1976, N° 8; Лей-

бин В. М. Психоанализ и философия неофрейдизма. М., 1977;

К л е м а н К. Б., Б р ю н о П., С э в Л. Марксистская критика

психоанализа. М., 1976; а также Robinson P. The Freudian Left

Wilhelm Reich, Geza Roheim, Herbert Marcuse. New York, 1969.

2 Reich W. The Sexual Revolution. New York, 1970, p. 78.

36

нить с такой «низкой» областью, как половая жизнь» ',—

утверждал тот же В. Райх.

Хотя основные идеи левого фрейдизма были

сформулированы еще в 30-х годах, их подлинно «вторая жизнь» оказалась

связанной с контркультурой 60-х годов: «Работы, в которых

предпринимались попытки охарактеризовать контркультуру —

Т. Розак «Создание контркультуры», Ф. Слейтер «Поиски

одиночества» и Ч. Рейч «Зеленеющая Америка» — вряд ли могли быть

написаны без теоретических основ, заложенных Гудменом,

Маркузе и Брауном» 2.

Влияние заимствованных фрейдистских компонентов

приводит в эстетике контркультуры к тому, что

социально-историческая детерминация искусства и форм художественного

творчества изображается как извращение и искажение некой

подлинной чувственно-эстетической природы человека. Поэтому

исследование «противоестественного» с этой точки зрения,

социально-отчужденного содержания психологии

художественного творчества становится разнозначным изучению того,

насколько репрессивной цивилизации удалось исковеркать и

переиначить психику «естественного человека», «прирожденного

художника» — Орфея.

Такого рода натуралистический редукционизм свойствен не

только эстетике контркультуры, но и всему современному

леворадикальному сознанию. Вместе с тем натурализация

человеческой природы и противопоставление чувственности индивида

его духовно-рациональным способностям возникает в

социальной эстетике контркультуры не случайно: в идеалистической и

метафизической форме здесь отражаются факты, которые были

глубоко осмыслены Марксом в категориях отчужденного

художественного творчества и шире — в категориях эксплуатации и

отчуждения всей трудовой деятельности.

В частности, Маркс показал механизм «натурализации» чело-

1 Цит. по: Письмо С. М. Эйзенштейна Вильгельму Райху.—

«Социологические исследования», 1977, № 1, с. 180.

2 К i n g R. The Party of Eros, p. 178.

37

веческой природы на примере отчуждения труда рабочего в

условиях капитализма. Маркс описывает отчужденный труд как

форму внешней, вынужденной деятельности, не принадлежащей

сущности человека, служащей не удовлетворению потребности

в труде, а являющейся средством удовлетворения иных —

«естественных» — потребностей человеческого организма.

Вследствие этого человек только вне труда чувствует себя самим

собой, а в процессе общественного труда он чувствует себя

оторванным от своей собственной человеческой сущности. «В

результате получается такое положение, что человек (рабочий)

чувствует себя свободно действующим только при выполнении

своих животных функций — при еде, питье, в половом акте, в

лучшем случае еще расположась у себя в жилище, украшая

себя и т. д.,— а в своих человеческих функциях он чувствует

себя только лишь животным. То, что присуще животному,

становится уделом человека, а человеческое превращается в то, что

присуще животному» К

Чувственно-инстинктивные проявления человеческого

организма начинают восприниматься в этом случае как родовая

сущность человека, а его подлинная деятельно-трудовая

сущность и целесообразная деятельность вообще, выступающие

в условиях антагонистической формации в односторонней

форме отчужденного труда, воспринимаются как чуждая человеку

сущность, как простое средство для поддержания его

индивидуального существования, понятого чисто физиологически.

Поскольку же человеческая чувственность ощущается и

истолковывается как родовая сущность человека и единственная сфера

свободы, сам процесс отчуждения труда непосредственно

воспринимается в искаженной форме — в форме отчуждения

чувственной природы человека в процессе ее подчинения вынужденному

и навязанному извне труду.

Нетрудно убедиться, что эта же искаженная идеологическая

схема отчуждения человеческой чувственности в процессе тру-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.,

1956, с. 564.

38

довой и культурно-художественной деятельности присутствует

и в социальной эстетике контркультуры, в которой

мифологические образы Прометея и Орфея символизируют не только

определенные личностные типы, но и этапы развития

человеческой культуры от непосредственного

чувственно-эстетического наслаждения к отчужденной трудовой деятельности. В

терминологии фрейдизма отчуждение чувственности

истолковывается как переход от «принципа удовольствия» к «принципу

реальности», или, как уточняет Маркузе:

«От: к:

немедленного удовлетворения задержанному удовлетворению

удовольствия подавлению удовольствия

радости (игры) труду (работе)

восприимчивости продуктивности

отсутствия репрессии безопасности» '.

Хотя схема эта никак не может быть принята за научное

объяснение логики культурно-исторического процесса, тем не

менее определения, даваемые Прометею, являются косвенным