Теги: философия духа метафизика духовной жизни философские науки философия

ISBN: 978-5-8243-1367-3

Год: 2010

Текст

Густав Шпет

и его философское

наследие

У истоков семиотики

и структурализма

( ι

Москва

РОССПЭН

2010

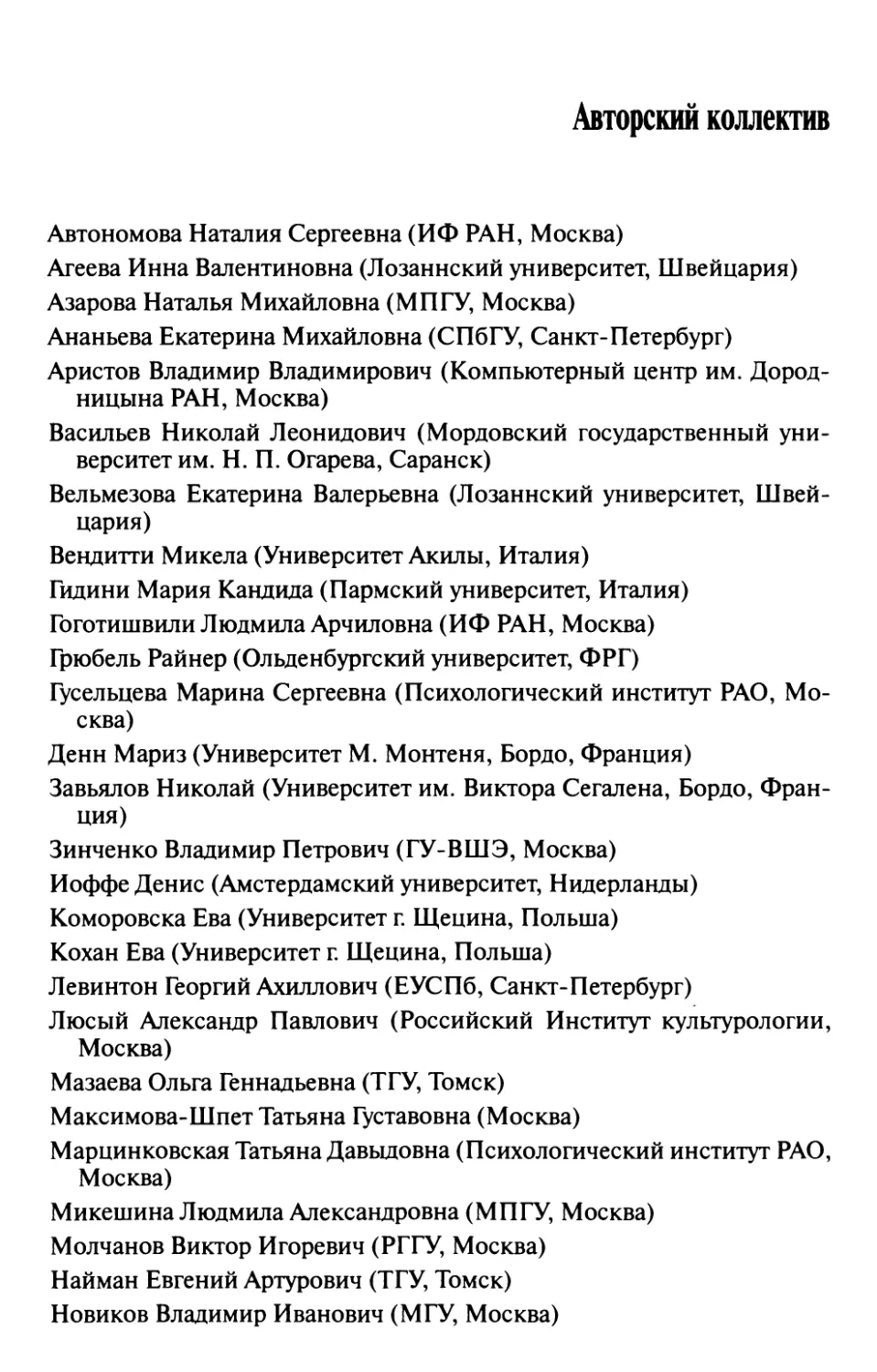

Редакционная коллегия тома:

М. Денн, В. А. Лекторский, Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина

Научный редактор Т. Г. Щедрина

Художник П. П. Ефремов

Густав Шпет и его философское наследие: у истоков

семиотики и структурализма : коллективная монография. — М. :

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. —

527 с. — (Humanitas).

ISBN 978-5-8243-1367-3

Коллективная монография является результатом и

продолжением работы Международной конференции (Бордо, 2007),

посвященной русскому философу начала XX века Густаву Густавовичу Шпету.

Специалисты в области философской эпистемологии, истории

философии, психологии, лингвистики, филологии рассмотрели идеи

Г. Г. Шпета и показали их актуальность для современной философии

и гуманитарных наук. Публикуемые архивные и мемуарные

материалы позволяют восстановить интеллектуальный вклад Шпета в

развитие философской и научной мысли.

Книга предназначена для философов, ученых-гуманитариев, а

также для всех интересующихся историей русской философии и

методологией гуманитарных наук.

ISBN 978-5-8243-1367-3

© Левит С. Я., составление серии, 2010

© Коллектив авторов, 2010

© Российская политическая

энциклопедия, 2010

К 130-летию

Густава Густавовича Шпета

Вместо предисловия

Эта книга, посвященная 130-летию Густава Шпета (7

апреля 2009 года), является результатом и продолжением работы

Международной конференции (Бордо, Франция, 2007),

проведенной в память о трагической кончине философа (16 ноября

1937 года). Однако тематика нашей коллективной монографии

далеко не ограничивается пределами понятия «сборник материалов».

Научные и философские идеи Шпета достаточно хорошо известны в

широких кругах философов и ученых-гуманитариев, но сегодня они

все чаще включаются в современные научные контексты, обретая в них

новое философско-методологическое звучание. Многочисленные

обращения к шпетовскому творчеству ведущих российских и зарубежных

философов, ученых, деятелей культуры — подтверждение

продуктивности его философских идей и методологических поисков.

В книге продолжается заданное докладами конференции

обсуждение семиотики и структурализма. И это не столько «ретро-интерес»,

сколько попытка их актуализации, позволяющая «увидеть нестыковки

внутри уже написанной истории познания»1. Выявление этих точек

интеллектуального напряжения в истории позволяет актуализировать

области знания, незаслуженно вытесненные на периферию научного

сознания современными философско-гуманитарными экспериментами

с хаосом, аффектами, эмоциями, энергиями. Возвращение к

структурализму и семиотике (в данном случае в шпетовском их варианте) для

современных ученых-гуманитариев - это продуктивный путь из

постмодернистских тупиков, выход к научности гуманитарного знания.

В основании книги - доклады участников конференции. Однако

редакторы-составители не стремились в точности воспроизвести

«пошаговую» структуру этого научного события2. Мы хотели представить

основные тематические линии современной философии и гуманитарной

науки, где идеи Шпета продуктивны. Поэтому круг авторов был расширен, а

формирование разделов осуществлялось по проблемному принципу.

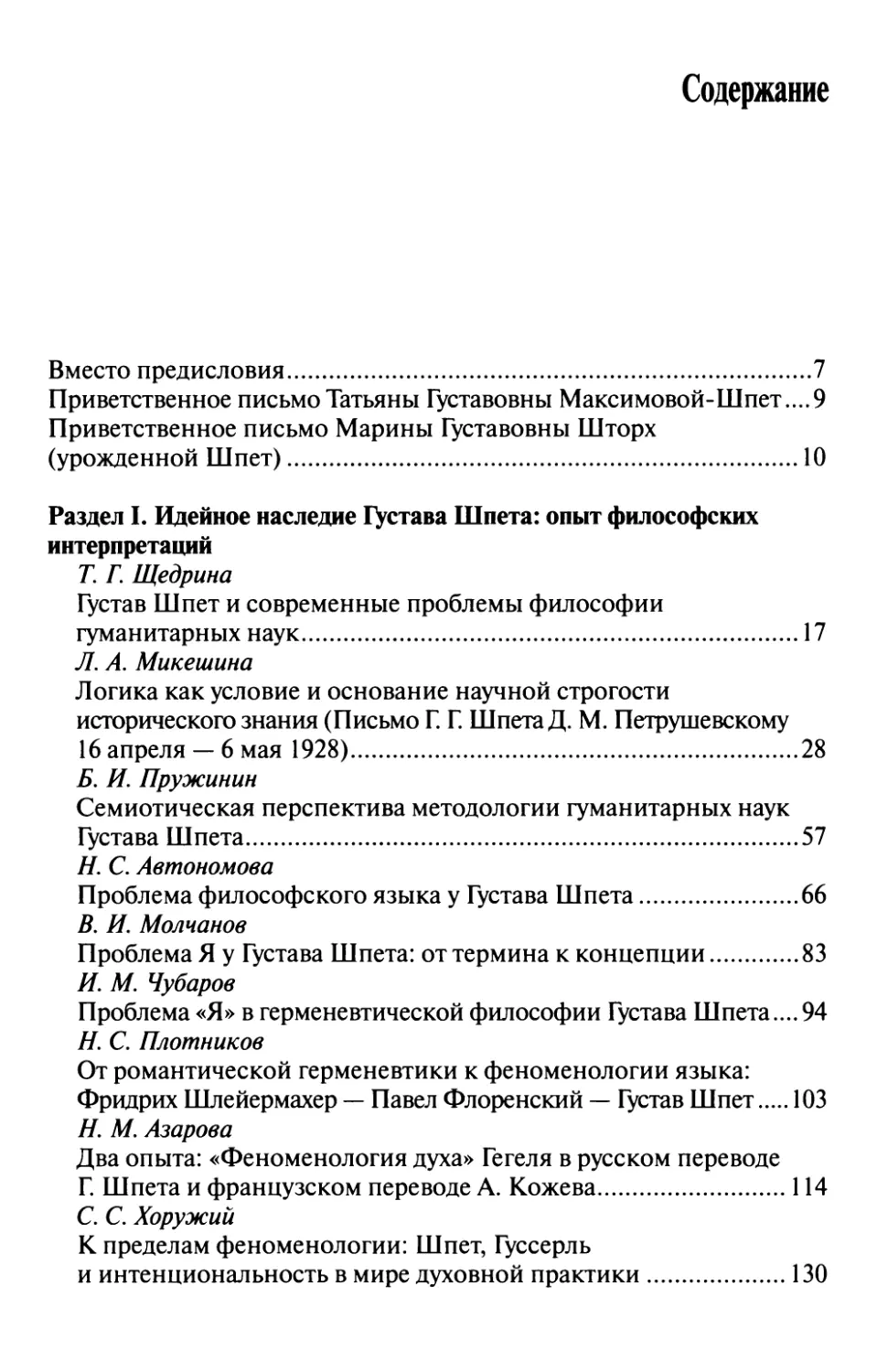

В первом разделе, «Идейное наследие Шпета: опыт философских

интерпретаций», представлены работы авторов, рассматривающих

1 Лвтономова Н. С. Открытая структура: Якобсон — Бахтин - Лотман — Гаспаров.

М., 2009. С. 7.

2 Структуру конференции воспроизводит французский вариант книги: Gustave

Chpet et son héritage aux sources russes du structuralisme et de la sémiotique. M. Dennes

(éd) // Slavica occitania. 2008. № 26. См. также проблемный обзор конференции,

написанный Е. М. Ананьевой для журнала «Вопросы философии» (2008. № 8) и

воспроизведенный в настоящем издании.

8

Вместо предисловия

идеи Шпета в контексте направлений современной философии —

эпистемологии социальных и гуманитарных наук, феноменологии, синер-

гийной антропологии, герменевтики, философии филологии и, если

так можно выразиться, «философии стиля». Во втором разделе,

«Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом»,

обсуждается важнейшая проблема современной гуманитарной науки: как

возможно «истинное», «объективное» знание о действительности

социальной и культурно-исторической. Возвращение к шпетовской

трактовке структуры слова и выражения, рассмотрение его концептуальных

установок в контексте традиций «имяславия», «глубинной семиотики»,

идей Н. Марра, В. Шкловского, М. Мерло-Понти позволяют

сегодня содержательно обсуждать перспективы методологии гуманитарных

наук. В этом плане — в плане дискуссий о тенденциях методологии

гуманитарных наук - особое значение приобретает третий раздел,

содержащий размышления феноменологов, психологов, лингвистов,

литературоведов о наиболее продуктивном сегодня шпетовском

понятии «внутренняя форма слова». «Густав Шпет в русской

интеллектуальной "сфере разговора" начала XX века» — тема четвертого раздела.

«Собеседниками» Шпета — и в интеллектуальном, и в

экзистенциальном планах — здесь стали М. М. Бахтин, В. Н. Волошинов, А.

Белый, Ф. Степун, Б. В. Яковенко, а также сотрудники Государственной

академии художественных наук: Г. О. Винокур, А. Г. Габричевский,

А. А. Губер, Н. И. Жинкин, Б. В. Шапошников, А. Г. Цирес и др. В

пятом разделе обсуждаются попытки «перевода» идейного и языкового

слоя шпетовских произведений на язык современных гуманитарных

сфер знания: психологии, лингвистики, философской антропологии,

литературоведения. Наконец в разделе «Архив эпохи» представлены

интересные и актуальные сегодня рукописные находки - шпетов-

ские переводы Алкея, сделанные для журнала «Гермес» и вошедшие

в «Эстетические фрагменты», и отклик Ф. А. Степуна на шпетовский

«Очерк развития русской философии» в письме к А. Л. Бему.

Внутри всех разделов, как увидит читатель, со-существуют разные

позиции и мнения (иногда весьма спорные и уязвимые). Это

разнообразие, к примеру, выражается даже в разном написании термина

«я»: мы вполне сознательно оставили его в авторской редакции. Все

это, на наш взгляд, естественно для живой, развивающейся науки.

В общем контексте обсуждения эффективности идей Шпета эти

разные позиции помогают зафиксировать зачастую те точки, которые

выявляют проблемы и нуждаются в дальнейшем исследовании. Книга

открывает панораму современной философии и гуманитарной науки,

где Шпет оказывается нашим «заслуженным собеседником».

Коллектив, работавший над монографией, выражает особую

благодарность Ирине Олеговне Щедриной за участие в подготовке

рукописи к публикации.

Приветственное письмо

Татьяны Густавовны Максимовой-Шпет

Дорогие друзья,

Разрешите мне так называть тех, кто хранит вместе со мной

память о папе, кто находит время и силы, чтобы заниматься

исследованием его научного наследия, которое, к моей глубокой радости,

и сегодня остается важным для науки.

Я не являюсь специалистом ни в философии, ни в психологии

или лингвистике, поэтому не могу, к сожалению, профессионально

судить о его творчестве. Для меня огромная радость просто

сознавать, что память о папе жива не только для меня, но и для других

людей. Недаром считается, что человек жив до тех пор, пока жива

память о нем, живы его дела, его «вклады» в других — это его

духовное бессмертие.

Эта конференция убедительно доказывает, что его работа не

пропала даром, что рукописи действительно не горят, несмотря на

тяжелые времена, которые мы все пережили. После стольких лет

забвения, через 70 лет после трагической гибели папы,

расстрелянного 16 ноября 1937 года, оказывается, что его работы во многих

областях знания - философии, психологии, лингвистике,

эстетике — привлекают ученых разных стран. Действительно, наука не

знает границ, а открытия, совершенные учеными, говорящими на

разных языках, переплетаются и обогащают друг друга. Папа,

который владел 17 языками, всегда подчеркивал важность соединения

разных источников знаний, теорий, разработанных в различных

государствах, и, как вы знаете, его работы в области языка

показывают, что наука и язык взаимно влияют и обогащают друг друга.

Отраден не только межкультурный диалог, который

стимулирован творчеством папы, но и участие в конференции специалистов

в разных областях, так как папа всегда писал и говорил о важности

межпредметных, междисциплинарных связей, которые открывают

новые горизонты перед наукой и перед искусством, которое для

папы и для всей нашей семьи имело и имеет огромное значение.

Желаю вам дальнейших успехов в вашей творческой

деятельности, счастья и процветания.

Татьяна Густавовна Максимова-Шпет

Приветственное письмо

Марины Густавовны Шторх

(урожденной Шпет)

Дорогие коллеги, мне очень жаль, что я лично не присутствую

сегодня среди вас. Во всяком случае, я очень благодарна всем

присутствующим, а в особенности организаторам этой конференции,

за память и интерес к работам моего отца. Сердечно благодарю вас

за это. Сами понимаете, что никакого доклада у меня быть не

может. Я не ученый и в научных вопросах не очень разбираюсь,

поэтому я хотела просто рассказать немного о своем отце, имя которого

восстанавливается из пепла. Я много работала в архивах, поэтому

могу кое-что прояснить из многочисленных легенд о нем.

Прежде всего хочу уточнить две вещи. 1) До сих пор путают дату

смерти Шпета (он расстрелян 16 ноября 1937 года в Томске, а не

умер в 1940 году, как прислали в первом свидетельстве о смерти).

Его никуда после ареста 27 октября из Томска не увозили. Но

известно нам это стало только в 1989 году. 2) Хочу также уточнить

путаницу с его происхождением и фамилией. Фамилия его Шпет, и

большинство людей, и русских и иностранцев, думают, что эта

фамилия — немецкого происхождения. Нет, она славянского

происхождения. Мать его была настоящая полька, родилась под

Краковом. Шпет с матерью жил в Киеве, окончил Киевский университет,

а потом уехал в Москву. Он сам считал себя русским, хотя

прекрасно знал и польский и украинский язык и очень их любил и ценил.

А доказательством его польского (славянского происхождения)

служит запись у Даля: «Шпетить — корить обиняками, колоть

намеками», что, кстати, очень типично для папиного характера, и

приведена цитата из Державина: «Он при всех не устыдился меня шпетить».

Биография его еще не написана по-настоящему. Первую

попытку сделал его старший внук М. К. Поливанов, ныне покойный. Это

была попытка, сделанная им по рассказам друзей и учеников

Шпета. Сам он видел деда только в четырехлетнем возрасте.

Приветственное письмо Марины Густавовны Шторх (урожденной Шпет) 11

Детство Шпета было достаточно тяжелое, отец его не известен.

Он воспитывался своей матерью, женщиной очень интересной,

твердой, всеми уважаемой. Ей много раз предлагали мужчины

сердце и руку и предлагали усыновить ребенка, но она гордо

отказывалась от всего, пока дело не дошло до университета, так как

оказалось, что в университет он поступить не может. А она всегда

настаивала на самом лучшем образовании, поэтому и отдала его в

классическую гимназию. Родные также предлагали ей усыновить

ребенка, и вот, когда надо было поступать в университет, она

согласилась, и мальчика усыновил старший брат его матери.

Сегодня мы собрались через семьдесят лет, как его не стало, и

я бы хотела вот что рассказать. После того как мы узнали

приговор Шпета: «десять лет без права переписки», мы долго больше

ничего не могли узнать о нем. Впервые точные данные о его судьбе

мы узнали только в 1989 году, после раскрытия наших, так сказать,

«тайных» архивов. Мы с моим племянником М. К. Поливановым

поехали в Томск, присутствовали при открытии мемориальной

доски, установленной на доме, где он жил в ссылке. На заседаниях

Вольного гуманитарного семинара, посвященного памяти отца, с

докладом выступали М. К. Поливанов и томичи, которые

оказались очень неплохо знакомыми с творчеством Шпета, хотя,

конечно, односторонне, так как в то время каждая его книжка была

редкостью.

На следующий день мы пошли в КГБ, получили все документы

архивные и тщательно их переписали. Читали прямо в

оригинале. В общем, стало ясно, что дела никакого не было, все было

выдумано, подписи все (в том числе и Шпета) были фальшивыми на

бумагах. Да и современные сотрудники органов КГБ этого не

отрицали. И тут в Томске, где мы встретили удивительно теплый и

понимающий прием, было постановлено выпустить книгу о

пребывании Шпета в Сибири и систематически проводить Шпетов-

ские чтения. К сожалению, мой племянник умер, не дождавшись

выхода книги «Шпет в Сибири: ссылка и гибель». Я, собственно,

тогда поняла, что я должна продолжить начатое им дело, и

занялась архивами. Разбирала что могла, тем более что посторонний

человек не может его разобрать, надо привыкнуть. Я думала, что

авось найдется человек, который заинтересуется, захочет сделать

что-то большее о Шпете. Хотя исследователи (в частности Митю-

шин) уже к тому времени кое-что сделали. Они работали в архиве

ОР РГБ, куда наша семья сдала почти все его рукописи. Отдельные

исследования проводились за границей, проводились

конференции. Я занялась разбором рукописей домашнего архива и руко-

12 Приветственное письмо Марины Густавовны Шторх (урожденной Шпет)

писей, хранящихся в ОР РГБ. Дело в том, что в библиотеку были

сданы более-менее атрибутированные рукописи. А дома мы все эти

годы каждый листок с папиным почерком складывали в сундучок,

и этих разрозненных черновиков оказалось очень много. И среди

них были отрывки каких-то статей и планов его книг и еще кое-

что. Это, конечно, требовало огромной работы, и мне это было

не под силу. Неожиданно появилась молодая исследовательница

Т. Г. Щедрина, увлеклась Шпетом и достигла в расшифровке

рукописей таких высот, каких мне и не снилось. Она может разобрать

любой черновой листок, где почерк во сто раз хуже, чем его

обычный. А это тем более важно, потому что, к сожалению,

большинство его работ не окончены. Это относится и к «Внутренней форме

слова», и к «Истории как проблеме логики», и к «Очерку развития

русской философии».

После разгрома ГАХНа, где отец работал, он имел возможность

заниматься философией, поскольку университет уже был для него

закрыт. После 1929 года ему запретили заниматься философией

вообще, разрешили только — художественными переводами, так как

он знал почти все европейские языки.

С раннего детства я помню закрытую дверь в кабинет папы и

слова мамы: «Тише, громко не говорите, мешаете папе работать» —

это днем. Утром мы слышим те же слова, только вместо работы —

«Папа спит». Действительно, больше всего я помню папу за

письменным столом. Он работал ночью и поздно вставал.

Мы, во всяком случае я, побаивались папы. Хотя он никогда на

нас не кричал и, как мне казалось, мало занимался нашим

воспитанием. Но потом я поняла, что это было не так. Папа не вмешивался

ни в какие мелочи быта и нашей жизни, но умел одним словом или

насмешкой поставить все на место, одобрял или нет, интересовался

нашими друзьями, чтением. Часто не прямо, а через маму. Когда я

немного подросла, то любое слово папы имело большое значение

для меня. Уж спорить с ним никогда не приходило в голову.

Помню, как мучительно было подходить к телефону, когда

звонили ему. Папа требовал, чтобы все всегда спрашивали: «А кто его

просит, я сейчас узнаю, дома ли он», потом провинившимся

голосом говорить, что, оказывается, он ушел.

Но если нам нужна была какая-нибудь книжка или не

получалась задачка, к папе всегда можно было обратиться, и он с

удовольствием помогал. Иногда даже «слишком». Например,

попросишь книжку по какому-нибудь вопросу, а он даст несколько книг.

Конечно, это относилось уже к старшим классам. Хорошо помню,

как он нам всем, включая маму, читал «Евгения Онегина», коммен-

Приветственное письмо Марины Густавовны Шторх (урожденной Шпет) 13

тируя почти каждое слово. Это было очень интересно, хотя к

этому времени мы много раз читали и многое знали наизусть, но все

равно было очень интересно. Читал папа и свои собственные

переводы Байрона и Шекспира. Папа очень хорошо читал стихи и не

любил актерского чтения.

В своем кабинете папа не позволял ничего трогать и

переставлять, особенно на письменном столе, который был завален

всякими бумагами и отдельными листочками. На письменном столе

стояли бюст Платона (посередине), Данте, бронзовый кабан (копия

флорентийского кабана, описанного у Андерсена в одноименной

сказке), несколько фотографий старших сестер в рамках, большая

фотография мамы с новорожденным Сережей, а наши кое-какие

без рамок. Под толщенным стеклом формата открытки лежала

фотография Гуссерля с дарственной надписью, несколько пепельниц,

маленькая старинная чернильница, которой папа не пользовался,

и стаканчик с ручками и карандашами. Тогда уже появились

самописки с золотым пером, которыми снабжал папу его друг Юргис

Балтрушайтис.

У папы были удивительно красивые руки, легкая походка и

невыразительные черты лица, но это почти не замечалось за

необыкновенной подвижностью лица. Казалось, двигался каждый

мельчайший мускул, да еще выразительный, глубокий взгляд. Также

почти непрерывно менялось выражение лица - от очень

серьезного до веселого и даже хитроватого. А шутил папа очень много, и не

всегда сразу угадаешь, шутка это или нет.

В первую зиму его ссылки я жила с отцом в Сибири. Для меня

особенно ценно и важно то отношение, которое появилось между

нами в этот период. Правда, большая часть наших разговоров

бывала в иронических и шутливых тонах, но это была чисто внешняя

форма, нам так было легче сказать что-нибудь и очень серьезное и

глубокое. Только позднее я поняла, что была недостаточно

открыта с отцом в то время, и очень об этом сожалею. И ему, по-моему,

тоже не хватало моей открытости. Как-то в ссылке отец сказал мне:

«Я столько переводил, я столько занимался Шекспиром. Скоро уже

кончается эта работа, и я начну получать за нее гонорары. Я так

надеялся, что я смогу вернуться к моим старым философским

работам, закончить их. Тем более что для этой работы мне даже не надо

книг. У меня все в голове». Сейчас все его работы публикуются,

незаконченные — восстанавливаются по его собственным записям.

Ведь многие его «вторые части» выходили отдельными выпусками

или остались в архиве в виде подготовленных к публикации

материалов. Но кое-что было совершенно в разрозненном виде.

14 Приветственное письмо Марины Густавовны Шторх (урожденной Шпет)

Постепенно имя Шпета стало выходить из небытия, и это

происходило благодаря тем людям, которые им интересуются. Мне

удалось расшифровать письма, которые были напечатаны в

«Началах», в книге «Шпет в Сибири» и др. Увлекшись работой с

рукописями и в архивах, мы с Татьяной Щедриной ездили в Киев, в

Петербург, изучали там некоторые рукописи отца, к сожалению, в

недостаточном объеме. Сейчас здоровье (главным образом плохое

зрение) не позволяет мне заниматься полюбившимся делом, о чем

я очень сожалею, потому что я очень увлеклась этой работой,

поняла ее интерес и значение. Я сожалею, что занималась этим не всю

жизнь. Эта работа может продолжаться. Эта работа еще на многие-

многие годы. А сейчас Татьяна одна продолжает эту работу.

Я еще раз благодарю всех присутствующих и отсутствующих

исследователей творчества Шпета, очень сожалею, что я не с вами, и

надеюсь, что со временем его имя зазвучит во весь голос.

Марина Густавовна Шторх

(урожденная Шпет)

I. Идейное наследие

Густава Шпета:

опыт философских

интерпретаций

Т. Г. Щедрина

Густав Шпет и современные проблемы

философии гуманитарных наук

Размышляя о возможных подходах к истории философии,

Карл Ясперс заметил, что «в знании о прошлом <...>

заключается новая философская современность.

Фактически — это некая основная философская форма

изначального философствования — понимать и делать очевидным

во взаимосвязи с традицией, в изучении старых текстов то, что,

таясь в глубине, движет настоящее»2. Мысль Ясперса можно

считать своего рода лейтмотивом этой работы. И прежде всего потому,

что проблемный комплекс русской философии конца XIX—начала

XX в. сегодня переживает новый всплеск интереса со стороны

философов и ученых-гуманитариев. Но в отличие от научной и

социокультурной ситуации 90-х гг. XX в., когда в книгах и рукописях

Бердяева, Франка, Лосского, Флоренского и др. искали ответ на

свои социальные и политические вопросы, пытались обнаружить

там принципиальные основания для «новой русской идеи»,

сегодняшний интерес смещается в несколько иную плоскость.

Дело в том, что в то время нам были нужны скорее

императивы, полезные «моральные подсказки», поэтому исследования по

истории русской философии, по сути, имели прикладной характер.

Между тем мы долгое время оставляли в стороне вопрос об

исторической преемственности русской философии (как целостному

феномену, т. е. не выбрасывая за борт ни один из ее периодов и ни

одного из ее представителей). Именно вопрос о традиции русской

философии — фундаментальный по своей сути — составляет

сегодня ядро поиска современных исследователей. Сегодня мы уже

' Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ. Проект № 08-03-

00294а.

2 Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000. С. 97.

18

Раздел I

в полной мере осознаем, что для творческого продолжения

русской философской традиции необходимо не «поспешное

утоление духовного голода»3, но, как считает П. П. Гайденко,

«проблемный анализ творчества русских мыслителей, <...> который мог бы

дать нам ключ к решению сегодняшних вопросов, возникающих в

сфере онтологии, теории познания, логики, философии науки,

социологии и психологии»4. Проблемный подход предполагает, что

содержательное единство философской традиции заключается не

в концептуальной однородности, но в особом способе

рассмотрения философской действительности — в ее целостности и полноте.

Конструирование какой-либо одной магистральной линии ведет к

утере многообразия русской философии. Если мы сегодня идем по

этому пути, то именно наше движение и есть наша историческая

преемственность русской традиции — традиции «положительной

философии».

Наиболее четко эту традицию сформулировал Густав Густавович

Шпет — «русский европеец», «философ-рационалист». Шпет

определял положительную философию как «единое, внутренно

связанное, цельное и конкретное знание о действительности». Он писал:

«Возьмем только наше и самое ближайшее: кто станет отрицать,

что философские учения П. Юркевича, Вл. Соловьева, кн. С.

Трубецкого, Л. Лопатина входят именно в традицию положительной

философии, идущую, как я указывал, от Платона? И мы видим, что

Юркевич понимал философию как полное и целостное знание, —

философия для него, как целостное мировоззрение, — дело не

человека, а человечества; Соловьев начинает с критики отвлеченной

философии и уже в "Философских началах цельного знания" дает

настоящую конкретно-историческую философию; кн. Трубецкой

называет свое учение "конкретным идеализмом"; система

Лопатина есть "система конкретного спиритуализма"...»5.

Преемственность традиции положительной философии просматривается при

анализе общих философских принципов Шпета, которые

выражаются в характере постановки трех основных проблем: 1) проблемы

смысла и соответствующего акта постижения смысла; 2) проблемы

социального, исторически данного бытия как проблемы культуры;

3) проблемы логики как науки о слове. Каждая из этих проблем

получает развитие, как в его опубликованных трудах, так и в архиве.

3 Янцен В. В. Письма русских мыслителей в базельском архиве Фрица Либа.

С. 229.

4 Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М, 2002. С. 12.

5 Шпет Г. Г. Философия и история // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные

труды. М, 2005. С. 199.

Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 19

Интерес к идеям Шпета в широких кругах современных

философов и ученых-гуманитариев есть показатель того, что мы, наконец,

действительно восстанавливаем преемственность русской

философской традиции.

Актуальность философского опыта Шпета связана с тем, что в

нем соединялись вещи, казалось бы, не очень совместимые.

Творческий философский поиск Шпета — целостное единство

экзистенциальных устремлений и научно-философского профессионализма;

западной логической культуры и удивительной, внешне

неуловимой интонации русского философского опыта мышления,

выраженной во внутреннем мире разговора, в личном общении русских

философов и ученых. Поэтому ключ к современному разговору с

Густавом Шпетом — в проблемной интерпретации не только

опубликованных им самим работ, но и его рукописного наследия. Здесь мы

вступаем в область архива, что значительно расширяет

направленность исследовательского поиска. Именно архивные,

дополнительные на первый взгляд, материалы могут стать существенными при

интерпретации его философских идей. Дело в том, что в этих

материалах находит свое рациональное выражение вариативное поле

возможных смыслов, результирующихся в философский текст (как

правило, опубликованный), в котором объективируется лишь одна

идейная линия из множества, реально оформливающихся (термин

Шпета) в процессе коммуникации, в непосредственном общении,

где идеи рождаются. И эти возможности могут стать реальностью

именно благодаря архивному исследованию. Поэтому архив

раскрывает дополнительные возможности интерпретационной работы

в том коммуникативном поле, где общение имеет самоценное

значение. Архивный массив становится своего рода коммуникативным

контекстом, в котором идейное содержание философского поиска

приобретает проблемный характер, а философские идеи получают

новое прочтение. Погружение в архив дает нам возможность

окунуться в другую реальность, сохраняющую для нас —

несовременников исследуемой эпохи — и тематические предпочтения, и

способы размышления, и возникающее в общении понимание тех или

иных философских проблем, и смысловые оттенки понятийных

образований, которые исчезли сегодня.

Сегодня сложилось несколько проблемных сфер, где идеи

Густава Шпета реально могут и уже участвуют в дискуссиях: это область

философской эпистемологии, истории философии и истории

науки, эстетики и культурологии, культурно-исторической

психологии и философии языка. И эти сферы выявляются сегодня, исходя

из нового социального запроса — запроса на рационалистические

20

Раздел I

научно-философские программы, и из исследования рукописных

текстов Шпета, благодаря которым мы получили возможность

открывать для себя и Шпета, и непрочитанные страницы русской

философии и гуманитарной науки. Поэтому, на мой взгляд,

перспективно осуществить анализ идейной насыщенности его

рукописных текстов, включая их одновременно и в коммуникативную

реальность шпетовского времени (в его сферу

интеллектуального общения), и в контекст современных научных и философских

исследований. Тем самым нам открываются возможности самых

неожиданных поворотов в интерпретации текстов Шпета, новые

горизонты «разговора» с ним, позволяющие эксплицировать

эпистемологическую сферу русского интеллектуального общения

начала XX в. Более того, осмысление идейного содержания этих

текстов в контексте современных эпистемологических исследований

способствует актуализации тех идей Шпета, которые реально не

были услышаны его современниками, выбравшими иной путь

решения научных и философских проблем.

***

В контексте современных проблем эпистемологии и философии

науки интересна рукопись Шпета «Конспект лекций по истории

наук», в которой содержится своего рода проект истории

методологического самосознания науки. Шпет рассматривает историю

науки именно в философско-методологическом аспекте. Он

формулирует свою мысль следующим образом. Если для ученого

история науки загружена открытиями, конкретными исчислениями,

организационными работами, то философ может рассмотреть

исторический опыт науки в методологическом аспекте, т. е.

зафиксировать устойчивые понятийные структуры в постоянно

меняющихся представлениях ученых о методе, границах научного знания,

природе самой науки. По сути, речь идет не о внешних масштабах

научного познания как абсолютных стандартах, прилагающихся

к реальности науки, но о его внутренних формах, в которых

заключен единый исторический опыт преемственного сохранения и

обогащения знания. Иначе говоря, смысл философского анализа

истории научного знания Шпет видит в осмыслении

исторического опыта методологического сознания науки, в обращении к

исследованию научной мысли как «структуры актов научного сознания

(в их диалектическом и осуществленном движении)».

Именно по этой причине Шпет возвращается в античность, к

истокам формирования основных исследовательских стратегий

философско-методологического характера. Такой способ поста-

Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 21

новки проблемы оказывается во многом созвучным с

неокантианскими исследовательскими устремлениями рассмотрения истории

науки как методологии. Но здесь мы обнаруживаем и особенности

шпетовского подхода. Прежде всего, Шпет не столь

формалистичен, как неокантианцы. Он берет науку шире, стремится

проследить преемственную связь содержательных оснований науки, видя

в них формы тех онтологических допущений, на которые

опирается наука. Он пытается не только зафиксировать исторически

изменчивый фон научных открытий, но и схватить в этом

изменчивом мире науки те основания, которые остаются неизменными

при любых исторических условиях. А именно, он демонстрирует,

что история научного сознания не есть лишь цепь исторически

меняющихся оснований, но пытается найти внутри этих

оснований преемственность. Он показывает, что проблема

дифференциации (различения) оснований научного исследования —

проблема историческая по своей сути. Шпет ищет в истории науки

не столько дополнительный для последующего конструирования

эмпирический материал, свидетельствующий об относительности

всех критериев и границ научного знания, сколько демонстрирует

реальное единство проблемных ситуаций, с которыми

сталкивается философ-методолог при исследовании процесса становления

знания.

И здесь, на мой взгляд, открывается еще один важный и

актуальный ракурс для современных исследований в области

эпистемологического анализа истории науки. Шпет фактически выходит на

проблему рациональности научного знания, задающую тональность

философским дискуссиям второй половины XX в. Уже в своей

ранней работе «Явление и смысл» он показывает, что классификация

наук по методу — неокантианский ход мысли — существенно

ограничивает возможности различения и спецификации научных

областей. Шпет выступает против такого дуализма. Смысл философско-

методологического исследования науки он видит в том, чтобы

«подвести всеобщий фундамент под всю громаду современного

знания», «указать ему его собственные корни, источник, начала, <...>

вскрыть единый смысл и единую интимную идею за всем

многообразием проявлений и порывов творческого духа в его полном и

действительном самоосуществлении»6. Думаю, что эта мысль Шпета

приобретает особое значение именно сегодня. Дело в том, что Шпет

фактически пытается избежать крайних позиций. Он пытается со-

6 Шпет Г. Г. Явление и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды.

М., 2005. С. 39.

22

Раздел I

хранить единство научного знания как идеал рациональности, но в то

же время ищет пути возвращения осмысленности в саму науку, пути

ее освобождения от излишней абстрактности и формалистичности.

Постулирование исторической преемственности

эпистемологического опыта вовсе не означает для Шпета реального единства решения

какой-либо научной проблемы. Его волнует вопрос о том, как

возможно интуитивное усмотрение, схватывание, фиксация единства в

постоянно меняющейся и, следовательно, релятивизирующейся

реальности научного знания. Историческое единство научного знания

предполагает философское осмысление дифференциации

предметных областей науки. Обращение к конкретно-исторической

ситуации и фиксация исторической «разности» методов, оснований, типов

знания — это своего рода методологическая возможность для

определенного концептуального истолкования связи, существующей между

уровнем методологической рефлексии над социокультурными

аспектами знания и историзацией методологического сознания науки.

Вот поэтому-то для современной эпистемологии интересно

проследить ход мысли Шпета, понять, как ему удается пройти между

крайними точками (абсолютизации и релятивизации) и сохранить

саму идею исторического единства научного знания.

Методологическая интерпретация истории научного сознания, предложенная

Шпетом, меняет ракурс исследовательской позиции, предполагая

осмысление форм структурной организации знания. Эти формы

предстают не как внеисторичные структуры, но как своего рода

исторические константы, воплощающие когнитивный слой

знания, кристаллизовавшийся в ходе осуществления научного опыта.

***

Методологическое значение в плане развития такого

перспективного научного направления, как культурно-историческая

психология, имеет рукопись Шпета «Искусство как вид знания». Дело

в том, что традиция культурно-исторического подхода,

связанная с именем Л. С. Выготского, довольно широка и таит в себе

множество интерпретаций. «Психологи говорят о культурно-

исторической психологии то как о науке будущего, как о цели и

мечте, то как о науке прошлого, то как о становящейся науке, что

характерно для любой живой науки»7. Культурно-исторический

принцип ориентирует ученых-гуманитариев в достаточно широком

7 Зинченко В. П., Мещеряков Б. Г., Рубцов В. В., Марголис А. А. Вступительное

слово. К авторам и читателям журнала // Культурно-историческая психология. 2005.

№ 1.С. 4.

Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 23

исследовательском диапазоне. В нем могут работать и те, кто

реконструирует сегодня культурную историю психологической

науки, и те, кто занимается анализом основных понятий, с помощью

которых психологи в разные эпохи осмысливали изменения

психики, ее культурно-историческую эволюцию.

Методологический подход Шпета можно интерпретировать как

стремление к рационализации феноменов искусства, причем к

рационализации конкретно-исторической. Особое значение здесь

приобретает трактовка искусства как особого вида знания,

поскольку оно может быть не только объективировано в словесной

форме, но через него и в нем знание дается как «само бытие»,

причем «бытие как такое, культурное бытие»8.

Именно придание искусству как знанию онтологического

статуса и обусловливает тот вопрос, который задает Шпет в самом начале

статьи и обозначает его как ключевую методологическую проблему:

«В каком смысле искусство является видом знания?». Это

означает, фактически, что Шпет ищет аспект, в котором искусство

является формой знания. Он обращается к искусству как культурно-

историческому феномену, выполняющему определенные функции.

Вопрос «в каком смысле...?» может быть интерпретирован как

вопрос о культурном контексте: «в каких условиях искусство

функционирует в культуре как вид знания?». Поэтому Шпет обращается к

анализу проблематики, которая впоследствии образовала, в той или

иной мере, тематическую сферу культурно-исторической

психологии9. Шпет очерчивает поле исследований, предполагающих

постановку вопроса о культурных детерминантах, смысле, значении,

словесном творчестве, т. е. того объективированного культурного слоя,

в котором человек становится человеком. И при этом он отчетливо

понимает, что искусство, наука, философия, литература

функционируют в культуре как специфические феномены. Когда мы задаем

вопрос о смысле любого из этих феноменов, это означает, что мы

выстраиваем некоторую структуру социального мира, — мира

культуры, — с учетом конкретного контекста их функционирования.

Вот почему я полагаю, что на текст шпетовского доклада можно

посмотреть и как на само явление культуры, как на определенный

этап в развитии понятий, с помощью которых человек осмыслива-

8 Шпет Г. Г. Искусство как вид знания // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.

Избранные труды по философии культуры. М., 2006. С. 130.

9Л. С. Выготский — родоначальник культурно-исторической психологии — слушал

в свое время лекции Шпета, подхватил его философские идеи о смысле, значении,

слове как архетипе культуры и развил их уже применительно к психологической

проблематике в «Психологии искусства» и в «Мышлении и речи».

24

Раздел I

ет свой духовный, интеллектуальный, культурный опыт. И в этом

случае мы просто должны воспринимать этот текст Шпета не сам

по себе, но в контексте его опубликованных трудов, в контексте его

культурно-исторической концепции, которая конкретизируется и

уточняется благодаря существованию архива эпохи.

***

Наконец, архив Густава Шпета открывает нам еще одну грань

его профессиональных интересов, связанную с исследованием

социально-политической реальности. Я имею в виду рукопись

«Социализм и гуманизм». Доклад Шпета «Социализм и гуманизм»

заметно отличается от основных политических сочинений русских

философов, прежде всего, своей теоретико-методологической

направленностью. Дело в том, что Шпет был одним из немногих

русских философов, которые пытались не просто выразить свои мысли

в социально-философской публицистике. Его установка на научно-

исследовательскую работу со словами-понятиями, метод их

герменевтической интерпретации, предполагающий выявление всех

смысловых слоев того или иного научного феномена, выраженного

в слове, — вот тот потенциал, который может быть сегодня

востребован в различных сферах социально-гуманитарного знания.

В докладе содержится попытка герменевтического анализа

понятий «социализм» и «гуманизм». Шпет выбирает не генетический

метод их исследования, предполагающий поиск эволюционирующего

«зародыша» понятийной структуры, и даже не исторический,

последовательно раскрывающий содержание того или иного события-

факта в его историческом развитии10. Для герменевтического

анализа, каким его представлял Шпет, необходим метод типизирующий,

т. е. рассматривающий феномены социализма и гуманизма как

конкретные типы философско-исторического сознания.

Можно сказать, что это была одна из первых реальных попыток научно-

философского исследования политических феноменов. Именно этот

научно-философский опыт Шпета приобретает особое звучание в

контексте современной исследовательской работы в области

политологии, политической социологии, политической психологии и др.

10 Вместе с тем, подчеркну, что Шпету принципиально важна установка на

историческую обусловленность понятий. Именно по этой причине он выявляет около

пятидесяти исторически существующих понятий социализма в поисках

необходимого (единственного, однозначного) для его постановки проблемы. Он обращается

к научно-политическому опыту французского социолога Амона, осуществлявшего

такой методологический ход. Его работы были переведены на русский язык другом

Шпета, А. Боровым, занимавшимся, как известно, проблемами анархизма.

Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 25

Конечно, возникает вопрос о принципиальных основаниях

такого герменевтического анализа. Этот вопрос задавал себе Шпет,

поскольку действительность, в которой он жил и работал,

противопоставляла эти понятия настолько, что трудно было обнаружить

сферу, где они могли бы быть сопоставимы. Поэтому Шпет

переносит эти понятия в новый план, или, говоря современным нам

языком, ставит эти понятия в новый контекст, в контекст

конкретной исторической ситуации кануна 1917 г., требующей выработки

новых социально-политических идеалов.

Вот почему я думаю, что особое значение для современных

исследователей приобретает обоснование Шпетом своего выбора

понятий для сравнительно-типологического анализа,

демонстрирующее структурные и методологические приоритеты социально-

гуманитарной науки того времени. Шпет исходит из реальной

ситуации. Он выступает накануне революции, когда со всех

сторон — на улице и в столичных кулуарах, на философских и

религиозных собраниях, в выступлениях политических лидеров ведущих

российских партий и думских отчетах — раздавались слова

«социализм» и «гуманизм» как центральные понятия для выражения

жизненных и политических идеалов.

Действительно, в центре внимания Шпета стоит проблема

выработки внутриполитического идеала. И его способ постановки этой

проблемы, основанный на реальной политической ситуации

России до 1917 г., не потерял своей научной и политической

значимости ни для современных политологов, ни для политиков (тем более,

как показывают последние исследования политологов, наблюдается

тенденция к сближению политиков с академическими кругами

политологов). Вот как Шпет сам говорит об этом: «Действительное

содержание нашего дня — буря, <...> движение элементарных сил,

стихий народного духа, в котором и из которого рождается теперь новая

Россия. Мыв водовороте этих стихий, но можем ли мы примириться

с тем, чтобы наше культурное сознание было также вовлечено в этот

водоворот, и погибло в нем? Поэтому, какими бы далекими от

злобы дня ни казались нам вопросы идеала, их своевременно поднять

и своевременно отдать себе в них ясный отчет. Нужно знать, куда, к

чему, и зачем мы идем? И нужно идти, иначе стихии поглотят нас!

Вопрос, который я поставил перед вами, есть вопрос именно

идеалов, и как такой он сейчас в особенности своевременен»11. Каковы

возможные социально-политические идеалы российского обще-

11 Шпет Г. Г. Социализм и гуманизм // Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое

единство русской философии. М., 2008. С. 236.

26

Раздел I

ства? Шпет ищет ответ на этот вопрос, обосновывая при этом

необходимость культурных оснований фажданского общества. Он ставит

проблему формирования российского культурно-исторического

сознания, и его носителя-репрезентанта (в России — интеллигенции,

на Западе — «четвертого сословия»). Следовательно, Шпет видит

дальнейший путь России как культурной державы, прежде всего, в

формировании особого слоя интеллектуалов, или, если вспомнить

Пушкина, то можно назвать этот социальный слой

«аристократией таланта». Этот слой общества действительно не имеет никакой

привязки к материальным благам, а только творит духовную

историю, без которой немыслимо никакое уважающее себя фажданское

общество. И именно такая постановка проблемы приводит Шпета

к мысли, что политики не господа, а слуги, слуги, которые могут и

должны иметь очень широкое образование для развития культуры

народа, которому они служат.

Идеи Шпета заставляют нас сегодня задуматься о культурных

основаниях фажданского общества — не о правовых, а именно о

культурных, — о самосознании той или иной социальной

общности. Мы видим, что и сегодня, как и почти 90 лет назад, в центре

внимания российских ученых, философов и политиков тот же

проблемный комплекс, связанный с решением вопросов о

самоидентификации России, о культурных основаниях фажданского

общества, а также о конвенциональных основаниях политико-правовых

проблем. Хотя за последние десять лет этот проблемный комплекс

немножко стушевался, отодвинулся, так сказать, на периферию

политического сознания, и вызывает сегодня не такой шквал

мнений и разбросанность оценок экспертов, как это было пятнадцать

лет назад. И все же я думаю, что и сегодня эти вопросы не потеряли

своей значимости. И от ответа на них зависит не только внутренняя

жизнь России, но и ее внешняя ориентированность. Поэтому нам

важно вернуться к этим вопросам и посмотреть на них не только из

положения сегодняшней ситуации, но и из исторического

прошлого. И доклад Шпета во многом позволяет нам это сделать сегодня.

И еще. Доклад Шпета — это исторический опыт выработки

нового политического языка на понятийном уровне. Это наполнение

смыслом слов, которые уже никто в тот момент конвенционально

не поддерживал. Шпет пытается решить эту проблему на уровне

коммуникации, и его доклад обращен к собеседникам из

философской сферы разговора того времени. Именно философы и есть, по

мнению Шпета, те люди, которые должны были задуматься и

выработать жизнеспособные социально-политические идеалы. Эти

вопросы реально стоят сегодня и перед нами — русскими филосо-

Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 27

фами, учеными, политологами, социологами. Я здесь подчеркиваю

слово «русскими», а не «российскими», потому что речь в данном

случае идет не о государственной принадлежности, а об языковой

и культурной общности.

И в этом контексте становится очевидной еще одна проблема,

которую мы пока еще в полной мере не осознали. Архивное

наследие Шпета важно для нас не только как наше интеллектуальное

достояние. В его рукописях (письмах, дневниковых записях,

набросках работ) содержится уникальный опыт экзистенциального

переживания трагического пути России XX в. Этот опыт нам еще

предстоит философски осмыслить, и во многом это становится

возможным благодаря сохранившимся архивам. Вот почему мы

сегодня просто вынуждены реконструировать архивное наследие

русских мыслителей, если мы хотим по-настоящему понять и освоить

ту русскую философскую традицию, с которой говорим из своего

времени.

Л. А. Микешина

Логика как условие и основание научной

строгости исторического знания1

(Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому 16 апреля - 6 мая 1928)

Переписка Г. Г. Шпета и Д. М. Петрушевского в

концентрированном виде представляет малоисследованную тему

«Русские философы и историки о методологии и логике

исторической науки». К их идеям в полной мере относится

мысль И. Берлина: «Все когда-либо высказанные

философами основные идеи, взгляды, теории и догадки остаются

актуальными по сей день. Они живут особой, трансисторической жизнью»2.

Сегодня у нашего нового поколения, по сути, не формируются

навыки диалектического и логического анализа познания, и

прежде всего потому, что предельно идеологизированная

методология диалектического материализма, выродившаяся в обязательно

материалистические, вульгарные формы повсеместного, часто

непрофессионального преподавания, теперь отброшена как

«устаревший» схоластический подход. Утрачивается идущая «из глубины

веков» культура размышления над знанием и познанием,

включавшая логико-методологический диалектический анализ, как раз то,

чем блестяще владел Шпет, оставивший нам исследования,

сочетающие классические идеи и творческое их переосмысление и

обогащение, в частности в области логики истории и теории познания.

Как методолог гуманитарного знания, Шпет более всего

занимался исторической наукой. Следует принять во внимание, что эти

же и другие идеи развивались в ранних работах Шпета по логике

и методологии истории, в частности в «Философии и истории»

(1916), «Истории как проблеме логики» (1916)3 и «Истории как

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ΡΓΗΦ. Проект № 09-03-

00107а.

2 Разговоры с сэром И. Берлиным. Избранные главы // Слово/Word, 2007. № 56.

http://magazines. russ. ru/slovo/2007/56/dzh4. html

3 См.: Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и

методологические исследования. Материалы. В двух частях. Археогр. работа Л. В. Федоровой,

И. М. Чубарова. М., 2002.

Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 29

предмете логики» (1917—1922)4, «Герменевтике и ее проблемах»

(19185). О фундаментальных замыслах философа говорит также

«План III и IV томов "Истории как проблемы логики"», впервые

реконструированный в 2004 г. Т. Г. Щедриной по рукописи из

семейного архива6. Очевидно, что эта тема не оставляла его

десятилетиями, что и проявилось, в частности, в письме историку

Д. М. Петрушевскому по поводу его книги «Очерки из

экономической истории средневековой Европы» (1928). Наибольший интерес

Шпета вызвало введение «О некоторых логических проблемах

современной исторической науки». Письмо написано в период

начинающейся в нашей стране борьбы с «буржуазной идеологией в

истории» и стало важной духовной и идейной поддержкой

Петрушевскому, на которого уже обрушилась эта «кампания». К счастью,

это письмо и ответ на него не потерялись и не забыты благодаря

публикациям и комментариям А. А. Митюшина и Т. Г. Щедриной7.

Переписка вводит в самый центр проблем методологии истории и

социально-гуманитарного знания в целом, широко обсуждавшихся

русскими историками и философами в конце XIX—начале XX века,

до установления господства марксизма в этих сферах знания.

Д. М. Петрушевский (1863—1942) — крупнейший медиевист,

специалист по средневековой Англии, занимавший кафедры в

Варшаве, Петербурге, Москве, где он был директором РАНИОН8. Но

в дальнейшем, даже будучи академиком, он был отстранен от

педагогической деятельности как «сознательный антимарксист», по

выражению А. И. Данилова, историка-марксиста и крупного

чиновника, — главного идеологического критика трудов и идей Пе-

трушевского. Петрушевский был достойным собеседником,

размышлявшим над методологией исторической науки, прекрасно

знавшим идеи позитивизма, неокантианцев и М. Вебера.

Через это общение философа и историка — двух крупнейших

российских методологов исторического и социального знания начала

XX в. — просматриваются богатейшие возможности развития логи-

4 Шпет Г. Г. История как предмет логики // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные

труды. М., 2005.

5 Впервые опубликована в 1990 г.

6 См.: Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...». Очерки интеллектуальной

биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 341—353.

7 См.: Письмо Г. Г. Шпета к Д. M Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 //

Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 449—458. Далее

в тексте: «Письмо».

8 РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов

общественных наук.

30

Раздел I

ки и методологии социально-исторического, гуманитарного знания.

Вместе с тем уже присутствуют и угрозы. Причины «прерванного

полета» — полное замещение «единственно верным учением»,

изничтожение самими историками и философами каких-либо следов

осмысления богатейших подходов, начиная от ранкенианства,

позитивизма, неокантианства, веберианства и других существовавших к

тому времени методологий. На целый век в этой области отвергнут

сам принцип диалога и тем более синтеза различных

методологических практик. Но вот восстановлен ли сегодня? К какой

методологии и философии может обратиться современная историческая

наука с ее российскими традициями XX в.? Уже в 1970-е гг. А. Я. Гу-

ревич, сам испытавший немало в советское время, писал, что Пе-

трушевский — вьщающийся русский историк — «в последних своих

работах в конце 1920-х гг., с редким мужеством, если вспомнить

идеологическую обстановку того времени, высказывал новые для нашей

историографии взгляды, опираясь на идеи Риккерта, Макса Вебера

и всего неокантианского течения, которое в XX в. явилось наиболее

продуктивным для теории и практики исторической науки»9.

Шпет еще в 1916 году в своей диссертации исследовал труды

многих крупнейших философов и историков Европы и цитировал

«лучшего представителя нашей исторической науки» Д. М. Петрушевско-

го. Для Шпета особую значимость представляла статья «Тенденции

современной исторической науки», в которой Петрушевский ставил

задачи для логики и методологии истории. «Начавшаяся в самое

последнее время энергичная работа философско-критического

пересмотра основных исторических (социологических) понятий, в

значительной мере вызванная<...> спорами материалистов и идеологов и

обещающая очень ценные результаты для общественной философии

и науки <...> успела уже поколебать немало общепризнанных

воззрений и давно утвердившихся в исторической науке рубрик, схем и

классификаций, показав всю их, в лучшем случае, поверхностность

и наивную (в философском смысле) субъективность, и поставила ряд

вопросов там, где до сих пор царила догматическая уверенность и

определенность»10. Следует отметить, что Петрушевский

неоднократно излагал методологические проблемы исторического знания (в том

числе проблему соотношения истории и социологии) в статьях11, ко-

9 Гуревич А. Я. История историка. М., 2004. С. 43.

10 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические

исследования. Материалы. М., 2002. С. 39—40.

11 См. статьи Петрушевского: «К вопросу о логическом стиле исторической

науки», где, по выражению Н. И. Кареева, содержится полемика с риккертианством,

«Феодализм и современная историческая наука» и др.

Идейное наследие 1>става Шпета: опыт философских интерпретаций 31

торые становились введением в собственно исторические

исследования. В частности, статья «Задачи и методы науки всеобщей истории»

была помещена в книгу «Очерки из экономической истории

средневековой Европы» (1928), с идеями которой и ознакомился Шпет12.

Петрушевский счастлив общаться со Шпетом как

собеседником и сразу же благодарит за «интереснейшие соображения», «за

букет глубоких и тонких мыслей», желает ему «заложить

непререкаемые основы логики исторического, так необходимой всем

нам». «Истинную радость» от письма Шпета он получил и «по

контрасту с тем площадным бормотанием, которое <...> не

преминуло сделать центром внимания и <...> "Очерки"13, усматривая в

них бомбу, начиненную антимарксистскими удушливыми газами,

и не подозревая того, что автор во время писания "Очерков"

совершенно забыл о существовании марксизма»14. Историк в полной

мере понимает, что «на этом беспросветно унылом фоне

духовного запустения и одичания» важнейшую роль играют шпетовские

«глубокие строки и заключенные в них ростки богатого развития

нашей науки и культуры». Через восемьдесят лет мы с горечью

можем сказать, что ни идеи Петрушевского, ни идеи Шпета до сих

пор не проросли у историков или эпистемологов исторического

знания. И не только из-за пресса одной методологии-идеологии,

но и из-за отсутствующей логико-методологической культуры и

невежества — как пренебрежения богатейшим опытом в этой

области. Когда Шпет пишет в «Письме» историку, что он стремится

«воспользоваться <его> методологически образцовой работою», —

это дорогого стоит: за плечами у философа уже опубликованная

«История как проблема логики. Часть I», рукописные материалы

ко второй части (в том числе, история герменевтики с

богатейшими идеями и результатами), но ему интересна работа и

методологические размышления историка. Перед нами идеальный и чуть ли

не единственный случай намечавшегося диалога и сотрудничества

философа и историка, который будет грубо и трагически разрушен

в последующие годы.

12 Из положительных отзывов на эту книгу Н. И. Кареева в его рукописи «Основы

русской социологии» (1930), 5-я глава которой недавно по архивным документам

опубликована В. П. Золотаревым в Интернете. Особый интерес к ней проявил

также историк русской литературы Д. И. Шаховской. См. его письма И. М. Гревсу //

Философский век. Альманах 26. История идей в России: исследования и материалы.

СПб., 2004. С. 149-150.

13 Имеется в виду книга Д. М. Петрушевского «Очерки из экономической истории

средневековой Европы».

14 Письмо Д. М. Петрушевского Г. Г. Шпету от 14 мая 1928 года // Густав Шпет:

жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 459.

32

Раздел I

Главная идея «Письма» — специфика исторической науки, ее

методологии и философии, особенности соотношения общей логики и

логики исторического знания.

И сегодня мы можем опираться на одно из определений, данных

Шпетом: «Методология не есть дело удобства или приятности, она

диктуется особенностями, внутренне присущими предмету, как

такому, и потому она не есть дело опыта или навыка

соответствующего представителя науки, а есть в себе законченная система, которая

в силу этого сама становится наукой sui generis. Это не список

правил, а внугренно связанный органон, служащий не лицам, а

научному предмету в его изначальных и принципиальных основаниях. И в

таком виде методология есть одна из философских основных наук.

В противоположность методам исследования, она говорит о методах

изложения или изображения»15. При этом «правила как нормы

предписываются не "субъектом", а самим предметом. Именно из его анализа

раскрывается правило его поведения. Поэтому и логика, если и

выставляет какое-либо правило, то только как закон самого предмета»16.

В «Письме» Шпета все темы значимы и сегодня. Важно и то, что

их выделил сам философ, он их выбрал для общения с историком, и

я буду следовать им как путеводной нити в лабиринте проблем,

особенно важных для выявления специфики социально-исторического,

вообще гуманитарного знания. При этом считаю необходимым хотя

бы отчасти привлечь наработанный еще до «Письма» обширный

материал самого исследования истории как проблемы или

предмета логики. Темы, которые излагает Шпет в «Письме»: логические

и методологические особенности объяснения, сходство и различие

типов объяснений; важный и новый, специфический для

исторической науки подход к пониманию соотношения общего и

единичного, не совпадающий с традиционным формально-логическим;

корректное и специфическое понимание индивидуального в

истории, фактичность, объективность исторического знания,

различия между историком, филологом, естественником. По-прежнему

философский интерес представляют отношение Шпета к

неокантианской методологии истории, его спор с Риккертом и Вебером,

обсуждение взглядов Риккерта и проблема ценностей. «Письмо»

посвящено вопросу, который актуален и сегодня, восемьдесят лет

спустя, — специфике социально-гуманитарных наук, включая

историю, их отличию от естествознания.

15 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические

исследования. Материалы. М., 2002. С. 73.

16 Там же. С. 83.

Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 33

Проблема объяснения в истории. Прежде всего рассмотрим,

собственно, логико-методологические проблемы объяснения, как они

рассматриваются в «Письме» Шпетом. Почему общеизвестная

проблема объяснения существенна для исторической науки и ее

идеологии и ей отводится в «Письме» специальное место, как особо

значимой? Как представляется, это прежде всего связано с

необходимостью выяснения статуса исторического знания. При анализе

собственно логических и методологических особенностей

объяснения оно предстает как дедуктивный процесс. Однако для

философа важно напомнить, что следует различать два плана: изложение,

«когда из готовой теории или гипотезы, сведенных в формулу так

называемого закона, делаются частные выводы», и исследование,

которое ведет к теории и закону, но уже с помощью индукции, и

потому оно «принципиально гипотетично». Таким образом, Шпет

выявляет такой важный факт для любого познания, как

одновременность присутствия и взаимодействия обоих методов,

подчеркивая необходимый характер знания на этапе изложения-дедукции

и гипотетический на этапе исследования — индуктивного, лишь

вероятного обобщения-теории (гипотезы). Мысль о том, что

знание и в естественных науках, как индуктивное обобщение фактов,

всегда лишь вероятно-гипотетическое, часто не осознается

исследователем и сегодня (обобщаются факты\), но, например,

современным немецким эволюционным эпистемологом Г. Фолмером,

имеющим много последователей, концепция научного познания

разрабатывается именно как «гипотетический реализм»17.

Продолжая обсуждать в «Письме» проблему гипотезы в науке, Шпет

отмечает, что возможность превратить гипотезу в теорию — это скорее

спекулятивный интерес «натуралиста» к методологии и

метафизике, чем желание преодолеть гипотетический и вероятный характер

полученного знания. «Практически естествознание вполне

удовлетворяется теоретической вероятностью», ценность и степень

которой в конце концов определяются практикой, возможностью

технического приложения выводов науки.

«Принципиально иначе обстоит дело в исторической науке, —

отмечает Шпет. — Ее объяснение также индивидуально, как и

объясняемый факт, и в том же смысле индивидуально. Это есть

переход от некоторой части к конкретному целому, а не к отвлеченной

теории». У натуралиста интерес к факту — как проверка теории, у

техника — теория интересна как проверка факта. И только в

исторической науке «восстанавливается факт как factum, в его полной

17 Фолмер Г. Эволюционная теория познания. М., 1998. С. 53—56.

34

Раздел I

индивидуальности. Здесь нет гипотезы в е<стественнонауч>ном

смысле термина, нет и индукции в таком же смысле, т. е.

вероятного заключения к общей причине через наблюдение повторяющихся

ее действий <...> Причина устанавливается так же, как факт данный

и абсолютный <...> («так было\»), — и это — независимо от того,

отражает историческое изложение аналитический интерпретативныи

путь исследователя или оно ведется синтетически, как изображение

во временной последовательности»18. Логически «догадка о

причине» имеет иную природу, «она не становится теорией, а остается

констат<ирован>ием факта»19, оправдание которого не в практике,

а в интерпретации и критике источника, свидетельства. Если же у

историка, по аналогии с естественником, возникает желание

«изобразить историческую причинность в виде общих положений и

формул», то это приводит его к «установлению сентенций

морального, а не научного типа», в то время как «действительное

жизненное значение истории в ее культурно-образовательной ценности».

Выяснение специфики объяснения в историческом знании в

отличие от естествознания предполагает, по Шпету, выявление

разных типов объяснения, определяющих характер той или иной науки.

В «Письме» он показывает это различие на причинном объяснении и

именно в том случае, когда учитывается присутствие/отсутствие

влияния фактора времени. В естественных науках время

«полностью обратимо, и всякий процесс в нем также обратим и

"относителен". На этом основаны так называемые предвидения и все

вычисления, для которых безразлично "вперед" и "назад", — вопрос

знака соответствующего математического действия. Система

вселенной разрешается в систему уравнений»20.

Здесь следует вспомнить еще одно тонкое наблюдение Шпета:

«Глубокий философский корень риккертовского отрицания лежит в

его кантовском понимании причинности, — оно признает только ту

причинность, которая связывается с феноменалистическим

истолкованием необходимой временной связи: все, что сверх этого,

относится к "свободе", но не как абсолютной причинности, а как области

морали и ценностей»21. Именно особое понимание причинности —

только в ее временной последовательности, в ее соотношении со

свободой, понимаемой как произвол и неупорядоченность (точка

18 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года // Густав

Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 452—453.

19 Там же. С. 453.

20 Там же. С. 451.

21 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические

исследования. Материалы. М., 2002. С. 96.

Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 35

зрения, близкая О. Конту и его последователям), — привело

неокантианцев к отрицанию объяснения, выявления причинности в

идеографических науках, в том числе истории. С другой стороны,

безусловно, в истории, как отмечает Шпет в «Письме», «каждая причина

и каждое действие — таковы только в данных единственных

конкретных условиях». Ни при каких условиях время в истории не обратимо,

«и поэтому всякий совершившийся в нем процесс абсолютен».

«Вперед» и «назад» во времени «имеют для историка абсолютное

значение, никаких вычислительных уравнений здесь не может быть <...>

Вот почему причинное объяснение в истории должно обозначать

нечто совершенно иное, чем в естествознании. И если иногда

указывают на сходство объяснений в обеих науках, то... имеют в виду случаи,

когда натуралист применяет к своему предмету исторический метод

объяснения»22. Это имеет место не только в науках, где присутствует

развитие, эволюция, как в биологии, палеонтологии, геологии и т. п.,

но даже в химии, когда «обратное» разложение веществ оказывается

невозможным, реально необратимым, что, по сути дела, приводит к

«исторической точке зрения». Подмеченная Шпетом особенность —

перенос метода из исторической (гуманитарной) науки в

естественную — имеет место и, более того, становится необходимым при

написании истории данной науки. Он особо отмечает это в «Письме»:

«Сами естественные науки приобретают подлинно образовательное

значение, — а не узкоутилитарное, — когда они вводятся

исторически, в связи с историей общей культуры, и когда в современном

результате своем они также представляются и преподаются как

продукты общего развития человеческой мысли и энергии»23. Следует

подчеркнуть, что сегодня в философии науки и эпистемологии

дисциплина «история науки» рассматривается как гуманитарная.

Отметим еще один значимый тип объяснения в исторической

науке — объяснение через обращение к закону, рассматриваемое

Шпетом в «Истории как проблеме логики» (1916), задолго до

«Письма» (1928), в различных проявлениях в естественных и исторических

науках. Эта проблема привлекала внимание логиков и философов в

течение всего XX в., однако идеи Шпета не были известны.

Проблема объяснения в истории была обстоятельно исследована только в

1948 году, когда американский философ-аналитик немецкого

происхождения К. Гемпель опубликовал «Исследования в области логики

объяснения», где были рассмотрены также историческое объяснение

22 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года // Густав

Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 451—452.

23 Там же. С. 453.

36

Раздел I

и роль законов, получившие общее признание и сегодня. Его более

ранняя статья «Функции общих законов в истории» (1942) имела

следующее начало: «Достаточно широко распространено мнение,

что история, в отличие от так называемых физических наук,

занимается скорее описанием конкретных явлений прошлого, чем поиском

общих законов, которые могут управлять этими событиями.

Вероятно, эту точку зрения нельзя отрицать в качестве характеристики

того типа проблем, которым в основном интересуются некоторые

историки. Но она, конечно, неприемлема в качестве утверждения

о теоретической функции общих законов в научном историческом

исследовании. <...> Мы попытаемся обосновать эту точку зрения,

подробно показав, что общие законы имеют достаточно

аналогичные функции в истории и в естественных науках, что они образуют

неотъемлемый инструмент исторического исследования, и что они

даже составляют общее основание различных процедур, которые

часто рассматриваются как специфические для социальных наук в

отличие от естественных»24. Гемпель исследует и описывает

проблему, пользуясь термином «универсальная эмпирическая гипотеза как

общий закон», принимает использование причинно-следственной

терминологии, анализирует тип причинного объяснения, не считая

его единственно возможным (что мы видим уже у Шпета). Главным

и общепризнанным, хотя и порождающим дискуссии результатом

исследования Гемпеля стало обоснование объяснения как

дедуктивного вывода из законов и построение дедуктивно-номологической

модели «охватывающих законов» в истории, которая позже

дополнится вероятностно-статистической моделью. Все это раскрывает

особенности объяснения в исторической науке. При этом Гемпель

признает уникальность не только социальных и исторических

событий, но и каждого отдельного явления, например, в физических,

психологических и социальных науках, уникальных потому, что они

во всех своих действиях не повторяются25.

Шпет понимал и исследовал проблему объяснения в истории с

помощью закона, в отличие от Гемпеля — в контексте обширного

историко-философского материала. Прежде всего он утверждал,

что «исторические теории суть не менее теории, чем теории

физики или биологии, какие бы свои особенности не имели эти теории

и науки»26. Противоречие между единичным и неповторяющимся

24 Гемпель К. Г. Логика объяснения. М., 1998. С. 16.

25 Там же. С. 98-99.

26 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические

исследования. Материалы. М., 2002. С. 64.

Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 37

характером исторических явлений и, с другой стороны,

закономерностью явлений природы, проистекающей именно из повторения

их, как это отмечают неокантианцы, только кажущееся и

возникает в результате произвольного отождествления теоретического и

«подчиненного закону». Шпет различал также «законоустанавли-

вающую» и объяснительную науки, полагая, что «история может

не быть наукой законоустанавливающей и тем не менее она есть

наука объяснительная у т. е. наука, логической задачей которой

является установление объяснительных теорий»21. Таким образом,

«неправильно думать, будто наука истории ограничивает свои задачи

только пониманием и интерпретацией» и не выполняет

логического требования — объяснения и составления теории, что

противоречит как факту, так и логике. Замечу, что интерпретация в

истории также привлекала внимание Гемпеля, он не считал ее чем-то

снижающим статус этой науки, однако не разрабатывал ее

специальное логическое обоснование. В то же время Шпет развернул

исследование проблемы интерпретации в полной мере при анализе

истории герменевтики (которую Гемпель как аналитик не

принимает во внимание).

В отличие от Гемпеля Шпет различает закон как логическую

необходимость, не приписывая необходимости объектам, но

признавая необходимость нашего суждения об их отношениях.

Необходимость, содержащаяся в объектах, может быть и причинным

отношением, т. е. мы устанавливаем законы как «постоянные

необходимые логические отношения между объектами, исходя из

анализа причинных связей между ними»28. Однако «понятие

причинного отношения не есть понятие родовое по отношению к закону»,

нахождение закона не должно отождествляться с установлением

причинной связи между объектами, можно выявить единственную

причинную связь. В свою очередь причины могут действовать

необходимо, но не закономерно. Еще один аспект, отсутствующий

у Гемпеля: причинность, мыслимая во времени, предполагает, что

получаемое следствие-действие носит вариативный характер,

изменяясь со временем. Поскольку лежащее в основе закона всякое

логическое отношение вневременно, то такая причинность стоит

вне формул, выражающих логическое отношение, следовательно, в

форме закона выражена быть не может. «Понятия причинной

необходимости и закона только частично совпадают»29.

Там же. С. 65.

Там же. С. 604.

Там же.

38

Раздел I

Продолжая исследовать категорию закона в «Истории как

проблеме логики», Шпет приходит к выводу, что научные законы

совершенно строго устанавливаются только в области механической

причинности, где они могут быть выражены количественно. Здесь

«закон есть математическое выражение логически общего в

отношениях между объектами изучаемого предмета». Но названия закона

мы встречаем и во всех других науках, в частности психологии,

социологии, органических науках, где также стремятся к

математическому его выражению. Но если «математический метод

устанавливает логические отношения, то эти отношения должны быть вне

времени и пространства», независимо от них, т. е. предмет

рассмотрения — абстрактный объект.

Разумеется, строго установленный, математически выраженный

закон — это идеал, который в своем полном виде не может

присутствовать в исторической науке, где преобладают случайные,

неповторимые, индивидуальные события, что особенно подчеркивают

неокантианцы. Шпет это знает и поэтому специально ставит и

исследует проблему соотношения закона (как необходимости) и

свободы в историческом познании. Ему непонятно существующее в

материализме и позитивизме, в частности у Конта,

противопоставление этих категорий и «без всякого анализа» отождествление

свободы с произволом, случайностью, «капризами фортуны». Он

уточняет, что свободе противостоит не закон, а необходимость и следует

рассмотреть вопрос: «распределятся ли области свободы и

необходимости, как разные миры, или просто окажется, что существует и

свободная причинность, творческая, или введено будет новое

понятие целесообразности — все равно то или иное решение должно

предшествовать решению о законах и истории»30. Совсем не

обязательно отождествлять объяснение с установлением законов, на чем

настаивал Конт, в этом нет логической необходимости. Достаточно

часто прибегают к объяснению отдельных явлений через простое

указание их причины, которая может носить творческий характер.

Но для Конта, как и для его последователей, настоящая наука

обязательно должна выявить исторические законы, чтобы предотвратить

произвол, под которым он понимает допущение свободы или

творческой причинности. И далее Шпет отмечает очень важную

особенность французского мыслителя: «В своей борьбе против

вмешательства провидения в ход истории или против произвола Конт доходит

до крайности, гипостазируя само понятие закона, как будто это есть

30 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические

исследования. Материалы. М., 2002. С. 606.

Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 39

нечто находящееся вне явлений и ими управляющее»31 и цитирует

его, сопровождая вопросительными знаками: «всякое явление есть

просто следствие порядка, которое вытекает (?) из естественных

законов^)». Естественные законы рассматриваются как причины,

преклонение перед необходимостью доходит до абсурда. Особенно

важна эта шпетовская критика идей Конта потому, что позитивизм все

еще был широко представлен в конце XIX — начале XX вв. в работах

российских историков, социологов, гуманитариев в целом.