Автор: Автономова Н.

Теги: философия духа метафизика духовной жизни философские науки философия культура проблемы философии

ISBN: 978-5-98712-626-4

Год: 2017

Текст

Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты

Центра гуманитарных научно-информационных исследований

Института научной информации по общественным наукам,

Института философии

Российской академии наук

Российская академия наук

Институт философии

Институт научной информации по общественным наукам

Российский государственный гуманитарный университет

Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского

Наталия Автономова

Познание и перевод

Опыты философии языка

Цектр гуманитарных инициатив

Москва-Санкт-Петербург

2017

УДК 13; 80(04) (082.1)

ББК 87; 81.2-7

А18

Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я. Левит

Заместитель главного редактора И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), E.H. Балашова, П.П. Гайденко, И.Л. Галинская,

В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов, Д.В. Ефременко,

Г.И. Зверева, В.К. Кантор, АН. Кожановский, И.В. Кондаков,

М.П. Крыжановская, Л .А. Микешина, Ю.С. Пивоваров, И.И. Ремезова,

А.К. Сорокин, П.В. Соснов

Рецензенты:

доктор философских наук И.С. Вдовина,

доктор философских наук Н.И. Кузнецова

Оформление серии: П.П. Ефремов

Автономова Н.С.

А 18 Познание и перевод. Опыты философии языка / Н.С. Автономова.

2-е изд., испр. и доп. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,

2017. — 736 с. - (Серия «Humanitas»).

ISBN 978-5-98712-626-4

Тема «познание и перевод» сопровождала автора всю жизнь: от

университетской курсовой о переводах Шекспира, через «Слова и вещи» Фуко,

изданные в период «застоя», к недавним переводам работ из области психоанализа

и деконструкции. А потому «познание и перевод» - это сфера личного опыта,

в которой много всего - и практики, и размышлений по ходу дела, и

сопоставления подходов к переводу в разные периоды и в разных странах. Перевод -

антропологическая константа человеческого бытия и условие возможности

познания в гуманитарных науках; вместе с тем это не чисто академическая

материя, но сфера страстей и столкновений. Почему перевод стал в наши дни

философской проблемой? Обо всем этом и пойдет речь в книге. В ней два

раздела: первый - о познании и языке, второй - о переводе как рефлексивном

ресурсе понимания.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей

познания, проблемами философии, языка, культуры.

В оформлении использован фрагмент мозаики «Вавилонская башня»

из Собора Сан-Марко в Венеции.

УДК13;80(04)(082.1)

ББК 87; 81.2-7

© С.Я. Левит , составление серии, 2016

© Н.С. Автономова, 2016

© Центр гуманитарных инициатив, 2016

Михаилу Леоновичу Гаспарову —

Наставнику, собеседнику, другу

На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока,

они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг

другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи

вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они:

построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя,

прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь

посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал

Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот, что начали они

делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем

же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речь

другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали

строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь

язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле...

Бытие, 11, 1—9

К этой теме так или иначе обращались почти все мои герои,

которые писали о переводе. Рассказу о строительстве Вавилонской

башни1 уже почти сорок веков: он почти на тысячу лет старше

основной библейской истории. В приведенных выше девяти стихах

(это все, что в Библии говорится о Вавилонской башне) мотивы

строителей башни объясняются более или менее внятно: они

хотели «сделать себе имя», то есть увековечить память о себе,

почему-то уже опасаясь дальнейшего рассеяния по земле. Менее

понятно, почему башня была разрушена. Объяснений этому в

позднейших комментариях дается несколько. Чаще всего такое:

разрушение башни — это наказание людям за гордыню и спесь,

за стремление выйти за пределы, отделяющие небо от земли,

божественное от человеческого. Иногда в этом рассказе видят

печальный символ научно-технического прогресса,

карабкающегося вверх, но обваливающегося под собственной тяжестью.

Иногда — призыв уважать невербальную культуру, которая, в

отличие от словесной, ближе к подлинной общности людей. Но есть

и другие трактовки рассказа о Вавилонской башне, среди которых

мне ближе всего рикёровская. В этом рассказе речь идет не о ме-

1 Вавилонская башня, как поясняют историки культуры, - это монументальное

культовое сооружение из обожженного кирпича с многочисленными лестницами,

сплошное внутри (таинства вавилонской религии свершались снаружи).

сти разгневанного Бога, но о наступлении новой стадии в

существовании человека и человечества. «После Вавилона»

повзрослевший человек вынужден взять в свои руки ситуацию многоязычия,

разделяющего людей. И он обращается к переводу. Ведь и дар

речи, и способность учить чужие языки присущи всем людям,

объединяют людей. Конечно, работа перевода не легче, чем

строительство башни, только она не притязает достичь небес. Она

связана с риском и отвагой, преодолевающей страх перед чужим,

перед непереводимым. Человеческим уделом становится другое

строительство - не башни, но той области соизмеримого опыта,

в которую каждый из нас, отказываясь от гордыни поиска

абсолютного совершенства, приносит нечто свое, понимая (как это

понимает каждый переводчик), что нет приобретений без

потерь... Встречая в этой работе перевода Другого, человек только

и может строить себя. Слово «Вавилон» стало названием

всемирной ассоциации переводчиков.

Введение ко второму изданию

Я рада возможности переиздать, в исправленном и отчасти

дополненном виде, книгу, которая мне дорога, а здесь, в новом

введении рассказать о тех событиях, которые произошли с

момента ее выхода в свет. Самым первым таким событием было

присуждение этой книге русско-французской премии Леруа-Больё,

учрежденной посольством Франции в России совместно с

журналом «Иностранная литература». Эта премия носит имя Анатоля

Леруа-Больё - французского историка XIX века, который

глубоко интересовался славянскими культурами и много писал по

истории русской культуры. Ею, в результате ежегодных конкурсов,

награждают исследования, посвященные французской

словесности. Мой материал в книге действительно в основном

французский, но не только: речь в ней идет и о других материях, в

частности, о развитии русского концептуального языка на разных этапах

культурной истории. Кстати отмечу, что во Франции сама идея

«словесности» (lettres) гораздо шире, чем в России: она может

включать не только художественную литературу, но также

гуманитарные исследования и философию. На эту книгу вышло

немало рецензий1, она вызвала большой интерес, и быстро исчезла из

продажи.

Но, может быть, наивно вспоминать сейчас эти парадные

моменты недавнего прошлого? С той поры ситуация изменилась.

Возникает впечатление, что прежние лозунги, и прежде всего

девиз открытости к Западу, выдвинутый вначале 1990-х годов,

1 Перечислю основные: Ямполъская A.B. Современная французская мысль

и переосмысление структурализма. Размышления над книгой Н.С. Автоно-

мовой «Познание и перевод» // Вопросы философии. 2009. № 3. С. 158—164;

Люсый А.П. Рец. на книгу: Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты

философии языка. М.: РОССПЭН, 2008. // Философские науки 2010. № 3.

С. 154-158; Махлин В.Л. Другое лицо эпистемологии (О книге Н.С. Автоно-

мовой «Познание и перевод») // Он же. Второе сознание. Подступы к

гуманитарной эпистемологии. М.: Знак, 2009. С. 574-609; Махлин В. Перевод и

образование / Обсуждение книги Н. Автономовой // Вопросы литературы. 2009.

Март-апрель. С. 118-168; Марков А. Трудности познания и перевода /

Обсуждение книги Н. Автономовой // Вопросы литературы. 2009. Март-апрель.

8 Познание и перевод. Опыты Философии языка

начинают исчезать с повестки дня. И что вместе с ними ушли в

песок усилия людей, которые в течение последних двух десятилетий

пользовались этой постсоветской открытостью, чтобы, например,

переводить работы современных западных философов и

гуманитариев, публиковать, толковать, обсуждать их. Эти люди не

боялись «испытывать себя иностранным», без чего никакой диалог

невозможен. Замечу, что сам этот лозунг в его наиболее известной

форме был выдвинут французским исследователем и

переводчиком Антуаном Берманом в книге «Испытание чужим» (или

«Испытание иностранным») (1984)1. Однако, по сути, его на полтора

века опередили российские литераторы - Александр Сергеевич

Пушкин и его друг Петр Андреевич Вяземский: они много

размышляли о том, как развивать русский «метафизический язык» в

качестве языка понятий, и считали нужным делать это, в частности,

в процессе перевода, прежде всего - с французского (в книге

подробнее рассматривается то, что я условно называю «программой

Пушкина—Вяземского»). Так вот: сейчас иногда высказываются

мнения, что все эти «испытания», равно как и поиски

взаимодействий российского и западного в культуре и познании, только

мешают кристаллизации национальной идентичности, а потому

должны быть устранены и забыты.

В ответ на это позволю себе напомнить, что открытость к

Западу, сменявшаяся периодами относительной автаркии, уже

неоднократно имела место в российской истории. На протяжении

последних веков таких периодов было минимум четыре: эпоха

петровских реформ, эпоха наполеоновских войн, конец

XIX—начало XX века и затем период с начала 1990-х годов. Так

что и нынешнее стремление опереться лишь на собственные силы

не ново и не вечно, а потому предусмотрительный человек обязан

постараться, на благо отечества, быть готовым к новым открыто-

стям и новым возможностям. Кстати, и многие мои коллеги, и я

сама вовсе не ждали постсоветских времен, чтобы работать с

современной западной философской литературой и знакомить

с нею читателей. Далее, нынешняя ситуация лишний раз показы-

С. 109-117; Henry Hélène. Traduction et philosophie. Sur le livre: Natalia

Avtonomova. Connaissance et traduction. Moscou: Rosspen, 2008 //

Translittératures, été 2009, № 37. P. 79-81; Бенедиктова Т.Д. Перевод как опыт. О книге

Н. Автономовой «Познание и перевод. Опыты философии языка» //

Иностранная литература. 2009. № 12.

1 BermanA. L'épreuve de l'étranger. Paris, 1984. Речь шла прежде всего отом, что

французы в своих однобоких подходах к переводу не знают немецкого

переводческого опыта, прежде всего — романтической эпохи.

Введение ко второму изданию 9_

вает, что наряду с политической дипломатией и теми тупиками,

в которые она подчас заводит, существуют и другие размерности

человеческого бытия, имеющие более фундаментальный

характер: если бы это было не так, человечество бы уже давно вымерло

или самоистребилось. Когда социально-политические механизмы

дают сбой, к делу должны подключаться культура и история, -

а перевод как раз и есть один из таких важнейших культурно-

исторических механизмов, нацеленных на понимание себя через

понимание другого и предполагающих, что иначе понимание

между людьми вообще невозможно.

На III международном конгрессе литературных

переводчиков (4-7 сентября 2014, Москва, ВГБИЛ) эту актуальную

потребность назвали так: «перевод как средство культурной

дипломатии». Эту формулу можно трактовать по-разному. Для

меня прежде всего важна здесь именно мысль о том, что

культура шире политики, что ритмы культуры не совпадают с ритмами

социально-политических процессов. А потому и нынешнее

переиздание моей книги о познании и переводе, в которой

большое место занимают размышления о последнем периоде

российской открытости к Западу — прежде всего, в области

философии и гуманитарных наук — представляется мне не

только своевременным, но и в высшей степени актуальным.

В целом, насколько я могу судить, эта книга о познании

и переводе попала в точку, затронув нерв еще только

формирующегося интереса. В наши дни тема перевода приобретает все

больший резонанс, она развертывается в целый ряд широких

культурных программ. Отрадно видеть, как процессы перевода

и его осмысления в методологическом,

культурно-историческом, социальном и философском плане все больше увлекают

исследователей в разных странах и в разных дисциплинах. Но

дело тут ведь не только в дисциплинах: по сути, каждый

человек, не занимаясь осознанным переводом с языка на язык,

участвует в этой вселенской практике. Я исхожу из того, что

никакое, даже самое скромное, понимание невозможно без

перевода, потому что оно предполагает соотнесение моих слов

и понятий со словами и понятиями других людей, иногда

других языков, а тем самым, значит, и без перевода. Когда ребенок

впервые овладевает речью, а взрослый разъясняет ему, что

значат его первые слова, — это тоже перевод, только

внутриязыковой. Любая наша попытка высказать нечто переживаемое,

вместить его в артикулированную форму — это тоже перевод. И все

эти формы перевода в широком смысле слова соотнесены со

своей основой и осью - переводом между разными языками

и разными культурами.

10 Познание и перевод. Опыты Философии языка

Во всяком случае, мой собственный пафос в отношении к этой

практике и этому полю междисциплинарной рефлексии ничуть не угас. За

время, прошедшее с первого издания книги, мне довелось опубликовать

несколько работ, которые прямо или косвенно продолжали разработки,

начатые в «Познании и переводе». Сразу вслед за этой книгой появилась

«Открытая структура: Якобсон - Бахтин - Лотман - Гаспаров» (2009) :

это был, если угодно, перевод филологического опыта на рефлексивный

язык современной эпистемологии. Тема познания и перевода

перемещалась здесь целиком в российский контекст и рассматривалась на

материале четырех великих фигур российской науки - Якобсона, Бахтина, Лот-

мана и Гаспарова, причем понятие-метафора открытой структуры

позволило объединить их всех вокруг поиска динамических структур

в любом гуманитарном материале. В 2014 году вышло второе,

исправленное и дополненное, издание «Открытой структуры». В 2011 году мною

было опубликовано исследование на тему <<Философский язык Жака

Деррида». В нем предложена языковая гипотеза возникновения

деконструкции: речь вдет о том, как особенности первоначального

отношения к родному языку («у меня только один язык, да и тот не мой») стали

для Деррида пожизненной мотивацией для создания деконструктивист-

ской программы, направленной на радикальное экспериментирование

с родным, но заморским, прекрасным, но не «материнским»,

французским языком.

Сдвиги происходили в последнее время не только «в теории»,

но и в «практике» моей переводческой работы. Так, в 2010 году

увидело свет второе, изрядно переработанное и дополненное

(в частности, новыми ценными для читателя указателями)

издание психоаналитического словаря Лапланша и Понталиса (первое

было опубликовано в 1996 году). Оно учитывало новый опыт

существования российского психоанализа, в котором менялись

и сами персонажи — аналитики, пациенты, и условия их

взаимодействия, и те концептуальные языки и дискурсы, которые

складывались в конкурентной борьбе школ и групп. Именно поэтому

я предложила некоторые новые эквиваленты фрейдовских

понятий и привела доводы «за» и «против». Наконец, не могу не

упомянуть и о публикации осенью 2008 года в «Новом издательстве»

сборника писем Михаила Леоновича Гаспарова, в котором есть

и письма ко мне, причем многие из них посвящены как раз

обсуждаемой здесь теме перевода. В них высказано много важных

мыслей, которые нужно разбирать отдельно; например, Гаспаров

сознательно обострял проблему диалога и перевода, называя

понятие диалога «непростительно оптимистическим»1. Однако ведь

1 М.Л. Гаспаров - Н.С. Автономовой от 4.5.1993 // Ваш М.Г. Из писем

Михаила Леоновича Гаспарова. М.: 2008. С. 337.

Введение ко второму изданию П_

в идее и процедуре диалога тоже можно усмотреть моменты

перевода, более того, и перевод, и диалог невозможны вне понимания

и интерпретации - тем самым, круг явлений, входящих в любое

осмысление перевода, неизбежно расширяется.

В наши дни осмысление перевода приобретает поистине

универсальный размах. При этом перевод начинает восприниматься

и осознаваться как важнейший путь гуманитарного познания

и как основная жизненная практика. Эта универсальная стратегия

жизни и познания приобретает те или иные смысловые

заострения в зависимости от времени и места, в которых она

осуществляется. Здесь уже упоминалось о конгрессе литературных

переводчиков, состоявшемся в Москве в 2014 году. Теперь читатель уже

может познакомится с его материалами1. На конгрессе речь шла

не о переводе западной гуманитарной литературы на русский

язык, но об объединении творческих усилий тех, кто переводит

русскую литературу - как классическую, так и современную - на

другие языки, европейские и неевропейские. Read Russia («Читай

Россию») — таким был девиз конгресса. Конечно литературный

перевод отличен от философского, но ведь и философия в

широком смысле слова - тоже форма литературы, точнее, словесности.

В свое время я решила участвовать в конгрессе, чтобы рассказать

о тех приобретениях и потерях, которые выявились в результате

двух десятилетий постсоветского радикального перевода - с

западных языков на русский. С этой темой я вовсе не чувствовала

себя одинокой среди «литературных переводчиков», а всего их

было на конгрессе 350 человек из 55 стран, включая полдюжины

американцев и некоторое число украинцев. И вообще — за

примерами сближения позиций не надо было далеко ходить. Так, на

последнем заседании секции, озаглавленной «Литературная карта

мира», выступала блестяще говорившая по-русски переводчица

из Румынии, Марина Врачу, которая привезла с собой целую

стопку книг - сборников, антологий, составленных из

произведений ее любимых героев русской культуры. А это были, через века

и пространства - философы и писатели Антиох Кантемир

(который, напомню, вместе с Василием Тредиаковским создавал

русский литературный и концептуальный язык) и Иосиф Бродский,

для которого, хотя и через века, концептуальное и художественное

творчество также были неразрывны. Так что и при переводе

философии, и при переводе литературы работа перевода заявляла о се-

1 См: Миры литературного перевода (сб. докладов III Международного

конгресса переводчиков художественной литературы / Отв.ред. А. Ливергант.

М.,2015.

12 Познание и перевод. Опыты ФилоссиЬии языка

бе не просто как оперирование подсобным техническим

инструментом для передачи информации, но и как овладение

творческим инструментом мысли.

Вкратце упомяну о других посвященных переводу

конференциях и публикациях, участником которых я была - не только

в России, но во Франции, Германии, Эстонии1, Израиле2 и др.

Так, на международной конференции о динамике

франко-русских семиотических связей (организатор - проф. М. Костантини,

университет Париж-8) с интересом обсуждалась и моя тема

«перевода и непереводимости» у Лотмана3. В мае 2015 г. парижские

дискуссии продолжились с акцентом на теме «Пороги, пределы

и границы: семиотика переходов», причем особое внимание

уделялось трактовке перевода в контексте общих процессов семи-

озиса. Недавно в Берлине вышел в свет коллективный труд,

посвященный российским теориям и практикам перевода4. Ярким

примером международного сотрудничества в этой области была

многолетняя программа парижской Высшей Школы социальных

исследований по теме «Гуманитарные и общественные науки

в России: становление научного языка и перевод научных

текстов». Она завершилась большой международной конференцией

в мае 2013 года в Высшей нормальной школе в Париже. В основе

1 Ср.: Лвтономова Н. Проблема перевода в свете идеи продуктивной

непереводимости ( по страницам работ Лотмана // Пограничные феномены культуры.

Перевод. Диалог. Семиосфера. Материалы Первых Лотмановских дней в

Таллинском университете (4-7 июня 2009 г.) Таллинн, 2011. С. 19-35 (Acta

Universitatis Tallinniensis. Humaniora).

2 В декабре 2009 года состоялась интересная международная конференция

«Потерянное и обретенное в переводе» (Lost and Found in Translation),

проведенная в Иерусалиме совместно Институтом ван Леера и Тель-Авивским

университетом, а в октябре 2012 - международный семинар исследовательской

группы «Терапия в переводе» Тель-Авивского университета, где мне довелось

участвовать в качестве докладчика и приглашенного «мастера».

3 Avtonomova N. Le problème de la traduction et Г intraduisible dans la conception

sémiotique de Lotman // Glissements, décentrements, déplacement. Pour un

dialogue sémiotique franco-russe / Sous la dir. de M. Costantini. Paris, 2013. P. 49-57.

Цифровая библиотека университета Париж-8, постоянный инвентарный

номер: http://www.bibliotheque-numerique-paris8.fr/fre/ref/164239/COLN3/.

4 Он называется «Российское переводоведение на пороге XXI века». Ср.:

Avtonomova N.S. Uberzetzen als universelle Praxis and als philosophisches

Problem // Russische Übersetzungswissenschaft an der Schwelle zum

21. Jahrhundert / Birgit Menzel / Irina Alekseeva (Hg.) unter Mitarbeit von Irina

Pohlan. Berlin: Frank und Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2013.

S. 103-112.

Введение ко второму изданию 13

научного проекта лежала мысль о том, что пространство

интеллектуальной работы в России, начиная с XVIII-ro века,

формировалось во многом в процессе перевода и заимствования понятий

(в частности, из Западной Европы, хотя, конечно здесь была

важна также подготовка специалистов, создание исследовательских

институтов); соответственно целью конференции стало изучение

процессов, которые способствовали разработке научного языка

в различных дисциплинах - на уровне отдельных понятий,

способов рассуждения и языкового выражения, т.е. анализ

проблематики, которая в российской русистике, пока еще, к сожалению,

исследована недостаточно1.

Немало интересных мероприятий, затрагивающих тему перевода

и познания, произошло в Институте философии РАН, в МГУ,

в РГГУ, в РУДН; материалы этих обсуждений публиковались в

«Вопросах философии», «Вопросах литературы», «Новом литературном

обозрении» и др. Среди наиболее заметных мероприятий отмечу

круглый стол на тему «Перевод как проблема социальных и

гуманитарных наук», прошедший в рамках Гуманитарных чтений в РГГУ2.

Тема перевода и выработки концептуальных языков была, так или

иначе, представлена как общее дело философии и филологии на

круглом столе «Вопросов философии»3. Назову также масштабные

Гаспаровские чтения-2014, целиком посвященные проблемам

перевода; на опыте выдающегося российского филолога обсуждались

общие принципы перевода, связи между исследовательской и пере-

1 Материалы этой конференции готовятся к публикации в издательстве

«Новое литературное обозрение».

2 Круглый стол «Перевод как проблема социальных и гуманитарных наук» (участники

Н.С. Автономова, A.B. Смирнов, Н.И. Кузнецова, О.В. Гавришина, В.П. Филатов,

Т.В. Бузина, В.Ф. Спиридонов) // Гуманитарные чтения РГГУ—2009. Теория и

методология гуманитарного знания. М: РГГУ, 2010. С. 15 -107.

3 См.: Философия и литература: проблема взаимных отношений (участники

Н.С. Автономова, А.Л. Никифоров, С.Н. Зенкин, В.А. Мильчина, В.Л. Мах-

лин, И.Т. Касавин, В.А. Подорога, В.К. Кантор, Е.В. Петровская, Т.Д.

Бенедиктова, О.В. Аронсон, Б.И. Пружинин, В.А. Лекторский) // Вопросы

философии. 2009 № 9. Среди недавних публикаций «Вопросов философии» отмечу

выход материалов конференции-круглого стола, организованного Т. Г.

Щедриной и посвященного обсуждению перевода классической философской

книги на разные языки (английский, немецкий, французский и др.); см.:

Книга «Явление и смысл» Густава Шпета и ее значение в интеллектуальной

культуре XX века // Вопросы философии. 2014. № 5. С. 129-170. См. также

только что опубликованную коллективную монографию: Современные

методологические стратегии: Интерпретация, Конвенция, Перевод. М.: РОС-

СПЭН, 2014.

14 Познание и перевод. Опыты Философии языка

водческой программами ученого, его экспериментальные переводы

из разных эпох (античность, средневековье, европейский

модернизм), практики обучения переводу и др1.

Наверное, можно сказать, что переводчикам по разные стороны

географических, политических, культурных границ работы только

прибавляется. Подобно тому, как в России сейчас выходят,

например, все новые тома из серии «Философия России первой

половины XX века», а также дополняется уже опубликованная серия

«Философия России второй половины XX века», в которых читателям

предъявлена масса нового материала, интересного и для наших

зарубежных коллег, причем далеко не только славистов и русистов,

но и философов, так и на Западе за последние годы выходит

множество новых работ — даже если сосредоточиться только на тех

авторах, которые являются героями моей книги. За время,

прошедшее с ее появления в 2008 году, мы успели порадоваться

100-летнему юбилею Клода Леви-Строса (2008), великого

антрополога и гуманиста, родоначальника непрекращающихся споров

о роли структурных методов в познании человека, автора новой

идеи прав человека в мире других живых существ, и почтить его

память (30.10.2009) новыми работами о нем. 2014 год принес с собой

две памятные даты: 30 лет со дня смерти Мишеля Фуко (25.06.1984)

и 10 лет со дня смерти Жака Деррида (8.10.2014). Сейчас во

Франции идет публикация их трудов: так издание семинаров Фуко

в Коллеж де Франс уже почти завершено, а издание семинаров

Деррида за все годы его педагогической деятельности находится лишь

в самом начале пути, а всего предполагается издать свыше 40 томов.

Практически все эти новые книги сразу переводятся на английский

язык, и хотелось бы надеяться на подобную оперативность

российских переводчиков. Эти мыслители многое уловили не только в

истории западной мысли и культуры или в жизни экзотических

народов, но и в самоновейшей нашей современности, так что

разбираться с их наследием нам придется еще долго, если мы хотим

понять и других, и самих себя. Залпами вышли посвященные им

критические работы, которые я стремлюсь, по возможности, учесть

в тексте и в заключительном списке литературы. Иными словами,

«переводчикам всех стран» всегда будет, чем заниматься, а также

вокруг чего и во имя чего объединяться. А всем тем, кто обсуждает

весь огромный спектр вопросов, связанных с переводом, есть, ради

чего встречаться, даже если их взгляды на перевод радикально

разнятся. Не только в Москве, Петербурге, Париже и Берлине, но и во

Владивостоке, Нижнем Новгороде, Тюмени или Вятке возникают

См: Вольность и точность. Гаспаровские чтения. - 2014. М.,РГГУ, 2015.

Введение ко второму изданию 15

инициативы, публикуются на сайтах объявления, приглашения —

на семинары, конкурсы, конференции, посвященные

познавательным, информационным, коммуникативным аспектам перевода.

Сколько бы ни работали переводчики, работы им не

убавляется - не только потому, что нужно переводить новое, но и потому,

что ранее переведенное уже требует нового перевода. Перевода,

идеального на все времена и для всех читателей, не бывает. Каким

должен быть хороший перевод? Критериев много, все они так или

иначе строятся вокруг идеи точности-адекватности-эквивалентности.

Так как перевод — это пересоздание текста на другом языке и в

рамках другой культуры, то говорить о точности лишь можно с

известными оговорками. Как правило, для разных исторических периодов

критерии точности - разные, в зависимости от того, что считается

наиболее важным в переводимом тексте и как переводчик

воспринимает текст на чужом языке. И этот тезис учит переводчика,

который гордится участием в этой культурно-исторической

эстафете, скромности: я сделал все, что мог, пусть, когда будет

нужно, продолжат лучшие. И не случайно Барбара Кассен с коллегами,

в гигантском «европейском словаре философий» (о нем у нас речь

впереди) кладет во главу угла вопрос о «непереводимостях». В самом

деле, можно ли считать даже такие привычные философские

понятия, как mind, Geist, esprit и др., эквивалентными друг другу и тем

историческим прототипам — прежде всего логосу — с которыми они

некогда соотносились? Во всяком случае, со многими оговорками.

Однако непереводимое — это не абсолютный тупик, но встреча

с трудно переводимым, с тем, что требует все новых переводческих

усилий. Эта трактовка непереводимого мне очень близка; я провожу

ее в том разделе о переводе, который вошел в книгу, подаренную

мне друзьями и коллегами к юбилею1.

И вот буквально на днях я получила еще один подарок - в

издательстве «Диспут» в Загребе вышел в свет перевод этой моей книги,

«Познание иперевод», на хорватский язык. В этом молодом

активном издательстве, которое стремится в частности, знакомить

читателя с зарубежной научно-гуманитарной литературой, уже были

опубликованы переводы трудов Р. Якобсона, Э. Косериу, Э. Бенве-

ниста и других известных европейских исследователей языка и

культуры. Такое соседство для меня большая честь. А то, что моя книга

заинтересовала хорватских исследователей, означает, что проблемы

перевода и непереводимости мы, стало быть, решаем вместе, делясь

трудно добываемым опытом. Современные процессы

существования и развития языков в сложных геополитических ситуациях неиз-

^опосы философии Наталии Автономовой. К юбилею / Отв. ред.-сост.

Б.И. Пружинин и Т.Г. Щедрина. М., 2015.

16 Познание и перевод. Опыты Филосоаяи языка

бежно обостряют потребность в выработке лингвистической

идентичности, в создании концептуальных языков, в

совершенствовании техник перевода1.

Конечно, перевод ставит перед нами не только

интеллектуальную задачу - теоретическую или практическую, но также

этическую: в нем реализуется (или не реализуется) этика языкового

гостеприимства. Я надеюсь, что и эта моя книга о переводе -

гостеприимна, что каждый найдет здесь что-то интересное для себя.

Она приглашает всех и вмещает очень разное. Когда мы говорим

о переводе как познании и познании как переводе - это всегда

познание Другого, осознание дистанции как часть герменевтического

опыта, но затем преодоление дистанции - чтобы включить смысл

конкретного текста в то наличное понимание, которое человек

может иметь о самом себе и о мире, в котором он живет. Перевод - не

субстанция, но отношение, контакт, взаимодействие — между

странами и культурами, между мирами. Он дает нам цивилизованные

средства разрешения человеческих конфликтов. Он дарит нам

драгоценное противоядие против аутоиммунных болезней, против

того, чтобы замыкаться в себе, в своем языковом и культурном ареале,

так как это ведет к вырождению человеческого в человеке и

культурного в культуре. Многочисленные исторические примеры

показывают, что при взаимодействии народов и культур более мудрой, а

потому в итоге и успешной, оказывается та сторона, которая

считает нужным учить другие языки и переводить труды другой культуры,

осознавая, что это не пустая трата времени и сил, но непременное

условие собственного здоровья и развития. Но для того, чтобы

принять такую установку, нужно увидеть в проблеме перевода

пересечение всех важнейших вопросов современного мира и прежде всего -

главный смысловой и энергетический ресурс для новых поисков

диалога и понимания между людьми.

1 Avtonomova Natalija. Spoznaja i prevodenje. Iskustva filozofijejezika / S rusko-

ga prevela S. Folnovid Jaitner. Redaktura prijevoda J. Uzarevic. Zagreb: Disput,

2016.

Введение

Все европейские философии, кроме, кажется, греческой,

возникали в процессе перевода с одного языка на другой, с одной

культуры в другую и связанного с этим творчества (так складывались

философские понятия и категории в латинском, итальянском,

французском, немецком и других языках). Несмотря на это,

философия не всегда замечала перевод как заслуживающую внимания

деятельность, равно как не всегда она замечала и проблему

языковых средств формирования мысли. Разумеется, «возникать в

процессе перевода» не значит «возникать только из заимствованных

слов и понятий». Для того чтобы философия могла возникнуть,

каждый раз нужны, помимо определенных социальных условий,

внутреннее побуждение, тяготение, определенное направление

умствования и, разумеется, та интенсивная работа претворения

чужого в свое, которая и находит свое наиболее яркое выражение

в переводе. В наши дни проблема перевода возникает на стыке

нескольких дисциплин — филологии, философии, истории, наук

о культуре, текстологии и др. Эта проблема, обычно казавшаяся

вспомогательной, технической, приобретает самостоятельный

статус. Перевод предстает не только как посредник в межкультурном

и межъязыковом обмене, но и как условие возможности любого

познания в социальной и гуманитарной области. Обычно обращают

внимание на роль перевода в развитии национальных литератур,

в расширении приемов художественного творчества. Мой акцент

иной - на философском и научном переводе, на его роли в

создании понятий, концептуальных систем, философских языков.

Заглавие этой книги звучит непривычно. Почему — отчасти

понятно. Слова «познание» и «перевод» вместе, как правило, не

употребляются1: познание чаще всего изучают как мыслительную

деятельность или социальный институт, а перевод — как

лингвистический или культурный феномен. Подчеркивая здесь

взаимосвязь познания и перевода (познание как перевод и перевод как

познание), я хочу вывести в свет общего внимания огромное про-

1 Мне известна лишь одна - немецкая - книжка с таким названием, написанная

с позиций когнитивизма: Wils W. Kognition und Übersetzung. Zu Theorie und Praxis

der menschlichen und maschinellen Übersetzung. Tübingen, 1988.

18 Познание и перевод. Опыты Философии языка

блемное поле, которое обычно, будучи скрыто от нас другими

словами, категориями, понятиями, утоплено как подводная часть

культурного айсберга... На самом деле тезис о познании и/как

переводе не такой уж странный. Еще Платон в «Теэтете» фактически

утверждал, что познание есть способ языкового выражения

опыта, точнее — перевод мнений в словесную форму. В этой

процедуре есть нечто такое, над чем мы обычно не задумываемся, однако

перевод прямо связан с потребностями работающей мысли. Тема

познания и перевода интересует меня всю жизнь — как филолога

и как философа. В отличие от Тихо Браге, у меня не было

обсерватории, куда нужно было бы каждый день подниматься для

наблюдений над звездным небом, но зато у меня есть другая

лаборатория — для наблюдений за жизнью языка и мысли, выраженной

в языке (языках)1, и я приглашаю всякого, кто захочет, в неё

войти. Впрочем, и входить в эту лабораторию не надо - мы всегда уже

в ней находимся, только, как правило, не даем себе в этом отчета.

В ней накапливается трудный опыт (как положительный, так и

отрицательный) познания и перевода.

Эта лаборатория находится на пересечении многих дорог

и многих дисциплин. Связь познания и перевода затрагивает

разные области культуры — философию, филологию, лингвистику,

психологию, историю идей и пр. Таким образом, перевод

оказывается поистине междисциплинарным предметом, хотя, к

сожалению, островки разных знаний о переводе порой слабо связаны или

вообще не связаны друг с другом. Для исследования каждой из

перечисленных выше областей практика перевода и его осмысление

дают ценный материал, который невозможно получить никаким

иным путем. Так, практика перевода научной и философской

литературы и опыт дискуссий со специалистами, для которых язык

оригинала является родным (у меня была счастливая возможность

таких дискуссий), вводят в действие смысловые элементы,

которые не зафиксированы ни в каких словарях. В ходе этих

обсуждений постепенно нарабатывается новый слой дискурсивной

соотнесенности языков, культур, способов мысли, выводятся в свет

сознания ранее не осмысленные взаимосвязи, выковывается (или

ткется, как ковер, одновременно с разных концов и с разных

сторон) общая сфера соизмеримости опыта, такой культурной

умопостигаемое™, которая не только не противоречит критериям

рациональности, но и поддерживает их. В таких дискуссиях носители

1 В русском языке имеется одно неудобство: языковая способность как таковая

и отдельные конкретные языки именуются одним и тем же словом - язык, тогда

как во французском, например, эти инстанции различаются и нет необходимости

постоянно уточнять — в языке как таковом или же в конкретных языках...

Введение

19

разных языков вместе переправляют текст через культурные и

концептуальные границы: один довозит переводимое до середины

реки, а другой подхватывает и препровождает его на другой берег.

Но, конечно, гораздо чаще всю работу перевозчика приходится

делать одному человеку. Располагая этим трудным опытом

культурного перевозчика на стыке дисциплин, я надеюсь, что изучение

темы «познание и перевод» в чем-то продвинет вперед работу по

созданию пролегомен к общей теории перевода — этого

связующего звена между различными сферами мысли и культуры.

Иногда думают, будто перевод — это школярская,

второстепенная работа, например, одна из форм обучения иностранным

языкам. С известным пренебрежением относятся к переводу и

некоторые философы. Зачем учить чужие языки? Диссертацию

о Ницше можно написать и не зная немецкого: ведь философские

смыслы не зависят от их языковой оболочки, так пусть с

переводами ковыряются филологи и преподаватели иностранных

языков. Есть и другие сходные рассуждения: мысль существует

в принципе вне языкового панциря, а язык — это сфера

неподлинного: так зачем же им специально заниматься? Философская

мысль должна оградить себя от всего случайного и ненужного, ее

цель - общаться на уровне смыслов и поверх языковых различий,

а потому перевод философии, собственно, и не нужен. Читая

переводной текст, мы и в самом деле нередко забываем о его

переведенное™ и ссылаемся, например, на Платона так, как если бы он

изъяснялся по-русски. Но ведь такая забывчивость — как раз

и есть свидетельство некоторой эпистемологической наивности.

Это, конечно, вовсе не значит, что мы должны стать полиглотами

и научиться читать на всех языках мира, однако учесть в строе

своих размышлений о любых философских предметах этот момент

перевода, перевоза и переноса1 наших идей, конструкций,

выражений было бы полезно, а подчас — просто необходимо.

Понятие перевода (с языка на язык) не сразу сложилось в

истории, хотя сейчас оно кажется нам само собой разумеющимся2. В слу-

1 В русском и других европейских языках на первом плане именно эта троица

основных понятий - « перевод», « перенос», « перевоз» , акцентирующих внимание на

разных аспектах переводческого действия - « вести за собой», « нести на себе», «

везти в повозке» и др. На уровне бытового языка, отметим, русское слово « перевод»

употребляется, например, когда мы говорим о пересылке денег, о переводе стрелок

часов, о переводе на другую должность или в следующий класс, о выражении

определенных количеств в других мерах или единицах. Когда мы плохо используем что-

то ценное, говорят: « добро переводят» ; когда, напротив, хотят похвалить хорошее

ведение дел или материальную удачу, говорят: « у них [нечто] не переводится» .

2 Ср. в латинском: глаголы vertere (поворачивать), exprimere (выжимать), reddere

(отдавать), transferre (переносить, перевозить), imitari (подражать), traducere (ne-

20 Познание и перевод. Опыты Философии языка

чае межъязыковом переводить — значит «перелагать, переносить из

одного языка в другой», давая тем самым эквивалент текста или

высказывания1. Но, спрашивается, что такое эквивалент? Попробуем

перефразировать эту мысль: перевести — значит «сказать то же самое

на другом языке». Однако замена «эквивалента» на «то же самое»

мало что меняет: что значит «то же самое»? К чему относится перевод -

к мыслям, словам, замыслам, воздействиям, реалиям или еще к

чему-то? Какими средствами мы его постигаем? Если

семиотическими, поиск эквивалентов будет далее разветвляться на синтаксис,

семантику, прагматику, семантика потянет за собой проблемы

референции, универсалий, возможности воплощения идеальных

значений в терминах конкретных языков и т. д.: при этом цепочка

проблемных расширений здесь только начинает развертываться.

На первый план в процессе перевода могут выходить различные

функции языка — референциальная, экспрессивная, коннотатив-

ная, поэтическая и др. Иначе говоря, у нас нет «того же самого»,

которое бы относилось разом ко всем уровням переводимого текста.

К тому же перевод может рассматриваться не только в узком

(или «собственном»2), но и в широком смысле слова. И тогда

переводом можно будет назвать, вслед за Романом Якобсоном3,

не только межъязыковой перевод, но также перевод внутриязыко-

ремещать, проводить) и другие могли также означать «переводить» - с языка на

язык. Специалисты утверждают, что греческий глагол «ellenizein» стал значить

«переводить на греческий» лишь во времена перевода библейских текстов, тогда как

раньше совмещал значения «говорить по-гречески» , «правильно говорить» и даже

«вести себя как свободный цивилизованный человек» - то есть «вести себя

по-человечески». А в немецком, например, существует несколько глаголов, означающих

те или иные формы перевода (dolmetschen, übertragen, übersetzen, überliefern),

причем именно от глагола «dolmetschen» образовалось русское «толмач» . И если

германское «überliefern» подчеркивает положительную связь перевода с передачей

наследия, с традицией (именно этот смысл обыгрывают и Хайдеггер, и Гадамер),

то романское «traducere» (ср. итальянскую поговорку traduttore-tradittore -

«переводчик-предатель» ) вносит в перевод смысловой обертон «неверности». И все это

лишь крошечные фрагменты головокружительной мозаики смыслов, роящихся

вокруг идеи и практики перевода.

1 Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб., 2006. С. 28.

2 И тогда речь идет об отрыве слоя означающих от означаемого и

переформулировании, переодевании содержания в другие одежды - языковые, культурные.

При этом ни один перевод никогда не переводит все, что содержится в оригинале,

и каждый перевод добавляет нечто от себя. Поэтому при переводе всегда важно

осознание компромисса и отсутствие иллюзии схватывания всего сразу и целиком.

3 Именно Роман Якобсон предложил классификацию видов перевода

(внутриязыковой, межъязыковой и межсемиотический), которая стала классической:

Jakobson R. Linguistic Aspects of Translation // Brower R.A. ed. On Translation.

Cambridge (Mass.), 1959.

Введение

21

вой (перифраза1) или межсемиотический (между разными

коммуникативными системами, например из романа в фильм)2. Еще один

слой переводческой проблематики - это перевод между

концепциями: к нему обращается, например, Томас Кун в поисках выхода из

тупика несоизмеримости теорий3; хотя, по его признанию, эта цель

не была достигнута, само направление поиска для нас

показательно. Однако есть и еще более широкий круг перевода — когда речь

идет не о переводе из одной языковой (семиотической, дискурс-

ной) системы в другую, но о переводе опыта невербального в

артикулированную форму. Такого рода переводы привлекали внимание

Ю. Лотмана, который фактически считал переводом любой акт

мысли, а в общекультурном плане видел отношение перевода

между всей сферой семиозиса (культурой) и реальностью

(феноменальной или ноуменальной), с которой она соприкасается.

Вся эта палитра смыслов перевода участвует в наших

размышлениях о познании и переводе, внося свой вклад в обсуждение

огромного количества научно-гуманитарных и философских

проблем. Прежде всего, акцент на понятии «разные языки» в связи

с переводом заставляет нас взглянуть на философию как на особый

язык (языки), особый способ письма, который не дается нам

спонтанно и интуитивно, как родной язык. В этом смысле

философский язык для нас в известном смысле нам «чужой», и ему нужно

учиться, его нужно культивировать и разрабатывать. Далеко не все

с этим согласятся. Глубокий мыслитель и опытный переводчик

В.В. Бибихин, например, считал, вслед за Хайдеггером, что

философский язык произрастает сам собой, если ему не мешать, и в

него нужно только вслушиваться, отодвинув как можно дальше

теоретические подходы к языку, приемы лингвистики и семиотики.

В этом смысле его блестящие переводы подчас оказывались не

столько переводами, сколько записями тех интуиции, которые

диктовал ему освобожденный от исследовательского отношения

язык. Напротив, я подчеркиваю здесь познавательные,

дискурсивные, интерсубъективно значимые аспекты перевода и вижу в

переводе, прежде всего, помощника работающей мысли. Конечно,

1 Когда мать понятным образом разъясняет ребенку значения слов, - это тоже

перевод. Ср.: Пас О. Перевод (1975) // Перевод - средство взаимного сближения

народов. М., 1987. С. 159.

2 Лотман расширял эту область межсемиотического перевода, включая в нее

эпистемологические отношения между языками-объектами и языками описания,

соотношения между семиотическими системами как языками культуры и даже -

между различными уровнями культуры (семиосферы).

3 Кун Т. Дополнения 1969 года. Раздел 5: Образцы, несоизмеримость и

революция // Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 249-257.

22 Познание и перевод. Опыты Филособии языка

в переводе неизбежно присутствуют интуиция, искусство,

личностная вовлеченность. Но для меня все эти важные аспекты

перевода подчинены познанию, причем и сам перевод выступает как

особого рода познание, которое претворяет опыт в вербальные

формы, подталкивает к смене этих форм; в конечном счете

перевод — в его узкой и в его широкой трактовке - проявляет себя как

своеобразный рефлексивный механизм, позволяющий по

аналогии исследовать и другие механизмы научно-гуманитарной мысли.

Когда философия заметила в себе не только то, что она

работает с языком, но и то, что она сама является языком, письмом, что

она существует в формах тех или иных национальных языков, это

стало подчас восприниматься как удар по рациональности и

всеобщности мысли. Раз философская мысль выражена в языке,

значит универсально значимое пропущено в ней через исторически

конкретные структуры языковых форм, накладывающие на нее

свой отпечаток, и по сути доступа к универсальному у нее нет.

Но все это — не вариация доводов Сепира и Уорфа относительно

отпечатка, который язык накладывает на мысль и мировоззрение

людей: в известной степени этот тезис верен, а в

абсолютизированной форме — абсурден. Так называемую проблему

непереводимости по-разному ставили в зависимости от своих общих

философских предпосылок позитивисты-аналитики и герменевты,

Куайн и Гумбольдт, Кроче и Бланшо, а также целый ряд других

мыслителей. Каждый из них фиксировал свою грань проблемы

(так, Куайн подчеркивал ненадежность механизма проверки

наших суждений наблюдением за функционированием чужого

языка, Гумбольдт - различие языковых картин мира и способов

формирования мировоззрения, зависящего от этих картин, и др.).

Таким образом, непереводимостей может быть много. Каждый

перевод и каждый переводчик сталкивается с непереводимым,

но из этого вовсе не следует, вопреки тому что теперь иногда

утверждается, что непереводимое становится новой

универсалией. Как работают парадоксы непереводимости и какие стратегии

мы можем им противопоставить — это я надеюсь показать во

втором разделе книги.

Что дает философии и гуманитарным наукам взгляд на

познание сквозь призму перевода? Прежде всего - иное представление

о способах существования научно-гуманитарных объектов: это

новая несубстанциальная онтология, предполагающая осознание

непервозданности (переведенности, переложенности,

пересказанное™, переформулированности) объекта. Но дело не только

в онтологии и образах бытия: затрагивая все сферы человеческой

деятельности, перевод выступает также как средство познания,

как условие возможности рефлексии о научно-гуманитарных

Введение

23

предметах. Перевод не подменяет другие проблемы, но вносит

в их постановку новые аспекты динамики, становится стимулом

к выработке концептуальных языков. Вскрывая обычные для

функционирования человеческой мысли механизмы субстанциа-

лизации и эссенциализации терминов и понятий, он позволяет

конструктивно критиковать их, вносить в их понимание

исторические сдвиги, динамику мира человеческой мысли. Перевод

нужен для современной философии, и тем более он необходим для

тех разновидностей философии (в Европе их большинство),

которые считают историю философии основанием современного

философского рассуждения.

Я полагаю, что перевод лежит в фундаменте любого

человеческого действия: так всегда и было, только на это не обращали

внимания. Деррида некогда сказал: везде письмо. Я говорю: везде

перевод, хотя и не могу согласиться с тезисом о том, что оригиналов

не существует. Просто в культуре никто, ничего, нигде и никогда

не сказал в первый раз. При этом в анализе механизмов перевода

нередко бывает заметно то, чего обычно не удается увидеть в

других формах и видах познания: а именно как различные слои

и фрагменты опыта переходят из сферы неявного и

невыраженного в регистр того, что доступно операционализации и

интерсубъективной проверке. Именно на этом пути эпистемология

перевода вырабатывает свои средства против эссенциалистского

гипостазирования тех или иных морфологических структур

языка, тех или иных сторон языковой семантики — тенденций,

подпитывающих позицию непереводимости. Перевод дает то, что

можно назвать продуктивной релятивизацией познавательного

предмета в гуманитарном познании: он предполагает отрыв от

наивной сращенности предмета и слова и показывает, что эта связь

гораздо сложнее, чем мы думаем.

В современной философии повсюду идет борьба за

актуальность, она идет и в России. Что сейчас самое важное в философии,

сохранившей, несмотря на все катаклизмы и метаморфозы,

динамику и заинтересованность в происходящем: этика, эстетика,

философия науки? Что вообще значит для философии «настоящее»,

«актуальное», современное? Сорок лет назад в знаменитой «статье

трех авторов» - Мамардашвили, Соловьева и Швырева1 — была

сделана попытка определить это, придав вес и значение тем

росткам нового, которые тогда еще в России были мало кому заметны

из-за стен, разделяющих культурное пространство Европы.

1 Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев B.C. Классика и современность:

две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия и наука. М., 1972.

С. 28-94.

24 Познание и перевод. Опыты ФилососЬии языка

Для людей того времени это была наиболее радикальная попытка

наметить болевые точки социально-культурного пространства,

обнаружить места интенсивного роста, прописать соотношения

нового, «неклассического», с европейской философской

традицией в изменяющемся мире. В наши дни, в середине второго

десятилетия нового века, ощущается насущная потребность уловить

и сформулировать новые схематизмы, определить соотношения

основных мыслительных сил и тенденции их развития. Если в

схеме трех авторов современная философия представала в двух

главных формах - как критико-рефлексивная и как этико-гумани-

стическая, то вскоре стало заметно, как быстро размывается

абстрактная чистота этих типов: возникали все новые и новые

скрещения проблематик — феноменологии и герменевтики,

феноменологии и семиотики, герменевтики и структурализма и др.

В статье трех авторов внимание к языковой проблематике

выступало как одна из характерных черт неклассического этапа

в развитии философии; однако наша нынешняя, современная

неклассика уже успела отойти от понятия языка — как слишком

организованного, структурированного, законосообразного —

устремившись в сторону воображения, жизненных энергий, всего

спонтанно растущего, «ризоматического»... Общие процессы

эстетизации завышают обще культурное значение экспериментов

в современном искусстве, подрывающих вербальные

составляющие культуры в пользу визуально-образных. В гносеологии это

все больше приводит к вытеснению эпистемического

эстетическим. Это особенно характерно для постмодернистской

мыслительной схематики, которая представляет собой не особую

философию, но умонастроение некоей переходной стадии, находящее

различные формы выражения. Опыт постмодерна не заслуживает

ни обожании, ни проклятий: в нем выражена симптоматика

реальных проблем. Однако сейчас все заметнее становится

зависание постмодернистских мыслительных схем, повторение

холостых ходов, а потому тем актуальнее становится задача

присмотреться и к настоящему, чтобы разглядеть в нем ростки иного,

и к прошлому, чтобы заметить в нем неиспользованные ходы

мысли. Сейчас, когда эпистемологии приходится доказывать свое

право на существование в споре с политической философией,

социальной философией, философией культуры, истории, религии

и даже с мифопоэтикой в ситуации общей эстетизации мысли

(культ новых впечатлений, созерцания, разглядывания, те или

иные формы апологии непосредственного удовольствия),

разработка проблем, связанных с языком и переводом, дает

эпистемологии новый материал и новое дыхание, становится для неё

вызовом и поводом для обнаружения в себе новых возможностей.

Введение

25

Проблема познания и перевода представляет собой последнее,

наиболее актуальное звено философской проблематизации

языка - после понимания, коммуникации и диалога. Когда-то

лингвистический поворот воплощался, в частности, схемами

аналитической и лингвистической философии. Сейчас мы находимся

в уже более продвинутом этапе «неклассики»; его доминантой

стала неподконтрольная интертекстуальность — умножение

роящихся текстов и их взаимопересечений без конца и без начала.

Механизм перевода создает некоторый противовес этой

неуправляемости. Новое здесь — не сама работа перевода, которым люди

занимаются, наверное, столько же, сколько существует человек,

но осознание ее актуальности — в контексте общей проблематики

посредников мысли и действия, разросшейся в самостоятельную

сферу. Да, в истории познания были моменты, когда казалось, что

можно изучать историю идей, отвлекаясь от языка как от их

несущественной оболочки и рассуждая лишь о географических и

культурных перемещениях тех или иных концептуальных сущностей.

Такое рассмотрение, как правило, тяготело к

каузально-детерминистским схемам в понимании интеллектуальной истории. Теперь

такое понимание поставлено под вопрос. Для современного

исследовательского взгляда очевидно, что знание может

«циркулировать» лишь в конкретных языковых формах, которые его содержат,

поддерживают и в чем-то определяют. Из этого многое следует.

Главное - необходимость перевода и обеспечение трансмиссии.

Перевод - это передача содержаний и смыслов, созданных в одном

языке и культуре, средствами другого языка и культуры.

Осуществляется ли такая передача — это зависит от многих причин;

некоторые из них будут далее рассмотрены.

Перевод, как теперь становится понятно, всегда предполагает

пересечение границ - но не только языковых, что всегда было

более или менее очевидно, но также культурных, социальных,

исторических и проч. Перевод никогда не осуществляется одним

простым и однозначным движением. Он предполагает целый ряд

взаимосвязанных операций и прежде всего — ту или иную форму

интерпретации. Перевод, интерпретация, те или иные способы

рецепции мысли, запечатленной в текстах, все это - формы

посредничества, роль которых в культуре постоянно растет. Вместе с тем

внимание к той стороне знания, которая связана с переводом,

интерпретацией, показывает нам, что знание - особенно в

гуманитарных и социальных науках — есть феномен гораздо более

сложный и объемный, чем мы привыкли думать. В него входят не

только предметные содержания, но и те слои смыслов, которые

привносятся социально-культурными предпосылками, а также

переводческими выборами тех или иных слов и понятий, направляю-

26 Познание и перевод. Опыты Философии языка

щих наше понимание текста. Это относится прежде всего к

переведенным текстам культуры, но также и к собственным её текстам,

включающим те или иные когда-то переведенные понятия,

которые вошли в язык и мысль и уже успели стать «своими». В рамках

этой ненатуралистической эпистемологии вопрос о

соизмеримости различных способов познавательного опыта встает по-новому:

он требует учета динамики знания, которое путешествует как

в пространстве (из контекста в контекст), так и во времени.

При этом даже моменты языкового и культурного «непонимания»

в процессе «циркуляции» знания могут быть продуктивными, если

они осознаются как таковые, а не маскируются иллюзией

совершенного диалога с другими народами и эпохами.

Я думаю, что поставленный мною вопрос о познании и

переводе — исключительно актуален. И что осознание этой актуальности

нарастает - и в России, и на Западе. Однако именно в России

в связи с ее особым культурным опытом, с открытием границ к

современной западной мысли в течение последних десятилетий, эта

проблематика приобрела исключительное значение. То, что мне

довелось участвовать в этом процессе и как посреднику между

культурами, и как человеку с двумя профессиональными

квалификациями - философской и филологической, сделало меня

носителем опыта, имеющего не только личное, но и более общее

значение. Этот нарочито заостренный смысловой акцент «всё -

перевод» позволяет по-новому ставить проблемы как в

философии, так и в научно-гуманитарном познании. На Западе много

обсуждают перевод, однако нередко уходят при этом в

«маргиналии»: это перевод особенно сложных для перевода произведений

(таких, как Джойс или Хлебников), это перевод с редких языков

или же, особенно в Америке, языков меньшинств; возникает

и проблема глобального английского, причем она ставится как

извне, так и изнутри англоязычного культурного мира. Напротив,

в России сейчас обсуждение перевода — это не столько

обсуждение маргиналий или же перспектив глобалистики, сколько задача

реапроприации, реабилитации, выработки основного состава

проблемной концептуальной лексики, без которой мысль не

может ни дышать, ни говорить.

Таким образом, если определить мой подход

терминологически, можно будет сказать, что это рефлексия о познании и

переводе, которая носит одновременно эмпирико-трансцендентальныи

и историко-эпистемологический характер. Это значит, что она

немыслима вне конкретного опыта познания и перевода и вместе

с тем невозможна без попытки понять условия возможности

этого опыта. Это также значит, что она опирается на историческую

ситуацию, но делает из ее осмысления выводы, существенные для

Введение

27

познания в целом и для эпистемологии как учения о познании.

Полагаю, русской мысли на этом этапе довелось почувствовать то,

что важно для всех, но что острее всего ощущается здесь и

теперь - в высококультурной европейской стране, преодолевающей

огромные концептуальные дефициты и осваивающей свой и

чужой исторический познавательный опыт. Все это и приводит

к проблематизации перевода как первостепенной философской

и научно-гуманитарной задачи.

Философский текст всегда экзистенциален, связан с жизнью

того, кто пишет. Одни говорят об этом открыто, другие пытаются

это скрыть на уровне высоких абстракций и выверенных

методологических программ. Однако движение проблематики, которую

я анализирую, основано на обеих формах опыта -

экзистенциальной и познавательной. Можно сказать, что эту книжку, которая не

является законченной структурой и сохраняет в себе повороты

мысли и сомнения, я писала всю жизнь: начала давным-давно

и никогда не закончу, даже поставив в этом тексте последнюю

точку. С детства переживание различных ситуаций человеческого

непонимания поселяло во мне некое тогда еще неявное

упование - надежду на язык как таковой и на разные человеческие

языки как главный путь выхода из этих провалов. Самым первым

опытом самостоятельной работы в университете было для меня

сравнение стиля и образов в сонетах Шекспира и в их русских

переводах Маршака, которые считались тогда примером удачного

пересоздания английского шедевра на русской культурной почве.

Моим неофициальным руководителем был талантливый, но

непризнанный молодой ученый М. Гаспаров. Он учил меня тому,

что для большинства университетских преподавателей было

«образцом того, как не надо было делать». Наша совместная работа,

использовавшая все самые надежные для того времени средства

текстологического анализа, показала, что этот «идеальный»

русский перевод вводил на место шекспировской страстной

барочной лексики общераспространенные клише эпохи русского

романтизма, которые производили на советского читателя

40-х годов впечатление спокойствия и умиротворенности.

Публикация этого исследования1 вызвала возмущение моих

преподавателей на кафедре английского языка, мои надежды на

филологическую аспирантуру рухнули, и мне пришлось искать других

исследовательских путей. Словом, получилось так, что именно

1 Автономова Н.С., Гаспаров М.Л. Сонеты Шекспира - переводы Маршака //

Вопросы литературы. М., 1969. № 2 ; перепеч., напр., в: Гаспаров М.Л. Избранные

труды. Т. II. М., 1997. С. 105-120.

28 Познание и перевод. Опыты Философии языка

проблема перевода вытолкнула меня из филологии и привела

в философию.

То, что меня больше всего увлекло в философии, не

существовало тогда ни в русском языке, ни в русской культуре: работа с

текстами так называемого французского структурализма и

постструктурализма требовала продвижения по целине. Тексты этого нового

направления научно-гуманитарной и философской мысли, к

счастью, были тогда доступны в библиотеках или через

межбиблиотечный абонемент1. Все они требовали прочтения, интерпретации,

понимания, но также и просто пересказа, поиска словесных

эквивалентов основным понятиям в русском языке, а также поиска

понятий, посредством которых можно было бы описать эту

проблематику (такими понятиями — отчасти заимствованными, отчасти

изобретенными по мотивам прочитанного, стали для меня прежде

всего понятия децентрации, опосредованное™, преломленности).

Таких образом, еще до того, как стал возможным «перевод-для-

других», мой предмет уже существовал как объект «перевода-для-

себя». В работе с переводом я видела путь к общезначимому: поиск

этого пути был не внешней задачей, а внутренним побуждением.

Вся моя дальнейшая работа так или иначе сопрягала познание

и перевод на всех этапах. Кандидатская диссертация,

посвященная французскому структурализму, была для меня не только

переводом с языка на язык, но и переводом из культуры в культуру,

с одного строя концептуальных предпочтений в другой. Все

работавшие в то время знают, что непременным условием публикаций

о современной западной философии был тогда более или менее

явный перевод западных концепций в терминологический язык

марксизма. Думаю, что мне тогда удалось ухватиться за такие

средства концептуального перевода, которые выводили за рамки

любой догматики: это было прежде всего разработанное Мамар-

дашвили на основе Марксовых идей понятие превращенных форм

сознания и деятельности, сохраняющее свою эвристическую

ценность и поныне. Но дело вовсе не ограничивалось

необходимостью (частичного) перевода проблематики в

условно-марксистский язык. Из-за долгого периода отрыва от современной

западной мысли в 1930 - 1980-е годы в российской культуре

образовался дефицит слов и терминов, способных переводить

западный мыслительный опыт, причем это относилось даже к тем на-

1 Так, в начале 1970-х из Французской национальной библиотеки мне исправно

доставили Ecrits Лакана: в течение месяца я могла пользоваться книгой в

читальном зале, а потом, сделав микрофильм, ее отослали в Париж: всякий, кто видел

этот почти тысячестраничный том, догадается, что вглядываться в Лакана на

маленьком экране проекционного аппарата было нелегко.

Введение

29

правлениям, которые когда-то ярко начинали в России, например

феноменологии и психоанализу. Соответственно, из-за

отсутствия наработанных традиций перевода их приходилось потом

отчасти восстанавливать, отчасти изобретать.

В последнее десятилетие прошлого века произошли

радикальные преобразования социальной и политической жизни России.

Ранее закрытые шлюзы открылись, и на месте некогда скудного

ручейка переводной литературы разлилось целое половодье. Главной

составляющей этого потока была современная западная мысль,

почти не переводившаяся в советское время. Перевод стал одним из

самых востребованных занятий в культуре. На головы читателей

одновременно обрушилась вне какой-либо логической и

хронологической последовательности масса информации. Вместе с тем

становилось все более очевидно, что одно наличие переведенных текстов

в книжном магазине еще не обеспечивает их восприятия и

усвоения, не включает их спонтанно в процесс культурного и

интеллектуального взаимодействия людей, что помимо перевода важна и

рецепция - слов, понятий, концепций. Опыт работы за рубежом

показал мне, что в принципе сходная проблема рецепции

существует в любой стране, не только в России: например, восприятие

работ русских мыслителей (Бахтина, Лотмана или Выготского) тоже

зависит от качества переводов и комментариев, от механизмов и

обстоятельств межкультурной рецепции. Так, продолжительный

период работы в Международном философском коллеже (Париж),

где я была избранным директором программы «Русский язык под

влиянием современной западной мысли» (1998—2004) 19 вывел ме-

1 По-французски: «La langue russe à l'épreuve de la pensée contemporaine

occidentale». На русский язык это название оказалось практически непереводимым: не

надо говорить о культурном «испытании» русского языка западной мыслью

(французское слово épreuve значит, в частности, испытание), нужно постоянно

подчеркивать не момент воздействия, а момент взаимодействия, говорили мне

коллеги. Однако у меня есть и союзники, например Вяземский, который по

настоянию Пушкина тоже разрабатывал русский концептуальный язык (Пушкин

говорил «метафизический язык» и имел в виду абстрактную лексику; об этом

подробнее во втором разделе). Помимо желания познакомить русских читателей

(и писателей) с новым французским романом - речь шла о романе Б. Констана

«Адольф», «...имел я еще мне собственную цель: изучивать, ощупывать язык наш,

производить над ним попытки, если не пытки [так что можно сказать, что заглавие

моей программы «Русский язык на испытании современной западной мыслью»

подсказал мне не кто-нибудь, а П.А. Вяземский. - прим. мое. — H.A.], и выведать,

сколько может он приблизиться к языку иностранному, разумеется опять без

увечья, без распятья на ложе Прокрустовом. Я берегся от галлицизмов слов, так

сказать синтаксических или вещественных, но допускал галлицизмы понятий,

умозрительные, потому что тогда они уже европеизмы...». См.:

Вяземский /I.A. Адольф. Роман Бенжамен-Констана. От переводчика ( 1831) // Перевод -

средство взаимного сближения народов. М., 1987. С. 35.

30 Познание и перевод. Опыты Философии языка

ня к пониманию того, что речь в культуре, взятой как целое,

разумеется, идет не об однонаправленном переводе, но прежде всего

о взаимопереводимости текстов, концепций, понятий, культур,

языков.

Одним из важнейших для современного культурного и

интеллектуального развития России я считаю вопрос о формировании

и развитии русского языка понятий, или иначе —

концептуального языка. 2007 год был объявлен годом русского языка1;

немалые усилия прилагаются к тому, чтобы защитить права его

носителей в ближнем или дальнем зарубежье, в диаспорах, везде, где

русский язык не является (или перестал быть) государственным

языком, а возможности получения образования на этом языке

серьезно урезаны или же практически отсутствуют. На фоне

активно провозглашаемого возрождения фольклорных, мифопо-

этических и иных традиций в преподавании русского языка и

литературы (или, как сейчас стали говорить, словесности) в самой

России практически не уделяется внимания преподаванию

русского языка как инструмента мысли, средства для ведения

дискуссий. В этой книге речь идет не о литературном, а о научном

и философском переводе, а потому на самое видное место

выдвигается задача формирования концептуальных средств

русского языка. В период решающего культурного перелома,

который мы сейчас переживаем, эта работа должна осуществляться

не только как спонтанное расширение словаря понятий,

позволяющих отечественной культуре взаимодействовать с другими

культурами, но именно как осознанная и целенаправленная

работа. Сейчас мы переживаем такой культурный период, когда

язык находится в состоянии расплавленной лавы, податливой на

изменения, а потому от этих формирующих усилий зависят

концептуальные возможности языка не только в настоящем,

но и в будущем. Начав с анализа чужих переводов, принявшись

затем за работу над собственными переводами научных и

философских текстов, я переходила от анализа конкретных случаев

к общей проблематике перевода как особого рода практики и

познания. Редкой жизненной удачей была для меня работа в

секторе теории познания Института философии РАН, который являл

яркий и редкий (и в прошлом, и в наши дни) пример достойного

сосуществования людей, говоривших в философии на разных

языках. А потому опыт философского разноязычия и сейчас ка-

1 Это было сделано по указу президента РФ; в рамках года русского языка

проводились различные культурные и научно-практические мероприятия, в которых

официально участвовали представители многих зарубежных стран, в частности,

Финляндии, Китая и др.

Введение

31

жется мне гораздо более плодотворным, чем попытки

консолидироваться по типу одноязычных кружков, принимающих язык

и проблематику лидера и обороняющихся от всего того, что

находится вовне.

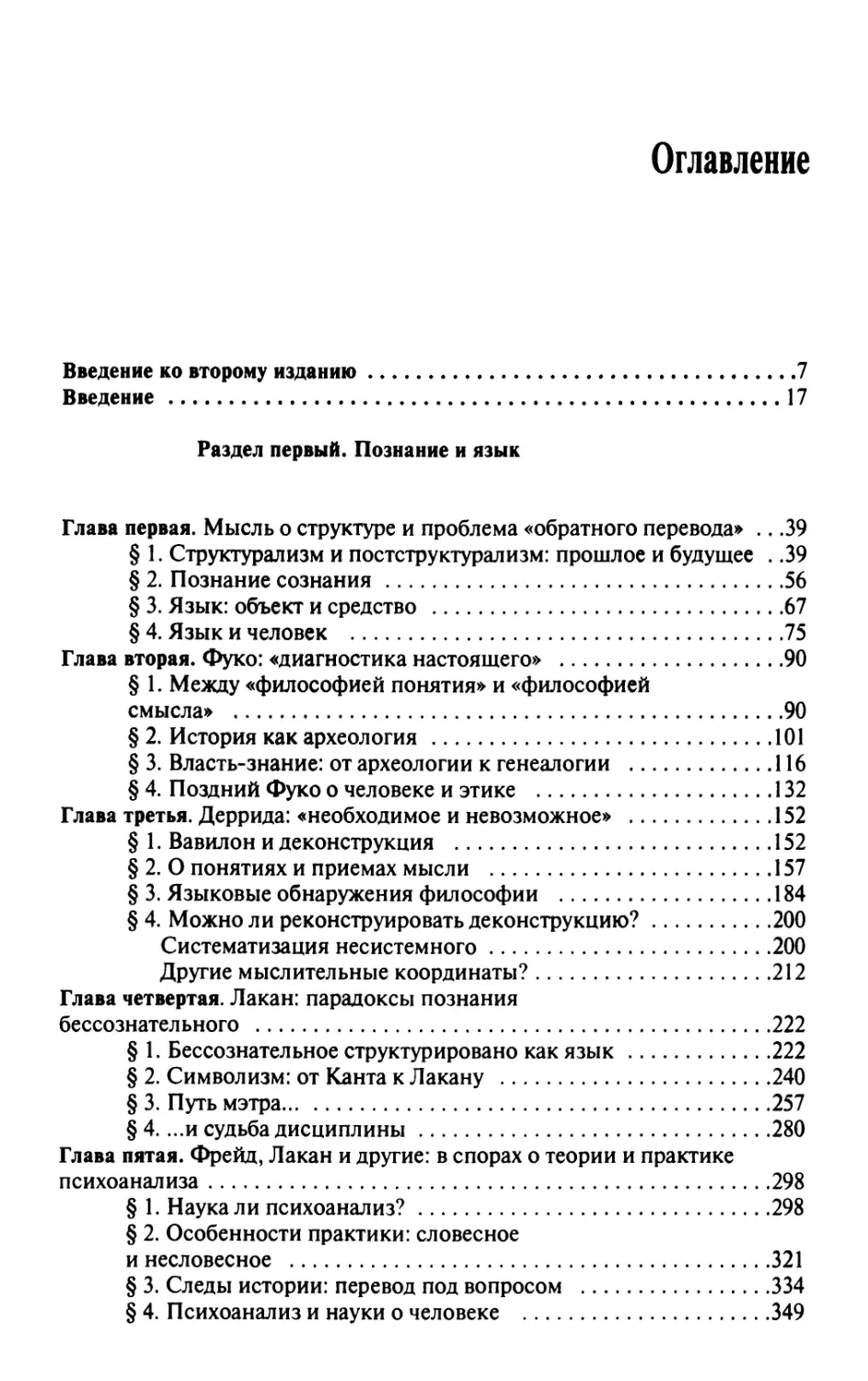

В книге два раздела. Первый посвящен проблеме языка и

познания, второй — проблеме перевода и рецепции. Познание и

перевод скрепляются языком как связующим звеном. Первый

раздел имеет дело с той гранью проблематики, где речь идет о языке

и познании, этой первой ступени лингвистического поворота.

Здесь я ставлю вопрос о значении структуры для современной

научно-гуманитарной методологии, об оценке структурализма как

историко-научного явления. Вопросы, связанные с судьбой

гуманитарных наук, с перспективами и горизонтами философии,

стоят сейчас иначе, чем двадцать или сорок лет назад, — в чем-то

радикальнее, в чем-то, напротив, размытее и невнятнее.

Применение структурных методов в истории гуманитарного познания

XX в. было мощной попыткой превращения языка в объект

научного познания, а затем — распространения языковой

методологии на другие области познания человека и общества. В наши дни

эта тематика, которая может уже показаться архаичной,

отжившей, приобретает актуальное звучание. Отчасти это видно во

Франции, где публикуются новые работы о судьбе

структуралистского наследия. Но еще более это заметно в России, где

рецепция содержаний, связанных со структурными методами и их

постструктуралистскими идеологическими изводами, стала

массовой совсем недавно - в связи с выходом в свет переводов

главных работ этого направления. Спецификой ситуации является их

рецепция сквозь призму американских взглядов и прочтений.

А потому нам предстоит заново проанализировать

археологические слои даже такого, относительно недавнего прошлого.

В любом случае встает важный вопрос: что есть структура

сегодня?

Сама эта формула - «познание и язык» — может наполняться

разным содержанием в зависимости от того, идет ли речь о

познании языка как предмета, о познании другого предмета с помощью

языка, о познании другого предмета с помощью методов познания

языка, о схватывании несобственно языковых содержаний с

помощью общей языковой аналогии, языковой метафоры и др.

Примерами анализа этих проблем станут концепции

классического структурализма (Леви-Строс), постструктурализма (Фуко,

Деррида) структурного психоанализа (Лакан). При этом я

пытаюсь хотя бы в какой-то мере заполнить пробел, который

возникает в результате современных тенденциозно политизированных

или эстетизирующих трактовок концептуального наследия этих

32 Познание и перевод. Опыты (Ьилосоажи языка

мыслителей. Для меня все они интересны прежде всего в плане

эпистемологическом, наименее изученном, как свидетельство

появления новых конструкций субъекта и объекта в гуманитарном

познании - на стыке философии с другими областями. Особой

задачей является анализ своеобразного перевода бессознательного

в язык, совершенного Лаканом и его последователями. Познание

бессознательного, с точки зрения классической теории познания,

это парадоксальная и неразрешимая задача: трактовка

бессознательного как особого рода языка стала концептуальным ответом

на этот парадокс. Однако перевод бессознательного в язык

осуществим лишь отчасти: за пределами возможного перевода остается

эмоция, аффект, суггестия и другие явления, не сводимые к

языковым даже в самом широком смысле слова. Немало актуальных

вопросов возникает в связи с приобщением современной

российской культуры к психоаналитическим движениям и практикам.

Возникает, в частности, задача формирования

психоаналитического языка, русскоязычной терминологии, которая могла бы

справиться с изобилием новых содержаний и подходов,

обеспечить их осмысленную переработку и освоение.

Во втором разделе книги - «Перевод, рецепция, понимание» -

две большие главы: первая посвящена проблеме перевода и

рецепции - в основном тех авторов, чьи концепции мне довелось

переводить самой, вторая строится вокруг тех теоретических и истори-

ко-эпистемологических проблем, которые возникают в связи

с переводом и рецепцией новых культурных и концептуальных