Текст

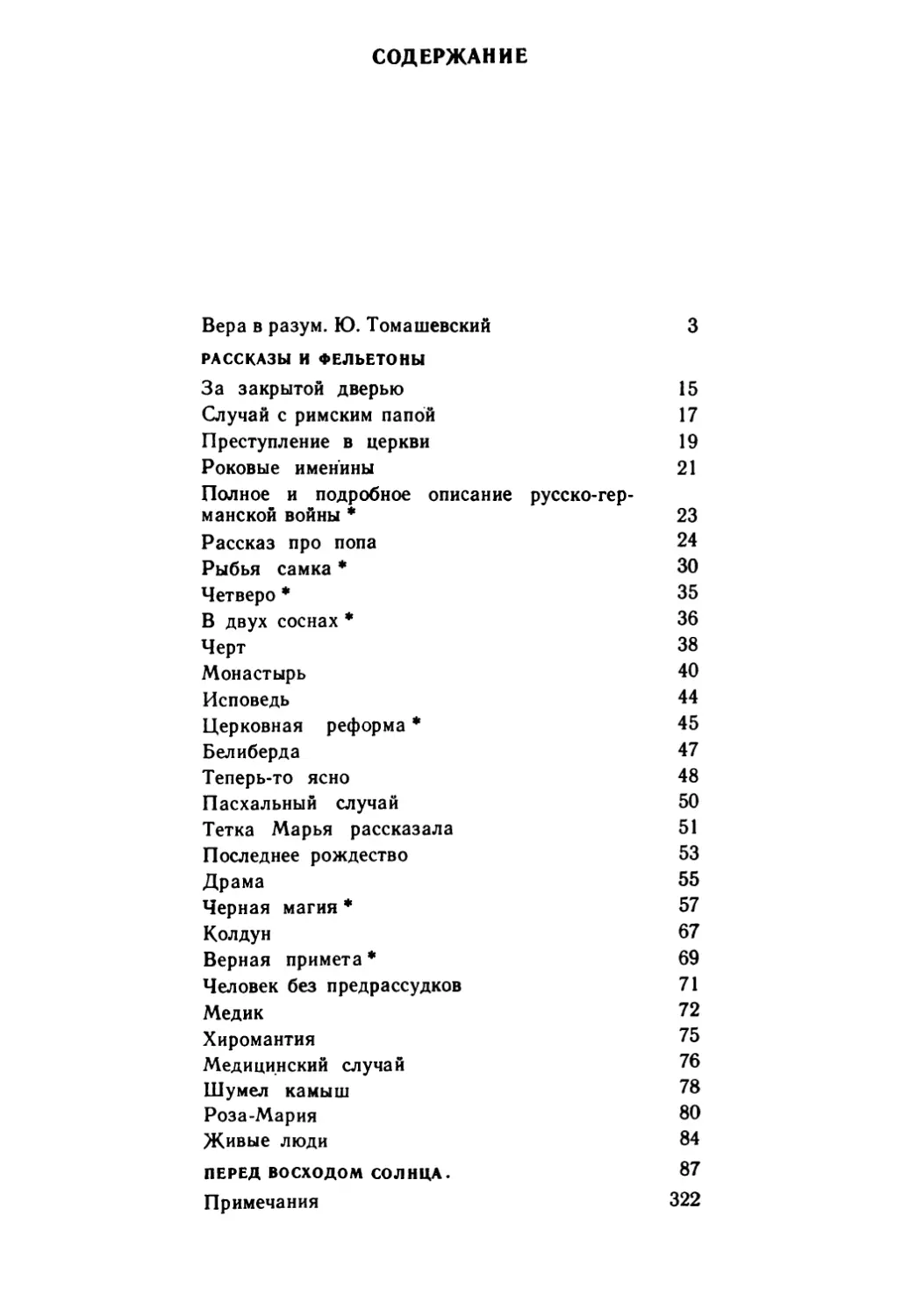

М. ЗОЩЕНКО

КИЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УКРАИНЫ

1989

ББК 84Р7—4

3-88

Составление, вступительная статья и примечания

Ю. В. ТОМАШЕВСКОГО

© Издательство «Советская Россия»,

1987

3 0200250 89 © Составление произведений,

"1201(04)—89 * отмеченных в содержании звездочкой,

дополнение примечаний,

■^ВN 5-319-00277-7 Политиздат Украины, 1989

ВЕРА В РАЗУМ

В начале 1917 года командир батальона 16-го гренадер¬

ского Мингрельского полка штабс-капитан Зощенко запи¬

сал в своей полевой тетради:

«Дайте людям другую веру — эта устарела». И через

несколько строк:

«...как я могу верить богу, если его не боюсь?»

Он был окопником. Был ранен, отравлен газами, носил

боевые ордена и не боялся ни бога, ни черта. Он и раньше

не жил иллюзиями. Знал, что мир, в котором ему довелось

родиться, построен на лжи и несправедливости. Бессмыслен¬

ная война окончательно убедила его в том, что дальше так

жить Россия не может. Нужна новая вера.

Но какая? В преддверии революции он был далек от по¬

литики. «Нет у меня ни к кому ненависти» — так он писал.

Февраль 1917 года для Зощенко начался с высокой долж¬

ности начальника почт и телеграфа и коменданта Главного

почтамта в Петербурге, но канцелярская деятельность по¬

вергла боевого офицера в скуку, и он отпросился в команди¬

ровку, в Архангельск, где и встретил Октябрьскую револю¬

цию. Там с него сняли погоны. Разобидевшись на плохое

отношение со стороны бывших подчиненных, к которым, вос¬

питанный в демократических традициях, всегда относился

с уважением и добротой, Зощенко написал матери в Петер¬

бург:

«...Я так изменился.

Стал даже религиозен. А может, это ханжество?

Впрочем, когда человеку хорошо, он боится только чер¬

та, когда плохо, он говорит: «Господи, господи, верую в те¬

бя и надеюсь на твое милосердие...»

Такое превращение! Но, вернувшись домой, он и в себя,

как говорится, вернулся. Вступил добровольцем в ряды

«безбожников» — в Красную Армию и в составе Первого

з

Образцового полка деревенской бедноты сражался под Нар

вой и Ямбургом с белогвардейскими отрядами Булак-Балахо-

вича.

Но сдало сердце — следствие отравления газами. Вчи¬

стую демобилизованный, Зощенко пошел служить в погра¬

ничную охрану, затем был агентом уголовного розыска, ми¬

лиционером, бухгалтером в Петроградском военном порту.

Он переменил более десяти профессий, прошел по многим

дорогам России — хотел узнать, как живет и чем дышит его

народ. И он это узнал, а узнав, написал:

«...По общему размаху мне ближе всего большевики.

И болыпевичить я с ними согласен.

Да и кому быть большевиком, как не мне?

Я в бога не верю. Мне смешно даже, непостижимо, как

это интеллигентный человек идет в церковь Па¬

раскевы Пятницы и там молится раскрашенной картине...

Я не мистик. Старух не люблю. Кровного родства не при¬

знаю. И Россию люблю мужицкую.

И в этом мне с большевиками по пути».

В 20—30-е годы Зощенко завоевывает небывалую, по-

истине всенародную известность. И это не случайно. Выхо¬

дец из дворянской среды, человек, взращенный на старой

культуре, он сумел спуститься с заоблачных высот россий¬

ской словесности и заговорить на простом языке масс. Как

будто он и не писатель вовсе, а обыкновенный человек, ко¬

торый вместе с миллионами таких же, как сам, лишь постиг

азы грамотности и вот теперь наивным — с точки зрения

«высокой литературы» — языком рассказывает о послере¬

волюционном житье-бытье.

Что это было? Особого рода эстетство? Литературная

игра? Или, может быть, Зощенко своими рассказами хотел

потрафить начинающему читателю?

Не потрафить — помочь!.. Моралист по природе, чистый

духом и сердцем, Зощенко верил в силу художественного

слова, в то, что, услышав его, люди образумятся и сумеют

побороть в себе дикость привычек, заблуждений и предрас¬

судков, перекочевавших из прошлого в новую жизнь. Мо¬

жет быть, он преувеличивал воспитательное воздействие

литературы. Однако, несмотря на все превратности време¬

ни и личной судьбы, Зощенко до конца своих дней оставался

твердым последователем великих традиций классической

русской литературы, всегда и более всего заботившейся о

практической пользе, которую она может принести людям.

В литературу Зощенко вошел как рассказчик. Тематика

его рассказов охватывала многие стороны новой жизни, но

4

прошлое не давало забыть о себе. О чем бы Зощенко ни пи¬

сал, прошлое всегда стояло за спиной зощенковского героя.

Оно как цепями опутывало, держало только что вырвав¬

шуюся из темных подвалов массу людей, и невозможно счи¬

тать случайностью, что уже первые рассказы Зощенко «Ры¬

бья самка», «Черная м^гия», «Старуха Врангель» и другие

чаще всего содержали в себе развенчание всякого рода пе¬

режитков. В них начинающий писатель как бы иронизиро¬

вал над тем, что в одном из более поздних произведений бу¬

дет охарактеризовано как «всякая идеалистика... брехня

и ерундистика».

Нет, в первых своих рассказах откровенного смеха Зо¬

щенко, конечно же, не мог допустить. Он хорошо понимал,

что новый читатель смеяться над своим прошлым еще не го¬

тов. Здесь смех скорей повредит, чем поможет. Впрочем,

и далее, когда Зощенко стал в представлении масс чуть ли

не «королем смеха», он весьма осторожен, если приходится

вдруг касаться столь тонкой материи, как вера людей в не¬

что потустороннее, не зависящее от их воли и деяний — в

подвластные то богу, то черту запредельные силы...

В настоящий сборник вошли рассказы и повесть «Перед

восходом солнца». Между ними — резкая граница, резкая

непохожесть как формы, так и содержания. И потому об¬

щий разговор здесь вряд ли получится.

Итак, сначала о рассказах. Сразу задержусь на «Рас¬

сказе про попа». Он был написан в то же самое время, что

и упомянутые выше рассказы, то есть в начале 20-х годов.

На его примере легко убедиться, как Зощенко, понимая,

сколь важна затронутая им проблема, старается, описывая

жизнь и быт служителя культа, избежать прямолинейности,

примитивности, грубости, что было в те годы чуть ли не пра¬

вилом хорошего тона и присутствовало не только на антире¬

лигиозных диспутах, но и в соответствующей литературе.

Поп Семен — хотим мы того или нет — вызывает у нас

симпатию. Этакий доморощенный философ. Ко всему он при¬

глядывается, ко всему прислушивается и имеет обо всем,

что видит и слышит, не какое-нибудь там одно, а... «двух¬

стороннее» и даже «трехстороннее суждение». Думает, рас¬

суждает, верит и сомневается. Абсолютно безобидный де¬

ревенский поп — ласковый, добрый, любитель посидеть с

удочкой. Этакий божий одуванчик — дунь, и от того, чему по¬

святил он всю свою жизнь, ничего не останется.

Этого-то дуновения и ждет и боится одновременно поп

Семен. Закравшиеся уже давно в его наивно-взыскующую

душу сомнения — есть ли бог, нет ли бога? — как бы только

5

ожидают случая, чтобы все определилось. Чтобы пришло,

наконец, в том главном вопросе, терзающем несчастного

попа, «одностороннее» суждение.

И оно приходит. Рассказ заканчивается тем, что поп Се¬

мен обкорнал «овечьими ножницами» свою гриву и «с тех

пор стал жить по-мужицки».

Но что же это за случай такой с ним произошел?

Встреча с учительницей?

Она приехала из города, нашла попа на его любимой ры¬

балке и с места в карьер начала «антирелигиозную пропа¬

ганду». Стала ехидничать, насмехаться, позорить церковь,

попа и самого бога... Словом, повела себя точь-в-точь как

многие в ту пору молодые, не оперившиеся, но убежденные

в правоте своей линии борцы с «религиозным дурманом».

И тут понимаешь, что рассказ направлен не столько против

служителей культа, сколько против молодых задир, легко¬

мысленно считавших, будто бы с тем, что жило веками, мож¬

но расправиться одним лихим кавалерийским наскоком.

Ведь недаром поп, как уже было сказано, вызывает у нас

симпатию. А учительница... Зощенко здесь очень тактичен.

Никаких характеристик ей не дает. От себя — ни слова. Са¬

мо поведение учительницы — вот ей характеристика. Она

нахальна, самоуверенна, тон ее оскорбительный, злой. По¬

тому что дела своего явно не знает, все ее «аргументы» —

из передовиц провинциальной печати. Это еще такой поп

ей попался. Другой бы в порошок стер.

Своей «учительницей» Зощенко словно бы учит — искус¬

но и неназойливо,— как не надо «агитировать», как это

вредно для дела: беспардонно врываться в столетиями со¬

здаваемый «храм человеческой души». Да, религия, бог —

заблуждения человеческие. От рабской жизни, от темноты.

Ночь, однако, не сразу сменяется днем. Ясному дню пред¬

шествует и рассвет, и утро. Надо понимать.

Теперь о том самом случае. Нет, поп Семен отошел от

веры без «помощи» учительницы. Давно ведь сомневался.

А тут увидел, как обворовывают церковь (где же ты, божья

кара?!), и решил до конца. Подстригся.

Я не случайно уделил особое внимание этому рассказу.

При вдумчивом чтении он многое объясняет. Поняв его, лег¬

че понять и другие рассказы Зощенко на эту же тему. С ви¬

ду, они могут показаться чуть ли не пустяковыми — так,

сценки, описывающие те или иные комичные случаи из жиз¬

ни верующих. Но только с виду. На самом же деле суть их

и глубока, и, если хотите, прекрасна: исконной вере людей

в некие высшие силы Зощенко противопоставляет свою, вы¬

6

ношенную годами еще дописательских скитаний веру в Че¬

ловека. По Зощенко — уж так человек устроен, что ему хо¬

чется все знать: зачем появился на свет? Зачем вокруг леса,

реки, поля, а над головой небо и солнце по небу ходит, а но¬

чью — луна? Кто это все выдумал и сотворил и есть ли в том

цель какая или, как сказано в «Рассказе про попа», это все¬

го лишь «органическая химия»? Сомнения и тревога терзают

человека: так ли все обстоит, как пишут в священных кни¬

гах и как их толкуют «божьи слуги» под куполами церквей?

Именно пытливость ума, терзания души и тревога —

тому ли богу молюсь? — вот, пожалуй, то главное, что объ¬

единяет героев рассказов Зощенко.

Рассказы писателя, как правило, невелики по размеру,

однако всегда несут в себе немалую смысловую нагрузку,

содержат тонкий подтекст или, как говорил сам Зощенко,

«воздух».

Общее название сборнику дал рассказ «Исповедь». Он

крохотный. Но сколько в нем того самого «воздуха»!.. При¬

шедшая на исповедь бабка Фекла недовольна: не успев

скрыться за ширму, люди уже выходят обратно. «Торопит¬

ся поп...— думает бабка.— Неблаголепно ведет исповедь».

И вот, наконец, очередь Феклы. И тут мы начинаем до¬

гадываться, почему так «неблаголепно» спешил до Феклы,

но ее не торопится выпроводить наш поп. Скучно ему и уны¬

ло выслушивать жалобы и отпускать грехи. Он и от Феклы

поначалу побыстрей избавиться хочет. Но... о сыне она за¬

икнулась, о том, что он в бога не верит. И загорелся поп.

И опять, как в «Рассказе про попа», встречаем уже знако¬

мое нам слово: химия. «Сын-то ничего такого не говорил —

откуда, дескать, все сие окружающее? Не химия ли это? При¬

помни — не говорил об этом? Дескать, все это химия, а?..

А может, и химия... Может, матка, конечно, и богу нету —

химия все...»

Точка. Не интересует больше Фекла попа. Что мог узнать

от нее — узнал. И иди себе... А где же тот самый под¬

текст? Где «воздух»? Ведь все вроде на поверхности, как на

ладони.

Так ли? А не кажется ли, что исповедь эта — наоборот?

Это не верующие исповедуются у попа. Это поп исповедует¬

ся. Это он, уже сам усомнившись в боге, с тоской и унынием

соображает, что всю жизнь был таким же темным, как эта

Фекла.

Сопоставив оба эти рассказа, кто-то может подумать,

что Зощенко чуть ли не хвалу воздает служителям культа,

делая их куда как умнее и прозорливее, нежели прихожан.

7

Что именно попы — по его, мол, разумению — самые что

ни на есть агитаторы-антирелигиозники.

Нет, ничего подобного Зощенко, конечно же, не думал

и думать не мог. Тут вот в чем дело. Попы ведь «ближе» к

богу, нежели остальные верующие. И если уж они сомнева¬

ются, стригут «гривы» и, не боясь греха, твердят людям, что

все вокруг — «химия», то рядовым-то верующим сам бог,

как говорится, велит быть от него подальше. Рассказывая

про попов, Зощенко не о них думал, не об их «перевоспита¬

нии» и не о просветлении их ума заботился. Он думал о че¬

ловеке, который, прочитав о покидающих бога попах, лиш¬

ний раз испытает сомнение. Тем более что попы, о которых

пишет писатель, совсем не похожи на разжиревших от по¬

жертвований в церковную кассу боровов, каковыми изобра¬

жали их на плакатах, а, в общем, безобидные, можно даже ска¬

зать, вполне приличные люди. Молодой Зощенко проявил

здесь себя исключительно тонким психологом. Так знать ду¬

шу простого человека мог только тот, кто изо дня в день «варил¬

ся» среди людей — в трамваях, на рынках, у церковных ворот

Если спросить, какова наиболее отличительная этиче¬

ская черта рассказов Зощенко, тематически объединенных

в нашем сборнике, я бы ответил: жалость. Но не та жалость,

что унижает человека. А та, что имеет очень точный смысло¬

вой синоним: любовь. Не любя, жалеть невозможно. Зощен¬

ко любил своего героя — человека из масс, которого отжив¬

ший социальный уклад духовно обделил, обокрал. Оттого-

то этот человек любил и самого Зощенко, что прекрасно

чувствовал: писатель не смеется над ним, не издевается над

его темнотой, а понимает его. Понимает, как трудно челове¬

ку стряхнуть с себя груз накопленных заблуждений.

В 20-е годы выходило несколько антирелигиозных сати¬

рических журналов: «Безбожник», «Безбожник у станка»,

«Безбожный крокодил»... Однако Зощенко ни в один из них

рассказов не давал. Атеистическая пропаганда — в боль¬

шинстве случаев — велась там весьма неуклюже, а то и от¬

кровенно грубо. Главной мишенью сатириков в этих изда¬

ниях были не столько религиозные и прочие пережитки,

сколько «разносчики религиозного дурмана» — хитрые цер¬

ковники, наполнявшие сундуки копейками одураченных бед¬

няков, интриганы, пьяницы и развратники. Много писалось

о религиозных празднествах и обрядах, но опять же — в

этих писаниях было больше зубоскальства, нежели мягкой

иронии, которая, по мнению Зощенко, не могла обидеть и

оскорбить верующего, но заставляла его именно задумать¬

ся: так ли живет?

8

Зощенко знал, сколь сложен, неоднороден и хрупок тот

«человеческий пласт», которому адресует он свои рассказы.

Он не воевал с религией,— жалея верующих, он старался

открыть им глаза на сущность тех предрассудков, которые

не вяжутся с делами и заботами нашего просвещенного ве¬

ка. Не потому ли деликатно-умные рассказы Зощенко на

антирелигиозную тему переиздаются чуть ли не каждый год,

продолжая вести свою «пропаганду» и сегодня?

Ведь и поныне существует, к примеру, обряд крещения:

молодым родителям, которых привлекает некое таинство

и «красота» этого обряда, полезно почитать рассказы «Дра¬

ма» и «Роза-Мария». Еще святят в церквах куличи; об этой

«процедуре» можно прочесть в рассказе «Пасхальный слу¬

чай». И в наши дни встречаются проходимцы, которые,

пользуясь доверчивостью людей, мечтают погреть руки на

том или ином «святом деле»; здесь в распоряжении читате¬

лей несколько рассказов: «Монастырь», «Последнее рожде¬

ство» и другие. Ну а для тех, кто не брезгует помощью «свя¬

тых людей» — подпольных врачевателей ото всех на свете

недугов, знахарей, колдунов, хиромантов и прочих, «от бо¬

га» получивших какой-либо «необыкновенный дар»,— Зо¬

щенко предлагает целый набор веселых и, как всегда у него,

отчасти грустных рассказов: «Тетка Марья рассказала»,

«Медицинский случай», «Медик», «Колдун», «Хиромантия»...

Впрочем, оставим перечисления. Вряд ли найдется хоть одна

сфера, связанная с пережитками прошлого, о которой Зо¬

щенко не сказал своего слова.

В 1935 году Зощенко опубликовал «Голубую книгу». Под¬

няв громадный исторический материал, он как бы совершил

экскурс в прошлое человеческих отношений — ведь именно

там, в темной глубине ушедших времен, «кровавые царьки»,

«свирепые тираны» и прочие «коварные подлецы» делали

«со своей публикой, что хотели», и этим самым как бы вноси¬

ли зловредную лепту в сегодняшнюю жизнь, в сегодняшнее

духовно-нравственное несовершенство людей. А служители

культа?

Вошедшие в «Голубую книгу» новеллы о «попах прош¬

лого», которыми открывается наш сборник,— не просто пе¬

ресказанные знаменитым зощенковским языком историче¬

ские анекдоты. Смех ради смеха никогда не был визитной

карточкой писателя.

Нет, не случайно Зощенко вспомнил о папе римском Бор-

джиа Александре Шестом и его «бешеном» сыне Цезаре, о

коварнейшем папе Сиксте Пятом и о том, как церковники

отравили «скромного» Генриха Седьмого. Зощенко был

9

убежден, что церковь, как властительница миллионов че¬

ловеческих душ, сыграла в возникновении и живучести мно¬

жества людских пороков далеко не последнюю роль.

Завершая разговор о рассказах Зощенко, необходимо

отметить, что последовательность расположения их на стра¬

ницах настоящего сборника продиктована не столько вре¬

менем написания (хотя по возможности это учитывалось),

сколько тем, что группирует и «расставляет» рассказы по

их идейно-тематическим признакам.

Религия и наука — два края миропонимания. Это два

антагониста, два вечных соперника, два полюса, заряженных

противоположно. Известно немало попыток совместить то

и другое, найти для них общий язык. И кое у кого это даже

вроде бы получается. У Зощенко не получалось. Всю жизнь

болея (тяжелый невроз), он не у бога искал спасения от му¬

чившего его недуга. Он обратился к науке.

Вошедшие в сборник рассказы и повесть «Перед восхо¬

дом солнца» имеют между собой границу — и смысловую,

и стилистическую. Роднит их, пожалуй, лишь то, что напи¬

саны они одной и той же рукой, одним человеком, веря¬

щим в светлое и ненавидящим тьму. Словом, повесть тоже

о вере.

Эту веру Зощенко вынашивал всю свою жизнь. Он не

мог — как писатель — не поделиться с людьми своим опы¬

том, наблюдениями и выводами: почему, под напором каких

обстоятельств он пришел к мысли, что жизнь человека за¬

висит не от всевластия каких-то высших сил, а от самого че¬

ловека, от его разума. Разум и есть та самая высшая сила,

которая руководит жизнью людей, движет прогресс.

В начале 30-х годов, не изменяя излюбленному жанру

короткого рассказа, Зощенко берется за первую свою науч¬

но-художественную повесть «Возвращенная молодость». Ска¬

зать, что здесь писатель впрямую выступил против теоло¬

гических догматов, нельзя, но уже сама центральная идея

повести, исходящая из материалистического представления

о жизнедеятельности человеческого организма, эти догматы

опровергала. По выходе в свет повесть вызвала острейшую

полемику — и не столько в литературных кругах, сколько

в мире науки: у медиков, физиологов, ученых, занимающих¬

ся проблемами психоанализа. Мнения высказывались раз¬

ные, суд был жестокий. Однако наиболее серьезные из спо¬

рящих и судивших оказались на стороне Зощенко. Так,

высокую оценку научным (именно научным!) изысканиям ав¬

тора дал нарком здравоохранения Н. А. Семашко. Академик

И. П. Павлов, чье учение об условных рефлексах показало

ю

несостоятельность утверждения богословов о том, будто по¬

ведение человека есть проявление сверхъестественных, то

есть божественных, сил (это учение и послужило, можно

сказать, основой размышлений Зощенко о «ежедневной иг¬

ре наших организмов»), стал приглашать писателя на свои

знаменитые «среды», и не в качестве гостя, а как равноправ¬

ного члена научных заседаний.

После опубликования «Возвращенной молодости» Зо¬

щенко пишет «Голубую книгу», поначалу мыслимую им как

вторую часть трилогии, но, выпустив ее, понимает, что от

первоначального замысла она оказалась несколько «в сто¬

роне», и решает продолжить «Возвращенную молодость»

книгой, которой дает «рабочее» название «Ключи счастья».

В процессе работы (с 1935 по 1943 г.) меняются и приобре¬

тают новые качества не только мысли Зощенко о структуре

книги и научно-художественном подходе к материалу, но

и само название.

Итак, «Перед восходом солнца». Откуда это название

пришло к писателю? Можно сослаться на Г. Гауптмана. Но

ведь там — «Перед заходом...». Перед восходом, по Зо¬

щенко, это тогда, когда человек — лишь с виду человек; он

недавно родился, он мал и еще не осознает себя человеком.

Солнце разума еще не взошло. Говоря языком науки, это

бессознательный период в жизни Ното зар1еп5. Ис¬

комая тайна сокрыта там — перед восходом разума.

Еще в «Возвращенной молодости» Зощенко написал,

что он был той самой «собакой», над которой производил

свои опыты. «Перед восходом солнца» имеет тот же объект

исследования. Можно даже сказать, что это своеобразный

автобиографический материал, ограниченный теми момен¬

тами и эпизодами из жизни автора, которые, воедино со¬

бравшись, дали возможность не только проследить «историю»

его собственного недуга, но и понять, найти и открыть нечто

общее для людей сходного с ним психического устройства.

Зощенко не ходил по людям, чтобы что-то восстановить в

памяти. Напряжением разума он проникал в глубину своей

жизни и в конце концов отыскал тот импульс, тот первый

толчок к заболеванию, что стал причиной его бед и несча¬

стий. А зная причину болезни, уже можно подумать о том,

как эту болезнь преодолеть. Разум должен победить темные

силы, проникшие в него еще на пороге сознания, «перед вос¬

ходом солнца».

Проблема бессознательного в поведении человека давно

интересовала науку. Но не только науку. Давний интерес

испытывала здесь и религия. Когда австрийский врач и

11

психолог Зигмунд Фрейд (1856—1939) выдвинул теорию, со¬

гласно которой осознание больным человеком забытых им

фактов, явившихся причиной его теперешнего неврастени¬

ческого состояния, поможет этому больному преодолеть не¬

дуг, и когда ученый попытался на практике применить свой

метод психоанализа, церковь отнеслась к этому с явным не¬

удовольствием. Тем более что Фрейд, будучи атеистом, стре¬

мился с помощью своего метода объяснить сам факт суще¬

ствования религиозных верований. Он считал религию

порождением индивидуальной психики человека, не удовлет¬

воренного своей жизнью, определял ее как «общечеловече¬

ский невроз навязчивости».

Однако позже благодаря усилиям теологов учение Фрей¬

да стали использовать для обоснования отдельных религи¬

озных догматов. Богословы ухватились за понимание Фрей¬

дом человека как вместилища «греховных» инстинктов и

побуждений, постарались «пристроить» эту концепцию для

подтверждения догмата о «первородном грехе». Так фрей¬

дизм, первоначально оцененный как прогрессивное явление

в науке, приобрел заметный идеалистический колер, что в

значительной мере поколебало не только репутацию само¬

го ученого, но и то, чему он учил. Критика фрейдизма, в ко¬

тором, как сегодня признает наука, содержится много не-

опровергаемо точных положений, шла зачастую, как гово¬

рится, сплеча. Вульгарный материализм одерживал здесь

до некоторого времени верх над вдумчивым и кропотливым

анализом этого сложнейшего феномена.

Я заговорил о Фрейде и фрейдизме потому, что это имеет

непосредственное отношение к Зощенко — к его первой

научно-художественной повести и к повести «Перед восхо¬

дом солнца». Отголоски прямолинейного толкования фрей¬

дизма, явившиеся, надо думать, в результате и под влия¬

нием той критики, о которой только что было сказано,

достаточно ощутимы в «Возвращенной молодости». Но в по¬

вести «Перед восходом солнца» Зощенко вполне независим,

самостоятелен, и его согласие с некоторыми положениями

Фрейда основывается в первую очередь на собственных изы¬

сканиях, на тех многочисленных многолетних опытах, что

он проводил на самом себе. Нет, все-таки был здесь у него

«помощник»: И. П. Павлов, его учение о рефлексах и его

мнение, что немало идей Фрейда имеют право на долгую

жизнь.

В общем, присоединяясь к мнению академика, Зощенко

вступает в полемику с Фрейдом лишь по основному, выстра¬

данному им, вопросу — о том, что теологи окрестили, взяв

12

в союзники Фрейда, «первородным грехом». Зощенко полон

иронии, когда говорит о Фрейде, настаивающем на том, что

люди, подверженные психоневрозу, как правило, истоком

его имеют полученную еще в младенческом возрасте «сек¬

суальную травму». Он приводит десятки примеров из соб¬

ственной жизни, цель которых — развенчать эти (распро¬

страненные Фрейдом на каждого индивидуума) утверж¬

дения.

Каким образом, с какой степенью доказательности Зо¬

щенко это делает, читатель узнает, познакомившись с по¬

вестью. Замечу только, что, руководствуясь материалисти¬

ческим подходом к волнующим его проблемам, Зощенко тем

не менее в решении их сугубо индивидуален. Его мысли, его,

можно сказать, учение вряд ли приложимы к любому и каж¬

дому человеку и не являются панацеей от всех и всяческих

неврастенических бед. Он так писал: «Не без робости я про¬

бовал подобрать эти ключи (мы помним, что первоначаль¬

ное название повести — «Ключи счастья».— Ю. Т.). Ну что

же, если люди скажут, что эти ключи не подходят к их, быть

может, изощренным механизмам, то я примирюсь с этим,

уйдя, как слесарь, который, поковыряв замок, так и не от¬

крыл его в силу своей малой квалификации или по причине

вчерашней выпивки».

Цитата может ввести читателя в заблуждение: неуже¬

ли и эта, такая, видимо, серьезная повесть написана в при¬

вычной для нас чисто зощенковской манере? Ирония и юмор

вполне уместны и даже необходимы в его рассказах. Но

здесь? Неужто и здесь, в повести «Перед восходом солнца»,

он все обращает в шутку, скрываясь за спиной того же по¬

луинтеллигентного персонажа, от лица которого многие

и многие годы вел разговор? Нет. Здесь он сам — писатель

и мыслитель Михаил Зощенко.

Язык повести прост, лаконичен, строг. Лишь изредка,

когда требует того рассказываемый случай, усмешка тро¬

гает его уста. Но несколько строк — и Зощенко опять пре¬

дельно серьезен. У него был исключительный литературный

вкус. Он сознавал прекрасно, что тема, за которую взялся,

сама по себе диктует иной, нежели до блеска освоенный им

за долгие годы работы в литературе, стиль.

Тем не менее мы не раз улыбнемся при чтении повести.

Но это будет совсем другая улыбка. Из тех, что невольно

возникают, когда, читая что-либо замечательное, мы думаем

и восхищаемся тем, как искусно владеет автор своей про¬

фессией, как он умеет подчинить себе наше внимание, за¬

ставляя читать до последней точки.

13

Я не преувеличиваю: «Перед восходом солнца» имеет

серьезное научное содержание. И все же прежде всего это

художественное произведение. Это, как сегодня определяют

подобный жанр, повесть в новеллах. И многие из новелл —

истинные шедевры. Прочитанные одна за другой, они со¬

здают представление не только о Зощенко и трудном пути

этого русского интеллигента, ставшего на переломе эпох

одним из самых знаменитых наших писателей, но и о том пе¬

реломе двух эпох, когда одним казалось, что все рушится

и летит в тартарары, а другие, несмотря на разруху, голод

и нищету, поверили в новую жизнь и все силы, всю любовь

к людям и земле, на которой родились, отдали новой России.

«Перед восходом солнца» — по сути, последняя крупная

работа Зощенко. И самая значительная. В ней он как бы под¬

водит итог своей жизни. Это книга-прощание. Книга-испо¬

ведь. Исповедь сына века 1.

Что же, исповедуясь, завещает Зощенко людям, открыв¬

шись им и прощаясь с ними? Он завещает верить в науку,

в человеческий разум. Разум — он в этом убежден — спо¬

собен победить все, даже старость. Вера в сверхъестествен¬

ные, потусторонние силы — иллюзия, которая сгибает, под¬

тачивает, лишает человека истинной веры: в себя, в то, что

его жизнь, его счастье зависят от него самого.

Зощенко умер через пятнадцать лет после создания этой

главной своей книги. Последние годы не были самыми лег¬

кими в его жизни. Но как бы ни оборачивалась судьба, он

ни разу не оступился, не отошел от своего понимания жизни

и человека, чей разум рано или поздно победит все тянущее

назад, все отживающее на нашей земле.

Ю. Томашевский

1 Так определил суть повести «Перед восходом солнца» доктор фило¬

софских наук А. В. Гулыга. С его работой «Повесть о разуме. О некоторых

аспектах творчества М. М. Зощенко» читатель может познакомиться в

«Вестнике Академии наук СССР».— 1977.— № 7.— С. 134—140.

РАССКАЗЫ

И ФЕЛЬЕТОНЫ

|Ж

такие специальные ярлыки, или, скажем

проще, квитанции на отпущение грехов. Это

у них уклончиво называлось — продажа индульгенций.

Мы, собственно, не знаем, как пришла к ним такая свет¬

лая мысль — торговать этим самым. Дело это у них, можно

сказать, происходило за закрытой дверью. Никто из посто¬

ронних не был приглашен. Но все-таки приблизительно мы

можем нарисовать, как это у них было в средние века.

2

Вероятно, было заседание обедневших церковников, на

котором, давясь от здорового смеха, кто-нибудь предложил

эту смелую идею.

Какой-нибудь там святой докладчик, наверное, в печаль¬

ных красках обрисовал денежное положение церкви.

Кто-нибудь там несмело предложил брать за вход с по¬

сещающих церковь.

Какой-нибудь этакий курносый поп сказал своим гну¬

савым голосом:

ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

1

адность к деньгам однажды толкнула цер¬

ковников, прямо скажем, на исключитель¬

ное арапство.

Желая поправить свои пошатнувшиеся

материальные дела, они пустили в продажу

15

— За вход брать — это они, факт, ходить не будут. А вот,

может быть, им при входе чего-нибудь этакое легонькое про¬

давать, дешевенькое, вроде Володи... Что-нибудь там вкру¬

чивать им...

Кто-нибудь крикнул:

— Дешевенькое тож денег стоит. А вот, может, нам с

каждого благословения брать. Или: водой морду покро¬

пил — платите деньги.

3

Но тут вдруг наш курносый поп, фыркая в руку и качаясь

от приступов смеха, сказал:

— А может, нам, братцы, грехи отпущать за деньги?

У кого какой грех — гони монету... И квиток получай на

руки... Ай, ей-богу...

Тут, без сомнения, шум поднялся, смешки, возгласы.

Пожалуй, какая-нибудь высохшая ханжа, воздев к небу

руки, сказала:

— А как же бог-то, иже еси на небеси?

Курносый говорит:

— А может, мы для него и стараемся... Я только, брат¬

цы, другого боюсь — вдруг не понесут деньги. Народ — фор¬

менный прохвост пошел.

Но тут, проголосовав, решили испытать это дело. Дело,

вопреки сомнениям, двинулось хорошо. И вот этой выгод¬

ной торговлишкой церковь усердно занималась в течение

многих веков.

Любой грех можно было выкупить за определенную плату.

4

Божественный наместник Христа, некто папа Лев X

(1514 год), сильно нуждаясь в деньгах и желая расшеве¬

лить эту заглохшую было в его время торговлишку, решил

отправить за границу специального человечка, надеясь по¬

трясти карманы состоятельным иностранцам, верующим в

святость и непогрешимость церкви.

Этот человек, монах Тецель, объехал все германские вла¬

дения, бойко торгуя там ордерами на отпущение грехов.

Он ездил на лошади с двумя ящиками. В одном ящике

у него были папские грамоты и ярлыки на отпущение гре¬

хов — прошлых, настоящих и даже будущих. В другой ящик

монах пихал деньги за вырученный товар.

История рассказывает про это арапство забавный анек¬

16

дот, как один германский рыцарь встретил в лесу этого мо¬

наха. Этот рыцарь купил у монаха ордер на отпущение того

греха, который он намерен исполнить. После чего, избив мо¬

наха и отняв у него ящик с деньгами, скрылся.

СЛУЧАЙ С РИМСКИМ ПАПОЙ

1

ольшим коварством, между прочим, отли¬

чались многие римские папы.

Особенно один из них уж слишком за¬

гнул в этой области. Но и то хорошо, что его

коварство на этот раз не было чем-нибудь

неприятным.

Он придумал удивительное коварство

для достижения своей цели. Это был папа Сикст Пятый.

Это ему такое имя дали при восшествии на папский престол.

А так-то, до этого, его звали Перетта. И он был не папа,

а простой кардиналишка из монахов.

И вот он находится в положении обыкновенного карди¬

нала, и это ему все мало. Он еще непременно хочет стать

римским папой. Еще чего! То есть он хочет быть папой, но

не может. И прямо он от этого желания страдает и чуть не

умирает.

А там у них это было не так-то просто — папой быть. Дру¬

гие, может быть, тоже к этому стремятся. А наш герой —

из простых монахов и не имеет особой протекции. Только

что он не дурак.

2

И вот тут, как нарочно, умирает у них прежний римский

папа. Может быть, Сикст Четвертый. Я, впрочем, не уверен

в этом. И вот у них начинаются перевыборы.

Воображаю, какие понаехали. Шелковые рясы. Высту¬

пают медленно. Ручки пухлые. Морды лоснятся. И почти все

кардиналы. Крапивное семя.

И вот наш герой, кардиналишка Перетта, тоже, конеч¬

но, поторопился сюда приехать.

Поглядел, может, на избранное общество и думает:

«В таком виде, какой я есть, они, мерзавцы, навряд ли меня

выберут. Дай,— думает,— я им устрою метаморфозу».

17

И с этими словами он является на перевыборы вроде как

больной. Он охает, кашляет и ходит сгорбившись. Поминут¬

но хватается за грудку и при этом восклицает: «Вот, дескать,

братцы, какой номер. Ослаб в высшей степени, серьезно хво¬

раю и думаю скоро протянуть ноги. И, главное, прямо ни¬

чем не интересуюсь, до чего меня прищемило».

И сам говорит шепотом. С одышкой. И только у него, у

подлеца, глаза сверкают, как у мошенника.

3

Другие кардиналы думают:

«Вот бы хорошо в самом деле такого слабенького папу

выбрать. Очень будет милый и застенчивый папа. И он на¬

вряд ли будет во все входить и всех подтягивать. А то, ей-

богу, другого выберешь — он тебе навернет. Нет, непремен¬

но надо этого выбрать».

И с этими словами они его выбирают.

Историки говорят, что сразу после избрания, почти не¬

медленно, произошла чудовищная перемена. Кардинал вы¬

прямил стан и заговорил с собравшимися таким резким и

суровым тоном, что привел всех в трепет.

И он пять лет был папой. И он весьма сурово вел дела.

Он во все вникал и всех тянул. И даже казнил двух карди¬

налов. И сам был здоров как бык. Так что все вскоре убеди¬

лись, что он их чертовски надул.

В общем, когда он умер, обозлившиеся церковники сбро¬

сили его статую с пьедестала и разбили ее в мелкие дребез¬

ги. И это, говорят, был в некотором роде единственный слу¬

чай, что разбили статую.

Наверное, он, собака, сильно им всем насолил. Но это

был, в общем, большой психолог. Молодец.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ЦЕРКВИ

1

огласно утверждению историков, королей,

вообще говоря, довольно часто убивали.

И в этом ничего особенного не было.

Но однажды был исключительно инте¬

ресный случай. Однажды церковники одно¬

го своего короля в церкви убили. Они ему

яд в причастие подсыпали. Когда тот, как

говорится, исповедался и причащался.

И это был один из удивительнейших церковных номе¬

ров — подсыпать яд в причастие и дать человеку, который,

может быть, заскочил в церковь с самыми благими и боже¬

ственными намерениями.

В общем, они его отравили таким поразительным спо¬

собом. А это был, между прочим, германский император

Генрих Седьмой. Там у них было, если помните, несколько

Генрихов. Собственно, значит, семь... Генрих Птицелов.

Он, вероятно, любил птиц ловить. Скорей всего надо пред¬

полагать, что это была какая-нибудь порядочная балда, что

он за птицами гонялся, вместо того чтоб страной пра¬

вить.

Потом был у них такой Генрих Мореплаватель. Этому,

наверное, нравилось любоваться морем. Или он, может

быть, любил посылать морские экспедиции. Впрочем, он,

кажется, правил в Англии или в Португалии. Где-то, одним

словом, в тех краях. Для общего хода истории это абсолют¬

но неважно, где находился этот Генрих. А что касается

Германии, тотам, кроме того, были еще какие-то маловыдаю¬

щиеся Генрихи. И, наконец, этот наш несчастный труже¬

ник— Генрих Седьмой. Он правил Германией еще значи¬

тельно до фашизма. Он был у них императором в четырна¬

дцатом веке.

2

И он ничего особенного из себя не представлял. Един¬

ственно, он, говорят, пугался, как бы современники его не

убили. И в этом смысле он сильно остерегался. Так что мы

их, то есть церковников, вполне понимаем, что иначе как в

церкви его и нельзя было взять. Так что по-своему они и пра¬

вы. Потому что дома он давал еду попробовать повару и при¬

ближенным. И, наверное, кроме того, со специальной целью

19

у него под столом собаки находились. И он, может, по време¬

нам бросал им огрызки, чтоб удостовериться, правильная ли

еда.

Ну а в церкви он, естественно, не мог на этот счет трево¬

житься. Он был абсолютно спокоен. И он, наверное, глотнул

причастие без всякого сомнения. Он, наверное, его пил с

большим удовольствием. Может быть, он даже подумал:

это, мол, единственное местечко, где я, не тревожась, пью

и кушаю. Не начать ли мне, думает, вообще в храмах заку¬

сывать. Сейчас, думает, питье допью и просвиркой закушу.

Славно.

Но не тут-то было. Только он выпил и только он хотел

облаткой заесть, как вдруг зашатался, побледнел и, как го¬

ворится в священном писании, упал с катушек долой.

3

И, наверное, упавши, сердито на попов взглянул. Де¬

скать, что ж это вы, господа, обалдели? Неужели у вас хва¬

тило нахальства подсыпать чего-нибудь мне в причастие?

Вот так номер.

И, вздохнувши раз-другой, скончался, увидев всю несо¬

стоятельность христианской церкви. Но было уже, к сожа¬

лению, поздно.

Попы, наверное, вскрикнули от удивления. Которые, ко¬

нечно, не знали, в чем дело, и которые, может, сами хотели

допить причастие и докушать просвирки. Но теперь забоя¬

лись это делать.

А которые знали, те, конечно, потирая руки, вприпрыжку

побежали докладывать об этом кому следует.

И только потом историки откуда-то узнали, что яд в при¬

частие велел подсыпать папа, который не ладил с этим им¬

ператором.

Вот какой это был арапский случай из церковной жизни.

А наш скромный Генрих так и помер. И даже ничего путного

не сказал потомству.

20

РОКОВЫЕ ИМЕНИНЫ

1

А нтеРесный случай неудачи испытал на себе

1/1 знаменитый и прославленный римский папа

г X Борджиа Александр VI (умер в 1503 году).

~ ^ Не будем его здесь описывать. Всем извес¬

тна его отрицательная личность. Отметим

только, что подобные оригиналы и мошенни¬

ки не раз бывали на папском престоле. Но

этот был особенный. Он прямо как с цепи сорвался.

Главное, что всех нас в этом папе поражает,— это его

любовь к убийствам. И он вообще ни перед чем не останав¬

ливался в достижении намеченных идеалов.

Это была, вообще говоря, довольно сильная личность.

И он итальянскому народу очень много крови испортил своим

бурным поведением.

У него вдобавок был еще сын Цезарь. Тот совсем был

мошенник и вор. Так что они оба два — папа с сыном — на

пару, так сказать, лихо поработали там у себя, в Риме...

Вот, вообще даже не понять. Эпоха Возрождения. Ра¬

фаэль все-таки. Микель-Анджело. Леонардо да Винчи ра¬

ботал, между прочим, у этого папы. И наряду с этим — та¬

кой исключительный папа.

2

Да, так вот в католической церкви происходили тогда

некоторые волнения. Папа хотел объединить всю Италию

под своей божественной властью. А другие стеснялись и не

хотели этого. Вот Александр VI и горячился.

И он, главное, хотел устранить двух кардиналов, кото¬

рые ему мешали. Он подсылал убийц, но из этого ничего по¬

ка не выходило. Тогда он пригласил их однажды к себе на

именины. И тем отказать уже было неловко. Все-таки

папа.

И они, конечно, приехали.

А папа только этого момента и ждал. Он их решил отра¬

вить за ужином. И он в вино подсыпал какой-то сильный

египетский яд.

И, чтобы у гостей не было сомнения, это вино в четырех

одинаковых золотых бокалах принес на подносе кто-то там

из лакеев. Какой-нибудь там мажордом. Торжественно, мо¬

жет быть, внес этот поднос в столовую. И папа любезно ска¬

21

зал: «Вот, дескать, друзья, нас тут,— раз, два, три, четыре —

вы оба и мы с сыном. Давайте же поздравим друг друга с

именинами и выкушаем этот искрометный напиток».

3

Или он чего-нибудь вроде этого сказал. И подмигнул

лакею — дескать, обноси, дурак, и станови перед каждым

по их бокалу.

А надо сказать, что два бокала с отравой были чуть-

чуть побольше в вышину. А которые два поменьше — те

содержали в себе чистое вино.

А лакей, дурак, запарившись, перепутал и сунул карди¬

налам более маленькие кубки. А более возвышенные бока¬

лы, конечно, схватили для себя папа с сыном.

Но папа-то еще понятно. Папа только отдал распоряже¬

ние и не знал, куда они всыпали отраву. Он на своих пона¬

деялся. Но насчет сына Цезаря — это прямо изумительно.

Он сам засыпал яд и вдруг в последнюю минуту позабыл

приметы. И потащил к губам отравленный напиток.

И папа, глядя на него, тоже за ним потянулся. И карди¬

налы с ними чокнулись.

В общем, факт, что все четверо выкушали это вино.

И вдруг у папы с сыном моментально глаза на лоб полезли.

Сын говорит: «Папа, знаешь, кажется, мы ошиблись».

4

Кардиналы им говорят: «Что, дескать, с вами, папа с сы¬

ном?» Но те произносить слова не могут. И падают. И сын

падает. И папа к черту под стол сползает.

Драма, конечно, скандал. Крики. И сразу все разъясни¬

лось. Кардиналы задрожали задним числом. Стали на по¬

толок зыркать и креститься о чудесном спасении. После че¬

го подбежали к папе, но тот уже тихо лежит кверху брюхом

и дышать не может.

А его сын, этот бешеный Цезарь, даром что он тоже свое

вино вылакал, все-таки, благодаря, может быть, своей мо¬

лодости и нахальству, вскочил на ноги и пулей бросился

куда-то там такое. Он моментально отыскал противоядие,

принял его. Его хорошенько вырвало, прослабило, и он остал¬

ся жив всем на удивление. После чего его хотели от¬

дать под суд, но он сбежал за границу. И жил там исклю¬

чительно хорошо, покуда вскоре не умер. Его там, кажется,

22

наконец убили. Так что он достиг все-таки своей настоящей

планеты.

А папа так и умер на месте. Вот это была неудача. Ду¬

рак какой.

ПОЛНОЕ И ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

РУССКО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНЫ

Вместо рубля за пятнадцать копеек

участник царской, империалистической вой¬

ны. Я, так сказать, теперешний маститый

юбиляр.

Поздравлений не принимаю — не за что.

Плохая была война.

Я бы и писать о ней не стал, да боюсь,

какой-нибудь будущий историк рассердится.

— Это, скажет, почему такое не написал? Это, скажет,

зачем же вносить путаницу в историю?

Черт с ним! Напишу несколько слов. Я против истории

ничего не имею.

Война началась, как известно, в 1914 году... Гм, гм...

Больше я ничего не знаю. Хоть убейте. Знаю, что кончилась в

17 году. Но за что боролись, за какие такие светлые идеалы —

не знаю. И спросить было неловко. Боялся, что засмеют.

Впрочем, потом узнал, что бились за славян. За славян

так за славян. Мне все равно. Протестовать было не в мо¬

де. За протест расстреливали под барабанный бой.

А война была удивительная. Очень странно дрались.

Особым способом.

В записной книжке у меня сохранилось описание одного

боя. Вот оно:

5 час. утра. Получен приказ о наступлении по всему фрон¬

ту. Солдаты рвутся в бой. Еле сдерживаем.

6 утра. Начальник дивизии произнес прочувственную

речь: «Солдаты,— сказал он,— на вас смотрит весь мир. По¬

кажем всему миру силу русского оружия. Помолимся все¬

вышнему творцу и с богом на святое дело...»

6.30. Приказано построить походную церковь, где бы

можно было отслужить благодарственный молебен о даро¬

вании победы русскому оружию.

Решено алтарь сделать из молодых, неочищенных бе¬

резок.

23

8.10. Походная церковь готова. Поп произнес прочув¬

ственную речь. Засим начался молебен.

8.40. Молебен кончился. Поп окропил святой водой вой¬

ска. Войска рвутся в бой.

9.10. Поп кропит святой водой пулеметы.

9.20. Поп кропит святой водой пушки.

9.30. Поп кропит святой водой походные кухни.

10.30. Получены подарки — два ящика дарственных об¬

разков. Приказано задержать солдат для раздачи.

11.20. Отслужен молебен о благополучном прибытии об¬

разков. Солдаты рвутся в бой. На черта, говорят, нам сда¬

лись образки? Мы и так пойдем.

12.30. Образована комиссия по раздаче образков. Стро¬

го приказано следить, чтоб солдаты не ловчились на два об¬

разка.

2.10. Поп кропит святой водой дарственные образки.

3.20. Началась раздача. Солдаты рвутся в бой. Даже

еле на ногах держатся.

5.10. Солдаты ринулись в бой.

5.40. Немцы ударили с фланга.

7.30. Отступаем по всему фронту. Подозревается измена.

* * *

Вот и все. Больше про войну писать нечего. Началась

в 14 году, кончилась в 17 г. В 24 году справляем первый де¬

сятилетний юбилей. Поздравлений не принимаем — нелов¬

ко перед комсомольцами.

В настоящее время, несмотря на то что в кармане у меня

лежит учетно-воинский билет, я, с разрешения правитель¬

ства, протестую против войны — «Долой войну!»

До чего дожили.

РАССКАЗ ПРО ПОПА

тро ясное. Озеро. Поверхность этакая, ска¬

жем, без рябинки. Поплавок. Удочка.

Ах, ей-богу, нет ничего на свете слаще,

как такое препровождение времени!

Иные, впрочем, предпочитают рыбу нево¬

дом ловить, переметами, подпусками, мереж¬

ками английскими со звонками, приспособ¬

лениями... Но пустяки это, пустяки. Простая, натуральная

удочка ни с чем не сравнима.

24

Конечно, удочка нынче разная пошла. Есть и такая: с

колесиком вроде бы. Леска на колесико накручивается. Но

это тоже пустяки. Механика. Ходит, скажем, такой рыбарь

по берегу, замахнется, размахнется, шлепнет приманку и

крутит после.

Пускай крутит. Пустяки это. Механика. Не любит этого

поп Семен. Попу Семену предпочтительней простейшая удоч¬

ка. Чтоб сидеть при ней часами можно, чтоб сидеть, а не раз¬

махиваться и не крутить по-пустому, потому что если кру¬

тить начнешь, то в голове от того совершенные пустяки и

коловращение. Да и нету той ясности и того умиротворения

предметов, как при простой удочке.

А простая, натуральная удочка... Ах, ей-богу! Сидишь

мыслишь. Хочешь — о человеке мыслишь. Хочешь — о ми¬

роздании. О рыбе хочешь — о рыбе мыслишь. И ни в чем нет

тебе никакого запрета. То есть, конечно, есть запрет. Но от

себя запрет. От себя поп Семен наложил запрет этот.

Обо всем поп Семен проникновенно думал, обо всем

имел особое суждение и лишь об одном не смел думать —

о боге. Иной раз воспарится в мыслях — черт не брат. Ми¬

роздание — это, мол, то-то и то. Зарождение первейшей

жизни — органическая химия. Бог... Как до бога доходил,

так и баста. Пугался поп. Не смел думать. А почему не смел,

и сам не знал. В трепете перед богом воспитан был. А отрыв¬

ками, впрочем, думал. Тихонечко. Мыслишку одну какую-

либо допустит — и хватит. Трясутся руки. А мыслишка —

какой это бог? Власть ли это созидающий или иное что?

И после сам себе:

— Замри, поп Семен. Баста! Не моги про это думать...

И про иное думал. Отвлекался другими предметами.

А кругом — предметов, конечно, неисчислимое количе¬

ство. И о каждом предмете свой разговор. О каждом пред¬

мете — разнохарактерное рассуждение. Да и верно: любой

предмет, скажем, взять... Нарочно взять червячишку дож¬

девого самого поганенького. И тотчас двухстороннее раз¬

мышление о червячишке том.

Прежде — откуда червяк есть? Из прели, из слизи, хи¬

мия ли это есть органическая или тоже своеобразной душон¬

кой наделен и богом сделан?

Потом о червяке самом. Физиология. Дышит ли он, стер¬

ва, или как там еще иначе... Неизвестно, впрочем, это. Суще¬

ство это однообразное, тонкое — кишка вроде бы. Не то что

грудкой, но и жабрами не наделен от природы. Но дошла

ли до этого наука или наука про это умалчивает — неиз¬

вестно.

25

Ах, ей-богу — великолепные какие мысли! Не иначе как

в мыслях познаются могущества и сила человека...

Дальше — поверхностное рассуждение, применимое к

рыбной ловле... Какой червяк рыбе требуется? А рыбе тре¬

буется червяк густой, с окраской. Чтоб он ежесекундно бод¬

рился, сукин сын, вился чтоб вокруг себя. На него, на стер¬

веца, плюнуть еще нужно. От этого он еще пуще бодрится,

в раж входит.

Вот примерно такое могущественное, трехстороннее

рассуждение о поганом червяке и также о всяком предме¬

те, начиная с грандиозных вещей и кончая гнусной, еле жи¬

вущей мошкой, мошкарой или, скажем, каракатицей.

От мыслей таких было попу Семену величайшее умиро¬

творение и восторг даже.

Но бог... Ах, темная это сторона! Вилами все на воде пи¬

сано... Есть ли бог или нету его? Власть ли это? А ежели

власть, то какая же власть, что себя ни в какой мере не про¬

явит? Но:

— Замри, поп Семен, баста!

И, может быть, так бы и помер человек, не думая про

бога, но случилось незначительное происшествие. Стал пос¬

ле того поп сомневаться в истинном существовании бога.

И не то чтобы сам поп Семен дошел до этого путем своих

двухсторонних измышлений — какое там! Встреча. С бабой

была встреча. С бабой был разговор. От разговора этого ни

в какой мере теперь не избавиться. Сомненья, одним сло¬

вом.

А пришел раз поп к озеру. Утро. Тихая такая благодать.

Умиротворение... Присел поп Семен на бережок...

«Про что же,— думает,— сегодня размышлять буду?»

Червяка наживил. Плюнул на него. Полюбовался его

чрезмерной бодростью. Закинул леску.

— Ловись,— сказал,— рыбка большая, ловись и ма¬

ленькая.

И от радости своего существования, от сладости бытия

засмеялся тихонечко.

Вдруг слышит смех ответный. Смотрит поп: баба перед

ним стоит. Не баба, впрочем, не мужичка то есть, а заметно,

что из города.

«Тьфу на нее,— подумал поп.— Что ей тутотко приспи¬

чило?»

А она-то смеется, а она-то юбкой вертит.

— Пи-пи-пи... А я,— говорит,— поп, учительница. В се¬

ло назначена. Значит, будем вместе жить. А пока — гуляю,

видишь ли. Люблю, мол, утром.

26

— Ну что ж, и гуляйте,— сказал тихонько поп.

Смеется.

— Вот,— говорит,— вы какой! Я про вас, про философа,

кой-чего уже слышала.

«Ну и проходите, мол, дальше!» — подумал поп.

И такое на него остервенение напало — удивительно да¬

же. Человек он добрый, к людям умилительный, а тут — не¬

известно что. Предчувствие, что ли.

— А чего,— говорит,— слышала?

— Да разное.

Она на него смотрит, а он сердится.

— Чего,— говорит,— смотрите? На мне узоров нету...

И такая началась между ними нелюбезная беседа, что

непонятно, как они уж дальше говорить стали.

Только поп слово, а она десять и даже больше. И все о

наивысших материях. О людях — о людях. О церкви — о

церкви. О боге — о боге... И все со смешком она, с ехидством.

И все с вывертами и с выкрутасами всякими.

Растерялся даже поп. Неожиданность все-таки. Больше

все его слушали, а тут — не угодно ли — дискуссия!

— Церковь? И церкви вашей не верю. Выражаю недо¬

верие. Пустяки это. Идолопоклонство. Бог? И бога нету. Все

есть органическая химия.

Поп едва сказать хочет:

— Позвольте, мол, то есть как это бога нет? То есть как

это идолопоклонство?

А она:

— А так,— говорит,— и нету. И вы, говорит, человек

умный, а в рясе ходите... Позорно это. А что до храмов, то

и храмы вздор. Недомыслие. Дикарям впору. Я, мол, захожу

в храмы, а мне смешно. Захожу, как к язычникам. Иконы,

ризки там всякие, святые — идолы. Лампадки — смешно.

Свечи — смешно. Колокола — еще смешнее. Позорно это,

поп, для развитых людей.

И ничего так не задело попа, как то, что с легкостью та¬

кой неимоверной заявила про бога: нету, дескать. Сами-то

не верите. Или сомневаетесь.

— То есть как же,— сказал поп,— сомневаюсь?

И вдруг понял с ясностью, что он и точно сомневается.

Оробел совсем поп. Копнул в душе раз — туман. Копнул

два — неразборчивость. Не думал об этом. Мыслей таких

не было. И точно: какой это бог? Правда, что ли? Суще¬

ство?

Раскинул поп мозгами. Хотел двухсторонне размыслить

по привычке, а она опять:

27

— Идолопоклонство... Но,— говорит,— вот что. Если

есть бог, то допустит ли он меня преступление перед ним со¬

вершить, а? Допустит? Отвечай, поп.

— Не знаю,— сказал поп.— Может, и не допустит...

Ведьма ты... Вот кто ты. Уйди отсюда.

Засмеялась.

— Пойдем,— говорит,— поп, в церковь, я плюну в цар¬

ские врата.

Раскидал поп червяков. Удилище бросил. Ничего на это

учительнице не сказал и пошел себе.

И сам не заметил, как пошел с великим сомнением. Точ¬

но: что за пустяки... Ежели есть бог — почему он волю свою

не проявит? Почему не размозжит на месте святотатку? Что

за причина не объявить себя хоть этим перед человечест¬

вом? А ведь тогда бы и сомненья не было. Каждый бы тог¬

да поверил. А так... Может, и точно бога нету?... Идолопо-

клонение.

И заболел поп с тех пор. Заболел сомнением. Не то что

покой свой потерял, а окружающих извел до невозможно¬

сти. Матушку тоже извел до невозможности. Ненормаль¬

ный стал.

Рыбу ли удит:

«Ежели,— думает,— ерш — бог есть. Ежели не ерш —

нету».

Плачет матушка обильно, на попа глядючи. Был поп хоть

куда, мудрил хотя, о высоких предметах любил выражать¬

ся, а тут — сидит у окна, ровно доска.

«Ежели,— думает,— сейчас мужик пройдет — есть бог,

ежели баба — нету бога...»

Но всякие прохожие проходили, и мужики и бабы,— а

поп все сомневался.

И задумала уж матушка прошение в уезд писать, да

случилось такое: просветлел однажды поп. Пришел он раз

ясный, веселый даже, моргает матушке.

— Вот,— говорит,— про бога, матушка, это у меня точ¬

но — сомнение. Не буду врать. Но ежели есть бог, то должен

он мне знаменье дать, что он точно существует. Кивнуть мне

должен, мигнуть: дескать, точно, существую, мол, и управ¬

ляю вселенной. Ежели он знаменья не даст — нету его.

— Пустяки это,— сказала матушка.— Чего тебе до бо¬

га? Мигнуть... Ох, болен ты, поп...

— Как чего? — удивился поп.— Вопрос этот поднапрел

у меня. Я поверю тогда. А иначе я и службу исполнять не

в состоянии. Может, идолопоклонение это, матушка.

Промолчала матушка.

28

Стал с тех пор поп знаменья ждать. Опять извелся, рас¬

строился, вовсе бросил свое рыбачество. Ходит как больной

или в горячке, во всякой дряни сокровенный смысл ищет.

Дверь ли продолжительно скрипнет, кастрюлька ли в кухне

рухнет, кошка ли курнавчит — на все подозрение. Мало

того: людей останавливать стал. У мужиков ответа просить

начал. Остановит кого-либо:

— Ну,— спрашивает,— брат, есть ли, по-твоему, бог или

бога нету?

Коситься стали мужички. Хитрит, что ли, поп? Может,

тайную цель в этом имеет?

И дошло однажды до крайних пределов — метаться стал

поп. Не в состоянии был дожидаться знаменья. Ночью раз

раскидался в постели, горит весь.

«Что ж это,— думает,— нету, значит, бога? Обман? Всю

жизнь, значит, ослепление? Всю жизнь, значит, дурачество

было?... Ходил, ровно чучело, в облачении, кадилом махал...

Богу это нужно? Ха! Нужно богу? Бог? Какой бог? Где его

знаменье?»

Затрясся поп, сполз с постели, вышел из дому тайно от

матушки и к церкви пошел.

«Плюну,— подумал поп,— плюну в царские врата...»

Подумал так, устрашился своих мыслей, присел даже на

корячки и к церкви пополз.

Дополз поп до церкви.

«Эх,— думает,— знаменье! Знаменье прошу... Если ты

есть, бог, обрушь на меня храм. Убей на месте...»

Поднял голову поп, смотрит — в церкви, в боковом ок¬

не — свет.

Потом облился поп, к земле прильнул, пополз на брюхе.

Дополз. Храм открыт был. В храме были воры.

На лесенке, над иконой чудотворца, стоял парень и ло¬

миком долбил ризу. Внизу стоял мужик — поддерживал ле¬

сенку.

— Сволочи! — сказал парень.— Риза-то, брат, ника¬

кая — кастрюльного золота. Не стоит лап пачкать... И тут бо¬

га обманывают...

Поп пролежал всю ночь в храме.

Наутро поп собрал мужичков, поклонился им в пояс, рас¬

чесал свою гриву медным гребешком и овечьими ножница¬

ми обкорнал ее до затылка.

И стал с тех пор жить по-мужицки.

29

РЫБЬЯ САМКА

Рассказ отца дьякона Василия

1

еправильный это стыд — стесняться попов¬

ского одеяния, а на улице все же будто и не¬

ловкость какая и в груди стеснение.

Конечно, за три года очень ошельмовали

попов. За три-то года, можно сказать, до

того довели, что иные и сан сняли, и от бо¬

га всенародно отреклись. Вот до чего довели.

А сколь великие притеснения поп Триодин претерпел, так

и перечесть трудно. И не только от власти государственной,

но и от матушки претерпел. Но сана не сложил и от бога не

отрекся, напротив, душой даже гордился — гонение, дескать,

на пастырей.

Утром вставал поп и неукоснительно говорил такое:

— Верую, матушка.

И только потом преуспевал во всех делах.

И можно ли подумать, что случится подобная крепость

в столь незначительном человеке? Смешно. Вида-то поп ни¬

какого не имел. Прямо-таки никакого вида. При малом ро¬

сте — до плечика матушке — совершенно рыжая наруж¬

ность.

Ох и не раз корила его матушка в смысле незначитель¬

ности вида! И верно. Это удивительно, какая пошла нынче

мелочь в мужчинах. Все бабы в уезде довольно крупные, а

у мужчин нет такого вида. Все бабы запросто несут мужскую,

скажем, работишку, а мужчины, повелось так, по бабьему

даже делу пошли.

Конечно, таких мужчин расстреливать даже нужно. Но

и то верно: истребили многих мужчин государственными

казнями и войной. А остался кто — жизнь засушила тех.

Есть ли, скажем, сейчас русский человек мыслящий, ко¬

торый бы полнел и жиры нагуливал? Нет такого человека.

Конечно, попу это малое утешение, и поп говаривал:

— Коришь, матушка, коришь видом, а в рыбьей жизни,

по Дарвину, матушка, рыбья самка завсегда крупнее самца

и даже пожирает его в раздражении.

А на такие поповы слова матушка крепко ставила тарел¬

ку или, например, чашечку, скажем, и, чего неведомо самой,

обижалась.

30

2

И вот уж третий год пошел, как живет поп с женой разно.

И где бы матушке с душевной близостью подойти к по¬

пу, дескать, воистину трудно тебе, поп, от гонений, так вот,

прими, пожалуйста, ласку, так нет того — не такова матуш¬

ка. Верно: годы матушкины не преклонные, но постыдно же

изо дня в день нос это рисовой пудрой и к вечеру виль хвостом.

А попу какое утешение в жизни, если поколеблены се¬

мейные устои?

Попу утешение — в преферансик, помалу, по нецерков¬

ным праздникам, а перед преферансиком — словесная бе¬

седа о государственных и даже европейских вопросах и о

невозможности погибели христианской эпохи.

Чувствовал поп очень большую сладость в словах. И как

это всегда выходит замечательно! Сначала о незначитель¬

ном, скажем, хлеб в цене приподнялся — житьишко неваж¬

ное, значит. А житьишко неважное — какая тому причина.

Слово за слово — играет попова мысль: государственная

политика, Советская власть, поколеблены жизненные устои.

А как сказано такое слово: советская... так и пошло, и

пошло. Старые счеты у попа с советскими. Очень уж много

обид и притеснений. Было такое даже, что пришли раз к не¬

му ночью, за бороденку схватили и шпалером угрожали.

— Рассказывай, говорят, есть ли мощи какие в церкви,

народу, дескать, нужно удостовериться в обмане.

И какие святые мощи могут быть в церкви, если наибед¬

нейшая церковка во всем Бугрянском уезде?

— Нету,— говорит поп,— нет никаких святых мощей,

пустите бороденку, сделайте милость.

А те все угрожают и шпалером на испуг действуют.

И не поверили попу.

— Веди, говорят, нас, одначе, разворачивай церковное

имущество.

И повел их поп в церковь.

А ночное уж было дело. И чудно как-то вышло: и ведет,

и ведет их поп по городу, а церкви нет. Испуг, что ли, бросил¬

ся в голову — не по тем улицам поп пошел. Только вдруг

сладость необычайная разлилась по жилам.

«Дело,— подумал поп,— подобное Сусанину:*.

И повел их аж в конец города, за толкучку. А те разъ¬

ярились, вновь за бороденку сгрябчили и сами уж указали

дорогу.

Ночью развернули имущество церковное, нагадили та¬

бачищем и наследили, но мощей не нашли.

31

— А, сказали, поповская ряса, нет мощей, так учредим,

знаешь ли, в церкви твоей кинематограф.

С тем и ушли.

— И как же так — кинематограф? — говорил поп ма¬

тушке.— Возможно ли учредить в церкви кинематограф?

Не иначе, матушка, подобное для испуга сказано. Ведь не

допустит же приход, хоть и ужасно в нем поколебалась ре¬

лигиозная вера, не допустит приход до этого.

Вот тут бы матушке и подойти с душевной близостью,

да нет — свои дела у матушки. И какие такие, скажите, де¬

ла у матушки? Вот, пожалуйста, оделась, вот ушла — и сло¬

ва не скажи. Нет никакого пристрастия к семейной жизни.

Но не только в поповом доме подобное, а все рассказы¬

вают: «Глядит, говорят, баба в сторону». И что такое при¬

ключилось с русской бабой?

3

А что ж такое приключилось с русской бабой? Смешно¬

го нет, что русская баба исполняет мужскую работишку и

что баба косу, скажем, себе отрезала.

Вот у китайцев вышел такой критический год: всенарод¬

но китайцы стали отрезать косы. Ну что ж? Значит, вышла

коса из исторической моды. Смешного ничего нет.

Да не в том штука. А штука в том: великое бесстыдство

и блуд обуяли бабу. И не раз выходил поп к народу в обла¬

чении и горькие слова держал:

— Граждане и прихожане и любимая паства. Поколеба¬

лись семейные и супружеские устои. Тухнет огонь семейного оча¬

га. Опомнитесь в безверии и в сатанинском бесстыдстве.

И все поп такие прекрасные слова подбирал, что ударя¬

ли они по сердцу и вызывали слезы. Но блуд не утихал.

И никогда еще, как в этот год, не было в народе такого

бесстыдства и легкости отношений. Конечно, всегда весной

бывает этакая острота в блуде, но пойдите, пожалуйста, в

военный клуб, послушайте, какие нестерпимые речи около

женского класса. Это невозможно.

И что поделать? Ведь если попова жена — нос рисовой

пудрой и поп не скажи слова, то можно ли что поделать?

И хоть понимал это поп очень, однако горькие речи держал

неукоснительно.

И вот в такую-то блудную весну вселили к попу дорож¬

ного техника. Это при не преклонных-то матушкиных годах.

Стоек был поп и терпелив, но от удара такого потерял

32

поп жизни не меньше как десять лет. Очень уж красивый и

крупный был железнодорожный техник.

И при красоте своей был техник вежлив необычайно и

даже мог беседовать на разные темы. И, беседуя на разные

темы, интересовался тонкостями, к примеру: как и отчего

повелось в народе, что при встрече с духовным попом про¬

хожий делает из пальцев шиш.

Но, беседуя на разные темы и интересуясь тонкостями,

оборачивал техник слова непременно к женскому классу и

про любовь.

И пусть бы даже мог техник беседовать про европейские

вопросы, не смог бы поп отнестись к нему любовно. Очень уж

опасен был этот техник.

— Узко рассуждая,— говорил поп,— не в европейском

размере, ну к чему такое гонение на пастырей? К чему, ска¬

жем, вселять железнодорожных техников? Квартиренка,

сами знаете, не огромная, неравно какой карамболь выйдет

или стеснение личности.

И на такие поповы слова качали головами собеседники,

дескать, точно: сословию вашему туго, сословию вашему

стеснение...

А матушка нахально поводила плечиком.

4

И точно: вышел у попа с дорожным техником карамболь.

А случилось так, что пришли к попу партнеры и прияте¬

ли его жизни — дьякон Веньямин и городской бывшего че¬

тырехклассного мужского училища учитель Иван Михайло¬

вич Гулька.

Началась, конечно, словесная беседа о незначительном,

а потом о гонении на пастырей. А дьякон Веньямин — со¬

вершенно азартный дьякон и отвлеченной политикой нима¬

ло не интересуется.

Поп про нехристианскую эпоху, а дьякон Веньямин кар¬

тишками любуется — дама к даме картишки разбирает...

И чуть какая передышка в словах, он уж такое:

— Что ж, говорит, не теряя драгоценного времечка...

Беседу они прервали, сели за стол и картишки сдали.

А поп тут и объявил: восемь игры, кто вистует?

И сразу попу такой невозможный перетык вышел: дья¬

кон Веньямин бубну кроет козырем, а учитель Гулька трефу

почем зря бьет.

Очень тут заволновался поп и, под предлогом вечернего

чая, вышел попить водички.

2 8-383

33

Выпил ковшичек и, идучи обратно, подошел к дверям

матушки.

— Матушка,— сказал поп,— а матушка, не обижайся

только, я насчет вечернего чая.

А в комнате-то матушки и не было. Поп на кухню — нет

матушки, поп сюда-туда — нету матушки.

И заглянул тогда поп к технику. С дорожным техником

в развратной позе сидела матушка.

— Ой,— сказал поп и дверь прикрыл тихонечко. И, на

носочках ступая, пошел к гостям доигрывать.

Пришел и сел, будто с ним ничего не случилось.

Играет поп — лицо только белое. Картишки сдаст, голо¬

вой мотнет, пальцами по столу потюкает, а сам такое:

— Сожрала нас рыбья самка.

И какая такая, скажите, рыбья самка?

И вдруг повезло попу. Учитель Гулька, скажем, туза бу¬

бен, а поп козырем, учитель Гулька марьяж виней отыгры¬

вает, а поп козырем. И идет и идет к попу богатеющая карта.

И выиграл поп в тот вечер изрцдно. Сложил новенькие

бумажки и тяжко так улыбнулся.

— Это все так, сказал, но к чему такое гонение? К чему

вселять дорожных техников?

А дьякон Веньямин и учитель Гулька обиделись.

— Выиграл, говорят, раздел нас поп, а будто и недово¬

лен. И чайком даже, поповская ряса, не попотчевал.

Обиженные ушли гости, а поп убрал картишки, прошел

в спальную комнату и, не дожидаясь матушки, тихонько лег

на кровать.

5

Великая есть грусть на земле. Осела, накопилась в раз¬

ных местах, и не увидишь ее сразу.

Вот смешна, скажем, попова грусть, смешно, что попо¬

ва жена обещала технику денег, да не достать ей, смешно

и то, что сказал дорожный техник про матушку: старая ста¬

руха. А сложи все вместе, собери-ка в одно — и будет вели¬

кая грусть.

Поп проснулся утром, крестик на груди потрогал.

— Верую, сказал, матушка.

А сказав «матушка» — вспомнил вчерашнее.

— Ой, рыбья самка! Сожрала, матушка. И не то плохо,

что согрешила, а то плохо, что обострилось теперь все про¬

тив попа, все соединилось вместе, и нет ему никакой ла¬

зейки.

34

Оделся поп, не посмотрел на матушку и вышел из дому,

не пивши чая.

Эх! И каково грустно плачут колокола, и какова груст¬

ная человеческая жизнь. Вот так бы попу лежать на земле

неживым предметом либо такое сделать геройское, что казнь

примешь и спасешь человечество.

Встал поп и тяжкими стопами пошел в церковь.

К полдню отслужив обедню, поп, по обычаю, слово

держал:

— Граждане, сказал, и прихожане и любимая паства.

Поколебались и рухнули семейные устои. Потух огонь в се¬

мейном очаге. Свершилось. И, глядя на это, не могу прими¬

риться и признать государственную власть...

Вечером пришли к попу молодчики, развернули его ут¬

варь и имущество и увели попа.

ЧЕТВЕРО

ТТ у, братцы, держитесь! Ошельмую сейчас

ШГ| кой-кого. Я человек горячий. Я под горячую

руку ужасных делов могу натворить.

Стоп! Вот фамилии... Пущай над ними

смеются. Пущай эти фамилии на страницы

всемирной истории попадают. Вот: старо-

вщчдиеад!! ста | арТели Иван Тимофеев — раз, Ники¬

тин — два, Соколов — три, Селиверстов еще — четыре.

Вот-с, четверо. Четыре фамилии.

— Позвольте,— скажут читатели,— чего ж они сдела¬

ли? Взятку, что ли, взяли?

Взятку? Зачем взятку? Хуже. Они, товарищи, архиман¬

дрита на себе везли. Да. Ей-богу, правда.

На станции Брянцево это было. На праздниках. Собра¬

лись эти четыре приятеля — тары да бары, а один и говорит:

— Не позвать ли нам, братцы, попа? Пущай молебен

служит. Все-таки праздник нынче.

А староста Иван Тимофеев — человек широкий.

— Зачем, говорит, попа? Дерьма тоже. Давайте, гово¬

рит, братцы, архимандрита позовем, если на то пошло.

Ладно. Сказано — сделано. Пошли приятели в мона¬

стырь Николы.

— Чего, спрашивают, есть у вас, товарищи монашки,

архимандриты? А? Староста вот наш, Иван Тимофеев, че¬

ловек широкий — архимандрита чегой-то хочет.

Обрадовались монашки.

2*

35

— Есть, говорят, пожалуйста.

Вышел тут архимандрит.

— Ладно, говорит, могу. Только, говорит, на мне сан

Очень большой — не годится мне пешком ходить. Давайте,

говорит, мне международное купе.

Упали духом приятели.

— Ваше, говорят, высокопреподобие, что касается ку¬

пе — не того, не выйдет. А вот ежели на вагонетке не побрез¬

гуете — пожалуйста... Один впереди, трое будут пихать сза¬

ди — мигом доставим.

Согласился архимандрит. Сел на вагонетку — поехал.

Староста Иван Тимофеев впереди дует, трое сзади. Прут на

себе архимандрита. Без остановки прут — семафор не се¬

мафор.

Приехали. Слез архимандрит, отслужил молебен. А ста¬

роста Иван Тимофеев человек широкий — не отпускает ар¬

химандрита.

— Ваше, говорит, высокопреподобие, не желаете ли к

столу присесть?

Разукрасил стол староста. Поросенка для такого случая

зарезал. Самогонку поставил. Закуску всякую.

Присел к столу архимандрит — вкусил и выпил и тем

же порядком в монастырь отбыл. Не тем же, впрочем, поряд¬

ком. Староста Иван Тимофеев — человек широкий, не со¬

гласился впереди бежать.

— Я, говорит, лучше теперь сзади пихать буду. Я все-

таки человек широкий, выпивший, мне бы, братцы, под ва¬

гонетку не попасть.

Вот, товарищи, какая история.

А неловко так. Что ж это выходит? Одна рука с попом

борется, а другая для попа свинью режет.

Не годится.

В ДВУХ СОСНАХ

ервого ноября был католический праздник

Всех святых. Во время этого праздника

ксендз смоленского костела обратился к

прихожанам, как сообщает газета «Рабочий

путь» № 265, с такой «проповедью»:

«Я, как хозяин костела, нанял органи¬

ста Дашкевича. Костельный совет платил

ганисту сначала 150 миллионов,

плтли ООП

36

Все с него было мало. Теперь мы платим ему даже 5 рублей

золотом по курсу дня. Кроме того, я ежедневно даю обед

Дашкевичу. Но нужно сказать, что этот органист за троих

съест. Такой обжора...»

Ксендз поднял руку для благословения прихожан, но

раздумал и, потирая свою бритую, полную щеку, продолжал:

— Ей-богу, обжора, каких мало. Таких обжор и свет не

видывал.

— А чего он, съедает, что ли, много? — спросил кто-то

из прихожан.

— Съедает много,— сказал ксендз.— Я же и говорю:

жрет и жрет, сукин кот. Дашь ему обед — он и первое блюдо

слопает, и второе. И хлеб еще трескает.

Прихожане оживились. И, закрыв молитвенники, стали

рассуждать о дороговизне.

— Ужас, как жрет,— снова начал ксендз.— Обед сло¬

пает, а после еще чаю просит.

— С сахаром? — спросил кто-то.

— Дай ему с сахаром, он и с сахаром вылакает. Ему что?

Не его сахар. Давеча дал я ему сахару два куска. На ме¬

сяц, говорю. А он враз слопал.

— Врет! — раздался чей-то голос.

Позади ксендза появилась растрепанная фигура орга¬

ниста. Был органист высокий и худой, и костюм на нем ви¬

сел, как на палке.

— Врет! — снова сказал органист.— Кусок он мне дал,

а не два.

Прихожане встали со своих мест и с явным любопытст¬

вом разглядывали органиста.

— А хоть бы и кусок,— сказал ксендз, махая на орга¬

ниста руками.— Кусок тоже денег стоит... Уйди, собачий

нос. Я хозяин костела.

Органист потоптался на одном месте и ушел под свист

публики.

Ксендз поднял руку для благословения, но снова разду¬

мал и, опустив руку, продолжал печальным голосом:

— Или еще того чище: штаны с френчем просит. Купи¬

те; говорит, мне штаны с френчем. А я ему говорю: видал,

как лягушки скачут?

В публике засмеялись. Ксендз в третий раз поднял руку

и, бормоча что-то себе под нос, благословил прихожан. На¬

чалось молебствие.

А на крыше тихонько плакали херувимы.

37

ЧЕРТ

Ш* У’ братцы, расскажу я вам историю, да толь-

9Ш Г1 ко, чур, не смеяться надо мной. Историю

эту, ей-богу, я не выдумал. Да у меня такой

и фантазии никогда не было. А историю эту

мне рассказал землячок мой, военный летчик

Прокопченко, Семен Афанасьевич.

А история эта насчет бабки Анисьи.

Шла, видите ли, бабка Анисья из монастыря. Из Почаев-

ской лавры. С богомолья. Шла, конечно, пешком. А до до¬

му, до деревни Стружки, было от монастыря верст этак три¬

дцать с гаком. Гаку три версты.

Вот бабка Анисья прошла сгоряча пятнадцать верст, а

на шестнадцатой версте свалилась.

А еще бы: накланялась бабка угодникам в монастыре

самосильно. Мало того, что святым, а и всем праведникам

и даже каждому мало-мальски заметному священномучени-

ку в отдельности. Даже преподобному Марою. Смешно да¬

же. Зато никому никакой обиды.

Ну и, конечно, от поклонов раскачало бабку. И до того

ее, милую, раскачало, что на шестнадцатой версте шагу она

шагнуть не может, хоть коровой кричи. Ну, прямо-таки рас¬

хлябался весь скелет бабкин до невозможности. Закланя-

лась через меру.

Свалилась бабка на шестнадцатой версте в виду дерев¬

ни Тычкино, полностью раскрыла рот для воздуха и лежит

возле самой канавы, скучает.

«Ишь ты,— думает,— клюква. Перехватила, думает, я

в смысле поклонов. Нельзя же всем святым, в рот им сит¬

ный... Себе дороже».

И вот лежит бабка возле канавы. Налево — деревня Тыч¬

кино. Направо — овес. Ежели прямо — лес, лес и болото.

И очень обидно стало бабке, что свалилась она подле