Автор: Соколов В.Е. Парнес Я.А.

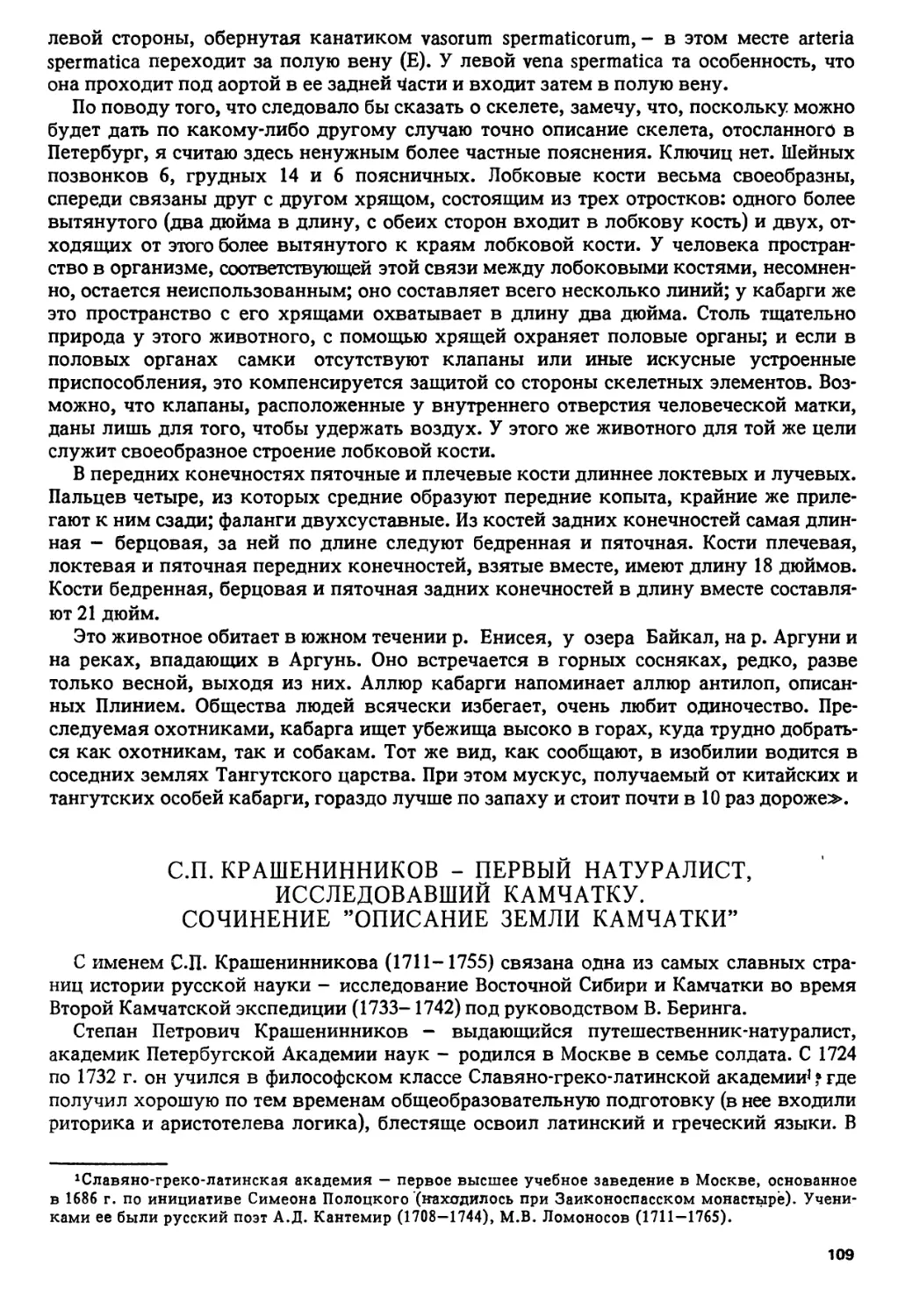

Теги: mammalia млекопитающие история история руси

ISBN: 5-02-005681-2

Год: 1993

Текст

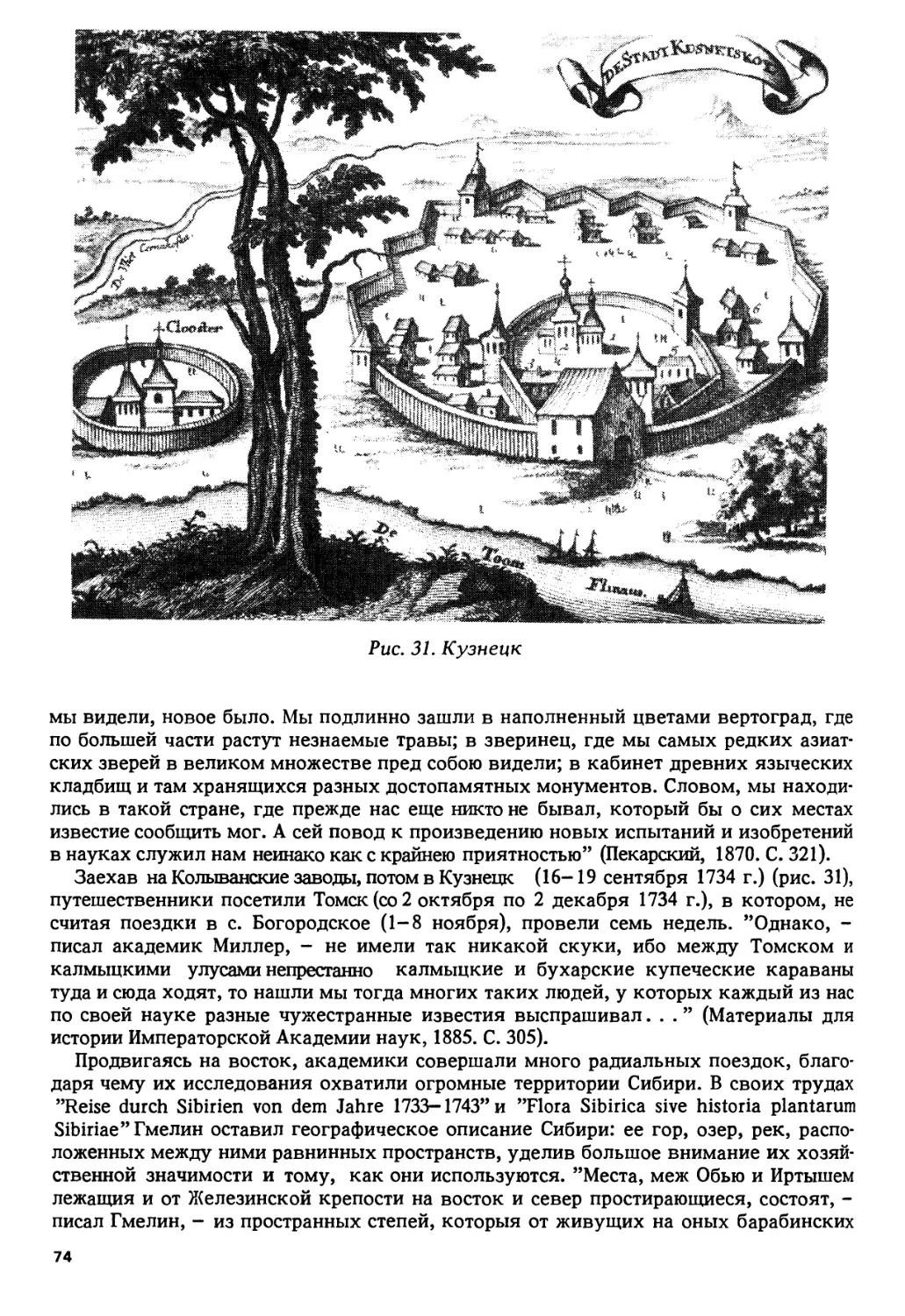

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

В. Е. Соколов Я. А. Парнес

W истоков

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ТЕРИОЛОГИИ

НАУКА*

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОРФОЛОГИИ и экологии животных

им. А.Н.СЕВЕРЦОВА

В. Е. Соколов Я.А.Парнес

У истоков

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ТЕРИОЛОГИИ

МОСКВА "НАУКА”

1993

УДК 599(093)

У истоков отечественной териологии / В.Е. Соколов, Я.А. Парнес. - М.: Наука,

1993. - 412 с. - ISBN 5-02-005681-2

Это первая монография по истории отечественной териологии. Освещается развитие териологи-

ческих знаний со времен Киевской Руси до конца XVIII в. Основное внимание обращено на терио-

логические работы первых отечественных натуралистов-путешественников: Д.Г. Мессершмидта,

участников Второй Камчатской экспедиции (И.Г. Гмелина, С.П.Крашенинникова, Г.В. Стеллера),

Академической экспедиции 1768—1774 гг. (П.С. Далласа, И.И. Лепехина, С.Г. Гмелина, И.А. Гиль-

денштедта). Даны биографические очерки этих исследователей и приведены переводы на русский

язык некоторых из их териологических сочинений. Книга может служить антологией отечествен-

ной териологии XVIII в. В монографии много редких гравюр XVII—XVIII вв.

Beginning of Russian Theriology I V.E. Sokolov, Ya.A. Pames. - Moscow: ’’Nauka” Publi-

shers, 1993.

This is the first monograph on the history of Russian theriology. The development of theriological

knowlege since the times of the Kiev Russia to the end of the XVIII century is considered. The focus is on

the theriological studies of Russian naturalist travellers: D.G. Messerschmidt, members of the 2nd Kam-

chatka Expedition (I.G. Gmelin, S.P. Krashenninikov, G.V. Steller), members of the Academic expedi-

tion of 1768—1774 (P.S. Pallas, 1.1. Lepekhin, S.G. Gmelin, I.A. Giildenschtedt). The biographies of these

investigators are presented and translations into Russian of some of their theriological works supplemen-

ted. The book can serve as an anthology of Russian theriology of the XVIIIth century. The monograph

contains many rare woodcuts of the XVIIth—XVIIIth centuries.

Рецензенты:

доктор биологических наук Л.Г. Динесман,

доктор биологических наук Д.С. Павлов

.1907000000-257

С—Г——— 532-92 - I полугодие

042(02)-93

© В.Е. Соколов, Я.А. Парнес, 1993

© Российская академия наук, 1993

ISBN 5-02-005681-2

ПРЕДИСЛОВИЕ

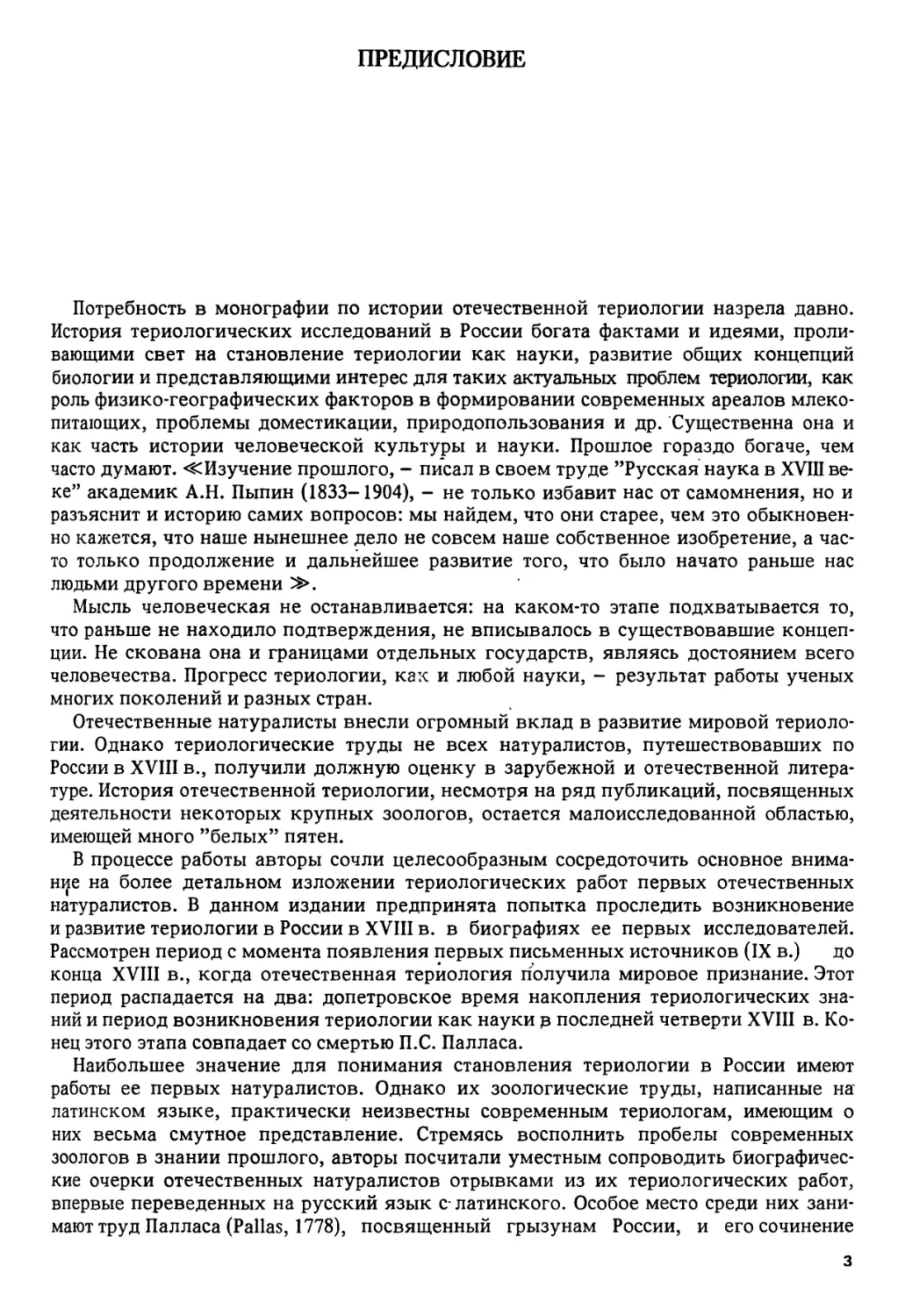

Потребность в монографии по истории отечественной териологии назрела давно.

История териологических исследований в России богата фактами и идеями, проли-

вающими свет на становление териологии как науки, развитие общих концепций

биологии и представляющими интерес для таких актуальных проблем териологии, как

роль физико-географических факторов в формировании современных ареалов млеко-

питающих, проблемы доместикации, природопользования и др. Существенна она и

как часть истории человеческой культуры и науки. Прошлое гораздо богаче, чем

часто думают. «^Изучение прошлого, - писал в своем труде ’’Русская наука в XVIII ве-

ке” академик А.Н. Пыпин (1833-1904), - не только избавит нас от самомнения, но и

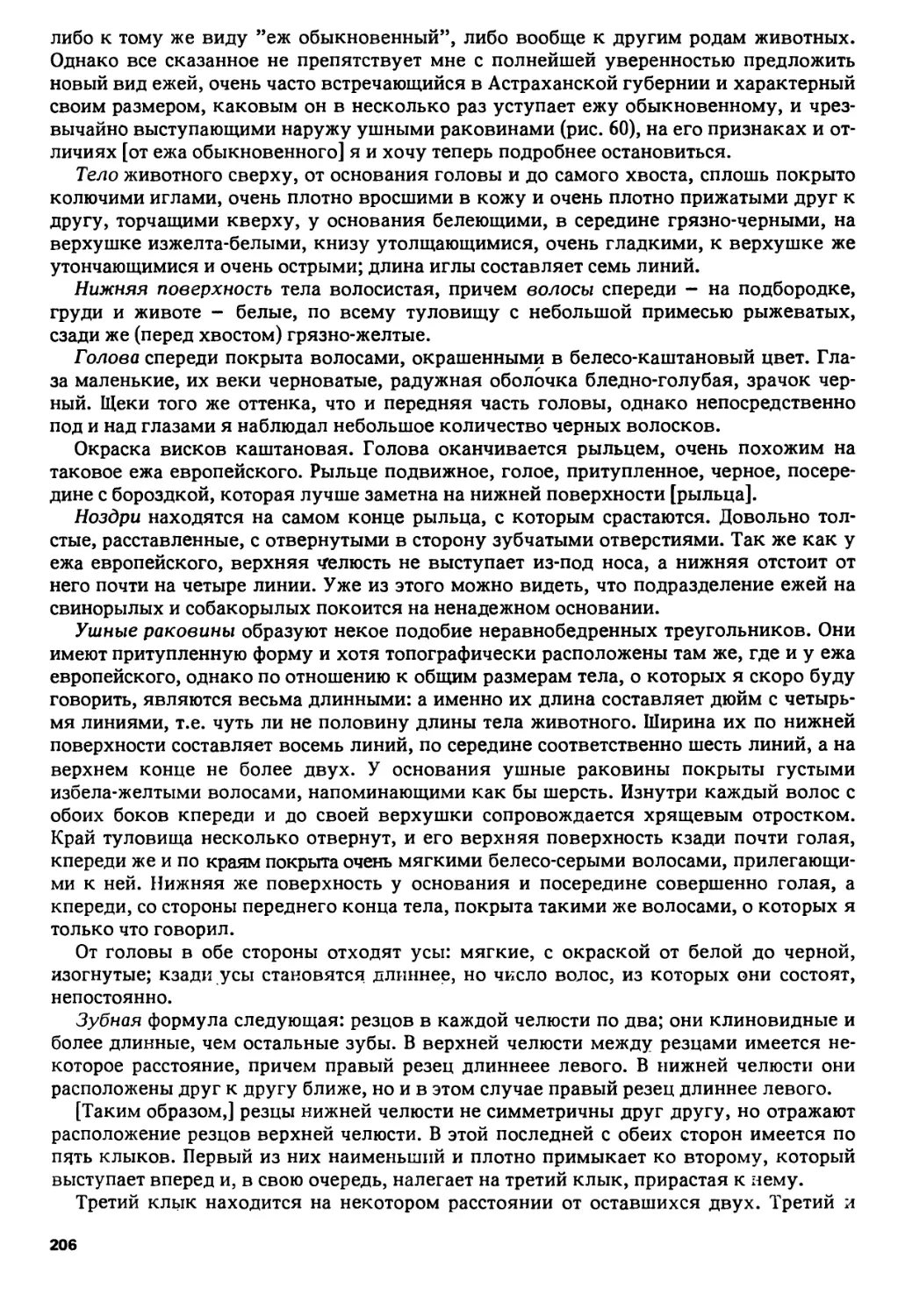

разъяснит и историю самих вопросов: мы найдем, что они старее, чем это обыкновен-

но кажется, что наше нынешнее дело не совсем наше собственное изобретение, а час-

то только продолжение и дальнейшее развитие того, что было начато раньше нас

людьми другого времени

Мысль человеческая не останавливается: на каком-то этапе подхватывается то,

что раньше не находило подтверждения, не вписывалось в существовавшие концеп-

ции. Не скована она и границами отдельных государств, являясь достоянием всего

человечества. Прогресс териологии, как и любой науки, - результат работы ученых

многих поколений и разных стран.

Отечественные натуралисты внесли огромный вклад в развитие мировой териоло-

гии. Однако териологические труды не всех натуралистов, путешествовавших по

России в XVIII в., получили должную оценку в зарубежной и отечественной литера-

туре. История отечественной териологии, несмотря на ряд публикаций, посвященных

деятельности некоторых крупных зоологов, остается малоисследованной областью,

имеющей много ’’белых” пятен.

В процессе работы авторы сочли целесообразным сосредоточить основное внима-

ние на более детальном изложении териологических работ первых отечественных

натуралистов. В данном издании предпринята попытка проследить возникновение

и развитие териологии в России в XVIII в. в биографиях ее первых исследователей.

Рассмотрен период с момента появления первых письменных источников (IX в.) до

конца XVIII в., когда отечественная териология получила мировое признание. Этот

период распадается на два: допетровское время накопления териологических зна-

ний и период возникновения териологии как науки р последней четверти XVIII в. Ко-

нец этого этапа совпадает со смертью П.С. Палласа.

Наибольшее значение для понимания становления териологии в России имеют

работы ее первых натуралистов. Однако их зоологические труды, написанные на

латинском языке, практически неизвестны современным териологам, имеющим о

них весьма смутное представление. Стремясь восполнить пробелы современных

зоологов в знании прошлого, авторы посчитали уместным сопроводить биографичес-

кие очерки отечественных натуралистов отрывками из их териологических работ,

впервые переведенных на русский язык с-латинского. Особое место среди них зани-

мают труд Палласа (Pallas, 1778), посвященный грызунам России, и его сочинение

з

’’Зоография Россо-Азиатика” (1811), в котором суммированы исследования фауны

России в XVIII в. Выдержки из этих трудов представлены особенно подробно. Таким

образом, издание может служить и антологией отечественной териологии XVIII в.

В наше неустойчивое время представляется особенно важным обратить взор на

историю России во всех ее аспектах, в том числе на становление отечественной

науки. Это был нелегкий путь, отнюдь не усыпанный розами, вымощенный трудом вы-

дающихся ученых, их менее известных сподвижников и вовсе позабытых тружени-

ков. Отечественная наука стала гордостью человеческого общества. История ее ста-

новления учит нас необходимости с величайшим бережением относиться к ней, ле-

леять ее. Хорошо, когда это понимают сильные мира сего.

Большой вклад в работу над рукописью настоящей книги внесла безвременно

ушедшая Н.Г. Рубайлова, которая подготовила интересный исторический материал

по некоторым вопросам зоологии, особенно допетровского периода. Маршрутные

карты путешествий составлены художником В.М. Гудковым. Фотографии выполнены

А.Т. Кравченко. За ряд ценных замечаний по рукописи авторы выражают благодар-

ность доктору биологических наук Л.Г. Динесману.

ВВЕДЕНИЕ

Накопление сведений о млекопитающих происходило уже в первобытном общест-

ве. Териология как часть зоологии - одна из древнейших и интереснейших отраслей

биологии, как и большинство других естественнонаучных дисциплин, уходит своими

корнями к раннему периоду истории человечества. Ее формирование и развитие

неразрывно связаны с общей историей становления человеческого общества, и преж-

де всего с его практическими нуждами.

С далекой древности человек соприкасался с окружавшими его животными,

находясь от них всегда в огромной зависимости. Это неизбежно приводило к накоп-

лению знаний о них, являясь постоянным стимулом их изучения. Существенное

значение в развитии зоологических знаний имело также то, что природа человека

как представителя животного мира всегда вызывала к себе живейший интерес. Уже

на ранних ступенях развития человечества охота и животноводство, с одной сторо-

ны, и медицина - с другой стимулировали зоологические знания. Практические

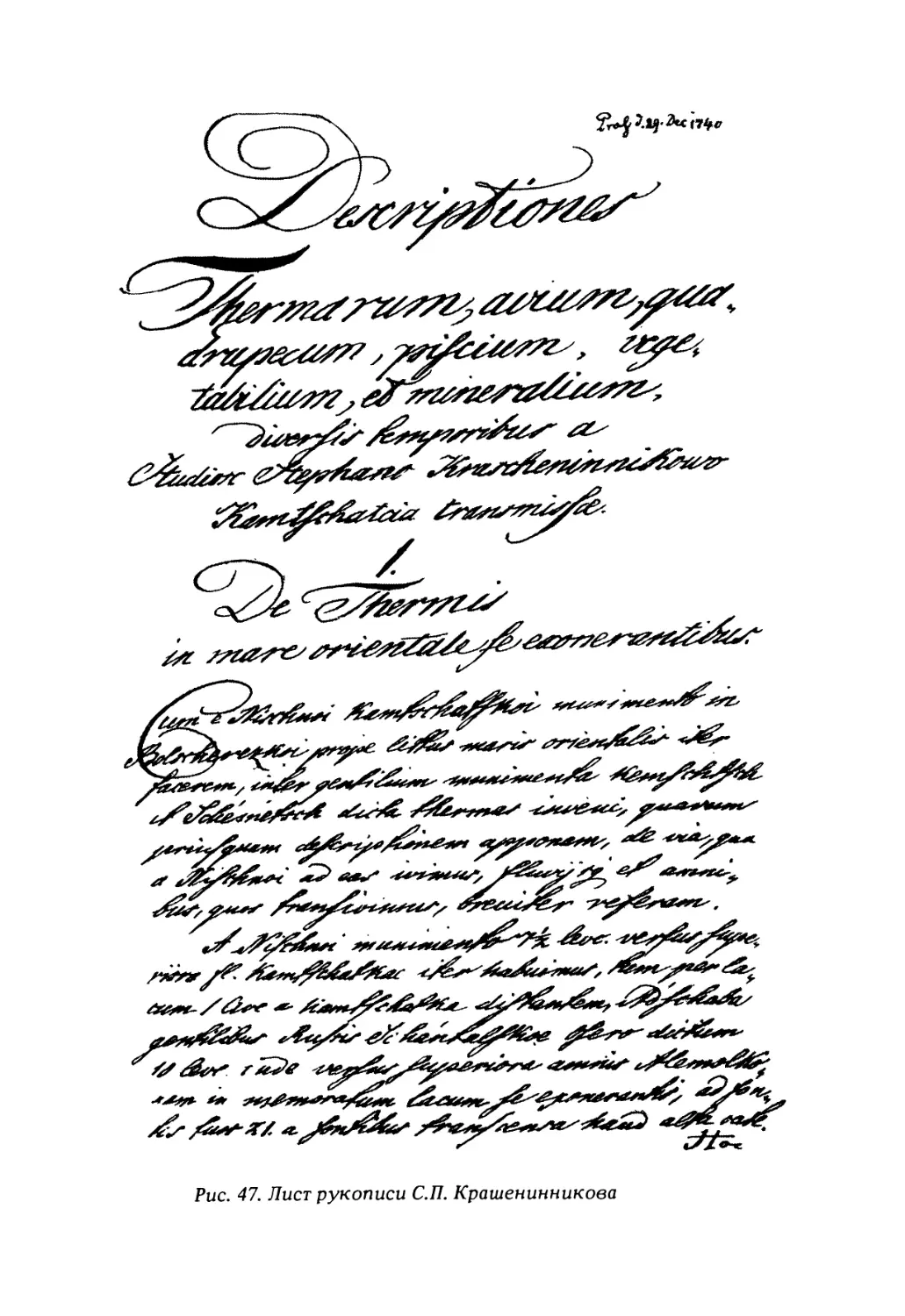

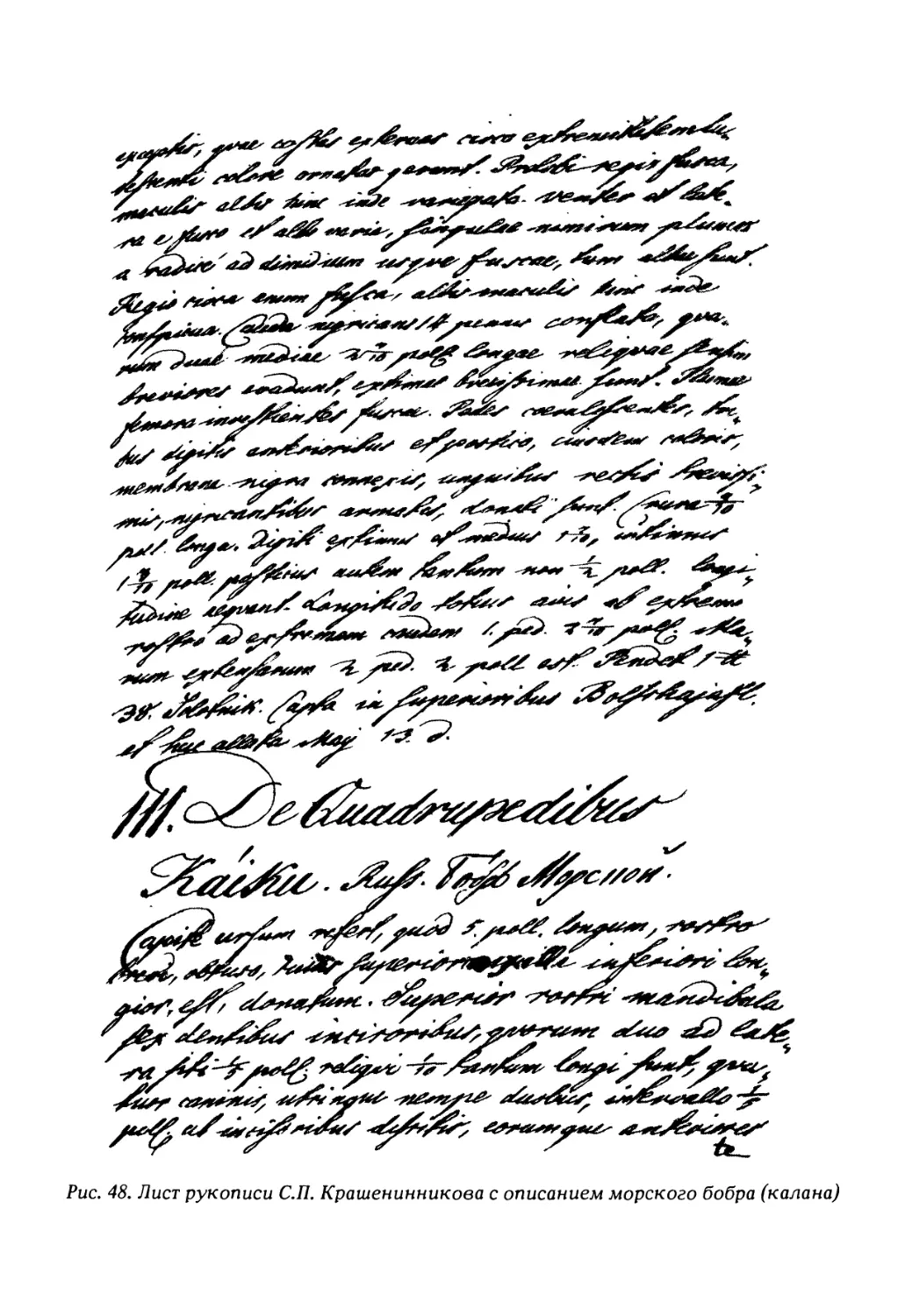

интересы способствовали непрерывному накоплению знаний о животных, и в первую

очередь о млекопитающих. Медицина шаг за шагом открывала морфологические и

физиологические особенности человеческого организма, постепенно выявляя необ-

ходимость сравнительного изучения животных и человека.

Уже в эпоху верхнего палеолита люди хорошо знали многих зверей, на которых

они охотились, что подтверждают наскальные и пещерные рисунки эпохи кроманьон-

ского человека. Сохранились изображения мамонта, шерстистого носорога, перво-

бытного и мускусного быков, бизона, пещерного медведя, пещерного льва, росомахи,

гиены, волка, лисицы, северного оленя, лося, сайги, косули, зайца и других зверей

(рис. 1). На древних ассирийских рисунках и памятниках железного века удивитель-

но точно изображены лошади и мулы.

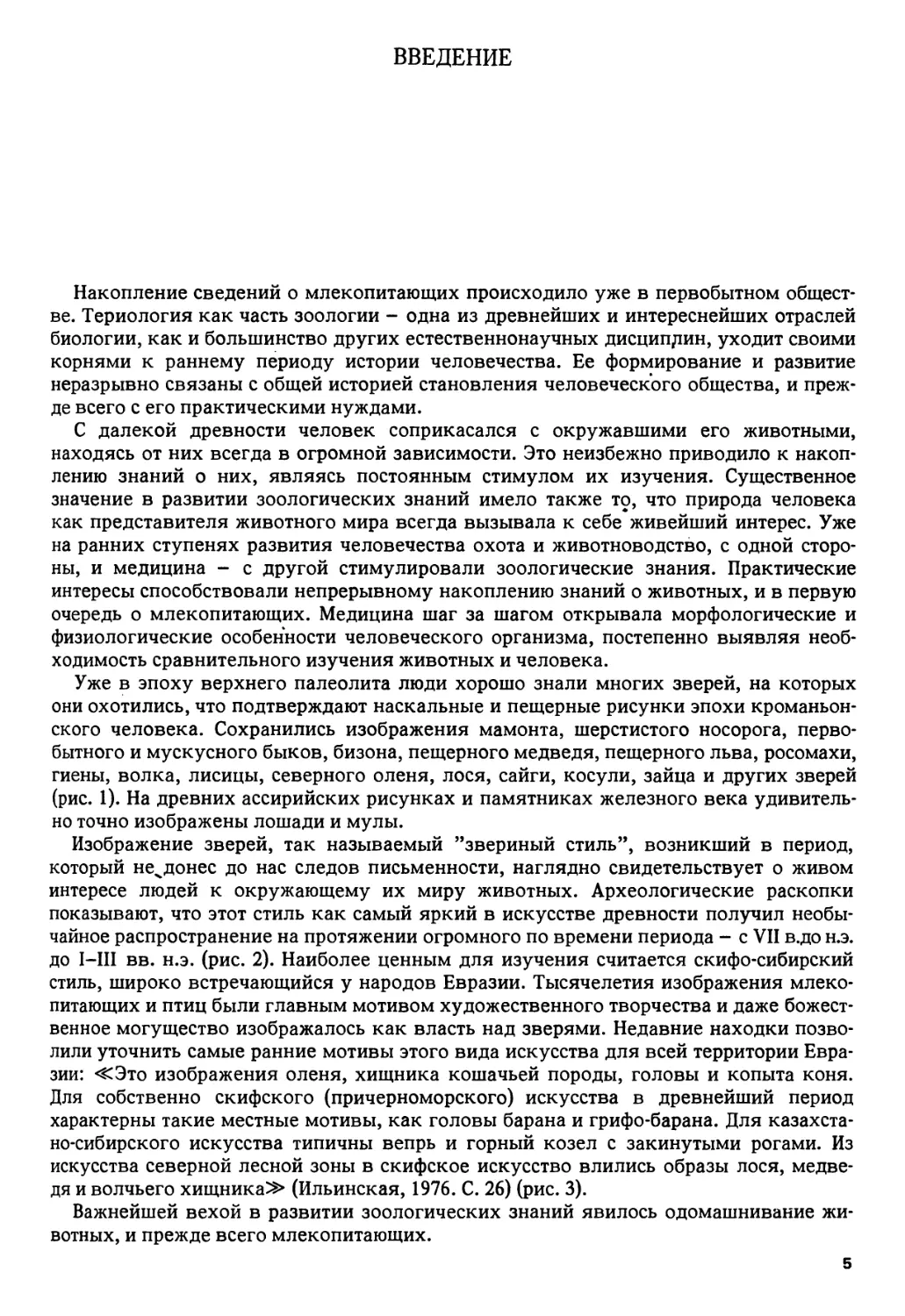

Изображение зверей, так называемый ’’звериный стиль”, возникший в период,

который нехдонес до нас следов письменности, наглядно свидетельствует о живом

интересе людей к окружающему их миру животных. Археологические раскопки

показывают, что этот стиль как самый яркий в искусстве древности получил необы-

чайное распространение на протяжении огромного по времени периода - с VII в.до н.э.

до I—III вв. н.э. (рис. 2). Наиболее ценным для изучения считается скифо-сибирский

стиль, широко встречающийся у народов Евразии. Тысячелетия изображения млеко-

питающих и птиц были главным мотивом художественного творчества и даже божест-

венное могущество изображалось как власть над зверями. Недавние находки позво-

лили уточнить самые ранние мотивы этого вида искусства для всей территории Евра-

зии: <ЗСЭто изображения оленя, хищника кошачьей породы, головы и копыта коня.

Для собственно скифского (причерноморского) искусства в древнейший период

характерны такие местные мотивы, как головы барана и грифо-барана. Для казахста-

но-сибирского искусства типичны вепрь и горный козел с закинутыми рогами. Из

искусства северной лесной зоны в скифское искусство влились образы лося, медве-

дя и волчьего хищника» (Ильинская, 1976. С. 26) (рис. 3).

Важнейшей вехой в развитии зоологических знаний явилось одомашнивание жи-

вотных, и прежде всего млекопитающих.

5

Рис, 1. Мамонт и лошадь. Наскальные изображения. Поздний палеолит

Рис. 2. Лев. Ажурный рельеф саркофага из Керчи. Дерево со следами окраски.

Вторая половина II в. н.э.

Одним из первых животных, которое было приручено человеком, по-видимому,

была собака. Уже в период неолита (VI—III тысячелетия до н.э.) были одомашнены

коза, овца, свинья, крупный рогатый скот, осел, лошадь, верблюд.

Начавшись в глубокой древности, одомашнивание широко распространяется в

эпоху ранних рабовладельческих цивилизаций (Ш-П тысячелетия до н.э.) Месо-

потамии (Ур, Урук, Лагаш, Вавилония, Ассирия) и Древнего Египта (Бикерман, 1976.

С. 176-188).

История разведения домашних животных свидетельствует о неуклонном накопле-

нии знаний о размножении животных, их повадках, поведении в неволе.

Уже на самых ранних этапах одомашнивания животных человек не удовлетво-

рялся простым разведением овец, крупного рогатого скота, свиней, лошадей, ослов

и некоторых видов птиц, но пытался получить новые формы животных, скрещивая

Рис. 3. Медведь. Фигурка из Самуського мо-

гильника. Песчаник VI-V тыс. до н.э.

животных как различных видов, так и близ-

кородственных. Скрещиванием лошади и

осла в Месопотамии были выведены мулы

(Келлер, 1859), которые, как правило, бес-

плодны и в естественных условиях не

встречаются. В той же Месопотамии в IV-III

тысячелетиях до н.э. были выведены круп-

ные породы ослов, рабочих лошадей, овец и

крупного рогатого скота.

Древние цивилизации Индии, Китая и

Египта уже имели одомашненный крупный

рогатый скот, собак, овец, свиней, гусей и

уток. В Индии в глубокой древности был

приручен слон. В Китае с древнейших вре-

мен использовали неизвестных в Европе

животных - яков, разводили особые поро-

ды черных свиней. В Египте были одомаш-

нены одногорбый верблюд, несколько ви-

дов антилоп.

Человечество применяло для своих нужд

главным образом млекопитающих, и успе-

хи одомашнивания преимущественно бы-

ли связаны с млекопитающими. Изучение

их в наибольшей степени способствовало

накоплению зоологических знаний.

Хотя представления о животных часто

облекались в религиозную форму, а медицина оставалась в руках жрецов, все же знания о

животных постепенно обособлялись от религии и магии и приобретали характер натурфи-

лософских систем.

Из сохранившихся клинописных табличек известно, что народы Месопотамии

в IV тысячелетии до н.э. уже имели достаточно ясное представление о многообразии

животного мира. Они подразделяли его на четвероногих, птиц, змей, ’’рыб” (водных

животных) и членистоногих. Среди четвероногих различали плотоядных (собаки,

гиены, львы) и травоядных (ослы, лошади, верблюды). Накопленные здесь знания

оказали впоследствии влияние на науку античной Греции и Рима.

В Древней Греции уровень зоологических знаний был примерно такой же, как на

Востоке. Основой их служила медицина и хирургия, а также сельское хозяйство,

всегда игравшее важную роль в экономике государства. В Греции разведение домаш-

них животных было тесно связано с земледелием. Навоз, получаемый при стойловом

содержании скота, служил ценным удобрением для полей и садов. В хозяйстве гре-

ческих земледельцев водились волы, мулы, ослы, бараны, козы, свиньи, собаки.

Разведение лошади не получило широкого распространения, так как этому не спо-

собствовал горный ландшафт страны и каменистая почва.

Греки уделяли много времени охоте. На чернофигурных аттических вазах сохра-

нились изображения охотничьих сцен. На вазе IV в. до н.э. изображена травля соба-

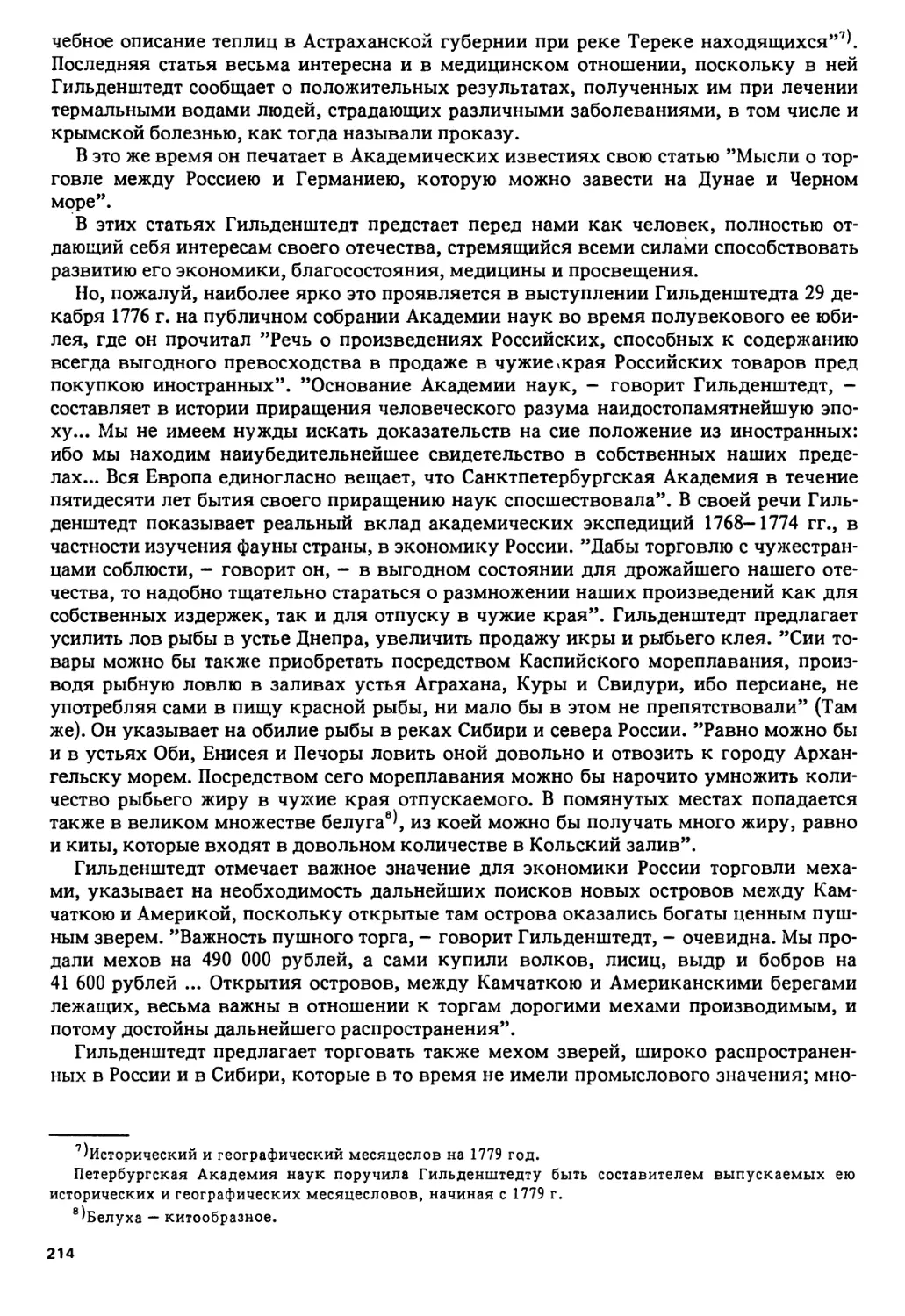

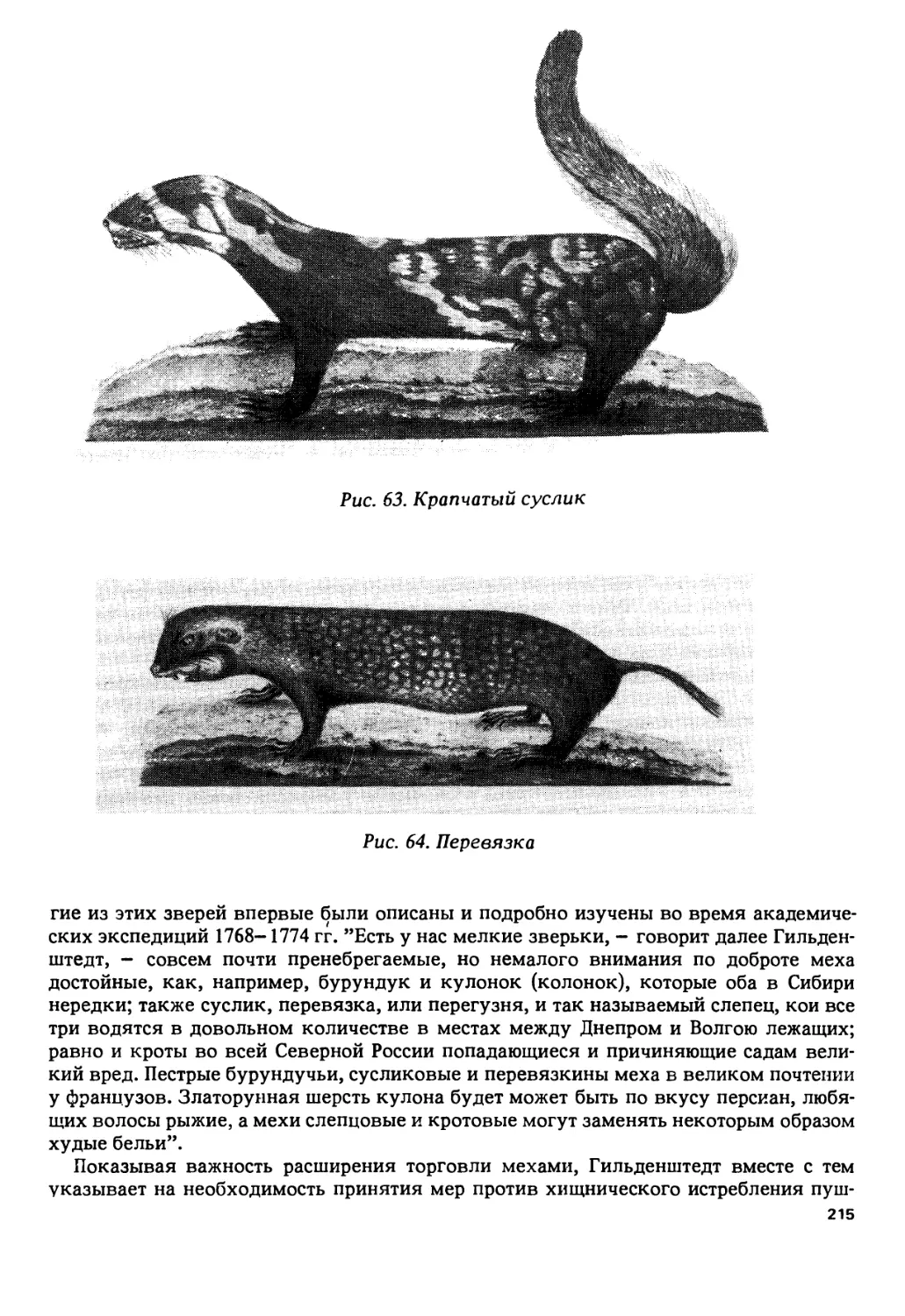

кой зайца, в которого один из охотников собирается бросить камень. Вазовая живо-

пись свидетельствует о различных способах охоты на зверей, употреблявшихся гре-

ками: животных ловили с помощью капканов и сетей, травили собаками, убивали

метательным копьем или дротиком (Кругликова, 1973. С. 33).

7

В Древнем Риме использовались в основном те же домашние животные, что и в

Греции. Отличие состояло в том, что римляне в своих пригородных поместьях раз-

водили сонь, которых употребляли для еды. Зверьков содержали в специальных

оградах, выложенных изнутри гладкими камнями. Для соней вырывали пещерки,

в которых они плодились. Зверьков откармливами желудями, грецкими орехами

и каштанами.

Охота была важным подспорьем в хозяйстве римлян. Наряду с ней римляне

устраивали дававшие им значительный доход в пригородных поместьях парки, как

они называли, ’’заячьи питомники”. В этих питомниках, представлявших огорожен-

ное пространство возле усадьбы, содержались дикие звери (дикие кабаны, овцы,

козы, олени, зайцы), на которых охотились.

Много сведений о домашних животных античной цивилизации содержится в лите-

ратурных памятниках, в частности в ’’Илиаде” и ’’Одиссее” Гомера. В сочинении

’Теоргики” Вергилия есть немало строк, касающихся охоты, животноводства.

"Псами придется не раз преследовать робких онагров,

Зайцев псами травить, на коз охотиться диких.

Громким лаем вспугнув кабанов, из логов лесистых

Их выгонять; на горах с собаками будешь нередко

Криком своим заводить матерого в сети оленя".

(Вергилий, 1971. С. 102)

Римский поэт-философ Тит Лукреций Кар (99-55 до н.э.) в поэме ”0 природе ве-

щей” уже в гораздо более широком аспекте обсуждал многообразие живых организ-

мов, их взаимоотношения между собой, целесообразность их строения, особенности

происхождения и т.д. Эти правильные мысли основывались, несомненно, на опреде-

ленных конкретных знаниях об особенностях животных и их размножении, однако

в целом высказывания Лукреция о животных носили мировоззренческий, философ-

ский характер.

Аристотель - основоположник зоологии. Противоположностью абстрактным рас-

суждениям явились зоологические труды гениального ученого античности Аристо-

теля из Стагира (384-322 до н.э.), которые заложили основы зоологии как науки.

Из его зоологических работ наиболее значимы ’’История животных” и ”0 частях жи-

вотных”, в которых суммируются все имевшиеся в то время сведения о строении

животных и их многообразии.

Главным источником информации для Аристотеля были рыбаки, фермеры, живот-

новоды и охотники, в меньшей степени - путешественники и торговцы. Он почти

не использовал сведений, которые можно было почерпнуть у Геродота, Эмпедокла,

Демокрита. В его трудах описания внутренних органов животных основываются на

собственных исследованиях и вскрытиях.

В труде ”0 частях животных” автор представил богатейший материал по сравни-

тельной анатомии различных животных. Много занимаясь анатомированием, Аристо-

тель хорошо знал строение скелета и внутренних органов разных животных, особенно

млекопитающих, или, как он называл их, живородящих четвероногих с кровью. Это

позволило ему сделать ряд замечательных выводов в области сравнительной анато-

мии и сравнительной физиологии, заложить основы сравнительной анатомии. Разли-

чия желудков у разных групп млекопитающих ученый связывал со строением их

зубов и типом питания.

Аристотель отметил удивительную приспособленность всех животных к условиям

их существования, поразительное соответствие особенностей строения их частей

выполняемым функциям. Он подчеркивал существенное значение для образа жизни

млекопитающих строения их конечностей, а также показал корреляцию внешних

признаков животного со строением внутренних органов.

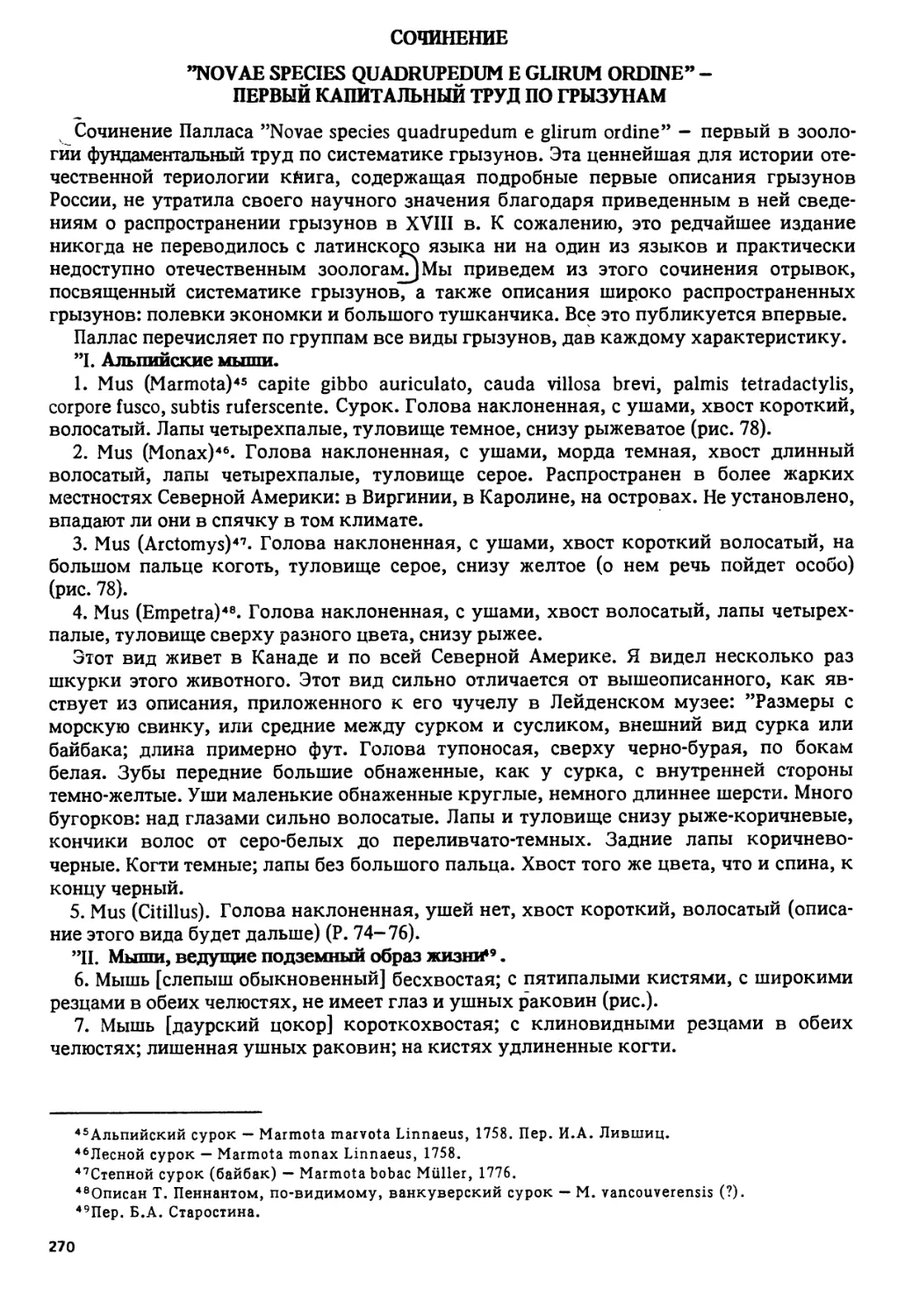

8

Аристотель создал учение об аналогичных и гомологичных частях тела, предвос-

хитившее знаменитую ’’теорию аналогов” Жоффруа Сент-Илера, развитую 2000 лет

спустя. Его с полным правом можно считать зачинателем сравнительной анатомии.

Создал он и первую классификацию животных. В ’’Истории животных” Аристотель

изложил свои взгляды на животный мир, рассмотрев 510 видов животных, в том

числе 75 млекопитающих, 160 птиц. В труде представлена его система классифика-

ции животных, хотя он и не ставил специально такой цели. Всех животных Аристо-

тель подразделяет на две основные категории: животные с кровью и животные без

крови. Аристотелева система делит всех животных с кровью на пять групп: 1) живо-

родящие четвероногие, покрытые волосами (млекопитающие); 2) яйцеродящие чет-

вероногие, иногда безногие, имеющие щитки на коже (пресмыкающиеся и земновод-

ные); 3) птицы - яйцеродящие, имеющие перья и способные летать; 4) киты - живоро-

дящие, безногие, живущие в воде и дышащие легкими; 5) рыбы - яйцеродящие

(иногда живородящие), имеющие чешую или гладкую кожу, живущие в воде и дыша-

щие жабрами.

Ученый впервые отметил признаки, свойственные млекопитающим, - легкие,

горячая кровь, живорождение, впервые обратил внимание на особенности человека,

отличающие его от животных, - прямохождение, речь, разум, размеры головного

мозга. Он включил человека в свою систему, поместив его на самом верху и дав

после слов ’’человек” и ’’животные” соответственно уточнение в скобках: ’’разумная

душа” и ’’чувствующая душа”.

В аристотелевой системе водные животные выделены в отдельную группу от

наземных млекопитающих. Огромной заслугой ученого было то, что он не отнес

китов к рыбам (как это обычно делали последующие исследователи). Он хорошо

знал особенности китов и сближал их с наземными животными. В книге ”0 частях

животных” он писал: ’’Дышат все наземные и некоторые из водных, например кит-

фалена и все киты, выпускающие воду. Многие ведь животные имеют двойственную

природу, и как из животных наземных и принимающих в себя воздух некоторые,

вследствие определенного смешения их тела, проводят большую часть времени в

воде, так и животные водные настолько причастные наземной природе, что назначе-

нием их жизни является дыхание. Дыхательным аппаратом является легкое” (С. 120).

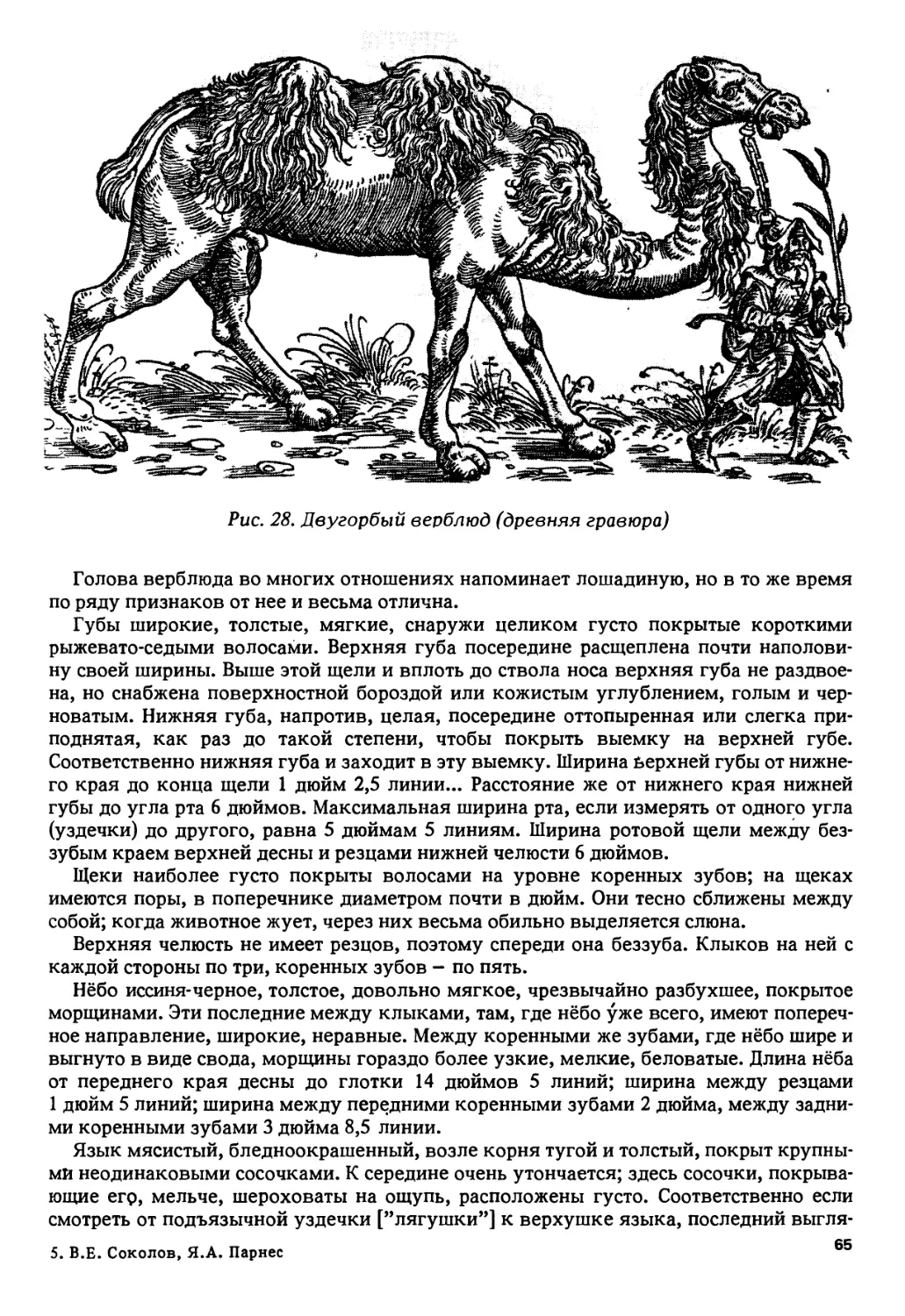

Аристотель описал образ жизни многих млекопитающих - слона, бурого медведя,

лисицы, выдры, бобра, двугорбого верблюда, тюленей, дельфинов и др.

Он сообщал, однако (по рассказам путешественников), и о многих фантастических

животных, в существование которых верили в то время. Мифы о них, заимствован-

ные у Аристотеля, получили широкое распространение в средние века, например

о единорогах.

Аристотель внес огромный вклад в различные разделы зоологии. Его зоологичес-

кие труды в течение многих веков значительно превосходили работы последующих

натуралистов. В этом и кроется причина того парадоксального в истории науки явле-

ния, что около 2000 лет они составляли основу сведений о животном мире, были

’’канонизированы”, воспринимались как абсолютно верные, неоспоримые.

НАКОПЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА РУСИ

В ДОПЕТРОВСКИЙ ПЕРИОД

(IX-XVII вв.)

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В древности многие народы и племена, занимавшиеся охотой и скотоводством на

территории нашей страны, обожествляли птиц, зверей и т.п. Некоторые племена счи-

тали своими основателями какого-либо зверя и носили имена своих тотемов (тотем

тура, тотем пардуса, тотем волка, тотем змея и т.д.). Тотемизм, по мнению многих ис-

следователей, сохранялся еще в XI—XII вв., в частности среди половецких племен.

Так, по мнению С.А. Плетневой, на Северном Донце, в окрестностях города Змиева,

в XII в. жили половцы, а сам Змиев был половецким становищем. С.А. Плетнева

(1978) в названии Змиева видит связь с половцами. Она пишет: ’’Змея была, видимо,

одним из тотемных зверей половцев кипчаков” (С. 282). Эту же точку зрения разде-

ляет Г.В. Сумаруков, который в своей интересной книге <СКто есть кто в ’’Слове о

полку Игореве”» пришел к выводу, что звери и птицы, приводимые в этой знамени-

той поэме, представляли собой не реальных животных, а половецкие тотемы (Сума-

руков, 1983. С. 141). С этим мнением согласуются изображения в древнерусской лето-

писи русской дружины, слева и справа от которой представлены звери. Видимо, лето-

писец хотел показать путь дружины (от одного тотема к другому) (рис. 4).

Славянские племена Древней Руси наряду с земледелием также занимались охо-

той, составлявшей важную часть их деятельности. Не вызывает сомнений, что они хо-

рошо знали окружавших их зверей, их поведение. Эти знания они использовали в

охоте на них. Приобретенный в течение многих веков опыт охоты на зверей переда-

вался устно от отца к сыну.

Сведения о млекопитающих встречаются в литературных памятниках Киевской

Руси. В древних русских летописях и актах охота киевских князей на диких зверей и

птиц называлась ’’ловами”. Слово ’’охота” стало употребляться значительно позд-

нее.

В первой древнерусской летописи - ’’Повести временных лет”, возникшей около

1113 г. и составленной монахом Киево-Печерского монастыря Нестором, подробно

описываются история и быт Киевского княжества. Летопись начинается сказанием о

княжеских ловах: ”И были три брата: один по имени Кий, другой - Щек и третий -

Хорив, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек

сидел на горе, которая ныне называется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая

прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во имя старшего своего брата, и

назвали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей. И были

те мужи мудры и смыслены...”

Возвышенности и холмы, на которых возник древний Киев, были покрыты густы-

ми лесами. С лесистых холмов и гор в овраги и лощины сбегало множество ручьев,

впадавших, в болота и озера, окруженные зарослями камыша и кустарников. В та-

ких нетронутых местах, где водилось множество зверей и птиц, были первые места

ловов киевских князей; эти места назывались в рукописях ’’перевесищами”. Одно из

самых древйих ’’перевесищ” находилось на месте нынешней улицы Крещатик, где

когда-то протекала речка; другое известное ’’перевесище вне града” существовало во

ю

данная

вЪ

ОДИННАТЦАТОМЪВ’ЬК'Ь

огпЪ

ВЕЛИКИХЪ КНЯЗЕЙ

ЯРОСЛЛВЛ Владимирича

и сына его

ИЗЯСЛЛВЛ ярославича.

ВЪ ЫВКТШМ#”*

лрм Имперской АкздемЫ МдукЪ W ГМ>

и з л а н i е

АВГУСТА Ш ЛИДЕРА

Профессора Ясто/»- «р» Императорской Академ/И

НлукЬ, и Члена КоролевскмхЪ АклдемШ Нау кВ

йЪ тп и С'тсмглм**'#’*

Рис, 4. Титульный лист "Правда русская"

времена княгини Ольги (855 г.). ’’Перевесищем” называлась местность, в которой про-

изводились звериные и птичьи ловы: сетьми, псами, соколами, ястребами. Сети, или

верви, развешивали (перевесивали) на вереях, т.е. столбах, и, вероятно, перевешива-

ли в ширину всего удолья, от одной возвышенности до другой, дабы совершенно

прекратить свободный путь зверям, обыкновенно бежавшим по дну удолья, по обыч-

ной тропе, чтобы все они попались в сети их и удобно были пойманы (Там же. Приме-

чания). Такого рода ’’перевесища” устраивались и по Днепру и по Десне. В древнем

Киеве также было известно место Козье болото, где действительно было болото и

водились косули.

11

В ценнейшем историческом документе Киевской Руси ’’Поучение князя Владими-

ра Мономаха своим детям” среди перечня всего того, чем приходилось заниматься в

те времена русскому князю и его дружине, указывается охота и связанйые с ней

опасности. Владимир Мономах писал: ’’...Любя охоту, мы часто ловили зверей с

вашим дедом. Своими руками в густых лесах вязал я диких коней вдруг по несколь-

ку. Два раза буйвол (тур) метал меня на рогах, олень бодал, лось топтал ногами;

вепрь сорвал меч с бедры моей, медведь прокусил седло; лютый зверь однажды бро-

сился и низвергнул коня подо мною. Сколько раз я падал с лошади! Дважды разбил

себе голову, повреждал руки и ноги, не блюдя жизни в юности и не щадя головы сво-

ей. Но Господь хранил меня. И вы, дети мои, не бойтесь смерти, ни битвы, ни зверей

свирепых...” (Карамзин, 1900. С. 18-20).

Владимир Мономах перечислил в своем ’’Поучении” лишь крупных и опасных жи-

вотных: медведя, тура, вепря, оленя, лося. Волк не представлялся ему опасным, и

поэтому он его даже не упомянул. Зато он написал о другом, самом страшном хищни-

ке - ’’лютом звере”, которого следовало более всего остерегаться во время охоты. В

подлиннике об этом сказано так: ’’Лютый зверь скочил ко мне на бедры и конь со

мною поверже”. Значение слов ’’лютый зверь” до недавнего времени оставалось не-

выясненным. Некоторые авторы полагали, что это был волк или барс. Однако вес

этих животных не позволил бы им опрокинуть лошадь вместе со всадником. По этой

же причине этим зверем не могли быть также рысь или гепард. Какого же дикого

зверя называли на Древней Руси ’’лютым зверем”? В Древней Руси упоминались два

неизвестные нам названия млекопитающих - ’’пардус” и ’’лютый зверь”. Установле-

но, что пардусом называли гепарда, а ’’лютым зверем” - леопарда или льва. Пардусы,

или гепарды, представители семейства кошачьих, в диком состоянии на Руси не води-

лись. Это обитатели более жарких стран, откуда их привозили в Киевскую Русь в

качестве охотничьих зверей. На охоту они выводились или в одиночку, или парами,

или ’’гнездом”, т.е. выводком, а не стаей. Как охотничьи редкие звери пардусы цени-

лись в Древней Руси очень высоко. Одна из летописей повествует о том, что отец Иго-

ря Святославовича в 1159 г. подарил Юрию Долгорукому двух пардусов. Поскольку

пардусы принадлежали обычно богатым людям или князьям, к животным были при-

ставлены специальные люди - ’’пардусники”, которые за животными ухаживали.

Владимир Мономах охотился и в южных степях, где в его время обитало много

диких лошадей - тарпанов. Именно сюда, в места, где было множество куланов, ло-

шадей, оленей и сайгаков, могли проникнуть с юга отдельные львы, встречавшиеся в

XII в. в значительном числе на Кавказе.

<^На фреске южной башни Софийского музея-заповедника, - пишет Н. Шарле-

мань, - есть изображение сцены нападения крупного хищника на едущего на коне

человека. Мы рассматриваем эту фреску как иллюстрацию к упомянутому месту из

’’Поучения” Владимира Мономаха. Общий облик хищника и его желтая окраска не

оставляют сомнений в том, что здесь изображен лев, а не волк» (Шарлемань, 1960.

С. 295). Очевидно, это был единственный случай, ставший нам известным, встречи

всадника со львом на земле Древней Руси.

Природа и животный мир Киевской Руси нашли отражение в легендах, произведе-

ниях древнерусского искусства. Бесценный архитектурный памятник Киевской

Руси - Софийский собор - содержит созданные во времена князей Владимира и Яро-

слава фрески, рассказывающие о ловах русских князей. Подобные картины ловов ди-

ких зверей великим князем Владимиром, его сыновьями и ловчей дружиной, пред-

ставленные когда-то на этих фресках, к сожалению, сохранились не все, в связи с чем

некоторые из зверей остались неразгаданными. На фресках изображались и фантасти-

ческие существа, взятые из греческой мифологии (крылатое четвероногое животное,

змея с фантастической Головой, человек с птичьей головой, который прокалывает

другого человека копьем, и др.). На сводах собора изображены также животные-химе-

12

ры - грифоны и другие фантастические животные. Фрески с изображением млекопи-

тающих сохранились на стенах и сводах лестниц, ведущих на верхний этаж собора.

Первое изображение рисует охоту на белку, а другое - на лютого зверя. Белка сидит

на ветке дерева с причудливыми листьями и смотрит вниз на собаку, которая стара-

ется схватить зверька. Один из охотников намеревается пронзить белку копьем, дру-

гой натягивает лук. За другим таким же сказочным деревом ’’лютый зверь” бросает-

ся на всадника, который пронзает его копьем. Всадник держит в другой руке щит. На-

против этих картин находится фреска, показывающая лов вепря. Ловец поражает

свирепое животное, повернувшее к нему свое длинное рыло с клыками и хорошо

видными ноздрями. Вепря за заднюю ногу хватают собаки. Над этой фреской пред-

ставлено сражение с тигром и леопардом, имеющее скорее аллегорическое значение.

Другие фрески изображают возвращение княжеской ловчей дружины. Один из лов-

цов ведет трех коней, видимо, охота была на диких лошадей. На другой фреске

представлены пляшущие музыканты (они всегда имелись в великокняжеской ловчей

дружине), развлекающие князя, возможно, после удачной охоты.

’’ФИЗИОЛОГ”

С появлением письменности на Руси получил распространение ’’Физиолог” - пере-

водное произведение теологического характера. В нем отмечались особенности

многих животных для иллюстрации положений христианского вероучения. По рас-

пространенности это произведение стояло на втором месте после Библии. ’’Физиолог”

был создан в Египте, в Александрии, в начале II в н.э. Наиболее древним текстом счи-

тается греческий, с которого в последующие века были сделаны переводы на эфиоп-

ский, армянский (IV в.), сирийский, латинский (V в.), славянский и другие языки.

Наиболее распространенным в Европе был латинский текст, на Востоке - сирийский.

Древний ’’Физиолог” и его первые переводы состояли из 49 глав, в которых были

описаны главным образом млекопитающие, а также некоторые птицы, одно дерево и

два минерала. Каждая из кратких глав ’’Физиолога” посвящена обычно какому-либо

животному. В ней кратко говорится об его отличительных свойствах. Затем разъяс-

няется их символическое толкование. Текст различных переводов ’’Физиолога” чаще

всего открывается главой о льве (’’начнем говорить о льве, который царь всех зверей

и всех животных”), в которой отмечаются его три главные особенности, или ’’нрава”:

’’Первый нрав: когда он идет или гуляет, запах охотников попадает на него, и он

хвостом заметает след, чтобы охотники не выследили его, не нашли в его стоянке и

не поймали” (Марр, 1904. С. 52). Это как раз пример заимствования сведений о живот-

ных у Аристотеля, который, в частности, отмечал, что ’’львы при беге часто держат

хвост повисшим, подобно собакам. Второй нрав льва: когда спит, глаза у него бодр-

ствуют, ибо они у него смотрят вверх, как Он сказал в Песни песней: ”Я сплю, а душа

Моя бодрствует...” Третий нрав льва: когда львица рождает щенка, то она рождает

мертвого, и она садится и оберегает детеныша, пока не придет отец на третий день,

дунет в лоб и воскресит щенка...” Далее, как везде в ’’Физиологе”, идет истолкова-

ние свойств животных в свете Священного Писания, проводится аналогия с вознесе-

нием Христа через три дня после распятия: <<Таким образом и Бог Вседержитель, Отец

всех, воскресил из мертвых на третий день Сына Своего, Первенца всех созданий,

Господа Нашего Иисуса Христа. Итак, хорошо, следовательно, сказал Иаков: ’’Щенок

льва, кто же разбудит его?” Хорошо сказал нравописатель о льве и щенке льва”^>

(С. 54). Не все тексты ’’Физиолога” начинаются с рассказа о льве. Так, армянский

’’Физиолог”, с которого было сделано несколько русских переводов, начинается с

главы о ящерице, а общее число глав составляет лишь 34 вместо 49 у первоначальных

вариантов: главы: I. О солнечной ящерице; II. О льве; III. Об антилопе; IV. О кремне;

V. О пиле; VI. О харадре; VII. О птице-бабе; VIII. О сыче; IX. Об орле; X. О фениксе;

XI. Об удоде; XII. Об онагре; XIII. Об ехидне; XIV. О змее; XV. О муравье; XVI. О сире-

13

Я»***Р™ мгмд^^«гвгтааГАдми ,

™ ^г~г J

rtWpMA<r«<M Krt^ЪМ( ГПК САДД« Fp«®cstff< •нли?я*

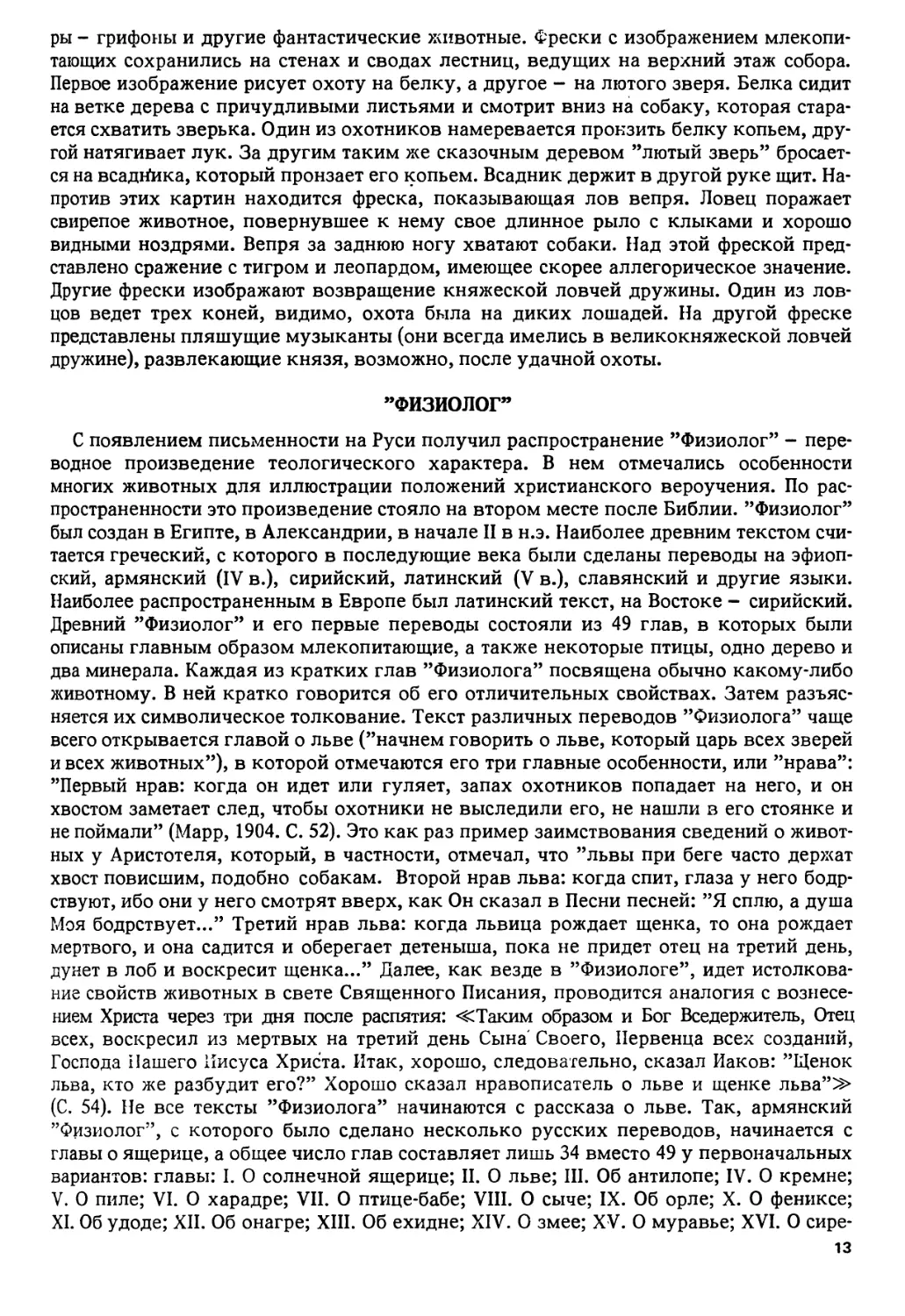

Рис, 5. Фрагмент рукописи "Правда русская". Изображены тотемные звери

и дружина Ярослава

нах и онокентаврах; XVII. Об еже; XVIII. О лисе; XIX. О пантере; XX. О щиточерепахе;

XXI. О куропатке; XXII. О коршуне; XXIII. О мравольве; XXIV. О ласке; XXV. Об

единороге; XXVI. О бобре; XXVII. О гиене; XVIII. О выдре; XXIX. Об ихневмоне; XXX.

О лереве перидексии; XXXI. О вороне; XXXII. О горлице; XXXIII. О ласточке; XXXIV.

Об олене.

Главы ’’Физиолога” о сиренах, драконах и других чудовищах отражали распростра-

ненные в средние века представления о помесях полуживотных-полулюдей, проис-

шедших от человека и различных животных: коров, лошадей, коз, свиней, собак

(рис. 5). Представления о кентаврах, сиренах и других чудищах жили многие сто-

летия, несмотря на то что еще Лукреций в своей бессмертной поэме ”0 природе ве-

щей” (I в. до н.э.) зло высмеял слухи о существовании таких чудищ, как кентавры,

якобы получающихся от человека и лошади (Лукреций, 1946. Т. 1. С. 331).

В ’’Физиологе” отмечались только некоторые наиболее поразительные свойства

животного. Так, в главе о лисе сообщалось только об ее хитрости: ”0 лисе сказал

нравописатель: это животное совершенно коварно и вероломно. Когда она голодна и

не находит дичи, чтобы поесть, идет, находит глинистую лужу, если где находится

мякина, и поваляется в грязи или мякине и ложится на спину, не глядит вовсе

вверх, вбирает в себя дыхание, и надувается совершенно. И птицы думают, что она

умерла, опускаются, чтобы есть ее. И таким обманом она похищает птиц, выпотраши-

вает у них кишки и злейшею смертью истребляет их. Таким же образом и дьявол -

совершенно мал, но козни его - превелики. И кто хочет вкусить плоти его, умирает”

(Марр, 1904. С. 90). В ’’Физиологе” отдельные факты о животных, издавна известные

многим народам: о быстром олене и силе рогов зубра, об остром зрении орла, - бук-

вально тонут среди массы фантастических басен и нелепейших вымыслов. Так, в

главе о ките, или ’’щиточерепахе”, рассказывается о том, что моряки принимают кита

14

за остров, привязывают к нему корабли, вбивают в него колья и разводят костер;

после этого кит идет ко дну и уносит в бездну множество кораблей. На протяжении

столетий ’’Физиолог” изменялся, но эти изменения заключались в основном в введе-

нии новых глав о животных или, наоборот, исключении некоторых глав, сами же

главы не менялись: они сохраняли содержание и стиль, близкий к древнегреческим и

латинским вариантам. Для ’’Физиолога” характерно наделение некоторых реально

существующих животных вымышленными свойствами. Так, хорек - нечистое живот-

ное - зачинает якобы ртом и рождает ушами; бобр, спасаясь от охотника, вырывает у

себя семенники и бросает их своему преследователю; олени преследуют змей и т.п.

Из приведенного следует, что ’’Физиолог” вряд ли мог служить источником, кото-

рый мог дать представление, сколько-нибудь приближенное к действительности, о

каком-либо млекопитающем. Целью этого произведения было поразить воображение

читателя сверхъестественными свойствами животных и тем укрепить в нем веру во

всемогущего творца.

Хотя некоторые авторы и рассматривали ’’Физиолог” как один из источников зна-

ний о млекопитающих в средние века, нам представляется более верным мнение

В.В. Лункевича, что ’’науки в нем искать не приходится: от Аристотеля не осталось и

следа, даже Плиний искажен максимально” (Лункевич, 1960. Т. 1. С. 150).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ О МЛЕКОПИТАЮЩИХ

МОСКОВИИ И СИБИРИ

Важные сведения о животном мире Восточной Европы и Великой Татарии (так

называлась Сибирь в XV-XVII вв.) доставили в Западную Европу два венецианских

купца Барбаро и Контарини, написавших сочинения о Московии и соседствующих с

ней странах.

Иосафат Барбаро родился в 1413 г. в семье знатного венецианца. Это давало ему

право тянуть жребий. Если бы ему достался золотой шар, то он вошел бы в Совет

Венецианской республики, состоявший из 30 человек. Но ему не повезло, и он занял-

ся торговлей в отдаленной венецианской колонии Тане (ныне район г. Азова), где тор-

говал рабами, занимался рыбными промыслами и т.п. В Тане Барбаро провел 16 лет,

’’объездил те области как по морю, так и по суше, старательно и с любопытством”,

как отмечал позднее. Он прекрасно владел татарским языком, что позволило ему

хорошо узнать нравы и обычаи кочевников. В 1450 г. он вернулся в Венецию, где

занимал важные государственные должности: был послом Венеции в Далмации, Алба-

нии, Персии, а с 1469 г. - проведитором, т.е. командующим вооруженными силами

Венеции, успешно руководил защитой страны от нападений турок. Барбаро был дове-

ренным лицом Совета, через его руки проходили все дела для рассмотрения их Сена-

том, был советником дожа. Свой труд о путешествии в Тану и Персию Барбаро на-

писал в 1488-1489 гг. Он был напечатан в 1543 г. под названием ’’Здесь начинается

рассказ о вещах, виденных и слышанных мною, Иосафатом Барбаро, гражданином

Венеции, во время двух моих путешествий - одного в Тану и другого в Персию”

(Барбаро, 1971).

В своем сочинении Барбаро подробно описал события, связанные с приближением

к Тане орд хана Кичик-Мехмера, приводя сведения о числе кочевников, об их скоте

и способах охоты. На протяжении нескольких дней, ’’уставая смотреть”, Барбаро,

стоя на стенах укрепления, следил за движением несметного числа кочевников,

табунов лошадей, кибиток, скота, двигавшихся с Востока к Дону. Сначала это непре-

рывное движение орд заставило степных птиц - куропаток и дроф - сбиться массами

под стенами города, у рвов, где жители могли в изобилии ловить этих птиц. ’’Снача-

ла, - писал Барбаро, - шли табуны лошадей по шестьдесят, сто, двести и более голов

в табуне; потом появились верблюды и волы, а позади них стада мелкого скота. Это

длилось в течение шести дней, когда в продолжение целого дня - насколько мог

15

видеть глаз - со всех сторон степь была полна людьми и животными: одни проходили

мимо, другие прибывали. И это было только головные отряды; отсюда легко предста-

вить себе, насколько значительна была численность [людей и животных]1 в середине

[войска]” (С. 143). ’’Что же касается оленей и других диких животных, - сообщал Бар-

баро, - то можно представить себе, сколь много их было, но они не подходили близко

к Тане, оставаясь на равнине, где обитали татары” (С. 143).

Барбаро описал охоту одного татарского князька: ”Он привел с собой сто вилла-

нов; каждый из них держал в руках дубину. Они были размещены на расстоянии

десяти шагов один от другого и подвигались вперед, ударяя дубинами в землю и

выкрикивая какие-то слова, чтобы заставить зверей выбежать [из лесу]. Охотники

же, кто верхом, а кто пеший, с птицами и собаками, расстанавливались по местам,

где им заблагорассудится. Когда наступал подходящий момент, они бросали [в воз-

дух] птиц и спускали собак” (Там же).

Говоря о крымских татарах, он упомянул о том, что при необходимости они могут

поставлять от трех до четырех тысяч конников.

’’Мне в странствии моем случалось встречать купцов, которые вели с собою такое

множество коней, что вся степь была ими усеяна. Лошади татарские - не отличной

породы, малорослы, имеют отвислое брюхо и непривычны к овсу. Когда гонят их в

Персию, то лучшею похвалою служит им то, сколь они едят овес; ибо без того не

могут вынести всех трудностей пути. Другой род скота составляют быки рослые и

весьма красивые. Их так много, что они снабжают большую часть наших итальянских

бойн. Для сего гонят их обыкновенно через Польшу и Валахию в Трансильванию, а

потом через Германию прямо в Италию. Татары в случае нужды употребляют быков

для перевоза тяжестей. Третий род домашнего скота составляют большие двугорбые,

косматые верблюды. Их отправляют в Персию, где они платятся по 25 дукатов за шту-

ку; ибо восточные верблюды имеют только по одному горбу и весьма малорослы; зато

они и стоят не более 10 дукатов. Наконец четвертый род скота составляют бараны не-

обыкновенной величины с высокими ногами, длинною шерстью и толстым хвостом

[курдюком], весящим до 12 функтов. Жир, добываемый из них, служит приправою ко

всем татарским кушаньям и не застывает во рту” (С. 34).

Барбаро описал Волгу, отметил обилие в ней рыбы. ’’Эдиль, - сообщал он, - много-

водная и необычайно широкая река; она впадает в Бакинское [Каспийское] море,

которое находится на расстоянии около двадцати пяти миль от Астрахани. В реке,

как и в море, неисчислимое количество рыбы... вверх по течению по этой реке можно

почти доплыть до Москвы, города в России... Ежегодно люди из Москвы плывут на

своих судах в Астрахань за солью” (С. 151,157).

Барбаро привел также сведения о Москве: ”По рассказам путешественников и куп-

цов за Коломною, в расстоянии трех дней пути, течет значительная река Москва, на

которой стоит город того же имени, где имеет жительство вышеупомянутый Иоанн

Великий князь Российский. На этой реке, протекающей внутри самого города, по-

строено несколько мостов. Замок расположен на холме и со всех сторон окружен

рощами. Изобилие в хлебе и мясе так здесь велико, что говядину продают не на вес, а

по глазомеру. За один марк вы можете получить четыре фунта мяса; семьдесят ку-

риц стоят червонец, а гусь не более трех марок. Стужа здесь так сильна, что самые

даже реки замерзают от оной. Зимою привозят в Москву такое множество быков, сви-

ней и других животных, совсем уже ободранных и замороженных, что за один раз

можно купить до двухсот штук, но резать их нельзя, не разогрев прежде в печи, ибо

они тверды как камень. Зато плодов здесь никаких нет, кроме небольшого количе-

ства яблок, орехов и лесных орешков” (С. 58).

ХВ прямых скобках — текст переводчика.

16

Известия Барбаро были подтверждены сообщениями другого венецианского тор-

говца - Кантарини.

Кантарини также посетил Сарай (спустя два года после Барбаро), хорошо узнал

жизнь и обычаи татар, побывал в 1476 г. в Москве и сообщил о больших зимних мос-

ковских торгах и дешевизне мяса и дичи. Он писал: ”3а один червонец можно купить

100 кур или 40 уток. Очень много продавалось зайцев и всякого рода птицы”. ”В

Москве продаются различные меха: -соболей, волков, горностаев, белок, рысей. Их

везут с севера и северо-востока. Для покупки их в Москву съезжаются купцы из

Польши и Германии”. Кантарини отмечал, что торговля мехами велась также в Нов-

городе и в Киеве. ’’Караваны с мехами отправлялись в Кафу и по дороге подверга-

лись нападению татар”. Данные Кантарини косвенно позволяли составить некоторое

представление о животном мире Московии.

Кантарини описал также жизнь татар, их хозяйство, занятия: ’’Полудикие степные

лошади паслись у татар в огромном количестве... они ценились в Персии за их край-

нюю неприхотливость... в степях татары охотились на куропаток, дроф и гусей, по ко-

торым пускали кривые стрелы”.

Матвей Меховский (1457-1523) родился в 1457 г. в Мехове, небольшом городе Кра-

ковского воеводства. Он получил прекрасное гуманитарное, а затем медицинское

образование в Краковском университете. Проведя ряд лет в университетах Праги,

Флоренции и Падуи, он вернулся в Краков доктором медицины. Меховский написал

ряд трудов по медицине, а также два исторических трактата: ’’Хроника Польши” и ”0

двух Сарматиях”, впервые опубликованные в Кракове в 1517 г.

В начале XVI в. в Европе появилась первая печатная книга, посвященная описа-

нию стран Северо-Восточной Европы. Это был трактат Матвея Меховского ”0 двух

Сарматиях” - Татарии и Московии, получивший широкую известность. В ней сообща-

лись интересные сведения о природе и населении Московии (описаны многие реки,

города, населенные пункты, ее природа, растительный и животный мир). О Московии

в Европе не было почти ничего известно. Меховский сообщал обо всем, начав свои

описания с животного мира. Он писал: ’’Скот у них самый разнообразный, а диких

зверей - больше, чем во всем христианском мире. Рощи, пустыни и леса в этой стране

огромны, они тянутся иногда на десять, пятнадцать и даже двадцать пять миль. По

окраинам пустынь и лесов встречаются деревни и жители. Так как леса там большие,

то во множестве попадаются и ловятся крупные звери: буйволы и лесные быки, кото-

рых они на своем языке зовут турами или зубрами (zumbrones); дикие ослы и лесные

кони, олени, лани, газели, козы, кабаны, медведи, куницы, белки и другие породы

зверей” (Меховский, 1936. С. 111).

В Московии, сообщал Меховский, кроме величайших рек Днепра, Двины и Волги,

есть еще множество и других рек и озер, которые ”в высшей степени обильны рыбой.

В тех странах везде, где есть вода, есть и рыба, притом более вкусная и приятная для

еды, чем в наших областях. Рыбных садков и прудов с искусственно разводимой ры-

бой там не устраивают за ненадобностью” (С. 110).

Меховский писал, что народы Пермской и Башкирской земель одеваются в волчьи,

оленьи, медвежьи, собольи и беличьи меха, платя ими же дань русским князьям.

Югры и карелы, живущие на берегах Северного океана, ’’ловят рыбу (китов), Морских

коров и морских собак, которых они называют вор-воль (vor vol): из кожи они изго-

товляют кнуты, кошельки и колеты, жир же сохраняют и продают” (С. 118).

Меховский сообщал о моржах, водящихся у Ледовитого океана. ”На горы у океа-

на, невысокие по всему северному его побережью, из моря взбираются рыбы, называ-

емые морж (morss): держась и цепляясь зубами за гору, они таким образом облегчают

себе подъем. Местные люди ловят их и собирают клыки, довольно крупные и широ-

кие, белые и весьма тяжелые. Их продают на вес московитам, которые и сами упо-

2. В.Е. Соколов, Я.А. Парное

17

требляют их и посылают в Татарию и Турцию для выделки рукоятей мечей, сабель и

ножей” (С. 118).

Меховский описал росомаху, отметив, что это крайне прожорливое и бесполезное

животное, водится в Литве и в Московии. ’’Росомаха - величиной с собаку, похожа

головою своей на кошку, туловищем и хвостом на волка. Она черного цвета, питает-

ся п'адалью”.

Сочинение Меховского содержало уже довольно много сведений о фауне Моско-

вии. Общее число млекопитающих, включая и домашних животных, которое он

привел, составило 24.

Следующим шагом в ознакомлении с животным миром Восточной Европы было

сочинение Павла Иовия (или Джовио Паоло) (1483-1552) ’’Книга о Московитском по-

сольстве”, явившаяся результатом положительных контактов между Московией и

Италией.

В 1525 г. великий князь Василий III направил в Рим к папе Клименту VII своего

посланника Дмитрия Герасимова, известного переводчика, работавшего вместе с Мак-

симом Греком (упоминаемого в Никоновской летописи как ’’Митя Малой, толмач

латынской” / VI, 232/).

’’Полагали, - писал Иовий, - что Дмитрий, как человек опытный в делах государ-

ственных ... имеет какие-либо важные и тайные поручения, которые объявит папе на

аудиенции словесно”. Герасимов был очень хорошо принят; ему отвели прекрасное

помещение; папа допустил Герасимова до аудиенции и велел поближе познакомиться

с ним литератору Павлу Иовию. Иовий нашел, что Герасимов - человек исключитель-

но образованный и сведущий, и получил от него ценные сведения, касающиеся гео-

графии Русского государства, его рек, лесов, городов, населяющих его народов, их

промыслов. Иовий записал эти сведения и вскоре издал (в июле 1525 г. - спустя

месяц после отъезда Герасимова обратно в Россию) в виде книги под названием

’’Книга о посольстве Василия Великого, Государя Московского к папе Клименту VII”,

в которой с особой достоверностью описано положение страны, религия и обычаи на-

рода и причина посольства. Кроме того, указываются заблуждения Страбона, Птоле-

мея и других, писавших о географии, там, где они упоминают про Рифейские горы,

которые, ’’как положительно известно, нигде не существуют” (Рим, 1525). ’’Страна их

имеет весьма обширные пределы, простираясь от жертвенников Александра Велико-

го до самого края земель и до Северного океана. Поверхность ее в значительной

степени представляет равнину и изобилует пастбищами, но летом в очень многих

местах болотиста. Это происходит от того, что вся эта страна орошается великими и

частыми реками, которые переполняются, когда снега начинают... сходить... Значи-

тельную часть Московии занимает Герцинский лес... вообще от продолжительной

работы людей он стал гораздо реже, и внешность его не являет собою ... одни только

весьма густые рощи и непроходимые урочища... Но рассказывают, что он переполнен

лютыми зверьми и непрерывной полосой тянется по Московии в северо-восточном

направлении до Скифского океана... В той части, которая обращена к Пруссии,

водятся огромные и очень свирепые буйволы, имеющие вид быков, и именуемые

бизонтами (зубры), а также животные, латинское название которых Alces. По своей

наружности они похожи на оленей, но имеют мясистую морду, высокие ноги и несги-

бающуюся щетку, московиты называют их лосями... Кроме того, там есть медведи

необыкновенной величины и преогромные волки, страшные своей черной шерстью”

(Иовий П., см.: Герберштейн, 1908. С. 257).

”С востока соседями Московии являются скифы, ныне именуемые татарами, народ

кочевой и во все века славный своей воинствейностью... татары занимают весьма ши-

рокие и пустынные местности вплоть до Китая” (С. 258). ”3а Волгой казанские тата-

ры свято чтут дружбу с московитами и заявляют себя их послушниками. Выше казан-

ских татар к северу живут шибанские, могущественные множеством стад и людей. За

18

ними ногайские татары. За ногаями... к югу... живут самые знаменитые из татар,

загатайские... южные татары не доставляют ничего, кроме быстрых коней и знамени-

тых белых материй, не тканых из нитей, а свалянных из шерсти... у московитов же

татары берут взамен шерстяные рубашки и серебряную монету, довольствуясь одним

только войлоком для крепкой’защиты от невзгод сурового климата. С юга границы

московитов замыкаются теми татарами, которые занимают равнину, обращенную к

Герцинскому лесу” (С. 259).

Иовий рассказывает о торгах пушнины (приводит виды зверей), сообщает, откуда

она поступает. ”В Двину - писал Иовий, - вливается река Юг, и в самом углу их

слияния находится знаменитое торжище под названием Устюг. В Устюге жители Пер-

мии, Печоры, Югории... и другие болеб отдаленные народы привозят драгоценные

меха куниц, соболей, волков, рысей и черных и белых лисиц и обменивают на разно-

го рода товары. Наиболее превосходны собольи меха с гладкой шерстью и легкой

проседью... такие меха доставляются жителями Пермии и Печоры, но они сами полу-

чают их, передавая из рук в руки, от еще более отдаленных народов, живущих у

океана” (С. 261).

Иовий сообщает ценнейшие сведения о богатстве Русского государства пушным

зверем, сосредоточенным в основном в Сибири. ”У них, - писал Иовий, - нет ни

жилы, ни рудников золота, серебра или других благородных металлов, за исключени-

ем железа, и во всей стране нет никакого следа жемчуга или драгоценных камней.

Всего этого они просят у иноземных народов. Однако эта несправедливость приро-

ды... возмещается одной торговлей самыми благородными мехами, ценность кото-

рых... возросла до такой степени, что меха, пригодные для подбивки всего одной

одежды, продаются за тысячу золотых монет. Но было время, когда эти меха покупа-

ли за более дешевую цену... жители Пермии и Печоры обыкновенно выплачивали за

железный топор столько собольих шкурок, сколько их, связанных вместе, моско-

витские купцы могли протащить в отверстие топора, куда влагается ручка”

(С. 267).

Иовий довольно верно изображает жизнь русских людей, их быт, способы охоты на

птиц и зверей. ’’Росту вообщем москвиты среднего, но отличаются крепким и очень

тучным телосложением. Глаза у всех серые, бороды длинные, ноги короткие и живо-

ты большие. Они ездят верхом с сильно поджатыми ногами и весьма искусно пускают

стрелы даже и тогда, когда бегут, и враг у них сзади. Домашняя их жизнь представля-

ет более обилия, чем утонченности, ибо столы их везде заставлены почти всеми теми

кушаньями, которых могут пожелать люди, даже весьма преданные роскоши; притом

все съестное можно получить за недорогую цену... крупный и мелкий скот водится в

невероятном изобилии, и замерзшее мясо телок, заколотых среди зимы, не подверга-

ется гниению почти на протяжении двух месяцев. При помощи охотничьих собак и

тенет они ловят всякого рода зверей, а при помощи ястребов и соколов они преследу-

ют не только фазанов и уток, но также лебедей и журавлей” (С. 271-272).

Приведенные выдержки из сочинения Иовия показывают, что хотя на Руси не было

сочинений о природе, русские люди, торговцы, дипломаты, в частности Дмитрий Гера-

симов, сообщения которого переложил Иовий, были хорошо осведомлены о геогра-

фии своей страны, ее фауне. Отсутствие сочинений о животном мире в древнерусской

литературе объясняется ее спецификой. Древнерусская литература была посвящена

изложению лишь ’’истинных фактов”: исторических и эпических событий, деяний из

Священного Писания. Что касается описаний животных, то они не могли быть

предметом древнерусской литературы, ибо были бы сочинением. ’’Всякое же сочине-

ние, - как отметил известный знаток древнерусской литературы академик Д.С. Лиха-

чев, - со средневековой точки зрения - ложь” (Лихачев, 1969. С. 10).

Много дал для ознакомления с животным миром Руси труд С. Герберштейна

’’Записки о московитских делах”.

19

Рис. 6. Рисунок из западноевропейского "Физиолога”

Сигизмунд Герберштейн (1486-1566) родился в старинной дворянской семье, где

получил прекрасное образование, которое завершил в Венском университете. Он сра-

жался солдатом в войнах, которые вела Австрия с Венгрией и Венецией, но затем

занимался дипломатической деятельностью, в 1517 г. посетил Москву в качестве

посла императора Максимилиана. Вторично Герберштейн был в Москве в марте-но-

ябре 1526 г.

Важнейшим результатом посещений Герберштейном Москвы явился его знамени-

тый труд ’’Записки о московитских делах”, содержавший много верных сведений о

Московском государстве. Зная с детства славянский язык, Герберштейн хорошо

освоил русский, что позволило ему собрать ценный материал по географии Моско-

вии, ее истории (он широко использовал с этой целью русские летописи), быта и жиз-

ни русских людей и соседствующих с ними народов, подробно описать животный мир

страны. Немало ему в этом помогли беседы с хорошо осведомленными в делах госу-

дарства московскими дьяками, толмачами и торговыми людьми (рис. 6). Свой труд

Герберштейн закончил в 1549 г., его многократно переиздавали за границей, перево-

дили на многие европейские языки. Лучшее издание ’’Записок о московитских де-

лах” - венское на латинском языке 1549 г., подготовленное самим Герберштейном.

В России трактат Герберштейна в русском переводе издавался неоднократно. Лучшее

издание в переводе А.И. Малеина, 1908 г.

Описывая прием послов русским государем Василием, Герберштейн упоминает, в

частности, то, что у русских существует обычай: первым блюдом подавать на стол гос-

тям жареных лебедей, которых сам князь разрезал на куски. После обеда и обсужде-

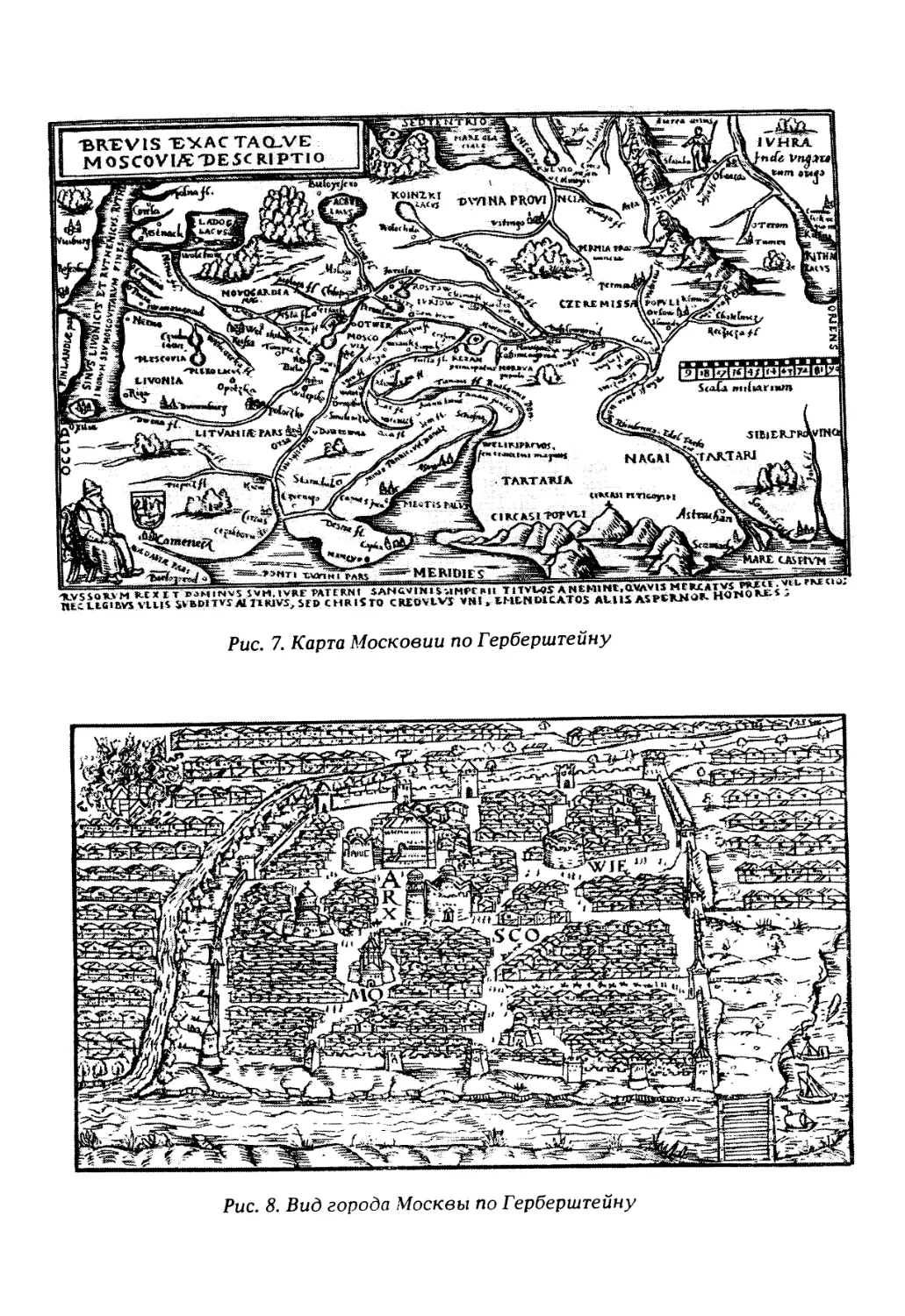

ния дня русский государь приглашал послов из других стран на охоту (рис. 7).

’’Вблизи Москвы есть место [г. Волок, ныне Волоколамск], - писал Герберштейн, -

20

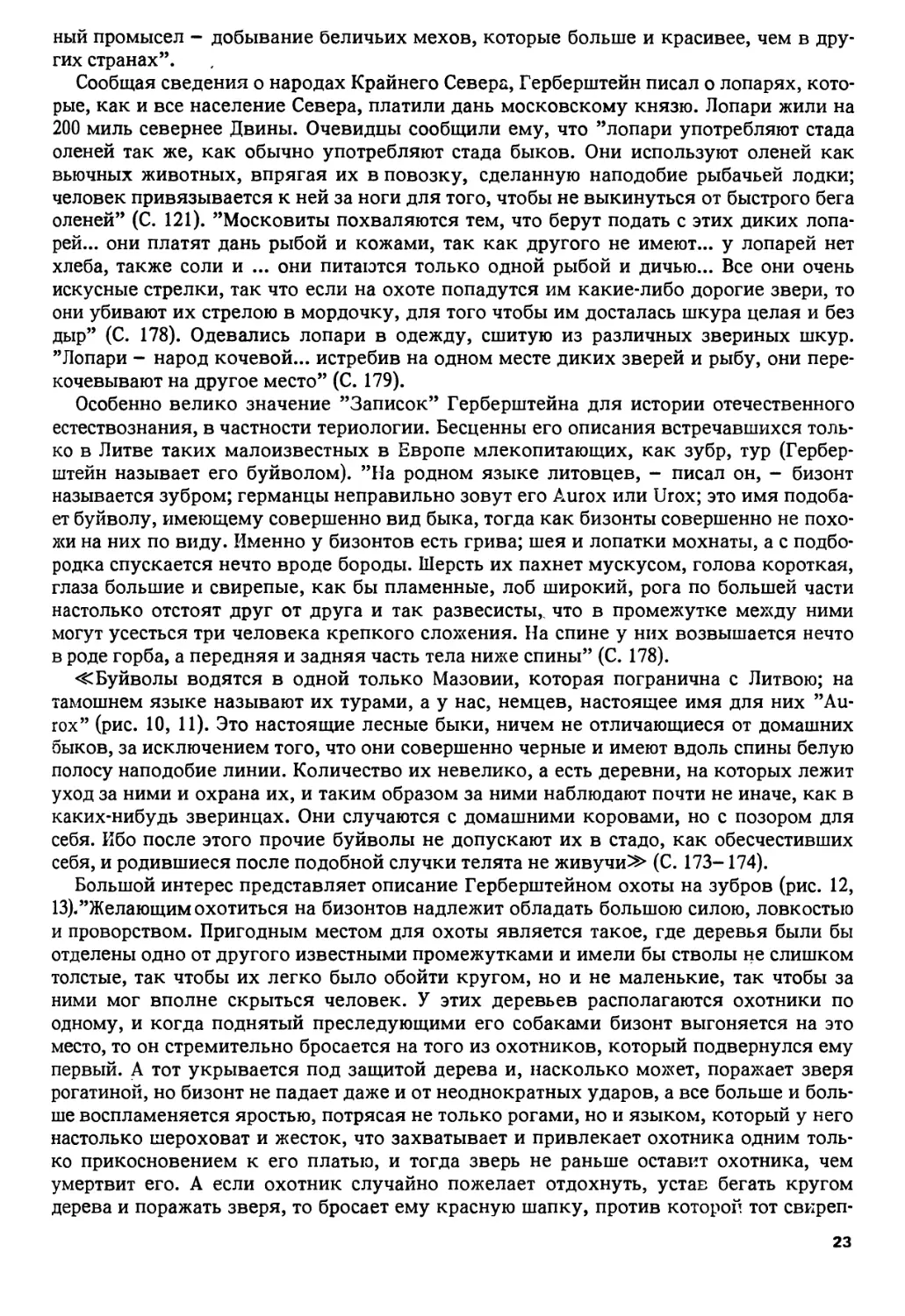

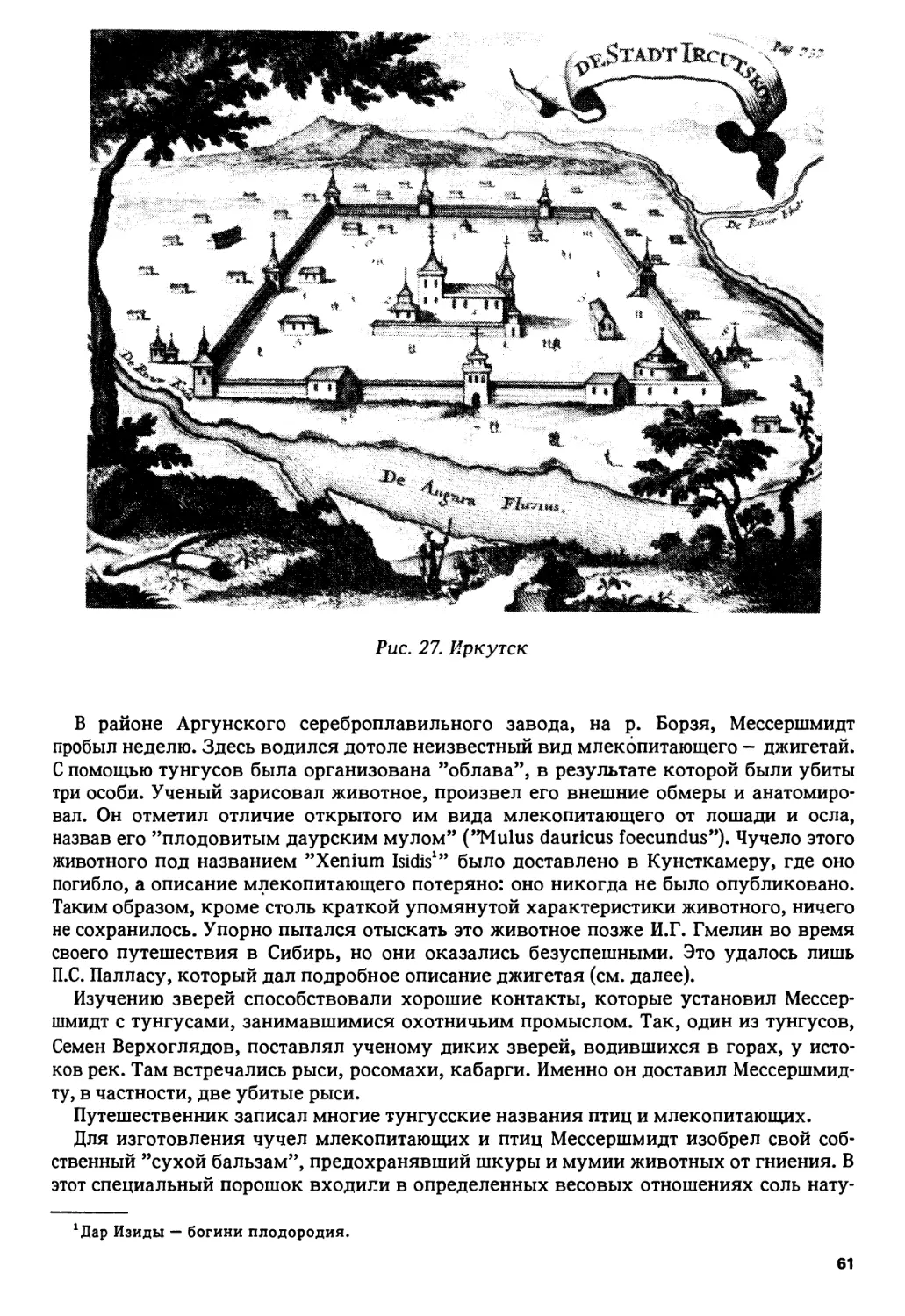

Рис. 7. Карта Московии по Герберштейну

Рис. 8. Вид города Москвы по Герберштейну

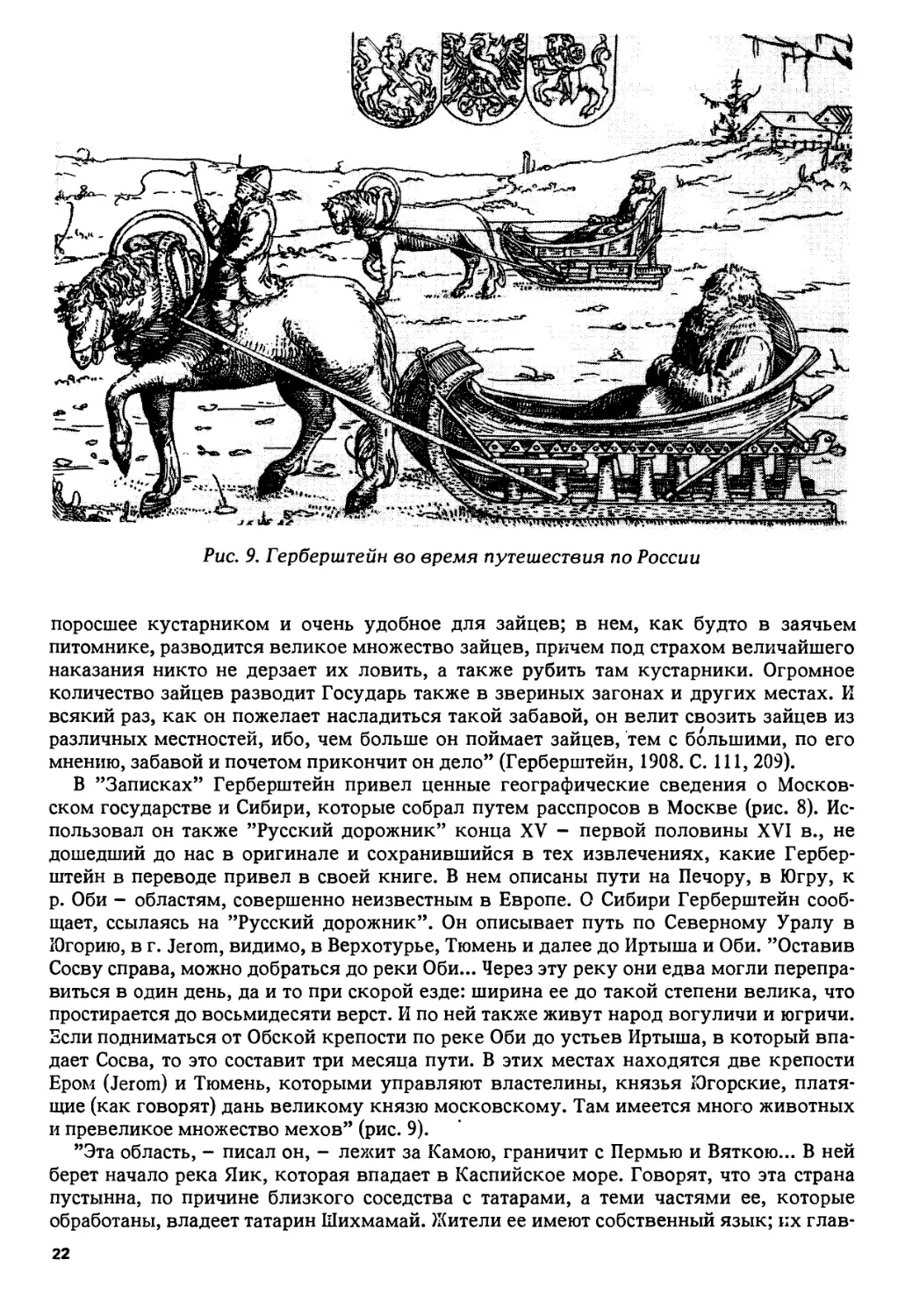

Рис. 9. Герберштейн во время путешествия по России

поросшее кустарником и очень удобное для зайцев; в нем, как будто в заячьем

питомнике, разводится великое множество зайцев, причем под страхом величайшего

наказания никто не дерзает их ловить, а также рубить там кустарники. Огромное

количество зайцев разводит Государь также в звериных загонах и других местах. И

всякий раз, как он пожелает насладиться такой забавой, он велит свозить зайцев из

различных местностей, ибо, чем больше он поймает зайцев, тем с большими, по его

мнению, забавой и почетом прикончит он дело” (Герберштейн, 1908. С. 111, 209).

В ’’Записках” Герберштейн привел ценные географические сведения о Москов-

ском государстве и Сибири, которые собрал путем расспросов в Москве (рис. 8). Ис-

пользовал он также ’’Русский дорожник” конца XV - первой половины XVI в., не

дошедший до нас в оригинале и сохранившийся в тех извлечениях, какие Гербер-

штейн в переводе привел в своей книге. В нем описаны пути на Печору, в Югру, к

р. Оби - областям, совершенно неизвестным в Европе. О Сибири Герберштейн сооб-

щает, ссылаясь на ’’Русский дорожник”. Он описывает путь по Северному Уралу в

Югорию, в г. Jerom, видимо, в Верхотурье, Тюмень и далее до Иртыша и Оби. ’’Оставив

Сосву справа, можно добраться до реки Оби... Через эту реку они едва могли перепра-

виться в один день, да и то при скорой езде: ширина ее до такой степени велика, что

простирается до восьмидесяти верст. И по ней также живут народ вогуличи и югричи.

Если подниматься от Обской крепости по реке Оби до устьев Иртыша, в который впа-

дает Сосва, то это составит три месяца пути. В этих местах находятся две крепости

Ером (Jerom) и Тюмень, которыми управляют властелины, князья Югорские, платя-

щие (как говорят) дань великому князю московскому. Там имеется много животных

и превеликое множество мехов” (рис. 9).

’’Эта область, - писал он, - лежит за Камою, граничит с Пермью и Вяткою... В ней

берет начало река Яик, которая впадает в Каспийское море. Говорят, что эта страна

пустынна, по причине близкого соседства с татарами, а теми частями ее, которые

обработаны, владеет татарин Шихмамай. Жители ее имеют собственный язык; их глав-

22

ный промысел - добывание беличьих мехов, которые больше и красивее, чем в дру-

гих странах”.

Сообщая сведения о народах Крайнего Севера, Герберштейн писал о лопарях, кото-

рые, как и все население Севера, платили дань московскому князю. Лопари жили на

200 миль севернее Двины. Очевидцы сообщили ему, что ’’лопари употребляют стада

оленей так же, как обычно употребляют стада быков. Они используют оленей как

вьючных животных, впрягая их в повозку, сделанную наподобие рыбачьей лодки;

человек привязывается к ней за ноги для того, чтобы не выкинуться от быстрого бега

оленей” (С. 121). ’’Московиты похваляются тем, что берут подать с этих диких лопа-

рей... они платят дань рыбой и кожами, так как другого не имеют... у лопарей нет

хлеба, также соли и ... они питаются только одной рыбой и дичью... Все они очень

искусные стрелки, так что если на охоте попадутся им какие-либо дорогие звери, то

они убивают их стрелою в мордочку, для того чтобы им досталась шкура целая и без

дыр” (С. 178). Одевались лопари в одежду, сшитую из различных звериных шкур.

’’Лопари - народ кочевой... истребив на одном месте диких зверей и рыбу, они пере-

кочевывают на другое место” (С. 179).

Особенно велико значение ’’Записок” Герберштейна для истории отечественного

естествознания, в частности териологии. Бесценны его описания встречавшихся толь-

ко в Литве таких малоизвестных в Европе млекопитающих, как зубр, тур (Гербер-

штейн называет его буйволом). ”На родном языке литовцев, - писал он, - бизонт

называется зубром; германцы неправильно зовут его Аигох или Urox; это имя подоба-

ет буйволу, имеющему совершенно вид быка, тогда как бизонты совершенно не похо-

жи на них по виду. Именно у бизонтов есть грива; шея и лопатки мохнаты, а с подбо-

родка спускается нечто вроде бороды. Шерсть их пахнет мускусом, голова короткая,

глаза большие и свирепые, как бы пламенные, лоб широкий, рога по большей части

настолько отстоят друг от друга и так развесисты,, что в промежутке между ними

могут усесться три человека крепкого сложения. На спине у них возвышается нечто

в роде горба, а передняя и задняя часть тела ниже спины” (С. 178).

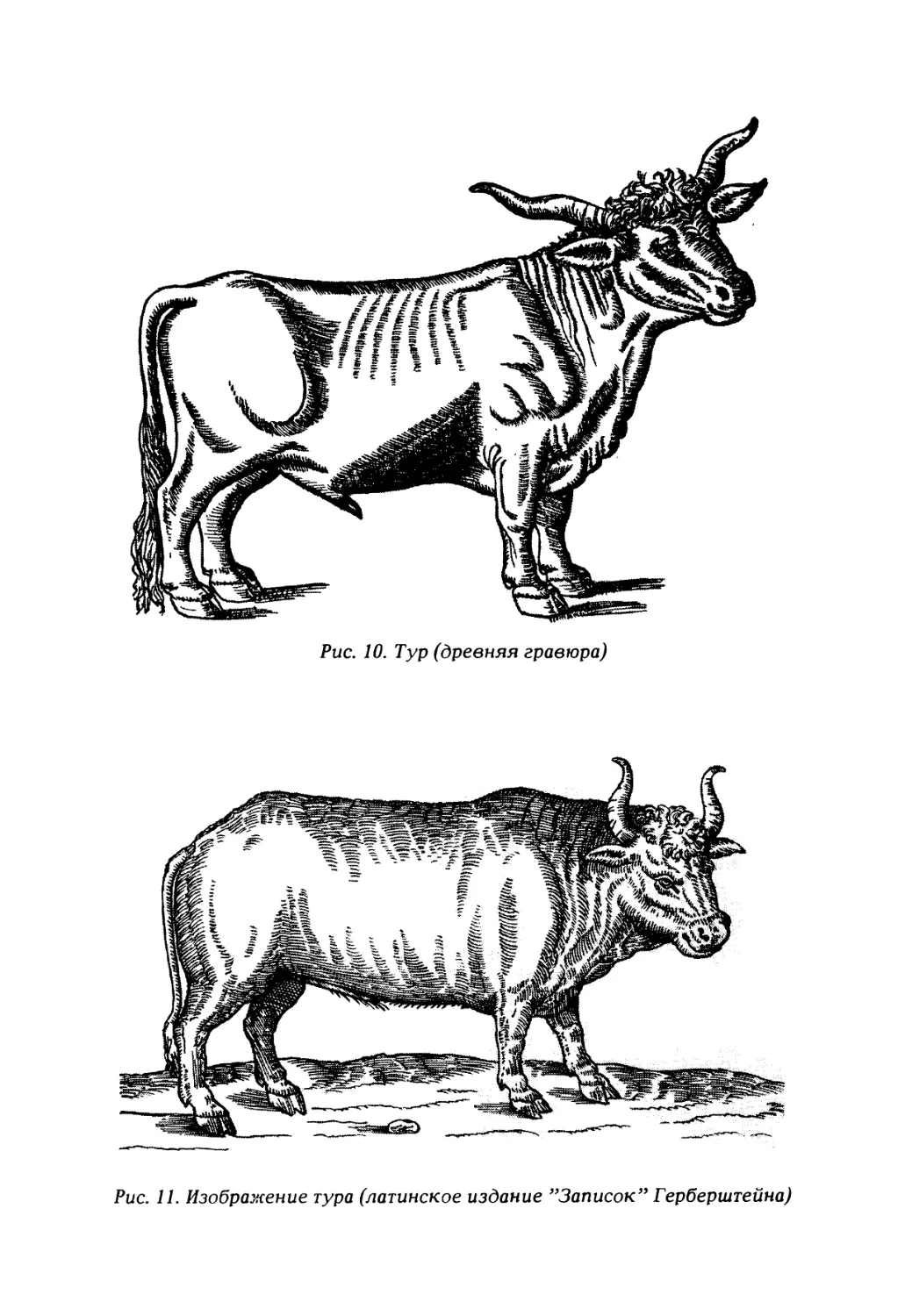

Буйволы водятся в одной только Мазовии, которая погранична с Литвою; на

тамошнем языке называют их турами, а у нас, немцев, настоящее имя для них ’’Аи-

гох” (рис. 10, 11). Это настоящие лесные быки, ничем не отличающиеся от домашних

быков, за исключением того, что они совершенно черные и имеют вдоль спины белую

полосу наподобие линии. Количество их невелико, а есть деревни, на которых лежит

уход за ними и охрана их, и таким образом за ними наблюдают почти не иначе, как в

каких-нибудь зверинцах. Они случаются с домашними коровами, но с позором для

себя. Ибо после этого прочие буйволы не допускают их в стадо, как обесчестивших

себя, и родившиеся после подобной случки телята не живучий (С. 173-174).

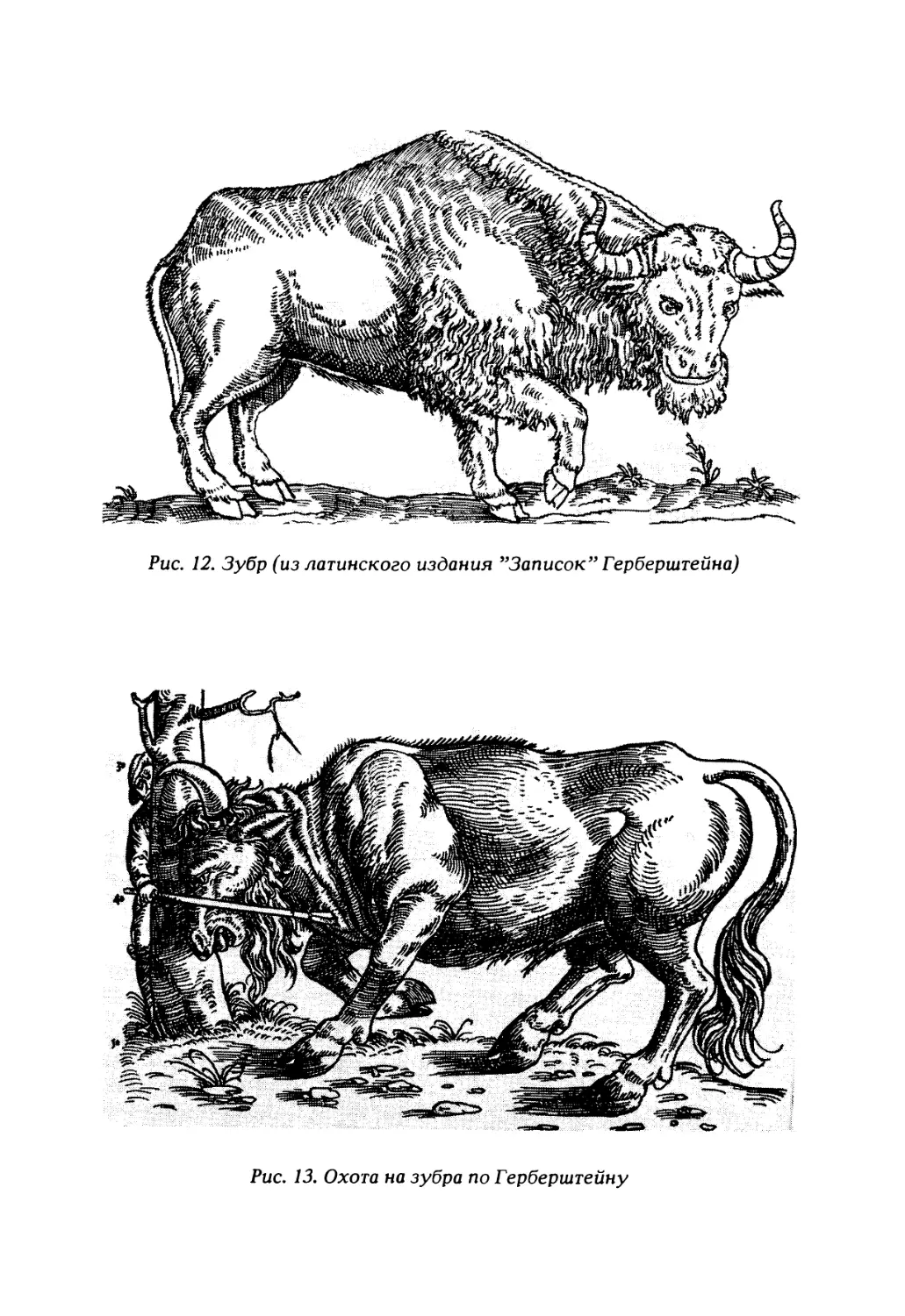

Большой интерес представляет описание Герберштейном охоты на зубров (рис. 12,

13).”Желающим охотиться на бизонтов надлежит обладать большою силою, ловкостью

и проворством. Пригодным местом для охоты является такое, где деревья были бы

отделены одно от другого известными промежутками и имели бы стволы не слишком

толстые, так чтобы их легко было обойти кругом, но и не маленькие, так чтобы за

ними мог вполне скрыться человек. У этих деревьев располагаются охотники по

одному, и когда поднятый преследующими его собаками бизонт выгоняется на это

место, то он стремительно бросается на того из охотников, который подвернулся ему

первый. А тот укрывается под защитой дерева и, насколько может, поражает зверя

рогатиной, но бизонт не падает даже и от неоднократных ударов, а все больше и боль-

ше воспламеняется яростью, потрясая не только рогами, но и языком, который у него

настолько шероховат и жесток, что захватывает и привлекает охотника одним толь-

ко прикосновением к его платью, и тогда зверь не раньше оставит охотника, чем

умертвит его. А если охотник случайно пожелает отдохнуть, устав бегать кругом

дерева и поражать зверя, то бросает ему красную шапку, против которой тот свиреп-

23

Рис. 11. Изображение тура (латинское издание ’’Записок” Герберштейна)

Рис. 12. Зубр (из латинского издания

"Записок” Герберштейна)

Рис. 13. Охота на зубра по Герберштейну

Рис. 14. Карта лесов России по Герберштейну

ствует и ногами, и рогами. Если же зверь не прикончен и другой охотник пожелает

вступить в то же состязание, что бывает необходимо, если они хотят вернуться целы-

ми, то он легко может вызвать против себя зверя, крикнув хоть раз варварский звук:

люлюль” (С. 174-175).

Зубров и туров Герберштейн описал по своим собственным наблюдениям в Тракае.

Описывая возвращение из Москвы, Герберштейн упомянул о том, что недалеко от

г. Вильно он ’’свернул на четыре мили в Троки, чтобы посмотреть там заключенных и

загороженных в одном саду бизонтов” (С. 229). Туров он видел в Польше, в мест-

ностях, расположенных по рекам Нареву и Бугу, там, где теперь расположен заповед-

ник ’’Беловежская Пуща”. Исключительный интерес в отношении охраны природы

представляет сообщенный Герберштейном факт, что уже в те отдаленные времена

предпринимались меры к поддержанию и сохранению такого редкого уже тогда

животного, как тур.

Герберштейн оставил описание лося: ’’Тот зверь, которого литовцы на своем языке

называют лосем (Loss), носит по-немецки имя Ellend, некоторые же называют его по-

латыни Alee. Поляки утверждают, будто это - онагр, то есть лесной осел, но внеш-

ность его тому не соответствует: ибо у него раздвоенные копыта; впрочем, находи-

мы были и имеющие цельные копыта, но это очень редко. Это животное выше оленя, с

выдающимися ушами и ноздрями; рога его несколько разнятся от оленьих, цвет

шерсти также отличается большей белизной. На ходу они весьма быстры и бегают не

так, как другие животные, но наподобие иноходца” (С. 175).

Герберштейн приводит в духе своего времени такую существенную по тем време-

нам информацию, что люди тех районов, где водятся лоси, носят лосиные копыта в

качестве предохранительного средства от падучей болезни.

Сообщает он и сведения о сайгаке: ”На степных равнинах около Борисфена, Та-

наида и Ра водится лесная овца, именуемая поляками солгак, а московитами сейгак,

величиною с косулю (capreolae), но с более короткими ногами: рога у ней приподняты

вверх и отмечены круглыми линиями, вроде кружочков; московиты делают из них

прозрачные рукоятки ножей. Эти животные весьма быстры на бегу и могут делать

очень высокие скачки” (С. 175).

Особенно интересовали Герберштейна невиданные в Европе морские животные -

моржи. ”В то время, когда я нес службу посла... у великого князя Московского, там

был, - писал Герберштейн, - случайно толмач этого государя, Григорий Истома,

человек дельный и научившийся латинскому языку... Так вот этот Истома и изложил

нам вкратце порядок своего- путешествия [в Данию; Истома ехал через Лапландию],

он рассказал, что там [в Лапландии] водятся целые стада оленей [северных оленей],

как у нас быков... они несколько крупнее наших оленей” (С. 187-188). Истома рас-

сказал Герберштейну также о моржах и их промысле. ’’Говорят, - сообщал Гербер-

штейн, - что около устьев реки Печоры, находящихся вправо от устьев Двины, оби-

тают в океане различные большие животные, между прочим, одно животное величи-

ною с быка, которое прибрежные жители называют моржем (Mors). Ноги у него корот-

кие, как у бобра; грудь в сравнении с остальным его телом несколько выше и шире;

два верхних зуба длинны и выдаются вперед. Эти животные для расположения и

отдыха оставляют океан и уходят стадом на горы; прежде чем предаться сну, который

у них обыкновенно очень крепок, они, подобно журавлям, ставят одного на стражу:

если тот заснет или будет убит охотником, тогда легко поймать и остальных; если же

он подаст сигнал своим обыкновенным мычанием, то остальное стадо, пробужденное

этим, подвернувши задние ноги к зубам, с величайшею скоростью скатывается с

горы, как в повозке, и стремительно бросается в океан; там они иногда отдыхают

также на обломках плавающих льдин. Охотники бьют этих животных ради одних

зубов, из которых московиты, татары и преимущественно турки искусно делают

рукояти мечей и кинжалов; они употребляют их более для украшения, нежели для

27

RERVM moscovitl

carum Commcntarij SiWmundi

Liberi Baronis in Herb?rflain

NeyPergAGvettenhag: ’

R V S SIAE, & qua; nuneelus metropolis eft, Mo-

Jcowae^bmrifitma defcnptio-

Chorography denirp Whusimpcrif Mofdd, & uidno-

r«m quorundam men do.

Derdigiqne quocpuana infer ta font,# quaenofTra rum re-

Kgione non tonueniunL

Qjds denier modus excipiend; & trachndi (W

res^diBencur,

Inneraria quocp duo fn Mofcouiam/tintadwn «Да,

мм епатлИапми fonurtieb

tpfi **n>rc a^fta fine: q*** fauatnnprima e&tone&nfare li~

beet,facie tfyrekrnJtr.

Cum C«f & Ясей? Mawfl. gran* # privilege

aa decennfum.

10ЛН

ми СуегЬинп,

Puc. 15. Титульный лист труда Герберштейна "О Москвитских делах'9

того, чтобы наносить тяжелые удары, как воображал кто-то. У турок, московитов и

татар эти зубы продаются на вес и называются рыбьими зубами” (С. 179).

Герберштейн приводит важные сведения о пушном звере Руси, указывает на оби-

лие и дешевизну пушнины, сообщает о видах животных, местах их промысла, их

стоимости и что в них особенно ценится. ”В мехах, - отмечал он, — существует боль-

шое различие. У соболей признаком их зрелости служит чернота, длиннота и густота

шерсти. Точно так же стоимость их увеличивается, если они будут пойманы в надле-

жащее время, что наблюдается одинаково и при других мехах. По сю сторону Устюга

и Двинской области они попадаются весьма редко, а около Печоры гораздо чаще и

28

притом гораздо лучшие. Куньи меха привозятся из различных стран: хорошие из

северных районов”.

Сообщения Герберштейна о различных животных, встречающихся на Руси, и их

распространении имели большое значение для развития знаний о животном мире Рос-

сии. Они представляют собой ценные документы, основанные на личном опыте авто-

ра, расспросах сведущих русских людей - дьяков, дипломатов, купцов, а также све-

дений торговых русских книг XVI в., к сожалению, не сохранившихся.

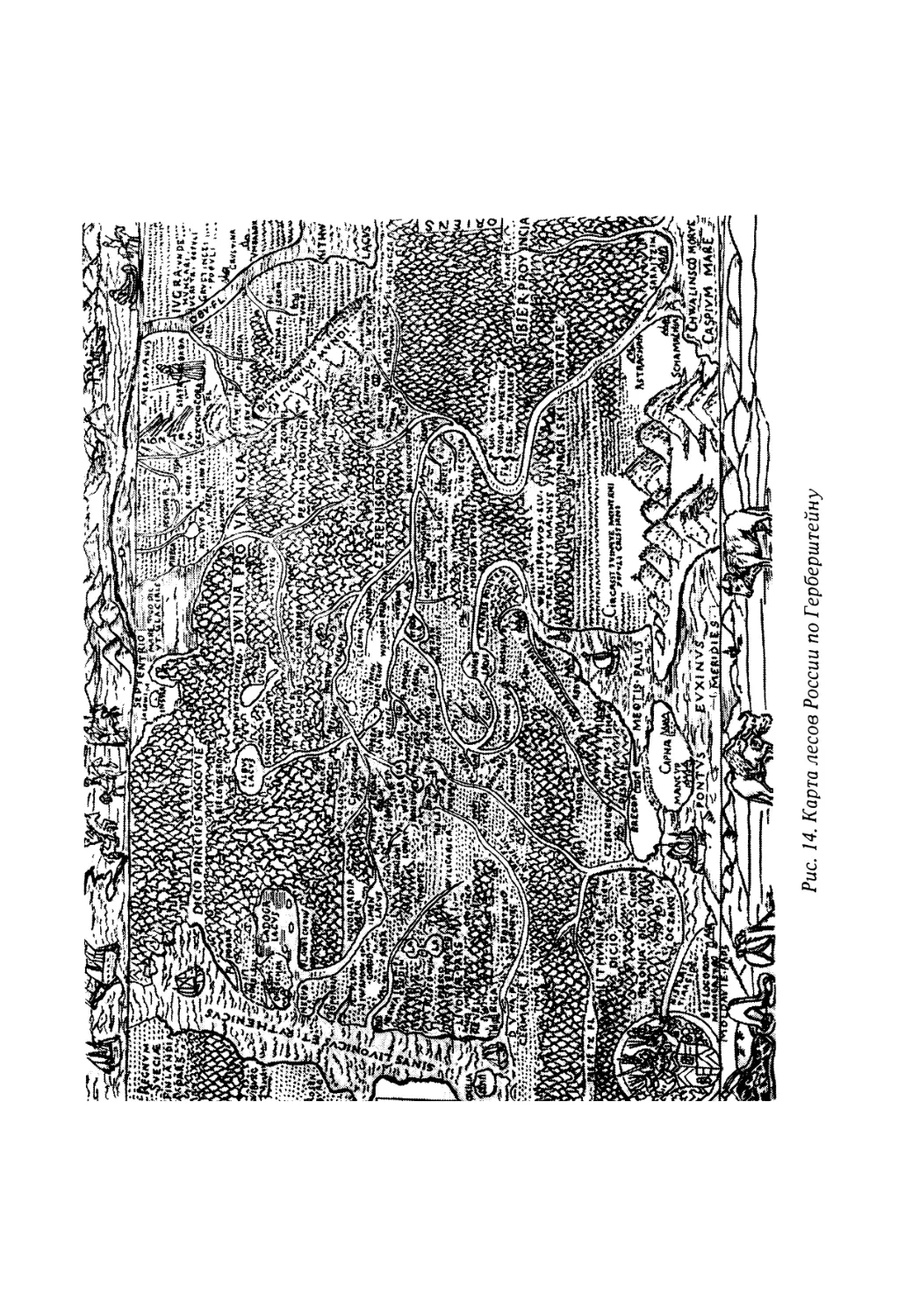

Большой исторический интерес представляет составленная Герберштейном карта

лесов России XVI в., позволяющая лучше понять животный мир того времени

(рис. 14).

Книга Герберштейна ”0 московитских делах”, изданная в Европе на латинском

языке, была переведена на русский язык и неоднократно издавалась в России

(рис. 15). Ее читали многие просвещенные русские люди, в частности князь Андрей

Курбский. Она легла в основу всех ранних работ по истории России.

РУССКИЕ ЗВЕРИНЦЫ XVI-XVII вв.

В Древней Руси князья и бояре, как и Владимир Мономах, любили охоту и развле-

чения, неотъемлемой частью которых считались показ животных и звериные бои.

’’Жить по-княжески”, как писалось в Никоновской летописи, значило иметь у себя во

дворе множество собак и медведей, ездить на охоту с соколами, ястребами и крече-

тами.

Охотничьи дворы, где жили ловцы зверей, псари и потешники, пешие и конные,

назывались в старину потешными, иногда красными дворами, т.е. увеселительными.

Потешные дворы были тем же, что и зверинцы; о них упоминалось во многих летопи-

сях, и были они в разных русских городах: в Киеве, Чернигове, Пскове, Угличе, Вла-

димире и Москве. Многие сохранившиеся названия улиц свидетельствуют о располо-

жении таких охотничьих дворов или мест, где водились и паслись разные дикие и

домашние животные.

Древняя Москва, как известно, была окружена непроходимыми дремучими

лесами, и даже в ее пределах сохранялись густые рощи и боры, в которых обитало

много зверей и птиц. Вокруг Москвы, на полях, в XV в. водилось множество зайцев и

диких коз, однако охота на них была запрещена и никто не имел права ловить их или

травить собаками. С давних пор был известен подмосковный лосиный погонный

остров и олений остров в Сокольнической роще, где водилось много лосей и оленей.

Известны слова летописца о том, что при царе Борисе Годунове на московских ули-

цах вблизи дворца ловили руками черных лисиц, что считалось дурным предзнаме-

нованием2.

Некоторые сохранившиеся в Москве названия свидетельствуют о том, что в те вре-

мена большое приволье находили козы, пасшиеся на лугах по берегам речек. ’’Козье

болото”, или так называемая козиха, оставили нам свои следы в таких названиях,

как Козихинский переулок и др. Замоскворецкое болото в XVII в., по словам Павла

Иовия, также называлось ’’козьим”. В этих сырых местах паслись наряду с дикими и

домашние козы.

В древности вокруг Москвы существовали бобровые гоны. В грамоте 1410 г. наря-

ду с великокняжескими псарями упоминаются ’’бобровники”.

О русских зверинцах, или потешных дворах, писали многие иностранцы. Гербер-

штейн, как отмечалось выше, был одним из первых, кто сообщил о зверинцах вблизи

Москвы, где содержалось множество различных зверей и птиц. В одном из них, как

сообщала Псковская летопись, царь Иван Васильевич в 1575 г. распорядился затра-

2В Новгородской земле хитрого человека называли "лисою патрикеевной” по имени литовского

князя Патрикея, поссорившего своих сограждан.

29

вить собаками новгородского архиепископа Леонида, зашитого в медвежью шкуру.

Ловля медведей издавна производилась не только для ’’медвежих комедий”, но и

для таких ’’потешных” целей, как травля собаками, которая просуществовала в

Москве вплоть до 60-х годов XIX в. У Рогожской заставы часто собиралось много на-

рода, чтобы посмотреть, как собаки кусают и треплют ’’коровьего врага”.

Русским людям также были известны и редкие животные из далеких стран, кото-

рые преподносились в виде подарков русским князьям и царям. Так, английский

король Филипп и королева Мария, как писал известный русский историк и искус-

ствовед И.М. Снегирев, ’’прислали в дар [в 1556 г. льва со львицей и львенком]. Мес-

то, где заключены были в Москве сии звери и где после помещались доставленные из

Персии лев с львицею, называлось львиным двором, который пригорожен был к стене

Китай-города к яме, или во рву; от него и смежные с ним городские ворота слыли

львиными, ныне Воскресенские. Здесь-то и был на Москве зверинец. Другой потешный

двор находился, как мы заметили, на старом Ваганькове, в Белом городе, на Воздви-

женке, которая прежде называлась Островом, т.е. охотничьим лесом. В 1631 г. туда

переведена была царская псарня” (Снегирев, 1837. С. 5-6).

Улица Волхонка, или по-старому Волконка, по мнению Снегирева, берет свое

название не от князей Волконских, а от волков. Позднее ’’потешный псаренный двор”

помещался на новом Ваганькове. На чертеже земель Новинского монастыря

1683 г. имеется ’’Великих Государей потешный звериный двор”, который существо-

вал даже в 1773 г.» (С. 6). В Московском Кремле также был старинный потешный

двор или дворец, находившийся рядом с конюшенным. ’’Под ведомством его состоя-

ли всякие потешные, собаки борзые, гончие, меделянские и волкодавы, медведи,

волки, лисицы и зайцы, до трех сот псарей конных и пеших при Великой Псарне,

оступы зверинцами лосиными и охотными” (С. 7). Другой потешный двор находился

также в подмосковном с. Семеновском. В нем содержались лани, олени, лоси и

смотрел за ними ’’зверовщик”.

Бывшие в Москве в 1671 г. послы польского короля оставили описание потешного

двора в с. Семеновском. ”По милости Царского Величества, были есмы на Потешном

дворе, нарочно к тому построенном на изрядном месте, у которого и сараи на особом,

гораздо заборами укрепленном широком дворе, разные на разных зверей широкие

затворы, всякому зверю два затвора, дабы тем безопаснее в одном затворив, в

другом дозиратель вычистил и зверь мог где переходить”. Они сообщили и о живот-

ных зверинца. ’’Показывано нам тогда вначале медведя былого безмерного величья;

шея, голва далече разна от обыклых медведей... показывали живых рысей много...

пущали потом на канатах волков и борзыми их травили, напоследок затравили две

лисицы; показывали нам и соболя живого, мало чем разна куницы, только чернейша

и лютейша” (С. 7-8).

В царской вотчине с. Измайлове при царях Алексее Михайловиче и Федоре Алек-

сеевиче был старый зверинец, где держали ’’лосей, оленей русских, сибирских и аме-

риканских, кабанов, волков, медведей, лисиц, дикообразов, ослов, лошаков, львов,

тигров, барсов, рысей, соболей” (С. 9).

Императрица Анна Ивановна завела в Измайлове вместо старого зверинца новый,

значительно больший на юг от дворца, по Стромынке. Она издала указ, по которому

из Казанской губернии присылали молодых лосей, и после того как они перезимуют и

привыкнут к хлебу, их отправляли в Измайловский зверинец. По тому же указу для

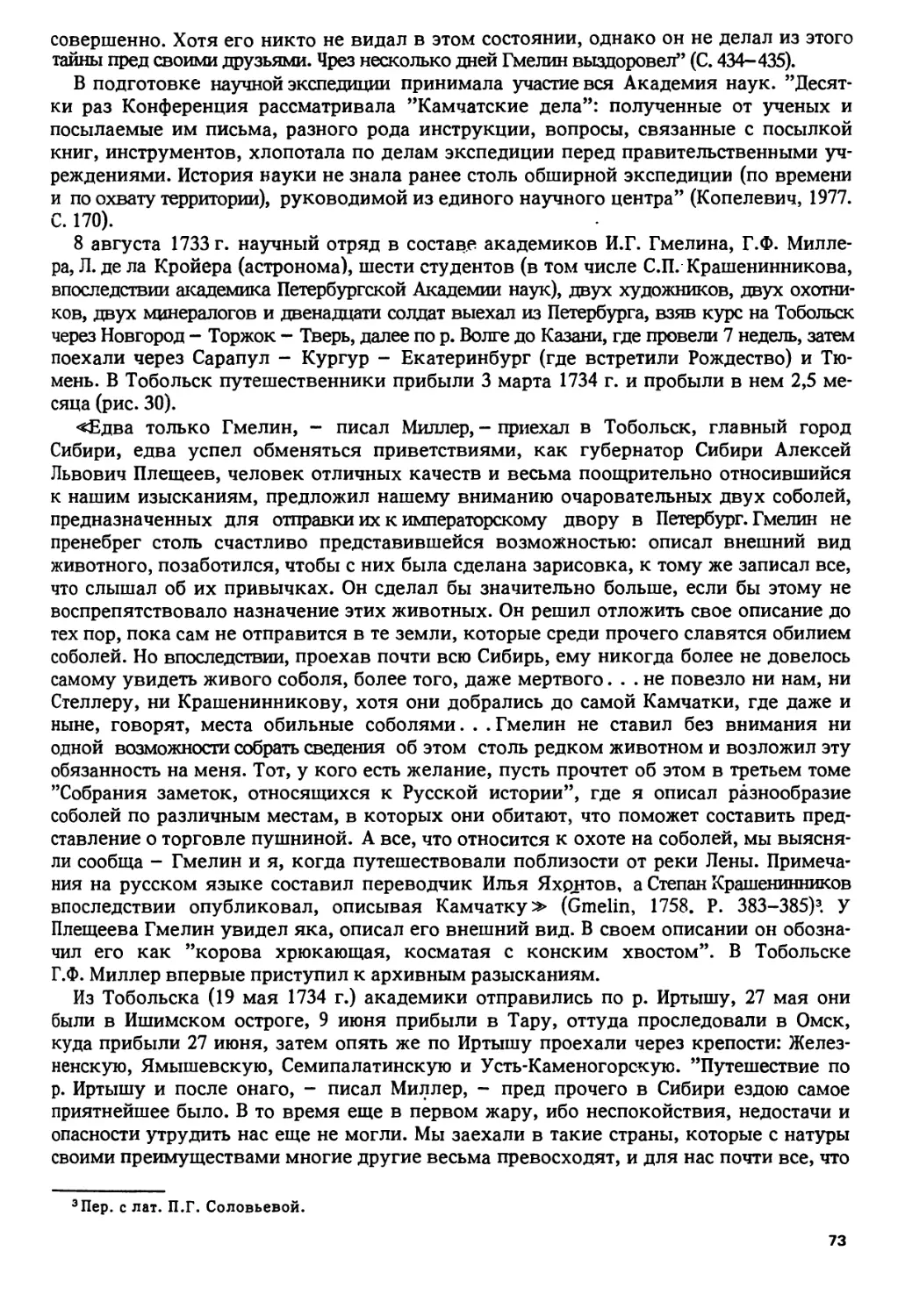

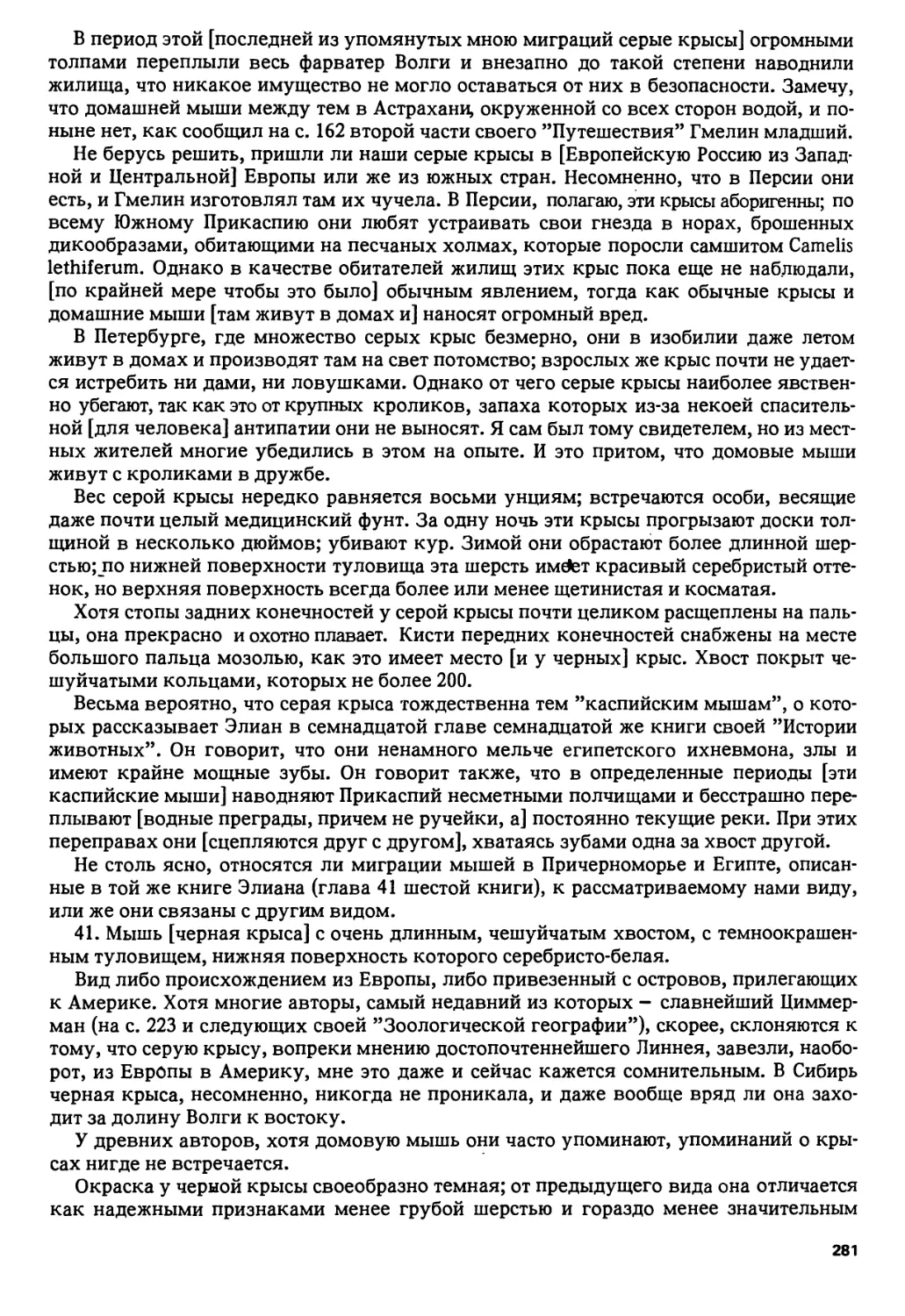

увеличения животных в зверинце доставляли из Астраханской губернии оленей,