Текст

ИЗДАТЕЛЬ СТВ О

«СОВЕТСКАЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

СЛОВАРИ

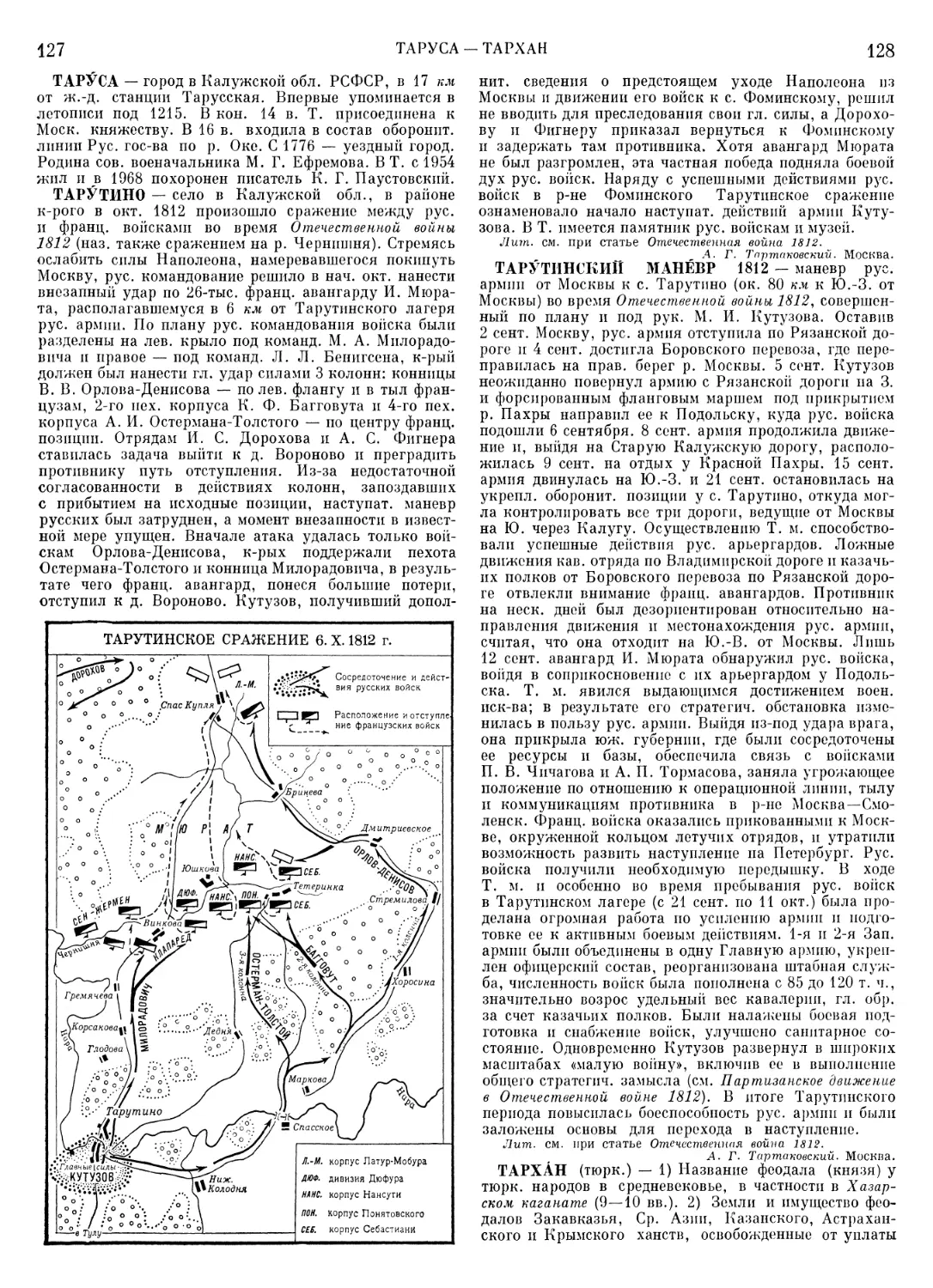

СПРАВОЧНИКИ

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. М. ПРОХОРОВ (председатель), И. В. АБАШИДЗЕ, А. И. АЛЕКСАНДРОВ, В. А. АМБАРЦУ-

МЯН, И. И. АРТОБОЛЕВСКИЙ, А. В. АРЦИХОВСКИЙ, М. И. БАЖАН, Н. В. БАРАНОВ,

Н. Н. БОГОЛЮБОВ, П. У-. БРОВКА, Ю. В. БРОМЛЕЙ, Б. Е. БЫХОВСКИЙ, Б. Э. БЫХОВСКИЙ,

В. X. ВАСИЛЕНКО, А. П. ВИНОГРАДОВ, В. В. ВОЛЬСКИЙ, Б. М. ВУЛ, Б. Г. ГАФУРОВ,

С. Р. ГЕРШБЕРГ, В. М. ГЛУШКОВ, Г. Н. ГОЛИКОВ, Я. С. ГРОСУЛ, А. А. ГУСЕВ (заместитель

председателя), В. II. ЕЛЮТИН, В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ, Е. М. ЖУКОВ, А. А. ИМШЕНЕЦКИЙ,

Н. Н. ИНОЗЕМЦЕВ, М. И. КАБАЧНИК, С. В. КАЛЕСНИК, Г. А. КАРАВАЕВ, Б. М. КЕДРОВ,

Г. В. КЕЛДЫШ, В. А. КИРИЛЛИН, И. Л. КНУНЯНЦ, С. М. КОВАЛЕВ (первый заместитель

председателя), Ф. В. КОНСТАНТИНОВ, В. Н. КУДРЯВЦЕВ, М. И. КУЗНЕЦОВ (заместитель пред-

седателя), Б. В. КУКАРКИН, В. Г. КУЛИКОВ, И. А. КУТУЗОВ, М. В. ЛАЗОВА, П. II. ЛОБА-

НОВ, Г. М. ЛОЗА, Ю. Е. МАКСАРЕВ, II. А. МАРКОВ, А. И. МАРКУШЕВИЧ, 10. Ю. МАТУЛИС,

И. М. МУМИНОВ, Г. И. НААН, Г. Д. ОБИЧКИН, Б. Е. ПАТОН, Я. В. ПЕЙВЕ.В.М. ПОЛЕВОЙ,

М. А. ПРОКОФЬЕВ, Ю. В. ПРОХОРОВ, РАСУЛ РЗА, А. И. РЕВИН (заместитель председателя),

Н. Ф. РОСТОВЦЕВ, А. М. РУМЯНЦЕВ, Б. А. РЫБАКОВ, В. П. САМСОН, М. И. СЛАДКОВСКИЙ,

В. И. СМИРНОВ, А. А. СОЛДАТОВ, В. Г. СОЛОДОВНИКОВ, В. Н. СТАРОВСКИЙ, В. Н. СТОЛЕ-

ТОВ, Б. И. СТУКАЛИН, А. А. СУРКОВ, М. Л. ТЕРЕНТЬЕВ, С. А. ТОКАРЕВ, В. А. ТРАПЕЗ-

НИКОВ, А. Т. ТУМАНОВ, Е. К. ФЕДОРОВ, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Н. ЧЕРНИГОВСКИЙ,

Я. Е. ШМУШКИС, С. И. ЮТКЕВИЧ

МОСКВА 1973

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ИЗДАТЕЛЬСТВА «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

СОВЕТСКАЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Главный редактор Е. М. ЖУКОВ

ЧЛЕНЫ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИИ

Е. А. БОЛТИН, Е. А. ВОЛИНА (ответственный секретарь), Б. Г. ГАФУРОВ,

А. А. ГУБЕР, М. И. КУЗНЕЦОВ, И. А. ЛАВРОВ, И. И. МИНЦ, Г. Д. ОБИЧКИН,

С. Н. ПОКРОВСКИЙ, С. А. ТОКАРЕВ, В. М. ХВОСТОВ

14

ТААНАХ — ФЕЛЕО

______ .. - -----.---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

9(0 3)

С 56

РЕДАКТОРЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

И СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Редакторы- консультанты — д-р ист. наук Р. Т. АХРАМОВИЧ (история Афганистана), д-р ист. наук

А. Б. ДАВИДСОН (история Африки), д-р ист. наук А. И. ДАНИЛОВ (общие проблемы феодализма, историографии, Гер-

мания в ср. века), д-р ист. наук Л. И. ДУМАН (древний и ср.-век. Китай), д-р ист. наук С. Д. ДЫЛЫКОВ (история МНР),

д-р ист. наук А. М. ДЬЯКОВ (новейшая история Индии, Пакистан), д-р ист. наук Г. В. ЕФИМОВ (новая и новейшая исто-

рия Китая), д-р ист. наук М. С. ИВАНОВ (новая и новейшая история Ирана), д-р ист. наук А. П. КАЖДАН (Византия),

д-р ист. наук И. С. КАЦНЕЛЬСОН (Др. Восток), д-р ист. наук Г. Ф. КИМ (новая и новейшая история Кореи), д-р

ист. наук В. Д. КОРОЛЮК (ср.-век. и новая история слав, стран, Германии), д-р ист. наук М. А. КОРОСТОВЦЕВ

(Др. Восток), Д-р ист. наук А. Д. ЛЮБЛИНСКАЯ (ср.-век. Франция), д-р ист. наук А. 3. МАНФРЕД (новая и новейшая

история Франции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Швейцарии), канд. ист. наук Н. В. МАТКОВСКИЙ (междунар.

рабочее и демократия, движение), канд. ист. наук К. Ф. МИЗИАНО (новая и новейшая история Италии), д-р ист. наук

А. Ф. МИЛЛЕР (история Турции), д-р ист. наук А. И. МОЛОК (новая история Франции), канд. ист. наук Г. А. НЕРСЕ-

СОВ (история Африки), д-р ист. наук С. А. НИКИТИН (ср.-век. история слав, стран), чл.-корр. АН СССР Д. А. ОЛЬДЕРОГ-

ГЕ (этнография народов Африки), д-р ист. наук М. Н. ПАК (древняя и ср.-век. история Кореи), канд. ист. наук В. В. 1Ю-

ХЛЕБКИН (новая и новейшая история сев. стран), д-р ист. наук Г. Н. СЕВОСТЬЯНОВ (история США), канд. экономии,

наук В. Я. СИДИХМЕНОВ (новейшая история Китая), акад. АН СССР С. Д. СКАЗКИН (ср.-век. Франция, Италия, Испа-

ния), чл.-корр. АН СССР С. Л. ТИХВИНСКИЙ (история Китая), чл.-корр. АН СССР В. Г. ТРУХАНОВСКИЙ (новая и

новейшая история Великобритании, Новой Зеландии, Австрал. Союза), канд. ист. наук И. И. УДАЛЬЦОВ (новая и новей-

шая история слав, стран), д-р ист. наук 3. В. УДАЛЬЦОВА (Византия), д-р ист. наук С. Л. УТЧЕНКО (Др. Греция

и Др. Рим), Д. С. ЧАЛЬЯН (междунар. отношения новейшего времени), д-р ист. наук Н. Н. ЧЕБОКСАРОВ (этнография

народов Азии), д-р ист. наук А. Н. ЧИСТОЗВОНОВ (ср.-век. Нидерланды, Швейцария).

Редакция всеобщей истории. Заведующая редакцией — канд. ист. наук Е. А. ВОЛИНА; старшие на-

учные редакторы — Е. К. ЖИГУНОВ, д-р ист. наук Л. А. ЗАК, Е. Э. ЛЕЙПУНСКАЯ, канд. ист. паук 3. М. РАСКИН,

канд. ист. наук Н. Н. САМОХИНА, А. Д. СЫРКИН, канд. ист. наук И. М. ЭЛЬТЕРМАН; научные редакторы —

Е. Г. ГУРАРИ, О. М. ИВАНОВА, В. М. КАРЕВ, II. Г. КОРОЛЕВ, Г. Г. МАКАРЕВИЧ; внештатные научные редакто-

ры — канд. ист. наук Е. А. БЕЛОВ, канд. ист. наук Е. М. МЕДВЕДЕВ, канд. ист. наук Д. Г. РЕДЕР, канд. ист. наук

С. В. ФРЯЗИНОВ; младшие редакторы —Т. В. АМИТИНА, Т. В. ИСАЕВА, И. В. КУРБАКОВА, В. А. ПРОТОПОПОВА,

Л. В. ШИЛОВА.

ИСТОРИЯ СССР

Р е д а к т о р ы - к о и с у л ь т а н т ы — д-р ист. наук И. Ф. ГИНДИН (история экономики капитализма и империа-

лизма), д-р ист. наук Г. Н. ГОЛИКОВ (история сов. общества), чл.-корр. АН Азерб. ССР А. Н. ГУЛИЕВ (история Азер-

байджана), акад. АН Узб. ССР Я. Г. ГУЛЯМОВ (древняя история Ср. Азии), канд. ист. наук С. С. ДМИТРИЕВ (история

СССР 19 в.), д-р ист. наук Б. О. ДОЛГИХ (история народов Сибири до 18 в.), акад. АН СССР Н. М. ДРУЖИНИН (исто-

рия СССР 19 в.), д-р ист. наук II. А. ЗАЙОНЧКОВСКИЙ (история СССР 19 в.), д-р ист. наук А. А. ЗИМИН (история

СССР 9 — 16 вв., историография), д-р ист. наук Б. Б. КАФЕНГАУЗ (история СССР 18 в.), д-р ист. наук Е. И. КРУП-

НОВ (археология), чл.-корр. АН СССР X. X. КРУУС (история Прибалтики), д-р ист. наук Н. Я. МЕРПЕРТ (археология),

д-р ист. наук А. Л. МОНГАЙТ (археология), чл.-корр. АН СССР Ю. А. ПОЛЯКОВ (история сов. общества), канд.ист.

наук А. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (история СССР 17 —18 вв., историография), д-р ист. наук А. В. ПЯСКОВСКИЙ (исто-

рия Казахстана и Ср. Азии), акад. АН СССР Л. В. ЧЕРЕПНИН (история СССР 9—18 вв., историография), д-р ист. наук

Д. Б. ШЕЛОВ (история Сев. Причерноморья).

Редакция истории СССР. Руководство редакции — канд. филос. наук М. И. КУЗНЕЦОВ, 10. Н. КО-

РОТКОВ; старшие научные редакторы — канд. ист. наук А. Я. АБРАМОВИЧ, канд. ист. наук В. Н. БАЛЯЗИН, канд.

ист. наук Л. Н. БЫЧКОВ, канд. ист. наук М. Я. ВОЛКОВ, канд. ист. наук С. А. ЗАЛЕССКИЙ, канд. воен, наук

А. Г. КАВТАРАДЗЕ, канд. ист. наук В. И. КАНАТОВ; научные редакторы — Н. А. ПЕТРОВА, Ю. Ю. ФИГАТНЕР;

младшие редакторы — М. В. ГОРДОВА, В. II. ДАВЫДОВА, Е. И. МАРТЬЯНОВА, В. Л. МОРИНА.

Научный просмотр ряда статей по вопросам: экономики — канд. экономия, наук Ф. В. ЛИВАНСКАЯ; права —

Н. Л. ТУМАНОВА; изобразительного искусства и архитектуры — Е. В. БАРКГАУЗЕН, И. М. ГЛОЗМАН, Т. С. ГОЛЕН-

КО, А. М. КАНТОР, В. А. ЛЕБЕДЕВ, Т. Г. ЛЯМИНА, В. М. ПЕТЮШЕНКО, Е. Н. СИЛЬВЕРСВАН; философии —

Н. М. ЛАНДА, Ю. Н. ПОПОВ; географии — д-р география, наук М. С. РОЗИН, К. А. АЛЬБИЦКАЯ, Л. И. ГРАВЕ.

Литературно-контрольная редакция — А. Г. СУЧКОВА (зав. редакцией), Л. Д. МАКАРОВА, М. М. ПОЛЕТАЕВА,

И. А. РЕШЕТНИКОВА.

Редакция библиографии — В. А. СТУЛОВ (зав. редакцией), Н. П. БАРСУКОВА, Л. Б. БОЛДИНА, Т. Н. ГИММЕЛЬ-

МАН, Г. И. ЛАЧИНА.

Контрольная проверка дат и фактов — Г. М. ЛЕБЕДЕВА, И. В. ГОНЧАРОВА, Т. В. ЖУКОВА, ТО. К. ЗАСС,

В. Р. ЬЕЙМАХ, И. В. КУРБАКОВА, Э. С. ЛАПИДУС, Н. И. ЛОЖКИНА. Б. Г. ПОПОВ, Г. В. РАЗУМОВА, М. Е.

ГРАЧЕВА.

Транскрипция и этимология — Н. II. ДАНИЛОВА, М. Д. ДРИНЕВИЧ, Л. Ф. РИФ, Р. М. СПИРИДОНОВА.

Словник — А. Л. ГРЕКУЛОВА, Е. И. АЛЕКСЕЕВА.

Редакция картографии — М. М. ПУСТОВА (зав. редакцией), В. И. АНПИЛОГОВА, В. А. ВЫСОЦКАЯ, В. Н. ДЕНИ-

СОВА, Т. II. ИЛЬИНА, Н. Н. КЛИМКОВА, В. И. КОПЫЛОВА, Л. А. ЛЮБКОВА, Н. В. ПЕРЗЕКЕ, Е. В. ПУСТОВА-

ЛОВА, Л. Н. СМИРНОВА, Э. А. ШУГИНИНА, Л. А. ЮНГШТЕЙН, Л. И. ЯКУШИНА.

Редакция иллюстраций — Г. В. СОБОЛЕВСКИЙ (зав. редакцией), Н. А. САВЕЛЬЕВА (ст. художественный редактор).

Корректорская — М. В. АКИМОВА, А. Ф. ПРОШКО.

Техническая редакция — Н. И. ДОБРОВИЦКАЯ, И. А. ВЕТРОВА (цветные карты).

IIОДП. изд.

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». 1973.

161-019

007(01)

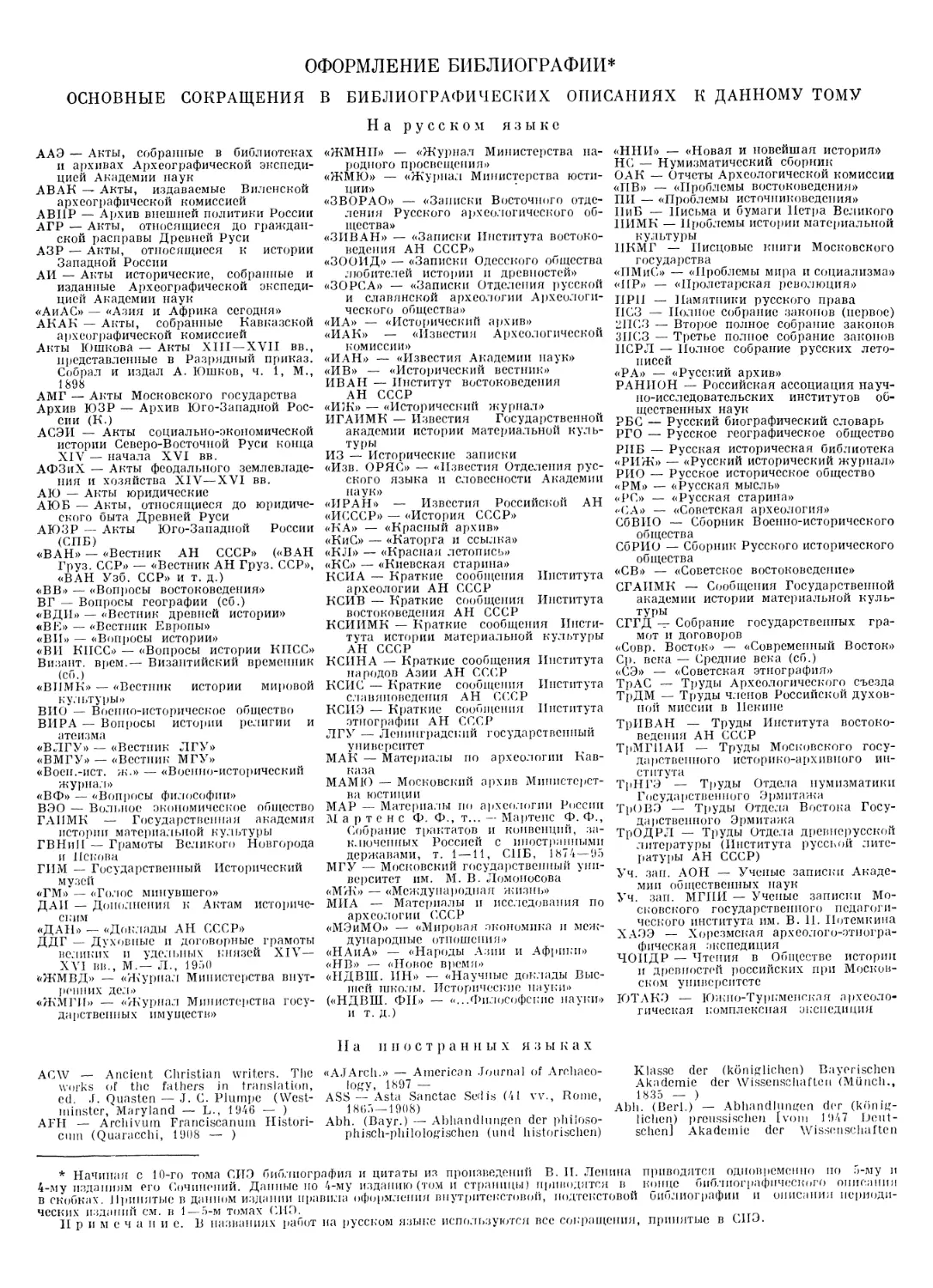

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ*

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ К ДАННОМУ ТОМУ

На русском языке

ААЭ — Акты, собранные в библиотеках

и архивах Археографической экспеди-

цией Академии наук

АВАН — Акты, издаваемые Виленской

археографической комиссией

АВПР — Архив внешней политики России

АГР — Акты, относящиеся до граждан-

ской расправы Древней Руси

АЗР — Акты, относящиеся к истории

Западной России

АИ — Акты исторические, собранные и

изданные Археографической экспеди-

цией Академии наук

«АиАС» — «Азия и Африка сегодня»

АКАК — Акты, собранные Кавказской

археографической комиссией

Акты Юшкова — Акты XIII — XVII вв.,

представленные в Разрядный приказ.

Собрал и издал А. Юшков, ч. 1, М.,

1898

АМГ — Акты Московского государства

Архив ЮЗР — Архив Юго-Западной Рос-

сии (К.)

АСЭИ — Акты социально-экономической

истории Северо-Восточной Руси конца

XIV — начала XVI вв.

АФЗиХ — Акты феодального землевладе-

ния и хозяйства XIV—XVI вв.

АЮ — Акты юридические

АЮБ — Акты, относящиеся до юридиче-

ского быта Древней Руси

АЮЗР — Акты Юго-Западной России

(СПБ)

«ВАН» — «Вестник АН СССР» («ВАН

Груз. ССР» — «Вестник АН Груз. ССР»,

«ВАН Узб. ССР» и т. д.)

«ВВ» — «Вопросы востоковедения»

ВГ — Вопросы географии (сб.)

«ВДИ» — «Вестник древней истории»

«ВЕ» — «Вестник Европы»

«ВИ» — «Вопросы истории»

«ВИ КПСС» — «Вопросы истории КПСС»

Визант. врем.— Византийский временник

(сб.)

«ВПМК» — «Вестник истории мировой

культуры»

ВИО — Военно-историческое общество

ВИРА — Вопросы истории религии и

атеизма

«ВЛГУ» — «Вестник ЛГУ»

«ВМГУ» — «Вестник МГУ»

«Воен.-ист. ж.» — «Военно-исторический

журнал»

«ВФ» — «Вопросы философии»

ВЭО — Вольное экономическое общество

ГАПМК — Государственная академия

истории материальной культуры

ГВНиП — Грамоты Великого Новгорода

и Пскова

ГИМ — Государственный Исторический

музей

«ГМ» — «Голос минувшего»

ДАИ — Дополнения к Актам историче-

ским

«ДАН» — «Доклады АН СССР»

ДДГ — Духовные и договорные грамоты

великих и удельных князей XIV—

XVI вв., М.— Л., 1950

«ЖМВД» — «Журнал Министерства внут-

ренних дел»

«ЖМГИ» — «Журнал Министерства госу-

дарственных имуществ»

«ЖМНП» — «Журнал Министерства на-

родного просвещения»

«ЖМЮ» — «Журнал Министерства юсти-

ции»

«ЗВОРАО» — «Записки Восточного отде-

ления Русского археологического об-

щества»

«ЗИВАН» — «Записки Института востоко-

ведения АН СССР»

«ЗООИД» — «Записки Одесского общества

любителей истории и древностей»

«ЗОРСА» — «Записки Отделения русской

и славянской археологии Археологи-

ческого общества»

«ИА» — «Исторический архив»

«ИАН» — «Известия Археологической

комиссии»

«ИАН» — «Известия Академии наук»

«ИВ» — «Исторический вестник»

ИВАН — Институт востоковедения

АН СССР

«ИЖ» — «Исторический журнал»

ИГАИМК — Известия Государственной

академии истории материальной куль-

туры

ИЗ — Исторические записки

«Изв. О РЯС» — «Известия Отделения рус-

ского языка и словесности Академии

наук»

«ИРАН» — Известия Российской АН

«ИСССР» — «История СССР»

«НА» — «Красный архив»

«КиС» — «Каторга и ссылка»

«КЛ» — «Красная летопись»

«КС» — «Киевская старина»

КСИА — Краткие сообщения Института

археологии АН СССР

КСИВ — Краткие сообщения Института

востоковедения АН СССР

КСИИМК — Краткие сообщения Инсти-

тута истории материальной культуры

АН СССР

КСИНА — Краткие сообщения Института

народов Азии АН СССР

КСИС — Краткие сообщения Института

славяноведения АН СССР

КСИЭ — Краткие сообщения Института

этнографии АН СССР

ЛГУ — Ленинградский государственный

университет

МАК — Материалы по археологии Кав-

каза

МАМЮ — Московский архив Министерст-

ва юстиции

МАР — Материалы по археологии России

Мартенс Ф. Ф., т... — Мартенс Ф. Ф.,

Собрание трактатов и конвенций, за-

ключенных Россией с иностранными

державами, т. 1 — И, СПБ, 1874 — 95

МГУ — Московский государственный уни-

верситет им. М. В. Ломоносова

«МЖ» — «Международная жизнь»

МИА — Материалы и исследования по

археологии (’ССР

«МЭиМО» — «Мировая экономика и меж-

дународные отношения»

«НАиА» — «Народы Азии и Африки»

«НВ» — «Новое время»

«НДВШ. ИН» — «Научные доклады Выс-

шей школы. Исторические науки»

(«НДВШ. ФП» — «...Философские науки»

и т. д.)

«НИИ» — «Новая и новейшая история»

НС — Нумизматический сборник

ОАК — Отчеты Археологической комиссии

«ИВ» — «Проблемы востоковедения»

ПИ — «Проблемы источниковедения»

ПиБ — Письма и бумаги Петра Великого

НИМК — Проблемы истории материальной

культуры

ПКМГ — Писцовые книги Московского

государства

«ПМиС» — «Проблемы мира и социализма»

«ПР» — «Пролетарская революция»

ПРИ — Памятники русского права

ПСЗ — Полное собрание законов (первое)

2ПСЗ — Второе полное собрание законов

ЗПСЗ — Третье полное собрание законов

ПСРЛ — Полное собрание русских лето-

писей

«РА» — «Русский архив»

РАНИОН — Российская ассоциация науч-

но-исследовательских институтов об-

щественных наук

РБС — Русский биографический словарь

РГО — Русское географическое общество

РПБ — Русская историческая библиотека

«РИЖ» — «Русский исторический журнал»

РИО — Русское историческое общество

«РМ» — «Русская мысль»

«РС» — «Русская старина»

«СА» — «Советская археология»

СбВИО — Сборник Военно-исторического

общества

СбРИО — Сборник Русского исторического

общества

«СВ» — «Советское востоковедение»

СГАИМК — Сообщения Государственной

академии истории материальной куль-

туры

СГГД — Собрание государственных гра-

мот и договоров

«Совр. Восток» — «Современный Восток»

Ср. века — Средние века (сб.)

«СЭ» — «Советская этнография»

ТрАС — Труды Археологического съезда

ТрДМ — Труды членов Российской духов-

ной миссии в Пекине

ТрИВАН — Труды Института востоко-

ведения АН СССР

ТрМГПАИ — Труды Московского госу-

дарственного историко-архивного ин-

ститута

ТрНГЭ — Труды Отдела нумизматики

Государственного Эрмитажа

ТрОВЭ — Труды Отдела Востока Госу-

дарственного Эрмитажа

ТрОДРЛ — Труды Отдела древнерусской

литературы (Института русской лите-

ратуры АН СССР)

Уч. зап. АОН — Ученые записки Акаде-

мии общественных наук

Уч. зап. МГПИ — Ученые записки Мо-

сковского государственного педагоги-

ческого института им. В. 11. Потемкина

ХАЭЭ — Хорезмская археолого-этногра-

фическая экспедиция

ЧОПДР — Чтения в Обществе истории

и древностей российских при Москов-

ском университете

ЮТА КЗ — Южно-Туркменская археоло-

гическая комплексная экспедиция

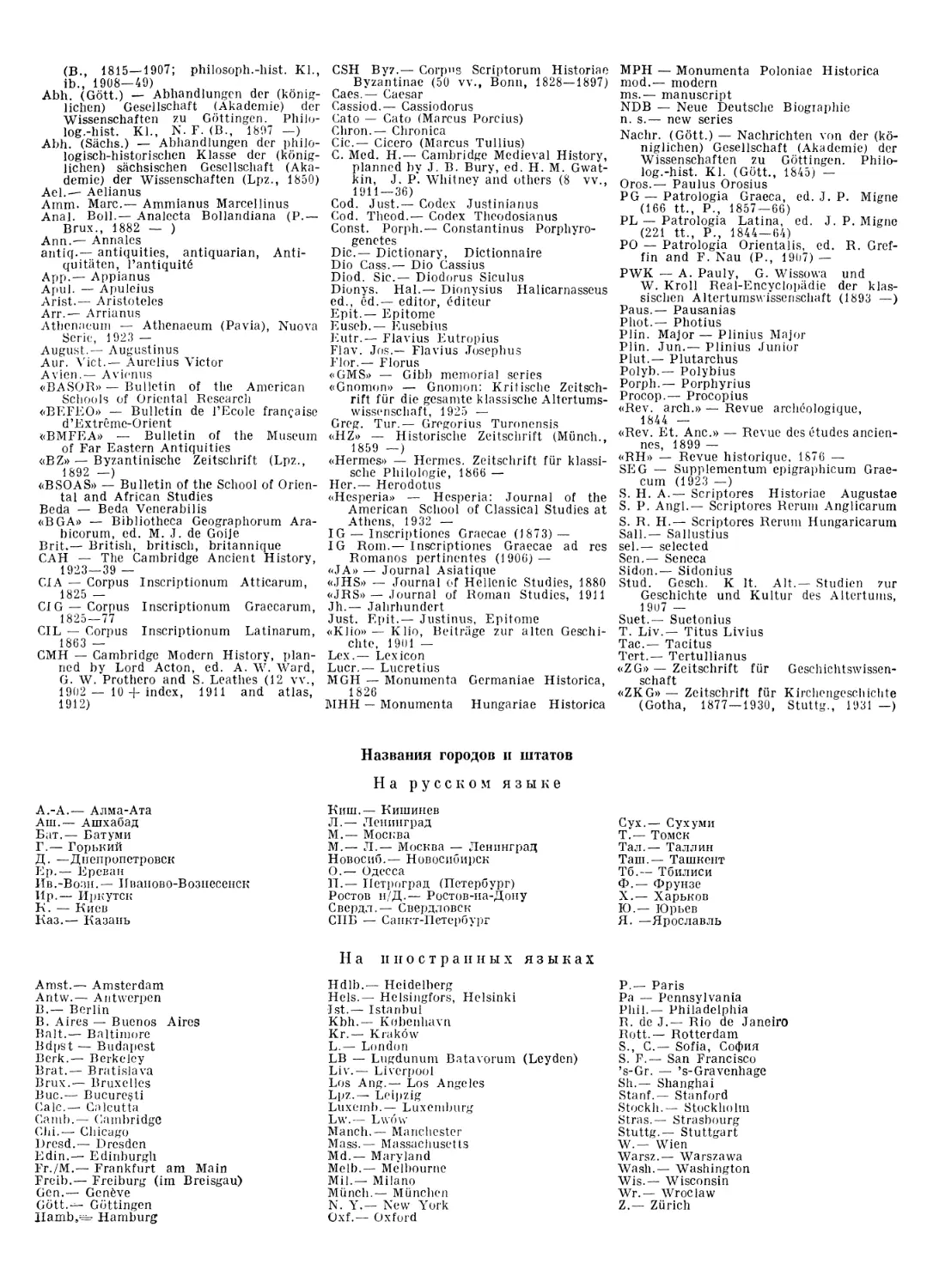

II а п н о с т р а н н ы х я з ы к а х

ACW — Ancient Christian writers. The

works of the fathers in translation,

ed. J. Quasten — J. C. Plurnpe (West-

minster, Maryland — L., 1946 — )

AFH — Archivum Franciscanum Histori-

cuin (Quaracchi, 1908 — )

«AJArch.» — American Journal of Archaeo-

logy, 1897 —

ASS — Astci Sanctae Sedis (41 vv., Rome,

1865 — 1908)

Abh. (Bayr.) — Abhandlungen der philoso-

phisch-philologischen (und historischcn)

Klasse der (koniglichen) Bayerischcn

Akademie der Wissenschaftcn (Munch.,

1835 — )

Abh. (Berl.) — Abhandlungen der (konig-

lichen) preussischen [vom 1 947 Deut-

schen] Akademie der Wissenschaftcn

* Начиная с 10-го тома СИЭ библиография и цитаты из произведений В. II. Ленина приводятся одновременно по 5-му и

4-му изданиям его Сочинений. Данные по 4-му изданию (том и страницы) приводятся в конце библиографического описания

в скобках. Принятые в данном издании правила оформления внутритекстовой, подтекстовой библиографии и описания периоди-

ческих изданий см. в 1 — 5-м томах СПЭ.

II р и м е ч а и и е. В названиях работ на русском языке используются все сокращения, принятые в СПЭ.

(В., 1815—1907; philosoph.-hist. KI.,

ib., 1908—49)

Abh. (Gott.) — Abhandlungcn dor (konig-

lichen) Gesellschaft (Akademie) der

Wissenschaften zu Gottingen. Philo-

log.-hist. KI., N. F. (B., 1897 —)

Abh. (Sachs.) — Abhandlungen der philo-

logisch-historischen Klasse der (konig-

lichen) sachsischen Gesellschaft (Aka-

demie) der Wissenschaften (Lpz., 1850)

Ael.-— Aelianus

Amm. Marc.— Ammianus Marcellinus

Anal. Boll.— Analecta Bollandiana (P.—

Brux., 1882 — )

Ann.— Annales

antiq.— antiquities, antiquarian, Anti-

quitaten, I’antiquitd

App.— Appianus

Apul. — Apuleius

Arist.— Aristoteles

Arr.— Arrianus

Athenaeum — Athenaeum (Pavia), Nuova

Serie, 1923 —

August.— Augustinus

Aur. Viet.— Aurelius Victor

Avion.— Avienus

«BASOR» — Bulletin of the American

Schools of Oriental Research

«BEFEO» — Bulletin de 1’Ecole fran^aise

d’Extremc-Orient

«BMFEA» — Bulletin of the Museum

of Far Eastern Antiquities

«BZ» — Byzantinische Zeitschrift (Lpz.,

1892 —)

«BSOAS» — Bulletin of the School of Orien-

tal and African Studies

Beda — Beda Venerabilis

«BGA» — Bibliotheca Geographorum Ara-

bicorum, ed. M. J. de Goije

Brit.— British, britisch, britannique

CAH — The Cambridge Ancient History,

1923 — 39 —

CIA — Corpus Inscriptionum Atticarum,

1825 —

CIG — Corpus Inscriptionum Graecarum,

1825 — 77

CIL — Corpus Inscriptionum Latinarum,

1863 —

CMH — Cambridge Modern History, plan-

ned by Lord Acton, ed. A. W. Ward,

G. W. Prothero and S. Loathes (12 vv.,

1902 — 10 + index, 1911 and atlas,

1912)

CSH By?.— Corpus Scriptorum Historian

Byzantinae (50 vv., Bonn, 1828—1897)

Caes.— Caesar

Cassiod.— Cassiodorus

Cato — Cato (Marcus Porcius)

Chron.— Chronica

Cic.— Cicero (Marcus Tullius)

C. Med. H.— Cambridge Medieval History,

planned by J. B. Bury, ed. H. M. Gwat-

kin, J. P. Whitney and others (8 vv.,

1911 — 36)

Cod. Just.— Codex Justinianus

Cod. Theod.— Codex Theodosianus

Const. Porph.— Constantinus Porphyro-

genetes

Die.— Dictionary, Dictionnaire

Dio Cass.— Dio Cassius

Diod. Sic.— Diodorus Siculus

Dionys. Hal.— Dionysius Halicarnasseus

ed., ed.— editor, editeur

Epit.— Epitome

Euseb.— Eusebius

Eutr.— Flavius Eutropius

Fiav. Jos.— Flavius Josephus

Flor.— Florus

«GMS» — Gibb memorial series

«Gnomon» — Gnomon: Kritische Zeitsch-

rift fur die gesamte klassische Altertums-

wissenschaft, 1925 —

Greg. Tur.— Gregorius Turonensis

«HZ» — Historische Zeitschrift (Munch.,

1859 —)

«Hermes» — Hermes. Zeitschrift fiir klassi-

sche Philologie, 1866 —

Her.— Herodotus

«Hesperia» — Hesperia: Journal of the

American School of Classical Studies at

Athens, 1932 —

IG — Inscriptiones Graecae (1 873) —

IG Rom.— Inscriptiones Graecae ad res

Romanos pertinentes (1906) —

«JA» — Journal Asiatique

«JHS» — Journal of Hellenic Studies, 1880

«JRS» — Journal of Roman Studies, 1911

Jh.— Jahrhundert

Just. Epit.— Justinus, Epitome

«Klio»— Klio, Beitrage zur alten Geschi-

chte, 1901 —

Lex.— Lexicon

Lucr.— Lucretius

MGH — Monumenta Germaniae Historica,

1826

MHH — Monumenta Hungariae Historica

MPH — Monumenta Poloniae Historica

mod.— modern

ms.— manuscript

NDB — Neue Deutsche Biogiaphie

n. s.— new series

Nachr. (Gott.) — Nachrichten von der (ko-

niglichen) Gesellschaft (Akademie) der

Wissenschaften zu Gottingen. Philo-

log.-hist. KI. (Gott., 1845) —

Oros.— Paulus Orosius

PG — Patrologia Graeca, ed. J. P. Migne

(166 tt., P., 1857 — 66)

PL — Patrologia Latina, ed. J. P. Migne

(221 tt., P., 1844 — 64)

PO — Patrologia Orientalis, ed. R. Gref-

fin and F. Nau (P., 1907) —

PWK — A. Pauly, G. Wissowa und

W. Kroll Real-Encyclopadie der klas-

sischen Altertumswissenschaft (1893 —)

Paus.— Pausanias

Phot.— Photius

Plin. Major — Plinius Major

Plin. Jun.— Plinius Junior

Plut.— Plutarchus

Polyb.— Polybius

Porph.— Porphyrins

Procop.— Procopius

«Rev. arch.» — Revue archeologique,

1844 —

«Rev. Et. Anc.» — Revue des etudes ancien-

nes, 1899 —

«RH» — Revue historique, 1876 —

SEG — Suppiementum cpigraphicum Grae-

cum (1923 —)

S. H. A.— Scriptures Historiae Augustae

S. P. Angl.— Scriptures Rerum Anglicarum

S. R. H.— Scriptores Rerum Hungaricarum

Sall.— Sallustius

sei.— selected

Sen.— Seneca

Sidon.— Sidonius

Stud. Gesch. К It. Alt.— Studien zur

Geschichte und Kultur des Altertums,

1907 —

Suet.— Suetonius

T. Liv.— Titus Livius

Tac.— Tacitus

Tert.— Tertullianus

«ZG»— Zeitschrift fiir Geschichtswissen-

schaft

«ZKG» — Zeitschrift fiir Kirchengeschichte

(Gotha, 1877 — 1930, Stuttg., 1931 —)

Названия городов и штатов

A.-A.— Алма-Ата

Am.— Ашхабад

Бат.— Батуми

Г.— Горький

Д. —Днепропетровск

Ер.— Ереван

Ив.-Вози.— Иваново-Вознесенск

Ир.— Иркутск

К. — Киев

Наз.— Казань

На русском языке

Киш.— Кишинев

Л.— Ленинград

М.— Москва

М.— Л.— Москва — Ленинград

Новосиб.— Новосибирск

О.— Одесса

И.— Петроград (Петербург)

Ростов н/Д.— Ростов-на-Дону

Свердл.— Свердловск

СПБ — Санкт-Петербург

Сух.— Сухуми

Т.— Томск

Тал.— Таллин

Таш.— Ташкент

Тб.— Тбилиси

Ф.— Фрунзе

X.— Харьков

Ю.— Юрьев

Я. —Ярославль

На иностранных языках

Amst.— Amsterdam

Antw.— Antwerpen

В.— Berlin

В. Aires — Buenos Aires

Balt.— Baltimore

Bdpst — Budapest

Berk.— Berkeley

Brat.— Bratislava

Brux.— Bruxelles

Buc.— Bucure^ti

Calc.— Calcutta

Camb.— Cambridge

Chi.—• Chicago

Dresd.— Dresden

Edin.— Edinburgh

Fr./M.— Frankfurt am Main

Freib.— Freiburg (im Breisgau)

Gen.— Gen6ve

Gott.— Gottingen

II a mb Hamburg

Hdlb.— Heidelberg

Hels.— Helsingfors, Helsinki

1st.— Istanbul

Kbh.— Kobenhavn

Kr.— Krakow

L.— London

LB — Lugdunum Batavorum (Leyden)

Liv.— Liverpool

Los Aug.— Los Angeles

Lpz.— Leipzig

Luxemb.— Luxemburg

Lw.— Lwow

Manch.— Manchester

Mass.— Massachusetts

Md.— Maryland

Melb.— Melbourne

Mil.— Milano

Miinch.— Miinchen

N. Y.— New York

Oxf.— Oxford

P.— Paris

Pa — Pennsylvania

Phil.— Philadelphia

R. de J.— Rio de Janeiro

Rott.— Rotterdam

S., C.— Sofia, София

S. F.— San Francisco

’s-Gr. — ’s-Gravenhage

Sh.— Shanghai

Stanf.— Stanford

Stockh.— Stockholm

Stras.— Strasbourg

Stuttg.— Stuttgart

W.— Wien

Warsz.— Warszawa

Wash.— Washington

Wis.— Wisconsin

Wr.— Wroclaw

Z.— Ziirich

ТААНАХ — древний ханаанейский город; возник в

сер. 3-го тыс. до н. э. В 15 в. до н. э. был завоеван егип.

фараоном Тутмосом III. В сер. 12 в. до н. э. около Т.

израильские племена разгромили ханаанеев. При Соло-

моне стал окр. ц. Израильско-Иудейского царства. Пре-

кратил существование после нашествия Навуходоно-

сора II [604—562 до н. э.]. Раскопки Т. вели в 1902—03

нем. археолог Э. Зеллин и в 1963 — амер. П. Лэпп.

Обнаружены клинописные таблетки с текстами, сход-

ные с Тель-эль-Амарнскими. На месте Т.— современное

селение Тель-Тааннек (Иордания).

Лит.: Sellin A., Tell-Ta’annek, W., 1904; L а р р Р. W.,

The 1963 excavation at Ta’annek, «BASOR», 1964, № 173,

p. 4—44.

ТААФФЕ, Таффе (Taaffe), Эдуард (24.11.1833-

29.XI.1895), граф,— австр. гос. деятель. В 1868—70

и 1879—93 — мин.-президент. Занимал посты мин.

внутр, дел (март — дек. 1867, 1870—71, февр.— авг.

1879), мин. обороны и зам. мин.-президента (дек. 1867—

сент. 1868). Возглавляя пр-во, опирался на блок кон-

сервативных нац. партий («железное кольцо»). Пытался

смягчить социальные и нац. конфликты мелкими уступ-

ками [снижение имуществ. ценза для избирателей

(1882); введение преподавания на чеш. яз., наряду с не-

мецким, в Пражском ун-те (1882); неудавшаяся попыт-

ка раздробления Чехии на нем. и чеш. округа в 1890;

введение ограниченного социального страхования и

др. J. В то же время Т. провел в 1884 Исключительный

закон против рабочих, широко использовал репрес-

сии в борьбе против нац.-освободит, движения. Был

одним из организаторов Тройственного союза 1882. В

1893 Т. выступил с проектом расширения избират.

права. Провал в рейхсрате этого проекта привел к от-

ставке пр-ва Т.

ТАВАЛ — ист. область в вост, части М. Азии в сер.

2—1-го тыс. до н. э., заселенная племенами, пользо-

вавшимися хеттскпм иероглифическим письмом. После

гибели Хеттского царства (на рубеже 13—12 вв. до

н. э.) на терр. Т. образовалось множество мелких гос-в.

Наиболее сильное из них — Бит-Бурруташ (в горах

Тавра, у р. Сейхан) объединило б. ч. остальных гос-в

и приняло назв. Т. В 8—7 вв. до н. э. Т. временами

подчиняла Ассирия. В кон. 7 в. до н. э. Т.— часть Ки-

ликийского царства, во 2-й пол. 6 в. до н. э.— Кили-

кийская сатрапия гос-ва А хеменидов. Ассирийские куп-

цы вывозили из Т. серебро и коней, купцы Тира (по

библейским данным) медные сосуды, а также рабов.

Лит.: Бациева С. М., Борьба между Ассирией и Урар-

ту за Сирию, «БДИ», 1953, № 2; Forrer Е., Die Provinz-

teilung des Assyrischen Reiches, Lpz., 1920; Meriggi P.,

Le iscrizioni in eteo geroglifico del Tabal, «Rivista degli studi

orientali», 1,957, v. 32, c. 225—39. Д. Г. Редер. Москва.

ТАБАРИ, ат-Табари, Абу Джафар Мухаммед

ибн Джарир (838 пли 839—923) — араб, историк и бо-

гослов, автор труда по всеобщей истории «История по-

сланников п царей» («Тарих ар-русул ва-ль-мулук»;

др. название «История пророков и царей»), к-рый по

обилию фактов и точности изложения является одним

из важнейших источников по истории Араб, хали-

фата до 915. 1-й том (деление на тома введено европ.

издателями) содержит общее введение и изложение

древней истории народов Бл. Востока, 2-й том —

историю Сасанпдского гос-ва, 3—6-й тома — подроб-

ную погодную историю периода Мухаммеда и первых

четырех халифов, 6—9-й тома — историю халифата

Омейядов, а последующие 4 тома — халифата Абба-

сидов. Т. использовал как устную традицию, так и

сочинения ранних араб, авторов, непосредственно

до нас не дошедшие. «История» Т.— гл. источник

для большинства последующих авторов трудов по все-

общей истории в араб, историографии. Изложение

материала в труде Т. дается в форме анналов, в

хронологической последовательности синхронно для

разных народов. В нем приводятся различные и ча-

сто противоречивые версии одного и того же собы-

тия без попытки комментировать или связать их меж-

ду собой.

Т. также принадлежит многотомный комментарий

к Корану («Китаб джами аль-байан фи тафсир аль-

Куран», сокращённое назв. «Тафсир»), в к-ром Т.,

наряду с присущим ему широким охватом мат-ла,

проявляет крптпч. к нему отношение.

Т. основал самостоятельную богословскую школу

джариритов. Помимо истории и теологии, Т. изучал поэ-

зию, лексикографию, грамматику, математику и меди-

цину.

«Историю» Т. в 963 перевел и переработал на ново-

перс. яз. везир Саманидов аль-Балами. С новоперс.

она переводилась на тур., урду, франц, и др. языки.

Широкую известность в Европе Т. получил после опуб-

ликования нем. востоковедом И. Г. Л. Козегартеном

(Kosegarten) части «Истории», охватывающей 632—

636 («Annales Regum atque Legatorum Dei», Gryphisval-

diae, 1831—53). Отрывки из «Истории» T. на рус. язык

перевели Н. А. Медников, А. Э. Шмидт.

И з д. с о ч. Т.: Chronique de Abou-DJafar-Mohammed-ben-

Djarir-ben-Yezid Tabari, trad, sur la version persane d’Abou-

Ali Mohammed Belami, par H. Zotenberg, t. 1—4, P., 1867—74;

Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus

der arabischen Chronik des Tabari iibersetzt von Th. Noldeke,

Leyden. 1879; Annales quos scripsit Abu DJafar Mohammed

ibn Djarir at-Tabari cum aliis, ed. M. J. de Goeje, series 1 — 3,

LB, 1879—98; Introductio, glossarium, addenda et emendanda,

LB, 1901; Indices, LB, 1901; Китаб джами’аль-байан фи таф-

сир аль-Куран, Каир, 1321 л. г.х. (1903/1904); Тарих ар-русул

ва-ль-мулук, изд. Мухаммед Абу-ль-Фазл Ибрахим, т. 1—3,

Каир, 1960—62 (рец. П. А. Грязневича, «НАиА», 1964, № 3);

Marin Е., The reign of al-Mutasim (833—842),New Haven,

1951 (англ. пер. части «Истории»). Л. И. Надирадзе. Москва.

ТАБАРИСТАН — см. Мазандеран.

ТАБАРНА — термин, обозначавший титул и имя

хеттскпх царей; заимствован из яз. хатти (протохет-

тского) в хеттский п палайскпй языки. Первый царь

хеттского Древнего царства, описываемый в древне-

хеттских текстах (ок. 18 в. до н. э.), носил имя Лабарна,

являющееся фонетич. вариантом титула Т. В завеща-

нии преемника Лабарны (Т.) Хаттусили сообщается

15

ТАБАСАРАНЫ — ТАБМЕН

о борьбе Т. с сановниками, выдвигавшими другого пре-

тендента на престол. Более поздние источники (напр.,

обращение Телепину) сообщают, что Т. расширил гра-

ницы Хеттского гос-ва от моря до моря и назначил

своих сыновей правителями покоренных стран.

Лит.: И в а и о в В. В., Хсттский язык, М., 1963, с. 20—22.

В. В. Иванов. Москва.

ТАБАСАРАНЫ, табасара н ц ы (самоназв.—

табасаран),— народность, живущая на Ю.-В.

Даг. АССР. Числ. 55 т. ч. (1970). Табасаранский язык

принадлежит к лезгинской подгруппе даг. группы кавк.

языков. Значит, число Т. знает также лезгинский, азерб.

и рус. языки. Верующие Т.— мусульмане-сунниты.

Т. сформировались как народность на занимаемой ими

и ныне территории и составляют ее коренное населе-

ние. Большинство Т. занято в коллективизированном

с. х-ве, имеющем смешанный земледелья.-скотовод-

ческий характер. Из промыслов особенно распростра-

нено ковроткачество. Ковроткачихи объединены в спец,

артели. По культуре и быту Т. близки лезгинам. В сов.

время Т. получили письменность (на основе рус. алфа-

вита); издаются газеты и книги. Развивается нац.

лит-ра. Из среды Т. вышли специалисты с высшим об-

разованием, работающие в различных областях нар.

х-ва, науки и культуры.

Лит.: Народы Кавказа, т. 1, М., 1960 (библ.).

А. Г. Трофимова. Москва.

ТАБАЧНЫЕ БУНТЫ — первое крупное нар. антп-

империалистич. движение в Иране в 1891. Было вызва-

но решением Наср-эд-дпн-шаха предоставить англ, ком-

пании Толбот табачную концессию на монопольную

скупку, переработку и продажу табака. В Тегеране,

Тебризе, Исфахане, Ширазе и др. городах распростра-

нялись прокламации с призывом вести борьбу против

иностранцев; происходили многолюдные митинги про-

тив концессии. Руководство Т. б. осуществляли пред-

ставители духовенства и зарождавшейся нац. буржуа-

зии. Движение особенно усилилось после издания выс-

шим духовенством в Неджефе фетвы о запрещении ку-

рения табака до тех пор, пока не будет отменена

концессия. Попытки шахских властей подавить дви-

жение с помощью войск окончились неудачей. 28 дек.

1891 шах вынужден был аннулировать табачную кон-

цессию. м. С. Иванов. Москва.

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ — закон в России 18 —

1-й пол. 19 вв., определявший порядок прохождения

службы чиновниками; издан 24 янв. 1722 пр-вом Петра I.

По Т. о р. все должности были разбиты на 3 ряда: су-

хопутные и морские воинские, штатские и придворные,

в каждом из к-рых было 14 рангов, пли классов. Выс-

шими (1-й класс) в них были соответственно должности

ген.-фельдмаршала, ген.-адмирала и канцлера, низ-

шими (14-й класс) — фепдрпка, мичмана и коллеж-

ского регистратора. Каждая «статская» должность была

приравнена к офицерскому рангу, т. к. воен, служба

ценилась и оплачивалась выше. Издание Т. о р. содей-

ствовало бюрократизации гос. аппарата и явилось важ-

ным моментом в оформлении абсолютизма в России.

По Т. о р. усилилось обособление высшего и среднего

слоя чиновничества и формирование особой прослойки

общества — бюрократии. Вместо родовитости при на-

значении па гос. службу, а также при дальнейшем про-

движении чиновника вводился бюрократия, принцип —

выслуга и последоват. восхождение по служебной лест-

нице. По Т. о р. в состав чиновников включались лишь

те. кто имел соответств. ранги. Низшее звено админист-

рации — служащие канцелярий (копиисты, канцеля-

ристы и т. п.) — нс было включено в Т. о р. Все чинов-

ники, чьи должности вошли в Т. о р., получали дво-

рянство. Первоначально 14-й класс давал права личного,

а 8-й (для военных 12-й) — потомственного дворянства.

Закон 9 дек. 1856 установил получение личного дворян-

ства с 9-го класса, потомственного — с 4-го класса для

1В

гражданских чинов и с 6-го класса для военных. Т. о р.

открывала «путь наверх» выходцам из непривилегпров.

сословий, создавая стимул для службы чиновников.

См. также Чины, звания и титулы в России.

Лит.: ПСЗ, т. 6, СПБ, 1830, № 3890; Р о м а н о в и ч-

С лаватинский А., Дворянство в России от нач.

XVIII в. до отмены крепостного права, СПБ, 1 870; Дем и-

д о в а Н. Ф., Бюрократизация гос. аппарата абсолютизма

в XVII—XVIII вв., в сб.: Абсолютизм в России (XVII —

XVIII вв.), М., 1964. С. М. Троицкий. Москва.

ТАБЕТ, Антуан Жорж (Табит, Антун) (13.VI.

1907 —16.V. 1964) — ливанский архитектор и обществ,

деятель, публицист. Один из зачинателей междунар.

движения за мир, активный борец за нац. независи-

мость народов, демократию, социальный прогресс.

Род. в сел. Бхамдун (Ливан) в семье деревенского

кузнеца. Высшее архитектурное образование получил

в Ливане и Франции. Построенные по проектам Т. жи-

лые и обществ, здания отличает сочетание совр. архи-

тектурных принципов с традициями нац. зодчества.

Т.— один из организаторов созыва (май 1939) в Бейру-

те Антифаш. конгресса, на к-ром была создана Лига

борьбы с фашизмом и нацизмом. В 1941 — один из

основателей обществ.-политич. журн. «Ат-Тарик»

(«Путь»), награжденного в 1950 Золотой медалью мира.

В 1946—48 Т.— пред. Ливанского об-ва друзей СССР.

С 1949 — пред. Ливанского нац. совета мира, с 1950 —

чл. Президиума Всемирного Совета Мира. С коп.

50-х гг. активно участвовал в развертывании движения

солидарности народов Азии и Африки. Междунар. Ле-

нинская премия «За укрепление мира между народа-

ми» (за 1960).

С о ч.: Мухтарат мин китабат Антун Табст... . (Избранное

из написанного А. Табетом), [Бейрут], 1965.

Лит.: Т а б е т М а р и, Т а б е т Ж а д, Антуан Табет,

пер. с франц., М., 1968.

ТАБМЕН (Tubman), Гарриет (ок. 1820 — 10.III.

1913) — героиня негритянского народа, борец против

рабства в США. Родилась в семье раба. Ок. 1849 бе-

жала из неволи и включилась в аболиционистское

движение; поддерживала связь с Дж. Брауном. Т. ак-

тивно участвовала в деятельности т. и. подземной

железной дороги, переправлявшей беглых негров из

юж. штатов на С. и в Канаду. В 50-х гг. она совершила

19 поездок на Юг, лично освободив более 300 рабов и

воодушевив на бегство тысячи других. В годы Гражд.

войны 1861—65 Т. сражалась в армии северян против

рабовладельцев Юга. Была медсестрой, разведчицей,

летом 1863 участвовала в рейде негритянского партии,

отряда, освободившего 750 рабов. После окончания вой-

ны продолжала бороться против угнетения негров, вы-

ступала в защиту прав жешцин.

Лит.: С о п г a d Е., Harriet Tubman. Negro soldier and

abolitionist, N. Y., [1942 ]. Л. M. Струкова. Москва.

ТАБМЕН (Tubman), Уильям Ваканарат Шадрак

(29.XI.1895—23.VII.1971) — гос. и политич. деятель

Либерии. По образованию и профессии юрист. Д-р

юридич. наук, гражд. права, философии. В 1937—43 —

помощник прокурора и чл. Верх. суда. В 1923—31

и 1934—37 входил в сенат от графства Мэриленд.

С 1944 — президент .Либерии (в 1971 был переизбран

на 7-й срок) и одновременно глава пр-ва. Лидер пра-

вящей (с 1878) Партии истинных вигов. Активный

деятель методистской епископальной церкви. Участ-

ник ряда конференций глав афр. гос-в. Т.— инициатор

провозглашенной в 1944 его пр-вом политики т. и.

национальной унификации и интеграции («политики

объединения»), официально направленной на ликви-

дацию антагонизма между немпогочпел. прослойкой

американо-либерийцев (переселенцев из США, постав-

ленных в привилегированное положение) и коренным

населением страны, в отношении к-рого длит, время осу-

ществлялась дискриминация, а также политики «от-

крытых дверей» — всемерного привлечения иностр.

17

ТАБОР — ТАБУ

18

капитала в экономику страны и создания для него ре-

жима наибольшего благоприятствования. Пр-во Т.

предприняло ряд мер, направленных на усиление роли

гос-ва в экономике.

ТАБОР (Tabor) — город в ЧССР, в Чешской Социа-

лпстич. Республике, в Южно-Чеш. обл., у слияния рр.

Лужнпце и Тисменице. 21,9 т. ж. (1970). Важный

трансп. узел. Осн. в 1420, в период Гуситского ре-

волюционного движения, восставшими крестьянами и

плебеями на месте старинного укрепленного поселе-

ния Градшпте. Вначале представлял революц. воен,

лагерь (с преобладающим крестьянским населением),

полптич. и воен, центр табор итов; был хорошо укреп-

лен. К 30-м гг. пережил большую социалыю-экономич.

эволюцию, превратившись в крупный ремесл.-торг.

центр. Усилившееся бюргерство заключило в 1436 до-

говор с имп. Сигизмундом I, а Т. получил права коро-

лев, города. В 40-х гг. 15 в. вел борьбу с крупны-

ми феодалами; в 1452 был взят Йиржи Подебрадом.

В Т. сохранилось много ср.-век. зданий (в т. ч. ратуша,

где имеется герб города 1515 с изображением Я. Гуса),

памятники Гусу и Я. Жпжке, многочисл. подземные по-

мещения, вытесанные в скале, к-рысвозникли в гусит-

ское и послегуситское время и служили укрытием для

населения во время войн, а также хранилищем оружия.

Лит.: Н е j n a A., Tabor. Fotografoval A. Kleibl, Praha,

1964. Е. T. Рубцов. Москва.

ТАБОРЙТЫ — представители революц. антифеод,

крыла Гуситского революционного движения. Хотя к

«общине таборской» (как они себя называли, отсюда—Т.)

принадлежали разнородные социальные элементы — ши-

рокие слои крестьянства, гор. беднота, низшее духо-

венство, часть мелкого дворянства, ремесленники, но

определяющей в таборитствс (особенно в первый период

движения) была революц. антифеод, крестьянско-пле-

бейская идеология. В ее основе лежало хилиастпч.

учение о «царстве божьем на земле» — «царстве»

всеобщего равенства и социальной справедливости.

Т. проповедовали идею установления в ближайшее

время такого обществ, строя, при к-ром не будет

ни королей, пи панов, ни крепостных, требовали

отмены всех повинностей и феод, платежей, ликви-

дации частной собственности (преим. крупной феодаль-

ной), обязательной для всех трудовой жизни. Т. пред-

приняли попытку осуществить свои идеалы на прак-

тике: в Таборе, Писеке и др. городах Т. были выставле-

ны кади, куда складывались общие деньги и драгоцен-

ности. Т. отрицали церковные таинства, пышный ка-

толический культ, а некоторые из них — все христи-

анские святыни и обряды. Под покровом библейской

терминологии учение Т. выражало чаяния феод.-зави-

симых крестьян и гор. плебса о создании общества

без угнетения и насилия. Т. не представляли едино-

го течения: самыми радикальными среди них бы-

ли пикарты (см. Пикардство), наиболее последова-

тельно отстаивавшие хилиастпч. взгляды (одни из гл.

идеологов Мартин Гуски). Их выступления по мере

развития гуситского движения все более встречали оп-

позицию умеренных Т., выражавших интересы гл. обр.

зажиточного крестьянства и состоятельных горожан.

В 1421 умеренные Т. расправились с вождями ппкар-

тов. Однако, несмотря на все разногласия, Т. оста-

вались основной боевой силой восставшей Чехии. Г.

создали полевое войско, к-рое руководствовалось бое-

вым уставом Я. Жижки, разработали передовую для

того времени воен, тактику, предусматривавшую манев-

ренность, применение боевых возов и артиллерии. Та-

боритское войско, предводительствуемое воен, вождями

Микулашем из Гуси (первый гетман Т. до кон. 1420),

Я. Жижкой (до 1424), Прокопом Великим, разгромило

пять крестовых походов, организованных феод.-католпч.

реакцией и имп. Сигизмундом I против гуситов. Т. вме-

сте с «сиротами» совершили серию блестящих походов

за пределы Чехии. У Т. существовали острые противо-

речия с бюргерско-рыцарским лагерем — т. н. чашника-

ми. Эти противоречия усилились после 1421 и привели

к открытой войне между ними. Чашники были разбиты

в ряде битв (у Горжице, 1423; Малешова, 1424). 30 мая

1434 войско Т. и «сирот» потерпело поражение от объ-

единенных сил чашников и феод.-католпч. лагеря при

Липанах; отд. отряды Т. продолжали борьбу до 1437,

когда пала их последняя крепость Спон.

Р. Т. Рубцов. Москва.

ТАБОРЫ (Tabory) — 1) Нар. собрания в период гу-

ситского революц. движения. 2) Нар. собрания, прохо-

дившие под открытым небом, в чеш. землях в период

подъема массового нац. движения в 1868—71. Форма

многолюдных (часто в неск. тысяч человек) митингов

ремесленников, крестьян, интеллигенции и само на-

звание «Т.» явились возрождением гуситской тра-

диции. Инициатива созыва Т. исходила от предста-

вителей либералыю-бурж. крыла Чешской нац. партии

(позднее младочехи), к-рые стремились использовать

массовое нар. движение в своих полптич. целях, и

осуществлялась через газ. «Narodni listy», печатавшую

информацию о созыве Т., их прохождении, резолюциях

и т. п. Однако вскоре Т. стали гл. формой демократпч.

и нац. движения за автономию чеш. земель. Первый Т.

состоялся 10 мая 1868 на горе Ржип (около г. Роуднпце);

в нем участвовало св. 20 тыс. чел. Принятая на нем

резолюция содержала требования снижения налогов,

избрания чеш. сейма на основе всеобщего избират.

права и конституции, гарантирующей чеш. землям рав-

ные с Венгрией права автономии. Па многих из после-

дующих Т. важную роль играли рабочие. Т. на Жиж-

ковой горе около Праги (28 сент. 1868) и на Панк раце

в Праге (окт. 1868) были преим. рабочими, на них вы-

двигалось требование представительства рабочего

класса в сейме. Попытка пр-ва разогнать эти Т. при-

вела к столкновениям участников нар. собраний с поли-

цией и войсками. Всего за 1868—71 состоялось 143 Т.,

на них присутствовало, ио приблизит, подсчетам,

1 млн. 443 тыс. чел. Т. явились важным этапом в раз-

витии чеш. нац. движения и способствовали укрепле-

нию полптич. самостоятельности чеш. рабочего движе-

ния и размежеванию его с буржуазией.

Лит.: Prehled ceskoslovenskych dejin, dl 2, sv. 1, Praha,

1960; P u r s J., Tabory v ceskych zenii'ch 1868 —1871, «Cesko-

slovensky casopis historicky», 1958, К» 2--4.

II. M. Паикк’ва. Москва.

ТАБУ (полинез.) — широко распространенная в до-

классовом обществе система запретов на совершение

определенных действий, нарушение к-рых ио суевер-

ным представлениям карается сверхъестеств. силами.

Обычай Т. был впервые (1771) описан Дж. Куком у або-

ригенов о. Тонга. У полинезийцев табуированным было

все то, что относилось к богам, духам, все принадлежав-

шее вождям и жрецам, к-рые могли налагать Т. на лю-

бой предмет или действие. Последующие этнографии,

исследования показали, что у полинезийцев Т. сущест-

вовало в своей вторичной, преобразованной форме и

что запреты Т. возникли в более древние времена. Воз-

никновение Т. связано, по-видимому, с потребностями

формирующегося человеческого общества обуздать ес-

теств. инстинкты индивидуума, подчинить его поведение

интересам коллектива. В родовом обществе Т. регла-

ментировали важнейшие стороны жизни человека и

прежде всего обеспечивали соблюдение им брачных

экзогамных норм. У многих отсталых пародов Т. свя-

зано с тотемизмом. По мере разложения первобытного

строя Т. начинают использоваться возникавшим экс-

плуататорским классом для укрепления своего господ-

ствующего положения. Пережитки Т. сохраняются во

всех религиях (наир., в христианстве понятие греха

вполне аналогично Т.).

19

ТАБУЛЛЯРИИ - ТАВРИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

20

Лит.: Анисимов А. Ф., Духовная жизнь первобыт-

ного общества, М.— Л., 1966; Семенов Ю. И., Как воз-

никло человечество, М., 1966; Токарев С. А., Ранние

формы религии и их развитие, М., 1964; Фрэзер Д., Зо-

лотая ветвь, [пер. с англ. ], М., 1928; Р е й и а к С., Несколько

замечаний о табу, «Атеист», 1926, № 5; Фрей д 3., Тотем

и табу, М., 1923; Lehmann F. R., Die polynesischen Та-

busitten, Lpz., 1930; Steiner F., Taboo, L., 1956; W e b-

s t e r H., Taboo. A sociological study, L., 1942.

M. В. Крюков. Москва.

ТАБУЛЛЯРИИ, та б ул а р и и (греч. тосЗоилЛаоюе,

от лат. tabularii),— византийские нотариусы, оформ-

лявшие документы по купле-продаже, завещания,

дарственные, брачные обязательства и т. п. Т. нахо-

дились в ведении эпарха, были организованы в кор-

порации. Устав корпорации Т. был утвержден ими.

Львом VI [886—912]. Корпорации Т. существовали в

Константинополе и в др. городах Византии. Т. име-

лись и при церкви (подписывали все суд. док-ты и

грамоты, исходившие от церкви) и у отд. магнатов.

Лит.: Визант. книга Эпарха. Вступит, ст., пер. и коммен-

тарии М. Я. Сюзюмова, М., 1962, с. 107—27.

М. Я. Сюзюмов. Свердловск.

ТАБУНУТЫ — монголоязычное племя кочевников-

скотоводов в 17 в. (6 тыс. чел.), живших по правому

берегу р. Селенги между устьями Чпкоя и Уды. На их

тсрр. в 1665 был построен Селенгинский острог. Окон-

чательно вошли в состав России: Цонголов род — в

1695, три Табунутских рода — в 1719. Потомки Т. вхо-

дят в состав селенгинских бурят.

Лит.: Долгих Б.О., Родовой и племенной состав на-

родов Сибири в XVII в., М., 1960, с. 320—23; 3 а л к и и д

Е. М., Присоединение Бурятии к России, Улан-Уде, 1958.

ТАВАДИ — представитель высшего феод, слоя Гру-

зии в 15—18 вв., владетель наследственных, пожа-

лованных и купленных земель с правом их отчужде-

ния; пользовался налоговым, адм. и суд. иммунитетом.

Т. имел воен, отряды, состоявшие из азнауров и мса-

хуров. Гл. обязанностью Т. был выход с дружиной и

ополчением по требованию царя. В сословии Т. было

3 разряда.

TABАСТЫ см. Емъ.

ТАВЕРНЬЕ (Tavernier), Жан Батист (1605—1689) —

франц, торговец и путешественник по странам Востока,

гл. обр. по Ирану и Индии, где он был 6 раз в 1631—68

с коммерч, целями. Разбогатев на торговле драгоц. кам-

нями, Т. купил во Франции имение и титул барона

д’Обонна и нанял историка, к-рый обработал его запи-

си и устные воспоминания о путешествиях. В общих

обзорах адм. и обществ, строя вост, стран Т. много чер-

пал у своих более образованных современников —

Бернье, Шардена и т. д.,.он приводит мало дат и далеко

не всегда соблюдает хронологии, порядок изложения.

Однако Т. был наблюдателен, особенно в вопросах,

относящихся к торговле, и его свидетельства имеют

поэтому большую история, ценность.

С о ч.: Les six voyages..., v. 1—2, P., 1676.

К. А. Антонова. Москва.

«ТАБОРА ДЕЛО» — суд. процесс португ. аристокра-

тия. семьи Тавора (Tavora); ее глава Франсишку д’Аспс,

маркиз Тавора (1703—13.1.1759), б. вице-король

Индии, по возвращении на родину — ген. кавалерии,

был вместе с рядом членов своей семьи (герцогом Авей-

ру и др. лицами, в т. ч. членами иезуитского ор-

дена) арестован и обвинен Помбалом в организации

покушения 3 сент. 1758 на короля Жозе I. Несмотря на

слабость улик, Ф. Тавора и герцог Авейру были осуж-

дены на колесование и четвертование; были казнены

и нек-рые др. заговорщики, в т. ч. жена Ф. Тавора;

связанные с ними иезуиты были приговорены к тю-

ремному заключению. Помбал устранил т. о. ряд сво-

их политич. противников из феод, среды и использо-

вал «Т. д.» как предлог к изгнанию иезуитов (1759) из

Португалии и ее колоний. После падения Помбала

(1779), с поворотом к феод, реакции, члены семьи

Тавора были посмертно реабилитированы (но негласно)

Гос. советом. С. В. Фрязинов. Москва.

ТАВРЙДА — назв. Крымского п-ова, возникшее пос-

ле присоединения его к России по аналогии с термином

Таврика. С ним связано и назв. губернии (образована

в 1784), в к-рую входил Крымский п-ов,— Таврическая

губ. В офиц. документах п-ов продолжал наз. Крымом.

ТАВРЙЗ — см. Тебриз.

ТАВРИКА (греч. Tauptzi)) — юж. часть Крымского

п-ова, названная по имени тавров. В антич. источниках

термин «Т.» употреблялся для обозначения территории

тавров и реже — всего Крымского п-ова [для него су-

ществовало и др. назв.— Таврический Херсонес (греч.

Ta’jpr/.т; — Таврический полуостров)]. По Геро-

доту, сев. граница Т. проходила по линии современных

Евпатории — Симферополя — Феодосии, т. е. Т. вклю-

чала все три гряды Крымских гор. Позже, по свидетель-

ству Страбона и Плиния Старшего, произошло со-

кращение терр. Т. Термин «Т.» встречается и в ср.-век.

источниках, обозначая понятие скорее чисто геогра-

фическое, чем этногеографическое; исчез с образованием

Крымского ханства и утверждением в юго-зап. Крыму

и на побережье турок.

Лит.: Дьяков В. Н., Древняя Таврика до римской

оккупации, «ВДИ», 1939, № 3; е г о же, Таврика в эпоху

римской оккупации, «Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина»,

1942, т. 28, в. 1; [Домбровски й О. И.], Ср.-век. Тав-

рика — крымская «Готия», в кн.: Дорогой тысячелетий, Симфе-

рополь, 1966. О. В. Волобуев. Симферополь.

ТАВРЙЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕ-

СКАЯ РЕСПУБЛИКА (офиц. назв. — Совет-

ская Социалистическая Республика

Тавриды) — сов. республика, существовавшая в

Крыму в марте — апр. 1918. Входила в состав РСФСР.

Сов. власть в Крыму была установлена в дек. 1917 —

янв. 1918 в результате борьбы против объединенных

сил контрреволюции (рус. и укр. буржуазии и тат. на-

ционалистов), к-рые возглавлял т. н. Крымский штаб.

28—30 янв. (10—12 февр.) 1918 в Севастополе состоя-

лась 1-я конференция Советов рабочих и солдатских

деп. с участием крест, к-тов и ревкомов Таврич. губ.,

объявившая себя Чрезвычайным съездом и избравшая

губ. ЦИК Советов. 7 — 10 марта 1918 в Симферополе

проходил 1-й Учредит, съезд Советов, ревкомов и земель-

ных к-тов Таврич. губ., к-рый избрал ЦИК Советов

Таврич. губ. (12 большевиков и 8 левых эсеров, пред.—

Ж. А. Миллер). В обстановке начавшейся герм, окку-

пации Украины Таврич. ЦИК 19 и 21 марта принял и

22 марта 1918 опубликовал декрет о создании ТССР в со-

ставе крымских уездов б. Таврич. губ. Был сформиро-

ван СПК (8 большевиков и 4 левых эсера, пред. —

А. И. Слуцкий). ЦИК и СНК ТССР осуществляли дек-

реты Сов. власти о конфискации помещичьих земель,

национализации пром-сти, рабочем контроле и др. Од-

нако конфискованные земли не были разделены между

крестьянами, что явилось серьезной ошибкой. Большую

работу проделал СНК Тавриды по снабжению продо-

вольствием голодающих областей Сов. России (в марте-

апреле 1918 было отправлено более 5 млн. пудов про-

довольствия). Принимались меры по охране ист. памят-

ников, музеев, библиотек. Усилия СНК были сосредото-

чены гл. обр. на обороне Крыма, организация к-рой

осложнялась недостаточной воен, поддержкой со сторо-

ны Черноморского Центрофлота, руководимого эсера-

ми. 18 апр. 1918 герм, войска, нарушив условия

Брестского мира 1918, по к-рому Крым признавался

частью РСФСР, вторглись в ТССР. Несмотря на запре-

щение к этому времени партий кадетов и «мпллифпрка»

(тат. националисты), крымская контрреволюция суме-

ла сохранить свои силы. В Алуште начался мятеж тат.

националистов, к-рые захватили и в кон. апр. 1918 рас-

стреляли большинство чл. ЦИК и СНК ТССР во главе

с А. И. Слуцким и пред, губкома РКП(б)Я. Ю. Тарвац-

кпм. ТССР пала 30 апр. 1918. Часть Черноморского

флота по приказу СНК РСФСР ушла из Севастополя

21

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ — ТАГАНРОГ

22

в Новороссийск. К 1 мая 1918 герм, войска заняли весь

Крым. Крым был освобожден Красной Армией от ин-

тервентов и белогвардейцев в нояб. 1920.

Источ н.: Борьба за Сов. власть в Крыму. Док-ты и

мат-лы, т. 1, Симферополь, 1957.

Лит.: В о л ьфсо и Б. М., Сов. республик^ Тавриды, «Уч.

зап. Кустанайского под. ин-та», 1959, т. 3; Хазанов

Г. И., Сов. Социалистич. Республика Тавриды, в кн.: Борь-

ба большевиков за власть Советов в Крыму, Симферополь,

1957; Н а д и н с к и й П. Н., Очерки по истории Крыма,

т. 2, Симферополь, J957. О. В. Волобуев. Симферополь.

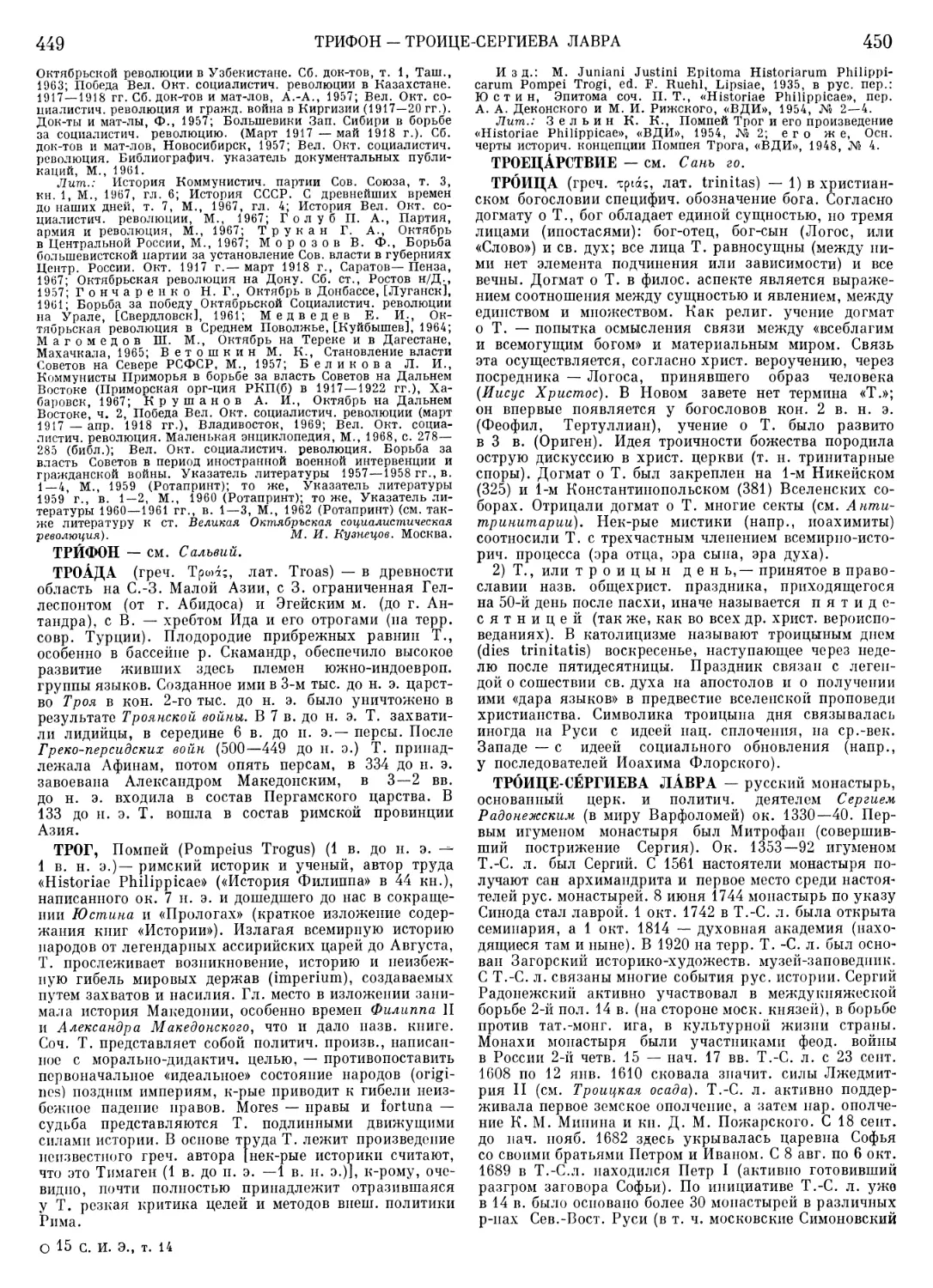

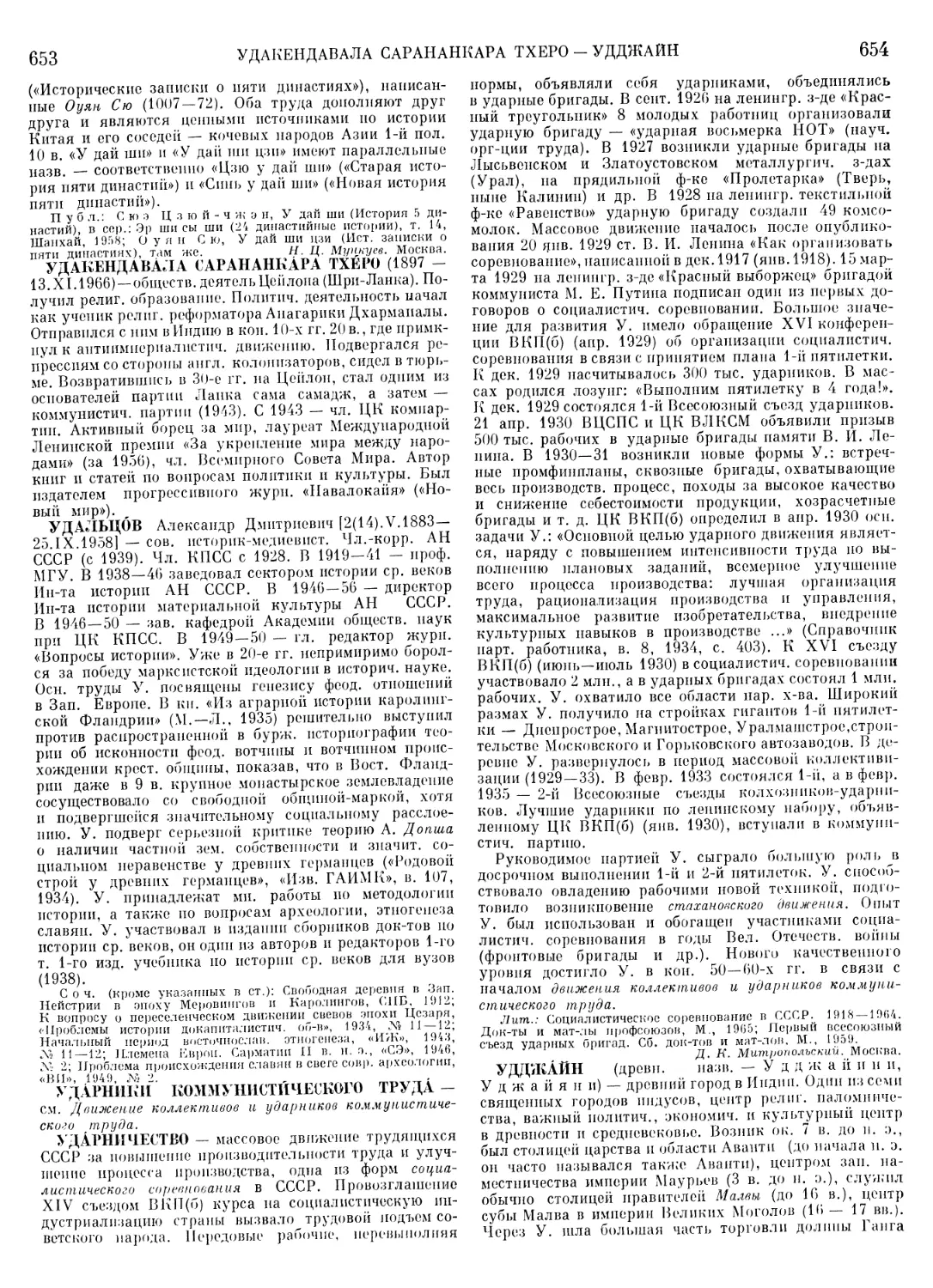

ТАВРИЧЕСКИМ ДВОРЕЦ — историко-революц. и

архпт. памятник Ленинграда. Построен в 1783—89 арх.

И. Е. Старовым в стиле рус. классицизма. Назван Тав-

рическим в честь первого владельца кн. Г. А. Потем-

кина-Таврического. С 1791 (после смерти Потемкина)

перешел в казну. Павел I отдал Т. д. под казармы и ко-

нюшни лейб-гвардии Конного полка, что привело к раз-

рушению дворцовых интерьеров (позднее восстановле-

ны). В 1906 — 17 в Т. д. проходили заседания Гос. думы

в специально устроенном зале заседания (на месте Зим-

него сада). После Февр, революции 1917 в левом крыле

Т. д. разместился Петроградский совет рабочих и сол-

датских депутатов (до переезда в августе в Смольный),

в правом крыле заседал Врем, комитет Гос. думы. Позже

(вплоть до переезда в Зимний дворец в июле 1917) здесь

находилось Врем, пр-во. 4(17) аир. 1917 в Т. д. па собра-

нии большевиков — участников Всеросс. совещания

Советов, выступил В. И. Ленин с докладом «О задачах

пролетариата в данной революции» («Апрельские те-

зисы»). Перед Т. д. проходили многочисл. нар. демон-

страции. 5(18) янв. 1918 в Т. д. заседало Учредит, собра-

ние. В янв. 1918 в Т.д. проходил 3-й Всеросс. съезд Сове-

тов, в марте 1918 — VII съезд РКП(б), в июле 1920

начал работу II конгресс Коминтерна, на к-ром с док-

ладом выступил В. И. Ленин. После Вел. Отечеств, вой-

ны здание Т. д. реставрировано. В наст, время в нем

размещается Ленпнгр. высшая парт, школа.

Лит.: Камене к и й В. А., Таврический дворец,

Л.— М.,1948; С у х о т и и Я., Таврический дворец, Л., 1963.

А. С. ВуояБ. Ленинград.

ТАВРЫ (греч. Тайро1.) — древнейшие, известные по

антич. источникам племена, населявшие юж. часть

Крыма, получившую от них название Таврика. Этппч.

происхождение Т. не выяснено. Археол. памятниками

культуры Т. являются поселения, укрепления, убежи-

ща, святплища п погребения, т. н. каленные ящики.

Наиболее ранние памятники Т. датируются 9 в. до н. э.

Осн. масса кам. ящиков относится к 7—6 вв. до н. э. и

представляет собой коллективные захоронения со скор-

ченным трупоположенпем покойников. Погребальный

инвентарь состоит из лепных сосудов, бронз, наконеч-

ников стрел, украшений. Для Т. характерна лепная,

лощеная и простая керамика, обычно не орнаментиро-

ванная. Их укрепления находились на скалистых обры-

вах и обносились кам. стенами. Т. занимались земледе-

лием и скотоводством, а также охотой и рыболовством.

Они были знакомы с ткачеством и литьем из бронзы.

Т. находились на стадии первобытнообщинного строя.

В религии Т. доминировало унаследованное от матриар-

хата божество Дева. Т. удалось отстоять свою незави-

симость в борьбе с Херсонесом и Боспорским государ-

ством, но в кон. 2 в. н. э. они подпали под власть Понта.

С сер. 1 в. п. э. на юж. побережье Крыма закрепляются

римляне и начинается процесс романизации Т. В антич.

источниках появляются также термины «скифотавры»

и «тавроскифы», что, по-впдпмому, отражает факт сме-

шения этих народностей. В дальнейшем Т.. видимо,

ассимилировались с аланами, готами и др. племенами,

оседавшими в горном Крыму. Письм. источники под-

тверждают существование Т. вплоть до 4 в. н. э.

Источи.: Латышев В. В., Известия древних писате-

лей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе, т. 1—2,

СПБ, 1893— 1<.П>4.

Лит.: Л е с к о в А. М., Горный Крым в I тысячелетии до

н. э., К., 1965; С о к о л о в а К. Ф., Тавры Крымского п-ова

(по антропологии, данным), «Вопросы антропологии», i960,

№ 3; Ш у л ьц П. Н., О нек-рых вопросах истории тавров,

в кн.: Проблемы истории Сев. Причерноморья в антич. эпоху,

М., 1959; Щепине к и й А. А., Пещерные святилища вре-

мени раннего железа в горном Крыму, в кн.; Тр. комплексной

карстовой экспедиции АН УССР, в. 1, К., 1963; е г о же.

Во тьме веков, Симферополь, 1966; Соломон i к Э. I.;

Про значения термша «тавроск!фи», «Археолопчн! нам’ятки

УРСР», 1962, т. И.

О. В. Волобуев, А. А. Шепинский. Симферополь.

ТАГАЛЫ (самоназв.— т а г а л о г) — многочисл. на-

род Ф илиппин. Живет в центр, и юж. частях о. Лусон,

на о-вах Миндоро, Марпндуке и нек-рых мелких. Наи-

более густо Т. населяют мор. побережье, долины рек и

районы озер (откуда назв. Т.— «живущие у воды»).

В районе обитания Т. находится столица страны —

г. Манила. Антропологически принадлежат к юж.

монголоидам. Числ.— 7 млн. чел. (1970). Язык — тага-

лог (тагальский), индонезийской ветви малайско-поли-

незийской семьи; имеет богатую лит-ру. Лит. вари-

ант языка Т.— пилиппино — является наряду с ат

глийским основным языком Филиппин. По религии —

католики. Происхождение Т., по-видимому, связано с

носителями культуры жел. века Новалпчес. Мнение

(основано на лингвистич. данных) йен. миссионера

Суньиги об американском происхождении Т. не разде-

ляется большинством исследователей. Занимаются Т.

земледелием (рис, табак, сизаль, кокосовая пальма),

рыболовством. Развито плетение и ткачество. Значит,

часть филиппинского пролетариата, буржуазии и ин-

теллигенции составляют Т.

Лит.: Народы Юго-Восточной Азии, М., 1966 (библ.).

К. Ю. Мешков. Москва.

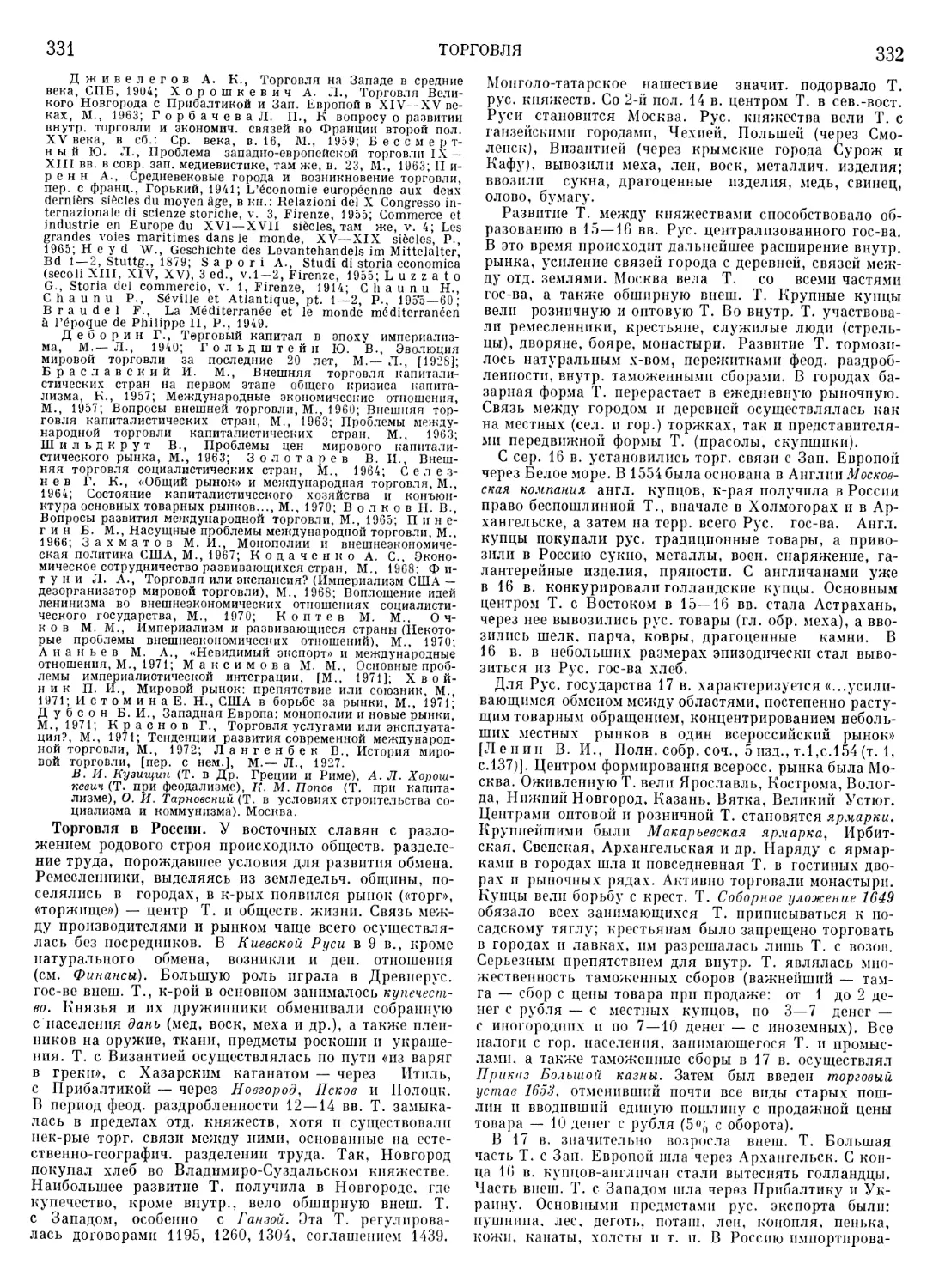

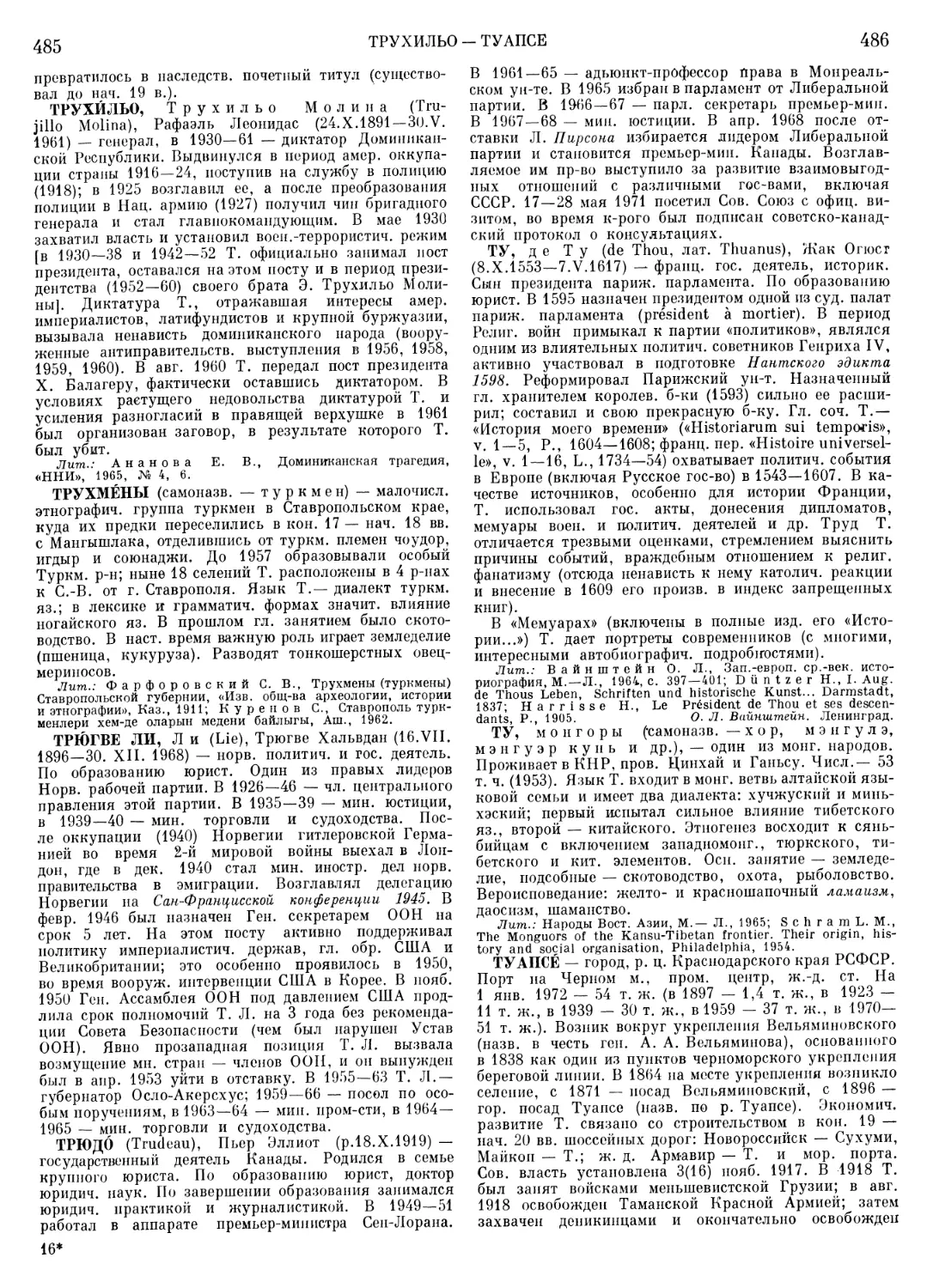

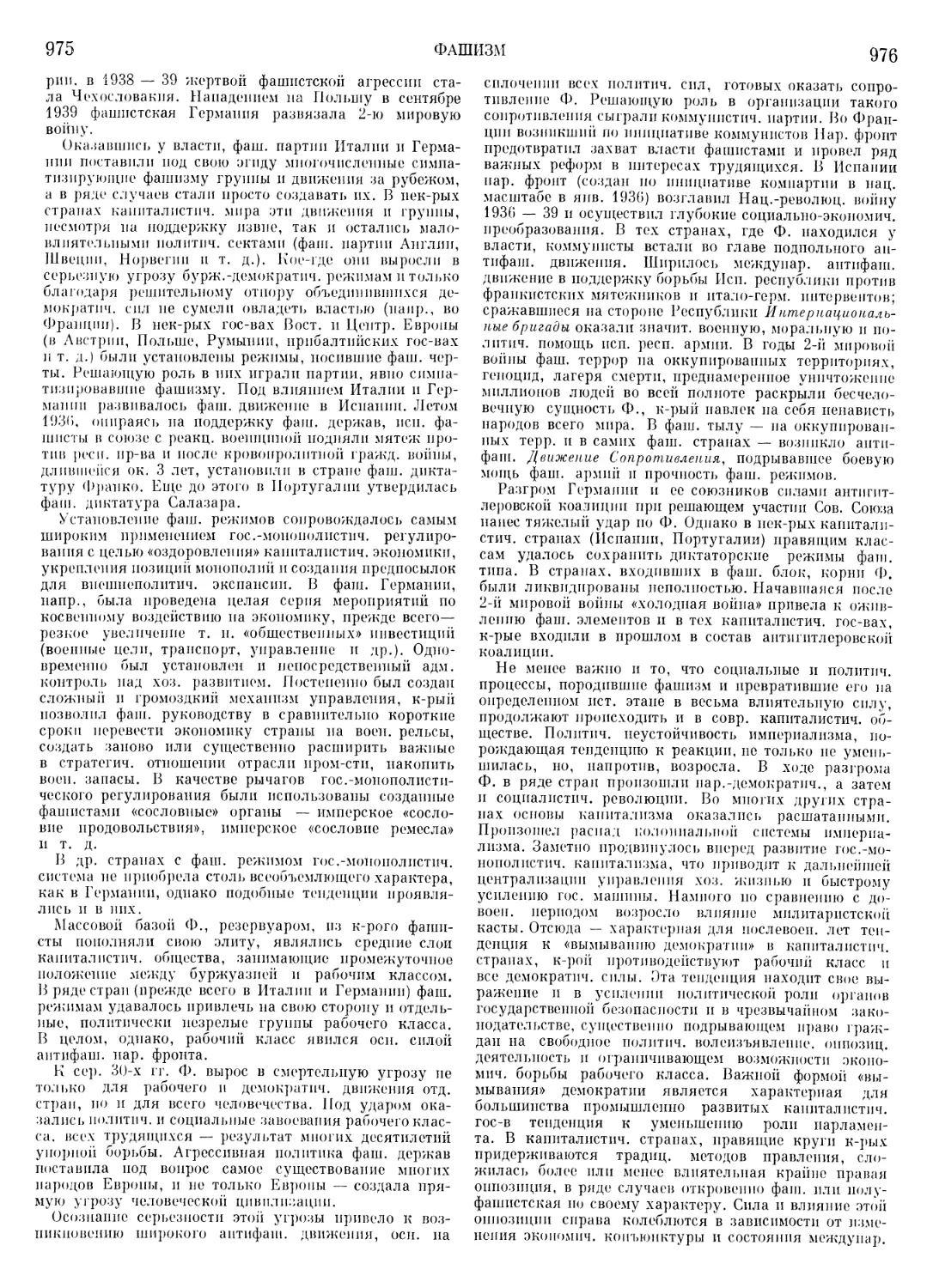

ТАГАНРОГ (в 1699-1711 - Т р о и ц к-н а - Т а-

г а н р о г е) — город в Ростовской обл. на сев. бе-

регу Таганрогского залива Азовского м. Мор. порт.

Ж.-д. станция. Важный пром, и культурный центр юга

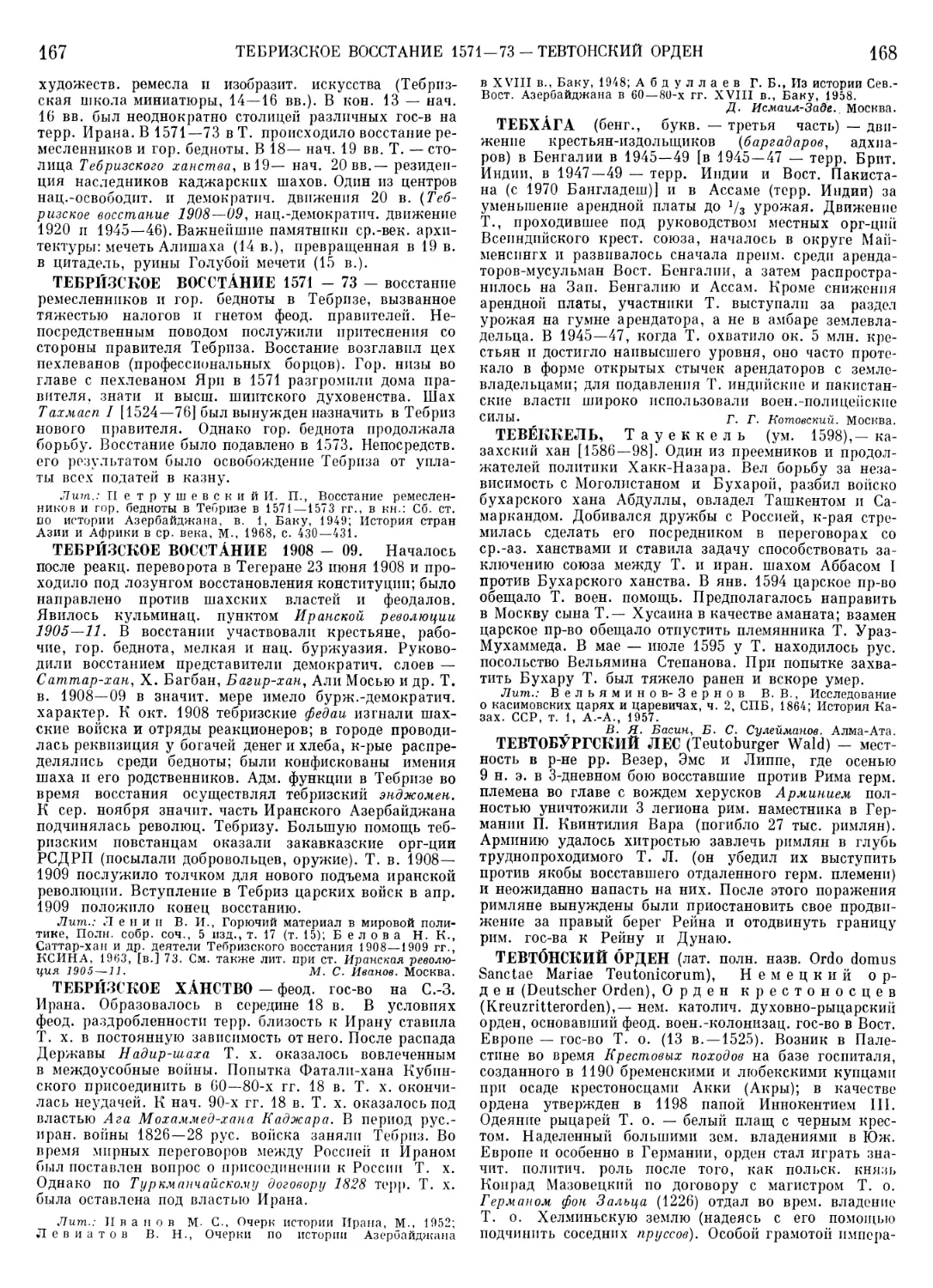

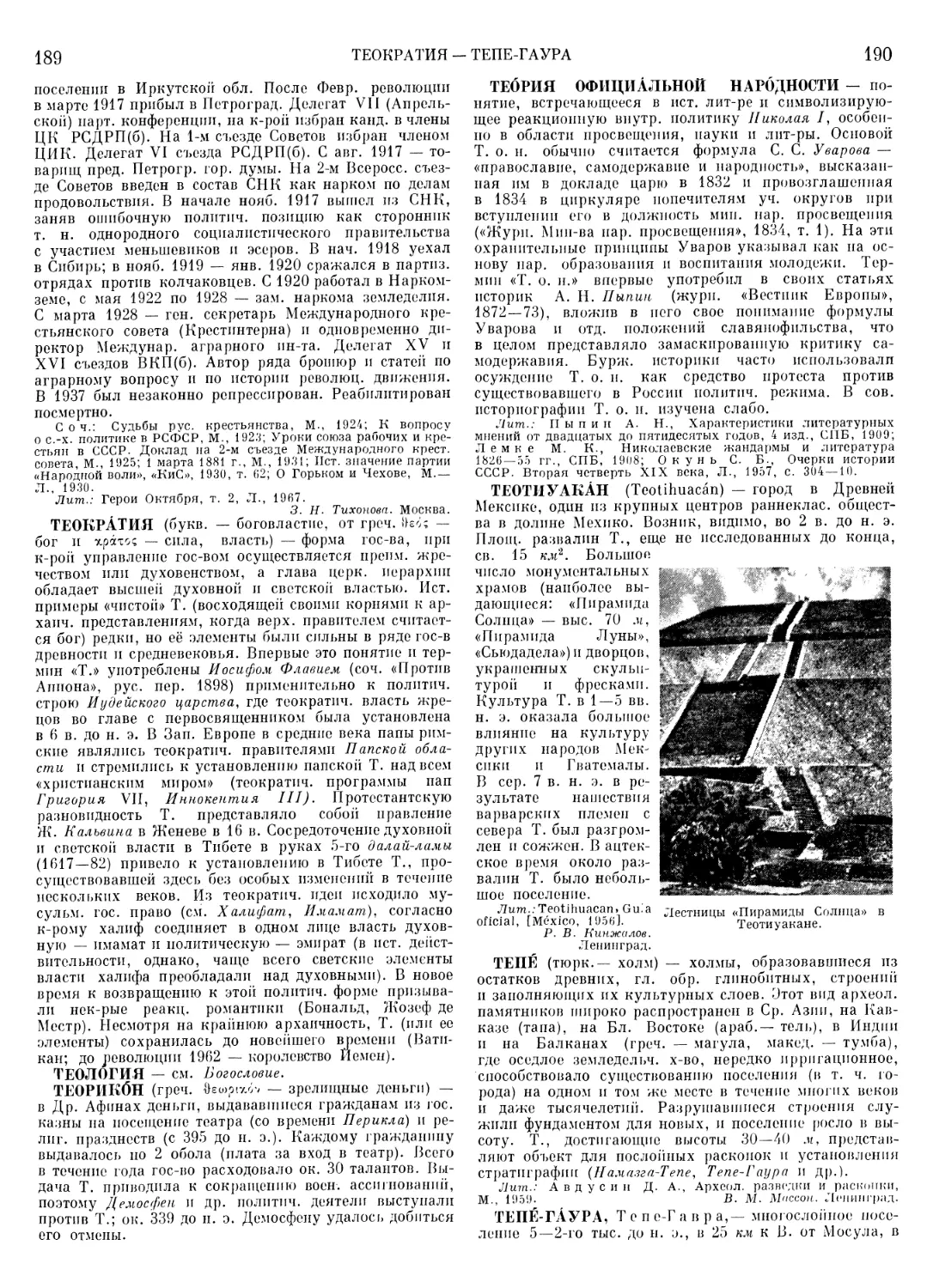

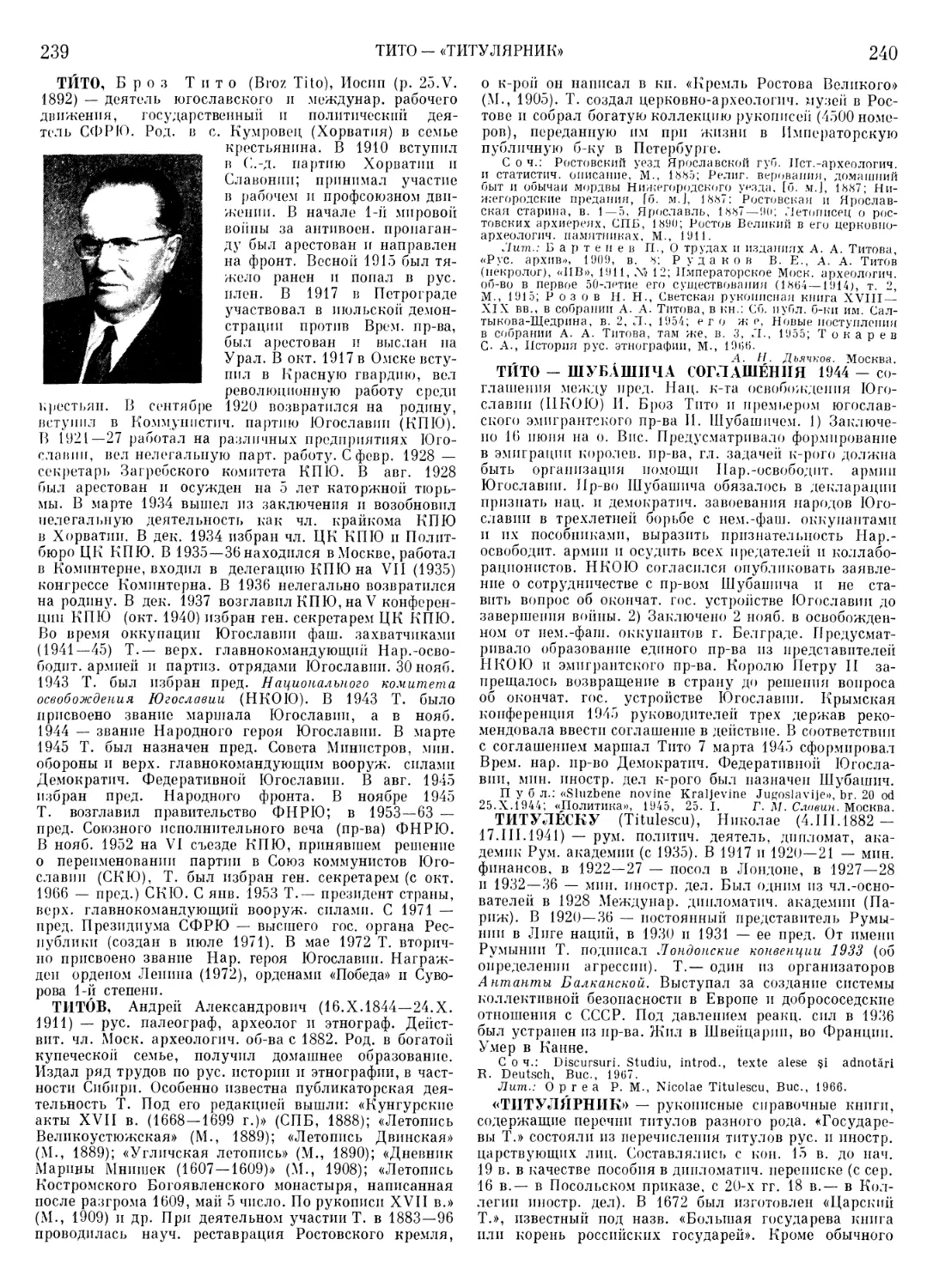

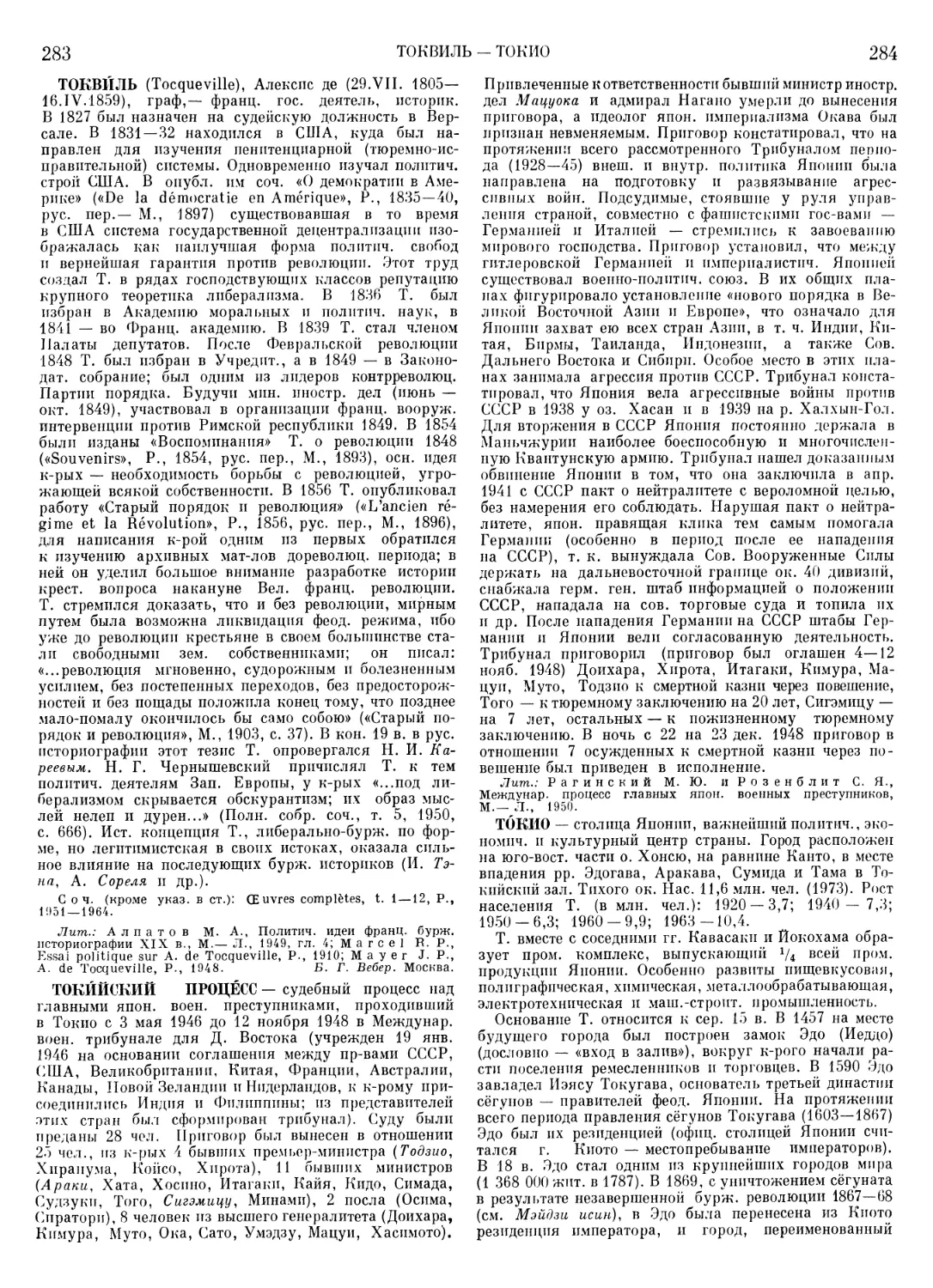

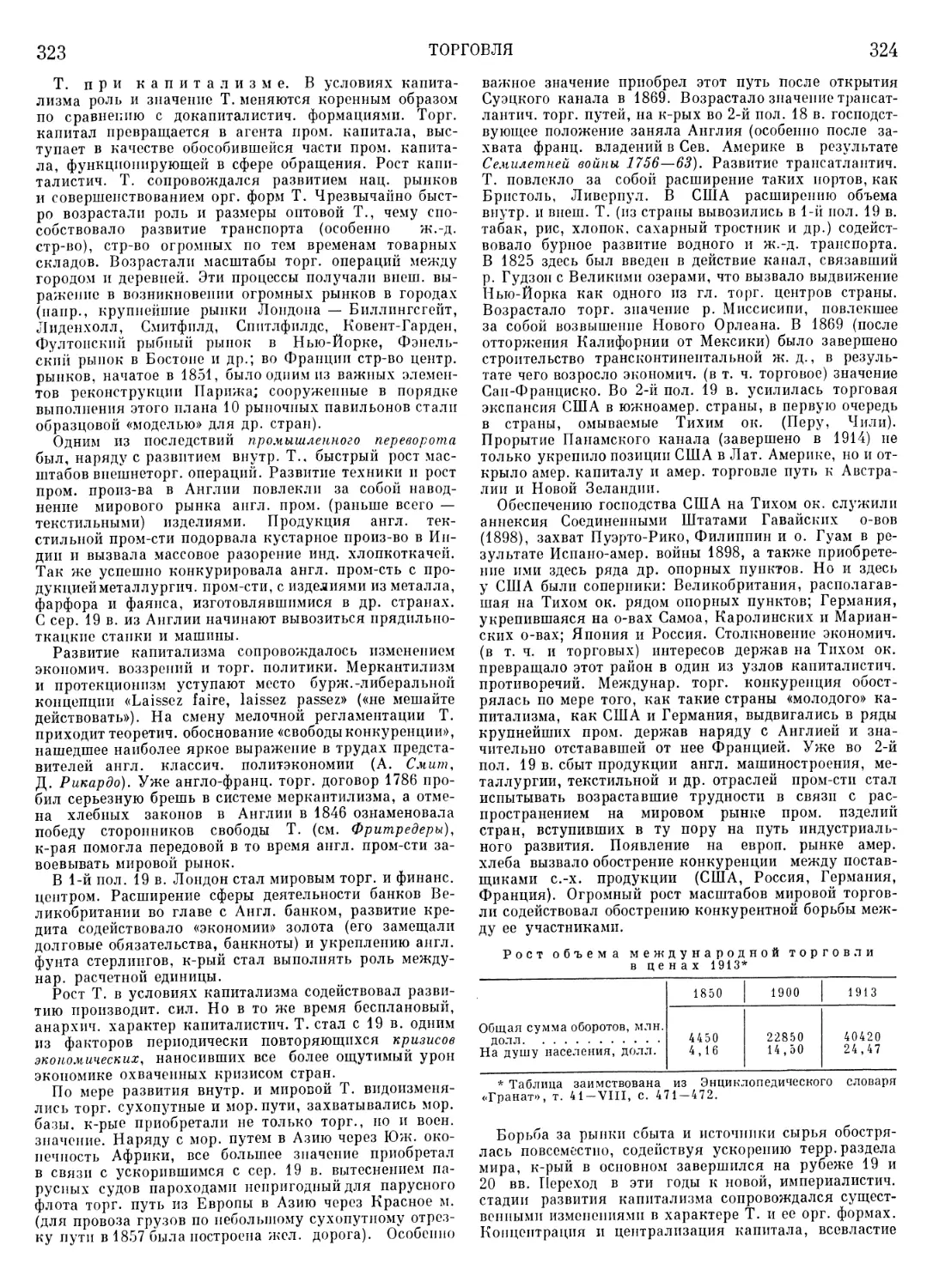

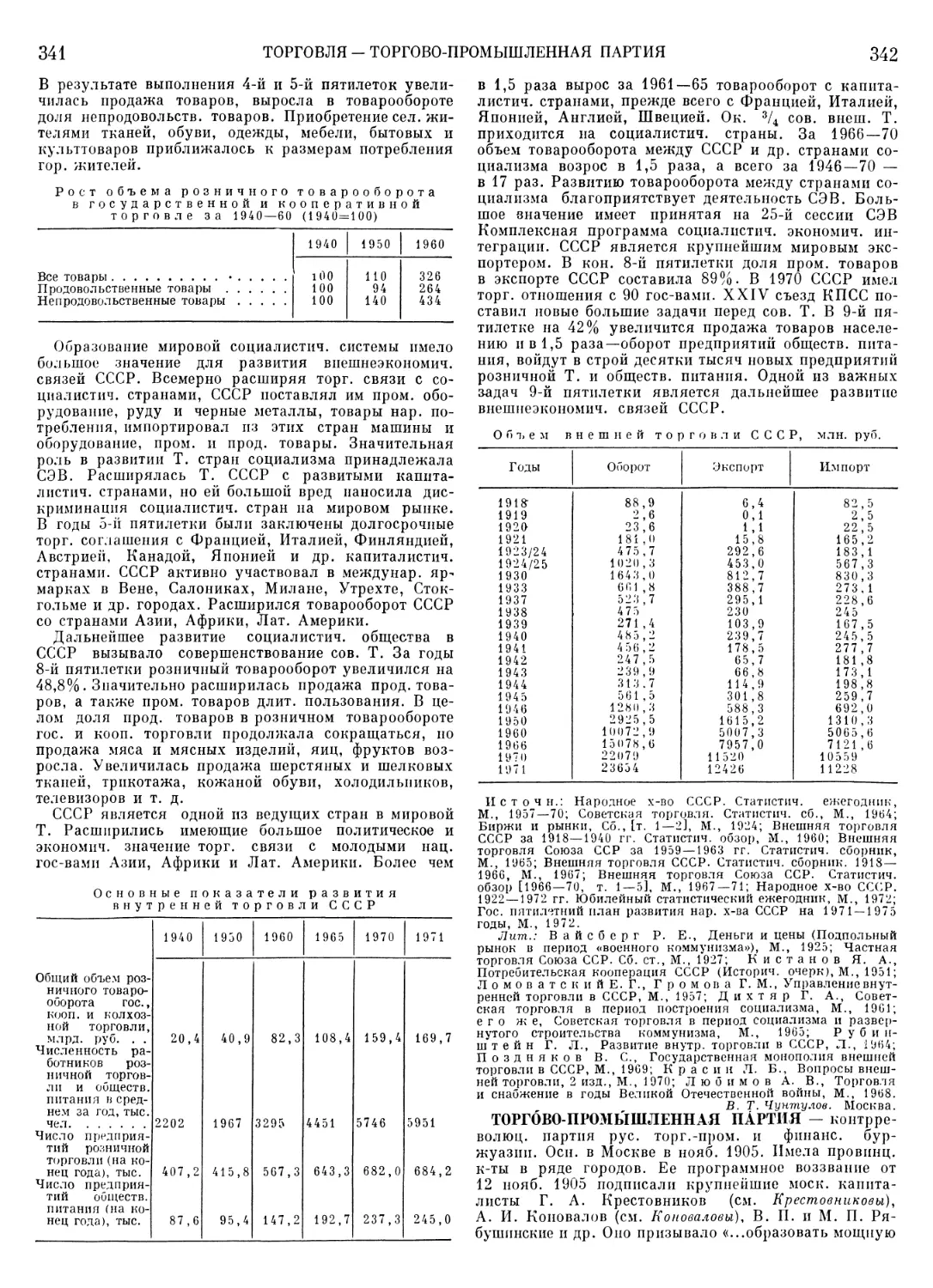

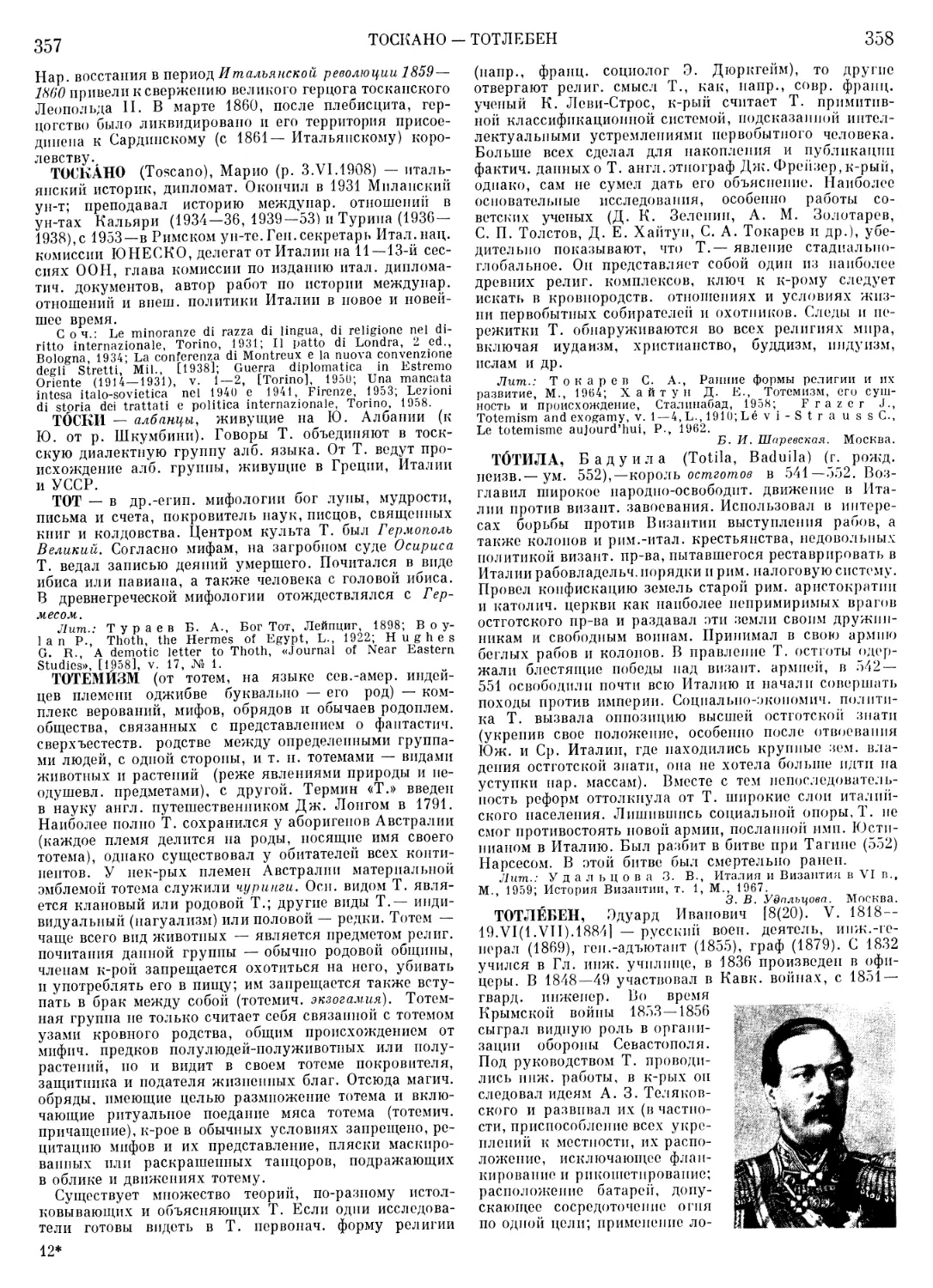

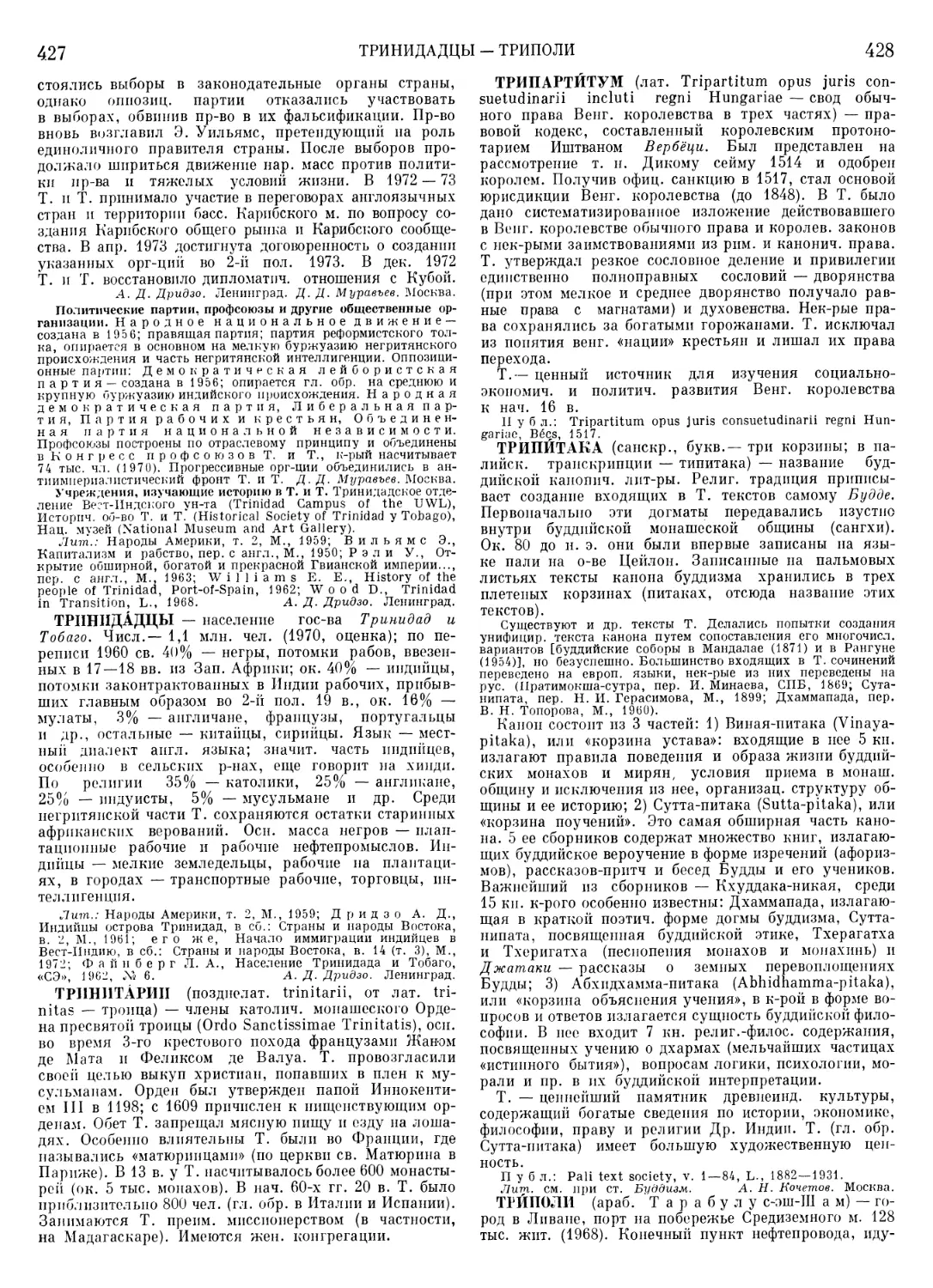

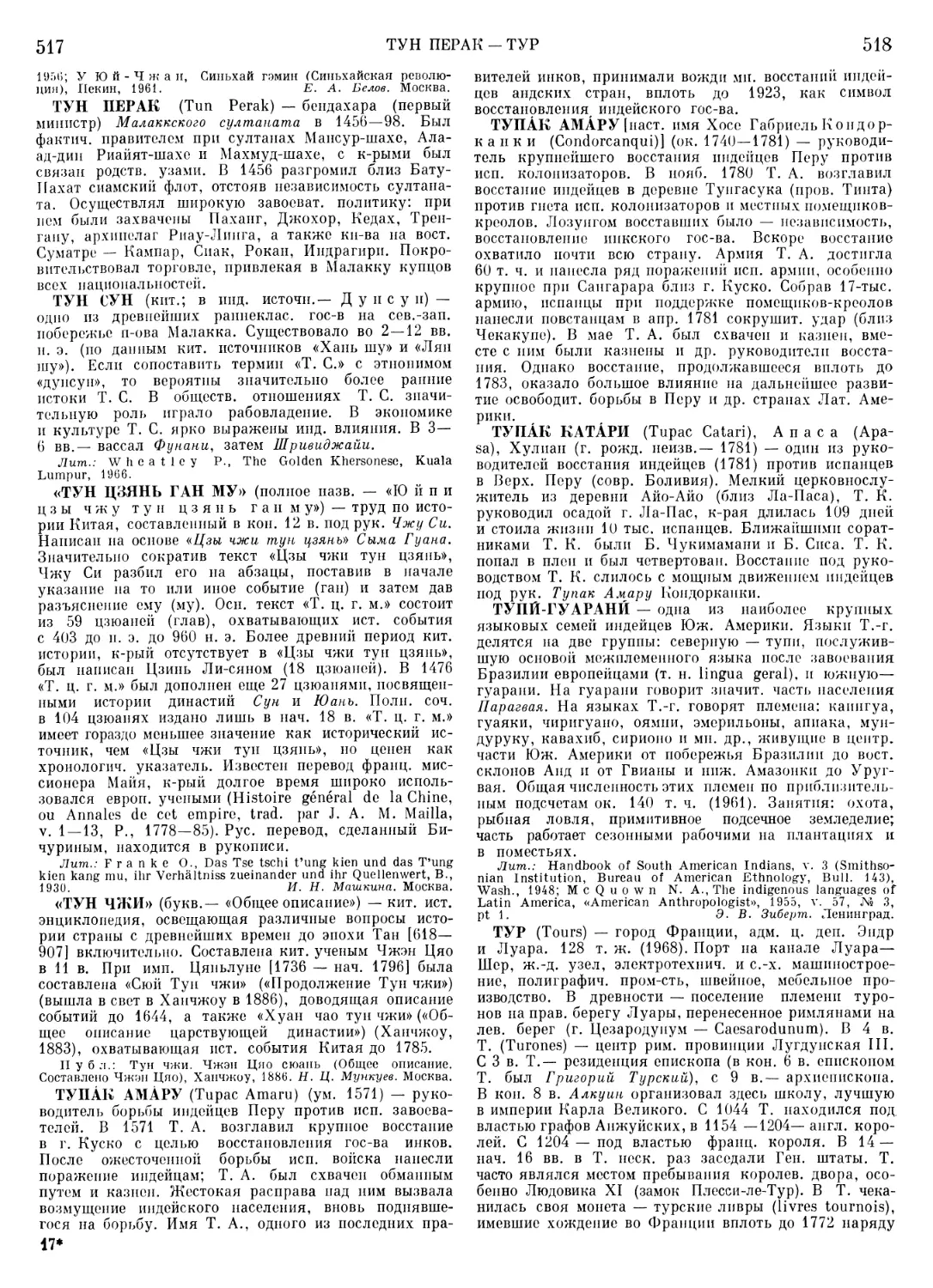

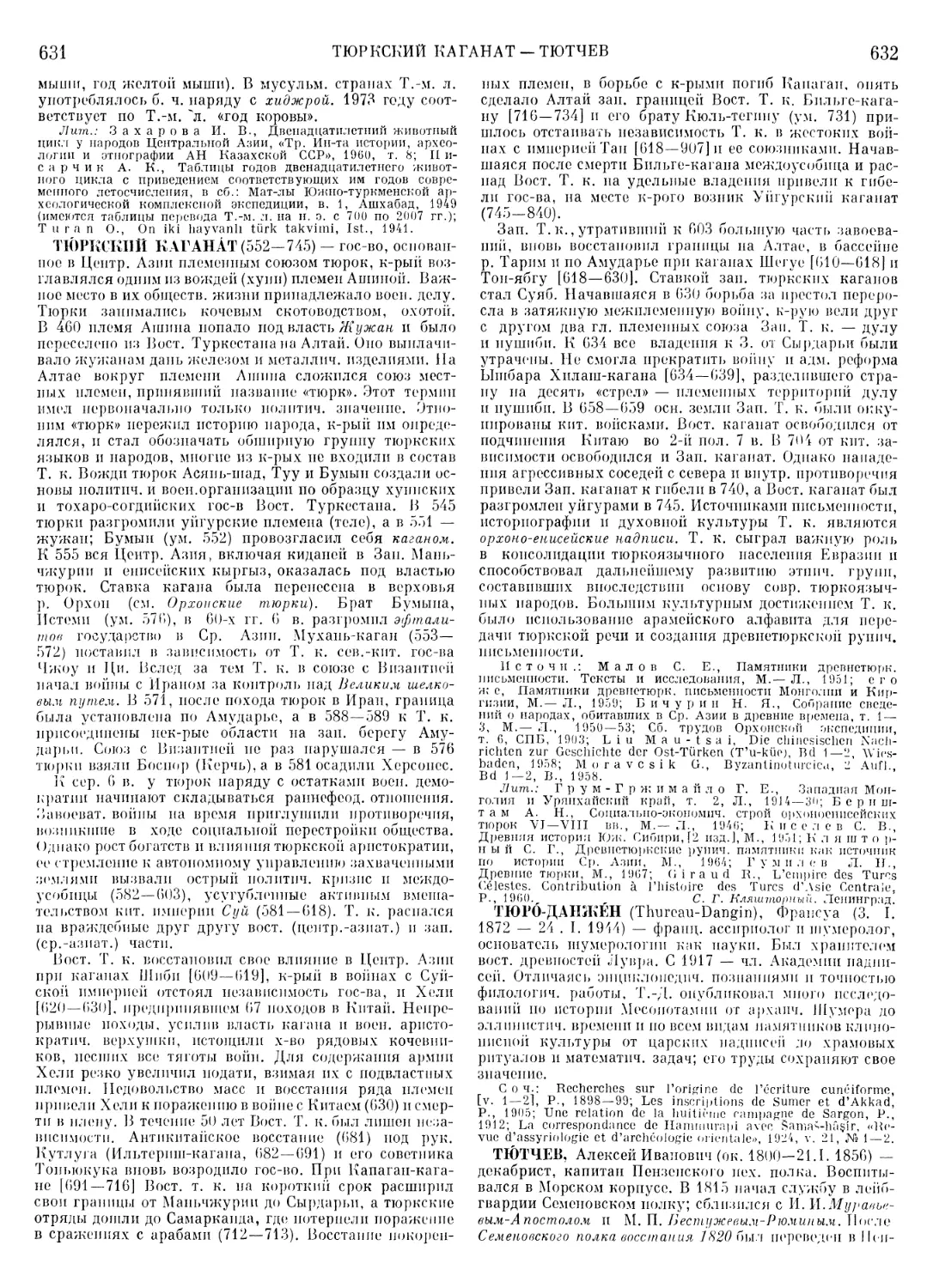

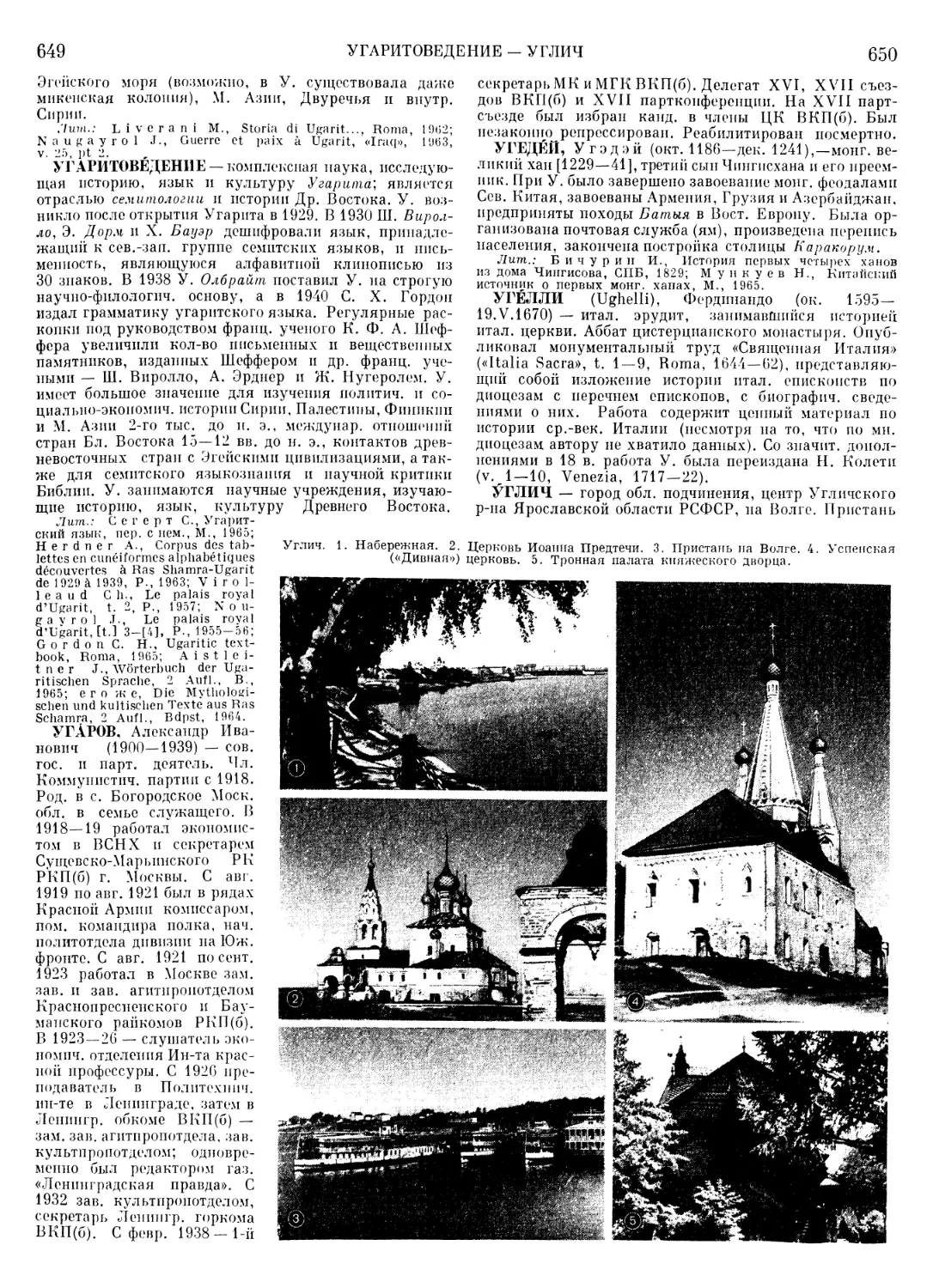

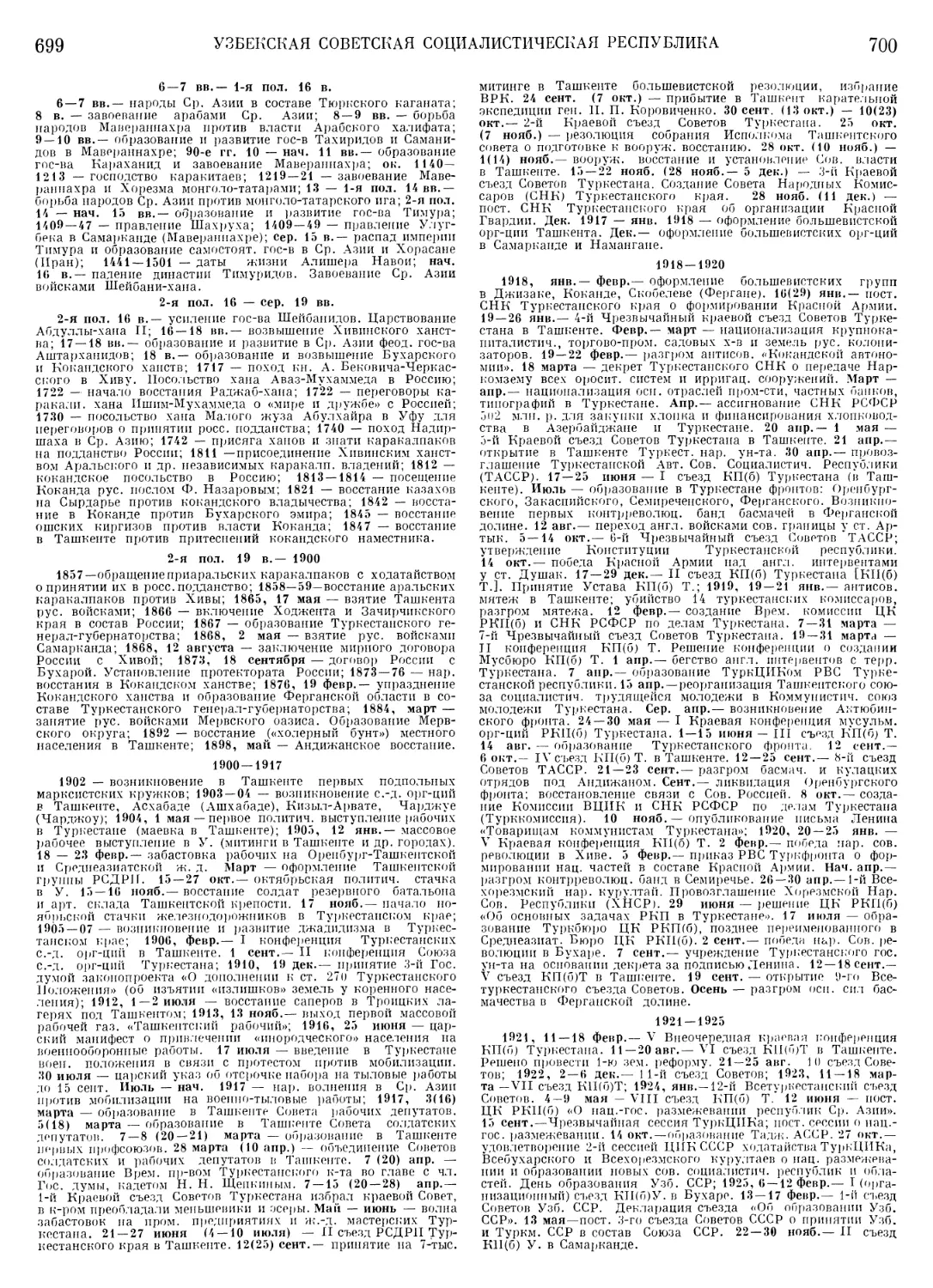

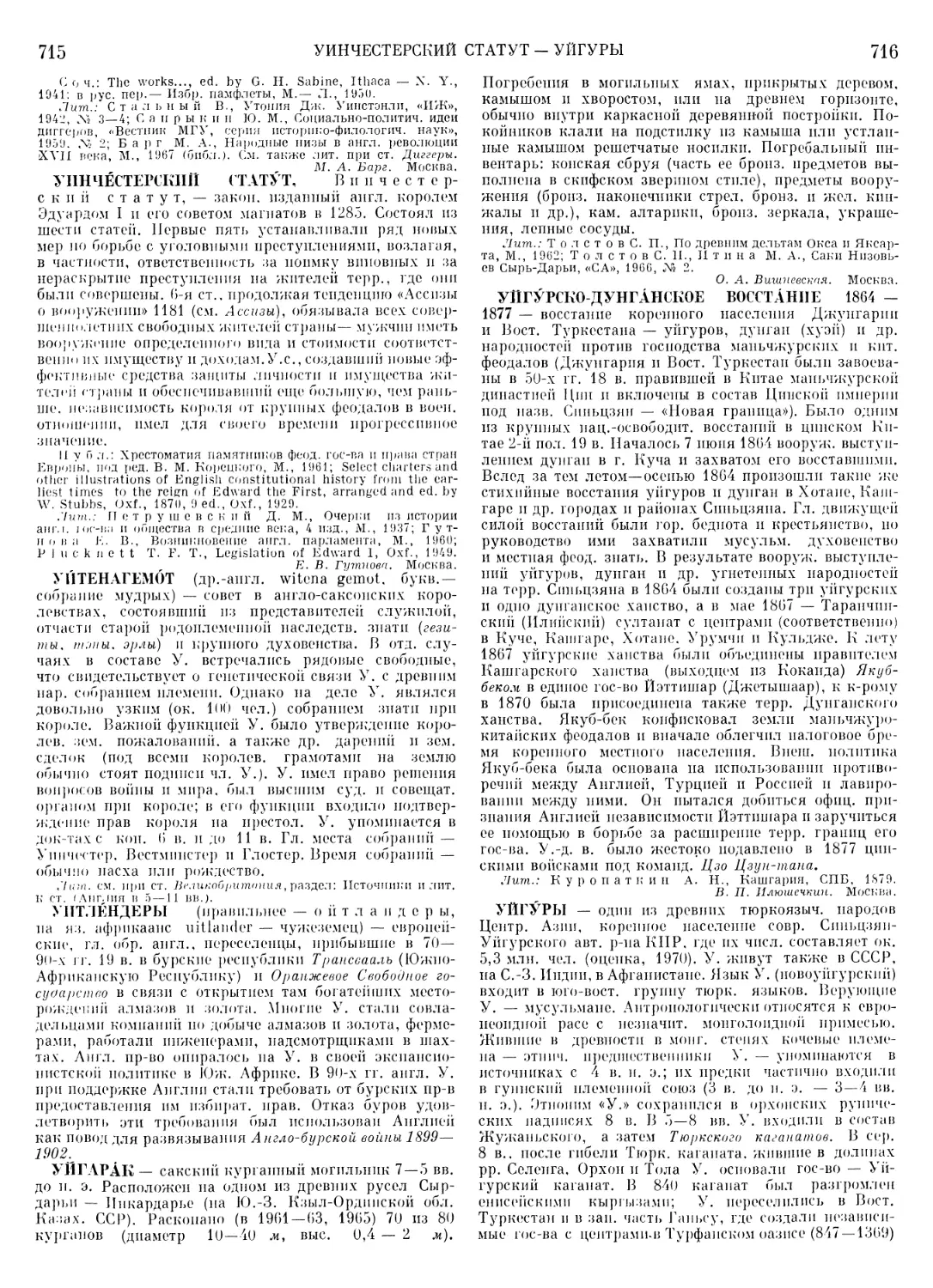

Таганрог. Городской театр (ныне им. Чехова). Нач. 20 в.

РСФСР. Па 1 янв. 1972 — 265 т. ж. (в 1897 — 51 т. ж.,

в 1923 — 100 т. ж., в 1939 — 189 т. ж., в 1959—202 т. ж.).

Осн. Петром I в 1698 как крепость и база рус. Азовского

военно-морского флота. Строительство порта в Т. в

1698—1711 — первая рус. практич. школа морской

гидротехники. Т. в 1700—11 — место ссылки. В февр.

1712 Т. был разрушен и оставлен рус. войсками по ус-

ловиям Прутского мирного договора 1711. Вновь занят

рус. войсками в 1769. Окончательно вошел в состав

России по Кючук-Кайнарджийскому мирному дого-

вору 1774. После основания Севастополя утратил зна-

чение воен.-мор. базы. В 1709—11 — резиденция

азовского губернатора. В 1775 причислен к Азорской

провинции. С 1802 — центр таганрогского градона-

чальства, в 1887—1920 — окружной город Области

войска Донского, в 1920—24 — город Донецкой обл.

УССР, с 1924 — город Сев.-Кавказского, с 1934—Азово-

23

ТАГАРСКАЯ КУЛЬТУРА — ТАГИ-ЗАДЕ

24

Черноморского края, с 1937 — Ростовской обл. С 80-х

гг. 18 в. Т,— крупный внешнеторг. порт. Вывозилась

гл. обр. пшеница в Англию, Турцию, Францию, Ита-

лию. Пром-сть по переработке с.-х. сырья (мельницы,

маслобойни, кожев., салотопенные, рыбообр. з-ды).

В 60-х гг. 19 в. ж. д. соединяет Т. с Харьковом, Росто-

вом. В 90-х гг. 19 в. в Т. построены металлич., ко-

тельный, кожев., маш.-строит, з-ды. В 1900 на них

работало ок. 6 тыс. рабочих; 95% предприятий до

Окт. революции принадлежало иностр, капиталу.

В 1875 в Т. было образовано отделение «Южнорос-

спйского союза рабочих». В 1882—86 в Т. протекала дея-

тельность народовольцев — В. Г. Богораз-Тана и др.

В 1889—1898 возникли первые марксистские кружки.

В дек. 1905 был создан Совет рабочих депутатов.

Сов. власть в Т. установлена 19 янв. (1 февр.) 1918.

В мае 1918 Т. оккупирован герм, войсками, затем за-

хвачен белогвард. войсками ген. Деникина. Освобож-

ден в янв. 1920 1-й Конной армией. За годы соцпалис-

тич. строительства Т. превратился в крупны]'! пром,

центр. С 17 окт. 1941 по 30 авг. 1943 Т. находился в

нем.-фаш. оккупации. В это время в Т. действовала

крупнейшая на Дону подпольная орг-ция под рук.

С. Морозова. Большинство подпольщиков были заму-

чены и расстреляны оккупантами в Петрушиной балке

(«Балка смерти») на окраине Т.

В Т.— педагогии., радиотехник, и др. ин-ты; му-

зеи — краеведческий, литературный с филиалом —

Домиком А. П. Чехова; картинная галерея. Памятни-

ки: Петру I (М. М. Антокольского), А. П. Чехову

(И. М. Рукавишникова). Т.— родина А. П. Чехова,

художника К. А. Савицкого.

Лит.: Филевский П. П., История города Таганрога,

М., 1898; Б р о в к о в и ч Д. А., Иноземцев Г. А.,

К о р ч и и М. Н., Таганрог, Ростов н/Д., 1948; Чеховские

места в Таганроге. [Путеводитель], 2 изд., Ростов н/Д., 1959.

Л. Т. Тоценко. Таганрог.

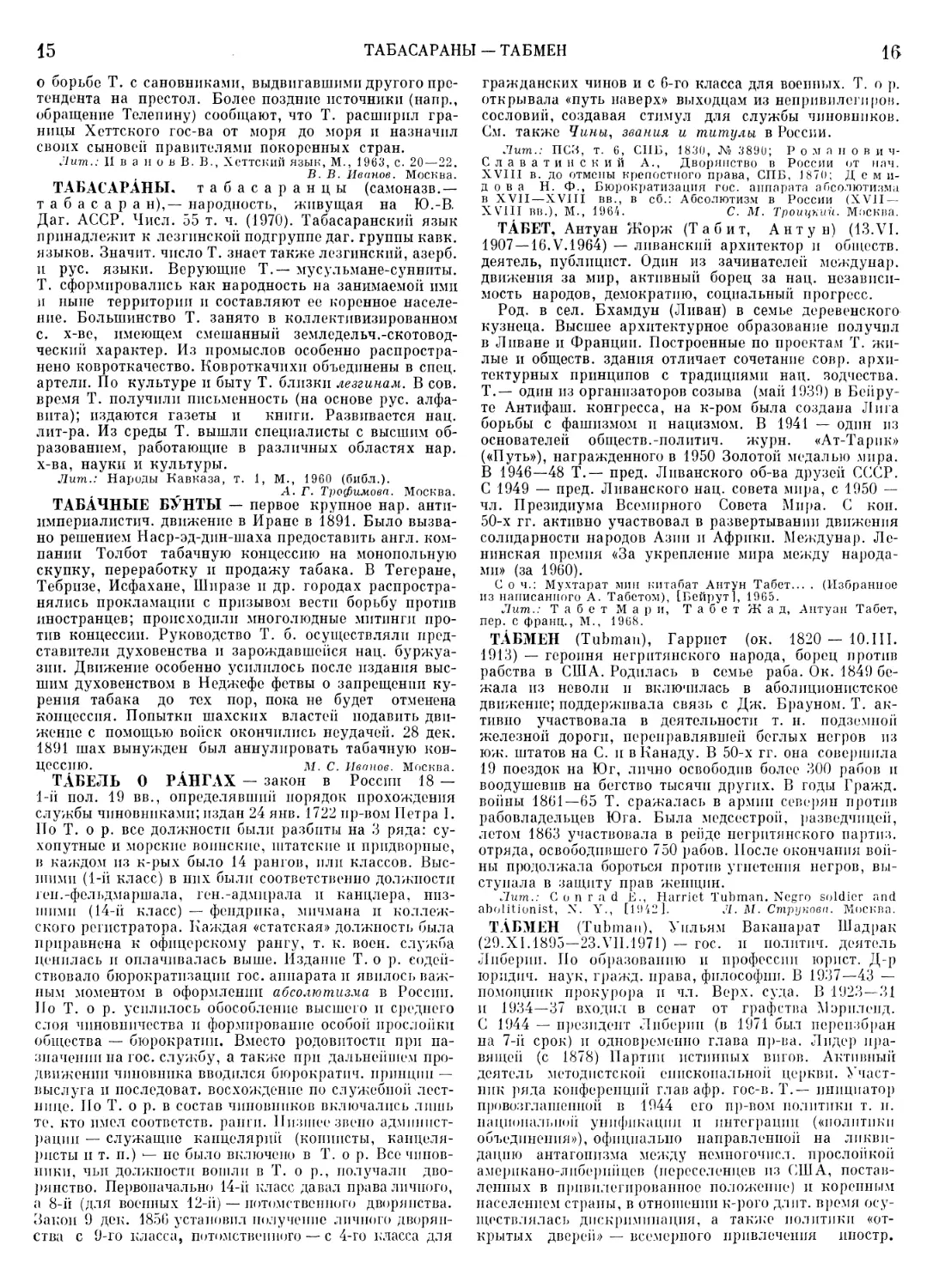

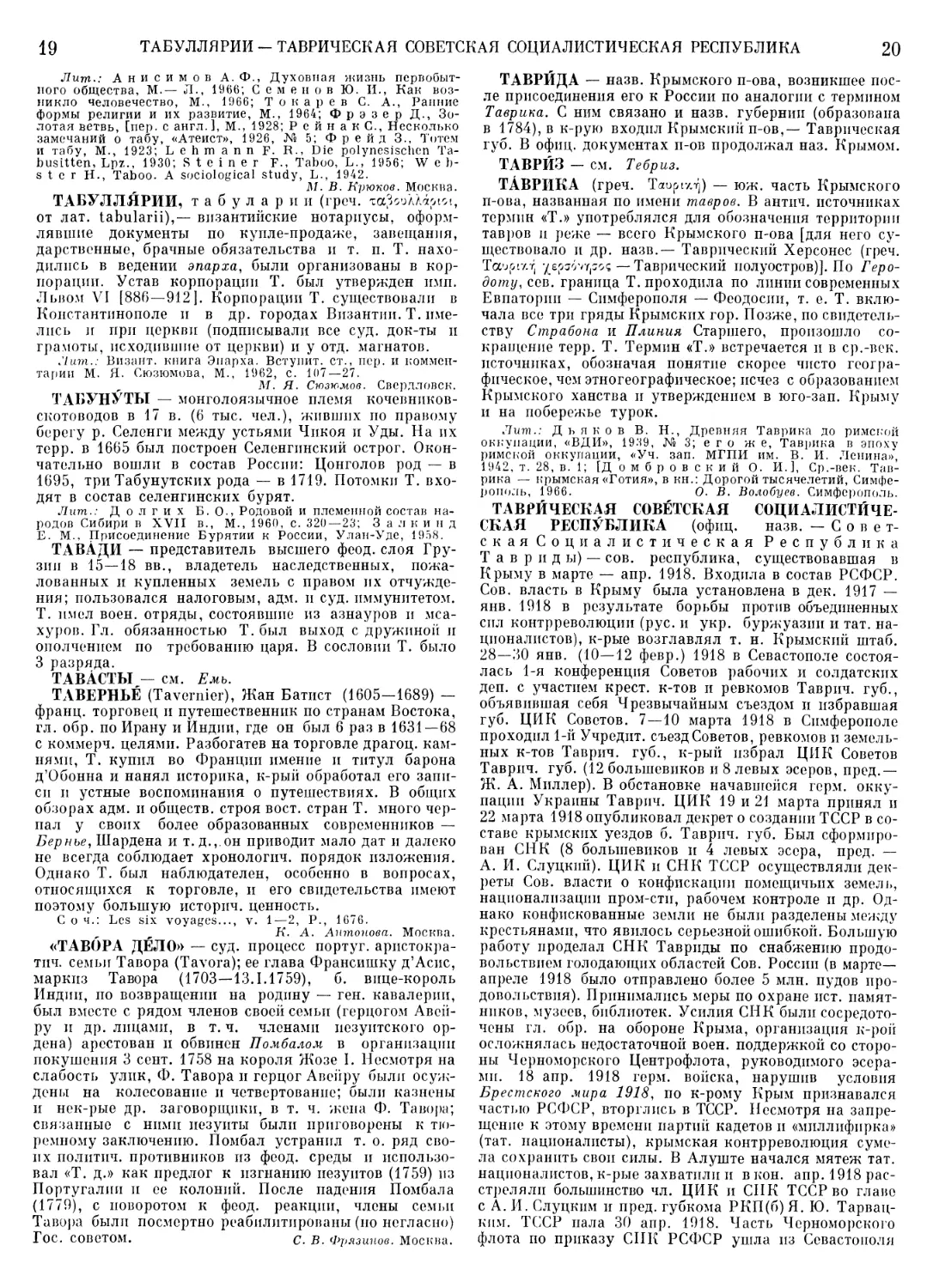

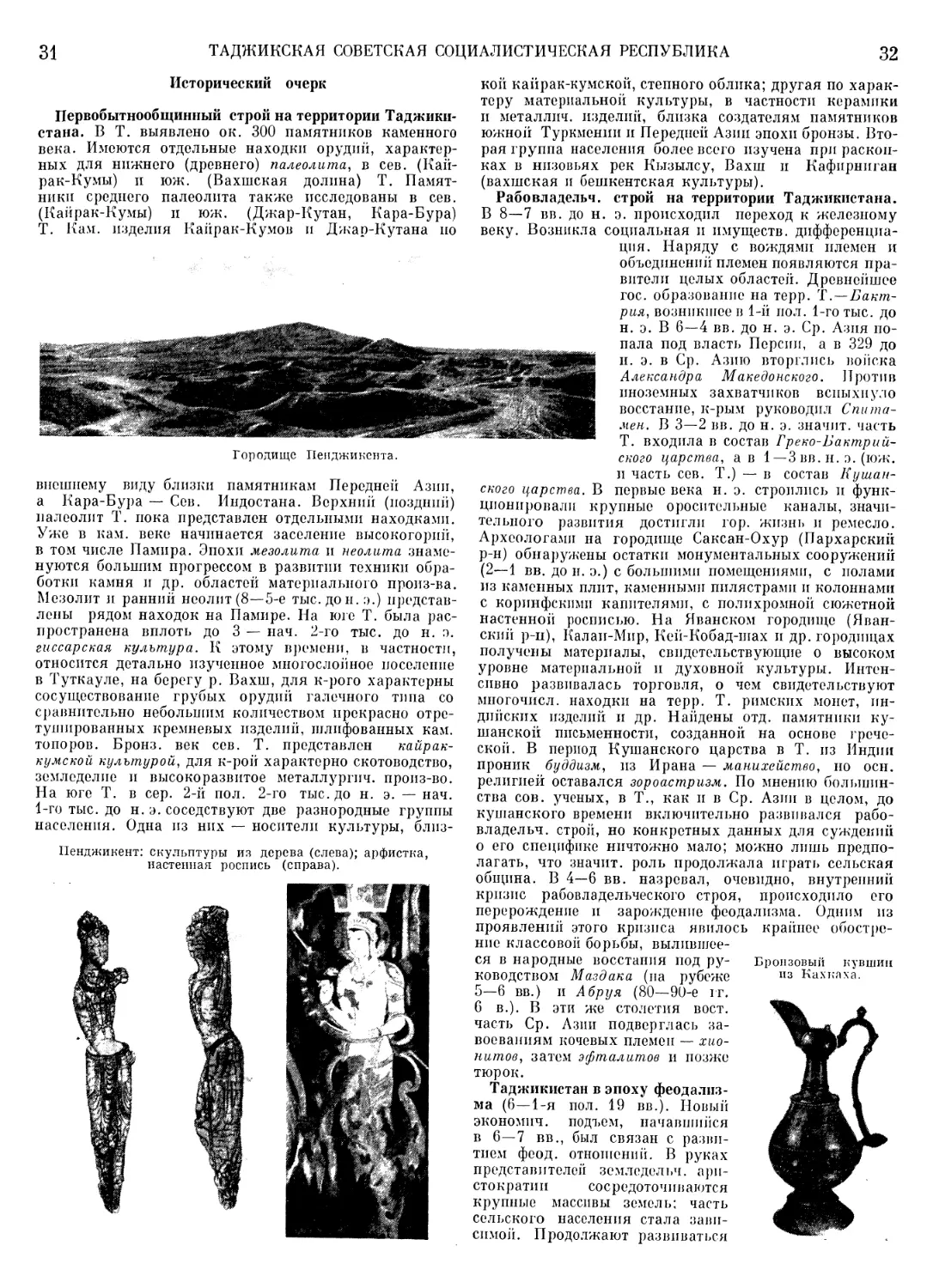

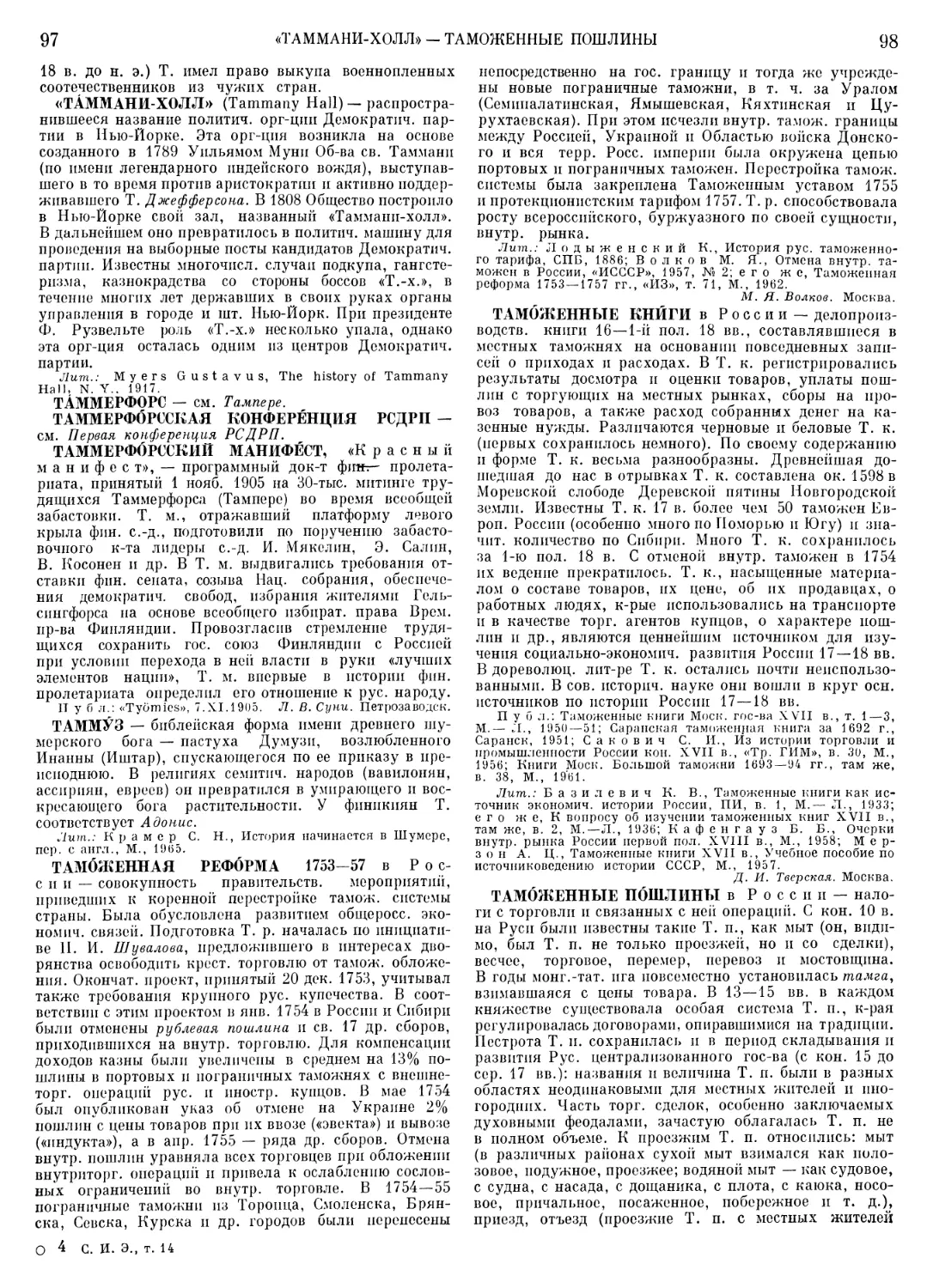

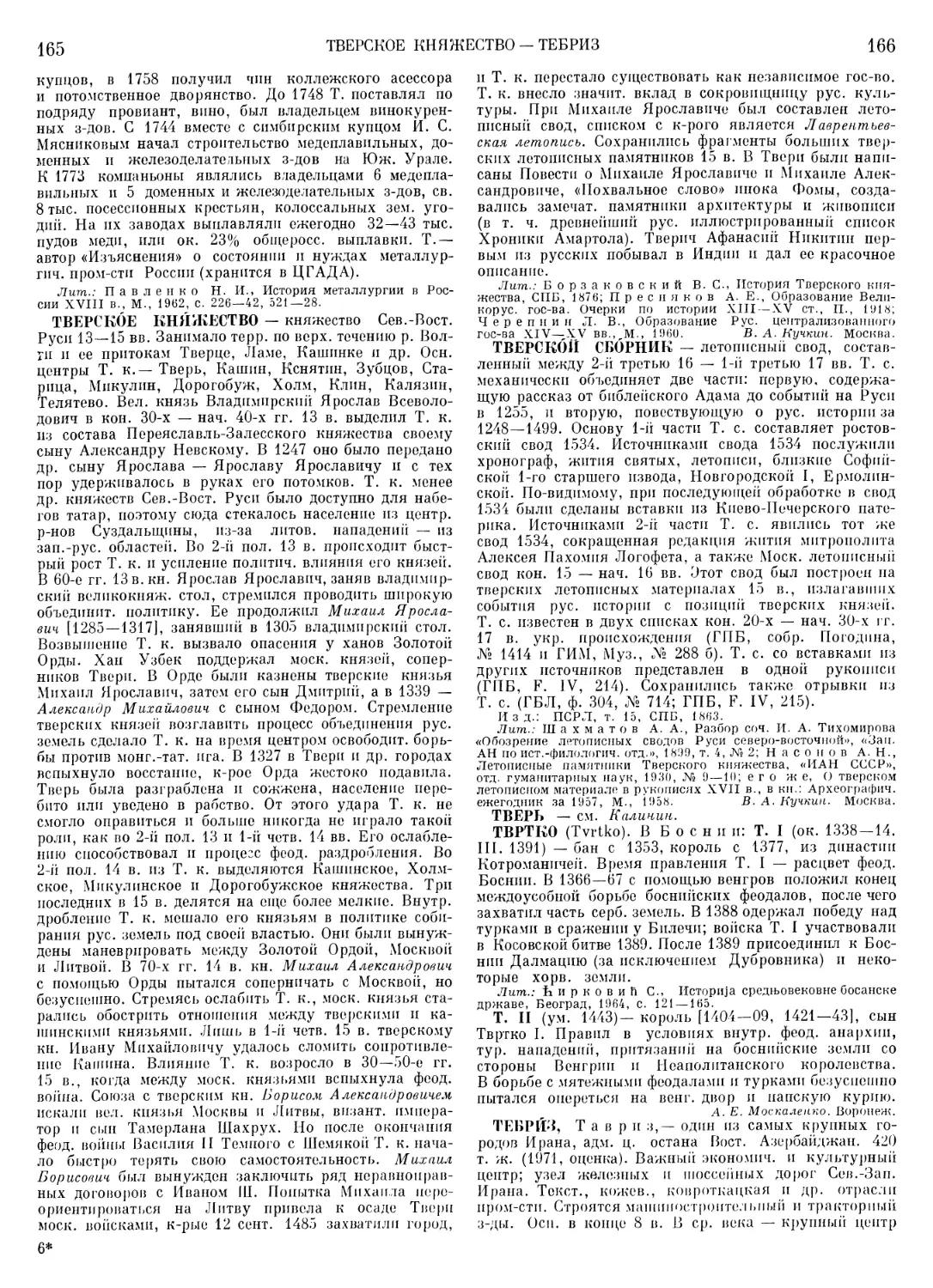

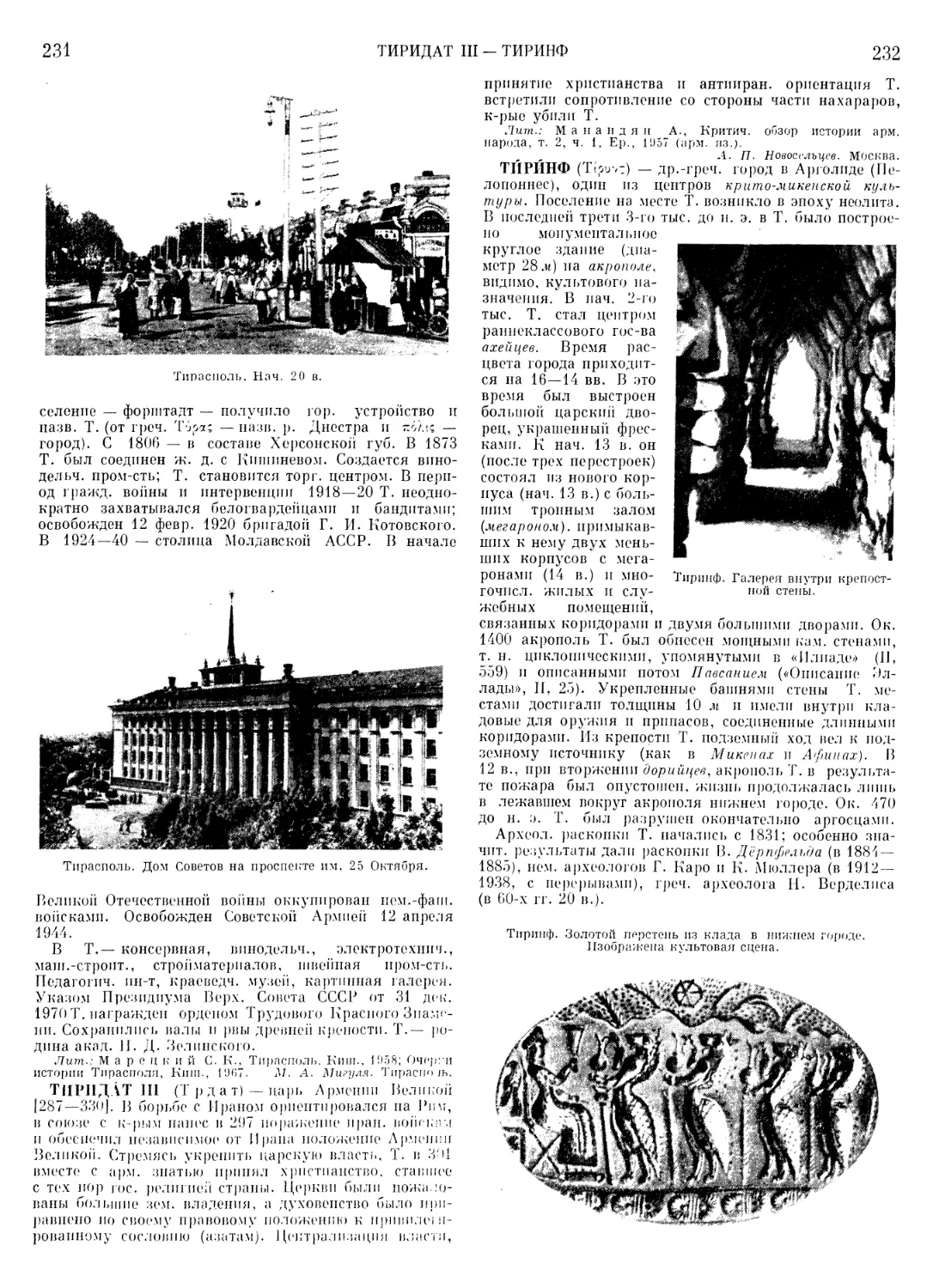

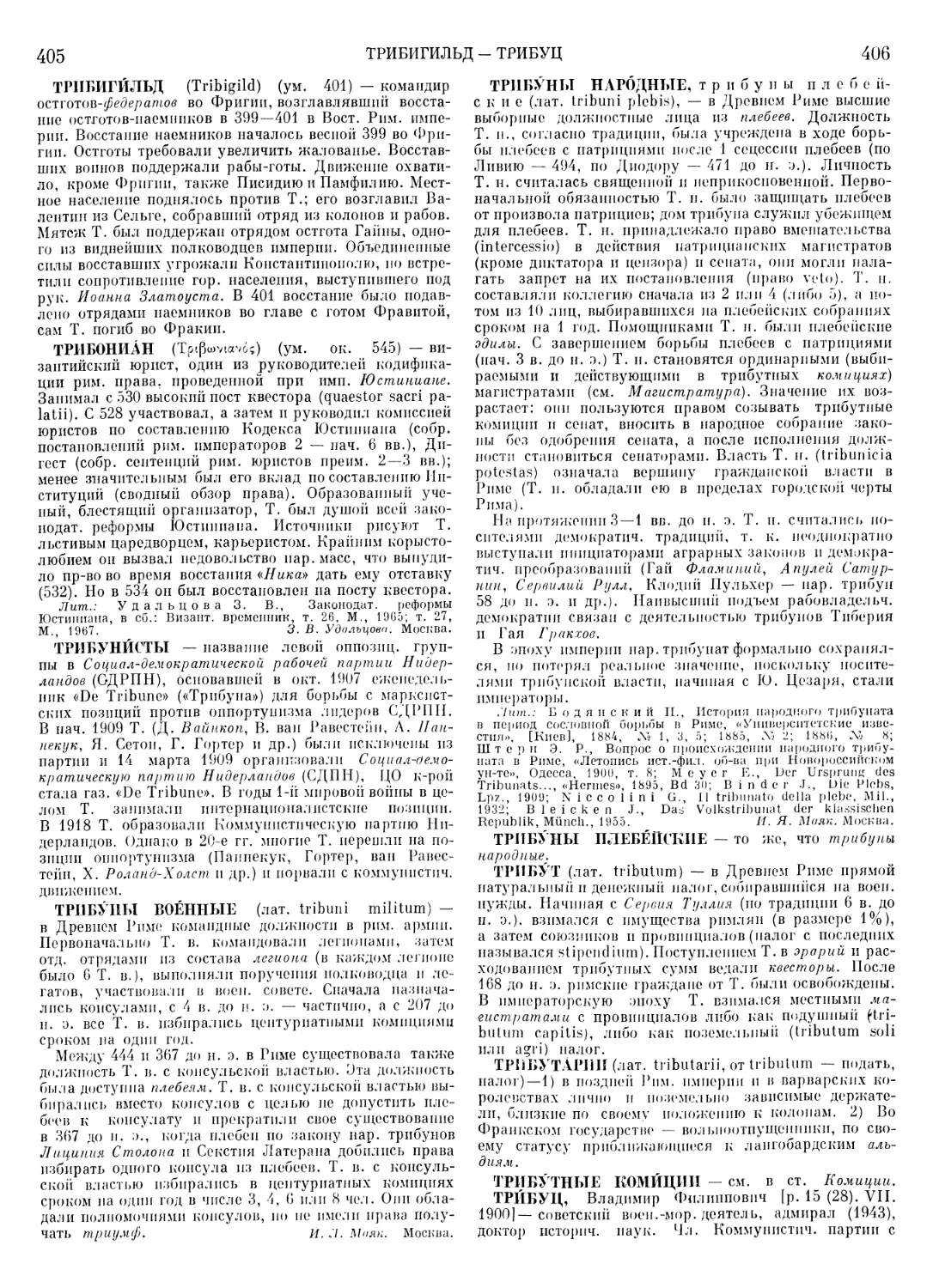

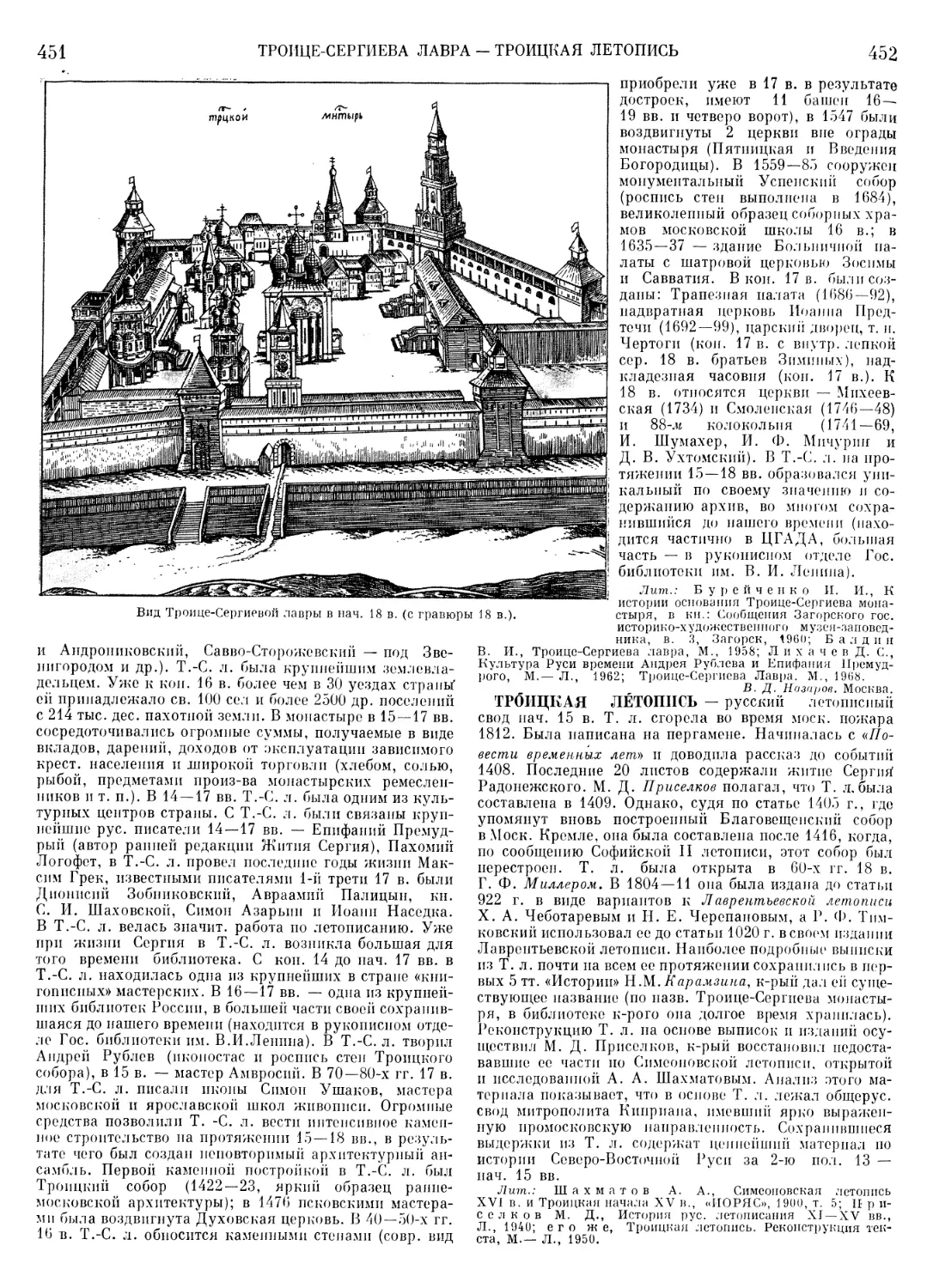

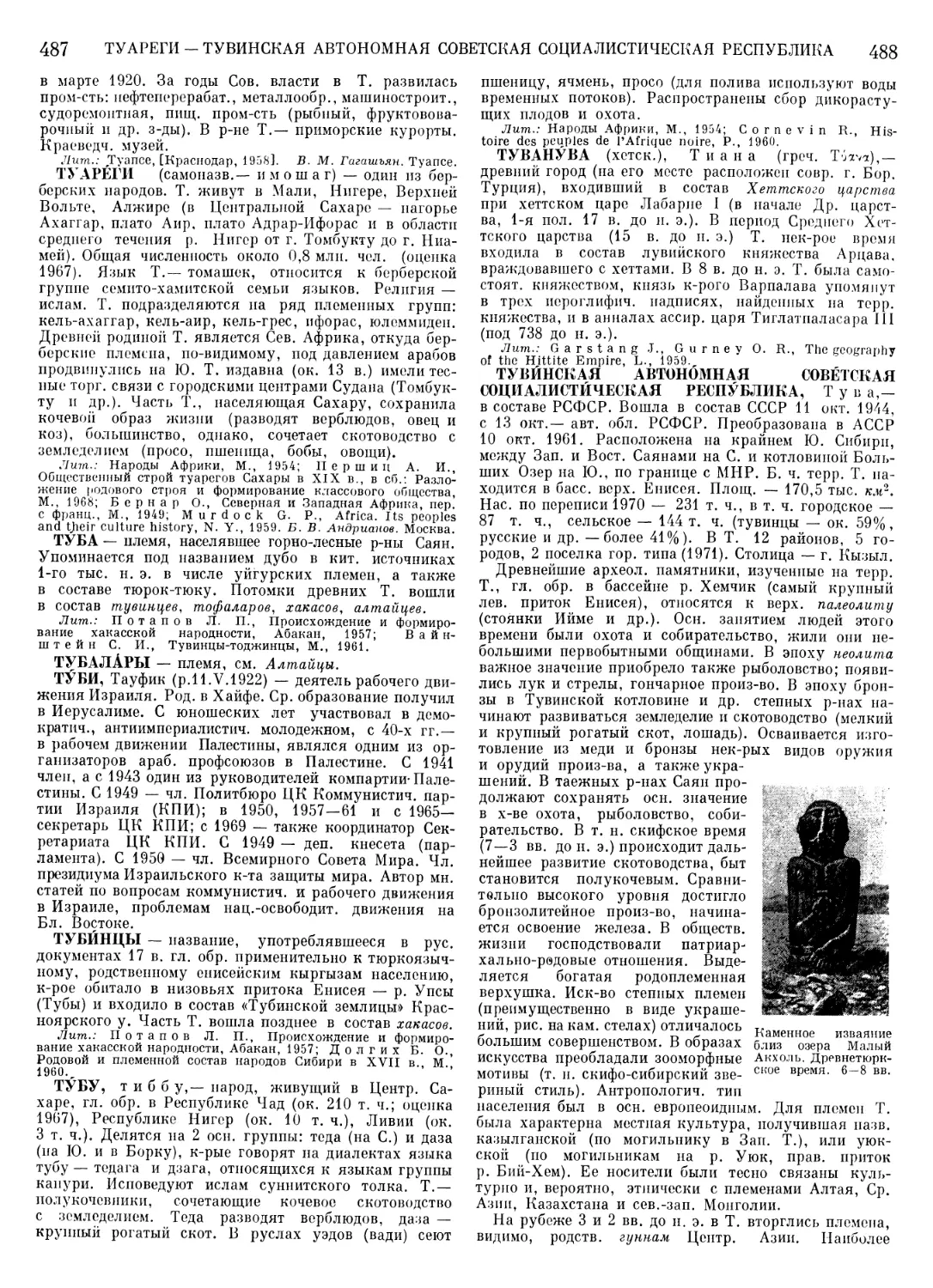

ТАГАРСКАЯ КУЛЬТУРА —археол. культура, рас-

пространенная в 7—3 вв. до н. э. по Ср. Енисею в Мину-

синской котловине, районе Красноярска и вост, части

Кемеровской обл. Названа по о-ву Татарскому на Ени-

сее, против Минусинска. Т. к.— культура скифского

мира: характерны скифского типа оружие, конский

убор, бронз, котлы, зеркала, звериный стиль в иск-ве.

Особенно близка культурам саков Казахстана и Ср.

Азии. Своеобразие Т. к. заключается в том, что все

орудия п оружие изготовлены из бронзы (найдено бо-

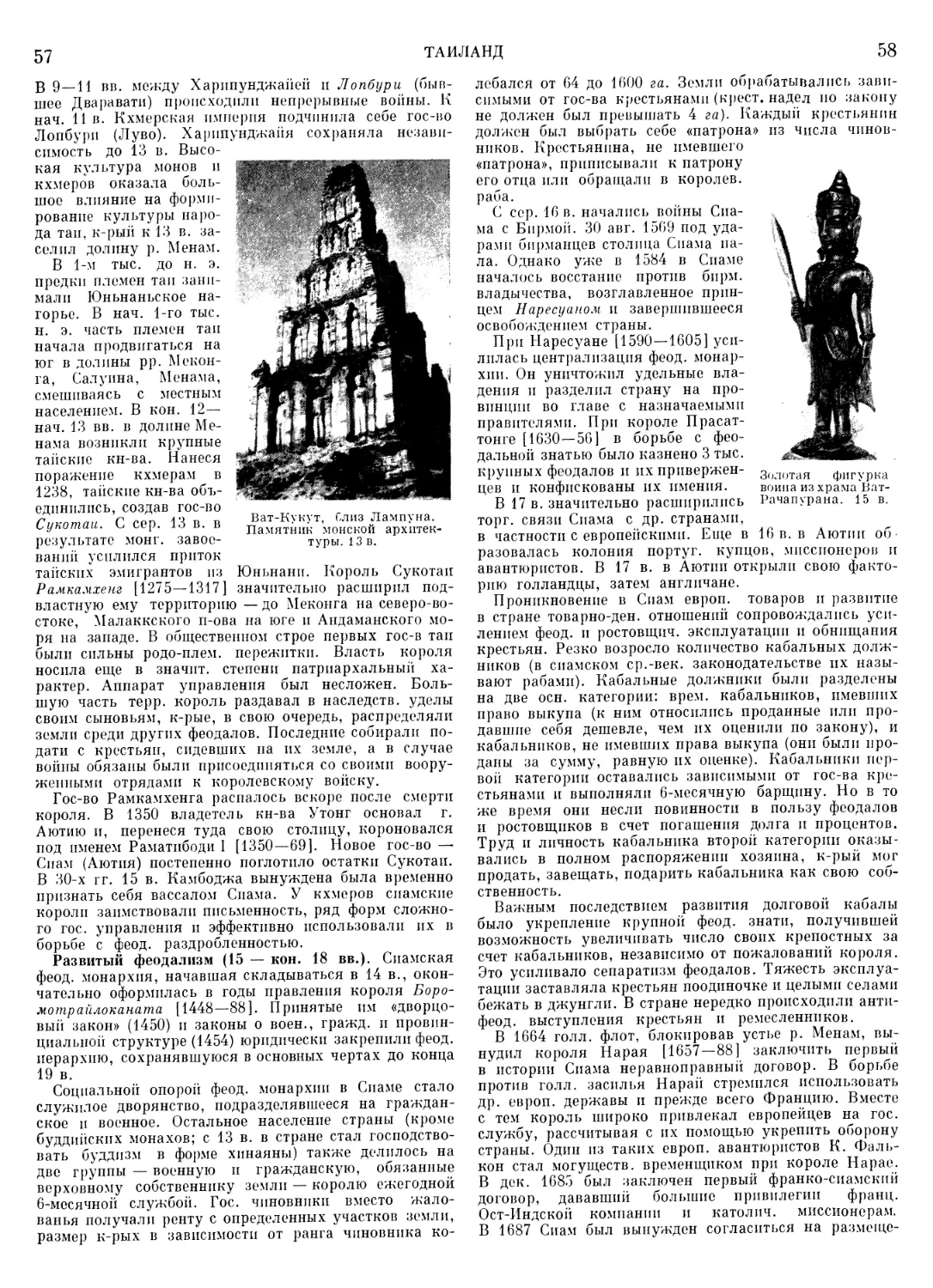

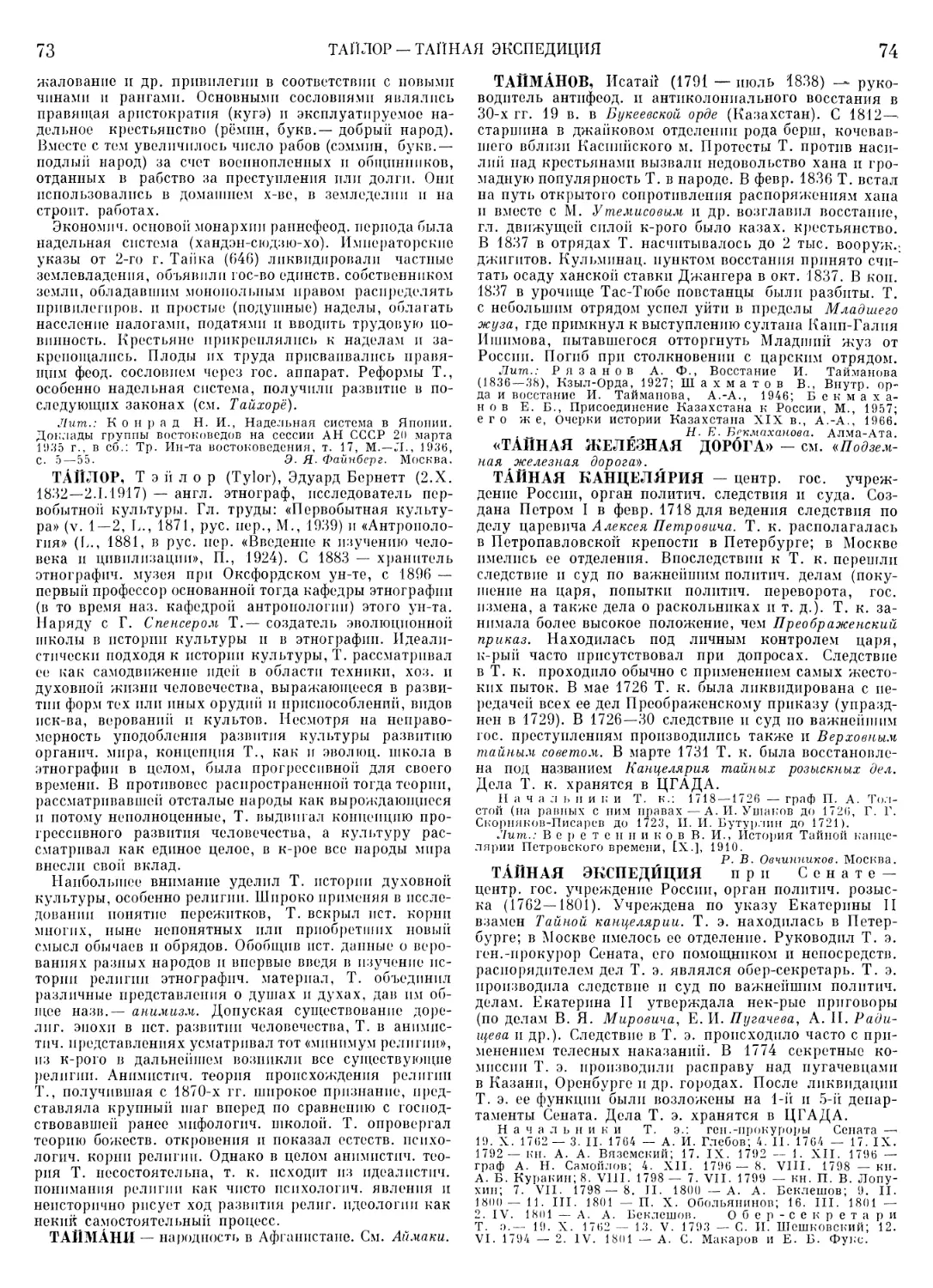

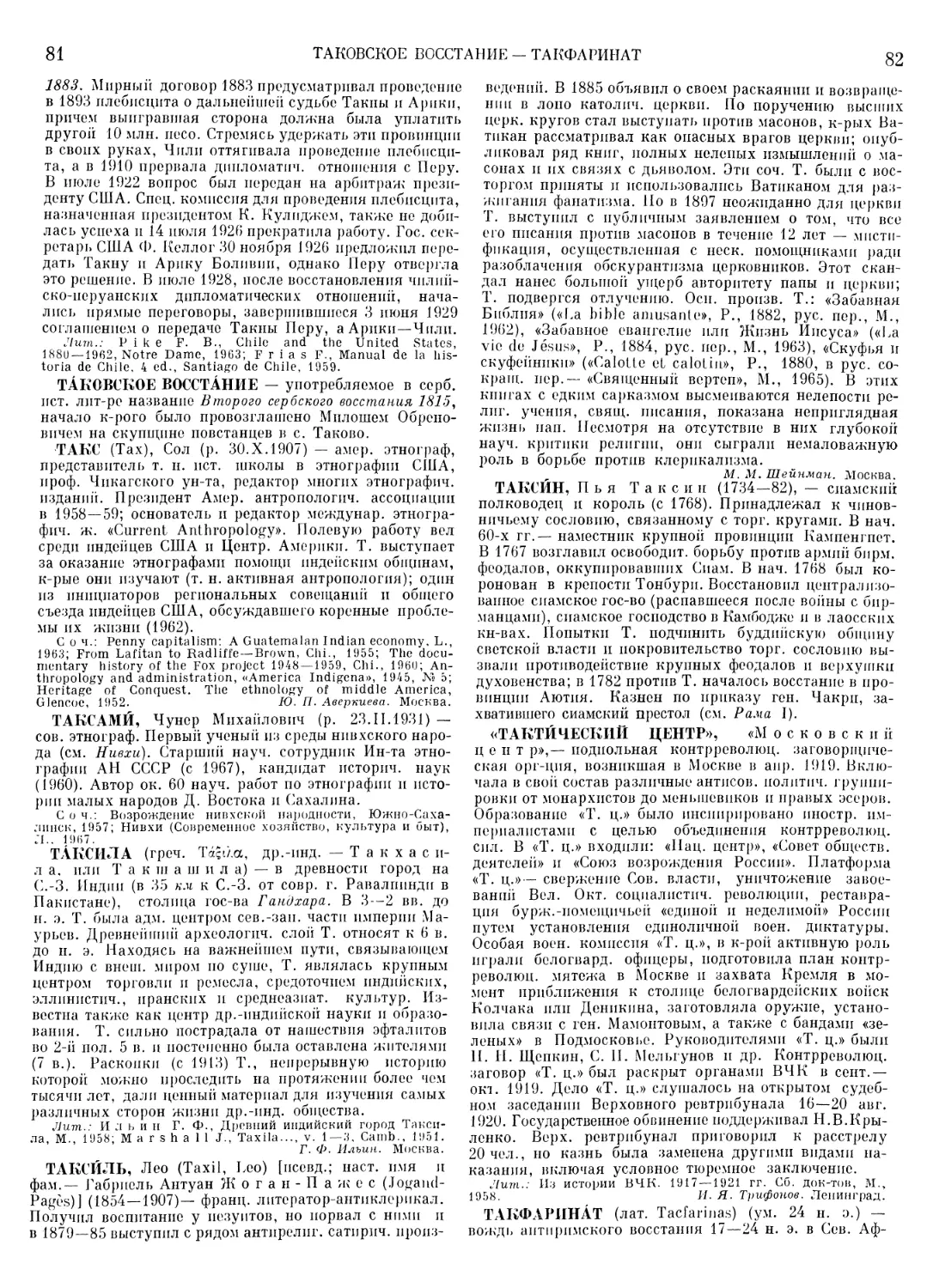

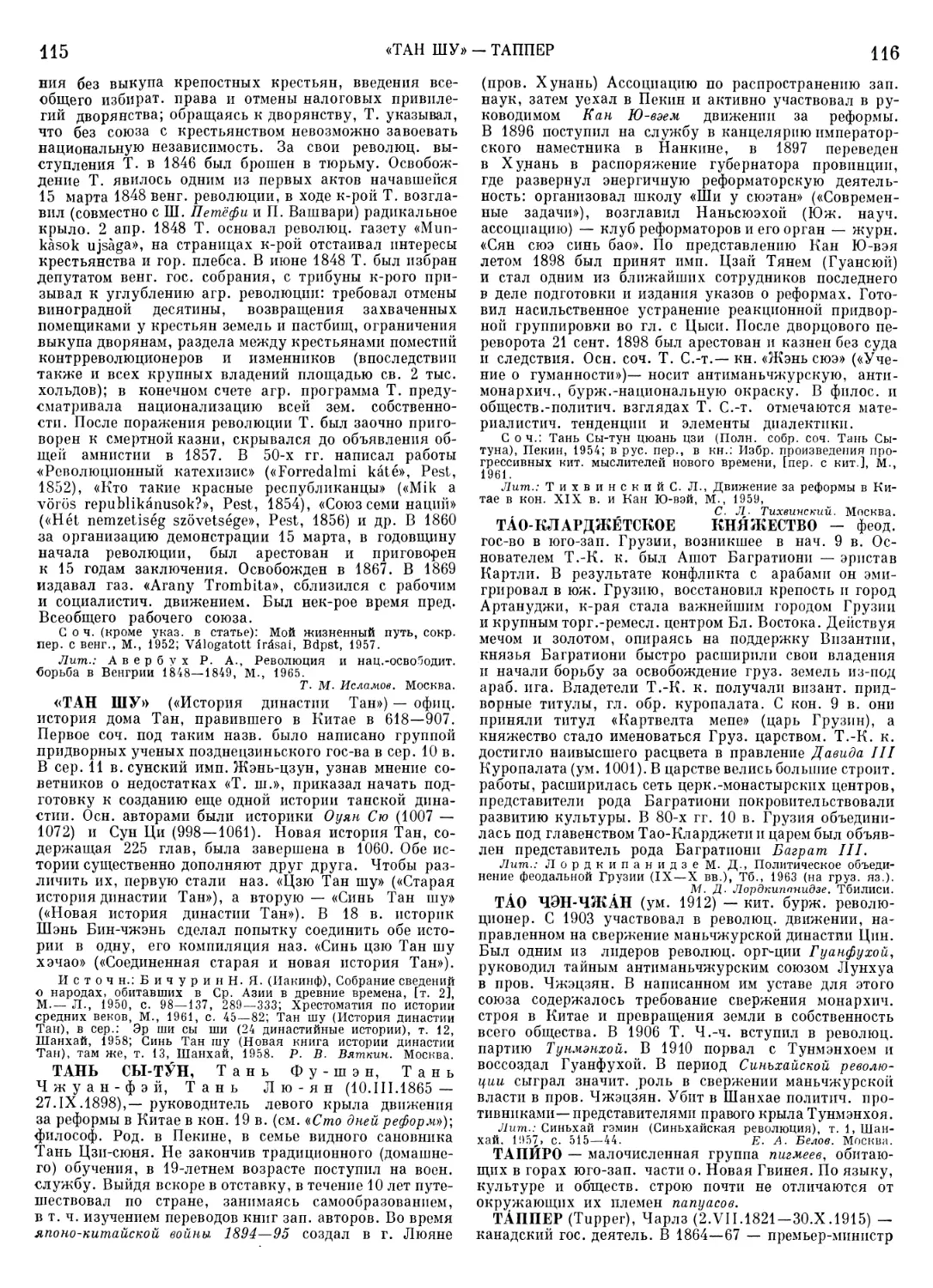

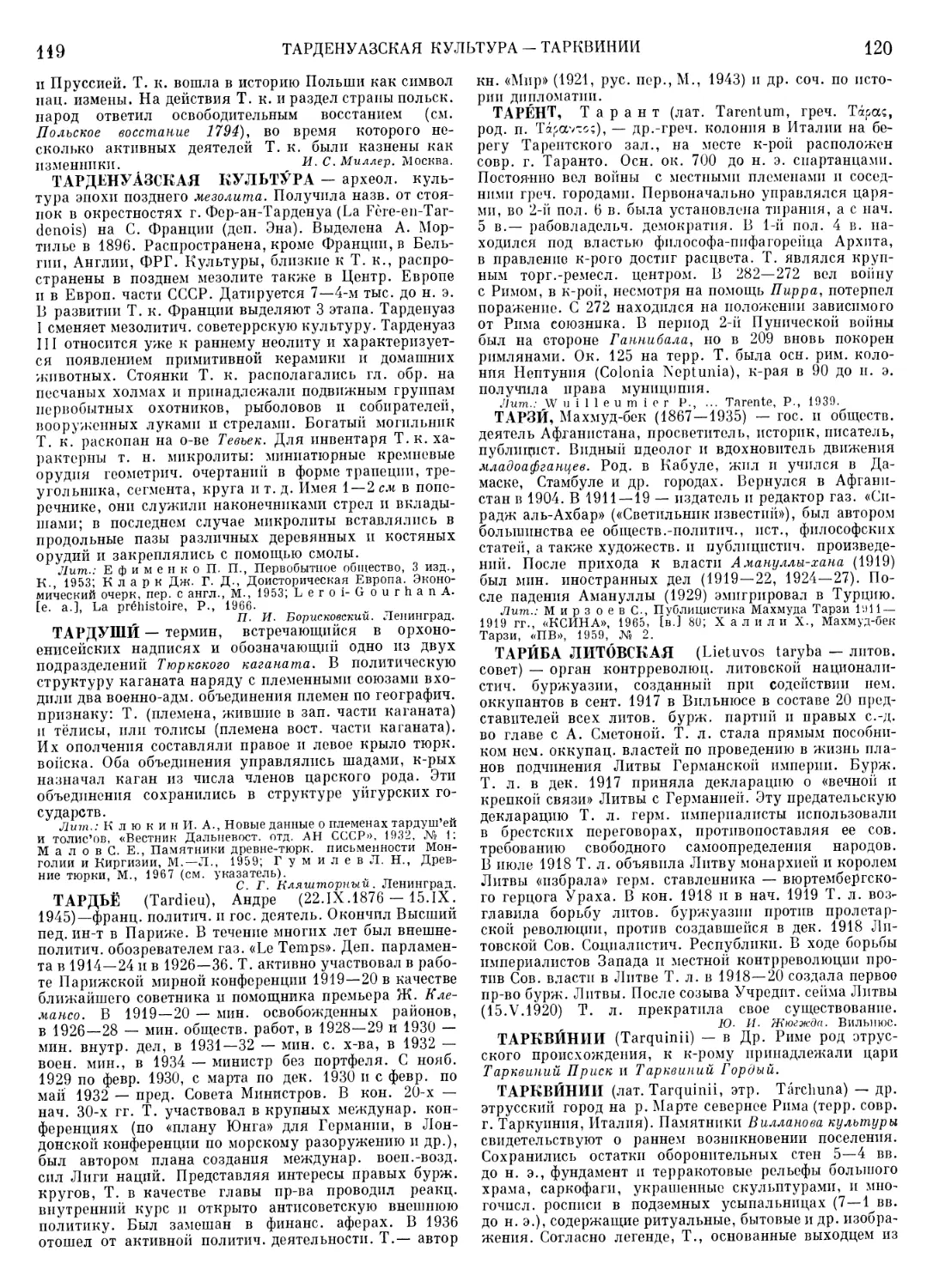

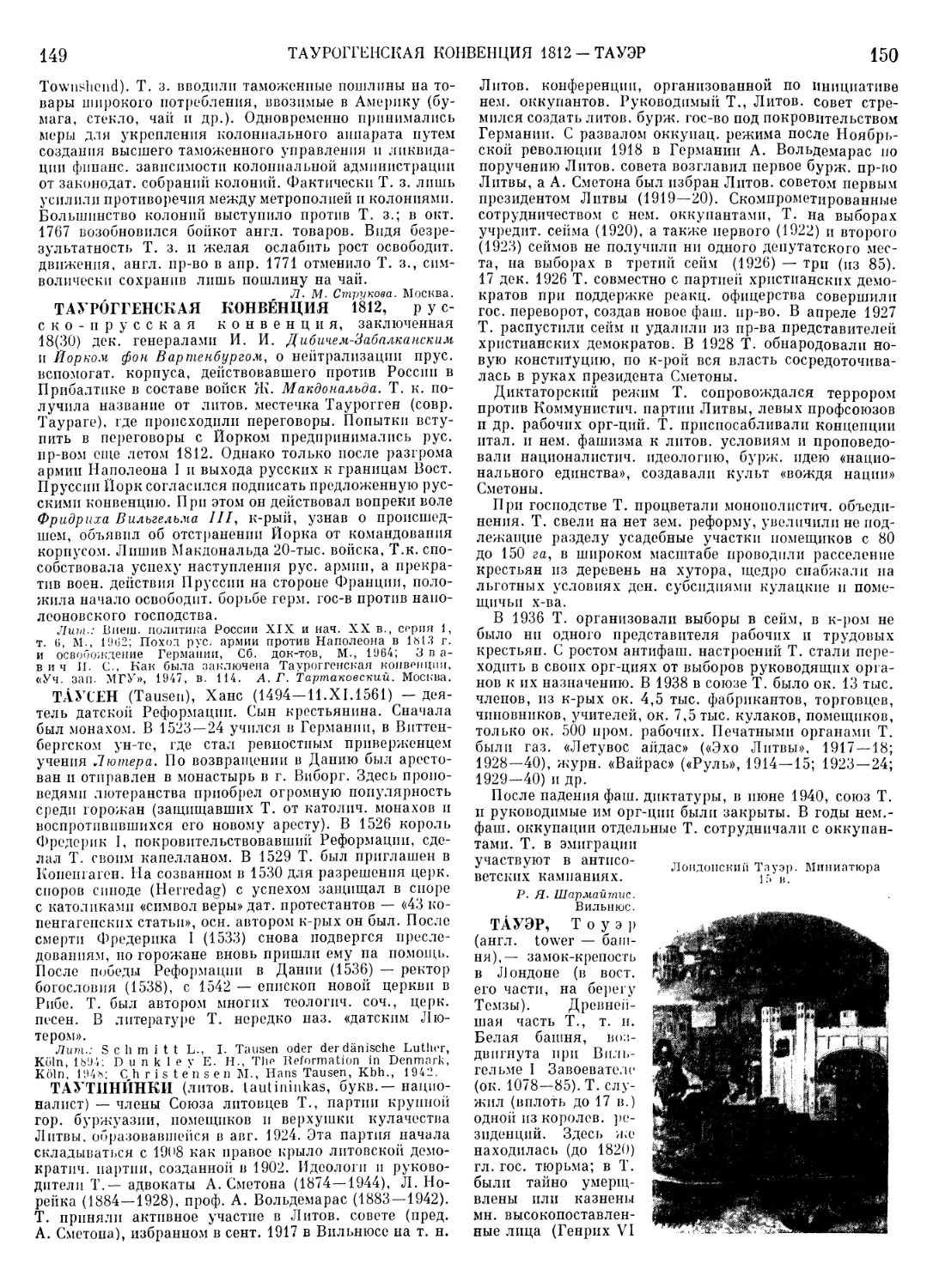

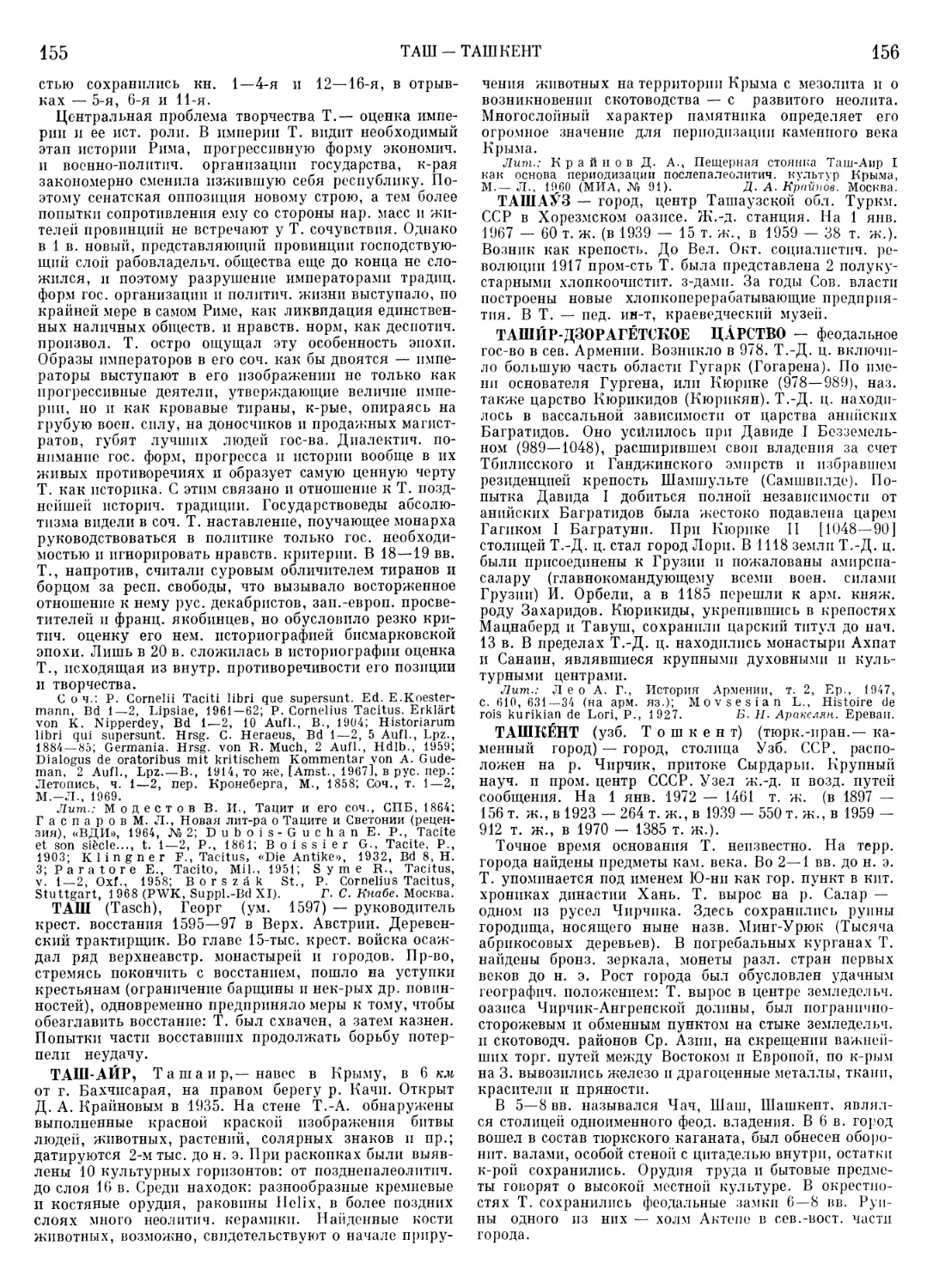

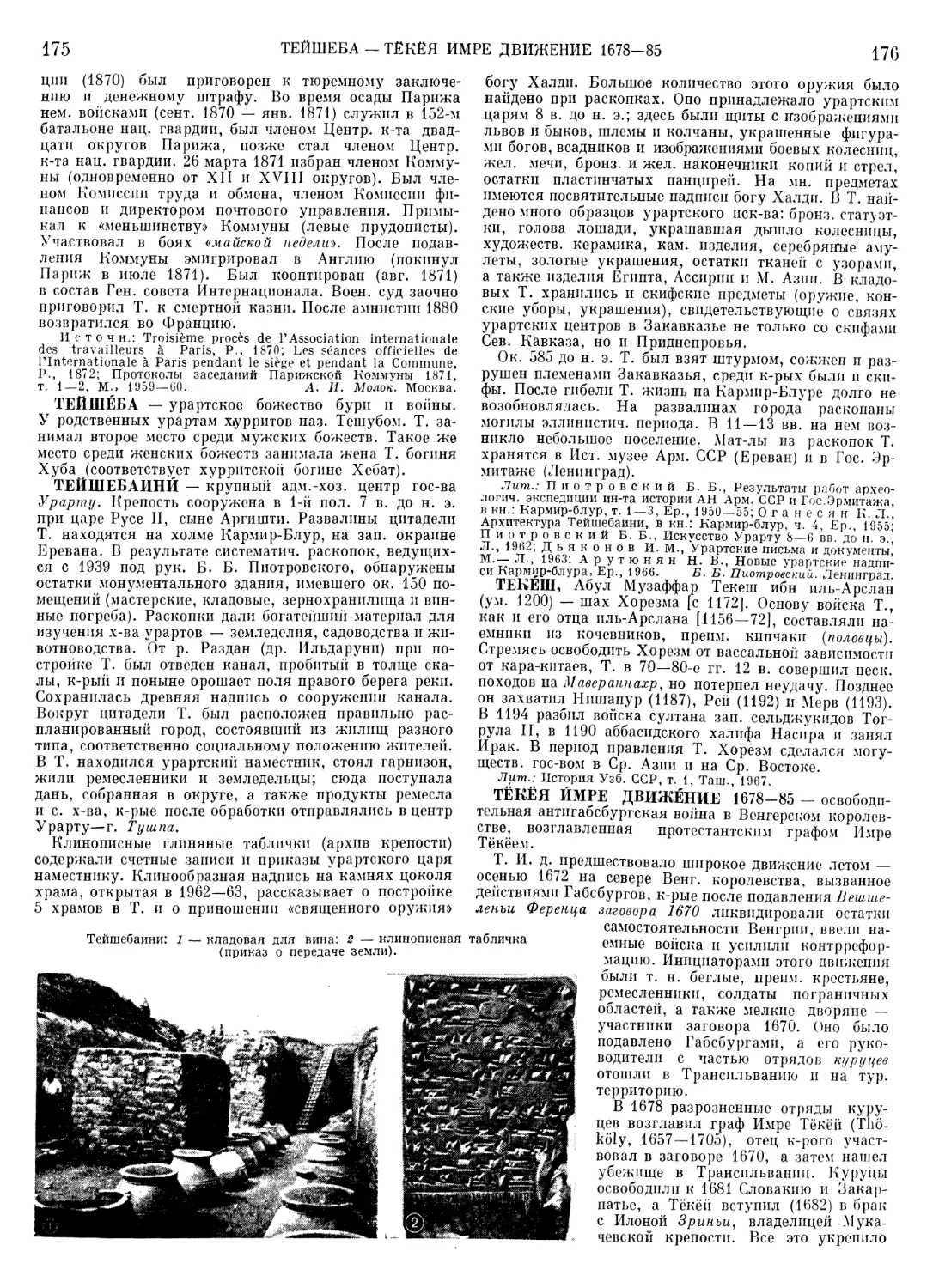

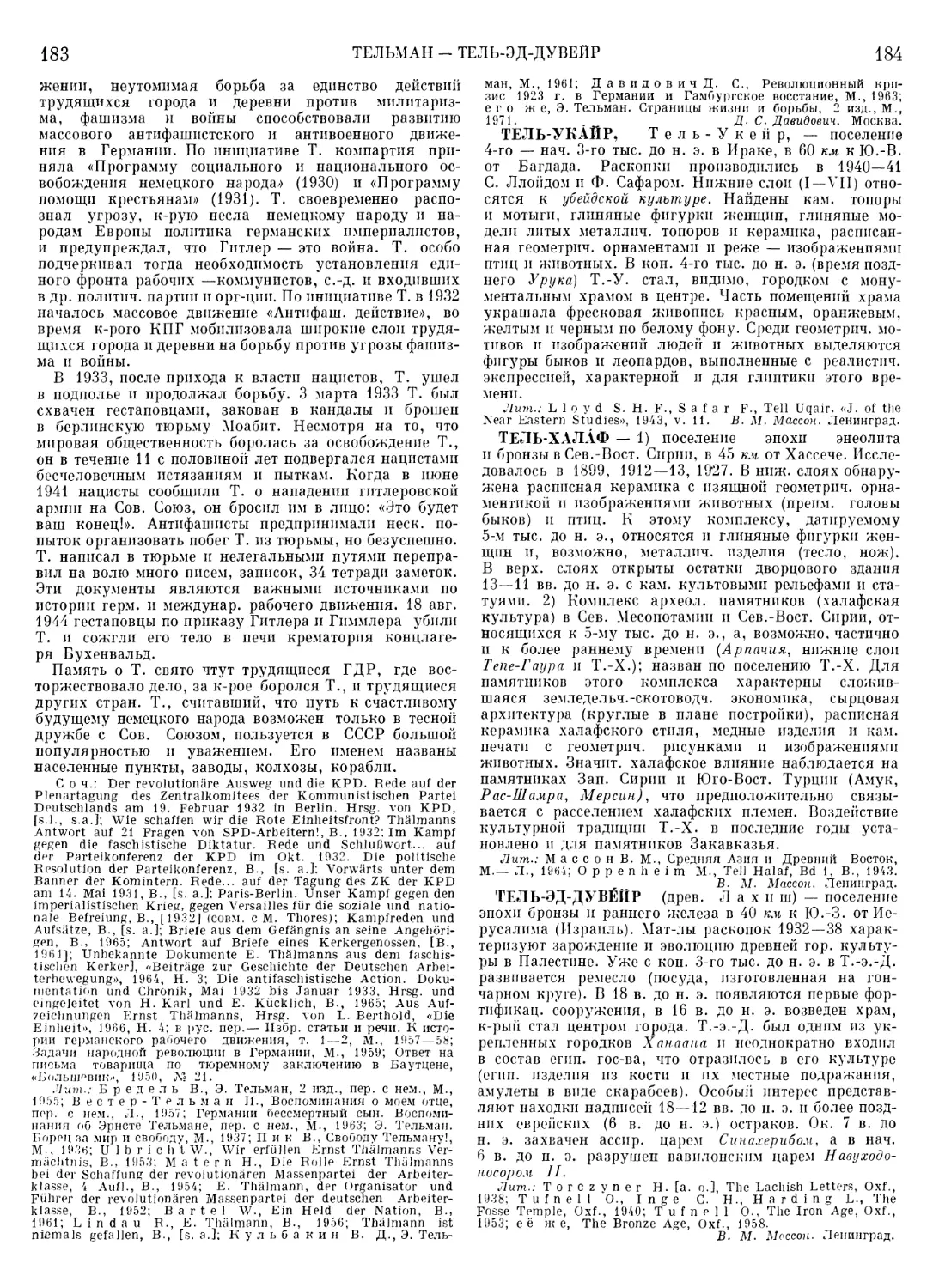

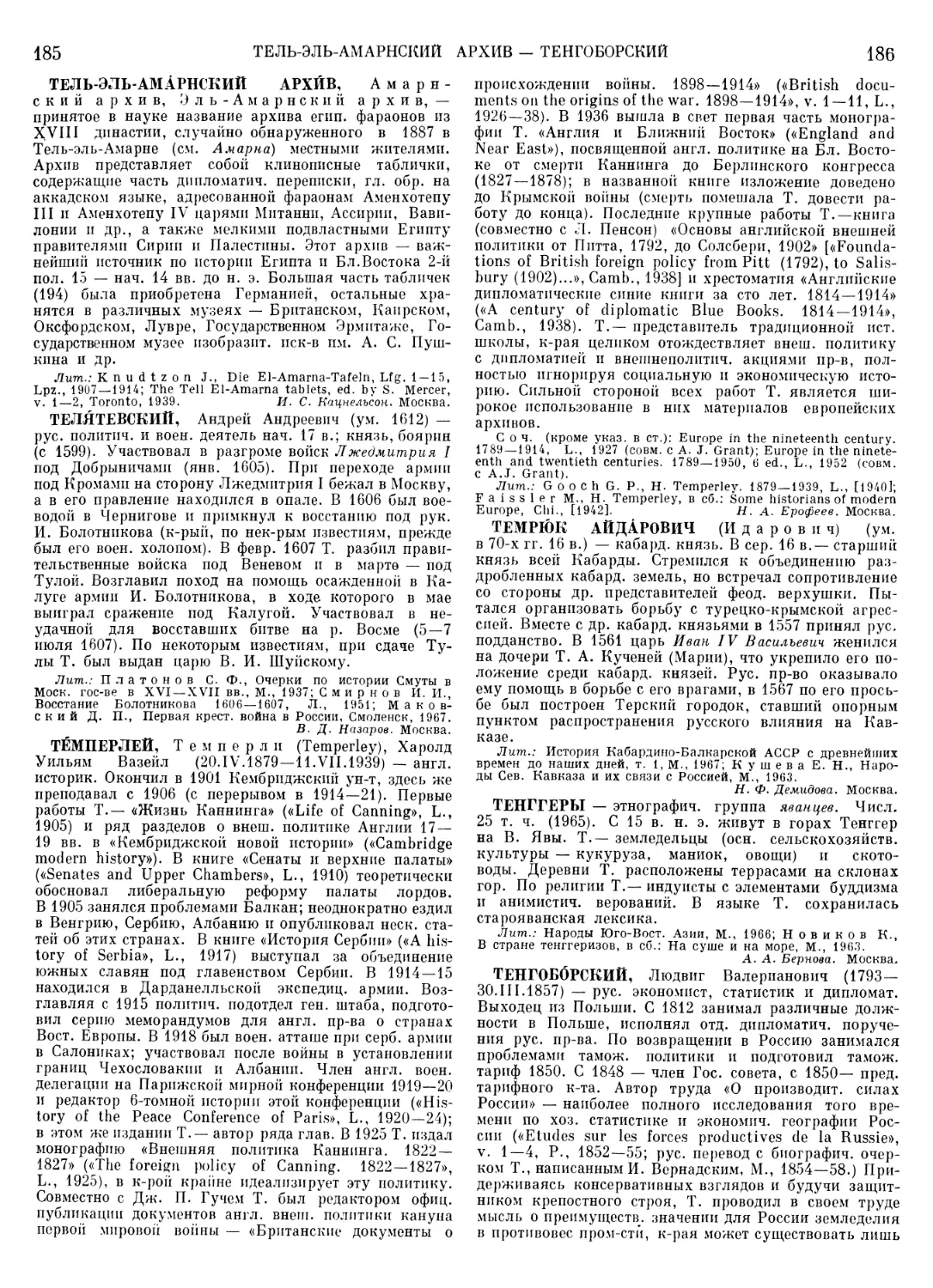

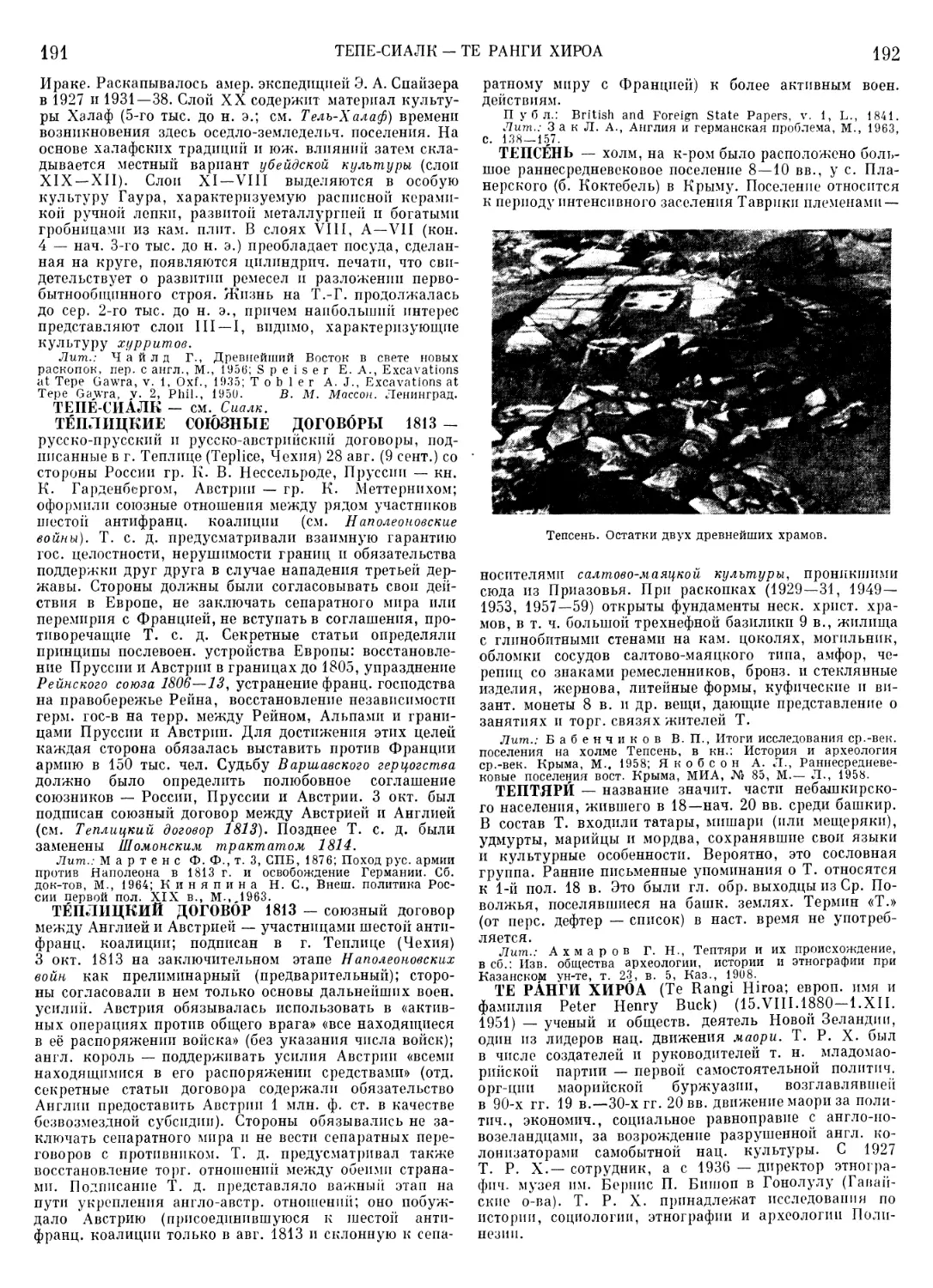

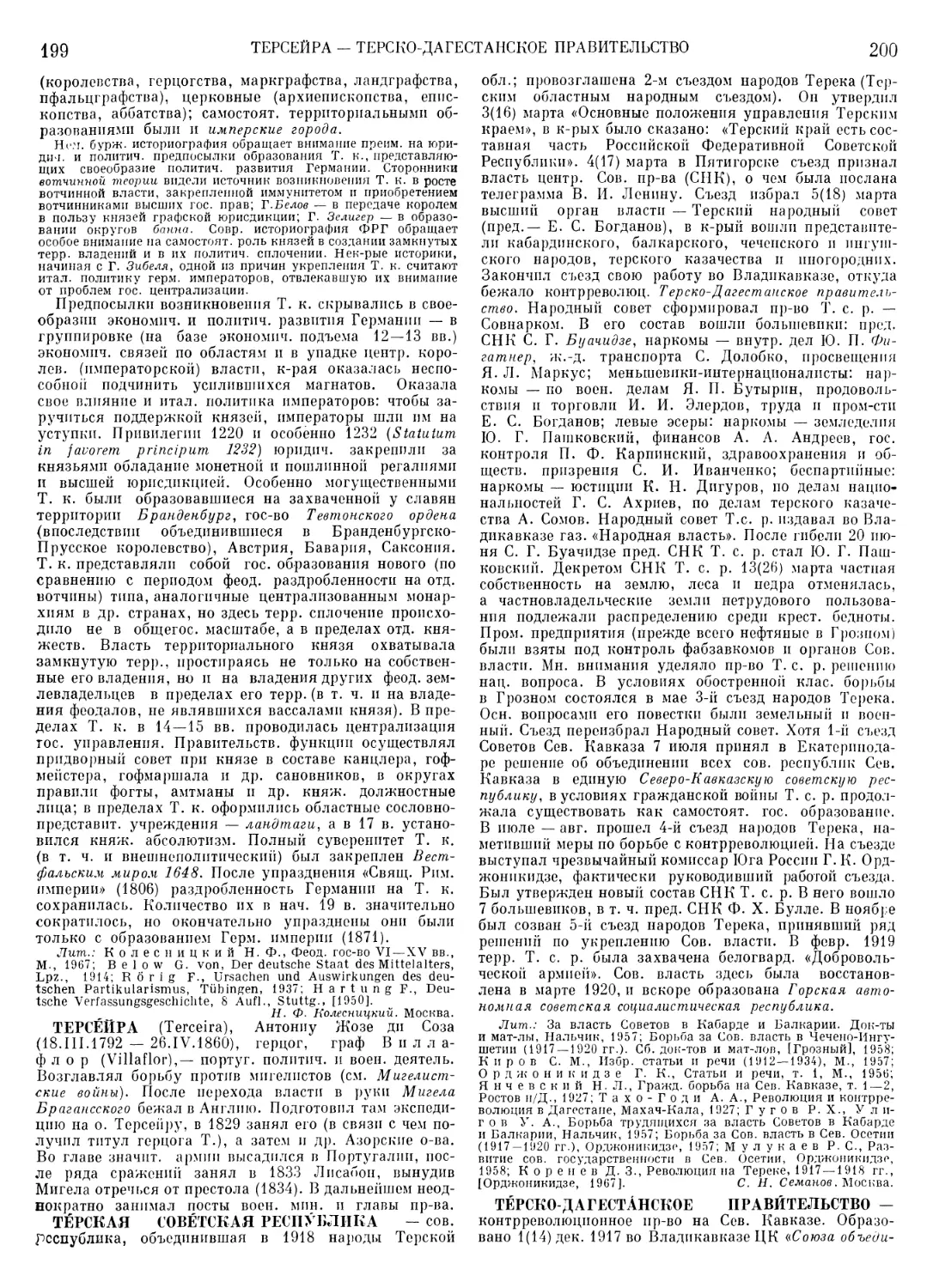

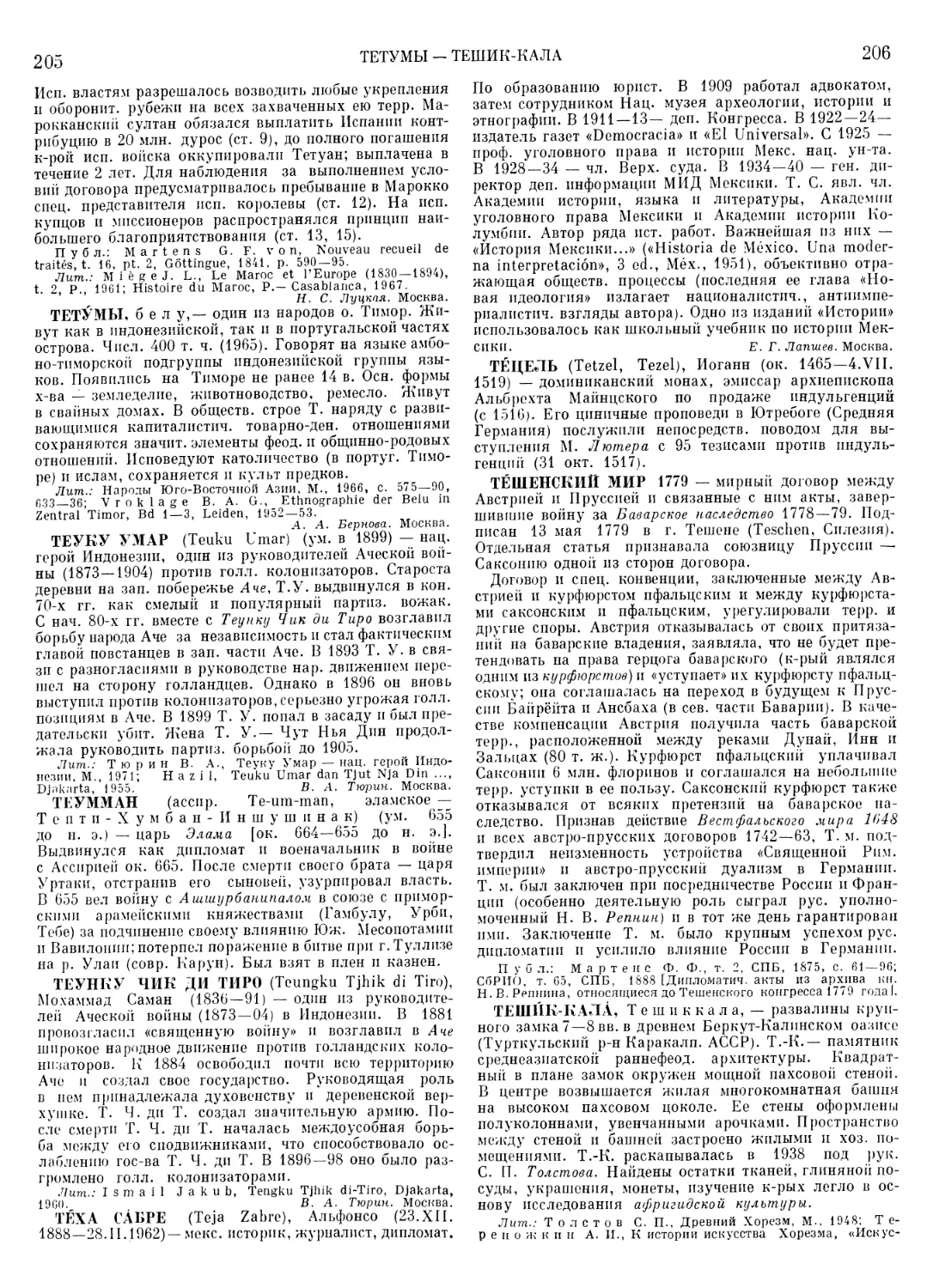

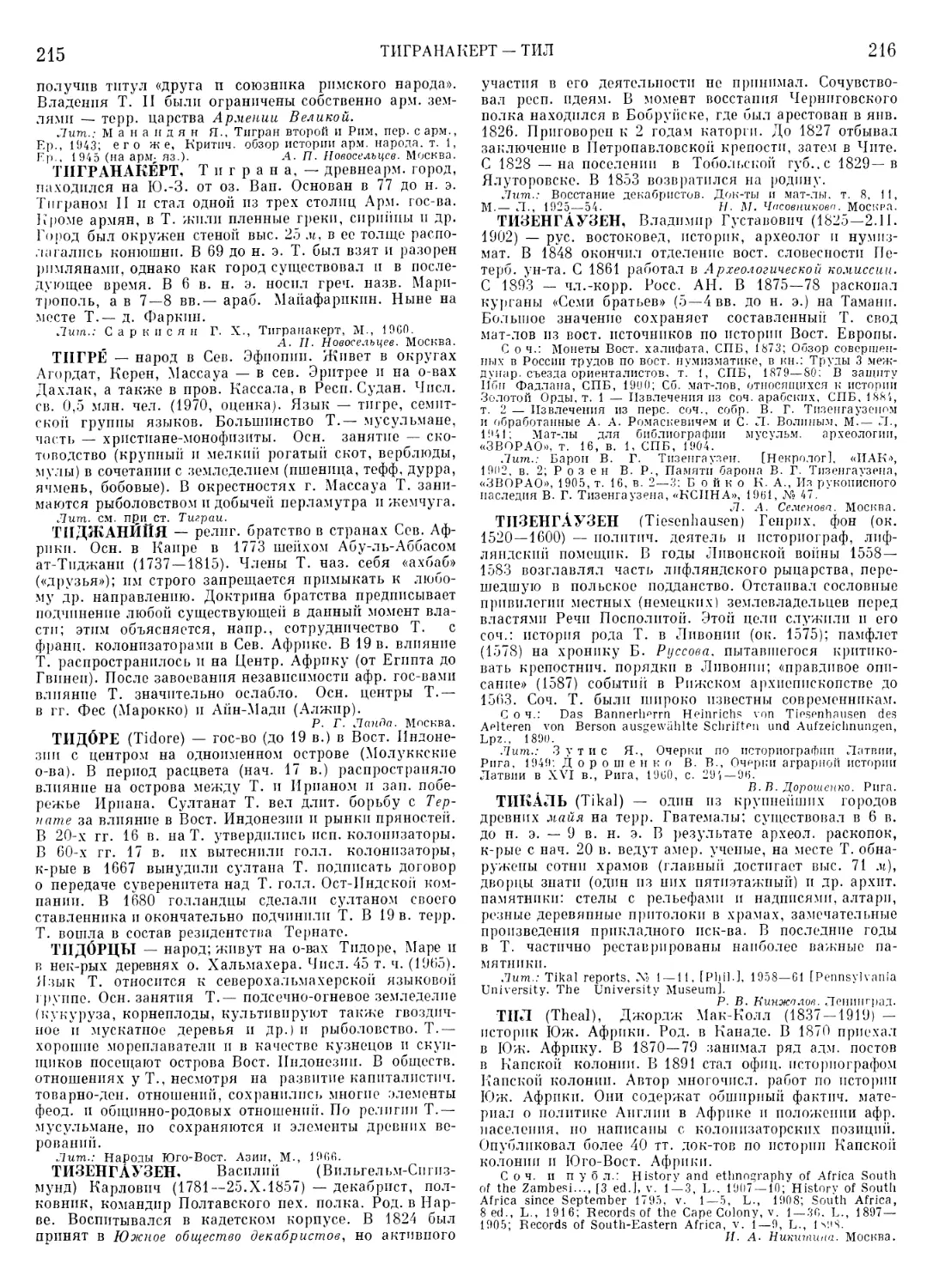

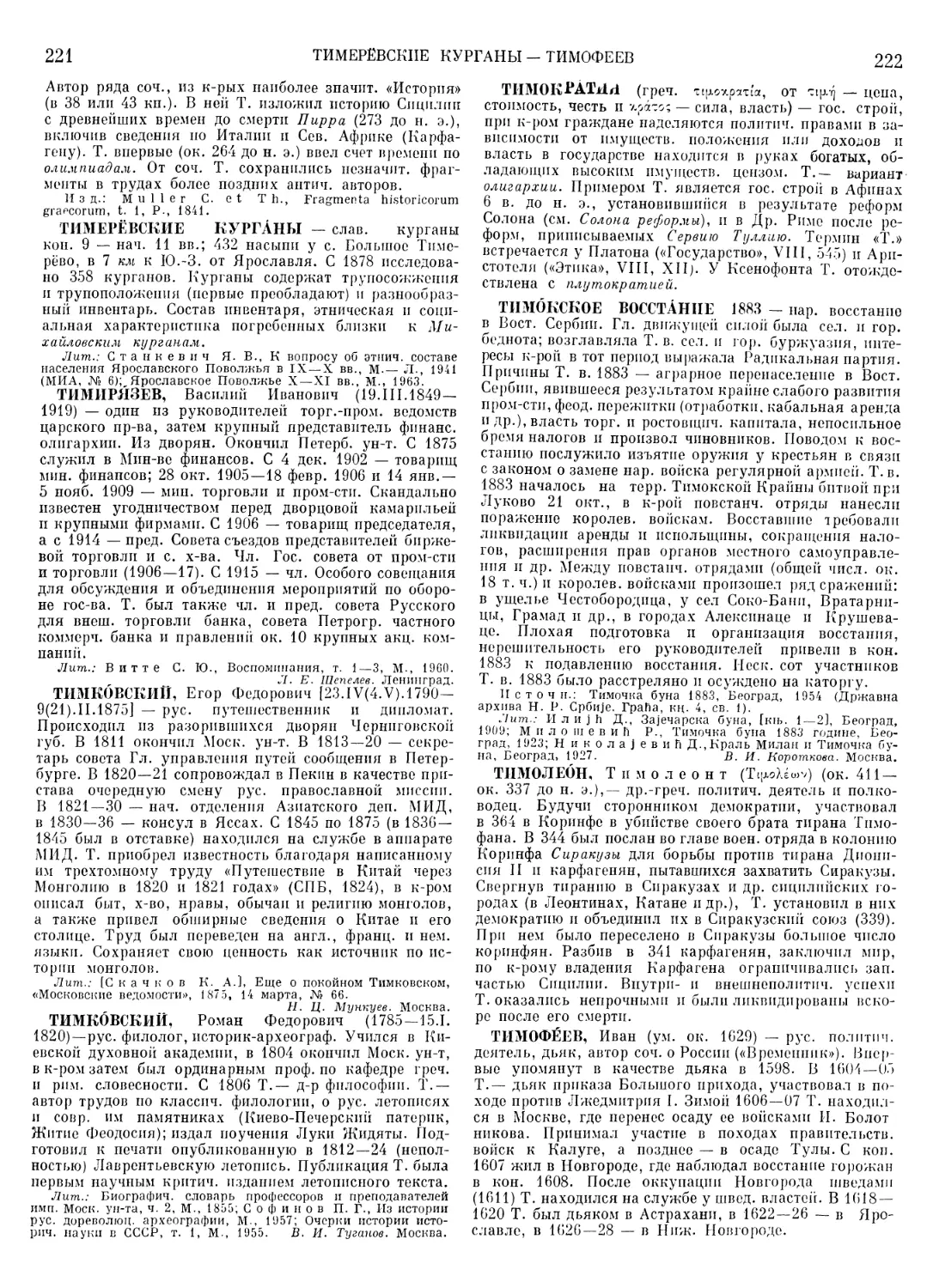

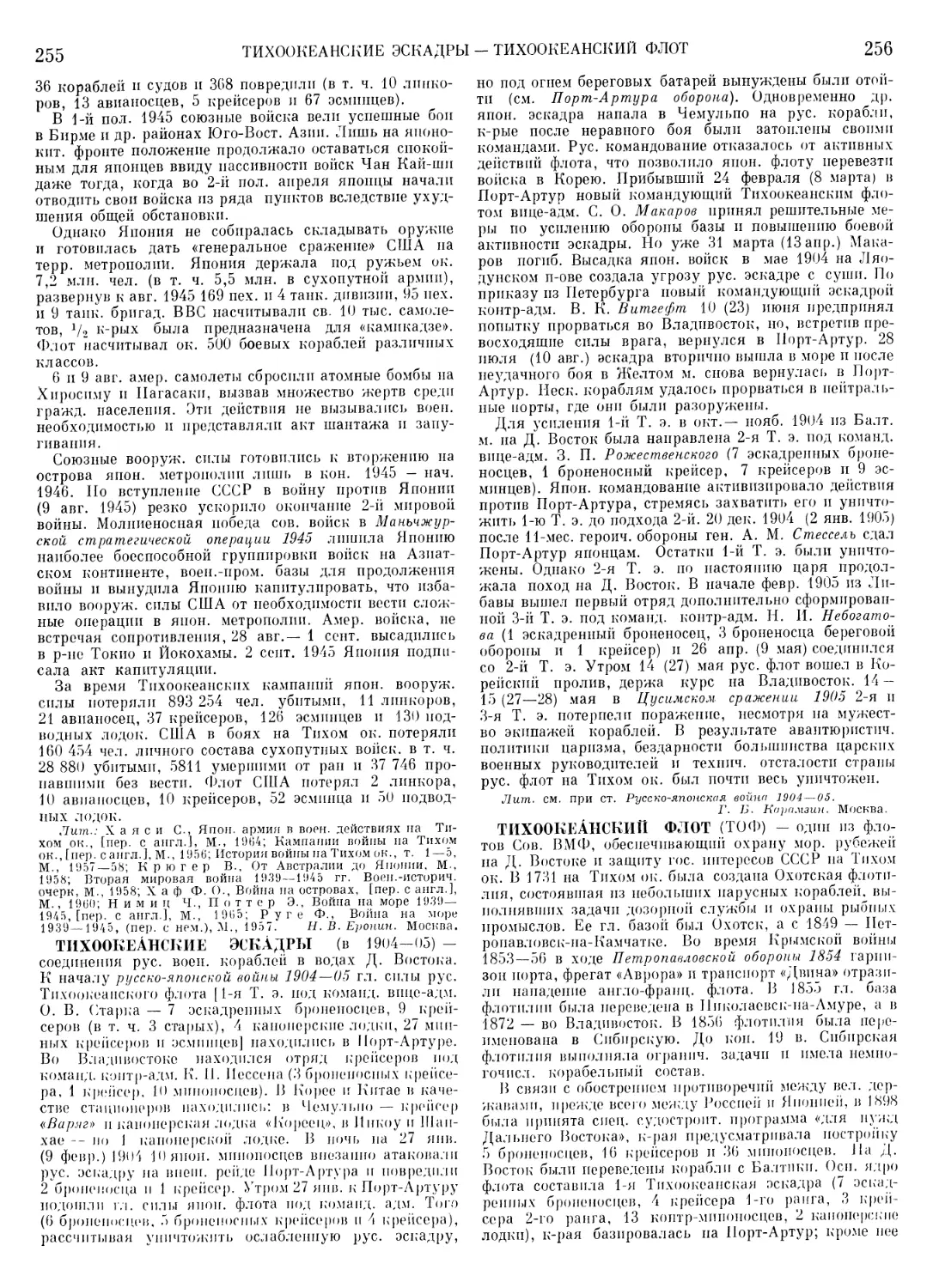

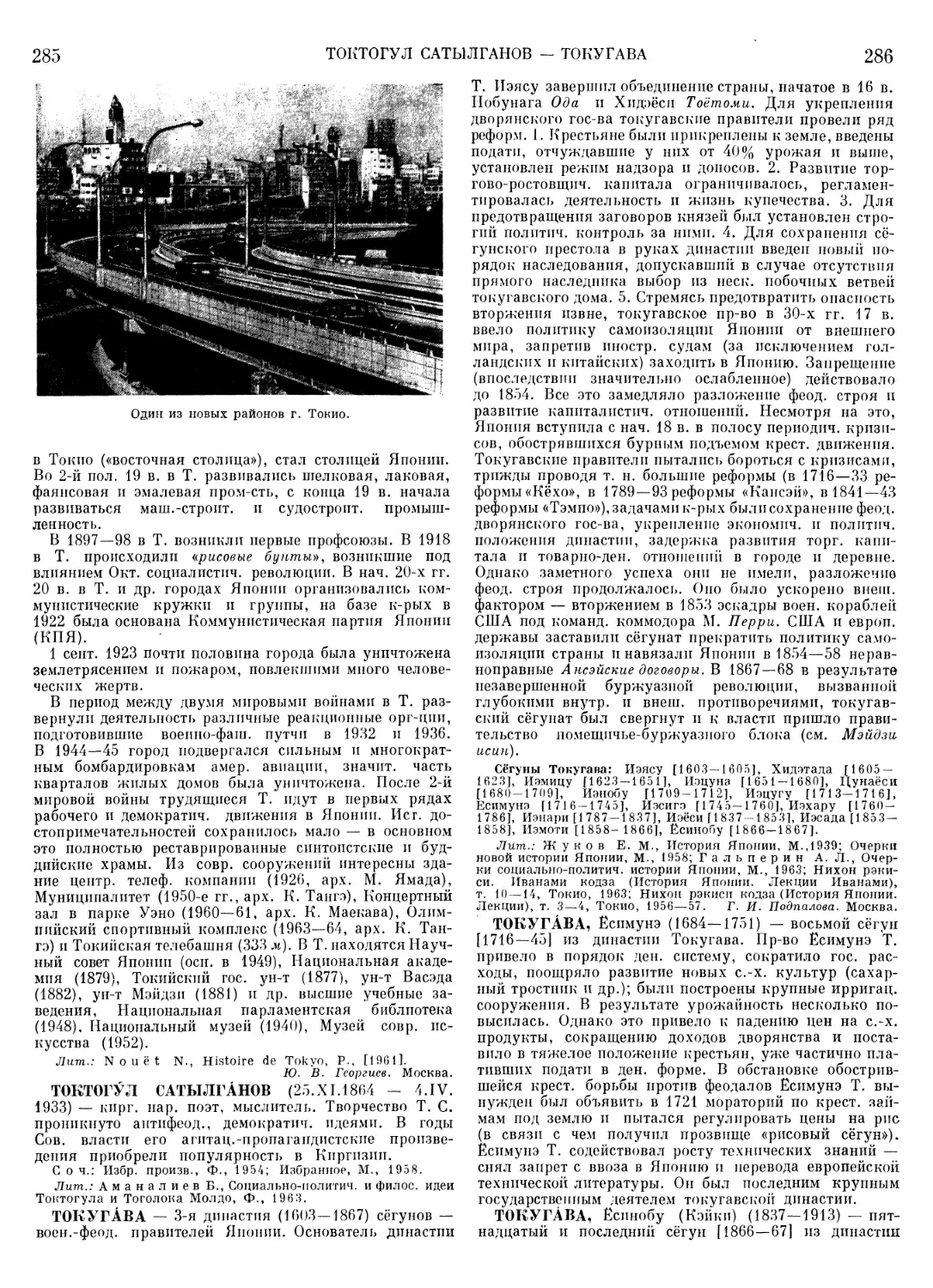

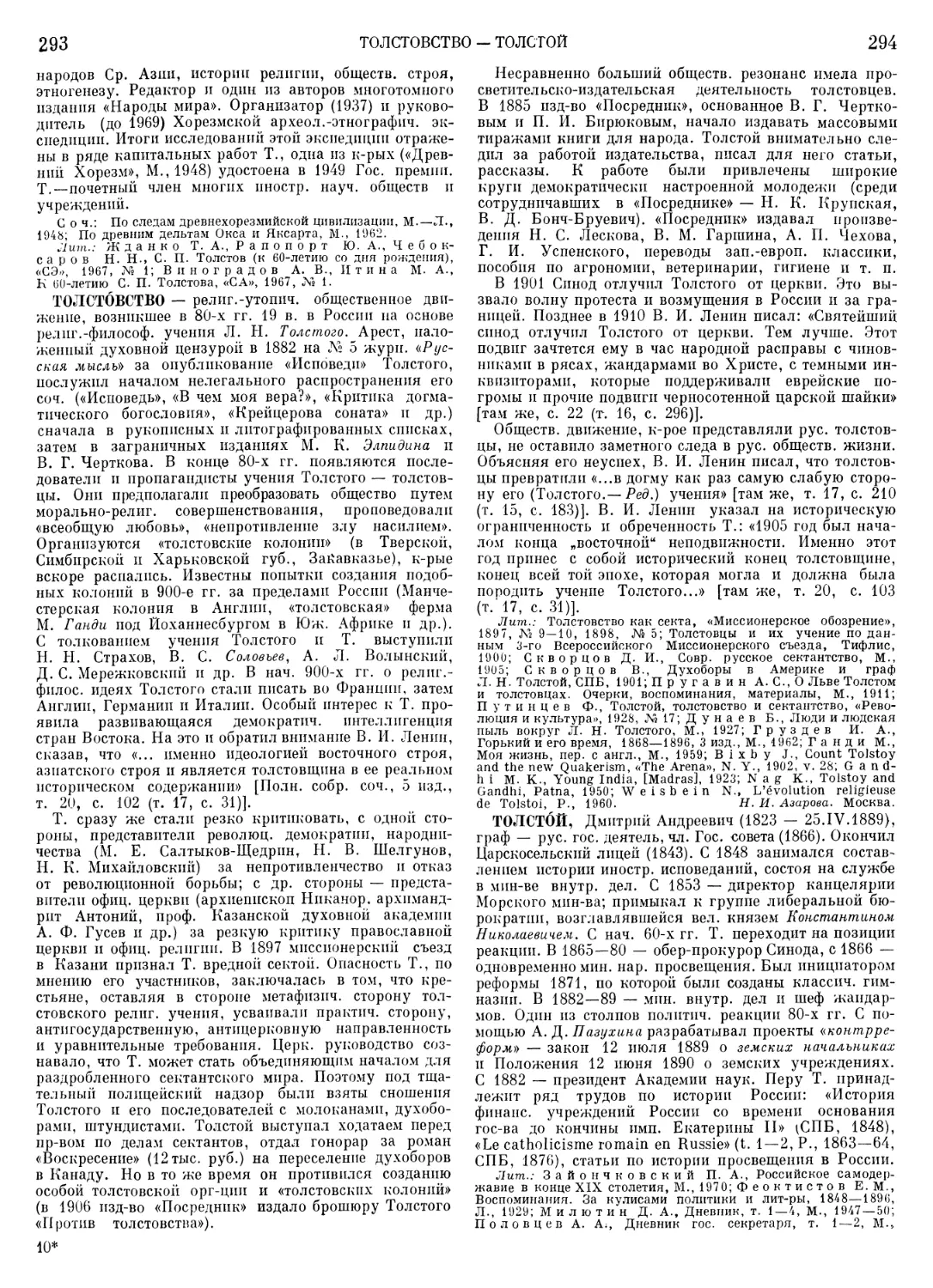

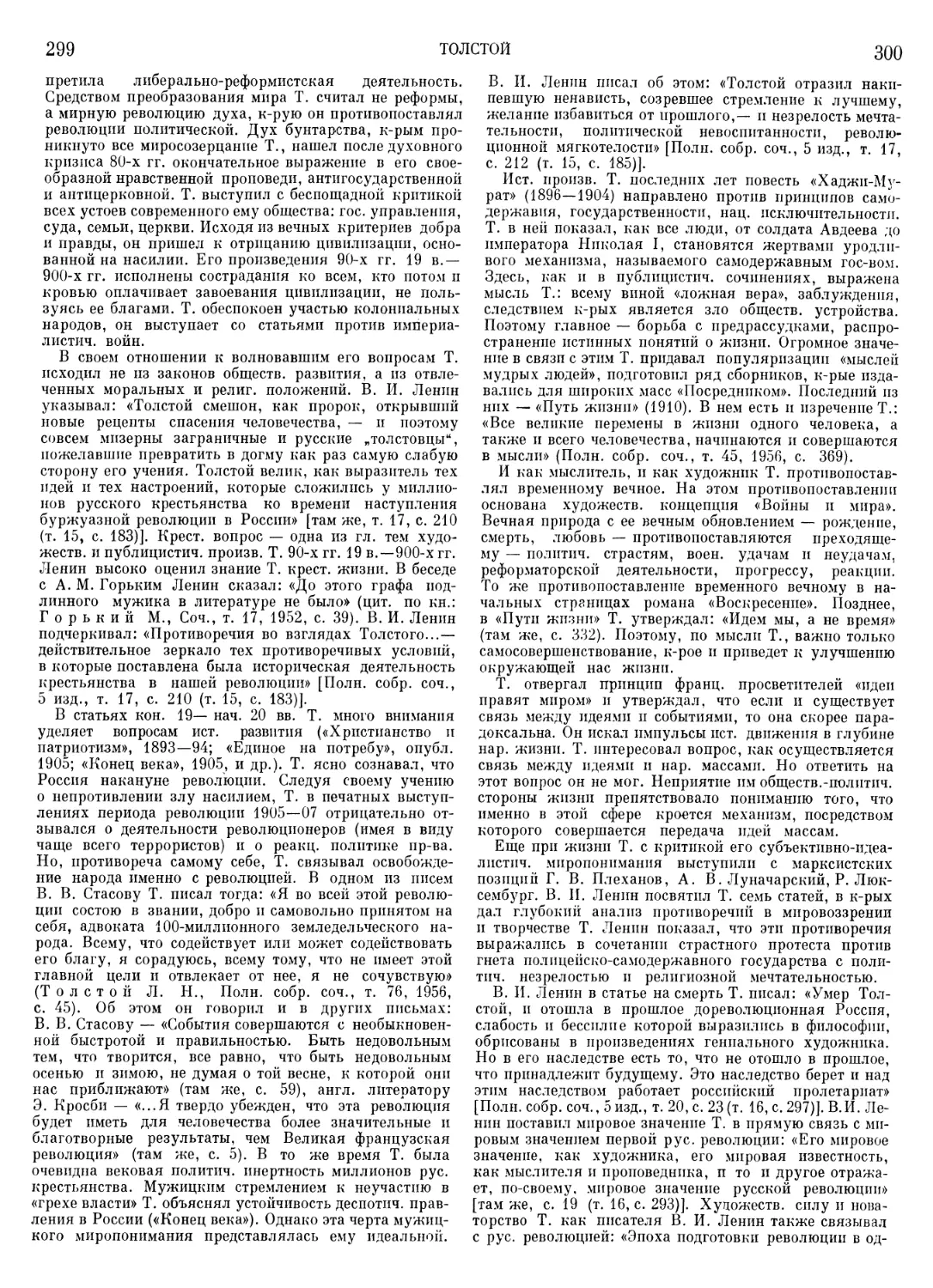

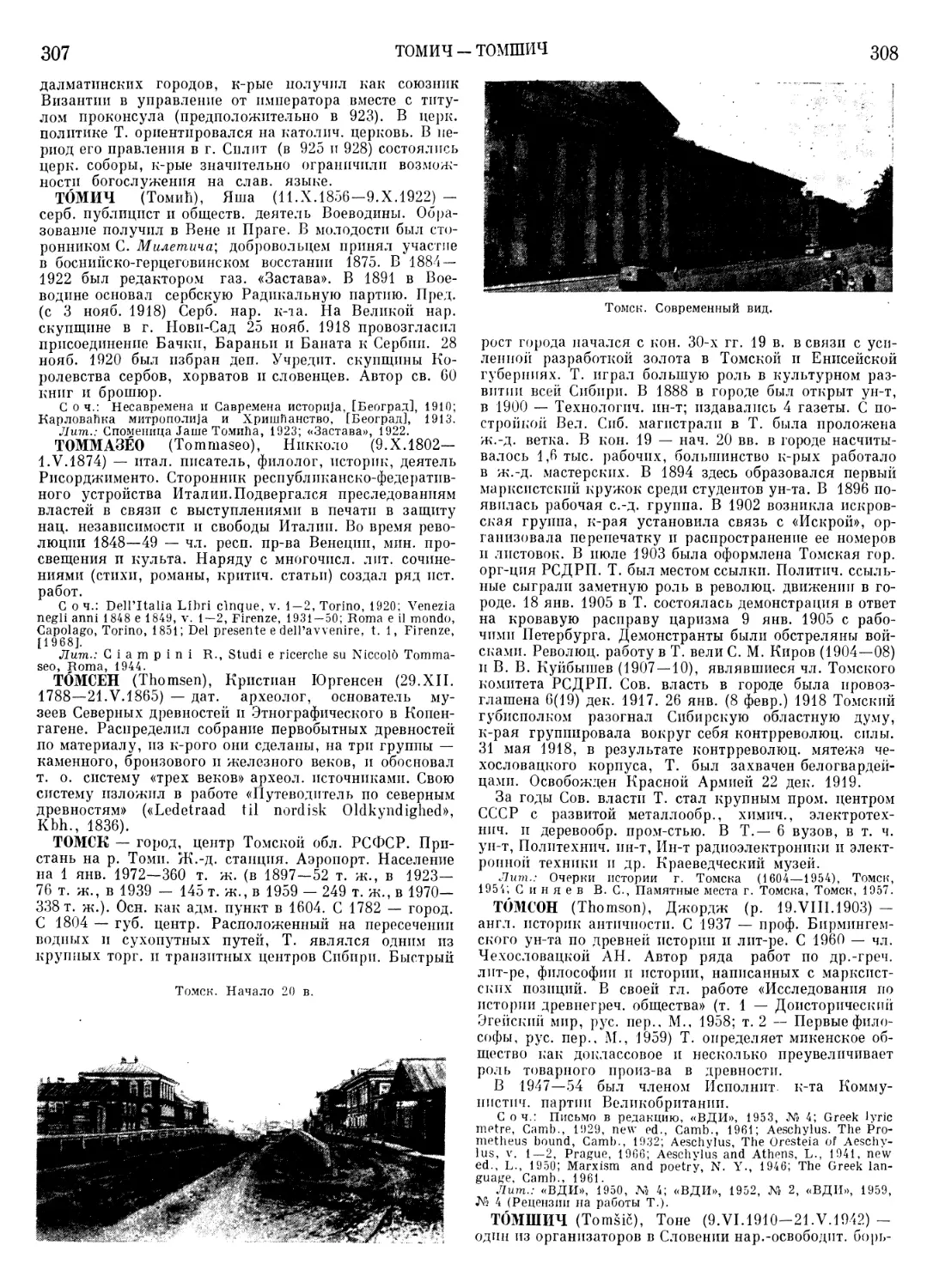

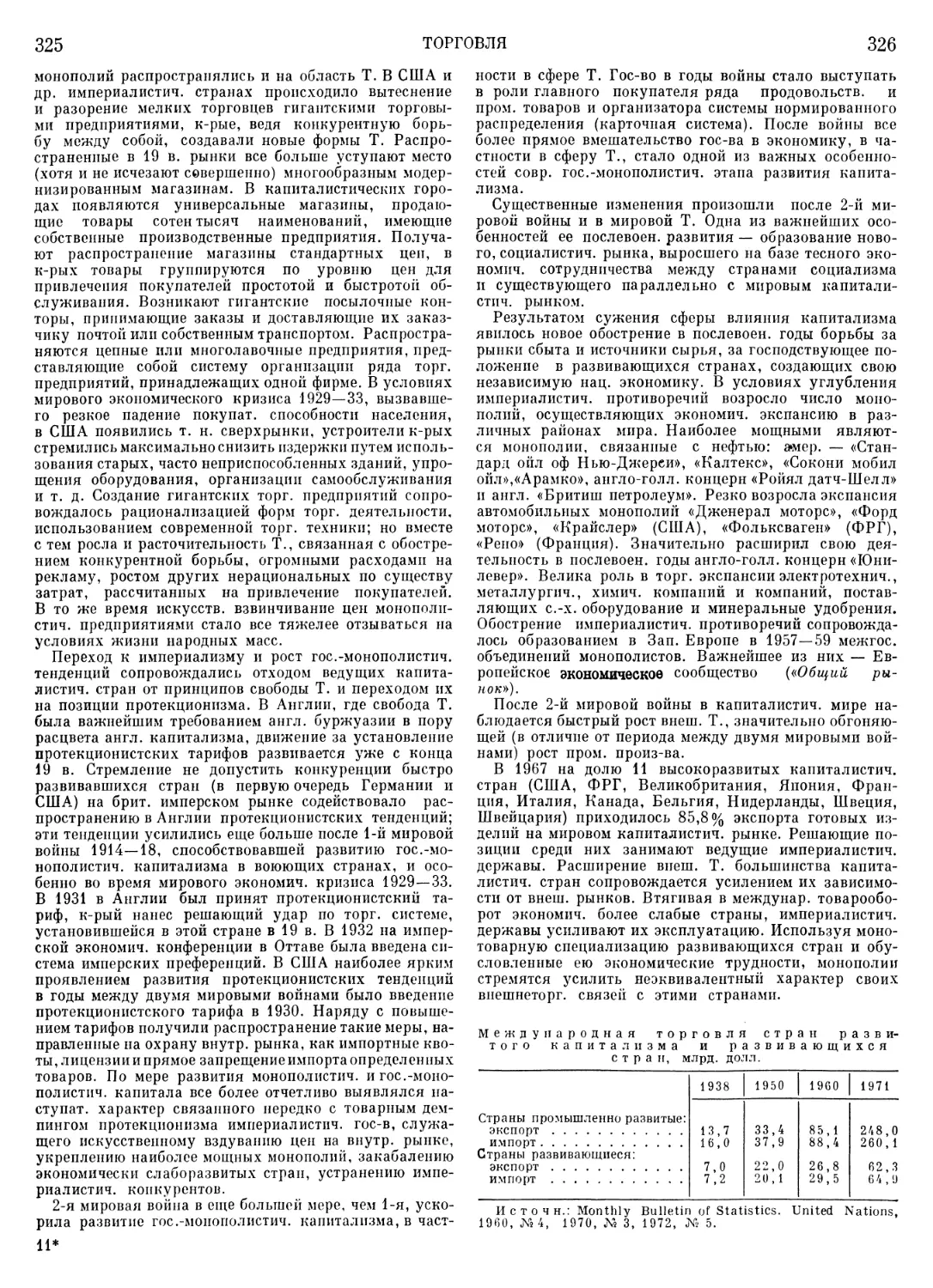

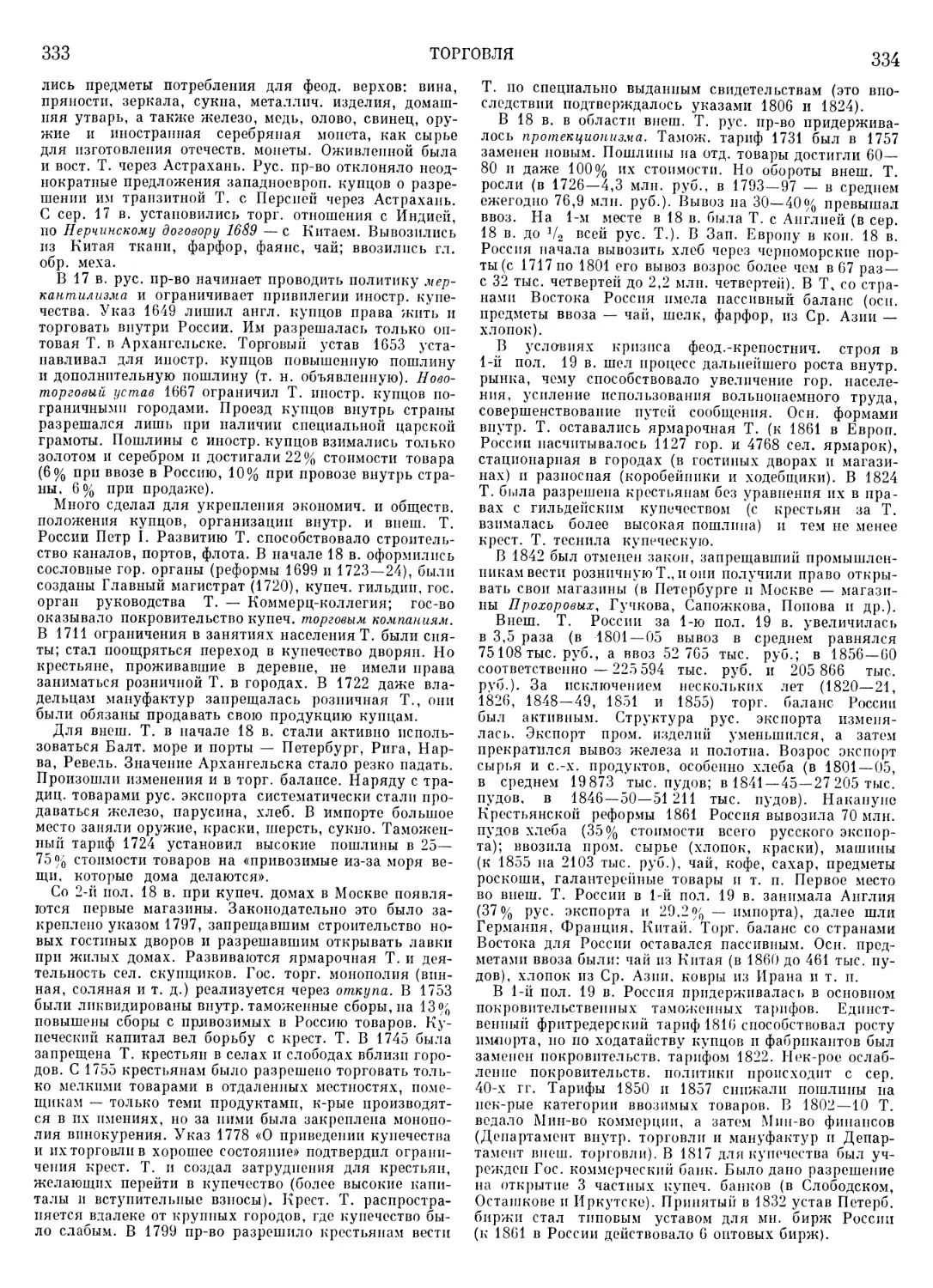

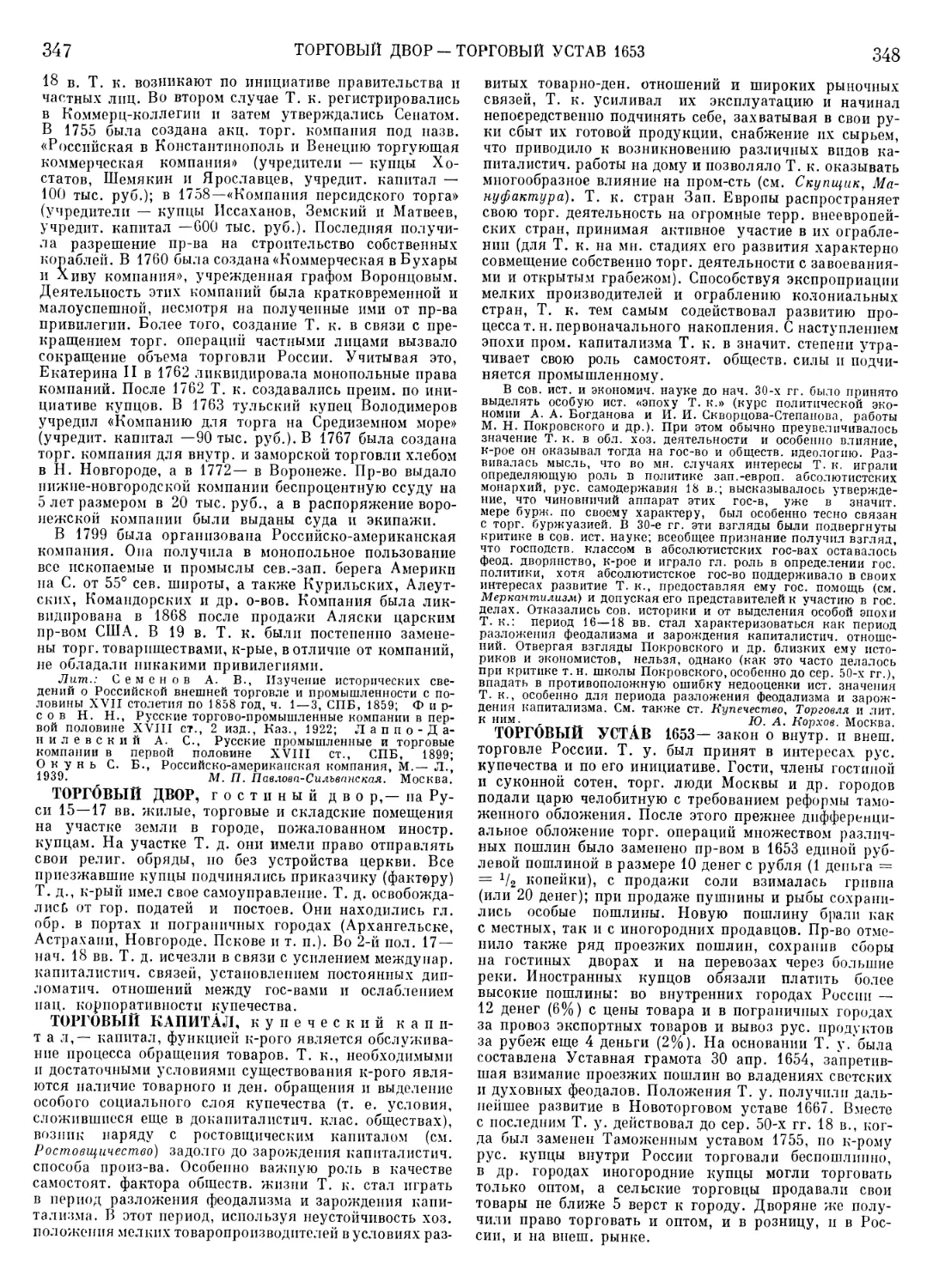

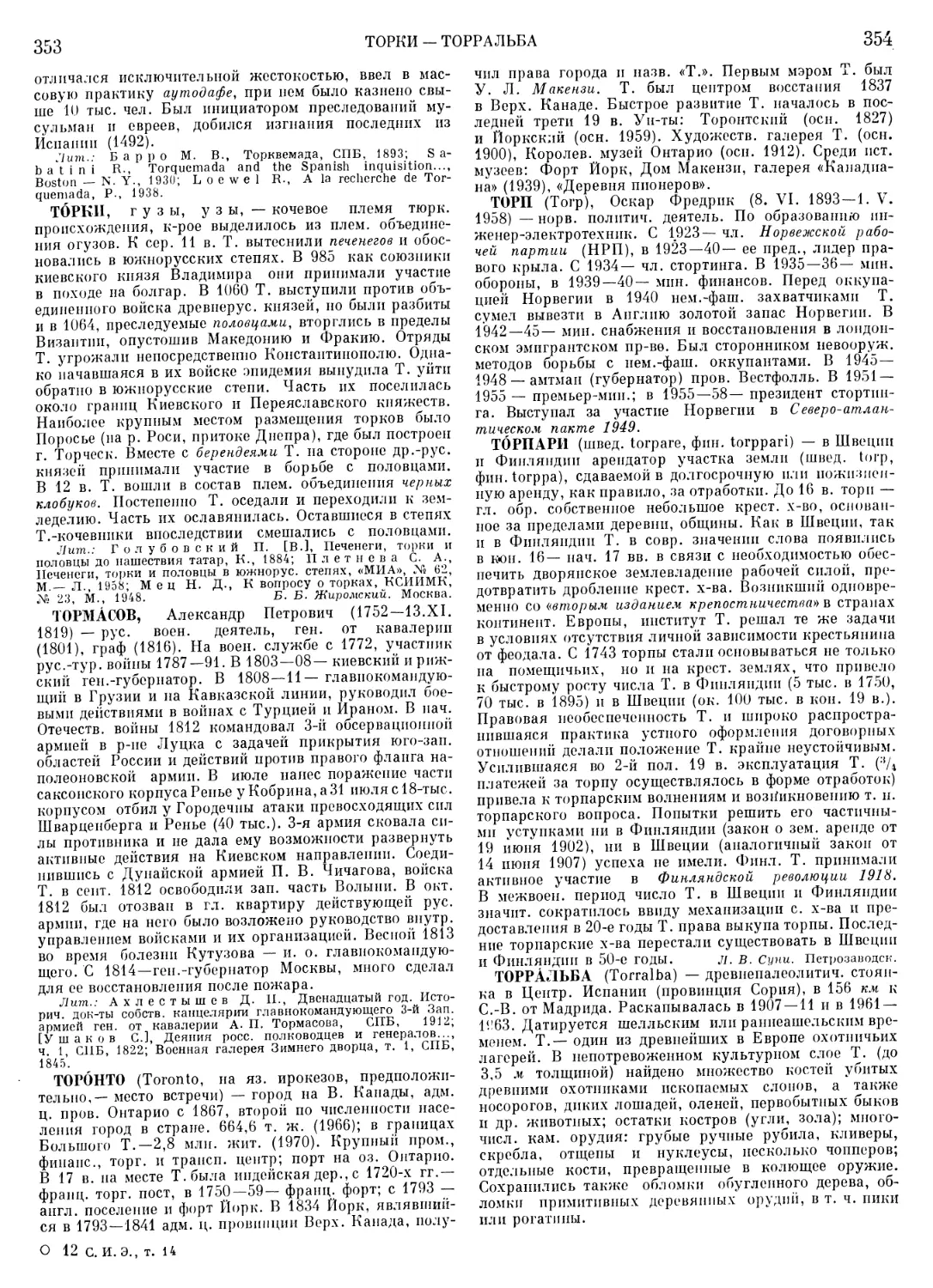

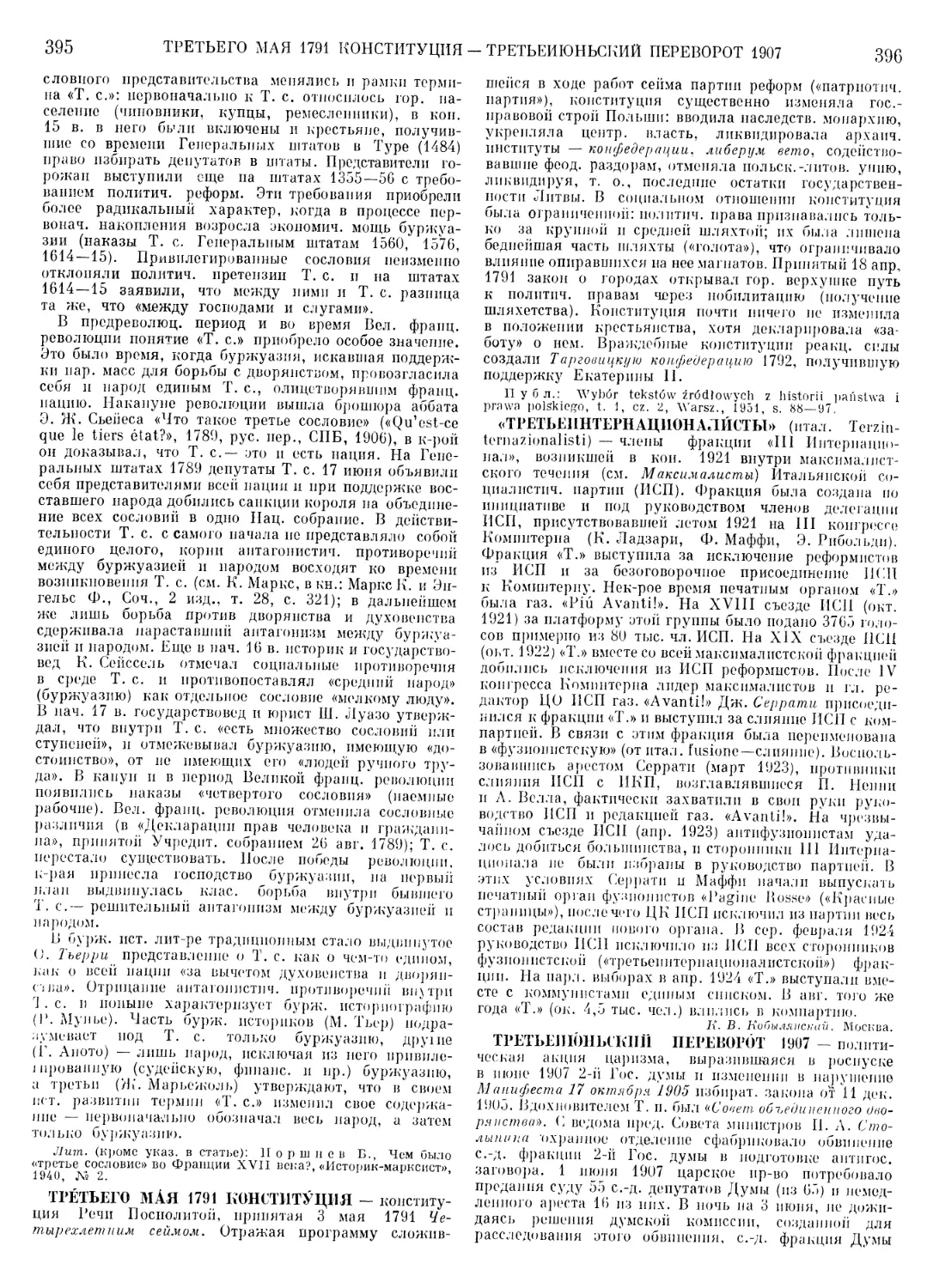

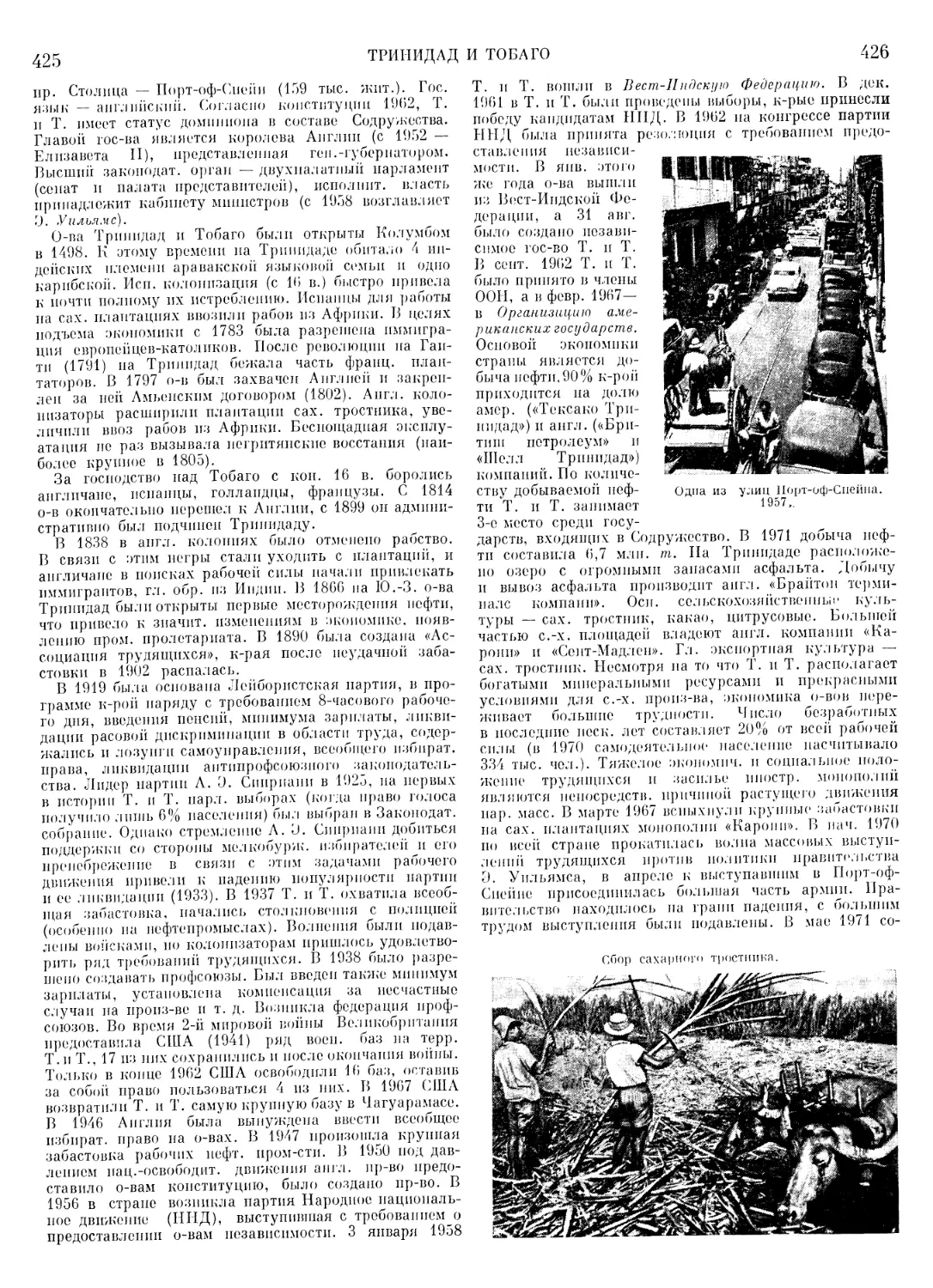

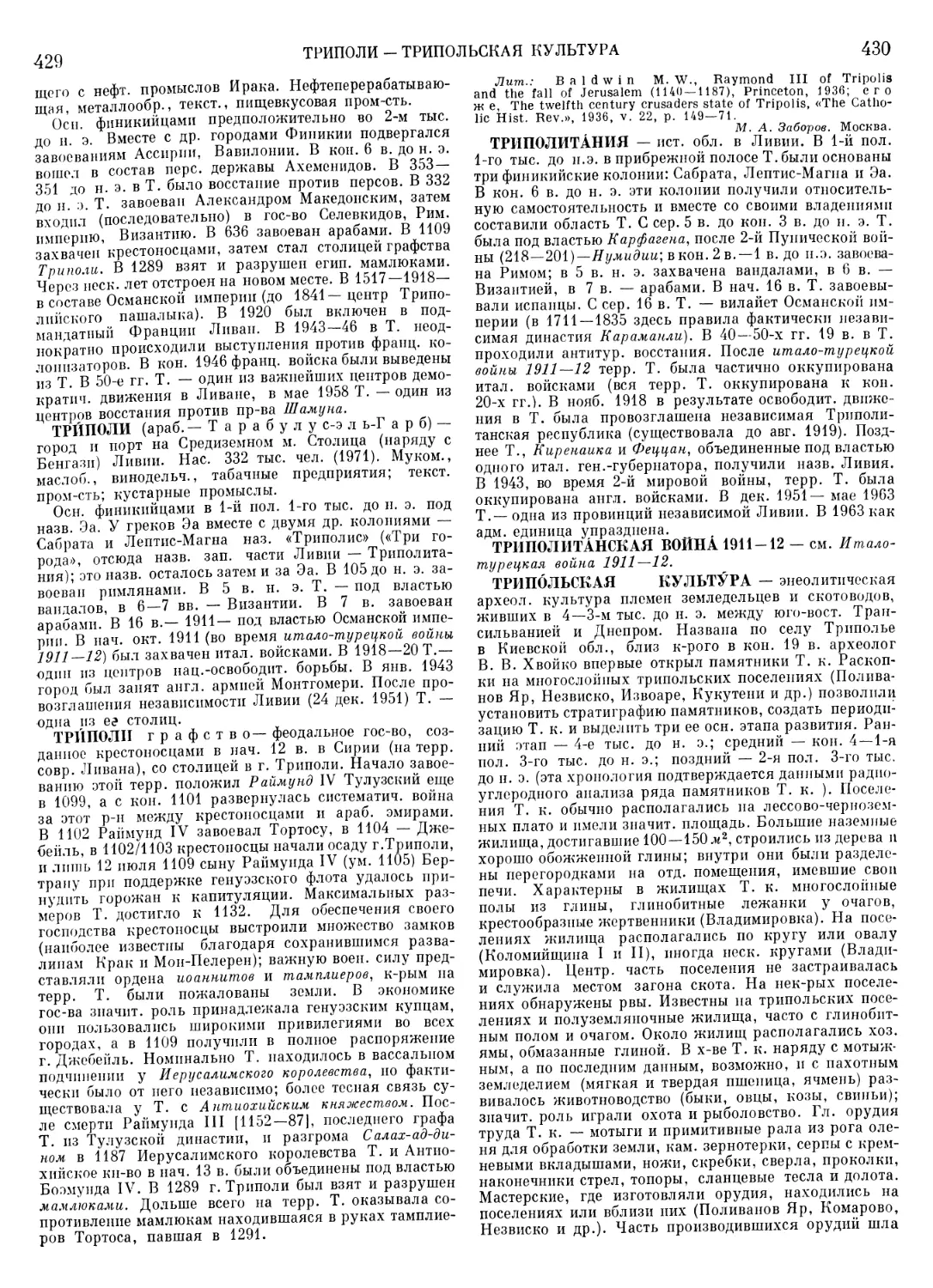

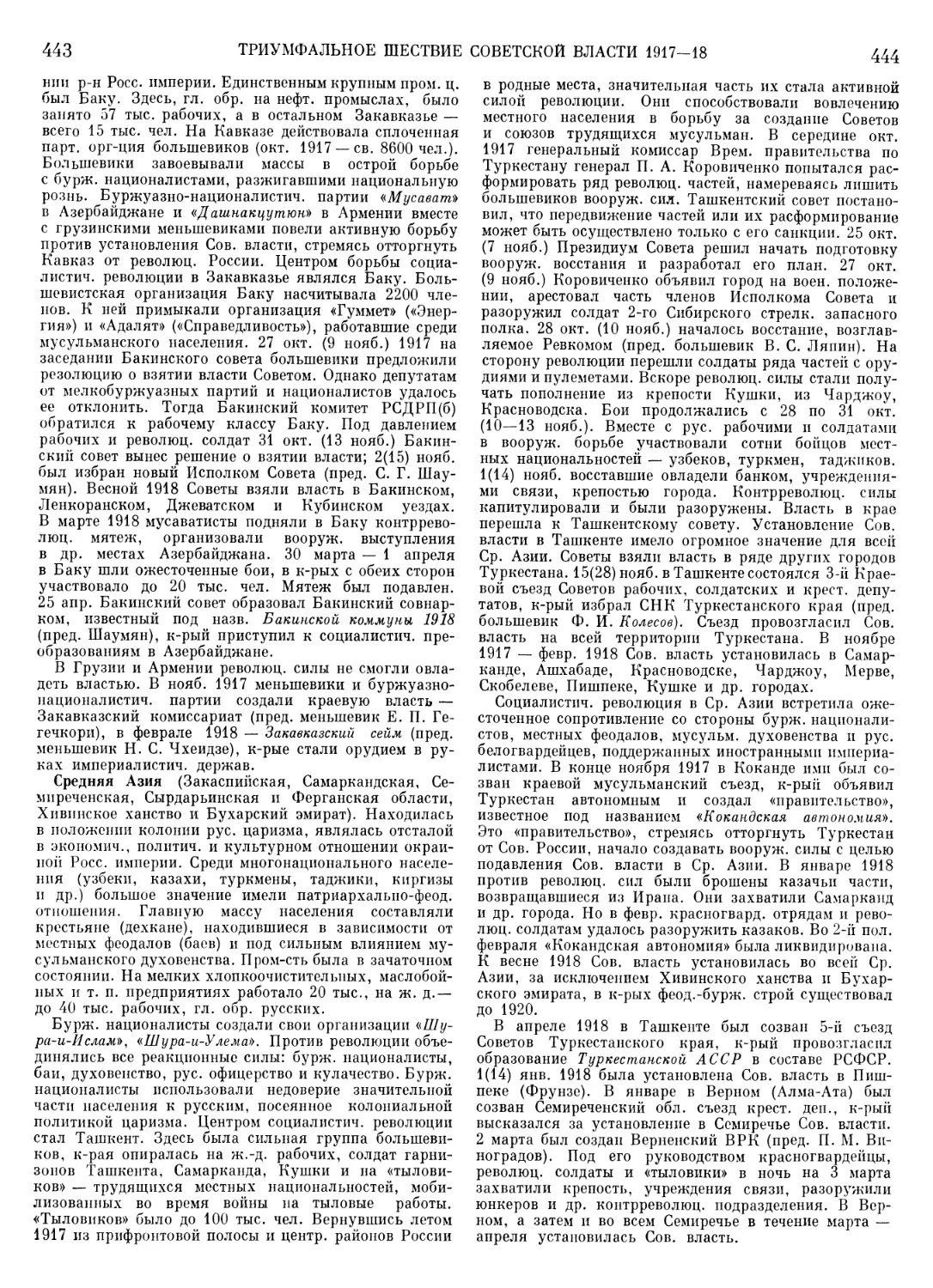

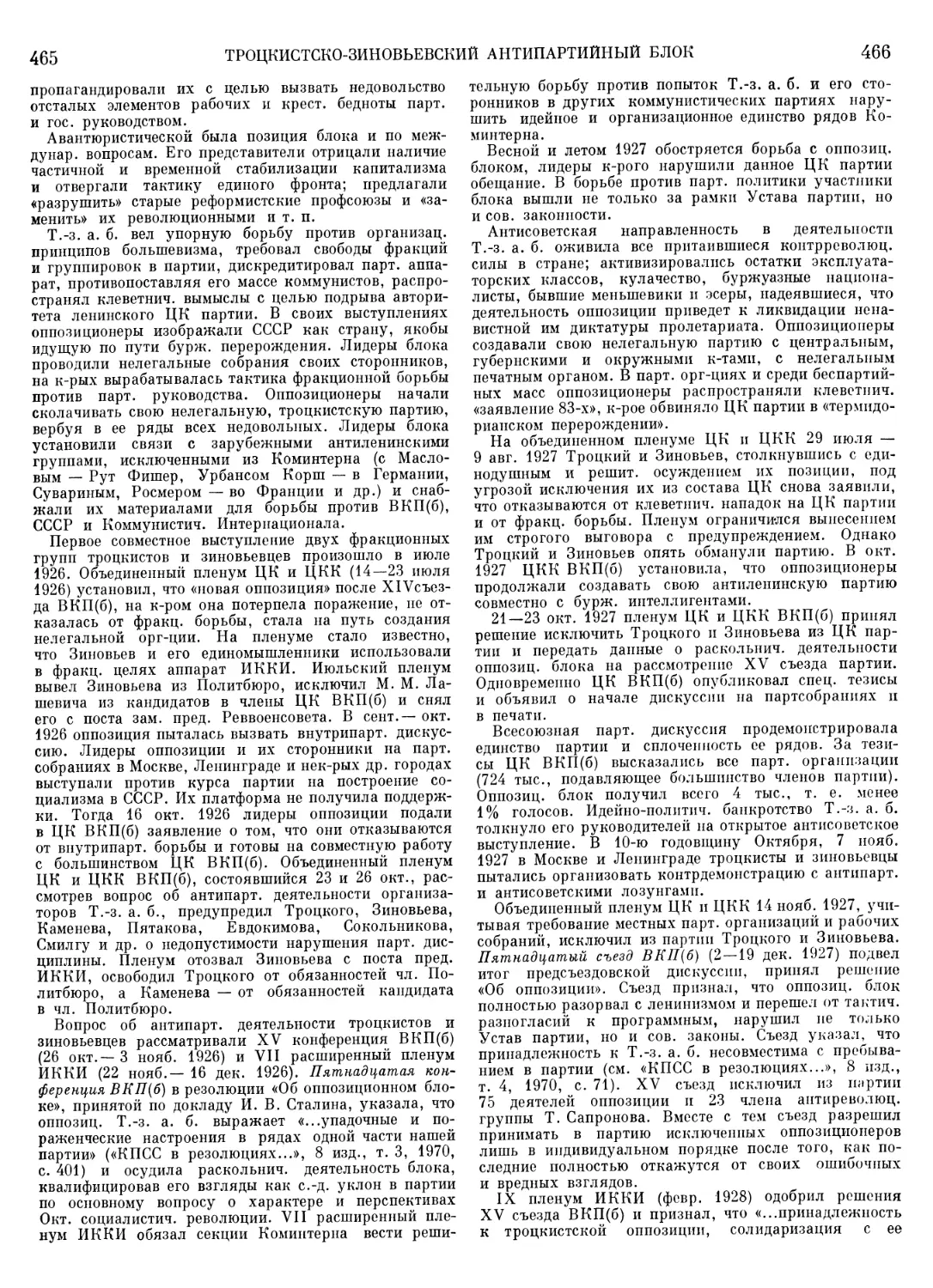

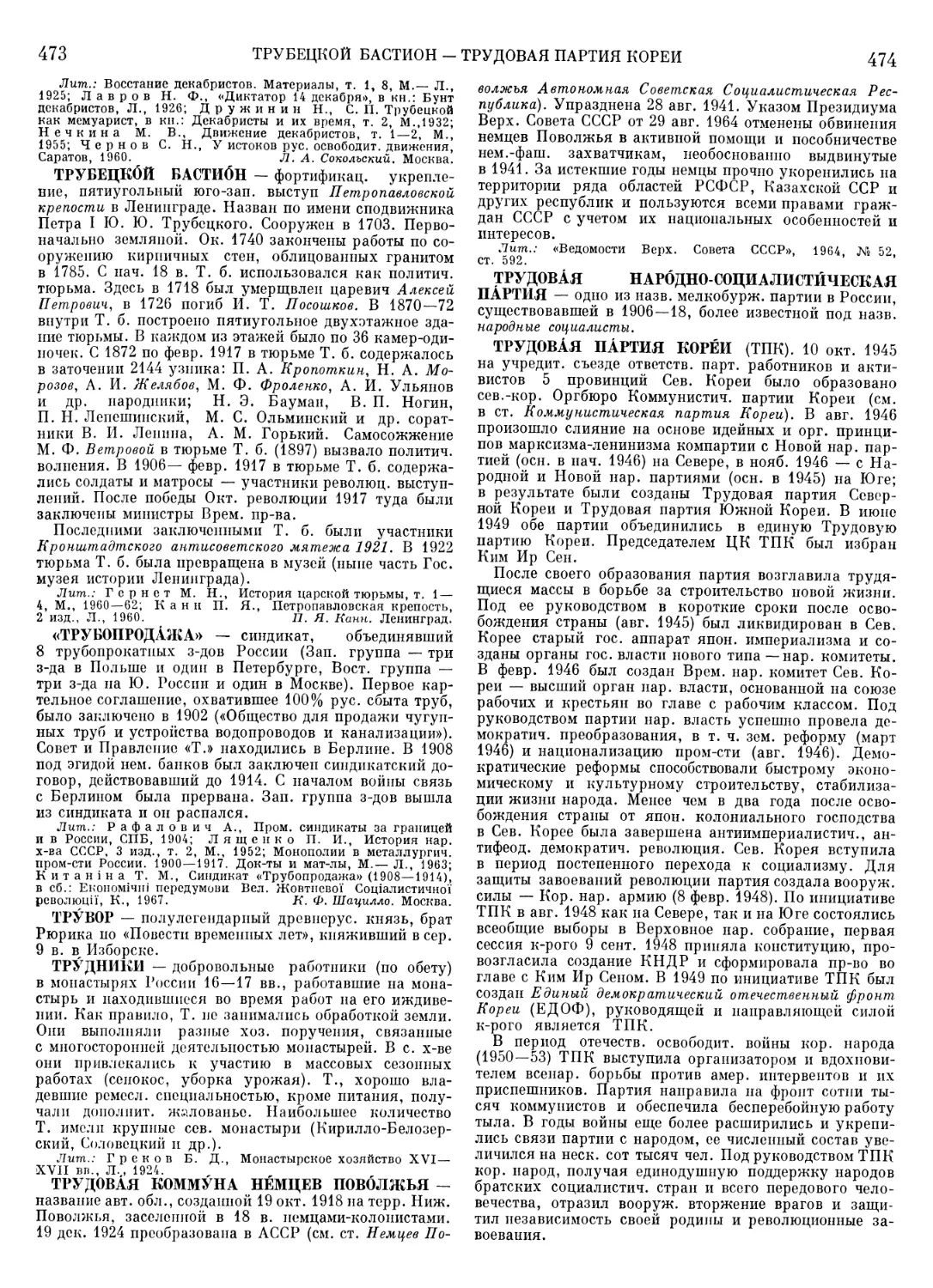

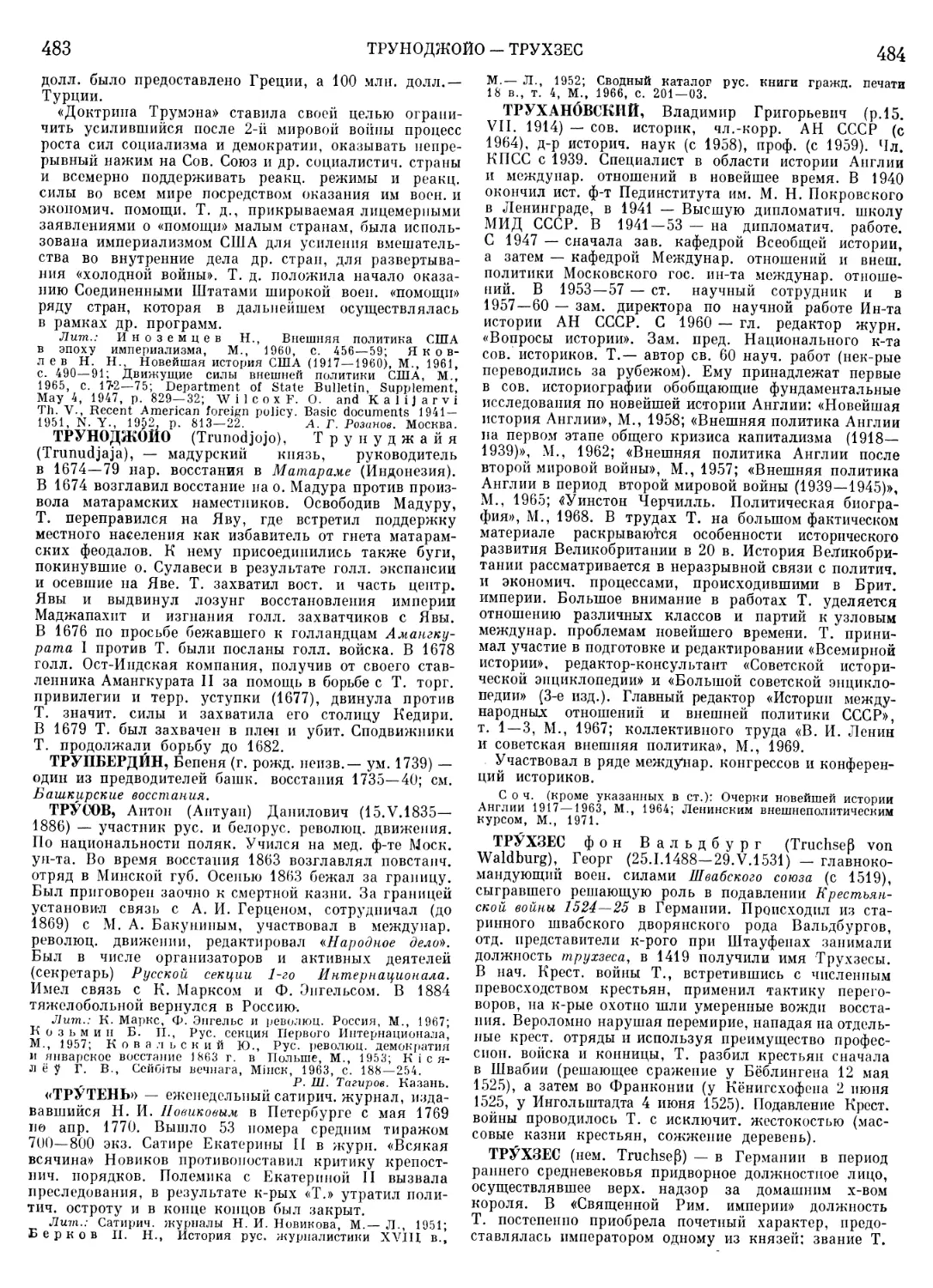

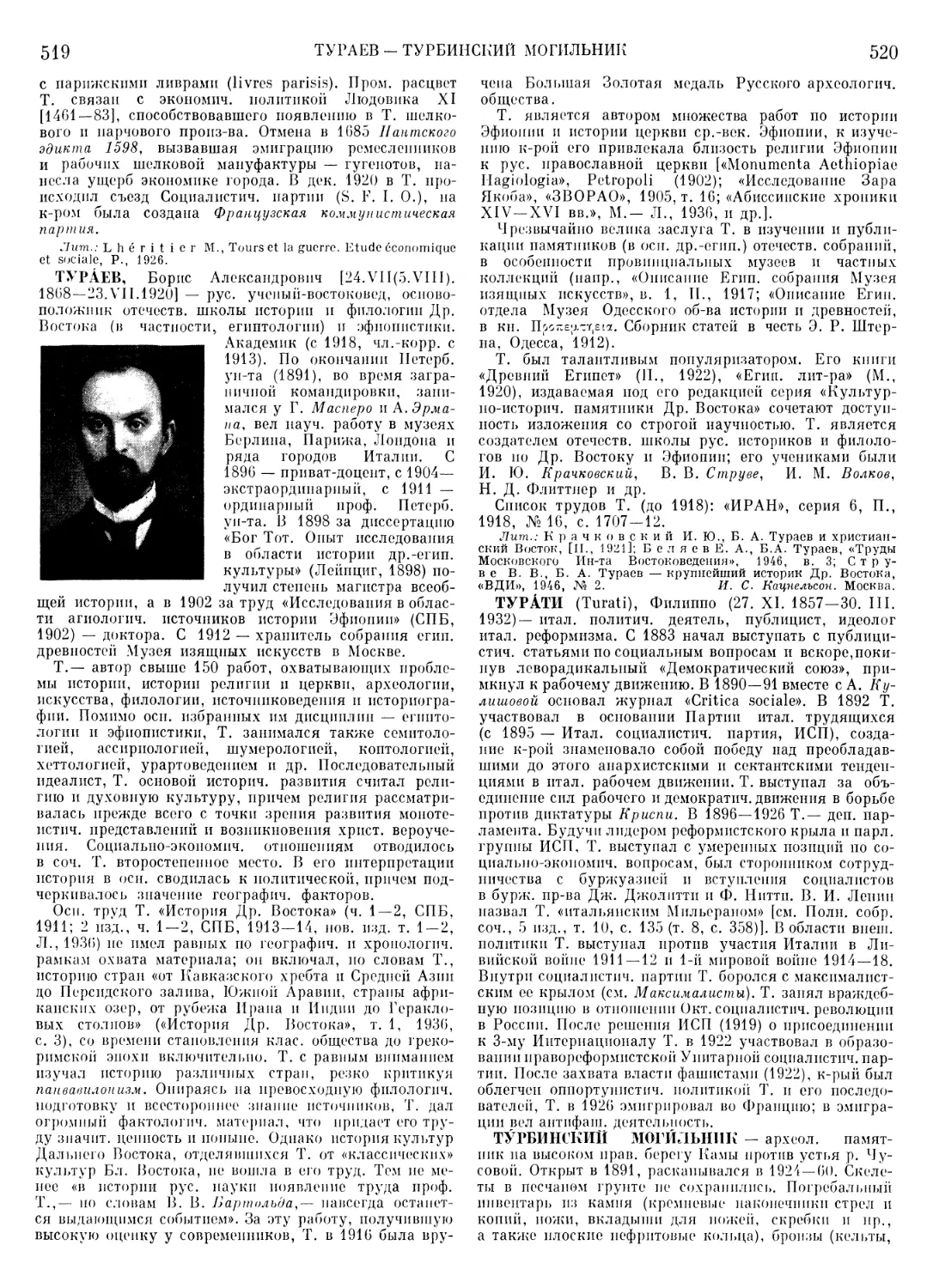

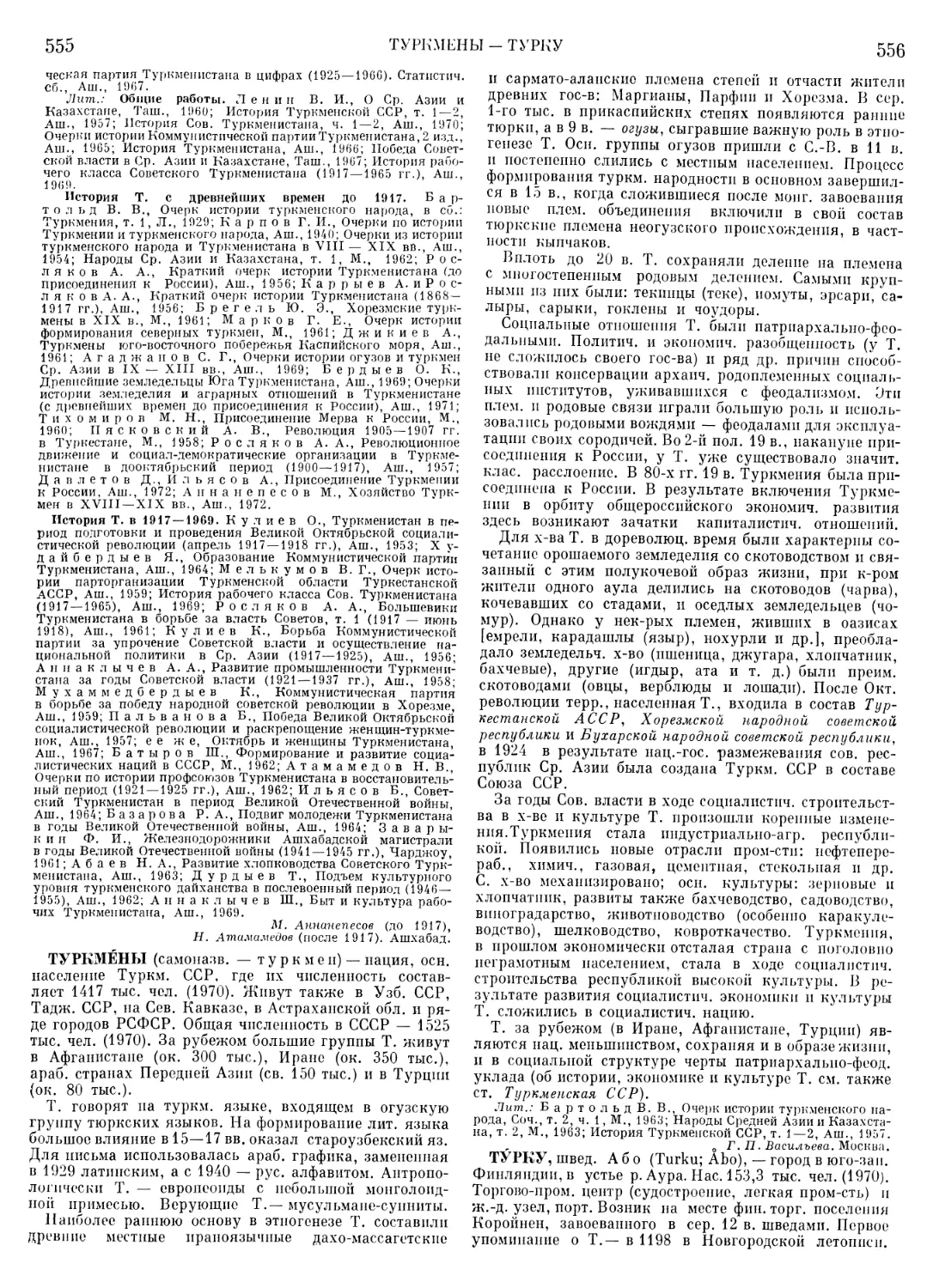

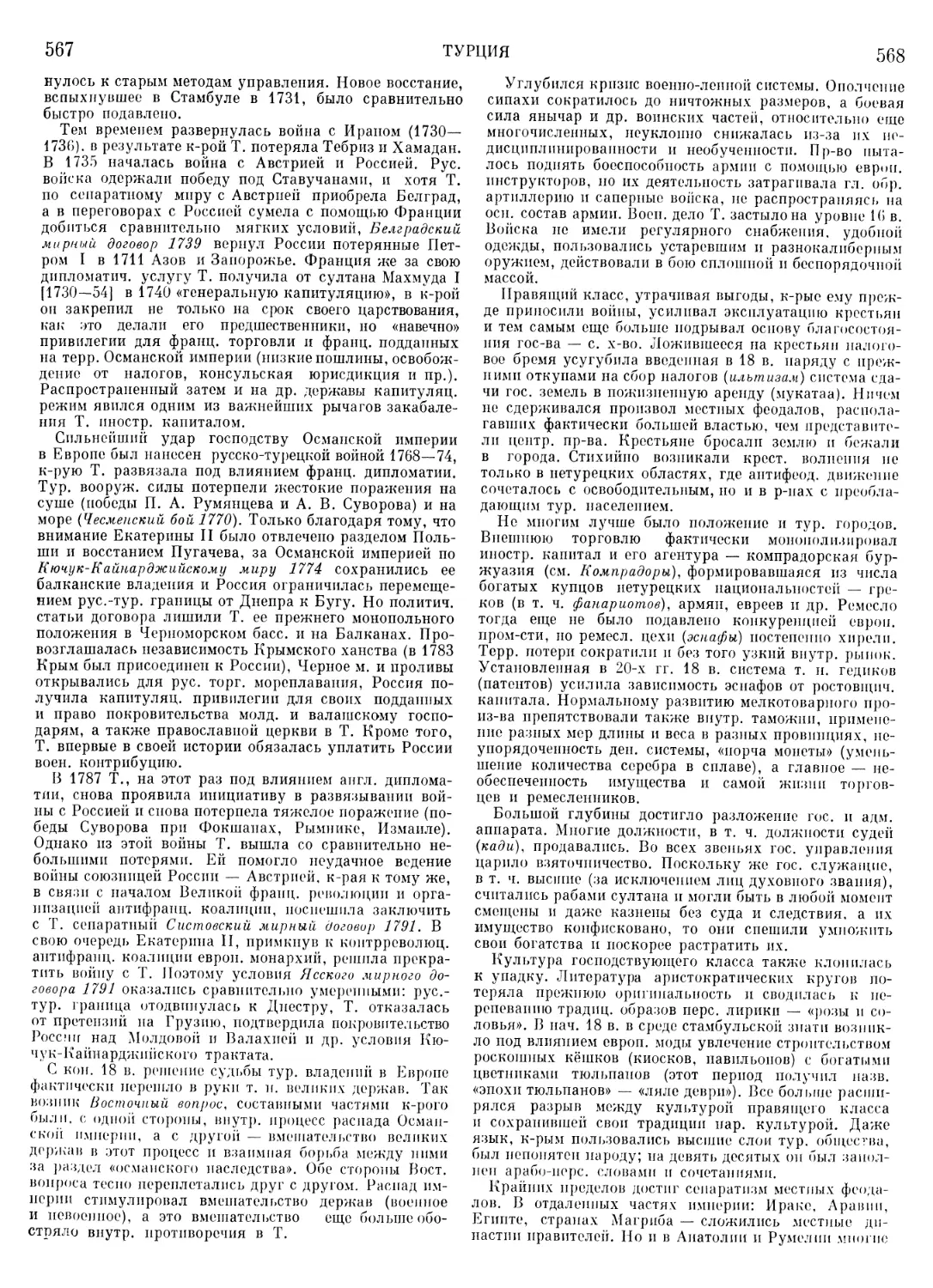

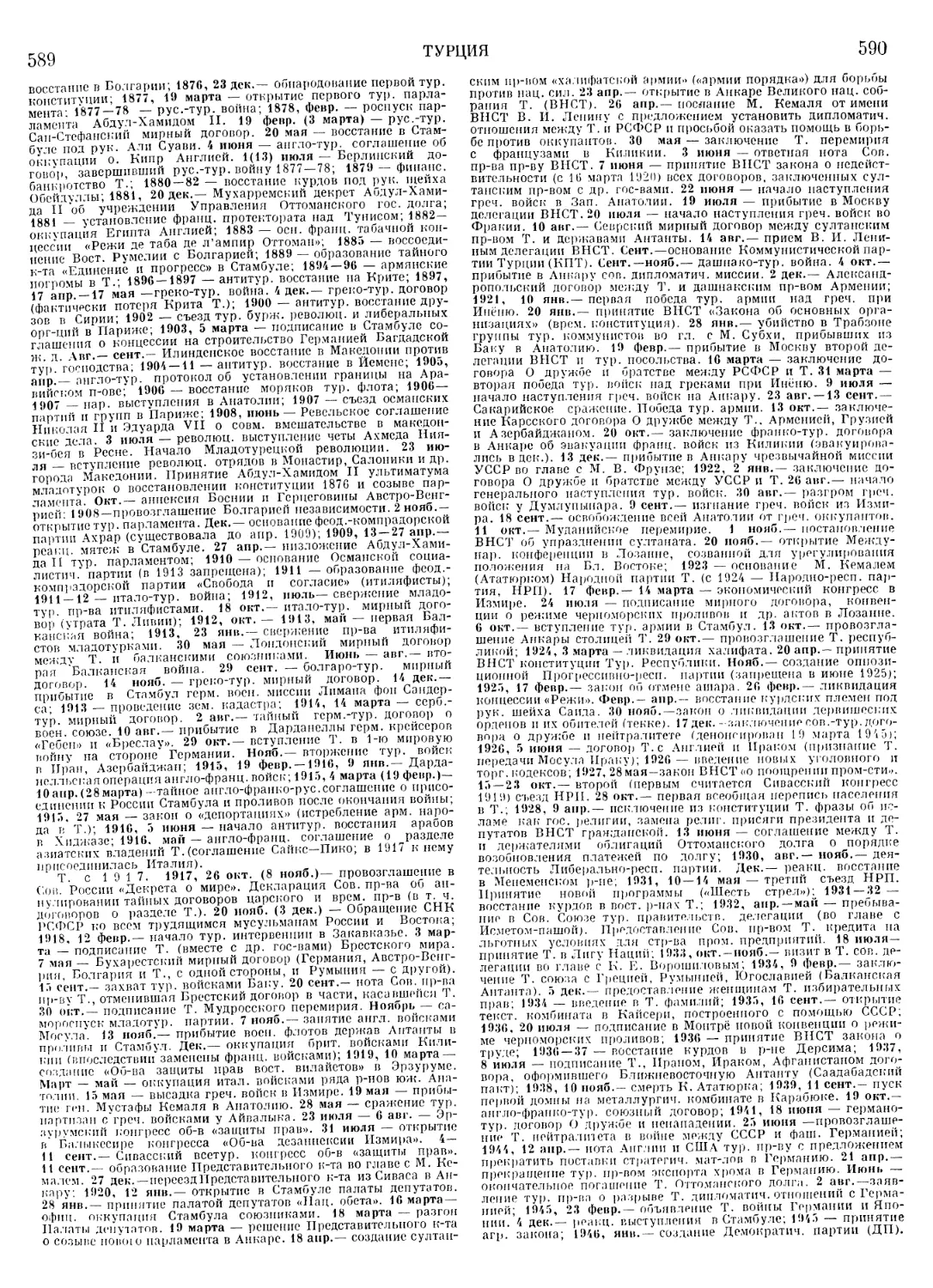

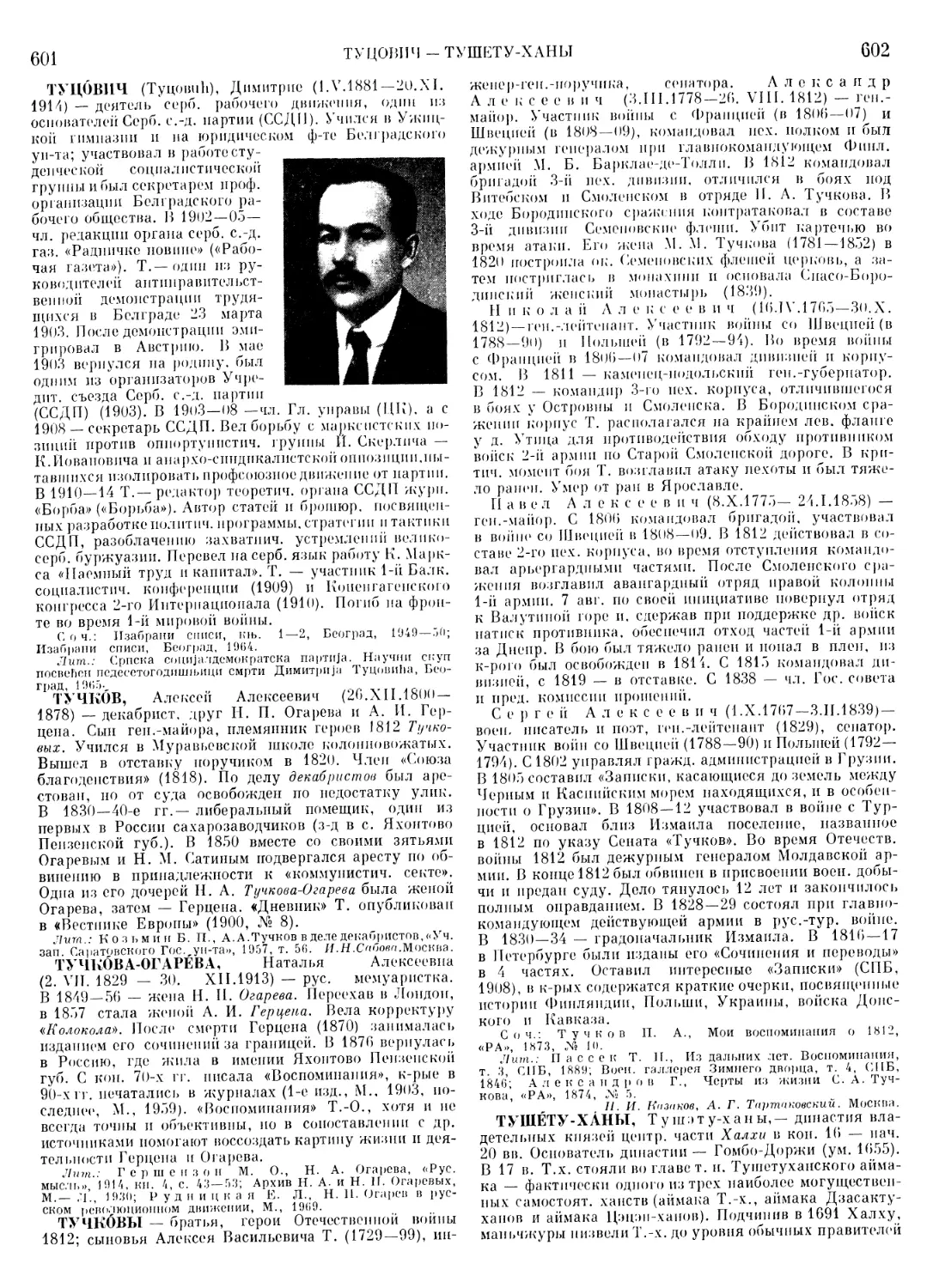

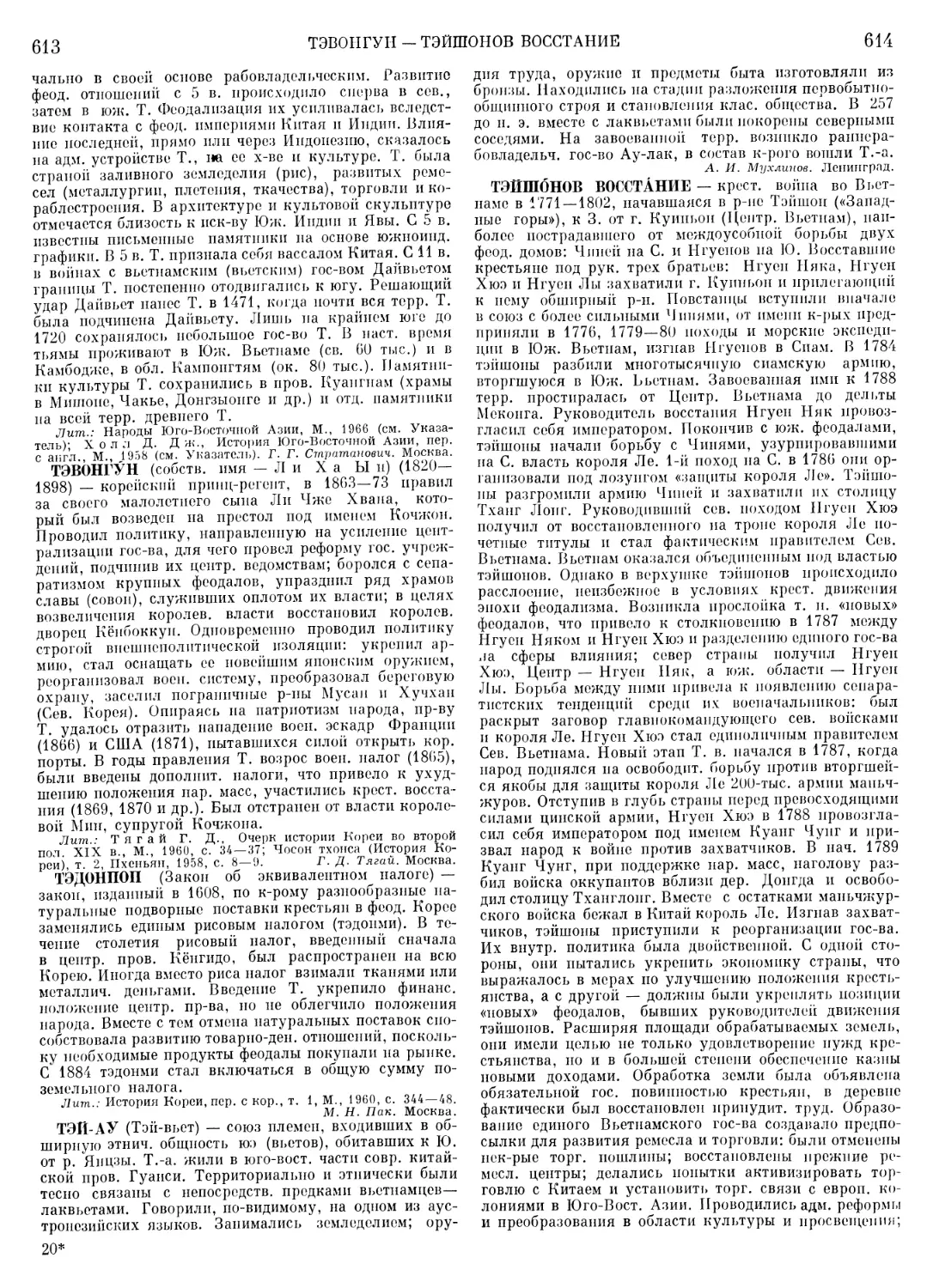

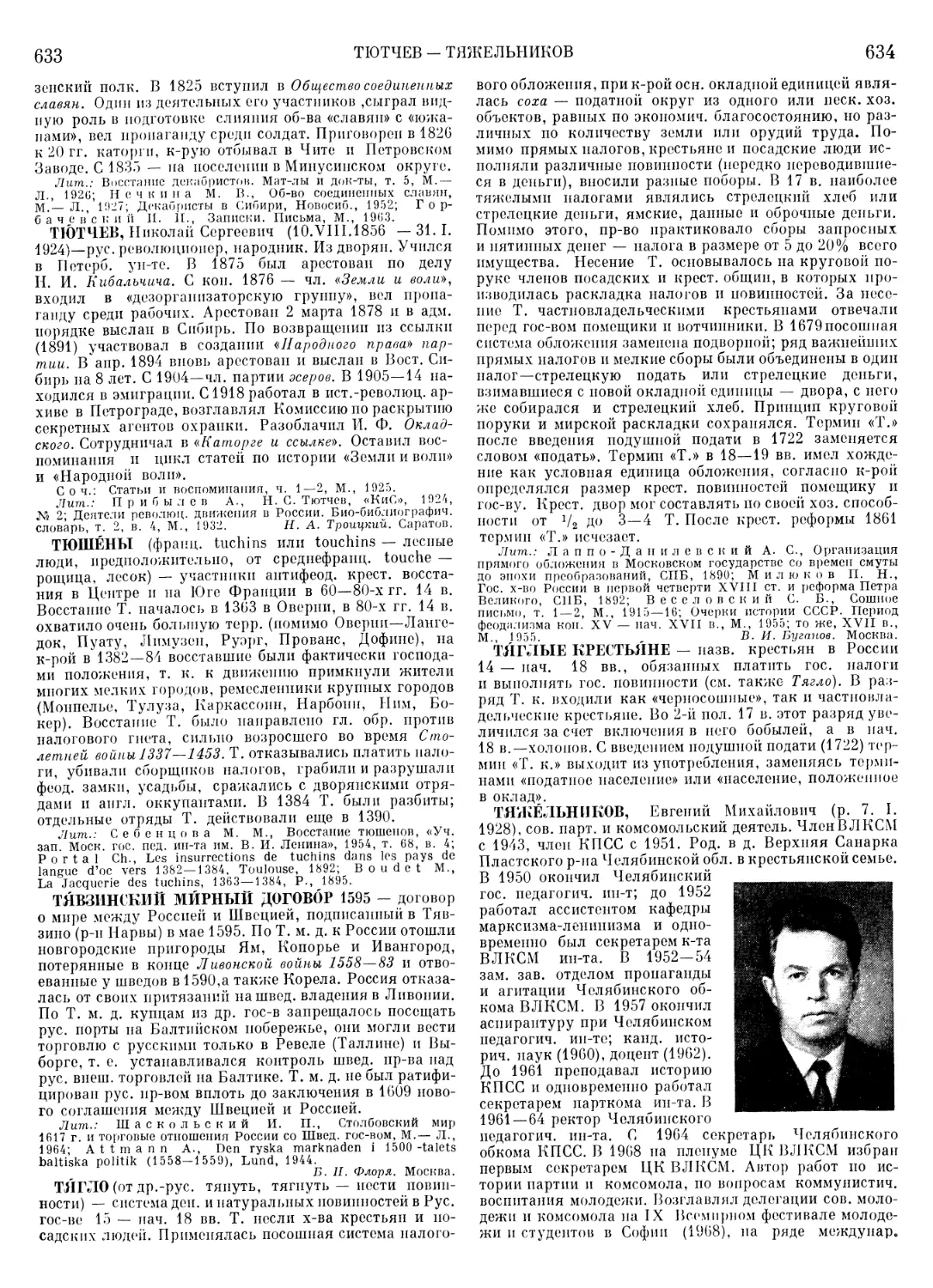

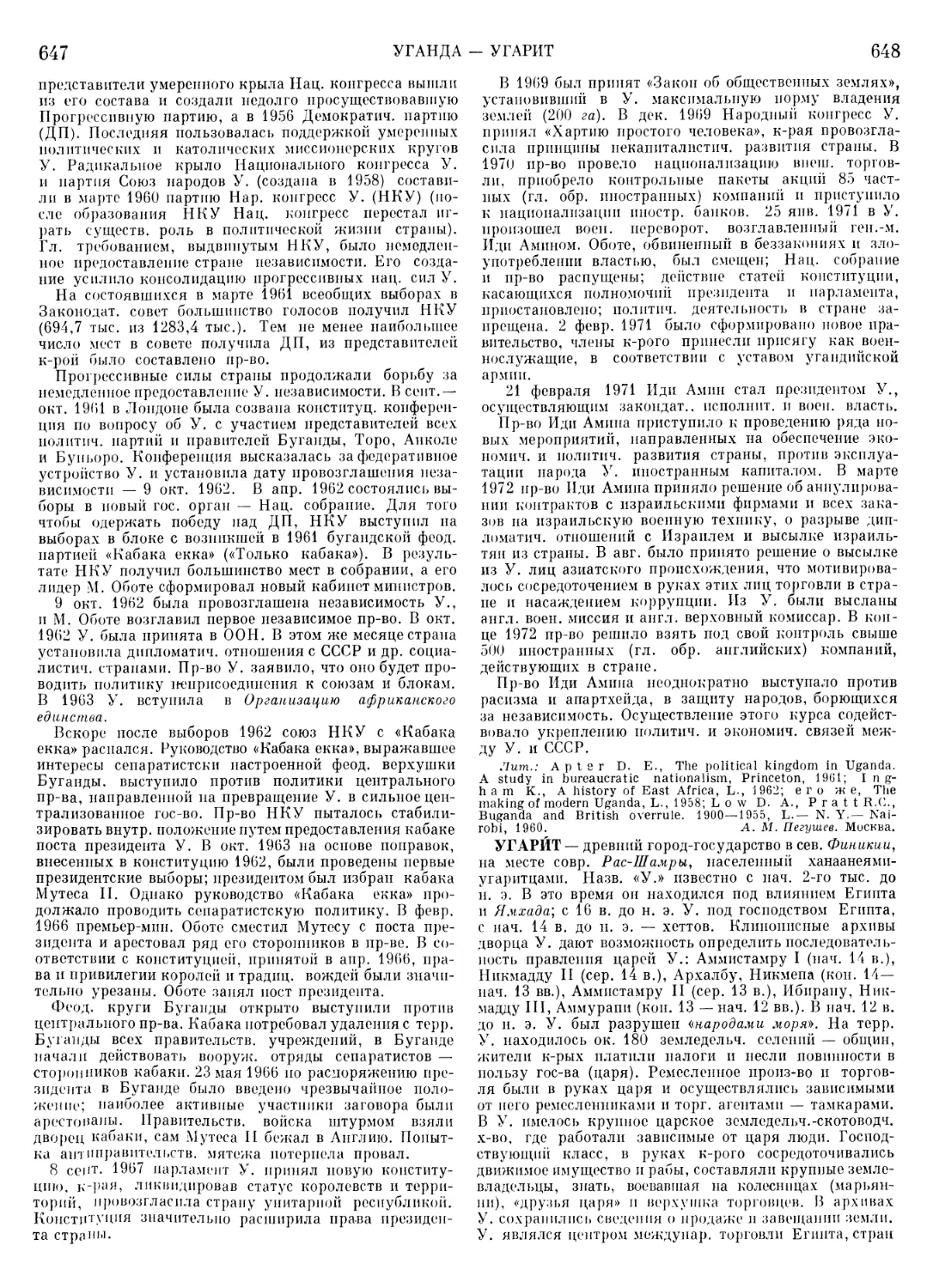

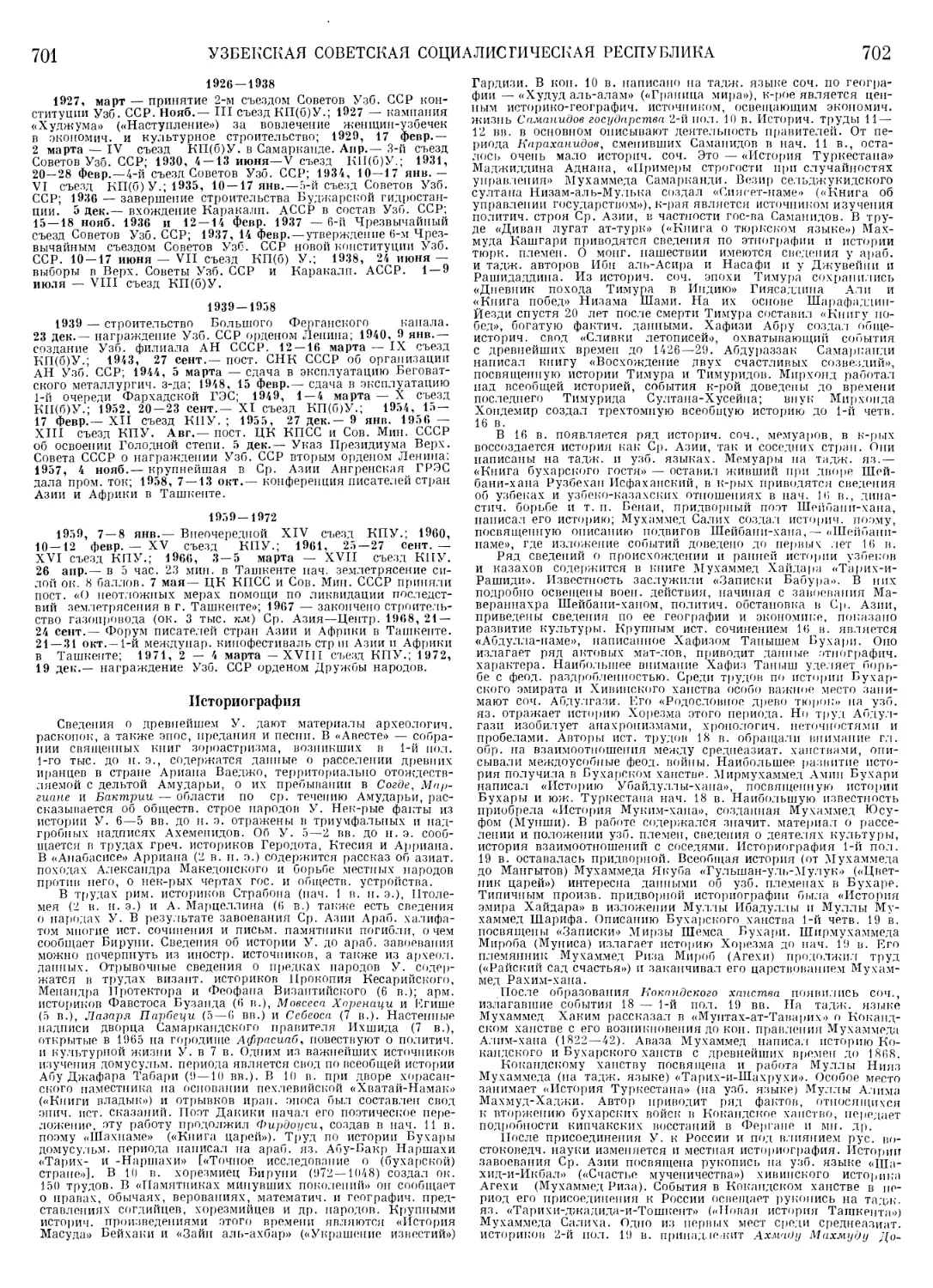

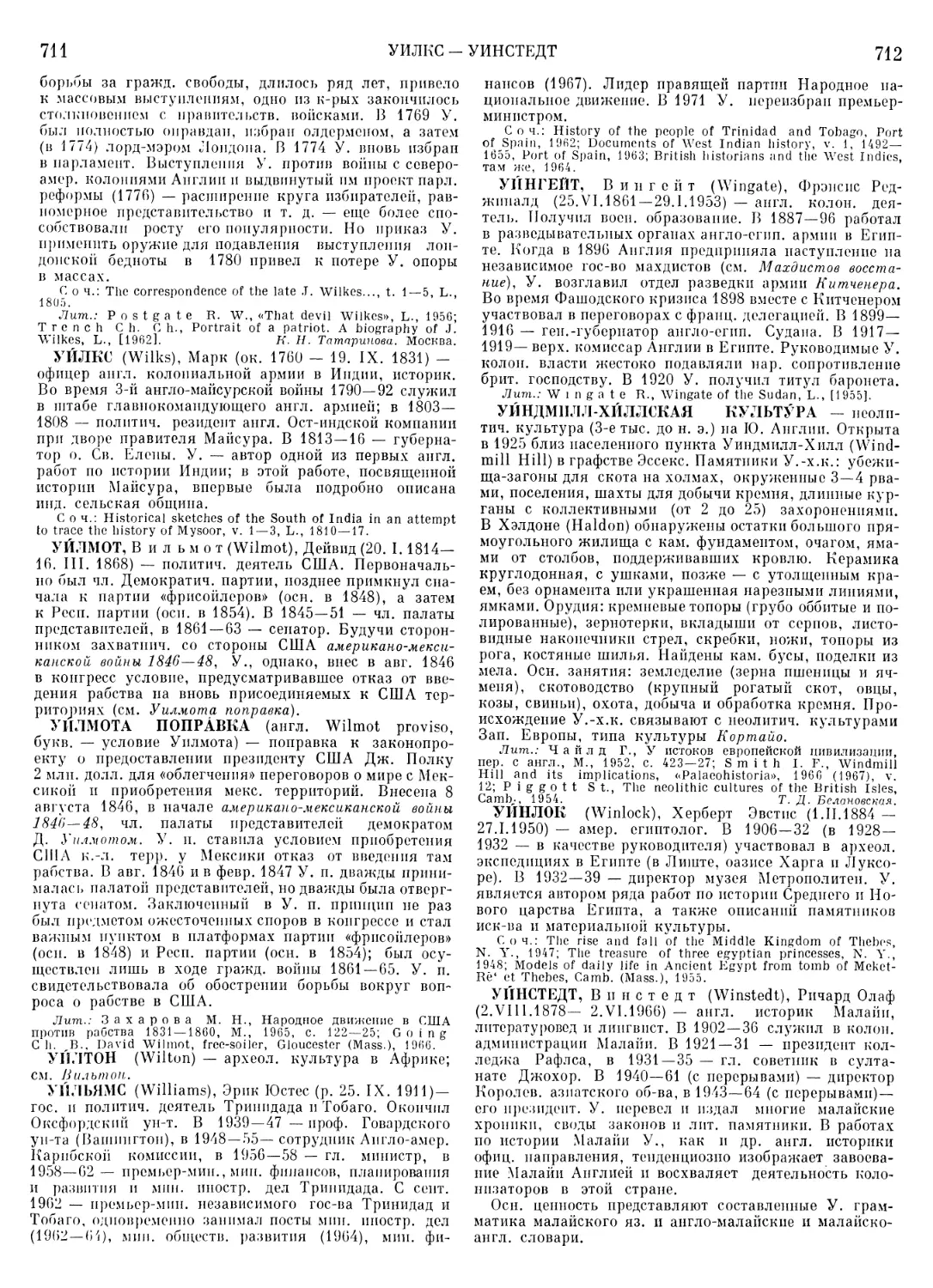

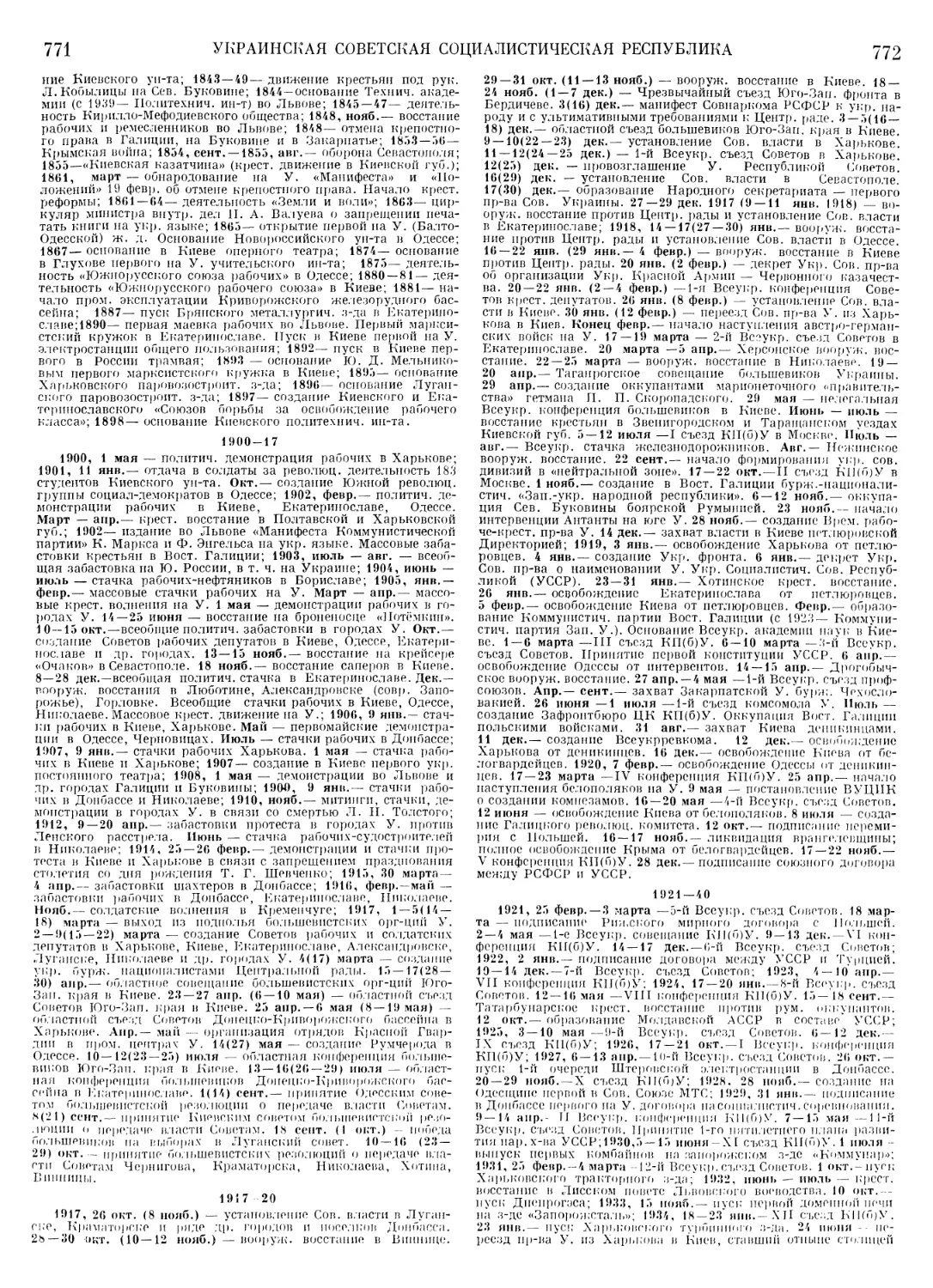

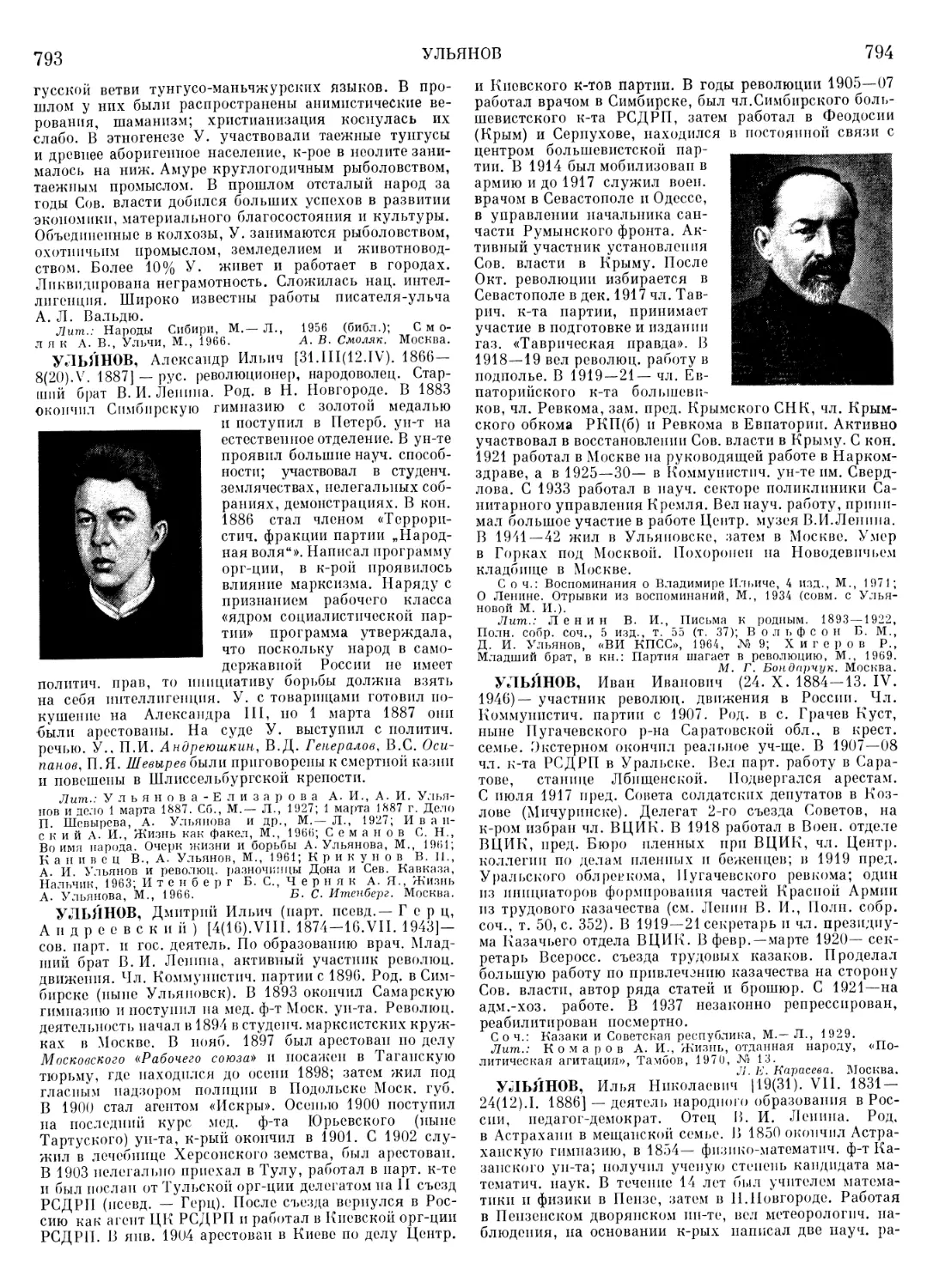

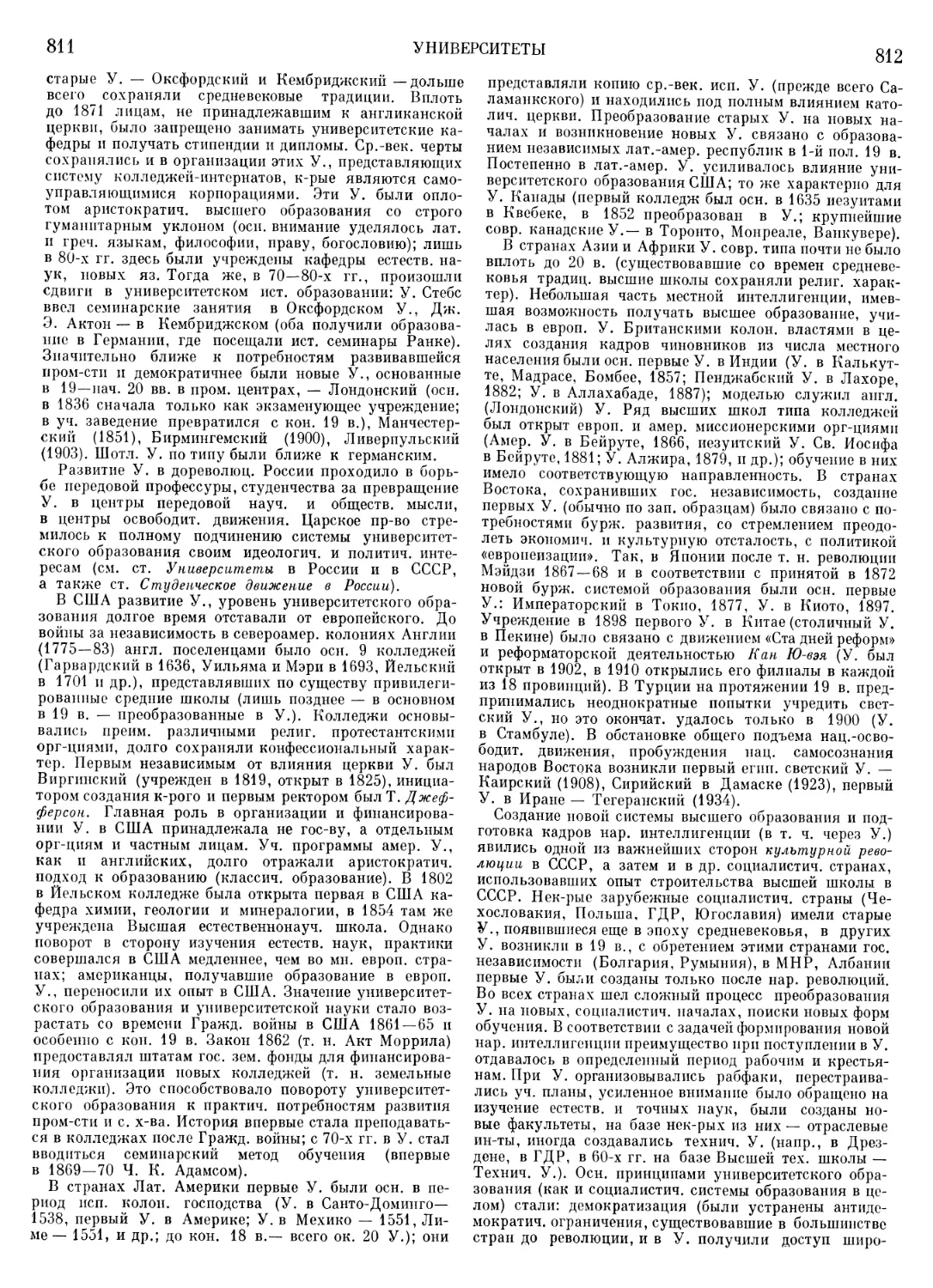

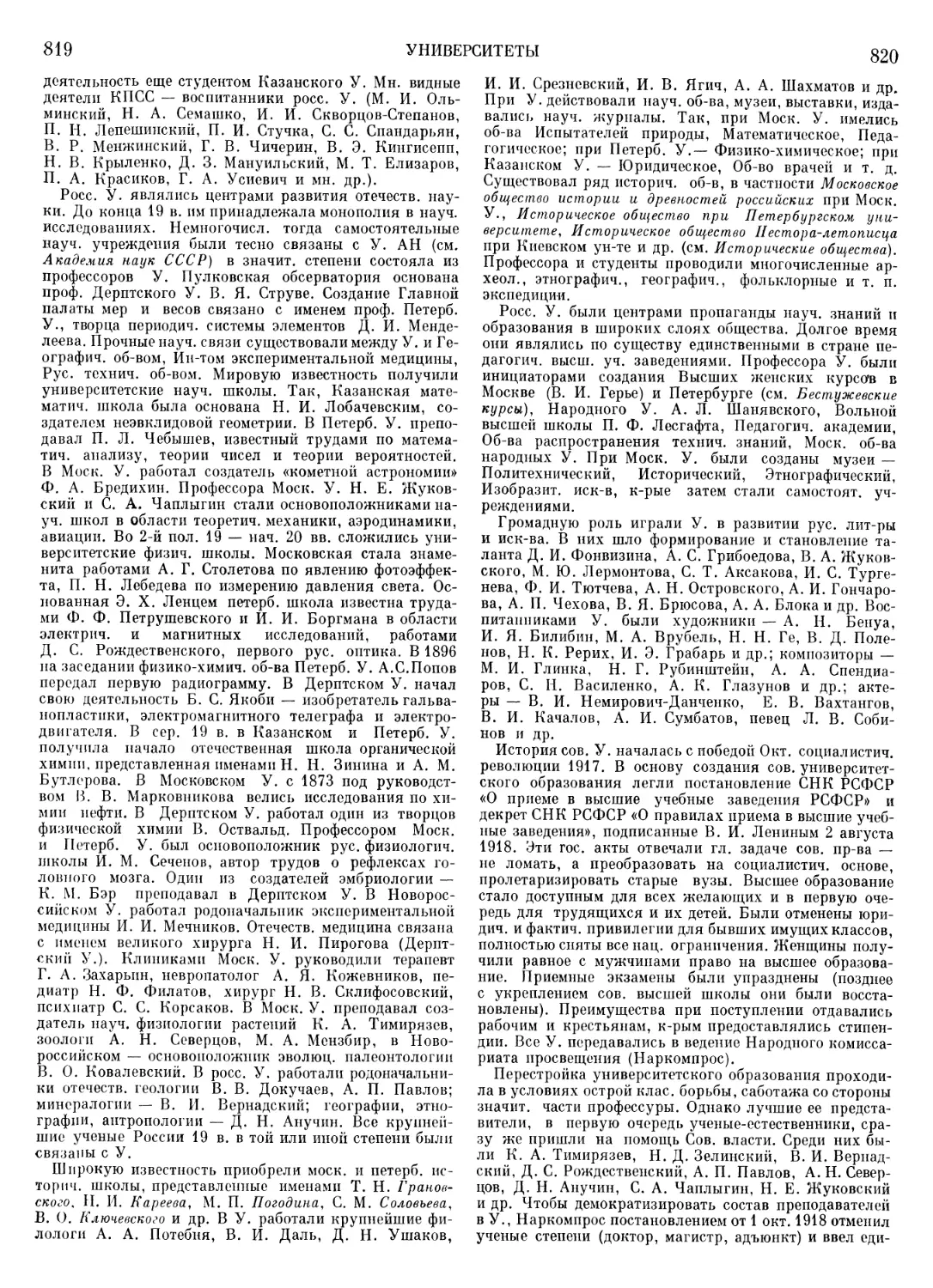

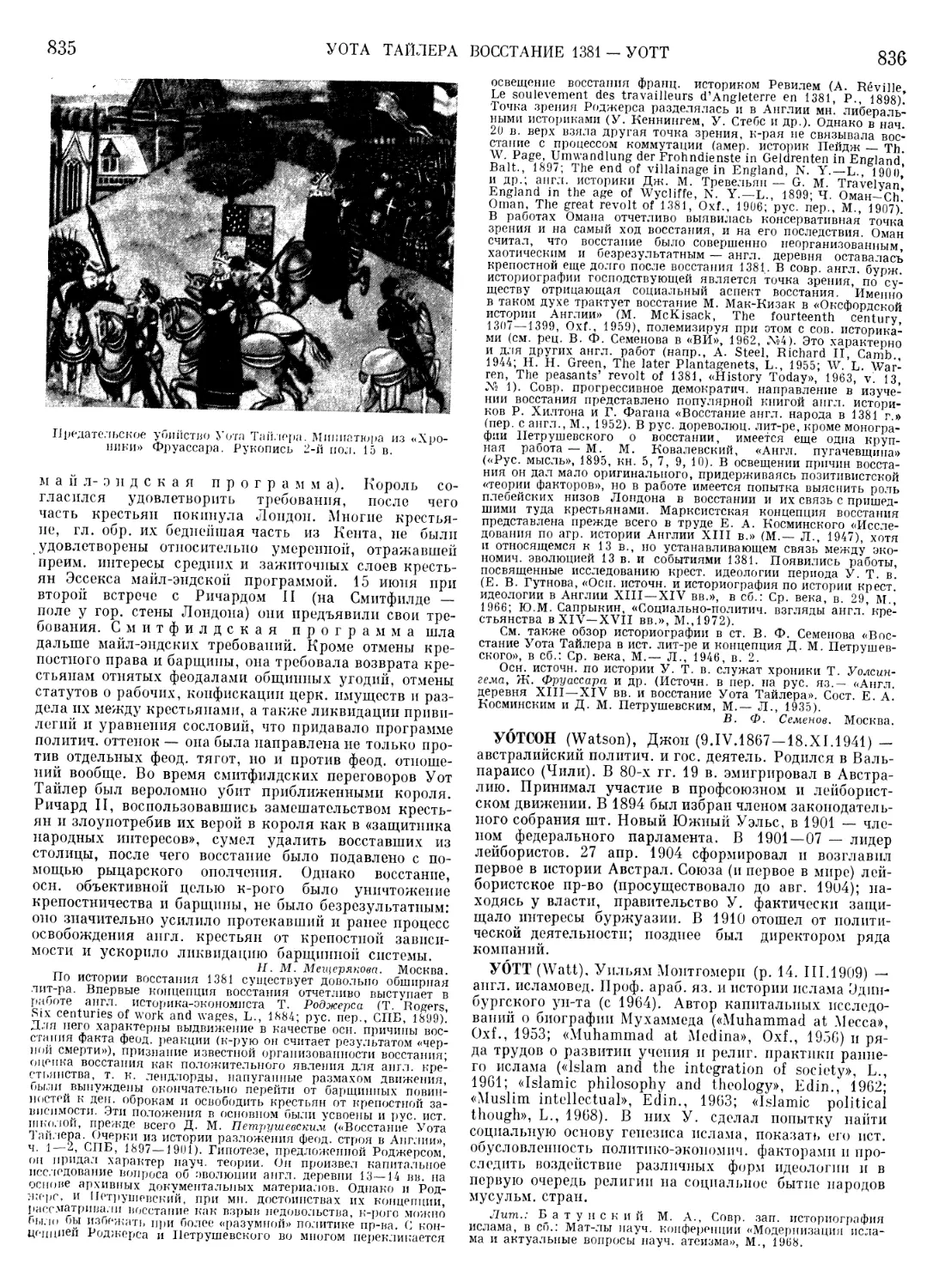

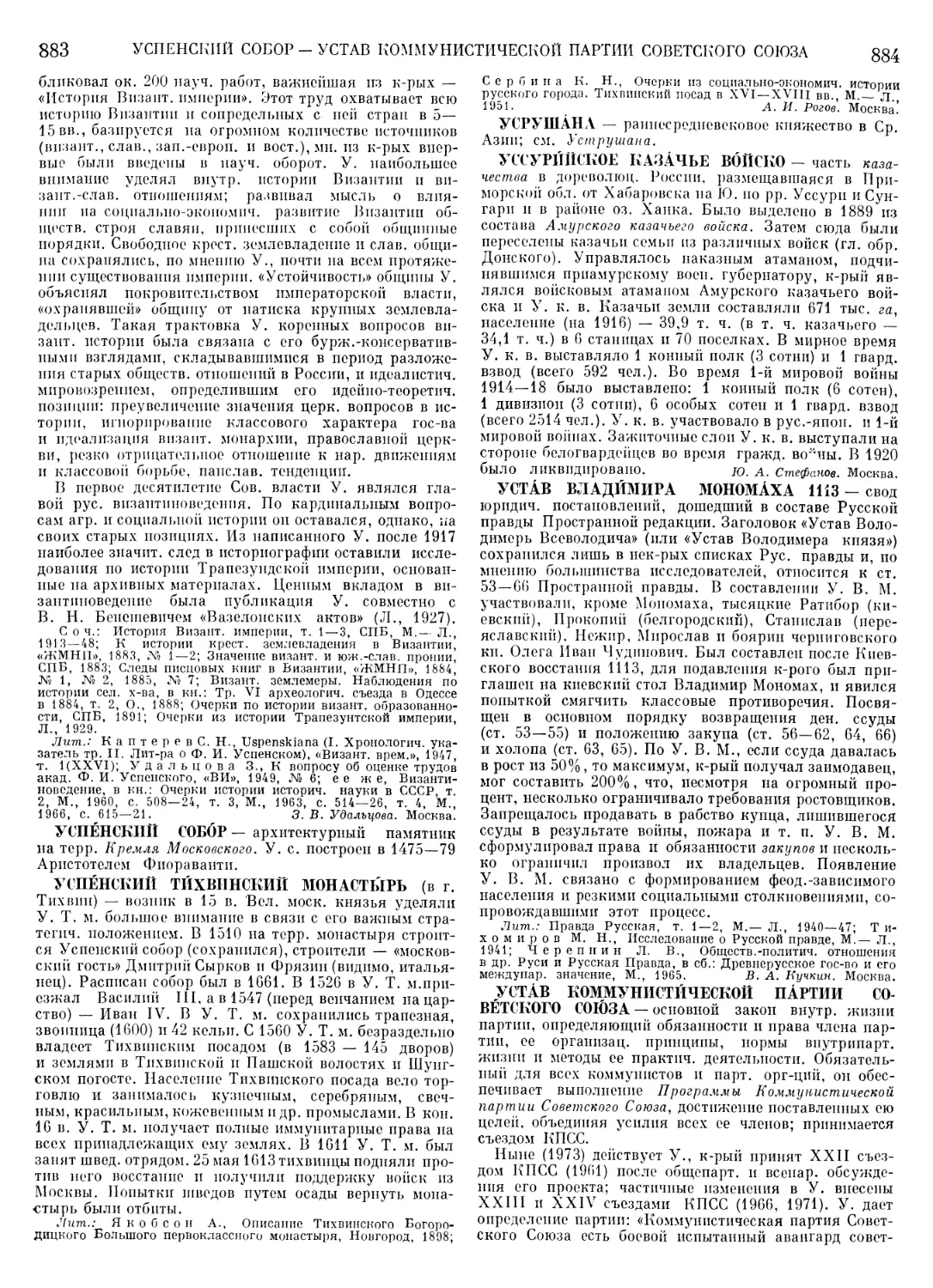

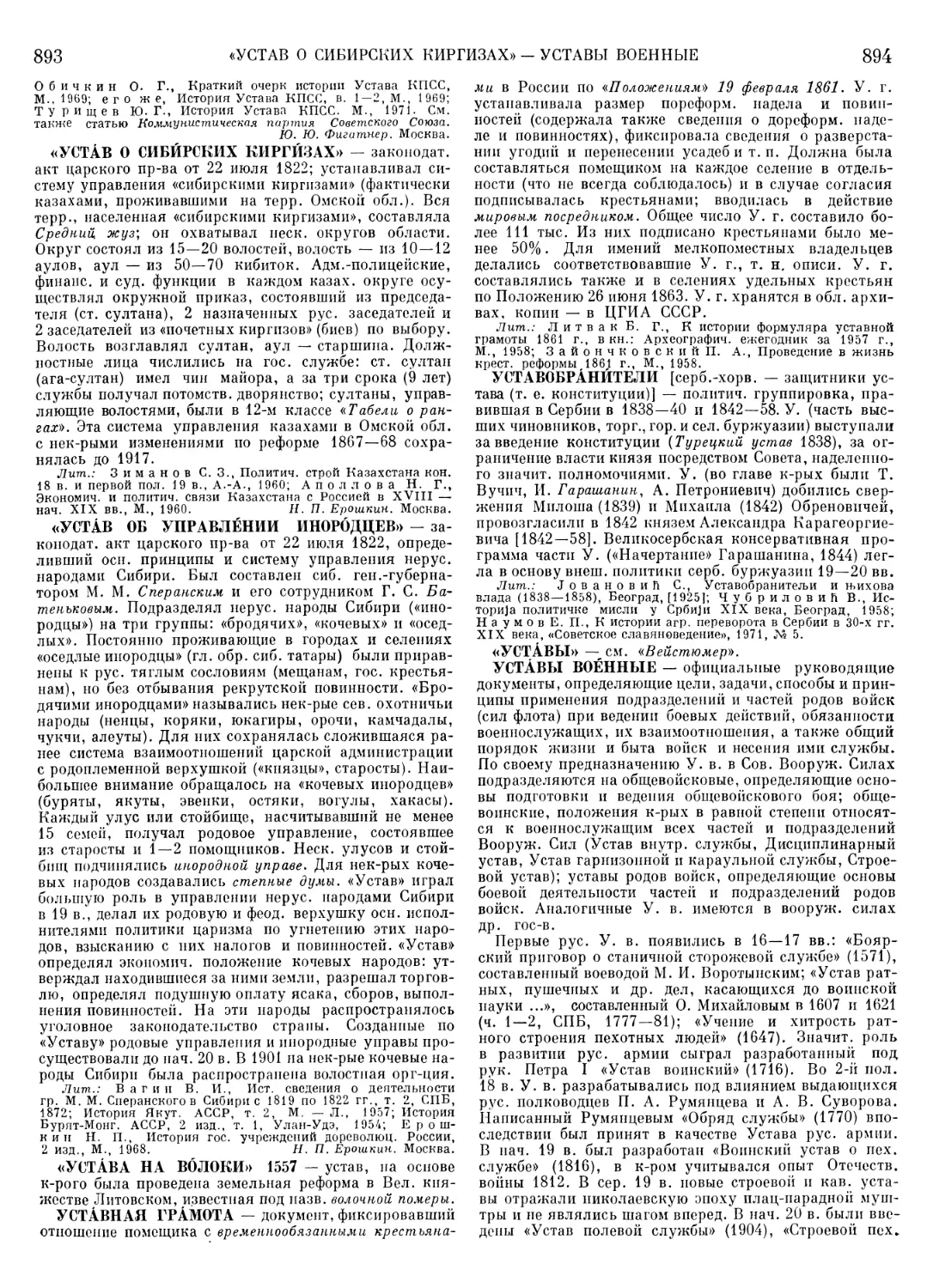

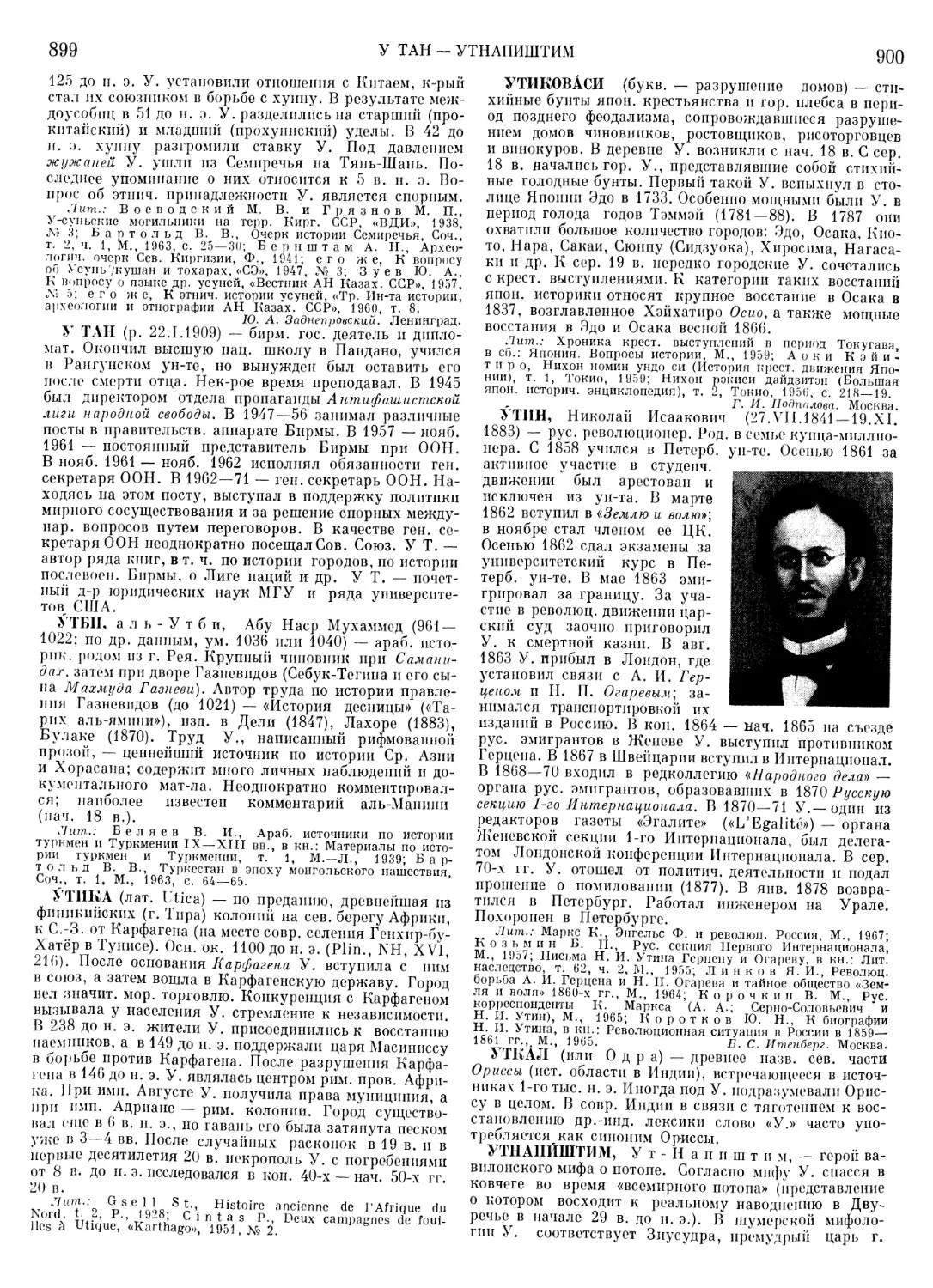

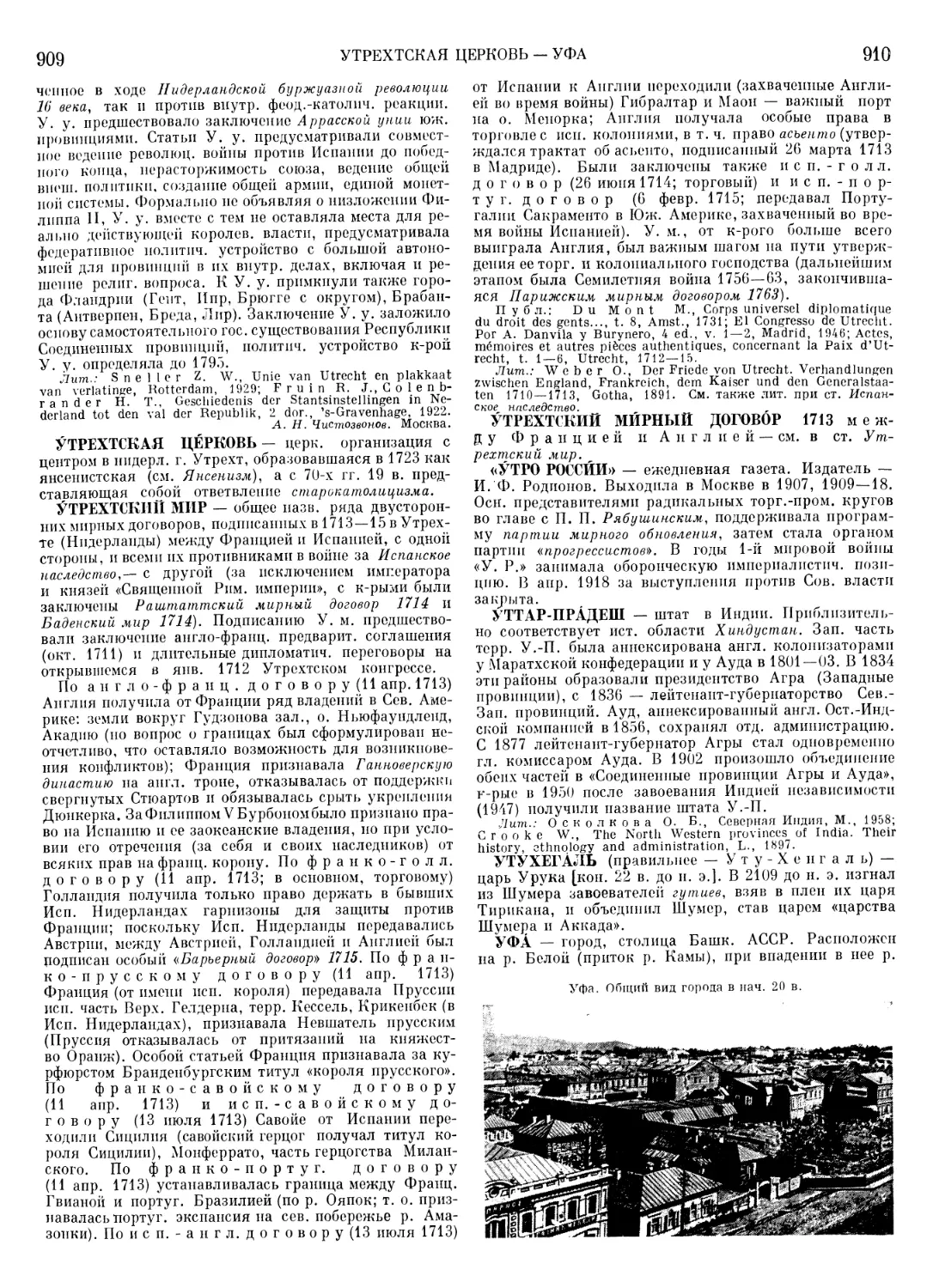

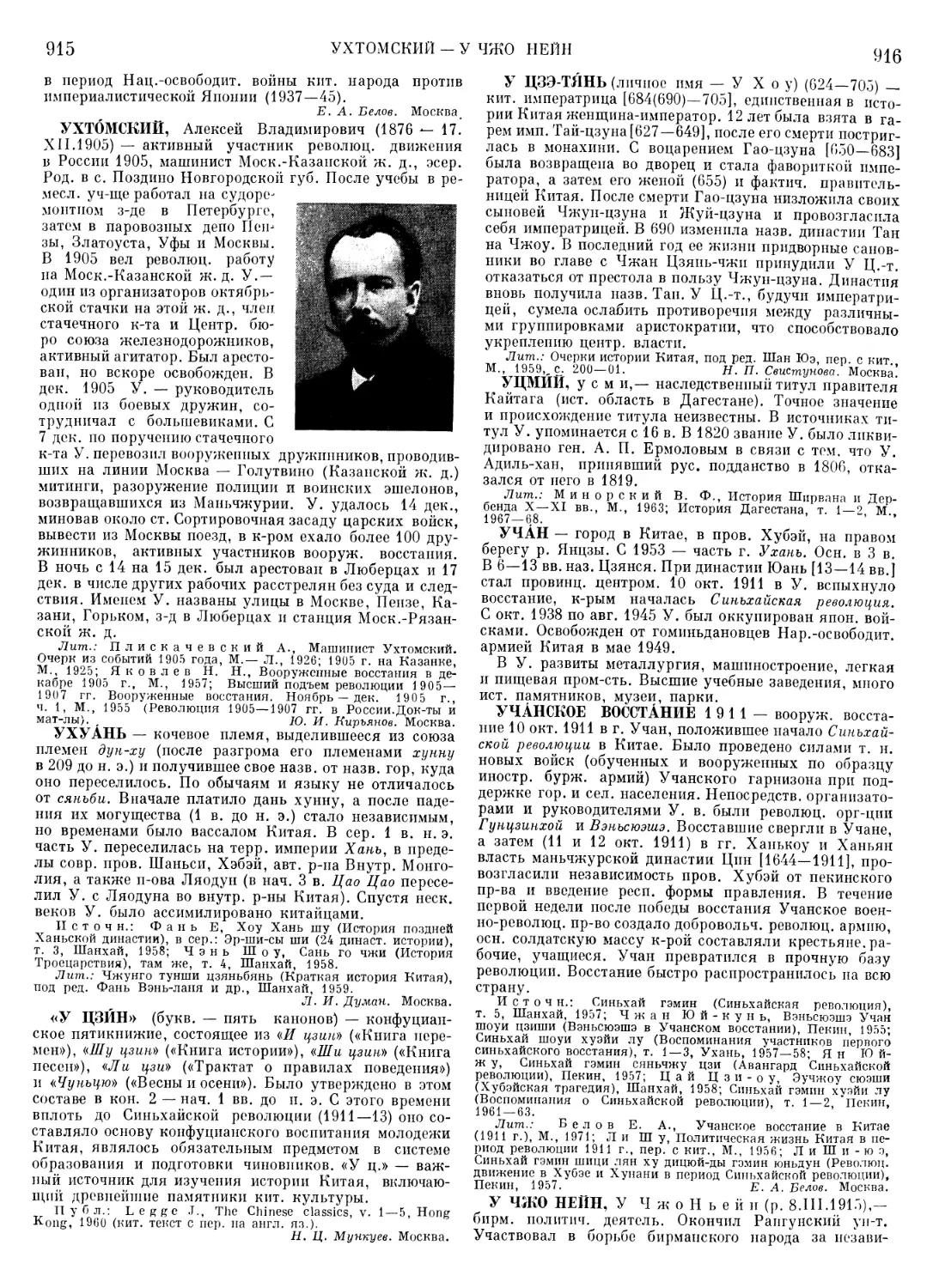

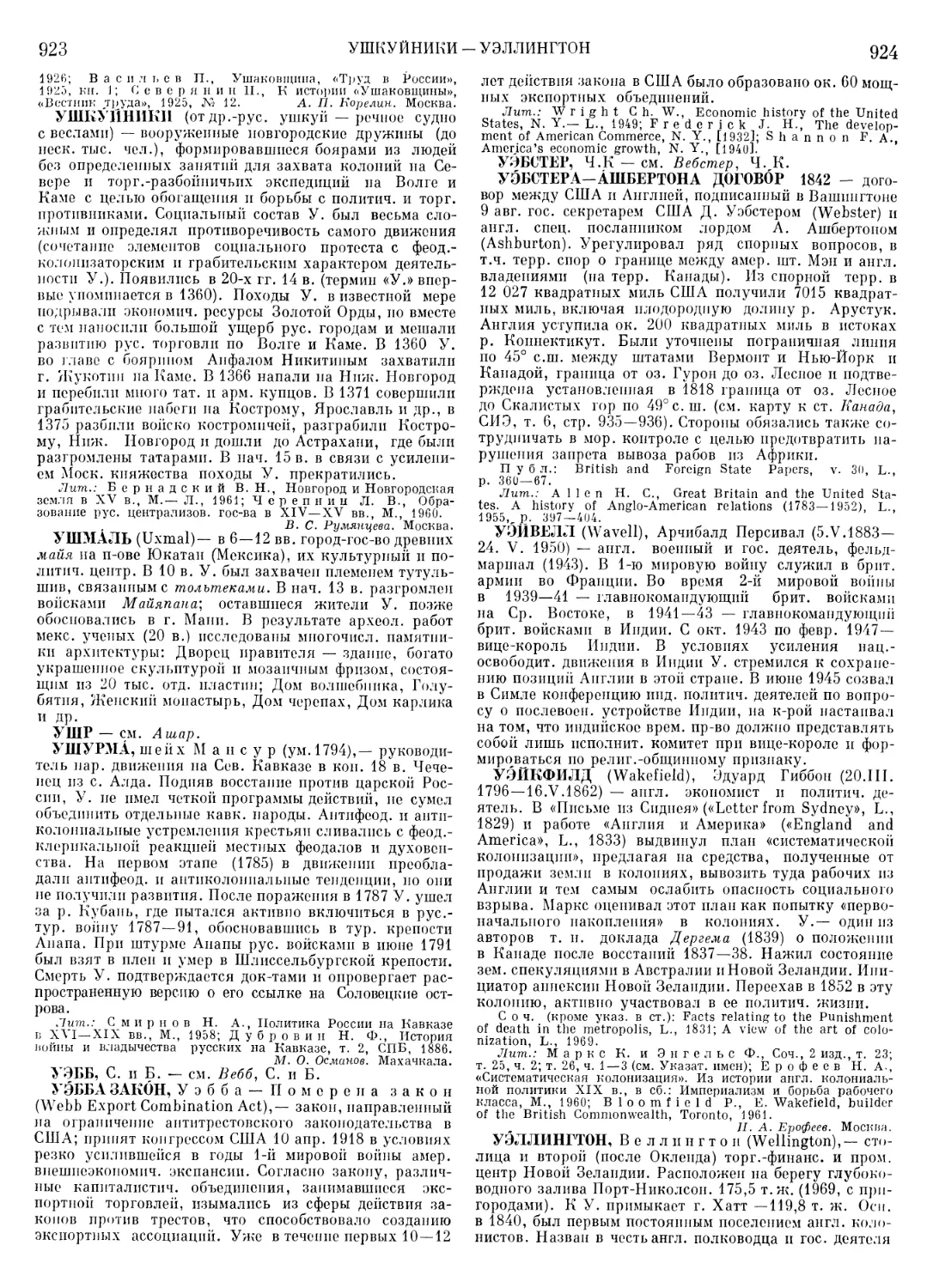

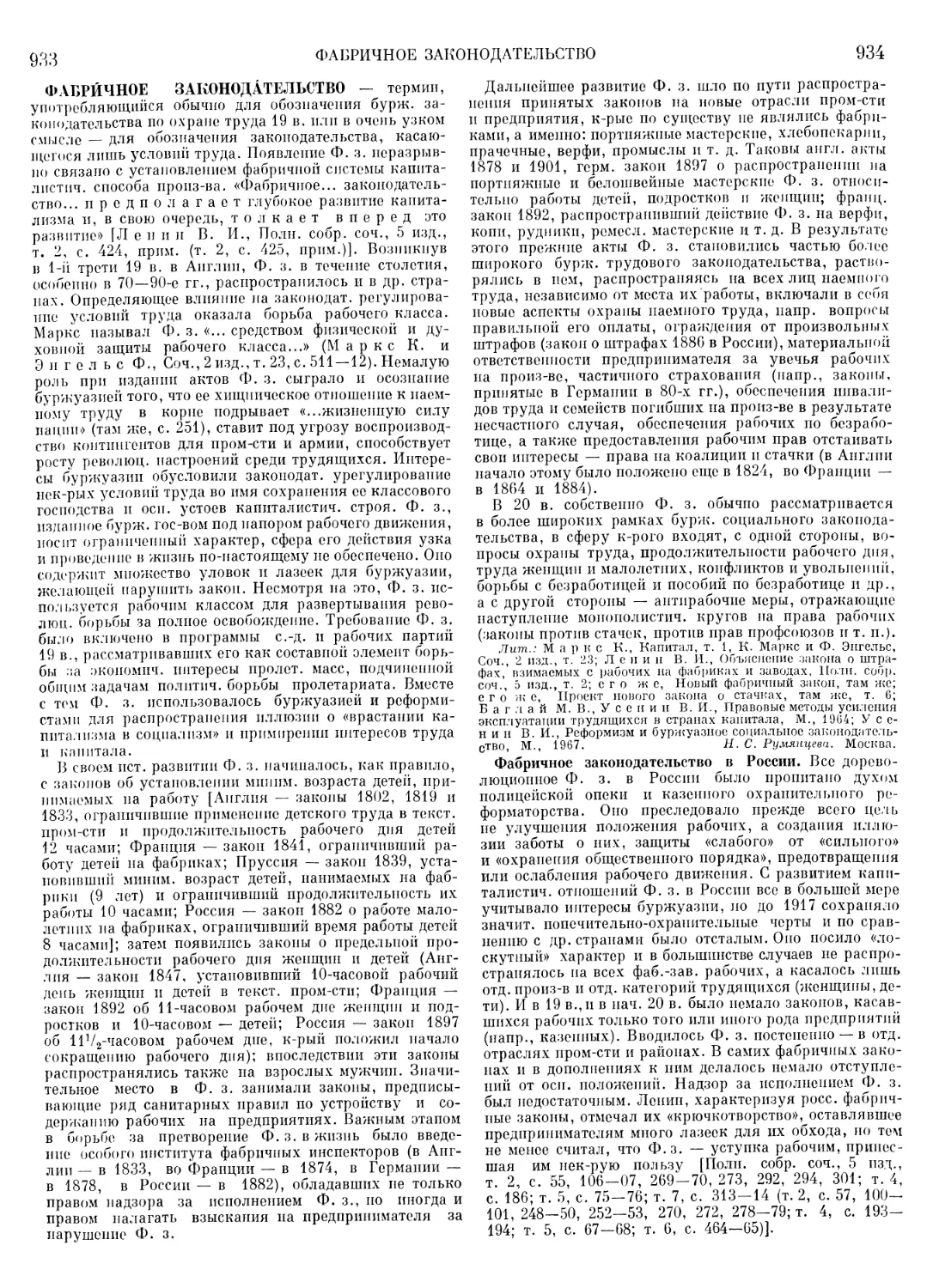

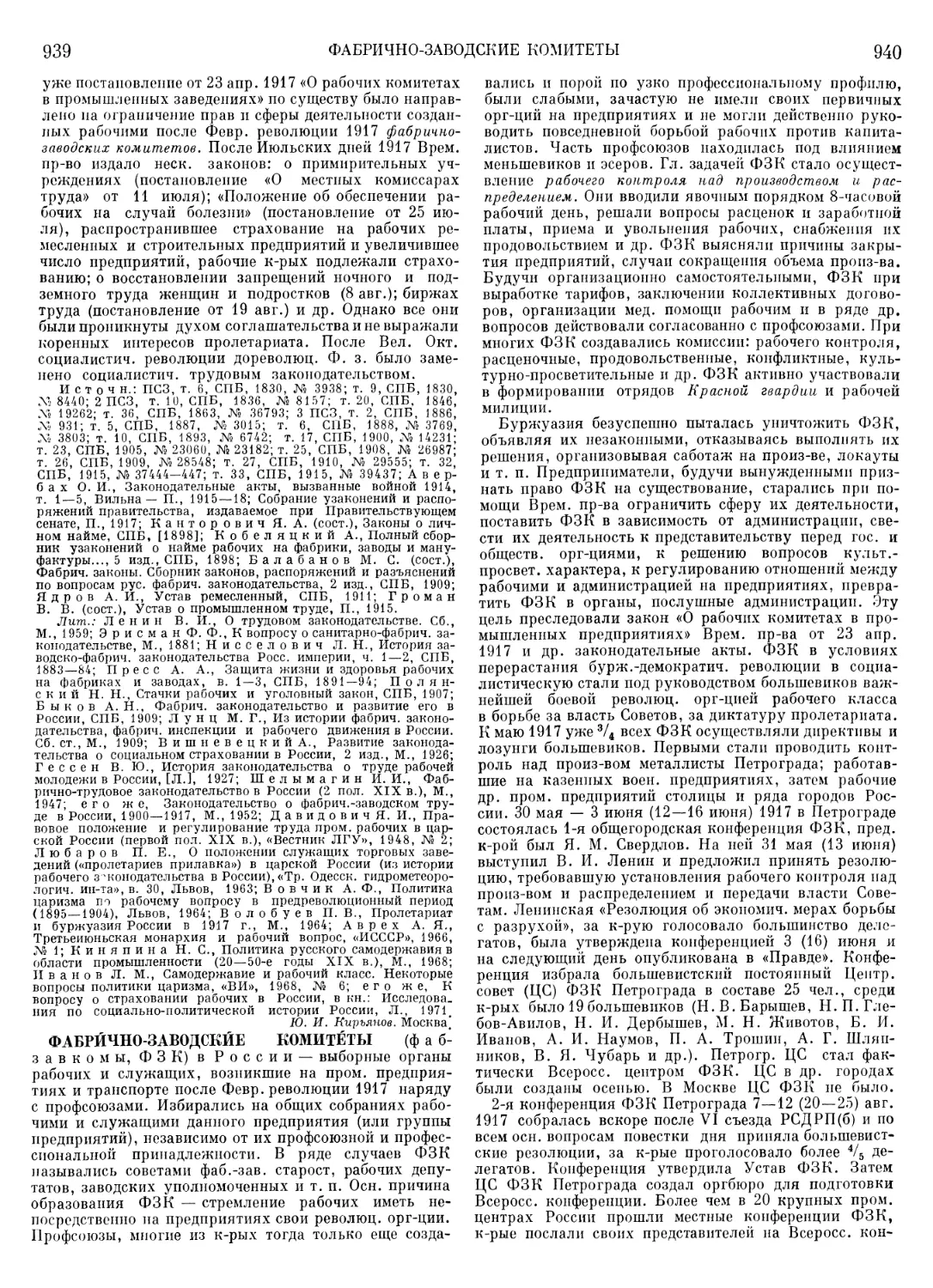

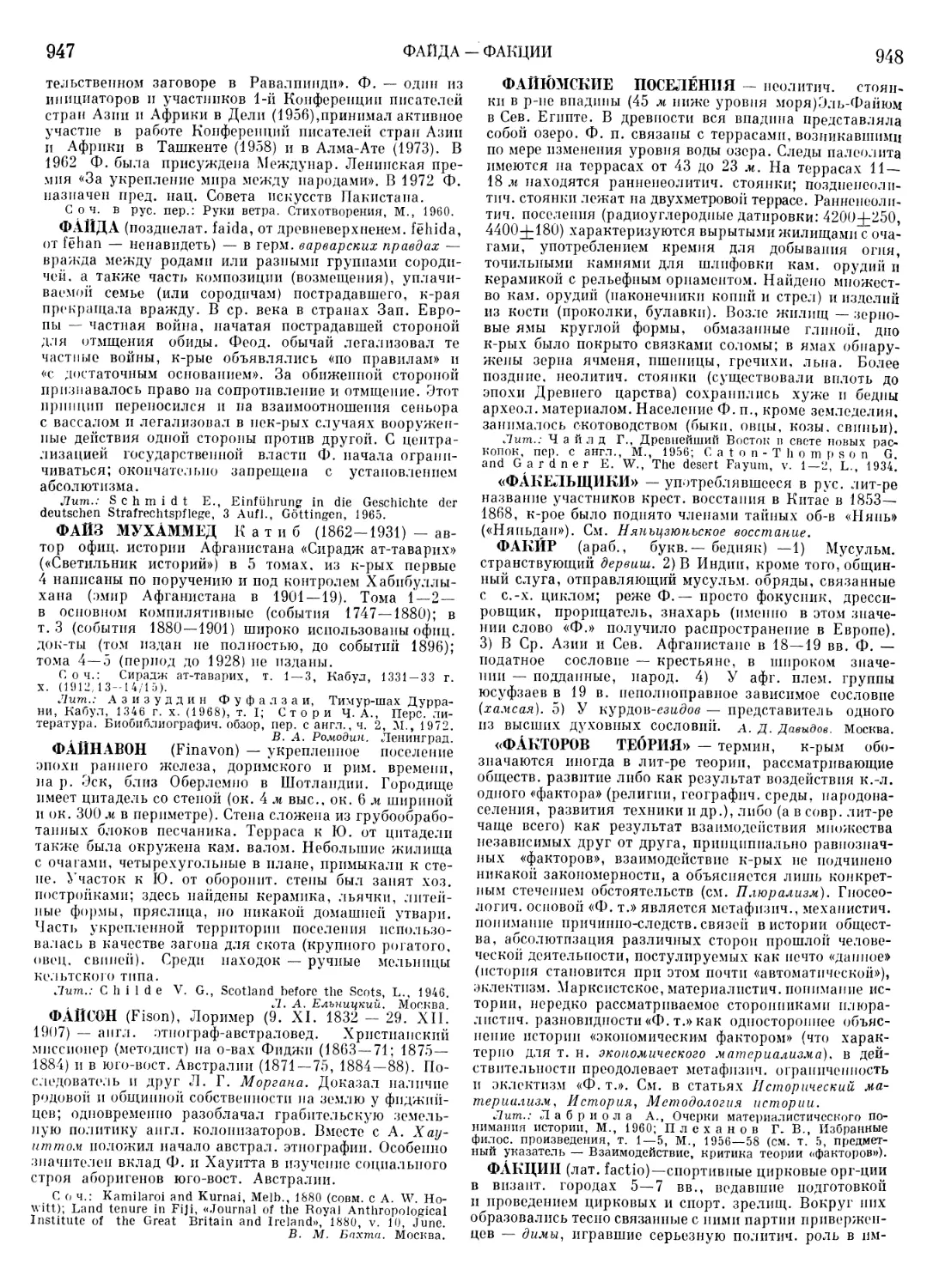

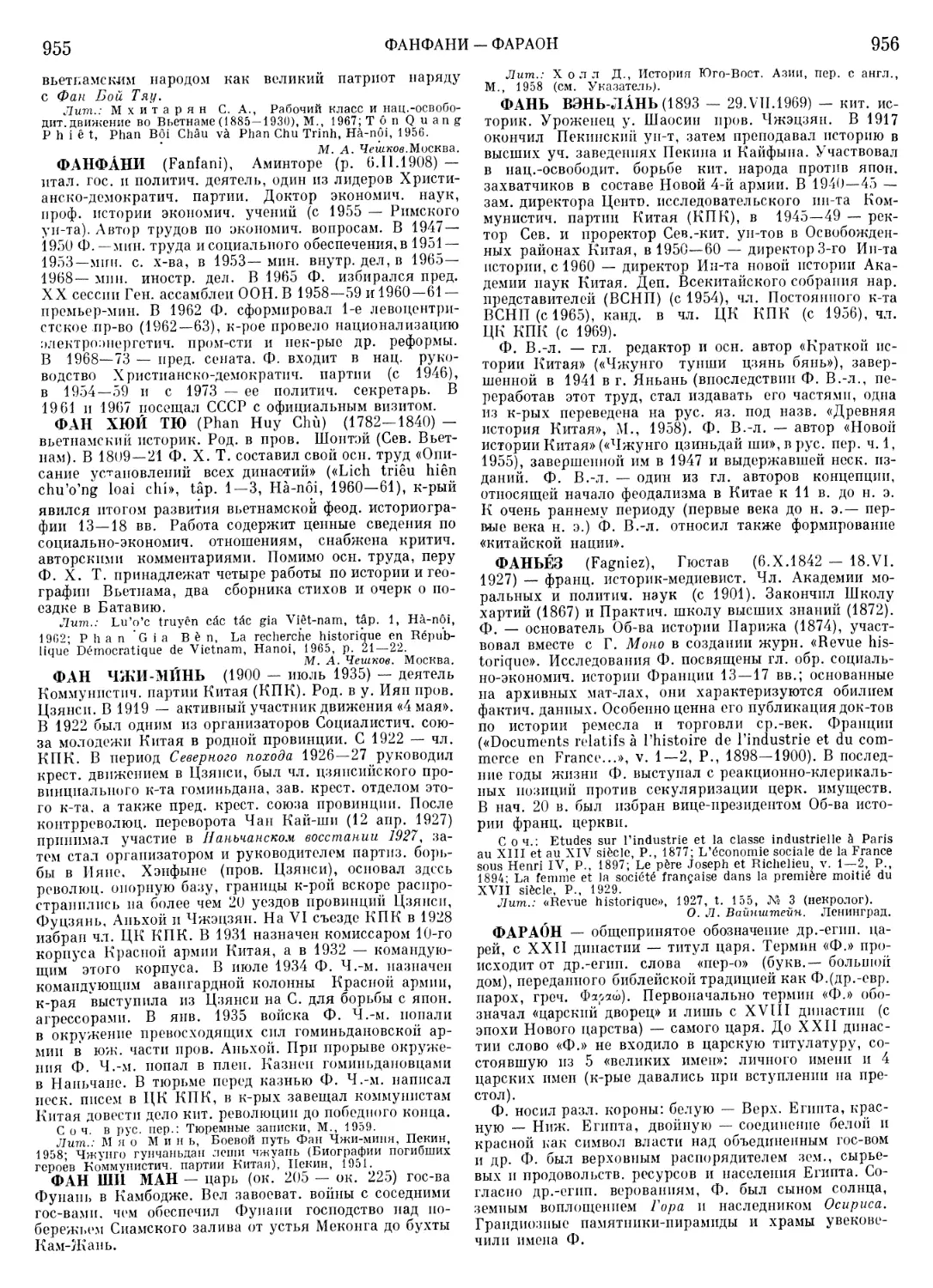

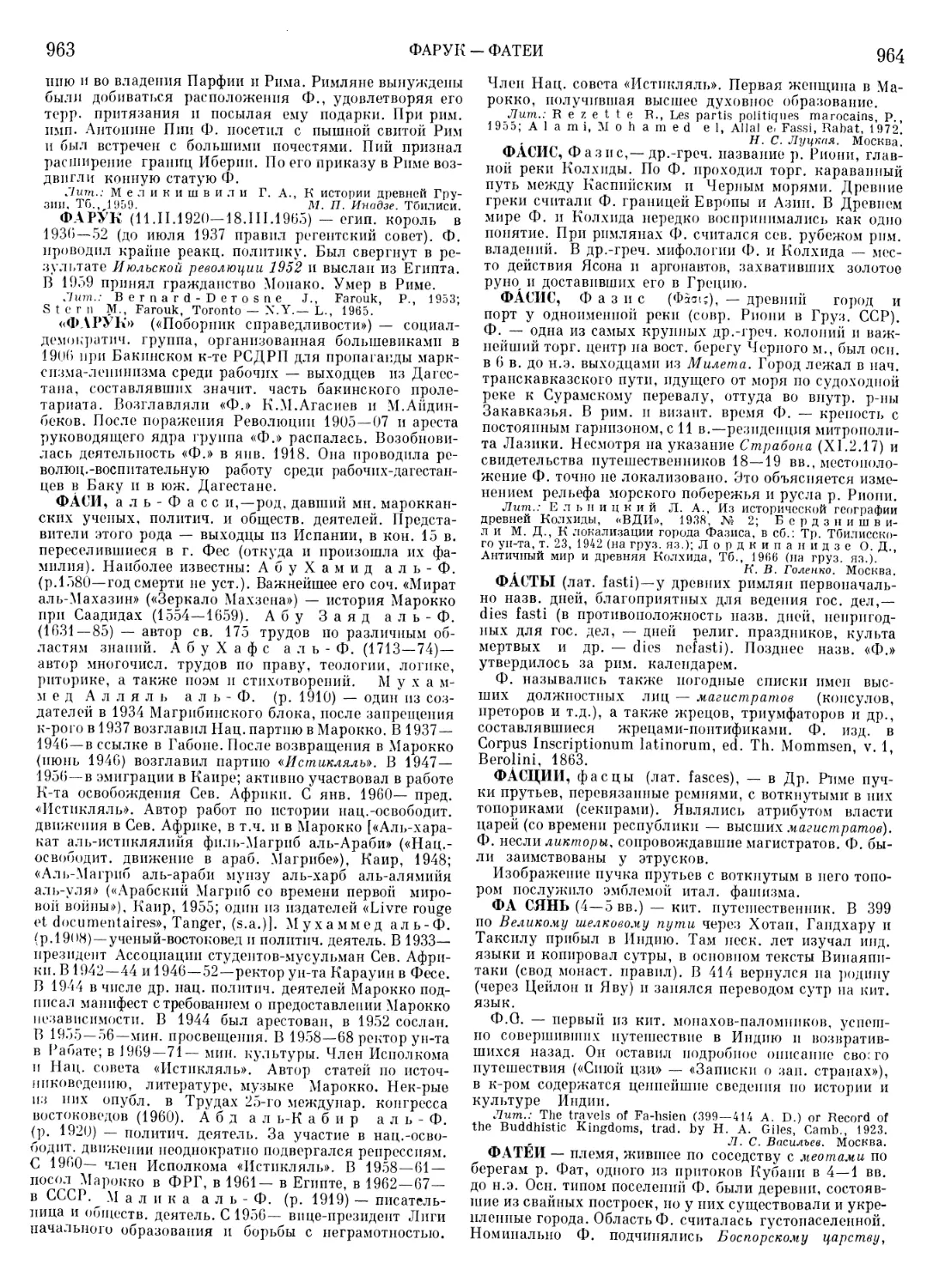

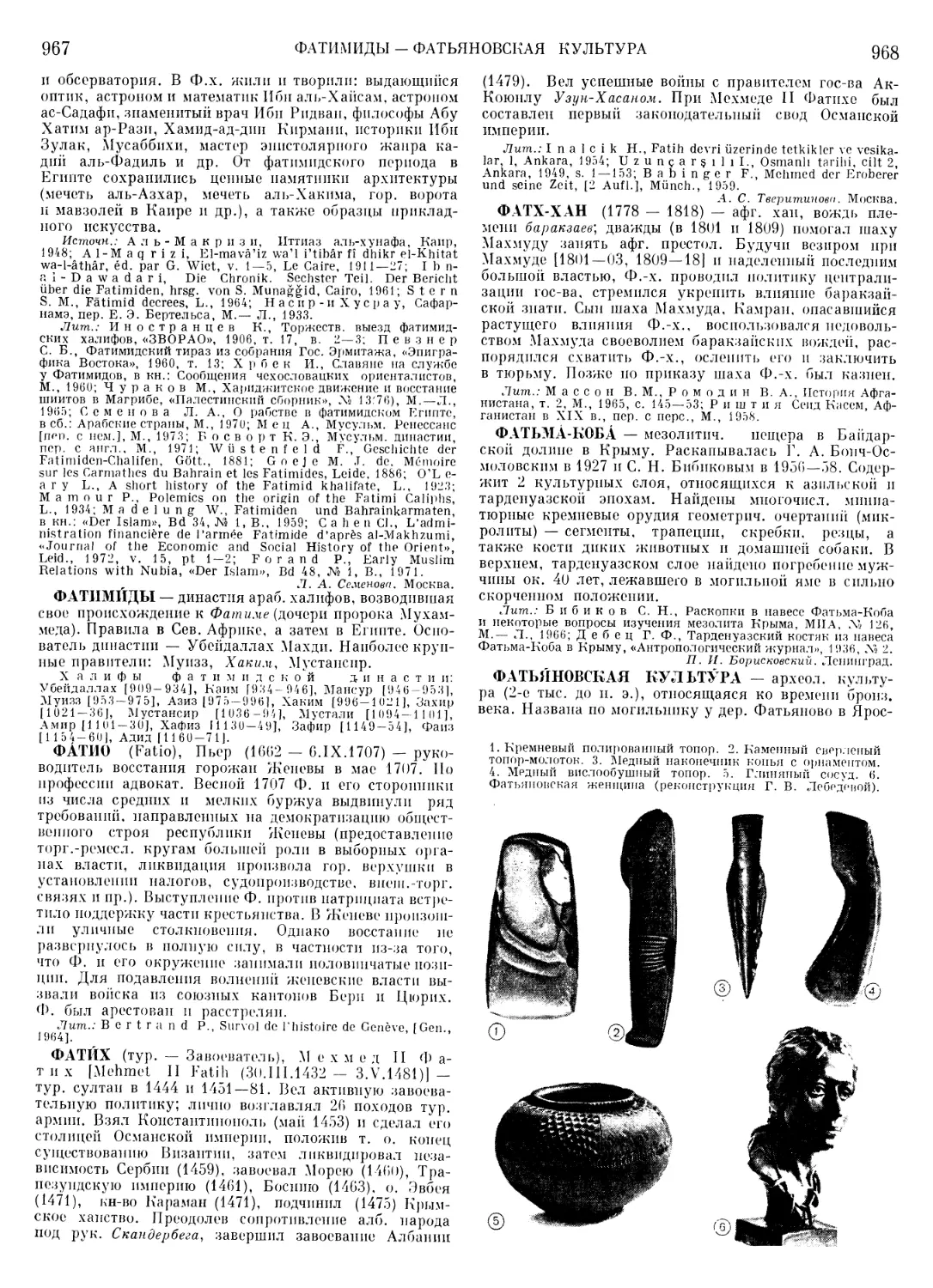

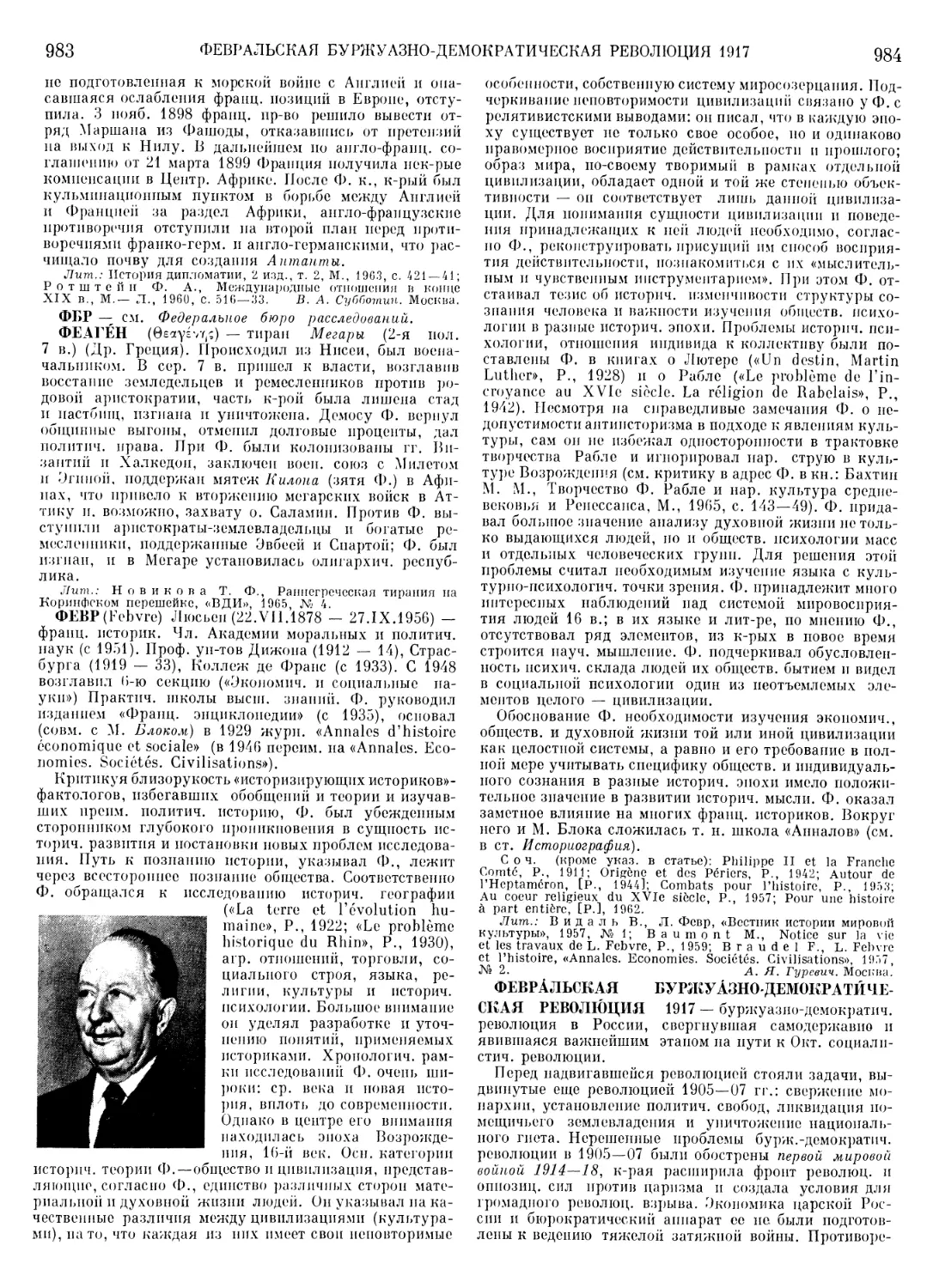

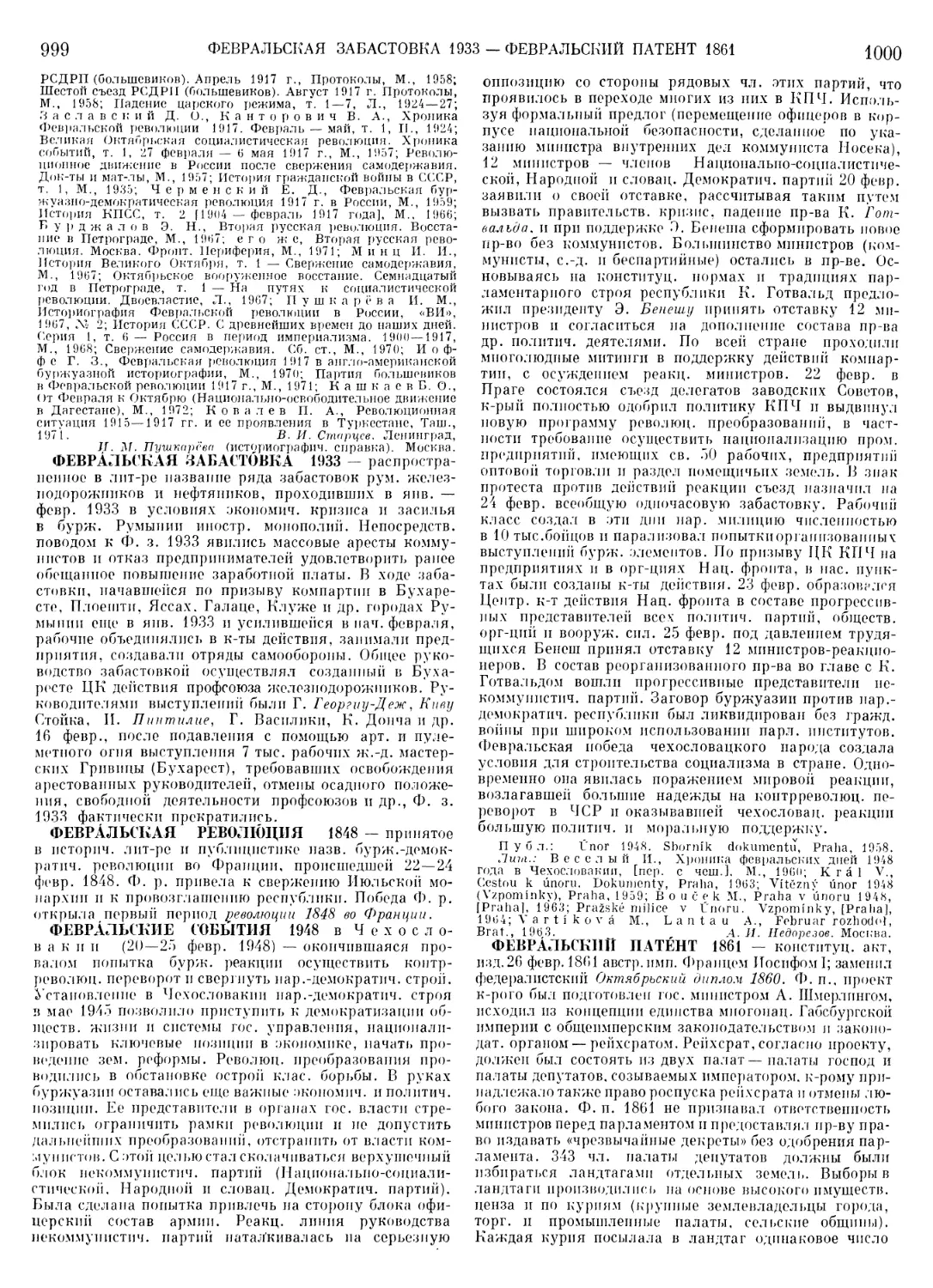

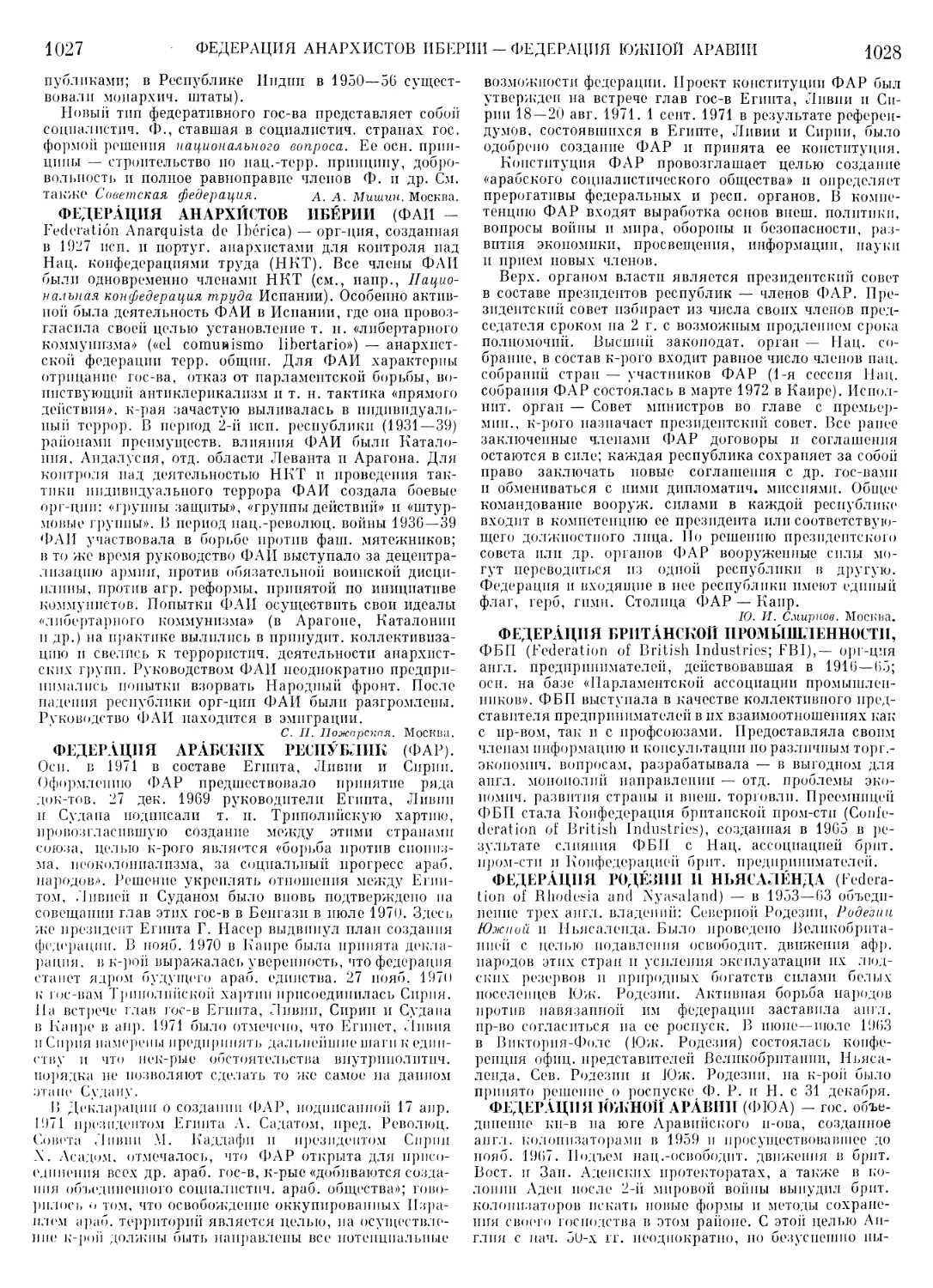

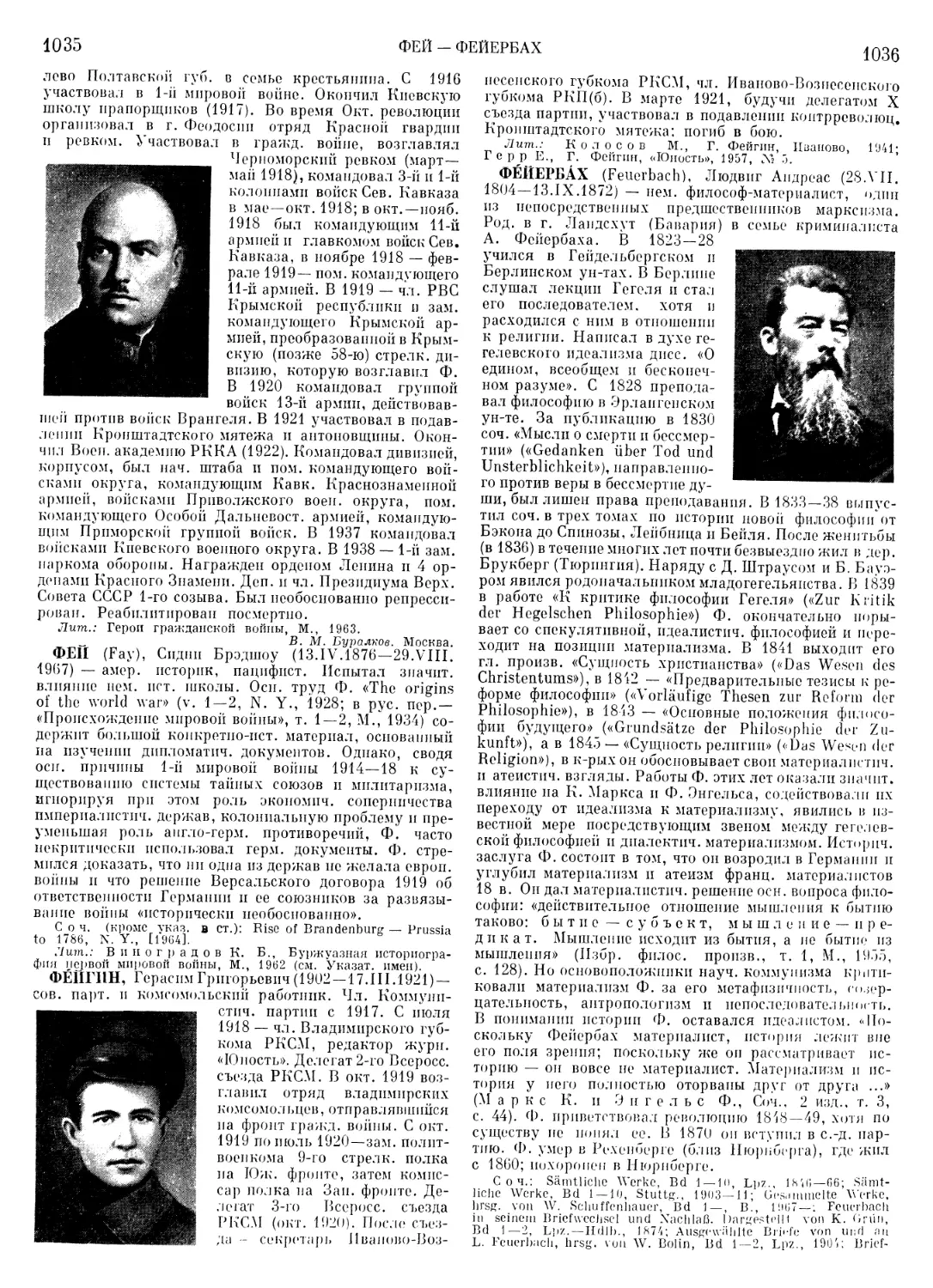

Тагарская культура: 1 — бронзовые ножи; 2 — бронзовый

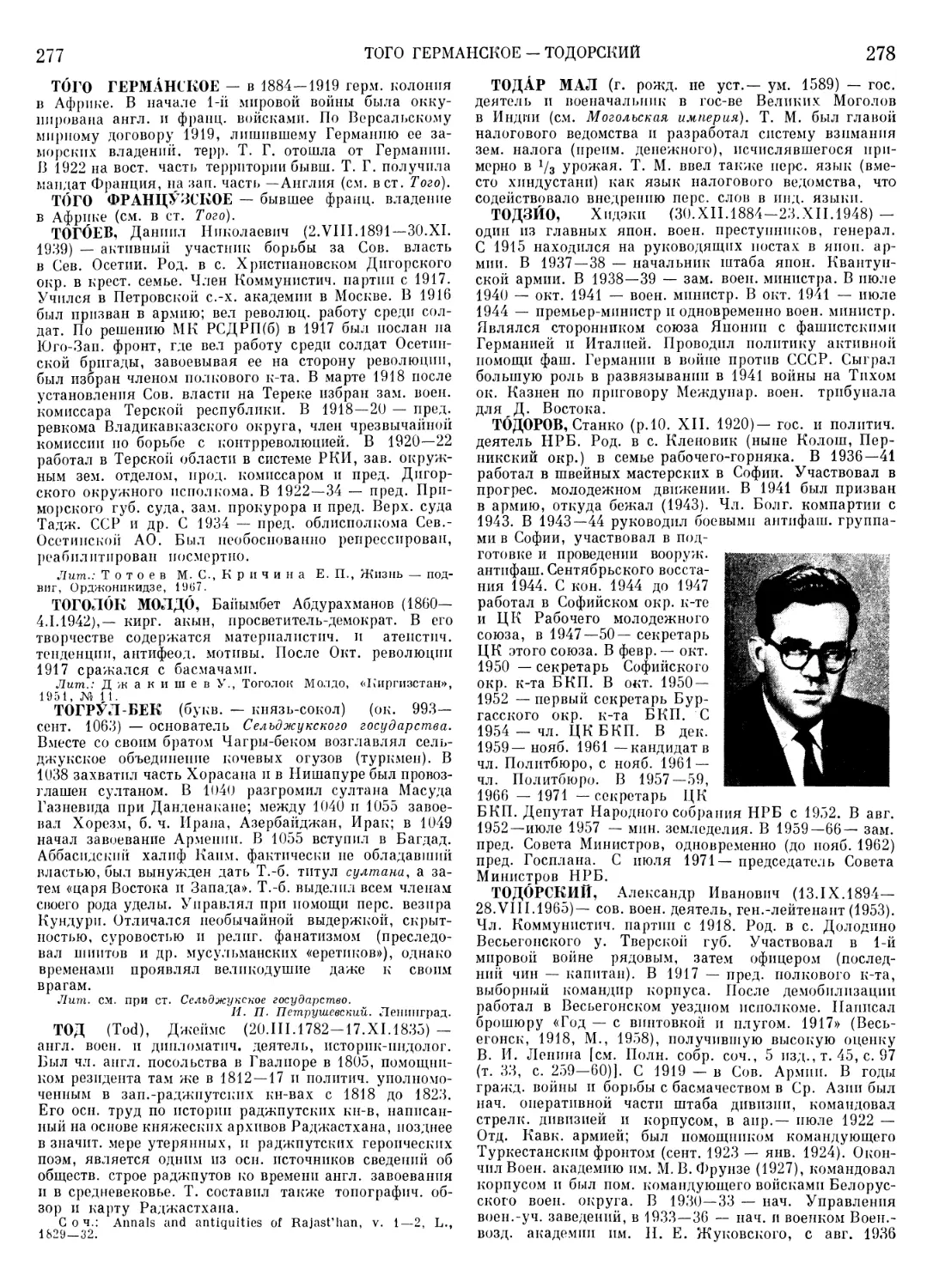

кинжал; 3— бронзовый наконечник стрелы; 4— бронзовый

чекан; 5 — глиняный сосуд; 6 — бронзовый котел; 7 — 8 —

бронзовые бляшки (свернувшийся зверь и олень).

лее 6000): кинжалы, чеканы, наконечники стрел, уди-

ла, ножи, кельты. Район Т. к. был одним из крупней-

ших очагов бронзолитейного произ-ва Евразии. С 5 в. до

н. э. появляется небольшое количество жел. оружия,

к-рое, по-видимому, привозилось из Вост. Казахстана.

Местное произ-во железа начинается лишь с 3 в. до н. э.

Посуда (баночные чернолощеные сосуды) и украшения

отличаются от скифских и сакскпх. Население было

оседлым. Основу х-ва составляло мотыжное земледелие.

Скотоводство было яйлажным (коровы, овцы, лошади),

кочевого скотоводства Т. к. не знала. Известны каналы

для водопоя скота и полива лугов. Памятники Т. к,—

многочпсл. земляные курганы с прямоугольными огра-

дами из кам. плит; по углам, а иногда по сторонам ог-

рад — вертикально врытые камни. В 7—6 вв. до н. э.

преобладали индивидуальные могилы, много погребе-

ний вооруженных воинов, в 5—3 вв. до и. э.— могилы

с несколькими покойниками. Известны также неск.

поселений, медные рудники и много наскальных рисун-

ков. Для обществ, строя носителей Т. к. характерно

формирование клас. отношений, о чем свидетельствует

группа огромных курганов 5—4 вв. до н. э. (Салбык),

высотой до И л,— возможно, погребения царей и зна-

ти. напоминающие скифские и сакские т. н. царские

курганы Причерноморья и Казахстана; наряду с ними

есть и коллективные могилы рядовых членов общества.

Физпч. тип людей Т. к.— европеоидный, близки!! к ти-

пу скифов Причерноморья и людей афанасьевской и

андроповской культур — их ближайших предков.

В сложении Т. к. большую роль сыграли связи с Центр,

и Сев. Казахстаном и Ср. Азией (в 7—6 вв. до н. э.) и

с Вост. Казахстаном и Алтаем (в 5 в. до н. э.), а через

них — с цивилизациями Др. Востока, особенно Ирана.

Этнич. имя носителей Т. к. неизвестно. В иск-ве (укра-

шения оружия и конского убора) Т. к. преобладают

изображения зверей в скифо-сибирском зверином сти-

ле. Среди наскальных рисунков встречаются реалисти-

ческие и схематические, есть изображения и человека.

Лит.: Киселев С. В., Древняя история Южной Си-

бири, [2 изд.], М., 1951; Гришин Ю. С., Производство в

татарскую эпоху, МПА, № 90, М.— Л., 1960; Ч л е и о-

в а Н. Л., Происхождение и ранняя история племен татарской

культуры, М.— Л., 1967. Н. Л. Ч.чснова. Москва.

ТАГПАДЯН, Месроп Давидович (январь 1803—10.VI.

1858) — арм. просветитель, историк, писатель, педагог.

Высшее образование получил в Калькутте. В 1831 — 34

в Армении, затем в Константинополе, а с 1840 в арм.

колонии в Индии вел педагогии., лит. и публицистич.

деятельность. Содействовал созданию нац. народной

лит-ры. В 1845 основал жури. «Азгасер» («Патриот»). Вы-

ступал против феод.-колониального угнетения вост, на-

родов, критиковал захватнпч. политику европ. колониа-

лизма, защищал нац.-освободит, движение в Индии и др.

странах. В 1828 Т. написал «Историю Индии», в 1830 —

«Всеобщую мифологию», затем «Историю Персии»,

«Путешествие по Армении», «Путешествие ио Персии».

Отвергая клерпкально-феод. нормы, Т. проявлял ист.

подход к изучению прошлого и развивал просвети-

тельские принципы в вопросе становления и духовною

возрождения арм. нации. Отличался энциклопедия,

знанием древних надписей, рукописей, этнографии,

фольклора, истории народов Бл. Востока, Индии,

Армении.

С о ч.: История Индии, Эчмнад.чин, 1841 (на арм. ял.);

История Персии, Калькутта, 1846 (на арм, ял.); Путешествие

по Армении, Калькутта, 1847 (на арм. ял.).

/А П. . Ереван.

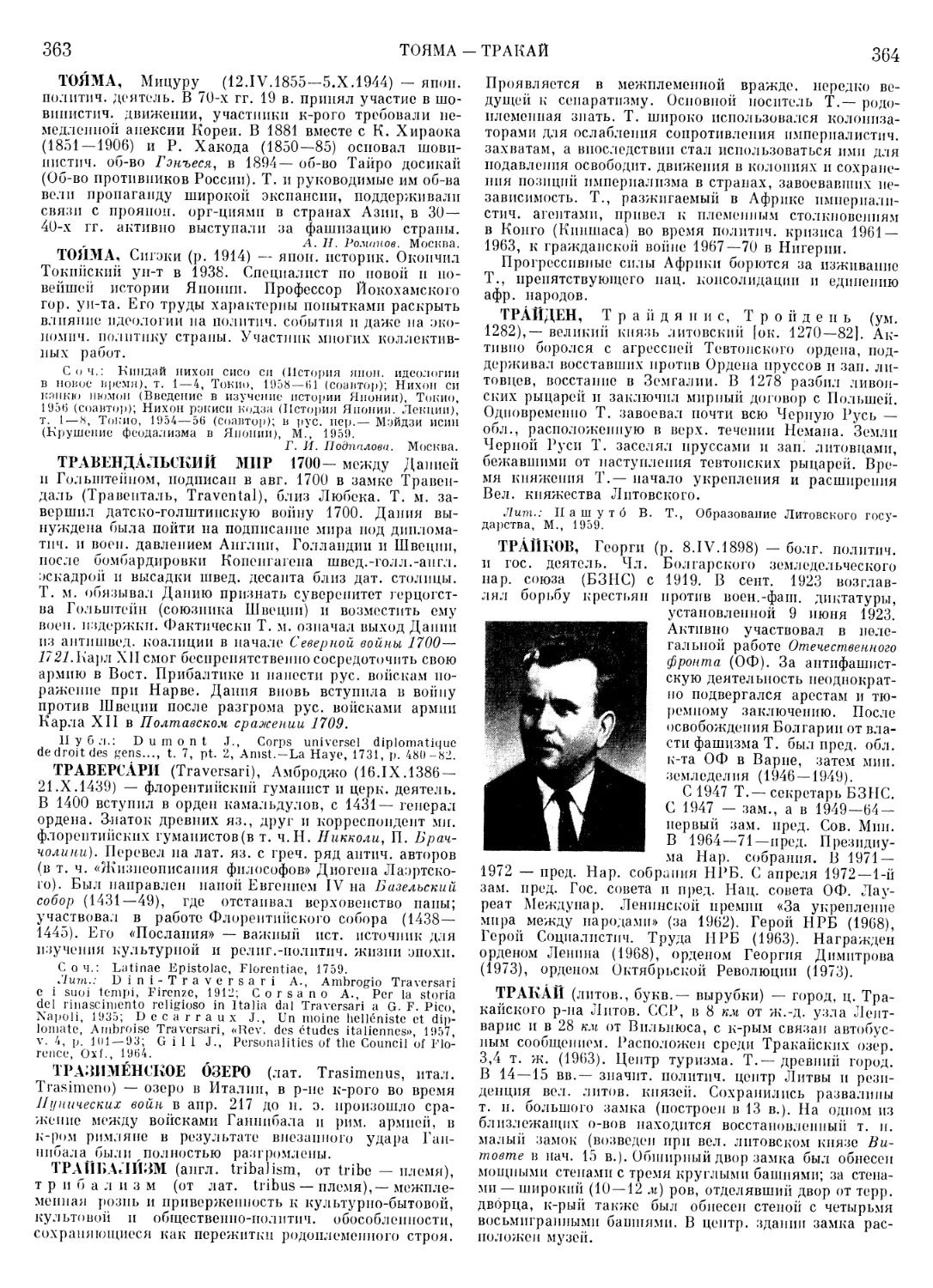

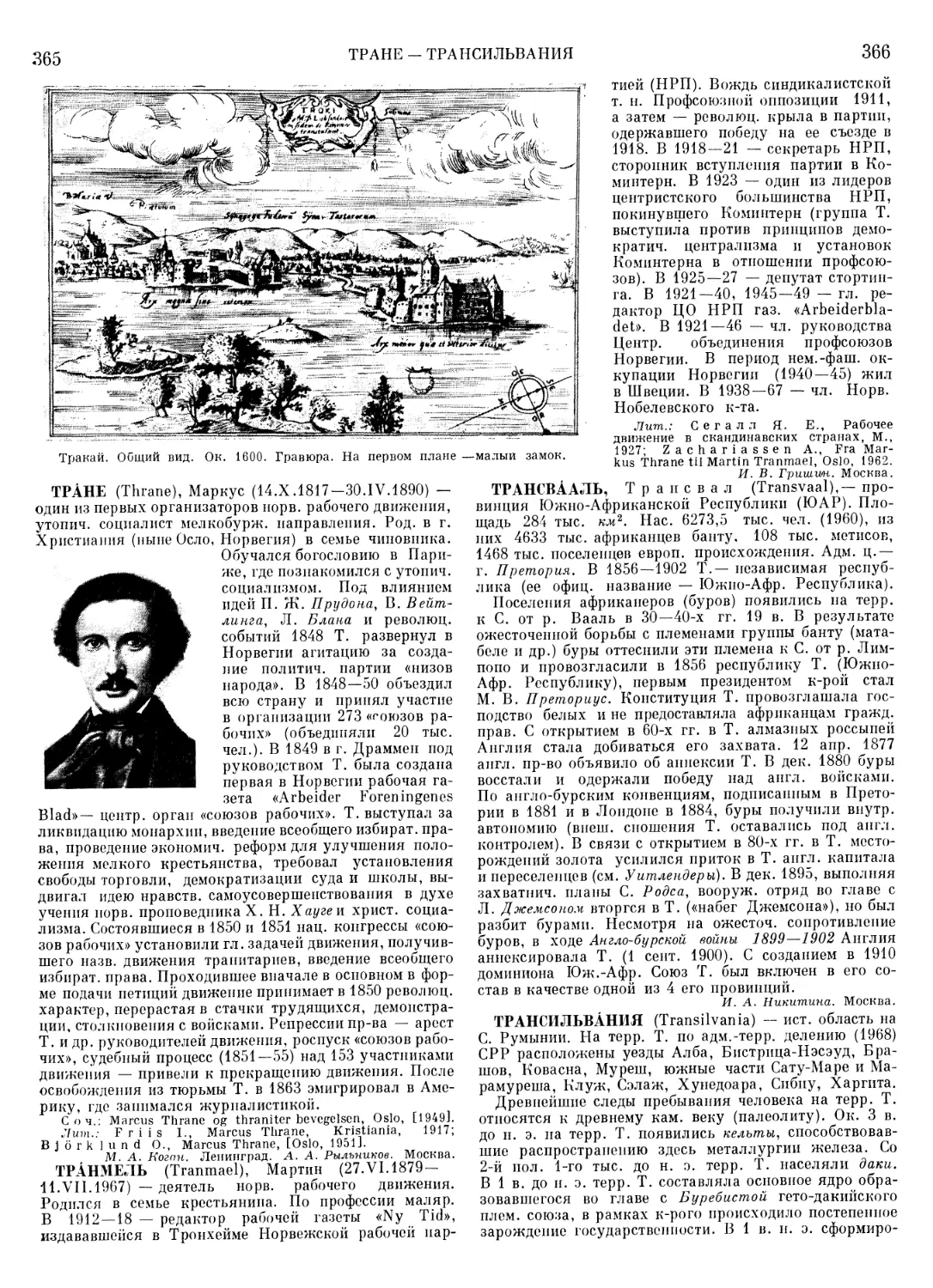

ТАПГ-ЗАДЁ, Сейпд Хасан (1878-27.1.1970) - гос.

и полптич. деятель Ирана; дипломат, ученый. Участ-

ник движения за установление конституции в Иране

в период Иран, революции 1905—11. Депутат 1-ю

(1906) меджлиса. В 1916 — янв. 1922 в Берлине изда-

вал бурж.-нэциопалпстпч. жури. «Каве». В 1929,

1941—44 — посланник, в 1944—47 — посол Ирана в

25

ТАГИСКЕН — ТАГОР

26

Англии. Занимал посты мин. путей сообщения (1930),

финансов (1930—33), вел переговоры и подписал в

1933 новое концессионное соглашение с Англо-иран-

ской нефтяной компанией (АИНК). В 1950—57 — пред,

сената. В 1936—41 — преподаватель, затем проф. Лон-

донского и Кембриджского ун-тов. Автор работ по др.

истории Ирана, об Иран, революции 1905—И и др.

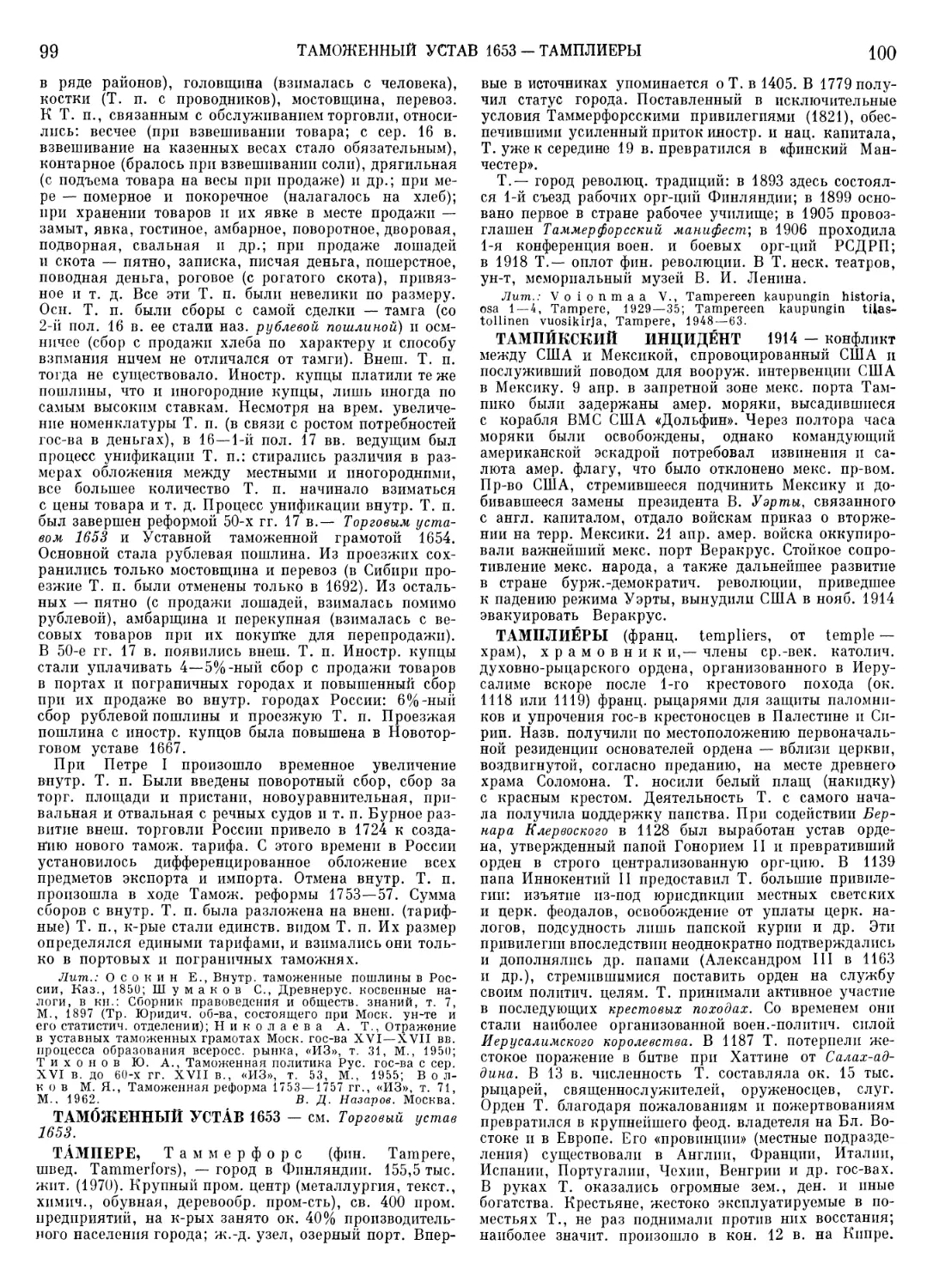

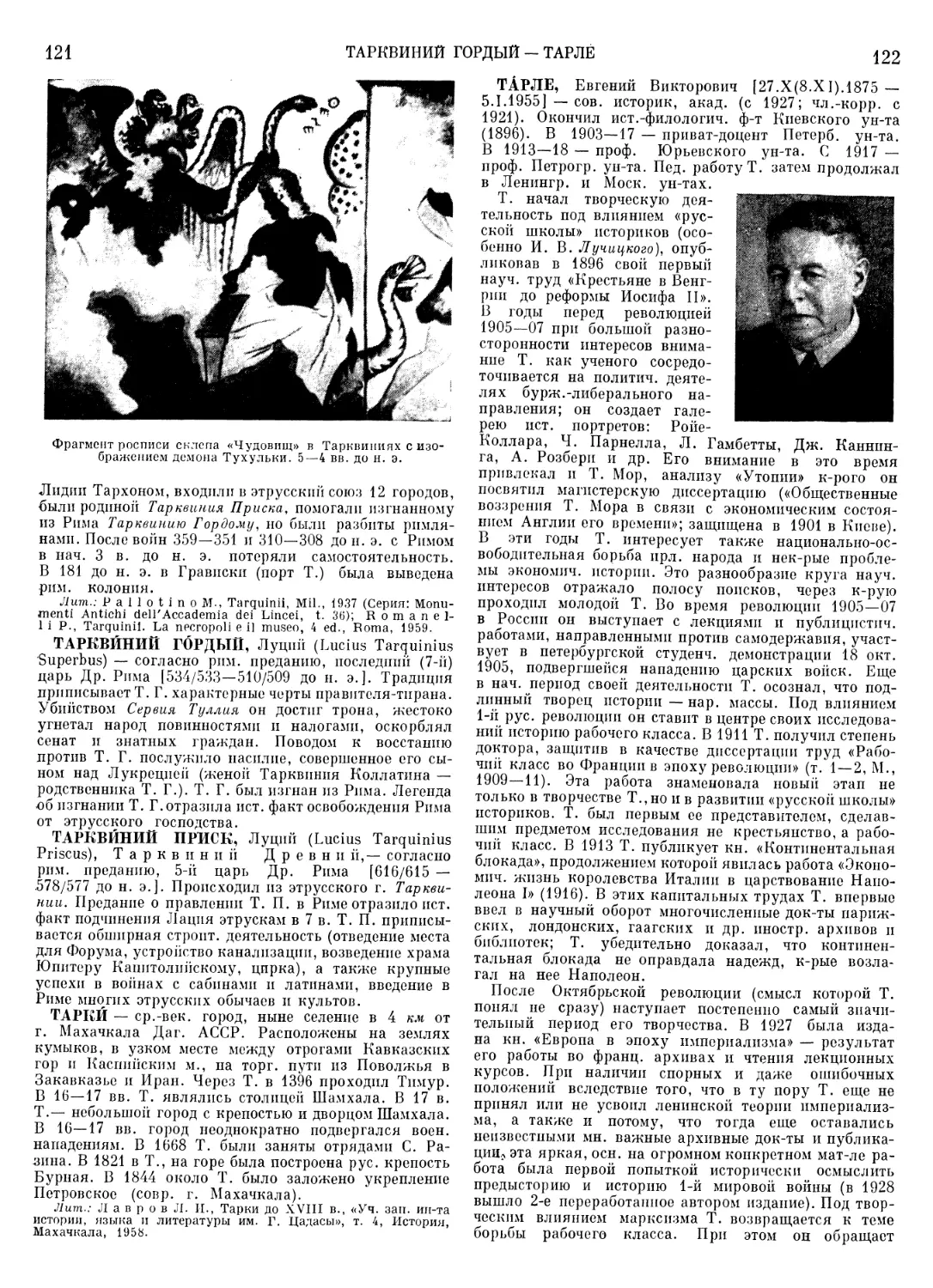

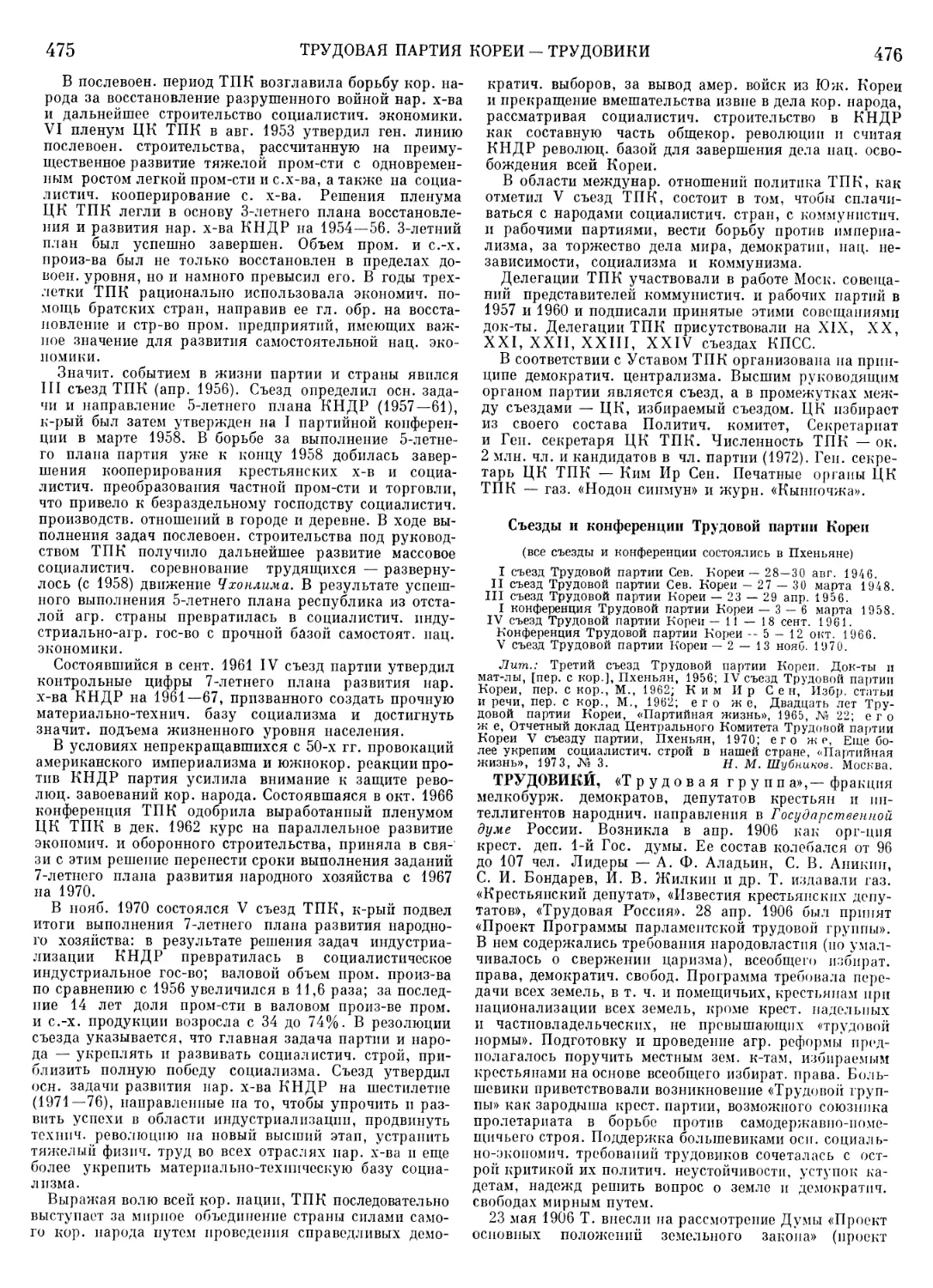

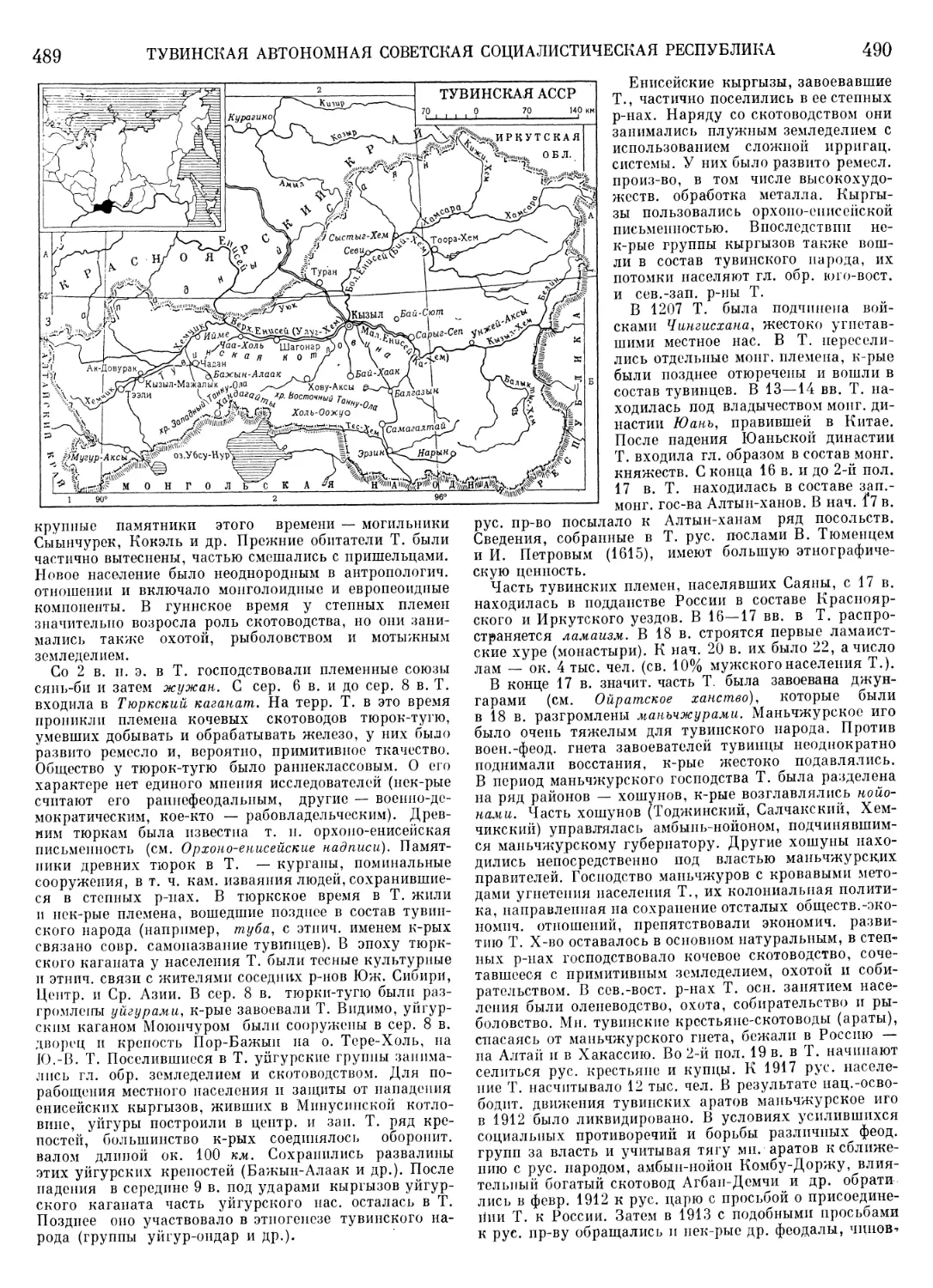

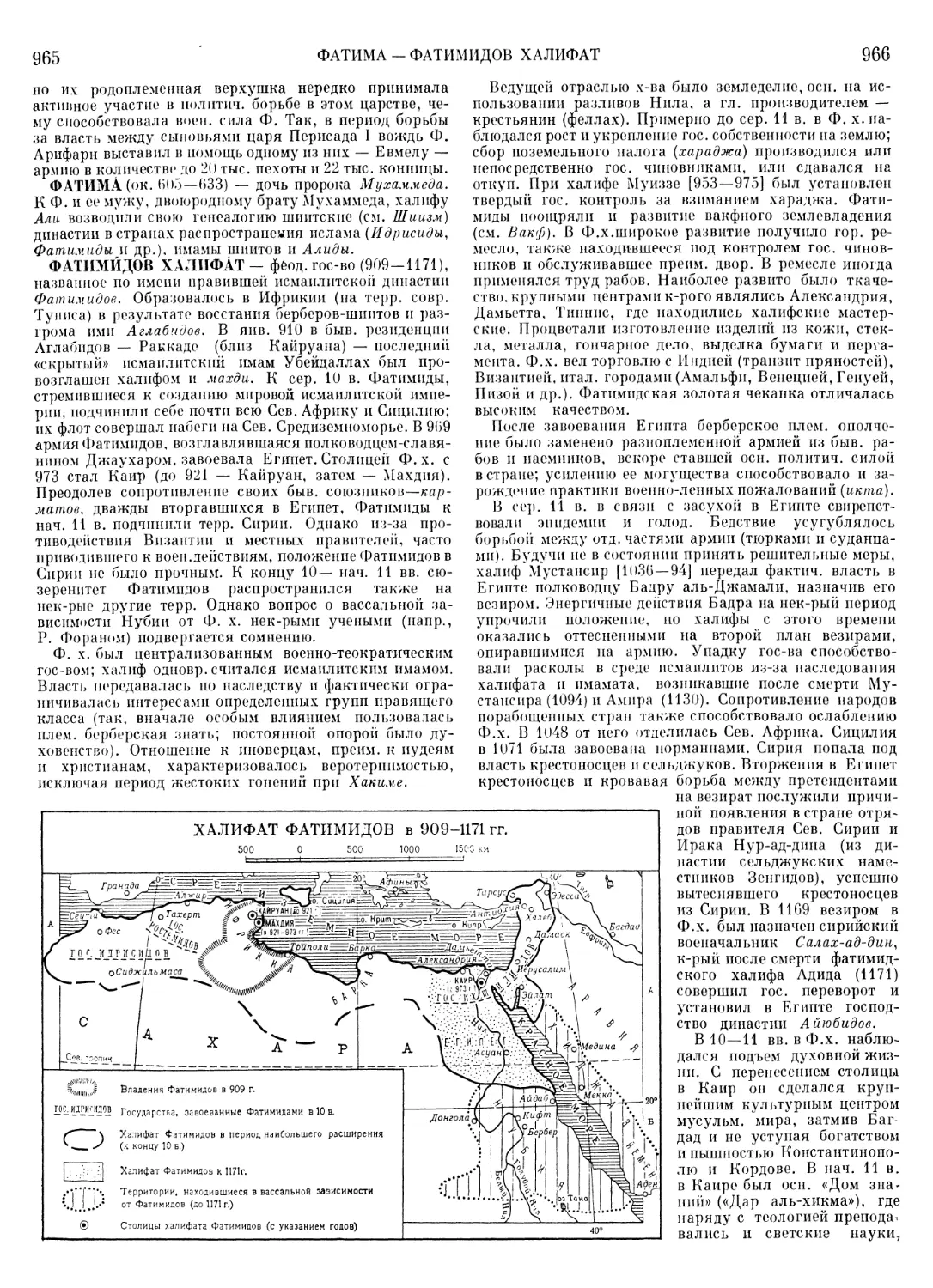

ТАГИСКЕН — могильник на одноименном плато

в Кзыл-Ординской обл. Казах. ССР, близ древнего ру-

сла Сырдарьи — Инкардарьи. Открыт Хорезмской

экспедицией в 1959. Раскапывался в 1960—63. Имеет

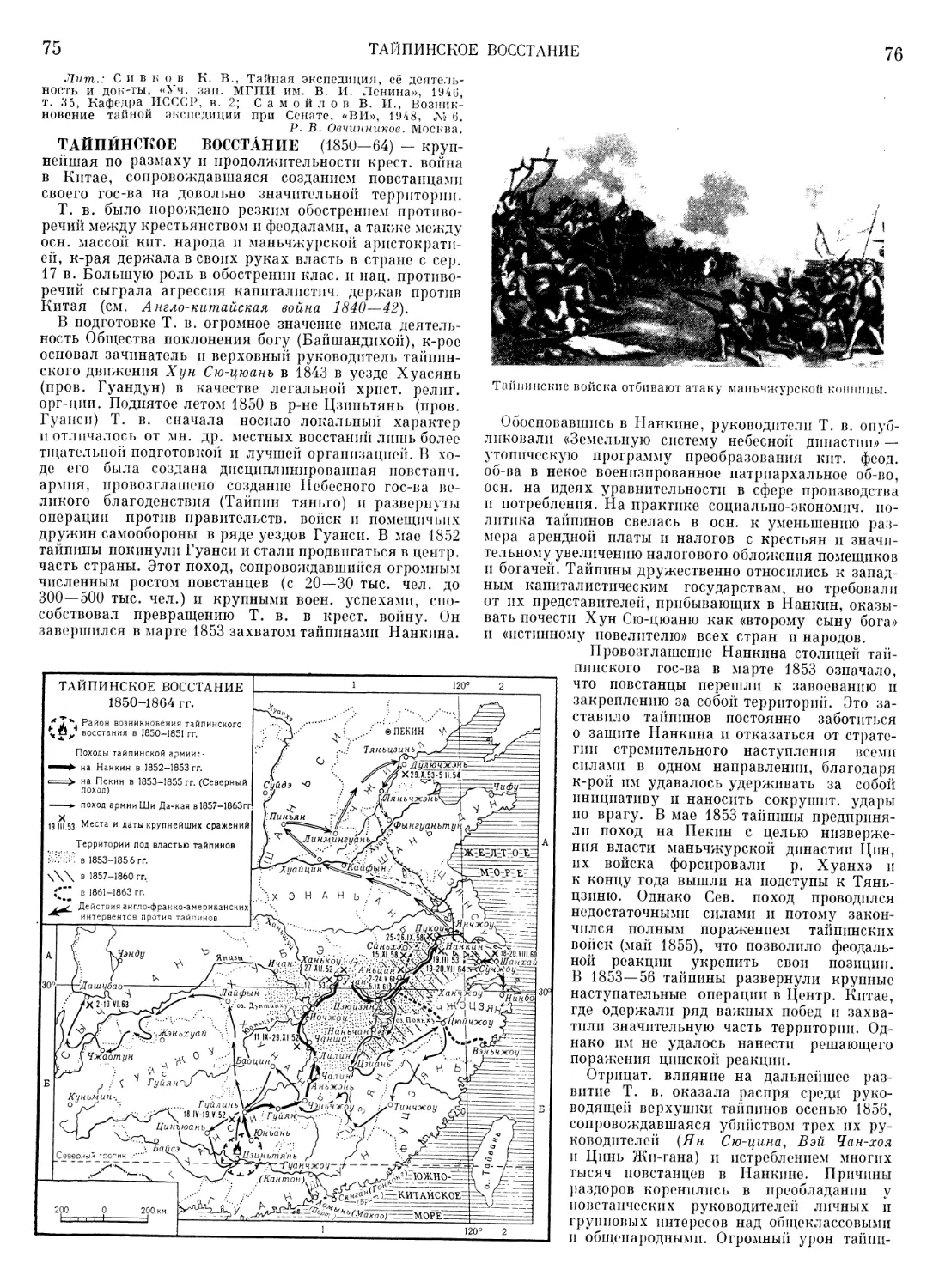

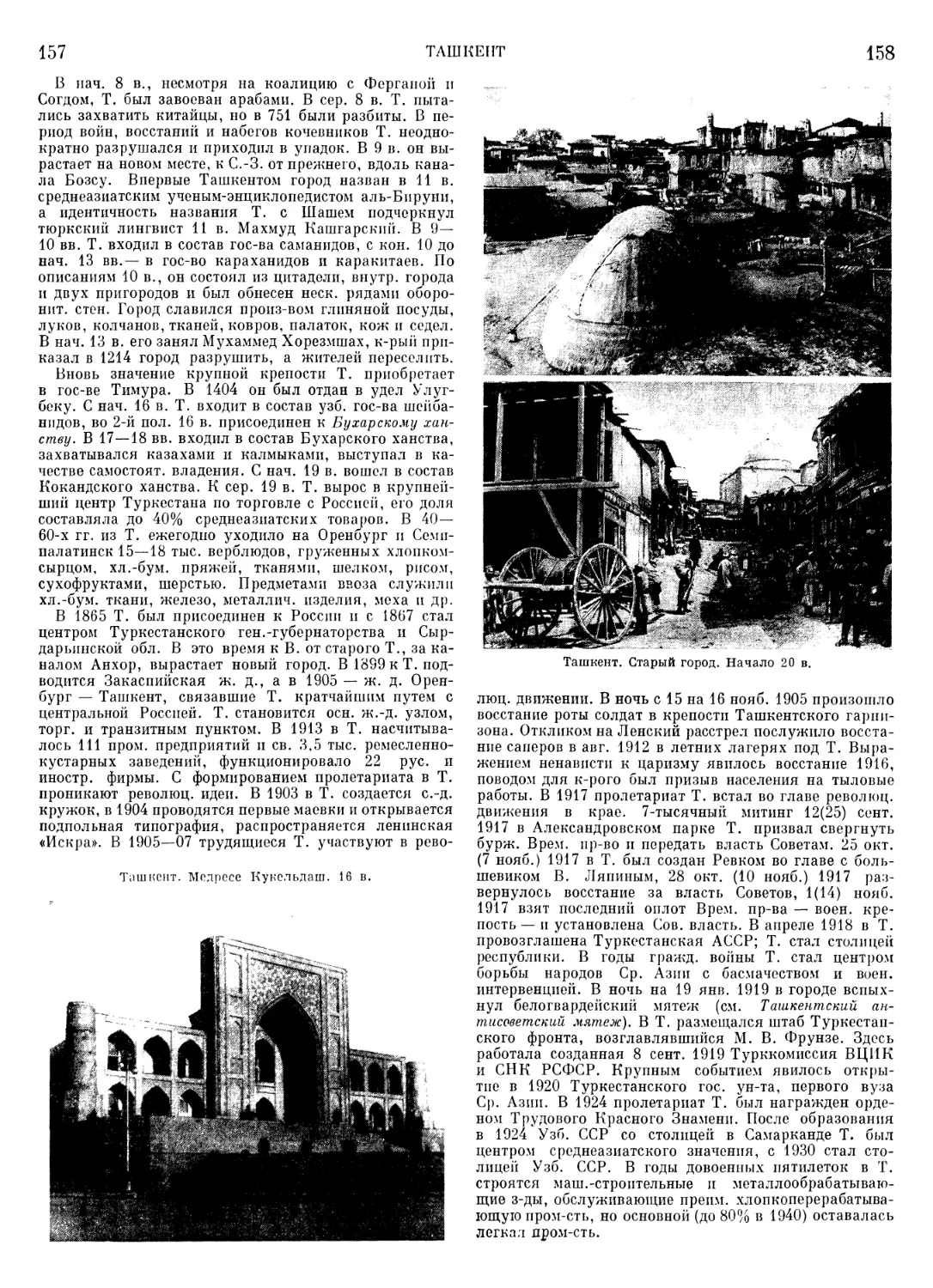

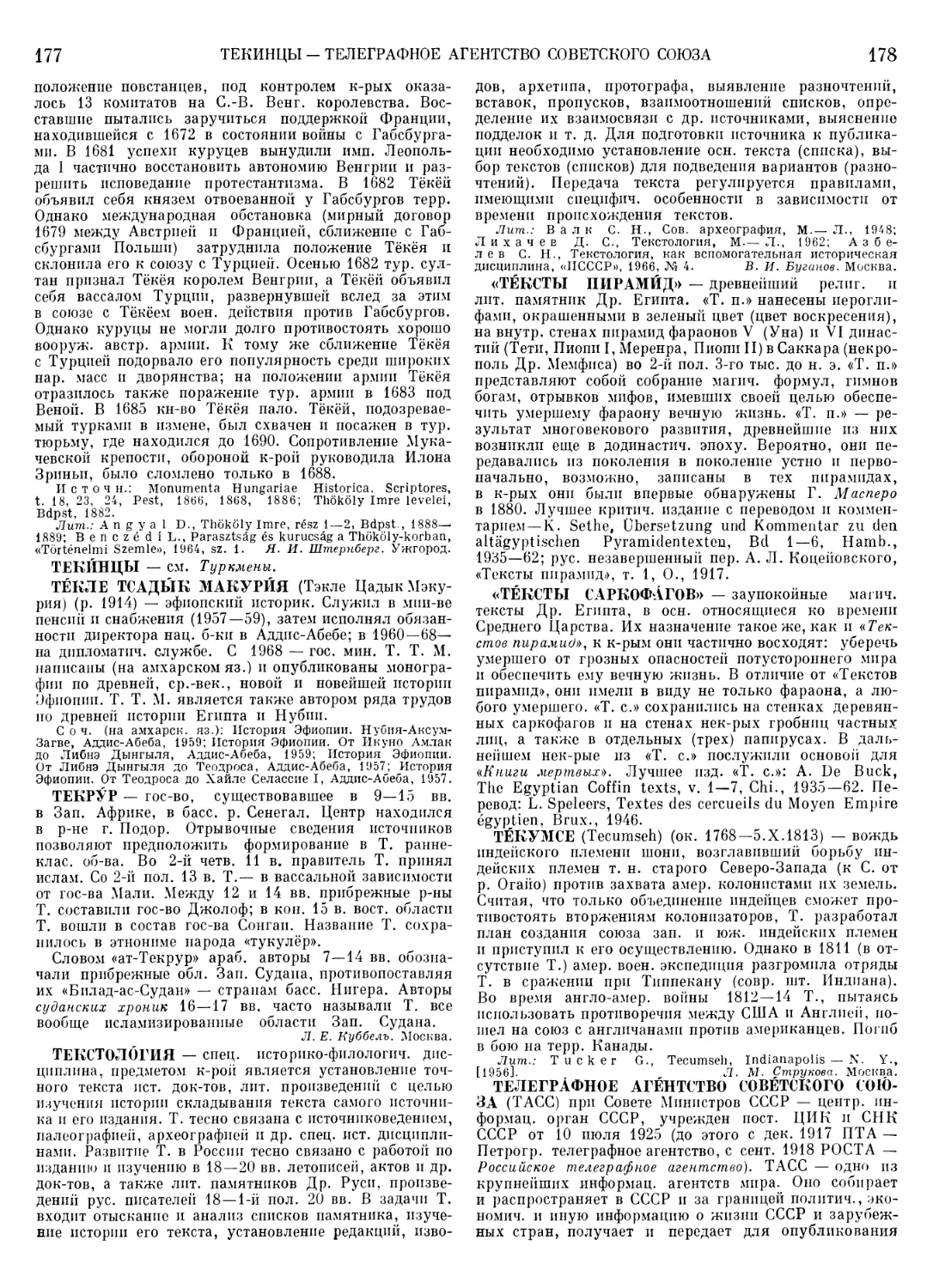

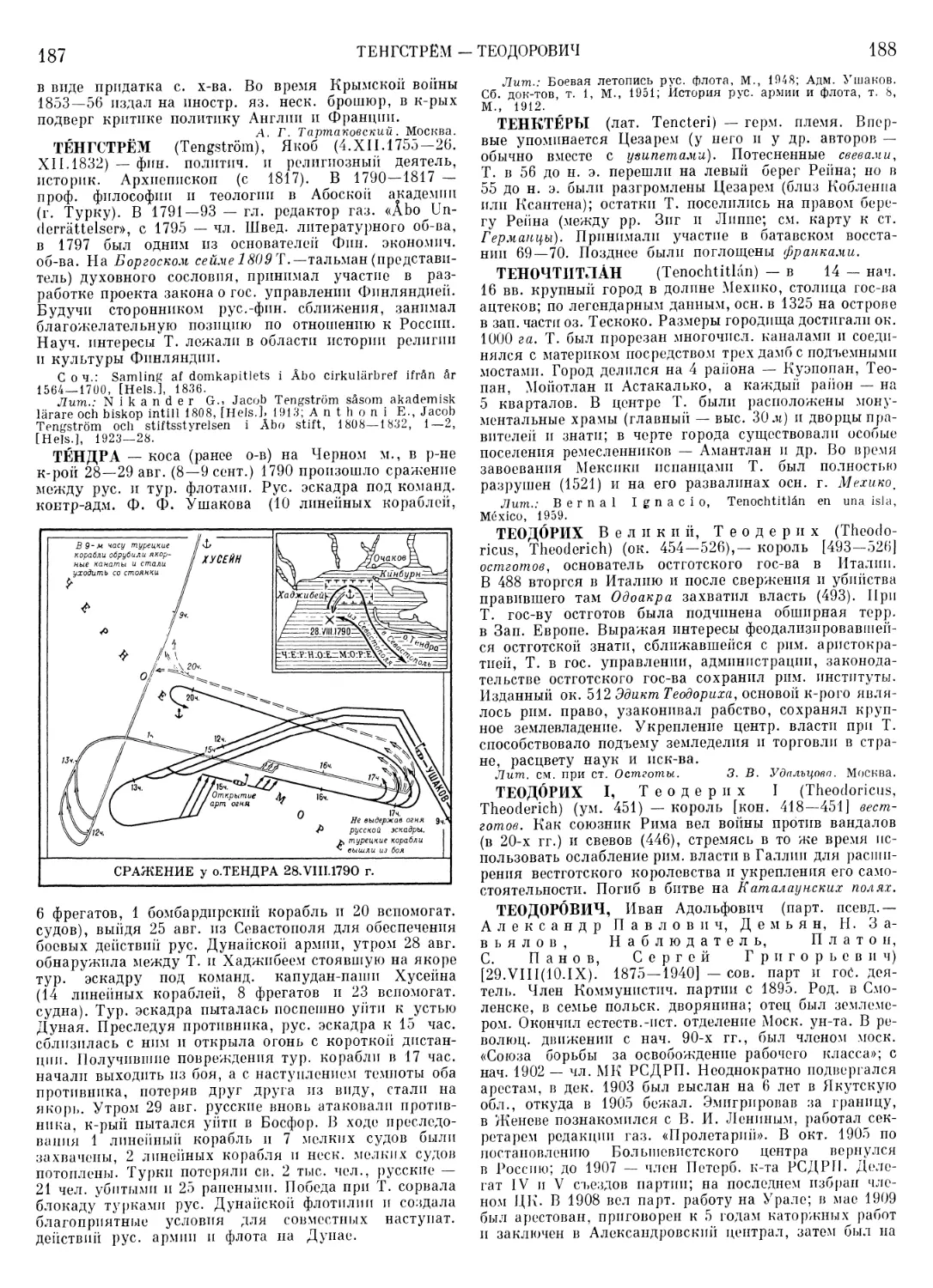

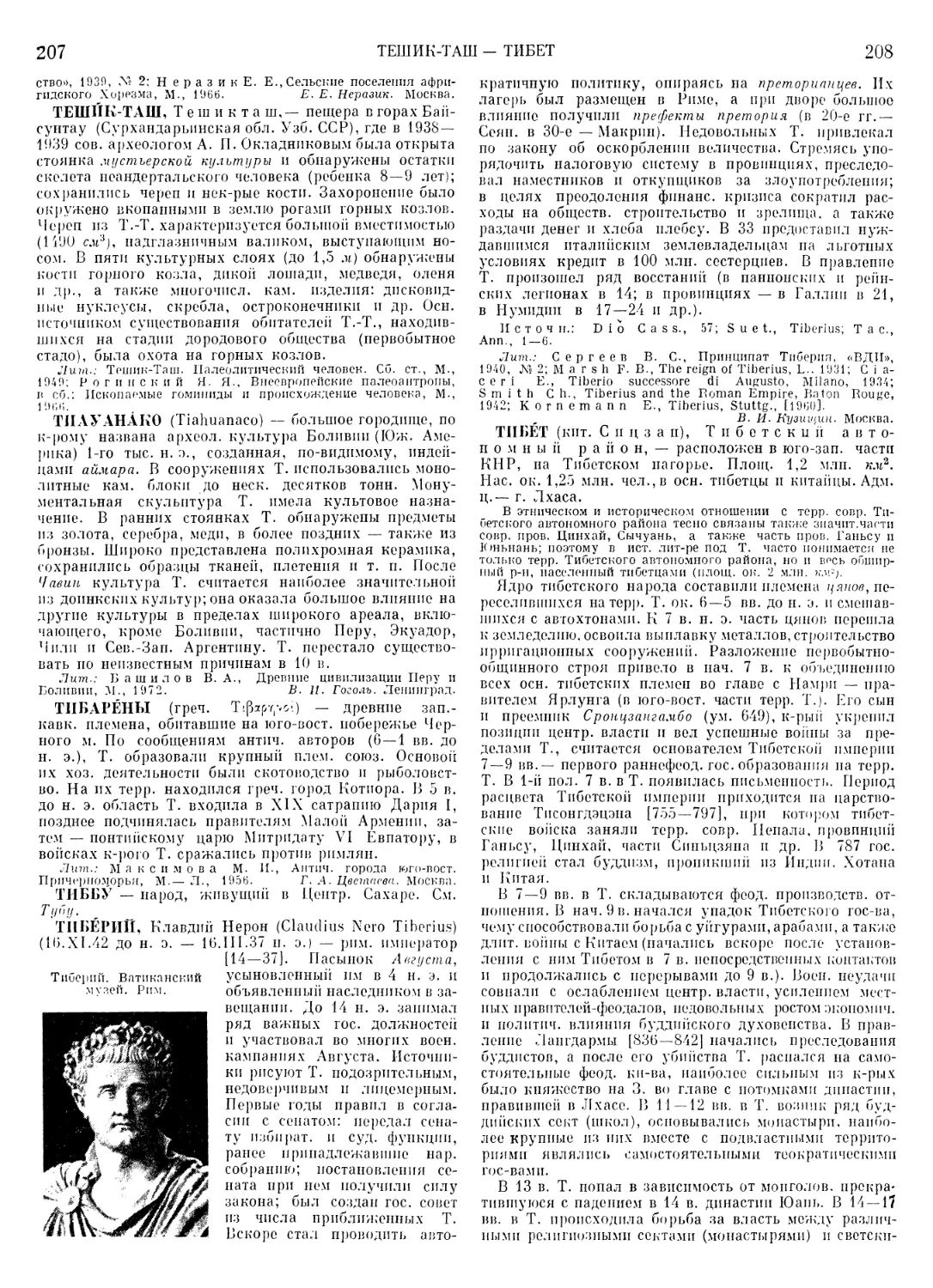

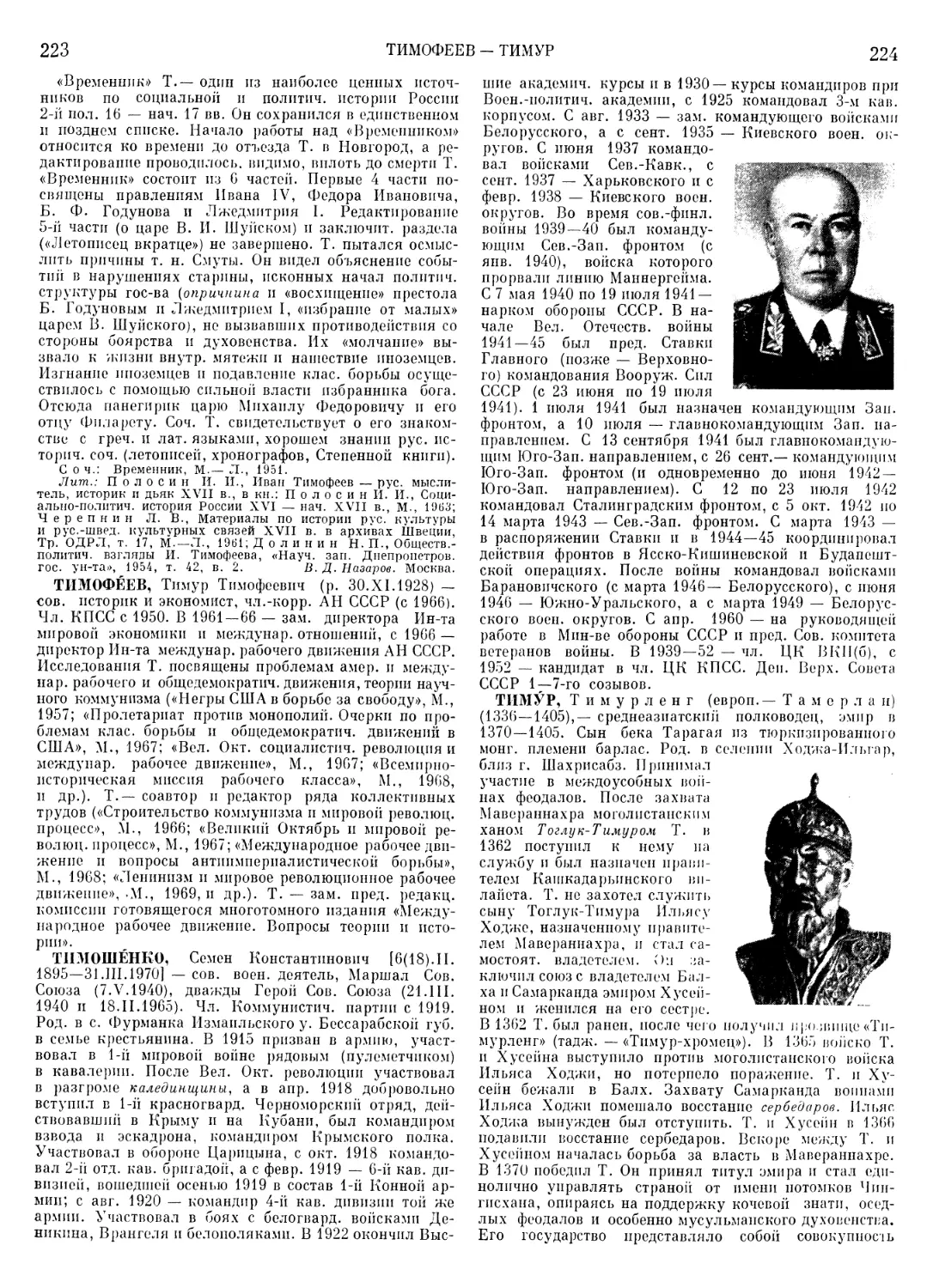

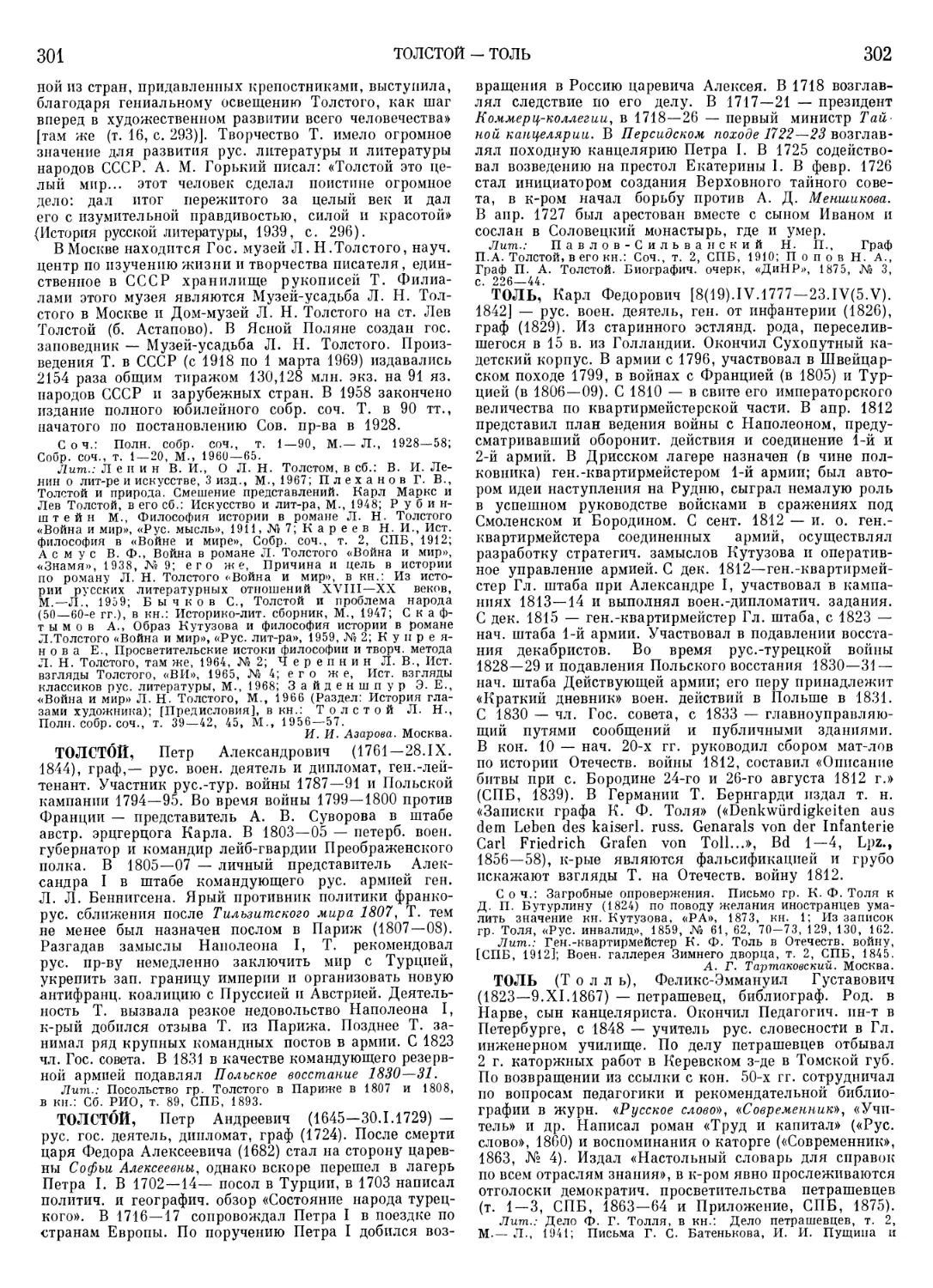

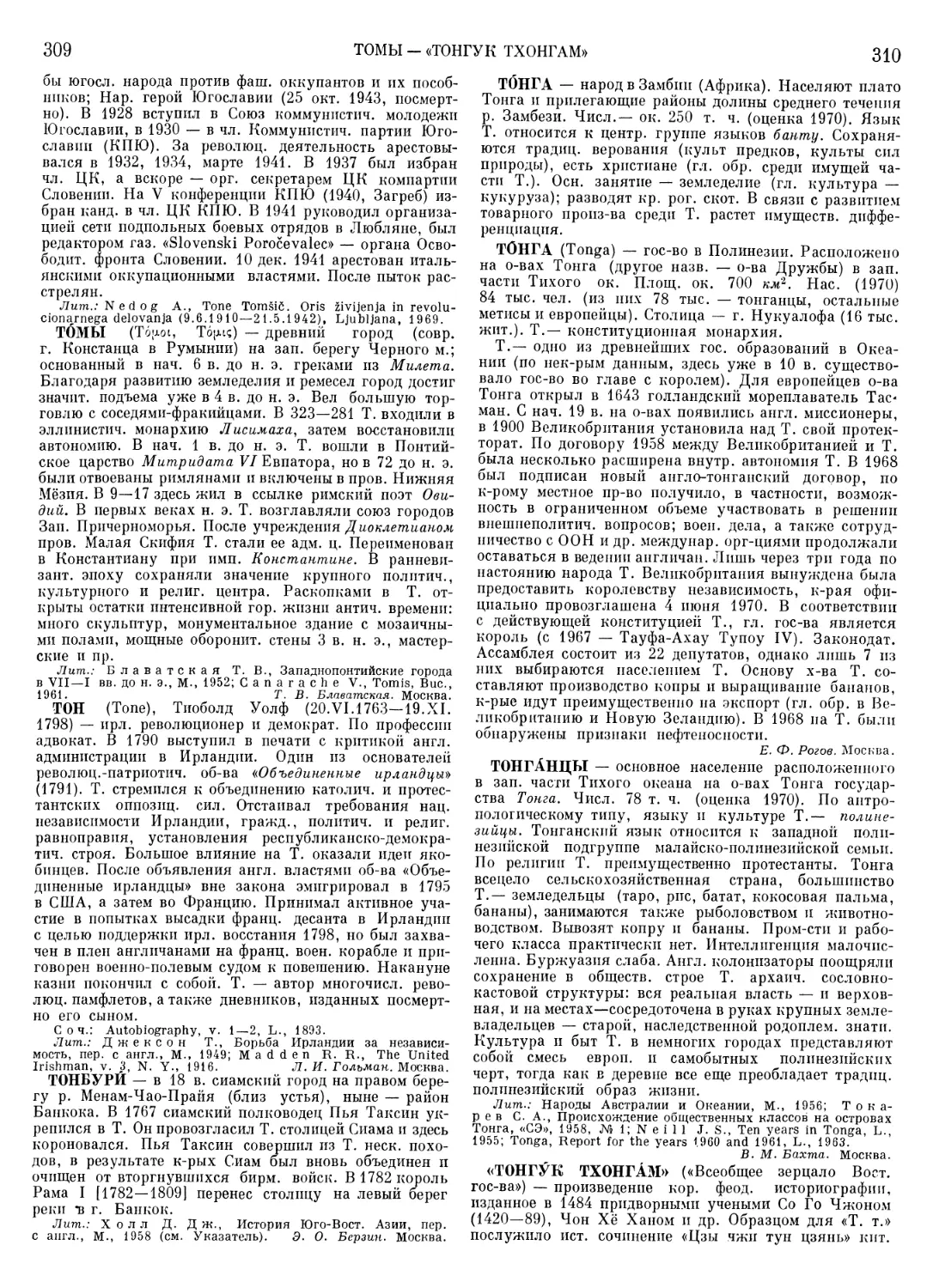

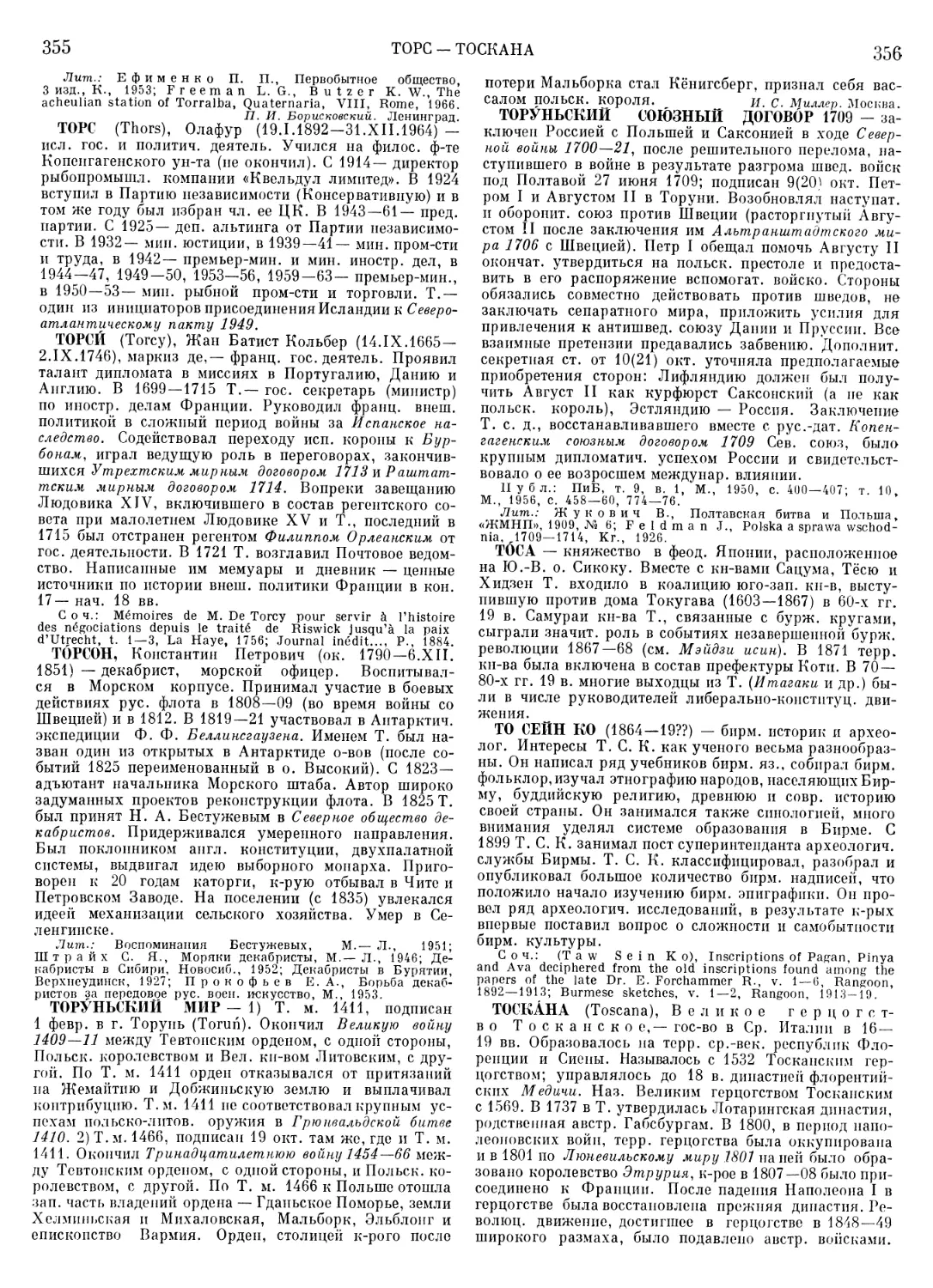

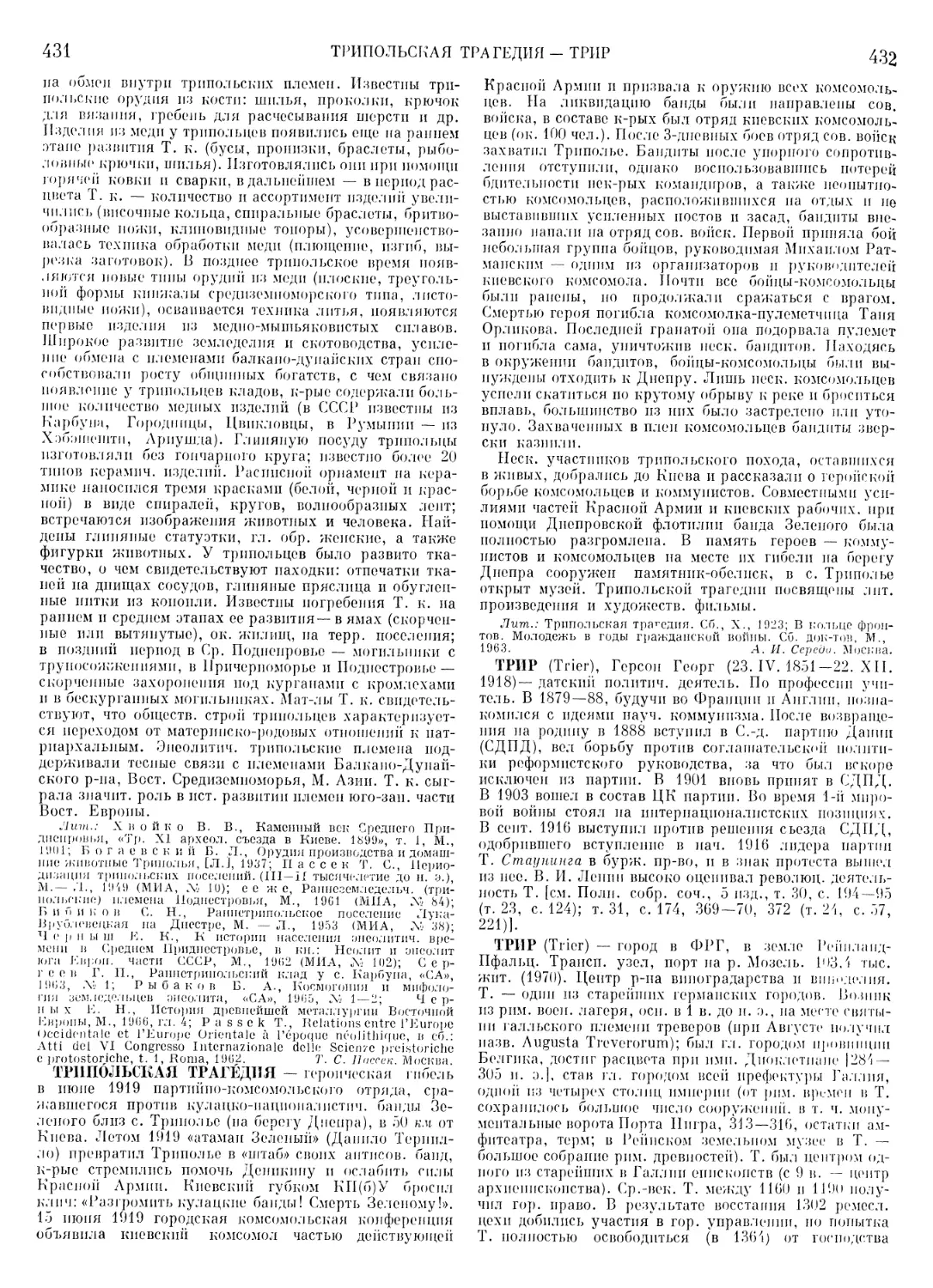

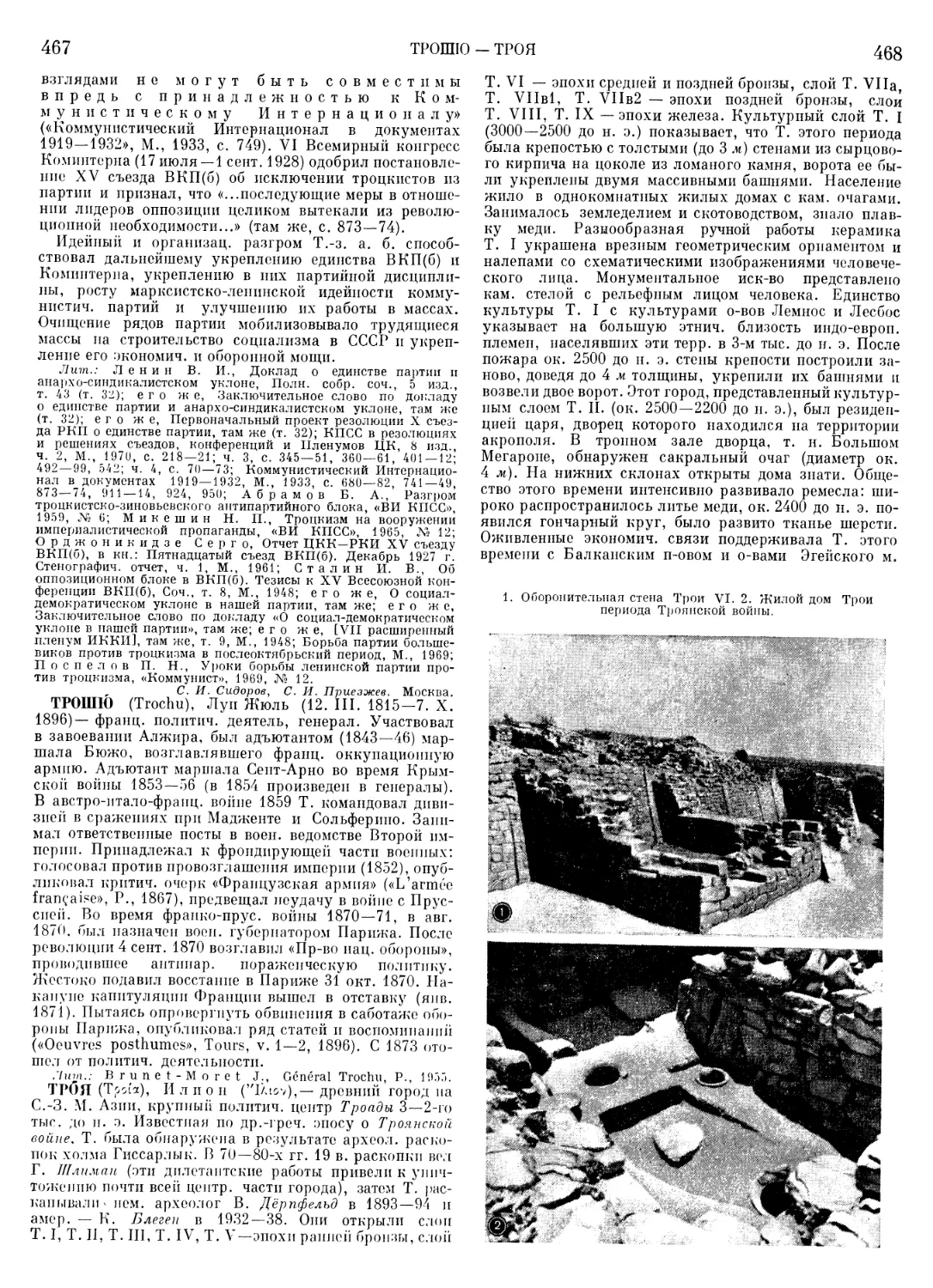

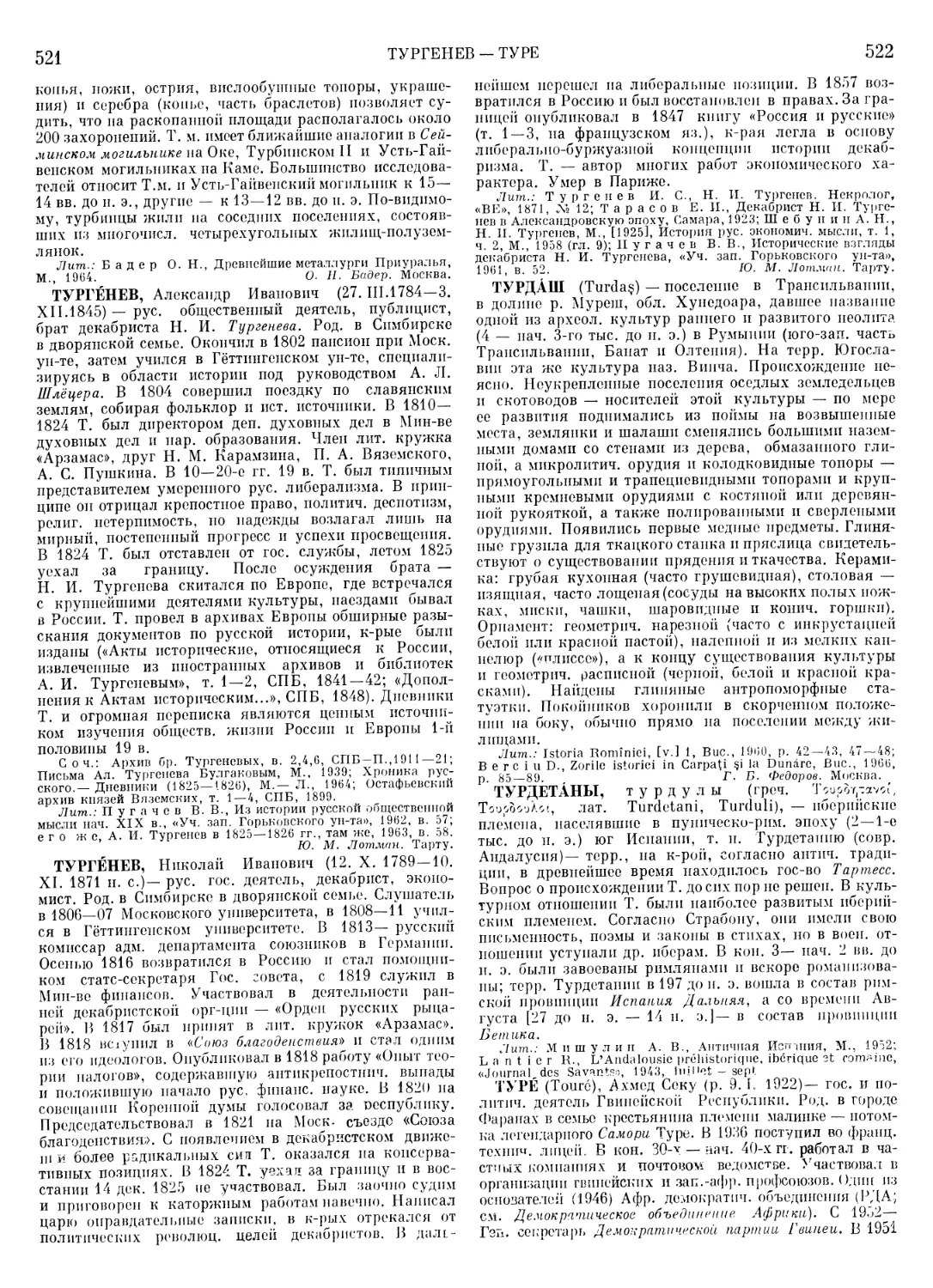

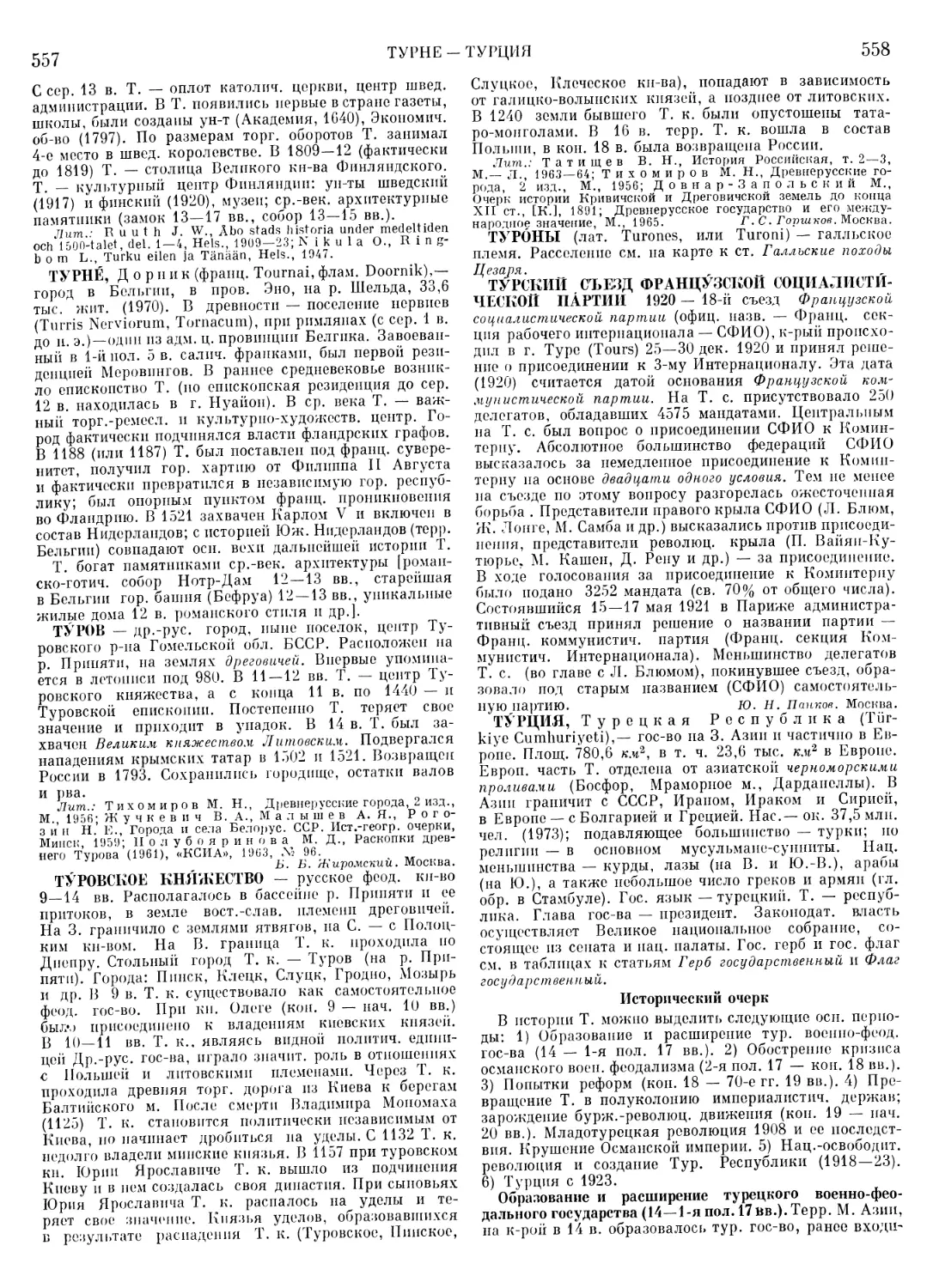

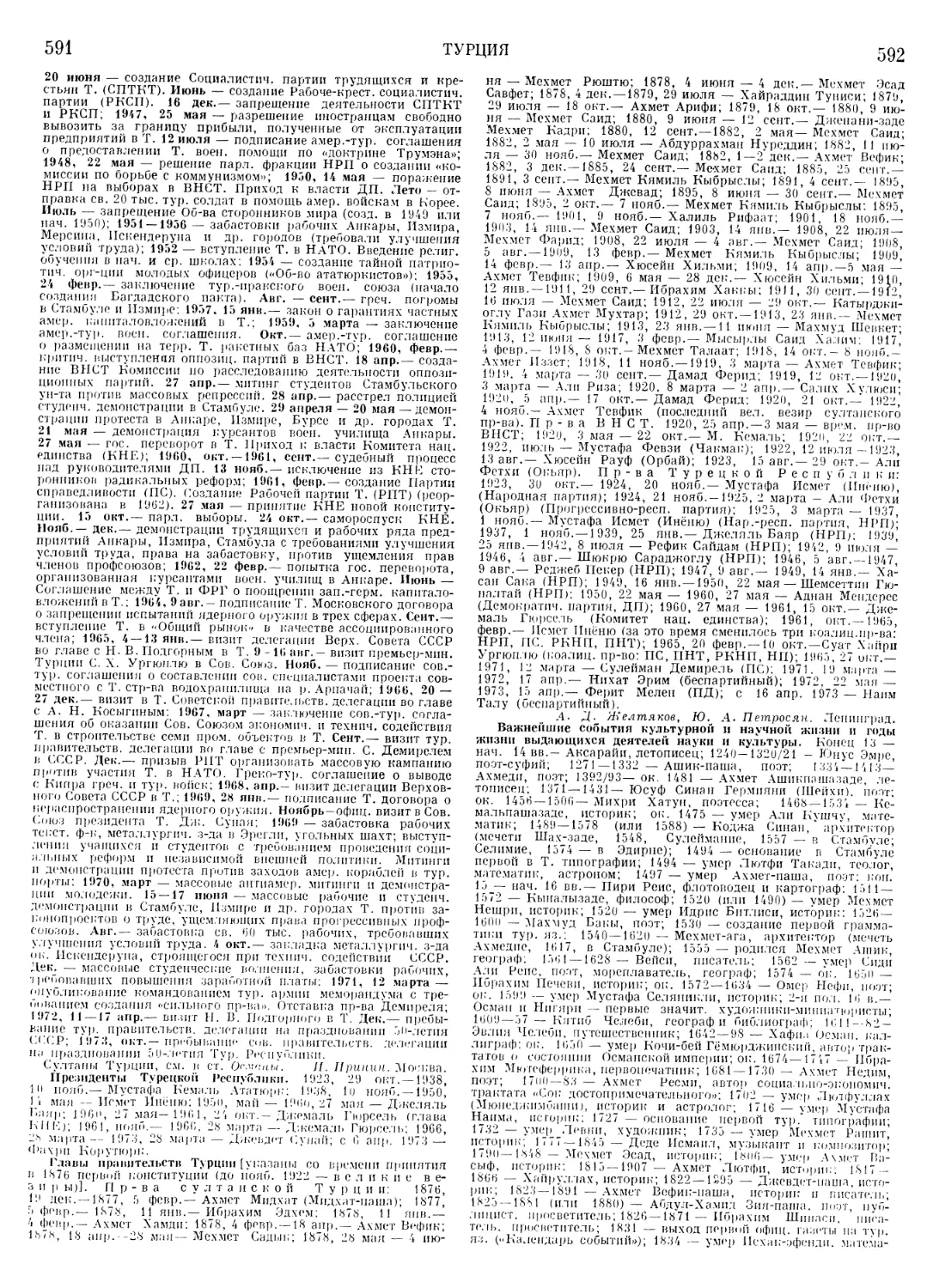

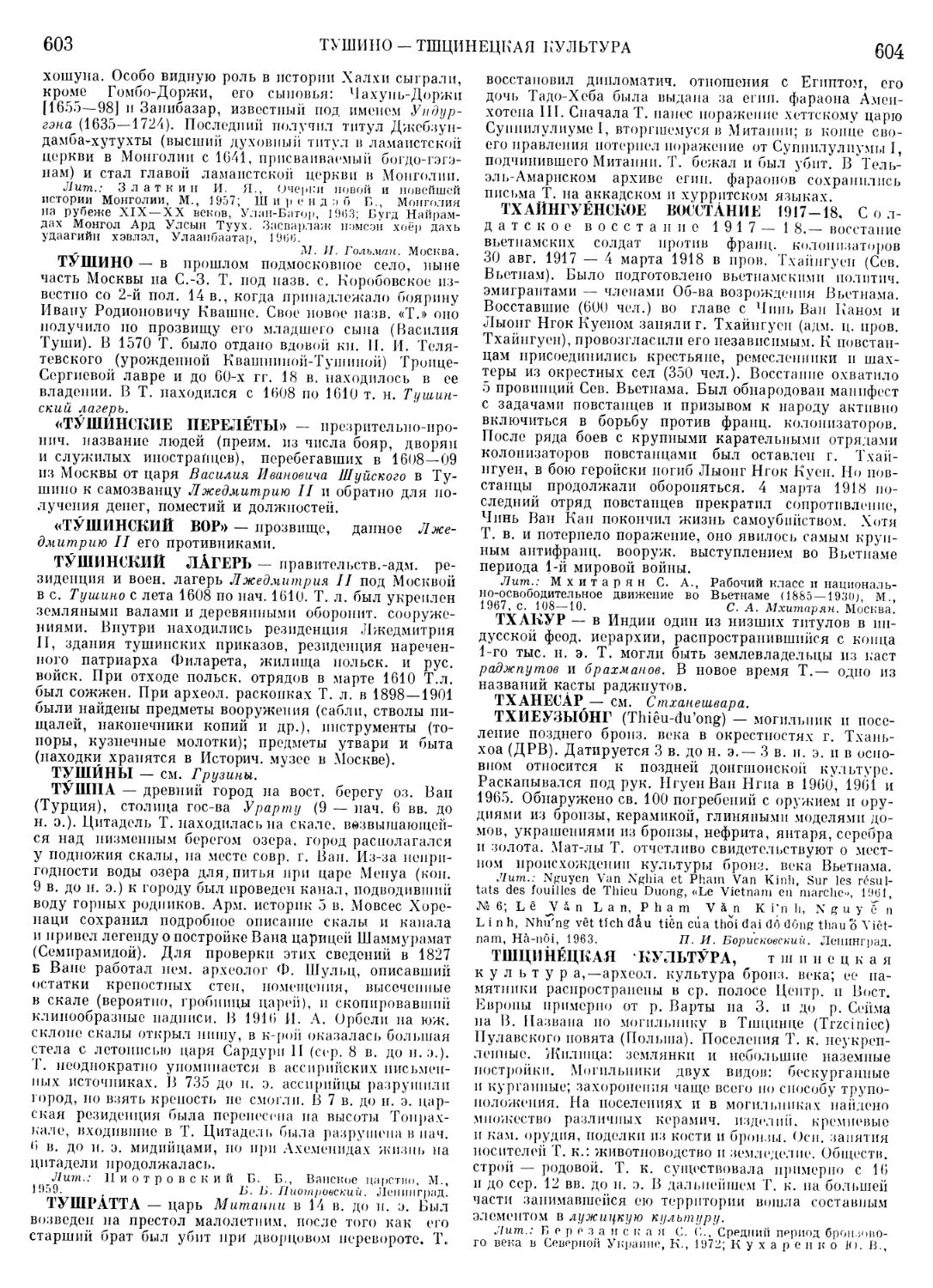

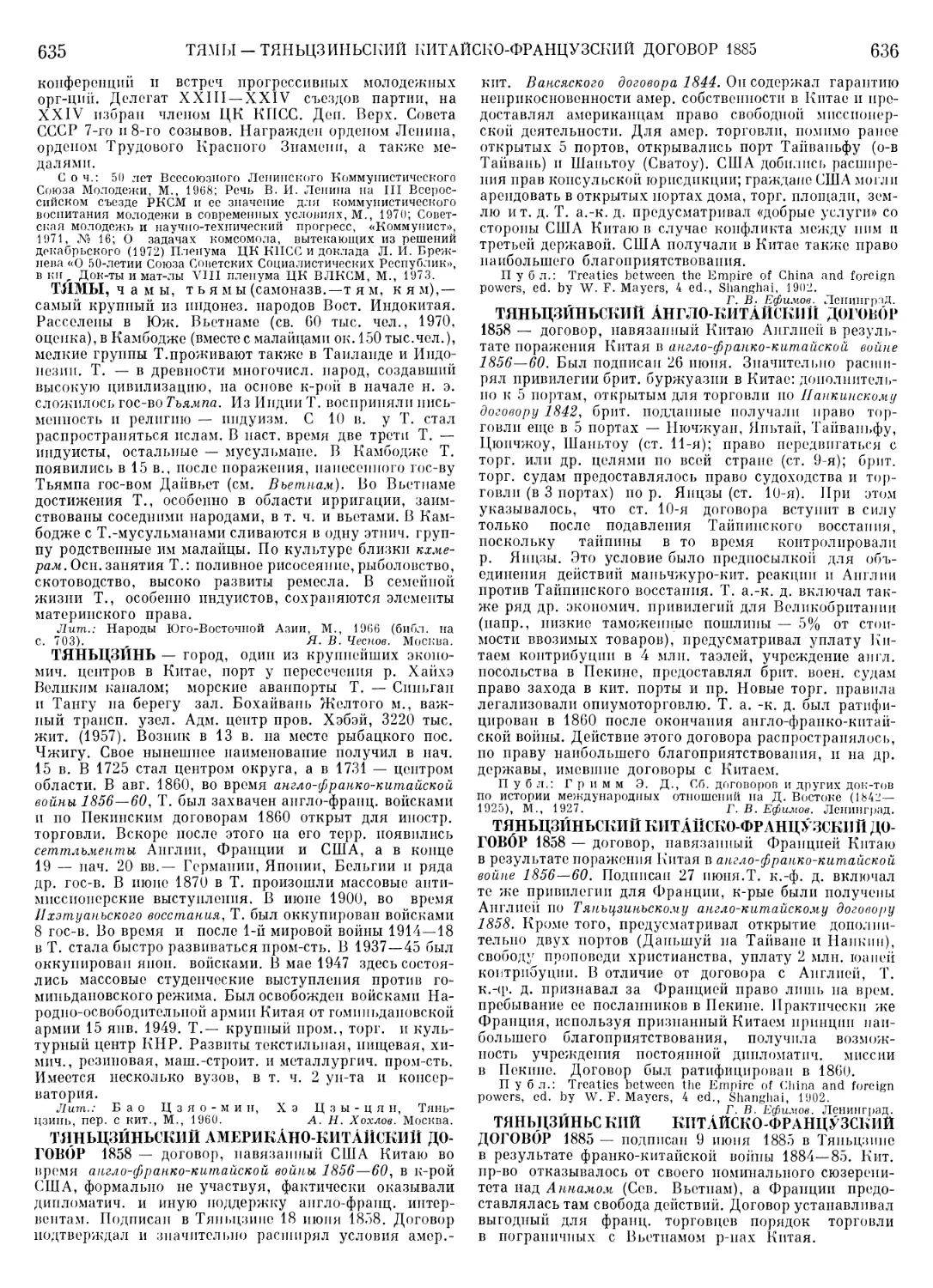

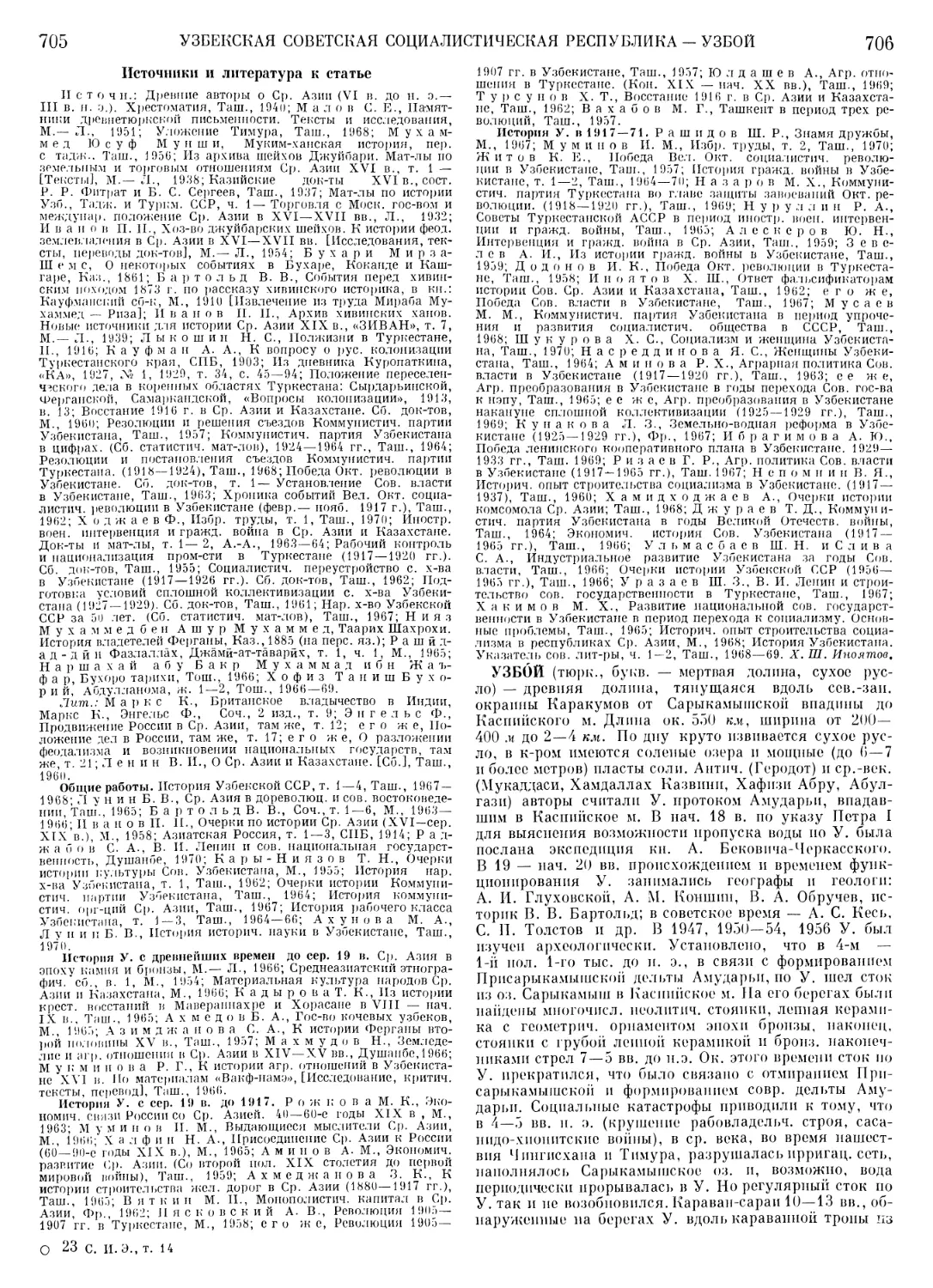

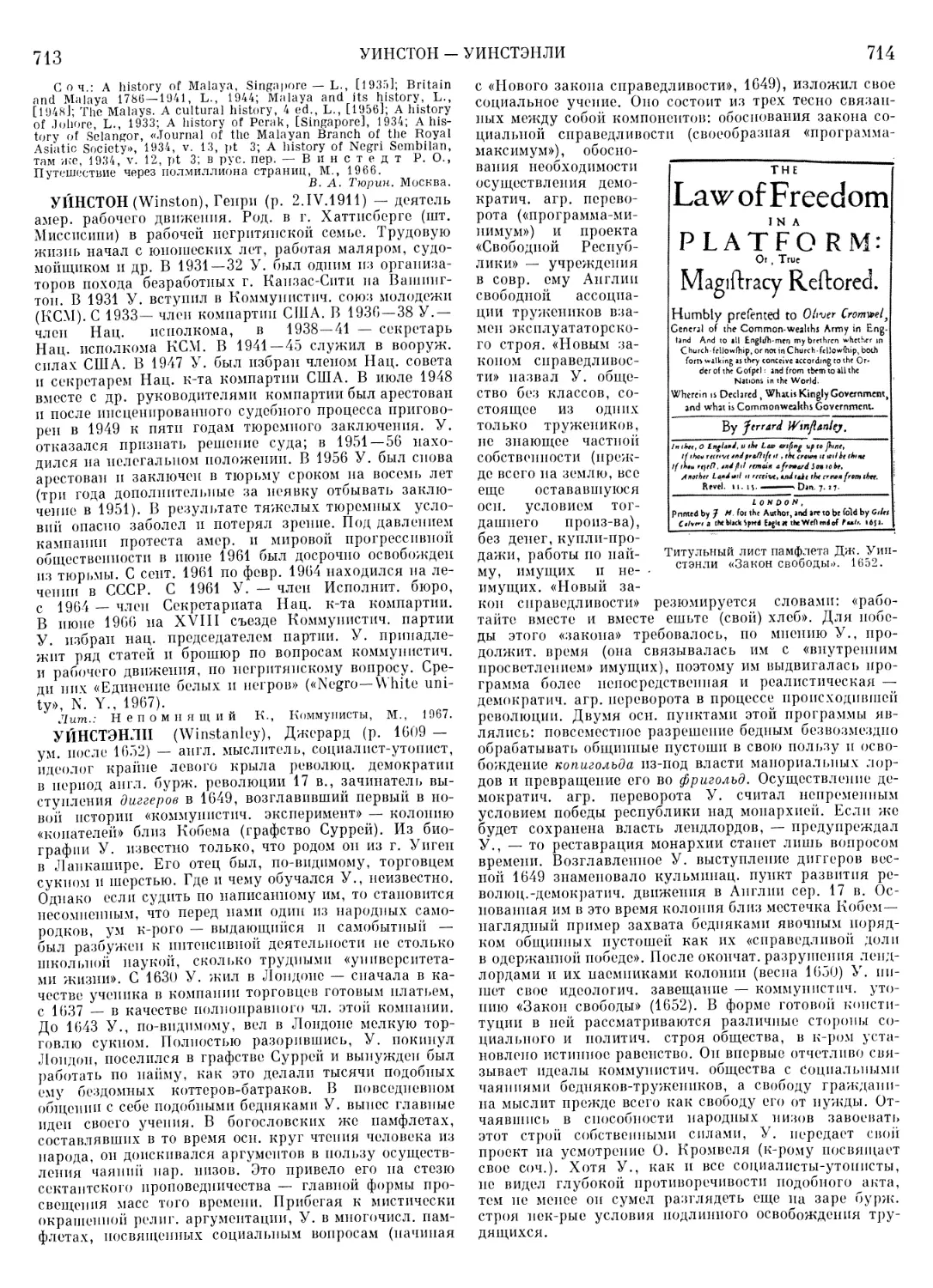

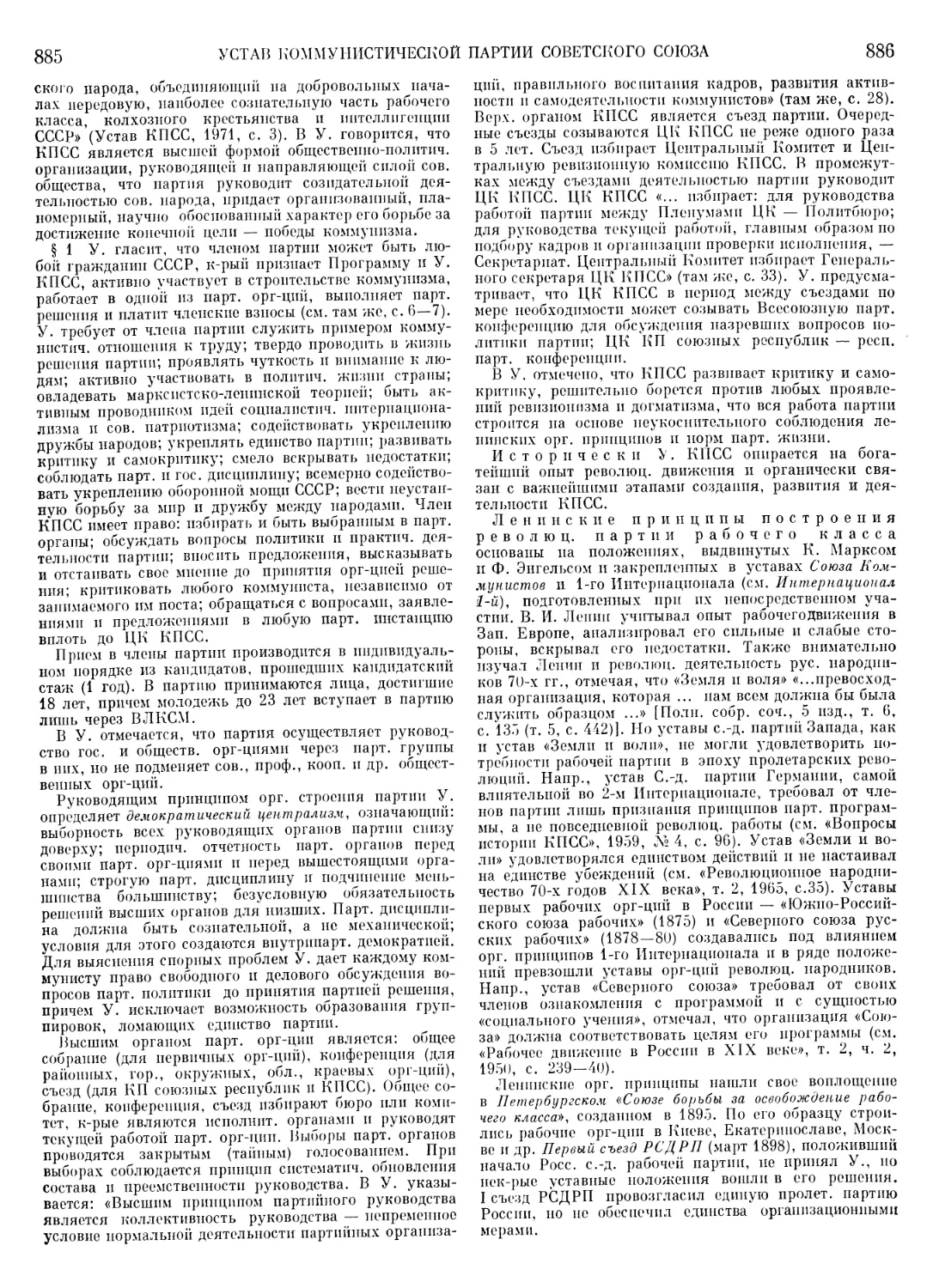

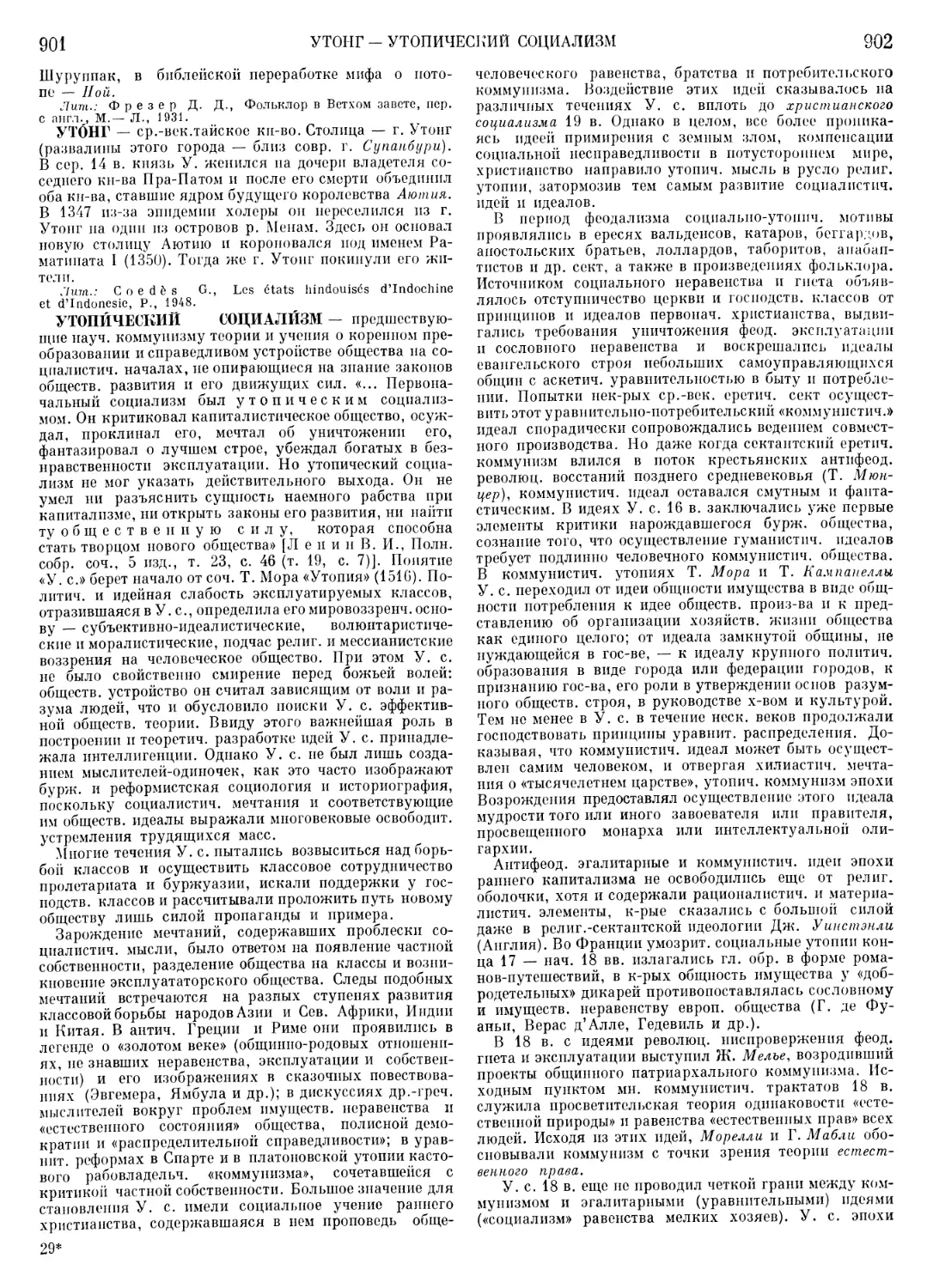

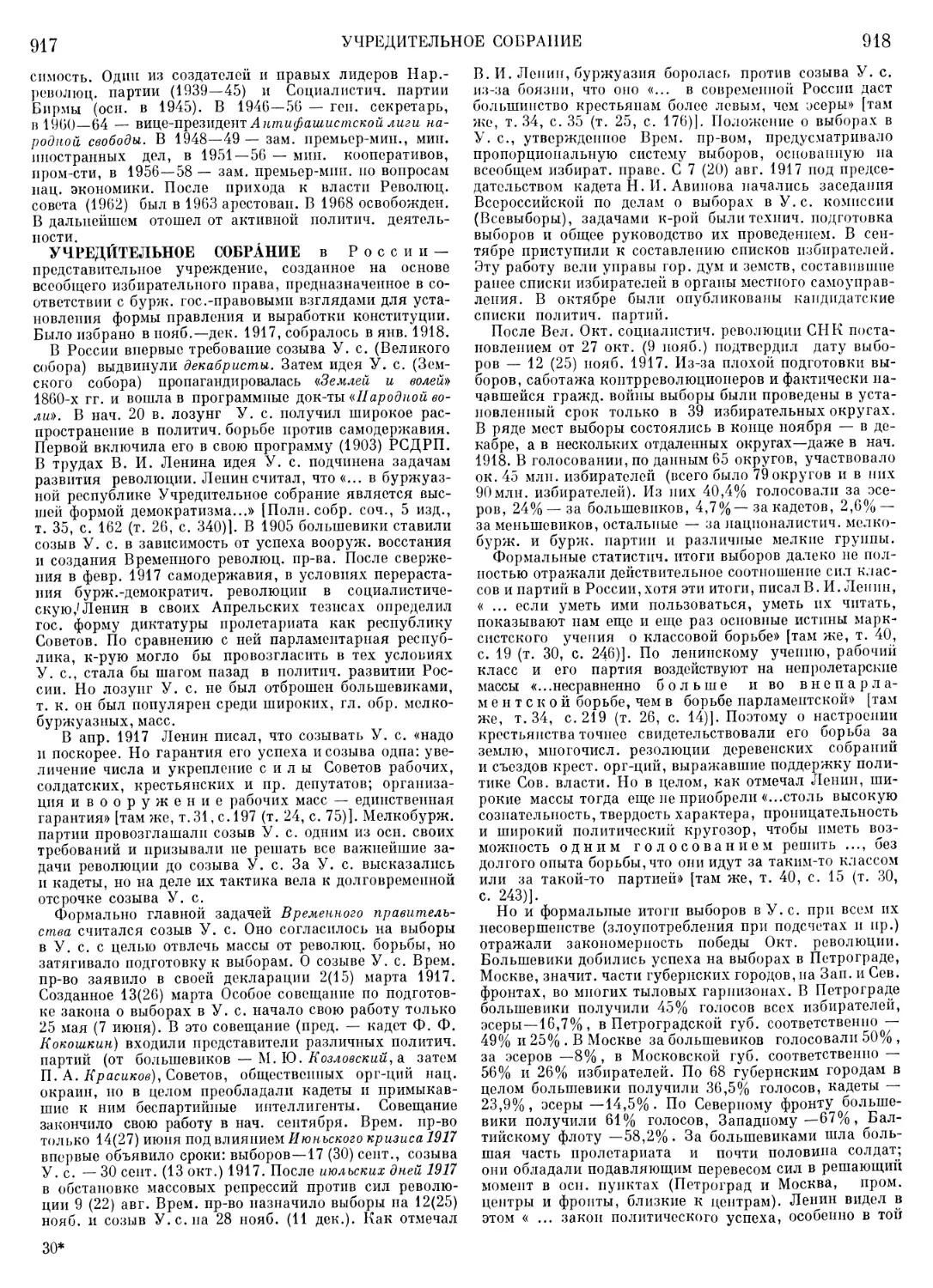

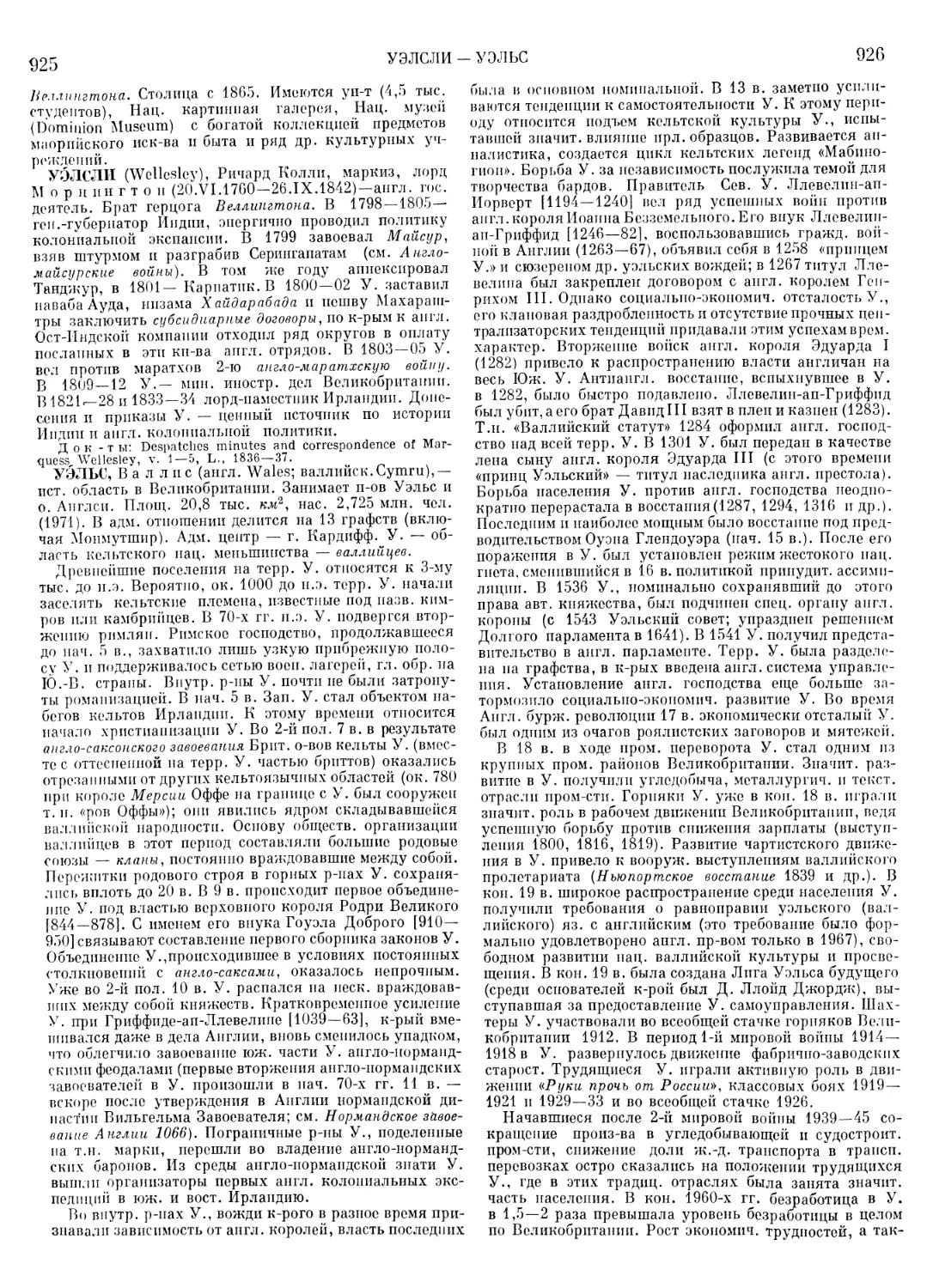

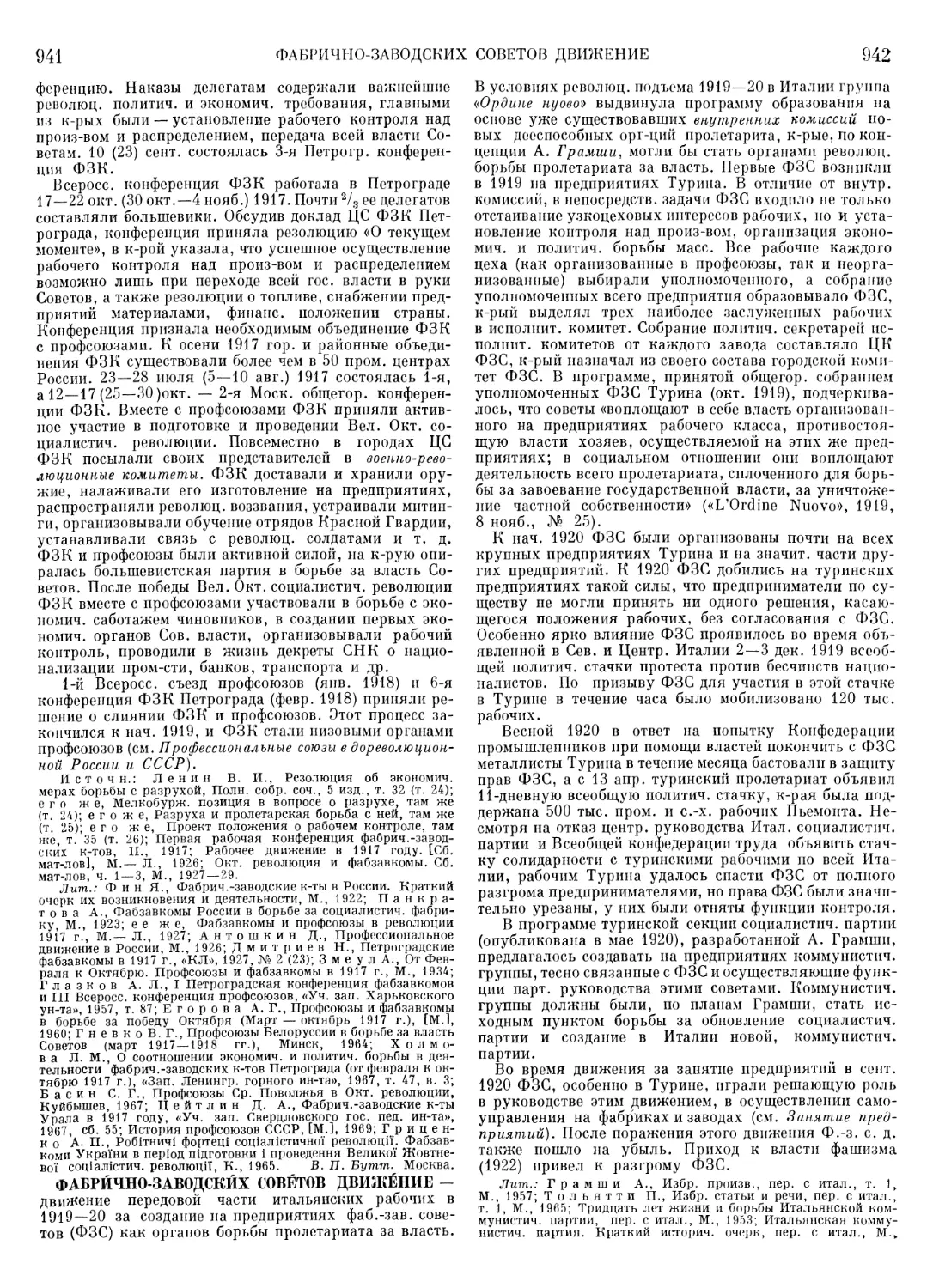

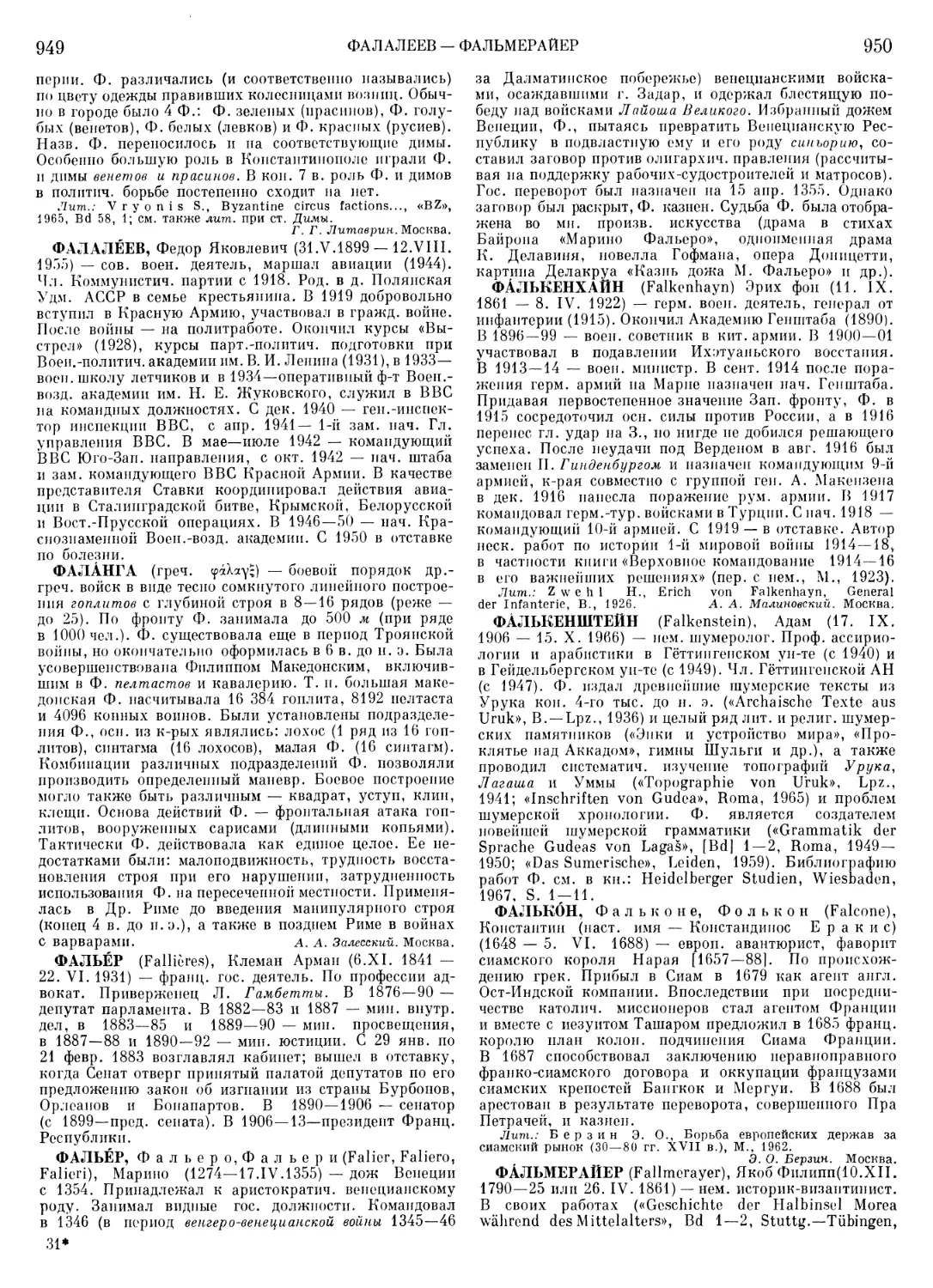

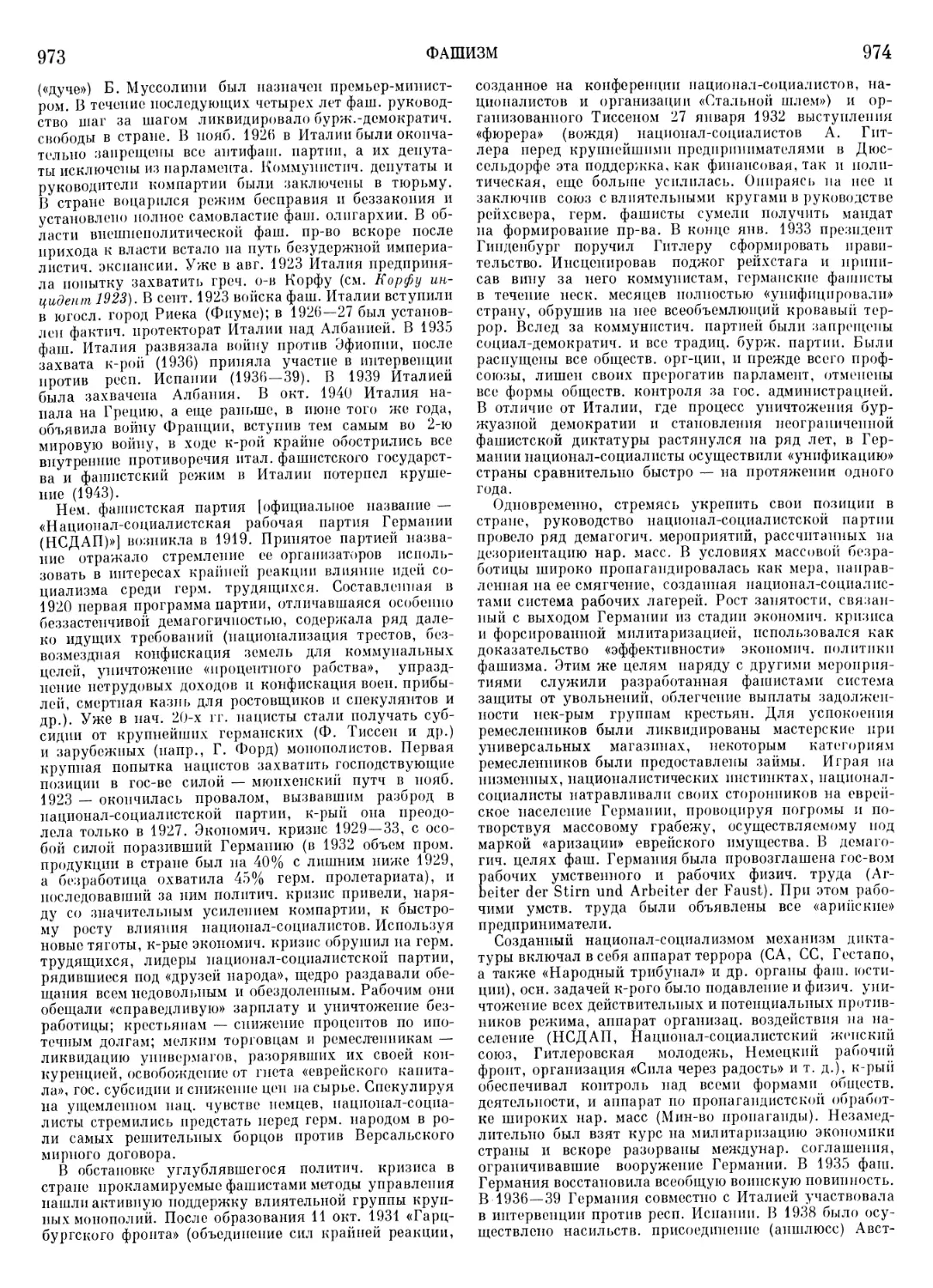

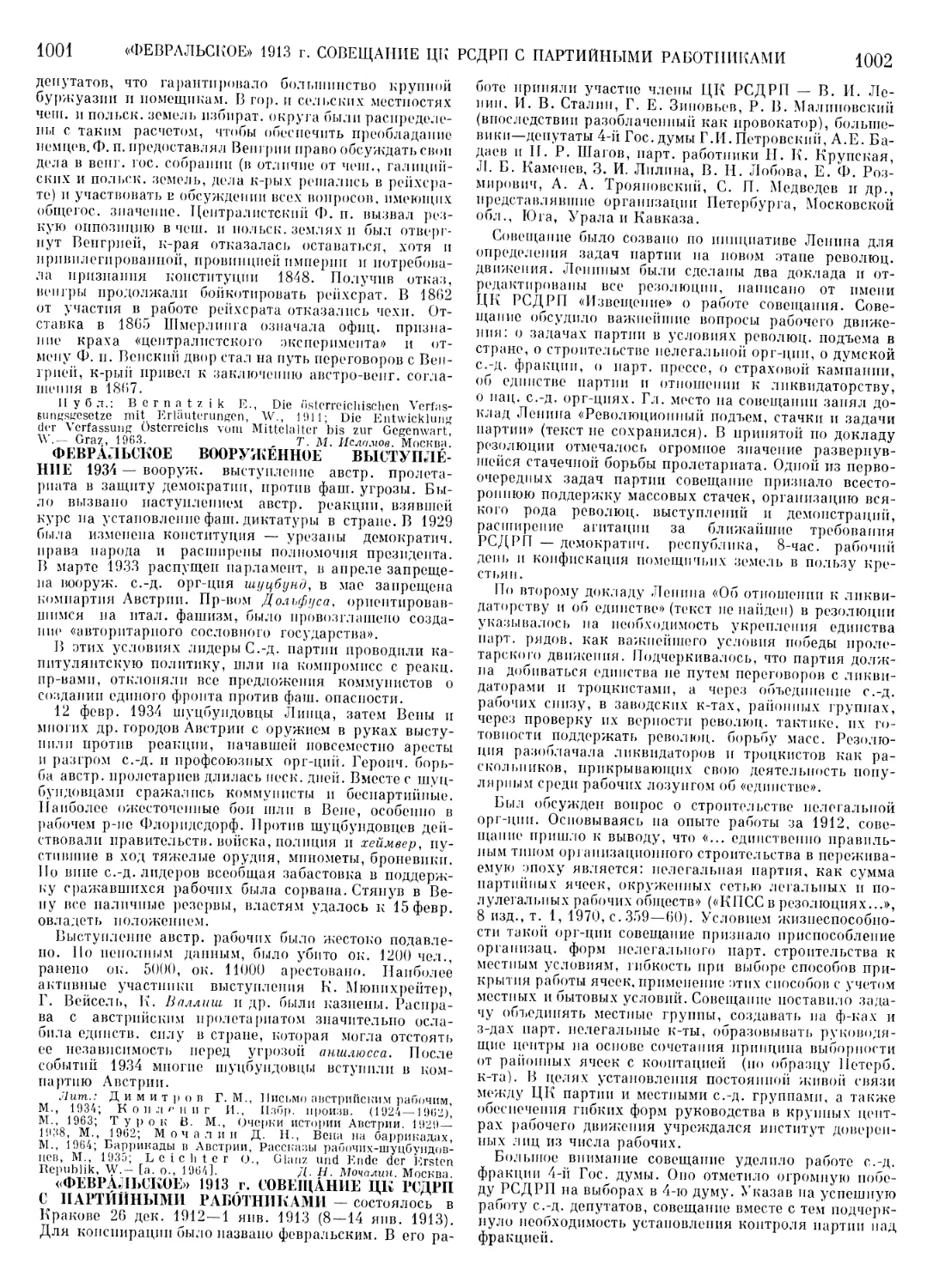

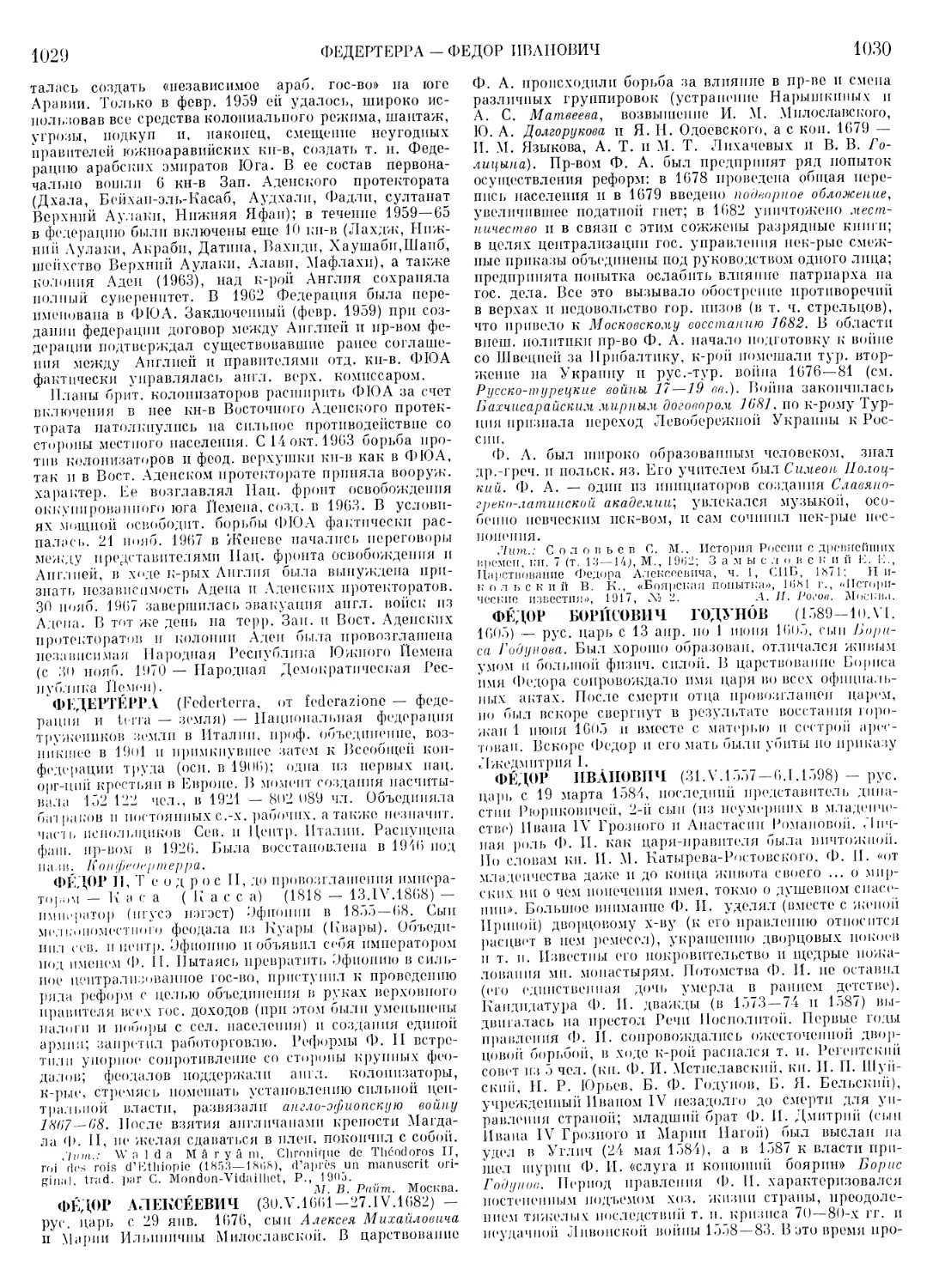

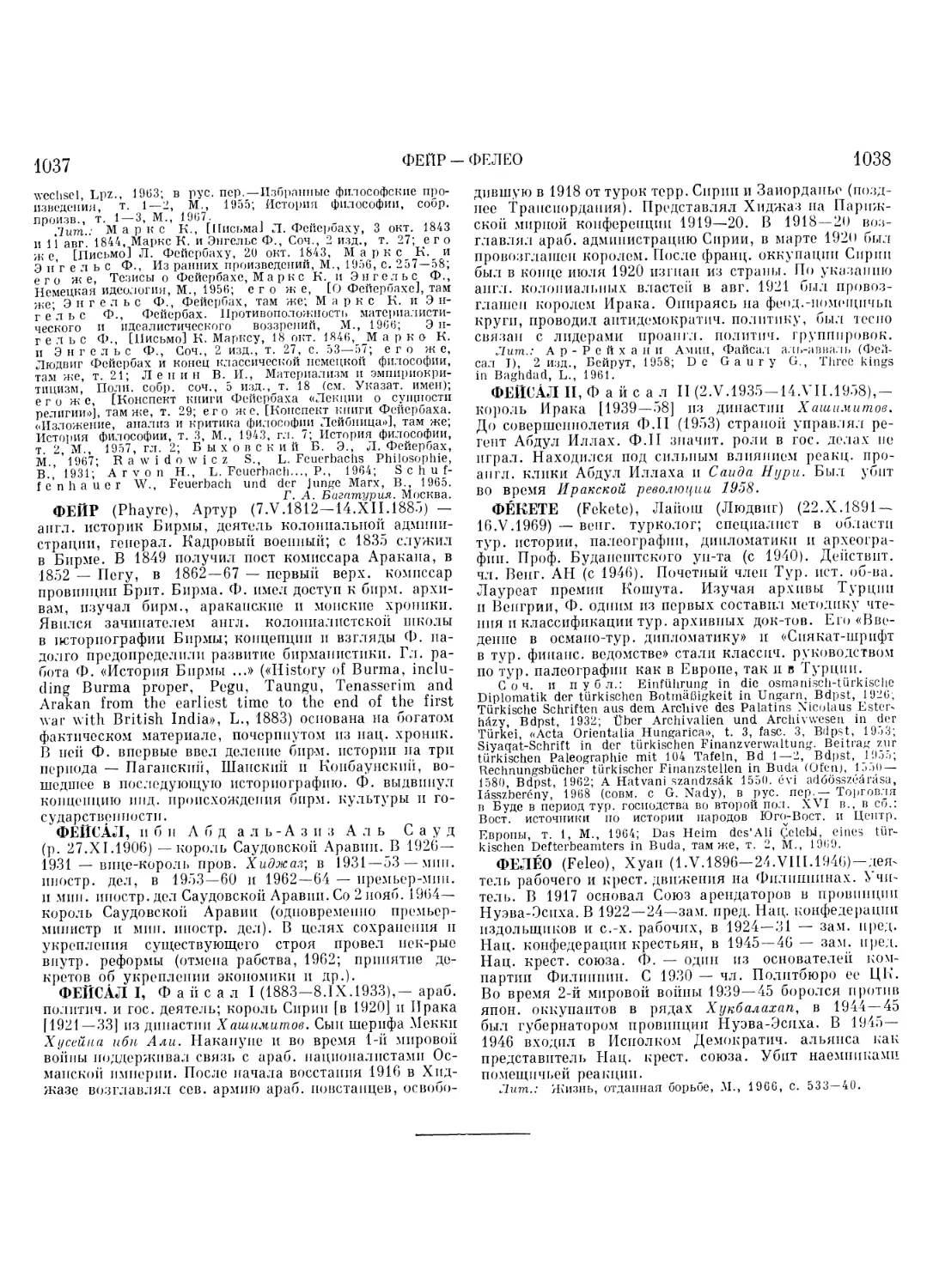

Тагискен. Погребальное сооружение. 9—8 вв. до н. э.

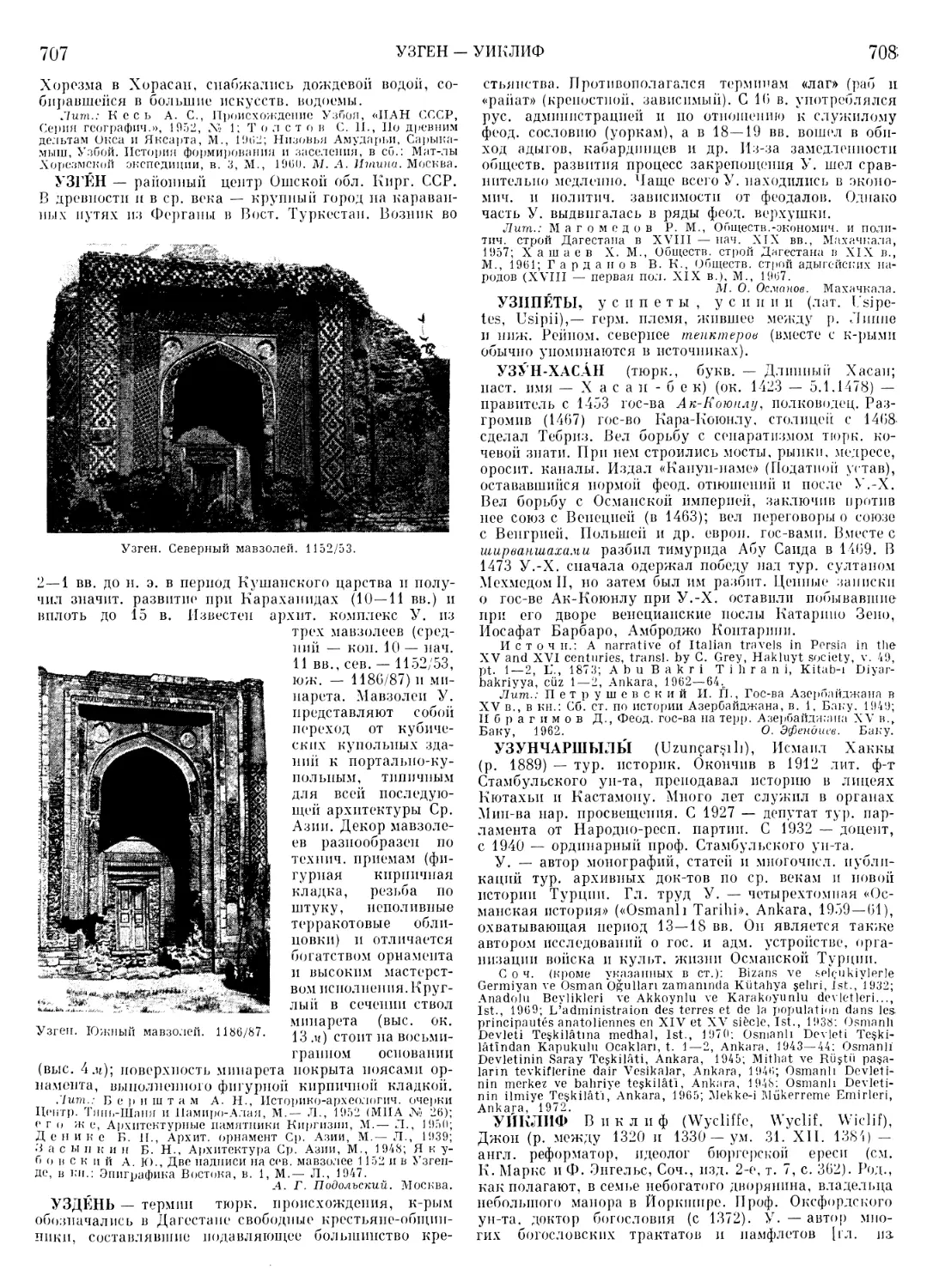

два комплекса. Северный Т.— некрополь плем. вож-

дей 9—8 вв. до н. э. Погребения совершались в мавзо-

леях из сырцового кирпича; их перекрытия покоились

на кирпичных колоннах. К мавзолеям пристроены

погребальные сооружения родственников вождя и его

приближенных. Погребения сопровождались богатым

инвентарем: золотые и бронз, серьги, бусы из сердолика,

бронз, наконечники стрел, посуда, лепная и сделанная

на гончарном круге (хумы, кувшины, миски, бокалы

и др.; часто залощены, украшены резным геометрии,

орнаментом, иногда заполненным белой пастой). В ма-

териальной культуре проявляются местные традиции

культур поздней бронзы Казахстана. Наличие изго-

товленной на круге керамики и практика строительства

мавзолеев из сырцового кирпича — свидетельства тес-

ных связей с более высокой культурой юга Ср. Азии.

Южный Т.— курганный могильник сакскпх племен

7—5 вв. до н. э. Характерны наземные погребальные

постройки со столбовой конструкцией и погребения

в ямах с перекрытием из дерева и камыша, более позд-

ние — с дромосом. Известны трупоположения и трупо-

сожжения. В могилах найдены богатые наборы конской

сбруи, наконечники стрел, круглые зеркала с петель-

кой, кам. жертвенники, длинные мечи в деревянных

ножнах, глиняная лепная посуда и т. д. Большинство

предметов сделано из бронзы. Превосходны золотые

бляшки и обкладки, а также бронз, предметы конского

убора, выполненные в скифском зверином стиле. Кон-

струкция погребальных сооружений и большая роль

огня в ритуале позволяют проследить генетическую

связь между погребальным ритуалом эпохи поздней

бронзы (северный Т.) и сакским. В материальной

культуре южного Т. отмечаются связи с саврома-

тами юж. Приуралья, саками степей Казахстана,

культурами скифского типа Юж. Сибири.

Лит.: Толстов С. П., По древним дельтам Окса и

Яксарта, М-, 1962; Толстов С. П., И тин а М. А., Саки

низовьев Сыр-Дарьи (ио мат-лам Тагискена), «СА»,

1966, №2; Вишневская О. А., И т и и а М. А., Ранние

саки Приаралья, в си.: Проблемы скифской археологии, АТ.,

1971. Al. А. Нтина. Москва.

ТАГЙ-ХАИА ВОССТАНИЕ — нац.-освободит, вос-

стание в Хорасане в 1921. Началось летом в воинских

частях в знак протеста против реорганизации иран.

армии, проводившейся воен. мин. Реза-ханом. Вос-

станием руководили демократически настроенные офи-

церы во главе с полковником Мохаммед Таги-ханом

Пасианом, представители нац. буржуазии и чинов-

ничества. Осн. требования: освобождение Ирана от

гнета англ, империализма, проведение демократия,

реформ, установление конституц. режима, развитие

нац. экономики, установление дружеств. связей с Сов.

Россией. Вскоре восстание распространилось почти

на всю провинцию. В него включились широкие слои

городского населения и крестьяне. В нач. августа

власть в Хорасане перешла к повстанцам; началось

проведение нек-рых демократия, и экономия, реформ,

направленных на улучшение положения пар. масс.

Многие английские агенты и реакционные поме-

щики были арестованы. Осенью в Хорасан прибыли

правительств, войска, к-рые с помощью крупных

хорасанских ханов 1 нояб. подавили восстание. (Та-

ги-хан был убит в нач. октября.) Т.-х. в. оказало боль-

шое влияние на дальнейшее развитие крест, движения

в Хорасане.

Лит.: Али Азе р и. Гийаме колонсле Мохаммед Таги-

хан (Восстание полк. Мохаммеда Таги-хана), Тегеран, 1950;

Иванова М. Н., Нац.-освободит, движение в Иране в

1918 —1922 гг., М., 1961; Атаев X., Нац.-освободит, движе-

ние в Хорасане в 20 гг. XX в.. Аш., 1962; Иванов М. С.,

Новейшая история Ирана. М.. 1965, с. 47—50.

AI. 7/. Иванова. Москва.

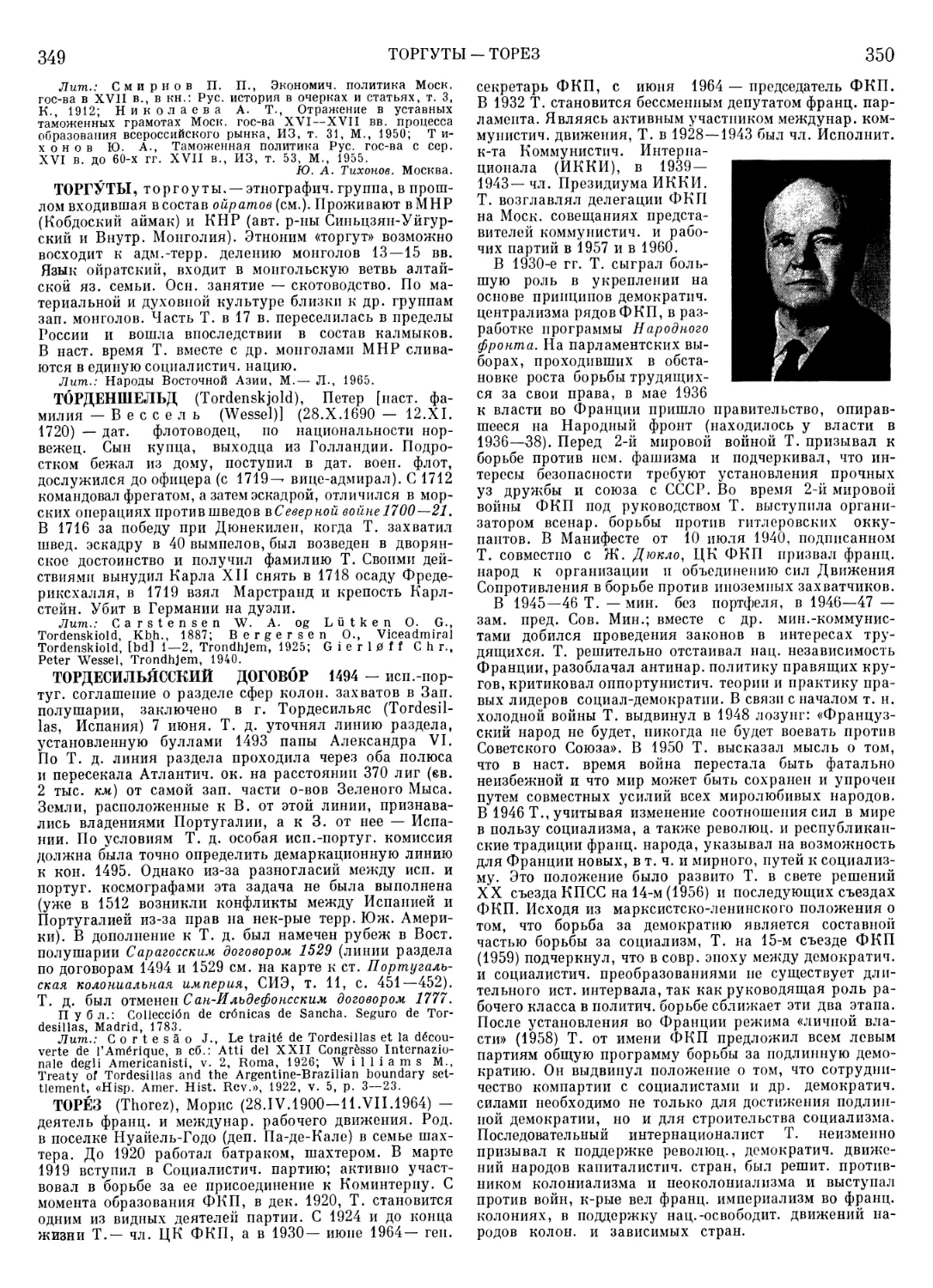

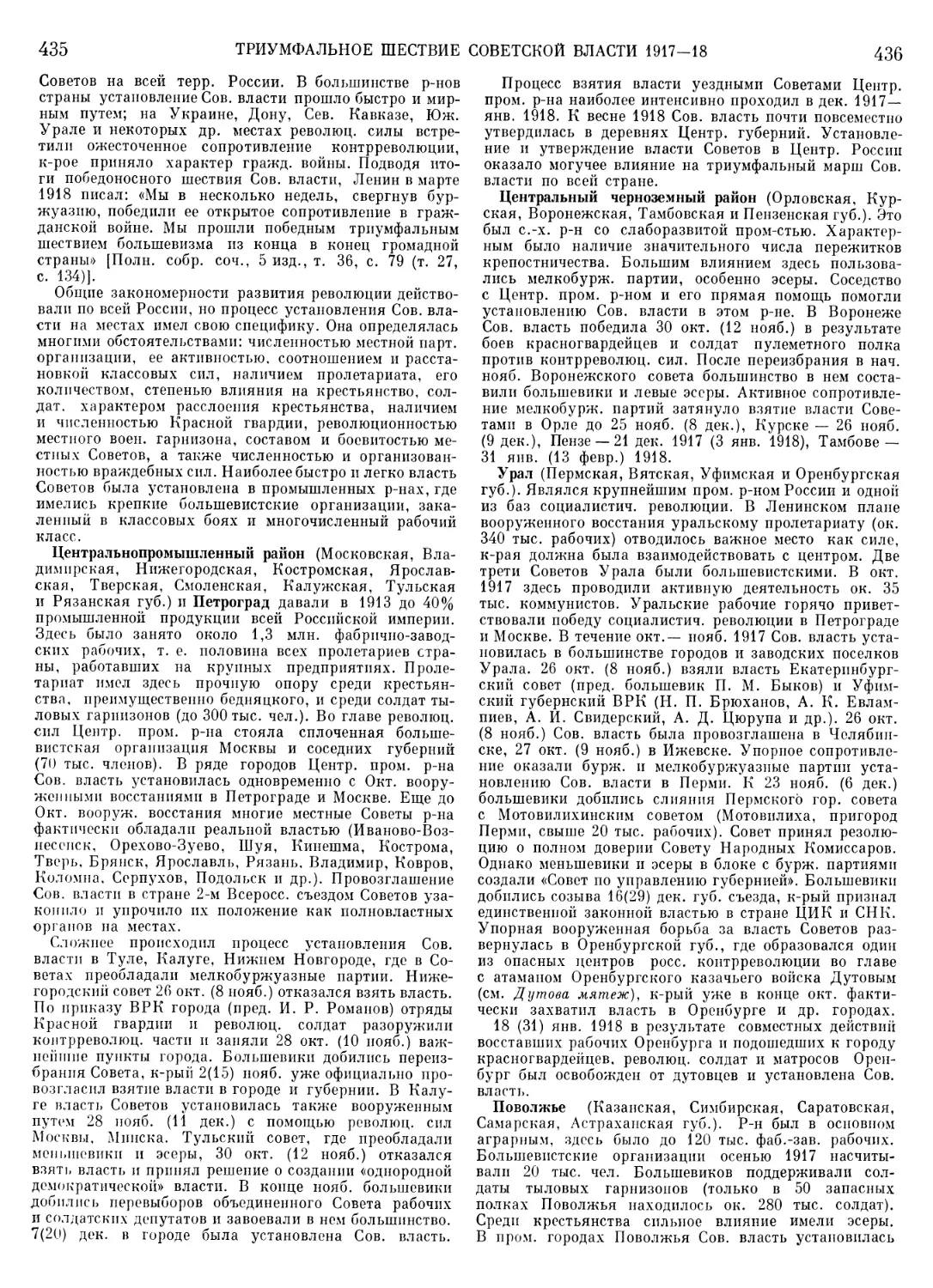

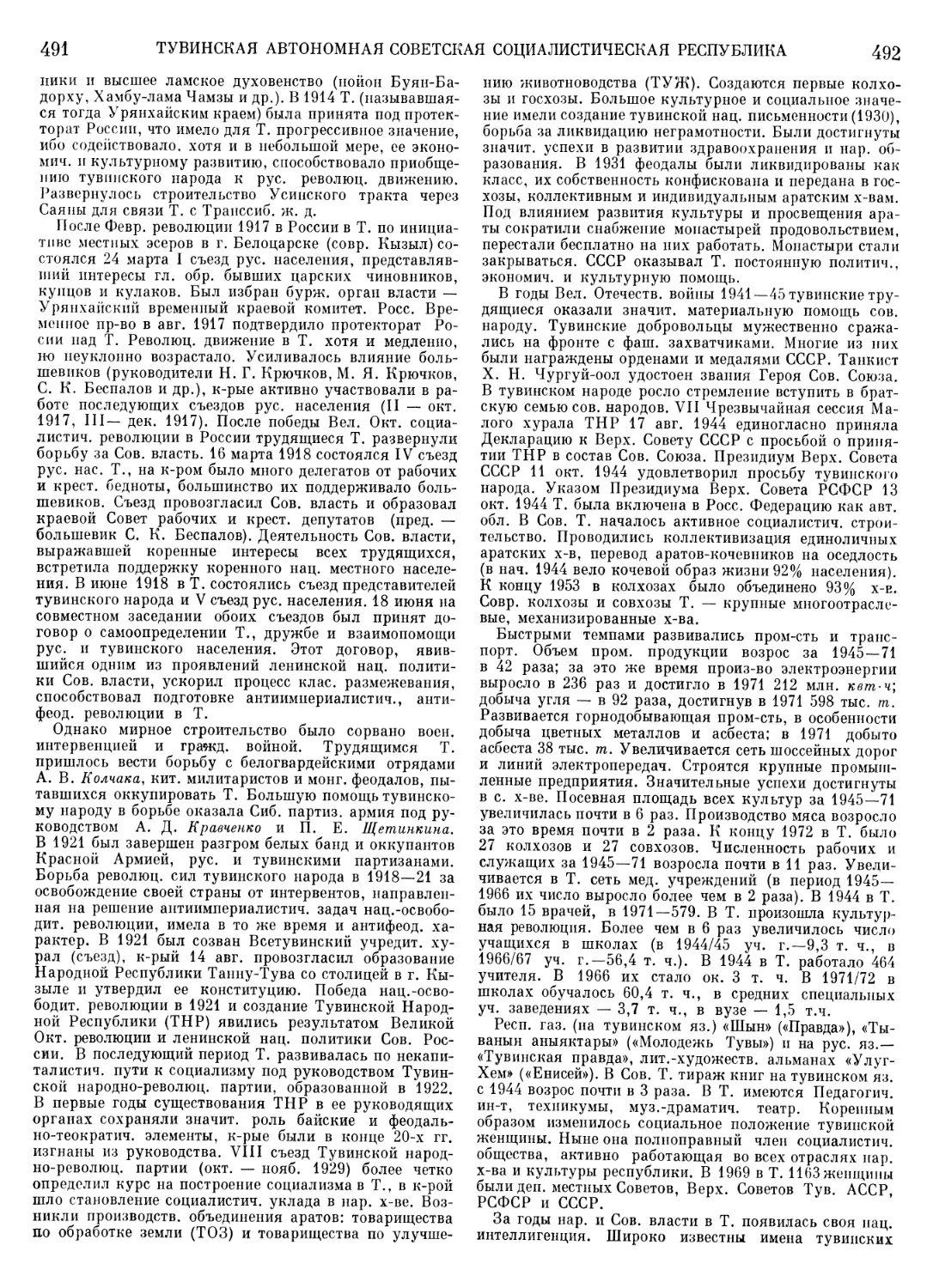

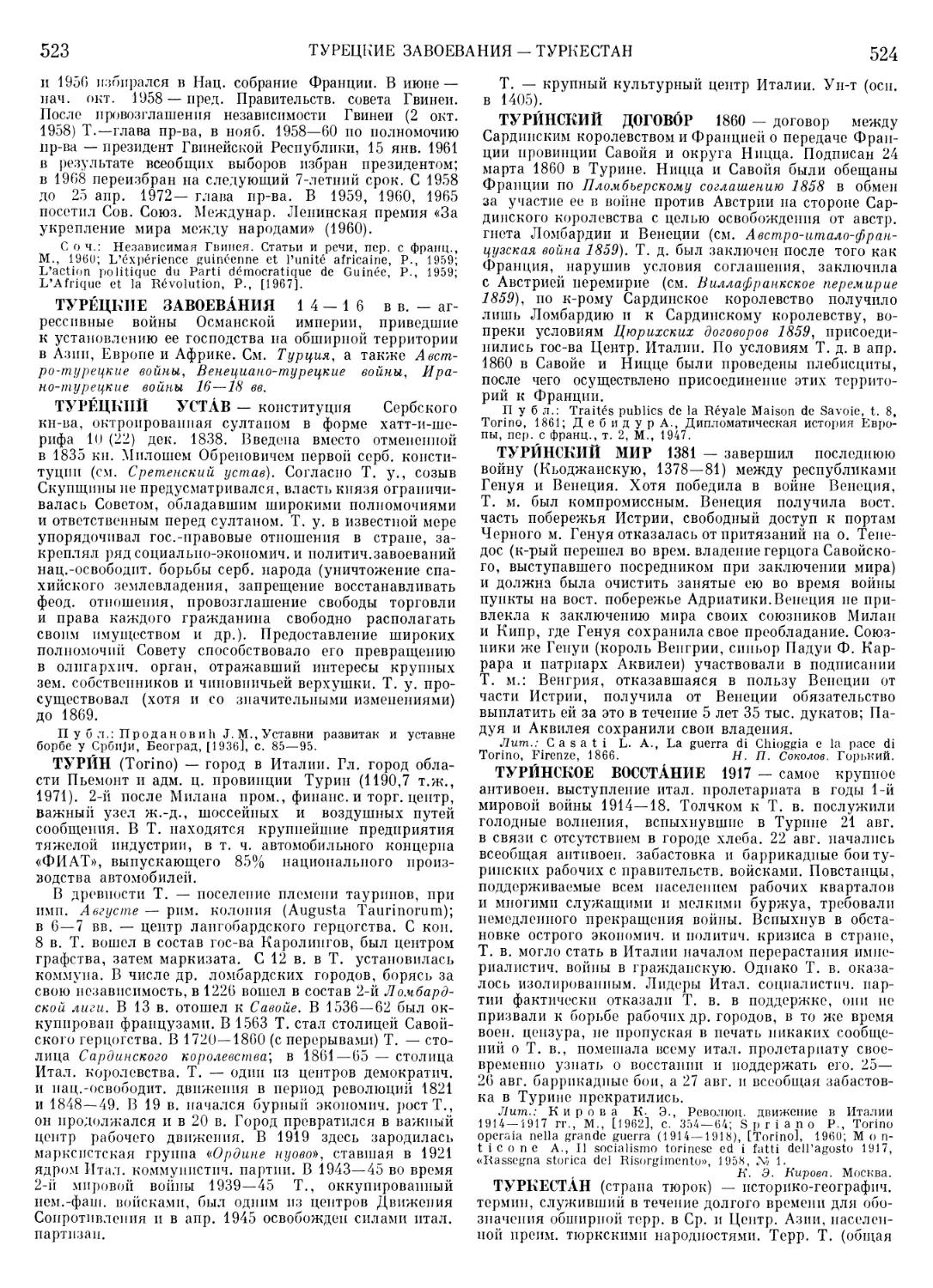

ТАГОР, Рабиндранат (7.V.1861 — 7.VIII.1941) — ппд.

писатель-гуманист. Писал на бенгальском яз. Много-

гранность деятельности Т. необычайна: он был также

композитором, музыкантом, режиссером, актером,

графиком, живописцем, философом, филологом, педа-

гогом. обществ, деятелем. Т. родился в Калькутте

в семье, давшей Индии многих деятелей культуры.

Его дед Дварканатх Т. и отец Дебеидронатх Т,—

лидеры Брахмо самадж. Т. получил домашнее образо-

вание, затем обучался в уч. заведениях Индии и Ве-

ликобритании. Т. много путешествовал; находясь за

границей, читал лекции об Индии, выступал против

колониализма. В 1930 посетил СССР. «Письма о Рос-

сии» Т. полны искреннего восхищения достижениями

сов. народа.

Перу Т. принадлежат св. 50 со. стихов, 12 романов

и повестей, св. 100 рассказов, пьесы, книги по вопро-

сам языка и литературы, философии, религии, публи-

цистич. статьи, учебники и пр.

Начало лит. деятельности Т. относится к 1880-м гг.

(поэтические сб-ки «Вечерние песни», «Утренние песни»

и др.). Уже в 90-е гг. Т. получил всеобщее признание.

Лучшие его произв. проникнуты бескорыстной любовью

к людям. В 90-е гг. Т. создал большую часть своих

реалпстпч. рассказов. Направленные против власти

тьмы, ср.-век. предрассудков, бесправия женщины,

кастовой системы, расовой дискриминации и инозем-

ного господства, рассказы Т. полны сочувствия к тя-

желой доле крестьянина и «маленького» человека го-

рода. Т. глубоко чувствовал, безоговорочно и смело

осуждал зло в любых его проявлениях. Однако Т.

не видел иных средств преодоления зла, кроме совер-

шенствования личности и всеобщего просвещения.

В самых значит, романах Т. «Гора» (1910) и «Дом

и мир» (1916) наиболее полно раскрыта одна из веду-

щих тем Т.— тема национального освобождения. Гл.

герой «Горы» беззаветно любит родину, горячо со-

чувствует ее молодым силам, поднимающимся па борь-

бу с колониальным режимом.

В период подъема нац.-освободит. движения

1905—08 Т. примкнул к движению свадеши, но.

разочаровавшись в методах «крайних» и осуждая

27

ТАДЖИКИ - ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

28

насильственные формы борьбы. Т. вскоре отошел от

него. В «Доме и мире», так же как и в публицистике

1907—08, Т. противопоставил политип, борьбе идею

самосовершенствования человеческой личности.

За цикл стихов «Гитаиджали» (1910), проникнутых

любовью к человеку, Т. в 1913 была присуждена

Нобелевская премия. В 30-е гг. гуманизм Т. обретает

конкретно-полптпч. выражение в гражданской лирике

(«Конечное», 1937, «Вечерний свет», 1938, и пр.) и в пуб-

лицистике (выступления против фашизма, против им-

периалистич. агрессии). Вершиной публицистики Т.

является статья «Кризис цивилизации» (1941), об-

личающая бурж. цивилизацию и империализм.

Наследие Т., величайшего писателя совр. Индии,—

часть ее ценнейшего нац. достояния. Песня Т. «Джа-

наганамана» («Душа народа») стала гимном Республики

Индия, а песня «Амар шонар Бангла» («Моя золотая

Бенгалия») — гимном Народной Республики Бангладеш.

Произведения Т. переведены па многие языки мира.

В СССР они издавались неоднократно.

С о ч. в рус. пер.: Соч., т. 1 — 12, М., 1961—65.

Лит.: Гн атюк-Данильч ук А. П., Рабиндранат

Тагор, М., 1961; Рабиндранат Тагор. К столетию со дня рож-

дения, М., 1961; Рабиндранат Тагор. Биобиблиографии, ука-

затель, М., 1961. Е. В. Паевская. Москва.

ТАДЖИКИ (самоназв.— т о д ж и к) — нация, осн.

население Тадж. ССР. В СССР общая числ. Т.—

2136 т. ч. (1970), из них в Тадж. ССР — 1630 т. ч.,

Узб. ССР — 449 т. ч., Кирг. ССР — 22 т. ч. Осн. масса

Т. за рубежом живет в Афганистане—2850 т. ч., Иране —

25 т. ч.Большинство Т. говорит на тадж. языке, близ-

кородственном персидскому и относящемся к западно-

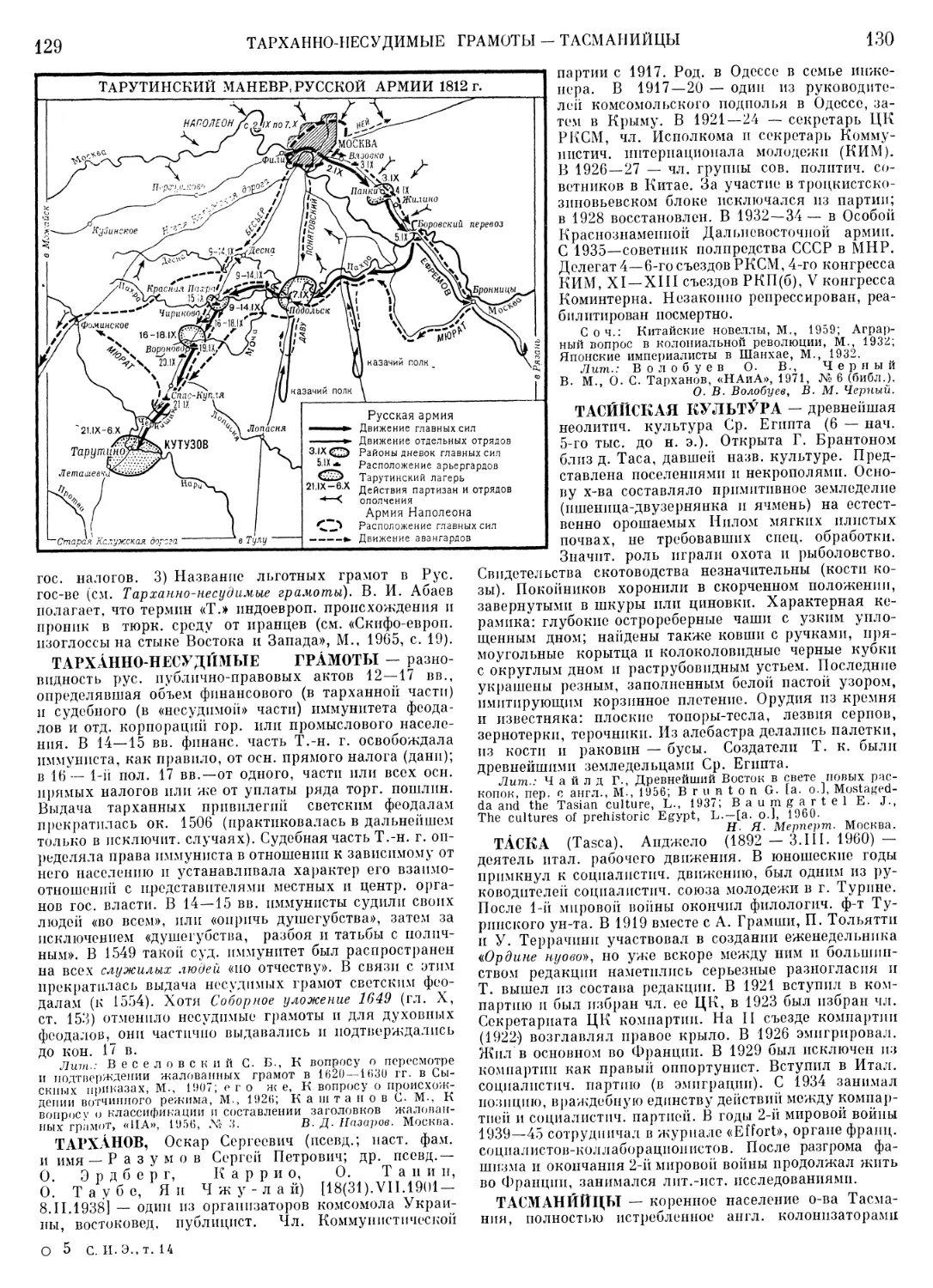

иранской группе индоевроп. семьи; припамирские на-