Текст

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР

А. Ф. ЗАЛЕТНЫЙ

МИЛИТАРИЗАЦИЯ

ФРГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1969

В монографии дан критический анализ процесса милитари¬

зации Федеративной Республики Германии. Особое внимание

уделено характеристике вооруженных сил, влиянию милитариза¬

ции на экономику, внутреннюю и внешнюю политику, а также

духовную жизнь страны. Подробно анализируется деятельность

многих современных политиков ФРГ и других западных стран,

рассмотрены причины и вероятные последствия политики пособ¬

ничества западногерманскому милитаризму, проводимой правя¬

щими кругами США и их партнеров по НАТО. Автор вскрывает

противоречия в империалистическом мире, порождаемые усиле¬

нием западногерманского милитаризма, показывает силы, проти¬

водействующие милитаризации и осуществлению военных планов

Бонна. Большое место отведено характеристике миролюбивой по¬

литики СССР, ГДР и других социалистических стран, а также

борьбе демократических сил ФРГ против милитаризма.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

1-6-3

63-169(11)

ВВЕДЕНИЕ

Советский народ под водительством своей Ком¬

мунистической партии сокрушил германский фашизм — самое

мрачное порождение империализма. Ничто не спасло гитлеров¬

цев от неминуемого разгрома: ни использование временных пре¬

имуществ, созданных вероломным нападением 22 июня 1941 г.,

а также милитаризацией экономики и всей жизни Германии за¬

долго до войны; ни длительная подготовка к захватнической

войне и опыт военных действий на Западе; ни превосходство в

численности и вооружении войск, заблаговременно сосредото¬

ченных в пограничных зонах. В их распоряжении были экономи¬

ческие и военные ресурсы почти всей Западной Европы, почти

весь арсенал вооружения оккупированных стран Западной,

Центральной и Юго-Восточной Европы, громадные запасы ме¬

талла, стратегического сырья, металлургические и военные за¬

воды. Советский Союз вступил в единоборство с колоссальной

военной машиной и сломал хребет нацистскому зверю. Мировая

цивилизация была спасена от чумы фашизма. Советский народ,

его героическая армия вынесли основную тяжесть войны, сыгра¬

ли решающую роль в победе над гитлеровской Германией и ее

союзниками в Европе и Азии.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне

имела всемирно-историческое значение. Создались благоприят¬

ные условия для развития и победы социалистических револю¬

ций в странах Европы и Азии, образования мировой системы со¬

циализма. Широко развернулась национально-освободительная

борьба народов, приведшая к краху колониальной системы им¬

периализма. Окрепли международные силы мира, демократии

и социализма, большой размах получило революционное рабо¬

чее движение в странах капитала. Произошло коренное измене¬

ние сил на мировой арене в пользу социализма, в ущерб импе¬

риализму и реакции. Углубился общий кризис капитализма.

Итоги Великой Отечественной войны Советского Союза убе¬

дительнейшим образом показали, что в мире нет таких сил,

которые смогли бы сокрушить социализм, поставить на колени

3

народ, верный идеям марксизма-ленинизма, преданный социали¬

стической Родине, сплоченный вокруг ленинской партии. «Эти

итоги — грозное предостережение империалистическим агрессо¬

рам, суровый и незабываемый урок истории> '. Когда над рейхс¬

тагом взвился красный стяг, водруженный руками советских

воинов,— это было не только знамя нашей военной победы. Это

было бессмертное знамя Октября, великое знамя Ленина, непо¬

бедимое знамя социализма — светлый символ надежды, символ

свободы и счастья всех народов.

Разгромив гитлеровскую военную машину, Советская Армия

принесла освобождение от фашистского рабства и самому не¬

мецкому народу, чем были созданы предпосылки для коренного

поворота в истории Германии. Силы германского империализма

были в решающей степени подорваны, и это давало возмож¬

ность установить подлинно демократический строй во всей Гер¬

мании. Но эти возможности были использованы лишь на восто¬

ке страны, где были совершены глубокие антифашистско-демо¬

кратические преобразования и в октябре 1949 г. создана Гер¬

манская Демократическая Республика — первое в немецкой

истории социалистическое государство рабочих и крестьян.

В западных зонах Германии в 1945 г. большая часть рабочего

класса и других слоев трудящихся также стремилась уничтожить

власть фашизма и милитаризма, наказать виновников войны и

вступить на путь мирного демократического развития. Однако

империалистические оккупационные державы с помощью немец¬

ких реакционеров и правых лидеров СДПГ делали все для того,

чтобы по меньшей мере в западных зонах не допустить уста¬

новления подлинно демократического строя.

Правящие классы империалистических держав не захотели

сделать необходимые выводы из уроков истории. Питая лютую

ненависть к социализму, они по-прежнему сделали ставку на

войну как на средство спасения капиталистического строя.

Жизнь вновь показала, что буржуазия готова на все дикости,

зверства и преступления, чтобы спасти гибнущее капиталистиче¬

ское общество или хотя бы продлить его существование. Главной

реакционной силой в наше время является американский импе¬

риализм, который пытается объединить силы международной

реакции на основе антикоммунизма. Он сколачивает и укрепляет

агрессивные военные блоки, которые открыто направлены про¬

тив СССР и других стран социализма. Американский империа¬

лизм развязал кровавую авантюру в Корее, а затем во Вьетна¬

ме, угрожает распространить военные действия на другие райо¬

ны земного шара. При этом правящие круги США всячески по-

1 «50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции». Постановление

Пленума ЦК КПСС. Тезисы ЦК КПСС. М., 1967, стр. 23.

4

ощряют силы милитаризма и реваншизма в Федеративной Рес¬

публике Германии.

В результате политического курса империалистов США и их

партнеров, заключивших с западногерманскими империалистами

военно-политический союз, направленный против СССР и дру¬

гих социалистических стран, ФРГ превратилась в главную атом¬

ную и ракетную базу агрессивной империалистической военной

группировки НАТО, в государство, вся жизнь которого направ¬

ляется по роковому для самой ФРГ пути войны, реванша и дик¬

татуры чрезвычайных законов.

XXIII съезд КПСС подчеркнул: «Сейчас главным союзником

США в Европе в деле обострения международной напряженно¬

сти выступает западногерманский империализм. Западная Гер¬

мания все больше становится очагом военной опасности, в кото¬

ром кипят реваншистские страсти. Там уже создана крупная ар¬

мия, костяк которой составляют командные кадры гитлеровского

вермахта. Многие руководящие посты в государстве занимают

бывшие фашисты и даже военные преступники. Политику ФРГ

все больше определяют те же монополистические круги, которые

в свое время привели к власти Гитлера»2.

Западногерманские империалисты стремятся во что бы то ни

стало заполучить в свои руки атомную бомбу, надеясь с ее по¬

мощью осуществить свое заветное желание — перекроить карту

Европы, взять реванш за поражение во второй мировой войне.

При этом одним из самых опасных для дела мира факторов в

наши дни является двусторонний военный союз, складывающий¬

ся между правящими кругами США и ФРГ. Это союз двух свое¬

образных партнеров, отметил XXIII съезд КПСС. Каждый из

них хочет использовать другого для осуществления своих за¬

мыслов. Каждый из них, исходя из своих соображений, стремит¬

ся к усилению международной напряженности в Европе. Запад¬

ногерманские империалисты усматривают в этом союзе путь для

попытки осуществить свои расчеты на реванш. Империалисты

США хотят иметь предлог для сохранения спустя четверть века

после конца войны своих войск и военных баз в Европе, а тем

самым и рычагов прямого влияния на экономику и политику

западноевропейских стран.

Правящие круги США рассчитывают, что Западная Герма¬

ния и дальше будет верно служить интересам американских

империалистов в Европе, а если им потребуется, то можно бу¬

дет толкнуть западных немцев первыми в огонь войны. А запад¬

ногерманские империалисты хотят поглубже втянуть США, а за¬

одно и других союзников по НАТО в свои реваншистские планы

и таким образом добиться пересмотра в свою пользу итогов

2 «Материалы XXIII съезда КПСС». М., 1966, стр. 26.

5

второй мировой войны. Все эти замыслы направлены против Со¬

ветского Союза и других социалистических стран, против мира

и безопасности народов Европы и всего мира.

Но европейские народы хорошо понимают, насколько опасны

устремления западногерманских реваншистов и милитаристов

и их партнеров: дважды на протяжении полувека германская

агрессия обрушивалась на многие страны Европы. Поэтому

борьба против западногерманского милитаризма, против новой

военной опасности становится кровным делом европейских на¬

родов.

Ныне в Европе совсем не такое соотношение сил, как перед

второй мировой войной. «Сложившиеся границы европейских го¬

сударств изменить никому не удастся»,— твердо заявляет Совет¬

ский Союз 3. Агрессорам противостоит теперь такая могучая, не¬

сокрушимая сила, что если они пойдут на развязывание войны,

то будут уничтожены. Особая роль в защите мира принадлежит

Советскому Союзу, всем странам социалистического содружест¬

ва. СССР и его союзники решительно и единодушно выступают

против милитаризации ФРГ, против допуска западногерманских

милитаристов к ядерному оружию, предупредив, что они никог¬

да не согласятся и не смирятся с тем, чтобы бундесвер получил

такое оружие. Но если это все же произойдет, то будут приняты

должные меры и ответственность падет целиком на правящие

круги ФРГ и тех, кто им потакает.

Советский народ сознает, что мощь Советской социалистиче¬

ской державы была и остается главным оплотом мира на земле,

главным препятствием на пути империалистических поджигате¬

лей войны. С честью выполняет свой долг перед народом и рево¬

люцией, свой высокий интернациональный долг доблестная Со¬

ветская Армия. Ныне Советская Армия — могучая, грозная, не¬

одолимая сила. Она вооружена лучшим в мире оружием. Совет¬

ские воины — от солдата до маршала — это настоящие мастера

воинского дела, отлично владеющие военной наукой и вверенной

им превосходной техникой, это люди, безгранично преданные ле¬

нинской партии, делу коммунизма. Советский народ и его пра¬

вительство учитывают уроки прошлого и делают все, чтобы ни¬

кто не застал нас врасплох.

В последние годы особенно ускорился процесс углубления и

обострения общего кризиса капитализма, возросла агрессив¬

ность империализма, в результате чего обострилась междуна¬

родная обстановка. «Но возросшая агрессивность империализма

вовсе не говорит о каком-либо изменении соотношения сил в ми¬

ре в его пользу. Напротив, эта агрессивность отражает те увели¬

чившиеся трудности и противоречия, с которыми сталкивается

3 «Материалы XXIII съезда КПСС». М., 1966, стр. 27.

6

мировая капиталистическая система в наши дни. События истек¬

ших лет вновь показали, что империализм, к каким бы методам

н средствам он ни прибегал, не в состоянии задержать ход исто¬

рического развития. Революционные силы, современности про¬

должают свое наступление. Усилилась борьба народов против

империализма(курсив мой.— А. 3.).

Следует заметить, что в советской и иностранной печати уде¬

ляется немало внимания германской проблеме, регулярно пуб¬

ликуется информация о росте реакции и милитаризма в Запад¬

ной Германии. Однако до сих пор у нас и за рубежом еще

весьма мало комплексных работ, авторы которых предприняли

бы попытку обобщить, проанализировать обширный фактиче¬

ский материал и выяснить основные направления политики, в

том числе и военной политики, нынешних правящих кругов ФРГ.

Эта задача представляется тем более важной, что сейчас одной

из линий пропаганды буржуазии и современного ревизионизма

является попытка оспорить и умалить серьезность угрозы, кото¬

рая исходит от милитаристских и реваншистских сил Западной

Германии.

При написании работы автор преследовал цели: 1) Проана¬

лизировать военно-политические аспекты развития империализ¬

ма и милитаризма в Западной Германии, уделив особое внима¬

ние характеристике вооруженных сил, влиянию милитаризации

на экономику, внутреннюю и внешнюю политику, а также ду¬

ховную жизнь страны. 2) Показать причины и вероятные по¬

следствия политики пособничества западногерманскому милита¬

ризму, проводимой правящими кругами США, Англии и Фран¬

ции с целью толкнуть военную машину ФРГ в новый «поход на

восток» — против Советского Союза и других социалистических

государств. При этом вскрыть также явные и подспудные проти¬

воречия в империалистическом лагере, порождаемые усилением

западногерманского милитаризма, проследить тенденции раз¬

вития этих противоречий. 3) Подчеркнуть значение сил, проти¬

водействующих осуществлению милитаризации и военных пла¬

нов Бонна, сосредоточив при этом основное внимание на харак¬

теристике миролюбивой внешней политики Советского Союза,

ГДР и других социалистических стран, последовательно высту¬

пающих против пособничества боннским милитаристам, за мир¬

ное решение германского вопроса, за радикальное решение

проблемы общеевропейской безопасности; отметить роль в этой

борьбе демократических сил самой ФРГ.

Различные аспекты столь острой и важной проблемы, как

милитаризация ФРГ, привлекали в истекшие годы значительное

внимание историков и других ученых, работающих в области об¬

щественных наук, результатом труда которых явились многие

4 Там же, стр. 4.

7

публикации на русском, немецком, английском, французском,

польском, чешском, болгарском и иных языках. При подготовке

монографии автор старался в максимальной мере использовать

источники и литературу, имеющиеся в фондах библиотек и науч¬

ных учреждений Москвы, а также в ряде немецких хранилищ.

Методологическую основу всякого марксистского исследова¬

ния о современных империалистических государствах, в том

числе и о ФРГ, дает идейное наследие классиков марксизма-ленинизма. В трудах Маркса, Энгельса, Ленина содержатся важ¬

ные принципиальные оценки особенностей исторического разви¬

тия Германии, характерных черт развития в ней капитализма на

его ранней стадии и в период империализма.

Чрезвычайно большое значение для анализа особенностей

развития империализма вообще и германского империализма в

частности имеют труды В. И. Ленина, который впервые дал

глубочайший анализ империалистической стадии развития капи¬

тализма. Без таких гениальных ленинских произведений, как

«Империализм, как высшая стадия капитализма», «Государство

и революция», «Тетради по империализму», «Детская болезнь

«левизны» в коммунизме» и многие другие, нельзя правильно

понять закономерности современного капитализма и по-научно¬

му определить задачи международного коммунистического и ра¬

бочего движения в наши дни. Ленинские положения о государ¬

ственно-монополистическом капитализме являются основопола¬

гающими для каждого исследователя, занимающегося проблемой

развития государственно-монополистического капитализма в со¬

временной Западной Германии.

В трудах В. И. Ленина мы находим также уничтожающую

критику милитаризма в буржуазных государствах и обоснова¬

ние задач пролетариата в борьбе с ним. Достаточно сослаться

хотя бы на такие ленинские работы, как «Международный со¬

циалистический конгресс в Штутгарте» (1907 г.), «Воинствую¬

щий милитаризм и антимилитаристская тактика социал-демократии» (1908 г.), «Военная программа пролетарской револю¬

ции», «Империализм и раскол социализма» (1916 г.), «Письмо

к американским рабочим», выступление В. И. Ленина на VI Все¬

российском съезде Советов 8 февраля 1918 г. и т. п.

Опираясь на труды классиков марксизма-ленинизма, продол¬

жатели дела В. И. Ленина, выдающиеся деятели КПСС и меж¬

дународного рабочего движения развили дальше гениальное ле¬

нинское учение об империализме, дали развернутый анализ об¬

щего кризиса мировой капиталистической системы.

Если говорить об анализе развития современного империа¬

лизма и в частности западногерманского империализма и мили¬

таризма в рассматриваемый период с 1955 до 1969 г., то вы¬

дающееся значение в этом имеют решения и материалы съездов

и пленумов ленинской партии нашей страны, Программа Ком¬

8

мунистической партии Советского Союза. В отчетном докладе

ЦК КПСС XXIII съезду партии, в резолюции съезда, в выступ¬

лениях многих делегатов и гостей было акцентировано особое

внимание на углублении противоречий капиталистической систе¬

мы, на классовой борьбе пролетариата в странах империализ¬

ма, на борьбе Советского Союза и всех социалистических стран

против агрессивной политики империализма, за мир и междуна¬

родную безопасность. При этом подчеркивалось значение борь¬

бы против растущей опасности со стороны западногерманского

империализма и милитаризма, за создание действенной системы

европейской безопасности, исключающей повторение новой гер¬

манской агрессии.

Вопросам урегулирования германской проблемы посвящены

многие документы Советского правительства, публиковавшиеся

в периодической печати, а позже в различных сборниках. На

протяжении всех послевоенных лет борьба против угрозы запад¬

ногерманского милитаризма занимала большое место во внеш¬

неполитической деятельности нашего правительства.

Важные оценки деятельности боннского правительства «боль¬

шой коалиции» во главе с Кизингером — Брандтом содержатся

в «Заявлении Советского правительства» от 29 января 1967 г. и

«Ноте Советского правительства правительству ФРГ» от 31 ян¬

варя 1967 г. 5

Работа о современной Западной Германии не может быть,

естественно, написана без глубокого изучения решений, приня¬

тых с участием СССР на различных международных совещани¬

ях, прежде всего на конференциях в Ялте и Потсдаме, а также

на совещаниях представителей социалистических стран — участ¬

ниц Варшавского пакта.

Проблемы борьбы против западногерманского империализма

и милитаризма обсуждались на международных Совещаниях

коммунистических и рабочих партий в Москве в 1957, 1960 и

1969 гг. В частности, современные задачи борьбы против роста

милитаризма и неофашизма в ФРГ, за создание эффективной

системы коллективной безопасности в Европе сформулированы

в «Основном документе» и в «Воззвании в защиту мира», при¬

нятых международным Совещанием коммунистических и рабо¬

чих партий в июне 1969 г., в Москве6, а также в выступлениях

многих участников Совещания.

Значительный интерес для исследования процесса милитари¬

зации ФРГ в рассматриваемый период представляют документы

и материалы Социалистической единой партии Германии и прави¬

тельства ГДР, прежде всего решения V, VI, VII съездов СЕПГ.

8 См. «Правда», 29.1 и 9.II 1967.

• Документы международного Совещания коммунистических и рабочих пар¬

тий. Москва, 5—17 июня 1969 г. М., 1969.

9

Принятая VI съездом партии в 1963 г. Программа СЕПГ уделя¬

ет большое внимание борьбе против западногерманского импе¬

риализма и милитаризма. Много важных материалов по теме

монографии содержится в речах, статьях и книгах В. Пика,

В. Ульбрихта, О. Гротеволя и др.

Исключительное значение для анализа темы имеют решения

и материалы Коммунистической партии Германии, выступления

Первого секретаря ЦК КПГ, выдающегося деятеля международ¬

ного коммунистического движения товарища Макса Реймана и

других руководителей партии. Большое значение имеет и проект

Программы КПГ, опубликованный в 1968 г. С пристальным вни¬

манием во всем мире читаются заявления и публикации за¬

падногерманских коммунистов, освещающие деятельность Гер¬

манской коммунистической партии. Основные принципы полити¬

ки партии сформулированы в ее Программном заявлении и Уста¬

ве, принятых на Первом съезде Германской коммунистической

партии, состоявшемся в апреле 1969 г. в западногерманском

городе Эссене.

В советской и зарубежной историографии имеется немало

трудов по ряду проблем, рассматриваемым в монографии.

В числе работ советских исследователей о современной ФРГ

могут быть названы труды А. С. Ерусалимского, В. М. Хвостова,

Н. Н. Иноземцева, Д. Е. Мельникова, Е. А. Болтина, Г. А. Деборина, Е. Л. Хмельницкой, В. Д. Кульбакина, М. С. Восленского,

П. А. Николаева, Г. JI. Розанова, Л. А. Безыменского, В. И. Салова, Г. Н. Горошковой, П. А. Наумова, В. И. Милюковой и мно¬

гих других.

По теме монографии опубликовано несколько коллективных

работ советских авторов. Так, в 1965 г. издательством «Наука»

выпущен сборник «Германский империализм и милитаризм».

Опубликованы и некоторые коллективные труды по герман¬

скому вопросу, подготовленные советскими учеными совместно

с учеными братских социалистических стран: «Германский им¬

периализм и вторая мировая война», «Европейская безопасность

и угроза западногерманского милитаризма» и др.

Много важных изданий, посвященных разоблачению запад¬

ногерманского империализма и милитаризма, осуществлено в

Германской Демократической Республике. Непосредственное от¬

ношение к теме монографии имеют так называемые «цветные

книги» ГДР, в том числе «Белая книга о возрождении герман¬

ского империализма», «Белая книга о милитаристском общем

договоре», «Белая книга об агрессивной политике правительст¬

ва ФРГ», «Белая книга о военных преступлениях генерального

инспектора бундесвера генерала Гейнца Треттнера», «Коричне¬

вая книга» о военных и нацистских преступниках в Федератив¬

ной Республике, «Серая книга», разоблачающая правительство

Кизингера, и др. Неопровержимый документальный материал

10

этих книг показывает необходимость наказания всех нацистских

и военных преступников, укрывшихся в ФРГ, удаления лиц, при¬

частных к злодеяниям прошлого, с руководящих постов полити¬

ческой и экономической жизни страны, отказа от боннской поли¬

тики пересмотра европейских границ, чрезвычайного законода¬

тельства и атомного вооружения бундесвера.

Выдающимися работами историков ГДР являются подготов¬

ленные творческими коллективами под руководством Первого

секретаря ЦК СЕПГ товарища Вальтера Ульбрихта «Очерк ис¬

тории немецкого рабочего движения», в котором в сжатом виде

дается история вековой борьбы германского пролетариата и

всех прогрессивных сил немецкого народа против германского

империализма и милитаризма, а также восьмитомная «История

немецкого рабочего движения». Особенно важный материал со¬

держится в заключительном, восьмом, томе этой многотомной

истории, в котором говорится, в частности, о борьбе народных

масс против превращения ФРГ в клерикально-милитаристское

государство, против атомного вооружения бундесвера, о росте

сопротивления западногерманских трудящихся курсу боннского

правительства на установление диктатуры чрезвычайного зако¬

нодательства.

Отметим коллективные труды историков и экономистов ГДР,

посвященные разоблачению западногерманского империализма

и милитаризма, например капитальный труд «Империализм се¬

годня. Государственно-монополистический капитализм в Запад¬

ной Германии», «Бундесвер. Армия реванша. Проблемы разви¬

тия бундесвера», «Бундесвер. Армия для войны» и др.

Вопросы развития современной ФРГ, борьба против запад¬

ногерманского империализма и милитаризма привлекают внима¬

ние ученых и других социалистических стран Европы, прежде

всего соседей Западной Германии. В Польше, например, изда¬

ется весьма значительное количество книг по этим вопросам.

При подготовке монографии естественно наиболее трудоем¬

кой и сложной явилась работа с западногерманской литерату¬

рой и документацией. Дело в том, что прогрессивные, а тем

более марксистские издания могут осуществляться в ФРГ лишь

в условиях гонений и преследований со стороны военно-поли¬

цейской машины, особенно после запрета деятельности в стране

Коммунистической партии Германии. Издания КПГ выходят не¬

легально. Издаваемые в невероятно сложных условиях докумен¬

ты и материалы организации жертв фашизма (VVN) тем не

менее являются подлинным голосом прогрессивных сил ФРГ,

служат делу разоблачения боннских милитаристов и реванши¬

стов. Большой интерес представляют протоколы конгрессов этой

западногерманской организации жертв фашизма, которые перио¬

дически созываются, несмотря на рогатки боннских властей.

Но подобных демократических изданий в ФРГ весьма мало.

11

Б связи с этим большое значение имело критическое исполь¬

зование западногерманской литературы и документов, которые

фальсифицируют историческую правду, стараются обелить аван¬

тюристический агрессивный курс боннских властей, распростра¬

няют идеологию антикоммунизма и реваншизма.

В частности, важно было ознакомиться со сводами и сборни¬

ками законов, принимаемых западногерманским бундестагом,

публикациями документов и отчетов боннского правительства,

официальными статистическими справочниками и отчетами. В

этом смысле определенный интерес представляют публикации

бюллетеня федерального ведомства печати и информации пра¬

вительства ФРГ и издания федерального статистического ве¬

домства, которые по существу задают тон всей официозной

пропаганде и псевдонаучным исследованиям апологетов запад¬

ногерманского империализма. Немаловажным источником доку¬

ментации служат также осуществляемое многие десятилетия из¬

дание «Документы немецкой политики и истории», публикации

«Архива современности», официальные издания министерства

обороны ФРГ, как например «Белая книга 1969 года» о военной

политике Бонна и многие другие.

Из использованных работ отдельных реакционных западно-

германских авторов упомянем мемуары видных политических и

военных деятелей, генералов и офицеров бывшего вермахта и

бундесвера. В монографии дается критика книг и выступлений

К. Аденауэра, Л. Эрхарда, К. Кизингера, Ф. Штрауса, А. Хой-

зингера, де Мезьера, Г. Треттнера, Г. Гудериана, Э. Манштейна,

Г. Шпейделя и др.

Критическому анализу были подвергнуты также книги о бун¬

десвере, которые издают десятки западногерманских изда¬

тельств. Заметим, что современная боннская милитаристская

литература состоит из трех основных разновидностей: военно¬

исторической, военно-художественной и военной, т. е. посвящен¬

ной проблемам развития современны* войск и особенностям ра¬

кетно-ядерной войны. Можно отметить с годами заметное изме¬

нение содержания и характера всех этих трех разновидностей

милитаристской литературы ФРГ. Во-первых, неуклонно растет

число и значение изданий третьей разновидности, т. е. чисто во¬

енных изданий о современной войне. Во-вторых, с течением вре¬

мени в военно-мемуарной и военно-художественной литературе

основой содержания начинает постепенно становиться уже не

вторая мировая война и ее предыстория, не прошлые действия

гитлеровского вермахта, а послевоенная немецкая история, служ¬

ба в различных воинских формированиях и в самом бундесвере.

Так, со временем бундесвер, служба в нем все определеннее

будут составлять основу военных мемуаров и военно-художест-

венной литературы. Это, конечно, не значит, что боннские власти

перестанут использовать публикации генералов и офицеров гит¬

12

леровского вермахта. Вовсе нет. Эти книги будут переиздавать¬

ся и впредь входить в обязательный комплект всех войсковых

библиотек бундесвера. Это лишь означает, что наряду с литера¬

турой о вермахте неуклонно растет литература и о самом бун¬

десвере, расписывающая его в максимально привлекательном

•свете с целью обмана общественности и привлечения молодежи

в ряды западногерманских войск.

Среди западногерманских работ, характеризующих милита¬

ризацию духовной жизни страны, требуют также особого внима¬

ния марксистской критики книги реакционных буржуазных идео¬

логов — философов, историков и др. Верным компасом в рабо¬

те с такой литературой являются оценки, содержащиеся в тру¬

дах классиков марксизма-ленинизма, в решениях и материалах

КПСС и братских марксистско-ленинских партий.

Рамки монографии ограничены в основном периодом с мая

1955 г., когда ФРГ была включена в члены агрессивного Северо¬

атлантического блока, до 1969 г. Но некоторые проблемы приш¬

лось рассматривать в их развитии на протяжении всех после¬

военных лет.

Автор приносит глубокую благодарность всем тем советским

и немецким ученым, работающим над германской проблемой,

советами и помощью которых он пользовался в течение много¬

летней работы над темой.

В представленной монографии, рассматриваются лишь неко¬

торые, наиболее важные для раскрываемой темы вопросы, и она

не претендует на исчерпывающее исследование всех основных

ее проблем, тем более что часть из них уже была освещена в

советской исторической литературе. Важность и политическая

острота проблемы милитаризации ФРГ требуют продолжения

внимательного исследования этого вопроса и в будущем.

ГЛАВА I. • СОЗДАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК

ДЛЯ МИЛИТАРИЗАЦИИ

ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ИМПЕРИАЛИЗМА

И МИЛИТАРИЗМА В ФРГ

Федеративная Республика Германии — одно из

крупнейших империалистических государств. Она играет все

большую роль в международной политике, неуклонно расширя¬

ет свои позиции на мировом капиталистическом рынке, усилива¬

ет свое влияние в агрессивном Североатлантическом блоке. По¬

ложение в этой стране, внутренняя и внешняя политика ее пра¬

вящих кругов привлекают пристальное внимание миролюбивых

народов, прежде всего народов соседних с нею стран. С особым

беспокойством мировая общественность следит за непрерывным

ростом процесса милитаризации ФРГ. Международное Совеща¬

ние коммунистических и рабочих партий в Москве (1969 г.) от¬

метило: «В центре Европы набирает силы воинственный запад¬

ногерманский имеприализм, поднимает голову неонацизм. Опи¬

раясь на агрессивный блок НАТО и действуя в тесном союзе с

американским империализмом, боннские правящие круги, кото¬

рые не извлекли необходимых уроков из разгрома гитлеровской

Германии, проводят политику реванша, тянутся к ядерному ору¬

жию, угрожают безопасности всех европейских народов» 1.

Почему стало возможным возрождение в Западной Германии

империализма и милитаризма? Ведь проливая кровь в самоот¬

верженной борьбе с фашистской Германией, свободолюбивые

народы Европы и других континентов надеялись, что германский

милитаризм будет разгромлен и никогда не сможет подняться

на ноги и угрожать миру. Эти надежды усилились после Потс¬

дамской конференции, торжественно провозгласившей, что Со¬

ветский Союз, США, Англия и Франция клянутся навсегда пре¬

дупредить возрождение или реорганизацию германского мили¬

таризма и нацизма.

Советский Союз последовательно выступал за создание еди¬

ного, миролюбивого, демократического германского государства.

1 «Воззвание в защиту мира» — «Правда», 17.VI 1969.

14

Принципиально иной была политика правящих кругов США и

Англии, подходивших к решению германского вопроса с узко

империалистических позиций, имевших к тому же противоречи¬

вые основы. С одной стороны, они рассматривали Германию

как опаснейшего конкурента на мировых рынках, которого нуж¬

но максимально ослабить. Исходя из этой цели, англо-амери¬

канские империалисты в годы войны выдвигали планы расчле¬

нения Германии, лишения ее индустриальной мощи, превраще¬

ния в аграрную страну, а на первых порах оккупации Германии

действовали в своих зонах как колонизаторы. С другой стороны,

боясь победы Советского Союза в войне против фашистской

Германии, усиления его международного влияния, повсеместных

успехов демократических сил, империалисты США и Англии

стремились сохранить сильную и реакционную Германию, кото¬

рую можно было бы использовать для борьбы против СССР и

демократического движения народов Европы. Каждая из этих

двух линий проявлялась в политике западных держав с боль¬

шей или меньшей силой в зависимости от хода войны 2.

Например, в апреле 1945 г. американское правительство на¬

правило директиву главнокомандующему американскими окку¬

пационными войсками в Германии, в которой указывалось: «Не¬

обходимо показать немцам, что беспощадное ведение войны

Германией и фанатичное сопротивление нацистов разрушили

германскую экономику и сделали неизбежным хаос и страдания

и что они не могут избежать ответственности за то, что они са¬

ми взяли на себя. Германия оккупируется не с целью ее осво¬

бождения, а как побежденное вражеское государство»3. Одно¬

временно с разработкой и отправкой исполнителям названной

директивы в американских правящих кругах принимается дру¬

гое решение. 16 апреля того же 1945 года ряд американских га¬

зет опубликовал полученное конфиденциальным путем сообще¬

ние, что днем раньше «группа членов американского правитель¬

ства приняла решение — после войны превратить Германию

в оплот против России». Одним из руководителей этой группы

был банкир Д. Ф. Даллес, который позже проводил этот курс,

занимая пост государственного секретаря в правительстве

США.

Сразу же после второй мировой войны западные державы во

главе с США вопреки принятым на себя обязательствам присту¬

пили к возрождению германского милитаризма. С этой же целью

уже через четыре года после войны — в сентябре 1949 г.—

2 «История международных отношений и внешней политики СССР», т. Ill,

1945—1963 гг. М., 1964, стр. 312—313; «Международные отношения после

второй мировой войны», т. 3. М., 1965, стр. 442; Л. Пастусяк. Гальвани¬

зация агрессора. Роль США в ремилитаризации Западной Германии. Пер.

с польск. М., 1968, стр. 289.

3 «Deutschland hcute. Hrsg. vom Presse- und Informationsamt der Bundes-

regierung». Wiesbaden, 1958, S. 63.

15

правящие круги США, Англии и Франции создали Федератив¬

ную Республику Германии и тем самым осуществили раскол

страны. Наибольшую заинтересованность в срыве мирного уре¬

гулирования германского вопроса, в пособничестве германским

милитаристам проявили и до сих пор проявляют Соединенные

Штаты Америки. Агрессивные силы США рассматривают союз

с западногерманским империализмом как главное условие со¬

хранения своих военно-политических позиций в Европе. Гитле¬

ровская Германия всегда рассматривалась силами мировой

реакции как «ударный кулак международной контрреволюции,

как главный поджигатель империалистической войны, как зачин¬

щик кровавого похода против Советского Союза — великого

отечества трудящихся всего мира» 4.

Этот взгляд оказывал большое и порой решающее влияние

на американскую внешнюю политику после Октября 1917 г., про¬

возгласившего рождение Советской власти в России 5.

После второй мировой войны в основу американской полити¬

ки в германском вопросе был положен курс на возрожде¬

ние империализма и милитаризма в Западной Германии, курс на

заключение военно-политического союза с германской военщи¬

ной.

Вскоре об этом милитаристском курсе США американская

печать стала говорить совершенно открыто. Одним из рупоров

сторонников этого курса была газета «Дейли Ньюс», которая,

подводя итоги американской внешней политики за 1955 г. и ра¬

дуясь по поводу включения ФРГ в НАТО, похвалялась в редак¬

ционной статье, что она была «первой американской газетой,

которая стала настаивать на вооружении Западной Германии

после второй мировой войны». Газета поясняла: «Для нас стало

ясно уже через несколько месяцев после войны, что лучшей

ставкой Запада против угрозы некоммунистической Европе со

стороны Советской России является всемерное поощрение во¬

оружения Западной Германии». Для авторов названной статьи

решающим послужило то, что «немцы прорвались к воротам

Москвы и, наверно, уничтожили бы коммунизм на его родной

почве, если бы Адольф Гитлер не был таким идиотом...»6 Ниче¬

го не скажешь: признание весьма красноречивое. Американская

реакция явно сожалела о крахе гитлеровцев и не отказалась от

мысли вновь толкнуть немцев против СССР.

Интерес реакционных сил США к укреплению связей с ФРГ

с каждым годом растет. В связи с широко рекламировавшейся

4 Г. Димитров. Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интер¬

национала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма.— Избр.

произв., т. I. М., 1957, стр. 377.

5 G. S. Wheeler. Die amerikanische Politik in Deutschland. Berlin, 1958,

S. 9, 29.

• «Daily News», 4.1 1956.

16

поездкой бывшего боннского военного министра Штрауса в

США в марте 1958 г. американская печать отмечала, что эту

поездку «делает вдвойне важной тот все более очевидный факт,

что центром тяжести в американской внешней политике все

больше становится Западная Германия, а не Англия и Франция.

Даллесу реальные факты европейской политики кажутся гаран¬

тией того, что страной, с которой придется считаться в буду¬

щем, неизбежно будет Германия (имеется в виду ФРГ —

А. З.)»7.

Что это за «реальные факты», привлекшие внимание Далле¬

са к Западной Германии?

Заинтересованность мировых империалистов и прежде всего

США в возрождении и укреплении в Западной Германии импе¬

риализма и милитаризма объясняется рядом причин. Определя¬

ющим явилось то, что в условиях дальнейшего обострения общего

кризиса империализма, ослабления позиций мировой капитали¬

стической системы и неуклонного роста сил социализма и ком¬

мунизма на мировой арене правящие круги США и других им¬

периалистических стран считают невозможным отказаться от

привлечения сил западногерманского империализма и милита¬

ризма на свою сторону в борьбе против сил социализма и про¬

гресса.

Федеративная Республика Германии располагает мощным

военно-экономическим потенциалом. Уже в 1953—1954 гг., она

стала по ряду показателей промышленного производства выхо¬

дить на второе место в капиталистическом мире после США,

обогнав Англию, а с 1960 г. она заняла это второе место по

общему объему промышленного производства. (Правда, в 1968 г.

на второе место в капиталистическом мире вышла Япо¬

ния.)

Мировых империалистов весьма привлекают возможности

ФРГ наладить в больших масштабах военное производство. Ис¬

торически западная часть Германии всегда была арсеналом

германской военной машины. По насыщенности территории во¬

енными предприятиями она ке имеет себе равных не только в

Европе, но и в мире. Именно здесь расположен Рурский бас¬

сейн — сердце германской тяжелой промышленности и военной

индустрии, Рур давал 70—80% общего объема промышленной

продукции и еще больший процент военного производства гитле¬

ровской Германии 8.

Большой интерес для мировых империалистов во главе с

США представляют западногерманские людские ресурсы. Насе¬

ление Западной Германии составляет примерно 57 млн. человек.

Это больше, чем население любой капиталистической страны на

7 «Star», 1I.III 1958.

8 Н. Г. Жуков. Милитаризация Западной Германии,— угроза миру и

безопасности народов. М., 1954, стр. 35.

17

европейском континенте. Средний прирост населения в год со¬

ставляет 100—200 тыс. человек8.

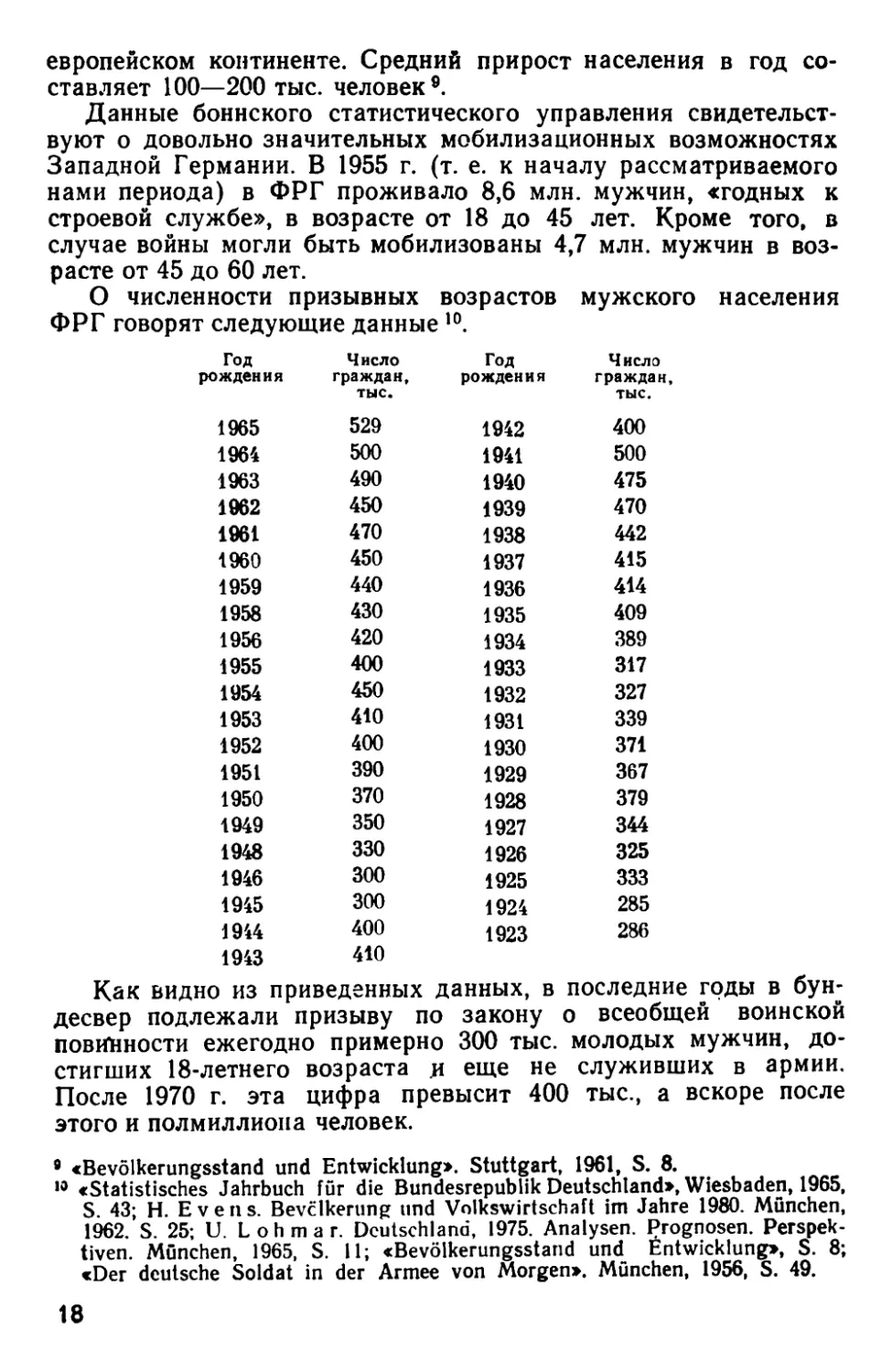

Данные боннского статистического управления свидетельст¬

вуют о довольно значительных мобилизационных возможностях

Западной Германии. В 1955 г. (т. е. к началу рассматриваемого

нами периода) в ФРГ проживало 8,6 млн. мужчин, «годных к

строевой службе», в возрасте от 18 до 45 лет. Кроме того, в

случае войны могли быть мобилизованы 4,7 млн. мужчин в воз¬

расте от 45 до 60 лет.

О численности призывных возрастов мужского населения

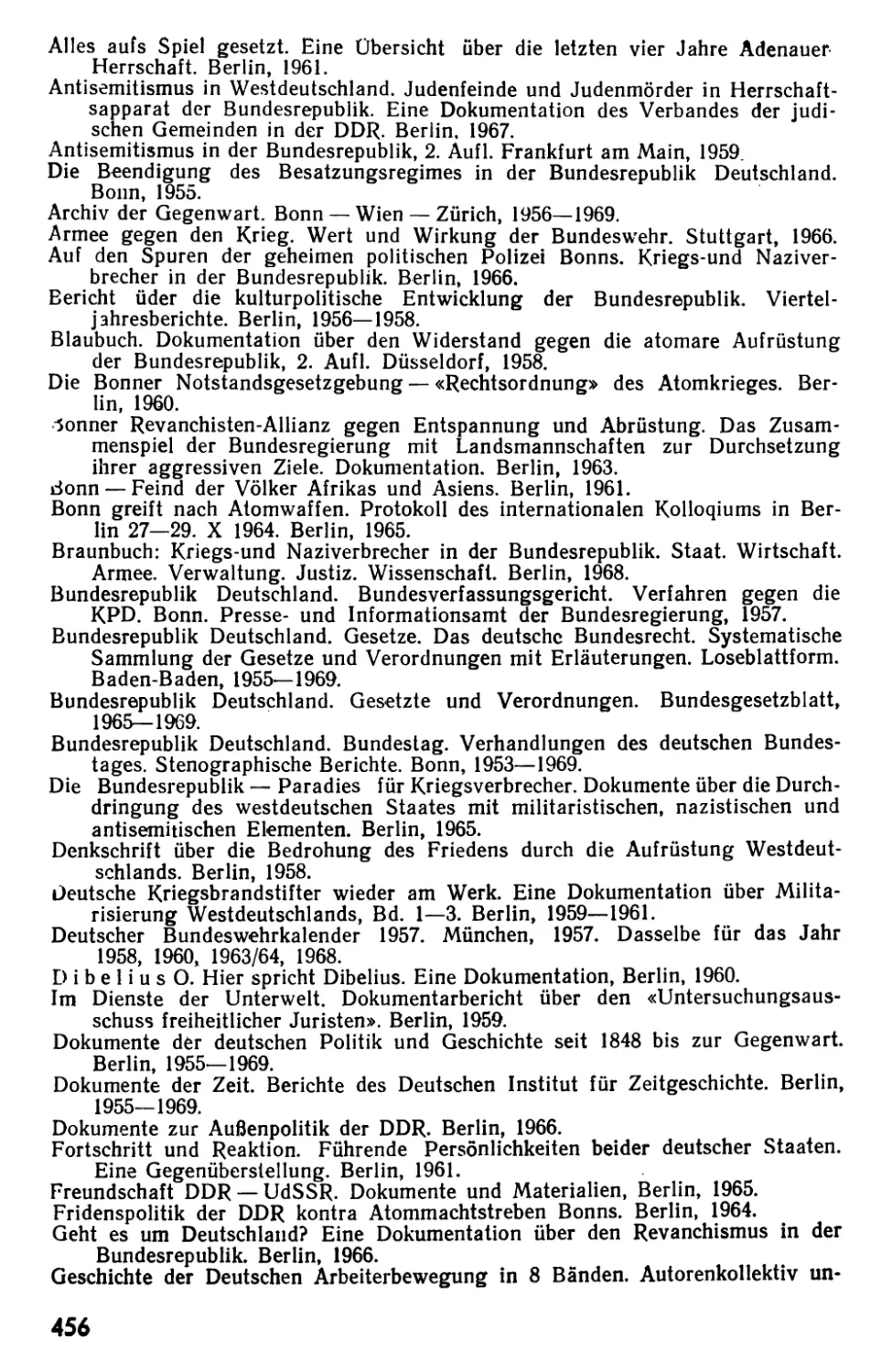

ФРГ говорят следующие данные 10.

Год

Число

Год

Число

рождения

граждан.

рождения

граждан,

тыс.

тыс.

1965

529

1942

400

1964

500

1941

500

1963

490

1940

475

1962

450

1939

470

1961

470

1938

442

1960

450

1937

415

1959

440

1936

414

1958

430

1935

409

1956

420

1934

389

1955

400

1933

317

1954

450

1932

327

1953

410

1931

339

1952

400

1930

371

1951

390

1929

367

1950

370

1928

379

1949

350

1927

344

1948

330

1926

325

1946

300

1925

333

1945

300

1924

285

1944

400

1923

286

1943

410

Как видно из приведенных данных, в последние годы в бун¬

десвер подлежали призыву по закону о всеобщей воинской

повинности ежегодно примерно 300 тыс. молодых мужчин, до¬

стигших 18-летнего возраста д еще не служивших в армии.

После 1970 г. эта цифра превысит 400 тыс., а вскоре после

этого и полмиллиона человек.

• «Bevolkerungsstand und Entwicklung». Stuttgart, 1961, S. 8.

10 «Statistisches Jahrbuch fur die Bundesrepublik Deutschland», Wiesbaden, 1965,

S. 43; H. Evens. Bevclkerung und Volkswirtschaft im Jahre 1980. Mflnchen,

1962. S. 25; U. L о h m a r. Deutschland, 1975. Analysen. Prognosen. Perspek-

tiven. Munchen, 1965, S. 11; «Bevolkerungsstand und Entwicklung», S. 8;

«Der deutsche Soldat in der Armee von Morgen». Munchen, 1956, S. 49.

18

Реакционные круги США учитывают, что в Западной Герма¬

нии осталось немало фашистского отребья, недобитых гитлеров¬

цев, лиц, которые в течение почти десятилетия участвовали в

военных походах и грабежах и которые, имея военный опыт; го¬

товы принять участие в любых новых военных авантюрах. Там

находилось около 1500 бывших гитлеровских генералов и свыше

100 тыс. офицеров, которые по возрасту и состоянию здоровья

еще могли быть призваны в строй. Кроме того, в пределах ФРГ

проживает до 13 млн. переселенцев из районов Германии, воз¬

вращенных Польше и другим странам. Среди значительной части

этих лиц весьма сильны реваншистские настроения 11.

Западные немцы представляются реакционным кругам США

наиболее подходящими солдатами в Европе. Они прошли шко¬

лу муштры прусской и гитлеровской военной машины, среди них

относительно слабое влияние демократических сил, чему способ¬

ствовали репрессии сперва гитлеровцев, а затем их преемников

из Бонна, а также широкая пропагандистская кампания правя¬

щих классов ФРГ.

Особые симпатии американских империалистов к Западной

Германии определялись также сравнительно большой силой гер¬

манской реакции и милитаризма в прошлом, опытом германских

империалистов в осуществлении военных авантюр, их нена¬

вистью к другим народам, человеконенавистнической идеологией

и многолетней практикой чудовищных расправ с непокорными.

Следует также сказать, что на подобном «опыте» учились и

учатся американские политические деятели и военщина, вся¬

чески его развивая и «совершенствуя».

Важным является военно-стратегическое положение Запад¬

ной Германии в рамках борьбы между мировыми силами социа¬

лизма и империализма. Она расположена в центре Европы, не¬

посредственно граничит с социалистическими странами — Чехо¬

словакией и Германской Демократической Республикой, имеет

развитую сеть железных и шоссейных дорог. Характер террито¬

рии страны позволяет массированное использование всех родов

войск. Не случайно в Западной Германии все в больших мас¬

штабах развертывается военное строительство и содержится от¬

борная полумиллионная группировка войск западных держав,

оснащенная всеми видами современной боевой техники, включая

ракетное и атомное оружие. В числе этих войск только амери¬

канских солдат 250 тыс. человек ,2.

Теперь к ним добавляется полумиллионный бундесвер, рас¬

полагающий многими современными видами оружия, включая

ракетную технику.

11 P. S с h i 1 k е und F. R i e m a n. Heimatvertriebene als Bauern in Westdeutschland. Hannover, 1961, S. 7.

12 «Die Welt», 25.IV 1966; «Der Spiegel», 7.X 1968.

19

Таким образом, главное, что привлекает в Западной Герма¬

нии реакционные круги империалистических держав — это ее

значительный военно-экономический потенциал, людские ресур¬

сы, важное военно-стратегическое положение на европейском

континенте, а также влияние в этой стране реакционных, мили¬

таристских сил.

Для лучшего понимания процесса и возможных последствий

милитаризации ФРГ важно рассмотреть особенности историче¬

ского развития и характерные черты империализма и милита¬

ризма в ФРГ. При этом следует прежде всего обратиться к

ленинским трудам, посвященным анализу империализма вообще

и германского империализма в частности. Чтобы уяснить в

полной мере существо государственно-монополистического капи¬

тализма в Западной Германии, необходимо знать его историю,

справедливо подчеркивают авторы книги о германском империа¬

лизме, изданной в ГДР 13.

Особенности германского империализма определяются преж¬

де всего неравномерностью экономического и политического раз¬

вития капитализма вообще, своеобразием его исторического раз¬

вития в Германии в частности. Эти особенности ни в коей мере

нельзя объяснить спецификой национального характера немцев,

как иногда делают буржуазные историки и.

Остановимся кратко на трех особенностях германского импе¬

риализма.

Одной из важнейших исторических особенностей германско¬

го империализма, предопределивших во многом его все другие

особенности и характерные черты, было запоздалое развитие

промышленного капитализма в Германии. Промышленный пере¬

ворот, приведший к победе машинной индустрии над мануфак¬

турой, к утверждению промышленного капитализма, произошел

в Германии значительно позже, чем в Англии и Франции. Как

отмечал К. Маркс, в Германии развитие крупной промышленно¬

сти начинается лишь с 1848 г., т. е. когда промышленный пере¬

ворот в Англии и Франции в основном завершался. Ф. Энгельс

писал по этому поводу: «Причины такой отсталости германской

промышленности были многочисленны, но достаточно упомянуть

две, чтобы объяснить ее: неблагоприятное географическое поло¬

жение страны, ее отдаленность от Атлантического океана, кото¬

рый превратился в большую дорогу для мировой торговли, и по¬

стоянные войны, в которые вовлекалась Германия и которые

с XVI столетия и до последнего времени велись на ее терри¬

тории» ,б.

” «lmperialismus heute. Der staatsmonopolistische Kapitalismus in Westdeutsch-

land». Berlin, 1968, S. 11.

14 Cm. E. С. Варга. Исторические корни особенностей германского импе¬

риализма. М., 1946, стр. 5; М. Сенин. Немцы и Европа. М., 1968, стр. 8.

15 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, стр. 8—9.

20

К середине XIX в. Германия по уровню развития капита¬

лизма значительно отставала от других западноевропейских

стран. Экономическая отсталость Германии определяла и ее по¬

литическую отсталость. В стране сохранялись сильные пережит¬

ки феодализма, немецкая буржуазия как класс была весьма

слабой. К. Маркс отмечал: «В то время как в Англии и Фран¬

ции сильная и богатая буржуазия, сконцентрированная в боль¬

ших городах, и особенно в столице, совершенно уничтожила

феодализм... в Германии феодальное дворянство сохранило зна¬

чительную часть своих старых привилегий. Система феодально¬

го землевладения почти повсюду оставалась господствующей...

Это феодальное дворянство, тогда чрезвычайно многочислен¬

ное и отчасти очень богатое, официально считалось первым

«сословием» в стране. Оно поставляло высших правительствен¬

ных чиновников, оно почти исключительно занимало все офицер¬

ские должности в армии» 16.

Политическая отсталость Германии проявлялась не только в

сохранении привилегий феодального дворянства, но и в ее госу¬

дарственной раздробленности, что в свою очередь сильно тормо¬

зило развитие капитализма в Германии.

Немецкая буржуазия в 1848 г. предприняла попытку устра¬

нить путем революции феодальные преграды на пути развития

капитализма в Германии. Но она тут же предала революцию из

страха перед пролетариатом. Маркс указывал: «Немецкая бур¬

жуазия развивалась так вяло, трусливо и медленно, что в тот

момент, когда она враждебно противостояла феодализму и абсо¬

лютизму, она оказалась враждебно противостоящей пролетариа¬

ту и всем слоям городского населения, интересы и идеи которых

были родственны пролетариату» 17.

Из страха перед пролетариатом немецкая буржуазия никог¬

да не вела последовательной революционной борьбы против

феодализма. Не случайно значительные пережитки феодализма

сохранялись в Германии и в период ее империалистического

развития.

Эти обстоятельства (реакционность буржуазии, ее страх пе¬

ред пролетариатом, сохранение позиций феодалов и т. п.) обу¬

словили особенности развития капитализма в сельском хозяйст¬

ве Германии. В. И. Ленин говорит о прусском пути развития ка¬

питализма в земледелии, когда «крепостническое помещичье хо¬

зяйство медленно перерастает в буржуазное, юнкерское, осуж¬

дая крестьян на десятилетия самой мучительной экспроприации

и кабалы»18. Прусский путь развития капитализма в сельском

хозяйстве оказывал большое влияние на ход промышленного

1в Там же, стр. 7—8.

17 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 6, стр. 116.

18 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 16, стр. 216.

21

развития страны, тормозил рост капиталистической промыш¬

ленности. Нельзя, однако, преувеличивать это тормозящее влия¬

ние, так как германская индустрия после революции 1848 г. вы¬

росла в значительных размерах и к 1869 г. начинает обгонять

французскую промышленность19.

Запоздалое развитие капитализма в Германии создает и до

сих пор питательную почву для различных шовинистических

устремлений. «Мы, немцы, уже в 19 столетии были опоздавшей

нацией» 20, продолжают сокрушаться в Бонне.

Вторая особенность исторического развития германского ка¬

питализма заключается в том, что со второй половины XIX в. и

особенно с конца XIX в. Германия развилась значительно более

быстрыми темпами, чем старые капиталистические страны21.

Это объясняется действием закона неравномерности экономиче¬

ского и политического развития капитализма, что особенно на¬

глядно проявилось с началом империалистической стадии капи¬

тализма.

Как отмечал В. И. Ленин, «империализм, как высшая стадия

капитализма Америки и Европы, а затем и Азии, сложился

вполне к 1898—1914 гг.»22. При этом Ленин указывал на раз¬

личные разновидности капитализма в отдельных странах. Анг¬

лийский империализм он называл колониальным империализ¬

мом, французский — ростовщическим, а о Германии говорил,

что там «третья разновидность: колонии ее невелики, и рас¬

пределение помещаемого ею за границей капитала наиболее

равномерное между Европой и Америкой»23. Ленин называл

германский империализм монархическим, юнкерско-буржуазным: «немецкий империализм тоже монархический — феодаль¬

но-династические цели, грубая буржуазия, менее свободная, чем

во Франции»24.

В Германии главные черты империализма стали складывать¬

ся с 70-х годов XIX в., а к началу XX в. они уже вполне оформи¬

лись. Условия для быстрого развития германской промышленно¬

сти создало прежде всего политическое объединение Германии

и образование германской империи в результате франко-прус¬

ской войны. Сильно ускорила рост промышленности Германии,

в частности, пятимиллиардная контрибуция, выплаченная Фран¬

цией после этой войны 25.

'• Е. С. Варга. Исторические корни особенностей германского империализ¬

ма. М., 1946, стр. 11.

20 «Jahrbuch der auswartigen Kulturbeziehungen». Bonn, 1964, S. 64.

21 Г. А. Козлов. Германский разбойничий империализм. М., 1944, стр. 6.

22 В. И. J1 е н и н. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 164.

23 В. И. J1 е н и н. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 362.

24 В'. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 10.

25 В. М. Хвостов. Как развивался германский империализм. М., 1943,

стр. 14, 19; см. И. И. Гольдштейн и Р. С. Левина. Германский им-

‘ периализм. М., 1947, стр. 44.

22

Быстрое развитие германской промышленности в конце XIX —

начале XX в. привело к изменению соотношения сил в мире.

В. И. Ленин писал: «Былое первенство Англии и безраздель¬

ное господство ее на мировых рынках отошли в прошлое. Герма¬

ния принадлежит к числу особенно быстро развивающихся ка¬

питалистических стран, и продукты ее промышленности все боль¬

ше ищут себе сбыта за границей» 26. В. И. Ленин не раз отмечал

это обстоятельство. Он замечал в августе 1918 г., что Англия

экономически «за последние 50 лет отстала от Германии. Про¬

мышленность Германии обогнала промышленность Англии.

Крупный государственный капитализм Германии соединился

с бюрократизмом, и Германия побила рекорд. Между этими

двумя гигантами решить спор на первенство нельзя было иначе,

как силой» 27.

Германский империализм вступил на мировую арену в то

время, когда все места за капиталистическим «столом яств»,

все «места под солнцем» были заняты. Поэтому Германия, «ко¬

торая развивалась экономически в XX в. быстрее остальных ев¬

ропейских стран и которая особенно «обижена» при разделе ко¬

лоний» 28, выступает с требованиями передела мира.

Третьей особенностью германского империализма является

его крайняя агрессивность и хищничество, что вытекает из ука¬

занных двух особенностей. В. И. Ленин отмечал, что «быстрое

развитие капитализма Германии было развитием молодого и

сильного хищника»29. Первая и особенно вторая мировая вой¬

ны показали германских империалистов как наиболее хищни¬

ческих и разбойничьих империалистов среди всех империа¬

листов мира30. Главной причиной особой агрессивности герман¬

ского империализма стало с начала нынешнего века и продол¬

жает оставаться до сих пор противоречие между его высоко¬

развитой индустриальной мощью и порожденными ею силами

экономической экспансии, с одной стороны, и ограниченностью

его политических сфер влияния и власти, с другой.

Экспансионистские устремления и агрессивность являются

определяющими особенностями империализма вообще. Это все¬

сторонне обосновал еще В. И. Ленин в своих гениальных тру¬

дах, посвященных критике империалистической стадии развития

капитализма. Названные особенности вытекают из природы им¬

периалистических монополий, из характера огромной промыш¬

ленной и финансовой концентрации власти, т. е. из самой эко¬

26 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 17, стр. 202.

27 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 66.

28 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27. стр. 20.

29 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 32, стр. 84.

30 Е. С. Варга. Исторические корни особенностей германского империализ¬

ма. М., 1946, стр. 23; см. также: Н. Алексеев. Ответственность нацистских

преступников. М., 1968, стр. 14—19.

23

номики капитализма, которая не может существовать и разви¬

ваться без постоянного увеличения прибыли, без непрерывного

расширения сфер производства и сбыта, без сокрушения или по¬

глощения противников по конкурентной борьбе, без распростра¬

нения экономической власти на всё большие группы людей.

В. И. Ленин в труде «Империализм, как высшая стадия

капитализма» писал, что характерной чертой развития импе¬

риализма уже в конце XIX — начале XX в. явился окончатель¬

ный раздел земли, что «колониальная политика капиталистиче¬

ских стран закончила захват незанятых земель на нашей плане¬

те. Мир впервые оказался уже поделенным, так что дальше

предстоят лишь переделы, т. е. переход от одного «владельца»

к другому...»31 При этом В. И. Ленин отмечал, что чем выше

развитие капитализма, чем сильнее чувствуется недостаток

сырья, чем острее конкуренция и погоня за источниками сырья

во всем мире, тем отчаяннее борьба за приобретение колоний.

Отсюда агрессивность, присущая империалистам всех стран,

а германским империалистам в особенности. Агрессивный курс

на передел мира стал для германского империализма определя¬

ющим уже с конца прошлого века. Особая активность герман¬

ского империализма в деле развязывания первой и второй миро¬

вых войн отнюдь не случайны.

Опьяненные успехами развития немецкой промышленности,

победоносными войнами конца XIX в.32, особенно франко-прус¬

ской войной, под влиянием угара шовинизма германские импе¬

риалисты во главе с «коронованным разбойником Вильгельмом»

повели борьбу за установление своего мирового господства33.

Лозунг «господства над миром» был начертан на знаменах гер¬

манских армий в первую и вторую мировые войны. Не забыт он

магнатами Рура и по сей день.

Агрессивность германского империализма усиливалась ря¬

дом факторов.

В этом смысле следует указать прежде всего на значение

государственно-монополистического капитализма, элементы ко¬

торого проявились в Германии уже в начале нынешнего века.

Государственно-монополистический капитализм во многом спо¬

собствовал военным приготовлениям, мобилизации всех сил Гер¬

мании для готовившихся агрессивных войн. Германия в начале

века превосходила все другие страны, включая США, по уровню

организованности капитализма. В. И. Ленин в марте 1919 г. от¬

мечал: «Возьмите, например, Германию, образец передовой ка¬

31 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 374.

32 В. М. Хвостов. Как развивался германский империализм, стр. 3 и да¬

лее. Автор подчеркивает, что с 1864 г. все войны в Европе были вызваны

германскими империалистами.

33 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 188,

24

питалистической страны, которая в смысле организованности

капитализма, финансового капитализма, была выше Америки.

Она была ниже во многих отношениях, в отношении техники и

производства, в политическом отношении, но в отношении орга¬

низованности финансового капитализма, в отношении превраще¬

ния монополистического капитализма в государственно-монопо¬

листический капитализм — Германия была выше Америки»34.

Против исторически сложившегося преимущества своих кон¬

курентов, владевших огромными колониями, германские импе¬

риалисты боролись более высокой организованностью внутри

страны, более жестокой эксплуатацией трудящихся 35.

Германский империализм именно вследствие запоздалого раз¬

вития капитализма в Германии имел возможность использовать

все достижения буржуазии других стран в организации производ

ства, все предыдущие технические достижения своих конкурен¬

тов. Немецкие монополии стремились строить свои предприятия

на самой современной научно-технической основе, по последне¬

му слову науки и техники и в результате могли производить то¬

вары значительно дешевле, а нередко и лучше, чем конкуренты,

которые зачастую производили аналогичные товары на устарев¬

ших предприятиях, с большими издержками производства.

Агрессивность германского империализма усиливалась так¬

же страхом буржуазии перед неуклонным ростом революцион¬

ного движения немецкого пролетариата. Как и буржуазия дру¬

гих европейских стран и даже еще в большей степени немецкая

буржуазия «судорожно цепляется за военщину и реакцию — из

страха перед рабочим движением» 36. Уже в октябре 1908 г.» за

6 лет до первой мировой войны, В. И. Ленин писал: «Герман¬

ские юнкера и генералы с бурбоном Вильгельмом II во главе

рвутся в бой с Англией, надеясь на возможность использовать

перевес сухопутных сил и мечтая о том, чтобы шумом военных

побед заглушить все растущее недовольство рабочих масс и

обострение классовой борьбы в Германии» 37.

Готовя мировую войну, германский кайзер Вильгельм II

считал необходимым прежде всего нанести удар по революцион¬

ным элементам социал-демократии. Он говорил: «Сперва пере¬

стрелять социалистов, обезглавить и сделать их неопасными, ес¬

ли нужно, то путем кровавой бани, и после этого — внешняя

война. Но не раньше...»33

34 В. И. Л енин. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 156—157.

85 Уже в конце XIX — начале XX в. реальная зарплата рабочих в Германии

была вдвое меньше, чем в США. См. Г. А. Козлов. Германский разбой¬

ничий империализм, стр. 29.

36 В. И. Л е и и н. Поли. собр. соч., т. 23, стр. 144.

87 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 17, стр. 202.

м В. В й 1 о w. Denkwurdigkeiten, Bd. 2, S. 198.

25

Однако война не предотвратила революции в Германии, а,

наоборот, ускорила ее. Поражения Германии в первой мировой

войне послужили толчком для революции в ноябре 1918 г. Эта

революция вспыхнула в результате резкого обострения классо¬

вых противоречий в стране, под влиянием Великой Октябрьской

социалистической революции и являлась частью международно¬

го революционного движения против империализма. Она была

«первой революцией немецкого рабочего класса против герман¬

ского империализма»39.

Как подчеркнуто в Тезисах Института марксизма-ленинизма

при ЦК СЕПГ по поводу 50-летия Ноябрьской революции: «Но¬

ябрьская революция учит, что рабочий класс только тогда

сможет справиться со своими историческими задачами, когда во

главе его стоит сплоченная революционная боевая партия, кото¬

рая последовательно и творчески руководствуется марксизмом-

ленинизмом. Такой партии не имелось накануне и в начале

Ноябрьской революции. Только в ходе революции авангард

рабочего класса основал Коммунистическую партию Герма¬

нии» 40.

Отсутствие революционной пролетарской партии в стране,

предательство правых лидеров социал-демократии не позволили

рабочему классу добиться победы в революции. Власть осталась

в руках буржуазии, которая при помощи империалистов других

стран, прежде всего США, сумела преодолеть трудности, удер¬

жаться у власти в годы революционного подъема в 1918—

1923 гг., затем (в годы Веймарской Республики) ее несколько

укрепить41. Тем не менее в 1933 г. для удержания своей власти

германская буржуазия должна была прибегнуть к фашизму.

Фашистское господство явилось открытой террористической

диктатурой самых реакционных, самых шовинистических и им¬

периалистических элементов немецкого финансового капитала.

При фашизме достигло своего апогея переплетение власти

39 «Очерк истории немецкого рабочего движения». М., 1964, стр. 88 («Grundriss der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung». Berlin, 1963).

40 «Die Novemberrevolution in Deutschland und ihre aktuellen Lehren. Thesen

des Institute fur Marxismus-Leninismus beim ZK der SED».— «Neues

Deutschland», 29.IX 1968.

41 О военных приготовлениях германских империалистов в период Веймар¬

ской Республики см.: В. Д. Кульбакин. Милитаризация Германии в

1928—1930 гг. М., 1954. М. Н. Тухачевский также отмечал, что Германия

организует громадные вооруженные силы и в первую очередь готовит те

из них, которые могут составить мощную армию вторжения. Он особо

останавливается и на «скрытых вооруженных силах Германии», насчиты¬

вавших в 1935 г. 900 тыс. человек и состоявших из штурмовых отрядов

(400 тыс. человек), охранных отрядов (40 тыс.), отрядов трудовой повин¬

ности (300 тыс.), пограничной охраны (50 тыс.) и полиции (110 тыс.

человек). См. М. Н. Тухачевский. Избр. произв., т. 2. М., 1964,

стр. 237.

26

немецкой финансовой олигархии с государственной властью, раз¬

витие государственно-монополистического капитализма» 42

В стране установилась власть врагов демократических сво¬

бод, власть партии средневековой реакции и черносотенных по¬

громов, залившей кровью не только Германию, но и всю Европу

в годы развязанной гитлеровцами второй мировой войны, кото¬

рую немецко-фашистский империализм вел за новый империали¬

стический передел мира, за осуществление планов мирового гос¬

подства.

Усилению позиций агрессивного германского империализма

способствовало также умелое использование буржуазией таких

исторически сложившихся качеств немецкого народа, как трудо¬

любие, организованность, дисциплинированность и исполнитель¬

ность и т. п.

Гитлеровский фашизм продолжил и резко усилил реакцион¬

ную антинародную линию политики правящих классов Герма¬

нии, он олицетворял собой все пагубные традиции немецкой

истории. Фашистская диктатура показала всем, что между анти¬

национальными эксплуататорскими интересами господствующих

монополистических кругов и жизненными интересами немецкого

народа существовало непреодолимое противоречие. Не случай¬

но гитлеровский фашизм сразу же направил свой главный удар

против всех демократических сил Германии, в первую очередь

против коммунистов.

Установление фашистской диктатуры означало, что отныне

политика военной агрессии становится главной задачей гер¬

манских империалистов, что делу непосредственной подготовки

и развязывания войны подчинялась вся жизнь народа.

Фашизм еще более усилил реакционность и агрессивность

германского империализма, усилил роль милитаризма, военщи¬

ны в государстве43. В период фашистской тирании германские

милитаристы совершают еще более тяжелые злодеяния против

человечества, в том числе и против самого немецкого народа.

С приходом гитлеровцев к власти германские милитаристы

берут на свое вооружение фашистскую идеологию. Фашистская

идеология, главной составной частью которой был крайний ан¬

тикоммунизм, нашла свое выражение прежде всего в варвар¬

ском расовом учении, в «теории» о недостаточном жизненном

пространстве, в диком шовинизме. Она явилась вершиной всех

наиболее реакционных, псевдонаучных и антигуманистических

«теорий», выдвигавшихся в интересах господствующих эксплуа¬

таторских классов с начала упадка немецкого капитализма. Фа¬

43 «Очерк истории немецкого рабочего движения», стр. 139.

4* О союзе фашизма и милитаризма см.: А. А. Галкин. Германский фа¬

шизм. М., 1967, стр. 108; Л. А. Безыменский. Германские генералы —

с Гитлером и без него. М., 1964.

27

шистская идеология служила целям подчинения широких масс

нацистскому режиму и подготовки их к захватнической войне,

к зверскому истреблению других народов. Главари гитлеров¬

ской шайки являлись цепными собаками немецких банкиров, а

немецкая армия являлась в руках этих господ слепым орудием,

призванным проливать свою и чужую кровь и калечить себя и

других не ради интересов Германии, а ради обогащения немец¬

ких банкиров и монополистов.

Официальной военной доктриной в период фашизма стала

теория «тотальной войны», которая была сформулирована генера¬

лом Людендорфом и составляла одну из основ фашистской идео¬

логии. «Тотальная война» означала, что гитлеровцы не делали

никакого различия между армией и мирным населением страны,

подвергшейся нападению. Они осуществляли разрушение горо¬

дов, сжигание деревень, массовое убийство гражданского насе¬

ления, угон на каторжные работы в Германию многих трудоспо¬

собных мужчин, женщин, подростков.

Неотъемлемой составной частью фашистской «тотальной вой¬

ны» являлась авантюристическая установка на «молниеносную

войну», или как еще говорят «блицкриг», что вытекало из соз¬

нания милитаристами неспособности Германии вести длитель¬

ную войну. Немецко-фашистская военная идеология была по¬

рочной в своей основе. Крах гитлеровского вермахта и фашист¬

ской идеологии явился неизбежным и закономерным.

Фашизм вверг немецкий народ, все народы Европы в неви¬

данное кровопролитие, привел империалистическую Германию

к тяжкой катастрофе, к политическому, экономическому и воен¬

ному банкротству. «Гитлер с его генералами потерпел сокруши¬

тельное поражение во второй мировой войне,— пишет советский

публицист Л. А. Безыменский.— Генералы без Гитлера могут и

должны потерпеть поражение до того, как им удастся развязать

третью мировую войну» **.

«Милитаризм,— отмечал Л. И. Брежнев,— всегда был неотъ¬

емлемой чертой империализма. Но сегодня он достиг Поистине

небывалых масштабов»45. Важно оценить, каковы же роль и

место милитаризма в новейшей истории Германии и его особен¬

ности.

Милитаризм — понятие, широко используемое для характе¬

ристики империализма вообще, германского империализма в

особенности.

Ф. Энгельс писал в конце XIX в., что Германия стала «ис¬

тинной представительницей милитаризма и заслужила «репу¬

тацию страны, жаждущей территориальных завоеваний»46.

'44 Л. А. Б е з ы м е н с к и й. Германские генералы..., стр. 530.

46 Л. И. Брежнев. За укрепление сплоченности коммунистов, за новый

подъем антиимпериалистической борьбы. М., 1969.

4® К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, стр 413.

28

В «Анти-Дюринге» Ф. Энгельс писал, характеризуя милитаризм:

«Армия стала главной целью государства, самоцелью; народы

существуют лишь для того, чтобы поставлять и кормить сол¬

дат...» 47

Проявления милитаризма отмечаются во всех эпохах истори¬

ческого развития эксплуататорского общества.

Понятие «милитаризм» появилось в середине XIX в. и было

впервые применено для характеристики агрессивной военной

диктатуры французского императора Луи Бонапарта — Напо¬

леона III. Милитаризм проявился в полной мере и с полной

силой только в условиях капиталистического общества, особен¬

но в годы империализма. Развитие империализма закономерно

порождает острые противоречия между капиталистическими

странами и внутри них, которые таят в себе опасность воен¬

ных столкновений. Отсюда проистекает «неразрывное единство

между империализмом и милитаризмом»4а.

В трудах В. И. Ленина об империализме мы встречаем не¬

мало указаний о роли и значении милитаризма. Отмечая окон¬

чание эпохи сравнительно мирного капитализма, он говорил, что

«империализм несет рабочему классу неслыханное обострение

классовой борьбы, нужды, безработицы, дороговизны, гнета тре¬

стов, милитаризма (курсив мой.— А. 3.), политическую реак¬

цию...»49, что империализм «есть ожесточенная борьба великих

держав за раздел и передел мира,— он неизбежно должен по¬

этому вести к дальнейшей милитаризации во всех странах...» 8°,

что сегодня «империалистическая буржуазия милитаризует не

только весь народ, но и молодежь. Завтра она приступит, по¬

жалуй, к милитаризации женщин...» 51

Милитаризм — самое яркое доказательство загнивания со¬

временного капитализма. В самом деле, предметы вооружения не

являются ни средством производства, ни предметами нормаль¬

ного потребления. Но вместе с тем они становятся самым при¬

быльным делом для монополистов. В условиях современного им¬

периализма производство, техника, наука служат в первую оче¬

редь делу вооружения.

Представляется полезным остановиться на самом термине

«милитаризм». В современных условиях он употребляется до¬

вольно часто. Мы встречаем этот термин в марксистских ис¬

следованиях и публицистике, в лексиконе прогрессивных и реак¬

ционных буржуазных ученых и политиков. При этом видно, что

47 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 175.

48 О. R е i n g о 1 d. Macht der Monopole — Macht des Staates. Zur Entwicklung

des staatsmonopolistischen Kapitalismus in Westdeutschland. Berlin, 1964,

S. 64.

48 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 283.

со В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 137.

51 Там же, стр. 136.

29

последние вкладывают в него свое содержание, стараясь пре¬

уменьшить опасность милитаризма, скрыть его неразрывную

связь с империализмом.

Так, бывший председатель комитета боннского бундестага по

вопросам обороны Егер (он же — вице-президент бундестага),

затем министр ФРГ, определял термин «милитаризм» как «пере¬

несение действующих воинских форм на гражданскую и полити¬

ческую жизнь»52. Слывущий военным экспертом социал-демокра¬

тической партии Германии Фриц Эрлер понимает под милита¬

ризмом «перенесение принципов военного порядка на политику».

При этом Эрлер отрицает наличие милитаризма в ФРГ на том

основании, что там министр обороны гражданский да к тому же

имеется «парламентский контроль над военными...»53 Извест¬

ный западногерманский историк Г. Риттер утверждает, что «ми¬

литаризм — это преувеличение и переоценка значения военщины,

в результате чего ее поведение становится нездоровым» б4.

Все эти толкования «милитаризма» далеки от классовой

оценки этого понятия и по существу приукрашивают его.

Марксистское определение милитаризма дано В. И. Лени¬

ным. Он подчеркивает прежде всего, что «милитаризм есть глав¬

ное орудие классового угнетения» 55 пролетариата империалисти¬

ческой буржуазией. В августе 1908 г. в известной статье «Воин¬

ствующий милитаризм и антиимпериалистическая тактика со¬

циал-демократии» В. И. Ленин дал следующее определение ми¬

литаризма: «Современный милитаризм есть результат капита¬

лизма. В обеих своих формах он — «жизненное проявление»

капитализма: как военная сила, употребляемая капиталистиче¬

скими государствами при их внешних столкновениях («Militaris-

mus nach aussen», как выражаются немцы)56 и как оружие,

служащее в руках господствующих классов для подавления

всякого рода (экономических и политических) движений про¬

летариата («Militarismus nach innen»)»67.

Это ленинское определение милитаризма остается правиль¬

ным и для современных условий. Милитаризм в современных

условиях — это продукт империализма, главное орудие утверж¬

дения классового господства империалистической буржуазии,

52 «Schicksalsfragen der Gegenwart», Bd. 3. Tubingen, 1958, S. 211.

53 См. H. Wohlgemut. Warum musste der deutsche Imperialismus zwei

Weltkriege verlieren. Berlin, I960, S. 1.

54 G. Ritter. Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des «Militaris¬

mus» in Deutschland. Munchen, 1954, S. 13.

55 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, стр. 73.

56 В’. И. Ленин учитывал, в частности, высказывания К. Либкнехта, указы¬

вавшего на две стороны милитаризма — внешнюю («nach aussen») и внут¬

реннюю («nach innen»). К. Либкнехт называл милитаризм «высшей кон¬

центрацией грубой силы капитализма». См. К. Liebknecht. Gesammelte

Reden und Schriften, Bd. 1. Berlin, 1958, S. 81, 276—278.

57 В. И. Л e н и h. Поли. собр. соч., т. 17, стр. 187.

30

направленное внутри страны на военное подавление револю¬

ционного движения рабочего класса и всех демократических

сил, направленное на насильственное проведение с помощью

военной силы агрессивной внешней политики в интересах моно¬

полий, на идеологическое обоснование и оправдание этой реак¬

ционной внутренней и агрессивной внешней политики.

Для современного милитаризма характерно: преклонение пе¬

ред военной силой как единственно возможным средством реше¬