Автор: PohikeAnnette Pohike Reinhard

Теги: deutsche sprache wörterbuch wortschatz

ISBN: 3-7608-1967-2

Год: 2001

Текст

CA.

>

•Lt

y

LI

3v *

JV

\

:• ^\>

\i-^\

N

; 'A

t a

i

\

V

■$*%

■^■v

.'S

. t i,- *-

Y*

ANNETTE UND

REINHARD POHLKE

g

R

Deutsche Redewendungen

aus dem Lateinischen

Alle Wege führen nach Rom

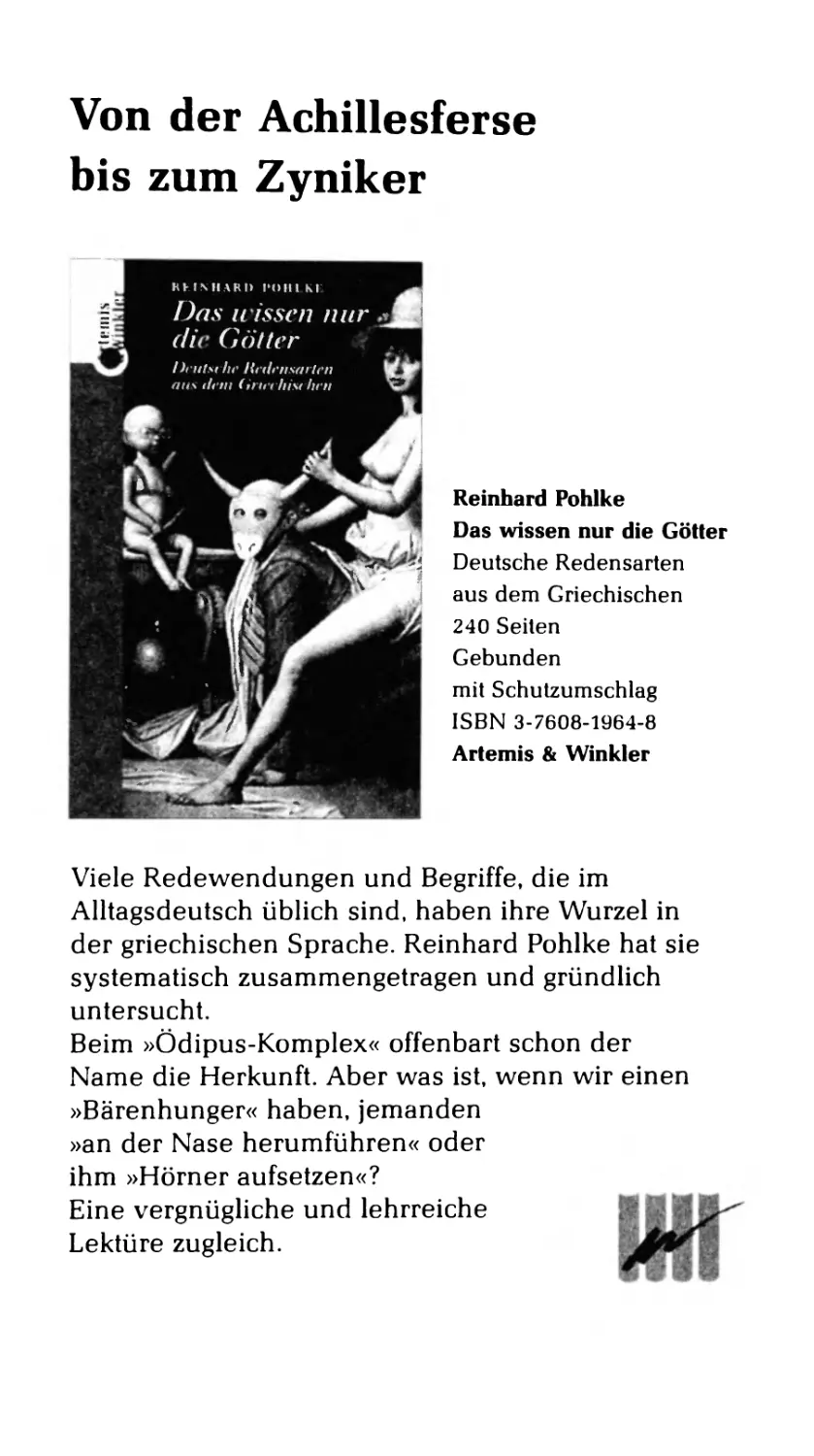

Annette und Reinhard Pohlke

Alle Wege

führen nach rom

Deutsche Redewendungen

aus dem Lateinischen

Mit 15 Illustrationen von Margarete Moos

Artemis & Winkler

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Pohlke, Annette:

Alle Wege führen nach Rom:

Deutsche Redewendungen aus dem Lateinischen /

Annette Pohlke / Reinhard Pohlke. -

Düsseldorf; Zürich: Artemis und Winkler, 2001

ISBN 3-7608-1967-2

©2001 Patmos Verlag GmbH & Co. KG

Artemis & Winkler Verlag, Düsseldorf/Zürich

Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks sowie

der fotomechanischen und elektronischen Wiedergabe, vorbehalten.

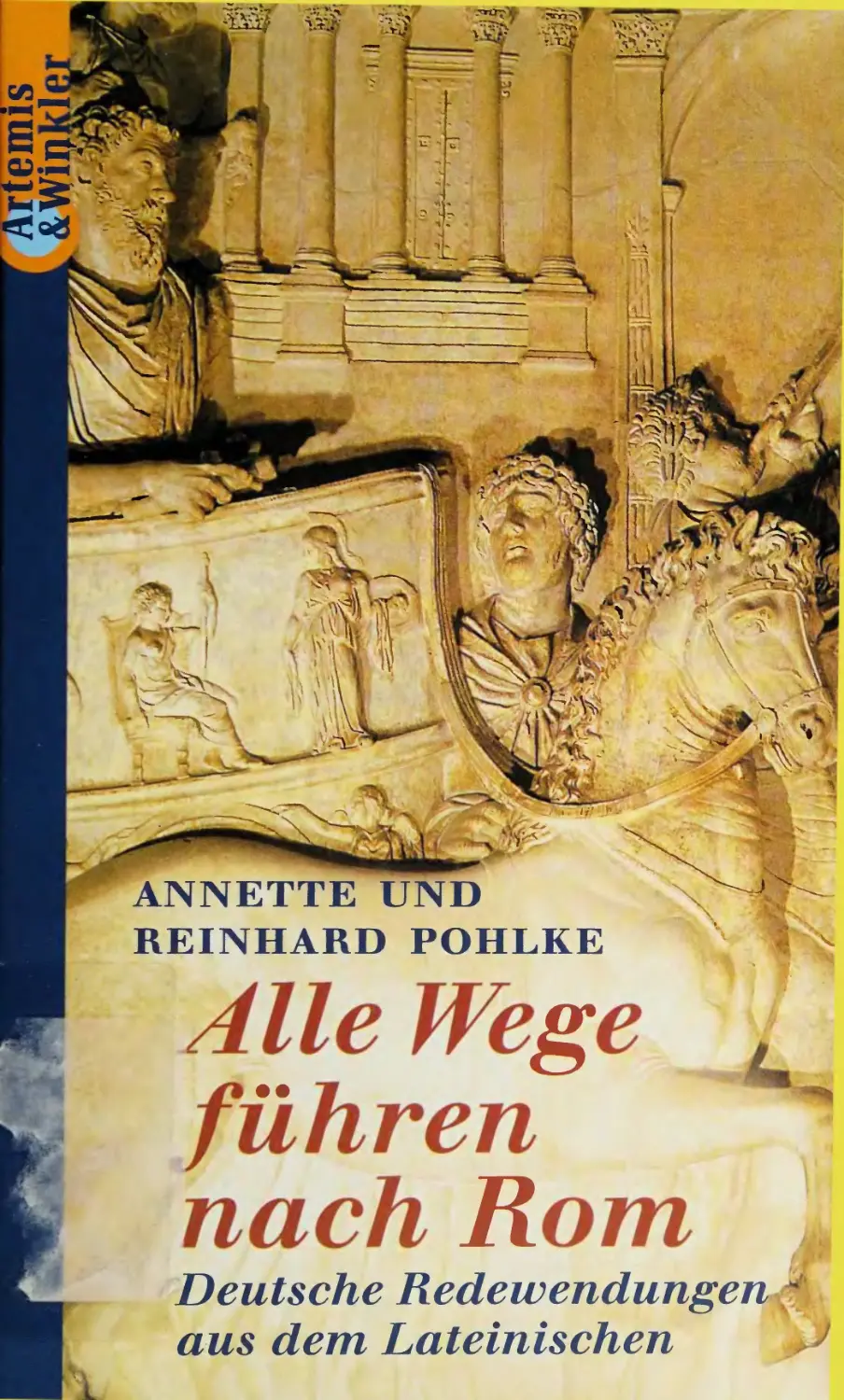

Umschlagmotiv: Marc Aurel als Triumphator hält Einzug in Rom.

Relief vom Ehrenbogen des Marc Aurel (um 1 70-180 n. Chr.).

Rom, Palazzo dei Conservatori

© E. Thiem, Lotus Film, Kaufbeuren

Umschlaggestaltung: Groothuis & Consorten, Hamburg

Satz: Fotosatz Moers, Mönchengladbach

Druck und Verarbeitung: Wiener Verlag, A-Himberg

ISBN 3-7608-1967-2

www.patmos.de

Inhalt

Vorwort 7

Abkürzungsverzeichnis 12

Lexikonteil • von »ad absurdum führen« bis

»Im Zweifel für den Angeklagten« 13

Literaturhinweise 179

Vorwort

Alltägliches Latein

Als gesprochene Sprache mag Latein für uns »tot« sein - als

Bestandteil unserer Sprache ist es ein höchst lebendiger Teil

unserer Alltagskultur. Hier ist nicht nur an die Fülle von Lehn- und

Fremdwörtern lateinischer Herkunft zu denken (z.B. »Pflanze«,

»Küche«, »Kaiser«, »multikulturell«, »sensibel«), sondern auch

an deutsche Wendungen, die lateinische Wörter enthalten (z.

B. -> das Fazit ziehen, -> im Orkus verschwinden, -> Usus sein).

Hinzu kommen jedoch auch - und darum geht es vornehmlich

in diesem Buch - gut deutsche Redensarten wie -> »sich mit

Händen und Füßen wehren«, -> »den Nagel auf den Kopf

treffen« oder -> »in den Tag hinein leben«, die keine lateinischen

Wörter oder Eigennamen enthalten, aber doch lateinischen

Ursprungs sind. -> »Hand und Fuß haben«, -> »dümmer als

dumm«, -> »das Hemd ist mir näher als der Rock«, -> »mit

Zuckerbrot und Peitsche« - all dies existierte entweder bereits

lateinisch oder geht auf sehr ähnliche lateinische Vorlagen

zurück. Bezeichnenderweise sind es oft gerade

umgangssprachliche Wendungen (auffindbar schon in der lateinischen

Komödiendichtung oder Briefprosa), die sich bis heute erhalten

haben: Sie dürften weiter verbreitet und fester verwurzelt gewesen

sein als manche gelehrte Ausdrucksweise, so daß sie unterhalb

der literarischen Oberfläche in den romanischen Sprachen und

auch im Deutschen ihren Niederschlag fanden.

Ein Großteil lateinischer Wendungen hat bereits im

Mittelalter (seit der Christianisierung auf dem Wege der lateinischen

Amts- und Kirchensprache) oder im Humanismus, dem

Zeitalter der Wiederentdeckung der Antike um 1500, auf das

Deutsche eingewirkt. Wegen der vielen damals modischen

lateinischen »Stilblüten« (»flores Latini«) sprach der Humanist Jakob

Wimpfeling (1450-1528) von einem »verbliemten Dutsch«

(verblümten Deutsch). Maßgeblicher Förderer dieser Tendenz

war Erasmus von Rotterdam: In seinem Werk »Adagia«

(»Sprichwörter«; in mehreren Auflagen, zuerst Paris 1500

erschienen) stellte er mehrere tausend lateinische und

griechische Sprichwörter mit gelehrter Erklärung ihrer antiken Bedeu-

7

tung und Entstehung samt Anmerkungen über ihren

zeitgenössischen Gebrauch zusammen; durch die Fülle des

dargebotenen literarischen Materials wie durch den Charme und

Humor der Darstellung hat diese Sammlung breite Wirkung

entfaltet. Später haben vor allem die deutschen »Klassiker« (->

klassisch) wie Goethe und Schiller, aber auch die

Antikenbegeisterung des 19. Jahrhunderts lateinische Wörter, Ausdrucks

weisen oder Sprichwörter aufgenommen, bekannt gemacht oder

eingedeutscht.1

Heute findet sich Lateinisches in unserer gesamten Kultur: in

Literatur und Musik, in Rundfunk und Fernsehen (auch

außerhalb von »Viva«, »Vox«, »Pro« 7 und »Super« RTL), Zeitungen

und Zeitschriften, in Namen von Produkten, Firmen und

Organisationen. Wenn sich beispielsweise eine Versicherung

»Agrippina« nennt, kann einem fast mulmig werden, wird

doch über Agrippina die Jüngere (16-59 n. Chr.) berichtet, daß

ihr eine ganze Reihe absurder »Unfälle« zustieß - allesamt

inszeniert von ihrem Sohn Nero, der so ihr Ableben zu

beschleunigen suchte; ein näherer Blick auf den Firmensitz Köln

(das lateinisch nach Agrippina als »Colonia Claudia Ära Agrip-

pinensium« benannt war) enthüllt allerdings den

tatsächlichen Zusammenhang. Daß neben all diesem auch vieles, was

ein fester Bestandteil des Deutschen geworden und nicht gleich

auf den ersten Blick als Latein erkennbar ist, auf das alte Rom

zurückgeht - dafür möchte dieses Buch den Blick schärfen und

Hintergründe beleuchten.

Zum Inhalt

Alle Stichworte dieser Sammlung haben gemeinsam, daß es

sich um idiomatische, also bildhafte Redewendungen handelt.

Mit ihnen ist in der Regel etwas Übertragenes gemeint, d.h.

etwas anderes, als es der bloße Wortlaut sagt: Wenn wir zum

Beispiel einen -> »Triumph« feiern, nehmen wir nicht tatsächlich

an einem altrömischen Ritual teil, sondern wollen damit zum

1 Die breite und stetige Wirkung der römischen Antike und des Lateinischen auf die

europäische Kultur soll hier nicht ausführlicher beleuchtet werden. Als Einführung

empfehlen wir dazu: Latein und Europa. Traditionen und Renaissancen, hg. von Karl

Büchner, Stuttgart 1978, sowie: Christoph Höcker, DuMont Schnellkurs Antikes

Rom, Köln 1997, S. 124 ff.

8

Ausdruck bringen, daß wir einen ebenso großen Erfolg

errungen haben und ebenso deutlich Anerkennung dafür finden wie

ein römischer Triumphator an seinem Ehrentag.

Bildhafte Rede ist durch verschiedene Gruppen von

Redensarten möglich, die im Lexikonteil dieser Sammlung

alphabetisch ineinander sortiert sind:

a) bildkräftige Einzelwörter, d. h. Begriffe aus der lateinischen

Literatur, Mythologie, Geschichte oder Kulturgeschichte, die

im Deutschen übertragen gebraucht werden (z. B. -> »Mäzen«,

-> »Plebs«, -> »Volkstribun«, -> »Brot und Spiele«);

b) deutsche sprichwörtliche Redensarten, die lateinische

Wörter oder Begriffe aus der römischen Welt enthalten (z. B. ->

»ad acta legen«, -> »jemanden Mores lehren«, -> »unter den

Auspizien«) oder bereits in gleichem oder ähnlichem Wortlaut

im Lateinischen existiert haben (z. B. -> »vor Neid platzen«, ->

»Gleiches mit Gleichem vergelten«, -> »im gleichen Boot

sitzen«, -> »nicht bis fünf zählen können«);

c) »echte« Sprichwörter, also Sätze, die eine feste

Formulierung aufweisen (z. B. -> »Die Würfel sind gefallen«, »Ein

Unglück kommt selten allein«).

Bei allen drei Arten wird stets vom Deutschen ausgegangen,

so daß lateinische Sentenzen und Wahlsprüche, deren

deutsche Fassung nicht sprichwörtlich ist, hier fehlen müssen (z. B.

»Dum Spiro, spero« - »Solange ich lebe, hoffe ich«). Ebenso

fließen rein lateinische Floskeln und Phrasen (»nolens volens«,

»cura posterior«, »ad libitum«) zwar durchaus häufig in

deutsche Sätze ein; doch hätte es den Rahmen dieses Bandes bei

weitem gesprengt, auch sie noch aufzunehmen. Hierfür seien

andere Werke empfohlen.2

Der Übergang von sprichwörtlichen Redensarten zu

Sprichwörtern ist bekanntlich recht fließend. -> »Aus der Not eine

Tugend machen« ist beispielsweise eine Redensart, da die Worte

in verschiedenen Zusammenhängen unterschiedlich gestaltet

und ausgeformt werden können, etwa: »Ich habe damit aus der

Not eine Tugend gemacht.« oder: »Laßt uns aus der Not der zu

Hause vergessenen Kreditkarte eine Tugend des Sparens

machen!« Sobald man jedoch sagt: »Man muß aus der Not eine Tu-

2 Im Anhang zusammengestellt sind diese Phrasen und Floskeln bei Bartels (siehe die

Literaturhinweise) sowie bei B. Kytzler/L. Redemund, Unser tägliches Latein.

Lexikon des lateinischen Spracherbes, Mainz 1992 u. ö.

9

gend machen!«, liegt ein Sprichwort vor, da man nun eine

allgemeingültige Erfahrung und Einsicht ausspricht. Die dann

gewählte Formulierung ist erstarrt und kann nicht nach Belieben

verändert werden. Formeln und Ausrufe wie -> »Euch werd'

ich...« oder -> »Das Spiel ist aus!« sind zwar ebenfalls starr, aber

wiederum eng in unterschiedliche Zusammenhänge

eingebettet und damit als Redensarten anzusehen.

Auch das Zitat an passender Stelle (z.B. »Ich kam, sah und

siegte«, »Teile und herrsche!«) ist eine Art der übertragenen

Rede, da mit der Zitierung eine bestimmte Botschaft an den

Gesprächspartner verbunden ist. Doch da Zitate kaum zur

alltäglichen Art zu reden gehören, soll auf sie hier bewußt verzichtet

werden und nur auf die gängigen Zitatenlexika verwiesen

werden.3 Allerdings sind auch Aussprüche in dem Falle

aufgenommen worden, daß sie im Deutschen nicht mehr als Zitat

empfunden werden und damit wieder zu einer Redensart oder

einem Sprichwort geworden sind (z. B. -> »Das sieht sogar ein

Blinder!«, -> »Die Würfel sind gefallen«, -> »Die Gedanken sind

frei«, -> »Das Hemd ist mir näher als der Rock«).4 Sehr häufig

ergab sich das Problem, daß nicht alles, was lateinisch und

deutsch überliefert ist (z. B. »dum ferrum candet, tundendum

est« - »Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist«),

auch der Herkunft nach tatsächlich eine lateinische Redensart

ist. Da Latein bis vor gut 100 Jahren eine häufig genutzte

Sprache und darüber hinaus ein hochgeschätztes Bildungsgut war,

wurde auch eine ganze Reihe deutscher Sprichwörter früher

oder später ins Lateinische übersetzt und fand so ihren Weg in

verschiedene Spruchsammlungen. Aus dieser besonderen

Stellung des Lateinischen erklärt sich auch der bemerkenswerte

Umstand, daß lateinische Redewendungen sogar in

umgangssprachliche Redewendungen Eingang gefunden haben (z. B. ->

»intus haben«, -» »Tabula rasa machen«).

Schließlich wird man manches, was gemeinhin als deutsches

3 Karl Bayer, Expressis verbis. Lateinische Zitate für alle Lebenslagen,

Zürich/Düsseldorf 1 996; Hubertus Kudla (Hg.)/ Lexikon der lateinischen Zitate. 3500 Originale

mit Übersetzungen und Belegstellen, München 1999.

4 Zur Entstehung einer sprichwörtlichen Redensart (oder eines Sprichworts) aus

einem Zitat sagt Röhrich 1,29 treffend: »Ein Zitat wird dann zu einer Redensart, wenn

es anonym, verfügbar geworden ist, wenn eben nicht mehr >zitiert< wird. In dem

Augenblick, wo bei einem Zitat der literarische Urheber vergessen wird, ist der

Schritt zur Redensart schon getan.«

10

Sprichwort aus dem Lateinischen gilt (z. B. »Eine Hand wäscht

die andere« - »manus manum lavat«), vergeblich suchen, da es

eigentlich griechischer Herkunft ist und deshalb bereits in dem

entsprechenden Band über Redensarten aus dem Griechischen

Aufnahme gefunden hat, der im Jahr 2000 bei Artemis &

Winkler erschienen ist.5

Hilfreiche Hinweise

Die hier alphabetisch aufgelisteten Begriffe und Wendungen

sind im heutigen Deutsch zumeist noch gang und gäbe; wenn

sie hingegen nur noch selten oder fast gar nicht mehr

gebraucht werden, sind sie mit einem Stern (*) markiert. Der

kleiner gesetzte Teil am Ende jedes Artikels enthält

Stellennachweise und verschiedene Hinweise auf benutzte oder

weiterführende Literatur, auf literarische Nachwirkung oder

Verwendungsbeispiele sowie auf Entsprechungen in anderen

Sprachen (vgl. das folgende AbkürzungsVerzeichnis, dort findet

sich auch ein Hinweis bezüglich der Abkürzungen der antiken

und mittelalterlichen Quellen sowie der Textsammlungen).

Vollständigkeit ist bei all diesen Anmerkungen

verständlicherweise weder jemals erreichbar noch überhaupt beabsichtigt,

weshalb auch mehrfach nur auf weiterführende Werke

verwiesen wird. Für Ergänzungsvorschläge sind wir - ebenso wie

für Kommentare und Hinweise aller Art - dem mitdenkenden

Leser jederzeit dankbar und bitten um Mitteilung unter der

E-Mail-Adresse reinhard@pohlke. de.

Nun wollen wir aber die Sache für sich selbst sprechen lassen

(-> Die Sache spricht für sich). Wir wünschen dem Leser oder

der Leserin, bei der Lektüre keinesfalls -> Blut, Schweiß und

Tränen zu vergießen, sondern einige neue Einblicke in die

deutsche Sprache wie auch in die römische Welt zu gewinnen,

die es hoffentlich oft ermöglichen, -> das Angenehme mit dem

Nützlichen zu verbinden.

5 Reinhard Pohlke, Das wissen nur die Götter. Deutsche Redensarten aus dem

Griechischen, Düsseldorf/Zürich 2000.

11

Abkürzungsverzeichnis

Zum Anmerkungsapparat

L Nachweise in der neuzeitlichen Literatur zu den sprachlichen Ausführungen des

Stichworts; daneben ggf. spezielle historische, religionsgeschichtliche,

kunstgeschichtliche etc. Literatur zu den verwendeten antiken Motiven

1,2... Nachweise zu einzelnen Details der Ausführungen

B Ausgewählte Textbeispiele für die Verwendung des Wortes oder der Wendung

in der Literatur; daneben Beispiele für die Rezeption eines Motivs in der

Literaturgeschichte, d. h. Nennung von Dramen, Gedichten, Opern etc.

S Entsprechungen in anderen Sprachen

Sonstige Abkürzungen

*

a

ä

Abb.

Adj.

ahd.

altind.

Bez.

dän.

dass.

ders.

dt.

ed.

Einl.

engl.

Fr.

frz.

griech.

hebr.

ital.

Kap.

lat.

wenig oder fast nicht mehr in

Gebrauch

lang ausgesprochener Vokal

(z. B. hier langes a)

betonter Vokal (z. B. Gany-

med)

Abbildung(en)

Adjektiv (Eigenschaftswort)

althochdeutsch

altindisch

Bezeichnung

dänisch

dasselbe

derselbe

deutsch

[editus =] herausgegeben

von...

Einleitung

englisch

Fragment(e)

französisch

griechisch

hebräisch

italienisch

Kapitel

lateinisch

Lit.

mhd.

ndl.

0.

o.g.

o.j-

o.O.

o.Z.

PI.

Pt.

Schol.

sg-

S. 0.

sog.

Sp.

Subst.

s.v.

Taf.

u.

u. ö.

V.

v. a.

Z.

Literatur

mittelhochdeutsch

niederländisch

oder

oben genannt

ohne Jahr

ohne Ort

ohne Zählung

Plural (Mehrzahl)

Partizip (Mittelwort)

Scholien (antike

Textkommentare)

Singular (Einzahl)

siehe oben

sogenannt

Spalte(n)

Substantiv (Hauptwort)

[sub voce] unter dem

Stichwort ...

Tafel(n)

und

und öfter

Vers(e)

vor allem

Zeile(n)

Antike Autoren und ihre Werke werden in der allgemein üblichen Weise abgekürzt zitiert,

desgleichen Sammelwerke und Lexika (vgl. die Verzeichnisse im Kleinen Pauly, Bd. 1).

12

A

AD ABSURDUM FÜHREN

(»zum Sinnlosen« / bis zum Widersinn führen) etwas durch

Überspitzung kritisieren, die Unsinnigkeit einer Sache

aufzeigen.

Die Wendung enthält das lateinische Adjektiv »absurdus«

(»mißtönend, sinnlos«), von dem auch das deutsche Lehnwort

»absurd« kommt. »Ad absurdum geführt« ist eine Sache also

dann, wenn ihre Widersinnigkeit deutlich vor Augen steht.

Beispielsweise sagt in Johannes Mario Simmeis Roman »Der

Stoff, aus dem die Träume sind« der Erzähler, der bisher nur

seinen Sinneswahrnehmungen traute:1 »Heute weiß ich, daß es

sich in der Tat andersherum verhält: Was ich (und das gilt für

alle Menschen) sehe, sage, höre, wird vom nächsten Moment

bereits überholt und ad absurdum geführt.«

L: Bartels 196; Duden 11,27; Mletzko 140. 1: München 1971, S. 361.

durch (seine) Abwesenheit glänzen

auffällig abwesend sein.

Im alten Rom war es üblich, bei Leichenbegängnissen der

adligen Familien die Bilder der Vorfahren (imagines maiorum) der

Leiche voranzutragen. Der römische Historiker Tacitus

berichtet nun, daß im Jahre 22 n. Chr. Iunia Tertulla, die Witwe des

Cassius und Schwester des Brutus, mit allen Ehren bestattet

werden durfte, obwohl sie den amtierenden Kaiser Tiberius in

ihrem Testament nicht bedacht hatte. Die Bildnisse des Brutus

und des Cassius durften aber - entgegen der üblichen Sitte -

nicht im Leichenzug mitgeführt werden, da diese im Jahre

44 v. Chr. C. Iulius Caesar, den Begründer des iulisch-claudi-

schen Kaiserhauses, ermordet hatten (vgl. -> Auch du, mein

Sohn Brutus!).

Tacitus bemerkt dazu am Schluß seines Berichts: »Aber Cas-

13

sius und Brutus leuchteten gerade dadurch hervor, daß ihre

Bildnisse nicht zu sehen waren.«1

Der französische Revolutionsdichter Marie-Joseph de Che-

nier (1764-1811) hat diese Stelle in seiner Tragödie »Tibere«

(1819) so wiedergegeben:2 »Brutus et Cassius brillaient par leur

absence«. Von dort ist die Wendung ins Deutsche eingegangen.

L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 24; Böttcher 340-341 (Nr. 2141-2142); Duden

11,25 und 12,135; Macrone 180-181. 1: Tac. Ann. 3,76: »Sed praefulgebant Cassius

atque Brutus eo ipso quod effigies eorum non visebantur.« 2: 1,1. S: Engl. »Conspi-

cuous by his absence« (zuerst durch Lord john Russell 1859: Macrone 180); frz. »briller

par son absence«.

AD ACTA LEGEN

auf etwas nicht mehr eingehen, etwas nicht weiter

bearbeiten, als erledigt betrachten. Das Gegenteil davon ist

(amtlich:) * von einer Sache Akt nehmen: von etwas Kenntnis

nehmen. Vgl.: Darüber sind die Akten noch nicht

geschlossen: die Sache läuft noch.

Die Wendung stammt aus der lateinischen Amtssprache: Wenn

eine Behörde sich auf ein Gesuch oder anderes Schreiben nicht

einließ und es nicht berücksichtigte, erhielt es den Vermerk

»ad acta«, d.h. »zu den Akten«. Die »Akte« (lat. »actum«:

»Verhandeltes«) enthält alles in einer Sache bereits Angefallene.

Die übertragene Redensart »ad acta legen« erscheint seit der

2. Hälfte des 18. Jh. - Die zu allen Zeiten große Bedeutung der

»Akten« wird auch durch ein nachantikes Sprichwort erhellt:

»Was nicht in den Akten ist, ist auch nicht auf der Welt« (lat.:

»Quod non est in actis, non est in mundo«).1

L: Bartels 196; Borchardt-Wustmann-Schoppe 26; Duden 11,27. 1: Reichert 51.

Altweibergeschwätz

albernes Gerede (auch: Altweibergewäsch); * altweibisch:

albern, kindisch.

Offenbar gaben schon die Römer so wenig auf Geschichten, die

von alten Frauen erzählt werden, daß sie auch bei ihnen für

Unglaubhaftes sprichwörtlich wurden: So spricht Cicero in be-

zug auf sagenhafte Taten der göttlichen Zwillingsbrüder Kastor

und Pollux von »altweiberhaften Geschichtchen« (»fabellae

14

aniles«),1 womit er soviel meint wie »Märchen« oder

»erfundene Geschichten ohne Wahrheitsgehalt«. Auch Apuleius

verwendet denselben Ausdruck im Sinne von

»Lügengeschichten«.2 Im Deutschen erscheint das Adjektiv »altweibisch« seit

dem 16. Jh., doch verwendet man heute nur noch das später

unter Einbindung des »Geschwätzes« gebildete Substantiv.3

L: Grimm 1,275; Otto 28 (Nr. 121). 1: Cic. nat. 3,5,12. 2: Apul. apol. 25: »per nescio

quas anilis fabulas«; weitere Beispiele nennt Otto 28 (Nr. 121). 3: Belege bei Grimm

1,275.

aller Anfang ist schwer

Alle Dinge fallen zu Beginn schwer, bald darauf aber

leichter.

Der lateinische Satz »Omne initium difficile« (»Aller Anfang ist

schwierig«)1 ist nicht antik und wohl nur eine Latinisierung des

gleichlautenden deutschen Sprichworts. Doch begegnet der

Grundsatz in ähnlicher Formulierung schon in der Spätantike:

Der Hl. Petrus Chrysologus, Erzbischof von Ravenna im 5. Jh.,

schreibt zu Beginn einer Rede von der jungfräulichen Geburt

der Maria: »Von allen Dingen zwar sind die Anfänge hart, aber

härter als alles sind die Anfänge einer Gebärenden.«2 Hier

scheint der Gedanke bereits als Sprichwort im Hintergrund zu

stehen, was von dem Philosophen und Politiker Boethius um

500 noch deutlicher gesagt wird: »Denn das Größte vielleicht

von allem ist, wie man sagt, der Anfang, und daher auch das

Schwierigste.«3

Eine ältere gleichbedeutende Redensart wird von dem

Grammatiker Varro im 1. Jh. überliefert: »Die Tür ist beim Weg das

Schwierigste«, d.h. das Losgehen.4

Goethe stellte die Gültigkeit des im Deutschen früh

eingebürgerten Satzes in Frage und deutete an, daß es viel

schwieriger sein kann, etwas fortzuführen und zu beenden als zu

beginnen: »Aller Anfang ist schwer, das mag in einem gewissen Sinne

wahr sein, allgemeiner aber kann man sagen, aller Anfang ist

leicht.«5 Eine jüngere und noch hintergründigere Variante

stammt von Fred Reinke: »Aller Anfang ist nur dann schwer,

wenn man ihn sich zu leicht macht.«6

L: Fritsch 369; Grimm 1,324; Mletzko 8. 107; Otto 287 (Nr. 1472); Wander 1,80

(Anfang 1-8). 1: Wander 1,80 nennt auch die Varianten »Omne principium grave« (»Aller

15

Anfang ist schwer«) und »Omnibus in rebus gravis est inceptio prima« (»In allen Dingen

ist der erste Anfang schwer«). 2: Petr. Chrysol. (PL 52,656): »Omnium quidem rerum

primordia sunt dura, sed duriora sunt omnibus primordia generantis.« 3: Boeth. com-

ment. in Cic. top. (Migne 64 col. 1040): »Maximum enim fortasse omnium, ut dicitur,

principium, quare et difficillimum.« Eine sehr ähnliche griechische Fassung ist im

Mittelalter überliefert: Append. prov. 1,41: »Der Anfang jeder Sache ist doch wohl recht

schwer« (Äpxil 6t\ko\j naviöc, epyov xateJWikepöv eoii). 4: Varro rust. 1,2,2: »Portam

itineri... longissimum esse«. 5: 21,50 nach Grimm 1,324. 6: Mieder, Antisprichwörter

3 mit Beleg. B: Die Erzählung »Vom schweren Anfang« (1950) von Eduard Claudius

(1911-1974) wirbt um Produktionssteigerung in der jungen DDR. S: Engl. »The begin-

nings are always hard«; ital. »Ogni principio e difficile«; ndl. »Het begin is altijd 't zwaar-

ste«.

Wehre den Anfängen!

Schreite sofort ein, bevor das Problem größer wird! Vgl. das

Sprichwort: * Wer will der Krankheit bald entgehn, der muß

dem Anfang widerstehn.

In seinen »Heilmitteln gegen die Liebe« vergleicht der

römische Dichter Ovid die Liebe mit einem Baum, der aus kleinen

Anfängen schließlich kräftig und unverrückbar wird; daher

empfiehlt er: »Wie beschaffen es sei, was du liebst, blick dich

raschen Sinnes um / und entziehe deinen Hals dem Joch (vgl. ->

Caudinisches Joch), das dich verletzen will. / Wehre den

Anfängen! Zu spät wird Medizin bereitet, / wenn die Übel über

lange Zeit stark geworden sind.«1 Der Philosoph Seneca spielt

auf diese Verse an, wenn er am Ende eines Briefes schreibt, daß

sich ein weiser Mensch von keiner belastenden Beschäftigung

in Anspruch nehmen lassen dürfe: »Den Anfängen jener

wollen wir wehren!«2 In seiner »Trostschrift an Marcia«, der er mit

philosophischen Ratschlägen über den Tod ihres Vaters

hinweghelfen möchte, führt er den Gedanken weiter aus: »Wie alle

Fehler sich tief festsetzen, wenn sie nicht, solange sie sich noch

entwickeln, unterdrückt worden sind, so nähren sich auch

diese trüben, unseligen und gegen sich wütenden

Empfindungen zuletzt gerade aus der Verbitterung, und der Schmerz wird

zu einer verkehrten Freude einer unglücklichen Seele. Ich hätte

es daher gewünscht, in der ersten Zeit an diese Behandlung

gehen zu können...«3

L: Bartels 140; Böttcher 76-77 (Nr. 433-434); Büchmann 334; Duden 11,38 und

12,514; Fritsch 41 7; Mletzko 8.15. 137. 140; Otto 287 (Nr. 1470); Reichert 231;

Wander 1,80-82 (Anfang 31. 51. 55). 1: Ovid, rem. am. 89-92: »Quäle sit id, quod amas,

celeri circymspice mgnte, / £t tua lassuro. sybtrahe cojla iugQ. / Principüs obsta; serQ

mediana paratur, / Cum mala per longas CQnvalue/e moras.« Vgl. auch V. 81 und her.

16

Aller Anfang ist schwer.

17,190. 2: Sen. ep. 72,11: »principiis illarum obstemus«; vgl. ep. 116,3; dial. 5,10,2-3.

3: Sen. ad Marc, de consol. 1,7-8; vgl. allgemein Cic. Phil. 5,31,1: »Omne malum nas-

cens facile opprimitur, inveteratum fit plerumque robustius« (Jedes Übel wird leicht

unterdrückt, wenn es entsteht, gealtert wird es meistens kräftiger); Cato dist. 4,9.

Griechische Vorläufer nennt Otto 287 (Nr. 1470). S: Frz. »II faut veiller aux commencements«.

das Angenehme mit dem

Nützlichen verbinden

sich oder anderen bei einer Pflicht oder Arbeit auch etwas

Spaß gönnen.

Der römische Dichter Horaz schreibt in seiner »Dichtkunst«:

»Jede Stimme hat derjenige davongetragen, der das Nützliche

mit dem Angenehmen gemischt hat, indem er den Leser

zugleich erfreut und ermahnt.«1 In der griechischen

Literaturtheorie wurden beide Forderungen nach Unterhaltung und

Belehrung seit langem erwogen. Daher hat der Gedanke

inhaltlich bereits griechische Vorläufer.2 Einige Verse zuvor

formuliert Horaz die Polarität der Begriffe: »Entweder nützen oder

erfreuen wollen die Dichter / oder zugleich Vergnügliches und

auch fürs Leben Brauchbares sagen« (lat.: Aut prodesse volunt

aut delectare pogtae / aut simul £t iucunda et idQnea dicere v^

tae).3

Seit der Renaissance wurden diese zwei Grundfunktionen

der Kunst erneut diskutiert. Goethe wandelte in der horazi-

schen Formulierung »nützen oder erfreuen« das »oder« in ein

»sowohl als auch« um und stellte sie als Motto dem Prolog

»Neueröffnetes moralisch-politisches Puppenspiel« (1774)

voran: »Et prodesse et delectare.« Noch heute kann man - auch

ganz losgelöst vom Bereich der Dichtung - auf allen möglichen

Gebieten das »Angenehme mit dem Nützlichen verbinden«.

L: Bartels 126-127; Böttcher 75 (Nr. 420-^21); Büchmann 332; Duden 11,39 und

12,44; Mletzko 9. 91.1: Hör. ars 343-344: »Qmne tuHt punctum, qui miscuit utile dulci

/ Igctorgm delgctandQ parite/que mongndo«; »punctum« ist der Punkt, der bei der

Auszählung der Stimmen hinter dem Kandidatennamen auf dem Wachstäfelchen

eingestochen wird. 2: Siehe Büchmann 332. 3: Hör. ars 333-334.

18

einen Animus haben

eine Vermutung haben.

Diese umgangssprachliche Redewendung ist von lat. »animus«

(»Geist, Gemüt«) abgeleitet; sie dürfte auf den gleichen

lautlichen Beginn der Wörter »Ahnung« und »animus« (unkorrekt

mit langem a gesprochen) zurückgehen, die wohl dazu

animierte, in »eine Ahnung haben« die »Ahnung« auf

scherzhaftgelehrte Weise durch die lateinische Vokabel zu ersetzen.

in die Annalen eingehen

in die Geschichte eingehen, unvergessen bleiben.

»Annalen« (lat. »annales«: »Jahrbücher, Jahreslisten«, von lat.

»annus«: »Jahr«) waren im antiken Rom die nach Jahren

geordneten staatlichen Aufzeichnungen verschiedenster Ereignisse.

Mit dem Aufkommen der Geschichtsschreibung ab etwa 200 v.

Chr. wurde der Begriff »Annales« oft auch als Titel

geschichtlicher Werke verwendet (z.B. von Tacitus). Auch im Mittelalter

wurden von Klöstern und Domstiften Annalen geführt, die

sich später zu Geschichtsschreibung weiterentwickelten und

mit den Gattungen der Chronik und der Historie

verschmolzen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird »in die Annalen

eingehen« anstelle von »in Erinnerung bleiben« verwendet, wenn

man der betreffenden Sache Bedeutung, Erhabenheit oder

offiziellen Charakter verleihen möchte. So schrieb z. B. Karl Marx

im »Kapital«: »Und die Geschichte dieser ihrer Expropriation

[d. h. die Ausbeutung durch die Bourgeoisie] ist in die Annalen

der Menschheit eingeschrieben mit Zügen von Blut und

Feuer.«1

L: Böttcher 520 (Nr. 3438); Duden 11,42.1: Marx-Engels, Werke 23,743 nach Böttcher

520.

EINEN LANGEN ARM HABEN

weitreichende Macht, großen Einfluß besitzen.

In seinen »Heroides« (»Heldinnen«, geschrieben um 5 v. Chr.)

fingiert der römische Dichter Ovid Briefe berühmter Frauen

zumeist an ihre Männer oder Liebhaber, so auch eine Antwort der

19

schönen Helena an den Königssohn Paris, der sie nach Troja

entführen will. Darin warnt sie ihn vor ihrem Ehemann, dem

spartanischen König Menelaos: »Jener hat zwar die Segel

gesetzt mit günstigem Wind nach Kreta, / du aber glaube daher

nicht, daß alles erlaubt sei! / Mein Mann ist in der Weise

abwesend, daß er mich auch abwesend noch bewacht - / oder weißt

du nicht, daß Könige lange Arme haben?«1 Die Wendung war

zu Ovids Zeit vielleicht schon sprichwörtlich, möglicherweise

sogar im Griechischen, wo sie jedoch erst im Mittelalter als

Sprichwort belegt ist.2 In Rom verwendet noch der Philosoph

Seneca das Motiv in einem Brief, in dem er die

Unangreifbarkeit der Seele beschreibt, die - von der Philosophie geschützt -

jedem Schicksal standhalten könne: »Nicht hat, wie wir

meinen, das Schicksal lange Arme: Niemanden überwältigt es,

wenn er sich nicht an es klammert.«3 Erasmus von Rotterdam

überliefert in seiner Sprichwörtersammlung »Adagia«, daß es

geläufig sei zu sagen: »Vor Königen muß man sich hüten, da sie

sehr lange Arme haben.« »Kein Wunder«, erläutert er, »da sie

durch ihre Leute, derer sie sich anstelle ihrer Arme bedienen,

auch weit Verstreute niederschlagen können.«4

Heute kann »einen langen Arm haben« auf Mächtige und

Einflußreiche jeder Art bezogen werden. So läßt Max von der

Grün in seinem Roman »Stellenweise Glatteis« einen

Angestellten zu dem Erzähler Maiwald sagen, als dieser sich gegen seine

fristlose Kündigung durch die Betriebsleitung auflehnt: »Laß

das doch, du ziehst nur den Kürzeren, ich kenn das, die haben

einen langen Arm.«5

L: Böttcher 77 (Nr. 435); Büchmann 334; Duden 12,292; Grimm 1,553; Otto 210 (Nr.

1037); Wander 1,128 (Arm 8.12.14. 29. 34). 1: Ov. her. 17,163-166; V. 166 lautet lat:

»An nescis longas rggibus esse manys?« 2: Apost. 11,7a; vgl. bereits im 3. Jh. Herod.

8,440. 3: Sen. ep. 82,5: »Non habet, ut putamus, Fortuna longas manus: neminem

occupat, nisi haerentem sibi.« 4: Er. ad. 1,2,3: »Nimirum, quod per suos, quibus bra-

chiorum vice utuntur, possint etiam procul dissitos affligere.« 5: Max von der Grün,

Stellenweise Glatteis, Darmstadt 1973, Sonderausgabe 1986, S. 307-308.

Armutszeugnis

Erweis mangelnder Fähigkeit; Blöße; v. a.: ein A. für jdn.

sein, sich ein A. ausstellen; auch * Armutsschein.

Der römische Gelehrte Varro leitete im 1. Jh. v. Chr. den Begriff

»paupertas« (»Armut«; etymologisch von »paucus«: »wenig«

20

und »parere«: »schaffen«) vom Adjektiv »parvus« (klein,

gering) ab: »Und das Geld war gering: Daher wird bei demjenigen

von >Geringheit< gesprochen, bei dem ein großes Zeugnis von

Armut ist.«1

Vielleicht durch diesen Wortgebrauch angeregt, bezeichnete

man seit der Neuzeit als »testimonium paupertatis«

(»Armutszeugnis«) eine behördliche Bescheinigung der Bedürftigkeit für

denjenigen, der das Armenrecht (d.h. Prozeßkostenhilfe und

Stellung eines Anwalts) in Anspruch nehmen möchte. Im

übertragenen Sinne wurde es anschließend zur Bezeichnung für

eine Offenbarung geistiger Mittellosigkeit.

L: Bartels 208; Duden 11,52; Grimm 1,563. 1: Varro, De vita populi Romani, fr. 10 (bei

Non. 43 M.): »pecuniaque erat parva: ab eo paupertas dicta, cuius paupertatis ma-

gnum testimonium est.«

Arzt, heile dich selbst!

Wende deine Fähigkeiten zuerst an dir selbst an, bevor du

sie anderen anbietest!

Um den Ruf von Ärzten war es schon in der Antike nicht zum

Besten gestellt: »Ein Arzt ist nichts weiter als eine Tröstung fürs

Gemüt«1 - aber keine echte Hilfe. Das Motiv des Arztes, der

zwar andere zu heilen behauptet, sich selbst aber nicht helfen

kann, ist in der Antike offenbar geläufig gewesen. Es begegnet

uns 45 v. Chr. in einem Brief an Cicero, in dem ihn sein Freund

Servius Sulpicius Rufus aufzumuntern sucht:2 »Vergiß

schließlich nicht, daß du Cicero bist und derjenige, der anderen

Lehren und Rat zu erteilen gewohnt ist, und ahme nicht die

schlechten Ärzte nach, die bei fremden Krankheiten

verkünden, sie besäßen die Kunst der Medizin, sich selbst aber nicht

behandeln können, sondern bringe das, was du andere zu

lehren pflegst, auch dir nahe und nimm es dir zu Herzen!« Daß es

auch ein entsprechendes lateinisches oder griechisches

Sprichwort gegeben haben muß, wird im Lukasevangelium bezeugt:

Als Jesus in Nazareth predigte und wußte, daß die Menschen

dort Gewaltiges von ihm erwarteten, »sprach er zu ihnen: Ihr

werdet freilich zu mir sagen dies Sprichwort: Arzt, hilf dir

selbst! Denn wie große Dinge haben wir gehört, zu Kapernaum

geschehen! Tu so auch hier in deiner Vaterstadt!«3 Die

lateinische Übersetzung in der Vulgata (»Medice, cura te ipsum!«) hat

21

das deutsche Sprichwort entstehen lassen und wird heute

bisweilen auch lateinisch zitiert.

L: Macrone 207-208; Otto 216 (Nr. 1077); Wander 1,151. 1: Petron. 42,5: »medicus

enim nihil aliud est quam animi consolatio.« 2: Cic. fam. 4,5,5: »Denique noli te obli-

visci Ciceronem esse et eum qui aliis consueris praecipere et dare consilium, neque imi-

tare malos medicos, qui in alienis morbis profitentur tenere se medicinae scientiam, ipsi

se curare non possunt, sed potius quae aliis tute praecipere soles ea tute tibi subiace at-

que apud animum propone.« 3: Lk. 4,23. S: Dan. »Loege, hjelp dig selv«; engl. »Physi-

cian, heal thyselfU; frz. »Mediän, gueris-toi, toi-meme«; ndl. »Geneesmeester, heel u

zelven«.

Auch du, mein Sohn (Brutus)!

(Ausruf des Entsetzens, oft scherzhaft:) Auch du hast dich

gegen mich verschworen! Auch du läßt mich im Stich!

Auch: Auch du, (mein [Sohn]) Brutus!

Gaius Iulius Caesar soll, als er 44 v. Chr. von seinem Schützling

Marcus Brutus1 und anderen Verschwörern erdolcht wurde,

dem Brutus auf Griechisch »Auch du, mein Kind!« zugerufen

haben,2 d.h. ergänzt: »Auch du gesellst dich du diesen

Verschwörern und Mördern?« Die Herkunft dieses Satzes, den

Caesar offenkundig als Zitat äußerte, läßt sich jedoch nicht

nachweisen. Nach Sueton selbst sprach Caesar kein Wort, doch, so

sagt er, gebe es Autoren, die von dem griechischen Ausruf

erzählten. Auch Cassius Dio hält ein Schweigen Caesars für am

sichersten verbürgt, berichtet aber ebenso von dem Wort an

Brutus,3 im selben Wortlaut wie Sueton es tut.

Das genannte Zitat hat übrigens dazu beigetragen,

Spekulationen am Leben zu erhalten, Brutus sei der leibliche Sohn

Caesars gewesen. Tatsächlich schreibt Sueton, Caesar habe Servilia,

die Mutter des Brutus, »vor allen anderen geliebt«,4 und es

war allgemein bekannt, daß Caesar eine Affäre mit ihr hatte.

Allerdings war Caesar bei der Geburt des Brutus (85 v. Chr) fast

noch ein Teenager (da er vermutlich 100 v. Chr geboren

wurde); seine Affäre mit Servilia, die man vor allem durch

reiche Geschenke bewiesen sah, datiert aber in seine späteren

Lebensjahre.

Shakespeare läßt in seinem »Julius Caesar« (1599) diesen

lateinisch »Et tu, Brüte«5 sagen und wechselt damit ebenso vom

Englischen ins Lateinische wie Caesar bei Plutarch vom

Lateinischen ins Griechische. Dies läßt vermuten, daß die lateini-

22

sehen Worte auch zu dieser Zeit allgemein bekannt und daher

dem englischen Publikum vertraut waren. Zuvor bereits (und

zudem außerhalb der Caesar-Geschichte) findet sich das Zitat

in »The True Tragedy of Richard Duke of York« (1595), einer

Bearbeitung des 3. Teils von Shakespeares »Henry VI« (um 1591).6

In Deutschland machte Schiller die deutsche Version in seinen

»Räubern« bekannt, in denen er den Räuberhauptmann Moor

im »Römerlied« über Caesar und Brutus singen läßt: »O ein

Todesstoß von Brutus Schwerte! / Auch du - Brutus - du?«7

Heute ist die Floskel seltener ein echter Entsetzensruf als ein

scherzhaft gemeinter Ausdruck des Erstaunens. In

humoristischer Abwandlung des Zitats sagt man gelegentlich von seinem

zu geringen Lohn oder Gehalt: »Auch du, mein Lohn brutto!«

L: Bartels 74; Böttcher 65-66 (Nr. 339); Büchmann 369; Duden 11,133 und 12,50;

Grimm 1,599; Macrone 178; Reichert 75-76.1: 47 v. Chr. übertrug Caesar dem Brutus

die Provinz Callia Cisalpina, ließ ihn 44 zum Prätor wählen und stellte ihm für 41 das

Konsulat in Aussicht. 2: Suet. Caesar 82,2: »Auch du, mein Kind (Kai a\) tekvov)?« 3:

Cass. Dio 44,19,5. 4: Suet. Caes. 50. 5: 3. Akt, 1. Szene. 6: Macrone 178. 7: Räuber 4.

Akt, 5. Szene, 4. Strophe. S: Engl, wird nach Shakespeare gern lat. zitiert: »Et tu, Brüte?«

(üt. siehe bei Mieder, Investigations 40).

EIN AUFGEBLASENER FROSCH

Angeber, dünkelhafter Mensch. Auch nur: aufgeblasen, für

angeberisch, überheblich, dünkelhaft. -♦ Vor Neid platzen:

äußerst neidisch sein.

Während das einfache »aufgeblasen« für »angeberisch,

hochtrabend« bereits alttestamentlich ist,1 geht der »aufgeblasene

Frosch« auf den lateinischen Fabeldichter Phaedrus (frühes 1. Jh.

n. Chr.) zurück: In dessen Fabel »Der geplatzte Frosch und der

Ochse« (»rana rupta et bos«)2 bläst sich ein Frosch vor Neid auf

die Größe des Ochsen so lange auf, bis er platzt: »Als er zuletzt in

vollem Zorne noch versuchte, / Sich mehr zu blähen, stürzt' er

mit zerplatztem Körper.«

In Anspielung auf diese Geschichte hat der Epigrammdichter

Martial auch die lateinische Redewendung »invidia rumpere«

(-* vor Neid platzen) geprägt,3 die wörtlich ins Deutsche

übernommen worden ist. Mit den Worten »Sie bläst sich auf wie ein

Frosch« beschwert sich in Petrons »Satyrica« der neureiche

Trimalchio über seine undankbare Frau Fortunata und sagt ihr

damit indirekt, daß sie doch keine Chance hat, ihm an Größe

23

gleichzukommen (mehr über diese Fortunata unter -> jemanden

in den Himmel heben).4

Immanuel Kant definierte im 18. Jh. sachlich: »Der

Aufgeblasene ist ein Hochmütiger, der Verachtung anderer in seinem

Verhalten äußert.«5 Umgangssprachlich existieren heutzutage

neben dem »aufgeblasenen Frosch« auch gleichbedeutende

Abwandlungen wie »aufgeblasenes Nachthemd« oder

»aufgeblasener Fatzke«.

L: Böttcher 78 (Nr. 445); Büchmann 338-339; Duden 11,502; Otto 294 (Nr. 1504);

Wander 1,159. 1228-1232 (Frosch 4. 71f.). 1: Belege bei Grimm 1,652. 2: Phaedr. 1,

24. 3: Martial. 9,97 (zwölfmal in 6 Distichen); auch Martial. 10,79,9 und Hör. s.

2,3,314-320 spielen auf die Fabel an. 4: Petron. 74,13: »Inflat se tamquam rana.«

5: Kant 7,431 nach Grimm 1,652.

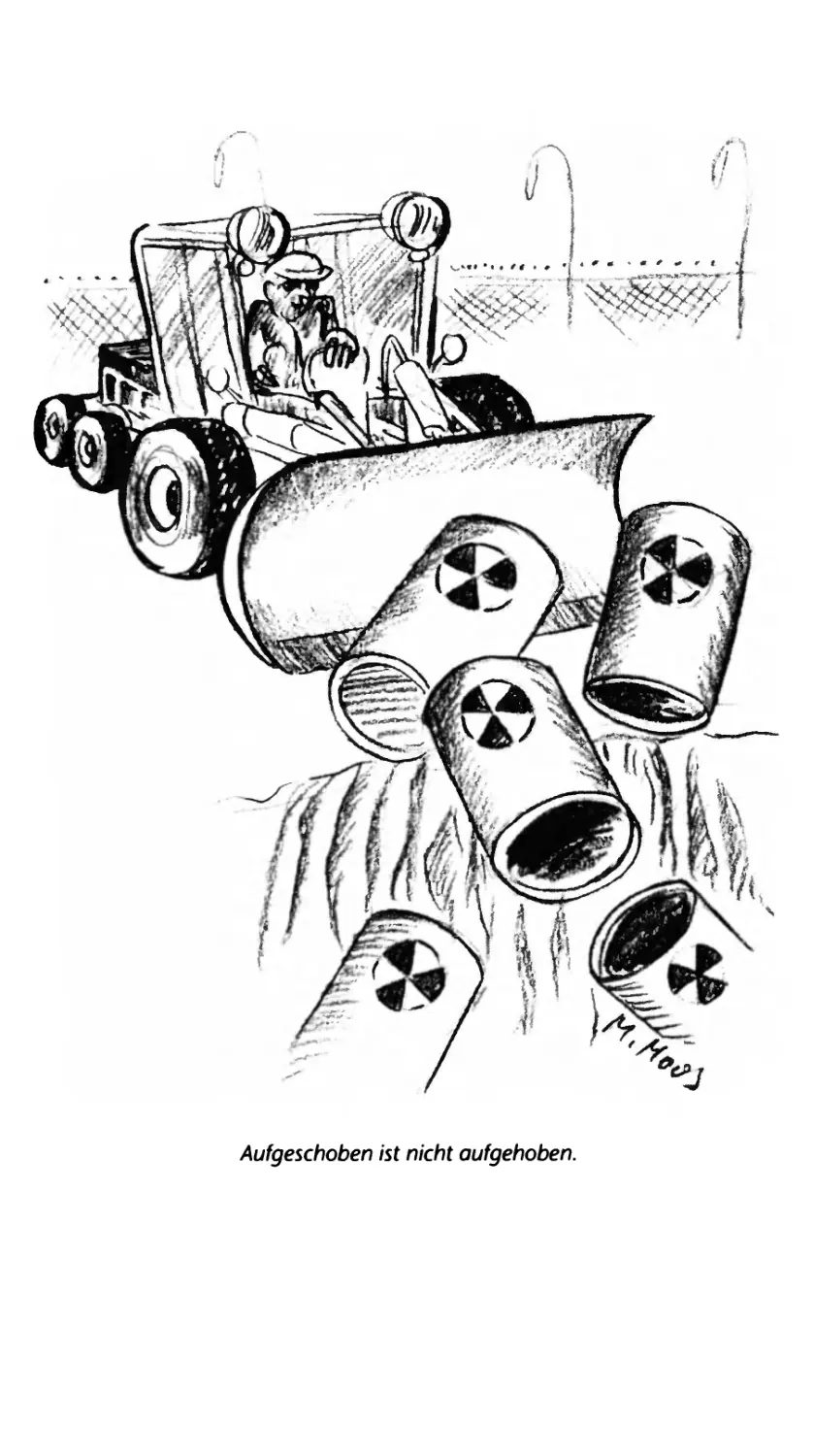

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Etwas wird zwar später, aber doch mit Sicherheit

nachgeholt; (drohend:) die Strafe / die Abrechnung kommt noch.

Variante: Besser aufgeschoben als aufgehoben.

Der lateinische Schriftsteller und Mönch Arnobius d. J. (um

430) schreibt in seinem Kommentar zum 36. Psalm: »Was

aufgeschoben wird, wird nicht aufgehoben« (lat.: »Quod differtur,

non aufertur«).1 Der gleiche Auslaut der verwendeten Verben

»differtur/aufertur« ist in der deutschen Fassung, die

vermutlich ins Mittelalter zurückreicht, durch »-schoben/-hoben«

nachgebildet worden.

Der Grundgedanke erscheint jedoch schon im 1. Jh. bei dem

Philosophen Seneca, der sich in seinem Dialog Ȇber die

Vorsehung« der Frage widmet, warum das Unglück gute Männer zu

treffen und schlechte zu verschonen scheint: »Die also, die der

Gott gelten läßt, die er liebt, härtet er ab, prüft er, beschäftigt

er; die aber, denen er scheinbar gewogen ist, die er zu schonen

scheint, spart er ungehärtet für künftiges Unglück auf. Ihr irrt

nämlich, wenn ihr irgendeinen ausgenommen wähnt:

Kommen wird zu jenem lange Glücklichen sein angemessener Teil;

wer immer unbehelligt entlassen scheint, hat nur Aufschub

erhalten.«2 - Der Literaturkritiker und Philosoph Ludwig

Marcuse (1894-1971) hielt das Sprichwort für eine

Beschwörung durch Negation: »aufgeschoben ist nicht aufgehobene

weil man es besser weiß, verneint man die Problematik des

Aufschiebens emphatisch.«3

24

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

L: Böttcher 89 (Nr. 516); Büchmann 350; Duden 11,58 und 12,57; Fritsch 473; Grimm

1,720; Mletzko 11; Otto 114 (Nr. 540); Wander 1,164 (Aufschieben 2-3). 1: PL53,375.

2: Sen. dial. 1,4,7: »...quisquisvideturdimissusesse, dilatusest.« 3: Mieder, Antisprich-

wörter 7 mit Beleg. B: Engl. »All is not lost, that is delayed«; frz. »Ce qui est differe n'est

pas perdu«; ndl. »Uitstel is geen afstel«.

Aus den Augen, aus dem Sinn!

Entfernung schwächt Bekanntschaft und Freundschaft,

ohne persönliche Begegnungen reißt der Kontakt ab; was

man nicht mehr sieht, daran denkt man nicht mehr. Auch:

Aus den Augen, aus dem Herzen.

Lateinisch erscheint diese Wendung bei dem Dichter Properz,

der auf einer Reise nach Athen von seiner Geliebten Cynthia

getrennt ist und sich damit über seine Sehnsucht

hinwegtröstet: »So sehr wie die Liebe aus den Augen geht, so weit wird sie

aus dem Sinn gehen.«1 Im Deutschen findet sich der Satz in

Luthers Sprichwörtersammlung in der Form: »Aus den Augen, aus

dem Herzen.«2 Der »Sinn« herrscht im zweiten Teil seit Goethe

vor, der dichtete: »Ja, aus den Augen, aus dem Sinn!«3

Die Redewendung wird heute zuweilen auch als praktische

Handlungsmaxime verwendet: Man soll sich von dem trennen,

wovon man emotional nicht mehr belastet werden möchte.

L: Duden 11,65; Grimm 1,795; Macrone 207; Mletzko 12. 110; Otto 250-251 (Nr.

1271); Reichert 131; Wander 1,170 (Auge 25-26). 1: Prop. 3,21,10: »Quantum oculis,

animQ tarn procul ibit amo/.« Vgl. Ov. ars am. 2,358; Prop. 1,12,11. Auf sinnähnliche

griechische Sprichwörter verweist Otto 250-251 (Nr. 1271). 2: Nr. 165 Dithmar. 3:

12,161 nach Grimm 1,795. S: Engl. »Out of sight, out of mind« (seit Mitte des 15. Jh.);

frz. »Loin des yeux, loin du coeur«; ital. »Lontano degli occhi, lontano dal cuore«; ndl.

»Uit het oog, uit het hart«; ung. »A mit a szem nem lelt, a sziv hamar felejt«.

vor Augen haben

deutlich wahrnehmen; etwas vor Augen stellen/halten/

führen: aufzeigen, klar machen; vgl. * ad oculos

demonstrieren: vor Augen führen, deutlich aufzeigen.

In seiner Schrift »Über den Zorn« beschreibt der Philosoph

Seneca die menschliche Neigung, sich über Fehler anderer zu

entrüsten, die eigenen aber nicht sehen zu wollen: »Die

fremden Fehler haben wir vor Augen [lat.: »in oculis«, eigentlich »in

den Augen«], unsere eigenen auf dem Rücken.«1 Er nimmt hier

vermutlich auf eine Fabel des Äsop Bezug, in der ein Mann

26

einen Sack mit fremden Fehlern auf der Brust, einen mit den

eigenen Fehlern aber auf dem Rücken trägt.2 Entsprechend

bedeutet noch das deutsche »vor Augen halten« (u. ä.) eine

bewußte Kenntnisnahme, die man bei anderen oder sich selbst

bewirkt.

Die heute kaum mehr gebrauchte Wendung »ad oculos

demonstrieren« enthält lat. »ad oculos« (»zu den Augen hin«)

und im Verb »demonstrieren« noch lat. »demonstrare«

(»aufzeigen«).

L: Bartels 196; Fritsch 225; Zanoner 1 3-14 (Nr. 83). 1: Sen. dial. 4,28,8: »Aliena vitia in

oculis habemus, a tergo nostra sunt.« Vgl. ep. 78,29. 2: Aisop. Nr. 228 Hausrath.

Augurenlächeln

überlegenes, überhebliches, spöttisches Lächeln (des

Wissens und Einverständnisses unter Eingeweihten über

Nichtwissen oder Leichtgläubigkeit der Menge); * Augur:

Prophet, Weissager.

Die Auguren (lat.: »augures«, Sg. »augur«) waren Priester, die

bei wichtigen Staatshandlungen durch Beobachtung von

Himmelszeichen (v. a. des Vogelfluges und des Freß- und

Schreiverhaltens der Vögel) den Willen der Götter erkundeten und dazu

in der Regel jedem hochrangigen Amtsträger als Assistenten

beigegeben waren. Bei der Einrichtung von Kulten grenzten sie

mit ihrem Krummstab den heiligen Bezirk für einen Tempel ab

und holten die Zustimmung der betreffenden Gottheit ein.

Dieser Kunst wurde schon früh von »aufgeklärten« Geistern

Argwohn entgegengebracht. Nach Cicero, der selbst das Amt

des Auguren bekleidete, habe sich Cato der Ältere »gewundert,

daß ein Haruspex [d.h. ein Priester, der aus Eingeweiden las]

nicht lache, wenn er einen [anderen] Haruspex sehe«1 - da er

doch wissen müsse, wie viel von ihren Vorhersagen nicht

eintreffe und wie sehr sie beide dem leichtgläubigen Publikum

etwas vormachen. Auf dieses Wort geht - unter Ersetzung der

Haruspices durch die Auguren - das überlegene

»Augurenlächeln« unter Eingeweihten zurück.

L: Büchmann 367-368; Böttcher 63 (Nr. 319); Duden 12,60; Reichert 80-82. 1: Cic.

div. 2,24,51: »mirari se aiebat, quod non rideret haruspex, haruspicem cum vidisset.«

Vgl. Cic. nat. 1,26,71.

27

* EIN AUGUSTEISCHES ZEITALTER

eine Zeit, in der Kunst und Literatur sehr gefördert werden.

Nach dem verheerenden Zeitalter der Bürgerkriege brachte die

lange Regierungszeit des Kaisers Augustus (31 v. - 14 n. Chr.)

eine lange Phase des Friedens und der Stabilität (-> pax Augu-

sta), die zugleich als kulturelle Blüte erlebt wurde. In der

Literatur ist sie durch das Wirken namhafter Dichter wie Vergil,

Horaz und Ovid unter dem Schutz ebenso namhafter Gönner

(-> Mäzen) gekennzeichnet. Gleichzeitig ließ Augustus Rom zur

prachtvollen Hauptstadt eines Weltreiches ausbauen. Zu den

teilweise noch heute erhaltenen Bauten jener Zeit gehören das

Forum Augustum, das Marcellustheater und vor allem die Ära

Pacis als Teil eines umfangreicheren Baukonzeptes für das

Marsfeld.

L: Duden 11,69.

UNTER DEN AUSPIZIEN DES/VON ...

unter jemandes Einfluß/Schutz/Schirmherrschaft.

Staatsakte aller Art durften in Rom nur vorgenommen werden,

wenn zuvor die Auspizien eingeholt wurden. Darunter

verstand man die Gesamtheit der Vorzeichen, die die Zustimmung

oder Ablehnung der Götter zu der beabsichtigten Handlung

erkennen ließen.1 - Die praktische Durchführung und Deutung

der Auspizien war Sache der Auguren (-» Augurenlächeln), die

Verantwortung für die Einholung der Auspizien oblag aber dem

jeweils zuständigen Beamten. Wenn es Zweifel darüber geben

konnte, welchem von mehreren Beamten hinterher der Lohn

für eine Tat zuzuerkennen war (etwa in Form eines -♦

Triumphes nach einem militärischen Sieg), so kam es darauf an,

welcher Beamte die Auspizien eingeholt hatte. Führten zum

Beispiel beide Konsuln im Krieg gemeinsam das Kommando, so

wechselten sie sich täglich mit der Einholung der Auspizien ab.

Wurde eine Schlacht gewonnen, triumphierte der Konsul, der

an diesem Tag die Auspizien eingeholt hatte. In der Kaiserzeit

wurde es üblich, daß sämtliche Feldzüge unter den Auspizien

des Kaisers stattfanden und somit auch sämtliche Triumphe

dem Kaiser zufielen.

28

Entsprechend deutet die Redensart »unter den Auspizien«

an, daß die genannte Person an der Initiierung eines Projektes

beteiligt war, Leitlinien vorgegeben hat und an den

Verdiensten Anteil hat, ohne aber zur praktischen Arbeit nennenswert

beigetragen zu haben.

L: Otto 50 (Nr. 223). 1: »Bono auspicio« (»unter gutem Vorzeichen«) war entsprechend

als Redewendung üblich: Hieron. praefat. in reg. Pachom. (col. 53 Vall.): »(ut) et bono,

quod aiunt, auspicio longum silentium rumperem« (»und um unter gutem Vorzeichen,

wie man sagt, ein langes Schweigen zu brechen«).

B

auf der Bärenhaut liegen

faulenzen; * Bärenhäuter: Faulenzer; * bärenhäuterisch:

faul, tatenlos; * Die Bärenhaut ist sein Unterbett / * Er muß

die Bärenhaut umhängen: er führt ein tatenloses Leben.

Diese Redensart geht auf das Geschichtswerk »Germania« des

Historikers Tacitus (um 55- nach 115) zurück, in dem dieser

über die Germanen schreibt: »Immer wenn sie nicht auf

Kriegszüge gehen, bringen sie nicht viel Zeit mit Jagden zu, mehr

dagegen mit Nichtstun, dem Schlaf und dem Essen hingegeben,

wobei gerade jeder Tapferste und Kriegerischste nichts

betreibt...«1

Die Schrift wurde Anfang des 16. Jh. in humanistischen

Kreisen neu entdeckt und rezipiert. Daß die alten Germanen bei

ihrem Nichtstun auf der »Bärenhaut« gelegen hätten, ist

allerdings zuerst 1509 bei Heinrich Bebel in seinen Facetien (1509),

dann im Tagebuch des Ritters Hans von Schweinichen (1579)

und in Johann Fischarts »Geschichtsklitterung« (1575) belegt.

Die aus diesem Motiv abgeleitete Bezeichnung »Bärenhäuter«

für einen Faulenzer und Taugenichts war seit dem 16. bis ins

29

18. Jh. sehr gebräuchlich.2 Zum Beispiel sagt Basko in Goethes

Schauspiel »Claudine von Villa Bella«: »Ich, der ich sonst

herumschwärme den ganzen Tag und plane wie ein Raubvogel,

muß heut den ganzen Nachmittag hier auf der Bärenhaut

liegen.«3 Bei den Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm ist der

Titelheld des Märchens »Der Bärenhäuter« (Nr. 101) ein armer

Soldat, der selbst in der Hölle nicht zu gebrauchen ist und

fortgeschickt wird.

Zur weiteren Verbreitung hat im 19. Jh. das Studentenlied von

»Tacitus und den alten Deutschen« beigetragen, das Wilhelm

Ruer 1872 für die Bierzeitung der Leipziger Burschenschaft Dres-

densia schrieb4 und in dem es heißt: »An einem Sommerabend, /

Im Schatten des heiligen Hains, / Da lagen auf Bärenhäuten / Zu

beiden Ufern des Rheins / Verschiedene alte Germanen /... / Sie

liegen auf Bärenhäuten / Und trinken immer noch eins.«

L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 52; Böttcher 393 (Nr. 2548); Duden 11,84 und

12,53; Grimm 1,1128; Röhrich 1,148-149. 1:Tac. Germ. 15: »Quotiens bella non ine-

unt, non multum venatibus, plus per otium transigunt, dediti somno ciboque, fortissi-

mus quisque ac bellicosissimus nihil agens...« 2: Vgl. die Belege bei Grimm 1,1128. 3:

Goethe 38,137 WA. B: August von Kotzebue, »Bäbbel oder aus zwei Übeln das kleinste.

Historische Posse in Einem Akt« (Werkausgabe Stuttgart 1822), Bd. 7,51 (Seine Frau

Suse zu dem Zollvisitator Bäbbel, der sie als seine Frau gerade verleugnet hat): »Na du

Bärenhäuter! Sind wir endlich allein, daß ich meine Wuth an dir auslassen kann!« Sim-

plicissimus 1,256; 2,81: »auf der faulen Bärenhaut liegen«; Scherzhaft jean Paul, Titan

1,43: »...ebenso sind unsere Statuen keine müßigen Staatsbürger auf der Bärenhaut.«

Weiteres findet sich ausführlich bei Röhrich 1,148-149. 4: In: Fliegende Blätter Nr.

56,1872.

Basiliskenblick

vernichtender, stechender, tötender Blick. Basiliskeneier

ausbrüten: sich Böses ausdenken, Schlimmes im Schilde

führen; Basiliskenei: Geschenk, das in böser Absicht

gegeben wird.

Der Basilisk (lat.: »basiliscus«) ist ein fabelhaftes Mischwesen

aus Schlange, Drache und Hahn mit giftigem Atem, das von

einer Schlange oder Kröte aus einem Hühnerei ausgebrütet

wird. Üblicherweise wird er als Hahn mit einem

Schlangenschwanz dargestellt, wie sich dies zuerst im Alten Orient

findet. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere berichtet im

1. Jh. n. Chr. in seiner »Naturgeschichte«, daß der Basilisk, von

einer Kröte aus einem Hühnerei ausgebrütet, einen Menschen

30

allein durch seinen Blick töten könne.1 Entsprechend

charakterisiert der Historiker Ammianus Marcellinus den kaiserlichen

Günstling Flavius Maximinus, der 370/371 römischer Präfekt

für die Getreideversorgung war, als »schädlich wie

Basiliskenschlangen«.2 Die Vorstellung der gefährlichen Basiliskeneier

geht dagegen auf Jes. 59,5 zurück: »Sie [d. h. die Bösen und

Trügerischen] brüten Basiliskeneier und wirken Spinnweben. Ißt

man von ihren Eiern, so muß man sterben; zertritt mans aber,

so fährt eine Otter heraus.«3 Über Kirchenväter und Tierbücher

des hohen Mittelalters hielt sich das Basiliskenmotiv noch bis

ins 17. Jh.; in neuester Zeit erlebt der Basilisk als Fabelwesen im

Fantasy-Bereich eine Art Auferstehung.

Heute verwendet man den Begriff des »Basiliskenblickes«

noch, wenn jemand einen stechenden oder unheimlichen

Blick hat, der nichts Gutes erwarten läßt.

L: Büchmann 340; Duden 12,64-65; Otto 53 (Nr. 240). 1: Plin. nat. 29,66; vgl. seine

Beschreibung in 8,78. 2: Amm. 28,1,41: »nocens ut basilisci serpentes«. 3: Vgl. die

Höhle des Basilisken in jes. 11,8.

Ein voller Bauch studiert nicht gern

Sättigung verhindert das Nachdenken; wer geistige Arbeit

verrichten will, sollte den Körper nicht verwöhnen.

Die ebenfalls gern benutzte lateinische Reimfassung »plenus

venter non studet libenter« ist wohl mittelalterlich und in ihrer

Entstehung nicht nachweisbar. Das Motiv jedoch hat seinen

Ursprung in einem griechischen Tragikervers von ähnlicher

Bedeutung: »Ein dicker Bauch bringt keinen feinen Sinn hervor«

(griech.: riaxeia yaotfip tenxöv ay xiKiei vöov, sprich: pachgia

gastär lgpton u tiktei noQn)1. Der Kirchenvater Hieronymus

übertrug dies um 400 n. Chr. wortgetreu ins Lateinische:

»Pinguis venter non gignit sensum tenuem.«2 Das Phänomen des

Essens, das den Geist behindert, war aber auch anderen

lateinischen Autoren geläufig. So lesen wir z. B. bei Horaz: »Beladen

drückt mit den gestrigen Lastern der Leib auch nieder die Seele,

schmiedet am Erdboden an sein Teilchen des göttlichen

Geistes.«3 Ebenfalls von Hieronymus stammt übrigens der Satz

»Ein voller Bauch lobt das Fasten« (lat.: »Plenus venter facile de

ieiuniis disputat«)4 - während es dem leeren bekanntlich nicht

ganz so leicht fällt.

31

L: Bartels 138-139; Duden 11,86; Fritsch 404; Mletzko 14. 31. 76. 117. 134; Otto

363-364 (Nr. 1860-1861). 1: Ohne Herkunftsangabe bei Galen, Utrum medicinae sit

an gymnastices hygieine 5,878 Kühn; nach Otto 363 (Nr. 1860) geht dies auf ein

Sprichwort zurück, vgl. Apost. 5,22A ( CPC 2,337). 2: Hör. s. 2,2,76-78; vgl. Sen. ep.

15,3. 3: Hieron. ep. 52,11: »Auf schöne Weise sagt man bei den Griechen - und ich

weiß nicht, ob es bei uns angemessen klingt -: >Ein fetter Bauch bringt keinen feinen

Sinn hervor.<« (»pulchre dicitur apud Graecos et nescio an apud nos aeque resonet:

>Pinguis venter non gignit sensum tenuenv«); vgl. Schol. Pers. 1,56. 4: Hieron. ep. 58,2

nach Otto 364 (Nr. 1861).

über den Berg sein

das Schlimmste hinter sich haben, eine Krise überstanden

haben.

Der Berg oder Hügel wurde schon von den Römern als Sinnbild

für eine Mühe oder Schwierigkeit verwendet. »Mitten auf der

Anhöhe« zu schwitzen oder sich abzumühen waren

Wendungen für eine noch lange nicht überwundene Anstrengung.1 Der

Philosoph Seneca kritisiert in einem Brief den angestrengten

Eifer bei Unwichtigem, zollt aber dem um Ehrenhaftes

Bemühten solchen Respekt, daß er zu ihm sagt: »Steh auf, hol Atem

und überwinde diese Anhöhe (d. h. diese Schwierigkeit) in

einem einzigen Atemzug, wenn du kannst!«2 Der Dichter Silius

Italicus spricht mit demselben Bild Ende des 1. Jh. n. Chr. von

der »Tugend, die vor der Anhöhe unerschrocken ist«.3

Im Deutschen begegnet in diesem Sinne ein ȟber den Berg

kommen« oder »über den Berg sein« zuerst bei Luther: »Wir

bleiben dennoch leider allzu faul und laß und sind noch nicht

mit jenen 99 Gerechten4 so fern über den Berg kommen, als sie

sich lassen dünken.«5 Da bei der Mühe an eine eilige Flucht

gedacht werden kann, entstand die ebenfalls seit Luther belegte

Redewendung »über alle Berge sein« oder »über Berg und Zaun

sein« im Sinne von »entkommen sein«.6

L: Duden 11,99; Grimm 1,1505; Mletzko 16 mit falscher Zitierung Senecas; Otto 86

(Nr. 399). 1: Ov. her. 20,41: »Tausend Tücken sind übrig, wir schwitzen noch ganz

unten auf der Anhöhe« (»Mille doli restant, cIi'vq sudamus in imo«); Petron. 47,8: »Und

wir wußten bis dahin noch nicht, daß wir uns bei den (Tafel)freuden erst, wie man sagt,

mitten auf der Anhöhe mühten« (»nee adhuc sciebamus nos in medio lautitiarum, ut ai-

unt, clivo laborare«). 2: Sen. ep. 31,4: »clivum istum uno, si potes, spiritu exsupera.« 3:

Sil. Ital. 4,604: »virtus interrita clivo«. 4: Nach Lk. 15,7 diejenigen, die glücklicherweise

keine Umkehr nötig haben und über die im Himmel weniger Freude sein wird als über

einen einzigen bekehrten Sünder. 5: Luther 4,435a nach Grimm 1,1505; vgl. 5,90a.

6: Diverse Belege von Luther bis Goethe bei Grimm 1,1505.

32

Neue Besen kehren gut

jemand ist besonders eifrig, wenn er in seinem

Aufgabengebiet neu ist.

Bei diesem mittelalterlichen Sprichwort ist schwer zu

entscheiden, ob es lateinischen oder deutschen Ursprungs ist: Zuerst

belegt ist es in lateinischer Form in den Seftlarner Sprüchen des

12. Jh., doch mag es sich dort um die Übersetzung eines schon

früher bestehenden deutschen Satzes handeln.1 Die deutsche

Fassung erscheint zuerst in der »Bescheidenheit« Freidanks (um

1200), einer Spruchsammlung zur Unterweisung und Urteils-

findung zwischen Gut und Böse: »Der niuwe beseme kert wol, /

e daz er stoubes werde vol« (»Der neue Besen kehrt gut, auf daß

er des Staubes werde voll«).2 Der Dichter Hans Sachs erwähnt

das Sprichwort im 16. Jh.: »Wie das alt Sprichwort sagen sol, die

newen Besen kehren wol.«1 Seitdem ist der Satz im Deutschen

sehr geläufig.

L: Böttcher 164-165 (Nr. 1010); Duden 11,101; Grimm 1,1615; Mletzko 17. 88;

Wander 1,323-324 (Besen 33). 1: Samuel Singer, Sprichwörter des Mittelalters, Bern 1944,

S. 18-19. Die üblicherweise zitierte lateinische Form lautet: »Scopae recentiores semper

meliores.« 2: Vom Dienste 50,12f. 3: Hans Sachs 5,358a nach Grimm 1,1615. B: »Neue

Besen aber kehren gut, und Konvertiten übertreffen die Altgläubigen zumeist an Eifer«

(Werfel, Himmel 164, nach Duden 11,101). S: Engl.: »New brooms sweep clean«

(Mieder, Proverbs 20).

BESSER SEIN ALS SEIN RUF

besser sein als man allgemein glaubt.

»Selbst besser als ihr Ruf« (lat.: »ipsa sua melior fama«) sagt der

römische Dichter Ovid in einem Brief aus seinem

Verbannungsort;1 er meint damit Claudia Quinta (wohl Enkelin des

Zensors Appius Claudius Caecus), der es durch ihre

maßgebliche Teilnahme am feierlichen Empfang des Standbildes der

Göttin Kybele im Jahre 204 v. Chr. gelang, ihren äußerst

schlechten Ruf in der römischen Gesellschaft wieder zu

heben.2

Die Wendung taucht im 18. Jh. wieder auf bei Beaumarchais

(»Und wenn ich nun besser wäre als mein Ruf?«),3 Goethe4 und

Schiller: Maria Stuart, die ihre Rivalin Elisabeth vergeblich zu

rühren sucht (-> ein Schatten seiner Selbst sein), bricht »von

Zorn glühend, doch mit edler Würde« in die Worte aus: »Das

33

Ärgste weiß die Welt von mir, und ich / Kann sagen, ich bin

besser als mein Ruf.«5

L: Böttcher 364 (Nr. 2342); Büchmann 336; Duden 12,70-71; Grimm 1,1645 Nr. 3. 1:

Ov. ex Pont. 1,2,141. 2: RE 3,2,2899 Nr. 435; Liv. 29,14,12. 3: Hochzeit des Figaro,

1784, 3, 5: »Et si je vaux mieux quelle?« 4: »Dichtung und Wahrheit«, Ende von Buch 7.

5: Maria Stuart (1801; uraufgeführt Weimar 14.6.1800), 4,4 V. 2425-2426.

Bete und arbeite!

(lat. Qra et labgra!) Sei gottesfürchtig und tu deine Arbeit!

Diese Aufforderung wird üblicherweise auf den Mönch

Benedikt von Nursia (480 - nach 543) zurückgeführt, der um 530

das Kloster Monte Cassino gründete, mit dem

Benediktinerorden eine Neuorganisation des Mönchswesens schuf und so die

Grundlage zu dessen Blüte bis ins hohe Mittelalter legte. In

seiner »Regel« (Regula Benedicti) verpflichtete er die Mönche zu

Seßhaftigkeit in einem Kloster, Verzicht auf Eigentum,

Keuschheit, Gehorsam und Arbeit. Die körperliche Arbeit wird hier als

Mittel zur Erlösung und als sittliche Rechtfertigung von

Eigentum positiv bewertet. Zugleich setzte Benedikt durch die

Einführung des Arbeitsgebotes das westliche Mönchtum vom

bereits bestehenden östlichen Mönchtum ab, das eine derart

strenge Regelung der Lebensführung nicht kannte und damit

häufig den Vorwurf auf sich zog, die Mönche seien eigentlich

nur Nichtstuer und Faulpelze. Besonders in der

Geschichtsschreibung ist das Motto daher zum Symbol des gesamten

westlichen Mönchtums geworden.1 Sehr schnell gewann in

den Benediktinerklöstern die geistige neben und zum Teil auch

statt der körperlichen Arbeit große Bedeutung, so daß die

Benediktiner - und in ihrem Gefolge nahezu alle Mönchsorden -

durch wissenschaftliche Betätigung große Wirkung in der

europäischen Kultur ausübten.

Der Satz »Ora et labora!« kommt in der Benediktinerregel

allerdings weder wörtlich noch sinngemäß vor, so daß es sich

dabei um eine einprägsame Schöpfung aus weit späterer Zeit

handeln dürfte. Komplett lautet das Motto: »Ora et labora! Deus

adest sine mora« (»Bete und arbeite! Gott hilft ohne Unterlaß«)

oder im zweiten Teil variiert zu »Nam mors venit omni hora«

(»Denn der Tod kommt in jeder Stunde«) oder »Dabit Deus om-

nia bona« (»Gott wird geben alle Güter«).2 Die Herkunft ist

34

letztlich unbekannt, doch ist der Reim »ora - labora - mora/

hora/bona« für mittelalterliche Dichtung typisch.

In seiner ursprünglichen Anwendung enthält der Rat »bete

und arbeite« die Aufforderung, nichts ohne Gott zu tun, aber

auch nicht alles ihm zu überlassen. »Bete und arbeite« wird

heute aber auch bisweilen als »Totschlagsatz« mißverstanden

und verwendet, um damit kurz und bündig jede Kritik oder

eigene Meinungsäußerung zu unterdrücken. Eine

ironischbissige Anwendung des Wortes findet sich bei Werner Mitsch:

»Beten und arbeiten. Oder wie wir Theoretiker sagen: Beten

und arbeiten lassen.«3

L: Böttcher 159 (Nr. 981 -982); Duden 12,378-379; Mletzko 9. 18; Tosi 427 (Nr. 913);

Wander 1,341 (Beten 11). 1: Tosi 427 (Nr. 913). 2: Tosi 427 (Nr. 913). 3: Mieder, Anti-

sprichwörter 12 mit Beleg.

frommer Betrug

Betrug, der in guter Absicht geschieht; auch:

Selbsttäuschung.

In seinen Verwandlungsgeschichten (»Metamorphosen«)

erzählt der römische Dichter Ovid von einem Kreter, der

beschlossen hatte, sein Kind, wenn es eine Tochter würde, zu

töten. Daraufhin gab die Göttin Isis der schwangeren Telethusa

den Rat, ihre neugeborene Tochter als Sohn auszugeben, um sie

vor der Tötung zu bewahren. Man benannte das Neugeborene

nach dem Großvater »Iphis«, und auch weiterhin »blieb die

begonnene Täuschung durch frommen Betrug verborgen«.1 Das

Kind wurde gerettet und von der Göttin später überdies in

einen Sohn umgewandelt. »Fromm« (»pius«) ist dieser Betrug, da

er göttlichem Rat und darüber hinaus dem gebührenden

Respekt (»pietas«) entspricht, den die Römer im Verhältnis

zwischen Kindern und Eltern betonten.

Die Verbindung erscheint dann wieder Ende des 5. Jh. bei

dem Dichter Dracontius.2 Ebenfalls im ursprünglichen Sinne

verwendete Verdi im letzten Akt von »La Traviata« (1853) eine

ähnliche Wendung: »Die fromme Lüge der Ärzte ist

eingestanden« (»La bugia pietosa a' medici e concessa«). Im Deutschen

ist dagegen fast häufiger - wohl unter dem Einfluß der ->

»frommen Wünsche« - ein Selbstbetrug gemeint, wie etwa bei

Ernst Niekisch: »Die hundert Meter, die Brüning sich vor dem

35

Ziel der Tributbefreiung glaubte, waren entweder ein frommer

Betrug oder eine lächerliche Phantasterei.«3

L: Bartels 138; Böttcher 77 (Nr. 437-438); Büchmann 335; Duden 11,106 und 12,167;

Mletzko 18. 37; Tosi 114 (Nr. 246). 1: Ov. met. 9,711: »jnde incgpta pia mendacia

fraude latgbant.« Der Zusammenhang erscheint Ende des 5. jh. 2: Orestis tragoedia 12.

3: Gewagtes Leben, Köln 1958, S. 197 nach Duden 11,106.

BIENENFLEISS

unaufhörlicher Fleiß.

Der »Fleiß« der Bienen war schon den Römern ein Begriff. Der

Dichter Horaz vergleicht sich in einem seiner Gedichte mit

einer rastlosen Biene: »Ich aber, nach Art und Weise einer Biene

vom Matinus [einem Berg in Süditalien], die angenehmen

Thymian mit sehr viel Mühe sammelt, um den Hain und die Ufer

des feuchten Tibur herum, bilde bescheiden arbeitsreiche

Gedichte.«1 Auch Seneca meint: »Die Bienen müssen wir

nachahmen«, jedoch weniger wegen ihres bloßen Fleißes, sondern

weil sie »umherfliegen und die zur Honiggewinnung

geeigneten Blüten aussaugen und dann, was sie eingebracht haben,

ordnen, auf die Waben verteilen und, wie unser Vergil sagt,

flüssigen Honig anhäufen und mit süßem Nektar füllen die

Zellen« - ebenso solle man als Schriftsteller nicht in der Lektüre

anderer Werke nachlassen, sondern aus ihnen schöpfen und

sich zu eigener Produktion anregen lassen; die Worte »Die

Bienen nachahmen« kennzeichnet Seneca dabei in einem

Nebensatz bereits damals als sprichwörtliche Wendung.2

L: Grimm 1,1818; Otto 30 (Nr. 128); Reichert 92.1: Hör. carm. 4,2,27-32: »...egoapis

Matinae / mo/e modQque, / grata carpentis thyma per labo/em / plu.rimy.rn, circa ne-

mus uvidique / Tiburis ripas opergsa parvos / carmina fingo.« 2: Sen. ep. 84,3: »Apes,

ut aiunt, debemus imitari, [»Die Bienen müssen wir, wie man sagt, nachahmen«] quae

vagantur et flores ad mel faciendum idoneos carpunt, deinde quicquid attulere, dis-

ponunt ac per favos digerunt et, ut Vergilius noster ait, >liqugntia mejla / stipant et dulcj

diste/idunt ngctare cellas<.«

Das sieht sogar ein Blinder!

Etwas ist ganz offenkundig oder eindeutig

(umgangssprachlich auch: Das sieht doch ein Blinder [mit

Krückstock]).

Livius schildert in seinem Geschichtswerk »Ab urbe condita«

36

(»Von der Stadtgründung an«) die lebhaften Verhandlungen

zwischen Philipp V. von Makedonien und den auf römischer

Seite kämpfenden Ätolern während des 2. Makedonischen

Krieges (200-197 v. Chr.). Philipp habe dabei auf den heftigen

Einwurf, es komme nicht auf Worte, sondern auf Sieg oder

Niederlage an, zustimmend angemerkt: »Das ist sogar einem

Blinden offenkundig«1 - womit er in sarkastischer Weise auf das

Augenleiden des Atolischen Bundeshauptmanns anspielte. Die

Wendung hat griechische Vorbilder und begegnet später auch

bei anderen lateinischen Autoren.2

L: Böttcher 76 (Nr. 429); Duden 11,11 7; Mletzko 19. 109; Otto 60 (Nr. 276). 1: Liv.

32,34,3: »Apparet id quidem ... etiam caeco.« 2: Quint. inst. 12,7,9; Boeth. consol.

phil. 3,9. Griech. Vorlagen nennt Otto 60 (Nr. 276).

Blut, Schweiss und Tränen vergiessen

sich mit Kampf, Anstrengungen und auch mit

schmerzlichen Verlusten für etwas einsetzen.

Der britische Premierminister Winston Churchill (1874-1965)

sagte am 13. Mai 1940, drei Tage nach dem deutschen

Einmarsch in Belgien, in seiner Antrittsrede vor dem Unterhaus:

»Ich möchte dem Haus sagen, wie ich zu den Mitgliedern dieser

Regierung gesagt habe: Ich habe nichts zu bieten als Blut,

Mühe, Tränen und Schweiß.«1 Diese Schlagworte wurden in der

deutschen Zitierung meistens zu »Blut, Schweiß und Tränen«

verkürzt und als Redensart für das Durchstehen äußerster

Gefahr oder Anstrengung gebräuchlich. Allerdings wird hier auf

weit ältere Begriffsverbindungen zurückgegriffen: »Blut und

Schweiß« findet sich bereits häufig bei lateinischen Autoren:

Der Dichter Ennius z. B. spricht in einem Vers von »Beute ohne

Schweiß und Blut«2 oder Cicero von einer »mit sehr viel

Schweiß und Blut erworbenen Freiheit«;3 die »Tränen«

begegnen ebenfalls im Zusammenhang mit Anstrengungen, werden

aber mehr noch durch Ängste und Befürchtungen

hervorgerufen.4 Offenbar dienten all diese Körperflüssigkeiten dazu, die

äußerste Anforderung an den Menschen in einer

Krisensituation zu illustrieren - insbesondere das Blut, in das die Tränen

oder Schweißperlen geradezu übergehen. Entsprechend gibt es

auch im Deutschen schon früh die Wendungen »Blut weinen«

und »Blut schwitzen«.5 Die Verbindung »Blut und Tränen«

37

prägte dann 1928 der Historiker Treitschke.6 Doch wurde sie

erst durch Churchill erweitert und allgemein bekannt gemacht.

Sie wird immer noch gern in Zusammenhängen gebraucht, die

einem Einzelnen oder einer Gruppe höchsten Einsatz

abverlangen.

L: Böttcher 551 (Nr. 3630) und 647-648 (Nr. 4193); Büchmann 397; Duden 12,80;

Grimm 2,1 71; Otto 334 (Nr. 1708); Röhrich 225.1: »I would say to the House, as I said

to those who have joined this Government: I have nothing to offer but blood, toil, tears

and sweat«; in: Reden 1938/1940 [Into Battle, dt.], gesammelt von Randolph S.

Churchill, Zürich 1946, Bd. 1, S. 321; W. L Churchill, His Complete Speeches

1897-1963, Bd. VI, New York, London 1974, S. 6220; nach Büchmann 397. 2: Enn. bei

Cic. off. 1,18,61: »(Salmacida) spolia [»Beute eines Salmakiden«, d.h. eines Feiglings]

sine sudore et sanguine.« 3: Cic. de leg. agr. 2,6,16: »plurimo sudore et sanguine...

partam... libertatem«. Weitere Beispiele bietet Otto 334 (Nr. 1708). 4: Beispielsweise

Sen. ep. 99,11,2. 5: Belege bei Grimm 2,171. 6: In der an Max Duncker gerichteten

Vorrede zum 1. Band der »Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert«, Leipzig 1928,

S. IX nach Böttcher 551.

IM GLEICHEN BOOT SITZEN

gemeinsam in einer schwierigen Lage sein (meist mit

negativem Beiklang: Wenn einer kentert [scheitert], kentert der

andere mit ihm); auch allgemeiner: aneinander gebunden

sein, die gleichen Interessen haben; mit im Boot sitzen:

einen Anteil an etwas haben. Vgl. dasselbe Bild in: Das Boot

ist voll: es ist kein Platz mehr; jemanden in sein Boot

kriegen: von der eigenen Meinung überzeugen, als Mitstreiter

gewinnen; im richtigen Boot sein: richtig liegen (Gegenteil:

auf dem falschen Dampfer sein).

In einem Brief an Gaius Curio schrieb der Politiker und Redner

Cicero im Jahre 53 v. Chr. (wohl in Anspielung auf sein

schlechtes Verhältnis zu Pompeius): »Wie die Dinge hier

stehen, wage ich nicht einmal einem Briefe anzuvertrauen. Du

befindest dich freilich, wie ich Dir neulich schon schrieb, auf

demselben Schiff, magst du sein, wo du willst...«1 Das

lateinische »in eadem navi esse« (oder auch: »in eodem navigio

esse«)2 entspricht damit schon genau der heutigen deutschen

Verwendung.

Die Metapher »desselben Bootes« hängt eng mit der auf die

Griechen zurückgehenden Vorstellung vom Staatsschiff als

einer Interessen- oder Notgemeinschaft zusammen. Roger Bacon

formulierte um 1594 die englische Version mit »you are in the

38

same shippe« und später »We're in the same boat«, woraufhin

»dasselbe Schiff« ganz verdrängt wurde. Die französische

Version »etre dans le meme bateau« erscheint seit im 20. Jh., die

deutsche Entsprechung erst nach dem 2. Weltkrieg. Sie wird

gern abgewandelt oder ironisiert, wie etwa auf folgende Weise:

»Wir sitzen alle in einem Boot, sagen die Politiker, wenn sie ans

Ruder wollen.«3

L: Duden 11,124; Grimm 2,237-238; Macrone 132; Mletzko 20; Otto 239 (Nr. 1206);

Röhrich 1,240-242. 1: Cic. fam. 2,5,1: »etsi ubicumque es, ut scripsi ad te ante, in ea-

dem es navi...« 2: Liv. 44,22,25: »qui in eodem velut navigio participes sunt periculi.«

3: Röhrich 1,241. B: Verschiedene Gedichte, Aphorismen und Karikaturen bietet

Röhrich 1,241-242. S: Engl, »to be (all) in the same boat« (Lit. dazu bietet Mieder, Investi-

gations 31); frz. »etre dans le meme bateau«.

Brot und Spiele

Speisung und Unterhaltung.

Nach dem Satiriker Iuvenal (1. Jh. n. Chr.) forderte das

römische Volk stets nur »panem et circenses« - Brot und Spiele. Der

Dichter klagt: »Das (Volk), das einst den Oberbefehl, die

Rutenbündel, die Legionen, alles verlieh, hält sich jetzt zurück und

wünscht sich ängstlich nur noch diese beiden Dinge: Brot und

Wagenrennen.«1 Kritisiert wird aber nicht nur das Volk, das

sich von seiner Regierung alles gefallen läßt, wenn es nur

gespeist und unterhalten wird, sondern auch die Amtsträger, die

nur noch auf den Applaus der Masse schauen. Kostenlose

Getreideausgabe (»annona«) und Wagenrennen waren seit der

späten Republik übliche Mittel, sich bei der Masse der

Bevölkerung beliebt zu machen; da Italien sich nicht selbst versorgen

konnte, mußte aus Sizilien und Afrika stets zusätzliches

Getreide importiert werden, das in großen Speichern in Ostia und

Puteoli gelagert wurde. Kaiser Trajan sagte später, das römische

Volk werde »vor allem durch zwei Dinge gebannt: die

Getreideversorgung und die Schauspiele.«2 Ähnliche Kritik findet sich

aber schon früher für die Bevölkerung Alexandrias: »Aber was

soll einer zu der großen Masse der Alexandriner sagen, denen

man einzig und allein viel Brot hinwerfen muß und das

Schauspiel von Wagenrennen, da sie ja sonst an nichts Interesse

haben.«3

Dieser Einschätzung der Rolle der Circusspiele im

kaiserzeitlichen Rom steht allerdings die sich inzwischen dazu gesel-

39

lende Erkenntniss gegenüber, daß die Masse im Circus

keineswegs unpolitisch war, sondern der Circus in der Kaiserzeit das

Forum als Ort politischer Kommunikation abgelöst hat.4

Heute betont man mit der Redensart meistens die leichte

Kontrollierbarkeit der Masse durch beliebige Regierungen,

solange diese nur Nahrung und Unterhaltung bereitstellen.

Manchmal erscheint aber auch der Gedanke, daß die »Spiele«

vom Mangel an Brot ablenken können: So schrieb die

Londoner »Times« im Depressionsjahr 1930: »Prozessionen sind gute

Sachen, und es gibt keine bessere Zeit für Zirkusspiele als wenn

das Brot teuer oder knapp ist.«5 An die Priorität, die das Essen

ganz natürlich vor allem Weiteren besitzt, erinnerte Bertolt

Brecht 1928 in seiner »Dreigroschenoper«: »Ihr Herrn, die ihr

uns lehrt, wie brav man leben / Und Sund und Missetat

vermeiden kann / Zuerst müßt ihr uns was zu fressen geben / Dann

könnt ihr reden: damit fängt es an. / Ihr, die ihr euren Wanst

und unsre Bravheit liebt / Das eine wisset ein für allemal: / Wie

ihr es immer dreht und wie ihr's immer schiebt / Erst kommt

das Fressen, dann kommt die Moral.«6

L: Bartels 130-131; Böttcher 79 (Nr. 449-450); Büchmann 343; Duden 12,151. 380;

Macrone 156; Mletzko 21. 66. 83. 113. 124; Reichert 121. 147. 1: luv. 10,78-81:

»...nam qui dabat ojim / Imperium, fasces, legiQnes, Qmnia, nunc se / CQntinet atque

duas tantum res anxius Qptat, / panem et circensgs...« 2: Fronto principia historiae 18

(S. 199f. Van den Hout): »populum Romanum duabus praecipue rebus, annona et

spectaculis, teneri«. 3: Dion von Prusa, Rede an die Alexandriner 31, zitiert nach Bartels

131. 4: »Die Spiele wurden also aus mehreren Gründen, vor allem aber, weil sich bei

ihnen die Plebs und der Herrscher von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden, zu

einer Arena der Politik.« Paul Veyne, Brot und Spiele, München 1994, S. 606. Kurz

darauf (S. 608) unterzieht Veyne luvenals bekannten Ausspruch einer systematischen

Kritik. 5: »Processions are good things, and there is never a better time for the circuses

than when the bread ist dear or scarce«: Macrone 156. 6: Dreigroschenoper

(uraufgeführt 1928, Musik von Kurt Weill), Macheath (»Mackie Messer«) im 2.

Dreigroschen-Finale (überschrieben mit »Denn wovon lebt der Mensch?«; Brecht, Stücke, Berlin 1955,

Bd. 3,99. S: Engl. »Bread and Circuses«.

(die) brotlose Kunst