Текст

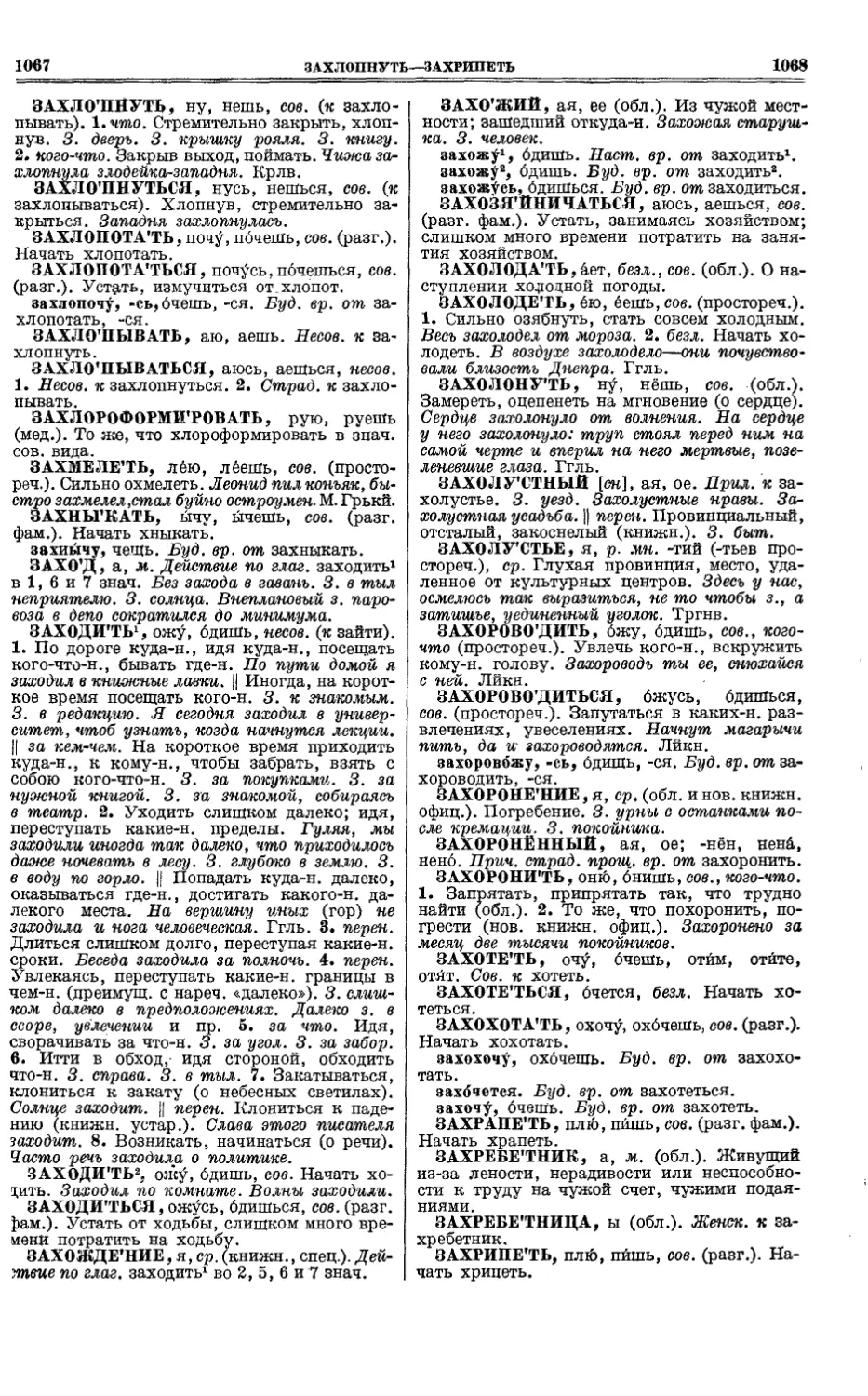

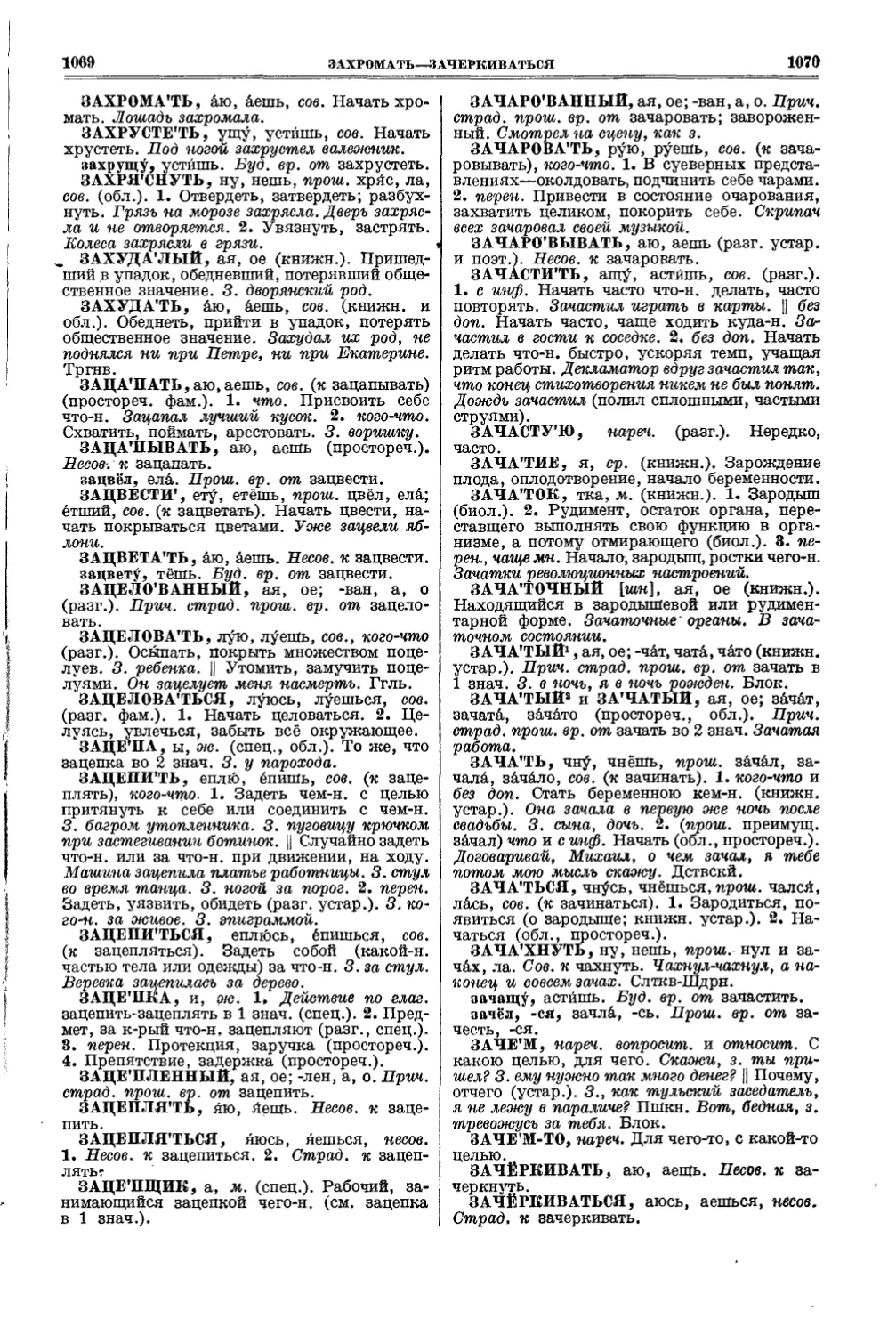

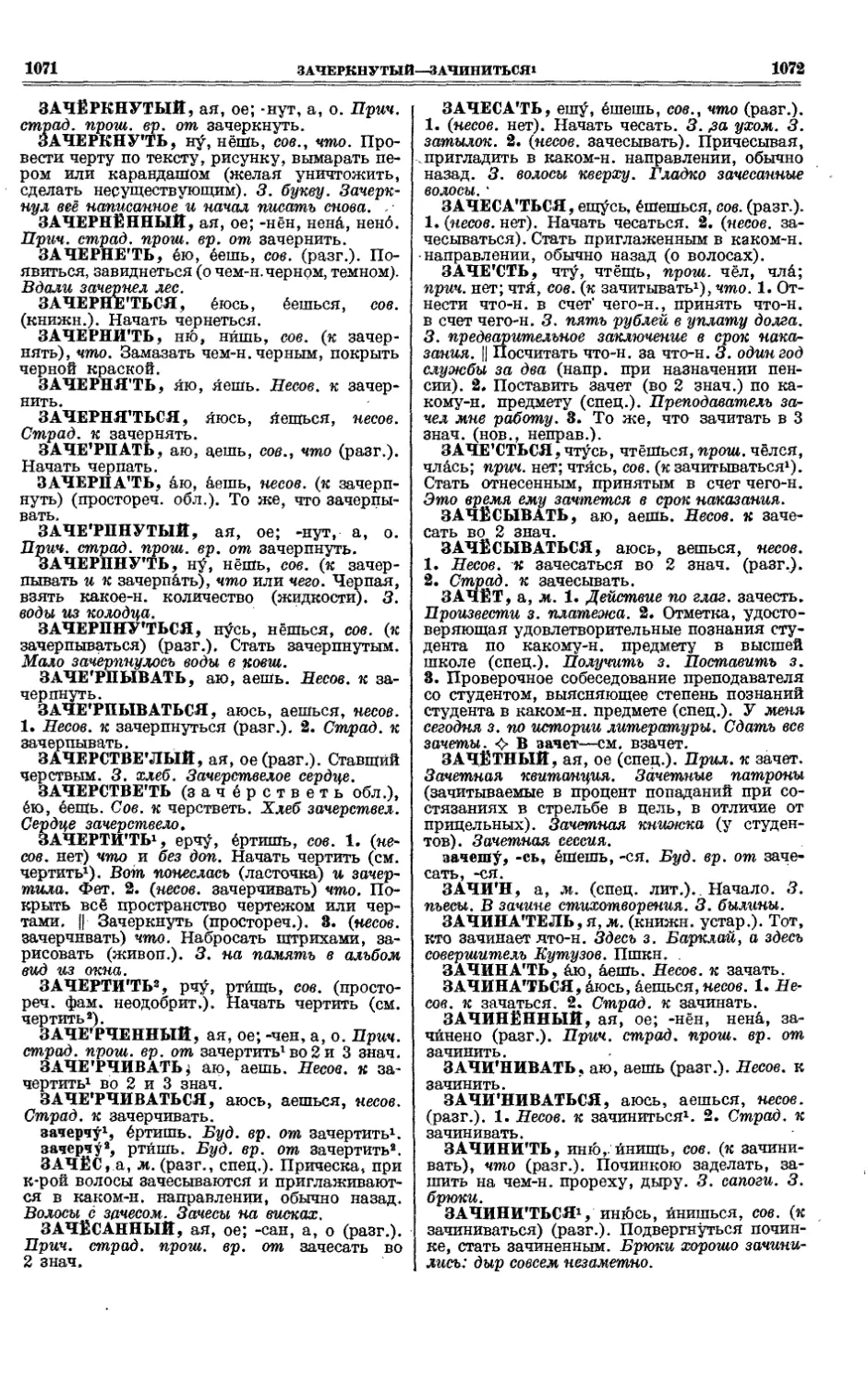

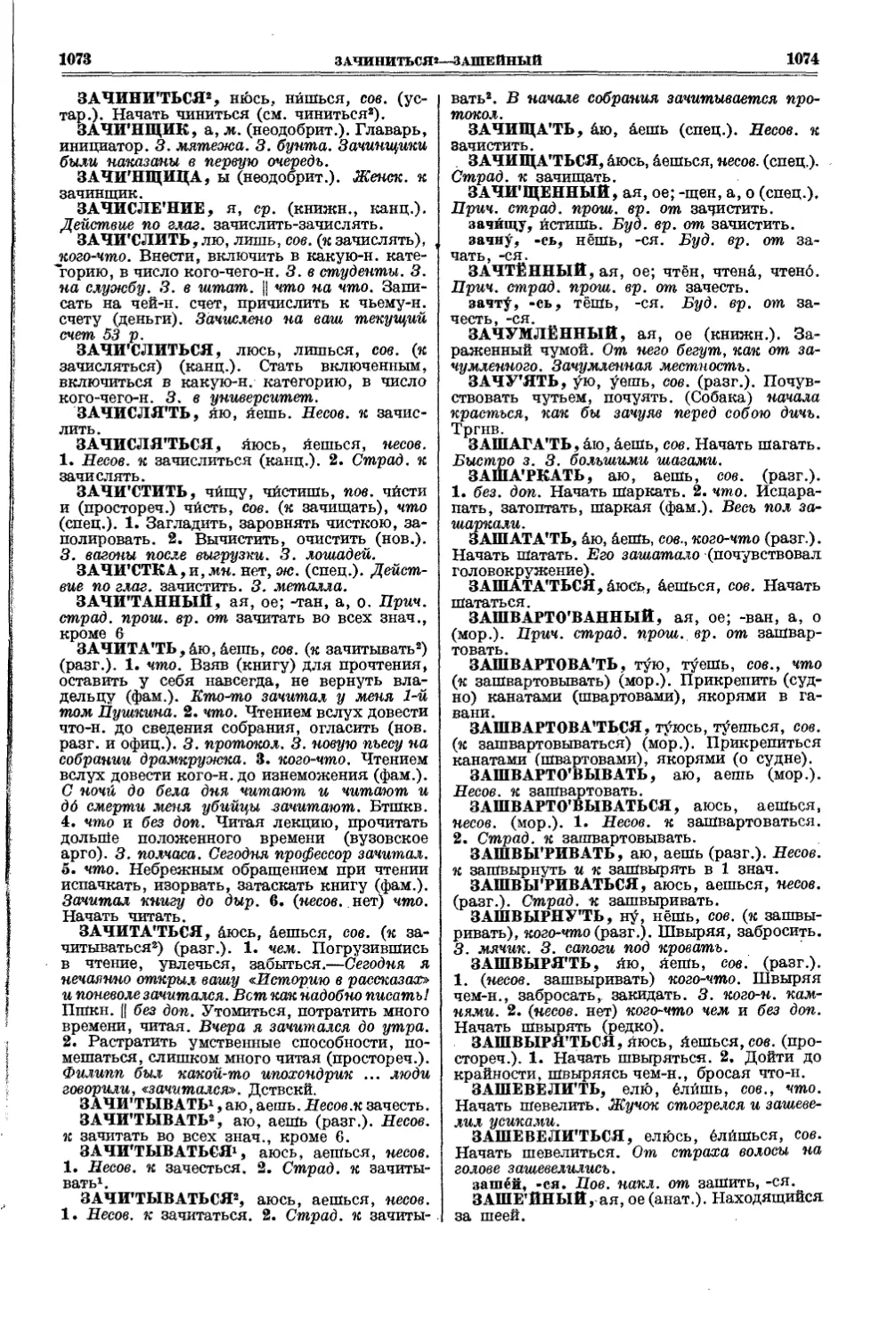

ши

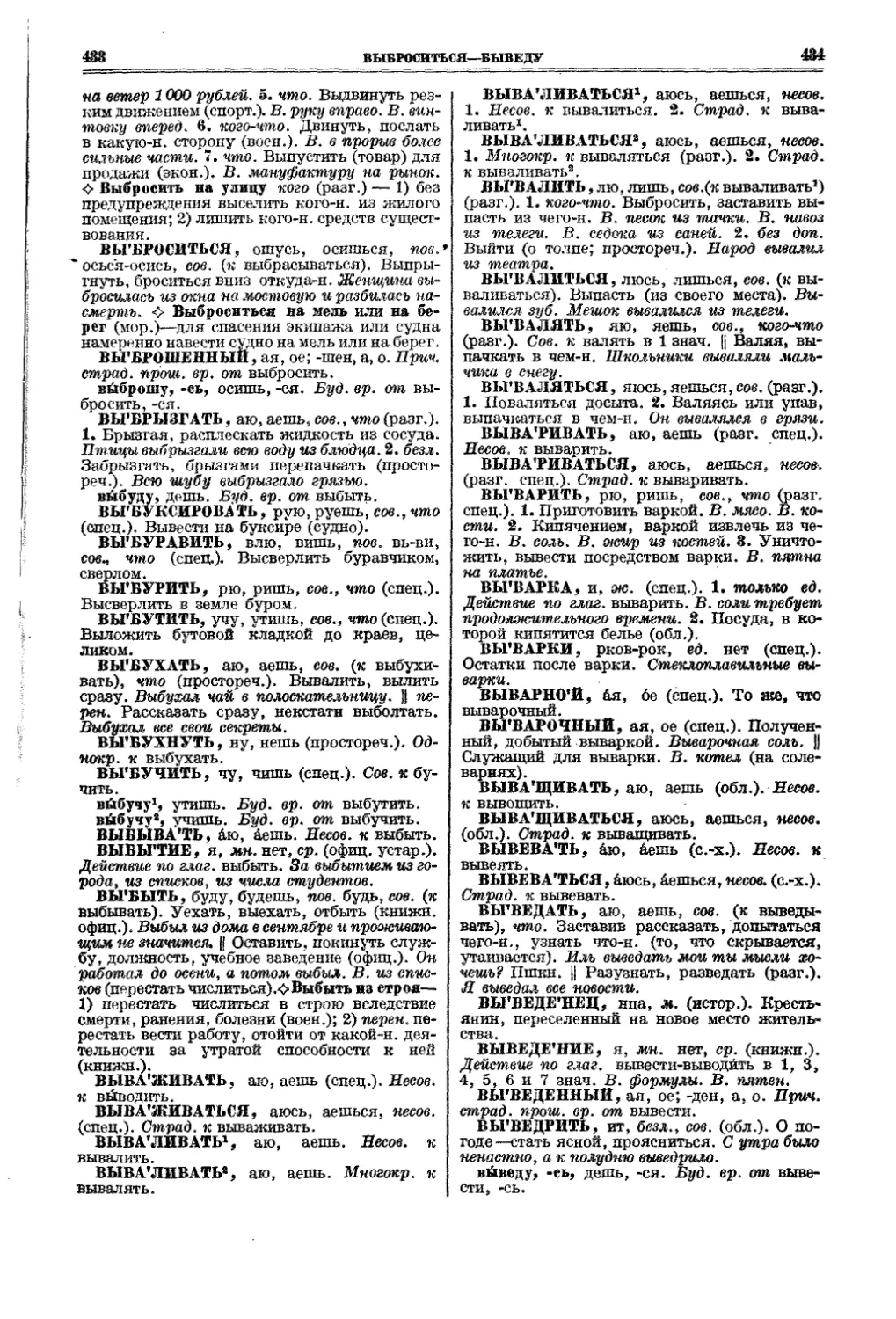

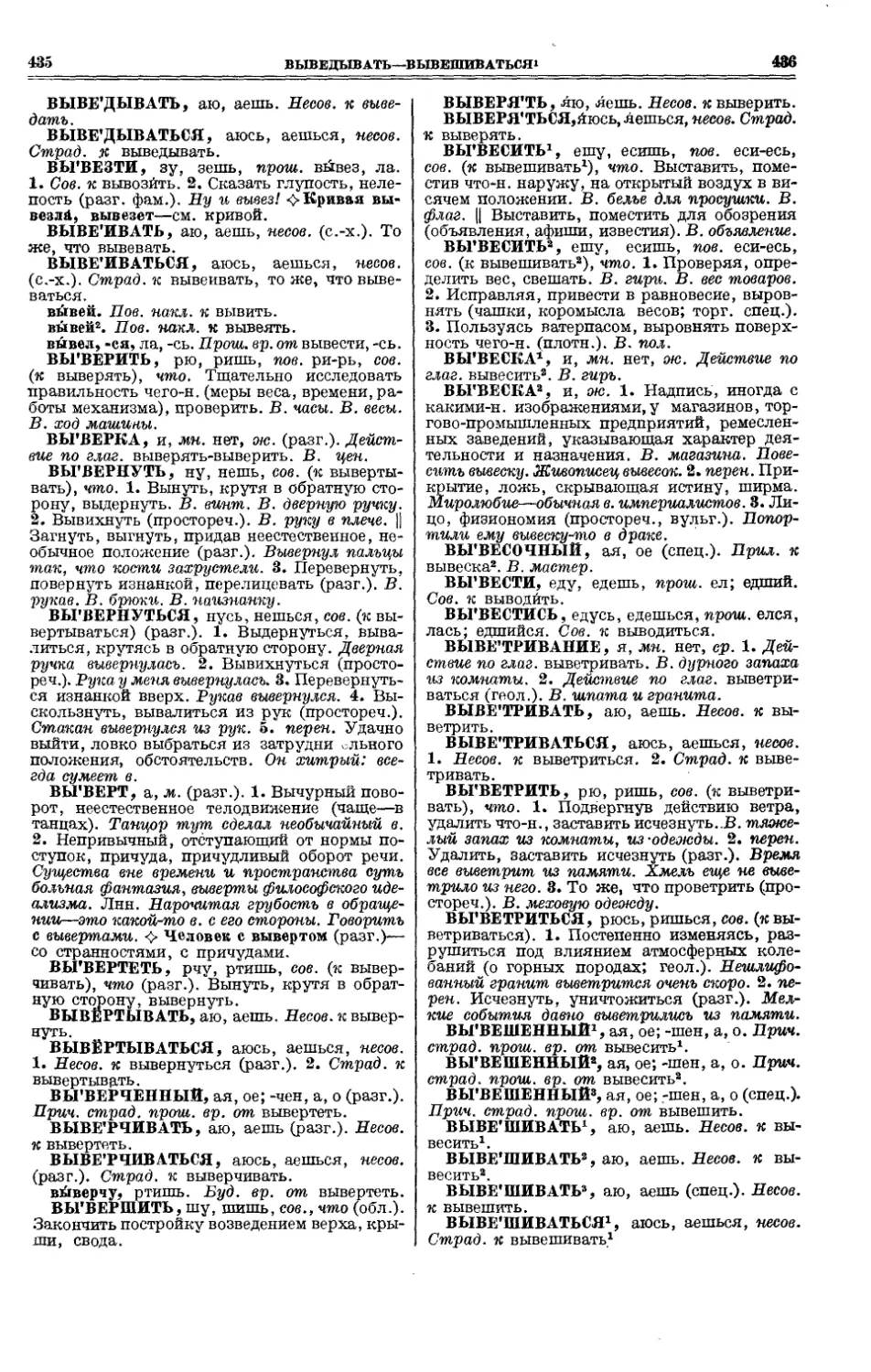

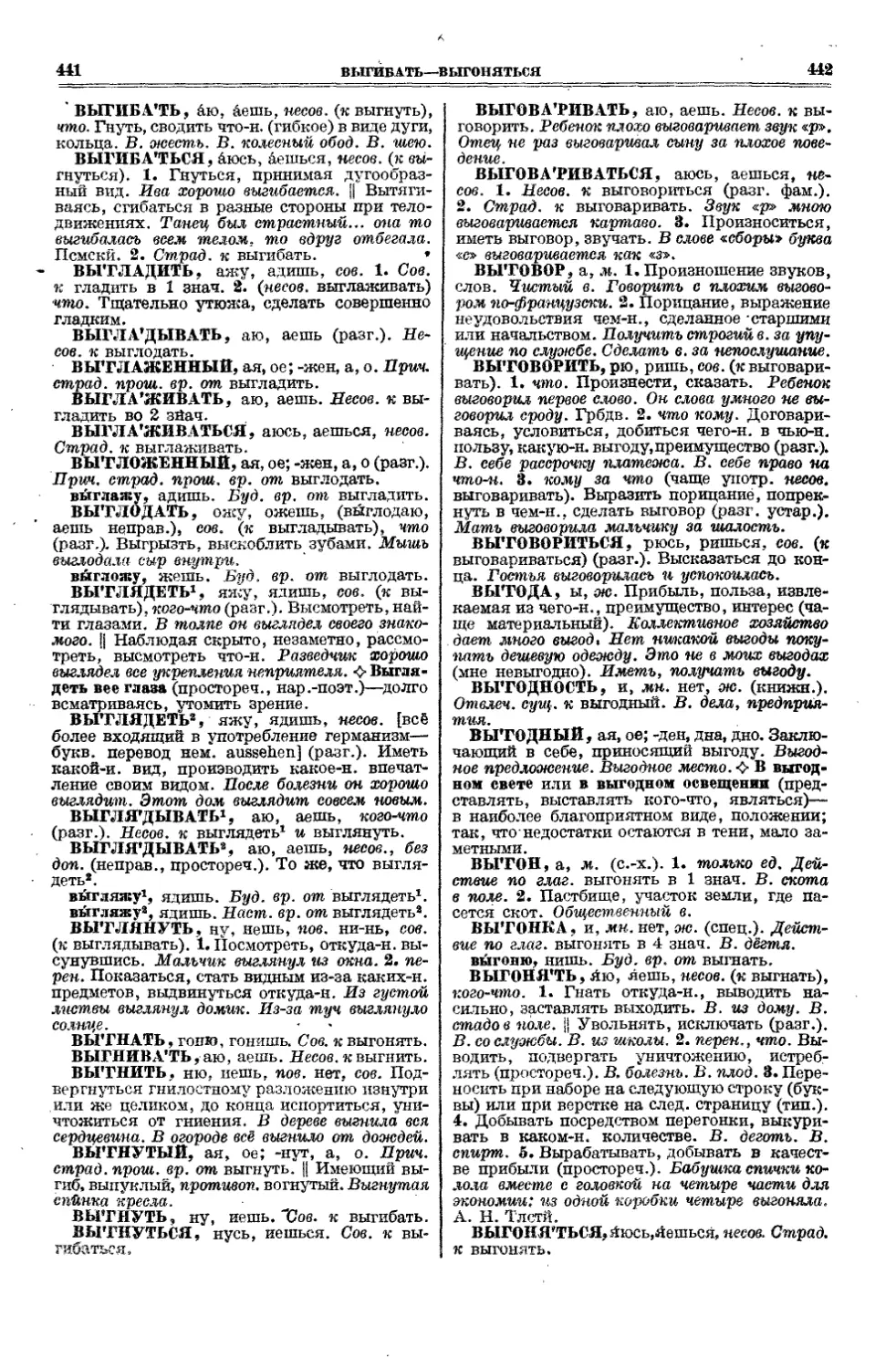

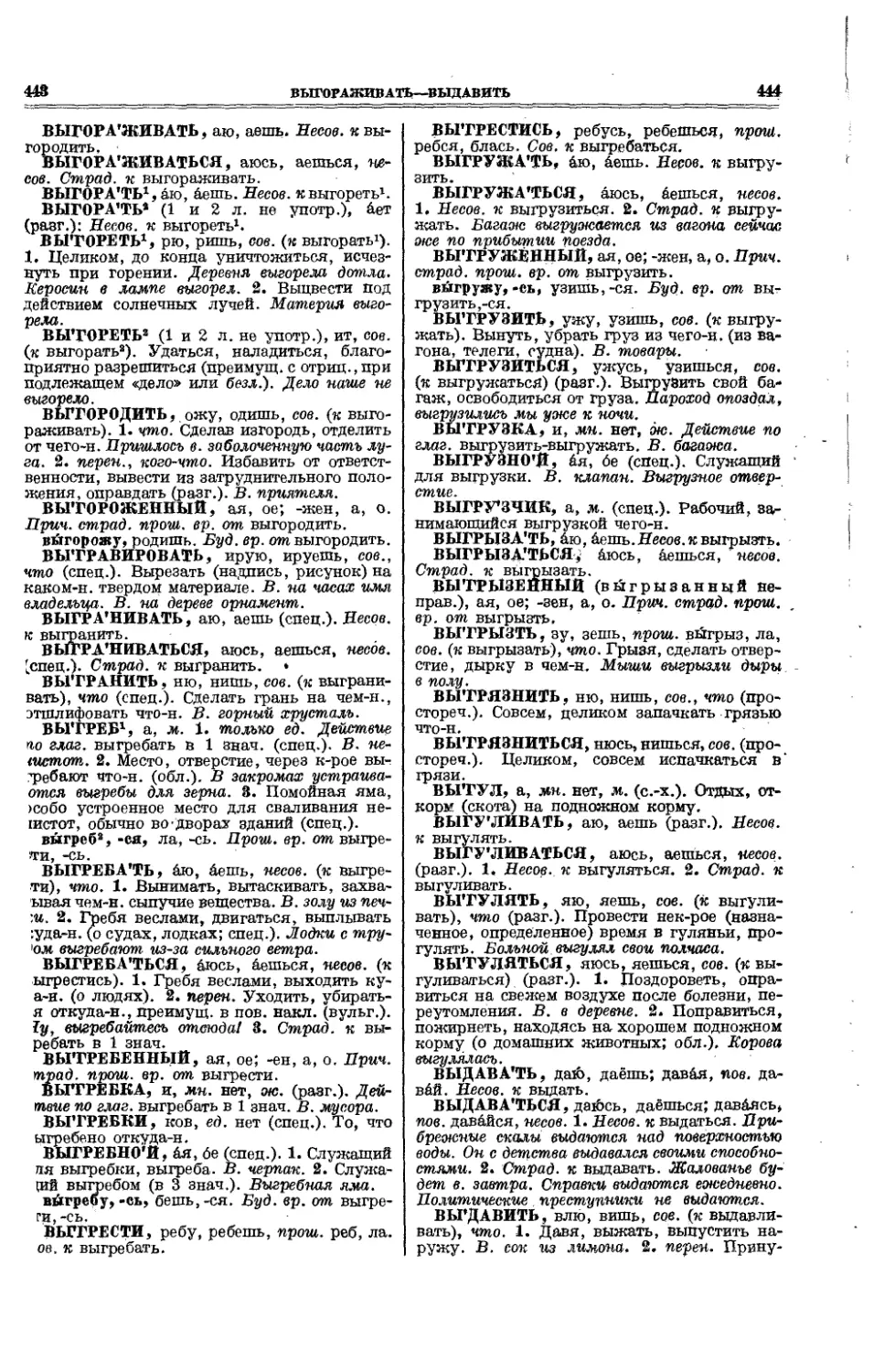

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

составили

Г. О. ВИНОКУР, проф. Б. А. ЛАРИН,

С. И. ОЖИГОВ, Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ, проф. Д. Н. У Ш А К О В

под редакцией

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

МОСКВА

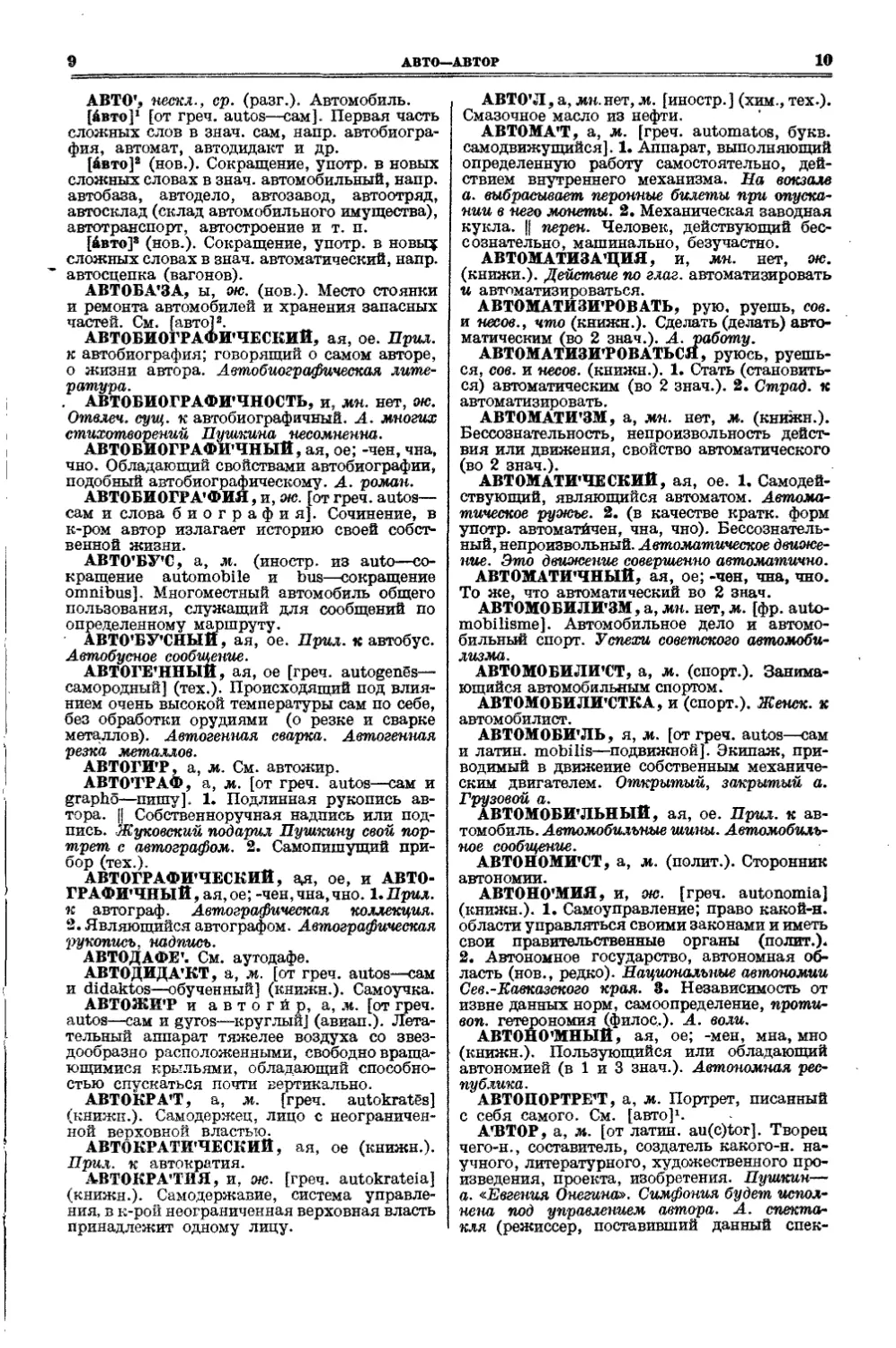

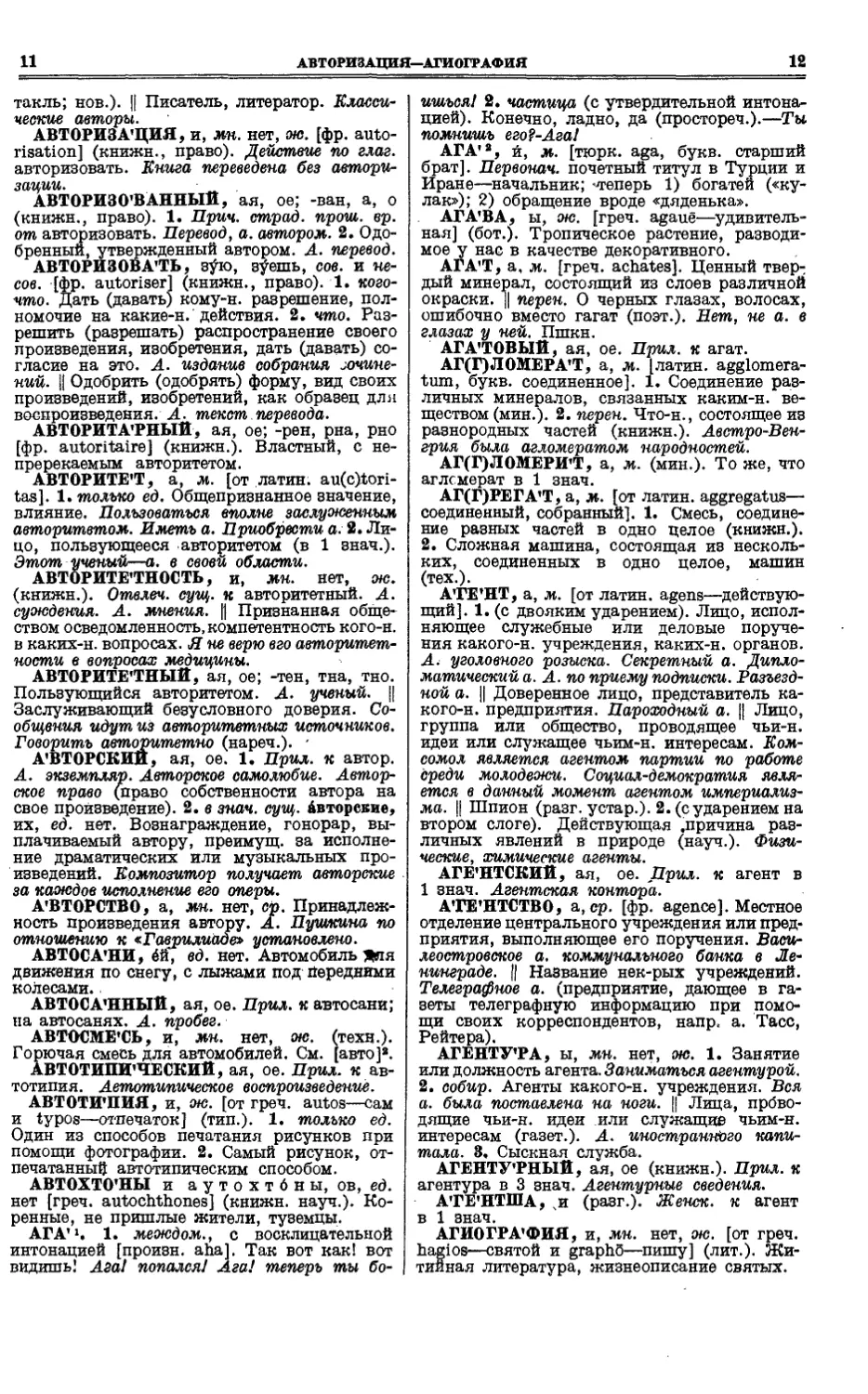

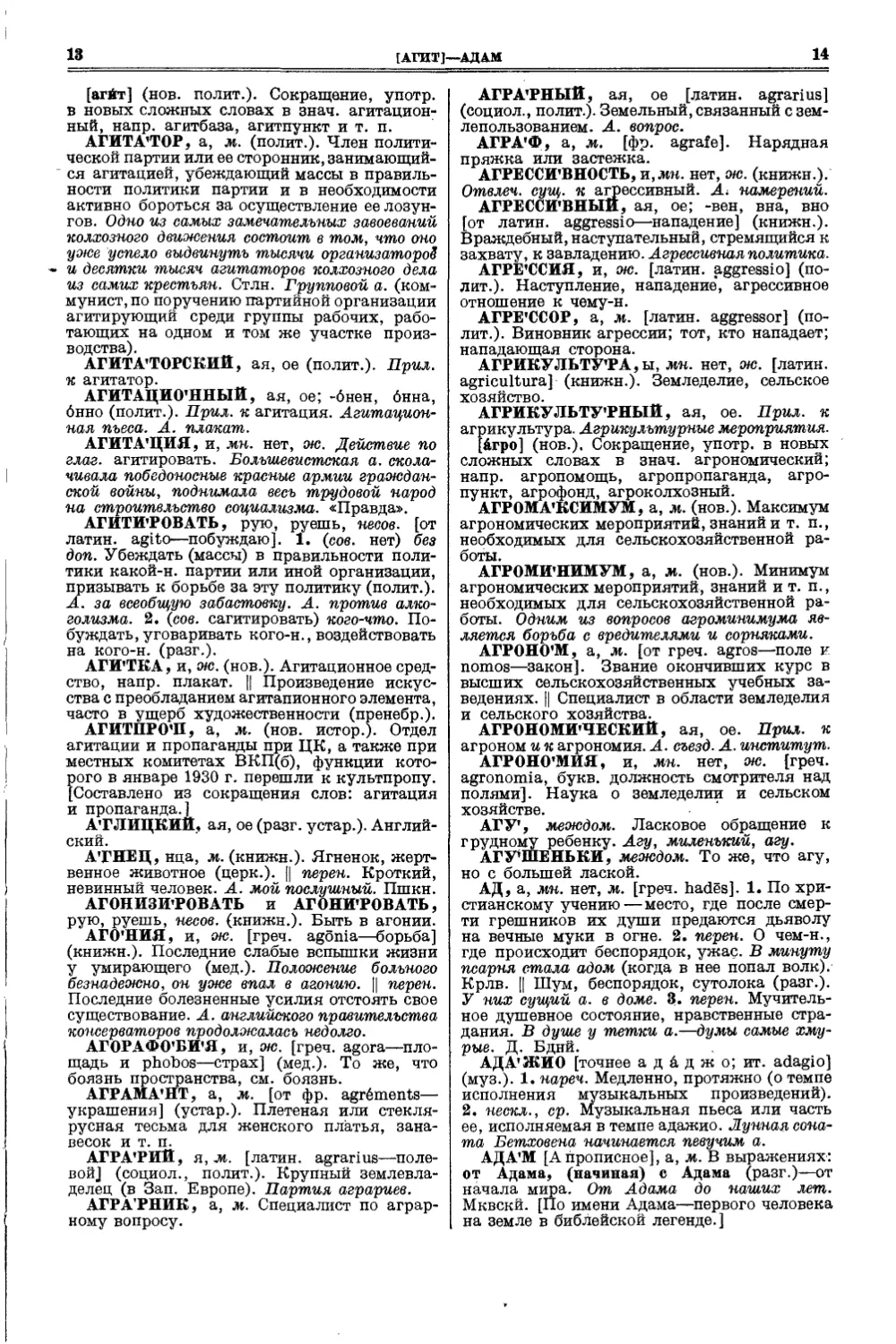

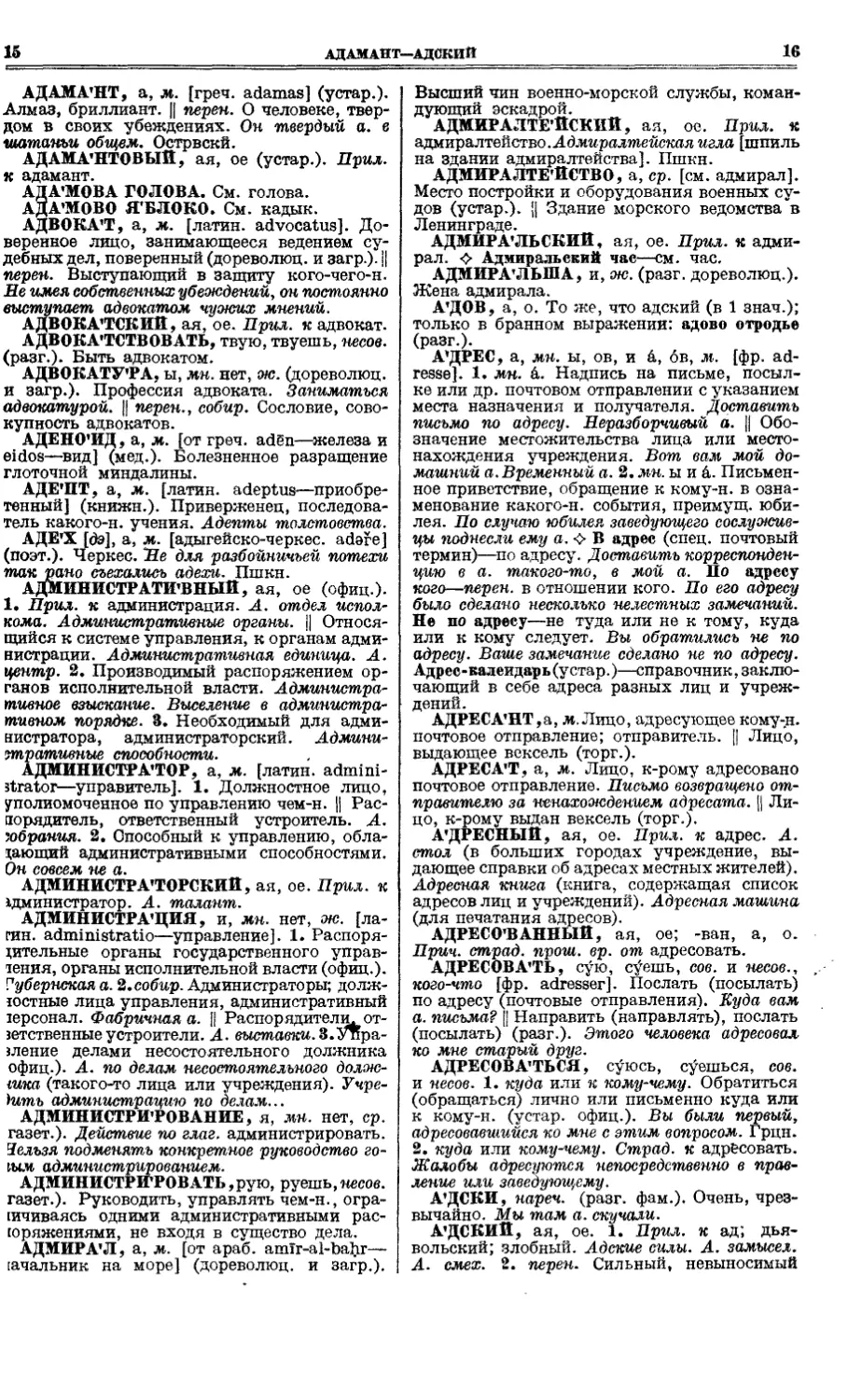

О Г И 3

19 3 5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР гисэ Руководитель Произв. Сектора: Татиев Д. П.; Зам. руководителя Произз. Сектора: Марвуе В. А.; Зав. Технической Редакцией при типографии: Кулешов Н. 3.; Технические Редакторы при типографии: Шейнберг Г. С.; Яиовицкая Я. Ю.: Зав. Корректорской: Бокшицкая Л. И.; Старший корректор: Семиградова Е. М.

Том сдан в производство 9 мая 1933 г.; подписан к печати 9 июля 1935 г.

Набор текста и верстка, печать, брошировочно-переплетные работы выполнялись в 16-й типографии треста «Полиграфкнига» под общим наблюдением директора 16-й тип. Дьячкова А. Н. и помощников директора Моргунова -Н. В. и Зуди-и а В. П. Набор и верстка произведены под руководством Колобашкина И. Г. и Самойлова И. К. верстали. Давыдов В. А. и Вино-градовП. С. Печатью руководил Майоров С. Г. Брошировочно-переплетные работы выполнялись под общим наблюдением Баранова В. В., Беляева А. И., Нуриева Н. Н., Овсянникова М. П., Костюшинй П. И. и Комарова И. М. Тиснением руководил Александров А. А. Клише для тиснения на переплете гравировано Законовым Г. А. Бумага бумажной фабрики Вишхимза. Дерматин Кунцевской фабрики им. В. П. Логина. Картон Миропольской фабрики и Балахиин-ского комбината.

Адрес института: Москва, Орликов пер., д. 3.

1в-я типография треста «Полиграфкнига», Москва. Уполномоченный Главлита Б 8657. ГИЗ 25. Э-34 г. Заказ М 590. Бумага 72X110/16. 5Г/, п. Л.Х99 500 зи. = 128.1 авт, л. Воспроизведено фотоофсетным способом в тип. М-305 в 1947 году. Подписано к печати 28 мая 1947 г. А04200.

ОТ РЕДАКЦИИ

Начало составления толковых словарей русского языка восходит к 18 веку. До 18 века словарей, которые стремились бы охватить весь живой словесный состав русской книжной или разговорной речи, не было. Существовали лишь русско-иностранные словари для нужд перевода или словари заимствованных, церковных, устарелых—вообще непонятных или малопонятных слов. Плодом громадной лексикографической работы 18 века был «Словарь Академии Российской» 1789— 1794 гг., в шести томах, заключавший в себе 43257 слов. Он расположен не ио алфавиту слов, а по алфавиту корней^ вокруг которых группируются слова «гнездами». Этот словарь консервативен и узко националистичен. Он сторонится иностранных слов, избегает слов, бытовавших в среде мелкой и средней буржуазии, и оценивает слова с точки зрения норм высокого «славенского» слога дворянской литературы.

Лексический материал этого словаря, дополненный приблизительно 8 тысячами слов, был затем расположен по алфавиту слов и вошел в состав «Словаря Академии Российской, по азбучному порядку расположенного» (6 томов, 1806— 1822 гг.). Этот словарь следует тем же стилистическим нормам.

На основе этого последнего словаря академиком П. И. Соколовым был составлен «Общий церковно-славяно-российский словарь» (2 части, 1834 г.). В нем 63 432 слова.

Все эти академические словари находились 6 противоречии с ходом развития русского литературного языка. Ограничение объема словарей преимущественно формами церковно-книжного языка, пренебрежение к русской разговорной речи, устранение иностранных слов—все это привело к тому, что едва ли не половина словесного богатства литературного языка 20—30-х годов 19 столетия оставалась за пределами академических словарей.

Следующий академический словарь—«Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный вторым отделением Академии Наук», вмещающий 114 749 слов (4 тома, 1847 г., 2-е изд. 1867—1868 гг.), составлен в эпоху резкого перелома в русском литературном языке, когда в нем стали приобретать господствующее положение буржуазные элементы. Этот словарь не столько отражает современное ему состояние языка, сколько стремится стать сводом исторически отстоявшегося и даже отошедшего в историю словесного материала, «быть сокровищницею языка на протяжении многих веков, от первых письменных памятников до позднейших произведений нашей словесности», и не ставит себе задач стилистической нормализации.

Борьба буржуазии со старой системой литературно-книжного языка вызвала к жизни и «Толковый словарь живого великорусского языка»—плод сорокалетнего единоличного труда В. И. Даля (4 тома, 1863—1866 гг.; 3-е изд. с дополнениями и под редакцией проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ 1903—1909 гг.). Даля, по его словам, «тревожила и смущала несообразность письменного языка нашего с устною речью простого русского человека, не сбитого с толку грамотейством, а следовательно и с самим духом русского слова». «Если в книгах и в высшем обществе не найдем, чего ищем, то остается одна только кладь или клад—родник или рудник... это живой язык русский, как он живет поныне в народе. Источник один—язык простонародный». Итак, в словаре Даля упор делается на разговорную речь—буржуазное про-'сторечие и крестьянский язык. Правда, Даль ставит себе задачей собирание и создание слов «не для безусловного включения их в письменную речь, а для изучения, для знания и обсуждения их, для обсуждения самого духа языка и усвоения его

себе, для выработки из него постепенно своего, образованного языка». Поэтому словарь Даля не всегда отражает то, что есть в языке, а предписывает ему нормы, стремится его изменить. В словаре, именно в объяснениях, много сочиненных самим Далем слов, из которых одни предлагаются взамен иностранных, напр. ловкосилие (при слове гимнастика), мироколица, колоземица (при атмосфера), глазоём (при горизонт), насыл, насылка (при адрес) и т. п., другие образованы им самим посредством сочетания основы с разными суффиксами для пополнения словарного «гнезда» всеми формами словопроизводства. Стремясь разрушить стилистические традиции старого литературно-книжного языка, Даль нередко заменяет определение значений слова сводкой разных по стилю синонимов. Точно также, относясь отрицательно к грамматике книжного языка, он выдвигает, в противовес грамматической нормализации академических словарей, принцип творческого словопроизводства. Слов в словаре Даля свыше 200 000. Несмотря на все недостатки, словарь Даля является до настоящего времени самым распространенным лексикологическим справочником и источником по русскому языку.

Недостатки словаря Даля, его промежуточное положение между областным словарем й словарем литературного языка как бы подчёркивали необходимость работы над составлением словаря литературного языка. Академия наук считала себя обязанной удовлетворить потребность в таком словаре. Отделение русского языка и словесности еще в 50—60-х гг. «пришло к убеждению, что нельзя в одном труде соединять, как было прежде, не только все периоды исторического развития языка, но еще и два, хотя и очень близкие между собою, но тем не менее отдельные по своему образованию языка, каковы русский и церковнославянский». Поэтому в основу нового «Словаря русского языка, составленного 2-м отделением Академии Наук», положен «общеупотребительный в России литературный и деловой язык в том виде, как он образовался со времен Ломоносова»; из церковнославянского и древнерусского языков в нем сохранялись только такие слова, которые были в употреблении в литературном языке второй половины 19 века. В таком объеме и составлен под редакцией акад. Я. К. Грота 1-й том академического словаря на буквы А—Д (1895). С переходом руководства словарем к акад. А. А. Шахматову (т. 2-й, 1907, буквы Е, Ж, 3) принципы составления словаря, а с ними и объем его, существенно изменились. Областные слова, слова крестьянского языка, слова многих ремесл и производств стали входить в словарь «по законному праву». Академия наук отказалась «от деления русского языка на языки: общерусский, общеупотребительный в России, и областной, имеющий местный характер». Академический словарь обращается в словарь русского национального языка. Он стремится обнять этот язык во всей его совокупности, т. е. включить в себя «весь словарный материал, представляемый живыми русскими говорами». Тем самым он приближается по своим задачам к Толковому словарю Даля, но отличается от него включением и литературного словарного богатства, добытого составителями из книжных памятников 18 и 19 веков. В основном объем и структура академического" словаря не изменились и после смерти акад. Шахматова. Этот словарь, представляя собой ценнейшее собрание словарного материала 18 и 19 веков, не рассчитан на Широкое распространение уже по своему громадному объему и не ставит себе нормативной задачи—быть справочником образцового литературного языка. В настоящее время он доведен до половины алфавита.

Нужда в справочном словаре литературного языка вызывала появление и других словарей, как неоконченный «Полный филологический словарь русского языка» А. И. Орлова, 2 тома, 1885 г., «Справочный словарь орфографический, этимологический и толковый русского литературного языка» под ред. А. Н. Чудинова, 1901 г., «Малый толковый словарь русского языка» П. Е. Стояна, 1913 г. Они не могут итти ни в какое сравнение с академическими словарями и словарем Даля ни по охвату материала, ни по приемам его обработки и, находясь в стороне от научно-лингвистической традиции, во многом неудачны.

В то время, как за границей в каждой стране толковые словари, как образцовые справочники своего языка, имеют большое распространение среди желающих сознательно и умело пользоваться языком и входят в школу в качестве пособий,— например, известный французский так называемый «Малый Лярус» (Petit Larousse) насчитывает свыше сотни изданий,—в дореволюционной России потребность в таких справочниках сознавалась недостаточно.

Но после Октябрьской революции, когда с победой класса, формирующего свою новую, пролетарскую интеллигенцию, стремящуюся усвоить все достия«ения предшествовавшей культуры, так расширился круг пользующихся письменной речью, нужда в толковом словаре русского языка, рассчитанном на широкого читателя, указывающем нормы употребления слов и близком к современности, должна особенно живо ощущаться.

Эту потребность стремится удовлетворить выпускаемый словарь. Составители старались, поскольку это было в их силах, придать словарю характер, отвечающий тем требованиям, которые предъявлял В. И. Ленин к образцовому толковому словарю современного русского литературного языка (см. Ленинский сборник, XX, стр. 315—316). Новый словарь—толковый словарь современного русского языка. Основная масса в нем—слова нашей классической литературы от Пушкина до Горького и общепринятого научного, делового и книжного языка, сложившегося в течение 19 века. Но в него включены также и новые слова, вошедшие во всеобщее употребление, в частности сложно-сокращенные слова типа: колхоз, зарплата, слова из разных областей техники—новые или прежде малоизвестные, а в наше время получившие широкое распространение в связи с все более и более развертывающимся социалистическим строительством, а также слова из области общественно-политической терминологии. Составители старались придать словарю характер образцового, в том смысле, чтобы он помогал усвоить образцовый, правильный язык, а именно, большое внимание обращено в нем на нормативную сторону: правописание, произношение, ударение слов, грамматические указания, полезные для русских и нерусских, указания на сферу употребления слов, имеющие практическое значение для ищущих стилистического руководства (подробнее об этом см. §§ 12—17); кроме того, самый анализ значений и оттенков значений слов, бывший предметом особой заботливости составителей и более детальный, чем в старых академических словарях и в словаре Даля, дает материал не только для теоретического изучения русской лексики, но, главное, для практического—с целью сознательного употребления в речи того или другого слова. В словах иностранных указано их происхождение. Для того, чтобы извлечь из словаря всю ту практическую пользу, какую он может принести, необходимо хорошо ознакомиться с большой вводной статьей «Как пользоваться словарем».

Как и все предыдущие словари русского языка, новый «Толковый словарь» не есть энциклопедический словарь, а словарь языка, т. е. он не должен давать и не дает ни анализа, ни даже полного описания предметов и явлений; он «толкует» значение слова или различные его значения, если их несколько, и указывает случаи употребления слов, снабжая свои объяснения там, где нужно, примерами, в значительной степени взятыми из литературы.

Новый «Толковый словарь русского языка» есть словарь филологический, и к нему нельзя предъявлять тех требований, которым должны удовлетворять энциклопедические словари.

История больших словарей показывает, что каждый из них является отражением классовых интересов своей эпохи. Изучая словари, можно видеть, чтб привносилось в накопленное ранее богатство, что и как в нем перерабатывалось новым, завоевывавшим господство классом. Выпускаемый теперь словарь—попытка отразить процесс переработки словарного материала в эпоху пролетарской революции, полагающей начало новому этапу в жизни русского языка, и вместе с тем указать установившиеся нормы употребления слов.

Эта задача встает не только перед русским пролетариатом, но и перед пролетариатом других национальностей нашего Союза. «Период диктатуры пролетариата и строительства социализма в СССР», как сказал т. Сталин, «есть период расцвета национальных культур, социалистических по содержанию и национальных по форме». В деле развития национальных культур важную роль играет культивирование языка, а здесь—прежде всего составление словарей и грамматик.

Наконец, словарь может послужить орудием в борьбе «за качество того языка, которым каждый день говорит наша литература, наша печать с миллионами трудящихся», «за очищение языка, за хороший, чистый, доступный миллионам, действительно народный язык» («Правда», 1934 г., № 76),—в той борьбе, которую партия, взявшая лозунгом слова Ленина: «объявить войну коверканью русского языка», предприняла по инициативе т. М. Горького.

Словарь печатается в трех томах. В конце каждого тома дается точный подсчет вошедших в него слов.

Политическая редакция принадлежит Ф. Я. Кону, А. А. Болотникову и П. А. Казанскому, организационное руководство Н. Л. Мещерякову.

Консультантом по естествознанию и точным наукам был Н. С. Дороватовский, по этимологии восточных слов проф. В. А. Гордлевский. Кроме них составители словаря выражают благодарность А. Г. Горнфельду, частично помогавшему им в обработке материала, проф. Б. В. Казанскому, любезно предоставлявшему для справок корректурные листы своего большого толкового словаря иностранных слов, а также А. А. Буслаеву, проф. К. Н. Игумнову, А. М. Казачкову, Д. С. Лотте, Н. П. Ракиц-кому, проф. А. Н. Реформатскому, А. Н. Формозову и другим, к которым они обращались за советом по разным мелким отдельным вопросам и которые, конечно, не являются ни в какой мере ответственными за качество работы составителей.

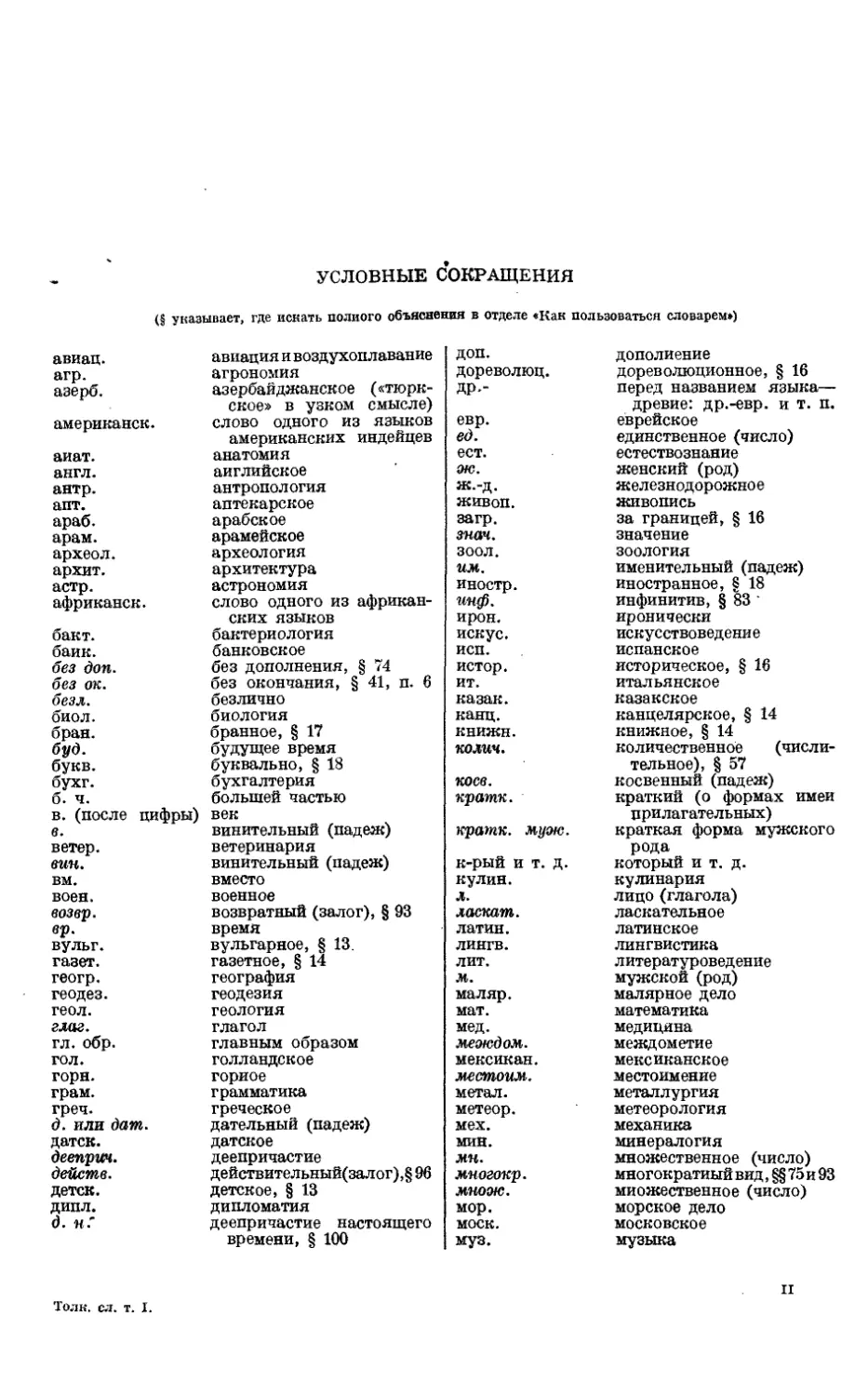

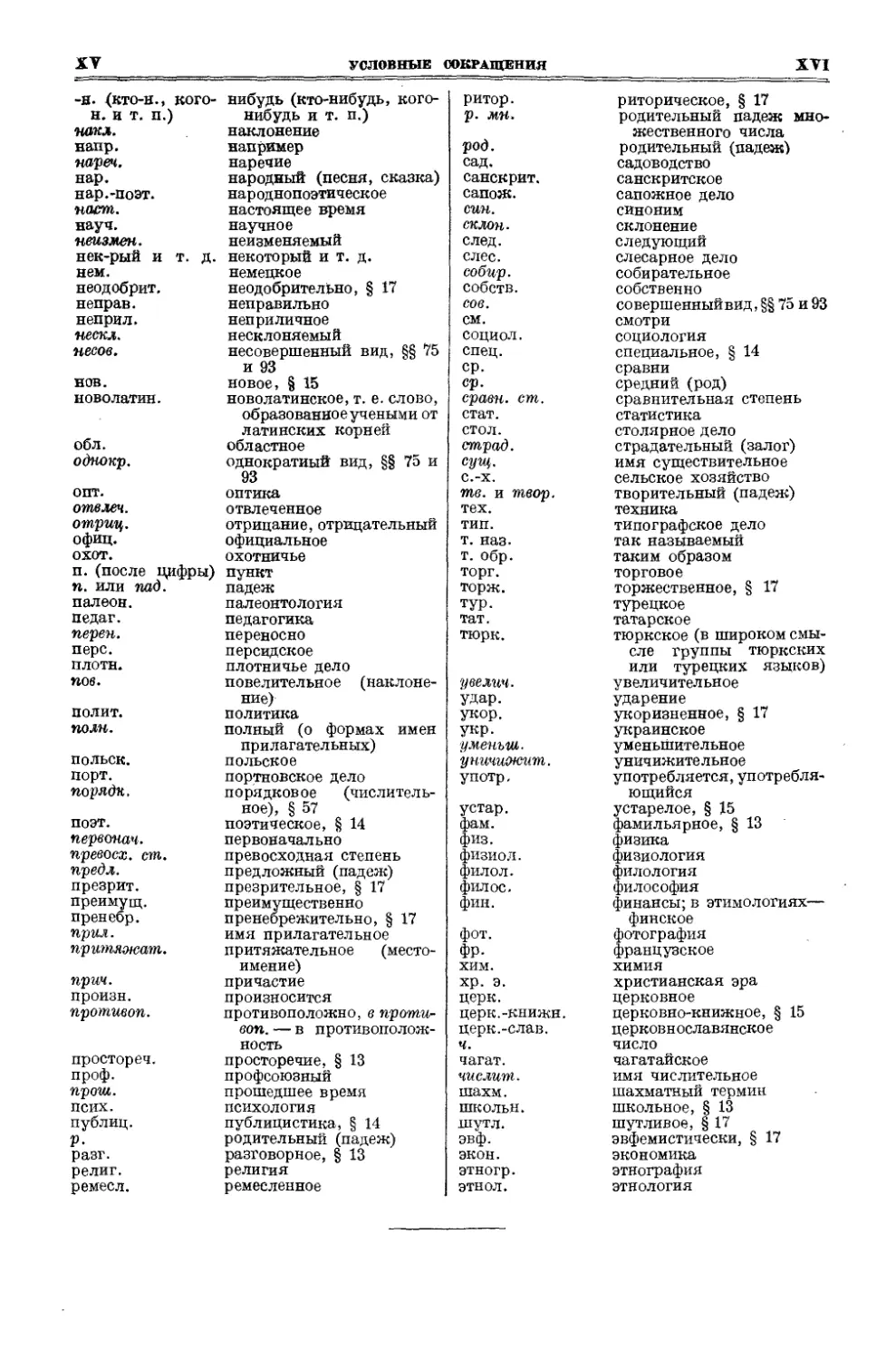

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

(§ указывает, где искать полного объяснения в отделе «Как пользоваться словарем»)

авиац. авиация и воздухоплавание ДОП.

агр. агрономия дореволюц.

азерб. азербайджанское («тюрк- ДР.-

ское» в узком смысле)

американок. слово одного из языков евр.

американских индейцев ед.

аиат. анатомия ест.

англ. английское ею.

антр. антропология Ж.-Д.

а пт. аптекарское ЖИВОП.

араб. арабское загр.

арам. арамейское знач.

археол. археология зоол.

архит. архитектура им.

астр. астрономия иностр.

африканок. слово одного из африкан- инф.

ских языков ирон.

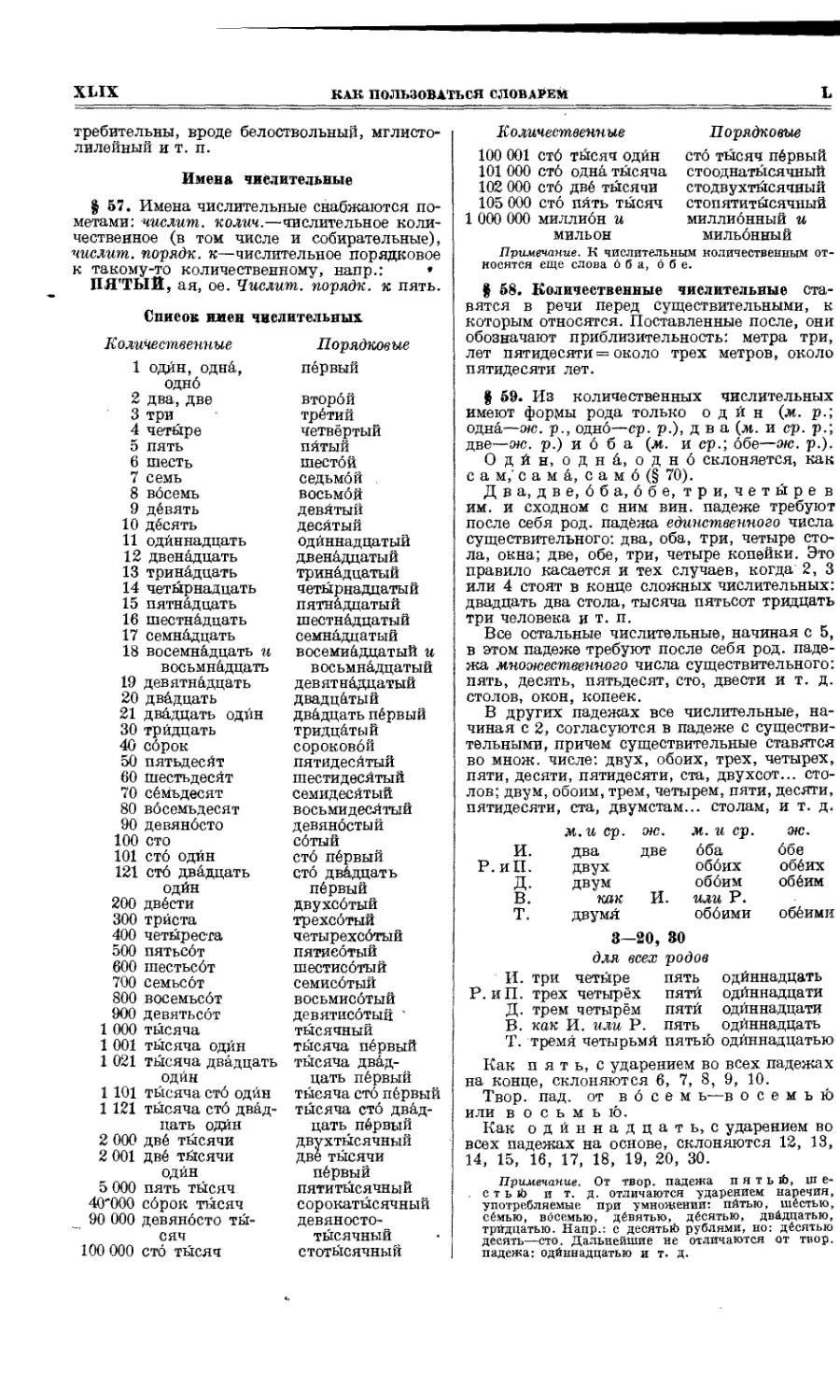

бакт. бактериология искус.

байк. банковское исп.

без доп. без дополнения, § 74 истор.

без ок. без окончания, § 41, п. 6 ИТ.

безл. безлично казак.

биол. биология канц.

бран. бранное, § 17 книжн.

буд. будущее время колич.

букв. буквально, § 18

бухг. бухгалтерия косе.

б. ч. большей частью кратк.

в. (после цифры) век

в. винительный (падеж) кратк. муж.

ветер. ветеринария

вин. винительный (падеж) к-рый и т. д.

вм. вместо кулин.

воен. военное л.

возвр. возвратный (залог), § 93 ласкат.

ер. время латин.

вульг. вульгарное, § 13. лингв.

газет. газетное, § 14 лит.

геогр. география м.

геодез. геодезия маляр.

геол. геология мат.

глаз. глагол мед.

гл. обр. главным образом междом.

гол. голландское мексикан.

горн. горное ме стоим.

грам. грамматика метал.

греч. греческое метеор.

д. или дат. дательный (падеж) мех.

датск. датское мин.

дееприч. деепричастие JHH.

действ. действительный(залог),§ 96 многокр.

детск. детское, § 13 множ.

дипл. дипломатия мор.

д. н.' деепричастие настоящего МОСК.

времени, § 100 муз.

Толк. ел. т. I.

дополнение дореволюционное, § 16 перед названием языка— древие: др.-евр. и т. п.

еврейское единственное (число) естествознание женский (род) железнодорожное живопись за границей, § 16 значение зоология именительный (падеж) иностранное, § 18 инфинитив, § 83 ' иронически искусствоведение испанское историческое, § 16 итальянское казакское канцелярское, § 14 книжное, § 14 количественное (числи-

тельное), § 57 косвенный (падеж) краткий (о формах имен

прилагательных) краткая форма мужского

рода

который и т. д, кулинария лицо (глагола) ласкательное латинское лингвистика литературоведение мужской (род) малярное дело математика медицина междометие мексиканское местоимение металлургия метеорология механика минералогия множественное (число) многократный вид, §§ 75 и 93 множественное (число) морское дело московское музыка

II

XV

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

XVI

-н. (кто-н., кого- нибудь (кто-нибудь, кого-

н. и т. п.) нибудь и т. п.)

накл. наклонение

наир. например

нареч. наречие

нар. народный (песня, сказка)

нар.-поэт. народнопоэтическое

наст. настоящее время

науч. научное

неизмен. неизменяемый

нек-рый и т. д. некоторый и т. д.

нем. немецкое

неодобрит. неодобрительно, § 17

неправ. неправильно

неприл. неприличное

нескл. несклоняемый

несов. несовершенный вид, §§ 75

и 93

нов. новое, § 15

новолатин. новолатинское, т. е. слово,

образованное учеными от

латинских корней

об л. областное

однокр. однократный вид, §§ 75 и

93

опт. оптика

отвлеч. отвлеченное

отриц. отрицание, отрицательный

офиц. официальное

охот. охотничье

п. (после цифры) пункт

п. или над. падеж

палеон. палеонтология

педаг. педагогика

перен. переносно

перс. персидское

плоти. плотничье дело

пов. повелительное (наклоне-

ние)

полит. политика

полн. полный (о формах имен

прилагательных)

польск. польское

порт. портновское дело

порядк. порядковое (числитель-

ное), § 57

поэт. поэтическое, § 14

первонач. первоначально

превосх. ст. превосходная степень

предл. предложный (падеж)

презрит. презрительное, § 17

преимущ. преимущественно

пренебр. пренебрежительно, § 17

прил. имя прилагательное

притяжат. притяжательное (место-

имение)

прич. причастие

произн. произносится

противоп. противоположно, в проти-

воп. — в противополож-

ность

простореч. просторечие, § 13

проф. профсоюзный

прош. прошедшее время

псих. психология

публиц. публицистика, § 14

Р- родительный (падеж)

разг. разговорное, § 13

религ. религия

ремесл. ремесленное

ритор. р. мн.

род.

сад.

санскрит, сапож.

син.

склон-след, слес. собир. собств. сов.

см.

социол. спец.

ср. ср. сравн. ст. стат.

стол. страд.

сущ. с.-х. те. и твор. тех.

тип.

т. наз.

т. обр. торг, торж. тур.

тат.

тюрк.

увелич.

удар.

укор, укр. уменъш. уничижит. употр.

устар, фам.

физ.

физиол. филол. филос.

фин.

фот. фр. хим.

хр. э.

церк.

церк.-книжн. церк.-слав.

ч.

чагат.

числит.

шахм.

школьн.

шутл. эвф. экон.

этногр. этнол.

риторическое, § 17 родительный падеж мно-

жественного числа родительный (падеж) садоводство санскритское сапожное дело синоним

склонение следующий слесарное дело собирательное собственно

совершенныйвид, §§ 75 и 93 смотри

социология специальное, § 14 сравни средний (род) сравнительная степень статистика

столярное дело страдательный (залог) имя существительное сельское хозяйство творительный (падеж) техника типографское дело так называемый таким образом торговое

торжественное, § 17 турецкое

татарское

тюркское (в широком смысле группы тюркских или турецких языков)

увеличительное ударение укоризненное, § 17 украинское уменьшительное уничижительное употребляется, употребля-

ющийся

устарелое, § 15

фамильярное, § 13 физика физиология филология философия

финансы; в этимологиях— финское

фотография французское химия

христианская эра церковное

церковно-книжное, § 15 церковнославянское число

чагатайское

имя числительное шахматный термин школьное, § 13 шутливое, § 17 эвфемистически, § 17 экономика этнография этнология

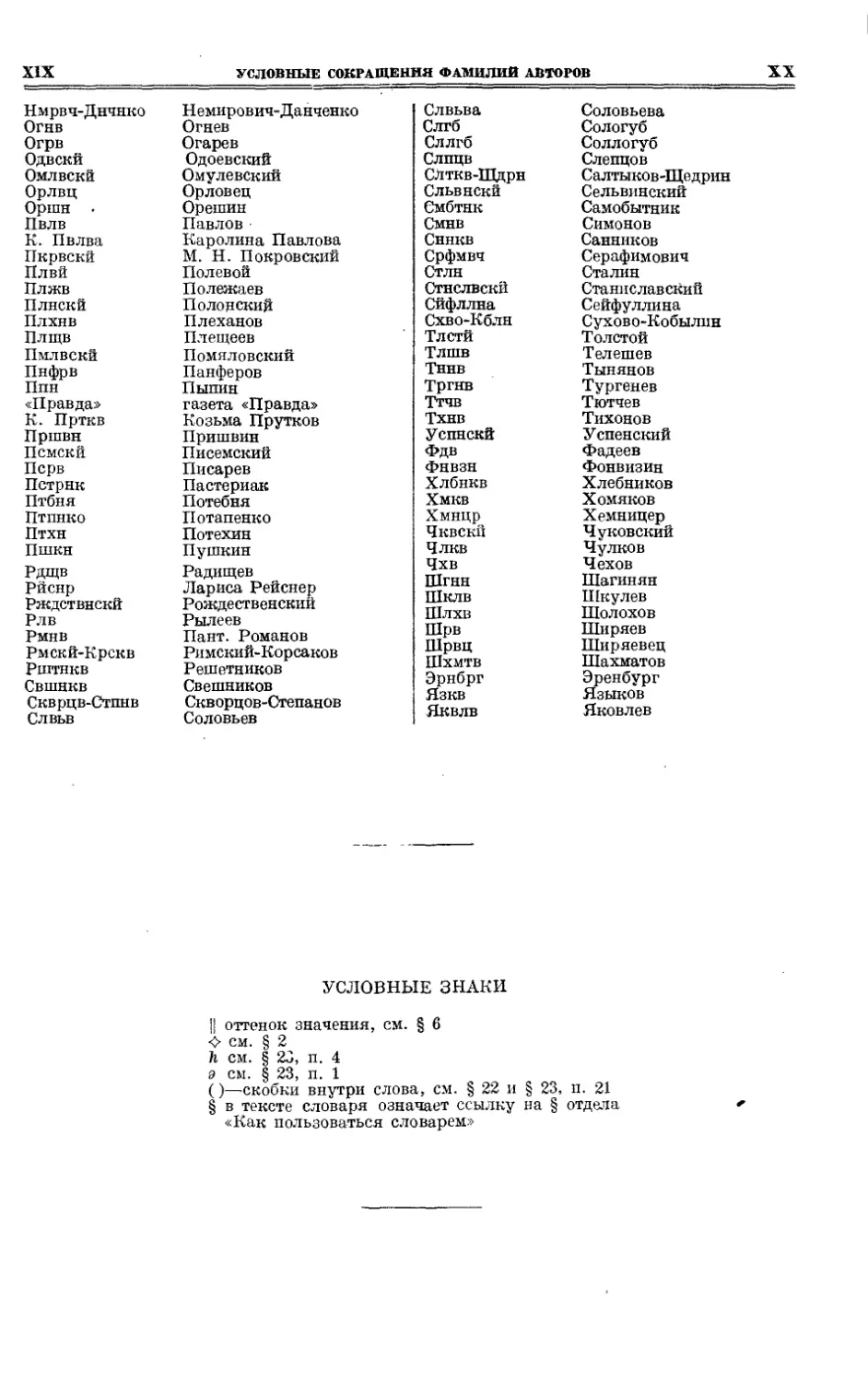

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ФАМИЛИЙ АВТОРОВ

Односложные фамилии, а также такие, которые сократились бы только на одну гласную, приводятся полностью: Мей, Блок, Фет, Даль, Фрунзе, Олеша, Ершов и т. п., остальные сокращаются след, образом:

Авднко Авдеенко Жквскй Жуковский

Акскв Аксаков Жлзнв Железнов

Алксндрвскй Александровский Жрв Жаров

Анки Аникин Згскн Загоскин

Андрв Л. Андреев Ивнв Иванов

Аннкв Анненков «Известия» газета «Известия ЦИК

Апхтн Апухтин СССР и ВЦИК»

Асв Асеев Измйлв Измайлов

Афнгнв Афиногенов Кгнвч Каганович:

Борки Боборыкин Кзлв Козлов

Бгрцкй Багрицкий Кзмн Кузмин

Бгчв Бегичев Кзн Казин

Д. Бднй Демьян Бедный Клин Калинин

Бзмнскй Безыменский Клчвскй Ключевский

Блгвщнскй Благовещенский Кльцв Кольцов

А. Блй Андрей Белый Кмнв С. Каменев

Блнскй Белинский Кнвскй Коневской

Бльмнт Бальмонт Кпрн Куприн

Бин Бунин Крлв Крылов

Брздн Бороздин Крмзн Карамзин

Брин Буренин Крпскя Крупская

Брсв Брюсов Крчкн Курочкин

Бртнскй Баратынский Кссль Кассиль

БСЭ Большая Советская Энци- Лбднскй Либединский

клопедия Лвтв Левитов

Бтшкв Батюшков Лдн Лидин

Взмскй Вяземский Лйкн Лейкин

Влшн Волошин Лмнсв Ломоносов

Врсв Вересаев Лнв Леонов

Вршлв Ворошилов Лин Ленин

Ггль Гоголь Лнчрскй Луначарский

Глдкв Гладков Лрмнтв Лермонтов

Гндч Гнедич Лскв Лесков

Гнчрв Гончаров Мйкв Майков

Грбдв Грибоедов Мквскй Маяковский

Грбнв Горбунов Мксмв Максимов

Гргрвч Григорович Млтв Молотов -

Гргрьв Аполлон Григорьев Мльнкв-Пчрскй Мельников-Печерский

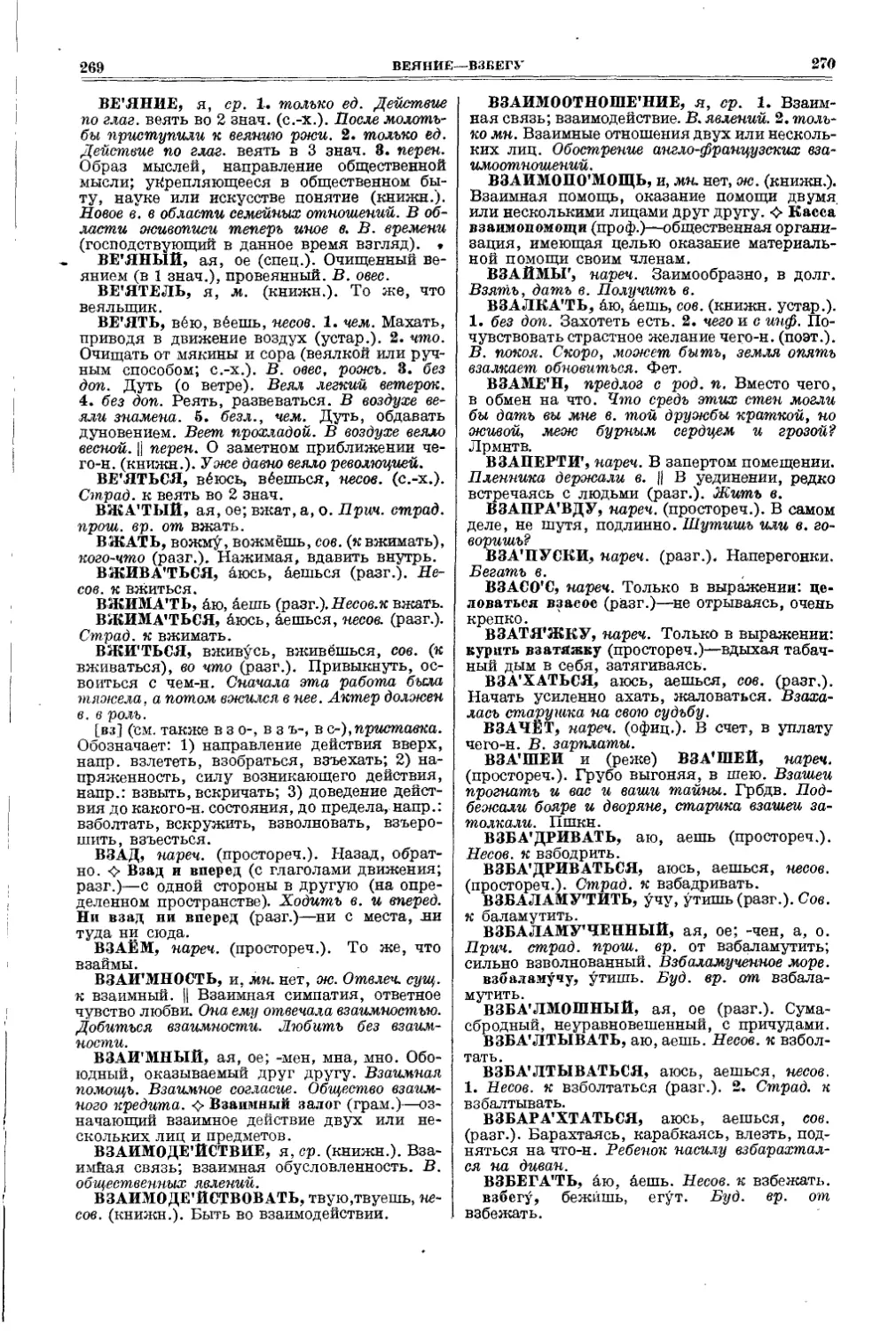

Грдцкй Городецкий Мльшн Мелыпин (Якубович)

Грздв Груздев Ммн-Сбрк Мамин-Сибиряк

Гркв Грцн Гршн М. Грькй Двдв Греков Герцен Гаршин Максим Горький Давыдов Мнзбр Мрзлкв МСЭ Мт лк Мензбир Мерзляков Малая Советская Энци- клопедия Мятлев

Дзржнскй. Дльвг Дмтрв Дзержинский Дельвиг Дмитриев Нвкв-Прбй Нврв Идеи Нклн Нкрсв Новиков-Прибой Неверов Надсон

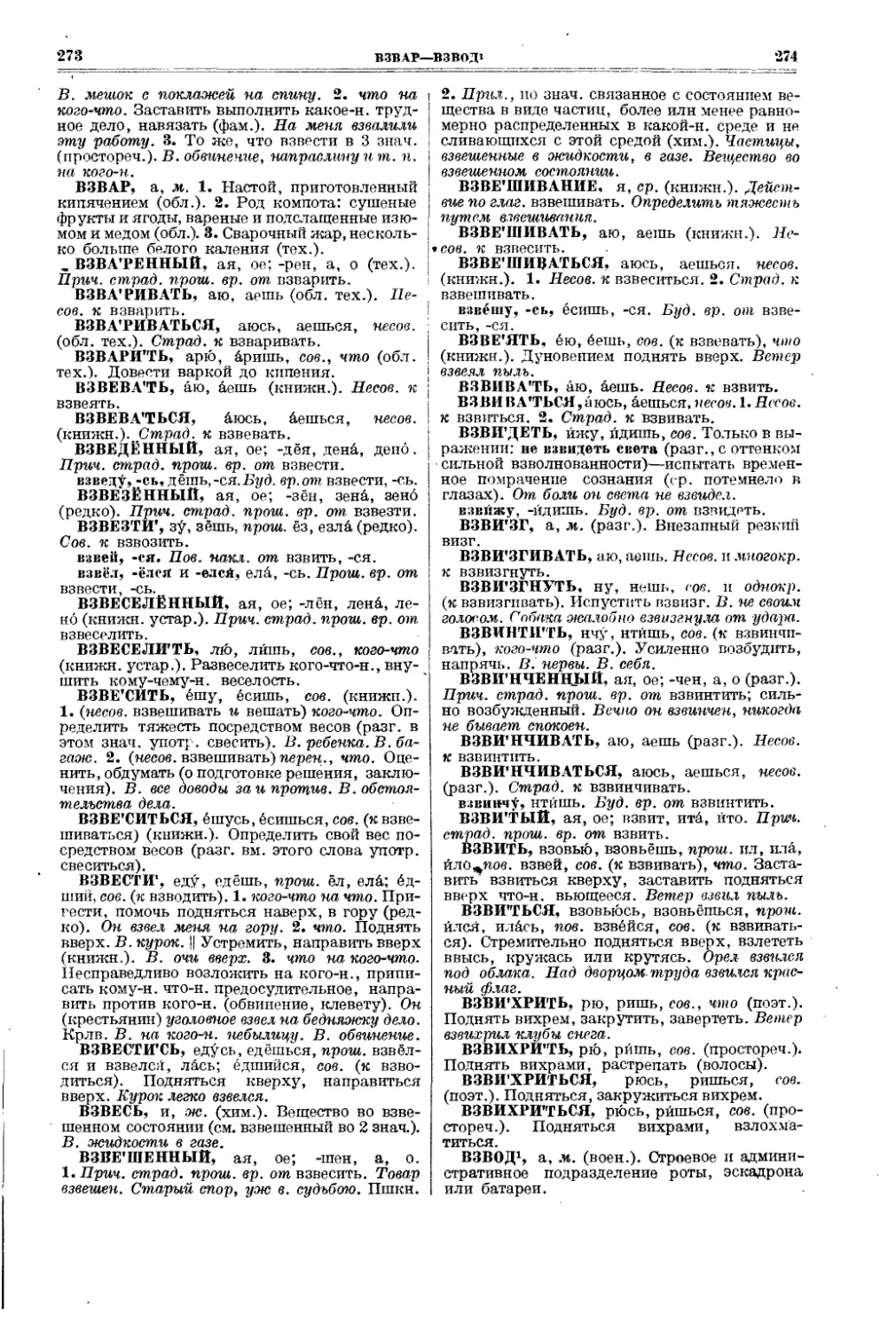

Днлвскй „Држвн Данилевский Державин Никулин Некрасов

Дствскй Достоевский Нктн Никитин

Елптьвскй Елпатьевский Нктнко Никитенко

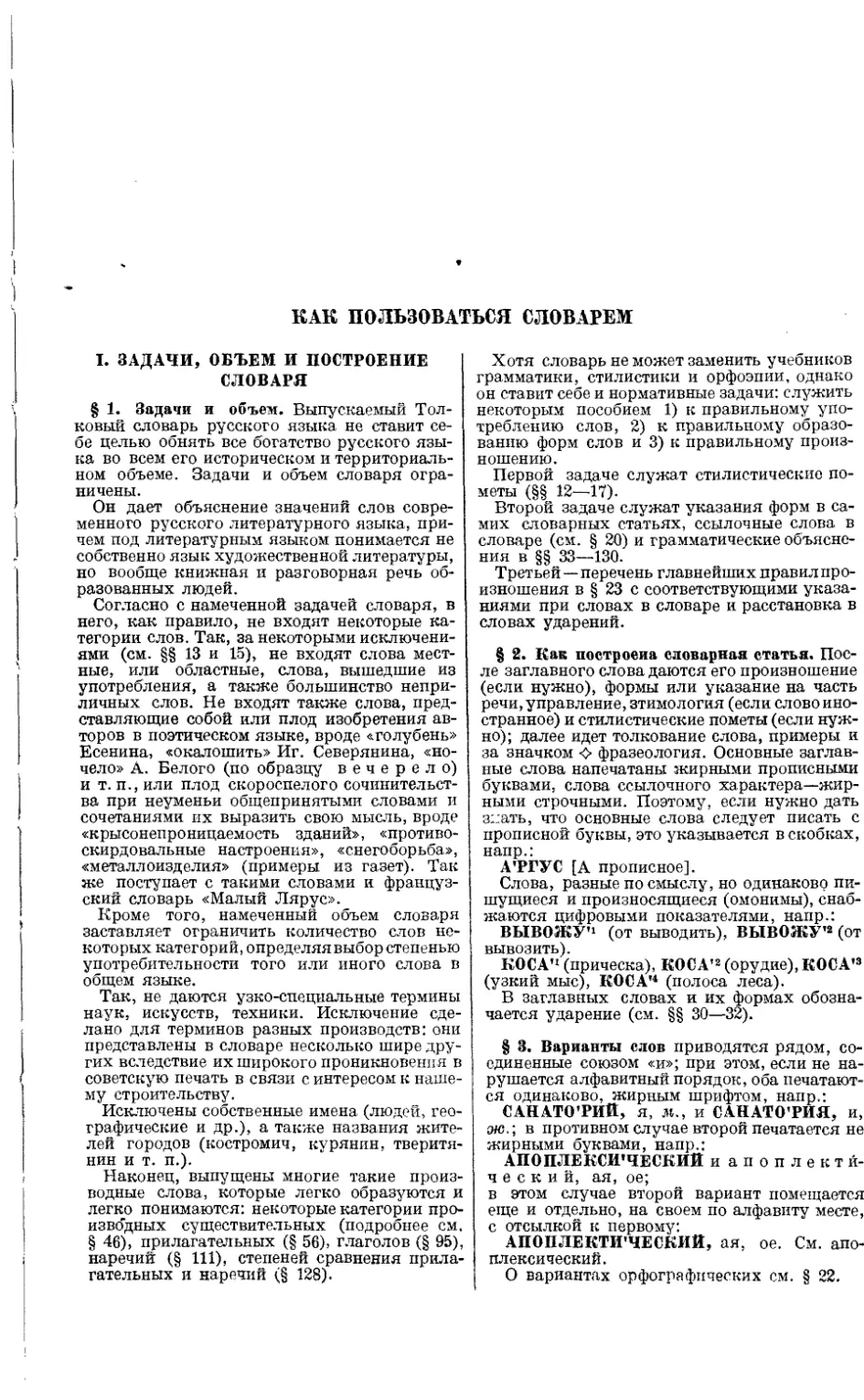

XIX

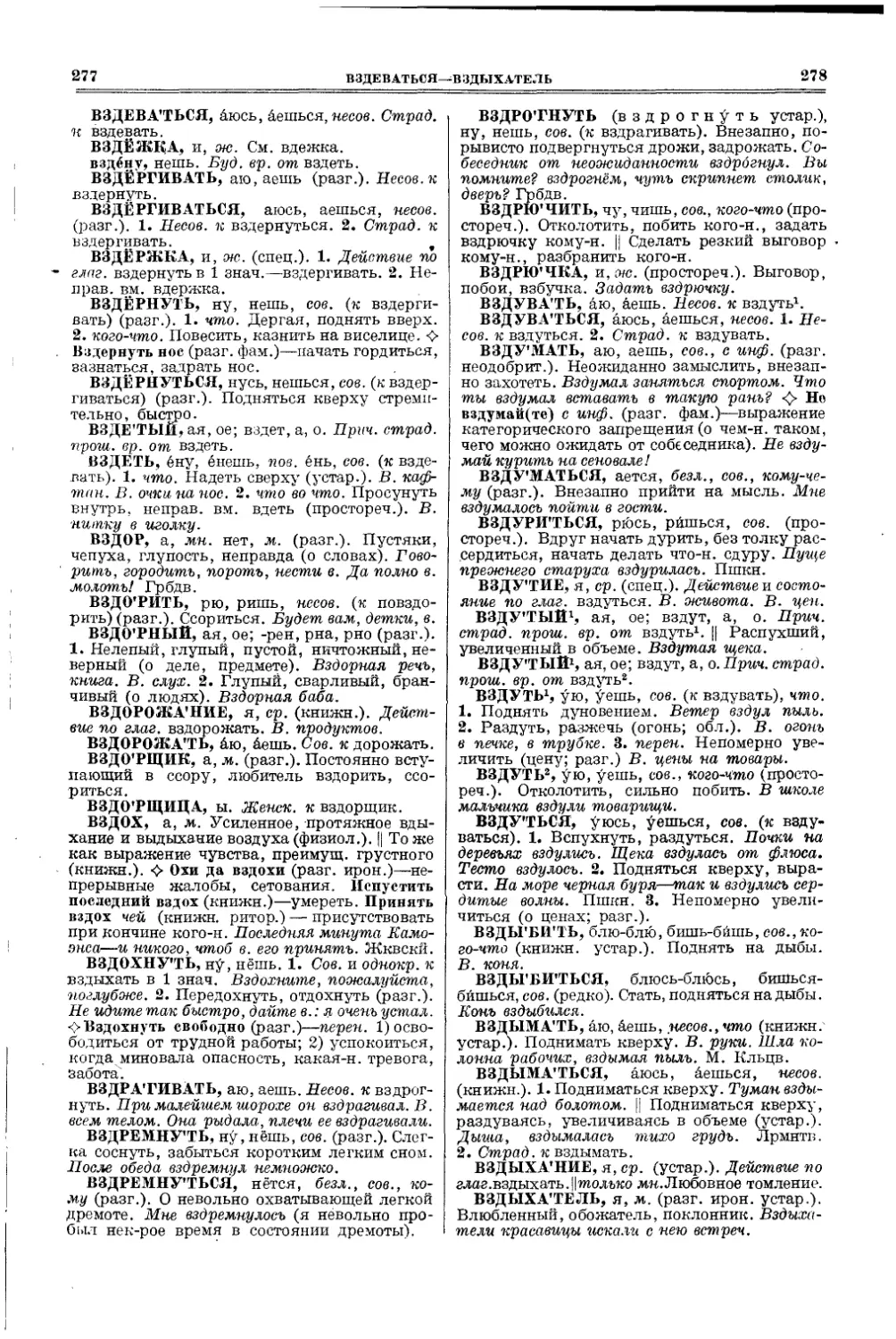

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ФАМИЛИЙ АВТОРОВ

XX

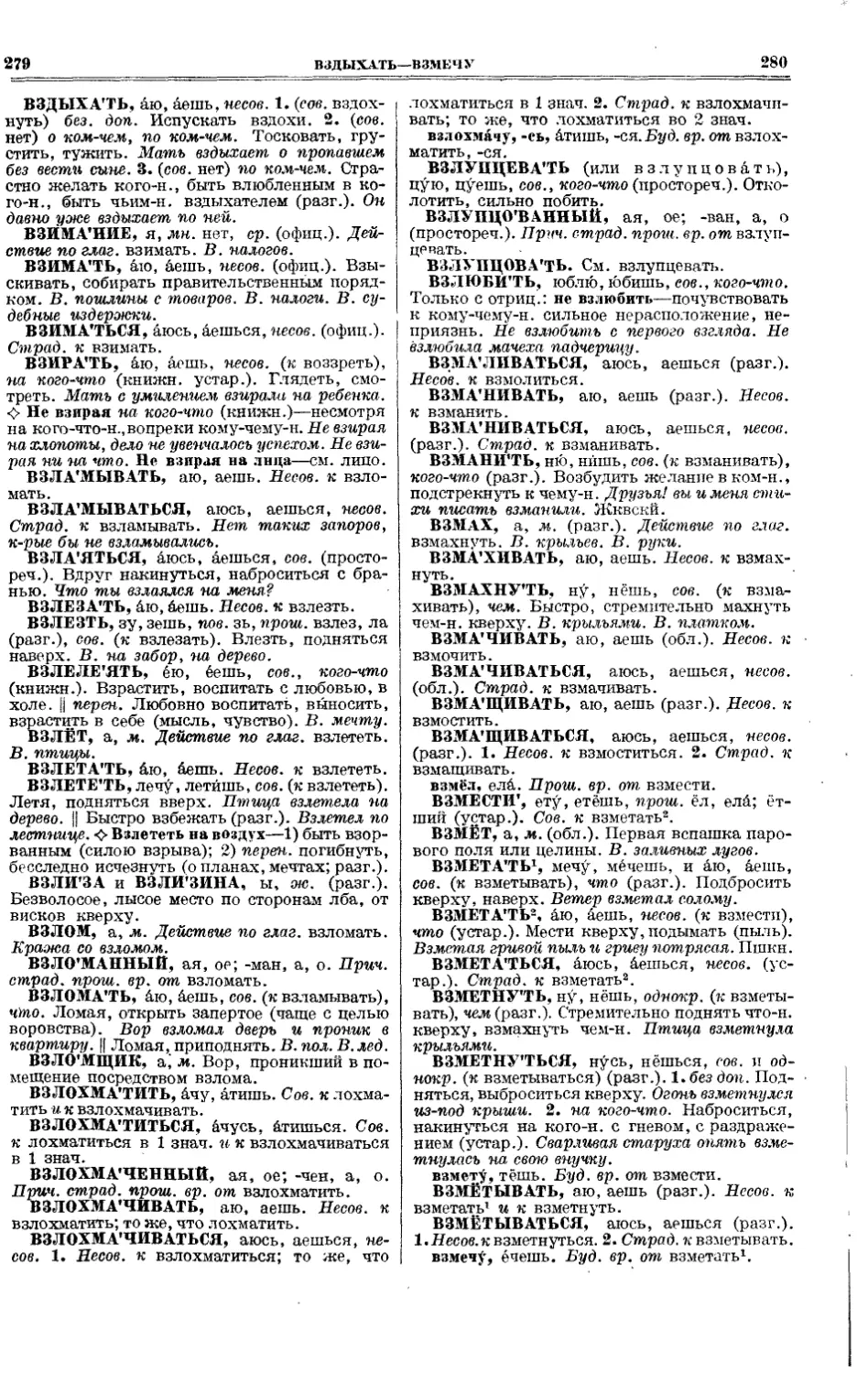

Нмрвч-Днчнко Огнв Огрв Одвскй Омлвскй Орлвц Оршн Пвлв К. Пвлва Пкрвскй Плвй Плжв Плнскй Плхнв Плщв Пмлвскй Пнфрв Пин «Правда» К. Прткв Пршвн Псмскй Псрв Пстрнк Птбня Птпнко Птхн Пшкн

Рдщв Рйснр Рждствнскй Рлв Рмнв Рмскй-Крскв Рштнкв Свшнкв Скврцв-Стпнв Слвьв

Немирович-Данченко Огнев

Огарев

Одоевский Омулевский Орловец Орешин Павлов

Каролина Павлова М. Н. Покровский Полевой Полежаев Полонский Плеханов Плещеев Помяловский Панферов Пыпин газета «Правда» Козьма Прутков Пришвин Писемский Писарев Пастернак Потебня Потапенко Потехин Пушкин Радищев Лариса Рейснер Рождественский Рылеев Пант. Романов Римский-Корсаков Решетников Свешников Скворцов-Степанов Соловьев

Слвьва Слгб Сллгб Слпцв Слткв-Щдрн Сльвнскй Смбтнк Смнв Сннкв Срфмвч Стлн Стнслвскй Сйфллна Схво-Кблн Тлстй Тлшв Тннв

Тргнв Ттчв Тхнв Успнскй Фдв Фнвзн Хлбнкв Хмкв Хмнцр Чквскй Члкв Чхв

П1гнн Шклв Шлхв

Шрв Шрвц Шхмтв Эрнбрг Язкв Яквлв

Соловьева Сологуб Соллогуб Слепцов Салтыков-Щедрин Сельвинский Самобытник Симонов Санников Серафимович Сталин Станиславский Сейфуллина Сухово-Кобылин Толстой Телешев Тынянов Тургенев Тютчев Тихонов Успенский Фадеев Фонвизин Хлебников Хомяков Хемницер Чуковский Чулков Чехов Шагинян Шкулев Шолохов Ширяев Ширяевец Шахматов Эренбург Языков Яковлев

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

|| оттенок значения, см. § 6

< см. § 2

h см. § 23, п. 4

э см. § 23, п. 1

()—скобки внутри слова, см. § 22 и § 23, п. 21

§ в тексте словаря означает ссылку на § отдела «Как пользоваться словарем»

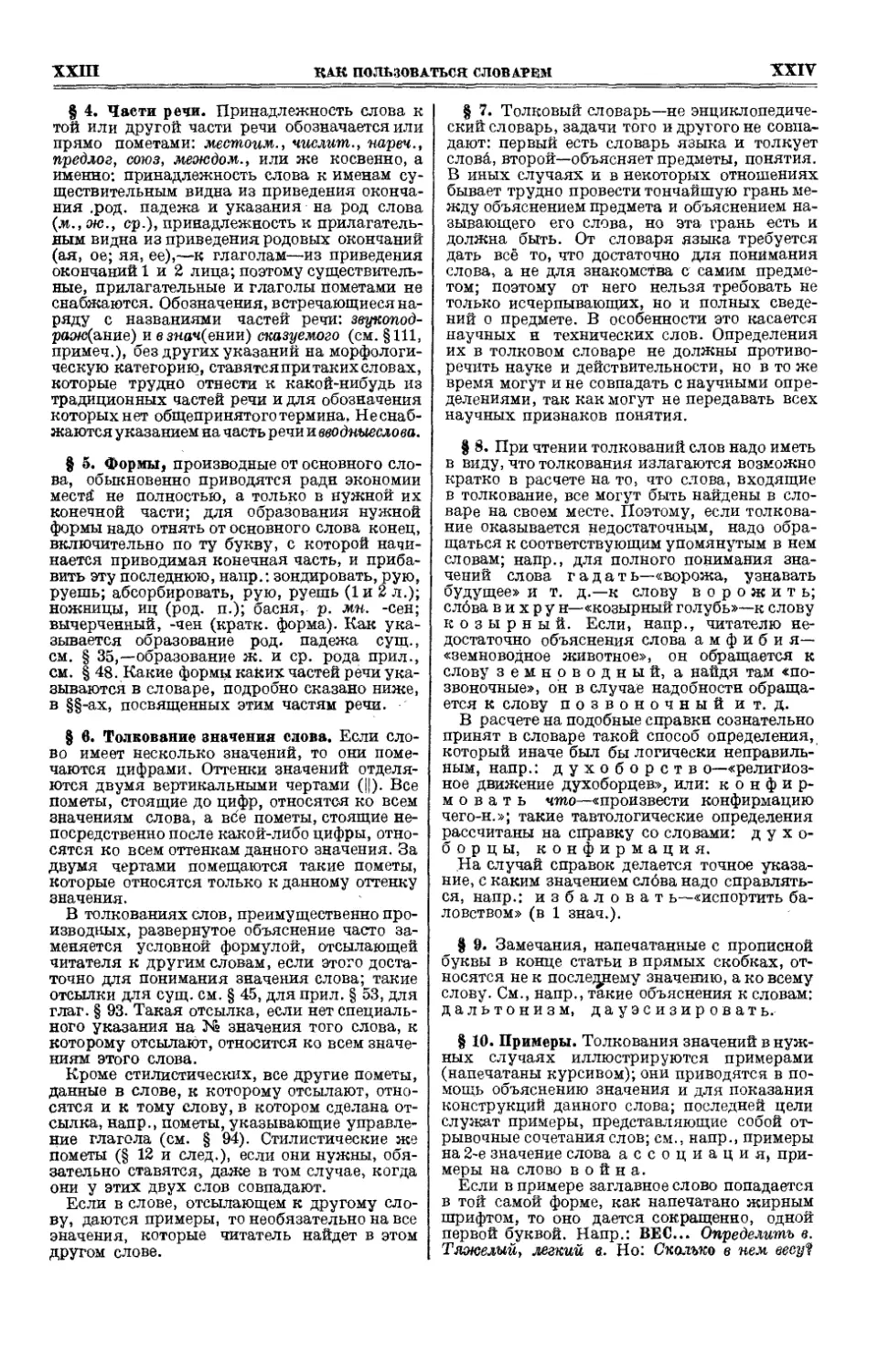

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

I. ЗАДАЧИ, ОБЪЕМ И ПОСТРОЕНИЕ СЛОВАРЯ

§ 1. Задачи и объем. Выпускаемый Толковый словарь русского языка не ставит себе целью обнять все богатство русского языка во всем его историческом и территориальном объеме. Задачи и объем словаря ограничены.

Он дает объяснение значений слов современного русского литературного языка, причем под литературным языком понимается не собственно язык художественной литературы, но вообще книжная и разговорная речь образованных людей.

Согласно с намеченной задачей словаря, в него, как правило, не входят некоторые категории слов. Так, за некоторыми исключениями (см. §§ 13 и 15), не входят слова местные, или областные, слова, вышедшие из употребления, а также большинство неприличных слов. Не входят также слова, представляющие собой или плод изобретения авторов в поэтическом языке, вроде «голубень» Есенина, «окалошить» Иг. Северянина, «но-чело» А. Белого (по образцу вечерело) и т. п., или плод скороспелого сочинительства при неуменьи общепринятыми словами и сочетаниями их выразить свою мысль, вроде «крысонепроницаемость зданий», «противо-скирдовальные настроения», «снегоборьба», «металлоизделия» (примеры из газет). Так же поступает с такими словами и французский словарь «Малый Лярус».

Кроме того, намеченный объем словаря заставляет ограничить количество слов некоторых категорий, определяя выбор степенью употребительности того или иного слова в общем языке.

Так, не даются узко-спещиальные термины наук, искусств, техники. Исключение сделано для терминов разных производств: они представлены в словаре несколько шире других вследствие их широкого проникновения в советскую печать в связи с интересом к нашему строительству.

Исключены собственные имена (людей, географические и др.), а также названия жителей городов (костромич, курянин, тверитянин и т. п.).

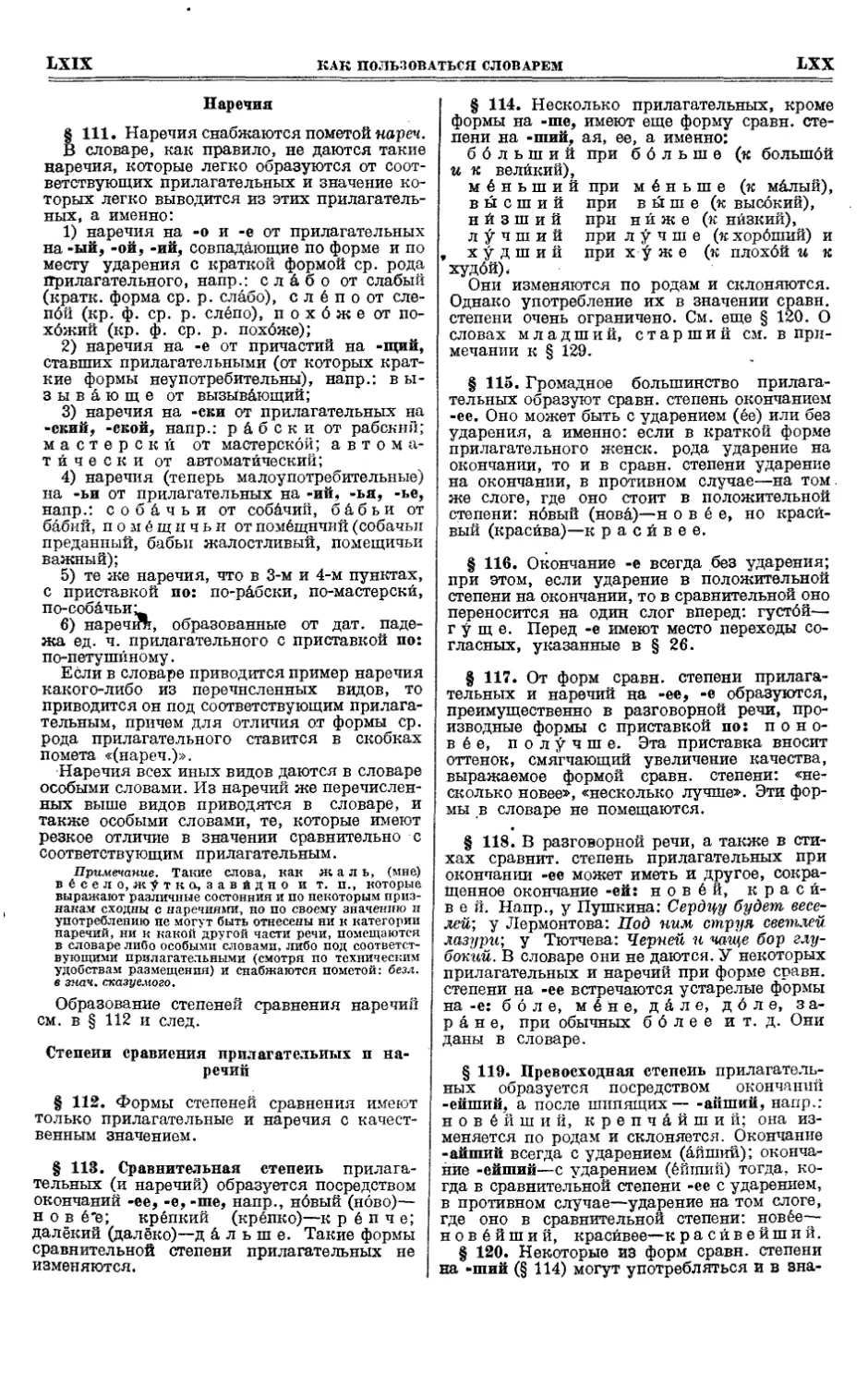

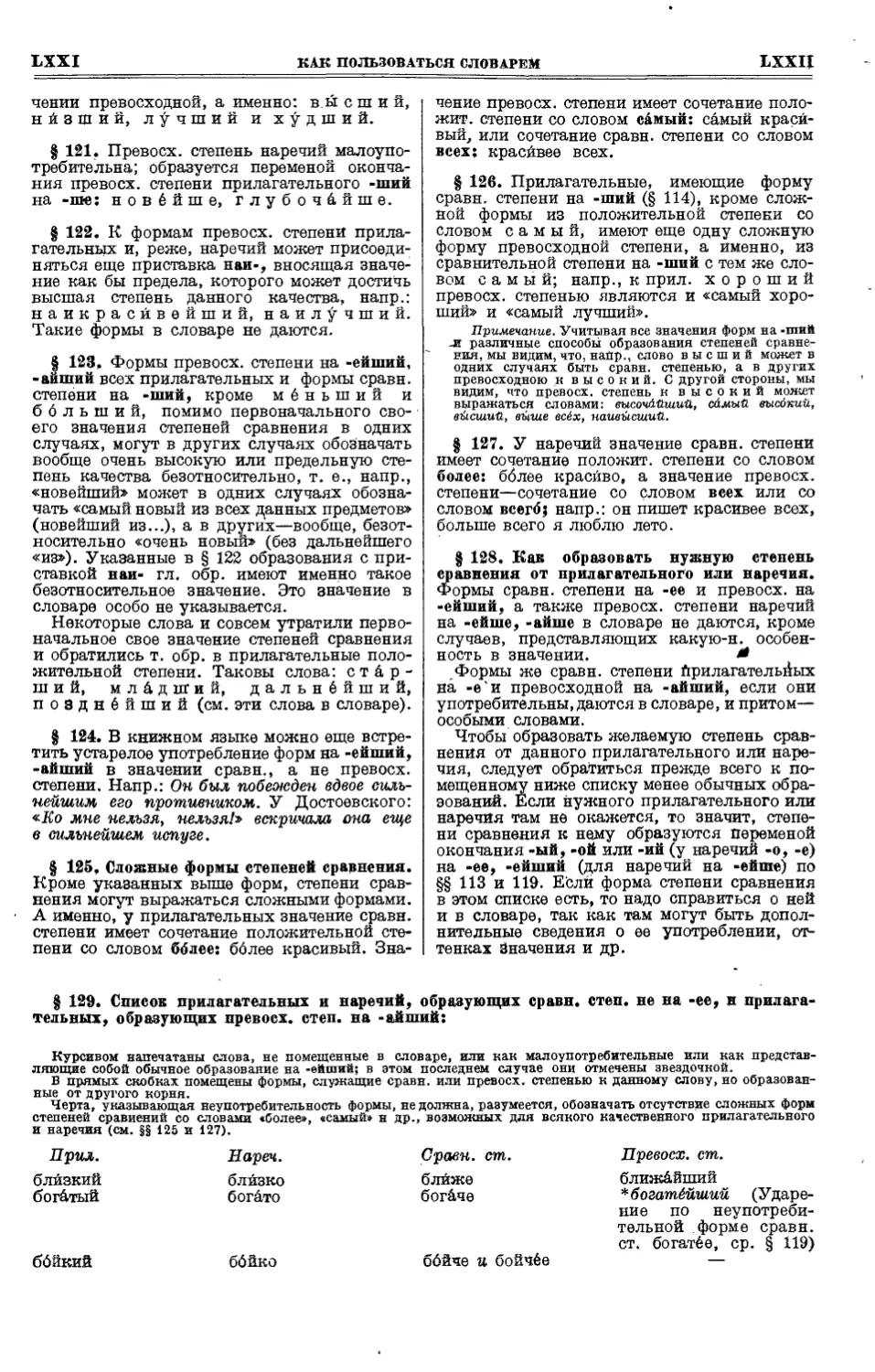

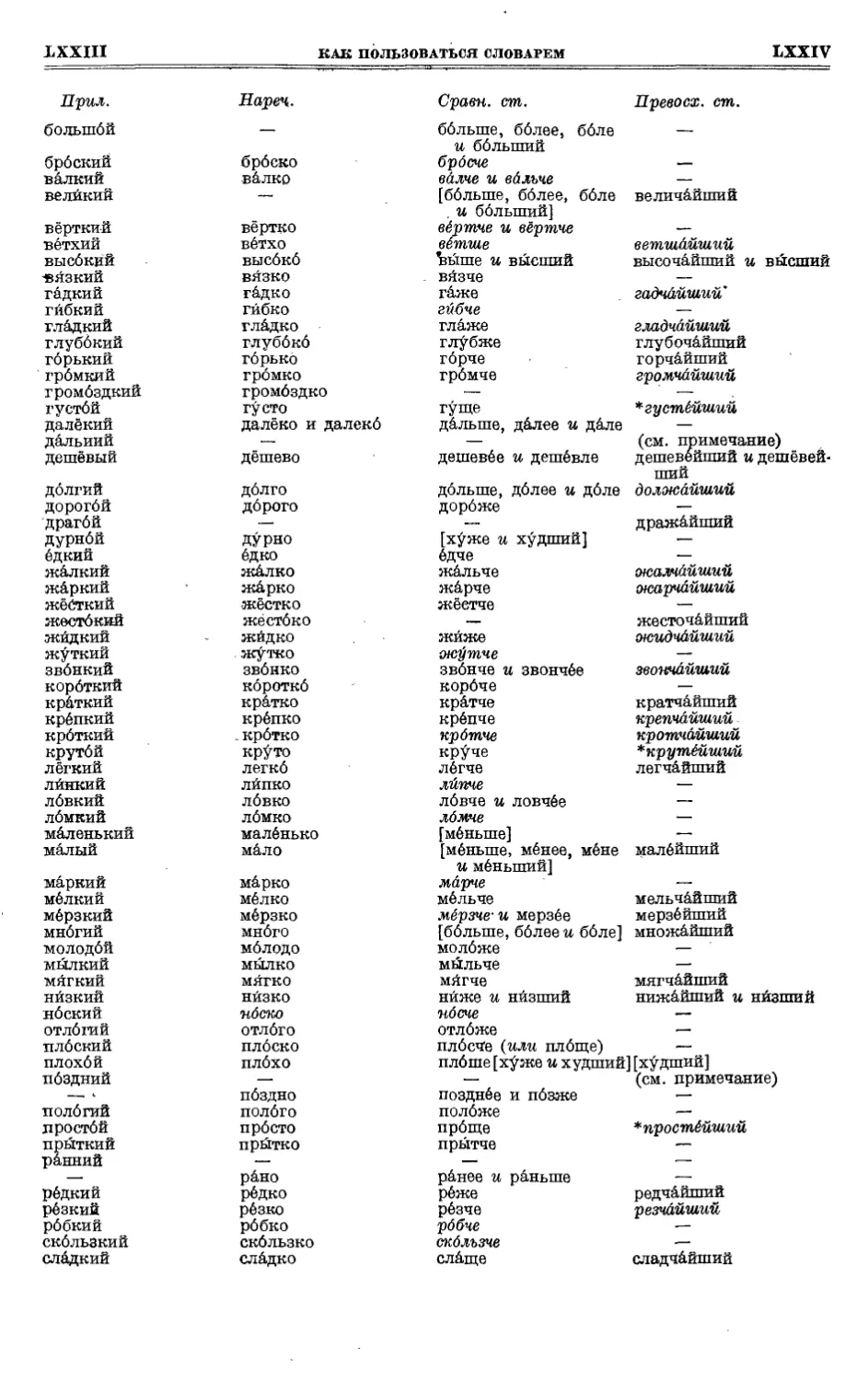

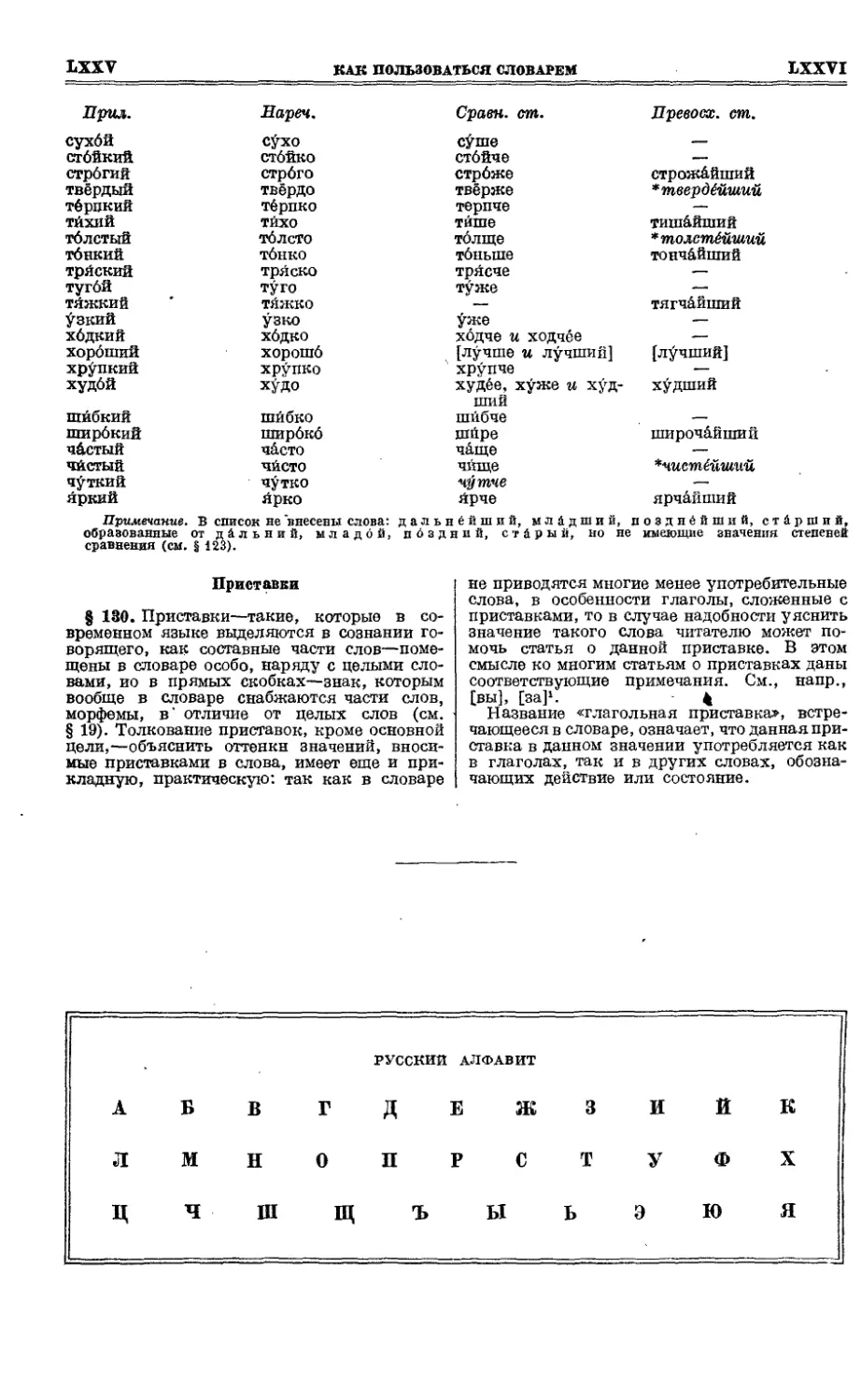

Наконец, выпущены многие такие производные слова, которые легко образуются и легко понимаются: некоторые категории производных существительных (подробнее см. § 46), прилагательных (§ 56), глаголов (§ 95), наречий (§ 111), степеней сравнения прилагательных и наречий (§ 128).

Хотя словарь не может заменить учебников грамматики, стилистики и орфоэпии, однако он ставит себе и нормативные задачи: служить некоторым пособием 1) к правильному употреблению слов, 2) к правильному образованию форм слов и 3) к правильному произношению.

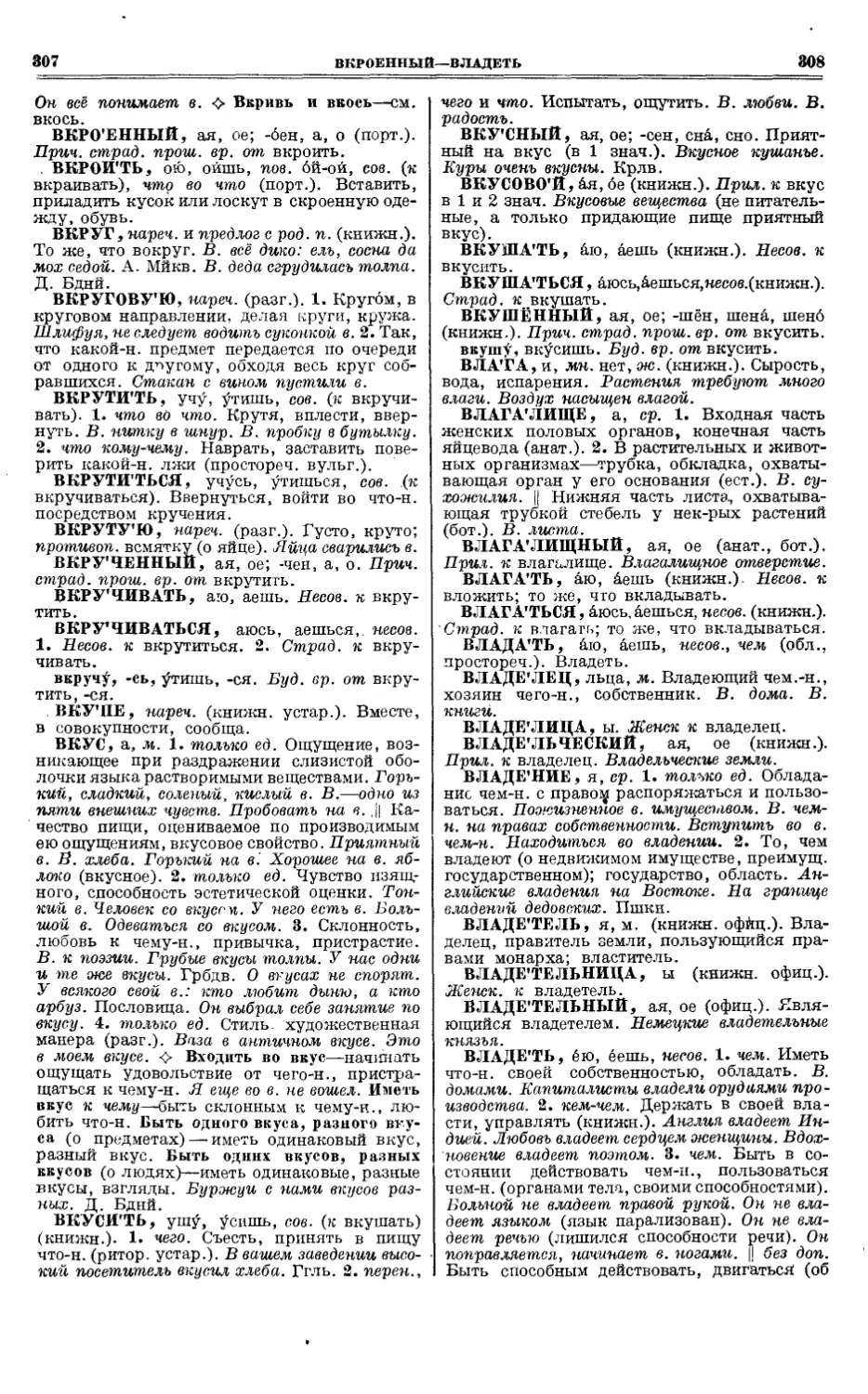

Первой задаче служат стилистические пометы (§§ 12—17).

Второй задаче служат указания форм в самих словарных статьях, ссылочные слова в словаре (см. § 20) и грамматические объяснения в §§ 33—130.

Третьей — перечень главнейших правил произношения в § 23 с соответствующими указаниями при словах в словаре и расстановка в словах ударений.

§ 2. Как построена словарная статья. После заглавного слова даются его произношение (если нужно), формы или указание на часть речи, управление, этимология (если слово иностранное) и стилистические пометы (если нужно); далее идет толкование слова, примеры и за значком < фразеология. Основные заглавные слова напечатаны жирными прописными буквами, слова ссылочного характера—жирными строчными. Поэтому, если нужно дать з::ать, что основные слова следует писать с прописной буквы, это указывается в скобках, напр.:

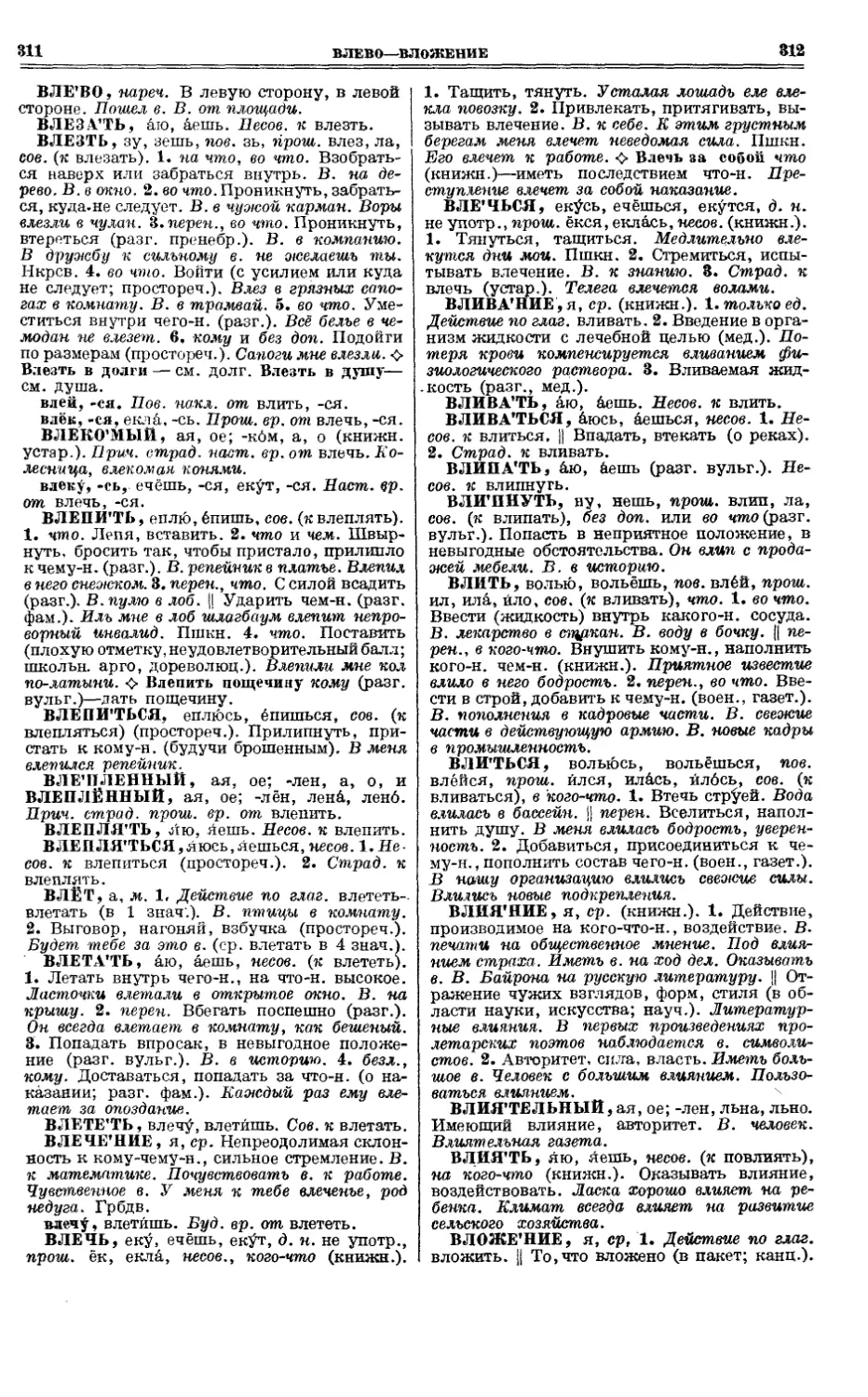

А'РГУС [А прописное].

Слова, разные по смыслу, но одинаково пишущиеся и произносящиеся (омонимы), снабжаются цифровыми показателями, напр.:

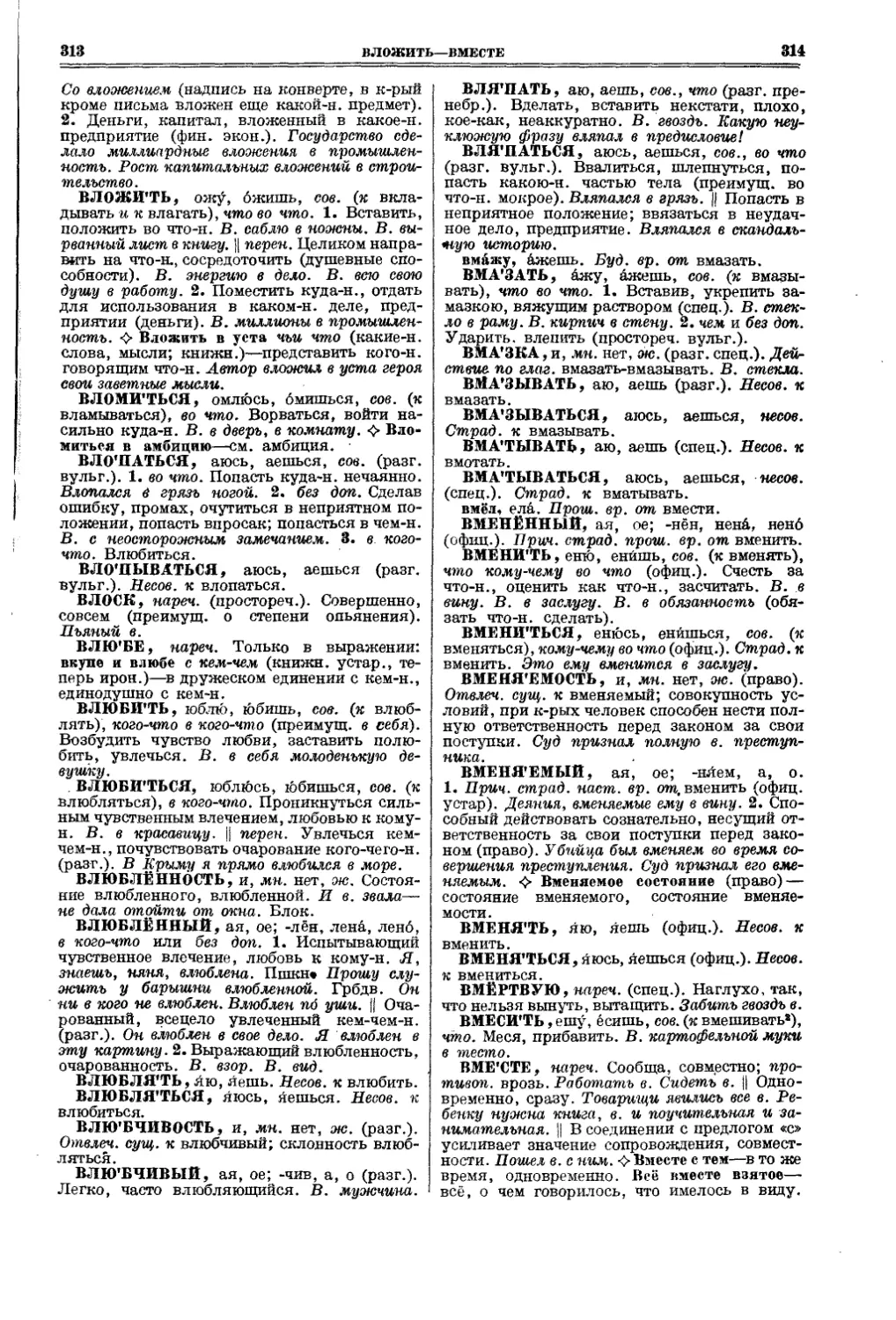

ВЫВОЖУ’1 (от выводить), ВЫВОЖУ’2 (от вывозить).

КОСА’1 (прическа), КОСА'2 (орудие), КОСА'8 (узкий мыс), КОСА'4 (полоса леса).

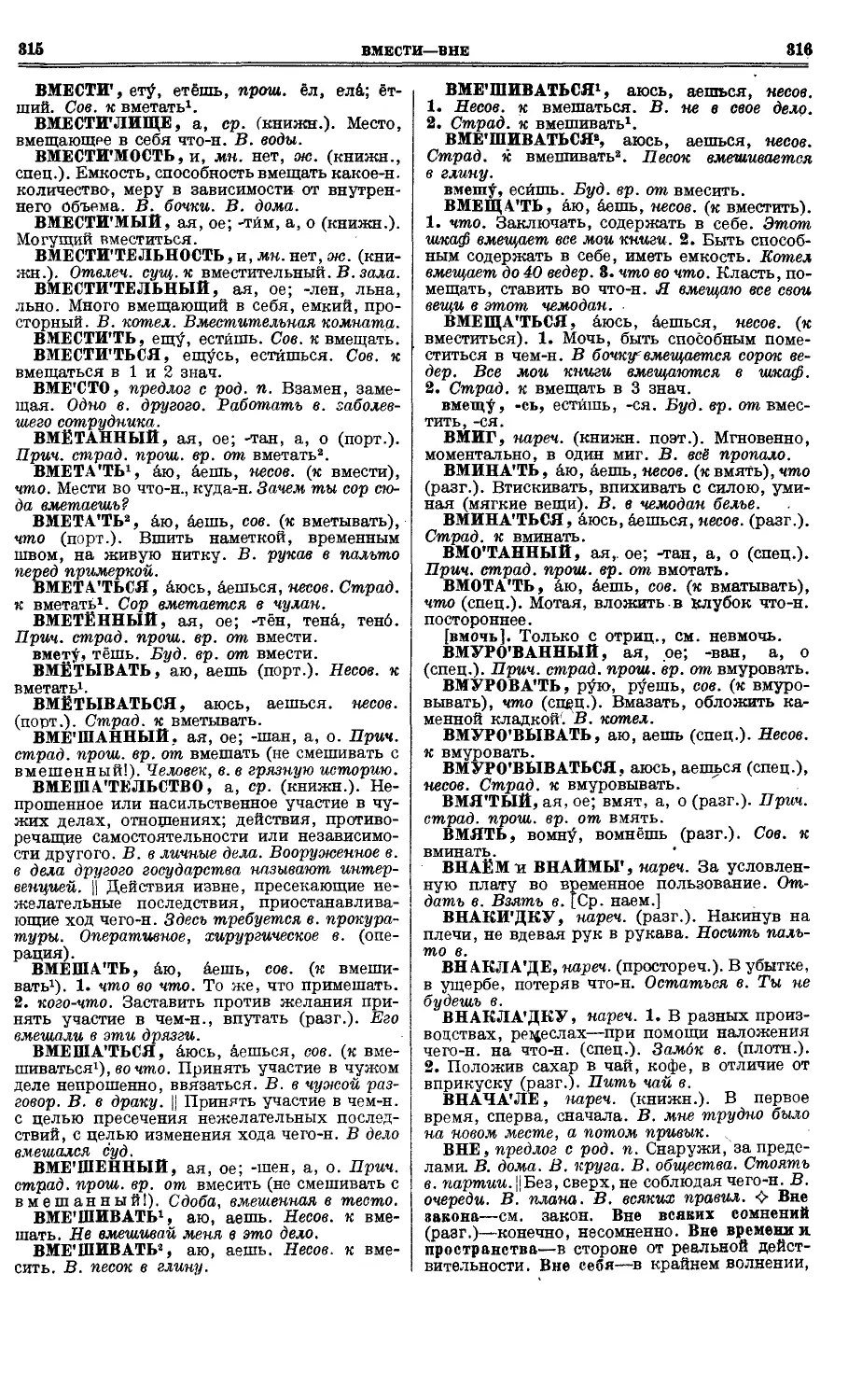

В заглавных словах и их формах обозначается ударение (см. §§ 30—32).

§ 3. Варианты слов приводятся рядом, соединенные союзом «и»; при этом, если не нарушается алфавитный порядок, оба печатаются одинаково, жирным шрифтом, напр.:

САНАТО'РИЙ, я, лк, и САНАТО'РИЯ, и, ж.; в противном случае второй печатается не жирными буквами, напр.:

АПОПЛЕКСИ’ЧЕСКИЙ и апоплектй-ч е с к и й, ая, ое;

в этом случае второй вариант помещается еще и отдельно, на своем по алфавиту месте, с отсылкой к первому:

АПОПЛЕКТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. См. апоплексический.

О вариантах орфографических см. § 22.

ххш

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

XXIV

§ 4. Части речи. Принадлежность слова к той или другой части речи обозначается или прямо пометами: местоим., числит., нареч., предлог, союз, междом., или же косвенно, а именно: принадлежность слова к именам существительным видна из приведения окончания .род. падежа и указания на род слова (м., ж., ср.), принадлежность к прилагательным видна из приведения родовых окончаний (ая, ое; яя, ее),—к глаголам—из приведения окончаний 1 и 2 лица; поэтому существительные, прилагательные и глаголы пометами не снабжаются. Обозначения, встречающиеся наряду с названиями частей речи: звукопод-раэ/с(ание) и езнач(ении) сказуемого (см. §111, примеч.), без других указаний на морфологическую категорию, ставятся при таких словах, которые трудно отнести к какой-нибудь из традиционных частей речи и для обозначения которых нет общепринятого термина, Неснаб-жаются указанием на часть речи нвводныеслова.

§ 5. Формы, производные от основного слова, обыкновенно приводятся ради экономии места' не полностью, а только в нужной их конечной части; для образования нужной формы надо отнять от основного слова конец, включительно по ту букву, с которой начинается приводимая конечная часть, и прибавить эту последнюю, напр.: зондировать, рую, руешь; абсорбировать, рую, руешь (1и 2 л.); ножницы, иц (род. и.); басня, р. мн. -сен; вычерченный, -чен (кратк. форма). Как указывается образование род. падежа сущ., см. § 35,—образование ж. и ср. рода прил., см. § 48. Какие формы каких частей речи указываются в словаре, подробно сказано ниже, в §§-ах, посвященных этим частям речи.

§ в. Толкование значения слова. Если слово имеет несколько значений, то они помечаются цифрами. Оттенки значений отделяются двумя вертикальными чертами (||). Все пометы, стоящие до цифр, относятся ко всем значениям слова, а все пометы, стоящие непосредственно после какой-либо цифры, относятся ко всем оттенкам данного значения. За двумя чертами помещаются такие пометы, которые относятся только к данному оттенку значения.

В толкованиях слов, преимущественно производных, развернутое объяснение часто заменяется условной формулой, отсылающей читателя к другим словам, если этого достаточно для понимания значения слова; такие отсылки для сущ. см. § 45, для прил. § 53, для глаг. § 93. Такая отсылка, если нет специального указания на № значения того слова, к которому отсылают, относится ко всем значениям этого слова.

Кроме стилистических, все другие пометы, данные в слове, к которому отсылают, относятся и к тому слову, в котором сделана отсылка, напр., пометы, указывающие управление глагола (см. § 94). Стилистические же пометы (§ 12 и след.), если они нужны, обязательно ставятся, даже в том случае, когда они у этих двух слов совпадают.

Если в слове, отсылающем к другому слову, даются примеры, то необязательно на все значения, которые читатель найдет в этом другом слове.

§ 7. Толковый словарь—не энциклопедический словарь, задачи того и другого не совпадают: первый есть словарь языка и толкует слова, второй—объясняет предметы, понятия. В иных случаях и в некоторых отношениях бывает трудно провести тончайшую грань между объяснением предмета и объяснением называющего его слова, но эта грань есть и должна быть. От словаря языка требуется дать всё то, что достаточно для понимания слова, а не для знакомства с самим предметом; поэтому от него нельзя требовать не только исчерпывающих, но и полных сведений о предмете. В особенности это касается научных н технических слов. Определения их в толковом словаре не должны противоречить науке и действительности, но в то же время могут и не совпадать с научными определениями, так как могут не передавать всех научных признаков понятия.

§ 8. При чтении толкований слов надо иметь в виду, что толкования излагаются возможно кратко в расчете на то, что слова, входящие в толкование, все могут быть найдены в словаре на своем месте. Поэтому, если толкование оказывается недостаточным, надо обращаться к соответствующим упомянутым в нем словам; напр., для полного понимания значений слова г а д а т ь—«ворожа, узнавать будущее» и т. д.—к слову ворожить; слбва вихру н—«козырный голубь»—к слову козырный. Если, напр., читателю недостаточно объяснения слова а м ф и б и я— «земноводное животное», он обращается к слову земноводный, а найдя там «позвоночные», он в случае надобности обращается к слову позвоночный ит. д.

В расчете на подобные справки сознательно принят в словаре такой способ определения, который иначе был бы логически неправильным, напр.: духоборств о—«религиозное движение духоборцев», или: конфирмовать что—«произвести конфирмацию чего-н.»; такие тавтологические определения рассчитаны на справку со словами: духоборцы, конфирмация.

.На случай справок делается точное указание, с каким значением слбва надо справляться, напр.: избаловат ь—«испортить баловством» (в 1 знач.).

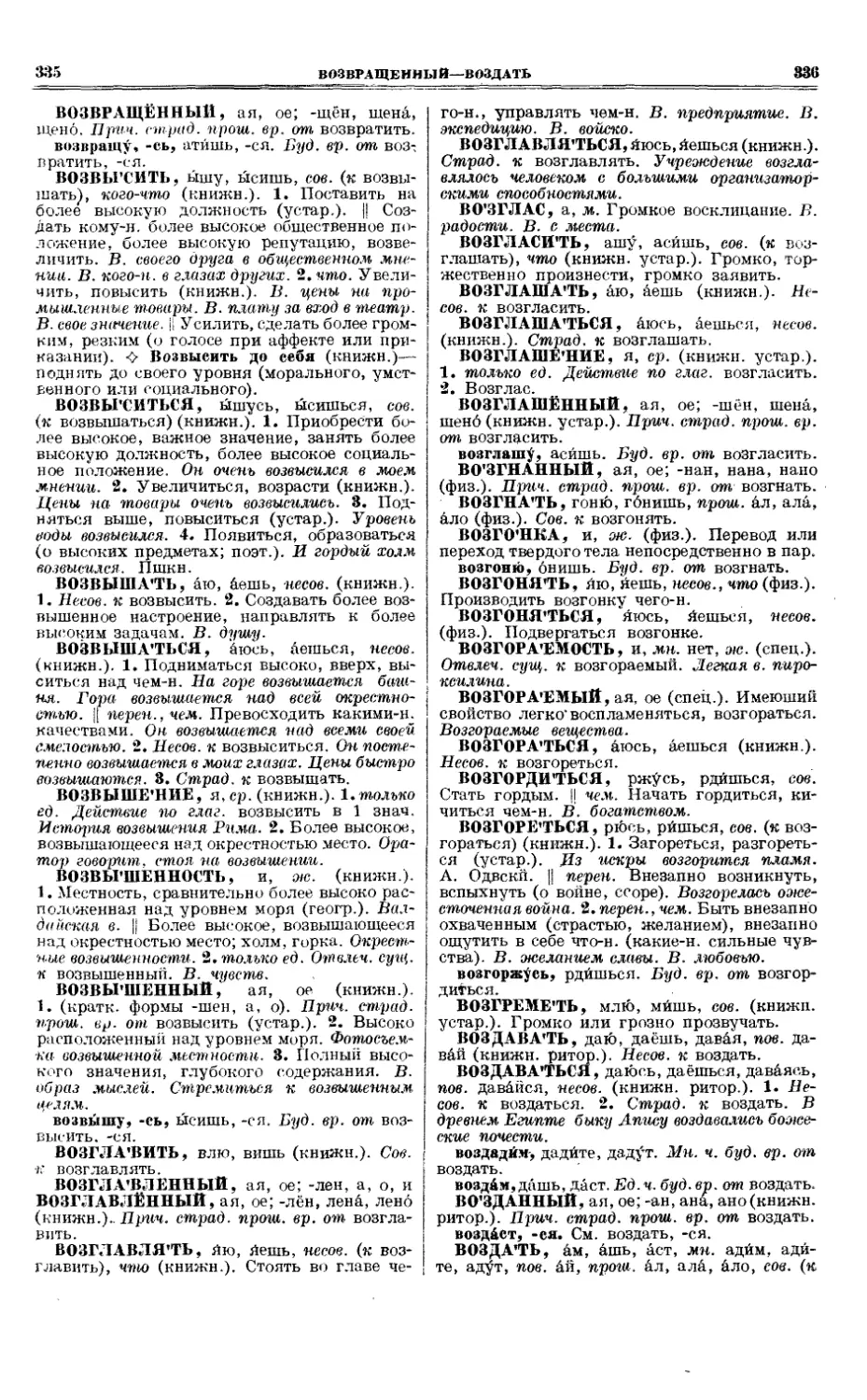

§ 9. Замечания, напечатанные с прописной буквы в конце статьи в прямых скобках, относятся не к последнему значению, а ко всему слову. См., напр., такие объяснения к словам: дальтонизм, дауэсизировать.

§ 10. Примеры. Толкования значений в нужных случаях иллюстрируются примерами (напечатаны курсивом); они приводятся в помощь объяснению значения и для показания конструкций данного слова; последней цели служат примеры, представляющие собой отрывочные сочетания слов; см., напр., примеры на 2-е значение слова ассоциация, примеры на слово война.

Если в примере заглавное слово попадается в той самой форме, как напечатано жирным шрифтом, то оно дается сокращенно, одной первой буквой. Напр.: ВЕС... Определить в. Тяжелый, легкий в. Но: Сколько в нем весу?

XXV

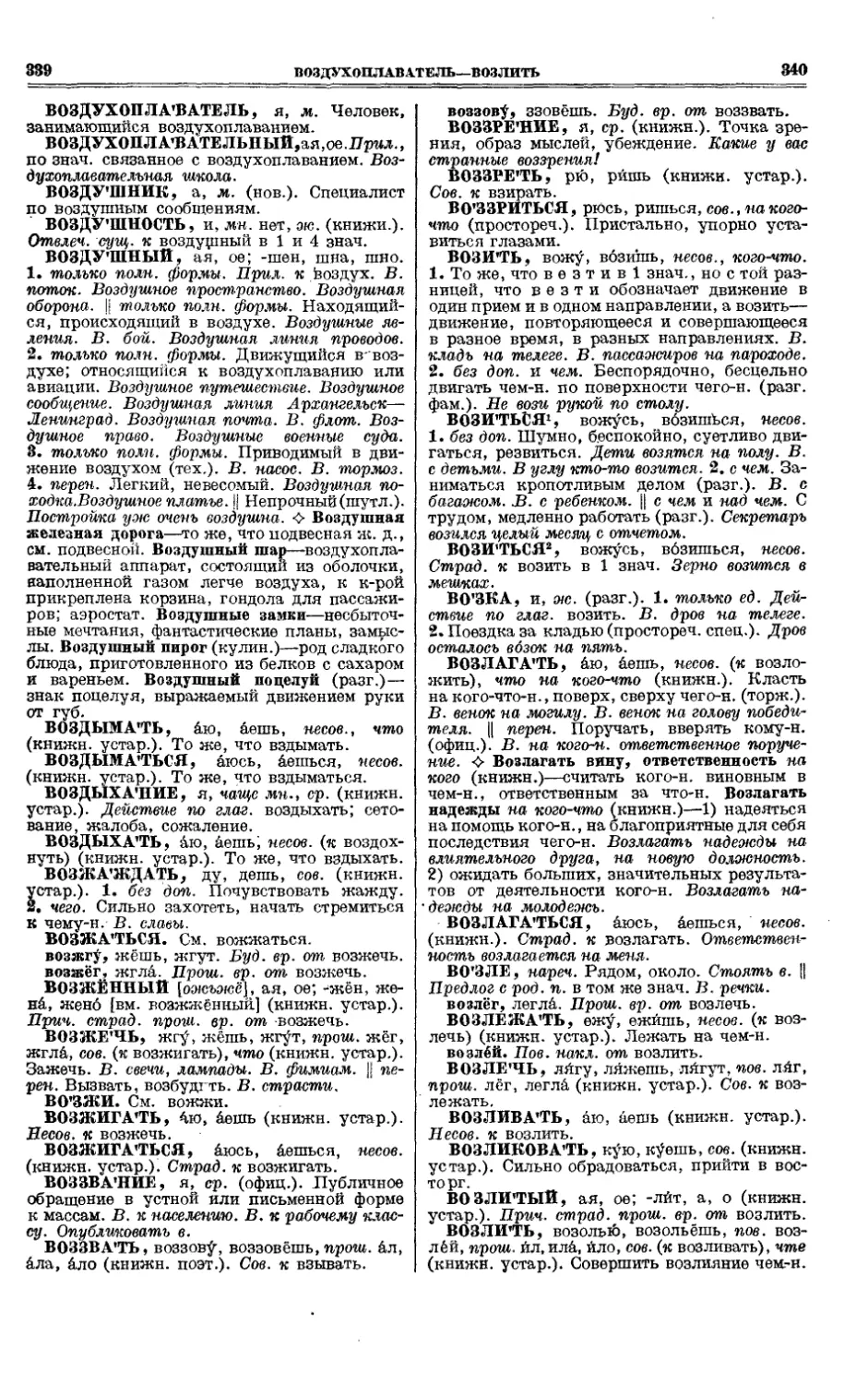

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

XXVI

Характер и объем словаря не позволили приведение примеров из литературных произведений сделать обязательным. Литературные примеры сопровождаются сокращенной фамилией автора (список и объяснение сокращений см. выше); при этом надо иметь в виду, что фамилия относится только к последней перед нею фразе; если же авторский пример состоит из нескольких фраз, отделенных одна от другой точкой или точками, то, чтоб показать, где начинается авторский пример, перед его началом ставится черта (тире); см., напр., в слове «закорузлый» пример из Достоевского, состоящий из двух фраз; в примерах, заключающих в себе диалог, части, принадлежащие разным говорящим лицам, отделяются друг от друга маленькой черточкой (дефисом); см., напр., в слове «започивать» пример из «Горя от ума» Грибоедова, состоящий из вопроса Фамусова и ответа Лизы.

§ 11. Фразеология. После толкования значений слова, в конце статьи за значком > приводятся и объясняются ходячие цельные выражения, заключающие в себе это слово с таким значением, которое отличается от всех указанных выше и встречается только в этом выражении. Напр., в статье з у б— выражения: иметь зуб против кого, зуб нА зуб не попадает и др. Сами выражения напечатаны жирным шрифтом, причем если какое-либо слово в нем необязательно, то оно ставится в скобки; напр., под словом р у к а: из рук вой (плохо) означает, что можно сказать: «это из рук вон плохо» или же: «это из рук вон», «это просто из рук вон» ит. п.; или под словом глядеть: того (и) гляди означает, что можно сказать: «того и гляди дождь пойдет» или же: «того гляди дождь пойдет». 1) скобках же, но светлым шрифтом, даются такие слова, которыми в данном выражении по требованию смысла может быть заменено напечатанное слово, напр., под словом з а-д а т ь: я тебе (вам, ему и т. д.) задам.

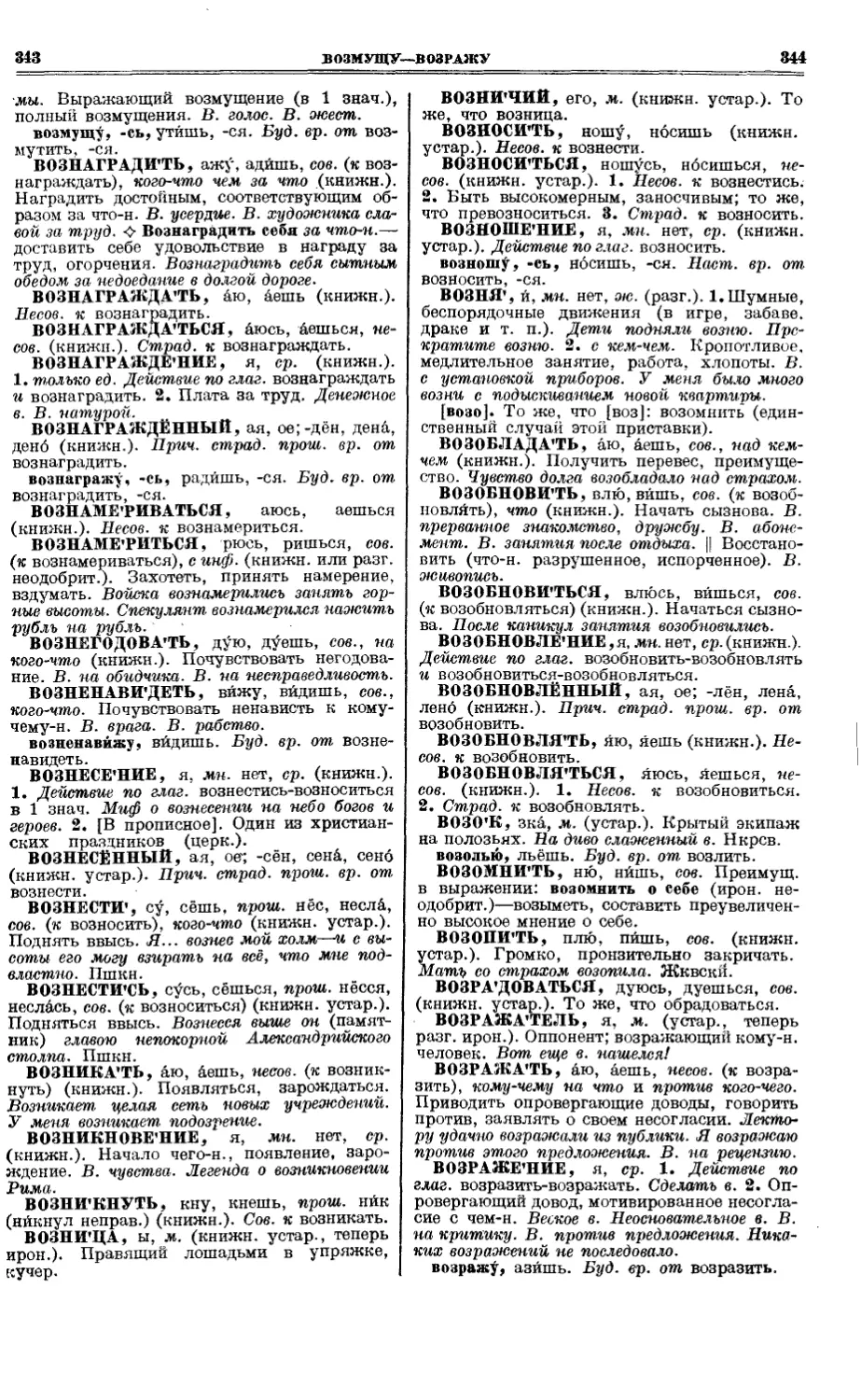

Если объяснение фразеологического выражения не дается здесь же, а читатель отсылается за ним к другому слову, то под этим другим словом объяснение обычно находится также эа значком <>, реже—в предшествующем тексте статьи.

Пометы стилистические и другие, определяющие круг употребления слова

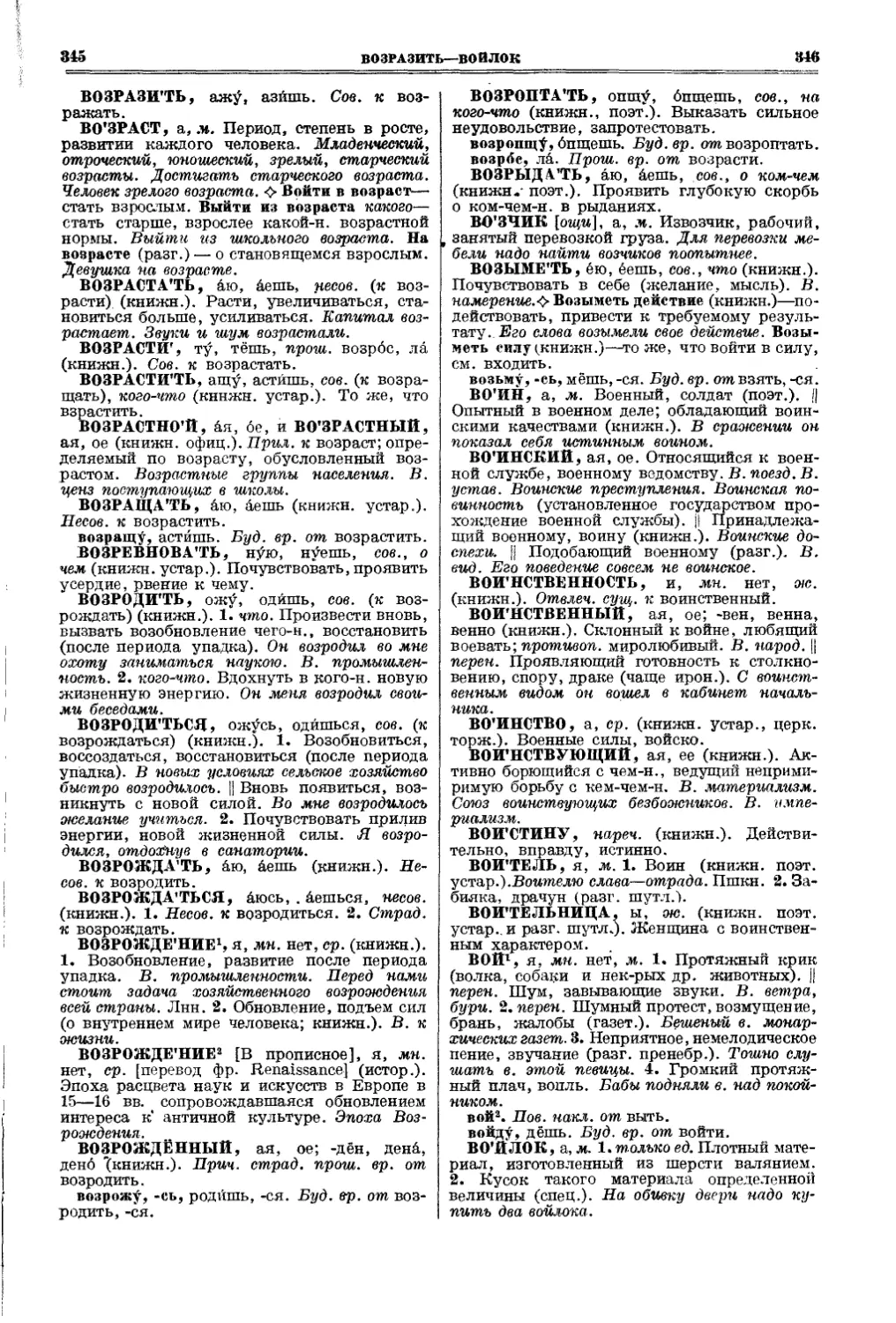

§ 12. В словаре сделана попытка установить границы употребления слов. С этой целью введена целая система помет. Эти пометы ставятся в круглых скобках последними в ряду других помет, сопровождающих данное слово перед толкованием его значения. Если слово имеет несколько значений или оттенков, то помета, помещенная впереди, относится ко всем значениям; если же различные значения или оттенки требуют разных стилистических помет, то помета ставится применительно к отдельному значению или оттенку. Отсутствие пометы при всем слове, или отдельном его значении, или оттенке означает, что это слово, или это значение, или этот оттенок являются общими для разных стилей или разных сфер употребления.

Принадлежность слова к специальной сфере употребления обозначается пометами, ука

зывающими на ту или иную область науки, техники, производства и т. п., напр.: биол., метал., плотн. и др. (см. выше «Условные сокращения»).

Пометой «(редко)» снабжаются слова, употребляющиеся редко, потому именно редко, что литературный язык их избегает.

Примечание. Для правильного понимания-смысла помет не следует забывать значения термина «литературный» (язык, речь, употребление и проч.), указанного в § 1.

§13. Пометы, указывающие на разновидности устной речи.

(разг.), т. е. разговорное, означает: свойственно преимущественно разговорной речи; не нарушает норм литературного употребления, но, употребленное в книжном языке, придает данному контексту некнижный, разговорный характер.

(просторен.), т. е. просторечие, означает: свойственно простой, непринужденной или даже грубоватой устной речи, не связанной нормами литературного языка, и стоит на границе литературного употребления. Между прочим помета имеет характер предостережения от употребления слова в книжном языке, а в тех случаях, когда при посредстве ее одни формы противополагаются другим, вполне литературным, она носит запретительный характер, напр.: инструмент (инструмент просторен.).

(фам.), т. е. фамильярное, означает: свойственно разговорной речи или просторечию и имеет или интимный или развязный, фамильярный характер.

(детск.), т. е. детское, означает: употребляется взрослыми в обращениях к детям, как бы приноровленное к нормам детской речи.

(вуль г.), т. е. вульгарное, означает: по своей бесцеремонности и грубости неудобно для литературного употребления;

(арго) означает: употребляется в пределах какой-н. социальной, профессиональной и т. п. группы. Определение при слове «арго» (воровское, театральное и др.) точнее указывает, к какому именно жаргону относится данное слово. Слово «арго» предпочтено слову «жаргон» потому, что со словом «жаргон» обычно связывается представление о чем-то неправильном, искаженном, а «арго» указывает только на узкую сферу употребления слова.

(школьн.), т. е. школьное, означает: употребляется в обиходе школы (низшей, средней или высшей).

(обл.), т. е. областное. Слова местные, или областные, как уже сказано (см. § 1), в словарь вообще не включаются. Но многие из них широко распространены и полезно было поместить такие слова в словарь, однако с указанной пометой, которая для пишущих должна носить характер предупреждения о том, что слово может оказаться необщепонятным. Кроме того, эта помета имеет иногда запретительный характер, а именно, когда при правильной литературной форме существует ее вариант областной, употребление которого является для литературного языка неправильностью; такой характер имеет эта помета, напр., при областных формах: баловать (см. слово баловать), игумна (см. слово игумен).

XXVII

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

ХХУШ

§ 14. Пометы, указывающие на разновидности письменной речи.

(книжн.), т. е. книжное, означает: свойственно преимущественно книжному языку; употребленное в разговорной речи, всё же сохраняет отпечаток книжности.

(науч.), т. е. научное, означает: свойственно научному языку; помета ставится в том случае, когда термин применяется одновременно в разных отраслях науки. Иначе ставятся точные пометы: бот., физ., мат. и т. п.

(тех.), т. е. техническое, означает: применяется только в специально ^технических языках, обозначая те или иные процессы, предметы и явления из области техники.

(спец.), т. е. специальное, означает: свойственно специальным языкам, связанным с каким-нибудь производством, с какой-нибудь профессией и т. п. Помета ставится в тех случаях, когда слово относится сразу к сфере нескольких специальностей или когда трудно было точно указать специальность. Иначе ставятся точные пометы: плотн., сапож., банк, и т. п.

(газет.), т. е. газетное, означает: свойственно газетному стилю, языку газет.

(публиц.), т. е. публицистика, означает: свойственно языку публицистических произведений.

(канц.), т. е. канцелярское, означает: свойственно канцелярскому, деловому слогу.

(офиц.), т. е. официальное, означает: свойственно языку правительственных актов, постановлений, официальных бумаг, официальных речей и т. п.

(поэт.), т. е. поэтическое, означает: свойственно поэзии; употребленное в общем литературном языке, всё же сохраняет отпечаток поэтического употребления.

(нар.-поэт.), т. е. народнопоэтическое,означает: проникло в литературный язык из так наз. устной народной словесности.

§15. Пометы, устанавливающие историческую перспективу в словах современного языка.

(нов.), т. е. новое, означает, что слово или значение возникло в русском языке в эпохи мировой войны и революции (т. е. с 1914 г.).

(церк.-книжн.), т. е. церковно-книжное, означает, что слово является пережитком той эпохи, когда церковнославянская стихия преобладала в русском литературном языке.

Примечание. Эту помету не надо смешивать с пометой «(церк.)», указывающей на употребление слова в специальном церковном быту верующих.

(старин.), т. е. старинное, указывает, что слово является пережитком отдаленных эпох истории русского языка, но употребляется иногда авторами с какой-нибудь нарочитой стилистической целью.

(устар.), т. е. устарелое, означает: вышедшее или выходящее из употребления, но еще широко известное, между прочим, по классическим литературным произведениям 19 века.

§16.П ометы к словам, обозначающим предметы и понятия чуждого быта.

(истор.), т. е. историческое, указывает, что слово обозначает предмет или понятие, относящиеся к уже отошедшим в прошлое эпохам,

и употребляется только в применении к этим «историческим» предметам, явлениям и понятиям. Этой пометой, вместе с пометой «(нов.)», сопровождаются и те слова, которые, создавшись в эпохи мировой войны и революции, успели выйти из употребления, поскольку предметы и понятия, обозначаемые этими словами, отошли в историю, напр.: вик, вик-желять (нов. истор.).

(дореволюц.), т. е. дореволюционное, указывает, что слово обозначает предмет или понятие, вытесненные послереволюционным бытом, напр.: полковник, прошение, прислуга и т. п.

(загр.), т. е. за границей, указывает, что слово обозначает предмет или явление, относящиеся только к заграничной жизни, к общественно-бытовому обиходу западноевропейских государств.

§17. Стилистические пометы, указывающие на выразительные оттенки (экспрессию) ело в. Сюда относятся: (бран.), (ирон.), (неодобрит.), (шутл.), (презрит.), (пренебр.), (укор.), (торж.)—употребительное только в торжественном стиле, (ритор.)—употребительное только в стиле риторическом, патетическом или направленном на то, чтобы внушить слушателю то или иное отношение к предмету, (эвф.)—употребительное эвфемистически, для замены прямого обозначения чего-нибудь описанием с целью скрыть, прикрыть что-нибудь предосудительное. Значение остальных приведенных и не объясненных здесь помет см. выше в'«Условных сокращениях».

§ 18. Слова иностранного происхождения снабжаются, в прямых скобках, указанием на те иностранные слова, от которых они происходят.

Если данное значение имеется и в иностранном слове, то зто слово приводится без перевода, напр.: дама [фр. dame]; если же иностранное слово имеет другое значение, то дается перевод, напр.: гуманный [латин, humanus—человеческий]; если, наконец, данное значение есть и в иностранном слове, но первоначальное значение этого последнего помогает понять возникновение нового значения, то указывается значение первоначальное, буквальное, так: декорация [фр. йё-coration, букв, украшение]. В случае длинной истории перехода слова из одного языка в другой, мы предпочитаем указывать первоначальный источник, тем более, что он обычно проливает срет на причину возникновения данного названия, но при этом оставляем в стороне и путь этого слова и точное указание на то, из какого именно языка оно получено русским языком; напр., при слове планета указано: [от греч. planetes—блуждающий], хотя форму planeta это греческое слово получило в латинском языке. Изложение этого пути и другие точные указания, представляющие задачу этимологических словарей, были бы обременительны для словаря нашего типа. Однако, в случае сложности изложения, приходилось, указывать не самый первоначальный источник; напр., при слове амулет дано: [латин, amuletum с араб.]; или, напр., прп слове бурса дан отдаленный

XXIX

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

XXX

источник: [латин, bursa, букв, кошель], ми-_. нуя польский язык, где это латин, слово получило значение известного учебного заведения и откуда непосредственно оно заимствовано русским языком, и минуя первоначальный источник латинского слова—греч. слово byrsa,, означавшее кожу, шкуру.

Выражение «от» (такого-то чужого слова) указывает, что данное слово произведено от зтогачужого слова, но где и как произведено г не указывает, и во всяком случае оно не должно пониматься в том смысле, что словообразование принадлежит русскому языку. Напр., при слове абстрагировать указано: [от латин, abstraho—отвлекаю], но не указывается, что слово взято из нем. языка, где получило нем. суффикс -ier-, в русском языке получило еще суффикс -ова-. Подобным образом надо понимать и такие указания, как данное, напр., к слову демуниципализация: [от латин, приставки de—от, без, и слова муниципализация]; при последнем слове читатель найдет указание на его происхождение, и таким образом происхождение всего слова демуниципализация ему станет яснее, чем если бы он нашел простое указание: фр. ddmunicipalisation. Подобное же указание, данное, напр., при слове динамомашина, не должно пониматься в том смысле, будто слово динамо-машина составилось в русском языке.

В случае, если происхождение иностранного слова нам неизвестно или этимология его спорна, ставится простая помета «[иностр.]».

При наличии нескольких слов одного и того же иностранного происхождения, указание во избежание повторений и ради экономии места делается только при одном из них, а в толкование остальных так или иначе вводится это первое слово с тем, чтоб дать читателю нить для справки. Напр., при слове вольтижер дано объяснение: [фр. volti-geur]; при словах же: вольтижировать, вольтижировка, вольтижировочный объяснений нет, но в толкованиях их значений читатель найдет косвенные указания, приводящие в результате к слову вольтижер, а именно: вольтижировать—«заниматься вольтижировкой», а в слове вольтижировка — «гимнастические упражнения..., производимые вольтижером», и т. п. При невозможности дать подобное косвенное указание в толковании, дается ссылка на месте этимологии, в прямых скобках, напр.: вульгаризм [см. вульгарный].

Если толкуется слово, стоящее во мн. числе (ср. § 33), то и объясняющее его иностранное дается во множественном же, напр.: КА-СТАНЬЕ’ТЫ... [исп. castafletas], т. е. испанское слово означает кастаньеты, а не кастаньета.

Нерусские слова печатаются теми буквами и в той орфографии, которые приняты для данного языка. Слова греческие и других языков, не пользующихся латинским или славянским шрифтом, передаются в условной латинской транскрипции.

Объяснение сокращенных названий языков ем. выше в отделе «Условные сокращения».

§ 19. Морфемы. Кроме целых слов, в словаре особо даются и некоторые широко упо

требительные словообразовательные части, так наз. морфемы.

Сюда относятся 1) приставки—свои (§ 130) и иностранные, употребляющиеся при образовании русских сложных слов, напр.: анти-(антивоенный и т. п.), архи- (архиплути т. п.), ультра- (ультралевый) и др.; 2) первые части различных сложных слов—русских, напр.: дву- (двудомный), двух- (двухколесный), трое- (троекратный), трёх- (трехколейный), бое- (боеспособный), много- (многополье), мало-малодоходный) и др., а также некоторых иностранных: гидро-, макро-, микро- и др.; в числе последних даны части морских терминов: брам-, бом-, грот-., марса- и т. п.; 3) отрезки слов, являющиеся элементами при образовании новых сложно-сокращенных слов, например: гор- (городской), ком- (комиссар, коммунистический, комитет и др.), спец- (специальный) и др.; 4) часто встречающиеся вторые части сложных слов, вроде -фил (славянофил), -фоб (женофоб), -фикация (теплофикация); 5) прилагательные, входящие . с особыми значениями вторыми частями в сложные прилагательные и отдельно в этих значениях не употребляющиеся, напр.: -дневный (однодневный),-градусный (сорокаградусный), -этажный (пятиэтажный), -метровый (двухметровый),-колёсный (четырехколесный и т.п.).

Морфемы, в отличие от целых слов, даются в словаре :ирными строчными буквами в прямых скобках: [анти], [фоб].

§ 20. Ссылочные слова. В помощь при распознавании и образовании форм слов, в особенности недостаточно владеющему русским’ языком, в словаре, в общем алфавитном порядке, помещаются отдельные формы слов, если они своими основами отличаются от заглавных слов, напечатанных жирными прописными буквами; они снабжаются ссылками на заглавные слова и печатаются жирными" же, но строчными буквами.

Так, даются глагольные и падежные формы, вроде:

вижу, вйдишь. Наст. вр. от видеть встйну, нешь. Буд. вр. от встать бережёшь. См. беречь

днюю, йешь. Наст. вр. от дневать ем, ешь, ест. Ед. ч. наст. вр. от есть2 лжёшь. См. лгать

шёл, шла. Прош. вр. к итти телйта, йт. Мн. ч. от теленок менй. Род. и вин. п. от «я» ёю. Твор. п. от она дня, дню и т. д. См. день лба, лбу и т. д. См. лоб

Формы глаголов на -ся и без -ся объединяются, с некоторым иногда нарушением алфавитного порядка слов, так:

лей, -ся. Нов. накл. от лить, -ся.

Формы существительных неодносложных без беглого о или в (напр. посла от посол, конца от конец) не даются.

II. СВЕДЕНИЯ ПО ПРАВОПИСАНИЮ, ПРОИЗНОШЕНИЮ И ГРАММА ТИКЕ

§ 21. Объем и цель этих сведений. Основные грамматические понятия предполагаются известными читателям. Здесь же собраны и излагаются в порядке грамматической си-

•Ч- г Ча- •- *-

XXXI

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

XXXII

стемы подробные объяснения, необходимые для понимания всех грамматических указаний, приводимых в словаре, и практические наставления к образованию форм слов. Кроме того, вначале дано объяснение принятых в словаре приемов правописания и изложены главнейшие правила произношения.

Правописание

§ 22. В тех случаях, в которых в практике наблюдается колебание правописания, напр., ватрушка или вотрушка, калач или калач, в словаре приводятся оба варианта. Если они могут считаться одинаково правильными, то тот, который представляется более распространенным, приводится как основной, а другой приводится в скобках со словом «или», напр.: ВАТРУ'ШКА (или вотрушка). Если же один из существующих в практике вариантов неправильный, то на это указывается в скобках, напр.: ВАЛТО'РНА (в о л-торна неправ.). Варианты в обоих случаях помещаются также и на своих по алфавиту местах со ссылкой на основной, напр.:

ВОТРУШКА. См. ватрушка.

ВОЛТО’РНА. См. валторна.

Колебание в написании двух или одной согласной в иностранных словах обозначается постановкой второй согласной в скобки, напр.: АК(К)УРА’ТНЫЙ.

Произношение

§ 23. В словаре указывается произношение слов, расходящееся с их правописанием, кроме случаев, подходящих под излагаемые ниже нормы литературного произношения. Указание делается вслед за словом в прямых скобках курсивом, причем не для всего слова, а только для той части его, которая нуждается в указании, напр.: КОНЕ’ЧНО [адн] указывает, что нужно произносить не ч, а ш: конешно.

1) Буквы а и о в неударяемых слогах произносятся следующим образом. В слоге, непосредственно предшествующем ударяемому слогу, они произносятся, как а: садй, водА— сады, вадА. В остальных неударяемых слогах на месте их произносится неясный звук, похожий на ы*). Обозначим его условным значком э (перевернутой буквой е): садовбд, высадка; водовбз, прбволока—сэдавбд, высадка; вэдавбз, прбвэлака.

После ж и ш этот звук слышится также и в слоге, непосредственно предшествующем ударяемому, причем здесь он чрезвычайно близок к ы: жарА, шарй—почти: жырА, шырй.

После чип, буква а в неударяемых слогах произносится так же, как буква в (см ап. 2-й).

В начале слова неударяемые а и о произносятся всегда, как а: «тамАн, аткрывАть.

Примечание. Т. обр. произношение неударяемого о за о несвойственно русскому литературному языку. Оно допустимо лишь в не обрусевших еще иностранных словах, в особенности в иностранных научных терминах, в собственных именах и т. п., напр., кон-сбрциум, поёт, поёзия, форпбст, фонётика, Бордб, Токвйль и др.; в давно утвердившихся иностран-

•) Этот звук в некоторых положениях произносится более закрыто, т. е. ближе к ы, в других—более откры-ю, иногда (напр. в конце слова) приближаясь к а, но никогда не достигая полноты и ясности звука а.

ных словах неударяемое о недопустимо; так, напр., в словах: демократ, портрет, программа, профессор, костюм и мн. др. оно должно произноситься по общим правилам (как а или как а). Кроме того, неударяемое о может слышаться в сложных русских словах, нак след звука о, недавно бывшего под ударением, о чем см. § 32.

2) Буквы е и я во всяких неударяемых слогах произносятся очень близко к ад; этот средний между е и и звук условно обозначим буквой и: везу, перевезена, вйвезти, везёте, вывей—визу, падрадвадзмнА, вйвмзти, вадзётад, вывмз; пятАк, пятачбк, прйнято—падтАк, пад-тачбк, прйнадтэ.

Так же произносится буква а после ч и щ в неударяемых слогах: часы, часовбй, ща-вёль, почему, пёвчему, нйщему, на дАче, в рбще—чадсы, чадсавбй, щадвёль, пэчадмУ, пёв-чадму, нйщадму, на дачад, в рбщад.

Но во многих неударяемых окончаниях слов буквы е и я, а также а после ч и щ, произносятся не так, а с тем неясным звуком, о котором сказано в п. 1-м, а именно*):

в имен. п. ед. ч. слов ж. р.: вбля, злАя, рбща, туча—в6лъа, злАйэ, рбщэ, туча;

в имен, и вин. п. ед. ч. слов ср. р.: пбле, злбе—пол‘э, злбйа;

в род. п. ед. ч. слов м. и ср. р.: бкуня, пбля—6кун‘а, пол‘э;

в окончаниях мн. ч. -ям, -ями, -ях (после ч, щ—ам, -ами, -ах): постёл‘эм, рбщэми, ёл1эх ит. п.;

в деепричастиях: сйдя—сйд‘а;

в сравн. степени на -ее: добрёе—добрёйэ (но не на одно -е: дешёвле по общему правилу с е, близким к ад: дешев лад);

в некоторых отдельных случаях, напр., двбе, трбе, сегбдня—двбйэ, трбйа, смвбдн‘э.

Примечание. В предложном падеже, напр., «быть в поле», окончание -е произносится по общему правилу, т. е. приближаясь к и: в пбли, как в гброди, в дерёвни.

После ж, ш и ц буква е произносится в неударяемых слогах так же, как произносится буква а после ж и ш (см. п. 1-й), т. е. очень близко к ы: женА, жестянбй, шестбй, шерстянбй, ценА, целовАть, рйжему, нАшему,' в столйце—почти: жынА, жыстаднбй, шы-стбй, шырстинбй, цына, цылавАть, рыжыму, нашыму, в сталйцы. И в сравн. степени на -же, -ше, напр.: блйже, лучше, е произносится так же: блйжы, лучшы.

Примечание. Но целую, поцелуй и др. образования от этого корня, где слог це оказывается первым перед ударяемым, в московском литературном произношении звучат: цалУто, поделай, а также: цал#й, пацалбвэнный, зэцалбванный и т. п.

3) Буква и в начале слова при тесном слия-. нии его с предшествующим, оканчивающимся на твердую согласную, произносится за ы: из избы, кот и повар, человек идет—из ызбы, кот ы повар, человек ыдет.

4) Звук г произносится, как взрывный. Длительный (фрикативный) г, который можно назвать звонким х, может произноситься наряду с г взрывным в некоторых словах (и производных от них): богатый, благо, господь, в косв. падежах слбва бог (бога, богу и т. д.), в окончании наречий -гда (когда, всегда и т. п.), в междом. ага! гоп! и некоторых др. Этот звук в словаре обозначается условно латинской буквой h.

•) Маленькой буквой ,ъ наверху условно обозначается здесь мягкость согласной.

хххш

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

XXXIV

5) Вместо звонких *) согласных в конце слбва и перед глухими согласными в середине слова произносятся соответствующие глухие: хлеб—хлеп, пробка—пропка, рое—род5, ловкий ломкий, сад—св,т, лодка—лотка, и оме—нош, ножка—ношка, глаз—глас, глазки—гласки, вождь—вошть, груздь—грусть. Вместо „г в конце слова является к, а в середине—х: вдруг—вдрук, легкий—лежкий, кроме слова б о Г, где произносится ж: бож (ср. п. 4). ,

6) Вместо глухих согласных перед звонкими (кроме в) произносятся соответствующие звонкие; так, вместо с—з: просьба, сделать—прозьба, зделать; вместо т—д: молотьба, отдых—молодьба, оддых; вместо к—г: вокзал, анекдот—вогзал, анегдот. Перед в глухие не переходят в звонкие: свет, ответ, квас.

7) Буквы ж, ш, ц произносятся твердо. Слоги жи, ши, ци произносятся как жы, шы, цы: жир, широко, цирк, революция—жыр, шыроко, цырк, революция.

Но группа жж, а также одинаково с нею произносящаяся группа зж, не на стыке приставки с основой, в московском литературном произношении звучат мягко; напр.: жужжать, брезжить, приезжать, но не в приставке, т. е. не в словах, напр.: безжалостный, разжалобить, где группа жж, произносимая обычно вместо зж, звучит твердо. Случаи мягкого произношения отмечаются в словаре так: жужжать [ужъжя], брезжить [ежьжи], приезжать [ежъжя] и т. п.

Примечание. Постановка буквы ё после ж и ш, напр.: жёлтый, унижённый, шёлк, внушённый, условно показывает, что произносить нужно звук о (жолтый, унижонный, шолк, внушонный), но что писать букву о в этом слове не принято.

8) Буква щ произносится, как долгое мягкое ш: щи, щетка—шъши, шьшётка.

9) Группы зч, сч произносятся, как щ: извозчик, грузчик—извошик, грушик; счастье, подписчик, брусчатка — г^астье, подпиг^ик, бру кратка.

10) Группы дч, тч произносятся, как чч: находчивый, укладчик, опрометчивый, лётчик—нахоччивый, уклаччик, опромеччивый, лёччик.

11) Согласные зубные (д, т, с, з, и), а также риф перед мягкими согласными обычно произносятся мягко: бан'Тцик, деверь, д‘ве, ден’'щик, дефьки (девки), ес’'ли, женщина, заверь, кор‘мить, кор”ни, косить, нын‘че, первенец, пус‘ти, раз’'бить, раз^ве, с*вет, Смирный, с*мерть, с^тих, тончайший, фонарщик, твердый, ес!,тес’’т’'венный и т. п.

12) Группа чн в живых словах произносится, как шн: конечно, скучно, молочная, булочная, пустячный—конешно, скушно, мо-лошная, булошная, пустяшный. Но в словах книжного происхождения произносится чн: бесконечный, сердечные болезни, точный, беспечный. У грамотных людей под влиянием правописания во множестве слов утвердилось произношение чн вместо шн. При всех тех словах, в которых шн в московском литературном произношении не только допустимо, но и предпочтительно, в словаре стоит помета: [шн].

•) Звонкие согласные: б, в, г (как взрывное, так и длительное, см. п. 4), д, ж, з; глухие: п, ф, к, х, т, ш, с, ч, ц, щ (т. е. мягкое долгое ш).

13) Буква г в окончаниях род. пад, ого, его произносится за в: кого, его, слепого, белого—ково, ево, слепово, белово. Отсюда и в слове сегодня г произносится за в.

14) Окончания муж. р. еД. ч. прилагательных -гий, -кий, -хий (долгий, широкий, тихий) произносятся так, как если бы было написано гой, кой, хой. Следовательно, одинаково произносятся окончания: «долгий путь» и «после долгой зимы», «широкий ворот» и «у широкой рубахи», «тихий ход» и «у тихой пристани»,

15) В глаголах на -гивать, -кивать, -хивать (натягивать, постукивать, помахивать) слоги г и, к и, хи произносятся так, как если бы было написано го, ко, хо.

16) Наряду с все более распространяющимся под влиянием письма мягким произношением глагольных окончаний -сь, -ся вполне допустимо, а в московском произношении предпочтительно, старое твердое произношение: боюсь, боишься—боюс, боишса, кроме сь в деепричастиях с ударением на конце: бойсь (сь мягко).

17) Глагольные окончания 3 л. мн. ч. -ат, -ят, если на них нет ударения, произносятся как ут, ют: дышат—дыш^/т, гбнят—гонют.

18) Глагольные окончания 3 л. мн. ч. -тся и инфинитива -ться произносятся одинаково, как ццэ: боятся, бояться — одинаково — бояадэ *).

19) Нередко в группе согласных одна (обычно зубная) не произносится. Во всех таких случаях в словаре в скобках показано, какая буква не произносится, напр.: грустный [он], здравствуй [ост], праздник [зн].

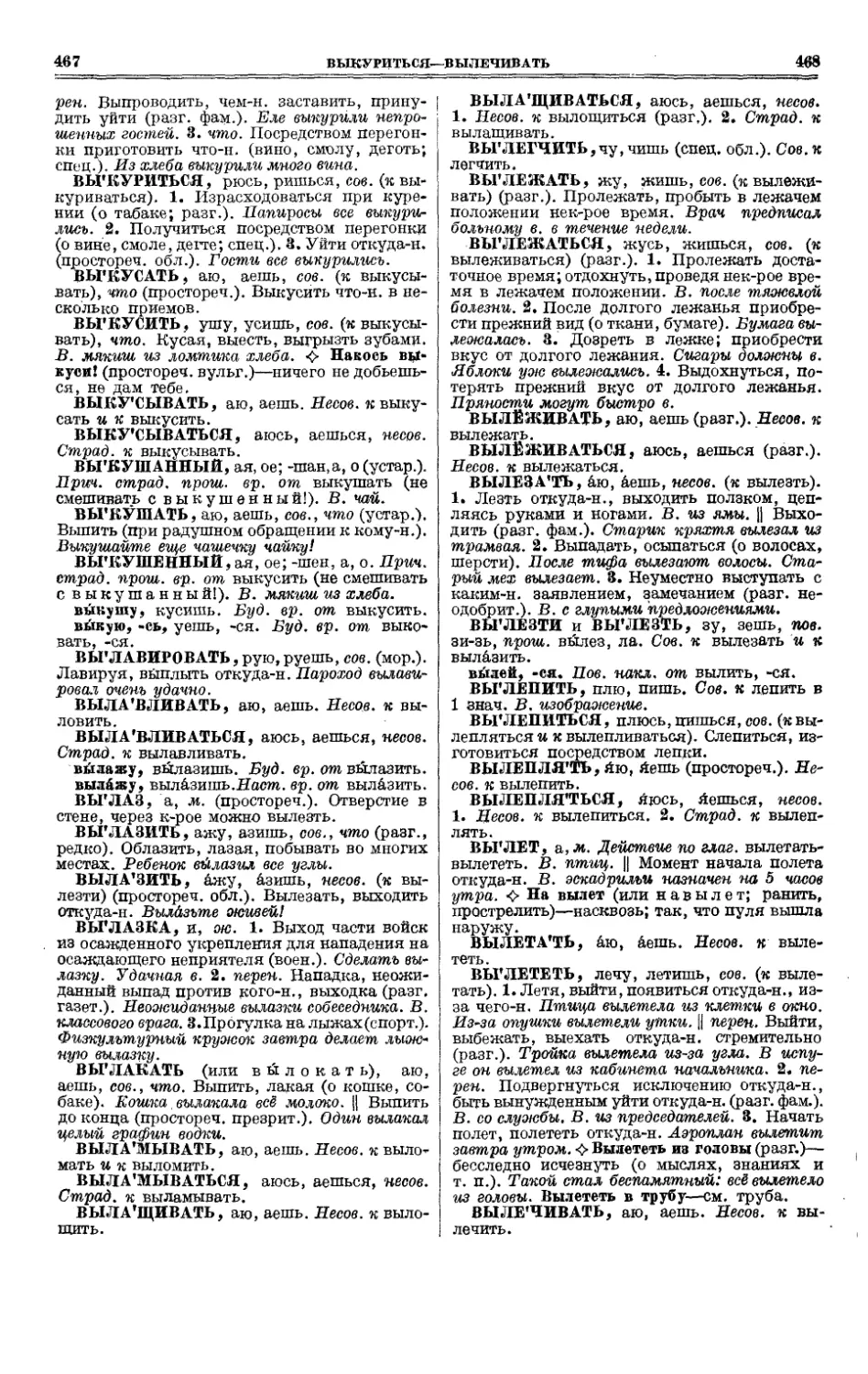

20) В некоторых иностранных словах сохраняется несвойственное русскому языку произношение твердого согласного звука перед е. Все такие случаи отмечаются в словаре, напр.: френч [рэ], отель [тэ]. Где такого указания нет, надо произносить мягко, напр.: демон, музей, тема.

21) В очень многих иностранных словах пишутся две согласные, а в произношении слышится одна. Во всех таких случаях произношение показано в словаре следующим образом: комиссия [аса], классический [аса].

Заключение второй согласной в скобки в случае колебания в правописании (см. § 22) указывает не только на это колебание, но и на то, что в данном слове произносится одна согласная, напр., ак(к)уратный.

§ 24. Некоторые слова и формы слов даны в словаре только ради произношения.

Чередование звуков

§ 25. При пользовании словарем полезно иметь в виду чередование звуков, наблюдающееся в русском языке в разных словах одного корня и в разных формах одного и того же слова, напр., при образовании форм лица в глаголах, страдательных причастий прош. времени, степеней сравнения, при образовании прилагательных от существительных и существительных от других существительных и в др. случаях.

*) Как видно из формулировки правила, оно ие касается таких случаев, как, напр., п я т ь с я—повелит. наклонение от пятиться.

XXXV

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

XXXVI

§ 26. Главнейшие случаи чередования согласных:

1. б—бл: истребить—истреблю, истребленный, истреблять, истребление; гребу—гребля.

2. в—вл: ловить—-ловлю, уловленный, ловля; явиться—являться, явление.

3. г—ж: сберегу—сбережешь, сбереженный, сбережение; нога—ножка, ножной; долг—должник; враг—вражий—вражеский; рог—рожок; тугой—туже.

4. г—з: друг—друзья.

5. г—ч (только в инфинитиве): сберегу— сберечь, могу—мочь.

6. д—ж: гладить—глажу, разглаженный, глаженье; гладкий—глаже; осудить—осужу; лебедь—лебяжий.

7. д—жд: осудить—осужденный, осуждать, осуждение.

8. ж—г, см. № 3.

9. ж—з, см. № 15.

10. ж—ч (только в инфинитиве): можешь— мочь, сбережешь—сберечь.

11. ж—д, см. № 6.

12. ж—жд: осужу—осужденный, осуждать, осуждение. Ср. №№ 6 и 7.

13. жд—д, см. № 7.

14. жд—ж, см. № 12.

15. з—ж: снизить—снижу, сниженный, снижать, снижение; низкий—ниже; возить—важивать.

16. к—ч: испеку—испечешь, испеченный, печенье; в инфинитиве: испечь; рука—ручка, ручной, ручник; волк—волчок, волчий; ученик—ученический; громкий—громче; сук— сучья.

17. м—мл: ломить—ломлю, сломленный, преломлять, преломление.

18. п—пл: купить—куплю, купленный, купля; сцепить—сцеплять, сцепление.

19. е—ш: украсить—украшу, украшенный, украшение; носить—нашивать; высокий—выше.

20. ек—ет: иск—истец; пускать—пустить.

21. ев—щ: искать—ищу; воск—вощаной; треск—трещать.

22. ет—ек, см. № 20.

23. ет—щ: простить—прощу, прощенный, прощать, прощение; простой—проще.

24. т—ч: уплатить—уплачу, уплаченный; золотить—золочение; крутой—круче.

25. т—щ: прекратить—прекращу, прекращенный, прекращение.

26. ф—фл: разграфить—разграфлю, разграфлённый, разграфлять, графление.

27. х—ш: пахать—пашу, пашня; соха—сошка, сошник; сухой—суше; петух—петушок, петуший, петушиный.

28. ц—ч: овца—овечка, овечий; крыльцо— крылечко; лицо—личико; купец—купеческий.

29. ч—к, см. № 16.

30. ч—г, см. № 5.

31. ч—ц, см. 28.

32. ч—т, см. № 24.

33. ч—ж, см. № 10.

34. ш—е, см. №19.

35. ш—х, см. № 27.

36. щ—т, см. № 25.

37. щ—ек, см. № 21.

38. щ—ст, см. № 23.

Из числа случаев чередования гласных необходимо иметь в виду чередование о—а, беглость сиси полногласие (§§ 27—29).

§ 27. о чередуется с а: поклон—кланяться, коснуться—касаться. Это чередование проявляется при образовании глаг. на -ывать, -ивать: выпросить—выпрашивать, вспороть— вспарывать, ловить—лавливать, носить—нашивать, морозить — замораживать, удвоить—удваивать, взб олтать—взбалтывать.

§ 28. «Беглыми» называются такие о и е, присутствие которых в одних словах чередуется с отсутствием их в других. Появление беглых сие наблюдается в им. пад. ед. ч. сущ. 1-го и 3-го склон, (ср. § 41, п. 16), напр.: сон—сна, цветок—цветка, рожь—ржи; лен— льна, день—дня, конец—конца, соловей—соловья; в род. пад. мн. ч. сущ. ж. рода 1-го склон, и сущ. ср. рода 2-го склон, (ср. § 41, п. 16), напр.: сказка—сказок, палка—палок; окно— окон, стекло—стекол; овца—овец, сестра—сестер, речка—речек, ножка—ножек, лейка—леек, деревня—деревень, свинья—свиней; крыльцо—крылец; в краткой форме прил. м. рода (ср. § 49), напр.: легкий — легок, низкий— низок, видный—виден, подобный—подобен, нужный—нужен, душный—душен, и в др. случаях, напр.: весь—вся, жег—жгла, шел—шла, в приставках: воз—вз (или вое—вс).

§ 29. Сочетания оро, ело, ере чередуются со слогами ра, ла, ре в родственных словах, заимствованных из церк.-слав. языка или образованных по образцу их в самом русском языке. Напр.: укоротить—сократить; короткий—краткий, вкратце; безголовый—обезглавить; холодить—охладить; дерево, деревянный— древесина, древесный; деревообделочный—древообделочный; берег, левобережный—прибрежный; перерыв—непрерывный; середа, середина, посередине — среда, средний, посредине,посреди. Появление сочетаний оро, ол о, ере в русских словах там, где в церк.-славянских находим р а, .л а, р е, называется полногласием.

Ударение

§ 30. Ударение указывается постановкой значка ' над гласной буквой, а в основных словах, напечатанных жирными прописными буквами,—постановкой значка ' за гласной буквой вверху: БАГО'РЩИК.

Если слово может произноситься с двояким ударением, то в слове ставятся два таких значка. Напр., ТВО'РО'Г означает, что одинаково правильно произношение зтого слова и с ударением на первом слоге: твброг, и с ударением на втором: творбг.

Слова односложные, в речи произносимые с ударением, знаком ударения однако не снабжаются, так как здесь не может быть сомнения в месте ударения. Поэтому, наоборот, там, где надо дать знать, что односложное слово в речи произносится без ударения, делается специальное указание в скобках: [без удар.], напр., при предлогах, союзах.

В словах составных, в состав которых входит одно или два односложных и которые пишутся через черточку, знак ударения ставится на обоих или на одном из них, смотря по тому, оба ли слова в речи произносятся с ударением или только одно из них, напр.: ГУЛЬ-ГУ'ЛЬ (дваударения), ГДЕ'-ТО («то» произно

XXXVII

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

XXXVIII

сится без ударения), ВО-ПЕ'РВЫХ («во»— без ударения).

§ 31. Буква ё показывает одновременно и произношение этой буквы (ё, а не е) и место ударения, поэтому значок ударения в этих случаях ужзие ставится, напр., КОЛЁСНЫЙ. Но в тех редких случаях, где ударение не на ё, оно отмечается на своем месте, а буква ё показывает только произношение: ТРЁХ АР» ШИ ННЫЙ, ТРЁХКОЛЁ'СНЫЙ.

§ 32. В сложных словах, кроме главного ударения, слышится иногда второстепенное, напр.: стотысячный, оснбвополбжник, правонарушитель, природоведение, кднтратйка, контрреволюция, внёшкбльный. Такие ударения в словаре не указываются вследствие больших колебаний в произношении таких слов, тем более, что вместо второстепенного ударения в этих случаях мы часто имеем лишь такое произношение безударного гласного звука, какое он должен был бы иметь под ударением: в данных примерах—в первом о вместо а, в последнем чистое е вместо близкого к и, в остальных ясные о, а вместо а (см. § 23, п. п. 1 и 2).

Имена существительные

§ 33. Имена существительные даются в словаре в именительном падеже ед. ч.; за ним указывается окончание родительного падежа ед. ч. и род существительного: м.—мужской, ж.—женский, ср.—средний, напр.: СТОЛ, а, м.; ПО’ЛЕ, я, ср.; РЕЧЬ, и, ж.

Указание на родительный падеж и на род слова служит для читателя показателем того, что данное слово—имя Существительное.

Слова т. наз. общего рода помечаются м. и ж. Эта помета показывает, что слово может быть и муж. и женск. рода, т. е. прил. при нем может стоять или в форме муж. рода или в форме женск. рода .(хотя бы говорилось о мужчине); напр., ЗЁВА, ы, м. и ж.—значит, что и о мужчине можно сказать не только «этакий зева», но и «этакая зева» (о женщине, конечно, только последнее).

После род. падежа могут указываться формы и других падежей, как единственного числа, так и множественного, за пометою мн. в тех случаях, если они в своем образовании отступают от нормы. Значение пометы «мн. нет» см. § 34.

Слова, употребляющиеся только в одном множ, числе, приводятся в им. пад. мн. ч. с указанием на родительный, но без указания на род (так как род во мн. числе не различается): н 6 жницы, иц; с&н и, ей.

Во множ, числе, но с указанием на единственное, даются также еще такие слова, которые чаще употребляются во множ., чем в ед. числе, или такие, значение которых легче или естественнее объяснить во множ., чем в ед. числе, напр., башмаки, вареники, легкие, а также названия народов.

§ 34. Помета «мн. нет» значит: множественного-числа нет. Она обозначает, что мн. число (которое, конечно, возможно образовать от любого существительного) от данного слова в общем языке неупотребительно и что оно мо

жет быть употреблено или лишь в каком-н. исключительном случае, или в поэтическом языке, или же в языке специальном. Так, эта помета при словах, напр., бумазейка, позволение, дает понять, что лучше сказать «разная бумазейка», чем «разные бумазейки», «неоднократное позволение», чём «позволения»; при словах, обозначающих т. наз. вещественные предметы (сталь, медь, нефть и т. п.), она дает понять, что выражения вроде «высокосортные стали», «разные нефти» свойственны специальному техническому языку, а что в общем языке мы скажем «высокие сорта стали» или «сталь высоких сортов», «разная нефть» и т. п.; подобным образом при слове, напр., моль она не отрицает употребления в зоологии мн. числа «моли» (в значении разных видов моли), но указывает, что в общем языке нельзя сказать «моли летают по комнате», как можно сказать «мухи летают».

§ 35. Чтобы образовать род. пад. ед. ч., нужно вместо последней буквы им. падежа поставить ту букву, которая напечатана рядом, напр.: рйба.ы—рыбы, конь.й—конй, край,я— края, кроме слов м. рода, оканчивающихся на согласную: здесь букву, напечатанную рядом, надо прибавить к форме имен, падежа: стол, &—сто лё. Наконец, в необходимых случаях указание на образование род. падежа делается обычным способом (см. § 5), напр.: конец, нцй—концё; нбжницы, иц—нбжниц.

Чтобы образовать любой из прочих падежей, надо 1) определить, к какому склонению относится данное слово, и 2) руководствоваться далее таблицей падежных окончаний (см. § 40).

§ 36. Имена существительные склоняются по одному из трех образцов, которые условно называются 1-м, 2-м и 3-м склонениями.

К 1-му склонению относятся существительные, оканчивающиеся на -а и -я, напр.: рыба, пуля, шея. Громадное большинство этих слов женск. рода, немногие—мужского (староста, судья), немногие—общего рода (скряга).

Ко 2-му склонению относятся существительные муж. рода, оканчивающиеся на согласную букву, на-ь и на-й, напр.: стол, коиь, край, и существительные ср. рода, оканчивающиеся на -о и -е, напр.: село, поле, а также слова муж. рода на -и ш к о и -и щ е, производные от слов мужского же рода и имеющие—первые уничижительный смысл, а вторые—увеличительный, напр.: домишко, домище (от дом).

К 3-му склонению относятся существительные женск. рода на -ь, напр.: ель, мышь.

К какому склонению отнести данное слово, видно уже по окончанию им. падежа, кроме слов на -ь, из которых одни, муж. рода, принадлежат ко 2-му склонению, а другие, женск. рода,—к 3-му; здесь дополнительным признаком является указание на род и на окончание родит, падежа: я — 2-е склонение, и — 3-е склонение.

Далее, для образования желаемого падежа по таблице падежных окончаний надо принимать во внимание и объяснения к ней (§ 41), где указаны все возможные отступления от нормы, данной в таблице. При этом отступления более общего характера (§ 41, раздел А)

XXXIX

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

хь

уже не указываются в словаре, отступления же более частные (§41, раздел Б) указываются сверх того и в словаре.

§ 87. От трех нормальных склонений уклоняются так наз. «разносклоняемые» существительные, а именно: 1) путь, 2) дит я, 3)не-б о, ч у д о, 4) м а т ь, д о ч ь, 5) слова на -ё н о к, -оно к, обозначающие детенышей (телёнок, галчонок) и склоняющиеся в ед. числе, как слова муж. рода 2-го склон., а во множ, числе (телята и т. п.), как слова ср. рода 2-го склон., 6) слова на -а н и н, -ян и н, обозначающие лиц, принадлежащих к ка-кому-Н. народу, сословию, классу, а также жителей города, страны или последователей какого-н. учения (крестьянин, лютеранин, римлянин и Т. п., но не семьянин), и склоняющиеся по 2-му склон, с той разницей, что во множ, числе имеют основу на -а н, -я н (без суффикса-и и) ив им. пад. мн. ч. имеют окончание-е:-ане, ан, анамит. д.,-яне, ян, янам и т. д.( и 7) десять слов на -мя (бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя).

Особенности их склонения указаны в самом словаре, где окончания падежей указываются в порядке таблицы (§ 40), причем указание окончаний мн. числа прерывается на дат. падеже, так как дальнейшие ясны сами собой: если-ам, то -ами, -ах; если -ям, то -ями, -ях.

§ 88. Наконец, вне трех нормальных склонений стоят существительные, имеющие окончания прилагательных, как вожатый, портной, рабочий, леший, прохожий, управляющий, запятая, тончая, мороженое, сказуемое, подлежащее и др. Их склонение см. в § 48.

§ 89. Особенности в склонении собственных имен на -ин, -ни, -ов (фамилий, названий городов, сел) см. в § 51.

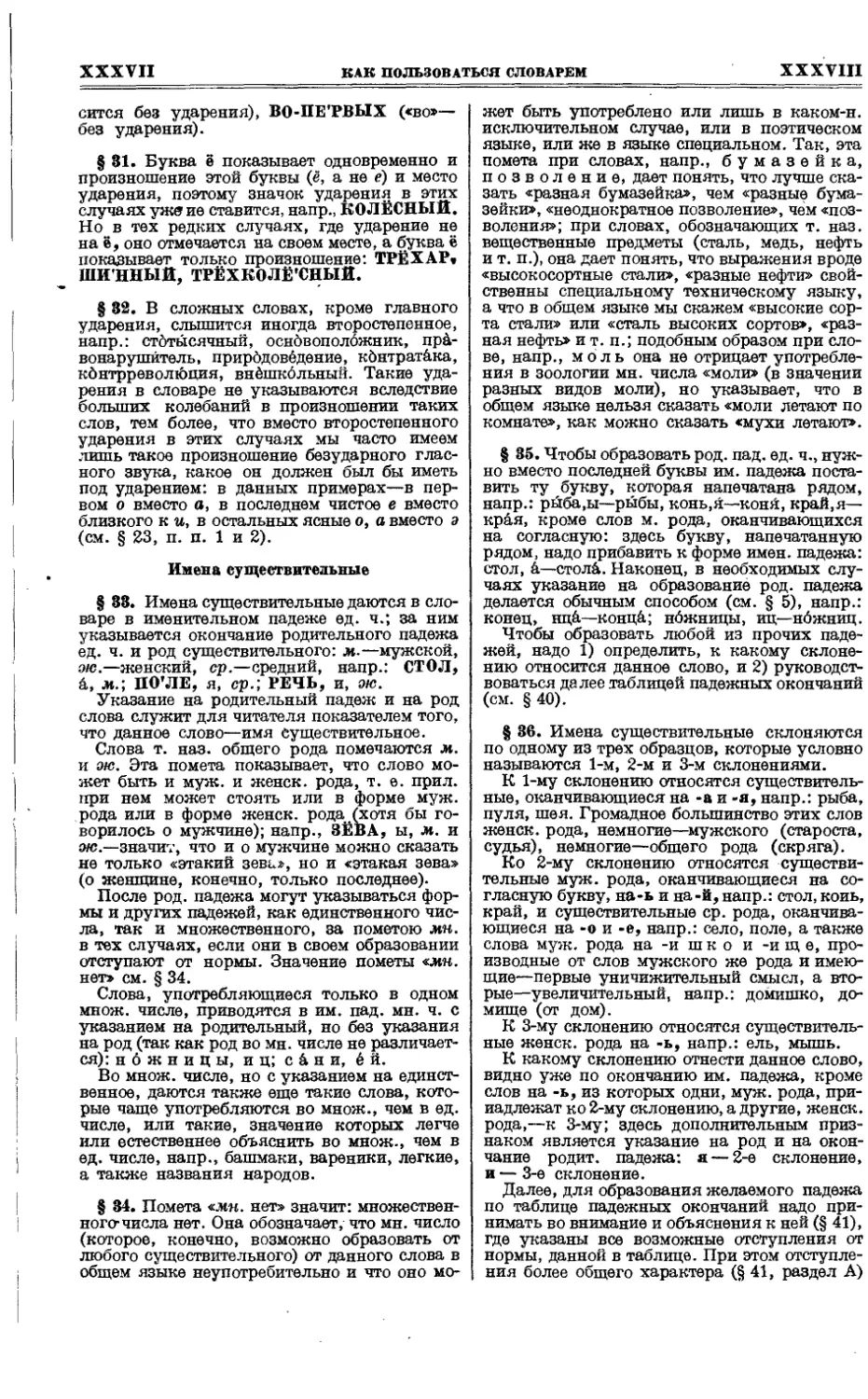

§ 41. Объяснения к таблице:

А. Особенности в образовании или правописании падежных форм, не оговариваемые в словаре.

1. После г, к, х, ж, ч, ш, щ всюду вместо ы в окончаниях является и; род. п. ед. ч. и им. и вин. п. мн. ч. 1 склон.: руки, ноги, мухи, кожи, дачи, каши, рощи; имен, и вин. п. мн. ч. 2 склон.: крюки, враги, петухи, гужи, врачи, шалаши, клещи.

2. В' дат. и предл. п. ед. ч. слов на -ия (1 склон.) и в предл. п. ед. ч. слов на -ий, -ие (2 склон.) вместо -ие является окончание -ии^ сочувствовать партии, состоять в партии, о жребии, о знании.

От слов на -ье допускается в предл. п. ед. ч. -ье и -ьи:в ущелье и в ущельи, о пенье и о пенни.

3. В скобках поставлено другое окончание, употребляющееся наряду с первым, преимущественно в книжном языке; окончание -ию редко.

4. «ёй (ёю), ём, ёв» означает, что под ударением в этих окончаниях вместо е произносится ё: каплей, но землёй; платьем, но ружьём; сараев, но краёв, киёв, зуёв.

5. Буква ь является в словах на -я после согласной:пуля, пуль; й—в словах на -я после гласной или после буквы ь: струя—струй, свинья—свиней, шалунья—шалуний (при этом окончания -ей или -йй для слов на -ья указываются в словаре).

6. «без ок.» означает: без окончания. Формы род. п. мн. ч. слов 1 склон., им. п. ед. ч. слов муж. р. 2 склон, и род. п. мн. ч. слов ср. р. 2 склон, на -о и (после шипящих и ц) на -е представляют собой основу слова без падежного окончания (флексии), так что конечные буквы: согласная буква или ь, или й являются здесь не падежными окончаниями, а последними буквами основы; ср.

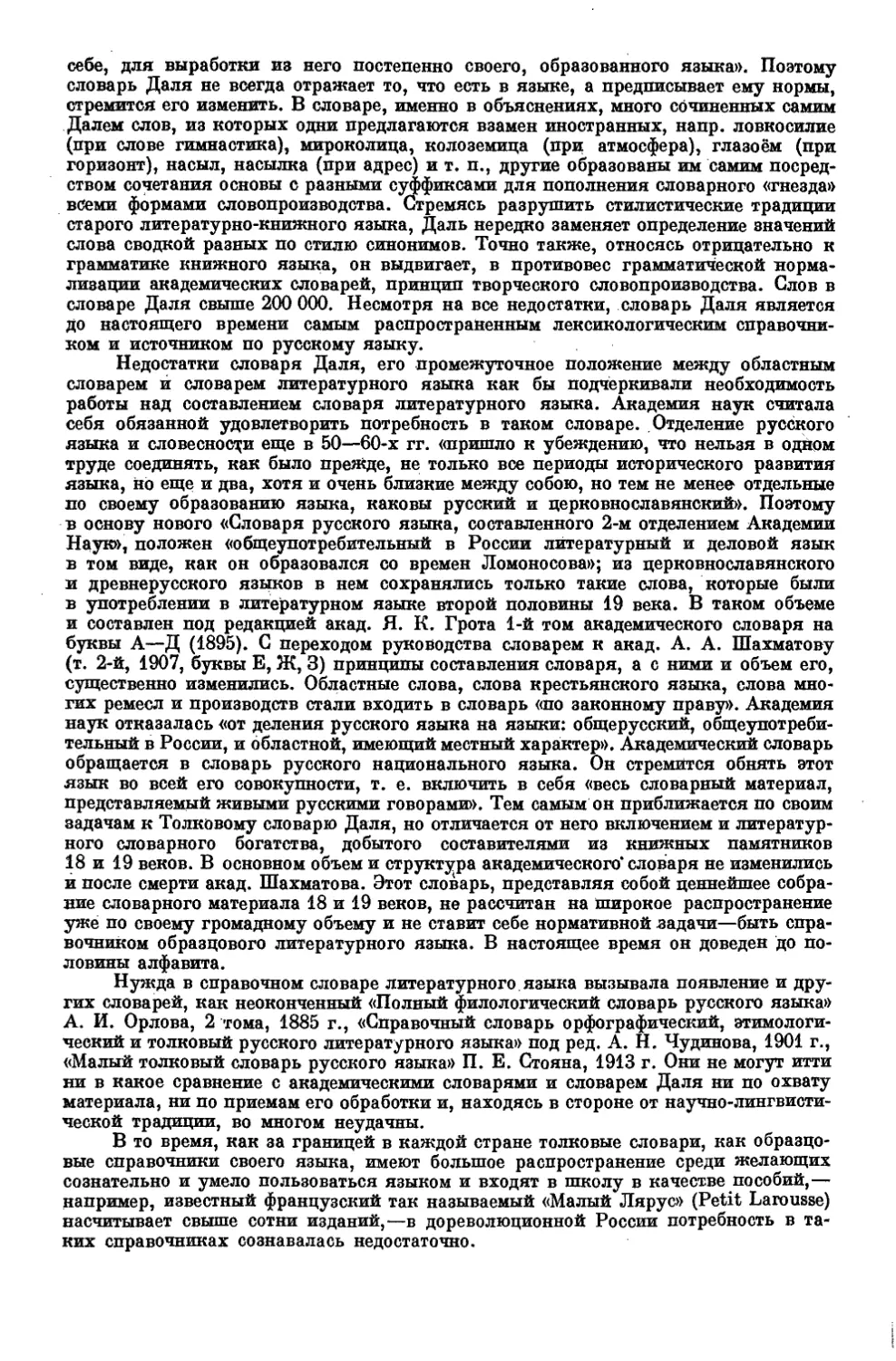

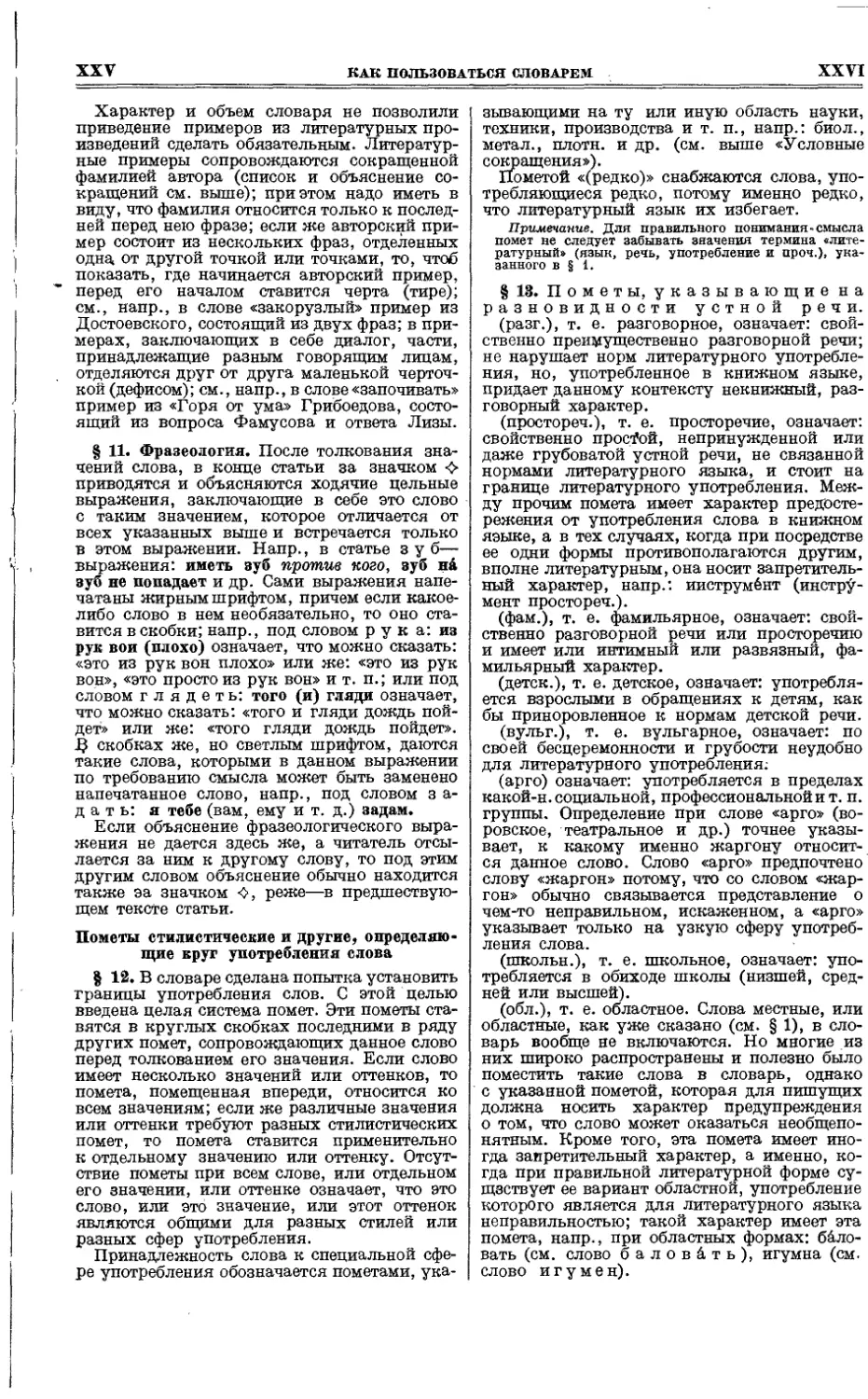

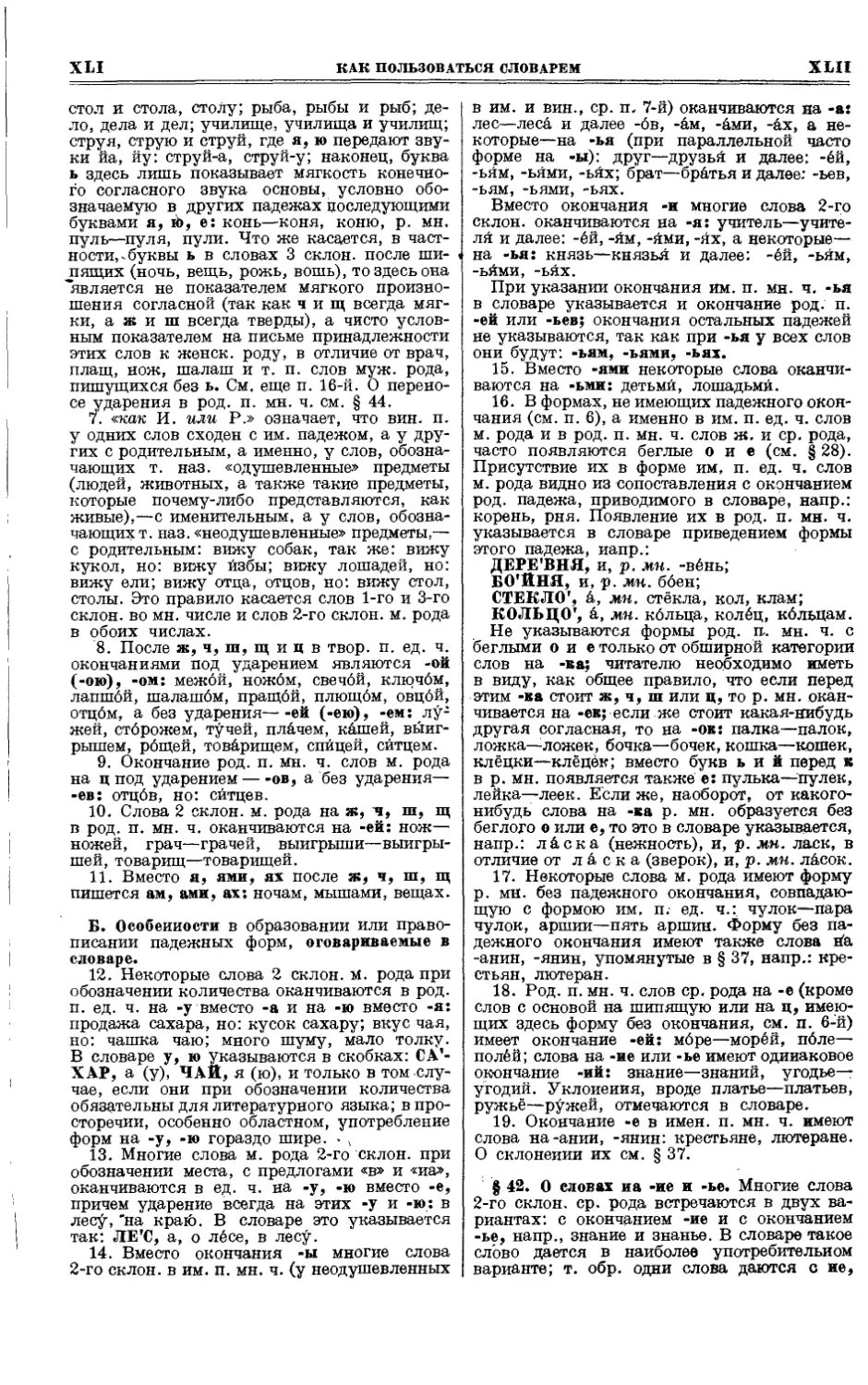

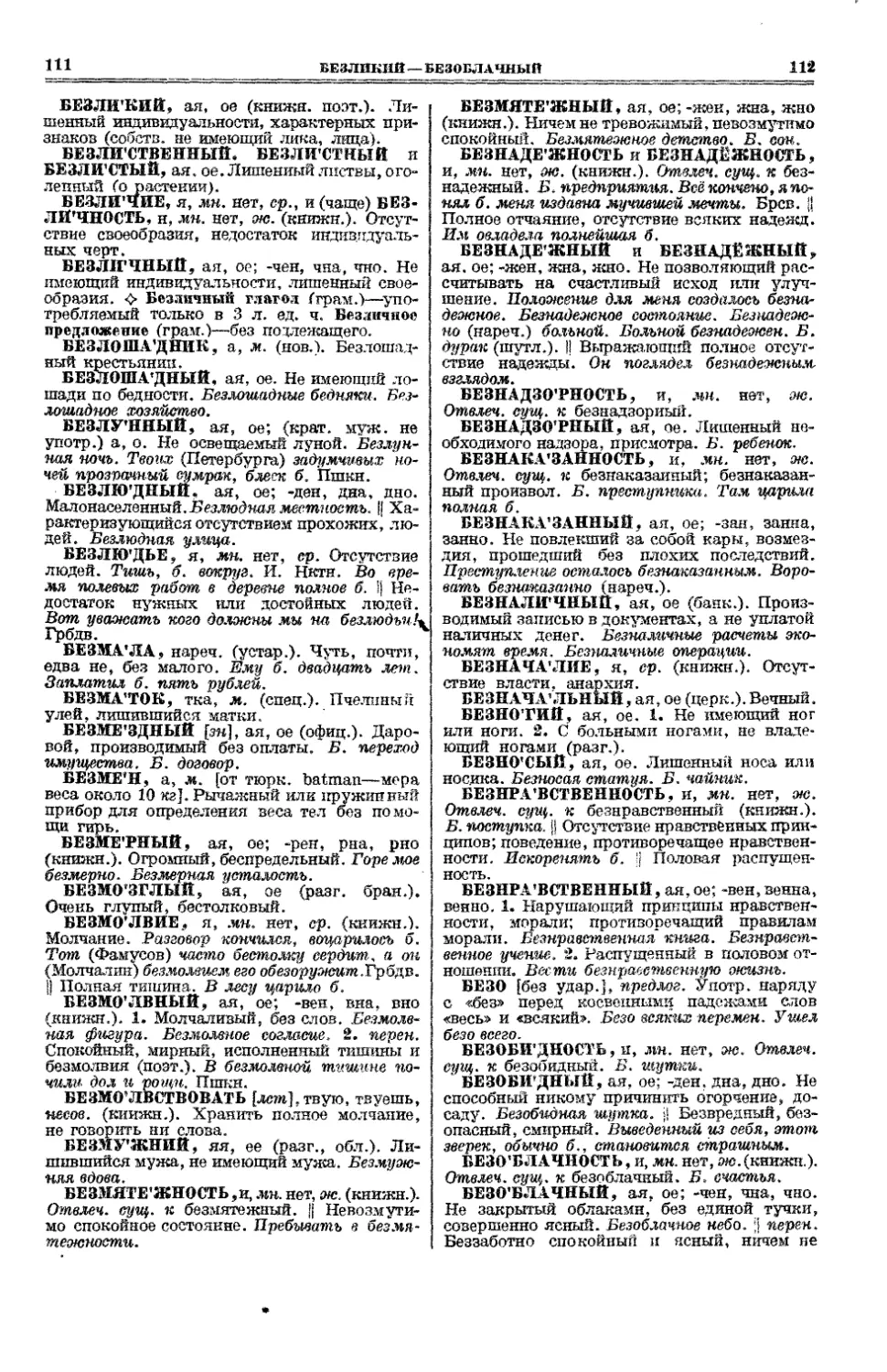

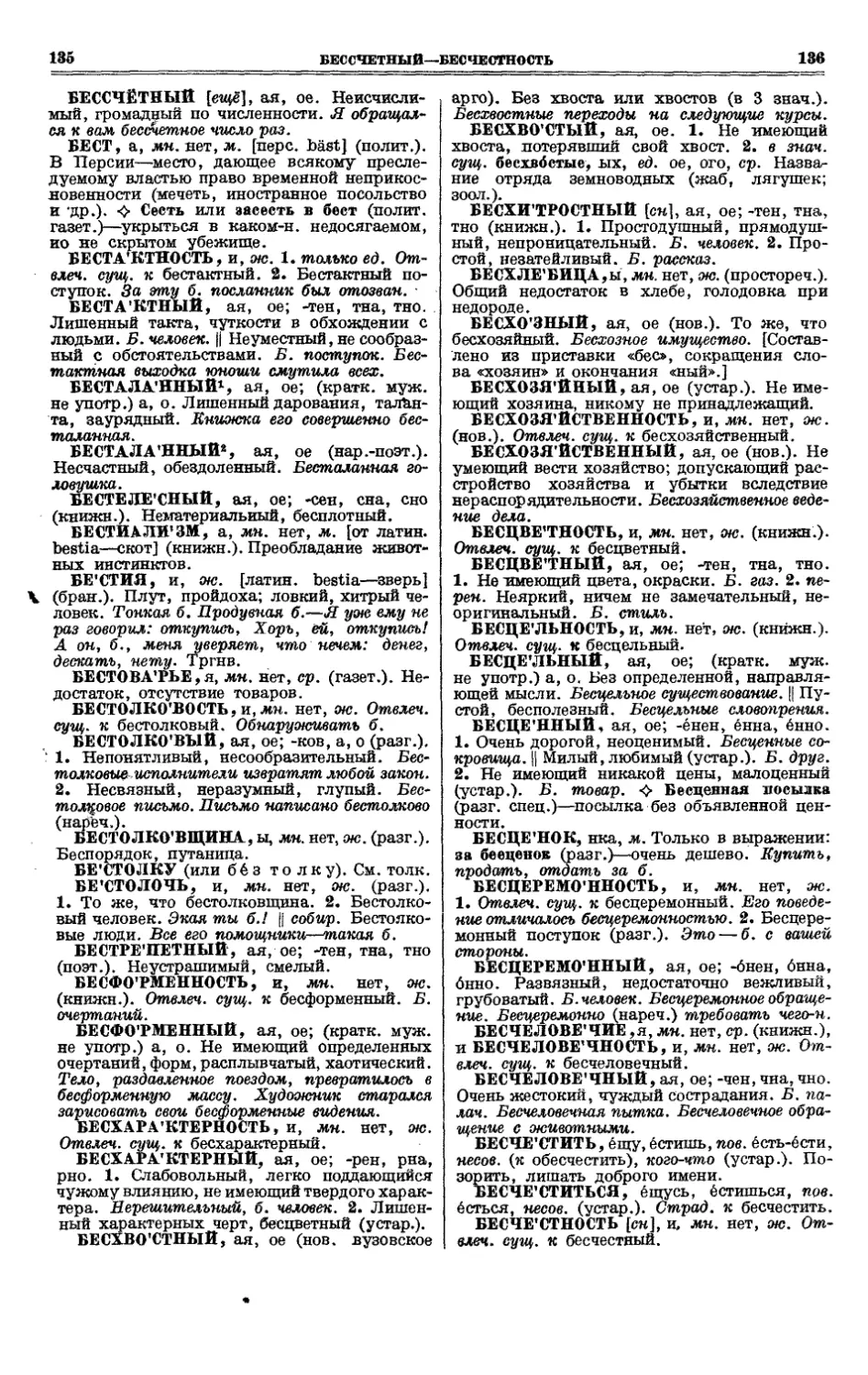

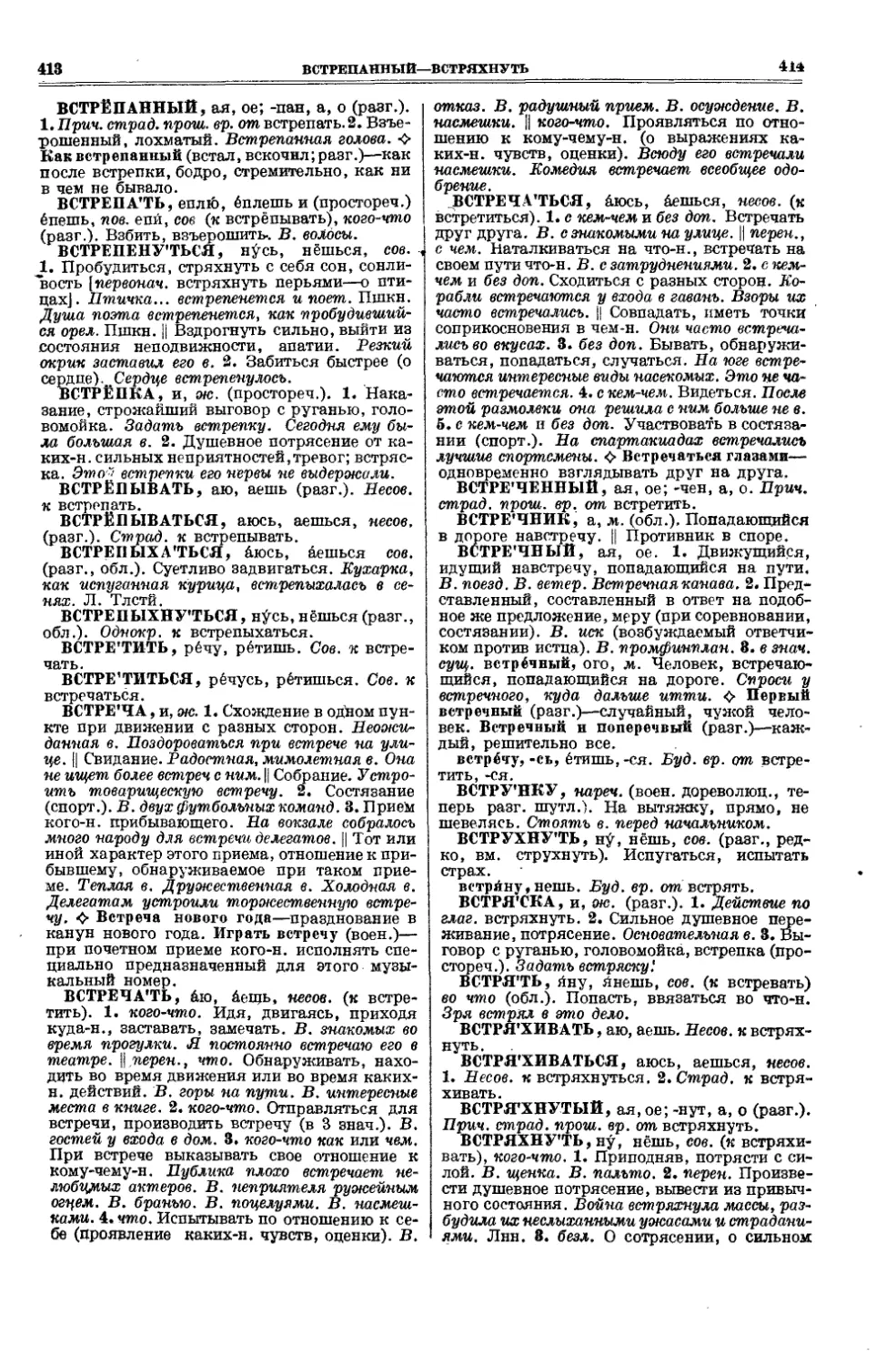

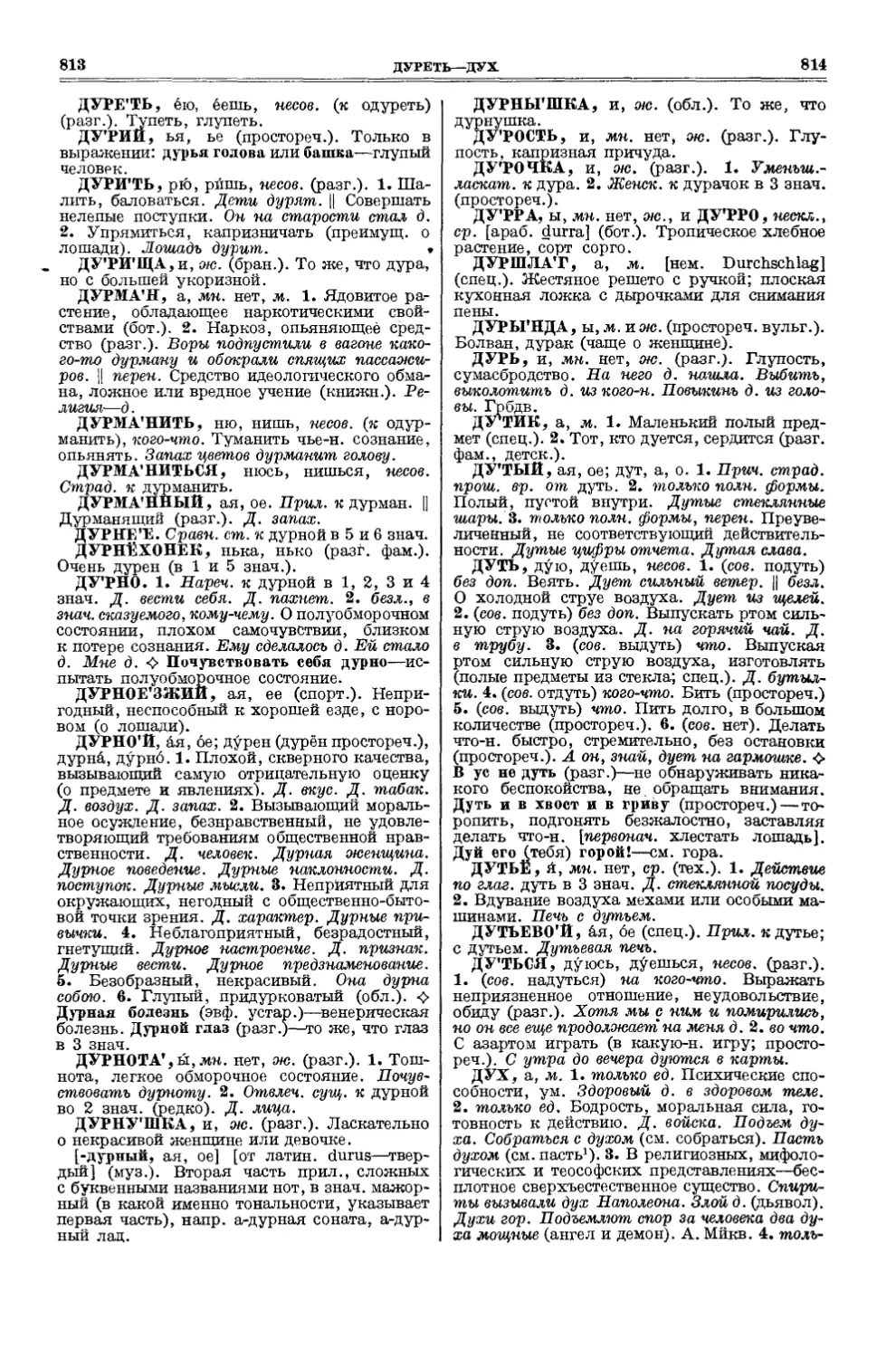

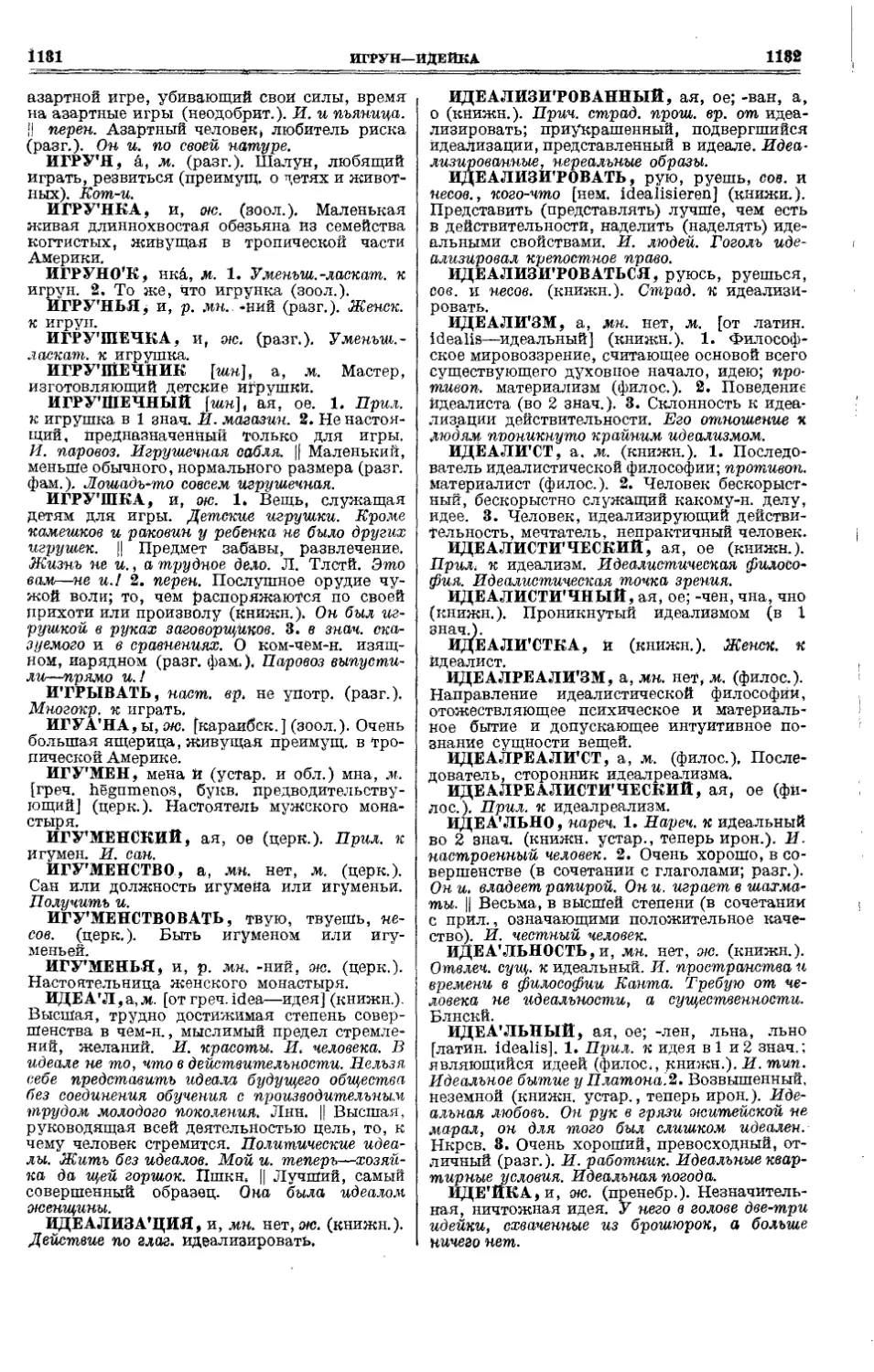

§ 40. Таблица падежных окончаний существительных *J

1-е склонение 2-е склонение 3-е склонение

слова мужского рода слова средн, рода

Ед. И. а Я без ок.8-18 Ь818 й8-18 0 е Ь8-18

Р. ы,и1 и а, у12 Я, ю12 я, ю12 а я - И

д. е в е, и2 У ю ю У ю и

В. У ю как И или Р.7 0 е ь

Т. /ой (ею3) ей (ею3) 1 ей8 (ею3) ёй4(ёю3) ом, ем8 ем, ём4 1 ем, 1 ём4 OM,t ?м8 ем,ём4 ью (ию3)

п. е е, и2 е, у13 е, ю13 1 е, и2, 1 ю13 е е, и2 и

Мн. И. ы, и1 И 1 ы, и1, а14, 1 ья14, е19 и, я14, ья14 и, я14 а Я и

Р. без ок.8 . 16 1,5.6 Ц5.6 1 ов, ей10-14, ев9, 1 ьев14,без.ок.6’16 ей ев,ёв4 (без. (ок.8 16 ей,ий18 ей

д. ам ЯМ ам, ьям14 ям, ьям14 ЯМ, (ьям14 ам ЯМ ям11

в. как И. или Р.7 как И. или Р.7 а я как И. шР.7

т. ами ями ами, ьями14 ями,ьями14 ями, ьями14 ами ями ями11-15

п. ах ях ах, ьях14 ях, ьях14 /ях, [ьях14 ах ях ях11

*) Жирными буквами напечатаны нормальные окончания данного склонения, светлыми—отступления. Циф ры указывают №№ помещенных в § 41 объяснений к таблице.

XLI

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

хьп

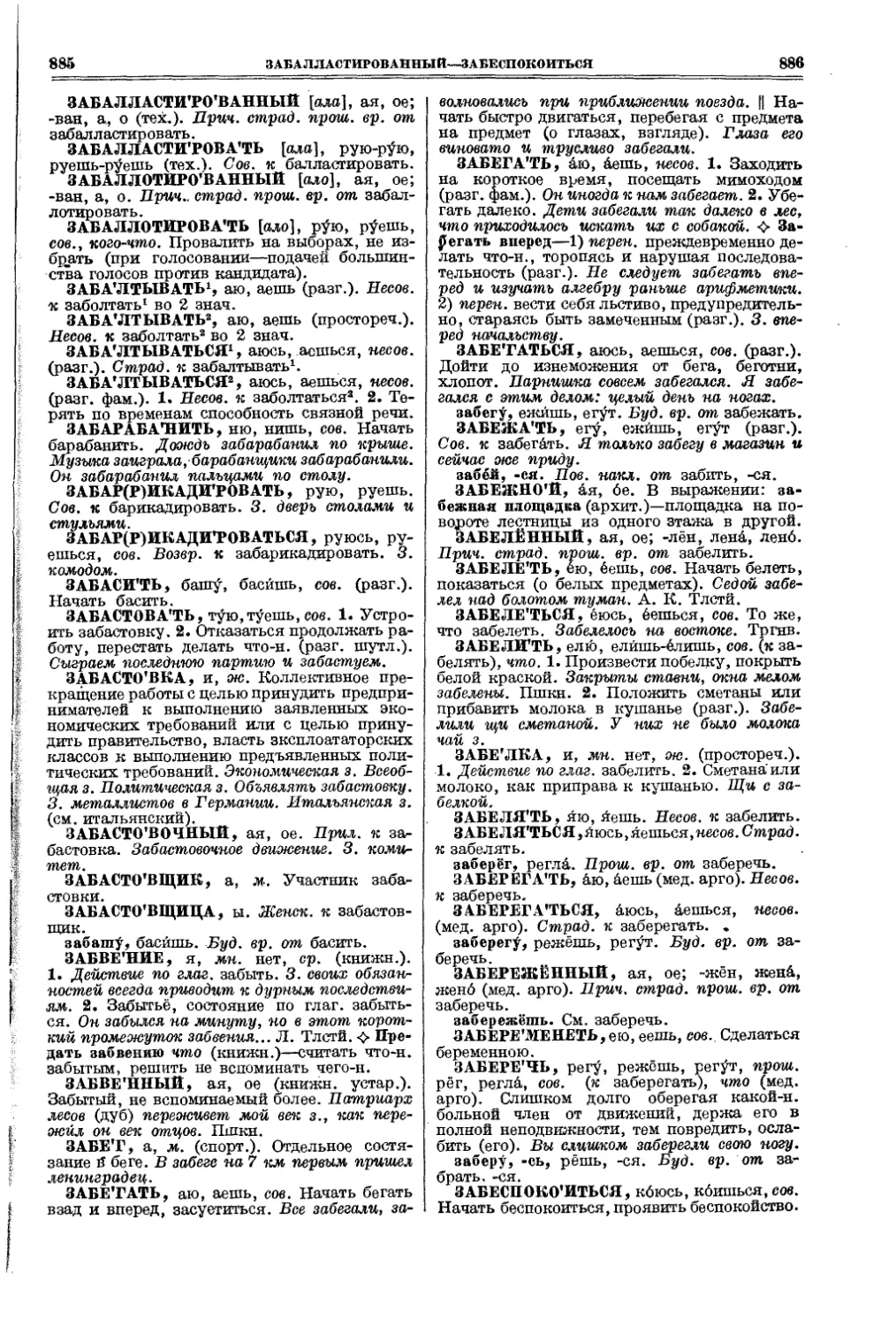

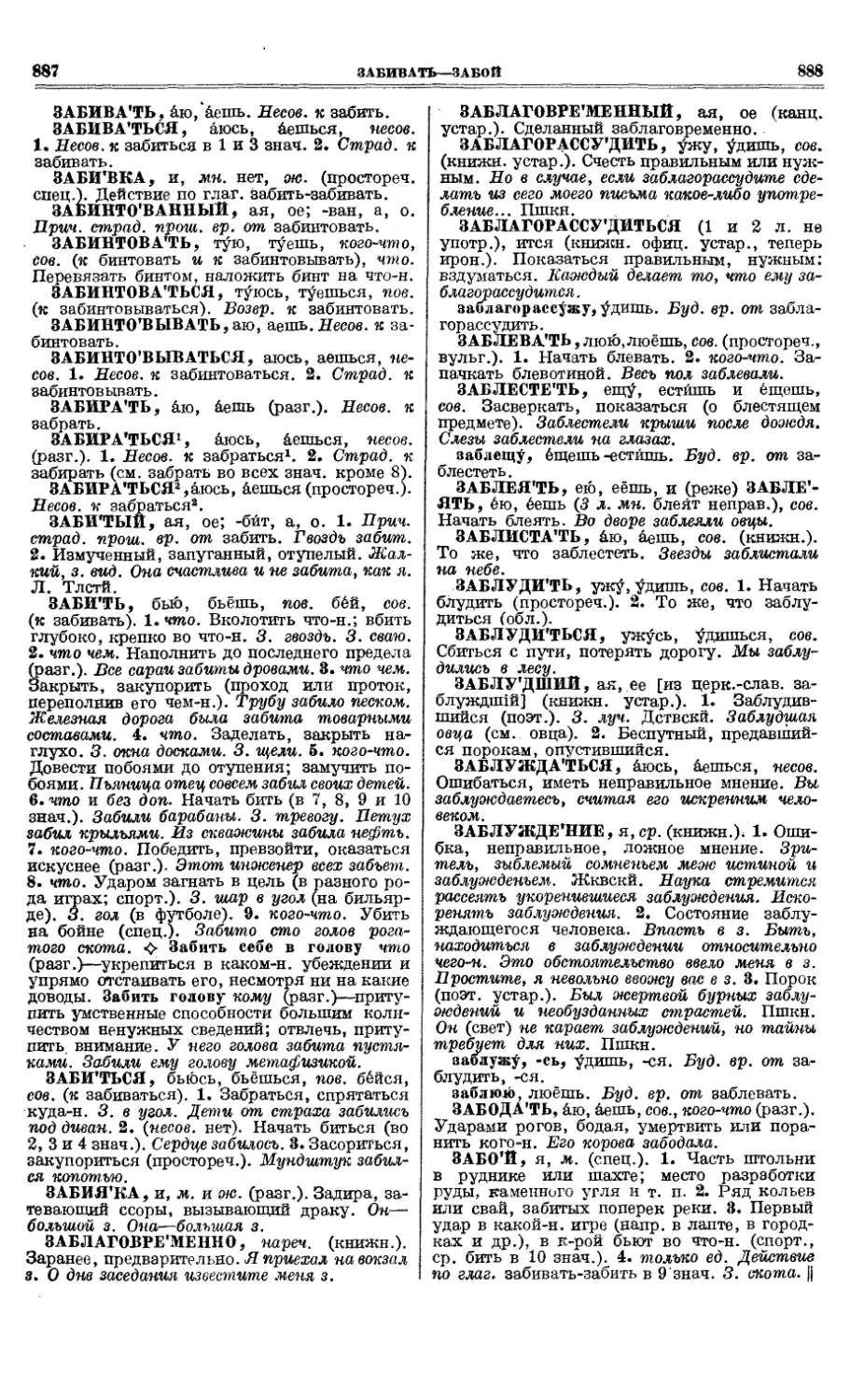

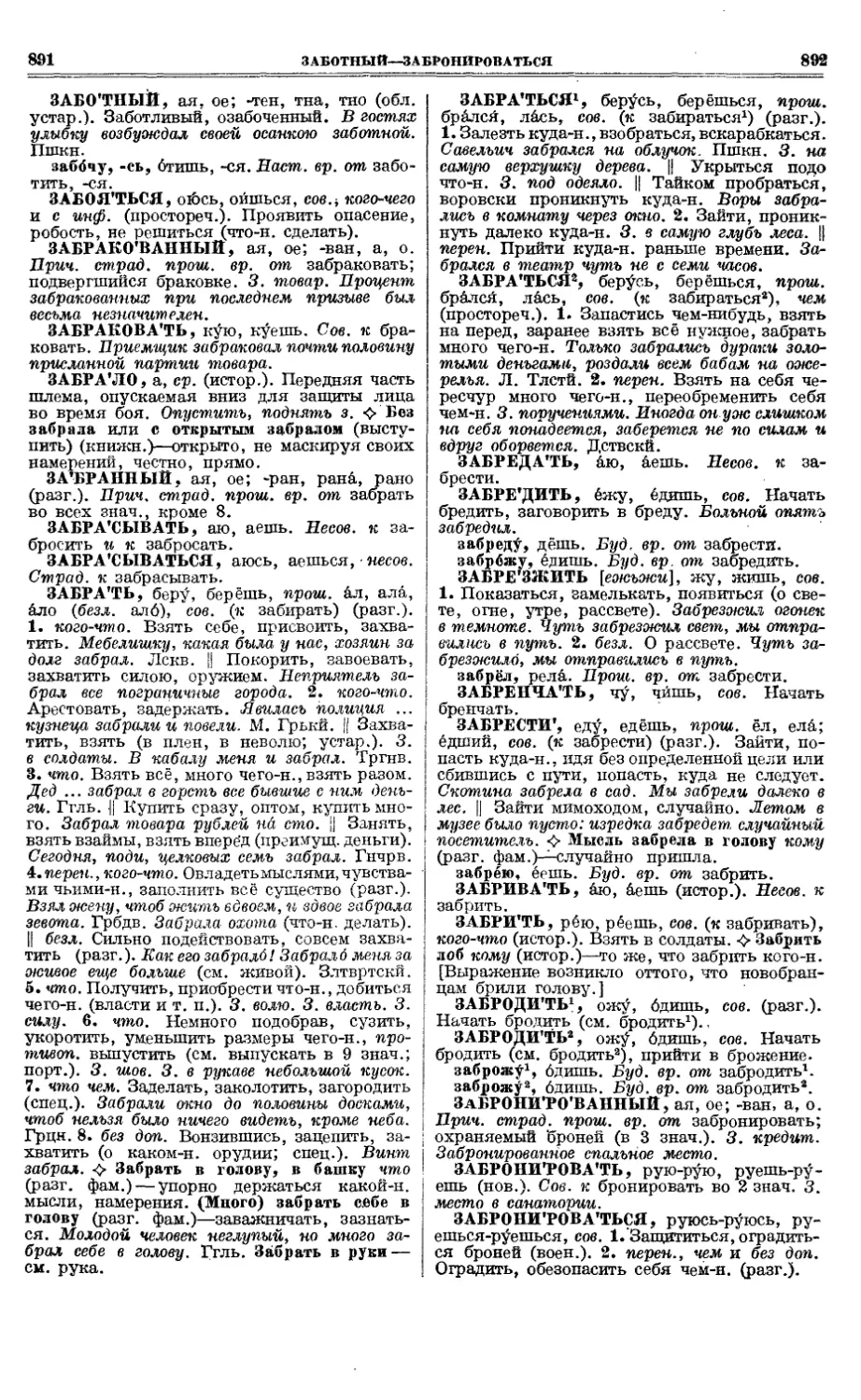

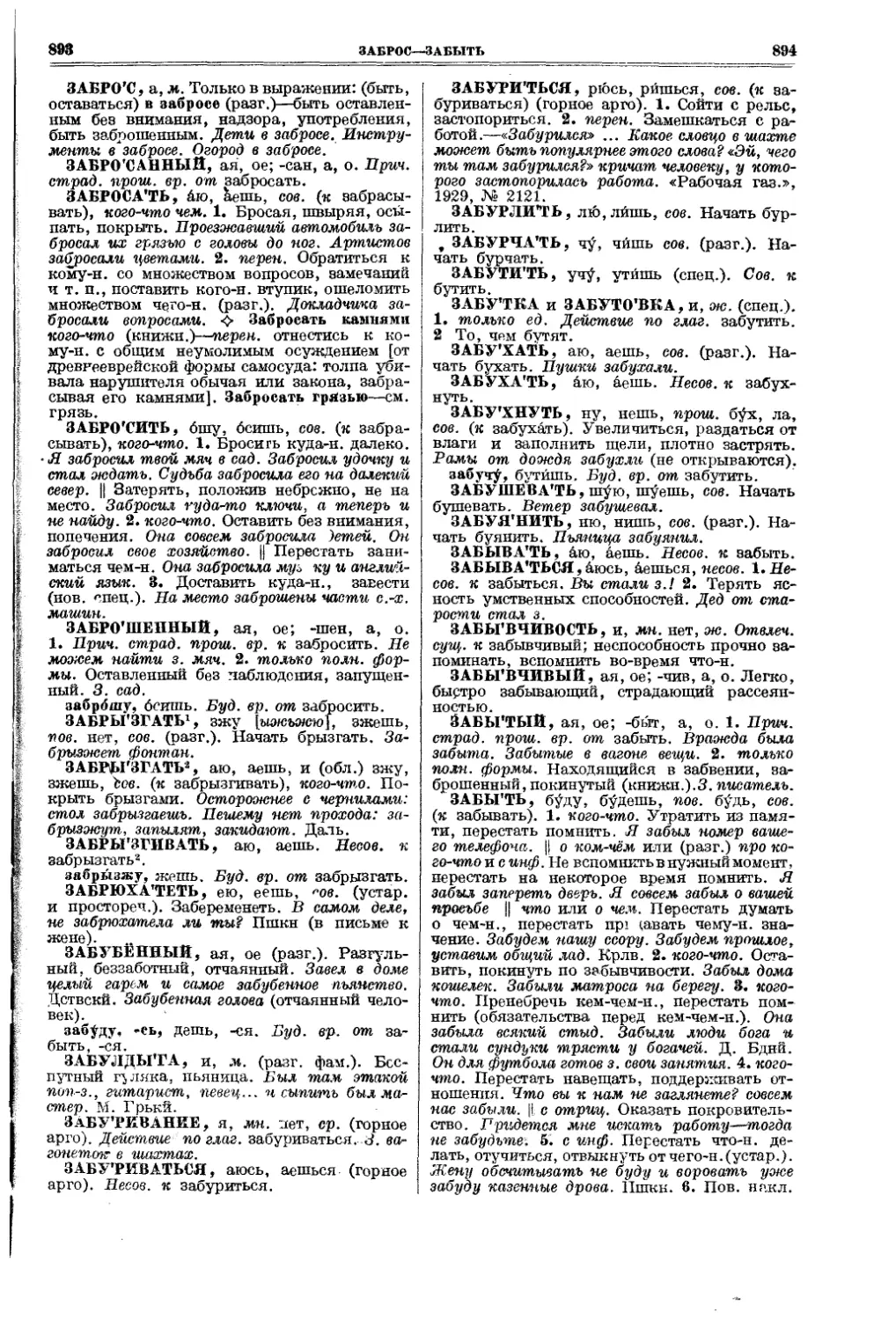

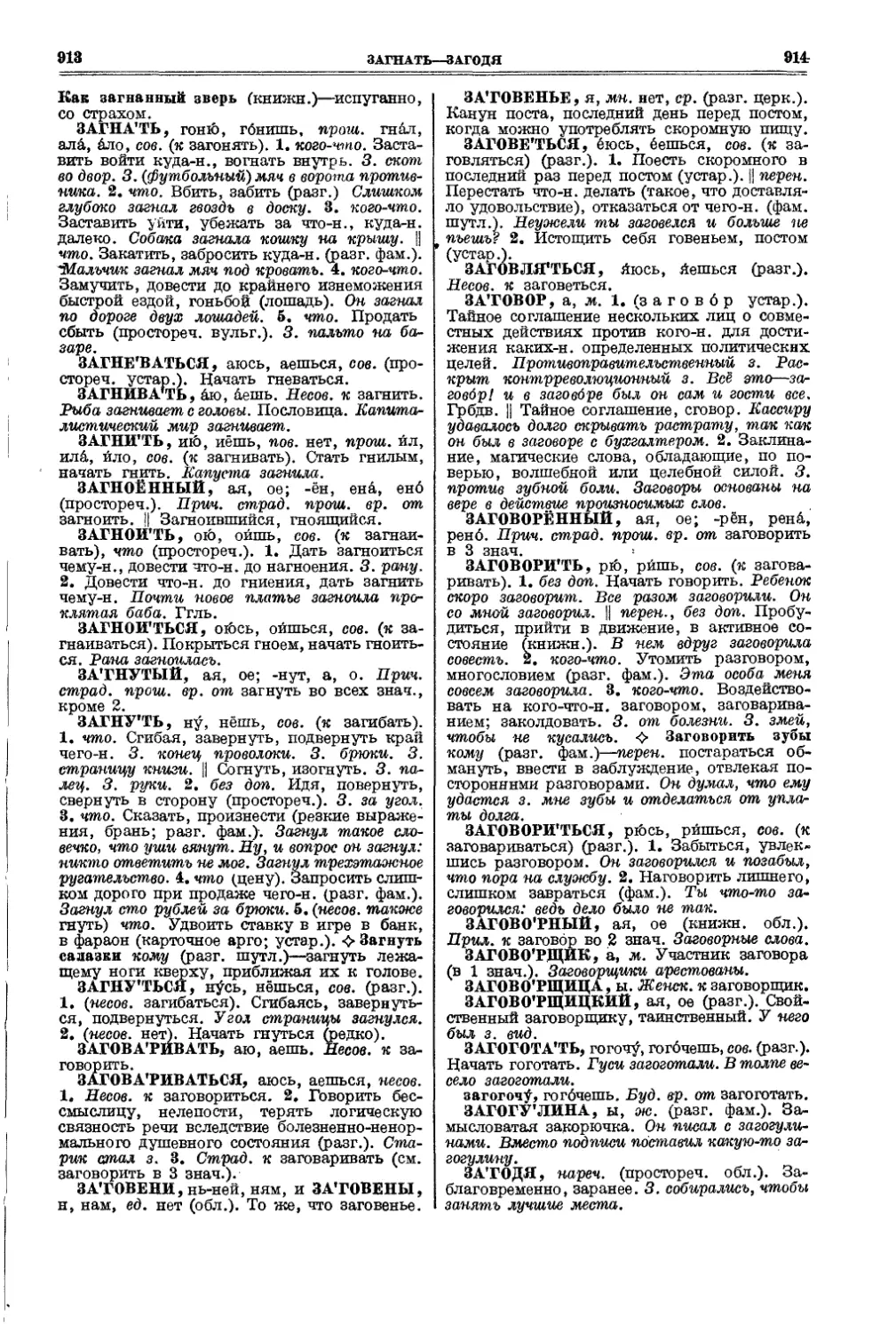

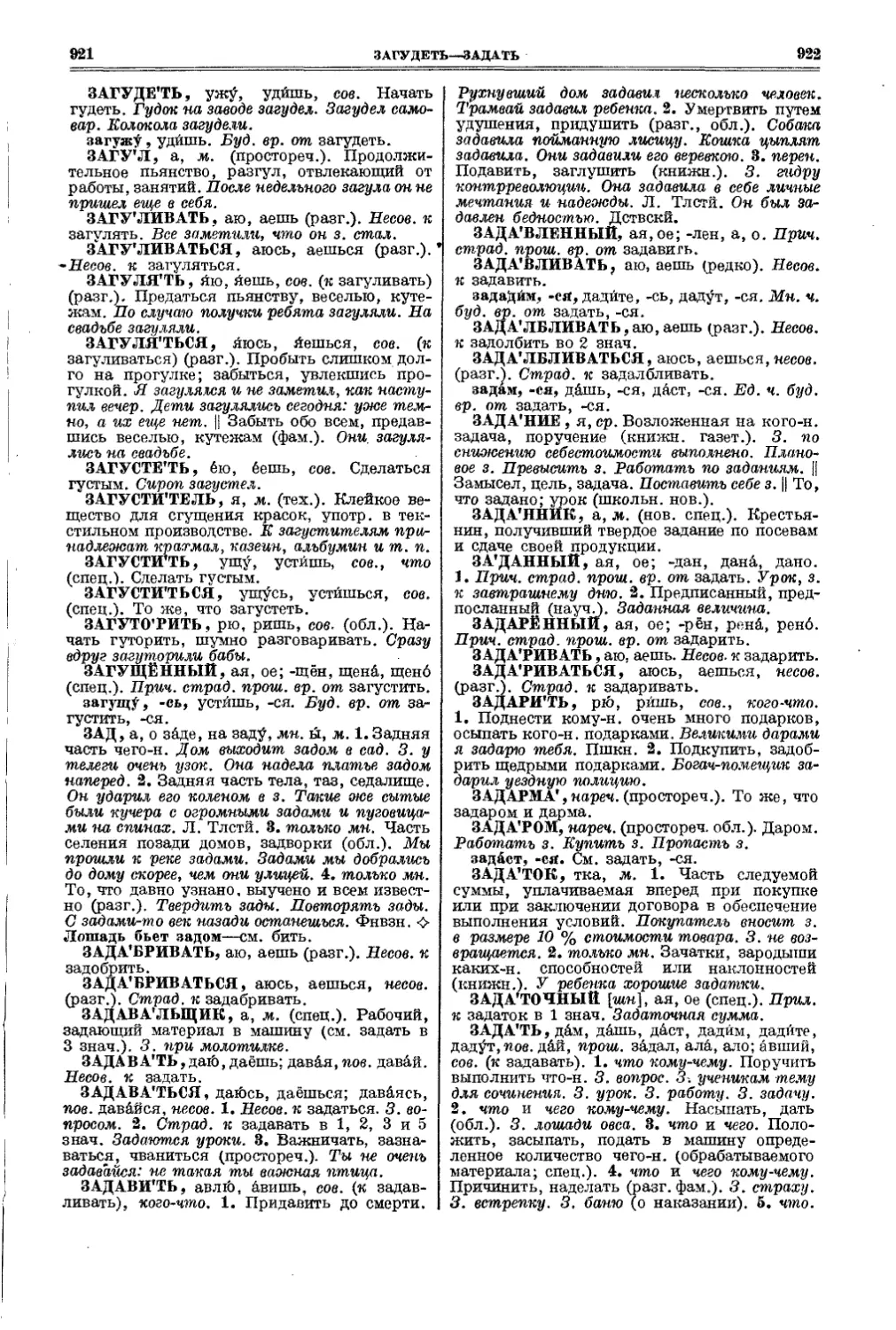

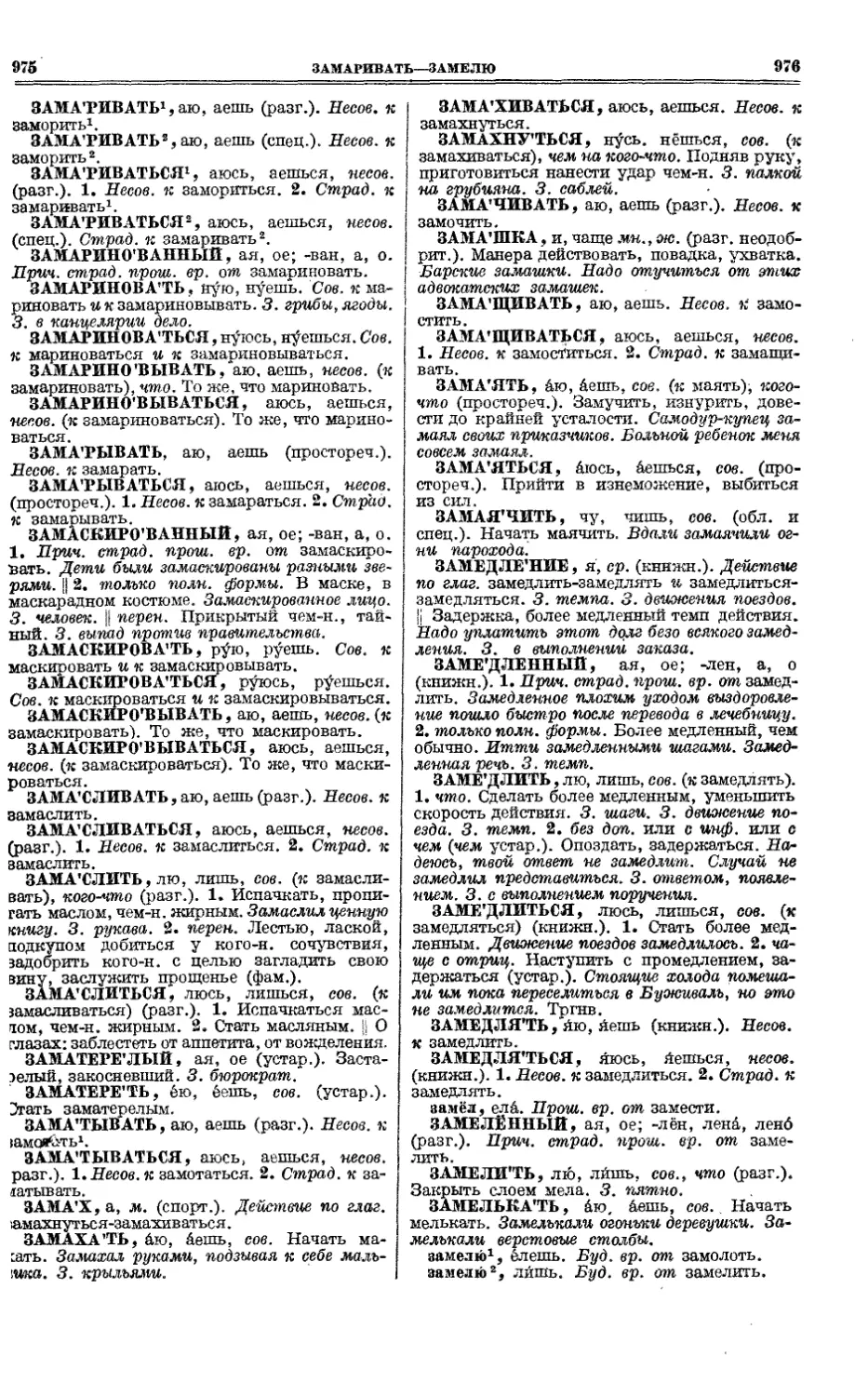

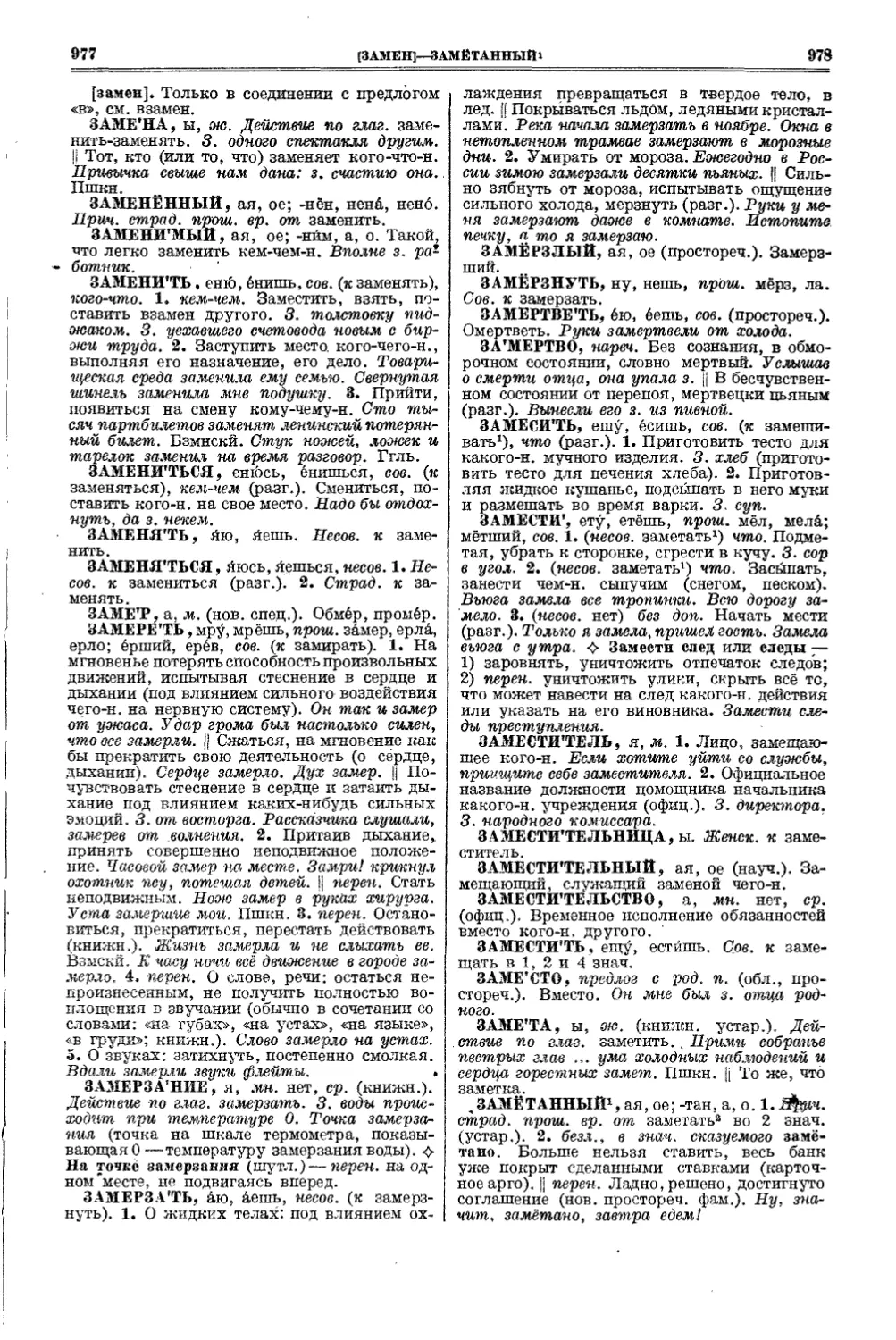

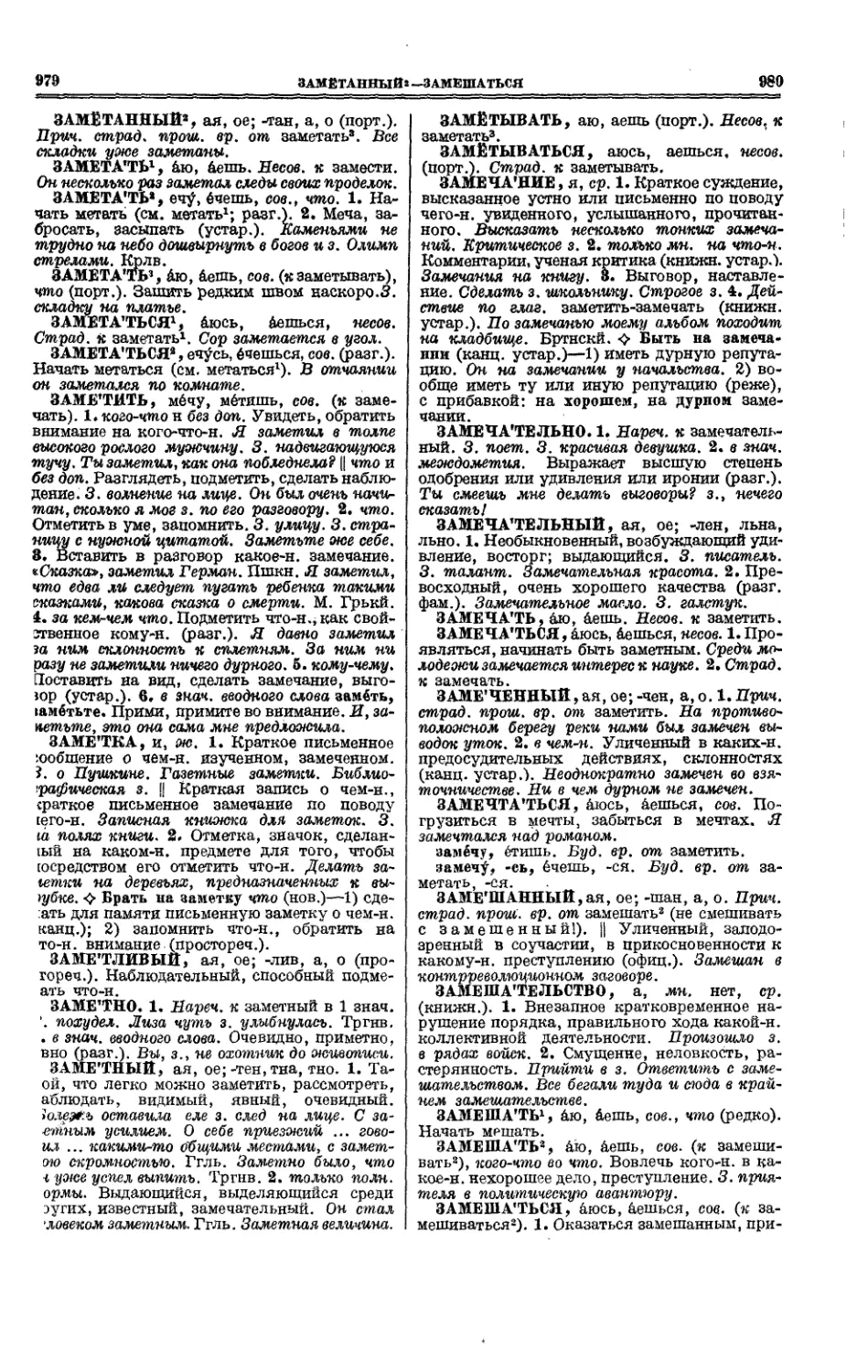

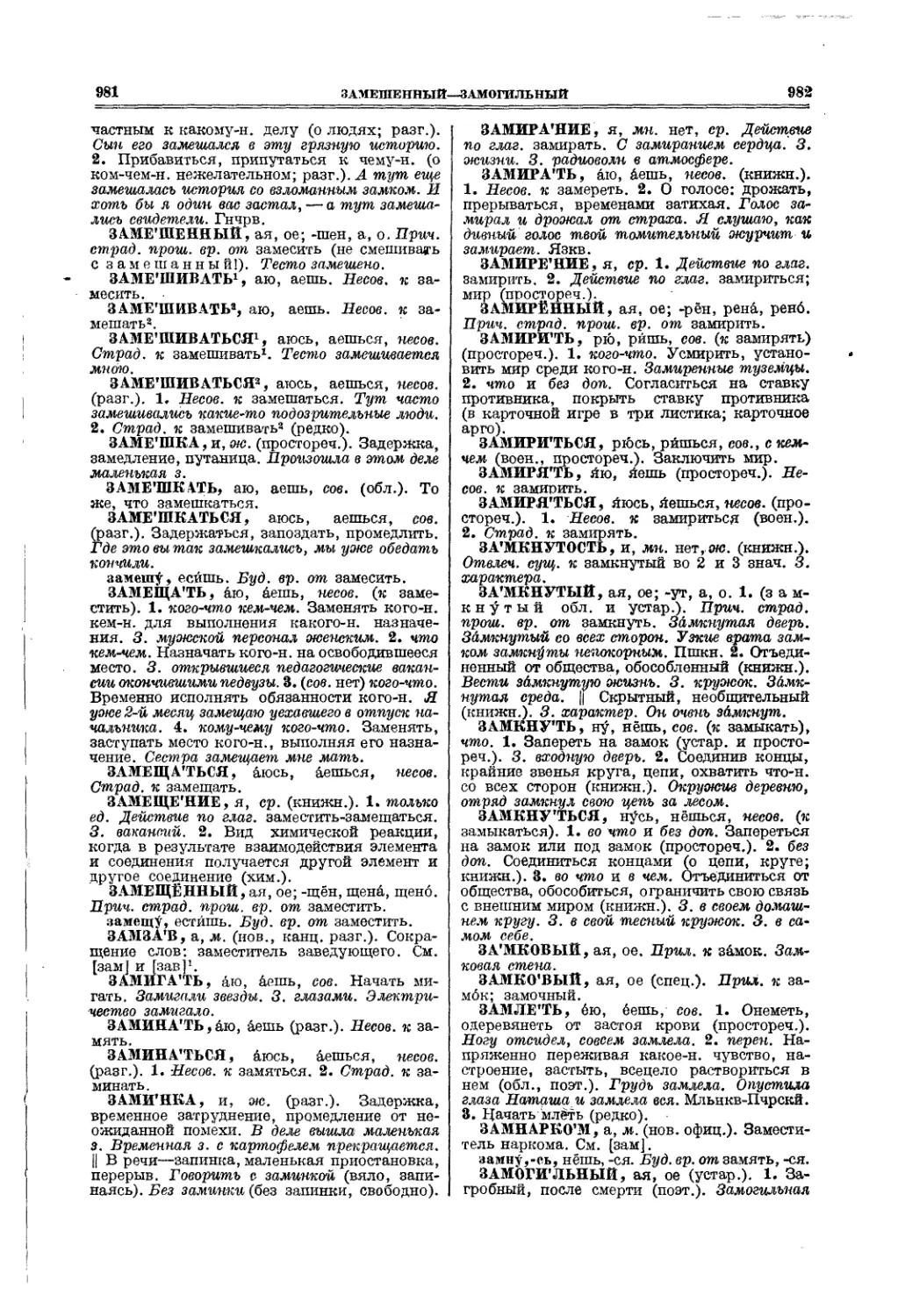

стол и стола, столу; рыба, рыбы и рыб; дело, дела и дел; училище, училища и училищ; струя, струю и струй, где я, ю передают звуки йа, йу: струй-а, струй-у; наконец, буква ь здесь лишь показывает мягкость конечного согласного звука основы, условно обозначаемую в других падежах последующими буквами я, й>, е: конь—коня, коню, р. мн, пуль—пуля, пули. Что же касается, в частности,.буквы ь в словах 3 склон, после ши-спящих (ночь, вещь, рожь, вошь), то здесь она 'является не показателем мягкого произношения согласной (так как ч и щ всегда мягки, а ж и ш всегда тверды), а чисто условным показателем на письме принадлежности этих слов к женск. роду, в отличие от врач, плащ, нож, шалаш и т. п. слов муж. рода, пишущихся без ь. См. еще п. 16-й. О переносе ударения в род. п. мн. ч. см. § 44.