Автор: Васильева Н.Е.

Теги: высшее образование университеты академическое обучение просодия стихосложение вспомогательные науки и источники филологии краеведение педагогика высшей школы методика преподавания учебных предметов в вузах литературоведение физическая география семья семейные истории

ISBN: 978-5 -7944-3958-8

Год: 2023

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

100-ЛЕТИЮ ПГНИУ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ

ДИНАСТИИ И СЕМЬИ

Страницы семейных историй

филологического факультета

Пермь 2023

УДК 378.14:801:908(470.58)

ББК 74.58:83:26.82Рос4Пер

Ф545

Ф 545

Филологические династии и семьи. Страницы се-

мейных историй филологического факультета [Электрон-

ный ресурс] / сост. Н. Е. Васильева ; отв. за вып.

Б. В. Кондаков ; Пермский государственный националь-

ный исследовательский университет. – Электронные дан-

ные. – Пермь, 2023. – 44,44 Мб ; 452 с. – Режим доступа:

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/filologi

cheskie-dinastii-i-semji.pdf. – Заглавие с экрана.

ISBN 978-5 -7944-3958-8

В настоящем издании, завершающем юбилейную серию книг, по-

священных 100-летию университета и филологического факультета,

представлены рассказы частного, семейно-бытового характера. Это

конкретные истории семей, супружеских пар, родителей и детей,

а часто и династий, зарождавшихся на филфаке и связанных с ним не

только памятью о годах учебы, но и сущностно – верностью филологи-

ческому духу, пронесенному и сохраненному в перипетиях жизни, ис-

пытаниях судьбы, творческих и профессиональных поисках. Это линия

живой связи поколений, ее осмысление и развитие, ее вершины и

пропасти, драмы и победы, счастье и беды – жизнь как она есть...

УДК 378.14:801:908(470.58)

ББК 74.58:83:26.82Рос4Пер

Издается по решению ученого совета филологического факультета

Пермского государственного национального исследовательского университета

Ответственный за выпуск

декан филологического факультета ПГНИУ профессор Б. В. Кондаков

Редакционная коллегия:

Е. А. Баженова, Н. Е . Васильева, Т. Б. Карпова, Б. В. Кондаков

ISBN 978-5-7944-3958-8

© ПГНИУ, 2023

© Васильева Н. Е., составление, 2023

© Писорогло Л. Г., оформление, 2023

-3-

ПРЕДИСЛОВИЕ

Университет – это, как показывает жизнь, не только место получения

знаний и храм науки, – но и поле человеческих встреч, дружб, любовей,

романов, страстей, браков, семей. Наш филфак, конечно, не исключение.

Из этого «посыла» и родилась идея – рассказать о филологических семьях

и династиях: как они зарождались и шли по жизни, в чем и как проявлялся

их филологизм, и вообще – что такое филологическая семья, ее особенно-

сти и неповторимые черты, ее уникальность и родственность.

Когда семья становится династией и каковы критерии династии? Ма-

териал книги представляют широкий спектр размышлений по заданной

теме – и это очень хорошо! Мы не стремились унифицировать и ограничи-

вать диапазон мнений какими-либо рамками. Ведь перед нами не науч-

ный трактат, а слово об очень живом и подвижном «субстрате» – семье! –

и чем многообразнее видение и конкретный опыт семейного созидания,

тем, думается, богаче и интереснее коллективная филологическая сага о

наших семьях и династиях.

Авторы книги в большинстве своем «творцы» своих семей и только в

отдельных случаях исполнителями текстов являлись другие лица (журна-

листы или коллеги). Ни один авторский материал не подвергался редак-

торской правке и не шлифовался стилистически – в данном случае непри-

косновенность первозданного материала рассматривалась нами как не-

укоснительный принцип приоритета слова автора. По этой же причине мы

не подгоняли под какой-либо стандарт объем текста и его жанровую при-

надлежность. Поэтому в книге на равных соседствуют повести в 40-50

страниц и эссеистские зарисовки на 2-3 страницах, подробные истории

родословной линии и лаконичные эскизы, страстная публицистика и стро-

гая хроника, исповедальность и философское раздумье.

Этой книгой мы закрываем (точнее, наверное, прерываем?) юбилей-

ное серийное издание, посвященное 100-летию университета и факульте-

та. Но мы не ставим точку в издательской деятельности факультета: жизнь

продолжается и всегда несет с собой новые идеи. Будем жить!

В создании юбилейной серии приняли участие сотни людей (герои

книг, авторы материалов, консультанты-выпускники, родственники, ини-

циативные лица и т. д.), совокупный труд которых заслужил нашей высо-

кой и искренней благодарности.

Н. Е. Васильева

Б. В . Кондаков

-4-

Раздел I.

ДИНАСТИИ

В 1996 году была издана книга Пермский университет в воспо-

минаниях современников. Вып. III. Уральские просветители. Семья

Генкель

1

, где рассказывается о представителях семьи, члены которой

тесно связаны с Пермским университетом с момента создания этого

старейшего на Урале вуза и до настоящего времени. Среди них не-

сколько профессоров, хорошо известных своими трудами биологам,

географам и филологам страны. По учебникам и учебным пособиям,

написанным членами семьи, учились и учатся многие поколения сту-

дентов.

... Прошлое университета, его начало неразрывно связано с име-

нем АЛЕКСАНДРА ГЕРМАНОВИЧА ГЕНКЕЛЯ. О нем, его детях, внуках и

правнуках эта книга...

Значительную ее часть составляет семейная хроника, напи-

санная М. А . Генкель лаконично, ярко, можно сказать, сценарным

языком. Это не только история семьи, рода, но и история русской

интеллигенции, история России на переломном ее этапе, история

одного из старейших вузов Урала, делаемая преданными своей про-

фессии и науке людьми.

Для нас, современных читателей, наибольший интерес пред-

ставляет личность А. Г . Генкеля, одного из основателей первого на

Урале классического университета, видного ученого-биолога, щед-

рой души человека, альтруиста, всю свою жизнь посвятившего нау-

ке, просвещению народных масс; и его личность, его мироощущение

во многом определяло атмосферу создаваемого им вуза.

В его честь Безымянная улица на Заимке переименована в улицу

проф. А. Г . Генкеля, его именем назван ботанический сад, им зало-

женный.

1

Пермский университет в воспоминаниях современников / отв. за вып. А. С . Стабров-

ский. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. –

Вып. III. Уральские просветители. Семья

Генкель.. – 1 54 с.: ил.

-5-

Дети, унаследовавшие от отца увлеченность наукой, культур-

ные традиции, интеллигентность, сочетающуюся с демократиз-

мом, активно занимались научной, общественной, популяризатор-

ской деятельностью, отличались артистизмом и душевной щедро-

стью, пользовались и пользуются большой симпатией окружающих.

Семейная хроника, написанная членом этой большой замеча-

тельной семьи, несомненно, несет отпечаток личных настроений,

субъективных оценок. Однако нужно отдать должное автору – в

ней не только емкие характеристики, яркие портреты, но и зари-

совки жизни университета разных лет, штрихи к истории страны.

А научные очерки и воспоминания очевидцев многих событий суще-

ственно дополняют личное повествование М. А. Генкель...

А. С . Стабровский,

директор музея истории университета

М. Генкель,

выпускница 1930 г.

ХРОНИКА СЕМЬИ ГЕНКЕЛЬ, СОСТАВЛЕННАЯ М. А. ГЕНКЕЛЬ

(1993 г., апрель)

ДЕТСТВО

Счастливая, невозвратимая, золотая пора детства!.. Идет война

с Германией 1914–1918 гг., но мы, дети, ее не ощущаем, занятые

своими ребячьими забавами.

Первое впечатление моего детства связано с отцом. Мне было

4 года. Старшие дети болели корью и остались в Петербурге с мате-

рью, бонной и няней. Меня с отцом отправили на дачу в Финляндию.

Обслуживала нас горничная финка Анна-Мари. Помню, как каждое

утро я проводила с отцом в лесу, как он терпеливо учил меня позна-

нию природы: называл растения, обращал внимание на уродливые

наросты на деревьях, на грибы-слизевики («папина каша» – называли

мы их), учил различать голоса птиц. Затем мы вернулись в Петербург.

Помню большую господскую квартиру в Петербурге на углу набе-

режной реки Карповки с очень удобным расположением комнат,

с большой кухней и длинным коридором.

Справа от входа была спальня родителей, рядом комната маль-

чиков, затем комната бонны и трех девочек, комната няни, где поме-

-6-

щалась четвертая девочка Ася. Слева большая комната – кабинет отца,

из нее вход в «фонарик» (маленькая комнатка типа закрытого балко-

на) с витражами. В ней диктофон Эдисона. В большой комнате книж-

ные шкафы, письменный стол, диван, медвежья шкура на полу. Далее

по коридору была столовая, из нее вход в комнату бабушки Анны Ва-

сильевны, вдовы генерала А. И. Макшеева, и ее старшей незамужней

дочери Натальи.

В конце коридора «удобства»: ванна и туалет, справа дверь на

кухню и черный ход.

Режим дня был такой: отец, который всегда вставал очень рано,

завтракал со старшими детьми и уходил на работу, а они в школу.

Младшие с бонной Люцией Ивановной после завтрака шли гу-

лять. Она была латышкой, но отлично знала немецкий язык, разгова-

ривали только на немецком. Когда отец возвращался к обеду, вся се-

мья собиралась за столом.

В те дни, когда у отца не было занятий в университете, он «гово-

рил в трубу», как выражались дети, т. е . наговаривал на диктофон

текст своих статей. Потом приходила машинистка и перепечатывала

этот материал.

В 1916 г., видимо в сентябре, состоялся наш переезд в Пермь. В

Перми встречал дядя Герман, брат отца, который в то время был ди-

ректором 1-й мужской гимназии.

Генкель Герман Германович (1865–1941) – профессор Петербург-

ского университета, специалист по классической филологии, семито-

лог. Был женат, имел троих детей. Герман (Буня), видимо, был в Доб-

ровольческой армии, эмигрировал в Югославию, Анна (Люля) – искус-

ствовед, работала в Эрмитаже, погибла во время блокады Ленинграда,

Надежда уехала до революции с мужем-англичанином в Египет.

Квартира дяди Германа была при гимназии (ныне один из корпу-

сов мединститута на улице К. Маркса).

Был серый осенний скучный день. Ехали довольно долго на трех

извозчиках. Поскольку шла война и в городе было много беженцев, то

с квартирами было трудно. Нам отвели полуподвал на углу улиц Воз-

несенской и Оханской (сейчас ул. газеты «Звезда» и Луначарского).

В 1917 г. мы жили на Торговой (Советской), 32, наискосок от Теат-

рального сада. Расположение комнат было таким же, как в Петербурге.

Воспоминание о февральской революции было как о чем-то

очень радостном. Все (чиновники, студенты, офицеры, гимназисты)

ходили веселые, с красными бантами на груди. Иное впечатление бы-

ло от Октябрьской революции. В день, когда она свершилась, я с ма-

-7-

мой была в гостях у дяди Германа. Вдруг началась стрельба. Мама за-

торопилась домой, но дядя Герман нас не отпускал почти до самого

вечера. Вечером родители свалили в глухой коридор (без окон), кото-

рый разделял квартиру на две половины, тюфяки, и мы, все дети,

улеглись на полу вповалку, что очень нас веселило. Была опасность,

что пули могут залететь в окна. С нами в Пермь приехала няня Дуня.

Зимой 1918 г. отец с Павлом отправились «мешочничать», т. е.

менять в деревне вещи на продукты. Они попали в деревню, занятую

красными. Отец был человеком небольшого роста, плотного сложе-

ния, с полным лицом. Одет был прилично – словом, «буржуй». Его как

«буржуя» красные хотели расстрелять, но местный учитель, знавший

отца, убедил красногвардейцев, что это не «буржуй», а преподаватель.

1918-й вспоминается как очень голодный год. Мы с Дуней ходили

в королевские номера (гостиница купца Королева), где нам по папи-

ному пропуску наливали котелок баланды и давали 2 котлеты из ко-

нины, которые поедали младшие дети, т. е . я и Ася.

Мать сделала попытку уехать в деревню с тремя дочерьми. Мы

(мама, Оля, я и Ася) приехали в деревню Стряпунята, занятую белыми,

и были потрясены после нашей голодовки обилием пищи. С жадно-

стью накинулись мы на чудный ситный хлеб. Прожили там неделю, и

нам все же посоветовали уехать, так как началось наступление крас-

ных и нам, «буржуям», оставаться было опасно. Вернулись. Летом ро-

дители сняли дачу в Верхней Курье и кормили нас огурцами (в неогра-

ниченном количестве) и хлебом небольшими дозами, получаемым по

карточкам.

В декабре 1918 г. город заняли белые. Сразу открылись все мага-

зины вплоть до ювелирных. Всего стало много. Помню, что мама поку-

пала крупчатку, из которой Юзик с Лешей пекли пироги и булки.

Ректор университета отдал приказ об эвакуации. Подготовили к

отправке оборудование, но не вывезли, так как не хватило вагонов.

Погрузили весь личный состав в эшелон и поехали. Помню разговор

между родителями:

Мама: – Я не поеду в эвакуацию. Мы потеряем всех детей.

Отец: – Но ты помнишь, Анечка, как меня красные чуть не поста-

вили к стенке!

Мама: – Ну что же, придется ехать!

Помню очень трудное и медленное путешествие в теплушках.

Мальчики с отцом бегали за кипятком, рискуя отстать от поезда, ибо

сигналы не подавались. Поезд останавливался где попало.

-8-

Помню, как ассистент отца П. Н. Красовский соскакивал на ходу,

срывал какое-нибудь растение и снова запрыгивал в теплушку. Добра-

лись до Екатеринбурга. Там была длительная стоянка. Отец повел нас

в краеведческий музей. Он помещался в Ипатьевском доме. Нам раз-

решили зайти в тот подвал, где была зверски убита царская семья.

Подвал как подвал, но на стене дырки от пуль. Сейчас этот дом снесен.

В марте 1920 г. в Пермь вернулся из эвакуации отец. Его называли

«первой ласточкой». Университет, хотя весь личный состав отсутство-

вал, продолжал работать. Ректор А. С. Безикович пригласил местных

учителей и инженеров в качестве преподавателей вуза, а ГУС (государ-

ственный ученый совет) щедро «выдавал» им звание профессора.

Поселились в своей бывшей квартире, но 3 комнаты были уже за-

няты семьей профессора В. Э. Крусмана. С Крусманятами жили друж-

но, были сверстниками. Гертруде (Тусе) и нашему Павлу было по 17

лет. Это была первая любовь Павла.

Вспоминается 1921-й. Это был год неурожая и страшного голода в

Поволжье, который распространился на всю страну. Мы теперь жили

на Заимке, в красном доме (ныне Генкеля, 4).

Помню, как мы с Лешей выстаивали громадную очередь в сту-

денческой столовой, чтобы получить большую кастрюлю баланды,

кашу-шрапнель (перловку) с минимальным количеством хлеба. Оче-

редь занимал отец (он никогда не получал обед без очереди), а потом

подбегали мы. Зимой ежедневно варили полпуда мерзлой сладкой

картошки. Родители, добрые люди, в 1918-м делились последним с

вдовой ботаника Коржинского, которую отец поселил у себя.

В 1921 году они выписали из Петербурга тетю Талю, погибавшую там

от голода.

(Макшеева Наталья Алексеевна, незамужняя сестра моей матери,

старшая дочь генерал-лейтенанта А. И . Макшеева. По профессии пре-

подаватель русского языка и литературы, литературовед, переводчик,

писательница. Перевела с немецкого воспоминания Мейзенбуг, гу-

вернантки дочерей Герцена. Свободно владела немецким и француз-

ским.)

Тетя Таля пыталась с нами заниматься французским языком; мы

всегда убегали, а затем стали посещать «китайскую пытку» (читали

роман Буссенара «Стрекоза в Китае») по очереди.

Личная жизнь тети Тали не сложилась. Она осталась старой девой

и ушла в религию. Каждое утро она шла к ранней обедне, а по воскре-

сеньям мы шли с ней ко всенощной. Из всех детей нашей семьи только

я одна поддалась ее влиянию.

-9-

Чтобы как-то выйти из этой голодной жизни, завели поросенка

Митьку, мою огромную любовь, и 5 куриц, за которыми также уха-

живала я. Курицы неслись нерегулярно, поросенок сдох в полгода.

Развели кроликов. Кролики сдохли. Эпидемия. Фермерского хозяй-

ства не получилось. Тогда отец организовал ряд субботников на за-

пущенном пустыре перед главным корпусом ПГУ, чтобы посадить

картофель. Но участок был мал для всех университетских. Отец со

свойственной ему энергией выхлопотал большой участок под назва-

нием «Пеньки». Теперь на этом месте расположен мясокомбинат.

«Пеньки» – участок, на котором был вырублен лес, а пни остались.

Пришлось их корчевать. Жены профессоров проклинали отца за этот

адский труд. Зато осенью был снят богатейший урожай, так как земля

была очень хорошей.

В 20-х годах «первопризывники» – так называли профессоров,

первыми приехавших в Пермь, – «слиняли». Они были очень плохо

одеты. Старую одежду износили, новую купить было негде и не на что.

Правда, всегда величественно и импозантно выглядели очень пожи-

лые тогда профессора Бронислав Фортунатович Вериго и Виктор Кар-

лович Шмидт. Они ходили в хороших костюмах, накрахмаленных со-

рочках и при галстуках. Помню профессоров Д. В . Алексеева, А. А. Рих-

тера, А. И . Луньяка, Б. К . Поленова и своего отца в поношенных ватни-

ках и огромных подшитых валенках. Жены профессоров тоже были

одеты плохо и старомодно. Донашивали старые платья, сшитые по

моде 900-х годов, с юбками до пят. Только одна Павла Павловна

Шмидт следила за модой. Пик моды являла собой красивая Лелика,

дочь профессора Симоновича, которая училась на 1-м курсе медфака

ПГУ.

Вспоминается Заимка. Для нас это была не только часть города

рядом с Пермью-II, но и целый мир, университетский мир, с его непи-

саными законами нравственности, общественным мнением, с инте-

ресными докладами в научных обществах, со спектаклями драмкруж-

ка, с веселыми вечерами, маскарадами, коллективным катанием на

«скелетоне» (громадные санки), на лошадях по городу во время мас-

леницы. Студенты и научные работники жили тогда одной семьей.

Например, летом преподаватели-биологи проводили занятия, экскур-

сии, а вечером вместе со студентами (на биостанции в Нижней Курье)

шли купаться в Каме, играть в лапту, городки, крокет. Зимой по очере-

ди собирались на квартире профессоров, читали научные доклады,

пили чай со скромным угощением в виде печенья, которое пекли же-

-10-

ны, участвующие в этих вечерах, особенно на заседаниях ОФИСа

(общество философских и социальных наук).

Общественное мнение Заимки осудило, например, поступок

А. Н . Нефедьева, который развелся с женой и женился на молодой

девушке. Если Нефедьев с молодой супругой приходил в театр, то со

всех сторон на них направлялись лорнеты профессорских жен. Если

Нефедьевы шли в гости, то все дамы демонстративно покидали поме-

щение. В результате Нефедьевы вынуждены были уехать из Перми.

Вместе горевали о красавице химике Анне Александровне Бессо-

новой, отравившейся от безнадежной любви к Д. А. Сабинину. Помню

ее в костюме Коломбины, танцевавшей с «Онегиным», Евгением

Сильвиевичем Данини. Какая была красивая пара!

Душой общества на Заимке в те годы был профессор Дмитрий

Викторович Алексеев. Он был талантлив, блестяще читал лекции по

химии, на которые бегали из города (из Земского дома) даже филоло-

ги. Необыкновенно весело и остроумно организовывал университет-

ские семейные вечера: ставили шарады, танцевали, играли в разные

игры, декламировали. Его школу в этом отношении прошел Алексей

Генкель, ставший впоследствии остроумным и изобретательным кон-

ферансье.

Приметой Заимки были и «огурцы», т. е. 2 группы частной школы

Марии Войцеховны Сабининой, матери профессора Д. А . Сабинина.

«Огурцами» нас называли потому, что ученики были разного возраста

и, следовательно, разных габаритов, от двенадцатилетнего Андрея

Рихтера до восемнадцатилетнего Бориса Кунгурцева. Мария Войце-

ховна не сработалась с администрацией железнодорожной школы и

уволилась, уведя с собой десяток учеников. Набрала еще несколько

переростков, отставших от сверстников по тем или иным причинам,

предложила родителям научных работников отдать своих детей в ее

школу, чтобы им не бегать в город, который находился в 5 километрах

от вокзала Пермь-II и университета. В этой школе учились Андрей Рих-

тер, Мария Генкель, Ваня и Леля Луньяк и другие.

В 1922 г. отец с помощью своих уже подросших детей создал бо-

танический сад, отгородив забором часть пустыря перед главным кор-

пусом. Садовник Ян Янович Гиршфельд говаривал: «Вот это наш уча-

сток, дальше Кромера (профессор-фармацевт), а там вражеска терри-

тория», т. е. участок Рихтера, которого отец не любил. Единственный

рабочий, некто Головушкин, почти ежедневно обедал у нас.

Мать: – Головушкин, вымойте руки перед едой!

Головушкин: – Зачем же, Анна Алексеевна? В свой же рот пойдет.

-11-

В саду отец выращивал громадное количество цветов, которые

мы обрывали, чтобы поднести букеты любимым артисткам; разные

экзотические растения (обмен семенами происходил со многими

странами мира), которые позже перевели в выстроенную теплицу.

Полуразвалившаяся, она сохранилась до сих пор.

Отец находил в главном корпусе студентов, болтавшихся без дела

в коридорах, приводил их в ботанический кабинет, усаживал за боль-

шой стол и раздавал им семена, которые они паковали в пакетики.

Сам же он в это время развлекал их рассказами о своих экспедициях,

смеялся, шутил с ними, и они были довольны.

На Заимке была сочинена коллективными усилиями комическая

поэма. Вот некоторые куплеты:

Соль земли

Вот наш маленький Федотик

Бодро открывает ротик,

По Японии шагает

И червей всех собирает.

Вот Полканов, муж певицы,

Красотой как царь-девица!

Вот профессор наш Луньяк:

Не то чех, не то словак.

Спирт казенный дует лихо,

А насчет науки тихо!

Генкель тянет воз с семьей,

Заварзин – свинья свиньей!

Федотов в 1916 г. съездил в Японию и привез большую коллек-

цию червей. Характеристика Заварзина, конечно, не верна. Это был

крупнейший ученый, хороший человек и прекрасный администратор.

Его ассистенты – Лазаренко, Данини и Орлов (впоследствии ака-

демик) – души в нем не чаяли.

В 1923 г. начался НЭП. Все ожили. Как по мановению палочки

появились продукты, стабилизировалось денежное обращение. Счет

пошел уже не на миллионы, а на рубли и червонцы. Бывало, раньше

просишь: «Мама, дай лимончик (миллион) на мороженку».

Мы стали хорошо питаться. Каждую пятницу мама отдавала мо-

нашке Верочке пуд крупчатки, масло, яйца, и на другой день она при-

носила испеченные пироги и шаньги.

Два дня студенческая молодежь, друзья брата и старших сестер,

поедала эту стряпню. В доме всегда было шумно и весело. Однажды

на святках ввалилась компания человек в 30 (мы уже жили на 3-м эта-

-12-

же красного дома, где в зале могли танцевать одновременно 15 пар) в

облике колоды карт.

Но веселая компания скоро распалась. В 1923 г. была произведе-

на «чистка студенчества» с целью пролетаризации вуза. Первая волна

пролетаризации произошла в 1921 г., когда в ПГУ влили студентов

ПИНО (Пермский институт народного образования). Это был карлико-

вый вуз, который не имел ни своей площади, ни своих кадров, поэто-

му его и слили с педфаком университета. В 1923 г. под флагом борьбы

с «белоподкладочным», аристократическим студенчеством была ис-

ключена почти вся интеллигенция, например, дети агронома братья и

сестра Янчевские, С. Колотова, дочь мелкого торговца, дети священни-

ков Серебренников и Степанов и др. В компании по чистке активную

роль играл председатель студенческого исполнительного бюро Васи-

лий Тиунов, впоследствии, с 1951 по 1961 г., ректор университета, ко-

торый, возможно, всю жизнь считал, что совершил подвиг, «очистив

вуз от буржуазии».

Уцелела в период «чистки» Евгения Андреевна Заварыгина, дочь

адвоката, потому что Тиунов пожалел ее. Е. А. Заварыгина училась на

историческом отделении ФОНа (факультет общественных наук), затем

педфака, писала диплом на тему «Социальный состав героев романа

Д. Н . Мамина-Сибиряка». Впоследствии я привлекла ее к работе над

«Словарем» писателя: она помогала мне в технической работе и стала

моим верным другом.

Исключенные студенты тяжело переживали эту несправедли-

вость. Степанов сошел с ума. Некоторые покушались на самоубийство.

Группа студентов (12 человек) написала письмо Н. К . Крупской, и вско-

ре они были восстановлены. Среди них была и С.С

. Колотова, впо-

следствии кандидат биологических наук, научный сотрудник ЕНИ (ес-

тественнонаучного института при ПГУ).

ТРИДЦАТЫЕ – ГОДЫ СТРАХА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕПРЕССИЙ В СОРОКОВЫЕ

В 1933 г. я жила в Москве и работала в районной библиотеке. Од-

нажды ко мне пришел пожилой гражданин и сказал:

– Я работаю во Фрунзенском райкоме партии. Просматривая спи-

ски служащих, составленные на предмет чистки аппарата, я наткнулся

на вашу фамилию. Вы не дочь Александра Германовича Генкеля?

– Дочь.

– А я его кузен Адольф Шнабель. Вскоре он ушел, а я, очень испу-

ганная (какой аппарат? какая чистка?), звоню маме.

- 13-

– У папы был кузен Адольф?

– Да, конечно. Добрейший и милейший человек!

Адольф был большевиком, активным участником революции

1905 г., а после ее поражения эмигрировал в Америку, где стал рабо-

чим завода. Когда мы встретились, ему было за 50, а жене Рае лет 27.

Адольф, который стал часто заходить на Трубниковский (семейное

гнездо, где в семье зятя жила мама), шутил: «Рая моя седьмая жена,

но не последняя».

Я тоже часто забегала к ним. Как-то вечером я была у Адольфа.

Послышался громкий стук в дверь. Вошли чекисты и стали произ-

водить обыск. Они усердно искали золото, которое он якобы привез из

Америки. Какое золото могло быть у простого рабочего? Адольфа

вскоре арестовали, а за квартирой была установлена слежка. Соседи

Шнабелей предупредили нас, что забирают всех, кто приходит в эту

квартиру. Адольф исчез бесследно. Раю мы потеряли из виду.

Сергей Васильевич Фрейганг, кузен моей матери, был посажен и

исчез бесследно, а семья из Петербурга была выслана в Старицу. Сам

дядя Сережа – скромный банковский служащий, жена его домохозяй-

ка, дочери-инвалиды. В Старице тетя Нина сдала обеих в инвалидный

дом, который во время войны уничтожили немцы. Я посылала им

деньги через тетю Талю, так как отправлять посылки «врагам народа»

было невозможно.

В январе 1938 г. я выехала из Перми в Москву для защиты канди-

датской диссертации. Вскоре в Москву приехала моя коллега по ка-

федре (обе мы работали в пединституте) и настойчиво уговаривала

задержаться в Москве, так как в Перми шли массовые аресты лиц, у

которых фамилия начинается с буквы «Г». Но поскольку защита со-

стоялась и командировка кончилась, я рискнула вернуться домой.

Один знакомый (Павел Малышев), арестованный в 1938 г., во

время допроса краешком глаза подсмотрел на столе следователя ор-

дер на арест Павла Генкеля, о чем и рассказал нам потом, когда вышел

из тюрьмы. Павел не был арестован. Может быть, среди чекистов был

ученик отца, который оберегал нашу семью?

Очередь на лиц, имеющих фамилию на букву «З», подошла к

концу февраля. Были «взяты» немки Зейдлиц, Земсдорф и др.

23 февраля после торжественного заседания ночью дома был аресто-

ван наш заведующий кафедрой Иван Михайлович Захаров.

Иван Михайлович был знатоком русского языка, его научной

грамматики и стилистики. Его ученица М. Н. Кожина пишет: «Он был

удивительный педагог и человек: строгий, требовательный, разви-

- 14-

вающий в нас творческую мысль и в то же время добрый и внима-

тельный». Начал он с работы в реальном училище, потом в педтех-

никуме, в пединституте, а в 1946 г. в университете, где организовал

кафедру русского языка и общего языкознания. От своих коллег,

«девчурочек», как он их называл, требовал творческой деятельности,

не давал расслабляться. Степень кандидата филологических наук ему

дали по совокупности его работ. Ивана Михайловича осудили по 58-

й статье (контрреволюционная пропаганда) на 5 лет. Он потом рас-

сказывал нам страшные вещи. В тюрьме в камере стояли вплотную,

нельзя было ни лечь, ни сесть. Окна были забиты досками, люди за-

дыхались, теряли сознание, умирали, но продолжали стоять. Вскоре

он совершенно потерял силы: дистрофия. Его перевели в тюремную

больницу. Однажды его вынесли в коридор и отгородили ширмой.

Он лежит и слышит разговор: «Надо дать знать на волю, что умер

профессор Захаров».

Он испугался, что эта новость дойдет до его жены, стал требовать

врача, настоял, чтобы его снова вернули в палату. Так железная сила

воли, воля к жизни победила смерть! В лагере он работал в бухгалте-

рии, жена слала посылки, и он благополучно отбыл свой срок. И . М .

рассказывал о перекрестном допросе, при котором следователи ме-

няются, а подследственный стоит под светом электрической лампы

без еды и сна столько часов, сколько может выдержать. И . М . выдер-

жал 48 часов, а потом все-таки подписал протокол. Посажен он был по

доносу студента, которому в свое время поставил двойку.

Меня и Ефимова, который стал заведовать кафедрой, вызывали и

допрашивали по поводу Захарова. Ефимов повел себя умно, сказал,

что был в плохих отношениях с Захаровым, но уверен, что контррево-

люционной пропагандой тот не занимался. Я, как дурочка, битый час

рассказывала о том, какой хороший Захаров. В протокол записали

только следующее: «Знакома с Захаровым с 1930 г. Работать с ним

начала с 1937 г.» – и все.

В университете был профессор Щеглов – философ, доктор наук.

Когда он оказался в лагере, то, узнав, что он «доктор», ему поручили

лазарет, в котором был только йод и марганец, и он лечил как умел.

Мой соученик, Борис Кунгурцев, вошел в тюрьму здоровым мо-

лодым человеком, а вышел инвалидом с перебитым позвоночником и

на костылях.

К весне дошла очередь до буквы «Ш». «Взяли» Ирму Шмидт, учи-

тельницу немецкого языка, Клару Шпар, преподавателя пединститута,

Нину Шульц, которую скоро выпустили, так как она была русская,

- 15-

Шульц по мужу. Пришли к юной библиотекарше нашего пединститута.

Она была беременна. Мать ухватилась за нее, закричала: «Не отдам,

не отдам! Приходите, когда родит». Чекисты повернулись и ушли, уже

начался некоторый спад арестов.

Ужасное время! Все в душе возмущались, но боялись что-то ска-

зать вслух. Ночами спали плохо, ожидая громкого стука в дверь. Не

чувствуя за собой никакой вины, боялись ареста. Ночью страх, днем

страшное напряжение, чтобы не сказать неосторожного слова. В Ста-

лина верили как в бога, были уверены, что он ничего не знает, считали,

что во всем виноват Ежов.

В 40-х годах был репрессирован Василий Васильевич Парин. Ко-

гда-то студентом Вася Парин часто бывал в нашем доме. Впоследствии

он стал заместителем министра здравоохранения. По делам службы

Парин часто ездил в США. Его обвинили в том, что он продал в США

секрет изготовления препарата от рака (до сих пор еще не открыт!), за

что получал 15 долларов в сутки. Об этом он потом со смехом расска-

зал своему приятелю Павлу Генкелю.

Был выпущен фильм «Суд чести», где главным героем был «из-

менник» Парин. Впоследствии Парин стал академиком и знаменитым

космофизиологом, отправлял Ю. Гагарина и других космонавтов в по-

леты.

Алексей Иванович Богословский, будучи на фронте, попал ране-

ным в плен, был заключен в лагерь, откуда бежал. Добрался до Пари-

жа. В Париже работал психологом в какой-то психотехнической лабо-

ратории, участвовал в движении Сопротивления. Был арестован в кон-

це войны и осужден на 15 лет. На реке Чусовой, на одном плоту, на

котором этапировали арестантов, встретились два однокашника Вася

Парин и Леша Богословский. Оба худые, изможденные, обросшие.

Почти у всех моих подруг мужья были репрессированы. У Ирины

Алексеевой муж был китаевед. Его обвинили в шпионаже в пользу

Китая. Не вернулся. Муж Мили Артемьевой, брат писателя Ивана Ка-

таева, был «прихвачен» чекистами, когда ночевал у брата, которого

пришли арестовывать. Оба не вернулись. Брат Тани Колпенской, ши-

зофреник, публично ругал советскую власть. Его арестовали, и родные

извлекли его из Бутырок только через 10 месяцев поисков. Репресси-

рована была и семья кузена моей матери Сергея Фрейганга, о чем я

уже писала.

В 1933 г. моя сестра Нина совершила подвиг. По просьбе своего

мужа-инвалида Н. Моисеева она поехала в самое «логово зверя», т. е .

в лагерь в районе (насколько я помню) Великого Устюга, чтобы навес-

- 16-

тить философа А. Ф. Лосева, их друга. Путешествие было очень тяже-

лым: несколько пересадок, тяжелый груз и пр. Сначала она посетила

жену философа, снабдила ее продуктами, потом поехала к нему, и он

узнал, где его жена и в каком она состоянии. По ходатайству

М. И . Ульяновой через год А. Ф. Лосев был освобожден.

ГОДЫ СОРОКОВЫЕ. ВОЙНА

22 июня 1941 г. мы с мужем были за городом. Вечером сели в по-

езд и заметили, что весь народ взбудоражен. Война!!!

(Мой муж Воронов Анатолий Георгиевич (1911–1995) – биогео-

граф, геоботаник, медико-географ. Основные научные исследования

лежат в области исследования мышевидных грызунов Камского При-

уралья, Дагестана, Казахстана. Окончил аспирантуру при МГУ, был на-

правлен по распределению в Пермский пединститут, затем перешел в

Пермский университет. С 1952 г. – профессор кафедры биогеографии

МГУ. С 1953 г. – заведующий этой кафедрой; заложил основы нового

направления в географии – «медицинская география», издал «Биогео-

графию мира».)

Война сразу изменила жизнь нашей большой семьи.

Нина, сестра, уехала в эвакуацию с детьми и потеряла мужа.

Мария, жена Павла, отправила детей в Пермь, а сама осталась в

Москве, тем самым сохранив семью.

Галя, жена Алексея, мигом отфутболила детей Павла ко мне, бо-

ясь, что они застрянут у нее. Взяла жилицу, которая «украшала» ей

жизнь 25 лет. Спрашивается, кто из них поступил всего разумнее? Оче-

видно, Мария, очень умная женщина. Своих детей перед Новым го-

дом Павел забрал и увез во Фрунзе, куда был эвакуирован.

До нового года мы продержались на старых запасах, кое-что еще

продавали в магазинах. С нового года начался настоящий голод.

Самым голодным был 1942 г. Весной мы посадили картофель, и

это спасло нас.

С 1943 г. начали отоваривать кандидатов наук в специальном

распределителе. Помню, как ассистент Смирнов подал декану геофака

отчет о научной работе: «За 600 грамм никакой научной работы не

дам, пусть дает тот, кто получает 800».

В 1943 г. у меня родилась дочь Татьяна, которая была «вскормле-

на» на одном супе и чае. Тем не менее она весила 4 кг. Но у нее не вы-

росла одна почка, о чем она узнала, лишь когда ей исполнилось 40 лет.

Утром я работала (по совместительству) в ПГУ, вечером в ПГПИ.

С утра бежала 5 километров до университета, так как мы жили в го-

- 17-

роде. Возвращалась, получала в столовой обед для семьи и снова

бежала на Заимку, куда, в нынешний географический корпус, пере-

ехал пединститут, поскольку в помещении ПГПИ на Карла Маркса, 24

разместился госпиталь. В результате такого режима родила Таню за

15 минут, но получила осложнение и провела в родильном 3 недели.

Помню, как мучительно все время хотелось есть, но хлеб (1 кг) на

рынке стоил 100 рублей, литр молока 100 рублей, а свекровь не посы-

лала мне ни хлеба, ни молока: «Дорого!».

Хозяйство вел муж, который с гордостью рассказал, что отдал все

долги. Но чего это стоило? Дети осунулись, мать стала покрываться

нарывами, похудела домработница Маня, взятая на предмет обработ-

ки нашего огорода. Лена по ночам кричала: «Леба леба», и на ночь

стали ей оставлять кусочек хлеба. Однажды я потеряла все хлебные

карточки. Это была трагедия! Пошла в обком к Б.Н

.Назаровскому,

моему бывшему преподавателю, и он помог мне их восстановить.

В июне 1944 г. я выехала на диалектологическую конференцию

вВологду. Я была так истощена, что меня называли «женщина без

возраста», то ли 30, то ли 50? Только через 2 недели (нас кормили

очень хорошо) поняли, что я молода.

В годы войны люди очень хорошо относились друг к другу, помо-

гали. Никаких склок и ссор не было. Была одна мысль: скорее дож-

даться победы. Необыкновенно хорошо учились студенты. Они все и

учились, и работали (иначе было бы не выжить), и усердно занима-

лись. А ведь были еще и субботники: то вылавливали бревна из Камы,

чтобы накормить ненасытную кочегарку, то выгружали вагоны на

Перми II, то работали в госпиталях. Быт того времени отчасти отражен

в студенческом гимне-кантате филологов.

Расцветали яблони и груши,

Занялся над Камушкой рассвет,

Выходили на Берлин «катюши»,

Мы кончали университет.

ас растила староста Катюша,

Нам Обнорский «Энеиду» пел,

Нас кормил горошницей Добрушин,

Добавляя шпиг на УДП.

(Добрушин – завхоз . УДП – усиленный дополнительный паек.)

Нам читали польский и немецкий.

Не щадя ни времени, ни сил;

Нам Б. П . – профессор Городецкий,

Все секреты Пушкина открыл.

- 18-

Перед нами щеголял Мокульский,

Нам Захаров отдавал досуг,

Все мы – дети Диночки Мотольской,

Ведь она – наставник наш и друг.

Пас пленял Паратов – Марцинкевич,

На Ларису глядя, как пират,

Нам Шабранский, Окунев, Радкевич

посвящали жар своих баллад.

Сам Ботвинник или сам Ильинский

Забегали к нам «на огонек»,

А сильфиды сцены Мариинской

Нам дарили трепет нежных ног.

Никогда не били мы баклуши,

Мы срубили мегатонны дров,

Заучили мы, «солены уши».

Миллионы лекционных слов.

Знали мы все лучшее на Каме:

Альманах «Прикамье» и «Звезда»,

Бредили мы все Березниками,

Слушали далекие суда.

От Перми второй до Разгуляя,

От Заимки к самому ВМАТУ,

Мы, ночами в праздники гуляя,

Распевали песни на ветру.

Мы юны, и все нам будет внове,

Чудеса подстерегают нас,

Ждет Владимир Шуру Вишнякову,

А Туневу Катю – Арзамас.

Новые откроет жизни грани

Валя, позабыв про «месяца»,

И забросит мелодраму Франя,

Лингвоведов гордость и краса!

Женю ждут Егорову картины,

Савинов ей все отдать готов:

Всех полотен диапозитивы;

Пантеон березовых богов.

Ждут кого-то юрты на Тянь-Шане,

Школы, клубы на Неве-реке,

А пока мы все – молотовчане

И вступаем в жизнь налегке.

- 19-

Вышли мы из лет огня и стали,

Мы пройдем через столетий дым,

Свой журнал мы «Молодость» назвали.

Значит, быть нам вечно молодым.

Расцветали яблони и груши,

Занялся над Камушкой рассвет,

Ты нам дружбу подарил и душу,

Вечно здравствуй, Университет!

Начиная с весны 1943 г. я оставалась одна с тремя детьми. Все

эвакуированные разъехались по домам. Муж находился в докторанту-

ре в Ленинграде. Помню, как оставляла Таню грудную одну, а сама

бежала в пединститут к заочникам. Прибежишь к ней через 3 часа,

покормишь и снова бежишь на лекции. И почему-то никакого страха за

ребенка не было. А затем последовал период яслей. Таня ухитрилась

переболеть всеми детскими болезнями. Мы жили в доме, переделан-

ном из склада магазина купца Агафурова. Электричество на ночь вы-

ключали, и крысы бегали по дому. Однажды крыса укусила Таню

за палец. Пришлось ее, полуторагодовалую, таскать на улицу Матвее-

ва в Бакинститут на прививки.

– Таня, кто тебя укусил?

– Мысь!

Отдала ее в круглосуточные ясли. На выходные брала домой.

Иной раз бредешь: холод, метель. Трамваи не ходят. А ты бредешь

от Хохрякова до Куйбышева, через весь город! Как-то раз просыпа-

юсь совершенно больная, температура 39,5, а у меня публичная лек-

ция в совпартшколе. Отменить невозможно, никто к телефону не

подходит, рано еще. Потащилась, прочла лекцию, прибрела в педин-

ститут. Температура упала до 36. Декан (профессор Боголюбов – ли-

тературовед, занимался творчеством Мамина-Сибиряка) отправил

меня домой. Он всегда был добр ко мне. Если я забывала, что у меня

третья пара, то он говорил студентам: «Я ее отпустил, потому что она

– к ормящая мать».

На другой день после этого случая принялась за домашние дела.

Вдруг приходит профессор А. В. Селезнев, терапевт: «Меня вы-

звали к вам, сообщив, что вы при смерти, а вы уже на ногах?»

Осмотрел и сказал:

–Завтра, раз вы не хотите ложиться в клинику, придите тогда

на рентген.

-20-

А как же мне ложиться? Куда девать детей? Пришла на другой

день в клинику. Селезнев показал меня студентам и сказал:

– Эта женщина с железным сердцем. Она перенесла пневмонию

на ногах. Но надо ей еще недели две полежать.

Сейчас, вспоминая, я поражаюсь, как могла выдержать образ

жизни, который вела во время войны. Вставала в 3 часа ночи и до 7

готовилась к лекциям. Затем собирала своих девочек в ясли и садик, а

сына в школу. Вечная спешка! Отрываются пуговки у лифчиков, рвутся

шнурки у ботинок. Лена – пренесносный ребенок, закатывает свой

первый в день скандал. Таня, спокойная, флегматичная, покорно оде-

вается. Затем читаю 4 или 6 часов лекций. Бегом мчусь домой. По пути

нужно получить хлеб по карточкам, «корм» в молочной кухне, продук-

ты в распределителе. Всюду лезу без очереди, так как спешу к приходу

Гарика из школы. Затем домашние дела, извлекаю девочек из яслей и

садика. И в 10 часов вечера камнем падаю в постель.

Меня, обремененную детьми, в те годы не посылали ни в кол-

хоз, ни на субботники. А всем моим товарищам было трудно! Муж-

чины косили сено в колхозах, заготовляли дрова для института.

Женщины работали в госпиталях; помимо учебной нагрузки читали

лекции на вокзалах солдатам, уходящим на фронт. Работали очень

много и очень дружно, помогали друг другу. Анатолий Воронов с

группой студентов пригнал из Казани стадо лошадей и коров. Уехали

в Казань они летом, а пришли (пешком) в октябре. Питались хорошо,

так как был падеж жеребят, но очень мерзли. Это была героическая

эпопея! Пригнали стадо в город, пединституту отдали трех коров для

подсобного хозяйства и одну лошадь. Директор пединститута

В. С. Павлюченко мне и еще одной роженице-студентке ежедневно

присылал по литру молока.

Война кончилась.

Оставила сыну записку: «Гарик! Ура! Война кончилась! В школу

Можно не ходить!» Побежала в институт. Там все, счастливые, радост-

ные, обнимались и целовались. Пришел конец нашим мученьям!!!

МАРИЯ

Я родилась шестым ребенком в 1910 г. Во время крестин священ-

ник чуть не утопил меня. Спасла крестная мать тетя Геня Сенявина.

Росла я странным, молчаливым, застенчивым ребенком. На даче

вФинляндии с утра уходила в гости к соседям-латышам Аусдерспе-

дерсам, где был мальчик, мой ровесник. Мечтала поступить к ним в

«дочки». Любила бегать к бабушке (А. В. Макшеевой) на дачу, которая

-21-

была неподалеку. Врезались в память два случая: оказалась на шоссе в

середине стада коров, очень испугалась; велосипедист сбил меня на

дороге, привез домой, где мама, обследовав меня, убедилась в том,

что все кости целы. Себя помню лет с четырех, когда осталась с отцом

на даче (см.: сб. Отчий край. Пермь, 1987. С. 207).

В 1915 г. отец, приехав с фронта, нежно поцеловал меня и уколол

при этом своей бородкой. Я обиделась, не захотела с ним разговаривать

и не говорила с ним почти два года. Заговорила только тогда, когда по-

терялась на вокзале в Петербурге при переезде в Пермь. Увидев отца, я

с криком «Папа, папа!» бросилась к нему. Обет молчания был нарушен.

В Перми Оля начала меня учить грамоте, дело кончилось слеза-

ми. Я не хотела учиться. Тогда Оля нашла интересную книжку и при-

охотила меня к ней. В 8 лет я держала экзамен в 3-й приготовительный

класс Мариинской гимназии. Экзамен был по русскому, арифметике и

Закону Божьему. Шла война, почти все здание было отдано под госпи-

таль. Малыши учились в коридоре, отгороженном от лазарета перего-

родкой. Подружилась с Тамарой Дружининой. Она стала приходить к

нам в гости, и мы часами молча играли в куклы, удивляя моих разго-

ворчивых братьев и сестер. С переездом на Заимку поступила в же-

лезнодорожную школу, а затем в частную школу М. В. Сабининой. За-

тем перешла в 8-й класс 11-й школы, помещавшейся в здании бывшей

Мариинской гимназии (ныне здание с/х академии). В школу ездила на

поезде-передачке с Перми-II на Пермь-I. Этот год в 11-й школе был

годом «великих страданий». М . В . плохо подготовила меня по матема-

тике, да и математик в школе был плохой, но очень придирчивый. Без

конца я получала двойки. Сам он решал задачи с «ключом» к задачни-

ку. Когда мальчики украли у него «ключ», он оказался беспомощным.

Выручала Нина Космортова, отличный математик. «Космортова, к дос-

ке!» И Нина решает и объясняет товарищам ход задачи. Смертельно я

боялась обществоведа Филиппова, боялась от страха ему отвечать,

снова следовали двойки. У нас был Дальтон-план, т. е . бригадно-

лабораторный метод. 6–7 человек готовили один доклад. Я была ак-

тивна во время подготовки доклада, но не могла выговорить ни одно-

го слова в присутствии Филиппова. Чтобы избавить меня от тяжелых

переживаний, отец перевел меня в другую школу, в которой я стала

хорошей ученицей даже по математике.

В 16 лет в 1926 г. я с разрешения министерства (принимали толь-

ко с 17) поступила на отделение русского языка и литературы ПГУ.

Обучение продолжалось 3,5 года. Курс был выпущен досрочно,

без сдачи госэкзаменов и выполнения дипломной работы. Окончив-

-22-

шие уже в феврале 1930 г. разъехались по разным городам. Я по рас-

пределению в связи с болезнью (опущение правой почки – результат

травмы на катке) выехала только в августе 1930 г. Работала в ФЗС

(фабрично-заводская семилетка) в Екатеринбурге в течение 1930/31

учебного года. Мне едва исполнилось 20 лет, опыта не было, и препо-

давание мое было не на уровне, тем более, что дисциплина на уроках

отсутствовала. И стул мне подпиливали, и дохлую кошку подвесили к

лампе пятиклассники, и все в таком роде...

Через год вернулась в Пермь и стала преподавать на курсах ДРО

(дополнительное рабочее образование) на заводе им. Ф. Э . Дзер-

жинского. По семейной традиции организовала драмкружок с моло-

дыми рабочими и почти каждый день с 12 до 3 ночи репетировала с

ними. Они работали до 12 ночи. Несколько раз выступали успешно в

клубе «Госторговли». Я была молода, недурна собой, окружена по-

клонниками. С завучем курсов А. В . Сошиным ворковала на работе,

затем бежала в оперный театр, опаздывая каждый раз на 1-й акт, где

меня ждал Андрей, бывший эсер, сосланный в Пермь. По возвраще-

нии из театра аспирант Павла Е. И. Бутылин провожал меня в 12 ночи

на завод, а в 3 часа встречал и уводил домой. Ухаживали за мной и

журналист С. С . Балахонов, и другой сосланный в Пермь бывший эсер

Виктор Софронов.

Запутавшись в сложных отношениях с Сошиным, который пытался

шантажировать меня самоубийством (то он застрелится, то пойдет в

ледоход через Каму и т. д.), а сам заливал горе (любовь без ответа) вод-

кой, я решила ускорить свой отъезд из Перми. Сошин исчез со всеми

документами СТАНКИНа (станкоиструментальный институт), который

должен был открыться при заводе. Меня вызвали в отдел кадров заво-

да, попросили его найти. Искать я его отказалась и попросила отпустить

меня с завода. Он был им нужнее, чем я, и меня отпустили. Дома был

собран семейный совет. Мария, жена Павла, высказалась в пользу Со-

шина, за замужество, мама жалела и меня, и его. (Утром, выходя на ры-

нок, она смотрела по сторонам, ища глазами труп Сошина.) Павел ска-

зал, что Сошин не будет пить 2 года, а затем сорвется. Алексей выразил

предположение, что он напьется уже на свадьбе, а через 2 недели нач-

нет меня бить. Решено было Сошину отказать раз и навсегда.

Я уехала, но долго тосковала о нем, а он утешился... водкой!

И, конечно, не приехал.

Начала в Петербурге работать на заводе «Красногвардеец», но

через 3 недели вынуждена была покинуть город, так как заболела ту-

беркулезом открытой формы. Переехала в Москву. Два года работала

- 23-

в районной библиотеке, не решаясь подать документы в аспирантуру

при Институте В. И . Ленина (тогда А. С . Бубнова). Наконец встретила

И. М . Захарова, который в то время жил и работал в Москве.

Он предложил мне посещать летние курсы усовершенствования

учителей, где сам читал лекции, уговорил подготовиться к экзамену в

аспирантуру. Экзамены я сдала. В институте столкнулась с коварством

и подлостью, которым нет имени. Едем с одной аспиранткой сдавать

экзамен. Она выходит на остановку раньше, чтобы забежать к своему

шефу, заведующему кафедрой русского языка профессору И. В . Усти-

нову. Я получаю на экзамене тот билет, который не успела подгото-

вить, о чем она прекрасно знала и сообщила шефу. Я проваливаю эк-

замен и два месяца болтаюсь без дела, так как меня отчислили из ас-

пирантуры. Приезжает из отпуска мой научный руководитель и доби-

вается моего восстановления. До защиты остается всего 7 месяцев, но

я успеваю сделать работу, сдаю ее. Однако уже июль, ученый совет

распущен, и защиту переносят на осень.

В 1938 г., в январе, я успешно защищаю диссертацию. Единогласно

присуждают степень кандидата наук, но через некоторое время тот же

Устинов подает в ВАК «особое мнение» по поводу идеологических оши-

бок в моей работе, в которой почти нет ссылок на «марксистское» уче-

ние академика Марра, которого впоследствии «разгромил» И. Сталин.

Работу направляют на рецензию академику Л. В . Щербе. Он дает

положительный отзыв, Устинов получает выговор от министерства «за

легкомысленное отношение к молодому специалисту», а я полгода

живу в смятении, ожидая утверждения.

Вспоминается 1 декабря 1934 г. Я лежу с очередным воспалением

легких в своей комнате в общежитии на Усачевке. Убит Киров. По ра-

дио траурная музыка, а мои сожительницы шипят: «Вот такие интелли-

генты и убивают наших вождей». Причина всех моих бед в том, что я

молода, имею жениха, учусь легко, а эти девы маются с учебой, оди-

ноки, а потому озлоблены и завистливы. Не все аспиранты-филологи

выдерживали тот «напор» языков, которым нас учили: латынь, грече-

ский, старославянский (болгарский), польский, немецкий.

Некоторые бросали аспирантуру на 1-м курсе. Я же училась шутя,

веселилась, вызывая зависть своих коллег.

С горечью вспоминаю годы аспирантуры не только в связи с не-

приятностями в институте, но и домашними неурядицами. Из влюблен-

ного жениха Анатолий превратился в мужа-деспота. Он ревновал меня

не только к теперь уже мифическим поклонникам (подруги называли

меня «королевой в изгнании»), но и к матери, сестрам, подругам. Его

- 24-

мать придиралась ко мне. После первого года моей жизни у Вороновых

свекор поцеловал мне руку, заметив, что ни одна женщина в мире

не ужилась бы с его женой, а я сумела избежать конфликтов с ней.

Начала работать в Пермском пединституте. Мне предложили

на выбор 12 квартир. Я выбрала большую 3-комнатную во дворе об-

щежития института.

Сначала мои научные интересы лежали в области русской диа-

лектологии. В декабре 1939 г. выехала со студентами в диалектологи-

ческую экспедицию, положившую начало регулярной работе по сбору

материала для «Атласа русских народных говоров». В 40-х годах нача-

ла изучение языка и стиля Д. Н. Мамина-Сибиряка. Опубликовала ряд

статей, а затем перешла к изучению статистики речи, совершив полное

обследование текста романа писателя «Приваловские миллионы».

Итогом работы явился «Частотный словарь романа Д. Н. Мамина-

Сибиряка “Приваловские миллионы”», вышедший из печати в 1974 г. В

газете «Звезда» была дана оценка этому труду в статье под названием

«Уникальный словарь».

Поняв, что в пединституте я начинаю постепенно деквалифици-

роваться как ученый, в 1956 г. перевелась в ПГУ. Здесь мне импониро-

вала творческая атмосфера, которую создавал заведующий кафедрой

русского языка и общего языкознания И. М . Захаров. Все «девчуроч-

ки», так он называл своих коллег, работали с увлечением, с интересом.

В 1958 г. я стала заведовать кафедрой, так как И. М. вышел на

пенсию. Он болел. Мы по очереди навещали его. Помню, в день его

рождения принесли ему по шоколадному слонику, и каждая повязала

его лентой своего цвета. «И. М., угадайте, от кого какой слоник?» –

«Красная лента – это Франциска Леонтьевна, голубая – Мария Алек-

сандровна, зеленая – Нонна». Ленту Ксении Александровны Федоро-

вой, своей любимицы, не узнал. Нас было немного. Когда заседание

кафедры проходило спокойно, И. М . сажал нас всех в одно такси и

развозил по домам. Если же кто-нибудь «выпендривался», он брал

свою палку и шляпу и уходил в одиночестве.

Возглавив кафедру, я пыталась следовать традициям Ивана Ми-

хайловича, заботясь о своих коллегах, «выбивала» им квартиры в ме-

сткоме, помогала «остепениться». Кафедралы говорили мне неодно-

кратно, что это был золотой век кафедры. Во-первых, «я взяла курс на

ее маскулинизацию», и через 5–6 лет на кафедре было уже шесть

мужчин, включая аспирантов. Во-вторых, каждый год один из 14 со-

трудников уезжал в Москву писать диссертацию, а остальные выпол-

няли его нагрузку.

- 25-

Ректор однажды обратил внимание на эту нелегальную аспиран-

туру и рекомендовал действовать официальным путем. Но мой путь

был быстрее и продуктивнее. «Остепенились» все члены кафедры,

перешли к написанию докторских. При мне появилось три доктора

наук. Приняла коллектив 15 человек, а когда я покинула его, выйдя па

пенсию, он насчитывал 30 сотрудников, включая проблемную лабора-

торию. Была открыта аспирантура, создан «словарный кабинет», кото-

рый под руководством Ф. Л. Скитовой стал издавать и уже издал 3 то-

ма «Полного словаря деревни Акчим Красновишерского района Перм-

ской области».

В 1970 г. кафедрой была проведена первая научная конференция

по вопросам лексикологии и лексикографии с приглашением большо-

го количества ученых из разных городов Союза. Опубликованы «Тру-

ды» этой конференции. Коллеги-литераторы завидовали творческой и

очень дружной атмосфере кафедры. «У лингвистов ангелы летают на

кафедре», – говаривали они.

Заканчивая свой автобиографический очерк, должна отметить,

что мои «кафедралы» по-прежнему относятся ко мне с уважением и

симпатией, изредка навещают, звонят по телефону. Вот послание мое-

го бывшего коллеги Леонида Владимировича Сахарного из Петербурга

в виде фототелеграммы к моему восьмидесятилетию.

В век золотой в общежитье восьмом,

Где кафедралов бурлила стихия,

Вы их взрастили добром и умом,

Аве Мария!

Вновь Сибиряк популярен как встарь,

(Хоть и стонала полиграфия),

Вышел он все ж Ваш «Частотный словарь»,

Аве Мария!

Сон, моцион, чтенье книг и бульон,

Встань на колени, педиатрия!

Деток и внуков подрос легион,

Аве Мария!

Кросс по утрам чрез канавы и рвы,

Темпы диктует пса тирания,

Так неужели ж на пенсии Вы,

Генкель Мария?

Нынче во славу лучшей из дам,

Пусть поработает телеграфия,

Счастья, здоровья и радости Вам,

Аве Мария!

- 26-

И еще три стихотворения, посвященных мне, автором которых

является заслуженный учитель-словесник Василий Васильевич

Молодцов.

ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ

Сколько на свете

Прекрасных женщин?!

Тысяча тысяч,

Должно быть, не меньше,

Но есть среди них,

Что прекраснее всех,

Только назвать ее –

Бездна помех.

Нет ни умения,

Ни красок таких,

Нет даже слов,

Что улягутся в стих.

Пусть же она остается мечтой,

С тонкой душевной своей красотой!

Пусть остается

Царевной Она,

Лебедем белым,

Видением сна.

1984 г., Пермь

В сумраке храма,

В мерцании тусклых лампад,

Ты, как Прекрасная дама,

Склонилась у темных аркад.

Проникновенно и строго

Звучат покаянья слова,

А за церковным порогом,

Зеленеет трава.

Теплым апрельским блеском,

Горит золотая заря,

Гаснут старинные фрески,

У алтаря.

Молитва твоя святая

Чиста и ясна.

В сердце твоем голубая.

- 27-

ДОРОГОЕ ИМЯ

Имя твое согревает меня!

Солнца не видно, нет близко огня,

Но на душе светло и тепло:

Что-то заветное снова пришло,

Что-то большое вернулось опять,

Снова мне можно дышать.

Стоит припомнить имя твое,

Снова вернется блаженство мое,

Снова порадуюсь пылким стихам –

Так озарится мое бытие,

Милая! Да светится имя Твое!

1993 г.

ВСТРЕЧИ С УЧЕНЫМИ

Во время поездки в Петербург в 1930 г. я посетила одну лекцию

академика Н. Я. Марра. Внешне он был типичным грузином (отец у

него шотландец, мать – грузинка), говорил с очень сильным акцентом.

Хотя я уже окончила университет, но решительно ничего не поняла в

его палеонтологическом методе и теории семантических пучков.

С академиком Л. В. Щербой, который впоследствии давал отзыв о

моей диссертации, я познакомилась в 1935 г., когда нас, аспирантов,

направили в Петербург на экскурсию. Л.В. прочитал нам несколько

лекций по фонетике. Это были лекции-размышления. Он мог предло-

жить тезис, развивать его, а потом тут же опровергнуть и предложить

другой вариант этой проблемы. Было интересно! Вторая встреча про-

изошла в 1944 г. на диалектологической конференции в Вологде.

Щерба вел все заседания, а потом провел с участниками конференции

семинар по фонетике, введя нас в атмосферу своей творческой мысли.

Моим научным руководителем в аспирантуре был профессор

Н. М. Каринский. Он просмотрел наши личные дела и выбрал меня по

таким соображениям:

1) дочь профессора, следовательно, из интеллигентной среды;

2) окончила Пермский университет, следовательно, прошла хо-

рошую школу его друга Н. П. Обнорского.

С начала учебного года Каринский читал всей группе в 14 человек

лекции по старославянскому языку. Эти лекции мы слушали с захваты-

вающим интересом, потому что он привлекал огромный материал из

других славянских языков. Широкая эрудиция, лекторское мастерство,

- 28-

эмоциональность покоряли нас. Затем мы сдавали ему экзамены, а

весной он лег в больницу. Я написала ему сердечное письмо, упомя-

нув в нем, что ездила в Петербург слушать лекции Щербы. Он не дос-

лушал письма и сердито отвернулся к стене.

Оказывается, он и Щерба претендовали на место академика и

прошел Щерба. Я, конечно, не знала, что они были конкурентами.

Вскоре Каринский умер, моим руководителем стала профессор Мария

Ивановна Корнеева-Петрулан, очень своеобразная женщина, хороший

ученый.

Она была тонким знатоком истории русского языка, писала фили-

гранно отделанные изящные работы, посвященные частным вопросам

науки, но глубоких обобщений в своем научном творчестве не делала.

Она поставила передо мной цель: «вонзить нож» в спину

С. П . Обнорского, который в 1934 г. опубликовал работу «“Русская

правда” как памятник русского литературного языка», создав новую

теорию происхождения русского литературного языка.

Я в своей диссертации «Лексика “Русской правды”» должна была

опровергнуть тезис Обнорского о русской природ памятника, доказать

его книжное (церковно-славянское) происхождение. Прав был, конеч-

но, Обнорский, и я не пыталась «вонзить ему нож в спину», тем более

что его в это время сняли с работы за идеологические ошибки в редак-

тировании «Словаря русского языка», и всякое упоминание об Обнор-

ском в работе было невозможным. Впоследствии Обнорский стал ака-

демиком, директором Института русского языка в Москве.

Я бесконечно благодарна Марии Ивановне, что она заставила

меня сделать диссертацию. Условия моей жизни были ужасны: нищета

(мы отделились от родителей), больной ребенок, дура-нянька, исте-

рик-муж, ворчливая свекровь и сама еле живая. Мария Ивановна, хотя

и считала меня самой талантливой своей аспиранткой, ругала при ка-

ждой встрече: «Дура-идиотка, опять не принесла мне главы. Убирайся

и не приходи без главы». И я сделала за 7 месяцев диссертацию! Если

бы она меня не ругала, то не было бы диссертации!

К сожалению, мне не пришлось учиться у очень известного учено-

го профессора М. Н. Петерсона, по-видимому, латыша по происхожде-

нию. Однако мы часто возвращались с ним домой вместе после засе-

дания нашей кафедры. Это было время борьбы с формализмом в нау-

ке. На Петерсона навесили ярлык «формалиста» и беспощадно его

травили. Петерсон, который ввел статистический метод в изучение

языка художественной литературы, часто говорил мне: «Меня поймут

и оценят лет через 50». Он ошибся. Уже через 10 лет его метод стал

- 29-

применяться очень широко, и мой «Частотный словарь» романа

Д. Н. Мамина-Сибиряка, вышедший в 1974 г., – одно из подтвержде-

ний этого факта.

С профессором А. П . Евгеньевой меня связывала большая друж-

ба. Мы познакомились в 1943 г. летом, когда она проезжала через

Пермь в Оханск к эвакуированному туда мужу, Однажды приходит

мой сосед С. С. Мокульский, литературовед и директор ГИТИСа, эва-

куированный, и говорит: «Рекомендую Вашему вниманию А. П . Ев-

геньеву, Вашу коллегу по профессии». Я мучительно соображаю, чем

накормить приезжую гостью. Вспоминаю, что осталось немного супа и

чуть-чуть хлеба. Она переночевала у меня и утром уехала, захватив по

рассеянности с собой мои хлебные карточки, правда, только на 2 дня

(я дала их ей, чтобы она взяла немного хлеба с собой). На обратном

пути она снова остановилась у меня и была потрясена тем «карто-

фельным адом», который у нас. А я была рада, что могу накормить ее

досыта своим урожаем. Евгеньева вывела меня на профессора Бориса

Александровича Ларина, известного своими трудами в области рус-

ской диалектологии, лексикографии, стилистики. Петербургская ла-

ринская школа широко известна в языковедческом мире.

О Ларине, европейски образованном человеке и очень талантли-

вом ученом, я написала очерк для сборника «Живое слово в русской

речи Прикамья» (Пермский ун-т, 1993). В 1944 г. на конференции в

Вологде Евгеньева подвела ко мне Б. А. Ларина и познакомила нас.

«Б. А ., это та женщина, которая в самое трудное время поделилась со

мной последней тарелкой супа». С этого момента Б. А. Ларин стал мо-

им покровителем и неофициальным консультантом, познакомил с

другим диалектологическим «вождем» Ф. П . Филиным. Они пригласи-

ли меня в докторантуру, из которой я, конечно, была отчислена через

2 года за незавершение диссертации, тем более что я разочаровала

их, подсунув не нужную им тему о языке Д. Н. Мамина-Сибиряка. Они

считали меня опытным диалектологом и хотели получить докторскую

по диалектологии Пермского края.

Мое знакомство с Р. И . Шор, известным языковедом, состоялось

летом 1934 г. Шор сняла дачу в Крылатском рядом с нашей дачей (под

Москвой). Я, узнав об этом, очень волновалась, и, боясь показаться ей

необразованной аспиранткой, тщательно готовилась к беседе, но она

не состоялась, потому что Шор на даче отдыхала и вела разговоры только

на бытовые темы. Это была очень энергичная и деловая женщина.

Профессор Я. В . Лоя читал нам, аспирантам, курс языкознания,

читал содержательно, но без блеска. Он потряс наше воображение

- 30-

тем, как принял у нас кандидатский экзамен. Торопясь на поезд, Лоя

сумел принять всю группу (13 человек) за 2 часа. Техника была проста:

первый получил 1-й билет, второй 2-й и т. д. Мы быстро поняли его

методику, и каждый выбрал себе тот билет, который лучше знал. С

моего аспирантского курса известными учеными стали П. А. Васи-

ленко, автор учебников по исторической грамматике русского языка,

И. П . Мучник, автор учебника по введению в языкознание для заочни-

ков, В. Б. Бродская, автор учебника по истории русского литературного

языка, Г. Я. Симина, написавшая много статей по русской диалектоло-

гии, в частности о говорах Пинежья.

Состоялось мое мимолетное знакомство и с академиком УССР

Л. А. Булаховским. Я приехала в 1958 г. в Москву на Международный

съезд славистов. Подошла к нему, представилась, и он сказал очень

приветливо: «Как же, как же, я отлично помню Вашего милого папу и

сестричек-двойняшек, учившихся у меня. Завтра я подарю Вам свои

работы». Назавтра он подошел ко мне и смущенно сказал: «Я принес

Вам целую пачку работ, но где-то здесь их потерял». Рассеянность

ученого!

Но судьба свела меня не только с языковедами. Летом 1933 г. в

Москву на консультацию к моему зятю (муж сестры) Моисееву, круп-

ному ученому-астрофизику, приехал из Англии молодой ученый

Чандра-Секар. Он по происхождению был индус (смуглый, с лицом,

похожим на негра), но получил образование и жил в Англии. Я к тому

времени уже хорошо говорила на английском (школа Н.П.Обнор-

ского и курсы разговорной речи в Москве) и согласилась стать его

переводчиком, так как профессиональные переводчики были в от-

пусках. Три дня я сопровождала его, показывая достопримечатель-

ности Москвы. Мы являли собой странную пару. Он весь черный,

я, как снегурочка, беленькая и розовая. Моисеев просил меня сде-

лать прием иностранцу. Я была в полном смятении. Когда в 1930 г.

приезжал к Моисееву знаменитый итальянский ученый Леви-Чевита,

то у нас еще были остатки «былой роскоши», т. е. скатерть, салфетки,

серебро, посуда, и мама была дома, разговаривала с ним по-

французски. Сейчас мама на даче, серебро в торгсине, скатерть и

салфетки износились. Как воспримет иностранец коммунальную

квартиру, в которой профессор, известный во всей Европе, имеющий

мировое имя, занимает одну комнату, которая служит ему столовой,

спальней и кабинетом. А самое главное: у меня нет ни одного летне-

го платья. По городу я ходила, парясь, в шерстяном костюме,

а дома!!!

- 31-

Соседка-генеральша обещала помочь обедом и сервировкой

стола, но предложить мне туалет, конечно, не могла. Вдруг звонок:

«Мы в Кремле. Нужен переводчик. Приезжайте!»

– Акакжеобед?

– Н у хорошо. Оставайтесь дома. Я попробую говорить с ним

по-немецки.

Снова звонок. «Он уезжает на аэродром, улетает домой». Какое

счастье! Мы с аппетитом съели приготовленный обед и были очень

довольны, что встреча не состоялась. Любопытно, что, вполне пони-

мая друг друга в языковом плане, мы не могли понять друг друга пси-

хологически.

– Мери, давайте переписываться.

– Ни в коем случае.

– Почему?

Как ему объяснить, чем переписка с иностранцем в 1933 г. грозит

мне?

– Какие у Вас планы на будущее, Мери?

– Поступить в аспирантуру, если примут мои документы. Я не из

рабочих или крестьян.

Естественно, он не понял ничего. Пришли в Музей этнографии.

Остановились перед картиной, на которой старый узбек замахнулся но-

жом на молодую женщину. У ее ног валяется сброшенная паранджа.

– Почему он ее убивает?

– Она комсомолка, скинула паранджу, нарушила закон шариата,

хочет стать свободной.

Он, конечно, не понял смысла картины.

Не могу не вспомнить свою дружную работу с профессором

А. И . Ефимовым, заведующим кафедрой русского языка Пермского

педагогического института.

Мы вместе учились в аспирантуре (он окончил на год раньше ме-

ня), жили в одном общежитии. Он защищал свою кандидатскую под

руководством «формалиста» Петерсона, что было нелегким делом, так

как последнего травили, а его учеников «проваливали». Ефимов, ум-

ница и талантливый ученый в будущем, преодолел это препятствие,

был направлен в Пермь, а после ареста Захарова занял пост заведую-

щего кафедрой. В Перми он писал докторскую диссертацию о языке

М. Е . Салтыкова-Щедрина, затем уехал в Москву, работал в МГУ. Я ве-

ла курс современного русского языка, он – введение в языкознание, и

часто подводила его, увлекаясь обилием примеров из других языков

(я изучала в свое время латынь, греческий, польский, немецкий, анг-

- 32-

лийский, французский, сербский), что по существу должен был делать

он, но с языками у него было туговато.

Решили поменяться курсами. Ефимов занимался стилистикой ху-

дожественной речи (ряд работ в этой области) и меня подтолкнул на

эту стезю. И. М . Захаров, встретив в свое время «варяга» Ефимова не

очень дружелюбно, ежедневно приходил на его лекции, пытаясь ули-

чить его в неподготовленности к ним. Ефимов после ночного кутежа

читал великолепно, нередко уходя из аудитории под аплодисменты.

Когда он стал заведующим кафедрой, воцарилась прекрасная атмо-

сфера. Он улыбался нам, мы улыбались ему и «рыли землю» в работе.

Студентки его обожали. Молодой, красивый (он был похож на Есени-

на, чисто русский тип), элегантно одетый, он сводил их с ума. Женился

на красавице-студентке Наде. Лекции его были не слишком глубоки,

но красивы по форме. Он знал наизусть всего «Евгения Онегина», час-

то цитировал его. Сказать откровенно, он ничего не делал по кафедре

и ничего не требовал от нас, но неизменно давал такие задания: «Ма-

рия Александровна, сотворите протокол заседания кафедры на те-

му...» – следовала тема. Он был мастером показывать товар лицом на

ученых советах!

Может быть, он был прав, не утопая в заседаниях, бумагах, а соз-

давая ценные научные труды, закладывая новое направление в науке

– стилистика художественной речи.

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ЮШКОВА

(УРОЖДЕННАЯ ВОРОНОВА)

Таня родилась от матери, которая практически голодала 1941-й и

1942-й годы. Внешне она была красивым, здоровым ребенком, но это

было обманчивое впечатление.

Воспитывалась в яслях, затем в садике. Тане было полтора года,

когда участковый педиатр определила ее в женский барак дистрофи-

ков. Она не ходила, не говорила, имела физическое развитие восьми-

месячного ребенка. Ее не хотели принимать на лечение, но потом все-

таки взяли, так как женщины охотно согласились ее нянчить. Все жен-

щины тщательно ухаживали за Таней, и с тех пор она стала быстро

развиваться.

По окончании школы она поступила на биофак Пермского уни-

верситета, по, поучившись там немного, перевелась на филфак и по

семейной женской традиции стала филологом.

-33-

На первом году обучения посещала все, какие возможно, кружки:

драматический, хоровой, поэтический и др. Эта неуемная жажда зна-

ния, интерес к разным наукам и искусству остались у нее на всю

жизнь. «Я хочу жить на всю катушку»,– говорила она. И еще потом,

уже будучи неизлечимо больной: «Лучше прожить немного, но инте-

ресно».

После окончания университета Таню приняли в Пермский ТЮЗ в

качестве заведующего литчастью. Позже она работала в пединституте.

Думаю, что я совершила большую ошибку, построив ее жизнь по

своему образцу. У нее было слишком хрупкое здоровье, чтобы рабо-

тать в вузе: огромная нагрузка, почти ежедневные стрессовые ситуа-

ции, общественная работа, выезды со студентами в колхоз и т. д.

Таня была яркой личностью и очень хорошим, душевным чело-

веком. Она была необычайно талантлива. Ее талантливость проявля-

лась во всем. Она отлично читала лекции (ю зарубежной литературе,

блестяще защитила кандидатскую, посвященную французскому

представителю интеллектуальной драмы современному писателю

Жану Жироду, хорошо играла на сцене и т.д

. Долгая внутренняя

борьба быть или не быть актрисой завершилась тем, что она стала

театральным критиком и в этом нашла себя. Оставаясь преподавате-

лем вуза, писала театральные рецензии. Театровед, профессор ин-

ститута театра, музыки и кинематографии Л. И. Гительман называл ее

«вос ходящей звездой на небосводе театральной критики». Ее рецен-

зии, умные и вдохновенные, печатались в местной прессе, в журнале

«Театр» и др.

В ней отмечали интеллигентность, воспитанность, принципиаль-

ность, душевную щедрость, контактность, доброту. Студенты ее обо-

жали, коллеги ценили и любили.

Таня была человеком непредсказуемым, любила выкидывать не-

ожиданные номера. Например, однажды летом, будучи студенткой 1-го

курса, ушла с подругой пешком в Свердловск. Для удобства путешествия

(ночевали иногда в стогах) обрезала роскошные косы цвета спелой

пшеницы. Еще учась в школе, записалась в клуб домработниц, развле-

чения в котором были на очень низком уровне. Я была в ужасе. То вдруг

начала переписываться с уголовником, сидящим в тюрьме. Когда он

вышел оттуда и пришел к нам в гости, то мы, по совету П. Н . Кра-

совского, создали атмосферу такой ужасающей скуки (игра на пианино,

ученые разговоры и т. д.), что во второй раз он уже не пришел.

- 34-

В последний год своей работы (и жизни) она была на курсах по-

вышения квалификации в Москве. Режим дня был безумный (при ее

смертельной болезни печени!). Утром – занятия, вечером – ежедневно

театр, ночные обсуждения спектаклей, нарушение режима питания, сна.

Рожденная от голодающей матери, всю жизнь она была очень

слабой, потом заболела печень, и в 43 года она умерла от цирроза

печени. Исполнилось предсказание доктора, которая говорила, что

этот ребенок не будет здоровым.

Яркой звездочкой мелькнула Таня в жизни!

Татьяна с мужем Авениром Николаевичем Юшковым (старший

инженер Управления главного энергетика завода им. Свердлова) вы-

растили двух замечательных детей: Нину (1966г. рожд.) и Романа

(1970 г. рожд.) . Нина Авенировна Осипенкова (урожденная Юшкова)

закончила романо-германское отделение филфака ПГУ, преподавала

зарубежную литературу, затем английский язык, сейчас работает пе-

реводчиком. Имеет 4-летнюю дочь, названную в честь бабушки Татья-

ной. Роман Авенирович Юшков закончил географический факультет

ПГУ и в настоящий момент является аспирантом кафедры биогеоцено-

логии и охраны природы. На мой взгляд, он внешне и внутренне во

многом похож на своего внучатого дядю Алексея Генкеля.

В январе 1994 г. сын Тани был в С. - Петербурге и познакомился

с профессором Львом Иосифовичем Гительманом.

«Роман, у Вас была прекрасная мама, умная, талантливая, беско-

нечно интеллигентная, влюбленная в театр, Жироду и во Францию. Ее

научный руководитель – Анна Сергеевна Ромм – известный в Санкт-

Петербурге профессор, ученый, буквально души в ней не чаяла, очень

ее любила и считала, что у нее особый дар ученого и дар человека.

Здесь, в тогдашнем Ленинграде, мы ее все как-то сразу приняли и по-

любили. Удивительным она была человеком! Светлым, тонким и бес-

конечно глубоким!

Я был счастлив встретиться с ее сыном. Будьте достойны ее. Вы

мне очень понравились при первой же встрече. Дай Бог Вам счастья!

И всей Вашей чудесной семье!

2

5

.

0

1

.

1

9

9

4

г

.

В

а

ш

Г

и

т

е

л

ь

м

а

н

.

»

(Из письма Л. И . Гительмана Роману Юшкову, сыну Татьяны)

-35-

О. И . Богословская

М. А. ГЕНКЕЛЬ – ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ

РУССКОГО ЯЗЫКА И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

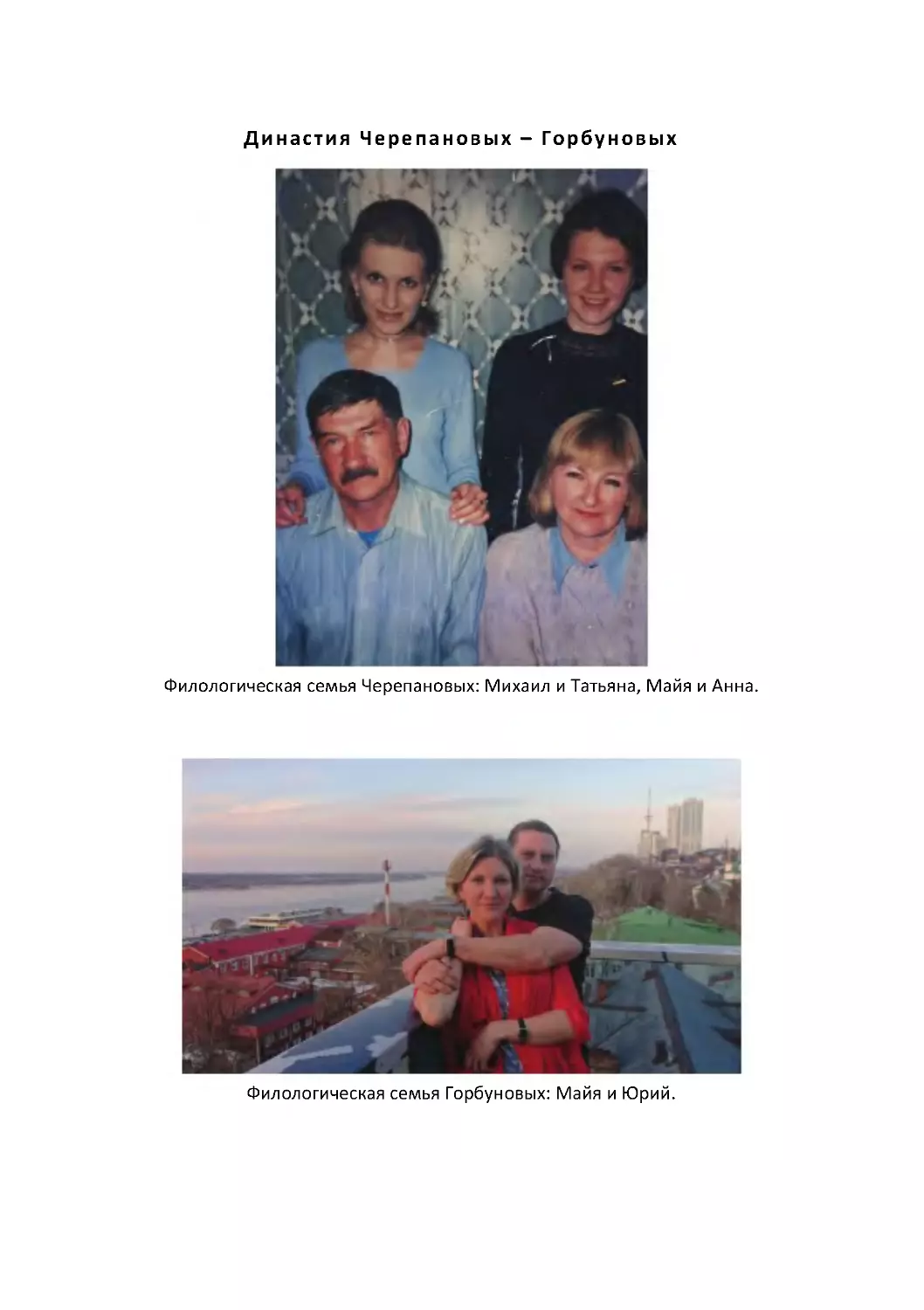

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕЕ КАФЕДРЫ