Текст

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

МАЙ 1978 г.

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ МАТРОСЫ, СТАРШИНЫ, МИЧМАНЫ И

ОФИЦЕРЫ! С БОЛЬШИМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ НАБЛЮДАЛ ЗА УЧЕНИЕМ

КОРАБЛЕЙ КТОФ. ВЫ ПОКАЗАЛИ ХОРОШУЮ МОРСКУЮ ВЫУЧКУ,

УМЕНИЕ ВЛАДЕТЬ СОВРЕМЕННЫМ ОРУЖИЕМ И ТЕХНИКОЙ. ВЫ

ДОСТОЙНО НЕСЕТЕ ТРАДИЦИИ СОВЕТСКИХ МОРЯКОВ, ПОКРЫВШИХ

НЕУВЯДАЕМОЙ СЛАВОЙ НАШ ФЛОТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

БОЕВОГО МАСТЕРСТВА, ВЫПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА ПЕРЕД РОДИНОЙ.

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ.

Л. БРЕЖНЕВ

7 апреля 1978 г.

(Из Книги почетных посетителей крейсера

«Адмирал Сенлвин»)

В номере:

С. Горшков. Корабельный устав — основа службы военного моряка .... 3

* » * . ..

Л. Коваленко. Коммунистическая партия — организатор победы советского народа

в Великой Отечественной войне 8

* * ♦

Н. Козорезов. Погранвойскам — 60 лет 15

* * *

Е. Лариков. Волнующий рассказ о пережитом 20

В. Татаренко. Сверяем свои дела с подвигами героев \ \ 20

Вести с флотов ! . 21

Говорит океан . . . ! 25

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

Г. Аммон. Обеспечение морских коммуникаций 26

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА>

МОСКВА

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

С. Захаров. О некоторых формах партийно-политической работы в период боевых

действий 33

Т. Козлов. Личный пример командира в социалистическом соревновании ... 36

А. Горчинский. Корабль — частица Родины 39

A. Строкин. Изучая боевое наследие 43

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Г. Котницкий. На пути к успеху 44

П. Яворский. Методика отработки организации службы на кораблях .... 48

B. Синегубов. Гвардейская эстафета 51

А. Андреев. Важное звено боевой учебы 54

П. Коваленко. Готовиться к полету всесторонне 57

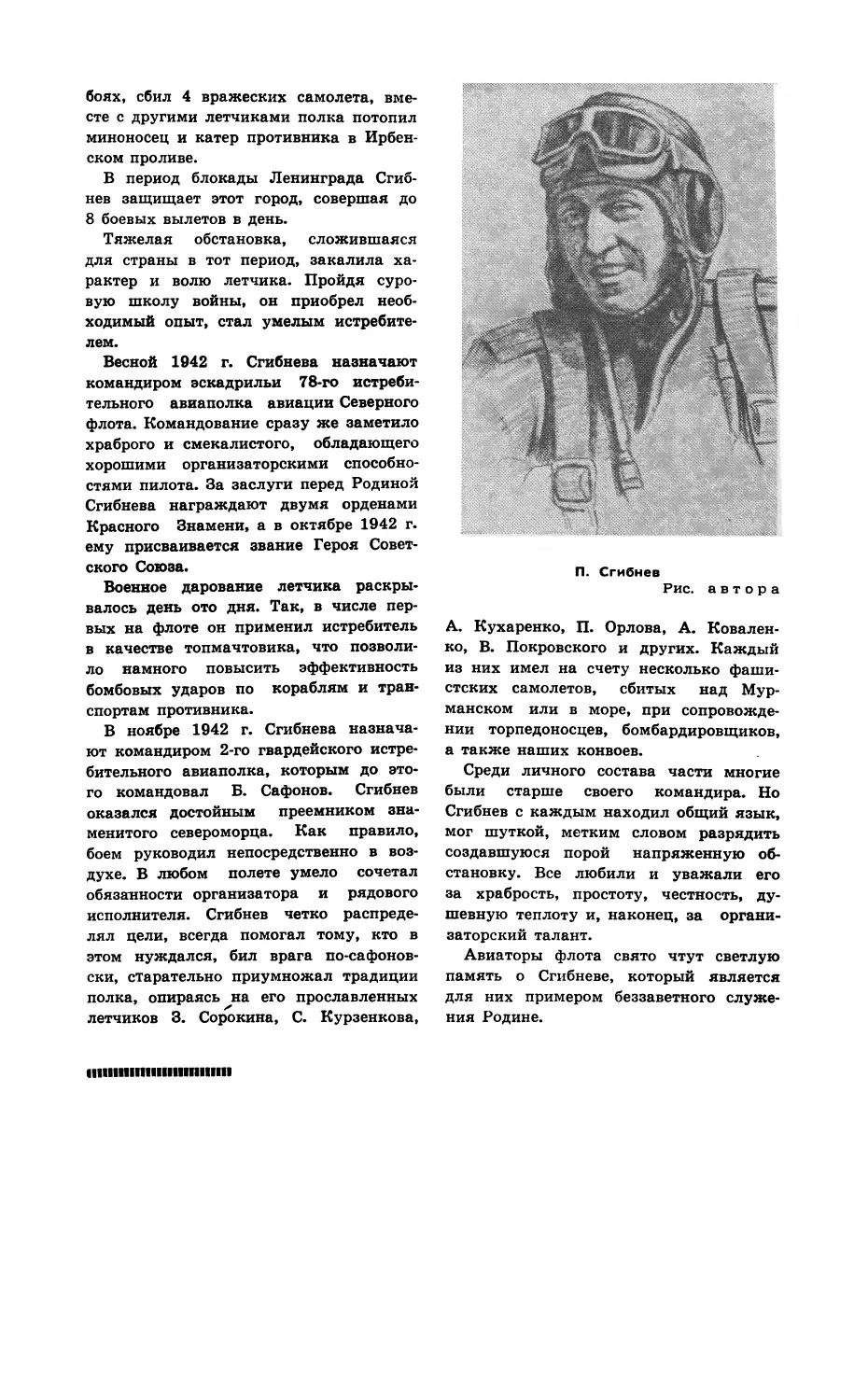

А. Скрябин. Капитан Сгибнев 60

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К. Воронин. Дерзость, отвага, расчет 62

Л. Сыркин. Поезда плывут в Керчь 64

Заслужили в боях за Родину 67

П. Азаров. Первый Первомай в Петрограде 68

Д. Владимиров. Ленинград и флот 69

Ю. Ков ель. От юнги до адмирала 72

Н. Вишенский. Советской морской авиации — 60 лет 74

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

М. Трифонов. Беспричальная подача грузов 76

В Дробленков, Ю. Яхненко. Решена ли проблема живучести? /§

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ ОКЕАНА

В. Осипов. Рыбы открытого океана и звукорассеивающие слои 85

* * *

Б. Болгурцев. Синоптические вихри в гидросфере 88

* * *

Г. Мелков, В. Князев. Новые соглашения о Панамском канале 93

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

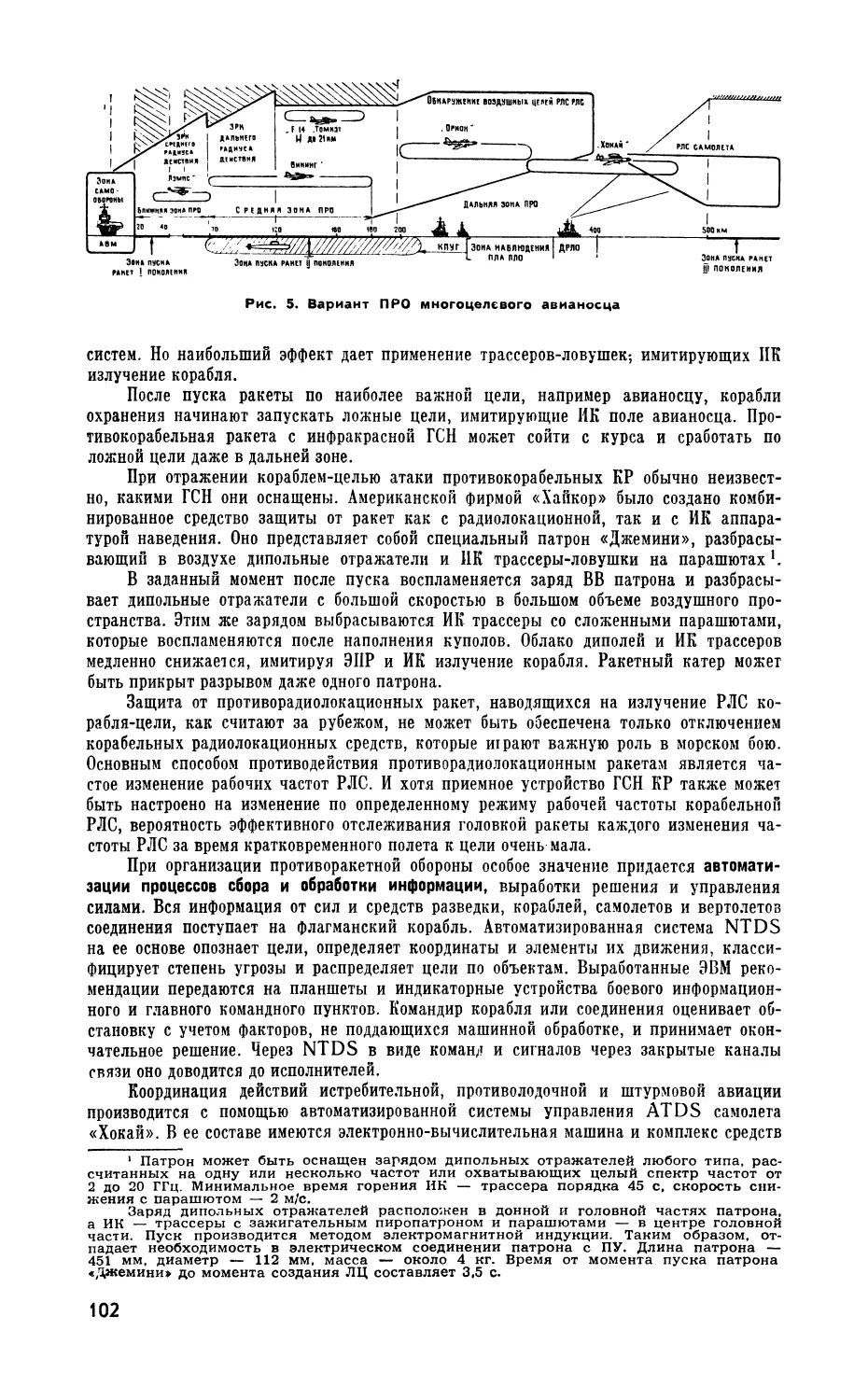

Б. Родионов, Н. Новичков. Проблема ПРО. Разрешима ли она? 96

Зарубежная военно-морская хроника 103

Сообщения, факты 104

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

И. Палеев. Флот в Советской Исторической Энциклопедии 105

А. Шабалин. Мичману есть что вспомнить! : : 108

Б. Сергеенко. Дистанция... азимут... залп! : : : : э : 110

* * *

Новые книги 112

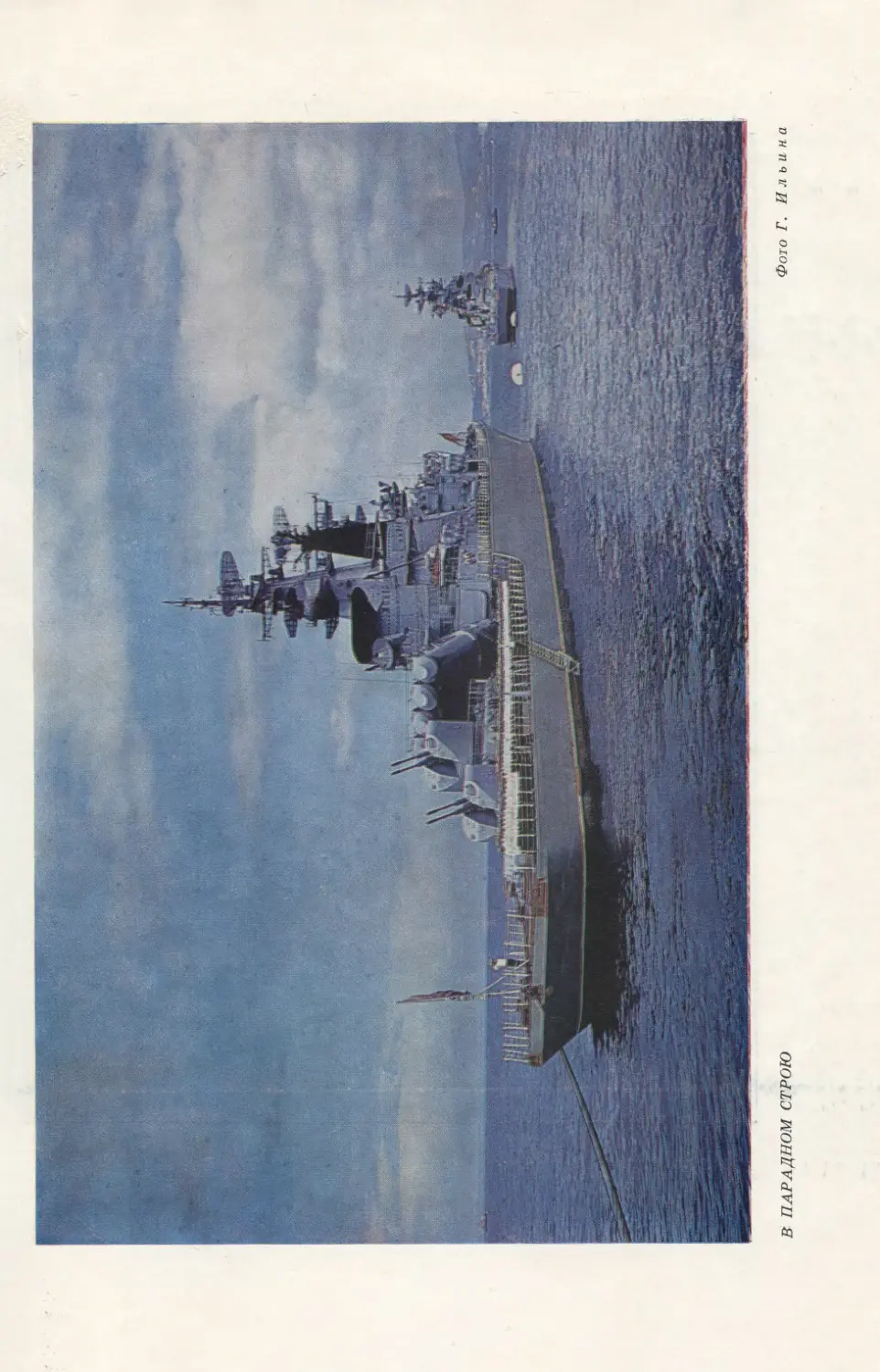

На 1-й странице обложки — Вечная память Героям (фото В. Тесёлкина)

Редакционная коллегия:

А. С. Пушкин (главный редактор), В. И. Ачкасов, С. С. Бевз, Ю. А.

Быстрое, Н. И. Вишенский, Н. П. Вьюненко, В. Г. Германович (зам. главного

редактора), С. С. Ефремов, Р. А. Зубков, Ю. П. Ковель, М. М. Крылов,

Ю. А. Кузнецов, С. Г. Мокроусов (зам. главного редактора), //. Н.

Петров, К. А. Сталбо, И. И. Тынянкин, И. Ф. У сков, И. К Хурс, Г. И. Щедрин

Адрес редакции: 103175. Москва, К-175, Чаплыгина, 15.

Телефоны: 226-45-20, 226-45-34.

Технический редактор Есакова Н. Рукописи не возвращаются.

Г-10005 Сдано в набор 22.03.78 г. Подписано к печати 10.05.78 г.

Бумага 70Xl087i6—7 печ. л.—9,8 усл. п. л.+вклейка !Д п. л. Цена 40 коп. Зак. 1653

Типография «Красная звезда>, Хорошевское шоссе, 38.

(£) «Морской сборник», 1978 г.

КОРАБЕЛЬНЫЙ УСТАВ-

ОСНОВА СЛУЖБЫ ВОЕННОГО МОРЯКА

Адмирал Флота Советского Союза С. ГОРШКОВ,

главнокомандующий Военно-Морским Флотом

ЗА ПОСЛЕДНИЕ десятилетия в результате грандиозных социально-политических и

экономических достижений нашей Родины Военно-Морской Флот вместе с

другими видами Вооруженных Сил СССР претерпел глубокие качественные изменения.

Совершенствовались и усложнились техника и оружие, развивалось военное дело и

соответственно изменялось содержание воинских уставов, через которые осуществляется

воздействие нашей партии, государства, военной мысли на обучение и воспитание

личного состава, на весь уклад воинской жизни.

В 1977 г. принята новая Конституция — Основной Закон Союза Советских

Социалистических Республик, определяющий обязанности советских людей по защите

Отечества и всего социалистического содружества от возможных посягательств агрессора.

Все это потребовало частичной переработки, -изменения ряда положений

Корабельного устава Военно-Морского Флота Союза ССР. В ближайшее время новый Устав

поступит на корабли, в части и соединения.

Корабельный устав... Свод непреложных законов флотской службы. Опыт

деятельности не одного поколения военных моряков, проверенный в многочисленных морских

походах и кампаниях, в жестоких боях и сражениях, опыт, тщательно собранный по

крупицам и вложенный в скупые строки статей. Праматерь и основа всех наставлений,

руководств и правил, развивающих и определяющих многообразие всех сторон жизни

флотских коллективов, их организацию и подготовку, повседневную службу и

корабельные правила.

На заре становления русского флота по уставу действовали команды петровских

кораблей. Точное выполнение уставных требований во многом определило победный

исход сражений эскадр Спиридова, Ушакова, Лазарева и Нахимова.

В огне революции родился революционный флотский порядок, Он закалился в

гражданской войне, когда славные матросы Октября вновь показали себя той

организующей силой, которую так высоко ценил великий Ленин. Устав Красного Флота

цементировал службу и боевые дела военных моряков в грозные годы Великой

Отечественной войны, в ходе которой флот до конца выполнил свой долг перед Родиной.

Вместе с флотом Устав прошел большой путь, впитывая все новое, жизненно

необходимое и отметая устаревшее, отжившее. По Корабельному уставу и сейчас

строится жизнь и служба личного состава кораблей и плавсредств, носящих Военно-морской

флаг Союза ССР, а требования его обязательны для всех лиц, ступивших на их палубы.

Нет такой стороны деятельности военных моряков, которая не была бы

отражена в Корабельном уставе. Это и корабельная организация, и боевая подготовка,

распорядок службы и жизни, содержание кораблей, обеспечение их живучести и ремонта,

служба корабельных нарядов. В нем изложены обязанности всех должностных лиц,

начиная от матроса и кончая командиром корабля и соединения. Здесь можно найти

ответ практически на любой вопрос, касающийся корабельных правил.

Жить по уставу — значит организовать службу таким образом, чтобы

изменение обстановки в море при плавании, на якоре или швартовых, любая вводная или

задача не были неожиданностью для экипажа. Жить по уставу — значит так воспитать

и обучить моряков, чтобы все требования сложной и многообразной морской службы

выполнялись пунктуально и точно, ибо без этого нельзя решать задачи боевой и

политической подготовки. Жить по уставу — значит постоянно находиться в самой

высокой степени боевой готовности.

Первопричину недостатков в деятельности отдельных военнослужащих всегда

следует искать в незнании или невыполнении ими тех или иных положений устава. Равно

как и меры устранения вскрытых недостатков необходимо назначать, сообразуясь с его

требованиями. Нужно всегда помнить, что тот, кто твердо знает и точно выполняет

Корабельный устав, кто воспитал и научил подчиненных неуклонно соблюдать его

статьи, тот никогда не допустит нарушений, так как Устав и существует для того,

чтобы обеспечить успешную и только успешную службу. Неисполнительность — вот

главная причина появления отдельных упущений и недостатков.

Случаи, когда человек умышленно, преднамеренно нарушает воинский порядок,

единичны в нашей среде. Гораздо чаще неисполнительность порождается отсутствием

внутренней собранности, той жесткой самодисциплины, которая должна быть присуща

каждому военному человеку. Ведь, как правило, потеря чуветва ответственности

начинается с мелких поблажек самому себе, после чего неизбежно следуют уступки другим.

Именно в обстановке попустительства, взаимного всепрощения у отдельных

военнослужащих возникают порой сомнения в обязательности выполнения уставных

требований и такие непозволительные на военной службе суждения, вроде: «А нужно ли это

делать, когда можно и так обойтись...» Эгоистические побуждения, стремление

избавиться от «лишних» хлопот берут верх над чувством долга, ответственности. Такие

воины понемногу приучают себя к мысли, что в некоторых отступлениях от Устава

греха особого нет, лишь бы все сошло благополучно. И иногда сходит. Но чаще

самонадеянность и порождаемая ею безответственность оборачиваются серьезными

неприятностями.

Например, один из тральщиков Черноморского флота в свежую погоду иопал в

вчень сложную ситуацию. Ее могло бы и не быть, если бы командир корабля

капитан-лейтенант В. Родин выполнил предписанные Уставам обязанности и

заблаговременно принял меры предосторожности, обеспечивающие безопасность стоянки

корабля при изменении погоды, и потребовал от вахтенной службы усиления бдительности

я наблюдения за обстановкой на рейде. Но он отступил от требований Корабельного

устава и серьезно поплатился за это.

Ни в коем случае нельзя делить статьи устава на важные, и потому обязательные

к исполнению, и второстепенные, без которых, по мнению иных военнослужащих,

можно и обойтись. Нет ничего опаснее, чем благодушное отношение к подобным

рассуждениям. Организуя борьбу за уставной порядок, надо всегда помнить, что весь уклад

флотской службы лишь тогда оказывает свое воспитательное влияние, когда на

корабле, в подразделении этот порядок соблюдается во всем, в большом и малом, когда

любым его нарушениям дается принципиальная оценка.

Ф. Энгельс в статье «Ротное учение» предупреждал, что «всякое отклонение от

предписанного способа неизбежно связано с некоторыми нарушениями дисциплины я

отсутствием последовательности, что не только создает для зрителя впечатление

неряшливости, но и предполагает определенную потерю времени и заставляет солдат думать,

что отдельные параграфы уставов — это пустой вздор»1.

Иногда неисполнительность порождается, как это ни парадоксально,

административным усердием. Иные начальники и командиры увлекаются письменными

указаниями, любят облекать в форму письменного приказа каждое свое слово. И вот идет

в подразделение нескончаемый поток бумаг. В результате от них просто начинают от-

Ф. Энгельс. Избранные военные произведения. Воениздат, 1957, с. 421.

махиваться. Подобный «административно-бумажный зуд» не только не

дисциплинирует людей, а, наоборот, расхолаживает их, уводиг в сторону от глубокого изучения и

строгого выполнения основных законов воинской жизни. Они начинают забывать Устав,

реже и реже обращаются к нему. А ведь многое из того, о чем говорится в подобных

письменных указаниях, уже записано в Уставе, причем яснее и короче.

Мы не должны допускать ненужного дублирования статей Устава, подменять его

требования, произвольно их трактовать. Ибо все это приводит в конце концов к

принижению роли Устава, к забвению его положений, не приучает военнослужащих

обращаться к нему в первую очередь.

Уважение к Уставу нужно воспитывать изо дня в день, терпеливо и настойчиво,

добиваться, чтобы его идеи и требования стали внутренним убеждением каждого

моряка, его привычкой. И главное здесь — личный пример, постоянный контроль, высокая

требовательность во всех звеньях корабельного организма. Взыскательность

дисциплинирует людей, помогает им яснее видеть свои недостатки, вовремя устранять их.

Устав дает исчерпывающий ответ на вопрос, что, когда и как проверять. Но в том-

то и беда некоторых командиров и начальников, что они порой забывают об этом.

Один не делает положенных смотров и осмотров, другой не находит времени, чтобы

обойти все помещения корабля и лично убедиться в их исправном и хорошем

состоянии, третий забывает проверить, как исполнено отданное приказание.

Недавно на корабле Северного флота, где служит капитан-лейтенант В. Перегудов,

были обнаружены недостатки в содержании техники, некоторых служебных и жилых

помещений. Выяснилось, что туда долгое время никто даже не заглядывал. И вот что

характерно: старшины и офицеры, отвечающие за состояние этих помещений, неплохо

знали уставные требования о порядке и периодичности проверки заведовании, только не

приучили себя и подчиненных к точному их выполнению, не создали на корабле

обстановку, в которой их нарушение было бы просто немыслимым.

Запомнить букву Устава, знать все его разделы и статьи — еще полдела. Важно

добиться, чтобы каждый член экипажа неотступно выполнял их на практике, строго

согласовывал свое поведение и службу с их требованиями. И конечно, примером в этом

должен служить командир корабля, который призван быть первым поборником

исполнительности, нерушимости уставного порядка и бескомпромиссно требовать того же от

других.

Если командир недооценивает важности четкого и неукоснительного выполнения

статей уставов, допускает вольное их толкование, порой не замечает того или иного

нарушения дисциплины и порядка, значит, он недостаточно требователен. Советские

воинские уставы, в том числе и Корабельный, рассматривают требовательность как

первостепенную обязанность каждого начальника. Право приказывать людям,

предоставленное командиру партией и правительством, не только власть, но и большая

ответственность. И здесь на первый план выступает критическое отношение офицера,

мичмана или старшины к самому себе. Без глубоко осознанного чувства возложенной на

них ответственности, высокой внутренней подтянутости, без постоянного самоконтроля

командир части, подразделения не может рассчитывать на успех в руководстве

подчиненными, в наведении уставного порядка.

Конечно, абсолютное большинство наших командиров, как правило, замечают все

отклонения от уставных норм жизни и правильно на них реагируют. Настоящая

требовательность начальника всегда связана с проявлением настойчивости, терпения,

воли, организаторских способностей, активного отношения к выполнению партийного и

воинского долга. Однако бывают случаи, когда в одной и той же части один командир

подразделения во всем требователен, а другой делает послабления. На одном корабле

служба организована в соответствии с установленным порядком, на другом — с

нарушениями. Это порождает у недостаточно дисциплинированных военнослужащих

нездоровые настроения, создает предпосылки к нарушениям Устава.

Высокая требовательность в наведении уставного порядка — обязательное

условие взаимоотношений начальников с подчиненными. Требовательных командиров

обычно уважают, видят в них людей, знающих свое дело, твердых в решениях, на которых

всегда можно положиться.

Опыт показывает, что наведению и поддержанию твердого порядка на корабле

способствуют, кроме высокой требовательности должностных лиц, хорошо поставлен-

ное политическое и воинское воспитание, а также правильная дисциплинарная

практика. Повышение сознательности, убеждение, разъяснение предполагают постоянное

обращение к сознанию, к чувствам людей. Матросы должны понимать, почему нужно

точно и беспрекословно выполнять требования Устава. Нередко нарушения объясняются

не умышленными действиями непосредственных виновников, а происходят из-за

непонимания или неправильного выполнения ими положений морского закона.

На корабле, где служит офицер И. Калугин, при проверке обнаружилось, что

некоторые матросы не знали буквенных обозначений маркировки дверей, люков,

горловин и запорных устройств корабельной вентиляции, определяющих их положение по

готовности и тревогам, и, естественно, не могли следить за порядком их задраивания.

Выяснршось, что они даже не представляли себе, к чему это может привести. Нужно

было начальникам своевременно объяснить, с какой целью и в какой

последовательности задраиваются отверстия в корпусе корабля и какие тяжелые последствия

могут вызвать нарушения этих правил.

Важно понимать, что слово воспитателя достигает цели только в том случае, если

оно не расходится с делом, если матрос видит практическое подтверждение сказанному.

Поэтому крайне необходимо, чтобы за разъяснением следовала четкая организация

исполнения требований. Это должно убеждать воина в том, как надо исполнять свой

долг. В. И. Ленин говорил, что добрые слова гибнут, если они не заключены в

железные пределы дела.

Созданный в точном соответствии с требованиями Устава, уклад воинской жизни

является главной предпосылкой укрепления дисциплины и порядка на корабле, в

части и подразделении. Только находясь в обстановке образцового воинского порядка,

моряки убеждаются в его целесообразности и незыблемости.

Однако разъяснять и убеждать можно только до тех пор, пока речь не идет о

выполнении приказа. Здесь никакие рассуждения уже недопустимы. «Уговаривания и

увещевания к выполнению приказаний сами по себе суть грубейшее нарушение

дисциплины» 2, — говорил М. В. Фрунзе.

Изучать и внедрять уставной порядок на корабле надо так же планово, постоянно

и целеустремленно, как отрабатывать задачи боевой и политической подготовки. Это

не должно быть кампанией, очередным ускоренным этапом к подготовке и сдаче

очередного зачета. Устав можно изучить и внедрить только в том случае, если помнить о

нем и требовать его выполнения ежедневно, ежечасно, в море и на стоянке, в службе,

учебе и на отдыхе.

Большое и непосредственное влияние на организацию, порядок и укрепление

дисциплины оказывает четкое соблюдение распорядка дня. Строгое и точное поддержание

его обеспечивает слаженность и организованность в действиях людей, повышает их

ответственность и дисциплину. А это как раз те качества, которые необходимы для

успешного обучения моряков в любых условиях. Практика подтверждает, что даже

незначительные отступления от уставных требований могут серьезно нарушить

нормальную жизнь корабля, подразделения, повлиять на процесс воспитания и в конечном

итоге отрицательно сказаться на его действенности. Поэтому распорядок дня считается

основой жизни и деятельности личного состава корабля, а контроль за его

выполнением — первейшей обязанностью офицеров и дежурной службы. Распорядок дня и

служба корабельных нарядов — первооснова корабельной организации,

обеспечивающая деятельность корабля в целом, учебу и жизнь его экипажа. Служба корабельных

нарядов является повседневным учителем, контролером и стражем уставного порядка.

Вот почему так важно в ходе изучения и внедрения Устава обращать самое

пристальное внимание на подготовку и отработку исполнения обязанностей лицами службы

корабельных нарядов.

Подготовка к заступлению в наряд, проверки знания обязанностей, строго

уставное проведение развода, твердый контроль за формой одежды личного состава являются

залогом хорошей учебы и качественных корабельных работ. А это повседневная школа

изучения Устава всем личным составом, что при должной организации и контроле

дает максимум знаний и навыков.

2 М. В. Фрунзе. Избранные произведения. Воениздат, 1965, с. 221.

При подготовке личного состава к уставному несению службы корабельных

нарядов необходимо систематически проводить учения и тренировки по отработке

организации службы, в том числе показные мероприятия. Можно строго требовать, но не

добиться правильных действий. Можно изучить статьи Устава, но выполнять их

неправильно. Только тогда, когда изучение включает объяснение и показ, а внедрение —

требовательность и контроль, можно выработать у личного состава необходимое

умение быстро, четко и точно в соответствии с Уставом выполнять свои обязанности.

Организовать жизнь и службу экипажа в точном соответствии с требованиями

Устава, строго поддерживать воинский порядок — важнейшая задача командования

корабля. В этом командирам всех степеней большую помощь призваны оказать штабы,

политорганы, партийные и комсомольские организации. Их долг — мобилизовать всех

моряков на прочное усвоение и точное исполнение статей Устава, добиться четкого

понимания обязательности полного и осознанного соблюдения всех его требований

военнослужащим. «Прочной цементирующей силой воинских коллективов,—говорил

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов, — являются партийные

организации и их боевой помощник — армейский комсомол. Коммунисты и

комсомольцы — это огромная сила и надежная опора командиров в решении задач

повышения боевой готовности подразделений, частей, кораблей, укрепления дисциплины и

организованности»3.

Для поддержания твердого уставного порядка необходим и высокий уровень

организаторской работы всех офицеров, их постоянная требовательность к подчиненным,

непримиримость к недостаткам. Опыт показывает, что успех в службе сопутствует тому,

кто ведет воспитательную и организаторскую работу в неразрывном единстве. Успех

зависит также от умения командиров и начальников использовать силу

общественности в борьбе за укрепление дисциплины, от умения организовать постоянный

контроль за деятельностью подчиненных.

Целеустремленная пропаганда уставных требований, глубокое их усвоение

создадут необходимые предпосылки для успешного решения задач боевой и политической

подготовки, неуклонного роста воинского мастерства, укрепления дисциплины,

организованности личного состава, достижения намеченных рубежей в социалистическом

соревновании, выполнения решений XXV съезда КПСС.

Беспрекословное, четкое и точное выполнение требований Устава, организация

повседневной жизни и деятельности Военно-Морского Флота в полном соответствии с

его буквой и духом позволят поддерживать корабли, части и соединения в

постоянной боевой готовности, гарантируют немедленный отпор любому агрессору.

А это в полной мере отвечает одному из важнейших положений Конституции

Союза Советских Социалистических Республик о защите социалистического Отечества.

3 «Красная звезда>, 1978, 23 февраля.

IHUIUfl

В длительной, самой тяжелой из войн в истории нашей

Родины советский народ совершил подвиг, равного которому еще не

знало человечество. Он сумел не только отстоять свою свободу и

независимость, но и внес решающий вклад в дело спасения

европейской и мировой цивилизации от уничтожения фашистскими

варварами,

(Из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой

Октябрьской социалистической революции»)

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ -

ОРГАНИЗАТОР ПОБЕДЫ

СОВЕТСКОГО НАРОДА

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Капитан 2 ранга Л. КОВАЛЕНКО,

кандидат исторических наук

€\€\ ИЮНЯ 1941 г. войска фашистской Германии, вероломно нарушившей договор

а#^ о ненападении, внезапно вторглись в пределы нашей Родины. Началась

самая тяжелая и кровопролитная война, которую когда-либо знало человечество

планеты. Враг ставил перед собой далеко идущие цели —ликвидировать социалистическое

государство, захватить и разделить его земли, истребить миллионы советских людей, а

оставшихся в живых превратить в рабов. Напутствуя своих генералов, Гитлер заявил,

что в войне с Россией речь идет о борьбе на уничтожение.

Вдохновителем и организатором отпора немецко-фашистским захватчикам, а в

дальнейшем их полного разгрома была Коммунистическая партия. Руководствуясь

указаниями В. И. Ленина о том, что «раз дело дошло до войны, то все должно быть

подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь страны должна быть подчинена войне,

ни малейшее колебание на этот счет недопустимо»1, партия принимала все меры к

тому, чтобы дать отпор фашистской агрессии, превратить страну в единый военный

лагерь. Во всей полноте проявилась кипучая многоплановая деятельность партии, ее

Центрального Комитета и Политбюро. Был решен целый комплекс проблем, которые

поставила перед страной война.,

Буквально через несколько часов после вторжения фашистских войск Политбюро

ЦК ВКП(б) приняло обращение к советскому народу. В полдень 22 июня чеканные

слова обращения, наполненные глубокой верой в правоту нашего дела, в могучие

силы народа и его способность разгромить агрессора, разнеслись по всей советской

земле. Партия смело и уверенно смотрела в будущее, заявив своему народу и всему миру:

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

В этот же день Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос о военном положении

страны, а Президиум Верховного Совета СССР издал указы «О мобилизации

военнообязанных» и «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения».

Развернутая программа борьбы советского народа против фашистских

захватчиков была изложена в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским

организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г., которая по своему полити-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 117.

ческому значению перекликалась с ленинским декретом-воззванием

«Социалистическое отечество в опасности!». В ней партия с ленинской прямотой раскрыла

советскому народу смертельную опасность, нависшую над нашей Родиной, и потребовала

от коммунистов и всех советских людей незамедлительно перестроить свою работу на

военный лад, полностью покончить с благодушием и беспечностью, настроениями

мирного времени, мобилизовать все силы на разгром врага. На первый план выдвигались

задачи всесторонней и повседневной помощи действующей армии, создания слаженной

военной экономики, организации борьбы советских людей на временно оккупированной

врагом советской территории.

Содержание директивы было положено в основу речи И. В. Сталина по радио

3 июля 1941 г.

«Все для фронта, все для победы!», «Все силы на разгром врага!» — эти

призывы стали боевыми лозунгами партии. Действуя по-ленински энергично и в соответствии

с требованиями тяжелой военной обстановки, партия создала чрезвычайные органы

руководства страной, ее Вооруженными Силами. 23 июня решением ЦК ВКП(б) и СНК

СССР была создана Ставка Главного Командования Вооруженных Сил СССР,

переименованная затем в Ставку Верховного Главнокомандования. На нее возлагалось

непосредственное руководство боевыми действиями армии и флота, а также партизанских сил.

30 июня по инициативе Политбюро ЦК ВКП(б) был образован Государственны»

Комитет Обороны (ГКО) под председательством И. В. Сталина. Прообразом его являлся

Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, созданный по инициативе В. И. Ленина в годы

гражданской войны и интервенции. ГКО стал высшим органом, объединившим функций

государственного и партийного руководства, всю полноту власти в стране на период

военного времени. «В руках Государственного Комитета Обороны, — указывалось в

постановлении Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 30

июня 1941 г., — сосредоточивается вся полнота власти в государстве. Все граждане и

все партийные, советские, комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно

выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны» 2.

2 Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне (июнь 1941 г. —

1945 г.). Документы и материалы. Политиздат, 1970, с. 43.

Политинформация о положении на фронте (1941 г.)

Такая централизация руководства позволила наиболее полно и целесообразно

использовать возможности государства в вооруженном противоборстве с агрессором. За

годы Великой Отечественной войны ГКО принял и провел в жизнь около 10 тыс.

директив и постановлений. Вместе с тем следует заметить, что создание ГКО не подменяло и

не ослабляло ведущей роли Центрального Комитета партии и его Политбюро.

Как и в годы гражданской войны, актуальное значение приобрела максимальная

ответственность каждого коммуниста за решение выдвигаемых войной задач. Срочно

перераспределялись силы партии. «Как мы действовали в более опасные моменты

гражданской войны? — говорил В. И. Ленин. — Мы сосредоточивали лучшие наши

партийные силы в Красной Армии...» 3. Исходя из этого, Центральный Комитет направил в

армию и на флот значительное число опытных руководящих партийных работников.

Уже в первые месяцы войны непосредственно в войсках находились многие члены и

кандидаты в члены ЦК ВКП(б) и 270 ответственных работников аппарата ЦК ВКП(б).

На фронт ушло 500 секретарей ЦК компартий республик, обкомов и других видных

партийных руководителей с большим опытом организационной и

массово-политической работы. Среди них был товарищ Леонид Ильич Брежнев.

«С первых дней войны до полной победы над фашистскими захватчиками Леонид

Ильич находился в действующей армии, — говорил в докладе «Шестьдесят лет на

страже завоеваний Великого Октября» Министр обороны СССР Маршал Советского

Союза Д. Устинов. — Битва за Кавказ, бои на легендарной Малой земле, изгнание

гитлеровских оккупантов из Крыма и с Украины, освобождение Польши, Румынии,

Венгрии и Чехословакии — таков боевой путь армий, в рядах которых сражался товарищ

Л. И. Брежнев» 4.

Всего за годы войны в Вооруженные Силы по решению Центрального Комитета

партии было направлено 13 850 руководящих партийных работников.

Великая Отечественная война на одно из первых мест выдвинула

военно-организаторскую деятельность партии. Фронт требовал непрерывного пополнения личным

составом, вооружением, техникой и снаряжением. Под руководством Центрального

Комитета по всей стране развернулась военно-мобилизационная работа. В течение

первой военной недели в Вооруженные Силы было мобилизовано 5,3 млн. человек. С

22 июня по 1 декабря 1941 г. в действующую армию были направлены 291 дивизия

и 94 бригады.

Наряду с мобилизацией военнообязанных местные партийные организации

занимались созданием отрядов народного ополчения. Только летом и осенью 1941 г.

сформировано около 60 дивизий народного ополчения, 200 отдельных полков, большое число

батальонов, рот и взводов общей численностью почти 2 млн. человек, причем в

основном это были комсомольцы и коммунисты.

По инициативе местных партийных организаций создавались и такие

добровольные формирования, как истребительные отряды и батальоны. Их главным назначением

являлась борьба с диверсантами, шпионами, охрана важных государственных объектов.

В течение месяца было сформировано 1775 истребительных батальонов, объединявших

более 328 тыс. человек. Своими действиями они обезопасили ближайший тыл

действующей армии и сорвали планы гитлеровского командования по массовому использованию

диверсантов и парашютистов в тылу наших войск.

В трудных условиях партия обеспечивала подготовку военных резервов фронта.

Большое значение имело постановление ГКО от 17 сентября 1941 г. «О всеобщем

обязательном обучении военному делу граждан СССР». К осени 1941 г. системой

Всевобуча без отрыва от производства было охвачено более 7 млн. человек.

Развертывание Вооруженных Сил, значительный рост их численности в ходе

войны, боевые потери требовали от Коммунистической партии исключительного внимания

к подготовке командных кадров. С началом войны из запаса призвали 650 тыс.

командиров и политработников. Но этого оказалось недостаточно. Поэтому был произведен

досрочный выпуск слушателей и курсантов старших курсов в академиях и училищах,

значительно расширен прием, сокращены сроки обучения. Создана широкая сеть курсов

подготовки и переподготовки военных кадров. В результате принятых мер с 1943 г.

3 В. И. Л с. н и if. Поли. собр. соч , т. 45, с ГНЗ.

4 «Правда» 1978. 23 февраля.

ю

я до конца войны военно-учебные заведения и курсы полностью удовлетворяли

потребности фронта в военных специалистах.

Особое значение партия придавала подготовке и расстановке кадров политических

работников. Если к концу 1942 г. в армии и на флоте было свыше 95 тыс.

политработников, то в 1944 г. их число составляло более 137,5 тыс. Политические работники

идейно вооружали бойцов, укрепляя в них великое чувство любви к Родине,

вселяли веру в победу, вдохновляли на подвиги. Их главным оружием было страстное

партийное слово и личный пример в бою.

В центре внимания партии постоянно находились вопросы совершенствования

партийно-политической работы, усиления партийного влияния в войсках. Немало

членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), секретарей ЦК компартий союзных республик

и обкомов являлись членами военных советов фронтов и армий. Их назначением и

перемещением занимался Центральный Комитет, перед ним они несли полную

ответственность за боевую деятельность и моральное состояние войск.

Важным политическим мероприятием, направленным на укрепление боевого

духа, организованности и дисциплины в войсках, явилось введение 16 июля 1941 г.

института военных комиссаров. Эта мера вызывалась условиями фронтовой обстановки,

возросшей ролью политработы, нехваткой опытных кадровых командиров. Комиссары

сплачивали ряды воинов, вдохновляли их на подвиги, умело руководили политоргана-

ми, партийными и комсомольскими организациями, насаждали революционный порядок,

показывали личный пример храбрости и отваги. Когда же командные кадры приобрели

необходимый опыт военного и политического руководства войсками, институт военных

комиссаров был упразднен.

Партийное влияние в армии и на флоте в огромной степени зависело от пол-

нокровности и боевитости партийных организаций. В первые недели и месяцы войны

они росли в основном за счет коммунистов, прибывавших на фронт по общей и

партийной мобилизации. Уже в конце 1941 г. в армии и на флоте насчитывалось

1 234 тыс. коммунистов, что в два с лишним раза больше, чем накануне войны.

В дальнейшем партийная прослойка в войсках увеличивалась главным образом

благодаря приему в партию лучших воинов.

ЦК ВКП(б) своими постановлениями в августе и декабре 1941 г. расширил

рамки приема в партию особо отличившихся в боях воинов. Это способствовало укреплению

парторганизаций в войсках, усилению их влияния на массы воинов. Партия исходила

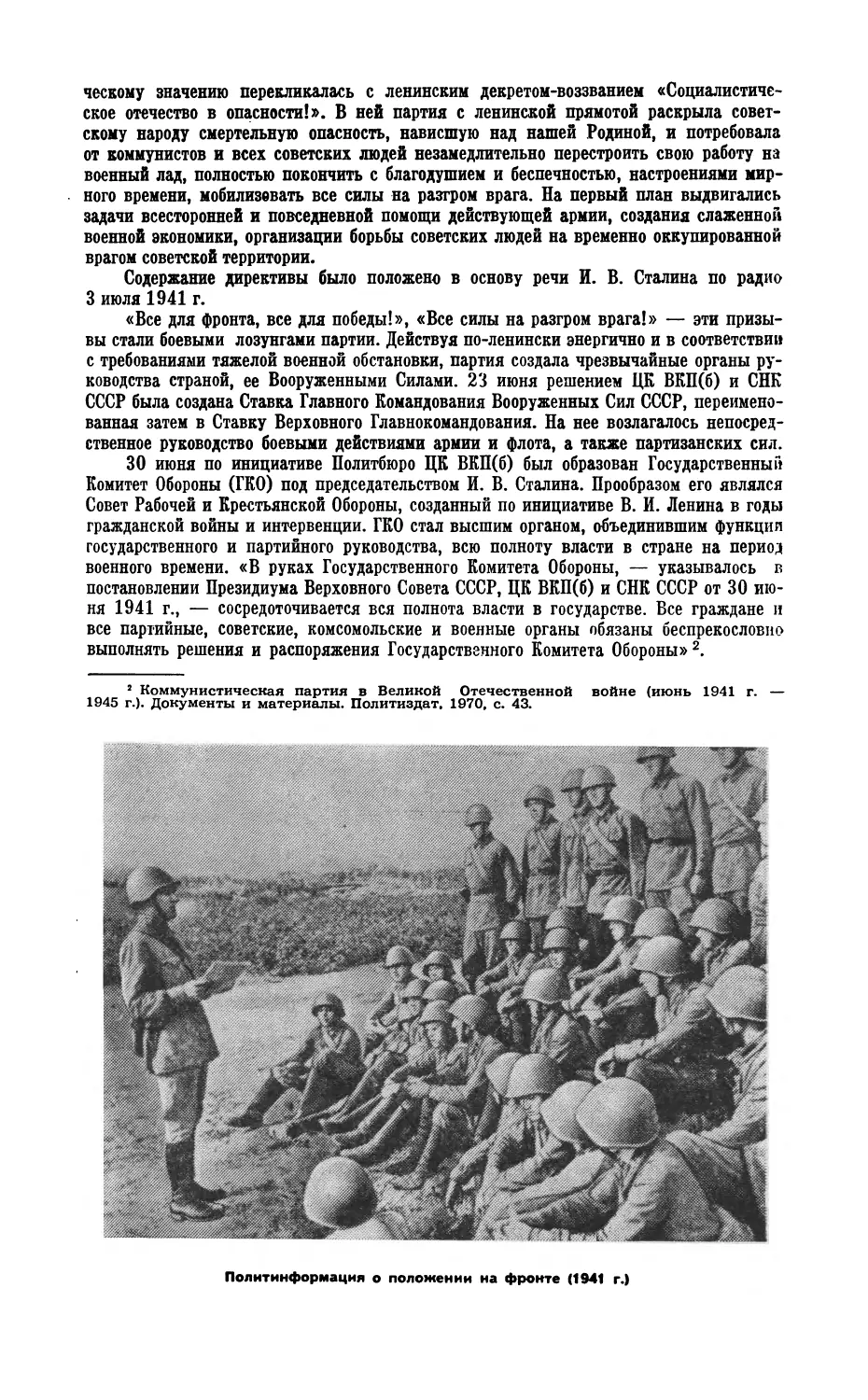

Передача Северному флоту подводной лодки «Ярославский комсомолец»,

построенной на средства трудящихся (1943 г.)

из ленинской оценки: «Мы.., — говорил Владимир Ильич, — доверяем члену партии,

приходящему к нам в трудную минуту»5. Коммунисты были всегда впереди,

показывая образцы мужества и самоотверженности. Только за два первых военных года погибло

850 тыс. коммунистов. Но ряды армейских и флотских парторганизаций непрерывно

росли. В завершающий период войны каждый четвертый воин был коммунистом.

В своих воспоминаниях о боях на Малой земле Леонид Ильич Брежнев пишет:

«...на фронтах Великой Отечественной войны пали смертью храбрых три миллиона

коммунистов. И пять миллионов советских патриотов пополнили ряды партии в годы

войны. «Хочу идти в бой коммунистом!» — эти ставшие легендарными слова я

слышал едва ли не перед каждым сражением, и тем чаще, чем тяжелее были бои. Какие

льготы мог получить человек, какие права могла предоставить ему партия накануне

смертельной схватки? Только одну привилегию, только одно право, только одну

обязанность — первым подняться в атаку, первым рвануться навстречу огню»6.

В достижении победы огромную роль сыграли советская экономика, тыл страны.

Перестройка всего народного хозяйства на военный лад явилась важнейшей составной

частью организаторской деятельности партии по отпору врагу. С первых дней войны все

нити руководства хозяйством сосредоточились в Центральном Комитете, его Политбюро,

Государственном Комитете Обороны.

В организации военной экономики активное участие приняли почти три четверти

членов и половина кандидатов в члены ЦК ВКИ(б). Наиболее ответственные участки

возглавили видные деятели партии и государства А. Андреев, Н. Вознесенский, А.

Жданов, А. Косыгин, Д. Устинов и многие другие.

В связи с вынужденным отходом советских войск потребовалось эвакуировать в

ограниченное время в глубокий тыл большую часть производительных сил,

материальных ценностей и населения. Эта исключительная по своей сложности задача была

решена в кратчайшие сроки. В восточные районы страны во второй половине 1941 г.

было перебазировано 1523 промышленных предприятия. Эвакуационные перевозки

потребовали около 1,5 млн. железнодорожных вагонов. Мир не знал еще такого размаха

организаторской и трудовой деятельности, которого добился под руководством

Коммунистической партии рабочий класс. По сути дела, целая индустриальная страна

переместилась на тысячи километров.

Благодаря огромной организаторской и политической работе партии, героическому

труду советских людей уже в декабре 1941 г. прекратилось падение производства и

начал увеличиваться выпуск военной продукции, а к середине 1942 г. перестройка

народного хозяйства полностью завершилась. Испытывая огромные трудности и

лишения, недосыпая и недоедая, рабочие, колхозники и интеллигенция трудились

по-военному, все отдавая на алтарь победы.

Советская промышленность выпустила (с 1.7. 1941 г. по 1.9. 1945 г.) 134,1 тыс.

самолетов, 102,8 тыс. танков и САУ, 825,2 тыс. орудий и минометов. Отечественное

оружие и боевая техника по качественным показателям превосходили технику

гитлеровской армии. Мы с чувством гордости говорим и сегодня о легендарном танке Т-34,

гвардейских минометах, любовно названных в народе «катюшами», грозных

штурмовиках конструкции С. Ильюшина, истребителях А. Яковлева и С. Лавочкина,

бомбардировщиках и торпедных катерах А. Туполева, подводных лодках и бронекатерах.

Партия высоко оценила великий патриотический подвиг тружеников советского

тыла. Свыше 16 млн. трудящихся были награждены медалью «За доблестный труд в

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», более 204 тыс. рабочих, колхозников

и представителей интеллигенции удостоены орденов и медалей, 198 наиболее

отличившимся присвоено звание Героя Социалистического Труда.

На помощь фронту партия подняла миллионы советских людей, оказавшихся на

временно оккупированной врагом территории, и возглавила подпольную борьбу и

партизанское движение против немецко-фашистских захватчиков. В первые дни войны

под руководством партийных комитетов в прифронтовых областях и районах были

образованы подпольные группы и партизанские отряды. 18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б)

принял специальное постановление «Об организации борьбы в тылу вражеских войск».

8 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, с. 361.

* «Красная звезда», 1978, 4 февраля.

12

Партия требовала создать невыносимые условия для фашистских захватчиков,

развернуть сеть большевистских подпольных организаций на захваченной территории для

руководства всеми действиями против оккупантов.

Огромная работа по организации подпольных партийных центров и

развертыванию партизанского движения была проведена летом — осенью 1941 г. на территории

Белоруссии, Украины, Молдавии, Смоленской, Ленинградской, Калининской,

Орловской и Курской областей. Уже к концу 1941 г. в тылу врага действовали 18

подпольных обкомов, более 260 подпольных партийных органов, объединявших около 65,5 тыс.

коммунистов. Под их руководством самоотверженно сражались свыше 2000

партизанских отрядов.

Для улучшения руководства партизанским движением 30 мая 1942 г. ГКО

образовал при Ставке Верховного Главнокомандования Центральный штаб партизанского

движения. Начальником его назначили члена ЦК ВКП(б), первого секретаря ЦК

Компартии Белоруссии П. Пономаренко. Были созданы штабы партизанского движения

при военных советах фронтов. Гибкая система партийного и военного руководства

борьбой народа в тылу врага позволила эффективно сочетать централизацию с широкой

местной инициативой, координировать боевую деятельность всех отрядов. О

масштабах действий партизан красноречиво свидетельствует тот факт, что они оттягивали

на себя около 10% сухопутных сил фашистской Германии, находившихся на

Восточном фронте.

Партизанское движение росло и крепло до последнего дня войны на советской

земле, оказало большую помощь фронту в разгроме гитлеровских полчищ. Советские

партизаны и подпольщики уничтожили, ранили или взяли в плен полтора миллиона

фашистских солдат, офицеров и их пособников из числа предателей, пустили под

откос более 18 тыс. вражеских поездов. Не менее важно и то, что деятельность

партизан, с одной стороны, оказывала деморализующее влияние на немецко-фашистскую

армию, а с другой — поднимала патриотический дух населения.

Всенародная борьба в тылу врага сыграла большую роль в победоносном исходе

Великой Отечественной войны. Никогда еще ни одной партии не приходилось

руководить таким массовым народным движением. Оно рождало тысячи и тысячи героев.

За беззаветную храбрость в борьбе с фашистскими захватчиками более 184 тыс.

народных мстителей были награждены орденами и медалями СССР, 234 наиболее

отличившихся получили высокое звание Героя Советского Союза, а командиры

партизанских соединений С. Ковпак и А. Федоров удостоены этого звания дважды. Всего

в партизанских отрядах сражалось более миллиона советских патриотов.

Могучим средством мобилизации физических и духовных сил нашего народа на

защиту завоеваний социализма являлась идеологическая деятельность партии на

фронте, в тылу, в партизанских отрядах и среди населения районов, временно

оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. Используя весь арсенал форм и методов

пропаганды и агитации, партия повышала политическую сознательность масс,

поднимала их на самоотверженную борьбу с агрессором, воодушевляла советских людей

на ратные и трудовые подвиги.

В результате огромной организаторской деятельности партии советский народ и

его славные Вооруженные Силы с честью выдержали военные испытания, одержали

всемирно-историческую победу. Путь к победе пролегал сквозь огонь и кровь

небывалых по масштабам сражений.

За годы войны проведена 51 стратегическая операция, в том числе 35

наступательных, которые вошли в историю войн как яркие образцы военного искусства.

Выдающимся событием первого периода войны явилась битва под Москвой. Она имела

огромное военно-политическое значение. Перед всем миром был развенчан миф о

непобедимости фашистской армии и окончательно похоронен гитлеровский план

«молниеносной войны». Наша победа под Москвой завершила наиболее трудный этап борьбы

Советского государства с гитлеровской Германией и положила начало коренному

повороту в ходе Великой Отечественной войны, вдохновила советских людей на новые

подвиги, укрепила их уверенность в том, что враг неминуемо будет разбит. Она стали

могучим стимулом акгивизации антифашистской борьбы в странах Европы.

Среди важнейших событий Великой Отечественной войны видное место занимает

Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 дней и но^ей. На помощь Сталинграду

13

пришла вся страна. Эшелоны с резервами, боеприпасами, оружием и снаряжением

шли к берегам Волги с Урала, Сибири и Дальнего Востока. Гигантская битва

закончилась выдающейся победой нашего народа и его Вооруженных Сил. В результате

произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной и всей второй мировой

войны.

После Сталинграда советские войска развернули мощное наступление почти на

всем фронте от Ленинграда до Кавказа, началось массовое изгнание фашистов с

советской земли. К концу 1943 г. Красная Армия очистила от оккупантов более половины

захваченной ими территории. В боях на суше участвовало свыше 500 тыс. моряков.

В декабре 1943 г. состоялось совместное заседание Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО

и Ставки. Было решено нанести врагу ряд последовательных сокрушительных ударов

на всем фронте от Баренцева до Черного моря, очистить от него всю советскую

территорию, оказать братскую помощь народам Европы в освобождении от фашистского ига

и разгромить противника в его собственном логове.

Во всех сражениях советские воины проявляли беспримерную храбрость и

отвагу. Родина достойно оценила их подвиги. Свыше 7 млн. бойцов и командирав были

награждены орденами и медалями Советского Союза, свыше 11 тыс. человек

удостоились высокого звания Героя Советского Союза, 104 из них — дважды, а Г. Жуков,

И. Кожедуб и А. Покрышкин — трижды.

Разгром фашистской Германии означал не просто военное поражение гитлеризма.

Величие нашей Победы состоит в том, что она убедительно доказала неодолимую

прочность и жизненную силу социалистического общественного и государственного строя,

торжество идей марксизма-ленинизма, правильность ленинского курса партии. «Ярким

проявлением силы социализма,— указано в Конституции СССР,—стал немеркнущий

подвиг советского народа, его Вооруженных Сил, одержавших историческую победу

в Великой Отечественной войне. Эта победа укрепила авторитет и международные

позиции СССР, открыла новые благоприятные возможности для роста сил социализма,

национального освобождения, демократии и мира во всем мире».

Победа Советского Союза способствовала активизации революционного процесса,

начатого Великим Октябрем. Сформировалась мировая система социализма. Ныне

социалистическое содружество стало самой динамичной экономической силой в мире,

ведущим фактором мировой политики. Теперь имеются мощные

антиимпериалистические силы, способные не допустить пожара новой мировой войны. Благодаря усилиям

Центрального Комитета нашей партии, лично Генерального секретаря ЦК КПСС,

Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева успешно

претворяется в жизнь Программа мира. Удалось добиться поворота от «холодной войны»

к мирному сосуществованию государств с различным общественным строем, поворота

от напряженности, угрожавшей взрывом, к разрядке и нормальному взаимовыгодному

сотрудничеству.

Однако реакционные империалистические круги пытаются противодействовать

разрядке, нагнетают международную напряженность и усиливают гонку вооружений.

Только в прошлом году военные расходы стран НАТО составили 165 млрд. долларов. Еще

более высокие ассигнования планируются на последующие годы.

«Вполне понятно,— отмечает Министр обороны СССР Маршал Советского Союза

Д. Устинов,— что Советский Союз, другие страны социалистического содружества не

могут оставлять без внимания военные приготовления и происки агрессивных сил,

где бы они ни велись. Наши народы заплатили очень высокую цену за мир. И для

нас нет важнее задачи, чем обеспечение безопасности Родины, завоеваний

социализма» 7.

В этих условиях партия призывает советский народ, воинов армии и флота всегда

помнить о происках империализма, повышать бдительность и боевую готовность.

г «Правда», 1978, 23 февраля.

28 мая 1978 г. исполняется 60 лет учреждения советской пограничной

охраны. За этот период пограничные войска прошли славный героический

путь развития. В годы Великой Отечественной войны пограничники в

составе Вооруженных Сил громили фашистов на земле и на море. В мирные годы

солдаты в зеленых фуражках и матросы в бескозырках с надписью на

лентах Шорчасти погранвойск* надежно охраняют рубежи Родины.

ПОГРАНВОЙСКАМ - 60 ЛЕТ

Капитан 1 ранга Н. КОЗОРЕЗОВ,

заместитель начальника пограничных войск КГБ

при Совете Министров СССР

МОРСКАЯ граница Советского государства — самая большая в мире. От холодных

арктических морей до теплых южных тянется эта невидимая линия, не

имеющая ни отличительных знаков, ни полосатых столбов, ни вешек. 60 лет берегут

покой и труд Страны Советов наши доблестные погранвойска.

Создание и первые годы деятельности пограничных войск неразрывно связаны с

именем В. И. Ленина. Владимир Ильич решительно выступал против лозунга «Прочь

границы». Ми стоим за необходимость государства, указывал он, а государство пр*д

полагает границы.

28 мая 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров об

учреждении пограничной охраны. На нее возлагалась защита пограничных интересов

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Становлению советских погранвойск много сил и энергии отдали верные ленинцы

Ф. Э. Дзержинский и В. Р. Менжинский. Чекисты внесли в войска дух

революционной страстности, беззаветной преданности Родине, непримиримости и бесстрашия в

борьбе с классовым врагом. Руководство ленинской партии было и является главным

источником силы погранвойск.

Первые морские части погранвойск были созданы в 1918 г. на Финском заливе

и Чудском озере. В их состав входили посыльное судно «Роксана» и 25 катеров. В

суровой и напряженной обстановке складывались боевые традиции пограничников. В

архиве пограничных войск хранится немало донесений тех огненных лет, которые

нельзя читать без волнения:

«...Считаю своим долгом донести, что оставшиеся со мной люди в течение двух

недель проявляли большую энергию и самообладание, охраняя уже подвергнувшуюся

один раз разгрому базу, старались, если возможно, сохранить ее в целости и решив

уничтожить лишь ввиду непосредственной опасности захвата ее неприятелем...»

«Во время боя с вооруженной бандой, прорвавшейся из-за кордона, краснофлотец

Соколов снял с катера бортовой пулемет и двое суток один удерживал дорогу, по

которой бандиты стремились уйти в горы...»

После разгрома интервентов и белогвардейцев страна приступила к

восстановлению народного хозяйства в условиях жестокой разрухи и голода, продолжающейся

борьбы с остатками контрреволюции.

Требовалось организовать охрану морских рубежей на Севере, Черном море,

Каспии и Дальнем Востоке, а кораблей было мало, да и те требовали серьезного ремонта.

Недоставало топлива, обмундирования, продовольствия. Трудно приходилось с кадрами.

В начале 1921 г. Ф. Э. Дзержинский обратился в морское ведомство с просьбой

выделить опытного специалиста для организации охраны морских границ Республики.

Там порекомендовали Модеста Васильевича Иванова. Он энергично взялся за работу:

лично инспектировал Псковско-Чудскую и Финско-Ладожскую флотилии, проверял

пограничную службу, добивался первоочередного снабжения судов всеми видами

имущества.

Среди тех, кто стоял у истоков рождения морпогранохраны, прокладывал первым

пограничные мили, можно назвать командира «Красного вымпела», а затем «Воров-

15

Пограничный сторожевой норабль

«Хорёк». Каспий 1922 г.

ского» А. Клюсса, комдива погранкораб-

лей на Каспии И. Эйнтрея и

инженер-механика М. Шикавко.

В ноябре 1922 г. была

сформирована пограничная флотилия на Каспийском

море в составе двух сторожевых

кораблей, четырех канлодок и восьми катеров.

Приступили к охране территориальных

вод на Черном море. Правда, с кораблями

.здесь дело обстояло плохо — плавали на

ветхих рыболовных суденышках.

По мере освобождения Красной

Армией Заполярья от интервентов и

белогвардейцев создавалась охрана морских

границ на Севере.

Служба проходила в крайне

напряженной обстановке. В один из майских

дней пограничный корабль «Нептун»

отогнал от берега более 100 судов —

нарушителей границы, многие из них

занимались не только незаконным промыслом рыбы и зверя, но и разведкой советского

побережья. И таких эпизодов в жизни пограничников было немало.

В феврале 1930 г. на «Нептуне» побывал С. М. Киров. Он помог пограничникам

в пополнении новыми кораблями. Мурманская морская погранбаза получила корабль

2 ранга «Пурга». Одновременно по указанию Кирова один из судостроительных

заводов приступил к постройке для пограничников Севера четырех кораблей типа «Рубин».

На Дальнем Востоке в первые годы Советской власти несли пограничную службу

несколько рейдовых буксиров, посыльные катера, а с 1923 г. сторожевые корабли

«Красный вымпел», «Менжинский» и позднее «Кит». Совершив первым из советских

военных кораблей переход с Севера на Тихий океан в 1924 г., к ним присоединился

«Боровский».

Боевая биография таких кораблей-ветеранов, как «Нептун» и «Боровский», —

9те аивая история пограничного флота. «Нептун» активно участвовал в гражданской

войне, затем с 1920 г. бессменно нес боевую вахту в Баренцевом море. Приняв боевое

крещелие в финскую кампанию, он активно учяетвовал в сражениях минувшей войны

в Заполярье. Экипаж «Воровского» внес немалый вклад в изгнание японских

захватчиков с Северного Сахалина, а в 1925 г. — в освобождение от интервентов острова

Ратманова. Много славных дел на счету этого корабля. Только в 1930 г. он задержал

восемь судов — нарушителей границы.

Советский народ под руководством Коммунистической партии быстрыми темпами

восстановил народное хозяйство, приступил к индустриализации страны. Это

позволило обеспечить погранвойска современными кораблями.

В 1933 г. Совет Труда и Обороны утвердил кораблестроительную программу

для пограничных войск. К 1940 г. они имели в своем составе более 150 кораблей и

катеров, которые, несмотря на сложную оперативную обстановку, надежно прикрывали

государственную границу на море.

В годы Великой Отечественной войны плечом к плечу с воинами Советской

Армии и Флота моряки-пограничники мужественно защищали Ленинград, Одессу,

Севастополь и Сталинград, отстаивали Заполярье, Крым и Кавказ. Они участвовали в

высадках десантов и диверсионных групп в тыл противника, в конвоировании

транспортов, в минных постановках на морских сообщениях противника, несли дозорную

службу по охране побережья и баз флота и выполняли другие задачи.

Многие ли молодые моряки, например, знают, что первый фашистский самолет

был сбит над базой пограничных кораблей Заполярья в 3 часа 50 минут 22 июня

1941 года? А первый таран фашистской лодки осуществлен пограничным кораблем

«Бриз» под командованием лейтенанта В. Киреева! Пограничные корабли в составе

Северного флота только за первый год войны сбили десять и подбили два самолета.

Не раз они оказывали огневую поддержку флангам сухопутных войск, обеспечивали

16

высадку морских десантов. Недаром ратный труд сотен моряков-пограничников был

удостоен высоких правительственных наград, а соединение награждено орденом

Красного Знамени. Бессмертен подвиг экипажей кораблей «Бриллиант» и «Жемчуг». Места

их героической гибели нанесены на карты всех кораблей Краснознаменного Северного

флота. Свято чтут память погибших в боях за Родину моряки-североморцы.

Отважно сражались с врагами пограничники-балтийцы. На счету дивизиона

пограничных кораблей, которым командовал Я. Резниченко, потопленные подводные

лодки, подбитые катера, сбитые самолеты.

Об одном из таких боевых эпизодов Советское информбюро сообщало, что в

Финском заливе 13 катеров противника напали на два наших дозорных катера.

Советские моряки вступили в бой с численно превосходящими силами врага, потопили два

и повредили один его катер. Остальные поспешно отошли. Наши катера вернулись в

свою базу. Бой вели пограничники на катерах МО-207 (командир старший лейтенант

Н. Каплунов) и МО-ЗОЗ (командир лейтенант В. Титяков). Гвардейский флаг героев-

каплуновцев хранится в Центральном военно-морском музее.

Много подвигов совершили пограничники-черноморцы. Так, катер МО-605 под

командованием старшего лейтенанта Сивенко только за первые два года войны

отразил более 200 налетов авиации, сбил шесть самолетов, отконвоировал 118

транспортов, успешно высадил около 2 тыс. десантников. За самоотверженность и отвагу весь

личный состав катера награжден правительственными наградами, а коммунист

старшина 2-й статьи Г. Куропятников удостоен звания Героя Советского Союза. Катеру

присвоено звание гвардейского.

Хорошо известно на флоте имя отважного рулевого-пограничника Ивана

Голубца — первого Героя Советского Союза—черноморца. Яркую страницу в летопись

войны и пограничных войск вписали герои Огненной земли, участники десанта на Эль-

тиген. Только за Керченскую операцию удостоились звания Героя Советского Союза

10 моряков-пограничников.

Особо хочется сказать о ветеране-пограничнике гвардии капитане 2 ранга в

отставке Иване Платоновиче Михайлове. Взорванный рассвет 22 июня сорок первого

года он встретил в боевом дозоре на Дунае. На пятый день войны Михайлов

участвовал в форсировании Дуная. За эту операцию Иван Платоиович в числе первых был

награжден орденом Красного Знамени. Пограничные катера прикрывали и прорыв

Дунайской флотилии в Черное море. Пылающими фарватерами прошел через войну

офицер Михайлов. На бортах его бронекатеров следы от немецких мин и снарядов. Это

боевые шрамы, полученные под Сталинградом, Новороссийском и Керчью. Количество

их возросло в жестоких боях на Припяти и Березине, Западном Буге и Висле, Одере

и Шпрее.

От Волги через тысячи препятствий шли моряки до Берлина, где на здании Си-

лезского вокзала водрузили бело-голубой Краснознаменный гвардейский флаг.

Умножили боевую славу пограничного флота и моряки Дальнего Востока в войне

против империалистической Японии. Их боевые корабли и катера врывались в порты

Сахалина и Курильских островов, высаживали десанты, поддерживали войска

артогнем, несли дозорную службу. За образцовое выполнение заданий командования СКР

«Киров», «Дзержинский» и 3-й Сахалинский дивизион малых охотников были

награждены орденом Красного Знамени.

Мы не забыли подвиги тех, кто грудью защищал границу нашей Родины в

сорок первом, й по сей день память фронтовиков-пограничников хранит победный

салют, до которого был долгий и тяжелый путь, политый потом и кровью.

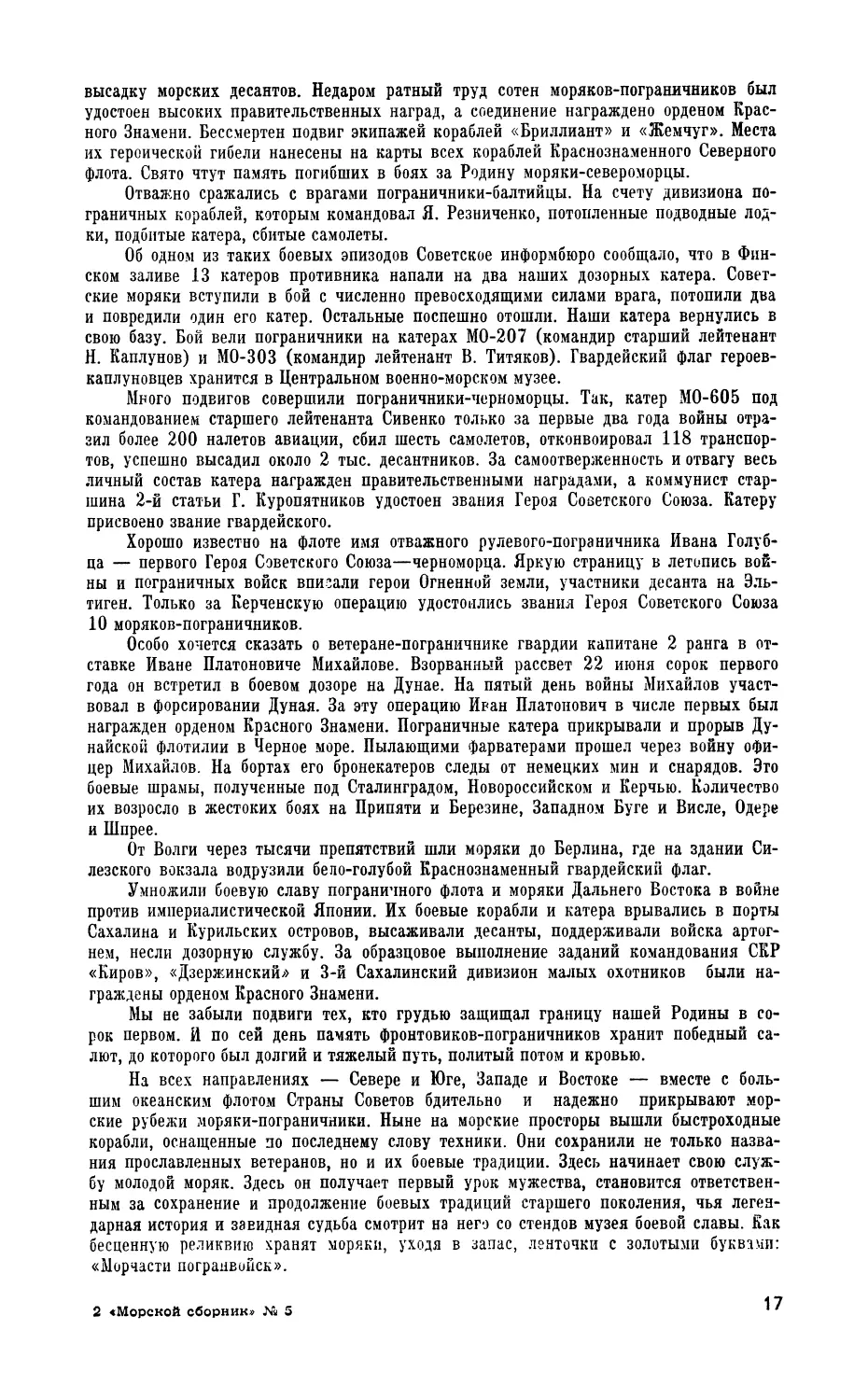

На всех направлениях — Севере и Юге, Западе и Востоке — вместе с

большим океанским флотом Страны Советов бдительно и надежно прикрывают

морские рубежи моряки-пограничники. Ныне на морские просторы вышли быстроходные

корабли, оснащенные по последнему слову техники. Они сохранили не только

названия прославленных ветеранов, но и их боевые традиции. Здесь начинает свою

службу молодой моряк. Здесь он получает первый урок мужества, становится

ответственным за сохранение и продолжение боевых традиций старшего поколения, чья

легендарная история и завидная судьба смотрит на него со стендов музея боевой славы. Как

бесценную реликвию хранят моряки, уходя в запас, ленточки с золотыми буквами:

«Морчасти погранвойск».

2 «Морской сборник» № 5 ■ '

Какой бы совершенной ни была современная техника, главной силой остаются

люди. Их объединяет любовь к Родине, преданность партии, верность присяге.

Сплоченные суровой, полной трудностей морской службой, боевые экипажи пограничных

кораблей бдительно и надежно охраняют морские рубежи Родины.

И снова, как когда-то в бою, в сегодняшних мирных буднях руководят

корабельными коллективами смелые, грамотные, волевые командиры и политработники,

опирающиеся на коммунистов.

Главная школа для наших моряков — граница, море. Именно здесь

вырабатываются у них, и прежде всего у командиров, воля и выдержка, стойкость характера,

умение бдительно нести вахту в стужу и зной, водить корабли сквозь ураганы и

штормы, ливни и снежные заряды.

Много славных дел на счету передовых кораблей Краснознаменного

Тихоокеанского пограничного округа «Имени XXV съезда КПСС», «Дзержинский», «Советский

пограничник» и др.

В минувшем году штормом был выброшэн на камни траулер «Свободный».

Пограничный сторожевой корабль «Айсберг» под командованием капитана 1 ранг*

В. Вересова пришел на помощь рыбакам. В условиях сильного ветра, обледенения и

снежных зарядов экипаж бортового вертолета корабля в составе офицеров А.

Ковалева, В. Козакова и Н. Пензова спас с гибнущего судна 36 рыбаков. Родина высоко

оценила подвиг пограничников, наградив группу офицеров и матросов орденами и

медалями.

Корабли под командованием офицеров В. Шашина и Л. Садовского в сложной

метеообстановке обнаружили и задержали иностранные суда — нарушителей границы.

В настоящее время перед моряками-пограничниками стоят большие задачи:

осваивать новые корабли и их вооружение, умело использовать технику для охрани

границы. Над этим напряженно работает весь личный состав морских частей.

Пограничники полны стремления сделать недоступными для врагов рубежи

Советской страны. Об этом говорят итоги социалистического соревнования в честь

60-летия Вооруженных Сил СССР. Многие корабли и подразделения добились звания

отличных. Каждый третий моряк-пограничник стал отличником, мастером пограничной

службы, каждый четвертый — классным специалистом. Правофланговыми

соревнования выступают коммунисты и комсомольцы.

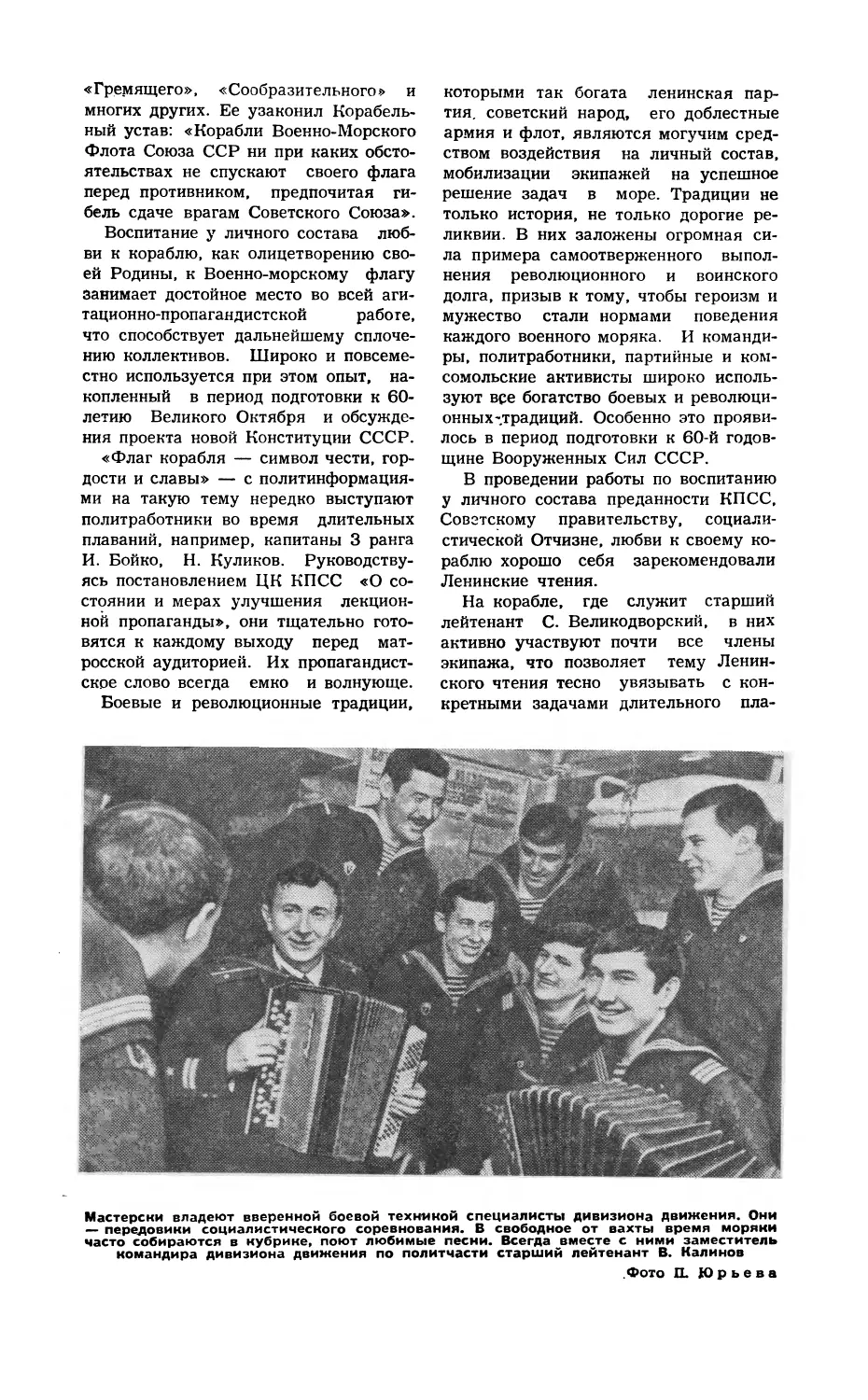

Надежно охраняет морские рубежи нашей Родины быстроходный пограничный корабль

«Бриллиант» — наследник имени корабля-героя

Фото Г. Б и б и к а

18

На корабле, где секретарем парторганизации старший лейтенант-инженер Н.

Сперанский, как реликвию хранят вахтенный журнал, в котором Л. И. Брежнев оставил

запись с пожеланием морякам-пограничникам новых успехов в их ратном труде по

охране священных рубежей Советской Родины. Наказ Генерального секретаря ЦК КПСС,

Председателя Президиума Верховного Совета СССР моряки-пограничники выполняют

свято. Корабль семь лет прочно удерживает звание отличного, свыше 90% личного

состава — отличники боевой учебы, все моряки — специалисты 1-го и 2-го класса.

За успехи в социалистическом соревновании экипаж ксрабля награжден Юбилейной

грамотой военного совета пограничных войск СССР.

Корабль, которым командует капитан 2 ранга В. Лицевднов, вот уже 10 лет

является отличным. На корабле, в состав которого навечно зачислен герой Балтики

Николай Каплунов, каждый второй — коммунист. Все матросы и старшины имеют

среднее техническое и среднее образование. Это дружный многонациональный экипаж.

Здесь служат русские, армяне, украинцы, белорусы, латыши, татары и чуваши.

Гордостью корабля являются коммунисты офицеры М. Мкртыч, А. Друщиц и Г. Акерма-

нис, старшины 1-й статьи С. Мухин и А. Бондаренко, старший матрос А. Бачинин,

матрос А. Альбов и другие.

За отличные показатели в службе и боевой учебе, за освоение новой техники

многие офицеры морских частей пограничных войск награждены орденами и

медалями. Среди них И. Придеин, А. Бояркин, А. Ломоьцев, А. Ковалев, Е. Квашин.

Моряки-пограничники горячо восприняли постановление декабрьского (1977 г.)

Пленума ЦК партии, обсудили задачи, вытекающие из речи Генерального секретаря

ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И.

Брежнева и Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, и наметили

конкретные меры, направленные на дальнейшее совершенствование охраны границы

и повышение боевой готовности. Во всех частях и на кораблях сейчас широко

подхвачен новый патриотический почин личного состава Краснознаменной бригады

сторожевых кораблей (командир капитан 1 ранга Г. Антонов), выступившего

инициатором социалистического соревнования за дальнейшее совершенствование боевой

готовности и пограничного мастерства, морской и специальной выучки, отличное знание

и сбережение оружия, военной техники и технических средств в интересах охраны

границы. И вновь запевалами, душой соревнования стали коммунисты и

комсомольцы.

На всех кораблях этой части горячо поддержано патриотическое начинание

экипажа отличного корабля под командованием капитан-лейтенанта В. Брицуна «От

отличного корабля — к кораблю отличников!». В ходе подготовки к XVIII съезду ВЛКСМ

здесь повысилась активность комсомольской организации, возглавляемой молодым

коммунистом Александром Пестовым. На боевых постах достигнута полная

взаимозаменяемость. Каждый моряк уверенно овладевает смежной специальностью. Вот лишь

один пример. Старший матрос Чемерис — комендор 1-го класса. Цели поражает с

первых залпов. Он объявлен лучшим специалистом части и недавно отличился. Неся

сигнально-наблюдательную вахту в условиях ограниченной видимости, бдительный

моряк обнаружил нарушителя. Правофланговыми соревнования в части являются

экипажи отличных кораблей под командованием офицеров А. Королева, Г. Новикова,

В. Вьюшина и П. Кожевникова.

Много внимания уделяют моряки-пограничники решению задач службы, боевому

обучению, повышению боевой готовности кораблей и частей, выполнению уставного

порядка в частях и на кораблях, улучшению воспитания личного состава и

укреплению воинской дисциплины. Командиры, политорганы, партийные и комсомольские

организации мобилизуют весь личный состав на борьбу за хорошие и отличные

показатели.

Морская граница закрыта надежно и прочно. На ней вот уже 80 лет

поддерживается порядок. Это наш главный рапорт парши и народу в день праздника. f

19

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ-

В редакцию «Морского сборника» поступают письма, содержащие

отклики читателей — ветеранов войны, военных моряков на книгу Л. И.

Брежнева «Малая земля», информации о тематических вечерах и конференциях,

проходящих в частях, на кораблях, в соединениях и военно-морских

учебных заведениях.

Ниже приводятся выдержки из некоторых материалов, присланных в

редакцию.

ВОЛНУЮЩИЙ РАССКАЗ О ПЕРЕЖИТОМ

Воспоминания Л. И. Брежнева особенно близки сердцу малоземельцев. Читаешь

их — и перед глазами встает эта героическая эпопея. Мне посчастливилось

не только быть участником описанных в книге событий, но и лично встречаться с

Леонидом Ильичом уже в первые дни создания плацдарма на Мысхако.

Высадился я со своим взводом в составе первого броска десанта на Малую землю

в ночь на 7 февраля 1943 г. Наступательный порыв у морских пехотинцев был

исключительно велик. Мы так и рвались в бой. Через несколько суток поздно вечером к

нам в траншею пришел начальник политотдела 18-й армии полковник Л. И. Брежнев в

сопровождении командира батальона 83-й бригады морской пехоты капитан-лейтенанта

А. Рогальского. Долго и обстоятельно беседовал он с нами. Рассказал об

обстановке на фронте и в тылу, а затем перешел к нашим задачам. Разговор был

необычным: мы мечтали о переходе в наступление, а Леонид Ильич указал на

необходимость серьезно и настойчиво готовиться к «жесткой» обороне и подробно

(чувствовался богатейший фронтовой опыт) пояснил, что следует предпринять. В

заключение он сказал: «Верю в вас, товарищи моряки!»

И мы не подвели. Ни тогда, когда фашисты начали штурмовать созданную нами

оборону, ни в дальнейшем, когда настало время наступать.

В книге Л. И. Брежнева много теоретических обобщений. Воспоминания содержат

драгоценнейшие зерна боевого, жизненного опыта, добытого дорогой ценой, и в этом

их огромная значимость.

Герой Советского Союза полковник запаса Е. ЛАРИКОВ

СВЕРЯЕМ СВОИ ДЕЛА С ПОДВИГАМИ ГЕРОЕВ

В дни, когда наш народ праздновал 60-летие Советских Вооруженных Сил, в

Каспийском высшем военно-морском училище имени С. М. Кирова состоялась

конференция по книге Л. И. Брежнева «Малая земля». Ее участники — курсанты,

офицеры, преподаватели отмечали, что выход в свет воспоминаний Леонида Ильича

Брежнева — заметное событие в жизни советских людей. На примере героев-малоземель-

цев Леонид Ильич показал мужество и стойкость наших воинов, всего советского

народа, который в течение почти четырех лет вел ожесточенную борьбу с фашизмом

во имя свободы и независимости своей социалистической Родины.

В ходе Великой Отечественной войны, говорил на конференции курсант А.

Артемьев, флот высадил свыше ста десантов. Успех их во многом зависел от четкого

взаимодействия всех сил. В боях еще более окрепло боевое содружество армии и

флота, войсковое товарищество. В книге «Малая земля» ярко и интересно показано

боевое содружество воинов 18-й армии и черноморцев. Нам, будущим офицерам,

опыт войны.во многом пригодится.

Особенно сильное впечатление произвели на меня и моих товарищей, заявил

курсант В. Висляков, страницы воспоминаний, посвященные подвигам коммунистов. ^Аы,

молодые коммунисты и комсомольцы, сверяем свои поступки и дела с подвигами

героев войны.

Капитан 1 ранга С. Малашин, участник обороны Севастополя и боев на Малой

земле, отметил исключительную жизненность, достоверность воспоминаний Л. И.

Брежнева. Читая «Малую землю», мы, ветераны войны, вновь и вновь переживаем то

трудное, но никогда незабываемое время. Спасибо Леониду Ильичу, что он так

проникновенно сказал о фронтовиках.

Вместе с тем, подчеркивали участники конференции, воспоминания Л. И.

Брежнева — это сгусток опыта партийно-политической работы. В них много говорится о

сплоченной, целеустремленной совместной работе командиров, политработников,

партийных и комсомольских организаций, что особенно ценно для будущих

командиров-воспитателей.

На конференции прозвучали стихи, написанные курсантами в честь героев

Малой земли, военно-патриотические песни, демонстрировались светогазета и кадры

кинохроники военных лет.

Капитан В. ТАТАРЕНКО

20

/Зеапи с срлсннов

На кораблях и в частях ВМФ начался летний период боевой

учебы. Новый прилив энергии у военных моряков вызвали торжества в

Москве, посвященные 60-летию Вооруженных Сил, Приветствие

Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета

Министров СССР воинам армии и флота, теплые слова, с которыми Гене'

ралъный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного

Совета СССР Л. И. Брежнев обратился к личному составу ТОФ.

Мы будем и впредь отдавать все свои силы повышению

эффективности и качества боевой и политической учебы, — подчеркивается в

письме воинов партии и правительству, — настойчиво овладевать

современным оружием и новой техникой, неустанно повышать свою

бдительность. В этом личный состав Военно-Морского Флота видит свой

долг перед Родиной,

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Откликнувшись на патриотический

почин личного состава гвардейской

мотострелковой Таманской Краснознаменной,

ордена Суворова дивизии имени М. И.

Калинина, подводники соединения, где

служит капитан 2 ранга Л. Лысенко,

первыми на флоте включились в

социалистическое соревнование за передовое

соединение, настойчиво трудятся над

выполнением взятых обязательств. Успешно

начал летний период боевой учебы

экипаж корабля, на котором служит

офицер В. Скобелев. Коллектив назван

лучшим в Военно-Морском Флоте по

итогам состязательных ракетных стрельб.

Высокую выучку показал он в недавнем

длительном плавании. На этой подводной

лодке большое внимание уделяется

рационализаторской работе, направленной

на дальнейшее повышение качества

боевой учебы, обслуживания техники и

оружия.

♦ * *

Достойно завершили зимний период

боевой учебы воины отличного

подразделения — инициаторы социалистического

соревнования в авиации флота. Но

высокое звание лучшей эскадрильи по

противолодочной подготовке не позволяет

останавливаться на достигнутом.

Экипажи неустанно совершенствуют

тактическую и специальную выучку, учатся

тому, что потребуется в бою. Здесь более

50% личного состава — отличники боевой

и политической подготовки, около 20%

специалистов — мастера военного дела.

В числе лучших коллективов отряд, где

служит офицер Е. Яцко, и отличная

группа, возглавляемая офицером Ф. Клепкой.

* * *

Настойчиво пропагандирует славные

боевые традиции Военно-Морского. Флота,

опыт лучших воинов, кораблей и

подразделений Полярнинский Дом офицеров,

возглавляемый капитаном 2 ранга

К. Шведковым. Недавно здесь прошел

тематический вечер «Тебе, Родина, слу-

Отлично справляется с поставленными

задачами молодой офицер комсомолец

лейтенант Б. Бирюк. Он успешно

выполнил социалистические обязательства,

взятые на зимний период учебы,

постоянно совершенствует свое мастерство

Фото В. Студенцова

жим, тебя, Родина, бережем»,

посвященный делам и людям отличного корабля,

на котором служит старший лейтенант

Л. Шкурко. В ходе его выступили члены

передового коллектива, командир, офице-

гих кораблей. Были зачитаны письма-

наказы родителей некоторых воинов.

Каждый специалист отличного экипажа

получил на память групповую фотогра-

ры-политработники, представители дру- фию.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

По итогам социалистического

соревнования на лучшую постановку

рационализаторской и изобретательской работы

первое место на ТОФ заняло соединение,

где секретарем комиссии по РИЗ

капитан-лейтенант С. Сердюков. Здесь

предложено новшеств на 11 % больше, чем

в. 1976 г. Из них 90% уже внедрено в

жизнь. Кроме того, изготовлено 80

технических устройств, описание которых

взято из других источников информации.

В соединении каждый третий моряк—

рационализатор. Движение новаторов

возглавляют умельцы экипажа БПК

«Маршал Ворошилов».

Поддержав патриотический почин

военных строителей Краснознаменного

Прикарпатского военного округа,

соревнующихся за безупречное выполнение

производственных планов 1978 г.,

максимальное использование внутрихозяйственных

ресурсов, коллектив УНР и личный состав

подразделения, где служит подполковник-

инженер А. Емельянов, обязались

досрочно завершить годовой план строительно-

монтажных работ; сдать с оценкой

«Отлично» и «хорошо» не менее 90%

объектов; внедрить 45 рационализаторских

предложений; добиться, чтобы 20%

военных строителей повысили свою

квалификацию, а 40% стали ударниками

коммунистического труда.

Заслуженный рационализатор РСФСР

капитан-лейтенант Ю. Касчеев активно

участвует в оборудовании

учебно-лабораторной базы кафедры средств радиосвязи

Тихоокеанского высшего

военно-морского училища имени С. О. Макарова.

Только в 1976—1977 гг. он разработал и

внедрил 30 рационализаторских предложений,

оформил 2 заявки на изобретения. Всего

же на счету офицера более 100 новшеств.

Капитан-лейтенант В. Петухов вновь стал

чемпионом Приморского края по

шахматам. Офицер провел турнир без

поражений: 10 партий выиграл и три закончил

вничью. Второе место в соревнованиях

занял кандидат в мастера спорта В.

Наполов, набравший на очко меньше

победителя. Третье место завоевал

экс-чемпион флота кандидат в мастера спорта

офицер Р. Клочко.

Один из лучших командиров катеров на

воздушной подушке коммунист мичман В. Горносталёв.

Он отличник ВМФ, специалист 1-го класса; катера

готовы к походу

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Борьба за Повышение эффективности и

качества боевой учебы — магистральное

направление социалистического

соревнования воинов флота. Успешно сдали

курсовые задачи экипажи кораблей, где

служат капитан-лейтенанты Р. Усов и С.

Савченко, снайперски поразили скоростную

низколетящую мишень ракетчики

большого противолодочного корабля «Очаков»,

с отличной оценкой выполнил задание

командования личный состав плазмастер-

ской, которой руководит капитан 3 ранга

Б. Жданов, высокое умение при полетах в

сложных метеоусловиях

продемонстрировали авиаторы эскадрильи, где

командиром майор А. Курылец.

* * ♦

Часть, где служит капитан 2 ранга

Ю. Гусев, заняла первое место во

флотском смотре-конкурсе на лучшую

организацию караульной службы. Здесь

накоплен богатый опыт подготовки воинов

к решению своих задач, воспитания

личного состава в духе строгого выполнения

требований уставов. При этом широко

используются обучающая аппаратура,

наглядные пособия: электрифицированные

макеты постов, планшеты-экзаменаторы

для проверки знаний оружия и др.

Отработка практических действий часовых

ведется в специально созданном для

этого караульном городке.

В достижения коллектива немалый

вклад внесли рационализаторы части во

главе с мичманом П. Заритовым. Так, они

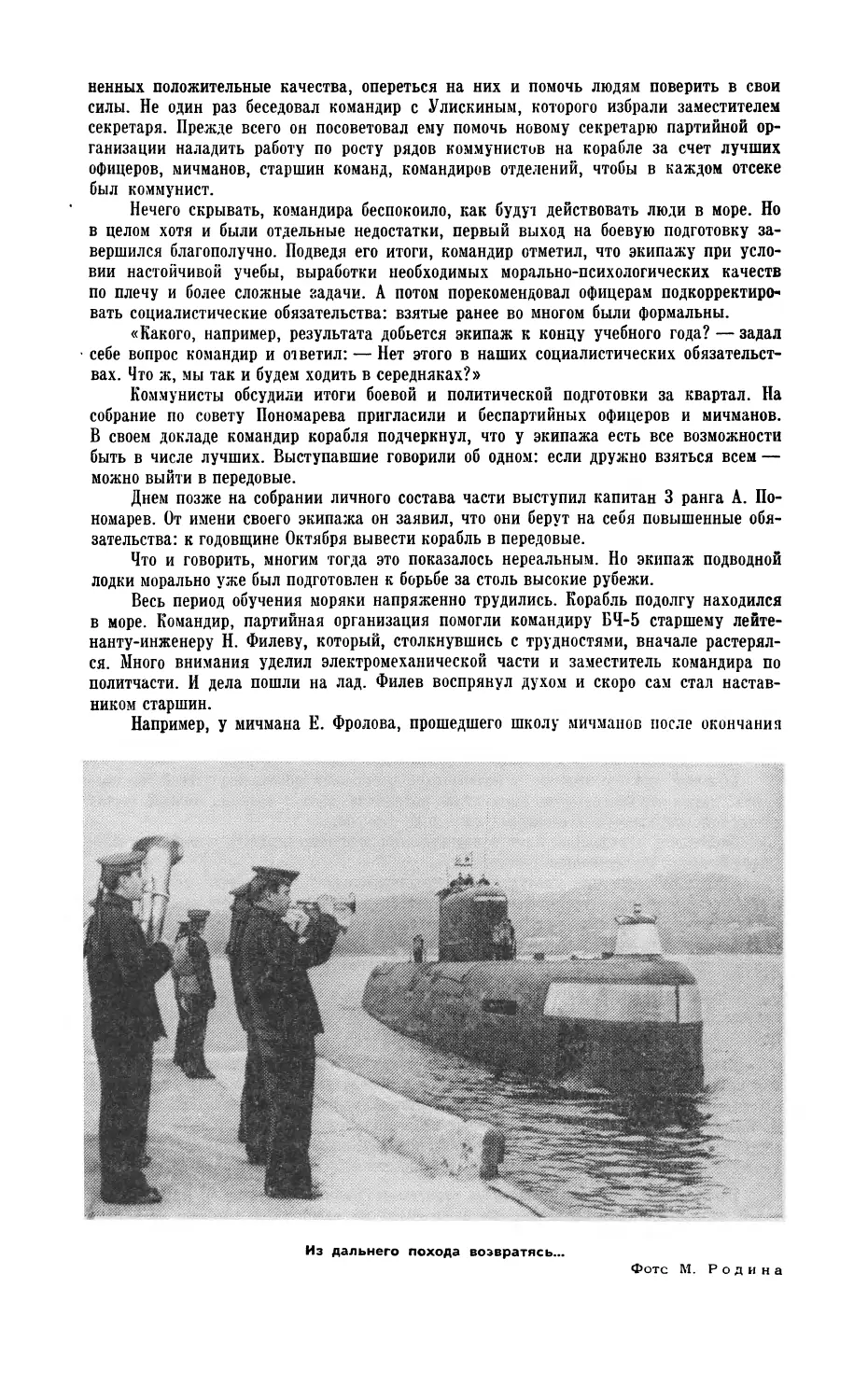

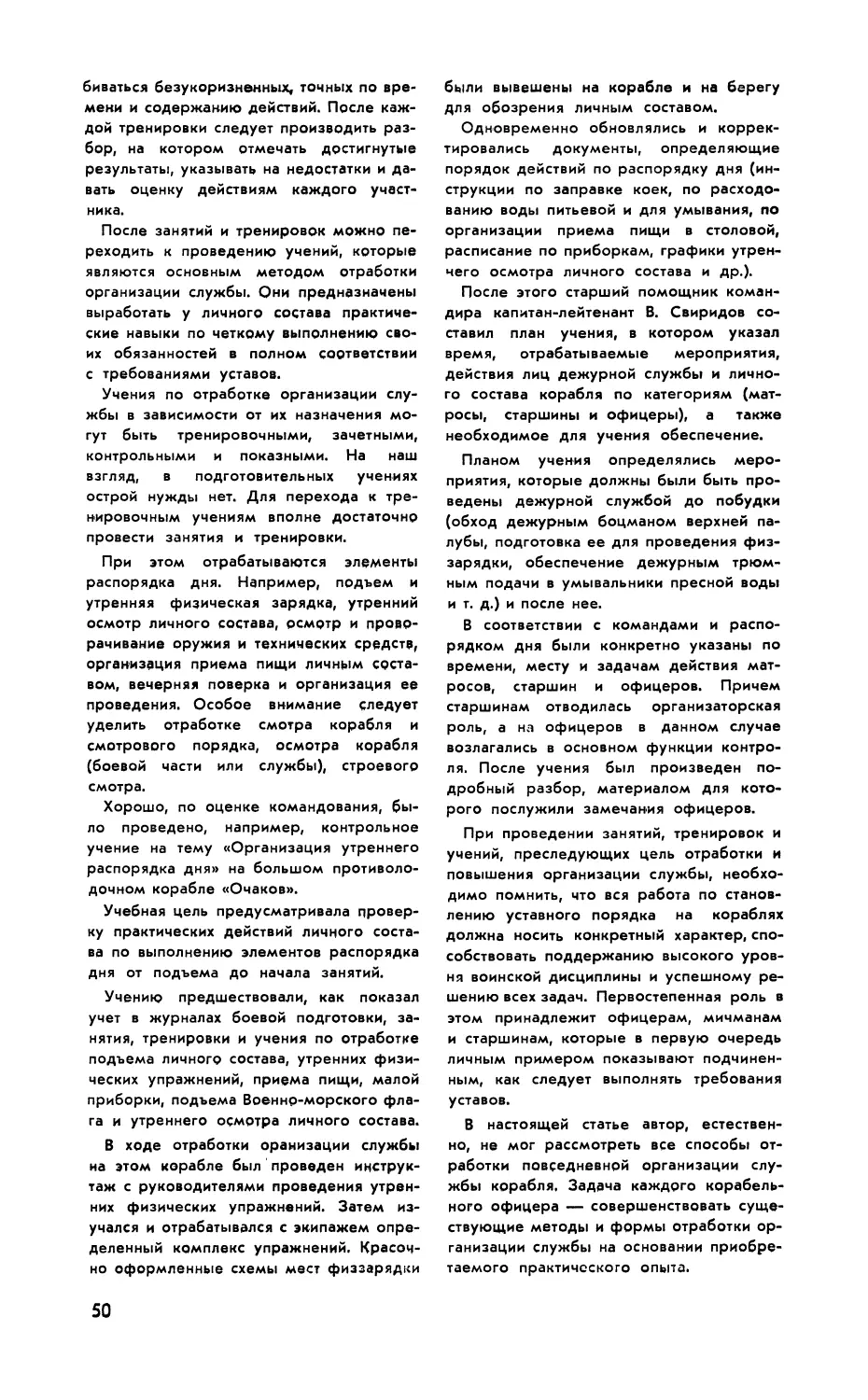

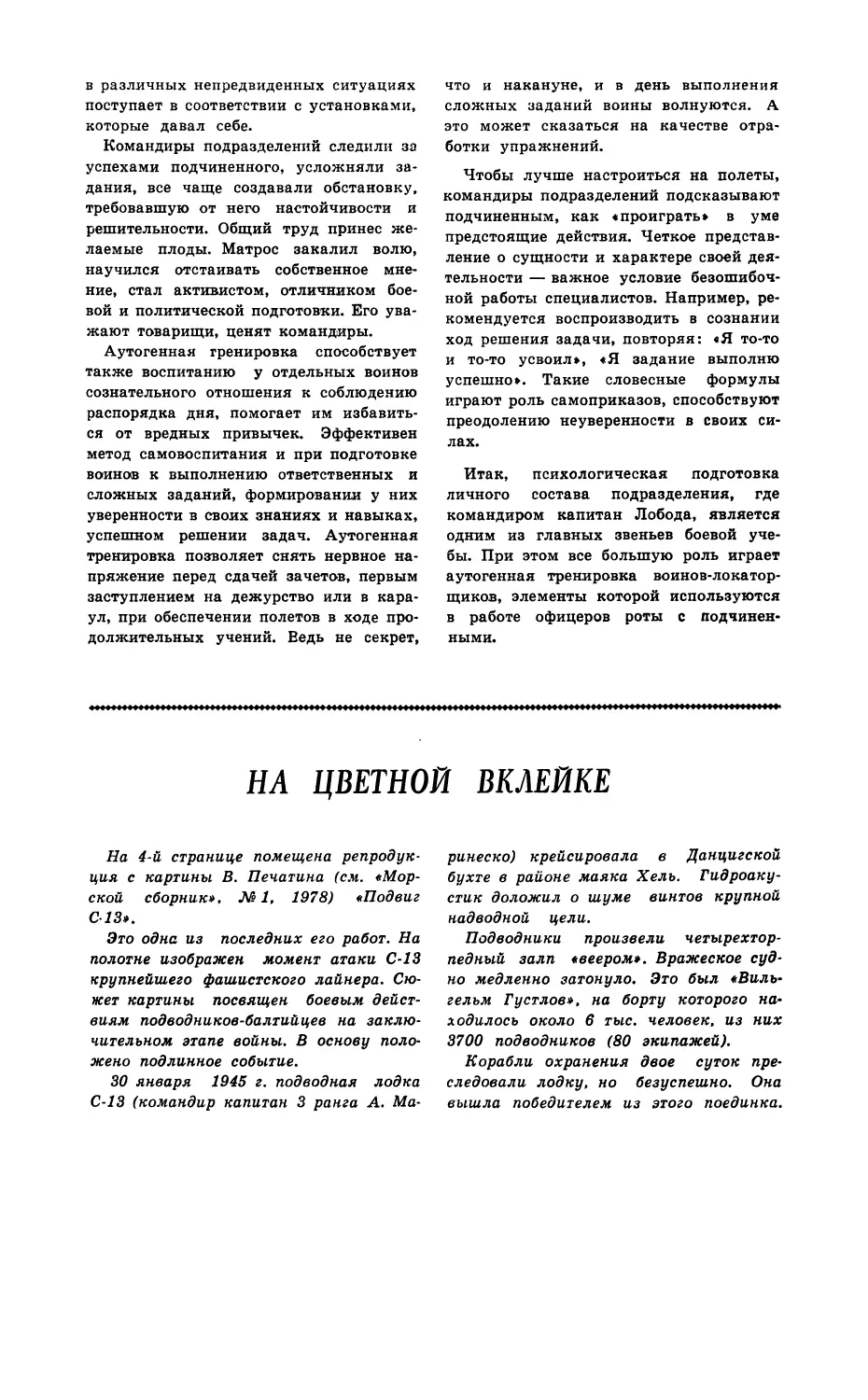

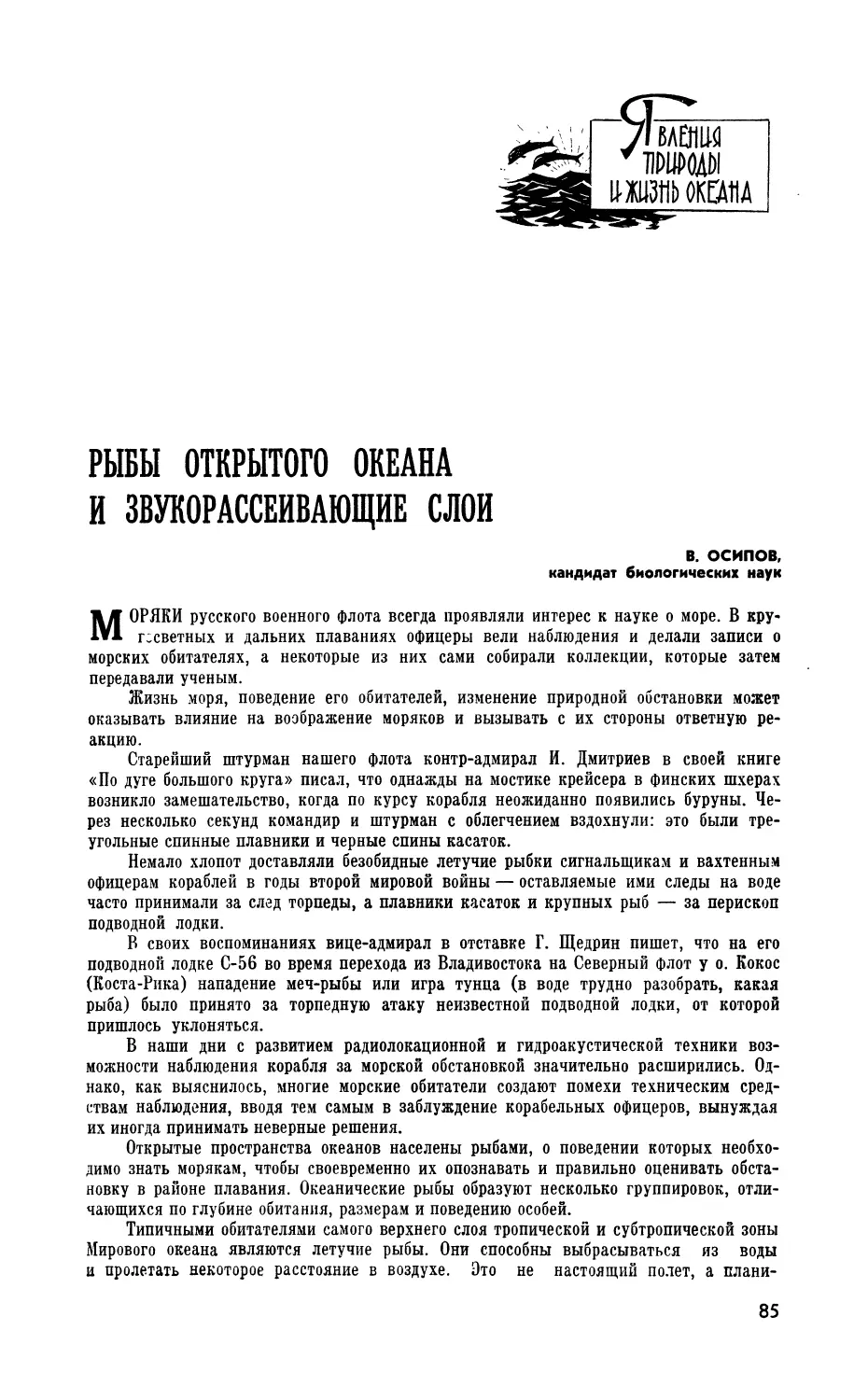

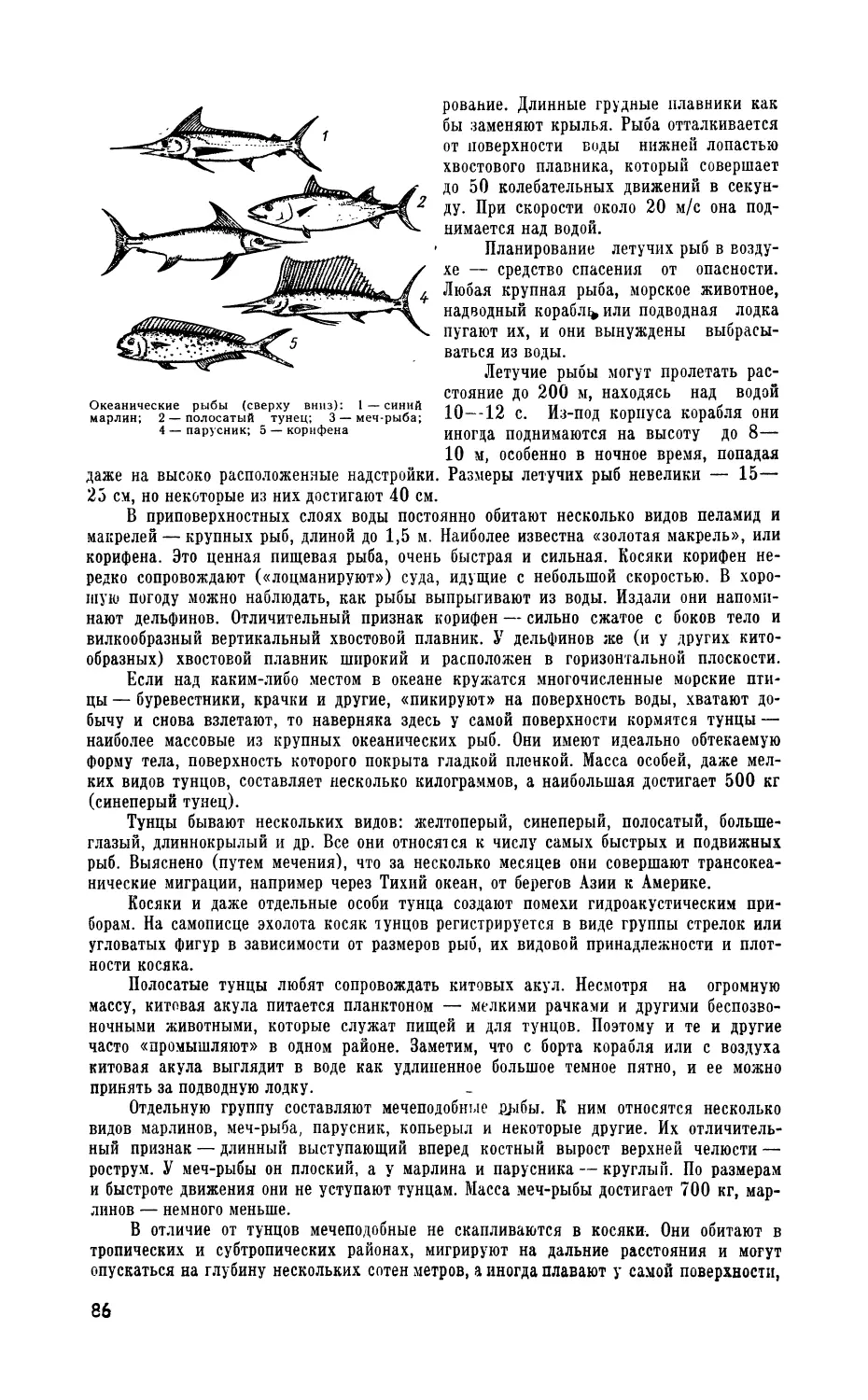

усовершенствовали систему