Автор: Дементьев Г.П. Спангенберг Е.П. Гладков Н.А. Птушенко Е.С. Судиловская А.М.

Теги: птицы фауна ссср птицы советского союза

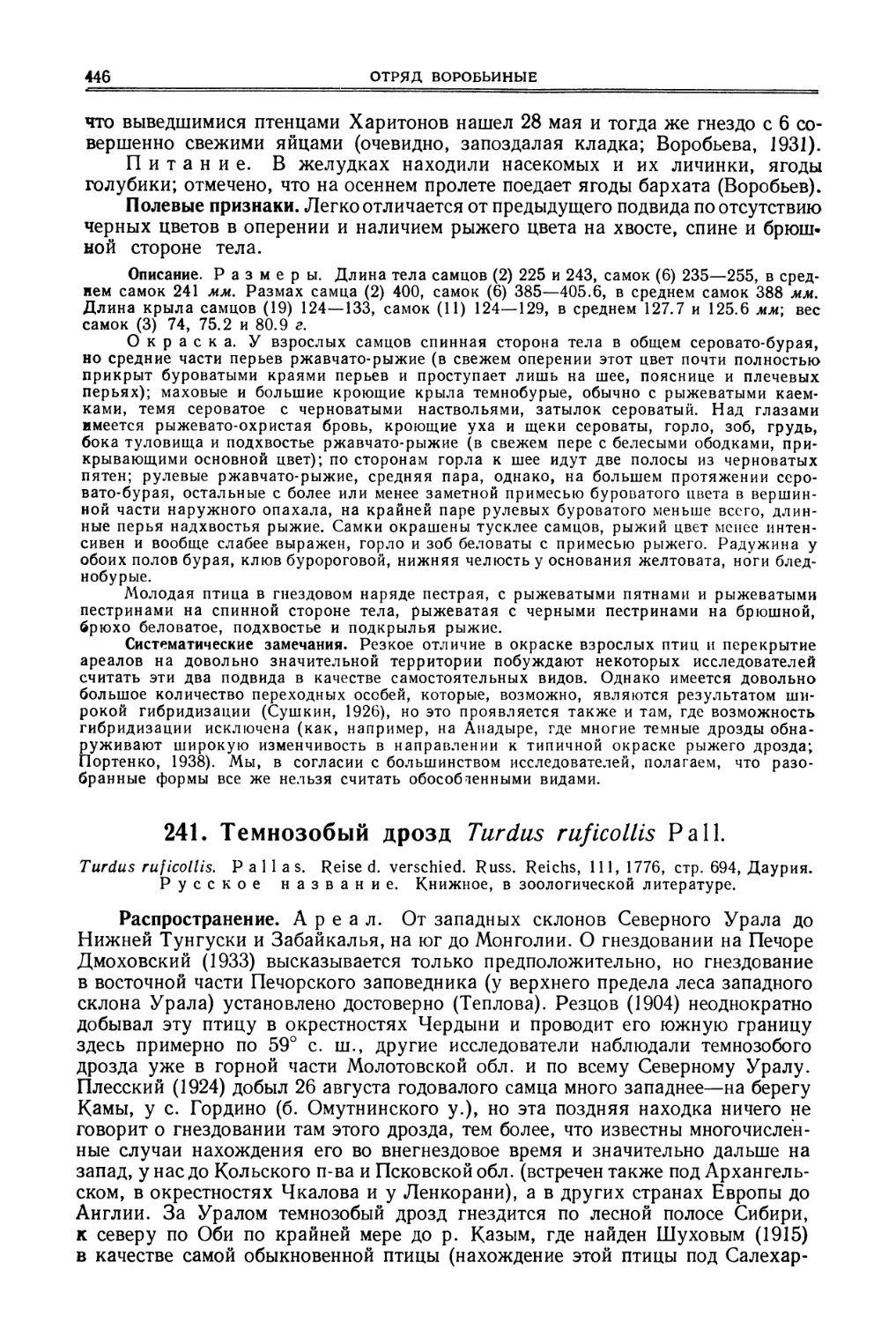

Год: 1954

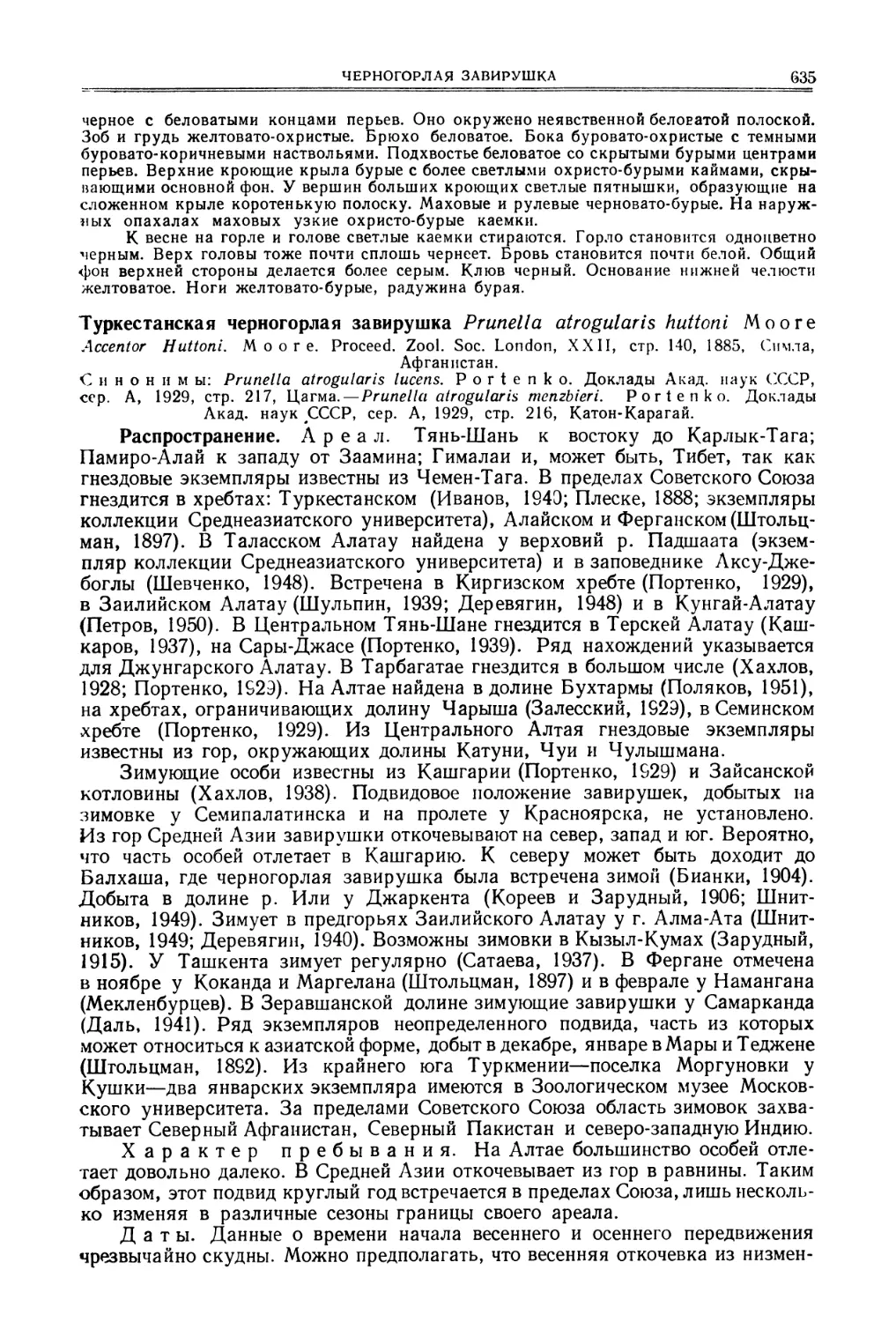

Текст

Г. П. ДЕМЕНТЬЕВ, Н. А. ГЛАДКОВ, К. Н. БЛАГОСКЛОНОВ, И. Б. ВОЛЧАНЕЦКИЙ,

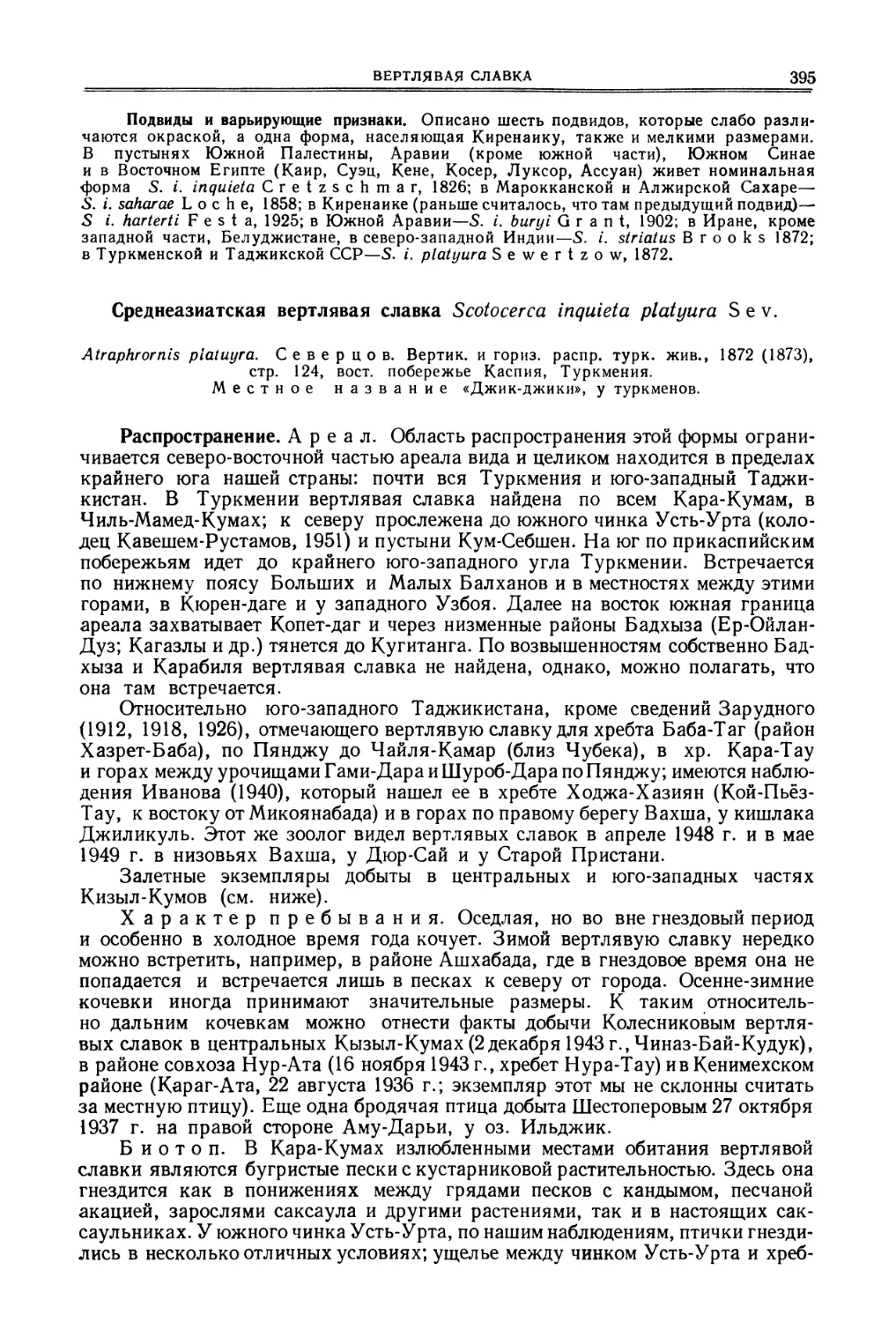

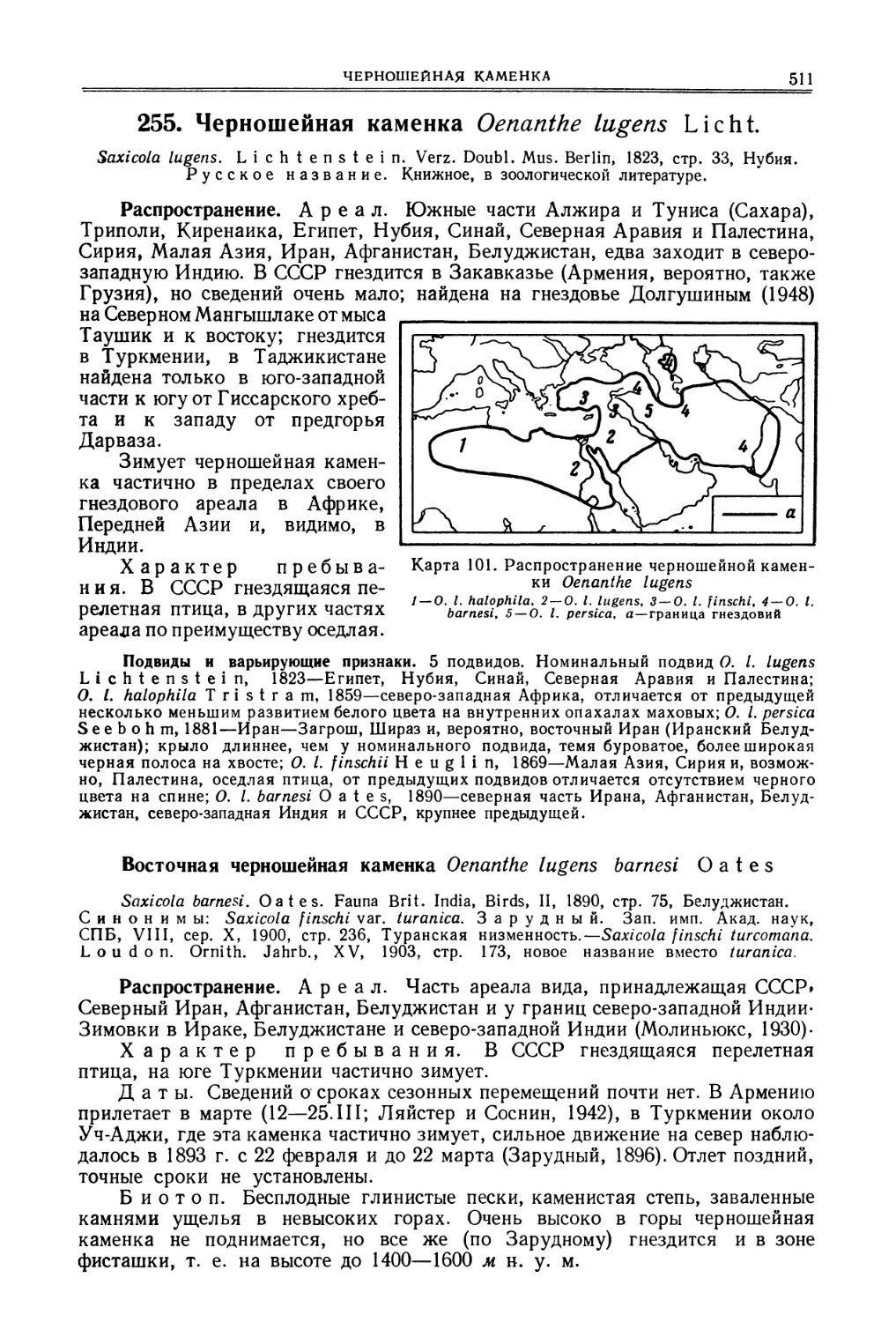

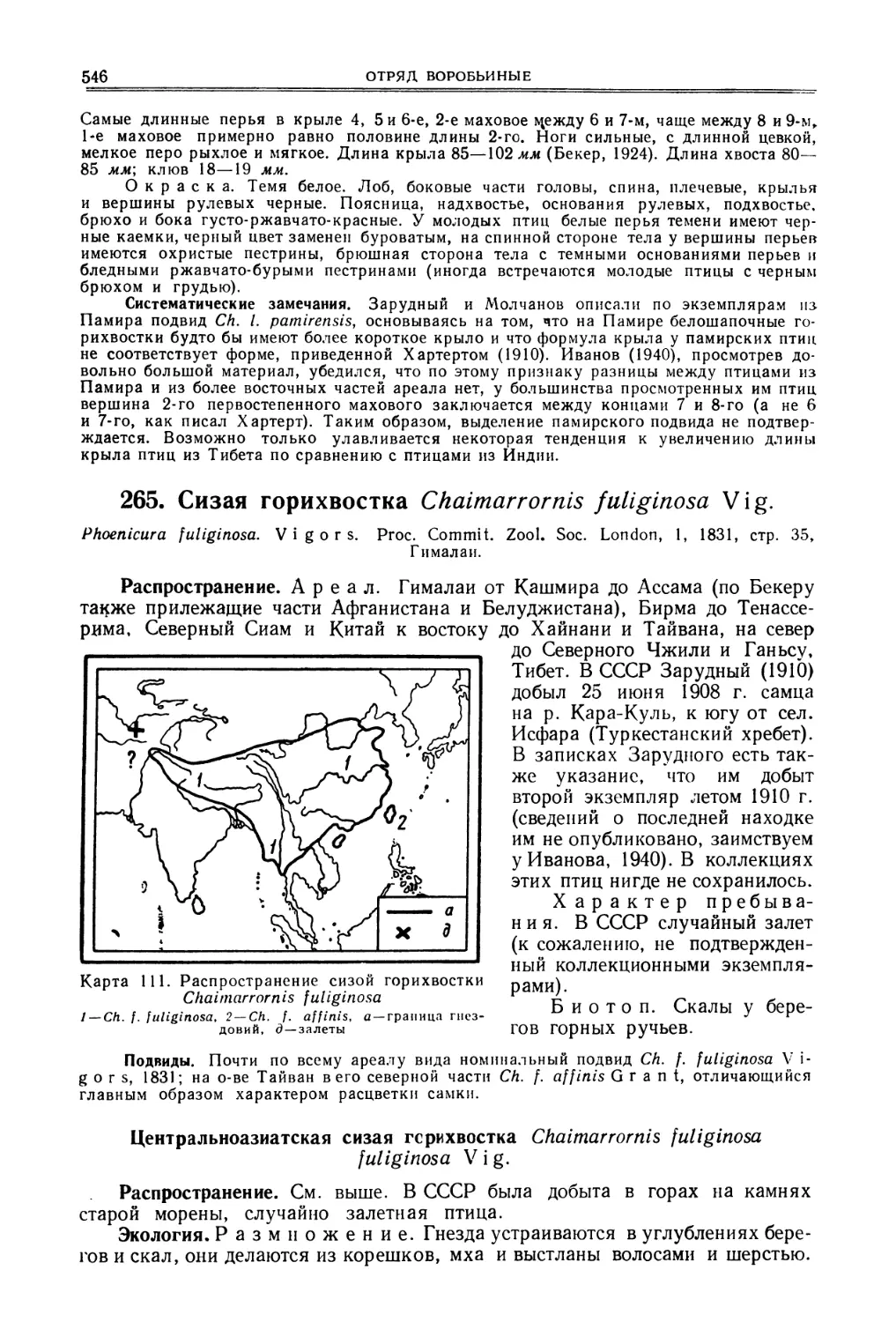

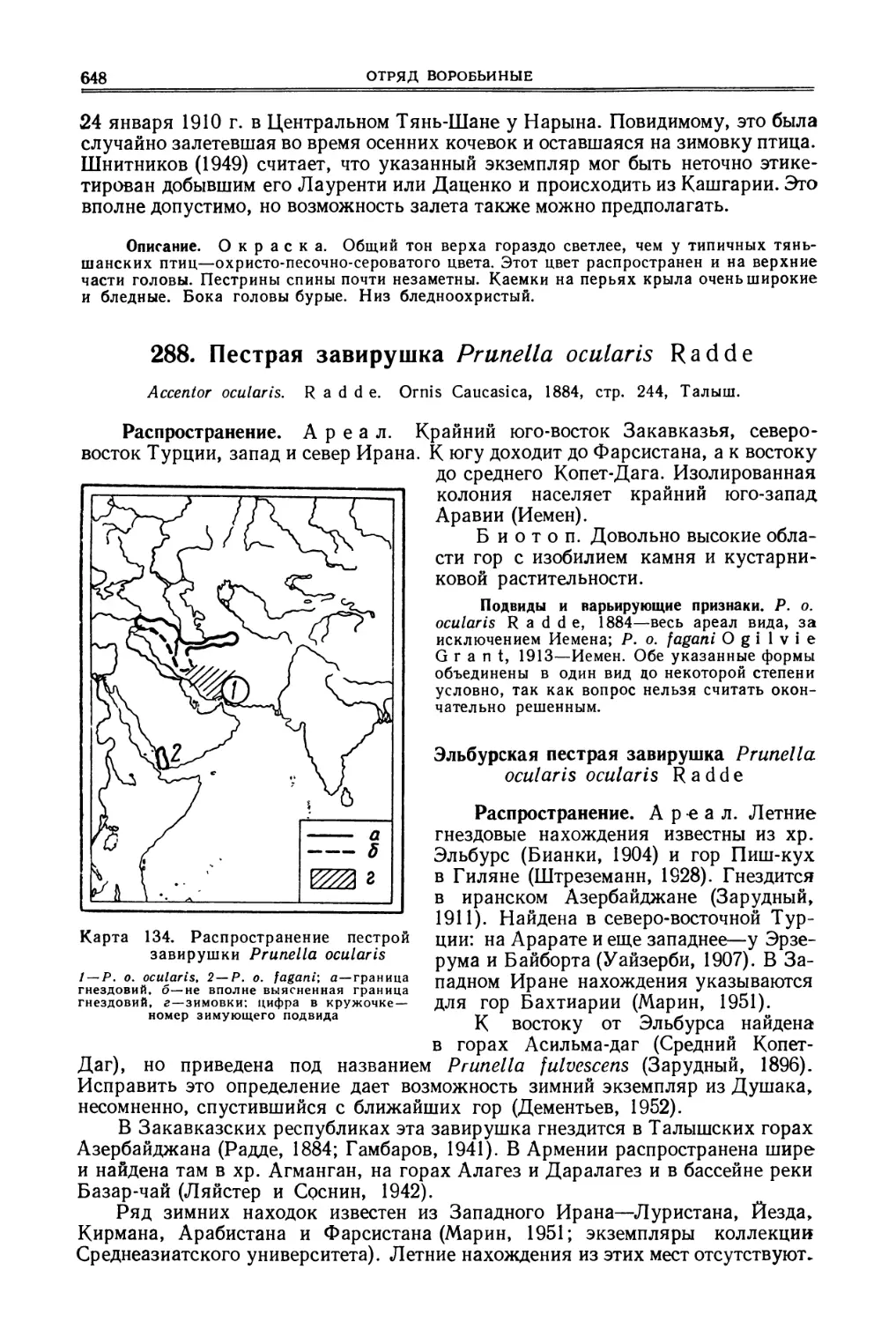

Р. Н. МЕКЛЕНБУРЦЕВ, Е. С ПТУШЕНКО, А. К. РУСТАМОВ, Е. П. СПАНГЕНБЕРГ,

А. М. СУДИЛОВСКАЯ и Б. К. ШТЕГМАН

ПТИЦЫ

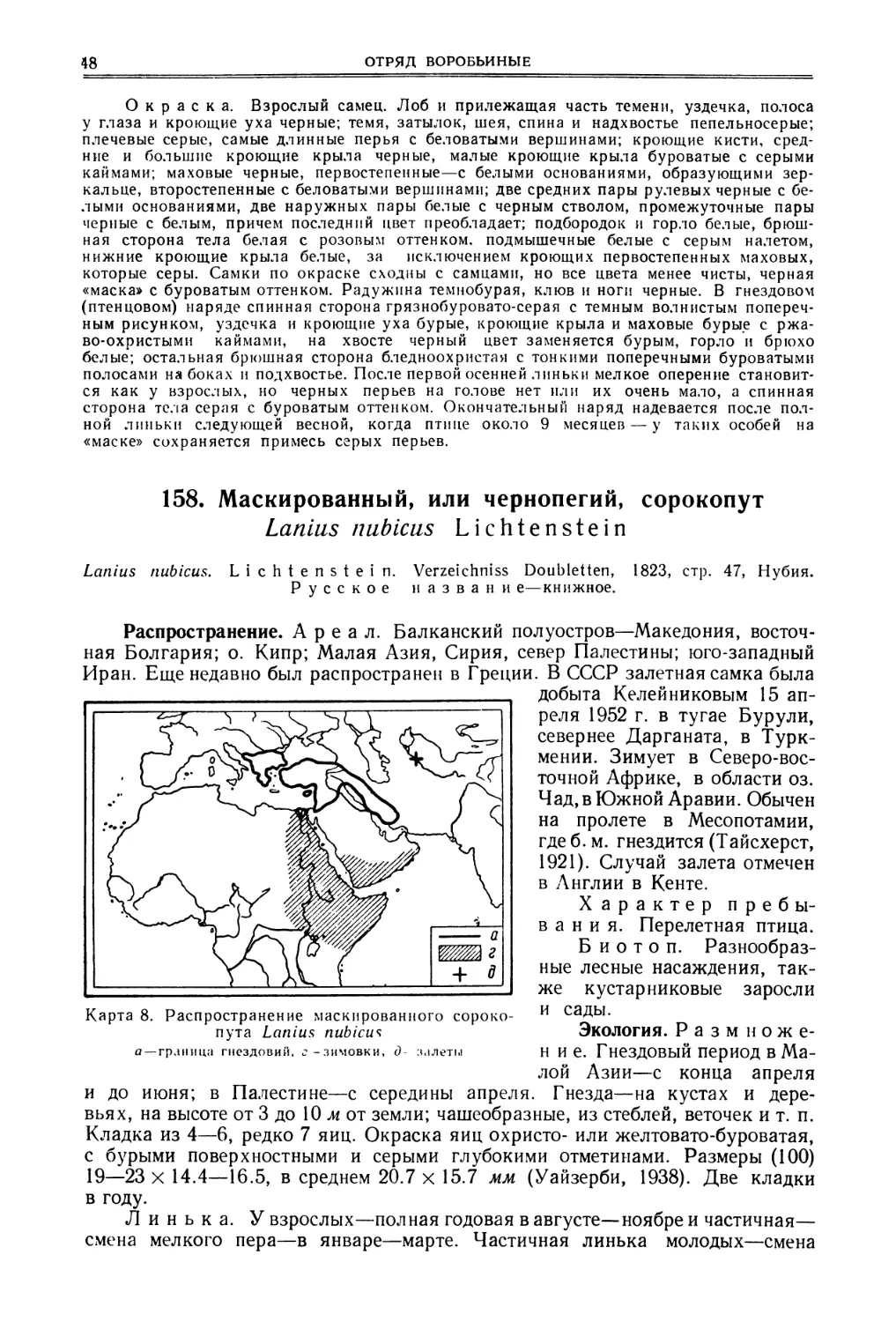

СОВЕТСКОГО

СОЮЗА

Том VI

Под общей редакцией

Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

«СОВЕТСКАЯ НАУКА»

Москва — 1954

ПРЕДИСЛОВИЕ

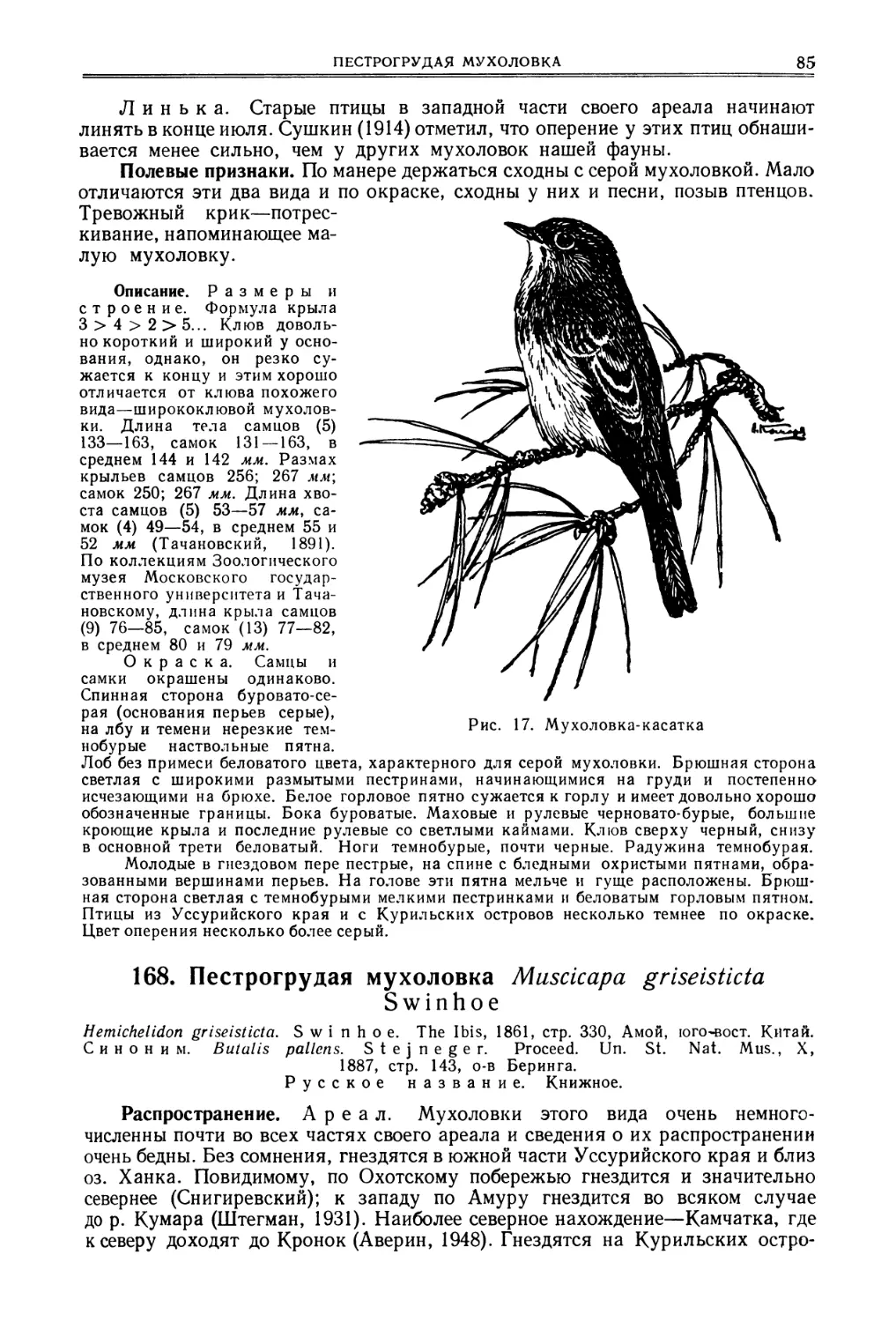

В этом, шестом, томе монографии «Птицы Советского Союза» заканчи-

вается систематическое описание птиц нашей страны.

Попытки дать критическую сводку всех сведений по таксономии, геогра-

фическому распространению, биологии и практическому значению нашей ави-

фауны делались неоднократно. Но все они оставались по тем или иным причи-

нам незавершенными после вышедшей более 140 лет тому назад—в 1811 г.—

книги П. С. Палласа «Зоография Россо-Азиатика».

План настоящего издания был обсужден и одобрен Совещанием при Биоло-

гическом факультете Московского университета 23 декабря 1944 г., во время

Великой Отечественной войны Советского Союза. В этом Совещании приняли

участие многие зоологи—профессора Московского университета—С. И. Огнев,

А. Н. Формозов, С. С. Туров, В. Г. Гептнер, В. Ф. Ларионов, Г. П. Дементьев,

Н. А. Бобринский, научные сотрудники университета—А. М. Судиловская

и Е. С. Птушенко, Е.П. Спангенберг, Н. В. Шибанов, проф. И. Б. Волчанецкий

из Харьковского университета, проф. А. А. Войткевич из Алмаатинского уни-

верситета и другие. Совещание отметило, что выполнение намеченной работы

важно и своевременно с научно-теоретической, практической и педагогиче-

ской точек зрения. Общее руководство работой было поручено Г. П. Дементье-

ву, а в 1946 г. непосредственное участие в нем принял Н. А. Гладков.

Основная часть работы выполнена сотрудниками Московского универси-

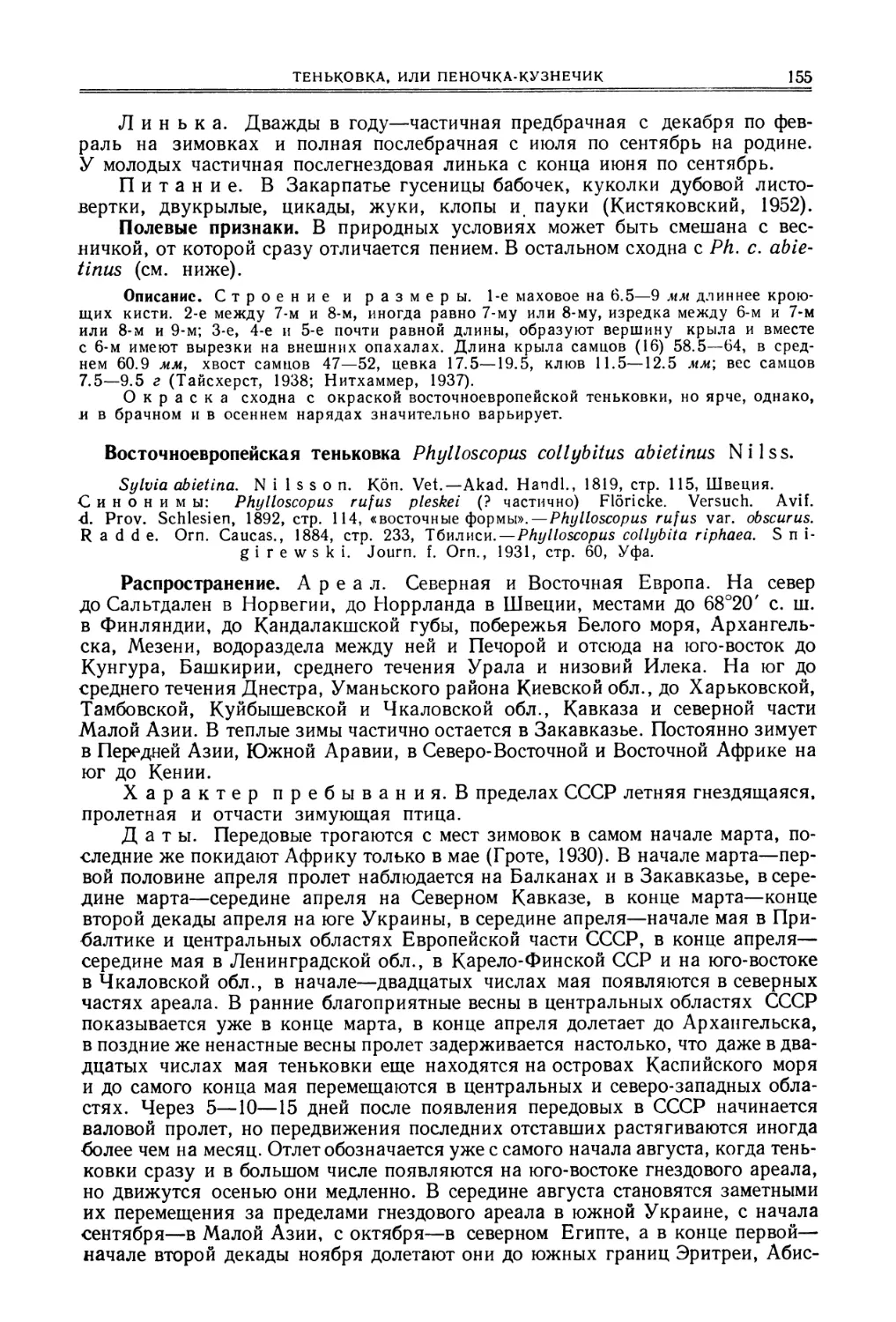

тета. Однако необходимость завершения ее в возможно короткий срок потребо-

вала привлечения компетентных орнитологов и других научных и учебных

учреждений СССР.

Отдельные томы монографии печатались по мере обработки тех или иных

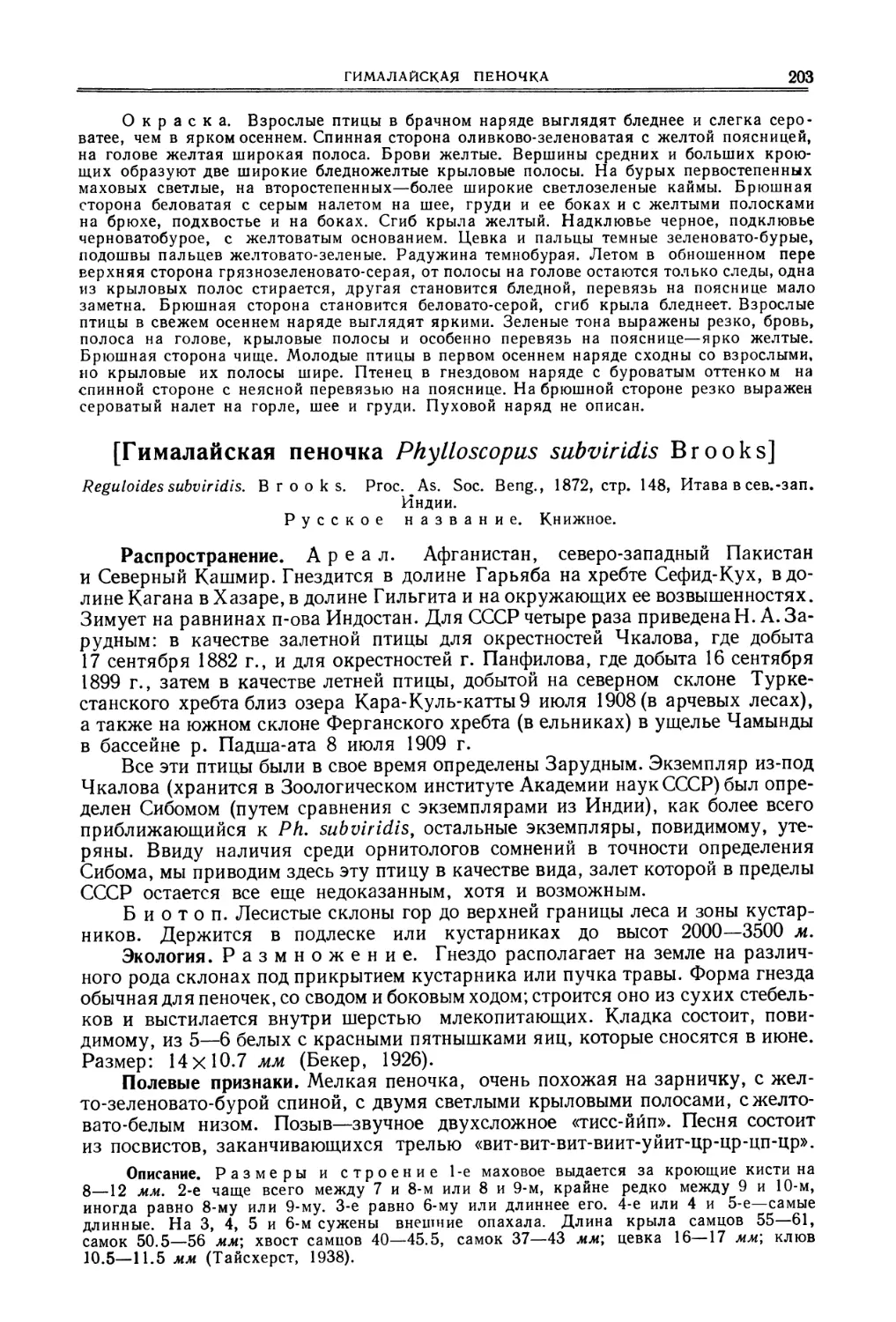

отрядов птиц. Поэтому порядок отрядов, как это указывалось уже в преди-

словии к первому тому, не вполне соответствует принятой авторами системе.

В подготовке этого издания принимали участие: проф. Л. Б. Беме| (вьюрко-

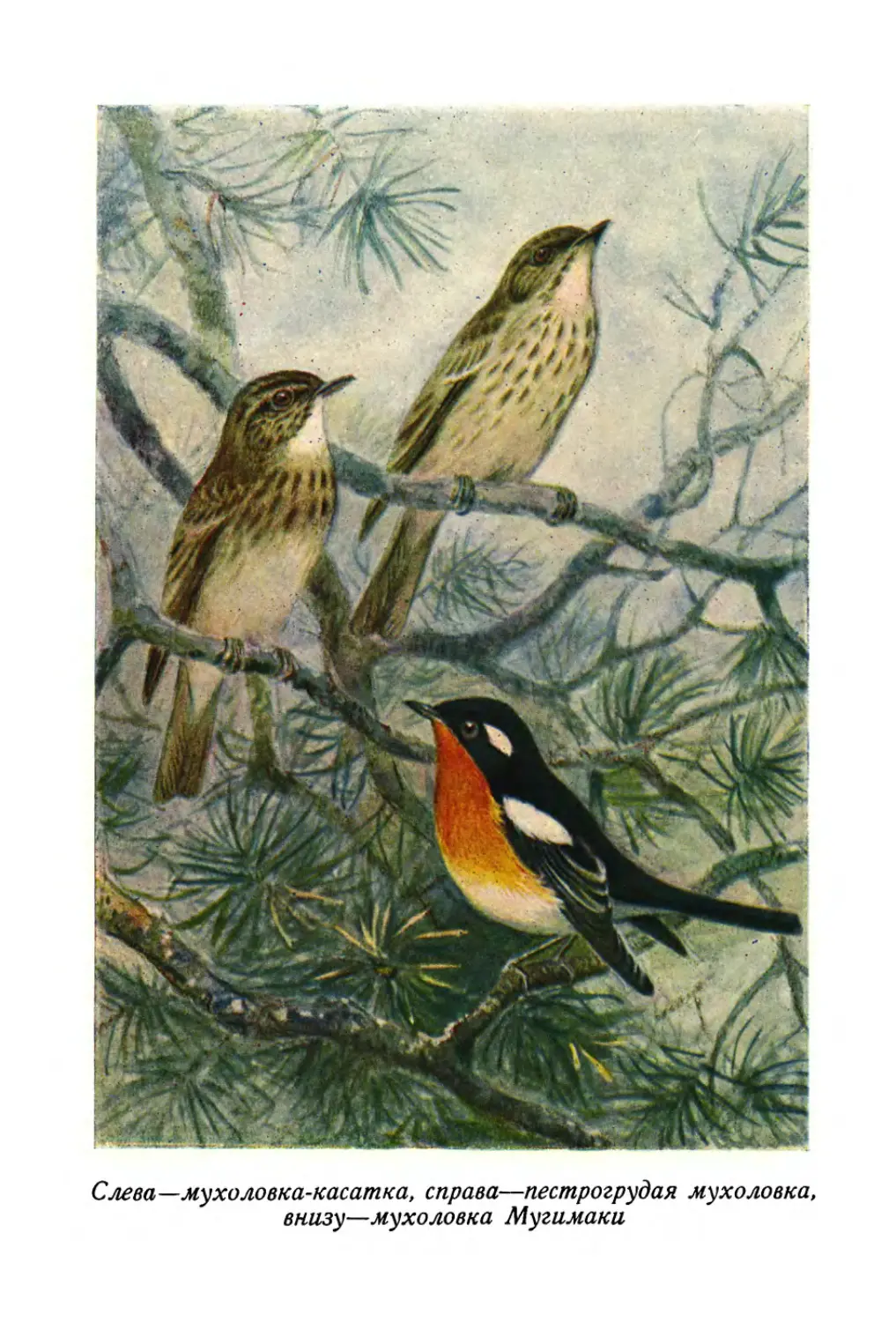

вые, т. V, стр. 181—306); канд. биол. наук К. Н. Благосклонов (мухоловковые,

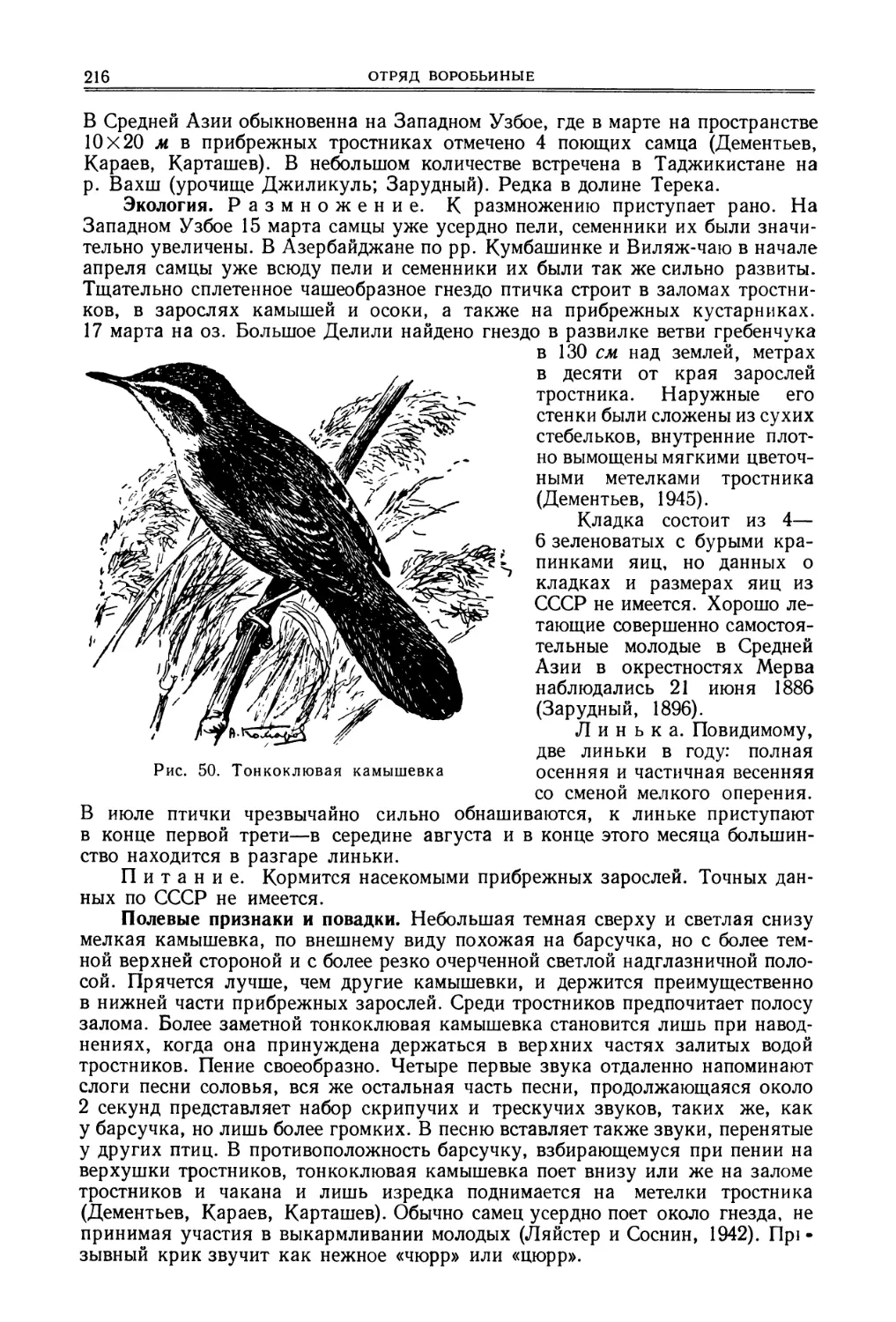

часть, т. VI, стр. 73—118); доц. М. А. Воинственский (синицевые, пищуховые,

поползневые, толстоклювые синицы, т. V, стр.696—797); проф. И. Б. Волча-

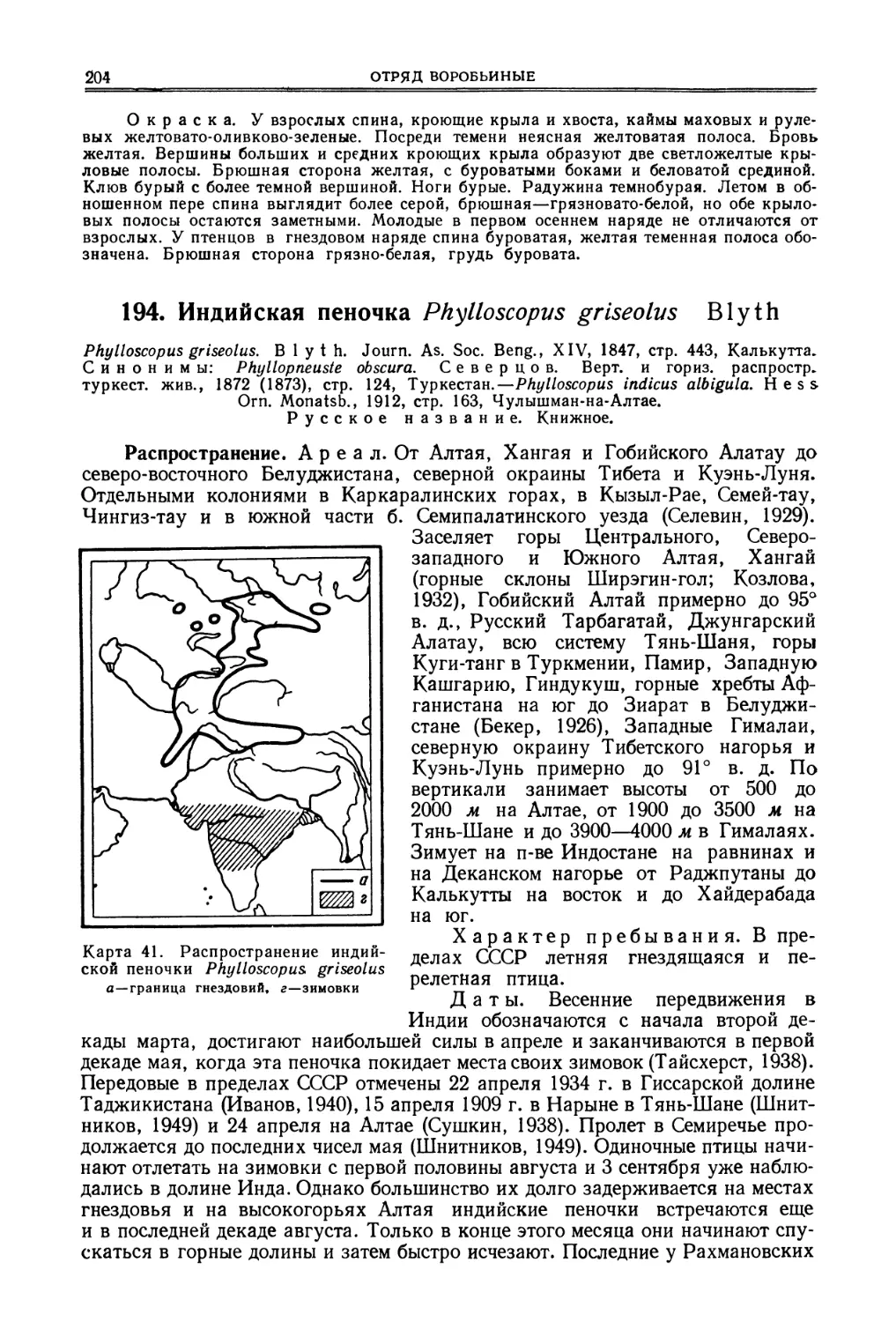

нецкий (жаворонковые, т. V, стр. 512—594; славковые, часть, т. VI, стр. 330—

388); докт. биол. наук, лауреат Сталинской премии, Н. А. Гладков (общая

редакция; дятлы, т. I, стр. 547—617; кулики, т. III, стр. 3—372; обыкновенный

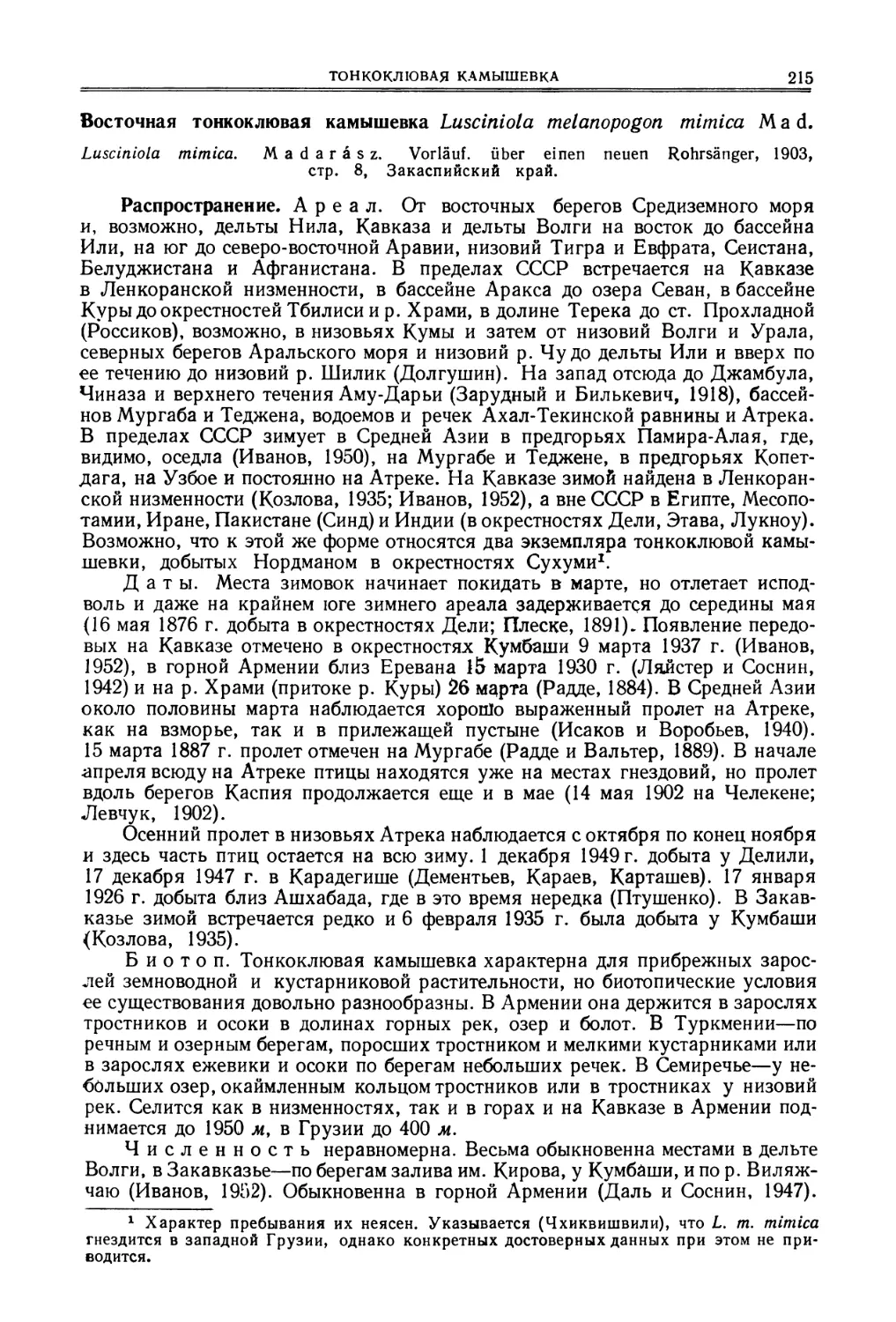

фазан, т. IV, стр. 201—226; перепончатопалый песочник, т. IV, стр. 635; трясо-

гузковые, т. V, стр. 594—691; дроздовые, т. VI, стр. 398—399; 405—621); канд.

биол. наук Н. Н. Горчаковская (дубоносы, т. V, стр. 160—181); проф., лауреат

Сталинской премии, Г. П. Дементьев (общая редакция; хищные птицы, совы,

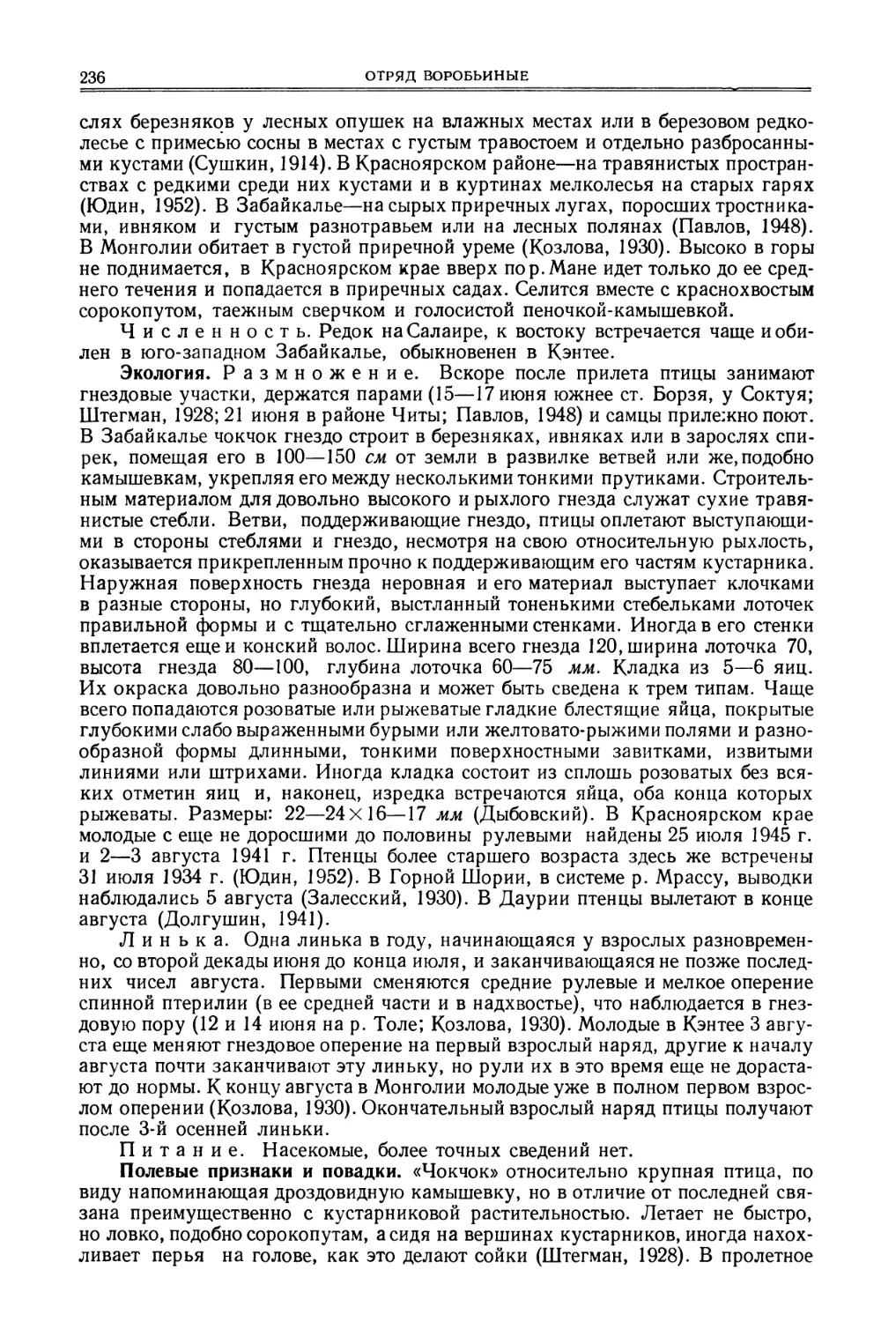

т. I, стр. 69—341; рябки, трехперстки, т. II, стр. 71—96; чистики, гагары,

ПРЕДИСЛОВИЕ

поганки, т. II, стр. 169—286; чайки, т. III, стр. 372—603; характеристика от-

ряда куриных, т. IV, стр. 3—10; обыкновенный фазан, общий очерк, т. IV,

стр. 199—201; характеристика отряда воробьиных, дронго, американские

славки, белоглазковые, т. V, стр. 3—13; 104—108; 692—696; овсянковые, часть,

т. V, стр. 374—376; 510—512; сорокопутовые, бульбули, тимелии, т. VI,

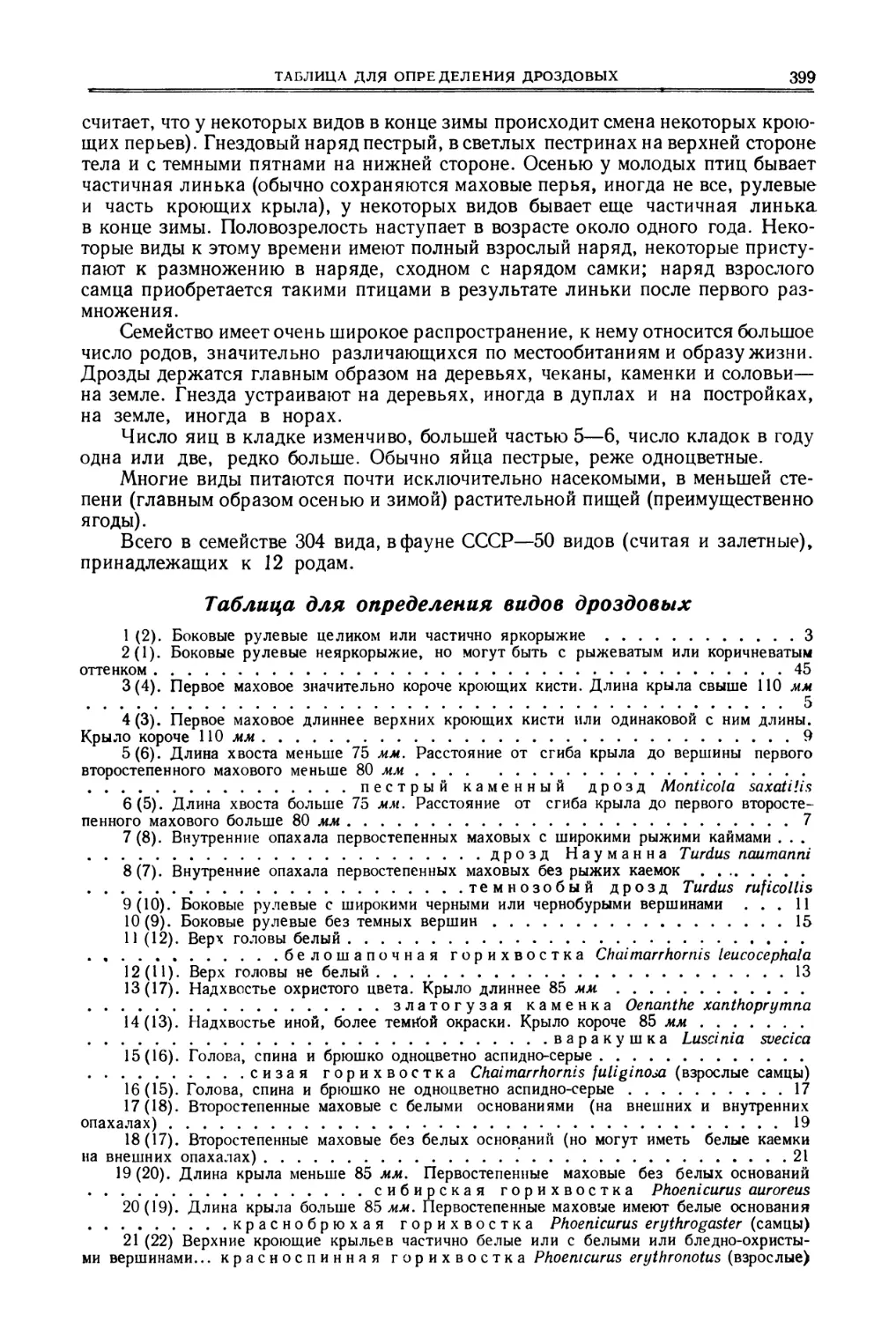

стр. 621—624; ласточки, часть, т. VI, стр. 751—754); канд. биол. наук

Ю. А. Исаков (гусеобразные—утки, т. IV, стр. 344—635); канд. биол. наук

Н. Н. Карташев (куриные—фазановые, т. IV, стр. 132—199, 226—246);

докт. биол. наук С. В. Кириков (куриные—глухари, т. IV, стр. 84—107);

канд. биол. наук М. Н. Корелов (иволговые, т. V, стр. 142—157); доц.

Р. Н. Мекленбурцев (голуби, т. II, стр. 3—70; завирушки, ласточковые,

т. VI, стр. 624—660; 685—750); доц. А. В. Михеев (куриные—тетеревиные,

т. IV, стр. 11—83, 107—133); доц. Е. С. Птушенко (длиннокрылые, т.* I,

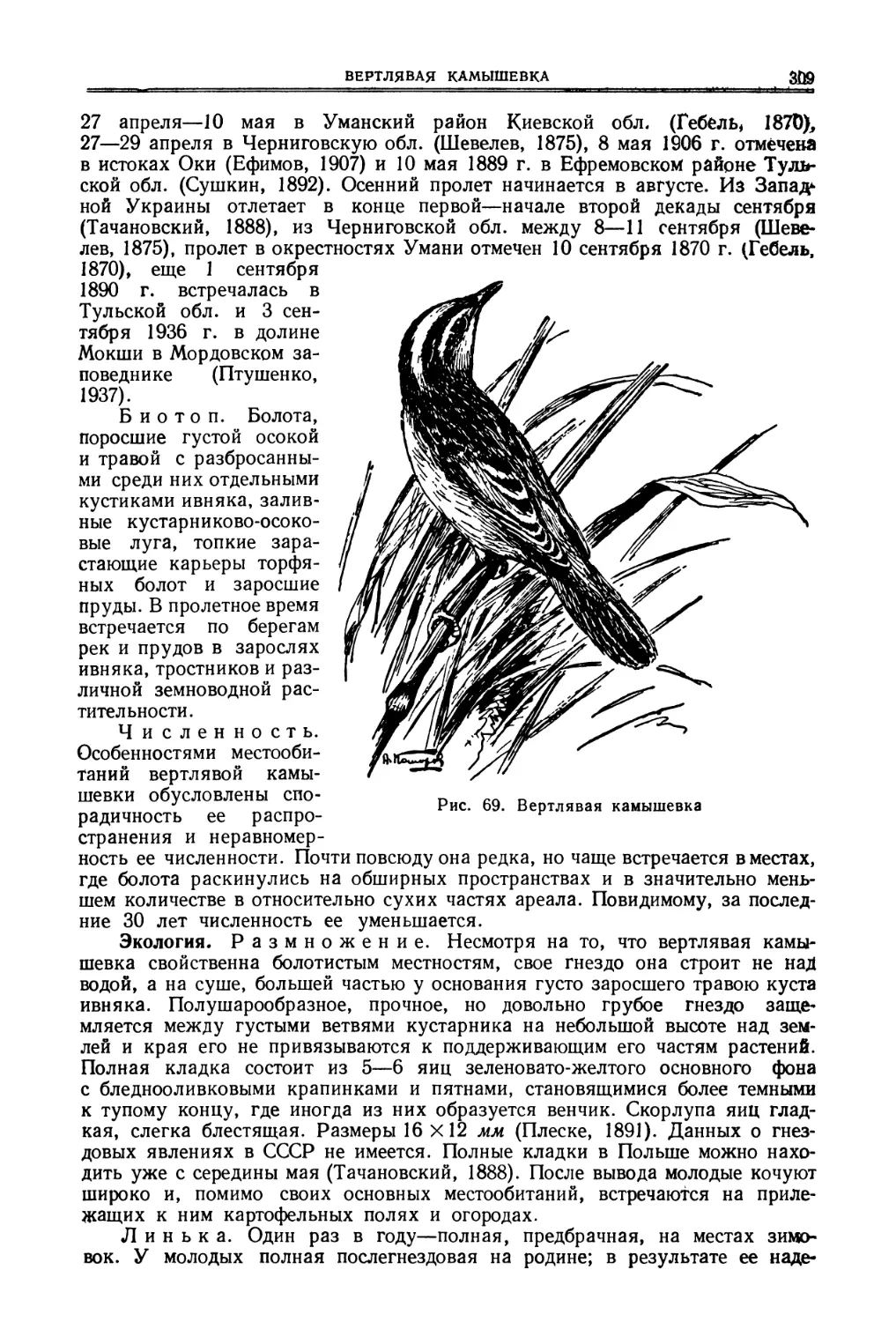

стр. 618—645; гусеобразные—характеристика отряда, лебеди, гуси, т. IV,

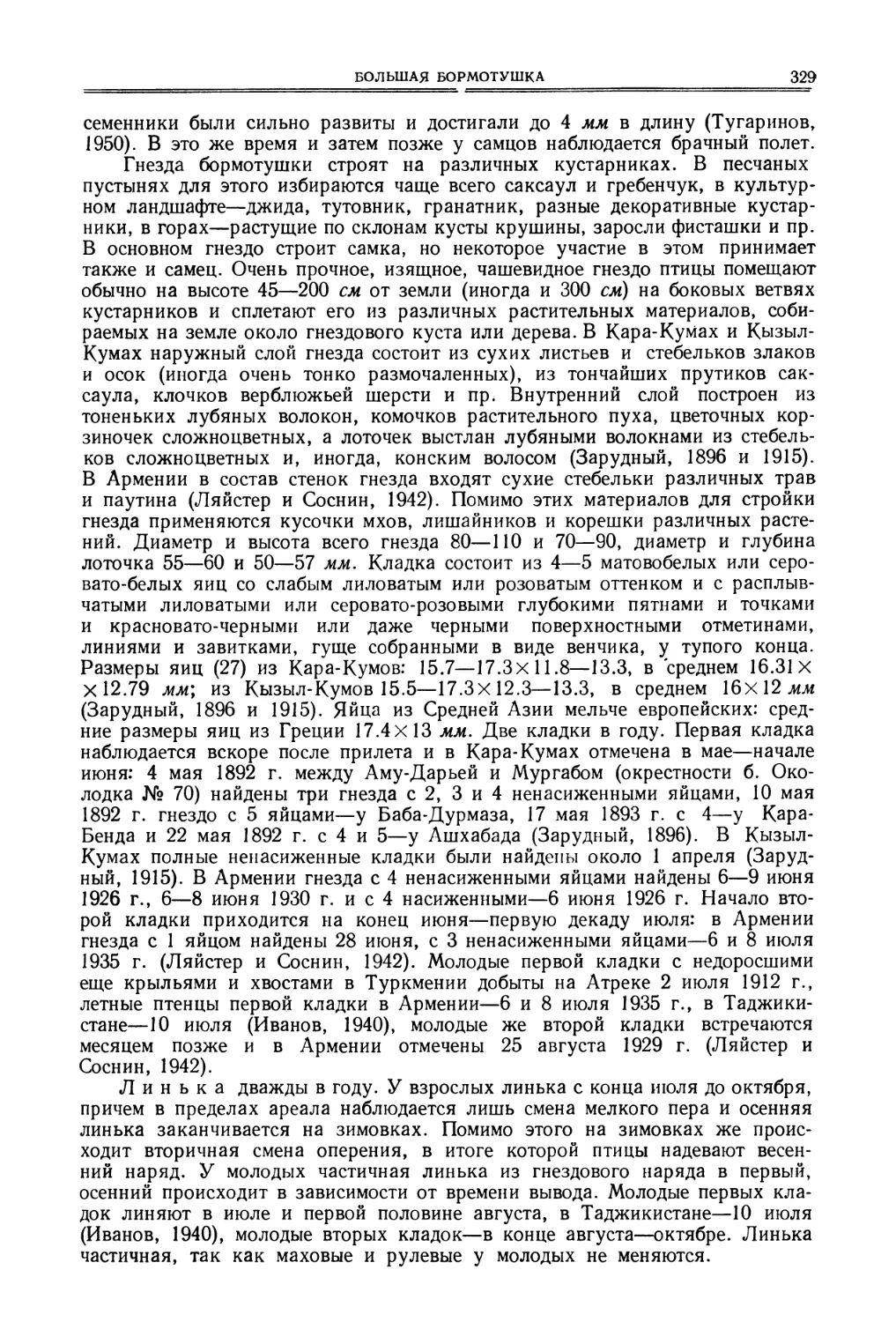

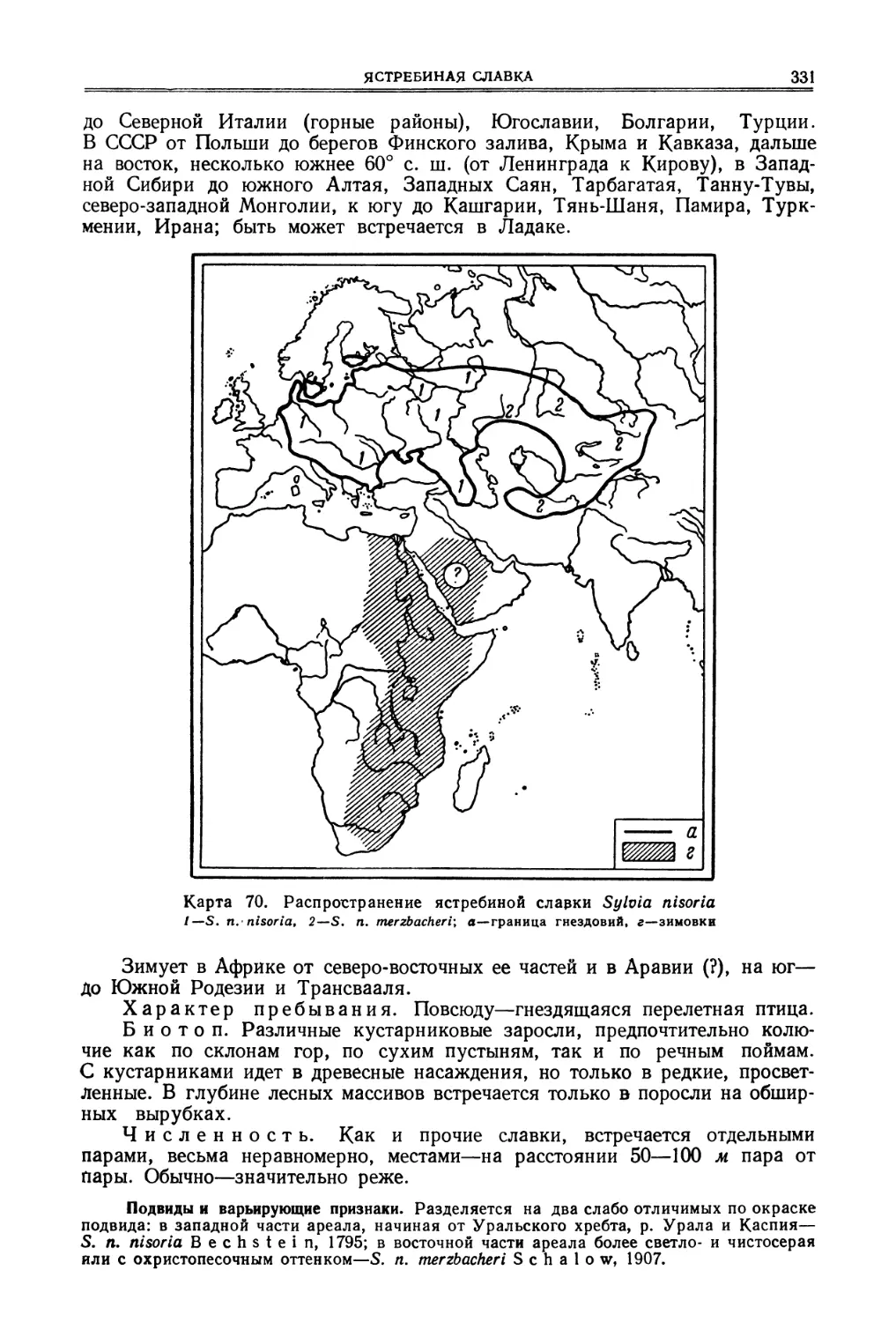

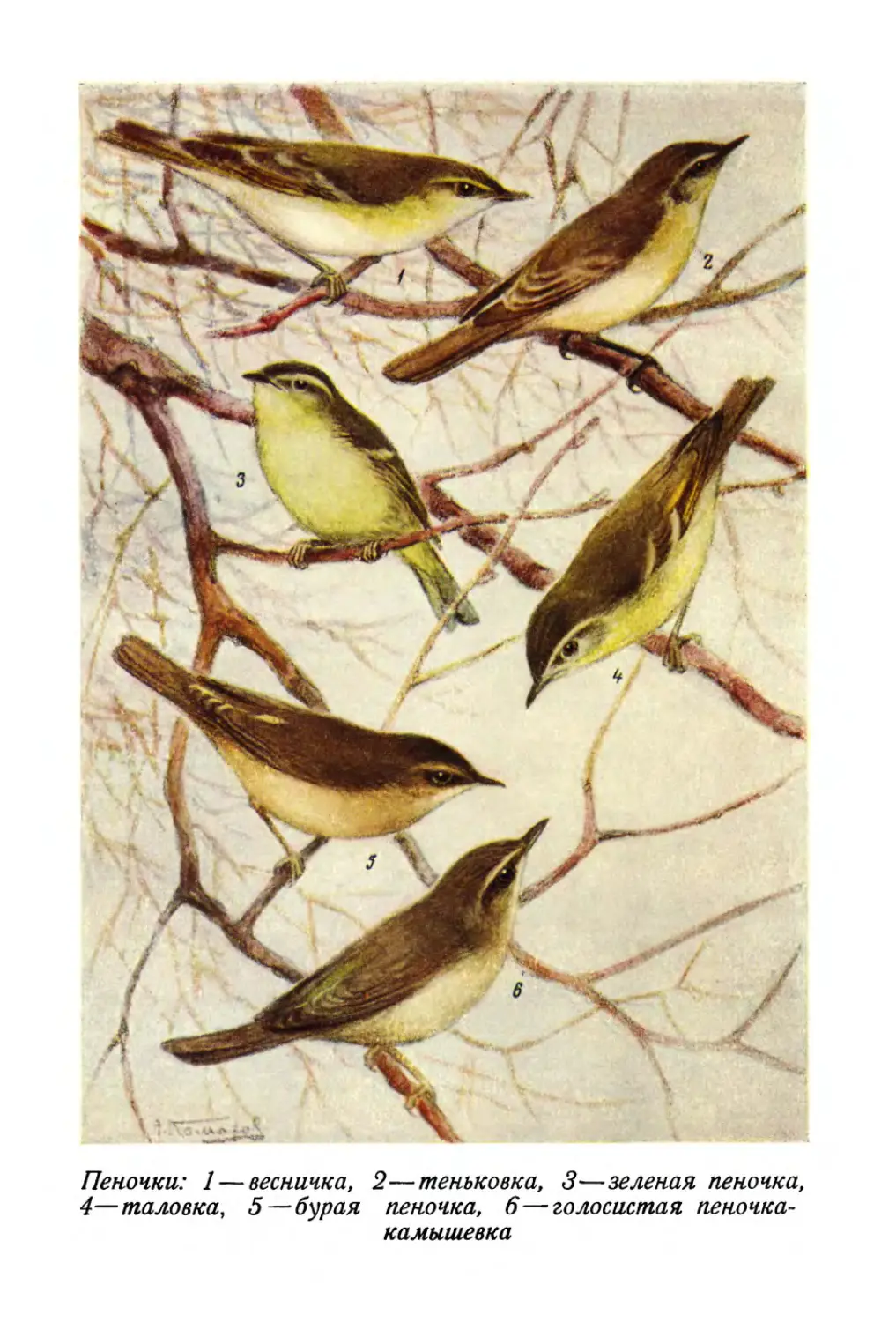

стр. 247—344; славковые, часть, т. VI, стр. 142, 146—330); проф. А. К. Ру-

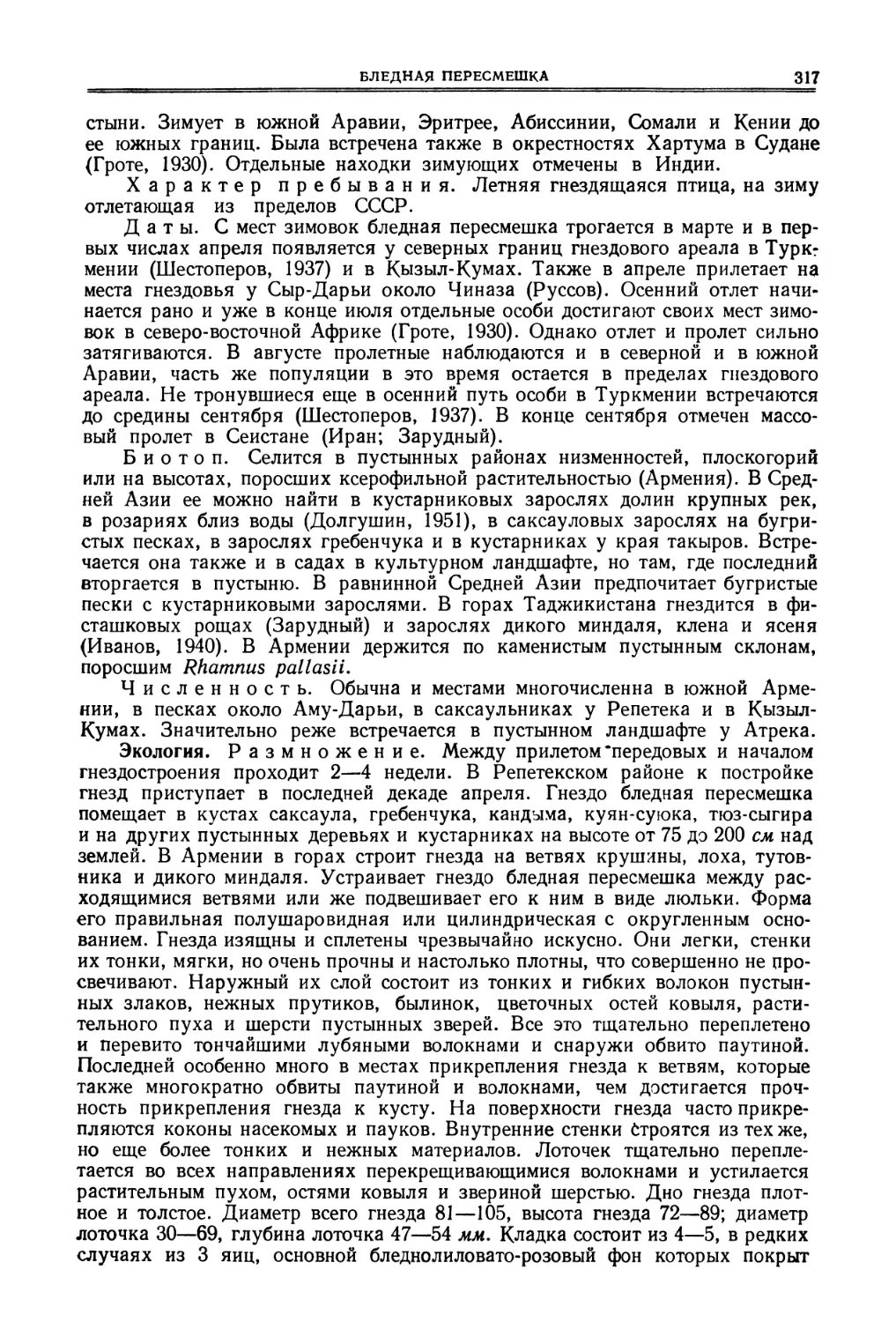

стамов (врановые, т. V, стр. 13—104; славковые, часть, т. VI, стр. 388—398);

доц., лауреат Сталинской премии, Е. П. Спангенберг (козодои, т. I, стр. 466—

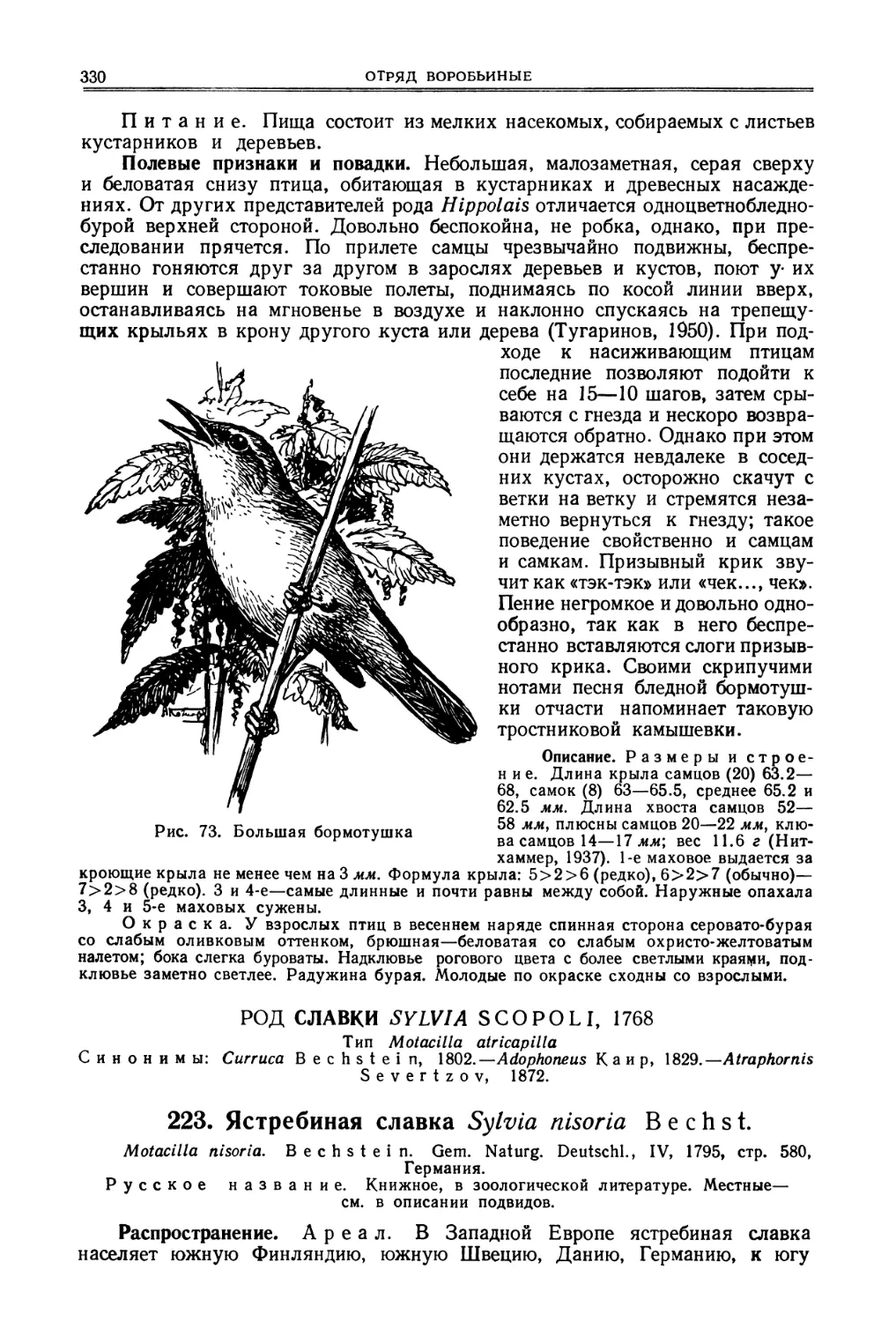

485; дрофы, т. II, стр. 139—168; фламинго, голенастые, т. II, стр. 341—475;

пастушки, т. III, стр. 604—677; скворцовые, т. V, стр. 100—142; овсянковые,

часть, т. V, стр. 376—510; личинкоеды, свиристели, длиннохвостые мухоловки,

т. VI, стр. 58—70, 118—126); канд. биол. наук, лауреат Сталинской премии,

А. М. Судиловская (веслоногие, т. I, стр. 23—69; кукушки, т. I, стр. 430—465;

сизоворонки, удоды, т. I, стр. 486—546; трубконосые, т. II, стр. 287—340;

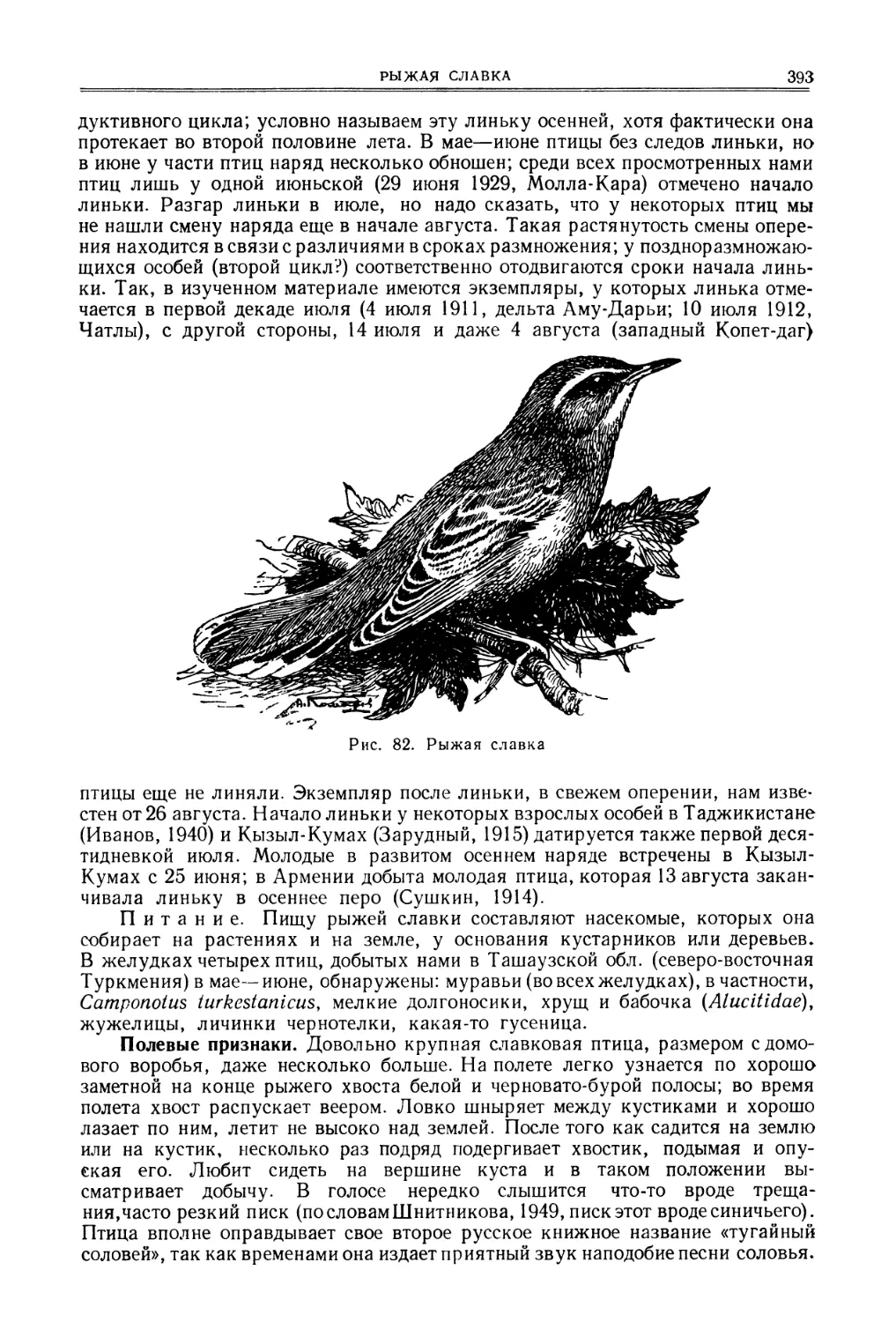

ткачиковые, т. V, стр. 306—374; овсянковые, часть, т. V, стр. 376—510; король-

ковые, крапивниковые и оляпки, т. VI, стр. 126—141; 660—685); докт. биол.

наук Б. К. Штегман (определительные таблицы видов птиц, т. VI).

Иллюстрации для книги изготовляли: заслуженный деятель искусств

РСФСР А. Н. Комаров, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат

Сталинской премии, В. А. Ватагин, художники Н. Н. Кондаков, В. Ф. Федо-

тов и А. А. Келейников.

Дементьев

Гладков

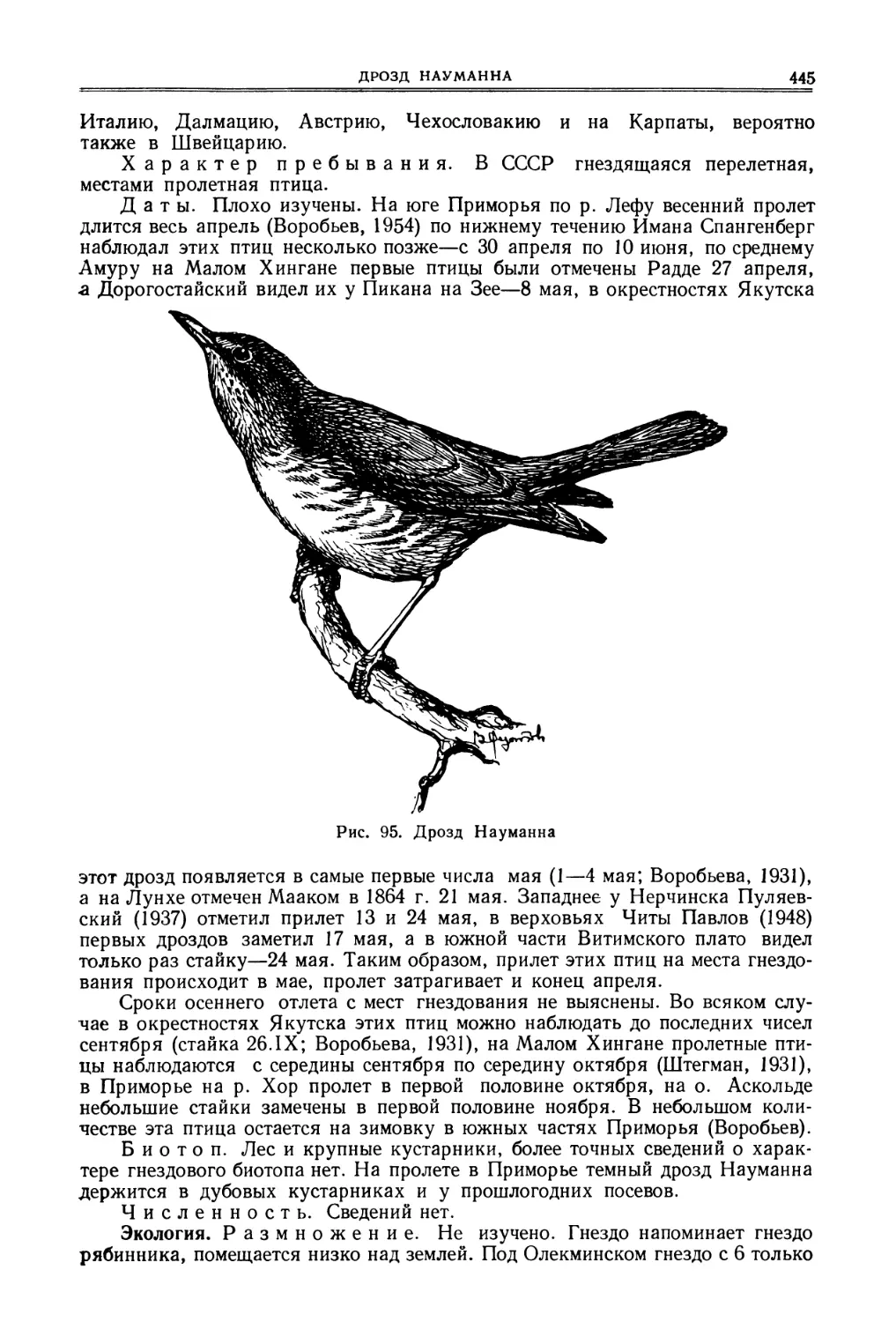

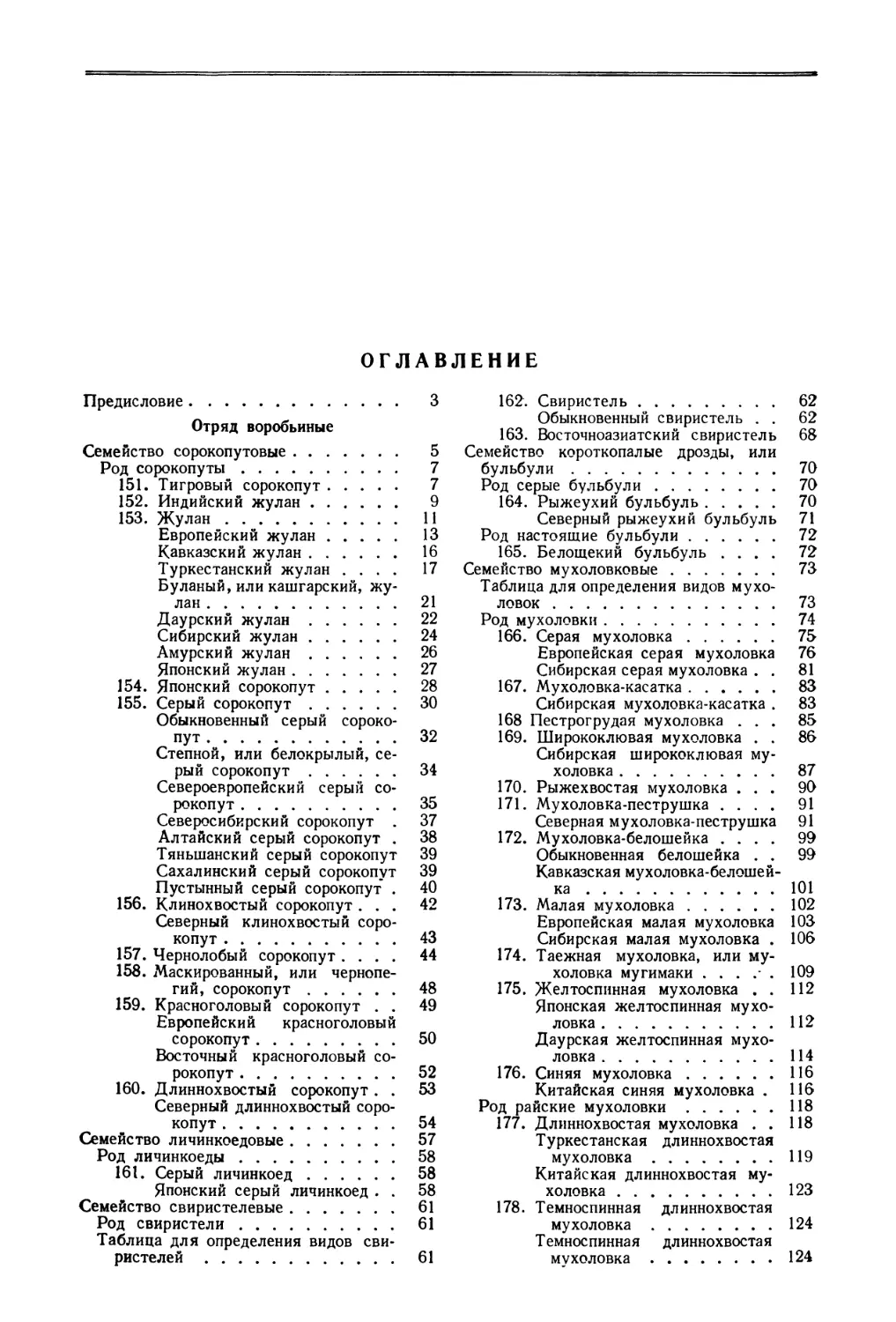

ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

PASSERES, или PASSERIFORMES

СЕМЕЙСТВО СОРОКОПУТОВЫЕ LANIIDAE

К сорокопутовым относятся 72 вида птиц, большинство которых распро-

странено в восточном полушарии; в Неотропической области сорокопутов нет.

Размеры сорокопутов—средние; клюв сильный и крючкообразно-загнутый на

конце надклювья, с зубцом в предвершинной его части; ноздри овальные, без

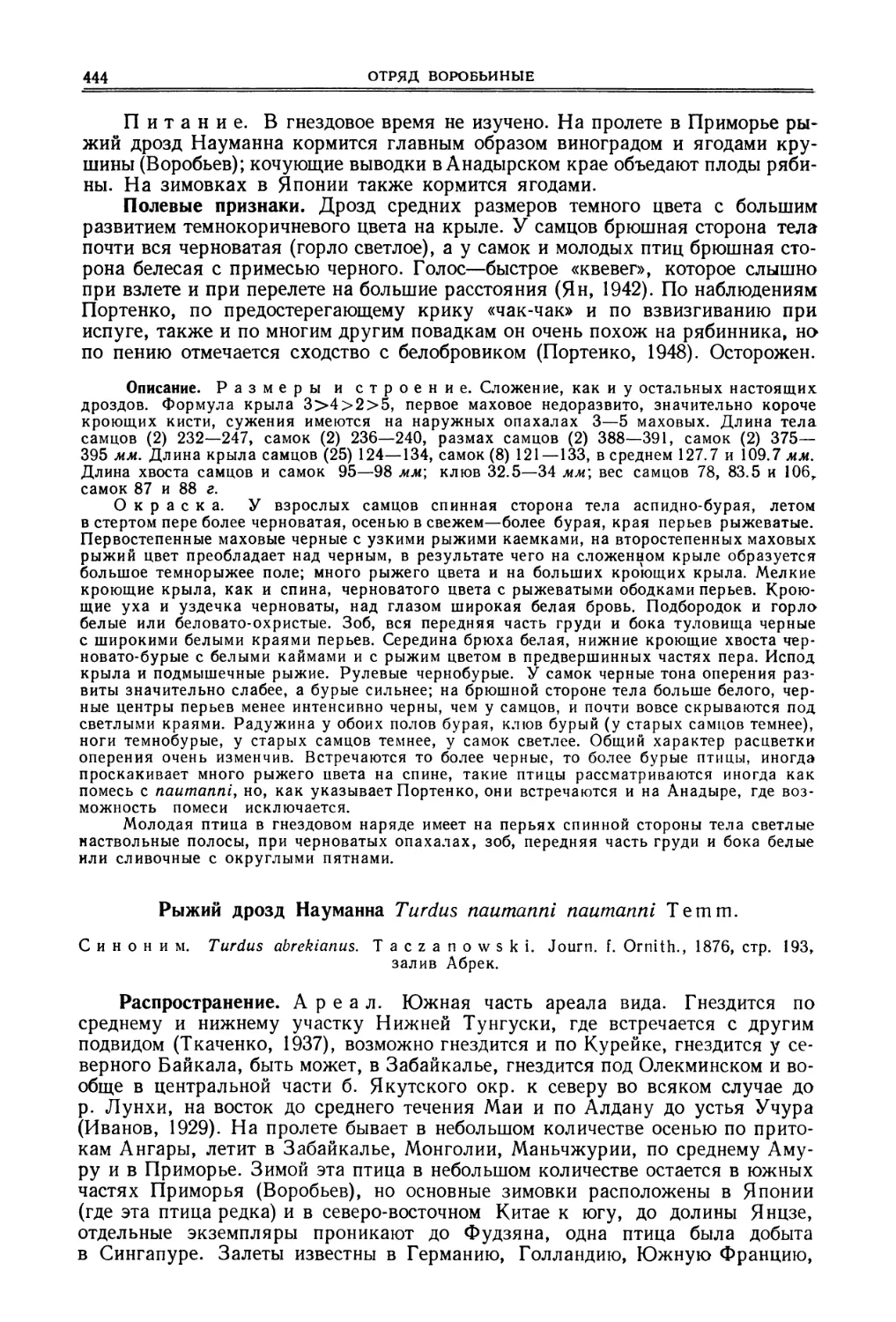

кожистой крышечки; вибриссы хорошо развиты; оперение рыхлое и мягкое,

обычно без каротиноидных пигментов; крылья закругленные и относительно

короткие, первостепенных маховых 10; первое маховое короткое и обычно равно

по длине примерно половине второго махового; вершину крыла обычно обра-

зуют третье и четвертое маховые; хвост ступенчатый, иногда резко клиновид-

ный, из 12 рулевых; цевка длинная, покрыта спереди щитками, сзади обычно

пластинками; когти сильные, закругленные и заостренные. Линька у разных

видов происходит неодинаково. У некоторых только одна полная годовая линь-

ка, начинающаяся в конце периода размножения; у других еще частичная ве-

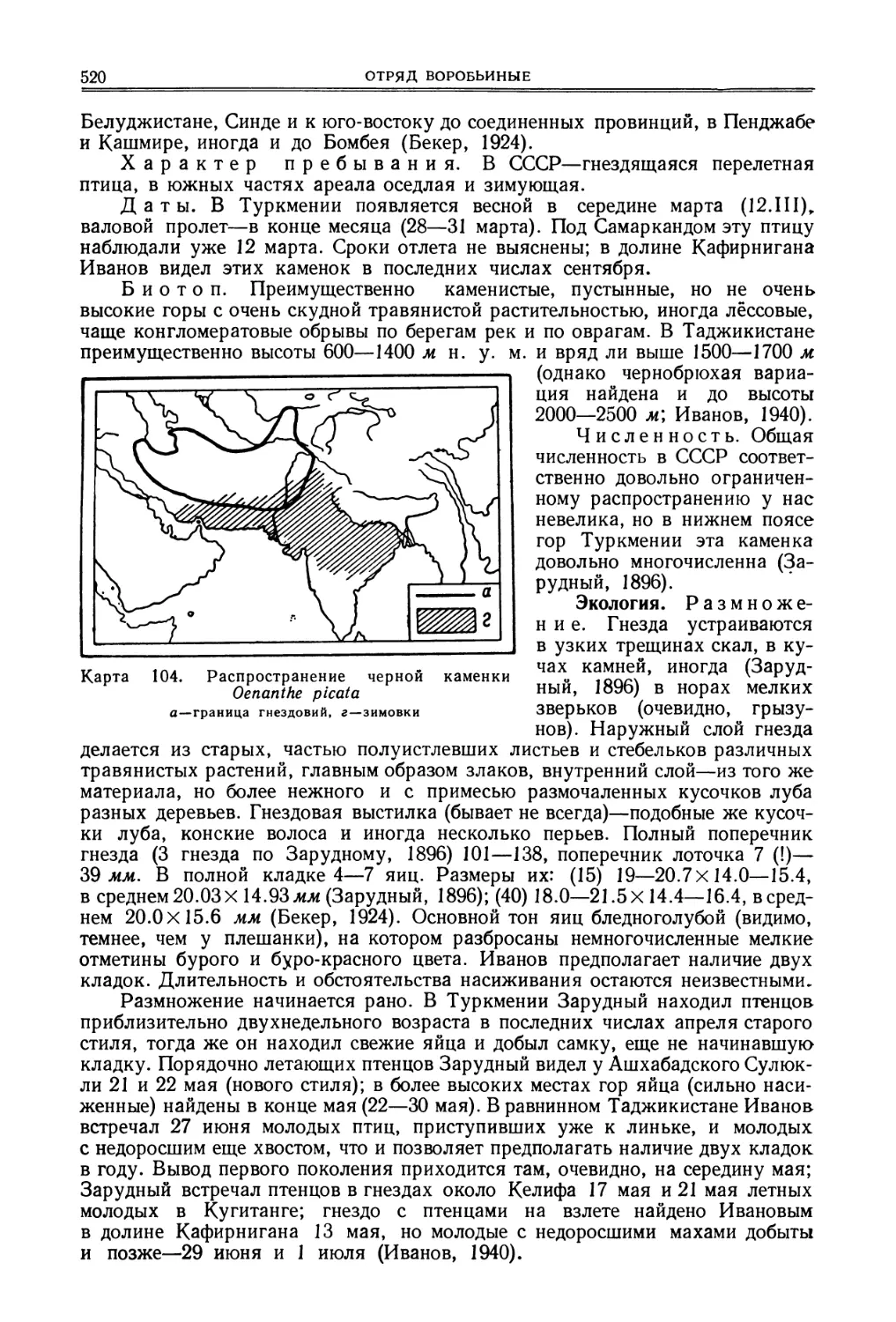

сенняя (зимняя) смена мелкого оперения. Молодые сменяют мелкое перо гнездо-

вого наряда в первую осень жизни; для некоторых видов установлена еще пол-

ная линька весной, в возрасте около 9 месяцев. Половой диморфизм окраски

нерезкий (за некоторыми исключениями). Самцы несколько больше самок по

размерам. Возрастные изменения сводятся главным образом к резкому разли-

чию между гнездовым и окончательным нарядом. Пища—животная: насекомые,

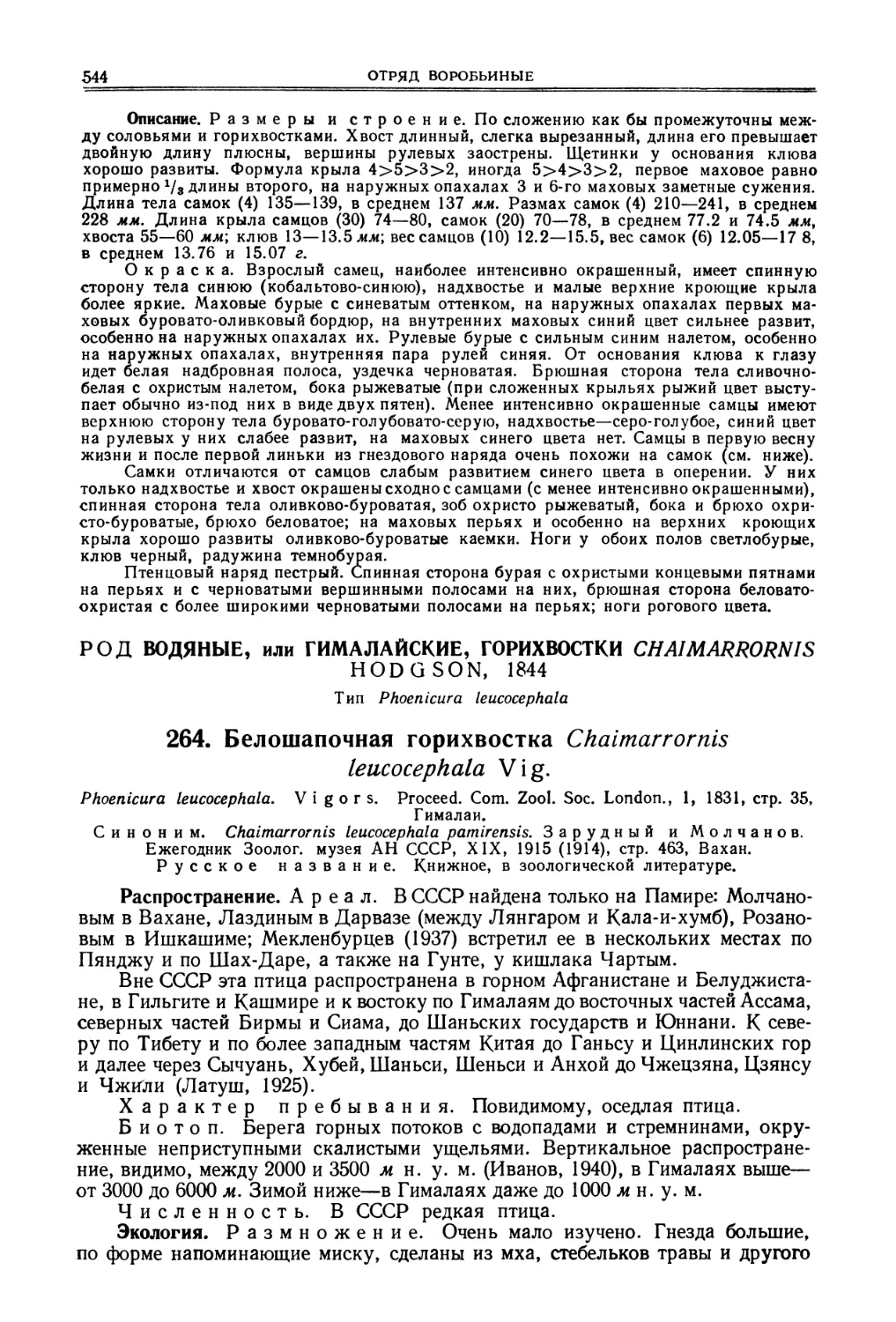

другие беспозвоночные, также мелкие позвоночные—млекопитающие, птицы

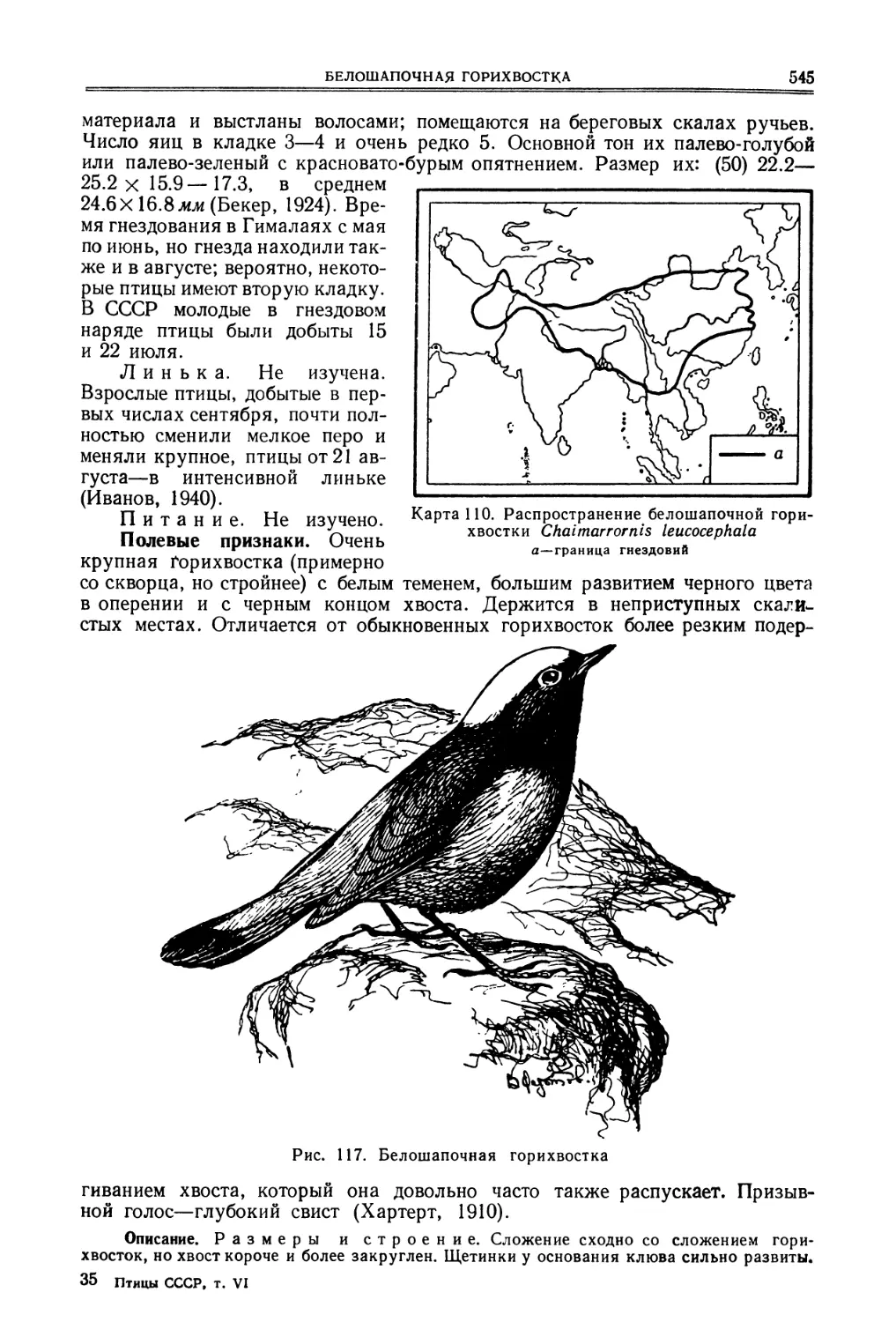

(их птенцы и яйца), пресмыкающиеся. Характерно накалывание на шипы

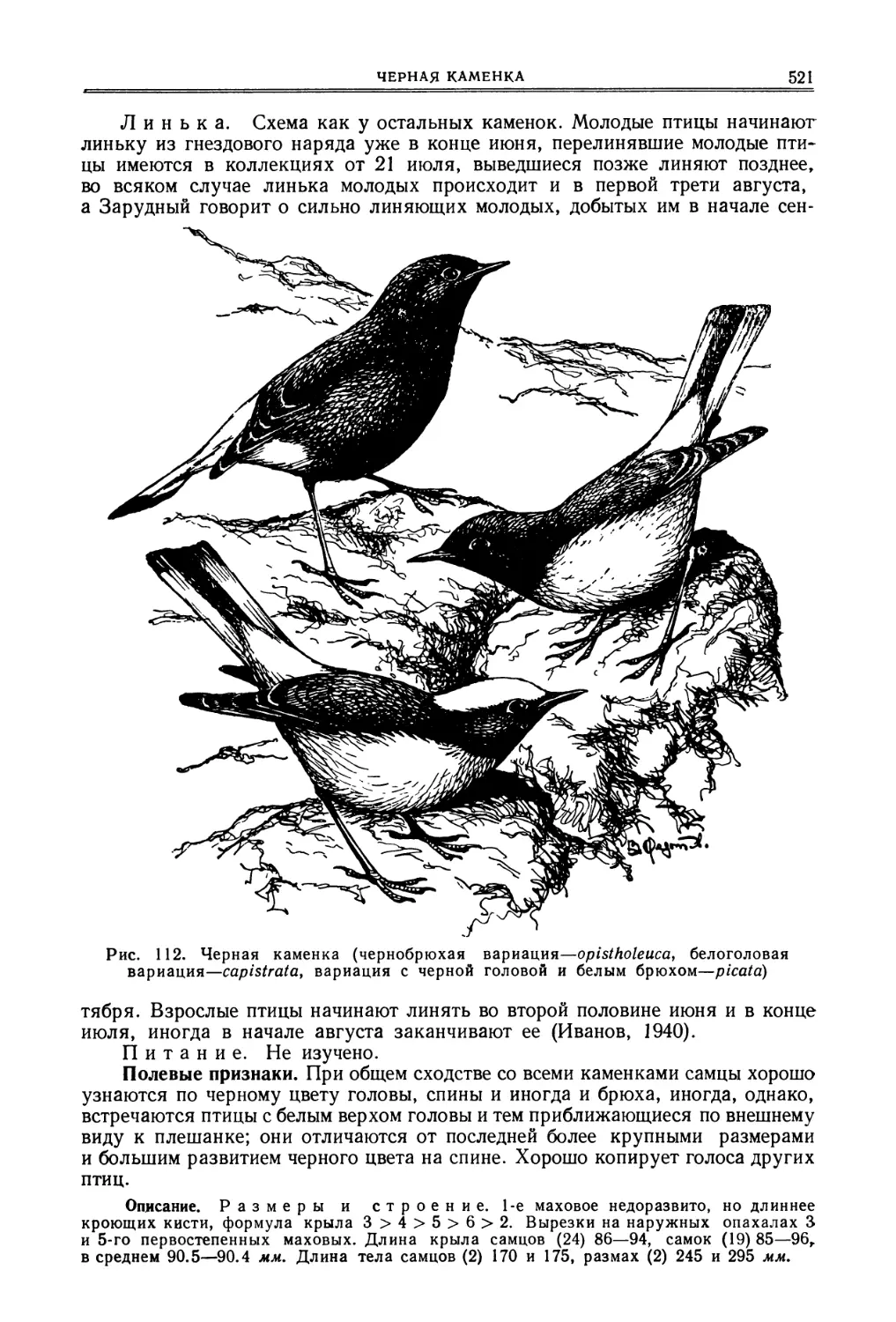

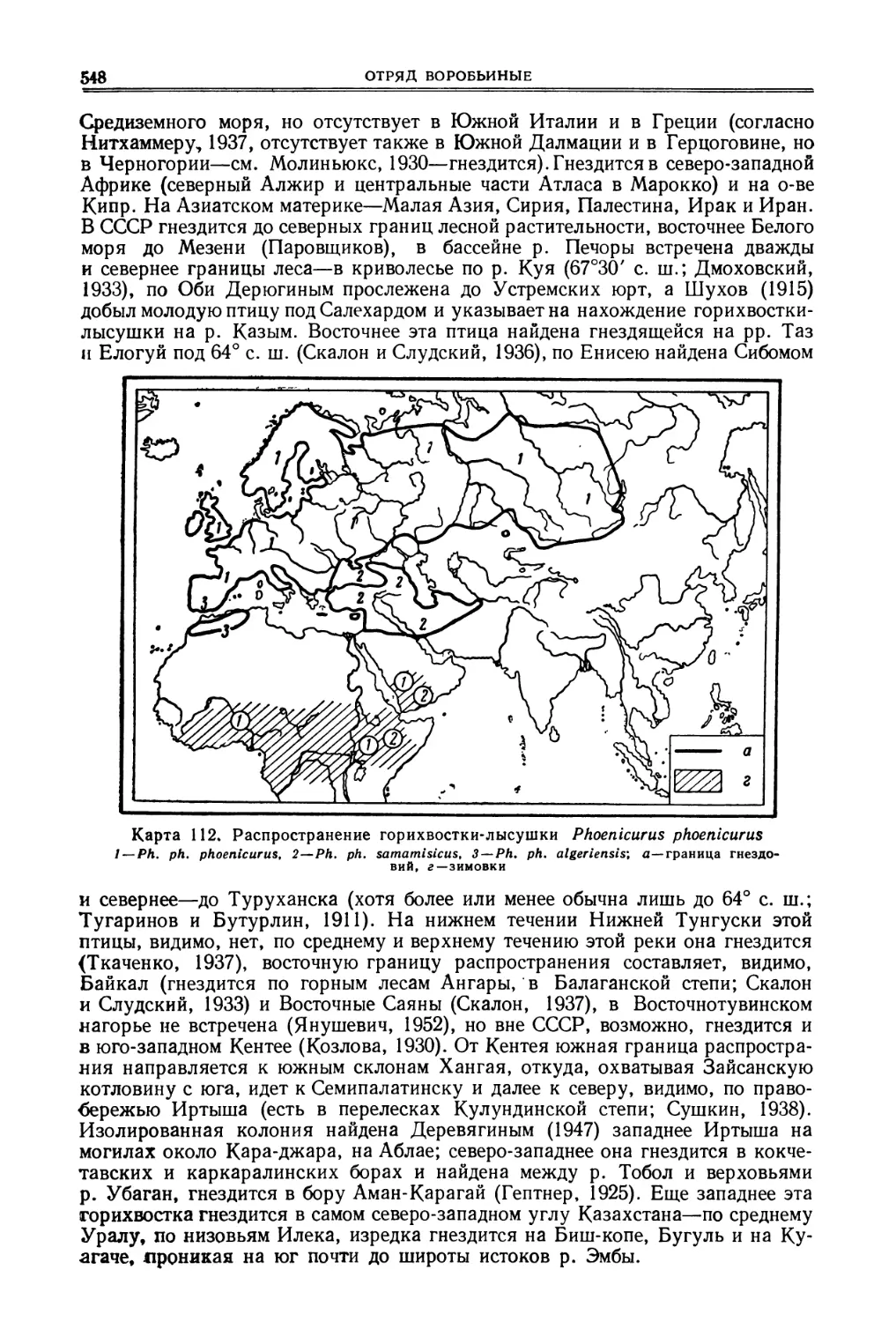

и острые сучки запасов пищи. Держатся чаще всего в зарослях кустарников,

по опушкам лесов, в культурном ландшафте (избегают участков глухого леса)—

как на равнинах, так и в горах, подымаясь местами до высот 2000 м. Северные

формы перелетны, южные оседлы. Гнезда тщательного устройства, чашеобразны,

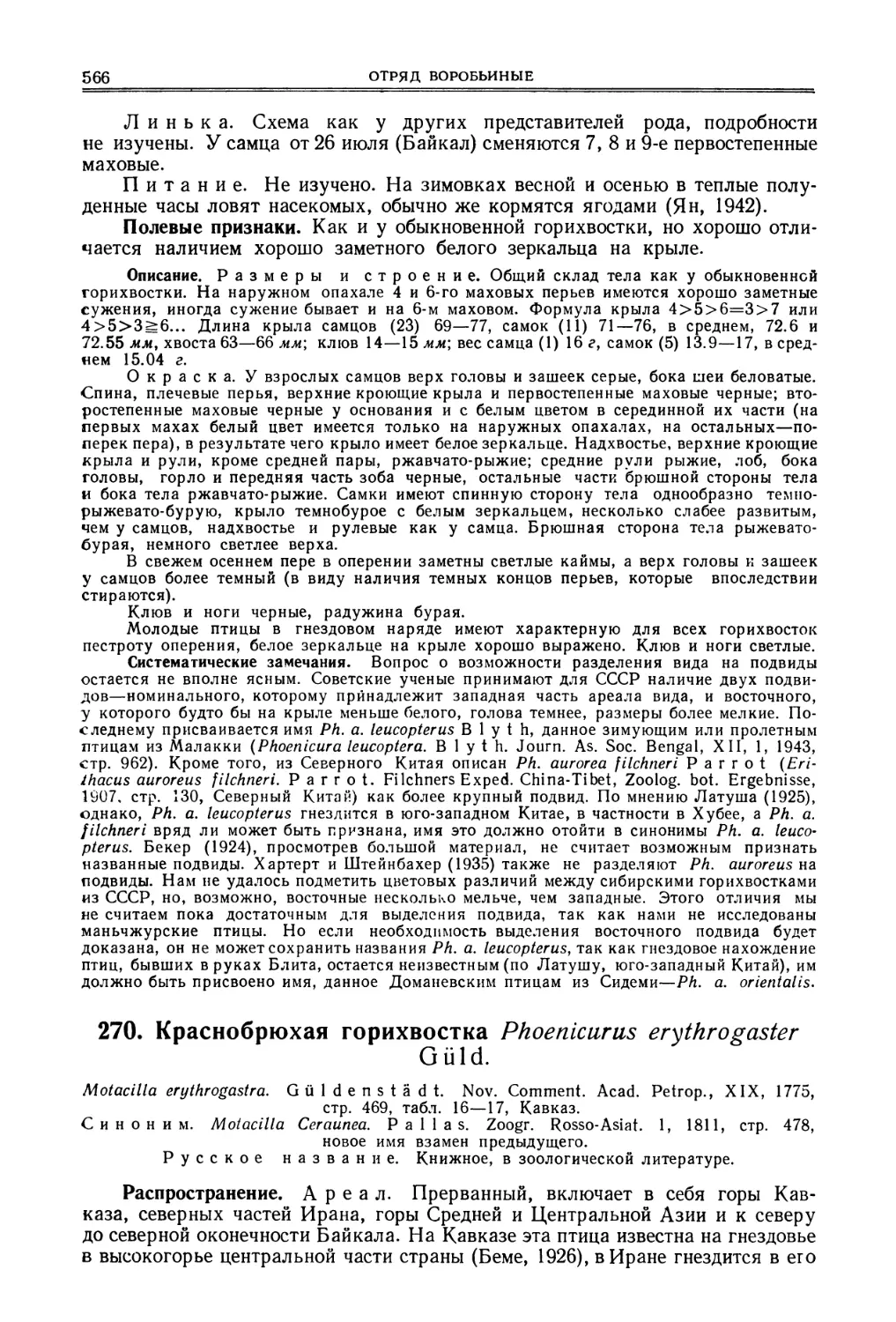

на деревьях или в кустах. Яиц в кладке 3—7, чаще 4—6; окраска их пестрая,

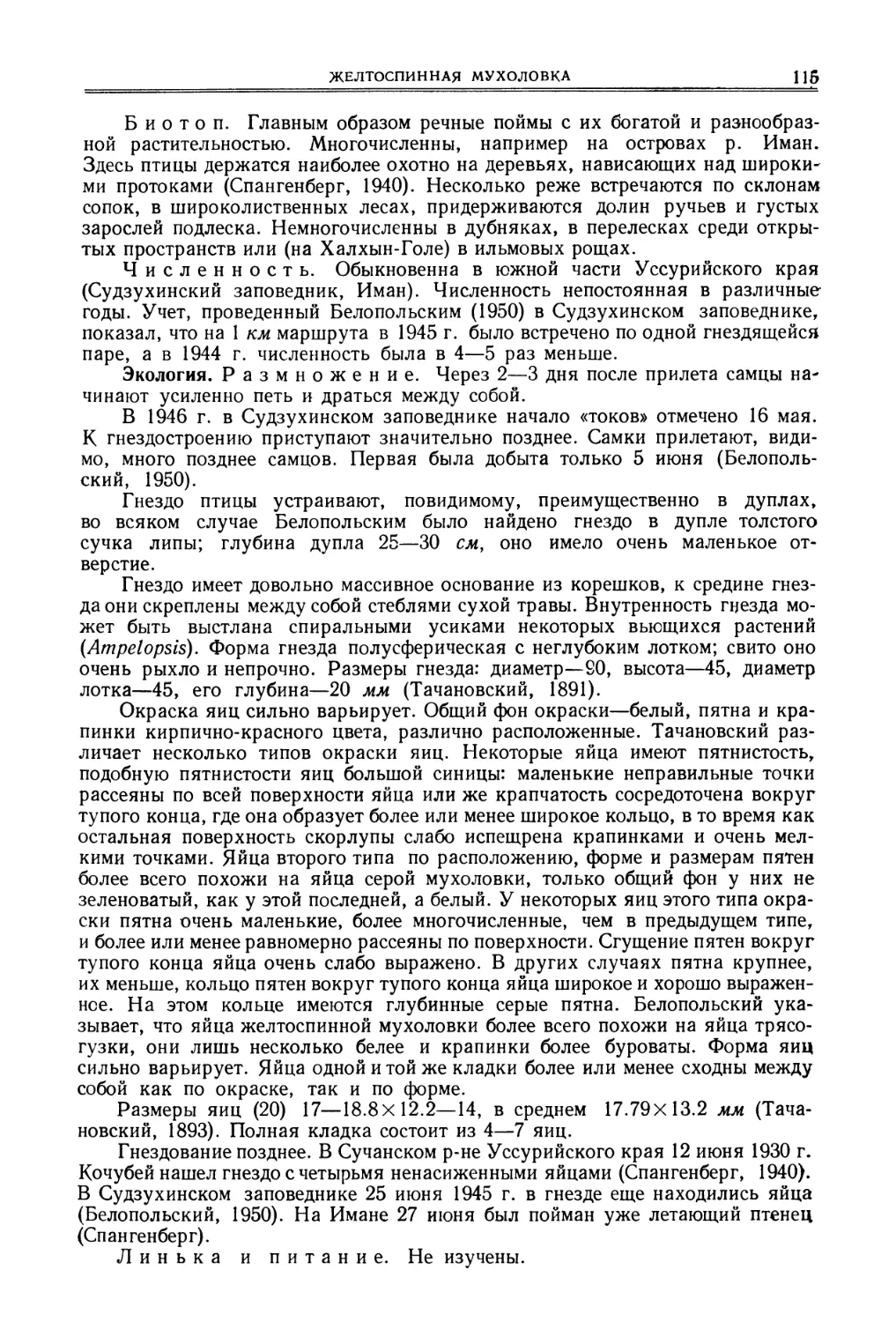

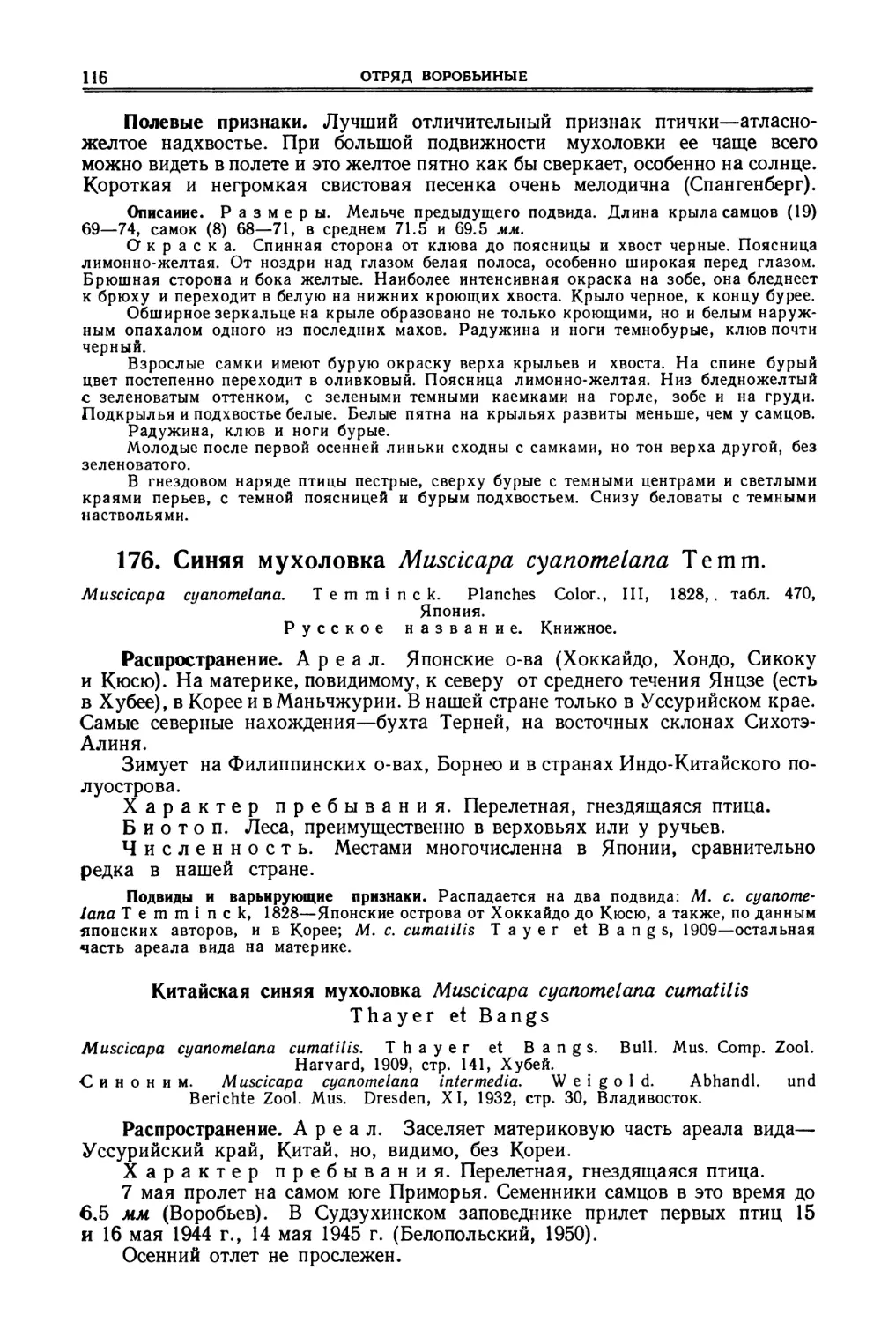

с буроватыми поверхностными и сероватыми глубинными пятнами. В пении

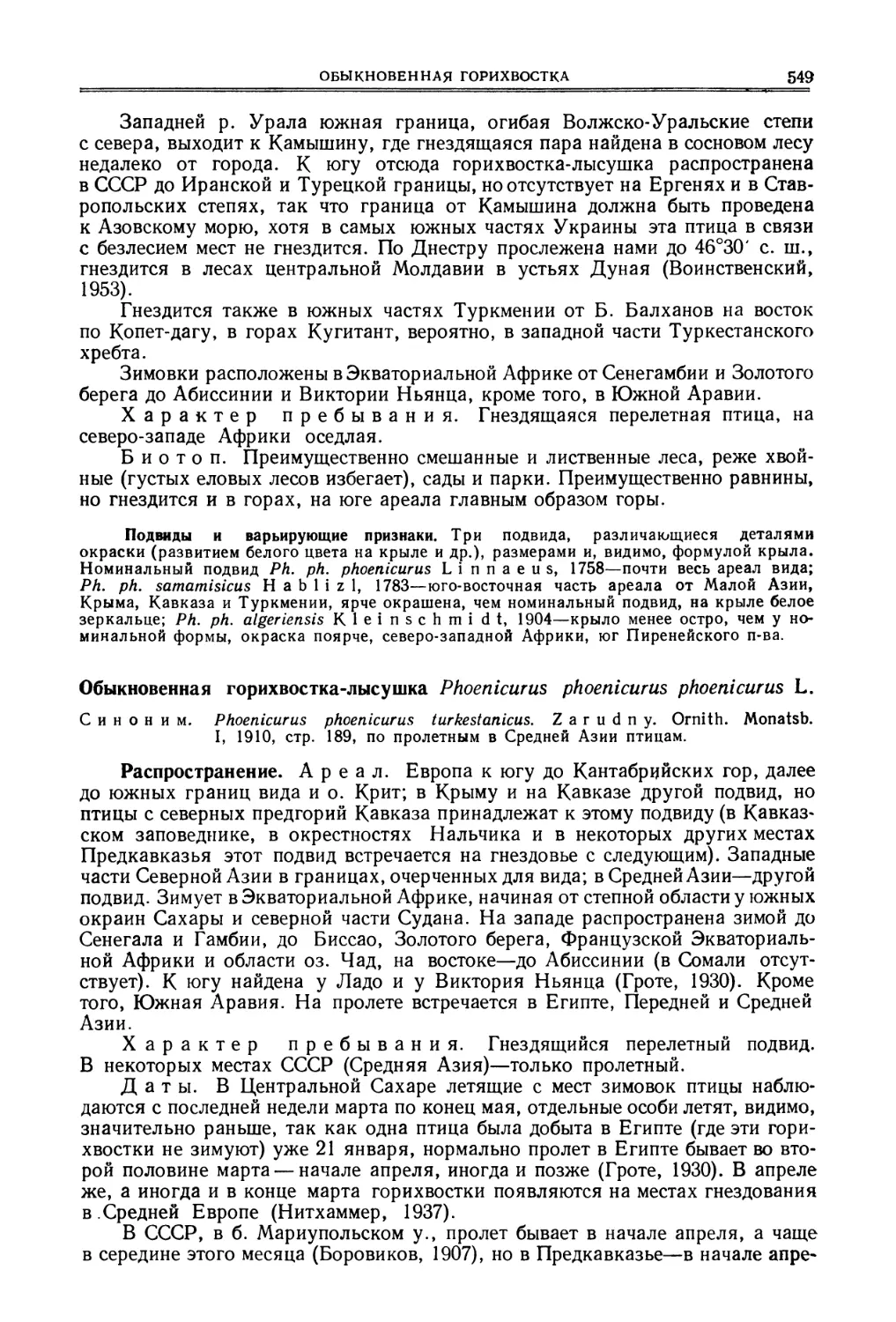

характерно подражание голосам других видов птиц.

ОТРЯД ВОРОБЬИНЫХ

Все встречающиеся в СССР сорокопуты относятся к одному роду Lanius,

число видов их 10.

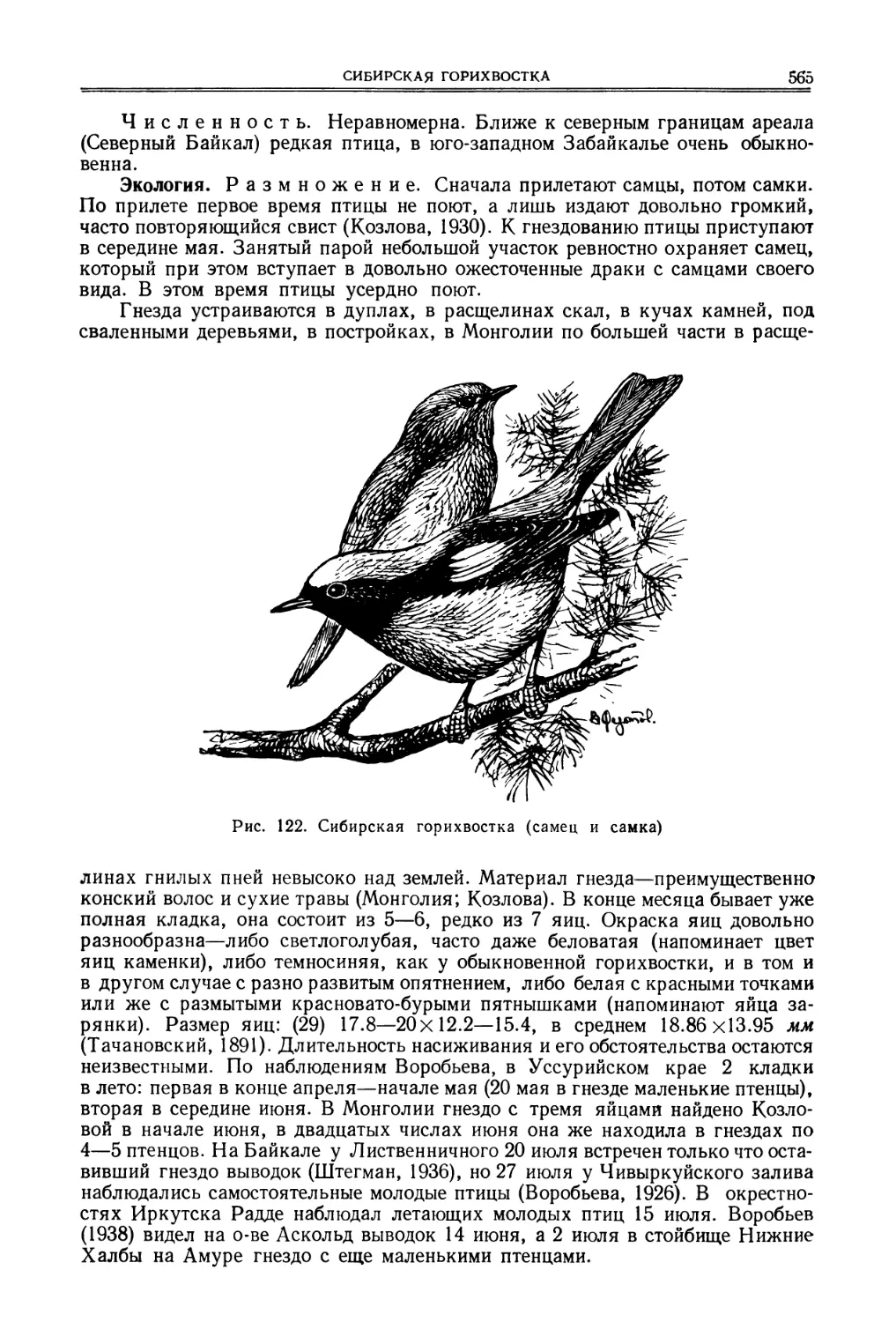

Таблица для определения видов сорокопутов

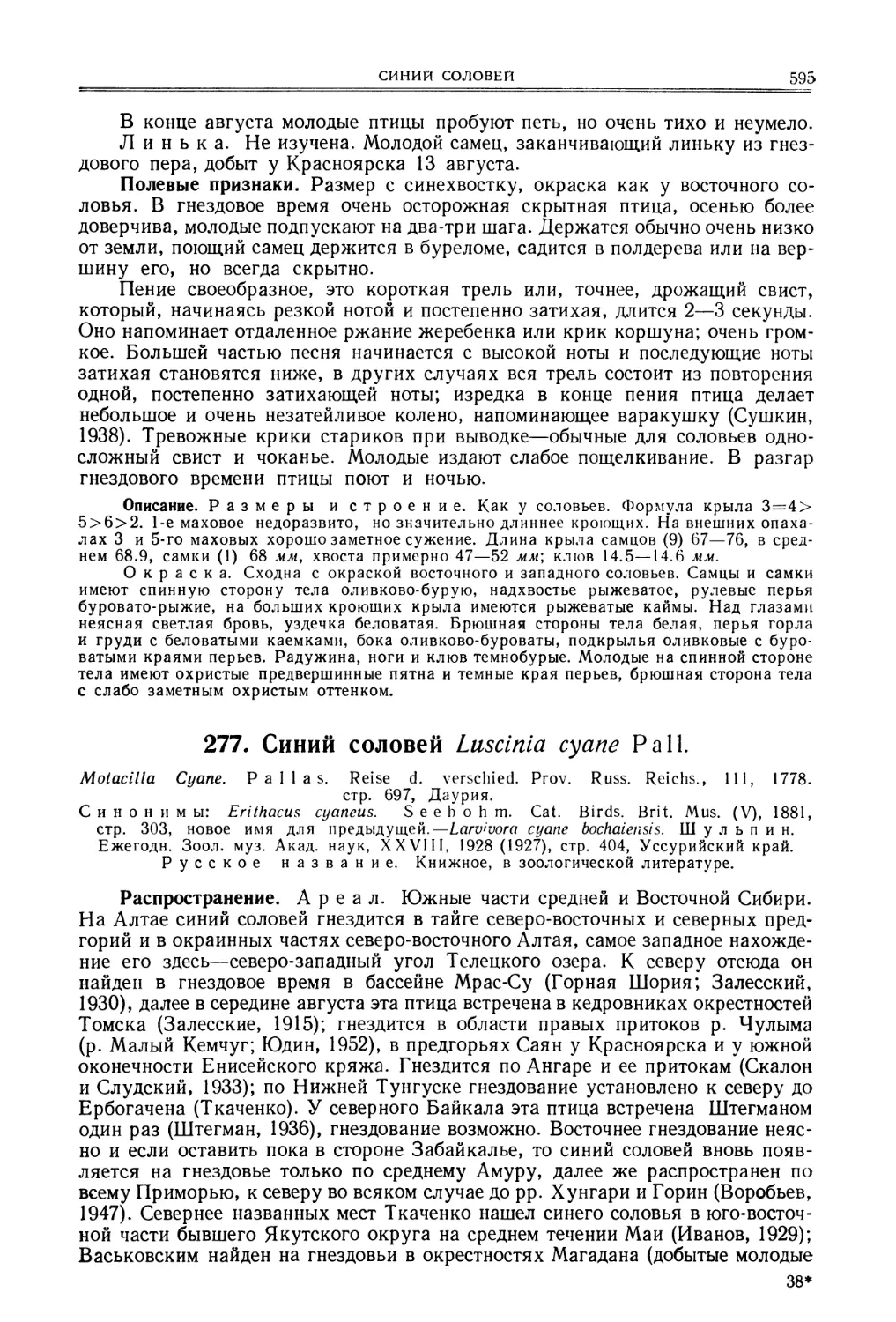

1 B). Лоб черный, темя и затылок ярко рыжие

красноголовый сорокопут Lanius senator (взрослые)

? A). Верх головы иной расцветки (если лоб черный, то темя и затылок нерыжие

и наоборот) 3

3 D). Рулевые черные с белым рисунком или частично целиком белые 5

4 C). Рулевые нечерные, без белого рисунка (могут быть охристые каемки) ... 17

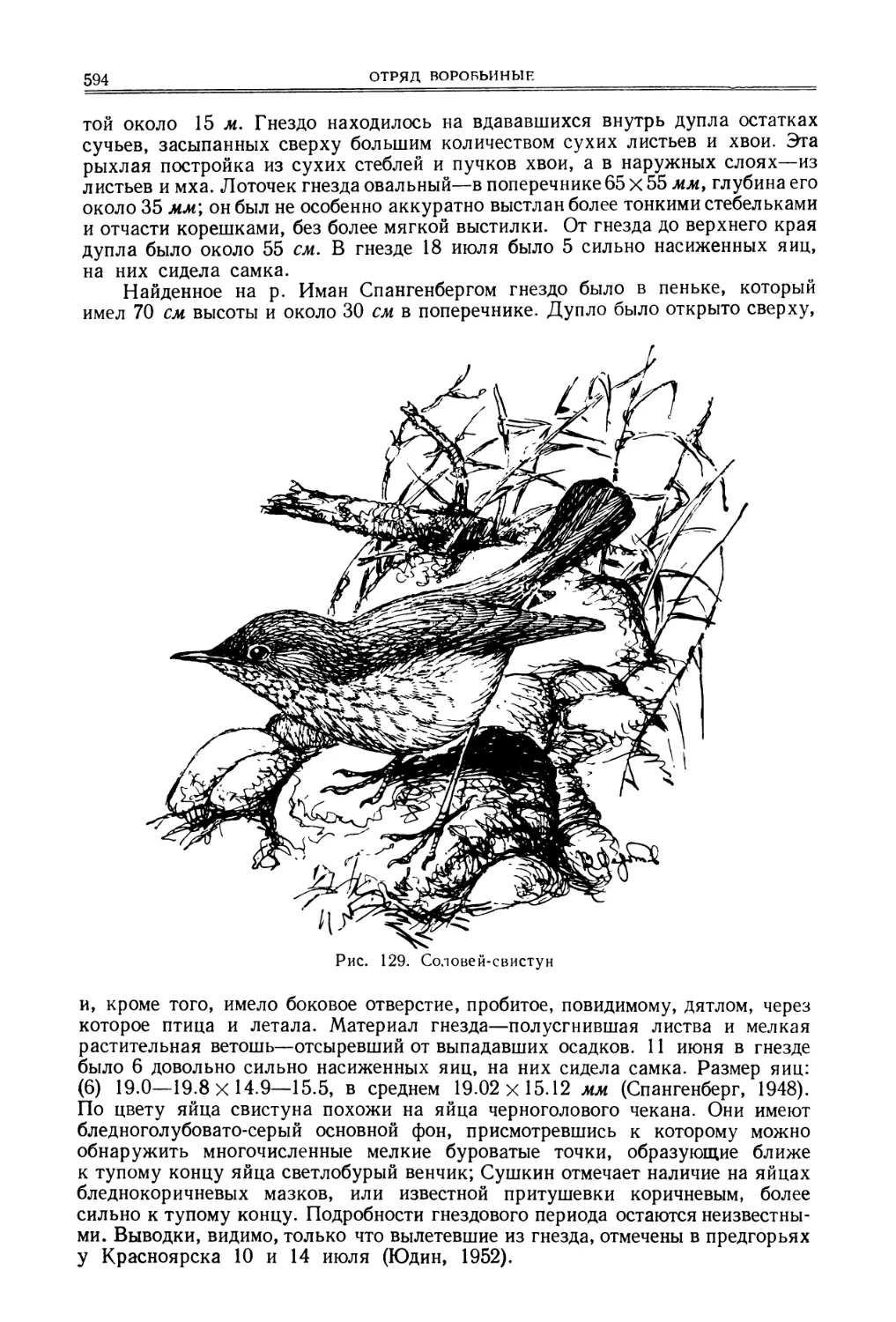

5 F). Длина крыла свыше 100 мм 7

6 E). Длина крыла меньше 100 мм 13

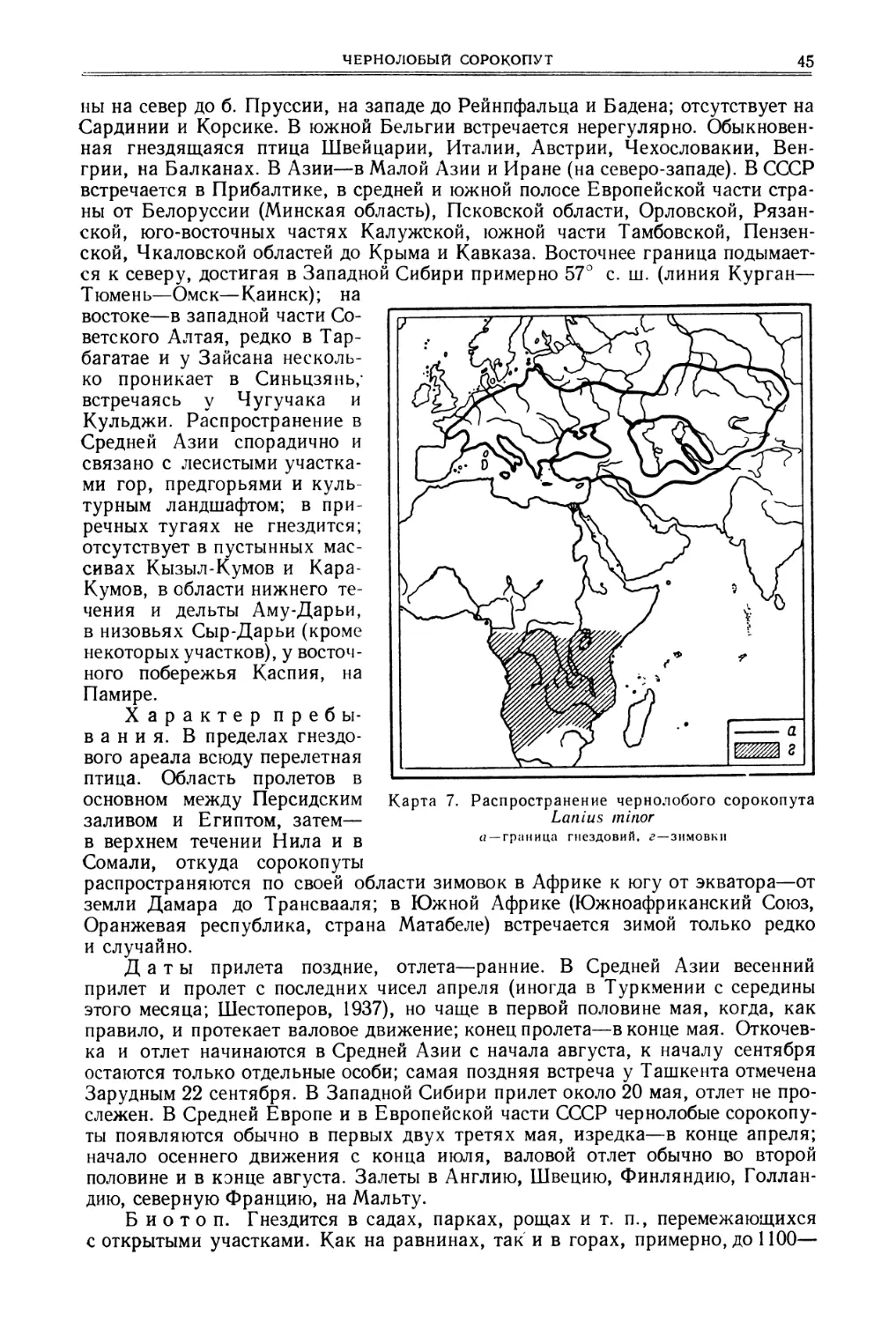

7 (8). Лоб и темя черные . .чернолобый сорокопут Lanius minor (взрослые)

8 G). Лоб и темя нечерные 9

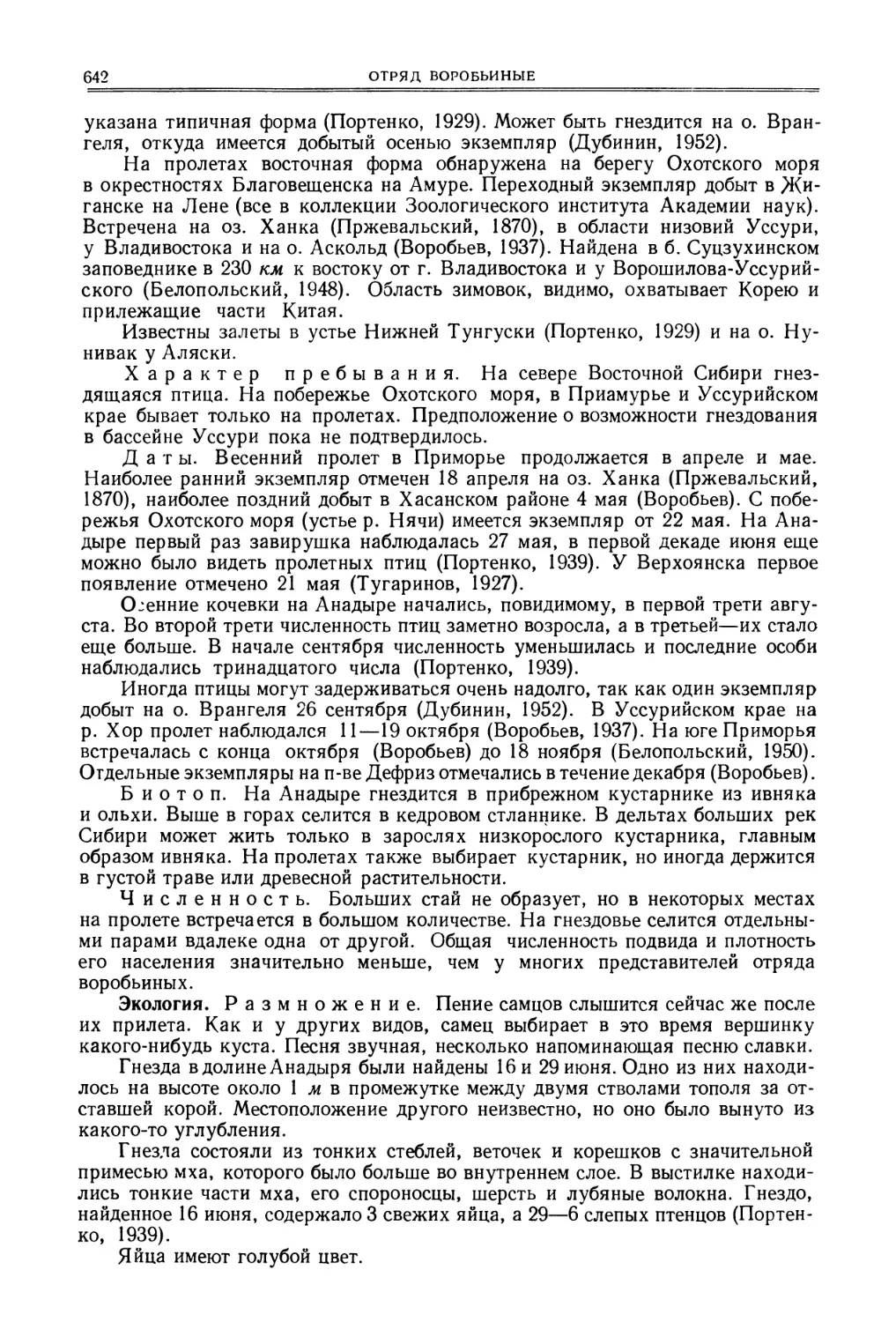

9 A0). Вершина первого махового находится на одном уровне с вершинами верхних

кроющих кисти или лишь слегка (до 5 мм) длиннее их. Второе маховое длиннее пятого

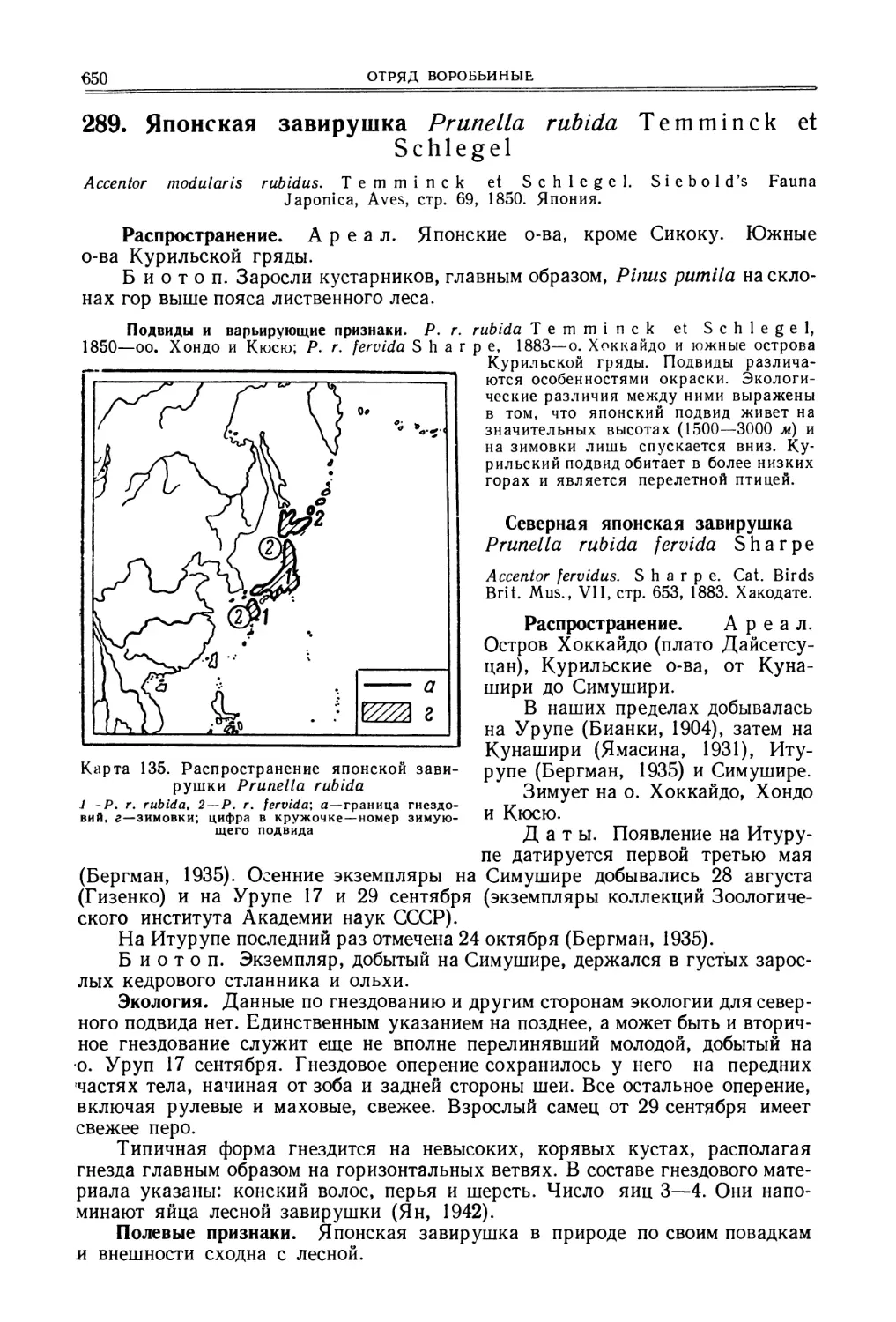

чернолобый сорокопут Lanius

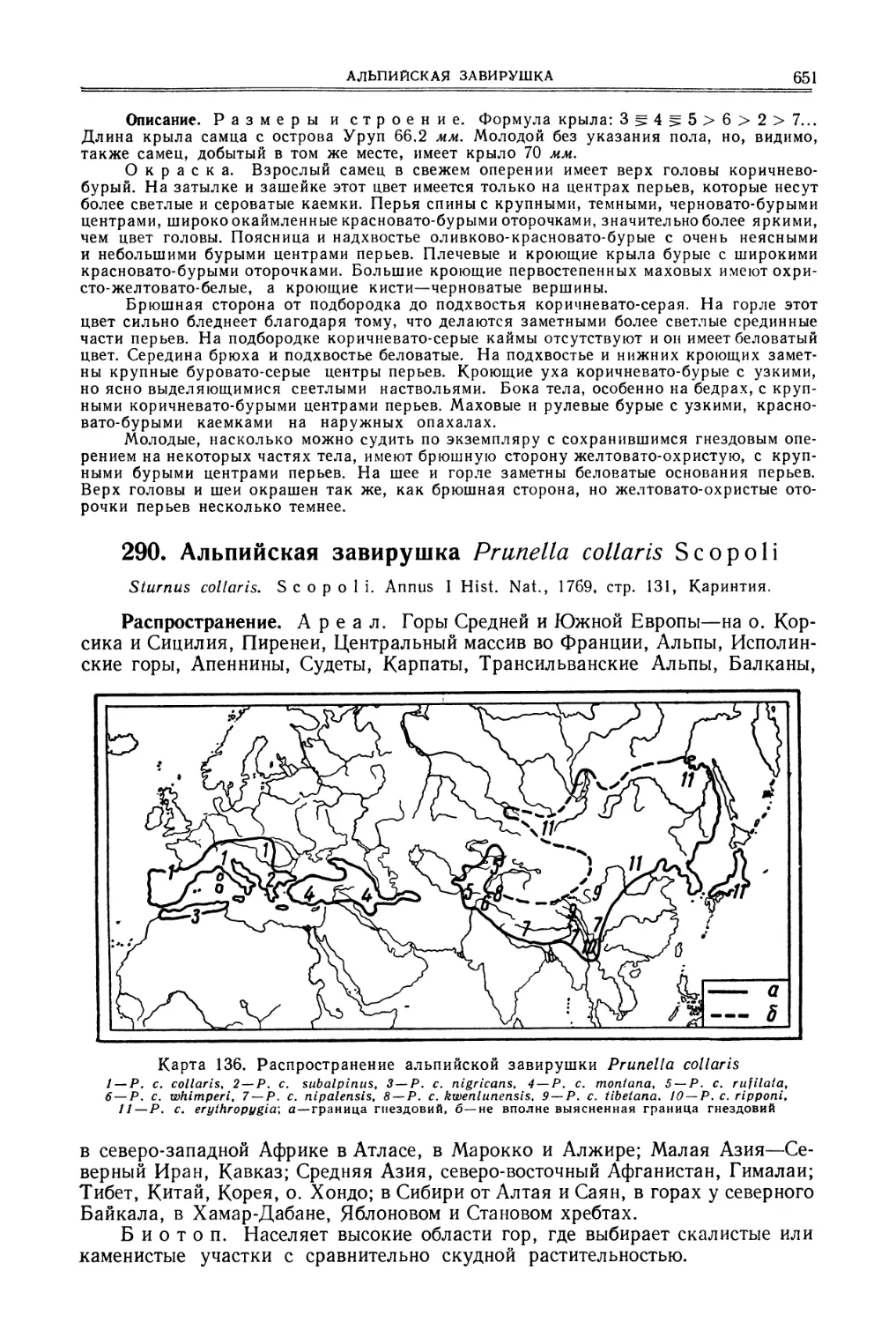

minor (молодые)

10 (9). Первое маховое длиннее

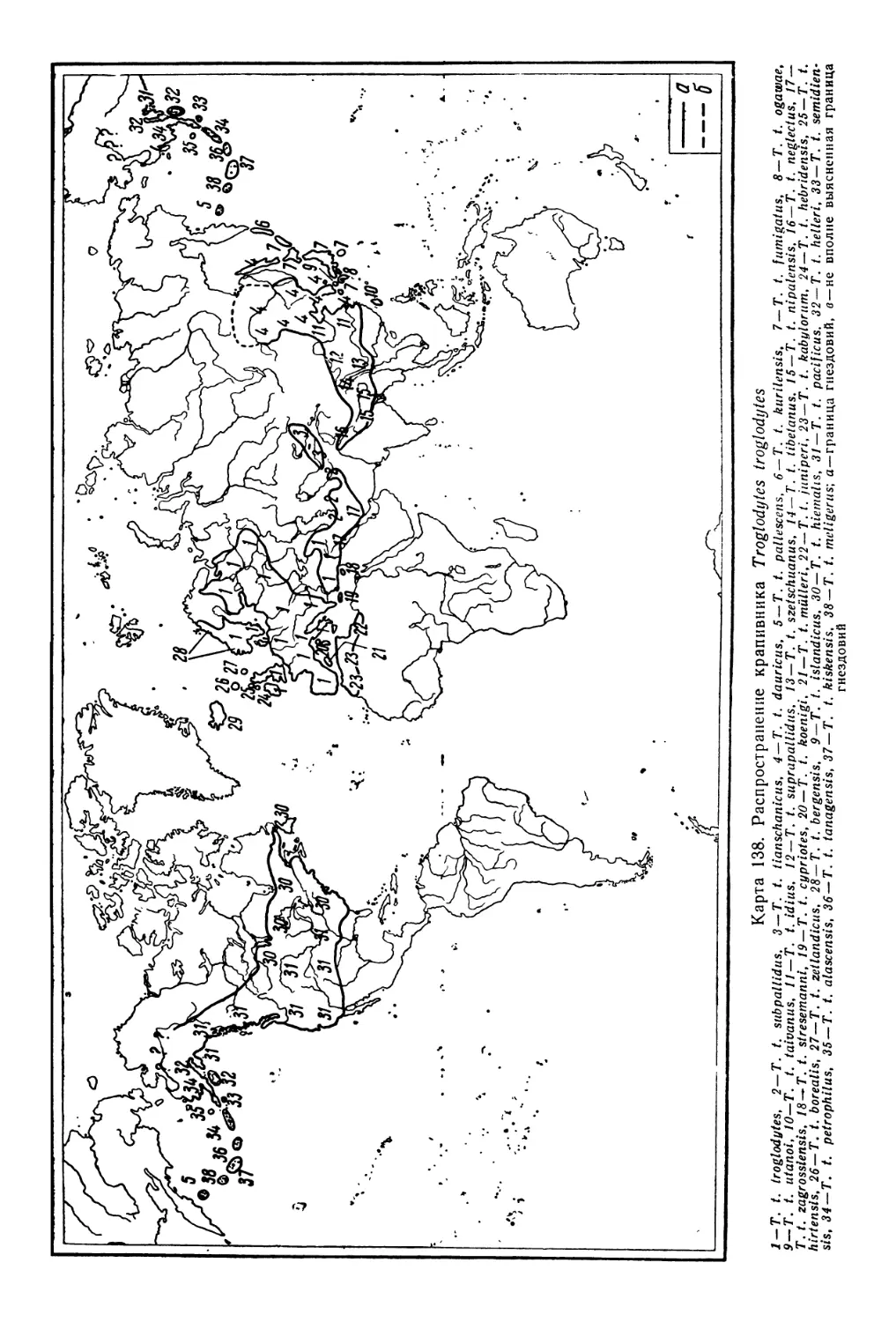

верхних кроющих кисти на 15 — 20 мм.

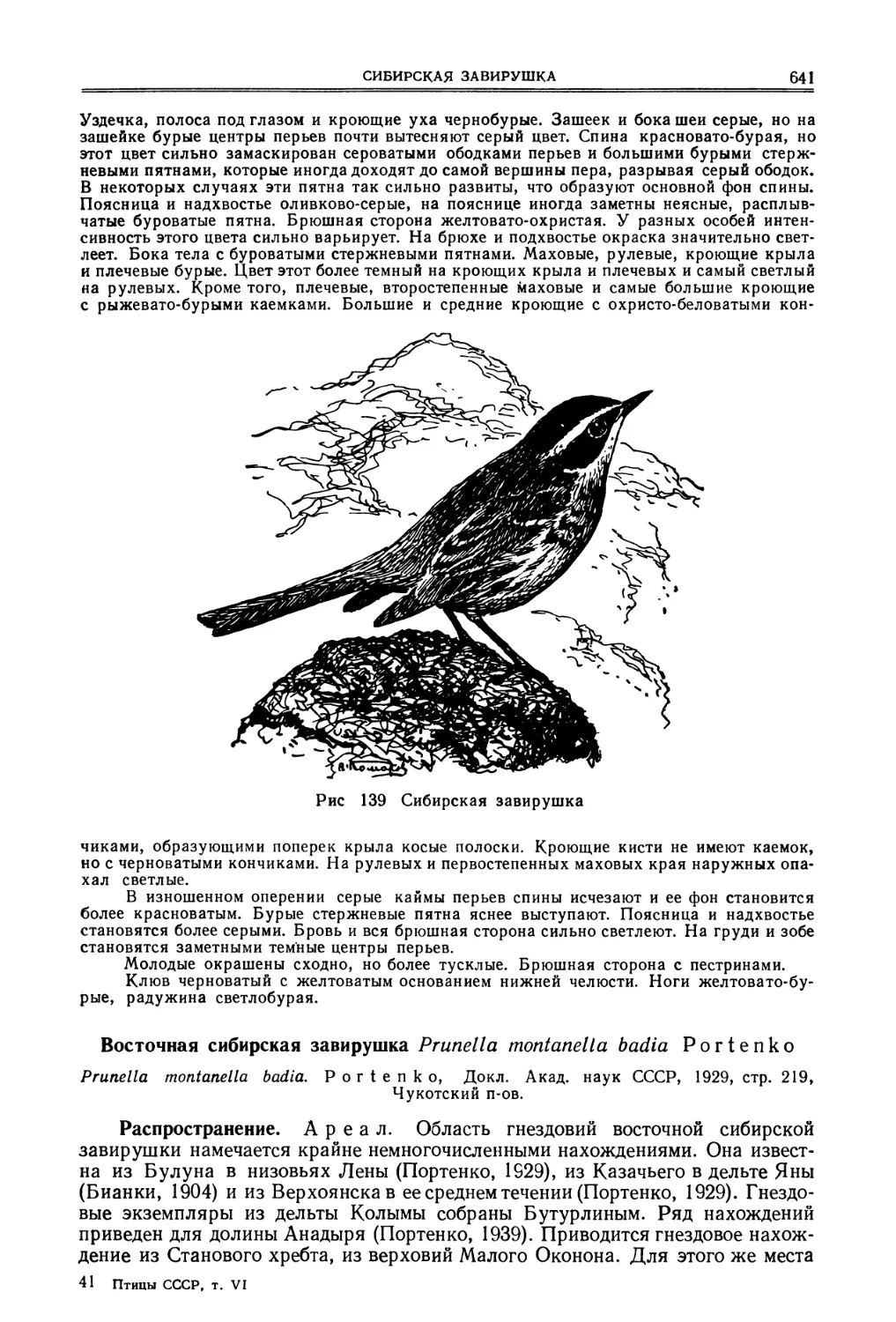

Второе маховое короче пятого . .11

11 A2). Хвост длиннее 120 мм.

Верхние кроющие хвоста серые, цвета

спины

клинохвостый сорокопут La-

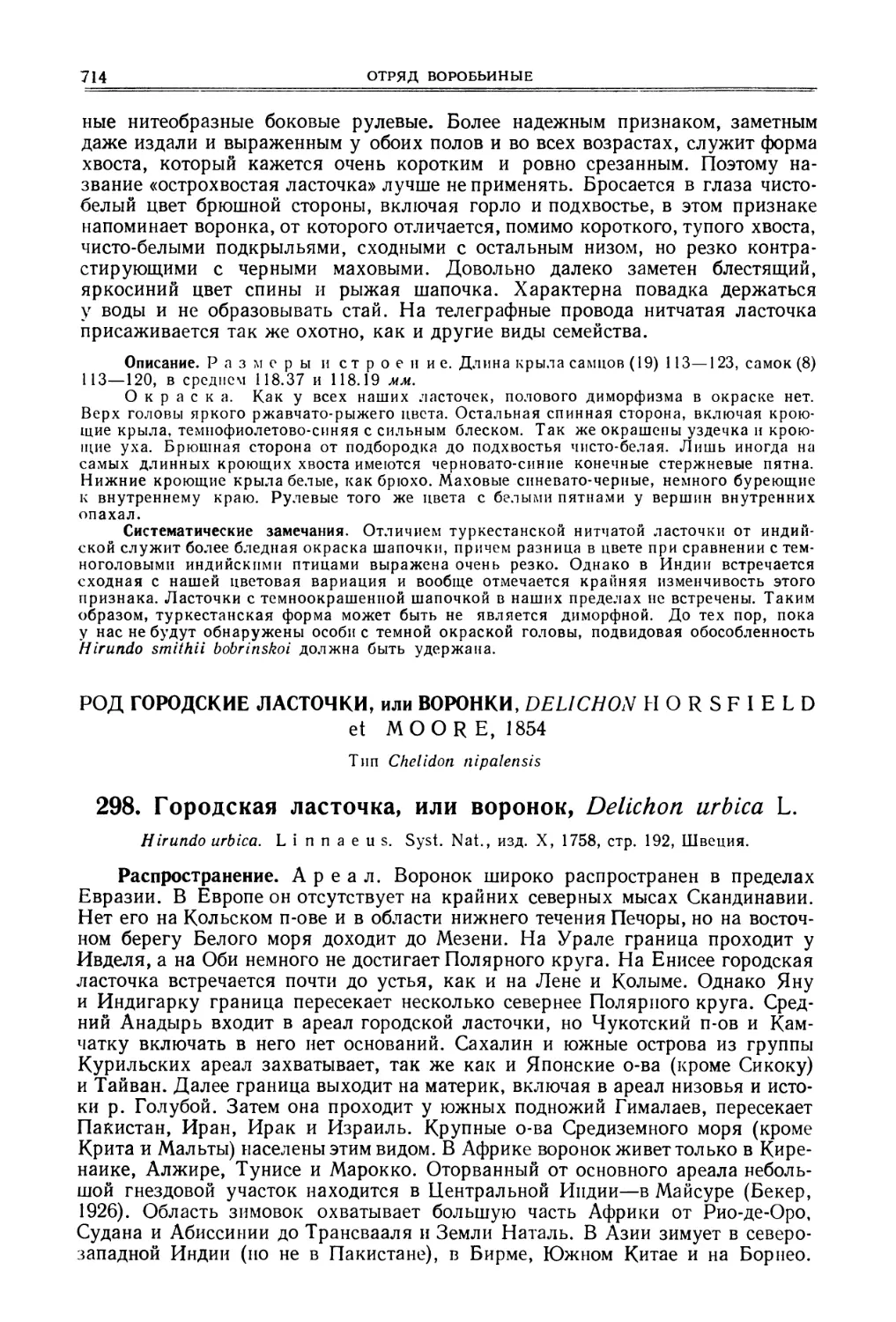

nius sphenocercus

12 A1). Хвост короче 120 мм.

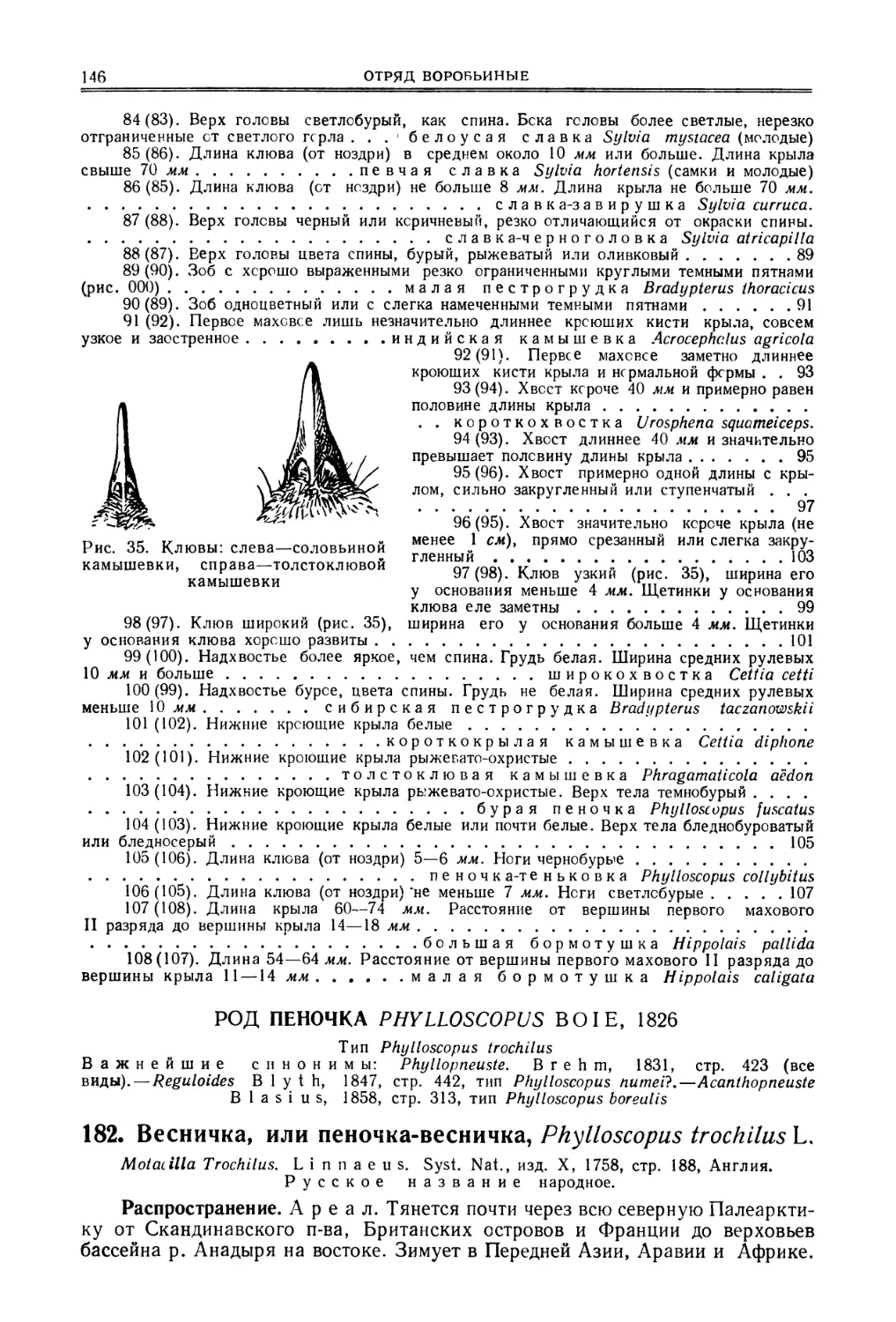

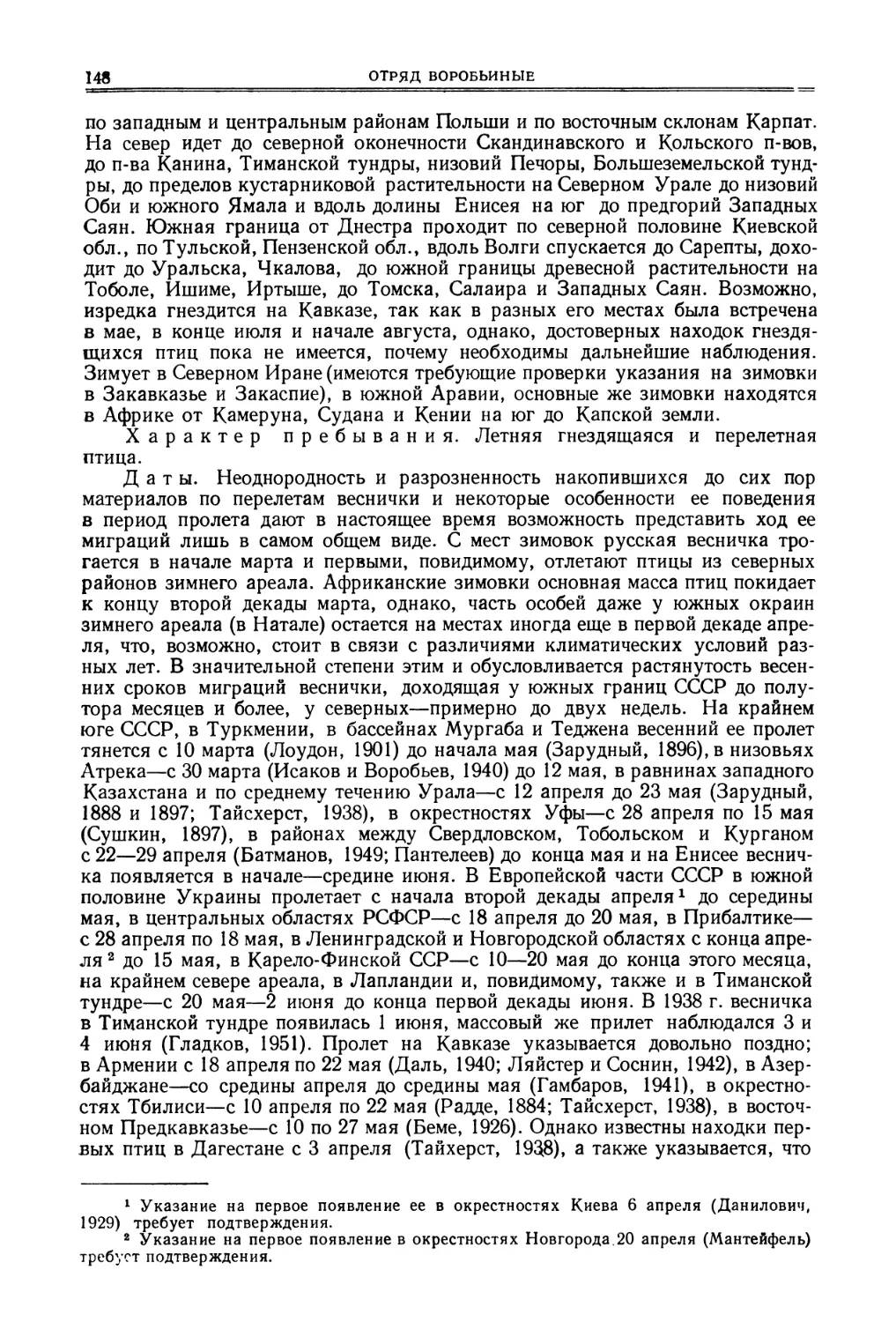

Верхние кроющие хвоста белые или

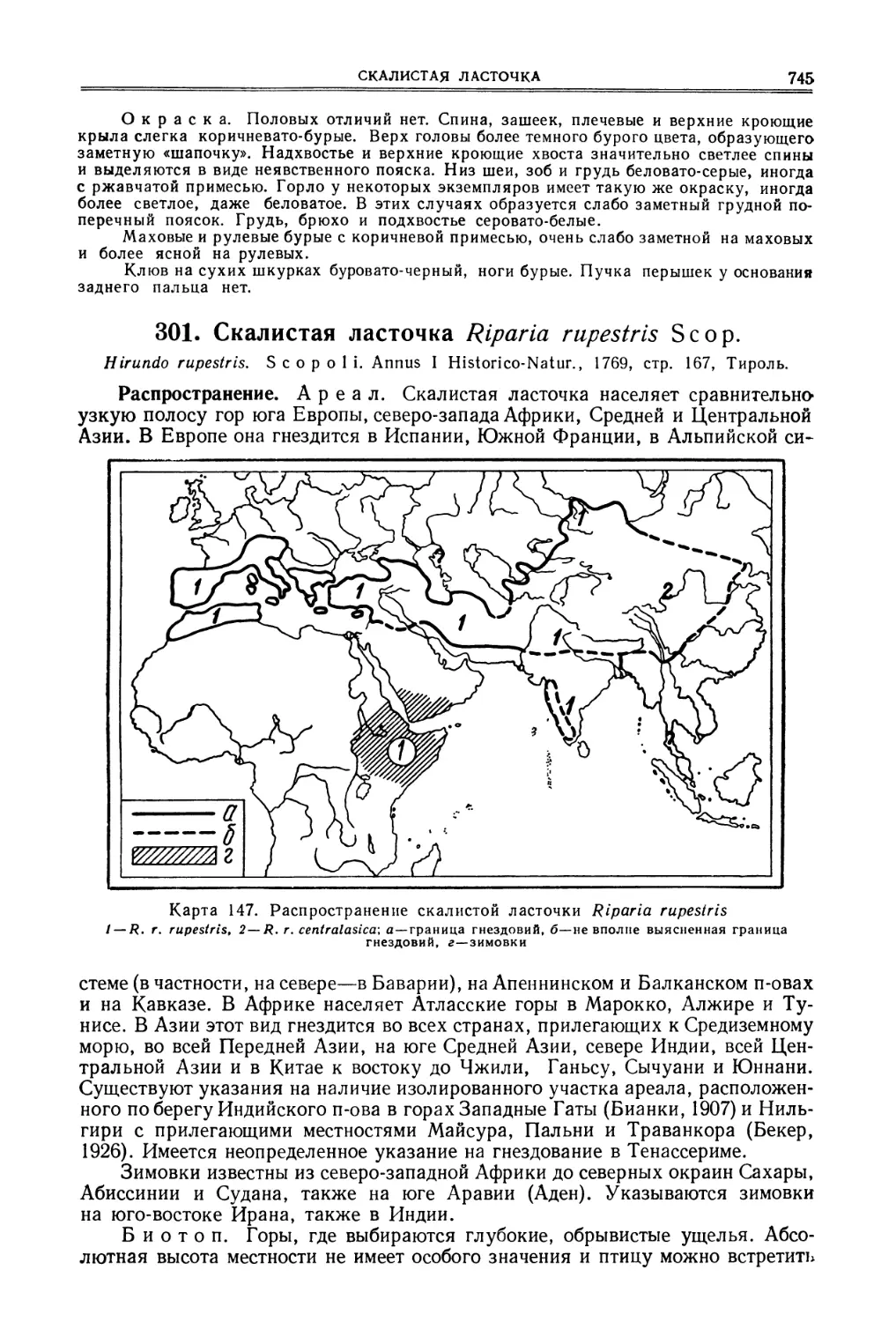

рыжеватые серый

сорокопут Laniusexcubitor

13 A4). Спина яркокаштановая

15

14 A3). Спина иной окраски . .

маскированный

сорокопут Lanius nubicus

15 A6). На лбу широкая черная

полоса (рис. 3). Последние первосте-

пенные маховые от оснований до половины длины белые

индийскийжулан Lanius vittatus (взрослые)

16 A5). На лбу узкая черная полоса (рис. 4). Первостепенные маховые лишь у самых

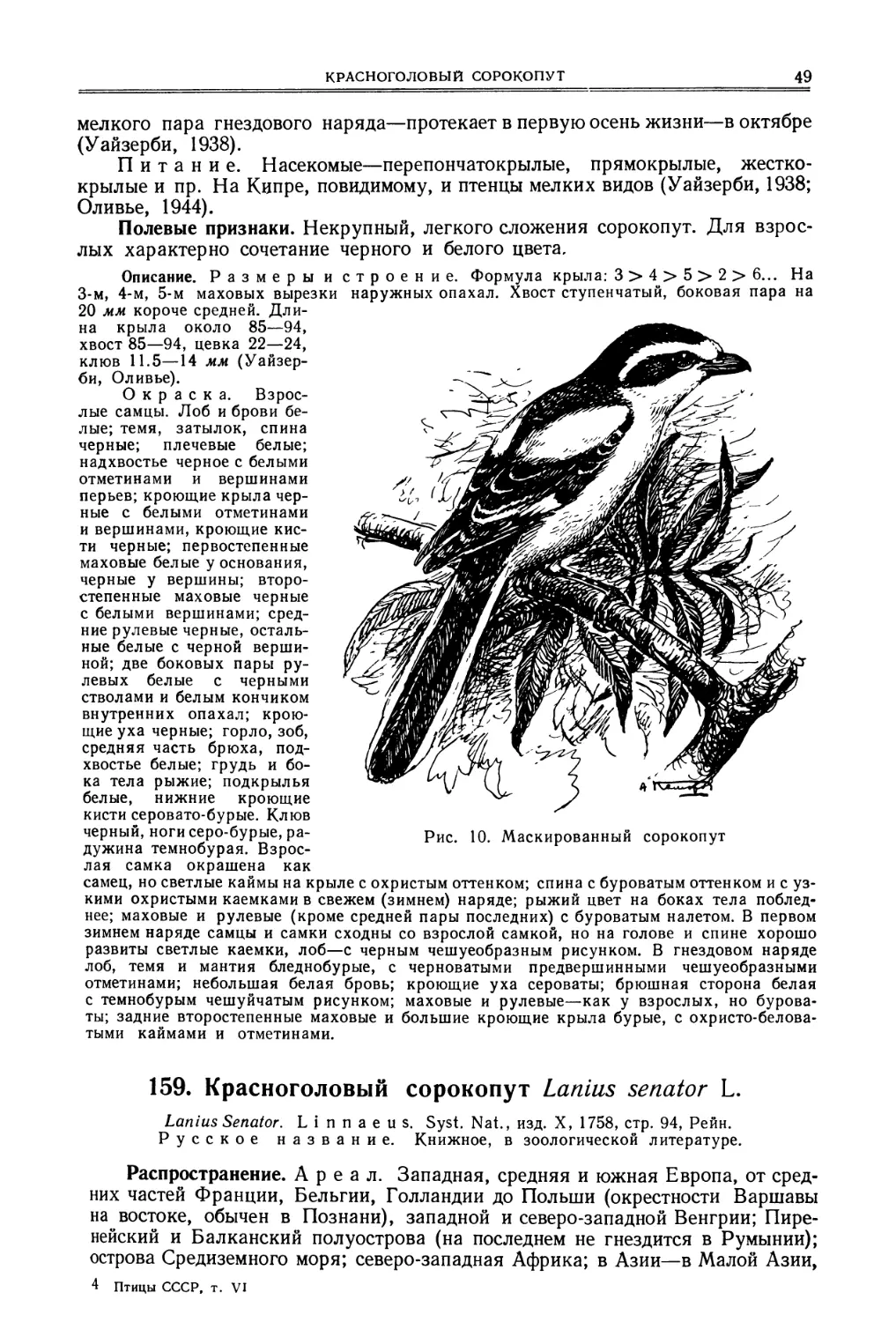

оснований белые или целиком темные

жулан Lanius cristatus (взрослые самцы, западных подвидов)

17 A8). Хвост заметно длиннее крыла (примерно на 1 ел и больше). Длина хвоста

свыше 100 мм длиннохвостый сорокопут Lanius schach

18 A7). Хвост короче крыла или примерно одинаковой с ним длины. Длина хвоста

меньше 100 мм 19

19 B0). Хвост примерно одинаковой длины с крылом 21

20 A9). Хвост заметно (на 1 см) короче крыла 25

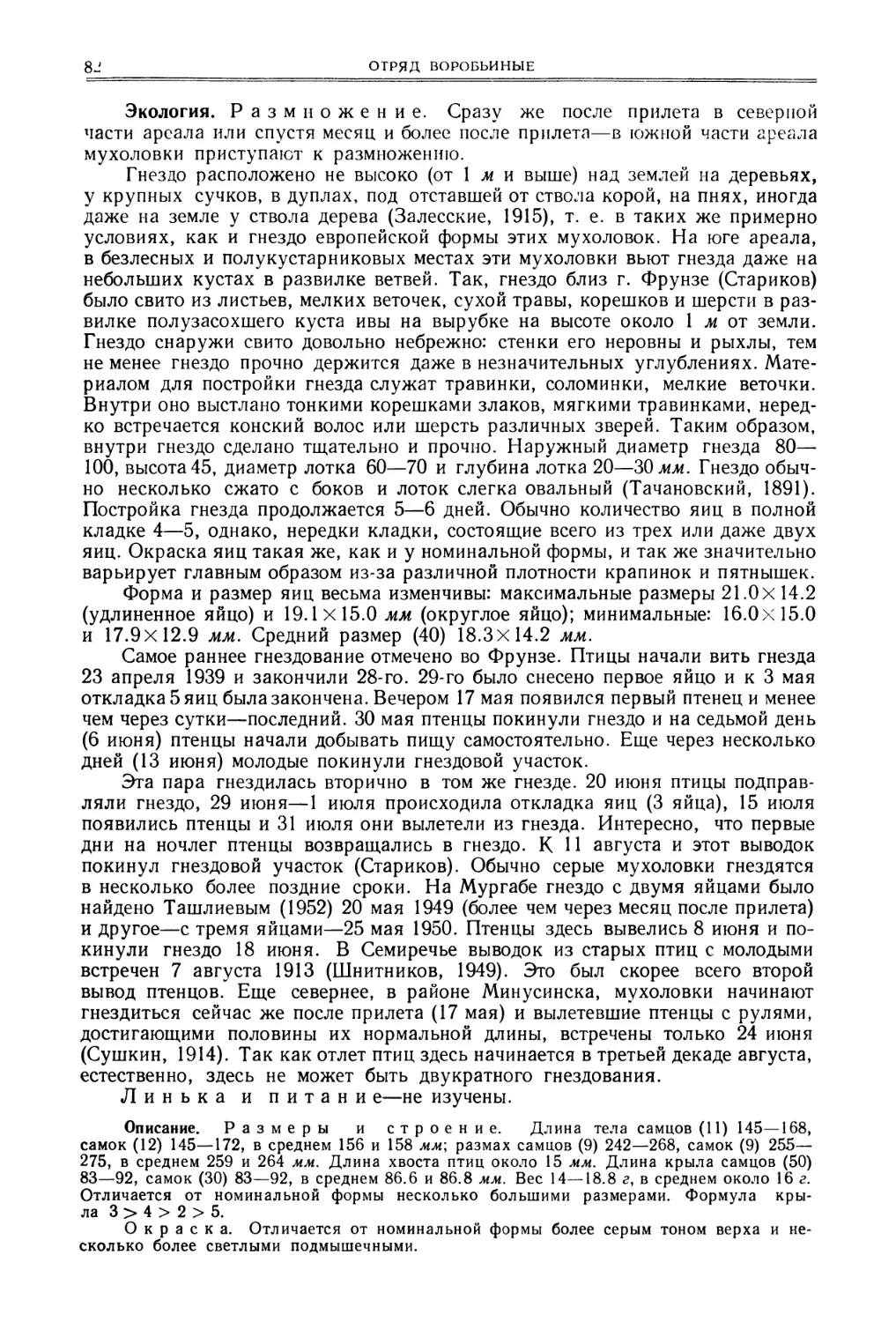

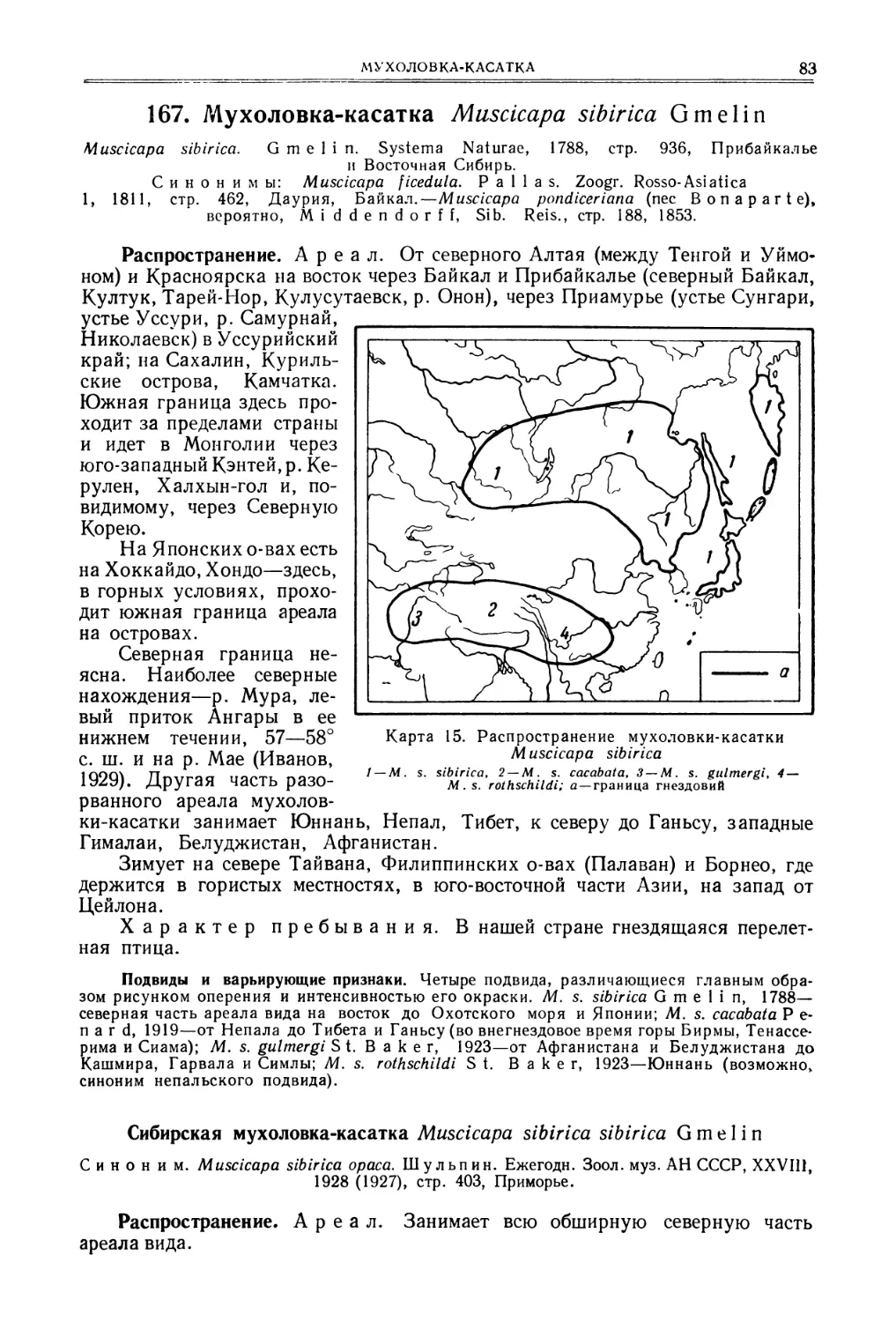

21 B2). Хвост серый или бурый, верх головы с более или менее ярким рыжим от-

тенком. Второе маховое одинаковой длины с седьмым

японский сорокопут Lanius bucephalus

22 B1). Хвост рыжий или рыжеватый, более яркий, чем верх головы. Второе маховое

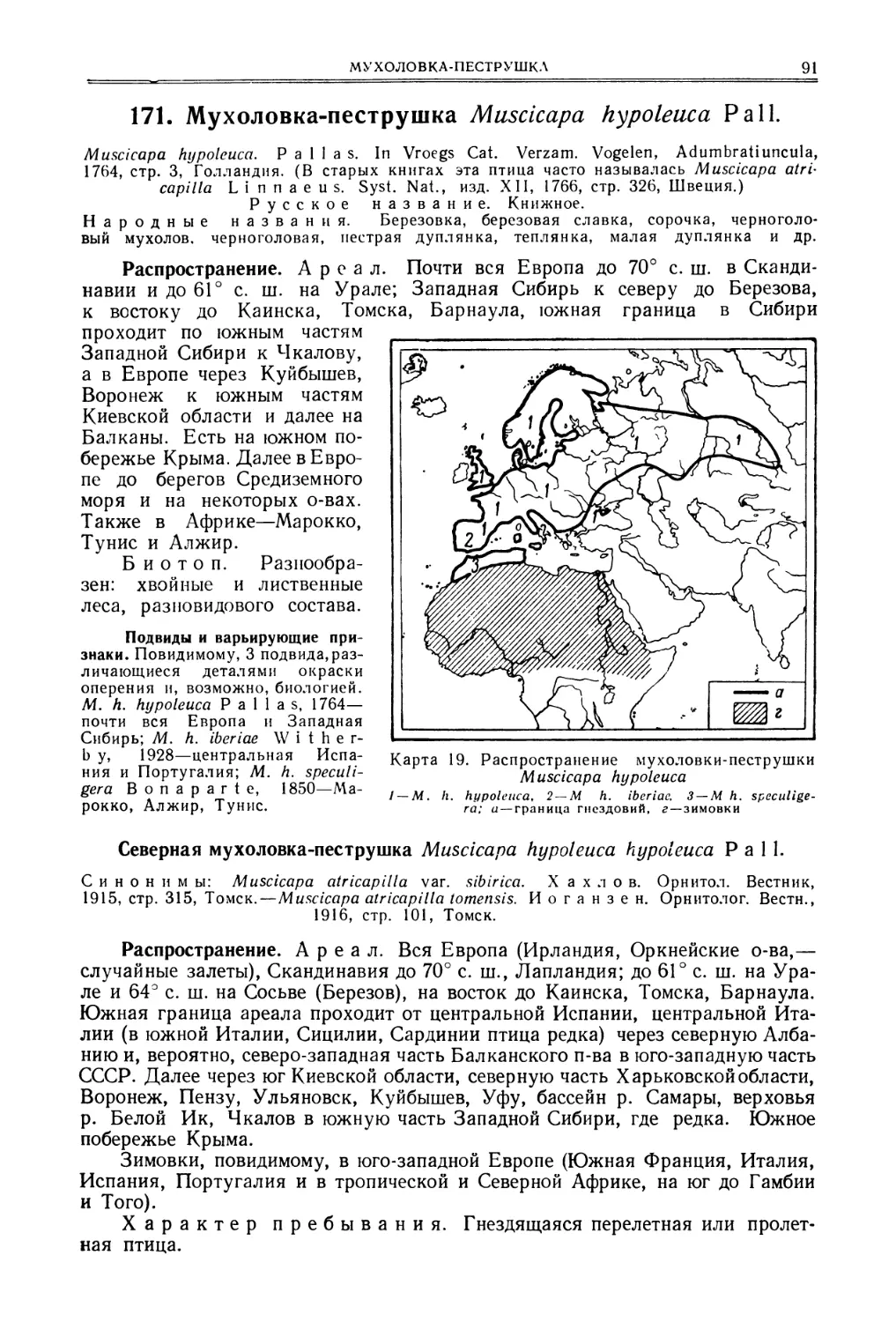

примерно одинаковой длины с шестым 23

23 B4). Основной тон окраски верхней стороны теля рыжеватый или бурый ....

жулан Lanius cristatus (восточные подвиды)

24 B3). Основной тон окраски верхней стороны тела белесый или бледноохристый

индийскийжулан Lanius vittatus (молодые)

25 B6). Верх головы и зашеек пепельно-серые

тигровый сорокопут Lanius tigrinus (взрослые)

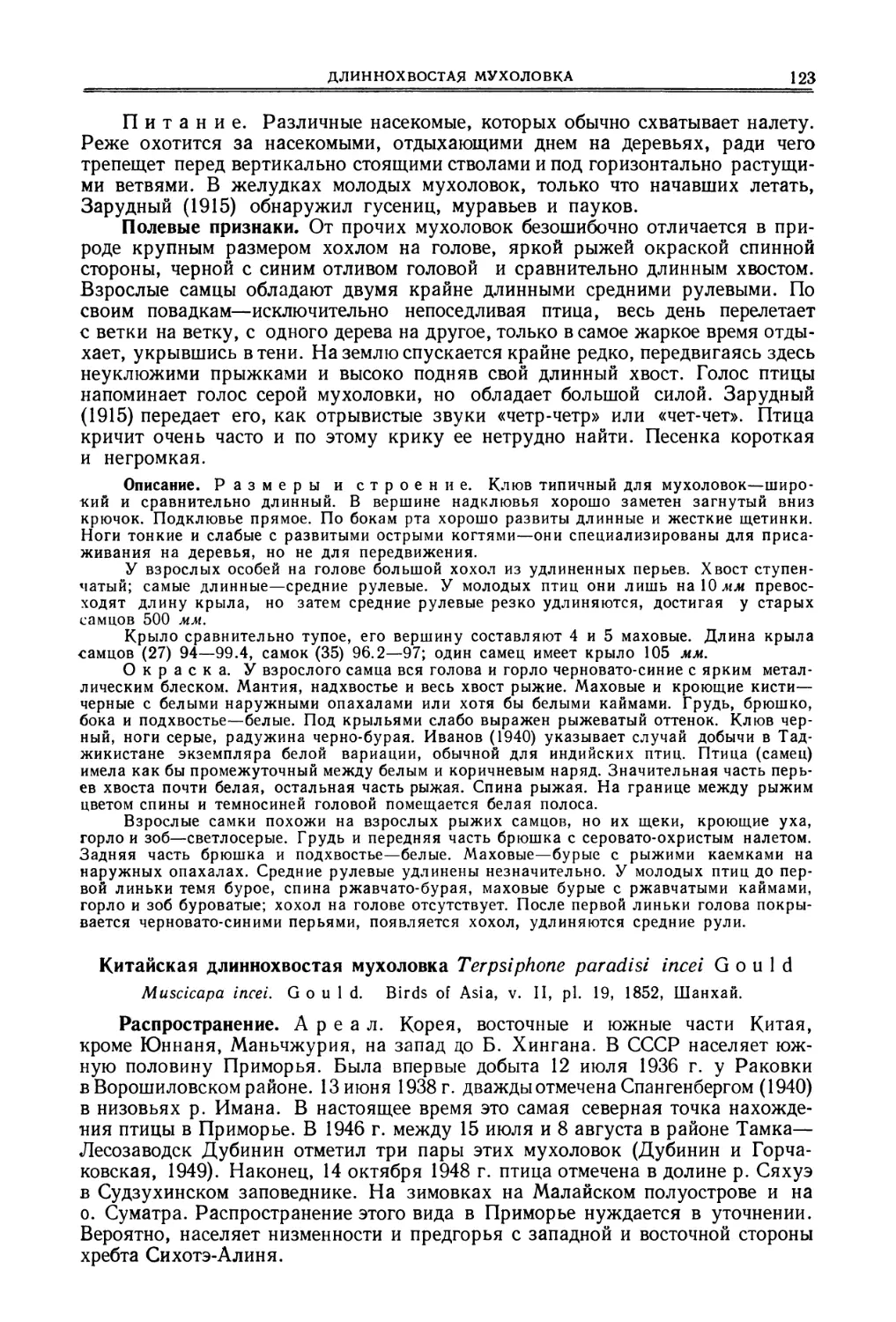

26 B5). Верх головы и зашеек иной окраски 27

27 B8). Основной тон окраски верхней стороны бледнобурый. Плечевые выделяются

светлой, белесой окраской основного фона

красноголовый сорокопут Lanius senator (молодые)

28 B7). Основной тон окраски верхней стороны рыжий. Плечевые не светлее

спины 29

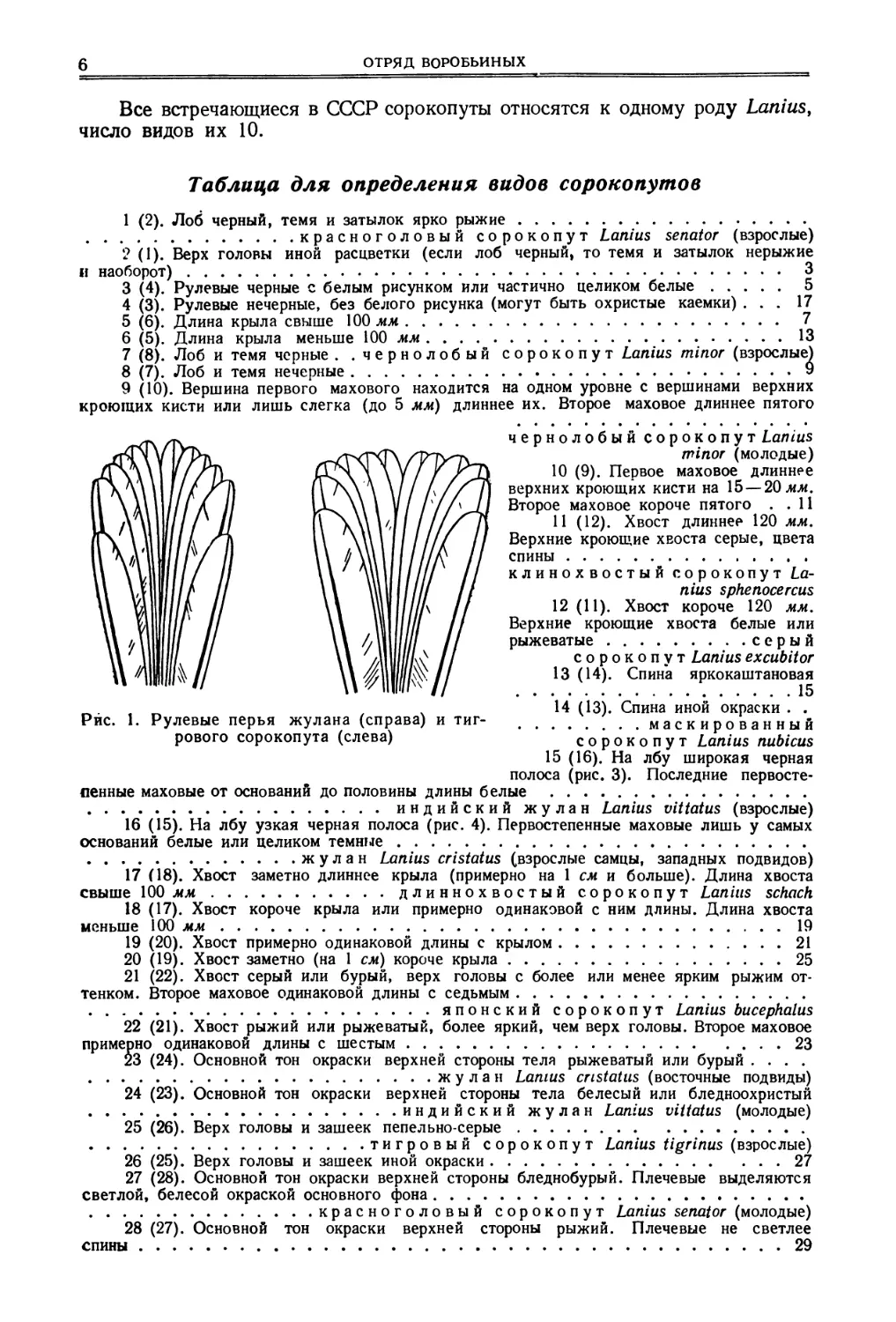

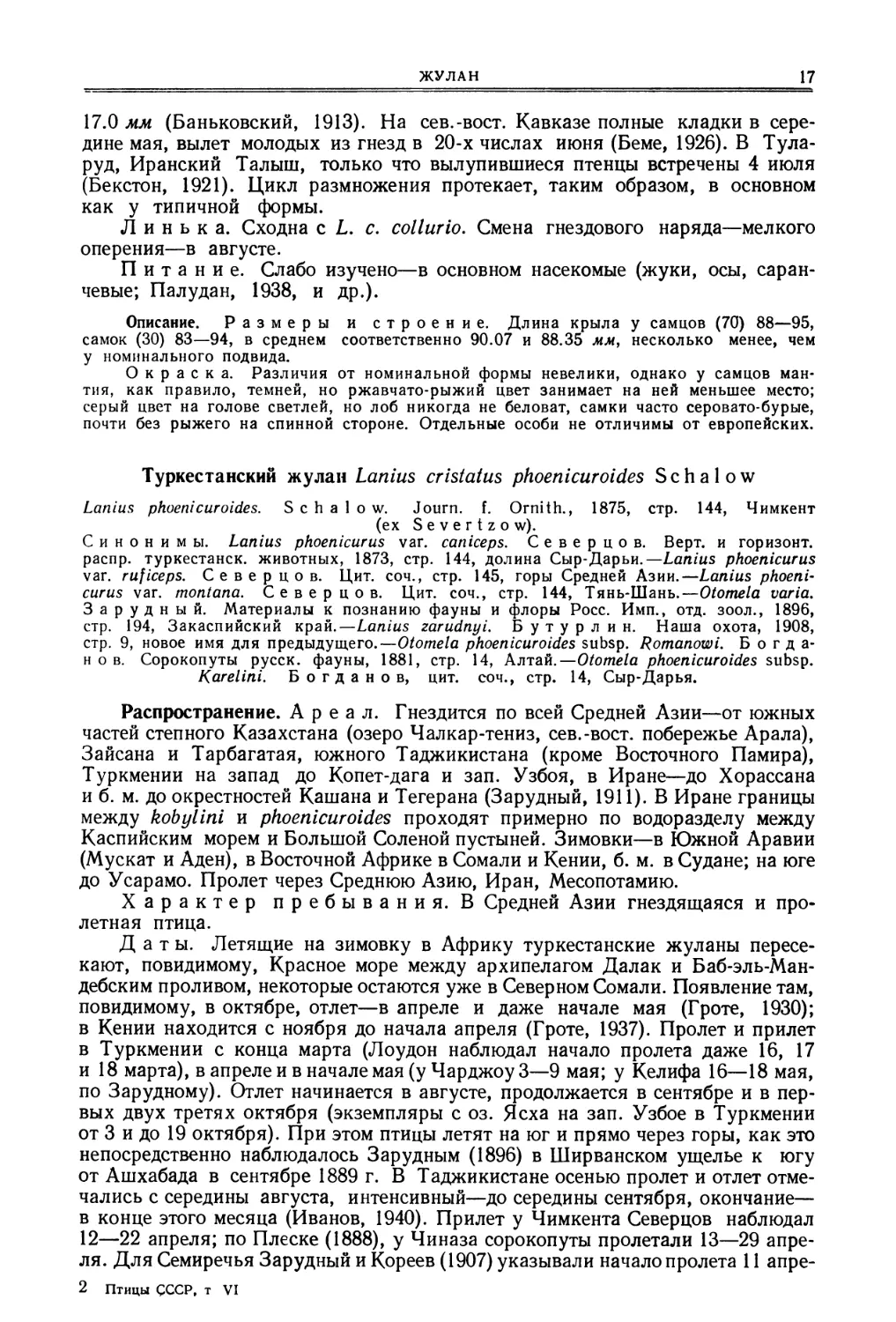

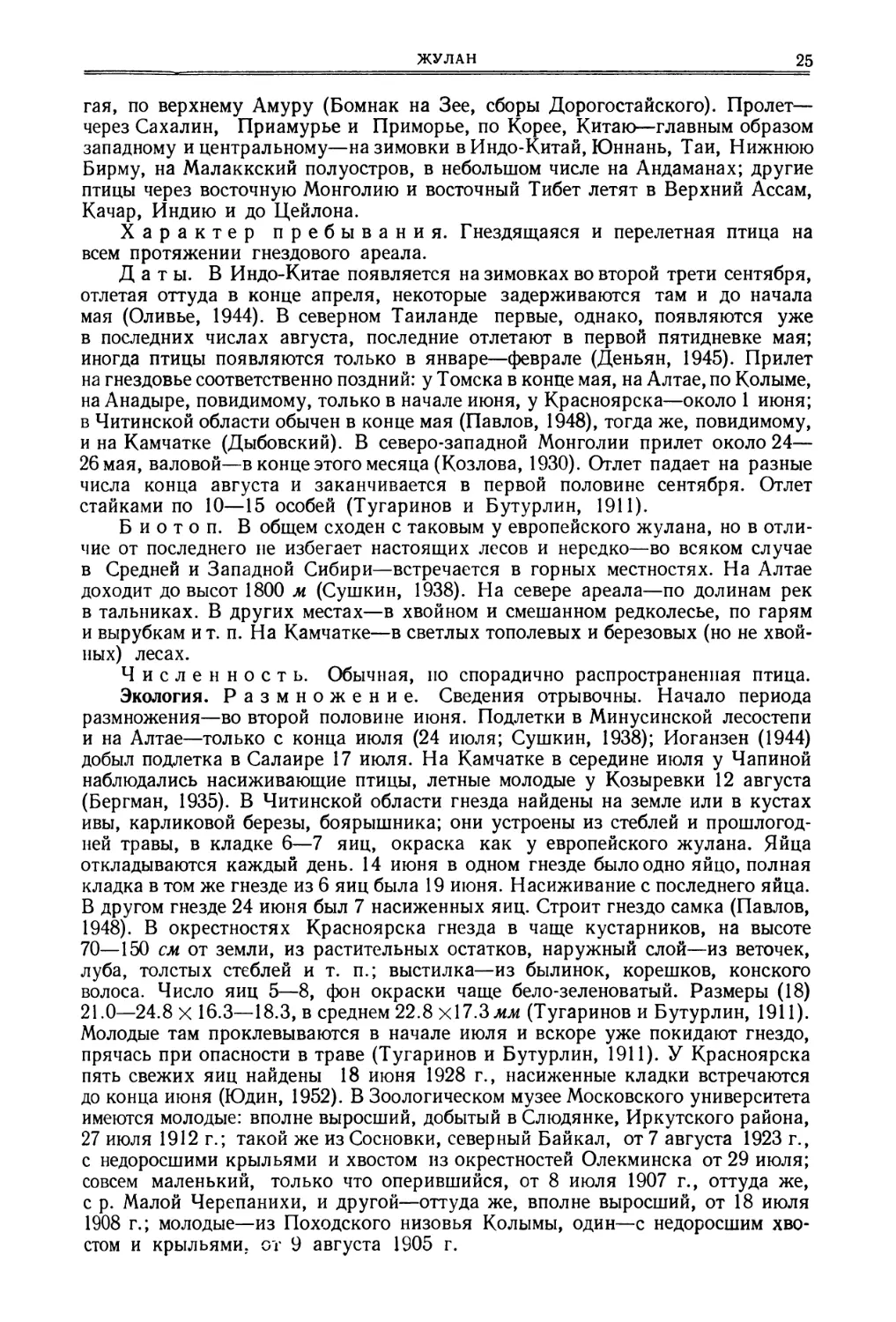

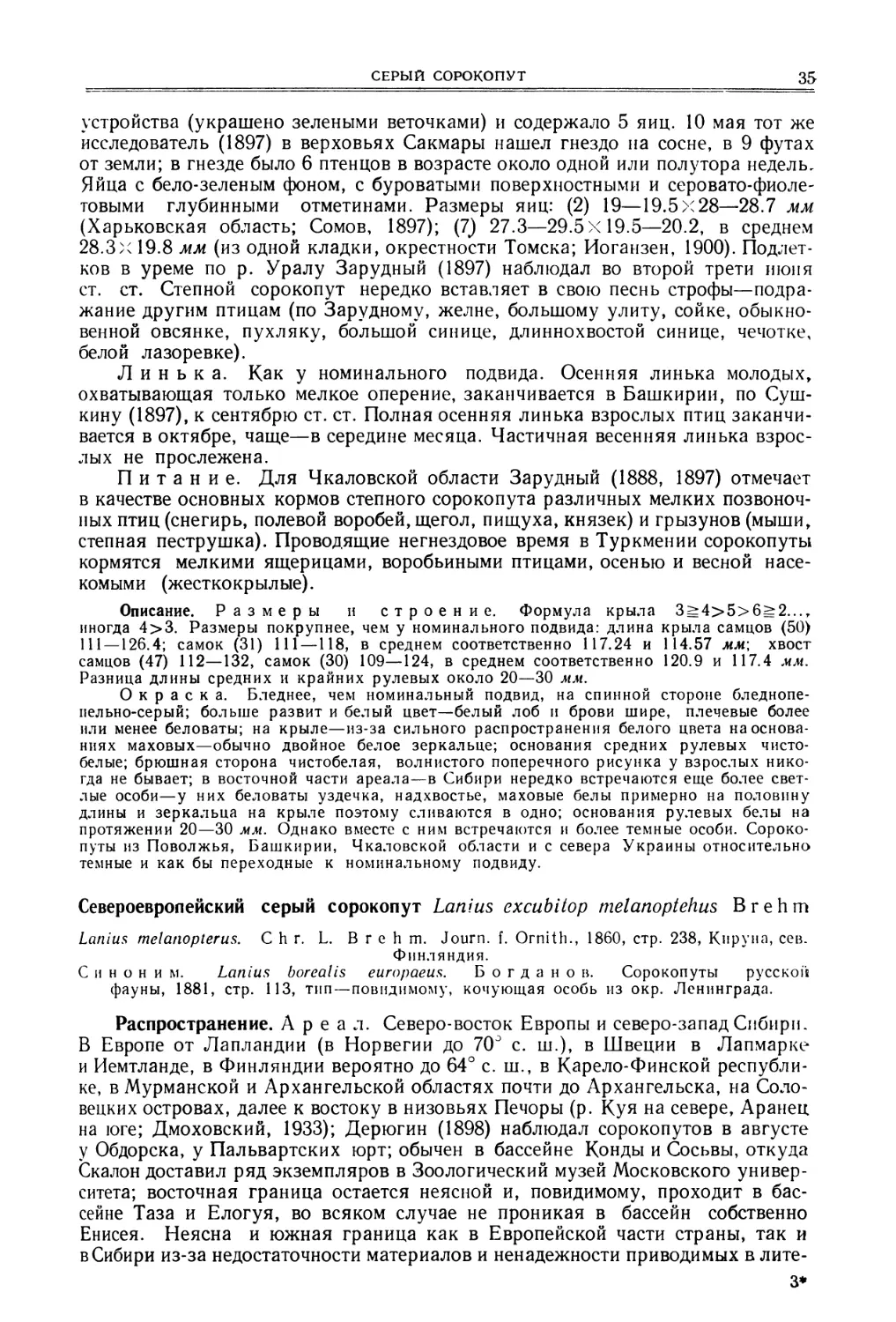

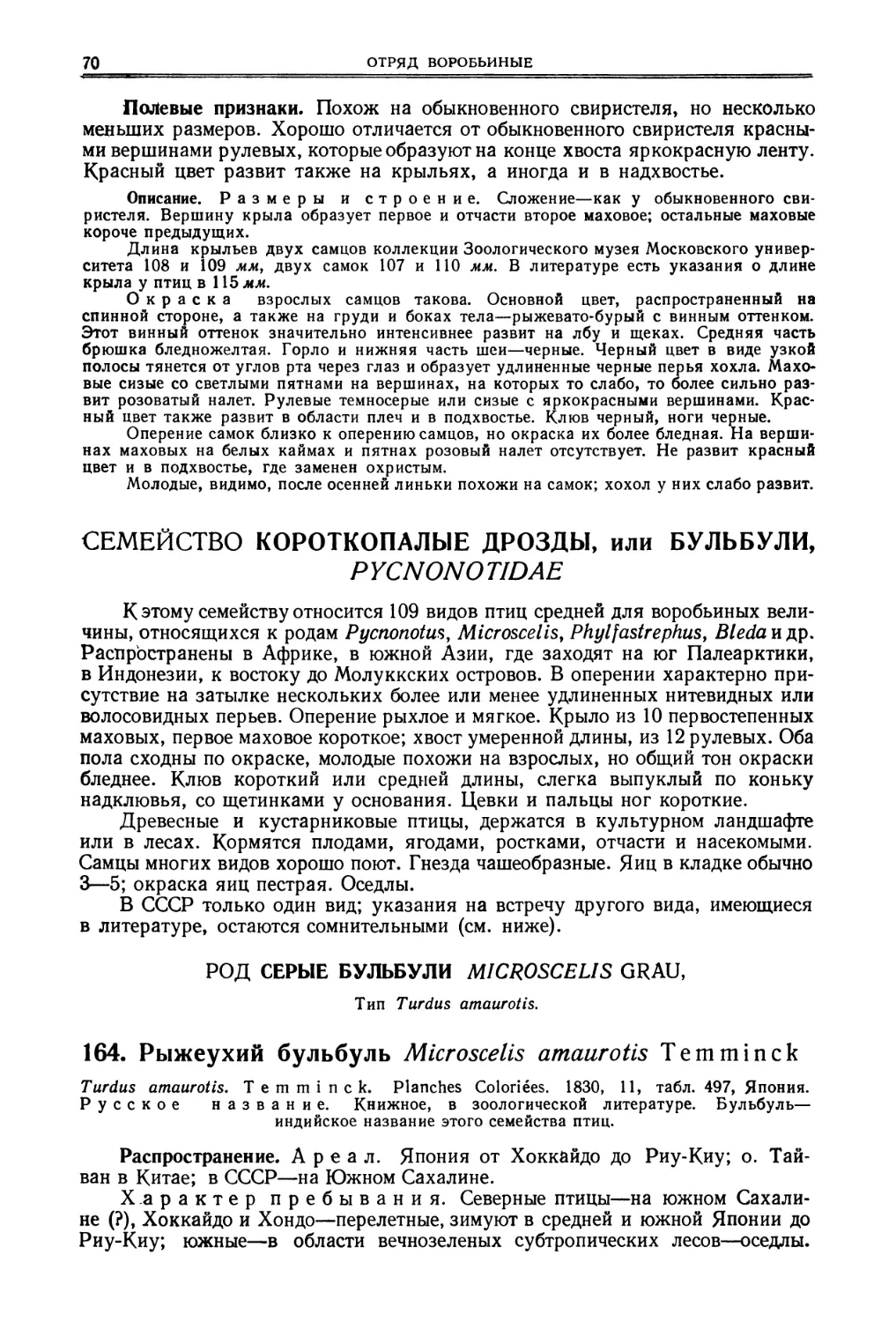

Рис. 1. Рулевые перья жулана (справа) и тиг-

рового сорокопута (слева)

ТИГРОВЫЙ СОРОКОПУТ

29 C0). Крайние рулевые на 6—14 мм короче средних (рис. 1). Ширина средних

рулевых 8.2—10 мм . . . .жулан Lanius cristatus (молодые и самки, западных подвидов)

30 B9). Крайние рулевые на 15—21 мм короче средних (рис. 1). Ширина средних

рулевых 5—8 мм тигровый сорокопут Lanius tigrinus (молодые)

РОД СОРОКОПУТЫ LANIUS LINNAEUS, 1758

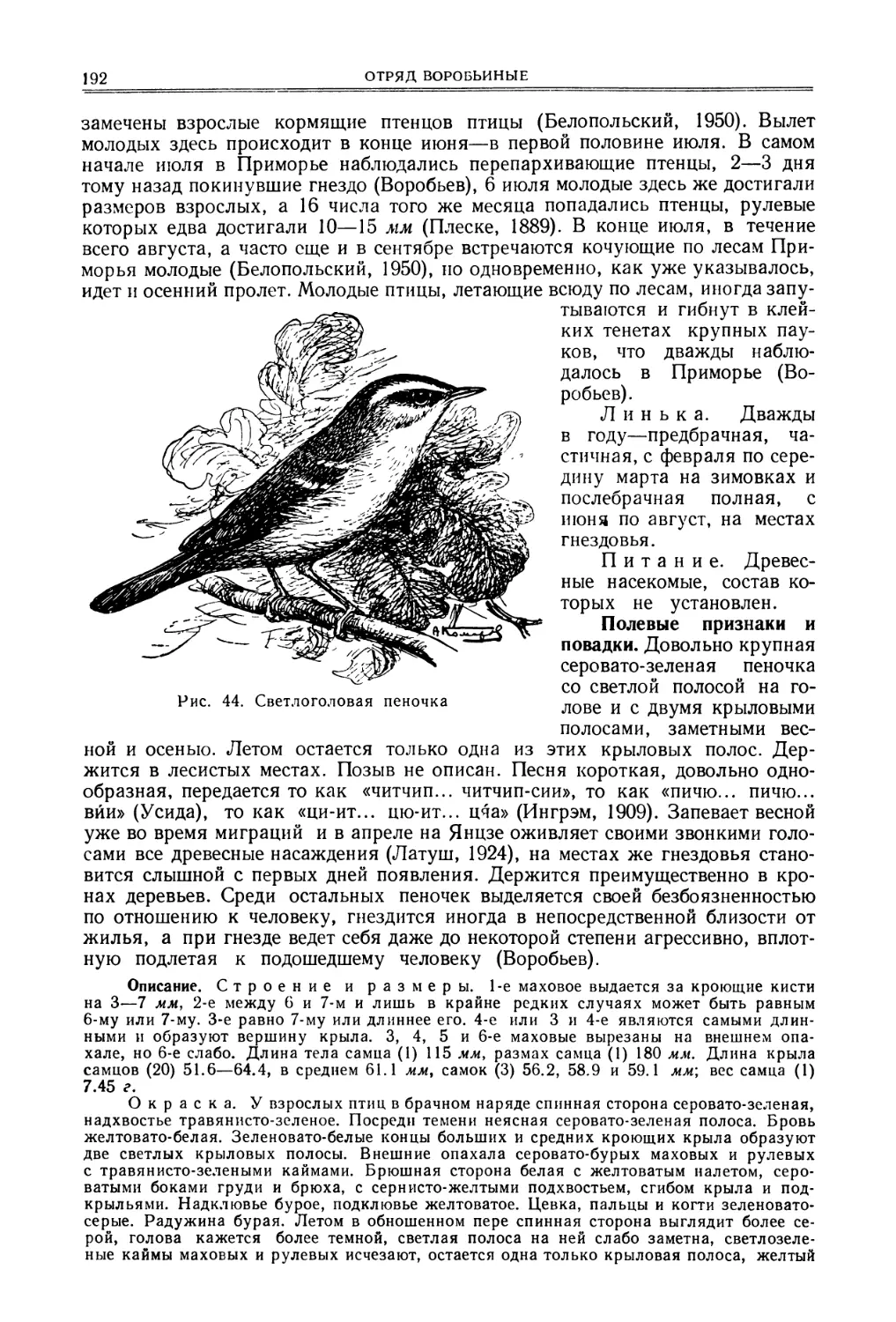

Тип Lanius excubitor

Синонимы. Enneoctonus В о i e, 1826, тип Е. collurio—Phoneus Каир,

1829, тип Ph. rufus = senator.—Otomela С a b a n i s, 1853, тип О. cristata.—Cephalopho-

neus F i t z i n g e r, 1864, тип. С. bucephalus.—Laniodes Roberts, 1922, тип

L. minor.

151. Тигровый сорокопут Lanius tigrinus Drapiez

Lanius tigrinus. Drapiez. Diet. Class. Hist. Nat., XIII, 1828, стр. 523, Ява.

Русское название. Книжное, в зоологической литературе, по поперечно-

полосатой окраске.

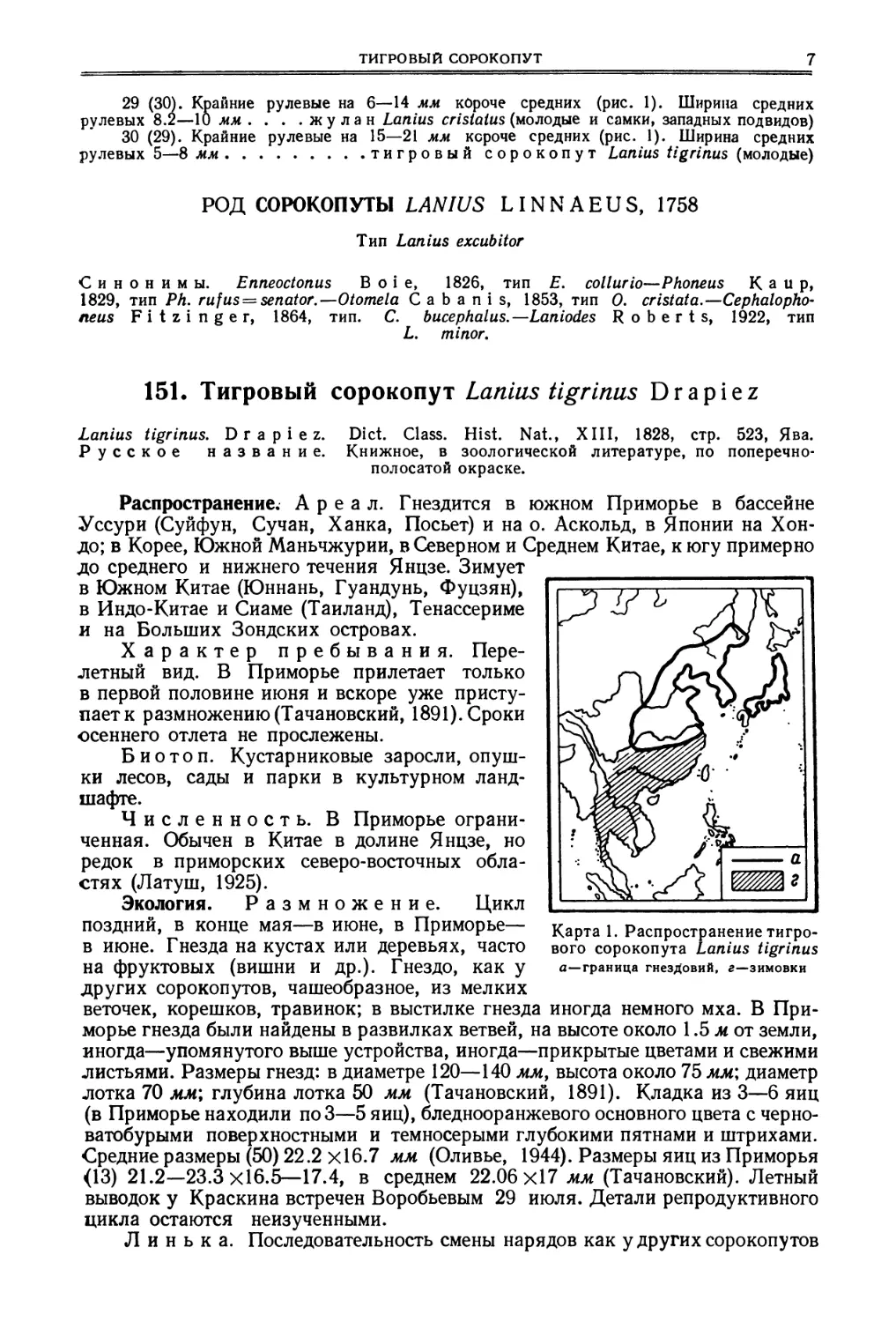

Распространение. Ареал. Гнездится в южном Приморье в бассейне

Уссури (Суйфун, Сучан, Ханка, Посьет) и на о. Аскольд, в Японии на Хон-

до; в Корее, Южной Маньчжурии, в Северном и Среднем Китае, к югу примерно

до среднего и нижнего течения Янцзе. Зимует

в Южном Китае (Юннань, Гуандунь, Фуцзян),

в Индо-Китае и Сиаме (Таиланд), Тенассериме

и на Больших Зондских островах.

Характер пребывания. Пере-

летный вид. В Приморье прилетает только

в первой половине июня и вскоре уже присту-

пает к размножению (Тачановский, 1891). Сроки

осеннего отлета не прослежены.

Биотоп. Кустарниковые заросли, опуш-

ки лесов, сады и парки в культурном ланд-

шафте.

Численность. В Приморье ограни-

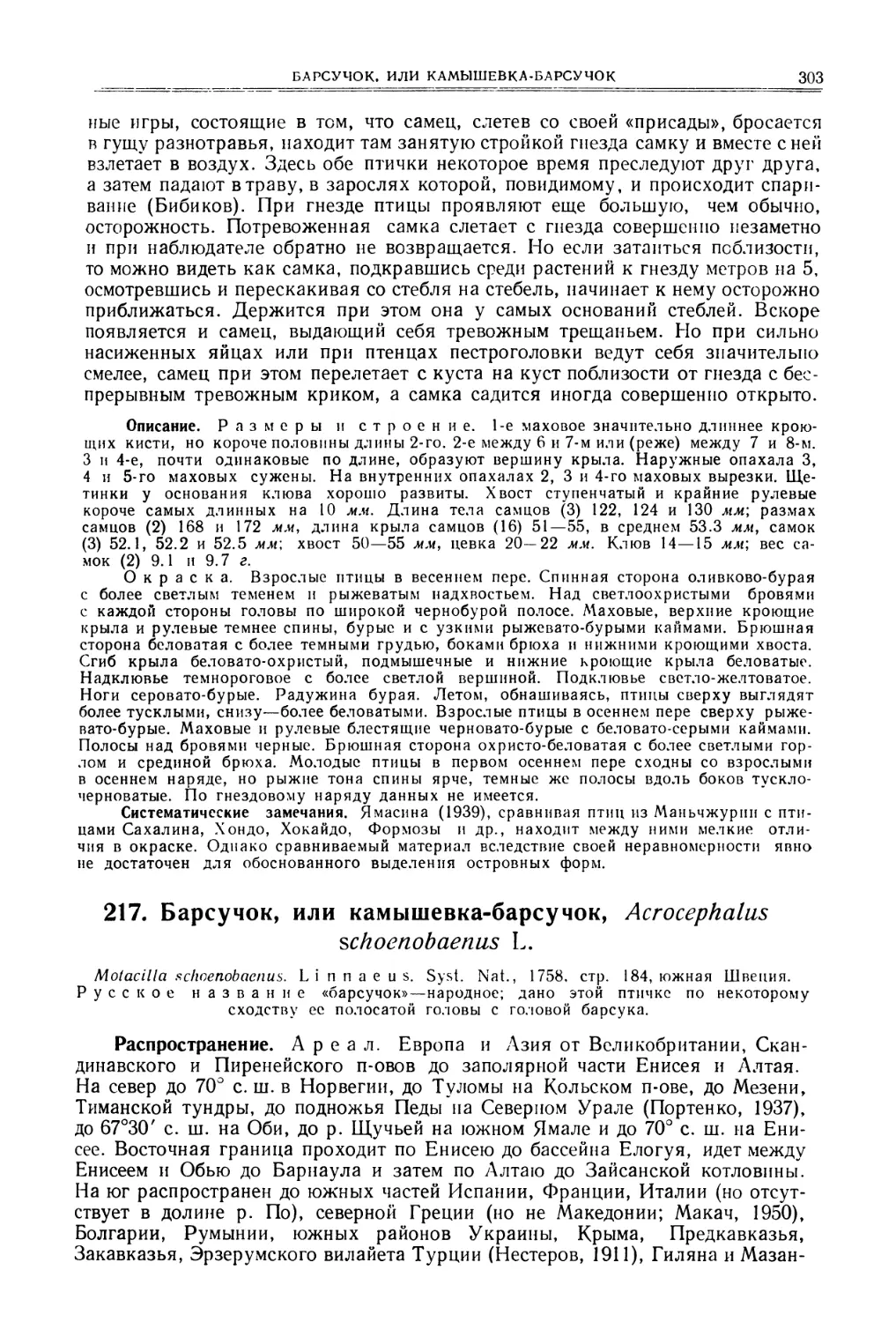

ченная. Обычен в Китае в долине Янцзе, но

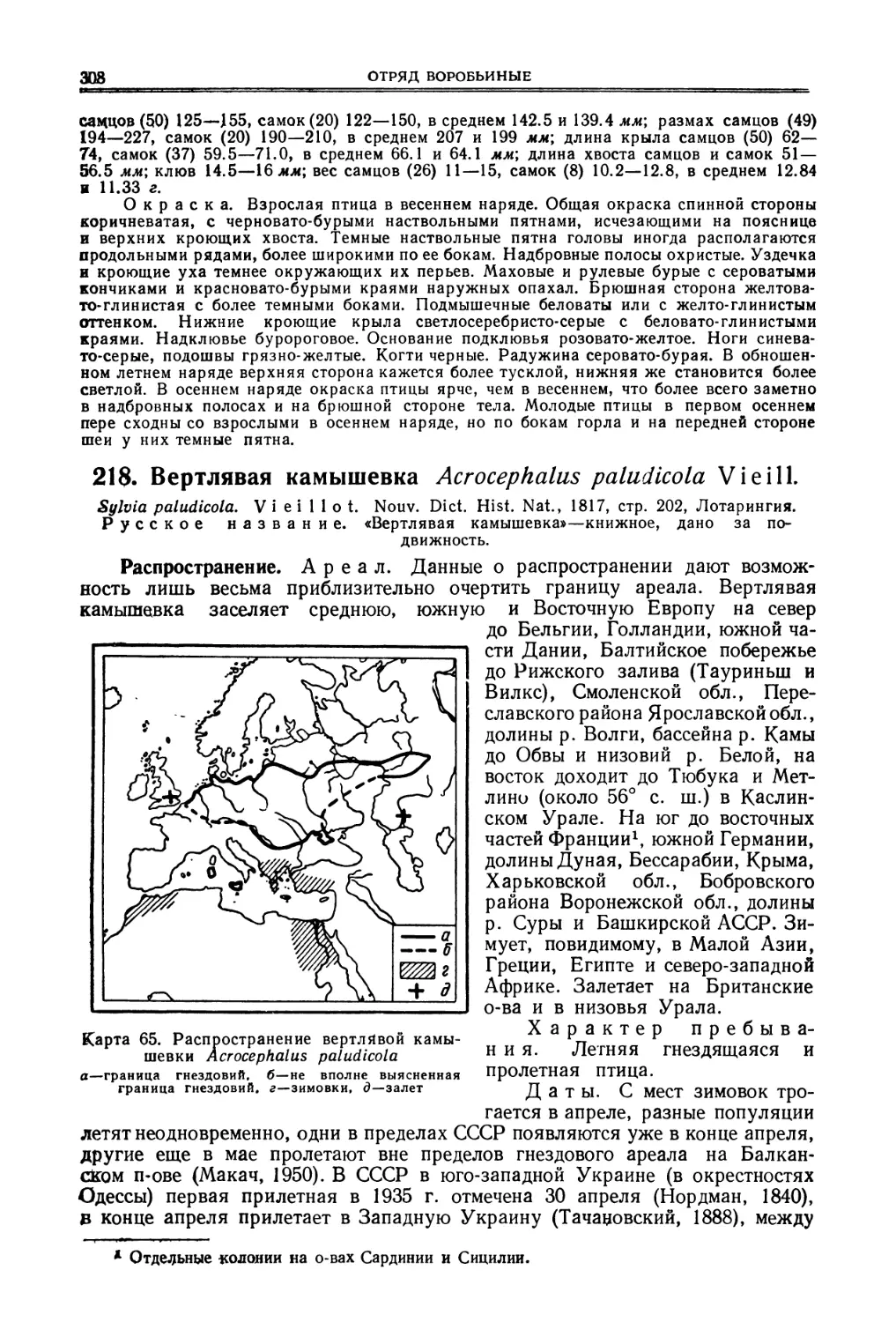

редок в приморских северо-восточных обла-

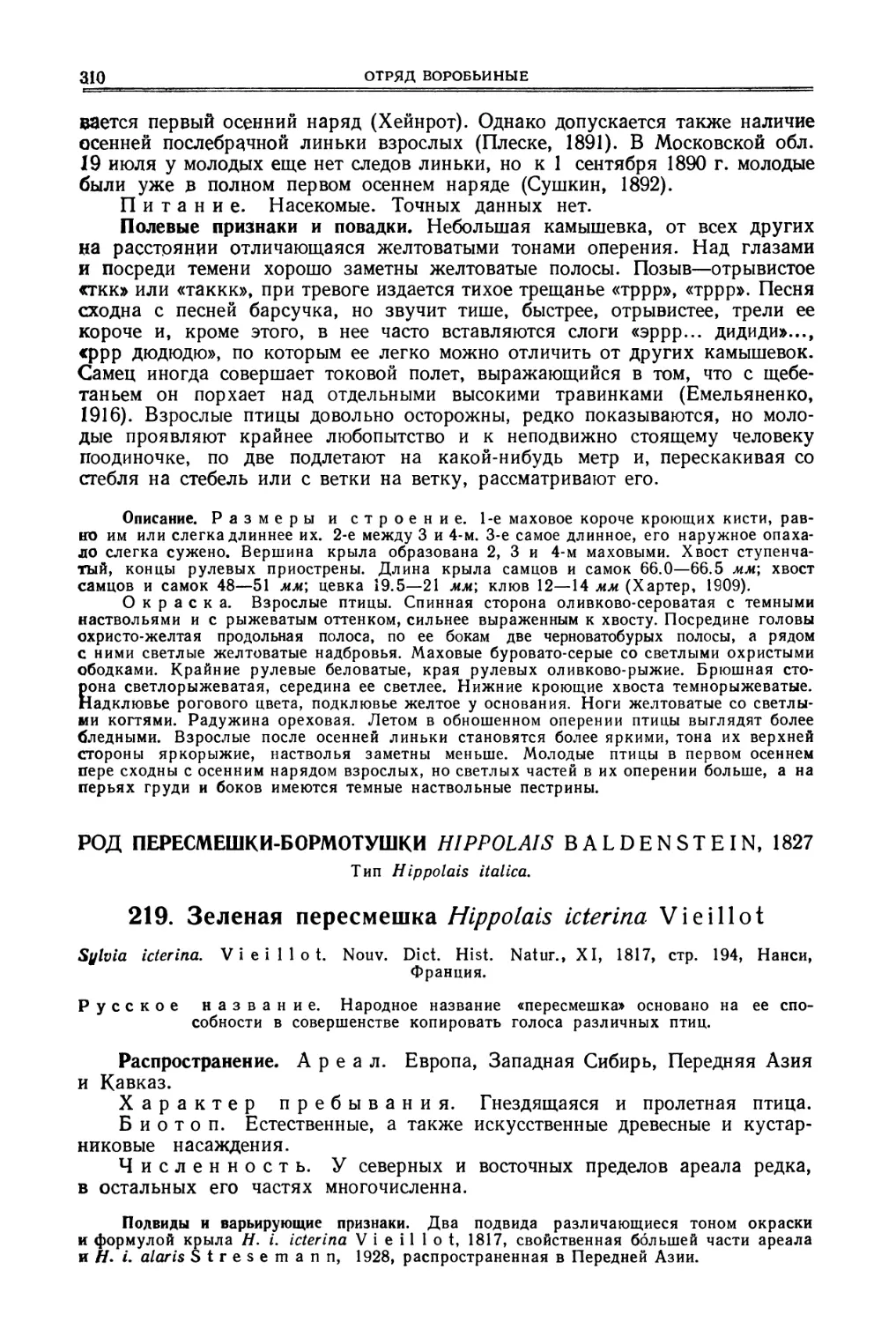

стях (Латуш, 1925).

Экология. Размножение. Цикл

поздний, в конце мая—в июне, в Приморье—

в июне. Гнезда на кустах или деревьях, часто

на фруктовых (вишни и др.). Гнездо, как у

других сорокопутов, чашеобразное, из мелких

веточек, корешков, травинок; в выстилке гнезда иногда немного мха. В При-

морье гнезда были найдены в развилках ветвей, на высоте около 1.5 м от земли,

иногда—упомянутого выше устройства, иногда—прикрытые цветами и свежими

листьями. Размеры гнезд: в диаметре 120—140 мм, высота около 75 мм; диаметр

лотка 70 мм; глубина лотка 50 мм (Тачановский, 1891). Кладка из 3—6 яиц

(в Приморье находили поЗ—5 яиц), бледнооранжевого основного цвета с черно-

ватобурыми поверхностными и темносерыми глубокими пятнами и штрихами.

Средние размеры E0) 22.2x16.7 мм (Оливье, 1944). Размеры яиц из Приморья

<13) 21.2—23.3x16.5—17.4, в среднем 22.06x17 мм (Тачановский). Летный

выводок у Краскина встречен Воробьевым 29 июля. Детали репродуктивного

цикла остаются неизученными.

Линька. Последовательность смены нарядов как у других сорокопутов

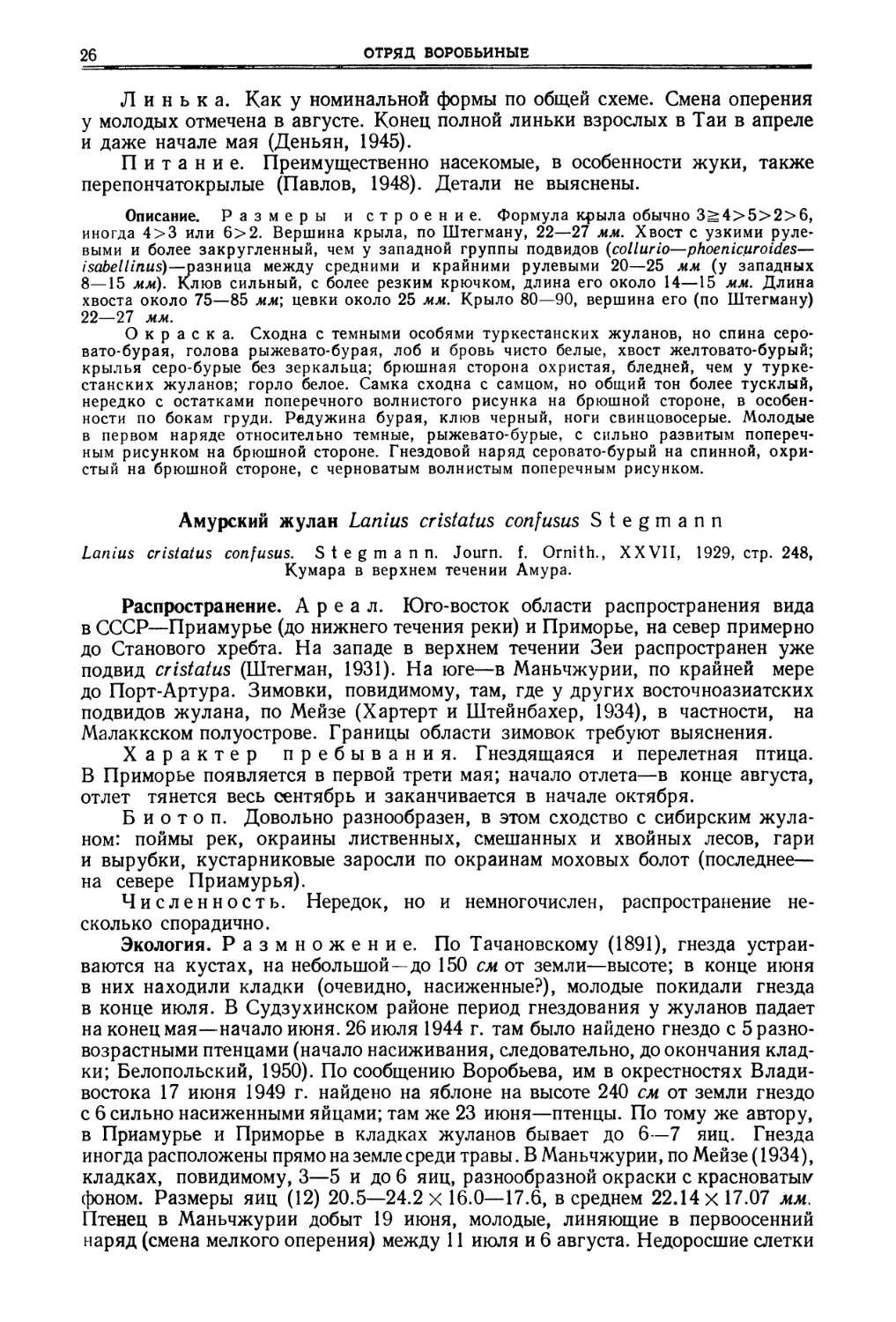

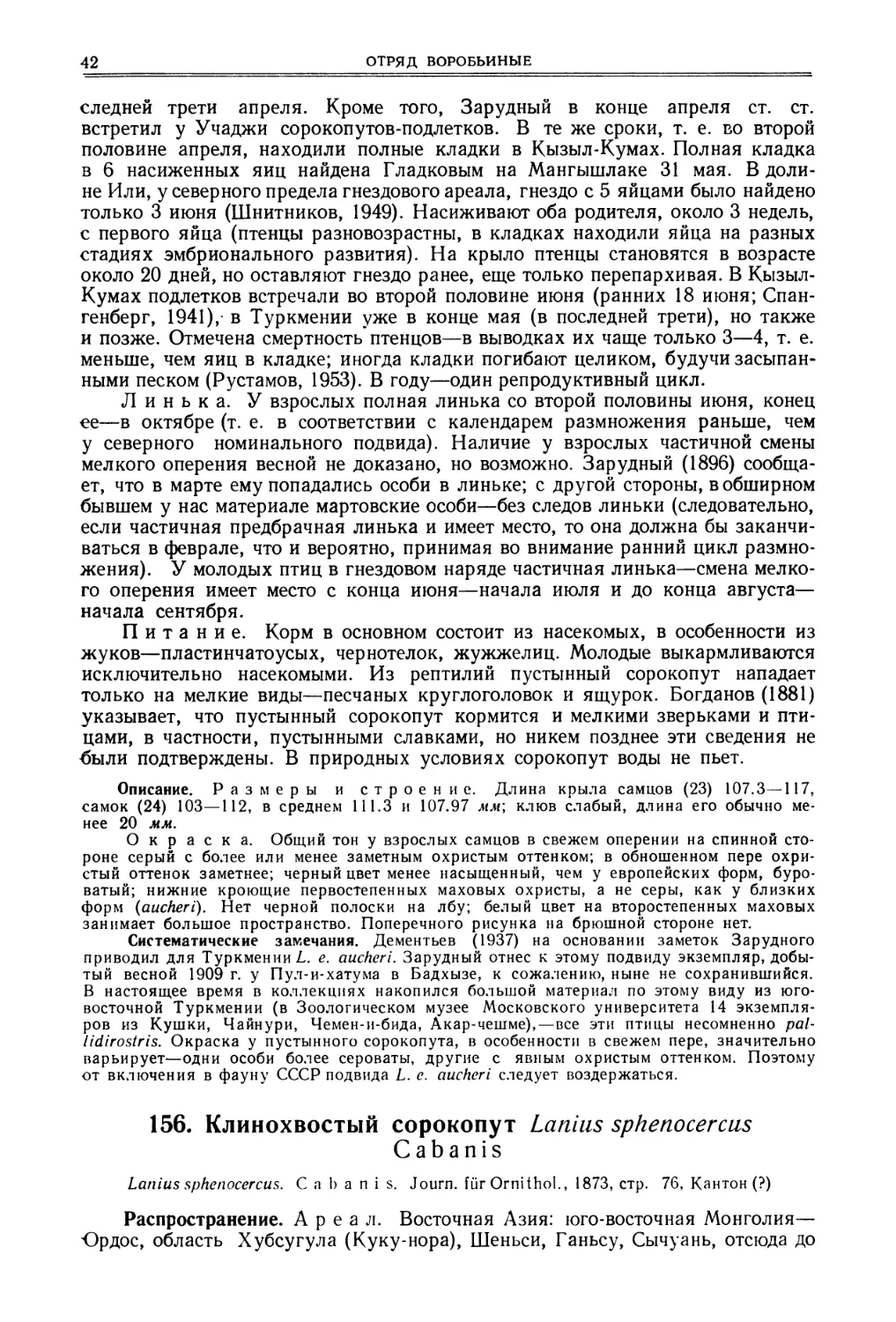

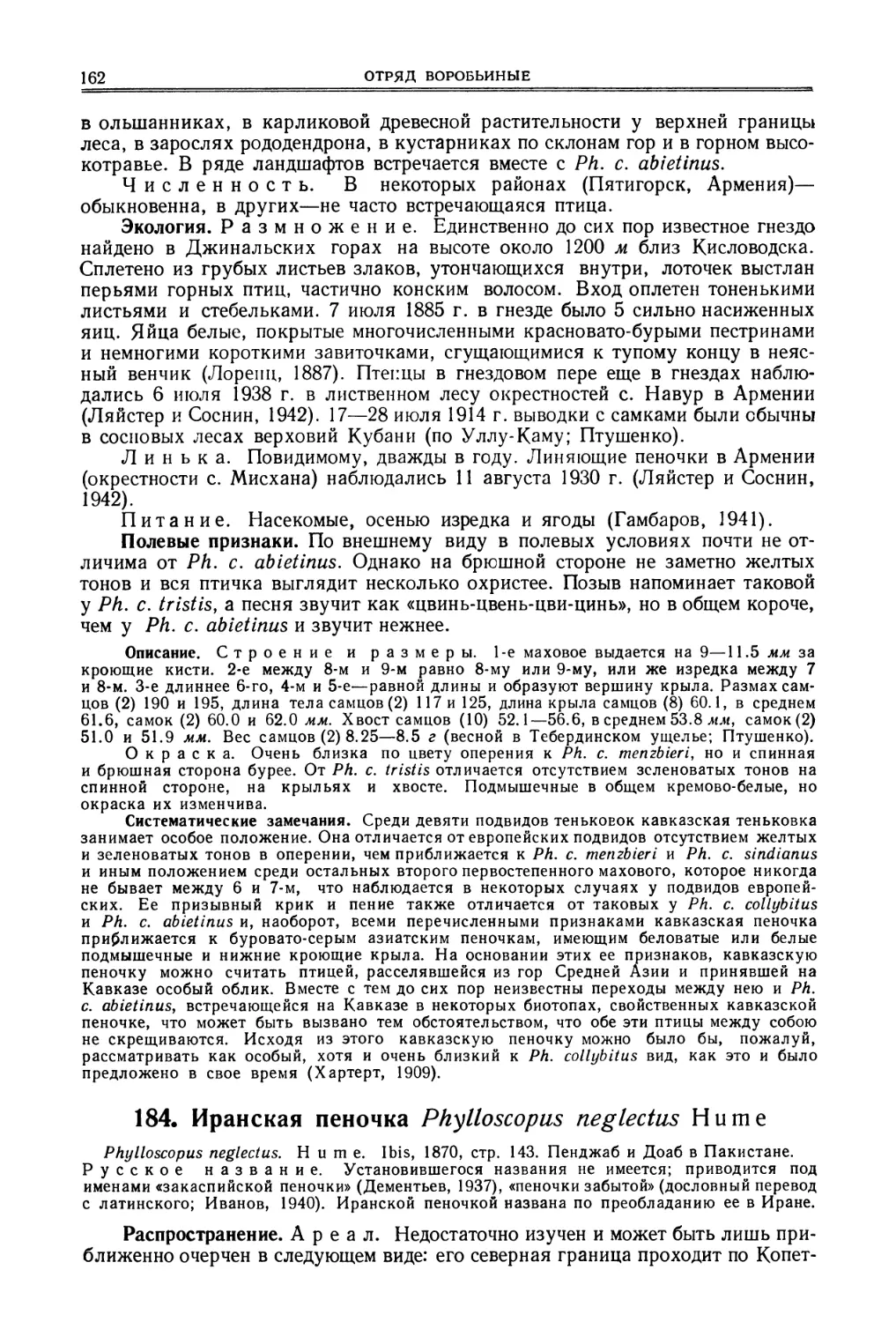

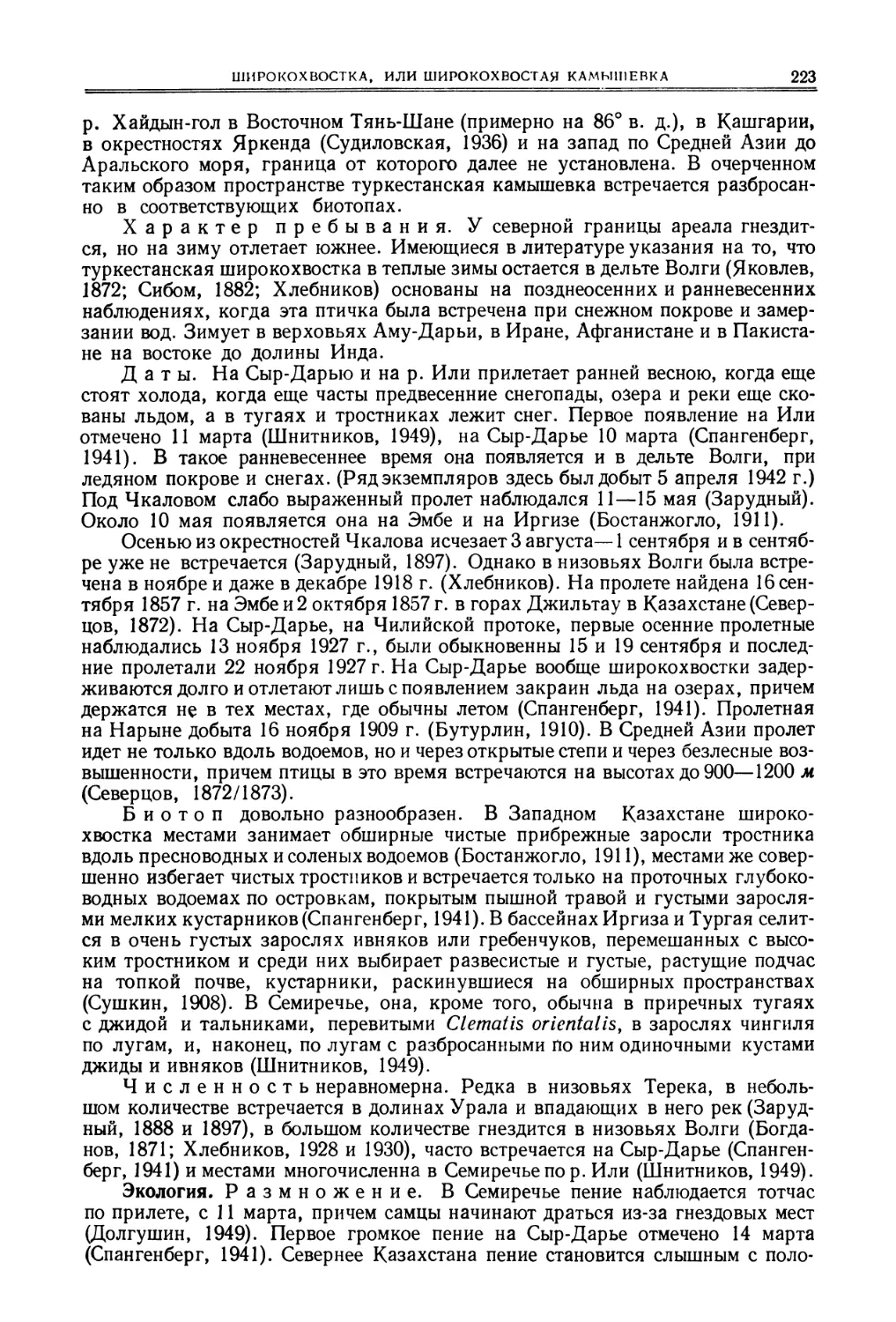

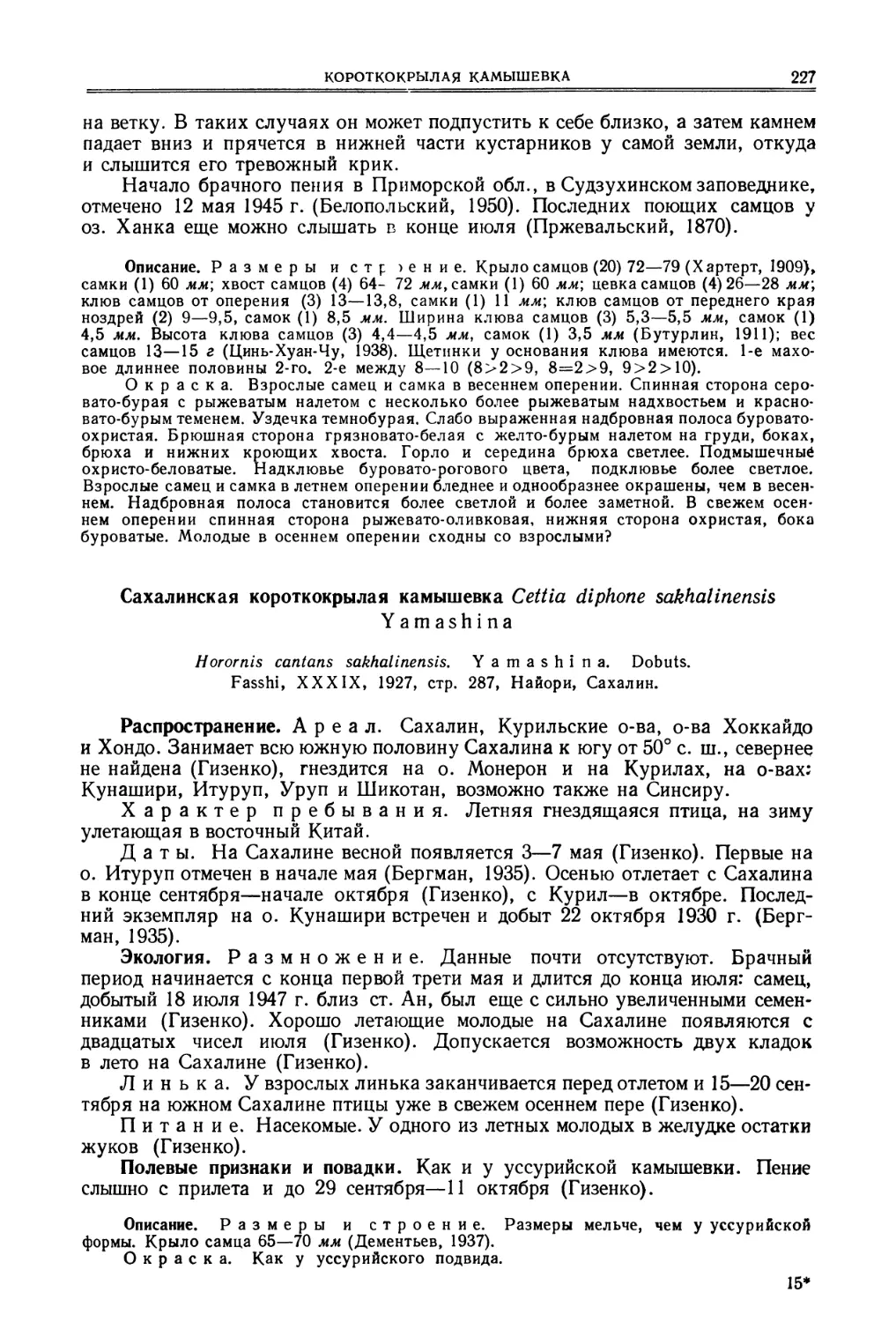

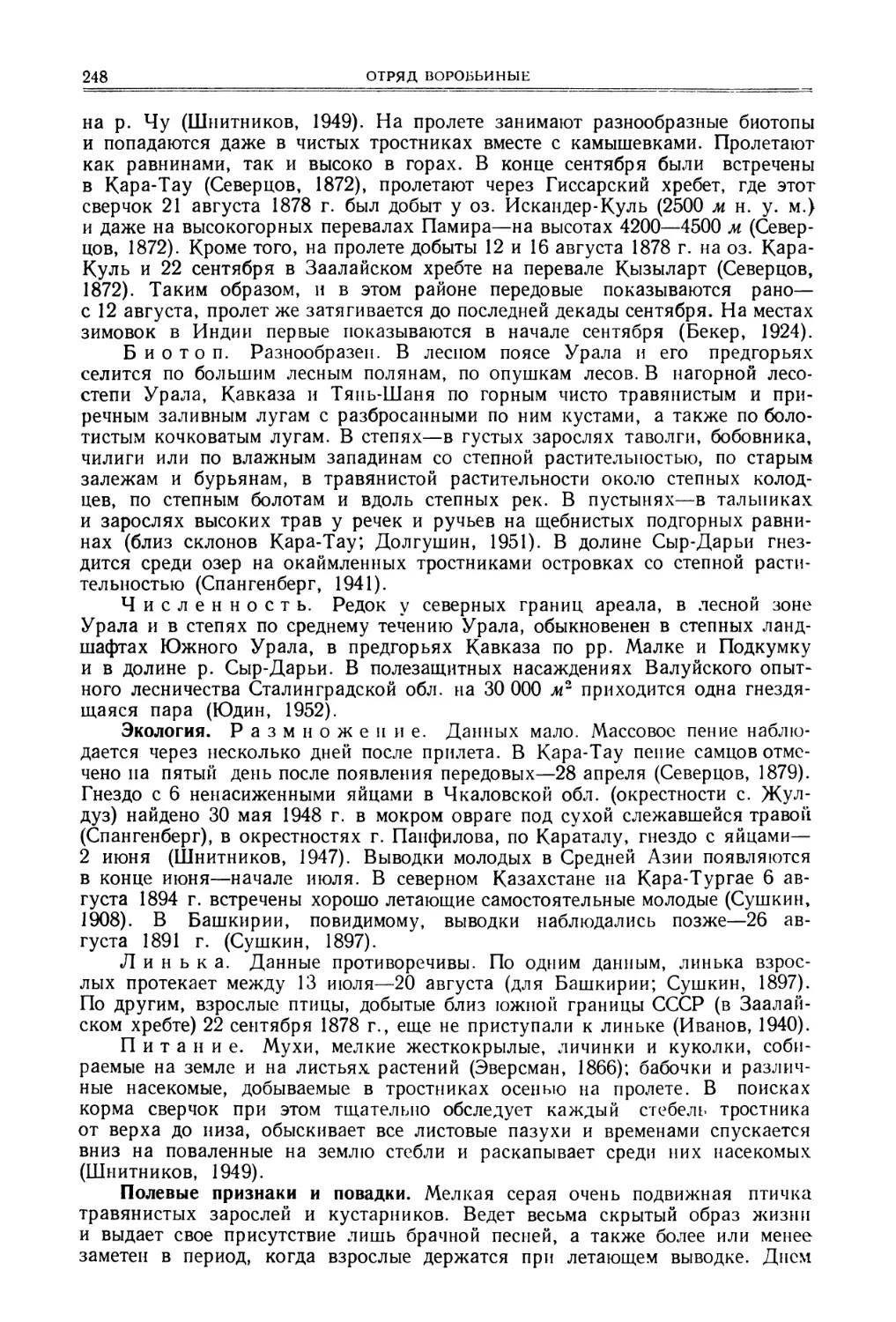

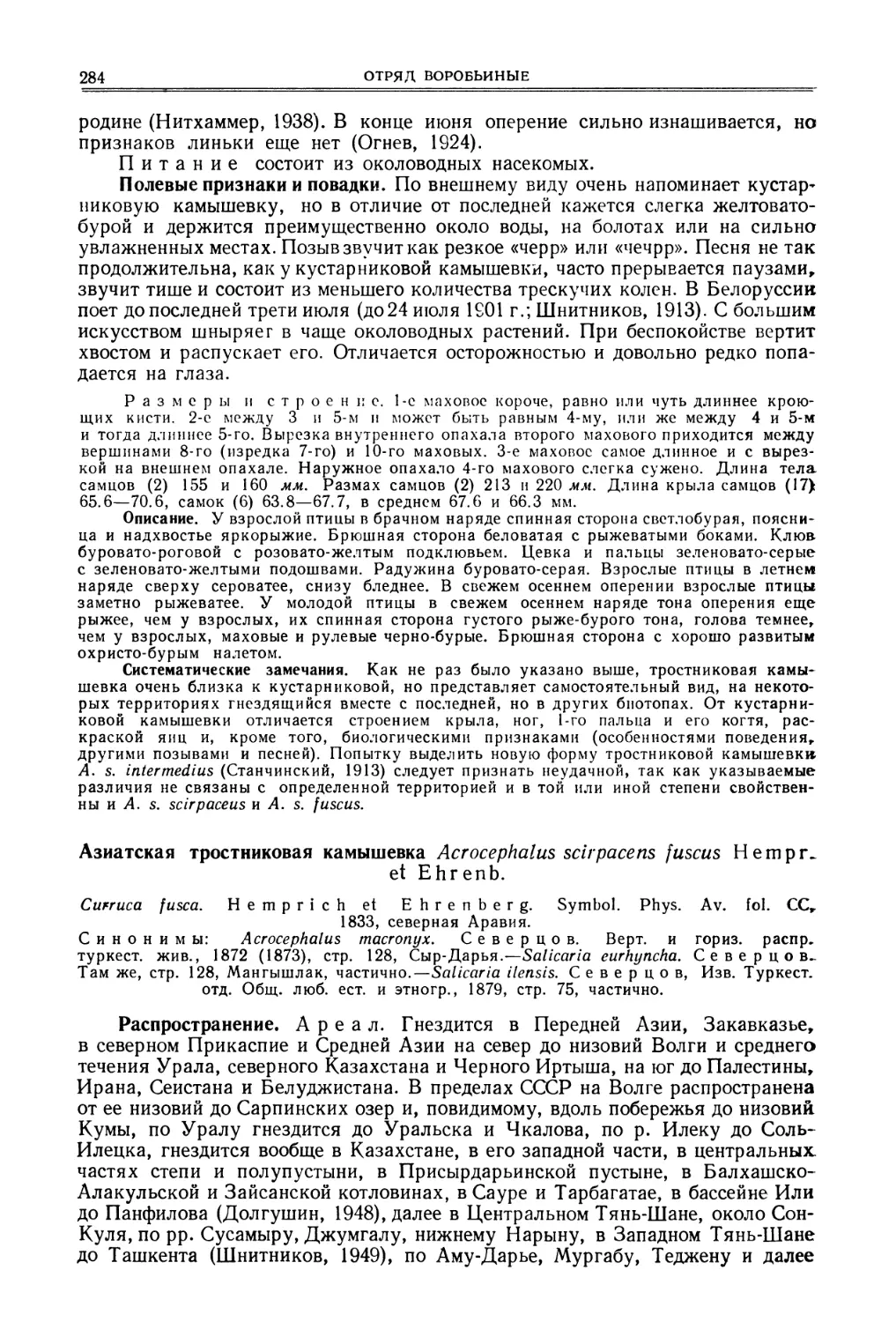

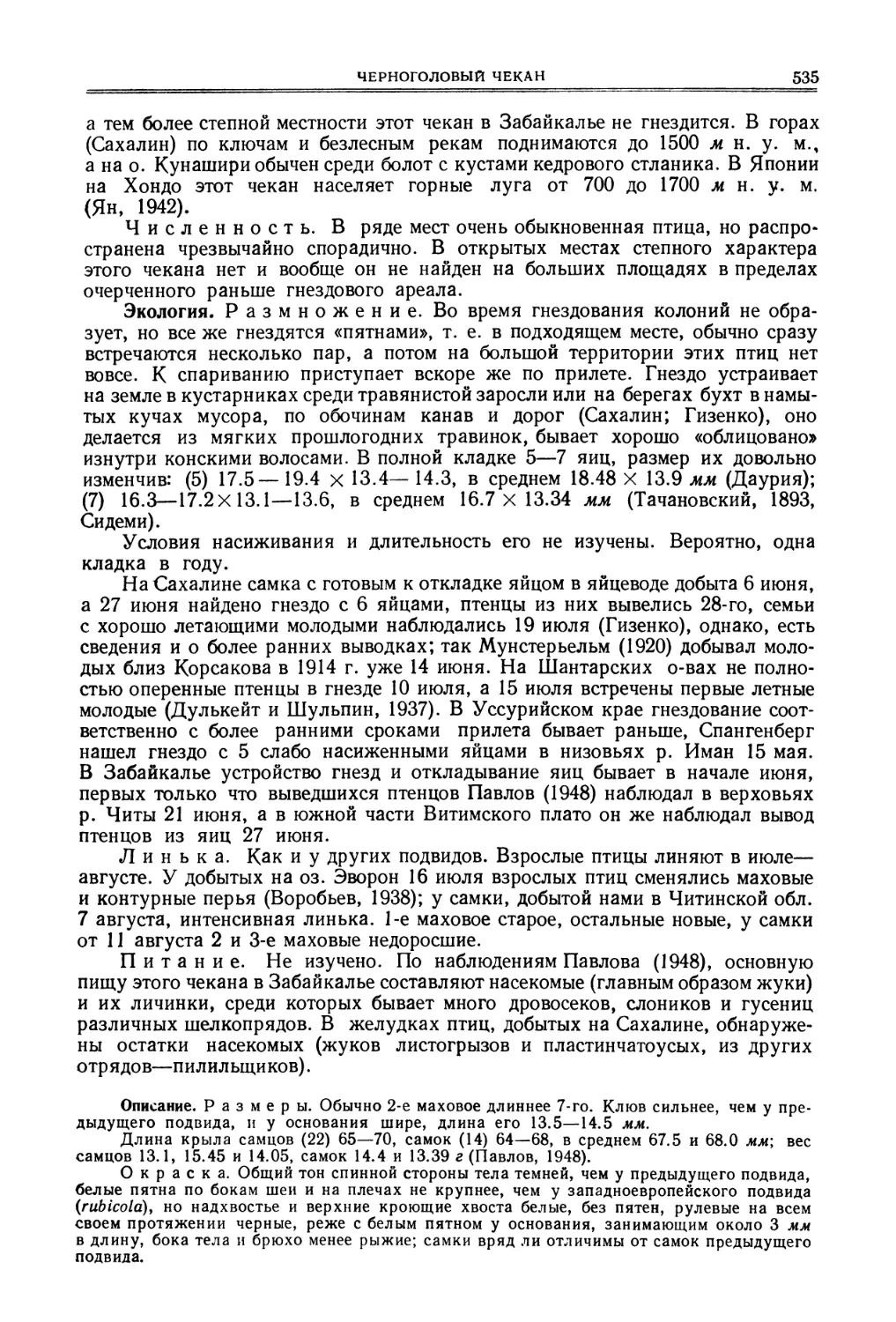

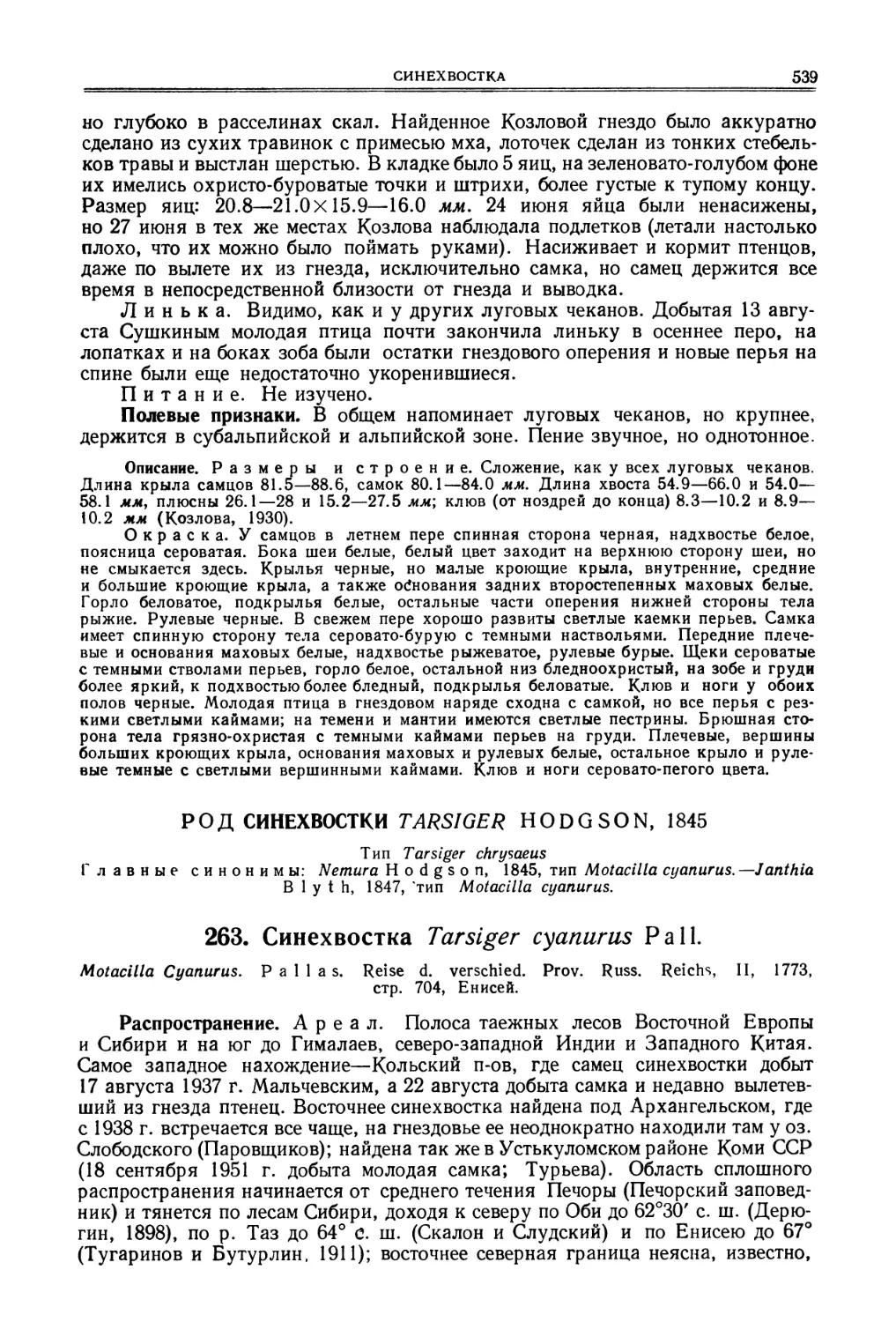

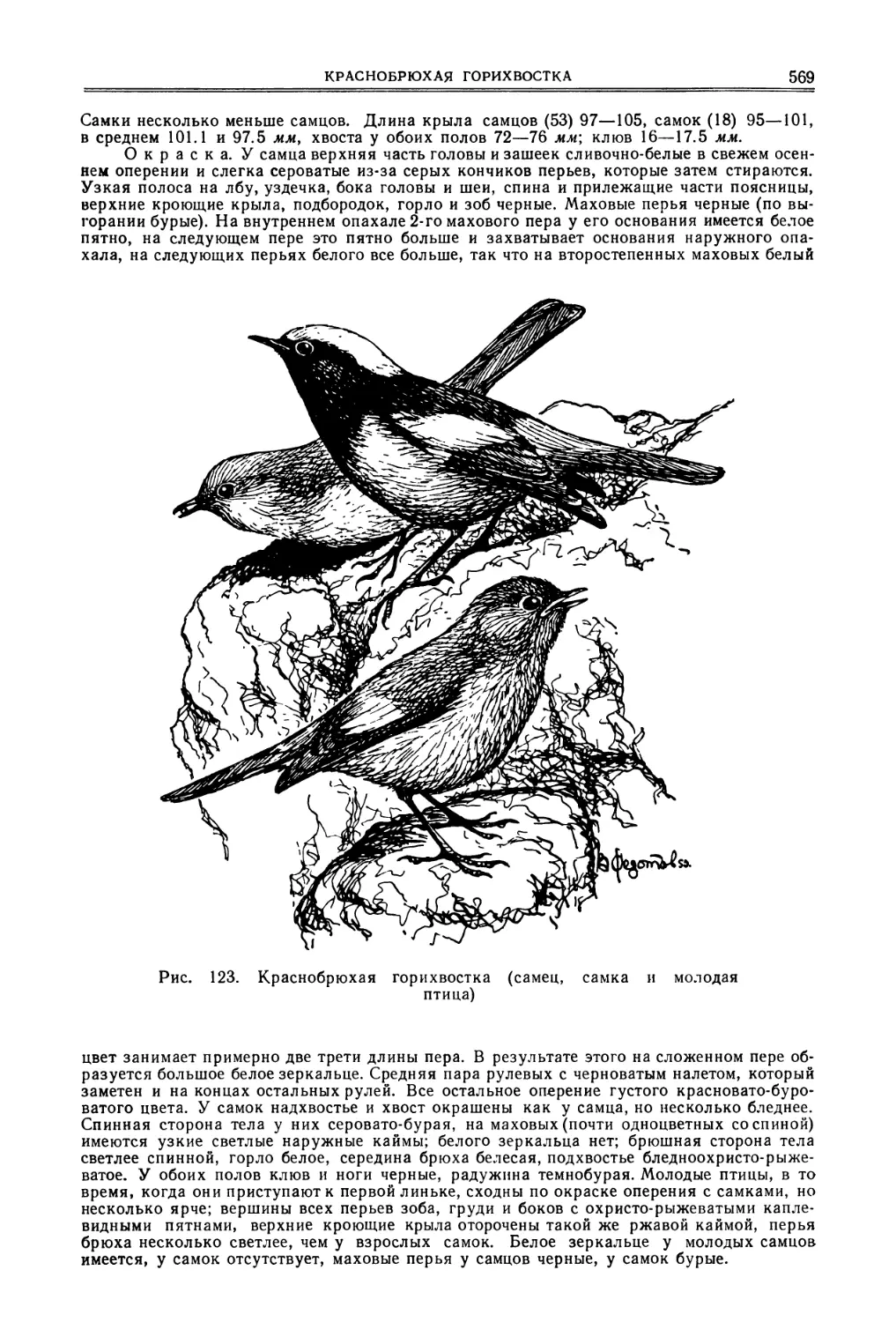

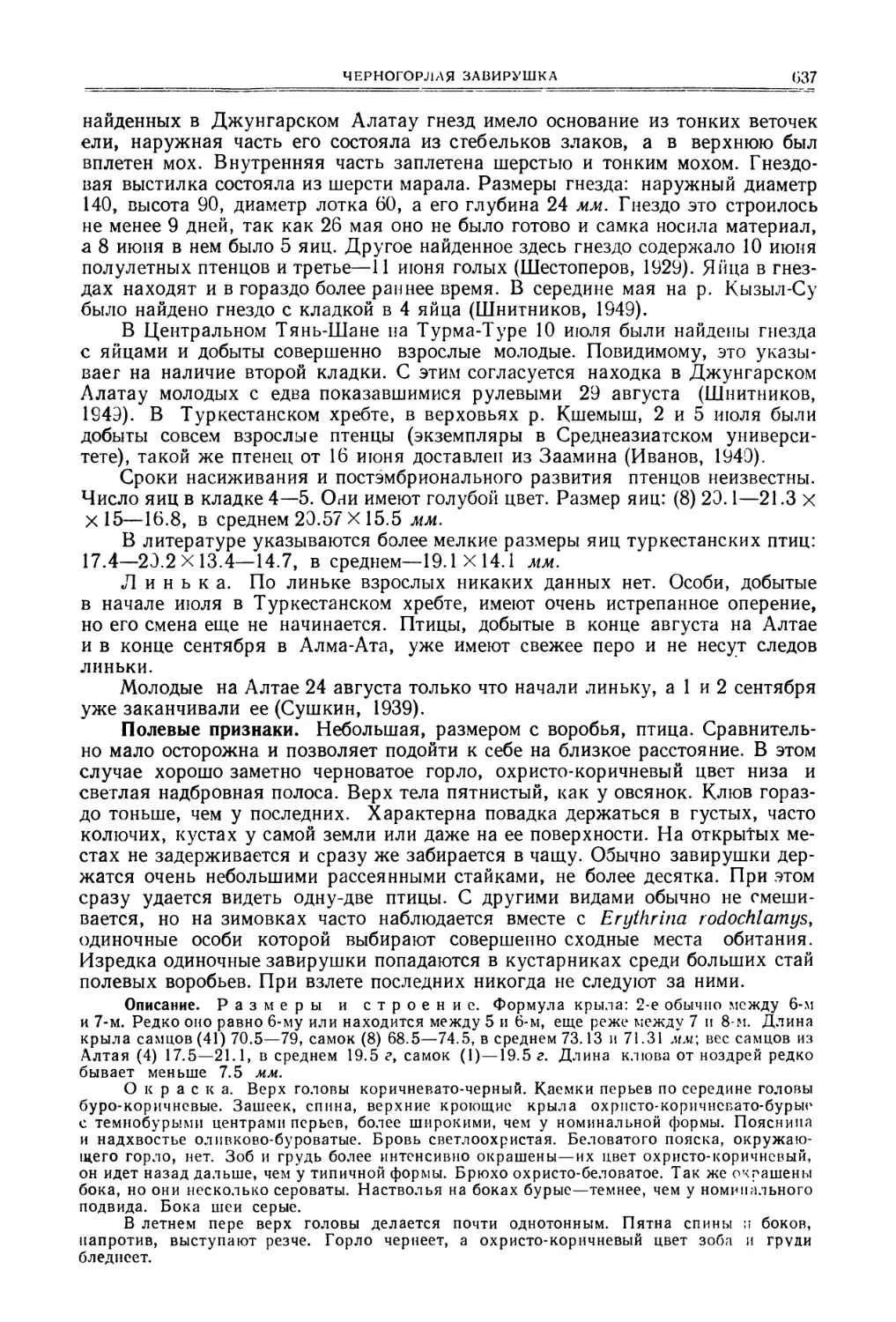

Карта 1. Распространение тигро-

вого сорокопута Lanius tigrinus

а—граница гнездовий, г—зимовки

ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

группы жуланов. Молодые в первом осеннем наряде встречены в Приморье

в середине августа. Подробности линьки требуют выяснения.

Питание. Главным образом насекомые. В желудке добытых на зимов-

ке на Зондских островах (Суматра) птиц найдены остатки жесткокрылых и пря-

мокрылых. Представители этих же групп насекомых отмечены и у сорокопу-

тов в Приморье (Тачановский).

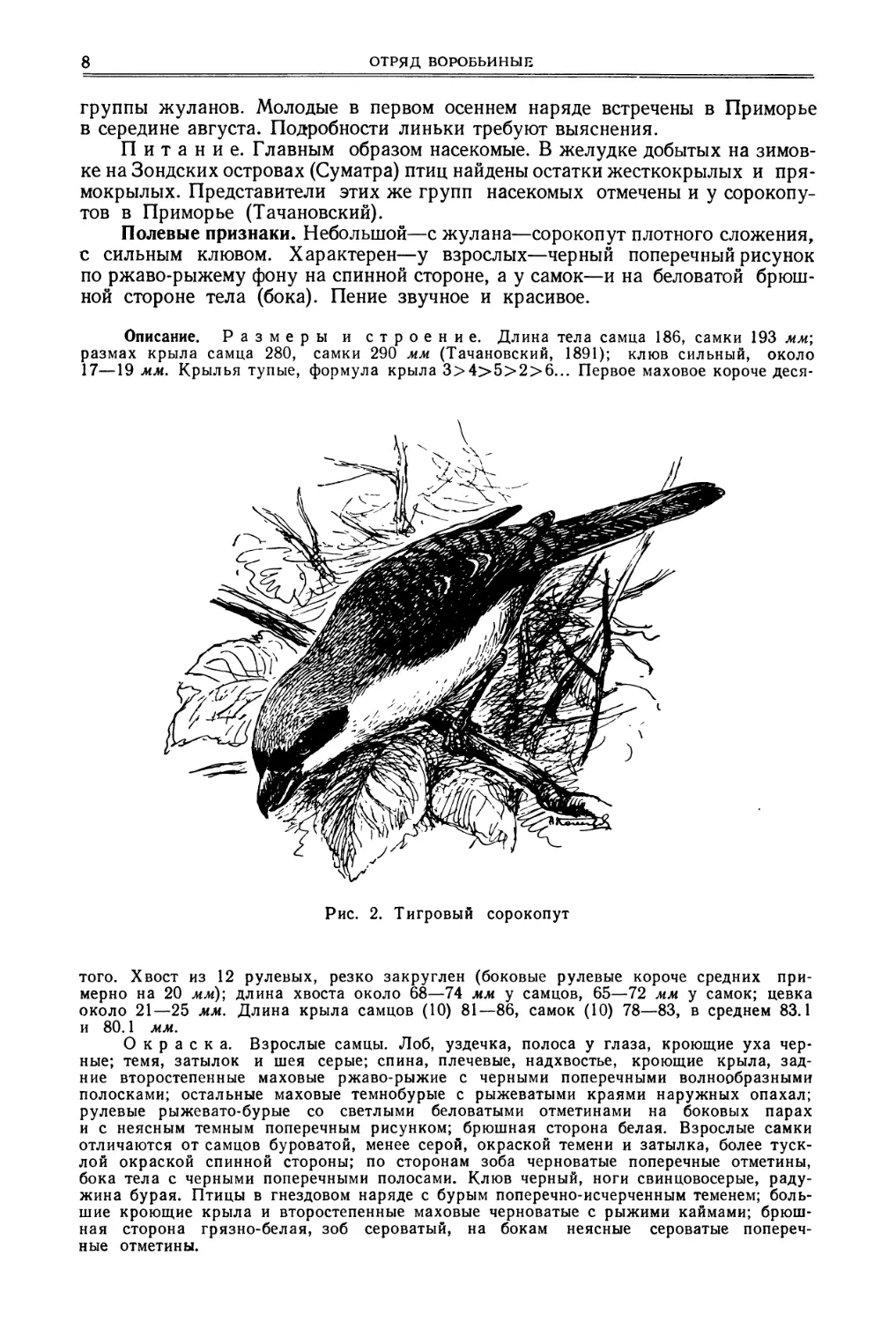

Полевые признаки. Небольшой—с жулана—сорокопут плотного сложения,

с сильным клювом. Характерен—у взрослых—черный поперечный рисунок

по ржаво-рыжему фону на спинной стороне, а у самок—и на беловатой брюш-

ной стороне тела (бока). Пение звучное и красивое.

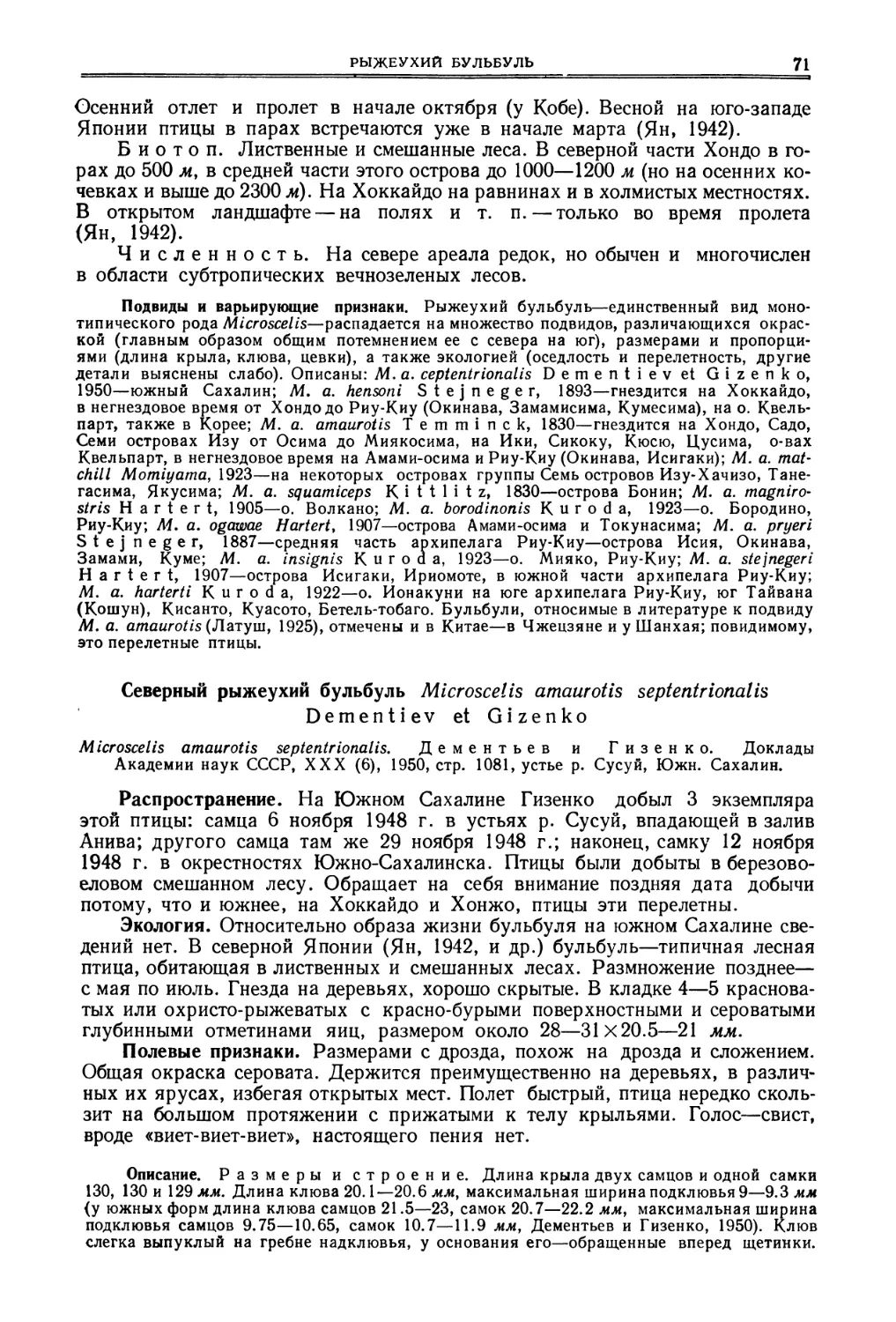

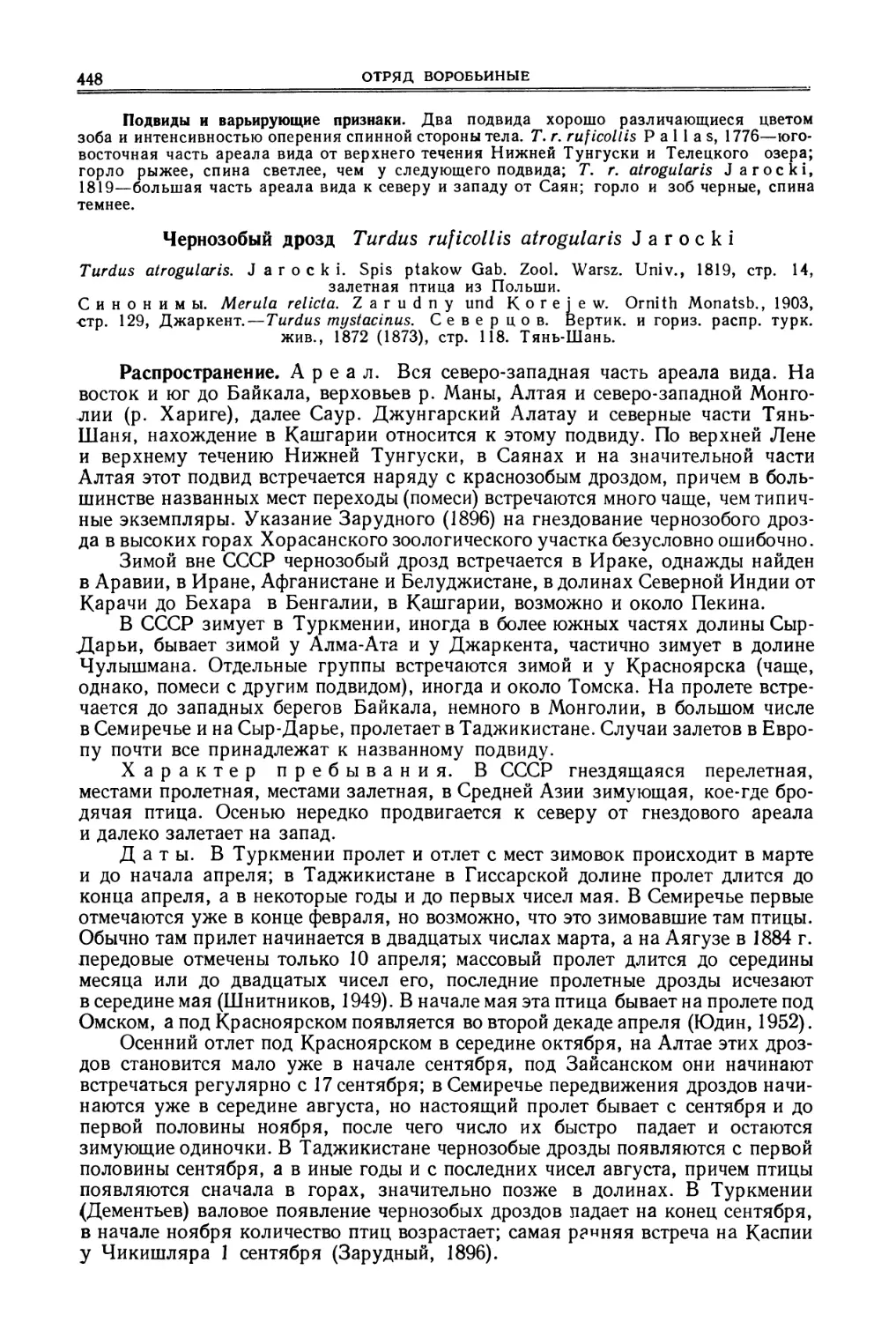

Описание. Размеры и строение. Длина тела самца 186, самки 193 мм;

размах крыла самца 280, самки 290 мм (Тачановский, 1891); клюв сильный, около

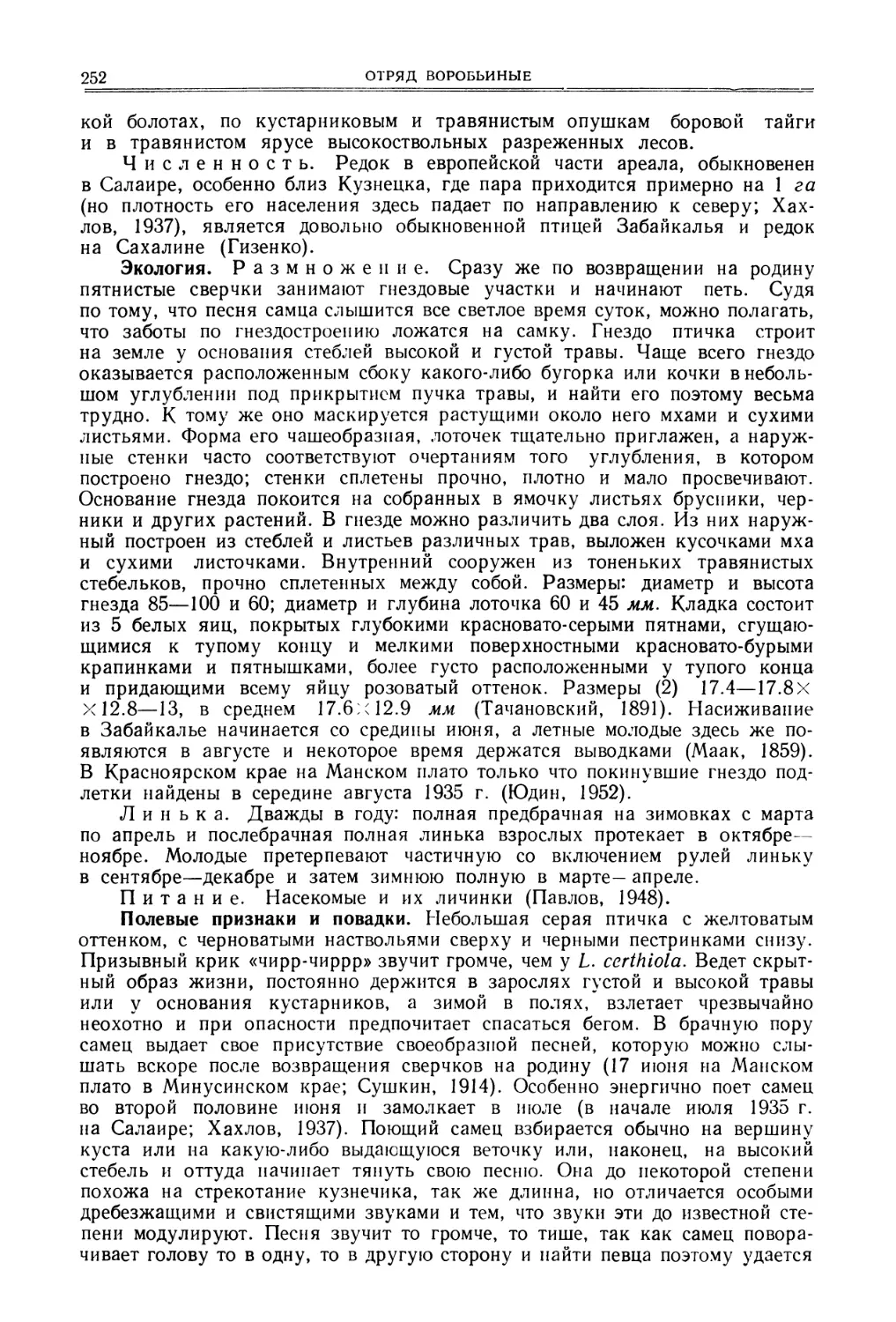

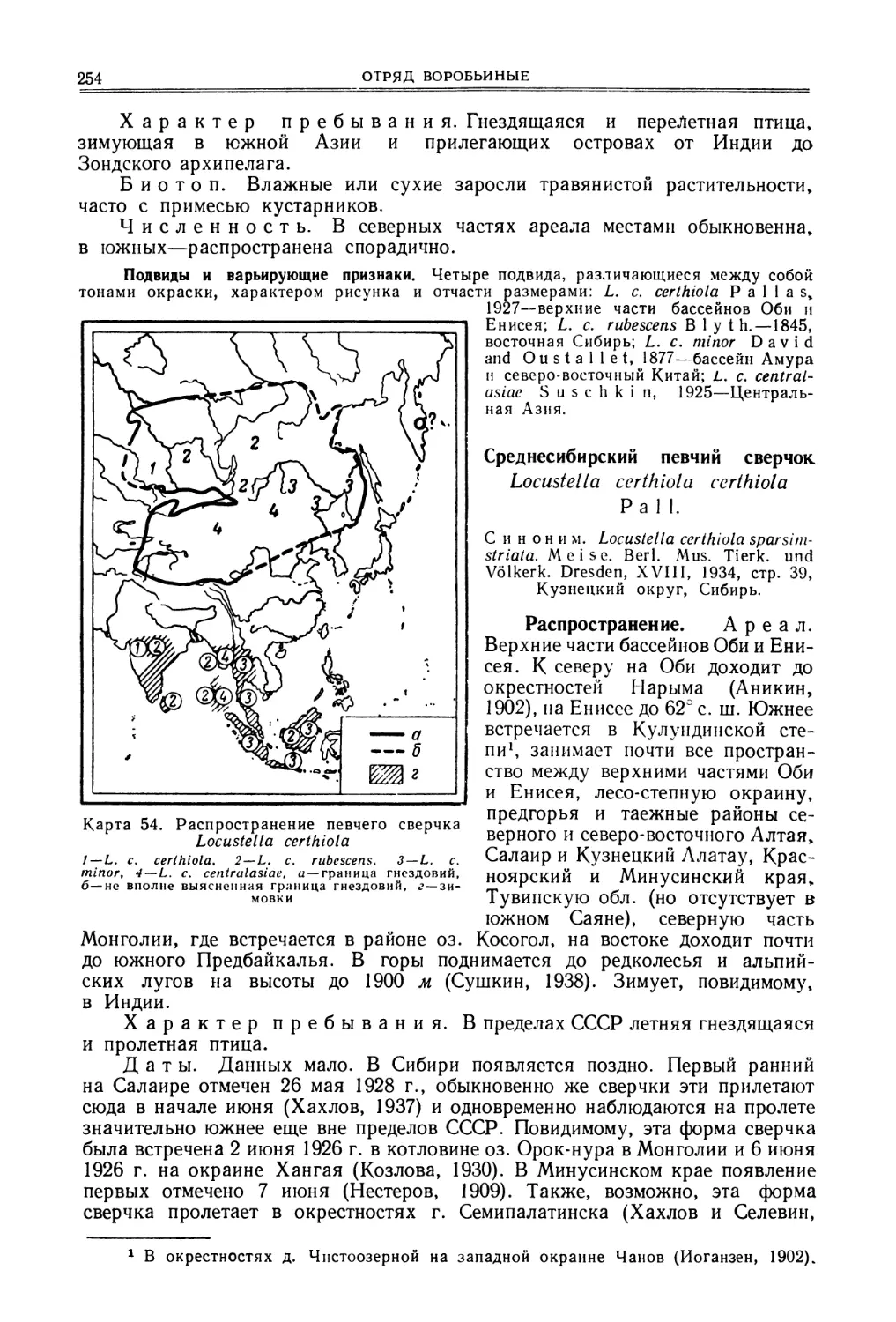

17—19 мм. Крылья тупые, формула крыла 3>4>5>2>6... Первое маховое короче деся-

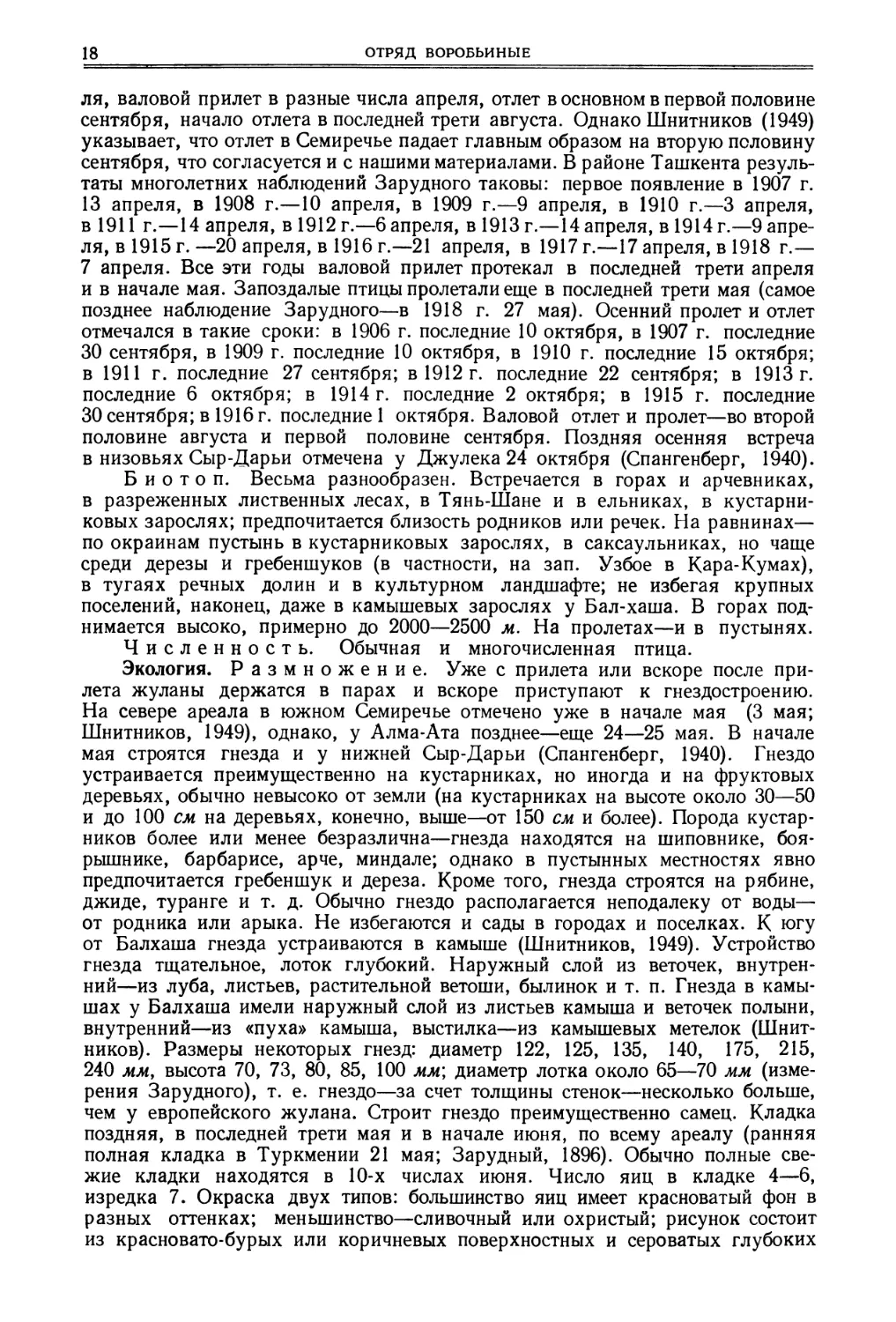

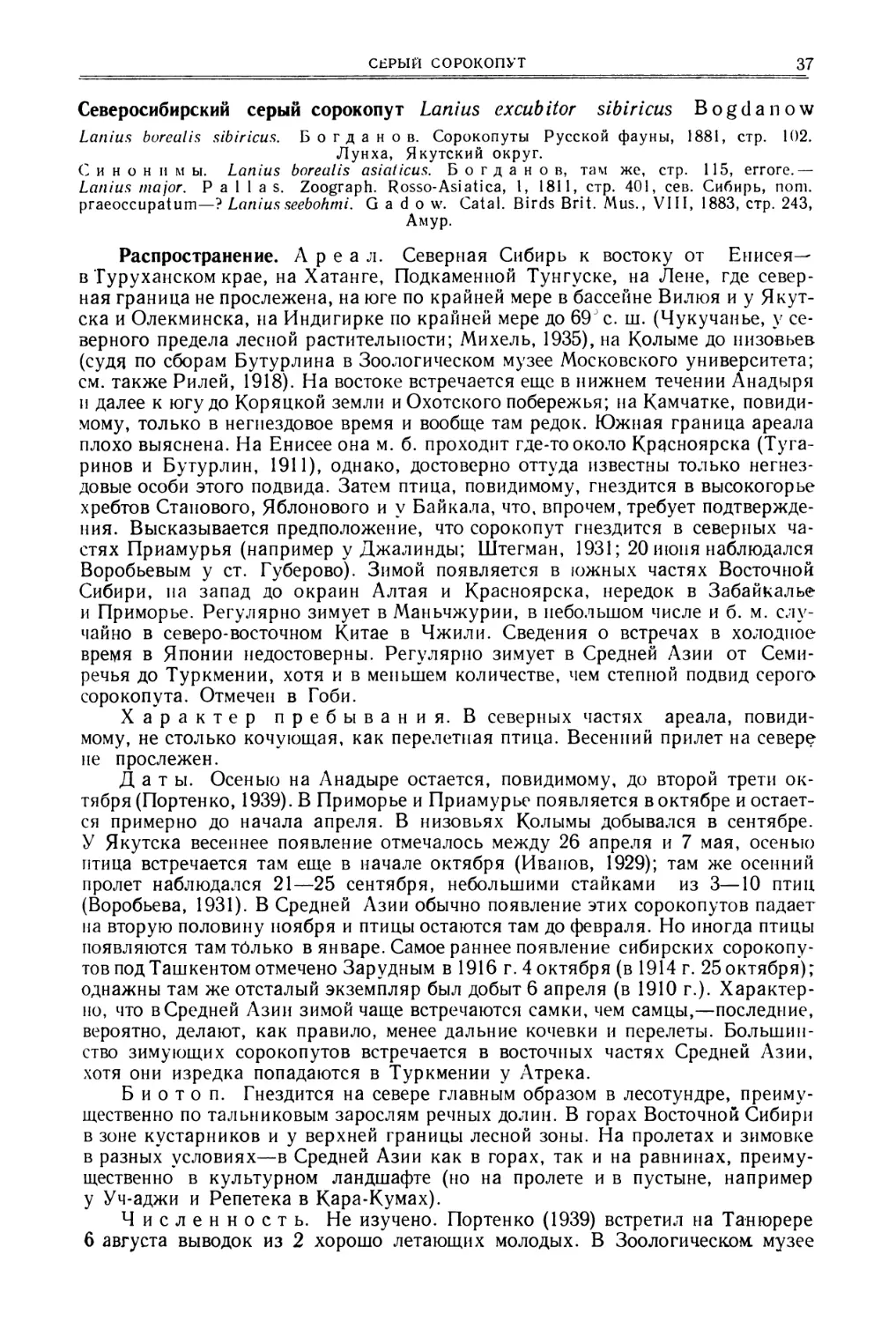

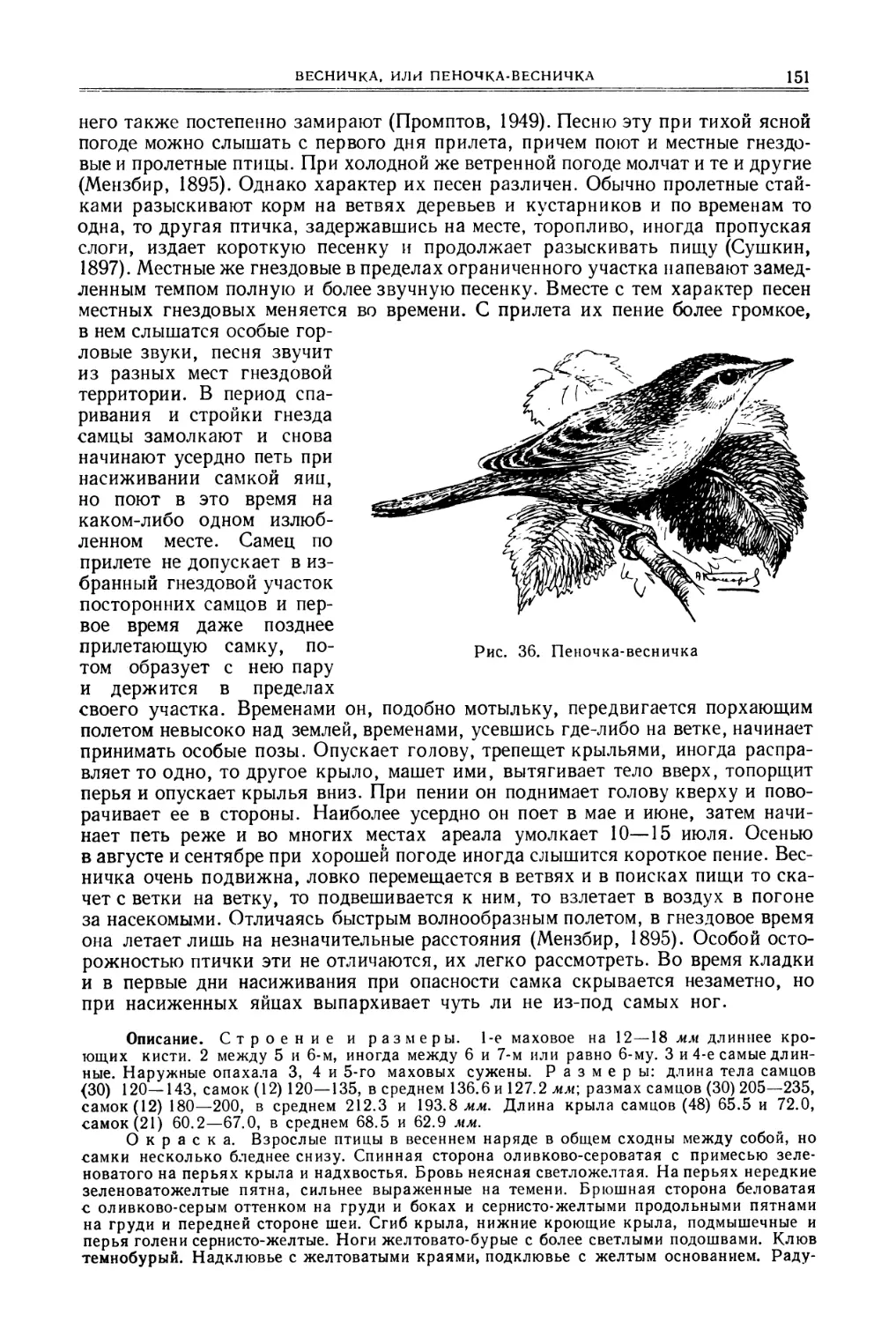

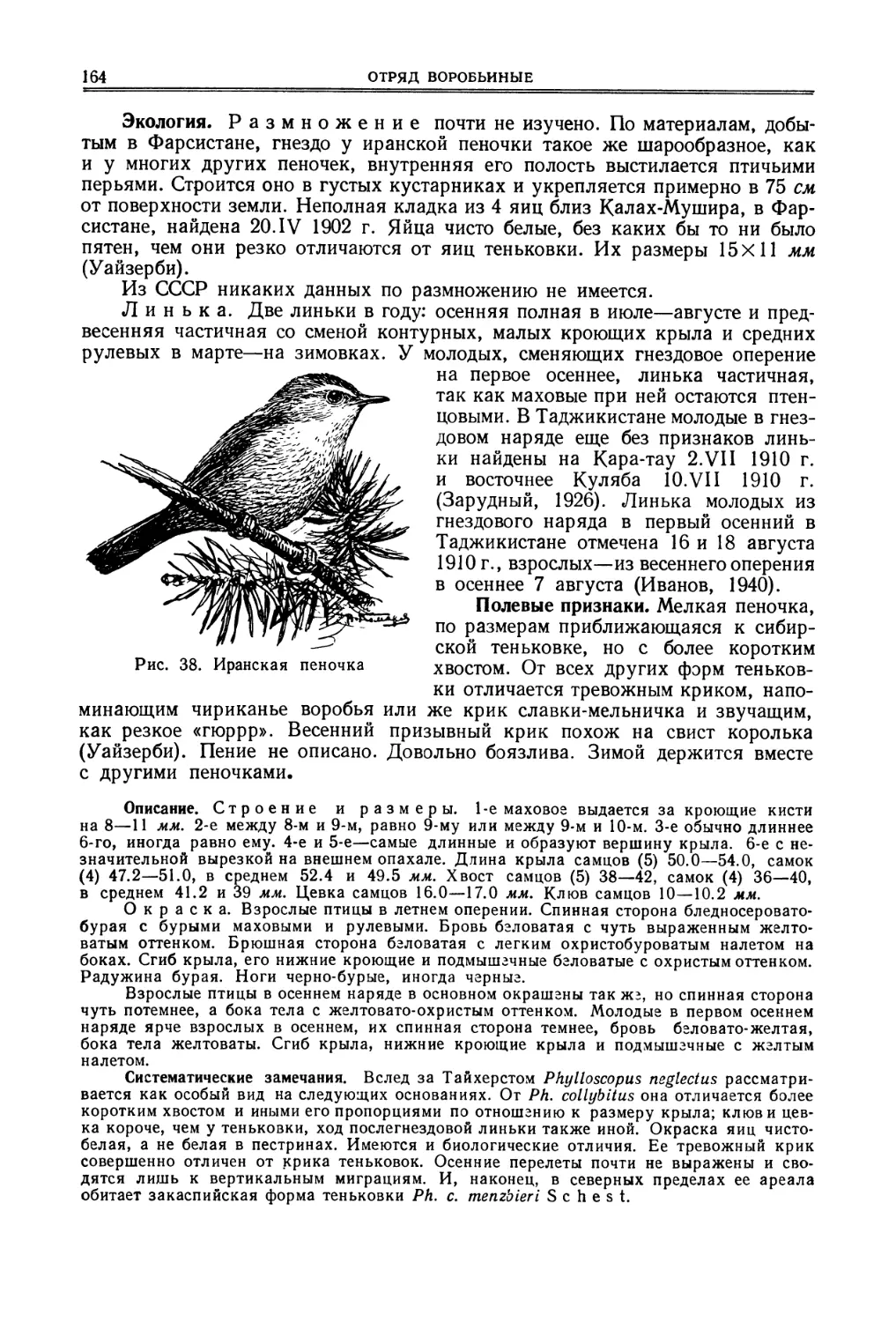

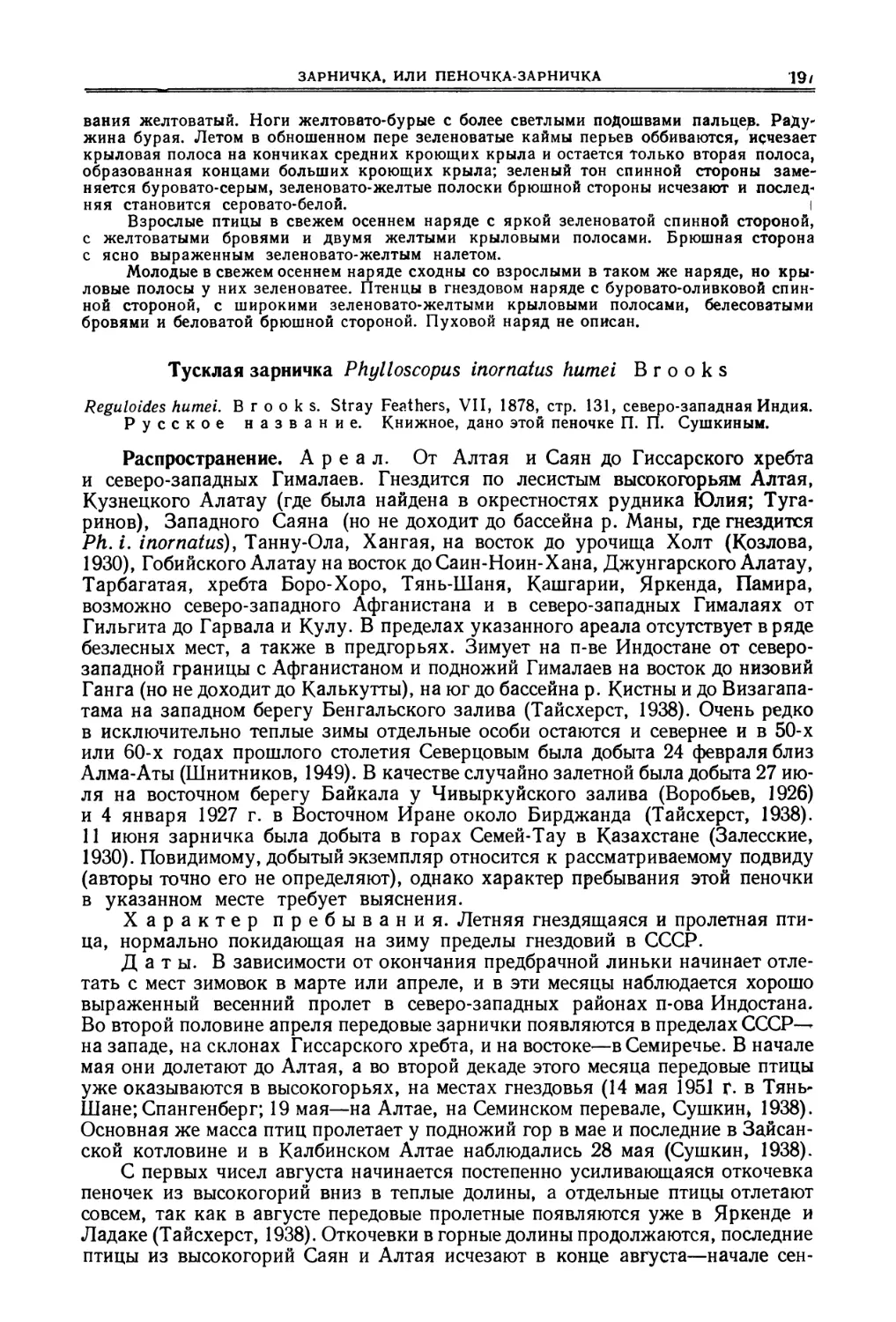

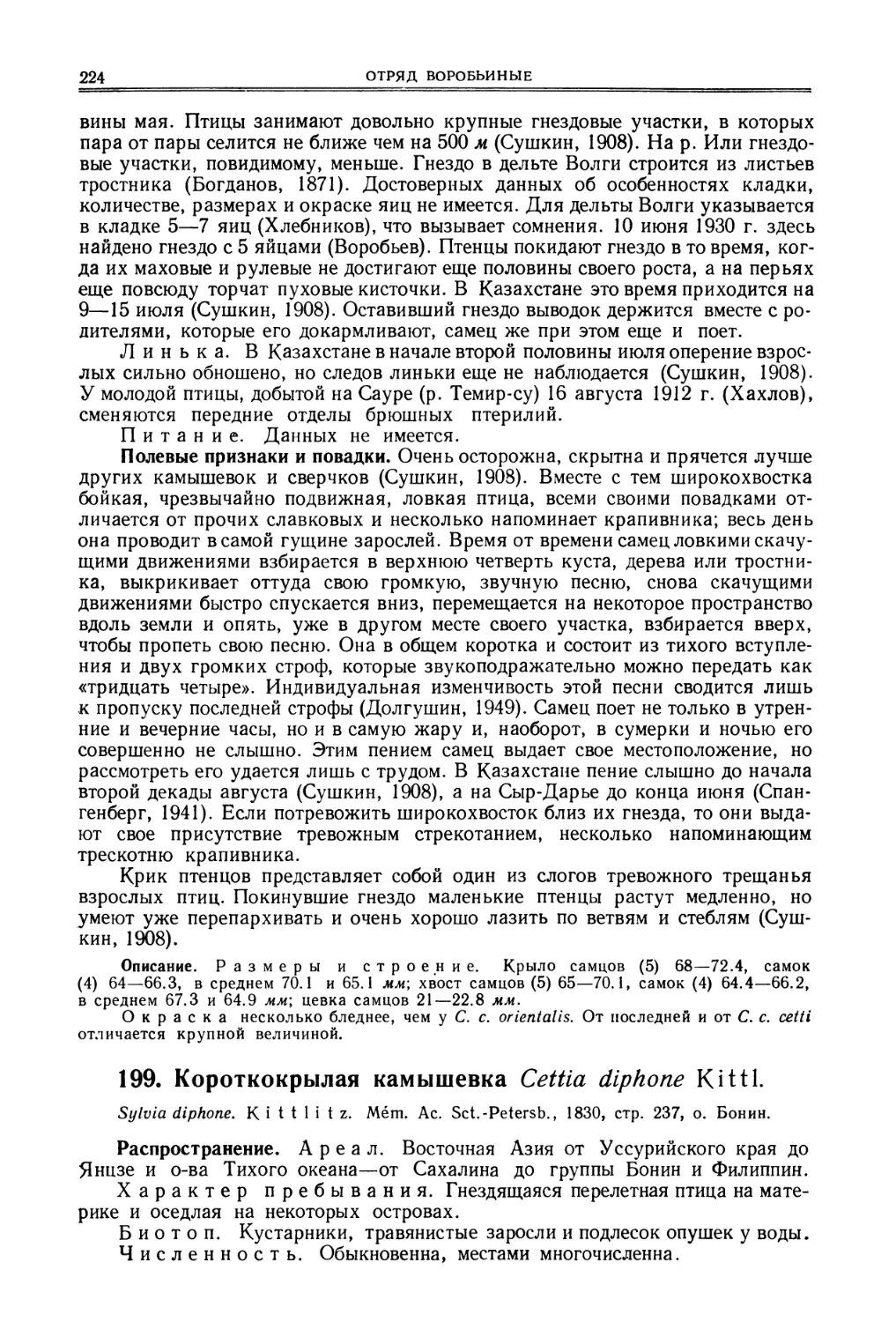

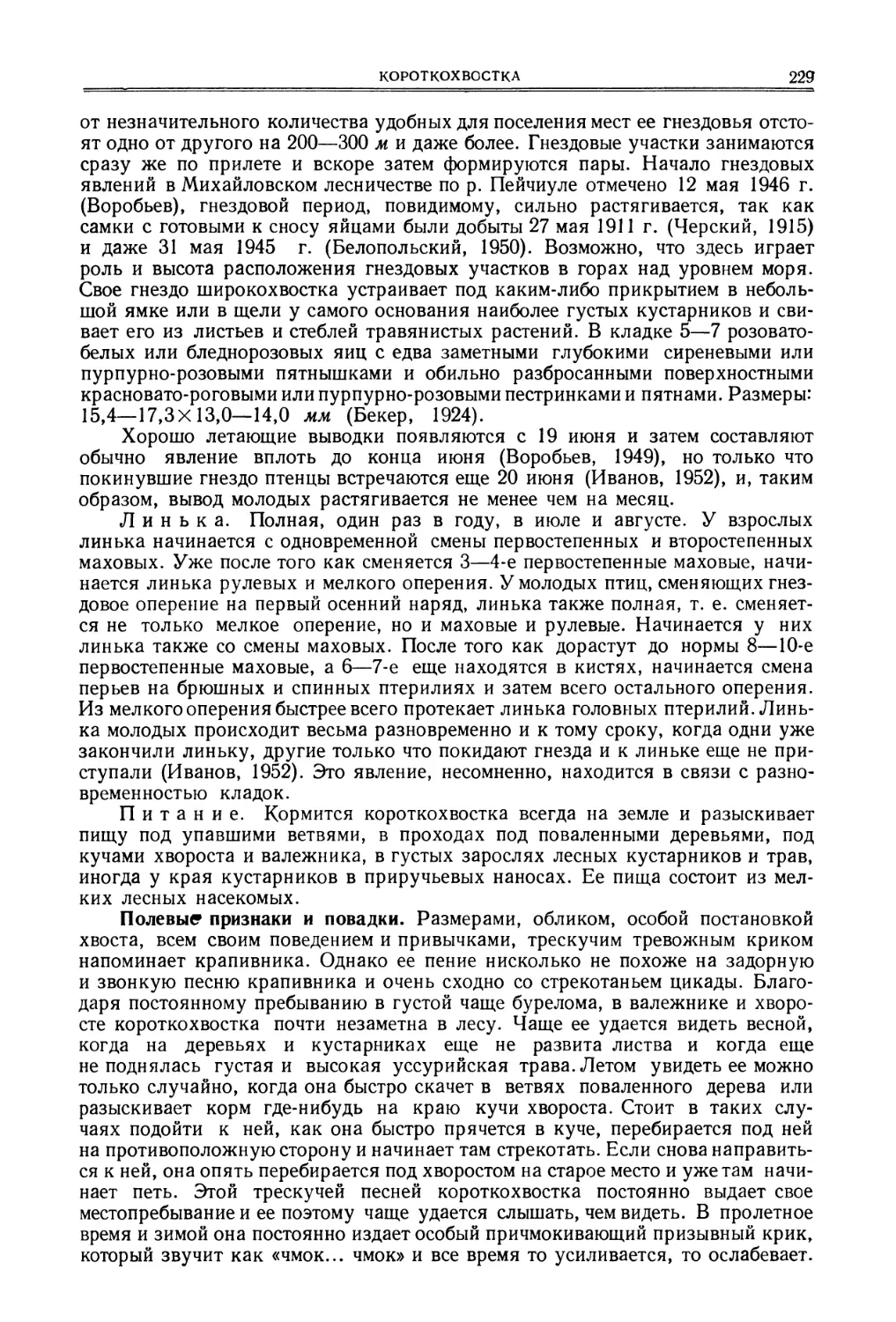

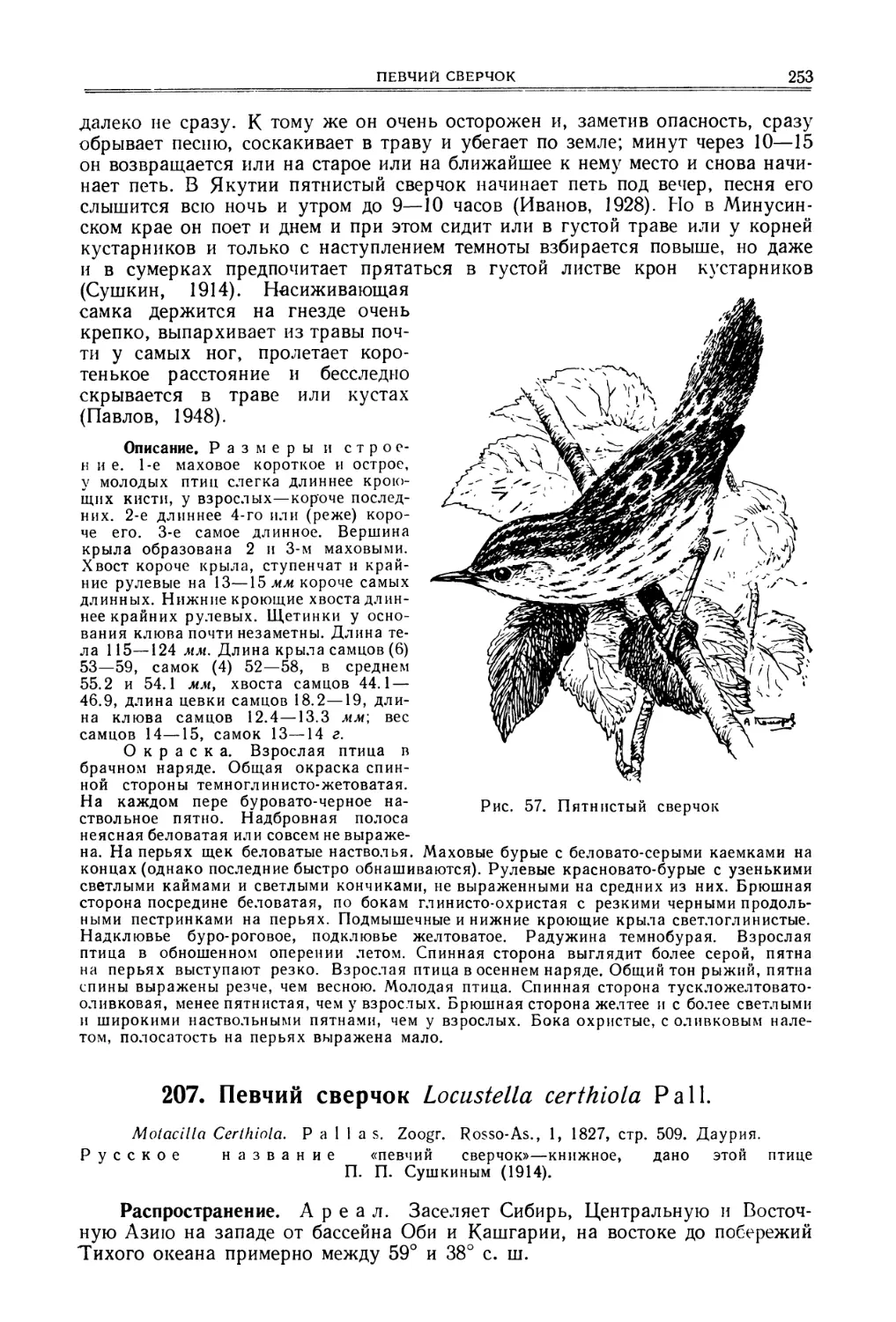

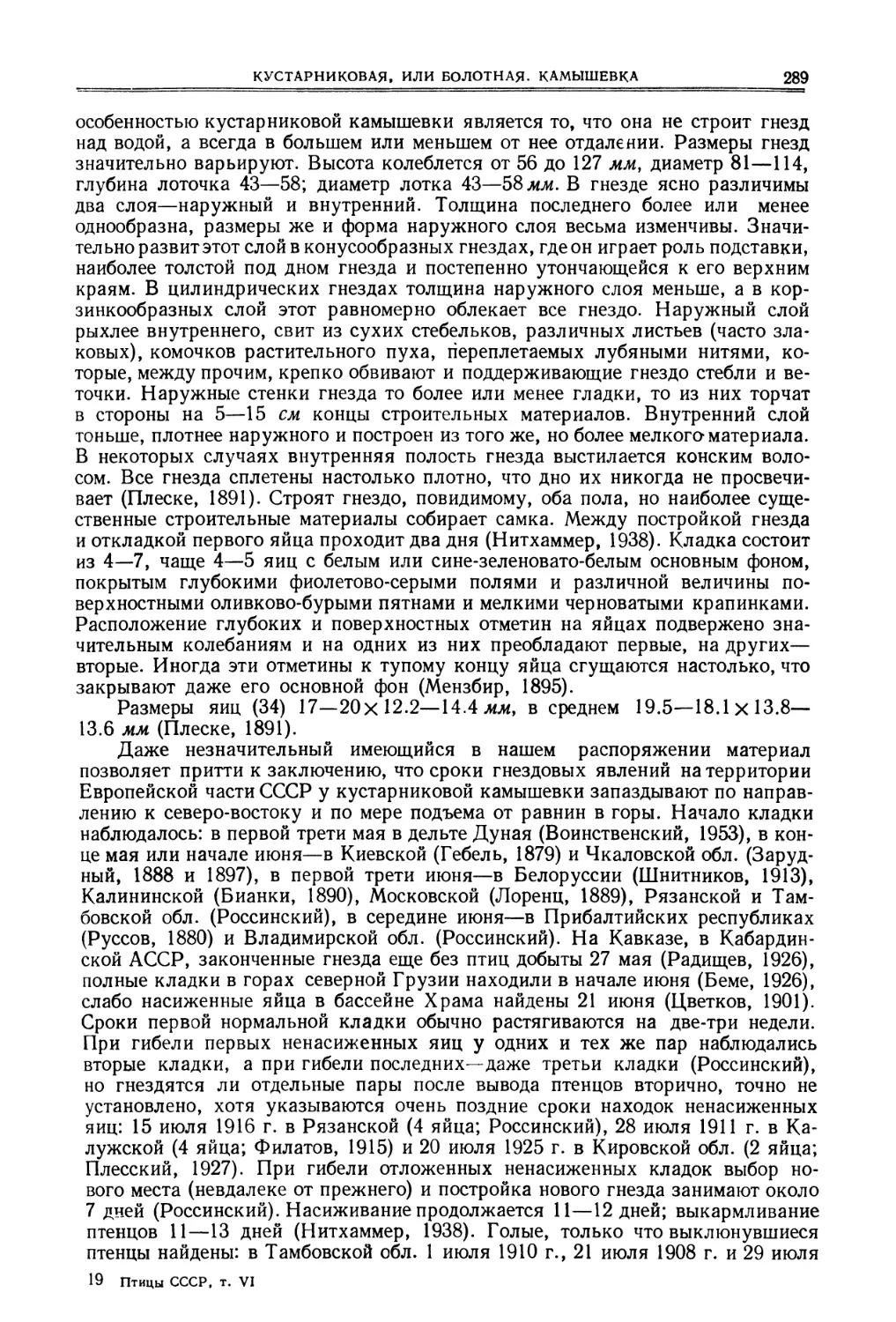

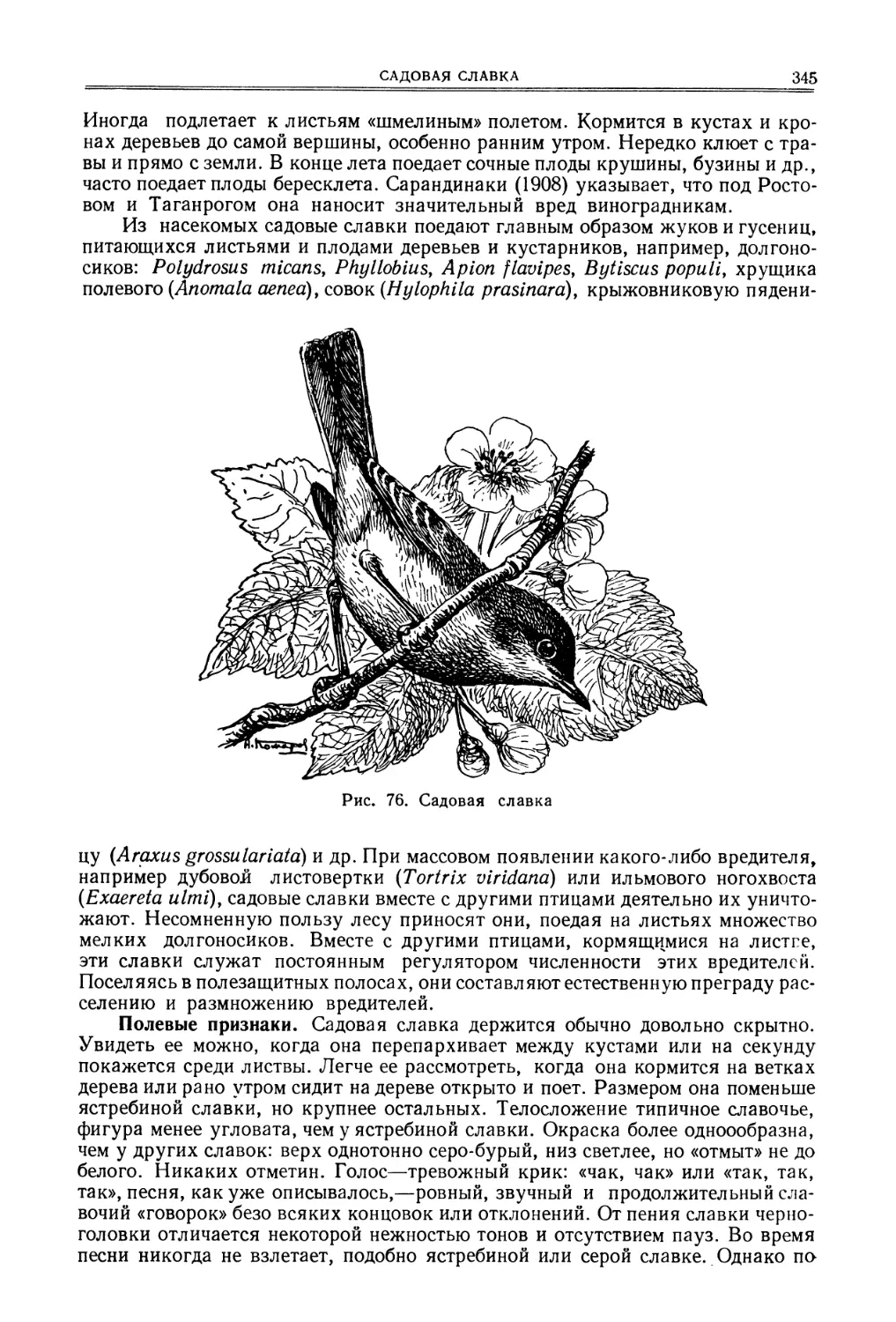

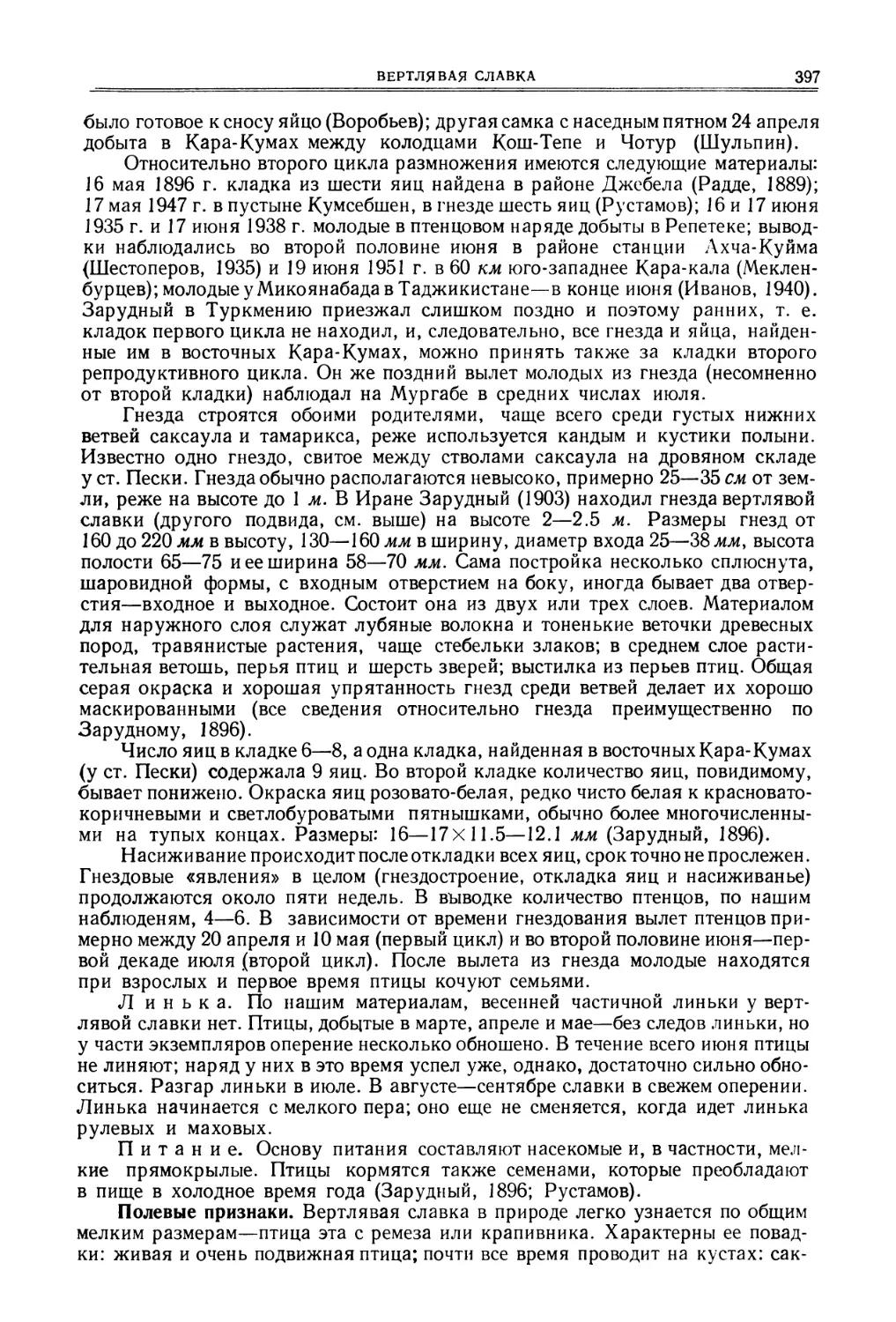

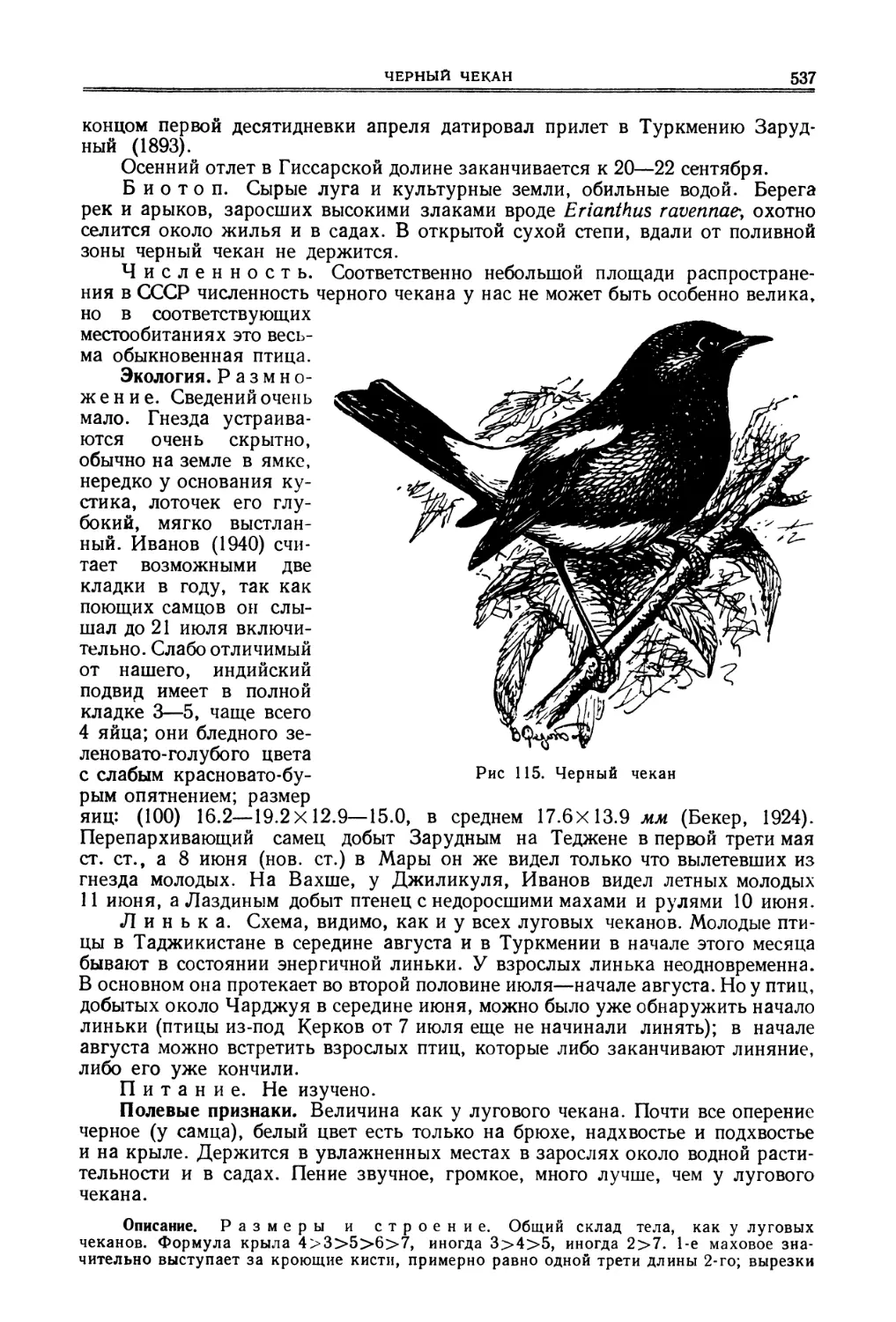

Рис. 2. Тигровый сорокопут

того. Хвост из 12 рулевых, резко закруглен (боковые рулевые короче средних при-

мерно на 20 мм); длина хвоста около 68—74 мм у самцов, 65—72 мм у самок; цевка

около 21—25 мм. Длина крыла самцов A0) 81—86, самок A0) 78—83, в среднем 83.1

и 80.1 мм.

Окраска. Взрослые самцы. Лоб, уздечка, полоса у глаза, кроющие уха чер-

ные; темя, затылок и шея серые; спина, плечевые, надхвостье, кроющие крыла, зад-

ние второстепенные маховые ржаво-рыжие с черными поперечными волнообразными

полосками; остальные маховые темнобурые с рыжеватыми краями наружных опахал;

рулевые рыжевато-бурые со светлыми беловатыми отметинами на боковых парах

и с неясным темным поперечным рисунком; брюшная сторона белая. Взрослые самки

отличаются от самцов буроватой, менее серой, окраской темени и затылка, более туск-

лой окраской спинной стороны; по сторонам зоба черноватые поперечные отметины,

бока тела с черными поперечными полосами. Клюв черный, ноги свинцовосерые, раду-

жина бурая. Птицы в гнездовом наряде с бурым поперечно-исчерченным теменем; боль-

шие кроющие крыла и второстепенные маховые черноватые с рыжими каймами; брюш-

ная сторона грязно-белая, зоб сероватый, на бокам неясные сероватые попереч-

ные отметины.

ИНДИЙСКИЙ ЖУЛАН

152. Индийский жулан Lanius vittatus Valenciennes

Lanius vittatus. Valenciennes. Dictionn. Sci. Naturelles, XI, 1826, стр. 227,

Пондишери.

Русское название. Книжное.

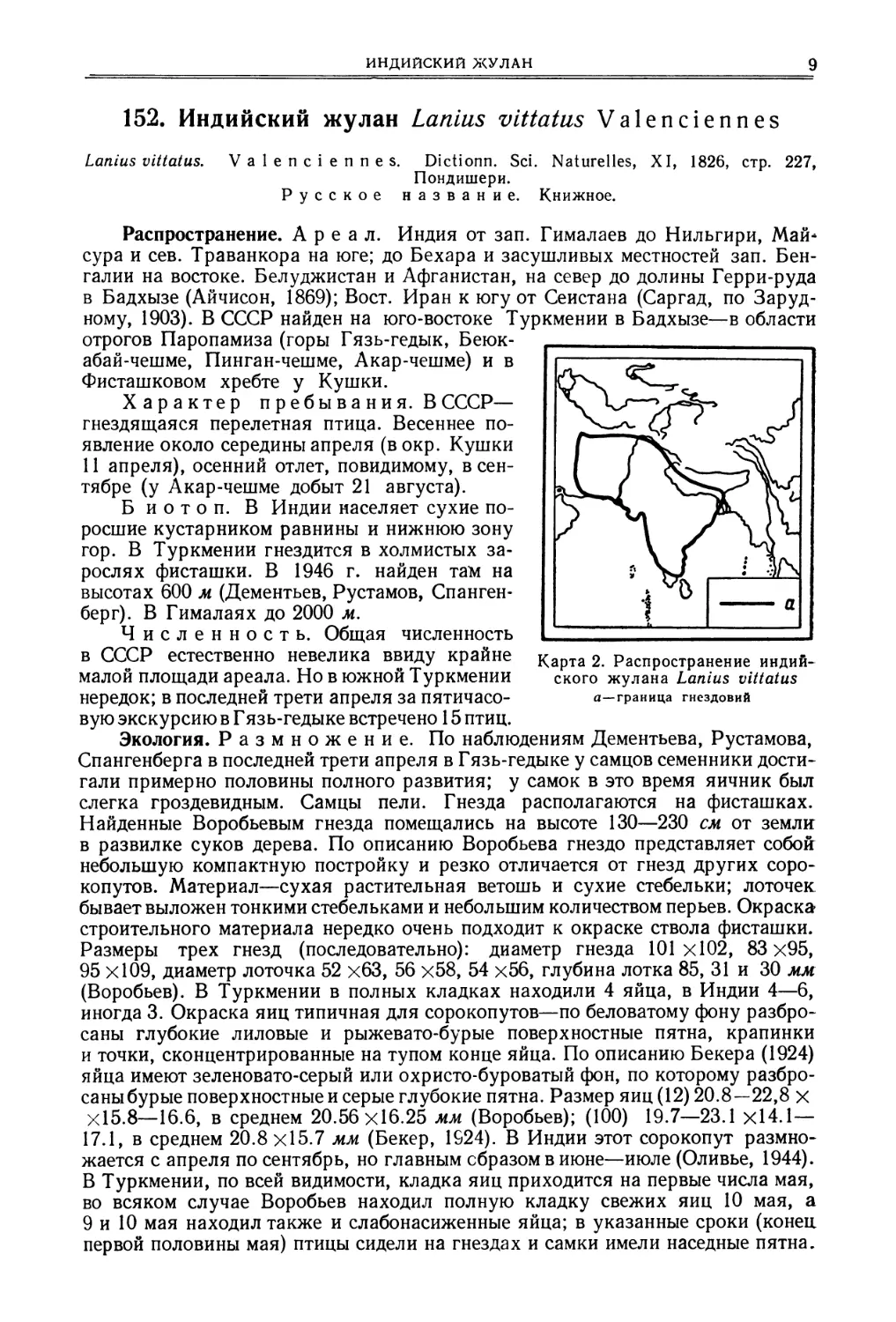

Распространение. Ареал. Индия от зап. Гималаев до Нильгири, Май-

сура и сев. Траванкора на юге; до Бехара и засушливых местностей зап. Бен-

галии на востоке. Белуджистан и Афганистан, на север до долины Герри-руда

в Бадхызе (Айчисон, 1869); Вост. Иран к югу от Сеистана (Саргад, по Заруд-

ному, 1903). В СССР найден на юго-востоке Туркмении в Бадхызе—в области

отрогов Паропамиза (горы Гязь-гедык, Беюк-

абай-чешме, Пинган-чешме, Акар-чешме) и в

Фисташковом хребте у Кушки.

Характер пребывания. В СССР—

гнездящаяся перелетная птица. Весеннее по-

явление около середины апреля (в окр. Кушки

11 апреля), осенний отлет, повидимому, в сен-

тябре (у Акар-чешме добыт 21 августа).

Биотоп. В Индии населяет сухие по-

росшие кустарником равнины и нижнюю зону

гор. В Туркмении гнездится в холмистых за-

рослях фисташки. В 1946 г. найден там на

высотах 600 м (Дементьев, Рустамов, Спанген-

берг). В Гималаях до 2000 м.

Численность. Общая численность

в СССР естественно невелика ввиду крайне

малой площади ареала. Но в южной Туркмении

нередок; в последней трети апреля за пятичасо-

вую экскурсию в Гязь-гедыке встречено 15 птиц.

Экология. Размножение. По наблюдениям Дементьева, Рустамова,

Спангенберга в последней трети апреля в Гязь-гедыке у самцов семенники дости-

гали примерно половины полного развития; у самок в это время яичник был

слегка гроздевидным. Самцы пели. Гнезда располагаются на фисташках.

Найденные Воробьевым гнезда помещались на высоте 130—230 см от земли:

в развилке суков дерева. По описанию Воробьева гнездо представляет собой

небольшую компактную постройку и резко отличается от гнезд других соро-

копутов. Материал—сухая растительная ветошь и сухие стебельки; лоточек

бывает выложен тонкими стебельками и небольшим количеством перьев. Окраска

строительного материала нередко очень подходит к окраске ствола фисташки.

Размеры трех гнезд (последовательно): диаметр гнезда 101x102, 83x95,

95 хЮ9, диаметр лоточка 52 хбЗ, 56 х58, 54 х56, глубина лотка 85, 31 и 30 мм

(Воробьев). В Туркмении в полных кладках находили 4 яйца, в Индии 4—6,

иногда 3. Окраска яиц типичная для сорокопутов—по беловатому фону разбро-

саны глубокие лиловые и рыжевато-бурые поверхностные пятна, крапинки

и точки, сконцентрированные на тупом конце яйца. По описанию Бекера A924)

яйца имеют зеленовато-серый или охристо-буроватый фон, по которому разбро-

саны бурые поверхностные и серые глубокие пятна. Размер яиц A2) 20.8—22,8 X

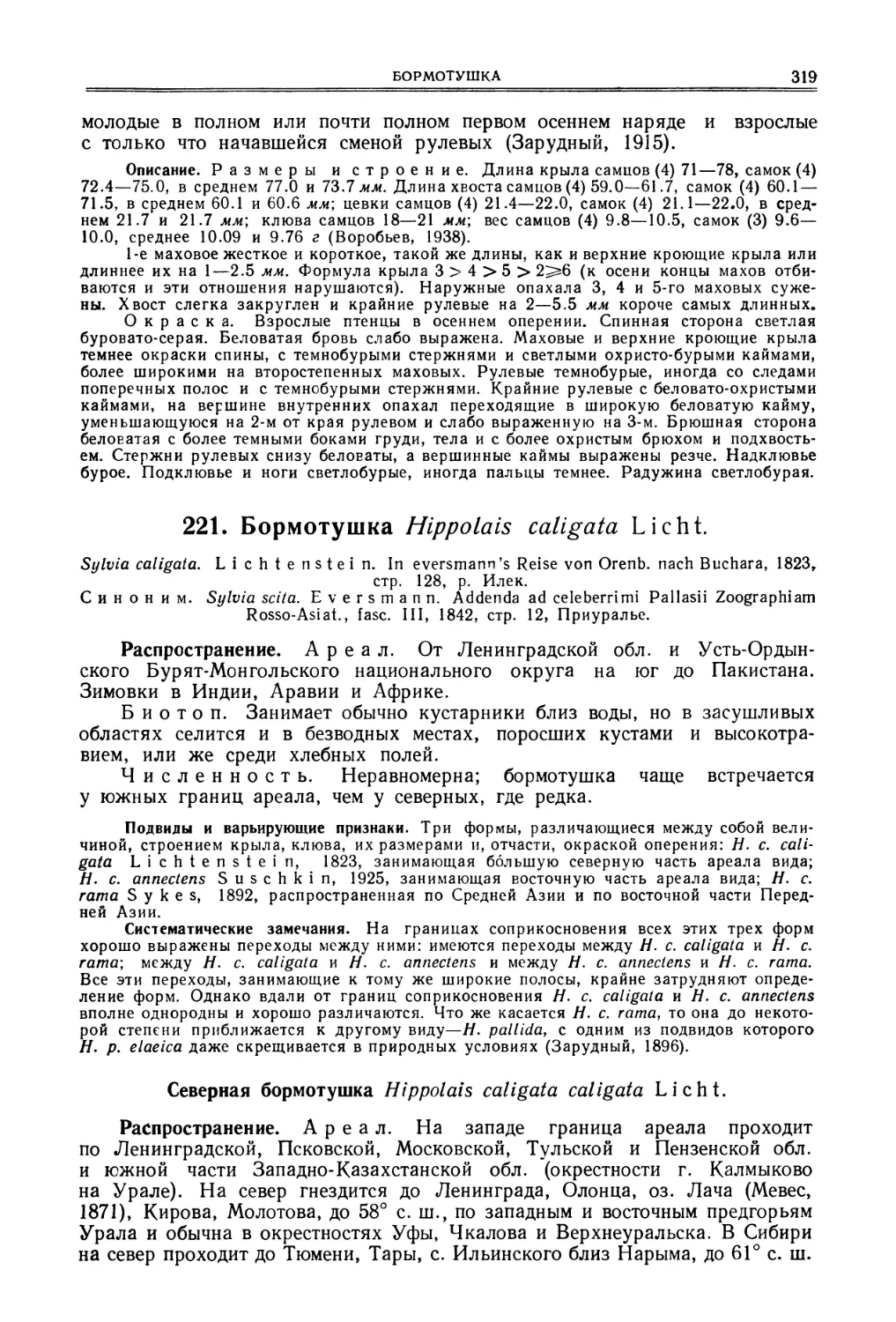

Х15.8—16.6, в среднем 20.56x16.25 мм (Воробьев); A00) 19.7—23.1 х14.1—

17.1, в среднем 20.8 х15.7 мм (Бекер, 1S24). В Индии этот сорокопут размно-

жается с апреля по сентябрь, но главным сбразом в июне—июле (Оливье, 1944).

8 Туркмении, по всей видимости, кладка яиц приходится на первые числа мая,

во всяком случае Воробьев находил полную кладку свежих яиц 10 мая, а

9 и 10 мая находил также и слабонасиженные яйца; в указанные сроки (конец

первой половины мая) птицы сидели на гнездах и самки имели наседные пятна.

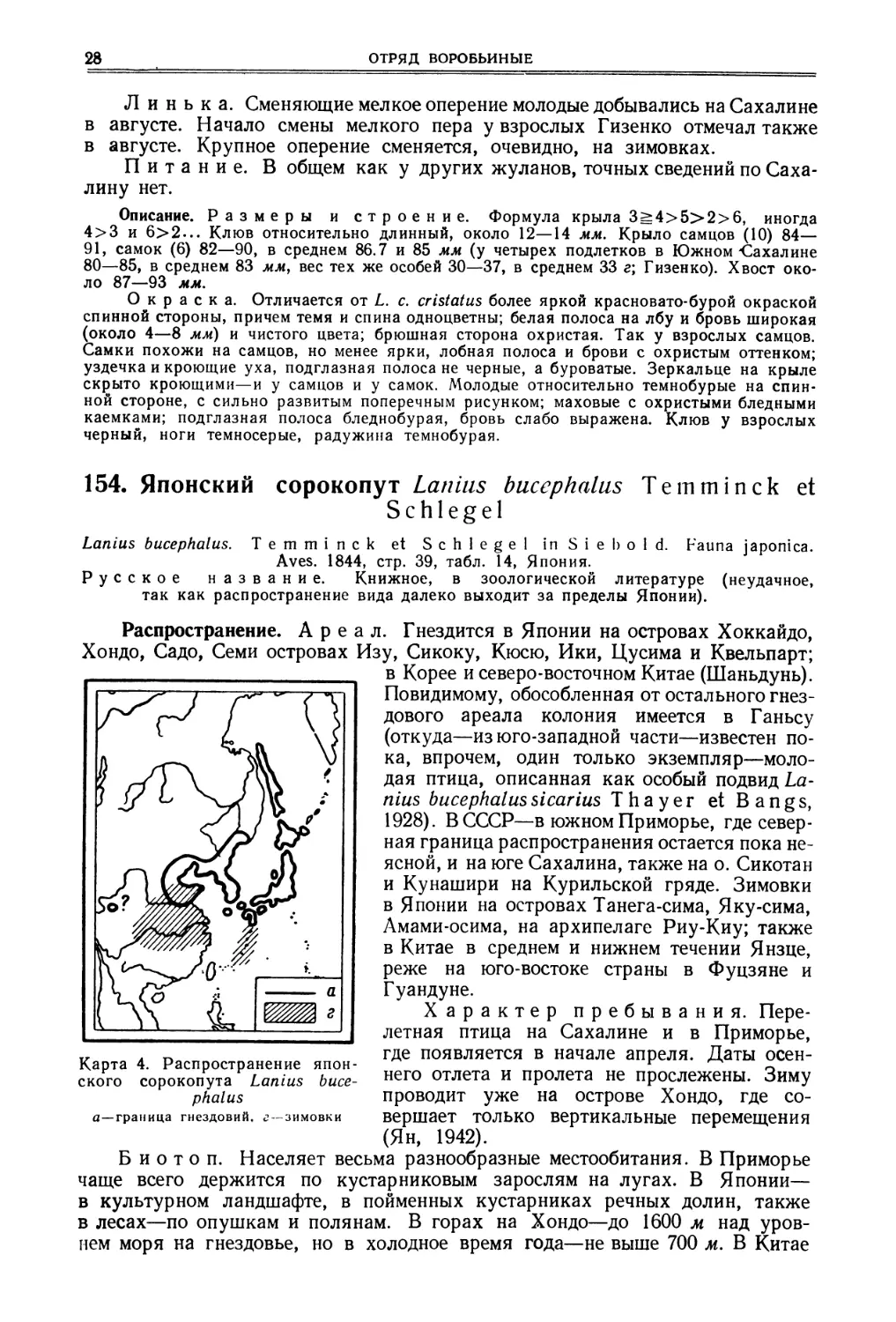

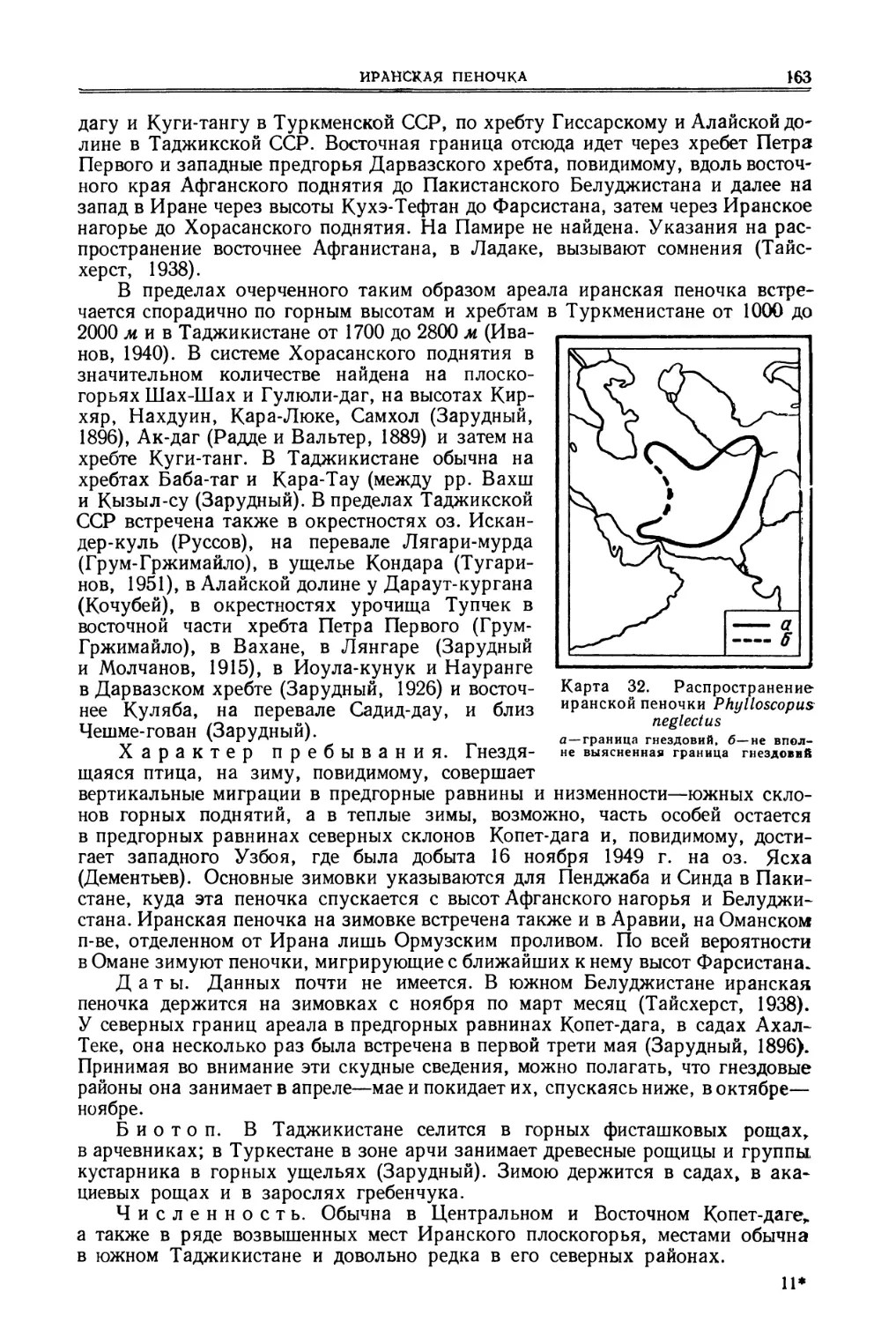

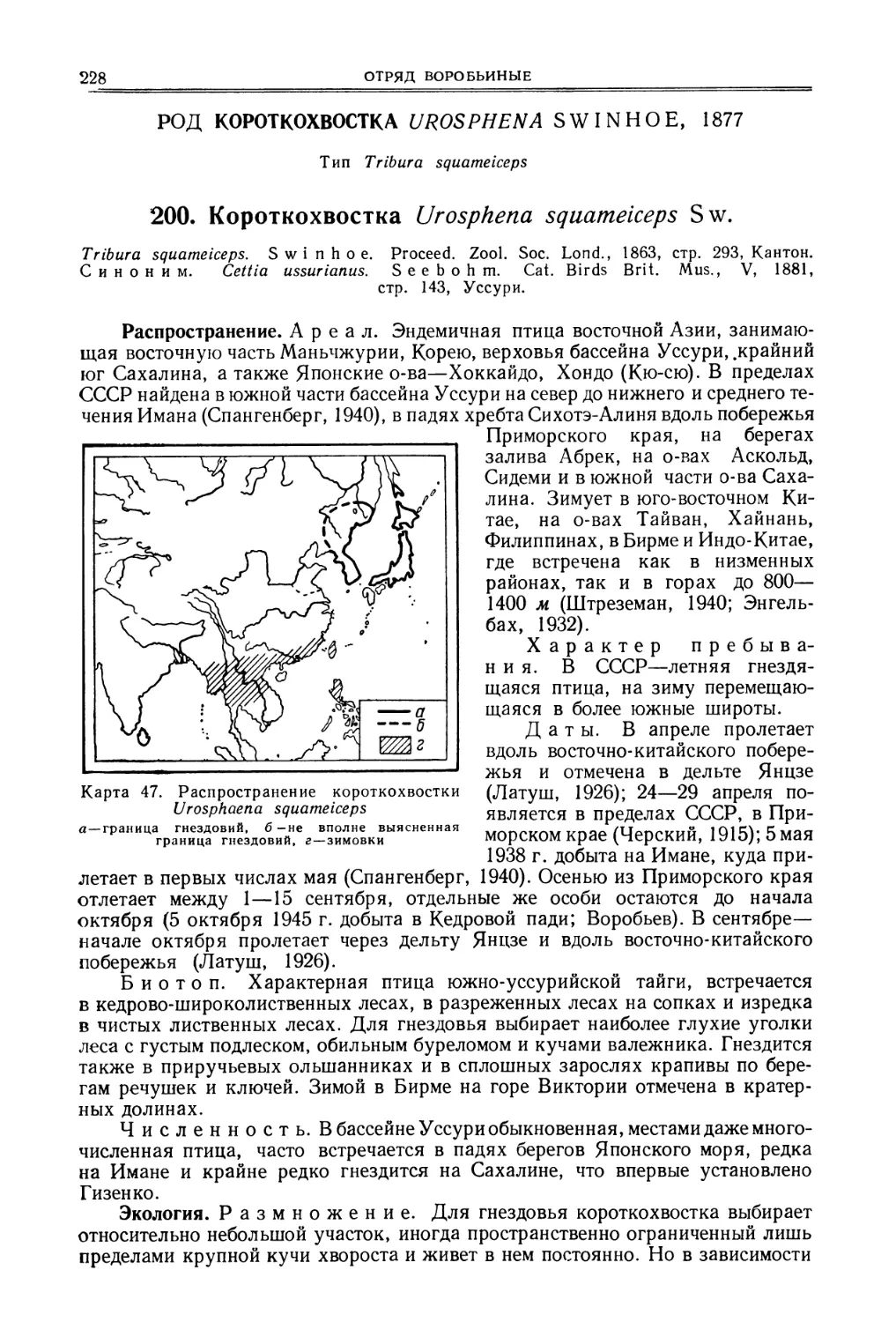

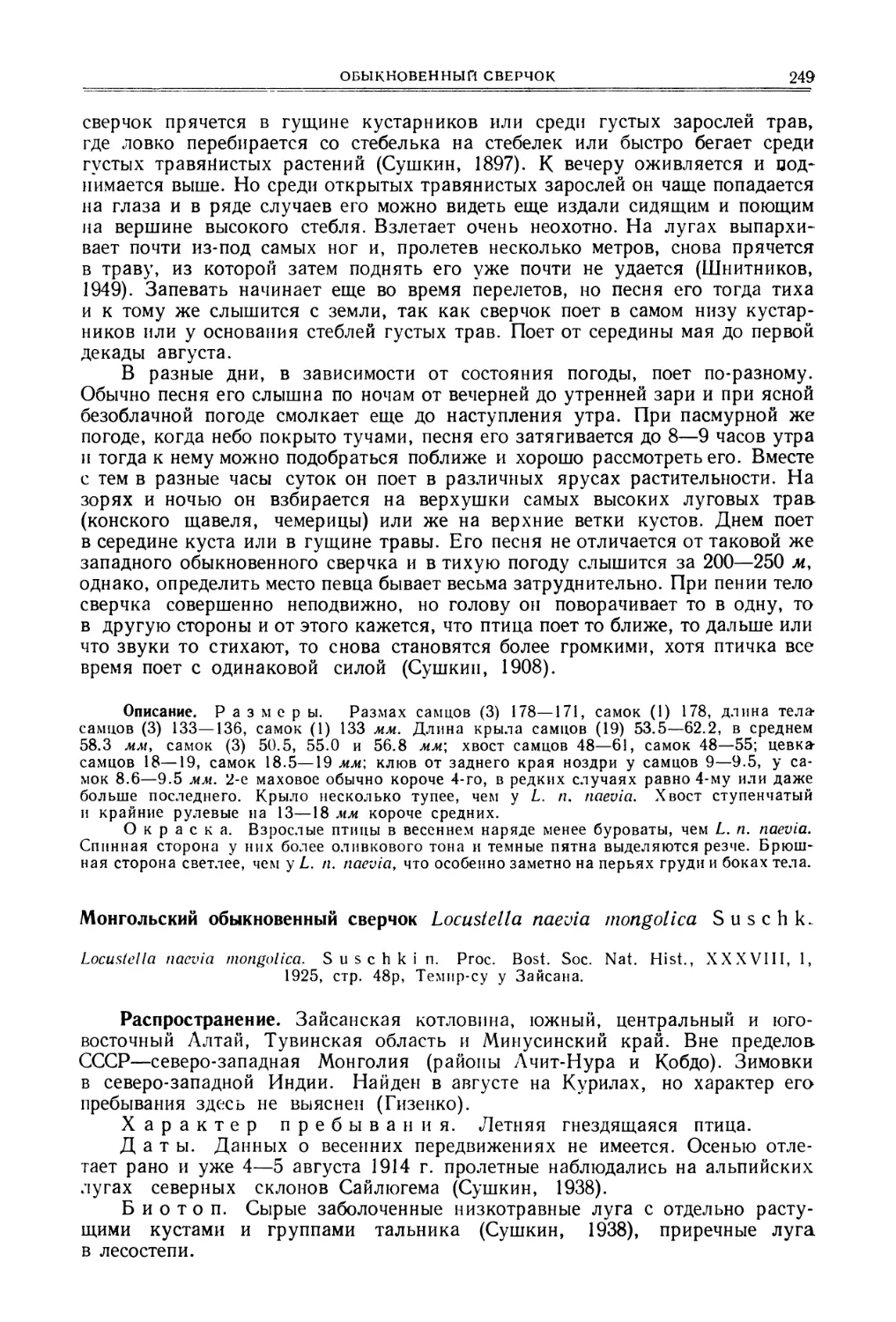

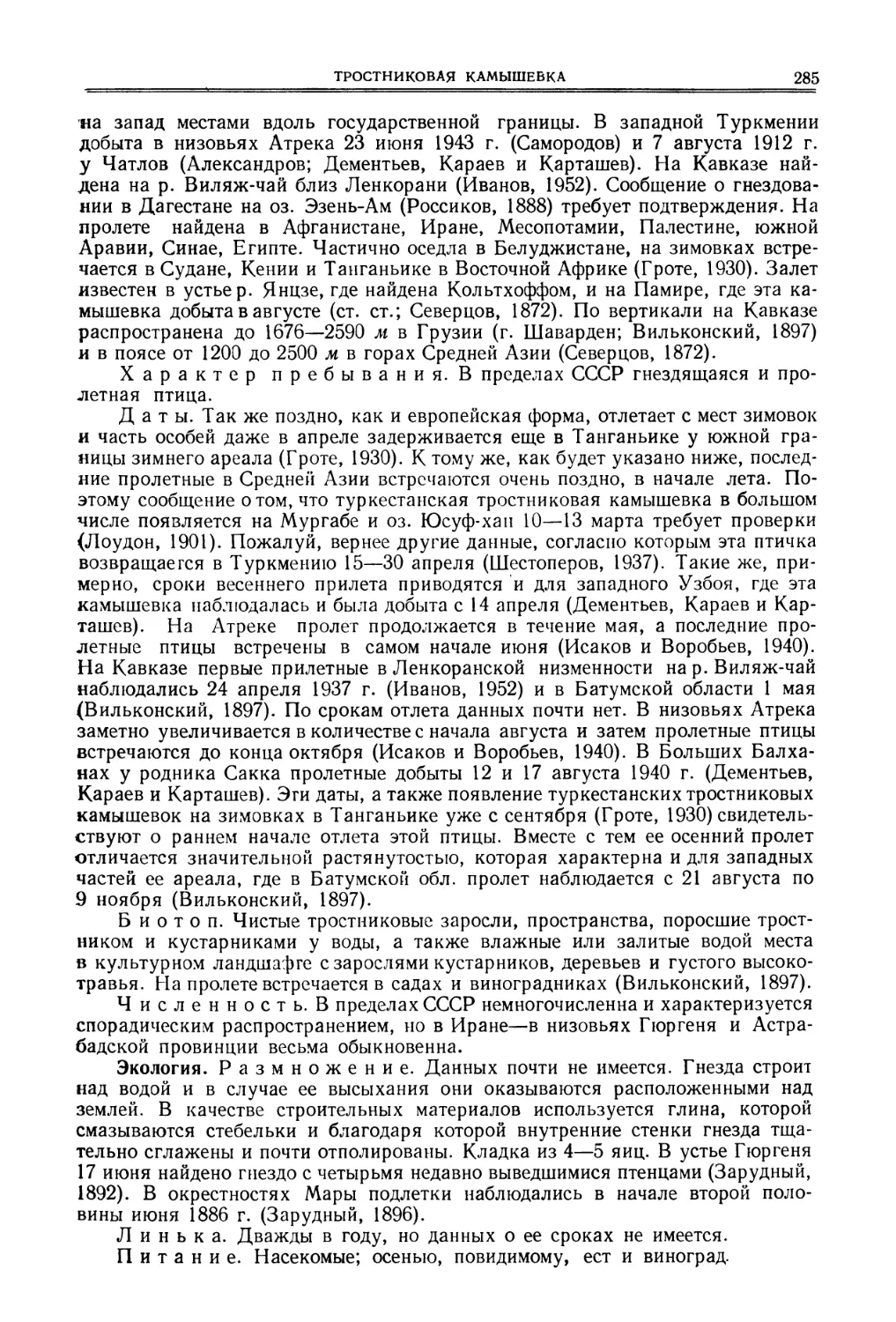

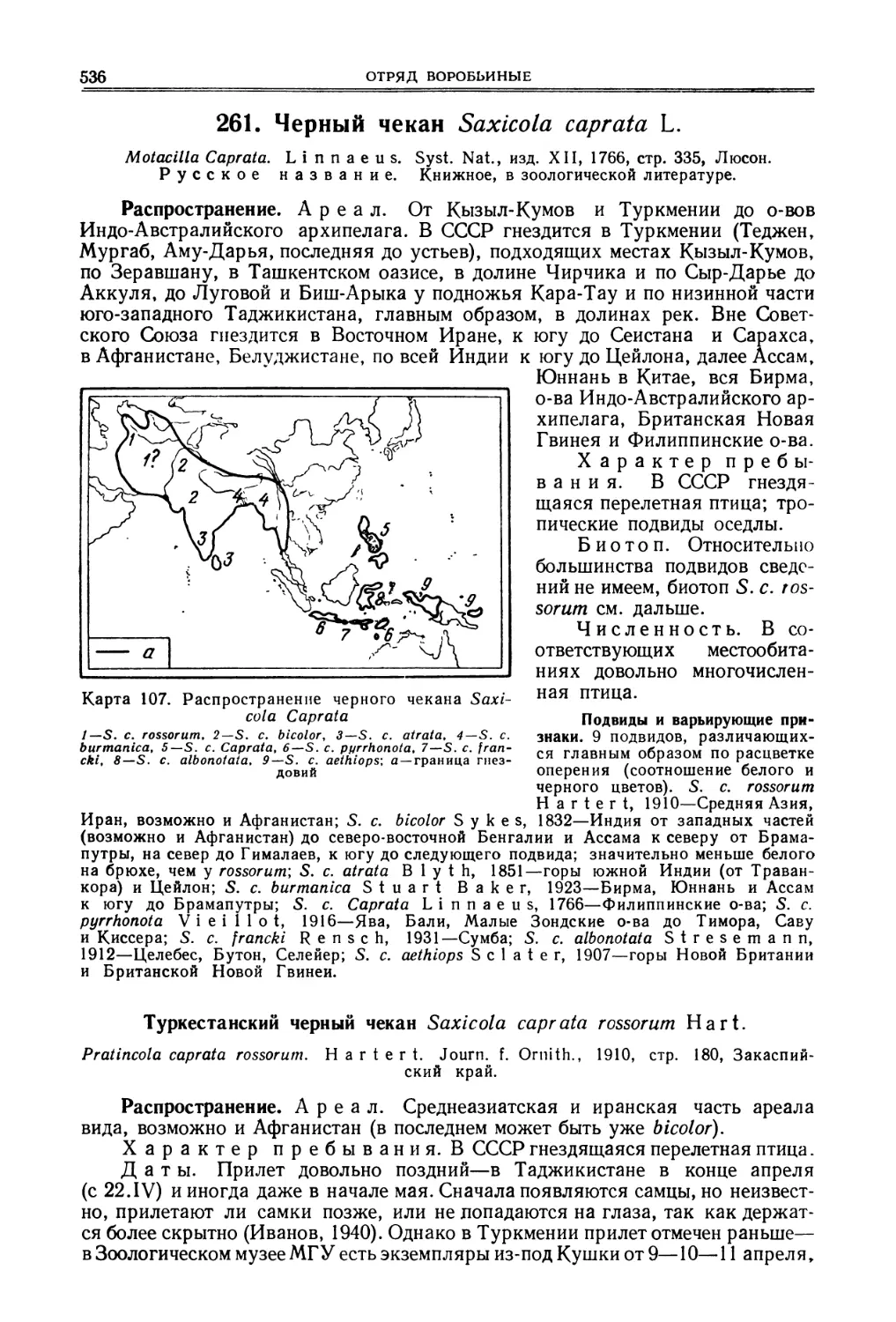

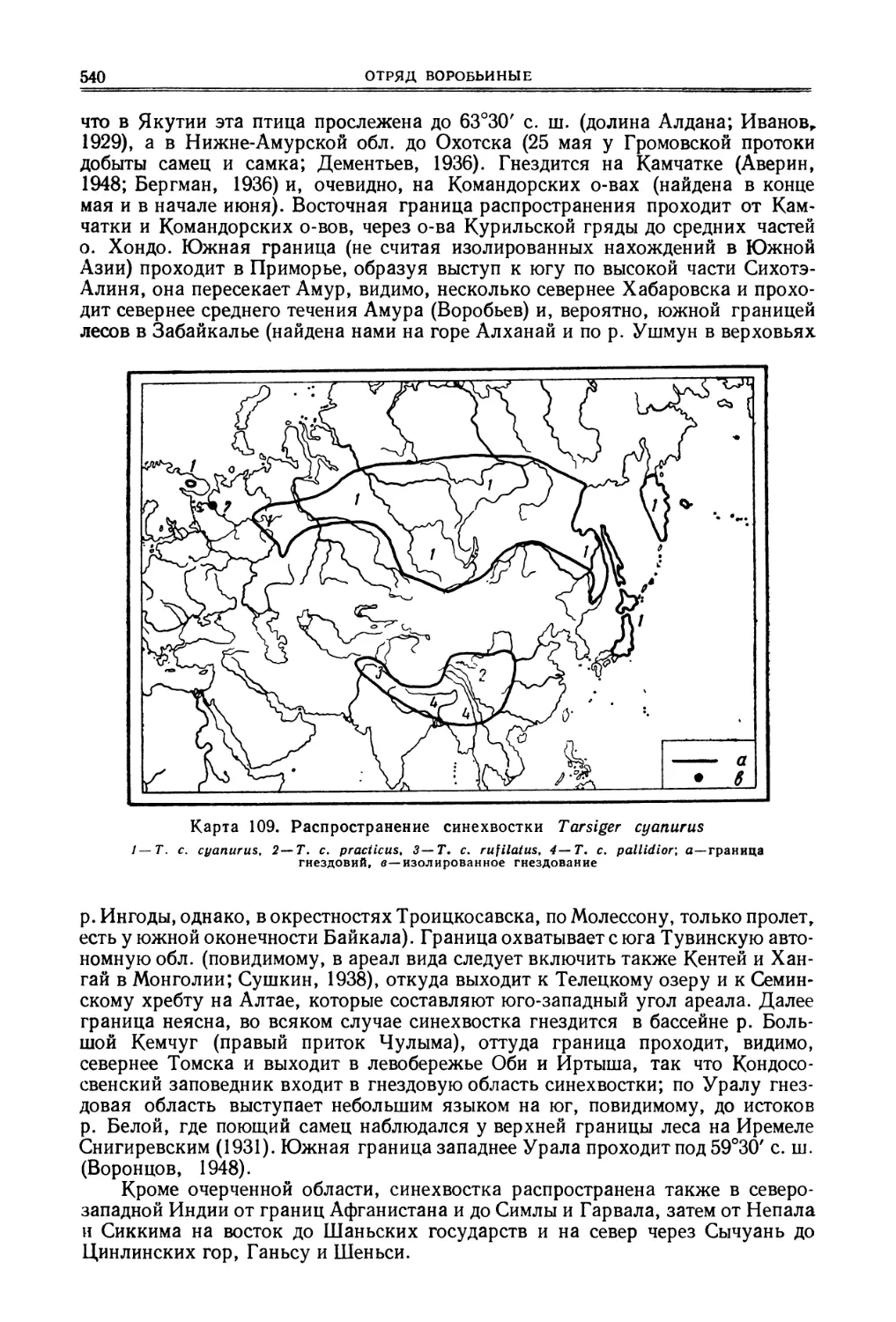

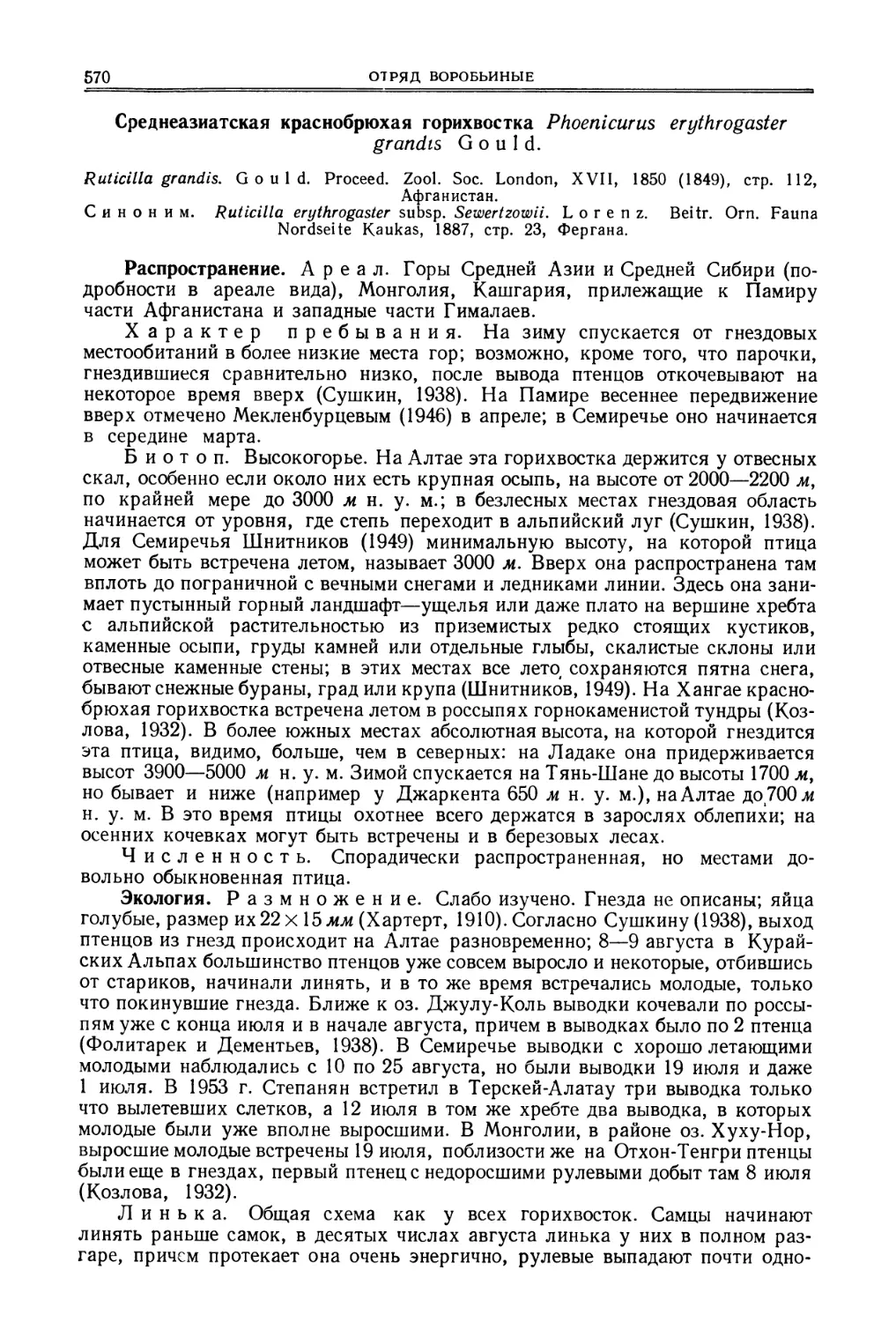

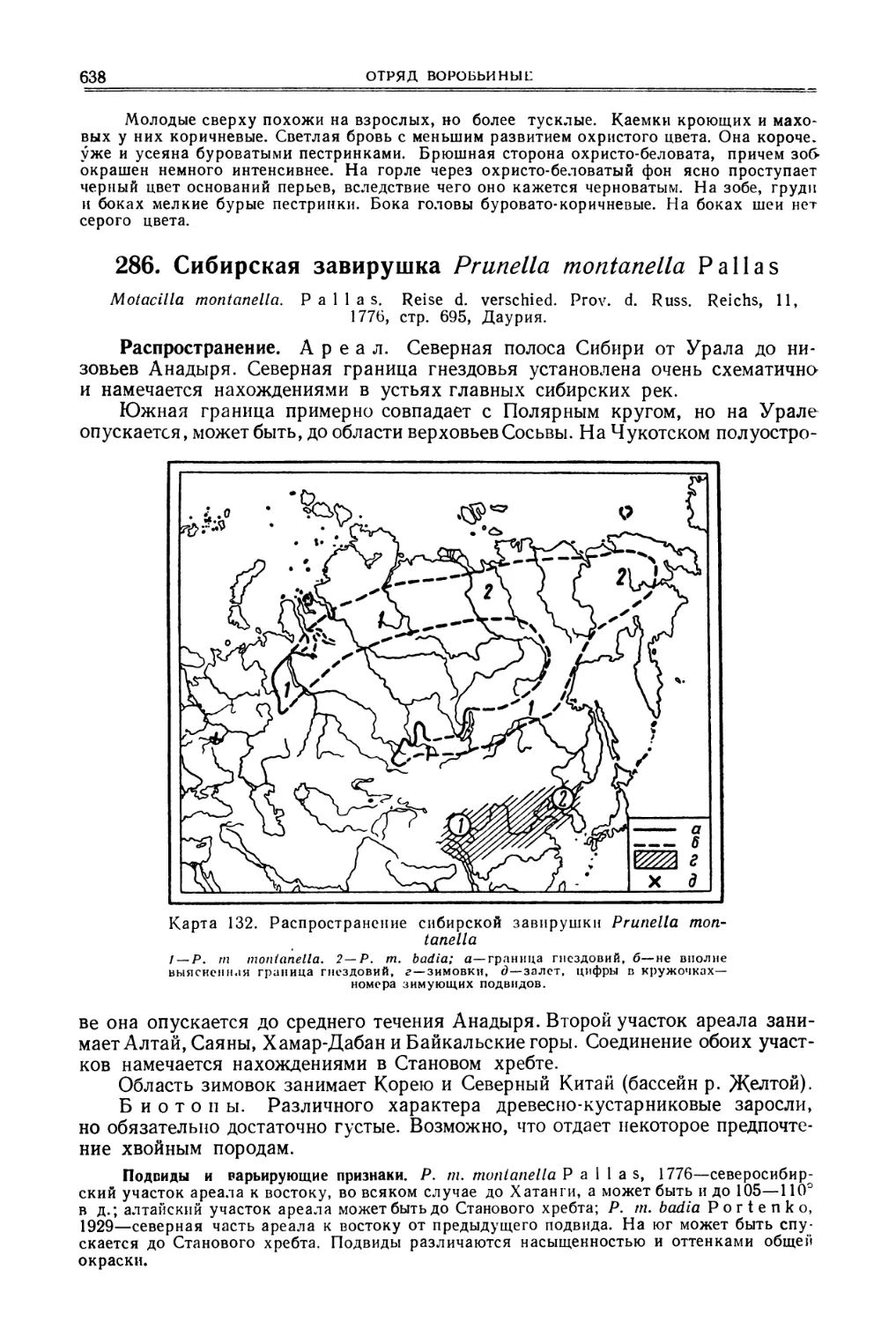

Карта 2. Распространение индий-

ского жулана Lanius vittatus

а—граница гнездовий

10 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

В Восточном Иране Зарудный A903) в стране Саргад нашел летныхмолодых

при стариках 2 июля; хорошо летающие молодые наблюдались там 7—8 июля.

Линька. При линьке молодых из гнездового пера в первый осенний

наряд происходит смена мелкого оперения. У взрослых птиц—линька раз в году,

после окончания периода размножения. Прилетающие в середине апреля

в Туркмению жуланы—в свежем пере. У самца, добытого у Акар-чешме 21 ав-

густа, мелкое оперение обношенное, не линяет; происходит смена первостепен-

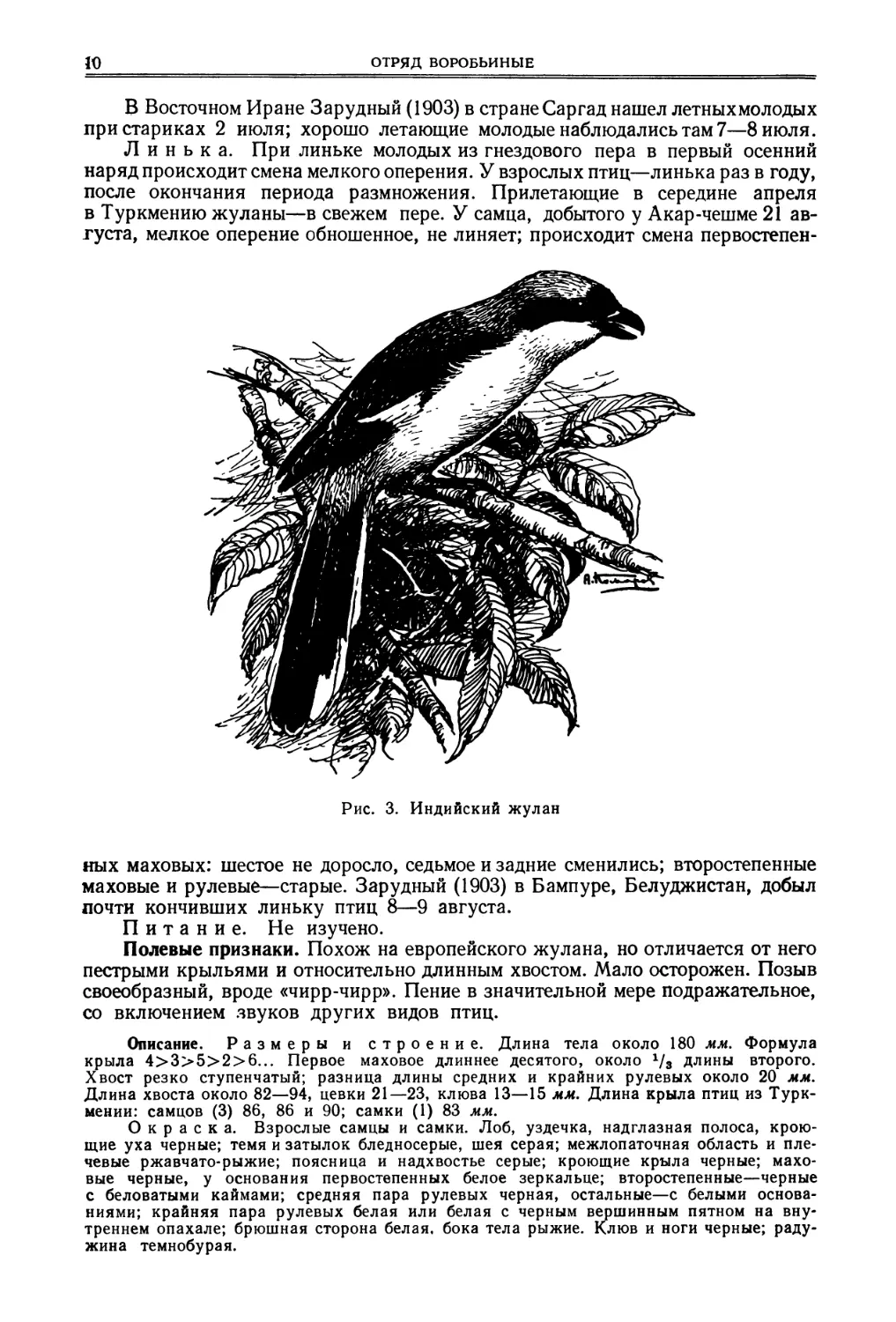

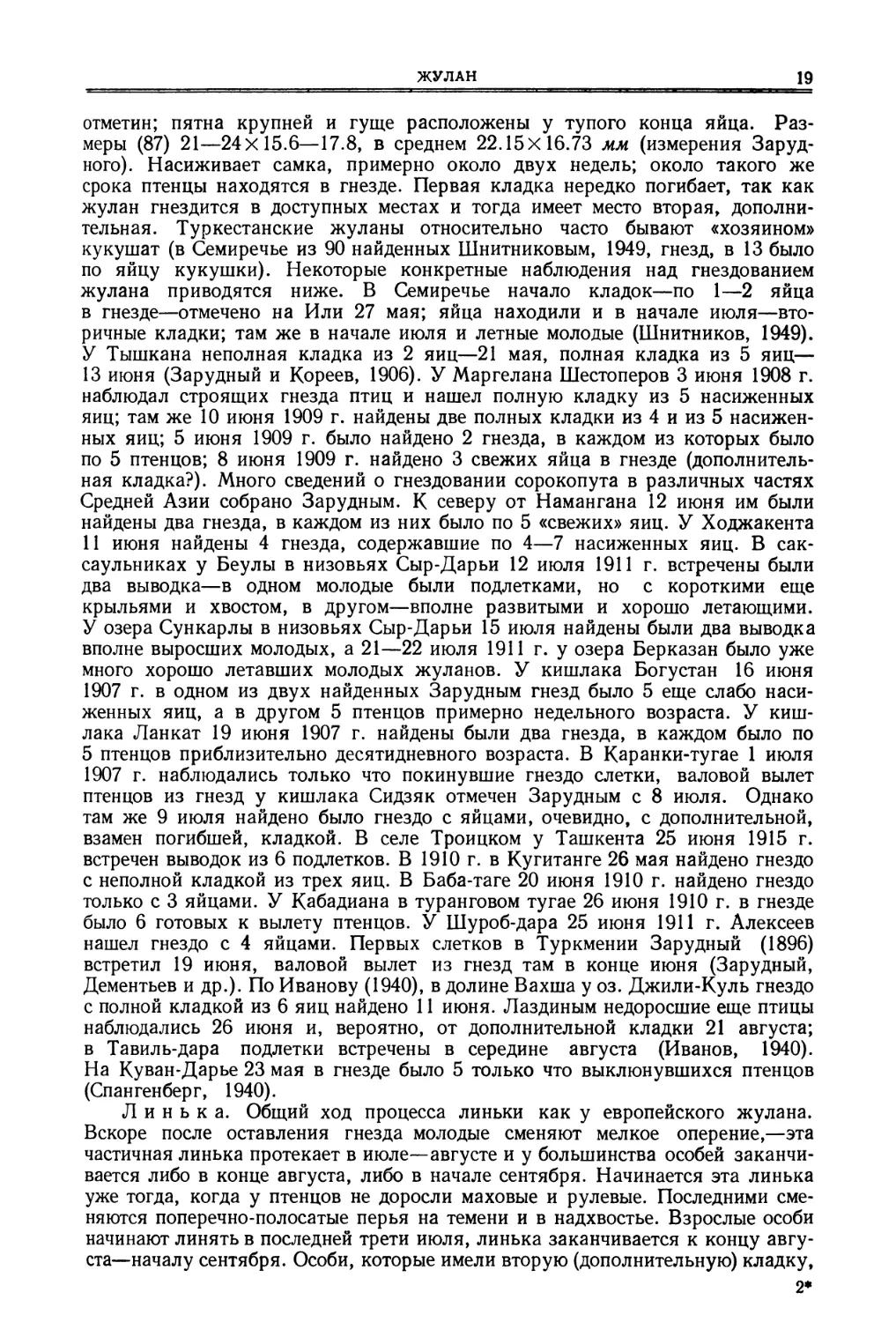

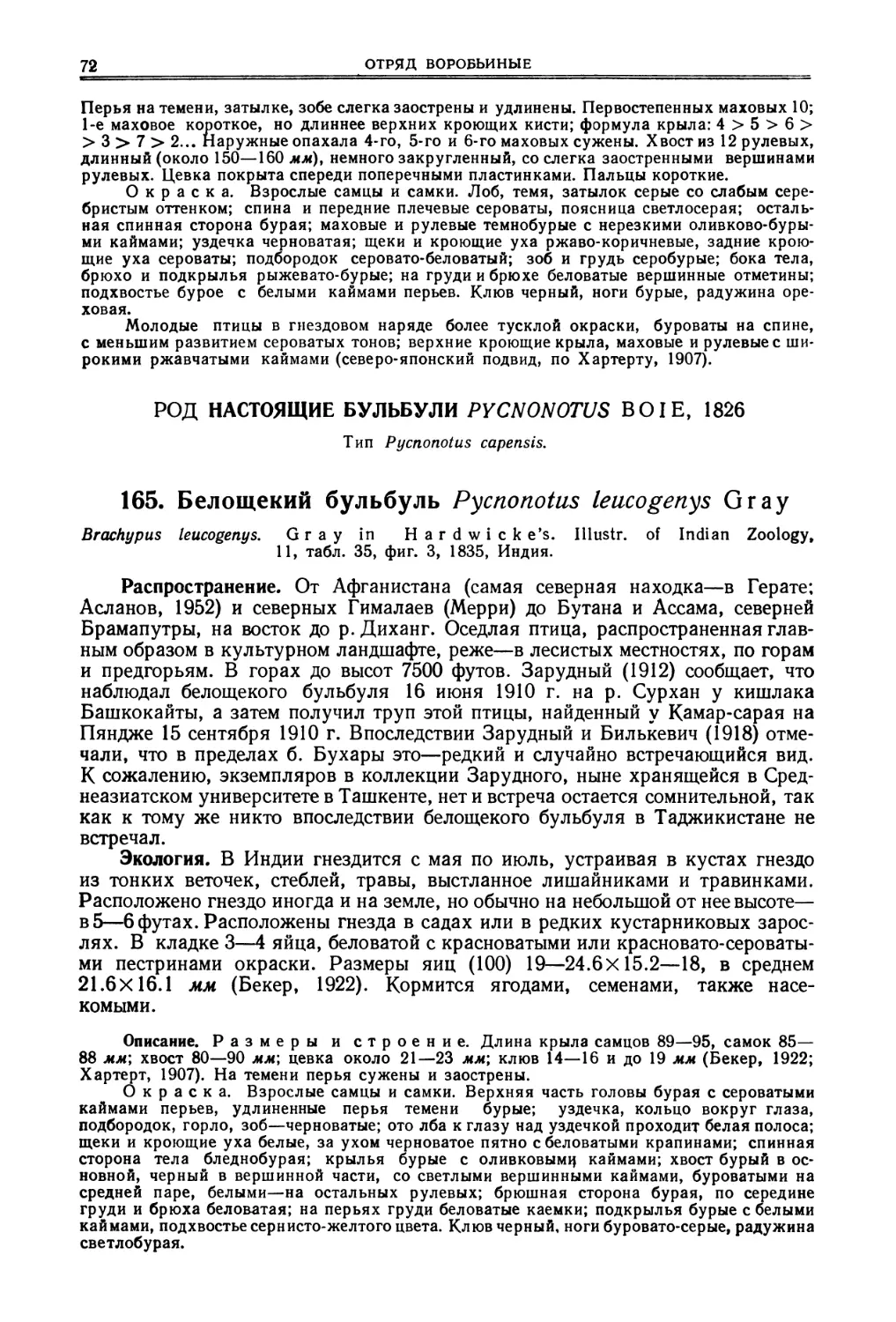

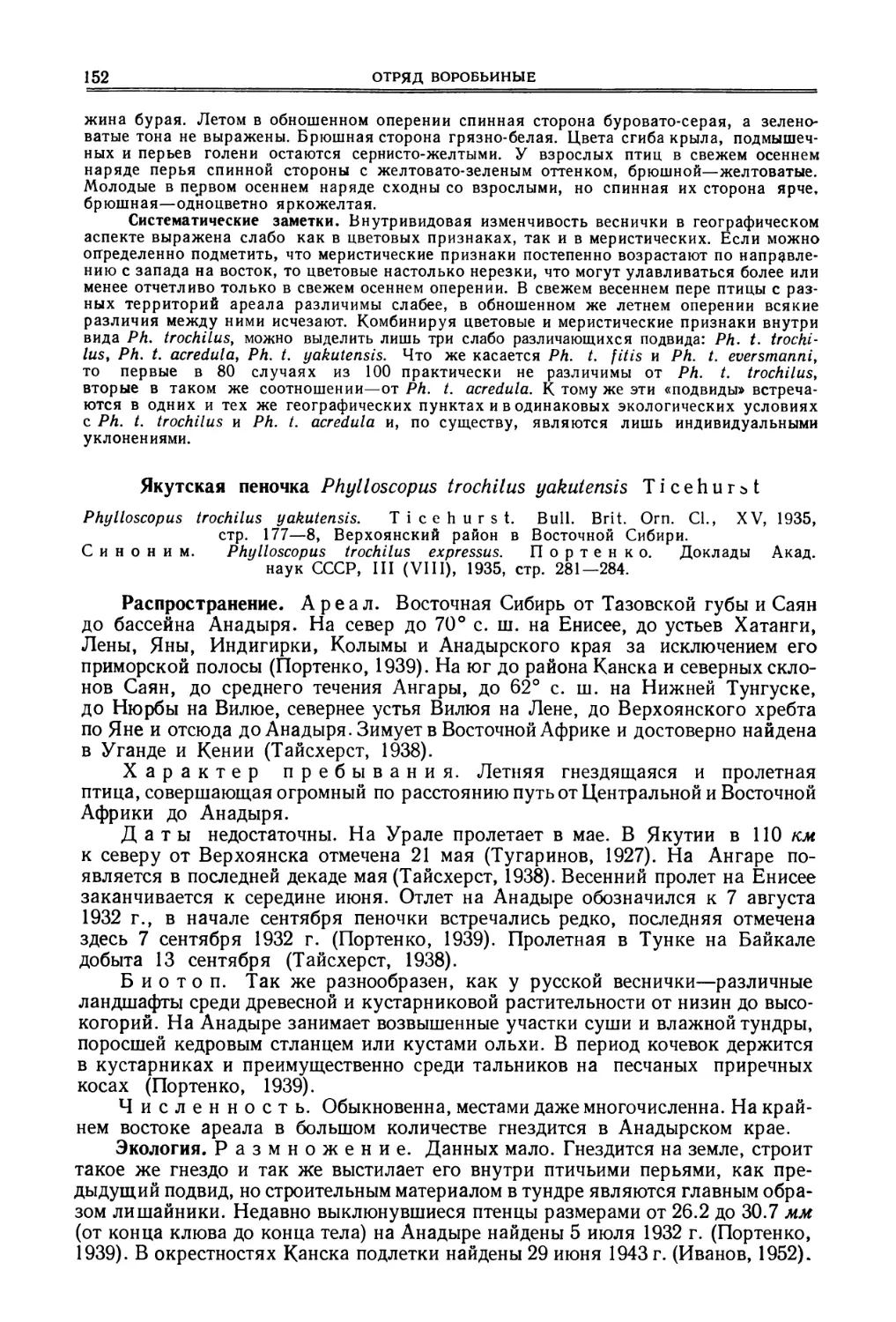

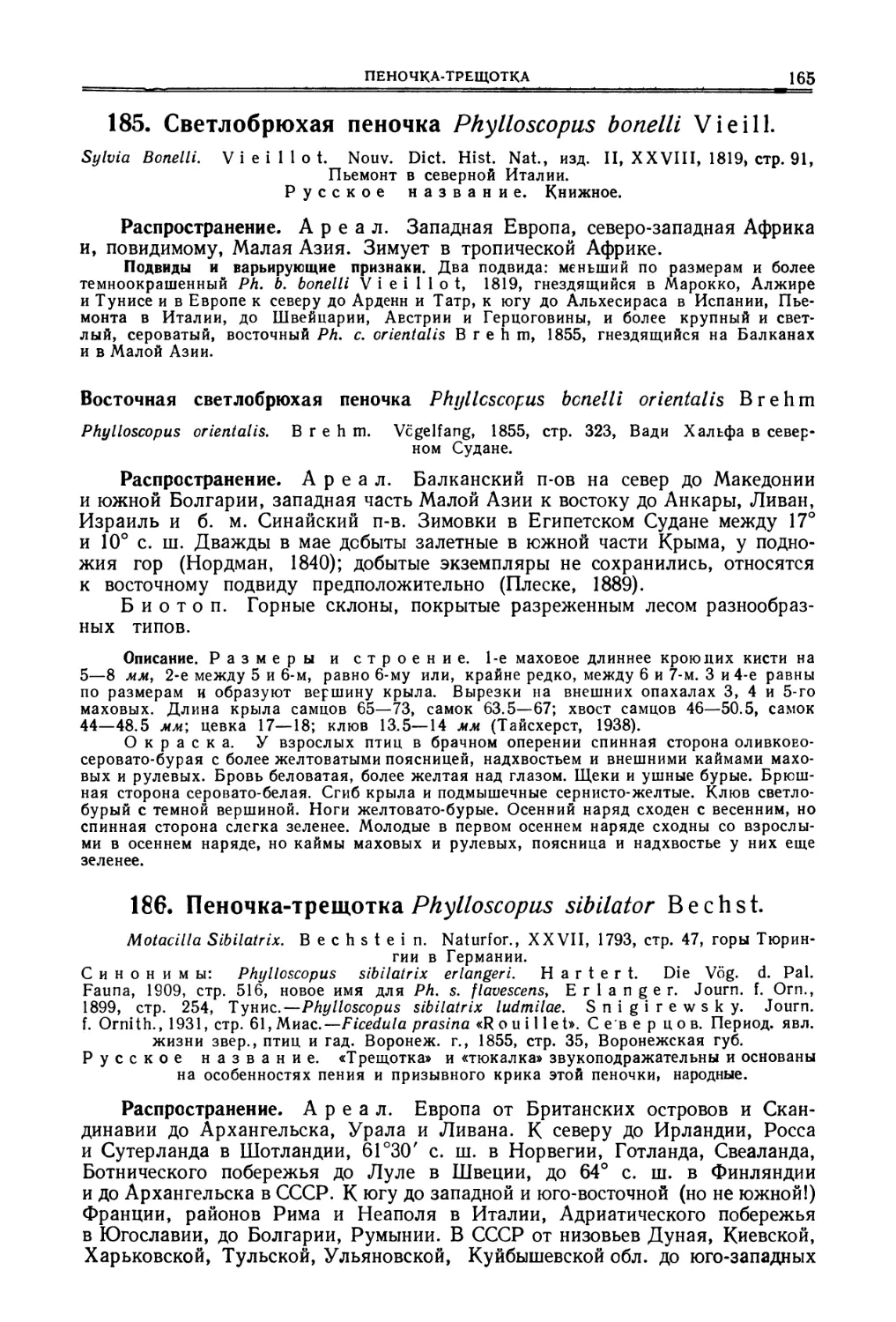

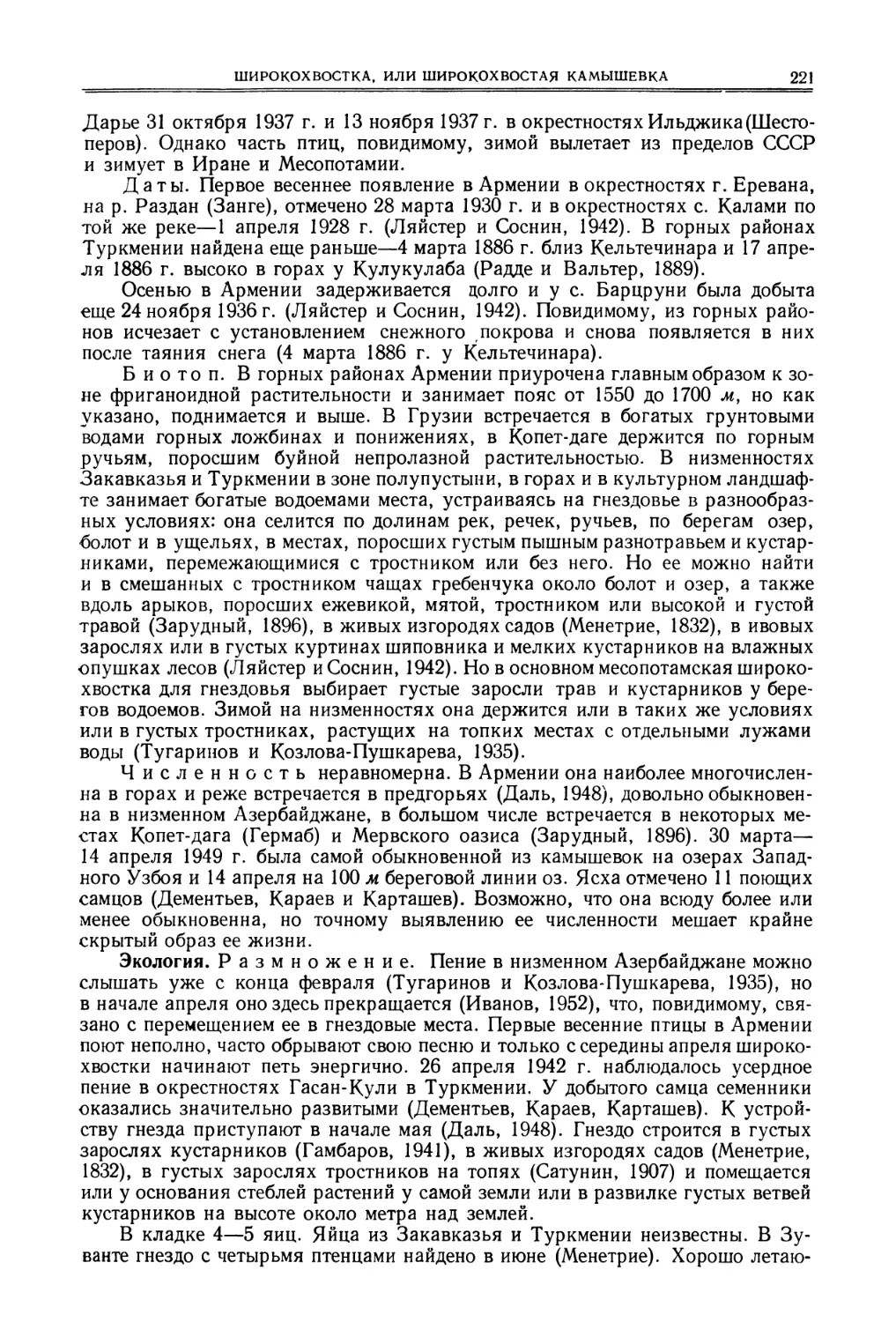

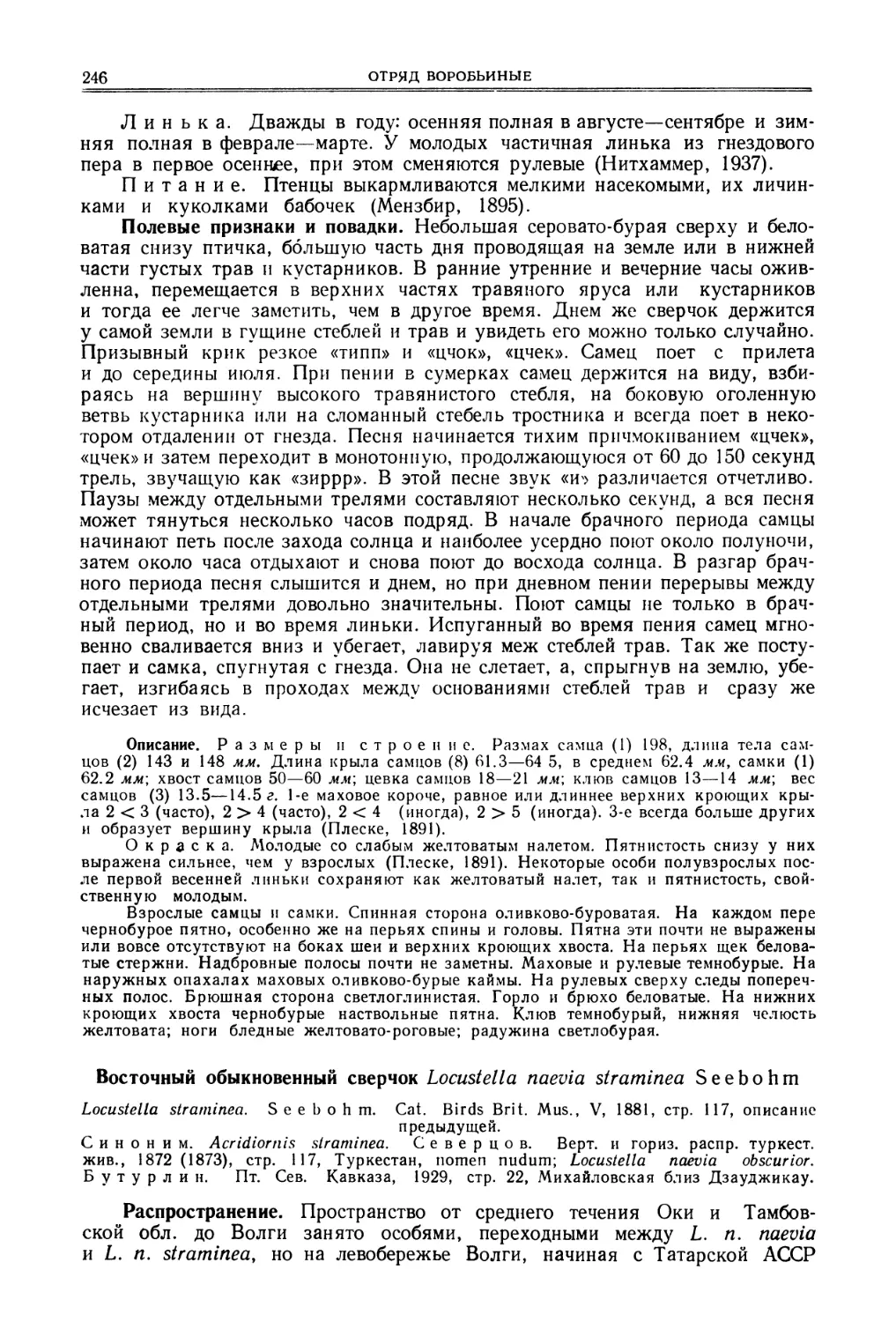

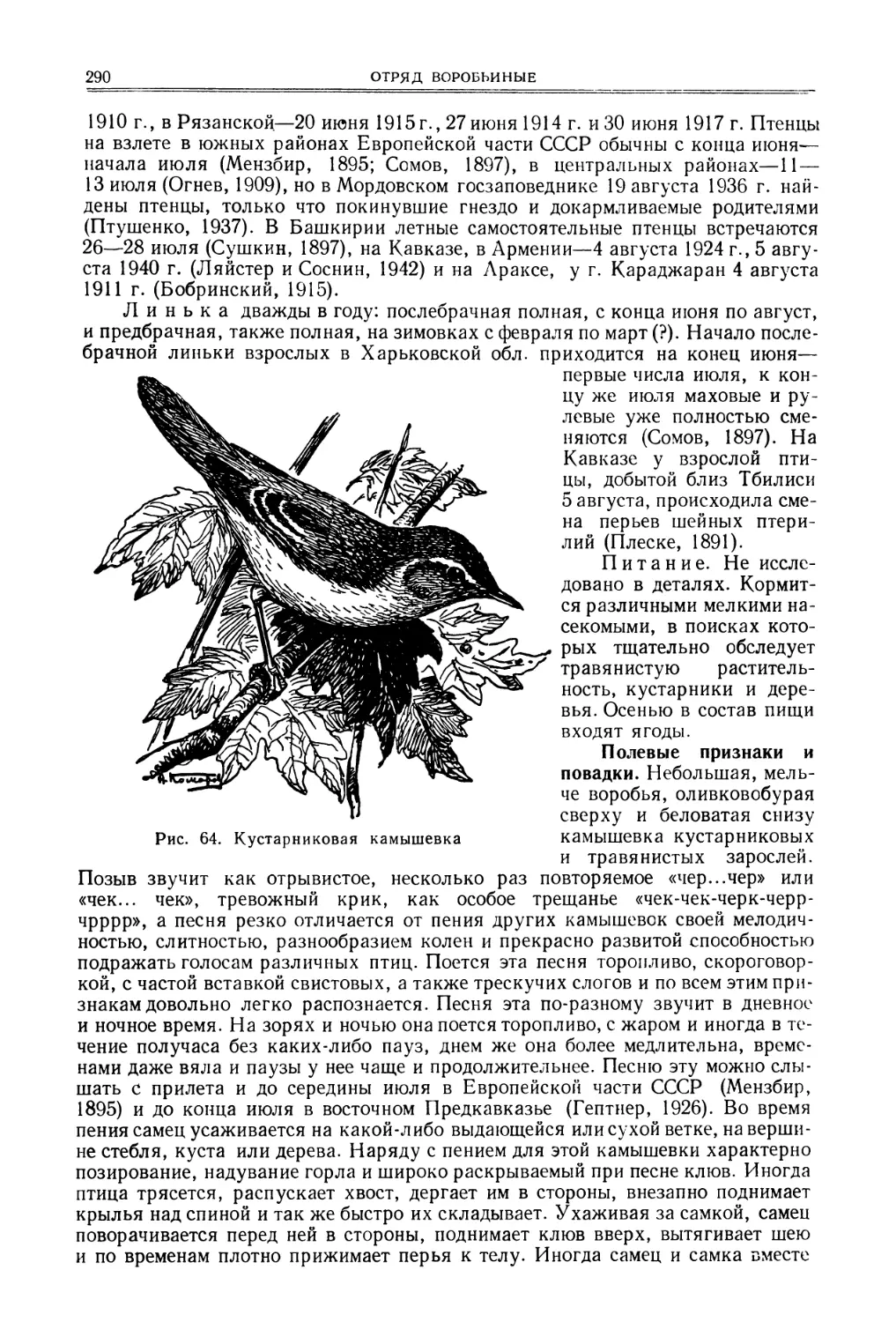

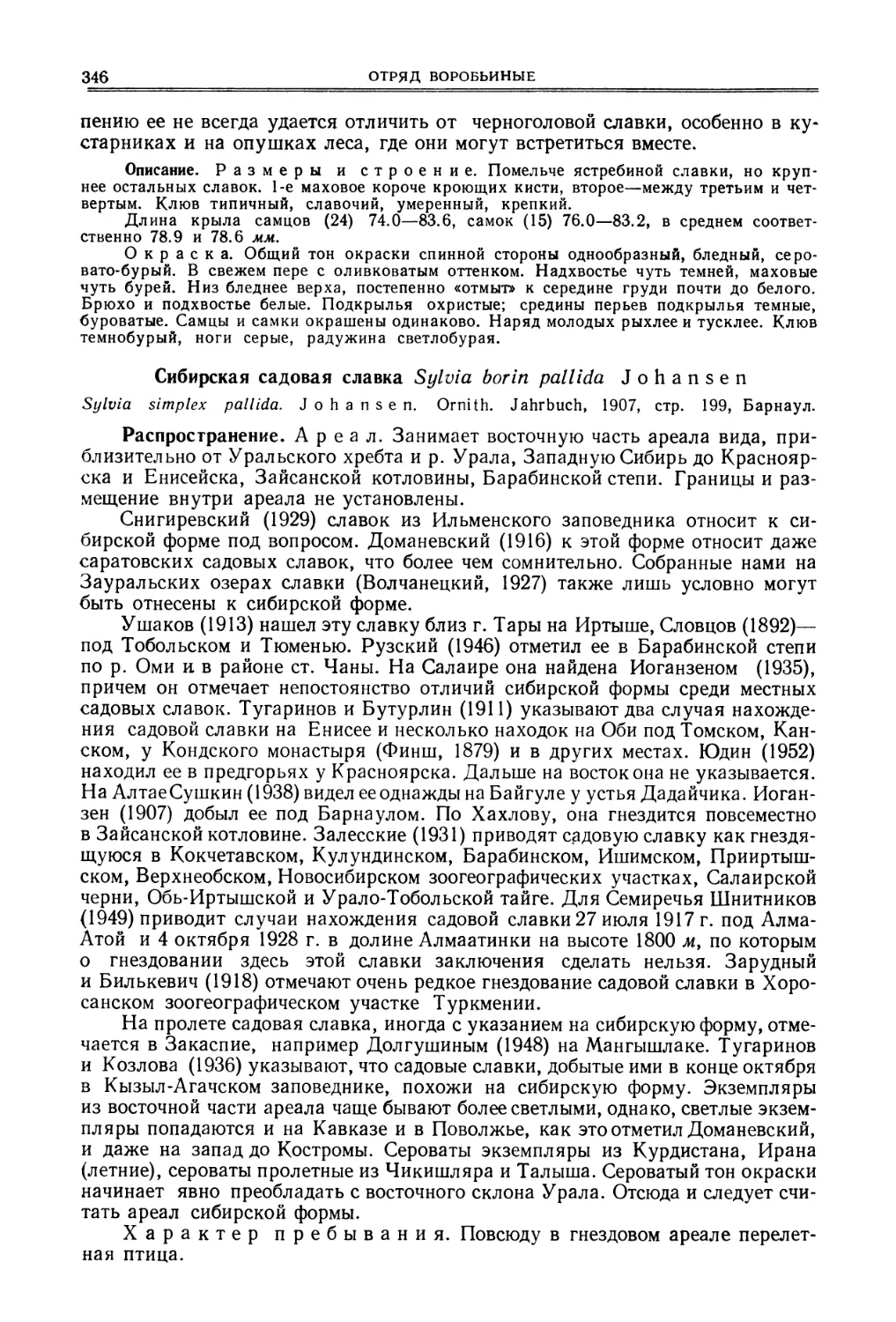

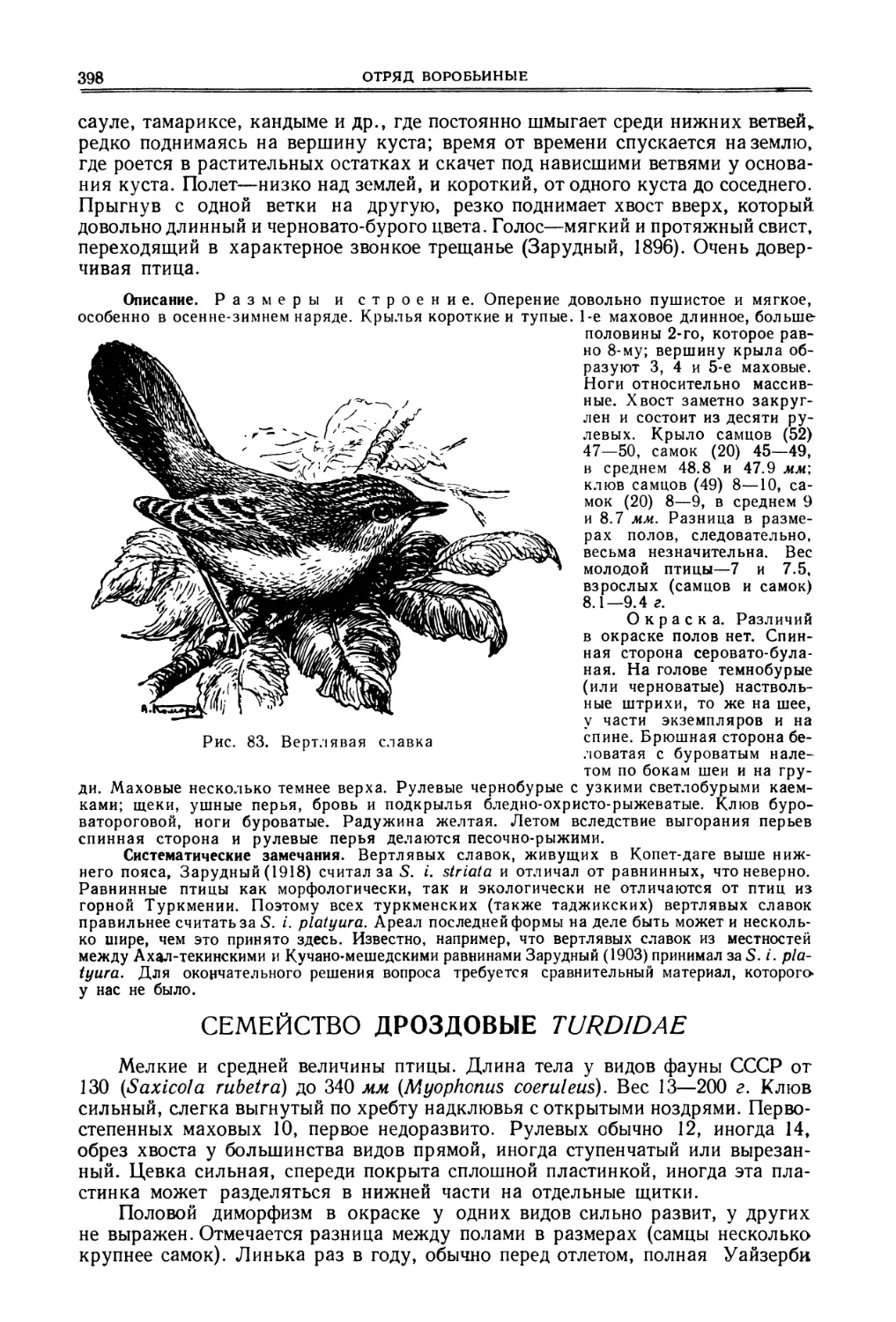

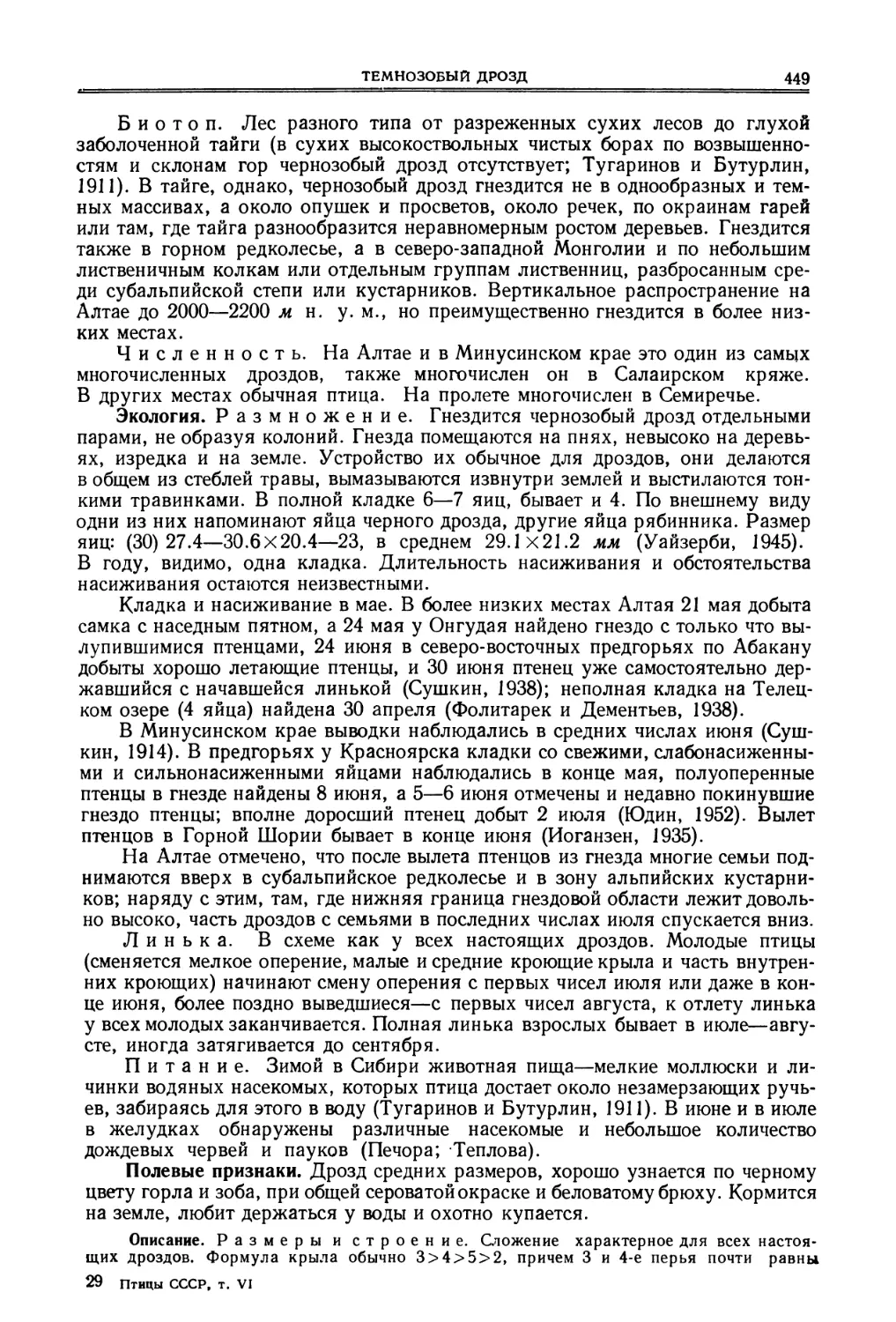

Рис. 3. Индийский жулан

ных маховых: шестое не доросло, седьмое и задние сменились; второстепенные

маховые и рулевые—старые. Зарудный A903) в Бампуре, Белуджистан, добыл

почти кончивших линьку птиц 8—9 августа.

Питание. Не изучено.

Полевые признаки. Похож на европейского жулана, но отличается от него

пестрыми крыльями и относительно длинным хвостом. Мало осторожен. Позыв

своеобразный, вроде «чирр-чирр». Пение в значительной мере подражательное,

со включением звуков других видов птиц.

Описание. Размеры и строение. Длина тела около 180 мм. Формула

крыла 4>3>5>2>6... Первое маховое длиннее десятого, около */з длины второго.

Хвост резко ступенчатый; разница длины средних и крайних рулевых около 20 мм.

Длина хвоста около 82—94, цевки 21—23, клюва 13—15 мм. Длина крыла птиц из Турк-

мении: самцов C) 86, 86 и 90; самки A) 83 мм.

Окраска. Взрослые самцы и самки. Лоб, уздечка, надглазная полоса, крою-

щие уха черные; темя и затылок бледносерые, шея серая; межлопаточная область и пле-

чевые ржавчато-рыжие; поясница и надхвостье серые; кроющие крыла черные; махо-

вые черные, у основания первостепенных белое зеркальце; второстепенные—черные

с беловатыми каймами; средняя пара рулевых черная, остальные—с белыми основа-

ниями; крайняя пара рулевых белая или белая с черным вершинным пятном на вну-

треннем опахале; брюшная сторона белая, бока тела рыжие. Клюв и ноги черные; раду-

жина темнобурая.

ЖУЛАН

11

Птицы в гнездовом наряде (Оливье, 1944). Спинная сторона светлобурая с попереч-

ными черноватыми отметинами; от глаза к ушам—буровато-черная полоса; надхвостье

рыжеватое; бока тела рыжеватые с беловатыми каемками перьев; остальной низ белый,

на груди и боках поперечные отметины.

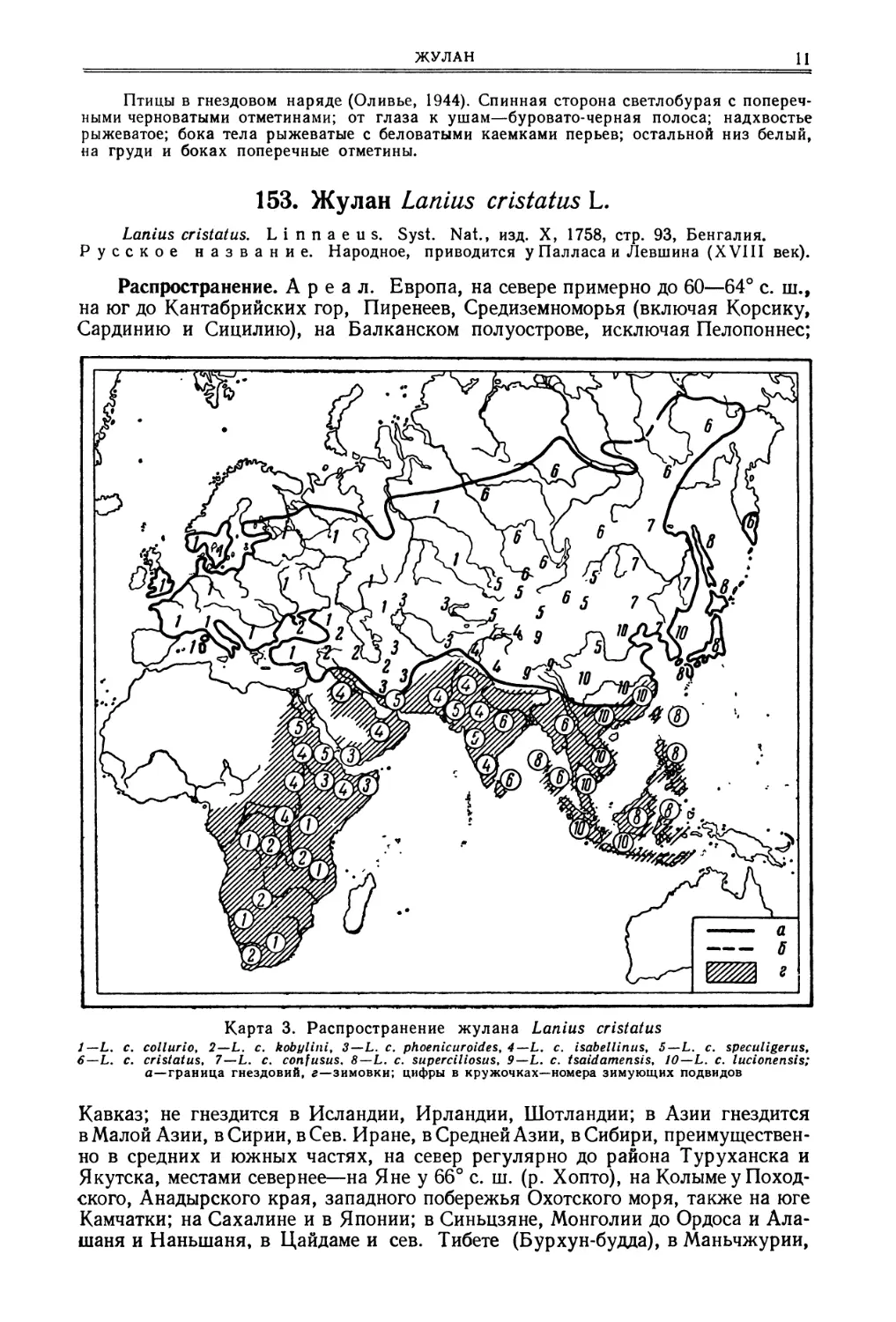

153. Жулан Lanius cristatus L.

Lanius cristatus. Linnaeus. Syst. Nat., изд. X, 1758, стр. 93, Бенгалия.

Русское название. Народное, приводится у Палласа и Левшина (XVIII век).

Распространение. Ареал. Европа, на севере примерно до 60—64° с. ш.,

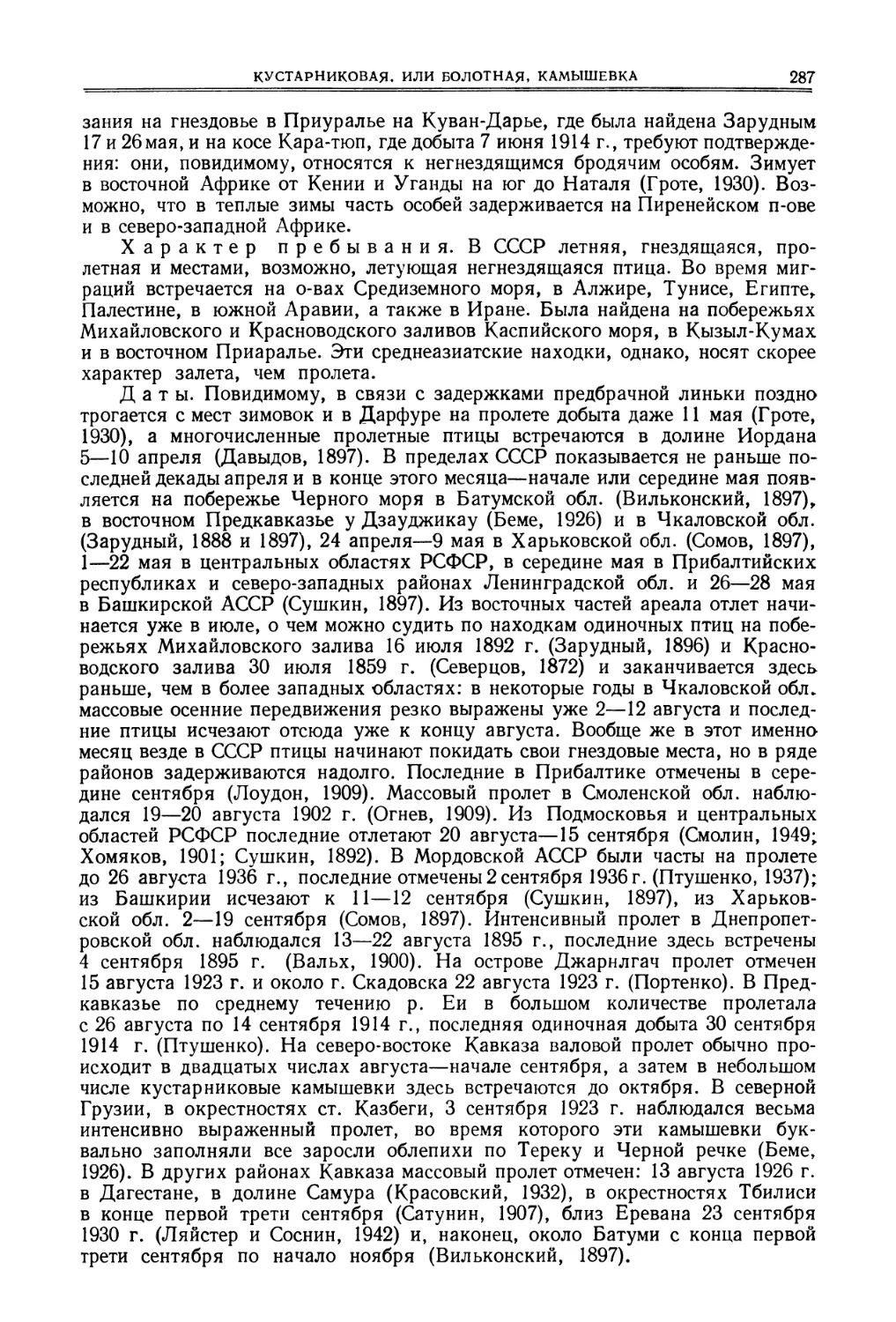

на юг до Кантабрийских гор, Пиренеев, Средиземноморья (включая Корсику,

Сардинию и Сицилию), на Балканском полуострове, исключая Пелопоннес;

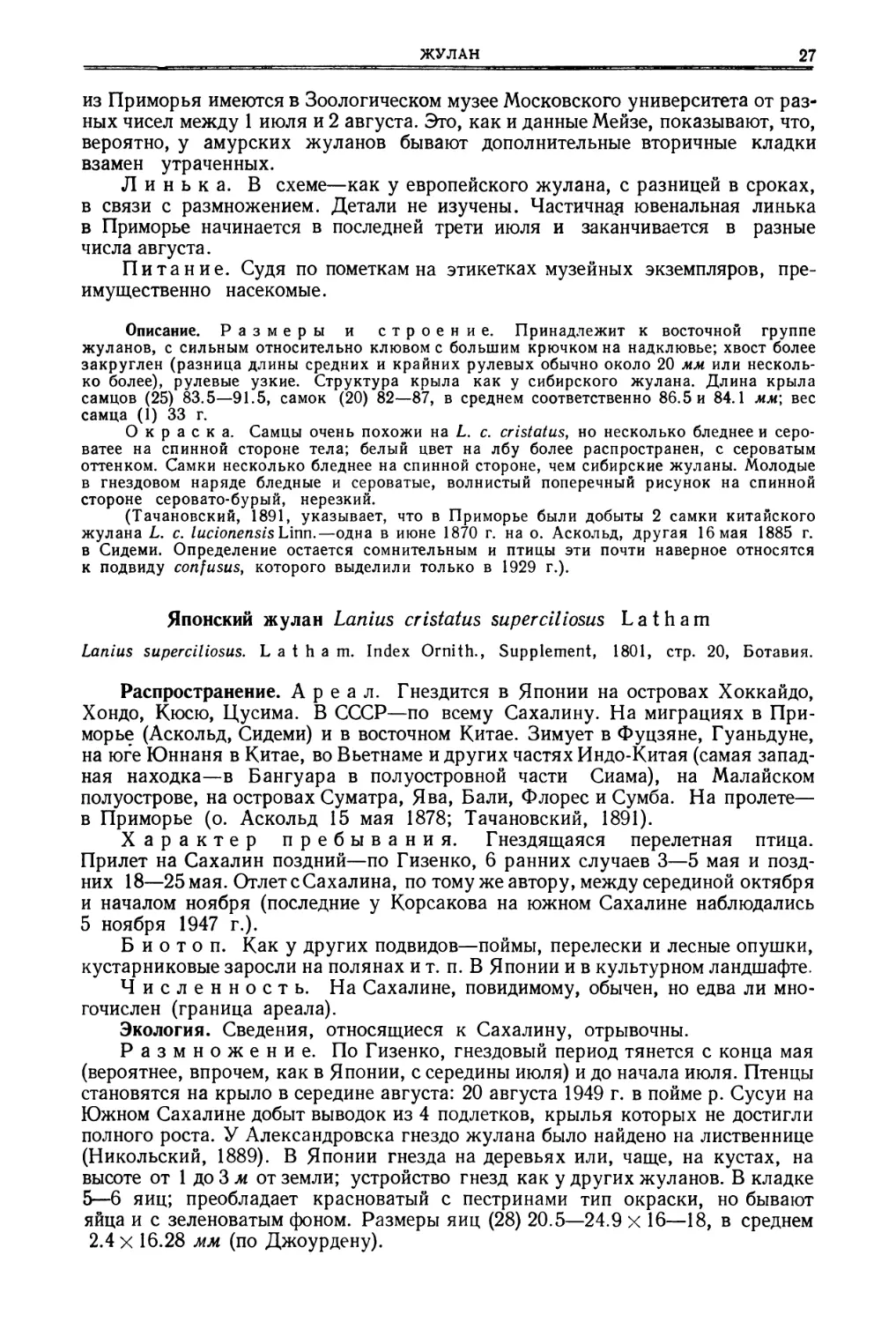

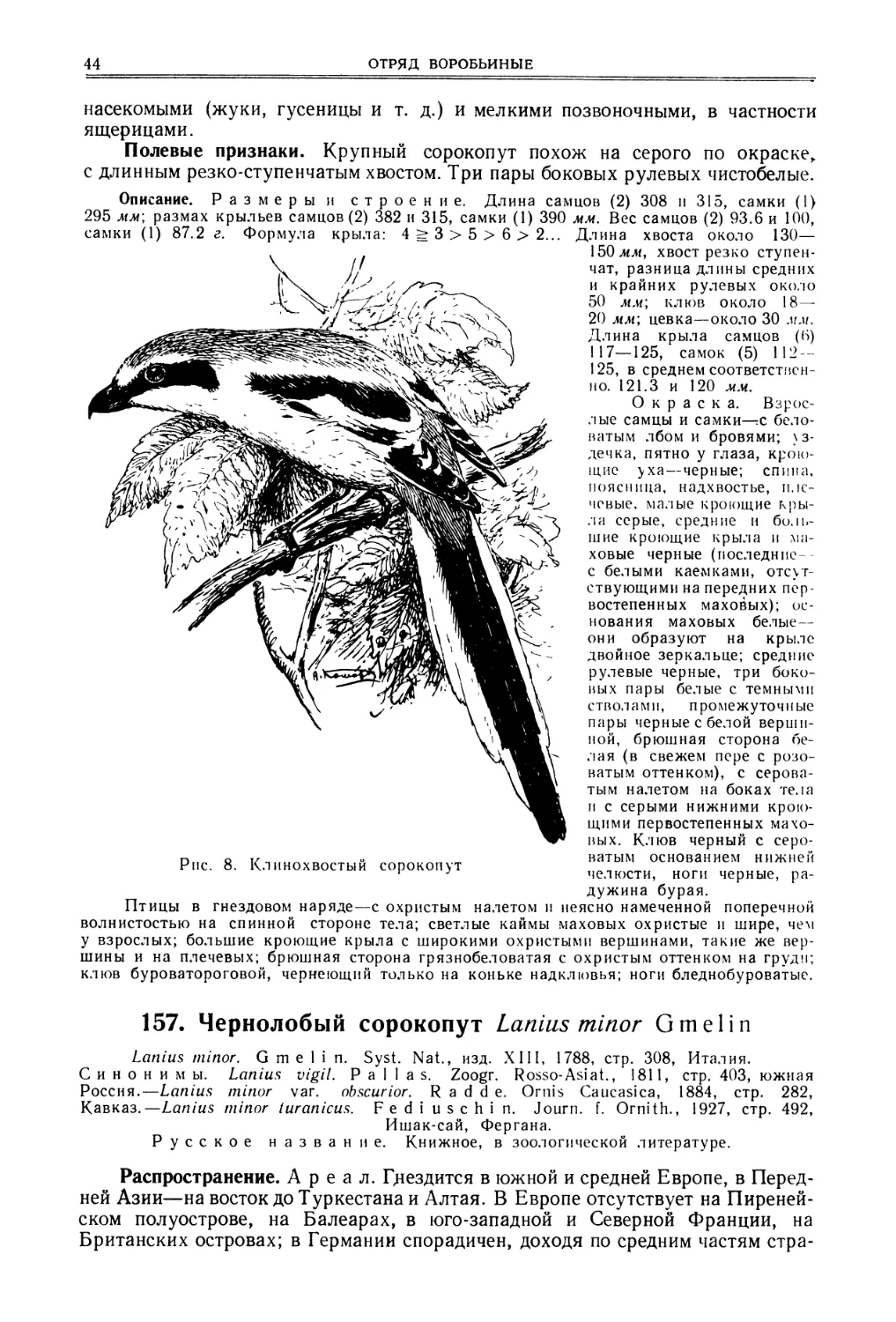

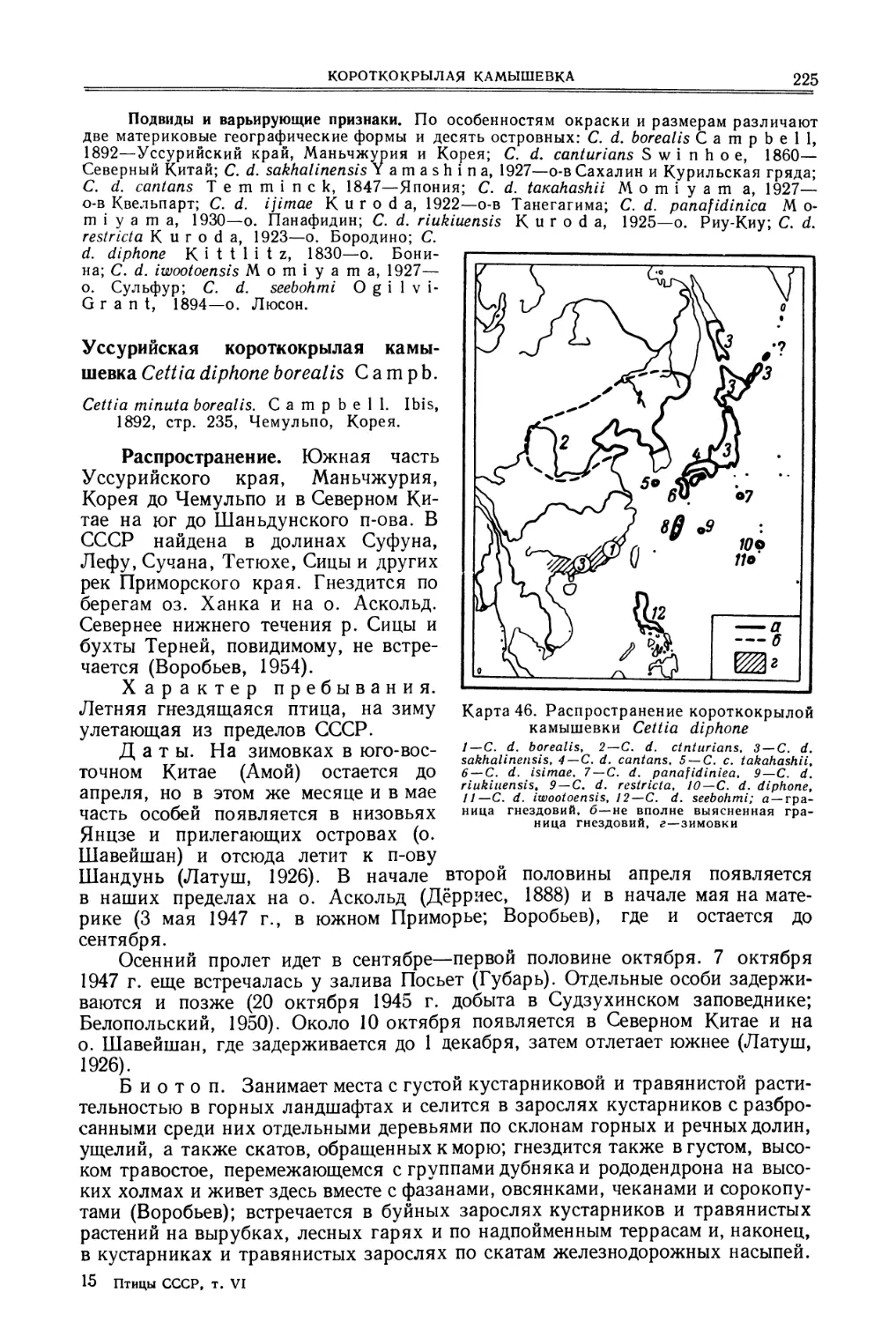

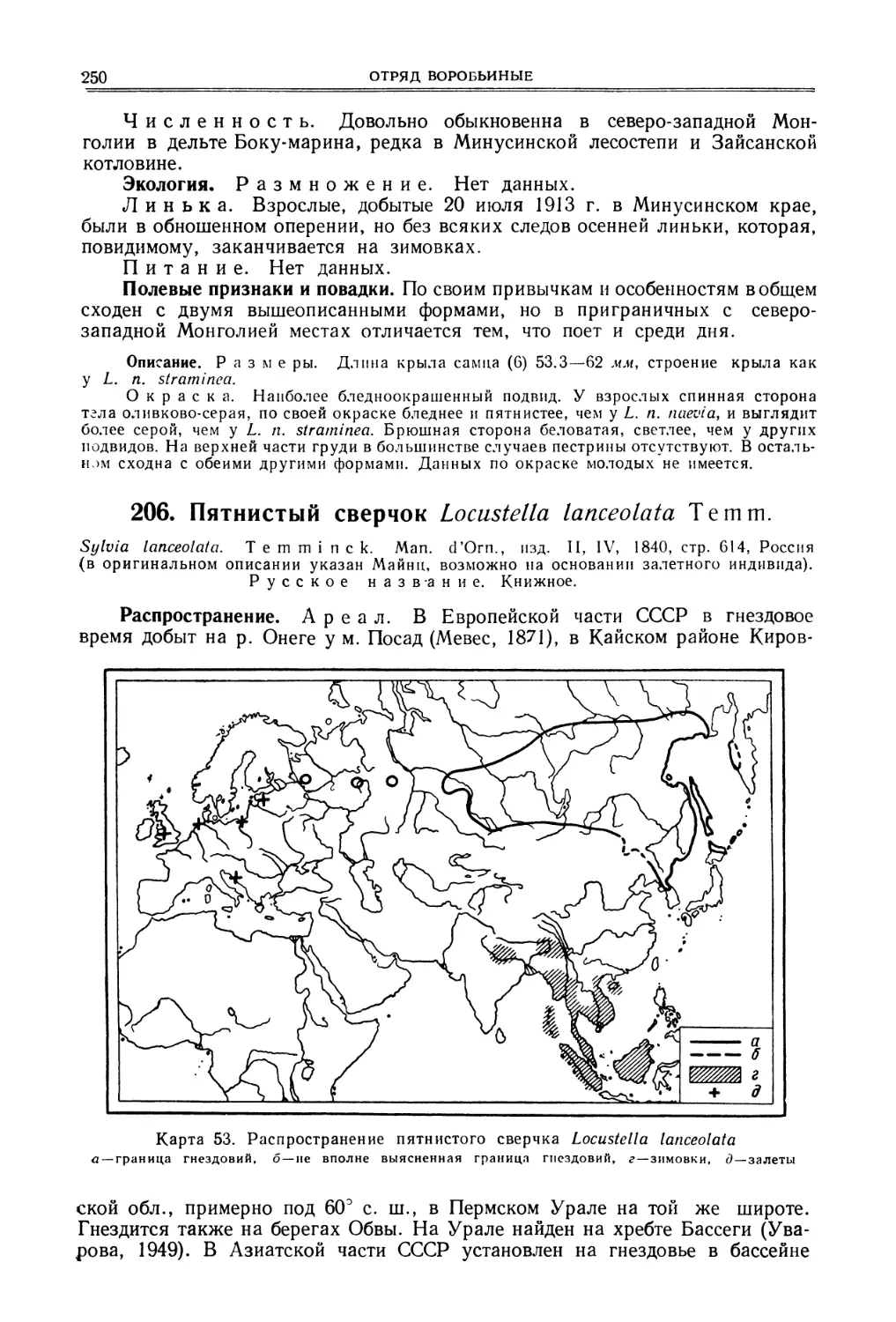

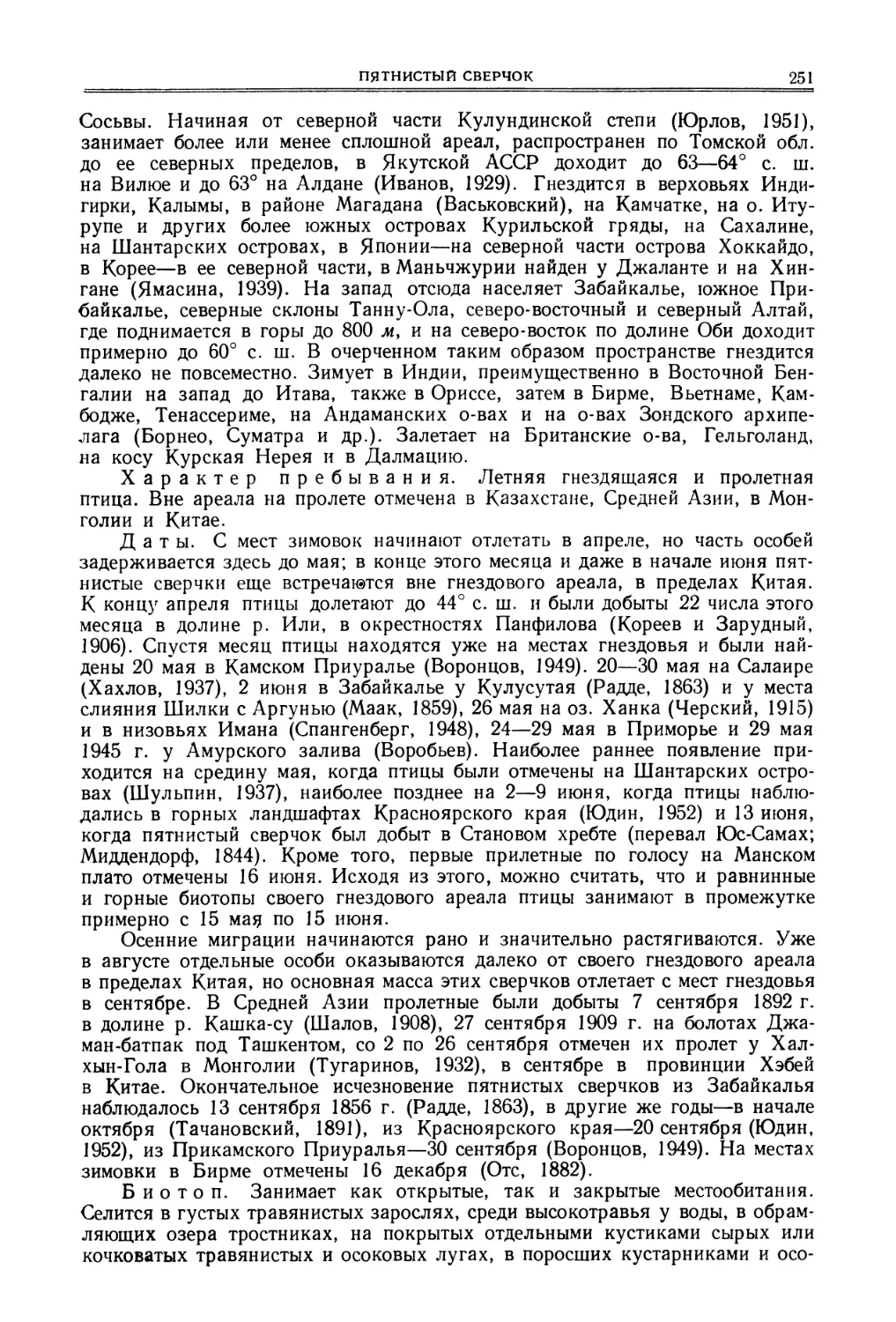

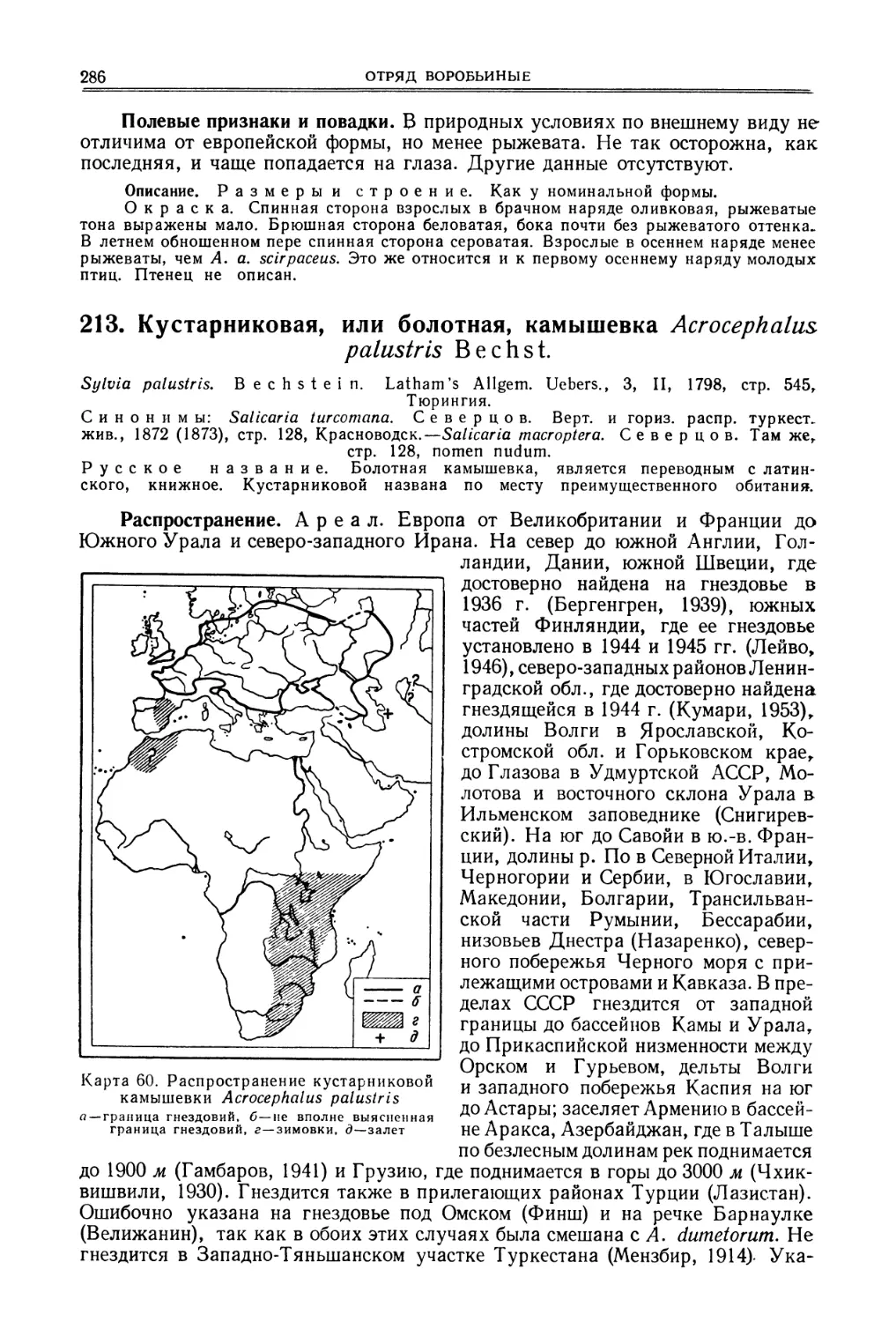

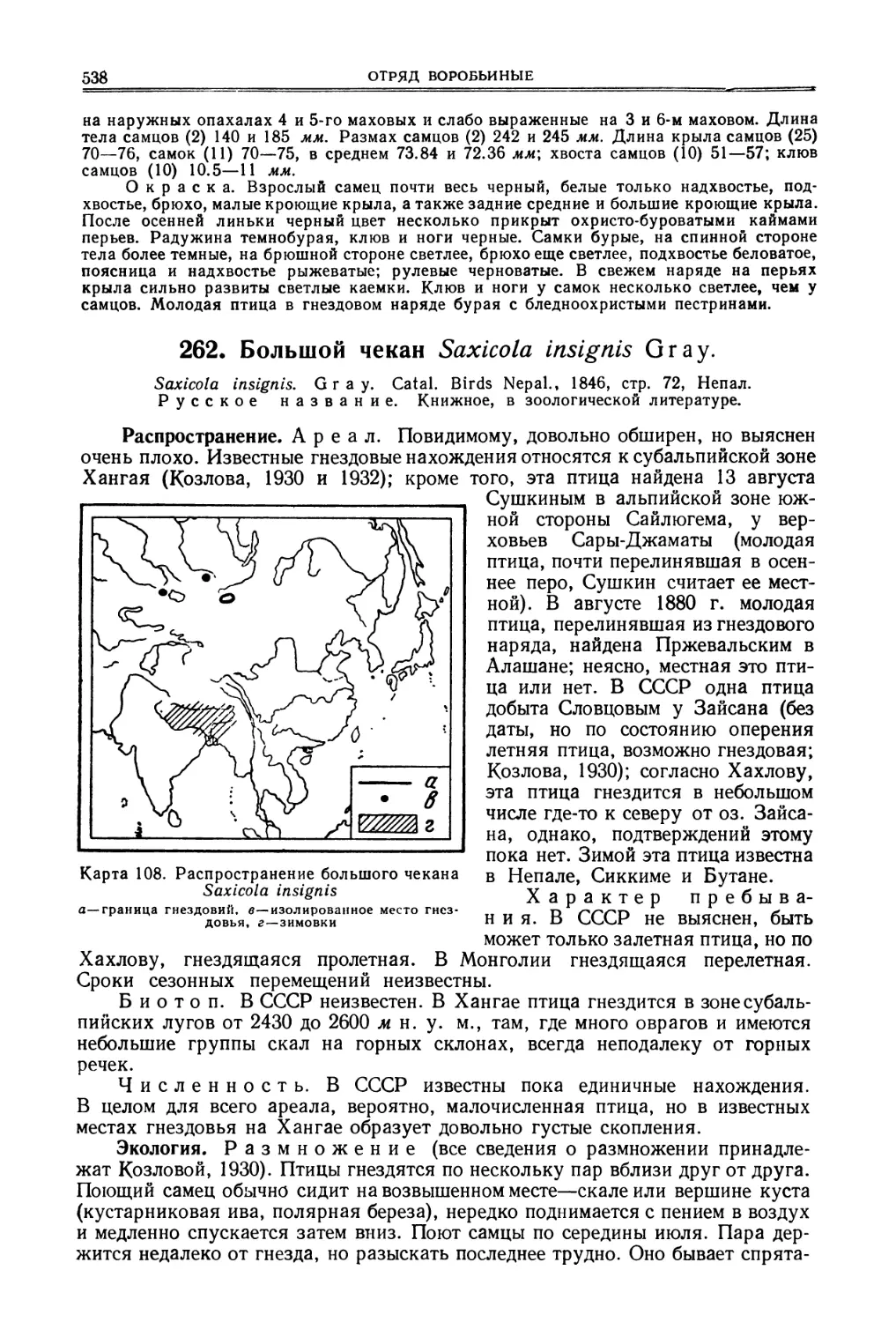

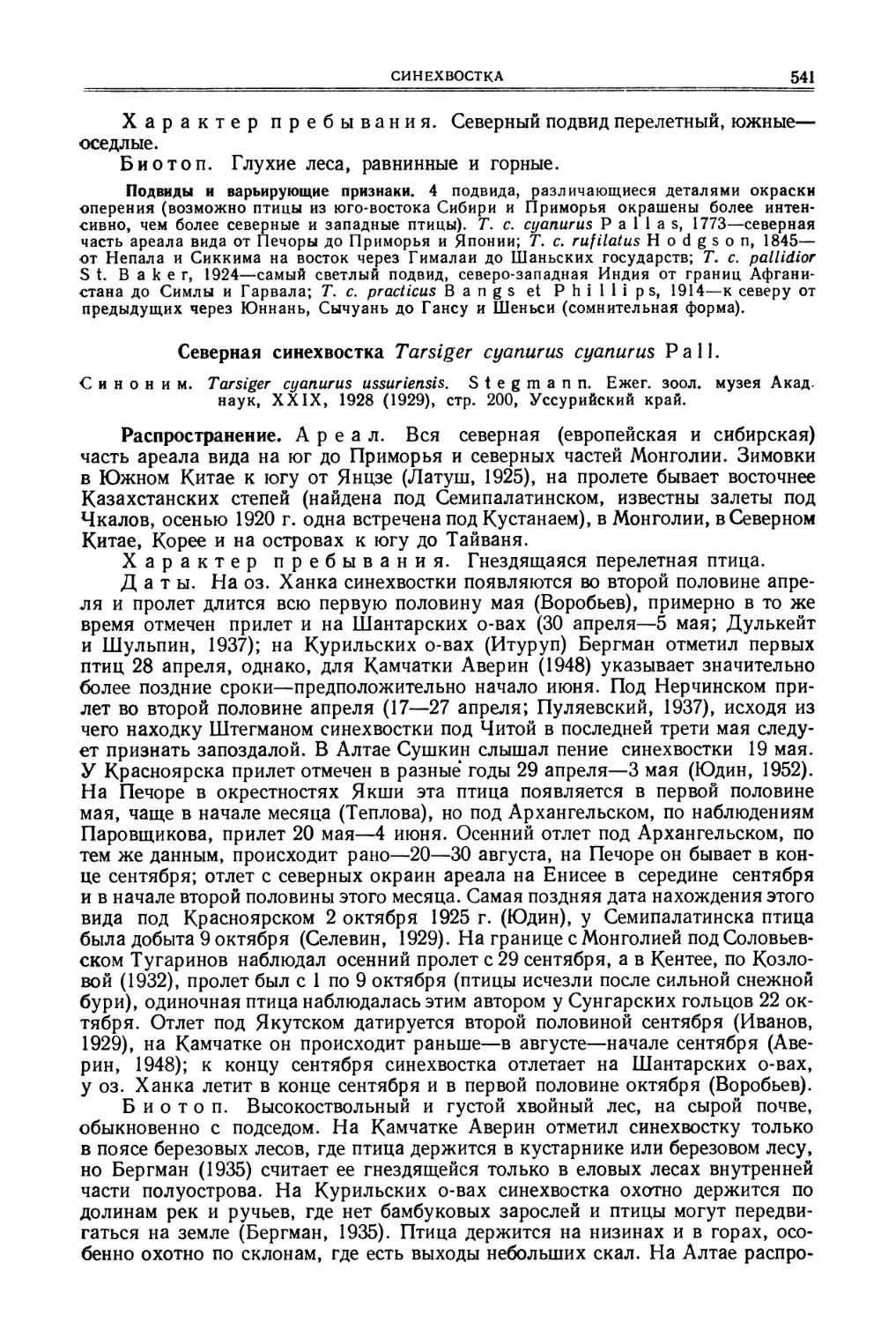

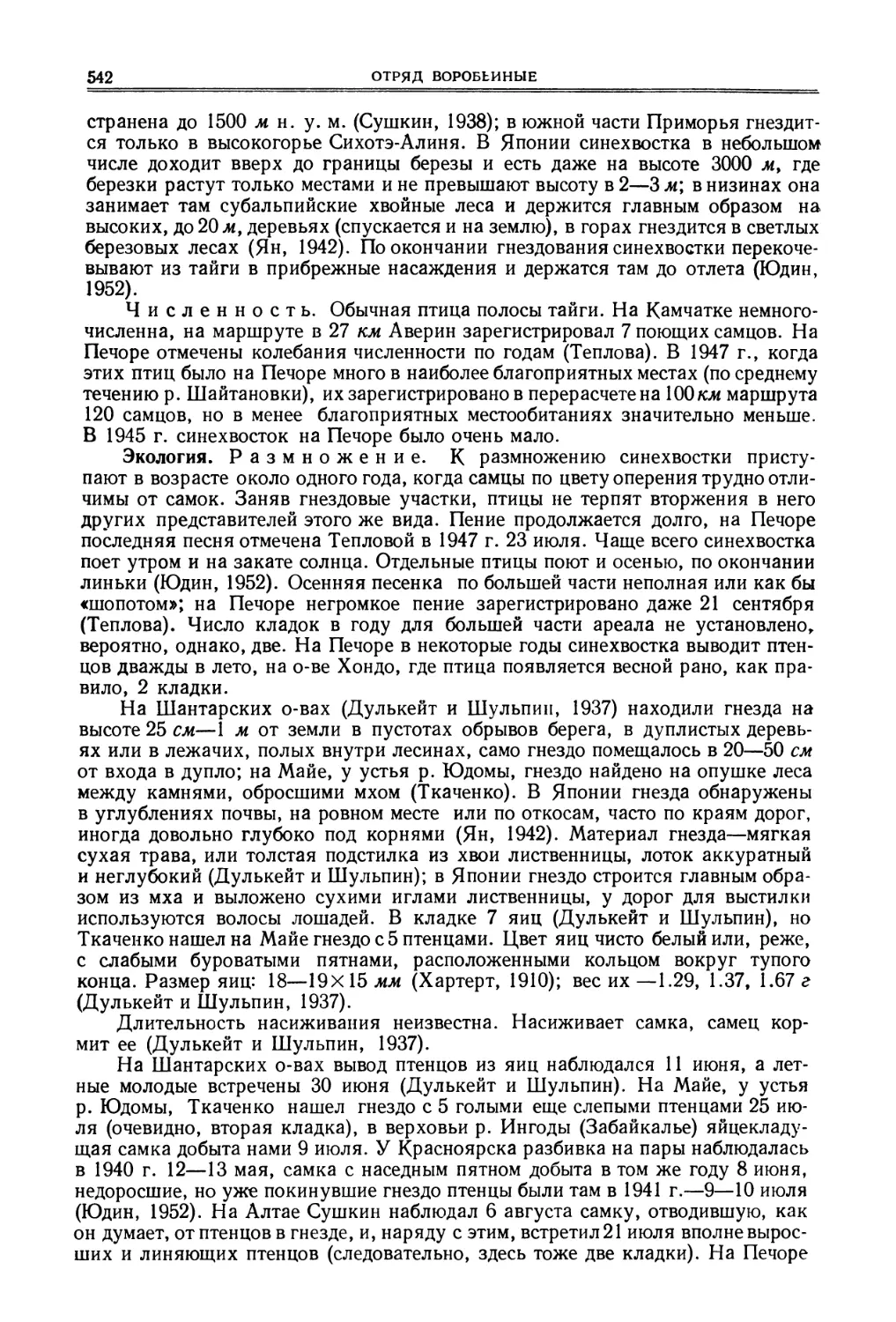

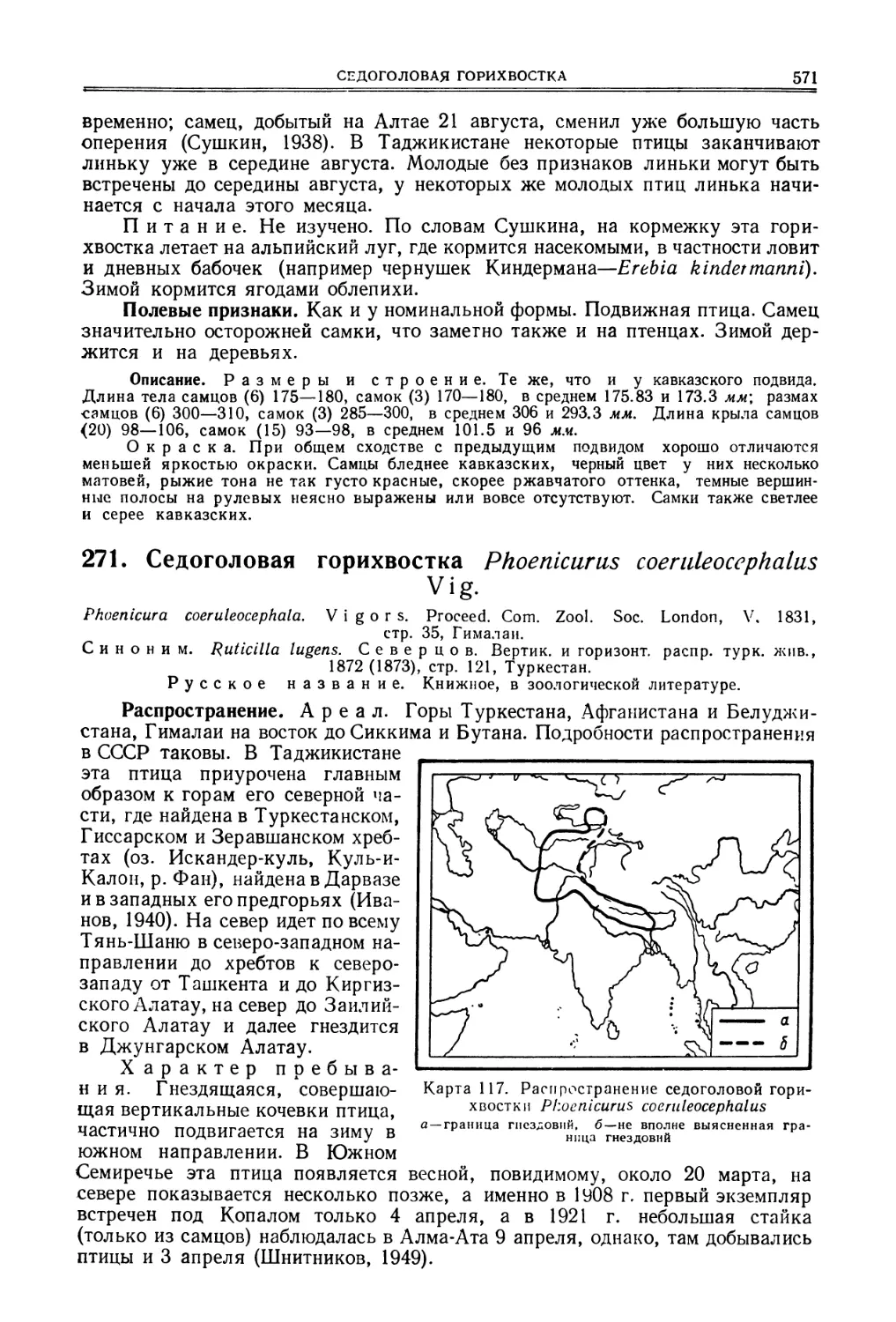

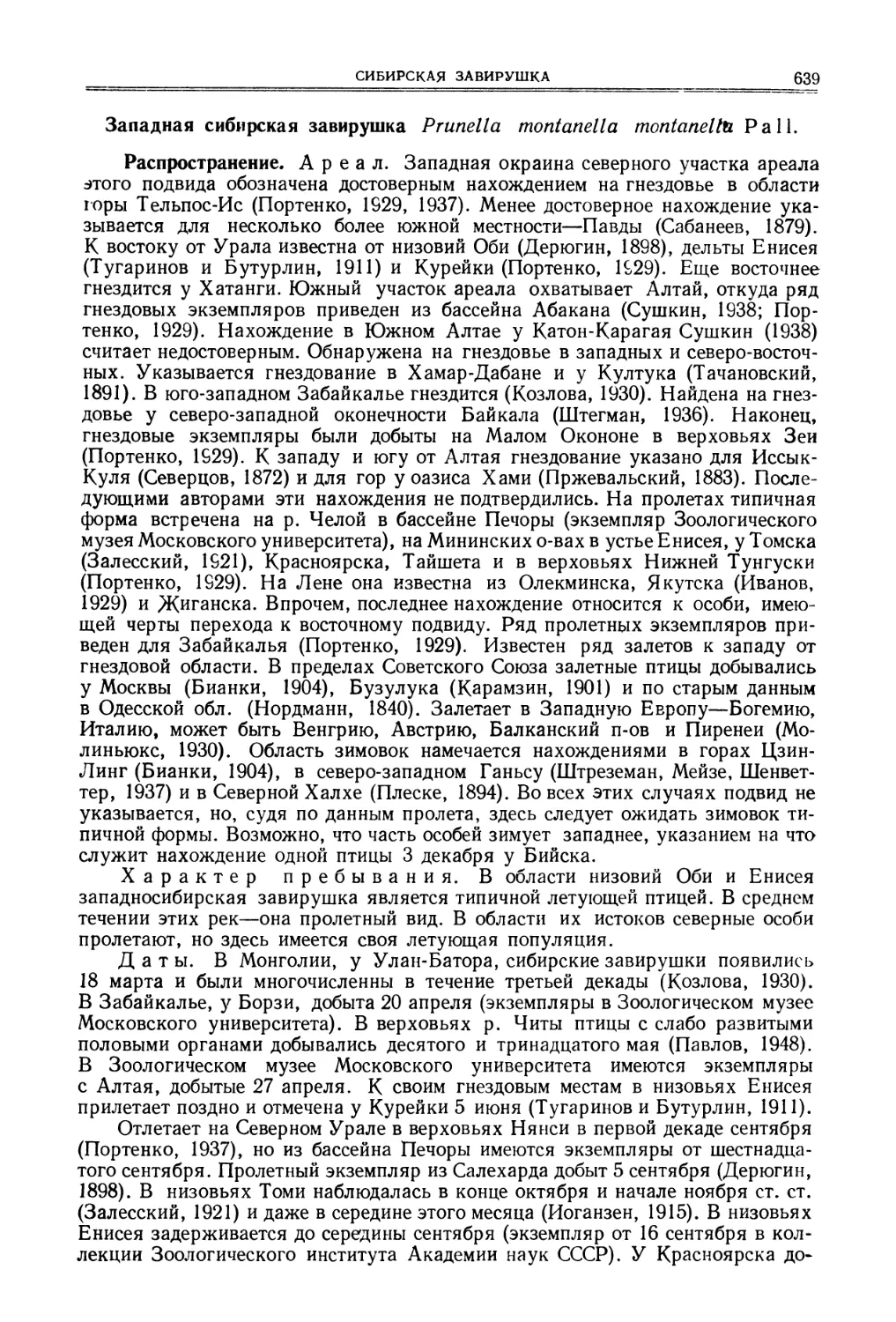

Карта 3. Распространение жулана Lanius cristatus

1—L. с. collurio, 2—L. с. kobylini, 3—L. с. phoenicuroides, 4—L. c. isabellinus, 5—L. c. speculigerus,

6—L. c. cristatus, 7—L. с confusus, 8—L. c. superciliosus, 9—L. с tsaidamensis, 10—L. c. lucionensis;

а—граница гнездовий, г—зимовки; цифры в кружочках—номера зимующих подвидов

Кавказ; не гнездится в Исландии, Ирландии, Шотландии; в Азии гнездится

в Малой Азии, в Сирии, в Сев. Иране, в Средней Азии, в Сибири, преимуществен-

но в средних и южных частях, на север регулярно до района Туруханска и

Якутска, местами севернее—на Яне у 66° с. ш. (р. Хопто), на Колыме у Поход-

ского, Анадырского края, западного побережья Охотского моря, также на юге

Камчатки; на Сахалине и в Японии; в Синьцзяне, Монголии до Ордоса и Ала-

шаня и Наныыаня, в Цайдаме и сев. Тибете (Бурхун-будда), в Маньчжурии,

12 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

Корее, вост. Китае. Зимовки в Восточной, тропической и Южной Африке, Аравии,

южной и юго-восточной Азии от Месопотамии и Пакистана (Синд) до южн.

Китая и Индо-Китая, также на Цейлоне, Тайване, сев. Филиппинах, Суматре,

Яве, Борнео, Целебесе, Бали, Флорес, Сумба, Сулу, Хальмахера, Церам.

Характер пребывания. Перелетная птица. При этом птицы

из Европы, Передней и Центральной Азии летят на зимовку на юго-запад,

в Африку и Индию, птицы из восточной Азии—на юго-восток Азии.

Биотоп. Весьма разнообразен. Держится в открытых и полуоткрытых

ландшафтах с кустарниковыми зарослями, по уремам и тугаям речных долин*

в садах, парках и т. п. В пустынных местностях преимущественно в оазисах^

В горах—в нижнем и среднем поясе до 3100 м.

Численность. Обычная птица. Отмечены изменения численности

в разные годы.

Подвиды и варьирующие признаки. Ряд подвидов, различающихся пропорциями

(относительная длина маховых и рулевых, длина вершины крыла), окраской, ампли-

тудой изменчивости окраски, размерами (в частности длиной крыла и шириной руле-

вых), также биологией—голосом, особенностями размножения, сезонного размещения,

пищевыми связями, биотопическим размещением. В европейской части ареала (кроме

Крыма и Кавказа), в западной Сибири до Томска, западного Алтая, степей Северного

Казахстана, в Малой Азии кроме Армении (зимовки в тропической и Южной Африке)—

L. с. collurio Li n n a e u s, 1758; в Крыму, на Кавказе, в Северном и северо-западном.

Иране (зимовки точно не выяснены, повидимому, как у предыдущего, отмечены

в б. Германской Восточной Африке)—L. с. kobylini В u t и г 1 i n, 1906; в Средней

Азии от Зайсана и Тарбагатая и южных степных районов Казахстана (Чалкар-тениз)

до Туркмении, южного Таджикистана и Памира (зимовки в Восточной Африке, на юг

до Усарамо)—L. с. phoenicuroides S с h a 1 о w, 1873; в Синьцзяне от южных отрогов-

Тянь-Шаня и до Русского хребта, к востоку до Лоб-нора и Кумтага, б. м. до Эдзингола,

Сачжоу и Наньшаня (зимовки в Пакистане—Синд, также у Лукноу, в Иханге, б. м.

в Гильгите и Южной Аравии; в Судане, на Белом Ниле, в Абиссинии, Сомали, Уганде,

Кении, на западе до южного побережья озера Чад)—L. с. isabellinus H e m pri с h.

et Ehrenberg, 1828; в Джунгарии, северо-западной Монголии, в Чуйской степет

на Алтае, в Хангае, у Косогола, в юго-восточном Забайкалье, в восточной Монголии

до Алашаня и Ордоса (область зимовок не выяснена, вероятно, как у предыдущего)—

L. с. speculigerus Taczanowski, 1874; в Цайдаме, кроме северных его частей,

в хребтах Южно-Кукунорском и Бурхан-Будда (зимовки не выяснены, пролет—в запад-

ном направлении, по Тариму и у Лоб-нора)—L. с. tsaidamensis Stegmann, 1930;

от Средней Сибири (Кузнецкая степь, Салаир, окрестности Томска, Туруханский район,

Новосибирск) до Охотского моря и Камчатки, Анадыря, к югу до Таннуола, Улан-

Батора, б. м. предгорий Хангая, далее—до верхнего Амура (зимовки в Юннани, ниж-

ней Бирме, на Малакке, в Верхнем Ассаме и Индии, Цейлоне, изредка на Андаман-

ских островах)—L. с. cristatus Li n n a e u s, 1758; в Приамурье, Приморье, в север-

ной Маньчжурии (зимой в частности на Малаккском полуострове)—L. с. confusus Steg-

mann, 1929; на Сахалине и в Японии на островах Хоккайдо, Хондо, Кюсю, Цусима

(зимой в юго-восточной Азии, в южной Юннани, Гуандуне, Фуцзяне, на Вьетнаме,

Кохинхине, на Малаккском полуострове, Суматре, Яве, Бали, Флорес, Сумоа)—

L. с. superciliosus Latham, 1801; в Корее, б. м. в южной Маньчжурии (Мейзе,

1934), восточном Китае к востоку от Ганьсу и Сычуаня (зимой на Тайване, северных.

Филиппинах—Люсон и прилежащих островах, Палаване, Борнео, Сулу, севере Целе-

беса, Сангире, на Хальмахера и Цераме, Андаманских и Никобарских островах, изредка

на Малаккском полуострове, Суматре и Цейлоне)—L. с. lucionensis Linnaeus, 1766.

Очерк зимовок дается в основном по Штреземанну, 1927; Штегману, 1930; Гейру, 1926.

Систематические замечания. Систематические отношения различных форм жула-

нов сложны и выяснились относительно недавно. Еще Сушкин A929) обратил внимание

на таксономическое значение широко встречавшихся в Средней Азии и Казахстане

«гибридных» форм; впоследствии то же установлено в Туркмении Дементьевым A940).

Впервые объединение всех красноспинных сорокопутов в один вид предложено Штре-

земанном A927). Спорным остается вопрос об отношении к собственно жуланам восточно-

азиатской группы cristatus—confusus—superciliosus—lucionensis. Ряд авторов (Штег-

ман, Хартерт и Штейнбахер) склонны отделять их, как вид, от жуланов. В пользу этого

говорят стойкие морфологические различия (соотношение длины крайних и средних

рулевых, у группы cristatus, хвост более ступенчатый; рулевые у этих птиц узкие); более

сильный клюв у cristatus; особенности полового диморфизма (резкий у collurio, очень

слабый у cristatus), биологические особенности (пение «примитивное» у cristatus, кото-

рый к тому же редко подражает другим птицам; детали репродуктивного цикла), нако-

нец, различия в расположении области миграций и зимовок (см. выше). Однако нали-

ЖУЛАН 13

чие в Центральной Азии сорокопутов группы Isabellinus—speculigerus—tsaldamensls

существенно сглаживает эти различия. Повидимому, поэтому автор новейшей моно-

графии сорокопутов Оливье A944) выделяет упомянутые выше подвиды как вид, а всю

группу жуланов делит на три вида: collurlo (collurlo, kobyllni), Isabellinus (Isabellinus,

speculigerus, tsaldamensls) и, наконец, crlstatus (cristatus, confusus, superclliosus, luclo-

nensls). Так как группа isabellinus морфологически и биологически промежуточна между

двумя другими, осторбжнее в настоящее время объединять все формы жулана в один

политипический вид. Никаких доказательств совместного изолированного обитания

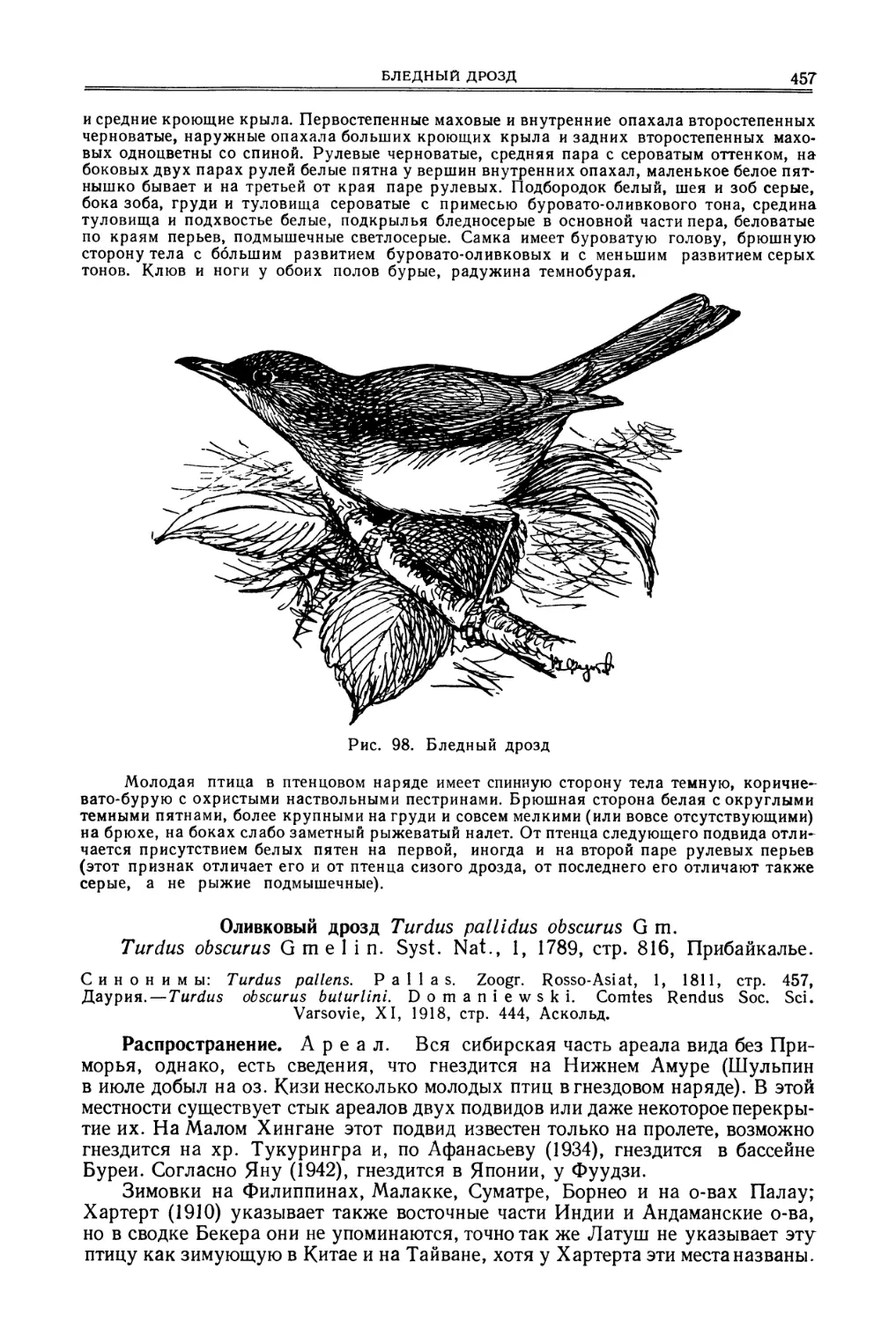

двух форм этой группы в гнездовом ареале нет, за исключением наличия гибридных

популяций, что, однако, именно и говорит в пользу принятой здесь точки зрения.

Известным исключением служат факты совместного распространения collurlo и crlstatus

в восточных частях Западной и Средней Сибири—на Алтае, в Салаире, даже в отрогах

Кузнецкого Алатау у Томска (но и здесь изредка встречаются гибриды; Иоганзен, 1944).

Европейский жулан Lanius cristatus colIurio L.

Lanlus collurlo. Linnaeus. Syst. Nat., изд. X, 1758, стр. 94, Швеция.

Синоним. Lanlus collurlo pallidifrons. Johansen. Journ. f. Ornith. (92),

1952 A944), стр. 199, Томск.

Распространение. Ареал. В Европе от 60°30' с. ш. в Норвегии, сред-

них частей Швеции, 63°30' в Финляндии, на северо-западе СССР около 64°,

доходя, однако, до Архангельска, далее южнее, около 58° в Приуралье,

в Зап. Сибири на севере примерно до 64° с. ш. (добыт на р. Казым; Иоганзен,

1944), на востоке степи в Зап. Алтае; на юге до Кантабрийских и Пиренейских

гор, Италии, Корсики, Сардинии, в Югославии и Греции (кроме Пелопоннеса);

на Украине и в сев. Предкавказье; в Малой Азии и Зап. Сибири, на юг до

степной зоны Казахстана. На пролете в частности в Средней Азии. Зимовки—

в Африке, к югу от экватора, только немногие у Виктории-Ньянца, большин-

ство в тропической восточной Африке и до юга материка—от Анголы до Кап-

ской земли.

Характер пребывания. Перелетная птица. Прилет поздний—

в первой половине, местами даже во второй трети мая. Приводим некоторые

отдельные даты. На крайнем севере европейской части ареала в СССР у Архан-

гельска появляется 8—29 мая (Паровщиков). В Зап. Сибири у Томска появляет-

ся около середины мая, отлет проходит во второй половине августа (Иоганзен,

1944). На Украине—в Харьковской и Сумской областях прилет 5—10 мая,

отлет 20—30 сентября (Волчанецкий, 1950). В равнинном Крыму, у Тархан-

Су нака, прилет отмечается в начале мая (Сеницкий, 1898). В окрестностях

Ростова-на-Дону прилет во второй трети мая (Сарандинаки, 1909). В Москов-

ской области жулан появляется в первой трети мая, последние птицы покидают

ее в первой трети сентября (Смолин, 1947).

Весной самцы прилетают ранее самок. Отлет с мест гнездовья падает на раз-

ные числа второй половины августа и сентября, отдельные особи в Европе задер-

живаются до октября. Движение—в юго-западном направлении. Отлет с афри-

канских зимовок начинается с конца марта, продолжаясь до середины апреля.

Осенью на пролете в Судане появляется уже в августе, валовой пролет в сен-

тябре, в области зимовок—в конце октября—начале ноября (Гроте, 1930).

Весенний пролет в Египте слабый и случайный. Осенний, однако, регулярный

(Мейнерцхаген, 1930).

Биотоп. Гнездовый—полуоткрытые пространства с кустарниками,

также сады, парки и т. п.; опушки лесов; речные долины с уремой. На пролете

в культурном ландшафте, по речным долинам и т. п., как на равнинах, так

и в горах.

Численность. Обычный и для сорокопутов многочисленный вид.

Распределение, однако, спорадично—в лесной зоне избегает глухих лесных

массивов и, например, вовсе не указывается для Вологодской области.

Экология. Размножение. Вопрос о возрасте, в котором спариваются

птицы (вероятно, годовалые) и о постоянстве пар, остается неясным. Пение

14 отряд воробьиный

и спаривание—вскоре после прилета. Гнездо строит главным образом самец

примерно в течение3—4 дней (Нитхаммер, 1937). Расположено гнездо преиму-

щественно в кустах на высоте 1—2 м от земли, иногда выше или ниже. Построено

гнездо из травы и растительных волокон, лишаев, внутренняя выстилка из были-

нок, шерсти и т. п. Размеры гнезда около ПО—180 ммио наружному диаметру,

вышина около 80—115 мм, диаметр лотка около 60—80 мм (Гебель, 1879).

Кладка из 4—7, иногда из 3 или 8, обычно из 5—б яиц. При гибели первой

кладки бывает дополнительная. Размеры яиц D4) 19.3—23.5x15.1 —17.6,

в среднем 22.19x16.45 мм (Сомов, 1897); A00) 20.9—25.4x15.9—18.4, в сред-

нем 22.4 х16.8 мм (Уайзерби, 1938). Окраска яиц: основной фон от розоватого

до беловатого цвета, по нему поверхностные бурые в разных оттенках и глу-

бокие серовато-фиолетовые пятна и отметины. Начало кладки на юге ареала

в конце мая, на севере в разные числа первой половины июня. Насиживает

самка (с небольшой, повидимому, помощью самца), начало насиживания—до

окончания кладки, так как птенцы в одном выводке разновозрастны. Продол-

жительность насиживания 14 дней, при неблагоприятных метеорологических

условиях—15 или 16. Выкармливают птенцов оба родителя. В гнезде птенцы

находятся 12—15 дней, покидают гнездо с недоросшими маховыми и рулевыми,

затем выводки держатся вместе около месяца, причем родители в это время их

кормят. В Европейской части СССР первые подлетки с недоросшими крыльями

встречаются на юге в конце июня, в средней полосе, на севере, а также в Сиби-

ри—в первой половине июля. Во второй половине июля молодые вполне раз-

виты и у некоторых начинается уже линька.

Линька. Смена нарядов такова: птенцовый (гнездовый) наряд—комби-

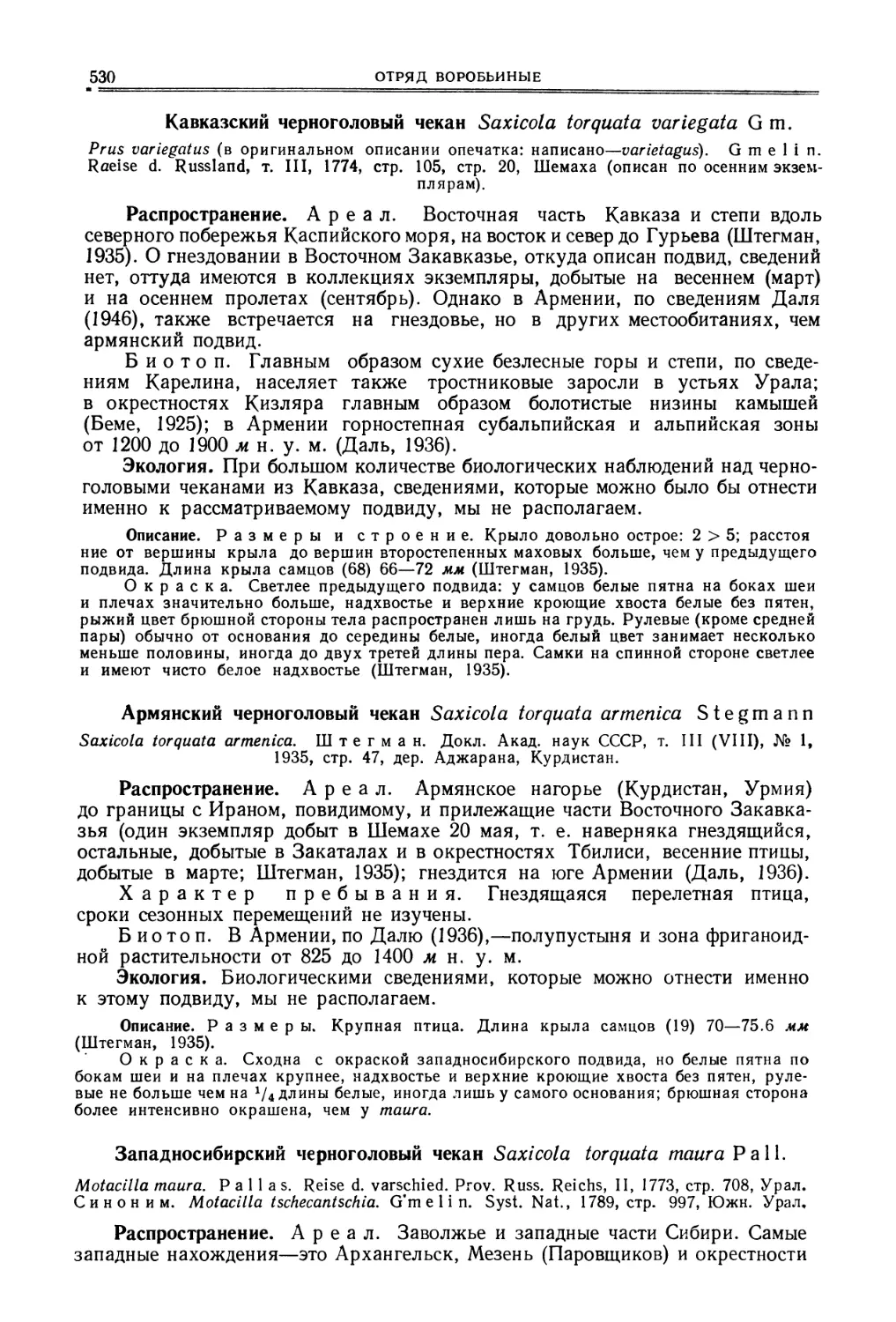

нированный (после частичной послегнездовой или первоосенней линьки),

первый предбрачный наряд—полный первый годовой—второй полный годо-

вой и т. д. Частичная послегнездовая (первая осенняя) линька у молодых птиц

сразу после вылета из гнезда, между июлем и сентябрем; она захватывает мел-

кое оперение, без больших кроющих крыла, маховых и рулевых. Появившийся

в результате этой линьки комбинированный наряд сменяется затем после пол-

ного линяния на зимовке, между ноябрем и февралем, в возрасте около 8 ме-

сяцев. У взрослых жуланов полная годовая линька протекает на зимовке, между

ноябрем и декабрем или декабрем и февралем или мартом. Впрочем, начало

смены мелкого оперения падает иногда даже на июнь (материалы Зоологиче-

ского музея Московского университета; Захтлебен, 1922; Нитхаммер, 1937;

Уайзерби, 1938).

Питание. Главным образом различные насекомые—жесткокрылые,

перепончатокрылые, прямокрылые, двукрылые, чешуекрылые. Также мелкие

позвоночные, которые, однако, в кормовом режиме жулана занимают неболь-

шое место (впрочем, по наблюдениям в Западной Европе, среди жуланов имеют-

ся и «специалисты» по питанию мелкими позвоночными). Из птиц жуланы напа-

дают на воробьев, чечоток, зябликов, обыкновенных овсянок, полевых жаво-

ронков, обыкновенных и желтых трясогузок, луговых коньков, больших и

длиннохвостых синиц, лазоревок, поползней, пеночек, птенцов дроздов,

варакушек, завирушек, крапивников, ласточек деревенских и береговых;

также на птенцов куропаток и фазанов и т. п. Из млекопитающих—на мышей,

полевок, землероек, летучих мышей. Наконец, на лягушек и мелких ящериц.

Для жулана весьма характерно собирание запасов пищи путем накалывания

добытых животных на шипы, веточки и т. п.

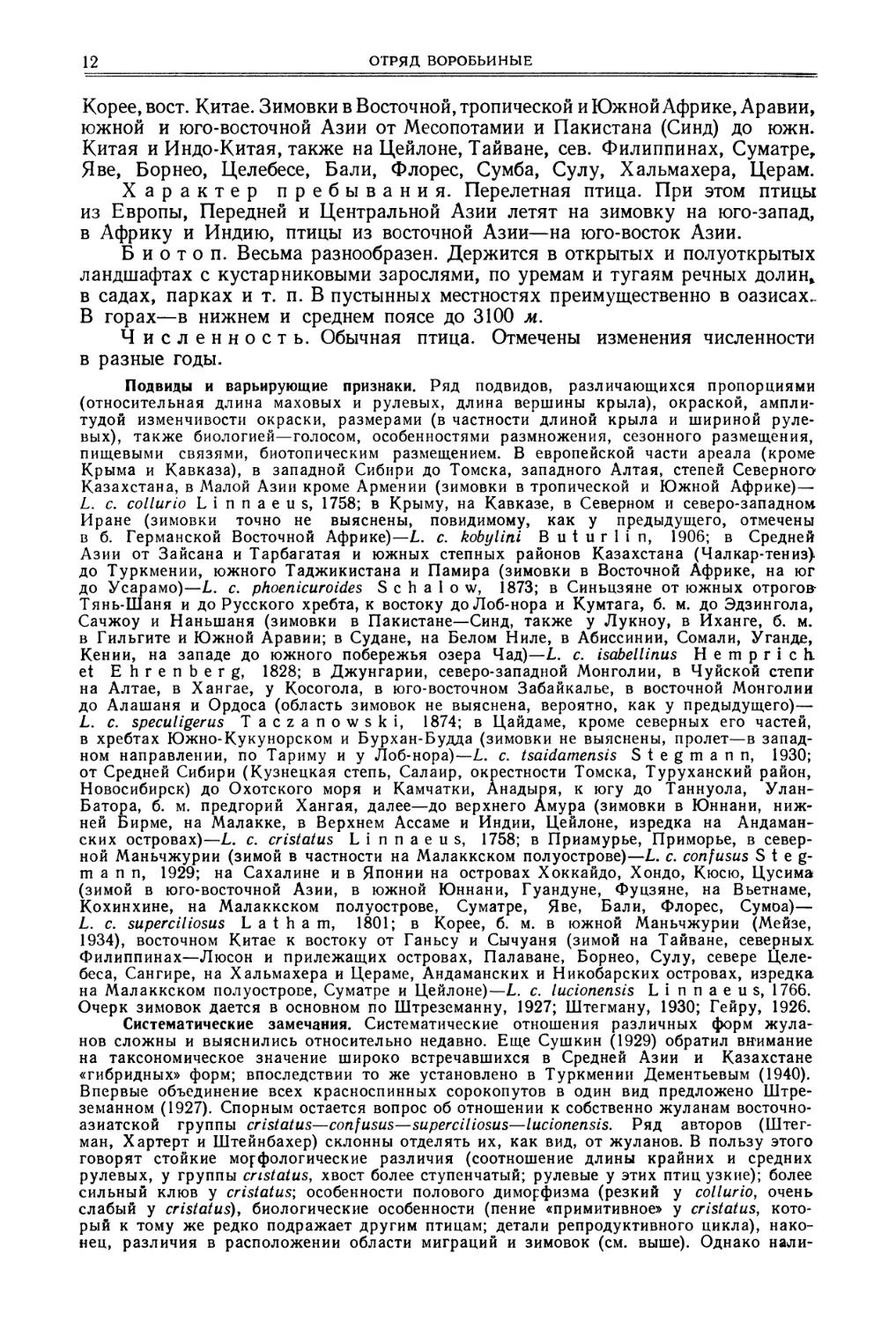

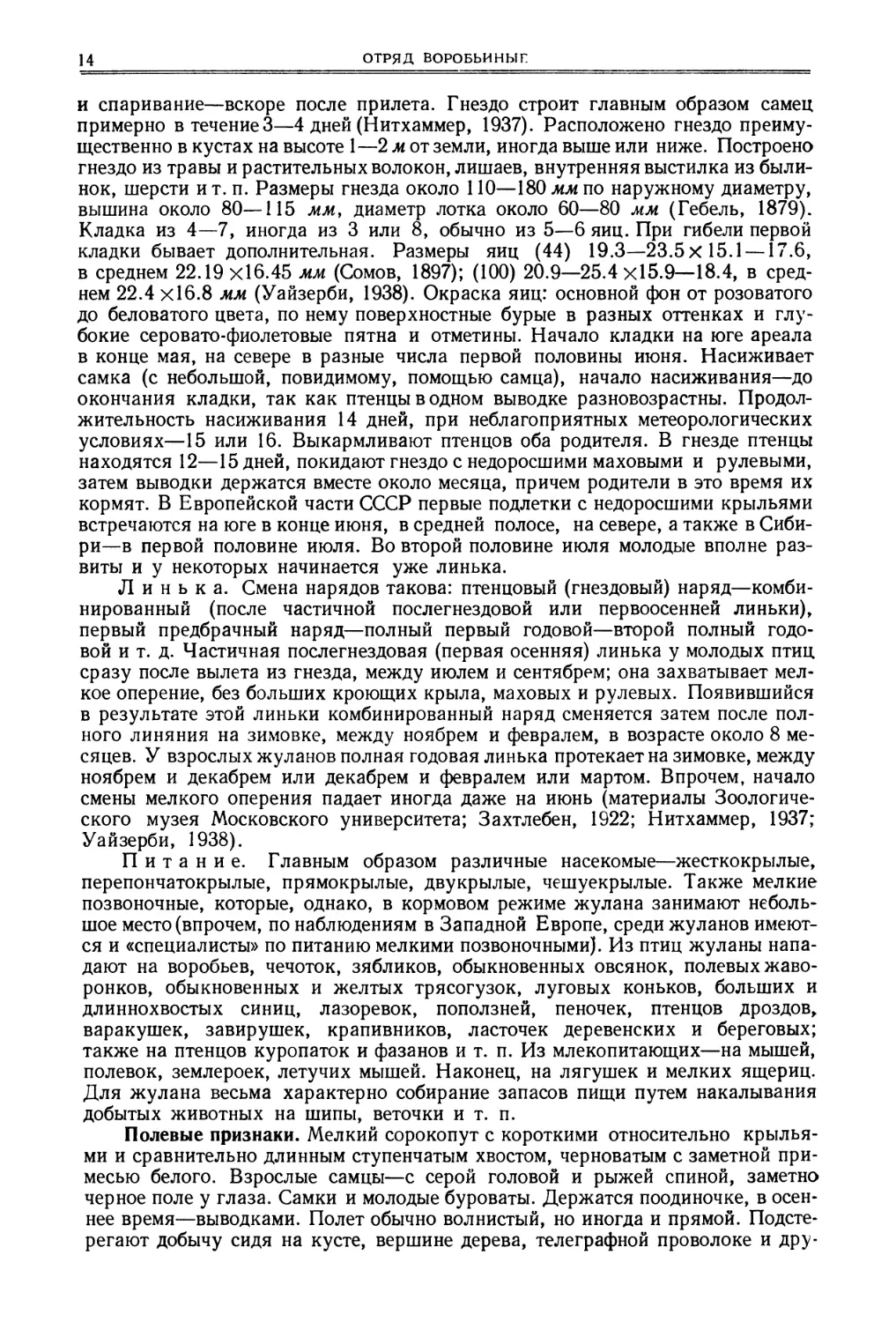

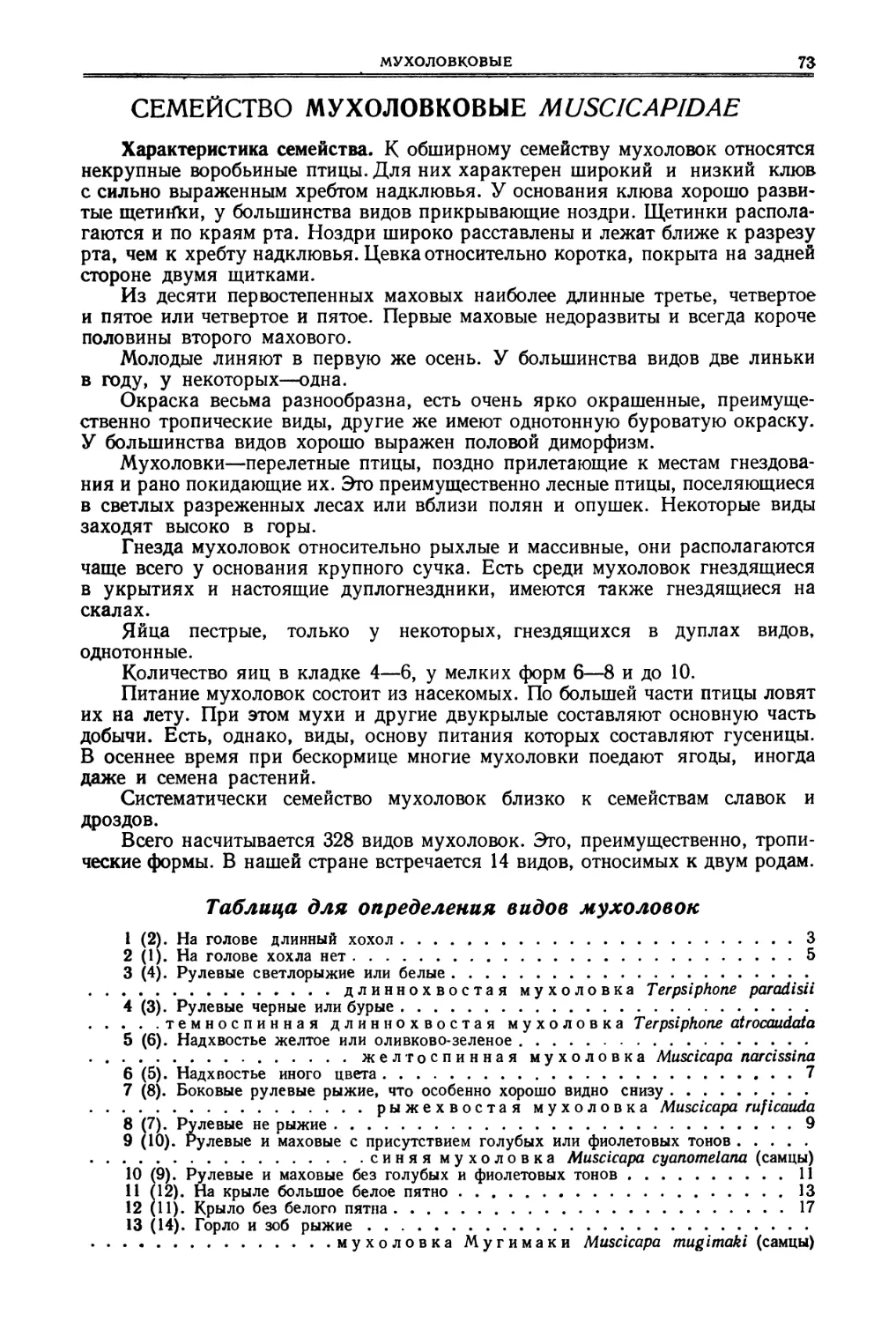

Полевые признаки. Мелкий сорокопут с короткими относительно крылья-

ми и сравнительно длинным ступенчатым хвостом, черноватым с заметной при-

месью белого. Взрослые самцы—с серой головой и рыжей спиной, заметно

черное поле у глаза. Самки и молодые буроваты. Держатся поодиночке, в осен-

нее время—выводками. Полет обычно волнистый, но иногда и прямой. Подсте-

регают добычу сидя на кусте, вершине дерева, телеграфной проволоке и дру-

ЖУЛАН

15

гих местах с хорошим обзором, при этом жулан вертит во все стороны головой

и хвостом. Добыча умерщвляется клювом и съедается на кусте или дереве;

излишки «про запас» накалываются на шипы, ветки, иногда и на колючую про-

волоку. Пение—мелодичное щебетание, в которое нередко включается подража-

ние голосам других видов птиц. Позывы разнообразны, чаще всего резкое

«чек-чек» или «гя-а-а».

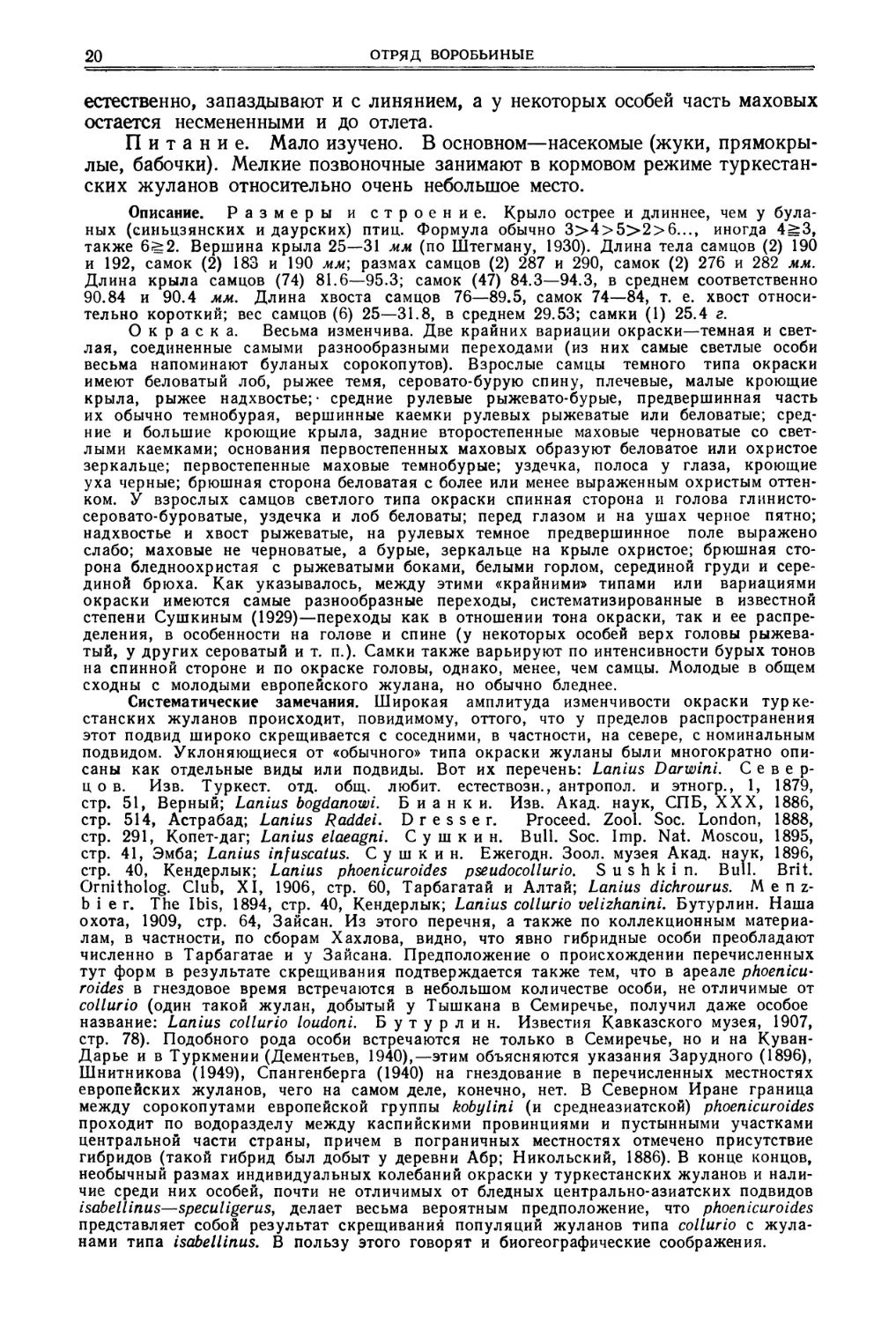

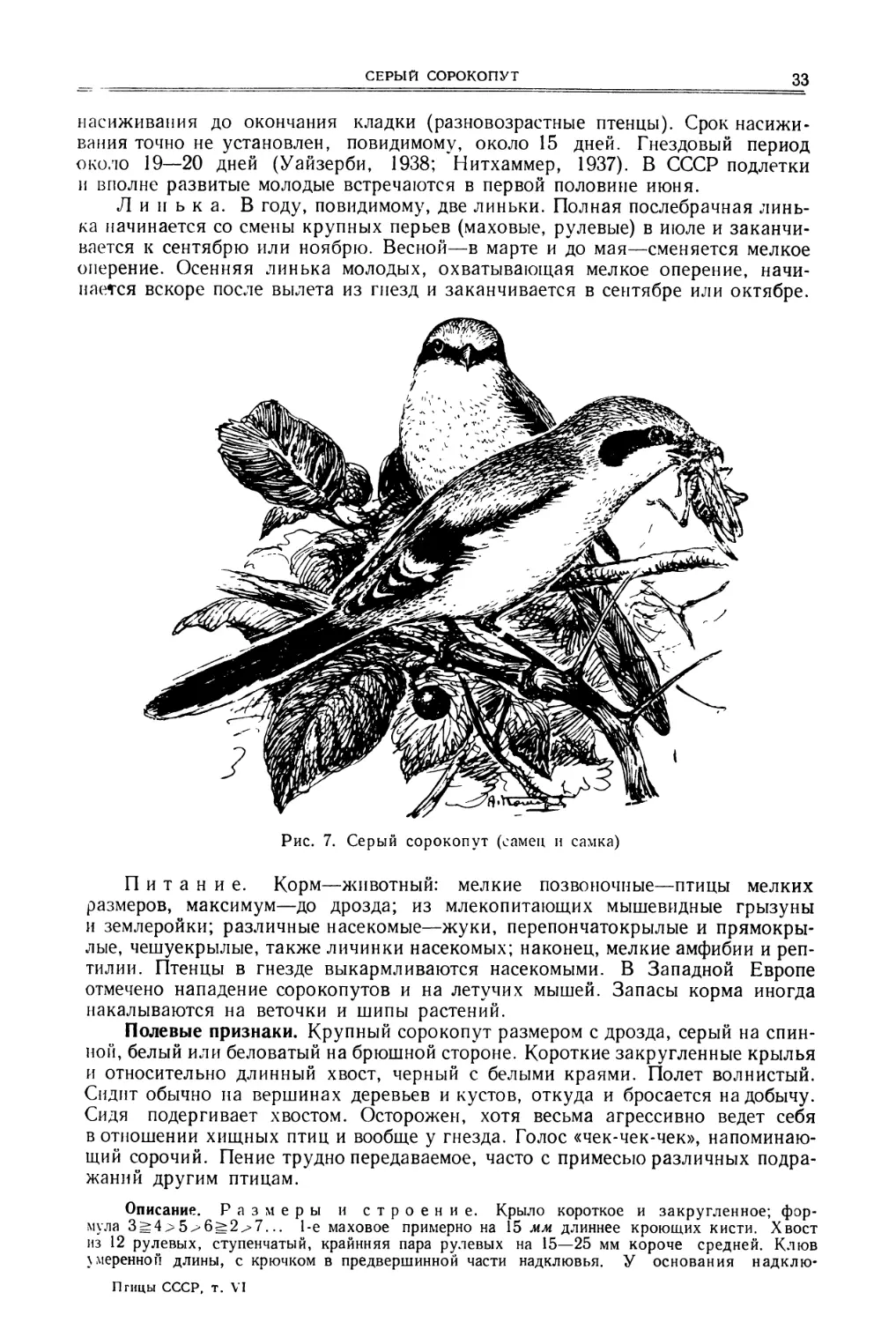

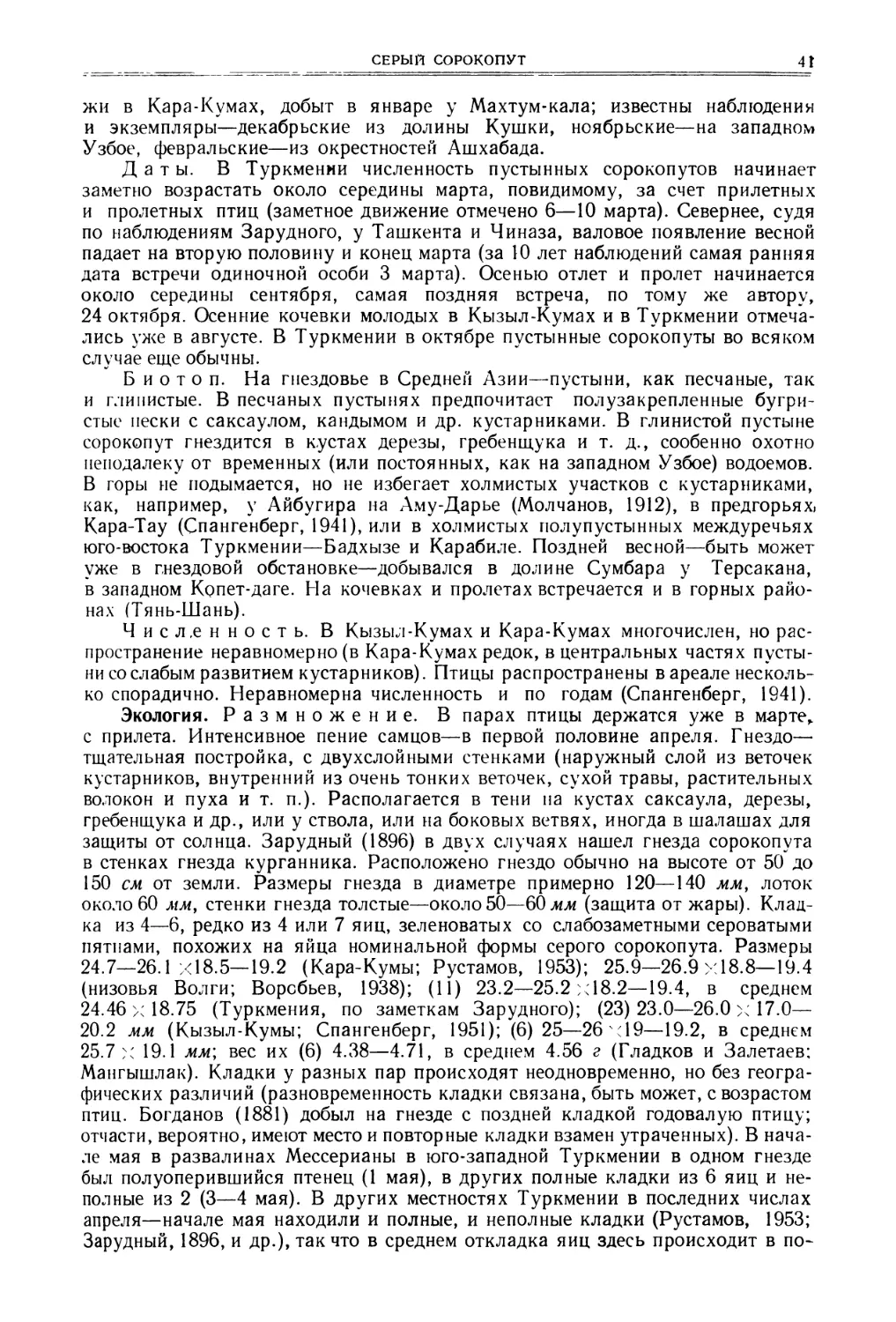

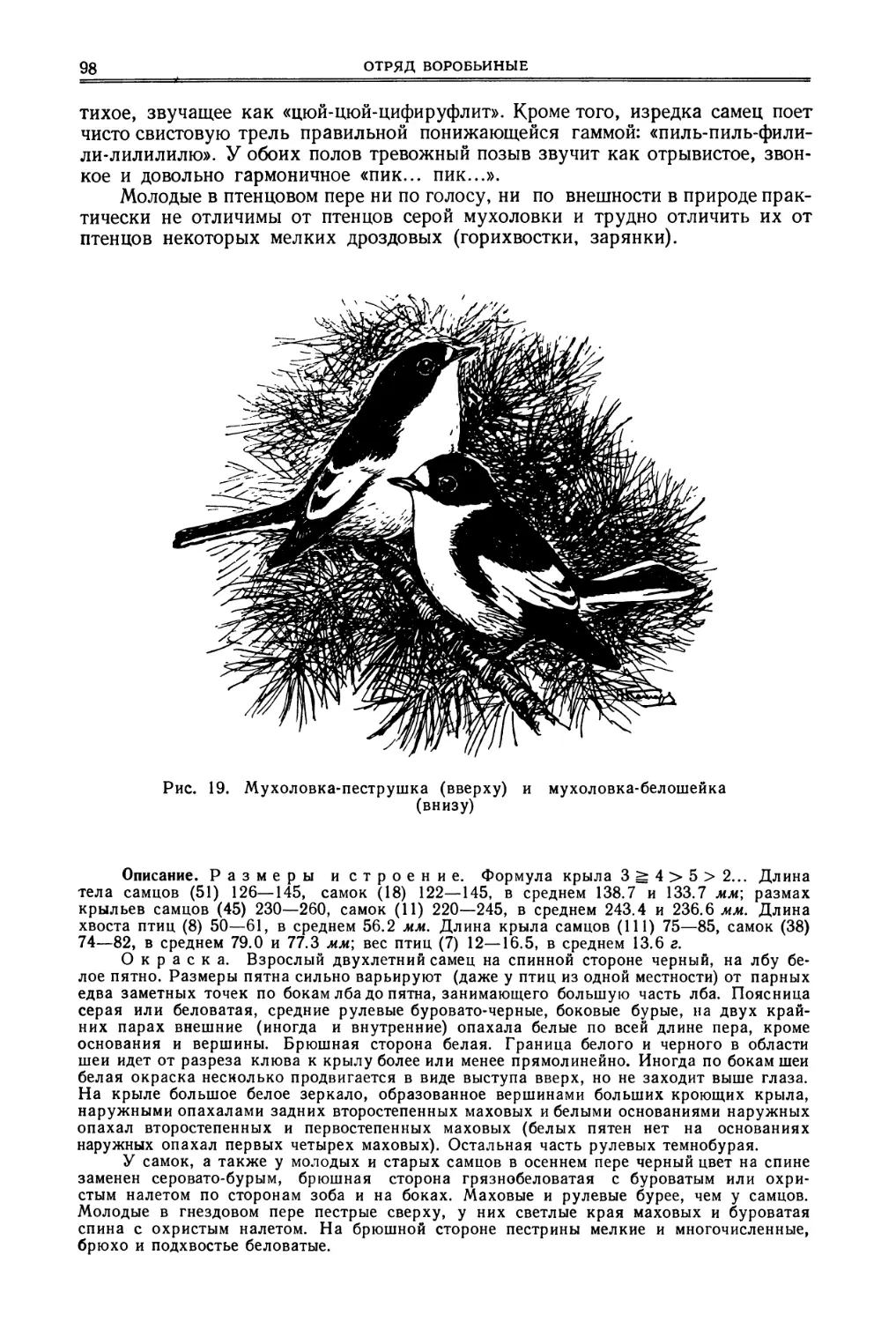

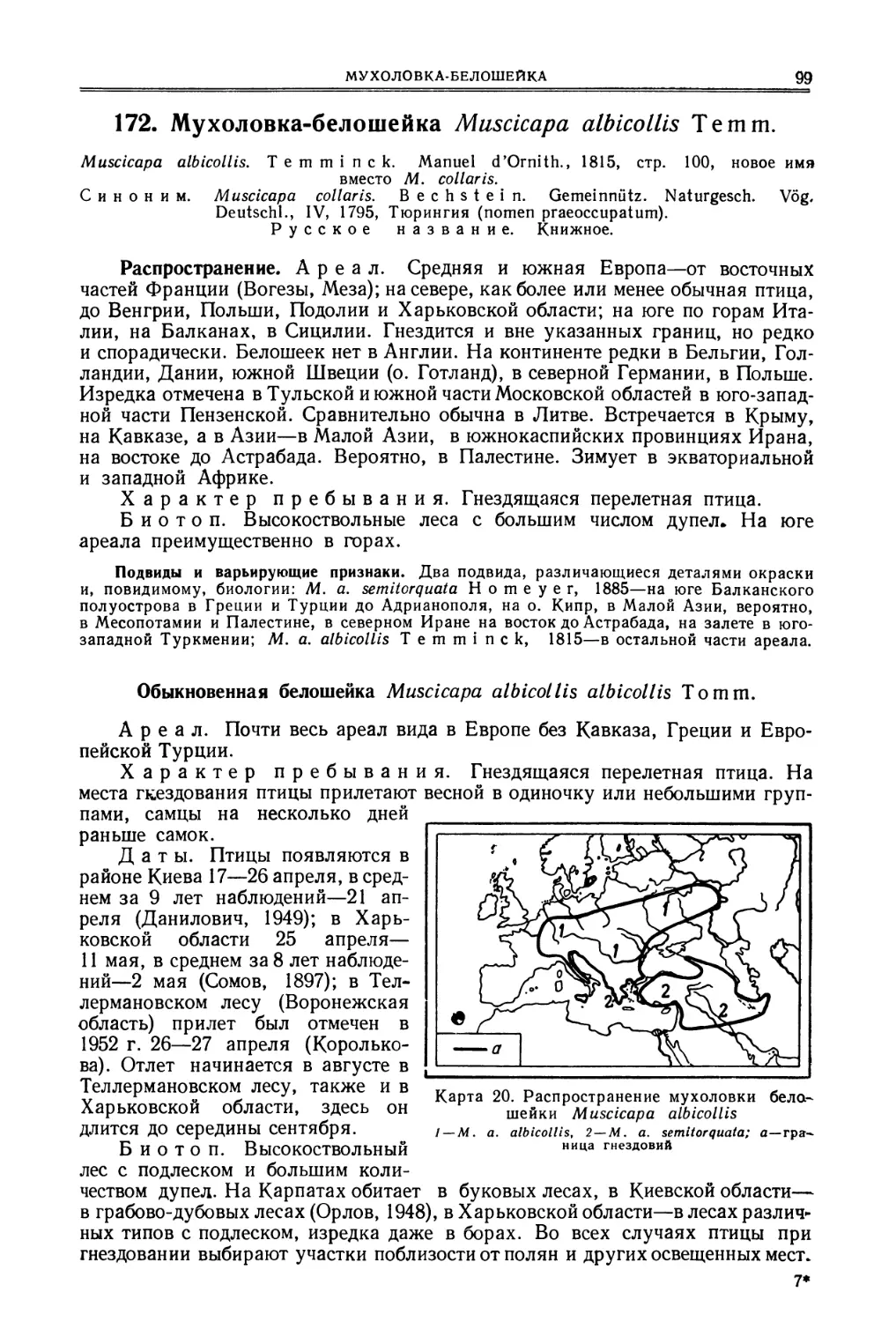

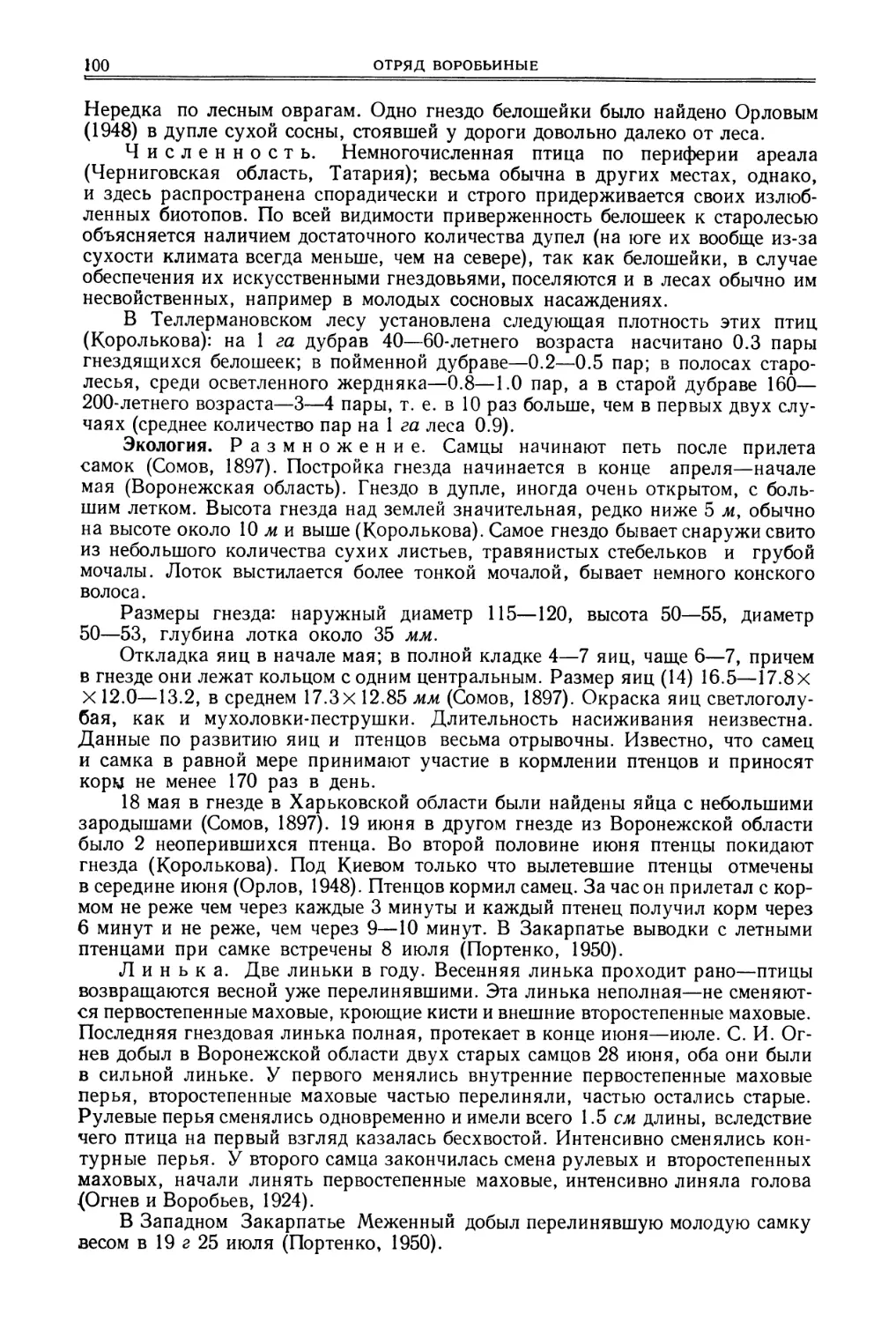

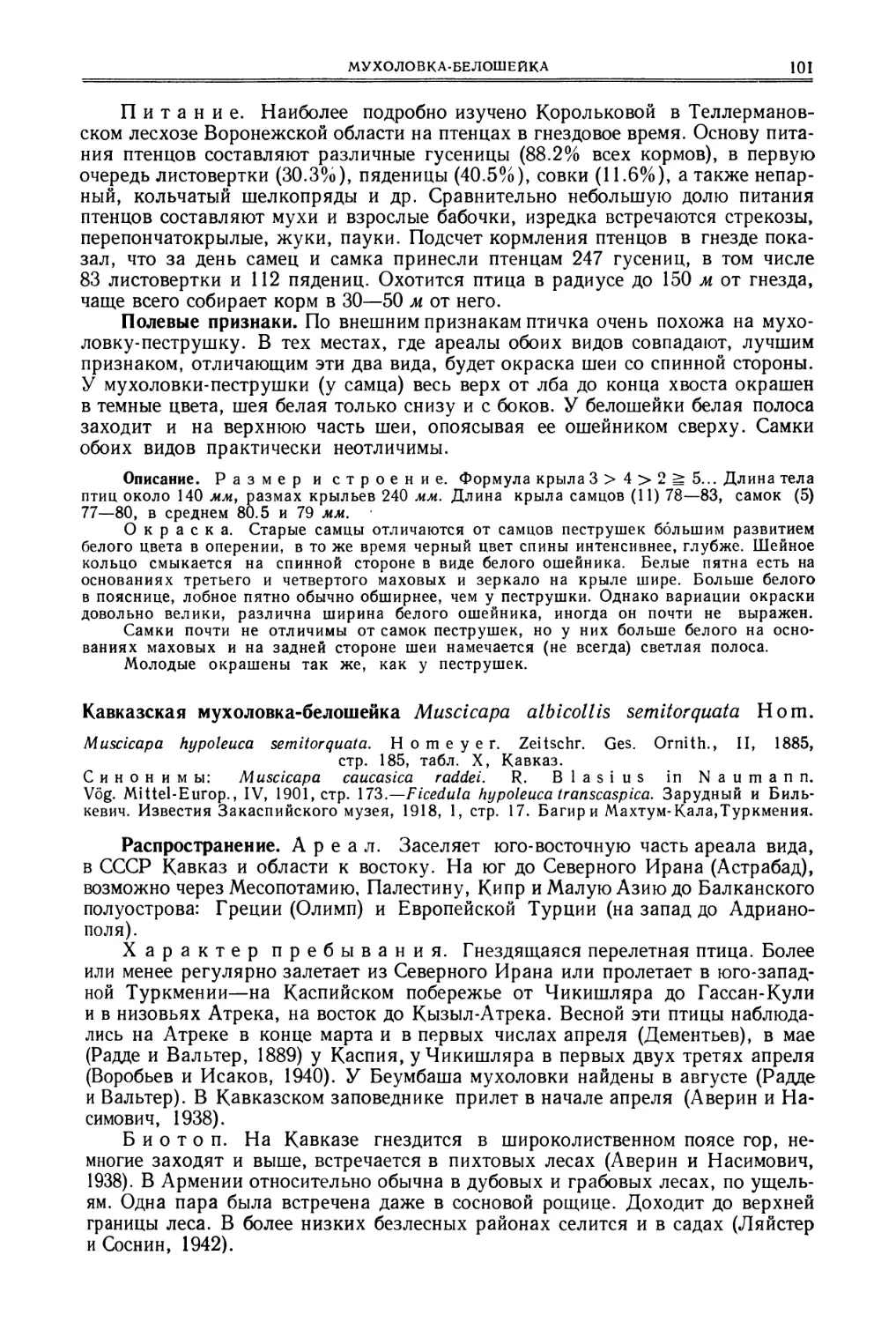

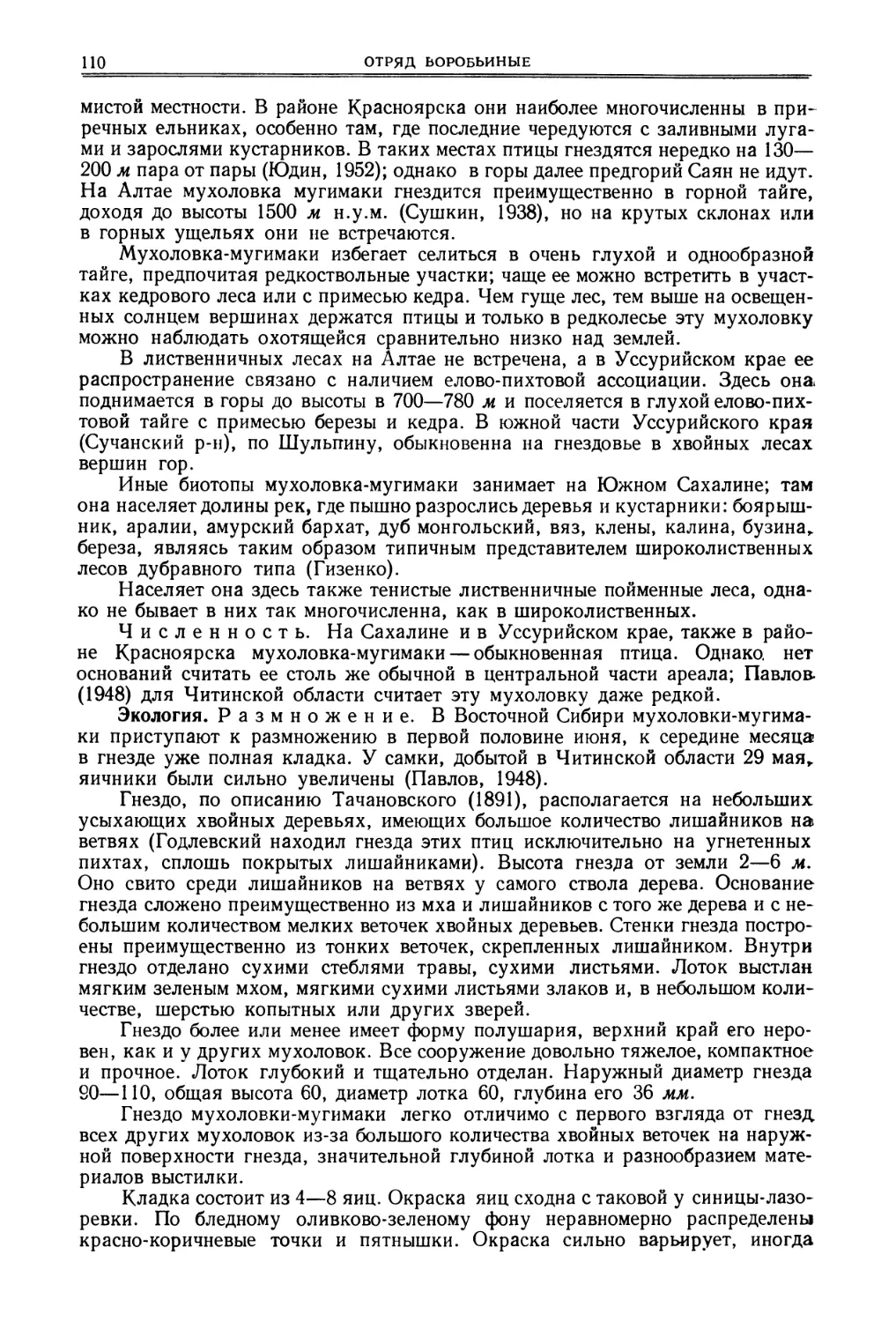

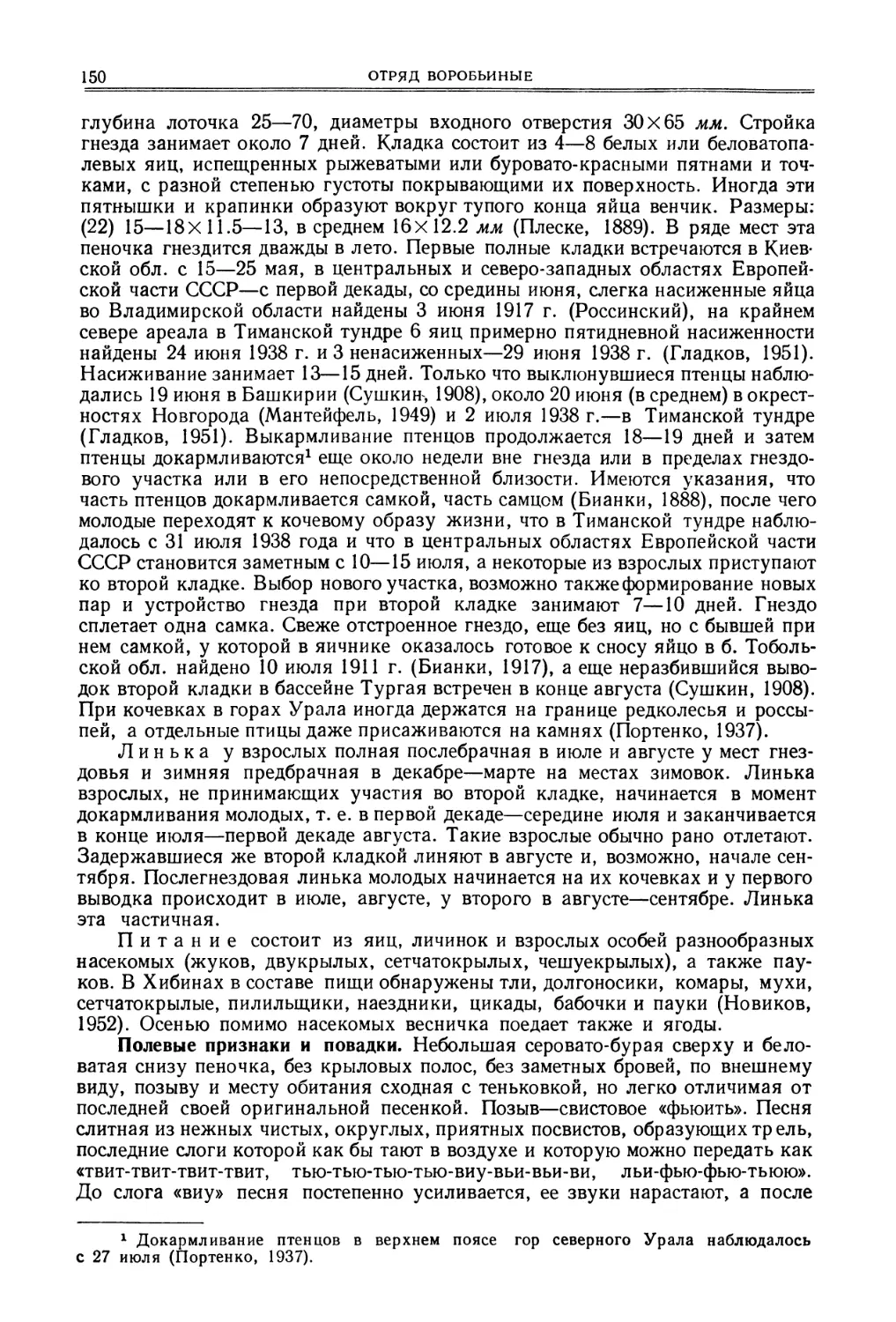

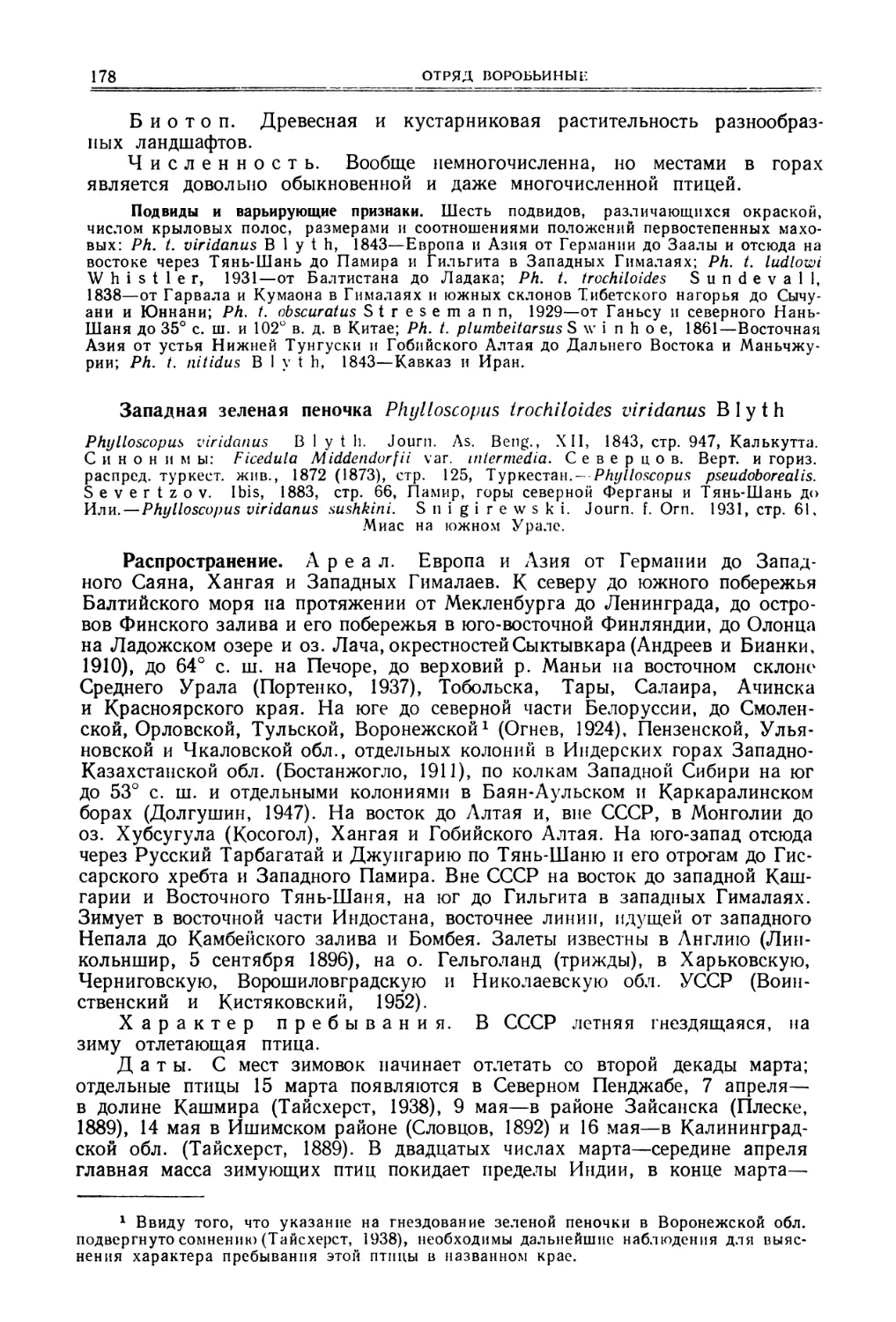

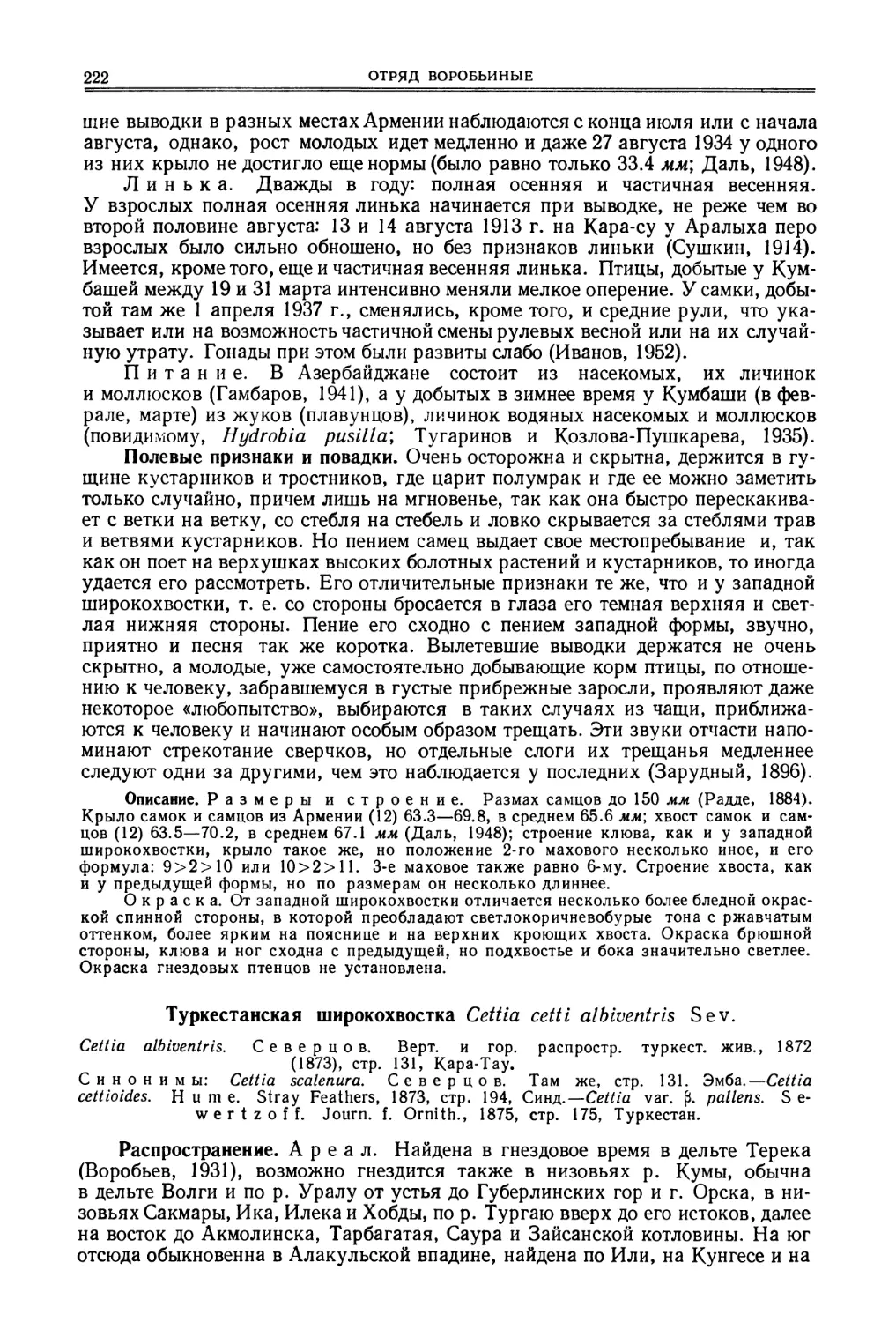

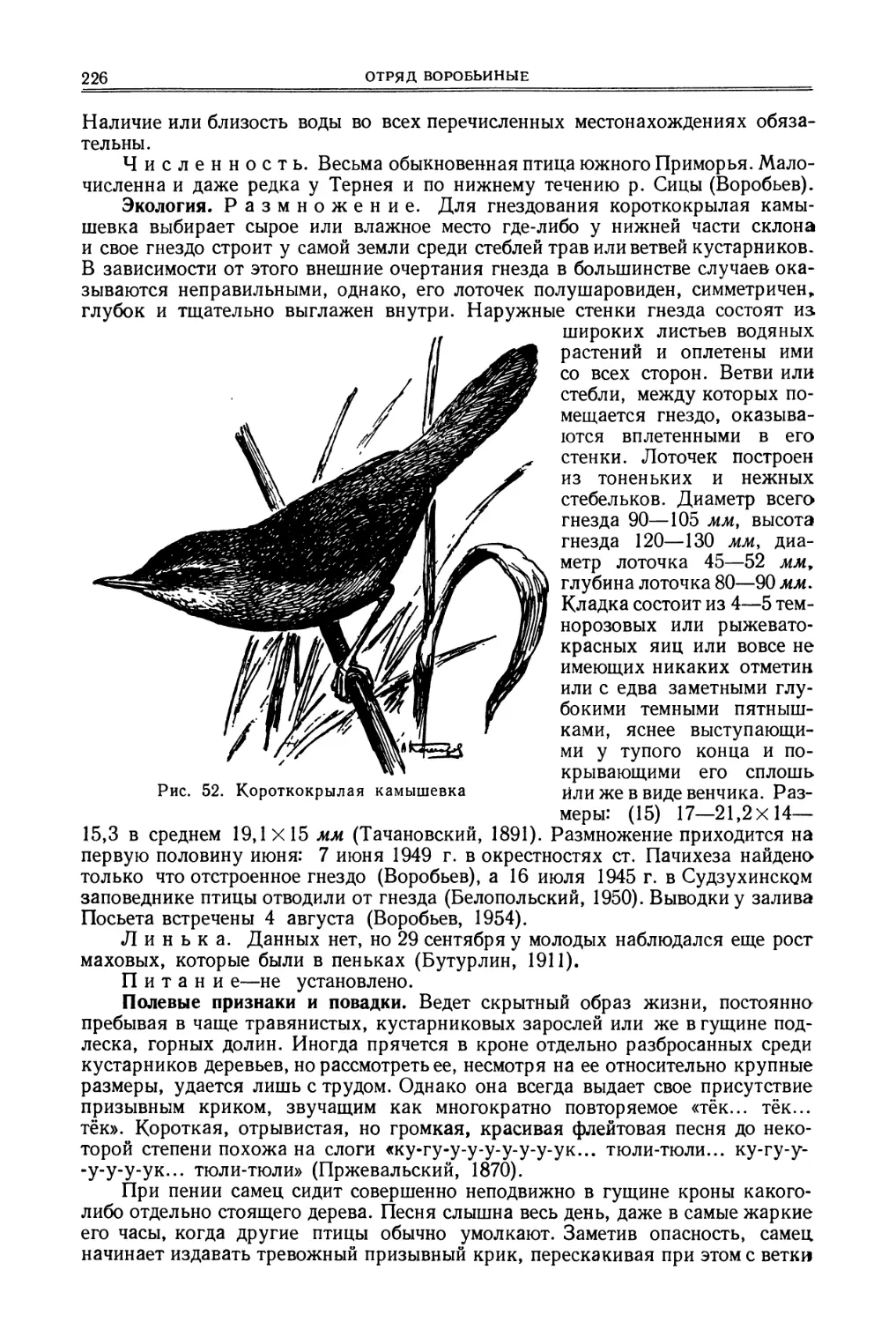

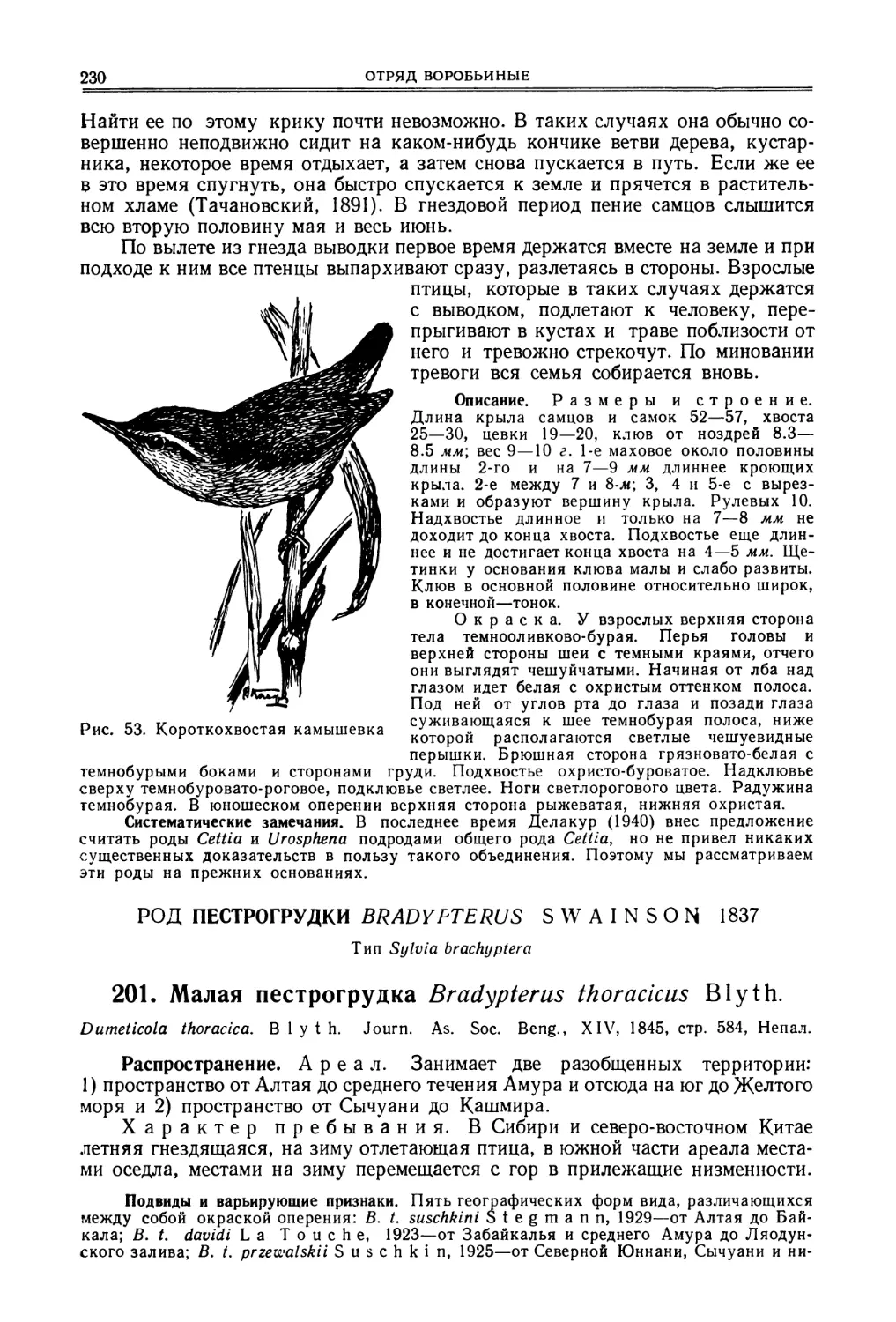

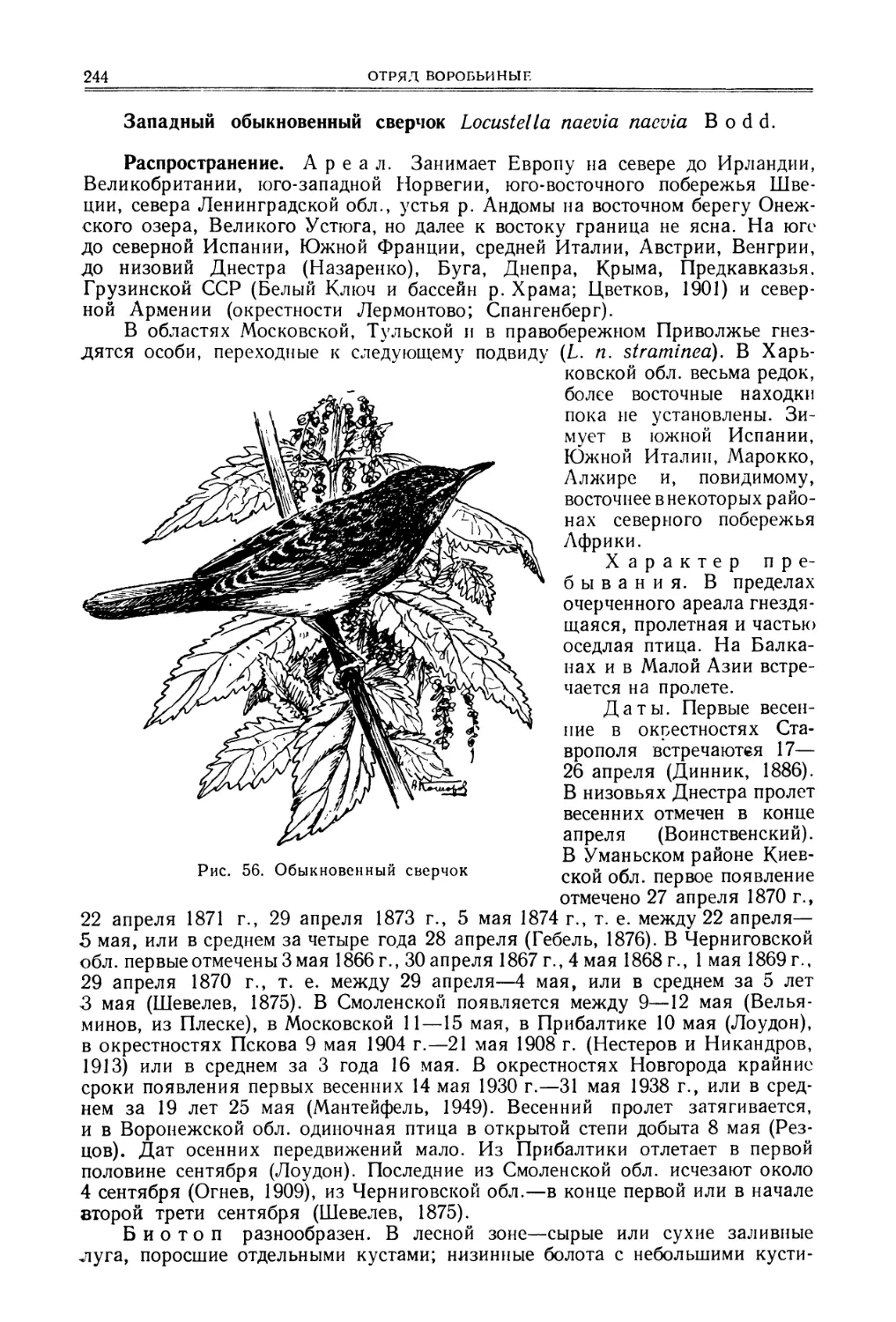

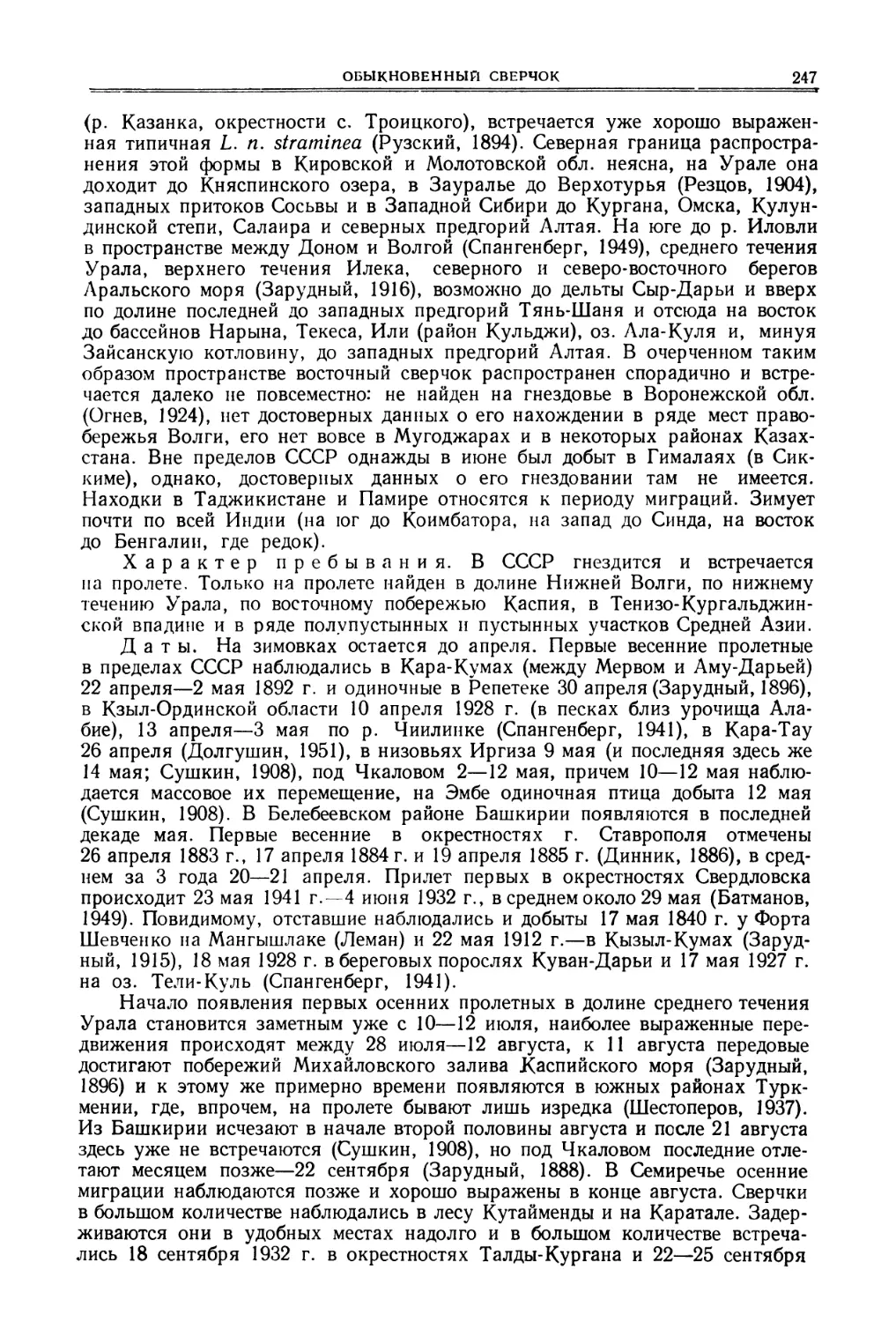

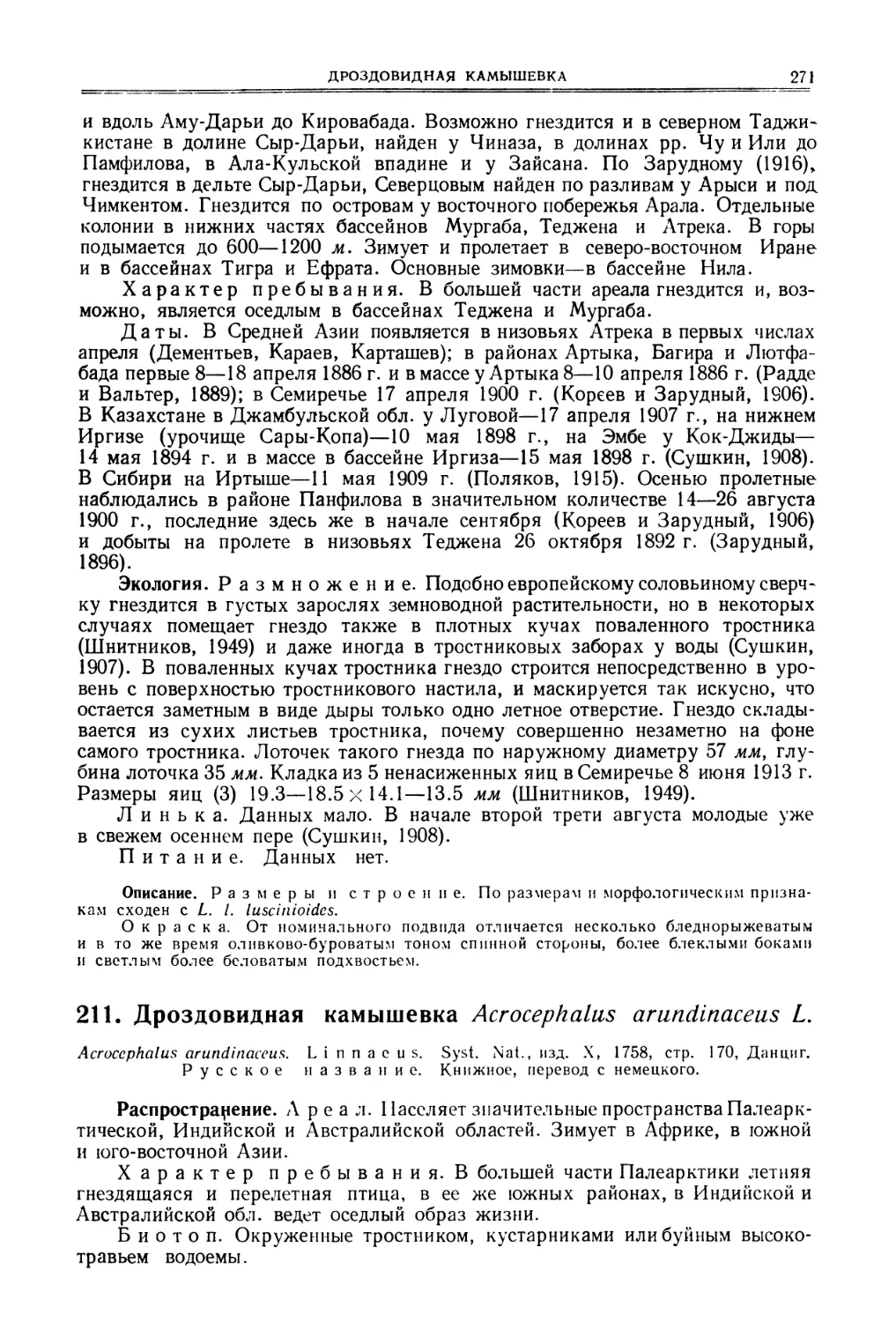

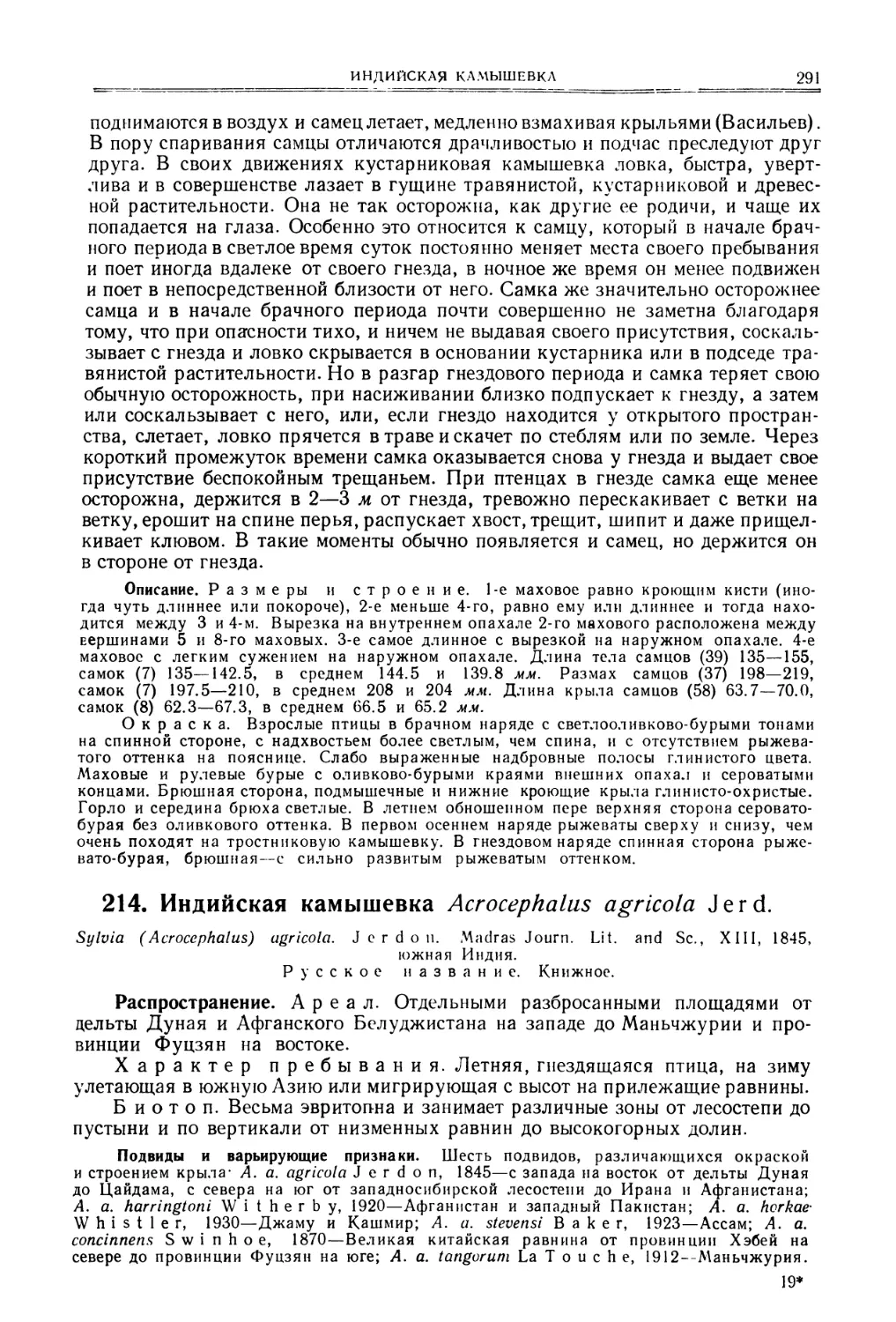

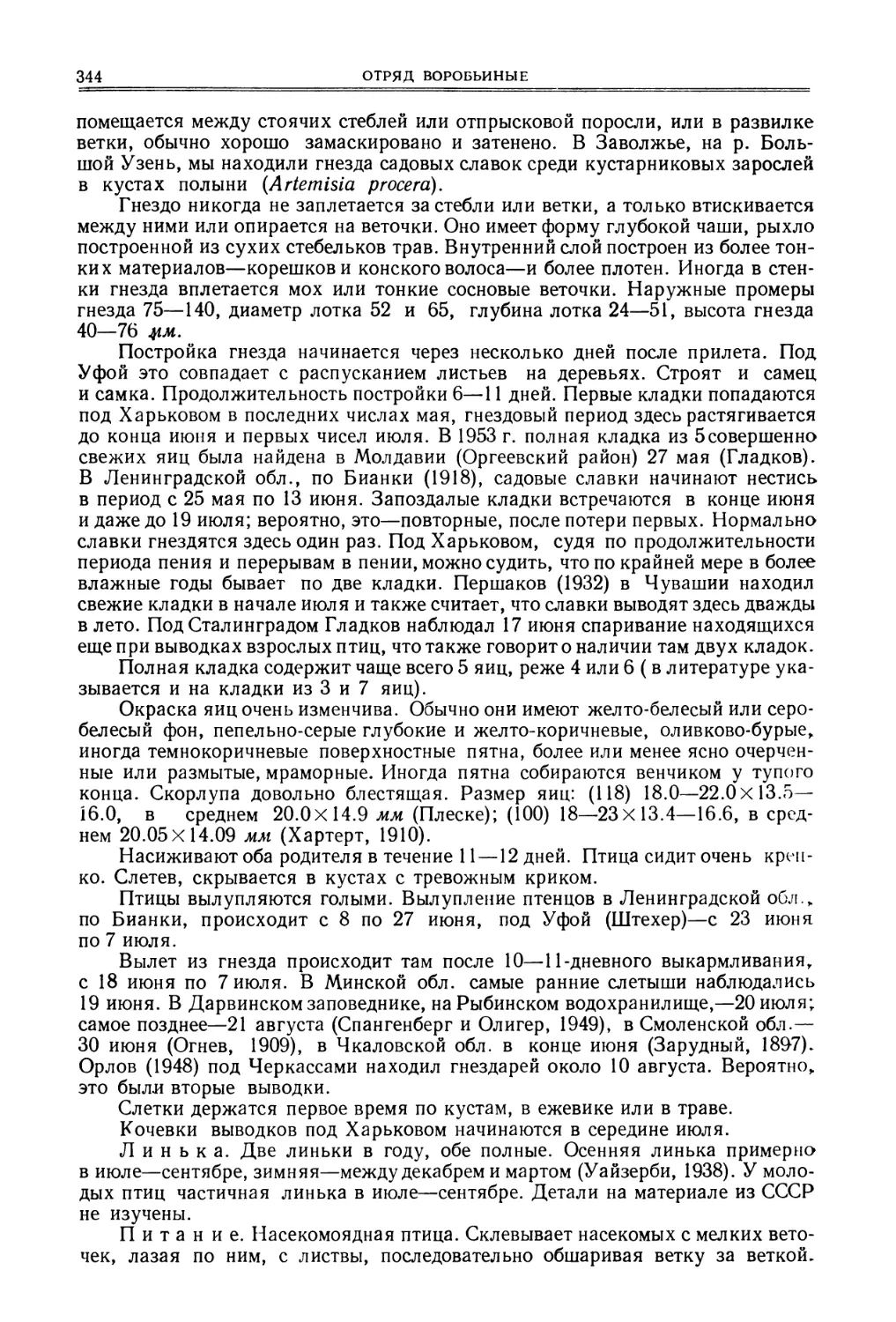

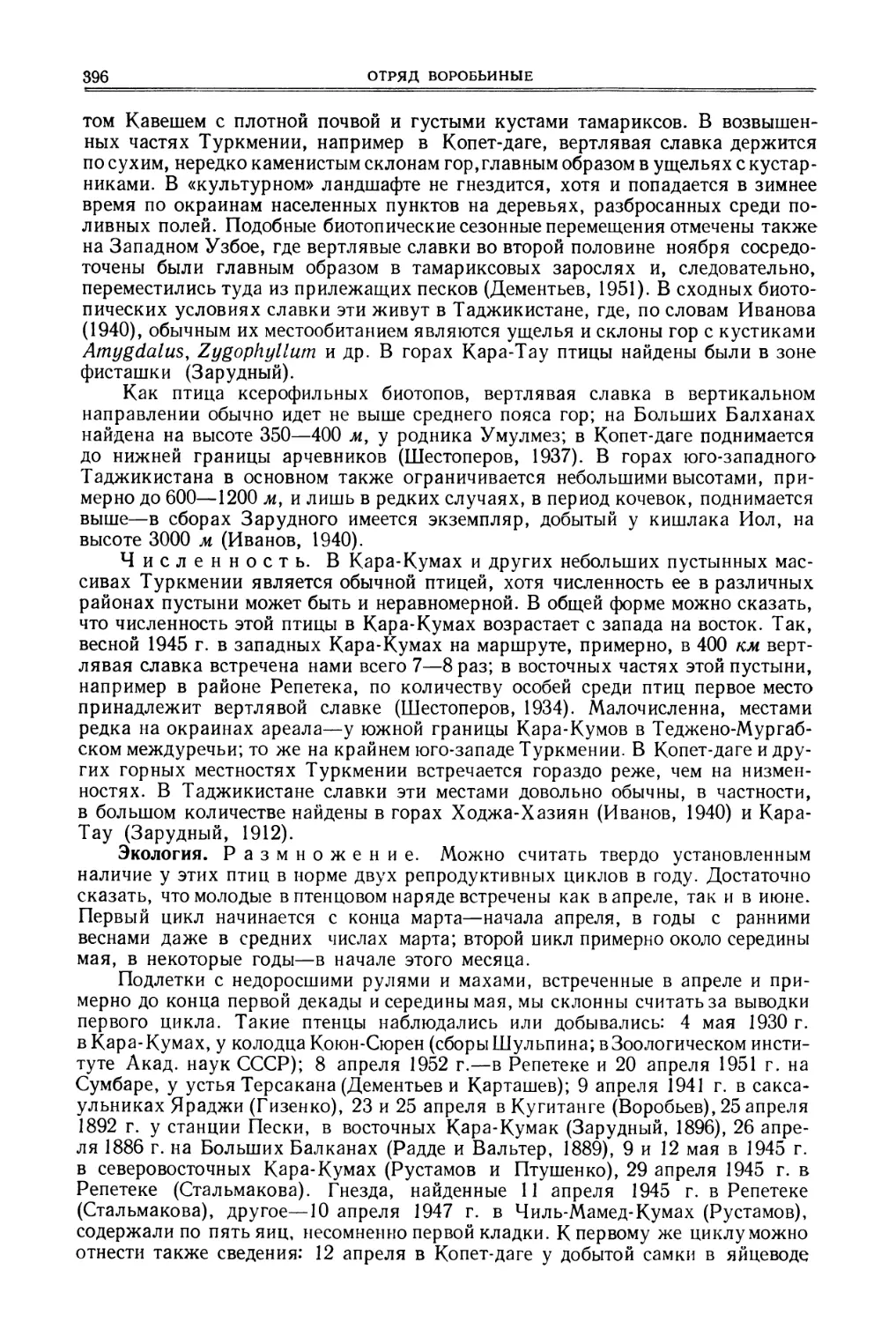

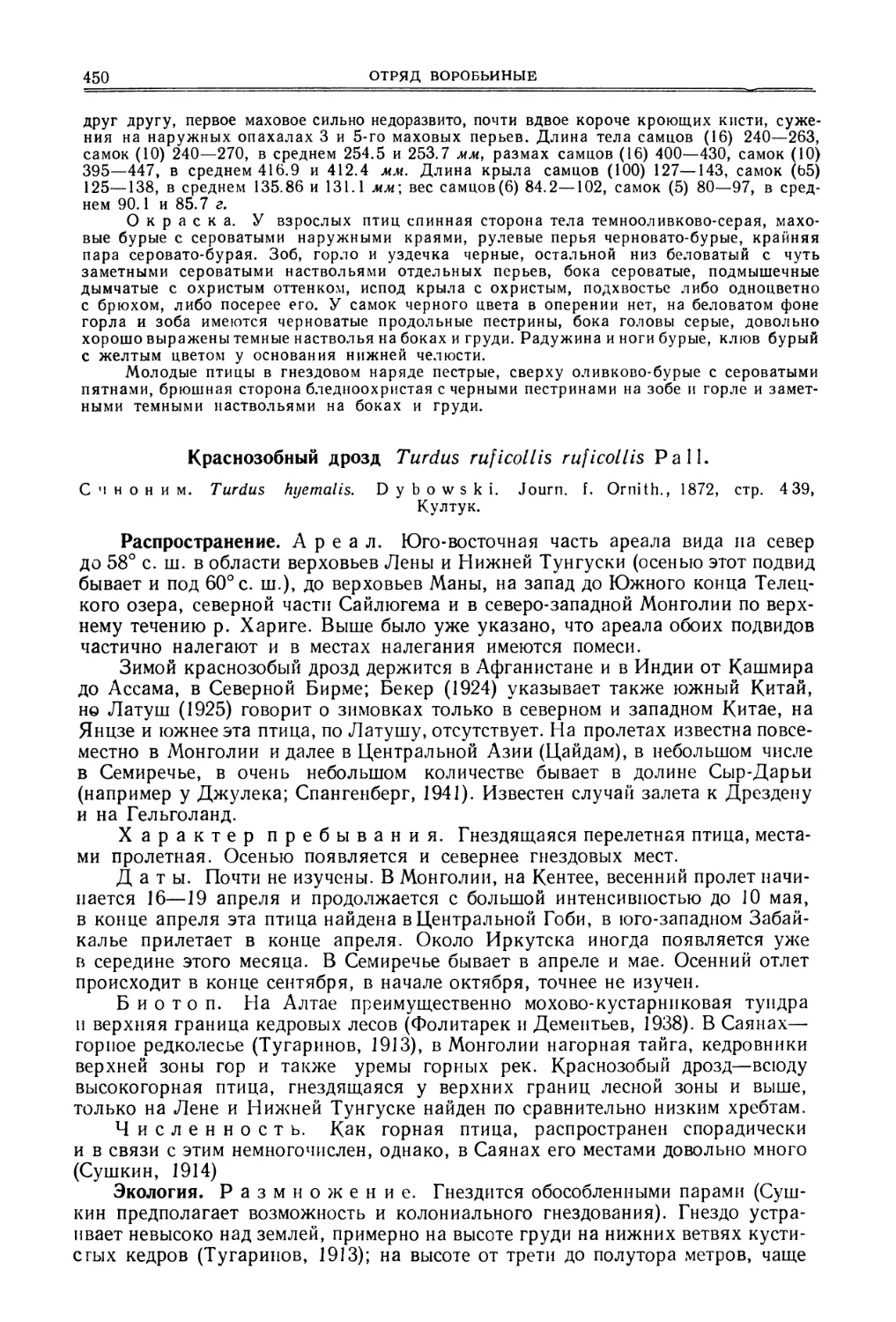

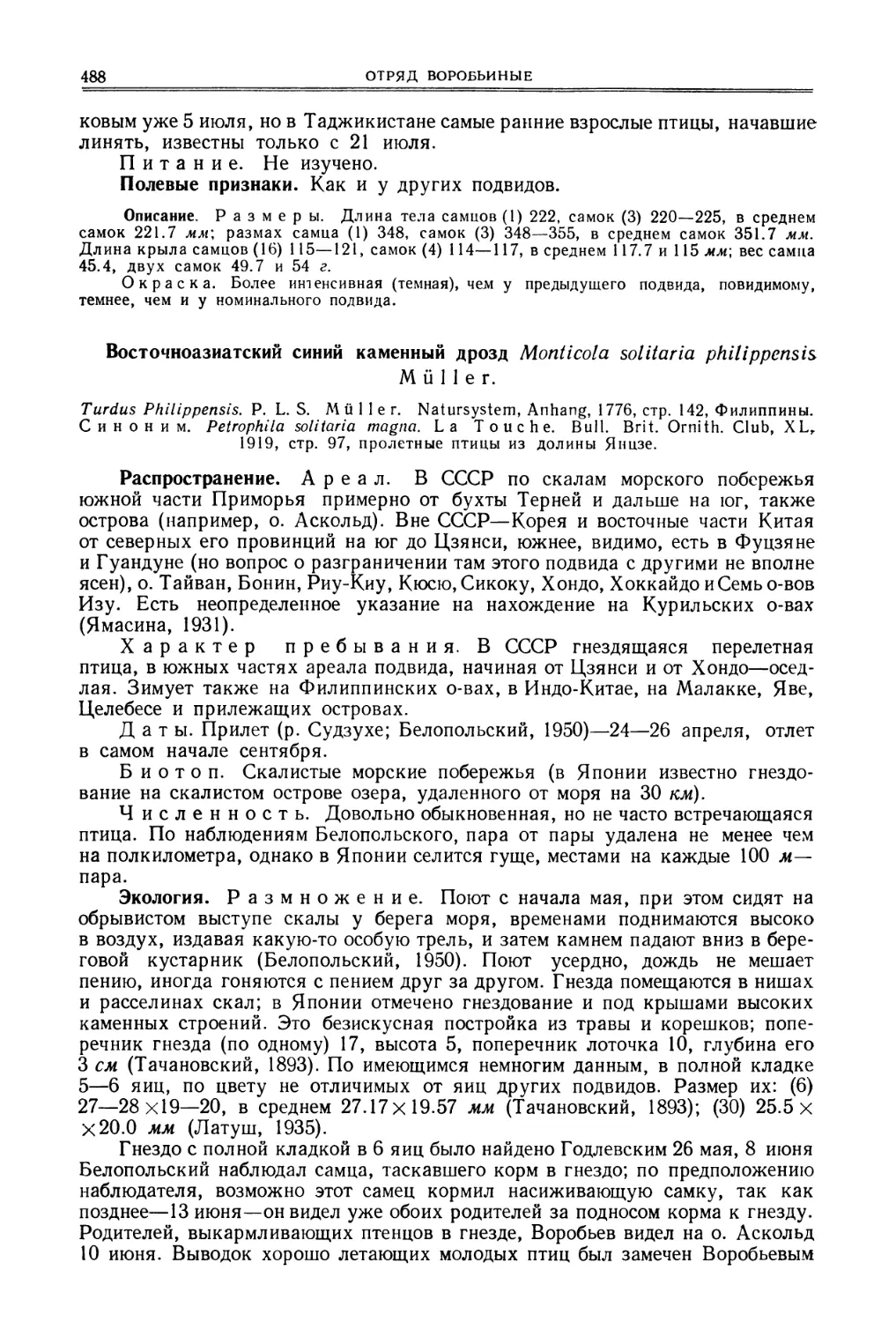

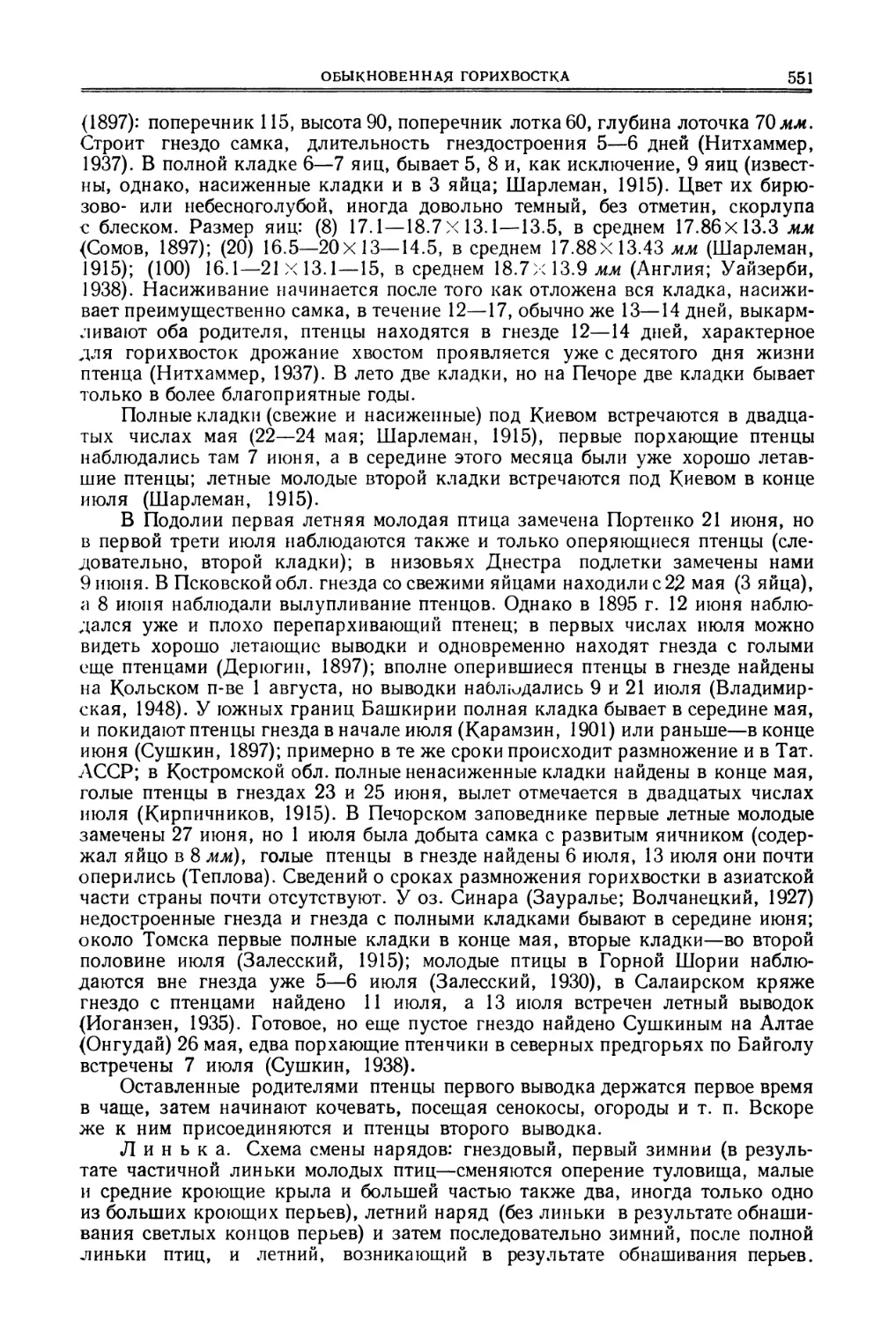

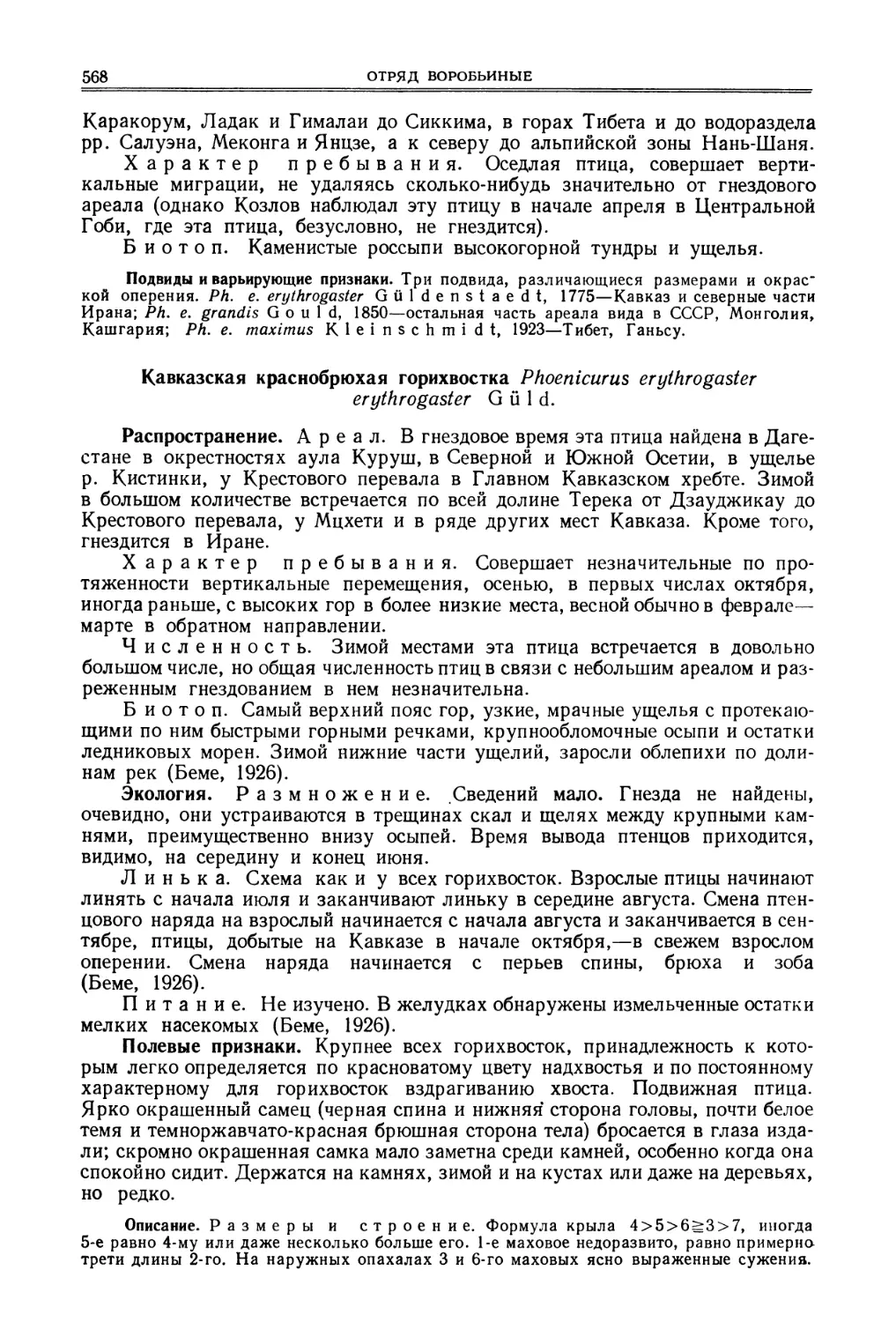

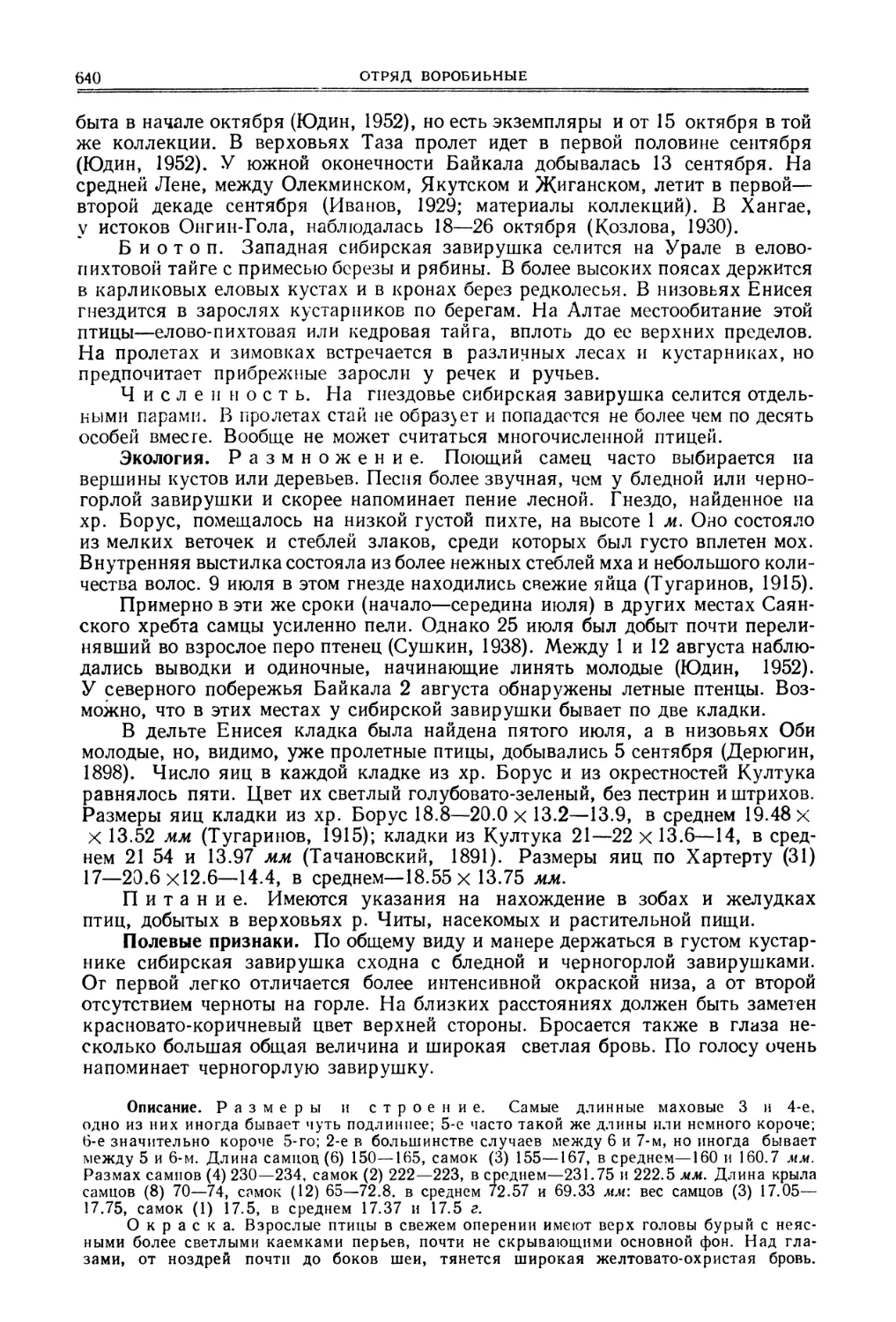

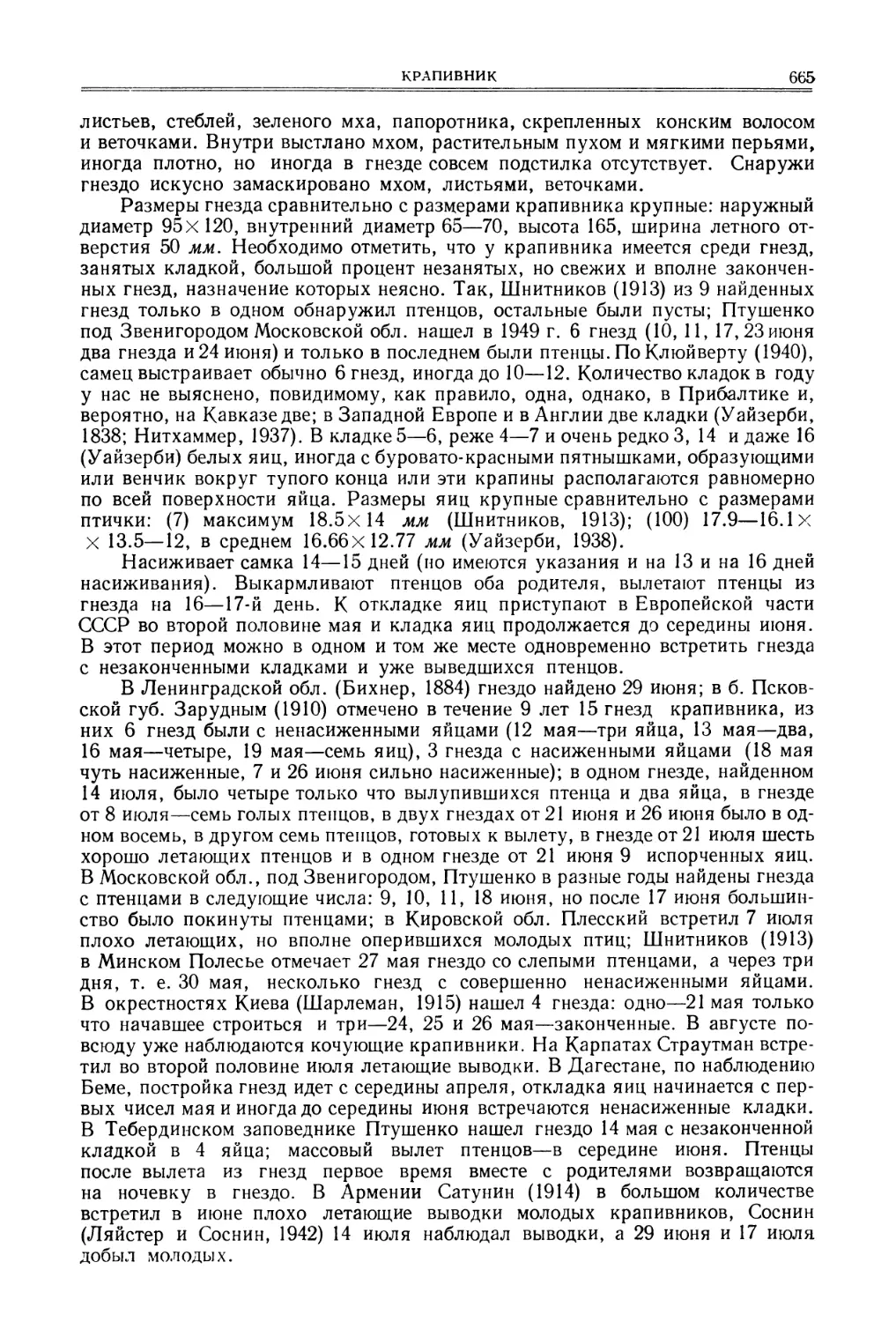

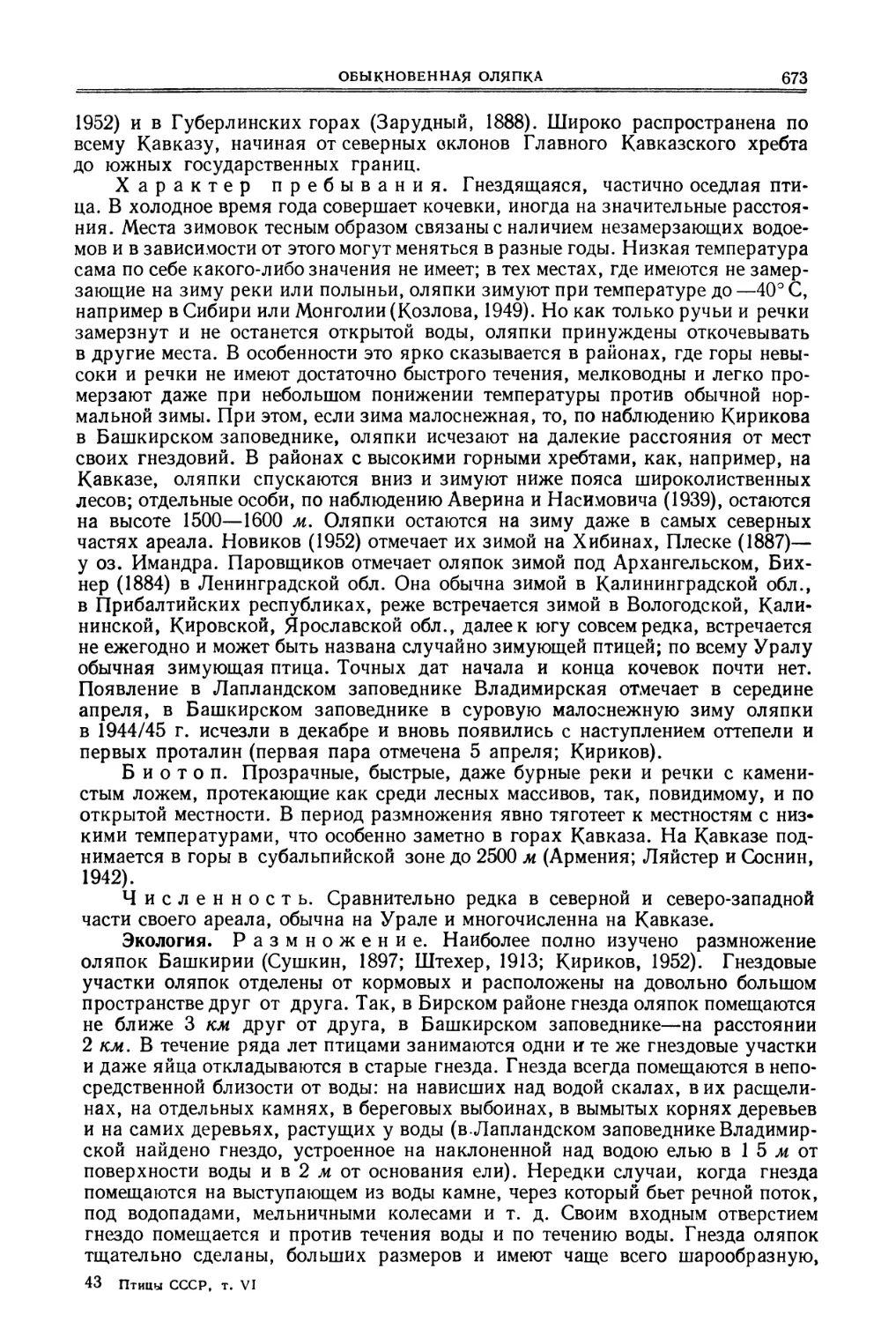

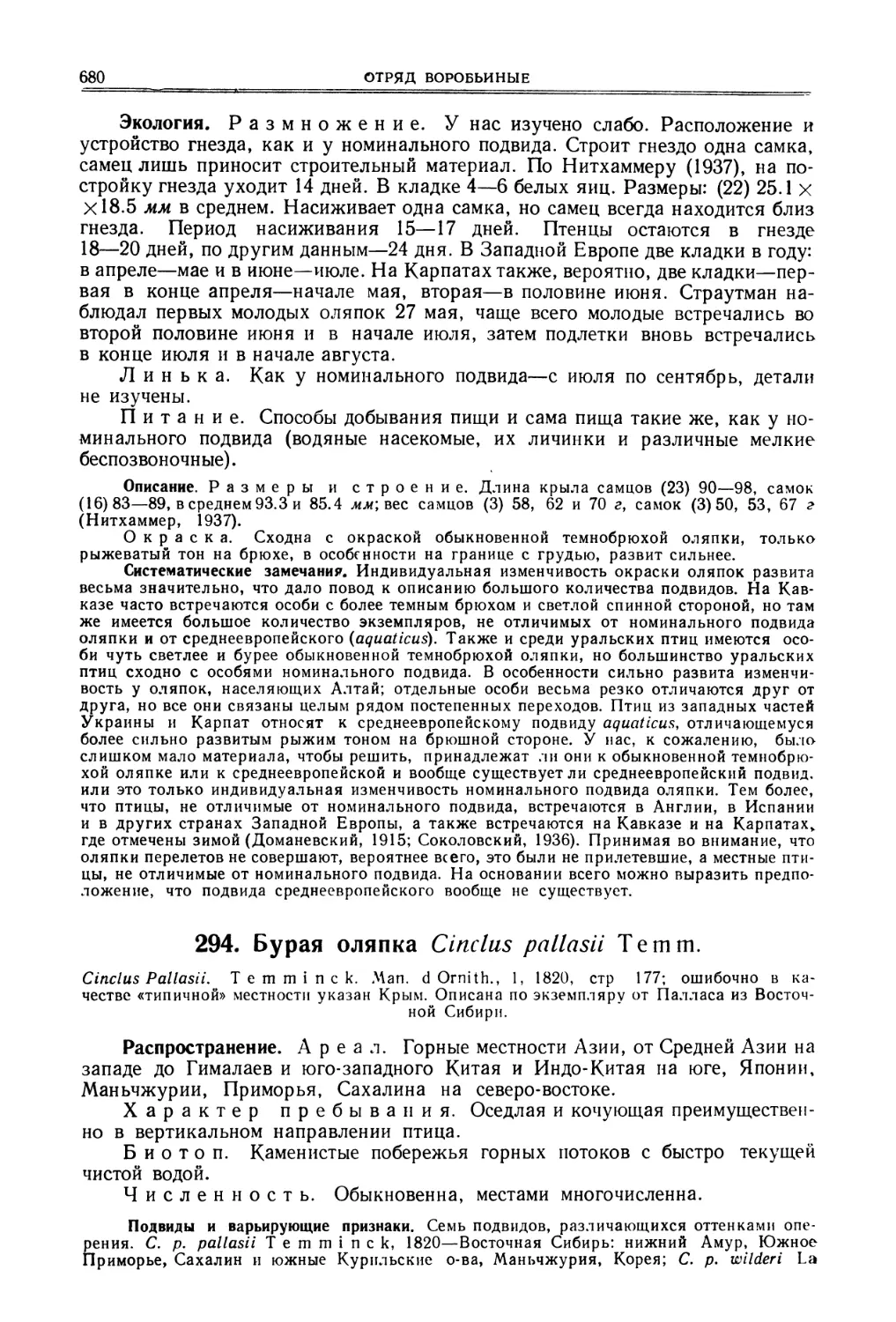

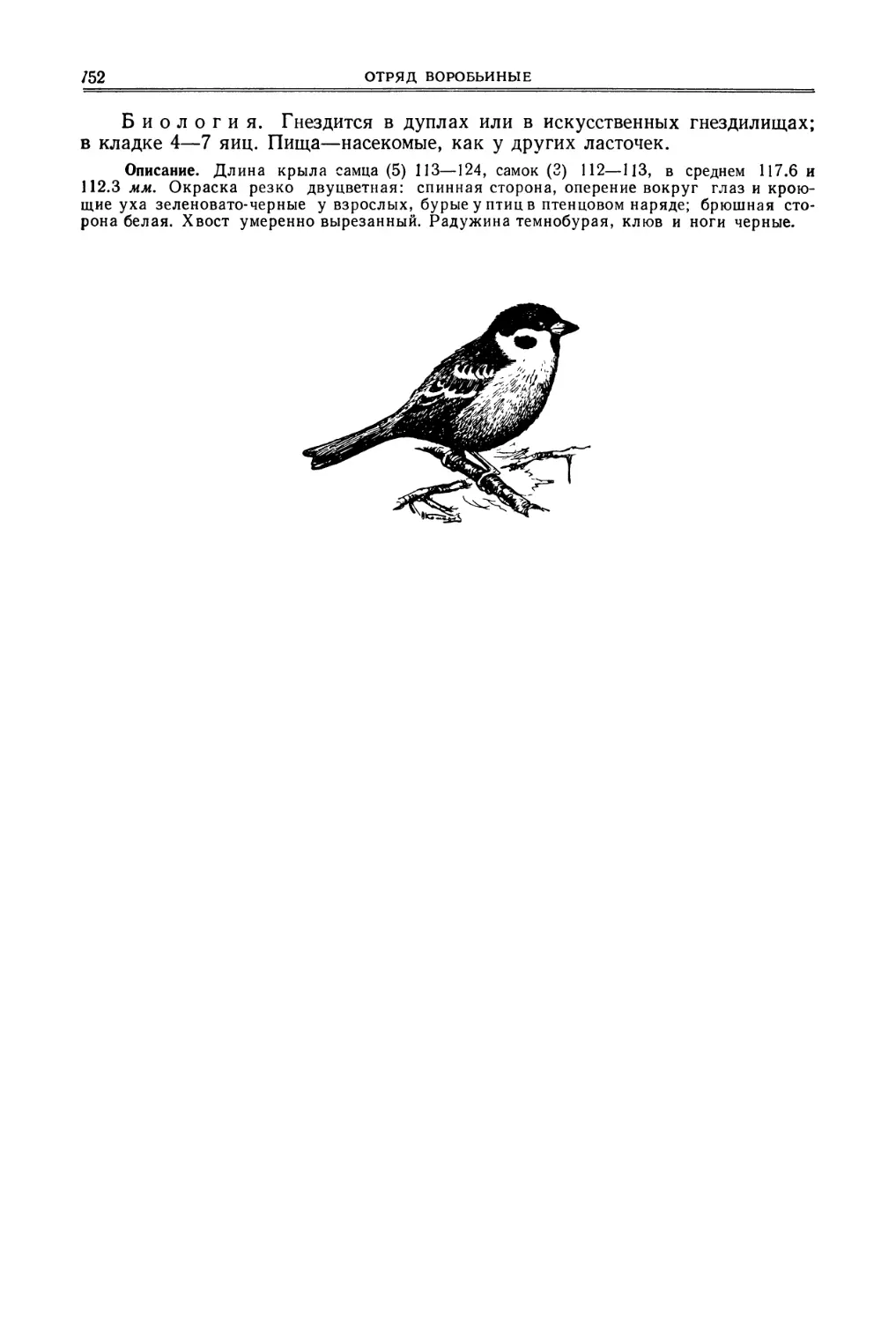

Рис. 4. Обыкновенный жулан (самец, самка и птенец)

Описание. Размеры и строение. Формула крыла 3^4>2>5>6...

Первое маховое немного длиннее кроющих кисти. Наружные опахала 3 и 4-го маховых

с вырезками. Хеост из 12 рулевых, довольно широких (по сравнению с азиатскими

предствителями вида), крайняя пара примерно на 10—15 мм короче средней. Клюв

сильный, несколько сжатый с боков, с острыми краями и крючком перед вершиной

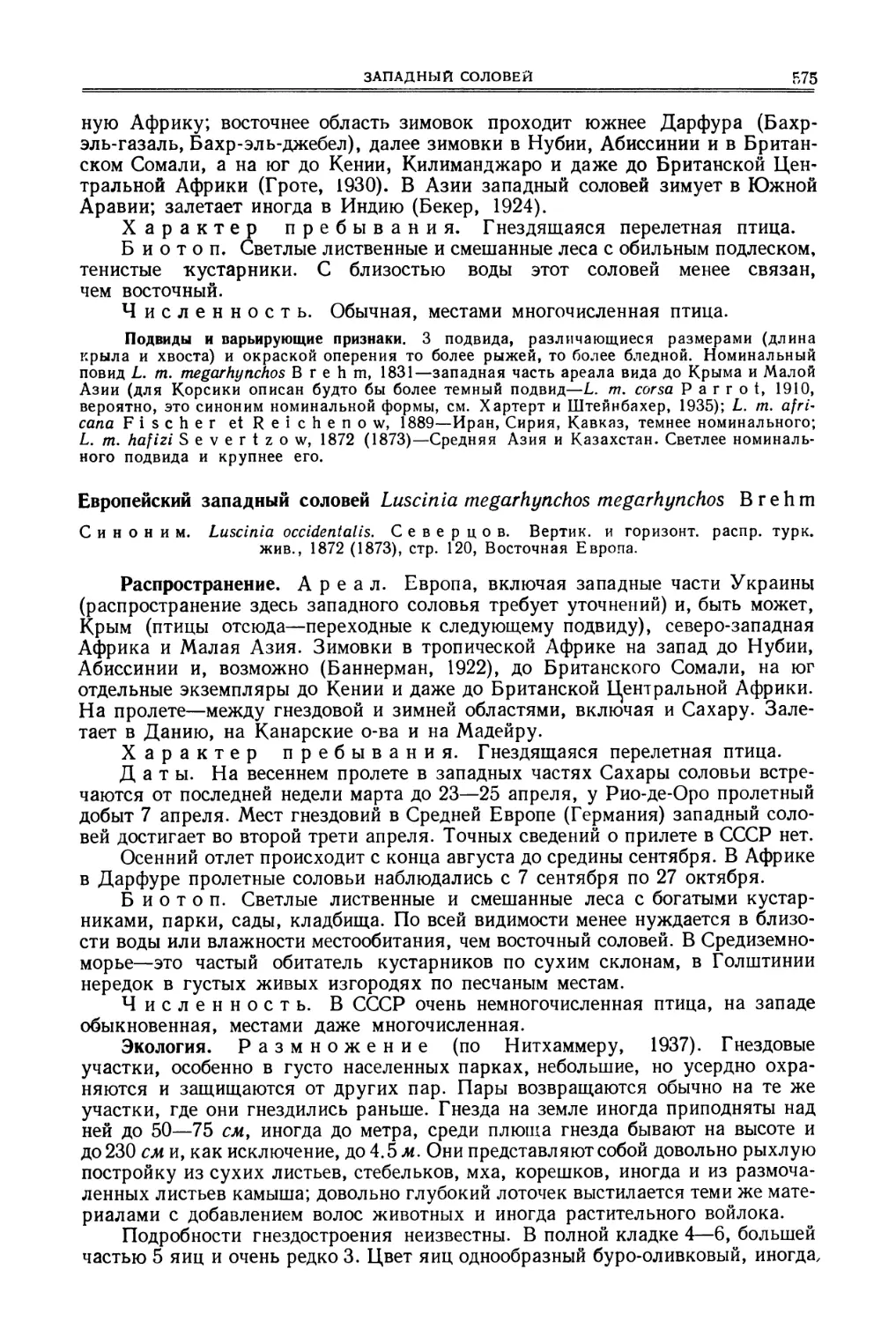

надклювья (впрочем, по сравнению с восточноазиатскими подвидами жулана клюв отно-

сительно слаб и крючок надклювья менее развит). Щетинки у разреза клюва и ноздрей

хорошо развиты. Длина тела самцов G4) 181—209, самок E2) 180—202, в среднем 192.9

и 189.0 мм; размах крыльев самцов F9) 285—310, самок E3) 280—305, в среднем 295.3

и 293.6 мм. Длина крыла самцов A50) 87.0—99.0, самок A25) 84.0—95.0, в среднем соот-

ветственно 92.17 и 91.56 мм. Длина клюва около 11 — 13.5 мм, хвоста 75—82 мм, цевки

21—24 мм; вес самцов E) 26.7—35, самок G) 25.4—31,5, в среднем 30.6 и 28.4 г.

Окраска. У взрослых птиц—резкий половой диморфизм, в чем отличие от азиат-

ских подвидов, Самцы: голова и верхняя сторона шеи пепельно-серые; узкая полоса

на лбу, перья у глаза и кроющие уха черные; передняя часть спины рыжая с более или

менее заметным серым оттенком, остальная спина, плечевые и малые кроющие крыла

рыжие; поясница рыжевато-серая, надхвостье серое; средние и большие кроющие

крыла, задние второстепенные маховые рыжие с темнобуры*ш серединами перьев;

16 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

остальные маховые черновато-бурые; средние рулевые черноватые, на остальных руле-

вых примесь белого в вершинной части и у основания, постепенно увеличивающаяся

к краю хвоста, боковые рулевые белые с черным стволом и черным предвершинным

.пятном; горло, подхвостье и подкрылья белые, остальная брюшная сторона белая с более

или менее развитым розовым налетом. Самка: голова и шея серовато-бурые, рыжий

цвет спины по сравнению с самцами менее яркий и иногда со следами черновато-бурых

поперечных волнистых пестрин, поясница серовато-бурая, надхвостье рыжее с тем-

ным поперечным рисунком, средние рулевые рыжевато-бурые, примесь белого цвета

незначительна даже на боковых парах рулевых; лоб и уздечка охристые со следами

темных пестрин, кроющие уха темнобурые; брюшная сторона беловата с темными попе-

речными волнистыми полосами по бокам шеи, на зобе, груди, боках тела. Изредка

встречаются самки, сходные по окраске со взрослыми самцами. Клюв и ноги у обоих

полов черные, радужина бурая. Молодые после осенней линьки мелкого оперения похожи

на самку, но на спинной стороне сохраняют правильный волнистый черноватый попе-

речный рисунок, такие же поперечные темные отметины на вершинной части рулевых;

кроющие крыла и второстепенные маховые с охристо-рыжеватыми каемками. Ноги

свинцовосерые, клюв буророговой. В гнездовом наряде спинная сторона серовато-

рыжеватая, с черными поперечными волнистыми отметинами, брюшная сторона охри-

стая с темнобурым поперечным волнистым рисунком; полость рта оранжевая, разрез

рта бледножелтый.

Кавказский жулан Lanius cristatus kobylini But.

Lanius collurio kobylini. В u t u г 1 i n. The Ibis, 1906, стр. 416, Кутаиси.

Синонимы* Enneoctonus collurio var. fuscatus. 3 a p у д н ы й. Птицы восточ-

ной Персии, 1903, стр. 368, Иран, nomen praeoccupatum.—Lanius collurio tauricus.

Молчанов. Ежегодн. Зоолог, музея Акад. наук, 1916, стр. 54, Крым.

Распространение. Ареал. Крым—южная горная часть, Кавказ—область

Главного хребта и Закавказье, Армения, Сев. Иран (южно-каспийские провин-

ции—Гилян, Мазандеран, Астрабад—см. Штреземанн, 1928), сев.-зап. Иран

(Загрош), быть может Малая Азия (во всяком случае в Турецкой Армении;

Нестеров, 1911, хотя в Пафлагонии и Галатии жуланы, по Куммерлеве и Нит-

хаммеру, 1935, принадлежат к номинальному подвиду). Область зимовок, пови-

димому, как у предыдущего, точно не установлена, так как большинство авто-

ров этой формы от номинальной не отличали (в б. Германской Восточной Африке

сюда относятся добытые у Дар-эс-Салама птицы; Гроте, 1930).

Характер пребывания. Как и другие подвиды—гнездящаяся

перелетная птица. Прилет относительно ранний, в середине и второй половине

апреля, отлет с конца августа, валовой в сентябре, запоздавшие еще до середины

•октября (хотя эти наблюдения Беме, 1926, быть может относятся и к особям

номинальной формы).

Биотоп. Культурный ландшафт, кустарниковые заросли по опушкам

и лугам и т. п. На Кавказе до 3100 м (Армения), на субальпийских лугах

(Соснин и Ляйстер, 1941; Даль, 1944, 1945), но обычно до 2000 м.

Численность. Обыкновенная и многочисленная птица в культур-

ном ландшафте долин и в нижнем поясе гор с ксерофильными кустарниками.

Экология. Размножение. Сведения отрывочны. Радде A884) описы-

вает гнезда из окрестностей Тбилиси, построенные из корешков и стеблей,

довольно высоко от земли; выстилка в гнездах у Ленкорани, по тому же авто-

ру, была из перьев различных диких уток. Кладки, по тому же автору, в пер-

вой трети мая, обычно из 4 яиц. Сатунин A907) в конце июня отмечал у Тби-

лиси подлетков, в 20-х числах того же месяца подлетки—на Северном Кавказе

(Беме, 1926, и др.), где кладка происходит в середине мая. В Армении (Соснин

и Ляйстер, 1941) 21 июня 1935 г. найдено гнездо с яйцами, 26 июня 1928 г.

гнездо с 4 только что вылупившимися птенцами, 22 июня—гнездо с 5 насижен-

ными яйцами, 3 августа—гнездо с 5 птенцами (вероятно, второй дополнитель-

ной кладки), 24 и 31 июля добыты подлетки. В окрестностях Тбилиси в начале

июня гнездо с 5—6 насиженными яйцами, 29 июня там же гнездо с птенцами,

.26 июля подлетки, старики линяли; число яиц5—6, размеры23.5—24.2 х16.5—

ЖУЛАН 17

П.О мм (Баньковский, 1913). На сев.-вост. Кавказе полные кладки в сере-

дине мая, вылет молодых из гнезд в 20-х числах июня (Беме, 1926). В Тула-

руд, Иранский Талыш, только что вылупившиеся птенцы встречены 4 июля

(Бекстон, 1921). Цикл размножения протекает, таким образом, в основном

как у типичной формы.

Линька. Сходна с L. с. collurio. Смена гнездового наряда—мелкого

оперения—в августе.

Питание. Слабо изучено—в основном насекомые (жуки, осы, саран-

чевые; Палудан, 1938, и др.).

Описание. Размеры и строение. Длина крыла у самцов G0) 88—95,

самок C0) 83—94, в среднем соответственно 90.07 и 88.35 мм, несколько менее, чем

у номинального подвида.

Окраска. Различия от номинальной формы невелики, однако у самцов ман-

тия, как правило, темней, но ржавчато-рыжий цвет занимает на ней меньшее место;

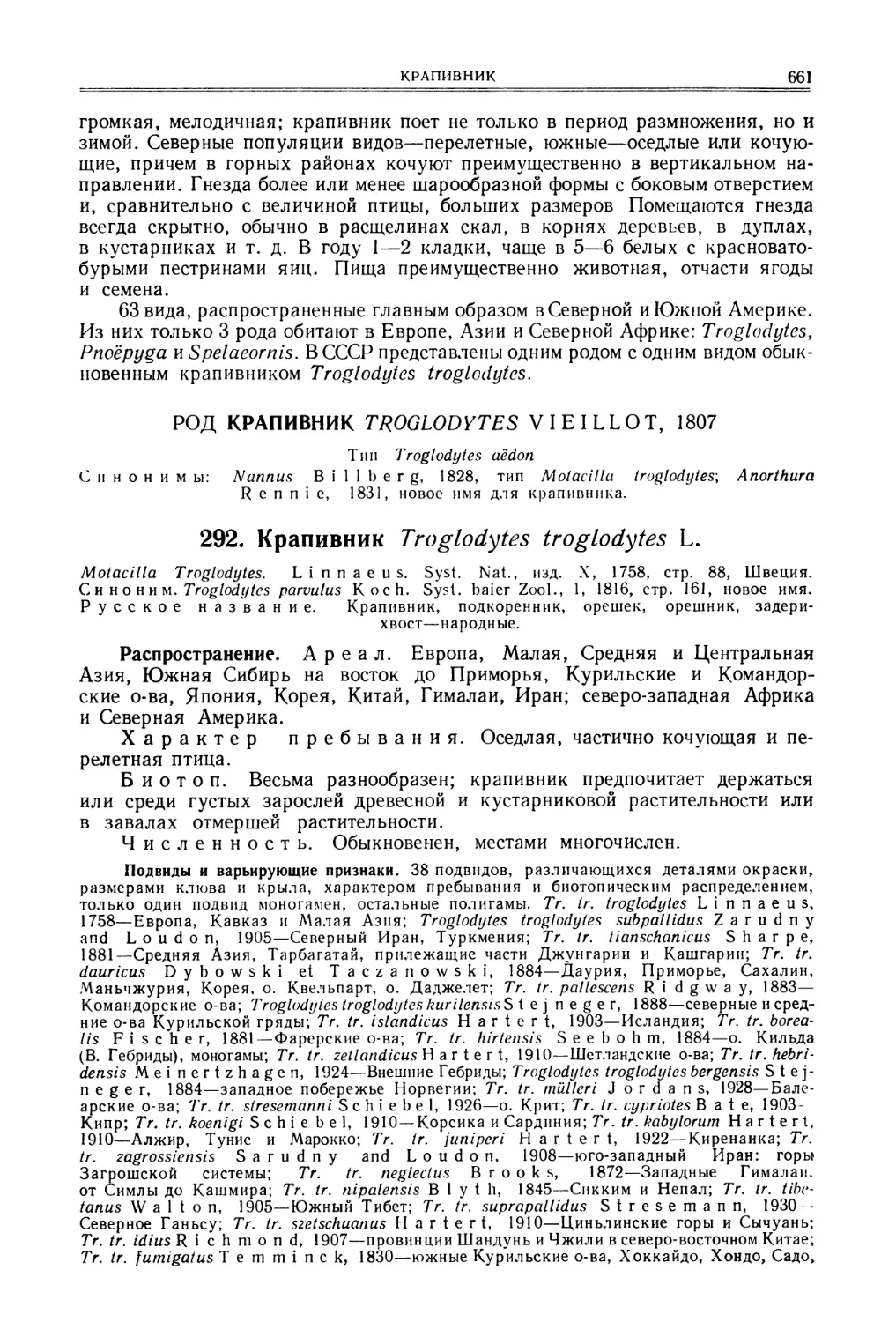

серый цвет на голове светлей, но лоб никогда не беловат, самки часто серовато-бурые,

почти без рыжего на спинной стороне. Отдельные особи не отличимы от европейских.

Туркестанский жулан Lanius cristatus phoenicuroides S с h a 1 о w

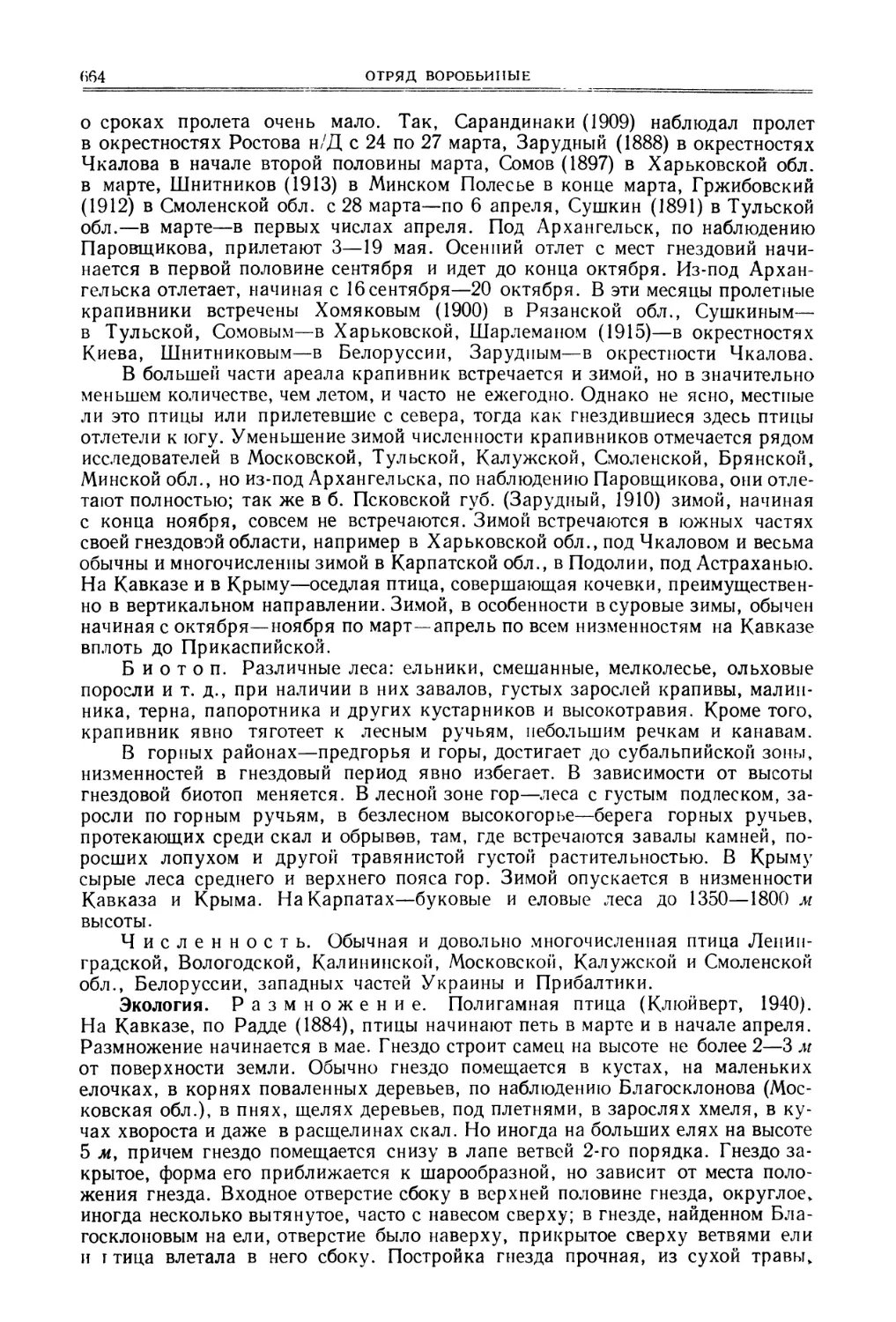

Lanius phoenicuroides. S с h a 1 о w. Journ. f. Ornith., 1875, стр. 144, Чимкент

(ex S e v e г t z о w).

Синонимы. Lanius phoenicurus var. caniceps. Северцов. Верт. и горизонт,

распр. туркестанск. животных, 1873, стр. 144, долина Сыр-Дарьи.—Lanius phoenicurus

var. ruficeps. Северцов. Цит. соч., стр. 145, горы Средней Азии.—Lanius phoeni-

curus var. montana. Северцов. Цит. соч., стр. 144, Тянь-Шань.—Otomela varia.

3 а р у д н ы й. Материалы к познанию фауны и флоры Росс. Имп., отд. зоол., 1896,

стр. 194, Закаспийский край.—Lanius zarudnyi. Бутурлин. Наша охота, 1908,

стр. 9, новое имя для предыдущего.—Otomela phoenicuroides subsp. Romanowi. Богда-

нов. Сорокопуты русск. фауны, 1881, стр. 14, Алтай.—Otomela phoenicuroides subsp.

Karelini. Богданов, цит. соч., стр. 14, Сыр-Дарья.

Распространение. Ареал. Гнездится по всей Средней Азии—от южных

частей степного Казахстана (озеро Чалкар-тениз, сев.-вост. побережье Арала),

Зайсана и Тарбагатая, южного Таджикистана (кроме Восточного Памира),

Туркмении на запад до Копет-дага и зап. Узбоя, в Иране—до Хорассана

и б. м. до окрестностей Кашана и Тегерана (Зарудный, 1911). В Иране границы

между kobylini и phoenicuroides проходят примерно по водоразделу между

Каспийским морем и Большой Соленой пустыней. Зимовки—в Южной Аравии

(Мускат и Аден), в Восточной Африке в Сомали и Кении, б. м. в Судане; на юге

до Усарамо. Пролет через Среднюю Азию, Иран, Месопотамию.

Характер пребывания. В Средней Азии гнездящаяся и про-

летная птица.

Даты. Летящие на зимовку в Африку туркестанские жуланы пересе-

кают, повидимому, Красное море между архипелагом Далак и Баб-эль-Ман-

дебским проливом, некоторые остаются уже в Северном Сомали. Появление там,

повидимому, в октябре, отлет—в апреле и даже начале мая (Гроте, 1930);

в Кении находится с ноября до начала апреля (Гроте, 1937). Пролет и прилет

в Туркмении с конца марта (Лоудон наблюдал начало пролета даже 16, 17

и 18 марта), в апреле и в начале мая (у Чарджоу 3—9 мая; у Келифа 16—18 мая,

по Зарудному). Отлет начинается в августе, продолжается в сентябре и в пер-

вых двух третях октября (экземпляры с оз. Ясха на зап. Узбое в Туркмении

от 3 и до 19 октября). При этом птицы летят на юг и прямо через горы, как это

непосредственно наблюдалось Зарудным A896) в Ширванском ущелье к югу

от Ашхабада в сентябре 1889 г. В Таджикистане осенью пролет и отлет отме-

чались с середины августа, интенсивный—до середины сентября, окончание—

в конце этого месяца (Иванов, 1940). Прилет у Чимкента Северцов наблюдал

12—22 апреля; по Плеске A888), у Чиназа сорокопуты пролетали 13—29 апре-

ля. Для Семиречья Зарудный и Кореев A907) указывали начало пролета 11 апре-

2 Птицы СССР, т VI

18 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

ля, валовой прилет в разные числа апреля, отлет в основном в первой половине

сентября, начало отлета в последней трети августа. Однако Шнитников A949)

указывает, что отлет в Семиречье падает главным образом на вторую половину

сентября, что согласуется и с нашими материалами. В районе Ташкента резуль-

таты многолетних наблюдений Зарудного таковы: первое появление в 1907 г.

13 апреля, в 1908 г.—10 апреля, в 1909 г.—9 апреля, в 1910 г.—3 апреля,

в 1911 г.—14 апреля, в 1912 г.—6 апреля, в 1913 г.—14 апреля, в 1914 г.—9 апре-

ля, в 1915г.—20 апреля, в 1916г.—21 апреля, в 1917 г.—17 апреля, в 1918 г.—

7 апреля. Все эти годы валовой прилет протекал в последней трети апреля

и в начале мая. Запоздалые птицы пролетали еще в последней трети мая (самое

позднее наблюдение Зарудного—в 1918 г. 27 мая). Осенний пролет и отлет

отмечался в такие сроки: в 1906 г. последние 10 октября, в 1907 г. последние

30 сентября, в 1909 г. последние 10 октября, в 1910 г. последние 15 октября;

в 1911 г. последние 27 сентября; в 1912 г. последние 22 сентября; в 1913 г.

последние 6 октября; в 1914 г. последние 2 октября; в 1915 г. последние

30 сентября; в 1916 г. последние 1 октября. Валовой отлети пролет—во второй

половине августа и первой половине сентября. Поздняя осенняя встреча

в низовьях Сыр-Дарьи отмечена у Джулека 24 октября (Спангенберг, 1940).

Биотоп. Весьма разнообразен. Встречается в горах и арчевниках,

в разреженных лиственных лесах, в Тянь-Шане и в ельниках, в кустарни-

ковых зарослях; предпочитается близость родников или речек. На равнинах—

по окраинам пустынь в кустарниковых зарослях, в саксаульниках, но чаще

среди дерезы и гребеншуков (в частности, на зап. Узбое в Кара-Кумах),

в тугаях речных долин и в культурном ландшафте; не избегая крупных

поселений, наконец, даже в Камышевых зарослях у Бал-хаша. В горах под-

нимается высоко, примерно до 2000—2500 м. На пролетах—и в пустынях.

Численность. Обычная и многочисленная птица.

Экология. Размножение. Уже с прилета или вскоре после при-

лета жуланы держатся в парах и вскоре приступают к гнездостроению.

На севере ареала в южном Семиречье отмечено уже в начале мая C мая;

Шнитников, 1949), однако, у Алма-Ата позднее—еще 24—25 мая. В начале

мая строятся гнезда и у нижней Сыр-Дарьи (Спангенберг, 1940). Гнездо

устраивается преимущественно на кустарниках, но иногда и на фруктовых

деревьях, обычно невысоко от земли (на кустарниках на высоте около 30—50

и до 100 см на деревьях, конечно, выше—от 150 см и более). Порода кустар-

ников более или менее безразлична—гнезда находятся на шиповнике, боя-

рышнике, барбарисе, арче, миндале; однако в пустынных местностях явно

предпочитается гребеншук и дереза. Кроме того, гнезда строятся на рябине,

джиде, туранге и т. д. Обычно гнездо располагается неподалеку от воды—

от родника или арыка. Не избегаются и сады в городах и поселках. К югу

от Балхаша гнезда устраиваются в камыше (Шнитников, 1949). Устройство

гнезда тщательное, лоток глубокий. Наружный слой из веточек, внутрен-

ний—из луба, листьев, растительной ветоши, былинок и т. п. Гнезда в камы-

шах у Балхаша имели наружный слой из листьев камыша и веточек полыни,

внутренний—из «пуха» камыша, выстилка—из Камышевых метелок (Шнит-

ников). Размеры некоторых гнезд: диаметр 122, 125, 135, 140, 175, 215,

240 мм> высота 70, 73, 80, 85, 100 мм; диаметр лотка около 65—70 мм (изме-

рения Зарудного), т. е. гнездо—за счет толщины стенок—несколько больше,

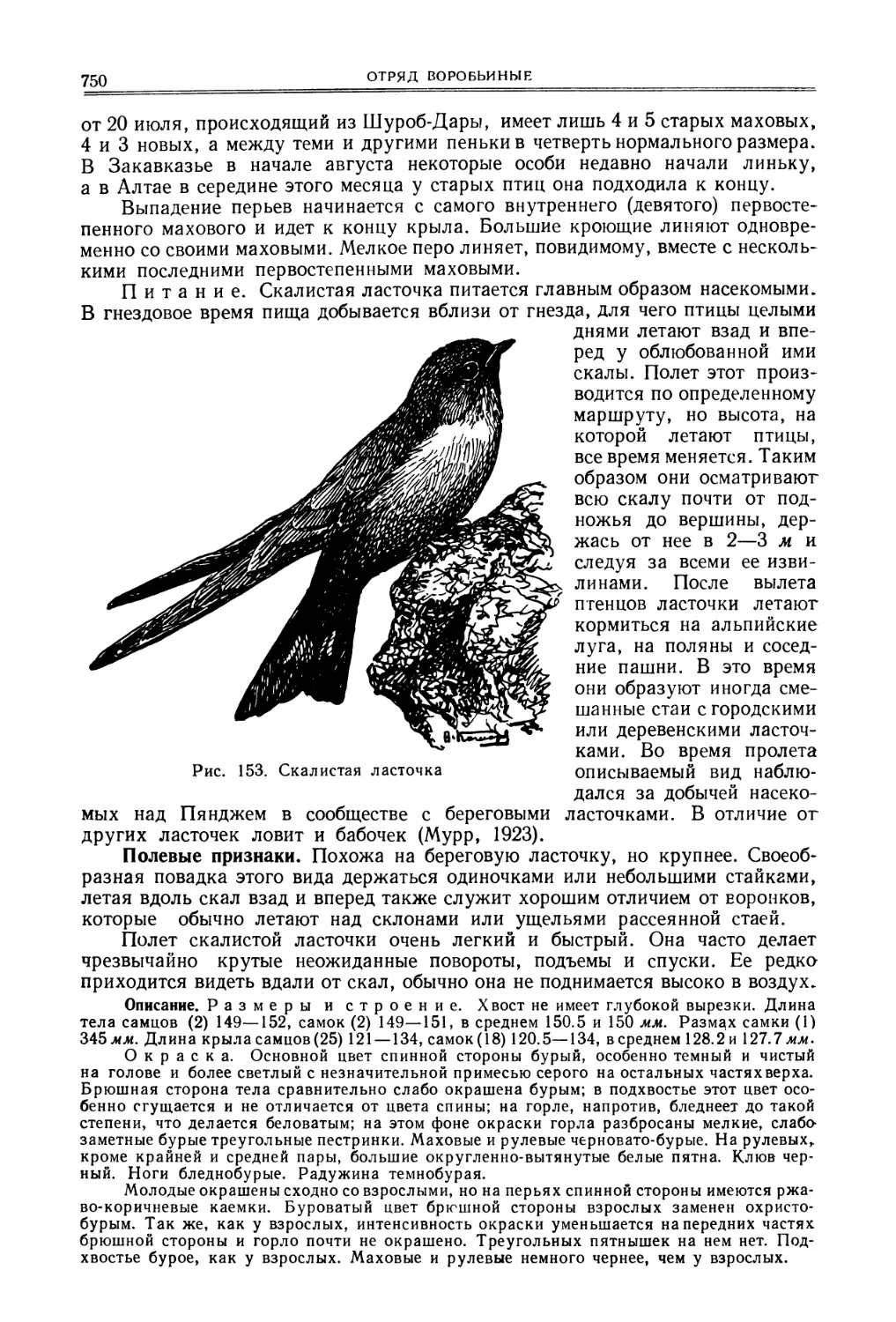

чем у европейского жулана. Строит гнездо преимущественно самец. Кладка

поздняя, в последней трети мая и в начале июня, по всему ареалу (ранняя

полная кладка в Туркмении 21 мая; Зарудный, 1896). Обычно полные све-

жие кладки находятся в 10-х числах июня. Число яиц в кладке 4—6,

изредка 7. Окраска двух типов: большинство яиц имеет красноватый фон в

разных оттенках; меньшинство—сливочный или охристый; рисунок состоит

из красновато-бурых или коричневых поверхностных и сероватых глубоких

ЖУЛАН 19

отметин; пятна крупней и гуще расположены у тупого конца яйца. Раз-

меры (87) 21—24x15.6—17.8, в среднем 22.15x16.73 мм (измерения Заруд-

ного). Насиживает самка, примерно около двух недель; около такого же

срока птенцы находятся в гнезде. Первая кладка нередко погибает, так как

жулан гнездится в доступных местах и тогда имеет место вторая, дополни-

тельная. Туркестанские жуланы относительно часто бывают «хозяином»

кукушат (в Семиречье из 90 найденных Шнитниковым, 1949, гнезд, в 13 было

по яйцу кукушки). Некоторые конкретные наблюдения над гнездованием

жулана приводятся ниже. В Семиречье начало кладок—по 1—2 яйца

в гнезде—отмечено на Или 27 мая; яйца находили и в начале июля—вто-

ричные кладки; там же в начале июля и летные молодые (Шнитников, 1949).

У Тышкана неполная кладка из 2 яиц—21 мая, полная кладка из 5 яиц—

13 июня (Зарудный и Кореев, 1906). У Маргелана Шестоперов 3 июня 1908 г.

наблюдал строящих гнезда птиц и нашел полную кладку из 5 насиженных

яиц; там же 10 июня 1909 г. найдены две полных кладки из 4 и из 5 насижен-

ных яиц; 5 июня 1909 г. было найдено 2 гнезда, в каждом из которых было

по 5 птенцов; 8 июня 1909 г. найдено 3 свежих яйца в гнезде (дополнитель-

ная кладка?). Много сведений о гнездовании сорокопута в различных частях

Средней Азии собрано Зарудным. К северу от Намангана 12 июня им были

найдены два гнезда, в каждом из них было по 5 «свежих» яиц. У Ходжакента

11 июня найдены 4 гнезда, содержавшие по 4—7 насиженных яиц. В сак-

саульниках у Беулы в низовьях Сыр-Дарьи 12 июля 1911 г. встречены были

два выводка—в одном молодые были подлетками, но с короткими еще

крыльями и хвостом, в другом—вполне развитыми и хорошо летающими.

У озера Сункарлы в низовьях Сыр-Дарьи 15 июля найдены были два выводка

вполне выросших молодых, а 21—22 июля 1911 г. у озера Берказан было уже

много хорошо летавших молодых жуланов. У кишлака Богу стан 16 июня

1907 г. в одном из двух найденных Зарудным гнезд было 5 еще слабо наси-

женных яиц, а в другом 5 птенцов примерно недельного возраста. У киш-

лака Ланкат 19 июня 1907 г. найдены были два гнезда, в каждом было по

5 птенцов приблизительно десятидневного возраста. В Каранки-тугае 1 июля

1907 г. наблюдались только что покинувшие гнездо слетки, валовой вылет

птенцов из гнезд у кишлака Сидзяк отмечен Зарудным с 8 июля. Однако

там же 9 июля найдено было гнездо с яйцами, очевидно, с дополнительной,

взамен погибшей, кладкой. В селе Троицком у Ташкента 25 июня 1915 г.

встречен выводок из 6 подлетков. В 1910 г. в Кугитанге 26 мая найдено гнездо

с неполной кладкой из трех яиц. В Баба-таге 20 июня 1910 г. найдено гнездо

только с 3 яйцами. У Кабадиана в туранговом тугае 26 июня 1910 г. в гнезде

было 6 готовых к вылету птенцов. У Шуроб-дара 25 июня 1911 г. Алексеев

нашел гнездо с 4 яйцами. Первых слетков в Туркмении Зарудный A896)

встретил 19 июня, валовой вылет из гнезд там в конце июня (Зарудный,

Дементьев и др.). По Иванову A940), в долине Вахша у оз. Джили-Куль гнездо

с полной кладкой из 6 яиц найдено 11 июня. Лаздиным недоросшие еще птицы

наблюдались 26 июня и, вероятно, от дополнительной кладки 21 августа;

в Тавиль-дара подлетки встречены в середине августа (Иванов, 1940).

На Куван-Дарье 23 мая в гнезде было 5 только что выклюнувшихся птенцов

(Спангенберг, 1940).

Линька. Общий ход процесса линьки как у европейского жулана.

Вскоре после оставления гнезда молодые сменяют мелкое оперение,—эта

частичная линька протекает в июле—августе и у большинства особей заканчи-

вается либо в конце августа, либо в начале сентября. Начинается эта линька

уже тогда, когда у птенцов не доросли маховые и рулевые. Последними сме-

няются поперечно-полосатые перья на темени и в надхвостье. Взрослые особи

начинают линять в последней трети июля, линька заканчивается к концу авгу-

ста—началу сентября. Особи, которые имели вторую (дополнительную) кладку,

2*

20 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

естественно, запаздывают и с линянием, а у некоторых особей часть маховых

остается несмененными и до отлета.

Питание. Мало изучено. В основном—насекомые (жуки, прямокры-

лые, бабочки). Мелкие позвоночные занимают в кормовом режиме туркестан-

ских жуланов относительно очень небольшое место.

Описание. Размеры и строение. Крыло острее и длиннее, чем у була-

ных (синьцзянских и даурских) птиц. Формула обычно 3>4>5>2>6..., иногда 4=^3,

также 6^2. Вершина крыла 25—31 мм (по Штегману, 1930). Длина тела самцов B) 190

и 192, самок B) 183 и 190 мм\ размах самцов B) 287 и 290, самок B) 276 и 282 мм.

Длина крыла самцов G4) 81.6—95.3; самок D7) 84.3—94.3, в среднем соответственно

90.84 и 90.4 мм. Длина хвоста самцов 76—89.5, самок 74—84, т. е. хвост относи-

тельно короткий; вес самцов F) 25—31.8, в среднем 29.53; самки A) 25.4 г.

Окраска. Весьма изменчива. Две крайних вариации окраски—темная и свет-

лая, соединенные самыми разнообразными переходами (из них самые светлые особи

весьма напоминают буланых сорокопутов). Взрослые самцы темного типа окраски

имеют беловатый лоб, рыжее темя, серовато-бурую спину, плечевые, малые кроющие

крыла, рыжее надхвостье; - средние рулевые рыжевато-бурые, предвершинная часть

их обычно темнобурая, вершинные каемки рулевых рыжеватые или беловатые; сред-

ние и большие кроющие крыла, задние второстепенные маховые черноватые со свет-

лыми каемками; основания первостепенных маховых образуют беловатое или охристое

зеркальце; первостепенные маховые темнобурые; уздечка, полоса у глаза, кроющие

уха черные; брюшная сторона беловатая с более или менее выраженным охристым оттен-

ком. У взрослых самцов светлого типа окраски спинная сторона и голова глинисто-

серовато-буроватые, уздечка и лоб беловаты; перед глазом и на ушах черное пятно;

надхвостье и хвост рыжеватые, на рулевых темное предвершинное поле выражено

слабо; маховые не черноватые, а бурые, зеркальце на крыле охристое; брюшная сто-

рона бледноохристая с рыжеватыми боками, белыми горлом, серединой груди и сере-

диной брюха. Как указывалось, между этими «крайними» типами или вариациями

окраски имеются самые разнообразные переходы, систематизированные в известной

степени Сушкиным A929)—переходы как в отношении тона окраски, так и ее распре-

деления, в особенности на голове и спине (у некоторых особей верх головы рыжева-

тый, у других сероватый и т. п.). Самки также варьируют по интенсивности бурых тонов

на спинной стороне и по окраске головы, однако, менее, чем самцы. Молодые в общем

сходны с молодыми европейского жулана, но обычно бледнее.

Систематические замечания. Широкая амплитуда изменчивости окраски турке-

станских жуланов происходит, повидимому, оттого, что у пределов распространения

этот подвид широко скрещивается с соседними, в частности, на севере, с номинальным

подвидом. Уклоняющиеся от «обычного» типа окраски жуланы были многократно опи-

саны как отдельные виды или подвиды. Вот их перечень: Lanius Darwini. Север-

ц о в. Изв. Туркест. отд. общ. любит, естествозн., антропол. и этногр., 1, 1879,

стр. 51, Верный; Lanius bogdanowi. Б и а н к и. Изв. Акад. наук, СПБ, XXX, 1886,

стр. 514, Астрабад; Lanius Raddei. Dresser. Proceed. Zool. Soc. London, 1888,

стр. 291, Копет-даг; Lanius elaeagni. С у ш к и н. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1895,

стр. 41, Эмба; Lanius infuscatus. С у ш к и н. Ежегодн. Зоол. музея Акад. наук, 1896,

стр. 40, Кендерлык; Lanius phoenicuroides pseudocollurio. S u s h k i n. Bull. Brit.

Ornitholog. Club, XI, 1906, стр. 60, Тарбагатай и Алтай; Lanius dichrourus. M e n z-

b i e r. The Ibis, 1894, стр. 40, Кендерлык; Lanius collurio velizhanini. Бутурлин. Наша

охота, 1909, стр. 64, Зайсан. Из этого перечня, а также по коллекционным материа-

лам, в частности, по сборам Хахлова, видно, что явно гибридные особи преобладают

численно в Тарбагатае и у Зайсана. Предположение о происхождении перечисленных

тут форм в результате скрещивания подтверждается также тем, что в ареале phoenicu-

roides в гнездовое время встречаются в небольшом количестве особи, не отличимые от

collurio (один такой жулан, добытый у Тышкана в Семиречье, получил даже особое

название: Lanius collurio loudoni. Бутурлин. Известия Кавказского музея, 1907,

стр. 78). Подобного рода особи встречаются не только в Семиречье, но и на Куван-

Дарье и в Туркмении (Дементьев, 1940),—этим объясняются указания Зарудного A896),

Шнитникова A949), Спангенберга A940) на гнездование в перечисленных местностях

европейских жуланов, чего на самом деле, конечно, нет. В Северном Иране граница

между сорокопутами европейской группы kobylini (и среднеазиатской) phoenicuroides

проходит по водоразделу между каспийскими провинциями и пустынными участками

центральной части страны, причем в пограничных местностях отмечено присутствие

гибридов (такой гибрид был добыт у деревни Абр; Никольский, 1886). В конце концов,

необычный размах индивидуальных колебаний окраски у туркестанских жуланов и нали-

чие среди них особей, почти не отличимых от бледных центрально-азиатских подвидов

isabellinus—speculigerus, делает весьма вероятным предположение, что phoenicuroides

представляет собой результат скрещивания популяций жуланов типа collurio с жула-

нами типа isabellinus. В пользу этого говорят и биогеографические соображения.

ЖУЛАН 21

Буланый, или кашгарский, жулан Lanius cristatus isabellinus Hemp rich

et Ehrenberg

Lanius isabellinus. Hemprich et Ehrenberg. Symb. Phys., 1828, E, примеча-

ние, Гумфуде в Центр. Аравии.

Синонимы. Lanius arenarius. В 1 у t h. Journ. Asiatic Society of Bengal (XV),

1846, стр. 304, между Синдом и Феразнуром.—Otomela isabellina typica s. occi-

dentalis. Богданов. Сорокопуты Русской фауны, 1881, стр. 202, nomen nudum.—

Otomela salina. Зарудный. Изв. Акад. наук, СПб, X, 1900, стр. 187, Баджистан-

Кевир, Вост. Иран.

Распространение. Ареал. Гнездится в Синьцзяне—на севере от южных

склонов Тянь-Шаня, на юге до Русского хребта, на восток до озера Лоб-нор

и гор Кум-даг. На пролете в советской Средней Азии. Зимует в южной Азии—

в Синде, Пенджабе, Раджпутане, Белуджистане (Бушир у Персидского за

лива), в Ираке, Аравии и в восточной Африке примерно между 20° с. ш.

и экватором (Штреземанн, 1927), отмечен в Судане, Абиссинии, Сомали, Кении

и Уганде, на юг до оз. Виктория, Дар-эс-Саламе, в Танганайке, на запад до

южной оконечности оз. Чад. Зарудный A888) указывает, что две птицы были

им добыты 10 мая 1882 г. под Чкаловом. Указания Сабанеева A874) о добыче

этих сорокопутов близ Кыштыма на Урале явно неверны. 25 октября 1854 г.

добыт на острове Гельголанд (определен Нитхаммером, 1854).

Характер пребывания. В Синьцзяне гнездящаяся перелетная

птица, в Средней Азии пролетная (в литературе—Северцов, 1873; Богданов,

1881; Дементьев, 1837; Шнитников, 1949—многократно утверждалось, что эта

форма гнездится в равнинных частях Средней Азии; однако доказательств

этому—в частности, несомненно добытых на гнездовье особей именно этой

формы—нет, а при чрезвычайно большой индивидуальной изменчивости

гнездящихся в Средней Азии жуланов L. с. phoenicuroides—надо признать,

что буланый сорокопут в Средней Азии не гнездится; заслуга правильного

освещения этого вопроса принадлежит Штегману, 1930).

Даты. В Средней Азии буланый сорокопут чаще встречается на весен-

нем пролете, чем на осеннем (последний, вероятно, проходит южнее). В Ираке

(Тайсхерст, 1921) валовое появление осенью в последней трети сентября, отлет—

в разных числах апреля. Валовой пролет в Средней Азии весной падает при-

мерно на вторую половину марта—первую половину апреля, отдельные особи

появляются и ранее. Зарудный в 1912 г. встретил первых в восточных Кызыл-Ку-

мах между Джизаком и Чардарой «в последней трети февраля» ст. ст.; Север-

цов встречал пролетных у Ташкента и Чимкента с 4 марта; Шнитников A944)

указывает на добытых в Семиречье 6 марта птиц; в 1907 г. Зарудный отметил

первых пролетных у Ташкента в 1907 г. 4 марта, в 1911 г. 3 марта, в 1915 г.

2 марта, в 1914 и 1917 гг. 28 февраля, в 1912 г. 26 февраля, а в 1917 г. даже

18 февраля; отдельные особи задерживаются в Средней Азии до начала мая.

Самое позднее наблюдение Зарудного под Ташкентом 25 мая 1909 г. и в это же

число—у колодца Десебай в Кызыл-Кумах. В Таджикистане, по Иванову A940),

весенний пролет с начала апреля и до середины мая. Указания на летние

гнездовые встречи в Средней Азии1 в Иране (Бленфорд, 1876) недостоверны

и основаны на смешении с L. с. phoenicuroides. Осенний пролет начинают моло-

дые в разные числа августа, он тянется весь сентябрь и по крайней мере в пер-

вой половине октября, последние особи—еще в конце этого месяца. Отдельных

птиц встречали даже в начале ноября (по заметкам Зарудного, в начале ноября

в 1912 г. у Ташкента; в 1909 г. у Кок-булака и Кара-Куля, а в 1914 г. у Таш-

кента 1 ноября). Шалов A907) упоминает о сорокопуте, добытом в Центральном

Тянь-Шане у Кашкасу 24 декабря 1902 г., но определение остается сомнительным.

1 Это относится, в частности, к определению Плеске A888) молодой птицы, добытой

11 июля 1878 г. Руссовом на оз. Искандер-Куль.

22 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

На зимовках в сев.-вост. Африке буланый сорокопут появляется в октябре,

особенно многочислен в декабре, а покидает их в конце марта—в разные

числа апреля, запоздалые—даже в мае (Гроте, 1930, 1937). В гнездовой обла-

сти в Синьцзяне прилет падает на вторую половину марта, а отлет кончается

к последней трети сентября (Ледлоу и Киннир, 1933).

Биотоп. Гнездится главным образом в пустынных участках, равнинах,

но также и в горах—в Куэнлуне до 3000 м (Скелли, 1876). На пролете в Средней

Азии главным образом на равнинах—как в пустынных участках, так и в куль-

турном ландшафте. В восточных частях и в горах.

Численность. В Средней Азии обычная, на весеннем пролете много-

численная птица. На пролете держится одиночками, парами и небольшими

группами по 5—10 особей.

Экология. Размножение. В Кашгарии Дивногорский (Судилов-

ская, 1936) нашел 3 гнезда у Учтурфана 17 апреля—в двух гнездах была

полная кладка из 5 яиц, а в третьем—одно только яйцо. 19 апреля там была

добыта самка, не закончившая кладку; 22 апреля в гнезде было 4 яйца; 5 мая

в гнезде было 4 насиженных яйца; 11 мая у Карол-баши в гнезде были голые

птенцы—в одном 4, в другом—5. Однако 13 мая у Гор-баха найдены были

будто бы и подлетки. Гнезда—в культурном ландшафте и в тугаях, в кустах

на высоте 1—2 м от земли. Сделано оно из корешков и листиков злаков, шерсти,

перьев и т. п. Размеры гнезда: диаметр 12—15 см, высота 6—7 см. Кладка из

4—5 яиц. Окраска—как у жулана. Размеры в среднем 22.84 х 16.86 мм (Хар-

терт). 19 мая у Игиз-яра найдено гнездо в 4 ж от земли на дереве, в нем было

4 яйца, птенцы должны были вылупиться в ближайшее время. 31 мая у Беш-

терека были слетки (Шарп, 1891).

Линька. Материалов мало. В марте—апреле добытые в Кашгарии

птицы были в свежем пере, за одиночными исключениями. У зимующих

в Ираке птиц линька кончается перед отлетом с зимовок—в феврале—марте

(Тайсхерст, 1921). У годовалых птиц в июне (9—19 числа) происходит смена

маховых. Смена мелкого оперения наблюдается в Средней Азии у пролетных

птиц в сентябре—октябре.

Питание. Сведений нет, повидимому, как у других жуланов.

Описание. Размеры и строение. Отличается от других подвидов отно-

сительно коротким и тупым крылом. Формула крыла 4>3>5>6>2>7..., иногда 3>4

или 5>2>6... Вершина крыла (расстояние между самым длинным первостепенным

маховым и самым длинным второстепенным) около 22—27 мм (Штегман, 1930). Длина

крыла самцов (92) 85—102.5, самок F9) 83.2—96, в среднем соответственно 90.44

и 88.07 мм (пролетные птицы из Средней Азии и Ирана, по заметкам Зарудного). Длина

хвоста самцов 79.2—93.8, самок 76.4—88 мм. Вершина крыла около 22—27 мм (Штегман).

Окраска. Общий тон окраски спинной стороны бледнобурый с буланым оттен-

ком; особенно характерна однотонная окраска рулевых (потемнения окраски предвер-

шинной части хвоста чаще не бывает или оно слабо выражено). Маховые бледнобурые,

слабо отделяются от окраски спины и плечевых. Светлое зеркальце на крыле не белое,

а охристое, обычно незаметно, так как прикрыто кроющими. Уздечка светлая, охри-

стая или даже белая, только перед глазом черное пятно. Так у взрослых самцов и самок.

У некоторых самцов хорошо заметна охристая в свежем наряде, беловатая в обношен-

ном оперении, бровь. Встречаются особи с охристой нижней частью ушной партии.

Брюшная сторона охристо-рыжеватая, горло и середина брюха белые. Молодые несколько

ярче взрослых, с поперечным рисунком на хвосте (сохраняющемся иногда и у взрос-

лых, по Зарудному), груди и боках тела. Клюв и ноги взрослых самцов и самок черные.

Даурский жулан Lanius cristatus speculigerus Taczanowski

Lanius speculigerus. Taczanowski. Journ. f. Ornith., 1874, стр. 322, Аргунь.

Синоним. Otomela isabellina var. orientalis. Богданов. Сорокопуты русской

фауны, 1881, стр. 38, Алашань.

Распространение. Ареал. От Джунгарии (детали неясны, много пере-

ходных к isabellinus) через сев.-зап. Монголию, на севере в СССР в Чуйской

ЖУЛАН 23

степи в юго-восточном Алтае; в Монголии у Коссогола, в Хангае; восточная

Монголия—Алашань и Ордос; наконец, в юго-восточном Забайкалье. Гранины

в Забайкалье неясны, возможно, что сюда относятся птицы из района Нерчин-

ска; с другой стороны, у Читы добыты настоящие cristatus (Павлов, Гладков—

экземпляры в Зоологическом музее Московского университета). Область

зимовок, повидимому, в западных частях Индии, в Южном Ираке и в Сев.-вост.

Африке (к сожалению, в литературе точных сведений мало, так как большин-

ство авторов формы speculigerus не отличали). На пролете—весной и осенью

встречен в восточном Семиречье: у Алма-Аба, Панфилова, Лепсинска, в Боро-

худзире (Шнитников, 1949,—заключение автора о том, что майские экзем-

пляры оттуда местные—мало вероятно, так как жуланы пролетают поздно).

Характер пребывания. Гнездящаяся и перелетная птица.

Даты. Пролет даурских жуланов в Семиречье весной с последней трети

марта и весь май, осенью отмечен в последней трети сентября и в первой тре-

ти октября (Зарудный и Кореев, 1906; Шнитников, 1949). В юго-восточном

Забайкалье у Тарейнора и у Борзи появление около середины мая A4—17 мая,

по Радде, 1863), птицы уже в парах. Отлет начинается в последних числах

августа и тянется в сентябре. В Монголии у Орок-нора начало прилета отме-

чено 12 мая, валовой—в двадцатых числах этого месяца (Козлова, 1930).

Биотоп. Разнообразный. Предпочитаются кустарниковые заросли

в долинах рек и у озер, в гнездовое время—также участки кустарниковой

пустыни (заросли саксаула и гребеншука; Пржевальский, 1876). В юго-восточ-

ном Алтае обитает в полупустынных степных участках с зарослями караганы.

В вертикальном направлении на гнездовье в юго-восточном Алтае—до 1800,

на пролете—даже до 2300 м (Сушкин, 1938).

Экология. Размножение. Гнездовая стация на юго-востоке Алтая—

сухие равнины с кустами караганы. 16 июня птицы были в парах. 26 июня

в Харагоби найдено гнездо с двумя голыми птенцами и болтуном (Сушкин,

1938). В юго-восточном Забайкалье в кладках по 4—6 яиц, изредка 3. Размеры:

B3) 20—24x15—18, в среднем 21.9 х 16.7 мм (Тачановский, 1891). Окраска

яиц как у европейского жулана. В Борзинском районе 31 июля добыт птенец

с недоросшими крыльями и хвостом (экземпляр в Зоологическом музее Москов-

ского университета). В предгорьях Ихэ-богдо в Монголии 27 мая наблюда-

лась постройка гнезда самкой в кусте дикого миндаля, вблизи держался

и самец. В двадцатых числах июня там же найдены 2 гнезда, в каждом из

которых было по 5 яиц. Гнезда были устроены на высоте 1—5 м от земли (Коз-

лова, 1930). На Кэрулене молодые с недоросшим хвостом добыты 6 августа

(Тугаринов, 1932). Выводки разбиваются в конце августа. Песнь напоминает

пение славки-завирушки.

Линька. Смена мелкого оперения у взрослых—с начала августа

(восточная Монголия; Тугаринов, 1932). Начало линьки с гнездового наряда—

уже 1 июня (Сого-нор, Монголия); 26 августа у молодых—конец линьки;

линька—в разные сроки, что, вероятно, указывает на наличие дополнительных

кладок (Козлова, 1930). В юго-восточном Алтае около половины августа взрос-

лые линяют (но едва ли «при конце линьки», как пишет Сушкин, 1938), у моло-

дых смена мелкого пера уже кончается.

Питание. Насекомые и мелкие позвоночные. В желудках добытых

в юго-восточном Забайкалье птиц—крупные двукрылые (Радде, 1863).

В Монголии у Ихэ-богдо сорокопуты охотились на жуков и пеночек (Коз-

лова, 1930).

Описание. Размеры и строение. Формула крыла 3^4>5>2>6...

Длина самцов 198—200, самки 205; размах самцов 288—304, самки 315 мм (Тачанов-

ский, 1891). Длина тела самцов A0) 180—208, самок E) 182—200, в среднем соответ-

ственно 194.0 и 192.8 мм; размах самцов A0) 278—296, самок B) 275—290, в среднем

285.7 и 280.7 мм. Длина крыла самцов E2) 84—91, самок C6) 82—87.5, в среднем соот-

ветственно 86.6 и 84.5 мм. Вершина крыла (по Штегману) 22—27 мм.

24

ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

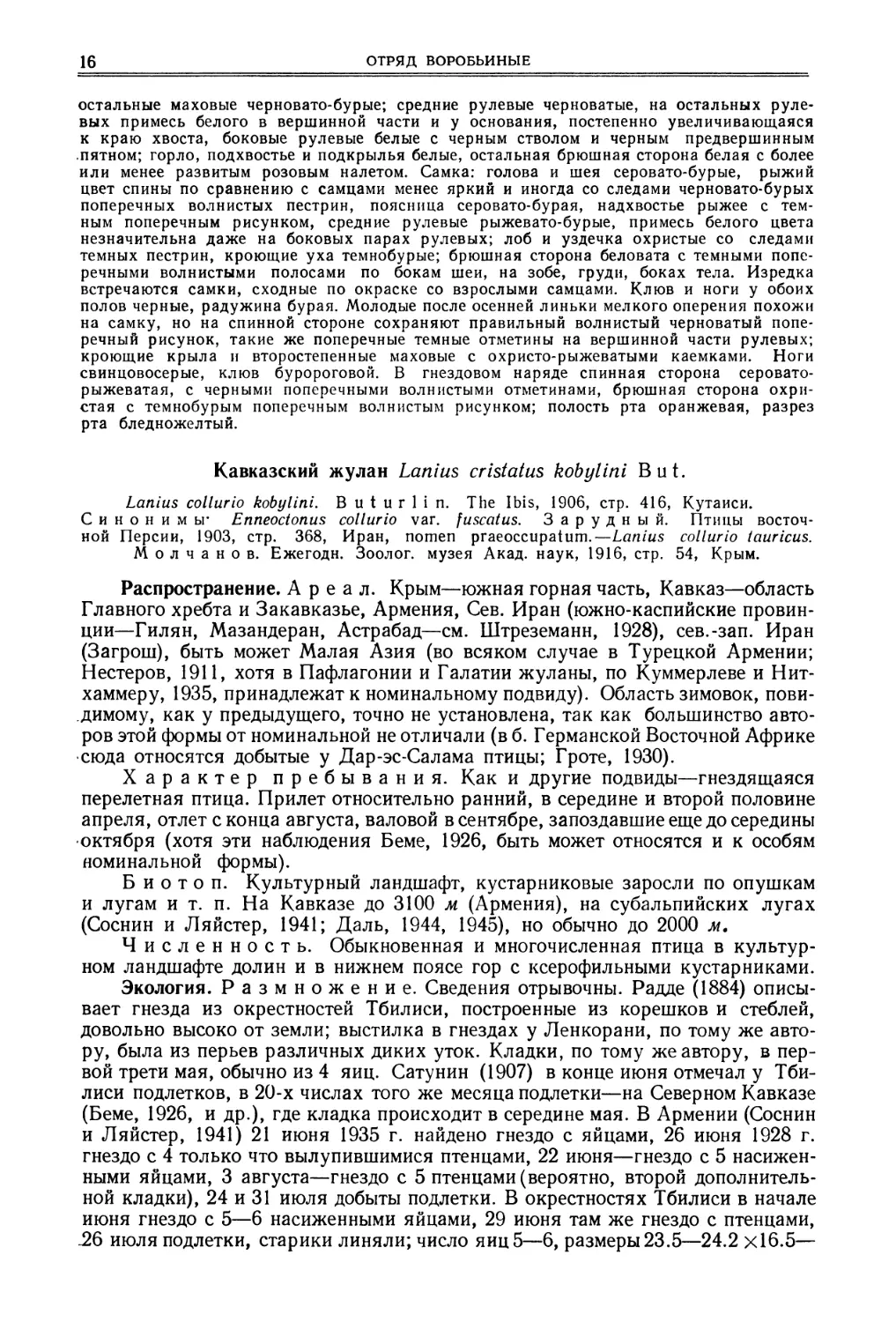

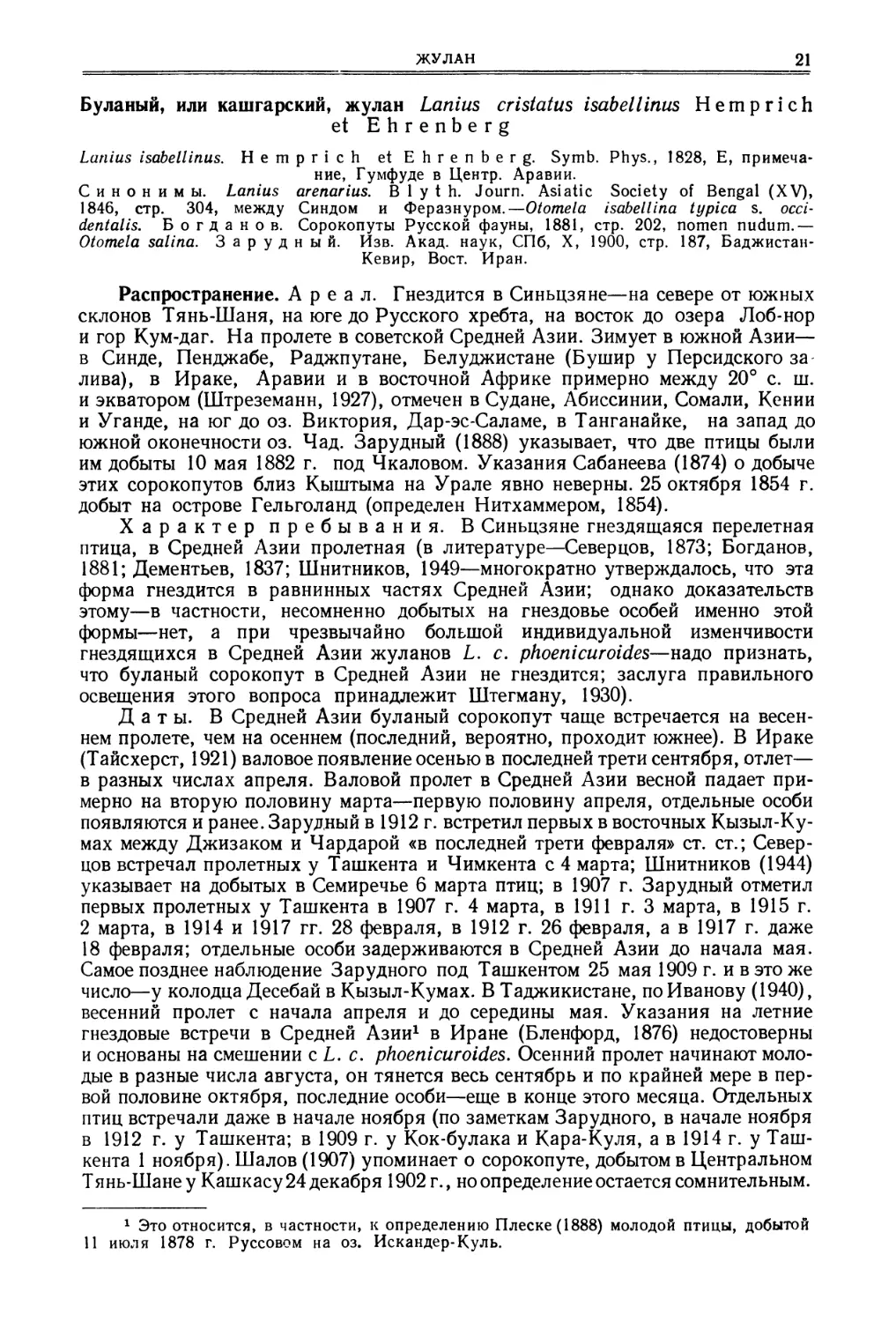

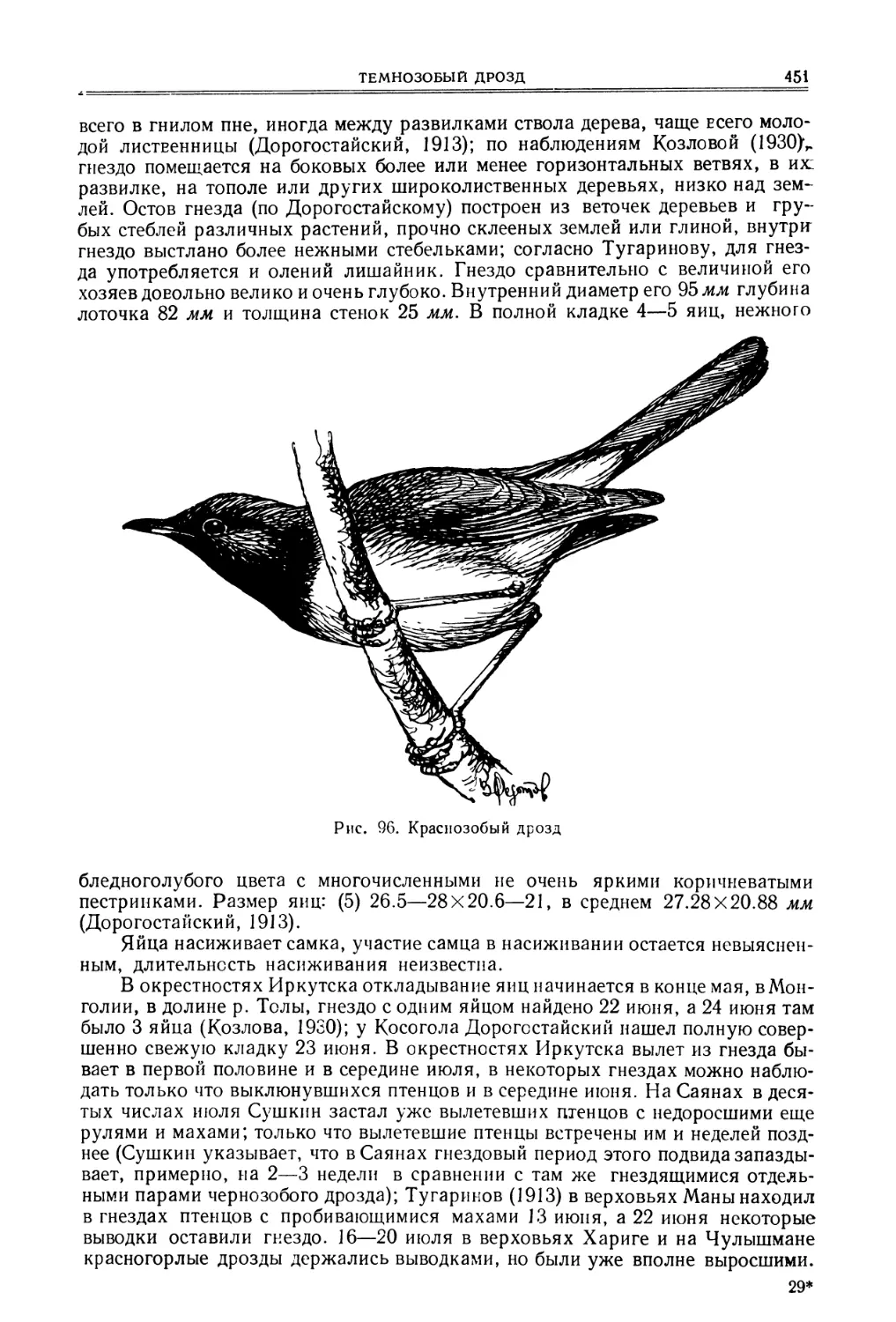

Окраска. Близок к туркестанскому жулану, но бледней и с меньшими инди-

видуальными вариациями; уздечка сливается с полосой под глазом и кроющими уха

в черную полосу; спина у самцов бледнобурая, темя—с охристым оттенком, бровь белова-

тая; маховые и большие кроющие крыла черновато-бурые, рулевые ржавчато-рыжие,

на крыле—хорошо заметное зеркальце; брюшная сторона темней, чем у туркестанских

и кашгарских жуланов. Самки похожи на самок туркестанских жуланов, но по общему

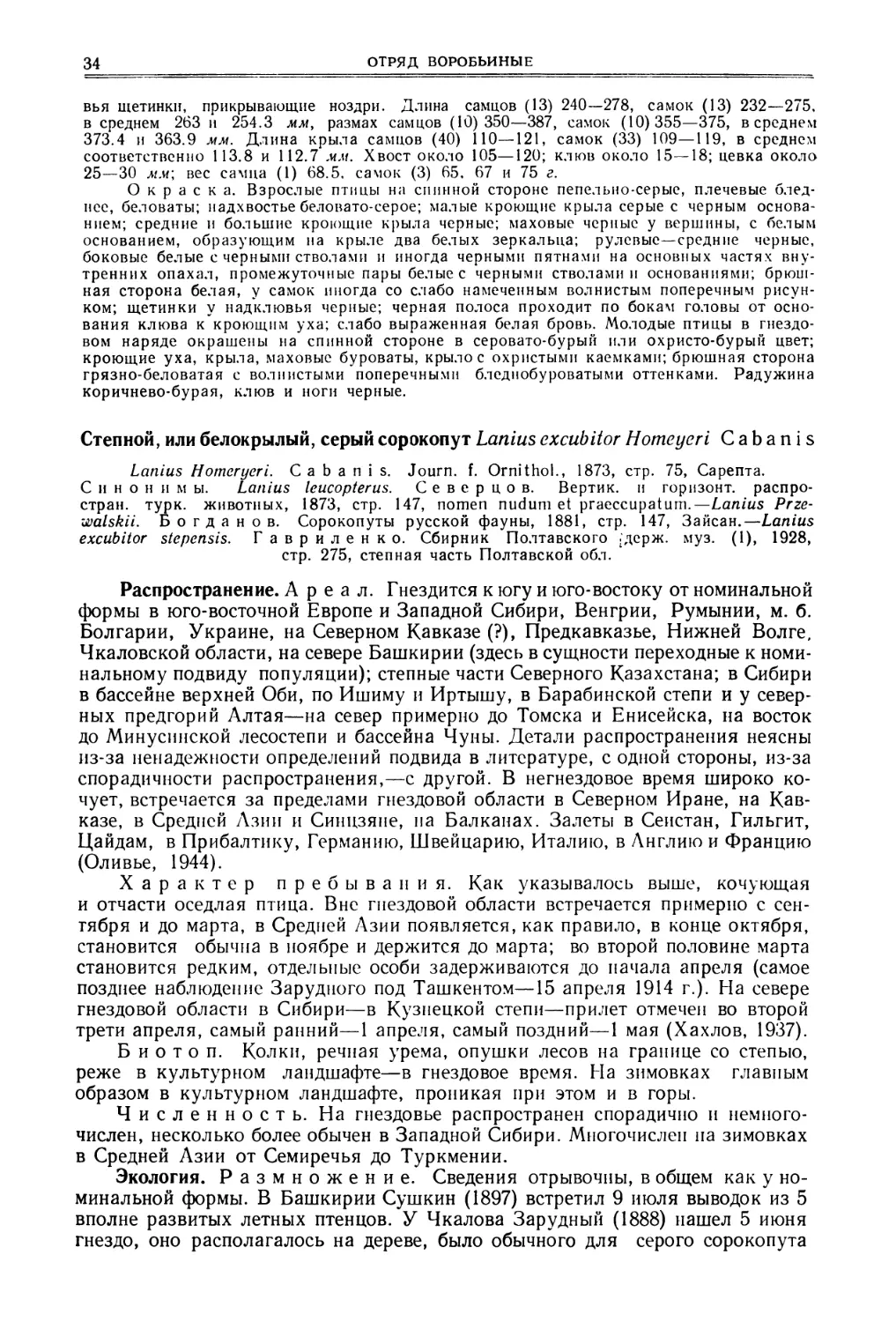

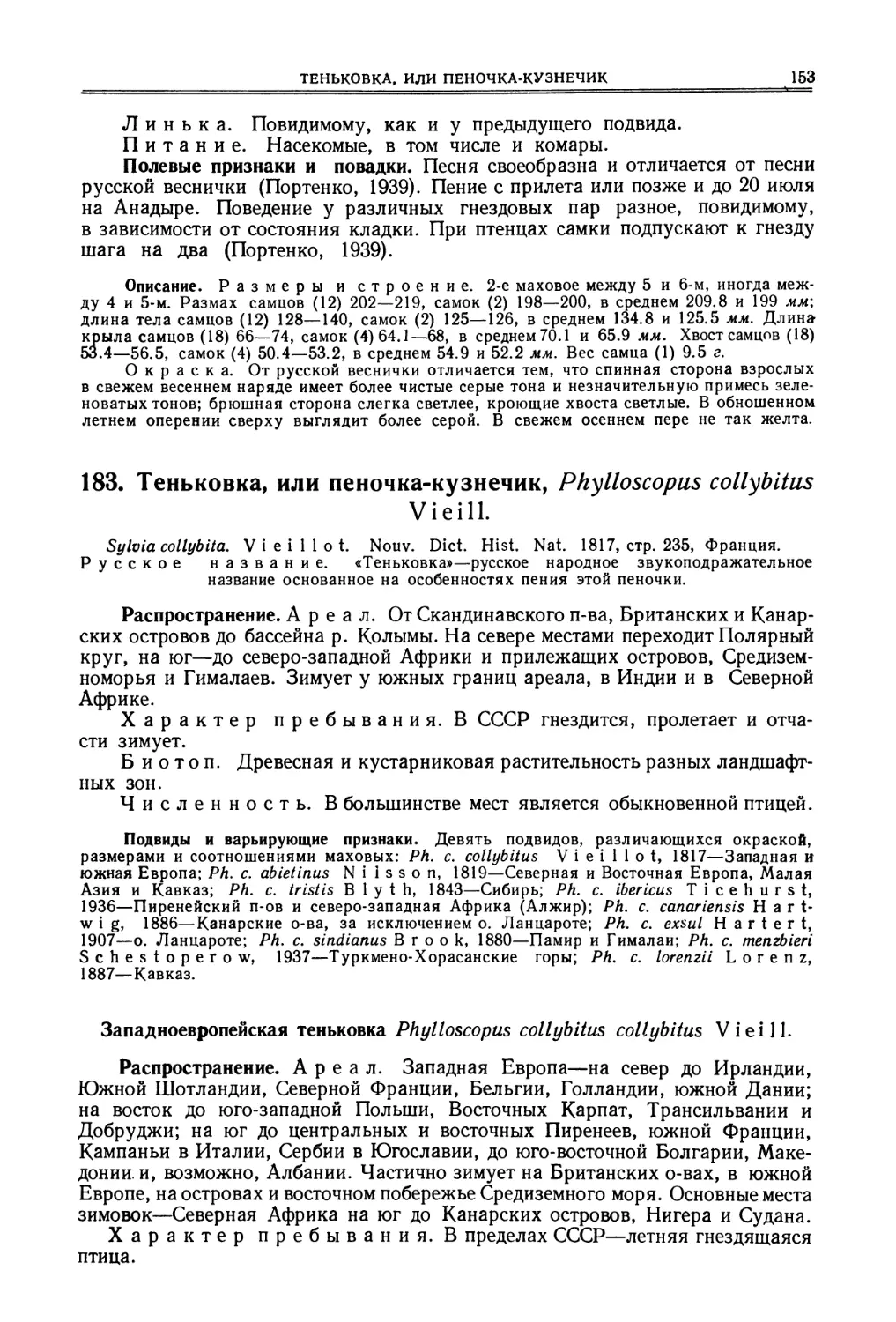

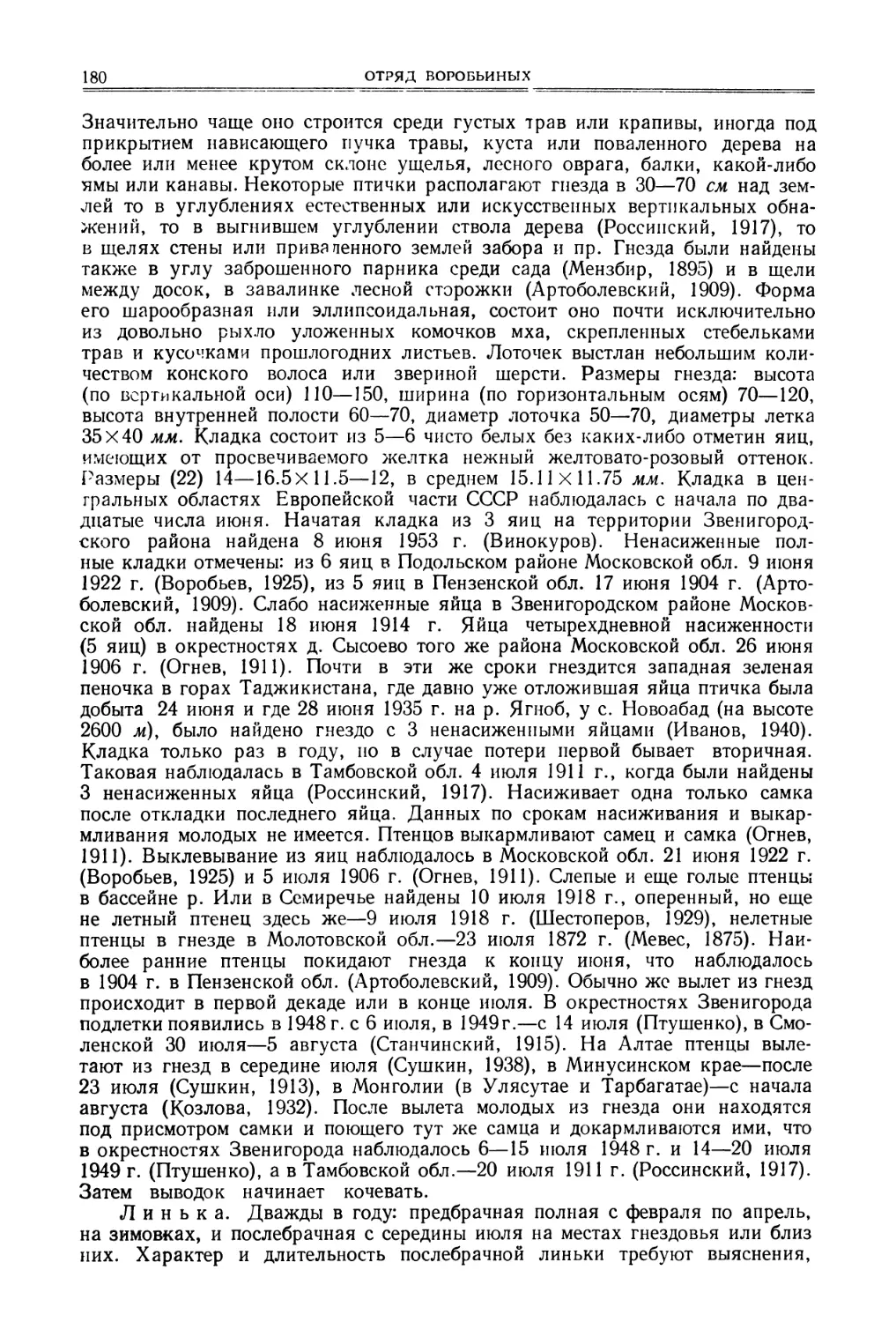

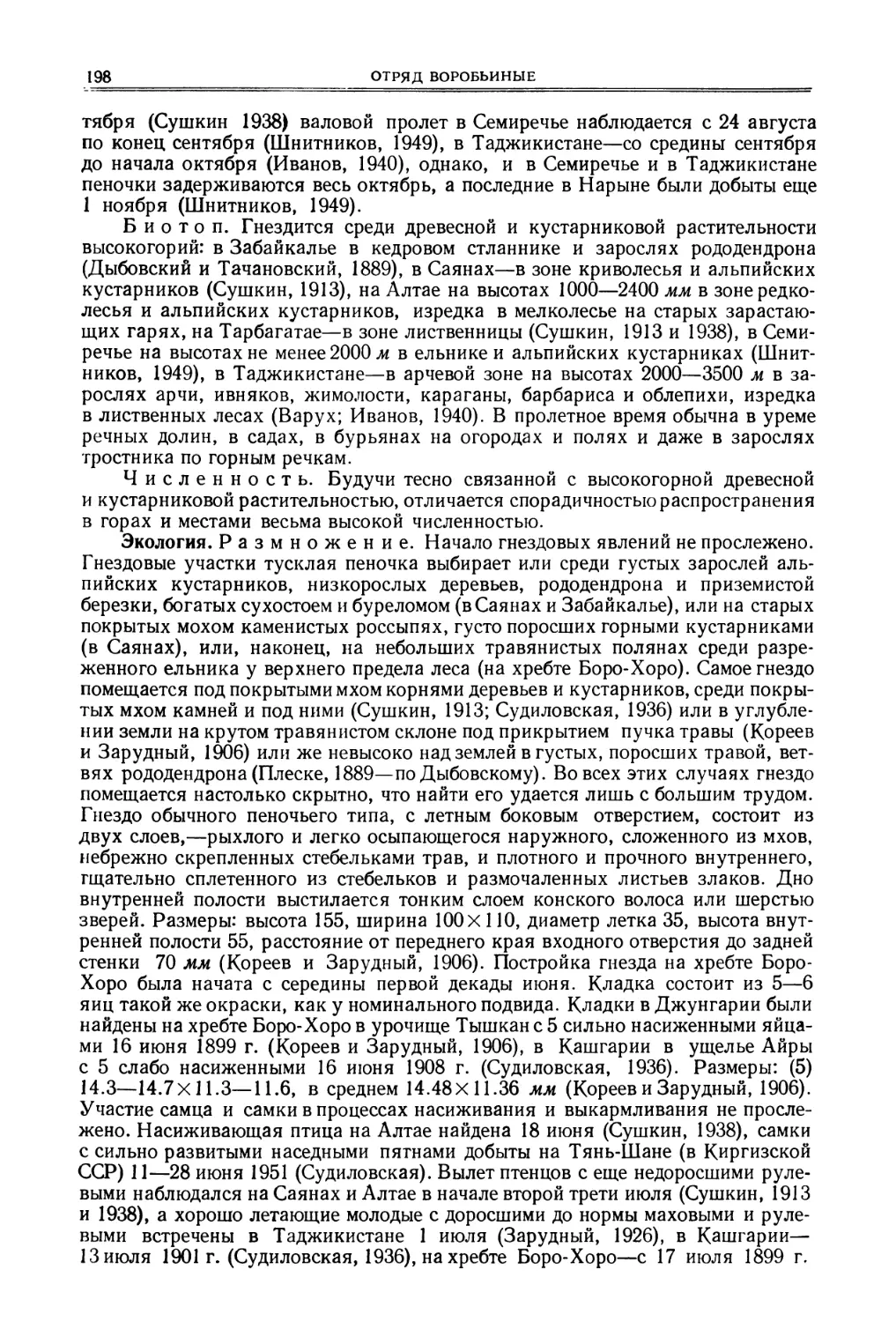

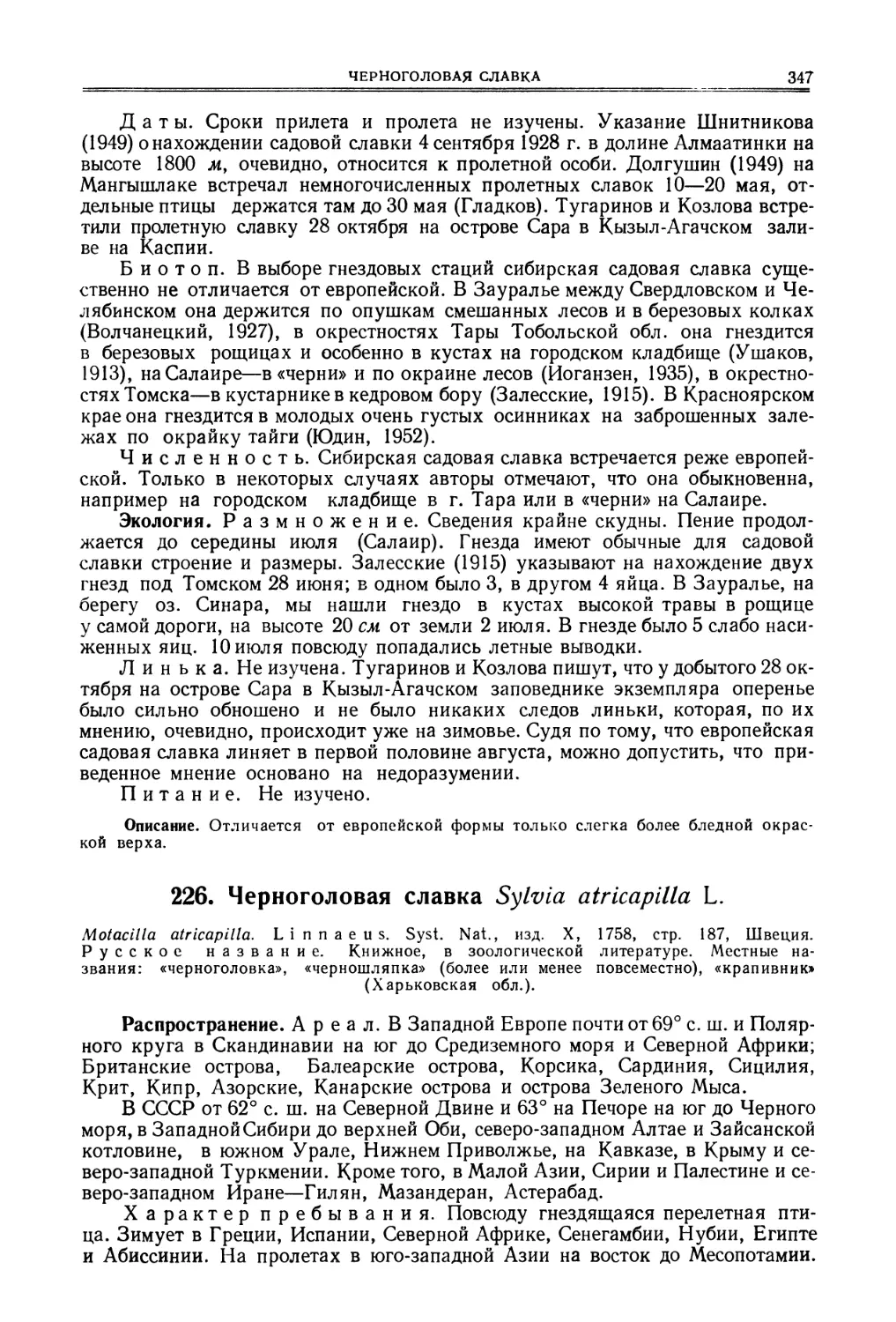

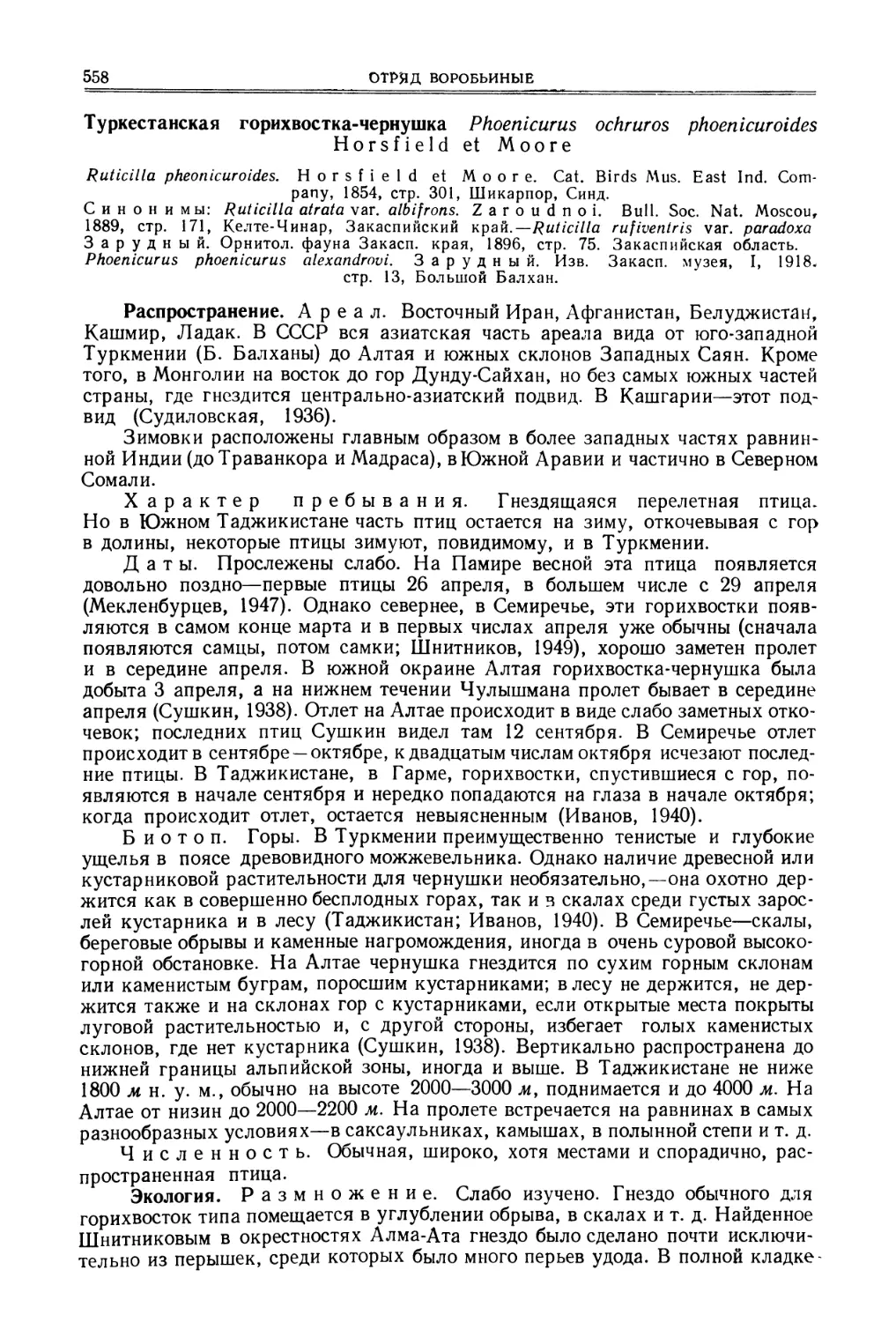

Рис. 5. Даурский жулан

тону спинной стороны светлее, более охристо-буланые; сильнее развит охристый отте-

нок и на брюшной стороне. Птицы в гнездовом наряде очень сходны с туркестанскими

жуланами, но несколько потемней; вместе с тем они светлей буланых жуланов.

Сибирский жулан Lanius cristatus cristatus L.

Синоним. Otomela phoenicura var. intermedia. Богданов. Сорокопуты

русской фауны, 1881, стр. 3, Удской Острог.

Распространение. Ареал. Средняя и Восточная Сибирь. Северная гра-

ница проходит в Туруханском крае, у верхнего Елогуя и Таза, около 64° с. ш.

(Скалой и Слудский, 1941), на Енисее примерно до 64°30' (Тугаринов и Бутур-

лин, 1911), на Оленеке найден Чекановским под 67°7' с. ш., на Лене у Якутска,

на Яне—у устьев Адычи и в области ее притоков, относительно Индигирки

вопрос остается неясным. На Колыме Бутурлин добыл 9 августа 1905 г. двух

молодых, причем один из них был с недоросшим хвостом, в Походском в дельте

Колымы (экземпляры—в Зоологическом музее Московского университета); далее

на восток встречен несколько раз в Анадырском крае (Марково, устье Белой,

р. Танюрера; Портенко, 1939), где не доходит до моря. В Коряцкой земле пока

не найден, хотя местонахождение вероятно; спорадично встречается на Камчат-

ке. Западная граница определяется указанными выше находками в Турухан-

ском крае, центральными и северными частями Алтая, отрогами среднесибир-

ских хребтов—Салаира и Кузнецкого Алатау, вплоть до Томска. Южная

граница ареала определяется находками окраинами юго-восточного Алтая,

Минусинской котловиной, Тувинской областью, в Монголии, где детали

распространения плохо известны, у Улан-батора, вероятно, в предгорьях Хан-

ЖУЛАН 25

гая, по верхнему Амуру (Бомнак на Зее, сборы Дорогостайского). Пролет—

через Сахалин, Приамурье и Приморье, по Корее, Китаю—главным образом

западному и центральному—на зимовки вИндо-Китай, Юннань, Таи, Нижнюю

Бирму, на Малаккский полуостров, в небольшом числе на Андаманах; другие

птицы через восточную Монголию и восточный Тибет летят в Верхний Ассам,

Качар, Индию и до Цейлона.

Характер пребывания. Гнездящаяся и перелетная птица на

всем протяжении гнездового ареала.

Даты. В Индо-Китае появляется на зимовках во второй трети сентября,

отлетая оттуда в конце апреля, некоторые задерживаются там и до начала

мая (Оливье, 1944). В северном Таиланде первые, однако, появляются уже

в последних числах августа, последние отлетают в первой пятидневке мая;

иногда птицы появляются только в январе—феврале (Деньян, 1945). Прилет

на гнездовье соответственно поздний: у Томска в конце мая, на Алтае, по Колыме,

на Анадыре, повидимому, только в начале июня, у Красноярска—около 1 июня;

в Читинской области обычен в конце мая (Павлов, 1948), тогда же, повидимому,

и на Камчатке (Дыбовский). В северо-западной Монголии прилет около 24—

26 мая, валовой—в конце этого месяца (Козлова, 1930). Отлет падает на разные

числа конца августа и заканчивается в первой половине сентября. Отлет

стайками по 10—15 особей (Тугаринов и Бутурлин, 1911).

Биотоп. В общем сходен с таковым у европейского жулана, но в отли-

чие от последнего не избегает настоящих лесов и нередко—во всяком случае

в Средней и Западной Сибири—встречается в горных местностях. На Алтае

доходит до высот 1800 м (Сушкин, 1938). На севере ареала—по долинам рек

в тальниках. В других местах—в хвойном и смешанном редколесье, по гарям

и вырубкам и т. п. На Камчатке—в светлых тополевых и березовых (но не хвой-

ных) лесах.

Численность. Обычная, но спорадично распространенная птица.

Экология. Размножение. Сведения отрывочны. Начало периода

размножения—во второй половине июня. Подлетки в Минусинской лесостепи

и на Алтае—только с конца июля B4 июля; Сушкин, 1938); Иоганзен A944)

добыл подлетка в Салаире 17 июля. На Камчатке в середине июля у Чапиной

наблюдались насиживающие птицы, летные молодые у Козыревки 12 августа

(Бергман, 1935). В Читинской области гнезда найдены на земле или в кустах

ивы, карликовой березы, боярышника; они устроены из стеблей и прошлогод-

ней травы, в кладке 6—7 яиц, окраска как у европейского жулана. Яйца

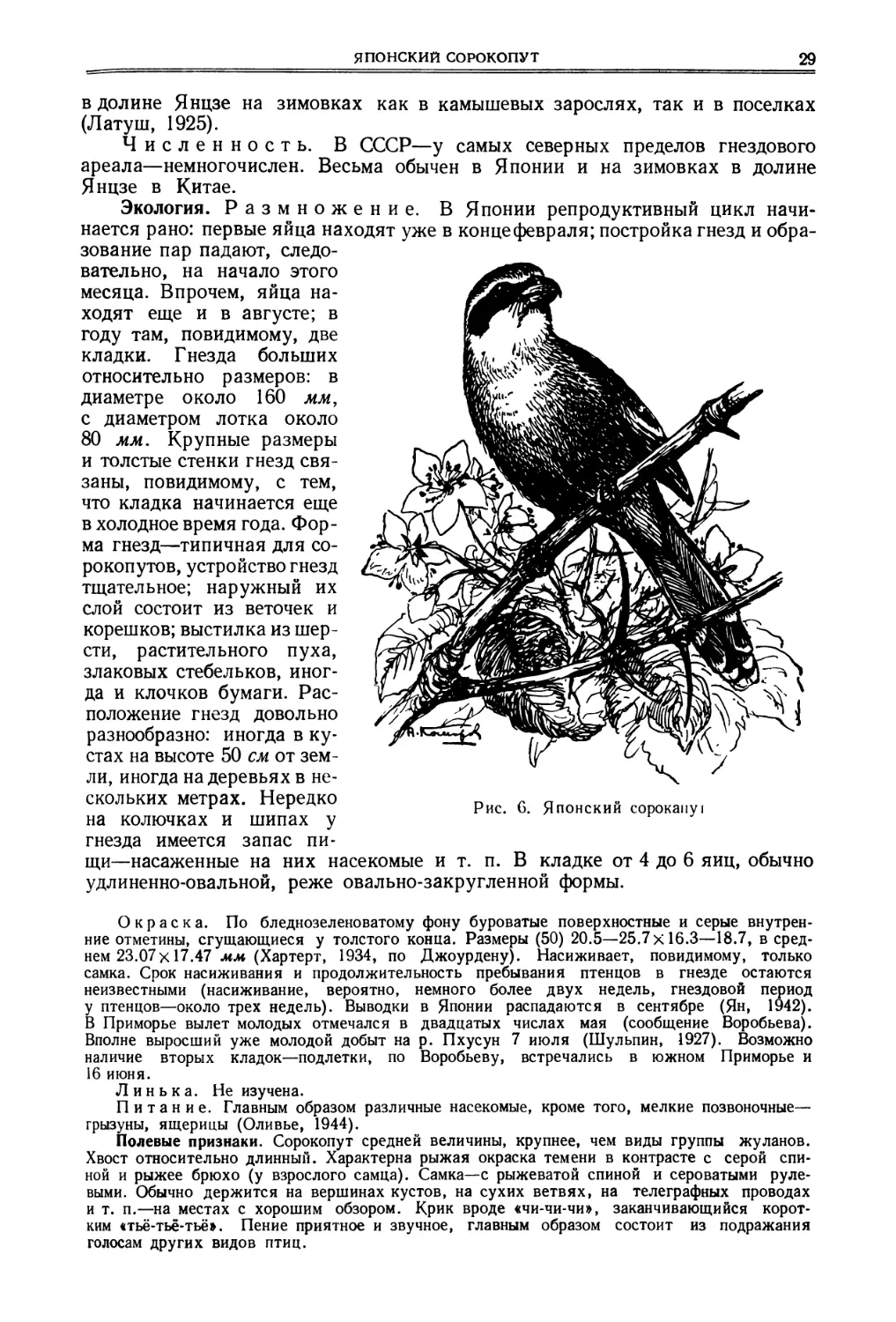

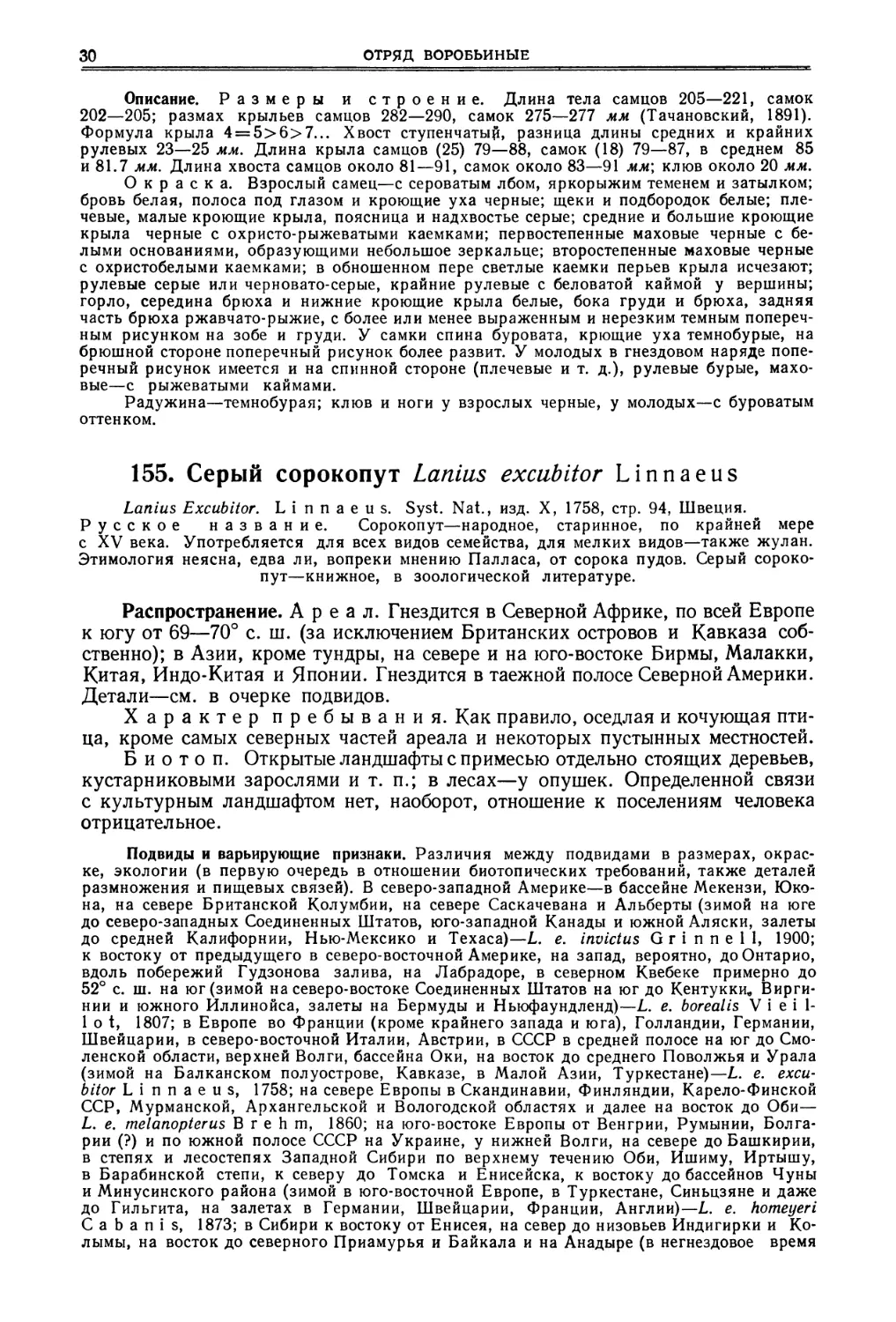

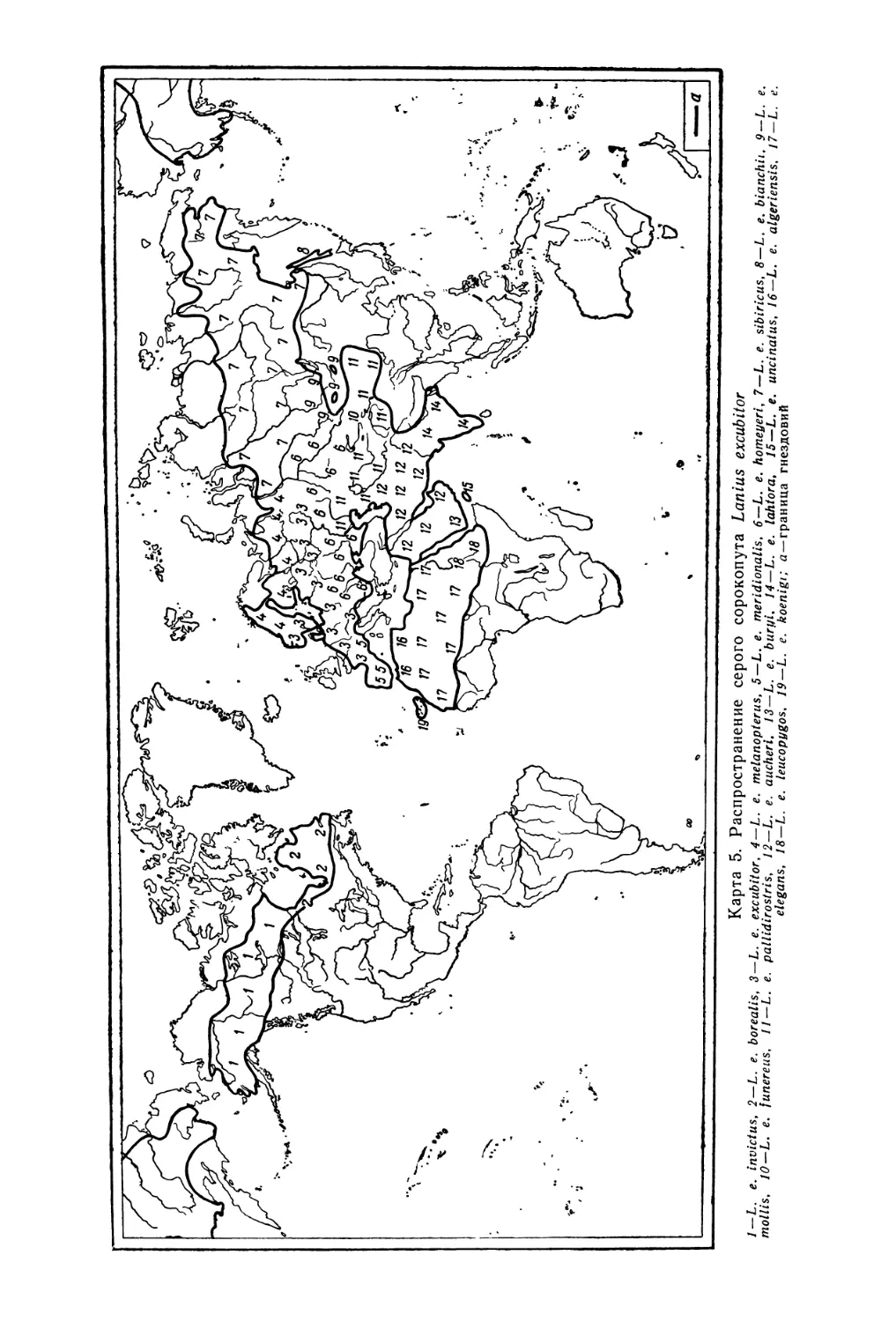

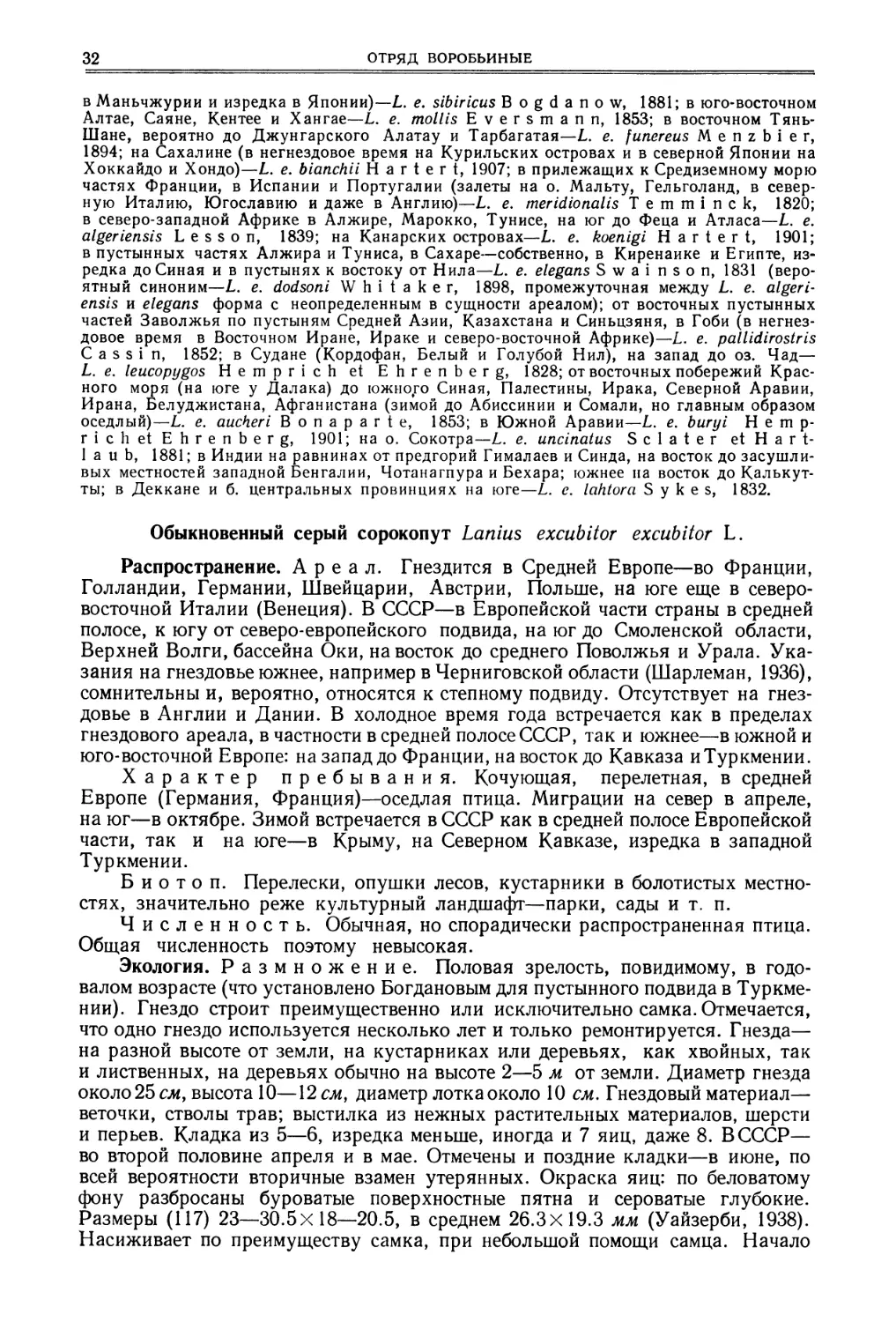

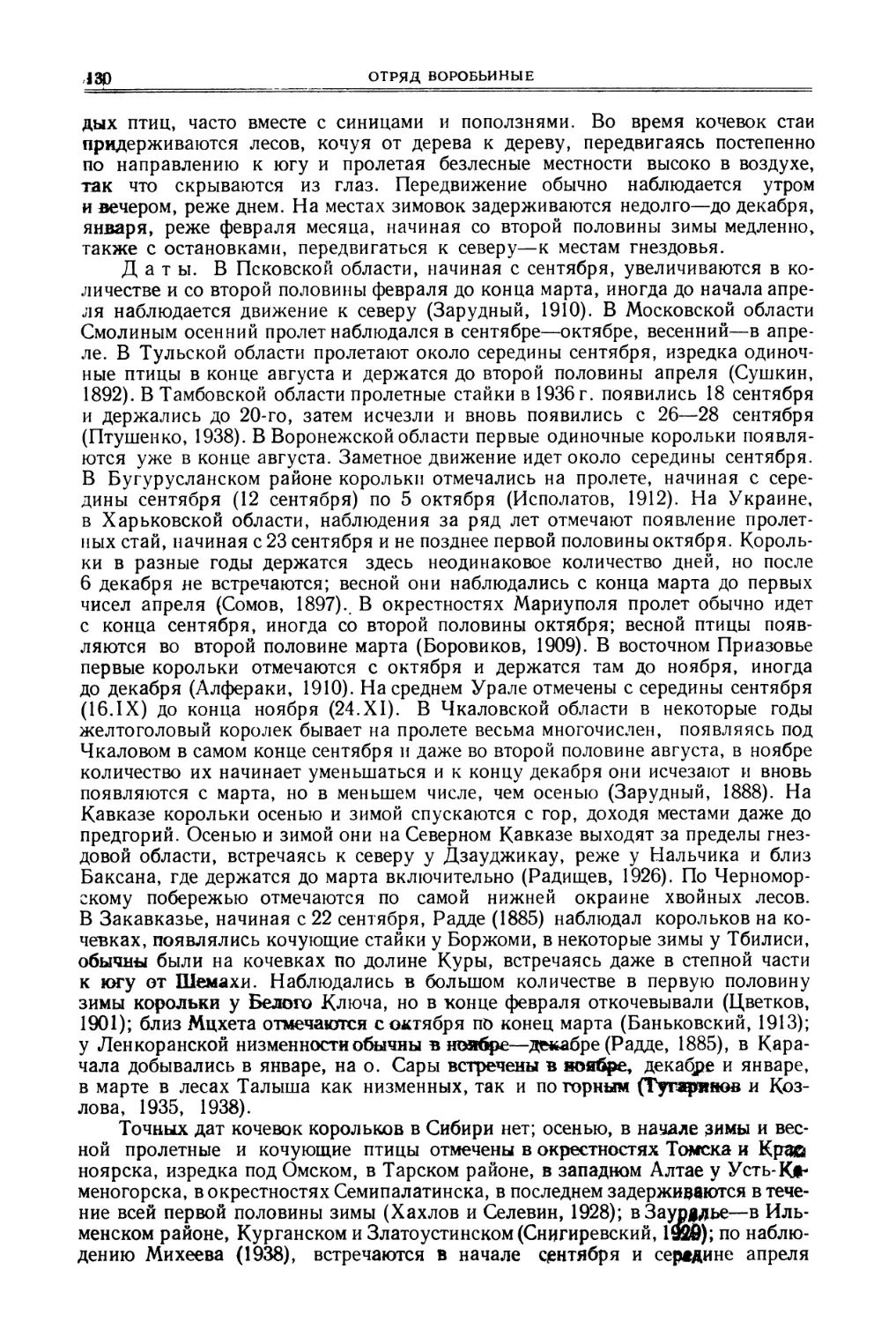

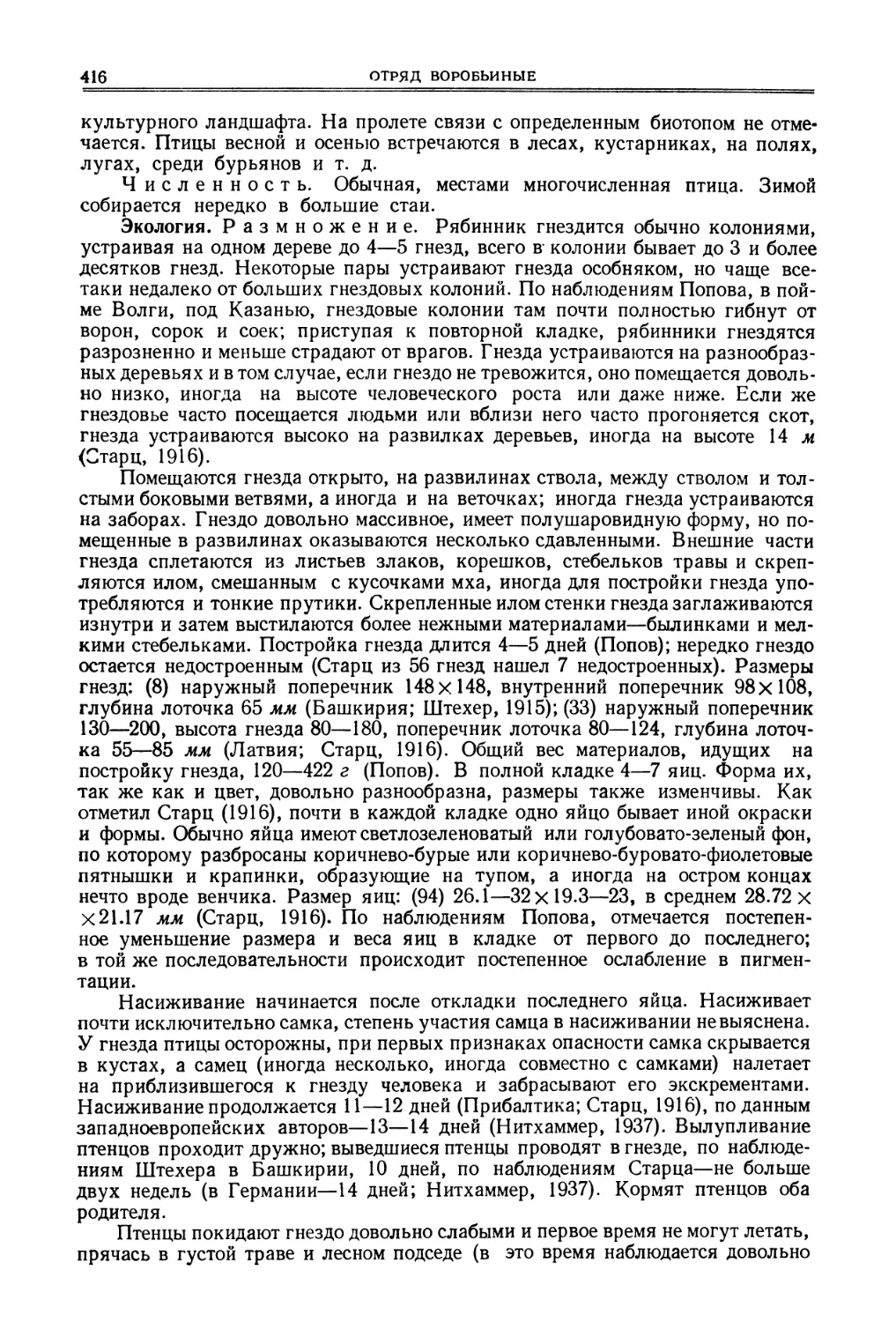

откладываются каждый день. 14 июня в одном гнезде было одно яйцо, полная