Текст

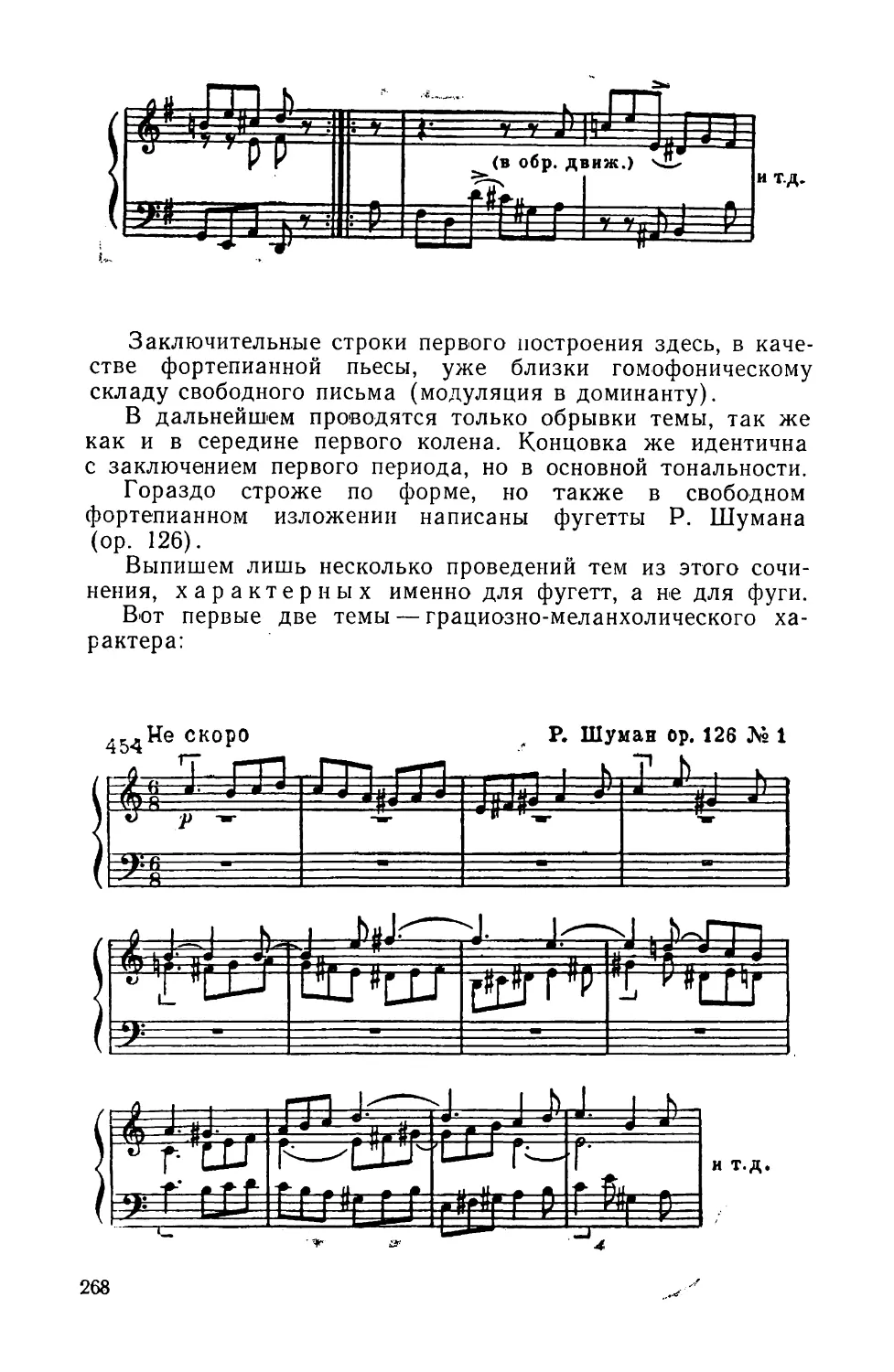

1

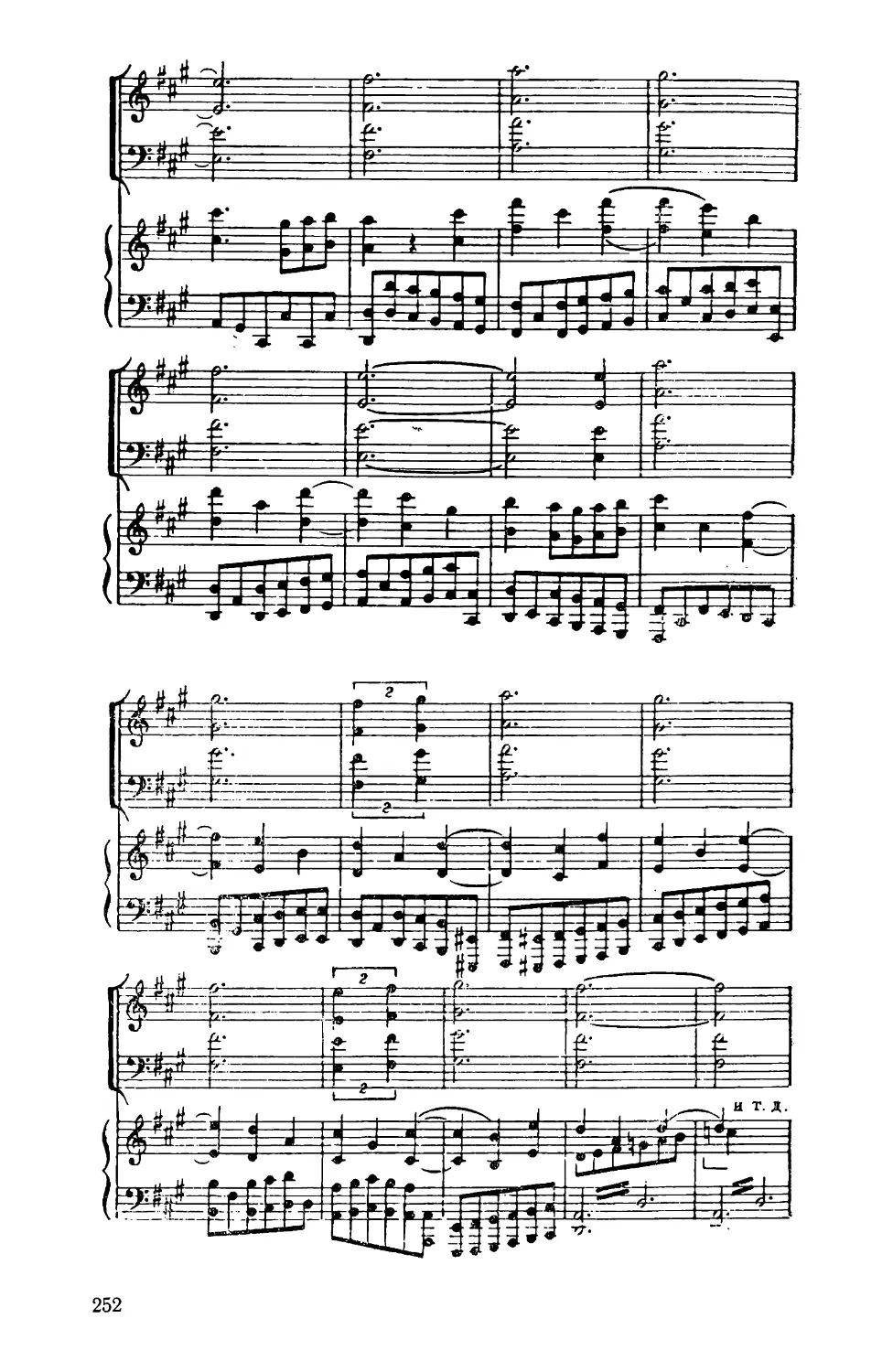

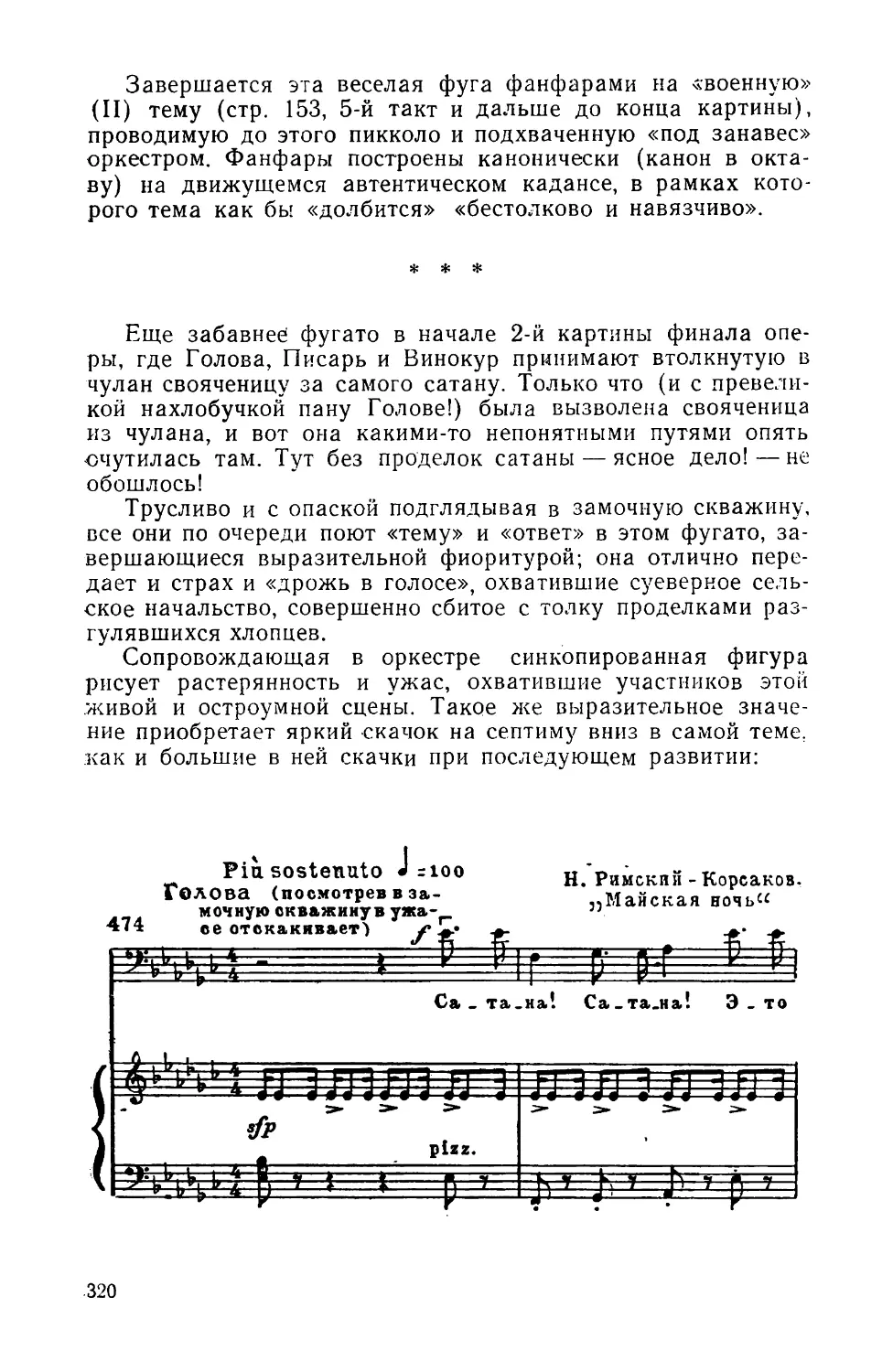

•

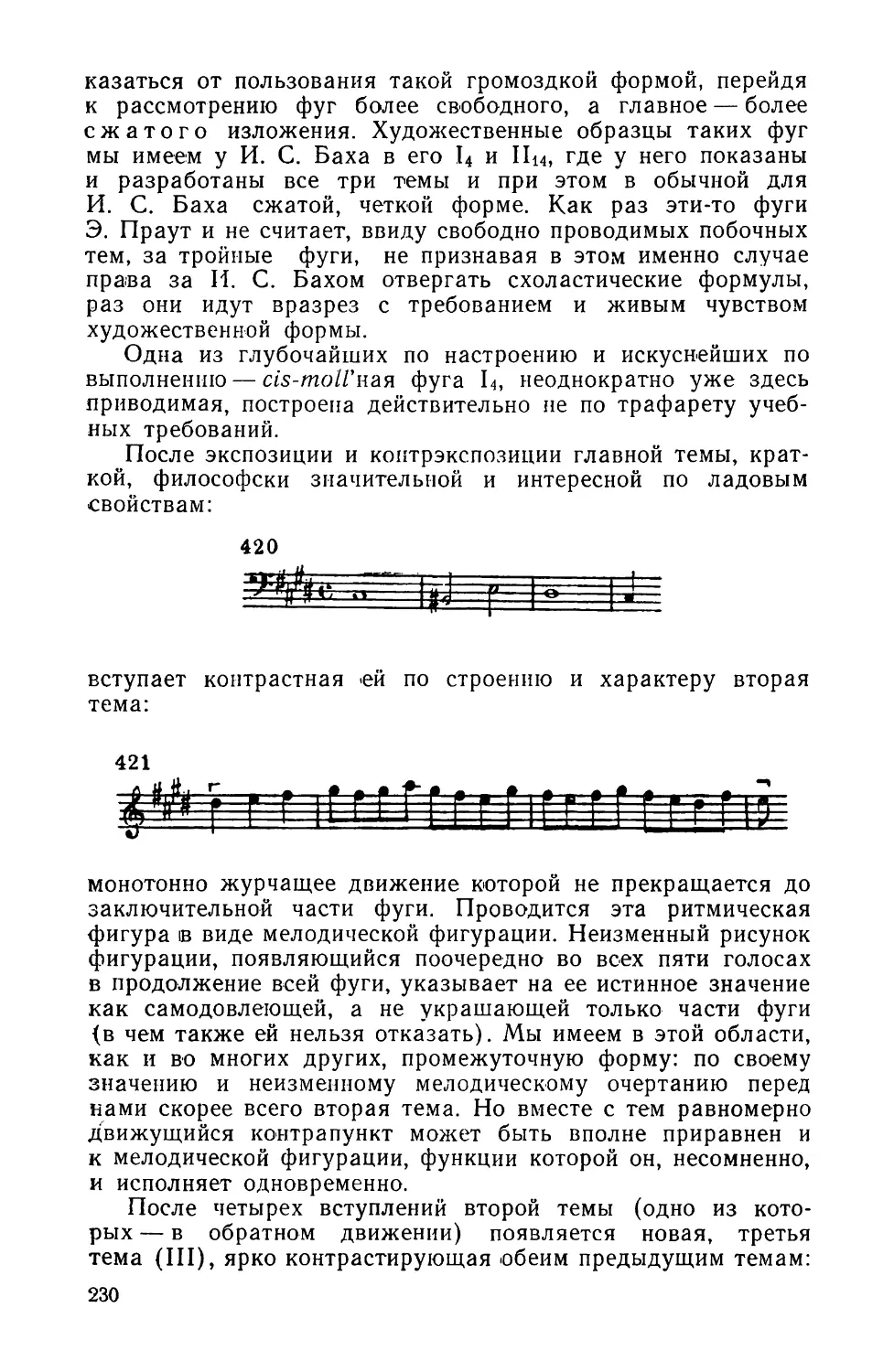

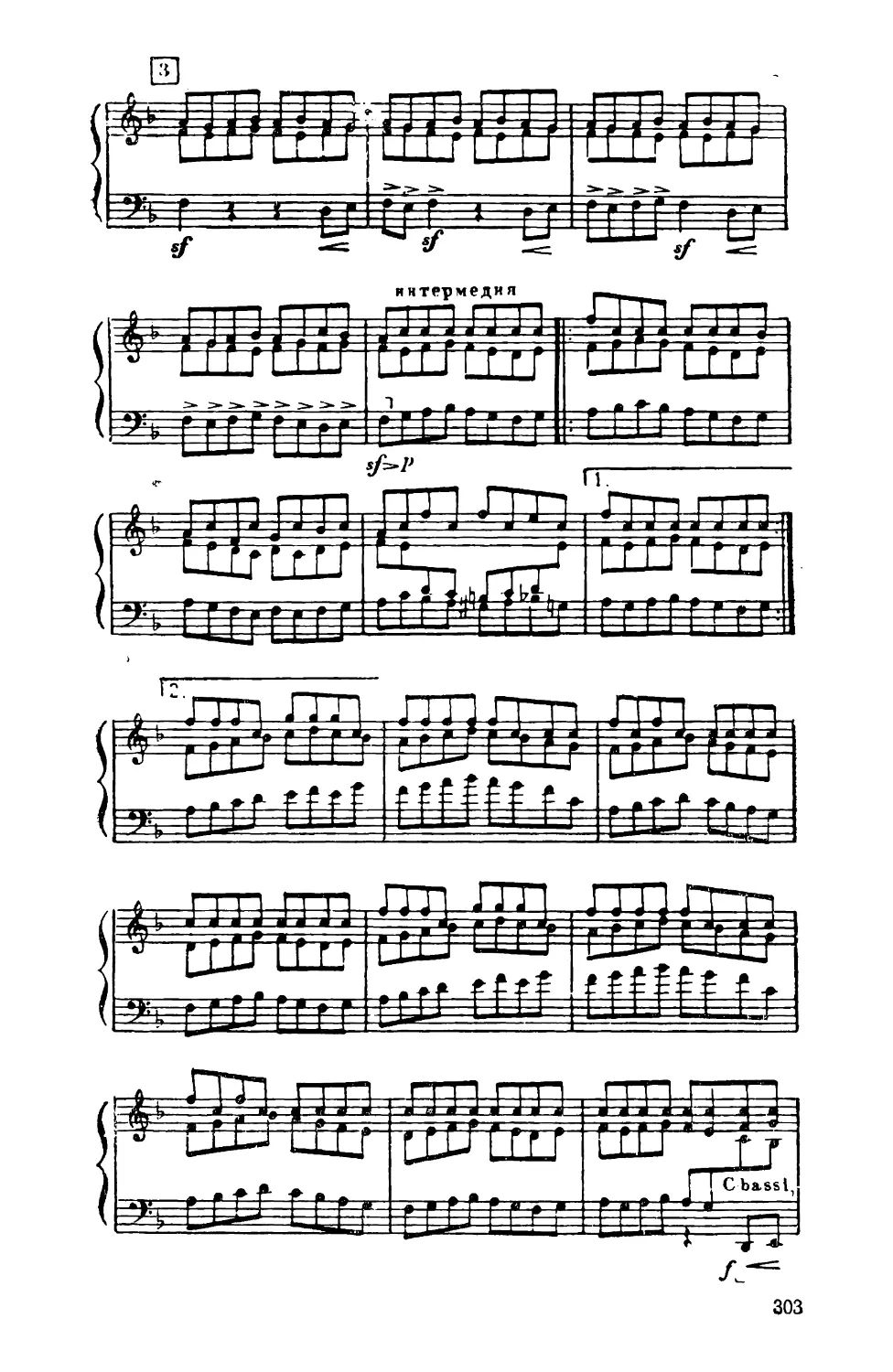

В. ЗОЛОТАРЕВ

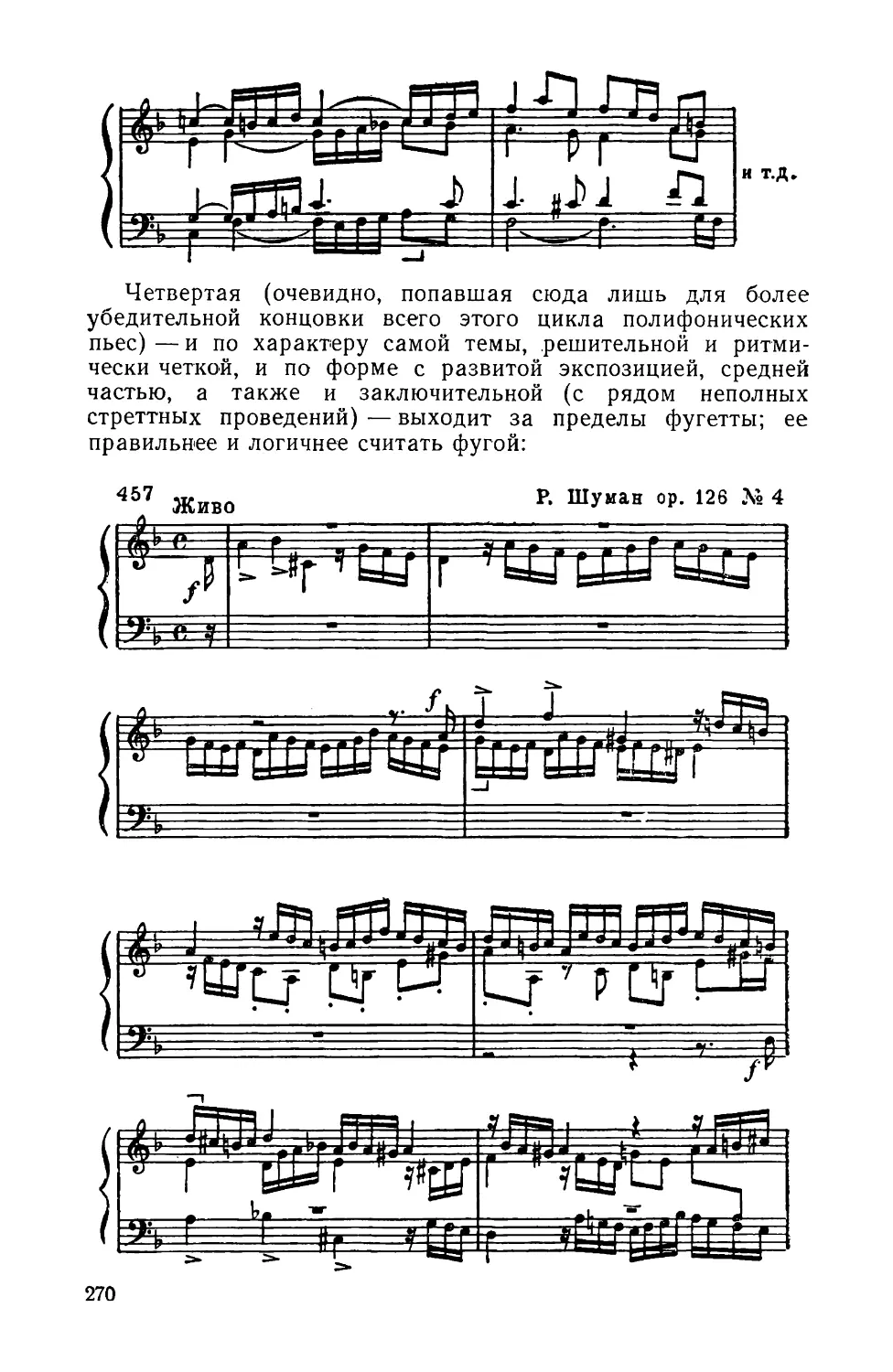

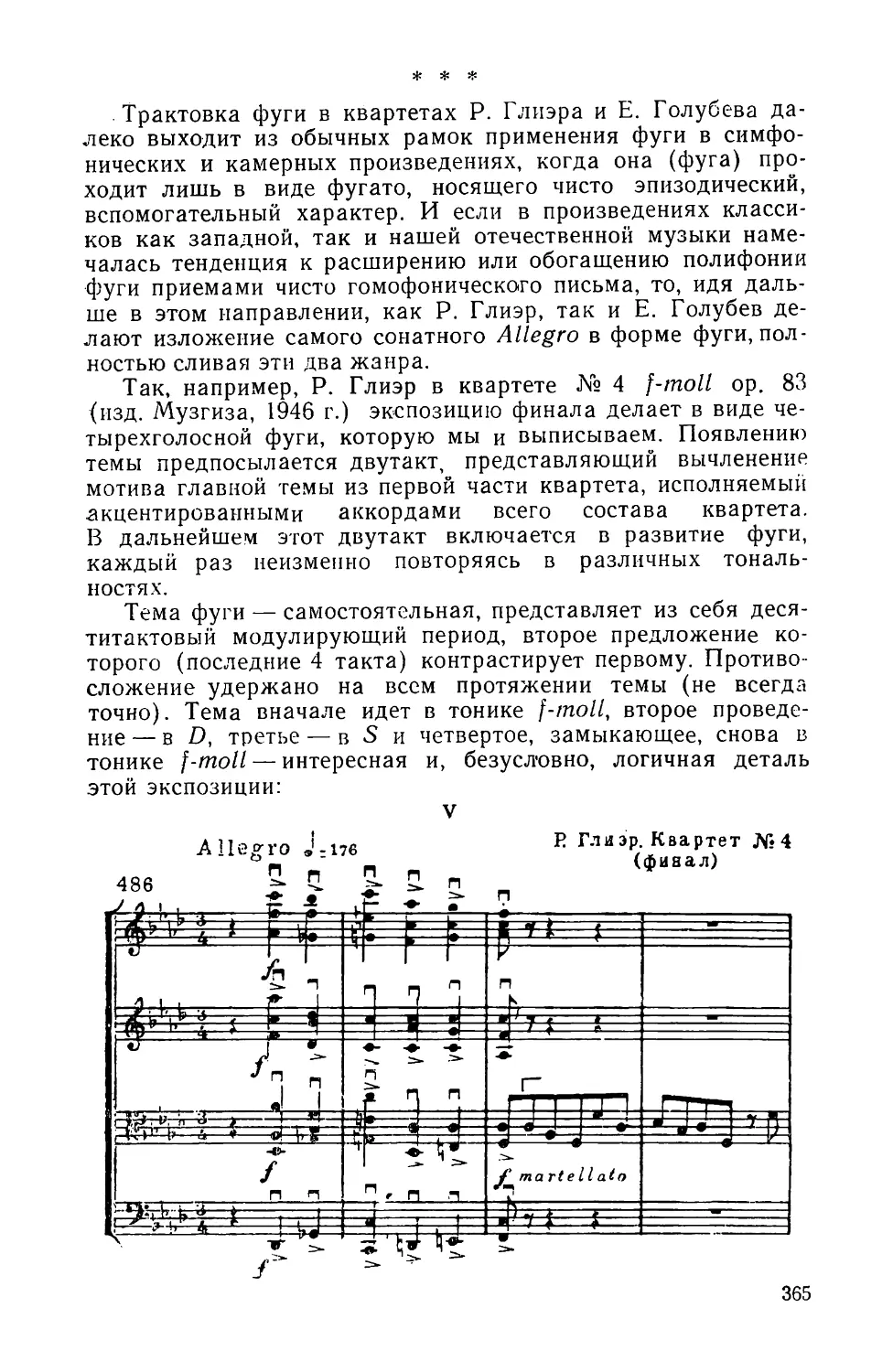

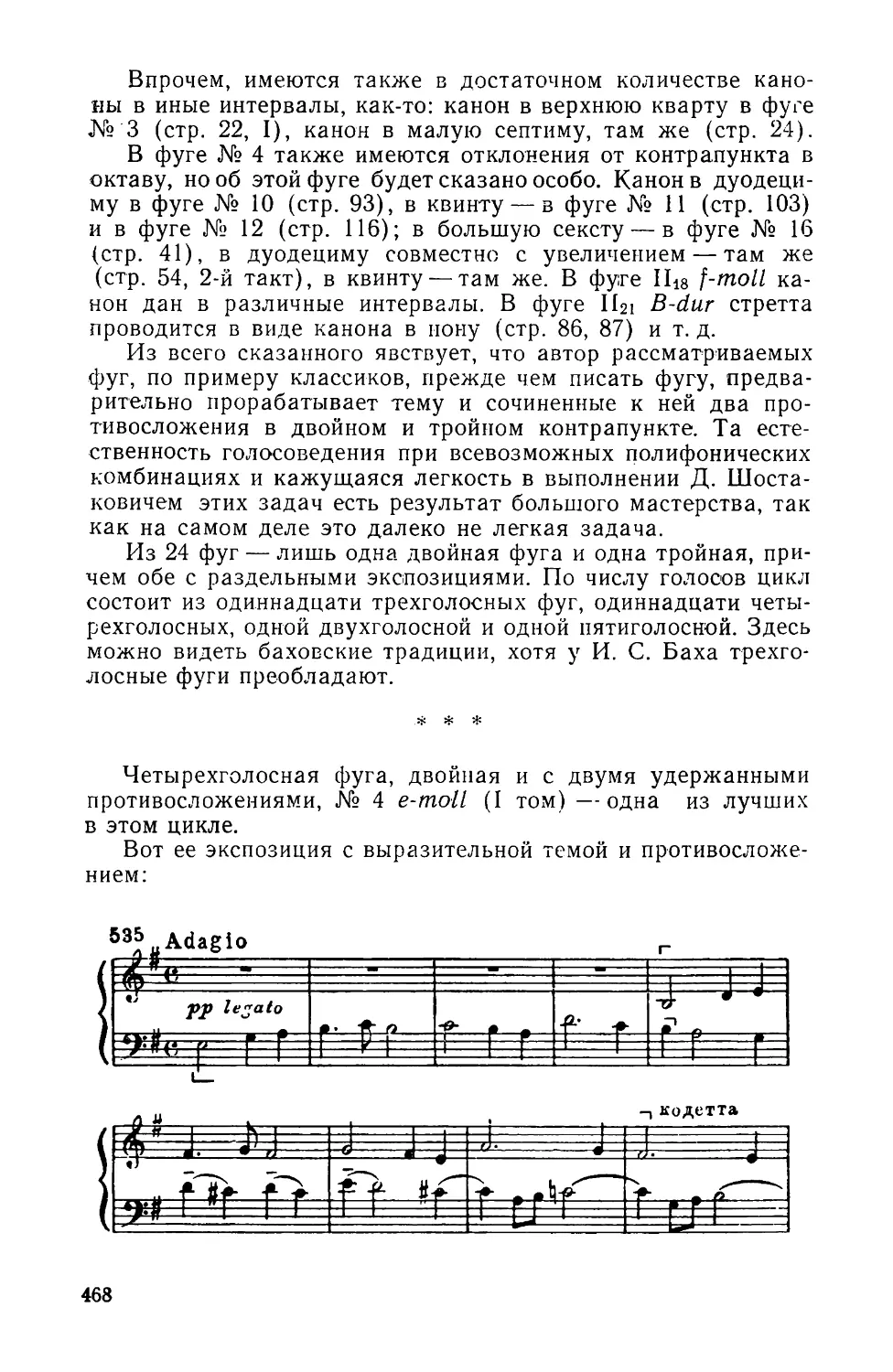

ФУГА

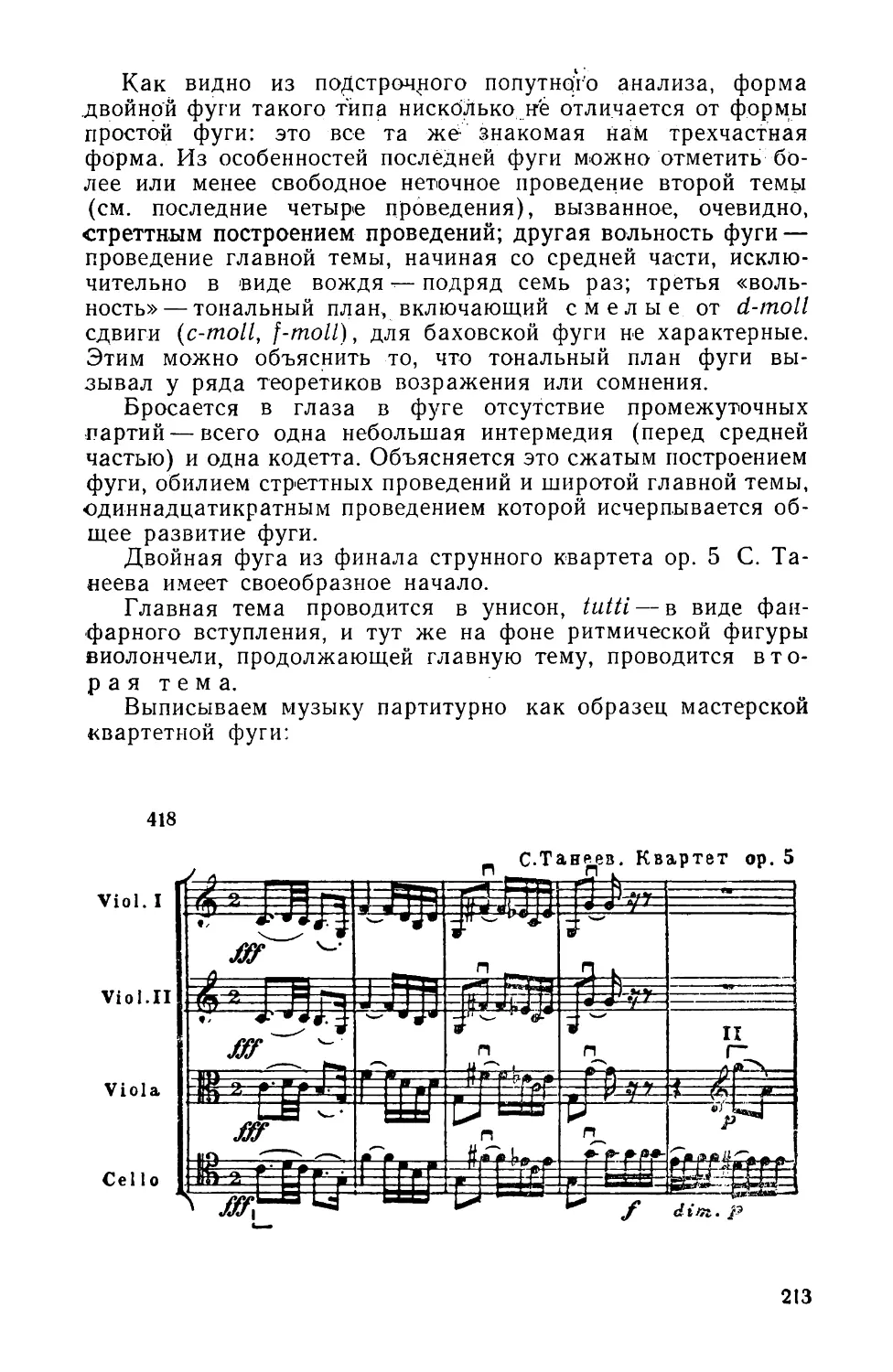

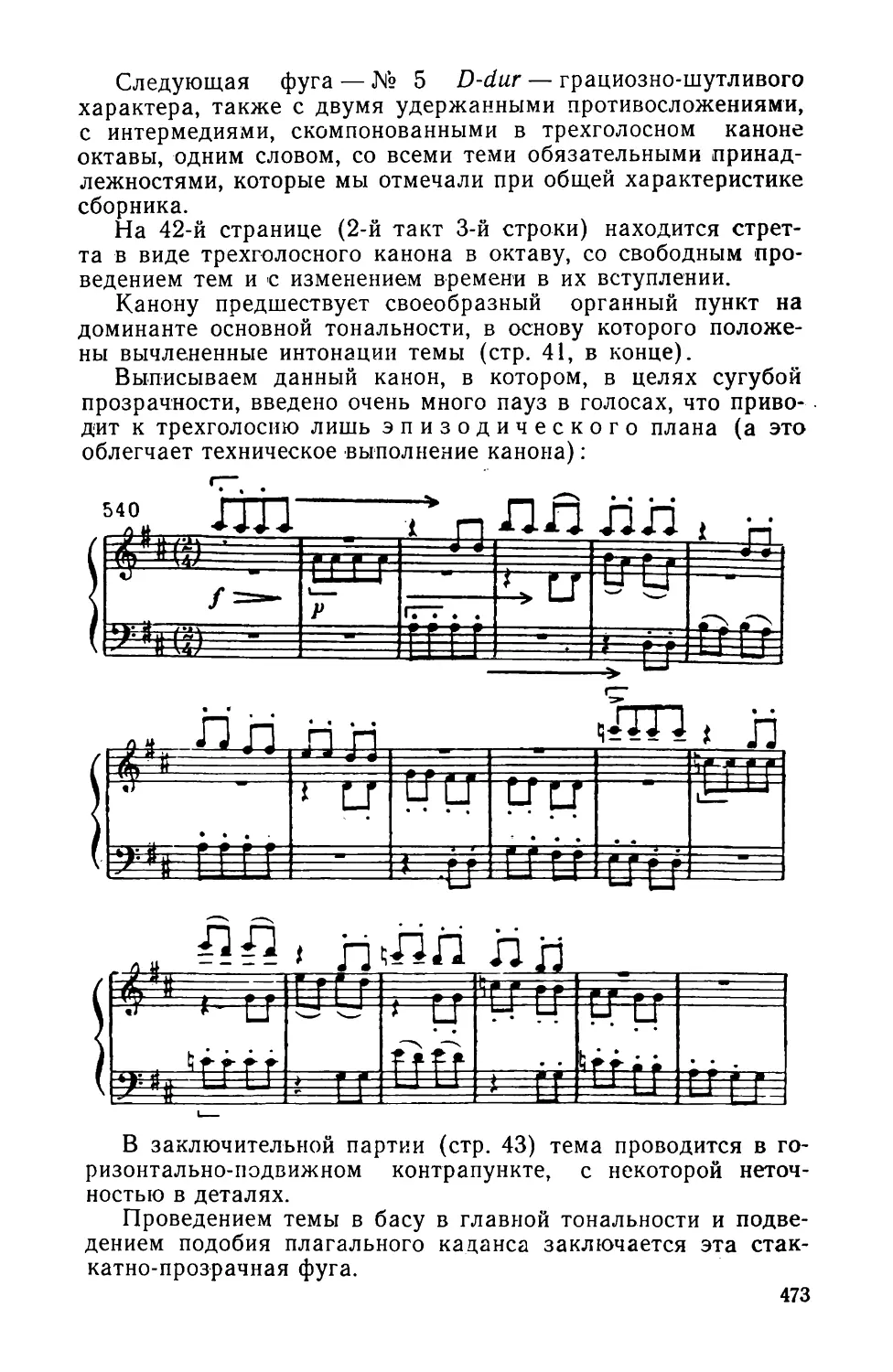

РУКОВОДСТВО

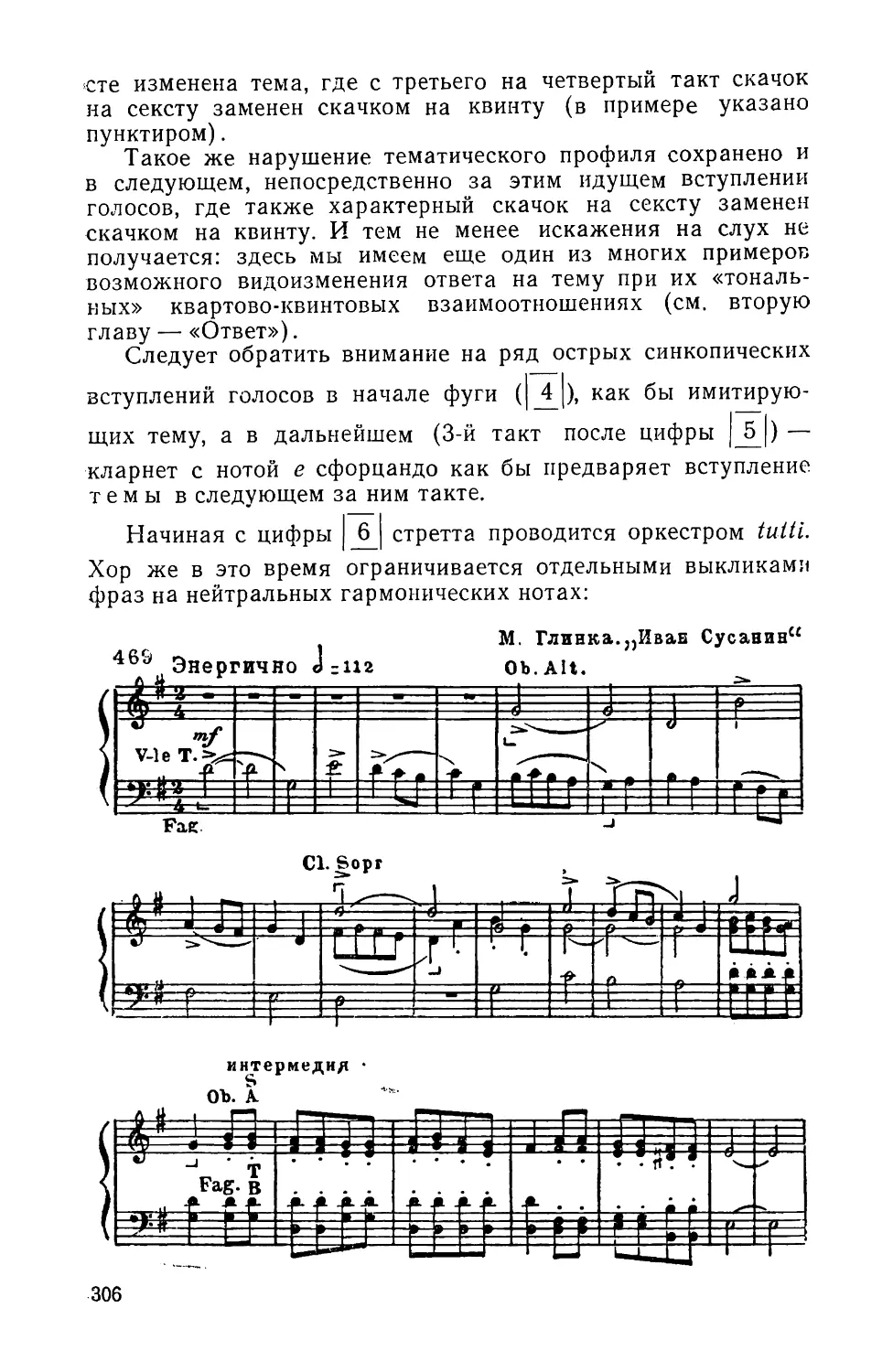

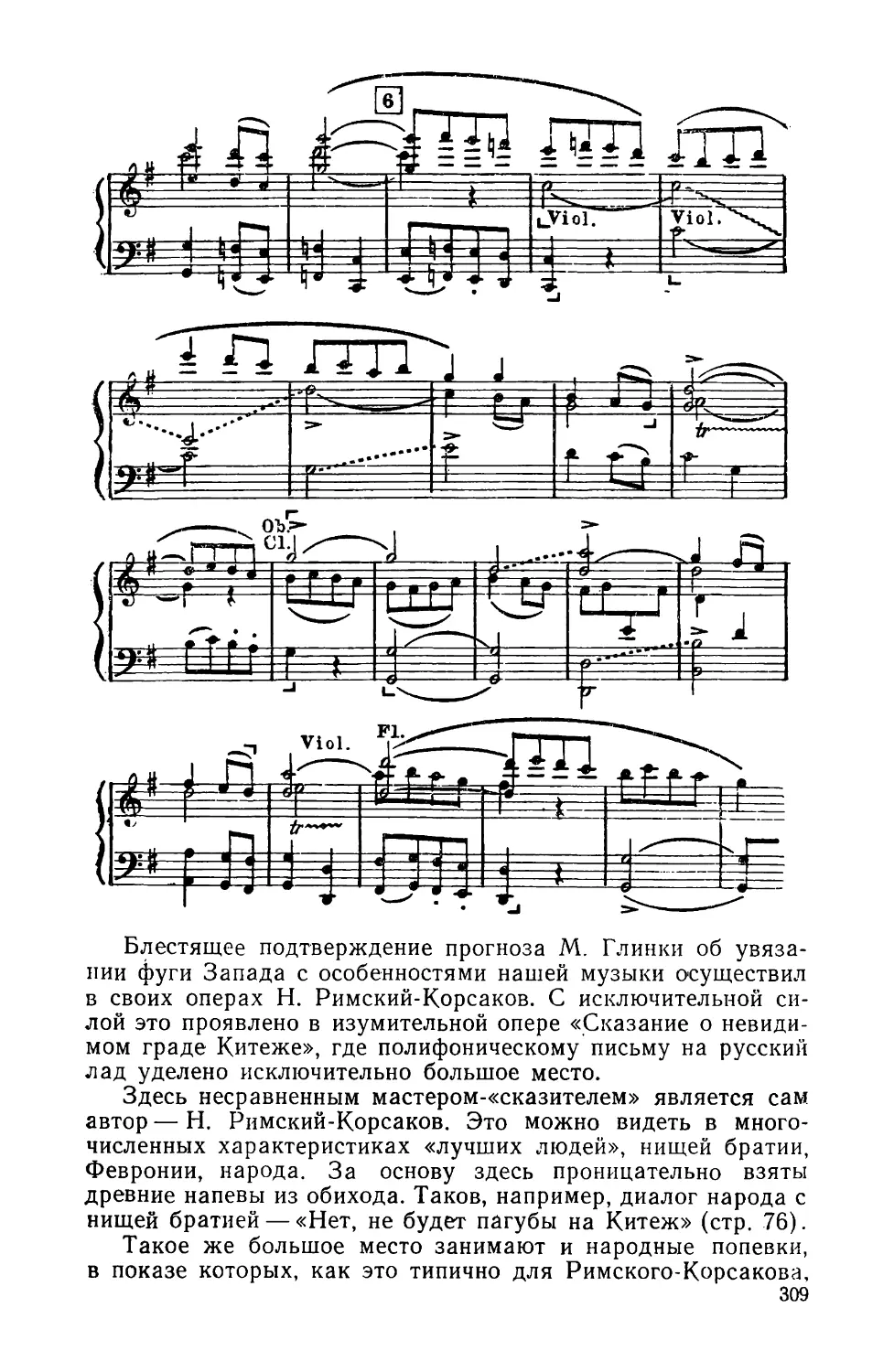

К ПРАКТИЧЕСКОМУ

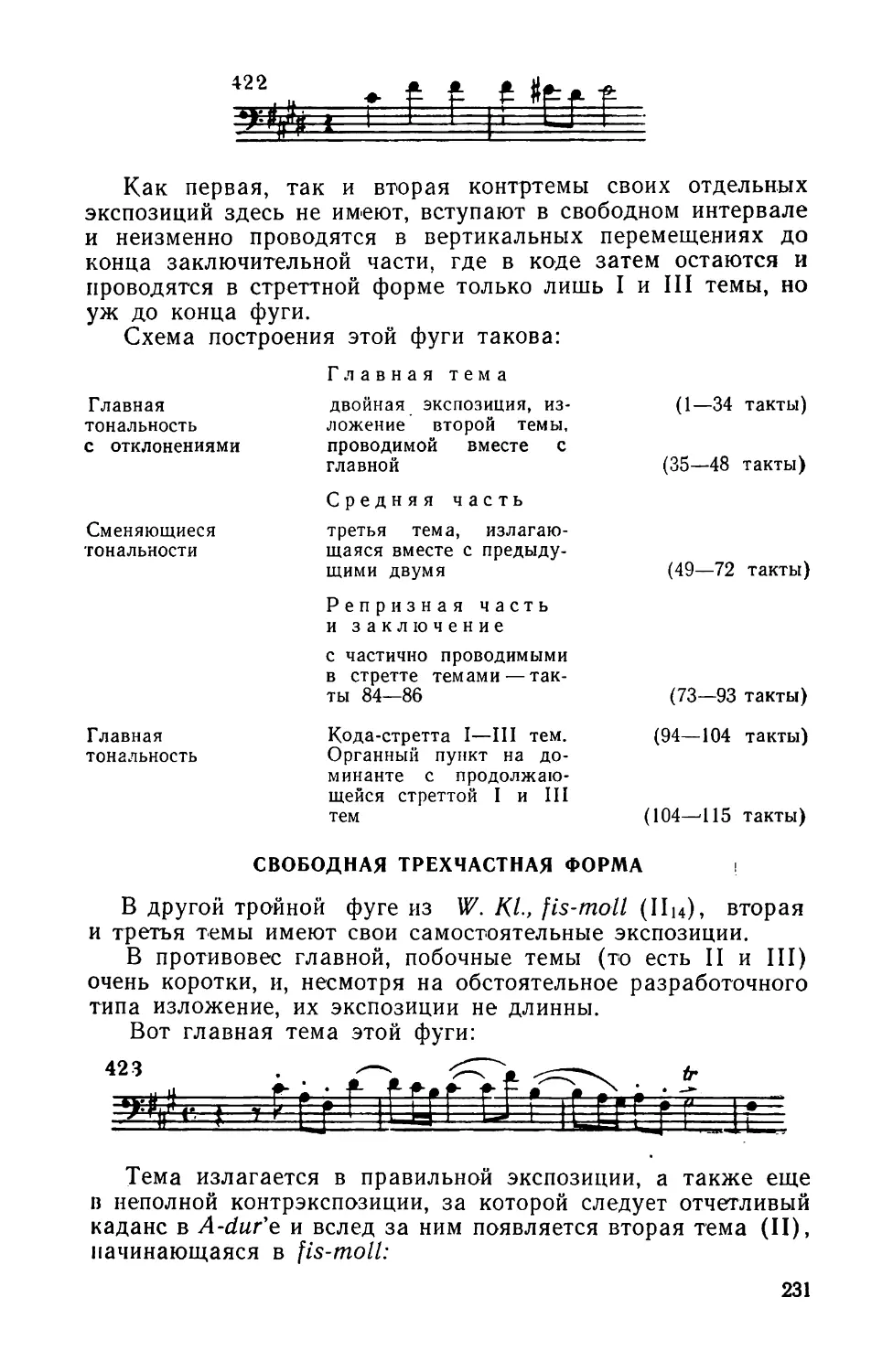

ИЗУЧЕНИЮ

Издание третье,

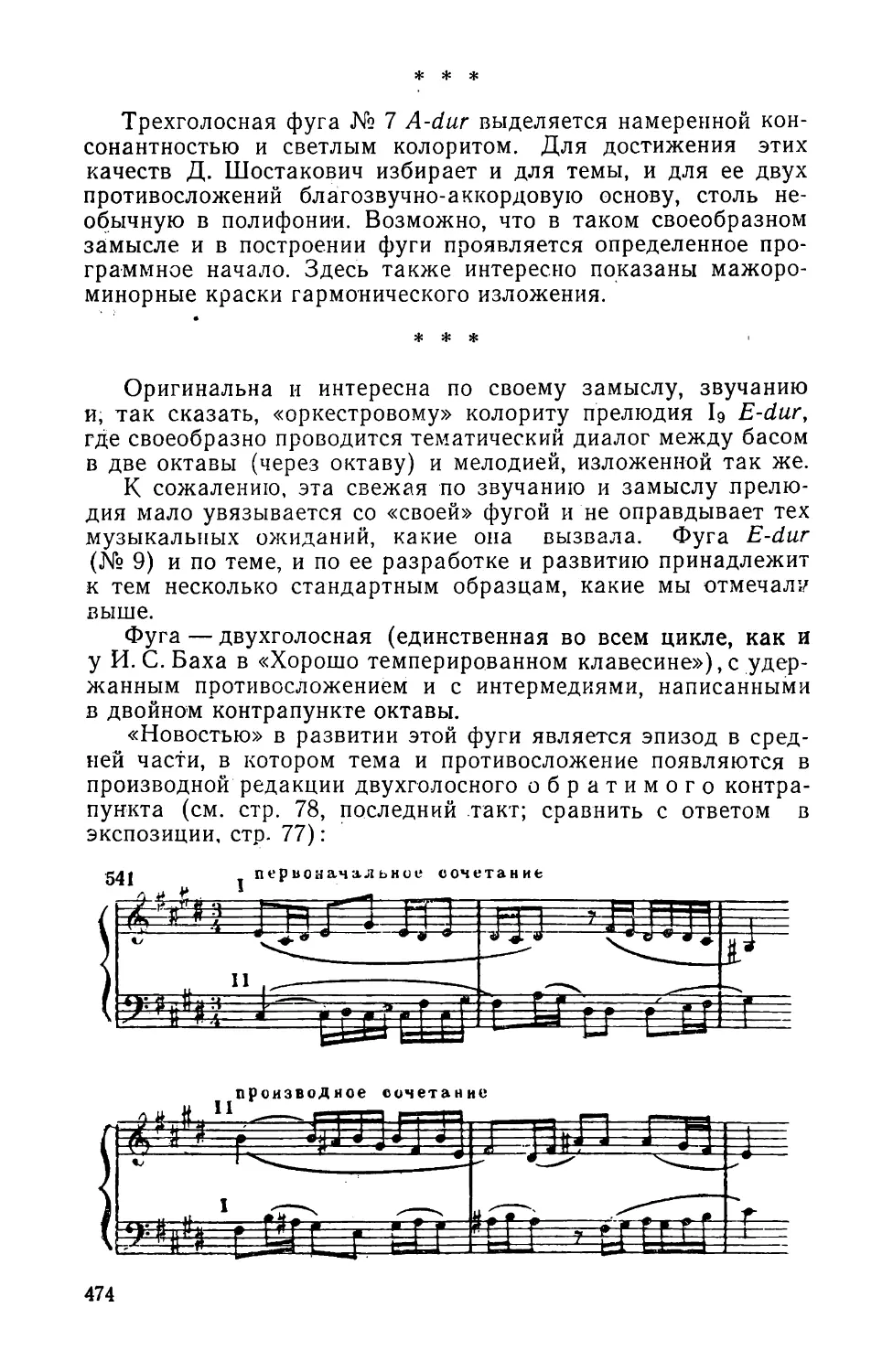

дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ У 3 Ы К А· МОСКВА· 1965

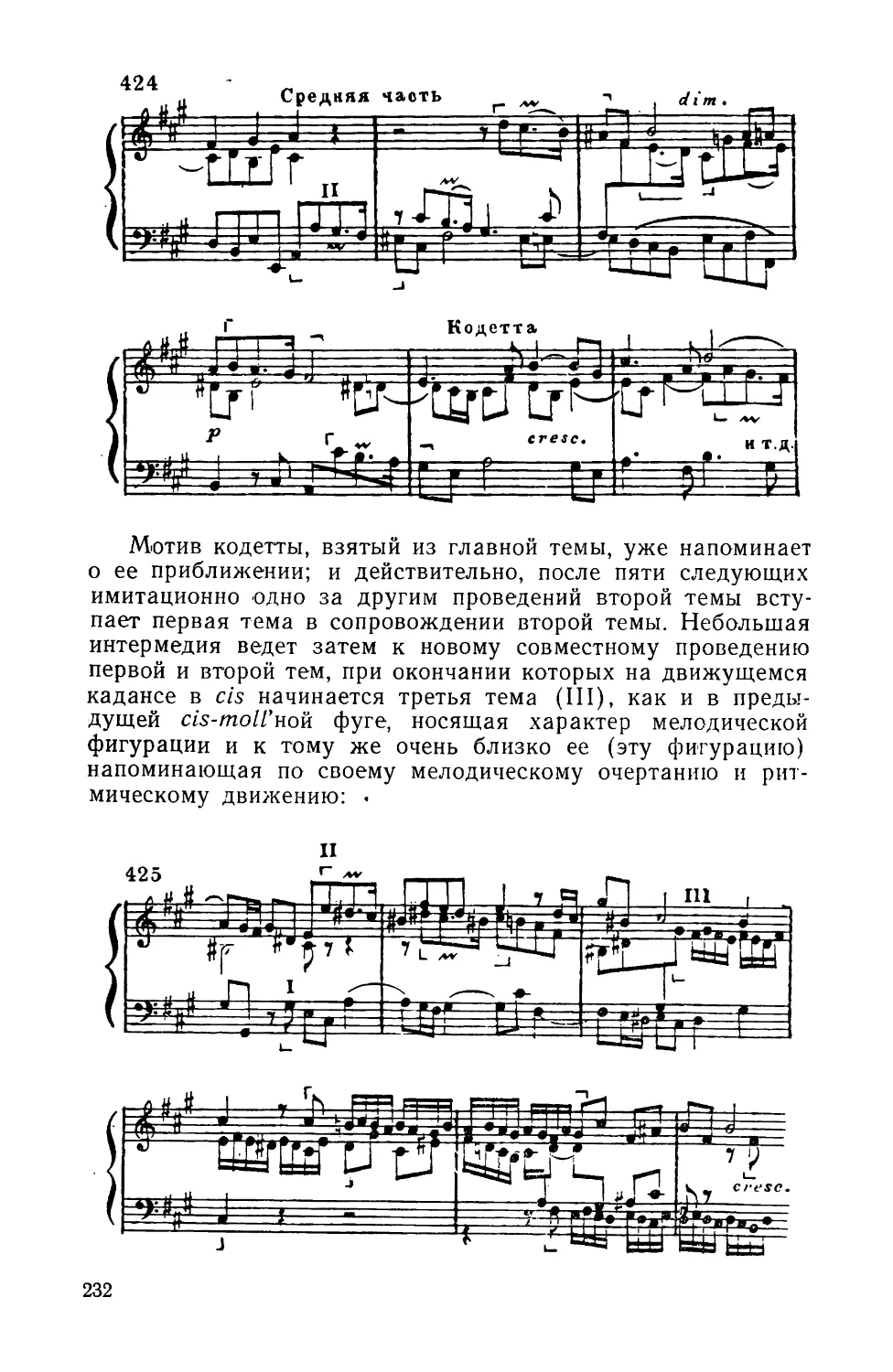

78

а.~)о

r: петлай памяти моего учителя

Николая Андреевича

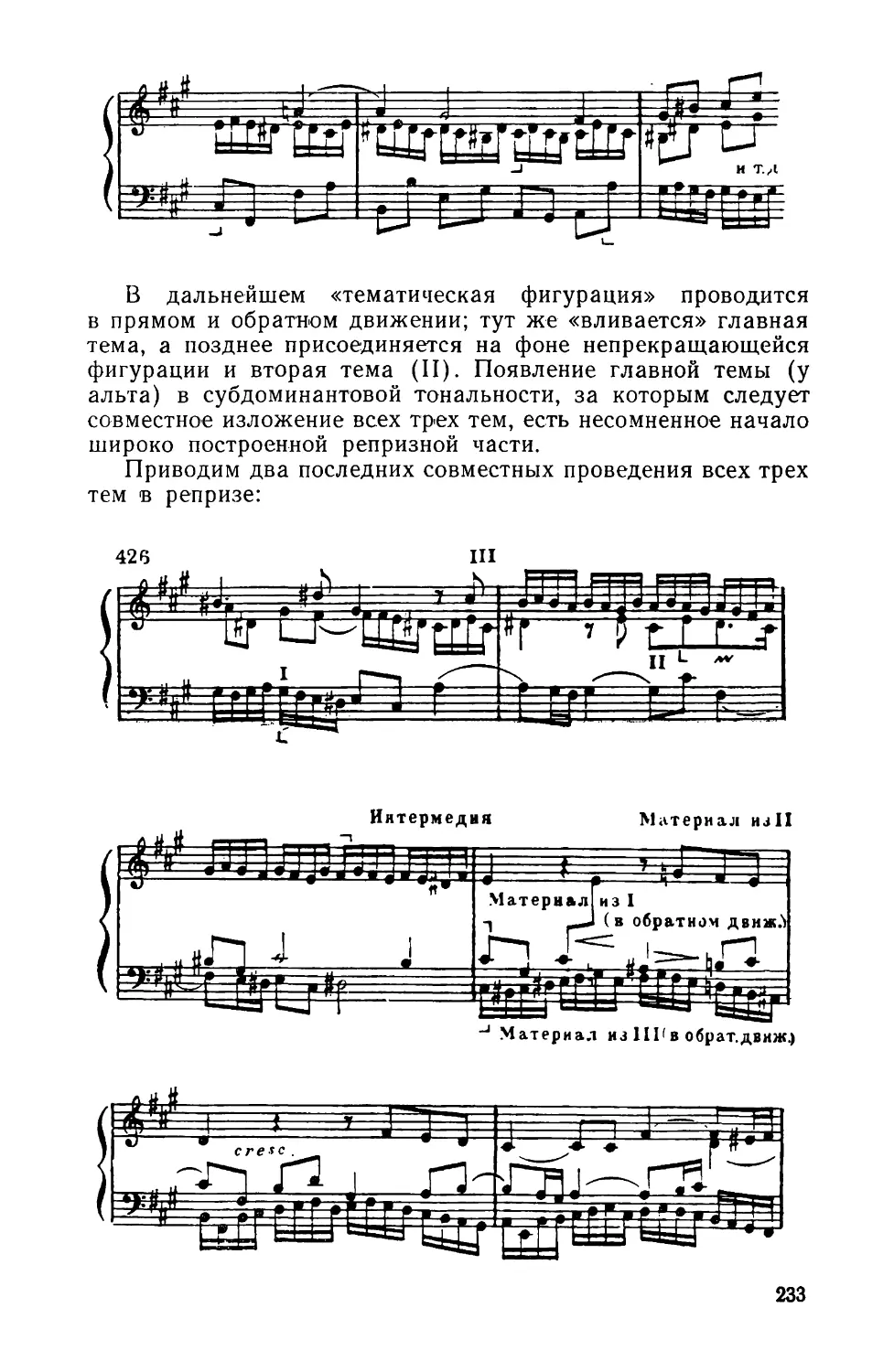

Римского-Корсакова

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Прошло 24 года со времени первого издания этой книги.

Такой срок в условиях советской действительности - срок

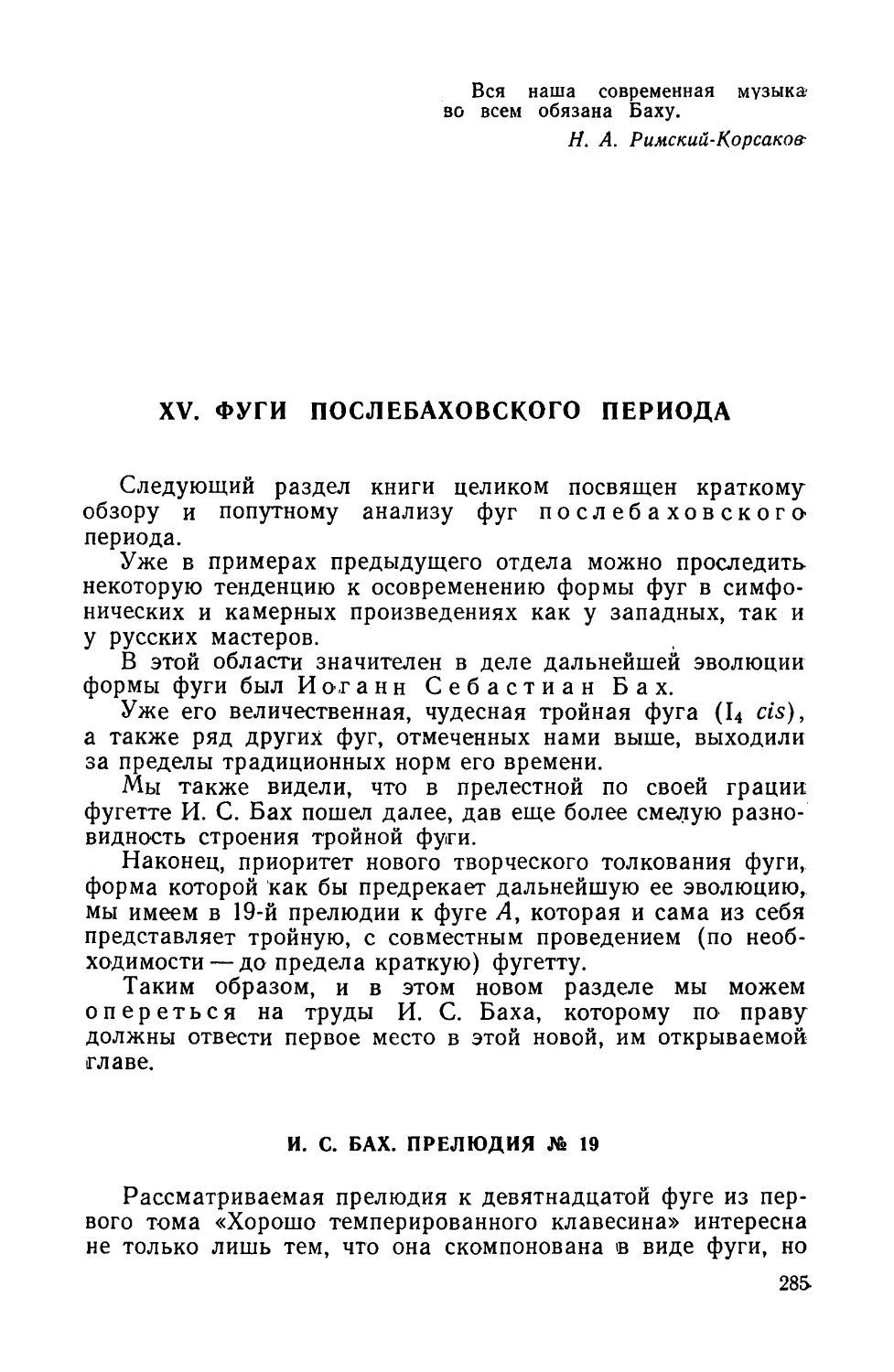

не малый, и, конечно, он не мог не отразиться также и ш1

нашем музыкально-педагогическом развитии.

Действительно - мнотое за это время вымерло и отпало,

многое, ~наоборот, стало на ноги - окрепло.

Единственные переводные учебники по изучению контра

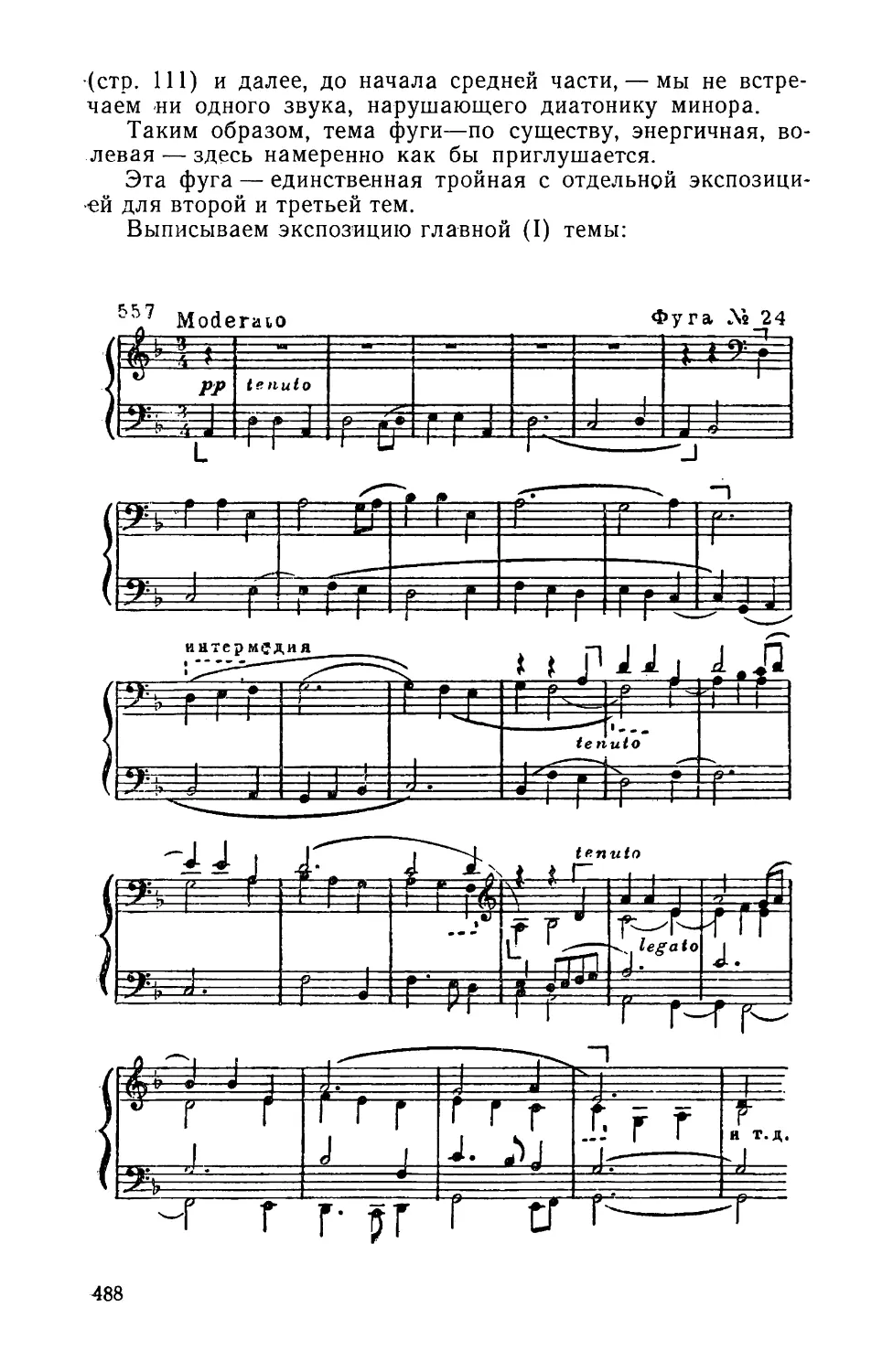

пункта и фуги - Бусслера и Праута

-

и в настоящее время

являются ценными руководствами. Однако многие выводы,

сделанные в работах Праута, нами значительно пересмот

рены, что и будет в свое время указано.

Но по-прежнему, пожалуй еще в большей степени, сияет

нам немеркнущая сила гения И. С. Баха, освещая трудный

путь освоения контрапунктического мастерства, по-прежнему

держится курс на изучение и освоение фуги через

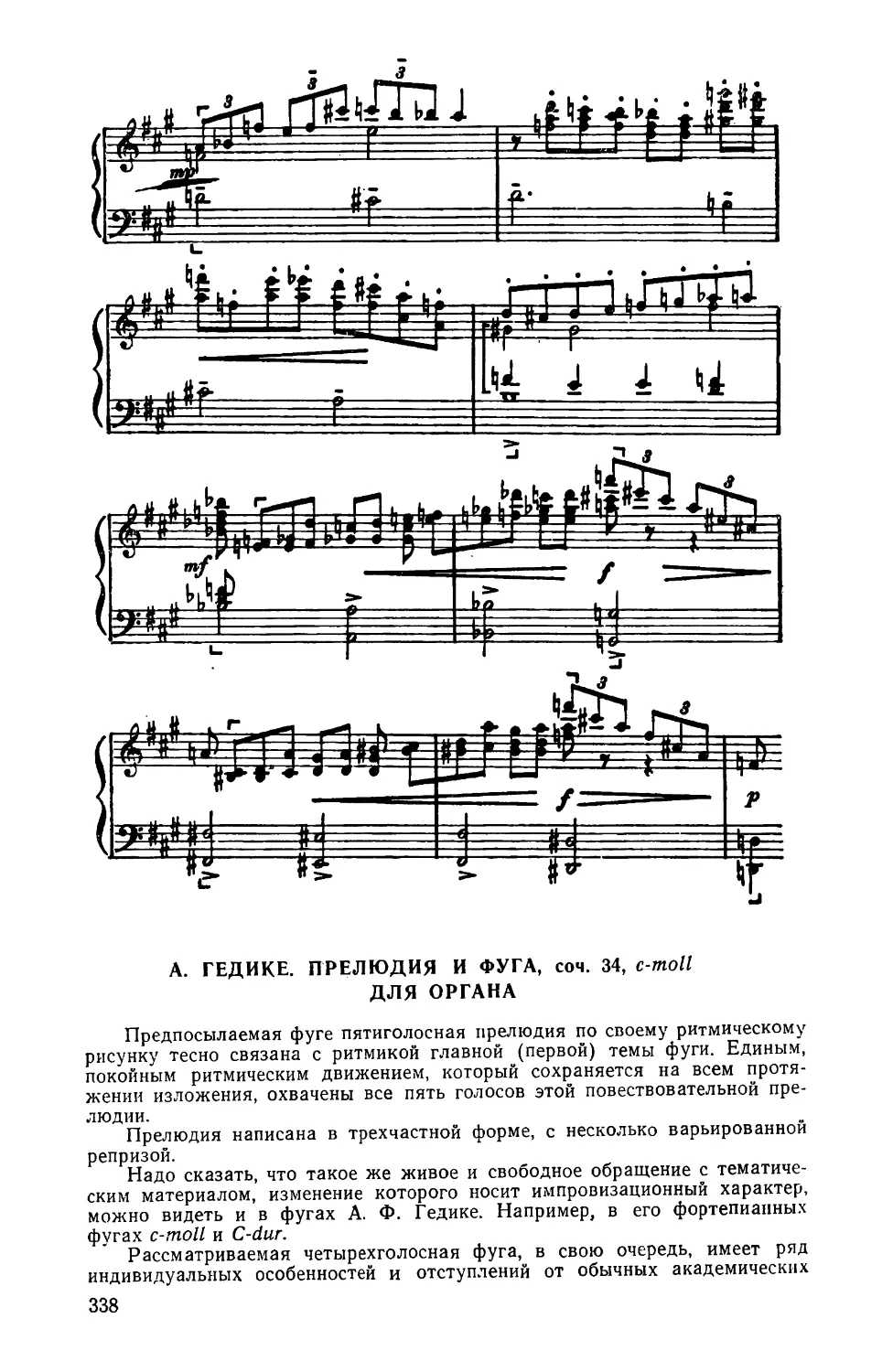

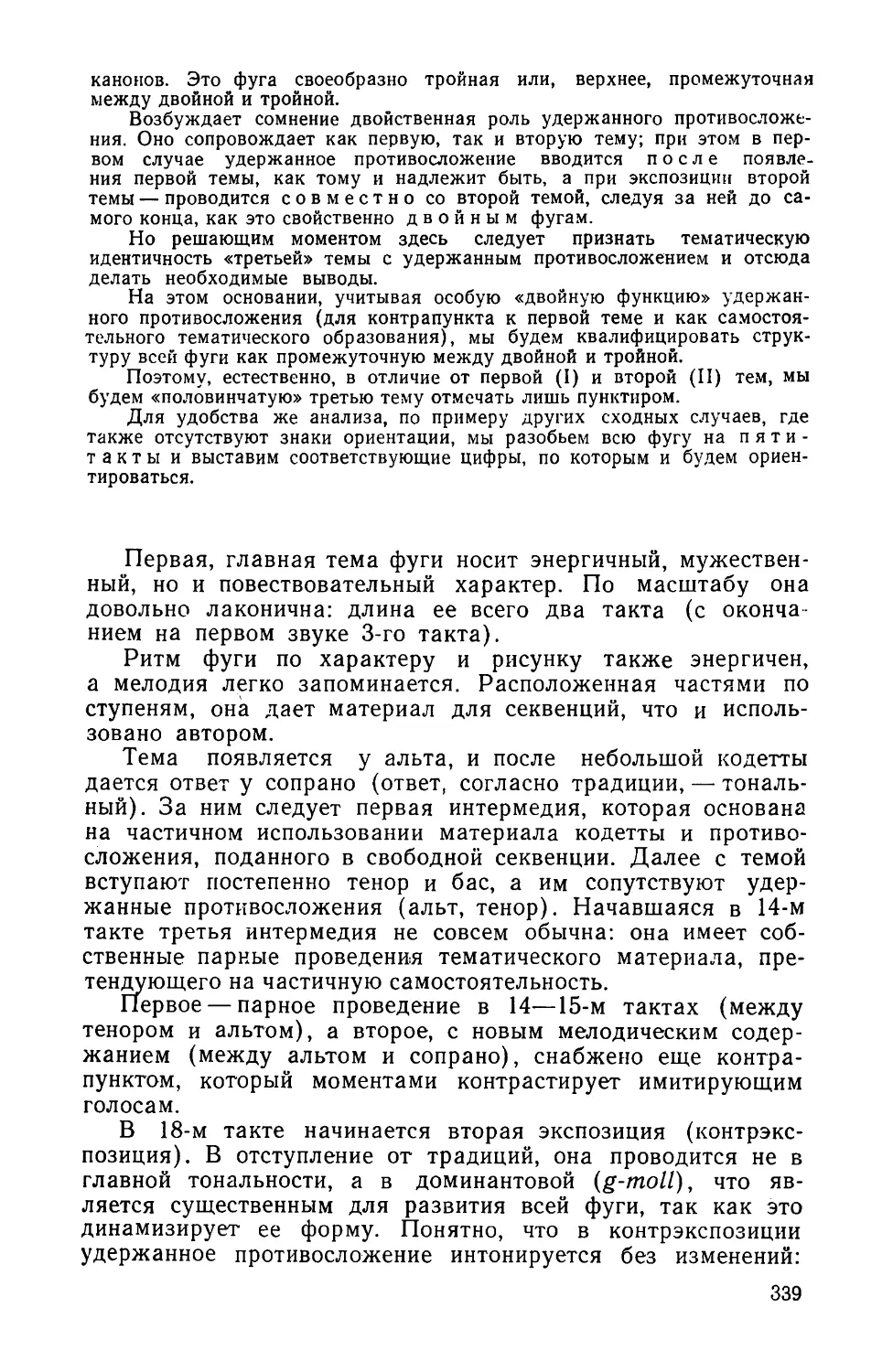

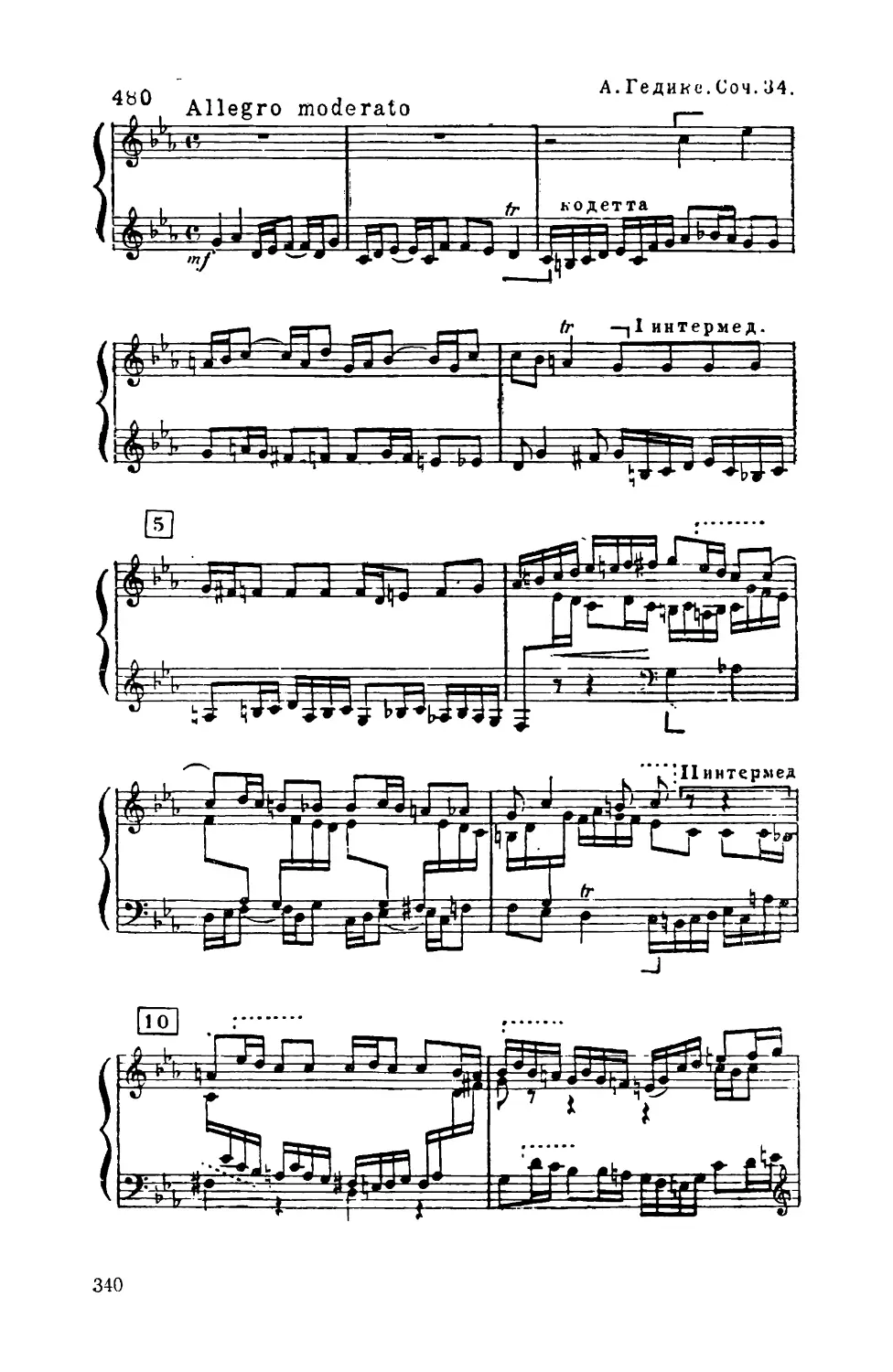

И. С. Баха.

Выдержала пробу временем и система «школьных образ

цов», написанных в свое время автором данной книги под

руководством Н. А. Римского-Корсакова, им вполне одо6рен

ных и могущих поэтому быть рассмотренными как преемст

венные образцы его школы.

СледуЕ:Т принять во внимание, что автор «Фуги» попал на выучку

1\ Николаю Андреевич·, уже будучи сам дово.1ьно зрелым музыкантом,

после изучения контрапункта и фуги у А. К. Лядова и после трехгодичной

муштры у М. А. Балакирева над изучением симфонических форм. ТоJJько

этим можно объяснить тот быстрый темп, с которым был пройден под не

посредственным руководством Н. А. Римского-Корсакова в течение

нескольких месяцев строгий и свободный сти.1ь контрапункта и изучены

наново формы фуги. Изумительно и трогате,1ьно отношение Николая Ан

дреевича, занятого до предела в консерватории, концертной и обществен

ной деятельностью, который потеснился в своих собственных - весьма ин

тенсшзных - композиционных работах и наше,1 место еще и для занятий

(совершенно безвозмездно) с мо.1одым музыкантом. Это было в 1898 году

rоду сочинения «Царской невесты». У пишущего эти строки сохранились

рабочие тетради того времени. На одной из них характерным размаши-

3

стым 1ю11erJl{oм Ннколаii Л11щн·L'1Н1'1 11ш111са.11 11:1 1юJ1нх н·тrалн свой летннй

адрес. Нужно m1 говоr1п1" что его мaлei'1111L't' :1амс•1а1111е х11аталось на лету

Gт1голар11ым учеником, и если в тетраднх более раннего периода и попа

н:1ютс11 кое-где корректорские помепш ыосго покровителя, то в дальней-

11111х работах эти тетради совсrшен110 чисты; работа на;~ фугой полностью

)'j\01!.flt'творнла взыскательного профессора .

.По:щнее, уже в наши дни, лучшие ю фуг были отобраны и вошлн

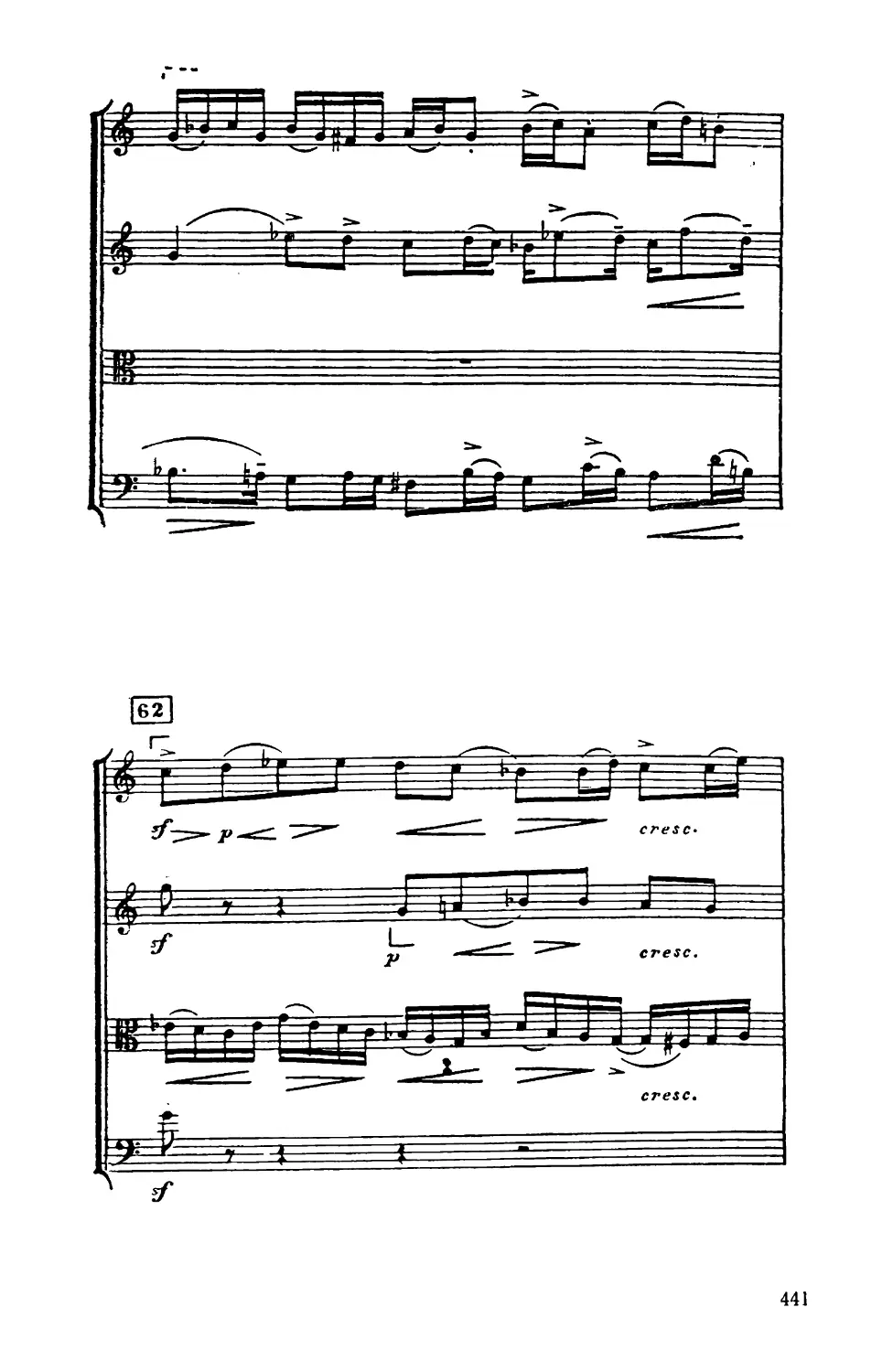

в 1<a•1Pt'TIН' «школьных образцов» в настоящую книгу и именно в той стро-

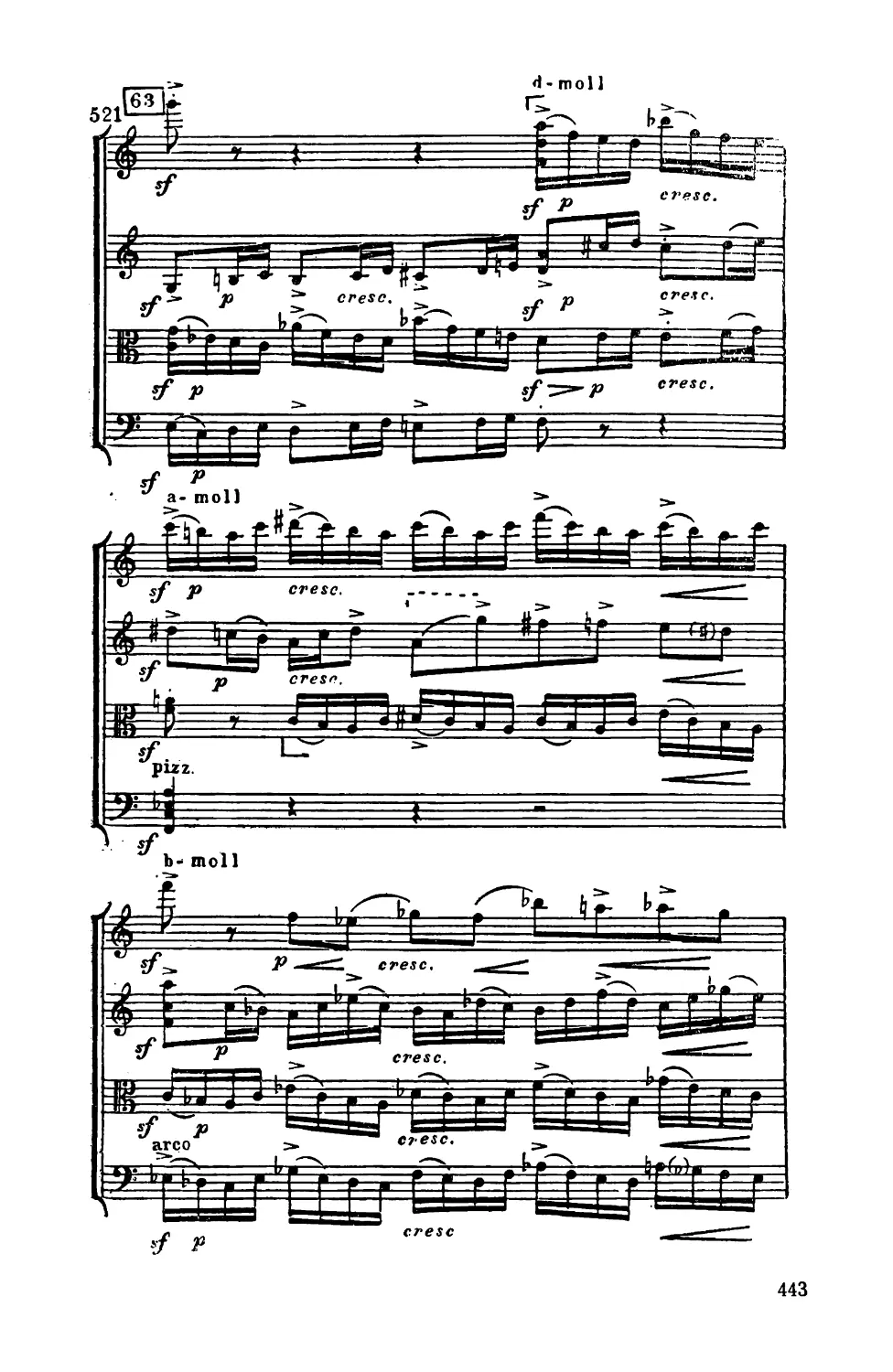

1·оi'1 последовательности, от элементарно простых до более сложных. и11-

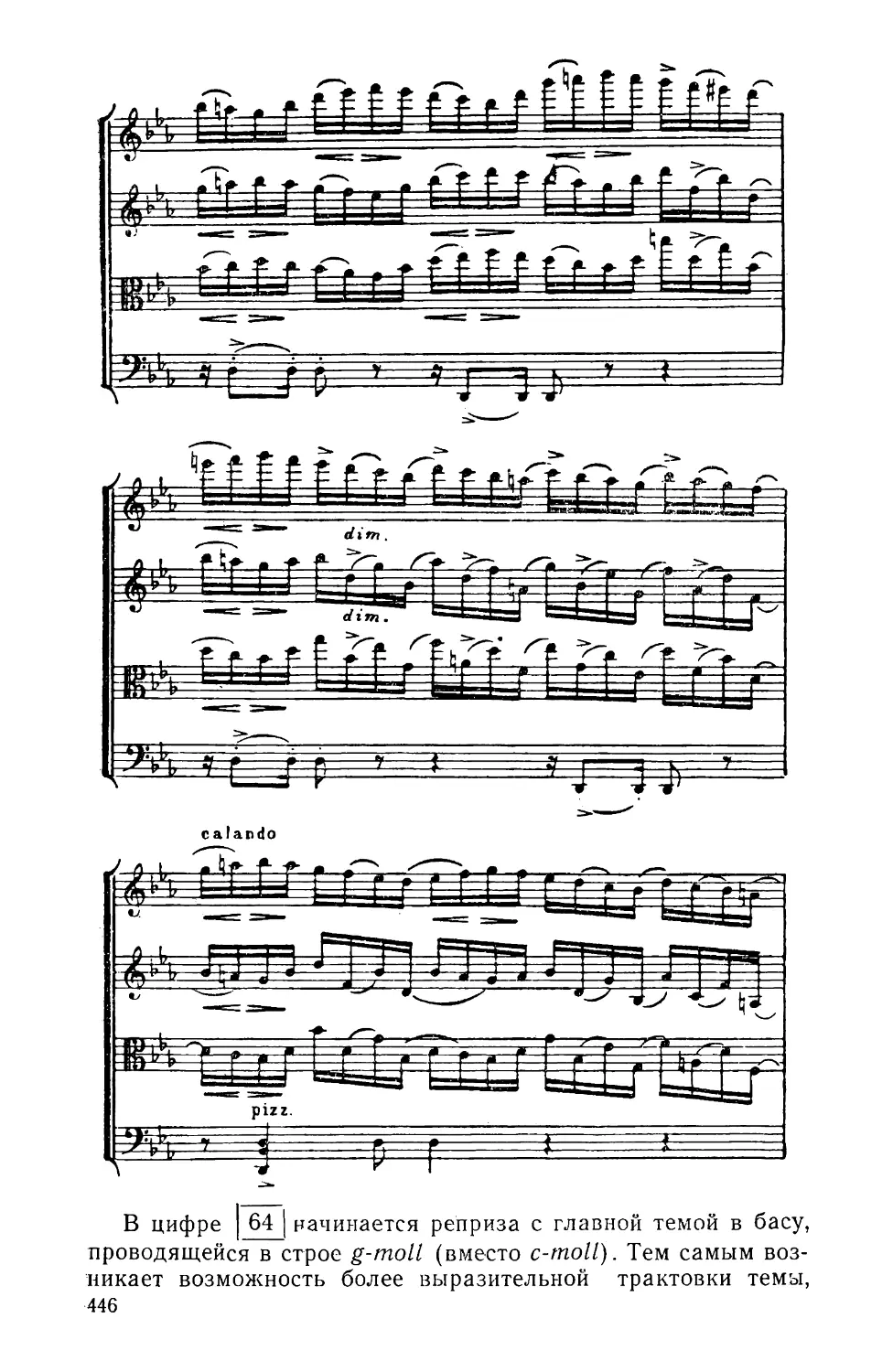

l'TfJYMl'llтaлыюro характера фуг, как это было введено в систему моего

обучения Николаем Андреевичем. В первоначальных моих занятиях (в

трехголосных фугах) темы давались Н. А. Римским-Корсаковым (при

этом некоторые из них черпались нз учебника Рихтера, которым, видимо,

пользовался в свое время и сам Николай Андреевич). В то же время пред

ла~·алось сочинять и собственные темы, наиболее удачные из которых

рtкомендовалось брать за основу развития дальнейших фуг.

Таким образом, эти четкие по форме образцы дают нуж

ную ориентировку учащемуся музыканту, где он, не разбра

сывая·сь на детали, сможет сосредоточиться лишь на самом

главном, типичном в форме и строении фуг.

Предварительная работа по предлагаемым образнам дает

те необходимые технические навыки, без которых учащийся

обычно не в состоянии подойти к полному и свободноУLу

овладению сложным письмом фуги.

Рациональность этих примеров, носящих характер жест

ких «каркасов», как бы «ри.сунков» фуги, уже никого не сму

щает, и никто не оспаривает необходимость подобных

«ШКОЛЬНЫХ фуг».

Преодолены также такие прежние штампы (.с более и.1и

менее механическим подходом к анализу фуги), как «до

пуск» кодетт только в экспозиции фуги и нигде более; место

интермедии исключительно лишь в средней части; начало

средней части фуги тотчас же пос.rте проведения экспозиции;

наличие у второй темы в двойных и тройных фугах (так же,

как и у первой) не только своей экспозиции, но и средней

части, иначе фуга будет раесматриваться как простая фуга

с удержанным (одним или двумя) противосложением. Не

принималось в расчет то важное обстоятельство, что музы

кальная форма фуги чрезвычайно многообразна. Эта много

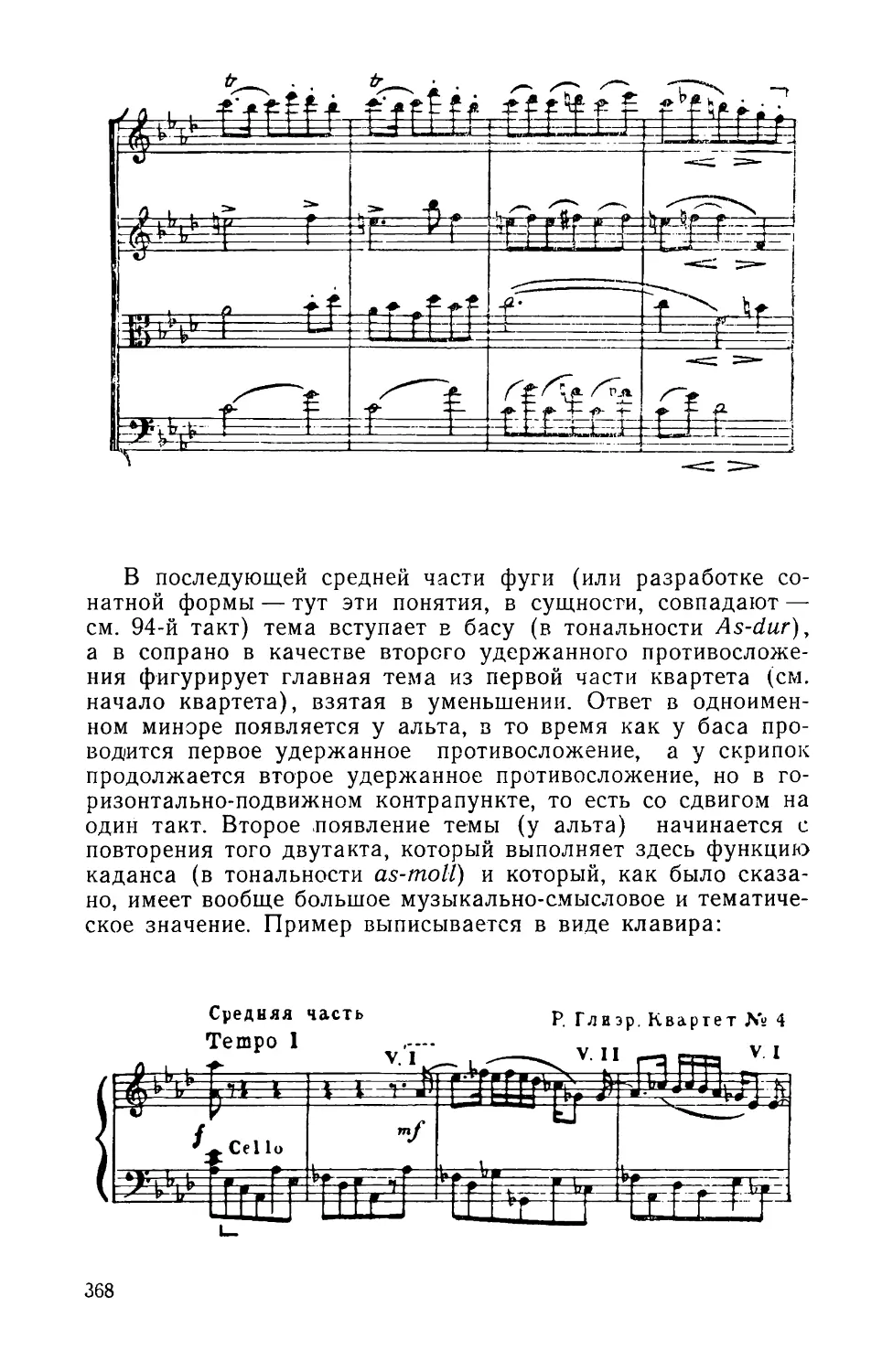

образность есть продукт живого творчества, в котором, кро

ме строгих форм, часто наблюдают.ся также свободные (в той

же степени, как и переходные формы кодетт и интермедий,

свободное проведение вторых и третьих тем в двпйных и

тройных фугах).

Аналогия .строения формы фуги с трехчастной песенной и

сонатной формами в настоящее время «получила права

гражданства» и «запросто» бытует в современных анализах

теоретиков; у пишущего эти строки сохранилась рецензия на

первую редакцию «Фуги» передового музыканта нашего вре-

4

мени Н. Я. Мясковского, который оспаривал возможность

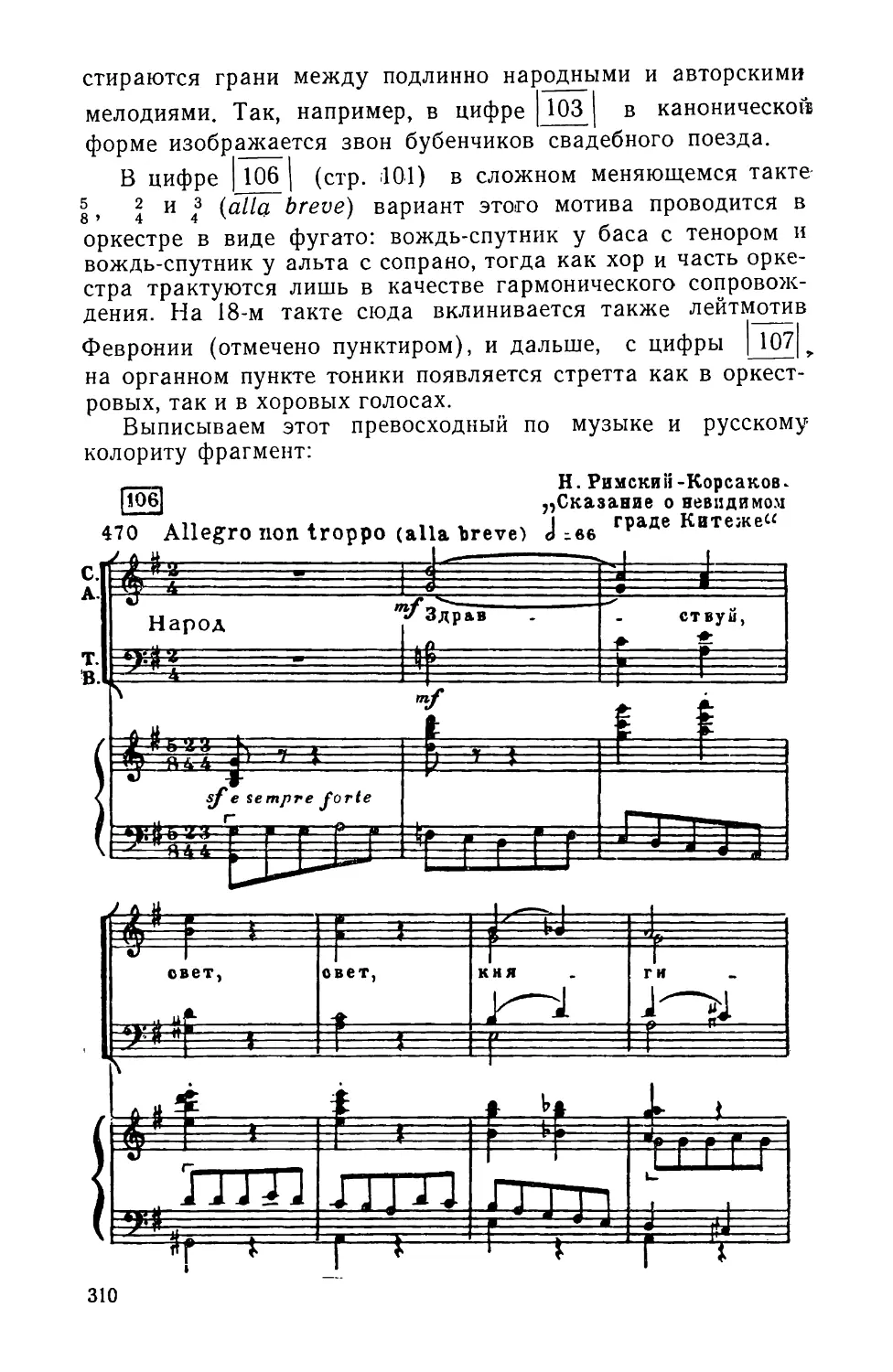

такого подхода по отношению к формам фуги.

Промежуточная форма между двойной и простой фугой,

уточнение взаимоотношений второй темы в двойной фуге

с удержанным противосложением в простой фуге, уточнение

граннu средней части фуги - на все это, в свое время впер

вы е появившееся в 1шиге, автор «Фуги» возражений не слы

шаJI, равно 1-:ai-: и на новые термины: «переходные» формы,

«тематическая фигурация», отличающаяся от обычной «М е

л одической фигурации» несомненным свойством темы

лишь при первом проведении, а затем выполняющая тлав

ным образом функцию непрерывности равномерного движе

ния. Термин этот (как и все остальные) -условный, на обя

зательное признание которого автор никак и не претендовал.

С большим удовлетворением автор «Фуги» отмечает при

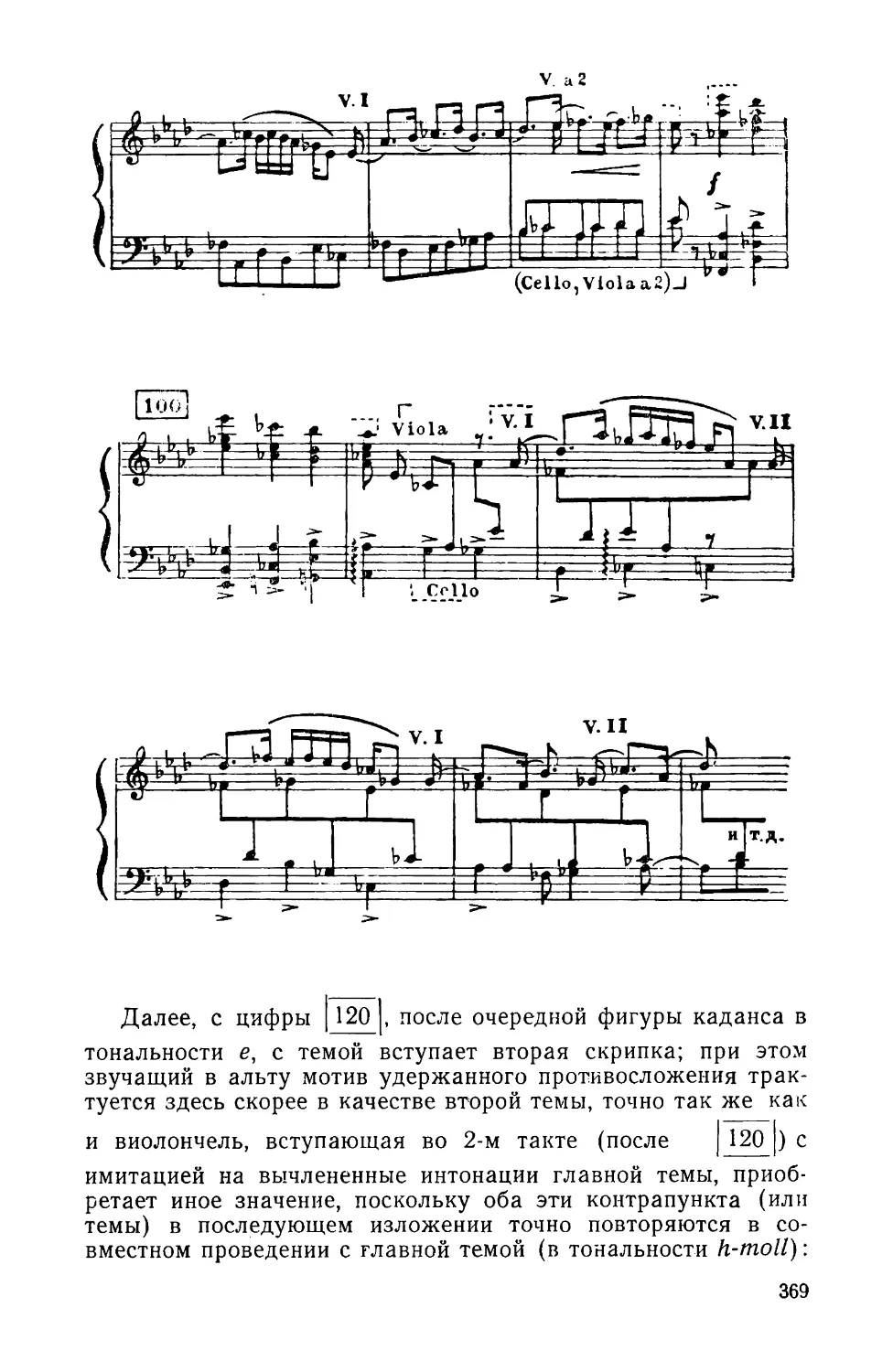

знание нового термина «движущийся каданс», а также типа

«устойчиво-тональной фуги».

Те~1 не менее изучение фуги, которое, по преувеличенной

оuенке Н. Я. Мяскоrзского, «проработано» будто бы «исчер

пывающе до конца», автор ни в коем случае не рас.сматри

вает I(aK замкнутую самоцель, наоборот, увлечение техникой

радн техники даже у такого великого полифониста, как

И. С. Бах в его Kunst der Fuge, автор склонен считать

ненужным для нашего времени кунштюком.

Пользуюсь здесь случаем отметить работу проф. С. В. Ев

сеева, который положил много усилий и труда на приближе

ние книги к более современной терминологии и методике, ни

с1<олько, однако, не искажая, а лишь счастливо дополняя со

держание самой книги.

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Я с большой охотой согласился редактировать для вто

рого издания К•нигу старейшего авторитетного русского му

зыканта и композитора Василия Андреевича Золотарева -

«Фуга», так как признаю ее необходимым и чрезвычайно

полезным пособием для творческих и практических задач

класса фуги в наших консерваториях.

В свое время эта книга была пер в ой и единствен

н ой рус с к ой работой, специально посвященной воп

росам фуги (издана впервые в 1932 г.). За годы, прошедшие

со дня выход.а в свет настоящей книги, появились новые по

собия и учебники по полифонии, уделившие место и фуге.

Однако они, по существу, не смогли уменьшить значения

книги В. А. Золотарева, так как вопросам фуги и всей ее

сложной технологии уделили недостаточное внимание, в то

время как В. А. Золотарев дал очень полное описание ее

особенностей и приемов.

Перечислим эти пособия и руководства: С. С. Скреб·

к о в - «Полифонический анализ» (Москва, 1940 г.),

И. В. Способ ин - «Музыкальная форма» и в ней вторая

часть, называемая «Полифонические формы», стр. 274-333

(Москва, 1947 г.), С. С. Скреб к о в - «Учебник полифонии»,

I и II части (Москва, 1951 г.) и С. А. Павлюченко

«Руководстnо к практическому изучению основ инвенционной

полифонии» (Москва, 1953 г.). Разнообразные - педагогиче

ские и методические - задачи и цели, поставленные авторами

пособий, не позволили последним углубиться в изучение фуги

с той полнотой и конкрет.нос1ъю, какие требуются для над·

лежащего пр акт и чес к ого овладения этим сложным, но

важным жанром полифонической музыки.

Настоящее, второе издание ·«Фуги» В. А. Золотарева вы

ходит с довольно значительными авторскими дополнениями

и с частичными переработками отдельных разделов, которые

почти не изменили общего направления, уста·новок и задач,

6

Еакие поставил себе автор еще при первом издании своего

учебного пособия.

Переработка данной книги и внесенные в нее дополне

ния преследовали несколько ра.зличных целей и задач:

1) Внести уточнения в понятия, положения и формули

ровки, а также унифицировать термины в соответствии с бы

тующими в нашей современной, науке и педагогике.

2) Конкретизировать все живые связи со школой Н. А.

Римского-Корсакова.

3) В аннотациях или анализе образцов музыкальной ли

тературы подчеркнуть в первую очередь педагог и ч е

е к у ю направленность оценок и выводов, а не чисто худо

жественную или музыковедческую.

4) Несколько расширить круг практических задач в от

дельных главах пособия.

5) Привести материалы и образцы, характеризующие

развитие фуги в западноевропейской музыке во второй по

ловине XIX столетия (Ф. Лист, Б. Сметана).

6) Углубить связи с развитием фуги в русской музыке и

особенно в с о в е т с к ой, для чего привести с сопутствую

щим анализом целый ряд различных образцов из произведе

ний советских композиторов и как-то обобщить характерные

черты трактовки фуги в советской музыке.

7) Опираясь на понятную с педагогической точки зрения

и плодотворную баховскую традицию, наметить преемствен

ные черты в последующей эволюции фуги как самостоятель

ного жанра и в отечественном и в зарубежном музыкальном

творчестве.

i

8) В целях более простого и отчетливого усвоения содер

жания данного пособия во всех разделах юшги введены под

заголовки, а в конце дано приложение - небольшой список

фуг, фугетт и фугато из произведений русских и советских

композиторов как материал для анализа.

Москва, 28 апреля 1954 r.

Профессор С. Евсеев

ВВЕДЕНИЕ

Фугой называется самостоятельное по жанру музыкаль

ное произведен:11е, основанное на приемах имитационной по

лифонии и в своем развитии связанное с многократным про

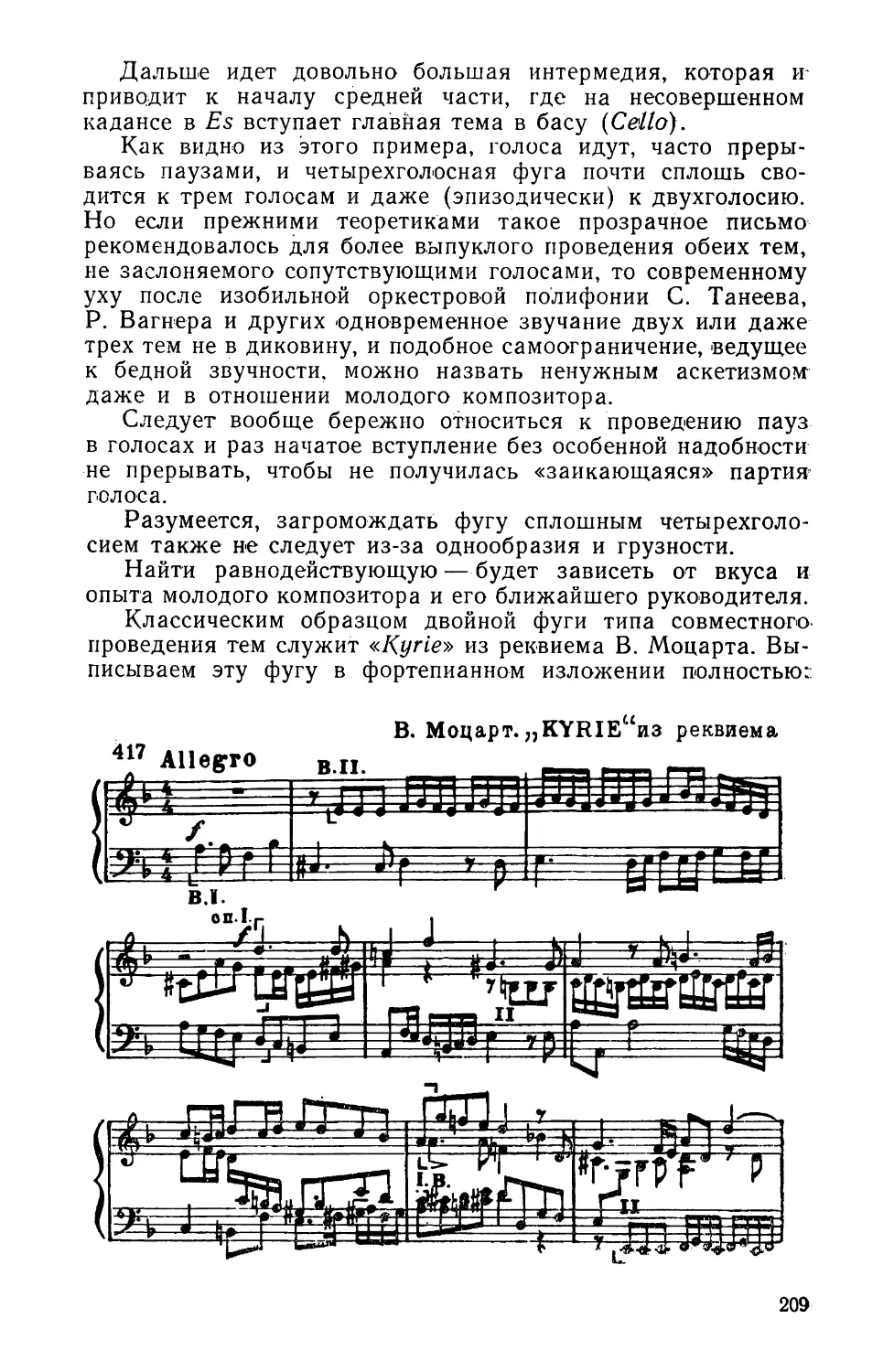

ведением одной или не.скольких тем во всех голосах.

Фуга, совершеннейшее выражение ПОJ1ифонической му

зы;ш, на.ивысшего расцвета достигла в XVIII веке в творче

стве великого Иоганна Себастнана Баха (1685-1750), исклю

чительному мастерству которого мы обязаны созданием мно

гочисленных и разнообразных образцов такого рода музыки

(И. С. Бах написал около 400 фуг), остающихся и до сего

дня непревзойденными и 110 содержанию, и по форме.

Фуга никак не может .считаться отжившей, мертвой схола

стикой; наоборот, фуга и теперь не потеряла своей з·начимо

сти, возникая то эпизодически, в виде фугато, то являясь пол

ноправной, самостоятельной частью того или иного произ

ведения.

Уже по одному этому фуга как жанр и структура не

утрати.1а своего значения для учащегося, желающего по

настоящему овладеть композиторской техникой.

Кроме сnосго значения в деле усвоения полифонического

1-.зложения и мышJ1ения, играющего столь важную роль в со

чинении как камерных, так и симфонических произведений,

изучение фуги и по форме должно иметь большое воспи

тательное значение, так как фуга вообще являет.ся одной из

основоположниц трехчастной формы, а двойная фуга - пред

течею с он ат ной формы, с изложением двух контрасти

рующих и затем сочетаемых тем. В некоторых из своих фуг

И. С. Бах гениально предвосхищает симфоническую разра

ботку с типичными ее приемами и формами.

К этому надо прибавить еще тот полезный и реальный

наnык в сочинении выразительных и законченных тем, кото

рый несомненно должен развиться у изучающих фугу при

их поисках ярких тем - вождей, а также умение сопостав-

пять темы в тональности доминанты, что пригодится уча

щимся в послсдуюш,ем изучении форм гомофонической му

зыки.

Вот почему изучение фуги имеет такое важное музыкаль

но-воспитательное значение, с одной стороны - служа введе

нием к симфоническому письму (где полифоническ.ому дви

жению голосов отводится преобладающее значение), а с дру

гой - логически давая навыки в построении форм.

Каково могучее образовательное значение изучения поли

фонии вообще и фуги в частности, показали на деле русские

композюоры М. Глинка и Н. Римский-Корсаков. Первый,

будучи уже известным композ·итором, отправляется в Гер

манию к теоретику Дену изучать фугу; второй, будучи про

фессором Петербургской консерватории, также ищет техни

ческого усовершенствования в серьезном и самостоятельном

изучении фуг.и.

*

*

*

Для успешного изучения всякого музыкального дела, ка

ково бы оно ни было, необходимо не только теоретически с

ним ознакомиться, но и органически его усвоить. Именно та

кое пр акт и чес к о е усвоение знаний гармонии, контра

лункта простого и двойного, а также канона требуется от

учащегося, желающего практически овладеть фугой.

Особенно плачевно отражается на прохождении курса

фуги отсутствие фундаментального знания и полного усвое

нйя гармонии; учащийся представляет образцы как будто бы

и вполне возможного контрапунктического письма, но при

этом с таким нагромождением абсурдных гармонических хо

дов, что повергает руководителя в совершеннейшее отчаяние.

Вместе с основательным знанием гармонии и контрапунк

та требуется также усвоение стиля фуги, независимо от того,

будет ли это строгий ИЛ'И свободный стиль.

Последний, о котором здесь и будет речь, лучше всего

усваивается вдумчивым проигрыванием и штудированием

творений И. С. Баха, которые не потеряли своего интереса

и до настоящего времени.

Но в свободном полете своего гения, совершенно та~< жr.

как Л. Бетховен в своих сонатах и симфониях, И. С. Бах

часто произвольно отступал от .им же установленных и заве

щанных форм фуги - так, например, в 11-й фуге из 1 тома 1 ,

в которой при наличии контрэкспозиции в средней части

t В дальнейшем ссы.1кп на настольную юшгу ;J,.1я всех музыкантов

W. К. И. С. Баха будут здесь отмечаться сокращенно: римской цифрой

обозначается том, а арабской - порядок следования той или иной из 48 фуг

И. С. Баха. Таким образом, например, 4-я фуга из второго тома

И. С. Баха в условном сокращении будет /J4.

10

репризная часть сведена на нет, или чудесной а-тоll'ной,

No 20 из того же тома, фуге, в которой, кроме экспоз.иции,

свободно проведена контрэкспозиция, с добавочными вступ

лениями голосов.

Поэтому, подобно тому как позднее учащийся будет изу

чать форму ,сонатного Allegro без отступлений от уста-

1-ювленных образцов, хотя таких отступлений у Л. Бетховена

можно найти немало, так и здесь учащийся, ревностно изу

чая и как бы впитывая в себя стиль фуг И. С. Баха, будет

лридерживаться более строгих установленных форм типа

в о к аль н ы х фуг (без текста), по усвоении которых мож

но перейти к более свободному инструментальному письму.

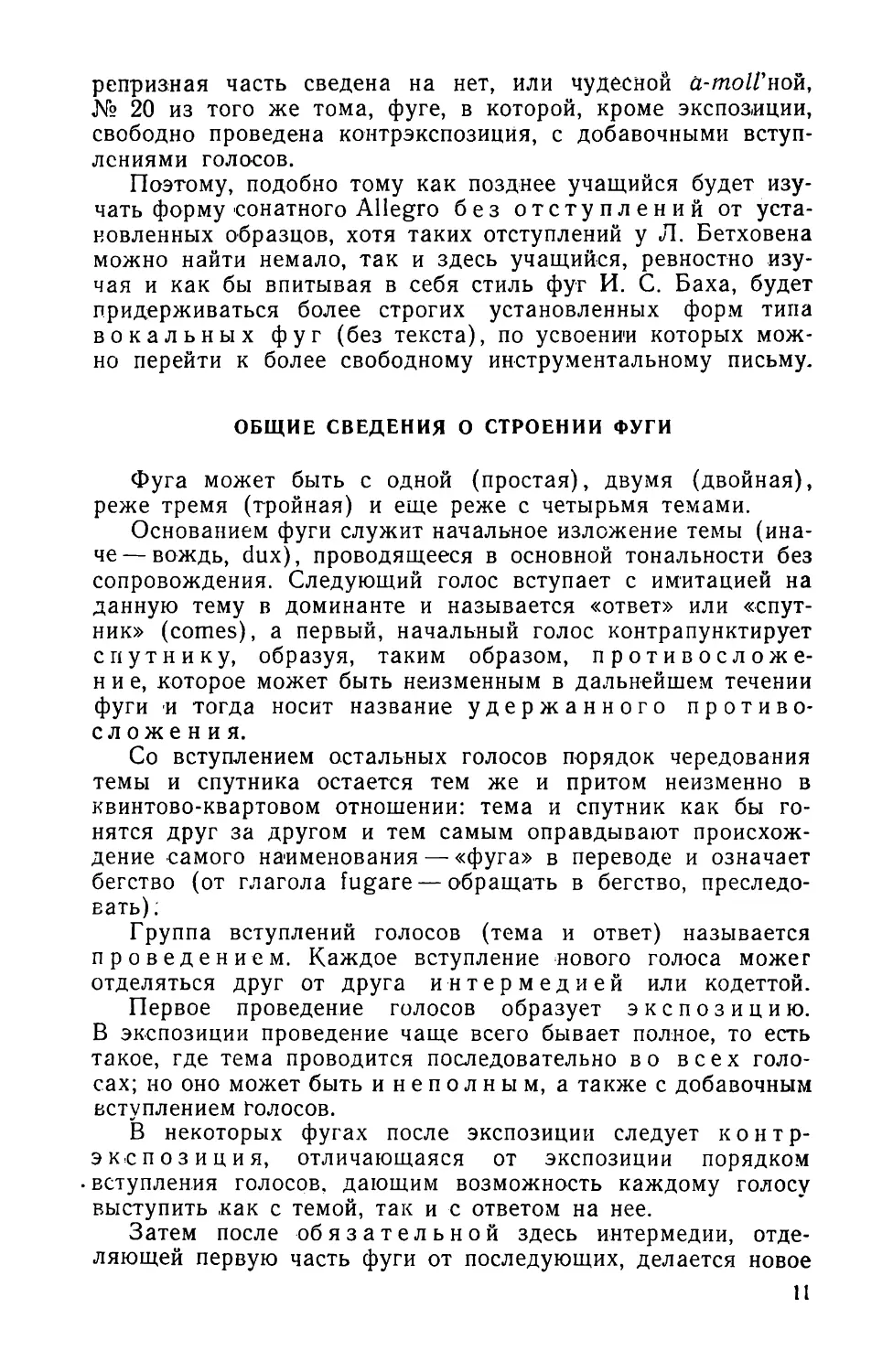

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ФУГИ

Фуга может быть с одной (простая), двумя (двойная),

реже тремя (тройная) и еще реже с четырьмя темами.

Основанием фуги служит начальное изложение темы (ина

че - вождь, dux), проводящееся в основной тональности без

сопровождения. Следующий голос вступает с ИМ'итацией на

данную тему в доминанте и называется «ответ» или «·Спут

ник» (comes), а первый, начальный голос контрапунктирует

спутнику, образуя, таким образом, противосложе

н и е, которое может быть неизменным в дальнейшем течении

фуги ·и тогда носит название удерж ан ног о пр от и в о

сложения.

Со вступлением остальных голосов порядок чередования

темы и спутника остается тем же и притом неизменно в

квинтово-квартовом отношении: тема и спутник как бы го

нятся друг за другом и тем самым оправдьшают происхож

дение самого наименования - «фуга» в переводе и означает

бегство (от глагола fugare - обращать в бегство, преследо

вать):

Группа вступлений голосов (тема и ответ) называется

пр о ведением. Каждое вступление нового голоса можеr

отделяться друг от друга ин терме д и ей или кодеттой.

Первое проведение голосов образует э к сп о з и ц и ю.

В экспозиции проведение чаще всего бывает полное, то есть

такое, где тема проводится последовательно в о всех голо

сах; но оно может быть и н е полны м, а также с добавочным

встvплением голосов.

В некоторых фугах после экспозиции следует к он т р

э к .сп о з и ц и я, отличающаяся от экспозиции порядком

. вступления

голосов. дающим возможность каждому голосу

выступить ,как с темой, так и с ответом на нее.

Затем после об яз ат ель ной здесь интермедии, отде

ляющей первую часть фуги от последующих, делается новое

11

проведение тем, но уже в новых, близких к главной, тональ

ностях (кроме субдоминантовых тональностей, приберегае

мых к заключению фуги), с преимущественной остановкой

на доминанте (может быть также и органный пункт на до

минанте).

За1<.11ючительное или репризное проведение тем в г JI а в

н ой тональности 'И в более сжатом следовании имитаций

11азывается ·Стреттой (от латинского слова strictora -

сжатие; stricto - сжато; термин striпgendo

-

ускорение,

сжатие темп а - происходит отсюда же).

Стретта часто заканчивается кодой с органным пунктом

на тонике и даже с увеличением числа голосов (см. 12, l5, I2o).

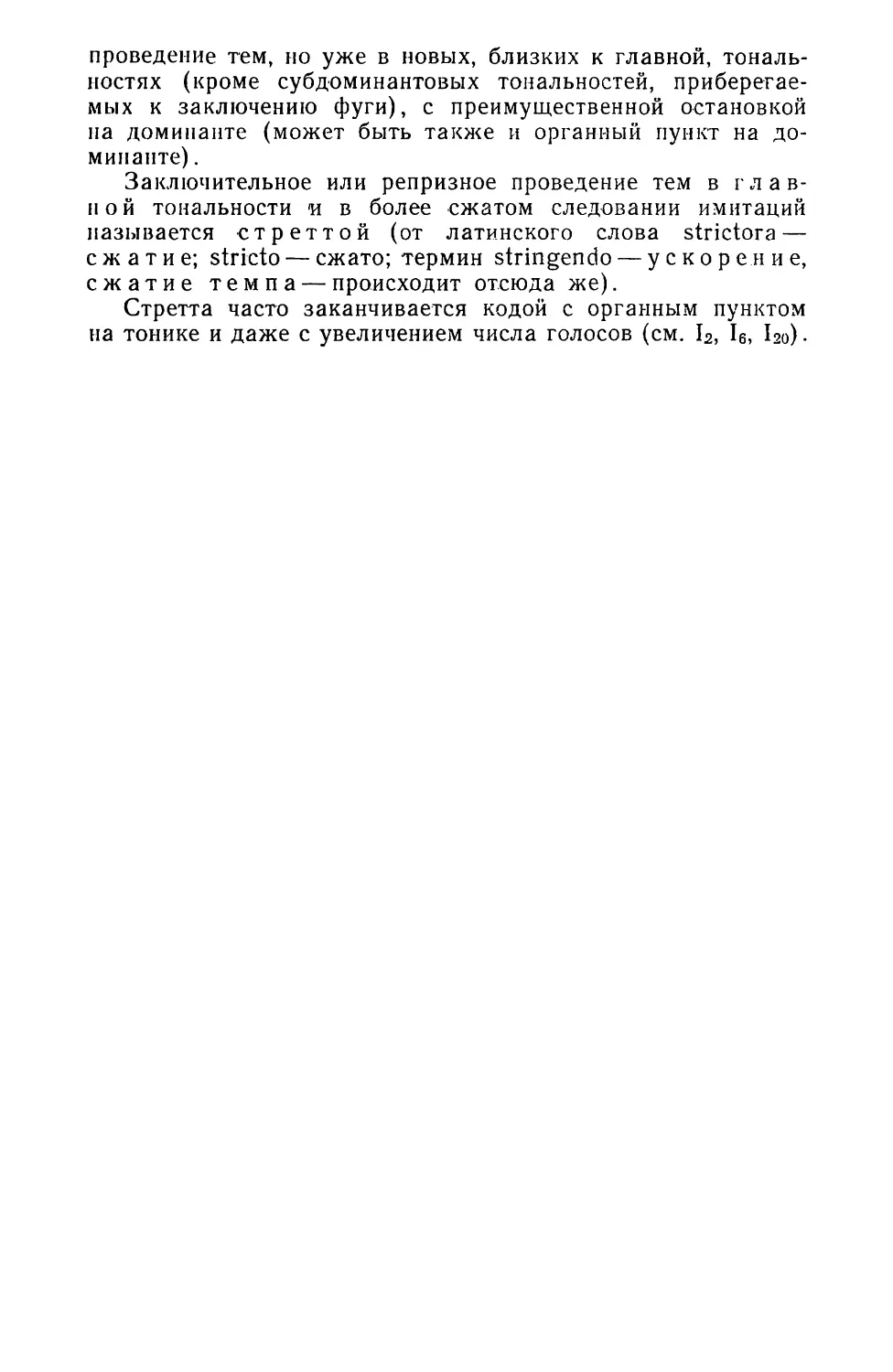

1. ТЕМА (ВОЖДЬ)

Далеко не всякая мелодия может быть использована в

качестве темы для фуги. Помимо тональной и гармониче

ской определенности, тема фуги должна быть достаточно за

кончена и цельна по образу, а кроме того, заметно заострена

тематически (характерными мелодическими оборотами) и

ритмически (контрастные ритмы). Только при этих условиях

мы можем легко распознавать и воспринимать тему как ин

дивидуальное начало при каждом новом ее появлении в фуге

и проследить изменения, какие могут быть в нее внесены в

общем процессе развития.

Способность темы к стреттным проведениям не обяза

тельна, но весьма желательна, для чего можно рекомендовать

учащемуся предварительно проработать тему и ответ в двух

голосном каноне.

Длительность темы не должна превышать четырех так

тов и должна быть не короче двух, хотя в свободных сочи

нениях часто можно встретить темы размером в 8 и более

тшпов, а также лаконичные, короче двух тактов темы, как

111. 114, II2.

Заканчиваться тема должна на сильной или относительно

сильной доле такта мелодическим оборотом, представляю

шим ту или иную каденцию.

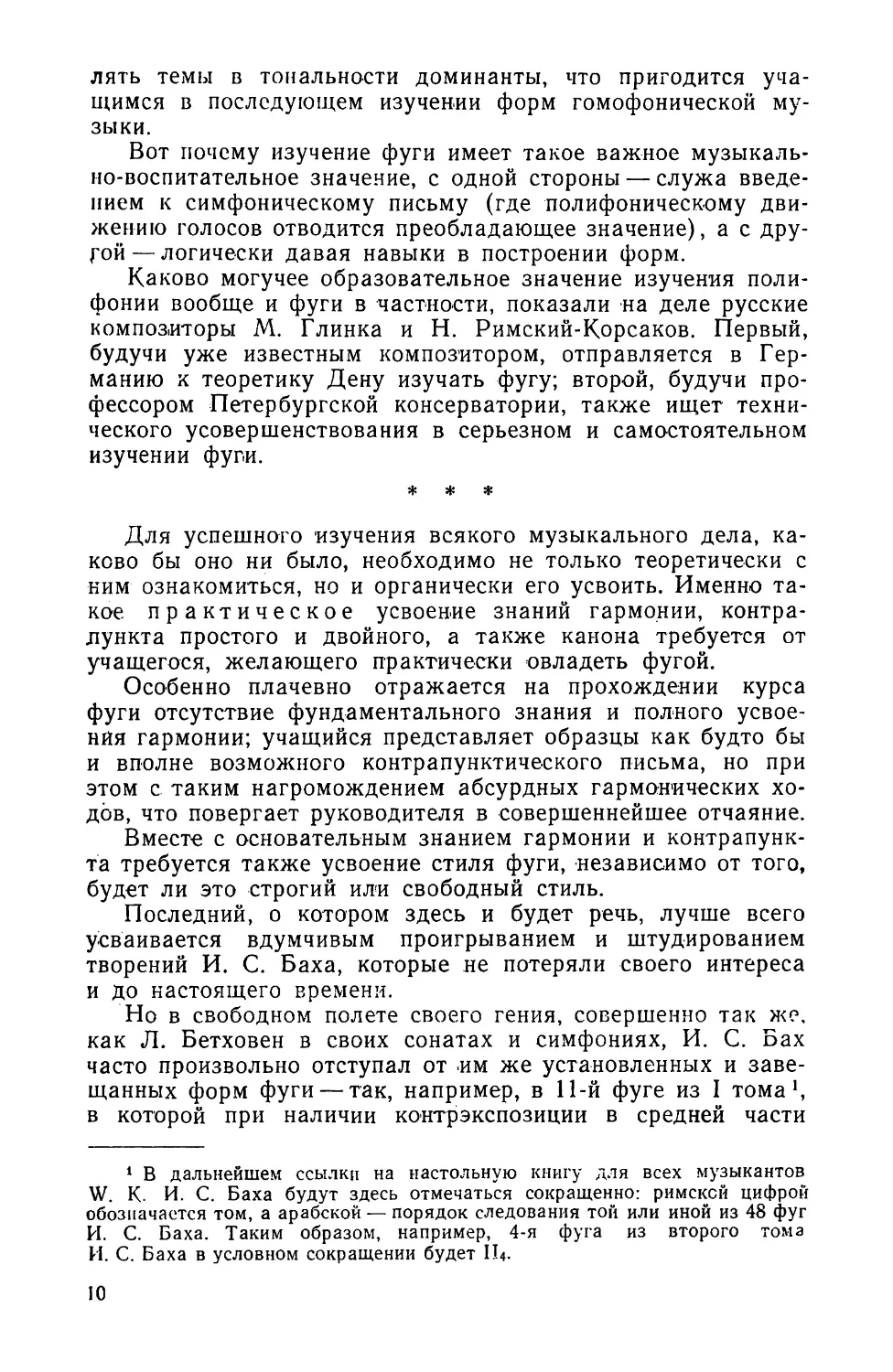

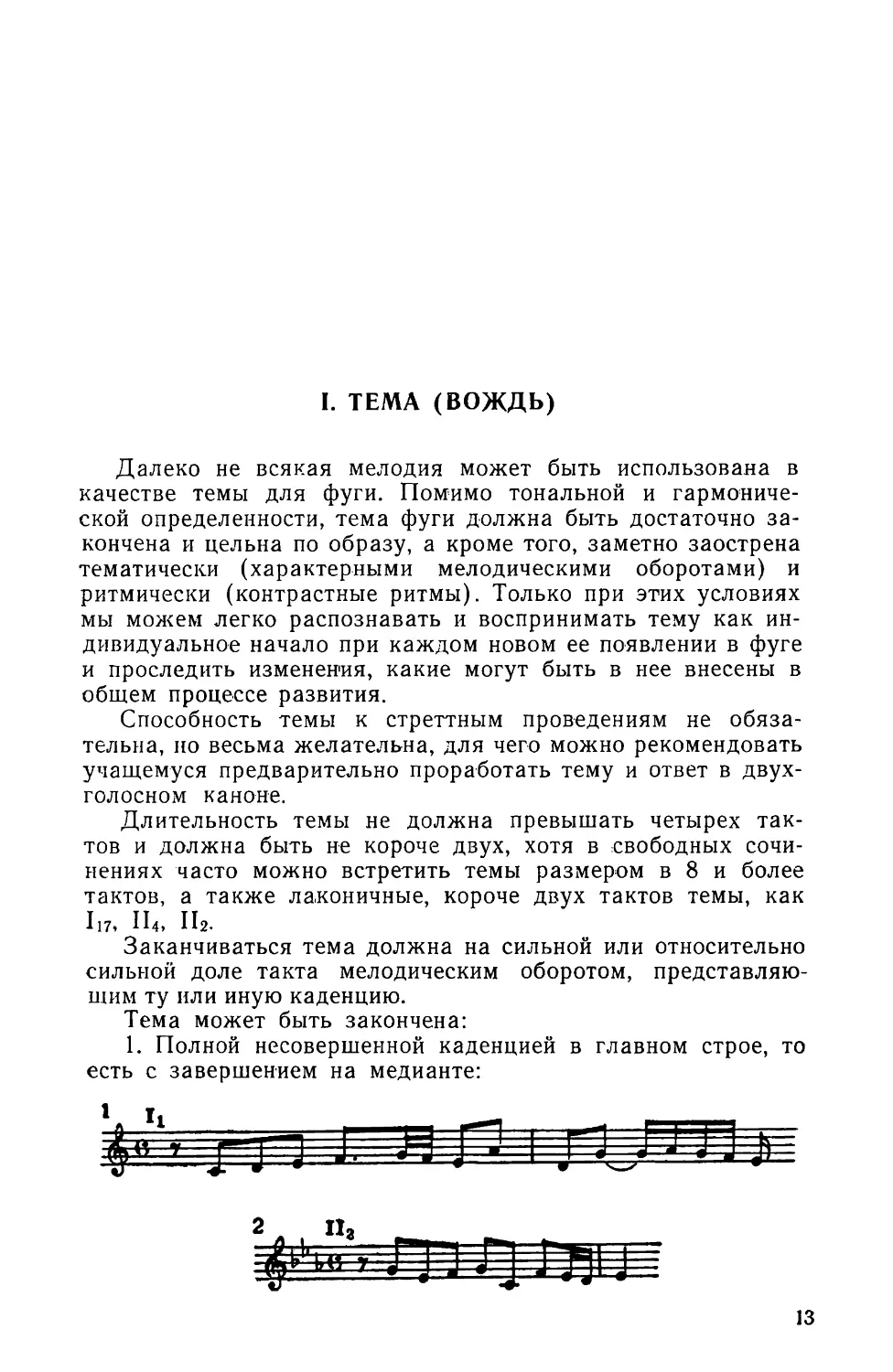

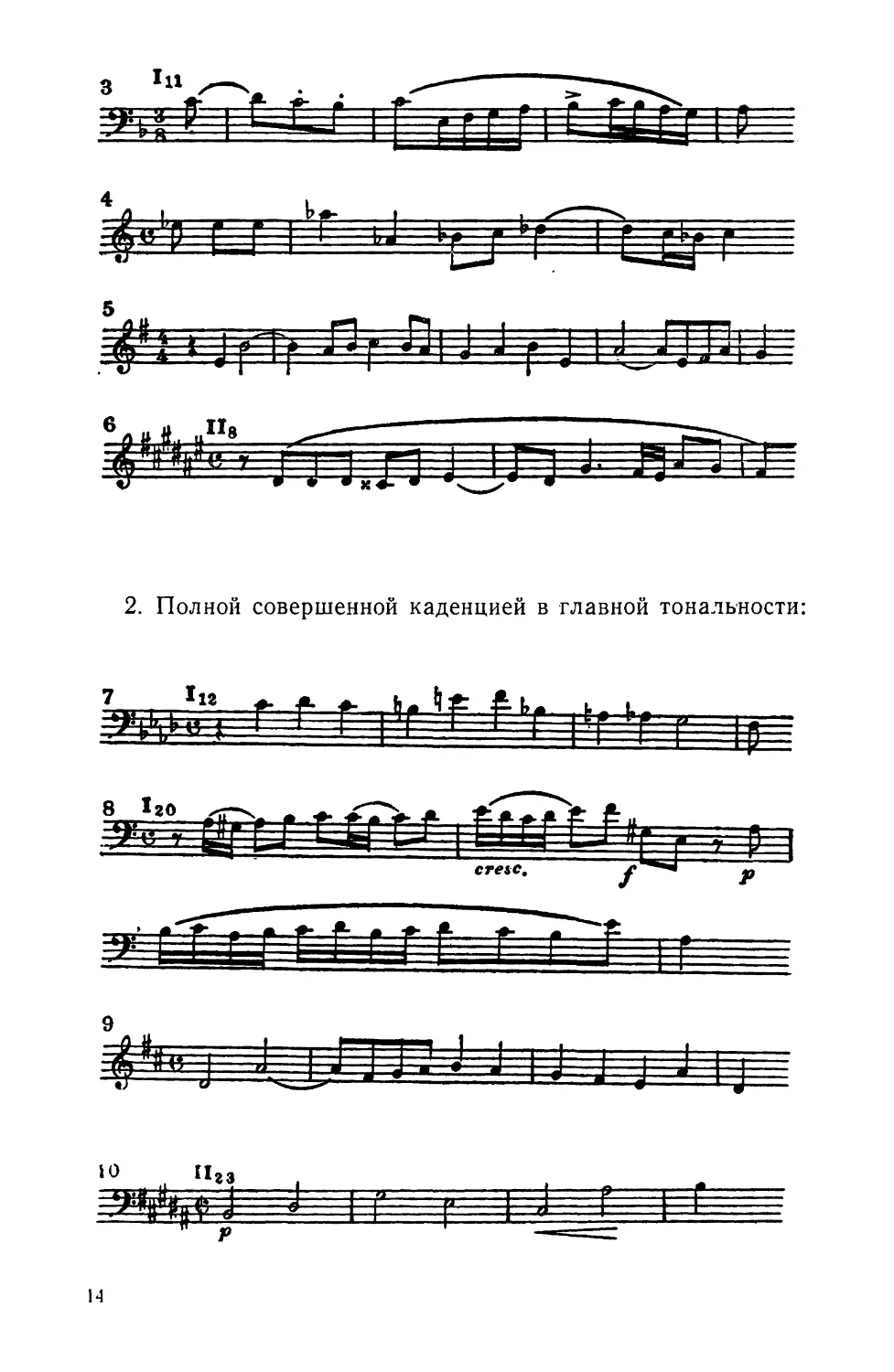

Тема может быть закончена:

1. Полной несовершенной каденцией в главном строе, то

есть с завершением на медианте:

111

fи'1J1J. Е[11PLJJJJ;

13

з 111~ .•

~

9=~1, 1С:rг1( гrгr1Е:rrеж1Q

5

.§': ,Jr1trпгп1JJгJ1,LВJJ1J

64111Ьii1::·• J15.rз JJ,Рэ J· "fI:l:r=

2. Полной совершенной каденцией в главной тона.1ьности:

~

--r:

1=· rrггrtгrtrгг1r

9

4'#"J ,JаJа.Jэ;J1; JJJ1J

1"1

r·

jrг

14

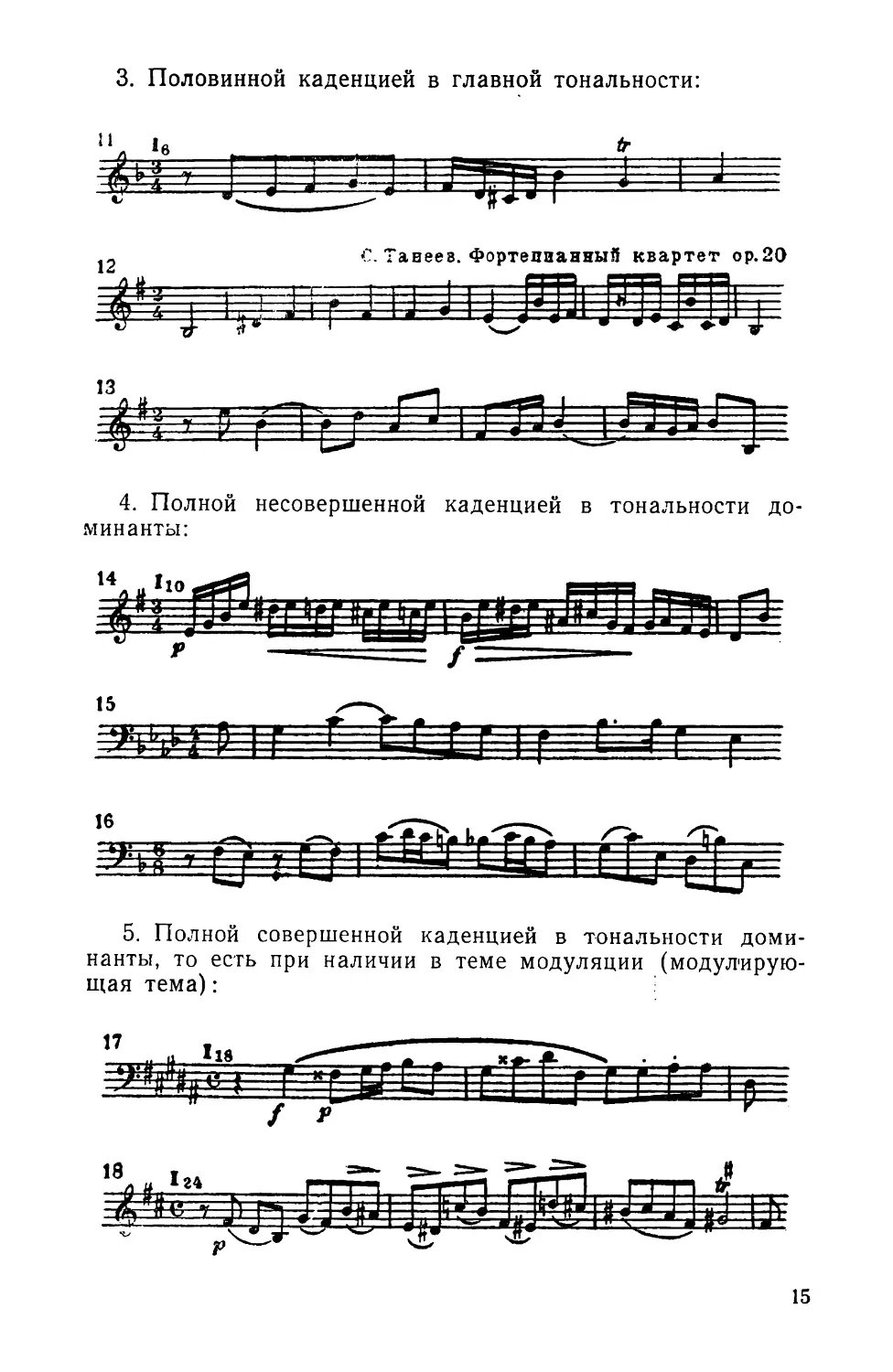

З. Половинной каденцией в главной тональности:

fr

J1J

4. Полной несовершенной каденцией в тональности до

минанты:

14 110~

е:ЕЕ!1

411 JE•rr'rГl!tf!tf \a•гr,g В1 f3

р

1

·~:j1'ьil р 1r r'?t:r г г 1r г· .

+гr

16

?=~· '

~-щ-ь1f' r~ m

E)7t)1Er1 ер;

5. Полной совершенной каденцией в тона.'lыюсти доми

нанты, то есть при наличии в теме модуляции .(модуЛ'ирую

щая тема):

rrii

,...-

11~~-........ ..

Г"(UU1сёtГEirгг1р

1р

15

19

6:1JгЗrги1гuг1

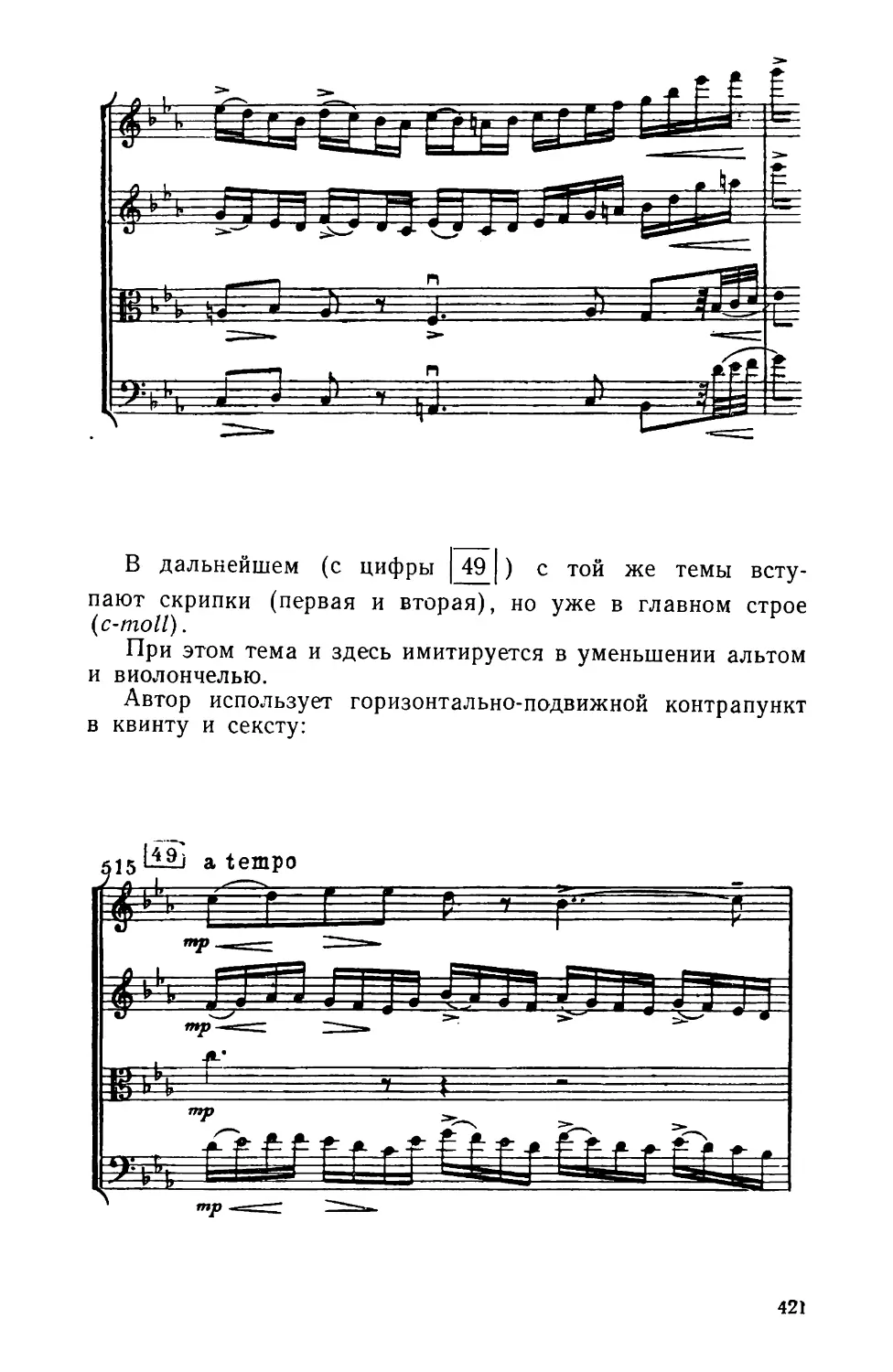

•

20

1Еь~'· ~r

о)

rlгUг J 1e=-=fJJDlr

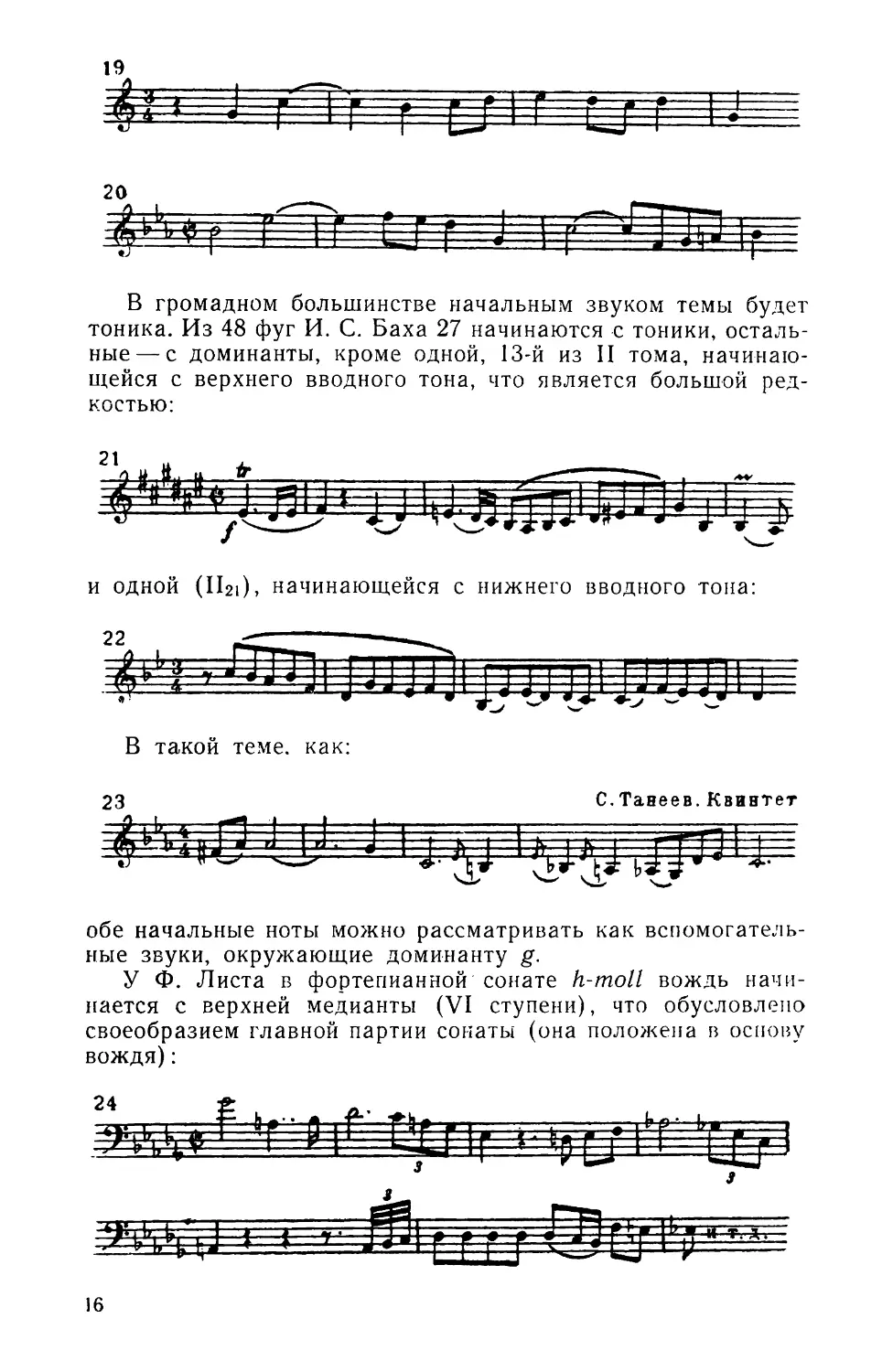

В громадном большинстве начальным звуком темы будет

тоника. Из 48 фуг И. С. Баха 27 начинаются с тоники, осталь

ные - с доминанты, кроме одной, 13-й из 11 тома, начинаю

щейся с верхнего вводного тона, что является большой ред

костью:

и одной (1121), начинающейся с нижнего 13Водного тона:

В такой теме. как:

С.Таяеев.Rвивтет

обе начальные ноты можно рассматривать как вспомогатель

ные звуки, окружающие доминанту g.

У Ф. Листа в фортепианной сонате h-moll вождь нач~1-

нается с верхней медианты (VI ступени), что обусловлс110

своеобразием главной партии сонаты (она положена в основу

вождя):

16

или:

где начало вождя дается с редко встречающейся медиан1ы.

Всякая органически связанная и убедительно звучащая

мелодия впол.не приемлеrvrа, будет ли она начинаться с глав

ных ступеней гаммы или побочных, лишь бы была соблю

дена гармоническая ясность. При последнем· требовании тема

естественно уложится своим началом в тонику или до"1и

нанту, как это и видно из примеров; если же при этом вождь

начинается скачком на интервал квинты или кварты, то два

звука, образуюш.ие скачок, чаще всего (но не обязате.1ы10)

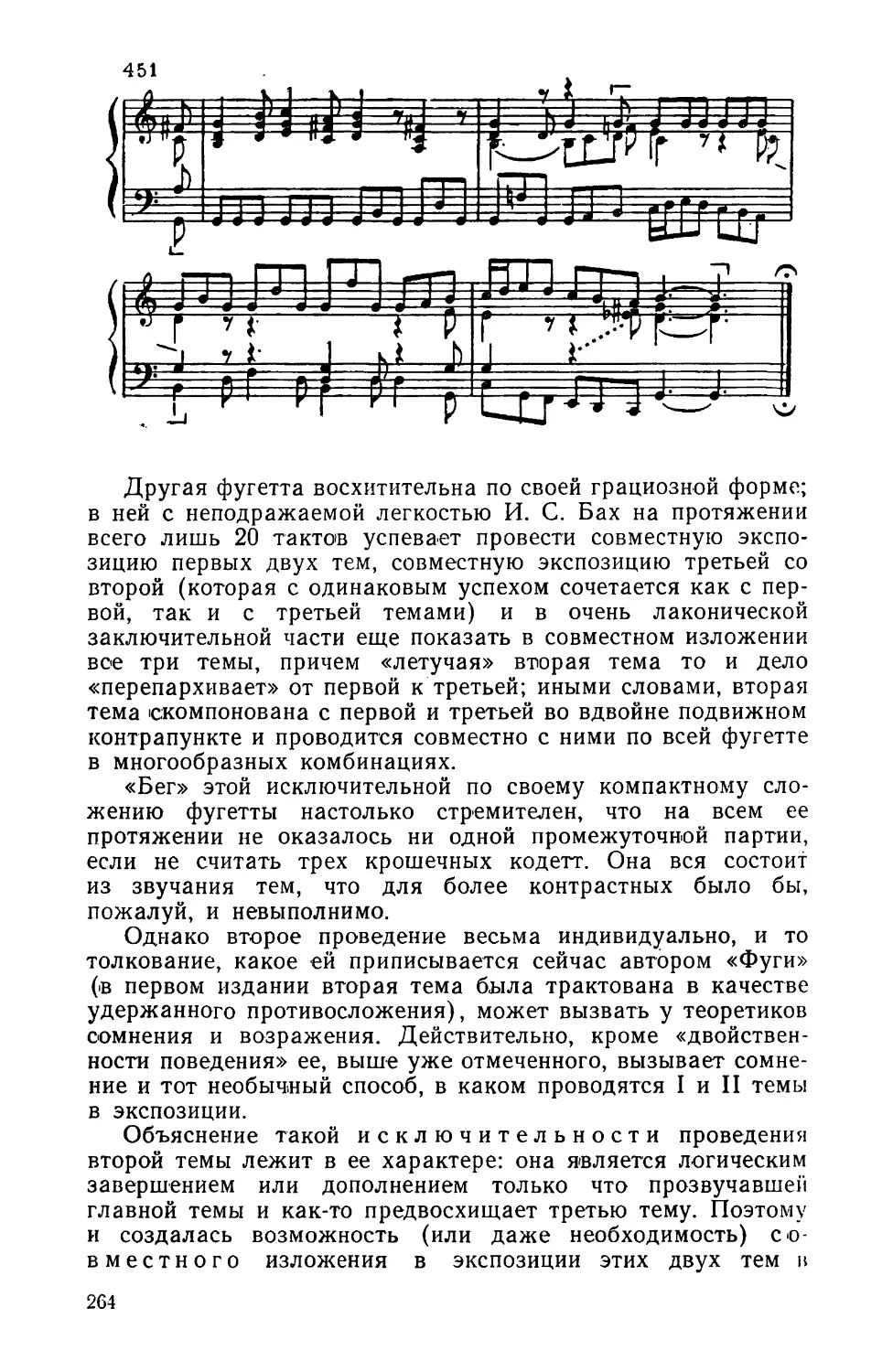

будут принадлежать основному тону и доминанте:

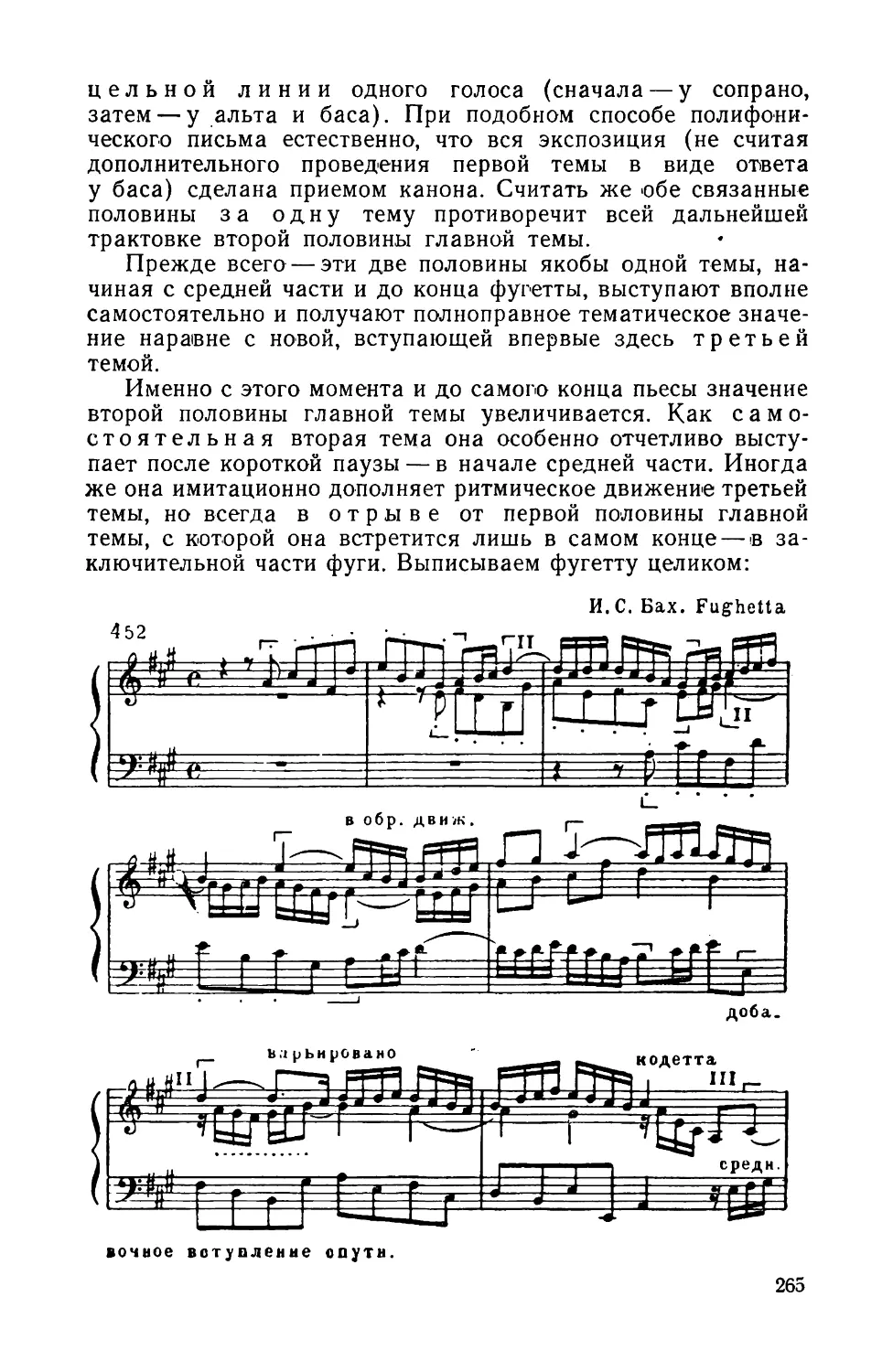

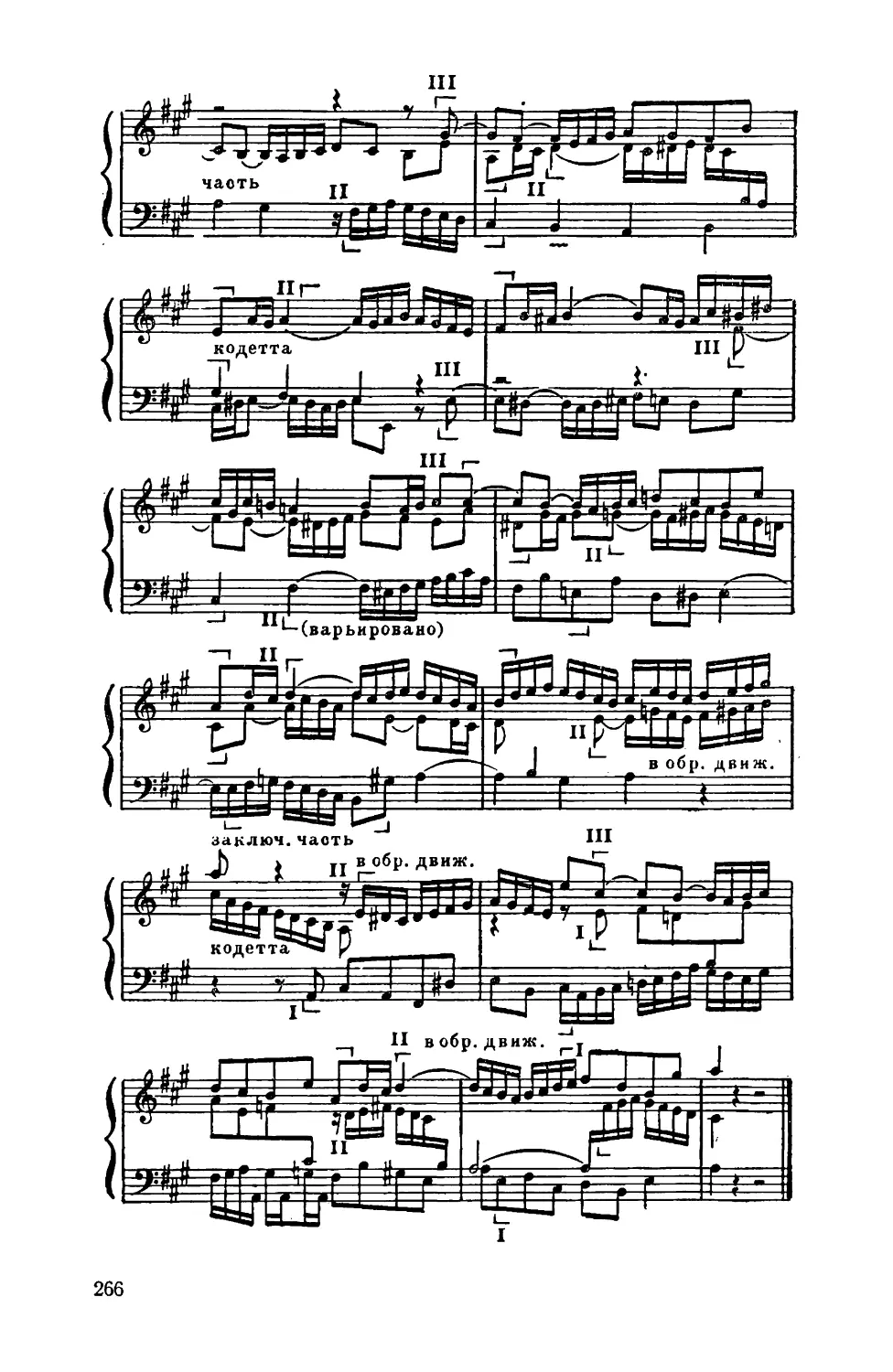

26

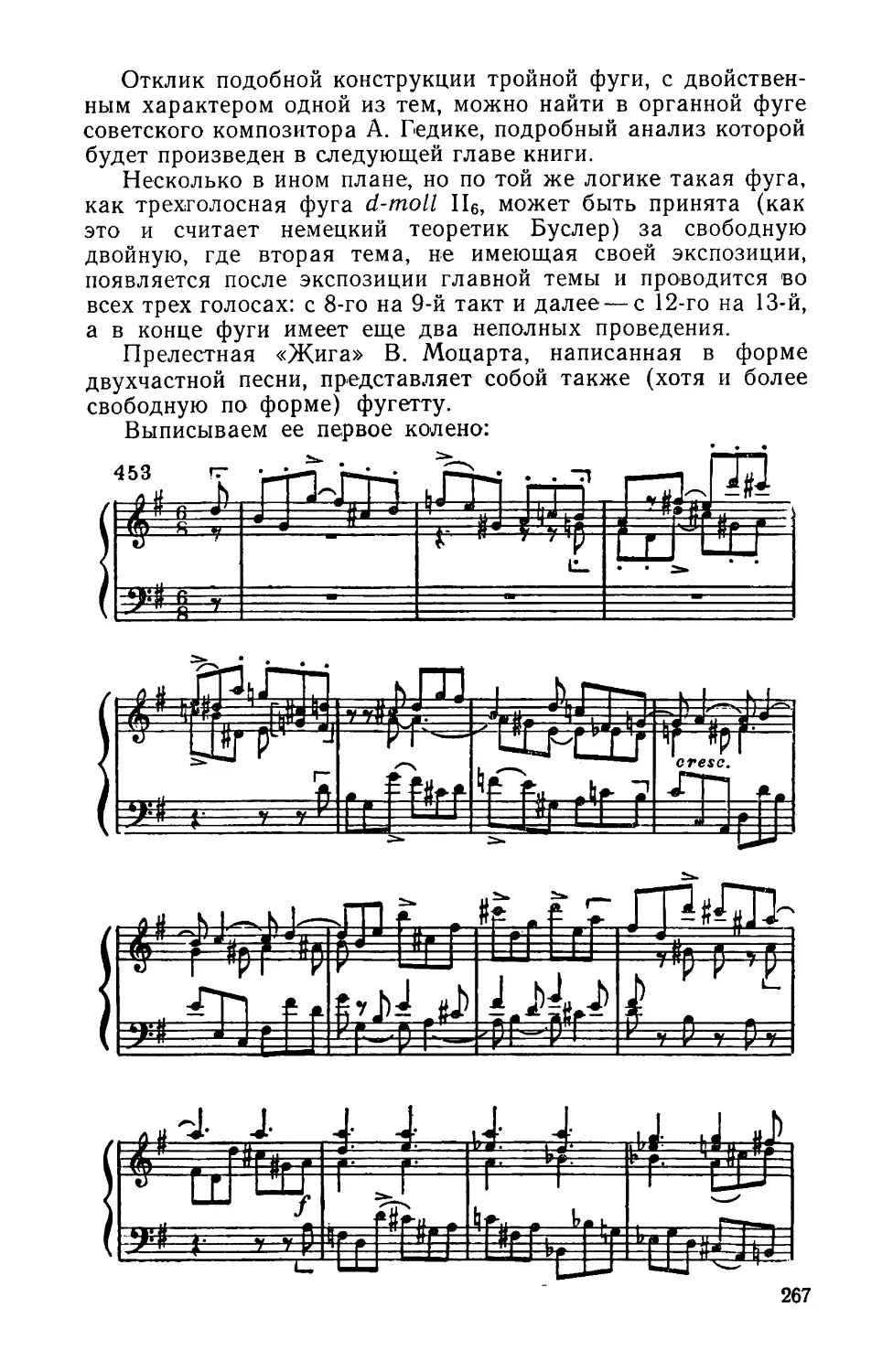

j

11

11

'

о

11

о

11

11

11

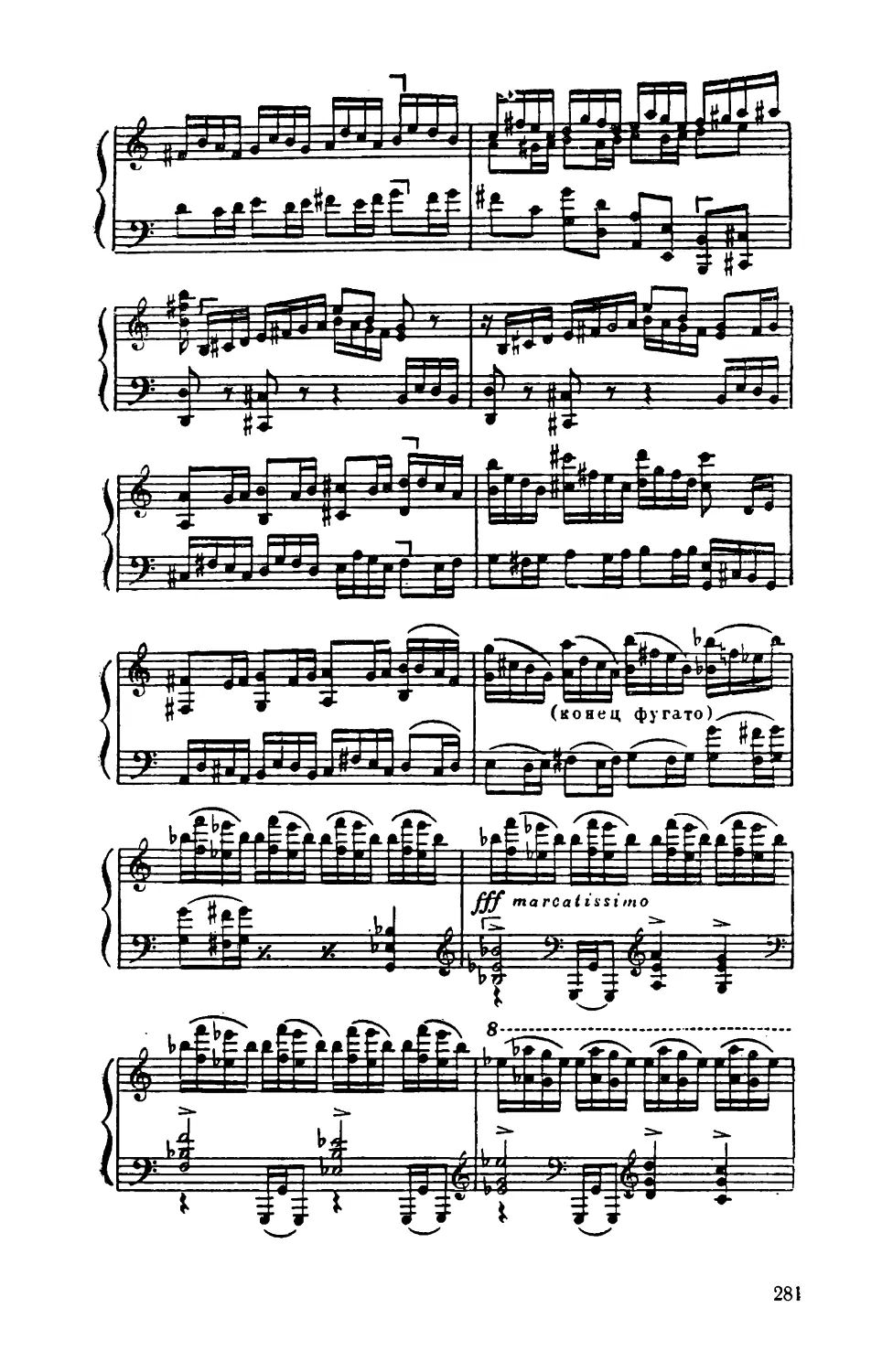

il

11

0

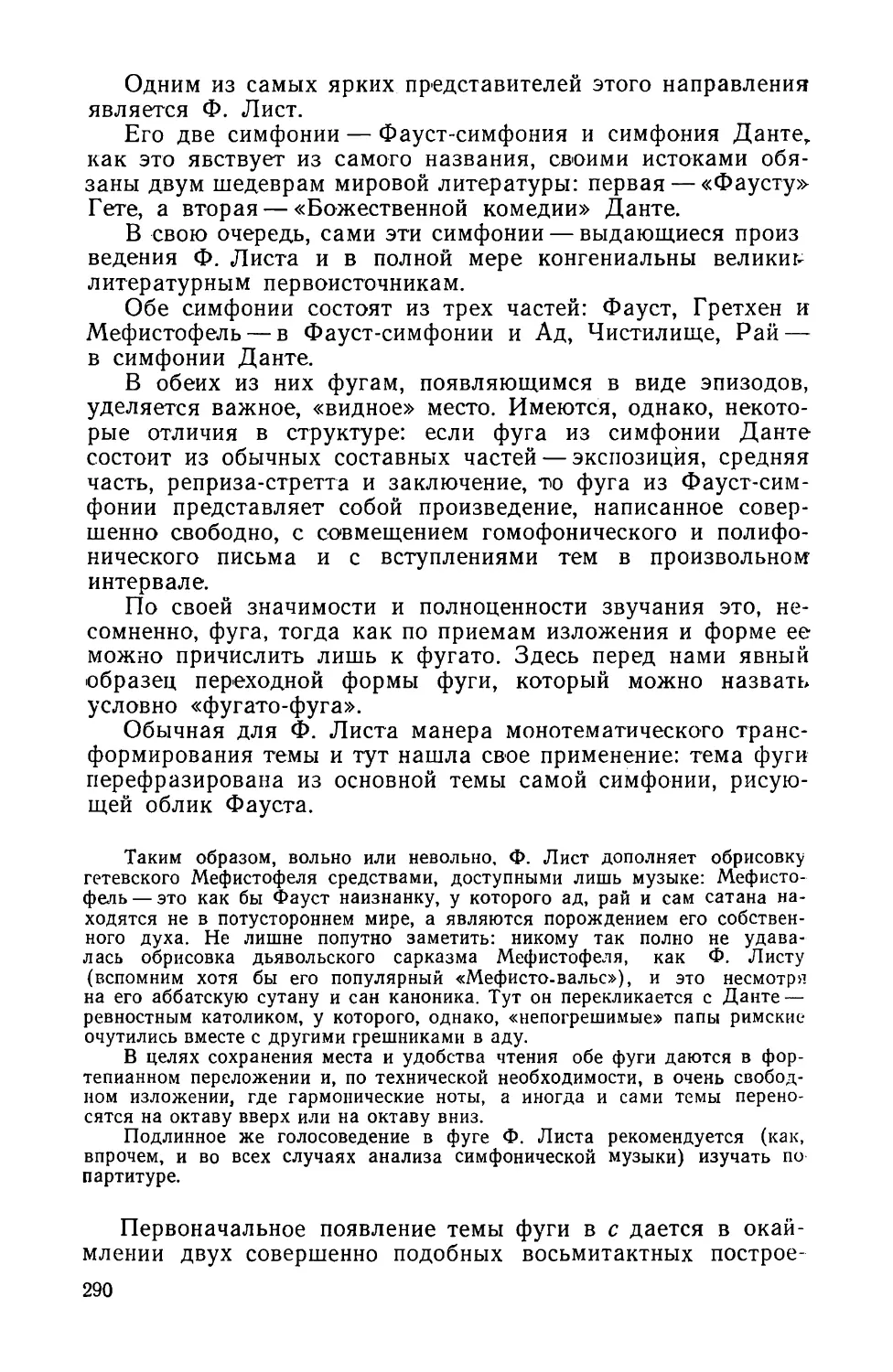

е

в:rи:

u

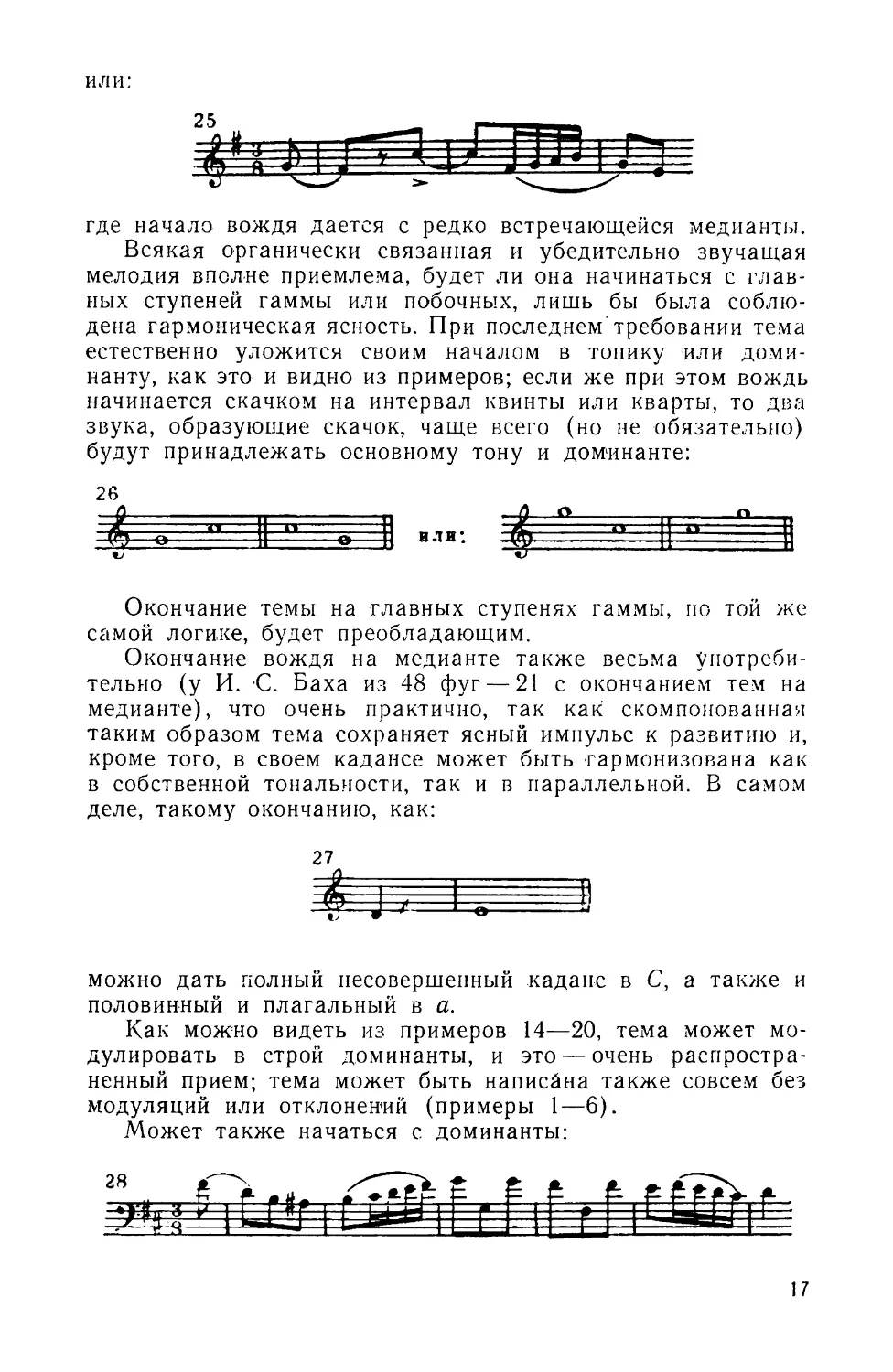

Окончание темы на главных ступенях гаммы, IIO той же

самой логике, будет преобладающим.

Окончание вождя на медианте также весьма употреби

тельно (у И. С. Баха из 48 фуг - 21 с окончанием те'\1 на

медианте), что очень практично, так как' скомпонованна·.1

таким образом тема сохраняет ясный импульс к развитию и,

кроме того, в своем кадансе может быть -гармонизована как

в собственной тональности, так и n параллельной. В самом

деле, такому окончанию, как:

27

'

J1•

!!

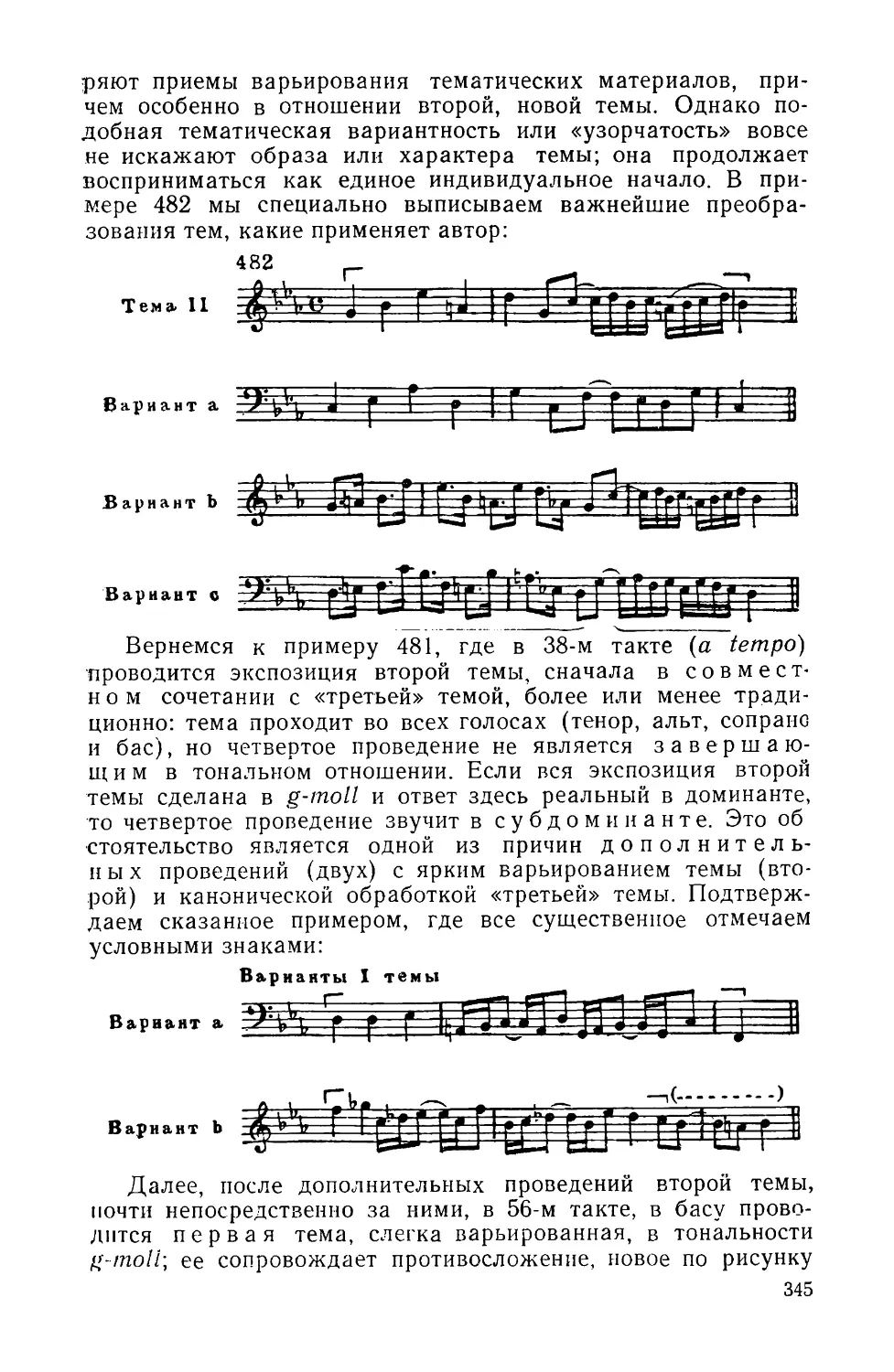

можно дать полный несовершенный каданс в С, а также и

половинный и плагальный в а.

Как можно видеть из примеров 14-20, тема может мо

дулировать в строй доминанты, и это - очень распростра

ненный прием; тема может быть написана также совсем без

модуляций или отклонений (примеры 1-6).

Может также начаться с доминанты:

17

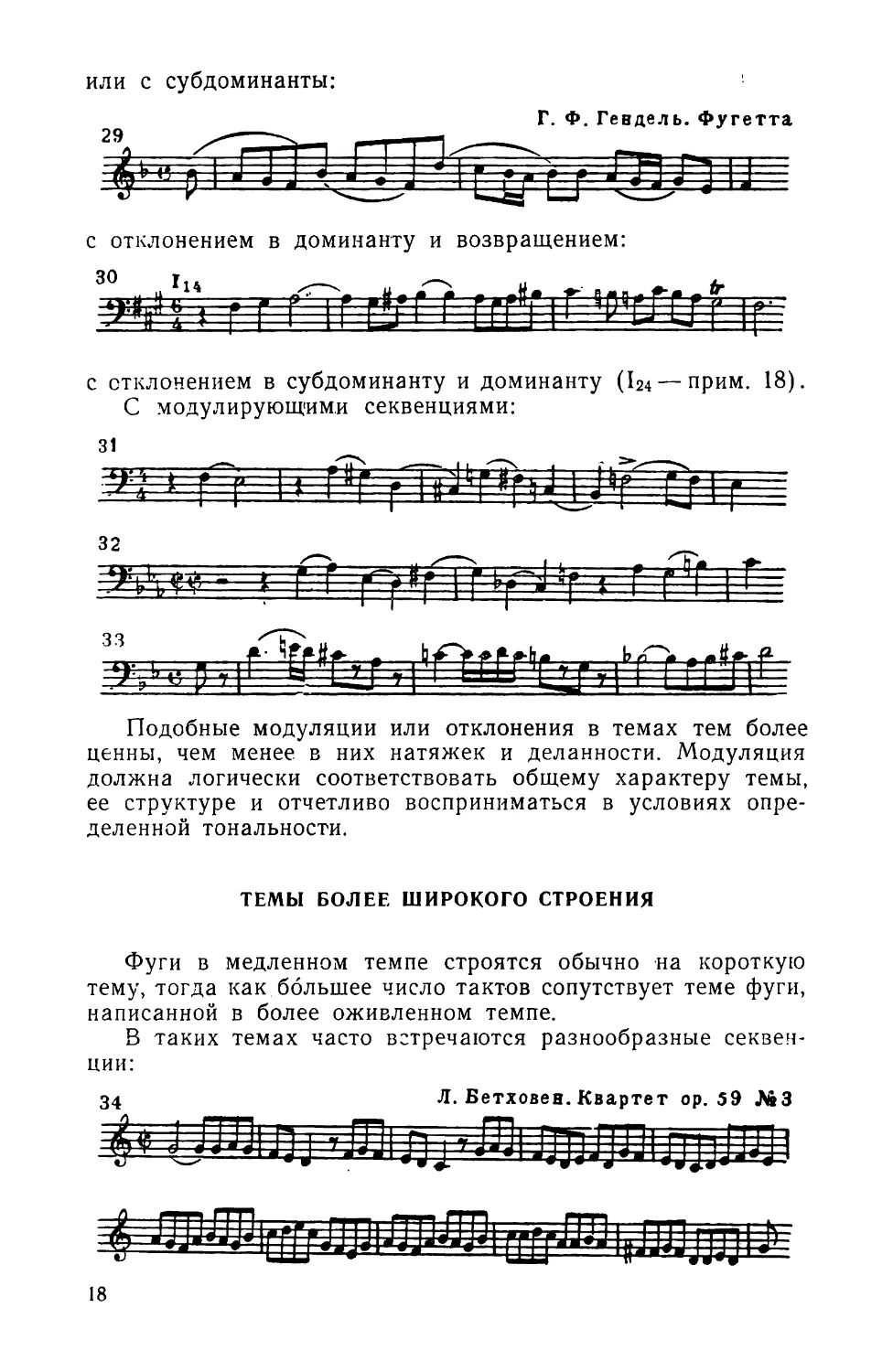

и.тш с субдоминанты:

Г. Ф. Гендель. Фугетта

''•·1;illJЧtfJ JllifU @Л IJ

с отклонением в доминанту и возвращением:

30

lн

~d.-...

~.

"fr

9:•1,i1: * г г с 1гаг rгггr1r;squc;r1г·

с стклонением в субдоминанту и доминанту (!24 - прим. 18).

С ;1.1:одулирующими секвенциями:

31

_i):: t rl

Подобные модуляции или отклонения в темах тем более

цЕ:нны, чем менее в них натяжек и деланности. Модуляция

должна логически соотнетствовать общему характеру темы,

ее структуре и отчетливо восприниматься в условиях опре

деленной тональности.

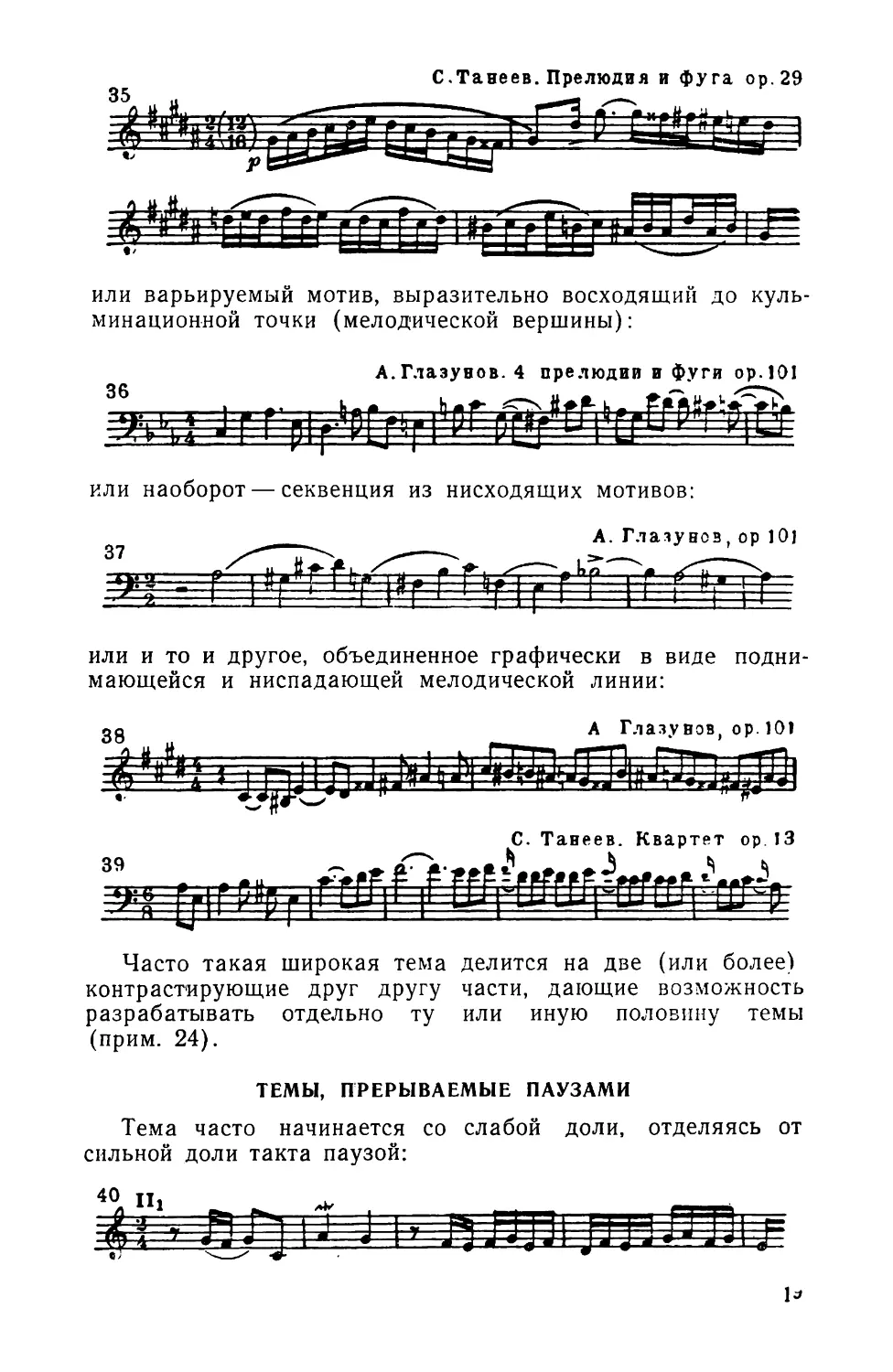

ТЕМЫ БОЛЕЕ ШИРОКОГО СТРОЕНИЯ

Фуги в медленном темпе строятся обычно на короткую

тему, тогда как большее число тактов сопутствует теме фуги,

написанной в более оживленном темпе.

В таких темах часто в~тречаются разнообразные секвен

ции:

34

Л. Бетховен. Квартет ор. 59 .NiЗ

6Ф tfJJJIJJJ ,m1n 1 ,ffl1JJJJJJJIJJJэJJJJ1

68@1eJJjJ1JJJJ81ггrгШJ1#JJJJJJJJ 1Ф

18

С.Танеев. Прелюдия и фуга ор. 29

~4~1~1:a:u;Uiiw wтт n·Ф1ь10 1

fJ'#•в tffCТГr г1Ft?r l •r'fFl'r ~J gJ1Е

или варьируемый мотив, выразительно восходящий до куль

минационной точки (мелодической вершины):

или наоборот - секвенция из нисходящих мотивов:

или и то и другое, объединенное графически в виде подни

мающейся и ниспадающей мелодической линии:

38

А Гла~увов, ор. JOJ

~ •1'1: 1 J_:t;)JJJ:J.J1)1M1181011Q.JЩPJ1

С. Тавеев. Квартет ор 13

3~

'7"' ~rt·y~~ d ~j ~~~ ~

\j:g и1rр#μr1tff9t 1t u:r1=E±rЩ 2Шff1 --ыt=р;

Часто такая широкая тема делится на две (или более)

контрастирующие друг другу части, дающие возможность

разрабатывать отдельно ту или иную по.'lов1шу темы

(прим. 24).

ТЕМЫ, ПРЕРЫВАЕМЫЕ ПАУЗАМИ

Тема часто начинается со слабой доли, отделяясь от

сильной доли такта паузой:

40 111

..i.-

.

&1, !Эl] IJ J 1, ftJJJJI jJJJDJJlr

11

~

.

}'1

.,

-= ==

'

!1J

1 ----../

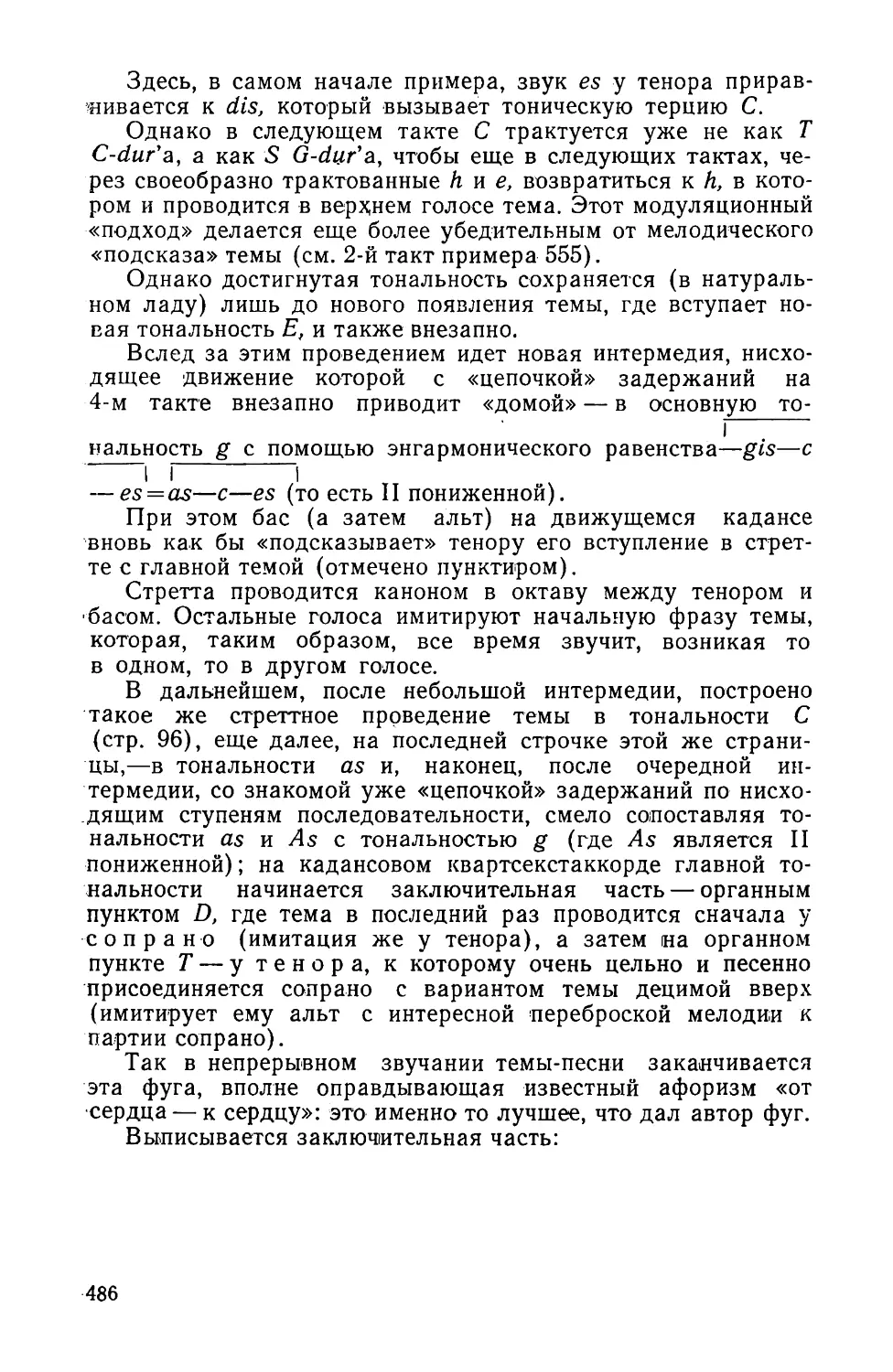

"1 Fffl 1JJjj:jjф

или прерывается паузой в дальнейшем развитии:

~

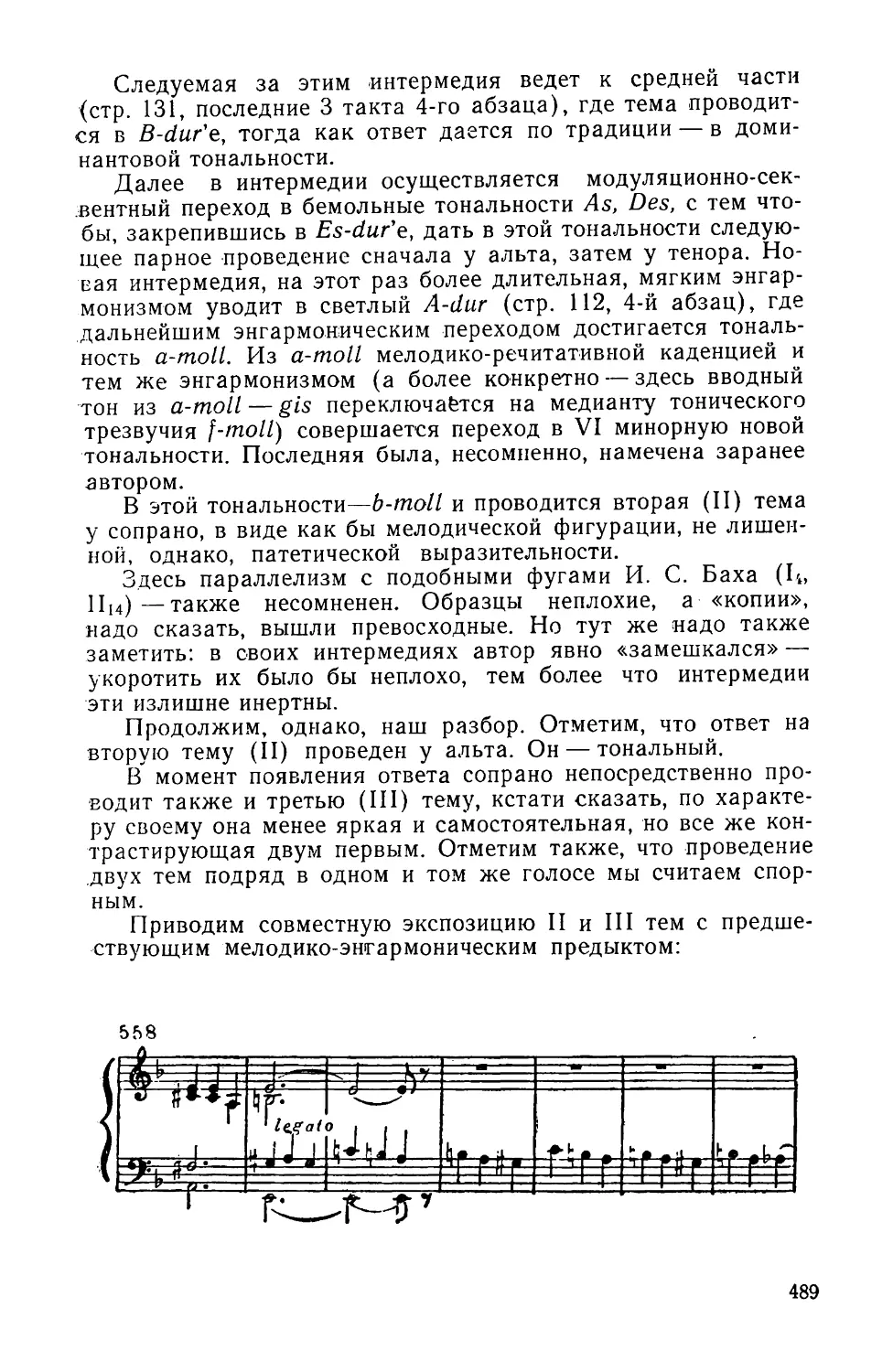

JL•

....""....

~---- ~

'г1'г 'D11111111Lg!;;;

1

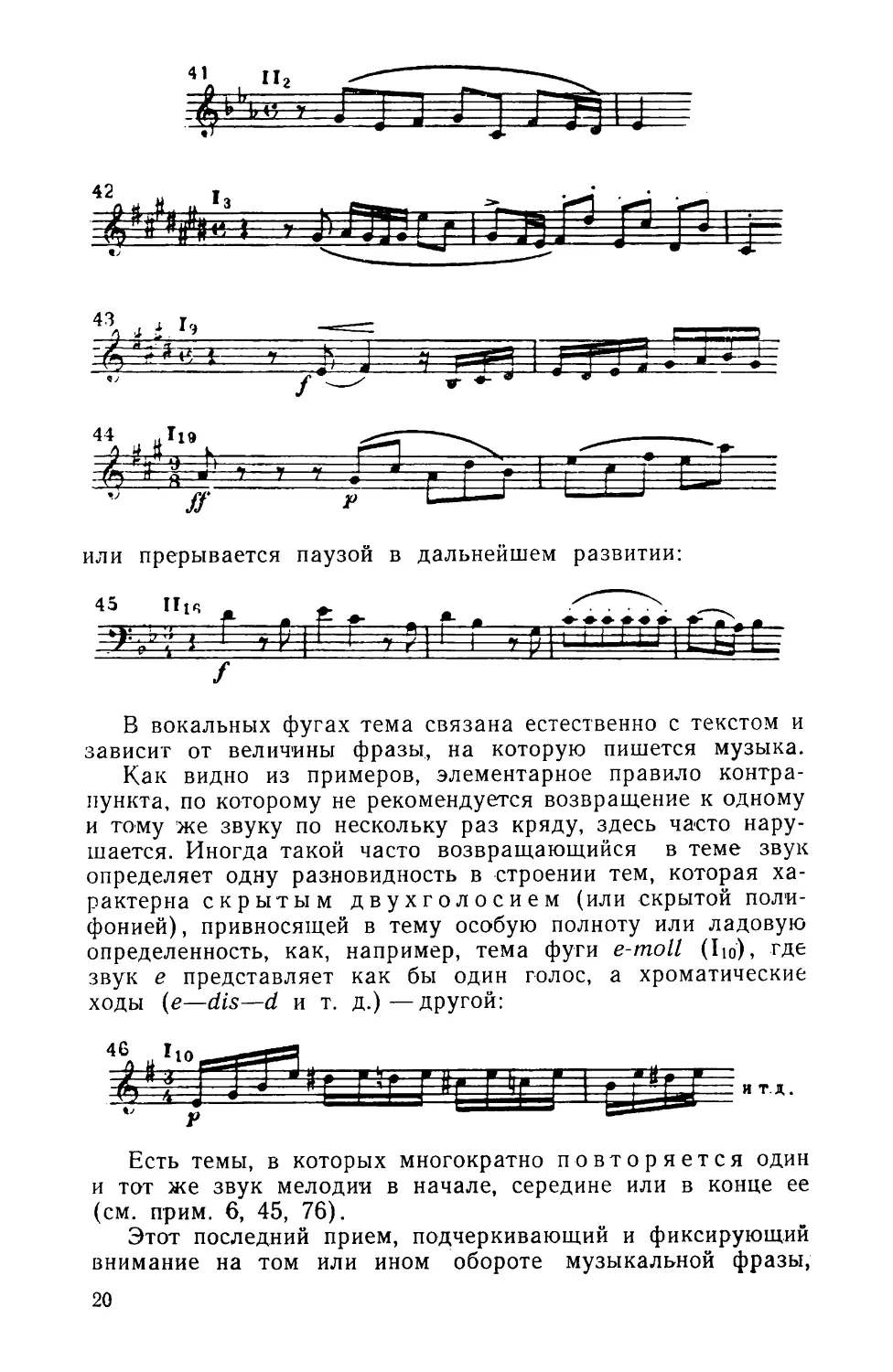

В вокальных фугах тема связана естественно с текстом и

зависит от величины фразы, на которую пишется музыка.

Как видно из примеров, элементарное правило контра

пунюга, по которому не рекомендуется возвращение к одному

и тому же звуку по нескольку раз кряду, здесь ча·сто нару

шается. Иногда такой часто возвращающийся в теме звук

определяет одну разновидность в строении тем, которая ха

рактерна скрытым двухголосием (или скрытой поли

фонией), привносящей в тему особую полноту или ладовую

определенность, как, например, тема фуги e-moll 010), где

звук е представляет как бы один голос, а хроматическиt

ходы (e-dis-d и т. д.) - другой:

Есть темы, в которых многократно повторяется один

и тот же звук мелодия в начале, середине или в конце ее

(см. прим. 6, 45, 76).

Этот последний прием, подчеркивающий и фиксирующий

внимание на том или ином обороте музыкальной фразы,

20

-особенно заманчив своей .кажущейся простотой выполнения,

но именно потому учащемуся и не рекомендуется в началь

ных упражнениях следовать этим образцам, так же как и

темам, построенным целиком на приеме гармонической фигу

рации, подобным, например:

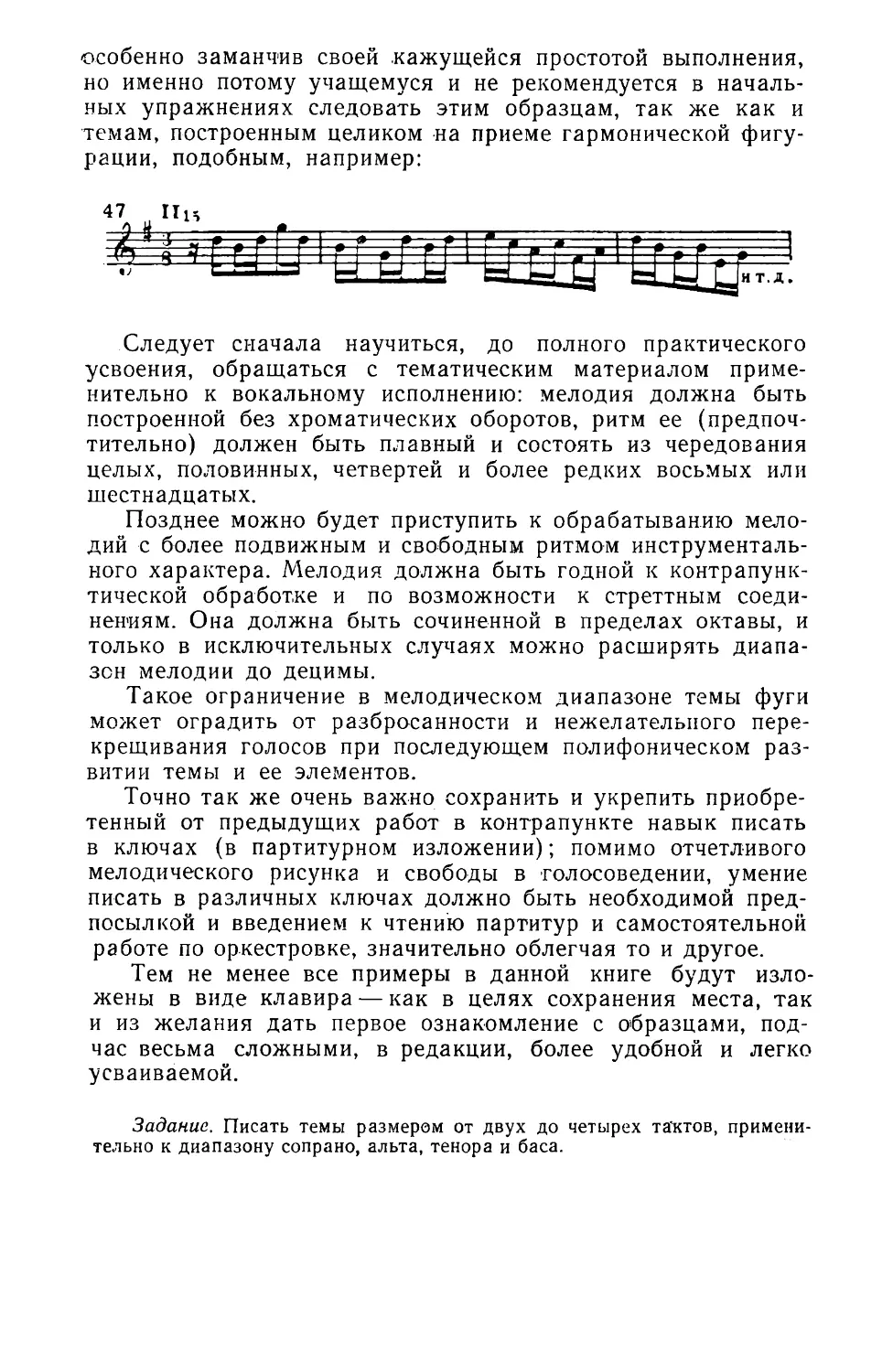

Следует сначала научиться, до полного практического

усвоения, обращаться с тематическим материалом приме

нительно к вокальному исполнению: мелодия должна быть

построенной без хроматических оборотов, ритм ее (предпоч

тительно) должен быть плавный и состоять из чередования

целых, половинных, четвертей и более редких восылых или

шестнадцатых.

Позднее можно будет приступить к обрабатыванию ме.по

дий с более подвижным и свободным ритмом инструменталь

ного хара1пера. Мелодия должна быть годной к контрапунк

тической обработ.ке и по возможности к стреттным соеди

нен•иям. Она должна быть сочиненной в пределах октавы, и

только в исключительных случаях можно расширять диапа

зон мелодии до децимы.

Такое ограничение в мелодическом диапазоне темы фуги

может оградить от разбросанности и нежелательного пере

крещивания голосов при последующем полифоническом раз

витии темы и ее элементов.

Точно так же очень важно сохранить и укрепить приобре

тенный от предыдущих работ в контрапункте навык писать

в ключах (в партитурном изложении); помимо отчетл·ивого

мелодического рисунка и свободы в ·голосоведении, умение

писать в различных 1<лючах должно быть необходимой пред

посылкой и введением к чтени!о партитур и самостоятельной

работе по оркестровке, значительно облегчая то и другое.

Тем не менее все примеры в данной книге будут изло

жены в виде клавира - как в целях сохранения места, так

и из желания дать первое ознакомление с образцами, под

час весьма сложными, в редакции, более удобной и легко

усваиваемой.

Задание. Писать темы размерем от двух до четырех та:ктов, примени

тельно к диапазону сопрано, альта, тенора и баса.

11. ОТВЕТ (СПУТНИК, COMES)

Имитация данной темы в другом голосе и в тональности

доминанты называется от вето м. Ответ может быть ре

а льны й, то есть повторяющий тему в D без каких-либо

изменений ее облика.

Более сложен и до некоторой степени условен (произво

лен) ответ тон аль н ы й, где, в сущности, производится та

же транспонировка темы в строй доминанты, ка.к и в реа,1ь

иом ответе, с той лишь разницей, что в тональном ответе,

в целях сохранения единства тональности между темой и от

ветом, последний несколько видоизменяется с таким расче

том, чтобы тонике темы отвечала доминанта в ответе, а до

минанте - тоника; а также чтобы модуляцин в доминанту

ответила обратная модуляция в главную тональность.

Эти «тональные» изменения касаются только начальных

звуков темы, а также тех мест, где встречается модуляция

в строй доминанты (обычно в конце ответа); во всем же

остальном своем течении тональный ответ будет точно сле

довать вождю, как и в реальном ответе.

Вопрос, следовательно, сводится к тому, когда реалыю~1у

ответу предпочесть ответ тональный.

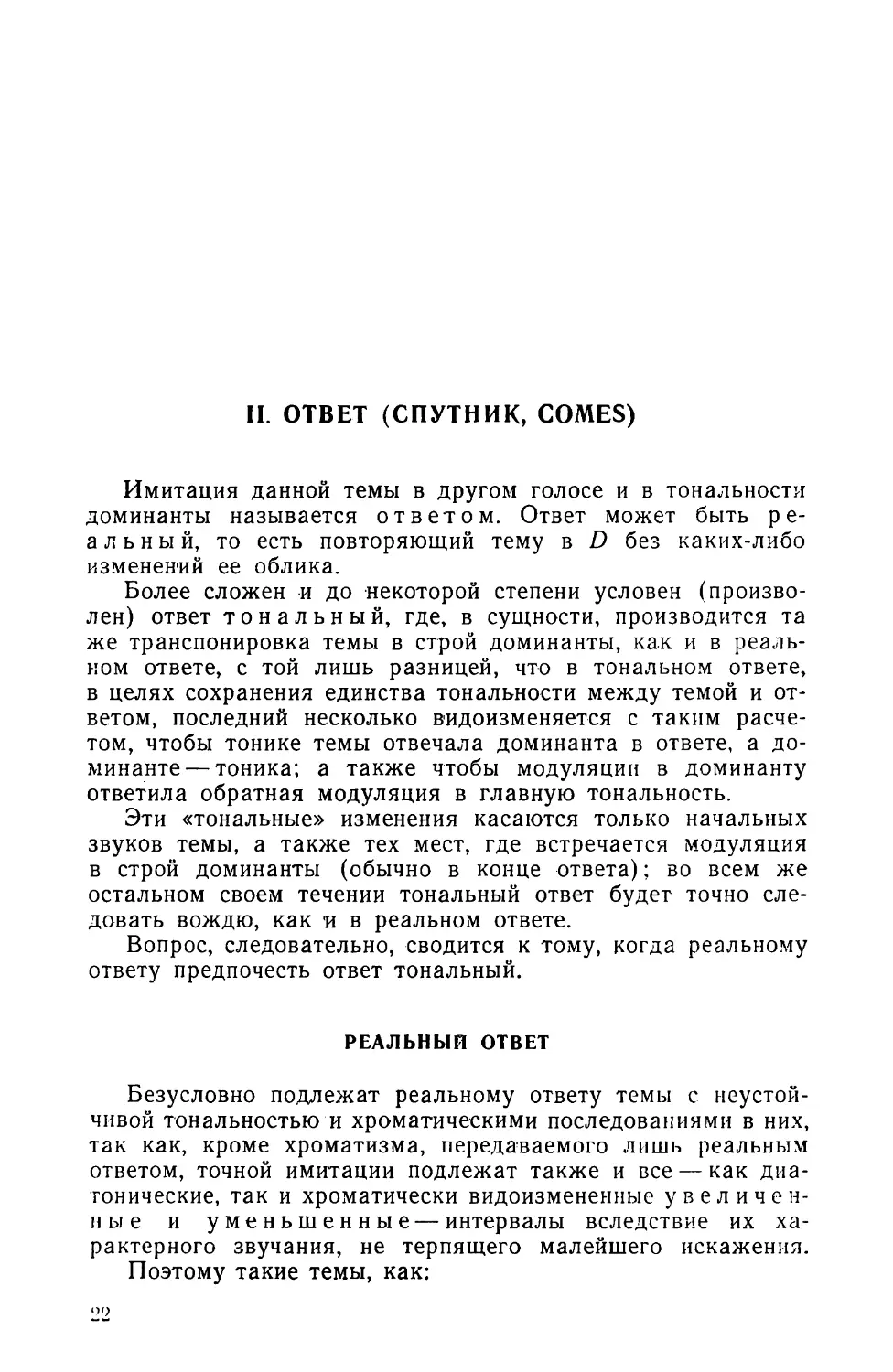

РЕАЛЬНЫR ОТВЕТ

Безусловно подлежат реальному ответу темы с неустой

чивой тональностью и хроматическими последованиями в них,

так как, кроме хроматизма, передаваемого л11шь реальным

ответом, точной имитации подлежат также и все - как диа

тонические, так и хроматически видоизмененные увел и ч с н-

11 ы е и уменьшенные - интервалы вследствие их ха

рактерного звучания, не терпящего малейшего искажения.

Поэтому такие темы, как:

а также темы из фуг А. Глазунова (прим. 37 и 38), I10-

13ce эти темы обязательно должны быть точно имитируемы.

Реальный ответ также проводится на тему, написанную

без отклонений в строй доминанты, если только такая тема

не начинается скачком от тоники к доминанте (или обратно),

а таюке мелодической фигурой на звуках тонического тре

звучия:

Прежде чем перейти к сущности тонального ответа, раз

берем случаи, касающиеся некоторых частностей строения

ответов вообще.

Образцы правильных реальных ответов на темы без внут

ритональных отклонений мы уже выше приводили (см. прим.

49, 50).

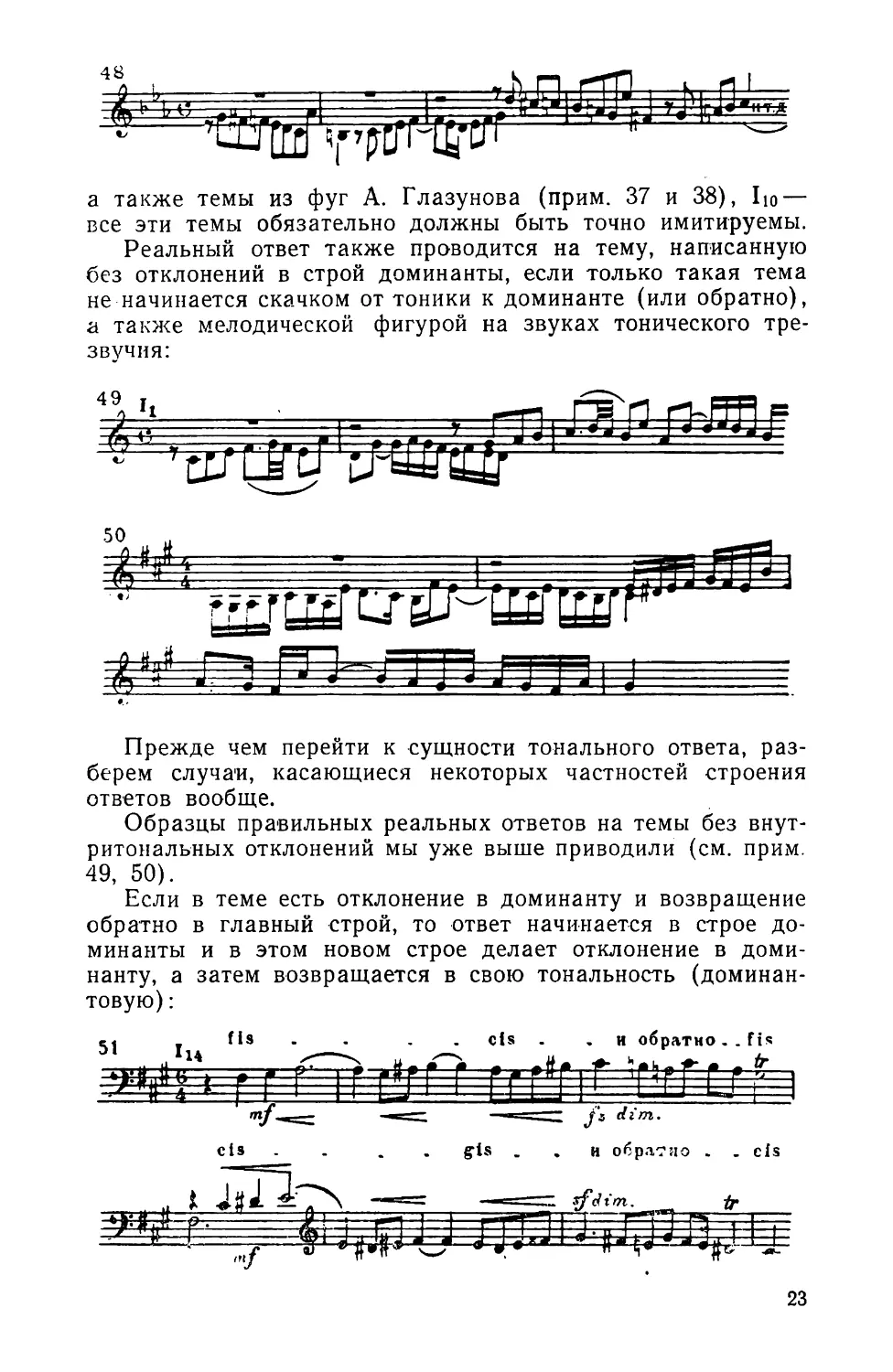

Если в теме есть отклонение в доминанту и возвращение

обратно в главный строй, то ответ начинается в строе до

минанты и в этом новом строе делает отклонение в доми

нанту, а затем возвращается в свою тональность (доминан

товую):

cls

.

и обратно. - н~

rnf-=

- -=:

j~ dim.

.....---..

.d:J -. .

#

"

fr

r r r· 1гаг г rrг r1t 'Г~гГЕ:;f· 1

cts

.

-

_

_

gts _

•

и oбpa7rio _ _ cis

tJ#lj~--=

-

ifai·m .

fr

дщtt r· f1J 1f] JJJJJJ1J· JfJW#Jh

.J"

ti.

"-"'

•

#

......

'' './

ff

.

23

Более распространены случаи, когда тема за к ан ч и

в а е т с 51 модуляцией в тональность доминанты. В этом слу

чае ответ, начинаясь, как полагается, п доминантовой то

наJ1ыrости, возпращается в конце в главную тональность:

52

.:l.<'J'IИ-

4#~::~:-г21-1DJj1 ЯJ=В 414~i1 •lf±:Jdн

\...:......:

==-

==-

~==- ~ =-

Ритмические взаимоотношения между темой и ответом

могут быть, в зависимости от границ вступления ответа, раз

личными.

Отпет может вступить одновременно с окончанием темы:

г

~ 4 1r~1.г

:

1~ г f~-.J:!f :~ :

•

mf~

JJJ{

'r,,. r

гггlгJ

>

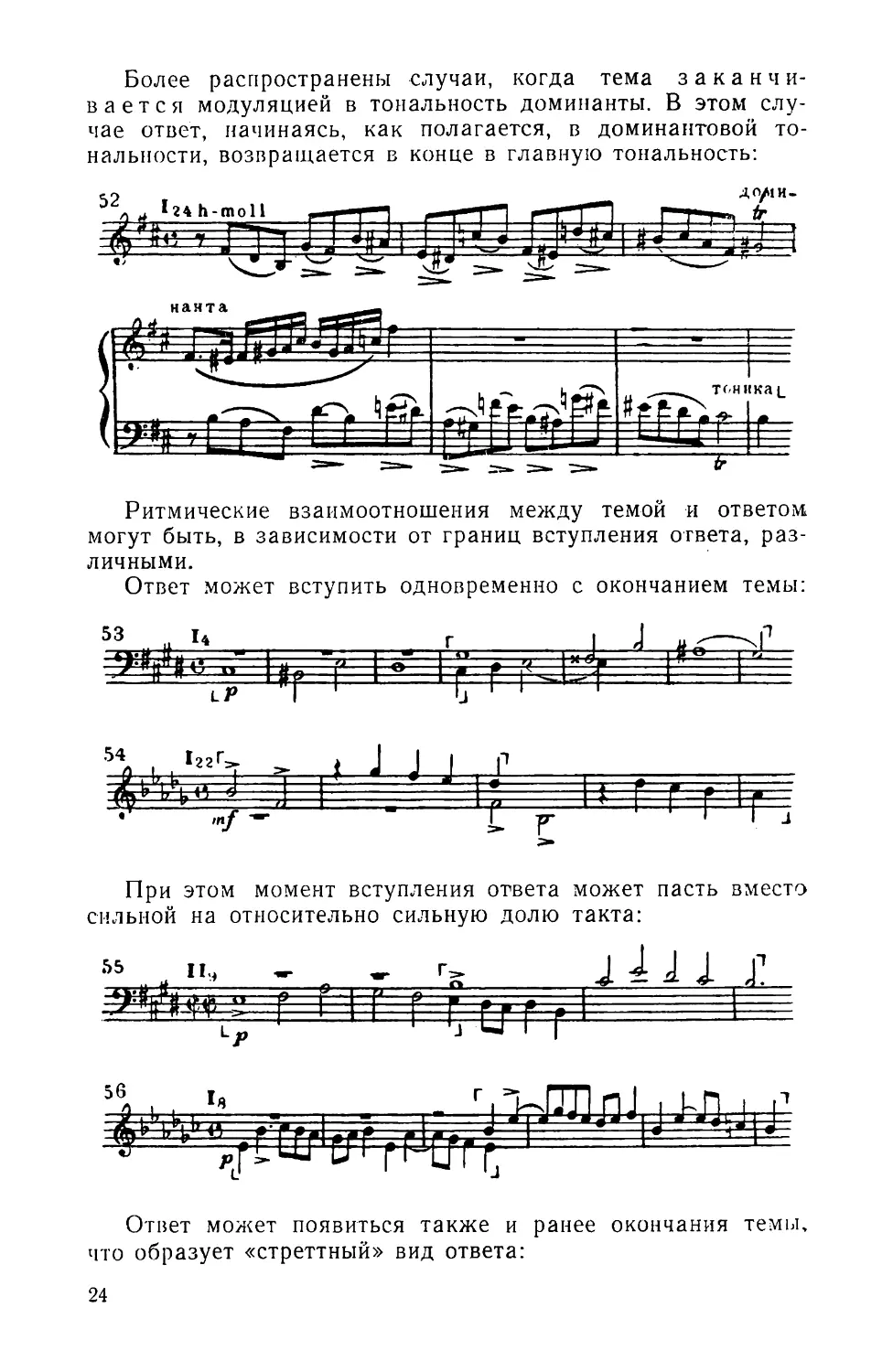

При этом момент вступления о'Гвета может пасть в:-.1есто

сильной на относительно сильную долю такта:

r

-

r1е

55

11,~

.?=•а~• w;:

-

Ответ может появиться также и ранее окончания темr,1,

что образует «стреттный» вид ответа:

24

sв . ! п, к'"°"""""" Фу.а(<","",J

5~#;~й"&"'рт 1пз*ffi1

•

•

,,

11

--

/Jrf

EIJ ц

р

L

-

Или же, наоборот, прежде чем вступает ответ, предпосы

лается небольшая связка между ·концом темы и вступлением

ответа. Такой небольшой модуляционный или ритмический

смотря по надобности - переход называется к одет той.

О кодетте будет подробно сказано в следующем разделе.

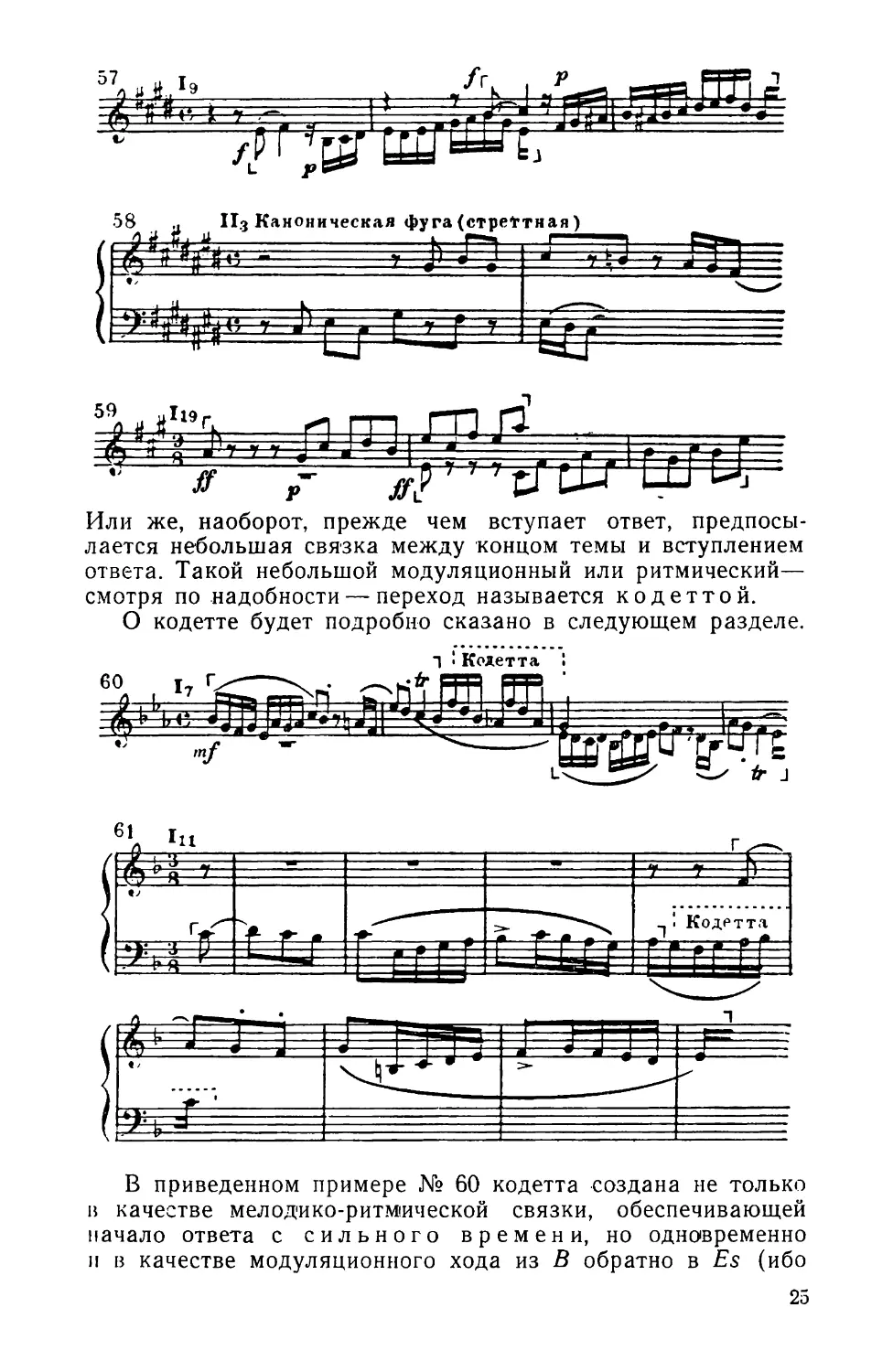

В приведенном примере No 60 кодетта создана не только

в качестве мелодико-ритм~ической связки, обеспечивающей

начало ответа с с ильного времен и, но одновременно

11 в качестве модуляционного хода из В обратно в Es (ибо

25

вождь имел модуляцию в тональность доминанты). Иногда

кодетта так хорошо связуется с окончанием темы, что ее

трудно от темы отделить, как, например, следующий обра

зец (I ll). Для того чтобы выяснить границы темы, следует

проследить ее заключительную каденцию; если же конец

темы неясен и вызывает сомнения, как в вышеприведенных

примерах или же в фугах со стреттным проведением, тогда

легко в дальнейших проведениях, по границам им·итаций.

найти ее точный размер. Обыкновенно же тема, начатая с

сиЛьной доли такта, и кончается также на сильной доле,

вместе со вступлением ответа.

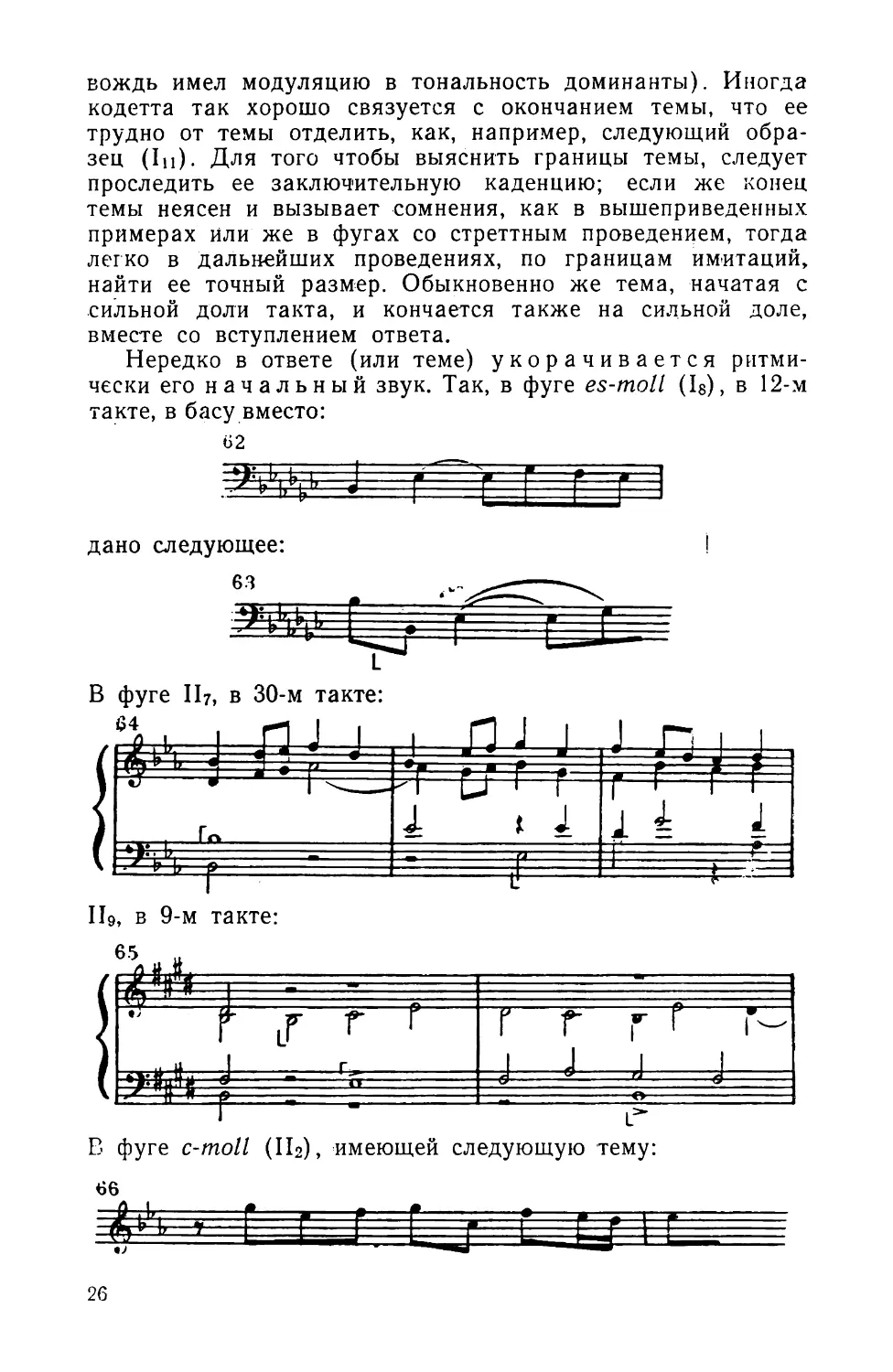

Нередко в ответе (или теме) укорачивается ритми

чески его начальный звук. Так, в фуге es-moll (ls), в 12-~

такте, в басу вместо:

62

..?\1'1.&&1• J r-= t г г г

дано следующее:

61

•9:&1]f&I'

В фуге 111, в 30-м такте:

64

1Ilg, в 9-м такте:

6.') !1

,., ~

~,,

rLfr

"

1

г

~

г

."~

·~ .............

f(г

r

1

rr i---

1

1

1

~

Е фуге c-moll (112), имеющей следующую тему:

~6

fLI'

~р 1.

О)

26

'

гег

( г:;1г

в 8-м такте находим такие изменения ее ритма:

67

i.

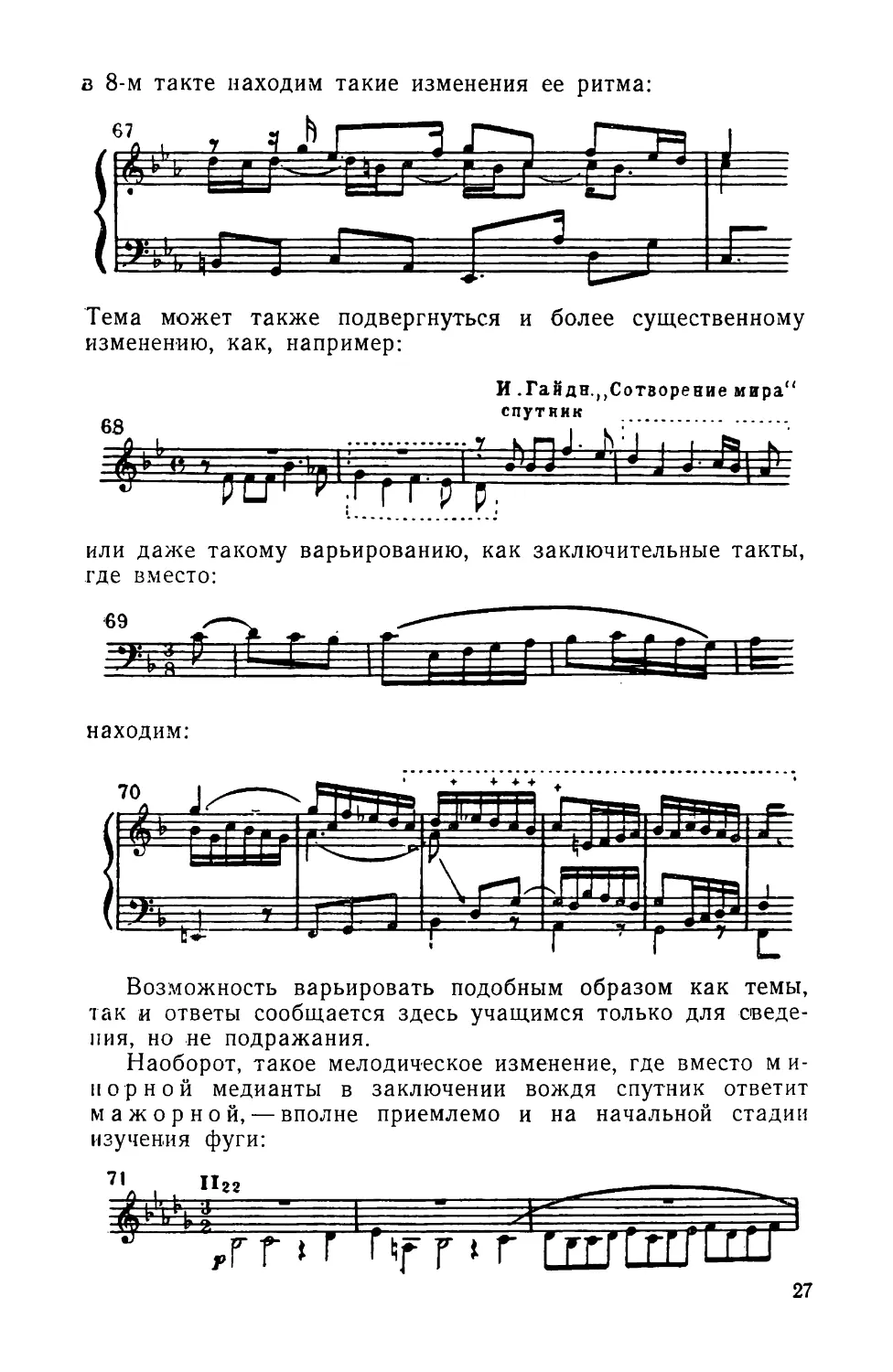

Тема может также подвергнуться и более существенному

изменению, как, например:

И .Гаliдв."Сотворевие мира"

спутник -········-···

...... .

;·····:.:····--·~ "gJ· .J':J)) f' ~

,zr·1, 1·

-

1 = ,,J=i

1• ~ • · d::i11t1

или даже такому варьированию, как заключительные такты,

где вместо:

lf гrrr1r:r

находим:

70

Воз:\1ожность варьировать подобным образом как темы,

так и ответы сообщается здесь учащимся только для с~веде-

11ия, но не подражания.

Наоборот, такое мелодич-еское изменение, где вместо ми-

11 о р ной медианты в заключении вождя спутник ответит

мажорной, - вполне приемлемо и на начальной стадии

11Зучения фуги:

71

1122

'"1),1>" g

=

1

27

··:

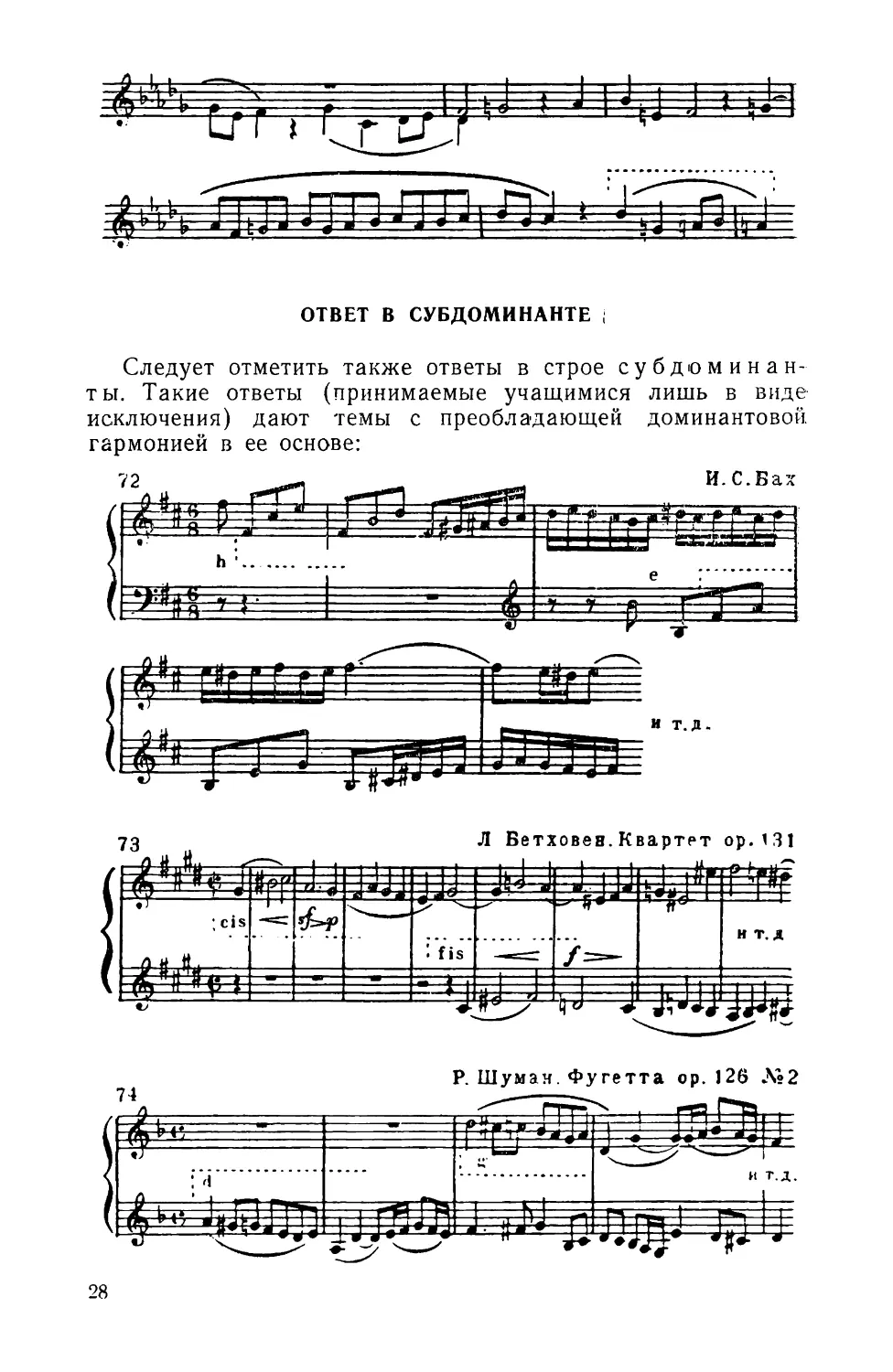

ОТВЕТ В СУБДОМИНАНТЕ :

Следует отметить также ответы в строе с у б дrо мин ан

т ы. Такие ответы (принимаемые учащимися лишь в виде

исключения) дают темы с преобладающей доминантовой.

гармонией в ее основе:

72

И. С.Бах

11 11

е

~.~•н~ :

1

h · ..........•

1

А

v

73

Л Бетховен. J\вартРт ор. 1::i1

1111!!

-- ..

1

"

~

"

1

.f -, ..p

~

"

-

"

rr

: cis -=:::

..

-·

...

..

·---·

..

...

и т....

11" ++

:fis

--=== /=-

~

*...!! ..: . -/ ч"'

"

"".", ~..-;;.-

Р. Шуман. Фугетта ор. 126 .~\!2

~

:·,j··- ··· ·· ··· ··

··-··

.~

--·····-···-·---

"т..з..

28

_____

•__________ ....... ____ . __ • _.

____ ___

.

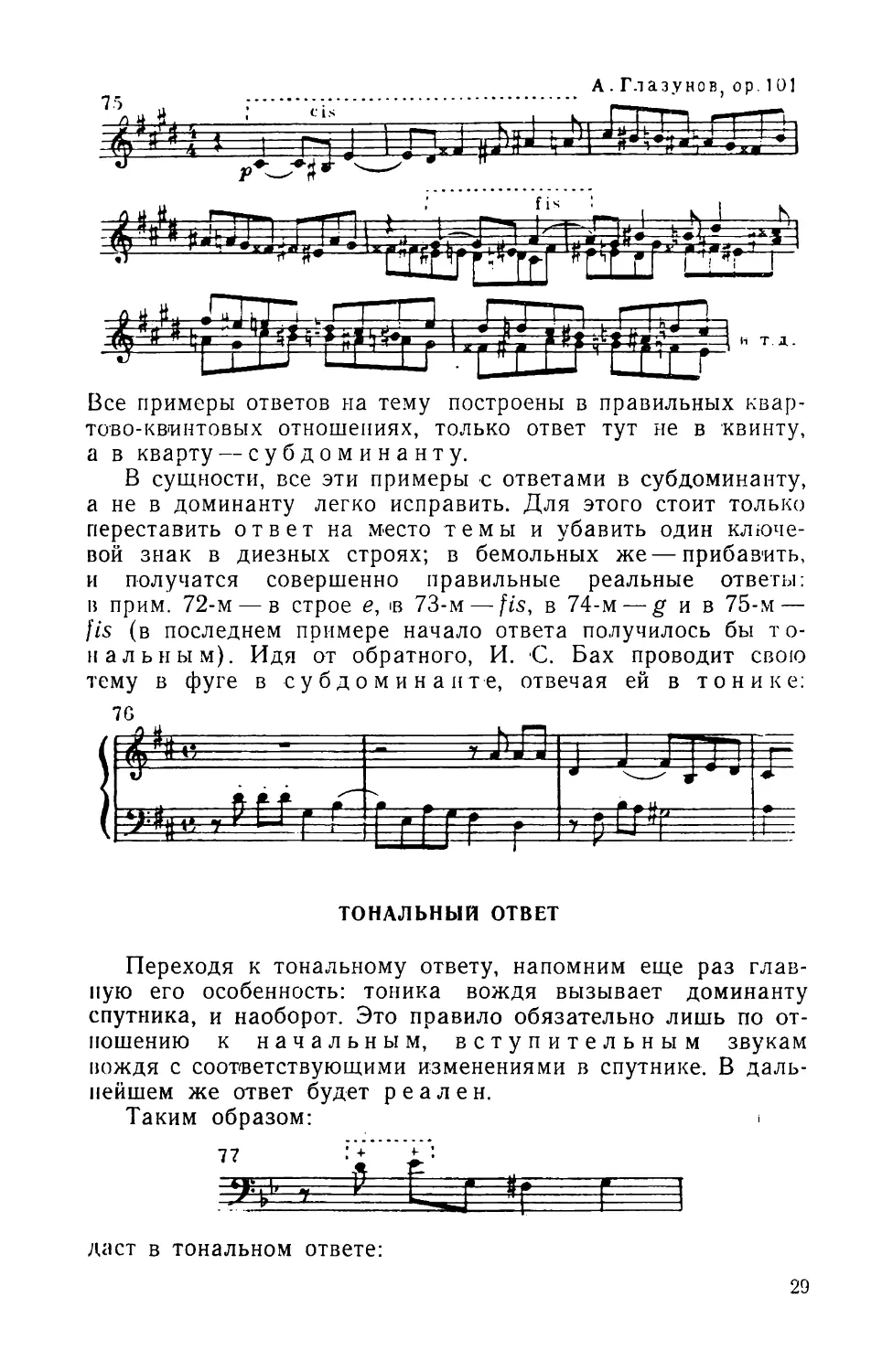

А.Г.1азунов,ор.1О]

~l_.; JJ) J.J 1ФiJ 1ofJ1 &Ыi"ЕД..@1

Все примеры ответов на тему построены в правильных ~:вар

тово-кв"интовых отношениях, только ответ тут не в ·квинту,

а в кварту--субдоминанту.

В сущности, все эти примеры ·С ответами в субдоминанту,

а не в доминанту легко исправить. Для этого стоит толыщ

переставить от в е т на м·есто темы и убавить один ключе

вой знак в диезных строях; в бемольных же - прибавить,

и получатся совершенно правильные реальные ответы:

в прим. 72-м - в строе е, 1в 73-м

-

fis,в74-м-gив75-м-

f"is (в последнем примере начало ответа получилось бы т 0-

11 аль н ы м). Идя от обратного, И. С. Бах проводит спою

тему в фуге в субдоминанте, отвечая ей в тонике:

7G

ТОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Переходя к тональному ответу, напомним еще раз глав

ную его особенность: тоника вождя вызывает доминанту

спутника, и наоборот. Это правило обязательно лишь по от

ношению к начальным, в ступ и тел ь н ы м звукам

вождя с соот1ветствующими изменениями в спутнике. В даль

нейшем же ответ будет р е ал е н.

Таким образом:

77

:+

,

;;J

Г±d

;ц1ст в тональном ответе:

29

78

" .. ".""." ...

.

'

'~ь ]! ---1

'

i

#1J

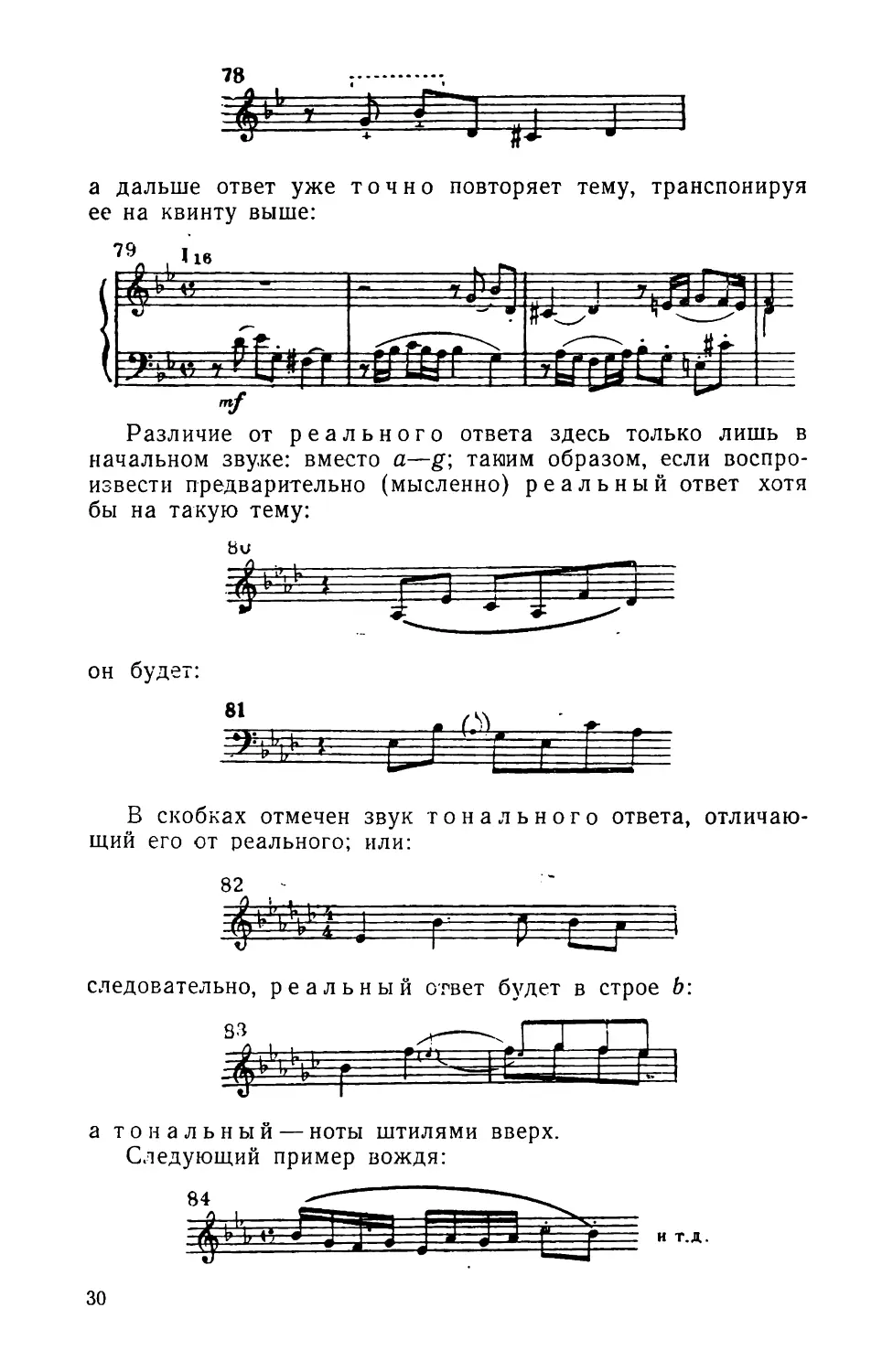

...

а дальше ответ уже точно повторяет тему, транспонируя

ее на квинту выше:

~r:~:"J;.б 1:~1:;::

mf

Различие от реального ответа здесь только лишь в

начальном зву.ке: вместо a-g; таюим образом, если rюспро

извести предварительно (мысленно) реальный ответ хотя

бы на такую тему:

bu

f:i• ~

·~t' :,

1

J;

·-~

он будет:

81

.,.:~1'1,~ { c:i

(.~).

rrr

1

В скобках отмечен звук тон аль ног о ответа, отличаю

щий его от реального; или:

рLr

спедовательно, реальный о·гвет будет в строе Ь:

s:з

:'~''1, ~~1· г

а тональный- ноты штилями вверх.

С.1едующий пример вождя:

iffJJJз э:iaJ нт.д.

30

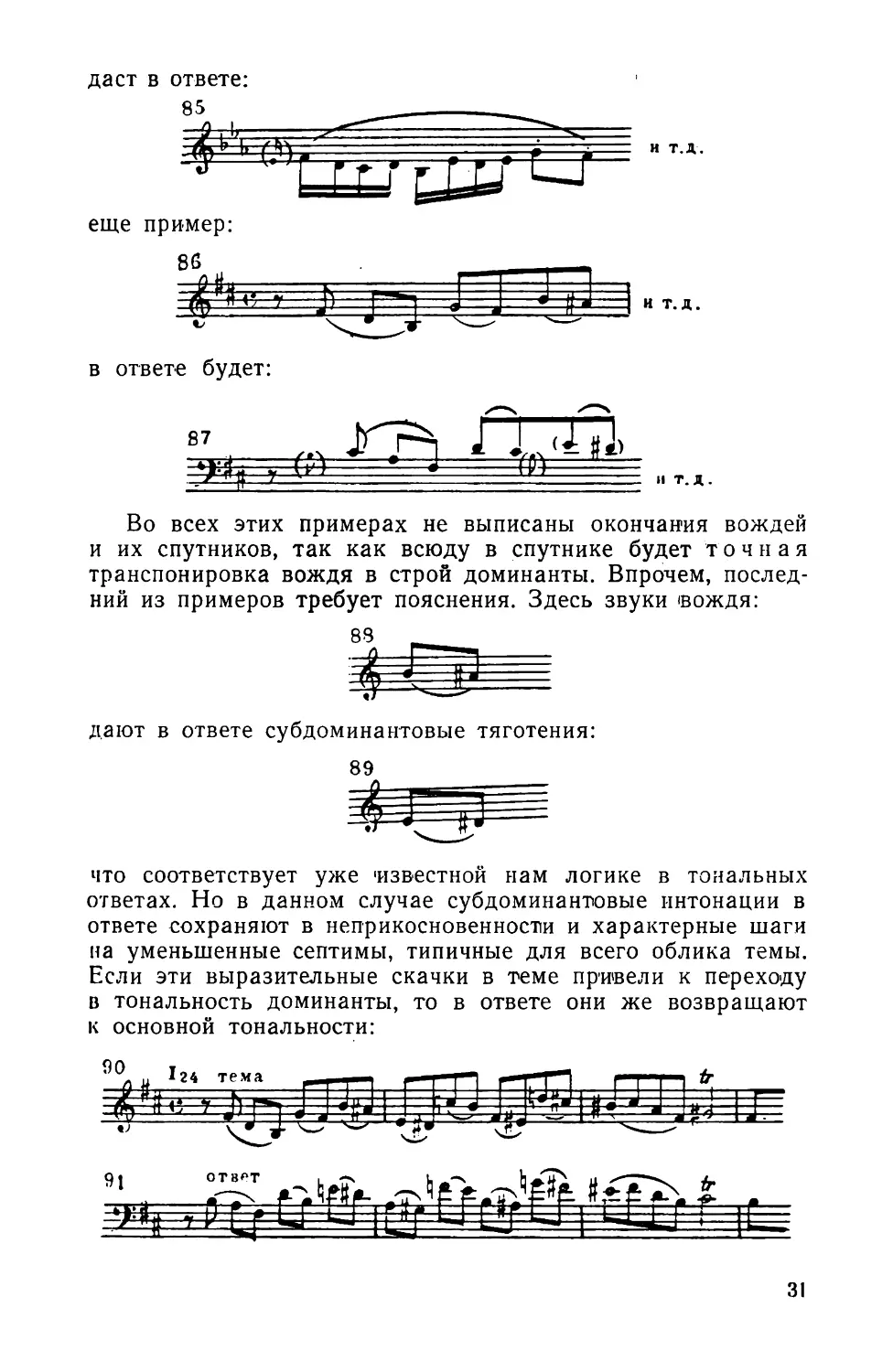

даст в ответе:

И Т• .11..

еще пример:

86

i4~~~,~,"~L~FJ~tJ~~J~fii3~ "т.д.

в ответ·е будет:

87

~"1:~ и

11"•.11..

Во всех этих примерах не выписаны окончания вождей

и их спутников, так как всюду в спутнике будет то ч н а я

транспонировка вождя в строй доминанты. Впрочем, послед

ний из примеров требует пояснения. Здесь звуки ~вождя:

что соответствует уже 1известной нам логике в тональных

ответах. Но в данном случае субдоминантювые интонации в

ответе СQхраняют в неприкосновеннос11и и характерные шаги

на уменьшенные септимы, типичные для всего облика темы.

Если эти выразительные скачки в '!'еме ПР'и1вели к перехо~у

в тональность доминанты, то в ответе они же возвращают

1\ основной тональности:

31

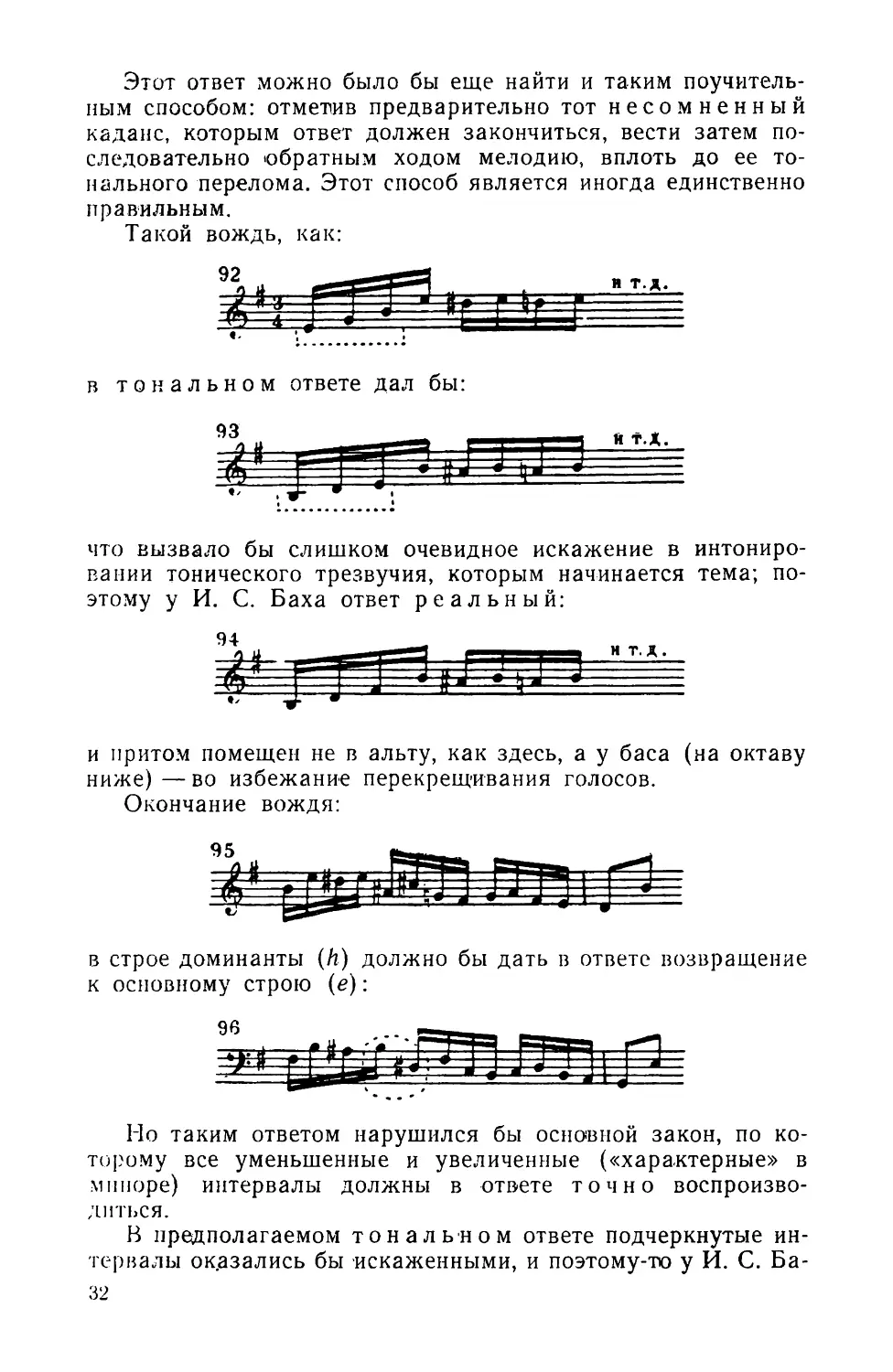

Этот ответ можно было бы еще найти и таким поучитель

ным способом: отме11ив предварительно тот не с ом не н н ы й

каданс, которым ответ должен закончиться, вести затем по

следовательно •обратным ходом мелодию, вплоть до ее то

н2льного перелома. Этот способ является иногда единственно

правильным.

Такой вождь, как:

И Т.)1,.

г

..

~.---" ... " -.. ~

в тональномответедал бы:

li т.....

что вызвало бы слишком очевидное искажение в интониро

вании тонического трезвучия, которым начинается тема; по

этому у И. С. Баха ответ реальный:

!Н.

WhJ J

J

И Т.)1,.

и 11рито:v~ помещен не в альту, как здесь, а у баса (на октаву

ниже) - во избежание перекрещивания голосов.

01,;ончание вождя:

в строе доминанты (h) должно бы дать в ответе возвращение

к OCllOBllOMY строю (е):

Но таким ответом нарушился бы основной закон, по ко

торому все уменьшенные и увеличенные («характерные» в

\11111оре) интервалы должны в ответе точно воспроизво

;t1пъся.

Н предполагаемом тон ал ьн ом ответе подчеркнутые ин

терва.1ы ок.азались бы искаженными, и поэтому-то у И. С. Ба-

:~2

ха продо.1жается точная транспонировка вождя в строй

доминантыотдоминанты:

с сопоставлениями доминанты от строя fis (как DD в h) с

доминантой от h.

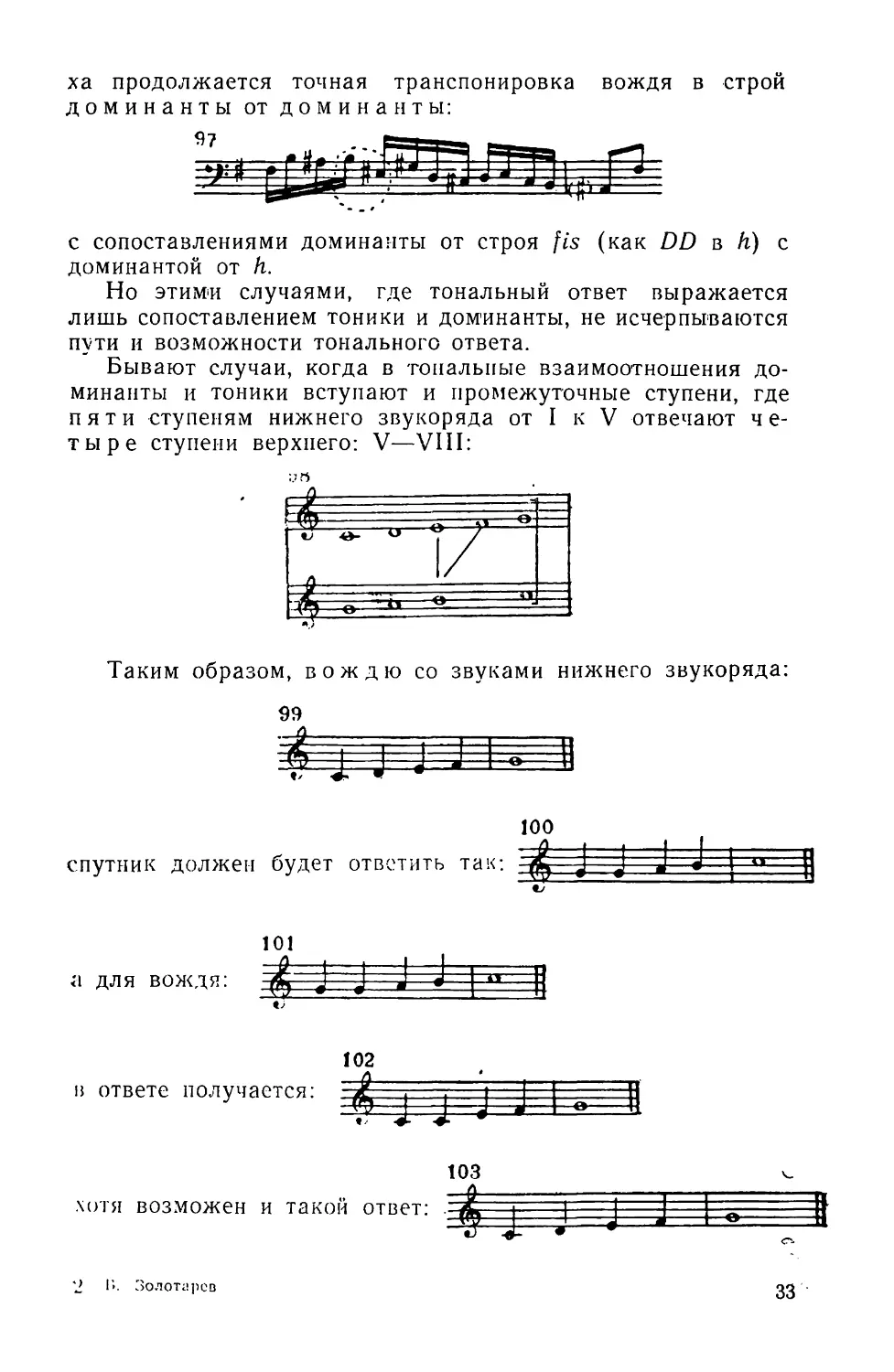

Но этим;и случаями, где тональный ответ nыражается

лишь сопоставлением тоники и доминанты, не исчерпываются

пvти и возможности тонального ответа.

-

Бывают случаи, когда в тональные взаимоотношения до

минанты и тоники вступают и промежуточные ступени, где

пят и ступеням нижнего звукоряда от I к V отвечают ч е

т ы ре ступени верхнего: V-VIII:

Таким образом, в о ж д ю со звуками нижнего звукоряда:

99

·g

,, 1J

11

JOO

спутник должен будет отпстить Та!<: ' J J J J 1 " 11

"

101

<1 ДЛЯ ВОЖ.1,?.: i§JJJJ" 11

,,

102

вответеполучается: ~JJjJ10 Н

103

\...

\отн воз:\iожен и такой ответ: ~'Е~!~~.§1~~J§~J~~~~~~

е

ltС'·

.,

1;. Эолотнрсо

33

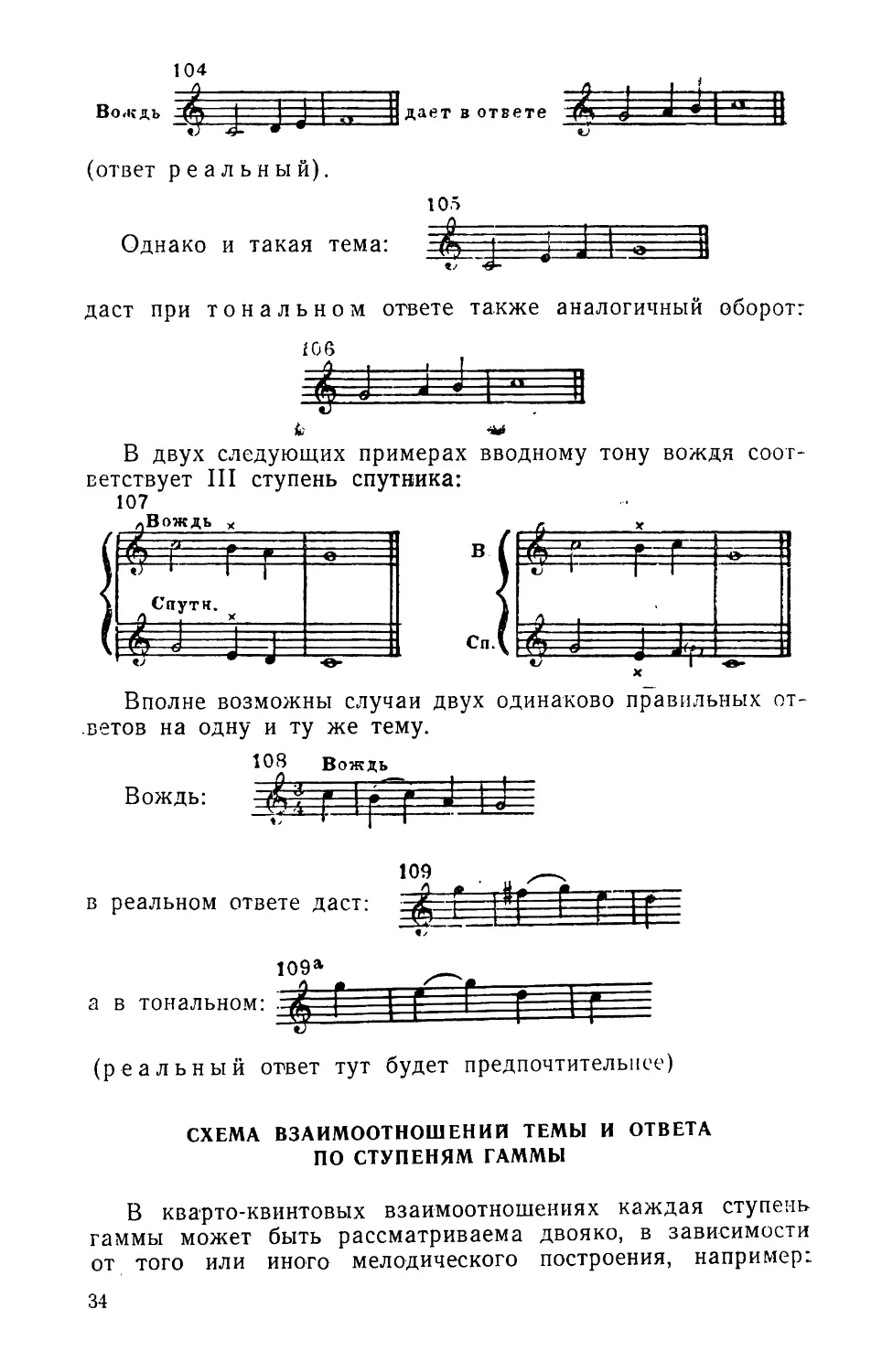

104

'

А1J

1

Во,~;дъ

1 JJ1 \1дает аответе

J1

il

н

••

v

(ответ реальный).

1Q,')

Однако и такая тема:

fl±3 j 1 li!I

11

даст при тон аль но м ответе также аналогичный оборот~

/(;()

'

J

JJ1ii 11

{,;

...

В двух следующих примерах вводному тону вождя соот

ветствует III ступень спутника:

107

Вполне возможны случаи двух одинаково правильных пт

.ветов на одну и ту же тему.

10В Вождь

~-=

iЩР lfi

Вождь:

J

109

_.......

в реальном ответе даст: ~ Г . \~ f Г Fzн=

,,

(реальный 011вет тут будет предпочтительнее)

СХЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИИ ТЕМЫ И ОТВЕТА

ПО СТУПЕНЯМ ГАММЫ

В кварта-квинтовых взаимоотношениях каждая ступень

гаммы может быть рассматриваема двояко, в зависимости

от того или иного мелодического построения, например:

34

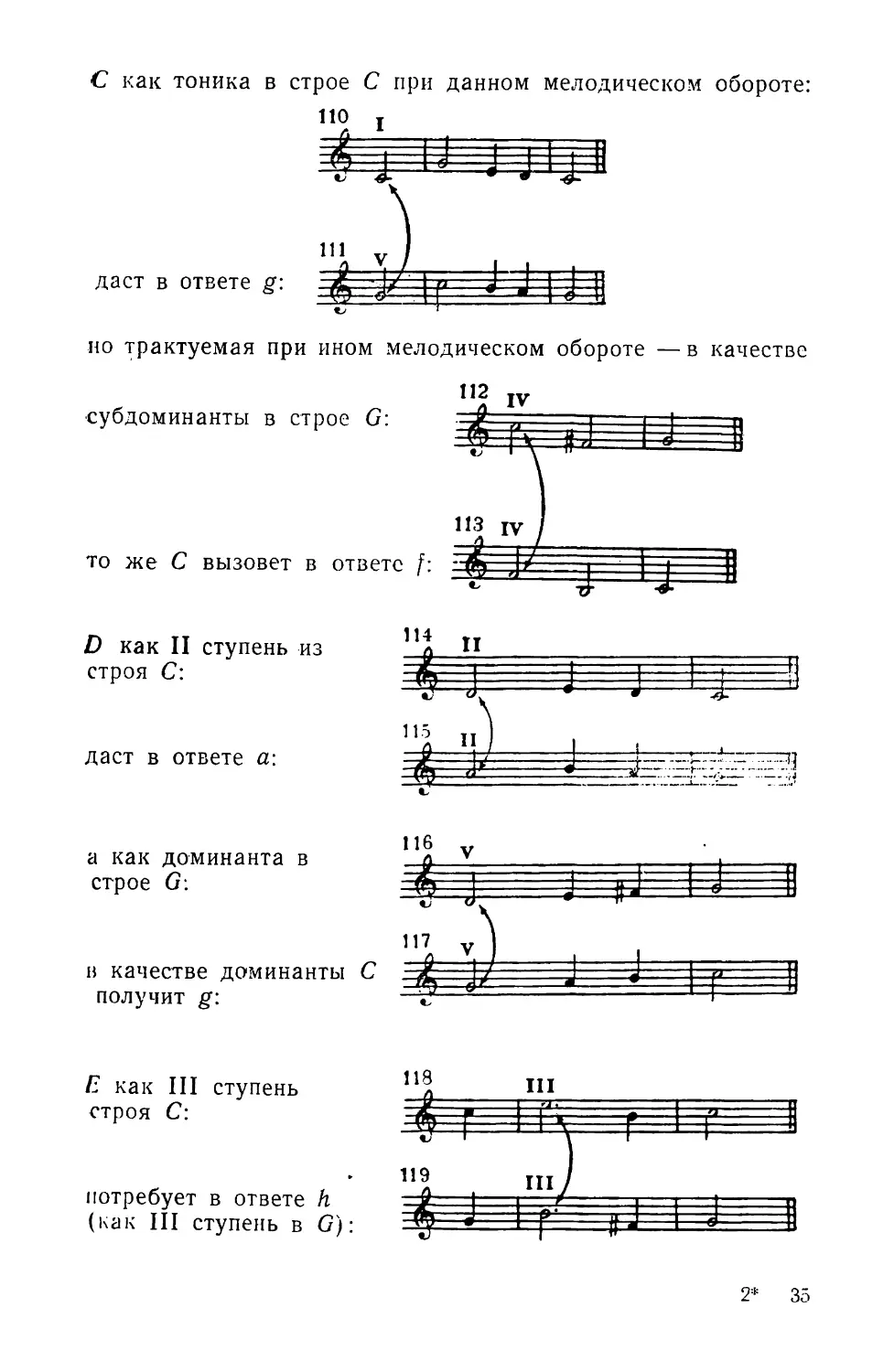

С как тоника в строе С при данном мелодическом обороте:

110 1

'

11J

даст в ответе g:

JJIR

но трактуемая при ином меJiодическом обороте - в качестве

·субдоминанты в строе G:

D как 11 ступень из

строя С:

даст в ответе а:

а как доминанта в

строе G:

в качестве доминанты С

получит g:

Е как III ступень

<'троя С:

11отребует в ответе h

( 1\а к III ступень в G):

112 IV

116 v

'

J

118

111

119

111

j~J1J

11

JJ1r·

11

2* 35

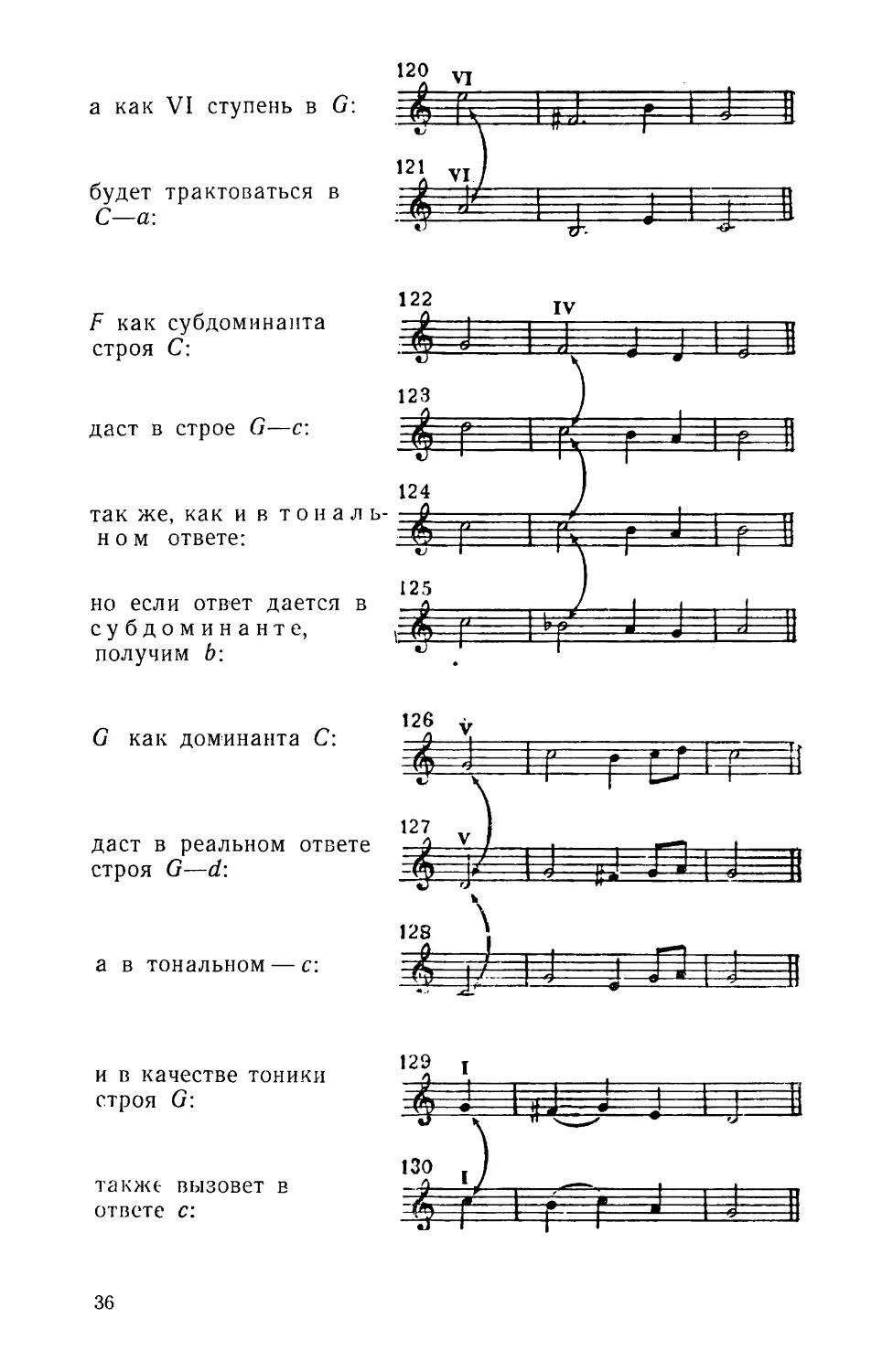

а как VI ступень в G:

будет трактоваться в

С-а:

F как субдоминанта

строя С:

даст в строе G-c:

также,какивтональ-

ном ответе:

но если ответ дается в

субдоминантс,

получим Ь:

G как доминанта С:

даст в реальном ответе

строя G-d:

а в тональном - с:

и n 1<ачестве тоники

строя G:

та кжЕ: nызовет в

ответе с:

36

120 VI

u

121 VI.

122

:'

J

123

124

u

125

126 v

&J

": v)

i&ii\

IV

1J

128

\

~dJ

129 1

'

J 1н4_)

J130

_,

........

F

r•

1

JJ1J!1

J Я1 Etft

J1JJJ]

J1J 11

1:11

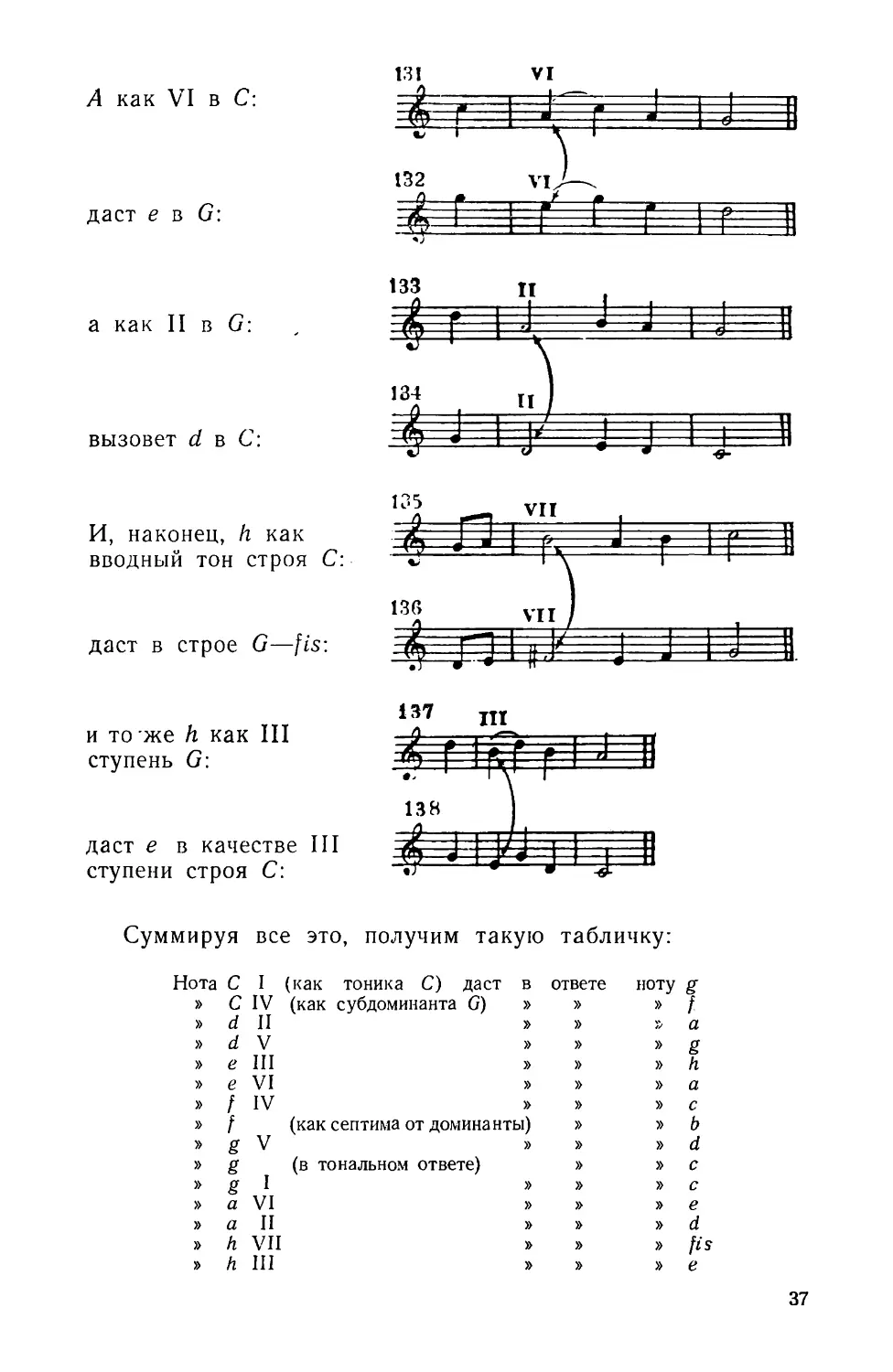

АкакVIвС:

=t..,,

132

дастевG:

Jd.,

133

акакIIвG:

вызовет d в С:

И, наконец, h как

вводный тон строя С:

"

даст в строе G-fis:

ито·жеhкакIII

ступень G:

даст е в качестве III

ступени строя С:

136

i37

13Н

VI

r~~j1

r

,,,[

г1

t~r1

Г

II

Vll

ПI

III

Суммируя все это, получим такую табличку:

Нота С I (1<ак тоника С) даст в ответе ноту g

»

CIV (как субдоминанта G) }}

))

»

f

»

dII

}}

))

)/а

))dv

»

»

))g

}}

еш

))

}}

))

h

))

еVI

»

))

))а

)) fIV

))

))

))

с

))

f

(как септима от доминанты)

))

))ь

)) gv

))

))

))d

))g

(в тональном ответе)

))

))

с

))gI

))

))

))с

))аVI

))

))

))

е

))

аII

))

»

))

d

»

h VII

»

}}

)) fis

»

h III

»

»

}}е

J11

Г11

37

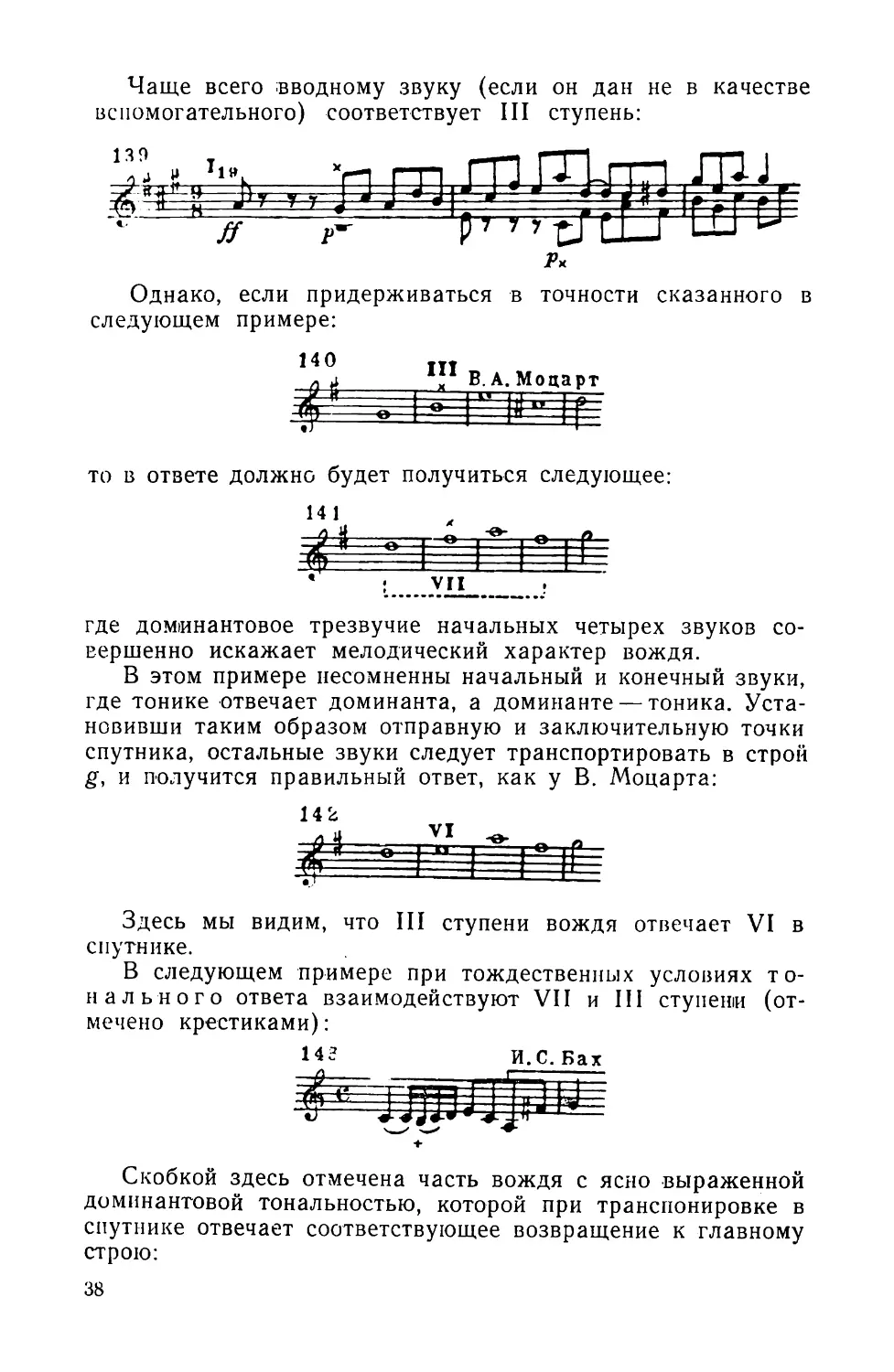

Чаще всего ;вводному звуку (если он дан не в качестве

13с1юмогательного) соответствует 111 ступень:

р"

Однако, если придерживаться в точности сказанного в

следующем примере:

тов

IIJ В.А.Моцарт

0

1~,.. 1а"1r

ответе должно будет

141

получиться следующее:

,~

•

Vll

•

!.. •••• """ _______ .;

где доминантовое трезвучие начальных четырех звуков со

Еершенно искажает мелодический характер вождя.

В этом примере несомненны начальный и конечный звуки,

где тонике -отвечает доминанта, а доминанте - тоника. Уста

новивши таким образом отправную и заключительную точки

спутника, остальные звуки следует транспортировать в cтpoii

g, и по.1учится правильный ответ, как у В. Моцарта:

14~

~~

Здесь мы видим, что 111 ступени вождя отвечает VI в

с11утнике.

В СJiедующем примере при тождественных условиях то

н ал ь ног о ответа взаимодействуют VI 1 и 111 сту11еН1и (от

мечено крестиками):

14г

И.С.Бах

fifTJJIJiJ)иJ IJ

.._,, -

"

Скобкой здесь отмечена часть вождя с ясно выраженной

доминантовой тональностью, которой при транспонировке в

спутнике отвечает соответствующее возвращение к главному

строю:

38

144

9:Гgfrгf1t

"

Весь остальной мелодический рисунок спутника (кроме

начального звука) является логическим следствием такой

предпосылки. Вообще же основной принцип, которым сле

дует руководствоваться при тональных ответах, - это воз

J1;1Ожное п р и б л иже ни е ответа к теме, при котором ладо

ме,1одический характер темы сохраняется, а не и с к а

жается.

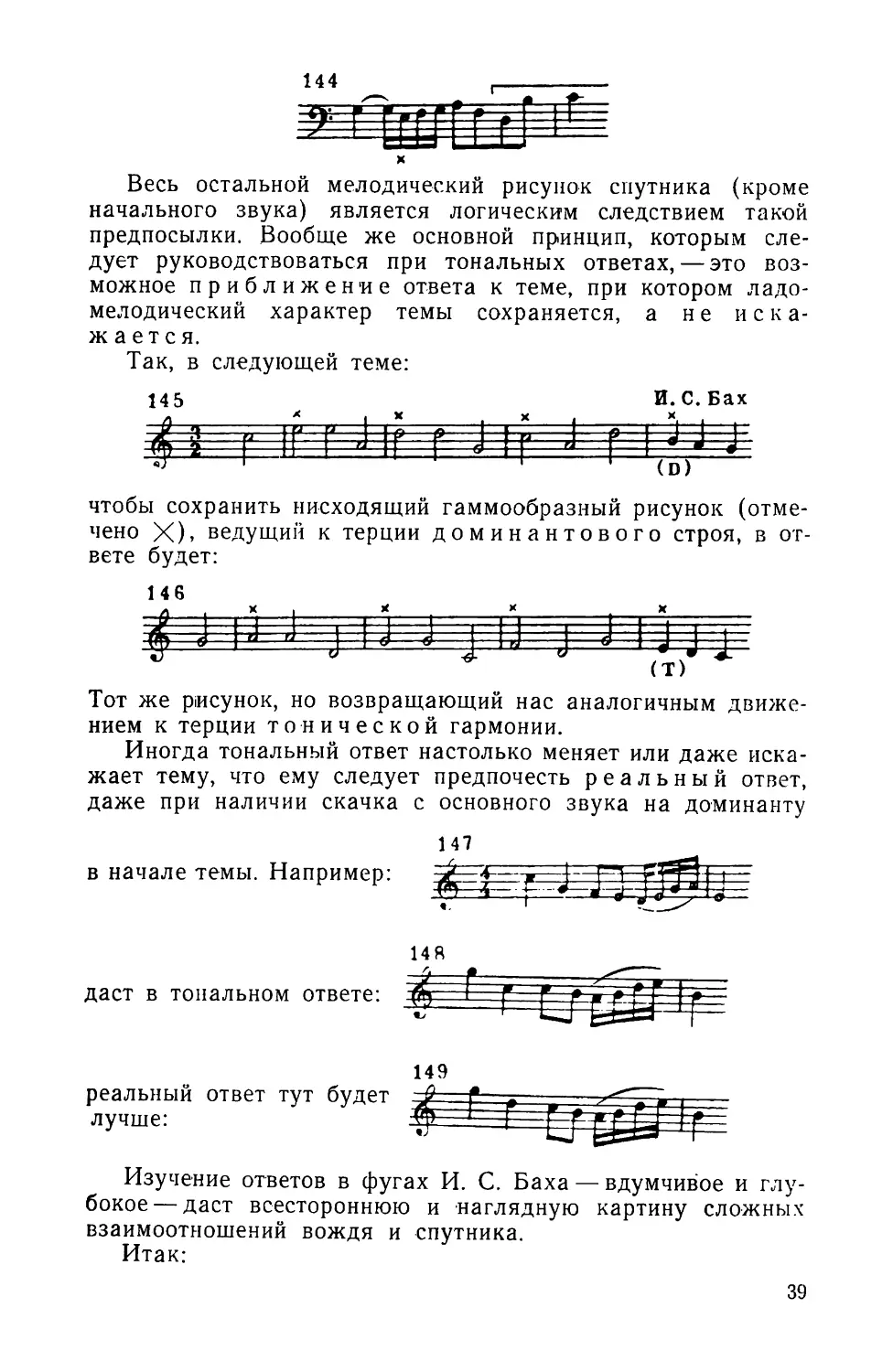

Так, в следующей теме:

145

И.С.Бах

~;r

rJ1rjr1jJJ

(D)

чтобы сохранить нисходящий гаммообразный рисунок (отме

чено Х), ведущий к терции домин антов ого строя, в от

вете будет:

146

~"

,J

"

•

)(

J l·J

J1JJ1l,J JJ1JJ1

(Т)

Тот же рисунок, но возвращающий нас аналогичным движе

нием к терции тон и ческой гармонии.

Иногда тональный ответ настолько меняет или даже иска

жает тему, что ему следует предпочесть реальный ответ,

даже при наличии скачка с основного звука на доминанту

в начале темы. Например:

даст в тональном ответе:

реальный ответ тут будет

лучше:

147

~~4mNotr

•.

1

--

149

@гг

Изучение ответов в фугах И. С. Баха - вдумчивое и глу

бокое - даст всестороннюю и ·наглядную картину сложных

взаимоотношений вождя и спутника.

Итак:

39

1. Реальный ответ возможен по отношению ко всякому

вождю, написанному в одном строе, без модуляционных от

клонений.

2. Если такой вождь начинается со скачка тоники на до

минанту или обратно, то предпочтителен тон аль н ы й от

пет, часто при этом и ограничивающийся тональным взаимо

отношением двух ступеней - тоники и доминанты.

3. Тема, оканчивающаяся в строе доминанты, вызывает

в ответе обратную модуляцию: из доминанты - в главный

строй.

4. Минорная медианта п конце темы может быть заменена

мажорной в конце отпета.

5. Все «характерные» интервалы - увеличенные и умень

шенные - должны точно повторяться в ответе.

6. Если в теме за тоникой следует VII ступень и она при

этом не проходящая на слабой доле, то п ответе ей соответ

ствует III (иначе- VI в тоне доминанты).

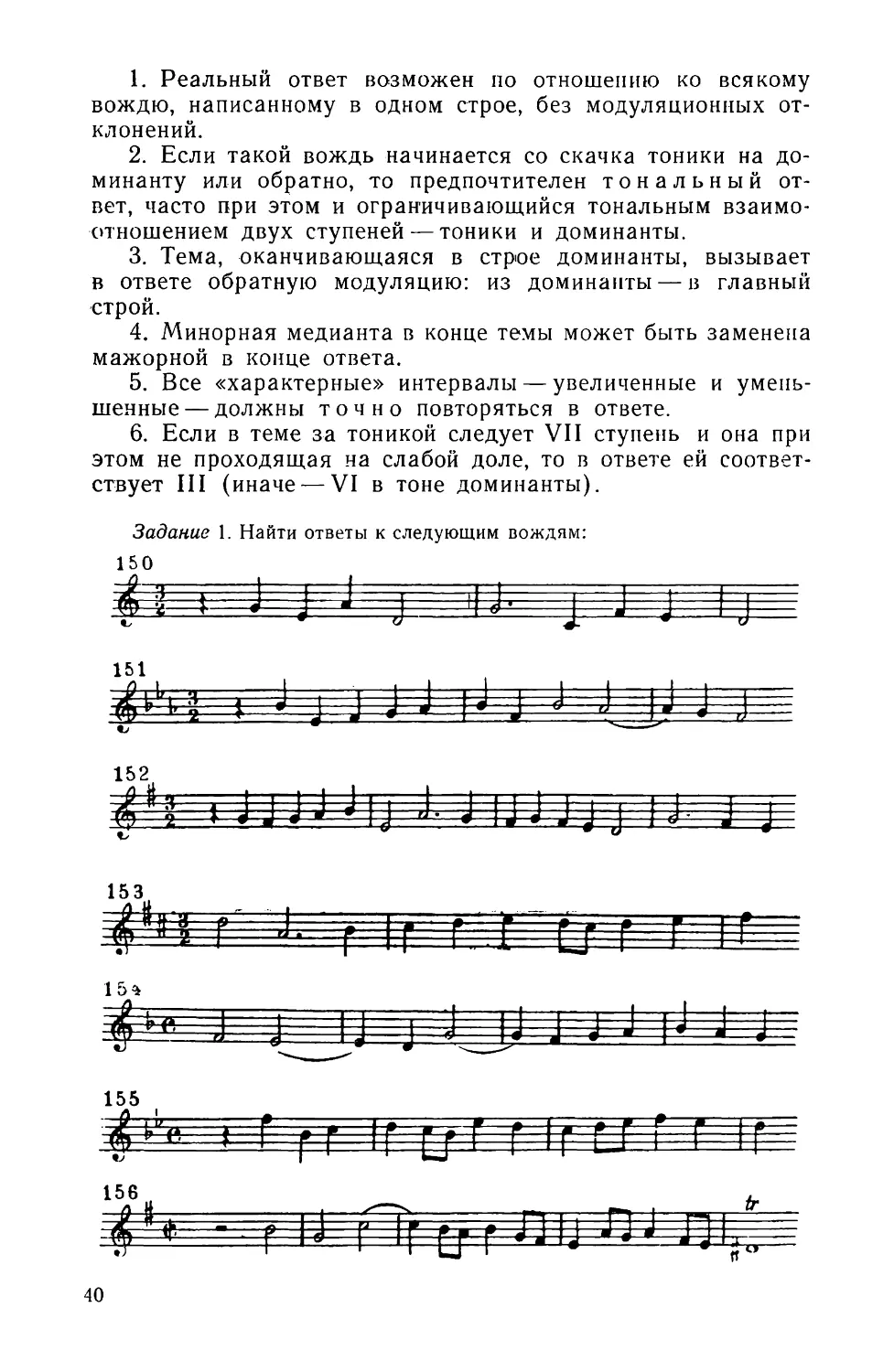

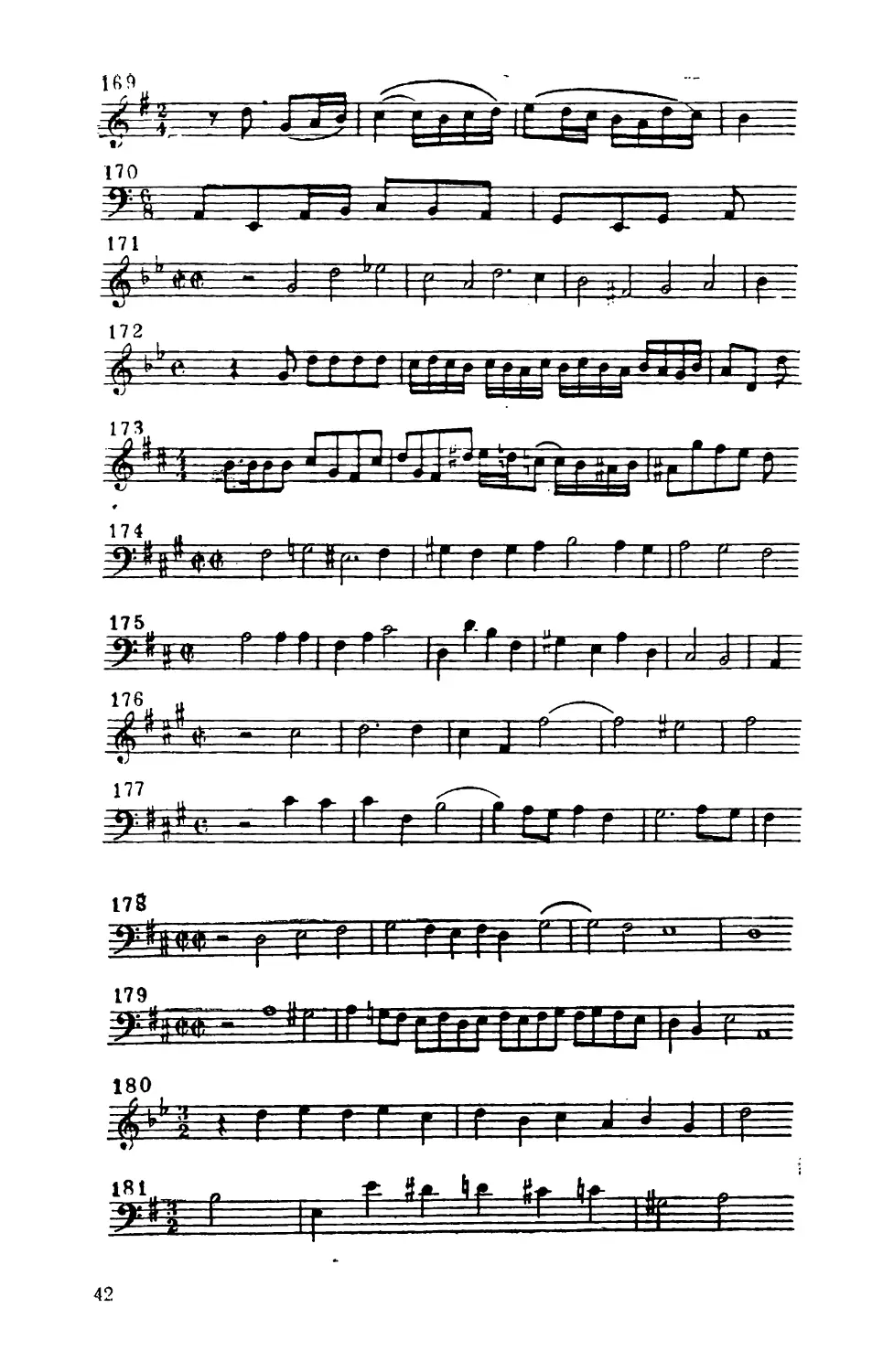

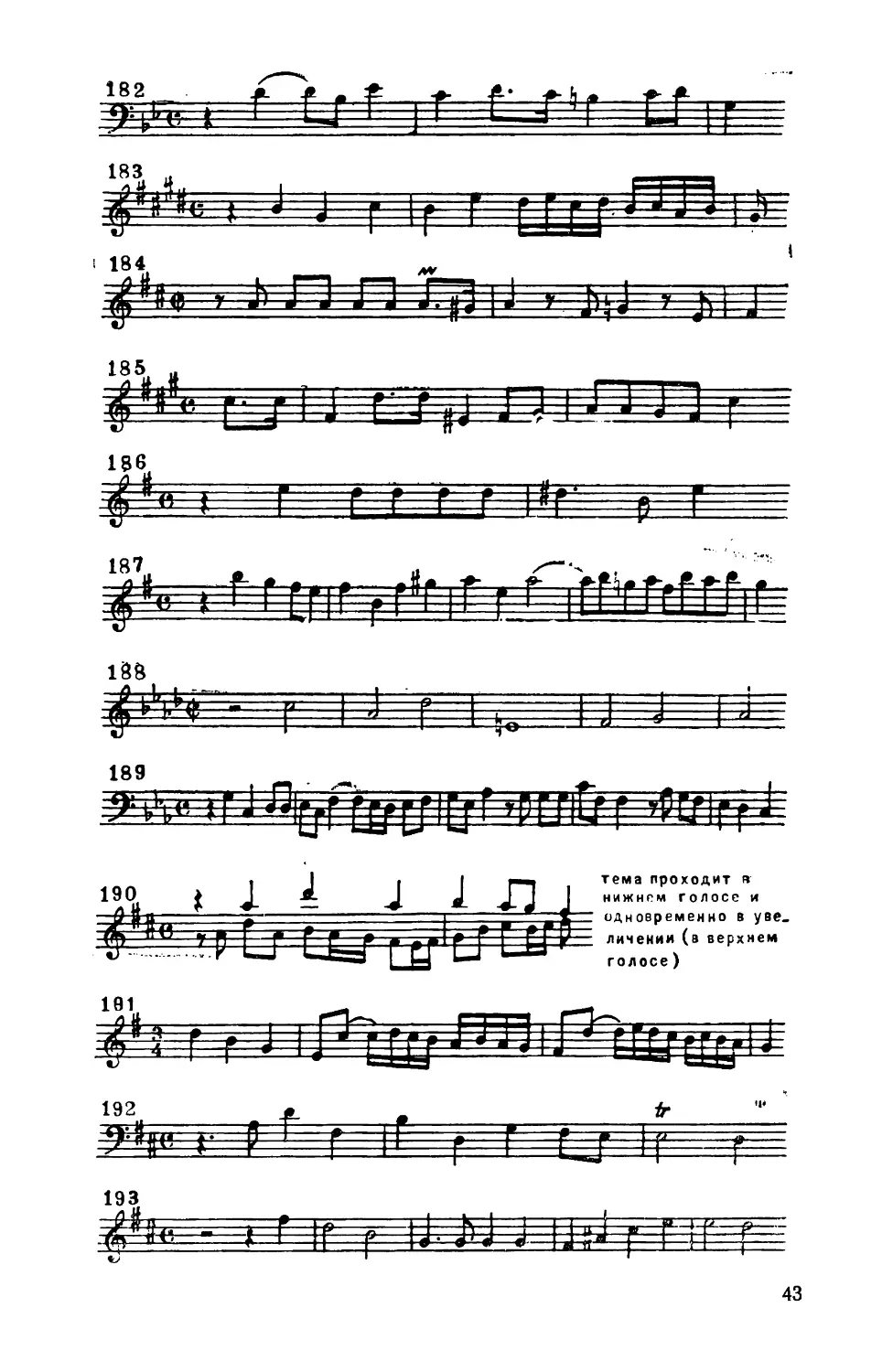

Задание 1. Найти ответы к следующим вождям:

150

bl=tJJjJ 1/J. 1Jd1J

..,

151

4~''1,~ JJJJJ1JJJ,LdJJj

1;

152

6~i tJJJJJIJJJIJJJJJ1j.JJ

..,

153

'"па(J. г 1гr1·tJгr1r

,J JIJJJQ4JJj1JJJ

155

:4 ~:, f~

,,

гrг1гиrг1гtfгг1г

156

-~~~ r1JrRrErГJ]IJJJJJJl.tr

ff (j

40

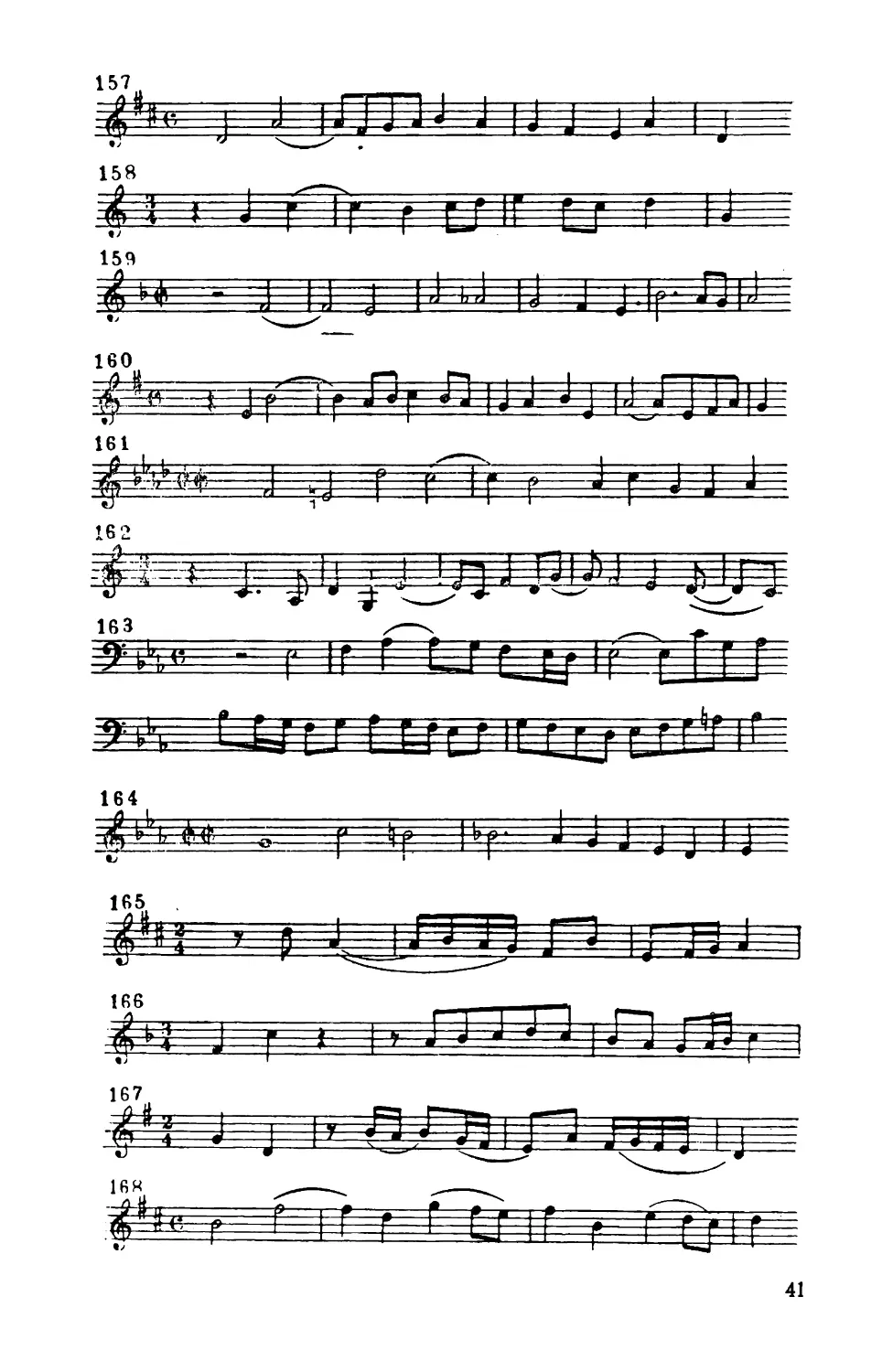

1

ti ;J j 1JjJJJJ1JJJJ 1J

IJ

~•

ti@,JtЗгru1гоr1J

tJ

&\$ -

.J 1.JJ1.i ,,,J 1JJJ1r·s1J·

,,

-.._....._

160

~==i Jrlrлг а1JJJJ1tJ JJJ1J

~J;JrГТГFJrJJJ

16 ·~

i-j=2 ЬF.j IJ 4д_JJJ J fJJ}Ц J t!i

163

,,--.....

~~~

»~ ;&:, е

-

1'1rггrсg1f4угд

':~'·ь СgtJГt;tJ1ЕгUtГr1r1Г

~~·t-"~·~r1ьr JJJJJ1J

-

1

"

&6~1Jг i 1, iJJJJ1АА?г

,,

41

-

··-

t f;~

~~-

-

~~7раэ1г[ггr1гgгrгr1r

.,

1'1 о

ff%JJJJJJJ1J1JJ1

173

~ п:I:1

•

-wи~:t --ШJ чP1•wtШ1Jlгaгrl#thU Р

?~•п~,.~r~r·вr"r 1нгrгrr rг1rr· r

,~~~с& rrr1ггt 1rrrr1цггr1,J J1J

176

...-----.....

' ~~и•h

r· 1r·г1гJr1r~е1r

177

~

t1•~~t~ rr1rгr 1гиrr 1е·о 1F

17Q

,,,,-.....

':1ис~е-rfr1ГrГГrе1Еr"1е

!1~•:11ei~-еj'r 1г~иЕJШЕШШ1~гJr· "

180

~~~j'rгrгг1гrFJ·JJ1r

181

р

f#t~"~t~r1Щ· r

,:1i L 1Г

-

5:~Е

42

182

.2: ~lq; t

i 184

-

f»ве "J)R я J. 1Э1J 1.JчJ, Jil J

185 #

~»и., EfrJ с·1пJJJЕJэзг

186

~·" гсrrr1•r· ~г

tBB

~1"--

~.

•

~ ~ ,,,",

-

F1,JF1~01JJ1А

189

9= ~'·ь•~ tГ Jn1E!f1ifUIEIr1Ра1& Г 19r11r rJ

190

~.J_~JL

нижнем rолосе и

1

1i

".. "''"'" .

1

одновременно в уве_

~ Dи , р Q tьf UJ'lg f?~ ""'"'><в верхнем

гоп осе

43

194

4пJ1J.J1' 1J.J);1j J)JJ11J.

195

4~11 ипг1i1г·Рr·р 1J

196

-;»;ьir.r·18 r1[r·r,... le·

197

{ЬеJ

~ь JЦJЦJ lj1fjJ1 Jjffl

198

rtt

F

у:1!'" JJ г 1г

г1г.рr

199

€1tгfr-t

Щи-

r1r·рr

20()

·-t J J 1JJJJJJ1JJJJJJ1J1

,.;

201

f?EGeruггг1Jrггги1~

'202

44

9:~1~'-rrr1-

"

г,"·~

203

9:ь'·е r.~ГrГГ1r(U1Г'РrrГГ1rГ Р

204

:/:_ ь

W~е'JJJJ.ь@JJJ.Ь1F

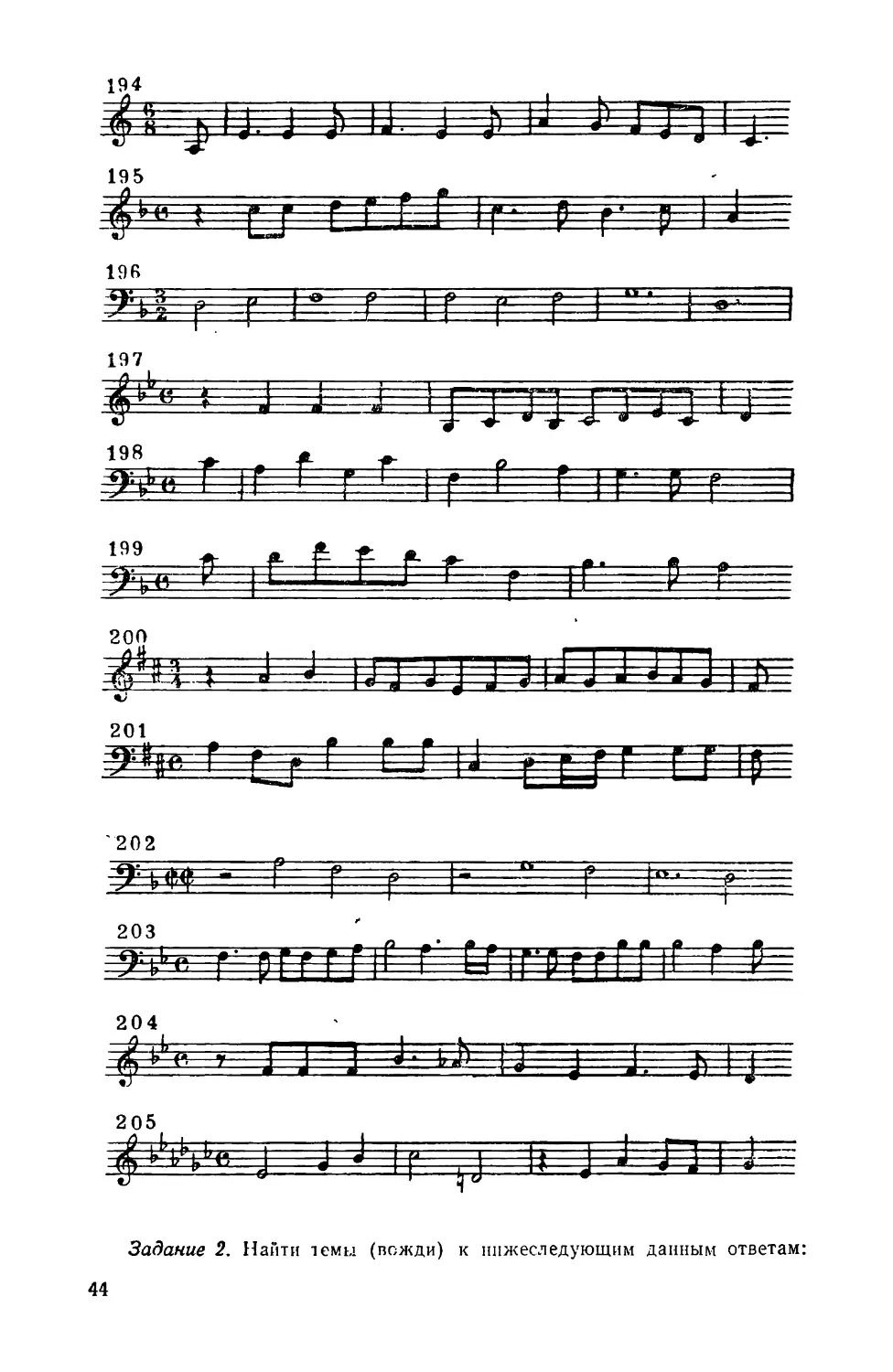

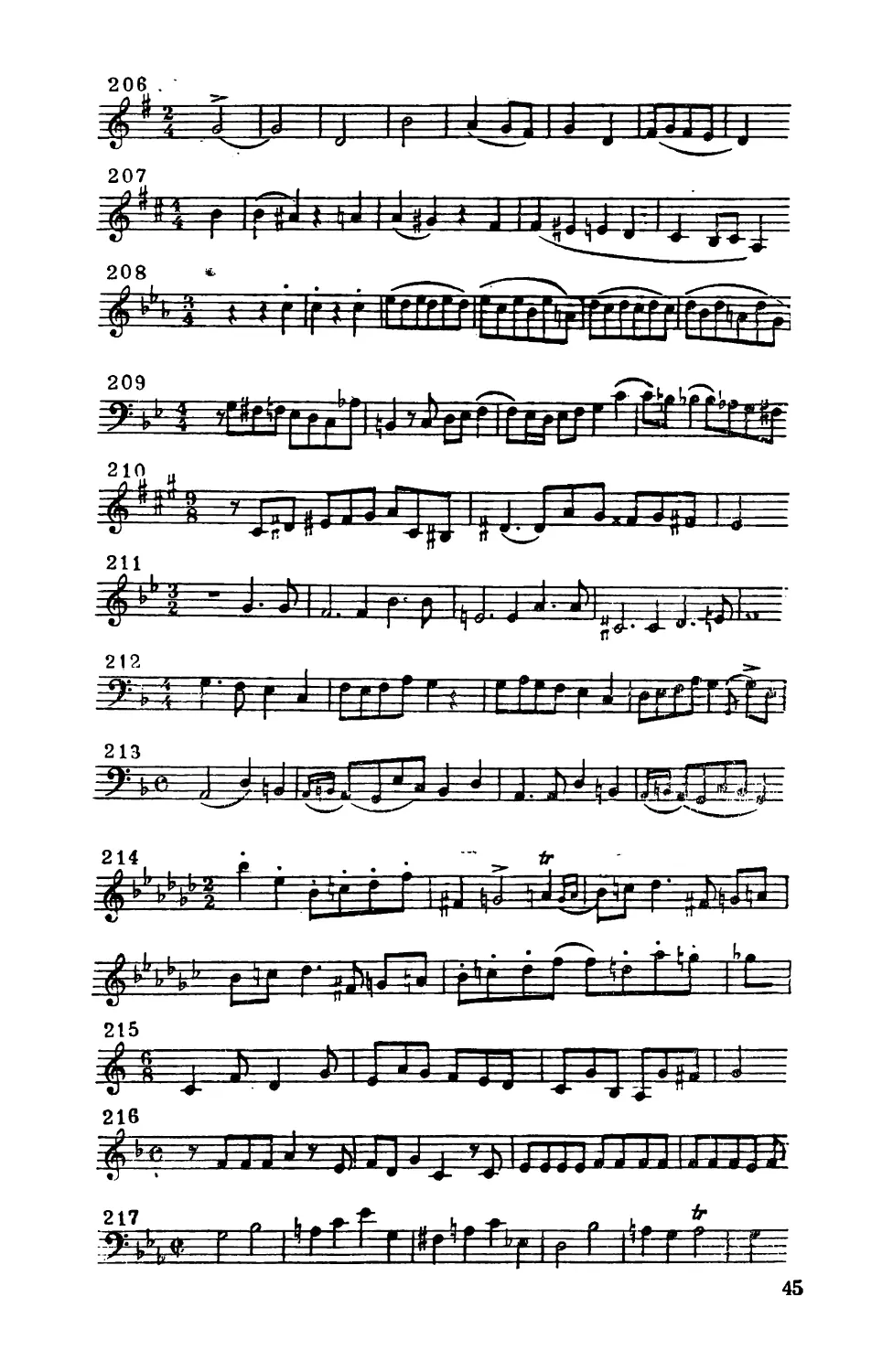

Задание 2. Наi1ти 1смы (вожди) к нижеследующим данным ответам:

209

~

...-....

~ь--,

у~ь i 1r•rtrttEjltJ "Фur1шurr10 rU:r!t

21() ~

~ i3 а 11рмffЗ rзд 1~ qjJl.J J~j 'gg

211

~~ьi - J.ьl.J. Jг·~ lчJ.JJi4EJ.1Jtфitf"

11

212

=-

% 1г·ргJ1авг~ 1гггщ~

214

•

.

--·

f1'

-

~~1·1.~&ьl r t tsf t Г l#J ~J :iJШdf г· #J1~IO 1

.

.

...-....

.

l=~~ ~~

~$?tyГ·;Ф~@1t~ггГГ~гtL1Е!

215

~а 1 J> J ь1DJ J JJ IJJj}J#Jp==

216

:f1* r JJJJ7 j ;g Jj 'J1JJJJJJJJ1.а JJь-

:,:7~~1.'! r r 1~rtfГ1•r~Г л,Г 1r r 1~r Г rti==

45

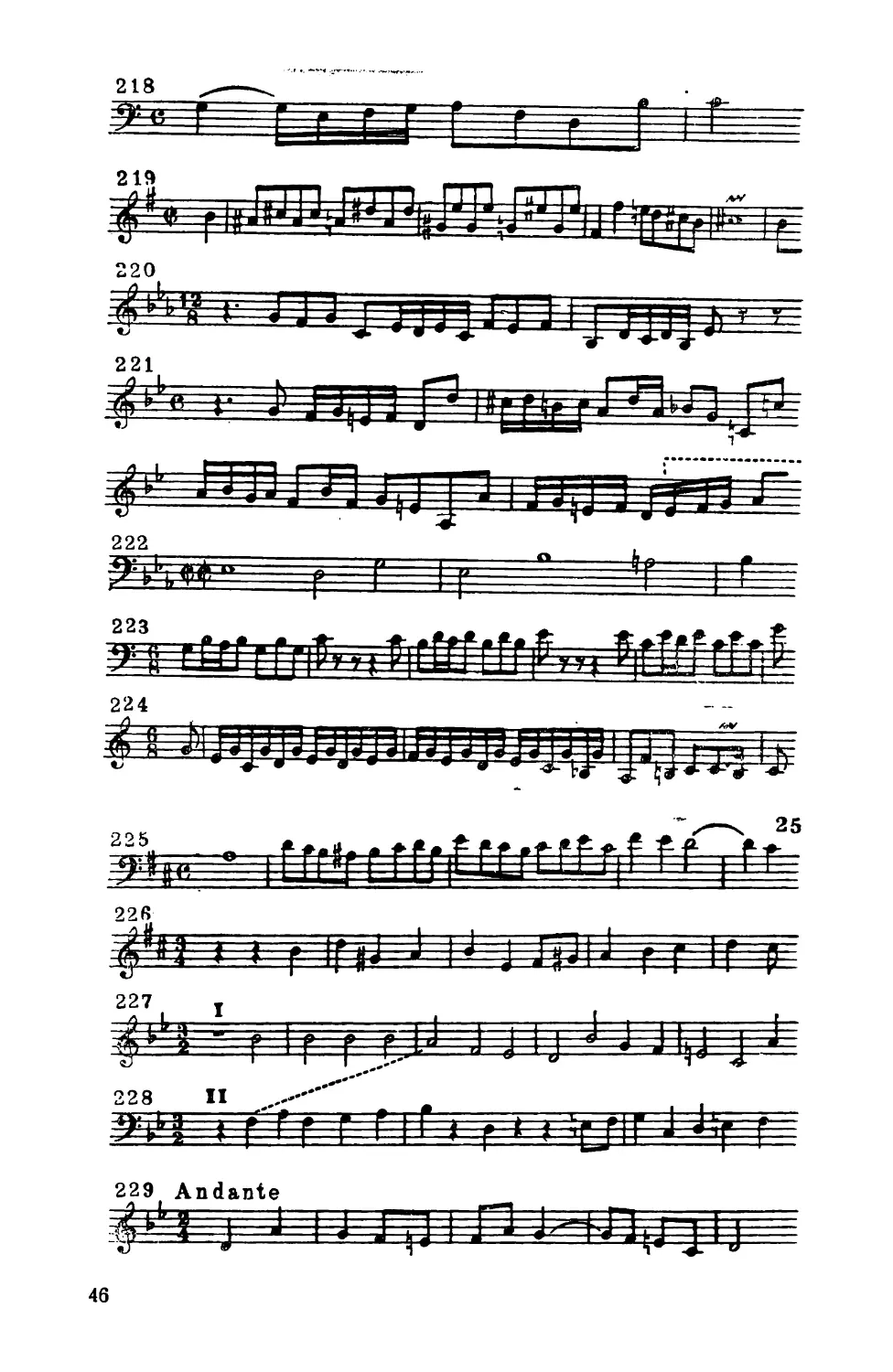

218 ,,...- .... ._

~.~

9:0 г

ггrгrrr{1f

i3е r11 iffl:J 1JJJ11 PJ2:fI0?1Шreg 11;; 1Е

~20

~~~ь'l 1· JJJ1 JJJ1JJJ1JJJJJJj r r

221

~

d

-§~~., t· Ф JJ~JJf?1#Г rir rPJ~В ~j?

........ -... " ...... " .......... .

f~'' JJJJff]JчJJЭIJJчJJ/JftF

Z~'"&ФФ" r r·

1r·

оqr1г

;,~за r ьrr rГг1f1,, t1гtrtefzr1f ,,. 1it!Щttfll

224

.

-

@я J13 t.tJJ J3 JJJ3 JIJJJ JJJ3 JJ{P 'PiliiЦ

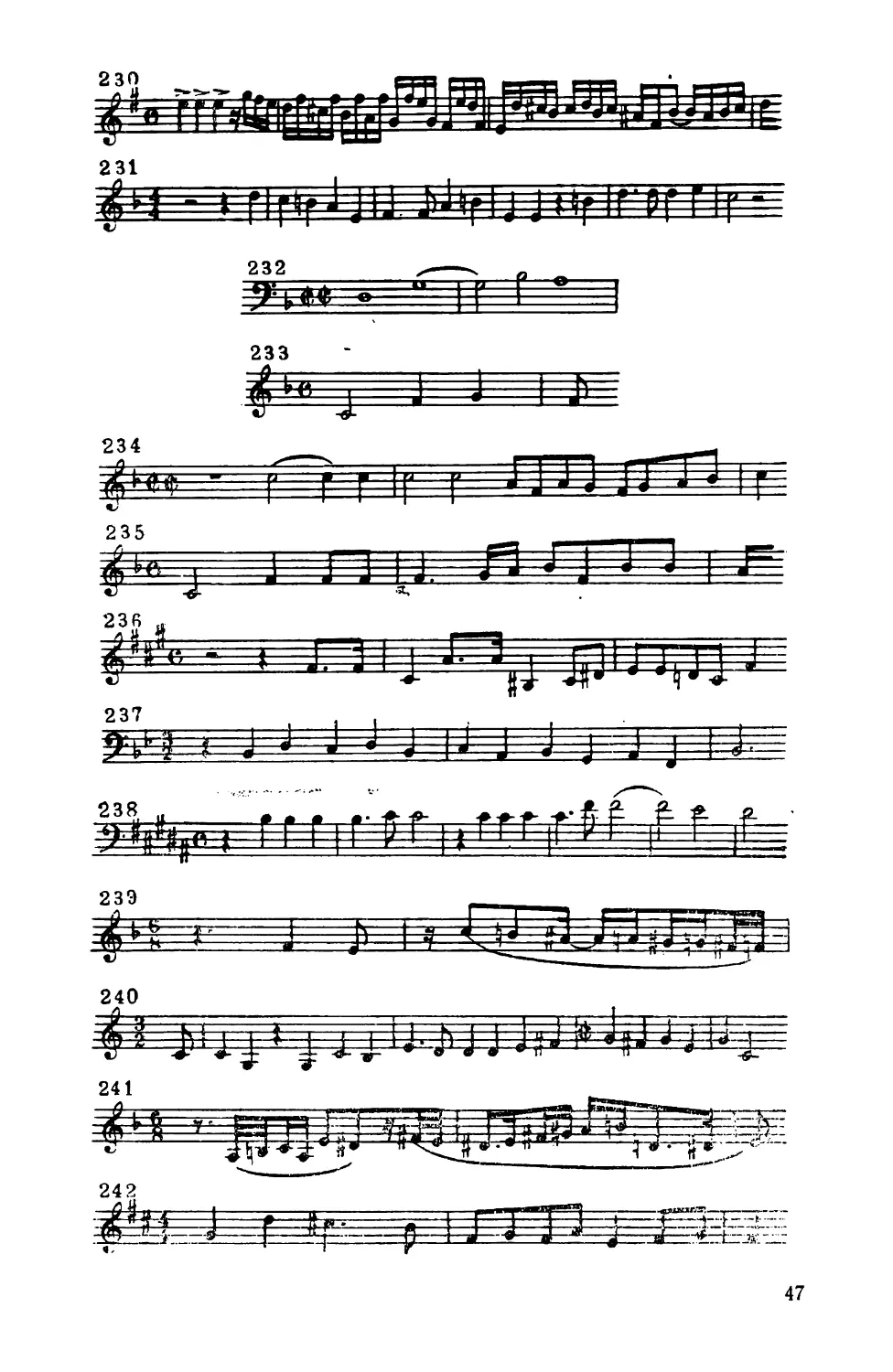

229 Andante

_

@J#! J J 1JJ~J1пJ,df]~J11J

46

JJ1J1

1JJ

J

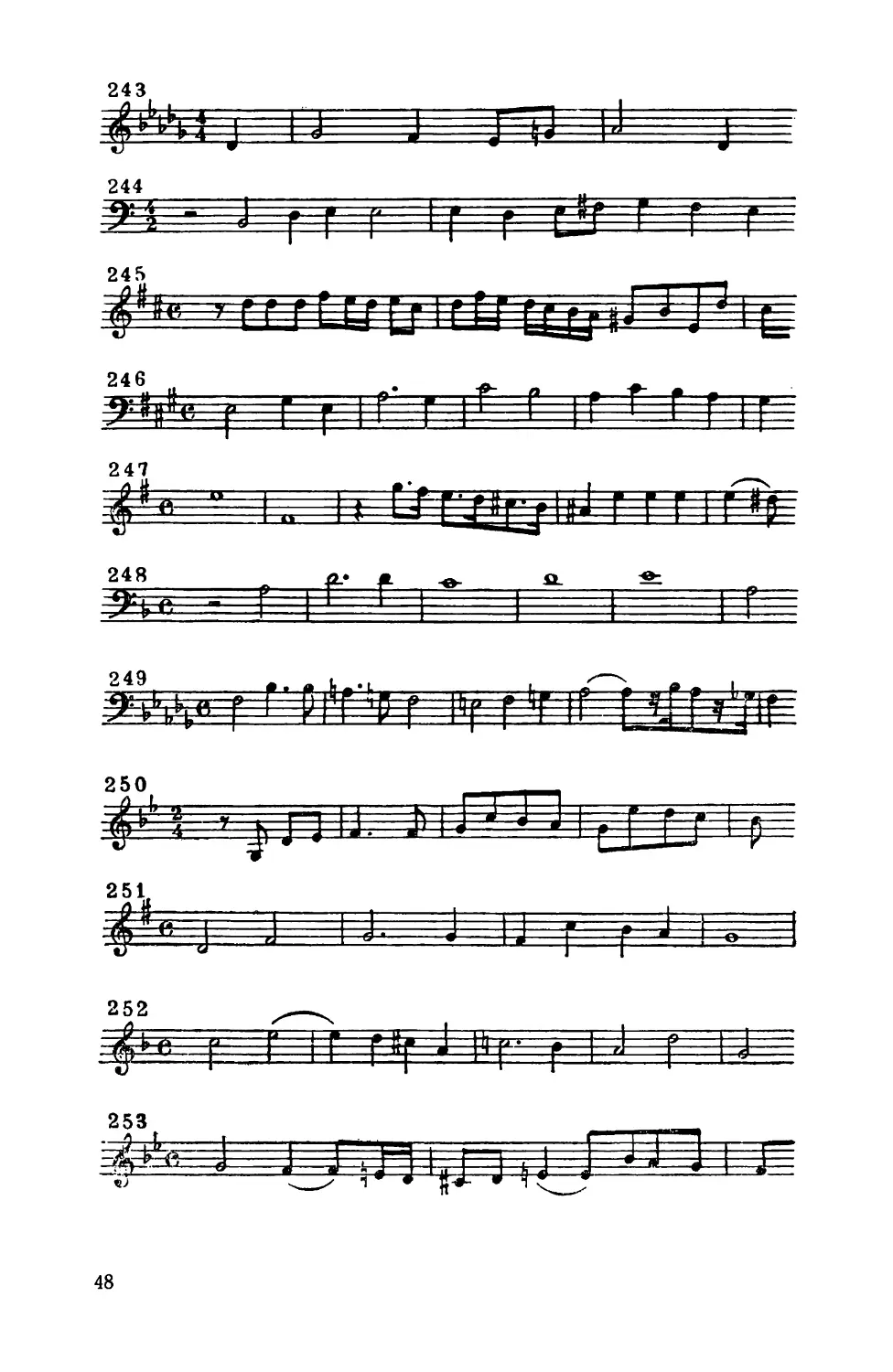

244

1

':i-Jггr·

1rrсrггг

i~1и •crrBJEJ:lrUa;g1J J)J1r::;

;:lпп·~rгг1r"г1tr1rtггш

i1"

24В

-у:~ е

1" 11 UГ·:#[JIвJГГГ1Г~

r ,шr1-

1r

249

'

~•

~ ,-......

"~

$~&ь~~('rrР1г~sr 1~rгг1r Ett6JW

;:· !

•

1п1з. on1JээJ1trи%=

251

,~"JJ1J.JIJГrJiо

253

~~tJ J!&fj11J~JJJJ]1г

48

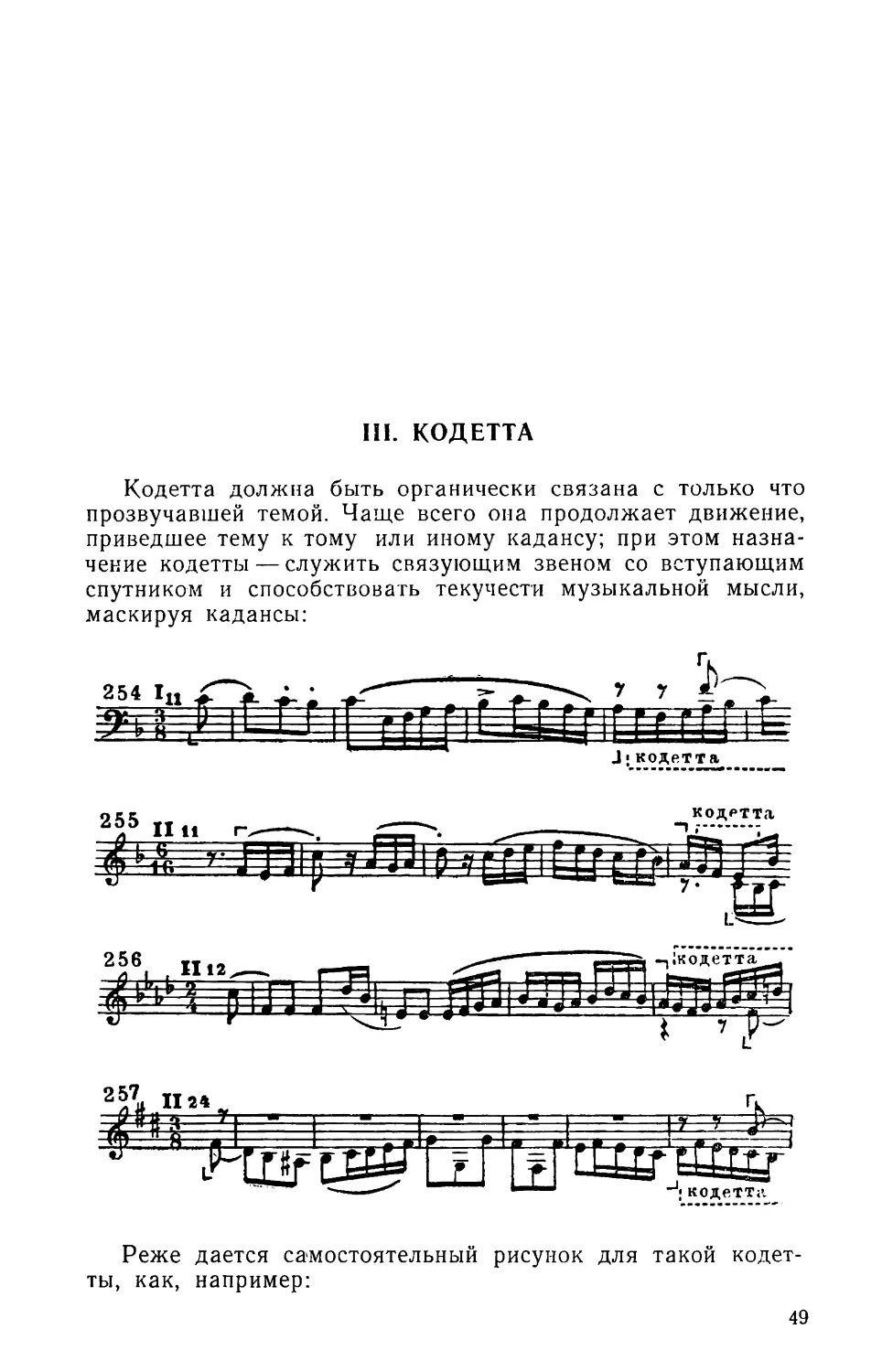

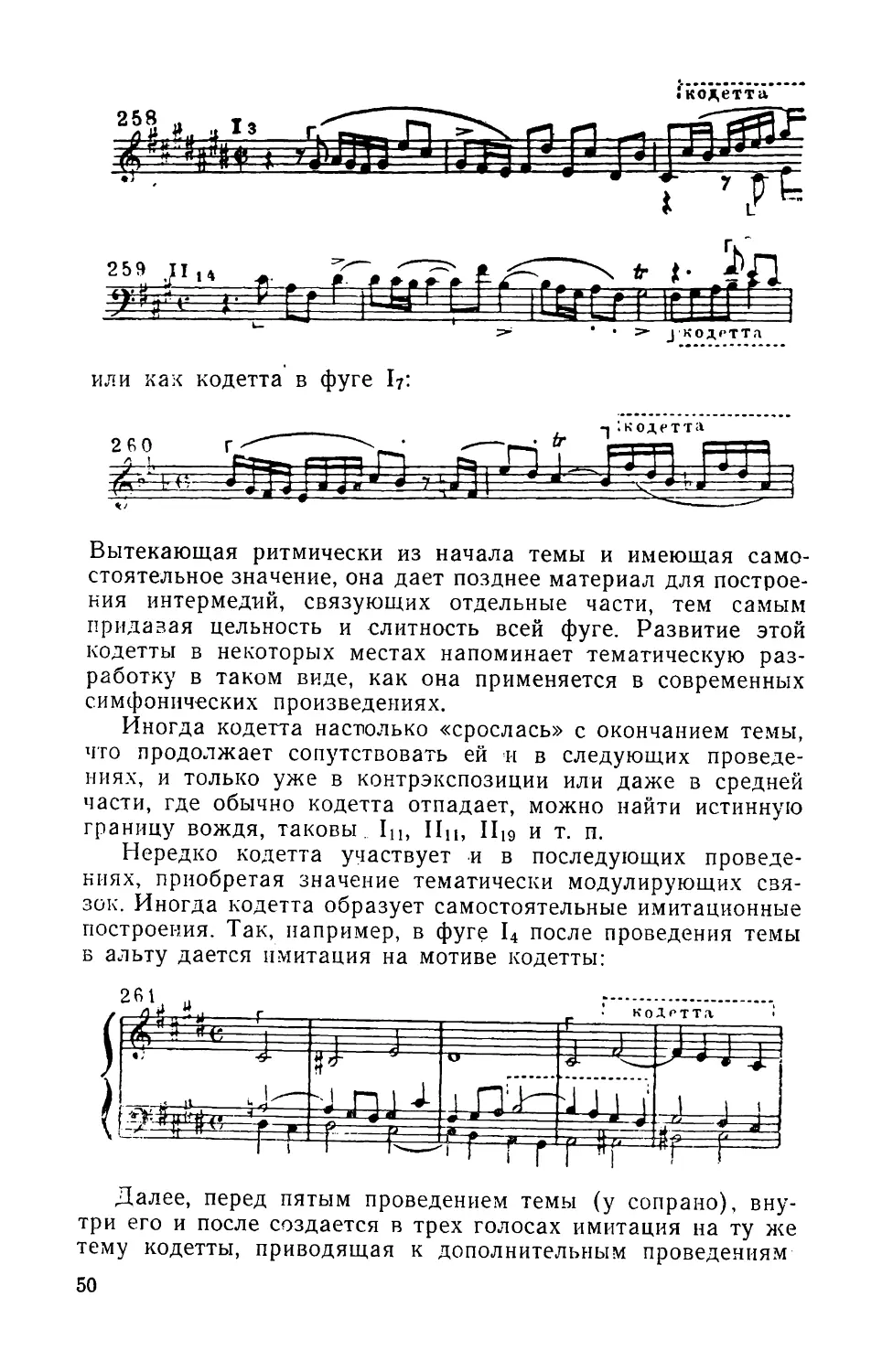

111. КОДЕТТА

Кодетта должна быть органически связана с только что

прозвучавшей темой. Чаще всего она продолжает движение,

приведшее тему к тому или иному кадансу; при этом назна

чение кодетты - служить снязующим звеном со вступающим

спутником и способспювать текучести музыкальной мысли,

маскируя кадансы:

Реже дается самостоятельный рисунок для такой кодет

ты, как, например:

49

:--··--·-·····--·-

• ко,J,етт u.

if1"•·~;·, ·liiJIOrP r1mщE

~

L-·

25~JI1~ . 7~ .--.

~'t~fr t· ~п

:z:~a·t· i· t Е;r1fЬtt@4оШU1' 1€ГГtF 1

.. ..

""'

•

•

> J ~~~:'-..~:.::". ..•

или ка;< кодетта· в фуге I1:

2 {)0

йн

.,

Вытекающая ритмически из начала темы и имеющая само

стоятельное значение, она дает позднее материал для построе

ния интермедий, связующих отдельные части, тем самым

придазая цельность и слитность всей фуге. Развитие этой

кодетты в некоторых местах напоминает тематическую раз

работку в таком виде, как она применяется в современных

симфонических произведениях.

Иногда кодетта нас11олько «срослась» с окончанием темы,

что nродо.1жает сопутспювать ей н в следующих проведе·

ниях, и только уже в контрэкспозиции или даже в средней

части, где обычно кодетта отпадает, можно найти истинную

границу вождя, таковы. 111, II11, lI 1g и т. п.

Нередко кодетта участвует .и в последующих проведе

ниях, приобретая значение тематически модулирующих свя

зы;. Иногда кодетта образует самостоятельные имитационные

построения. Так, например, в фуге 14 после проведения темы

в альту дается имитация на мотиве кодетты:

~--- --- -----------------,

.

'

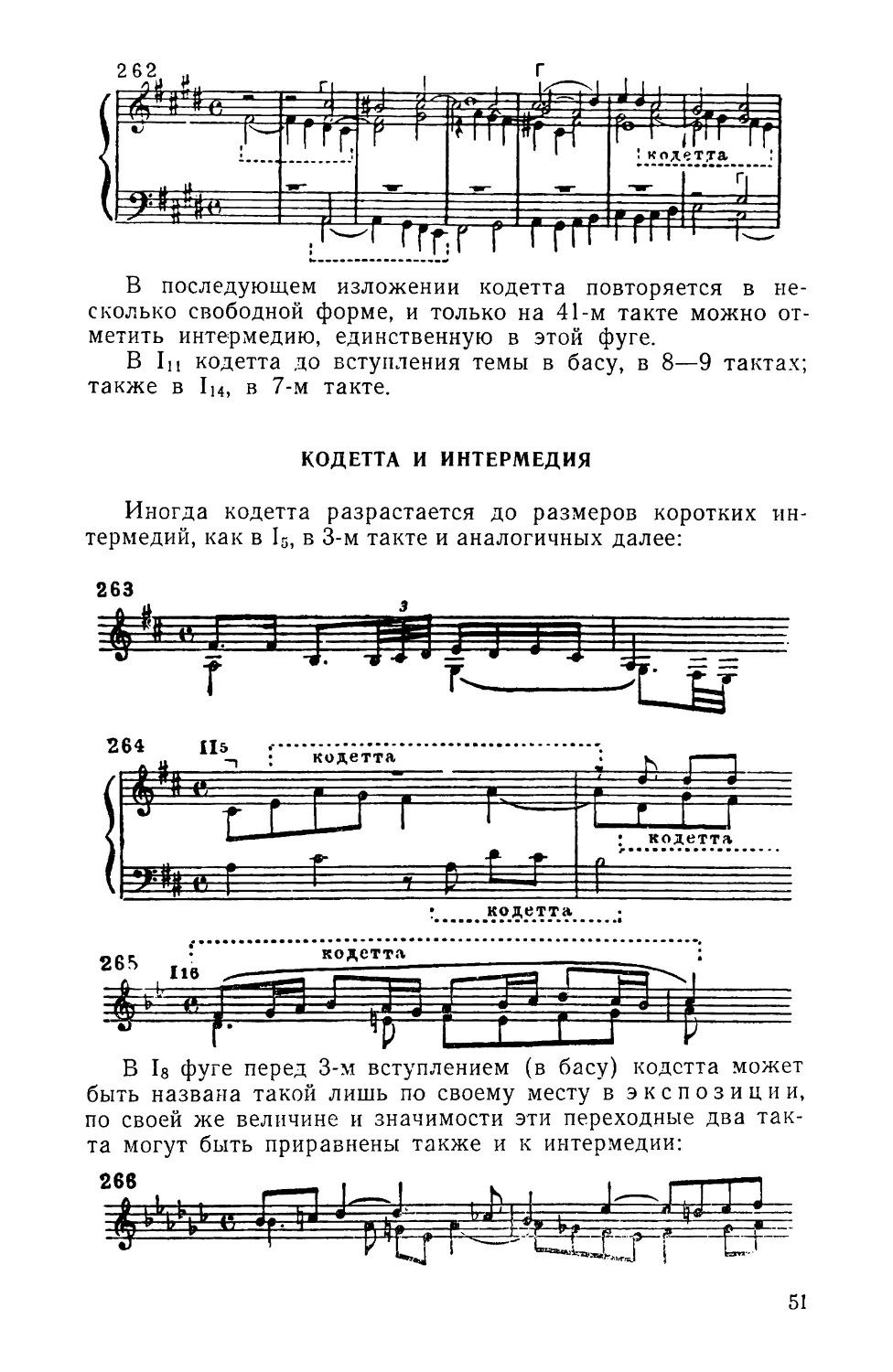

Далее, перед пятым проведением темы (у сопрано), вну

три его и после создается н трех го"1осах имитация на ту же

тему кодетты, приводящая к дополнительным проведениям

50

262

: '--'

i:

---------- --- ------

В последующем изложении кодетта повторяется в не

сколько свободной форме, и только на 41-м такте можно от

метить интермедию, единственную в этой фуге.

В 111 кодетта до вступ.1ения темы в басу, в 8-9 тактах;

также в 114, в 7-м такте.

КОДЕТТА И ИНТЕРМЕДИЯ

Иногда кодетта разрастается до размеров коротких ин

термедий, как в ! 0, в 3-м такте и аналогичных далее:

263

*'"

з

,"J.з

Р'

31JJJJj

't

:J:

r

r........

~-

264

А~

:·····:к~:ц~;:т-;t························}

rг1_J1

1

1r"11

~---~?.~~.!:"~".". ".

n

:•••••.•~~.J!.~.~.:.r.I.\......:

26 !'>

:···············к~i~;ё:.:т·~····································:

11'·::rнJФ3rrФri

В 18 фуге перед 3-: -. 1 вступлением (в басу) кодстта может

бытьназванатакойлишьпосвоемуместувэкспозиции,

по своей же величине и значимости эти переходные два так

та могут быть приравнены также и к интермедии:

268

'~~b~~L 1~

51

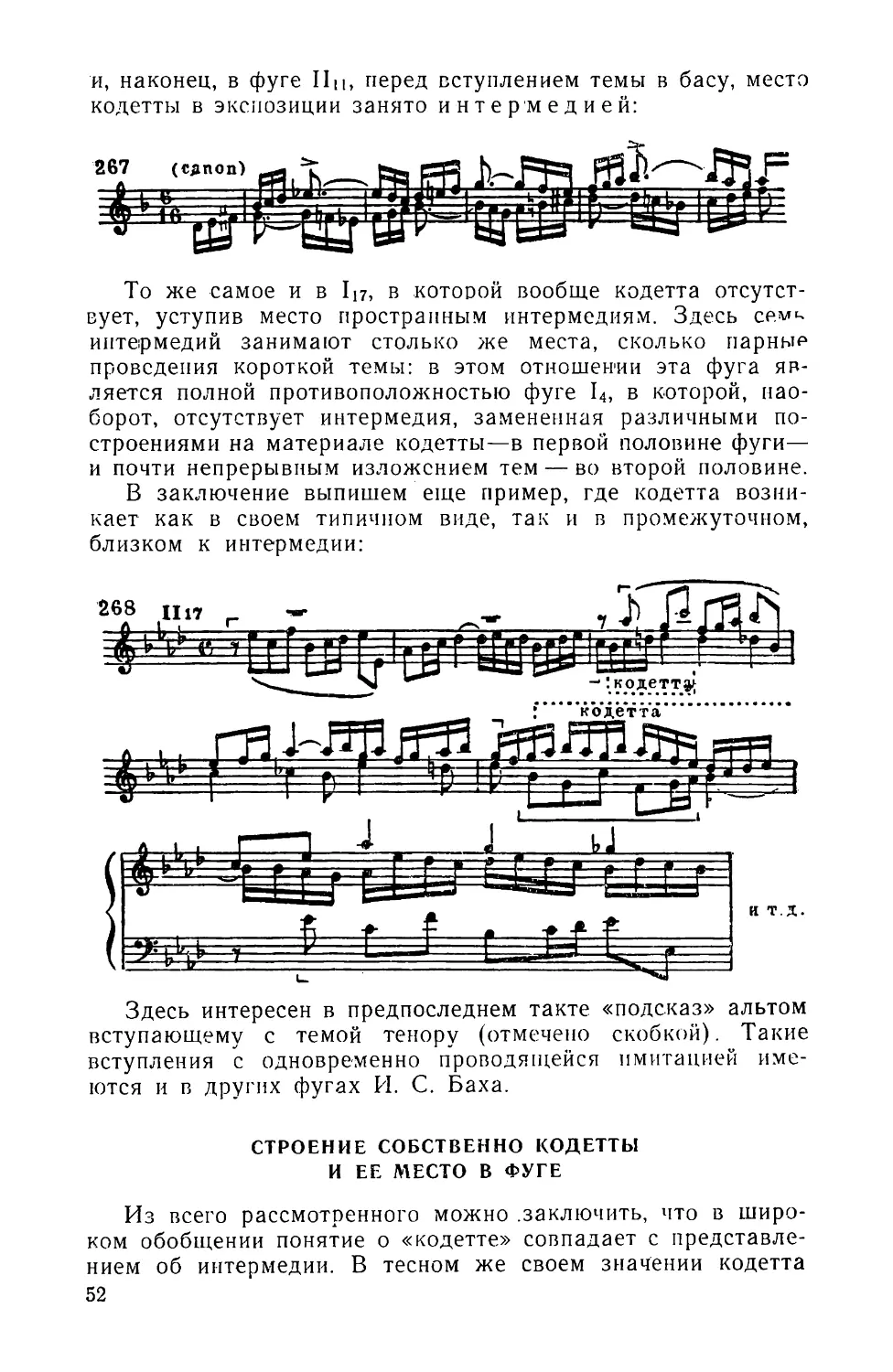

и, наконец, в фуге 11 11 , перед nступлением темы в басу, мест;J

кодетты в экснозиции занято ин те р·м ед и ей:

То же самое и в 111, в которой вообще кодетта отсутст

вует, уступив место пространным интермедиям. Здесь CP'I." '-·

интермедий занимают столько же места, сколько парнh!Р

проведения короткой темы: в этом отношенш1 эта фуга ЯР

J!яется полной противоположностью фуге 14, в которой, нао

борот, отсутствует интермедия, замененная различными по

строениями на материале кодетты-в первой половине фуги

и почти непрерывным изложением тем - во второй половине.

В заключение выпишем еще пример, где кодетта возни

кает как в своем типичном виде, так и в промежуточном,

близком к интермедии:

268 1117

~ь·~

'

ь~~

-:~.~~.e.'!':r.f.

т,,;-ааsыт1·s•··,

l

1

r

1J

J

1.J

и 'I'.~.

"

Здесь интересен в предпоследнем такте «подс.1<аз» альтом

вступающему с темой тенору (отмечено скобкой). Такие

вступJ1ения с одновременно проподящейся 11мипщ11ей име

ются и n других фугах И. С. Баха.

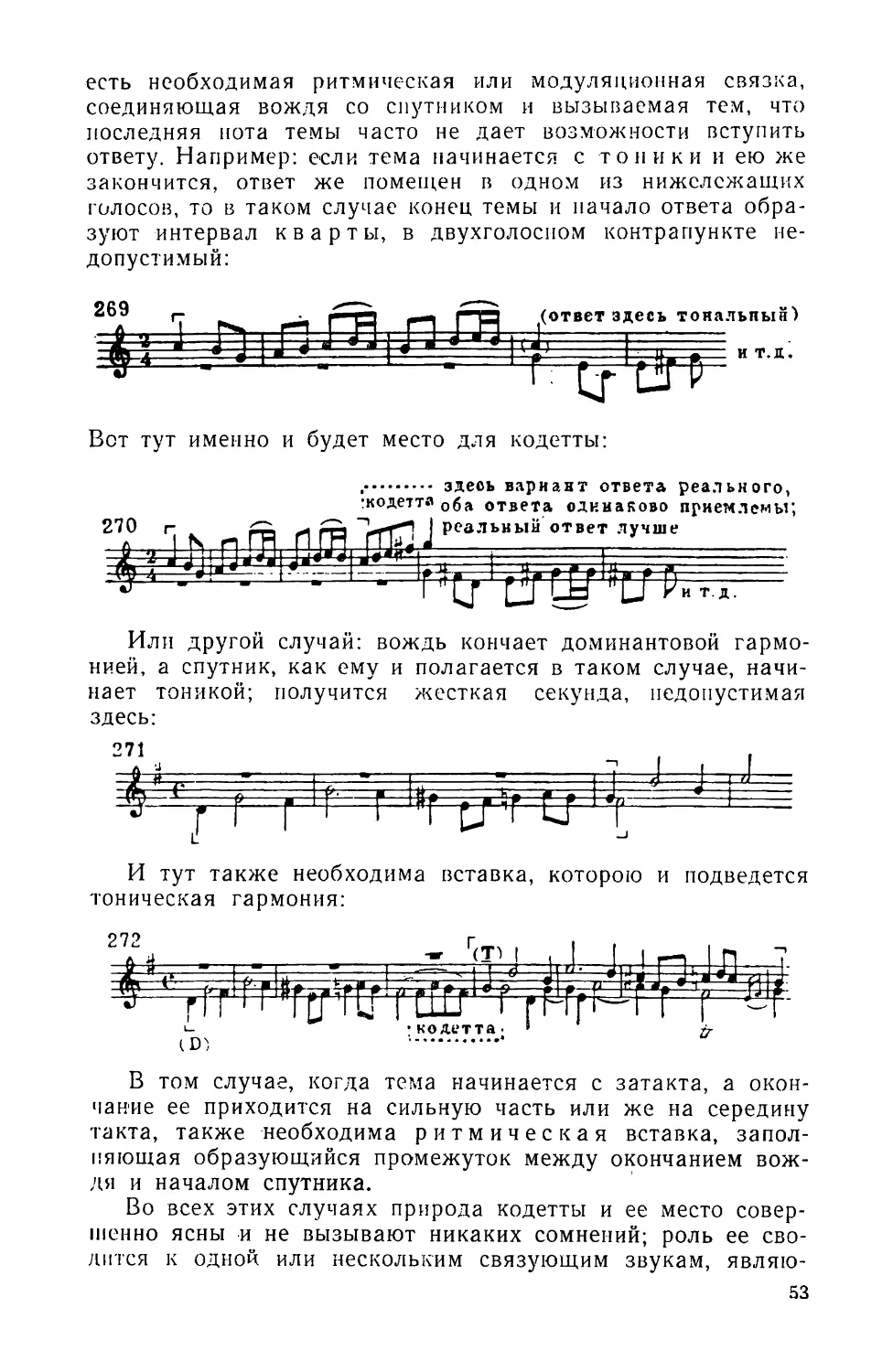

СТРОЕНИЕ СОБСТВЕННО l(ОДЕТТЫ

И ЕЕ МЕСТО В ФУГЕ

Из nсего рассмотренного можно .заключить, что 13 широ

ком обобщении понятие о «кодетте» совпадает с представле

нием об интермедии. В тесном же своем значении кодетта

52

есть необходимая ритмическая или модуля1(1юнная связ:<а,

соединяющая вождя со с11утником и вызываемая тем, что

1юследняя нота темы часто не дает воз:v10жности вступить

ответу. Например: е,сли тема начинается с то 11 н к и и ею же

закончится, ответ же помещен в одно:.v1 из нижележащих

гилосов, то в таком слуцас конец темы и начало ответа обра

зуют интервал к вар ты, в двухголосном контрапунюе не

допусти:.v~ый:

269

$1

---

--

u)

J ~ т Е ~ (ответ здесь тоиальпып

- _Q 1н51нс1•f· сг'§ р " .•:

Вот тут именно и будет место д.1я кодетты:

270

,········· эдееь варнавт ответа реа.1ьноrо,

:кодетта оба ответа. о.:~.ииа~:ово пгием.1с,~ы;

...,

рса.льиыii' ответ лучше

и т.д.

Илп другой случай: вождь кончает доминантовой гармо

нией, а спутник, как ему и полагается в таком случае, начи

нает тоникой; получится жесткая секунда, 11сдо11устимая

здесь:

г гL:

г 'r·

J'

1''

_J

И тут также необходима вставка, которою и подведется

тоническая гармония:

В том случае, когда тема начинается с затакта, а окон

•~ание ее приходится на сильную часть или же на середину

такта, также необходима ритмическая вставка, запол-

11яющая образующайся промежуток между окончанием вож

ю1 и началом спутника.

Во всех этих случаях природа кодетты и ее место совер-

111снно ясны и не вызывают никаких сомнений; роль ее сво-

111пся к одно!~ или нескольким связующим звукам, являю-

53

щнмся .1оrическим продо.1жением темы н находящимся всего·

чаще в самом начале фуги. Однако, как было показано вы

ше, не исключается возможность появления кодетты и R

дальнейшем течении фуги, так же как, с другой стороны,

вполне возможны с:1учаи проведения ин терме д и й в экс

позиции.

В отношении к интермедии кодепу можно считать про

стейшим музыкальны'1: э.11ементом, который, однако, разра

стаясь, может дать и переходные формы, близкие к интер

.медии.

Задание. Писать экспозиции фуг, раздс.1яя те~1у и ответ разнообраз

ными кодеттами.

IV. ПРОТИВОСЛОЖЕНИЕ

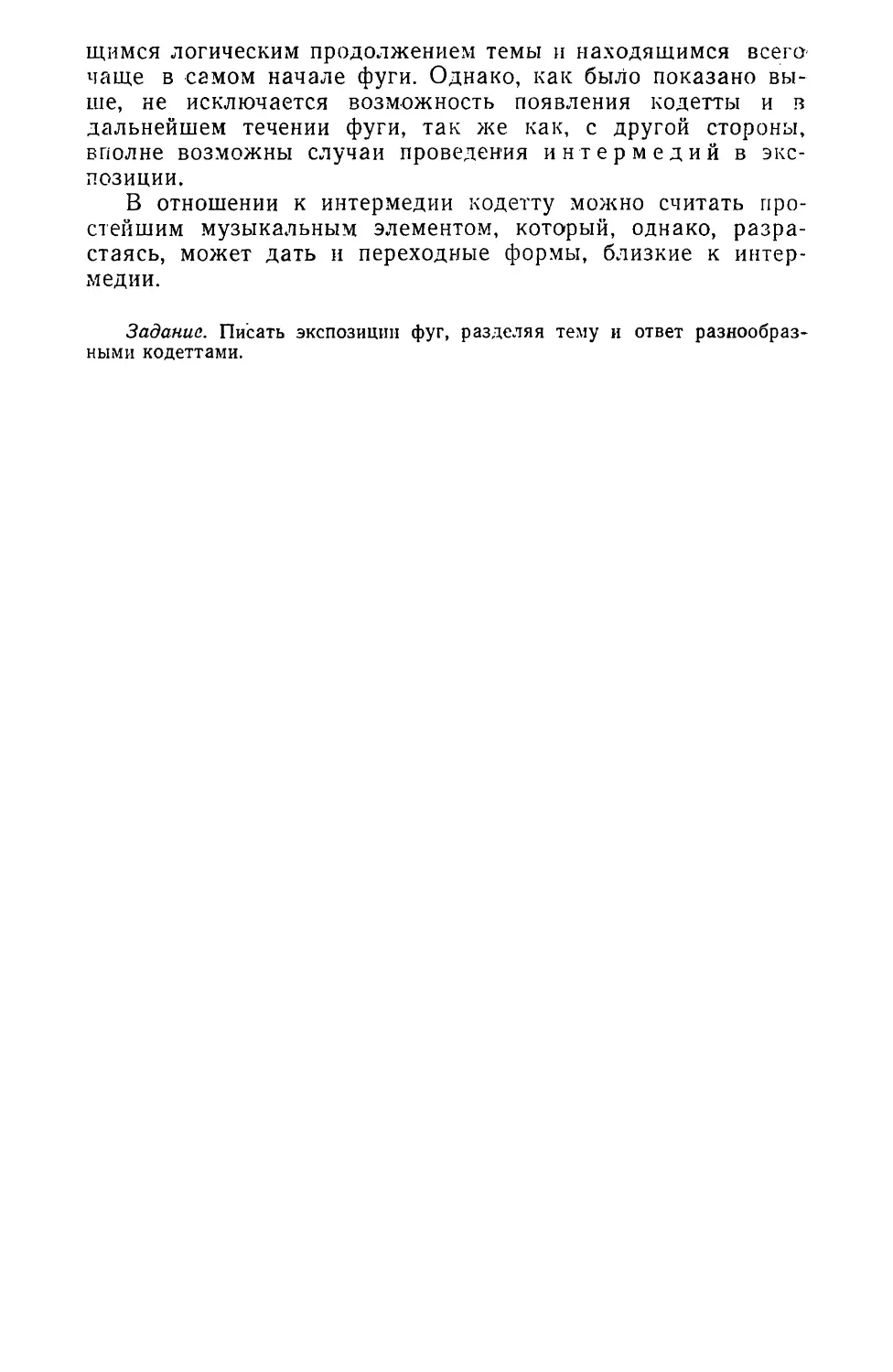

Голос, только что изложипший тему, контрапунктирует

вступившему за темой ответу. Этот контрапункт называется

в фуге противосложением.

Противосложение прежде всего до.1жно отвечать требова

ниям хорошего контрапункта; оно должно быть в характере

самой темы, служить вместе с ее кодеттой (если таковая

имеется) как бы продолжением ·И завершением темы.

В то же время ритмичес:<и противосложение должно кон

трастировать с тб1ой, и притом без излишней суеты и пест

роты в движении.

Очень уместно и желательно для характера и развития

фуги проводить в противосложении диссонирующие задер

жания, с применением разнообразных фигур разрешений за

держаний, подчеркнвающих ритмические очертания вступаю

щего спутника:

213

"

''"''""

~'

1~.,J

~-1,. ~· l•f1'1: 1rr ffi~ О'gr1·ru йfrГ1 ffl JJ

:протн восложt' н не

..... ......... .... " . .. .

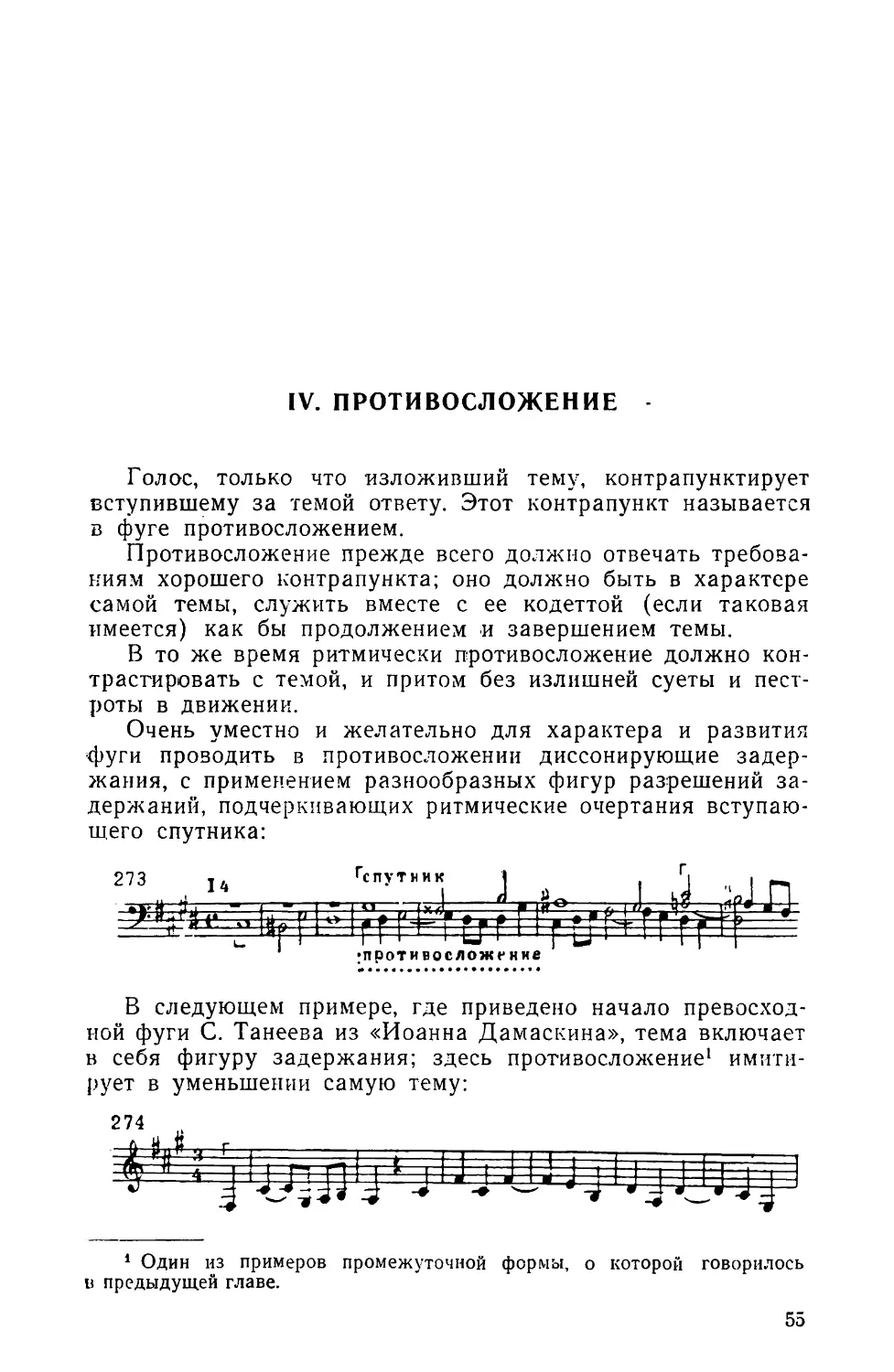

В следующем примере, где приведено начало превосход

ной фуги С. Танеева из «Иоанна Дамаскина», тема включает

н себя фигуру задержания; здесь противосложение 1 имити

рует в уменьшении самую тему:

1 Один из примеров промежуточной формы, о ({Отарой rовори.1ось

в предыдущей главе.

55

~~~-c;~;·~ш~·~·ii'йт'~p~i-J."йii (RЛИ КО.11РТта\

г

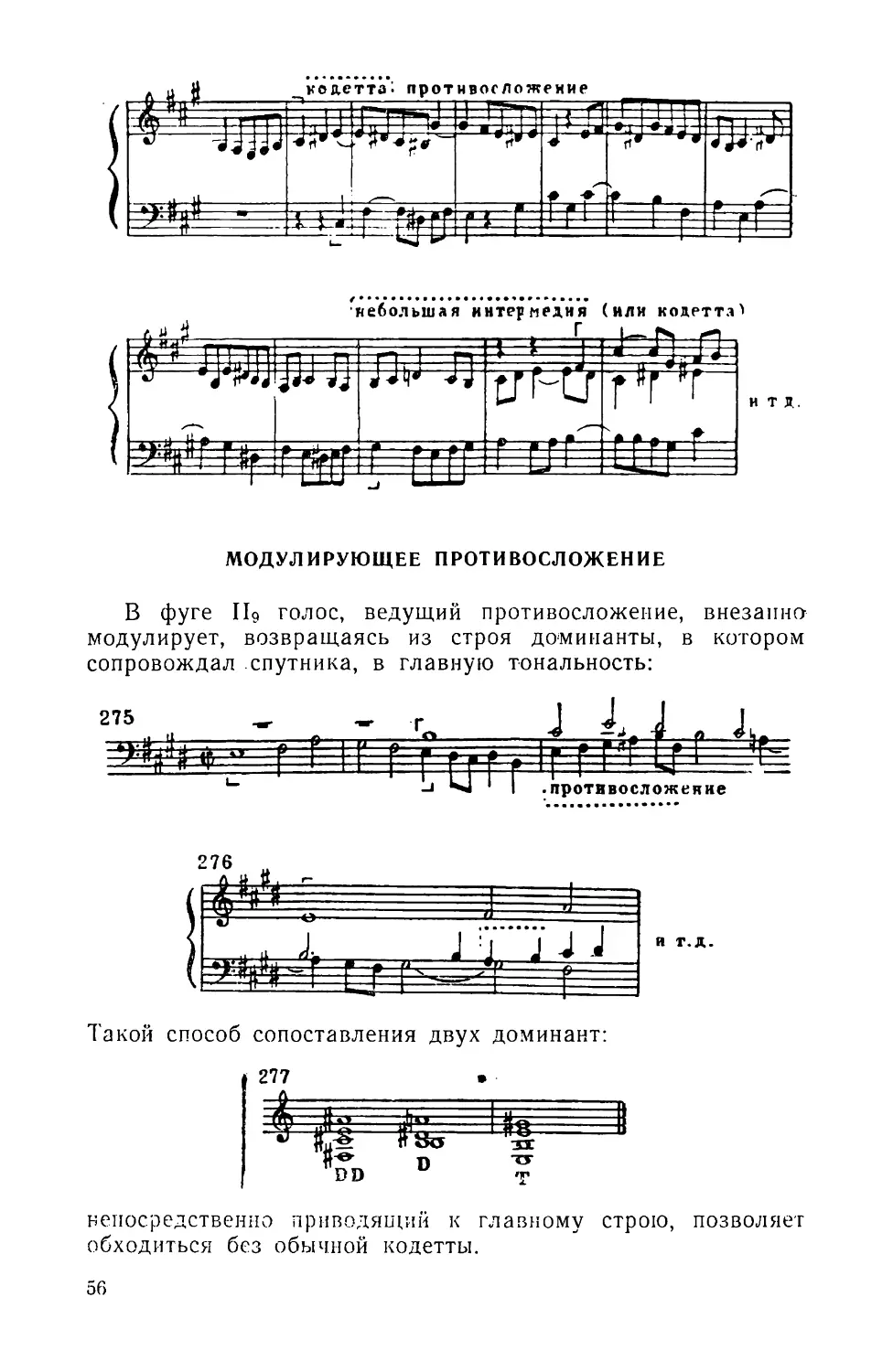

МОДУЛИРУЮЩЕЕ ПРОТИВОСЛОЖЕНИЕ

В фуге II 9 голос, ведущий противосложение, внеза11но

модулирует, возвращаясь из строя доминанты, в котором

сопровождал спутника, в главную тональность:

e-

:J

Т<~кой способ сопоставления двух доминант:

277

•

'

п"I f80 110

11

:п:

#:D D

"О"

·r

непосредственно пр1111одящий к главному строю, позволнет

обходиться без обычной кодетты.

56

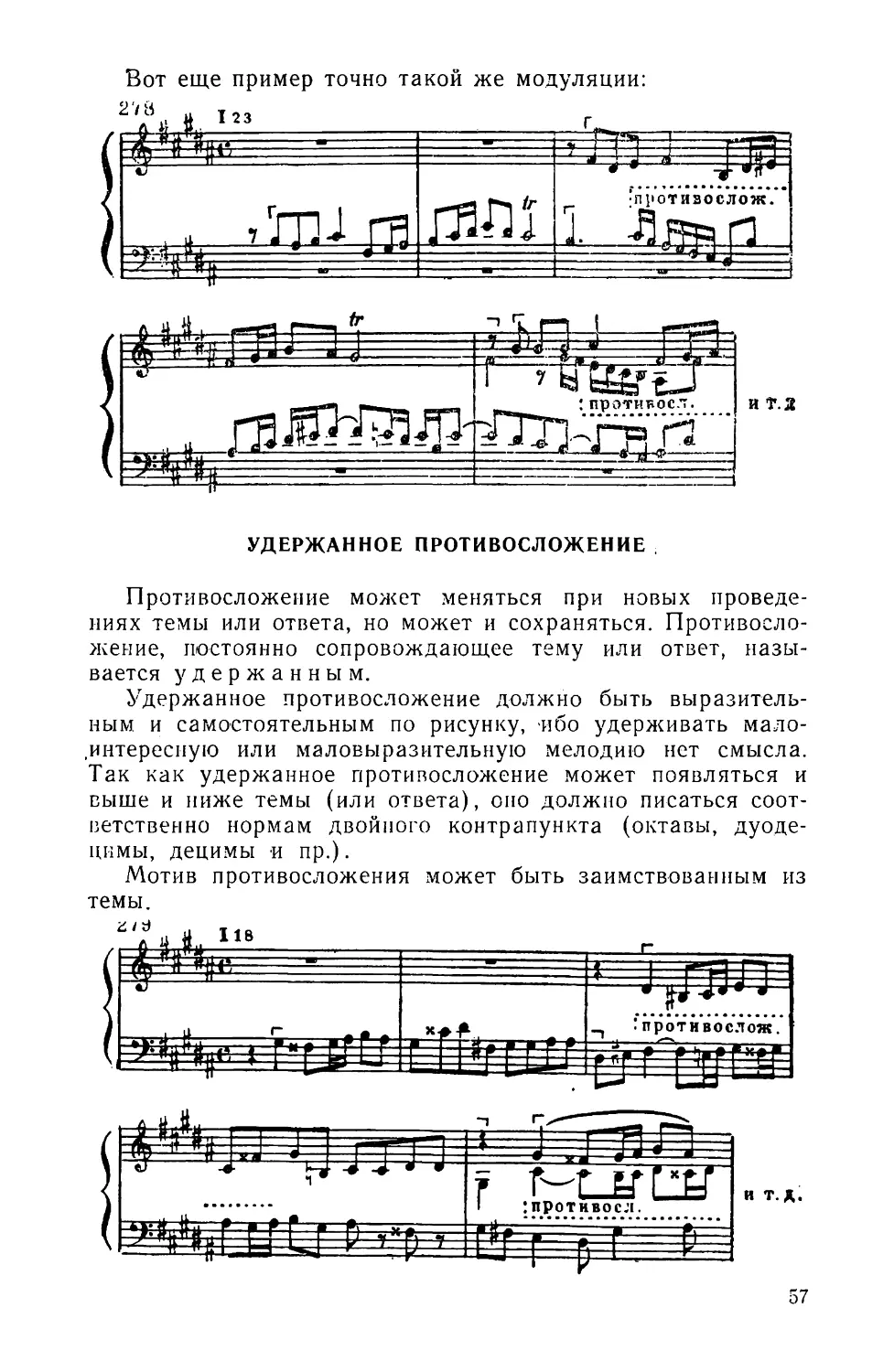

Вот еще пример точно такой же модуляции:

2'1 в

~·

123

г

r, ir

~_dJ

г

УДЕРЖАННОЕ ПРОТИВОСЛОЖЕНИЕ.

Противосложение может меняться при новых проведе

ниях темы или ответа, но может и сохраняться. ПротивосJIО

)I\ение, постоянно сопровождающее тему или ответ, назы

вается удержанным.

Удержанное противосложение должно быть выразитель

ным и самостоятельным по рисунку, ·ибо удерживать мало

.интересную или маловыразительную мелодию нет смысла.

Так как удержанное протиrюсложение может появляться и

nыше и ниже темы (или ответа), 0110 должно писаться соот

ветственно нормам двой11ого контрапункта (октавы, дуоде

щ1мы, децимы и пр.).

Мотив лротивосложения может быть заимствованным из

темы.

" 1_,

" и!! 118

.. ..

~

-

;r•"--

.

"

г

-·

х•~

-

-

"

:п·ро·,: и·и;,ёл;,ж·:

~

"

-

-

.......

.......,

57

280

"

"

115

"

....-"

--

-

-

"

1

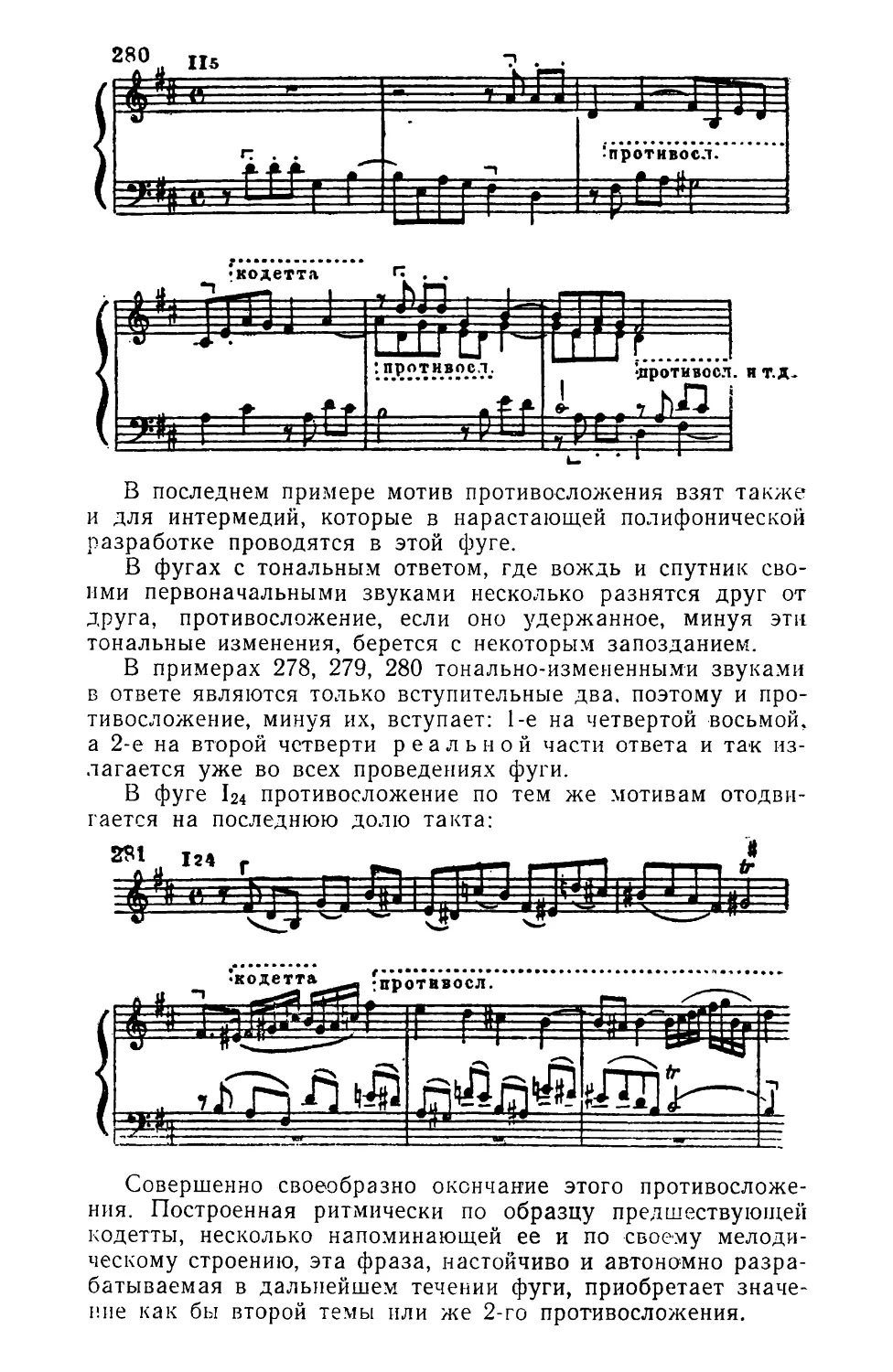

В последнем примере мотив противосложения взят также

и для интермедий, которые в нарастающей по.1ифонической

разработке проводятся в этой фуге.

В фугах с тона.'Iьным ответом, где вож.::~,ь и спутник сво

ими первоначальными звуками несколько разнятся друг от

.:r.руга, противосложение, если оно удержанное, минуя этн

тональные изменения, берется с некоторы:..1 запозданием.

В примерах 278, 279, 280 тонально-измененными звука:\1и

в ответе являются только вступительные два, поэтому и про

тивосложение, минуя их, вступает: 1-е на четвертой восьмой,

а 2-с на второй четверти реальной части ответа и так из

,1агается уже во всех проведениях фуги.

В фуге 124 противосложение по тем же :..ютивам отодви

гается на последнюю до"1ю такта:

~t1нr

.

~

~

fjи ·~' ~ D11&Jgill §Jtt! 1•(ilJJ1J

,...................... " ............ " ... "~"." ..... "

:протаsосл.

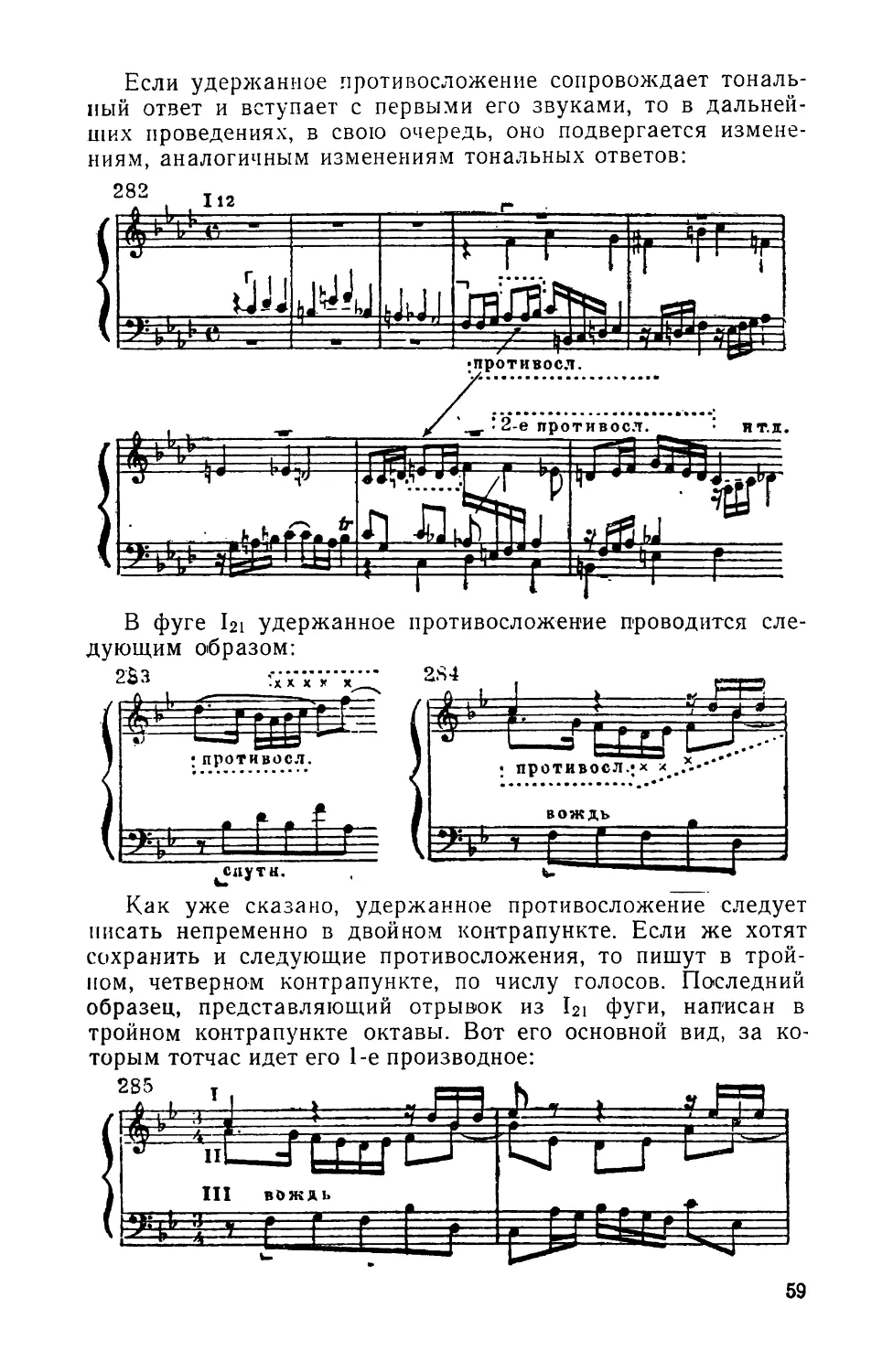

Совершенно свое-образно окончание этого противосложе

ния. Построенная ритмически по образцу предшествующей

1;одетты, несколько напоминающей ее и по crюe:viy мелоди

ческому строению, эта фраза, настойчиво и автоно:мно разра

батываемая в дальнейше:-.1 течении фуги, приобретает значе

I!!lе как бы второй те:..1ы пли же 2-го противосложения.

Если удержанное противосложение сопровождает тональ

ный ответ и вступает с первы:\fи его звуками, то в дальней

ших проведениях, в свою очередь, оно подвергается измене

нияи, аналогичным изменениям тональных ответов:

282

It2

,...

В фуге 121 удержанное противосложение проводится сле

дующим образом:

2ьз

:·;;.·;.·;.··~:.:..:.:.

..

• проти11осл.ох ~ .".··· ····

: .............. .: .. .. · ·

вож.п.ь

~ll)'TИ.

Как уже сказано, удержанное противосложение следует

1111сать непременно в двойном контрапункте. Если же хотят

сохранить и следующие противосложения, то пишут в трой

ном, четверном контрапункте, по числу голосов. Последний

образец, представляющий отрьшок из 121 фуги, нап'исан в

тройном контрапункте октавы. Вот его основной вид, за ко

торым тотчас идет его 1-е производное:

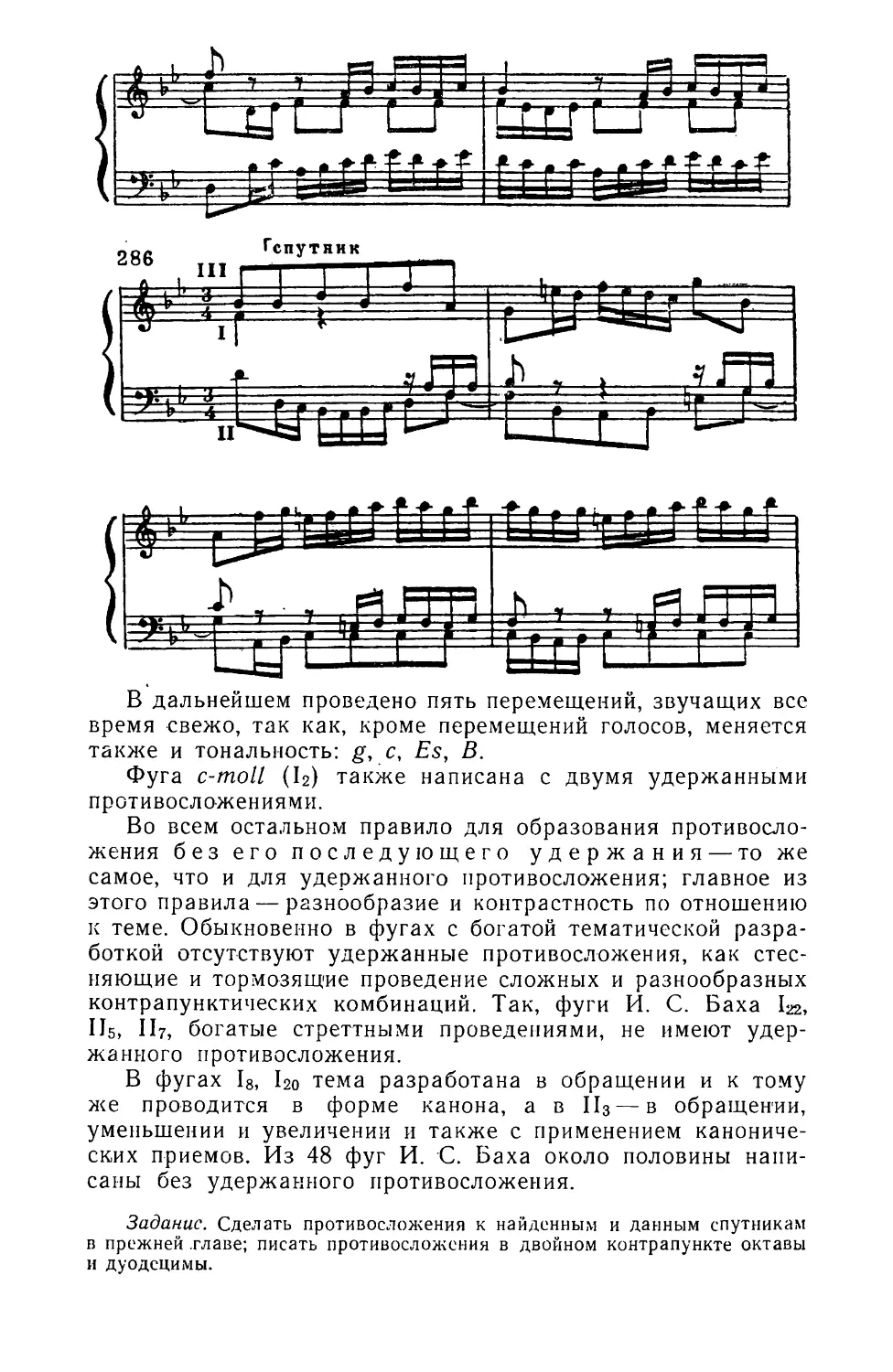

285

т

~~-~~~

(

111 Bl!ЖJl.Ь

...

59

~286 Гспутяик

111

~1

В 'дальнейшем проведено пять пере:v~ещений, зпучащих вес

время ·Свежо, так как, кроме перемещений голосов, меняется

также и тональность: g, с, Es, В.

Фуга c-moll (12) такЖе написана с двумя удержанными

противосложениями.

Во всем остальном правило для образования противосло

жения без его последующего удержания- то же

самое, что и для удержанного противосложения; главное из

этого правила - разнообразие и контрастность по отношению

J( теме. Обыкновенно в фугах с богатой тематической разра

боткой отсутствуют удержанные противосложения, как стес

няющие и тормозящие проведение сложных и разнообразных

контрапунктических комбинаций. Так, фуги И. С. Баха 122,

IIs, II1, богатые стреттными проведениями, не имеют удер

жанного нротивосложенин.

В фугах ls, 120 тема разработана в обращении и к тому

же проводится в форме канона, а в Il 3 - в обращении,

уменьшении и увеличении и также с применением канониче

ских приемов. Из 48 фуг И. С Баха около половины напи

саны без удержанного противосложения.

Задание. Сделать противосложения к найдсю1ы:11 и данным спутникам

в прежней .главе; писать противосложсния в двойном контрапункте октавы

и дуодецимы.

V. ИНТЕРМЕДИЯ

Место интермедии в фуге- там, где временно приоста

навливается проведение темы. Когда умолкает вождь или

спутник, тогда появляется интермедия. Такие фуги, как 11,

где в непрерывном чередовании вождя н спутника не умо,'1-

кает тема и где, следовательно, нет места для интермедий,

таких фуг немного можно найти, и нужно все искусство и

гений И. С. Баха, чтобы избежать при этом монотонности и

однообразия.

Роль интермедии, кроме прямого своего назначения, -

разъединять вступления тем и соnершать попутно модуля

ции, -- заключается в повышении музыкального интереса, а

также в разработке отдельных элементов самой темы или ее

сопровождения. В интермедии, таким образом, имеется уже

зерно тематической разработки, так мощно впоследствии

развившееся в сонатах и симфониях Л. Бетховена.

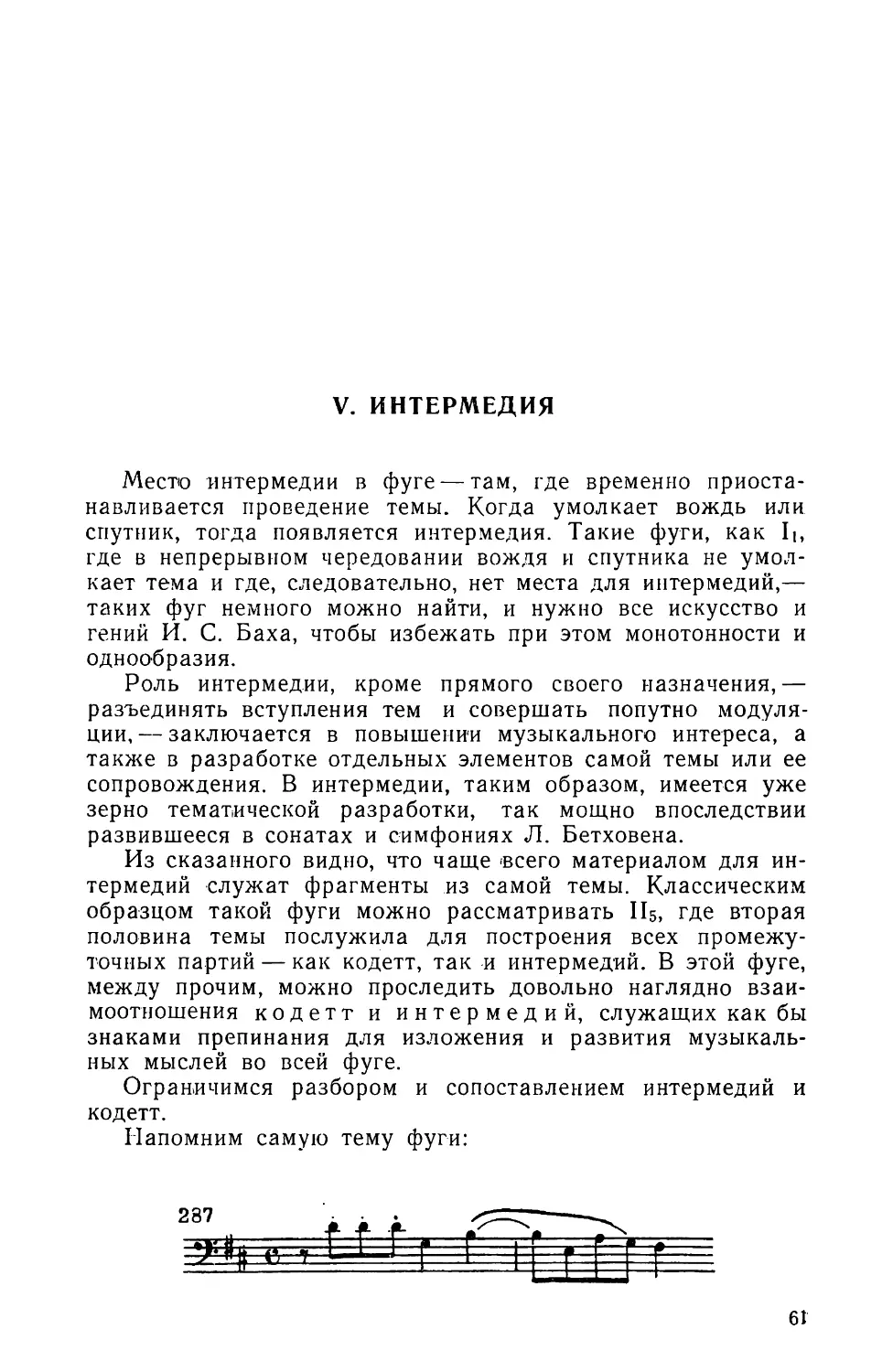

Из сказанного видно, что чаще ;всего материалом для ин

термедий служат фрагменты из самой темы. Классическим

образцом такой фуги можно рассматривать 11 5 , где вторая

половина темы послужила для построения всех промежу

точных партий - как кодетт, так и интермедий. В этой фуге,

между прочим, можно проследить довольно наглядно взаи

моотношения к одет т и и н тер мед и й, служащих как бы

знаками препинания для изложения и развития музыкаль

ных мыслей во всей фуге.

Ограничимся разбором и сопоставлением интермедий и

кодетт.

Напомним самую тему фуги:

287

1:•"-~ 'tt·tг

~

г 1[rfrr

61

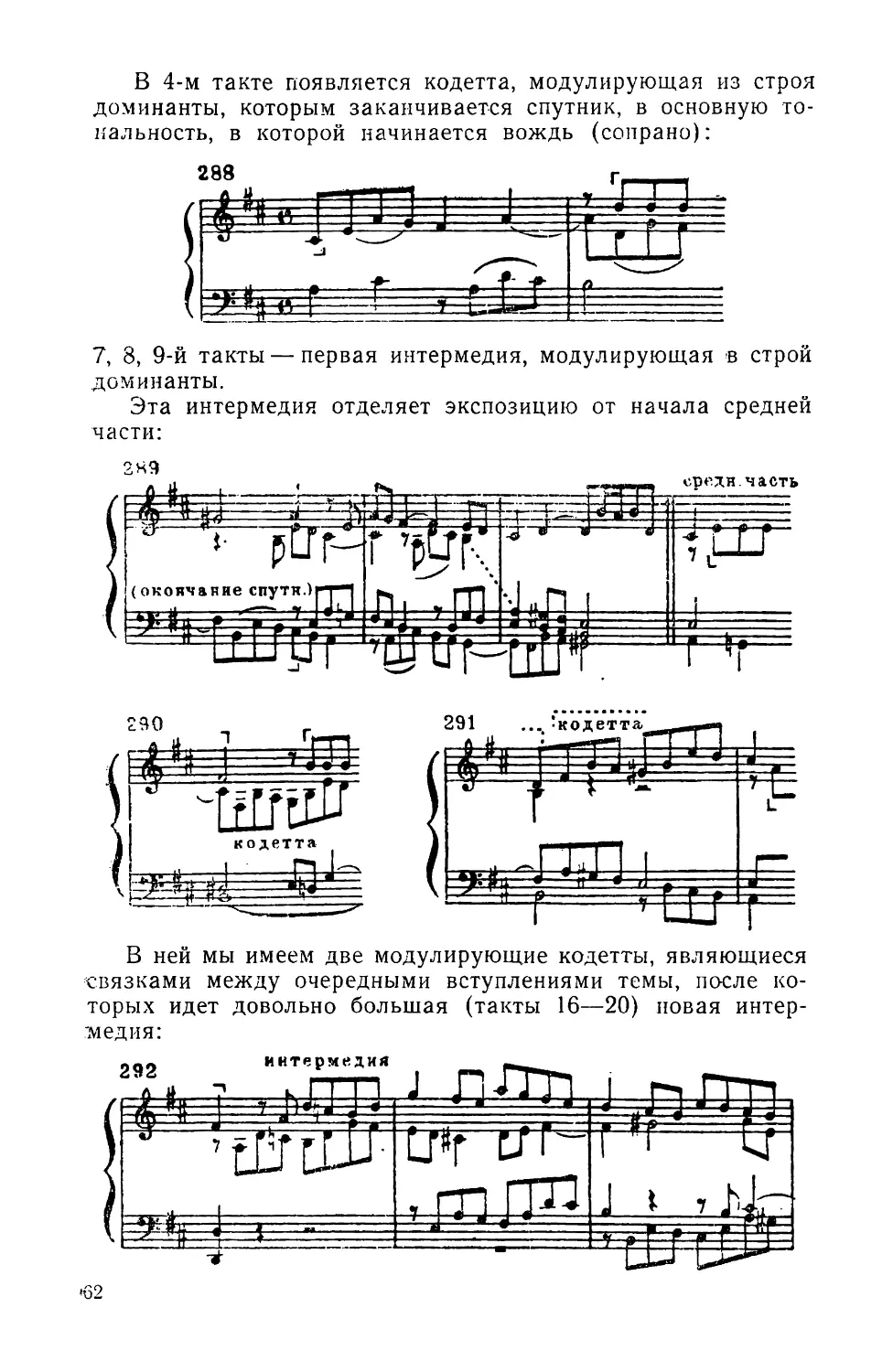

В 4-м такте появляется кодетта, модулирующая из строя

до:~.шнанты, которым заканчивается спутник, в основную то

нальность, в которой начинается вождь (сопрано):

7, 8, 9-й такты - первая интермедия, модулирующая в строй

до~шнанты.

Эта интермедия отделяет экспозицию от начала средней

части:

ср•~ли. чаеть

L

В ней мы имеем две модулирующие кодетты, являющиеся

с·вязками между очередными вступлениями темы, после ко

торых идет довольно большая (такты 16-20) новая интер

медия:

•62

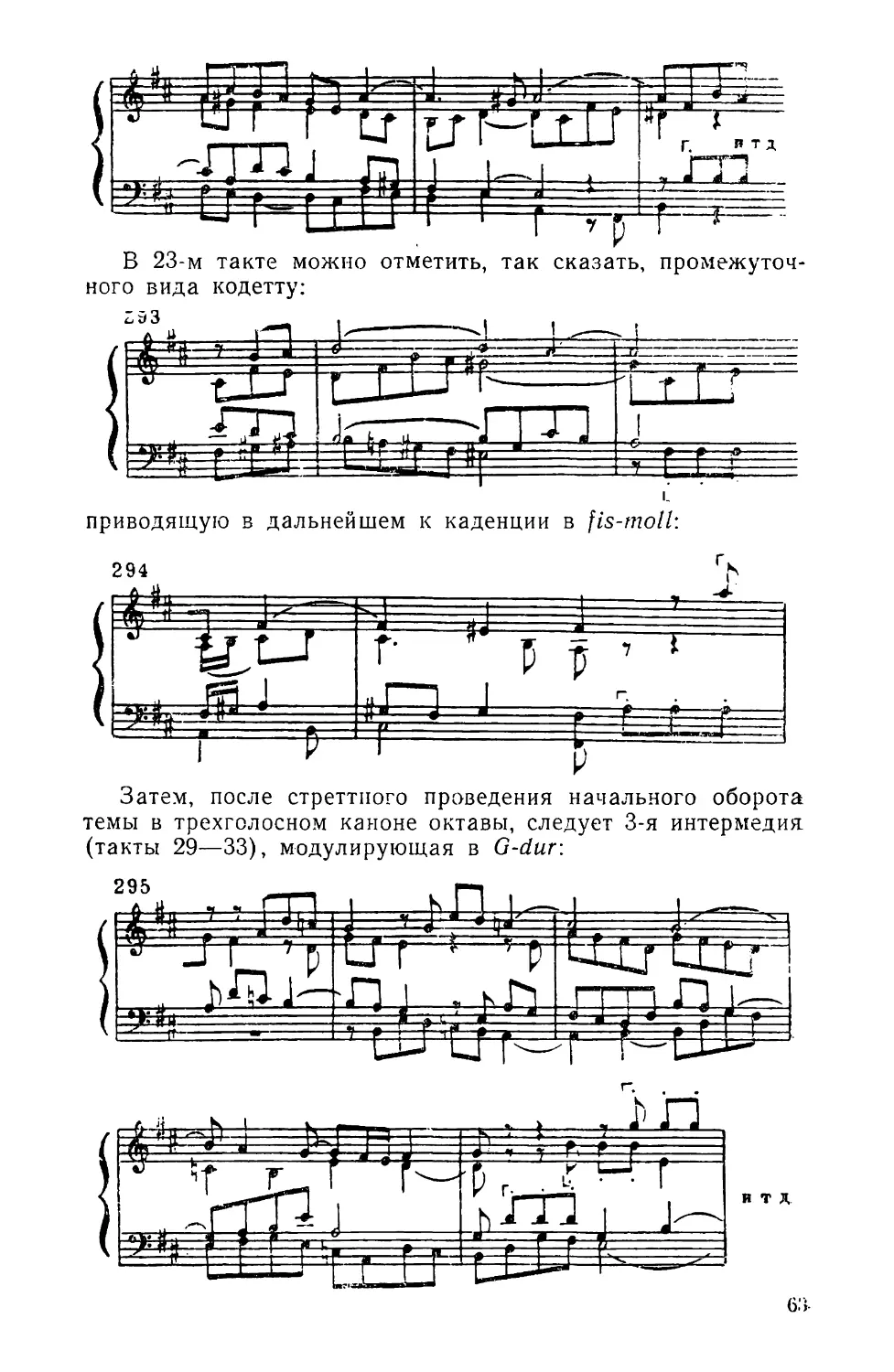

В 23-м такте можно отметить, так сказать, промежуточ

ного вида кодетту:

,_

I_

приводящую в дальнейшем к каденции в fis-moll:

294

{

r·

р~"

r.

~

г""J

Зате'1, после стреттного проведения начального оборота

темы в трехголосном каноне октавы, следует 3-я интермедю1

(такты 29-33), модулирующая в G-dur:

RТД

6.,

·•·

и тут же переходящая к новым стреттным проведениям в

трех голосах, но уже в интервал сексты. Вслед за этим, в

непрерывно нарастающей имитации, проходит 4-я интерме

дия (такты 35-39):

После лаконичного (в одном лишь голосе) проведения

темы (40-й и часть 41-го тактов) идет 5-я интермедия (41 и

42-й такты), где имеется уже отклонение в строй субдоми

нанты, сигнализирующее о близости заключения:

Ряд последующих стреттных проведений с про;~.олжаю

щимися отклонениями в строй субдоминанты (таl\ТЫ 46-48;

такты 44-45-4-голосный канон в терпию) приводит к за-

1\JIЮчительным тактам:

в которых также совершенно разрабатывается в непреры.в

ных имитациях вторая половина темы.

64

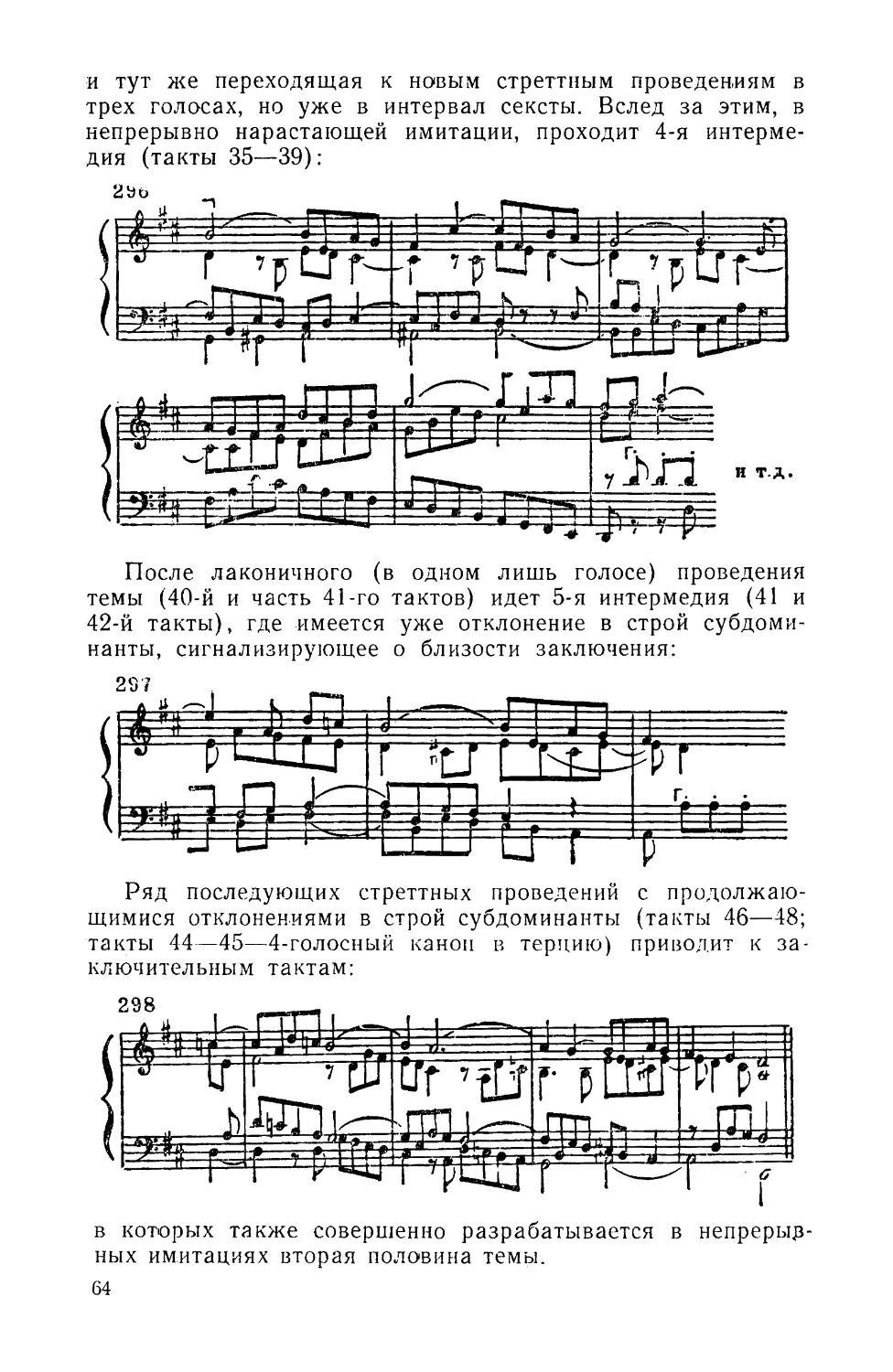

В сложной фуге II15, в которой применяется двойной кон

трапункт в дециму и дуодециму и удержанное противосло

жение, интермедии построены на материале противо\:ложе~

ния. Вот первые восемь тактов этой фуги:

Здесь мотив противосложения самостоятелен, исключая

скачок на интервал квинты:

300

;): lц;

как первоосновы, имеющейся в самой теме, только в обрат

ном движении (восходящие кварты). 1-я интермедия с по

ловины 17-го такта секвентного характера, с двумя имити

рующими друг друга верхними голосами. Тенор паузирует

перед дальнейшим своим вступлением к теме.

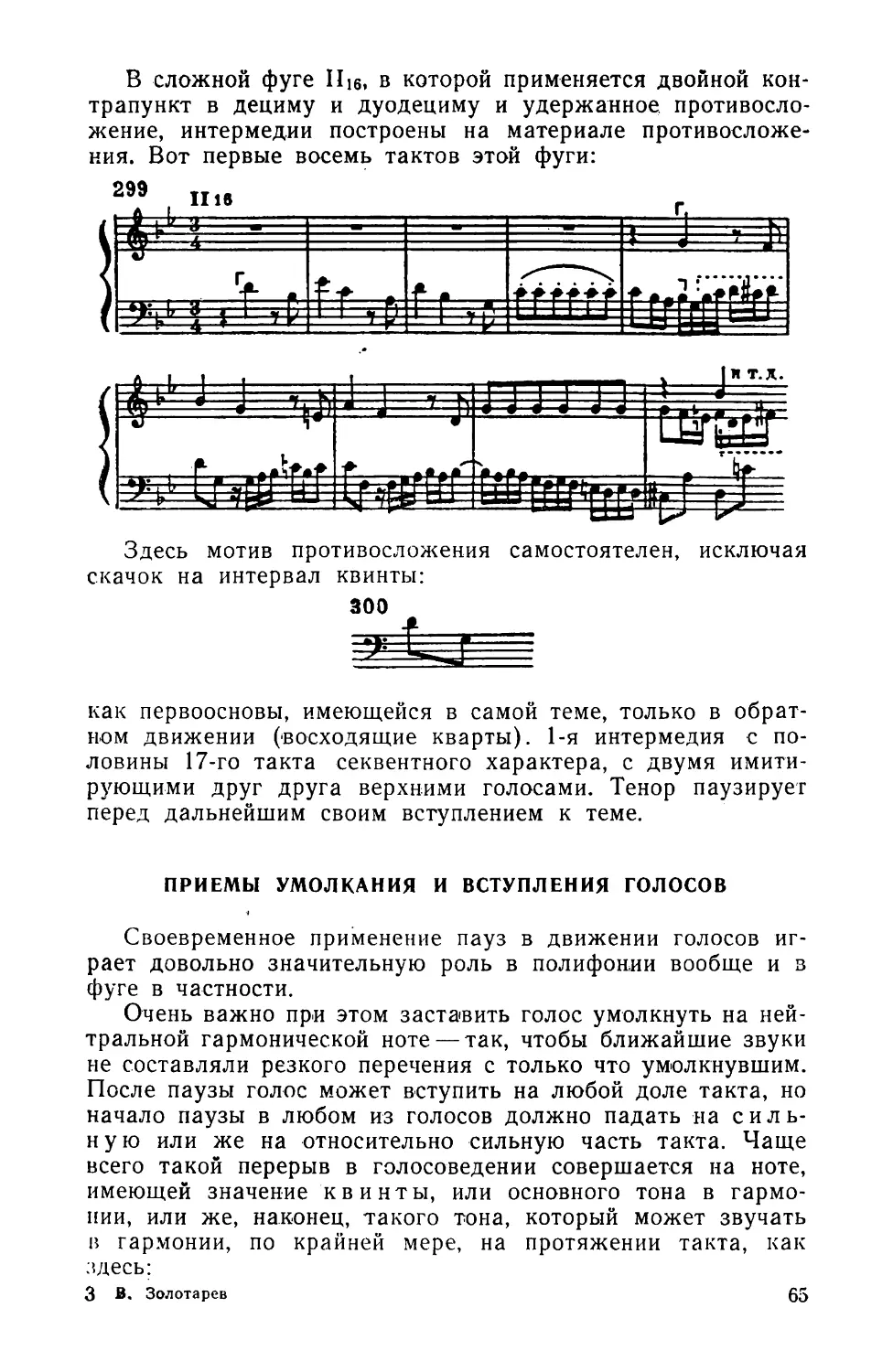

ПРИЕМЫ УМОЛКАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ ГОЛОСОВ

Своевременное применение пауз в движении голосов иг

рает довольно значительную роль в полифонии вообще и в

фуге в частности.

Очень важно при этом заставить голос умолкнуть на ней

тральной гармонической ноте -так, чтобы ближайшие звуки

не составляли резкого перечения с только что умолкнувшим.

После паузы голос может в.ступить на любой доле такта, но

начало паузы в любом из голосов должно падать на с иль

н у ю или же на относительно сильную часть такта. Чаще

всего такой перерыв в голосоведении совершается на ноте,

имеющей значение к винты, или основного тона в гармо

нии, или же, на1юнец, такого тона, который может звучать

в гар:'lюнии, по крайней мере, на протяжении такта, 1<ак

:1Десь:

З .В. Золота рев

65

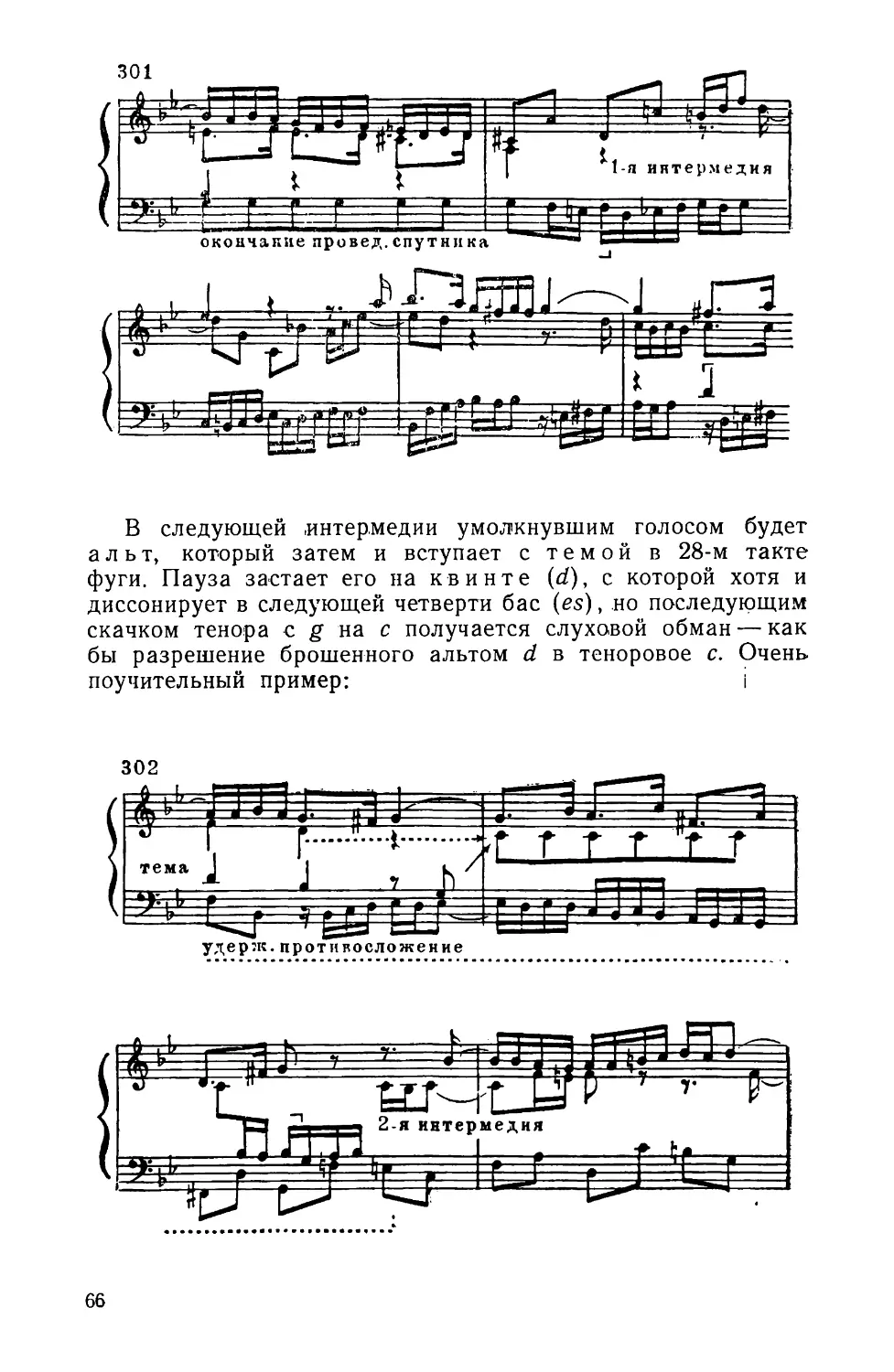

В следующей ,интер.медии умо.11кнувшим голосом будет

альт, ко'Горый затем и вступает с темой в 28-м такте

фуги. Пауза застает его на к винте (d), с которой хотя и

диссонирует в следующей четверти бас (es), но последующим

скачком тенора ~ g на с получается слуховой обман - как

бы разрешение брошенного альтом d в теноровое с. Очень.

поучительный пример:

302

А

'

г

...

~

~'1

1 г------~·-···~·-·······"~r i t ! ''t i

тема.

J,1'\/

--...i

c:::;;::.; -i

.. .... .... ..

у:~:ерж. ПрОТl\RОСЛОЖенне

...... "." ............... " ......... " ... "." ................ " ............ -

66

Подчеркнем еще, что два верхних голоса в интермедии

даююг.о примера сопровождаются равномерно движущимся,

как бы шагающим басом типа basso continuo и также ими

тируют друг друга.

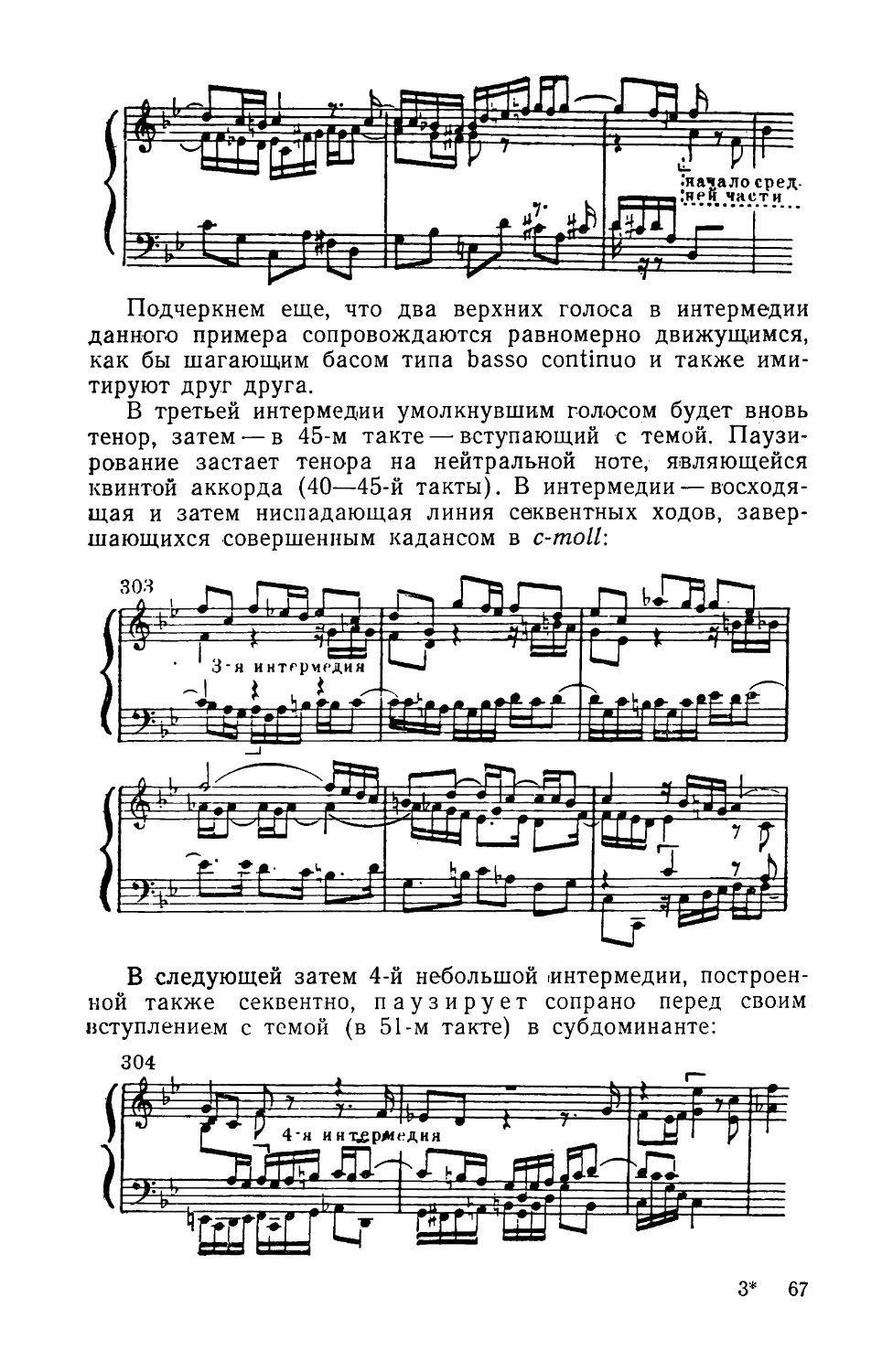

В третьей интермед.ии умолкнувшим голосом будет вновь

тенор, затем - в 45-м такте - вступающий с темой. Паузи

рование застает тенора на нейтральной ноте, являющейся

квинтой аккорда (40-45-й такты). В интермедии - восходя

щая и затем ниспадающая линия секвентных ходов, завер

шающихся .совершенным кадансом в c-moll:

В следующей затем 4-й небольшой rинтермедии, построен

ной также сеюзентно, п а уз и р у е т сопрано перед своим

вступлением с темой (в 51-м такте) в субдоминанте:

304

~~~~~~~~

~~~~~~~

3* 67

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ИНТЕРМЕДИИ

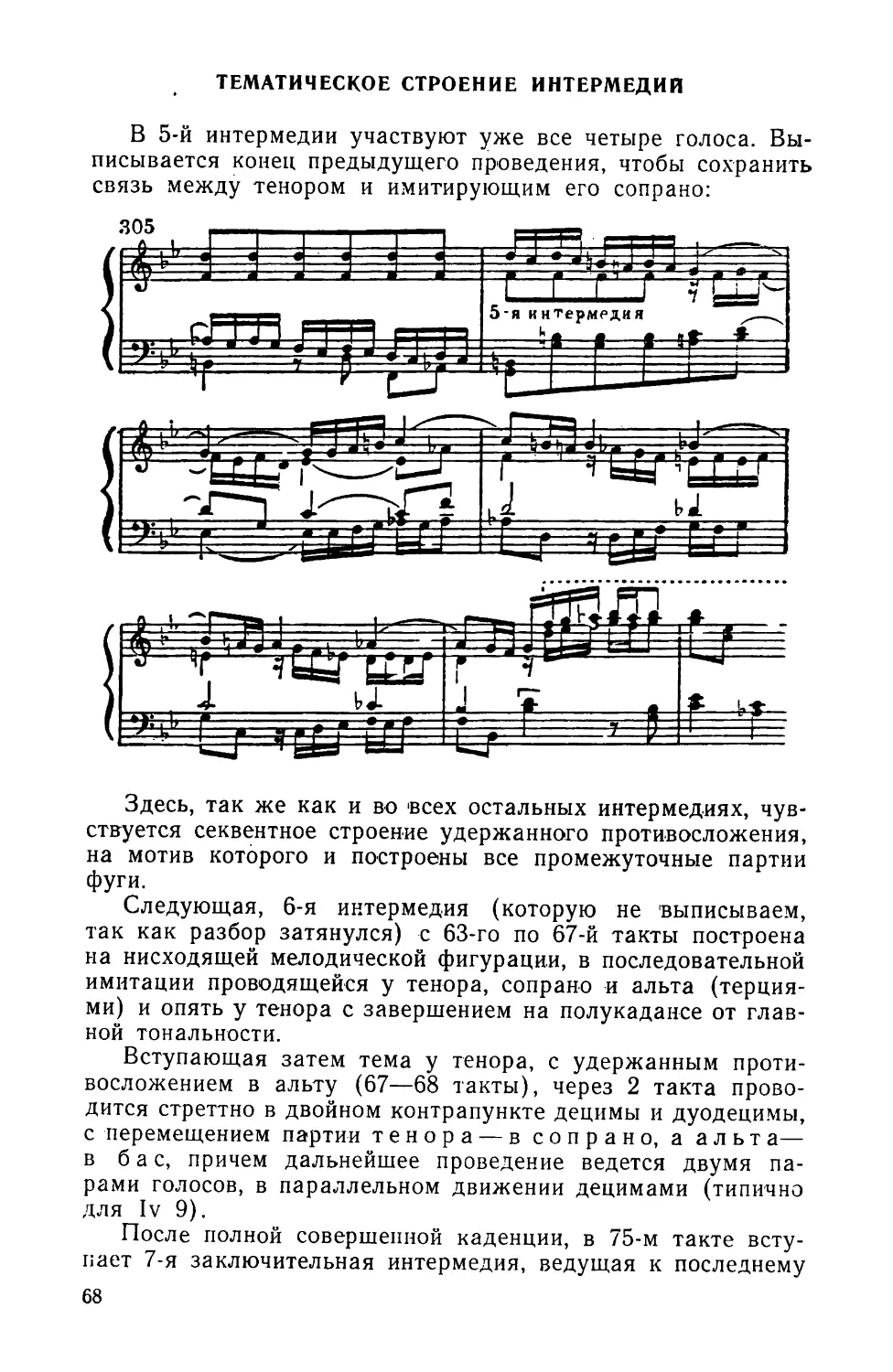

В 5-й интермедии участвуют уже все четыре голоса. Вы

писывается конец предыдущего пр·оведения, чтобы сохранить

связь между тенором и имитирующим его сопрано:

305

1

1

1

1

====

l

1

1

1

5-я интермР.д.ия

LJ1J1

."

-

-

1

"

1:--J

1

1

... ......... ........ " . . " ..... " "

'

Здесь, так же как и во •всех остальных интермедиях, чув

ствуется секвентное строение удержанного противосложения,

на мотив которого и построены все промежуточные партии

фуги.

Следующая, 6-я интермедия (которую не •выписьшаем,

так как разбор затянулся) с 63-го по 67-й такты построена

на нисходящей мелодической фигурации, в последовательной

имитации проводящейся у тенора, сопрано и альта (терция

ми) и опять у тенора с завершением на полукадансе от глав

ной тональности.

Вступающая затем тема у тенора, с удержанным проти

восложением в альту (67-68 такты), через 2 такта прово

дится стреттно в двойном контрапункте децимы и дуодецимы,

сперемещениемпартиитенора- всопрано,аальта

в ба с, причем дальнейшее проведение ведется двумя па

рами голосов, в пара.1лельном движении децимами (типично

для lv 9).

После полной совершенной каденции, в 75-м такте всту

лает 7-я заключительная интермедия, ведущая к последнему

68

проведению темы на заключительном кадансе в басу (79-й

такт)" пр·ичем тема нес1юлько произв~олыно варьируется.

В фуге E-dur (1 9 ) все четыре интермедии разрабатывают

материал удержанного противосложения, который, в свою

. очер едь,

заимствован из второй части темы.

Наоборот, в фуге fis-moLl (114) мелодика-тематическая

основа удержанного противосложения более контрастна и

самостоятельна, хотя и представляет собой интересный и тон

кий вариант самой темы (в ней изменен ритм и rналравление

движения). То же самr0е в фуге 112.

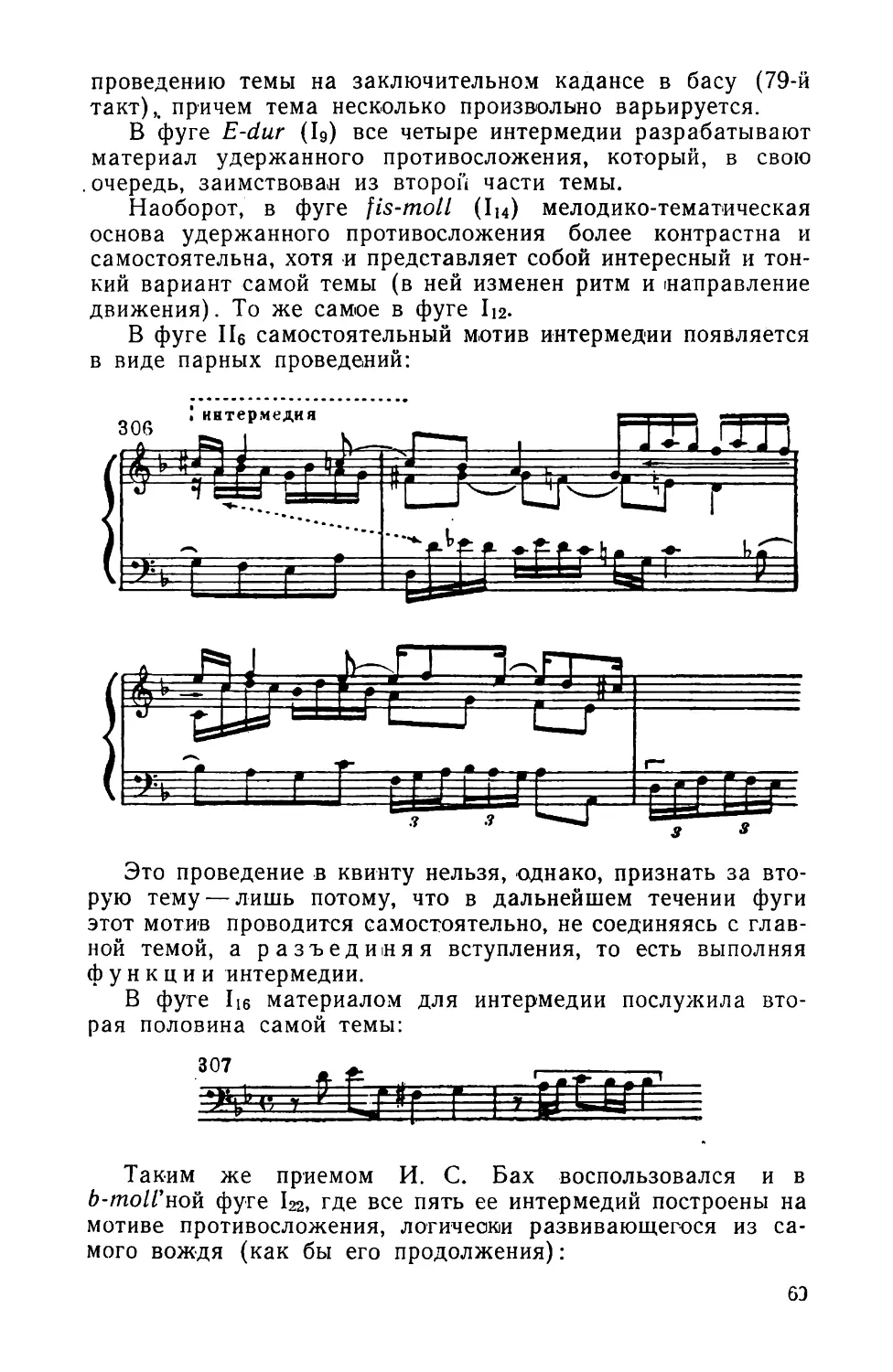

В фуге 11 6 самостоятельный м,отив интермедии появляется

в виде парных проведений:

-- .---· .. -.-.. --- -" --- -" ...

: ивтермеди11

.1

.1

8

8

Это проведение в квинту нельзя, ·однако, признать за вто

рую тему - лишь потому, что в дальнейшем течении фуги

этот мотив проводится самостоятельно, не соединяясь с глав

ной темой, а раз ъ ед и rн я я вступления, то есть выполняя

функцииинтермедии.

В фуге 115 материалом для интермедии послу:жила вто

рая половина самой темы:

807

· ?!~&('\ , , Ь•r

Таким же приемом И. С. Бах воспользовался и в

Ь-тоll'ной фуге 122 , где все пять ее интермедий построены на

мотиве противосложения, лотичеоКiи развивающегося из са

мого вождя (как бы его продолжения):

6)

В фуге 1120 для тех же целей послужил материал кодет

ты (.вместе с материалом из противосложения), близкой,

впрочем, ко ~всему строению скачкообразной темы:

ЗОQ

"

..,

i[r,

~А~

-

н..... ~~"- -А

:

~

i.,. .i;;;

-

Точно так же и в фуге I1, тема которой уже выше приво

дилась, интермедии построены на материале к одет ты:

70

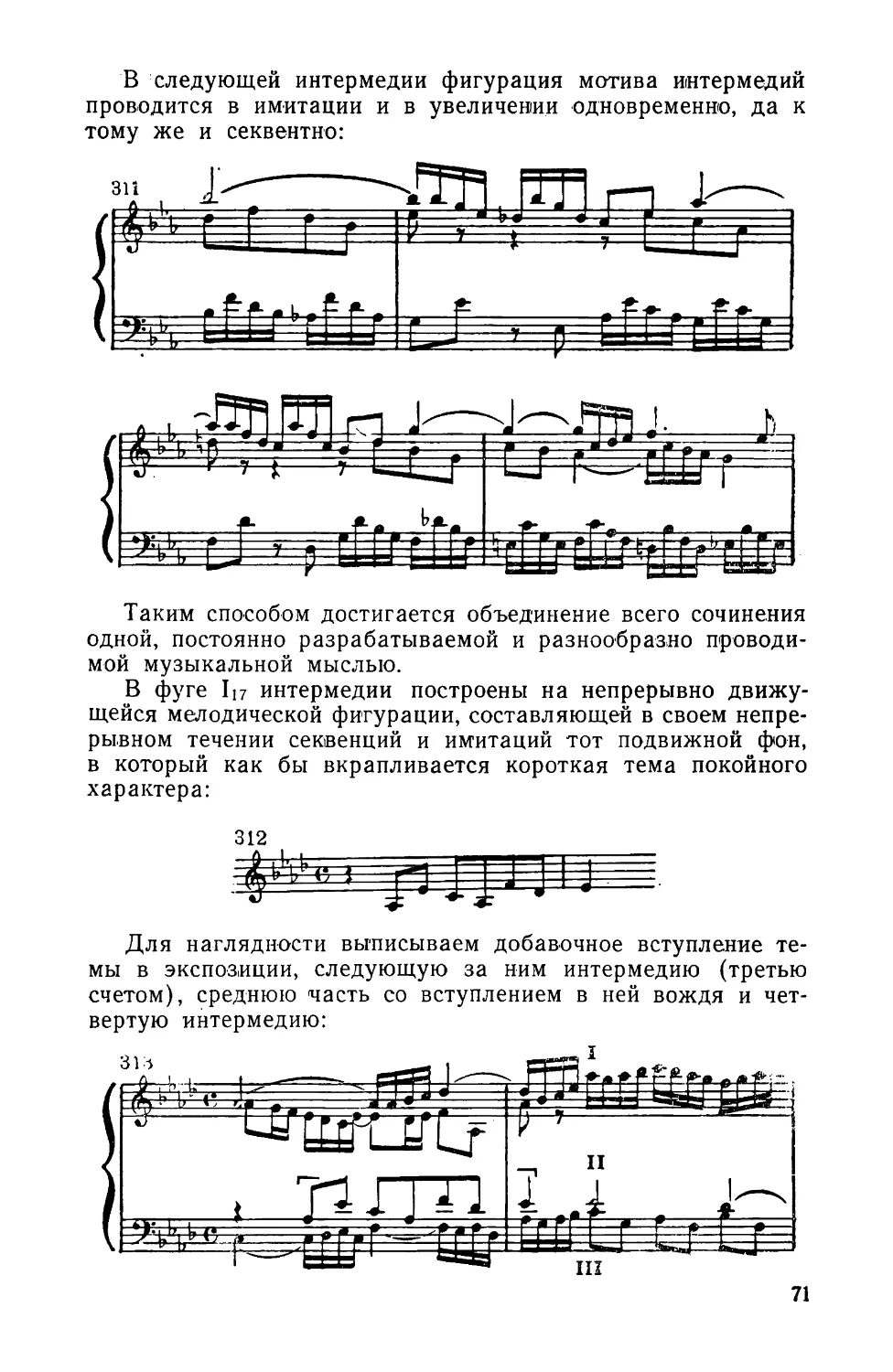

В следующей интермедии фигурация мотива иrнтермедий

пронодится в имитации и в увеличеН1ии ·Одновременню, да к

тому же и секвентно:

31i

J-----...

Таким способом достигается объединение всего сочинения

одной, постоянно разрабатываемой и разнообразно проводи

мой музыкальной мыслью.

В фуге 117 интермедии построены на непрерывно движу

щейся мелодической фигурации, составляющей в своем непре

рывном течении секвенций и имитаций тот подвижной фон,

в который как бы вкрапливается короткая тема покойного

характера:

312

:6~'·ь~е! ~ Jj JJ1J

Для наглядности выписываем добавочное вступление те

мы в экспозиции, следующую за ним интермедию (третью

счетом), среднюю часть со вступлением в ней вождя и чет

вертую интермедию:

71

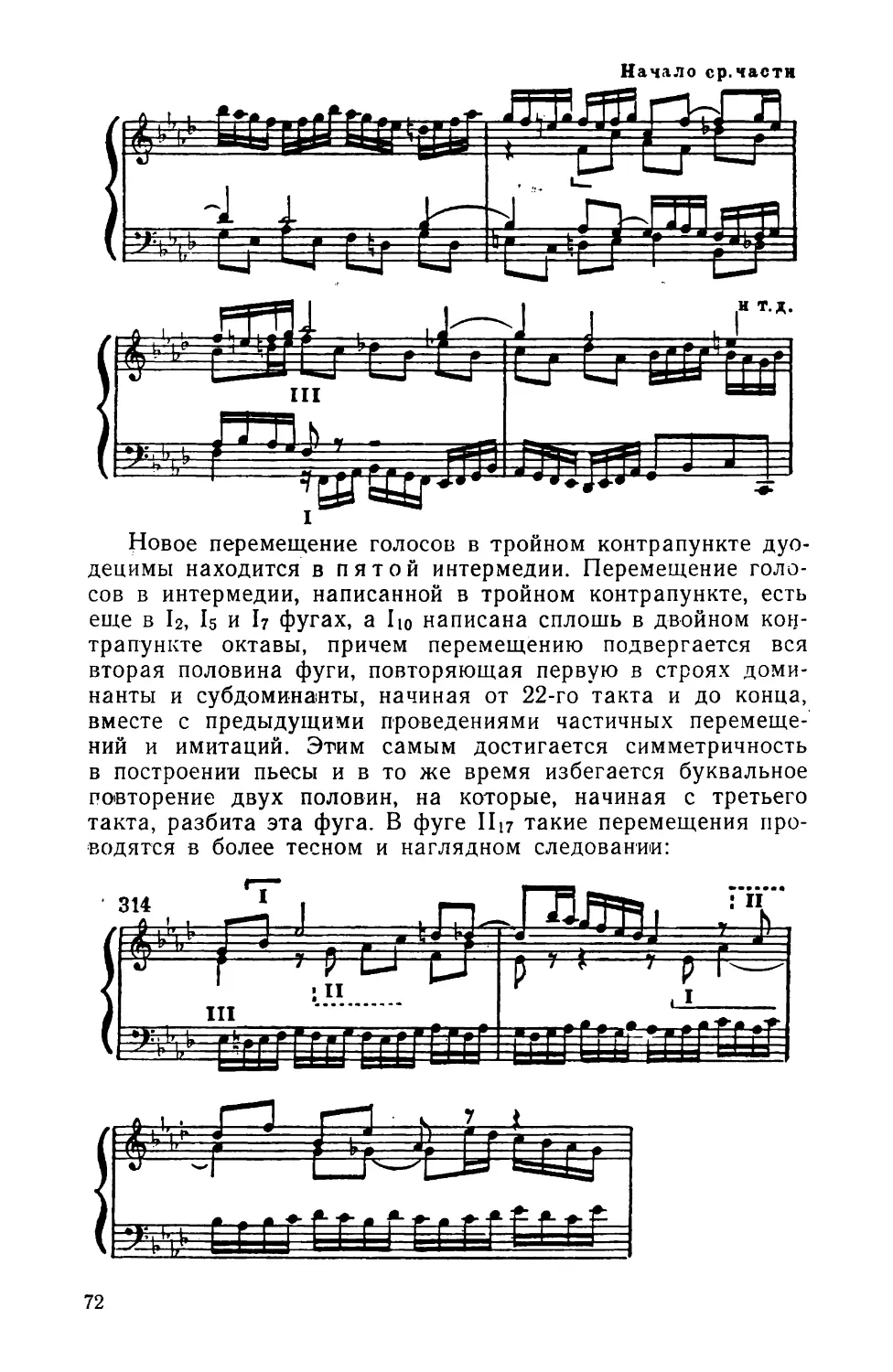

Нача.'Iо ср.'lасти

1

Новое перемещение голосов в тройном контрапункте дуо·

децимы находится в пятой интермедии. Перемещение голо·

сов в интермедии, написанной в тройном контрапункте, есть

еще в 12, ls и 11 фугах, а 11о написана сплошь в двойном KOfJ·

трапунrпе октавы, причем перемещению подвергается вся

вторая половина фуги, повторяющая первую в строях доми·

нанты и субдомина:нты, начиная от 22-го такта и до конца,

вместе с предыдущими проведениями частичных перемеще

ний и имитаций. Э'flим самым достигается симметричность

в построении пьесы и в то же время избегается буквальное

Г'О1вторение двух половин, на которые, начиная с третьего

такта, разбита эта фуга. В фуге 11 17 такие перемещения про

водятся в более тесном и наглядном следовании:

.

314

'1

72

и далее, в 4-й интермедии, все это, в свою очередь, переме

щается, причем транспонируемые перемещения проведены

в трех лолосах в тройном контрапу.нкте октавы:

315

111

11

1

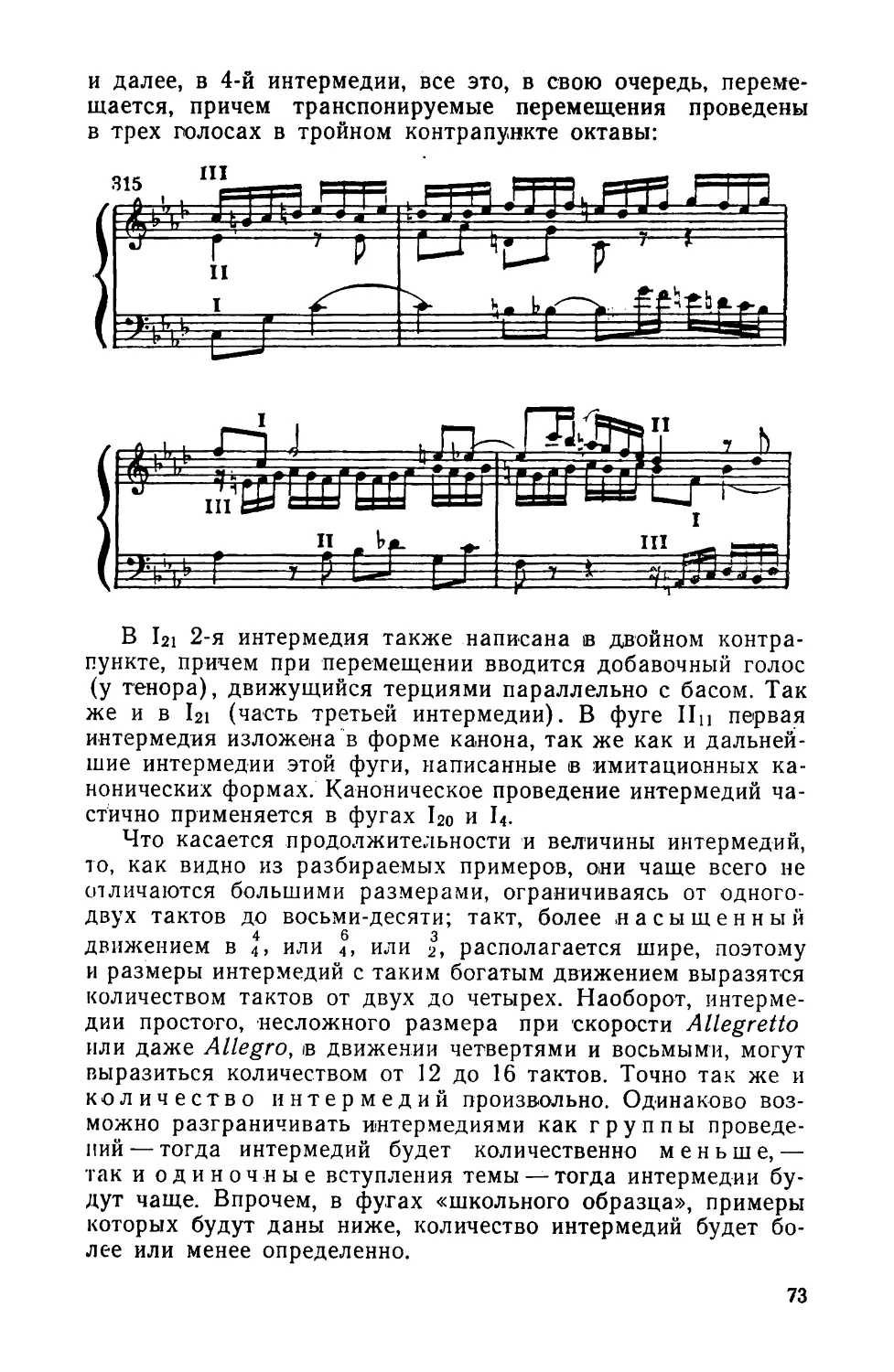

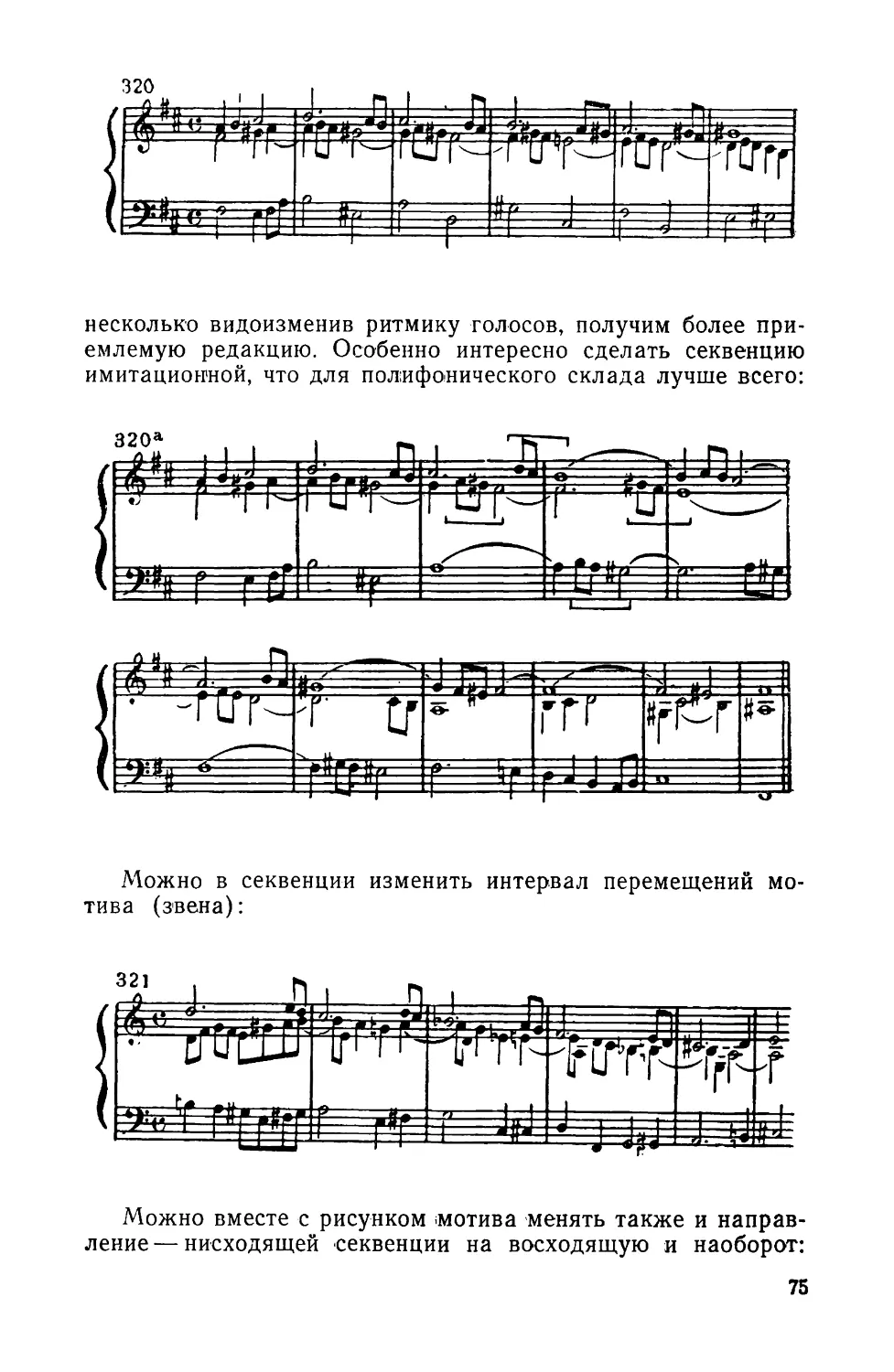

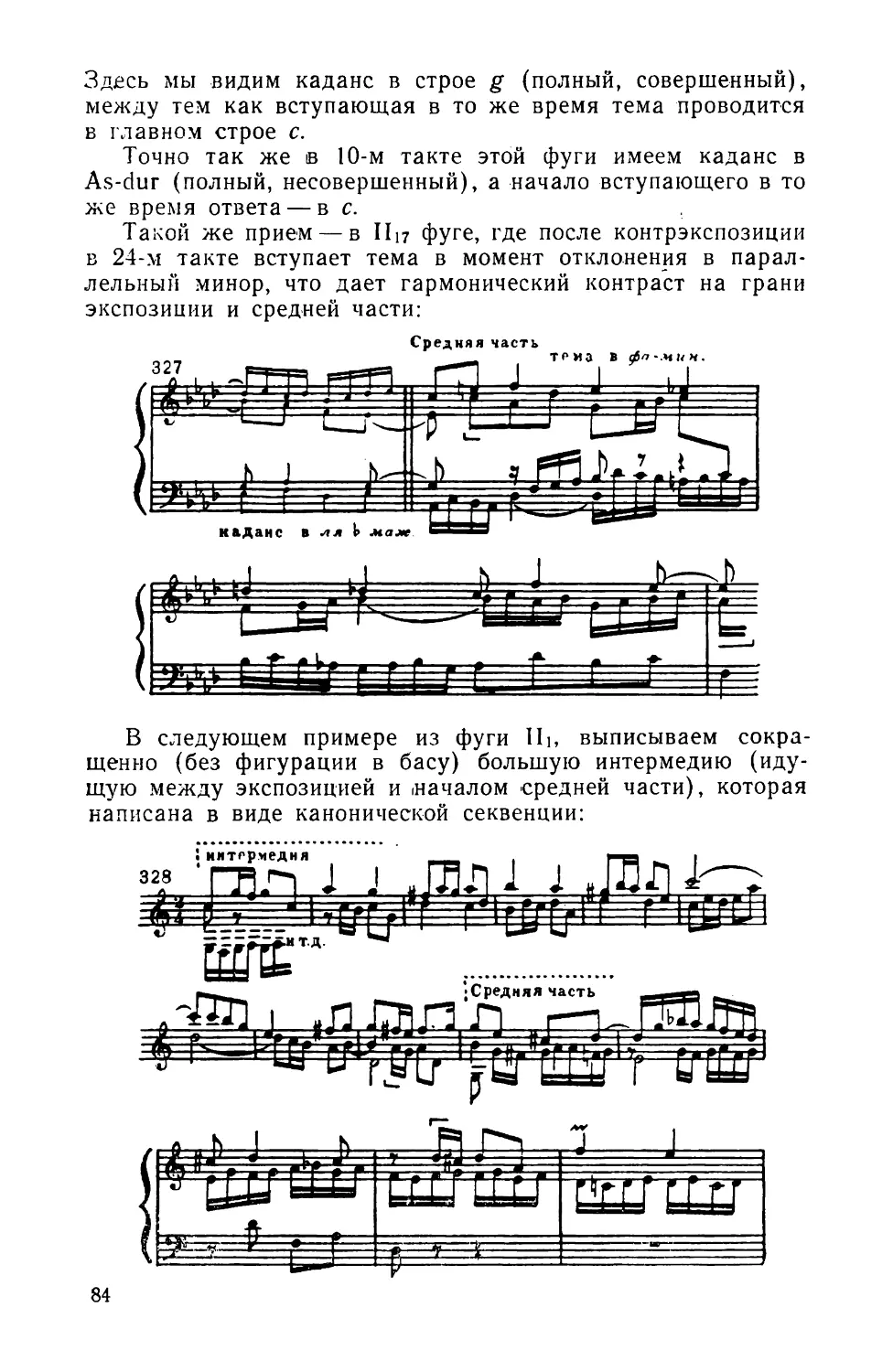

В 121 2-я интермедия также написана 1В двойном контра

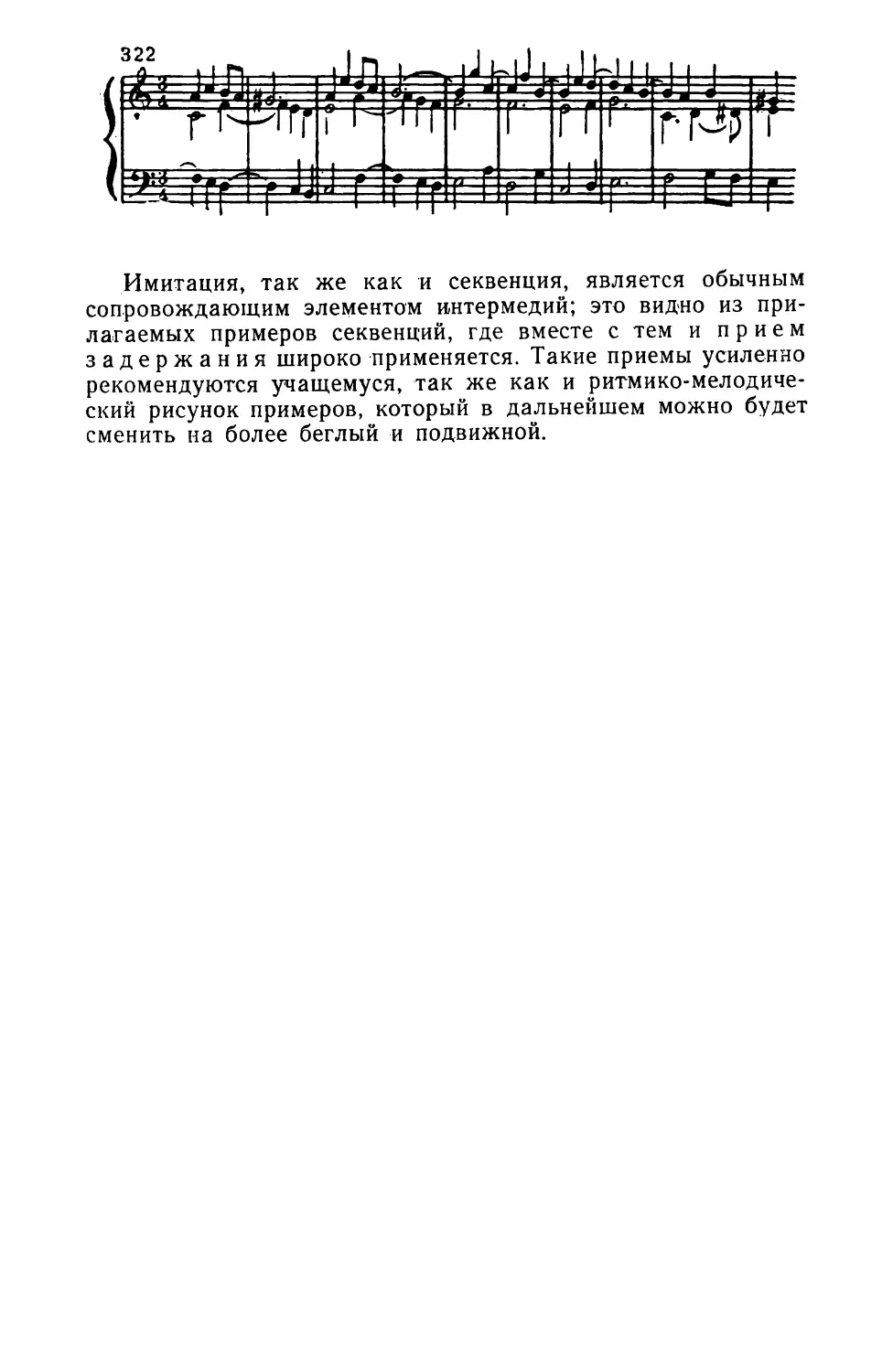

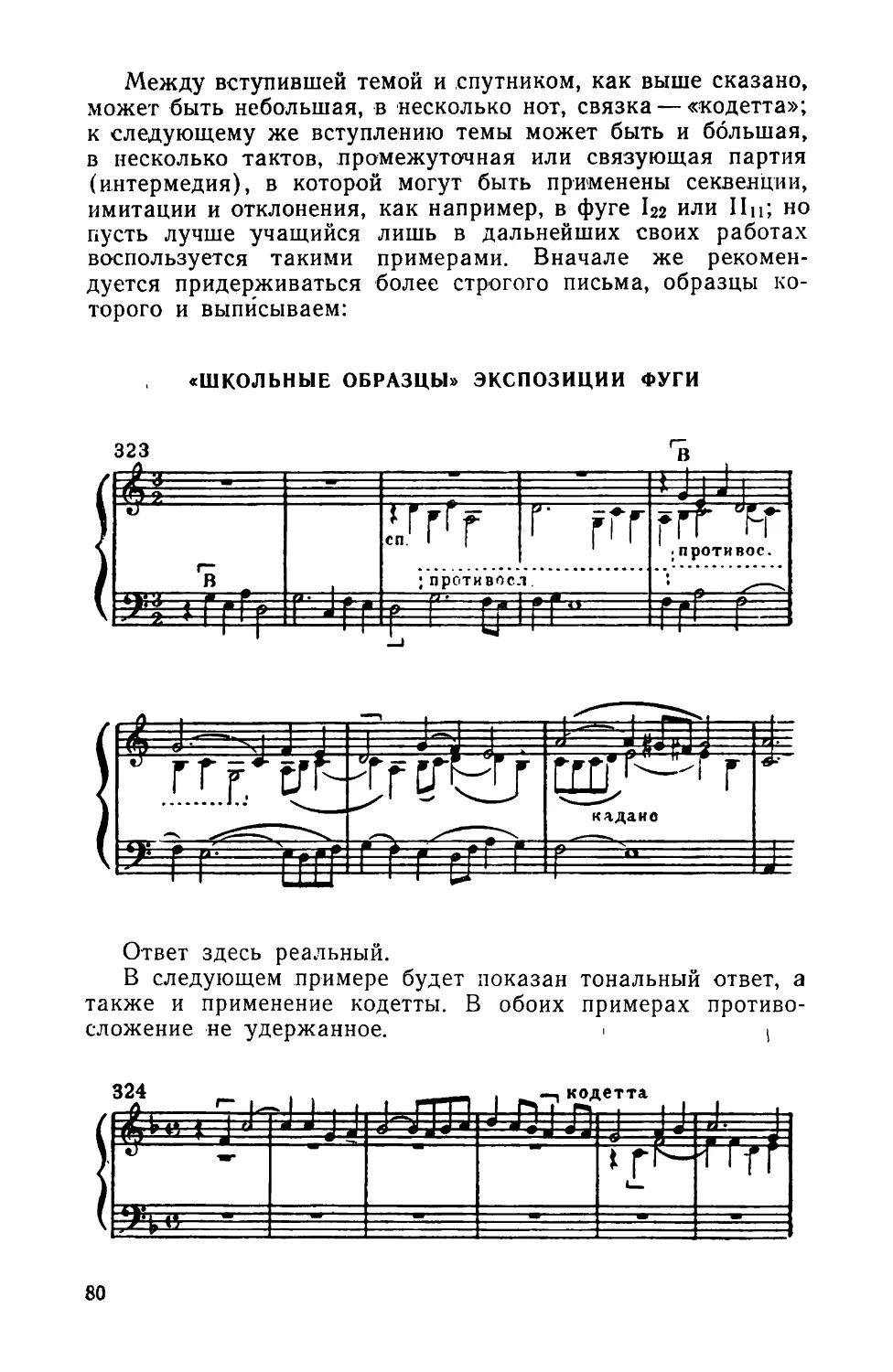

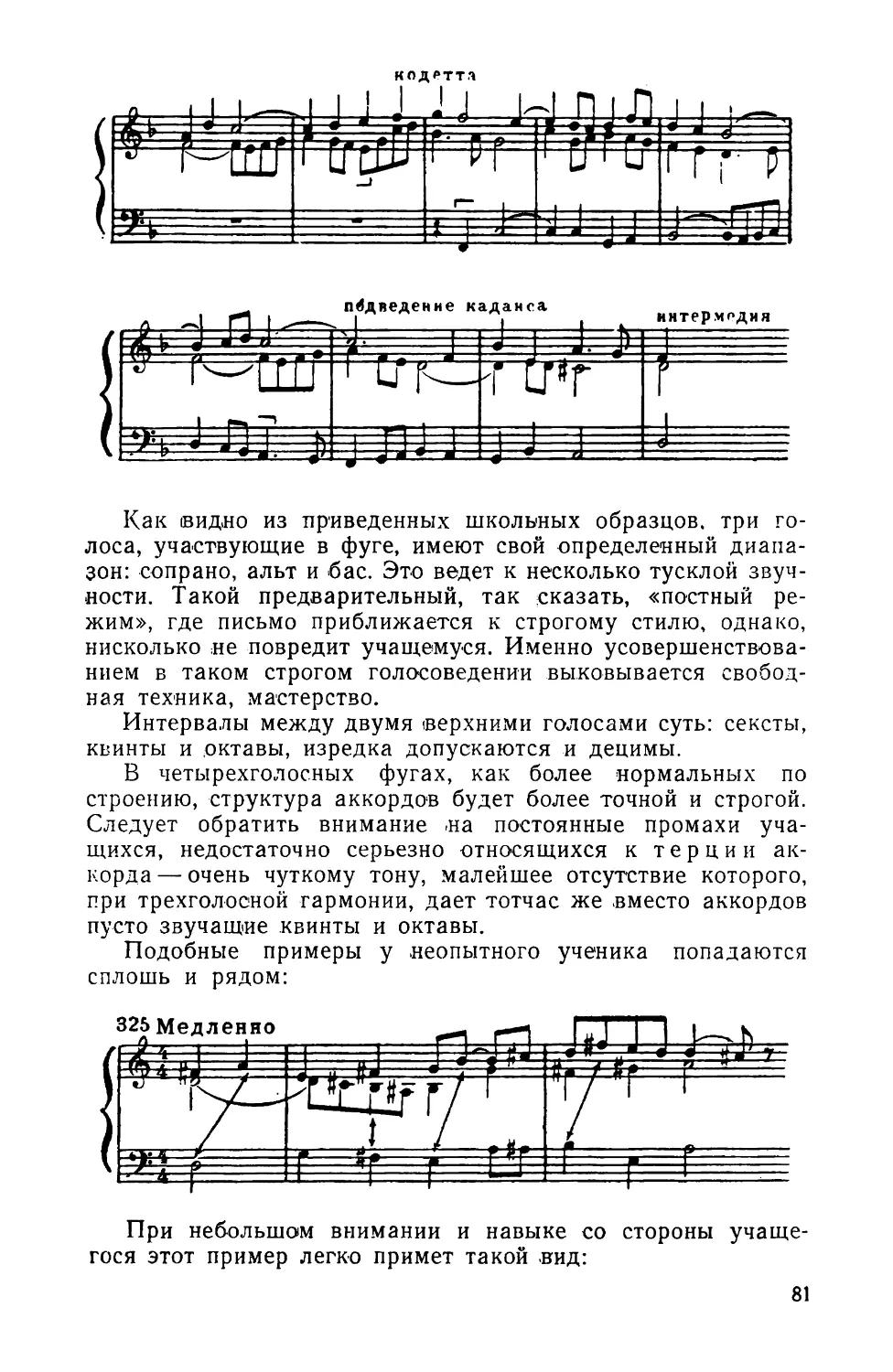

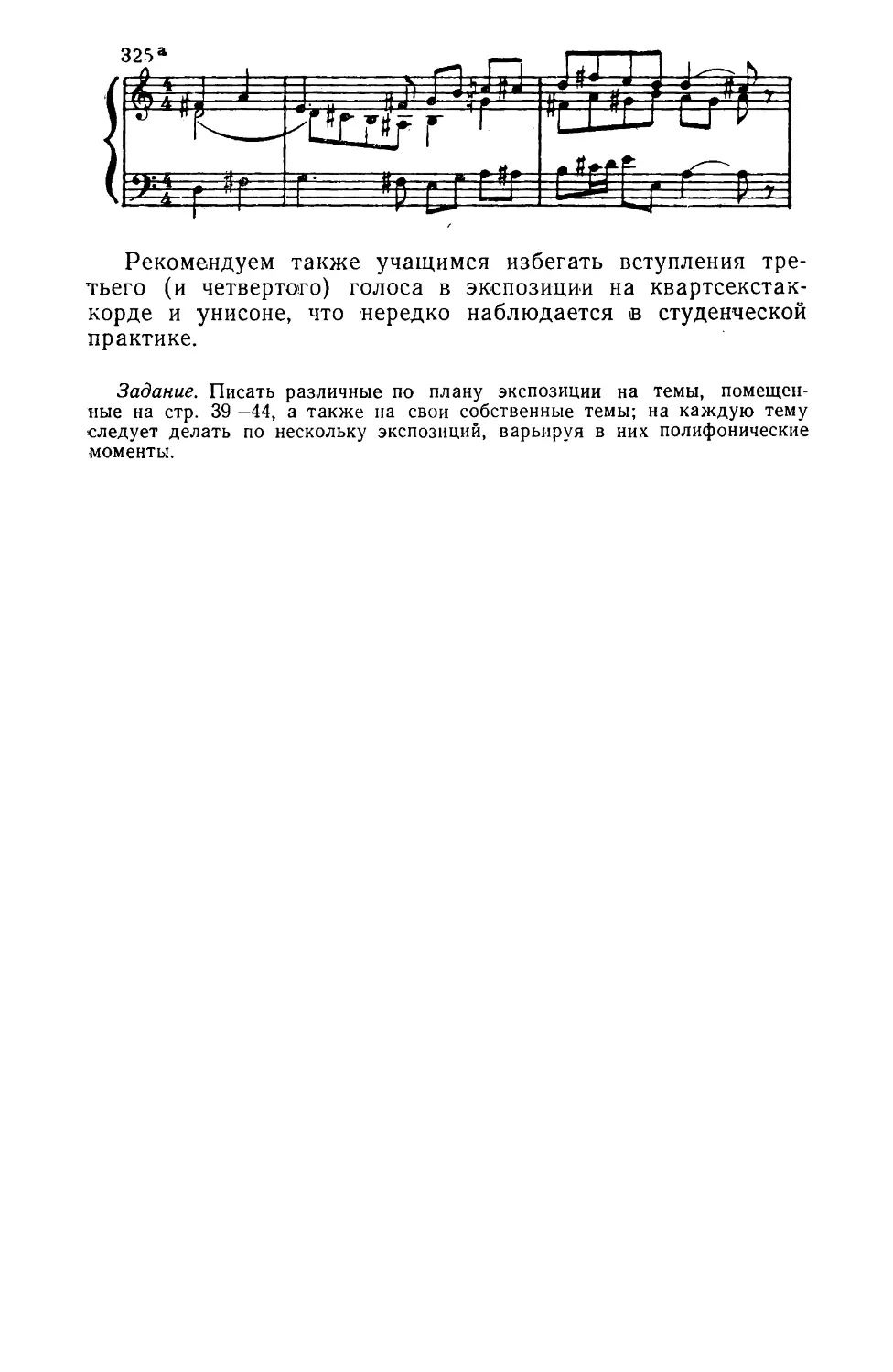

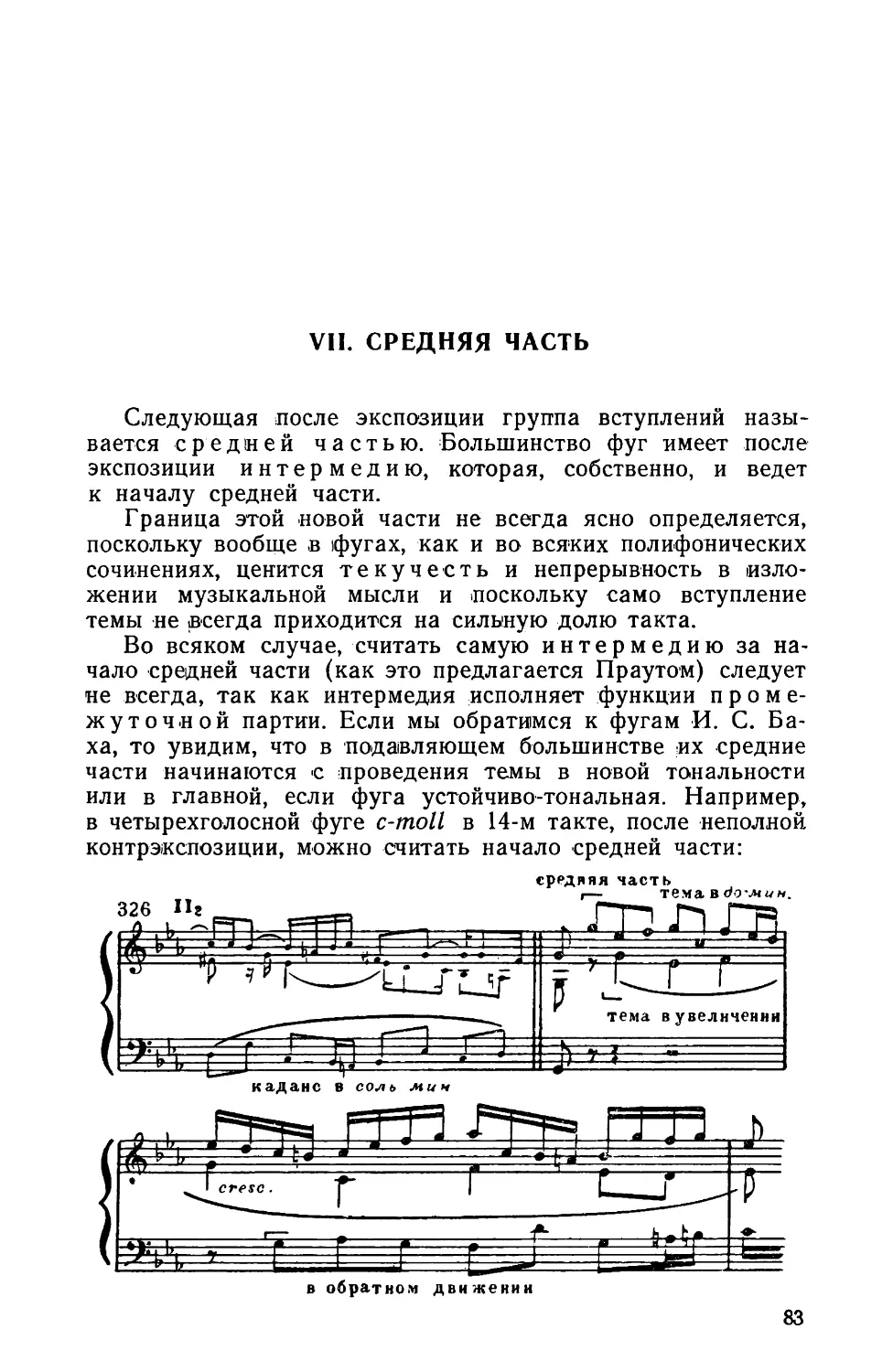

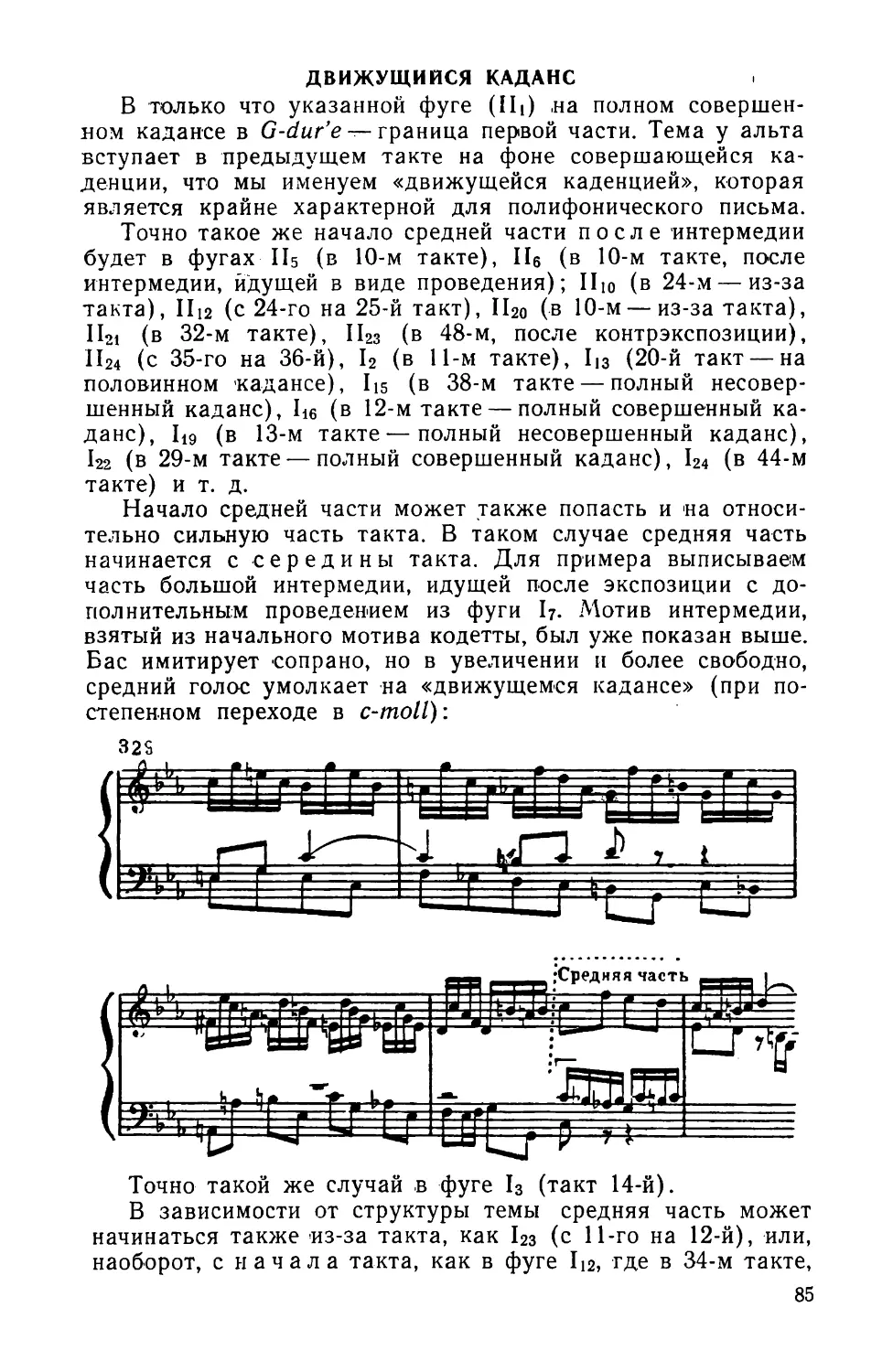

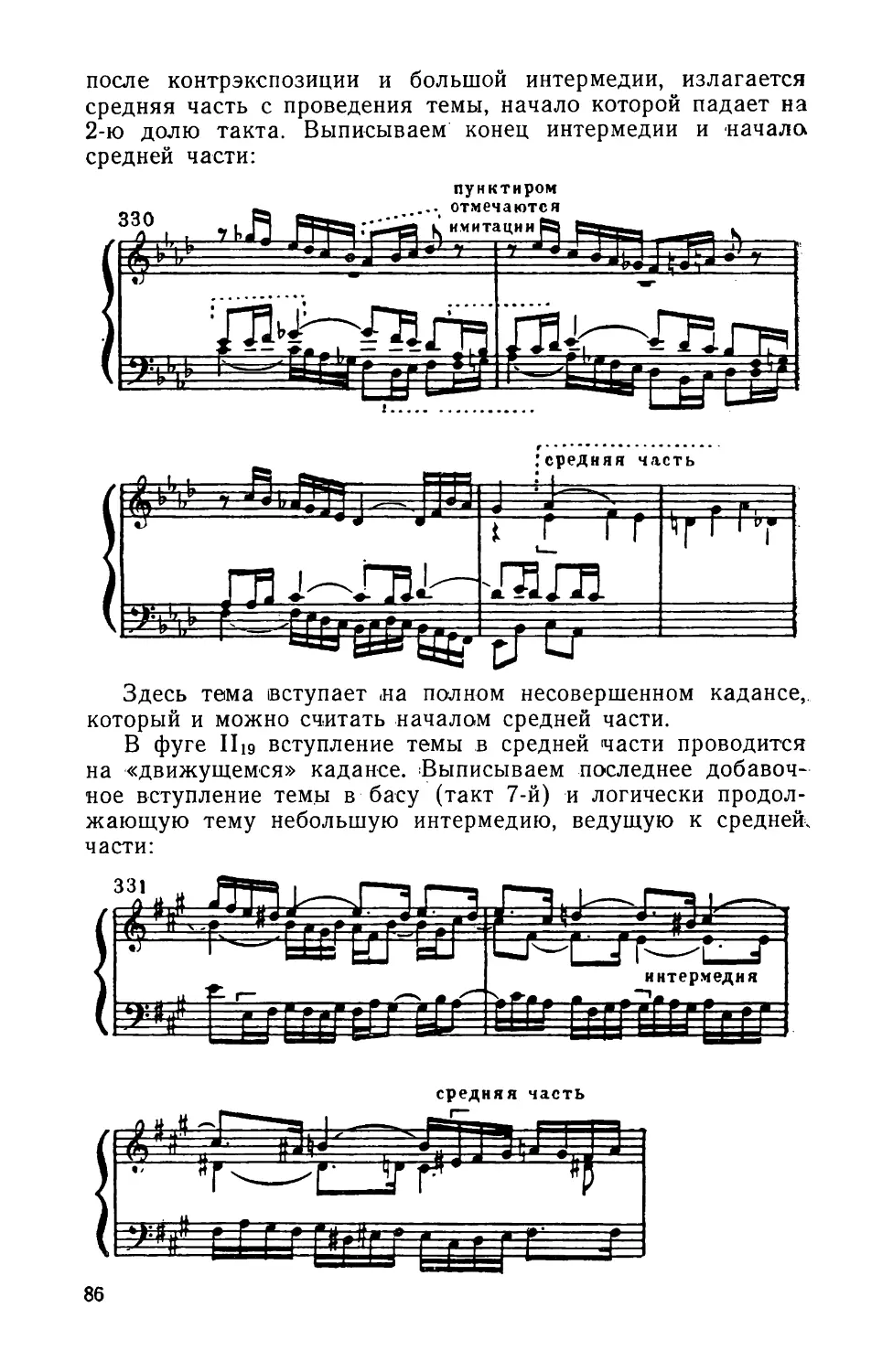

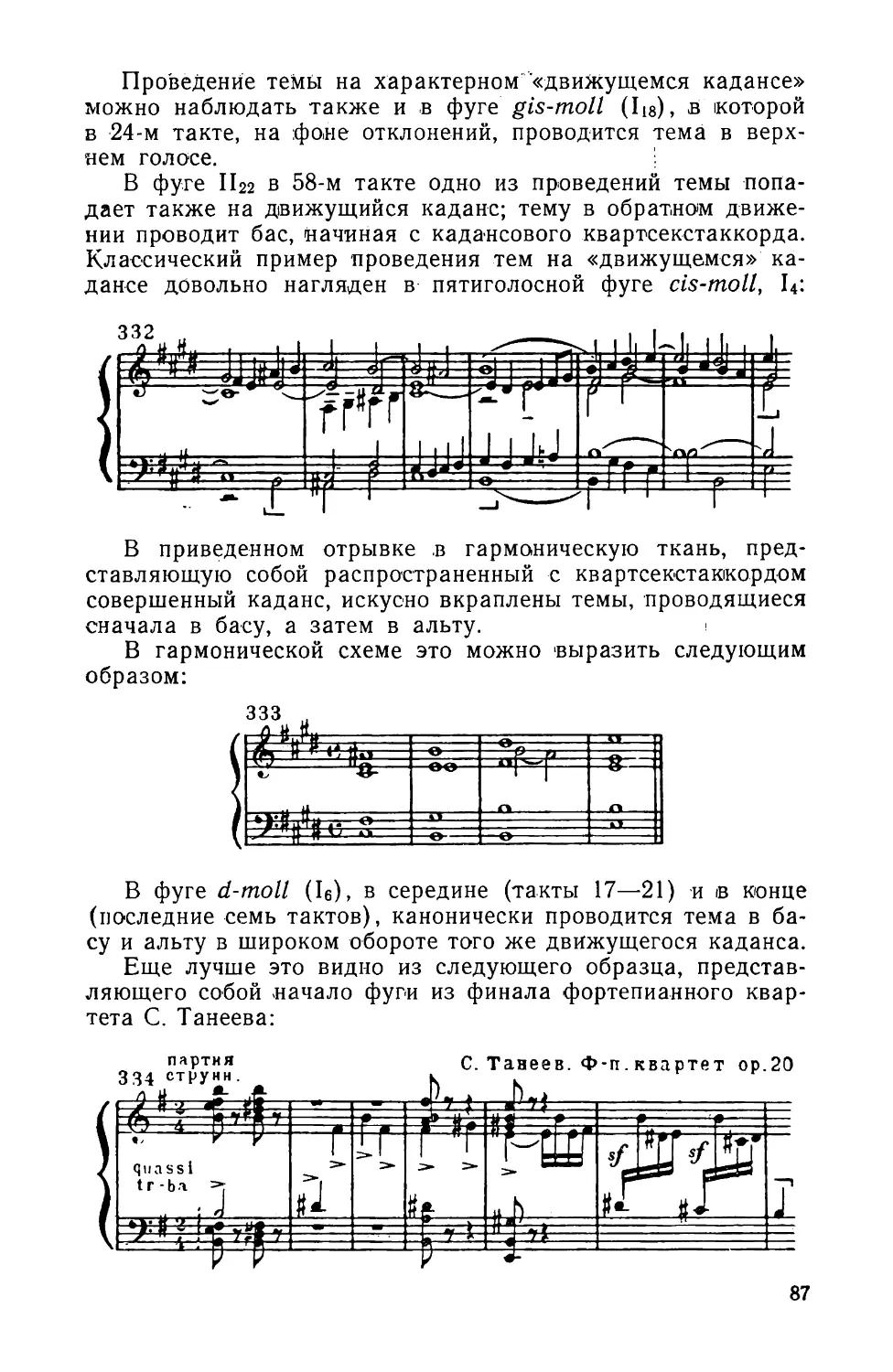

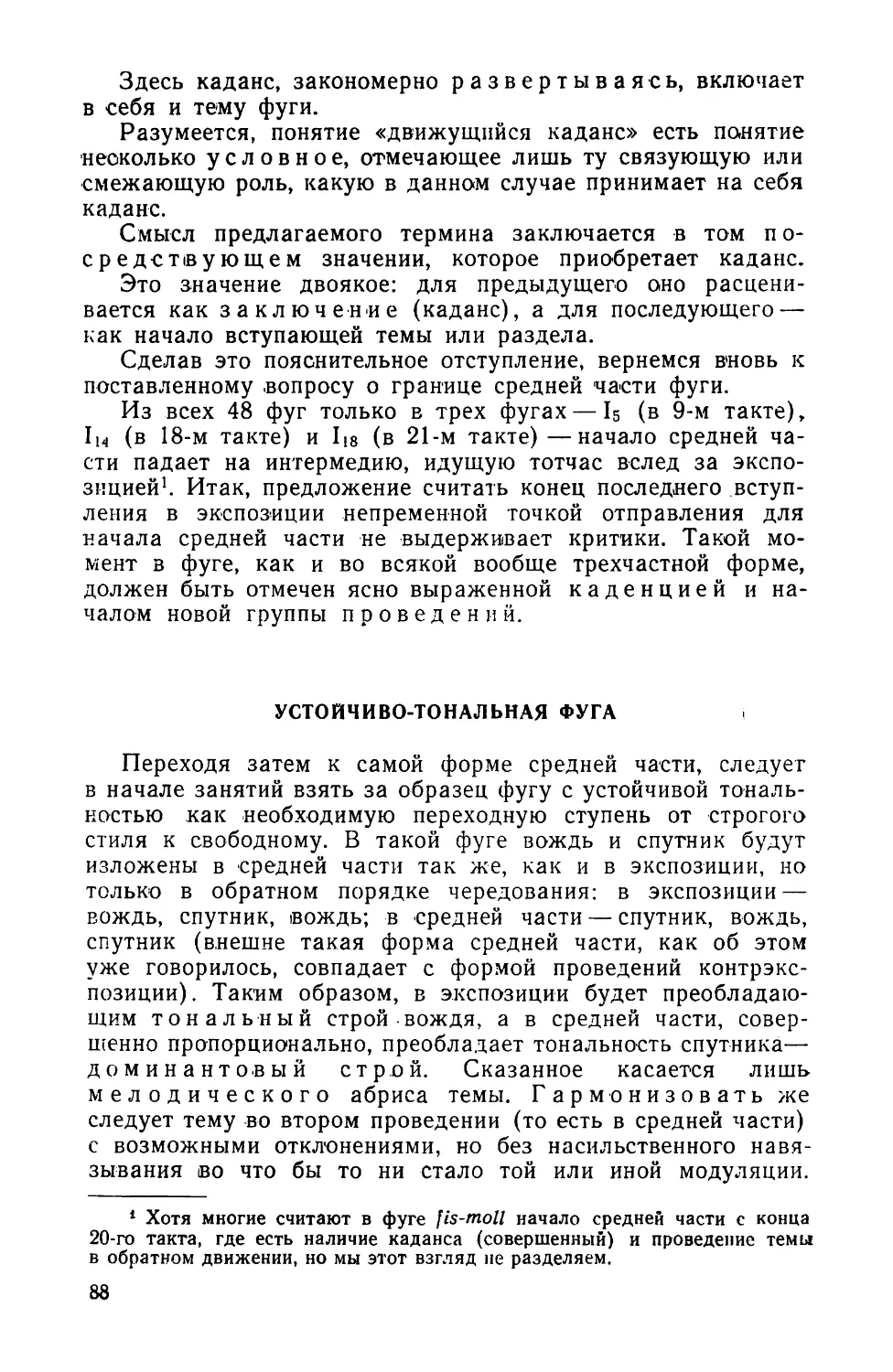

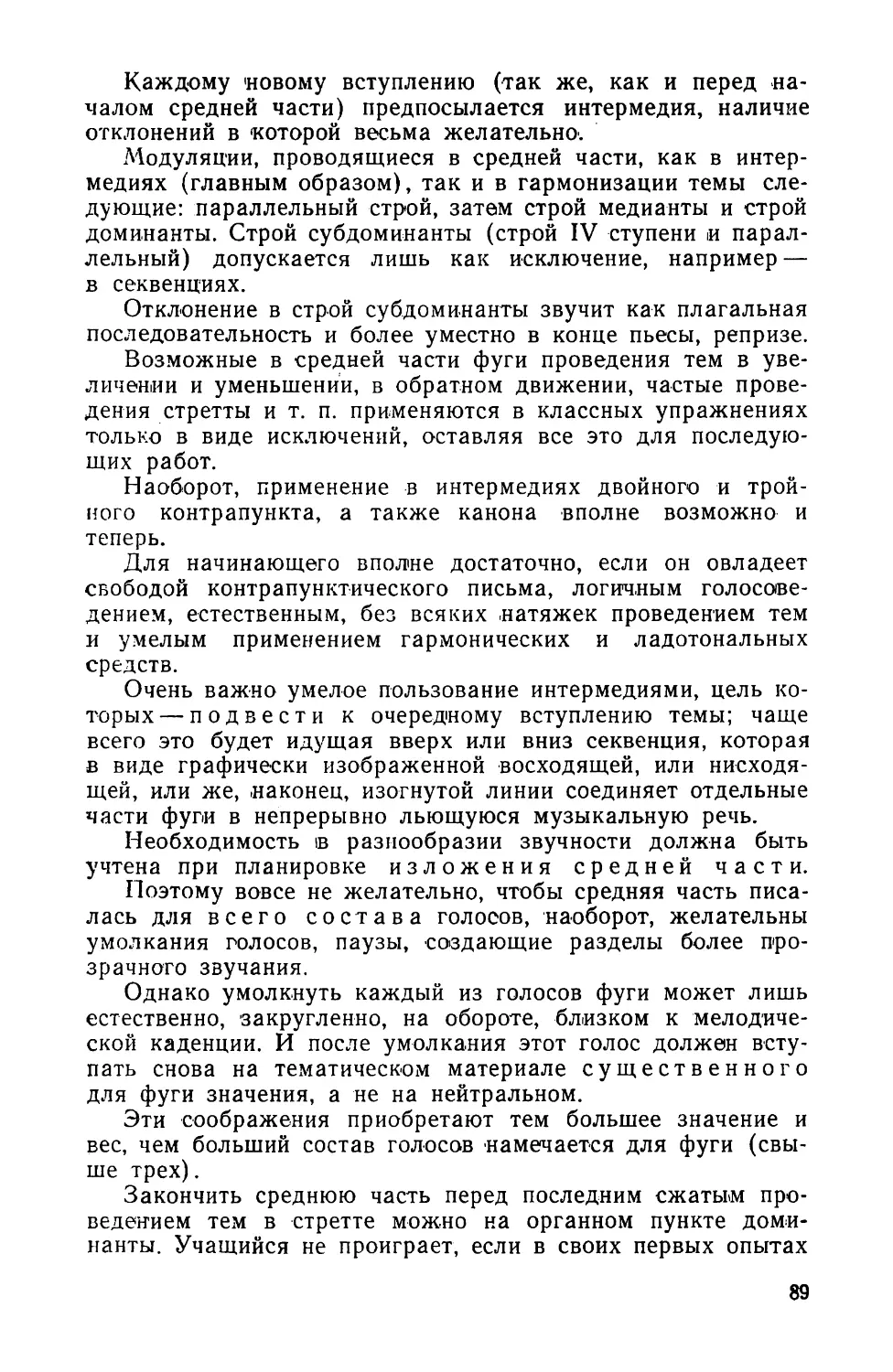

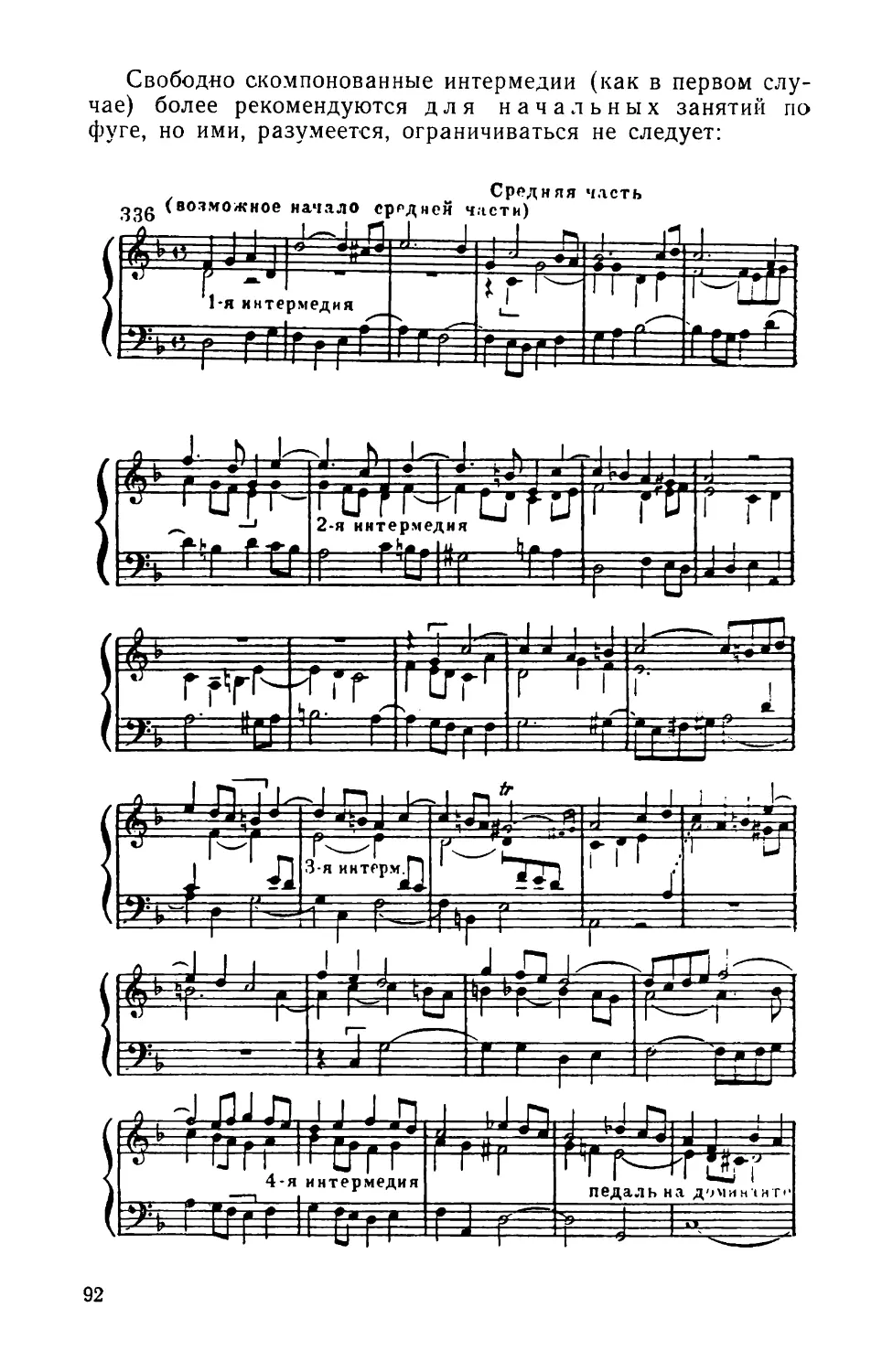

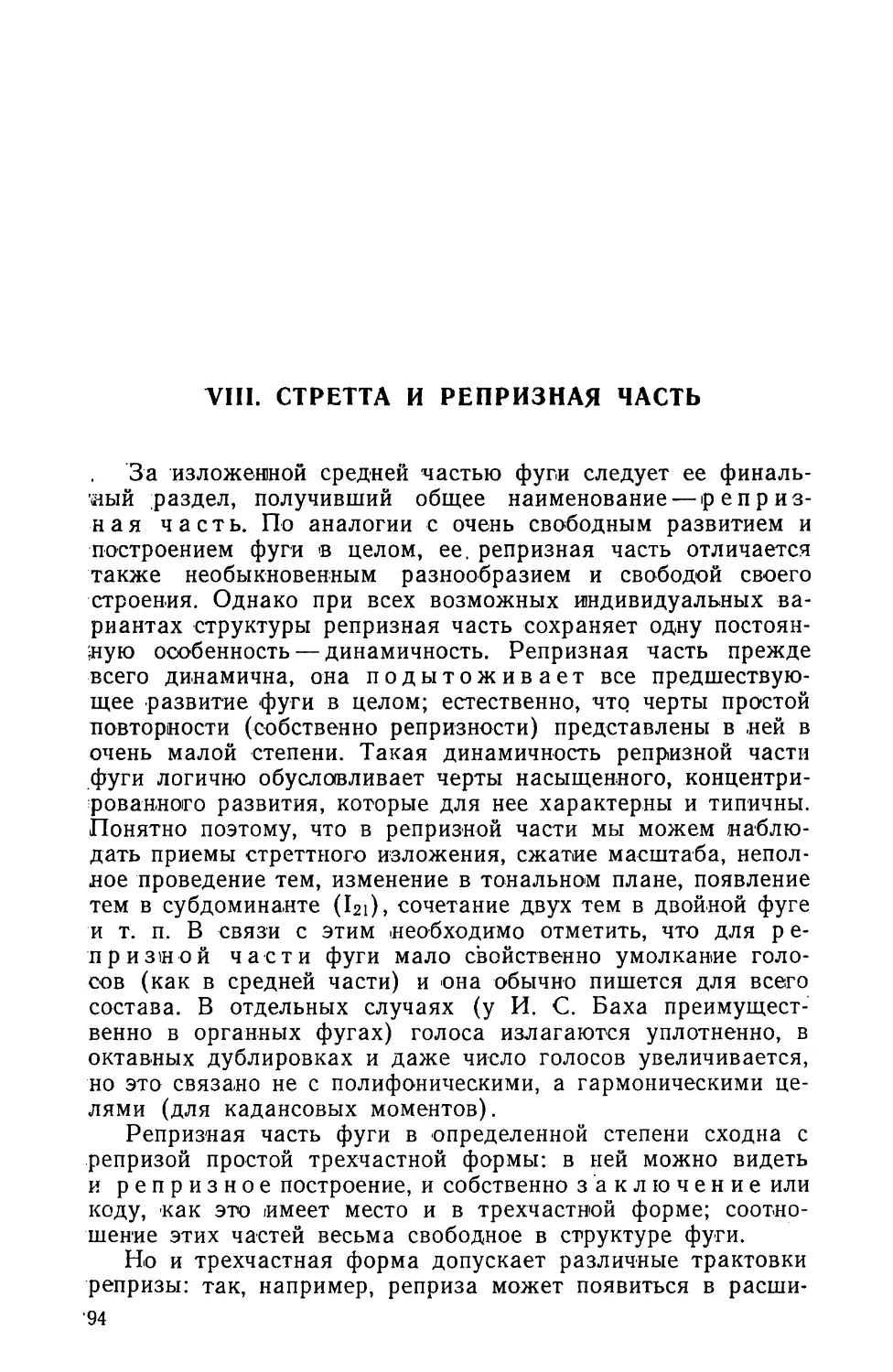

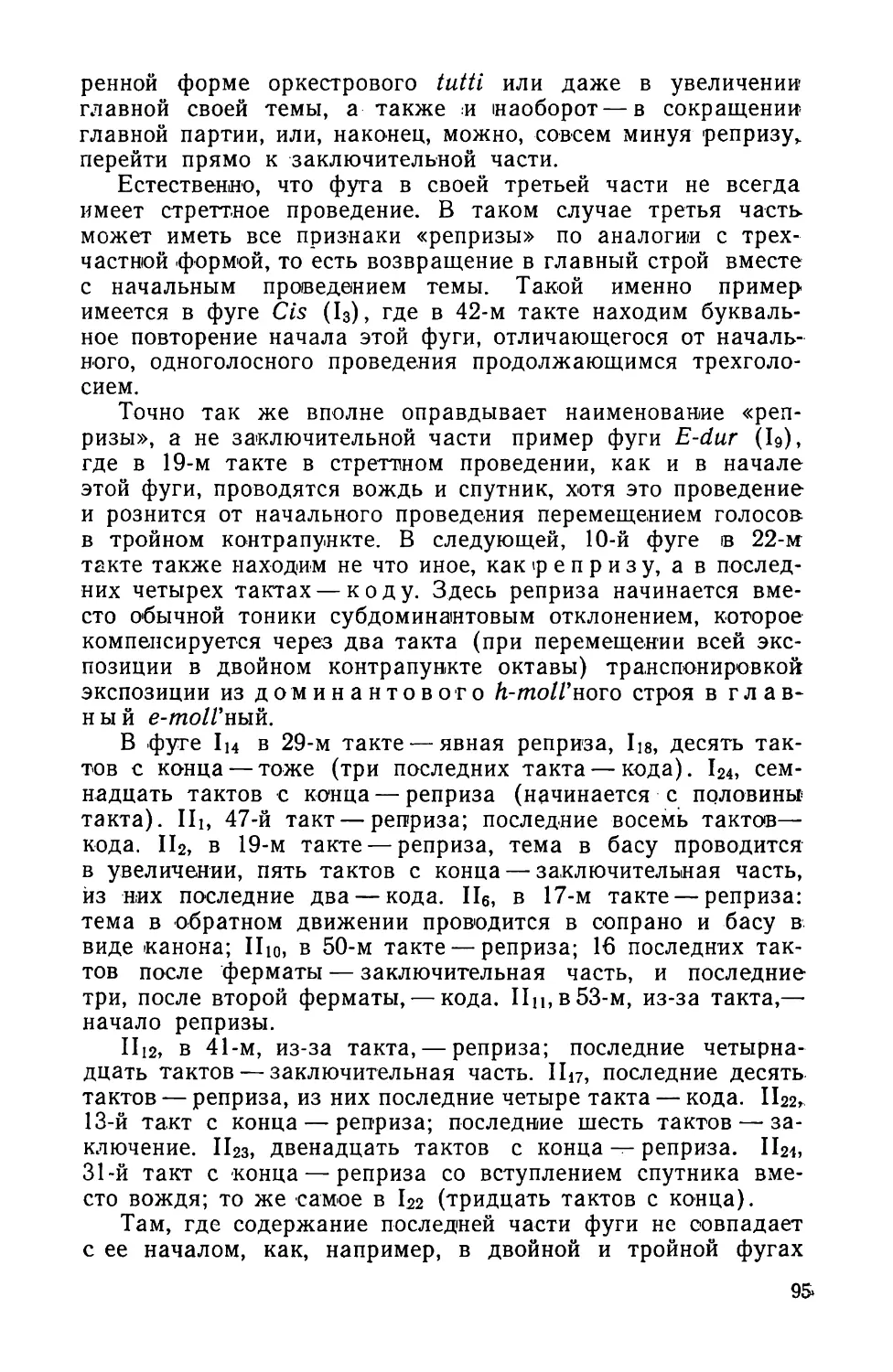

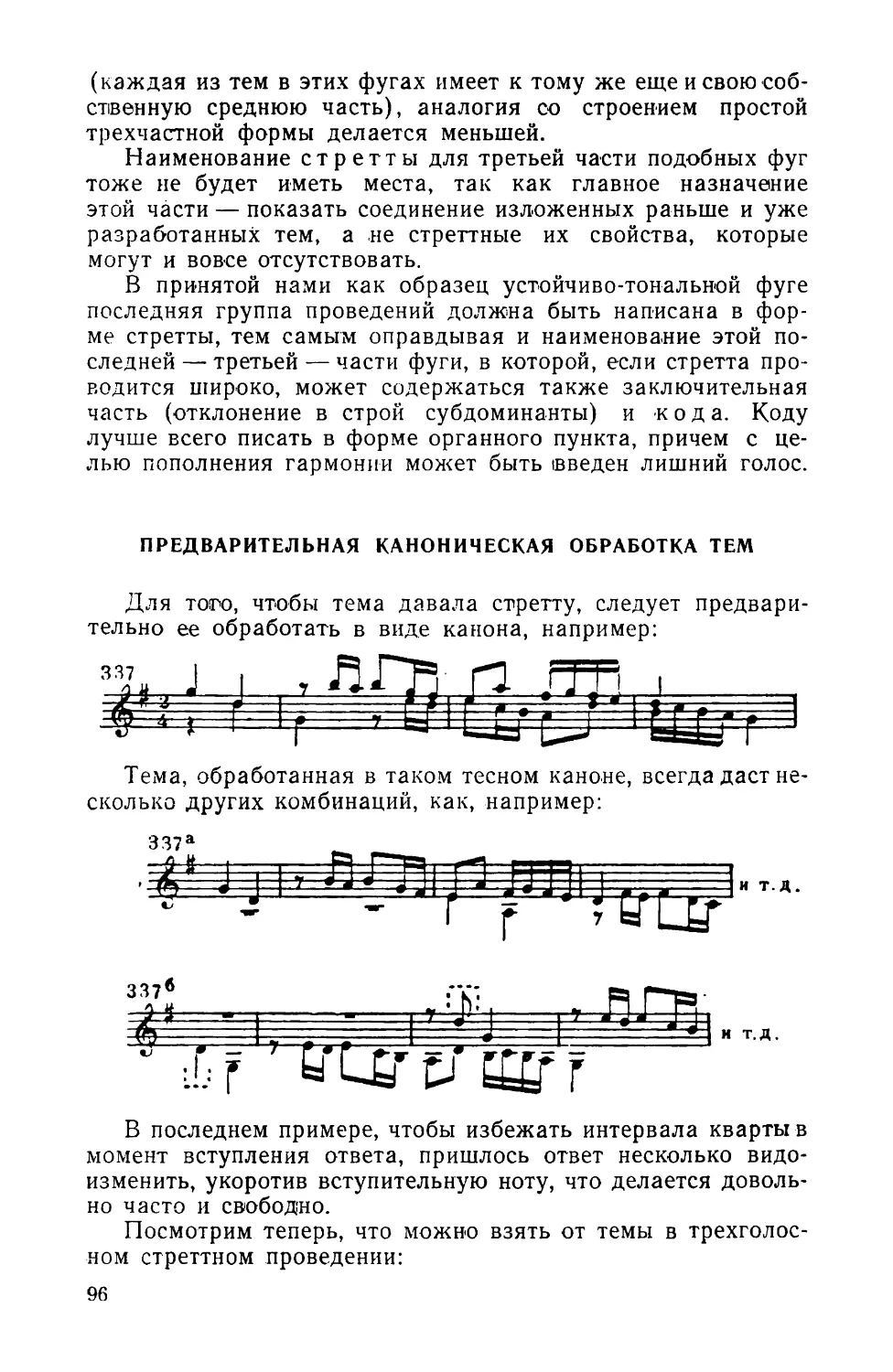

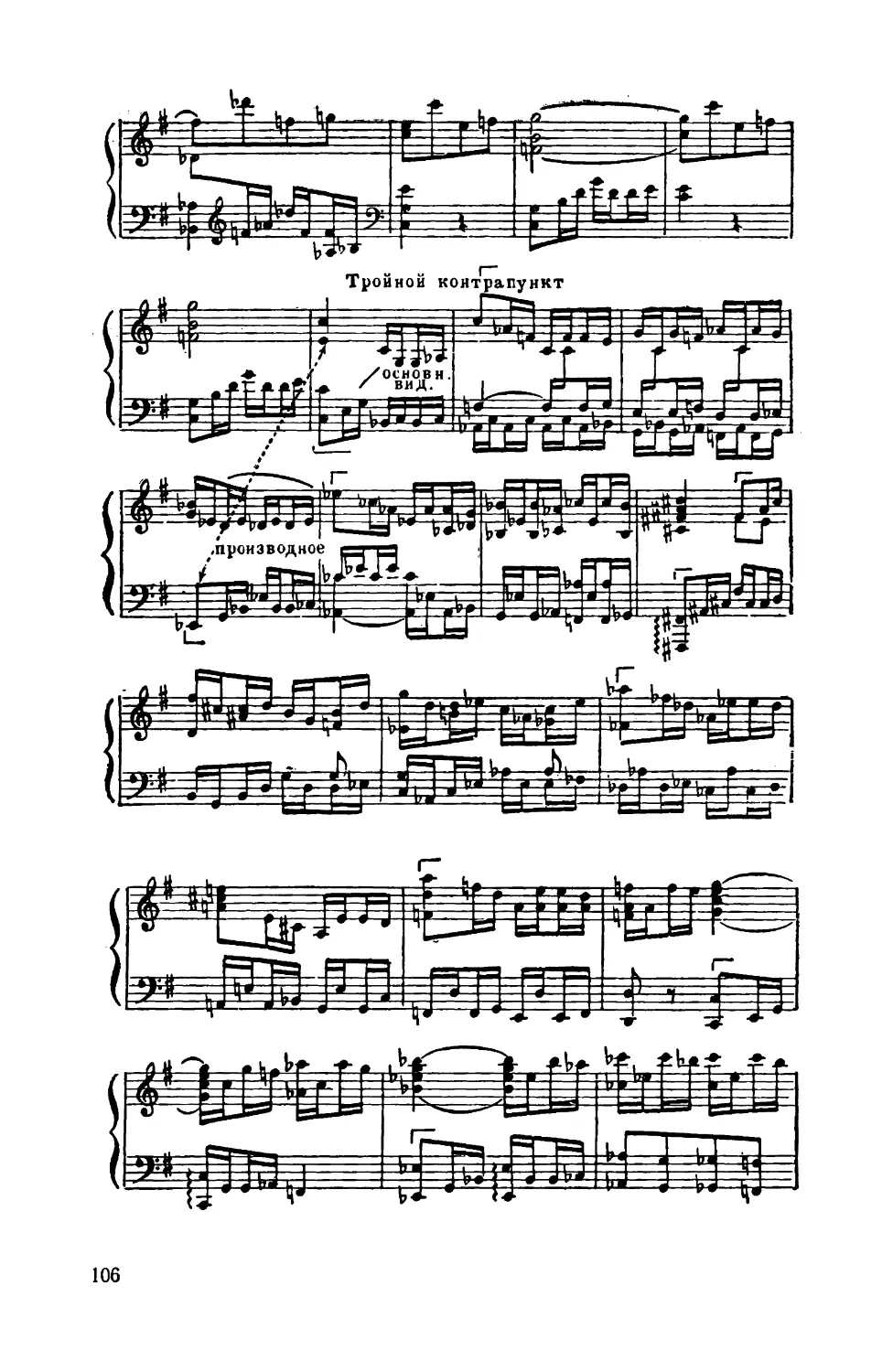

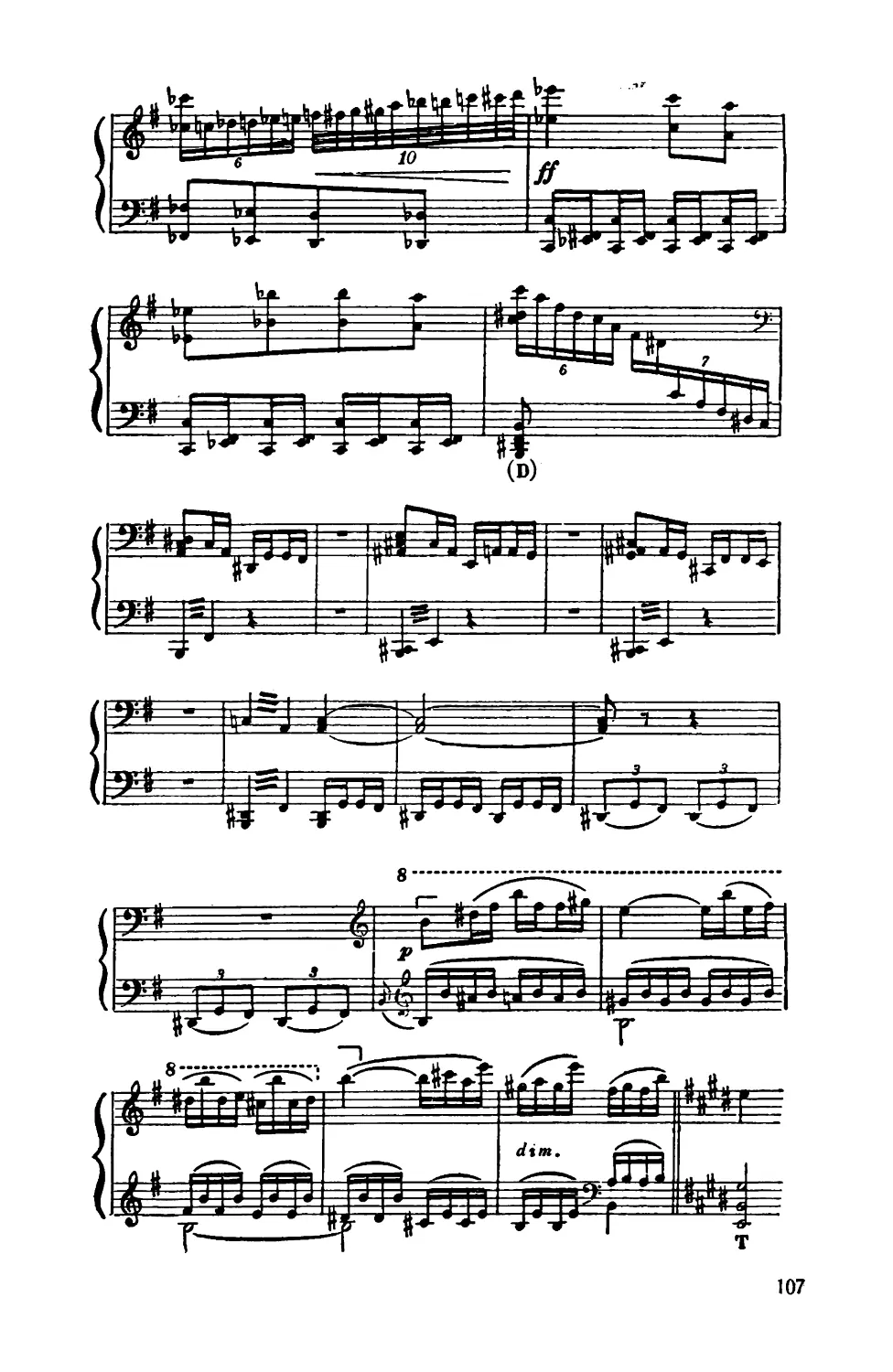

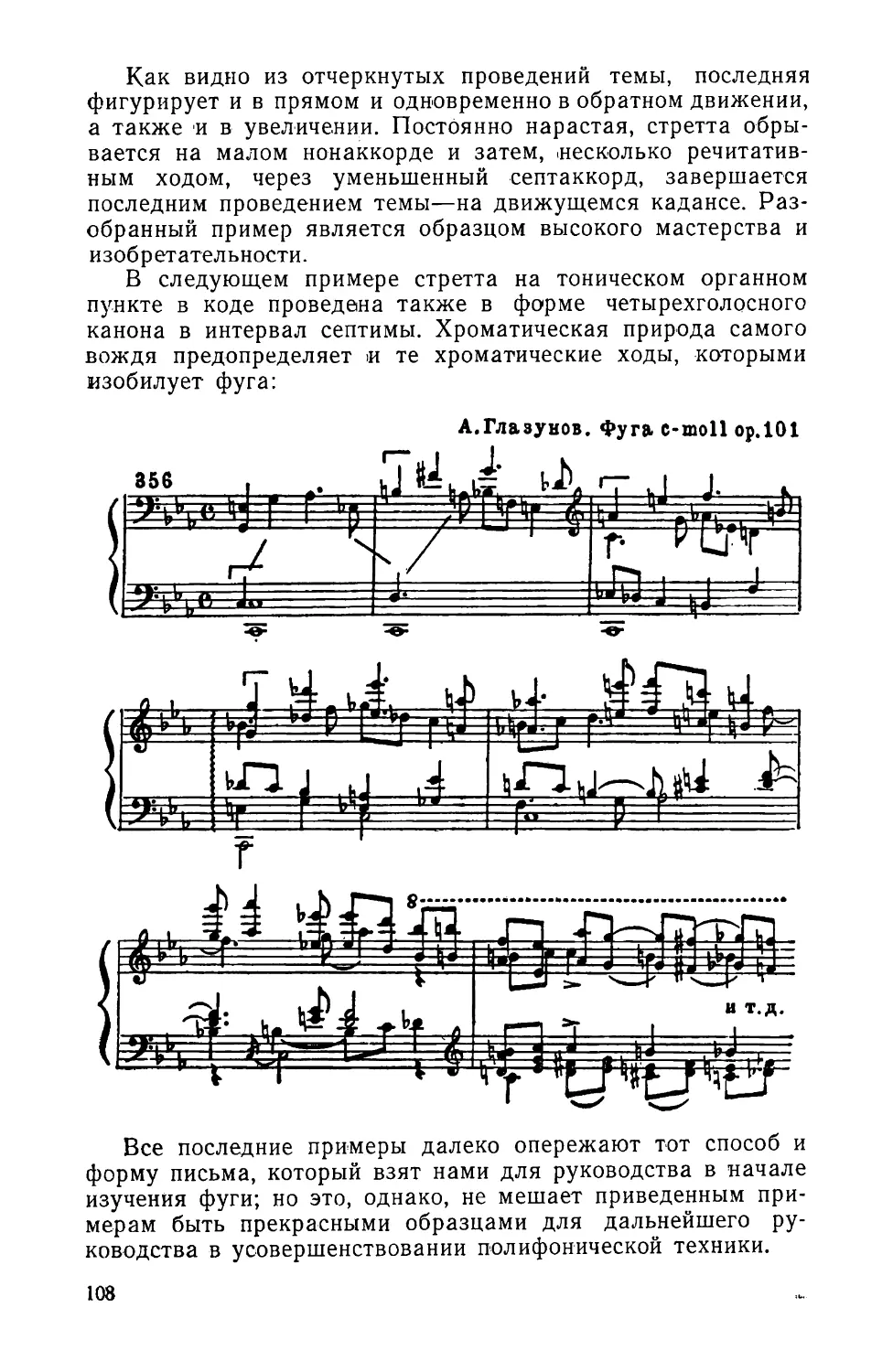

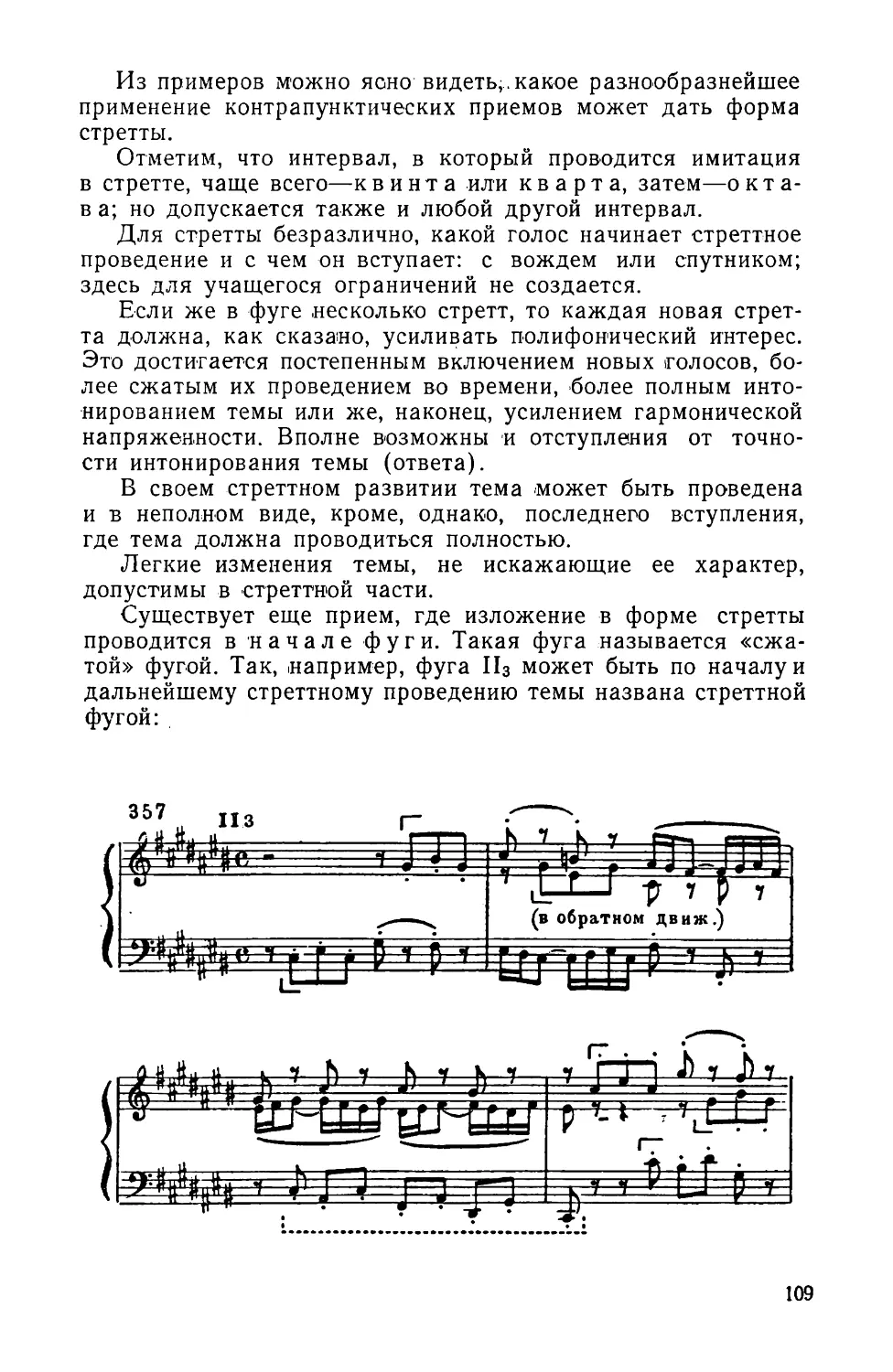

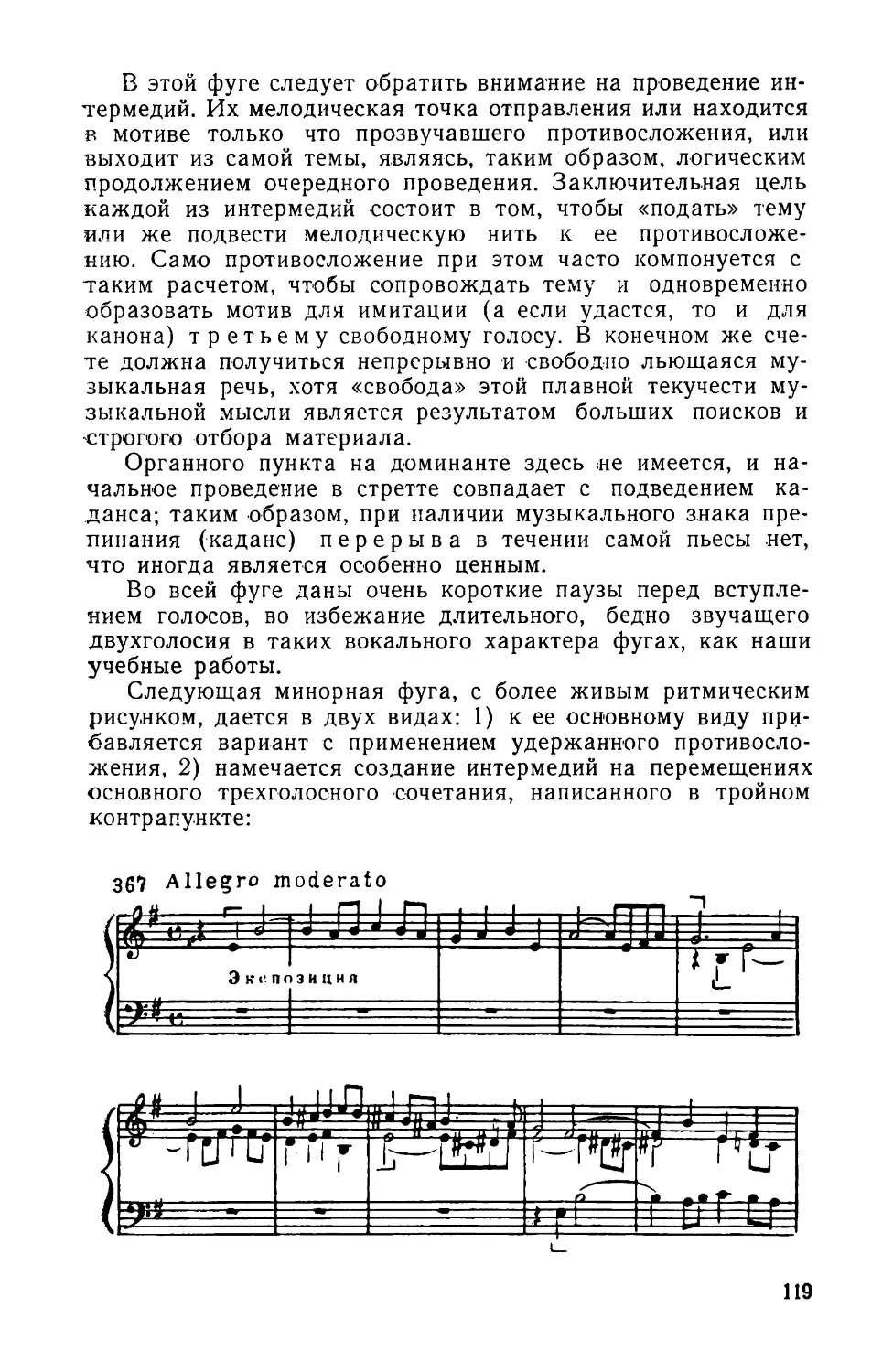

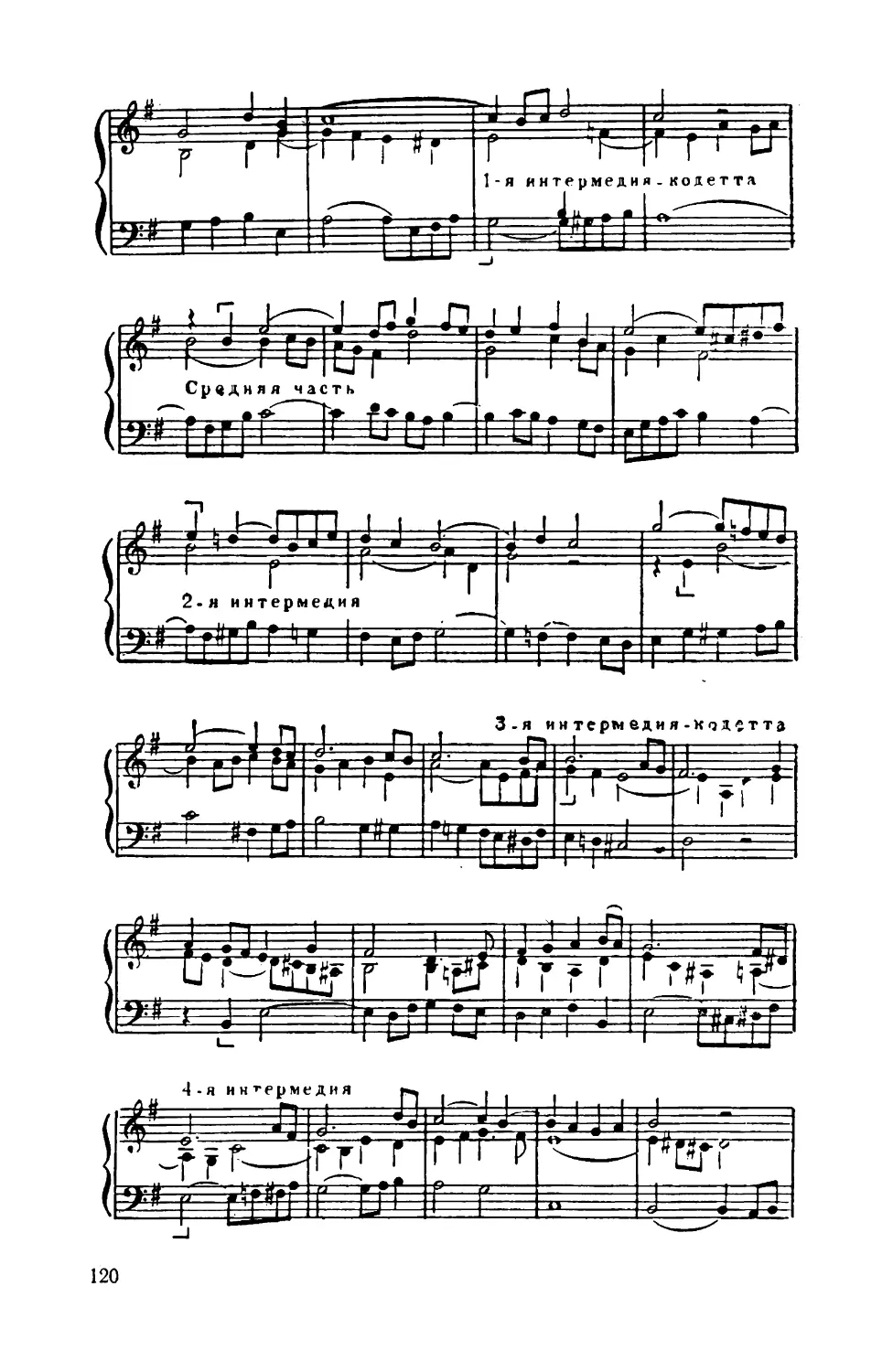

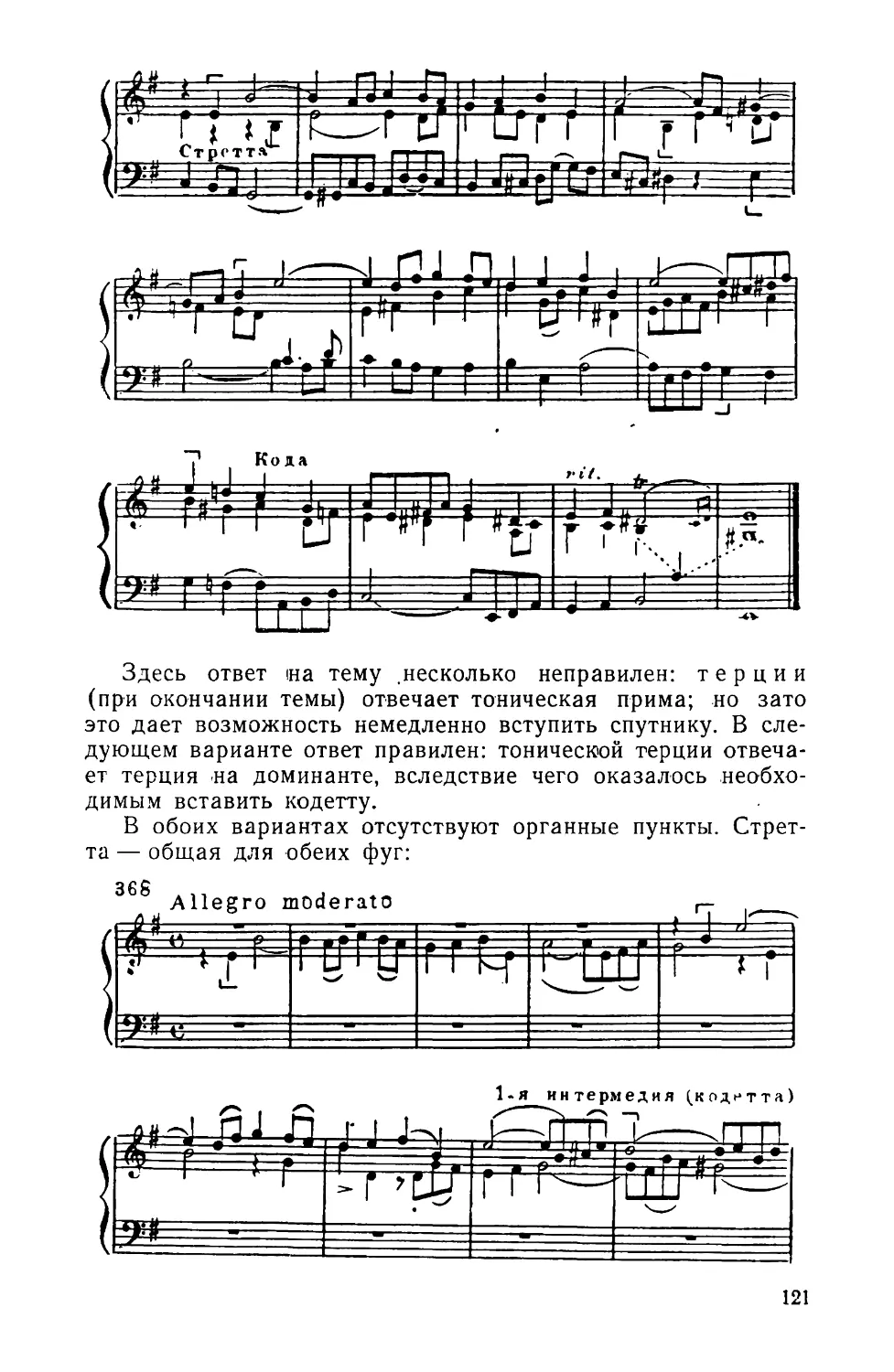

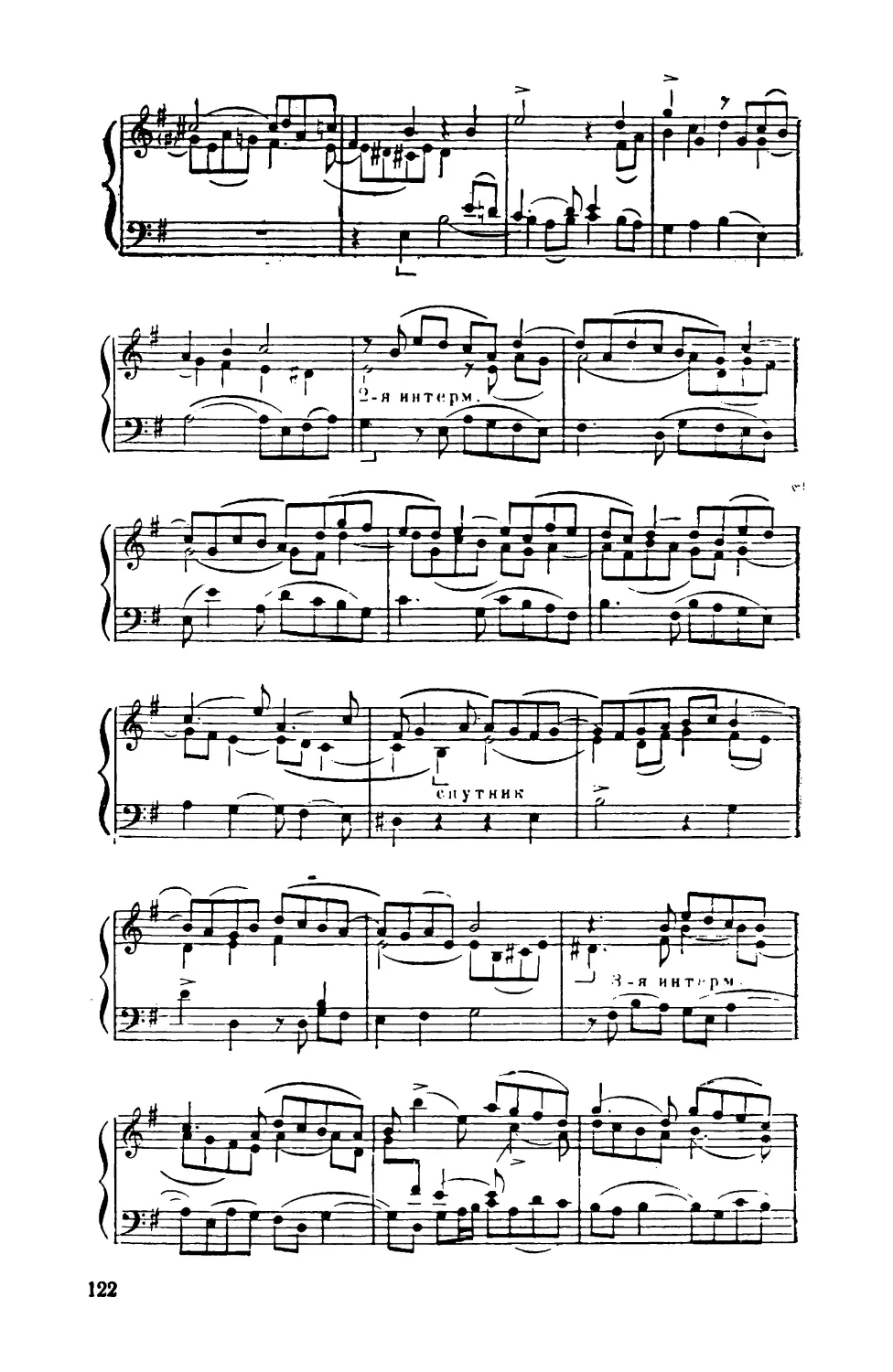

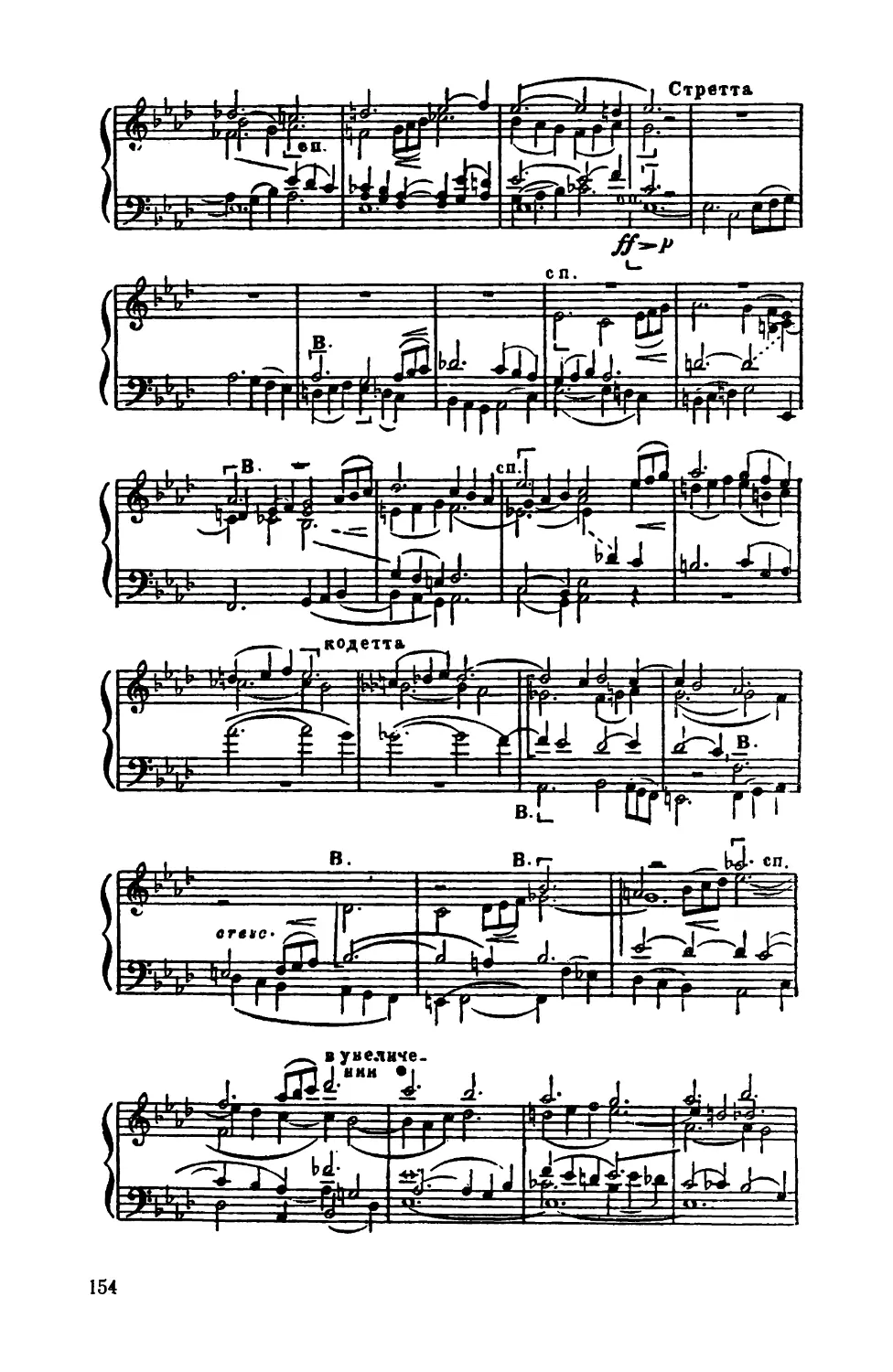

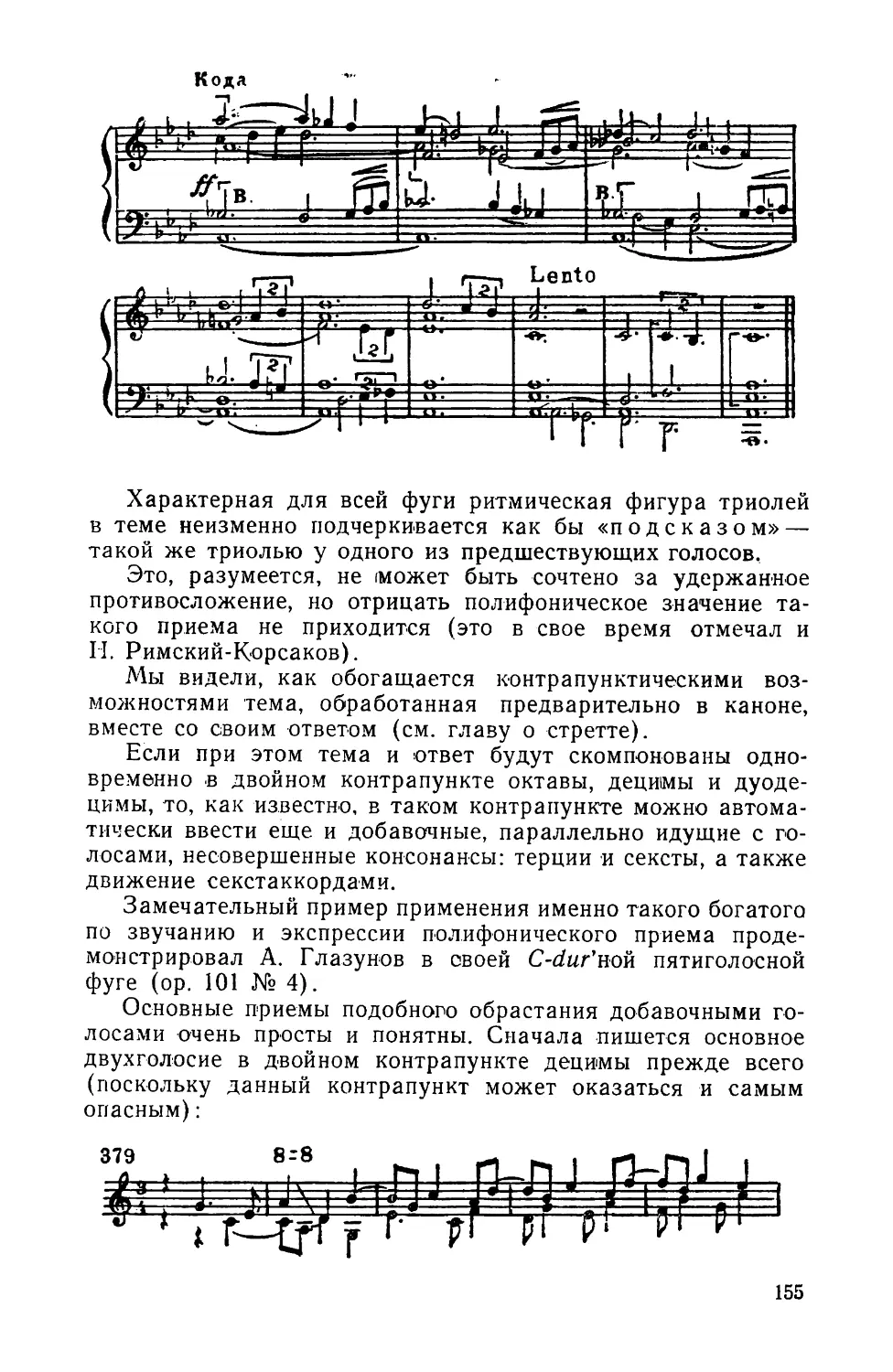

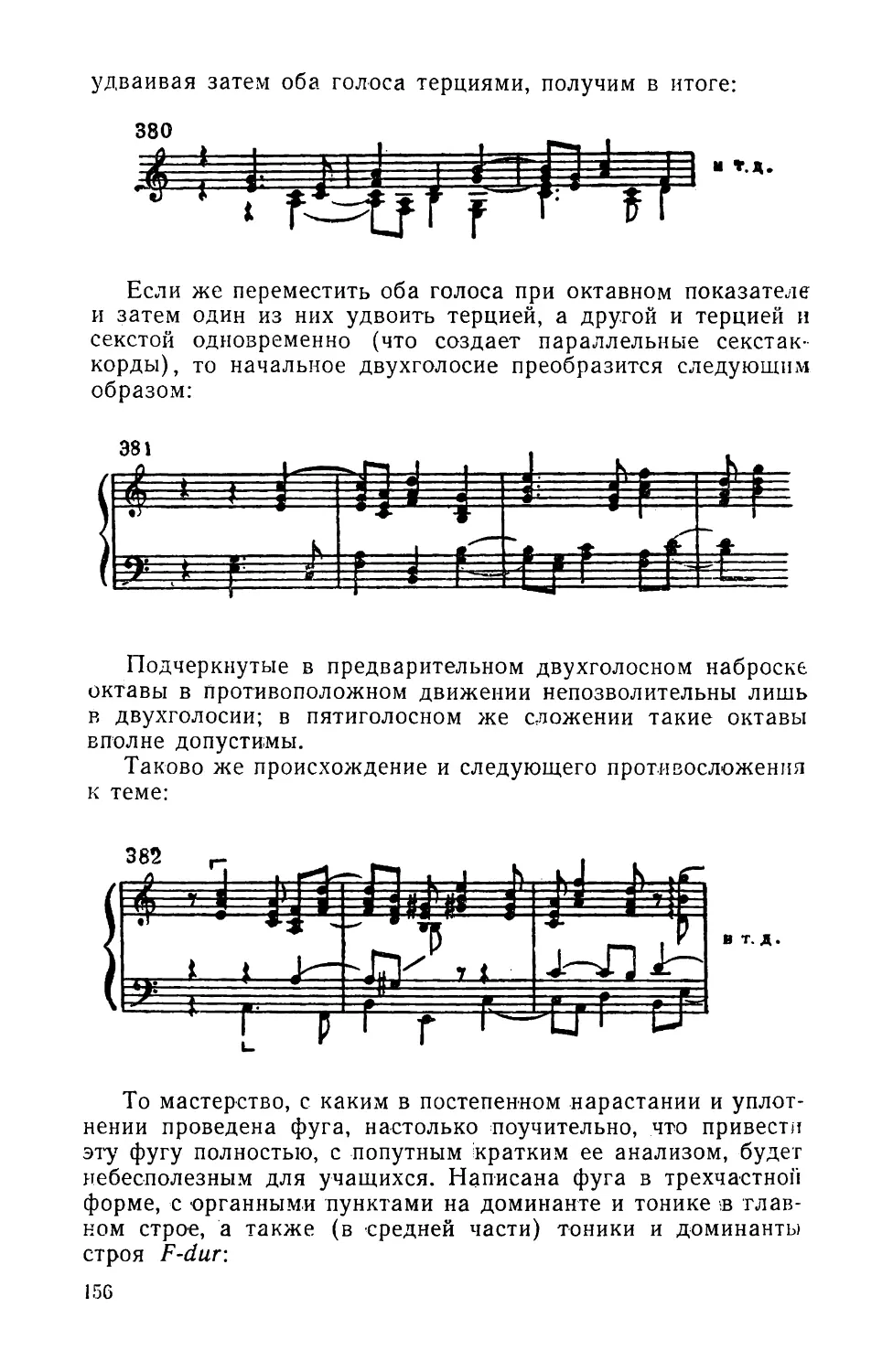

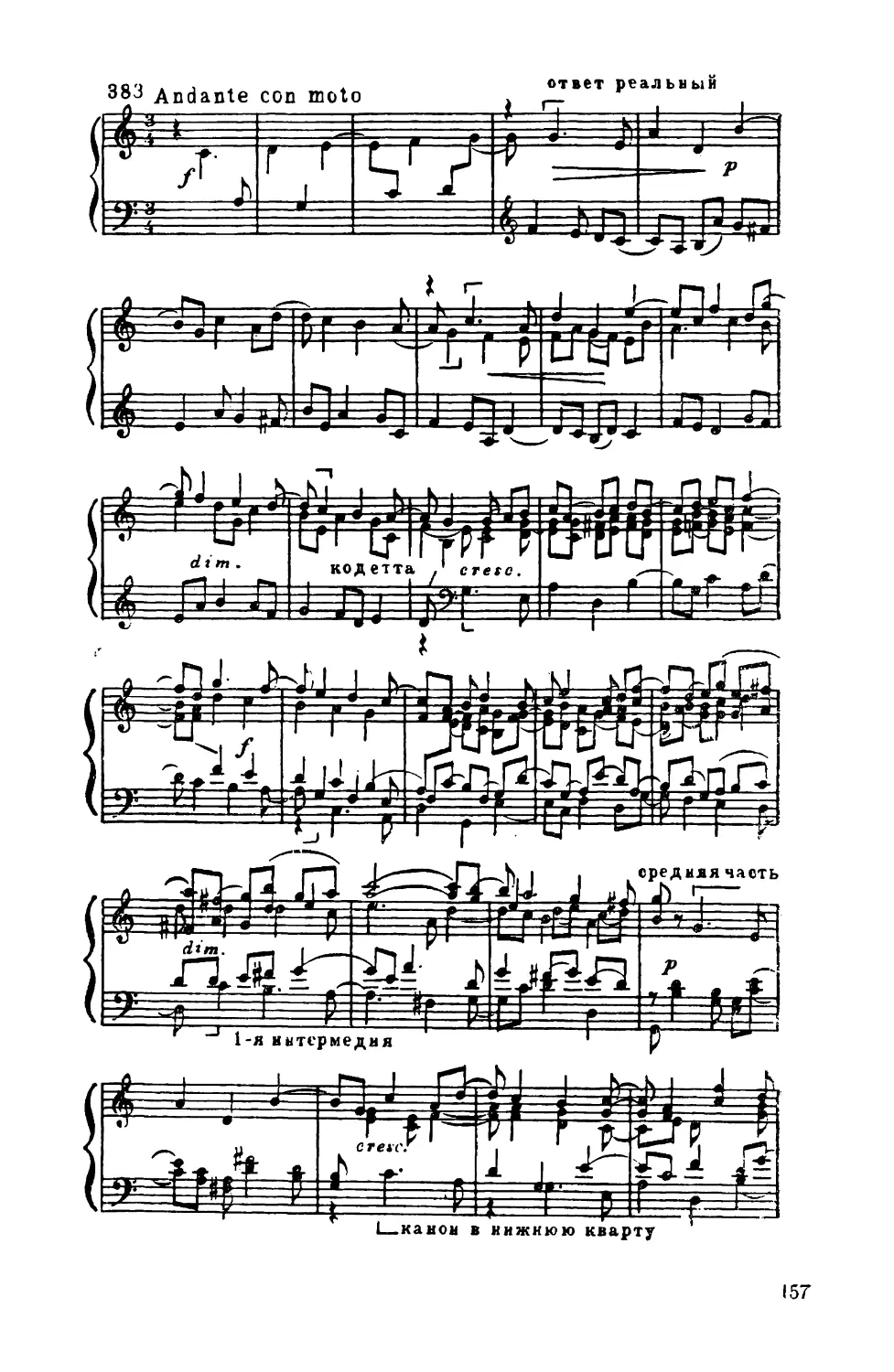

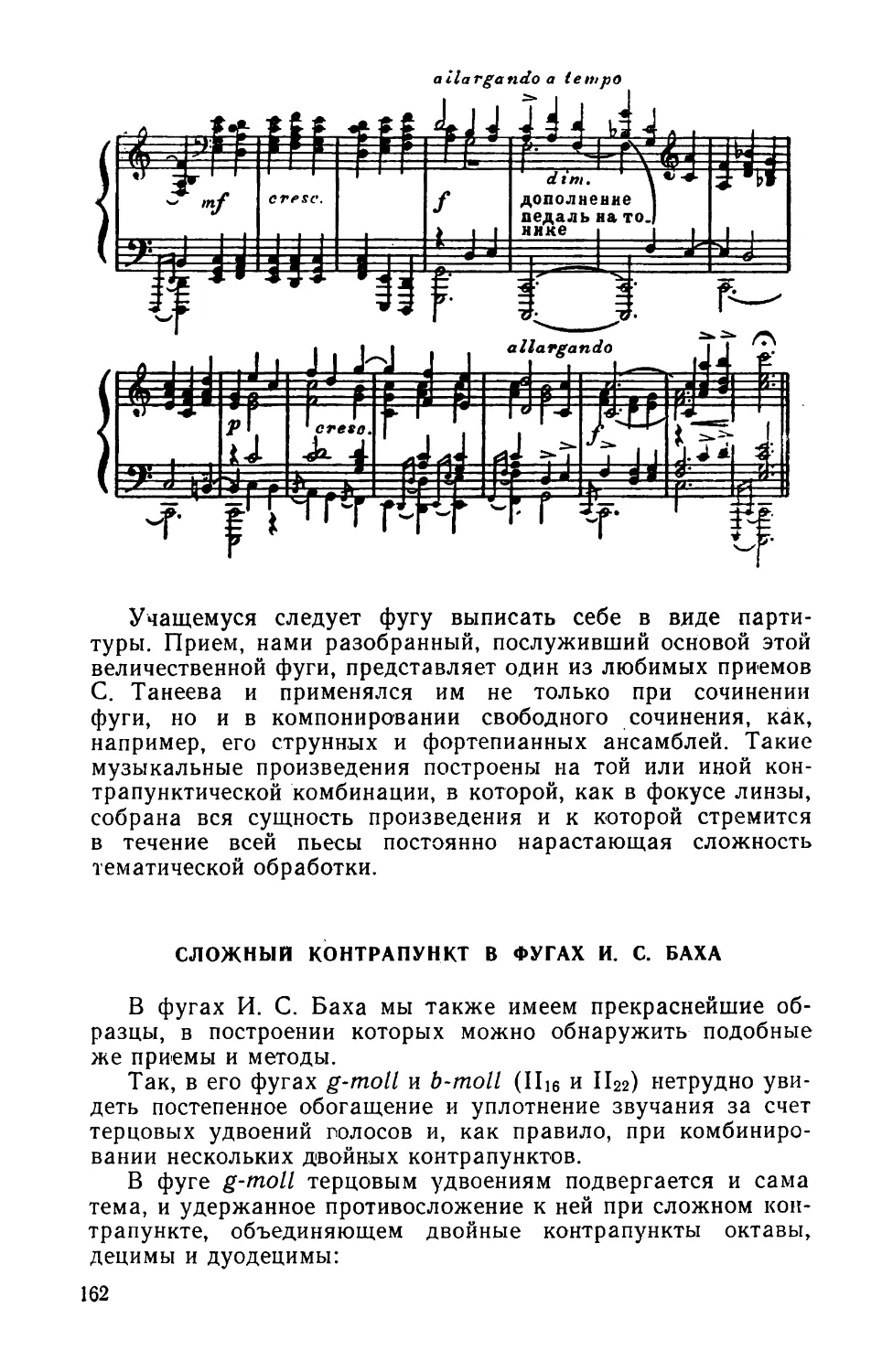

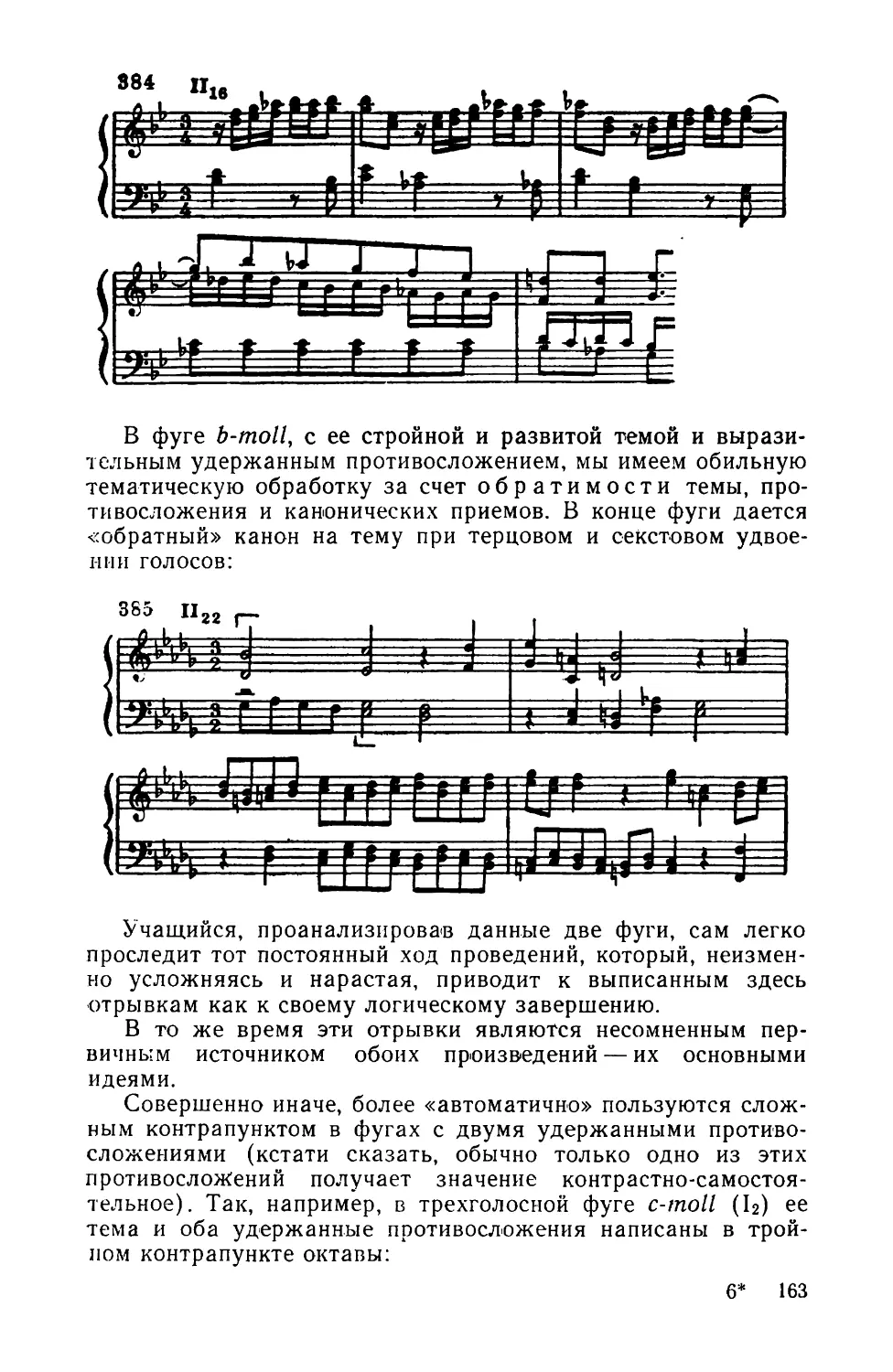

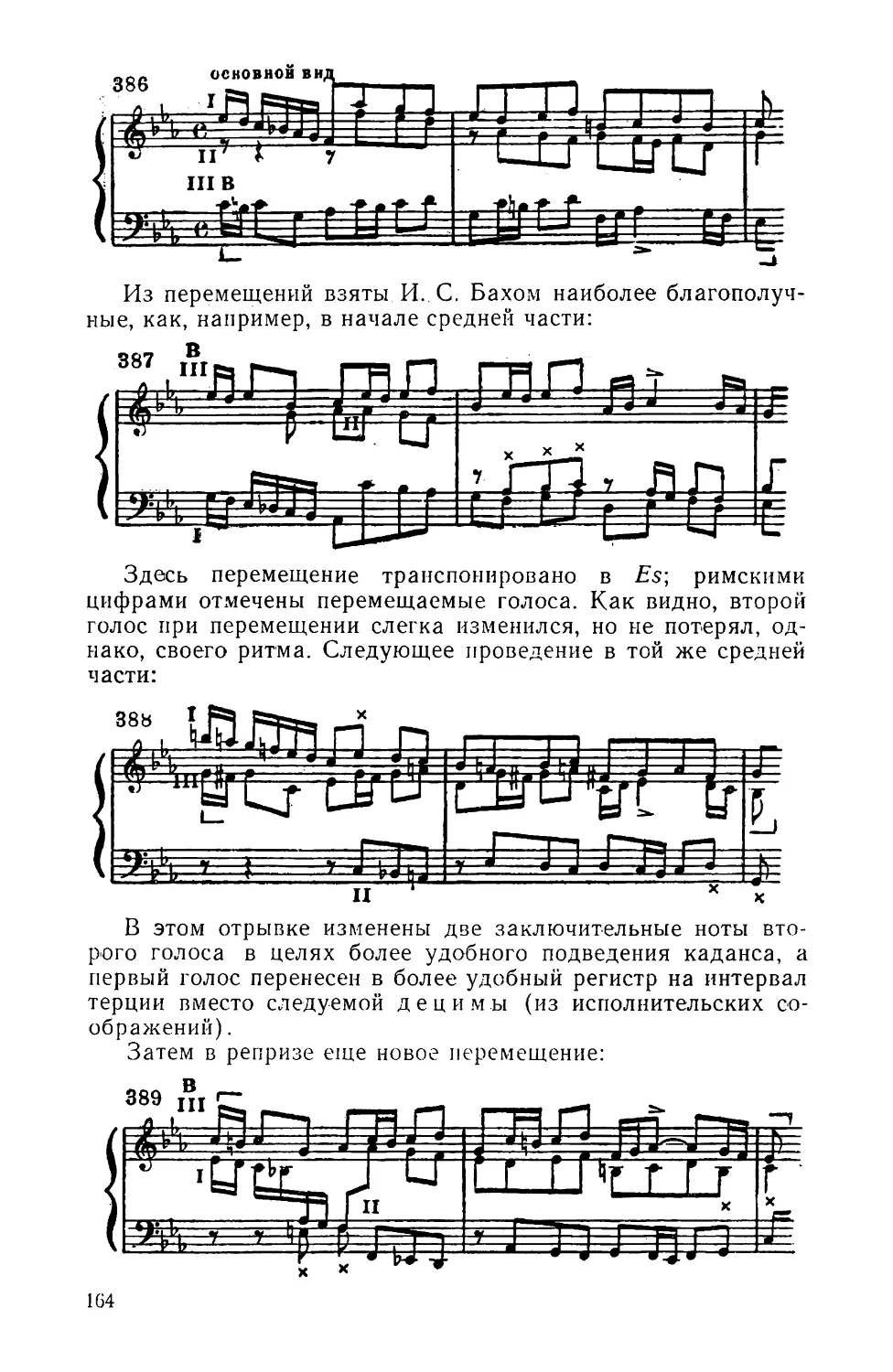

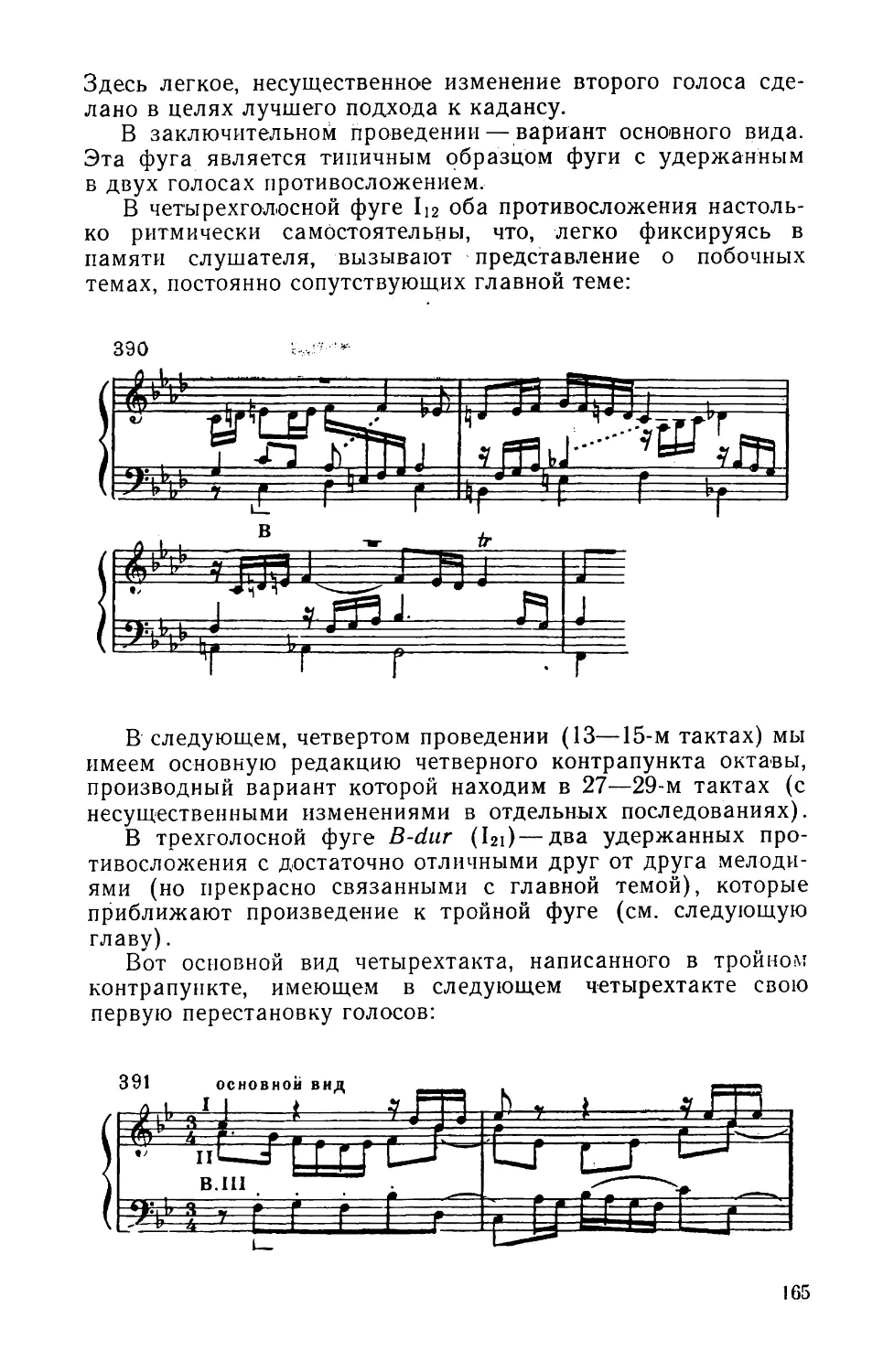

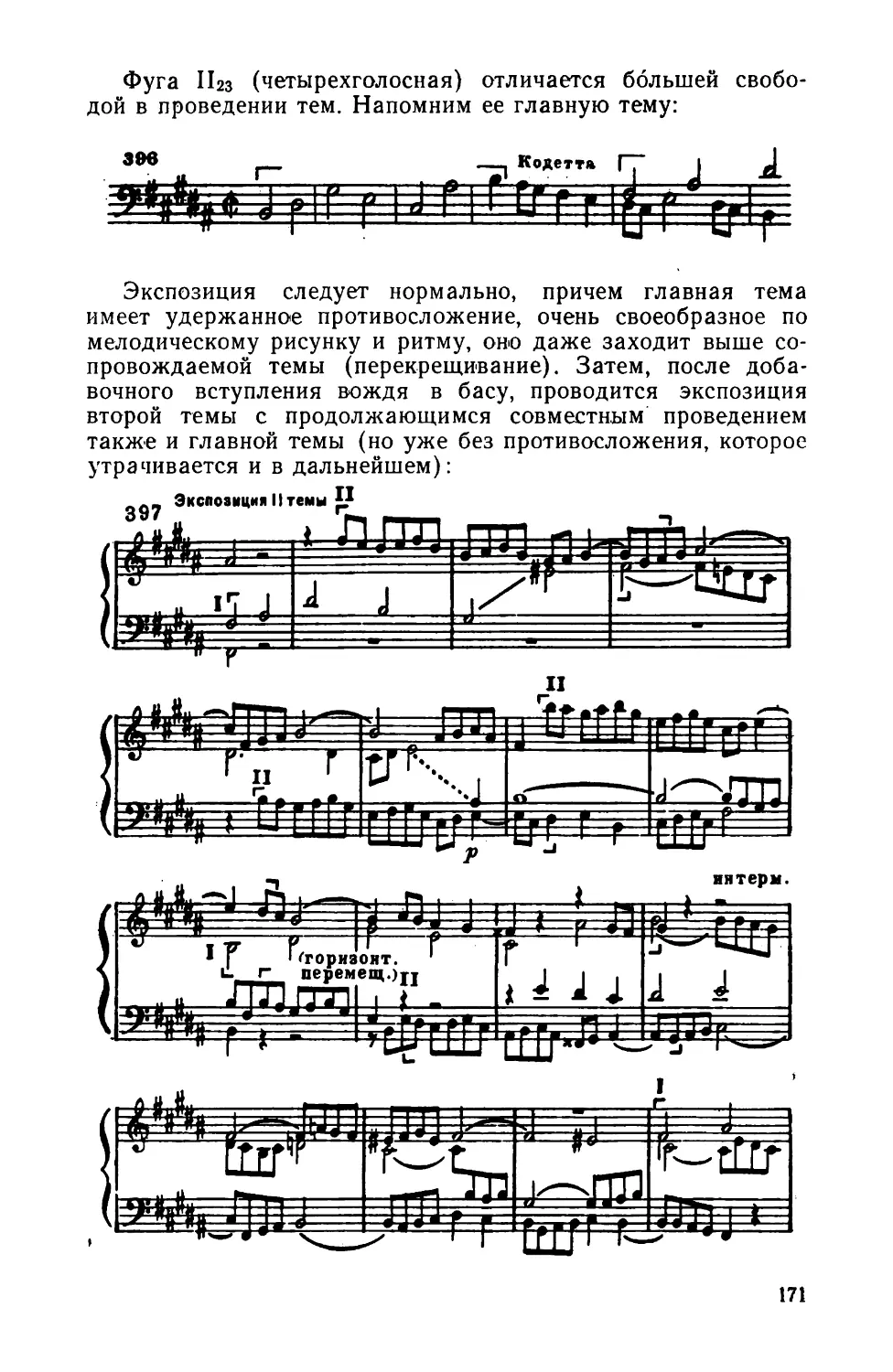

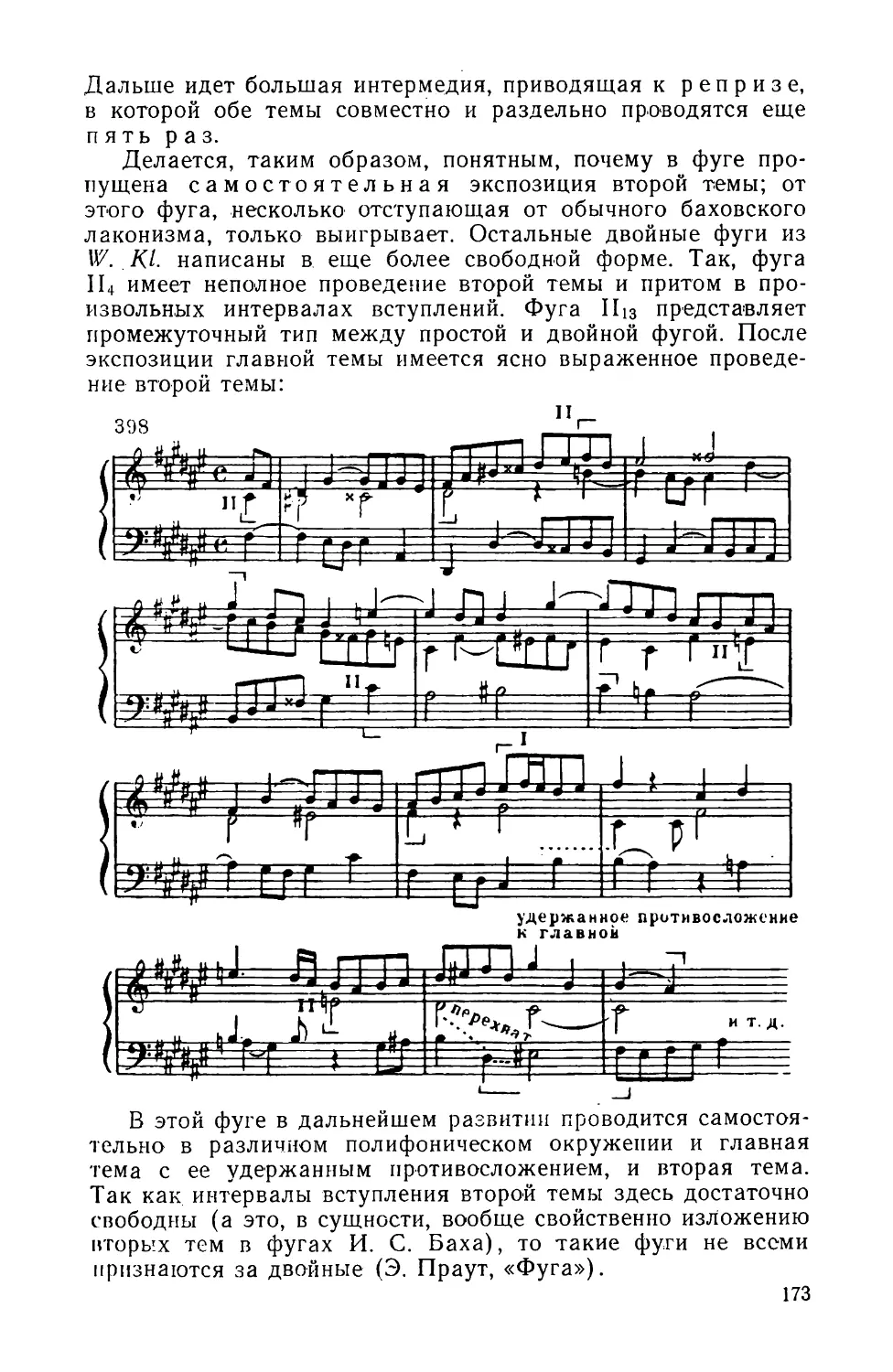

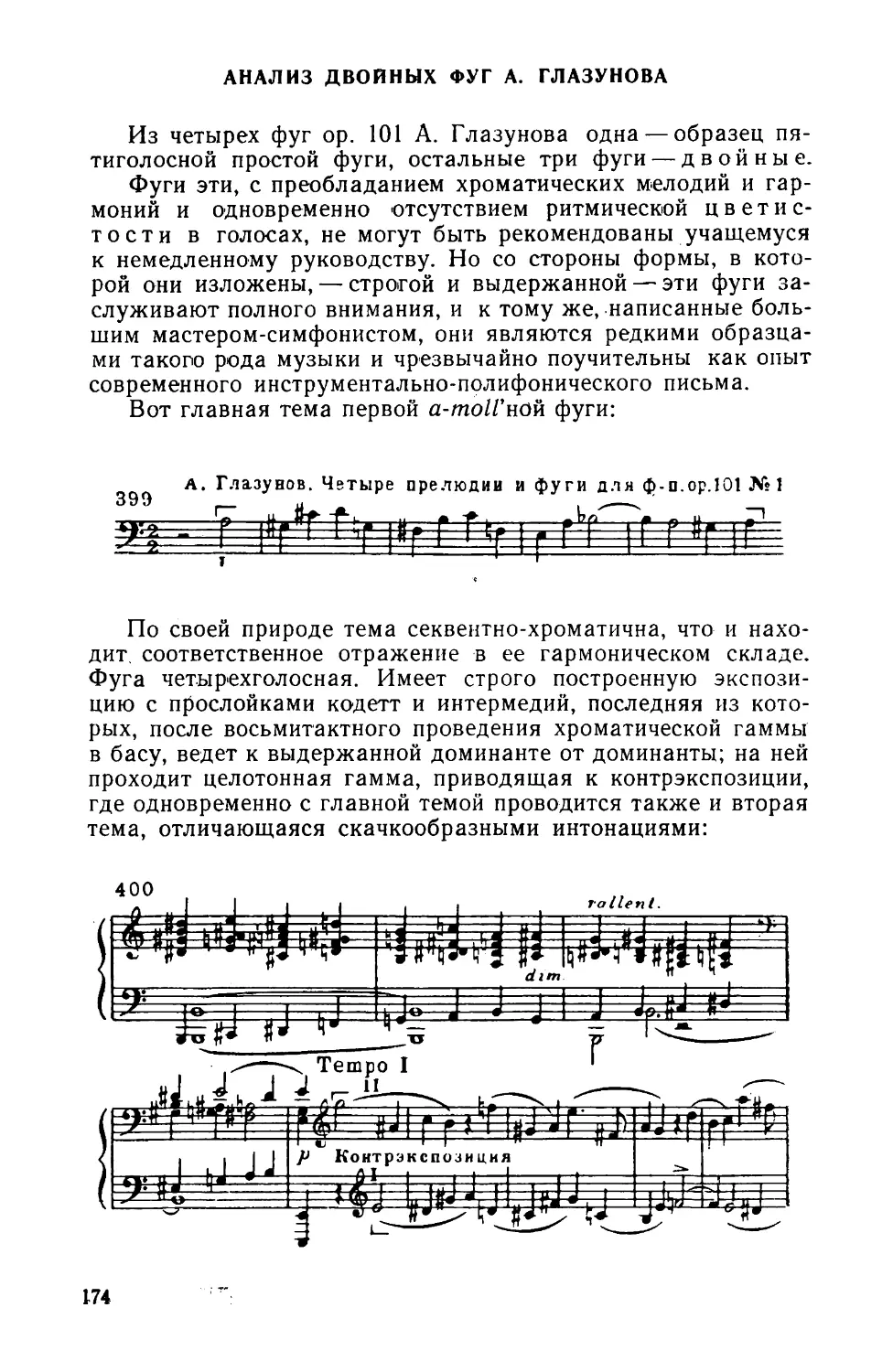

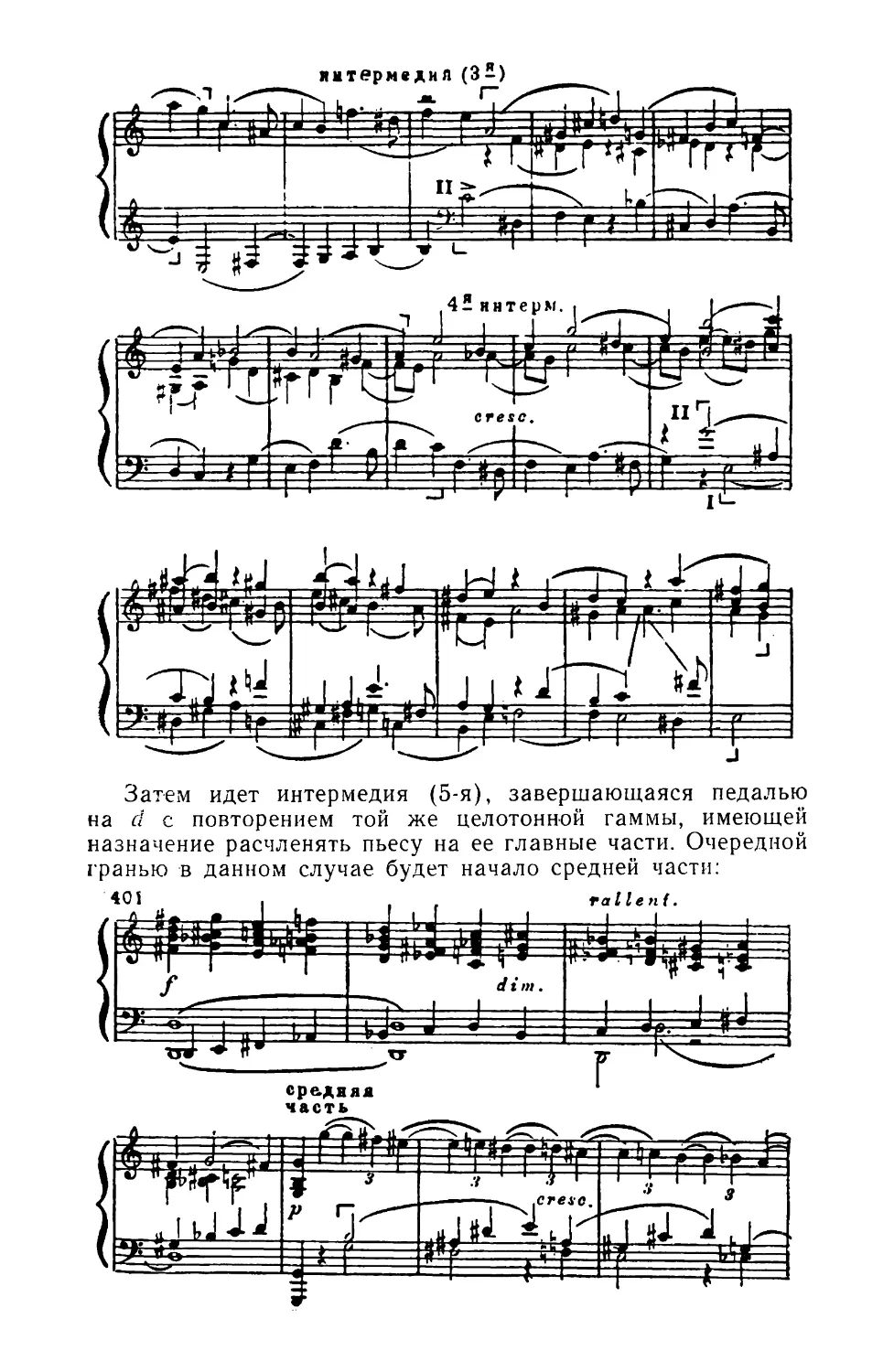

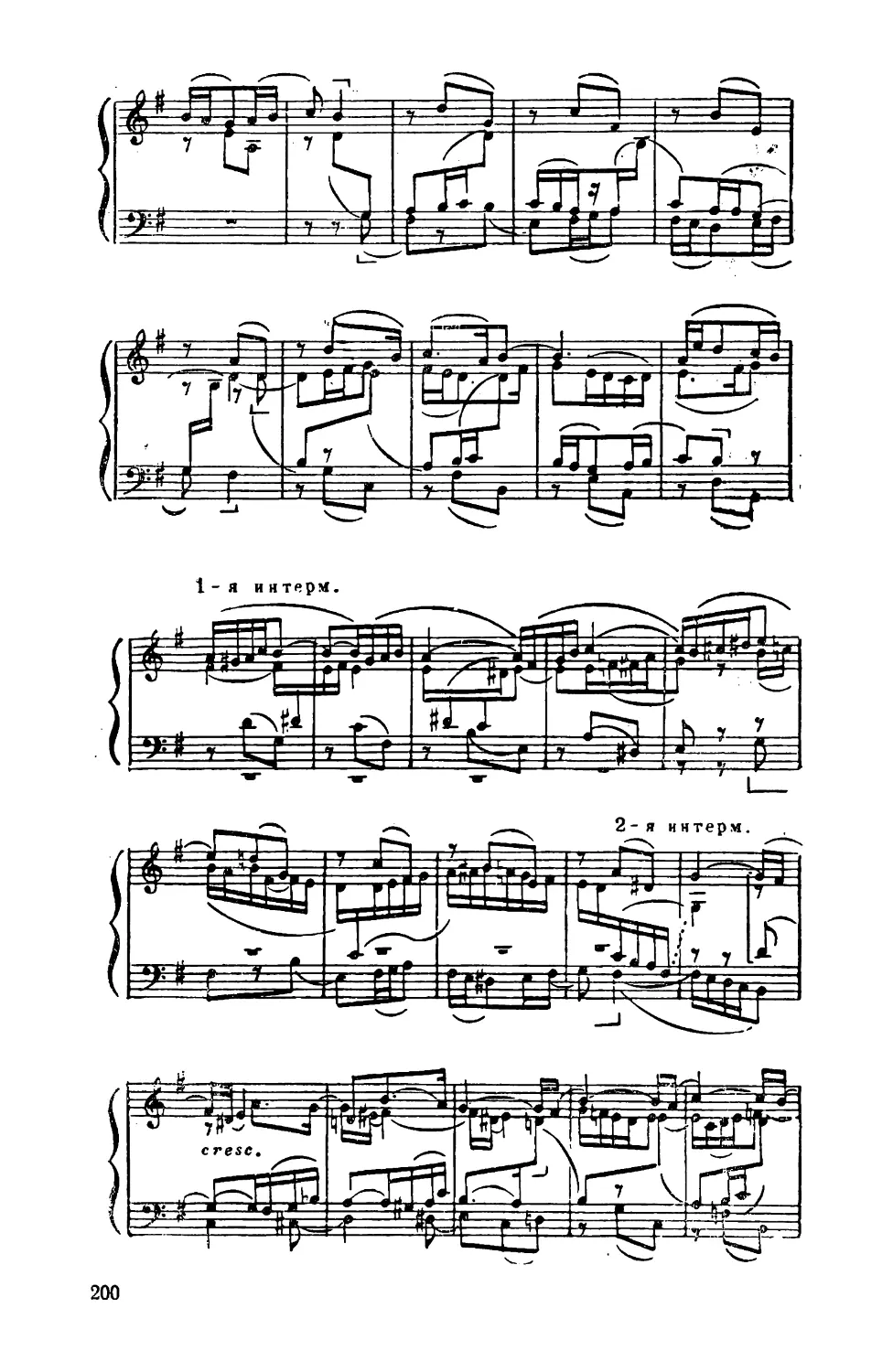

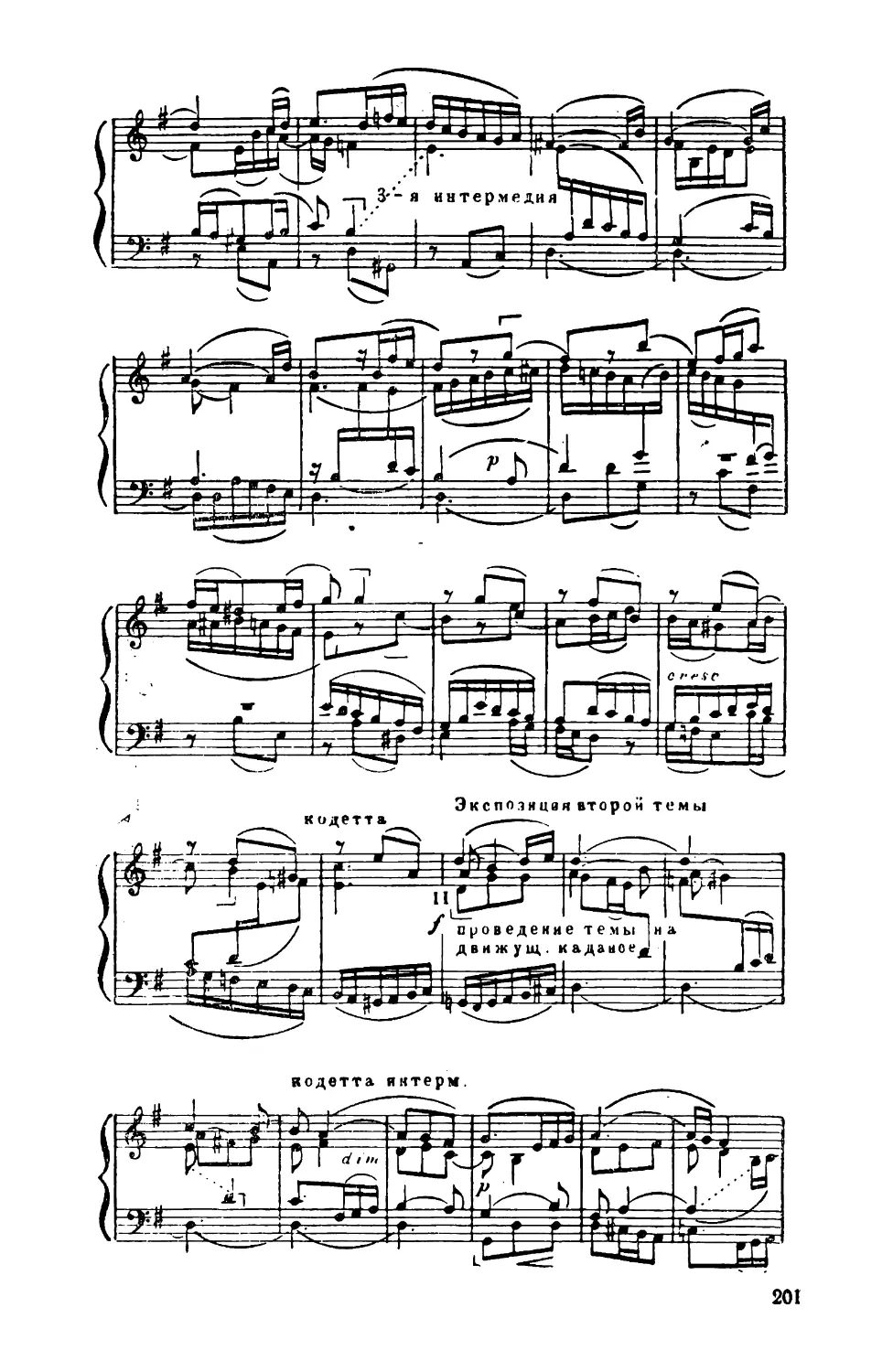

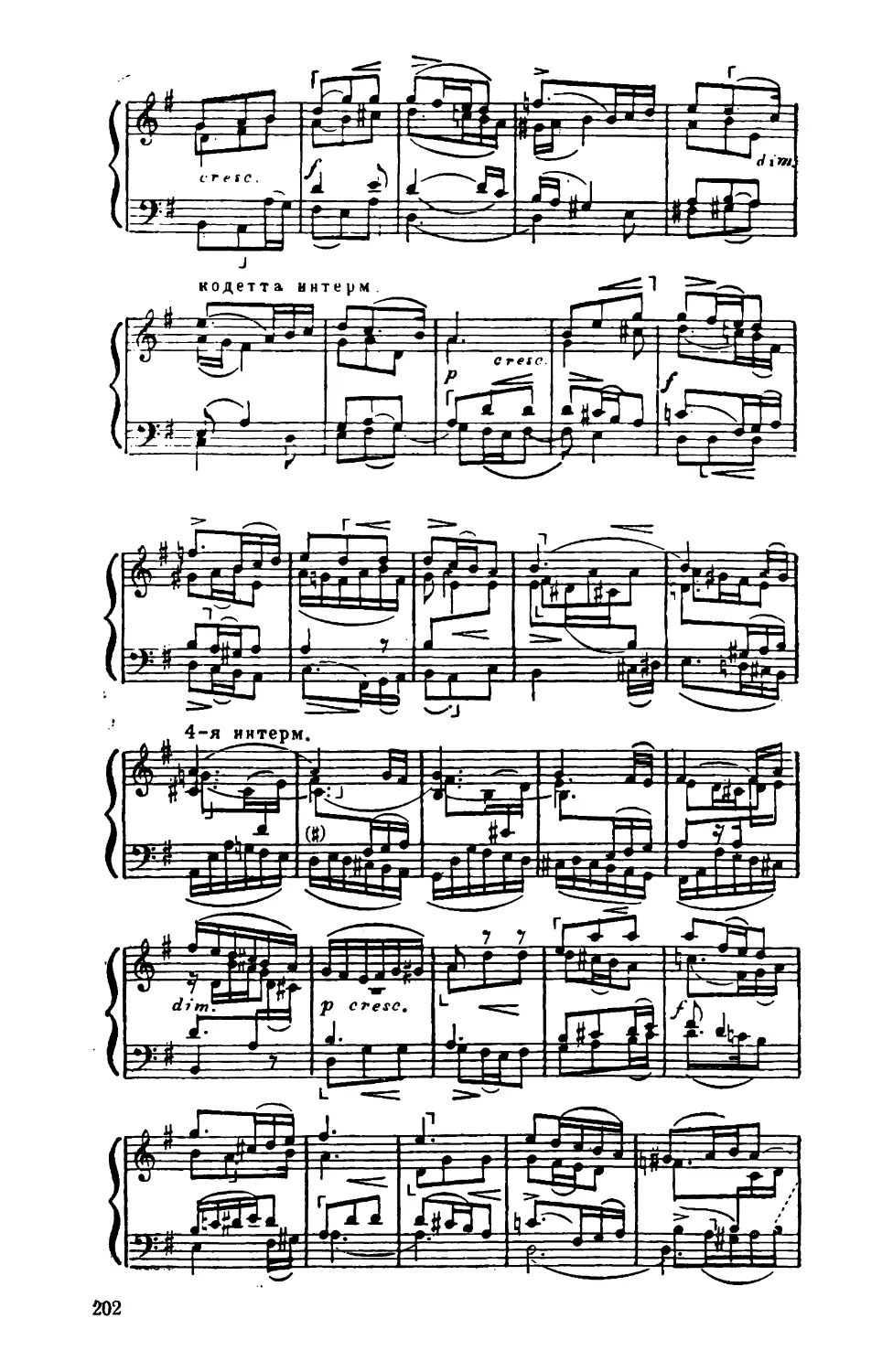

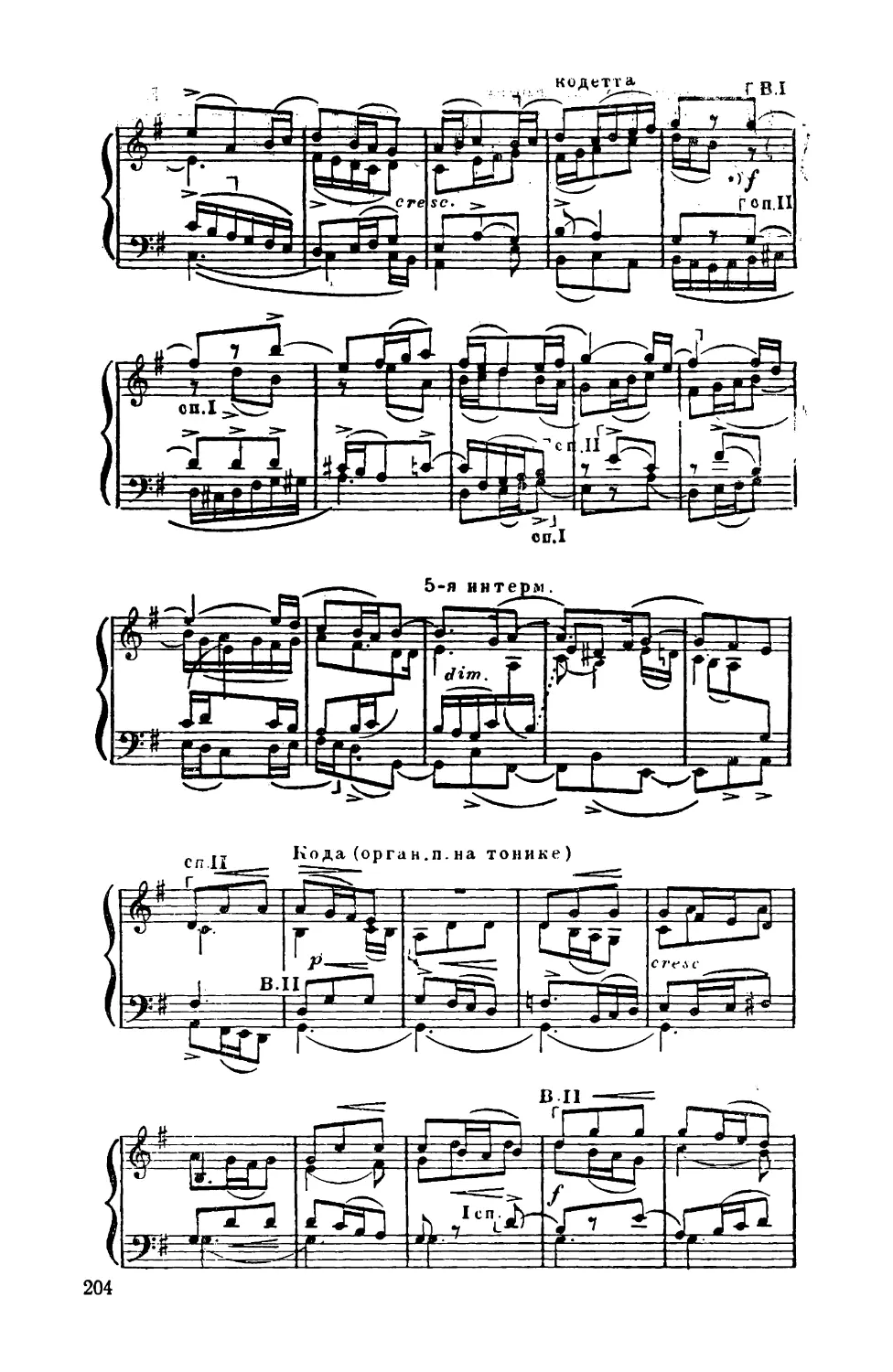

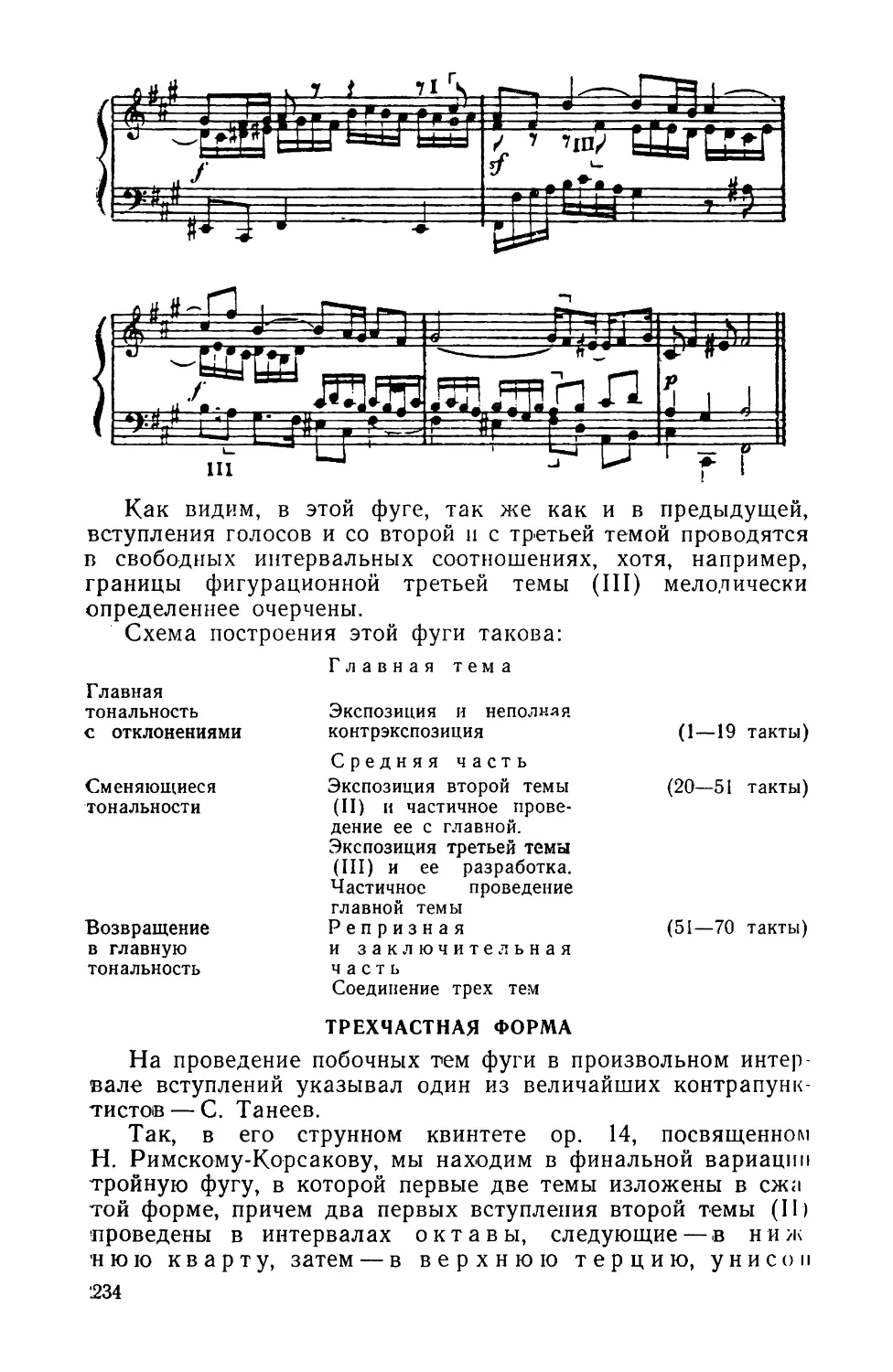

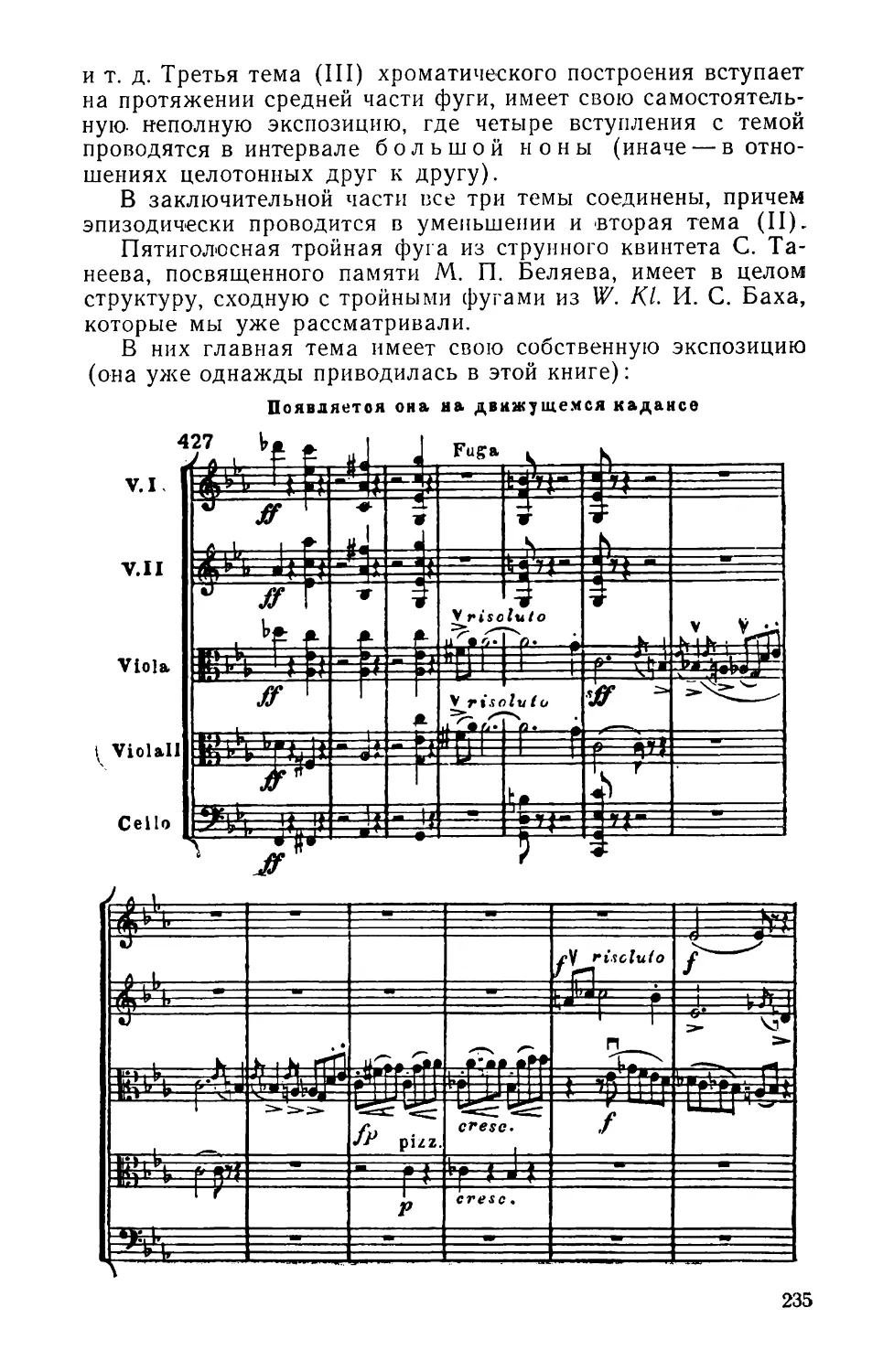

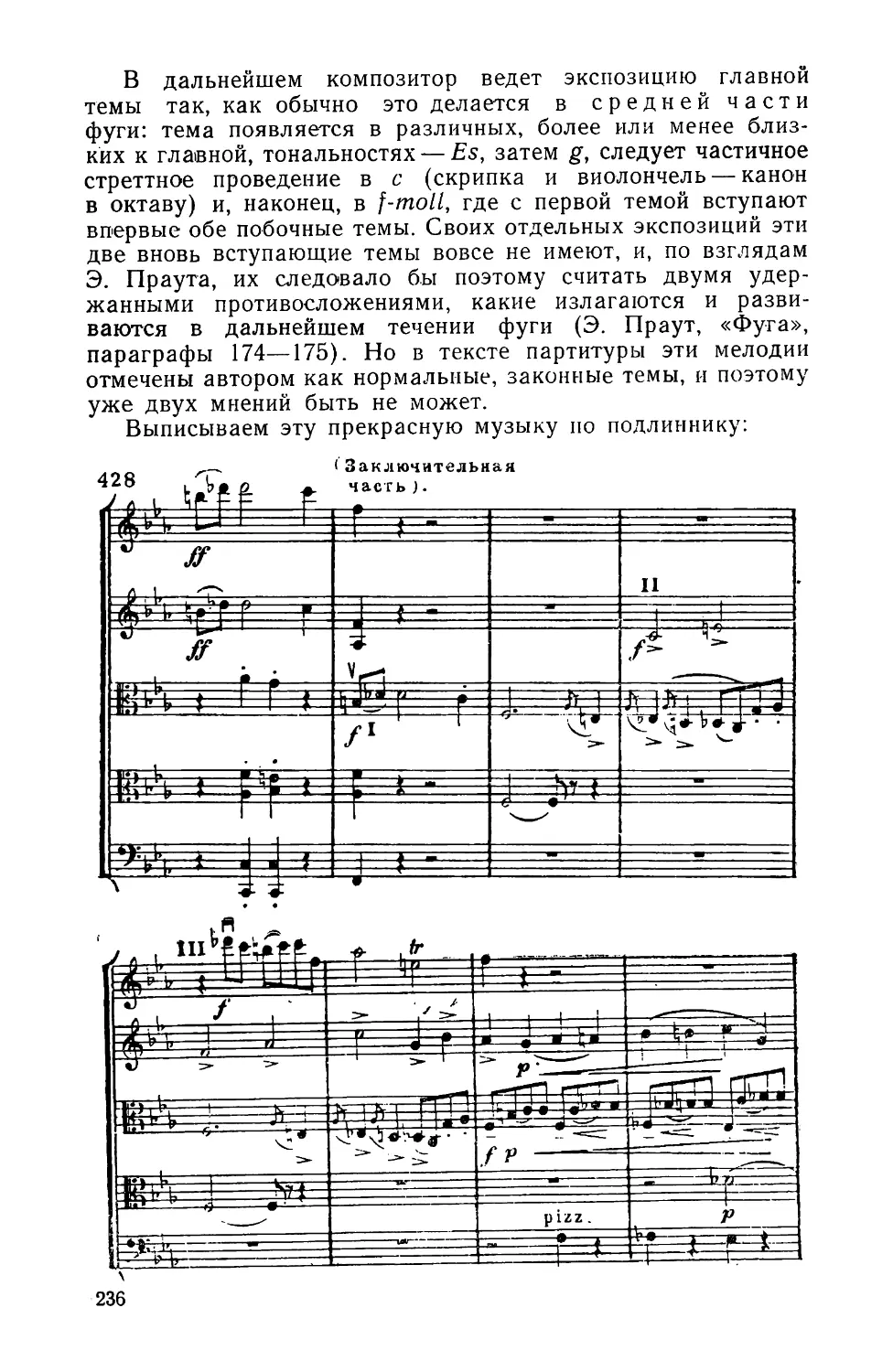

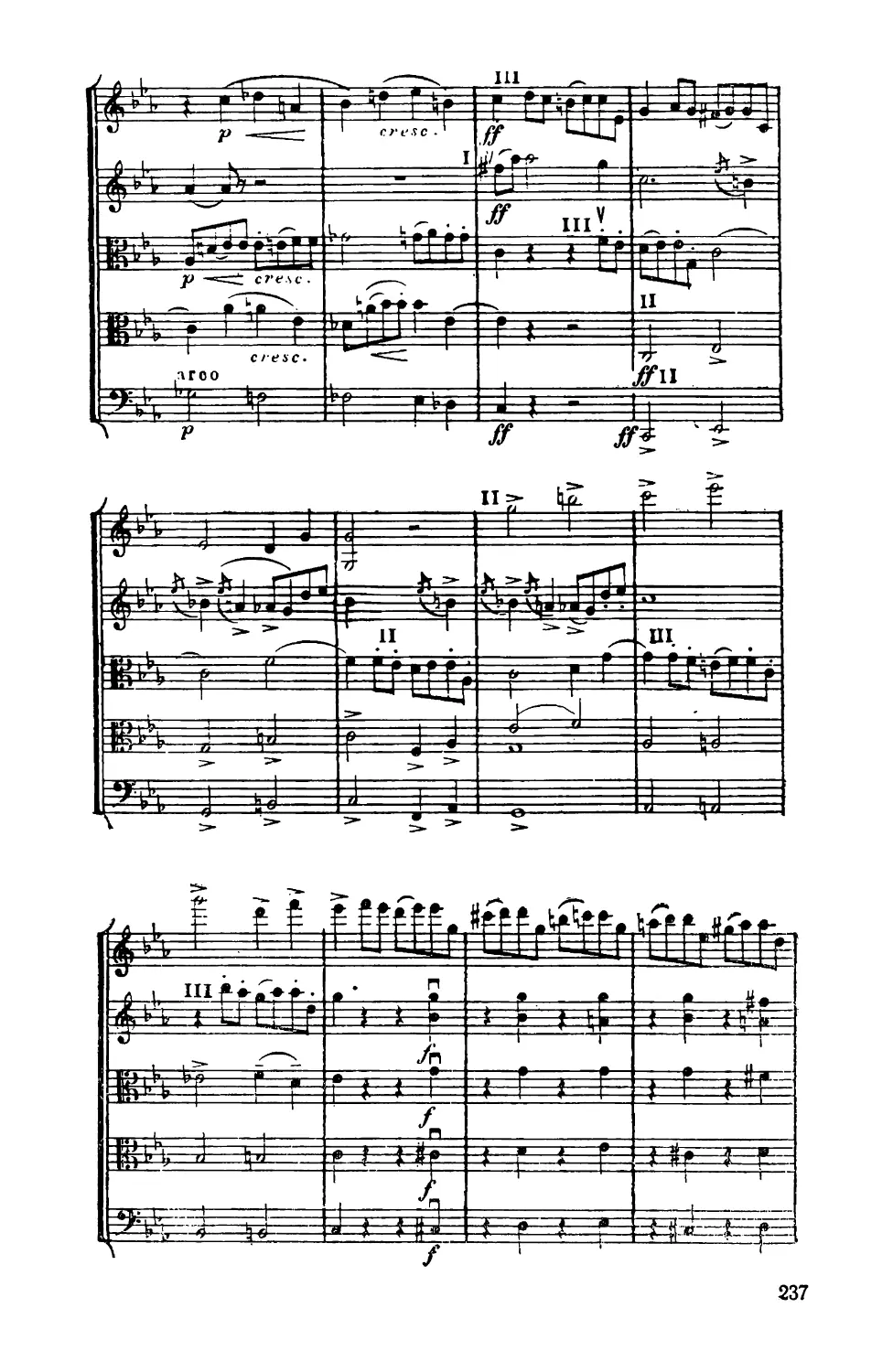

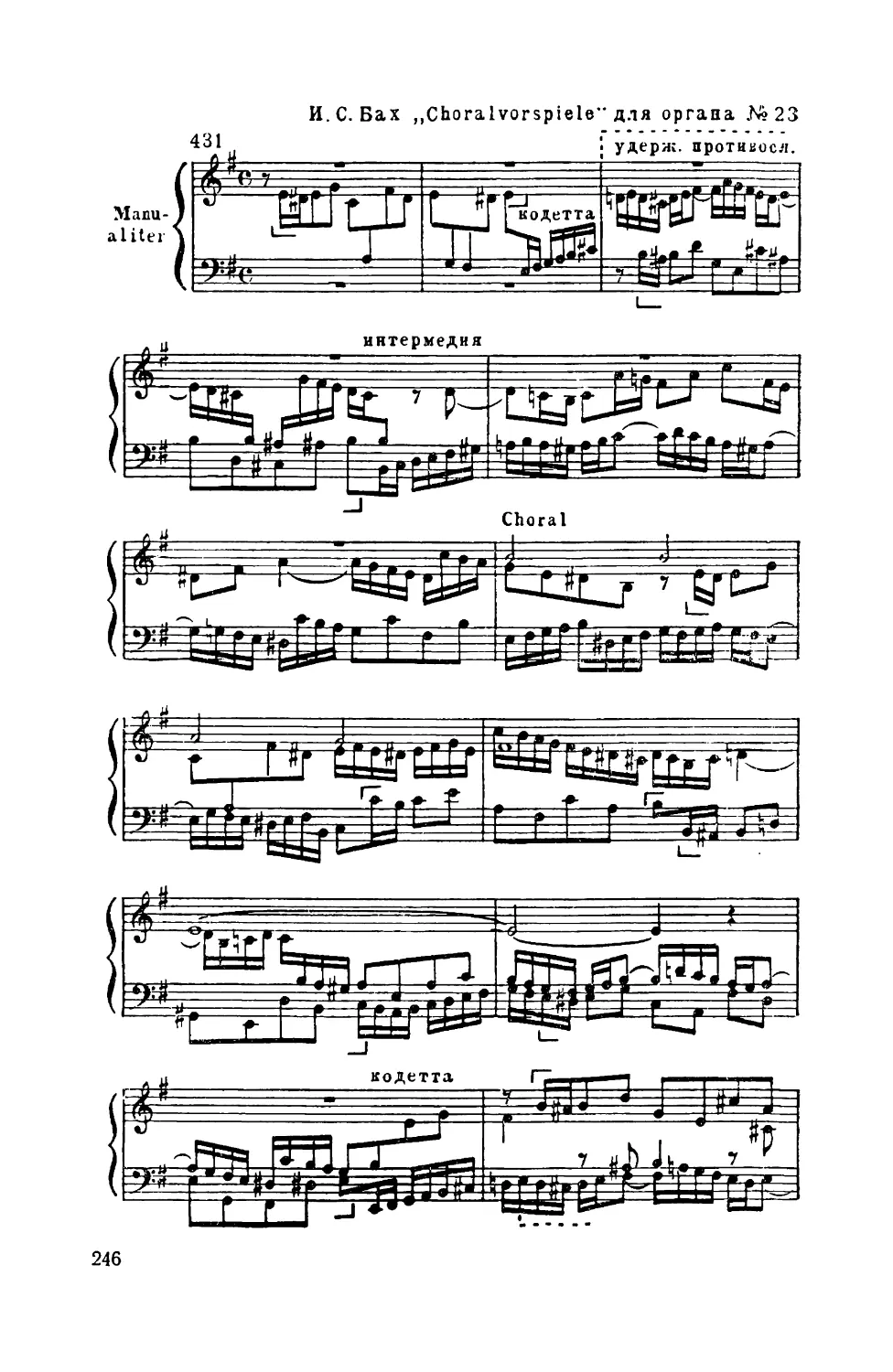

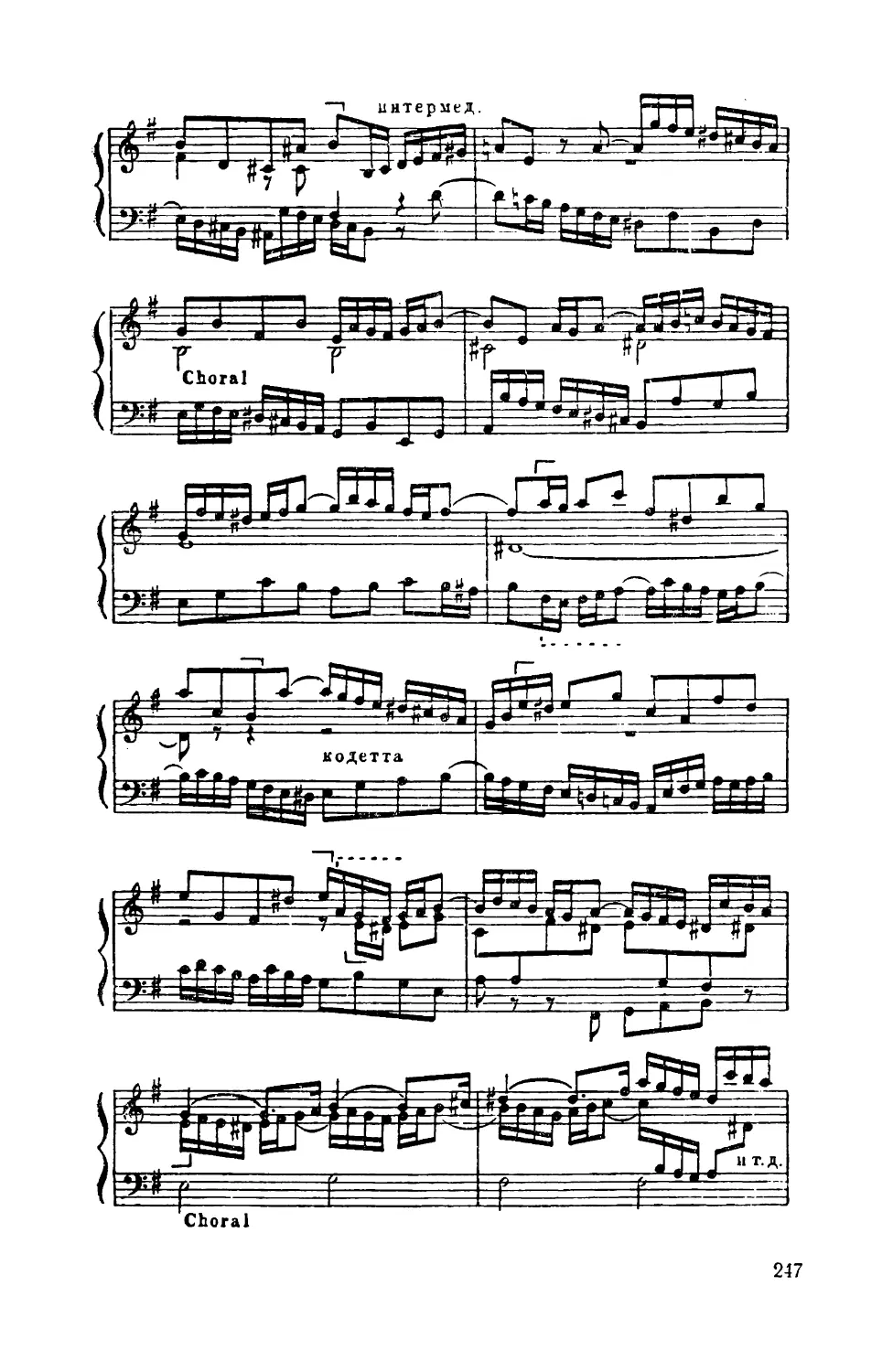

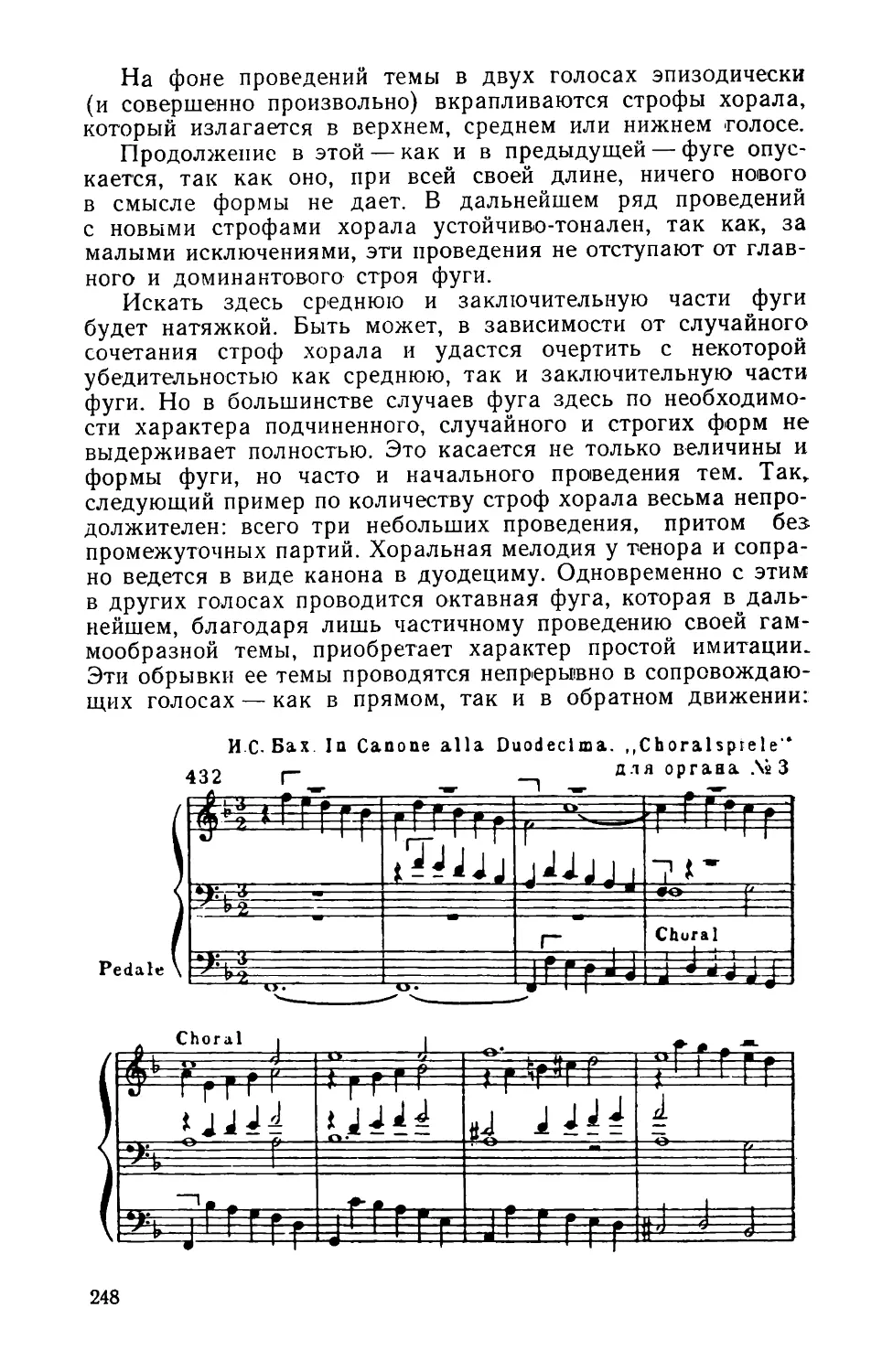

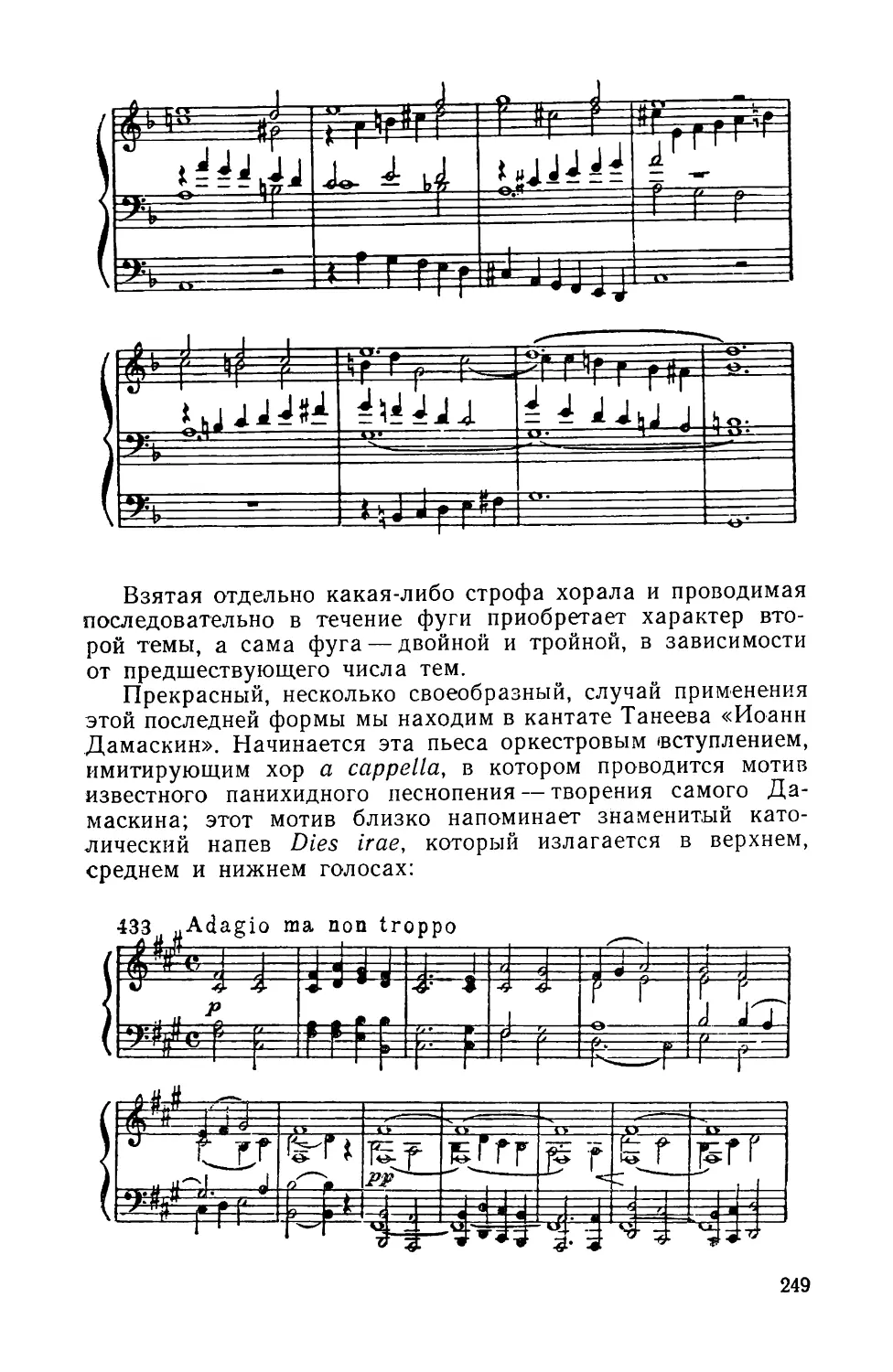

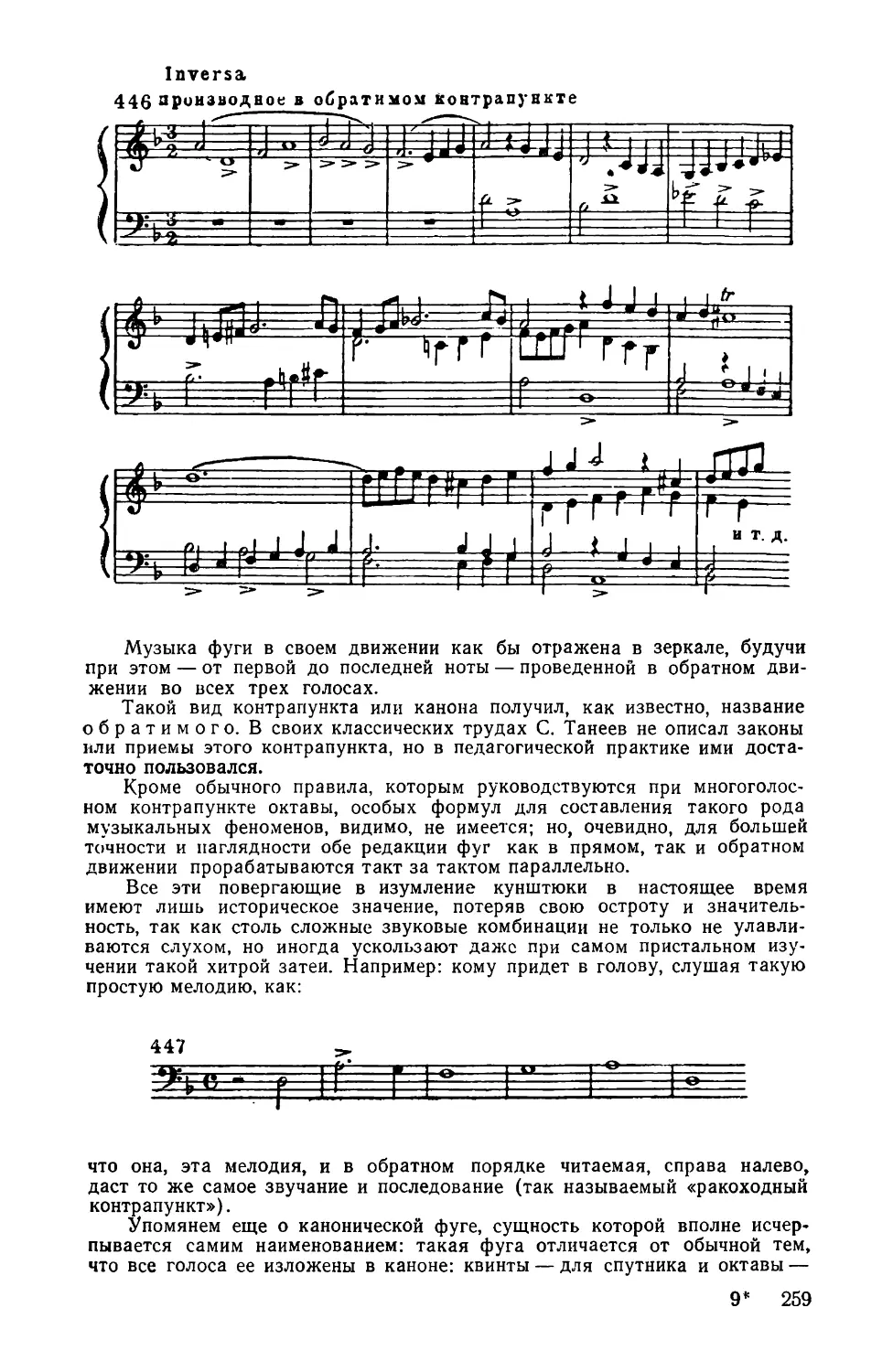

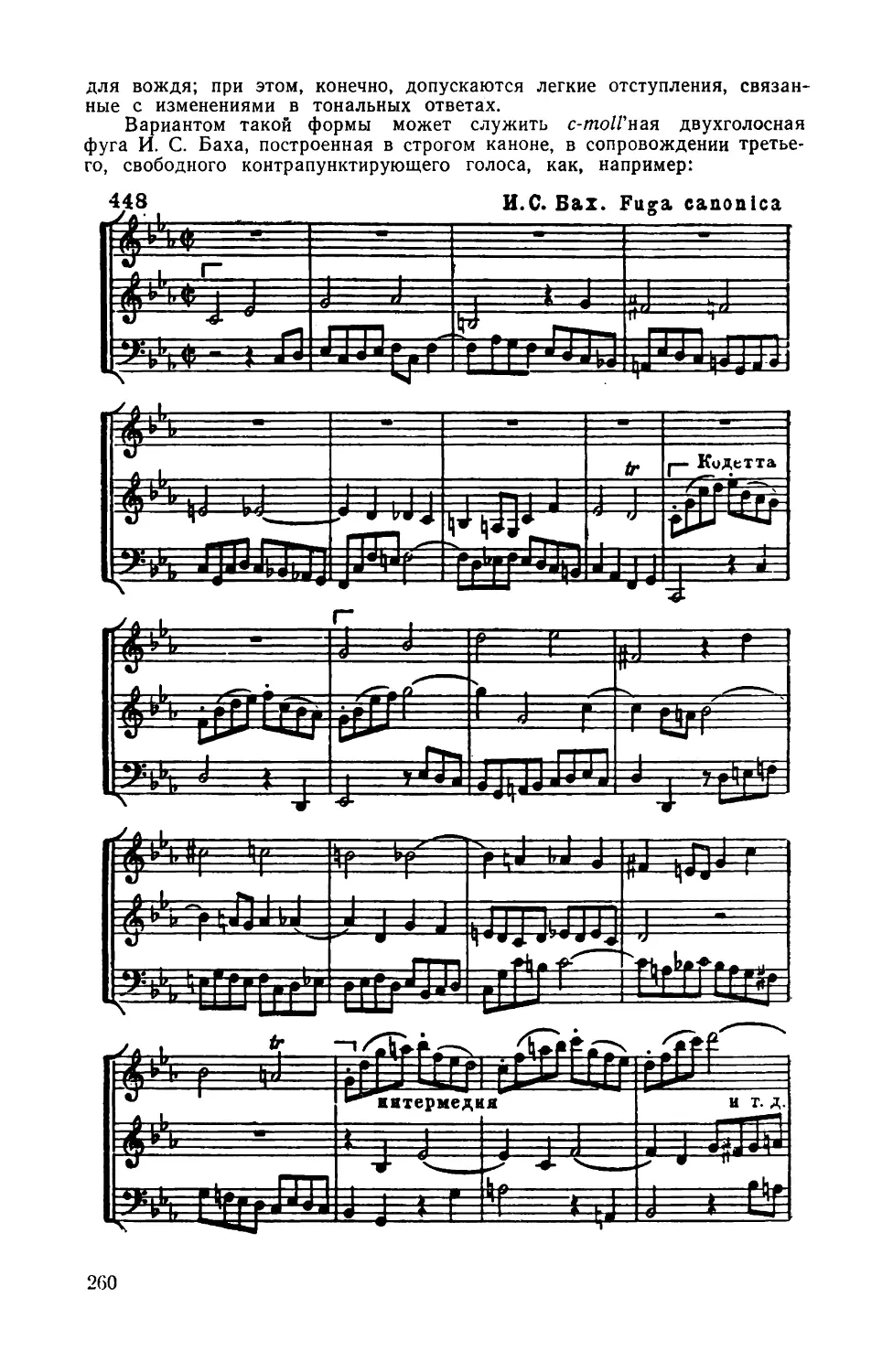

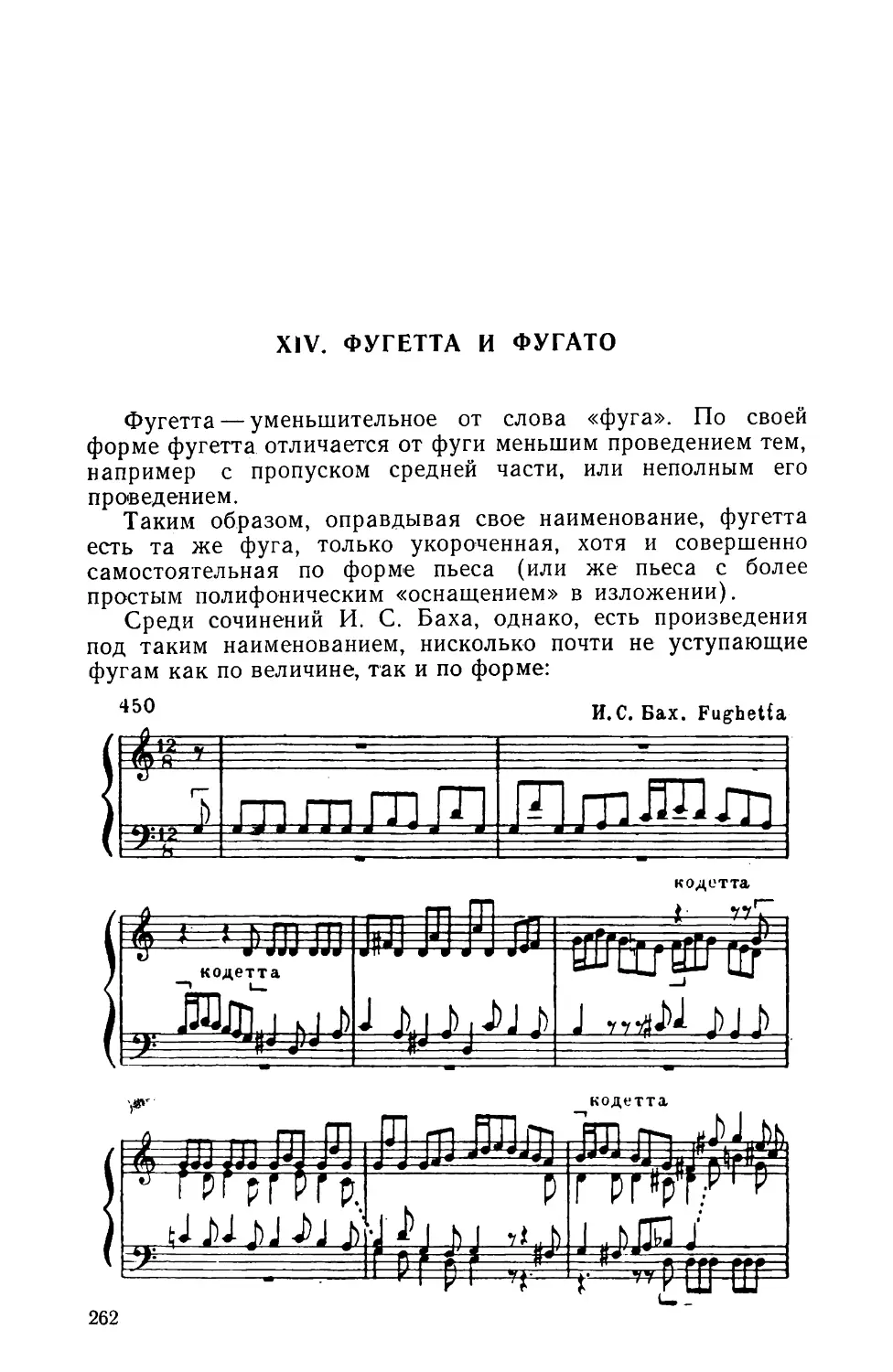

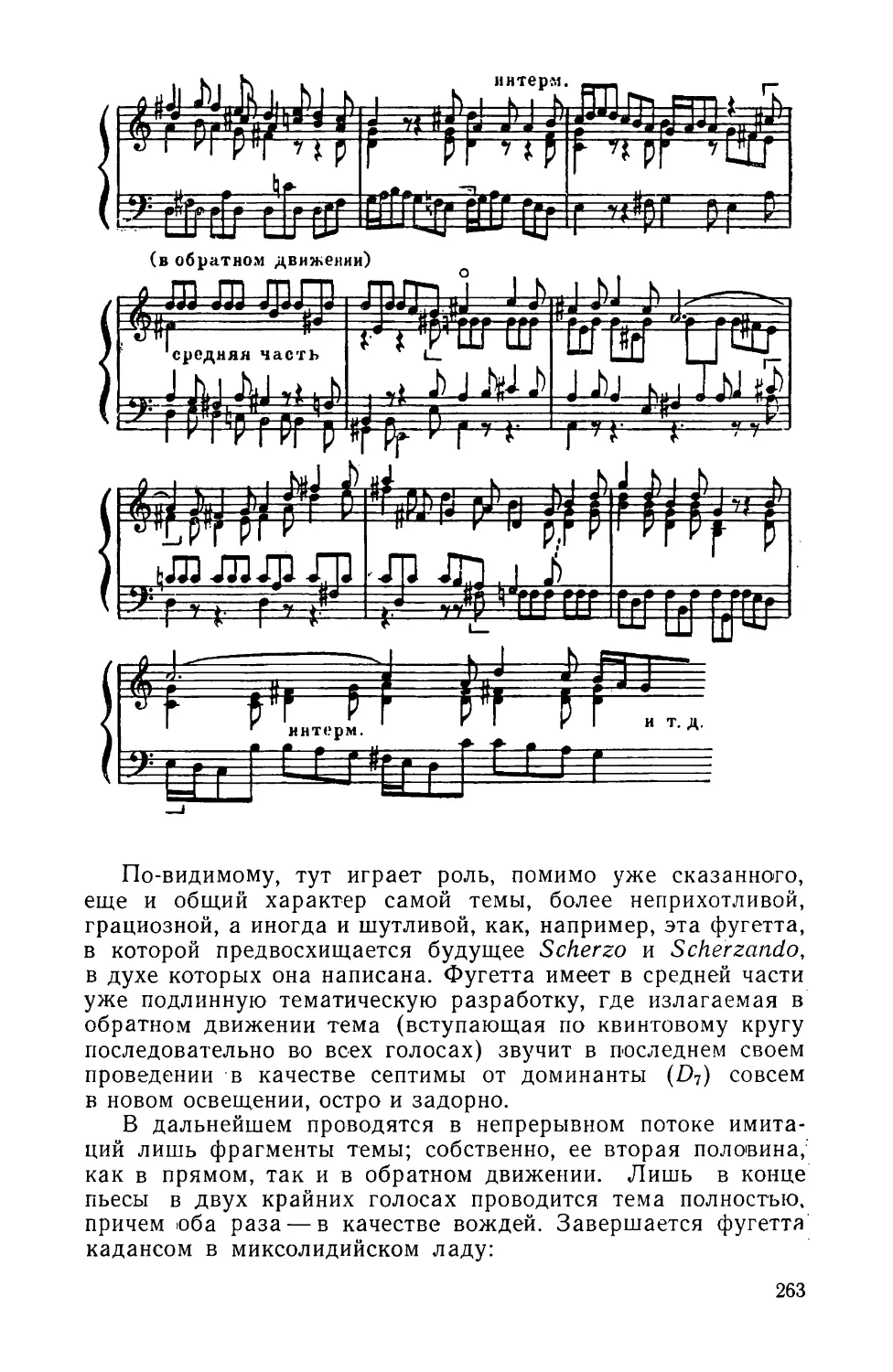

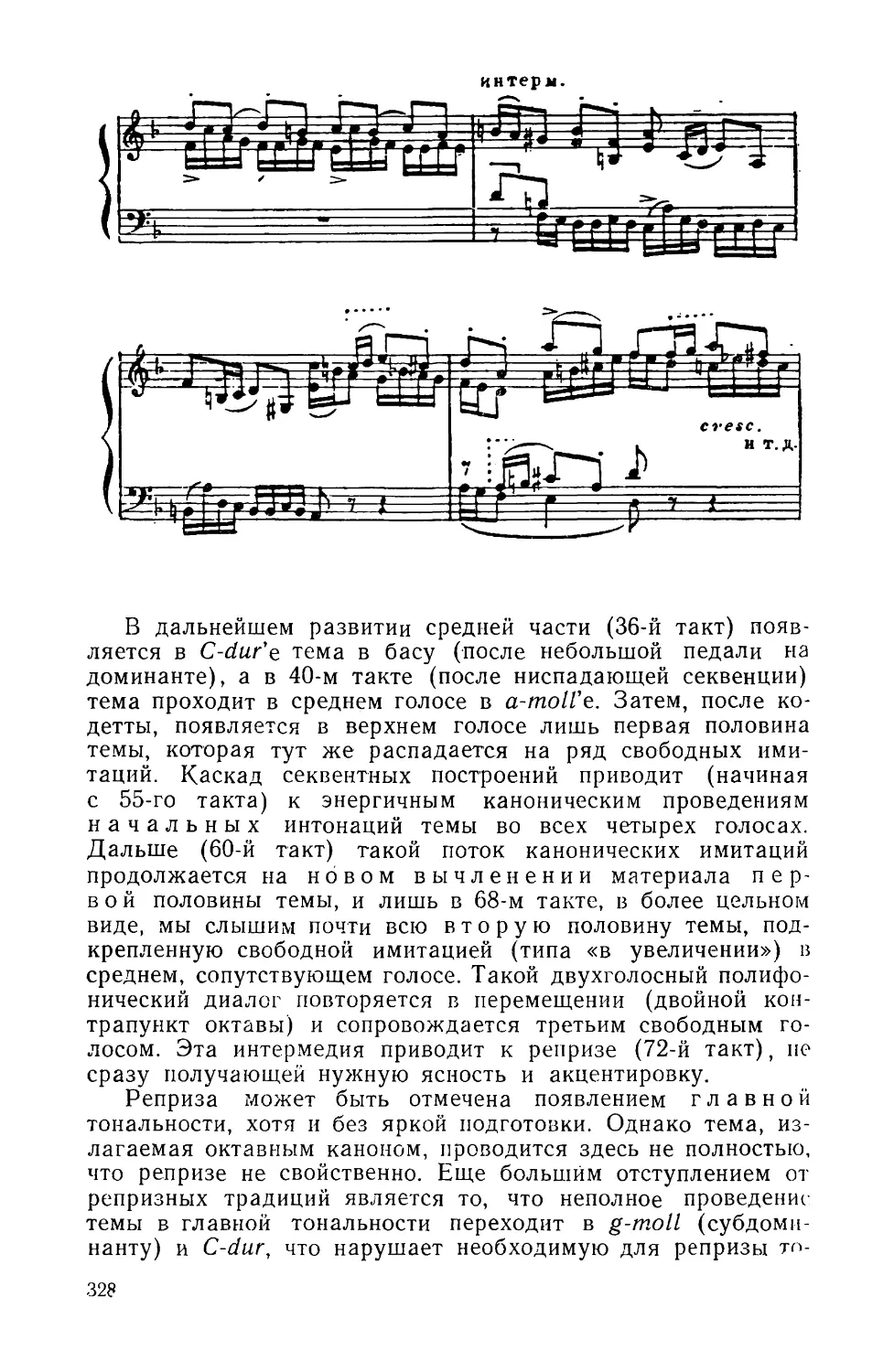

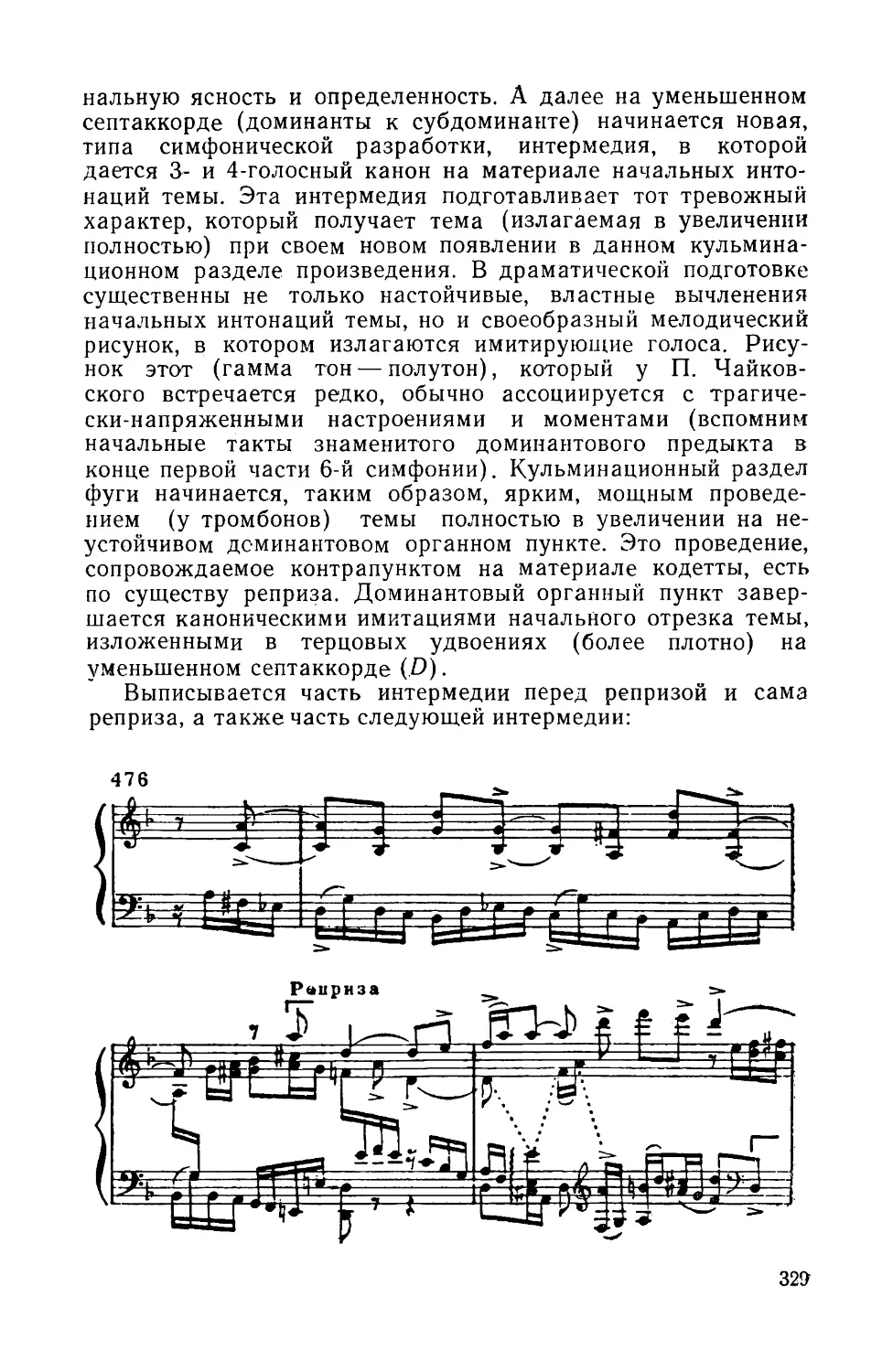

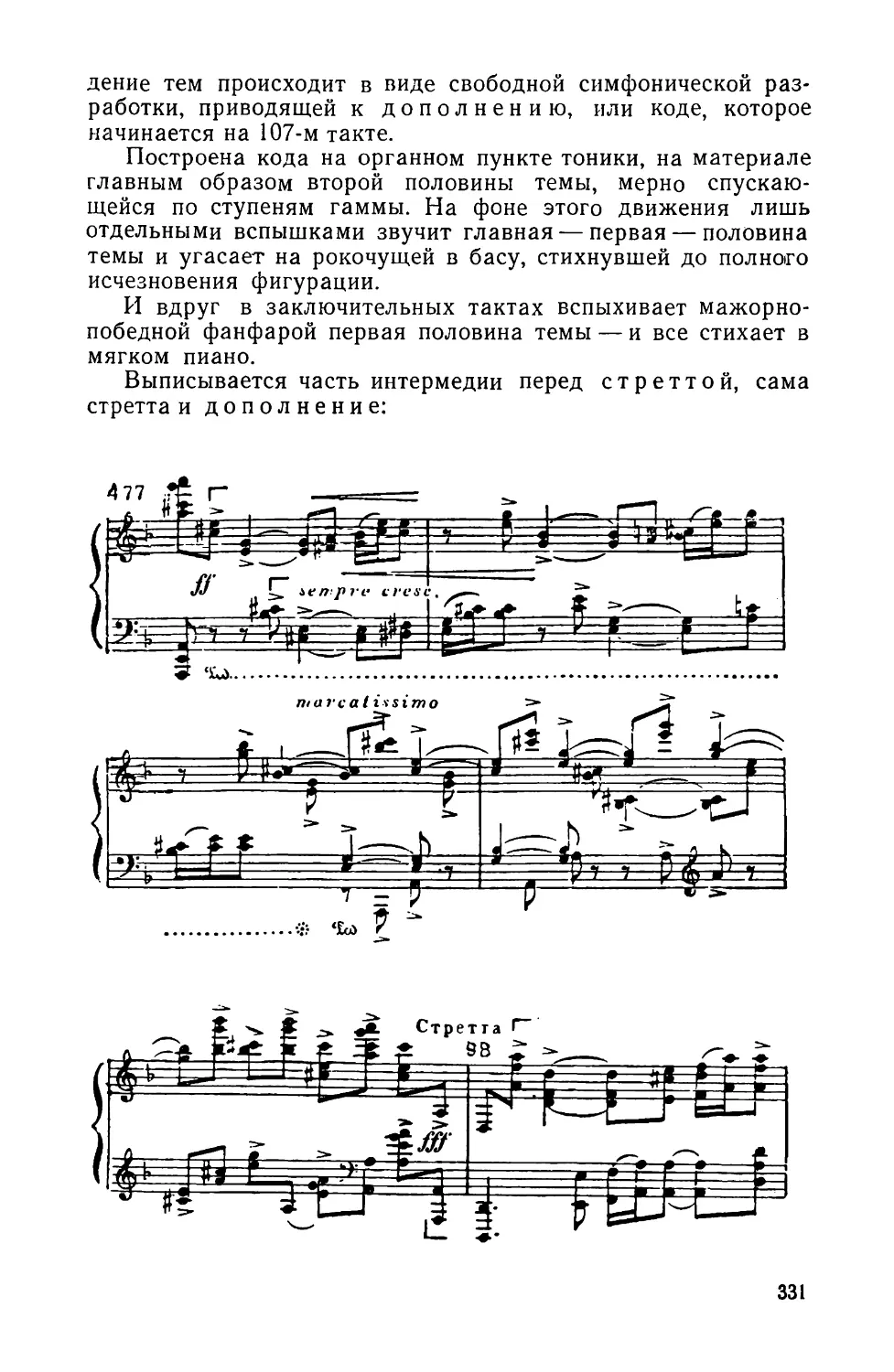

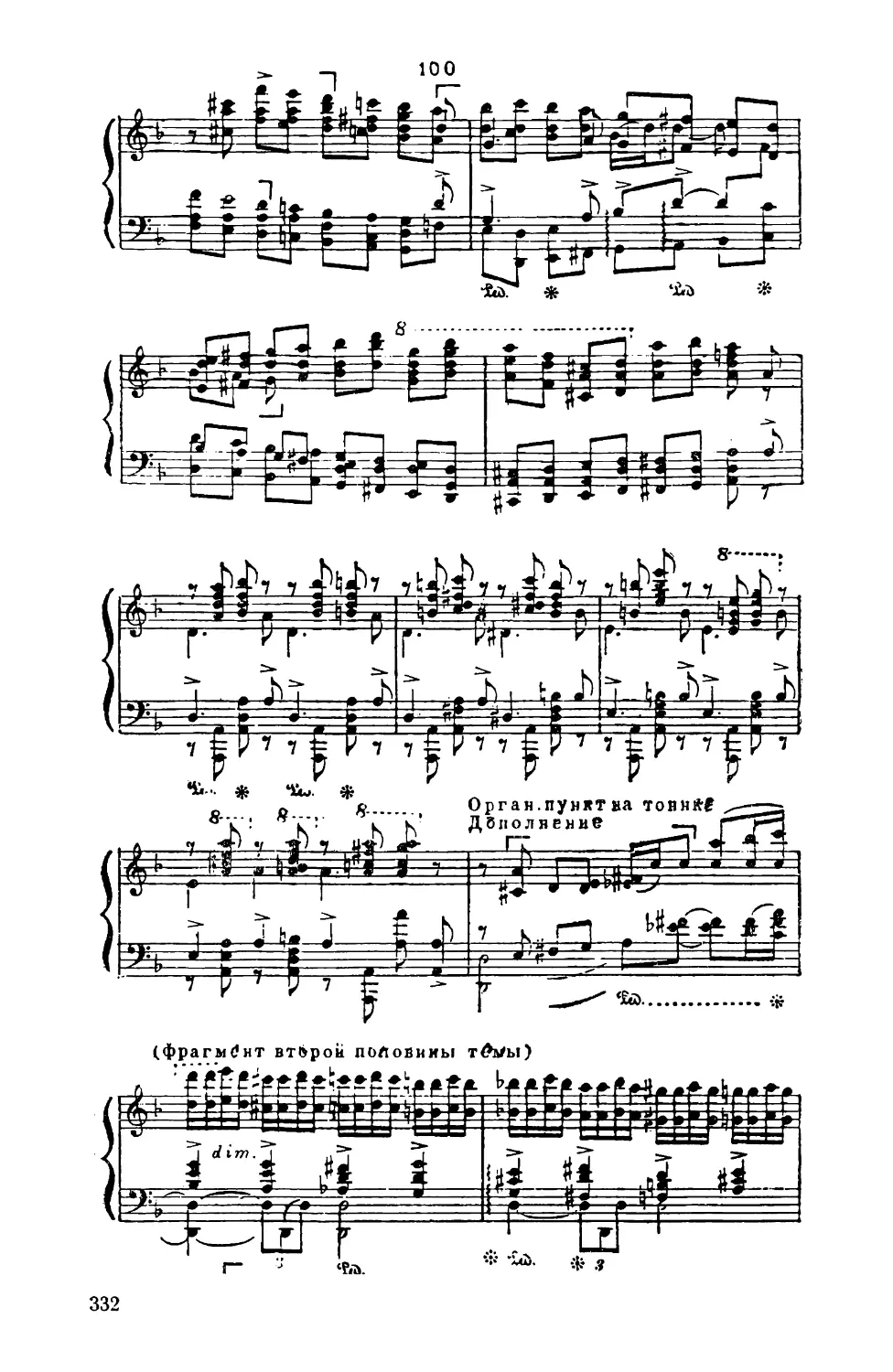

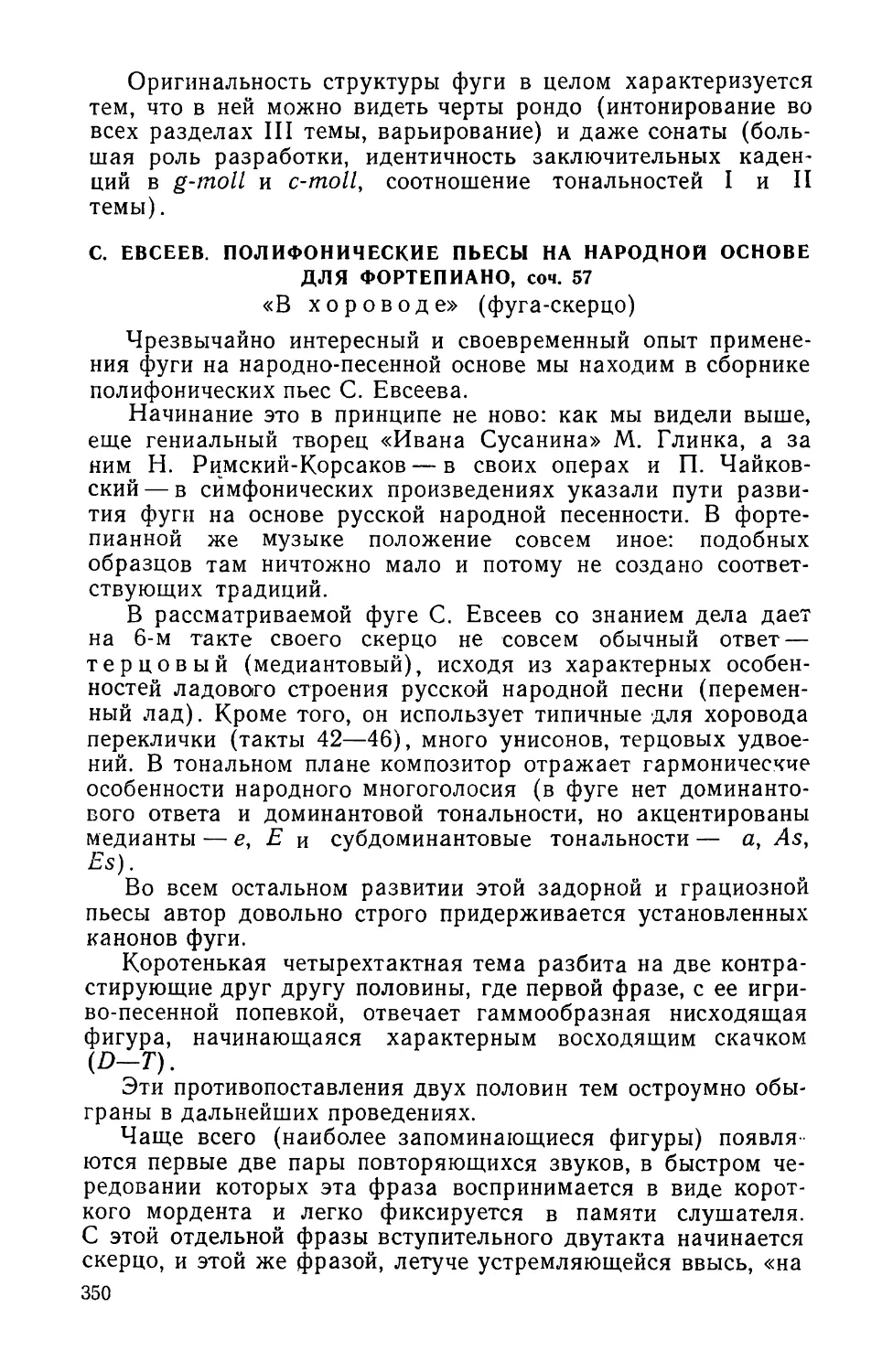

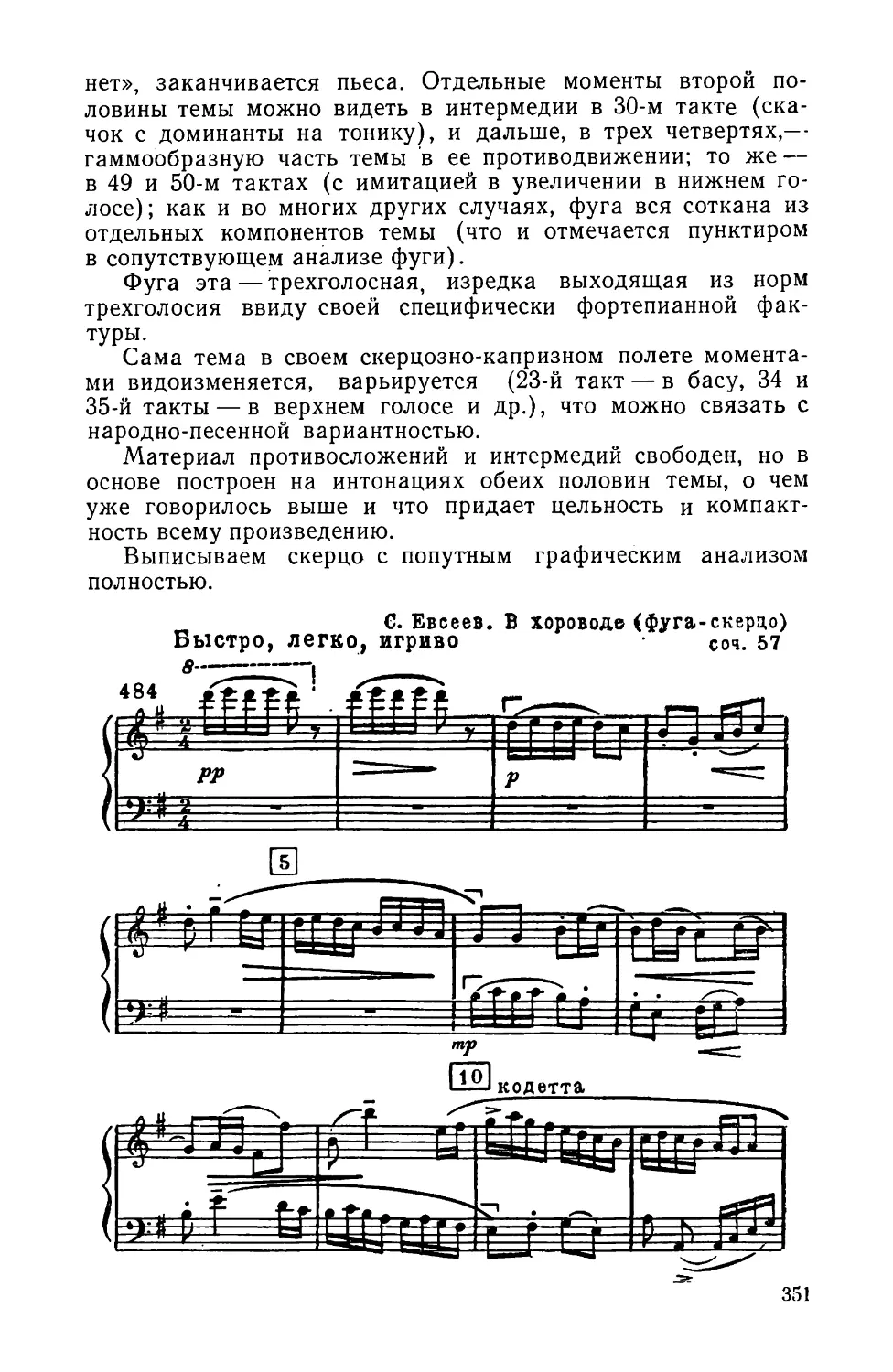

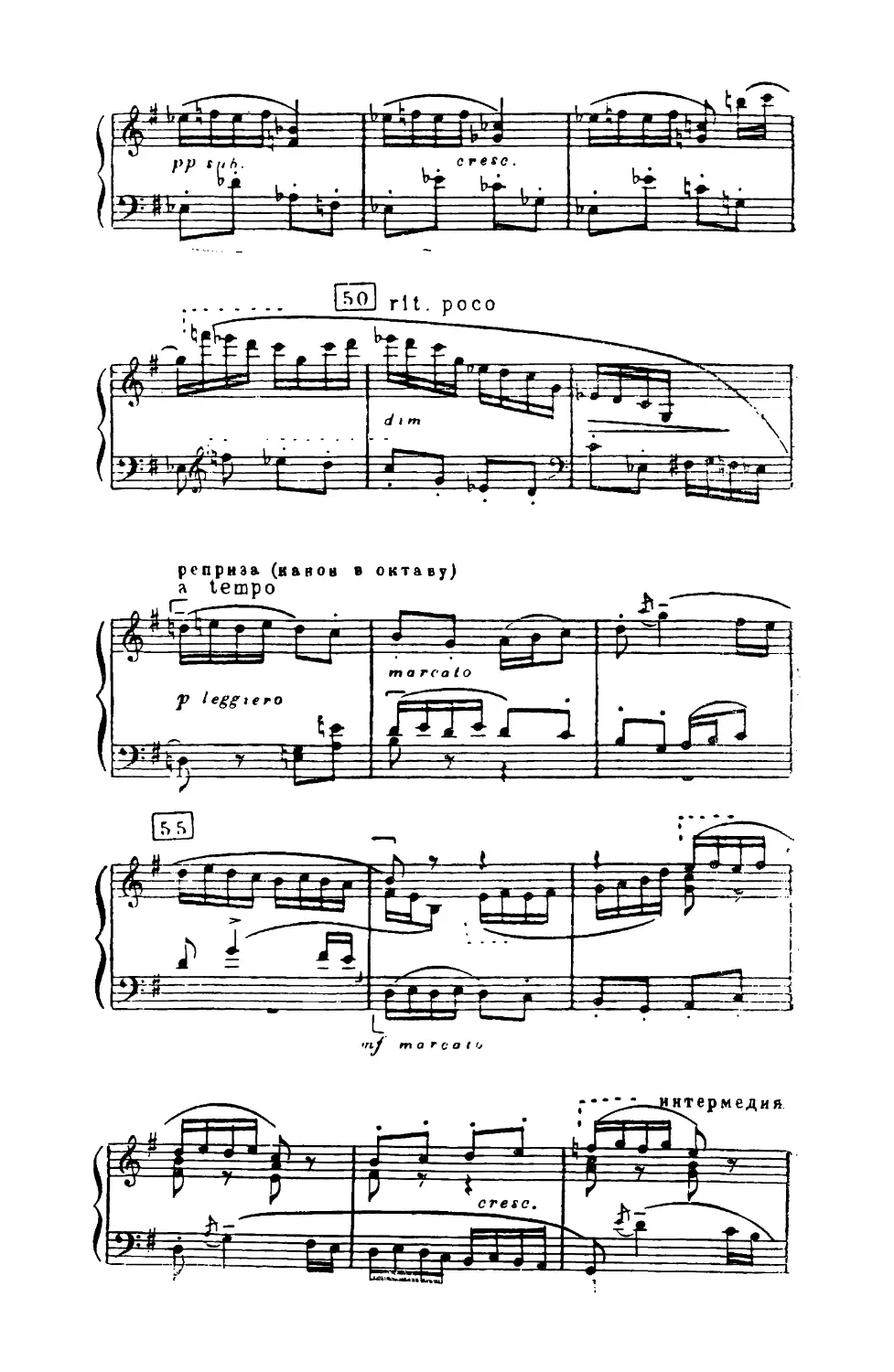

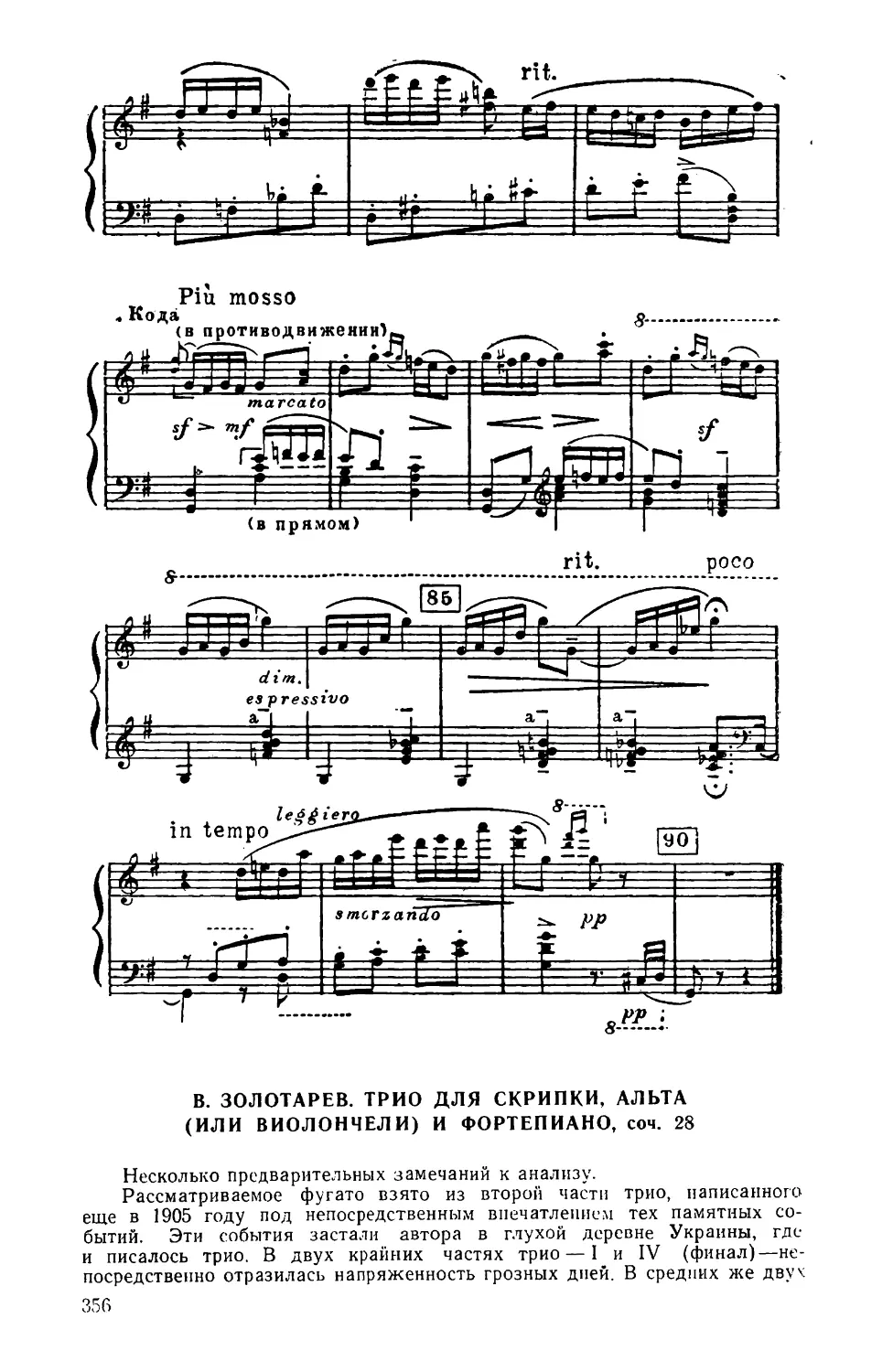

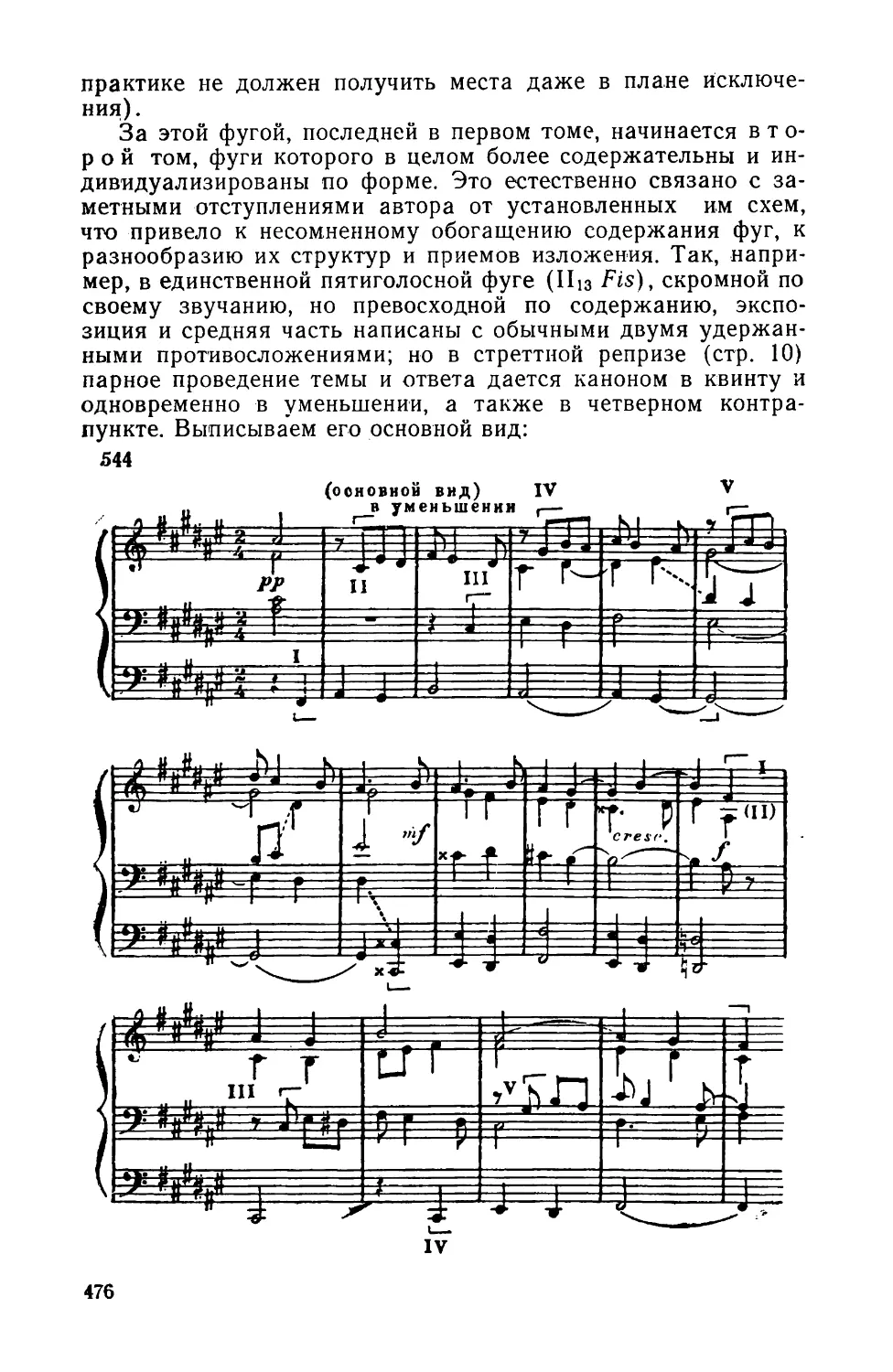

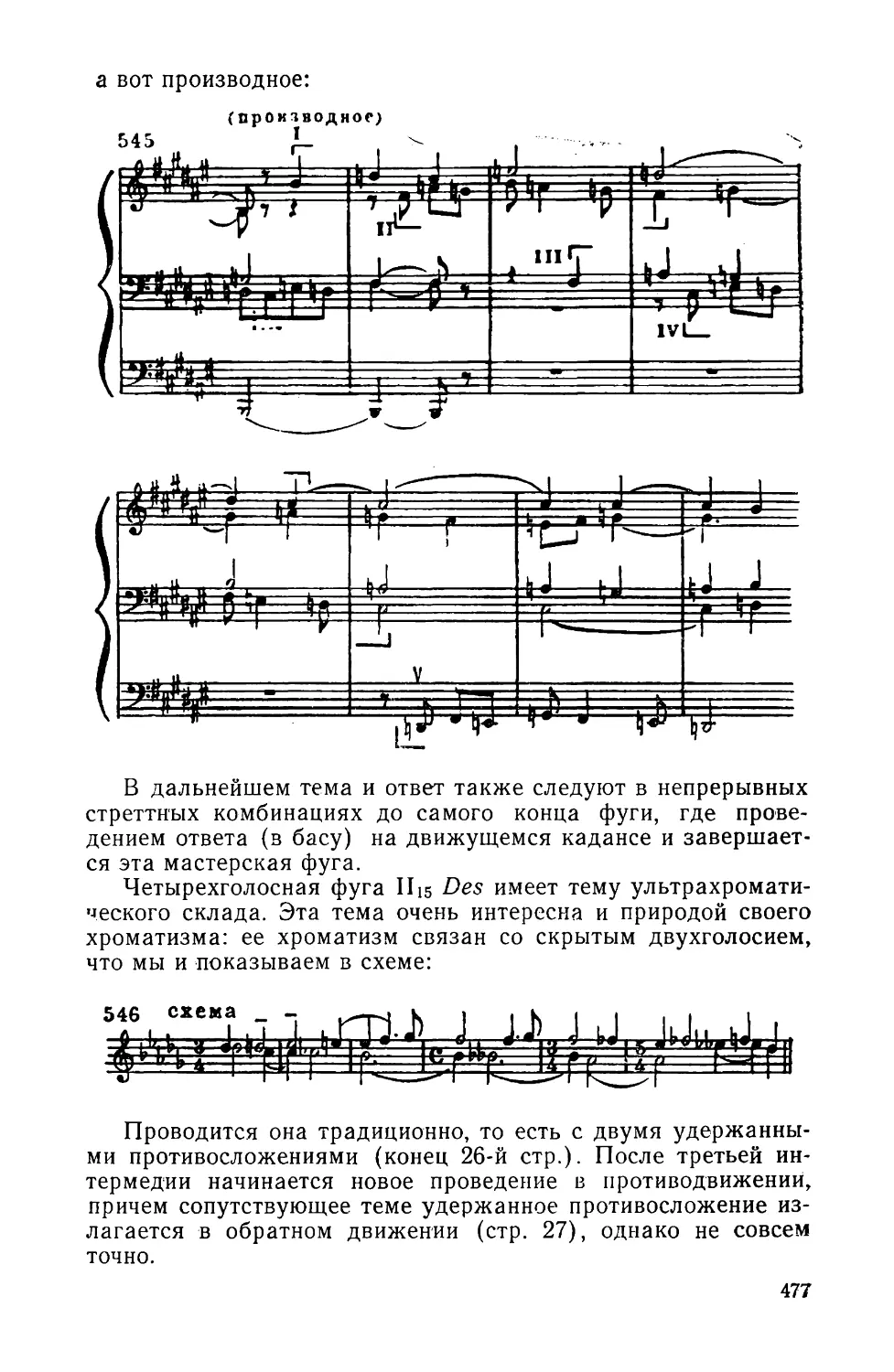

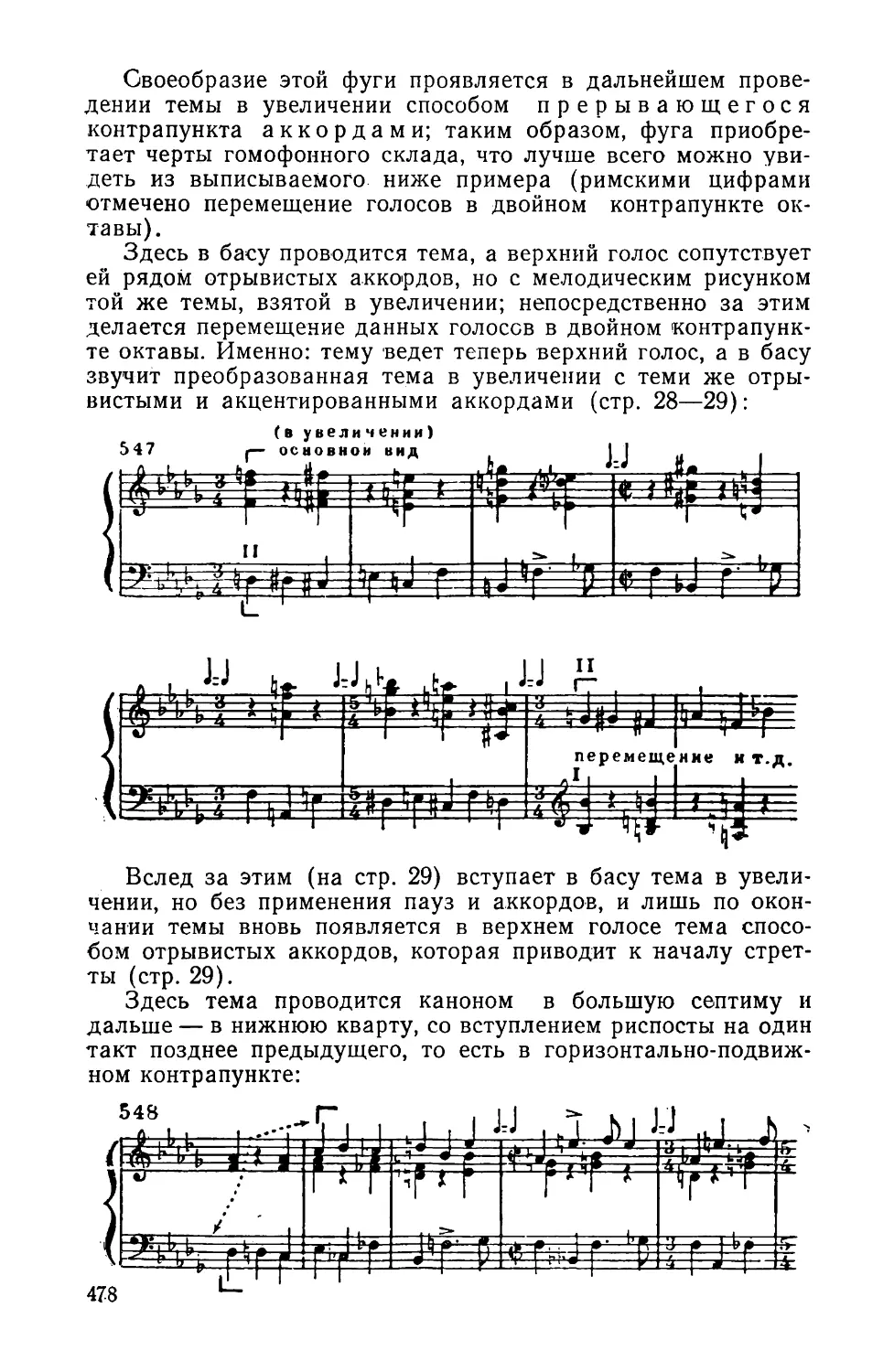

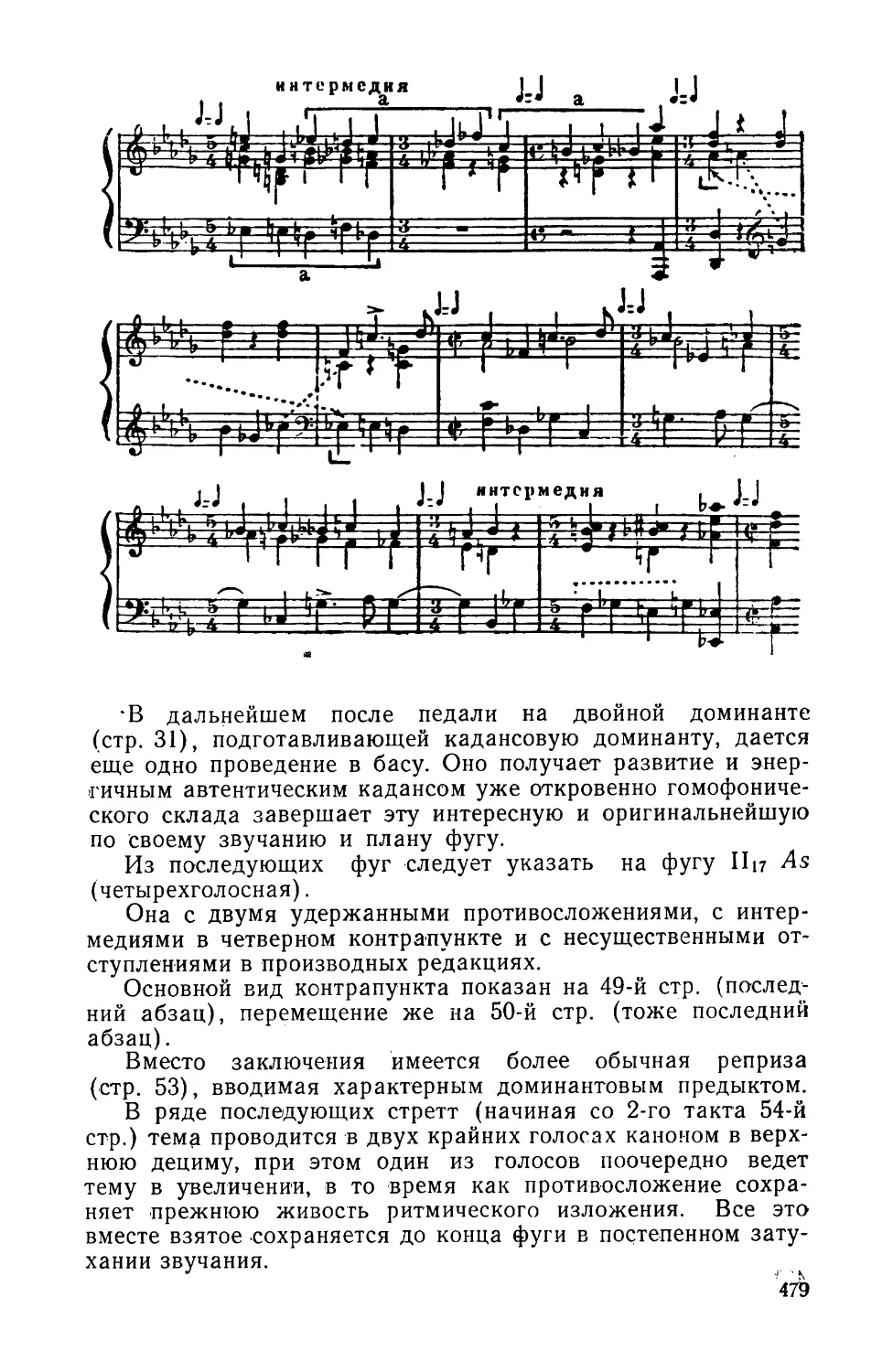

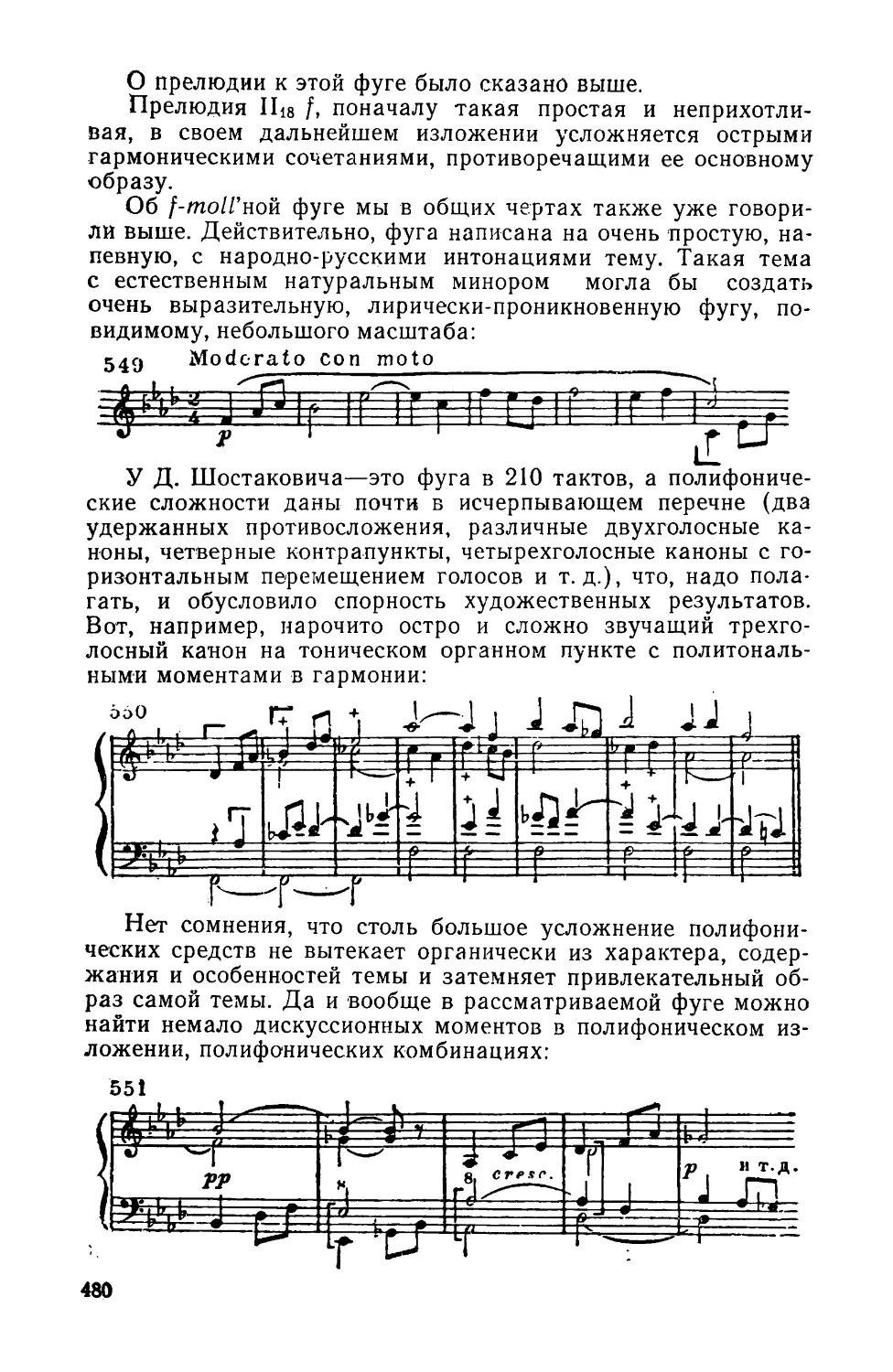

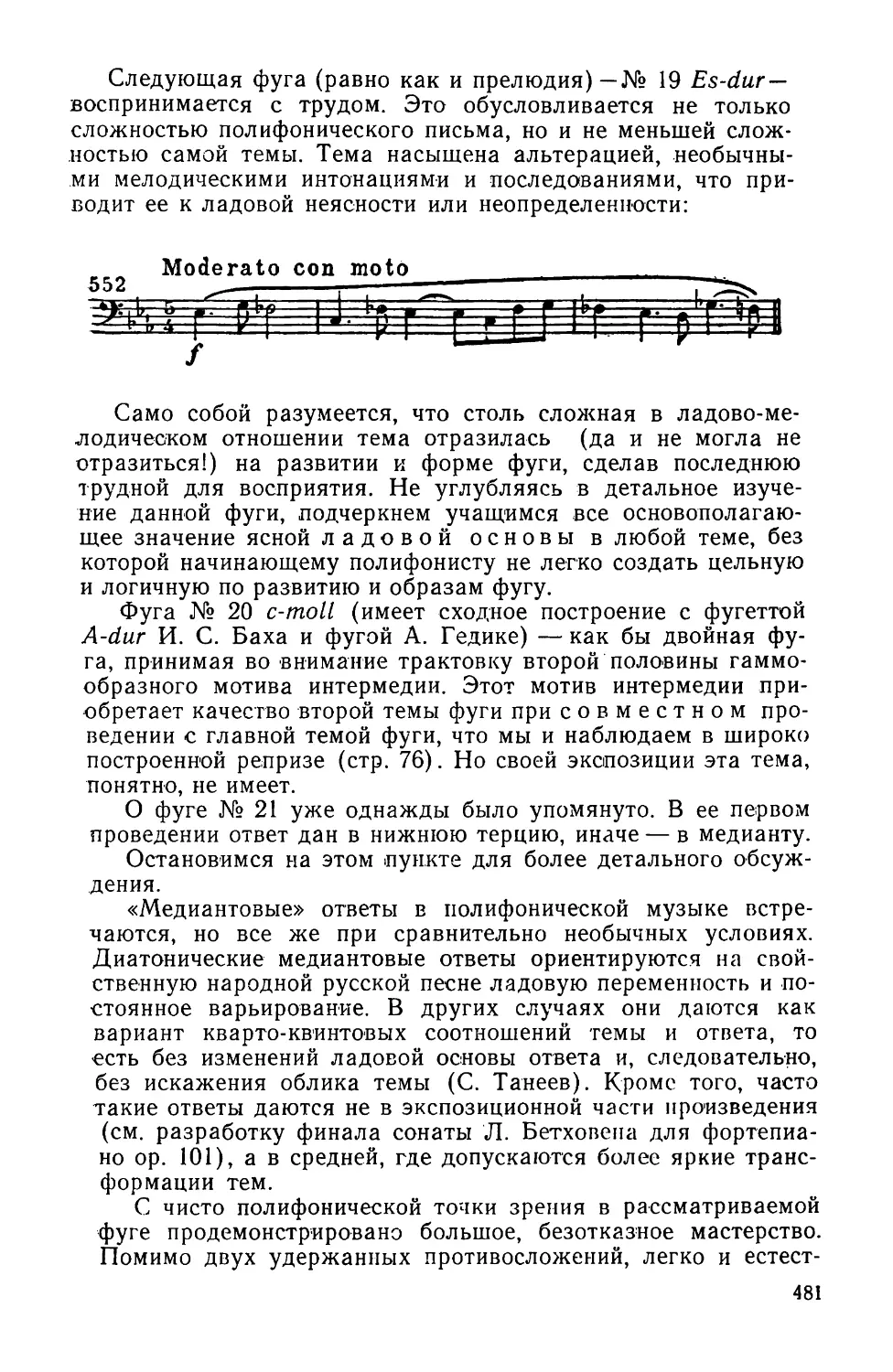

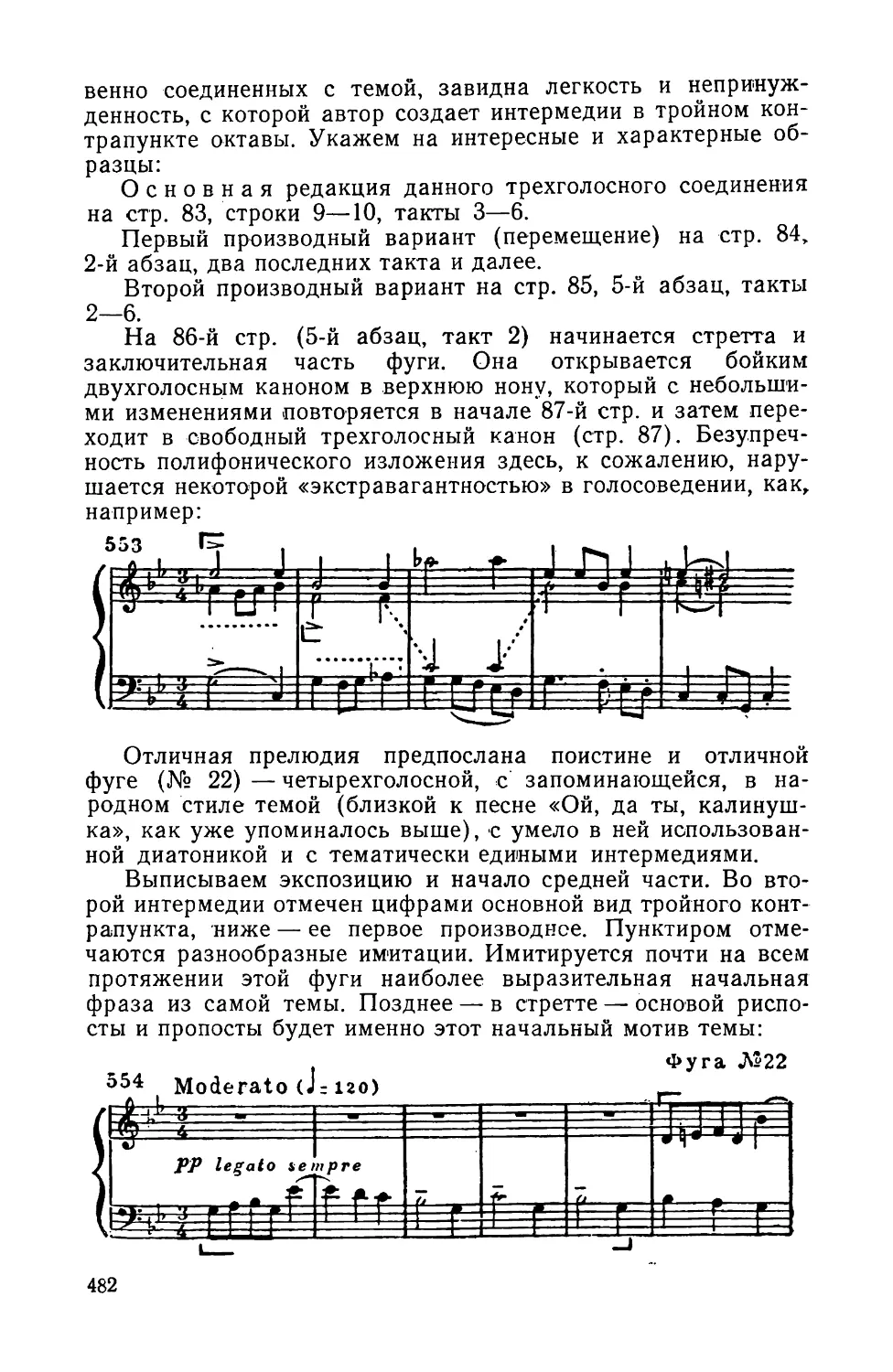

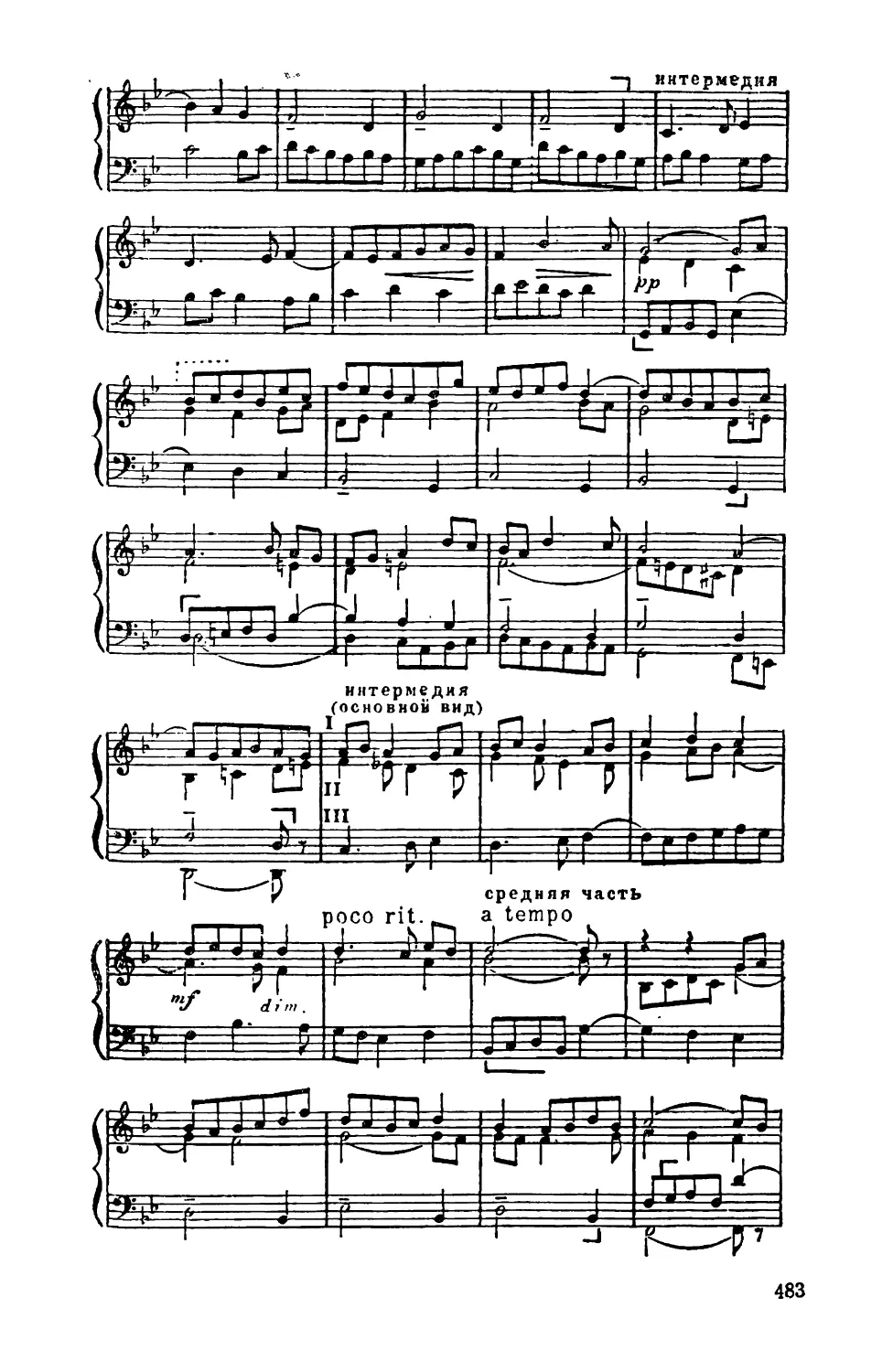

пункте, причем при перемещении вводится добавочный голос