Текст

г- т. Б О К л ь.

Из фондов

Муниципальною учреждения

“Централизованная Библиотечная Система”

г. Бендеры

2011

ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ

БОК Л Я

«Сопоставленіе Болля п гр. Толстого напрашивается

' и. это прямый противоположности.!

II. II. Михайловскій.

ПЕРЕВОДЪ

А. Н. Буйницкаго

ВЪ ДВѴХЪ ТОМАХЪ

Изданіе Ф. Павленкова

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ Е. СОЛОВЬЕВА

Цѣна 1 руб. 50 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, .V? 9.

1895.

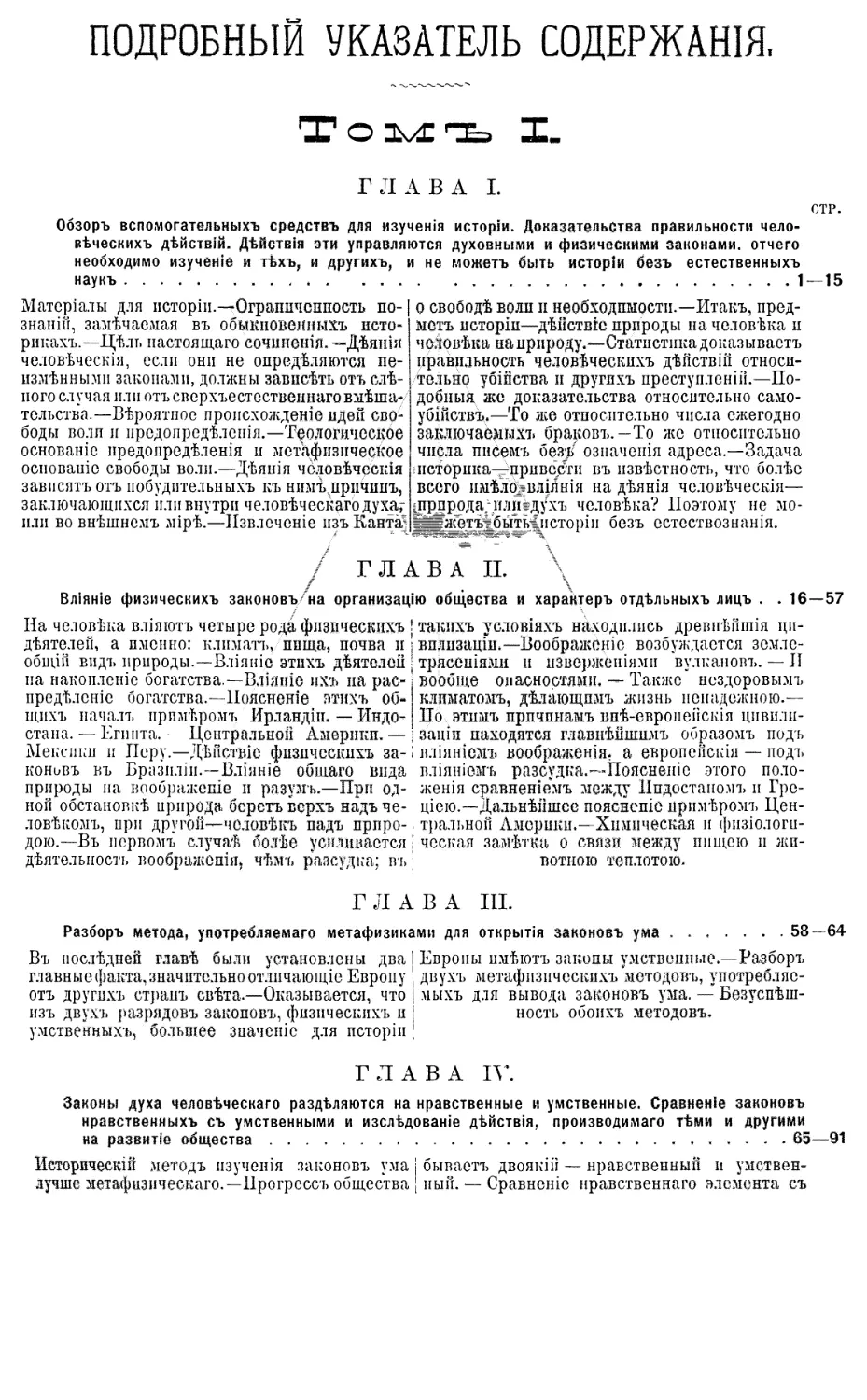

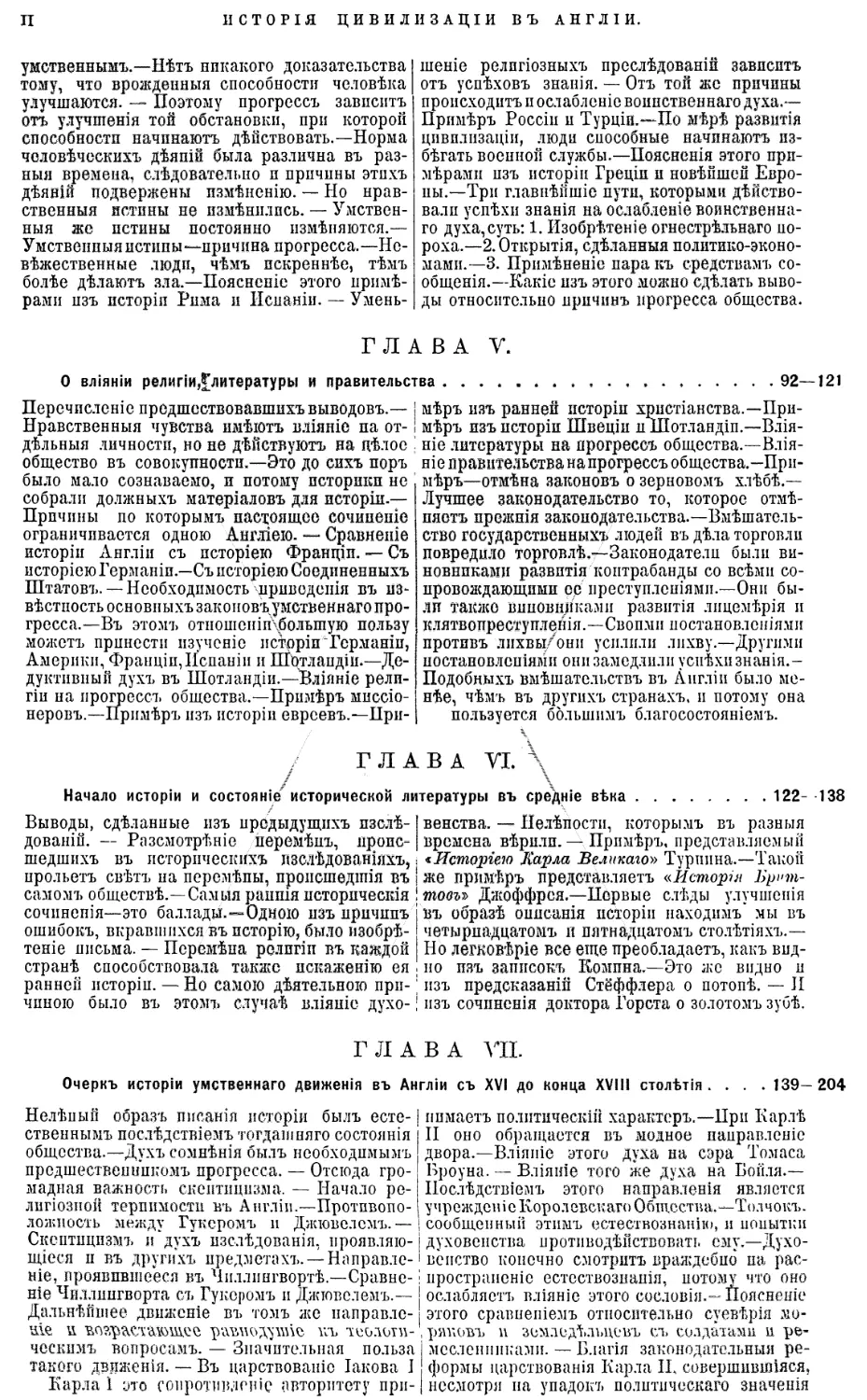

ОГЛАВЛЕНІЕ.

- — СТР.

Генри Томасъ Вокль (характеристика)................................ V—XIV

Томъ I.

ГЛАВА I.

Обзоръ вспомогательныхъ средствъ для изученія исторіи. Доказательства правиль-

ности человѣческихъ дѣйствій. Дѣйствія эти управляются духовными и фи-

зическими законами, отчего необходимо изученіе п тѣхъ, и другихъ, и не

можетъ быть исторіи безъ естественныхъ наукъ ........... 1— 15

ГЛАВА П.

Вліяніе физическихъ законовъ на организацію общества и характеръ отдѣльныхъ

лицъ............................................................ 16— 57

ГЛАВА ІИ.

Разборъ метода, употребляемаго метафизиками, для открытія законовъ ума . . . 58— 64

ГЛАВА IV.

Законы духа человѣческаго раздѣляются на нравственные и умственные. Сравненіе

законовъ нравственныхъ съ умственными и изслѣдованіе дѣйствія, произво-

димаго тѣми и другими на развитіе общества...................... 65-— 91

Г Л А В А V.

О вліяніи религіи, литературы и правительства ..................... 92—121

Г Л А В /1 VI.

Начало исторіи и состояніе исторической литературы въ средніе вѣка.122—138

ГЛАВА ѴП.

Очеркъ исторіи умственнаго движенія въ Англіи съ XIV до конца XVIII столѣтія . 139— 204

ГЛАВА VIII.

Очеркъ исторіи умственнаго движенія во Франціи съ половины шестнадцатаго

вѣка до вступленія на престолъ Людовика XIV............ 205—249

ГЛАВ А IX.

Исторія духа покровительства и сравненіе проявленій его во Франціи и въ Англіи. 250—265

ГЛАВА X.

Сила, которою обладалъ духъ покровительства во Франціи, служитъ объясненіемъ

неуспѣха Фронды. Сравненіе Фронды съ современнымъ ей англійскимъ воз-

станіемъ . ........................................ 266—276

Г Л А В А XI.

Духъ покровительства, перенесенный Людовикомъ ДІѴ въ ₽ литературу. Обзоръ по-

слѣдствій этого союза умственно-труДящавося* сословіе съ правительствую-

щимъ. . ........................................................ 277—292

IV

ГЛАВА XII. стр.

Смерть Людовика XIV.—Реакція противъ духа покровительства и подготовленіе

Французской революціи........................................... 293—312

ГЛАВА XIII.

Состояніе исторической литературы во Франціи съ конца шестнадцатаго до конца

восемнадцатаго столѣтія................................ . . . . 313—340

Г ЛАВА XIV.

Ближайшія причины Французской революціи, начиная съ половины восемнадца-

таго столѣтія ................................ 341—384

Томъ II.

ГЛАВА I.

Очеркъ исторіи умственнаго движенія въ Испаніи съ пятаго до половины девятнад-

цатаго столѣтія................................................. 387—443

Г Л А В А II.

Состояніе Шотландіи до конца четырнадцатаго столѣтія............ 444—459

ГЛАВА Ш.

Состояніе Шотландіи въ пятнадцатомъ и шестнадцатомъ столѣтіяхъ.. 460—484

:Г Л А В А IV.

Состояніе Шотландіи въ семнадцатомъ и восемнадцатомъ столѣтіяхъ. 485—509

ГЛАВА V.

Изслѣдованіе умственнаго движенія въ Шотландіи въ теченіе семнадцатаго сто-

лѣтія .......................• . . .............................510 -539

ГЛАВА VI.

Излѣдованіе умственнаго движенія въ Шотландіи въ восемнадцатомъ вѣкѣ . . . 540—624

Подробный указатель содержанія........................... I—X

Списокъ источниковъ къ 1-му и 2-му том. книги Бокля . .........XI—XXIV

---- -----егЗфс,--------

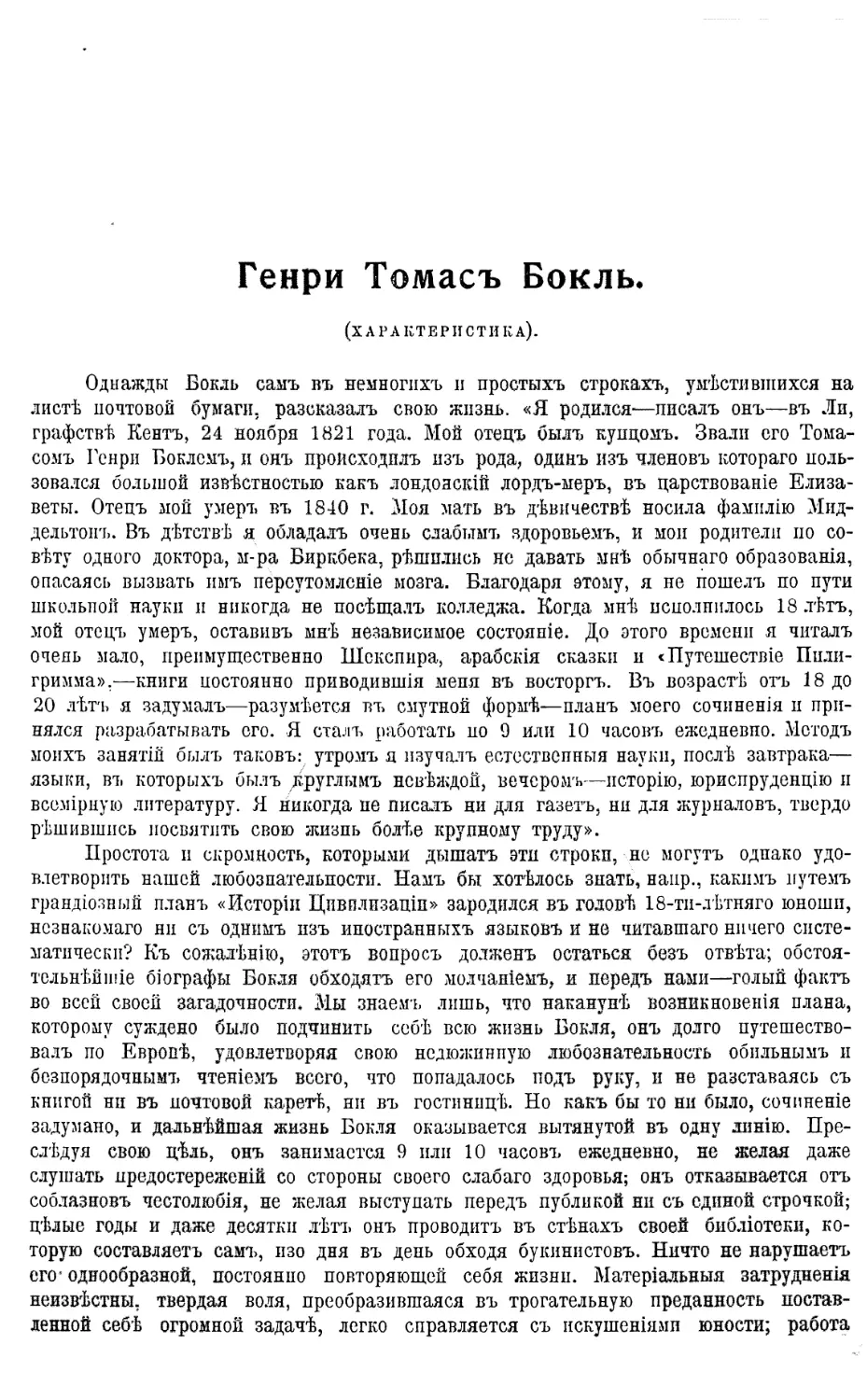

Генри Томасъ Бокль.

(характеристика).

Однажды Бокль самъ въ немногихъ и простыхъ строкахъ, умѣстившихся на

листѣ почтовой бумаги, разсказалъ свою жизнь. «Я родился—писалъ онъ—въ Ли,

графствѣ Кентъ, 24 ноября 1821 года. Мой отецъ былъ купцомъ. Звали его Тома-

сомъ Генри Боклемъ, и онъ происходилъ изъ рода, одинъ изъ членовъ котораго поль-

зовался большой извѣстностью какъ лондонскій лордъ-меръ, въ царствованіе Елиза-

веты. Отецъ мой умеръ въ 1840 г. Моя мать въ дѣвичествѣ носила фамилію Мид-

дельтонъ. Въ дѣтствѣ я обладалъ очень слабымъ здоровьемъ, и мои родители по со-

вѣту одного доктора, м-ра Виркбека, рѣшились не давать мнѣ обычнаго образованія,

опасаясь вызвать имъ переутомленіе мозга. Благодаря этому, я не пошелъ по пути

школьной науки и никогда не посѣщалъ колледжа. Когда мнѣ исполнилось 18 лѣтъ,

мой отецъ умеръ, оставивъ мнѣ независимое состояніе. До этого времени я читалъ

очень мало, преимущественно Шекспира, арабскія сказки и < Путешествіе Пили-

гримма»,—книги постоянно приводившія меня въ восторгъ. Въ возрастѣ отъ 18 до

20 лѣт'ь я задумалъ—разумѣется въ смутной формѣ—планъ моего сочиненія п при-

нялся разрабатывать ого. Я сталъ работать по 9 или 10 часовъ ежедневно. Методъ

моихъ занятій былъ таковъ: утромъ я изучалъ естественныя науки, послѣ завтрака—

языки, въ которыхъ былъ круглымъ невѣждой, вечеромъ—исторію, юриспруденцію и

всемірную литературу. Я никогда не писалъ ни для газетъ, ни для журналовъ, твердо

рѣшившись посвятить свою жизнь болѣе крупному труду».

Простота и скромность, которыми дышатъ эти строки, не могутъ однако удо-

влетворить нашей любознательности. Намъ бы хотѣлось знать, напр., какимъ путемъ

грандіозный планъ «Исторіи Цивилизаціи» зародился въ головѣ 18-ти-лѣтняго юноши,

незнакомаго ни съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ и не читавшаго ничего систе-

матически? Къ сожалѣнію, этотъ вопросъ долженъ остаться безъ отвѣта; обстоя-

тельнѣйшіе біографы Бокля обходятъ его молчаніемъ, и передъ нами—голый фактъ

во всей своей загадочности. Мы знаемъ лишь, что наканунѣ возникновенія плана,

которому суждено было подчинить себѣ всю жизнь Бокля, онъ долго путешество-

валъ по Европѣ, удовлетворяя свою недюжинную любознательность обильнымъ и

безпорядочнымъ чтеніемъ всего, что попадалось подъ руку, и не разставаясь съ

книгой ни въ почтовой каретѣ, ни въ гостиницѣ. Но какъ бы то ни было, сочиненіе

задумано, и дальнѣйшая жизнь Бокля оказывается вытянутой въ одну линію. Пре-

слѣдуя свою цѣль, онъ занимается 9 пли 10 часовъ ежедневно, не желая даже

слушать предостереженій со стороны своего слабаго здоровья; онъ отказывается отъ

соблазновъ честолюбія, не желая выступать передъ публикой ни съ единой строчкой;

цѣлые годы и даже десятки лѣтъ онъ проводитъ въ стѣнахъ своей библіотеки, ко-

торую составляетъ самъ, изо дня въ день обходя букинистовъ. Ничто не нарушаетъ

его* однообразной, постоянно повторяющей себя жизни. Матеріальныя затрудненія

неизвѣстны, твердая воля, преобразившаяся въ трогательную преданность постав-

ленной себѣ огромной задачѣ, легко справляется съ искушеніями юности; работа

ЛІ ХАРАКТЕРИСТИКА.

завлекаетъ все больше, здоровье скрипитъ, но не отказывается пока служить. А ря-

домъ съ этимъ горячая честолюбивая голова рисуетъ привлекательную картину воз-

можности въ одномъ сочиненіи нарисовать полную картину «Исторіи всемірной ци-

вилизаціи» и представить жизнь человѣчества въ свѣтѣ обширной и мощной идеи.

Чтобы проникнуть въ жизнь Бокля, надо перенестись мысленно въ обстановку

его громаднаго рабочаго кабинета, съ окномъ наверху, съ безконечными полками

книгъ, всегда аккуратно стоящихъ на своемъ мѣстѣ, заботливо переплетенныхъ

рукою самого хозяина и любовно охраняемыхъ отъ пыли. Утромъ ли или вечеромъ,

мы всегда застанемъ здѣсь Бокля. Онъ выходитъ только на прогулку и лишь изрѣдка,

чтобы навѣстить своихъ немногочисленныхъ друзей. Кабинетъ устроенъ такъ, что

шумъ лондонскихъ улицъ не долетаетъ до него; груды аккуратно сложенныхъ газетъ

говорятъ, что историкъ интересуется современностью; однако отчеты о театрахъ,

концертахъ, выставкахъ остаются непрочитанными. Вокль не интересуется изящными

искусствами, онъ не умѣетъ отличить Бетховена отъ Моцарта; никогда не посѣ-

щаетъ спектаклей, не находитъ наслажденія ни въ картинахъ, ни въ статуяхъ.

Только наука пользуется его вниманіемъ и любовью, и ей отдаетъ онъ всѣ свои силы.

Онъ изучаетъ анатомію, физіологію, ботанику, физику, химію, право; онъ не видитъ

и не ставитъ предѣла своимъ занятіямъ; онъ хочетъ быть первымъ историкомъ

новаго типа и понимаетъ, что такой историкъ долженъ знать все. Читая и пере-

читывая груды книгъ, онъ убѣждается, что его излюбленная исторія не вышла еще

изъ своего хаотическаго состоянія, что это не болѣе, какъ безпорядочный лепетъ

ребенка. Онъ изумляется невѣжеству своихъ предшественниковъ, изъ которыхъ одинъ

«ничего не знаетъ по части политической экономіи, другой—права, третій—церков-

ныхъ дѣлъ и развитія убѣжденій, четвертый—пренебрегаетъ теоріей статистики или

естественными науками, хотя все это вопросы существенные, обнимающіе всѣ глав-

нѣйшія обстоятельства, дѣйствующія па темпераментъ и характеръ рода человѣче-

скаго». Но все это историкъ обязанъ знать, и Вокль работаетъ. Доктора находятъ, что

онъ переутомляетъ себя. Онъ отказывается отъ любимой шахматной игры, отъ чтенія

романовъ, лишь бы имѣть возможность посвящать своей будущей книгѣ 9—10 час.

ежедневно. Параллельно изучаются исторія, естествознаніе, 19 языковъ, параллельно

идетъ и другая подготовительная работа: Вокль учится4писать. Книга, плохо или

недоступно написанная, имѣетъ въ его глазахъ лишь половину цѣны; онъ хочетъ,

чтобы его рѣчь проникла въ массы, и больше всего боится, что ее замѣтятъ лишь

въ кружкѣ ученыхъ. Съ этой цѣлью онъ выучиваетъ наизусть цѣлыя страницы изъ

Борка и Питта, переписываетъ по нѣскольку разъ уже законченныя главы. Высту-

пить передъ публикой во всеоружіи точнаго знанія, заковать свои выводы въ броню

сотенъ примѣчаній и вмѣстѣ съ тѣмъ не остаться непонятымъ массой—«этимъ луч-

шимъ судьей во всемъ, что касается практическихъ выводовъ и примѣненія мыслей

къ жизни»,—такова грандіозная утопія, на осуществленіе которой уходятъ 20 лѣтъ.

Но неужели за весь этотъ долгій промежутокъ жизни Вокль не зналъ ничего

романическаго, не любилъ женщины, не страдалъ и не радовался? Чтеніе можетъ

наполнить часы, бездну часовъ, но не бездну человѣческихъ чувствъ и вожделѣній.

Сохранившіеся до насъ отрывки изъ дневника Бокля и его обширная переписка

даютъ намъ отвѣтъ на поставленный вопросъ. На первыхъ порахъ слѣды романи-

ческихъ увлеченій несомнѣнны. Бокль влюбляется въ одну кузину, потомъ въ другую,

дерется даже на дуэли съ своимъ счастливымъ соперникомъ, страстно мечтаетъ о поѣздкѣ

въ Дамаскъ, рисующійся ого воображенію во всемъ блескѣ яркихъ красокъ «Тысячи и

и одной ночи»,—но скоро это внѣшнее-романпческое исчезаетъ. Любовь и нѣжность,

преданность и даже самоотверженіе, страстныя мечты и муки безсонныхъ ночей,

повторяющихся все чаще, сосредоточиваются возлѣ одного центра—будущей «Исторіи

Цивилизаціи». Только неизмѣнная привязанность и дружба къ матери освѣщаетъ

ровнымъ свѣтомъ эту замкнутую трудовую жизнь, эту сосредоточенную кропотливую

работу.

ГЕНРИ ТОМАСЪ БОКЛЬ.

ѵп

. Характеръ Бокля былъ хорошо приспособленъ къ подвигу, возложенному имъ

на себя, Бокль обладалъ горячей головой и холодной кровью. Первая создала про-

ектъ, вторая позволила осуществить хотя и одну только часть его. Несмотря на

всю грандіозность предпринятаго, Бокль не растерялся въ необозримомъ матеріалѣ,

не отступилъ ни на шагъ въ сторону отъ задуманнаго: не его вина, что онъ умеръ

едва доживши до 40 лѣтъ, не успѣвъ, выражаясь метафорически, переписать на-

бѣло своего черняка. Лично онъ вѣрилъ, что это возможно; вѣрили и всѣ знав-

шіе его. На самомъ дѣлѣ онъ удивительно умѣлъ работать «оЬпе Наві, оЬпе

Вазі», т. е. безъ торопливости и безъ остановки; онъ не скучалъ однообразіемъ

дѣла, не утомлялся его прямолинейностью. Въ немъ не было и слѣда дилеттантизма.

Тѣ, кто думаетъ, что онъ только «перелистывалъ» естественныя науки, сильно оши-

баются. Онъ доводитъ свою серьезность въ отношеніи къ дѣлу до того, что изу-

чалъ спеціальныя медицинскія работы. Говоря, что онъ знаетъ 19 языковъ, онъ

нисколько не преувеличивалъ факта, и дѣйствительно зналъ ихъ настолько, сколько

это нужно было для его работы, т. е. понималъ безъ словаря иностранныя книги.

Въ большемъ онъ не чувствовалъ необходимости и считалъ безполезнымъ тратить

время на усовершенствованіе напр. въ произношеніи* Онъ такъ экономно распо-

ряжался своимъ временемъ, такъ дорожилъ каждой минутой, что его распредѣленіе

занятій представляется своего рода образцовымъ. Его мысль работала неустанно и

отдыхала лишь при перемѣнѣ предметовъ изученія. Онъ ненавидѣлъ пустыя свѣт-

скія бесѣды и, посѣщая знакомыхъ, всегда говорилъ о томъ, что его интересовало.

Въ его небольшомъ тѣлѣ, облеченномъ обыкновенно въ старомодный сюртукъ тол-

стаго сукна, во всей его прозаической фигурѣ скрывался фанатикъ, но фанатикъ

дисциплинированный, не способный ни на одинъ необдуманный шагъ, исполненный,

если хотите, благоразумія во всѣхъ своихъ отношеніяхъ къ внѣшнему міру. Это

благоразуміе жизни — одинаково характерное для Бокля, какъ для Дарвина или

Спенсера — особенно поражаетъ русскаго человѣка, который не можетъ еще отрѣ-

шиться отъ своего представленія объ ученомъ, какъ странномъ (нѣсколько даже

«тронутомъ») субъектѣ обыкновенно въ образѣ нѣмецкаго профессора стараго типа,

совершенно устранившагося отъ жизни, и маньяка своей теоріи. Читая дневникъ и

переписку Бокля, вы готовы даже воскликнуть подъ часъ не безъ досады: «это на

самомъ дѣлѣ купеческій сынъ>. Бокль аккуратенъ до педантизма, его дневникъ—это

приходорасходная книга его занятій и жизни. Онъ не скрываетъ своей любви къ

комфорту, привязанъ къ хорошимъ сигарамъ, сердится, когда нсумѣло завариваютъ

чай или подаютъ къ столу пережаренныя тартинки, даетъ своимъ друзьямъ подроб-

ныя наставленія, какъ выгоднѣе помѣщать деньги, хвалитъ экономію и не можетъ

простить даже Копту его перазсчетливости и поразительной наивности въ житей-

скихъ дѣлахъ. Все равно какъ въ Колумбѣ рядомъ и мирно существовали и геніаль-

ный прозорливецъ, увидѣвшій черезъ океанъ Америку, и превосходный капитанъ

корабля, входившій въ каждую мелочь обихода, пачкавшійся въ дегтѣ и грошевыхъ

разсчетахъ,—такъ и Бокль, несмотря на всю творческую экзальтацію, къ которой былъ

способенъ, «никогда не вынималъ изъ кармана шиллинга, не обдумавши предвари-

тельно, можетъ ли опъ истратить его и на что»,—и это несмотря на крупное состоя-

ніе. Лирическій безпорядокъ и распущенность онъ презиралъ и въ жизни, и въ

научной работѣ. Онъ хозяйственно распоряжался своими деньгами, временемъ,

своими занятіями: безъ этого мы имѣли бы не «Исторію Цивилизаціи», эту худо-

жественно стройную и строго выдержанную работу, а быть можетъ нѣсколько талант-

ливыхъ статей, словомъ—не большое сраженіе, данное тайнамъ исторіи, а десятокъ-

другой блестящихъ партизанскихъ стычекъ, обыкновенно безрезультатныхъ.

Только въ одномъ пунктѣ Бокль не слѣдовалъ внушеніямъ своей благоразумной

и сдержанной натуры, и измѣна ей оказалась роковой. Уже въ дѣтствѣ его здоровье

отличалось хрупкостью, которая была слѣдствіемъ крупной разницы въ возрастѣ

отца и матери. Родители не рѣшились отдать его въ колледжъ и предоставили ему

ѴШ ХАРАКТЕРИСТИКА.

полную свободу занятій и развлеченій. Но онъ самъ поторопился наложить на

себя иго десятичасового ежедневнаго труда, и оно оказалось ему не подъ силу,

хотя онъ и повторялъ часто слова Писанія: «иго мое благо и бремя мое легко».

Здѣсь-то, въ противорѣчіи между слабымъ здоровьемъ и умственной безустанной

работой, и скрывается драма существованія Бокля. Сознаніе этой драмы проходитъ

красной нитью черезъ всю его переписку, хотя онъ какъ нельзя болЬе сдержанъ

насчетъ интимной своей жизни и лишь въ немногихъ, обыкновенно грустныхъ сло-

вахъ касается ея. Послѣ цѣлыхъ страницъ, посвященныхъ какому-нибудь отвлечен-

ному вопросу или характеристикѣ книгъ, «которыя необходимо нужно прочесть»,

послѣ длинныхъ цитатъ изъ Конта или Милля, мы — нѣтъ, нѣть и натолкнемся на

фразу: «мое здоровье слабо», или: «мнѣ посовѣтовали оставить шахматную игру,

такъ какъ она сильно утомляетъ меня», или: «докторъ нашелъ у меня слѣды пере-

утомленія» и т. д. Но беречь себя, подчиниться строгому режиму, примириться съ

полной, необходимой бездѣятельностью Бокль не хотѣлъ и не могъ. Для него это

значило бы отказаться отъ самого себя и утерять всякую цѣль въ жизни. Неуто-

мимая жажда познанія, любознательность, не знающая насыщенія, таилась подъ его

благоразуміемъ и сдержанностью. Онъ долженъ былъ читать, думать, писать или

говорить ежеминутно. Онъ какъ монахъ постоянно перебиралъ свои четки и шепталъ

свои молитвы, читалъ свое Писаніе и клалъ свои поклоны. Онъ соглашался лишь на

незначительныя уступки, и то съ болью въ сердцѣ. Болѣзнь одолѣвала: «Исторія

цивилизаціи человѣчества» свелась мало по малу на «Исторію цивилизаціи Европы»,

потомъ Англіи, наконецъ къ «Введенію», и того удалось написать лишь два тома изъ

предположенныхъ пятнадцати. Много мукъ пришлось вынести спокойному, благо-

разумному Боклю, когда онъ чувствовалъ на себѣ давленіе «желѣзнаго кольца не-

обходимости»—«іЬе ісггеопз, гіпё5 оГ песеззйу». Позволю себѣ привести небольшой

отрывокъ изъ его письма къ миссъ Грей отъ 1856 г. «Упасть среди дороги.—писалъ

Бокль за три года до выхода въ свѣтъ перваго тома своей «Исторіи», -исчезнуть,

не оставивъ по себѣ слѣда, не довершивъ того, что представлялось мнѣ великимъ и

необходимымъ такова перспектива, которая начинаетъ представляться мнѣ, про-

низывая меня холодомъ и ужасомъ. Выть можетъ я мечталъ о слишкомъ многомъ,

но порою я ощущаю въ себѣ столько силы пониманія, такое могущество надъ цар-

ствомъ мысли, что меня нельзя винить за неумѣренность моихъ стремленій». Развивъ

немного это настроеніе, мы услышимъ монологъ Гамлета, произнесенный въ скром-

ной и важной обстановкѣ кабинета ученаго...

Прошло три года. Пересиливая самъ себя и напрягая до послѣдней степени и

такъ уже напряженные нервы, Бокль закончилъ наконецъ 1-ый томъ своего труда.

Рукопись, старательно переписанная рукою самого автора, была готова къ печати.

Никто не хотѣлъ рисковать, выпуская въ свѣтъ произведеніе совершенно неизвѣст-

наго писателя. Къ счастью Бокль былъ настолько богатъ, что расходъ въ нѣсколько

тысячъ рублей не остановилъ его, и онъ взялъ на себя издержки перваго изданія—

и не раскаялся. Успѣхъ книги даже въ денежномъ отношеніи былъ великъ. Не

было ни одного журнала пли газеты, которые не дали бы своего отзыва, если не

всегда лестнаго, то все же поощрительнаго. Особенно смущала рецензентовъ гро-

мадность задуманной работы, и они не совсѣмъ деликатно предсказывали Боклю,

что онъ никогда не закончитъ начатаго, тревожа этимъ и такъ уже гноившуюся

рану. Бокль старался подбадривать себя. «Они—говорилъ онъ—не знаютъ, сколько

матеріала у меня наготовлено... 15 — 20 лѣтъ жизни—вотъ все, что нужно мнѣ. Неужели

я не проживу 15 — 20 лѣтъ?» Скептики однако оказались правы. Энергіи, взвин-

ченной успѣхомъ, достало еще на одинъ томъ и нѣсколько журнальныхъ статей о

Миллѣ, о женскомъ вопросѣ, о вѣротерпимости, и она изсякла. Это ежедневное,

ежеминутное изсякновеніе было настолько очевидно, что Бокль уже не обманывалъ

себя. Слава поэтому радовала его только наполовину, къ тому же она возлагала

на него такія обязательства, которыя онъ могъ исполнять только съ трудомъ. По-

ГЕНРИ ТОМАСЪ БОКЛЬ. IX

сѣщенія почитателей, сразу возросшая до невѣроятныхъ размѣровъ корреспонденція,

уколы самолюбію со стороны критики, публичныя рѣчи — все это утомляло его.

Онъ боролся впрочемъ до конца. Когда приговоромъ какого-то судьи Кольриджа

въ Корнвалисѣ нѣкто полусумасшедшій рабочій Пули за свои якобы еретическіе

взгляды, выражавшіеся между прочимъ въ томъ, что «если сжечь Библію и раз-

сѣять пепелъ по полямъ, то будетъ урожай картофеля», — былъ приговоренъ къ

полуторагодовому аресту,—Бокль почувствовалъ себя оскорбленнымъ въ самомъ свя-

томъ своемъ убѣжденіи, и въ рѣзкомъ памфлетѣ, напоминающемъ памфлеты Миль-

тона или «Письма съ Горы» Руссо, выступилъ въ защиту вѣротерпимости. Но дни

его были уже сочтены. Все возраставшая слабость заставила его предпринять путе-

шествіе на Востокъ, и здѣсь, въ Дамаскѣ, разыгрался эпилогъ драмы его жизни...

«Мы поѣхали—разсказываетъ сопровождавшій его мистеръ Гибсонъ™ болѣе покойною,

хотя и менѣе интересною дорогою въ Дамаскъ. Когда при выходѣ изъ горнаго ущелья

восточнаго склона Антиливана породъ нами открылась великолѣпная картина зна-

менитой долины, Бокль воскликнулъ: «для этого стоило бы перенести болѣе стра-

даній и усталости!» Увы, онъ не зналъ, какою цѣною придется ему заплатить за

это удовольствіе. Излишняя усталость снова вызвала припадокъ діареи. Докторъ

прописалъ ему пріемъ опіума. Какъ ни малъ былъ этотъ пріемъ, Бокль по слабости

своего организма впалъ въ безпамятство и пролежалъ съ четверть часа. Грустно и

тяжело было слышать, какъ въ его бреду между несвязными словами слышались

восклицанія: «Книга! моя книга! Я никогда не кончу моей книги!» — «Му Ъоок,

ту Ъоок! I тѵііі псѵег ассотрІізЬ іі...» Дни его были уже сочтены. Онъ умеръ

26 мая 1862 года, 41-го года отъ роду, и былъ погребенъ въ Дамаскѣ, — городѣ,

который ему такъ хотѣлось увидѣть еще въ дѣтствѣ... Небольшая кучка англичанъ

проводила его тѣло до могилы, куда оно и было опущено подъ горячими прямыми

лучами сирійскаго солнца...

Человѣкъ исчезъ; осталась его работа, несомпѣнио*грандіозная и величественная.

Переведенная на всѣ европейскіе языки, кромѣ турецкаго, она быстро завоевала

себѣ всемірную извѣстность. Особенно повидимому пришлась она по душѣ русскому

обществу въ началѣ 60-ыхъ годовъ; по крайней мѣрѣ Уоллэсъ въ своей «Россіи»

говоритъ: «.мнѣ рѣдко приходится раскрывать номеръ журнала и даже газеты безъ

того, чтобы не встрѣтить имени Бокля. Интеллигентная молодежь зачитывается

«Исторіей Цивилизаціи» и на многія мысли, высказанныя въ ней, смотритъ, какъ на

откровеніе...»

Разумѣется, оригинальность книги Бокля, какъ и всякаго дѣла рукъ человѣче-

скихъ, — относительна. Его исторія несомнѣнно имѣла многихъ предшественниковъ

въ трудахъ Вико (Новая Наука), Вольтера (Опытъ о Нравахъ), Монтескьё (О при-

чинахъ паденія Римской Имперіи и Духъ законовъ), Конта (Положительная фило-

софія),—но отъ этого нисколько не умаляется ея достоинство. Въ чемъ же оно?

Приступивши къ своей работѣ, Бокль на первыхъ же порахъ былъ пораженъ

хаотическимъ состояніемъ, въ которомъ находилась исторія. Онъ увидѣлъ, что «не-

счастная особенность исторіи человѣка состоитъ въ томъ, что хотя отдѣльныя части

ея изслѣдованы весьма искусно, но почти никто не пробовалъ сплесть ихъ въ одно

цѣлое». Во всѣхъ другихъ великихъ сферахъ вѣдѣнія необходимость обобщенія

признана всѣми и всюду сдѣланы были благородныя попытки возвыситься надъ

отдѣльными фактами и открыть закопы, управляющіе ими. Но «историки такъ далеки

отъ подобнаго взгляда, что между ними преобладаетъ мысль, будто все дѣло ихъ

разсказывать событія, оживляя по временамъ этотъ разсказъ нравственными и поли-

тическими размышленіями. Вслѣдствіе такого взгляда, каждый, кто по лѣности

мысли или по природной тупости неспособенъ ни къ какой изъ высшихъ отраслей

знанія, можетъ, посвятивъ нѣсколько лѣтъ на прочтеніе извѣстнаго числа книгъ,

сдѣлаться способнымъ написать исторію великаго народа >. Внести свѣтъ и порядокъ

въ хаотическую груду фактовъ, слить воедино разрозненныя отдѣльныя части,

ХАРАКТЕРИСТИКА.

открыть законы историческаго движенія — такова была задача, поставленная себѣ

Боклемъ. Но какъ приступить къ ней, откуда взять свѣтъ? Современное состояніе

знаній указало Боклю, куда онъ долженъ былъ обратиться за необходимыми въ его

великой работѣ помощью и орудіями. То былъ періодъ торжествующаго естество-

знанія, стремленіе къ точному безпристрастному изслѣдованію, которое проникало

собою атмосферу европейскаго научнаго мышленія и подчиняло себѣ отдѣльные умы.

Достаточно сказать, что къ тому же поколѣнію, какъ Бокль, принадлежатъ Кстлэ,

Ляйель, Гельмгольцъ, Дарвинъ, Гекели, Уоллэсъ, Тиндаль.*—эти смѣлые умы, не бояв-

шіеся подвергать анализу въ своихъ кабинетахъ и лабораторіяхъ вѣковыя вѣро-

ванія человѣчества. Естественныя науки, ихъ методъ,- пріемы, ихъ взглядъ на все-

ленную первенствовали и заняли то мѣсто, которое когда-то принадлежало Аристо-

телю, а затѣмъ философамъ ХѴШ-го столѣтія. Безбоязненное исканіе истины,

какая бы она ни была, гордое стремленіе открыть ее, хотя бы для этого пришлось

пройти черезъ поле, усѣянное мертвыми костями возвышающихъ обмановъ, захва-

тывало всѣхъ ученыхъ. Духъ времени подчинилъ себѣ и Бокля: онъ обратился

къ естествознанію. По предстояла трудная задача, рѣшеніе которой было едва на-

мѣчено Кетлэ; требовалось найти мостъ между науками о природѣ и человѣкѣ;

Бокль нашелъ его въ статистикѣ. На самомъ дѣлѣ только цифры могли вывести

его трезвый умъ изъ окружающаго мрака, только цифры могли дать утвердительный

отвѣтъ на вопросъ, управляются ли дѣйствія человѣка, а слѣдовательно и общества,

точными законами, или же они суть слѣдствія случая и произвола? Очевидно, что

разъ -іслучай и произволъ» имѣютъ первенствующее или даже какое-нибудь вліяніе—

исторія не можетъ быть наукой. Но это не такъ. «Мы ^должны—говоритъ Бокль—

придти къ тому мнѣнію, что дѣйствія людей, опредѣляемыя исключительно прошлымъ,

должпы носить характеръ единообразія, т. е. что совершенно одинаковыя причины

постоянно ведутъ къ совершенно одинаковымъ слѣдствіямът. Это единообразіе под-

тверждается и доказывается выводами статистики. Ея-то данныя Бокль заложилъ

въ основаніе своей философіи. Указывая на то, съ какою правильностью повто-

ряется фактъ такихъ «произвольныхъ дѣйствій», какъ убійство, самоубійство и ир., онъ

пришелъ къ главному пункту своего ученія и, отрицая свободу воли, провозгласилъ

законосообразность всѣхъ явленій, совершающихся въ мірѣ. человѣческомъ. Если

такой фактъ въ теченіе вѣковъ оставался почти незамѣченнымъ, то причиной этого

оказывается непониманіе историками ихъ собственнаго матеріала. Они брали изъ

него не то, что слѣдуетъ, и изучали вещи второстепенныя, оставляя главныя въ

сторонѣ, занимались личностями; но чтобы найти законъ,—надо изучать не личности,

а массы. Вѣдь дѣйствія отдѣльныхъ лицъ въ значительной степени подлежатъ влія-

нію ихъ нравственныхъ чувствъ и страстей; но эти чувства и страсти, будучи враж-

дебны чувствамъ и страстямъ другихъ людей, уііавновѣишешотея ими, такъ что

вліяніе ихъ въ общей суммѣ дѣлъ человѣческихъ вовсе незамѣтно. Между тѣмъ

«большинство историковъ наполняютъ свои сочиненія самыми пустыми и ничтож-

нѣйшими подробностями: анекдотами о государяхъ и ихъ дворахъ, нескончаемыми

разсказами о томъ, что сказалъ одинъ министръ, что подумалъ другой, и—что еще

хуже—длинными реляціями о походахъ, сраженіяхъ и осадахъ»...

Это перенесеніе центра тяжести историческаго изслѣдованія съ. личностей на

массу (а косвенно и на экономическія проблемы—всегда основныя для массы), на то,

что теперь называютъ Ьотпте §ёпёга1е,—навсегда останется самой крупной заслугой

Бокля. Онъ ясно доказалъ, что исторіи, какъ наукѣ, нечего дѣлать съ біографіями ге-

роевъ и героинь, Петровъ и Ивановъ, что ей нужно знать не годъ, когда родился

герой, и но* обстоятельства, при которыхъ Петръ или Иванъ сочетались законнымъ

бракомъ, а общія причины, подчиняющія себѣ дѣйствія отдѣльныхъ лицъ,—т. е. кли-

матъ, пищу, распредѣленіе богатствъ, приростъ населенія, высоту знаній и ихъ распро-

страненность. Исторія становится отъ этого быть можетъ менѣе поэтичной или, лучше

сказать, менѣе интимной, зато болѣе строгой, научной, а значитъ и полезной. Ее при

ГЕНРИ ТОМАСЪ БОКЛЬ. XI

правильной постановкѣ надо разсматривать уже не какъ поучительный урокъ по

части добродѣтели или возвышенныхъ поступковъ, а какъ науку, указывающую и

опредѣляющую какъ прошлые, такъ и будущіе пути общественнаго развитія,’—науку

не только уговаривающую поступать такъ-то и такъ-то, а предписывающую извѣст-

ную дѣятельность съ полнымъ сознаніемъ своего могущества и непреложности своихъ

выводовъ,..

Благодаря своей точкѣ зрѣнія, Бокль съумѣлъ въ старыхъ книгахъ найти много

новаго матеріала. Однако онъ постоянно ощущалъ недостатокъ въ самыхъ необхо-

димыхъ свѣдѣніяхъ, хотя и тратилъ самоотверженно на ихъ розысканія сочтенные

часы своей недолгой жизни. Оттого-то «заковать свои выводы въ броню непрелож-

ныхъ фактовъ> ему удавалось не всегда, и волей-неволей онъ давалъ гипотезы, а

не теоріи, предвосхищалъ общія идеи, а не необходимо выводилъ ихъ изъ ряда

данныхъ.

Что же удивительнаго, если его «законы» носятъ на себѣ зачастую слѣды его

личныхъ склонностей, понятій, среди которыхъ онъ выросъ, идей, распространенныхъ

въ окружавшемъ его обществѣ. Въ немъ легче всего узнать англичанина, котораго

прошлое его народа снабдило нѣкоторыми для него непреложными истинами. Раз-

витіе своей родины онъ считаетъ образцовымъ для всего человѣчества и почерпаетъ

свои нравоученія изъ преданій родной исторіи. Возьмите напр. зйамепитый параграфъ

о вліяніи «правительства на развитіе общества» и его рѣзкіе, какъ удары молота,

выводы: «вмѣшательство политиковъ въ торговлю нанесло ей вредъ...», «законодательство

породило контрабанду и связанныя съ нею бѣдствія...», «законодательство усилило

лицемѣріе и клятвопреступленіе...», «законы противъ роста увеличили ростъ...», «дру-

гими законами сдержано развитіе знаній» — и вы уже предчувствуете мысль, что

«во Англіи было меньше правительственнаго вмѣшательства въ народную жизнь,

чѣмъ въ другихъ странахъ, и потому благосостояніе ёя значительнѣе». Для англій-

скаго радикала 60-хъ годовъ эта мысль такъ же несомнѣнна, какъ для вѣрующаго

членъ символа вѣры. Посмотрите далѣе, па какихъ идеяхъ построено изложеніе исторіи

Франціи. Въ сущности здѣсь только одна идея, та именно, что «задержка цивили-

заціи есть духъ излишней опеки; этимъ я хочу сказать, что общество не можетъ

процвѣтать до тѣхъ лоръ/пока жизнь его находится почти во всѣхъ отношеніяхъ

подъ чрезмѣрнымъ правительственнымъ контролемъ...» И это, опять-таки, членъ англій-

скаго символа. Допуская даже односторонность этого енмвола, мы не можемъ однако

не признать, что по могуществу своей мысли, по величію лежащаго подъ нимъ

историческаго фундамента, — онъ куда выше многихъ другихъ «національныхъ»

символовъ.

Остановлюсь и еще на однозіъ изъ проявленій субъективизма Бокля, па

томъ именно, которое особенно прочно связалось съ его именемъ. Не трудно

угадать, что я говорю объ отрицаніи прогресса нравственности. По мнѣнію Бокля,

вліяніе нравственнаго инстинкта на успѣхи цивилизаціи въ высшей степени слабо;

для него неоспоримо, что въ цѣломъ мірѣ нѣтъ ничего такого^ что измѣнилось бы

такъ мало, какъ «тѣ великіе догматы, изъ которыхъ слагаются нравственныя сис-

темы». «Дѣлать добро другимъ, жертвовать для пользы ихъ собственными желаніями,

любить ближняго какъ самого себя, прощать врагамъ, обуздывать свои страсти, чтить

родителей, уважать тѣхъ, которые поставлены надъ нами — въ этихъ правилахъ и

нѣсколькихъ другихъ заключается, говоритъ Бокль, вся сущность нравственности,

и къ нимъ не прибавили ни одной іоты всѣ проповѣди, всѣ' наставленія и собра-

нія текстовъ, составленныя моралистами и богословами».

Бокль то и дѣло возвращается къ своей излюбленной мысли, повторяя ее иа

разные лады. Онъ склоненъ видѣть центръ тяжести развитія цивилизаціи исключи-

тельно въ прогрессѣ знанія. «Но если, продолжаетъ онъ,—мы сравнимъ это непо-

движное состояніе нравственныхъ истинъ съ быстрымъ движеніемъ впередъ истинъ

умственныхъ, то найдемъ самую разительную противоположность. Всѣ великія нрав-

ХП ХАРАКТЕРИСТИКА.

ствепныя системы, имѣвшія большое вліяніе на человѣчество, представляли въ сущ-

ности одно и то же. Въ ряду правилъ, опредѣляющихъ нашъ образъ дѣйствій, самые

просвѣщенные европейцы не знаютъ ни одного такого, которое бы не было также

извѣстно древнимъ. Что же касается до дѣятельности нашего ума, то люди позднѣй-

шихъ временъ не только сдѣлали значительныя пріобрѣтенія по всѣмъ отраслямъ

знанія, какія пытались изучать въ древности, но и совершили рѣшительный перево-

ротъ въ старыхъ методахъ изслѣдованія: они соединили въ одну обширную систему

всѣ> тѣ средства наведенія, о которыхъ только смутно помышлялъ Аристотель, и со-

здали такія науки, о которыхъ самый смѣлый мыслитель древности не имѣлъ ни ма-

лѣйшаго понятія ъ.

Этотъ законъ Бокль самъ считалъ важнѣйшимъ своимъ открытіемъ и наиболѣе

имъ гордился. Вмѣстѣ съ тѣмъ это тотъ пунктъ его ученія, на который съ особымъ

ожесточеніемъ нападала критика. Критика была права, такъ какъ несомнѣнно, что

Бокль впалъ въ односторонность. На самомъ дѣлѣ, разъ нравственность неподвижна,

то можно ли было писать ея исторію? Очевидно, нѣтъ. А между тѣмъ Ланге въ своей

«Исторіи матеріализма», Ленки въ «Исторіи нравственности», Летурно въ «Эволю-

ціи морали» - блестяще разрѣшили эту задачу въ положительномъ смыслѣ. Ланге

налр. доказалъ, какъ «властно вторгается нравственный элементъ въ поступатель-

ный ходъ самыхъ нашихъ знаній». Дакки далъ правдивую, основанную на точномъ

изслѣдованіи, картину движенія и развитія нравственности въ Европѣ и т. д.

Можно было бы привести многочисленныя доказательства въ пользу того мнѣ-

нія, что Бокль впалъ въ односторонность, но я остановлюсь лишь на одномъ. Какъ

всякій понимаетъ, прогрессъ нравственности заключается не въ открытіи новыхъ

истинъ, которыя представляютъ изъ себя простыя формулы инстинкта обществен-

ности, а въ расширеніи содержанія этихъ истинъ, ихъ объема. Между моралью ав-

стралійца и религіею человѣчества Копта принципіальной разницы дѣйствительно

нѣтъ, но Контъ обнимаетъ своей формулой всѣхъ людей, которые жили, живутъ и

будутъ жить на землѣ», австраліецъ же не понимаетъ, какъ можно оказывать услугу

человѣку другого рода, другого племени. Въ этомъ вся суть.

По, опять, развѣ и въ этой односторонности Бокля; не видно увлеченія силь-

наго ума. сильнаго не только по своимъ внутреннимъ даннымъ, по и по историче-

скому прошлому цѣлой націи. Вѣдь если можно возражать, то лишь противъ всеобщ-

ности примѣненія, какое Бокль дѣлаетъ изъ своей идеи, а никакъ не противъ част-

ныхъ выводовъ изъ нея. Когда вамъ говорятъ, что прогрессъ знаній ослабили» пре-

слѣдованія за вѣру, или «что каждое важное пріобрѣтеніе въ области знанія усили-

ваетъ авторитетъ умственно-трудящихся классовъ на счетъ военнаго сословія»—

тутъ не о чемъ спорить, и бываютъ эпохи какъ въ жизни отдѣльнаго человѣка, такъ

п цѣлаго народа, когда эти истины, хотя бы заключающія въ себѣ дозу преувеличе-

нія, важнѣе всѣхъ другихъ. Вѣдь на самомъ дѣлѣ ие даромъ же восторгалось кни-

гой Бокля то поколѣніе, чьими дѣлами мы живемъ еще п въ настоящее время,

т. е. люди шестидесятыхъ годовъ. Лучшіе из'ь нихъ сразу увидѣли, что идея Бокля

заключаетъ въ себѣ важнѣйшія практическія указанія, что принятая даже во всей

своей односторонности она поведетъ людей не назадъ, а впередъ, потому что въ

ней запечатлѣлась культурная вѣковая работа несомнѣнно великой націи. Эта нація

давно уже успѣла просто и яспо разрѣшить сотни такихъ вопросовъ, которые для

нашихъ политиканствующихъ мудрецовъ все еще представляются бѣсовскимъ на-

вожденіемъ. Ну, что. казалось бы, могло быть элементарнѣе общеобязательнаго

обученія и что возмутительнѣе почти поголовнаго невѣжества громаднаго народа

русскаго,—однако много ли найдемъ мы защитниковъ и проповѣдниковъ этой мысли

даже среди интеллигентовъ? Напротивъ, по лицу земли русской ходятъ другіе про-

повѣдники и другіе «странники», п другія слова, исполненныя вражды къ наукѣ,

къ знанію, раздаются постоянно. Звонятъ веригами и, надѣвши пестрядинную рубаху,

воображаютъ, что тѣмъ самымъ нашли смыслъ жизни. Смыслъ жизни не въ этомъ,

ГЕНРИ ТОМАСЪ БОКЛЬ.

XIII

и для насъ ІІеЪеппепзсЬ’евъ или попросту привилегированныхъ людей—въ томъ,

чтобы дать народу знаніе, а ужъ онъ самъ потомъ разберется, нужно ли оно ему

или не предпочтительнѣе ли жить по образу дураковъ изъ царства Ивана-царевича.

У Л. И. Толстого вырвались по этому поводу великолѣпныя слова, давно уже за-

бытыя имъ самимъ: «Ѳедькѣ—писалъ онъ когда-то—нужно то, до чего довела васъ

ваша жизнь, вашихъ десять незабитыхъ работой поколѣній. Вы имѣли досугъ искать,

думать, страдать,—дайте же ему то, что вы выстрадали, ему этого одного и нужно;

а вы, какъ египетскій жрецъ, закрываетесь отъ него таинственной мантіей, зары-

ваете въ землю талантъ, данный вамъ исторіей. Не бойтесь: человѣку ничто чело-

вѣческое не вредно. Вы сомнѣваетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманетъ васъ.

Повѣрьте его природѣ, и вы убѣдитесь, что онъ возьметъ только то, что заповѣдала

вамъ передать ему исторія, что страданіями выработалось въ васъ.,,»

Это-то обстоятельство, эта наша плачевная малограмотность, это-то киргизъ-

кайсацкое отношеніе къ наукѣ и знанію заставляетъ думать, что «односторонняя»

идея Бокля окажется быть можетъ слишкомъ даже многосторонней для пасъ, ибо на

самомъ дѣлѣ между ней и азіатскими преданіями нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго.

Однако подобныхъ примѣровъ выдвиганія на первый планъ одной какой-нибудь

стороны жизни—исторія науки знаетъ очень много, и каждый разъ односторонность

прекрасно объясняется личностью создавшаго ее и обстоятельствами времени. Не-

ужели вы не слышите пресыщеннаго голоса стараго барства въ проповѣди Толстого?

Одинаково и Бокль взялъ свои законъ изъ своей собственной жизни и атмосферы

своей эпохи. По образованію и складу ума онъ ближе всего подходитъ къ раціона-

листамъ ХѴШ-го вѣка. Между нимъ, Вольтеромъ и Монтескьё можно установить

прямую преемственность. Кромѣ того его жизнь сложиласй такъ, что всѣ ея наслаж-

денія, радости, страданія вращались исключительно возлѣ одного центра—умствен-

ныхъ интересовъ. Внѣ ихъ Бокль былъ какъ рыба на берегу. Нравственныхъ кол-

лизій ему лично не пришлось разрѣшать ни разу. Его темпераментъ всегда удер-

живалъ его отъ всего, что ведетъ за собою угрызенія и муки совѣсти. Жить — для

него значило читать и думать. «Ноіѵ Іоѵеіу а із а &оосі Ъоок!» «Какая чудная

вещь хорошая книга!» — восклицаетъ онъ постоянно въ своихъ письмахъ. Припом-

нимъ наконецъ, что эпоха, когда жилъ Бокль, была эпохой торжествующаго естество-

знанія, мощной вѣры въ разумъ, въ его силу, его всемогущество,—и поймемъ, почему

не нравственный, не экономическій, а именно умственный факторъ оказался для

Бокля «царемъ исторіи».

Субъективизмъ, каковъ бы онъ ші былъ — личный или національный, католи-

ческій или протестантскій, все равно — всегда вреденъ для науки, Подчиняясь ему,

человѣкъ смотритъ на жизнь и факты чрезъ очки, окрашенныя въ извѣстный цвѣтъ.

Многое «очевидное и ясное» для него совершенно не очевидно и не ясно для дру-

гихъ; многое принимаетъ онъ на вѣру и часто ограничивается тѣмъ, что высказываетъ

мысль вмѣсто того, чтобы доказывать ее. Но пока субъективизмъ повидимому неиз-

бѣженъ, хотя все же имъ злоупотребляютъ. Чтобы собрать извѣстный рядъ фактовъ,

нужна уже объединяющая идея, теорія хотя бы и смутная, — иначе факты разсып-

лются и изслѣдователь останется пи съ чѣмъ Все дѣло значитъ въ томъ, каковъ

субч ективизмъ и насколько искренно ученый хочетъ по возможности освободиться отъ

него и не боится самыя дорогія свои убѣжденія, самыя «несомнѣнныя» свои идеи

подвергнуть изслѣдованію. Въ этомъ отношеніи Бокль выше всякихъ упрековъ. Въ

немъ на самомъ дѣлѣ было безкорыстное стремленіе къ истинѣ, любовь къ ней,

какою бы она ни была. Какъ истый англичанинъ, онъ отводилъ своей родинѣ пер-

вое мѣсто въ ряду цивилизованныхъ націй, но это не помѣшало ему выступить съ

суровымъ обвиненіемъ англійскаго лицемѣрія и нетерпимости, когда представился

случай. Вмѣстѣ съ этимъ онъ не допускалъ въ себѣ презрительнаго отношенія къ

другимъ народамъ: онъ ясно видѣлъ, что каждая нація сослужила свою служоу чело-

вѣчеству и, упрекая напримѣръ французовъ за отсутствіе у нихъ политической и

XIV ХАРАКТЕРИСТИКА.

гражданской самостоятельности, не отказывалъ имъ въ титулѣ «великой и передовой

націи х Съ болью и негодованіемъ смотрѣлъ онъ на деспотизмъ Наполеона Ш, топтав-

шаго ногами всѣ лучшія преданія «великой и передовой націи»—и не хотѣлъ даже

ѣхать въ Парижъ* «Мнѣ было бы слишкомъ обидно смотрѣть на униженіе францу-

зовъ»—говорилъ онъ.

Это возможное для людей нашего времени безпристрастіе и строго научный

методъ, который повсюду и всегда старался примѣнить Бокль, хотя онъ былъ пла-

чевно одинокъ въ своей работѣ, дѣлаютъ изъ его сочиненія такое, которое пережи-

ваетъ поколѣнія. Несмотря на сорокъ слишкомъ лѣтъ, протекшихъ послѣ смерти

Бокля, много ли вышло книгъ, которыя заставили бы насъ забыть «Исторію Циви-

лизаціи»? Такой книги еще не написано, и трудъ Бокля остается пока единствен-

нымъ въ своемъ родѣ, и это вѣроятно еще лаіолго. Наше поколѣніе не обладаетъ

такой могучей вѣрой въ человѣческій разумъ, не такъ искренно ненавидитъ суевѣрія,

не такъ энергично стремптся къ истинѣ, какъ поколѣніе, къ которому принадлежалъ

Бокль. На смѣну ему, Ляйелю, Дарвину, Гекели и Спенсеру не явился пока никто.

Напротивъ, есть симптомы движенія прямо обратнаго или, какъ говоритъ Зола: «те-

перь существуетъ реакція противъ науки, не исполнившей (?) своихъ обѣщаній, и

люди склонны возвратиться къ вѣрѣ среднихъ вѣковъ, къ той дѣтской вѣрѣ, кото-

рая, не размышляя, преклоняетъ колѣна и молится^. Зола увлекается, но онъ правъ

отчасти, поэтому-то намъ и представляется особенно полезнымъ напомнить пред-

смертное завѣщаніе Бокля, написанное имъ на послѣднихъ страницахъ его книги:

«Весь строй и все направленіе новѣйшей мысли невольно приводятъ насъ къ поня-

тіямъ правильности и закопа, *которымъ признаніе случайности и произвола въ

исторіи прямо противоположны. Сами тѣ, которые еще упорно цѣпляются за это при-

знаніе, дѣйствуютъ скорѣе подъ вліяніемъ преданія, чѣмъ вслѣдствіе твердаго вѣро-

ванія. Дѣтская и безграничная вѣра, съ которой нѣкогда принималось ученіе о про-

изволѣ историческихъ событіи, теперь смѣнилась холоднымъ и безжизненнымъ при-

знаніемъ его, нисколько не похожимъ на энтузіазмъ прежнихъ временъ. Скоро и это

исчезнетъ, и люди перестанутъ тревожиться призраками, созданными ихъ же невѣ-

жествомъ. Нашъ вѣкъ быть можетъ не увидитъ этого освобожденія, но какъ вѣрно

то, что умъ человѣческій идетъ впередъ, такъ же вѣрно и то, что наступитъ для него

часъ свободы. Быть можетъ онъ придетъ скорѣе, чѣмъ кто-либо думаетъ, ибо мы

шагаемъ быстро и скоро. Знаменія времени всюду вокругъ насъ, и кто хочетъ чи-

тать да читаетъ. Письмена горятъ на стѣнѣ; приговоръ произнесенъ, древнее цар-

ство должно пасть; владычество суевѣрія, уже распадающееся, должно рухнуть и

разсыпаться прахомъ; новая жизнь вдохнется въ нестройную хаотическую массу и

ясно покажетъ, что отъ начала созданія не было ни въ чемъ ни противорѣчія, ни

разлада, ни безпорядка, ни перерывовъ, ни вмѣшательства, но что все совершаю-

щееся вокругъ насъ до отдаленнѣйшихъ предѣловъ матеріальной вселенной пред-

ставляетъ только различныя части единаго цѣлаго, которое все проникнуто единымъ

великимъ началомъ всеобщей неуклонной правильности».

Евг. Соловьевъ.

ИСТОРІЯ

ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.

Томъ I.

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНІЕ.

ГЛАВА I.

Обзор-ь вспомогательныхъ средствъ для изученія исторіи. Доказательства правильности

человѣческихъ дѣйствій. Дѣйствія эти управляются духовными и Физическими законами,

отчего необходимо изученіе и тѣхъ, и другихъ, и не можетъ быть исторіи безъ есте-

ственныхъ наукъ.

Изъ всѣхъ главныхъ отраслей человѣческаго знанія наиболѣе было написано по

отдѣлу исторіи, которая всегда пользовалась самой большой популярностью. И всѣ

повидимому того мнѣнія, что успѣхъ историковъ соотвѣтствовалъ вообще ихъ трудо-

любію л что если много изучали этотъ предметъ, то много и разгадали въ немъ.

Эта увѣренность въ достоинствѣ исторіи чрезвычайно распространена, что мы

видимъ изъ того, какъ много ее читаютъ и какое мѣсто она занимаетъ во всѣхъ

системахъ воспитанія. И нельзя не согласиться, что съ извѣстной точки зрѣнія та-

кая увѣренность совершенно извинительна; нельзя не согласиться, что собраны такіе

матеріалы, которые, разсматриваемые въ совокупности, представляютъ зрѣлище бо-

гатое и внушающее уваженіе. Политическія и военныя лѣтописи всѣхъ значитель-

ныхъ странъ Европы и большей части странъ, лежащихъ внѣ Европы, тщательно

собраны, слиты въ приличную форму и довольно хорошо изслѣдованы относительно

лежащей въ основаніи ихъ достовѣрности. Большое обращено вниманіе на исторію

законодательства, а также на исторію религіи: въ то же время употребленъ значи-

тельный, хотя меньшій, трудъ на. изслѣдованіе успѣховъ науки, литературы, изящ-

ныхъ искусствъ, полезныхъ изобрѣтеній и, наконецъ, нравовъ и удобствъ жизни на-

рода. Для бблыпаго ознакомленія насъ съ прошедшимъ, разсмотрѣны всякаго рода

древности: разрыты мѣстности древнихъ городовъ, открыты и разобраны монеты,

списаны надписи, возобновлены алфавиты, разгаданы іероглифы и въ нѣкоторыхъ

случаяхъ возсозданы и возстановлены давно забытые языки. Открыты нѣкоторые

изъ законовъ, управляющихъ измѣненіями человѣческой рѣчи, и открытіе это въ

рукахъ филологовъ послужило къ уясненію самыхъ темныхъ періодовъ раннихъ пе-

реселеній народовъ. Политическая экономія, возведенная на степень науки, пролила

значительный свѣтъ на причины того неравномѣрнаго распредѣленія богатства, ко-

торое служитъ самымъ обильнымъ источникомъ общественнаго неустройства. Стати-

стика такъ тщательно разработана, что мы имѣемъ самыя обширныя свѣдѣнія не

только о матеріальныхъ интересахъ людей, но и объ ихъ нравственныхъ особен-

ностяхъ, какъ-то: объ итогѣ различныхъ преступленій, о пропорціи, въ какой они

находятся одни къ другимъ, и о вліяніи на нихъ возраста, пола, воспитанія и т. п.

Отъ этого великаго движенія не отстала и физическая географія: записаны

климатическія явленія, измѣрены горы, начерчено теченіе рѣкъ, которыя изслѣдо-

ваны до истоковъ; всякаго рода естественныя произведенія тщательно изучены и

раскрыты ихъ сокровенныя свойства; между гѣмъ химически разложены всѣ роды

пищи, поддерживающей жизнь, сочтены и свѣшены ея составныя части и во мно-

Бокль,—Изд. Ф, Павленкова. 1

2 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.

гихъ случаяхъ приведено въ достаточную извѣстность свойство связи, въ которой

они находятся съ человѣческимъ организмомъ. Въ то же время, чтобы ничего не

упустить изъ виду, что только можетъ расширить познанія наши во всемъ, касаю-

щемся человѣка, начаты обстоятельныя изысканія и по многимъ другимъ отраслямъ.

Такъ, относительно самыхъ образованныхъ народовъ намъ извѣстны въ настоящее

время пропорціи смертности, браковъ, рожденій, роды занятій, колебанія въ задѣль-

ной платѣ и въ цѣнахъ на необходимыя жизненныя потребности. Эти и подобные

имъ факты собраны, приведены въ систему и готовы для употребленія. Такіе выводы,

которые составляютъ какъ-бы анатомію народа, замѣчательны по своей крайней

точности; къ нимъ же присоединены другіе, менѣе точные, но болѣе обширные. Не

только записаны дѣйствія и характеристическія черты великихъ народовъ, но огром-

ное число различныхъ племенъ, во всѣхъ частяхъ извѣстнаго свѣта, посѣщены и

описаны путешественниками, такъ что мы можемъ сравнивать состояніе рода чело-

вѣческаго на всѣхъ ступеняхъ цивилизаціи и при всевозможныхъ обстоятельствахъ.

Если мы прибавимъ къ этому, что любопытство, возбуждаемое въ насъ нашими

собратіями, повидимому ненасытимо, что оно постоянно возрастаетъ, что возрастаютъ

также и средства удовлетворенія его и что большая часть сдѣланныхъ наблюденій

еще сохраняются, то все-таки получимъ слабое понятіе о громадной цѣнности той

обширной массы фактовъ, которою мы уже обладаемъ и съ помощью которой должно

изучать ходъ развитія человѣчества.

Но еслибъ съ другой стороны мы стали описывать употребленіе, сдѣланное

изъ этихъ матеріаловъ, то намъ пришлось бы изобразить совсѣмъ другую картину.

Печальная особенность цсторіи человѣка заключается въ томъ, что хотя ея отдѣль-

ныя части разсмотрѣны съ значительнымъ умѣньемъ, но едва-ли кто пытался слить

ихъ въ одно цѣлое и привести въ извѣстность существующую между ними связь.

Во всѣхъ другихъ великихъ отрасляхъ изслѣдованія необходимость обобщенія до-

пускается всѣми, и дѣлаются благородныя усилія возвыситься надъ частными фактами

съ цѣлью открыть законы, которыми факты эти управляются. Но историки такъ да-

леки отъ усвоенія себѣ этого воззрѣнія, что между ними преобладаетъ странное по-

нятіе, будто ихъ дѣло только разсказывать факты, по временамъ оживляя ихъ та-

кими политическими и нравственными разсужденіями, какія имъ кажутся наиболѣе

полезными. По такой теоріи, любому писателю, который, по лѣности мысли пли по

врожденной неспособности, не въ силахъ совладать съ высшими отраслями знанія,

отбитъ только употребить нѣсколько лѣтъ на прочтеніе извѣстнаго числа книгъ, и онъ

сдѣлается историкомъ, и онъ въ состояніи будетъ написать исторію великаго народа,

и сочиненіе его станетъ авторитетомъ по тому предмету, на изложеніе котораго оно

будетъ имѣть притязаніе.

Установленіе такого узкаго мѣрила повело къ послѣдствіямъ весьма вреднымъ

для успѣховъ нашего знанія. Благодаря этому обстоятельству, историки, какъ кор-

порація, никогда не признавали необходимости такого обширнаго предварительнаго

изученія, которое давало бы имъ возможность обхватить свой предметъ во всей цѣ-

лости его естественныхъ отношеній. Отсюда странное явленіе, что одинъ историкъ

невѣжда въ политической экономіи, другой не имѣетъ понятія о правѣ, третій ни-

чего не знаетъ о дѣлахъ церковныхъ и перемѣнахъ въ убѣжденіяхъ, четвертый пре-

небрегаетъ философіей статистики, пятый—естественными науками, между тѣмъ какъ

эти предметы имѣютъ самую существенную важность въ томъ отношеніи, что они

объемлютъ главныя обстоятельства, которыя имѣли вліяніе на нравъ и характеръ

человѣчества и въ которыхъ проявляются этотъ нравъ и этотъ характеръ. Эти важ-

ные предметы, будучи разрабатываемы одинъ однимъ, другой другимъ человѣкомъ,

скорѣе разъединялись, чѣмъ соединялись; помощь, которую могли оказать аналогія

и взаимное уясненіе одного предмета другимъ, терялась, но не было видно ни малѣй-

шаго побужденія сосредоточить всѣ эти предметы въ исторіи, которой, собственно

говоря, они составляютъ необходимые элементы.

ОБЗОРЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ИСТОРІИ.

Правда, что съ первой половины XVIII столѣтія появилось нѣсколько вели-

кихъ мыслителей, которые оплакивали отсталость исторіи и сдѣлали все, что могли,

чтобы пособить этому злу. Но случаи эти были чрезвычайно рѣдки, такъ рѣдки, что

во всей литературѣ Европы найдется не болѣе трехъ или четырехъ истинно ориги-

нальныхъ сочиненій, проявляющихъ систематическое стремленіе къ изученію исторіи

человѣка по тѣмъ' исчерпывающимъ методамъ, которые были примѣнены съ такимъ

успѣхомъ къ другимъ отраслямъ знанія и которые одни даютъ возможность возвести

эмпирическія наблюденія на степень научныхъ истинъ.

Начиная.съ XVI столѣтія и особенно въ теченіе послѣднихъ ста лѣтъ, замѣ-

чаемъ мы вообще у историковъ разные признаки болѣе обширнаго взгляда и рѣши-

мости вводить въ свои сочиненія такіе предметы, которые они прежде исключили бы

изъ нихъ. Вслѣдствіе этого содержаніе ихъ сочиненій стало разнообразнѣе, и самое

уже собраніе въ нихъ и соотвѣтственное расположеніе параллельныхъ фактовъ на-

водило иногда на такія обобщенія, какихъ мы не можемт» найти ни малѣйшаго

слкда въ ранней литературѣ Европы. Это былъ большой выигрышъ въ томъ отноше-

ніи. что историки, освоившись съ болѣе обширной сферой мышленія, стали смѣлѣе

предаваться тѣмъ умозрѣніямъ, которыя хотя и употребляются иногда во зло, но со-

ставляютъ существенное условіе всякаго истиннаго знанія, ибо безъ нихъ не можетъ

быть построена никакая наука.

Но, несмотря на то, что стремленія исторической литературы въ настоящее

время конечно утѣшительнѣе, чѣмъ были въ какой-либо изъ предшествовавшихъ вѣ-

ковъ, должно сознаться, что за весьма немногими исключеніями, это только одни

стремленія и что до сихъ поръ едва-ли было что сдѣлано для открытія началъ, упра-

вляющихъ характеромъ и судьбой народовъ. То, что было дѣйствительно сдѣлано,

я постараюсь оцѣнить въ другой части этого введенія/ теперь же достаточно ска-

зать, что для всѣхъ высшихъ цѣлей человѣческаго мышленія исторія еще жалко не-

состоятельна и представляетъ безпорядокъ и неустройство, свойственные предмету,

законы котораго неизвѣстны и самое основаніе котораго еще не установлено х).

При столь неполномъ знакомствѣ пашемъ съ исторіей, несмотря на такое изо-

биліе матеріаловъ, слѣдуетъ, кажется, желать, чтобы что-нибудь было предпринято

въ гораздо большихъ размѣрахъ, чѣмъ предпринималось до сихъ поръ, и чтобы сдѣ-

лано было энергическое усиліе поднять эту великую отрасль изслѣдованія на одинъ

уровень съ другими и дать намъ возможность удержать равновѣсіе и гармонію въ

нашемъ знаніи. Въ этомъ духѣ и было задумано настоящее сочиненіе. Совершенное

выполненіе задуманнаго невозможно, тѣмъ не менѣе я надѣюсь сдѣлать для исторіи

человѣка что-нибудь равносильное или по крайней мѣрѣ сходное съ тѣмъ, что было

сдѣлано другими изслѣдователями для разныхт^ отраслей естественныхъ наукъ. Въ

природѣ явленія, повидимому самыя неправильныя и случайныя, были объяснены и

подведены подъ извѣстные неизмѣнные и общіе законы. Это произошло отъ того,

что люди съ дарованіями и, что важнѣе всего, терпѣливые и неутомимые мысли-

тели изучали физическія явленія съ цѣлью открыть въ нихъ правильность. Еслибъ

было обращено такое же вниманіе и на явленія въ жизни людей, то мы были бы

въ полномъ правѣ ожидать подобныхъ же результатовъ; ибо ясно, что тѣ, которые

утверждаютъ, будто историческіе факты не способны къ обобщенію, принимаютъ за

рѣшенное дѣло то, что составляетъ еще вопросъ. Они дѣлаютъ еще лучше: они

утверждаютъ то, что но въ силахъ доказать и что, при настоящемъ состояніи зна-

нія, даже въ высшей степени неправдоподобно. Всякій, кто сколько-нибудь знакомъ

съ тѣмъ, что было сдѣлано въ теченіе послѣднихъ двухъ столѣтій, долженъ былъ за-

мѣтить, что каждое поколѣніе открывало правильность и возможность предсказанія

Однаъ изъ писателей, сдѣлавшій болѣе чѣмъ

кто-ибо для поднятія уровня исторіи, отзывается съ

презрѣніемъ о «безсвязномъ наборѣ фактовъ, несвой-

называемомъ Исторіей'». Контъ. «Позитивная

Философія», т. V, стр. 18. Въ методѣ и выводахъ

этого большого сочиненія есть много, съ чѣмъ я ие

могу согласиться, по было бы несправедливо отрицать

его необыкновенныя достоинства.

1*

4 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.

какихъ-нибудь событій, почитавшихся въ предшествовавшемъ поколѣніи неправиль-

ными и нѳнрѳдвидѣнными. Итакъ, успѣхи цивилизаціи ведутъ явнымъ образомъ къ

подкрѣпленію нашего вѣрованія въ существованіе во всемъ порядка, метода и за-

кона. Изъ этого слѣдуетъ, что если какіе-нибудь факты или разряды фактовъ еще

не были подведены подъ правило, то мы далеко не можемъ объявлять ихъ неподхо-

дящими подъ правило, а должны скорѣе допустить, руководствуясь предшествовав-

шими опытами, что то, что мы называемъ теперь необъяснимымъ, будетъ по всей

вѣроятности объяснено со временемъ. Это ожиданіе открыть правильность среди без-

порядка до такой степени сродно людямъ ученымъ, что у замѣчательнѣйшихъ изъ

нихъ оно переходитъ въ вѣрованіе, и если мы не встрѣчаемъ того же вообще у

историковъ, то должны приписать это частью ихъ меньшему знанію дѣла, сравни-

тельно съ естествоиспытателями, частью же большей сложности общественныхъ явле-

ній, составляющихъ предметъ ихъ изученія.

Обѣ эти причины замедлили зарожденіе науки исторіи. Знаменитѣйшіе исто-

рики стоятъ очевидно ниже искуснѣйшихъ естествоиспытателей: никто изъ людей,

посвящавшихъ себя исторіи, не можетъ быть сравненъ по уму съ Кеплеромъ, Нью-

тономъ и др. Меледу тѣмъ, со стороны большей сложности изучаемыхъ явленій, исто-

рикъ-философъ встрѣчаетъ трудности гораздо страшнѣе тѣхъ, съ которыми борется

естествоиспытатель, потому что, съ одной стороны, въ его наблюденіяхъ болѣе воз-

можны ошибки, происходящія отъ предубѣжденія, страсти, съ другой же—онъ не

располагаетъ великимъ физическимъ пособіемъ опыта, съ помощью котораго мы часто

бываемъ въ состояніи упростить самыя запутанныя задачи въ области внѣшняго міра.

Поэтому неудивительно, что изученіо явленій въ жизни человѣка находится

еще въ младенчествѣ, сравнительно съ успѣхами изученія явленій природы. И въ

самомъ дѣлѣ, различіе между^ успѣхами этихъ двухъ изученій такъ велико, что въ

естественныхъ наукахъ правильность явленій и возможность предсказанія ихъ часто

признаются несомнѣнными даже въ случаяхъ, еще не подвергавшихся повѣркѣ, между

тѣмъ какъ въ исторіи подобная правильность не только не признается впередъ до-

казанной, но положительнымъ образомъ отвергается. Отсюда происходитъ, что всякій,

кто желалъ бы поднять исторію на одинъ уровень съ другими отраслями знанія,

встрѣчаетъ съ перваго шага препятствіе: ему говорятъ, что въ дѣлахъ человѣческихъ

есть нѣчто таинственное, роковое, дѣлающее ихъ непроницаемыми для нашихъ изслѣ-

дованій и навсегда заслоняющее отъ насъ ихъ дальнѣйшій ходъ. На это достаточно

было бы отвѣчать, что такое положеніе произвольно, что оно, по самому существу

своему, не можетъ быть доказано и что кромѣ того ему противорѣчитъ тотъ рази-

тельный фактъ, что во всякомъ другомъ изученіи увеличеніе знанія сопровождается

усиленіемъ увѣренности въ однообразіи, съ какимъ, при тѣхъ же условіяхъ, должны

слѣдовать одно за другимъ тѣ же явленія. Но лучше будетъ, если мы вникнемъ по-

глубже въ это затрудненіе и прямо изслѣдуемъ основаніе обыкновенно высказывае-

маго мнѣнія, будто исторія должна остаться въ своемъ теперешнемъ эмпирическомъ

состояніи и никогда не можетъ быть возведена на степень пауки. Мы придемъ та-

кимъ образомъ къ одному важному вопросу, лежащему въ основаніи всего этого

дѣла, а именно; управляются ли дѣйствія людей, а, слѣдовательно, и обществъ неиз-

мѣнными законами, или же они составляютъ результатъ случая или сверхъестествен-

наго вмѣшательства? Разборъ этихъ двухъ предположеній поведетъ насъ къ нѣко-

торымъ умозрѣніямъ, не лишеннымъ интереса.

Объ этомъ предметѣ есть два ученія, которыя повидимому представляютъ со-

бой различныя ступени цивилизаціи. По первому—каждое событіе составляетъ нѣчто

отдѣльное, изолированное и разсматривается, какъ результатъ слѣпого случая. Мнѣніе

это, весьма естественное въ совершенно невѣжественномъ народѣ, вскорѣ поколе-

балось бы съ пріобрѣтеніемъ извѣстной опытности, приводящей къ познанію того

однообразія въ послѣдовательности и совпаденіи явленій, которое постоянно пред-

ставляется въ природѣ. Если бы, напримѣръ, кочующія племена, не обнаруживающія

ОБЗОРЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ИСТОРІИ.

5 4

никакихъ признаковъ цивилизаціи, жили исключительно охотой и рыбной ловлей,

то они легко могли бы предположить, что появленіе необходимой для нихъ пищи

было результатомъ какого-нибудь случая, не подлежащаго никакому толкованію.

Непостоянство въ снабженіи ею1 и кажущаяся произвольность появленія ея то въ

изобиліи, то въ скудномъ количествѣ мѣшали бы имъ заподозрѣть въ дѣйствіяхъ

природы нѣчто вродѣ метода; умъ ихъ не могъ бы даже постичь тѣхъ общихъ

началъ, которымъ подчиняется порядокъ явленій и познаніе которыхъ даетъ намъ

часто возможность предсказать будущій ходъ этихъ явленій. Но когда такія племена

переходятъ къ занятію земледѣліемъ, то они впсрвые начинаютъ употреблять пищу,

которой не только появленіе, но и самое существованіе составляетъ повидимому

результатъ ихъ собственной дѣятельности. Они что сѣютъ, то и жнутъ. Снабженіе

ихъ необходимыми предметами пищи приходитъ въ болѣе непосредственную зави-

симость отъ нихъ самихъ и становится болѣе осязательнымъ послѣдствіемъ ихъ соб-

ственнаго труда. Они видятъ опредѣлительный планъ и правильное однообразіе по-

слѣдствій изъ того отношенія, въ которомъ находится влагаемое ими въ почву сѣмя

къ выростающему изъ него колосу. Они получаютъ теперь возможность смотрѣть на

будущее, если еще не съ полной увѣренностью, то все-таки съ большимъ довѣріемъ,

чѣмъ питали къ нему при своихъ прежнихъ, менѣе надежныхъ, промыслахъ. Тутъ

уже возникаетъ смутное понятіе о постоянствѣ явленій, и впервые зарождается въ

умѣ слабое представленіе того, что въ позднѣйшее время „получаетъ названіе зако-

новъ природы. Съ каждымъ шагомъ на пути развитія воззрѣніе людей на этотъ

предметъ становится яснѣе. Обогащаясь наблюденіями и расширяя сферу своихъ

опытовъ, они встрѣчаютъ такое однообразіе, какого никогда и не подозрѣвали, и

открытіе это ослабляетъ то вѣрованіе въ случай, отъ котораго они первоначально

исходили. Еще немного далѣе, и уже проявляется вкусъ къ отвлеченному мышле-

нію; тогда нѣкоторые изъ нихъ обобщаютъ сдѣланныя наблюденія и, презирая уста-

рѣлое мнѣніе большинства, вѣруютъ, что всякое событіе находится въ неизбѣжной

связи съ предшествовавшимъ ему, а это послѣднее тоже связано съ какимъ-нибудь

предыдущимъ фактомъ, и что такимъ образомъ весь міръ составляетъ необходимую

цѣпь, въ которой каждый человѣкъ можетъ играть свою роль, не имѣя однако ни

малѣйшей возможности впередъ угадать ее*

Итакъ, при обыкновенномъ ходѣ развитія общества, усиливающееся пониманіе

правильности природы ниспровергаетъ ученіе о случаѣ и замѣняетъ его ученіемъ о

необходимой связи. И мнѣ кажется въ высшей степени правдоподобнымъ, что изъ

этихъ двухъ ученій, о случаѣ и о необходимой связи, возникли позднѣе соотвѣт-

ствующіе догматы свободы воли и предопредѣленія, Нетрудно также понять, какимъ

образомъ должно было произойти это превращеніе въ болѣе развитомъ обществѣ. Въ

каждой странѣ, какъ скоро накопленіе богатства достигаетъ въ пей извѣстнаго пре-

дѣла, произведеніе труда каждаго человѣка становится болѣе чѣмъ достаточнымъ для

содержанія его самого; слѣдовательно, прекращается необходимость въ томъ, чтобы

всѣ работали, и образуется отдѣльный классъ, члены котораго проводятъ жизнь боль-

шей частью въ преслѣдованіи удовольствій и только весьма немногіе занимаются

пріобрѣтеніемъ и распространеніемъ знанія. Въ числѣ этихъ послѣднихъ всегда бы-

ваютъ такіе, которые, пренебрегая явленіями внѣшняго міра, обращаютъ все свое

вниманіе на изученіе своей внутренней природы х), и эти люди, если они одарены

1; Объ отношеніи этого производства богатства къ

предшествовавшему Теннеманъ въ своей < Исторія фи-

лософіи» говорить: «Извѣстная степень образованности

іі благосостоянія составляетъ необходимое внѣшнее

условіе развитія философскаго духа. До тѣхъ поръ,

пока человѣкъ озабоченъ своими средствами къ суще-

/ сгвованію и удовлетвореніемъ своихъ животныхъ по-

требностей. развитіе и образованіе его душевныхъ

подвигается очень медленно, и онъ приближается

только тагъ за шагомъ къ болѣе свободной разумной

дѣятельности.... Поэтому мы находимъ, что философ-

ствовать началп только у тѣхъ пародовъ, которые

поднялись до замѣтной степени образованности и бла-

। госостоянія». Отсюда происходитъ, какъ я попытаюсь

| доказать въ слѣдующей главѣ, огромная важность фи-

। зпчеекпхъ явленій, которыя предшеетврггь и часто

і даютъ направленіе метафизическимъ.

Х6 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ ВЪ АНГЛІИ.

большими способностями, дѣлаются основателями новыхъ философій и новыхъ ре-

лигій, имѣющихъ часто огромное вліяніе на тѣхъ, которые принимаютъ ихъ* Но

авторы этихъ теорій бываютъ сами подъ вліяніемъ вѣка, въ которомъ живутъ. Ни

одинъ человѣкъ не можетъ освободиться отъ давленія окружающихъ его мнѣній, и

такъ называемая новая философія или новая религія состоитъ обыкновенно не въ

созданіи новыхъ идей, а скорѣе въ новомъ направленіи идей, уже обращающихся

среди современныхъ мыслителей. Такъ, въ занимающемъ насъ въ настоящее время

вопросѣ ученіе о случаѣ во внѣшнемъ мірѣ соотвѣтствуетъ ученію о свободѣ воли

во внутреннемъ; между тѣмъ какъ ученіе о необходимой связи имѣетъ подобную же

аналогію съ ученіемъ о предопредѣленіи, съ тою только разницей, что первое раз-

вивается метафизикомъ, а второе—теологомъ. Въ первомъ случаѣ метафизикъ, исходя

отъ ученія о случаѣ, вноситъ это начало произвола и безотвѣтственности въ изуче-

ніе человѣческаго духа, и оно является въ этой новой сферѣ подъ именемъ сво-

боды воли,—выраженіе, устраняющее повидимому всѣ затрудненія, потому что совер-

шенная свобода, будучи началомъ всѣхъ дѣйствій, сама ни отъ чего не происходитъ,

а составляетъ, подобно случаю, окончательный фактъ, не допускающій никакого

дальнѣйшаго толкованія. Во второмъ же случаѣ теологъ беретъ ученіе о необходимой

связи и переливаетъ его въ религіозную форму; а такъ какъ умъ его уже полонъ

представленіемъ порядка и однообразія, то онъ естественно приписываетъ эту не-

уклонную правильность предвидѣнію Всемогущаго Существа; и такимъ образомъ къ

возвышенному понятію о Единомъ Богѣ присоединится догматъ, что Имъ съ самаго

начала все рѣшительно предопредѣлено и предначертано.

Эти два противоположныя ученія, о свободѣ воли и о предопредѣленіи ]), пред-

ставляютъ безъ сомнѣнія удобное и простое разрѣшеніе' загадочныхъ сторонъ нашего

бытія; будучи довольно удобопонятны, они до'такой степени по силамъ среднимъ

умственнымъ способностямъ человѣка, что даже въ настоящее время между ними по-

дѣлено огромное большинство людей. Ученія эти не только исказили источники нашего

знанія, но и породили религіозныя секты, которыхъ взаимное ожесточеніе произво-

дило разстройство въ обществѣ и очень часто отравляло отношенія семейной жизни.

Однако у передовыхъ еврбпейскихъ мыслителей начинаетъ преобладать мнѣніе, что

оба ученія эти ложны, или, по крайней мѣрѣ, что мы не имѣемъ достаточныхъ до-

казательствъ ихъ истины. А такъ какъ это предметъ большой важности, то прежде,

чѣмъ мы пойдемъ далѣе, необходимо разъяснить его настолько, насколько намъ поз-

волятъ трудности, сопряженныя съ этого рода вопросами.

Какому бы ни подлежало сомнѣнію представленное мною объясненіе происхо-

жденія идеи свободы воли и предопредѣленія, во всякомъ случаѣ не можетъ быть

спора на счетъ основанія, на которомъ дѣйствительно опираются въ настоящее время

эти идеи. Теорія предопредѣленія основывается на теологической гипотезѣ, а теорія

свободы воли—на метафизической. Защитники первой исходятъ отъ предположенія,

въ подкрѣпленіе которому,—не говоря уже ничего другого,—они еще не представили

ни одного дѣльнаго вывода. Они хотятъ, чтобы мы вѣрили, будто Создатель, котораго

благость они между тѣмъ охотно признаютъ, установилъ, несмотря на эту свою бла-

гость, произвольное различіе между избраннымъ и неизбраннымъ; что Онъ предъ вѣки

обрекъ на погибель милліоны созданій, которыя еще не родились іг которыхъ Онъ

одинъ можетъ вызвать къ бытію; и что Онъ сдѣлалъ это не въ силу какого-нибудь

начала справедливости, а чисто по прихоти деспотизма і 2). Это ученіе обязано своимъ

і) Что эти ученія, разбираемыя но обыкновенному

методу мышленія, являются не только противополож-

ными, но н исключающимп одно другое, съ этимъ всѣ

согласились бы, еелнбъ не желаніе отстоять извѣстныя

части каждаго изъ двухъ ученій, — желаніе, рождаю-

щееся вообще подъ вліяніемъ двухъ опасеній: ослабить

нравственную отвѣтственность, признавъ свободу воли.

или посягнуть на всемогущество Божіе, допустивъ пред-

опредѣленіе. Поэтому дѣлаемы были различныя попытки

примирить свободу съ необходимостью и согласить сво-

боду человѣка съ предвидѣніемъ Божества.

2) Даже Амвросій, никогда не заходившій такъ

далеко, какъ Августинъ, высказываетъ это убѣжденіе

во всей его отвратительной наготѣ: «Богъ, кого удо-

ОБЗОРЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ИСТОРІИ.

\

упроченіемъ между протестантами мрачному, но мощному уму Кальвина; въ первоА

начальной же церкви оно было впервые систематически развито Августиномъ, кото-

рый повидимому заимствовалъ его отъ Манихеянъ. Во всякомъ случаѣ ученіе это,

оставляя даже въ сторонѣ его несовмѣстность съ другими понятіями, признаваемыми

за основныя, должно быть принимаемо въ научномъ изслѣдованіи за гипотезу, по-

тому что, выходя изъ предѣловъ нашего знанія, оно не представляетъ намъ ни ма-

лѣйшей возможности убѣдиться, истинно оно или ложно.

Другое ученіе, которое долго было прославляемо подъ именемъ ученія о сво-

бодѣ воли, находится въ связи съ Арминіанизмомъ, но въ дѣйствительности опирается

на метафизическомъ догматѣ преобладанія надъ всѣмъ въ человѣкѣ самосознанія. Каж-

дый человѣкъ, говорятъ намъ, чувствуетъ и знаетъ, что онъ свободный, дѣятель, и

никакіе остроумные выводы не могутъ поколебать въ насъ сознанія, что мы обла-

даемъ свободной волей 1). И вотъ существованіе этой высшей юрисдикціи, которая

должна такимъ образомъ находиться въ противорѣчіи со всѣми обыкновенными мето-

дами умозаключенія, заставляетъ сдѣлать два допущенія, изъ коихъ одно хотя мо-

жетъ быть вѣрно, но никогда не было доказано, другое же неоспоримо ложно, а именно:

что есть самостоятельная способность, называемая самосознаніемъ, и что внушенія

этой способности непогрѣшимы. Но, во-первыхъ, вовсе не доказано, что сознаніе

есть способность; нѣкоторые изъ умнѣйшихъ мыслителей (Джэмсъ Милль, Локкъ, Га-

мильтонъ, Кузенъ и пр.) были того мнѣнія, что это не болѣе, какъ извѣстное состоя-

ніе или условіе ума. Если это такъ, то весь аргументъ рушится до основанія, ибо,

даже допустивъ, что всѣ способности ума, при полномъ упражненіи ихъ, дѣйствуютъ

одинаково исправно, все-таки нельзя ожидать отъ нихъ одинаковой дѣятельности при

всякомъ состояніи, въ какомѣ можетъ случайно находиться7 нашъ умъ. Но, оставивъ

въ сторонѣ это возраженіе, мы можемъ сдѣлать другое, сказавъ, что если самосозна-

ніе и есть способность, то мы имѣемъ свидѣтельство всей исторіи, доказывающее

крайнюю погрѣшимость этой способности 2). Всѣ главнѣйшія ступени, по которымъ

проходилъ послѣдовательно родъ человѣческій на пути цивилизаціи, отличались извѣст-

ными особенностями ума или убѣжденіями, оставлявшими свой отпечатокъ на религіи,

философіи и нравственности вѣка. Каждое изъ этихъ убѣжденій бывало для одного

періода предметомъ вѣрованій, для другого — предметомъ посмѣянія, и каждое изъ

нихъ находилось въ свое время въ такой же тѣспой связи съ духомъ людей и со-

ставляло въ такой же мѣрѣ часть ихъ самосознанія, какъ и то убѣжденіе, которое

мы высказываемъ въ настоящее время о свободѣ воли. Между тѣмъ невозможно, чтобы

всѣ эти продукты сознанія были истинны, потому что многіе изъ нихъ противорѣчатъ

одинъ другому. Итакъ, если только пѣтъ для различныхъ вѣковъ различныхъ мѣрилъ

истины, то ясно, что свидѣтельство самосознанія человѣка не есть доказательство

справедливости какого-нибудь мнѣнія, ибо въ противномъ случаѣ два предположе-

нія діаметрально противоположныя могли бы быть одинаково вѣрны. Рядомъ съ этимъ

стоить — привыкаетъ, кого зяхочеіъ— дѣлаетъ набож-

нымъ». Кальвинъ обьяйляетъ, «что Богъ, обрекая

иродъ вѣки одну часть человѣчества на вѣчное бла-

женство, а другую - на вѣчное бѣдствіе, не руковод-

ствовался при этомъ разграниченіи никакимъ другимъ

побужденіемъ, кромѣ своего благоусмотрѣнія и своей

свободной воли».

*) Джонсонъ сказалъ Босвелю: «Мы знаемъ, сэръ,

чго наша воля свободна, — вотъ и все». «Вопросъ,

свободны ли мы? мнѣ кажется, не стоитъ обсужденія.

Онъ разрѣшается свидѣтельствомъ совѣсти о томъ, что

въ извѣстныхъ случаяхъ мы могли бы сдѣлать против-

ное тому, что дѣлаемъ». (Кузенъ). «Свобода человѣка,

какъ существа нравственнаго, основывается па нрав-

ственномъ сознаніи» (Теннемапъ). Что въ этомъ заклю-

. чается единственное основаніе для вѣрованія въ сво-

боду волн, это до такой степени очевидно, что намъ

пѣтъ нужды приводить ни мистическаго довода Филона,

। ни физическаго изъ Васвлпдовыхъ Монадъ, ни аргу-

мента Бардезана. который думалъ доказать свободу

разнообразіемъ человѣческихъ обычаевъ.

2) Это требуетъ объясненія. Самосознаніе непо-

грѣшимо со стороны факта своего показанія, но по-

грѣшило со стороны истины. Что мы сознаемъ

извѣстныя явленія, это доказываетъ только, что яв-

ленія эти существуютъ въ нашемъ умѣ или пред-

ставляются ему; говорить же, что это доказываетъ

дѣйствительность явленій, значитъ заходить на одинъ

шагъ далѣе и не только давать показанія, но и про-

износить сужденіе. Съ той минуты, какъ мы дѣлаемъ

это, мы вносимъ элементъ погрѣшимости; ибо созяа-

। ніе и сужденіе, взятыя вмѣстѣ, не могутъ быть

всегда вѣрны, такъ какъ сужденіе часто бываетъ

, ошибочно.

8 ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ.

доводомъ можно * привести другой, заимствованный изъ обыкновенныхъ случаевъ еже-

дневной жизни. Не сознаемъ ли мы, напримѣръ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ

существованія призраковъ и привѣдѣній; а между тѣмъ не признано ли всѣми, что

ни призраки, ни привѣдѣнія вовсе не существуютъ? Если кто попытается опровер-

гнуть этотъ аргументъ, сказавъ, что такое сознаніе есть кажущееся, а не дѣйстви-

тельное, то я спрошу тогда, что же рѣшаетъ, какое сознаніе настоящее, а какое

поддѣльное *)? Если эта хваленая способность обманываетъ насъ въ одномъ, то какое

мы имѣемъ ручательство, что она не обманетъ насъ и въ другомъ. Если нѣтъ ника-

кого ручательства, то способность не заслуживаетъ довѣрія. Если же есть ручатель-

ство, то, каково бы оно ни было, самое существованіе его уже доказываетъ необхо-

димость такой власти, которой бы подчинялось самосознаніе, и, слѣдовательно, опро-

вергаетъ ученіе о преобладаній надъ всѣмъ самосознанія,—ученіе, на которомъ за-

щитники свободы воли должны строить всю свою теорію. И, дѣйствительно, неувѣ-

ренность въ существованіи самосознанія въ видѣ самостоятельной способности и

сознаніе того, въ какой мѣрѣ способность эта,—если она дѣйствительно существуетъ,—

противорѣчила своимъ собственнымъ внушеніямъ, вотъ двѣ изъ многихъ причинъ,

по которымъ я давно уже пришелъ къ убѣжденію, что метафизика никогда не будетъ

возведена на степень науки обыкновеннымъ путемъ наблюденій надъ отдѣльными лич-

ностями, но что изученіе ея можетъ идти успѣшно лишь путемъ дедуктивнаго при-

мѣненія законовъ, открываемыхъ историческимъ образомъ, т. е. выводимыхъ изъ на-

блюденія во всей цѣлости тѣхъ обширныхъ явленій, которыя представляетъ нашимъ

взорамъ длинный рядъ дѣлъ человѣческихъ.

Но, къ счастью для предмета нашего сочиненія, тотъ, кто вѣруетъ въ возмож-

ность науки исторіи, не обязанъ придерживаться ни ученія о предопредѣленіи, ни

ученія о свободѣ воли 2); единственныя положенія, которыя онъ долженъ, мнѣ ка-

жется, принять въ этой облаІти^зышганЬі^уть^слѣдующія: когда мы совершаемъ

то или другое дѣйствіе, то совершаемъ его вслѣдствіе какого-нибудь побужденія или

какихъ-нибудь побужденій; эти побужденія проистекаютъ изъ какихъ-нибудь пред-

шествовавшихъ причинъ, іі/поэтому, еслибы мы знали всѣ предшествовавшія причины

и законы ихъ измѣненій, то могли бы съ полной достовѣрностыо предсказать всѣ ихъ

непосредственныя послѣдствія. Вотъ воззрѣніе, котораго, если я не ошибаюсь, долженъ

придерживаться всякій, чей умъ не порабощенъ системою и кто основываетъ свои

убѣжденія на доказательствѣ, находящемся на лицо 3). Если, напримѣръ, мнѣ хорошо