Автор: Холландер П.

Теги: общественные науки в целом политика политическая история

ISBN: 5-8114-0366-6

Год: 2001

Текст

GO

О

Cl

«Это язвительный отзыв о сознании западных интеллектуалов, который не просто охватывает последние пятьдесят лет, но который, как я верю и надеюсь, непосредственно поможет в последующие пятьдесят лет направить это сознание к большим высотам».

Роберт НИСБЕТ, профессор в отставке. Колумбийский университет

_о

СО

!□

со

t—

о

«Профессор Холландер обладает несравненной способностью к рассмотрению темы западных интеллектуалов в социалистических обществах, причем делает он это необычайно легко и ярко... Работа Холландера достойна внимания самого широкого круга читателей».

Ирвинг Луис ГОРОВИЦ, профессор, Рутгерский университет

«Богатый урожай рассказов путешественников по коммунистическому миру, собранный и систематически проанализированный Полом Холландером... Его подход к огромной массе материала отличается трезвостью и непредвзятостью». Лешард ШАПИРО

«Комментарий»

«Холландер нанес решающий удар в деле борьбы за политическое здравомыслие... Остается надеяться, что [эта] книга удержит следующее поколение западных интеллектуалов от того, чтобы выставлять себя дураками в еще одном тоталитарном раю».

«The [Toronto] Globe and Май»

«„Политические пилигримы“ — глубоко беспокоящая книга, несмотря на свою веселость... Это одна из немногих работ, которые могут помочь нам в частичном понимании сложных культурных сил, приведших к настоящему положению... Пола Холландера можно поздравить».

«The American Spectator»

GO

&

«Беспощадная и четко обоснованная критика левых интеллектуалов... за их следование двойному стандарту: крайнему разочарованию в собственных обществах и наивной идеализации коммунистических режимов».

«Foreign Affairs»

«Профессор Холландер... представил в высшей степени блестящий и занимательный труд... внесший полезные дополнения в исследо- вание вопроса». э*чй КРАНКШОУ

( «The [London] Observer» )

«Эта новая книга выигрывает от того факта, что доктор Пол Холландер — венгр по происхождению и поэтому знает как снаружи, так и изнутри характер чудовища, о котором говорит».

Хью ТОМАС («The [London] Listener»)

О

о_

25

со

25

со

(—

О

«Книга „Политические пилигримы“ ударит по интеллектуальному сообществу подобно разорвавшемуся снаряду! ...Это важная и своевременная книга, которую еще долго будут читать, перечитывать и обсуждать».

Уильям Джулиус УИЛСОН, Люси ФЛАУЭР, профессор, Чикагский университет

«Восхитительно... Очень важная книга, свидетельство легковерия интеллектуалов; о ней следует вспоминать всякий раз, когда чудеса следующей социалистической утопии будут восхваляться новой партией паломников».

Питер БЕРГЕР, профессор, Рутгерский университет

&

«Очень продуманная и актуальная книга. Несмотря на серьезность рассматриваемой темы, подход Холландера легок, и в дискуссии автор никогда не опускается до антиинтеллектуализма или горькой полемики».

Адам УЛАМ, профессор, Цетр русских исследований при Гарвардском университете

ПОЛ ХОЛЛАНДЕР

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ПИЛИГРИМЫ

ПУТЕШЕСТВИЯ

ЗАПАДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ, КИТАЮ И КУБЕ 1928-1978

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2001

ББК 60.05 X 72

Холландер П.

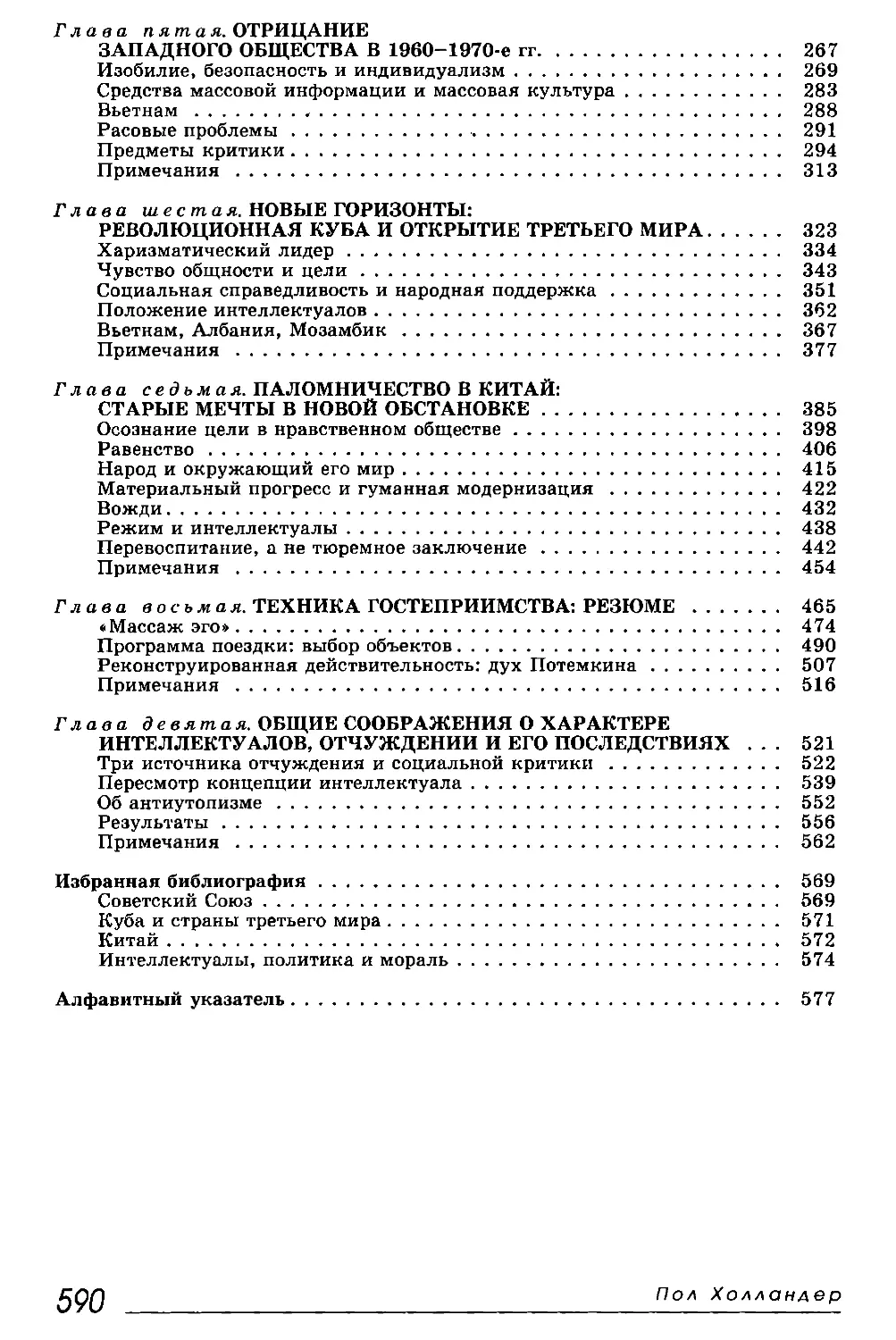

X 72 Политические пилигримы (путешествия западных интеллектуалов по Советскому Союзу, Китаю и Кубе 1928-1978). — СПб.: Издательство «Лань», 2001. — 592 с. — (Мир культуры, истории и философии).

181Ш 5-8114-0366-6

Книга Пола Холландера посвящена феномену восприятия утопии. Фактически это история поиска идеального общества западными интеллектуалами. По их мнению, альтернативой бесчеловечной и бездуховной капиталистической системе являлись страны социалистического лагеря. Во время посещения Кубы, Китая, СССР и Вьетнама западные гости, проглядев сущность тоталитарных режимов этих стран, восхищались энтузиазмом народа, образцово-показательными больницами, яслями, фабриками, заводами и даже тюрьмами, не подозревая, что стали всего-навсего участниками мастерски срежиссированного спектакля, называемого «техникой гостеприимства» — гостеприимства потемкинских деревень.

По мнению автора, причиной подобного самообмана западных интеллектуалов прошлого были не только реальные проблемы их собственного общества (такие как депрессия конца 1920-х — начала 1930-х гг., Вьетнамская война, расовые конфликты в Америке в 1960-х), но и идеалистические, неосуществимые ожидания и надежды найти социальную систему, где царят гармония, счастье и равенство. Пол Холландер развенчивает утопию как таковую: «Мое исследование подтверждает, прямо или косвенно, что ни одна политическая партия, ни одна идеология не способна решить все проблемы человека, хотя есть искушение восхищаться далекими странами, претендующими на то, что они-де способны решить все».

Книга представляет интерес для социологов, политологов и философов, а также для всех, кого привлекают блеск интеллекта и изящество стиля.

ББК 60.05

Издание данной книги осуществлено при финансовой поддержке американского фонда «ATLAS ECONOMIC RESEARCH FOUNDATION»

Ответственны.й редактор кандидат философских наук, профессор кафедры политологии и. социологии Санкт-Петербургского юридического университета МВД РФ

ю. а. сан Дулов'

Оформление обложки С. ШАПИРО, А.ОЛЕКСЕНКО

Охраняется законом, РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя.

Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

© Издательство «Лань», 2001 © П. Холландер, 2001 © Издательство «Лань»,

художественное оформление, 2001

Русское издание книги посвящается памяти моего дяди, Шандора ХОЛЛАНДЕРА, который принял советское гражданство. Он стал жертвой репрессий 1937 года

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Мне доставляет огромное удовольствие писать предисловие к русскому изданию «Политических пилигримов».* И удовольствие это выходит далеко за рамки того чувства, которое испытывает любой автор, когда его книга выходит в переводе на один из самых великих языков мира.

Да позволит мне читатель раскрыть источник этого чувства и рассказать кое-что из моей биографии, которая во многом была связана с Советским Союзом (Россией) и которая поможет понять, почему и зачем написана эта книга.

Вероятно, первое, о чем стоит упомянуть, это то, что я не коренной американец, хотя и провел большую часть жизни в США. Я приехал в Америку из Лондона в 1959 г., чтобы поступить в аспирантуру. В 1968 г. я стал американским гражданином.

Родился я в Будапеште и детство провел в Венгрии. В Будапеште я пережил Вторую мировую войну, встречал на родной земле советских воинов-освободителей (мне было тогда 12 лет). Их приход (в 1945 г.) и последовавшие за ним политические события сильно повлияли на мою жизнь.

В 1945-1951 гг. в Будапеште я учился в гимназии, где начал изучать русский язык и приобрел довольно обширные познания в советско-русской истории, литературе и географии.

В юности, пришедшейся на послевоенные годы, я придерживался просоветских и прокоммунистических взглядов, но постепенно, по мере того как Венгрия, по образцу сталинского Советского Союза, превращалась в тоталитарное государство, мое отношение к СССР менялось. Русским читателям не нужно объяснять,

* Пользуюсь возможность поблагодарить «Atlas and Earhart Foundation» за финансовую поддержку проекта издания «Пилигримов» на русском языке. Помощь Фонда позволила мне познакомить с этой книгой и российского читателя.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

7

почему я посчитал жизнь в Венгрии конца 1940 — начала 1950-х гг. непривлекательной и трудной.

Заканчивая гимназию, я хотел изучать английскую и венгерскую литературу в университете, но английский язык и литература в то время были «не в чести». В качестве альтернативы мне посоветовали поступать в Будапештский университет на факультет русской и венгерской литературы. Казалось, мое поступление — дело уже решенное, но в июне 1951 г. наша семья была выслана из Будапешта. «Виной» тому оказалось социальное происхождение моего деда по линии матери (он жил вместе с нами), который до 1945 г. был предпринимателем (после 1945 г. его имущество конфисковали). Летом 1951 г. десятки тысяч людей были выселены из Будапешта и, на том или ином основании, объявлены, как и мой дед, «врагами народа» или политически неблагонадежными. Их поселили в деревнях на востоке страны и запретили куда-либо из деревень выезжать. (Вероятно, причиной этих мер и «руководством к действию» послужили взятые за образец официальные выселения и переселения больших групп людей в Советском Союзе.) Прожив два года в деревне, в 1953 г. я был призван в армию, но из-за социального происхождения, а также из-за того, что я был «ссыльный», меня отправили не в регулярную армию, а в так называемые «строительные батальоны», которые не обучались военному делу, а работали на различных строительных объектах. Я, например, строил военную базу для бронетанковых частей, здание Центра ядерных исследований и ферму. Весной 1955 г. я демобилизовался и мне сразу разрешили жить в Будапеште, поскольку я устроился там чернорабочим на одну из строек. Надежды поступить в университет оставались призрачными.

После Венгерской Октябрьской революции (1956 г.) я уехал в Австрию, а оттуда в Англию, где получил возможность продолжить образование в высшей школе. Учился я в Лондонской школе экономики (Лондонский университет), которую закончил в 1959 г., получив степень бакалавра по специальности «социология». В том же году я уехал в США, чтобы продолжить обучение в качестве аспиранта, и в 1963 г. окончил Принстонский университет, получив степень доктора философии по той же специальности. Моя диссертация на соискание степени доктора философии называлась «Новый человек и его враги: исследование персонификаций сталинистских понятий Добра и Зла». В качестве материала исследования я взял романы советских и венгерских писателей-реалистов, написанные в период правления Сталина. Я анализировал манифестируемые в этих романах «официально принятые» понятия добра и зла, которые персонифици¬

8

Пол Холландер

ровались в лице положительного и отрицательного героев. Меня интересовало, как высокопоставленные чиновники от литературы пытались использовать произведения социалистического реализма, чтобы идейно сплотить общество, вживить в подсознание каждого коммунистические идеи; также я изучал и то, как отражаются в искусстве социалистического реализма официальные ценности и установки.

Завершив работу над докторской диссертацией, я был приглашен на должность младшего преподавателя в Гарвардский университет. Один из курсов, который я читал, назывался «Советское общество»; этот курс я вел вплоть до начала 1990-х гг. В 1968 г. я занял постоянную должность в Университете в городе Амхерсте, штат Массачусетс, где и преподаю в настоящее время.

Также я написал курс лекций «Социальные проблемы при социализме»; проблемы эти касались не только социалистического (советского) государства, но и маосистского Китая и Кубы при Кастро. Еще один мой курс назывался «Политическая социология», в котором главное внимание уделялось политическому насилию в XX в. В основном я рассматривал три системы: нацистскую Германию, Советский Союз при Сталине и Китай Мао. Тему аспирантского семинара я предложил такую: «Социология идей и интеллектуалы», эта тема отражала мои интересы, наиболее полно выраженные в книге «Политические пилигримы».

В 1960-х и 1970-х гг. я написал много статей и несколько книг, тематически связанных с некоторыми аспектами советской системы, в их числе работа «Советское и американское общества: сравнение» (1973, 1978).

Кроме профессиональных интересов, я связан с Россией (СССР) и в личном плане. Мой дядя Шандор Холландер был советским гражданином. Во время Первой мировой войны он был офицером и военным инструктором армии Австро-Венгерской монархии. Взятый в плен русскими войсками, он остался в России, впоследствии женился на русской, вступил в партию, участвовал в Гражданской войне и занимал различные должности в каком- то министерстве. Как я узнал, он строил московское метро, Харьковский тракторный завод и нефтяной трубопровод Баку-Гроз- ный. Весной 1937 г. его направили в Испанию, на Гражданскую войну, но накануне отъезда арестовали, обвинили в шпионаже и шесть месяцев спустя расстреляли. Две его дочери живут в России, и одну из них я встретил в 1998 г. в Санкт-Петербурге, во время моего первого и единственного визита в эту страну. Она рассказала, что после того как его посмертно реабилитировали,

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

9

офицер КГБ в разговоре с ней высказал предположение, что на судьбу ее отца несчастливо повлияло его знакомство с Троцким и Бухариным.

Все то время, что я живу на Западе (большей частью в США), широко распространенное здесь непонимание или неправильное понимание природы коммунистических обществ* было главным формирующим — ив интеллектуальном, и в профессиональном плане — опытом, оказавшим сильное влияние как на мои исследования, так и на преподавание. Многие годы меня удивляло и приводило в смятение то, насколько скудны знания представителей Запада, особенно американцев, пусть даже самых образованных, о Советском Союзе и других коммунистических системах. Это главная причина моего стремления в научной работе содействовать более глубокому пониманию этих систем и их идеологий. Я не стеснялся публично высказывать оценочные суждения, касающиеся свойств политических систем — как западной демократии, так и коммунистического общества в СССР. Я критиковал так называемую «теорию конвергенции», — слабо завуалированную форму экономического детерминизма, последователи которого утверждали, что как только советская система станет экономически более продуктивна, она начнет все более и более походить на западные общества и политически, и экономически, и будет толерантнее, либеральнее и демократичнее. Именно эта точка зрения игнорирует или недооценивает характерные мощные культурные, политические и идеологические силы, формирующие советское общество и ему подобные. В последующие годы еще резче я критиковал идею «морального равенства» двух суперсил — демократического капитализма и государственного социализма. Она была равносильна утверждению, что эти две системы мало отличаются друг от друга, что Соединенные Штаты (или Запад) не имеют никакого морально-этического превосходства над Советским Союзом. Это мнение привело к абсурдному уравниванию разительно отличающихся феноменов, таких, например, как советские «чистки» 1930-х гг. и маккартизм в Соединенных Штатах. Вера в «моральное равенство» широко распространилась и утвердилась в обществе в конце 1960-х гг.; фактически, ее вызвала к жизни социальная критика периода Вьетнамской войны и расовые беспорядки.

* Под «коммунистическими системами» я подразумеваю политические системы, удовлетворяющие сразу четырем условиям: 1) однопартийная система; партия, как правило, коммунистическая; 2) легитимация того или иного варианта марксизма-ленинизма как официальной идеологии; 3) государственный контроль над экономикой и средствами массовой информации; 4) многочисленные и строго иерархичные формирования политической полиции, защищающие систему от любых проявлений «ереси» и критики.

10

Пол Холландер

Парадокс, но теория морального равенства и двойные политические стандарты часто сосуществуют: те, кто верили, что США или Запад никоим образом не превосходили коммунистический мир, проводили резкую грань между политическими репрессиями, которые чинили полицейские силы правых и левых. Показательный пример недавних лет — отношение большей части западной интеллигенции, СМИ и даже правительств к диктатору Чили генералу Пиночету и к Фиделю Кастро. Пиночета (к нему я еще вернусь) арестовали в 1999 г. в Англии по просьбе правительства Испании, которое хотело арестовать и судить его за чудовищное нарушение прав человека в Чили, целиком возложив на него ответственность за убийство нескольких тысяч людей. А Кастро же, напротив, может поехать в любую точку земного шара, ничуть не беспокоясь о том, что его могут арестовать и судить за попрание им человеческих прав и свобод; его не считают ответственным за жертвы кампаний террора, унесших столько же человеческих жизней, что и пиночетовские, если не больше. Репрессии на Кубе, хотя и менее масштабные и жестокие, продолжаются и поныне. Какова же разница между ситуациями в Чили и на Кубе, как это представляется интеллектуалам и официальным кругам Запада? Кастро начал проводить политику насилия с целью захватить власть, а затем, когда власть будет в его руках, построить то, что обычно называют прогрессивным, социалистическим обществом. А Пиночет убивал своих врагов (так звучит этот аргумент), чтобы уничтожить социалистическую систему (С. Альенде) и предотвратить ее возрождение. Его цели — в глазах этих созерцателей — не могли служить оправданием убийств. Но жестокость Кастро во время и после революции была «узаконена» его намерениями создать лучшее общество, социалистическое.

Хотя моя профессиональная карьера и началась с изучения советской России, меня все больше интересовало американское общество, западные интеллектуалы, их «влияние на умы», социальная и политическая роль и особенно их установки (в прошлом и настоящем) по отношению к коммунистическим системам. Чем дольше я жил на Западе, чем дольше вращался в различных академических кругах, тем больше узнавал о том, что меня так поразило — о специфических противоречивых установках и убеждениях многих западных интеллектуалов. Это были люди, как предполагалось, посвятившие жизнь борьбе за права и свободы человека, но яростно критиковавшие западные общества, которые создали социальные институты, включавшие широкий круг личных и коллективных свобод; в то же самое время они проявляли

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

П

лояльность, если не прямо восхищались в высшей степени жесткими репрессивными системами, претендовавшими на обладание верительными грамотами социализма. Мне было трудно понять, почему они резко отрицательно настроены против капиталистических демократий и сочувственно, благожелательно и толерант- но — по отношению к коммунистическим государствам, отрицая, преуменьшая или игнорируя пороки последних.

Следы этих установок можно найти еще том времени, когда Советский Союз только-только образовался; они тянутся почти через весь XX век — это восхищение Китаем Мао, коммунистической Кубой, Вьетнамом и, наконец, просоветской, прокастров- ской Никарагуа, последней страной-кумиром. Понятие «антиантикоммунизм» помогает постичь феномен, который я описываю. В конце 1960-х гг. такая установка была чрезвычайно важна и широко распространена на Западе. Это значит, что респектабельный интеллектуал (или добропорядочный гражданин) хотя и не исповедует коммунизм, но, тем не менее, находится в глубокой оппозиции к антикоммунистическим настроениям или политике, которые расценивались как противоречащая здравому смыслу, опасная и позорная точка зрения, ассоциировавшаяся с крайне правыми взглядами. При таком раскладе быть антикоммунистом хуже, чем прокоммунистом.

Большинству русских читателей, вероятно, трудно понять, насколько широко, начиная с конца 1960-х гг., были распространены в академических кругах США, особенно среди гуманитариев и социологов, подобные убеждения, включая и появившуюся сравнительно недавно «политическую корректность» (ПК).* Эти убеждения и установки тесно связаны с феноменом, рассматриваемым в этой книге, хотя сегодня, из-за недостатка подходящих для визитов мест, они редко выражаются через политические паломничества. Установки эти не ограничиваются академическими кругами, распространяясь также и среди других групп интеллектуальной элиты: журналистов, популярных телеведущих, издателей, представителей влиятельных фондов, среди значительной части духовенства (священников), а также среди представителей левого крыла партии демократов.

Поведение электората отражает эти убеждения лишь частично. «Левее» Демократической партии нет ни одного серьезного

* ПК включает ряд леволиберальных убеждений и установок, центральная из которых — культивация преференциального отношения к определенным этническим или расовым меньшинствам (к чернокожему населению, испанцам, другим небелым), к женщинам, к сексуальным меньшинствам. ПК также предполагает девальвацию западной культуры и традиций, возложение вины на США и Запад за проблемы третьего мира, за «корпоративную жадность» в том, что касается проблем окружающей среды, и т. п.

12

Пол Холландер

политического движения или партии, которые имели бы хоть какой-нибудь вес в национальной политике; обсуждаемые здесь крайне левые убеждения оказывают весьма ограниченное влияние на состав Конгресса, законодательные органы или власти штатов, на позицию и политику президентов. И наоборот, подобные тенденции насквозь пронизывают субкультуры университетов, многих церквей, части издательских корпораций и масс- медиа, а также околоуниверситетские объединения.*

«Политические пилигримы» впервые вышли в свет в 1981 г. и трижды переиздавались в США. Книга была переведена на испанский, итальянский и венгерский языки и вызвала множество критических отзывов, в большинстве своем доброжелательных (я говорю об этом в предисловии к изданию 1990 г.). Анализируя их, я был поражен тем фактом, что многие западные интеллектуалы в большей степени были очарованы Советским Союзом времен самых жестоких репрессий (1930-х гг.), Советским Союзом времен коллективизации, голода, чисток, судов. Похожая волна восхищения Китаем затопила умы в конце 1960-х гг., когда там шла так называемая Культурная революция, отмеченная беспредельной жестокостью, массовой истерией и террором. Как такое стало возможным? Размышления вынудили меня допустить вероятность того, что само понятие «интеллектуал» нуждается в переосмыслении и что ходячие идеалистические представления о морали и мышлении интеллектуалов должны быть пересмотрены. Особенно двусмысленным кажется представление о том, что принципиальными, определяющими характеристиками интеллектуалов являются ясный критический взгляд, любовь к свободе и свободному выражению мыслей и способность за ложью и подделками видеть правду.

Возможно, русские читатели сочтут эту проблему достойной внимания. Конечно же, разница между бытом, социальными, политическими и историческими условиями жизни русских (советских) интеллектуалов и западных огромная. Тем не менее, определенные сущностные характеристики, относящиеся равно и к тем и к другим (речь идет о XX в.), могут быть сформулированы, и в особенности потому, что на западное представление о том, кто и что есть интеллектуал, существенно повлияли идеи, установки и социальная позиция предреволюционной русской интеллигенции.

Таким образом, «Пилигримы» также могут, хотя бы косвенно, подвести русских читателей к необходимости осмыслить роль

* Эти субкультуры подробно анализируются в моей книге «Антиамериканизм» (перевод на русский язык — СПб: Лань, 2000).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

13

русской интеллигенции в советское время. Жили ли советские интеллектуалы в соответствии с возвышенными идеалами той, дореволюционной русской интеллигенции? Многие — да, и в результате погибли, а многие и нет. Советская система подвергала интеллектуалов испытаниям куда как более суровым и драматическим, чем западные демократии. И если под жесточайшим давлением и угрозой благополучию, карьере, свободе и даже жизни многие советские интеллектуалы не выдерживали и вступали на путь содействия режиму, — это легче понять и простить, по моему мнению, чем добровольное отречение от критического осмысления реальности, свойственное значительной части западных интеллектуалов (среди них и «политические пилигримы»), и бурно выражаемое восхищение репрессивными политическими системами и диктаторами, их возглавляющими, например, Советским Союзом при Сталине или Китаем при Мао. Но даже в СССР не все интеллектуалы выбрали подчинение и безопасность, некоторые из них стали диссидентами, открыто критиковали систему — и заплатили за свои взгляды высокую цену.

Еще один аспект книги, который явно заинтересует русских читателей, — это объемистая выборка наблюдений, а также анализ и оценки жизни России в самые «темные» ее годы. Им будет интересно и то, в чем эти суждения и оценки сходны с суждениями и оценками, касающимися других коммунистических государств (например, Китая, Кубы, Вьетнама), которые высказывались видными западными деятелями в последние десятилетия, когда их взоры обратились к этим странам.

Я предполагаю, что к подобной информации доступ получить было нелегко, и русские читатели плохо знакомы с высказываниями — как устными, так и опубликованными — интеллектуалов из разных стран, делившихся своими впечатлениями после возвращения. Небезынтересно будет узнать, сколько советских граждан узнавали — сразу или спустя некоторое время после визитов — о сердечных излияниях западных визитеров в адрес их политической системы, и, если вообще узнавали, то какова было их реакция? И особенно важно было бы узнать, как критики и жертвы системы отзывались или отозвались бы на панегирики их системе, произносимые известными и высокопоставленными иностранными гостями? Отзывы эти должны быть (или должны были быть) в высшей степени жесткими и неутешительными.

Русских читателей не удивит тот факт, что советские власти задействовали значительные средства и ресурсы на то, что я называю в книге «техникой гостеприимства» — на создание у иностранных гостей благоприятного, и только благоприятного,

14

Пол Холландер

впечатления о советском обществе. Подготовка к приему гостей была четко организована. Чем более значимым власти считали мнение того или иного визитера, тем тщательнее готовились к его приезду. Такова, несомненно, типичная, традиционная черта российской политической жизни и управления: организация потемкинских деревень перед приездом сановников. Не далее как во времена Горбачева в различных учреждениях (на фабриках, в школах, больницах, фермерских хозяйствах) еще готовились, и самым тщательнейшим образом, к его визиту. Валерий Болдин, руководитель администрации Горбачева, вспоминал визит Горбачева в одну из больниц: «Всё... было готово для приезда генерального секретаря... тротуары, подъездная дорога... были покрыты свежим асфальтом... На этаже, который мы осматривали, пациентам запретили выходить в коридор... Как я узнал позднее... в палатах, предназначенных для осмотра, в кроватях лежали здоровые, откормленные офицеры охраны, которые горячо хвалили медицинский персонал и еду... И в некоторых других местах нас встречали потемкинские деревни. Например, нас пригласили в якобы выбранную наугад новую квартиру «обычного рабочего», у которого совсем случайно оказались под рукой изысканные hours d’ouvres*».** Вполне возможно, что подобные усилия и их результат —неосведомленность части советских лидеров об условиях жизни в их собственной стране — внесли свой вклад в разрушение и крах системы.

Цель манипуляций (техники гостеприимства), направленных на гостей из-за рубежа всегда была одна. Действия эти воплощали основной ленинский принцип: «идеи — это оружие». Хорошее впечатление от советской системы, складывавшееся (при прямом посредничестве хозяев) у зарубежных визитеров, чье мнение власти считали значимым — общественных деятелей, писателей, политиков, бизнесменов — служило оружием в идеологической борьбе. Предполагалось, что хорошее впечатление (и предрасположенности, которые оно усугубляло и закрепляло) повлияет на убеждения, установки и действия известных личностей, а в целом будет способствовать узакониванию системы в глазах мировой общественности. Убеждения путешественников — надеялись советские власти, — даже могли бы повлиять на определенные аспекты политики Запада по отношению к СССР.

Главное, что следовало показать и внушить важным (и не только важным) визитерам: советская система популярна, законна, человеколюбива и открыта нуждам своих граждан, а значит,

* Закуски (фр.). — Примеч. переводчика.

** Valery Boldin. Ten years that shook the world. New York: Basic. 1995. P. 68.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

15

является воплощением пламенных стремлений прогрессивной западной интеллигенции; советская система — это новый с точки зрения истории и эффективный путь к быстрой модернизации огромной и отсталой страны, и, в довершение всего, Советы — это мирная и миролюбивая политическая система. Конечно же, при этом учитывались чувства, позиция и социальный статус и влияние гостей, одиночек и групп.

Основная мысль моей книги такова: тщательно спланированные и хорошо профинансированные (как и действия, их вызвавшие) приятные впечатления визитеров гораздо теснее связаны с их собственными предрасположенностями, чем с подобающим случаю обхождением советских властей.

Суть, сердце феномена политических паломничеств (и того, что его дополняет — политического гостеприимства) — это обман и самообман. Паломники отличались тем, что обманывали сами себя, а хозяева великодушно помогали им в этом. Однако между ними существовало важное различие: большинство пилигримов были наивными, невежественными и принимали желаемое за действительное — качества, поддерживать и закрепить которые и были призваны отрежиссированные туры по стране. Хозяева же, напротив, знали, что и зачем они делают: потемкинские деревни служили еще одним средством достижения цели, и движущей силой выступал тот же самый интеллект, который сеял ложь в советском обществе и изобрел социалистический реализм для советских художников и писателей.

С официальной точки зрения спланированные туры для иностранцев представляли собой прикладной социалистический реализм. Для читателей соцреалистических романов в качестве героев приготовляли не среднеарифметических людей, не натуралистичную реальность, а выдающиеся, санкционированные идеологией феномены. В том же духе и пилигримам показывали нетипичные, образцовые хозяйства, фабрики, тюрьмы, детские сады и школы, жилмассивы, а также исключительно хорошо образованных, лояльных, пышущих энтузиазмом советских граждан. В соответствии с принципами соцреализма, воплощенными в турах, подобные нетипичные достопримечательности служили эмблемой наступающего светлого будущего; образцовые тюрьмы и колхозы должны были вскоре стать средними, типичными тюрьмами и колхозами, так же как положительные герои на фоне людей грядущего уже не должны были бы выделяться.

Интересно, могут ли трудности жизни в сегодняшней России сформировать у представителей интеллигенции склонность переносить свои надежды найти лучшую социальную систему на

16

Пол Холландвр

какие-либо общества или страны? Подозреваю, что если в советские времена некоторые советские интеллектуалы, да и простые люди идеализировали какую-либо конкретную страну, то этой страной были США или Запад в целом. С крахом советской системы и появлением новых трудностей посткоммунистической эры идеализированные образы США и Запада поблекли, а восхищение и идеализм заместило разочарование. Я не думаю, что русская интеллигенция сегодня расположена возвести в ранг кумира хоть какую-нибудь страну или политическую систему мира или готова поддаться утопическим стремлениям, которые двигали западными политическими пилигримами прошлого. Возможно, некоторые русские интеллектуалы и склонны идеализировать далекие дореволюционные годы — частично реальную, частично воображаемую духовность благотворных русских традиций и отношений старины. И, возможно даже, небольшая группа людей живет советским прошлым или его истинными, на поверхностный взгляд, революционными истоками. Но для большинства — как для интеллектуалов, так и для неинтеллектуалов — опыт, накопленный в советские годы (если только не забыт), обеспечивает своего рода защиту, а то и вообще иммунитет к искушению политической утопией, к стремлению ее отыскать.

Если, как это сразу увидит читатель, обсуждаемые здесь западные оценки советской системы все почти как одна были ошибочны и часто нелепы, то почему же, возникает вопрос, они должны привлекать внимание сегодня? Представляют ли они только исторический интерес или это уроки, которые следует усвоить на будущее?

Надеюсь, русские читатели не сочтут мои выводы и предположения, высказанные в этой книге, устаревшими или недостойными внимания. Среди таковых напоминание, что если ты интеллектуал — не важно, насколько выдающийся, знающий или знаменитый, — то одно это еще не обеспечивает иммунитета от желания выдавать мечты за реальность, от легковерия и самообмана. Кроме того, мое исследование подтверждает, прямо или косвенно, что ни одна политическая партия, ни одна идеология не способна решить все проблемы человека, хотя есть искушение восхищаться далекими странами, претендующими на то, что они-то способны решить всё. В частности, идеи марксизма-ленинизма, привлекшие стольких пилигримов (по крайней мере, на какое-то время), дали глубокую трещину, несмотря на то, что смогли вдохновить небольшую группу людей (в коммунистических государствах), пытавшихся воплотить их в жизнь, но даже не задумывавшихся о цене таких попыток. В том, что эти

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

17

идеалы неосуществимы, виноваты вовсе не обычные человеческие недостатки «правоверных»,’' — порочны сами идеалы и породившая их теория.

Важно помнить, что причиной, вызвавшей к жизни поклонение коммунистическим государствам, явились реальные и хорошо осознаваемые пилигримами черты их собственных обществ. Пути паломников определяли серьезные проблемы стран Запада (например, депрессия конца 1920-х — начала 1930-х гг., Вьетнамская война, расовые конфликты в Америке в 1960-х), побуждавшие многих интеллектуалов искать решения в других странах, однако не менее мощной направляющей силой послужили их идеалистические и неосуществимые ожидания и надежды найти социальную систему, где царят гармония, счастье, равенство, социальная справедливость и есть возможность личностной самореализации. Но ни одна социально-политическая система не способна решить фундаментальные проблемы человеческого бытия, хотя некоторые системы могут значительно ухудшить жизнь людей или как-то улучшить ее. Именно по этой причине важно не переступать и охранять границу, разделяющую частную, личную сферу, публичную, политическую жизнь и проблемы, за которые каждый несет ответственность индивидуально.

В целом же «Политические пилигримы» — это рассказ, предостерегающий от разрушительных иллюзий (подобных иллюзиям, овладевшим пилигримами), которые принесли жестокие страдания русским (и не только русским) людям в XX веке.

«Правоверный» («The True Believer») — так называется хорошо известная книга Эрика Хоффера (Eric Hoffer), опубликованная в 1951 г.

Пол ХОЛЛЛНДЕР 2000 г.

18

Пол ХолланАвр

Эта книга

посвящается памяти моего отца

Йене ХОЛЛАНДЕРА

КОНЕЦ

ПОЛИТИЧЕСКОМУ

ПАЛОМНИЧЕСТВУ?

(ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1990 г.)

Книга «Политические пилигримы» вышла в свет в 1981 г. в издательстве «Oxford University Press» в Нью-Йорке. Она вызвала широкий и, в основном, положительный отклик, однако многие отзывы содержали и значительные оговорки (см. предисловие к изданию 1983 г., с. 35-49). Появилось более ста рецензий, и не только в Соединенных Штатах, но и в Великобритании, Канаде, Австралии, Гонконге, Индии, Голландии, Дании, Швеции, Финляндии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции. После того как тираж издания «Oxford University Press» в твердой обложке был распродан, издательство «Harper & Row» выпустило в 1983 г. книгу в мягкой обложке. К 1988 г. этот тираж тоже разошелся, но новых изданий не намечалось. (Оба эти тиража были невелики, возможно, 15 000-20 000 экземпляров за 8 лет). Тогда Центр этики и социальной политики взял на себя труд найти нового издателя, и «University Press of America» любезно согласилось ее переиздать.

Испанский перевод книги был опубликован в двух томах издательством «Editorial Playor» в Мадриде в 1986-1987 гг., итальянский — «Mulino Publishing Company» в Болонье в 1988 г. (Итальянское издание включало в себя дополнительную главу «Политические паломничества итальянских интеллектуалов», написанную итальянским ученым Лорето де Нуччи.)

Отрывки из книги публиковались в английском ежемесячном журнале «Encounter» в 1981 и 1982 гг.; мексиканском «Diálogos» в 1982 г., а также в «Pensamientos Centroamericanos», издаваемом в Коста-Рике, в 1988 г. Венгерский перевод отрывка из книги сейчас готовится к изданию в подпольном будапештском журнале.*

* Предисловие написано в 1989 г. — Примеч. переводчика.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

19

Несмотря на то что средства массовой информации уделили книге больше внимания, чем обычно уделяют академическим и пол у академическим изданиям, ее «влияние на умы» было ограничено. Для сравнения можно привести в пример другой недавно изданный (и гораздо более претенциозный) академический труд Пола Кеннеди «Закат великих держав»: «New York Times Magazine» напечатал о нем пространную статью, другие периодические издания в публикациях по сходной проблематике подвергли его тщательному анализу, а Кеннеди стал героем многочисленных ток- шоу. Очевидно, предположение Кеннеди, что непомерные военные расходы ускорят закат Соединенных Штатов (как это уже случилось с другими великими державами), задело гораздо более чувствительную струну, чем мой предостерегающий рассказ об интеллектуальной доверчивости и утопических стремлениях.

Несмотря на довольно большое количество рецензий, многие влиятельные американские журналы, такие как «New York Review of Books», «The New Yorker», «Atlantic», «Harpers», «The Nation», «Dissent», «Wall Street Journal» и другие, проигнорировали «Политических пилигримов». Не заинтересовала книга и ведущих ток-шоу, за исключением Уильяма Бакли. Равнодушные или в высшей степени враждебные отзывы были опубликованы профессиональными журналами, специализирующимися на тех дисциплинах, с которыми моя работа была наиболее тесно связана (или в силу моего образования, или из-за сущности изданного труда): журналом «Contemporary Sociology» (обозрение Американской социологической ассоциации) и «American Political Science Review» (журнал Американской политологической ассоциации).

В общем, надо честно признать, книга была принята неоднозначно. Большинство обозревателей довольно охотно согласились с моей исторической оценкой политических паломничеств, а именно с тем, что многие западные интеллектуалы, более или менее выдающиеся, были обмануты или сами себя обманывали относительно ситуации в различных коммунистических странах. Поездки в эти страны (пребывание «на месте событий») усугубляло, а не улучшало положение. С другой стороны, обозреватели, казалось, были раздражены предположением, что степень восприимчивости интеллектуалов прямо пропорциональна их отчужденности от собственного общества. Достаточно резкая критика в адрес Соединенных Штатов (или других западных государств) могла сочетаться с почти полной атрофией способности критически осмыслять увиденное: хорошо «отрежиссированная» принимающей стороной культурная программа и политические предпочтения и исходные установки самих интеллектуалов делали свое дело.

20

Пол ХолланАвр

Что же можно сказать об этом явлении спустя десять лет? Стали ли политические паломничества только предметом исторического изучения или они продолжают существовать? Если да, то в какой форме? Этот вопрос уже затрагивался в предисловии к изданию в мягкой обложке. История, однако, не стоит на месте; изменения, сравнительно недавно произошедшие в советском блоке, или «социалистическом содружестве», как его было принято называть, требуют дальнейших размышлений на эту тему. Есть веские причины для переосмысления не только самого явления паломничеств, но и лежащих в его основе установок.

Самым потрясающим политико-интеллектуальным феноменом последних лет является тот факт, что, несмотря на идеологическую неопределенность и беспорядок внутри коммунистического блока, среди тех, кого традиционно привлекал политический туризм, сохраняются определенные западные политические установки. Последнее время, говоря о «выживании альтернативной культуры»1, я ссылаюсь именно на этот феномен. В «Политических пилигримах» я подробно аргументировал свое утверждение, что западными интеллектуалами, ищущими достойную альтернативу собственному порочному обществу, двигало враждебное к нему отношение, установка на противостояние — восприимчивость отчуждения. Отношение это не изменилось, хотя из-за перемен в социалистических странах стало крайне трудным рассматривать их в качестве альтернативы западной упаднической идеологии. Стремление отправиться в новые паломничества не угасает, но число стран, куда имело бы смысл ехать, значительно сократилось.

К середине 1980-х гг. преобразования внутри коммунистического блока пошли гораздо интенсивнее, особенно увеличилось количество саморазоблачений. С точки зрения потенциальных пилигримов, наиболее важно здесь то, что общество стало тщательно себя анализировать и началась, теперь уже одобряемая властями, переоценка ценностей. В результате в Китае, как и во всех других странах Восточного блока, очень мало что осталось от внешней уверенности и самодовольства, которые раньше так потрясали зарубежных гостей, жаждущих найти здесь политическую честность и прямоту, коллективную целеустремленность, образец идеального общества.

Появилась гласность, а это подразумевало, что критики старой системы, ранее преследовавшиеся, теперь могли свободно высказываться как в официальных средствах массовой информации, так и в новых полуофициальных источниках. Их разоблачения выставили на посмешище то, что представлялось основной привлекательной стороной этих систем. К середине 1980-х гг.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

21

даже самый отчаянный и мечтательный пилигрим (или потенциальный пилигрим) не смог бы обнаружить целеустремленность, сплоченность общества, социальную справедливость, равноправие, не говоря уже о фантастическом материальном прогрессе, в прошлом столь притягательном.

Идеализацию теперь затрудняли не просто неблагоприятные свидетельства относительно гражданских свобод (включая и свободу слова) в этих обществах. Откровения горбачевской эры показали, что социалистические системы столкнулись лицом к лицу с серьезными внутренними кризисами и их претензии на колоссальный материальный прогресс (в прошлом — оправдание отсутствия личной свободы) были необоснованны. Преступность, алкоголизм, коррупция, загрязнение окружающей среды, низкий уровень здравоохранения, разрушение семей, нехватка питания, почти полное отсутствие основных удобств, снижение уровня жизни и «старомодная» бедность — все эти проблемы, которые, как считалось, характерны только для капитализма, существовали и в социалистических странах, причем в более тяжелой форме.2 При социализме как государственной системе во власти отчуждения находились не только питающие радужные надежды интеллектуалы-идеалисты (как это обычно случается на Западе), но и массы простых людей. Атмосфера застоя и упадка, даже разложения, но никак не целеустремленности и оптимизма, стала клеймом этих стран.

Пока западные интеллектуалы причитали по поводу разрушительного влияния и несправедливостей капитализма, социалистические системы все глубже осознавали, что государственный контроль над экономикой грешит серьезными недостатками, многие отрасли производства малоэффективны, производительность труда низкая, а государство неспособно удовлетворять человеческие потребности. Лидеры этих стран все настойчивее искали пути восстановления частного предпринимательства.

Все это походило на фарс. Западные академические интеллектуалы продолжали воздавать хвалу марксизму. В странах же, где марксизм был центром официальной системы ценностей — своеобразной «вазой посередине обеденного стола», руководством к практическим действиям и главным источником законности, он дискредитировал себя в глазах не только народных масс (которые никогда не понимали и не принимали его), но даже и интеллигенции.

Как правило, отчужденные от общества, противостоящие ему западные интеллектуалы и квазинтеллектуалы отворачивались от этих перемен, словно не замечая в социалистических системах пороков как морального, так и материального плана, которые

22

Пол Холланлер

множились, как эхо. Особенно они не были склонны обнаруживать какую-либо связь между идеями и идеалами марксизма- ленинизма и плачевным состоянием обществ, попытавшихся воплотить эти идеи.

Фанатичность веры в марксизм на Западе скорее всего следует отнести на счет институционализации системы ценностей, провозглашенной движениями протеста 1960-х гг., которые и дали жизнь альтернативной культуре.3 Трудно не заметить, что эти политические и культурные ценности выжили. Так, например, кандидатура Джесси Джексона на президентских выборах 1984 и 1988 гг. получила поддержку не только среди чернокожего населения, но и среди леволиберальных слоев белых американцев (особенно высокообразованной интеллигенции). Поддержка Джексона была в этих кругах доказательством принадлежности к «правильно думающей», просвещенной прослойке американского общества, знаком, что ты являешься поборником идеи критического взгляда на мир и «озабочен» его проблемами.

Другим примером влияния альтернативной культуры стал крах попыток администрации Рейгана поддержать антикоммунистические герильи в Никарагуа.

Третьим показателем распространения альтернативного взгляда на мир явилась победа в обществе идеи моральной эквивалентности — веры, что нет серьезных различий между моралью американской и советской политических систем и что обе они в равной степени заслуживают скептического к себе отношения (при ближайшем рассмотрении выяснилось, что сторонники этой теории более критично настроены по отношению к Соединенным Штатам, чем к Советскому Союзу).

Четвертым видимым проявлением живучести таких установок можно считать постоянный рост и укрепление демографическо-муниципальных анклавов альтернативной культуры: городов с преобладанием леворадикальных групп; в основном это университетские города типа Беркли, Санта-Крус и Санта-Моника в Калифорнии; Анн-Арбор в Мичигане; Мэдисон в Висконсине; Берлингтон в Вермонте; Амхерст в Массачусетсе и т. д.

Недавно возникшее движение за изменение образовательных программ в колледжах и университетах, целью которого было усилить «незападную» направленность вузов, также может служить отражением обсуждаемой нами установки. «Муль- тикультурные» курсы и учебные программы обычно основаны на материалах, содержащих критику западных ценностей и институтов с точки зрения марксизма, третьего мира или воинствующего феминизма. Несмотря на то что ранее все это было

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

23

доступно и в рамках множества других курсов, новые программы требуют обязательного изучения данного материала всеми.4

Как эти изменения отразились на политических паломничествах? После Второй мировой войны поток западных пилигримов, направляющихся в Советский Союз, заметно сократился, но в последние несколько лет все больше представителей нового поколения Запада стало посещать СССР. Поначалу, в 1980-е гг., благожелательно настроенных интеллектуалов, и особенно американских, в Советский Союз приводили скорее не поиски политической утопии, а стремление к миру и надежда, что человеческие контакты на уровне «низов» помогут избежать ядерного холокоста. (Другие, их было гораздо меньше, ехали ради выгодного бизнеса, однако на самом деле эта предпринимательская деятельность оправдывала себя не в плане получения прибыли, но скорее как средство достижения мира и взаимопонимания). Были ли подобные надежды ближе к реальности, чем те, что вдохновляли предыдущее поколение пилигримов, остается спорным.

Китай, после смерти Мао, во многом утратил свою политическую привлекательность, когда американские средства массовой информации наводнили сообщения о том, что китайцы с готовностью приняли капитализм в качестве государственной системы. Те, кто ранее симпатизировал Китаю, лишились возможности благоговейно трепетать перед его возвышенной общественной моралью тоталитаризма и эгалитаристским пафосом Культурной революции.5

Хотя у коммунистического Вьетнама (в прошлом — Северный Вьетнам) во время войны нашлись и свои сторонники, а перед выдающимися западными, особенно американскими, деятелями, посещавшими эту страну, вьетнамцы играли роль гостеприимных хозяев (см. ниже, стр. 368-375), он никогда не привлекал большого числа пилигримов, будучи практически недоступным из-за своего географического расположения и политического контроля со стороны властей. (Феномен беженцев- лодочников тоже затруднял открытую поддержку вьетнамского режима.) Редкие в 1980-х гг. американские делегации ждал одинаковый прием. Одна из них, группа американских церковных деятелей (состоявшая из членов Всемирной церковной службы и Объединенного методистского комитета помощи), была глубоко потрясена образцовым «исправительным лагерем»,6 напоминающим о хорошо организованных поездках в образцовые советские, китайские, кубинские и никарагуанские тюрьмы (см. ниже, стр. 219-240 и 442-450).

Куба при режиме Кастро пользовалась большой поддержкой «альтернативных» кругов, хотя она оставалась одной из самых

24

Пол Холланлер

жестких, нетерпимых, милитаристски настроенных и экономически неразвитых среди коммунистических систем. Из этой страны предпочли уехать 10% ее жителей (часто преодолевая большие трудности и рискуя жизнью) как по экономическим, так и по политическим причинам. Сочувствующие Кубе не замечали подобные факты — отчасти потому, что кубинский режим, олицетворением которого был Кастро, никогда не утрачивал внешней самоуверенности и всегда утверждал свое моральное превосходство над Соединенными Штатами и другими капиталистическими системами. Возможно, харизма и упорство Кастро сыграли свою роль в том, что лояльно настроенные по отношению к Кубе иностранцы оставались ей преданны: перед ними был настоящий герой революции, который продолжал крепко держать руль власти и не желал порочить девственный революционный идеал уступками «буржуазным свободам» или капиталистической жажде наживы.

Так сложилось, что среди левых американских и западноевропейских интеллектуалов не принято выражать возмущение по отношению к Кубе. Как заметил изгнанный с родины кубинский писатель Рейналдо Аренас, «не модно нападать на Фиделя Кастро; это не прогрессивно... [На Западе] трудно продвинуться, будучи противником режима, подобного кубинскому... Я все время сталкиваюсь с этим в академических кругах. В Гарварде меня попросили не говорить о политике во время лекции. В то же самое время, таким коммунистическим писателям, как Синтио Витиер и Мигель Барнет, была предоставлена полная свобода только об этом и говорить».7

Джесси Джексон — один из друзей Кубы. Как отметил журналист Фред Барнс, его отношение к Кубе «подобно отношению Ширли Маклейн к Китаю в 1970-е гг., или отношению четы Вэбб к Советскому Союзу в 1930-е... Джексон посещает школы на Острове молодежи* и находит их „творческими“». По сути, они являются квинтэссенцией тоталитаризма, где кубинские дети избавляются от того, что один прокубински настроенный американец в разговорах со мной называет „отсталыми представлениями“».8 Во время визита на Кубу Джексон посетил перестроенную тюрьму и наблюдал за заключенными, которых заставили играть в бейсбол (они были одеты в новую бейсбольную форму, купленную специально для этого случая).9

Среди безоговорочных сторонников Кубы выделяются церковные делегации. Представитель одной из методистских церквей увидел «страну, где подавляющее большинство верит, что

* Остров в составе Республики Куба (другое название — Хувентуд). — При- меч. переводчика.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

25

они являются хозяевами нового общества... Весьма характерным для кубинцев является горячее желание, чтобы и остальные люди на Земле обрели свободу, которую так недавно завоевали сами кубинцы».10 Методистские епископы были убеждены, что в тюрьмах Кубы сидят сплошь одни оппозиционеры, выступающие против политики, направленной на уничтожение неравенства. Такой повод для ареста показался им гораздо более уважительным, чем обвинение, на основании которого заключают в тюрьму в Чили и Бразилии, где, как они утверждали, в застенке томятся сторонники социальной справедливости.11

В брошюре Национального совета церквей восхваляется образовательная система Кубы: «Кубинская практика в области образования пронизана идеей, что новый тип общества взрастит нового человека... для которого труд — это творческий центр жизни и который связан с другими членами общества чувством солидарности, товарищества и любви».12 В другой публикации Национального совета церквей утверждалось, что «кубинцы заново обрели у себя дома чувство собственного достоинства... В международном масштабе... этот островной народ стал для всего третьего мира символом революционных надежд и мужества». Вот еще один отклик, из соседней Латинской Америки: архиепископ г. Сан-Паулу заверил Кастро в тридцатую годовщину революции, что «ежедневно поминает его в [своих] молитвах», и что «христианская вера обнаруживает в достижениях революции знамения Царствия Божьего».13

Твердая поддержка Кубы также нашла свое выражение в сочувственном (но не лишенном критических замечаний) отчете делегации, организованной Институтом политических исследований для оценки условий жизни в тюрьмах. Члены делегации неожиданно для себя «обнаружили, что большинство служителей тюрем были полны сознанием важности своей миссии. Они демонстрировали твердую веру в систему и... были настроены упорно работать над своим планом по перевоспитанию заключенных и вовлечению их в трудовую жизнь свободного общества... Основные помещения тюрем, в которых мы побывали, содержались в чистоте в соответствии с правилами гигиены, и мы не слышали серьезных жалоб на этот счет. Не слышали мы жалоб и на то, что заключенных пытают... не сталкивались с практикой расправы „без суда и следствия“ или со случаями исчезновения людей».14 Такие утверждения напоминают слова посетившего Советский Союз в 1930-е гг. Вэббов, отмечавших, что «об администрации [тюрем] отзываются хорошо, и тюрьмы свободны от физического насилия, насколько это вообще когда-либо было возможно в тюрьме любой страны» (см. стр. 223-225). Дебра Эвенсон, профессор юридичес¬

26

Пол Холланлер

кой школы университета Депол в Чикаго, не могла вынести даже такой весьма сдержанной критики кубинских тюрем, которая содержалась в статье А. Нейера (в «New York Review of Books»), и в своей резкой отповеди убеждала читателей в превосходстве кубинских тюрем над американскими.15

Этот обмен мнениями и отчет о состоянии тюрем появились в печати лишь несколькими месяцами раньше отчета Американского наблюдательного комитета, представившего новые доказательства того, что на Кубе нарушаются права человека, а ее государственная система носит тотально-репрессивный характер.16

Как бы ни были верны Кубе ее сторонники — из тех, кто еще остались таковыми к середине 1980-х — поток политических паломничеств поменял русло: теперь он направлялся в Никарагуа. (Безусловно, сторонники Кубы симпатизировали и Никарагуа, и наоборот.) Термин «политический туризм» точнее описывает это явление, поскольку поездки в Никарагуа в основном представляли собой скорее стандартные групповые туры, чем путешествия-исследования, когда редких туристов-одино- чек сопровождала свита из гидов и переводчиков — именно этот последний вид путешествий уместнее называть паломничеством.

Новая характерная черта поездок в Никарагуа — участие иностранцев-добровольцев в разнообразных проектах, вроде сбора кофе или строек. (Подобные прецеденты, имевшие место в Советском Союзе и Китае, послужили моделью для организации бригады Venceremos, в которую для сбора сахарного тростника принимали сочувствующих Кубе добровольцев.) Некоторые американцы и другие представители Запада более или менее постоянно живут в Никарагуа, остальные удовлетворяются кратковременными визитами: приезжают на несколько недель, чтобы поучаствовать в каком-либо из проектов.

Приблизительно 1500 американцев «живет и работает в Никарагуа. ...С тех пор как сандинисты пришли к власти в 1979 г., около 40 000 американцев побывало в Никарагуа по гуманитарным и политическим делам».17 Мотивы, ими двигавшие, обобщила член женской бригады, собиравшейся строить школу: «Решение поехать в Никарагуа — это продиктованный совестью акт протеста, направленный против агрессии нашего правительства, и знак солидарности с никарагуанским народом».18 «Увлечение» Никарагуа было связано еще и с «возрождением веры в возможность революции, не обреченной изначально быть орудием в руках соперничающих супердержав или доморощенного деспотизма».19 Другими словами, Никарагуа стала новым противоядием от утраты иллюзий, последовавшей за событиями 1960-х гг.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

27

За один только год, по официальным сведениям никарагуанского правительства, страну посетило 100 000 иностранцев, из них 40% — американцы. Как цитируется в статье, откуда взяты эти цифры, многие из них ехали не «полюбоваться красотами природы, а посмотреть на Сандинистскую революцию. Большинство из них... имеет отношение к церквям, профсоюзам, университетам — основным группам, симпатизирующим сандинистам».20

Сочувствие марксистско-ленинскому правительству Никарагуа проявлялось и в других формах. Городской совет Бостона объявил 3 ноября 1988 г. днем Эрнесто Карденаля — в честь сандинистского министра культуры, поэта и священника.21 Города Берлингтон, штат Вермонт, и Беркли, штат Калифорния, объявили себя городами-побратимами Манагуа. По всей стране группы поддержки, особенно связанные с церквями, собрали внушительную сумму денег и продовольствие. В 1987 г. была объявлена всенародная кампания по сбору средств. Собрали 60 миллионов долларов, в дополнение к уже собранным в 1986 г. 40 миллионам.22 На проходившем в Вашингтоне (округ Колумбия) антиинаугурационном концерте, устроенном в знак протеста против вступления Буша в должность, Крис Кристофферсон исполнил оду сандинистам, в которой есть следующие строки: «Ты жил достойно своего имени... Пусть дух твой никогда не умрет! Освети мрак! Ты — хранитель огня!».23

Даниель Ортега во время своего визита в Нью-Йорк был удостоен приема в церкви Riverside Church (тогда настоятелем там был преподобный Уильям Слоун Коффин, сам совершавший паломничества в Северный Вьетнам и Никарагуа (см. стр. 368 и 371-372)), где он просто купался в восхищении собравшихся знаменитостей, таких как Морли Сейфер, Бетти Фрейдан, Юджин Маккарти, Бьянка Джаггер, Бернадин Дорн, бывший активист организации «Weather Underground». Ортега также выступил перед паствой методистской церкви (Park Slope Methodist Church) в Бруклине.24

Ошибочные суждения о никарагуанской политической системе и ее представителях и похвалы в их адрес впечатляют тем, что множатся без конца и очень похожи на панегирики другим коммунистическим системам, описанным в этой книге. Существовала тенденция намеренно, вооружившись восторженным оптимизмом, не обращать внимания ни на противоречивость свидетельств, раскрывающих природу этой политической системы, ни на уроки истории, уже преподанные к 1980-м гг. Мой читатель, несомненно, заметит, что поездки по Никарагуа и отчеты о них воспроизводят почти с невероятной точностью все иллюзии, идеалы, проекции и недопонимания, характерные для рассказов путешественников 1930-х, 1960-х и 1970-х гг.

28

Пол ХолланАвр

Салман Рушди, ныне очень известный британский писатель (милостью аятоллы Хомейни в Иране) не делал секрета из своего расположения к Никарагуа, вызванного антипатией к политике Соединенных Штатов: «Когда администрация Рейгана развязала войну против Никарагуа, я обнаружил в себе глубокую симпатию к этой небольшой стране... Я поехал туда не как нейтральный наблюдатель. Я не был „чистым листом“». Он им действительно не был. Его визит в Никарагуа и все характерные черты более ранних поездок туда западных интеллектуалов описаны в этой книге. Рушди пригласили поехать в блестяще организованный тур, включавший как роскошные пиры (среди «деликатесов» было мясо черепахи, «оказавшееся неожиданно сочным и вкусным, чем-то средним между говядиной и олениной»), так и скромные, но не менее гостеприимные крестьянские трапезы, красочные фиесты, поэтические чтения, посещение крестьянских хозяйств и прогулки на катере по живописным лагунам. Доступ к высокопоставленным лицам государства был всегда открыт, они часто составляли Рушди компанию в его инспекционных поездках. Они оказались близкими ему по духу интеллектуалами, даже более того, дружественными писателями и поэтами, чьей единственной заботой была помощь бедным и возвращение независимости государству. Он «не мог вспомнить ни одного западного политика, который был бы способен говорить столь же откровенно» с толпой, и не мог вообразить себе Рейгана или Тэтчер, «соглашающихся на ежемесячный допрос с пристрастием со стороны представителей общественности». Однако Рушди не заметил, что эти лидеры, ведущие себя так открыто и непринужденно, даже не собирались покидать свои кабинеты, намереваясь исполнить исторический наказ, выпавший на их долю. Видимо, не заметил Рушди и различий в образе жизни руководителей и масс, которым они стремились служить, хотя он, например, обратил внимание на «содержащиеся в отличном состоянии тропические сады» министра иностранных дел Мигеля д’Эското, бывшие его «второй большой любовью» (первая — коллекция предметов никарагуанского искусства).

Рушди признался: «Впервые в своей жизни... я увидел правительство, которое мог бы поддержать». Он решил, что никарагуанская конституция «ничем не уступает Биллю о правах», и он «был бы не прочь увидеть ее в списке законов Британии». Главное — эта страна и образ жизни в ней не походили на презренный «Запад, набитый деньгами, властью и вещами»25 — напротив, там было ощущение цели и общности. Конечно, народ жил в бедности, а материальный прогресс практически отсутствовал, но это можно было списать на прошлое, Соединенные Штаты и контрас.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

29

Мимолетную тревогу у него вызвала цензура, но и цензуру можно было отнести на счет тяжелых времен. Существенным было то, что система посвятила себя социальной справедливости, а люди были просты и естественны. Как подытожил обозреватель, «господин Рушди, по-видимому, отправился в это паломничество, прежде всего, чтобы утвердиться в своей вере в такую Никарагуа, какой он хотел бы ее видеть, и спроецировать на нее собственные мучительные надежды, которые в жизни он не смог реализовать».26 Рушди был лишь одним из многих пилигримов и политических туристов, готовых открывать и восхвалять новые социалистические добродетели Никарагуа.

По мнению Элис Уолкер, американской писательницы, Никарагуа — «рай для литератора».27 Профессор философии Массачусетского университета в Амхерсте, частый гость в Никарагуа, считал, что никарагуанское правительство «честно предано бедным и может служить примером для других латиноамериканских государств...».28 Один из авторов журнала «Village Voice» отметил, что приезжающие в Никарагуа «вновь обретают веру... Никарагуа возвращает международным волонтерам надежду...».29 Бывший пресвитерианский священник из Атланты свидетельствовал, что сандинисты «совершили дела, которые я, как христианин, высоко ценю. Они провели одну из наиболее сенсационных в истории кампаний по ликвидации безграмотности... с христианскими ценностями согласуются программы оказания медицинской помощи в сельской местности. Они дали землю крестьянам. Как христианин, я приветствую это».30 Даже журнал «Vanity Fair» нашел, что в Никарагуа многое достойно похвалы, в том числе и семья главы государства. Говорилось, что Розарио Мурильо, супруга Даниеля Ортеги, обладает «очарованием революции, совершенной молодыми, смелыми и красивыми...» (читатель может сопоставить это наблюдение с приведенным ниже мнением Джулиана Хаксли, который отдал дань «прекрасному сложению» русских: ему бросилось в глаза, что все они были «высоки, сильны, здоровы» и близки к греческому идеалу телесного совершенства (см. стр. 213)). Но госпожа Мурильо отличалась не просто очарованием — «мечтательная поэтесса, обозревающая свои владения решительным взглядом; поборница равноправия, первая леди скромной маленькой страны...» Ее также характеризовали как «среднее между Пасионарией (Долорес Ибаррури, испанской коммунисткой-сталинисткой 1930-х гг.) и Бьянкой Джаггер».31

Политические туристы последних лет, так же как и туристы прежних поколений, были уверены, что граждане государств, которые они так почитали, с радостью принимают все невзгоды,

30

Пол Холланлер

сладостно предвкушая светлое будущее и испытывая признательность за добрые намерения своих руководителей. Представитель лейбористской партии в Британском парламенте писал: «...Никарагуанцы мирятся со всеми трудностями... потому что... большинство граждан понимает, что их правительство делает все возможное в исключительно сложных условиях и честно разделяет их трудности и лишения».32 Откуда это известно господину Кауфману? Как и другие до него, он, вероятно, слишком доверял информации, предоставленной гостеприимными хозяевами, которые, несомненно, «оберегали» его, не давая сравнивать их еду, условия жизни и средства передвижения с тем, что доступно широким слоям населения.

Эти любопытные наблюдения за жизнью в Никарагуа во многом определялись тенденцией гостей (как и в паломничествах прошлого) подчеркивать лишь положительные моменты. Ректор теологической семинарии в Калифорнии советовал попытаться «...избавиться от наших американских идеологических линз ... и вступить в доверительные взаимоотношения». Ему, видимо, это удалось, поскольку он заключил, что «Никарагуа достигла большей степени свободы, справедливости и народной демократии, чем любое из соседних государств (за исключением Коста-Рики) за пятьсот лет».33

Церкви шли в авангарде сторонников Никарагуа и организаторов туристических групп. Самыми активными из них были квакеры и их деятельный орган, Американский комитет дружеской помощи (его подразделение «Свидетели за мир»), Национальный совет церквей в целом и методисты в частности, католическая организация «Магуknoll» и группа левых евангелистов «Sojourners».

Если президентство Рейгана (и неприятие его левоцентристски настроенными гражданами) выпестовало симпатию к Никарагуа, то правление Буша, возможно, приведет к похожему результату, только в более мягком варианте. Растущее недовольство граждан положением дел внутри страны, скорее всего, останется главной причиной восприимчивости к политическим системам, предъявляющим смелые идеалистические требования, и заслужит благосклонность местных общественных критиков, ратующих за скептическое отношение к США.

Остается узнать, повлечет ли за собой прекращение партизанской войны в Никарагуа какие бы то ни было отдаленные последствия для сочувствующих и ее сторонников. Пока война продолжалась, она служила наиболее удовлетворительным объяснением (и оправданием) как ужасных экономических условий, так и господства системы политических репрессий. (В конце

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

31

концов, война охватила всю страну, и ограничение гражданских свобод со стороны властей было оправдано. Что касается экономики, она была разрушена саботажем контрас и истощена: война «съедала» огромные ресурсы). Боевые действия закончились, но экономические условия продолжали катастрофически ухудшаться, едва ли лучше обстояло дело и с соблюдением прав человека — это все же может так или иначе повлиять на стремление идеализировать систему, все еще имеющее место быть. Никарагуа узнала спокойные дни, и осуждать США за вмешательство во внутренние дела Никарагуа (как и утверждать, что никарагуанские власти не несут ответственности за положение дел в стране) стало не так-то просто.

Казалось бы, эти размышления подразумевают, что благожелательное отношение к Никарагуа имеет под собой реальную почву, и, когда она начинает «проседать», восторги умеряются. К сожалению, сведения о паломничествах последних лет бросают тень сомнения на подобные предположения. Например, ревностная поддержка советской системы достигла апогея в период, когда страна жила в наихудших тоталитарных условиях, а сталинский террор приобрел ужасающие масштабы, когда в стране шли показательные судебные процессы и миллионы голодали. Точно так же преклонение перед коммунистическим Китаем проявлялось ярче всего во время безумных кампаний Мао, в том числе Культурной революции, оплаченной колоссальными материальными и человеческими потерями. Ни в том, ни в другом случае объективная реальность не повлияла на формирование отношения к этим государствам и их политическим системам.

Можно предсказать, что, если со временем очарование санди- нистского режима потускнеет или новые пристрастия пересилят старые, появятся другие политические системы или движения, которые будут на тех же основаниях идеализированы — например леворадикальные герильи в Сальвадоре, вне зависимости от того, придут их руководители к власти или нет. Герильи эти уже привлекли красноречивых и хорошо организованных сторонников из голливудских актеров, таких как Эдвард Эснер, который надеется, что они получат власть, и, «ссылаясь на достоверные источники», уверенно утверждает, что «силы восставших являются сейчас в Сальвадоре самой эффективной структурой, посвятившей себя улучшению благосостояния нации».34

Непрекращающиеся излияния дружеских чувств в адрес никарагуанских властей (и сходных антизападных движений в других точках мира) наводят на мысль, что внутри альтернативной культуры время остановилось: сохранился весь комплекс верований, установок и ценностей, которым сопутствуют подозритель-

32

Пол Холланлер

ность, неприятие или враждебность по отношению к американскому обществу, его основным ценностям и институтам. Сторонники альтернативной культуры не задумались над собственной отчужденностью, не пересмотрели свои идеалы в свете изменений, происходящих в социалистическом мире в 1980-х гг., и главным образом после 1985 г., когда к власти пришел Горбачев. Они ухитрились проигнорировать не только бурный прилив откровений, вскрывающих неполадки и трудноизлечимые социальные проблемы этих систем, но и пороки экономической системы социалистических стран как таковой.

Но есть предел как самообману, так и воздействию «чар» искусно организованного обмана, практиковавшегося маркси- стами-ленинцами (см. о «политическом гостеприимстве» ниже) по отношению к тем, кто был склонен восхищаться ими.

Западной интеллигенции потребовалось несколько десятилетий, чтобы начать впитывать факты, обнажающие природу советской системы. Может потребоваться еще больше, чтобы осознать более общую и куда более возмутительную (с их точки зрения) идею, что политические структуры, вдохновляемые марксизмом-ленинизмом, неспособны осуществить мечты западных искателей справедливости, социальной гармонии и самореализации индивидов.

Пол ХОЛЛАНДЕР, Нортгемптон, штат Массачусетс, Март 1989 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Paul Hollander: The Survival of the Adversary Culture: Social Criticism and Political Escapism in American Society, New Brunswick: Transaction Books, 1988.

2. Пример отражения этих проблем в советских СМИ см.: Т. Anthony Jones ed. «Social Deviance and Social Problems», Soviet Sociology, 1989, Vol. 27, № 4.

3. О дискуссии по поводу этого понятия см.: Hollander. Op. cit., р. 10-13.

4. См., например: Thomas Short: «„Diversity“ and „Breaking the Disciplines“», Academic Questions. Summer 1988.

5. И, если Китай больше не провоцировал на восторженные репортажи, это не значит, что общественность обязательно получала информацию о продолжении политики репрессий. Огромным пробелом в информационном плане остается, например, акт массового насилия в Тибете 5 марта 1988 г., когда «...сотни китайских полицейских ворвались в священные коридоры [Храма Джоканг, „наиболее почитаемой святыни современного китайского буддизма“], избив дубинками и застрелив 30 монахов в наказание за невооруженную демонстрацию в поддержку независимости. Сотни монахов и тибетцев-мирян... были арестованы и заключены в местные тюрьмы Лхасы, где они подвергались жестоким избиениям...». См.: J. Michael Luhan. «How the Chinese Rule Tibet», Dissent. Winter 1989. p. 21.

6. Cm.: «Joint Statement by Dr. Cleary and Ms. Meinertz», отрывки из которой приводятся в: Time for Candor: Mainline Churches and Radical Social Witness. Institute for Religion and Democracy, Washington, D. C., 1983, p. 63-67.

7. Octavio Roca, «An Exile’s Home Away from Home», Insight. October 10, 1988, p. 61.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

33

8. Fred Barnes, «The Jackson Tour», New Republic, July 30, 1984, p. 21.

9. См., например: S. L. Nall, «Prisoners Say Cubans Fooled Jackson on Jail», Washington Times, July 2, 1984.

10. Rusty Davenport. «Cuba: A Land of Contrast», Common Ground, Summer 1981. Цит. no: A Time for Candor... p. 85.

11. Time for Candor... p. 81.

12. Цит. no: Joshua Muravchik, «Pliant Protestants», New Republic, June 13, 1983.

13. Time for Candor... p. 90; Alan Riding. «Brazil Cardinal’s Praise of Castro Stirs Protest», NY Times, February 5, 1989, p. 20.

14. «Cuban Prisons: A Preliminary Report», Institute for Policy Studies, Social Justice, Summer 1988, p. 58, 59.

15. Debra Evenson, «„In Cuban Prisons“: An Exchange», NY Review of Books, September 29, 1988.

16. Joseph B. Treaster, «Rights Group Reports Continued Abuses in Cuba», NY Times, January 29, 1988.

17. Cheryl Sullivan, «U.S. Volunteers head for Nicaragua», Christian Science Monitor, June 2, 1987, p. 3-4.

18. Margaret Lobenstein, «Brigada Companeras builds hope», Valley Womens Voice, February 1987.

19. Tom Carson, «The Long Way Back», Village Voice, May 12, 1987. p. 5, 7.

20. Marjorie Miller, «Nicaragua’s Tourism Up Despite War», Los Angeles Times, March 12, 1986.

21. «Sandinista Holiday», New Republic, November 21, 1988.

22. Sullivan. Op. cit., p. 3.

23. Alex Heard, «Inaugural Anthropology», New Republic, February 13, 1989, p. 14.

24. Jim Motavalli, «Ortega Takes Manhattan», Valley Advocate, November 6, 1985; «Sandinista Makes His Case on a Brooklyn Church Visit», NY Times, July 28.

25. Salman Rushdie, The Jaguar Smile: A Nicaraguan Journey, New York: Viking, 1987, p. 12, 32, 36, 63, 70, 96, 119, 170.

26. James LeMoyne, «Three Weeks in Managua», NY Times Book Review, March 18, 1987.

27. Harriet Rohmer, «Managua’s First Book Fair», Publisher’s Weekly, September 4, 1987, p. 19.

28. John Brentlinger, «Needed: a clear impression», The Collegian, November 7, 1985.

29. Carson, Op. cit., p. 28.

30. Steven Donziger, «The Nicaragua Connection», Atlanta, February 1988, p. 99.

31. Lloyd Grove, «Rosario’s Revolution», Vanity Fair, July 1986, p. 58, 98.

32. Gerald Kaufman, «А makeshift toast to Nicaragua Libre», New Statesman, September 11, 1987, p. 16.

33. Ross F. Kinsler, «Observing Nicaragua Through Different Lenses», Monday Morning (журнал пресвитерианского священства), March 10, 1986, p. 16-17.

34. «TV actors attack U.S. over Salvadorian policy». (Associated Press), Daily Hampshire Gazette, February 16, 1982, p. 11.

34

Пол ХолланАвр

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ И ОТЧУЖДЕНИЕ СЕГОДНЯ

(ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1983 г.)

С тех пор как опубликованы «Пилигримы», общественно- политическая ситуация в мире изменилась. Преимуществом второго издания является то, что оно дает мне возможность пересмотреть в свете этого свои прежние взгляды,* ответить на критику и внести в новое предисловие некоторые дополнения.

Отклики, полученные до сих пор, как правило, вызывали у меня двоякую реакцию. Во-первых, мне было приятно внимание критики и ее по большей части благожелательный тон; во-вторых, я жалел, что отзывы в основном охватывали узкий круг проблем, затронутых в книге. Пожертвовав множеством других тем, критики, как правило, дотошно разбирали красочные описания того, в чем проявлялось искаженное восприятие интеллектуалами государств, ими идеализируемых. Лишь у немногих обозревателей нашлось, что сказать о том, что собственно привлекало этих интеллектуалов (хотя я уделил достаточно внимания этим проблемам), или о механизмах и процессах перетекания «домашней» критики своей системы в доверчивость и утверждающий энтузиазм, сопровождавшие зарубежные поездки. Причины отчуждения западных интеллектуалов (разбор этих причин также занимает немало места в книге, поскольку они являются основным и изначальным условием возникновения паломничеств) были проигнорированы. Та же участь постигла и социальный критицизм западных интеллектуалов, направляемый ими на свое же общество, — вызывающая удивление оборотная сторона похвал, которые пилигримы, надев розовые очки, в изобилии расточали в адрес зарубежных альтернатив. Мой анализ общественного положения западных интеллектуалов, позволивший

Материалы настоящего издания не пересматривались мною основательно, так как книга переиздается всего лишь спустя полтора года после первой ее публикации.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

35

объяснить эволюцию их политических установок, также не вызвал серьезных откликов критики, несмотря на то что некоторые обозреватели сочли не совсем понятным, почему столь умные люди могли продемонстрировать такую недальновидность в суждениях. Соответственно, не вызвало и особого интереса сравнительное исследование социально-исторических и культурных условий в Соединенных Штатах и Западной Европе в 1930-х, 1960-х и 1970-х гг. Меня волнует не то, что с этими и прочими разделами книги критики обошлись несправедливо, а что их никак не прокомментировали (или упомянули о них лишь вскользь). Рецензенты были озабочены легковерием интеллектуалов (часто не связывая его с другими проблемами) и техникой приема гостей, призванной сформировать у туристов «правильные» представления и оценки жизни страны, куда они приехали. Надо отметить, что некоторые из механизмов и возникающих вследствие их применения ситуаций могли вызвать ироническую улыбку, что никак не предусматривалось ни хозяевами, ни гостями.

Хотя многие обозреватели сочли «Политических пилигримов» противоречивой книгой, вопреки суждению одного из них, я не был, по крайней мере до сих пор, «обвинен в маккартистском неошовинизме»; не стал я и «мишенью для суда Линча со стороны академических кругов».1 Мимоходом обращу ваше внимание на тот любопытный факт, что ни враждебно настроенные критики, ни читатели не подвергли сомнению мою общую оценку государств, идеализированных пилигримами. Это хотя и не означает, что у таких государств перевелись западные поклонники, но доказывает, что публичная демонстрация такого поклонения уже не вызывает большого уважения.