Похожие

Текст

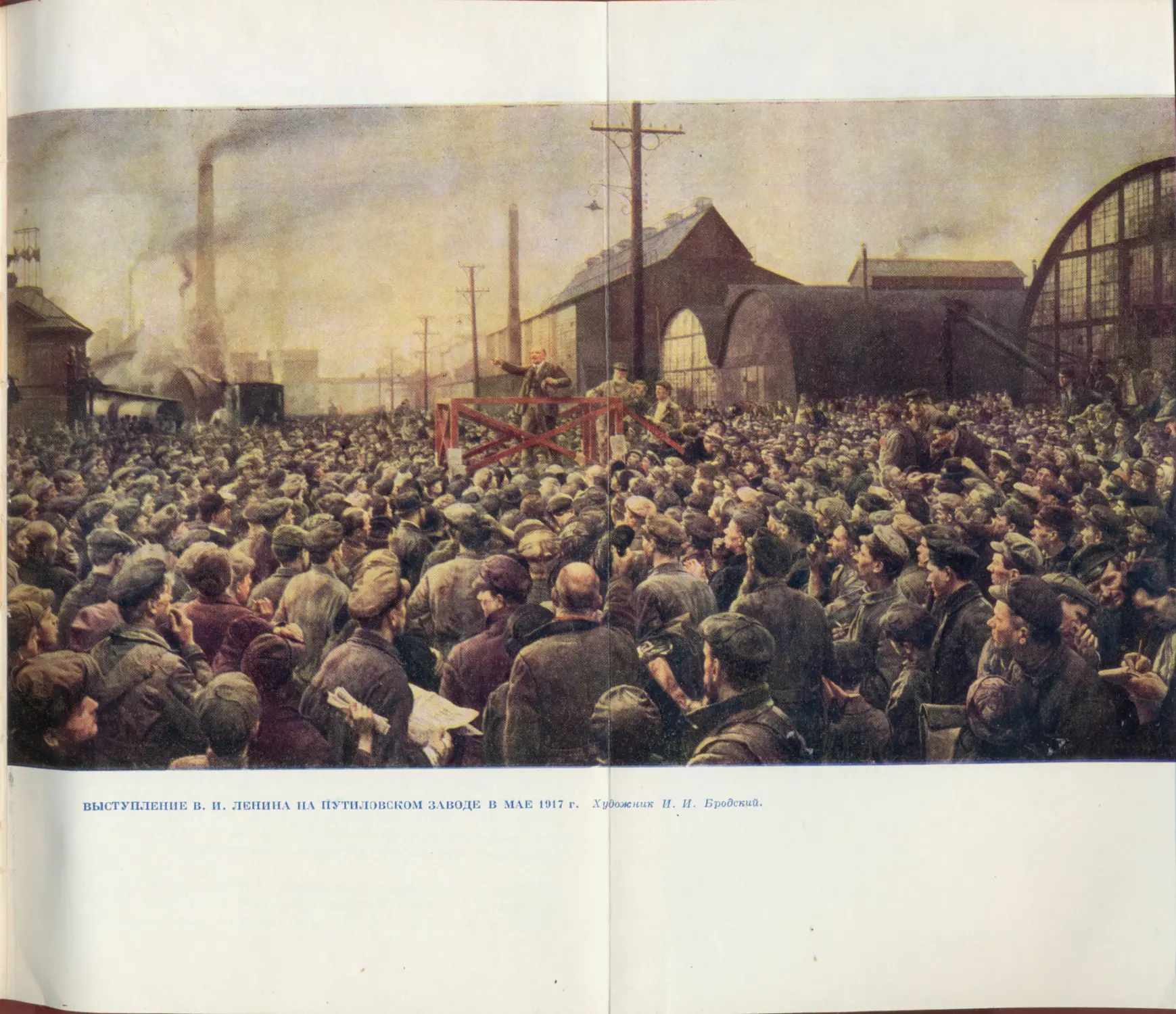

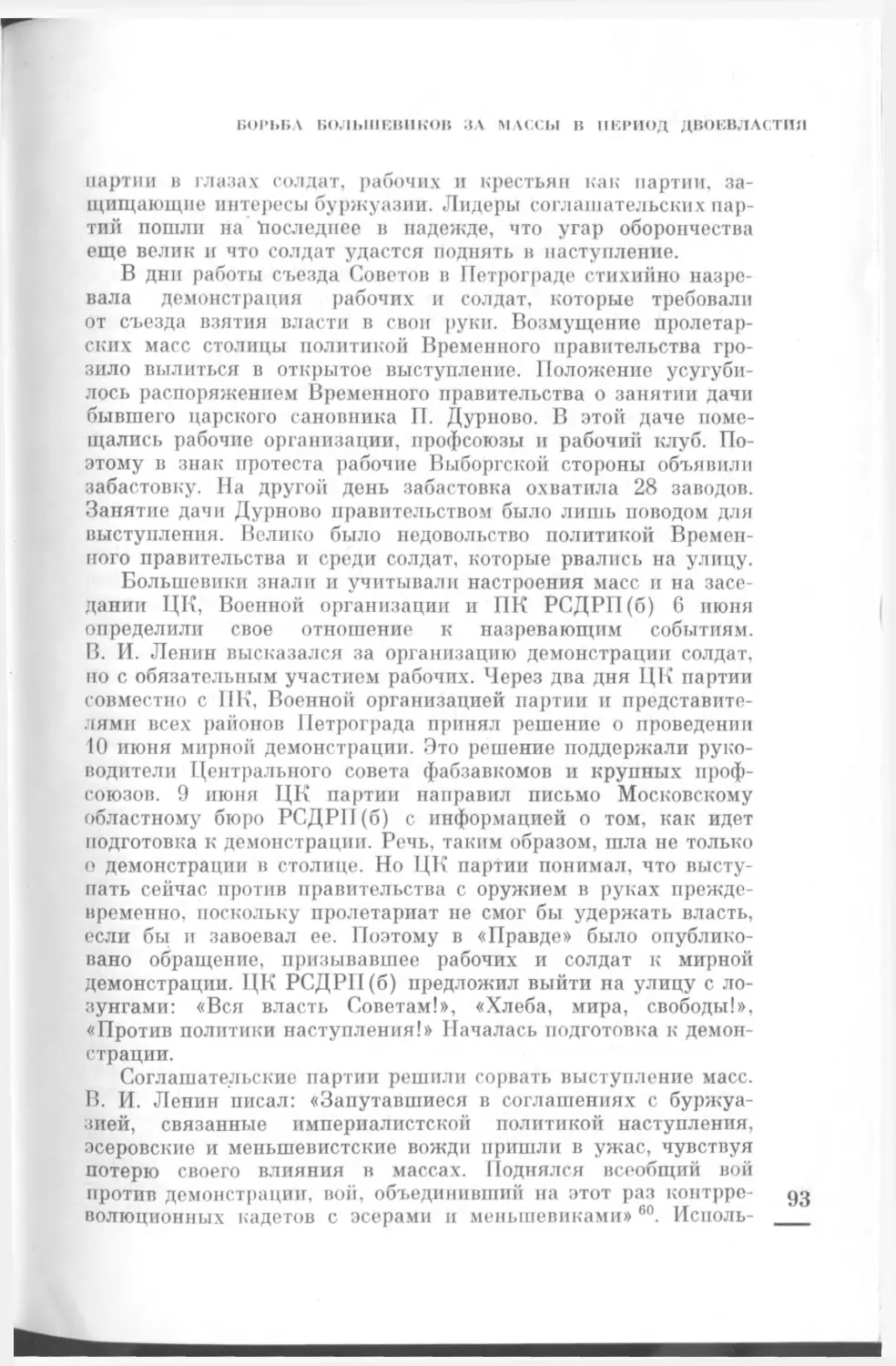

ВЫСТУПЛЕНИЕ В. И. ЛЕНИНА НА ПУТИЛОВСКОМ ЗАВОДЕ В МАЕ 1917 г. Художник И. И. Бродский.

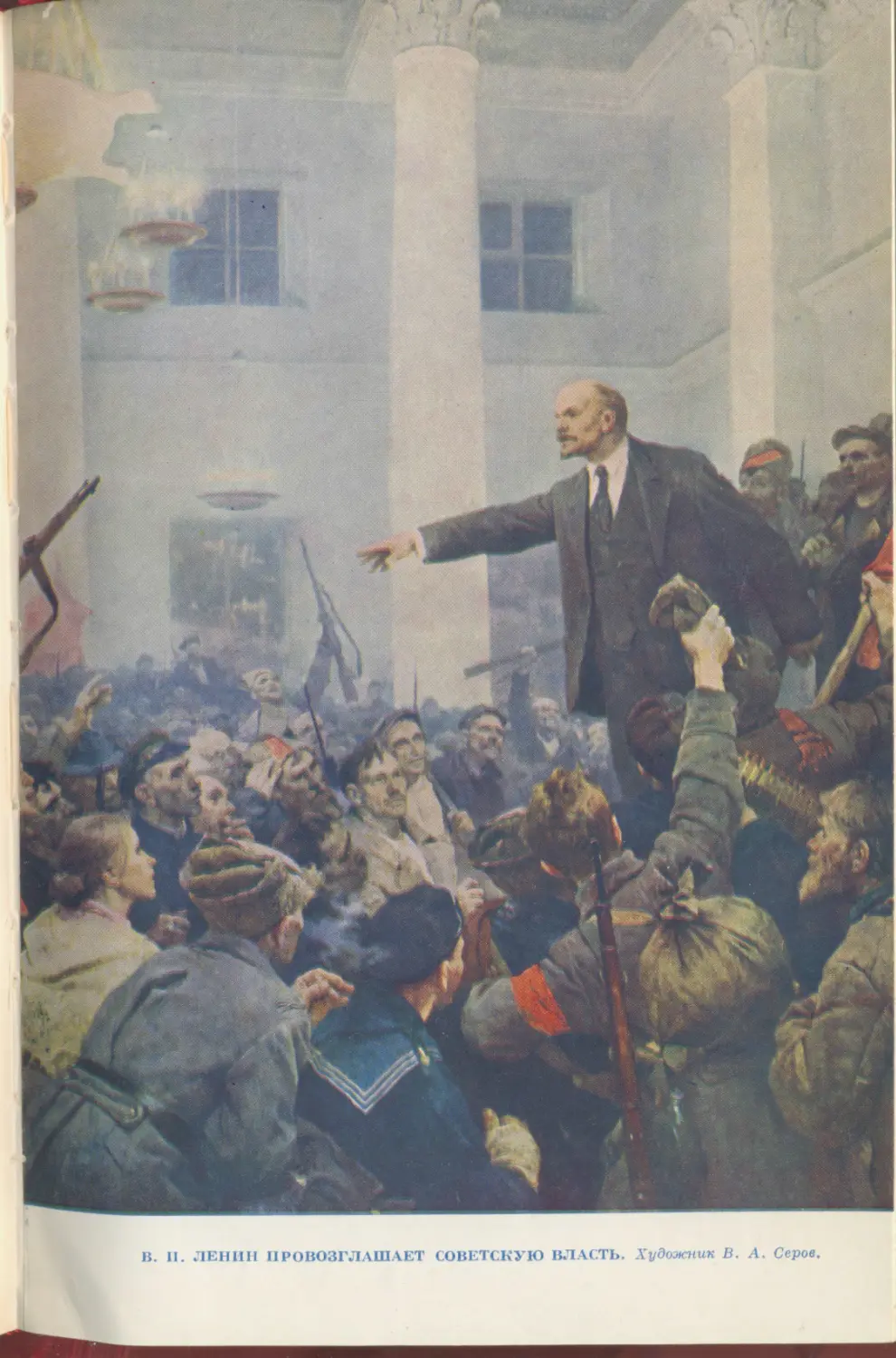

В. II. ЛЕНИН ПРОВОЗГЛАШАЕТ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ. Художник В. А. Серов.

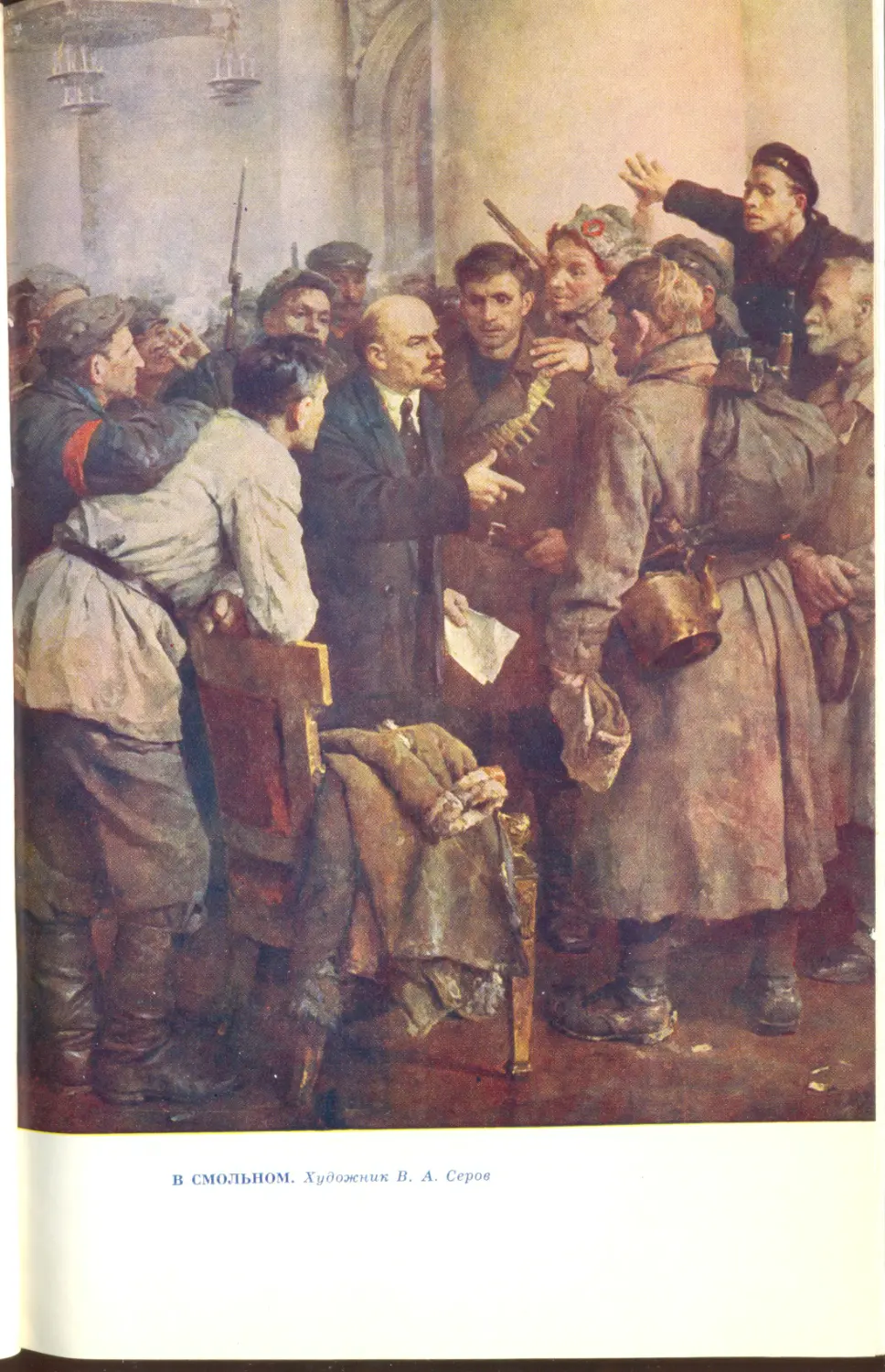

В СМОЛЬНОМ. Художник В. А. Серов

В. И. Ленин. Письма из далека (Письмо 5-е).

Задачи революционного пролетарского государственного устройства

(Поли. собр. соч., т. 31, стр. 55—56)

Приказ* № 1.

1 марта 1917 года.

По гарнизону Петроградскаго Округа всЪмъ солдатам* гвардж. арм»и, артиллерш и флота для немедленнаго и точнаго ислолнежя, а рабочим* Петрограда для сведения.

Совет* Рабочих* и Солдатских* Депутатов* постановил*:

1) Во всех* ротах*, батальонах*, полках*, парках*, батареях*, эскадронах* и отдельных* службах* раэнаго рода военных* улравлежй и на судах* военнаго флота немедленно выбрать комитеты из* выборных* представителей от* нижних* чинов* вышеуказанных* воинских* частей.

2) Во всЪх* воинских* частях*, которыя еще не выбрали своих* представителей в* Совет* Рабочихъ Депутатов*, избрать по одному представителю от* ротъ, которым* и явиться съ письменными удостов*рен1ями в* здаже Государственной Думы к* 10 часам* утра, 2-го сего марта.

3) Во всЪхь своих* политических* выступлен1ях* воинская часть подчиняется Совету Рабочих* и Солдатских* Депутатов* и своим* комитетам*.

4) Приказы военной комисби Государственной Думы следует* исполнять только в* т*хъ случаях*, когда они не противоречат* приказам* и постановлениям* Совета Рабочих* и Солдат. Депутатов*»

5) Всякаго рода оружие, как* то винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее должны находиться в* распоряжении и под* контролем* ротных* и батальонных* комитетов* и ни в* коем* случай не выдаваться офицерам*, даже по их* требован|’ям*.

6) В* строю и при отправлена служебных* обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя, в* своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в* чем* не могут* быть умалены в* тех* правах*, коими пользуются все граждане.

В* частности, вставание во фронт* и обязательное отдам1е чести вне службы отменяется.

7) Равным* образом* отменяется титулование офицеров*: ваше превосходительство, 6лагсрод1е и т. п., и заменяется обращением*: господин* генерал*, господин* полковник* и т. д.

Грубое обращение с* солдатами всяких* воинских* чинов* и, в* частности, обращеже к* ним* на «ты», воспрещается и о всяком* на-рушен!и сего, равно как* и о всех* недоразумениях* между офицерами и солдатами, последнее обязаны доводить до сведен!я ротных* комитетов*.

Настояний приказ* прочесть во всех* ротах*, батальонах*, полках*, экипажах*, батареях* и прочих* строевых* и нестроевых* командах*.

Петроградсюй СовЬтъ Рабочихъ и Солтапкихъ Депутатов*,

Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов

1 марта 1917 г.

В. И. Ленин выступает с Апрельскими тезисами на собрании большевиков и меньшевиков — делегатов Всероссийского совещания Совета рабочих и солдатских депутатов

Петроград, 4 апреля 1917 г.

Части Петроградского гарнизона на апрельской демонстрации

Демонстрация в Петрограде 4 июля 1917 г.

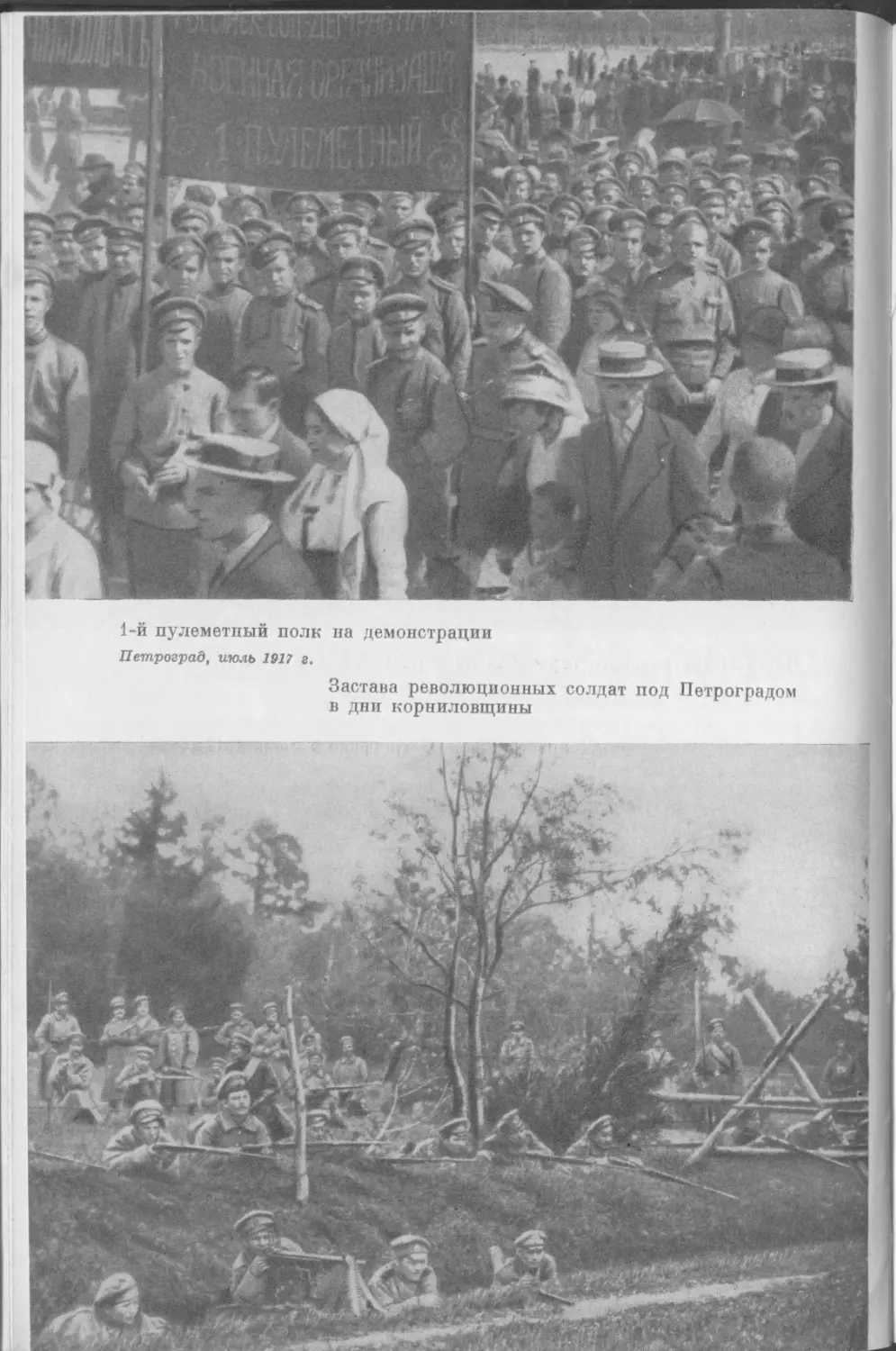

1-й пулеметный полк на демонстрации Петроград, июль 1917 г.

Застава революционных солдат под Петроградом в дни корниловщины

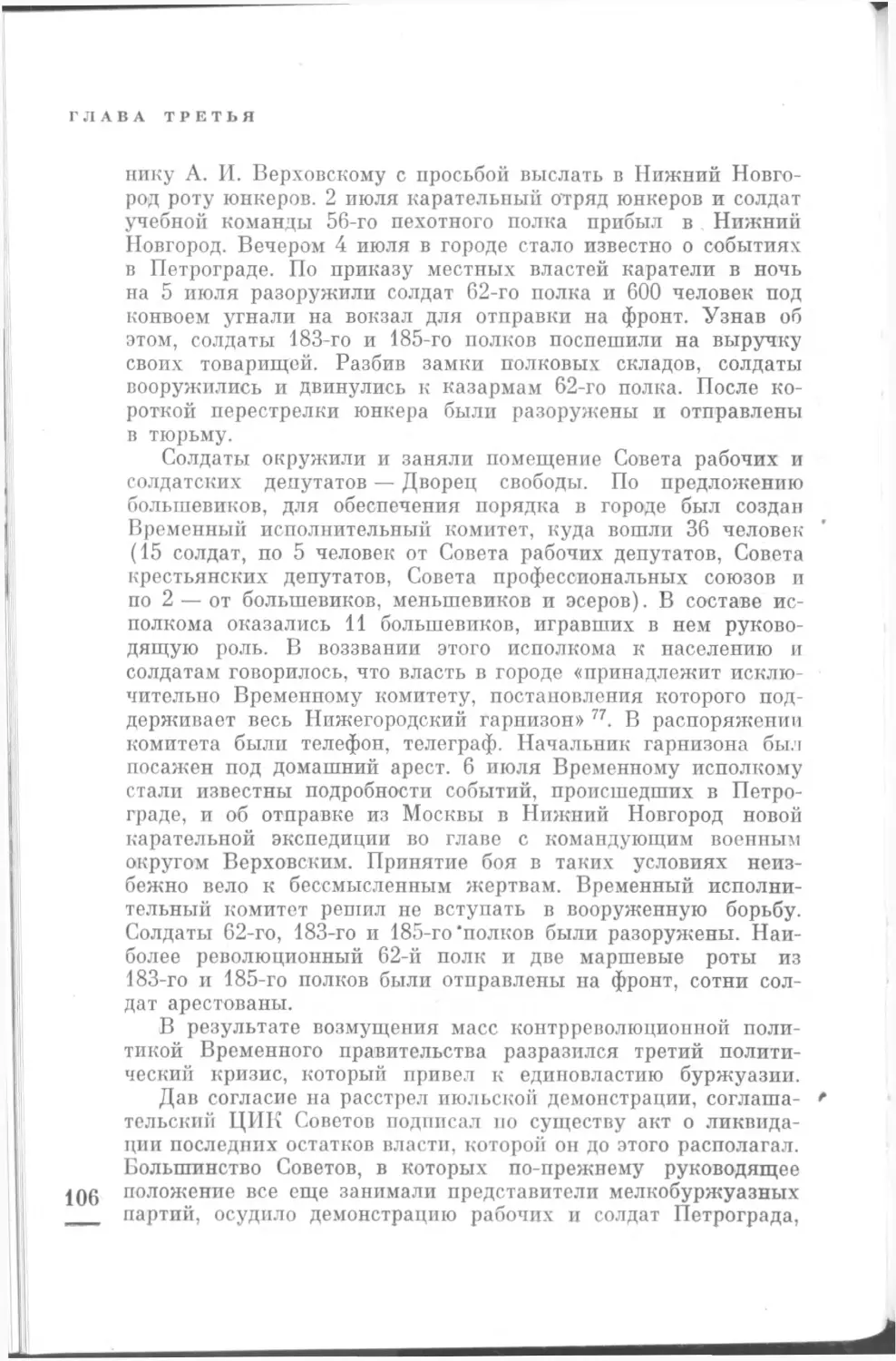

В. И. Ленин. Кризис назрел (страница рукописи)

(Поли. собр. соч., т. 34, стр. 280—281)

№206.

Пятница.

27 октября 1917 г

ИЗВВСТ1Я

ЦЪНД;

въ Петроград* <5 коп

на ст. жел. д. 1g won.

Шиши Кинга И ПЕТРОГРНДСКЛГО совътя РДБОЧИХЪ и СОЛДДТСКИХЪ ДЕПУТДТОВЪ.

Ддрест» р«дамц1м1 Стояькыб Институт*. 2-в паж* жотиата * НК Тмйфом* Ж »-И.

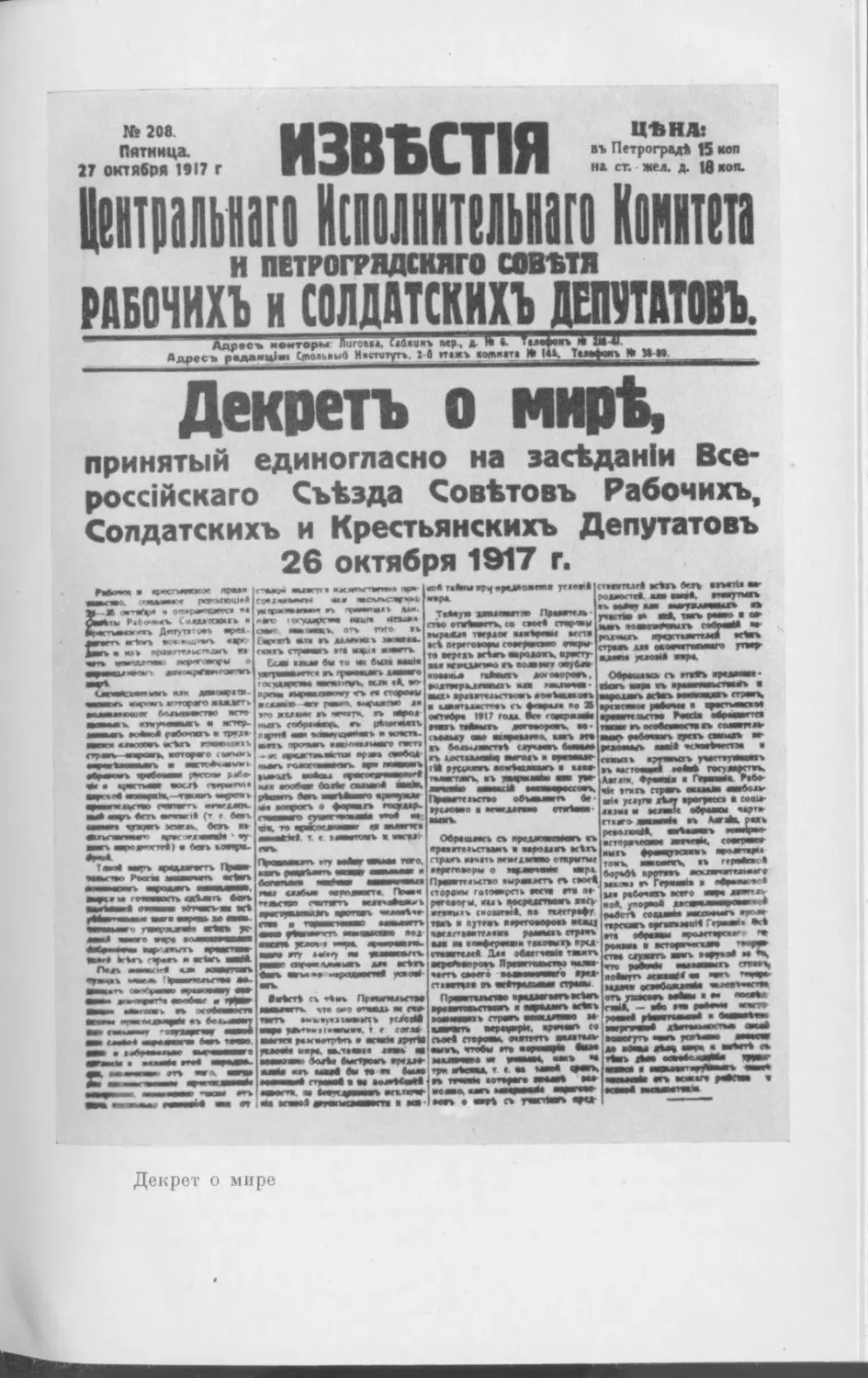

Декретъ о мирЪ,

принятый единогласно на засЪдан!и Все-росайскаго Съезда СовЪтовъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ 26 октября 1917 г.

Райсш* • «чтгшееэкж пр*» я I—Т - гоаыкммх рор<м»ще*

Ш-» -жтайр* я рпжршэдзеес» «« ЗнеЬты Рдбомм*. <0ЛДЗХЖЖЛ* » Депутат <*г «р*и-ри...— wtar* щемошим* »<кс> АМГ* Я МД* ПрМ&ЛТЯЫСТТЛ»* и» «ГТ* МИВТ-ДЛ-ММ- <М*ХТ.*гуЫ « ссриасммк*'» асгчжрвтвмгамом* **Р*

<ляга*еми»шг* hjtw лмгачмиж-«мшл. «<ХЖ1 вютараго жаждет* мимныжошег блжшяиыггао исто мсммыик южу*ии>ап> « «встер-змиаег* ееОиоЛ сабосжх* а тред»-мог* «ммхла* artar* гэевюшах* «трав*.—«прол* «второго iwwi MWHim. * амгяойчмвмы». «йрмвхяг* цтДс—и fWcoo* рябо-яы « apt паи мкл* пирыеита серено* ммифяШ,—пвоаг* ы"0хт*»

Г'ЧЖТЯИГТЪ imwai&u «И* «пер*. Ост* вимвеп* (т г бас* мсамеге чуждог* земгл*. беж* ш-Шлгмтжгипаг») мрас -тедиаенай ' «еу-шаг* асролтсте*) « ««га жоачрж-

с!жж>й «еыгигп « ямжтм-тжгинс прм-to».» «имнян шеи я»сплмпя<*»в ушяржмвам*н» г* лряинншл» мн. -як> -«тоефсаш taut» цгмв« «мне. шоааы», or* ты о »* f'cpncrfc жтм в* м*мш* заоиееж-стеиг* стратег* »тс жци» живет*

Есж каьм 6а то * 6мм шшй )Л1'Г—мг>ге г* гржаацг* nieiern (оемжлрства ажгшхммк aum <К ао-прюае жцржжешоиеу о м erofMMU жаыем» -«кг ресио. «им»е*ю л« >то жманм- г* пгиггх га иароя-имиг* собреайирч «г* ptweaiaxv r»<m< «мм авсмуммийм-* » авчега-иияа протямг* iumhmwчешет гметз -ж npcarrw-wicTve мр»а свобод-*швг* гожалшаакап.. ар* ямевмл» ♦«вол сойом eyctwcrce—wi»* ила жюбаае teate сшншо* аемй. p«at*rr* Ош» i нмНЪпига ермиумим МИ» аолраг* 9 флрмага геерд». л вишалл rjaawriciicMde »*о* и»’ Uta. T9 «сякосамиавг « ммаетге «вамвйМ. т. « хавмггял. ж амоый-

№* геймы wpi( TjMjawBtMsw yeeoat* wap*

Твйаум жмыошгтпо Лревжтгл*-гтво опНммртк « <»<*« стираем ewpaaua твердо» aaatp**** жег» *с% йерегоаорм соаераняшю owpw-то серев* artar* ажрадоак врасту-ММ маелагваа ** полам»» смубм-«омиы» пймег* догоаорвС*.

стамтедей ertar* без* ararrta мт

роджктт*. ад* севе», вямупак*

(кмгпаржлмемх * ам .♦ вала ям-Mt» аре ватте истаем* аомЪаимо** ж жматымстла* г* флааеда по Ж осмбра 1»П года Вет есмржмй см** таймее** дсеааореае*. ас*

а* мсгоащй вайей гвеумргп»*. Да»жж. йрмайи в ГеммОа FXta-Яй »п*х* страег* «вдаам» емгболы нН« уедут bVt вр-осрвсс» а саам-лазаем ведши обрааам «рта-

•с*ст» сх Ииеа Лраамтммтж» ем»пап» чте оно егшмв же «ям тагг* вшмаукеммел* уолевШ анврв ш*п»н»t«вамаа. ♦ « ссгм-

Обрашмс* е* арелжясеяйвг* г* прваггелиствае»* а жарам** вейг* стрех* мчат* аемежжмао ожраетые aepeecaepw о «амегаама мера. Пцасидастао выражает* е» своей поре**» са»<м»ра* веста ат» пе-' рсгоаоры. «ж* мкремтемг* жасу иеавыя* СК9МММ. во тмсграфу так* а вут*** варетосороа» свлмщ «мветамтелпт раамых* страя* шла аа томфераяв’» гахоаыж* прел-етааателеР Джа обветмай тит* аареймороа* Праагтвжмстсо ммм-вает* своего всавоагаямаго орел-гтеватрла «* м»трмшаам стрелы

max* фремвуизийв* яролетжм»

грфт* W areata iptrta

бор*б4 аррмиг* асеаимпе-мшвига мкоаз г» Гераасй в «йм**»^*

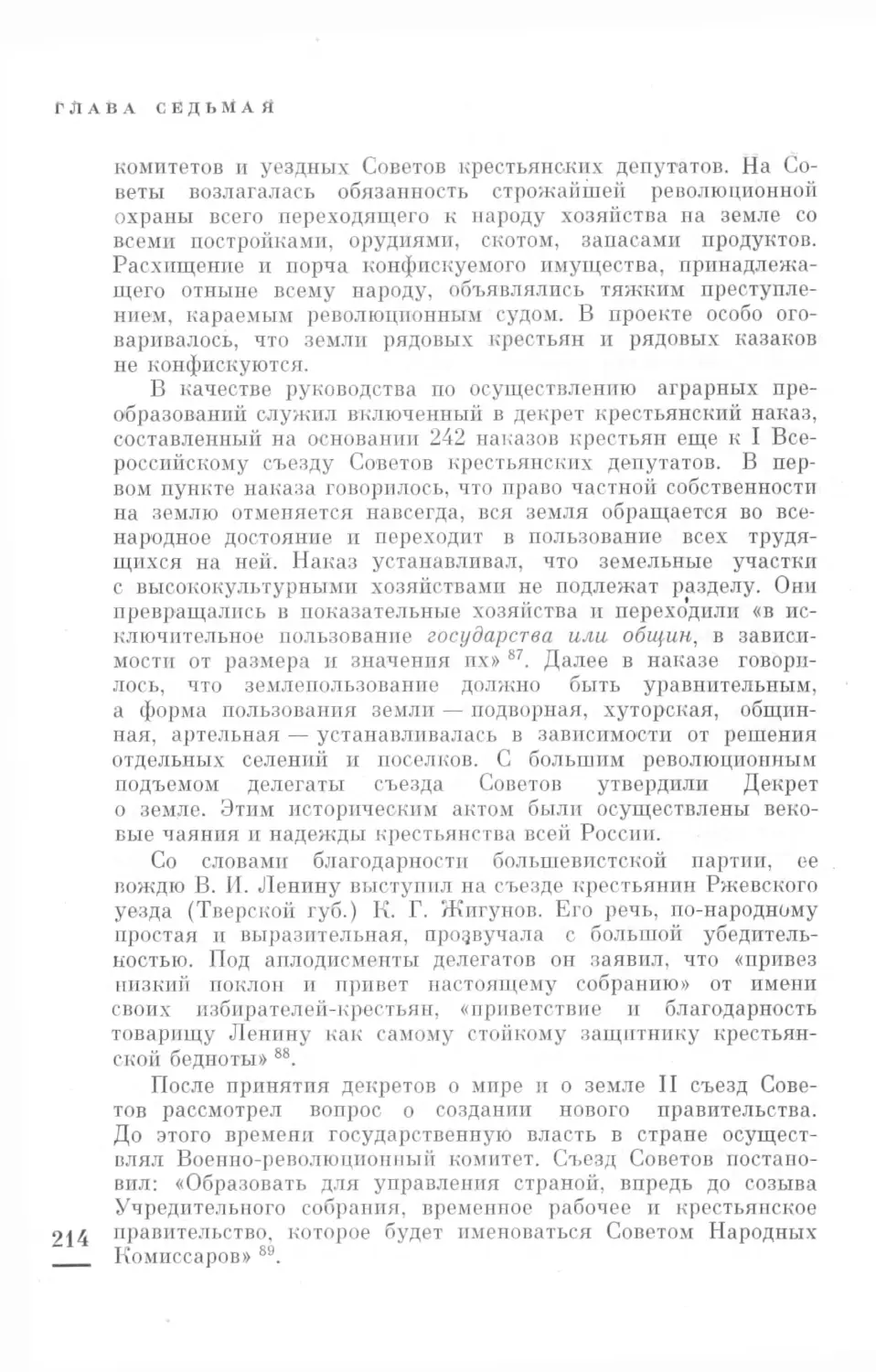

Декрет о мире

.—^ИЗГВСПЯ ™:=

||шцшт Itiumm Iwrra

И ПЕТГОГгаДСКЯГО СОВЕТА

РДБОЧИХЪ и СОЛДД ТСКИХЪ ДЕПУТДТОВЪ,

□Н.'Ч'Г"WO МЛ. —

«ваиииааа1^5й^!^^^^вБЯййй®вВи^ШИИИВи1ш1^^ИиЙЁий£2йвИййвайй

Въ виду созыва п течеи1и ближайших* дней Второго Bcopocdftcxuo Съйш CoriTon Крестинских* Депутатов», крестмнъ-деяегатовъ npiixaxuixx» и Второй Bcepocdtcittft Chinn Советов» Рабочих! и Солдатских» Депутатов» ПРОСЯТ* остаться для участи п работах* ЭТОГО яЩ.

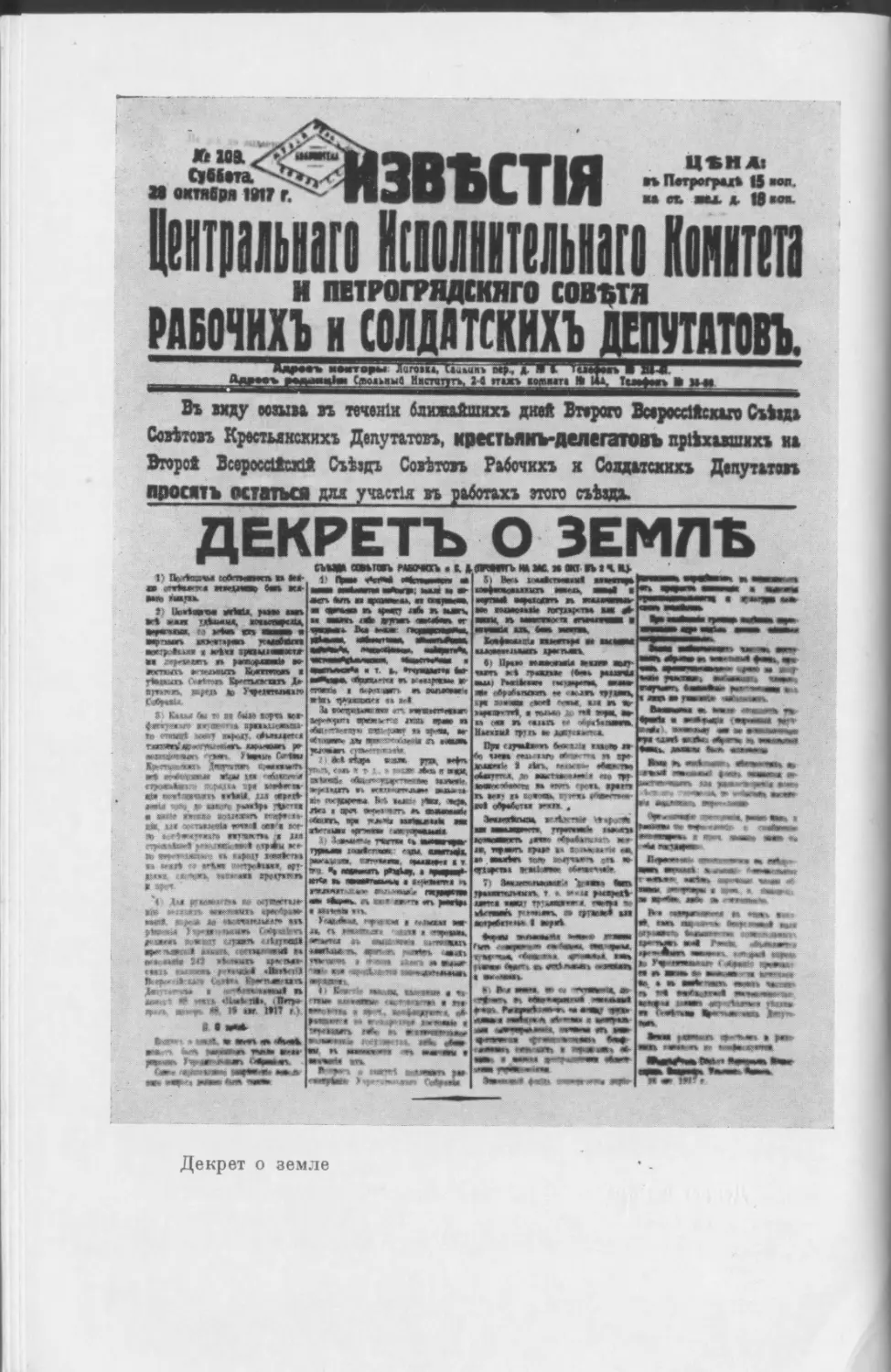

ДЕКРЕТЪ О ЗЕМЛЪ

" " ctwcowm пыи>мп« домятьmж.мжг«ьйч.*>>

1) ОИЬвны

jKi4ss. тжчиа в^чуе^п

W «№мк» tw» «»ят

4; Ш м «xjwrtuo-

Ш wbs«w

»w#.. м w«wt«**s* m

лаж*

вжряша

Нмжямй ят •» *orw«*me.

г* »»<’> дым*

ш wmtягмп ш W&

ДшмиТимиа ж.Двтйе мнтча*

ЯТдажян iwowtwBt.

-

«тыь Ж ««наг*

м *мт »

вП«’Г. *г.?*А*

Сябнш.

W ммц«№» WFMHM yt

«*И1 ««Нм «**

w #* **ЖУ миг»»»

Дю » n

*sm^ # m *Пжб*ИЛ»,

•Чэдиажк

Декрет о земле

Красногвардейцы завода «Новый Лесснер» Петроград. Выборгская сторона, 1917 г.

Красногвардейцы у здания Смольного (Проверка документов у Смольного) Октябрь 1917 г.

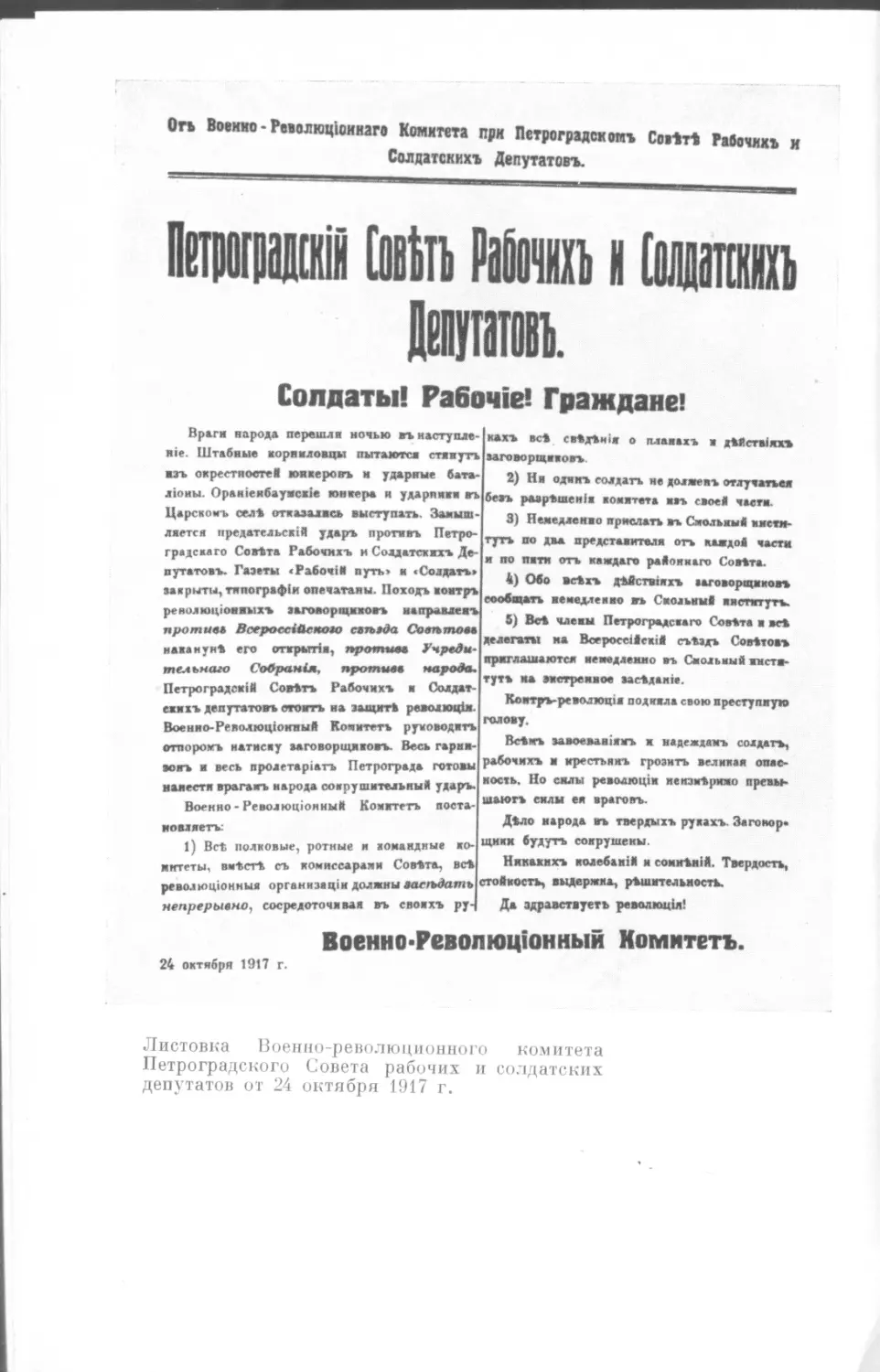

Огь Военио - Революц'юниаго Комитета при Петроградском» Cortrt Рабочих» и Солдатских* Депутатов*.

Иадш Mill Рабою о Маш Депутатовъ.

Солдаты! Рабочае! Граждане!

Враги парода перешли ночью в* насту идете. Штабные корниловцы пытаются стянута» вз* окрестностей юнкеров* и ударные батальоны. Оран1енбаумск1е юнкера я ударники гь Царском* сел* отказались выступать. Замышляется предательски ударь против* Петро-градскаго Совета Рабочих* и Солдатских* Депутатов*. Газеты <Рабоч1М путь* и «Солдата» закрыты, типографии опечатаны. Поход* контр* ренолюцюнмых* заговорщиков* направлен* против* Всероссийского сътъзда Совгътобъ накануне его открытья, против* Учредительного ('одран1я, против* народа, Петрогрздскьй СовЬта» Рабочихъ и Солдат-ежих* депутатов* стоит* на защита революция. Военно-Реяолющокный Комитет* руководить отпором* натиску заговорщиков*. Весь гарнизон* и весь пролетариата» Петрограда готовы нанести врагам* народа сокрушительный ударь.

Военно - Революционный Комитета» постановляет*:

1) Bet полковые, ротные и командные комитеты, вмЪстЬ с* комиссарами Совета, вс* революцюнныя организафи должны ааегьдатпъ непрерывно, сосредоточивая в* своих* ру-

ках* вс* CBtjtHia о планах* к дМств!яхъ заговорщиков*

2) Ня один* солдата» не должен* отлучаться без* разрЪшен!я комитета из* своей части.

3) Немедленно прислать в* Смольный институт* по два представителя от* каждой части и по пяти от* каждаго раЙоннаго Contra.

4) Обо всЬх* д*йствшх* заговорщиков* сообщать немедленно в* Смольный институт*.

5) Bet члены Петро граде ка го Совета к вс* делегаты на Bcepoeeilcxifi с*Ьзд* Control* приглашаются немедленно в* Смольный институт* на экстренное зас*даше.

Контръ-революфя подняла свою преступную голову.

Bctnr* завоевашям* и надеждам* солдат*, рабочих* и крестьян* грозить великая опасность, Но силы революции иеиэмЬрижо превышают* силы ея врагов*.

Д*ло народа в* твердых* руках*. Заговор» щнки будут* сокрушены.

Никаких* колебашй и сомнЬшй. Твердость, стойкость, выдержка, решительность.

Да здравствует* революцЫ!

Военно-Револкнцонный Комитет*.

24 октября 1917 г.

Листовка Военно-революционного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов от 24 октября 1917 г.

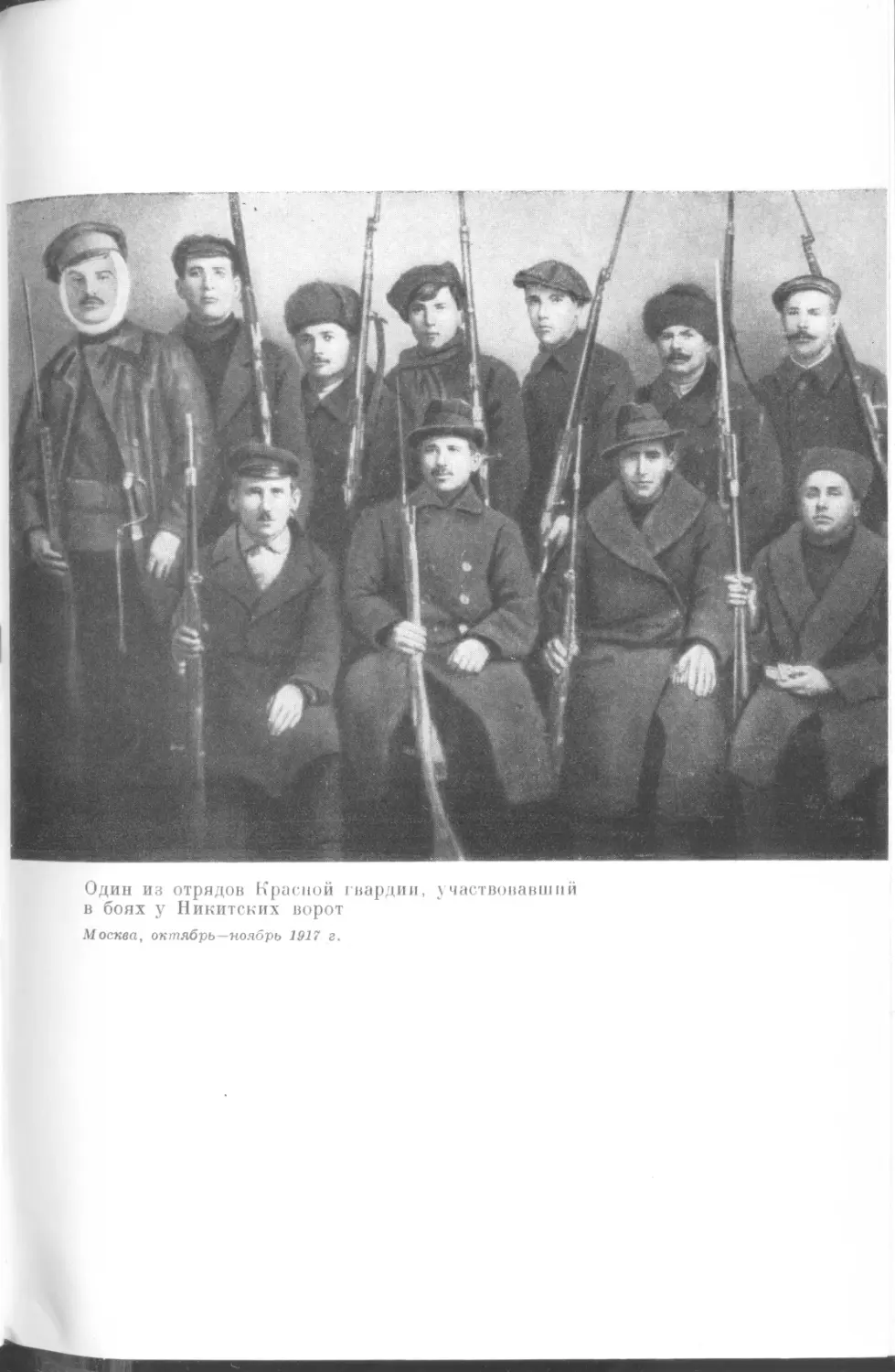

Один из отрядов Красной гвардии, участвовавший в боях у Никитских ворот

Москва, октябрь-ноябрь 1917 г.

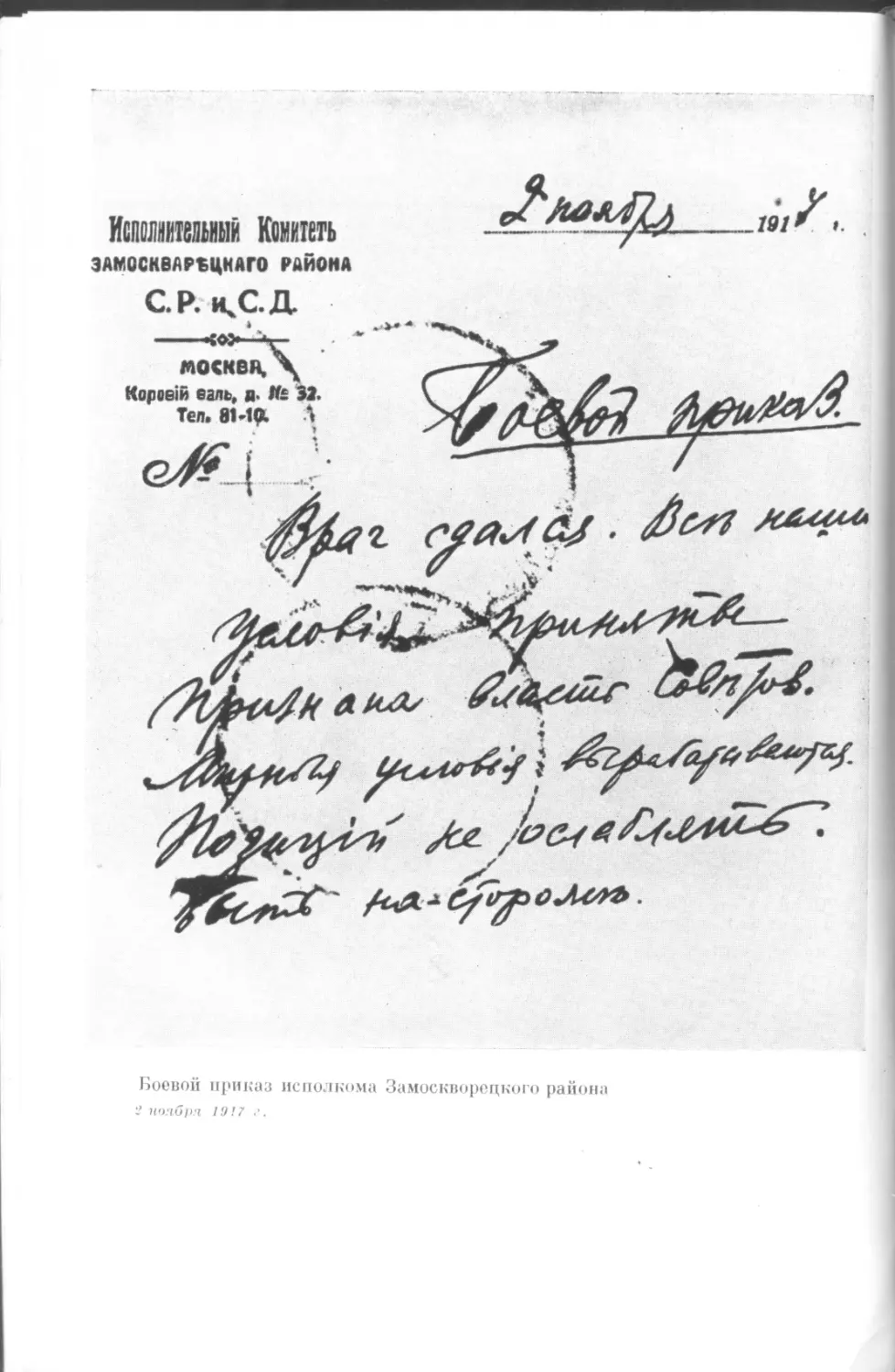

Боевой приказ исполкома Замоскворецкого района 2 ноября 1917 г.

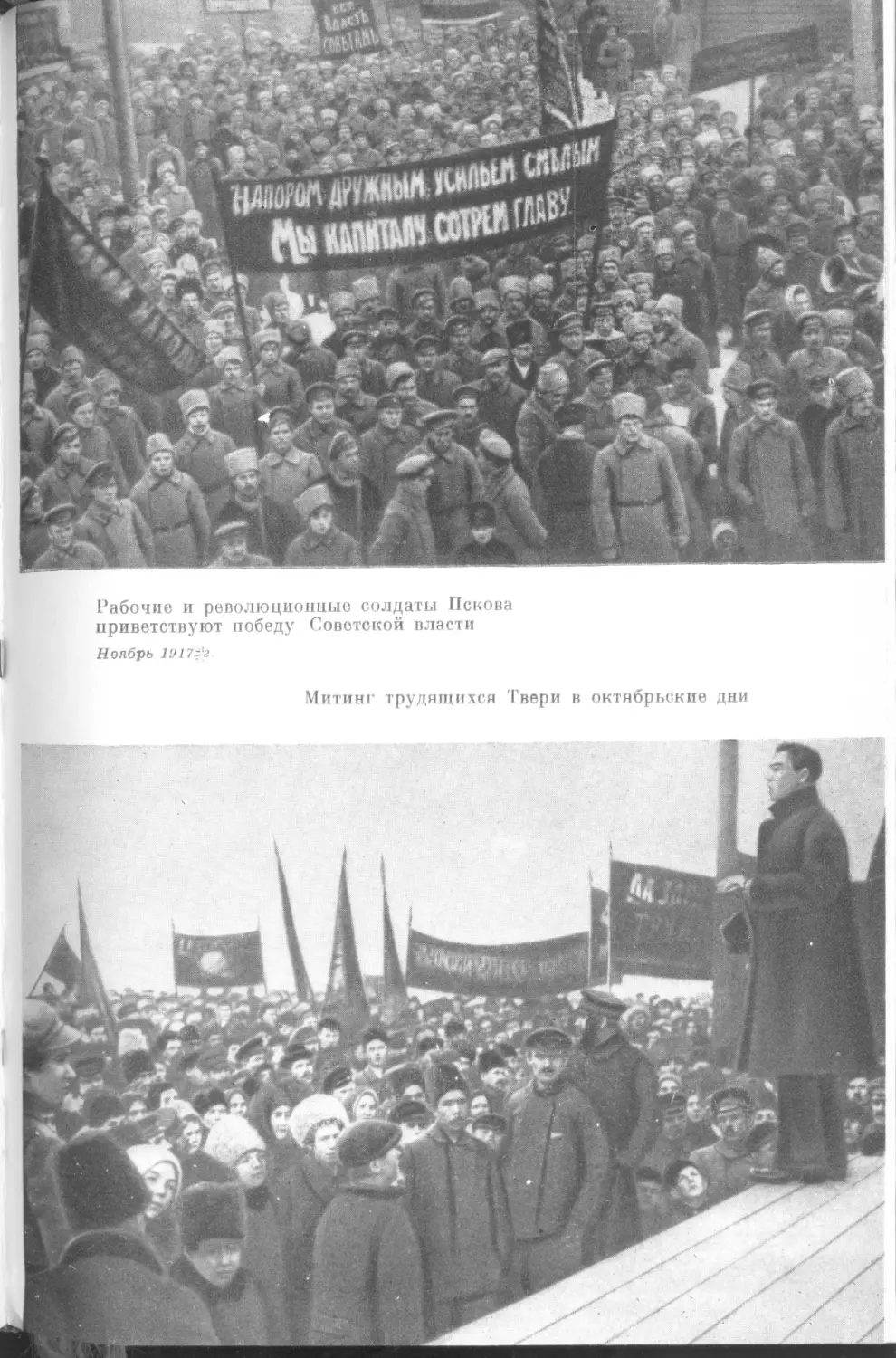

Рабочие и революционные солдаты Пскова приветствуют победу Советской власти

Ноябрь 1917$г.

Митинг трудящихся Твери в октябрьские дни

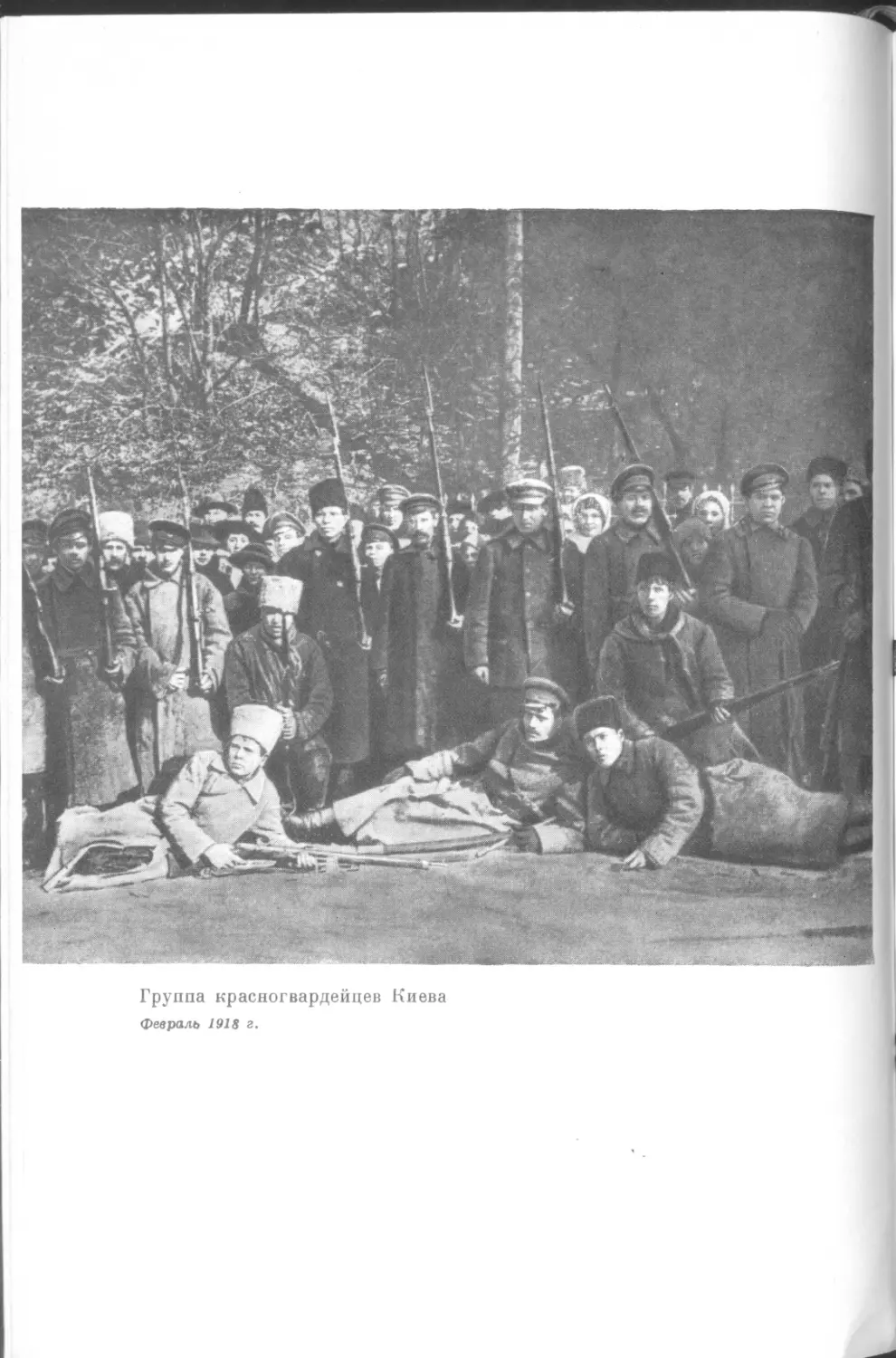

Группа красногвардейцев Киева февраль 1918 г.

Поднятие Красного знамени в честь провозглашения Советской власти в Ташкенте

1917 г.

Демонстрация в Петрограде под лозунгом борьбы против саботажников

17 декабря 1917 г.

Инструкция эмиссарам, посылаемым в провинцию

ИНСТРУКЦ1Я.

Эмнссарамь, посылаемым^ въ’лровин-ц!ю.

1. Эмиссара» по прибыли въ указан» ную губерн!» созываеть совещание Исп, Комитета Сов. Раб., Солд. и Крест. Депутатов!», где докладывает! о земель-номъ закону, ставить вопрос! о созыв!; сов!щан1я уЬэдныхъ и губернскихъ сов. раб-j солд. и крест, дел.

2. Выясняеть положен!е земельнаго вопроса вь губерши:

а) были или н!ть взяты помещичьи земли на учетъ, и где и вь кахихь уЬдахъ.

в) кто распоряжается помещичьими землями: земельные комитеты или по-мЪщики;

с) какь поступали съ иивентаремь.

3. Увеличился ли посЬвь у кресть-янъ.

4. Сколько грузится изъ того наряда, который наэначенъ на губерюю.

5 Указывать, что разъ крестьяне получили землю, то необходимо какь мож* ио больше усилить погрузку и ускорить доставку хлеба по городать и только такимъ увеличен!емь доставки хлеба можно устранить угрозу голода.

6. Как!я меры намечаются и принимались для перехода помещичьей земли вь руки волостныхъ зеиельиыхъ комитетов! и сов. раб., солд. и крест, деп.

7. Имен!я хорошо устроенный и оборудованный желательно передать вь распоряжение сов1товъ батрацких! де-путатовь подь соответствующим! руко-водствомъ агрономовь.

Председатель В. Ульянов! (ЛеНиНъ).

Резолюция крестьян Калужской губернии Жиздринского уезда Дулевской волости о поддержке Советской власти

17 ноября 1917 г.

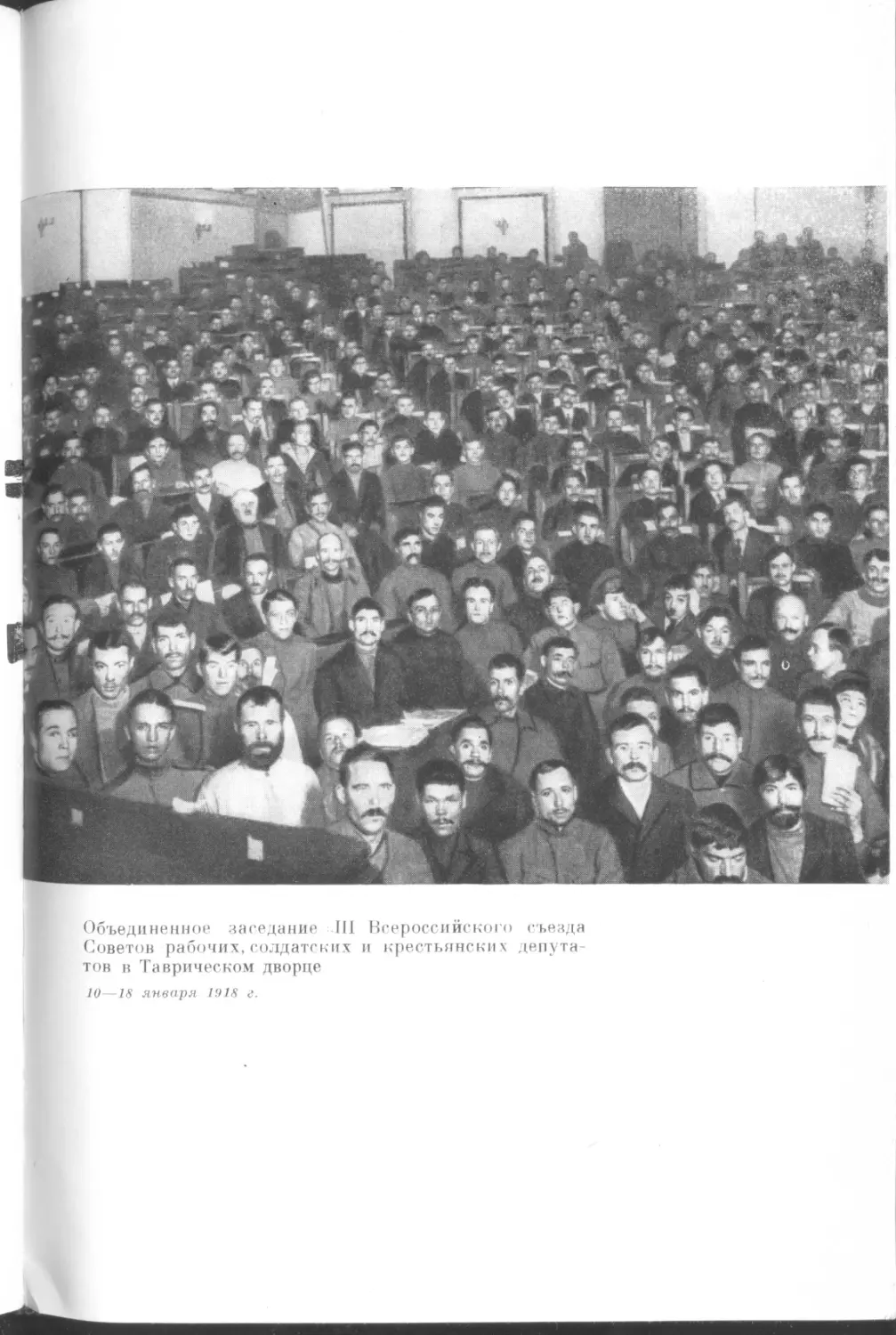

Объединенное заседание III Всероссийского съезда Советов рабочих,солдатских и крестьянских депутатов в Таврическом дворце

10—18 января 1918 г.

Один из первых полков регулярной Красном Армии перед отправкой на фронт 1918

Солдаты на фронте приветствуют перемирие Декабрь 1917 г.

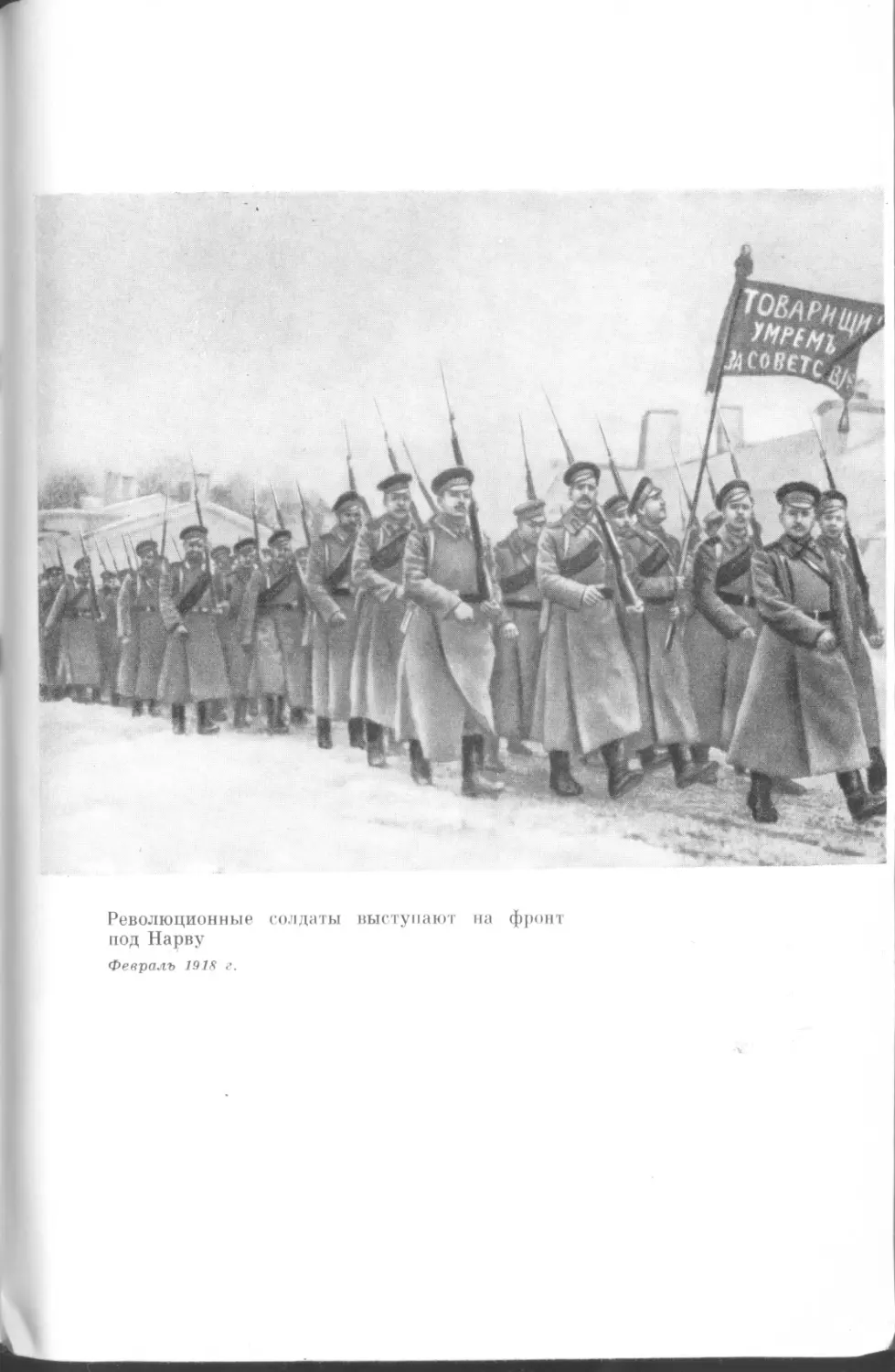

Революционные солдаты выступают на фронт под Нарву

Февраль 1918 г.

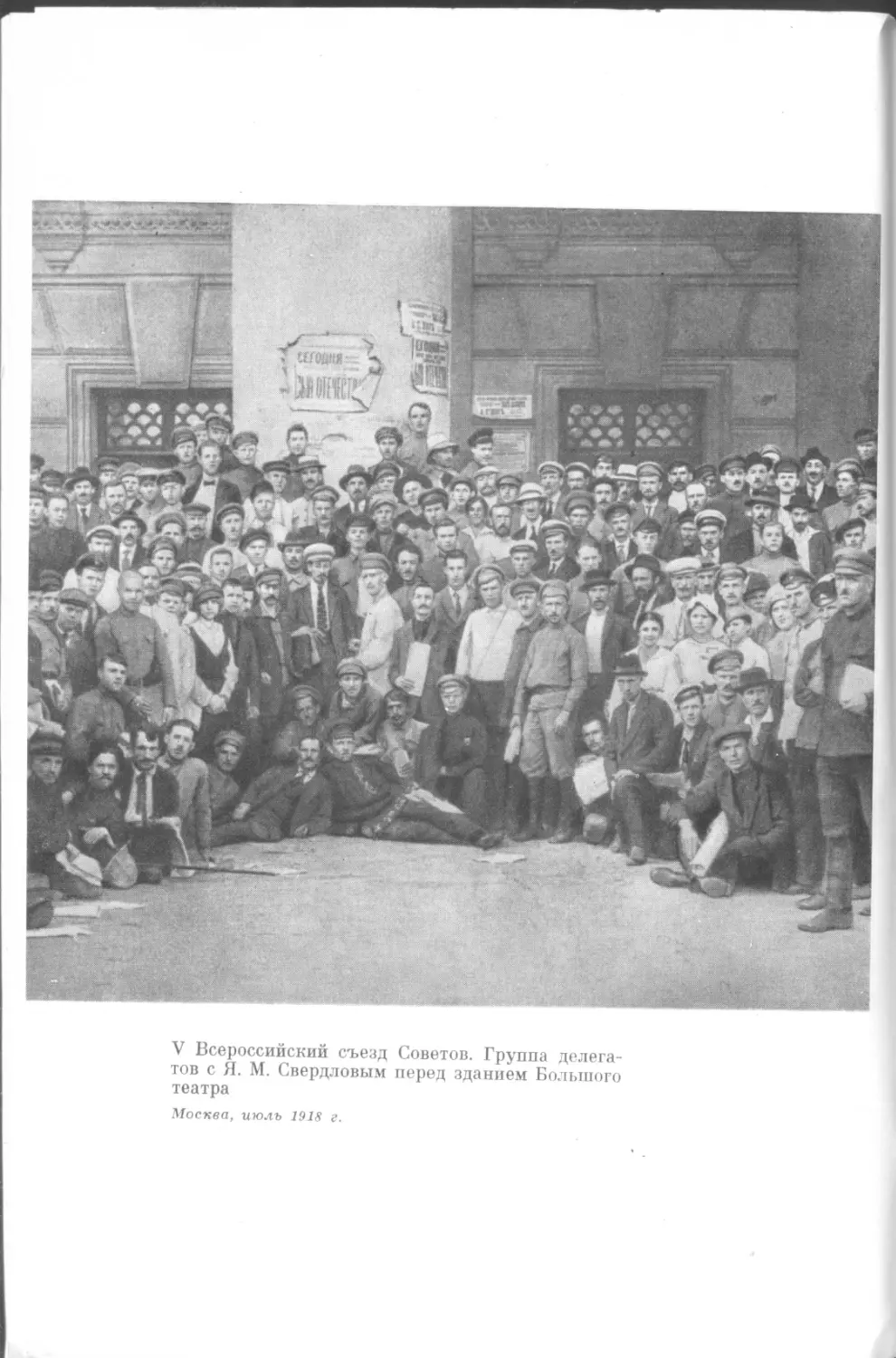

V Всероссийский съезд Советов. Группа делегатов с Я. М. Свердловым перед зданием Большого театра

Москва, июль 1918 г.

Усиленная охрана здания Большого театра, где проходили заседания V съезда Советов, после подавления эсеровского восстания в Москве

Июль 1918 г.

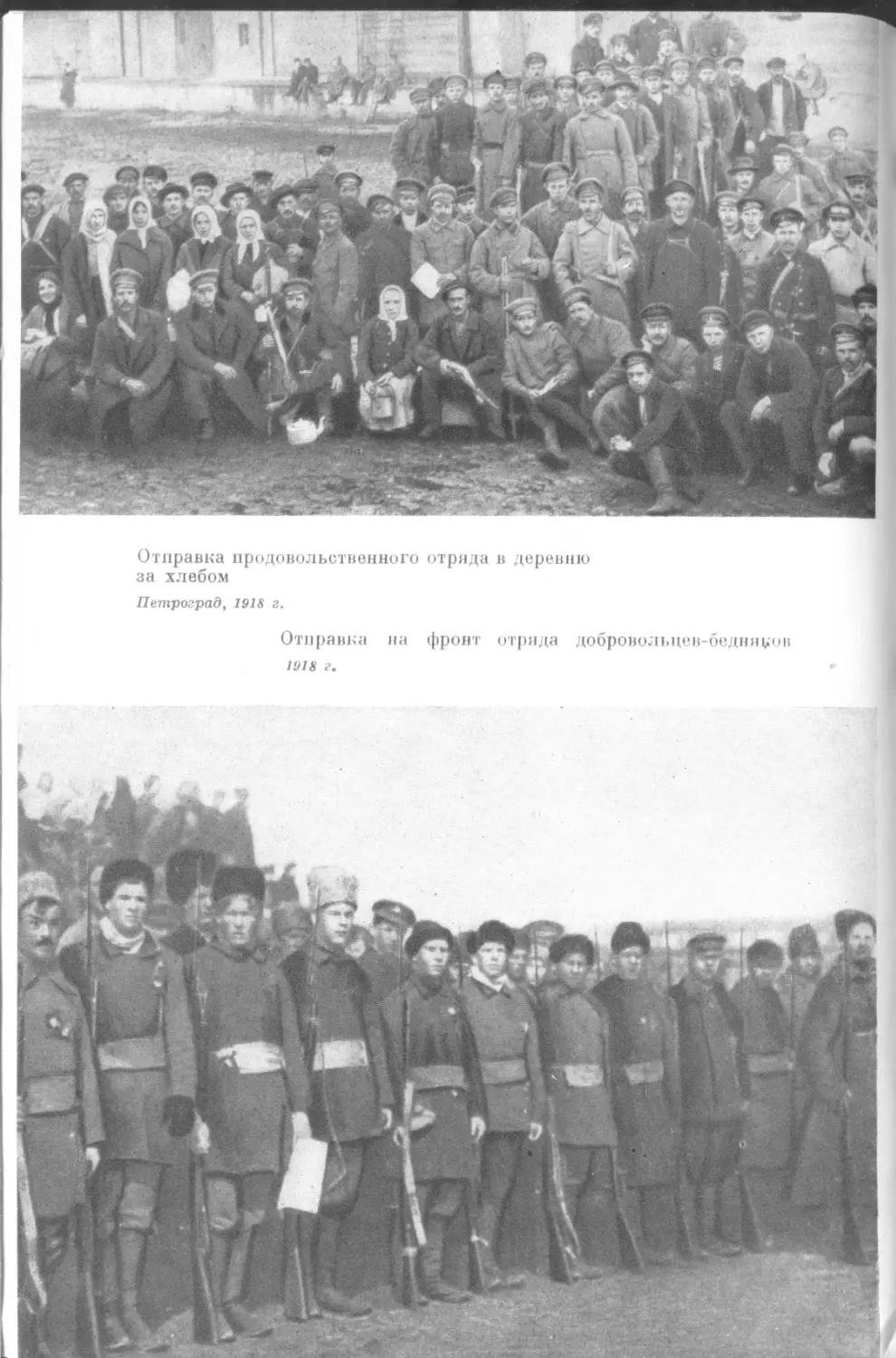

Отправка продовольственного отряда в деревню за хлебом

Петроград, 1918 г.

Отправка на фронт отряда добровольцев-бедняков 1918 г.

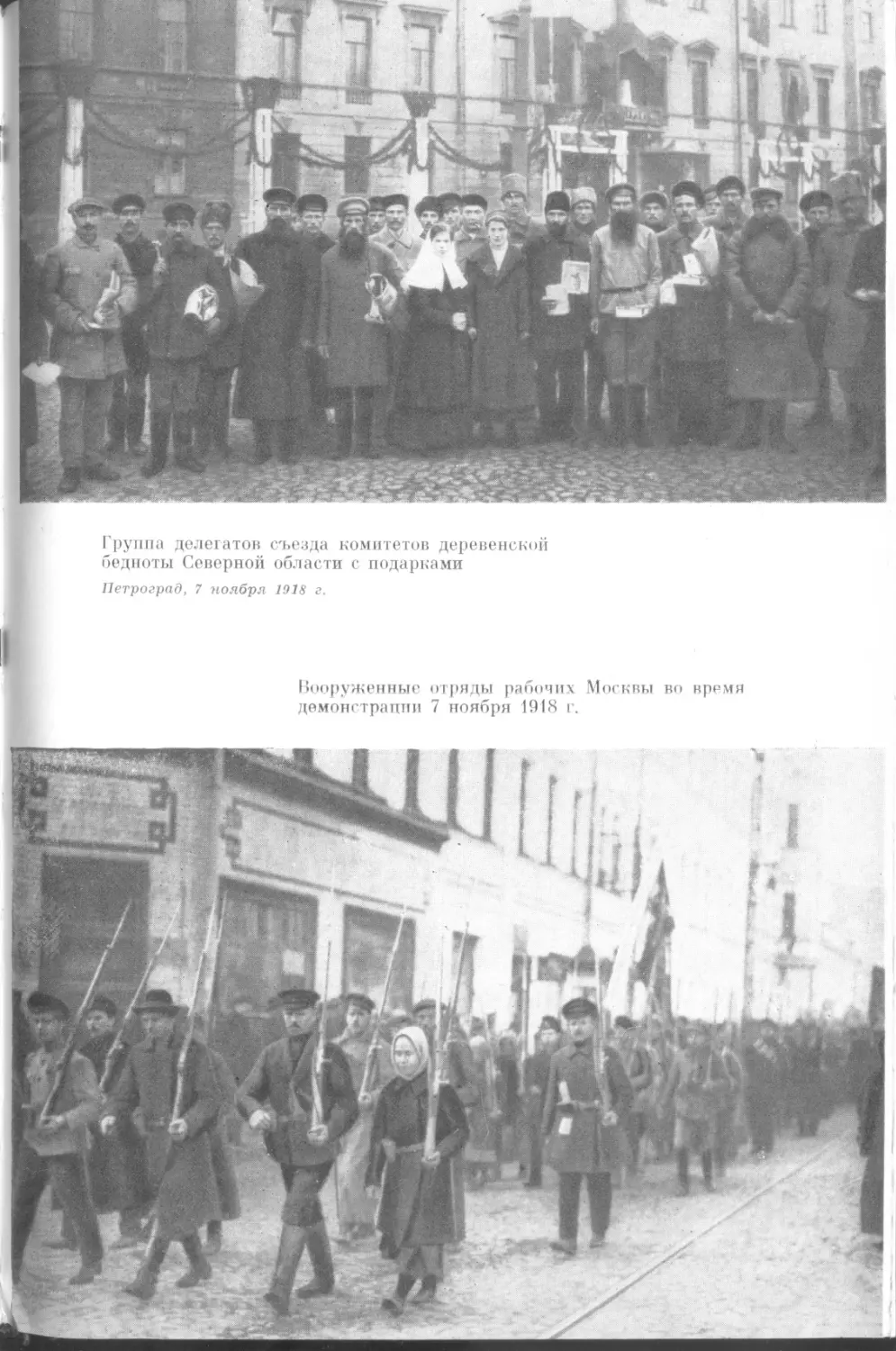

Группа делегатов съезда комитетов деревенской бедноты Северной области с подарками

Петроград, 7 ноября 1918 г.

I

Вооруженные отряды рабочих Москвы во время демонстрации 7 ноября 1918 г.

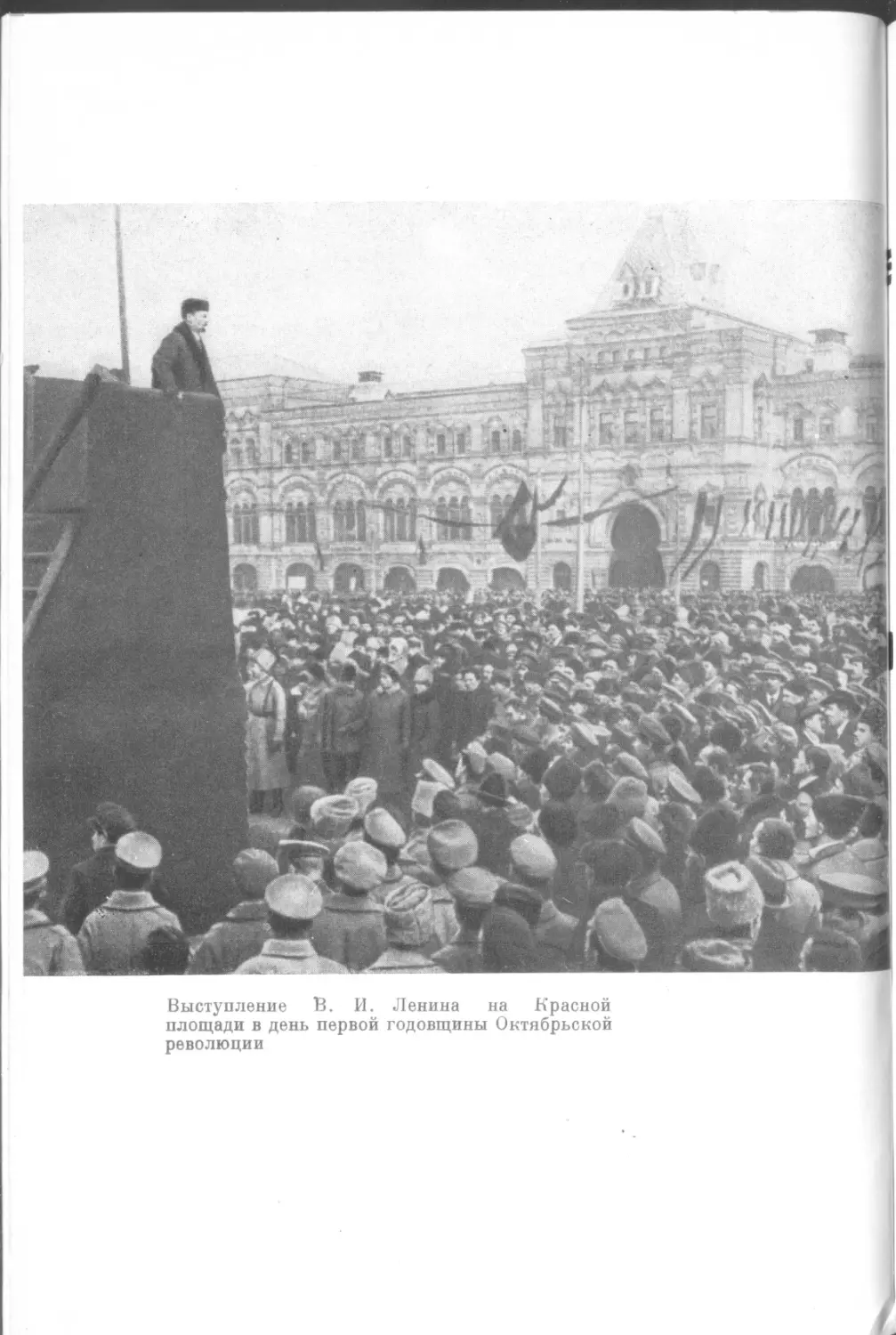

Выступление В. И. Ленина на Красной площади в день первой годовщины Октябрьской революции

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

8

Зад i

ИСТОРИЯ

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

II 3 ДАТЕ Л Ь С Т В О

«Н А У К А»

М (ГС КВА

19 6 7

1—6—4

9—67(1)

Редакционная коллегия: ,

П. Н. СОБОЛЕВ (ответственный редактор),

Е. Г. ГИМПЕЛЬСОН,

Г. А. Т РУ К А II

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

После выхода в 1962 г. книги «История Великой Октябрьской социалистической революции», подготовленной Институтом истории АН СССР, в советской печати было опубликовано несколько рецензий с конкретными замечаниями по книге и предложениями о ее переиздании. Учтя эти замечания, советы и используя новые материалы по многим вопросам истории Октябрьской революции, появившиеся в печати за истекшие годы, коллектив авторов подготовил данную книгу, рассчитанную на широкий круг читателей.

Стремление полнее реализовать пожелания советской общественности, а также учесть достижения науки по истории Октября за последние годы привело к тому, что объем книги по сравнению с прежним изданием увеличился; некоторые главы и параграфы переработаны или написаны заново.

Введение, гл. I, § 1—4 гл. III и гл. V написал кандидат исторических наук Г. А. Трукан, гл. II — кандидат исторических наук Т. В. Панченко, § 5 гл. III — К. М. Первухина, гл. IV, VI — доктор исторических наук И. Ф. Петров, гл. VII — доктор исторических наук Е. Ф. Ерыкалов, гл. VIII — кандидат исторических наук А. Я. Грунт, гл. IX — кандидат исторических наук П. А. Голуб, § 1 гл. X—-профессор С. М. Петров и кандидат исторических наук С. С. Хесин, § 2, 3, 4 гл. X — кандидат исторических наук С. С. Хесин, гл. XI — кандидат исторических наук Г. П. Макарова, § 3 гл. XII — доктор исторических наук Ф. В. Чебаевский , § 1, 2 гл. XII, гл. XIV и XVII — доктор исторических наук Е. Г. Гимпельсон, § 1

5

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

гл. XIII п гл. XVI —доктор исторических наук Д. А. Баевский и кандидат исторических наук Д. А. Коваленко, § 2 гл. XIII — доктор исторических наук П. Н. Соболев и В. Д. Шмитков, § 3 гл. XIII — С. С. Тарасова, гл. XV — кандидат исторических наук А. О. Чубарьян, гл. XVIII —доктор исторических наук 11. Н. Соболев и кандидат исторических наук Т. В. Осипова, гл. XIX — доктор исторических наук А. Е. Иоффе.

Научно-вспомогательная работа выполнена Н. С. Романовой (бригадир) при участии 3. И. Игнатовой и К. М. Первухиной. Указатель имен составлен Н. С. Романовой.

ВВЕДЕНИЕ

•етопись всемирной истории не знает более значи-Л тельного события, чем Великая Октябрьская социалистическая революция.

Чем дальше от нас величественные события октября 1917 г., тем сильнее проявляется их значимость для судеб человечества. Обращение к со-бытиям незабываемых дней 1917 г. — не только исторический экскурс в прошлое, но и приобщение к великой школе борьбы за счастливое будущее человечества. По пути Октября ныне идут уже многие народы мира.

Неизбежность революционной смены капитализма социализмом была обоснована создателями научного коммунизма К. Марксом и Ф. Энгельсом. Гибель буржуазии и победа пролетариата одинаково неизбежны, писали они в «Манифесте Коммунистической партии». Капитализм — последний в истории эксплуататорский строй. В ходе его развития подготавливаются объективные условия для перехода к более высокой ступени в жизни человечества — к коммунизму.

На рубеже XX в. капитализм вступил в высшую стадию своего развития — империализм.

Главной отличительной чертой империализма В. И. Ленин считал господство монополий. Монополистический капитал, вырастая на основе огромной концентрации производства, создает материальные предпосылки социализма. Империализм характеризуется усилением эксплуатации трудящихся горсткой монополистов, обострением противоречий между трудом и канита-

ВВЕДЕНИЕ

лом — между буржуазией и пролетариатом. Это подводит рабочий класс к социалистической революции как единственному средству избавления от гнета империалистов. В ходе борьбы с буржуазией пролетариат привлекает на свою сторону эксплуатируемые массы трудящихся, которым господство монополий несет политическое бесправие, нищету и разорение.

В России капитализм начал развиваться позднее, чем в других государствах Европы, но уже к началу XX в. Россия из страны сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала превращаться в страну плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка. В России сложился монополистический капитализм — империализм, сочетавшийся здесь с преобладающим в стране мелкотоварным хозяйством. В России были сильны феодально-крепостнические пережитки, пагубно отражавшиеся на экономике страны, тормозившие развитие ее производительных сил. Россия значительно отставала в технико-экономическом отношении от ряда передовых капиталистических стран. Деспотизм царизма, капиталистический и помещичий гнет — все это обостряло классовые противоречия в стране. Массы поднимались на политическую борьбу. Главной задачей назревавшей народной революции было свержение самодержавия, уничтожение помещичьего землевладения, провозглашение России демократической республикой. Революция 1905—1907 гг. потерпела поражение. Но опыт, приобретенный рабочим классом в жестоких боях с самодержавием, не пропал даром. Революция наглядно показала, что добиться свержения царизма рабочие могут только в прочном союзе с крестьянством. Оценивая значение первой русской революции, В. И. Ленин писал, что она подготовила бойцов, победивших в 1917 г.1, и что новая революция не за горами, ибо причины, вызвавшие революционную бурю 1905—1907 гг., не были устранены. «Первая революция и следующая за ней контрреволюционная эпоха (1907—1914), — писал В. И. Ленин,— обнаружила всю суть царской монархии, довела ее до „последней черты'1, раскрыла всю ее гнилость, гнусность, весь цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Распутиным во главе ее, все зверство семьи Романовых — этих погромщиков, заливших Россию кровью евреев, рабочих, революционеров...» 2

Господство помещиков и капиталистов приносило трудящимся массам все новые бедствия и страдания. По-прежнему сохранялось помещичье землевладение. 28 тыс. «благородных и чумазых лендлордов», как называл В. И. Ленин крупных землевладельцев, имели 62 млн. десятин земли, в то время как на 10 млн. крестьянских дворов приходилось всего 73 млн. десятин 3.

ВВЕДЕНИЕ

Накануне первой мировой войны 1914—1918 гг. монополии в России подчинили себе все основные отрасли промышленности. Среди наиболее могущественных монополистических объединений выделялся синдикат «Продамет», на долю которого приходилось более 80% сбыта продукции черной металлургии страны. На предприятиях другого крупнейшего синдиката — «Продвагон» было сосредоточено почти все производство вагонов в стране. Трп монополистических объединения—«Ойл», «Шелл» и «Нобель» — безраздельно господствовали в нефтяной промышленности. Степенью монополизации промышленности Россия превосходила Францию и Англию, уступая лишь Германии и Соединенным Штатам Америки. Одновременно с промышленными создавались крупнейшие банковские монополии. Более половины основного капитала всех акционерных коммерческих банков оказалось в сейфах семи петербургских банков. По уровню концентрации банков Россия стояла впереди главных капиталистических стран Западной Европы. Первая мировая война способствовала росту капиталистических монополий. В эти годы возникло 897 новых акционерных обществ с капиталом более 1,6 млрд, руб.4 Кроме того, происходили реорганизация ранее существовавших монополистических объединений, усиление могущества банков, дальнейшее складывание крупнейших финансово-промышленных групп. На дрожжах военных сверхприбылей быстро росла экономическая мощь монополий.

В. И. Ленин писал: «Число крупнейших акционеров ничтожно; роль их, как и общая сумма богатства у них, — громадна» 5. Несколько тысяч (а может быть даже и одна тысяча) самых богатых людей в России сосредоточили в своих руках всю главную массу богатств, накопленных за счет эксплуатации чужого труда, держалц все нити «контроля» за общественным производством и распределением продуктов6. Развитие монополистического капитализма, его перерастание в государственно-монополистический капитализм, ускорявшееся потребностями организации экономики для военных нужд, В. И. Ленин считал важнейшим показателем созревания объективных условий социалистической революции. «... Никакое восстание не создаст социализма, если он не созрел экономически...» 7, — подчеркивал он.

В военные годы не только произошло усиление экономической мощи буржуазии, но и возросла ее политическая организованность. К началу 1915 г. было завершено создание сети общественных организаций крупной буржуазии— военно-промышленных комитетов. Буржуазия прибрала к рукам мно- 9 гие правительственные органы, созданные в годы войны для ____

ВВЕДЕНИЕ

регулирования экономики страны. В «прогрессивном блоке», объединившем все буржуазные партии в Государственной думе — октябристов, прогрессистов, кадетов и другие более мелкие группировки, — ведущую роль играла главная партия буржуазии — кадеты, называвшая себя партией «народной свободы». Кадеты были партией империалистической буржуазии.

Первая империалистическая война до крайности обострила противоречия в стране, тяжело отразилась на положении рабочих и крестьян. В промышленных центрах появились большие очереди у продовольственных лавок и булочных. На предприятиях были введены казарменные порядки. Всех, кто пытался выступать против произвола и эксплуатации, бросали в тюрьмы или отправляли на фронт. Война привела к экономической разрухе, охватившей промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Из 9750 крупных предприятий в годы войны бездействовало 3884, или 37,8% 8- Железные дороги не справлялись с перевозками.

К 1917 г. в армию было призвано около 16 млн. человек9, в результате чего создалась нехватка рабочей силы в деревне. Около Ч3 крестьянских хозяйств осталось без работников. Сбор важнейших зерновых культур уменьшился в 1916 г. по сравнению с довоенным периодом на 1,6 млрд, пудов 10. По севные площади сократились. К 5,4—5,6 млрд. руб. (1913 г.) внешнего долга прибавилось еще около 5,2 млрд.11 Финансовая зависимость России от иностранных государств резко возросла.

Хозяйственная разруха к началу 1917 г. достигла таких масштабов, что обычные средства регулирования экономики, имевшиеся в распоряжении капиталистического государства, не могли уже излечить страну от тяжкого недуга. Только решительные революционные меры, направленные против всевластия капитала и частной собственности, могли спасти Россию от надвигающейся экономической катастрофы.

Возглавить эксплуатируемые массы, поднимавшиеся на штурм самодержавия, мог лишь закаленный в классовых битвах российский пролетариат во главе со своей партией. К 1917 г. пролетариат составлял сравнительно небольшую часть в общем населении страны — около 10% |2. Но сила пролетариата в любой капиталистической стране, указывал В. И. Ленин, несравненно больше его удельного веса в общей массе населения |3. «Это — потому, — подчеркивал он, — что пролетариат экономически господствует над центром и нервом всей хозяйственной системы капитализма, а также потому, что пролетариат, экономически и политически, выражает действительные интересы громадного большинства трудящихся при капитализме» 14.

10

в в е д е п и

За годы войны увеличилась численность промышленных рабочих. К началу 1917 г. на предприятиях, подчиненных фабричному и горнозаводскому надзору, а также на казенных предприятиях было занято 3,5 млн. рабочих против 3,1 млн. в 1913 г. Рабочих, занятых на транспорте, в строительстве и связи, насчитывалось около 3,3 млн.15

Кроме того, значительное число рабочих было занято в кустарном производстве, в сельском хозяйстве, в торговых учреждениях и т. п.

Ни в одной стране мира не было такой высокой концентрации рабочего класса, как в России. В 1915 г. около 60% всех рабочих были заняты на крупных предприятиях с числом рабочих свыше 500 16. Даже в такой высокоразвитой капиталистической стране, как США, на крупных предприятиях накануне войны работала лишь 7з всех рабочих 17. Высокая концентрация рабочих в основных промышленных центрах России способствовала росту сознательности и организованности пролетариата, облегчая работу партии большевиков по его сплочению.

Значительные массы рабочих концентрировались в основных крупнейших промышленных центрах страны. Война усилила этот процесс, поскольку расширение военного производства происходило в старых, освоенных районах. Больше половины промышленного пролетариата (до 64%) было занято в Петроградском и Центральном промышленном районах18. Крупные отряды рабочих находились в Харькове, Одессе, Киеве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Баку, игравших роль революционных центров для своих районов. В. И. Ленин придавал особое значение размещению основных сил российского рабочего класса в решающих\ пунктах страны. «Столицы, — писал он, — или вообще крупнейшие торгово-промышленные центры (у нас в России эти понятия совпадали, но они не всегда совпадают) в значительной степени решают политическую судьбу народа...» 19

Рабочий класс России был и в тяжелых условиях войны самым революционным в мире. В мировом рабочем движении не было равных ему по богатству опыта борьбы в разнообразных политических условиях.

Будучи самым последовательным революционным классом, пролетариат выступал гегемоном всех сил, боровшихся против царизма и капитализма. «Только пролетариат, — подчеркивал В. И. Ленин, — в силу экономической роли его в крупном производстве, — способен быть вождем всех трудящихся и эксплуатируемых масс, которые буржуазия эксплуатирует, гнетет, давит часто не меньше, а сильнее, чем пролетариев, но

11

ВВЕДЕНИЕ

которые не способны к самостоятельной борьбе за свое освобождение» 20.

Наличие у пролетариата России союзника — беднейшего крестьянства — было одним из главных источников его силы. Широкую массовую опору имел рабочий класс и в непролетарских трудящихся слоях города. К 1917 г. в городах России было свыше 22 млн. жителей21, значительную часть которых составляли ремесленники, мелкие торговцы, мелкие служащие. В своей основной массе они также подвергались эксплуатации, и их жизнь была нелегкой.

Двойственность экономического положения мелкобуржуазных слоев порождала, с одной стороны, постоянные колебания их между пролетариатом и буржуазией, нерешительность и непоследовательность. Политическим барометром, отражавшим колебания мелкобуржуазных слоев города и деревни, были партии эсеров и меньшевиков. С другой стороны, развитие капитализма, война, разруха усиливали пролетаризацию мелкобуржуазных слоев, сближали их политическое и экономическое положение с пролетариатом, вызывали нарастание революцион ности в значительной части мелкобуржуазного населения России. В силу этих причин мелкобуржуазные слои, в первую очередь беднейшее крестьянство, были заинтересованы в союзе с пролетариатом.

В. И. Ленин, формулируя одно из основных положений теории социалистической революции, учитывал особенности классовой структуры России. Пролетариат, отмечал он в годы первой русской революции, составляет меньшинство населения. «Стать громадным, подавляющим большинством он может лишь при соединении с массой полупролетариев, полухозяйчиков, т. е. с массой мелкобуржуазной городской и сельской бедноты»22.

Большевистская партия, возглавляемая В. И. Лениным, была испытанным вождем пролетариата России, который шел в авангарде международного рабочего движения. Революционное движение в стране в годы войны продолжало нарастать. Свержение царизма и ликвидация всех остатков крепостничества, демократическое решение аграрного вопроса были первоочередными задачами приближавшейся революции. Однако революция в России не могла остановиться на этом. В стране с уродливым переплетением капиталистических и докапиталистических отношений нельзя было покончить с крепостническими пережитками, не нанеся сокрушительного удара по империализму, не делая шагов к социализму. В. И. Ленин подчеркивал, что вторая задача необычайно приблизилась к первой.

12 Быстро назревал революционный кризис. Забастовочное ___ движение охватило основные промышленные районы страны.

ВВЕДЕНИЕ

По далеко не полным данным, в январе—феврале 1917 г. бастовало 676 тыс. рабочих23. Усилили борьбу за землю крестьяне, которые поджигали имения ненавистных им помещиков, захватывали их хлеб и инвентарь. Как доносила царская охранка в Петроград, обстановка в деревне напоминала 1905 г. Пришли в движение угнетенные народы национальных окраин. Восстание в Средней Азии и Казахстане, начавшееся в середине 1916 г., охватило десятки тысяч людей. Начались революционные выступления в армии. Такова была политическая обстановка в России накануне Февральской революции 1917 г.

Царское правительство и господствующие классы лихорадочно искали способы предотвращения неумолимо надвигавшейся революции.

Царское правительство намеревалось заключить сепаратный мир с Германией и развязать себе руки для борьбы с «внутренним врагом». Но прекращение войны противоречило интересам буржуазии. Тесно связанная с капиталистами Англии. Франции и США, русская империалистическая буржуазия в свою очередь решила предупредить революцию путем дворцового переворота. Ненавистного народу царя Николая II предполагалось принудить отречься от престола в пользу малолетнего сына Алексея, а регентом поставить брата царя — Михаила. Таким путем буржуазия рассчитывала продолжать войну до победного конца.

Однако планы самодержавия и буржуазии были сорваны. В стране вспыхнула народная революция. Начавшаяся 18 февраля 1917 г. в Петрограде забастовка рабдчцх Путиловского завода была как бы сигналом к массовым революционным выступлениям пролетариата. В феврале в столице бастовало уже около 200 тыс. человек24, или почти половина всех петроградских рабочих.

По решению Бюро ЦК и Петербургского комитета РСДРП (б) большевики возглавили выступление рабочих Петрограда. 25 февраля Петербургский комитет РСДРП (б) выпустил листовку. «Впереди борьба, — говорилось в ней, — но нас ждет верная победа! Все под красные знамена революции!.. Вся помещичья земля народу! Долой войну! Да здравствует братство рабочих всего мира!»25 Призыв большевиков к решительной борьбе за свержение самодержавия прозвучал могучпм набатом. Стачка рабочих Петрограда стала всеобщей. Колонны демонстрантов с лозунгами «Долой царя!», «Хлеба и мира!» направились к центру города, на Невский проспект. Начались столкновения демонстрантов с полицией. Стачка перерастала в вооруженное восстание против царизма. В ночь на 2б февраля царскпе власти произвели массовые аресты большевиков

13

ВВЕДЕНИЕ

п революционных рабочих, а утром 26 февраля командующий Петроградским военным округом генерал С. С. Хабалов отдал приказ войскам стрелять в демонстрантов. В тот же день он докладывал царю, что в столице восстановлен порядок.

Пролетариат же копил силы для решительной схватки. Большевики проникали в казармы, призывая солдат выступать вместе с рабочими. В листовке к солдатам говорилось: «Помните, товарищи солдаты, что только братский союз рабочего класса и революционной армии принесет освобождение порабощенному народу и конец братоубийственной бессмысленной бойне» 26.

Призыв большевиков был услышан. Солдаты Волынского, Преображенского и Литовского полков присоединились к рабочим. К вечеру 27 февраля на сторону рабочих перешло более 60 тыс. солдат Петроградского гарнизона. Днем 27 февраля почти весь Петроград был охвачен восстанием.

Восставшие рабочие и присоединившиеся к ним солдаты завладели вокзалами, почтой, телеграфом, Петропавловской крепостью, мостами через Неву, открыли двери тйрем, выпустив политических заключенных. Царские министры в Таврическом дворце были взяты под стражу. В день победы революции, 27 февраля, Русское бюро ЦК РСДРП (б) выпустило манифест «Ко всем гражданам России».

«Твердыни русского царизма пали, — говорилось в нем. — Благоденствие царской шайки, построенное на костях народа, рухнуло...

Задача рабочего класса и революционной армии — создать Временное революционное правительство, которое должно встать во главе нового нарождающегося республиканского строя» 27.

Манифест призывал рабочих и солдат немедленно начать выборы своих представителей в революционное правительство, которое должно осуществить требования народа о демократических свободах, о земле, о восьмичасовом рабочем дне, установить связь с пролетариями воюющих государств, чтобы совместно бороться за прекращение империалистической войны. В. И. Ленин высоко оценивал манифест Русского бюро ЦК РСДРП (б). Говоря о тактике большевиков в дни Февральской революции, он указывал, что это была единственная действительно социалистическая и революционная тактика. В истории России открылась новая полоса. Самодержавие, веками угнетавшее народы России, было сметено в течение нескольких дней. Поднявшиеся на борьбу с царизмом рабочие столицы увлекли за собой массы крестьян, одетых в солдатские шинели. Буржуазно-демократическая революция в России победила.

Раздел Hefttfbiti

НА ПУТИ

К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

7ла£а первая

ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖА ВИЯ

1. Образование двоевластия

есть о свержении самодержавия быстро разнеслась по стране, несмотря на попытки царских губернаторов и командующих фронтами скрыть от населения и солдат поступавшие из столицы сообщения о революции. Везде начались митинги, собрания, манифестации. Под звуки военных оркестров, исполнявших революционный гимн «Мар

сельезу», на улицах городов не прекращались праздничные шествия с красными знаменами. Население деревень также выходило на демонстрации. Это был праздник народа, вырвавше-

гося, наконец, из тисков царского деспотизма.

Революция дала выход творческой инициативе народных масс. Наиболее ярким ее проявлением было возникновение Советов рабочих и солдатских депутатов. Советы рабочих депутатов впервые появились в России еще в 1905 г. Уже тогда В. И. Ленин рассматривал их не только как органы восстания, но и как «... зародыш временного революционного правительства» *. Исторический опыт первой русской революции не пропал даром для российского пролетариата. Опираясь на этот опыт, рабочие Петрограда и ряда других городов сразу после Февральской революции начали создавать Советы рабочих и солдатских депутатов. Идею создания Советов большевики всячески популяризировали и сумели оказать большое влияние на процесс их образования.

„ г’ r^’OTFKA

2 Заказ М 146

y0.,L>.... иДО

17

ГЛАВА ПЕРВАЯ

27 февраля, в день победы революции, листовка Русского бюро ЦК РСДРП (б) призывала рабочих: «Приступайте немедленно на заводах к выборам в заводские стачечные комитеты. Их представители составят Совет рабочих депутатов, который возьмет на себя организующую роль в движении, который создаст временное революционное правительство»2. Б воззвании к рабочим и солдатам, выпущенном в тот же* день Выборгским районным комитетом РСДРП (б) столицы, говорилось: «Только организация может укрепить нашу силу. Прежде всего выбирайте депутатов, пусть они свяжутся между собой. Пусть под защитой войска создастся Совет депутатов»3.

Однако вследствие недостаточной организованности и сознательности пролетариата, а также гигантского преобладания в стране мелкобуржуазного населения у руководства Петроградского, как и большинства других Советов, оказались мелкобуржуазные партии — меньшевики и эсеры. Большевики в Не- . троградском и в большинстве других Советов были в меньшинстве.

Пользуясь своим большинством в Совете, лидеры мелкобупг жуазных партий (Н. С. Чхеидзе, М. И. Скобелев, А. Ф. Верен-** ский) образовали временный исполнительный комитет Петр<ь градского Совета рабочих депутатов.

Исполком обратился с воззванием к рабочим и солдатам, призывая их избирать в Совет от каждой роты одного депутата; от крупных заводов — по одному депутату на каждую тысячу рабочих; от предприятий, имевших менее тысячи рабочих, — также по одному депутату. Нормы представительства, установленные исполкомом, способствовали избранию в Совет в подавляющем большинстве мелкобуржуазных, а не пролетарских делегатов. Большинство делегатов в Совет было послано воинскими частями и мелкими предприятиями, а не рабочими крупных фабрик и заводов. В конце марта 1917 г. из 2 тыс. депутатов Петроградского Сов'ета 844 были представителями рабочих, причем половина из них — от мелких предприятий, на которых было занято лишь 13% рабочих столицы. Только 422 депутата от рабочих представляли в Совете крупные предприятия 4. Остальные депутаты представляли солдат, значительная часть которых были выходцами из крестьян.

Характеризуя классовый состав Советов рабочих и солдатских депутатов, возникших после Февральской революции, В. И. Ленин писал, что «в них как раз преобладает крестьянство, преобладают солдаты, преобладает мелкая буржуазия. ..» 5

1g Первое заседание Петроградского Совета открылось вечером ___ 27 февраля в Таврическом дворце. Большевистская фракция

ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ

Совета насчитывала в марте всего около 50 человек6. Председателем исполкома Совета был избран лидер меньшевистской фракции в Государственной думе Чхеидзе, а товарищами председателя — меньшевик Скобелев и эсер Керенский. В исполком Совета, состоявший из 15 членов, были избраны три большевика.

Представители буржуазии и обуржуазившихся помещиков решили создать свой орган власти для «водворения порядка» в стране, т. е. для борьбы с революцией. Так 27 февраля возник Временный комитет Государственной думы. От «демократии» в состав комитета были введены эсер Керенский и меньшевик Чхеидзе. Во главе стал председатель Государственной думы монархист и черносотенец М. В. Родзянко. В ночь на 28 февраля Родзянко от имени Временного комитета издал приказ войскам гарнизона немедленно вернуться в казармы, а офицерам — навести в частях железный порядок. Не надеясь, что солдаты выполнят этот приказ, Родзянко и некоторые члены этого комитета поехали в полки, чтобы уговорить солдат сдать оружие и подчиниться офицерам.

Большевики призвали рабочих и солдат не выполнять распоряжений комитета Государственной думы и подчиняться только Совету рабочих и солдатских депутатов.

На первом же заседании Петроградского Совета, проходившем в ночь на 28 февраля, было решено создать рабочую милицию для наведения революционного порядка в городе. Газета «Правда» писала через несколько дней: «Благодаря революционной рабочей милиции до сих пор на окраинах царил образцовый порядок. Хулиганство исчезло с улиц, как пыль, сметенная вихрем»1.

Совет направил во все районы Петрограда комиссаров для организации на местах новой власти, поставил посты солдат и красногвардейцев у Государственного банка и Монетного двора. Вокзалы, телеграф, типографии контролировались революционными рабочими и солдатами. Для улучшения продовольственного снабжения города при Совете была создана продовольственная комиссия.

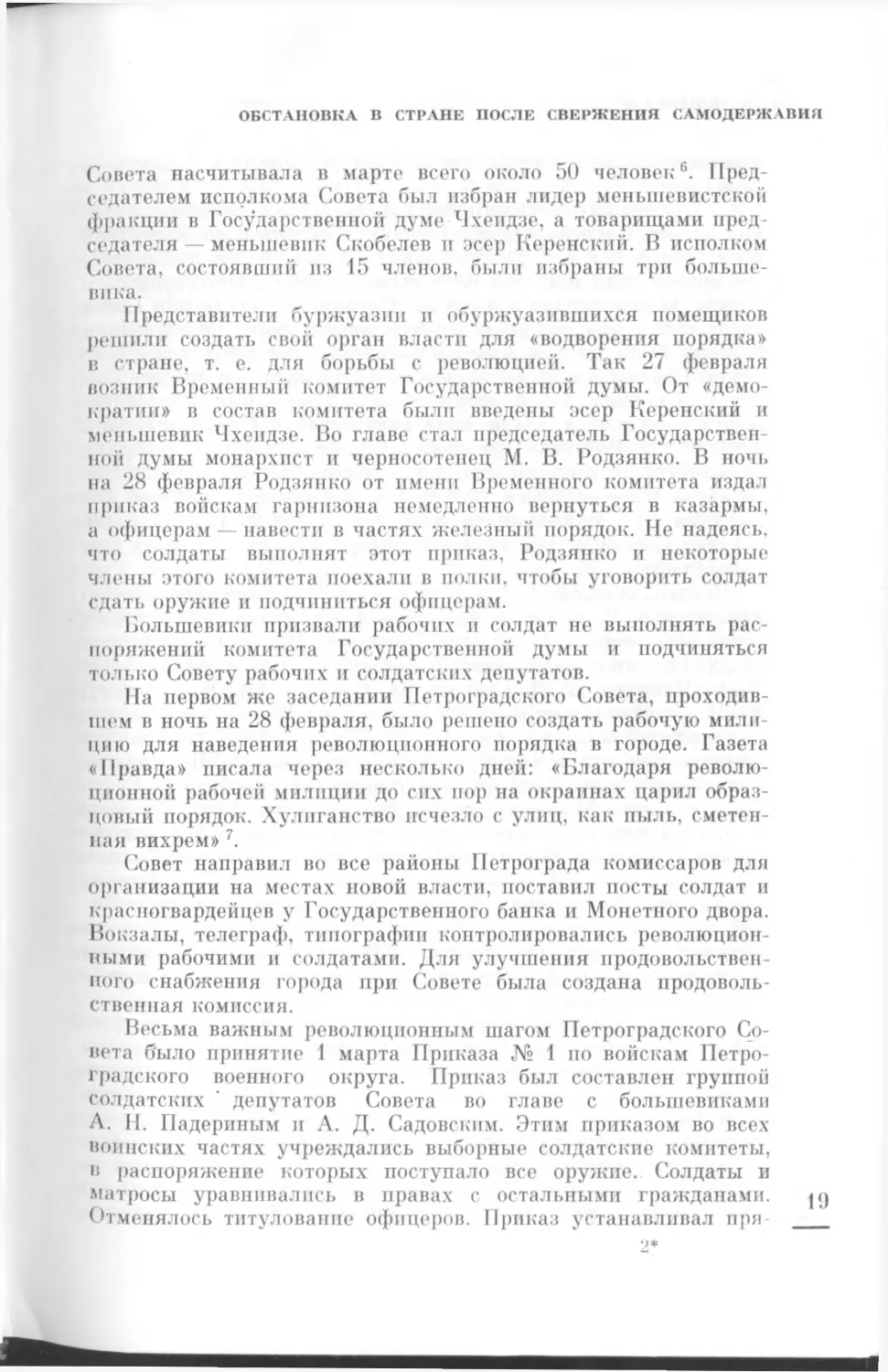

Весьма важным революционным шагом Петроградского Совета было принятие 1 марта Приказа № 1 по войскам Петроградского военного округа. Приказ был составлен группой солдатских ' депутатов Совета во главе с большевиками А. Н. Падериным и А. Д. Садовским. Этим приказом во всех воинских частях учреждались выборные солдатские комитеты, в распоряжение которых поступало все оружие. Солдаты и матросы уравнивались в правах с остальными гражданами. Отменялось титулование офицеров. Приказ устанавливал пря-

2*

19

ГЛАВА ПЕРВАЯ

мое подчинение воинских частей Совету рабочих и солдатских депутатов.

Командование военного округа поспешило объявить этот приказ выдумкой злоумышленников и угрожало расправой всем, кто будет его распространять и тем более выполнять.. Но приказ стал известен не только в войсках Петроградского округа. О нем узнала вся армия. Однако Петроградский Совет очень скоро показал свою непоследовательность. Меньшевики и эсеры были не способны ни на какие самостоятельные действия. Оказавшись перед выбором, с кем идти — с пролетариатом или с буржуазией, они склонились в сторону последней. И это в то время, когда даже председатель Государственно]! думы М. В. Родзянко признавал, что фактически 27 февраля сложилось такое положение, при котором «партия социалистов овладела Петроградским гарнизоном и сделалась хозяйкой положения...» 8 Вся полнота власти в это время находилась в руках Совета, и тем не менее лидеры Совета пошли на сговор с буржуазией.

Поздно вечером 1 марта состоялось объединенное заседание членов Временного комитета Государственной думы и эсеро-меньшевистских лидеров Петроградского Совета, которое обсудило вопрос о создании правительства. На заседании были Н. С. Чхеидзе, Н. Д. Соколов, Н. Суханов (Н. Н. Гиммер), Ю. М. Стеклов и эсер В. Н. Филипповский. Меньшевик Стеклов изложил условия, на которых исполком Совета соглашался принять участие в формировании правительства. По признанию присутствовавшего на этом совещании меньшевика Суханова, «на лице Милюкова можно было уловить даже признаки полного удовлетворения» 9, когда он прослушал все до конца. Вождь буржуазии Милюков действительно имел все основания быть довольным: в обмен за признание свобод, фактически завоеванных восставшим народом, за отказ от уже разогнанной царской полиции, за обещание Учредительного собрания будущее правительство получало свободу действий в решении жизненно важных для трудящихся вопросов: о войне, о борьбе с разрухой, о земле.

На этом совещании обе стороны договорились о составе нового правительства. В него вошли представители буржуазии и обуржуазившихся помещиков. Представители Временного комитета Государственной думы получили также согласие исполкома Совета выступить от имени Совета с декларацией по поводу образования Временного правительства и в ней указать, что оно сформировано Временным комитетом Думы по согласо-20 ванию с Советом и поэтому революционные массы должны --- признать это правительство как единственно законное. Буржуа-

ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ

зия хорошо понимала, что без такого обращения Совета массы не признают нового правительства. И она добилась от лидеров Совета опубликования декларации на другой день после объединенного заседания. Так возникло Временное буржуазное правительство.

Председателем Совета министров стал крупньш помещик князь Г. Е. Львов, который еще до революции намечался царем в премьер-министры. Министром иностранных дел был назначен лидер кадетской партии (главной партии буржуазии) П. Н. Милюков, военным и морским министром — лидер октябристов (партии крупных помещиков и капиталистов) А. И. Гучков. Портфели министров торговли и промышленности и финансов получили крупнейшие капиталисты М. И. Терещенко и А. И. Коновалов (прогрессист), эсер А. Ф. Керенский был назначен министром юстиции и должен был представлять в правительстве «демократию». Министром земледелия был назначен А. И. Шингарев (кадет), путей сообщения — Н. В. Некрасов (кадет), просвещения — А. А. Мануйлов (кадет), обер-прокурором Синода — В. Н. Львов (центр), государственным контролером — И. В. Годнев (октябрист). Было совершенно очевидно, что это новое правительство без поддержки Совета не просуществует даже одного дня и будет сброшено рабочими и солдатами. Чтобы санкционировать новое правительство, лидеры меньшевиков и эсеров созвали 2 марта пленум Петроградского Совета. На этом пленуме большевики выступили против эсеро-меньшевистского проекта соглашения Совета с буржуазией и созданным ею Временным правительством. Они указывали на буржуазный характер этого правительства и предлагали, чтобы Совет рабочих и солдатских депутатов Петрограда создал временное революционное правительство.

В противоположность большевикам меньшевик Суханов, как и его коллегп, утверждал: «Власть, идущая на смену царизму, должна быть буржуазной, Трепова и Распутина должны и могут сменить только заправилы думского „прогрессивного блока". На такое решение необходимо держать курс. Иначе переворот не удастся и революция погибнет» 10.

Большинством голосов Совет принял постановление, одобряющее соглашение исполкома Совета с Временным комитетом Государственной думы о создании Временного буржуазного правительства. Лидеры мелкобуржуазных партий, действуя таким образом, исходили из положения: поскольку произошла революция буржуазная, то и к власти должна прийти буржуазия. Социалистическая революция, по мнению лидеров мелкобуржуазных партий, могла произойти лишь в тех странах, где

21

ГЛАВА ПЕРВАЯ

достигнут высокий уровень производительных сил, где пролетариат составляет большинство населения. В России же, рассуждали эсеро-меныпевистскпе «теоретики», таких условий нет, поэтому не может быть и речи о социалистической революции.

Для «революционного контроля» за действиями буржуазного правительства вожди мелкобуржуазных партий предложили создать «контактную комиссию». Говоря об этой комиссии, В. И. Ленин отмечал, что «эсеры и меньшевики играли в „контактной комиссии" роль дурачков, которых кормили пышными фразами, обещаниями, „завтраками"» 11. Под влиянием революционной фразы своих руководителей большинство депутатов Совета одобрило предложения о создании буржуазного Временного правительства и передаче ему власти, оговорив, однако, это условием контроля со стороны Совета.

Так образовались две власти: Совет рабочих и солдатских депутатов и Временное буржуазное правительство.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов выпустил воззвание, в котором призывал народ поддержать Временное правительство. Петроградский Совет добровольно передавал государственную власть в руки буржуазии, ее Временному правительству, заключив с ним соглашение о его поддержке. В. И. Ленин характеризовал действия эсеро-меньшевистских лидеров, направленные на передачу буржуазии власти, завоеванной рабочими и крестьянами, как классический образец измены делу революции и делу пролетариата 12.

По примеру Петрограда по всей стране, прежде всего в основных промышленных центрах и в крупнейших городах, трудящиеся создавали Советы.

В ночь с 27 на 28 февраля Московское областное бюро ЦК РСДРП (б) обратилось к рабочим и солдатам Москвы и Московской области с призывом поддержать восставший Петроград.

«Товарищи, — говорилось в листовке, — бросайте ра-б о т у! С о л д а т ы! П о м н и т е, что сейчас решается судьба народа! Все на улицы! Все под красные знамена революции!

Выбирайте в Совет рабочих депутатов! Сплачивайтесь в одду революционную силу!» 13.

Тысячи москвичей откликнулись на этот призыв. С утра 28 февраля улицы города заполнились демонстрантами. Стихийно возникали митинги, на которых выступали большевики В. П. Ногин, П. Г. Смидович и др. Вечером 1 марта революционные отряды рабочих и присоединившихся к ним солдат 22 заняли почтамт, телеграф, арсенал, Кремль, вокзалы. Градо-___ начальник, губернатор и командующий военным округом были

ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ

арестованы. Из тюрем были выпущены политические заключенные.

Московский комитет РСДРП (б) подготовил 1 марта проект наказа своим депутатам, избранным в Московский Совет рабочих депутатов. В нем указывалось, что Совет рабочих депутатов «в союзе с революционными организациями других мест должен возможно быстрее создать Временное революционное правительство» 14.

Московский Совет рабочих депутатов, родившийся, как и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, в огне революции, пользовался безграничным доверием и поддержкой трудящихся. Но, как и в Петрограде, большинство мест в Московском Совете также принадлежало меньшевикам и эсерам. Председателем Московского Совета был избран меньшевик А. М. Никитин, которого вскоре заменил меньшевик Л. М. Хин-чук. В отличие от Петрограда, в Москве, отдельно от Совета рабочих депутатов, был создан и Совет солдатских депутатов, большинство в котором принадлежало эсерам. Меньшевистско-эсеровские лидеры Московских Советов, так же как и Петроградского, повели дело к союзу с буржуазией, которая создала в Москве Комитет общественных организаций. 2 марта пленум Совета рабочих депутатов принял решение о поддержке Временного правительства, если оно созовет Учредительное собрание 15.

Пваново-вознесенские большевики, получив сообщение о свержении самодержавия, провели политическую демонстрацию. 30 тыс. рабочих собрались 2 марта на площади около городской управы. Перед ними выступил один из руководителей большевистской организации Иваново-Вознесенска В. П. Кузнецов, призвавший к выборам Совета рабочих и солдатских депутатов. Тут же на митинге были избраны депутаты в Совет. Председателем президиума был избран В. П. Кузнецов, товарищем председателя — большевик В. Я. Степанов. Однако и Иваново-Вознесенский Совет дал согласие на создание в городе Комитета общественной безопасности, оказавшегося в руках буржуазии.

В Нижнем Новгороде (ныне Горький) 1 марта на улицы города вышли рабочие Сормовского завода и предприятий Ка-навина. На сторону рабочих перешли солдаты местного гарнизона. Большевики Канавина 1 марта созвали рабочих нескольких предприятий, где было решено избрать Совет рабочих Депутатов из представителей от Сормова. Канавина и Нижнего Новгорода. Собрание выделило временный Совет рабочих депутатов. 3 марта Совет обратился к рабочим с воззванием, в котором указывались нормы представительства по выборам в Совет.

23

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Эти нормы были типичны и для многих других Советов. Так, предприятия с числом рабочих не менее 50 избирали в Совет одного депутата, свыше тысячп — по одному депутату от каждой тысячи; предприятия с числом рабочих меньше 50 должны были объединяться с другими предприятиями для избрания депутата 16.

Не удивительно поэтому, что в избранном вскоре Совете большинство мест получили меныпевикп. Солдаты гарнизона избрали свой Совет.

Местная буржуазия назначила управляющим городской думой кадета 11. А. Демидова. Вскоре он стал губернским комиссаром Временного правительства. Городская дума избрала исполнительный комитет во главе с миллионером Д. В. Сироткиным.

В Ростове-на-Дону Совет рабочих депутатов начал свою работу 4 марта. На следующий день был создан Совет солдатских депутатов, который вскоре слился с Советом рабочих депутатов. В Воронеже Совет рабочих депутатов возник также 4 марта. Немного позже в его состав вошли' представители от солдат гарнизона и от крестьян, и он стал именоваться Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Меньшевики и эсеры, составлявшие большинство в Совете, заявили, что Совет будет работать «в единении» с Комитетом общественных организаций, созданным буржуазией. В ряде городов Советы рабочих депутатов и Советы солдатских депутатов существовали раздельно. Однако они собирались вместе для решения важнейших вопросов. Так, Совет рабочих депутатов Калуги объединился с Советом солдатских и офицерских депутатов для решения общеполитических вопросов: об отношении к Временному правительству, о борьбе с контрреволюцией, об охране прав народа, о продовольствии. Вопросы, касавшиеся рабочих и солдат, решались Советом рабочих депутатов и Советом солдатских депутатов отдельно.

В Иркутске, военном и административном центре Восточной Сибири, рабочие и солдаты 3 марта сместили генерал-губернатора и других царских чиновников, разоружили полицию и создали Советы. Руководство Советом рабочих депутатов и Советом военных депутатов, как и в Советах других городов, оказалось у меньшевиков и эсеров. Организованный же буржуазией Комитет общественных организаций объявил себя органом Временного правительства, а эсеро-меньшевистское руководство Совета предоставило ему власть в городе. Аналогичным образом развертывались события и в других губерниях. Повсюду создавались Советы, но в них преобладали представители не пролетарпата, а мелкобуржуазных слоев.

24

ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ

Как только весть о свержении царя дошла до армии, там возникли солдатские комитеты — фронтовые, армейские, корпусные, полковые, ротные и т. и. Некоторые комитеты смещали реакционных офицеров, выбирали новых командиров, лишали офицеров права распоряжаться оружием. Большое значение для деятельности комитетов имел также упомянутый Приказ № 1, принятый Петроградским Советом 1 марта.

Очень скоро командование убедилось в том, что остановить демократизацию армии и сохранить старые порядки в армии уже невозможно. Генералитет взял курс на создание смешанных комитетов из офицеров и солдат. В телеграмме от 11 марта исполняющий обязанности Верховного главнокомандующего генерал М. В. Алексеев предписывал командующим фронтами и армиями взять в свои руки организацию солдатских комитетов, вводить в их состав офицеров, чтобы руководить ходом событий. В этом же направлении действовали и командующие военными округами в России, стремясь овладеть солдатскими комитетами. В «Проекте временных правил военных организаций в Москве», принятом в середине марта военной комиссией при штабе командующего Московским военным округом, подчеркивалось, что в интересах единения революционной армии необходимо создание объединенных офицерско-солдатских комитетов. К концу марта подавляющее большинство комитетов состояло из солдат и офицеров. Так, из 42 членов объединенного комитета Сибирского запасного понтонного батальона 20 были офицерами. Председателем комитета также был избран офицер. В комитет 1-го запасного телеграфного батальона выборы производились по норме: от роты — 2 солдата и 1 офицер. Ревельский местный флотский комитет состоял из 10 матросов и 3 офицеров. Обращает на себя внимание, что в комитеты из числа командиров обычно избирались младшие офицеры: прапорщики, подпоручики и поручики. Значительную часть членов комитетов составляли фельдфебели, унтер-офицеры, писари, являвшиеся, как правило, выходцами из мелкобуржуазных слоев города и деревни. По своему партийному составу большинство комитетов были эсеро-меньшевистскими.

Весть о свержении царя быстро дошла и до деревни. Начались митинги, сходы. Крестьяне арестовывали земских начальников, волостных старшин, полицейских, урядников, стражников. Создавались сельские, волостные, уездные комитеты или Советы крестьянских депутатов. Раньше всего Советы крестьянских депутатов были созданы в промышленных губерниях. Если к концу июля губернские Советы крестьянских депутатов существовали в 52 губерниях России17, то в Центральном промышленном районе они имелись в мае во всех губерниях

25

ГЛАВА ПЕРВАЯ

района. Несколько медленнее проходило образование Советов крестьянских депутатов в уездах. К -середине июля 1917 г. они были созданы в 45,6% уездов России|8, а в губерниях Центрального промышленного района они существовали почти повсеместно. По данным крестьянской секции Московского областного бюро Советов, к 3 июля Советы крестьянских депутатов действовали во всех уездах Калужской, Тверской, Костромской, Тульской и Рязанской губерний. Что же касается волостных Советов, то в ряде мест они были созданы сразу после Февральской революции. Кое-где крестьяне называли своп выборные органы не Советами, а комитетами, что, впрочем, не меняло ни их функций, ни классового состава. Как крестьянские комитеты, так и Советы были общекрестьянскими организациями и включали в свой состав представителей не только трудового крестьянства, но и кулаков.

В национальных районах России свержение самодержавия активизировало революционную энергию масс. Рабочие, солдаты и матросы Ревеля (ныне Таллин) освободили 2 марта политических заключенных, разгромили тюрьмы, полицейские участки, суд и канцелярию эстляндского губернатора. На следующий день здесь возник Совет рабочих и воинских депутатов. 7 марта был избран первый Совет рабочих депутатов в Риге. 4 марта образовался Минский Совет рабочих депутатов. Через день он объединился с Советом солдатских депутатов. К моменту Февральской революции в Минске работали большевики М. В. Фрунзе, А. Ф. Мясников (Мясникян) и др. Несмотря на засилье в Совете эсеров, меньшевиков и бундовцев, большевикам под руководством Фрунзе и Мясникова в первое время удавалось проводить в Совете ряд революционных решений. В начале марта Советы рабочих и солдатских депутатов возникли также в Гомеле, Витебске, Орше и других городах Белоруссии.

На Украине в марте были созданы Советы в Харькове, Екатеринославе (ныне Днепропетровск) и Совет рабочих депутатов в Киеве. Выборы в Киевский Совет проходили так: от 25 до 100 человек избирали одного депутата, от 100 до 250 — двух депутатов, от каждых последующих 250 человек избирался один депутат. Предприятия с числом рабочих свыше 2 тыс. от каждой тысячи избирали одного депутата. Порядок выборов в Киевский, как и в большинство других Советов России, ясно показывает, почему мелкобуржуазные, а не пролетарские элементы стали преобладать в Советах рабочих и солдатских депутатов.

26 В Баку первое заседание Совета состоялось 6 марта. Пред-___ седателем президиума Совета рабочих депутатов был избран

ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ

большевик С. Г. Шаумян. 2 марта состоялись выборы Совета рабочих депутатов в Ташкенте. Спустя несколько дней он объединился с гарнизонным Советом солдатских депутатов. Были созданы Советы в Петро-Александровске (ныне Турт-куль), Самарканде, Андижане и других городах Средней Азии. Среди коренного населения стали создаваться Советы мусульманских рабочих депутатов.

По подсчетам И. И. Минца, в марте 1917 г. было создано в 393 городах и населенных пунктах 513 Советов рабочих и Советов солдатских депутатов, в том числе: 242 Совета рабочих депутатов, 116 Советов солдатских депутатов (включая Советы военных депутатов и гарнизонные собрания). В 91 городе и населенном пункте сразу возникли объединенные Советы рабочих и солдатских депутатов; 65 Советов рабочих и Советов солдатских депутатов слились в течение марта 19.

Лишь немногие из Советов возглавлялись большевиками. В большинстве мест руководящие посты в Советах занимали меньшевики и эсеры, которые пошли на соглашение с крупной буржуазией.

Буржуазия также создавала и укрепляла своп организации. Вслед за созданием Временного правительства в Петрограде на местах стали возникать органы Временного правительства в виде различных комитетов, а потом во все губернии и уезды были назначены комиссары Временного правительства, выдвинутые на эти должности руководителями уездных и губернских земских управ. Это были, как правило, видные представители буржуазии пли помещиков, занимавшие руководящие посты в губерниях п уездах при самодержавии. К маю 1917 г. на местах уже было, ио неполным данным, 50 губернских и 437 уездных комиссаров.

Так в результате свержения царизма по всей России сложилось двоевластие, невиданное в истории переплетение двух диктатур: диктатуры буржуазии в лице Временного правительства и революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства в лице Советов.

Двоевластие было порождено социально-экономическими причинами. Оно выражало «лишь переходный момент в развитии революции, когда она зашла дальше обычной буржуазно-демократической революции, но не дошла еще до „чистой" диктатуры пролетариата и крестьянства» 20. Февральская буржуазно-демократическая революция была крутым ново-ротом в истории страны. Она привела в движение все слои общества. К активной политической деятельности потянулись миллионы людей, в прошлом далеких от политики. В подав- 27 ляющем большинстве это была мелкая буржуазия — крестьяне, _____

ГЛАВА ПЕРВАЯ

мелкобуржуазные слои города, мелкие служащие, ремесленники; удельный вес ее в населении страны составлял более 80%21. Мелкая буржуазия повернула к шовинизму, к поддержке крупной буржуазии, «к зависимости от нее, к боязни обойтись без нее...»22.

Политическим барометром, отражавшим колебания мелкобуржуазных масс страны, были мелкобуржуазные партии меньшевиков и эсеров. Меньшевики и эсеры свою задачу в создавшейся после Февральской революции обстановке видели в том, чтобы примирить интересы широких масс трудящихся с буржуазией, чтобы убедить рабочих в необходимости поддержать буржуазию, ее политику, «поскольку идет война и нужно обороняться от врага». Не искушенные в политике люди под влиянием меньшевиков и эсеров наивно поверили в то, что Временное буржуазное правительство выполнит их заветные желания: быстро окончит войну, передаст помещичьи земли крестьянам, проведет демократические преобразования. Не только солдаты и крестьяне, но и часть рабочих поверила этому. В. И. Ленин тогда писал: «Доверчиво-бессознательное отношение к капиталистам, худшим врагам мира и социализма, — вот что характеризует современную политику масс в России, вот что выросло с революционной быстротой на Социально-экономической почве наиболее мелкобуржуазной из всех европейских стран» 23.

Другой причиной засилья мелкобуржуазных партий в Советах была недостаточная организованность и сознательность пролетариата. Свыше 20% промышленных рабочих (мужчин) были призваны в армию24. Военные мобилизации, нередко использовавшиеся в качестве репрессивной меры, коснулись в первую очередь кадровых рабочих, прошедших школу революционной борьбы. Их место заняли менее квалифицированные рабочие, главным образом женщины и дети. Так, если в фабрично-заводской промышленности женщины, подростки и малолетние составляли на 1 января 1914 г. 41,5%, то к 1 января 1917 г. их было уже 54,1 % 25.

За годы войны среди промышленного пролетариата выросла мелкобуржуазная прослойка, что заметно сказалось на его социальном составе. На заводы и фабрики устремлялись владельцы мелких торговых и промышленных предприятий, домовладельцы, приказчики и другие представители мелкобуржуазных слоев населения. «Со времени войны фабрично-заводские рабочие в России, — отмечал В. И. Ленин, — стали гораздо менее пролетарскими по составу, чем прежде, 28 ибо во время войны поступали на заводы те, кто хотел уклониться от военной службы» 23.

ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ

В промышленность влились также представители средних и зажиточных .слоев деревни. Московская биржа труда в отчете за 1916 г. отмечала, что средн обратившихся за работой 75—80% составляли собственники, имевшие в деревне землю и дом. Эта цифра поднималась до 92% для строительных рабочих и опускалась до 60% для металлистов27. Между тем до войны пополнение рабочего класса из деревни шло в основном за счет пролетаризировавшегося крестьянства.

Война серьезно ослабила массовые рабочие организации. Репрессии обрушились прежде всего на партию большевиков; почти ни один партийный комитет не избежал разгрома. Были разогнаны профессиональные союзы и даже культурно-просветительные общества. Ослабление организованности пролетариата в сочетании с пополнением его рядов выходцами из мелкобуржуазных и буржуазных слоев способствовало известному усилению позиций мелкобуржуазных партий — меньшевиков и эсеров — среди пролетариев.

Партия эсеров быстро росла и насчитывала к концу мая сотни тысяч членов, она имела свои организации в 63 губерниях и областях России, а также на Балтийском и Черноморском флотах, на Северном, Западном, Юго-Западном и Румынском фронтах28. Наибольшим влиянием эсеры пользовались среди солдат и крестьян. Партия меньшевиков имела в мае 1917 г. около 45 тыс. членов, входивших в 27 чисто меньшевистских и 27 объединенных партийных организаций29. Меньшевики пользовались влиянием главным образом среди мелкобуржуазных масс города.

Важнейшей политической партией была партия кадетов, выражавшая и представлявшая интересы буржуазии и обуржуазившихся помещиков. Уже в марте 1917 г. эта партия имела местные организации более чем в 50 губерниях и областях России30. В первые дни после Февральской революции кадеты старались во что бы то ни стало спасти монархию, и когда это не удалось, они быстро перекрасились в республиканцев. На VII съезде своей партии в марте 1917 г. кадеты высказались за союз с мелкобуржуазными партиями. Этот шаг был хорошо продуман, поскольку буржуазия понимала, что без союза с мелкобуржуазными партиями она не сможет удержаться у власти. Однако, сделав указанный шаг, кадеты вместе с тем укрепляли союз с партиями и группами, стоящими правее их. Такая тактика помогла кадетам удержаться у власти. Немаловажную роль в этом отношении играли империалистические правительства США, Англии, Франции. Правящие круги этих государств сразу после образования Временного правительства поспешили заявить о его призна-

29

ГЛАВА ПЕРВАЯ

нии как единственно законного правительства России. 9 марта посол США в России Фрэнсис сделал это заявление на торжественном приеме, устроенном Временным правительством. Однако дело не ограничивалось только признанием. Правительство США пообещало Временному правительству кредит в сумме 500 млн. долл.3|, что имело большое значение для укрепления позиций русской буржуазии, пришедшей к власти.

2. Пролетариат в борьбе за дальнейшее развитие ренолюцин

Решающая роль в сплочении сил пролетариата принадлежала его авангарду — партии большевиков. Это была единственная партия в России, которая действительно выражала коренные интересы подавляющего большинства населения страны. К началу 1917 г., по неполным данным, она насчитывала 23,6 тыс. членов32, из них рабочих было 60,2%. Самыми крупными организациями были Петроградская ('2000 членов), Московская (600), Екатерпнославская (400), Киевская (200), Луганская (100), Харьковская (105 членов).

После свержения самодержавия пз тюрем и ссылки вышли видные деятели партии: А. С. Бубнов, П. А. Джапаридзе, Ф. Э. Дзержинский, С. В. Косиор, Г. К. Орджоникидзе, О. А. Пятницкий, Я. Э. Рудзутак, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, С. Г. Шаумян, А. Е. Бадаев, Г. И. Петровский, М. К. Муранов и др. 5 марта возобновилось издание центрального органа РСДРП(б) газеты «Правда», закрытой в 1913 г. царским правительством. «Правда» начала разъяснять грудящимся, что Февральская революция — это только «первый этап к полной победе социальной революции, полному торжеству рабочего класса»33. «Правда» звала пролетариат к дальнейшей борьбе: «Товарищи' рабочие! Товарищи солдаты! Не сдавайте оружие, вооружайте новые кадры революционной милиции. Революция не кончилась, требования восставшего народа поставлены, но еще не осуществлены. Осуществить их можем только мы сами. Укрепляйте милицию! Революция продолжается!» 34.

Вслед за «Правдой» стали выходить большевистские газеты на местах: «Социал-демократ» в Москве, «Голос социал-демократа» в Киеве, «Пролетарий» в Харькове, «Приволжская правда» в Самаре, «Голос правды» в Кронштадте. «Кавказский рабочий» в Тифлисе, «Бакинский рабочий» и др.

30 Руководство революционной работой в России осуществляло ___ Русское бюро ЦК РСДРП (б), созданное в 1912 г. Оцени-

ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ

вая классовую сущность Временного правительства, Бюро ЦК РСДРП (б) в резолюции от 4 марта отмечало: «Теперешнее Временное- правительство но существу контрреволюционно, так как состоит из представителей крупной буржуазии и дворянства, а потому с ним не может быть никаких соглашений» 35. В резолюции Бюро ЦК РСДРП (б) от 9 марта указывалось, что Временное правительство преследует в войне те же грабительские, империалистические цели, что и свергнутое царское правительство. Эти резолюции свидетельствуют о том, что в общем и целом Бюро ЦК правильно квалифицировало Временное правительство. Однако в необычайно сложных и своеобразных условиях, которые сложились в России после Февральской революции, некоторые партийные организации и работники Бюро ЦК РСДРП (б) не сумели глубоко разобраться в сложившейся обстановке, чтобы на этой основе выработать новую тактику. Так, в резолюции Бюро ЦК от 4 марта перед партийными организациями страны ставилась задача создания Временного революционного правительства (диктатуры пролетариата и крестьянства). И это в то время, когда не только в Петрограде, но и в других промышленных центрах страны уже были созданы и действовали Советы. Авторы резолюции не поняли того, что Советы и есть органы диктатуры пролетариата и крестьянства. Выступая против поддержки Временного правительства и разоблачая его контрреволюционную сущность, Бюро ЦК и ряд деятелей партии в то же время считали, что положение можно поправить установлением контроля за правительством со стороны Совета. Такая ошибочная позиция давала неправильную ориентировку партийным организациям, порождала у рабочих, солдат и крестьян надежду, что будто бы буржуазное правительство может проводить политику в интересах трудящихся.

Определение подлинной революционной стратегии и тактики партии в новых условиях принадлежит В. И. Ленину. Находясь в эмиграции в Швейцарии, он на основании отрывочных сообщений из России уже сумел составить правильное представление о создавшейся обстановке в России. 17 марта в письме А. М. Коллонтай, находившейся в Осло для связи заграничной части ЦК РСДРП (б) с Россией, содержались очень важные указания относительно тактики, которой следовало придерживаться большевикам. В. И. Ленин настойчиво требовал усилить работу по организации масс и подготовке их к завоеванию «власти Советами рабочих депутатов. Только такая власть может дать хлеб, мир и свободу.

Сейчас — добивать реакцию, ни тени доверия и поддержки новому правительству (ни тени доверия Керенскому, Гвоздеву,

31

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Чхенкели, Чхеидзе и К0) и вооруженное выжидание, вооруженная подготовка более широкой базы для более высокого этапа» 36. В последующих письмах В. И. Ленин подчеркивал, что пролетариату необходимо продолжать борьбу за победу социализма. Выполнение этой задачи потребует организации Советов, вооружения рабочих, завоевания на сторону пролетариата армии, трудящегося крестьянства.

Особое внимание В. И. Ленин обращал на необходимость борьбы с оборонцами. Это были прежде всего меньшевики и эсеры, убеждавшие народные массы, будто после свержения царизма война перестала быть империалистической, и призывавшие к «защите отечества», хотя от перехода власти в руки буржуазии империалистический характер войны не изменился. Поэтому В. И. Ленин требовал, чтобы партийные организации большевиков сохраняли полную самостоятельность и не шли на сближение с партиями, стоявшими на позициях оборончества. Объединительные настроения, предупреждал он, — это самая большая опасность, угрожающая русской революции.

В «Письмах из далека», написанных для газеты «Правда», В. И. Ленин сформулировал задачи партии в новых условиях. «Теперь мы переживаем переход, — говорилось в одном из этих писем, — .. .от „схватки" с царизмом к „схватке" с гуч-ковско-милюковским, помещичьим и капиталистическим империализмом»37. Ленинские «Письма из далека» явились вкладом в разработку теории социалистической революции. Онп помогли партии большевиков понять сложность обстановки в России после Февральской революции. Однако и после их получения отдельные работники продолжали отстаивать и пропагандировать ошибочные взгляды. В противоположность В. И. Ленину, считавшему, что перед Россией история поставила задачу перехода к социалистической революции, Каменев доказывал, что Россия не созрела для нее, и на этом основании делал далеко- идущие, глубоко ошибочные выводы в оценке революции, Временного буржуазного правительства и других вопросов. В оценке революции допускали ошибки и другие деятели партии.

В «Письмах о тактике» В. И. Ленин показал суть этих ошибок, их причины. Он указывал, что Каменев «... и в 1917 г. смотрит только на прошлое революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. А для нее на деле уже началось будущее, ибо интересы и политика наемного рабочего и хозяйчика на деле уже разошлись, притом по такому важнейшему вопросу, как „оборончество", как отношение к империалистской войне...

32

ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ

Тов. Каменев не вдумался в факт, в значение существующих Советов, в их тождество по типу, по социально-политическому характеру с государством Коммуны и, вместо изучения факта, стал говорить о том, на что я будто бы „рассчитываю", как на „немедленное" будущее» 38.

Изживая ошибки, преодолевая трудности, партия, руководствуясь указаниями В. И. Ленина, развертывала работу в Советах, добиваясь их переизбрания. В ряде мест большевикам удалось добиться усиления своей роли в Советах. Так, 19 марта орехово-зуевские большевики провели выборы в Совет, в результате чего эсеры и меньшевики были устранены с руководящих постов. Председателем Совета был избран большевик Л. И. Липатов.

Советы, в которых преобладали большевики, с самого начала повели борьбу против органов буржуазной власти на местах. Особенно ярко проявилась эта линия в ряде городов Центрального промышленного района — Иваново-Вознесенске, Гусь-Хрустальном, Коврове, Орехово-Зуеве. Иваново-Вознесенский Совет, например, в марте принял постановление о реквизиции типографии черносотенной газеты «Ивановский листок», разоружил полицию, предъявил ультиматум предпринимателям: принять на прежние места рабочих, уволенных за участие в январской стачке 1917 г. Кимрский Совет рабочих депутатов (Тверской губ.) взял в свои руки формирование милиции. Гражданский исполнительный комитет, созданный буржуазией, вынужден был согласовывать с Советом свою деятельность. На Людиновском заводе (Калужской губ.) все административные функции заводоуправления фактически перешли к Совету. Следственная комиссия Совета установила контроль за выполнением заказов и снабжением завода сырьем. Без ведома комиссии ни один человек не мог быть уволен или принят на завод.

Объединенный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов г. Вязники (Владимирской губ.) действовал как власть. Совет предписал фабрикантам выплатить рабочим заработную плату за 6 забастовочных дней. Характерна жалоба фабрикантов министру торговли и промышленности на местный Совет. Совет действует как власть, писали они, вселяя в рабочих уверенность, что любое их требование — закон для фабрикантов.. «Противостоять требованиям рабочих, которые каждый раз бывают поддержаны Советами, мы бессильны» 39.

На Урале, где большевики руководили Советами в Екатеринбурге (ныне Свердловск), Верхней Туре, Невьянске, Миньяре, Мотовилихе, Лысьве и других местах, Советы также становились действительными органами власти. В Горловско-

33

3 Заказ .N*e 146

ГЛАВА

ПЕРВАЯ

Щербиновском районе Донбасса, где большевики пользовались большим влиянием среди шахтеров, Советы взяли под свой контроль все предприятия. Без санкции Совета администрация предприятий не могла уволить ни одного рабочего. Советы направили своих представителей в суды и контролировали судопроизводство.

Наряду с Советами рабочих и солдатских депутатов массовый революционный порыв трудящихся вызвал к жизни новую, еще невиданную в истории международного пролетарского движения боевую организацию — фабрично-заводские комитеты. Являясь организациями революционного класса, испытывая на себе с первых дней своего возникновения сильное влияние большевиков, фабзавкомы выступили как проводники наиболее революционных и радикальных начинаний не только в области внутренней фабрично-заводской жизни, но и в области политической.

Фабзавкомы избирались всеми рабочими, независимо от профессии. В уставе петроградских фабзавкомов было записано, что выборы проводятся по постановлению общего собрания рабочих и служащих предприятия, либо на общем собрании, либо по разрядам (по цехам, мастерским и т. п.). Активным и пассивным избирательным правом пользовались все рабочие без различия пола, возраста, национальности й вероисповедания. Выборы проводились путем тайного голосования. Чтобы выборы считались действительными, необходимо было участие в них не менее половины избирателей, Члены фабзавкома и заместители в любое время могли быть отозваны своими избирателями. Устав петроградских, как и других, фабзавкомов страны не оставляет сомнений в самой широкой демократии выборов этих организаций пролетариата.

В марте—апреле фабзавкомы возникли во всех промышленных районах страны. Во многих фабзавкомах по тем же причинам, о которых говорилось выше, и прежде всего ввиду серьезного изменения состава рабочего класса в связи с войной руководящее положение заняли представители мелкобуржуазных партий, главным образом партии меньшевиков. Но в отличие от Советов большевизация фабзавкомов проходила значительно быстрее. Находясь в тесной связи с рабочими, они глубже и полнее отражали в своей деятельности процесс революционизирования пролетариата. Фабзавкомы за сравнительно короткий срок превратились в надежные опорные пункты партии большевиков.

В организации сил рабочего класса большую роль играли 34 профессиональные союзы. Раньше всего они возникли в Пет-___ рограде и Москве.

ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ

Призывая рабочий класс к организации профсоюзов, московские большевики говорили: «Союзы необходимы во всех профессиях. Не нужно ждать никаких разрешений. Открывайте союзы явочным порядком немедленно. Сегодня же намечайте квартиру, публикуйте адрес, создавайте временное бюро, записывайтесь в члены» 40. 8 марта «Правда» напечатала обращение Петербургского комитета РСДРП (б) к рабочим с призывом немедленно создать профсоюзы. Подобного рода обращения были сделаны Киевским, Екатеринбургским, Самарским и другими комитетами РСДРП (б). В Москве и Петрограде за март—апрель было образовано 130 союзов. По неполным данным, в стране за это время возникло свыше 2 тыс. профсоюзов41. Самую высокую способность к организации продемонстрировали такие отряды пролетариата, как металлисты и текстильщики. В Москве и Московской губернии 75% металлистов были объединены профсоюзом42. Одновременно создавались союзы железнодорожников, кожевников, печатников; в различные организации оформлялись кустари, ремесленники, сторожа, прислуга. В ряде промышленных центров страны организовывались центральные бюро профсоюзов, объединявшие профсоюзные организации определенной территории и координирующие деятельность отраслевых союзов 43.