Текст

ВЪ ЛѢСУ и ВЪ ПОЛѢ

ОЧЕРКИ ИЗЪ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХЪ И РАСТЕНІЙ.

ПАВЛА ВОЛЬНОГОРСКАГО.

Съ 240 рисунками въ текстѣ.

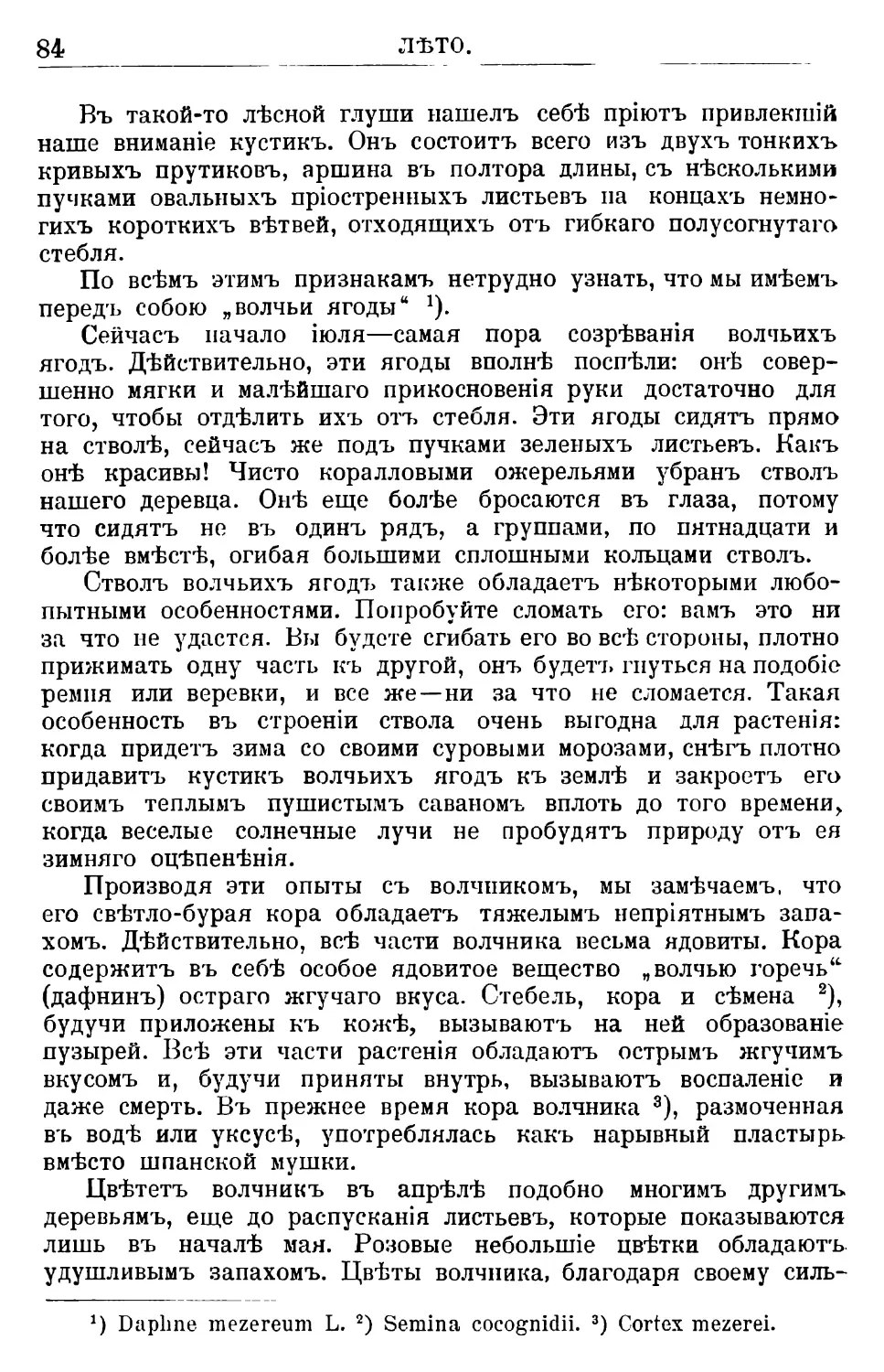

Второе исправленное и дополненное изданіе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе А. Ф. Девріена.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія В. Ѳ. Киршбаума (отдѣленіе), Новоисаакіевская 20,

1907.

Содержаніе.

стр.

Предисловіе.............................................VII

Весна.

Чужеяды.................................................. 3

Пернатые архитекторы.....................................16

Лѣто.

Оружіе растеній......................................... 43

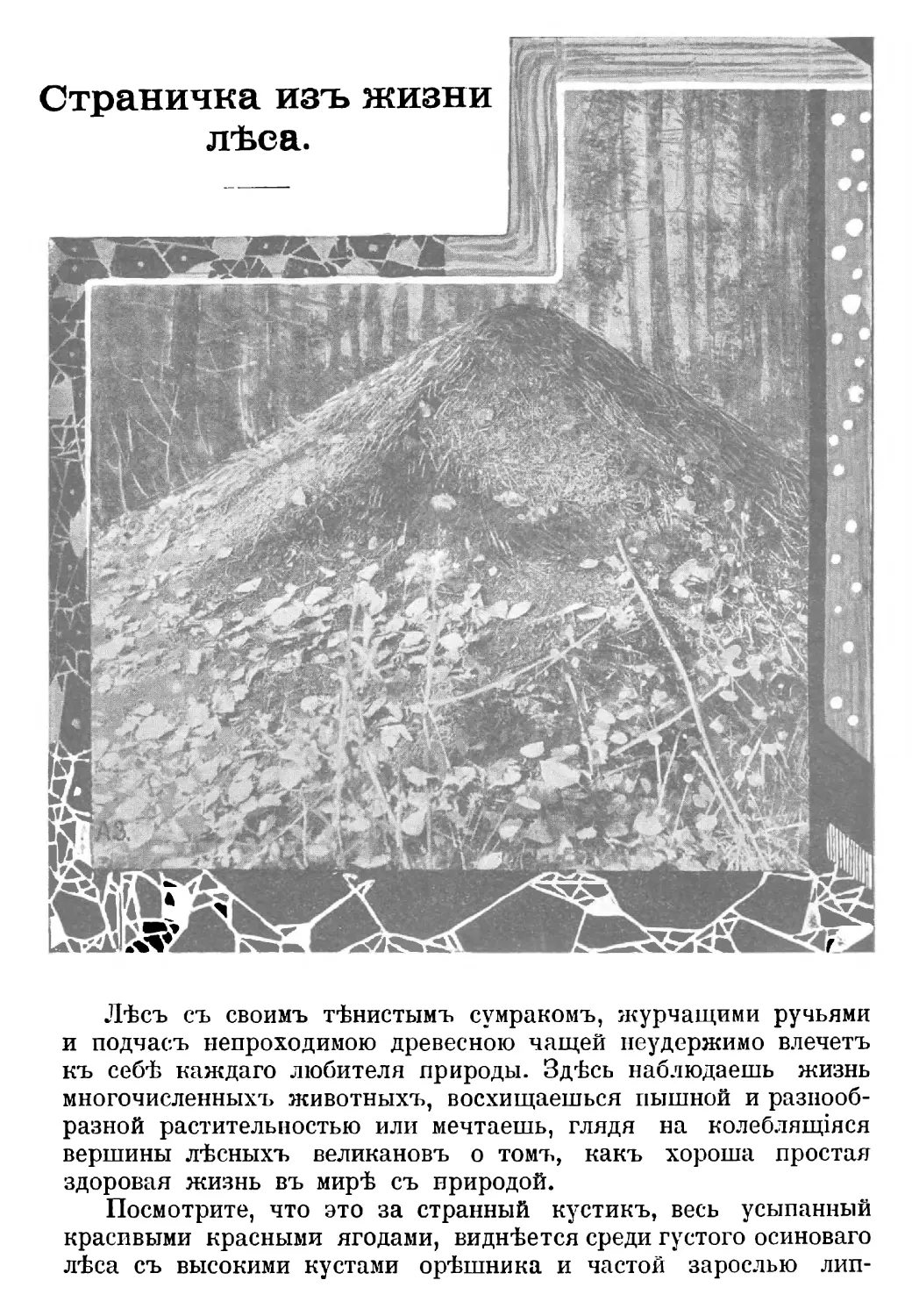

Страничка изъ жизни лѣса................................ 82

Маскарады у насѣкомыхъ и пауковъ........................110

Восьминогіе хищники......................................133

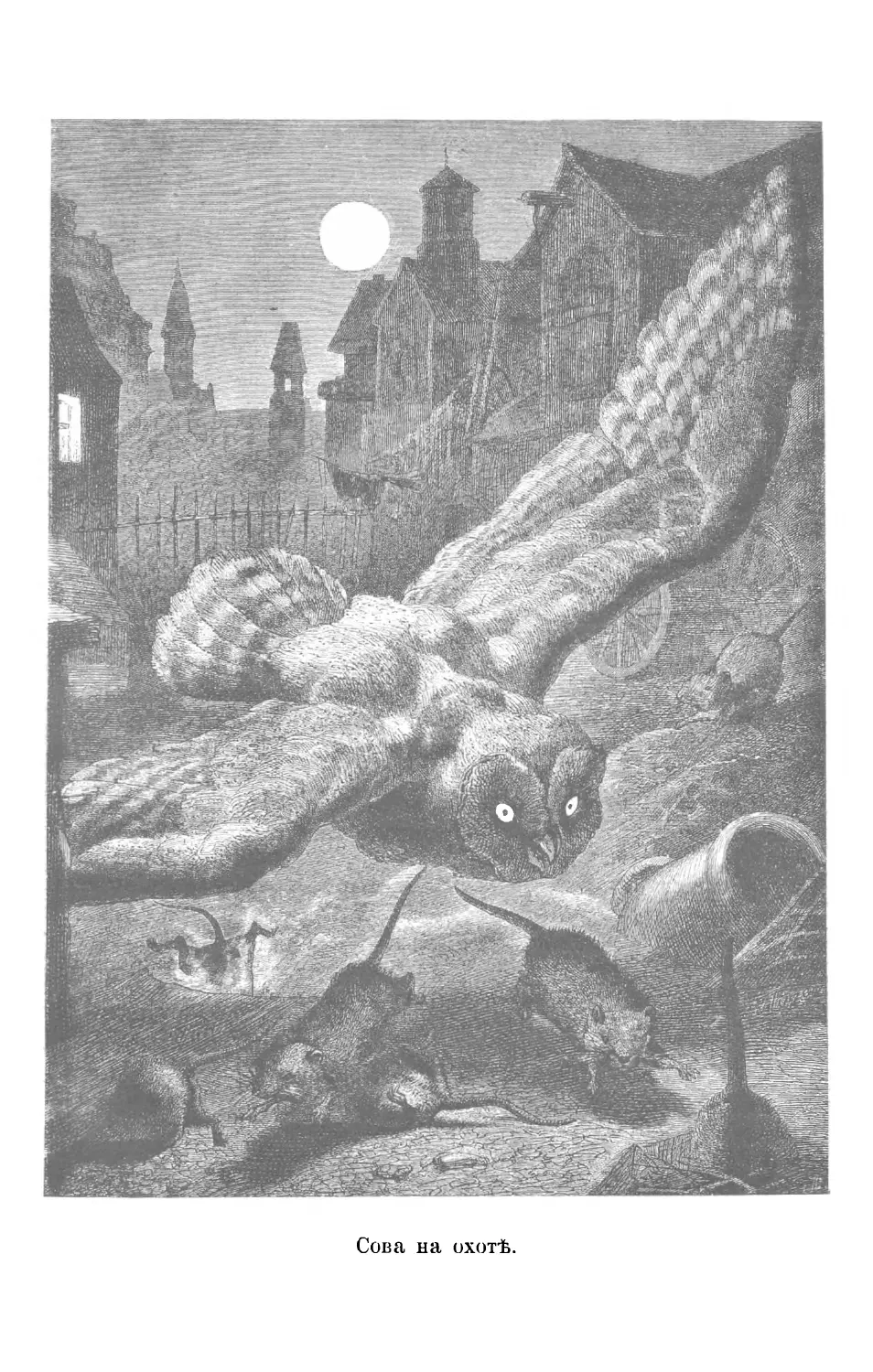

Лѣтнею ночью.............................................158

Орѣхи....................................................186

VI

Содержаніе.

стр.

Осень.

Листопадъ............................................223

Бабье лѣто........................................... 249

Паутина.............................................264

Исчезающія животныя.................................296

Зима.

Зимняя прогулка.....................................333

Подземные жители....................................346

Подъ снѣгомъ...................................... . 367

Предисловіе.

Моя книга дождалась второго изданія, и это до-

ставляетъ мнѣ большое нравственное удовлетворе-

ніе. Я хорошо сознаю, что настоящая книга болѣе

серьезна по содержанію, нежели другія, однородныя

съ ней по назначенію. Но я, какъ прежде, такъ и теперь,

держусь твердаго убѣжденія, что общедоступныя

книги по естествовѣдѣнію должны не только про-

буждать любовь къ природѣ, но и помочь осмыслить

ее, сдѣлать эту любовь болѣе сознательной. Иначе

это чувство легко переходитъ въ сентиментальность,

столь претящую душѣ русскаго человѣка.

Чтобы полюбить природу, не нужно никакой

книги, но для того, чтобы найти руководящія мысли

для пониманія сложнаго хода наблюдаемыхъ въ при-

родѣ явленій, потребовалась настойчивая многовѣ-

ковая работа цѣлаго ряда научныхъ дѣятелей.

Задача писателя-популяризатора, по моему край-

нему разумѣнію, и заключается въ томъ, чтобы

ввести читателя въ кругъ идей данной научной области,

поскольку это касается разбираемаго явленія. Для

этого часто приходится коснуться ряда схожихъ явле-

ній, совершающихся, однако, при иной обстановкѣ

и въ далекихъ отъ насъ краяхъ, разъ эти явленія

VIII

Предисловіе.

полнѣе освѣщаютъ вопросъ и даютъ матеріалъ для

отвѣта на него.

„АПе Оезіаііеп зіпй акпІісЬ ип<1 Кеіпе §'1еіс1іеі сіег апсіегп,

Ыпсі во сіеиіеі <1аз СІіог аиГ еіп деііеітез Сгезеіг"

А разъ пробуждена молодая мысль, мое дѣло сдѣ-

лано. Тогда она не отринетъ и болѣе суровой, но въ

то же самое время и болѣе питательной пищи, и не

побоится строгой атмосферы чистой науки, я же

скромно отойду въ сторону.

Идеалъ популярной книги—какъ можно болѣе

приблизиться къ научной, но слиться съ нею она не

можетъ, какъ и наоборотъ, научная книга никогда не

можетъ быть популярной.

Первое изданіе моей книги было встрѣчено благо-

склонными отзывами. Приношу искреннюю благодар-

ность всѣмъ лицамъ, сдѣлавшимъ снисходительную

оцѣнку моего труда за ихъ цѣнныя указанія, кото-

рыми я и воспользовался, по мѣрѣ возможности.

Въ разныхъ мѣстахъ книги сдѣланы многочислен-

ныя исправлеі ія и дополненія, и, кромѣ того, до-

бавленъ одинъ новый очеркъ. Благодаря любезности

издателя, въ настоящемъ изданіи помѣщено много

новыхъ рисунковъ, значительная часть которыхъ

воспроизведена по фотографическимъ снимкамъ, сдѣ-

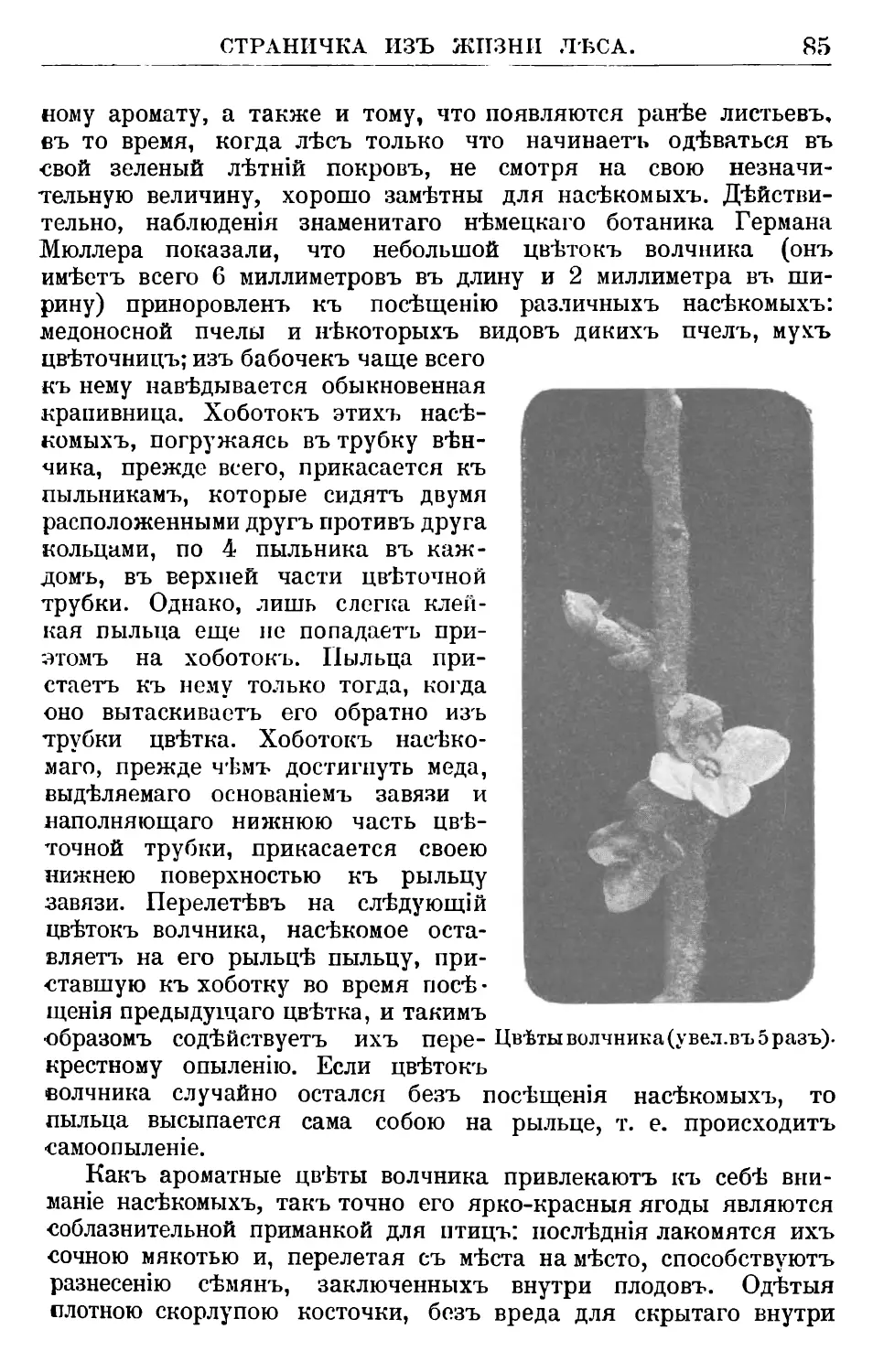

ланныхъ мною спеціально для этой книги. Не смотря

на ..се это, прежнюю цѣну на книгу удалось сохранить,

и въ этомъ я не могу не видѣть благожелательнаго

отношенія издателя и къ автору, и къ читателямъ.

Авторъ,

Чужеяды

Теплое весеннее солнце ла-

сково согрѣваетъ землю. Всюду,

куда только пр_. ..чаютъ ве-

селые солнечные ?и, про-

сыпается жизнь, всс. Гпѣшитъ

навстрѣчу теплу и свѣту,

принесеннымъ весною.

Сѣмена, развѣянныя по

землѣ осенью, выпускаютъ

свои нѣжные бѣлые ростки,

которые, встрѣтившись съ ла-

сковыми лучами солнца, быстро

зеленѣютъ и крѣпнутъ.

4

ВЕСНА.

Среди всеобщаго оживленія, вызваннаго весною, глухо и не-

движно остается крохотное сѣмячко повилики х). Давно уже

показались ростки всѣхъ другихъ сѣмянъ, лежавшихъ возлѣ, а

оно все лежитъ недвижно въ своемъ тепломъ уголкѣ, среди

груды прошлогоднихъ стеблей и листвы крапивы.

Уже все вокругъ зеленѣло и молодые гибкіе стебли хмеля

поднялись высоко отъ земли, когда сѣмячко повилики выпу-

стило свой тонкій ростокъ. Этотъ ростокъ имѣетъ на концѣ

утолщеніе; здѣсь помѣщаются запасы пищи, нужной крохотному

созданію. Утолщеніе все болѣе и болѣе уменьшается, по мѣрѣ

того, какъ самый ростокъ становится все длиннѣе и длиннѣе.

Едва только ростокъ прорвалъ кожуру сѣмени, онъ тотчасъ же

погрузился въ почву, стараясь укрѣпиться тамъ среди частичекъ

земли и перегнившей листвы. Между тѣмъ, другой узкій конецъ

нитевиднаго зародыша, окруженный кожурой сѣмени и запасомъ

питательныхъ веществъ, вытягивается кверху; приэтомъ онъ

тщательно избѣгаетъ всѣ попадающіяся ему на пути препятствія,

огибаясь вокругъ нихъ дугою.

Съ каждымъ днемъ ростокъ все болѣе и болѣе удлшшяется.

Растетъ молодая повилика очень быстро: на пятый день ростокъ

уже въ четыре раза превосходитъ величину первоначальнаго

зародыша. На третій день ростокъ сбрасываетъ одѣвавшую его

конецъ сѣмянную кожуру; она ненужна ему болѣе: весь

тотъ запасъ питательной пищи, который въ ней находился, уже

уничтоженъ и ростокъ теперь вполнѣ предоставленъ самому

себѣ, той землѣ, къ которой онъ прикрѣпился, и окружающему

воздуху.

Однако, его положеніе гораздо плачевнѣе, нежели положеніе

большинства другихъ ростковъ того же возраста. Въ немъ нѣтъ

никакихъ приспособленій, которыя позволяли бы ему питаться

воздухомъ или сокомъ изъ почвы, какъ это свойственно рост-

камъ другихъ растеній.

Откуда же взять крохотной повиликѣ пищи для дальнѣй-

шаго роста?

Эта пища заготовлена въ нижнемъ утолщенномъ концѣ за-

родыша. И дѣйствительно, по мѣрѣ того, какъ ростокъ заро-

дыша все болѣе и болѣе вытягивается въ длинную тонкую нить,

нижній конецъ его сморщивается и скоро совсѣмъ отмираетъ.

Если въ это время нитевидному ростку удастся коснуться стебля

какого-либо сосѣдняго растенія, онъ тотчасъ же обвивается во-

кругъ него, и тогда будущность повилики обезпечена. Если же

не случится этого, повилика должна погибнуть. Какъ только

истощится питательный запасъ, помѣщающійся въ толстомъ

Сіійсиіа еигораеа Ь.

ЧУЖЕЯДЫ.

5

концѣ, нитевидный ростокъ повилики безпомощно опускается

на землю. Впрочемъ, и теперь еще на все потеряно для бѣдной

повилики: распростертый на землѣ ростокъ ея цѣлыхъ пять

недѣль сохраняетъ свою жизненность, а въ это время возлѣ

повилики можетъ пробиться какая-либо травка или сосѣднее

растеніе пуститъ длинные боковые побѣги; тогда повилика не

преминетъ воспользоваться этимъ послѣднимъ случаемъ спасенія

и обовьется вокругъ молодаго растенія.

Рано или поздно, но всетаки, лишь только нитевидный рос-

токъ павилики найдетъ себѣ подходящую опору, онъ сейчасъ

же два-три раза обвивается вокругъ нея. Вмѣстѣ съ этимъ

верхній тонкій конецъ стебля повилики начинаетъ совершать

круговыя движенія на подобіе стрѣлки часовъ. Растеніе какъ

бы разыскиваетъ что-то. Эти поиски обыкновенно увѣнчиваются

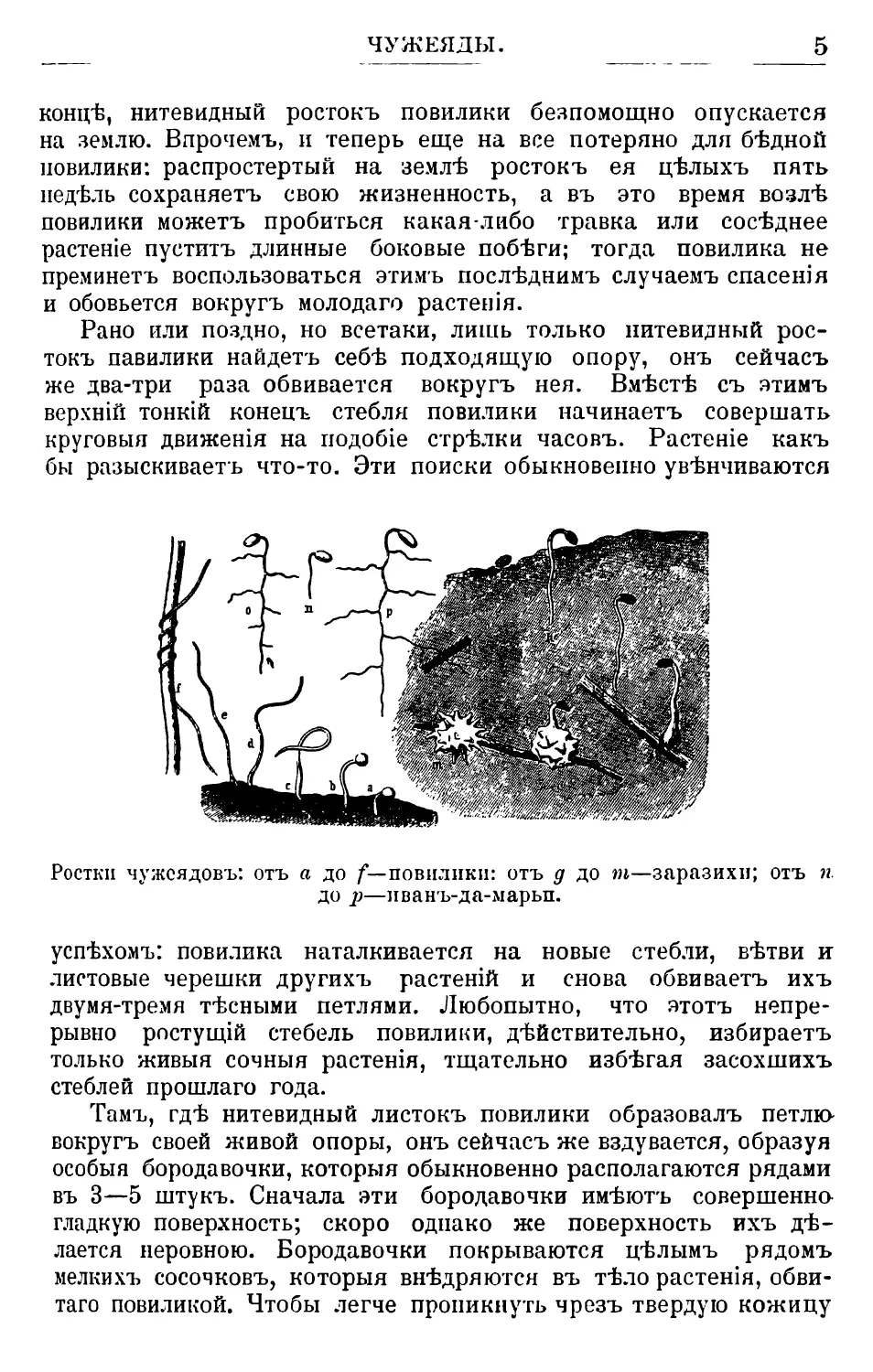

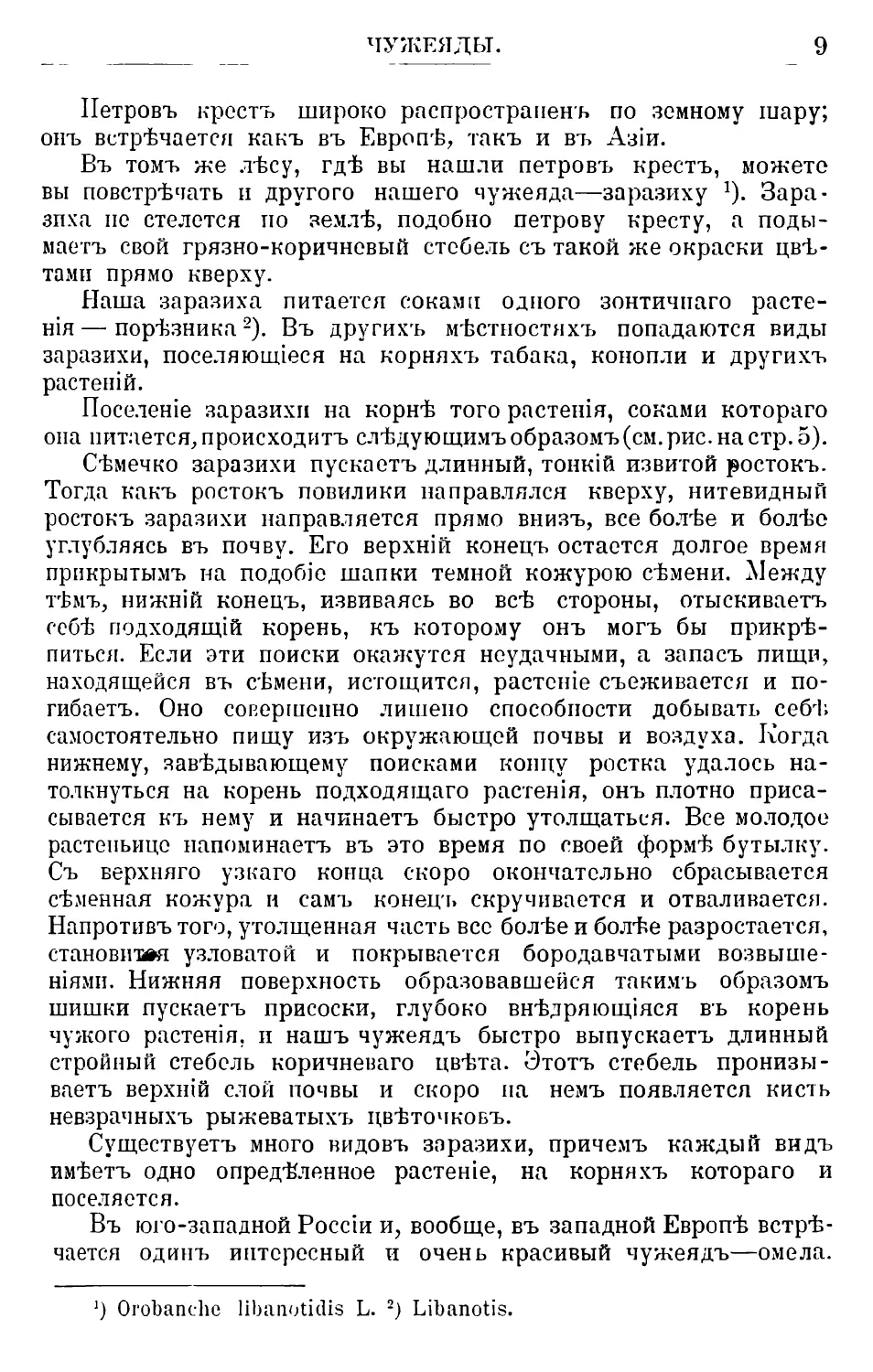

Ростки чужсядовъ: отъ а до /—повилики: отъ д до т—заразихи; отъ п.

до р—иванъ-да-марьп.

успѣхомъ: повилика наталкивается на новые стебли, вѣтви и

листовые черешки другихъ растеній и снова обвиваетъ ихъ

двумя-тремя тѣсными петлями. Любопытно, что этотъ непре-

рывно ростущій стебель повилики, дѣйствительно, избираетъ

только живыя сочныя растенія, тщательно избѣгая засохшихъ

стеблей прошлаго года.

Тамъ, гдѣ нитевидный листокъ повилики образовалъ петлю

вокругъ своей живой опоры, онъ сейчасъ же вздувается, образуя

особыя бородавочки, которыя обыкновенно располагаются рядами

въ 3—5 штукъ. Сначала эти бородавочки имѣютъ совершенна

гладкую поверхность; скоро однако же поверхность ихъ дѣ-

лается неровною. Бородавочки покрываются цѣлымъ рядомъ

мелкихъ сосочковъ, которыя внѣдряются въ тѣло растенія, обви-

таго повиликой. Чтобы легче проникнуть чрезъ твердую кожицу

6

ВЕСНА.

стебля, сосочки выдѣляютъ ѣдкій сокъ. Въ томъ случаѣ, если

повилика обвила сухой стебель, бородавочки дѣлаются плоскими

и служатъ лишь для прикрѣпленія повилики. Когда же, какъ

и бываетъ въ большинствѣ случаевъ, опорой для повилики слу-

житъ живое растеніе, сосочки глубоко внѣдряются въ его сте-

бель и начинаютъ оттуда высасывать питательные соки.

Теперь будущность повилики обезпечена: съ каждымъ днемъ

увеличивается количество питающихъ ее бородавочекъ, и пови-

лика быстро растетъ, пуская сильные боковые побѣги. Та часть

повилики, которая находится ниже первой бородавки, посте-

пенно отмираетъ. Утолщенный нижній конецъ уже давно погибъ,

истощивъ свои питательные запасы. Повилика совершенно отдѣ-

лилась отъ той почвы, гдѣ опа прорастала; пищу ей даетъ то

живое растеніе, на которомъ она поселилась. Чаще всего та-

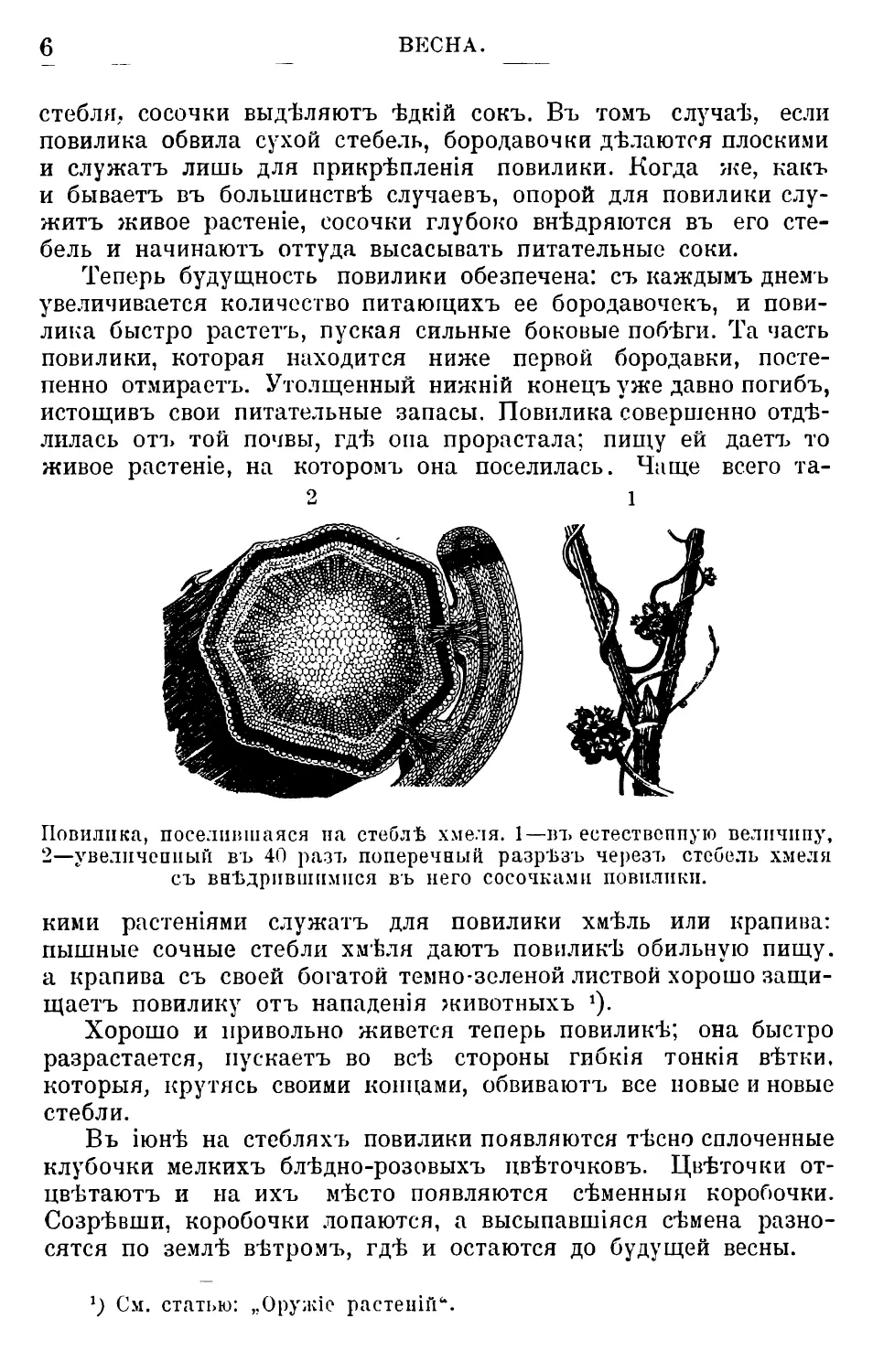

2 1

Повилика, поселившаяся па стеблѣ хмеля. 1—въ естественную величину,

2—увеличенный въ 40 разъ поперечный разрѣзъ черезъ стебель хмеля

съ внѣдрившимися въ него сосочками повилики.

кими растеніями служатъ для повилики хмѣль или крапива:

пышные сочные стебли хмѣля даютъ повиликѣ обильную пищу,

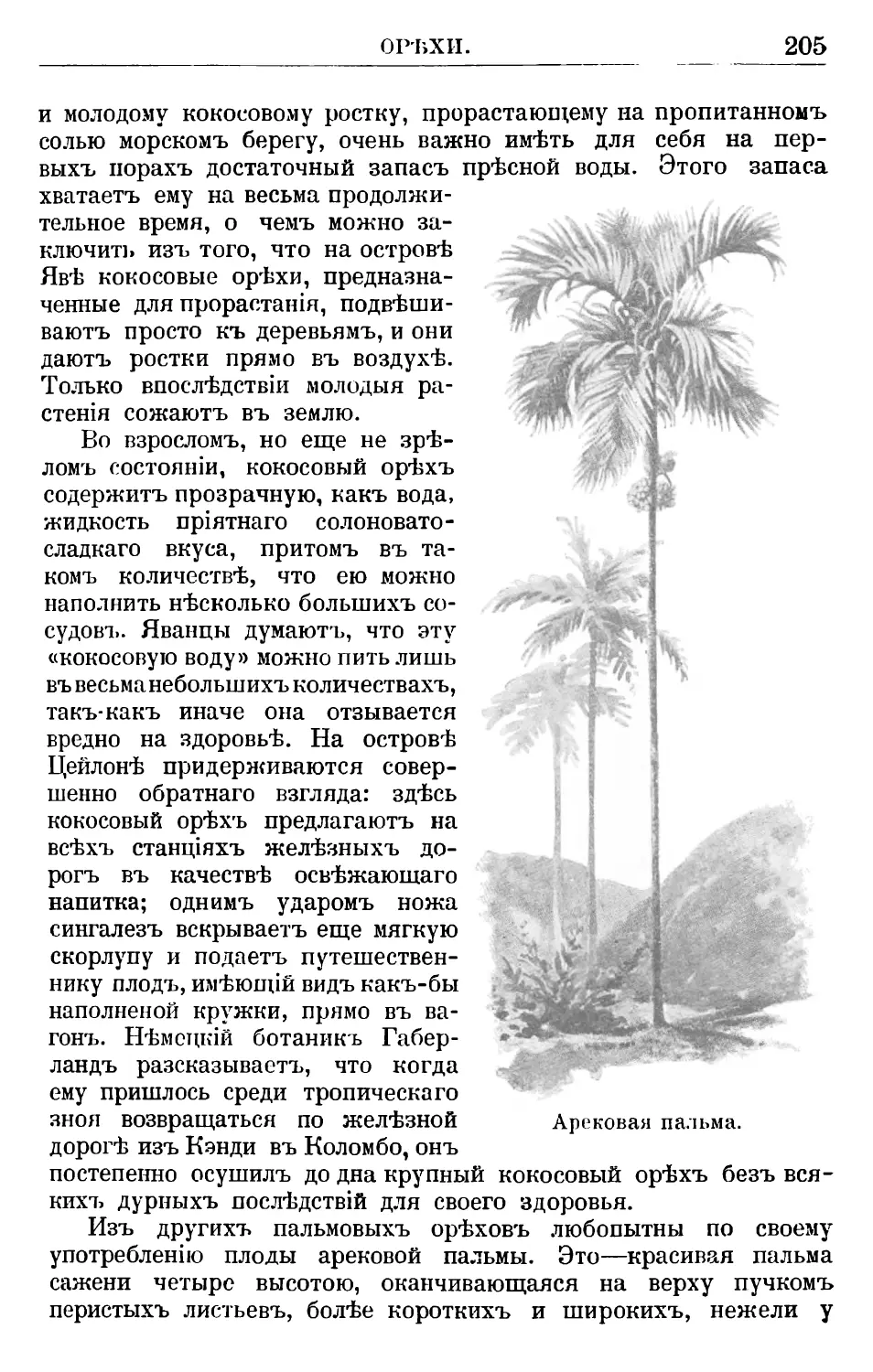

а крапива съ своей богатой темно-зеленой листвой хорошо защи-

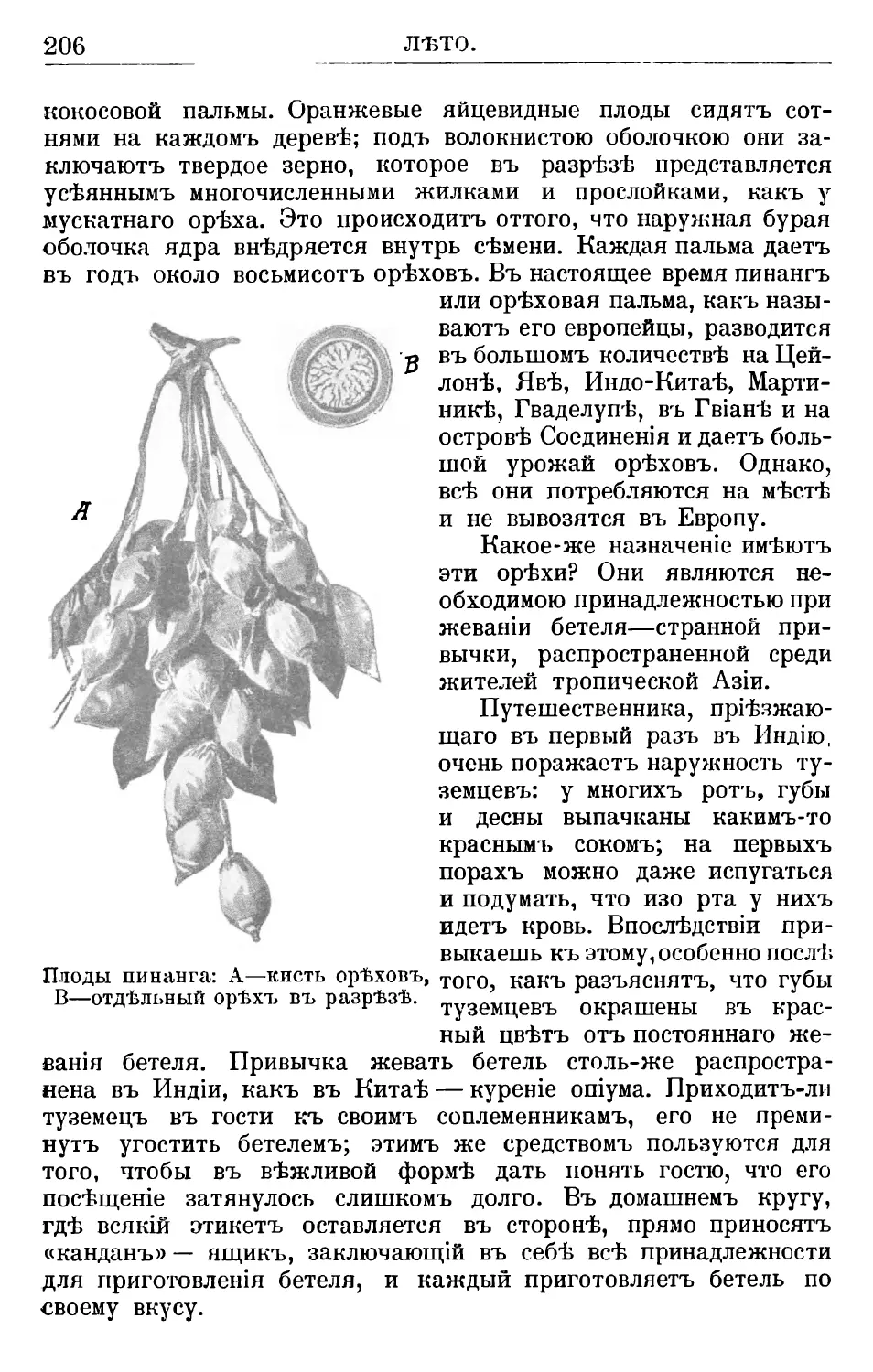

щаетъ повилику отъ нападенія животныхъ 9-

Хорошо и привольно живется теперь повиликѣ; она быстро

разрастается, пускаетъ во всѣ стороны гибкія тонкія вѣтки,

которыя, крутясь своими концами, обвиваютъ все новые и новые

стебли.

Въ іюнѣ на стебляхъ повилики появляются тѣсно сплоченные

клубочки мелкихъ блѣдно-розовыхъ цвѣточковъ. Цвѣточки от-

цвѣтаютъ и на ихъ мѣсто появляются сѣменныя коробочки.

Созрѣвши, коробочки лопаются, а высыпавшіяся сѣмена разно-

сятся по землѣ вѣтромъ, гдѣ и остаются до будущей весны.

См. статью: „Оружіе растеній*.

ЧУЖЕЯДЫ. 7

Всѣ виды повилики, произрастающіе въ Европѣ, принадле-

жатъ къ однолѣтнимъ растеніямъ. Даже тогда, когда повилика

поселяется па многолѣтнемъ растеніи, паприм., на молодой вѣтви

какого-нибудь дерева, она сейчасъ же послѣ созрѣванія сѣмянъ

увядаетъ и засыхаетъ. Подъ тропиками встрѣчаются и много-

лѣтніе виды повилики, наприм., бородавчатая повилика х). Боро-

давчатая павилика живетъ на стволахъ деревьевъ, пуская внутрь

ихъ длинные сосочки. По мѣрѣ того, какъ увеличивается въ

толщину дерево, удлинняются и сосочки повилики.

Въ наружномъ видѣ нашей павилики есть рѣзкая особенность,

бросающаяся въ глаза при первомъ взглядѣ на нее: повилика

совершенно не имѣетъ листьевъ; они замѣнены у ней тонкими

плсчічатыми чешуйками, весьма скоро опадающими. Стебель по-

вилики не зеленый, какъ у большинства травянистыхъ растеній,

а красный. Среди нашихъ растеній встрѣчаются, однако же, и

такіе чужеяды, которые, наравнѣ съ другими растеніями, имѣютъ

зеленые листья. Листья представляютъ изъ себя не что иное,

какъ органы питанія растеній. Чрезъ нихъ растеніе всасываетъ

питательныя вещества воздуха; повилика всю свою пищу чер-

паетъ исключительно изъ соковъ того растенія, на которомъ

она поселилась. Существуютъ однако же и такія растенія, ко-

торыя наполовину получаютъ свою пищу непосредственно изъ

воздуха и почвы, наполовину же изъ тѣхъ растеній, къ кото-

рымъ они присасываются своими сосочками. Сюда относятся

наши: очанка 2), звонецъ 3), иванъ-да-марья, мытникъ 5) и

нѣкоторыя другія растенія. На первыхъ порахъ сѣмена этихъ

растеній прорастаютъ самымъ обыкновеннымъ образомъ и не-

видно такихъ признаковъ, по которымъ можно было бы рѣшить,

что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ чужеядомъ. Лишь впослѣдствіи

на корневыхъ мочкахъ ихъ развиваются присоски, съ помощью

которыхъ они присасываются къ корнямъ другихъ растеній.

Такъ, напр., при ироростаніи Иванъ-да-марьи въ теченіе одной

недѣли развивается длинный до 4-хъ сантиметровъ корешокъ.

Этотъ корешокъ пускаетъ отъ себя на стороны до полудюжины

боковыхъ корешковъ, которые, все болѣе и болѣе удлинняясь,

встрѣчаются, наконецъ, съ корнями другихъ подходящихъ для

ихъ питанія растеній, къ которымъ они и присасываются.

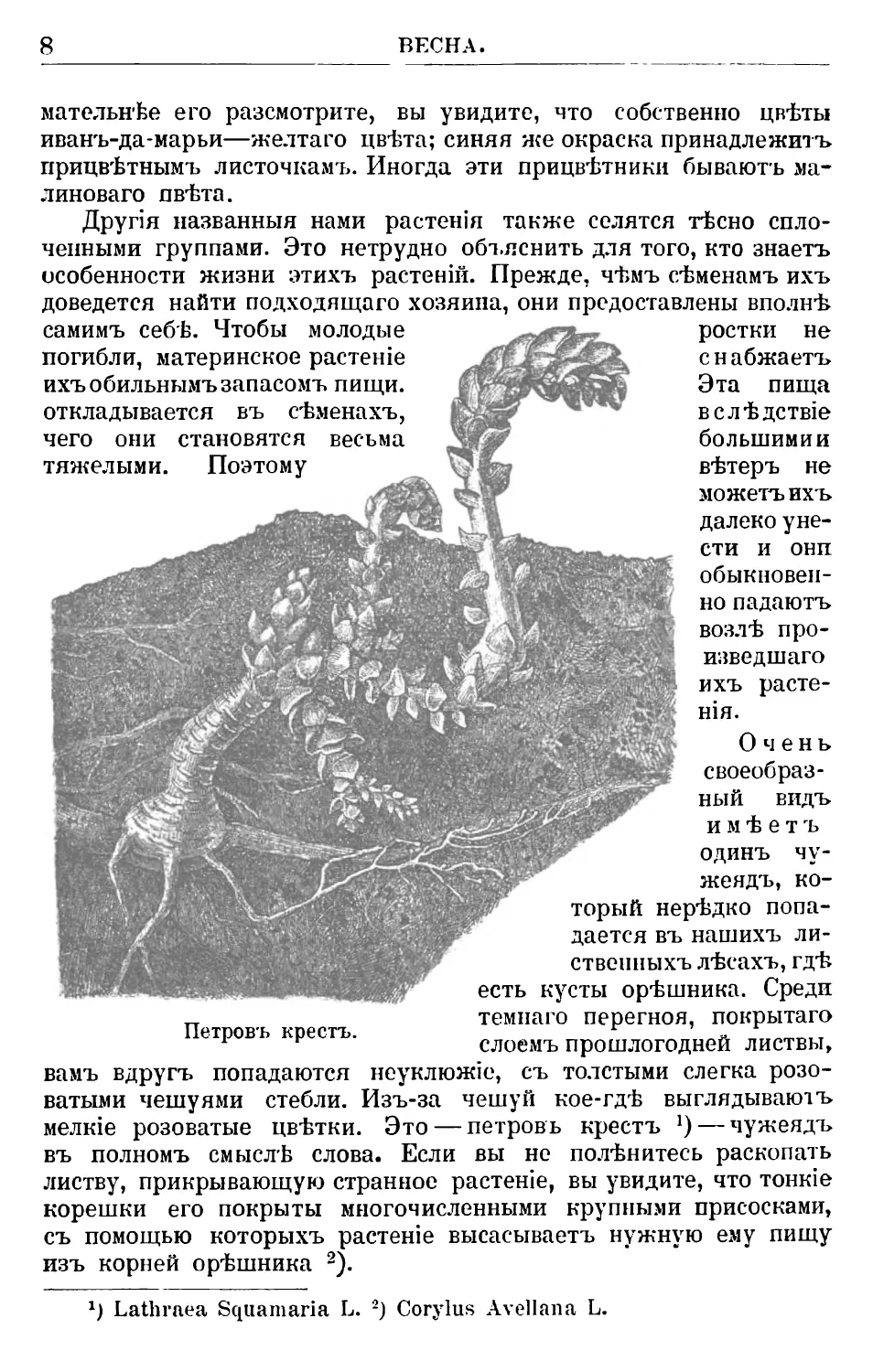

Кто изъ моихъ читателей не знаетъ иванъ-да-марьи съ его

желто-синими цвѣточными кистями? Когда вы идете по срублен-

ному лѣсу или по солнечной лѣсной опушкѣ, вамъ попадаются

цѣлыя группы этихъ цвѣтовъ, собранныхъ въ красивыя клум-

бочки. Если вы сорвете одинъ изъ цвѣточныхъ стеблей и вни-

г) Сизсищ ѵеггисіѵога. 2) Еиріігачіа. 3) Віппапіия. 4) Меіашругиго.

*) Ресіісиіагіз.

8

ВЕСНА.

мательнѣе его разсмотрите, вы увидите, что собственно цвѣты

иванъ-да-марьи—желтаго цвѣта; синяя же окраска принадлежитъ

прицвѣтнымъ листочкамъ. Иногда эти прицвѣтники бываютъ ма-

линоваго пвѣта.

Другія названныя нами растенія также селятся тѣсно спло-

ченными группами. Это нетрудно объяснить для того, кто знаетъ

особенности жизни этихъ растеній. Прежде, чѣмъ сѣменамъ ихъ

доведется найти подходящаго хозяина, они предоставлены вполнѣ

самимъ себѣ. Чтобы молодые

погибли, материнское растеніе

ихъ обильнымъ запасомъ пищи,

откладывается въ сѣменахъ,

чего они становятся весьма

тяжелыми. Поэтому

ростки не

снабжаетъ

Эта пища

вслѣдствіе

большимии

вѣтеръ не

можетъ ихъ

далеко уне-

сти и они

обыкновен-

но падаютъ

возлѣ про-

изведшаго

ихъ расте-

нія.

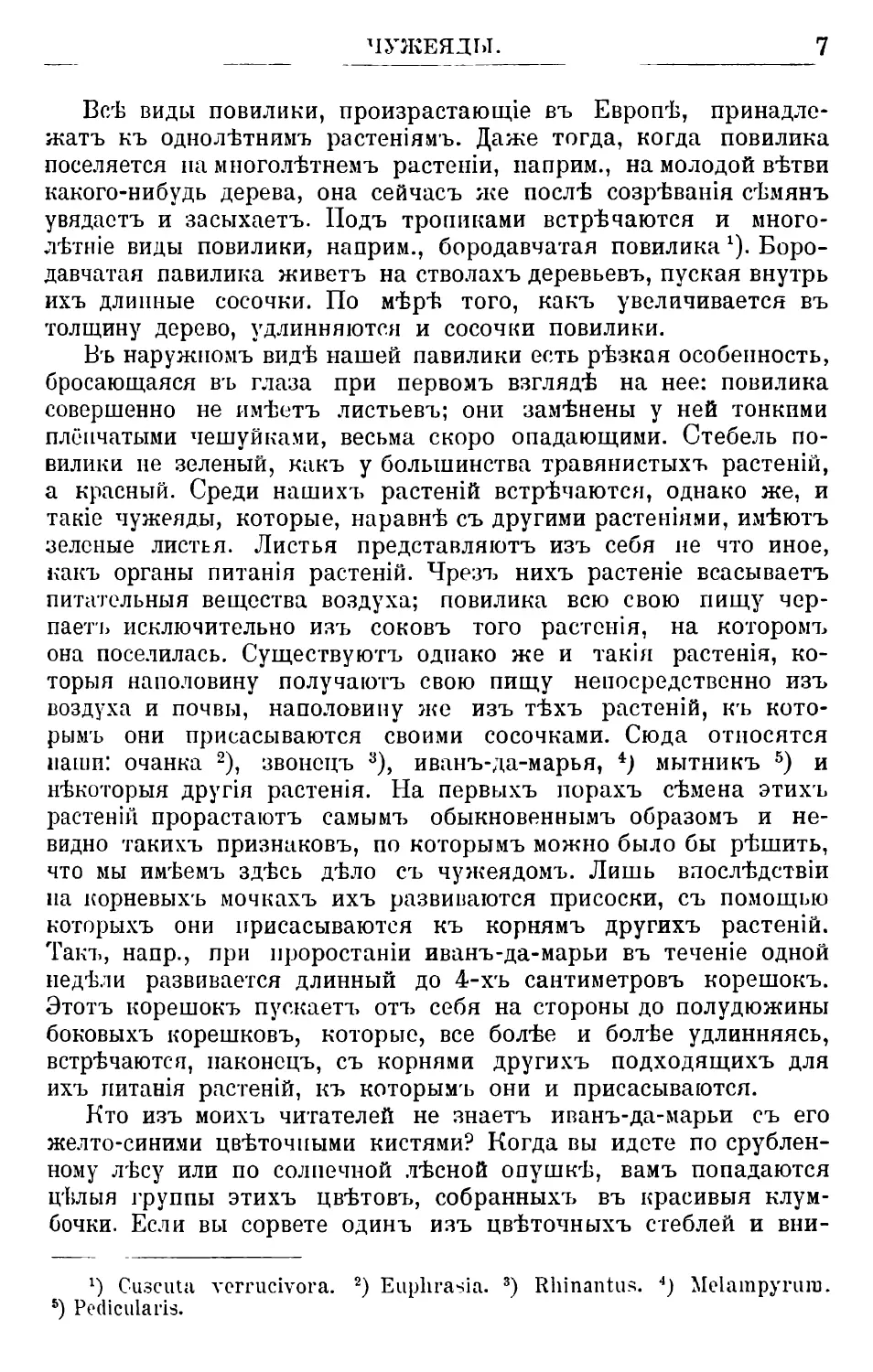

Очень

своеобраз-

ный видъ

имѣетъ

одинъ чу-

жеядъ, ко-

торый нерѣдко попа-

дается въ нашихъ ли-

ственныхъ лѣсахъ, гдѣ

есть кусты орѣшника. Среди

„ темнаго перегноя, покрытаго

Петровъ крестъ. г ~ _

1 г слоемъ прошлогодней листвы,

вамъ вдругъ попадаются неуклюжіе, съ толстыми слегка розо-

ватыми чешуями стебли. Изъ-за чешуй кое-гдѣ выглядываютъ

мелкіе розоватые цвѣтки. Это — петровъ крестъ Ч— чужеядъ

въ полномъ смыслѣ слова. Если вы не полѣнитесь раскопать

листву, прикрывающую странное растеніе, вы увидите, что тонкіе

корешки его покрыты многочисленными крупными присосками,

съ помощью которыхъ растеніе высасываетъ нужную ему пищу

изъ корней орѣшника 2).

Ч ЬаіЬгаеа бдпатагіа Ь. 2) Согуіиз АѵеПапа Ь.

ЧУЖЕЯДЬТ.

9

Петровъ крестъ широко распространенъ по земному шару;

онъ встрѣчается какъ въ Европѣ, такъ и въ Азіи.

Въ томъ же лѣсу, гдѣ вы нашли петровъ крестъ, можете

вы повстрѣчать и другого нашего чужеяда—заразиху 2). Зара-

зиха не стелется по землѣ, подобно петрову кресту, а поды-

маетъ свой грязно-коричневый стебель съ такой же окраски цвѣ-

тами прямо кверху.

Наша заразиха питается соками одного зонтичнаго расте-

нія— порѣзника2). Въ другихъ мѣстностяхъ попадаются виды

заразихи, поселяющіеся на корняхъ табака, конопли и другихъ

растеній.

Поселеніе заразихи на корнѣ того растенія, соками котораго

она питается, происходитъ слѣдующимъ образомъ (см. рис. на стр. 5).

Сѣмечко заразихи пускаетъ длинный, тонкій извитой ростокъ.

Тогда какъ ростокъ повилики направлялся кверху, нитевидный

ростокъ заразихи направляется прямо внизъ, все болѣе и болѣе

углубляясь въ почву. Его верхній конецъ остается долгое время

прикрытымъ на подобіе шапки темной кожурою сѣмени. Между

тѣмъ, нижній конецъ, извиваясь во всѣ стороны, отыскиваетъ

себѣ подходящій корень, къ которому онъ могъ бы прикрѣ-

питься. Если эти поиски окажутся неудачными, а запасъ пищи,

находящейся въ сѣмени, истощится, растеніе съеживается и по-

гибаетъ. Оно совершенно лишено способности добывать себѣ

самостоятельно пищу изъ окружающей почвы и воздуха. Когда

нижнему, завѣдывающему поисками копцу ростка удалось на-

толкнуться на корень подходящаго растенія, онъ плотно приса-

сывается къ нему и начинаетъ быстро утолщаться. Все молодое

растеньице напоминаетъ въ это время по своей формѣ бутылку.

Съ верхняго узкаго конца скоро окончательно сбрасывается

сѣменная кожура и самъ конецт» скручивается и отваливается.

Напротивъ того, утолщенная часть все болѣе и болѣе разростается,

становится узловатой и покрывается бородавчатыми возвыше-

ніями. Нижняя поверхность образовавшейся такимъ образомъ

шишки пускаетъ присоски, глубоко внѣдряющіяся въ корень

чужого растенія, и нашъ чужеядъ быстро выпускаетъ длинный

стройный стебель коричневаго цвѣта. Этотъ стебель пронизы-

ваетъ верхній слой почвы и скоро на немъ появляется кисть

невзрачныхъ рыжеватыхъ цвѣточковъ.

Существуетъ много видовъ заразихи, причемъ каждый видъ

имѣетъ одно опредѣленное растеніе, на корняхъ котораго и

поселяется.

Въ юго-западной Россіи и, вообще, въ западной Европѣ встрѣ-

чается одинъ интересный и очень красивый чужеядъ—омела.

]) ОгоЪапсІіе ІіЬапобсІіз Ь. 2) ЬіЪапоііз.

10

ВЕСНА.

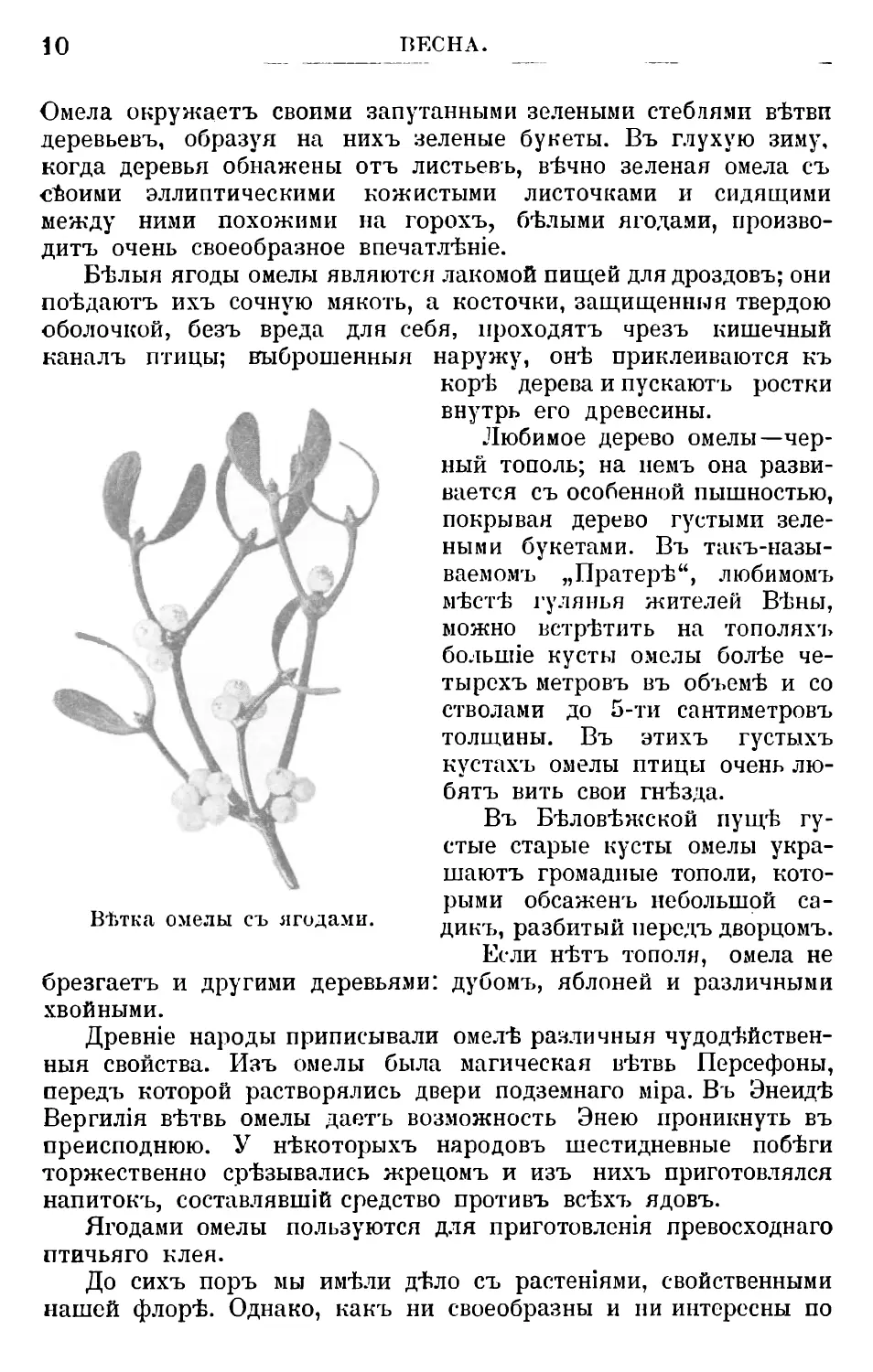

Омела окружаетъ своими запутанными зелеными стеблями вѣтви

деревьевъ, образуя на нихъ зеленые букеты. Въ глухую зиму,

когда деревья обнажены отъ листьевъ, вѣчно зеленая омела съ

сѣоими эллиптическими кожистыми листочками и сидящими

между ними похожими на горохъ, бѣлыми ягодами, произво-

дитъ очень своеобразное впечатлѣніе.

Бѣлыя ягоды омелы являются лакомой пищей для дроздовъ; они

поѣдаютъ ихъ сочную мякоть, а косточки, защищенныя твердою

оболочкой, безъ вреда для себя, проходятъ чрезъ кишечный

каналъ птицы; выброшенныя наружу, онѣ приклеиваются къ

корѣ дерева и пускаютъ ростки

внутрь его древесины.

Любимое дерево омелы—чер-

ный тополь; на немъ она разви-

вается съ особенной пышностью,

покрывая дерево густыми зеле-

ными букетами. Въ такъ-назы-

ваемомъ „Пратерѣ“, любимомъ

мѣстѣ гулянья жителей Вѣны,

можно встрѣтить на тополяхъ

большіе кусты омелы болѣе че-

тырехъ метровъ въ объемѣ и со

стволами до 5-ти сантиметровъ

толщины. Въ этихъ густыхъ

кустахъ омелы птицы очень лю-

бятъ вить свои гнѣзда.

Въ Бѣловѣжской пущѣ гу-

стые старые кусты омелы укра-

шаютъ громадные тополи, кото-

рыми обсаженъ небольшой са-

дикъ, разбитый передъ дворцомъ.

Если нѣтъ тополя, омела не

брезгаетъ и другими деревьями: дубомъ, яблоней и различными

хвойными.

Древніе народы приписывали омелѣ различныя чудодѣйствен-

ныя свойства. Изъ омелы была магическая вѣтвь Персефоны,

передъ которой растворялись двери подземнаго міра. Въ Энеидѣ

Вергилія вѣтвь омелы даетъ возможность Энею проникнуть въ

преисподнюю. У нѣкоторыхъ народовъ шестидневные побѣги

торжественно срѣзывались жрецомъ и изъ нихъ приготовлялся

напитокъ, составлявшій средство противъ всѣхъ ядовъ.

Ягодами омелы пользуются для приготовленія превосходнаго

птичьяго клея.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ растеніями, свойственными

нашей флорѣ. Однако, какъ ни своеобразны и ни интересны по

ЧУЖЕЯДЬТ.

11

особенностямъ своей жизни наши чужеядныя растенія, все же, они

должны уступить первое мѣсто причудливымъ формамъ чужея-

довъ, которые мы находимъ подъ тропиками.

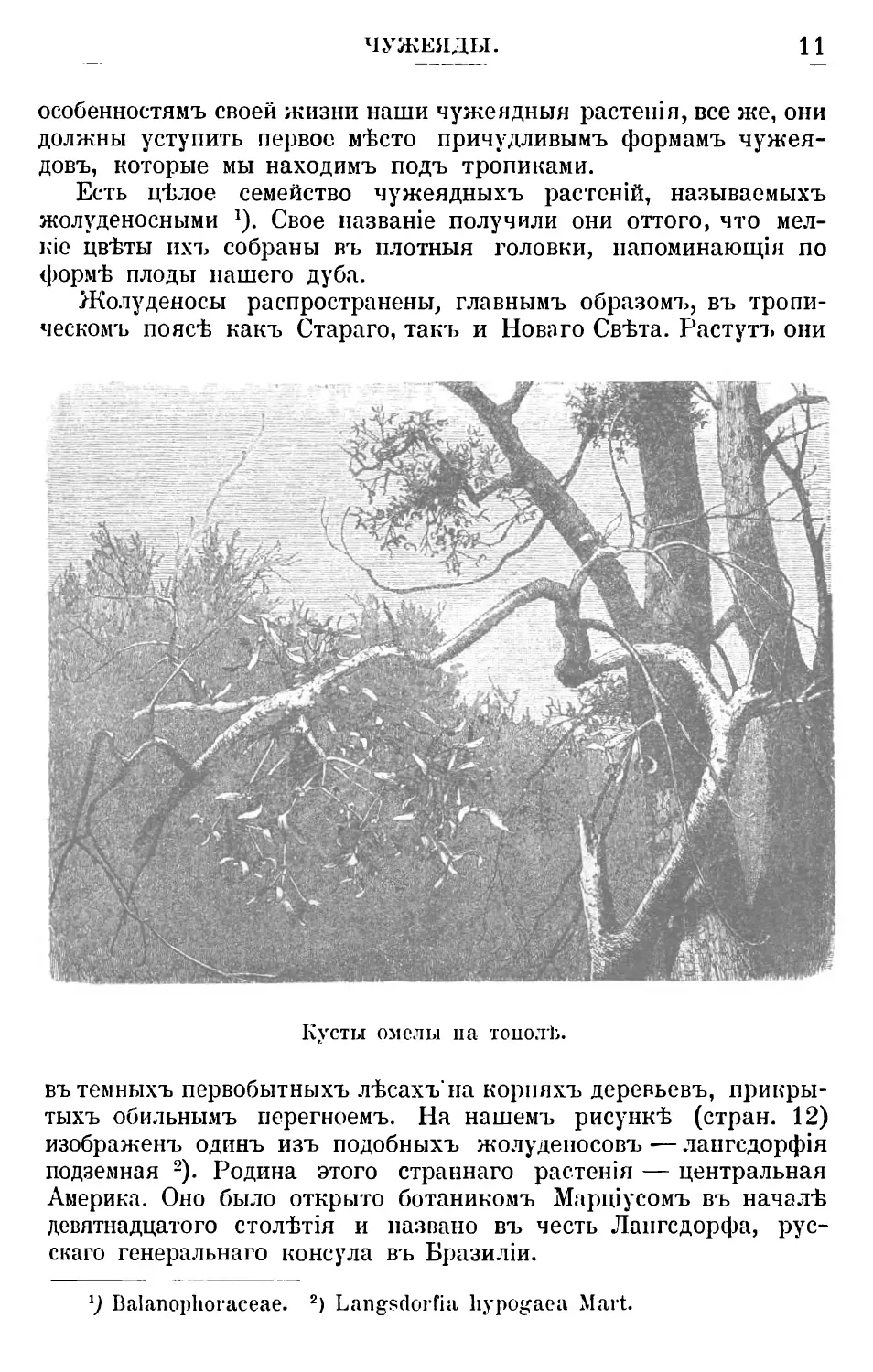

Есть цѣлое семейство чужеядныхъ растеній, называемыхъ

жолуденосными т). Свое названіе получили они оттого, что мел-

кіе цвѣты ихъ собраны въ плотныя головки, напоминающія по

формѣ плоды нашего дуба.

Жолу деносы распространены, главнымъ образомъ, въ тропи-

ческомъ поясѣ какъ Стараго, такъ и Новаго Свѣта. Растутъ они

Кусты омелы па тополѣ.

въ темныхъ первобытныхъ лѣсахъ'па корняхъ деревьевъ, прикры-

тыхъ обильнымъ перегноемъ. На нашемъ рисункѣ (стран. 12)

изображенъ одинъ изъ подобныхъ жолуденосовъ — лапгсдорфія

подземная 2). Родина этого страннаго растенія — центральная

Америка. Оно было открыто ботаникомъ Марці усомъ въ началѣ

девятнадцато го столѣтія и названо въ честь Лангсдорфа, рус-

скаго генеральнаго консула въ Бразиліи.

') Ваіапоріюгасеае. 2) Ьап&зсІогГіа Ііуро^аеа Магѣ

12

ВЕСНА.

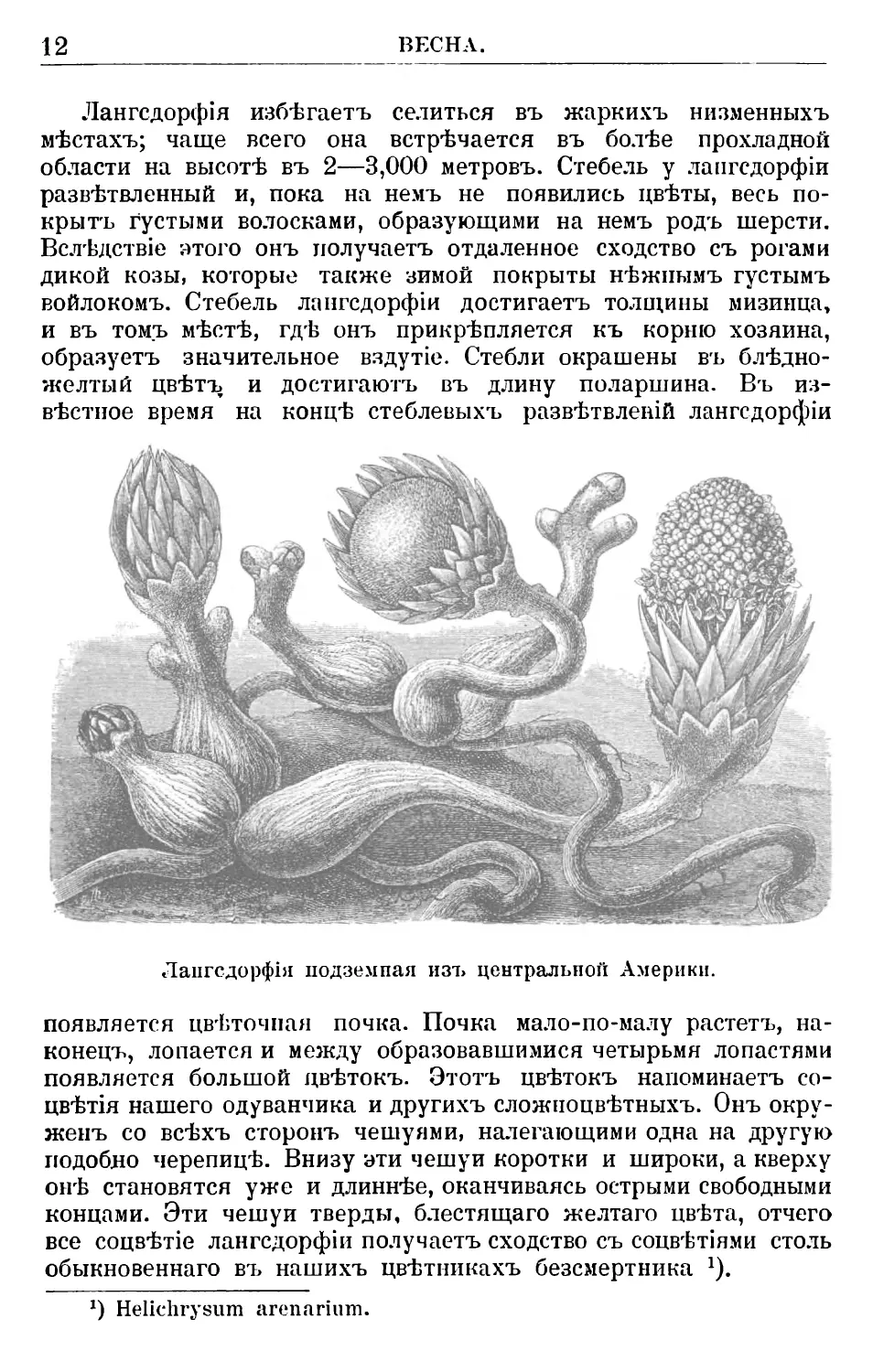

Лангсдорфіи избѣгаетъ селиться въ жаркихъ низменныхъ

мѣстахъ; чаще всего она встрѣчается въ болѣе прохладной

области на высотѣ въ 2—3,000 метровъ. Стебель у лапгсдорфіи

развѣтвленный и, пока на немъ не появились цвѣты, весь по-

крытъ густыми волосками, образующими на немъ родъ шерсти.

Вслѣдствіе этого онъ получаетъ отдаленное сходство съ рогами

дикой козы, которые также зимой покрыты нѣжнымъ густымъ

войлокомъ. Стебель лапгсдорфіи достигаетъ толщины мизинца»

и въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ прикрѣпляется къ корню хозяина,

образуетъ значительное вздутіе. Стебли окрашены въ блѣдно-

желтый цвѣтъ и достигаютъ въ длину поларшина. Въ из-

вѣстное время на концѣ стеблевыхъ развѣтвленій лангсдорфіи

Лапгсдорфіи подземпая изъ центральной Америки.

появляется цвѣточная почка. Почка мало-по-малу растетъ, на-

конецъ, лопается и между образовавшимися четырьмя лопастями

появляется большой цвѣтокъ. Этотъ цвѣтокъ напоминаетъ со-

цвѣтія нашего одуванчика и другихъ сложноцвѣтныхъ. Онъ окру-

женъ со всѣхъ сторонъ чешуями, налегающими одна на другую

подобно черепицѣ. Внизу эти чешуи коротки и широки, а кверху

онѣ становятся уже и длиннѣе, оканчиваясь острыми свободными

концами. Эти чешуи тверды, блестящаго желтаго цвѣта, отчего

все соцвѣтіе лангсдорфіи получаетъ сходство съ соцвѣтіями столь

обыкновеннаго въ нашихъ цвѣтникахъ безсмертника т).

*) Неіісіігузпт агепагіит.

ЧУЖЕЯДЫ.

13

Когда цвѣтокъ отцвѣтаетъ, на его мѣстѣ появляются плоды

вродѣ орѣшковъ; орѣшки лопаются и находящіяся внутри ихъ

тѣстообразнаго содержимаго сѣмена падаютъ на землю, гдѣ и

отыскиваютъ себѣ подходящаго хозяина.

Стебли лангсдорфіи содержатъ въ себѣ особое восковидное

вещество. Этого вещества такъ много, что стебли, зажженные

съ одного конца, горятъ на подобіе факела. Жители Колумбіи

въ окрестностяхъ города Санта-фе-де-Богота собираютъ стебли

лангсдорфіи и продаютъ ихъ подъ именемъ 5Іе]о5. Въ празд-

ничные дни изъ этихъ віез’оз устраиваются въ городѣ иллюми-

націи; лангсдорфіями пользуются также для приготовленія на-

стоящихъ свѣчей. Подобное же полезное примѣненіе находитъ

себѣ лангсдорфіи и во многихъ мѣстностяхъ центральной

Америки.

Жолуденосы отличаются значительнымъ разнообразіемъ сво-

ихъ формъ, пользующихся широкимъ распространеніемъ въ тро-

пическихъ мѣстностяхъ. Они встрѣчаются въ Бразиліи, Мексикѣ,

мысѣ Доброй Надежды, на Зондскихъ и Филиппинскихъ остро-

вахъ, Хонгъ-Конгѣ, Индіи, Гималаяхъ и т. д. Въ возвышенныхъ

мѣстностяхъ острова Явы жолуденосовъ такъ много, что ихъ

собираютъ цѣлыми корзинами для добыванія изъ нихъ восковид-

наго вещества. Изъ этого вещества приготовляются свѣчи, или

же имъ обмазываютъ палочки бамбука, которыя и употребляются

вмѣсто свѣчей.

Всѣ жолуденосы окрашены въ яркіе, видные издалека, цвѣта:

желтые, пурпуровые, красно-бурые и т. п. Благодаря этому жо-

луденосы своимъ внѣшнимъ видомъ очень напоминаютъ грибы,

съ которыми они очень часто растутъ вмѣстѣ. Въ самомъ дѣлѣ,

когда вы смотрите издалека на жолуденосовъ, на темномъ фонѣ

лѣса они производятъ впечатлѣніе настоящихъ грибовъ. Вы видите

такое же, какъ и у грибовъ, мясистое тѣло; нѣтъ и слѣда зеле-

ной окраски, а плотныя соцвѣтія своимъ яркимъ цвѣтомъ напо-

минаютъ грибныя шляпки. Прежніе наблюдатели, дѣйствительно,

считали ихъ за что то непонятное, описывали ихъ, какъ грибы,

которые удивительнымъ образомъ способны производить настоя-

щіе цвѣты.

Изъ всѣхъ жолуденосовъ лишь одинъ встрѣчается въ южной

Европѣ ]). Онъ растетъ по морскимъ берегамъ на корняхъ фис-

ташковыхъ и миртовыхъ деревьевъ. Этотъ жолуденосъ окрашенъ

въ кроваво-красный цвѣтъ. Когда вы повреждаете его поверх-

ность, изъ ранки выступаетъ красный сокъ, напоминающій капли

крови. Благодаря этому свойству, въ прежнее время думали, что

европейскій жолуденосъ способенъ останавливать кровотеченіе.

Супошогшт соссіпеит.

14

ВЕСНА.

Растеніе собирали въ большомъ количествѣ, и оно шло въ аптеки

подъ именемъ мальтійскаго гриба, такъ какъ больше всего

росло его на островѣ Мальтѣ.

Въ 1818-мъ году ботаникъ Іосифъ Арнольдъ, путешествуя

вмѣстѣ съ губернаторомъ Остъ-Индской Компаніи Раффлезомъ по

внутренности острова Суматры, открылъ одно удивительное расте-

ніе. Арнольдъ вскорѣ скончался отъ изнурительной лихорадки, а

Раффлсзъ съ богатыми коллекціями, собранными на островѣ

Суматрѣ, возвратился въ Англію. Коллекціи были проданы имъ

лондонскому зоологическому обществу. Знаменитый англійскій

ботаникъ Робертъ Броунъ назвалъ вновь открытое растеніе, въ

честь обоихъ путешественниковъ—раффлезіей Арнольда т).

Раффлезія Арнольда представляетъ одно изъ самыхъ удиви-

тельныхъ растеній на земномъ шарѣ. Оно относится къ такимъ

же чужеяднымъ растеніямъ, какъ и тѣ, о которыхъ я говорилъ

выше. Цвѣтокъ раффлезіи считается самымъ большимъ цвѣт-

комъ на всемъ земномъ шарѣ. Когда онъ раскрытъ, ого попе-

речникъ равенъ одному метру. Вѣсъ одного только цвѣтка дости-

гаетъ 15 фунтовъ.

Это дѣйствительно великанъ цвѣточнаго царства!

Раффлезія Арнольда растетъ на корняхъ дикаго винограда.

Первоначальная почка, появляясь на корнѣ винограда, величи-

ною не больше обыкновеннаго лѣсного орѣха. Съ трудомъ можно

повѣрить, чтобы изъ этой небольшой почки могъ развиться та-

кой гигантъ, о которомъ мы сейчасъ говорили. Но почка мало-

по-малу растетъ и передъ распусканіемъ цвѣтка получаетъ ра-

зительное сходство съ кочномъ бѣлой капусты. Сомкнутые листья

чашечки, скрывающіе подъ собою цвѣтокъ, скоро расходятся и

5 гигантскихъ лопастей раффлезіи появляются наружу. По своей

формѣ цвѣтокъ раффлезіи напоминаетъ цвѣты нашей обыкно-

венной незабудки: тѣ же 5 овальныхъ лепестковъ, а между ними

добавочный кольцевой вѣнчикъ, который у раффлезіи образуетъ

толстое мясистое кольцо. Мясистые лепестки раффлезіи окра-

шены въ ярко-красный цвѣтъ и покрыты сверху многочислен-

ными бородавками. Цвѣтокъ имѣетъ непріятный запахъ разла-

гающагося мяса.

Возлѣ того мѣста, гдѣ росла раффлезія, замѣчены были слѣды

слоновъ. Какъ оказывается, раффлезіи всегда селятся у слоно-

выхъ тропъ. Это объясняется весьма просто: слоны, проходя

мимо раффлезій, очень часто наступаютъ на нихъ; при этомъ

тѣстообразное содержимое плодовъ раффлезіи пристаетъ вмѣстѣ

съ заключающимися въ немъ сѣменами къ подошвѣ ногъ слона.

Черезъ нѣкоторое время слонъ очищаетъ свою подошву отъ

Кайісзіа Агпокіі КоЪ. Вг.

ЧУЖЕЯДЫ.

15

клейкой массы, обтирая ногу о стелющіеся по землѣ корни. Та-

кимъ образомъ совершается разнесеніе сѣмянъ раффлезіи. Въ

противуположность громаднымъ размѣрамъ цвѣтка, сѣмена раф-

флезіи крайне мелки.

Помимо раффлезіи Арнольда, существуетъ болѣе 20 видовъ

различныхъ раффлезій, но ни у одной изъ нихъ цвѣтокъ не

достигаетъ такихъ гигантскихъ размѣровъ. Онѣ растутъ на

островахъ Индійскаго океана, па Явѣ, Борнео и Филиппин-

скихъ островахъ.

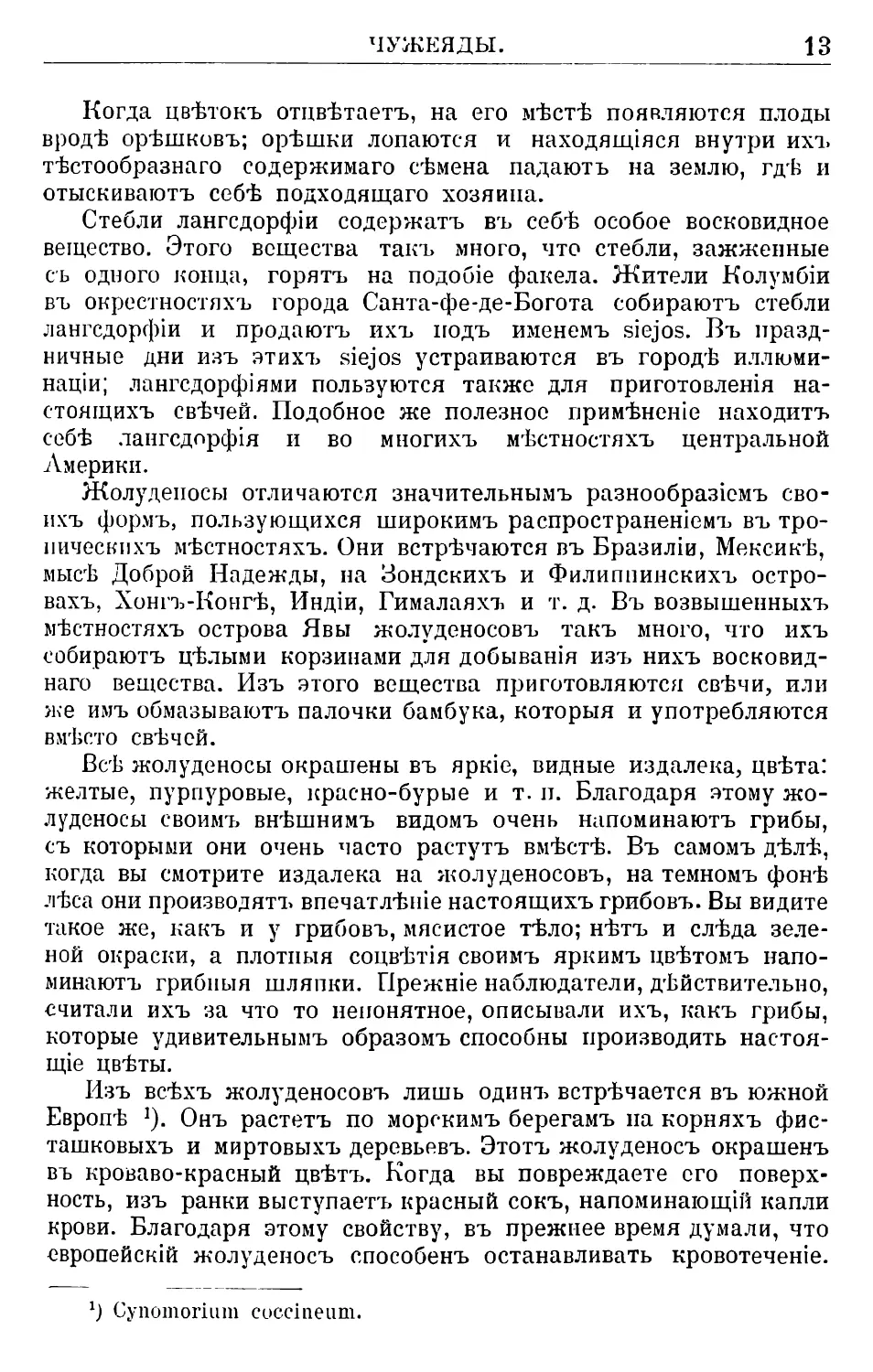

На островѣ Явѣ встрѣчается раффлезія, извѣстная у индій-

Раффлезія-патма, растущая на поверхностныхъ древесныхъ корняхъ.

цевъ подъ именемъ патмы ’). Она растетъ также на корняхъ

дикаго винограда 2), но цвѣтокъ ея вдвое меньше цвѣтка раф-

флезіи Арнольда: его поперечникъ не болѣе полуметра. Углу-

бленная середина цвѣтка такъ же, какъ окружающее ее мясистое

кольцо, окрашены у патмы въ грязновато-красный цвѣтъ, а ши-

рокіе лепестки цвѣтка, покрытые бородавками, имѣютъ цвѣтъ

человѣческой кожи. Цвѣты патмы сидятъ на змѣевидно изви-

вающихся по темной почвѣ лѣса корняхъ. Отъ цвѣтовъ исхо-

дитъ трупный запахъ. Все это легко объясняетъ намъ, почему

патма производитъ непріятное впечатлѣніе на наблюдателя.

*) КаПІеяіа Раіыа Віівпе. 2) ѴіНв зсагіова.

Пернатые архитекторы.

Шумъ и гамъ стоитъ въ лѣсу!.. У птицъ—усиленныя хло-

поты и заботы: всѣ спѣшатъ, кто какъ умѣетъ, вить гнѣзда.

Одна тащитъ въ клювѣ хворостинку, другая—желтый прошло-

годній стебелекъ травы, третьей удалось подобрать гдѣ-то кло-

чекъ войлока... Нѣкоторыхъ счастливцевъ ожидалъ пріятный

сюрпризъ: они нашли свои прошлогоднія гнѣзда, остается только

кое гдѣ починить ихъ и выстлать повой постелюгой. Весело, съ

громкими пѣснями и кликами, идетъ работа.

Одно изъ самыхъ интересныхъ явленій въ жизни птицъ за-

ключается въ ихъ способности возводить болѣе или менѣе тща-

тельныя постройки /уія кладки яицъ и вывода птенцовъ. Тогда

какъ у другихъ'Животныхъ подобныя сооруженія являются какъ

исключительныя отдѣльныя явленія,—здѣсь они составляютъ пра-

вило. Эти гнѣзда иногда^тАкъ хіТтро устроены и хорошо скрыты

отъ нескромныхъ взоровъ, Зато невольно вызываютъ удивленіе

передъ искусствомъ своихъ пернатыхъ архитекторовъ.

Постройки, птицъ тѣмъ б^лѣе удивительны, что почти един-

ственнымъ оружіемъ, которое .употребляетъ птица при работѣ,

ПЕРНАТЫЕ АРХИТЕКТОРЫ.

17

служитъ ей клювъ, который играетъ у нея роль щипцовъ. Иногда

помогаютъ и ноги, какъ напримѣръ, у хищныхъ птицъ, которыя

приносятъ матеріалъ для гнѣзда въ лапахъ.

Въ птичьихъ гнѣздахъ, такъ же, какъ и въ жилищахъ че-

ловѣка, мы находимъ такой же рядъ постепенныхъ переходовъ,

какой существуетъ между хижиною дикаря и пышнымъ цар-

скимъ дворцомъ.

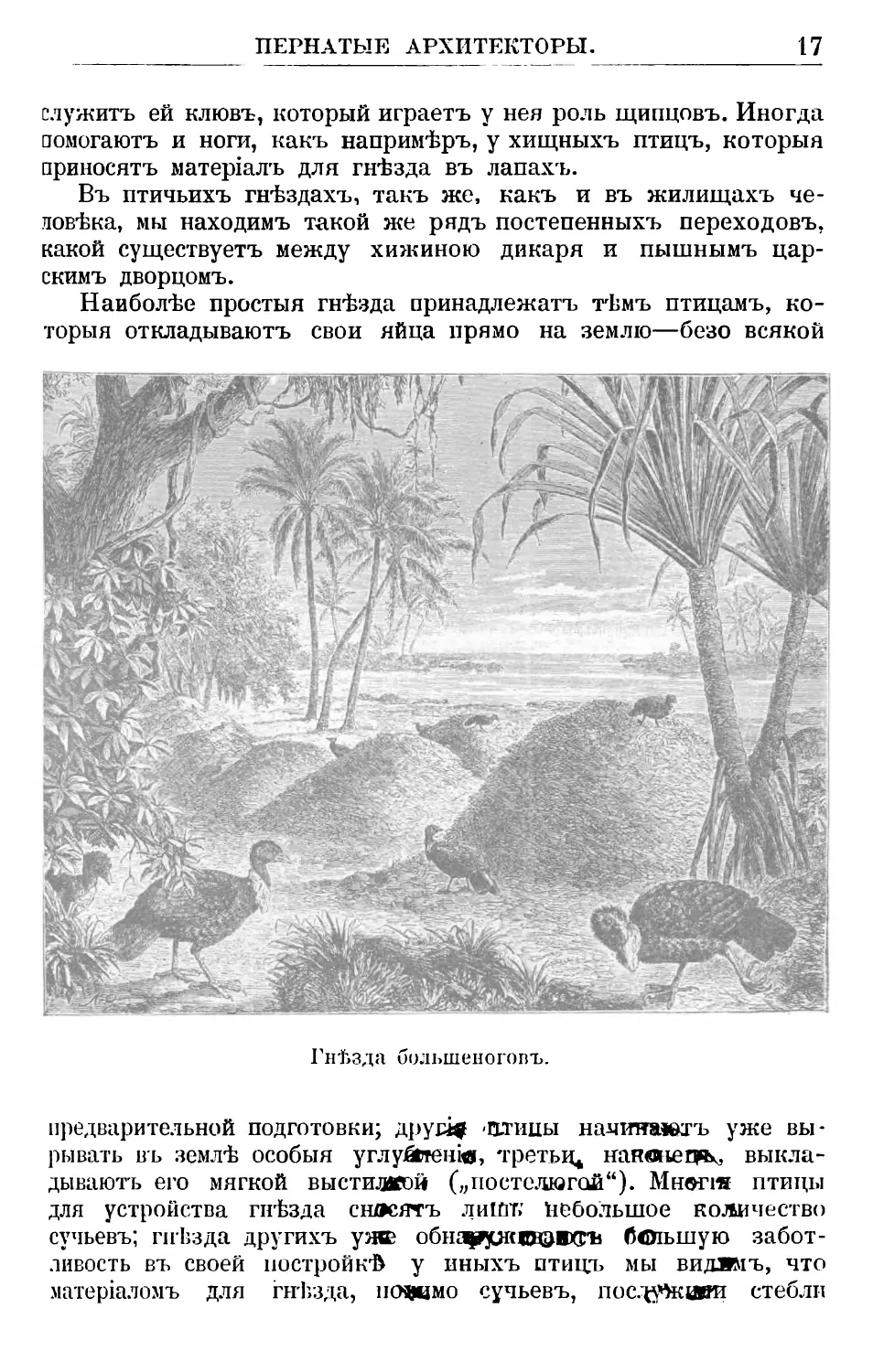

Наиболѣе простыя гнѣзда принадлежатъ тѣмъ птицамъ, ко-

торыя откладываютъ свои яйца прямо на землю—безо всякой

Гн ѣ з д а бо л ьш е н о го в ъ.

предварительной подготовки; другі< 'Птицы начинаютъ уже вы-

рывать въ землѣ особыя углуйгтенів, третьи* намнете выкла-

дываютъ его мягкой выстшйгой (;;постелюгой“). Многіе птицы

для устройства гнѣзда сносятъ лиіпт; небольшое количество

сучьевъ; гнѣзда другихъ уж обнг^ркцдав^ъ бОіьшую забот-

ливость въ своей постройкѣ у иныхъ птицъ мы видамъ, что

матеріаломъ для гнѣзда, повдмо сучьевъ, пос.^*5ки»и стебли

18

ВЕСНА

травы, пухъ, доставляемый многими растеніями, и прочій не-

хитрый матеріалъ, который можно было найти по близости.

Цѣлымъ рядомъ подобныхъ переходовъ мы, наконецъ, дохо-

димъ до такихъ искусныхъ построекъ, которыя невольно вы-

зываютъ наше удивленіе и заставляютъ видѣть въ нихъ дѣло

опытнаго мастера.

Самыя простыя гнѣзда находимъ мы у одной группы стран-

ныхъ птицъ, живущихъ на островахъ Малайскаго архипелага.

У этихъ птицъ, принадлежащихъ къ отряду куриныхъ, очень

короткія крылья и весьма большія ноги, почему ихъ называютъ

;.большеногами“2). Больше-

ноги несутъ очень крупныя

яйца, по совершенно не вы-

сиживаютъ ихъ, а зары-

ваютъ ихъ въ береговой пе-

сокъ, или же нѣсколько са-

мокъ откладываютъ сообща

своп яйца въ большія кучи

песка и листьевъ, смѣшан-

ныхъ съ гніющими расти-

тельными веществами, часто

достигающія болѣе сажени

въ высоту. Здѣсь разви-

вается, при этомъ, какъ въ

парникахъ, значительная те-

плота, которая и замѣняетъ

для яицъ насѣдку.

Отложивши яйца, самки

нисколько не заботятся о

дальнѣйшей судьбѣ своего

потомства; птенцы, вышед-

Пипгвіпгь патагонскій. П1іе изъ ЯИІ*Ъ, Должны сами

отыскивать себѣ пищу.

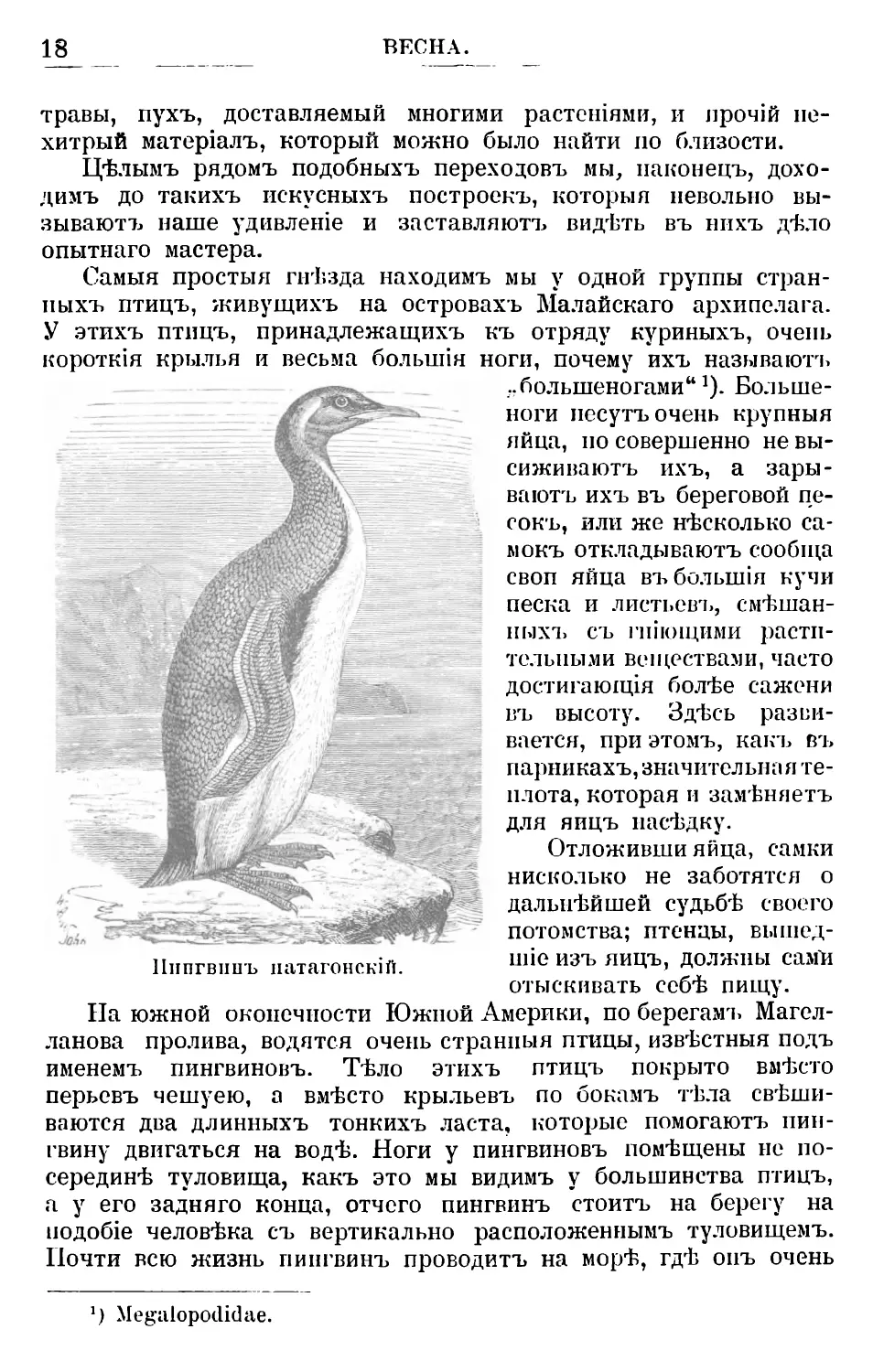

На южной оконечности Южной Америки, по берегамъ Магел-

ланова пролива, водятся очень странныя птицы, извѣстныя подъ

именемъ пингвиновъ. Тѣло этихъ птицъ покрыто вмѣсто

перьевъ чешуею, а вмѣсто крыльевъ по бокамъ тѣла свѣши-

ваются два длинныхъ тонкихъ ласта, которые помогаютъ пин-

гвину двигаться на водѣ. Ноги у пингвиновъ помѣщены не по-

серединѣ туловища, какъ это мы видимъ у большинства птицъ,

а у его задняго конца, отчего пингвинъ стоитъ на берегу на

подобіе человѣка съ вертикально расположеннымъ туловищемъ.

Почти всю жизнь пингвинъ проводитъ на морѣ, гдѣ опъ очень

Ме&а!оро(1і(1ае.

ПЕРНАТЫЕ АРХИТЕКТОРЫ.

19

ловко плаваетъ и ныряетъ. Только когда приходитъ время кладки

яицъ, пингвины выходятъ большими стадами на берегъ. Каждая

самка пингвина несетъ по одному яйцу, которое откладываетъ

прямо на землю и насиживаетъ его стоя. Тысячи такихъ непо-

движныхъ пингвиновъ, покрывающихъ берегъ, производятъ очень

странное впечатлѣніе на путешественниковъ.

Австралійскіе безкрылы кладутъ только одно большое яйцо

въ той же норѣ, гдѣ они сидятъ днемъ, а ночью выходятъ на

охоту. У безкрыла интересно то, что яйцо высиживается сам-

цомъ, а не самкой.

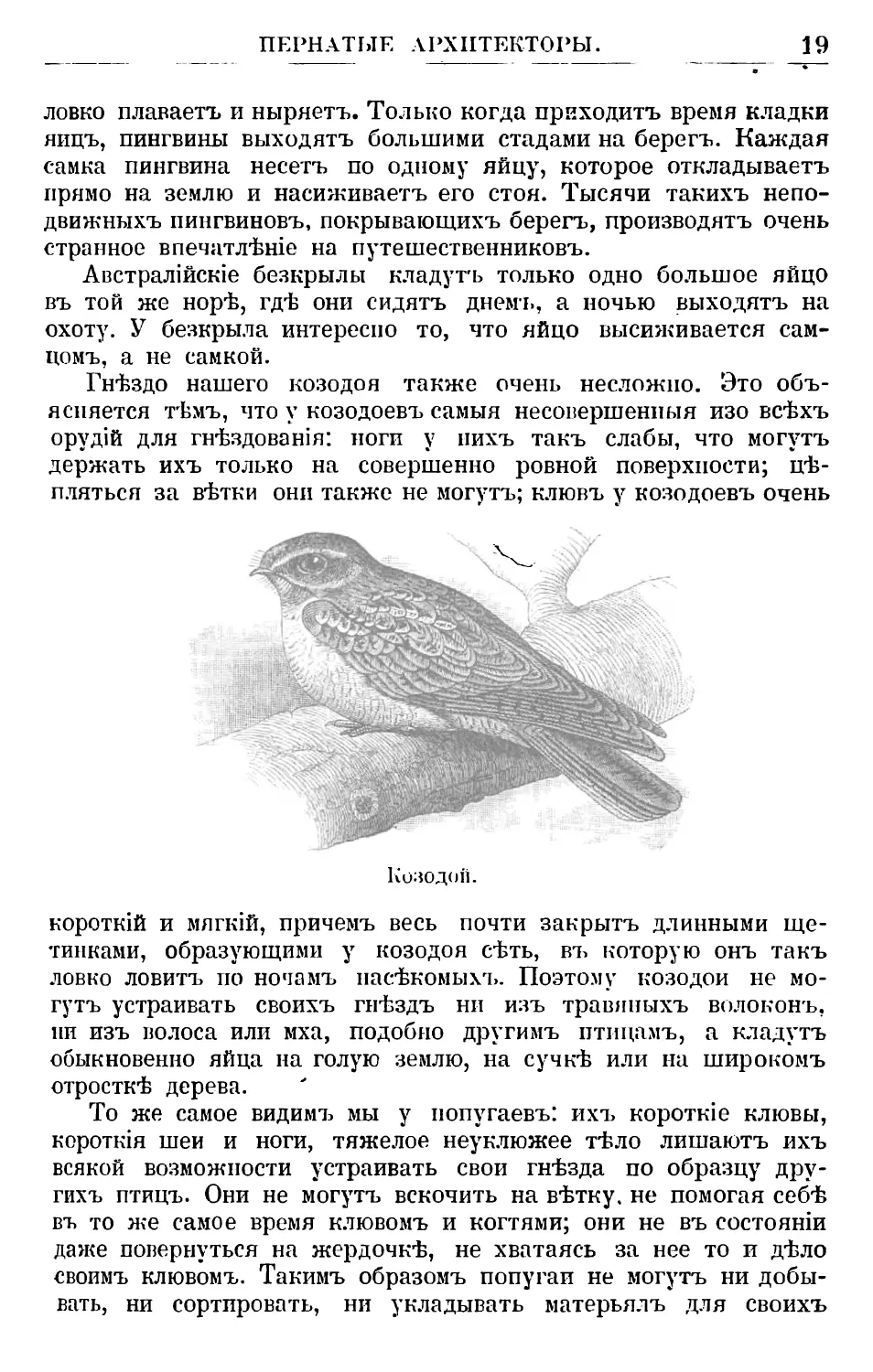

Гнѣздо нашего козодоя также очень несложно. Это объ-

ясняется тѣмъ, что у козодоевъ самыя несовершенныя изо всѣхъ

орудій для гнѣздованія: ноги у нихъ такъ слабы, что могутъ

держать ихъ только на совершенно ровной поверхности; цѣ-

пляться за вѣтки они также не могутъ; клювъ у козодоевъ очень

Козодой.

короткій и мягкій, причемъ весь почти закрытъ длинными ще-

тинками, образующими у козодоя сѣть, въ которую онъ такъ

ловко ловитъ по ночамъ насѣкомыхъ. Поэтому козодои не мо-

гутъ устраивать своихъ гнѣздъ ни изъ травяныхъ волоконъ,

ни изъ волоса или мха, подобно другимъ птицамъ, а кладутъ

обыкновенно яйца на голую землю, на сучкѣ или на широкомъ

отросткѣ дерева.

То же самое видимъ мы у попугаевъ: ихъ короткіе клювы,

короткія шеи и ноги, тяжелое неуклюжее тѣло лишаютъ ихъ

всякой возможности устраивать свои гнѣзда по образцу дру-

гихъ птицъ. Они не могутъ вскочить на вѣтку, не помогая себѣ

въ то же самое время клювомъ и когтями; они не въ состояніи

даже повернуться на жердочкѣ, не хватаясь за нее то и дѣло

своимъ клювомъ. Такимъ образомъ попугаи не могутъ ни добы-

вать, ни сортировать, ни укладывать матерьялъ для своихъ

20

ВЕСНА-

гнѣздъ. Поэтому они выводятъ своихъ птенцовъ въ дуплахъ,

въ отверстіяхъ сухихъ пней, или въ старыхъ покинутыхъ гнѣз-

дахъ, пользуясь уже готовымъ матеріаломъ.

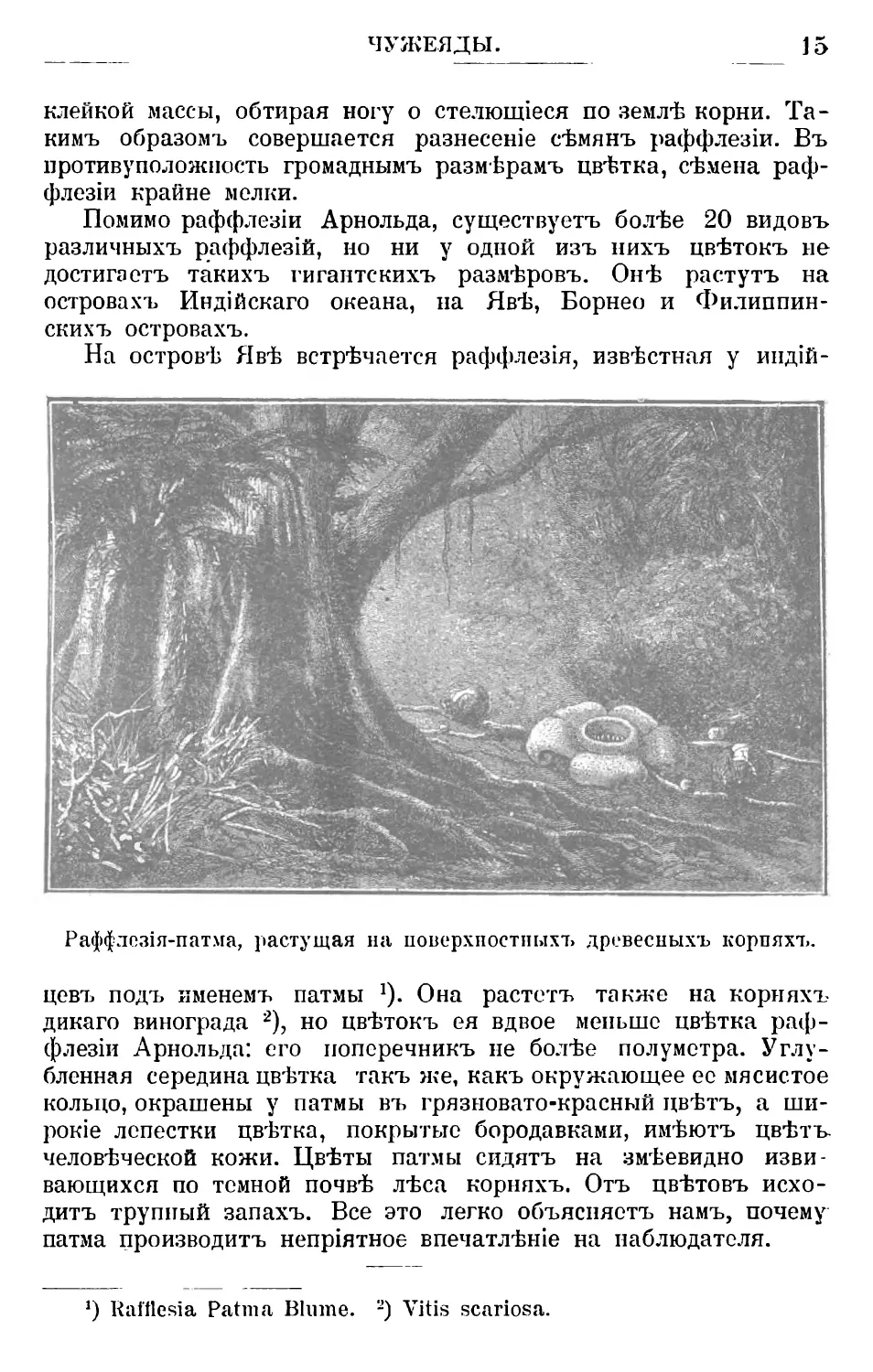

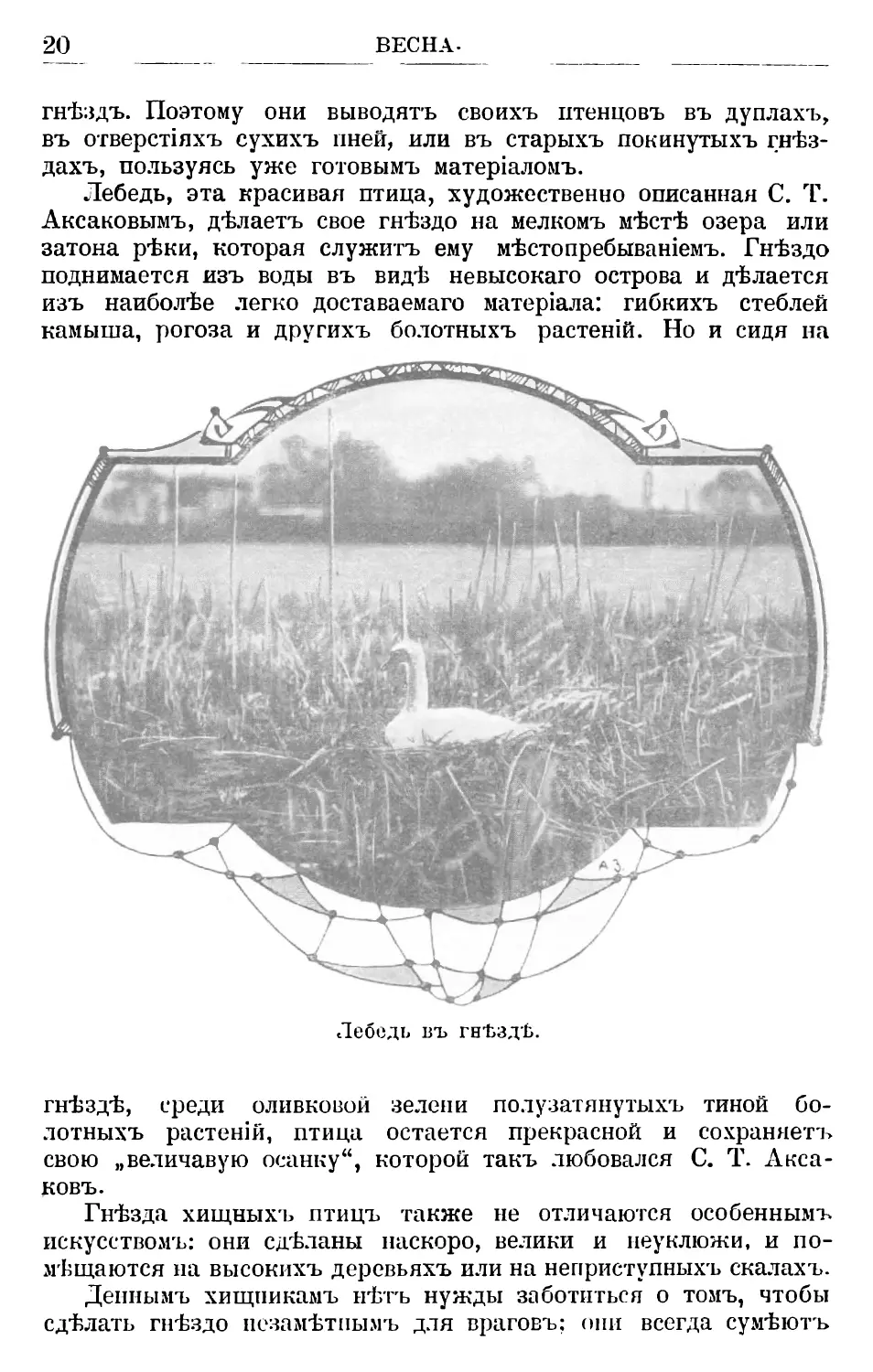

Лебедь, эта красивая птица, художественно описанная С. Т.

Аксаковымъ, дѣлаетъ свое гнѣздо на мелкомъ мѣстѣ озера или

затона рѣки, которая служитъ ему мѣстопребываніемъ. Гнѣздо

поднимается изъ воды въ видѣ невысокаго острова и дѣлается

изъ наиболѣе легко доставаемаго матеріала: гибкихъ стеблей

камыша, рогоза и другихъ болотныхъ растеній. Но и сидя на

Лебедь въ гнѣздѣ.

гнѣздѣ, среди оливковой зелени полузатянутыхъ тиной бо-

лотныхъ растеній, птица остается прекрасной и сохраняетъ

свою „величавую осанку", которой такъ любовался С. Т. Акса-

ковъ.

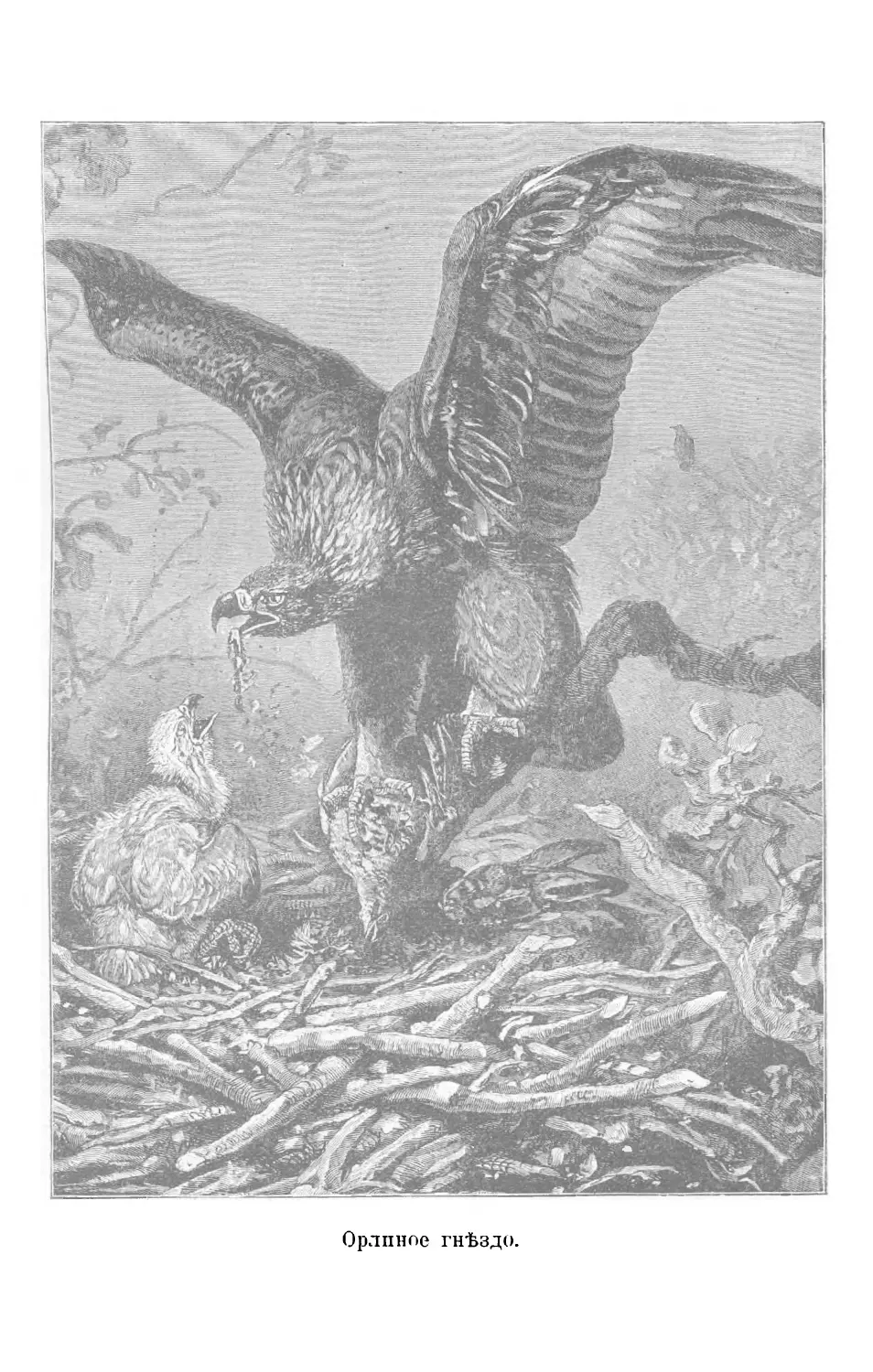

Гнѣзда хищныхъ птицъ также не отличаются особеннымъ

искусствомъ: они сдѣланы наскоро, велики и неуклюжи, и по-

мѣщаются на высокихъ деревьяхъ или на неприступныхъ скалахъ.

Деннымъ хищникамъ нѣтъ нужды заботиться о томъ, чтобы

сдѣлать гнѣздо незамѣтнымъ для враговъ; они всегда сумѣютъ

Орлиное гнѣздо.

22

ВЕСНА.

дать хорошій отпоръ непріятелю, а ихъ зоркій глазъ уже из-

далека замѣтитъ угрожающую опасность. Только ночные хищ-

ники—совы, филины, сычи,—столь безпомощные днемъ, охотнѣй

прячутся въ дуплахъ деревьевъ и другихъ укромныхъ мѣстахъ.

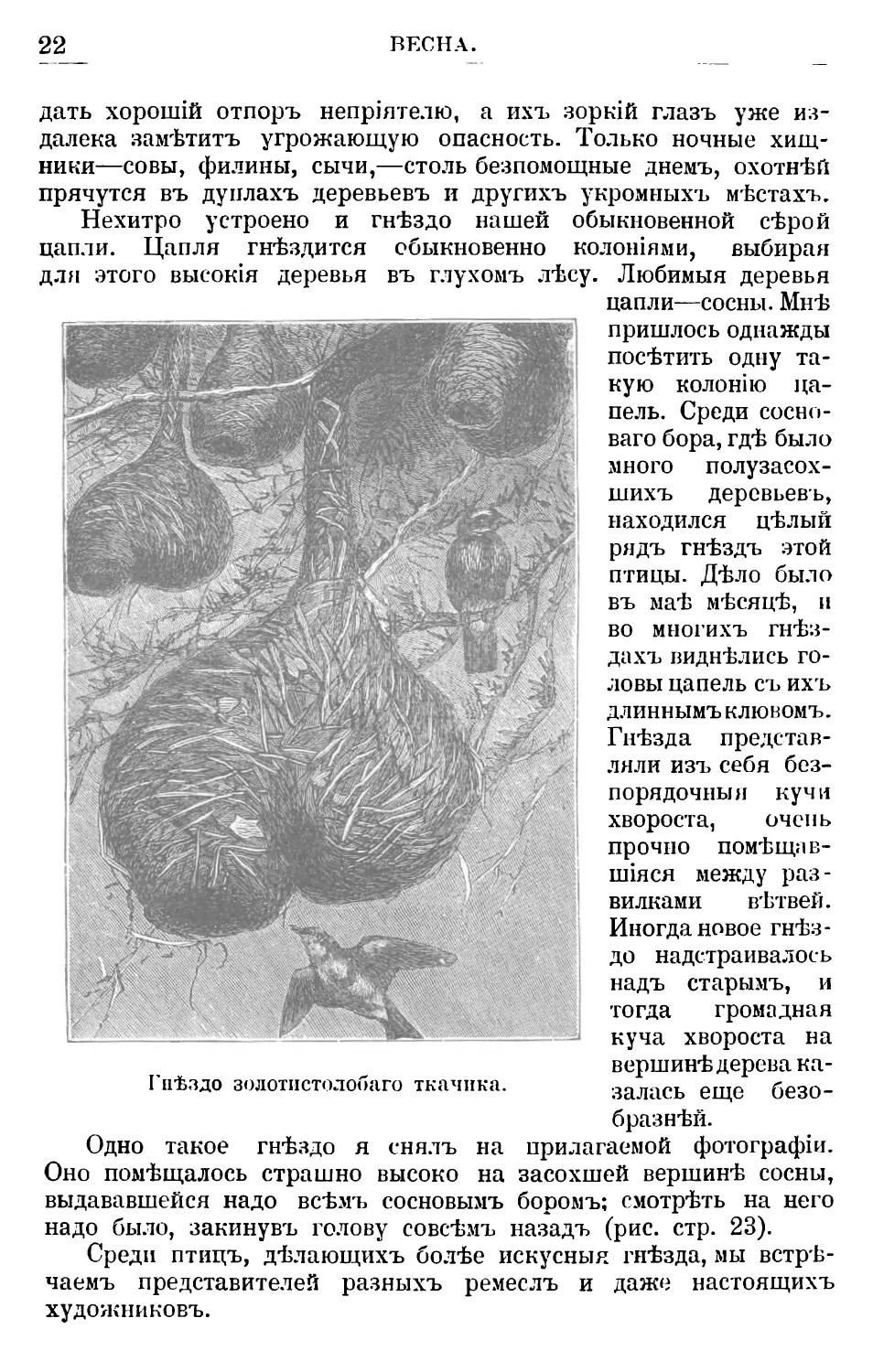

Нехитро устроено и гнѣздо нашей обыкновенной сѣрой

цапли. Цапля гнѣздится обыкновенно колоніями, выбирая

для этого высокія деревья въ глухомъ лѣсу. Любимыя деревья

цапли—сосны. Мнѣ

Гнѣздо золотистолобаго ткачика.

пришлось однажды

посѣтить одну та-

кую колонію ца-

пель. Среди сосно-

ваго бора, гдѣ было

много полузасох-

шихъ деревьевъ,

находился цѣлый

рядъ гнѣздъ этой

птицы. Дѣло было

въ маѣ мѣсяцѣ, и

во многихъ гнѣз-

дахъ виднѣлись го-

ловы цапель съ ихъ

длиннымъ клювомъ.

Г нѣзд а представ-

ляли изъ себя без-

порядочныя кучи

хвороста, очень

прочно помѣща в-

шіяся между раз-

вилками вѣтвей.

Иногда новое гнѣз-

до надстраивалось

надъ старымъ, и

тогда громадная

куча хвороста на

вершинѣ дерева ка-

залась еще безо-

бразнѣй.

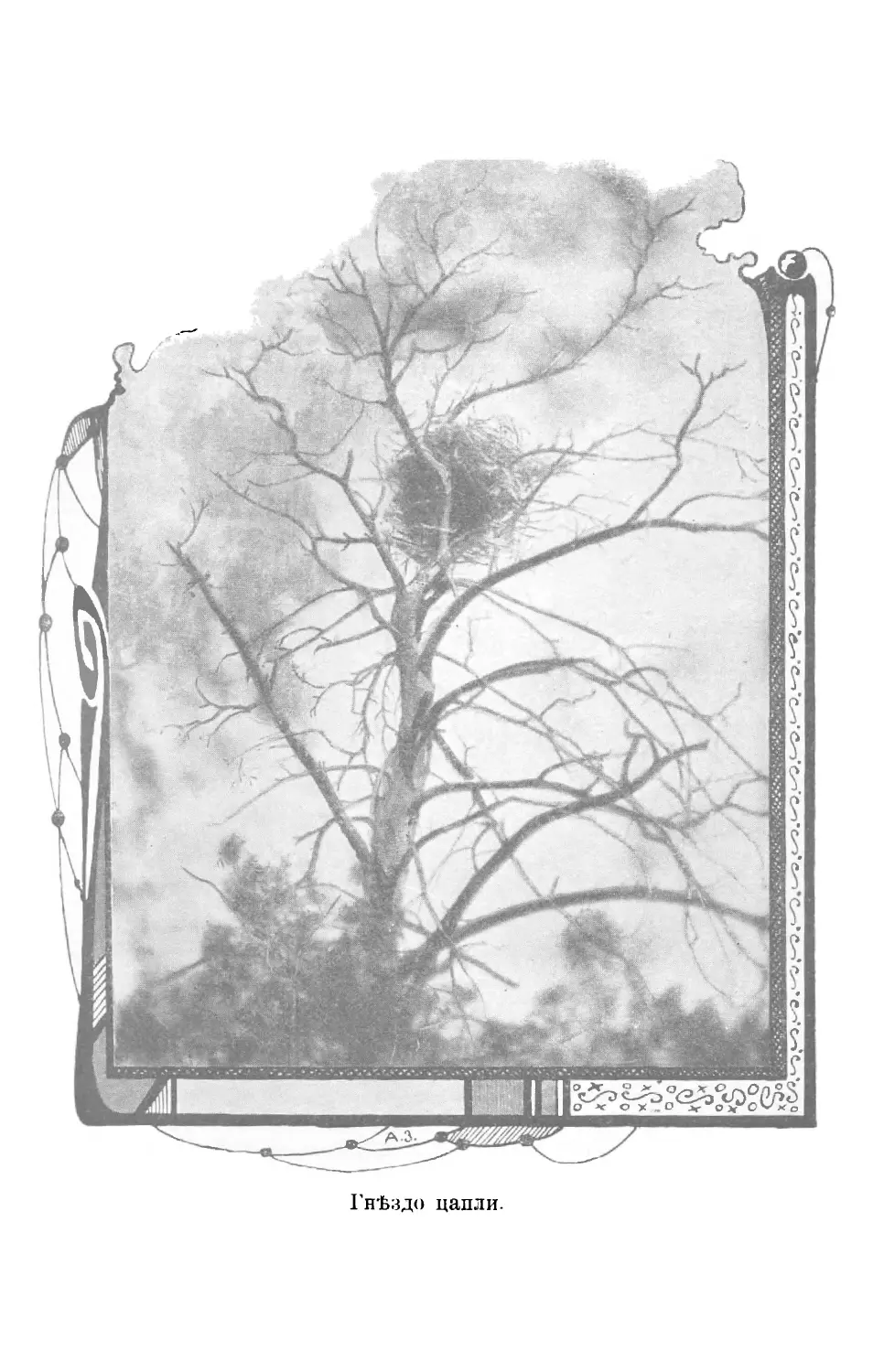

Одно такое гнѣздо я снялъ на прилагаемой фотографіи.

Оно помѣщалось страшно высоко на засохшей вершинѣ сосны,

выдававшейся надо всѣмъ сосновымъ боромъ; смотрѣть на него

надо было, закинувъ голову совсѣмъ назадъ (рис. стр. 23).

Среди птицъ, дѣлающихъ болѣе искусныя гнѣзда, мы встрѣ-

чаемъ представителей разныхъ ремеслъ и даже настоящихъ

художниковъ.

Гнѣздо цапли.

24

ВЕСНА,

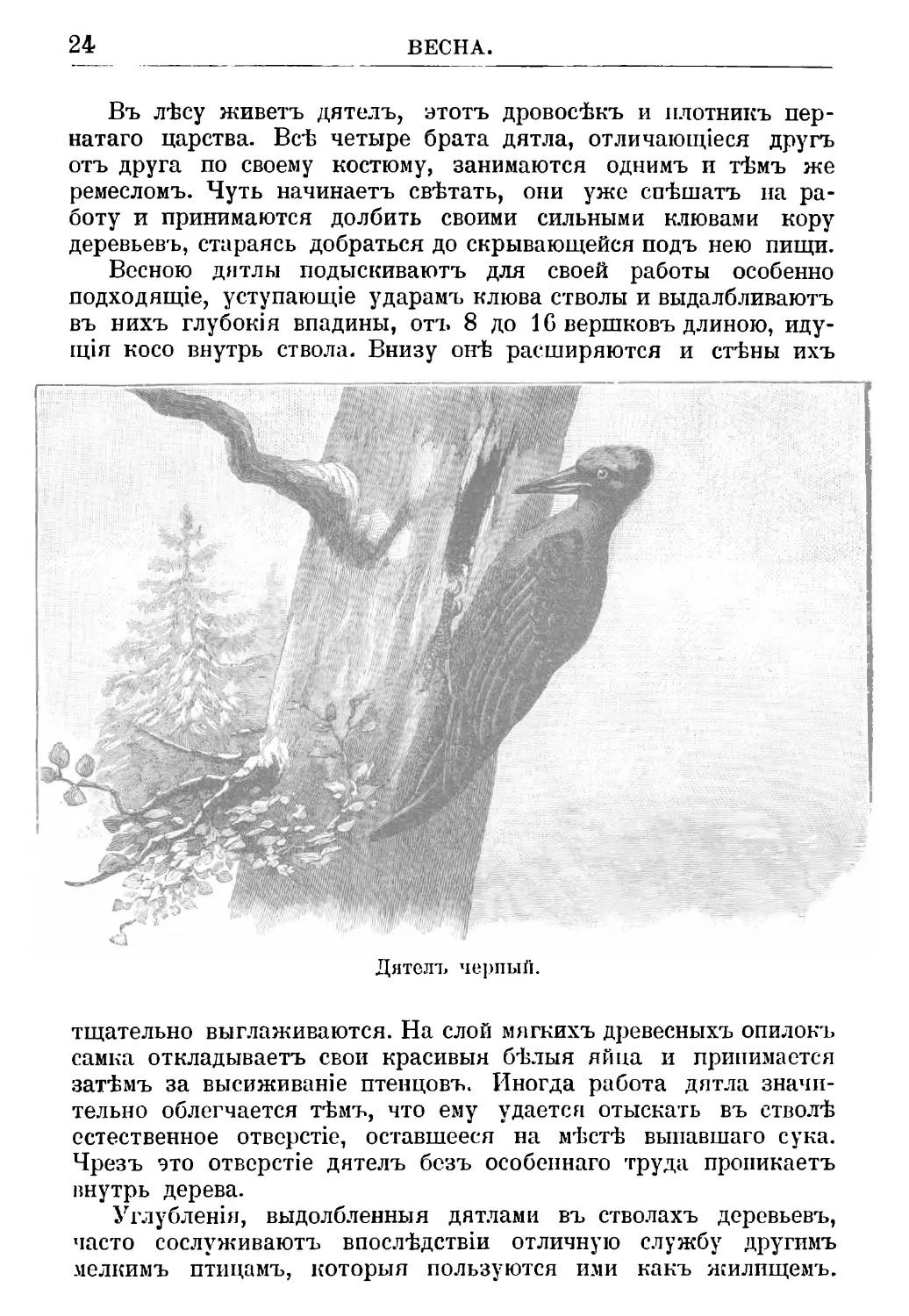

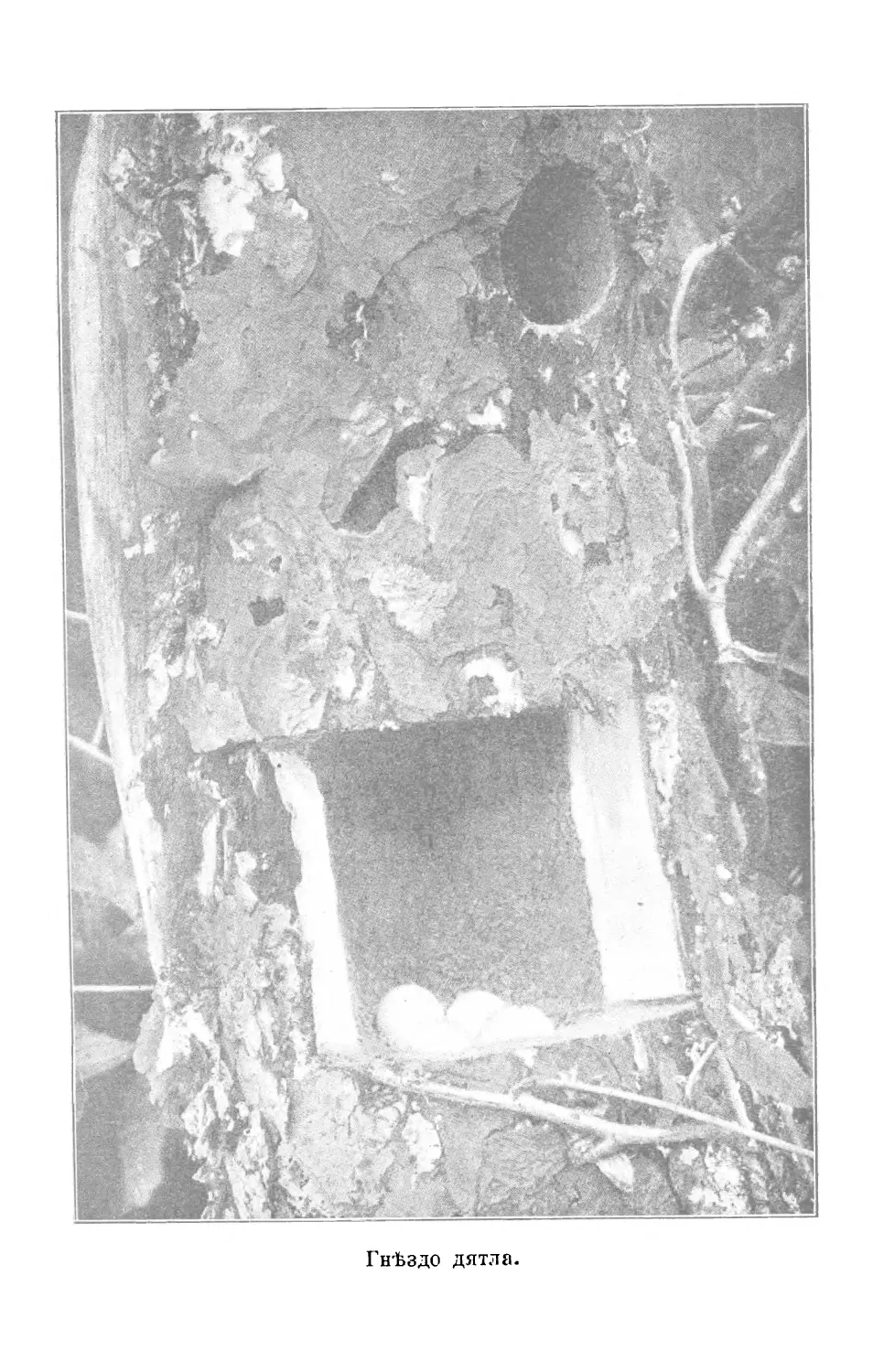

Въ лѣсу живетъ дятелъ, этотъ дровосѣкъ и плотникъ пер-

натаго царства. Всѣ четыре брата дятла, отличающіеся другъ

отъ друга по своему костюму, занимаются однимъ и тѣмъ же

ремесломъ. Чуть начинаетъ свѣтать, они уже спѣшатъ на ра-

боту и принимаются долбить своими сильными клювами кору

деревьевъ, стараясь добраться до скрывающейся подъ нею пищи.

Весною дятлы подыскиваютъ для своей работы особенно

подходящіе, уступающіе ударамъ клюва стволы и выдалбливаютъ

въ нихъ глубокія впадины, отъ 8 до 16 вершковъ длиною, иду-

щія косо внутрь ствола. Внизу онѣ расширяются и стѣны ихъ

тщательно выглаживаются. На слой мягкихъ древесныхъ опилокъ

самка откладываетъ свои красивыя бѣлыя яйца и принимается

затѣмъ за высиживаніе птенцовъ. Иногда работа дятла значи-

тельно облегчается тѣмъ, что ему удается отыскать въ стволѣ

естественное отверстіе, оставшееся на мѣстѣ выпавшаго сука.

Чрезъ это отверстіе дятелъ безъ особеннаго труда проникаетъ

внутрь дерева.

Углубленія, выдолбленныя дятлами въ стволахъ деревьевъ,

часто сослуживаютъ впослѣдствіи отличную службу другимъ

мелкимъ птицамъ, которыя пользуются ими какъ жилищемъ.

Гнѣздо дятла.

26

ВЕСНА.

Такъ поступаютъ, напримѣръ, синицы, скворцы и другія птицы.

Поселившись въ гнѣздѣ дятла, скворецъ задѣлываетъ большое

отверстіе, пробитое дятломъ, настолько, чтобы остался лишь

маленькій входъ, черезъ который онъ могъ бы проникнуть внутрь

гнѣзда.

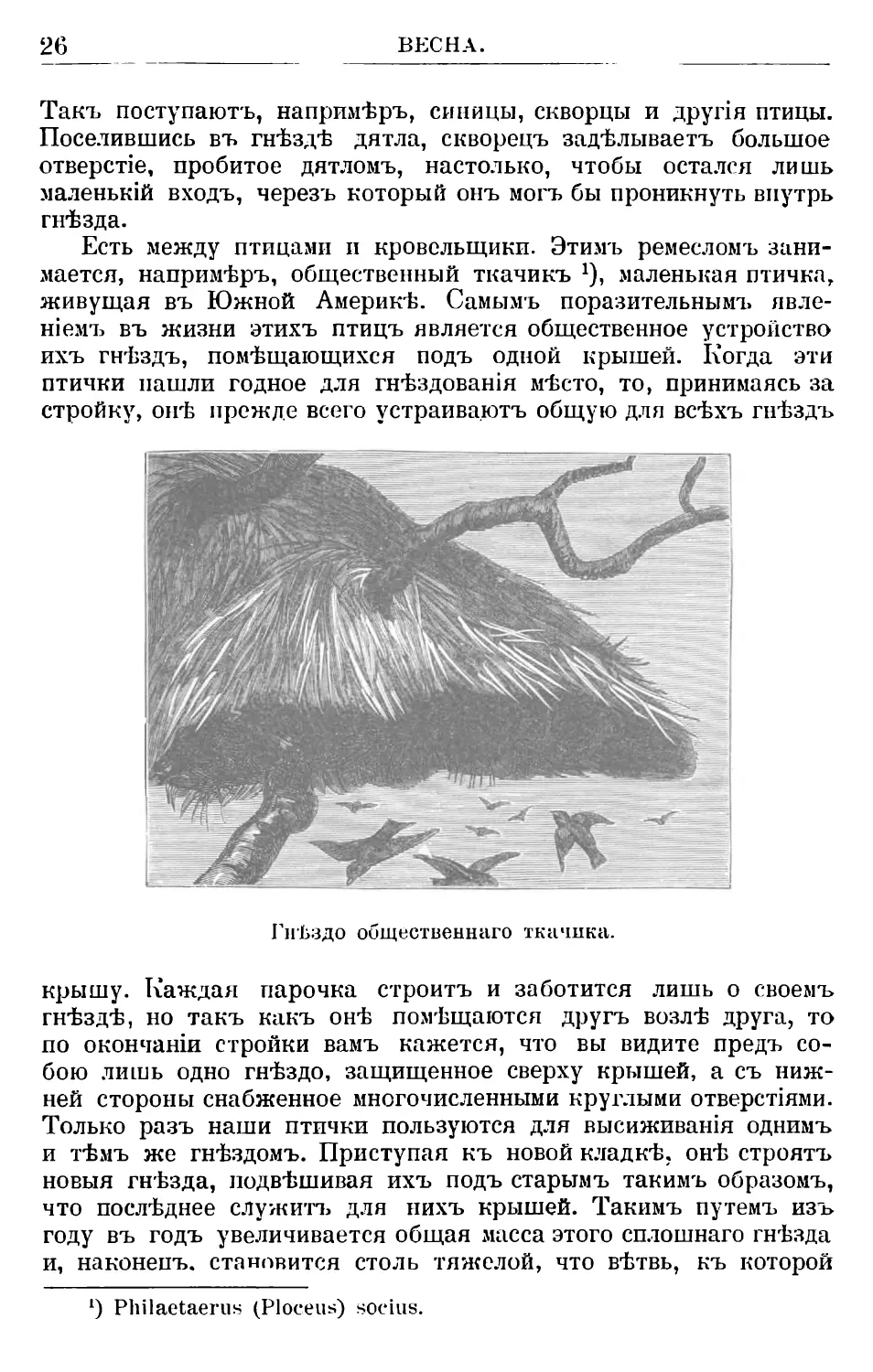

Есть между птицами и кровельщики. Этимъ ремесломъ зани-

мается, напримѣръ, общественный ткачикъ :), маленькая птичка,

живущая въ Южной Америкѣ. Самымъ поразительнымъ явле-

ніемъ въ жизни этихъ птицъ является общественное устройство

ихъ гнѣздъ, помѣщающихся подъ одной крышей. Когда эти

птички нашли годное для гнѣздованія мѣсто, то, принимаясь за

стройку, онѣ прежде всего устраиваютъ общую для всѣхъ гнѣздъ

Гнѣздо общественнаго ткачика.

крышу. Каждая парочка строитъ и заботится лишь о своемъ

гнѣздѣ, но такъ какъ онѣ помѣщаются другъ возлѣ друга, то

по окончаніи стройки вамъ кажется, что вы видите предъ со-

бою лишь одно гнѣздо, защищенное сверху крышей, а съ ниж-

ней стороны снабженное многочисленными круглыми отверстіями.

Только разъ наши птички пользуются для высиживанія однимъ

и тѣмъ же гнѣздомъ. Приступая къ новой кладкѣ, онѣ строятъ

новыя гнѣзда, подвѣшивая ихъ подъ старымъ такимъ образомъ,

что послѣднее служитъ для нихъ крышей. Такимъ путемъ изъ

году въ годъ увеличивается общая масса этого сплошнаго гнѣзда

и, наконецъ, становится столь тяжелой, что вѣтвь, къ которой

9 Рйііаеіаегин (Ріосеиа) восіиз.

ПЕРНАТЫЕ АРХИТЕКТОРЫ. 27

она прикрѣпляется, не выдерживаетъ ея тяжести и обламы-

вается, причемъ, конечно, вся постройка разрушается. Подоб-

ныя птичьи поселенія часто попадаются путешественнику на

большихъ высокихъ деревьяхъ.

Несравненно большее разнообразіе находимъ мы у другихъ

ремесленниковъ среди пернатыхъ, именно, каменыциковъ. Нужно

правду сказать, различные члены этого цеха—отличные мастера

въ своемъ дѣлѣ. Кто при взглядѣ па гнѣздо ласточки—эту

искусную постройку изъ грязи, глины и тому подобныхъ не-

взрачныхъ веществъ, при изготовленіи которой не пользовались

ни лопаткой, ни угольникомъ и отвѣсомъ—не воздастъ должную

дань удивленія мастерству этихъ строителей?

Формы гнѣздъ такъ-же, какъ и мѣста, избираемыя для ихъ

постройки, не всегда одинаковы у различныхъ видовъ ласто-

чекъ. Стропила на крышѣ конюшни, или сѣни крестьянской

избы, князекъ у крыши, старыя полуразрушенныя строенія, мо-

гущія все еще дать достаточную защиту отъ вѣтра и непогоды—

вотъ удобныя мѣста для гнѣздованія ласточекъ. Иногда здѣсь

устраиваются цѣлыя поселенія. Само гнѣздо прикрѣпляется къ

какой нибудь балкѣ, или прямо къ стѣнѣ. Оно представляетъ.какъ

бы четверть полаго шара. Въ мѣстахъ прикрѣпленія стѣнки утол-

щены. Ширина гнѣзда равна приблизительно 4 вершкамъ, глу-

бина—2 вершкамъ. Матеріаломъ для постройки служитъ или-

стая, или, по крайней мѣрѣ, жирная земля; ласточки смачиваютъ

ее слюною и старательно приклеиваютъ кусочекъ за кусочкомъ.

Мелкіе стебельки и волосы, закладываемые въ толщу стѣнокъ,

дѣлаютъ ихъ еще болѣе прочными, служа какъ-бы соединитель-

ными звеньями постройки; склеивающимъ же цементомъ является

исключительно слюна. При хорошей погодѣ пара ласточекъ

вполнѣ заканчиваетъ постройку стѣнокъ гнѣзда въ теченіе

восьми дней; но и этимъ работа еще не оканчивается: пред-

стоитъ позаботиться о внутреннемъ убранствѣ гнѣзда. Его вы-

стилаютъ внутри нѣжными стебельками, волосками, пухомъ и

тому подобнымъ мягкимъ матеріаломъ. Теперь колыбель для

будущихъ птенцовъ готова.

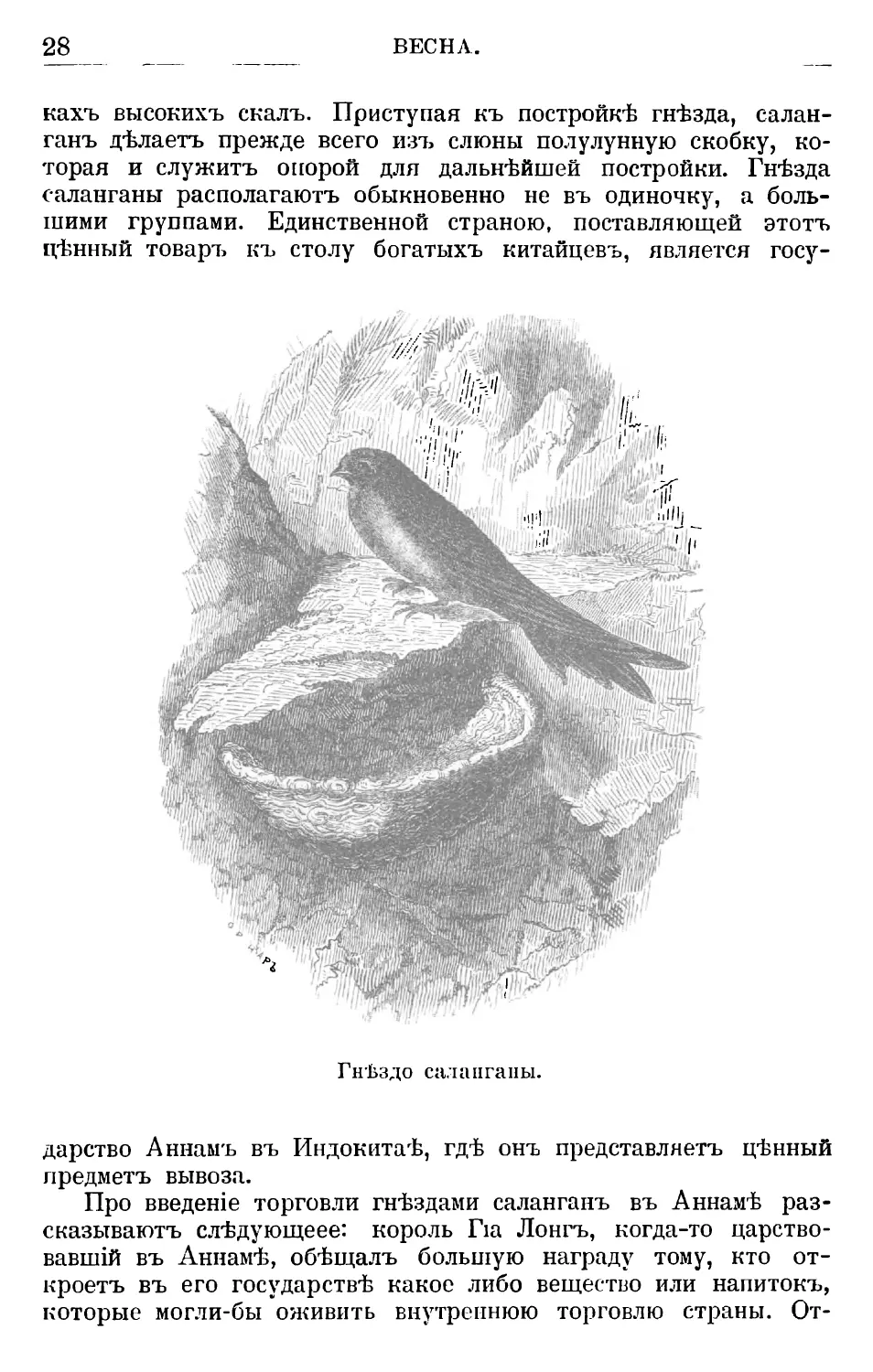

Говоря о ласточкахъ, нельзя не упомянуть о съѣдобныхъ

гнѣздахъ саланганъ, которыя высоко цѣнятся китайскими га-

строномами. Въ послѣднее время гнѣзда саланганъ появились и

въ русскихъ гастрономическихъ магазинахъ. Саланганы—близкіе

родичи нашимъ стрижамъ; онѣ водятся на островахъ Малай-

скаго архипелага. Тогда какъ наша ласточка пользуется слюной

лишь какъ цементомъ для склеиванія комочковъ земли, образую-

щихъ стѣнки гнѣзда, гнѣздо саланганы состоитъ сплошь изъ

одной слюны, которая обладаетъ способностью застывать на

воздухѣ. Свои гнѣзда саланганы дѣлаютъ па отвѣсныхъ стѣп-

28

ВЕСНА.

кахъ высокихъ скалъ. Приступая къ постройкѣ гнѣзда, салан-

ганъ дѣлаетъ прежде всего изъ слюны полулунную скобку, ко-

торая и служитъ опорой для дальнѣйшей постройки. Гнѣзда

саланганы располагаютъ обыкновенно не въ одиночку, а боль-

шими группами. Единственной страною, поставляющей этотъ

цѣнный товаръ къ столу богатыхъ китайцевъ, является госу-

Гнѣздо саланганы.

дарство Аннамъ въ Индокитаѣ, гдѣ онъ представляетъ цѣнный

предметъ вывоза.

Про введеніе торговли гнѣздами саланганъ въ Аннамѣ раз-

сказываютъ слѣдующеее: король Гіа Лонгъ, когда-то царство-

вавшій въ Аннамѣ, обѣщалъ большую награду тому, кто от-

кроетъ въ его государствѣ какое либо вещество или напитокъ,

которые могли-бы оживить внутреннюю торговлю страны. От-

ПЕРНАТЫЕ АРХИТЕКТОРЫ.

29

вѣтомъ на это предложеніе и было указаніе на гнѣзда салан-

ганы, какъ на питательное вещество. Лицо, сдѣлавшее это от-

крытіе, отказалось отъ всякихъ наградъ, оставивъ за собой

лишь право исключительнаго пользованія своимъ открытіемъ,

что доставило ему и его потомкамъ громадное состояніе.

Въ торговлѣ отличаютъ два главныхъ сорта гнѣздъ: къ пер-

вому сорту относятъ такого рода гнѣзда, въ образованіи кото-

рыхъ участвуетъ извѣстное количество крови. Ихъ называютъ

«іенъ-сао». Эти гнѣзда производятся саланганами, одержимыми

особой болѣзнью, вродѣ чахотки, при которой птицы харкаютъ

кровью. Такія гнѣзда наиболѣе цѣнятся: онѣ собираются только

одинъ разъ весной и очень рѣдки. Мѣстное преданіе гласитъ,

что производящія ихъ птицы могутъ прожить не болѣе двухъ

лѣтъ и быстро умираютъ отъ истощенія. Скалы Аннама въ годъ

даютъ не болѣе 3—4 милліоновъ такихъ гнѣздъ.

Ко второй группѣ гнѣздъ относятся всѣ гнѣзда, которыя

образованы исключительно слюнными отдѣленіями. Эти гнѣзда

собираютъ три раза въ годъ: весною, лѣтомъ и осенью. Весен-

ній сборъ—самый обильный, при этомъ собираются гнѣзда двухъ

сортовъ. Считаютъ, что пара гнѣздъ вѣситъ около одного таяли

(8 золоти.). Гнѣзда перваго сорта продаются по 30 рублей за

таэль; гнѣзда второго сорта — по 18 — 20. Лѣтній сборъ даетъ

исключительно гнѣзда второго сорта: онѣ меньшей величины и

легче. Ихъ идетъ семь гнѣздъ на одинъ таэль и онъ продается

не дороже 9—10 рублей. Свѣдуюіціе люди увѣряютъ, что слѣ-

довало-бы совершенно запретить лѣтній сборъ гнѣздъ, такъ

какъ онъ мало прибыленъ, а въ то же самое время истре-

бляетъ множество яицъ.

Почти всѣ собранныя такимъ образомъ гнѣзда продаются

китайцамъ. Только богатые китайцы и нѣкоторые мандарины

при дворѣ столицы Аннама Гюэ могутъ украшать свой столъ

такимъ цѣннымъ блюдомъ. Китайцы ѣдятъ гнѣзда съ сахаромъ

или съ жиромъ. Въ обоихъ случаяхъ гнѣздо слѣдуетъ прежде

всего продержать очень долго въ кипяткѣ, чтобы освободить

его отъ всякихъ постороннихъ приставшихъ къ нему частей.

Послѣ этого гнѣздо варится съ сахаромъ или, чаще, съ какой

нибудь дичью (обыкновенно съ голубемъ); кушанье приправляется

плодами водяной лиліи.

Восточная медицина приписываетъ гнѣздамъ саланганы все

возможныя цѣлебныя свойства, но, насколько это вѣрно—рѣшить

трудно.

Сборъ гнѣздъ, происходящій три раза въ годъ, производится

слѣдующимъ способомъ: въ трещины скалъ вбиваютъ бамбуко-

выя палки, которыя и служатъ ступенями безконечно длинной

лѣстницы. Наемные туземцы взбираются по этимъ ступенямъ до

30

ВЕСНА.

самой вершины и съ помощью ножа отдѣляютъ не безъ труда

гнѣзда, крѣпко прикрѣпленныя къ стѣнамъ скалъ. Внизу подо-

зрительнымъ безпокойнымъ взглядомъ слѣдитъ за всей этой

операціей надсмотрщикъ, чтобы рабочіе не затаили нѣкотораго

количества драгоцѣнной добычи. Надсмотрщикомъ обыкновенно

бываетъ одинъ изъ членовъ семьи, получившей у правительства

право собиранія гнѣздъ. Операція собиранія гнѣздъ, какъ видно

изъ сказаннаго, полна опасностей и каждый годъ стоитъ жизни

нѣсколькимъ туземцамъ.

Одинъ богатый китайскій торговый домъ, имѣющій склады

въ Гонконгѣ и Гюэ и во многихъ другихъ прибрежныхъ горо-

дахъ, предлагалъ правительству Аннама очень большую и выгод-

ную аренду съ тѣмъ, чтобы оно предоставило ему право исклю-

чительной торговли гнѣздами саланганы. Въ среднемъ, ежегодно

продается не менѣе, какъ на три милліона рублей саланганьихъ

гнѣздъ.

Не всѣ однако ласточки принадлежатъ къ цеху каменыци-

ковъ; мы найдемъ среди нихъ и землекоповъ. Такимъ землеко-

помъ будетъ, напримѣръ, береговая ласточка, извѣстная у насъ

болѣе подъ именемъ берегового стрижа г). Маленькая птичка,

одна изъ наименьшихъ среди собратьевъ всего семейства ла-

сточекъ, сверху окрашенная въ пепельнобурый цвѣтъ, снизу—

бѣлая, вырываетъ себѣ въ отвѣсныхъ берегахъ ручьевъ или

обрывовъ глубокіе ходы. Эти ходы располагаются на такой вы-

сотѣ, чтобы и самое значительное наводненіе не могло затопить

ихъ. Береговыя ласточки очень любятъ устраивать свои гнѣзда

по обрывамъ, на опушкахъ лѣса. Рѣдко можно найти менѣе

пяти норъ поселившихся вмѣстѣ береговыхъ ласточекъ, въ

большинствѣ-же случаевъ ихъ гораздо больше, до сотни и

болѣе.

Поистинѣ удивительно, какимъ образомъ такая слабая птичка

способна выполнить гигантскую работу прорытія этихъ ходовъ.

Надо замѣтить при этомъ, что вся работа совершается въ весьма

короткое время: въ два, много три дня парочка кончаетъ рытье

норы, имѣющей до трехъ дюймовъ въ ширину, расширенной въ

своемъ заднемъ концѣ для устройства самаго гнѣзда, и длиною до

6 футовъ. Усердіе птичекъ въ этой тяжелой работѣ удивительно!

Нельзя безъ захватывающаго интереса наблюдать за тѣмъ, какъ

каждая парочка съ трудомъ продвигаетъ ножками отрытую землю

назадъ къ выходу изъ норы.

И пчелоѣды 2), или золотистыя щурки,—эти красивыя птицы

южной и восточной Россіи, представляютъ изъ себя прекрас-

ныхъ землекоповъ. Они гнѣздятся общественно въ глубокихъ,

1) Соіііе гірагіа Вгінз. 2) Мегорк.

ПЕРНАТЫЕ АРХИТЕКТОРЫ.

31

вырытыхъ въ крутыхъ обрывахъ, норахъ. Задніе концы этихъ

норъ расширены, и въ этихъ-то расширеніяхъ помѣщаются са-

мыя гнѣзда, выстланныя надкрыльями и обломками насѣкомыхъ.

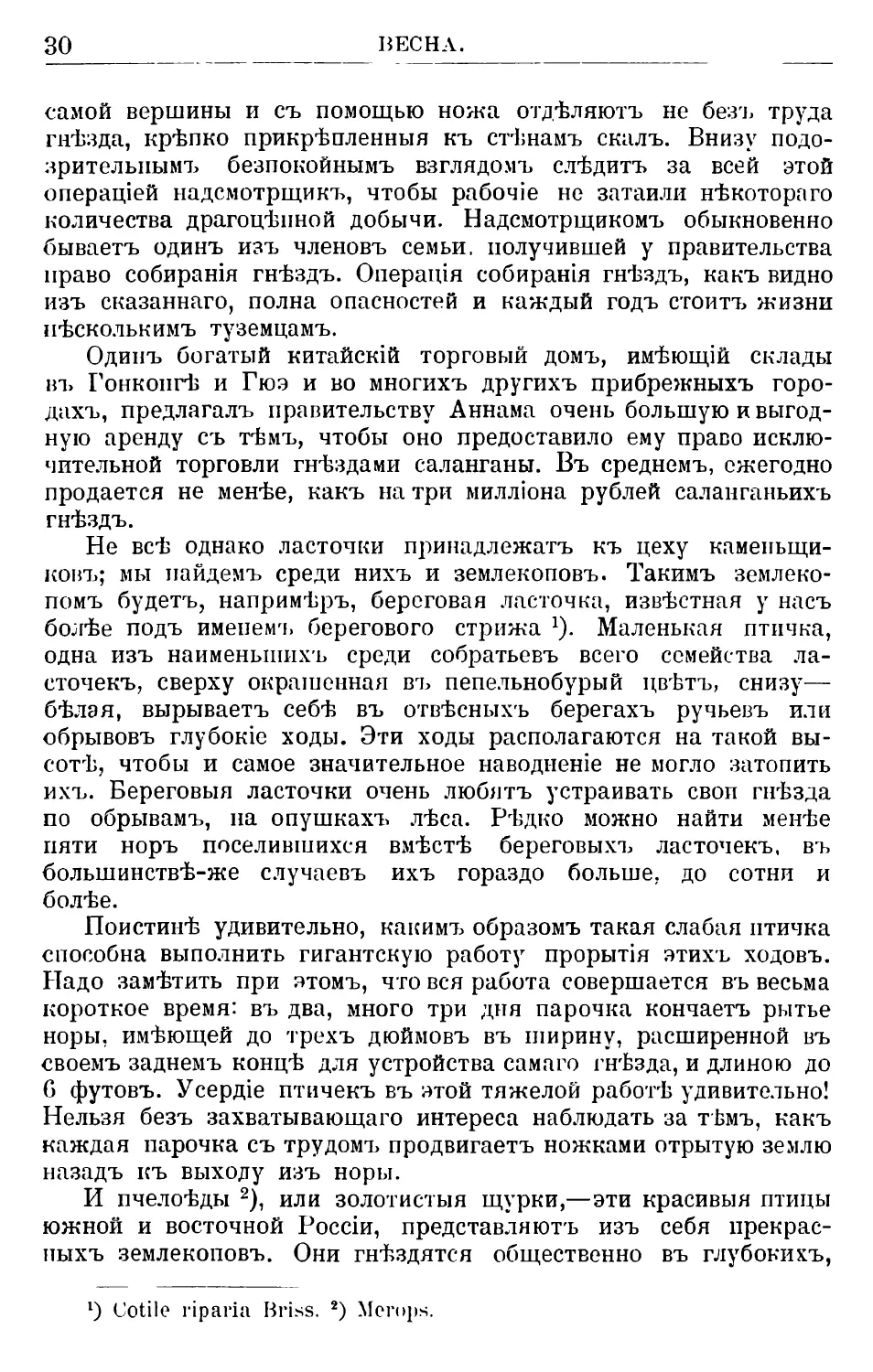

Къ тому-же цеху землекоповъ, помимо многихъ другихъ

птицъ, можно отнести зимородка. Хотя родиной этой птицы

является вся сред-

няя и южная Рос-

сія, однако, изъ

этого еще не слѣ-

дуетъ дѣлать пред-

положенія, что она

хорошо всѣмъ зна

кома. Это очень бо-

язливая птичка, ко-

торая постоянно

старается укрыться

отъ глаза человѣка.

Весною каждая па-

рочка зимородковт

отыскиваетъ себѣ

удобное мѣсто для

гнѣзда. Такимъ мѣ-

стомъ обыкновенно

является сухой,

крутой, лишенный

малѣйшаго призна-

ка растительности,

Гнѣздо береговой ласточки.

берегъ, на который не могла-бы взобраться водяная крыса, ласка

или какое нибудь другое хищное животное. Въ этомъ крутомъ

берегу, напоминающемъ отвѣсно стоящую стѣну, зимородки про-

дѣлываютъ, отступя на 1—2 фута отъ верхняго края, круглое

отверстіе около 2 дюймовъ въ поперечникѣ, продолжающееся

въ пору отъ 1% до 2-хъ аршинъ длиною. Нора идетъ нѣ-

сколько кверху и на своемъ заднемъ копцѣ расширяется въ

округлую полость отъ 2 до 3 дюймовъ высотою и отъ 4 до

6 дюймовъ въ ширину. Эта полость совершенно сухая, съ тща-

тельно выглаженными стѣнками, мало углубленная; дно ея вы-

стилается рыбьими костями. На нихъ-то кладетъ зимородокъ

свои шесть или семь большихъ круглыхъ яицъ блестящаго бѣ-

лаго цвѣта съ легкимъ красновато-желтымъ оттѣнкомъ, проис-

ходящимъ вслѣдствіе просвѣчиванія черезъ скорлупу желтка.

Яйца зимородка вообще — одни изъ самыхъ красивыхъ: онѣ

гладки, блестящи, покрыты какъ-бы слоемъ нѣжной эмали. Вы-

строенное разъ гнѣздо служитъ зимородку на много лѣтъ, если

только его никто не безпокоитъ. Когда входъ въ гнѣздо сдѣ-

32

ВЕСНА.

лается почему либо слишкомъ широкимъ, зимородокъ уже ни-

когда не рѣшится отложить въ него своихъ яицъ.

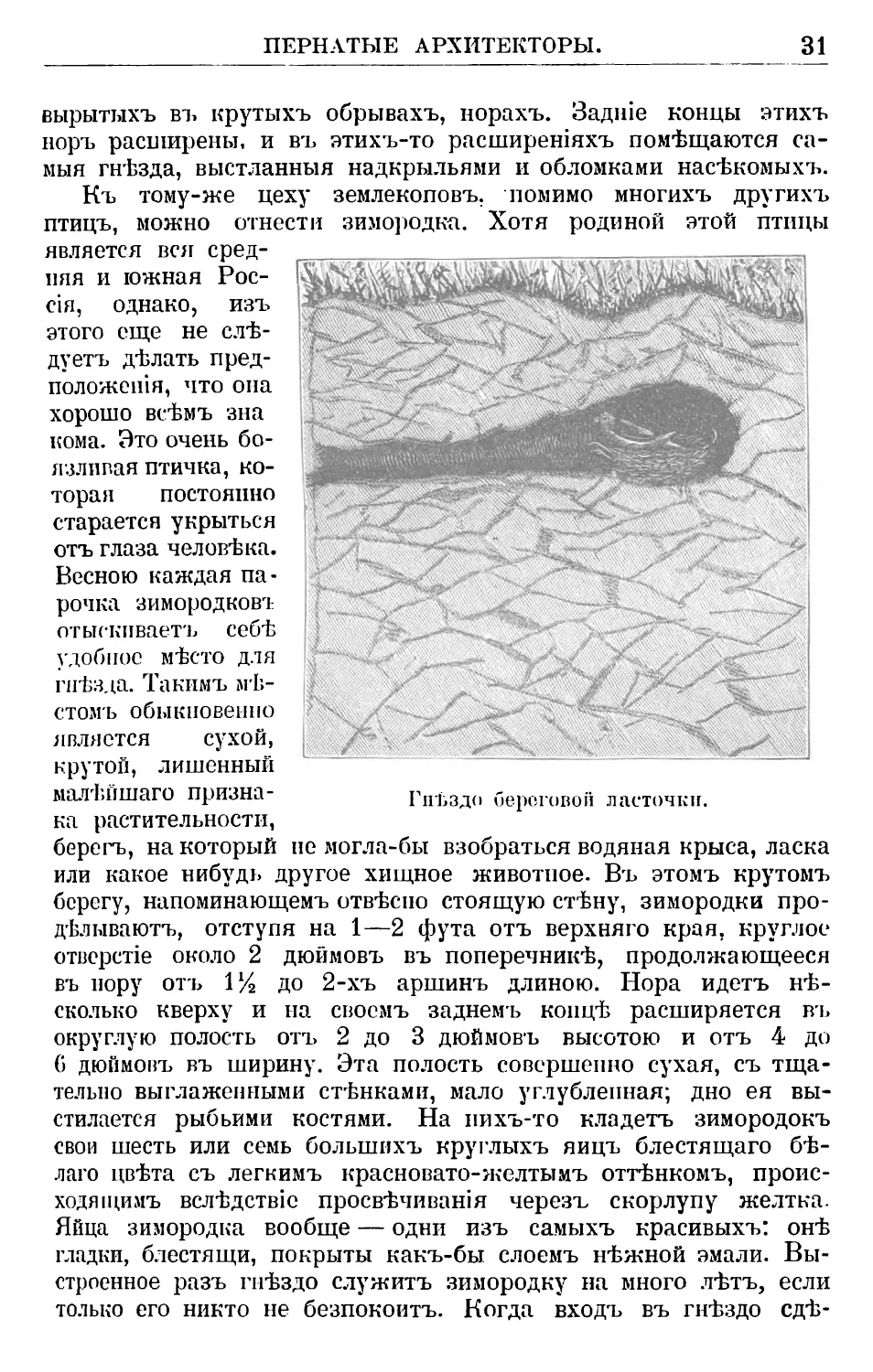

Оставимъ, однако, это царство ремесленниковъ и вступимъ въ

область искусства пернатыхъ. И здѣсь мы найдемъ много образ-

Зимородокъ.

новыхъ сооруженій. Обра-

тимъ прежде всего наше

вниманіе на садовниковъ

птичьяго царства, на столь

прославившихся въ послѣд-

нее время птицу атласъ ])

и плащеиосца 2). Старые

самцы атласа необыкно-

венно красивы. Перья ихъ

глубоко-чернаго цвѣта, бле-

стятъ подобно атласу, бар-

хатисто-черныя крылья у

концовъ окрашены въ го-

лубой цвѣтъ. Радужина

глазъ свѣтло голубого цвѣта,

клювъ также отливаетъ въ

голубоватый цвѣтъ, конецъ

его желтъ. Ноги — красно-

ватыя.

Самымъ замѣчательнымъ въ жизни этихъ птица, является то,

что онѣ устраиваютъ для своего удовольствія бесѣдки, въ кото-

рыхъ среди забавъ проводятъ время. Вотъ какъ описываетъ

одинъ путешественникъ эти гнѣзда:

«Бродя по кедровымъ лѣсамъ Ливерпульскаго округа, раз-

сказываетъ онъ, я нашелъ много подобныхъ бесѣдокъ. Онѣ по-

мѣщаются всегда на землѣ, защищенныя густымъ покровомъ

древесныхъ вѣтвей, въ глухихъ частяхъ лѣса. Дно бесѣдки дѣ-

лается изъ тѣсно сплетенныхъ прутьевъ, также какъ и боковыя

стѣнки, па которыя идутъ болѣе гибкіе и тонкіе прутья и вѣ-

точки; концы прутьевъ наверху соединяются. Съ каждой сто-

роны оставляется но входному отверстію. Особенно красивыми

эти бесѣдки дѣлаются вслѣдствіе того, что птицы украшаютъ

ихъ всевозможными предметами яркихъ цвѣтовъ. Вы встрѣтите

здѣсь пестро окрашенныя хвостовыя перья различныхъ попугаевъ,

раковины, мелкіе камушки, выбѣленныя солнцемъ кости и про-

чее. Перья втыкаются между прутьями, кости и раковины кла-

дутся у входа. Всѣмъ туземцамъ хорошо извѣстна эта страсть

птицъ собирать блестящіе предметы, поэтому въ случаѣ какой

либо пропажи, они, прежде всего, ищутъ утерянную вещь у опи-

1) РШопоіѣупІіиз 1іо1о8е]ісіі8. СІі1апіусЦ)га тасиіаіа.

ПЕРНАТЫЕ АРХИТЕКТОРЫ.

33

санныхъ нами бесѣдокъ. Однажды я нашелъ при входѣ въ одну

изъ подобныхъ бесѣдокъ прекрасно обработанный камень въ

1% дюйма длины и рядомъ съ нимъ клочки голубой шерстяной

матеріи, которые принесли птицы изъ весьма отдаленнаго по-

селка».

До сихъ поръ еще невполнѣ выяснено, съ какой цѣлью

строятъ атласы подобныя бесѣдки. Онѣ отнюдь не представ-

ляютъ гнѣздъ въ собственномъ смыслѣ, а лишь мѣста для

пріятнаго препровожденія времени, въ которыхъ самецъ и самка

весело играютъ и забавляются. Постройку ведутъ и тотъ и

другой, однако, главная роль въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ

самцу.

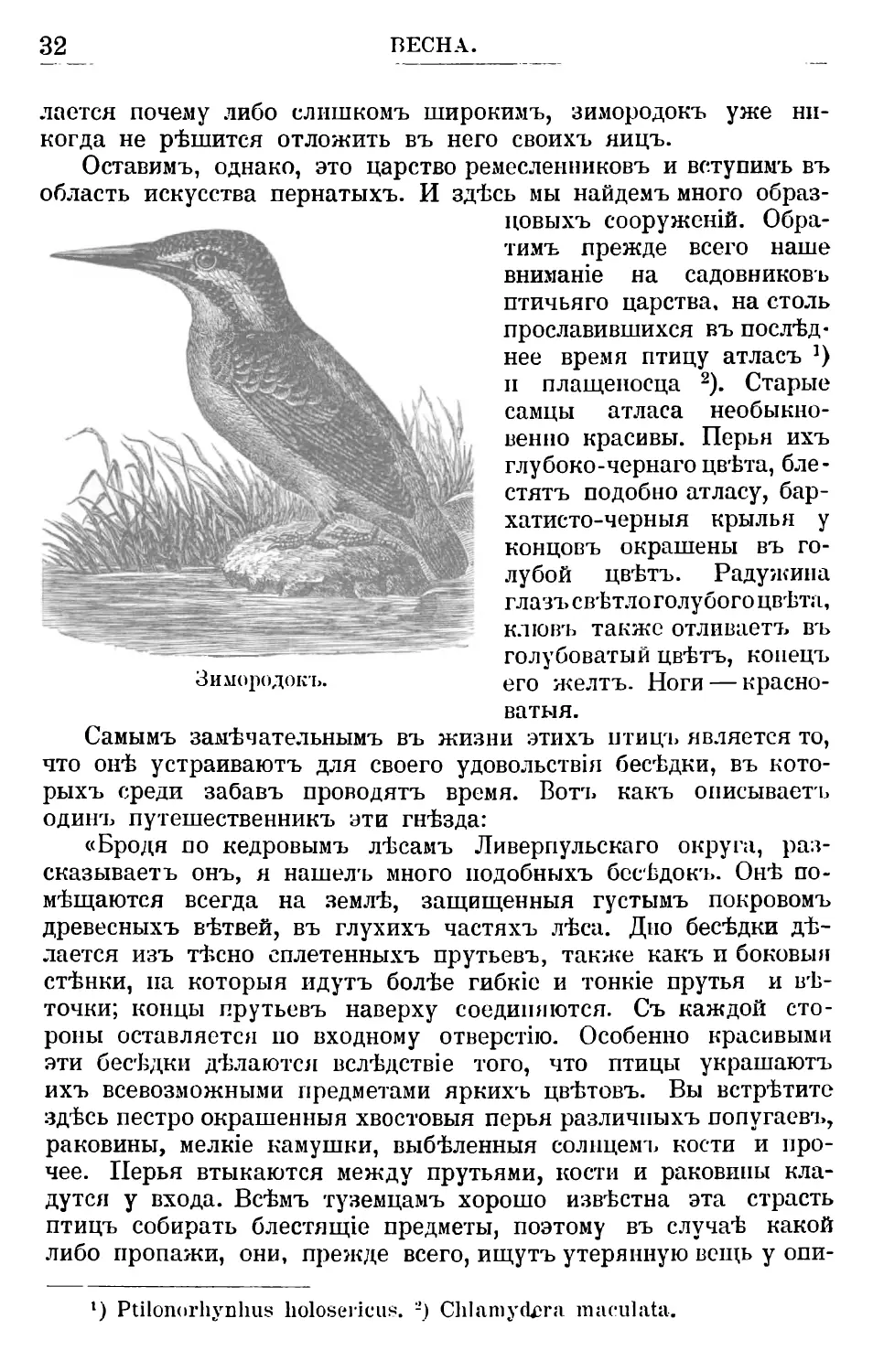

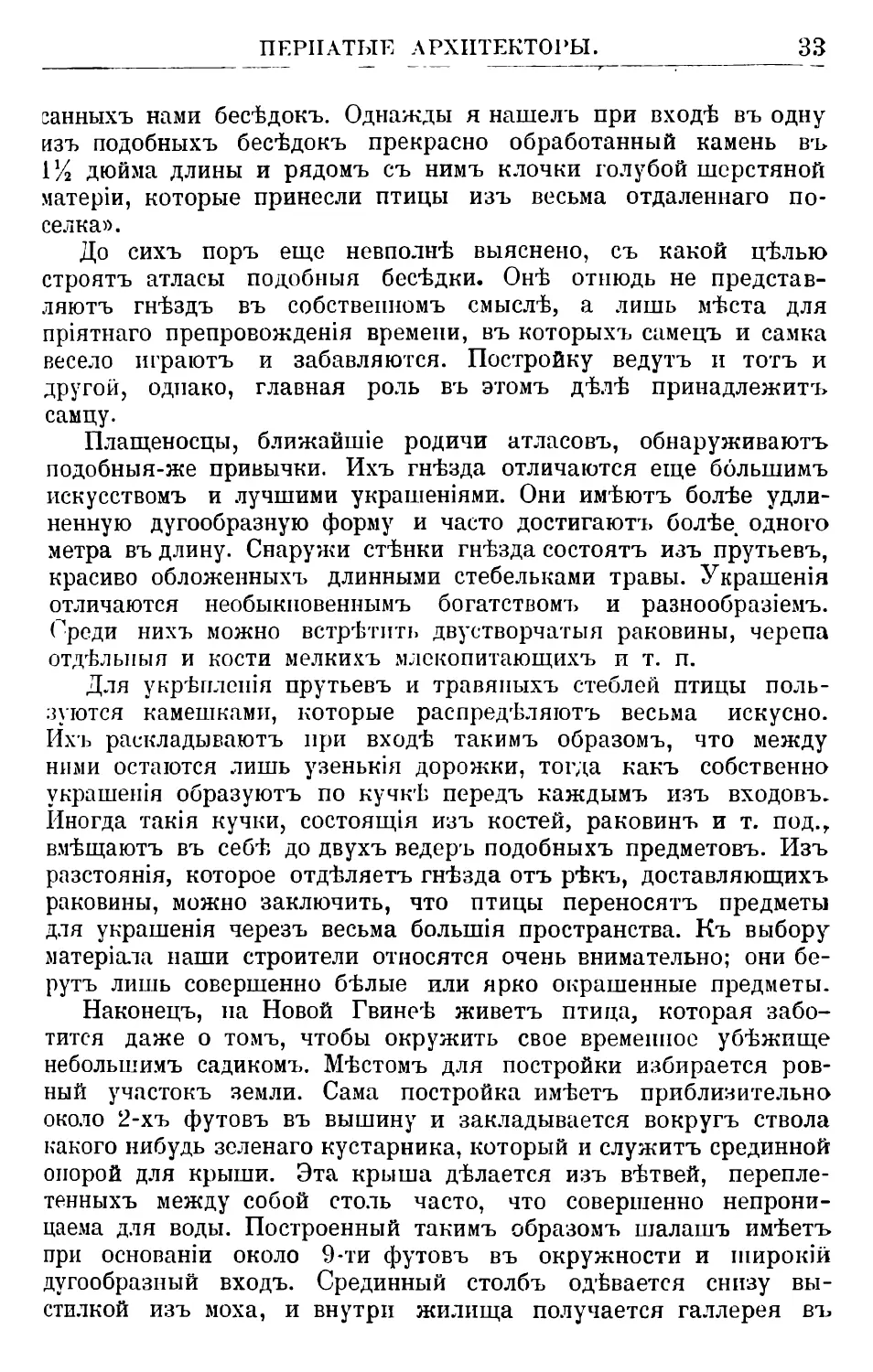

Плащеносцы, ближайшіе родичи атласовъ, обнаруживаютъ

подобныя-же привычки. Ихъ гнѣзда отличаются еще большимъ

искусствомъ и лучшими украшеніями. Они имѣютъ болѣе удли-

ненную дугообразную форму и часто достигаютъ болѣе одного

метра въ длину. Снаружи стѣнки гнѣзда состоятъ изъ прутьевъ,

красиво обложенныхъ длинными стебельками травы. Украшенія

отличаются необыкновеннымъ богатствомъ и разнообразіемъ.

Среди нихъ можно встрѣтить двустворчатыя раковины, черепа

отдѣльныя и кости мелкихъ млекопитающихъ и т. п.

Для укрѣпленія прутьевъ и травяныхъ стеблей птицы поль-

зуются камешками, которые распредѣляютъ весьма искусно.

Ихъ раскладываютъ при входѣ такимъ образомъ, что между

ними остаются лишь узенькія дорожки, тогда какъ собственно

украшенія образуютъ по кучкѣ передъ каждымъ изъ входовъ.

Иногда такія кучки, состоящія изъ костей, раковинъ и т. под.г

вмѣщаютъ въ себѣ до двухъ ведеръ подобныхъ предметовъ. Изъ

разстоянія, которое отдѣляетъ гнѣзда отъ рѣкъ, доставляющихъ

раковины, можно заключить, что птицы переносятъ предметы

для украшенія черезъ весьма большія пространства. Къ выбору

матеріала паши строители относятся очень внимательно; они бе-

рутъ лишь совершенно бѣлые или ярко окрашенные предметы.

Наконецъ, на Новой Гвинеѣ живетъ птица, которая забо-

тится даже о томъ, чтобы окружить свое временное убѣжище

небольшимъ садикомъ. Мѣстомъ для постройки избирается ров-

ный участокъ земли. Сама постройка имѣетъ приблизительно

около 2-хъ футовъ въ вышину и закладывается вокругъ ствола

какого нибудь зеленаго кустарника, который и служитъ срединной

опорой для крыши. Эта крыша дѣлается изъ вѣтвей, перепле-

тенныхъ между собой столь часто, что совершенно непрони-

цаема для воды. Построенный такимъ образомъ шалашъ имѣетъ

при основаніи около 9-ти футовъ въ окружности и широкій

дугообразный входъ. Срединный столбъ одѣвается снизу вы-

стилкой изъ моха, и внутри жилища получается галлерея въ

34

ВЕСПА

видѣ кольца, которую птицы убираютъ цвѣтами, плодами, гри-

бами и т. п. матеріаломъ. Эти предметы разбрасываются также

и по саду, который занимаетъ приблизительно такое же про-

странство, какъ и самый увеселительный домикъ. Разсказываютъ

даже, что когда цвѣты увядаютъ, птицы удаляютъ ихъ, за-

мѣняя свѣжими. Такимъ образомъ веселый садикъ постоянно

убранъ яркими цвѣтами и красивой зеленью различныхъ видовъ

мховъ, которые, будучи сложены группами, выглядятъ изящ-

ными дерновыми участками этого «птичьяго сада».

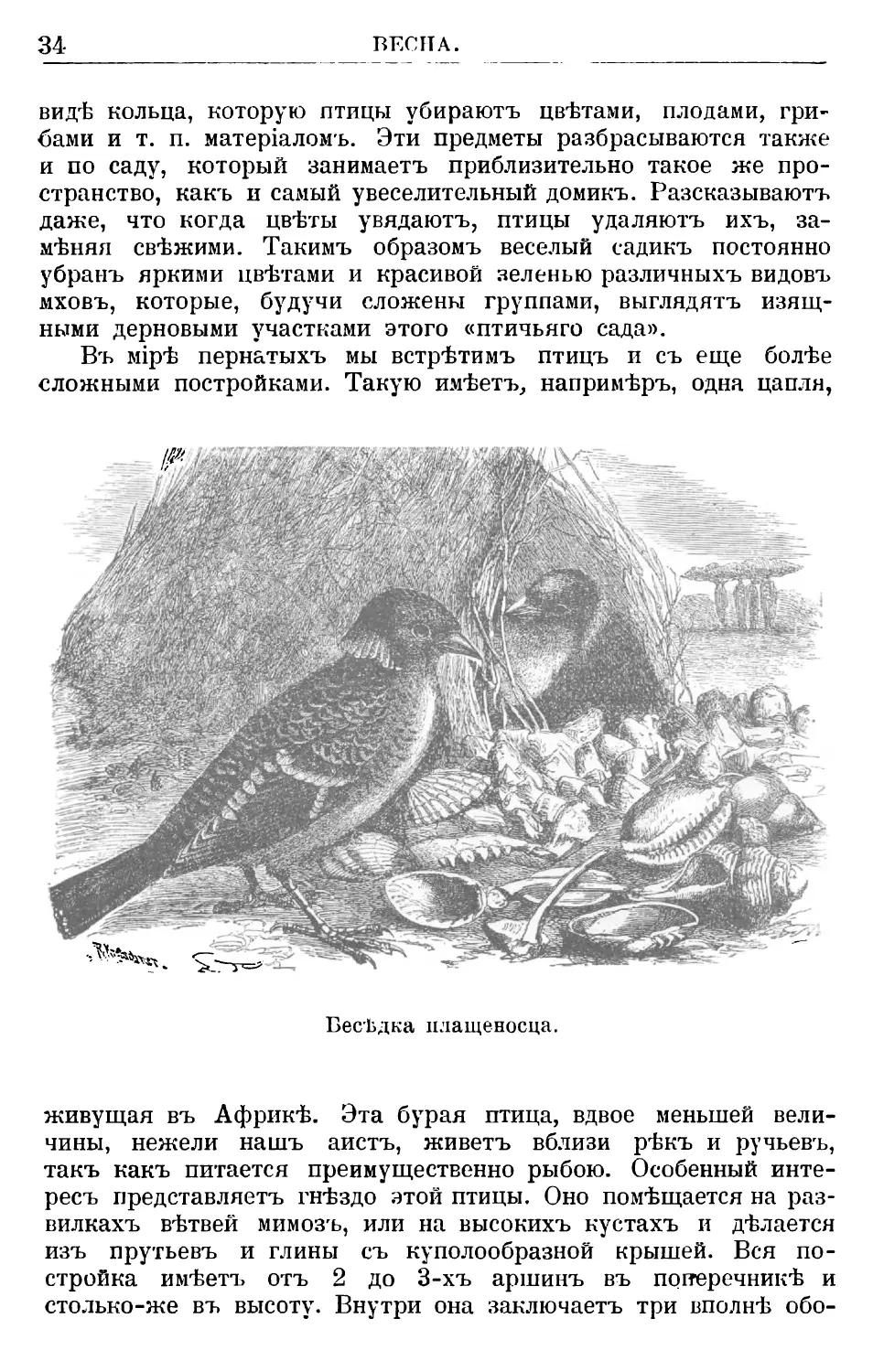

Въ мірѣ пернатыхъ мы встрѣтимъ птицъ и съ еще болѣе

сложными постройками. Такую имѣетъ, напримѣръ, одна цапля,

Бесѣдка плащеносца.

живущая въ Африкѣ. Эта бурая птица, вдвое меньшей вели-

чины, нежели нашъ аистъ, живетъ вблизи рѣкъ и ручьевъ,

такъ какъ питается преимущественно рыбою. Особенный инте-

ресъ представляетъ гнѣздо этой птицы. Оно помѣщается на раз-

вилкахъ вѣтвей мимозъ, или на высокихъ кустахъ и дѣлается

изъ прутьевъ и глины съ куполообразной крышей. Вся по-

стройка имѣетъ отъ 2 до 3-хъ аршинъ въ поперечникѣ и

столько-же въ высоту. Внутри она заключаетъ три вполнѣ обо-

ПЕРИАТЫЕ А РХИТЕКТОРЫ.

35

собленныхъ помѣщенія: переднюю, гостиную и спальню. Стѣнки

этихъ комнатъ сдѣланы такъ же рачительно, какъ и вся внѣш-

ность гнѣзда. Проходы изъ одной въ другую велики лишь

настолько, чтобы птица могла пролѣзть черезъ нихъ. Заднее по-

мѣщеніе расположено выше двухъ переднихъ, такъ что въ слу-

чаѣ, если въ гнѣздо какимъ-либо образомъ попадетъ вода, она

можетъ стекать обратно. Стѣнки гнѣзда настолько прочны и

плотны, что даютъ прекрасную защиту даже во время самыхъ

проливныхъ дождей. Изъ трехъ помѣщеній самое просторное—

заднее, которое мы назвали спальней; здѣсь то и происходитъ вы-

Птица-садовппкъ и ея гнѣздо.

сиживаніе яицъ. На мягкую подстилку изъ тростника и другихъ

растительныхъ веществъ самка откладываетъ два яйца, которыя

и насиживаетъ поперемѣнно съ самцомъ. Среднее помѣщеніе гнѣзда

служитъ не только гостиной, но и кладовой; здѣсь склады-

вается добыча; многочисленныя кости и истлѣвшіе трупы слу-

жатъ доказательствомъ ея изобилія. Переднее, самое меньшее

отдѣленіе предназначается для часового, который громкимъ кри-

комъ предупреждаетъ о грозящей опасности.

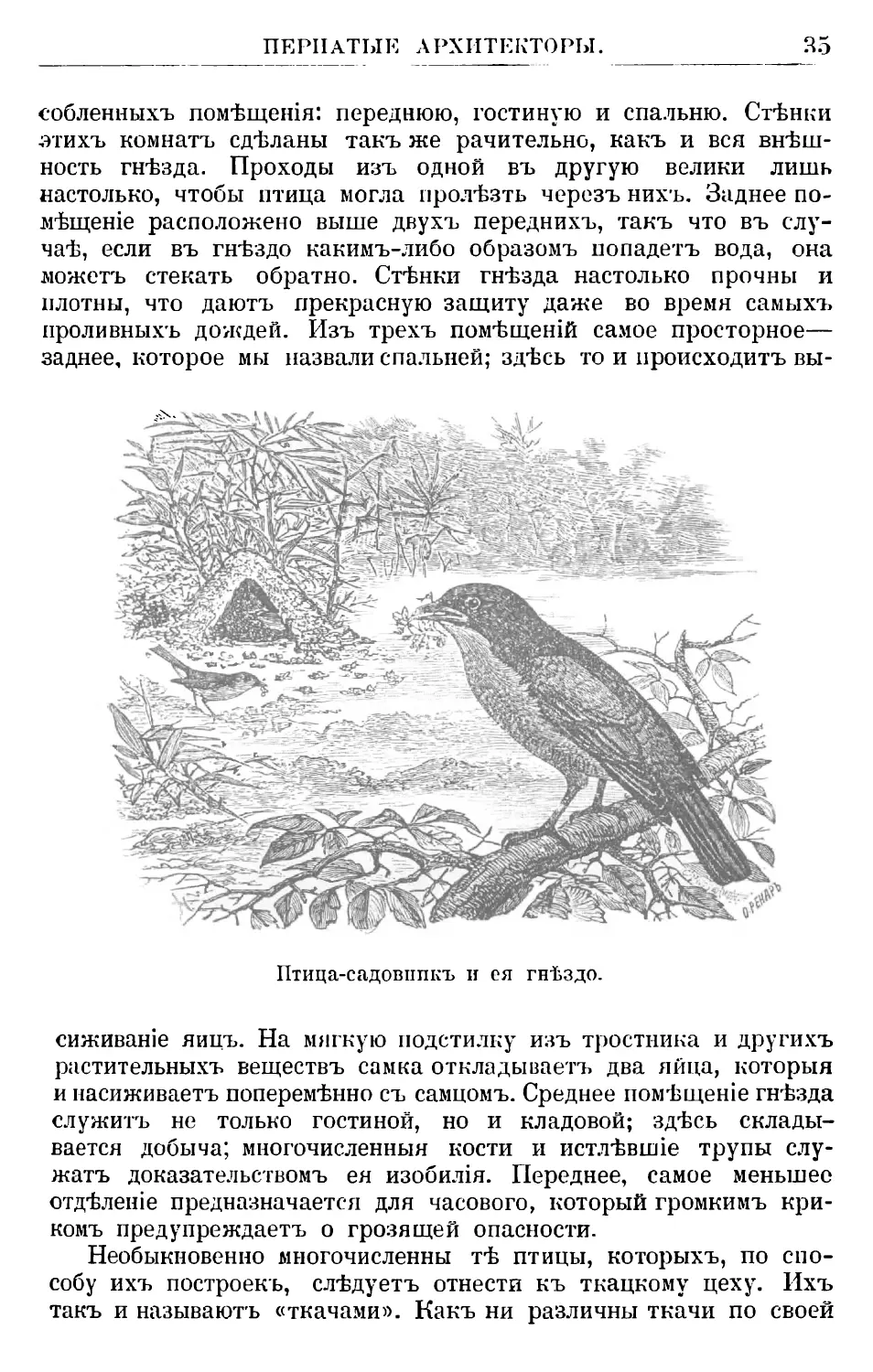

Необыкновенно многочисленны тѣ птицы, которыхъ, по спо-

собу ихъ построекъ, слѣдуетъ отнести къ ткацкому цеху. Ихъ

такъ и называютъ «ткачами». Какъ ни различны ткачи по своей

36

ВЕСНА.

наружности, все же по гнѣздамъ они весьма близки другъ къ

другу. Ихъ гнѣзда придаютъ своеобразную красоту деревьямъ

центральной Африки, Мадагаскара, Явы, Индіи и другихъ странъ,

въ которыхъ водятся наши птицы. Особенно любятъ ткачи деревья,

вершины которыхъ нависли надъ водою. Подобныя деревья иногда

всѣ сплошь бываютъ унизаны гнѣздами. Для этихъ оригиналь-

ныхъ по своимъ по-

вадкамъ птицъ весь-

ма характерно ихъ

общественное гнѣз-

дованіе. Очень рѣд-

ко можно встрѣтить

лишь одно гнѣздо

на деревѣ, обыкно-

венно-же ихъ на-

считается на немъ

отъ двадцати до

тридцати, иногда и

того болѣе.Необык-

новенная крѣпость

этихъ гнѣздъ поз-

воляетъ имъ годами

противостоять раз-

рушительному дѣй-

ствію вѣтра и непо-

годы. Па деревѣ,

занятомъ поселе-

ніемъ птицъ, вы

часто найдете гнѣз-

да, сохранившіяся

отъ трехъ или че-

тырехъ предыду-

щихъ лѣтъ. По-

стройка гнѣзда тре-

буетъ много вре-

мени, тѣмъ болѣег

Гпѣздо яванскаго ткачика.

что часто птицы, какъ бы изъ-за какого-то ложнаго чувства

самолюбія, разрываютъ почти совершенно готовыя гнѣзда и при-

нимаются за постройку новыхъ. Матеріаломъ для гнѣздъ слу-

жатъ прутья, или корни, чаще же всего гибкіе травяные

стебли. Птица дѣлаетъ ихъ, повидимому, еще болѣе мягкими,

смачивая слюною. Нѣкоторые ткачи выстраиваютъ большія

гнѣзда съ тремя или четырьмя отдѣленіями.

Самый знаменитый ткачъ—это такъ паз. байа изъ южной

х) Хеіісигѵіпий Ьауа.

ПЕРНАТЫЕ АРХИТЕКТОРЫ.

37

Азіи. Сверху онъ—темнокоричневаго цвѣта, грудь окрашена въ

болѣе свѣтлый цвѣтъ, передняя частъ шеи—черная, верхняя

часть головы—ярко-желтая. Каждое перо на груди имѣетъ тем-

ное пятнышко. По величинѣ птица почти равна нашему скворцу.

Не слѣдуетъ,

однако, думать,

что всѣ ткачи

принадлежатъ

къ иноземнымъ

птицамъ. Прав-

да, жаркому

поясу принадле-

жатъ птины,

приготовляю-

щія наиболѣе

тонкія и кра-

сивыя ткани.

Однако и у насъ

найдутся подоб-

ные же худож-

ники, только въ

миніатюрѣ. По-

добнымъ ху-

дожникомъ яв-

ляется напри-

мѣръ ремезъ 2).

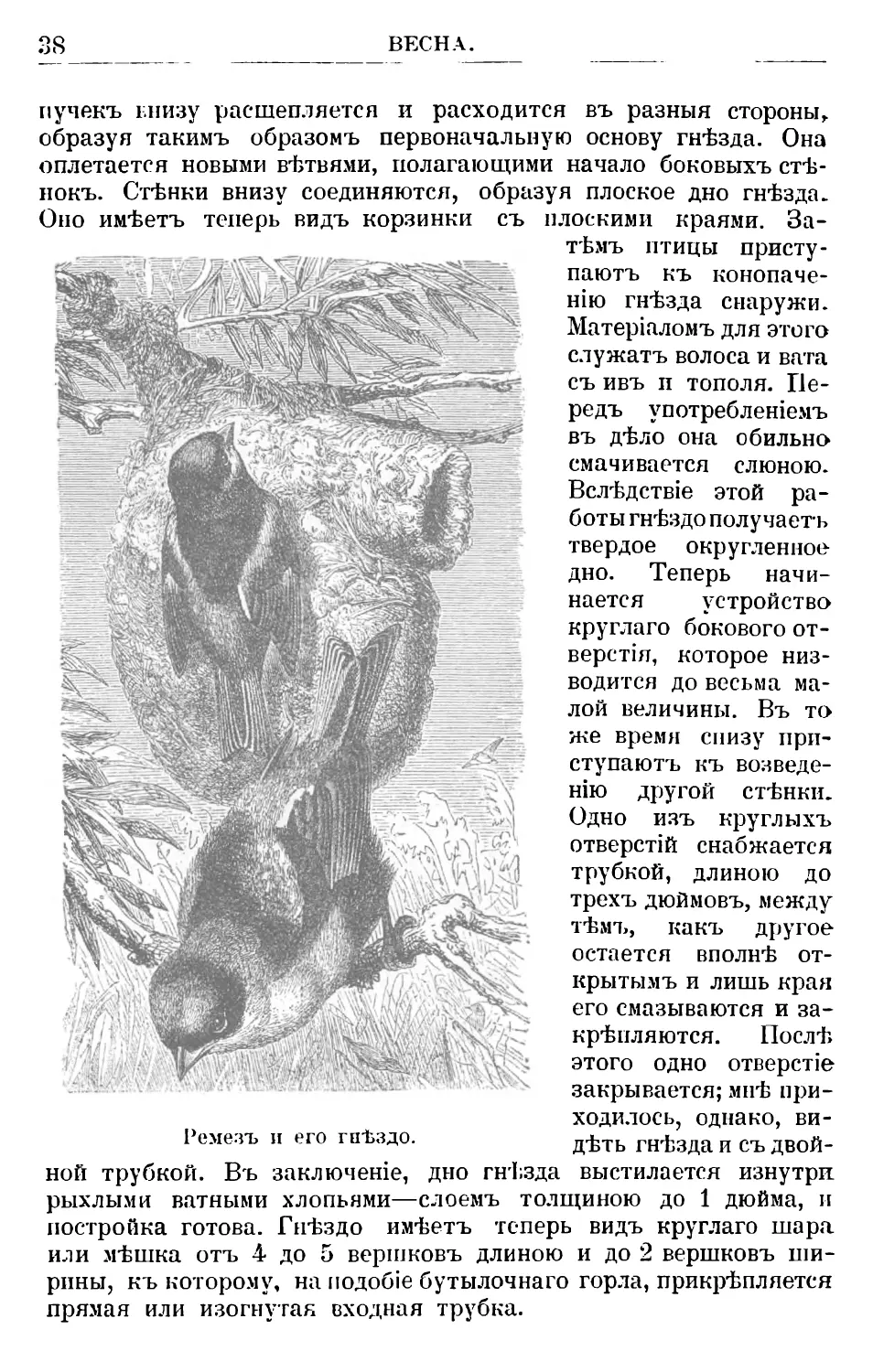

Въ построй-

кѣ гнѣзда этой

птички прини-

маютъ одинако-

вое участіе и

самецъ и самка.

Просто не вѣ-

рится, какимъ

образомъ успѣ-

ваютъ они за-

кончить его ме-

нѣе, чѣмъ въ

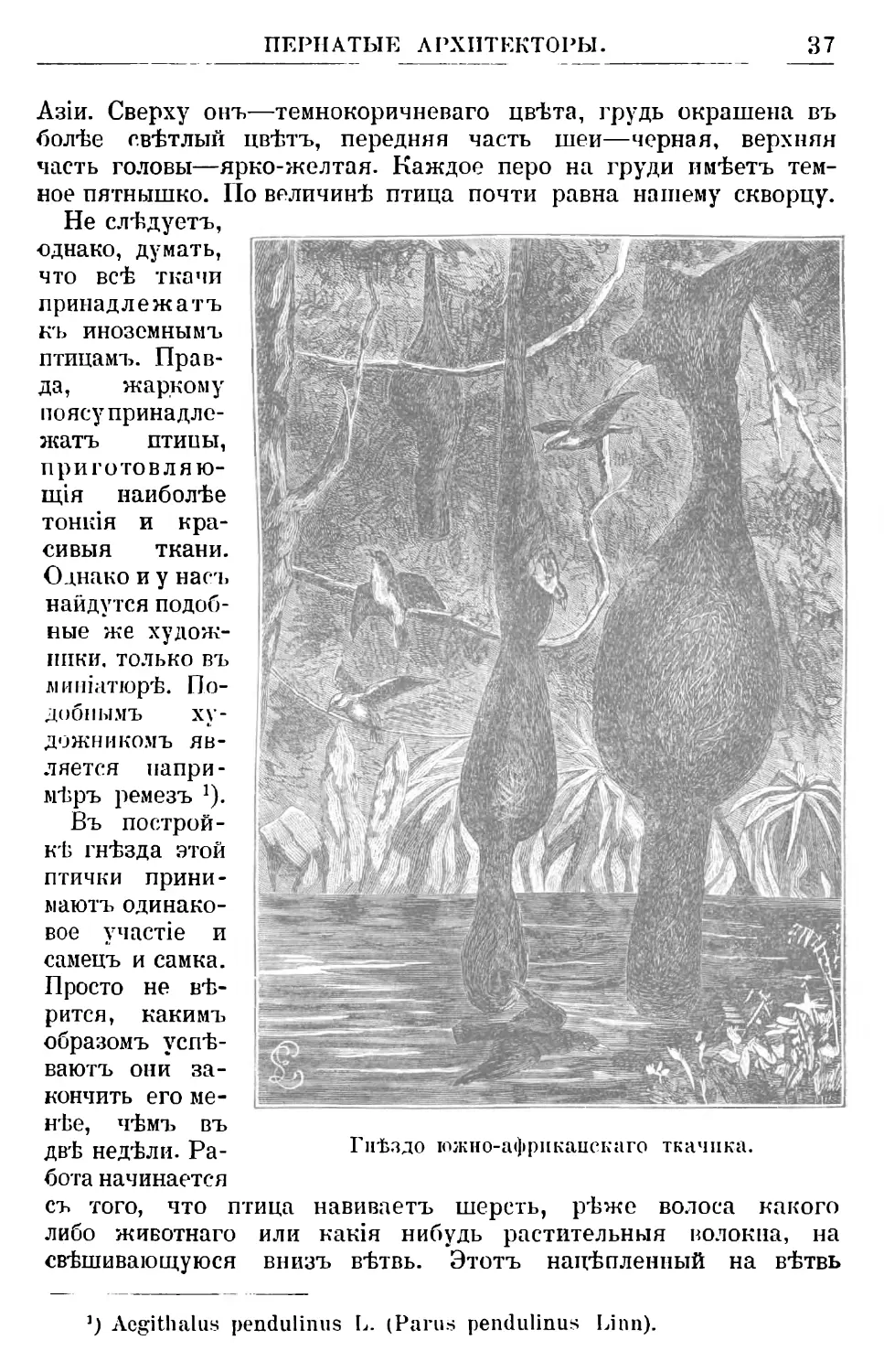

двѣ недѣли. Ра- Гнѣздо южно-африканскаго ткачика.

бота начинается

съ того, что птица навиваетъ шерсть, рѣже волоса какого

либо животнаго или какія нибудь растительныя волокна, на

свѣшивающуюся внизъ вѣтвь. Этотъ нацѣпленный на вѣтвь

Ас^ШіаІи.ч репсіиііпиз Ь. (Рагич реініиііпич Ыпп).

38

ВЕСНА.

пучекъ книзу расщепляется и расходится въ разныя стороны,

образуя такимъ образомъ первоначальную основу гнѣзда. Она

оплетается новыми вѣтвями, полагающими начало боковыхъ стѣ-

нокъ. Стѣнки внизу соединяются, образуя плоское дно гнѣзда.

Оно имѣетъ теперь видъ корзинки съ

Ремезъ и его гнѣздо.

плоскими краями. За-

тѣмъ птицы присту-

паютъ къ конопаче-

нію гнѣзда снаружи.

Матеріаломъ для этого

служатъ волоса и вата

съ ивъ п тополя. Пе-

редъ употребленіемъ

въ дѣло она обильно

смачивается слюною.

Вслѣдствіе этой ра-

боты гнѣздо получаетъ

твердое округленное

дно. Теперь начи-

нается устройство

круглаго бокового от-

верстія, которое низ-

водится до весьма ма-

лой величины. Въ то

же время снизу при-

ступаютъ къ возведе-

нію другой стѣнки.

Одно изъ круглыхъ

отверстій снабжается

трубкой, длиною до

трехъ дюймовъ, между

тѣмъ, какъ другое

остается вполнѣ от-

крытымъ и лишь края

его смазываются и за-

крѣпляются. Послѣ

этого одно отверстіе

закрывается; мнѣ при-

ходилось, однако, ви-

дѣть гнѣзда и съ двой-

ной трубкой. Въ заключеніе, дно гнѣзда выстилается изнутри

рыхлыми ватными хлопьями—слоемъ толщиною до 1 дюйма, и

постройка готова. Гнѣздо имѣетъ теперь видъ круглаго шара

или мѣшка отъ 4 до 5 вершковъ длиною и до 2 вершковъ ши-

рины, къ которому, на подобіе бутылочнаго горла, прикрѣпляется

прямая или изогнутая входная трубка.

ПЕРНАТЫЕ АРХИТЕКТОРЫ.

39

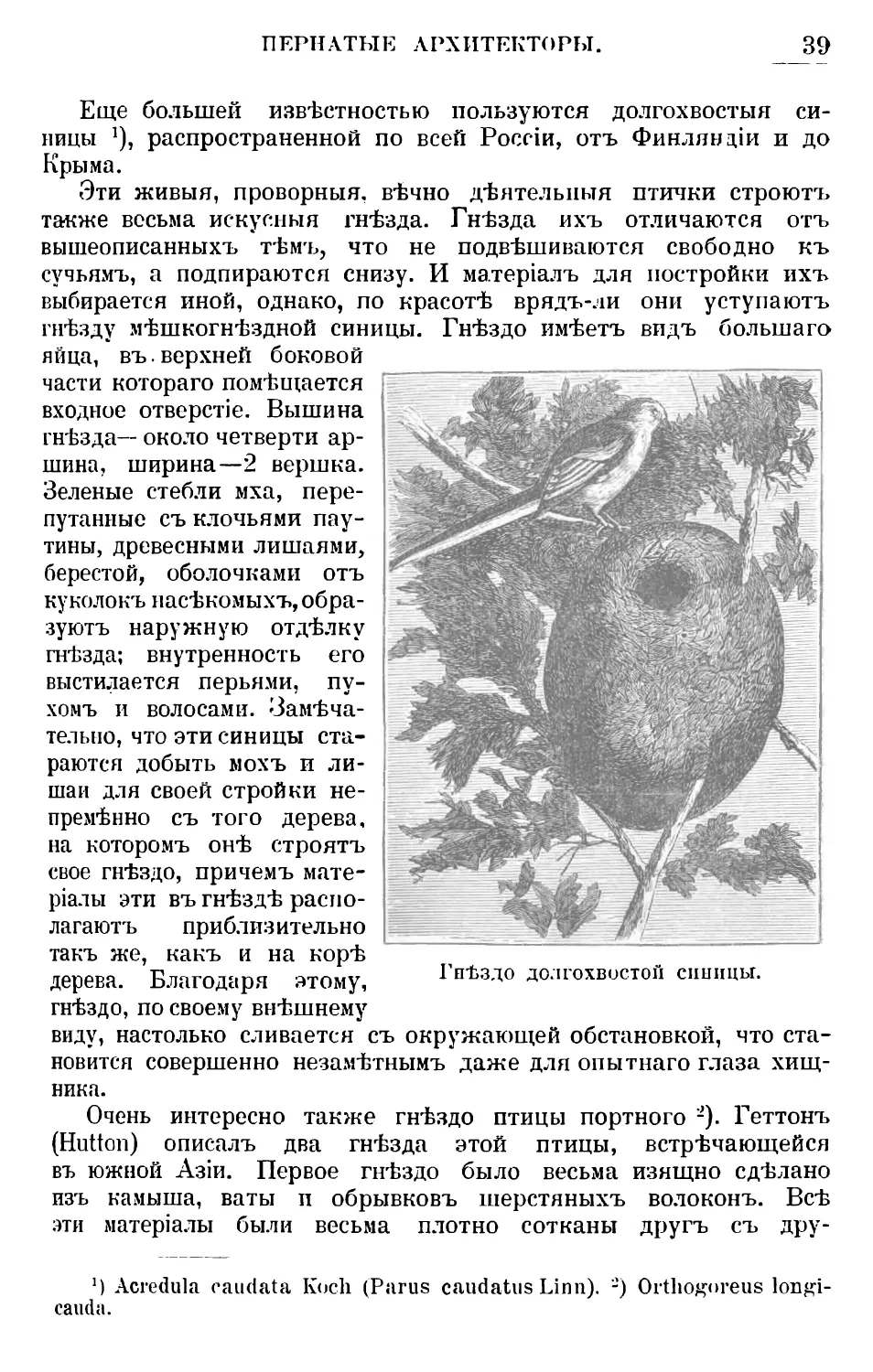

Еще большей извѣстностью пользуются долгохвостыя си-

ницы ]), распространенной по всей Россіи, отъ Финляндіи и до

Крыма.

Эти живыя, проворныя, вѣчно дѣятельныя птички строютъ

также весьма искусныя гнѣзда. Гнѣзда ихъ отличаются отъ

вышеописанныхъ тѣмъ, что не подвѣшиваются свободно къ

сучьямъ, а подпираются снизу. И матеріалъ для постройки ихъ

выбирается иной, однако, по красотѣ врядъ-ли они уступаютъ

гнѣзду мѣшкогнѣздной синицы. Гнѣздо имѣетъ видъ большаго

яйца, въ.верхней боковой

части котораго помѣщается

входное отверстіе. Вышина

гнѣзда— около четверти ар-

шина, ширина—2 вершка.

Зеленые стебли мха, пере-

путанные съ клочьями пау-

тины, древесными лишаями,

берестой, оболочками отъ

куколокъ насѣкомыхъ, обра-

зуютъ наружную отдѣлку

гнѣзда; внутренность его

выстилается перьями, пу-

хомъ и волосами. Замѣча-

тельно, что эти синицы ста-

раются добыть мохъ и ли-

шаи для своей стройки не-

премѣнно съ того дерева,

на которомъ онѣ строятъ

свое гнѣздо, причемъ мате-

ріалы эти въ гнѣздѣ распо-

лагаютъ приблизительно

такъ же, какъ и на корѣ

дерева. Благодаря этому, пѣздо долгохвостой синицы,

гнѣздо, по своему внѣшнему

виду, настолько сливается съ окружающей обстановкой, что ста-

новится совершенно незамѣтнымъ даже для опытнаго глаза хищ-

ника.

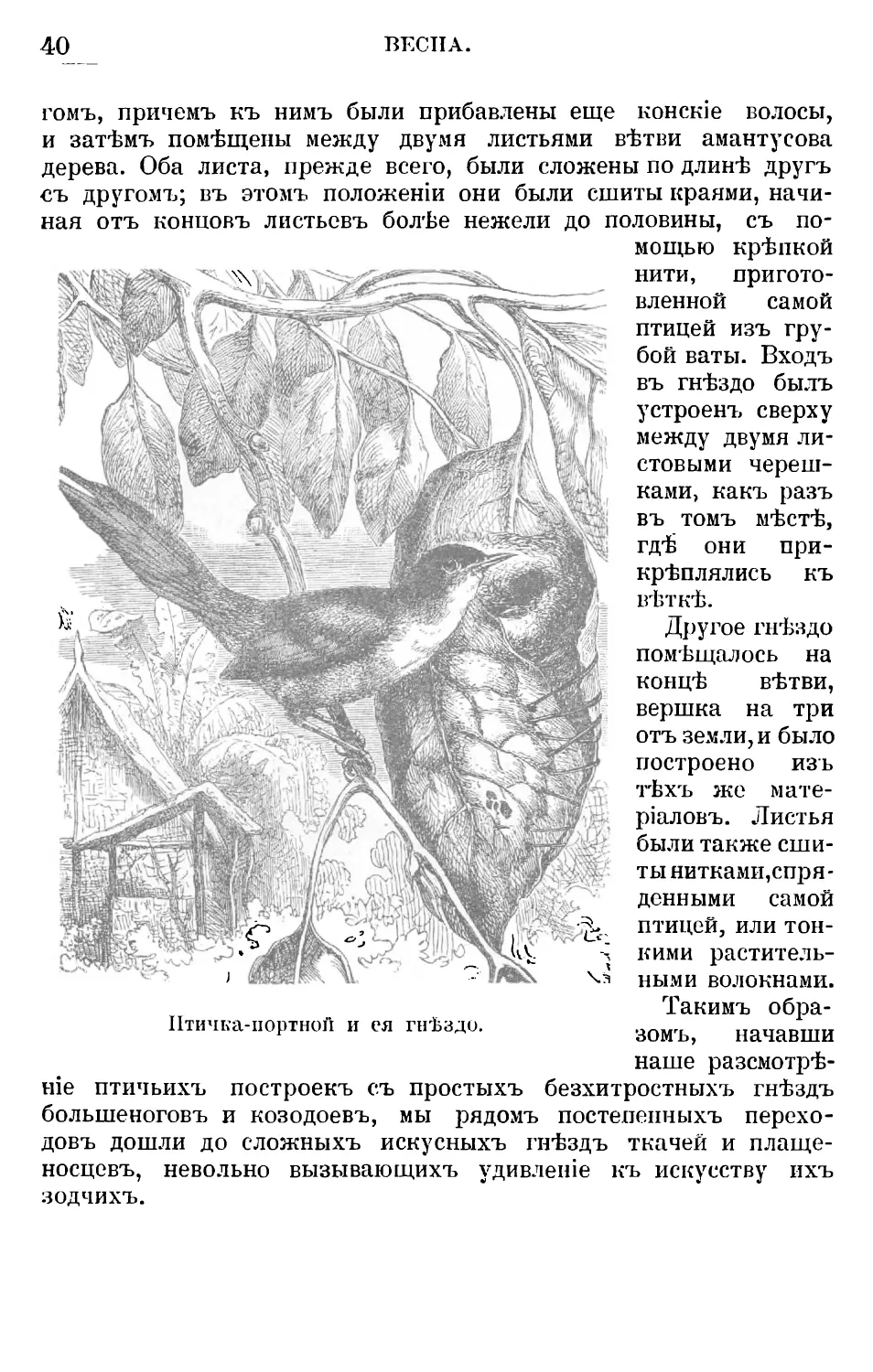

Очень интересно также гнѣздо птицы портного 2). Геттонъ

(Ниііоп) описалъ два гнѣзда этой птицы, встрѣчающейся

въ южной Азіи. Первое гнѣздо было весьма изящно сдѣлано

изъ камыша, ваты и обрывковъ шерстяныхъ волоконъ. Всѣ

эти матеріалы были весьма плотно сотканы другъ съ дру-

Ч Асгейиіа саікіаіа Косѣ (Рагив саисіаіиз Ьіпп). 2) ОгНю^огеиз Іоп^і-

сашіа.

40

ВЕСПА.

Птичка-портной и ея гнѣздо.

гомъ, причемъ къ нимъ были прибавлены еще конскіе волосы,

и затѣмъ помѣщены между двумя листьями вѣтви амантусова

дерева. Оба листа, прежде всего, были сложены по длинѣ другъ

съ другомъ; въ этомъ положеніи они были сшиты краями, начи-

ная отъ концовъ листьевъ болѣе нежели до половины, съ по-

мощью крѣпкой

нити, пригото-

вленной самой

птицей изъ гру-

бой ваты. Входъ

въ гнѣздо былъ

устроенъ сверху

между двумя ли-

стовыми череш-

ками, какъ разъ

въ томъ мѣстѣ,

гдѣ они при-

крѣплялись къ

вѣткѣ.

Другое гнѣздо

помѣщалось на

концѣ вѣтви,

вершка на три

отъ земли, и было

построено изъ

тѣхъ же мате-

ріаловъ. Листья

были также сши-

ты нитками,спря-

денными самой

птицей, или тон-

кими раститель-

ными волокнами.

Такимъ обра-

зомъ, начавши

наше разсмотрѣ-

ніе птичьихъ построекъ съ простыхъ безхитростныхъ гнѣздъ

большеноговъ и козодоевъ, мы рядомъ постепенныхъ перехо-

довъ дошли до сложныхъ искусныхъ гнѣздъ ткачей и плаще-

носцевъ, невольно вызывающихъ удивленіе къ искусству ихъ

зодчихъ.

Оружіе растеній.

Звенитъ и льется птички голосъ,

Пойми, о чемъ она поетъ,

Услышь, что шепчетъ зрѣлый колосъ,

И что за рѣчи ключъ ведетъ?

Вотъ царство блеска и свободы!

Здѣсь всюду блескъ, здѣсь вѣчный пиръ!

Пойми живой языкъ природы—

II скажешь ты: прекрасенъ міръ!

II. Никитинъ.

I.

Солнечный лѣтній день. Я стою среди луга, зеленый коверъ

котораго образованъ тысячью растеній самыхъ разнообразныхъ

очертаній, съ цвѣтами, окрашенными во всѣ краски радуги.

Стою и любуюсь тѣмъ безконечнымъ разнообразіемъ, которое

развертываетъ природа лѣтомъ. Сколько жизни! Сколько силы!

Сколько разнообразія! Одно растеніе тѣснится возлѣ другого и

норовитъ, не смотря на тѣсноту, выбросить свой стройный высо-

кій стебель съ увѣнчивающей его наверху пышной цвѣточной

кистью навстрѣчу живительнымъ лучамъ солнца.

44

ЛѢТО.

Каждому, даже самому крохотному растеньицу, приходится

выдержать до того времени, пока оно окончательно вырастетъ

и окрѣпнетъ, рядъ тяжелыхъ испытаній и невзгодъ; ему не хва-

таетъ свѣта въ травяной чащѣ; почва, изъ которой оно черпаетъ

себѣ пищу, переполнена корнями сосѣдей, изъ которыхъ каж-

дый норовитъ захватить побольше мѣста на свою долю. И

сколько такихъ маленькихъ слабыхъ созданій безвременно гиб-

нетъ! За то остаются дѣйствительно самыя сильныя и крѣпкія

особи; онѣ развертываютъ цвѣтки и затѣмъ приносятъ здоро-

выя сѣмена, обезпечивающія растенію его существованіе и на

будущее время.

Было бы ошибочно, однако, думать, что этимъ оканчиваются

испытанія растеній: по мѣрѣ возрастанія растенія, по мѣрѣ того,

какъ оно все выше подымается отъ матери-земли, становится

постепенно болѣе замѣтнымъ, увеличивается и число столкнове-

ній его съ прочими земными обитателями. Свѣжіе молодые листья

начинаютъ привлекать къ себѣ вниманіе животныхъ: скользкая

неповоротливая улитка подобралась къ нему росистою ночью и

безжалостно обглодала молодые нѣжные листочки; едва за-

пестрѣли па зеленомъ коврѣ яркіе цвѣты, лугъ огласился весе-

лымъ жужжаніемъ насѣкомыхъ: хлопотливыя пчелы перелетаютъ

съ цвѣтка на цвѣтокъ, собирая изъ медовиковъ его душистый

нектаръ и наклеивая комочками на расширенныя лапки заднихъ

ножекъ порошковатую пергу пыльниковъ; густымъ басомъ гу-

дятъ тяжелые неуклюжіе шмели; вороватыя осы съ туго пере-

тянутой таліей толкутся возлѣ. А бабочки?... Сколько этихъ

красивыхъ созданій порхаетъ надъ лугомъ, блестя на солнцѣ

своими пестрыми переливчатыми крыльями!... Все это—желанные

гости для растенія; оно съ удовольствіемъ уступаетъ имъ свой

медовый сокъ, зная, что кратковременный, на лету сдѣланный

визитъ останется не безъ пользы для растенія: хлопотливыя

насѣкомыя перенесутъ пыльцу съ одного цвѣтка на другой и

дадутъ этимъ возможность развиться здоровымъ сильнымъ сѣ-

менамъ.

Такимъ образомъ, растенію съ того самаго времени, какъ его

нѣжный и слабый ростокъ, прорвавъ кожуру сѣмени, впервые

выглянулъ на свѣтъ Божій, приходится вступить въ цѣлый

рядъ столкновеній съ прочими жителями земли; одни изъ этихъ

столкновеній полезны для растенія и оно само стремится, вы-

звать ихъ яркими ароматными цвѣтами и заманчивыми сочными

плодами, другія, наоборотъ, убыточны и зачастую грозятъ пол-

ною гибелью растенію, если оно не приметъ во время мѣръ за-

щиты...

Защита... Хорошо говорить о защитѣ и спасеніи животныхъ,

которыя обладаютъ неоцѣнимымъ качествомъ—способностью

ОРУЖІЕ РАСТЕНІИ.

45

передвиженія съ мѣста на мѣсто, могутъ по доброй волѣ дви-

гать своими членами... Стройная быстроногая лань легко спа-

сается отъ своего врага бѣгствомъ, клыки свирѣпаго вепря

устрашатъ не одного непріятеля, или сослужатъ ему надежную

службу въ завязавшейся борьбѣ. Но растеніе?.. Что дѣлать

растенію, прикованному корнями къ тому мѣсту, па которое упало

произведшее его сѣ-

мячко? Листья и вѣтви

его шевелитъ лишь на-

бѣгающій вѣтеръ, или

какое-либо животное,

ищущее пріюта и пищи

въ его густолиственной

вершинѣ?

Да, у растенія отняты

и орудія нападенія, от-

нята и возможность

искать спасенія въ бѣг-

ствѣ. Оно можетъ лишь

защищаться, но и въ

этихъ ограниченныхъ

предѣлахъ мы встрѣ-

чаемъ цѣлый рядъ уди-

вительно хитрыхъ и

разнообразныхъ при-

способленій, дающихъ

возможность растенію

выходить побѣдителемъ

изъ, казалось бы, столь

неравной борьбы съ

нападающими на него

животными.

Орудія защиты — са-

мыя разнообразныя: мы

встрѣчаемъ здѣсыіепро-

иицаемую броню, острые

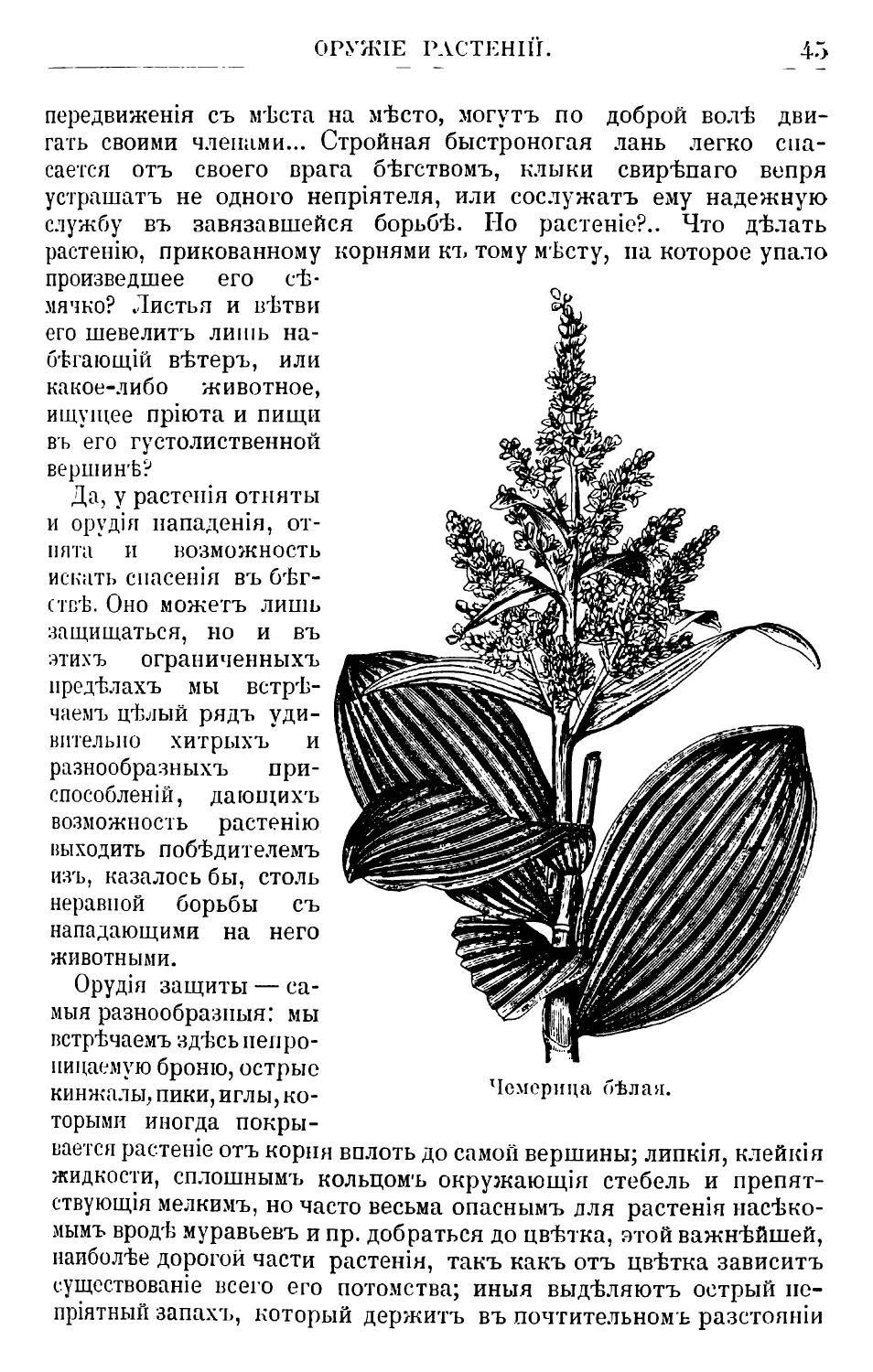

кинжалы, пики,иглы,ко- Чемерица оѣлая.

торыми иногда покры-

вается растеніе отъ корня вплоть до самой вершины; липкія, клейкія

жидкости, сплошнымъ кольцомъ окружающія стебель и препят-

ствующія мелкимъ, но часто весьма опаснымъ для растенія насѣко-

мымъ вродѣ муравьевъ и пр. добраться до цвѣтка, этой важнѣйшей,

наиболѣе дорогой части растенія, такъ какъ отъ цвѣтка зависитъ

существованіе всего его потомства; иныя выдѣляютъ острый не-

пріятный запахъ, который держитъ въ почтительномъ разстояніи

46

ЛѢТО.

отъ растенія его недруговъ. Но всѣмъ этимъ дѣло не ограни-

чивается, и мы встрѣчаемся, наконецъ, съ наиболѣе страшными

и коварными средствами уберечь себя отъ непріятеля. Ядъ—вотъ

то страшное средство, къ которому прибѣгаютъ растенія, лишен-

ныя иглъ, плотнаго панцыря и другихъ внѣшнихъ орудій за-

щиты; ядъ, который начинается со сравнительно невинныхъ ве-

ществъ вродѣ муравьиной кислоты и кончается такими ужас-

ными, сильно дѣйствующими веществами, какъ стрихнинъ и

синильная кислота.

Яды являются на помощь растенію въ томъ случаѣ, когда

требуется защитить какую либо-часть его—листья или цвѣты и

плоды отъ нападенія животныхъ.

Уже въ нашей флорѣ встрѣчается цѣлый рядъ растеній,

ядовитыя свойства которыхъ хорошо извѣстны простому народу:

сонная одурь х), бѣшеная вишня 2), бѣлена 3), чемерица 4),

болиголовъ 5), дурманъ 6)—все это названія, которыя, вѣроятно,

приходилось слышать многимъ изъ моихъ читателей.

Ядовитость того или другого растенія далеко неодинакова:

употребленіе въ пищу однихъ причиняетъ лишь временное раз-

стройство въ организмѣ животнаго, другія же, будучи приняты

въ значительномъ количествѣ, влекутъ за собою смерть. Такъ

напр. болиголовъ, распространенный по всей средней и южной

Россіи, не исключая Крыма и Кавказа, и по остальной Европѣ,

кромѣ самыхъ сѣверныхъ частей ея, а также но Малой Азіи,

Сиріи, сѣверной Африкѣ и обѣимъ Америкамъ, еще въ древ-

ности служилъ источникомъ для добыванія яда, которымъ отра-

вляли приговоренныхъ къ смерти преступниковъ.

Болиголовъ любитъ селиться около жилищъ, по пустырямъ и

мусорнымъ кучамъ. Это сочное травянистое растеніе приблизи-

тельно въ ростъ человѣка, съ дудчатымъ стеблемъ, увѣнчаннымъ

наверху многолучевымъ зонтикомъ мелкихъ бѣловатыхъ цвѣточ-

ковъ. Листья и верхушки стеблей болиголова отличаются про-

тивнымъ горько-солоноватымъ острымъ запахомъ; это зависитъ

отъ присутствія въ нихъ чрезвычайно сильно дѣйствующаго

яда—коніина, который быстро (въ 2—5 минутъ) вызываетъ

смерть животнаго.

Въ древности болиголовъ назывался цикутой 7) и былъ

хорошо извѣстенъ грекамъ и римлянамъ; изъ него, какъ мы уже

сказали, приготовлялся ядъ, который должны были выпивать

присужденныя къ казни лица. Подобная участь постигла, между

г) Аігора Ьеііасіоппа Ь. 2) Рііузаііз аікекеп^і. 3) Нуозіапшз иі^ег Ь.

4) Ѵегаігшп аІЬііш ѣ. 5) Сопіиш іиасиіаіит Ь. 6) Баіига зігатопіит Ь.

7) Подъ именемъ цикуты (Сіспіа ѵігояа Ь.) извѣстно въ настоящее

время другое, также весьма ядовитое зонтичное, встрѣчающееся въ сред-

ней Россіи по сырымъ топкимъ мѣстамъ.

ОРУЖІЕ РАСТЕНІИ.

47

прочимъ, и знаменитаго мудреца древности Сократа; онъ погибъ

отъ выпитаго имъ въ темницѣ сока болиголова.

Ядовитыя вещества особенно часто встрѣчаются въ оболоч-

кахъ сѣмянъ. Нетрудно понять, отчего это происходитъ: сѣ-

мяна—вѣдь это самое дорогое достояніе растенія, обезпечивающее

жизнь его дальнѣйшаго потомства, и растеніе развиваетъ цѣлый

рядъ крайне любопытныхъ приспособленій, чтобы уберечь сѣ-

мена отъ гибели.

Однимъ изъ такихъ средствъ является и присутствіе ядови-

тыхъ веществъ въ наружныхъ сѣменныхъ оболочкахъ. Какъ

красивъ апельсинъ, одѣтый въ свою яркую оранжевокрасную

корку, какъ вкусна сочная мякость его долекъ... Но попробуйте

разгрызть сѣмечко: Боже, какая горечь!.. Пренепріятный опытъ—

неправда-ли?—и никому изъ насъ, безъ крайней надобности, не

захочется повторить его. Животныя, которыя лакомятся апель-

синами, продѣлываютъ то же, что дѣлаемъ и мы: они съ удоволь-

ствіемъ съѣдаютъ сочную плодовую мякоть и отбрасываютъ въ

сторону неповрежденныя сѣмечки. Такимъ образомъ животныя

окажутъ даже услугу растенію, разбросавъ по землѣ сѣмена.

Не затѣмъ ли у апельсина и этотъ привлекающій къ себѣ вни-

маніе яркій цвѣтъ корки, и эта сочная мякоть, которые побуж-

даютъ животное перейти отъ созерцанія къ болѣе существен-

ному для него наслажденію плодами?

Непріятныя для вкуса или даже прямо ядовитыя свойства

сѣменныхъ оболочекъ—явленіе, широко распространенное среди

растительнаго царства. Твердыя оболочки косточекъ нашихъ ко-

стянковыхъ растеній — вишни, сливы — заключаютъ въ себѣ

большее или меньшее количество синильной кислоты—одного изъ

сильно дѣйствующихъ ядовъ.

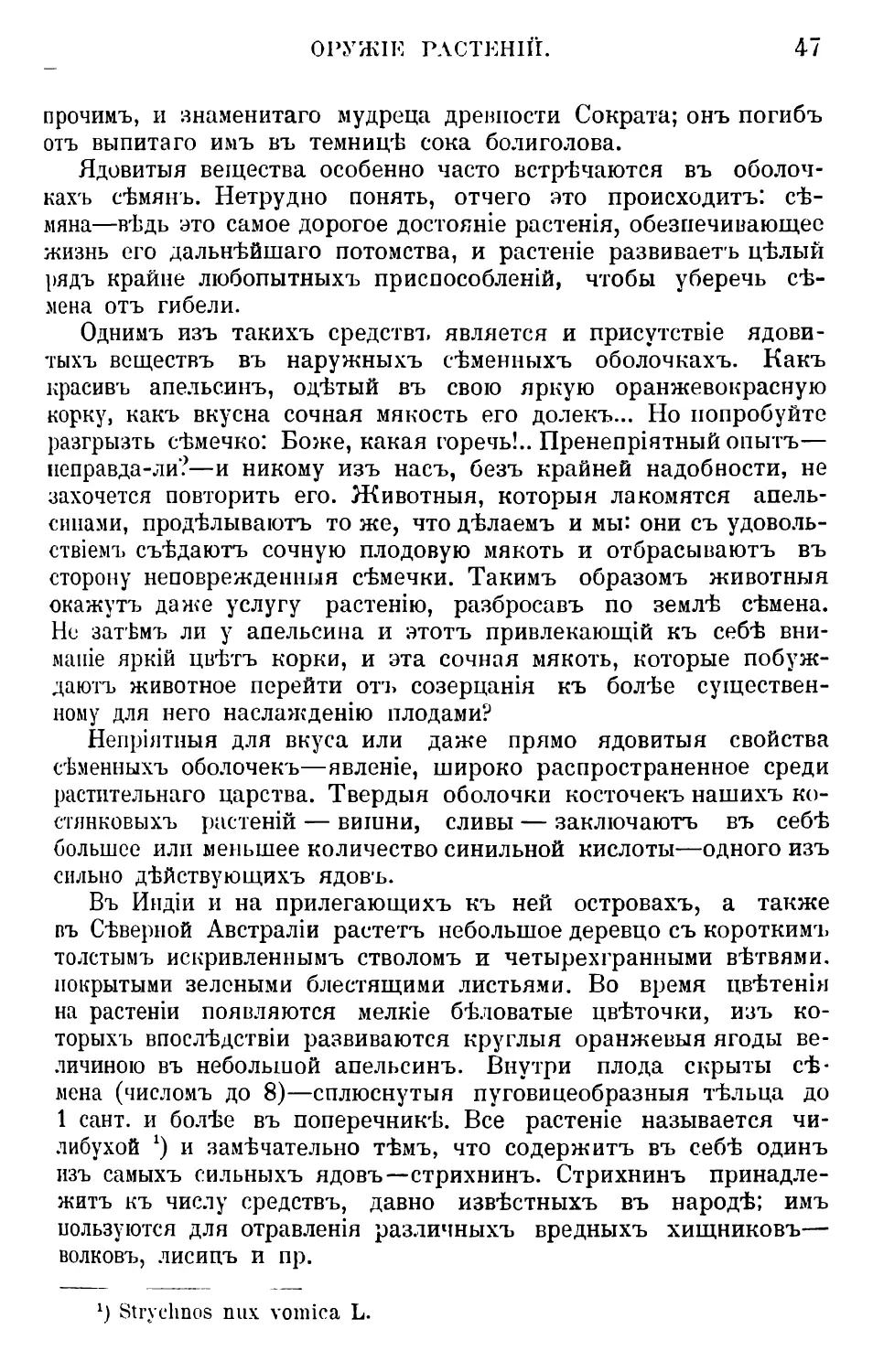

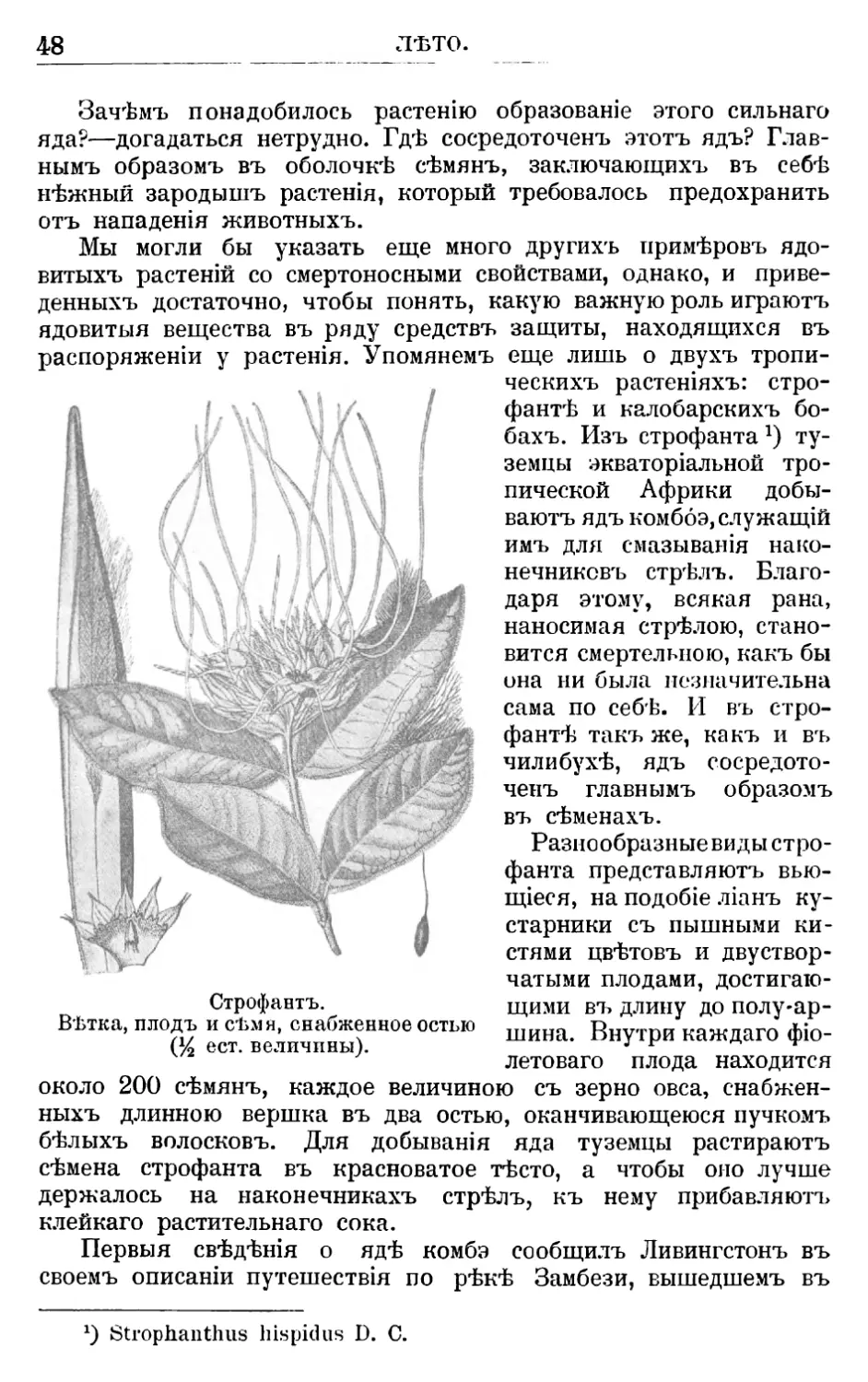

Въ Индіи и на прилегающихъ къ ней островахъ, а также

въ Сѣверной Австраліи растетъ небольшое деревцо съ короткимъ

толстымъ искривленнымъ стволомъ и четырехгранными вѣтвями,

покрытыми зелеными блестящими листьями. Во время цвѣтенія

на растеніи появляются мелкіе бѣловатые цвѣточки, изъ ко-

торыхъ впослѣдствіи развиваются круглыя оранжевыя ягоды ве-

личиною въ небольшой апельсинъ. Внутри плода скрыты сѣ-

мена (числомъ до 8)—сплюснутыя пуговицеобразныя тѣльца до

1 сант. и болѣе въ поперечникѣ. Все растеніе называется чи-

либухой г) и замѣчательно тѣмъ, что содержитъ въ себѣ одинъ

изъ самыхъ сильныхъ ядовъ—стрихнинъ. Стрихнинъ принадле-

житъ къ числу средствъ, давно извѣстныхъ въ народѣ; имъ

пользуются для отравленія различныхъ вредныхъ хищниковъ—

волковъ, лисицъ и пр.

81гус1іпо8 пих ѵошіса Ь.

48

ЛѢТО.

Зачѣмъ понадобилось растенію образованіе этого сильнаго

яда?—догадаться нетрудно. Гдѣ сосредоточенъ этотъ ядъ? Глав-

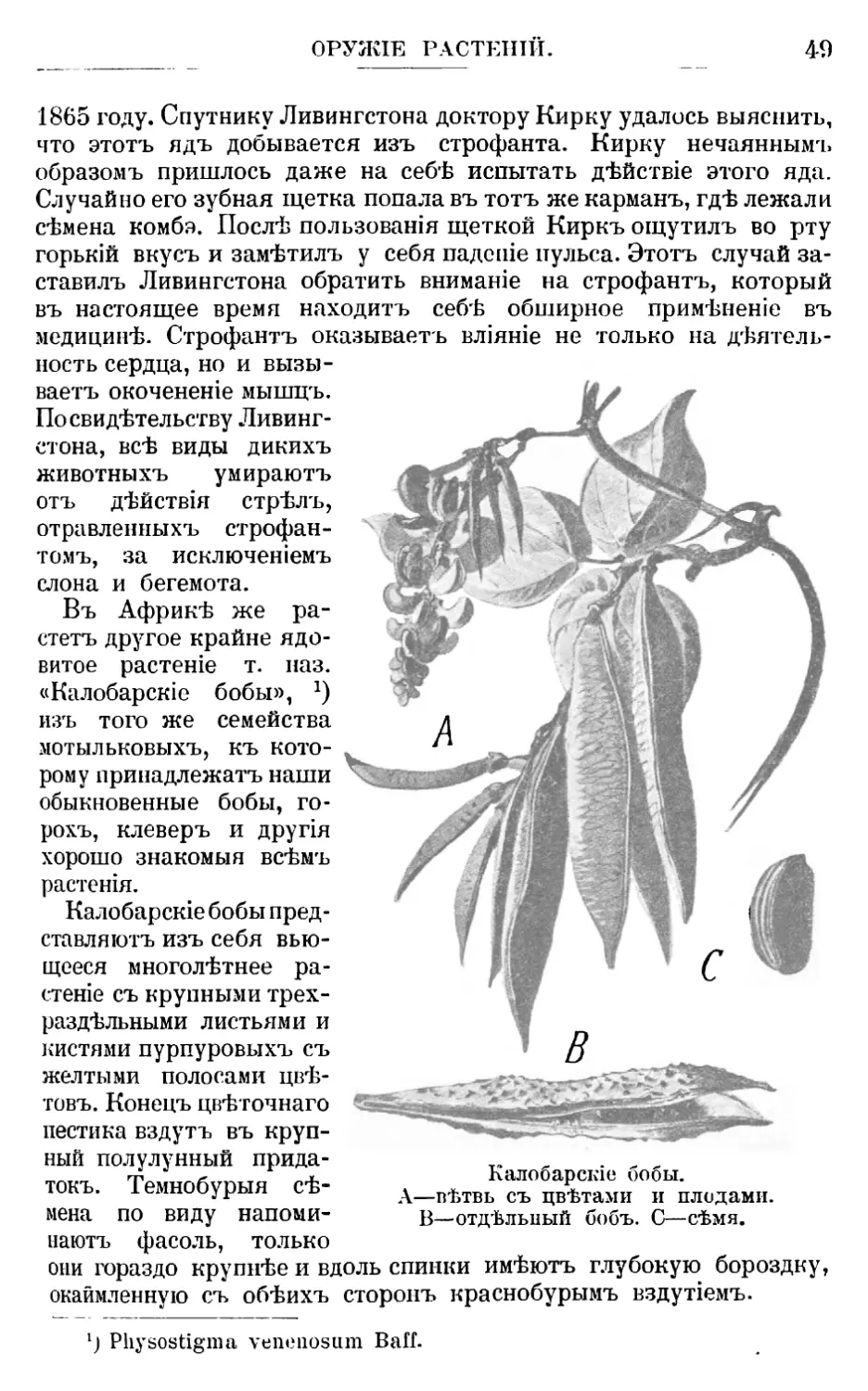

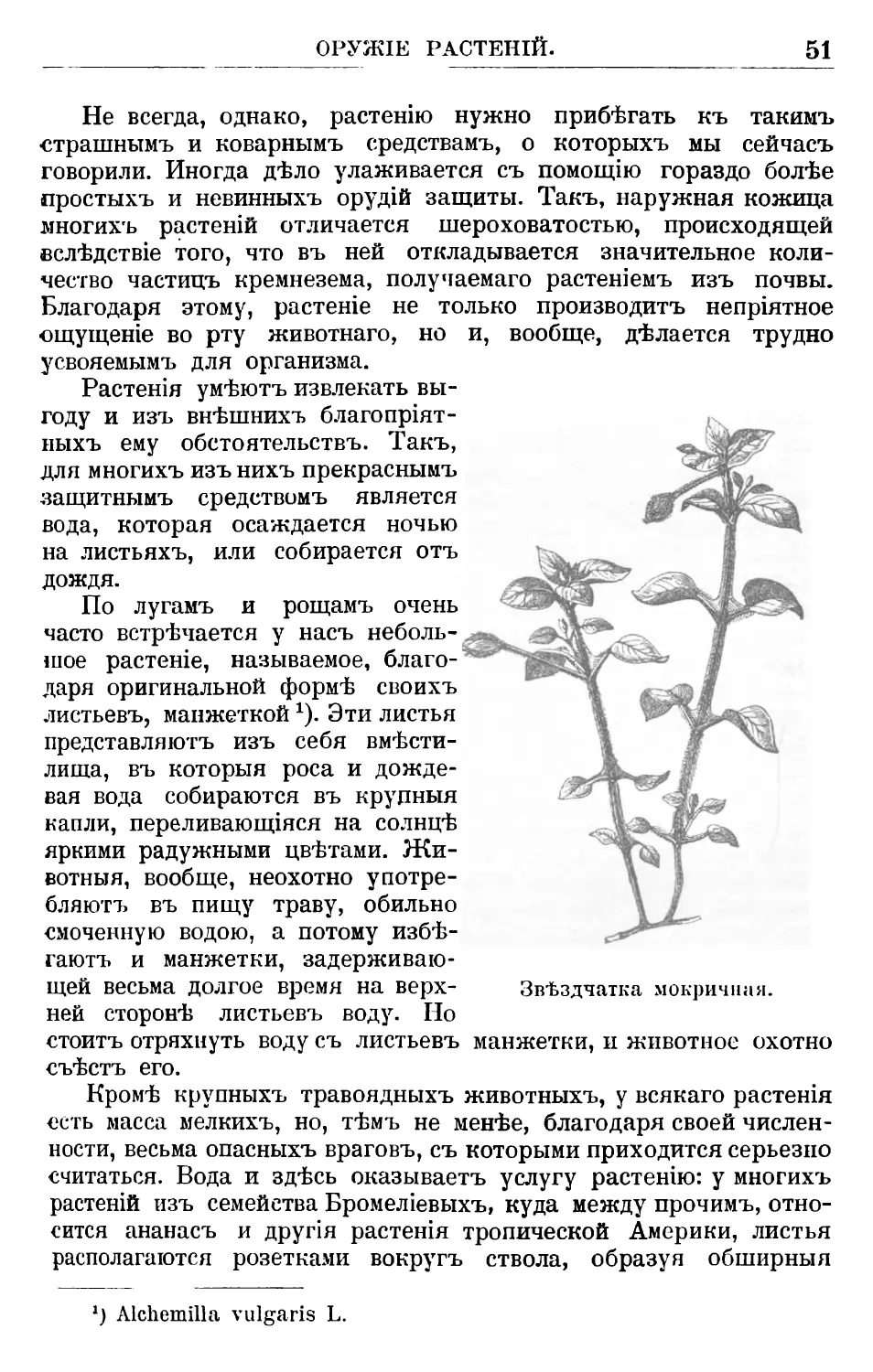

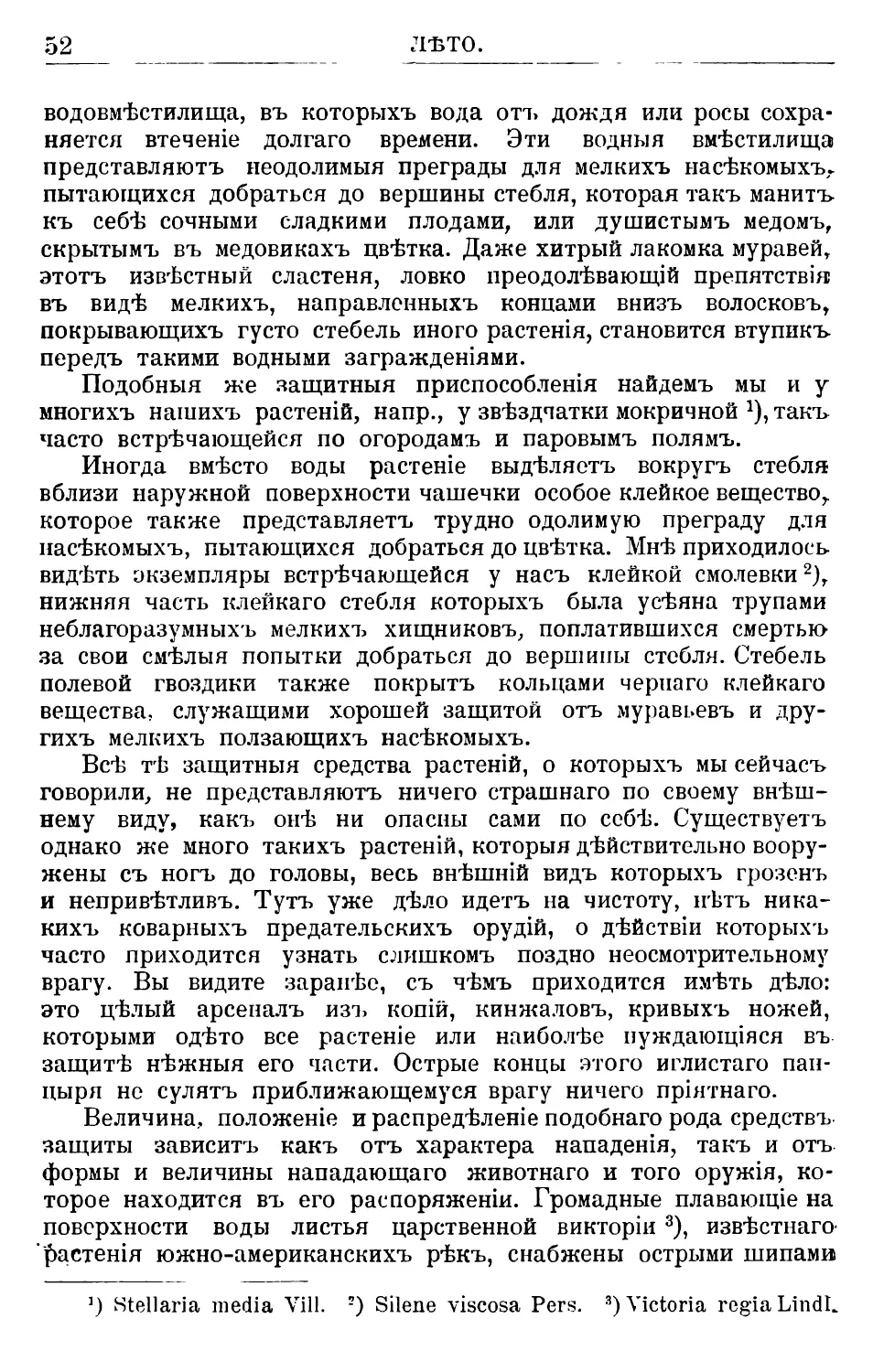

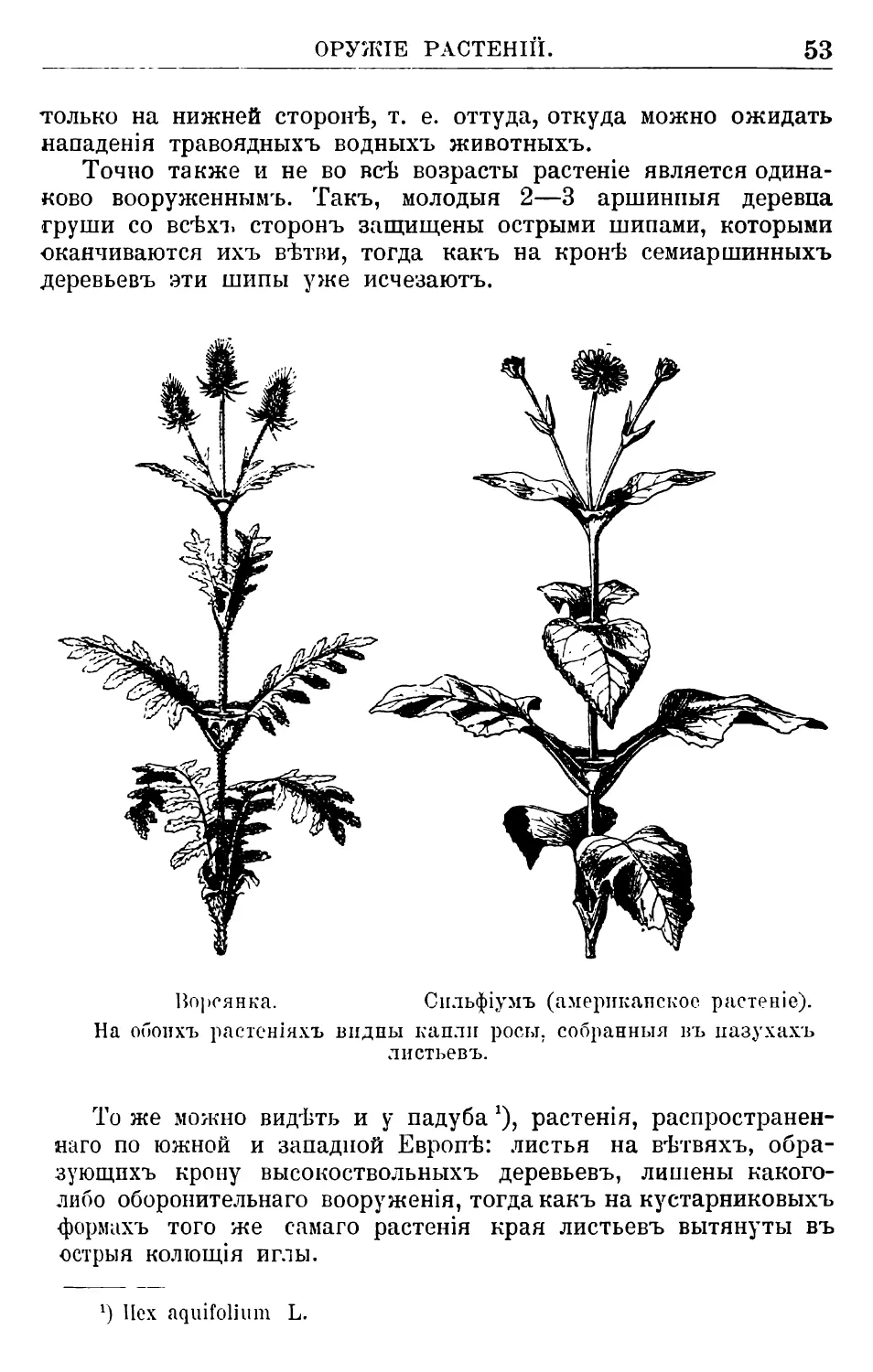

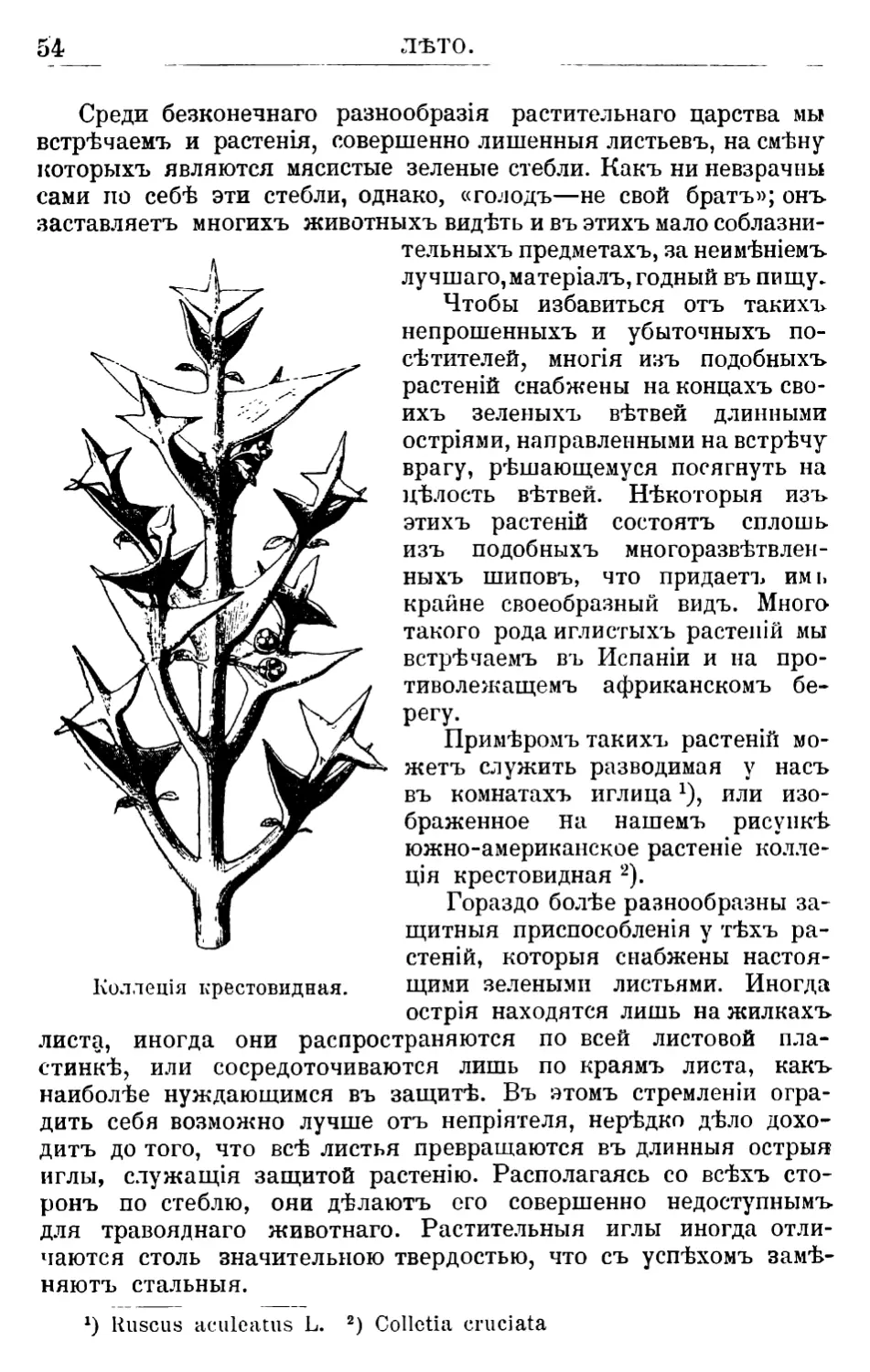

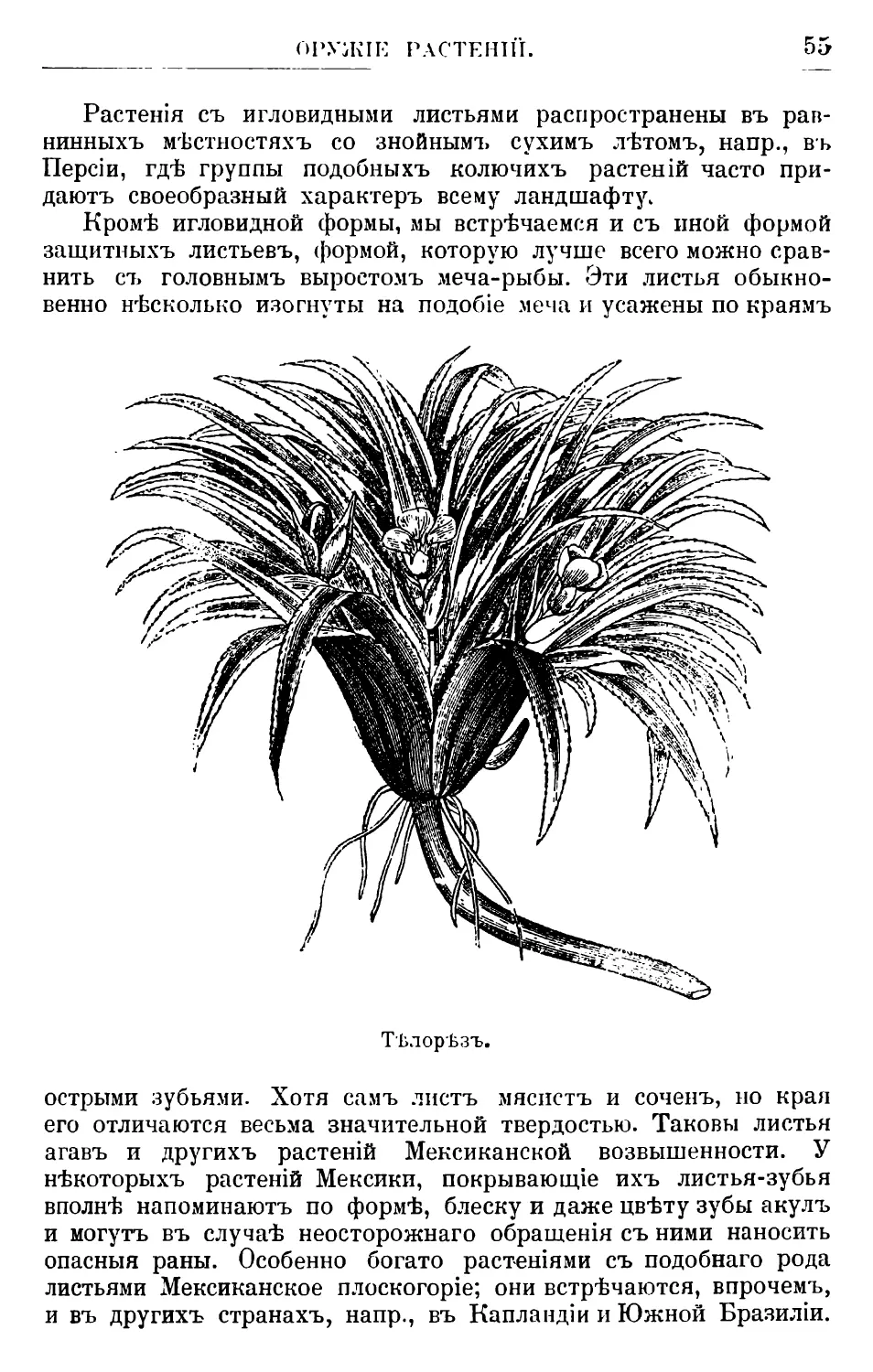

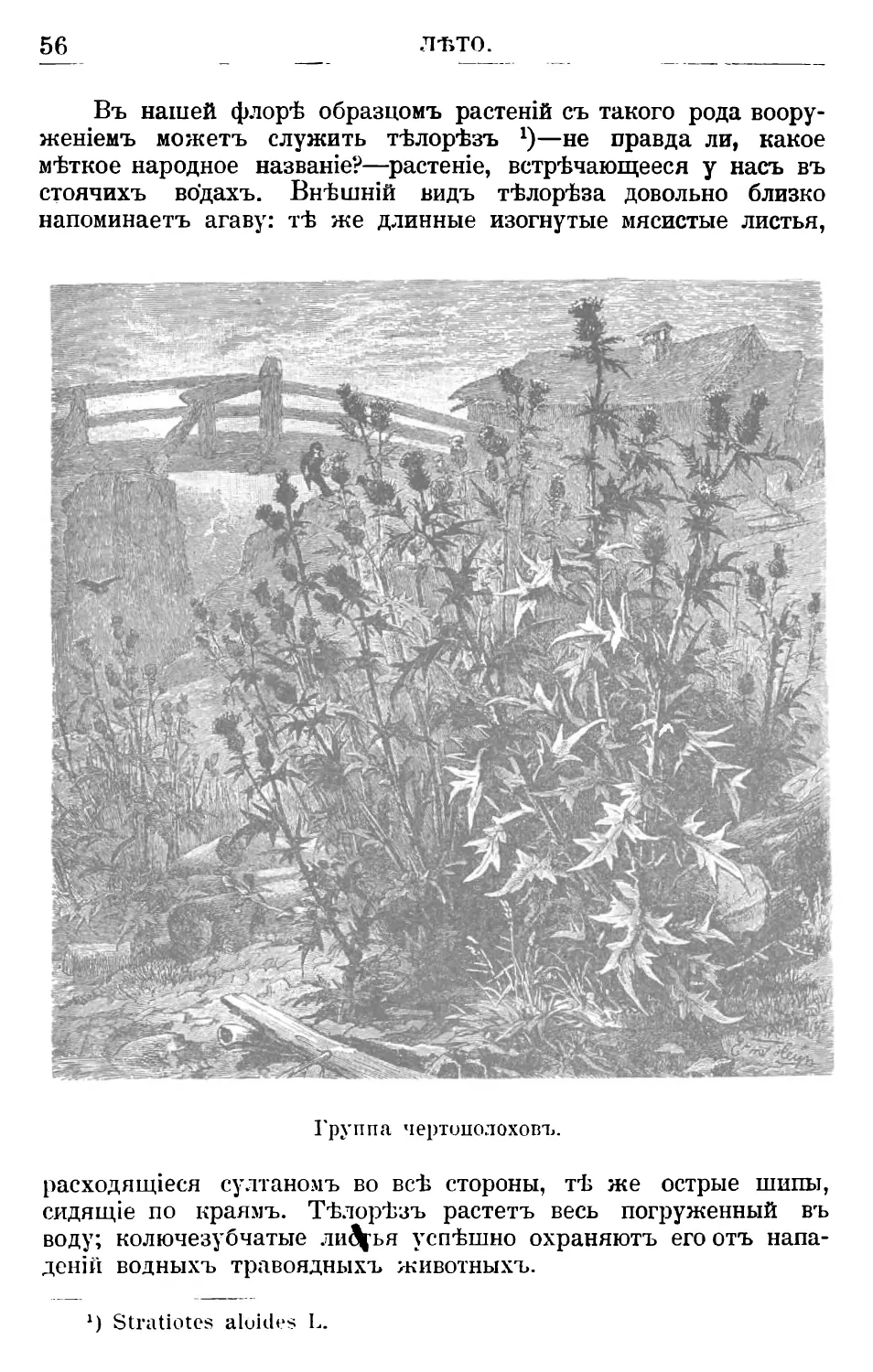

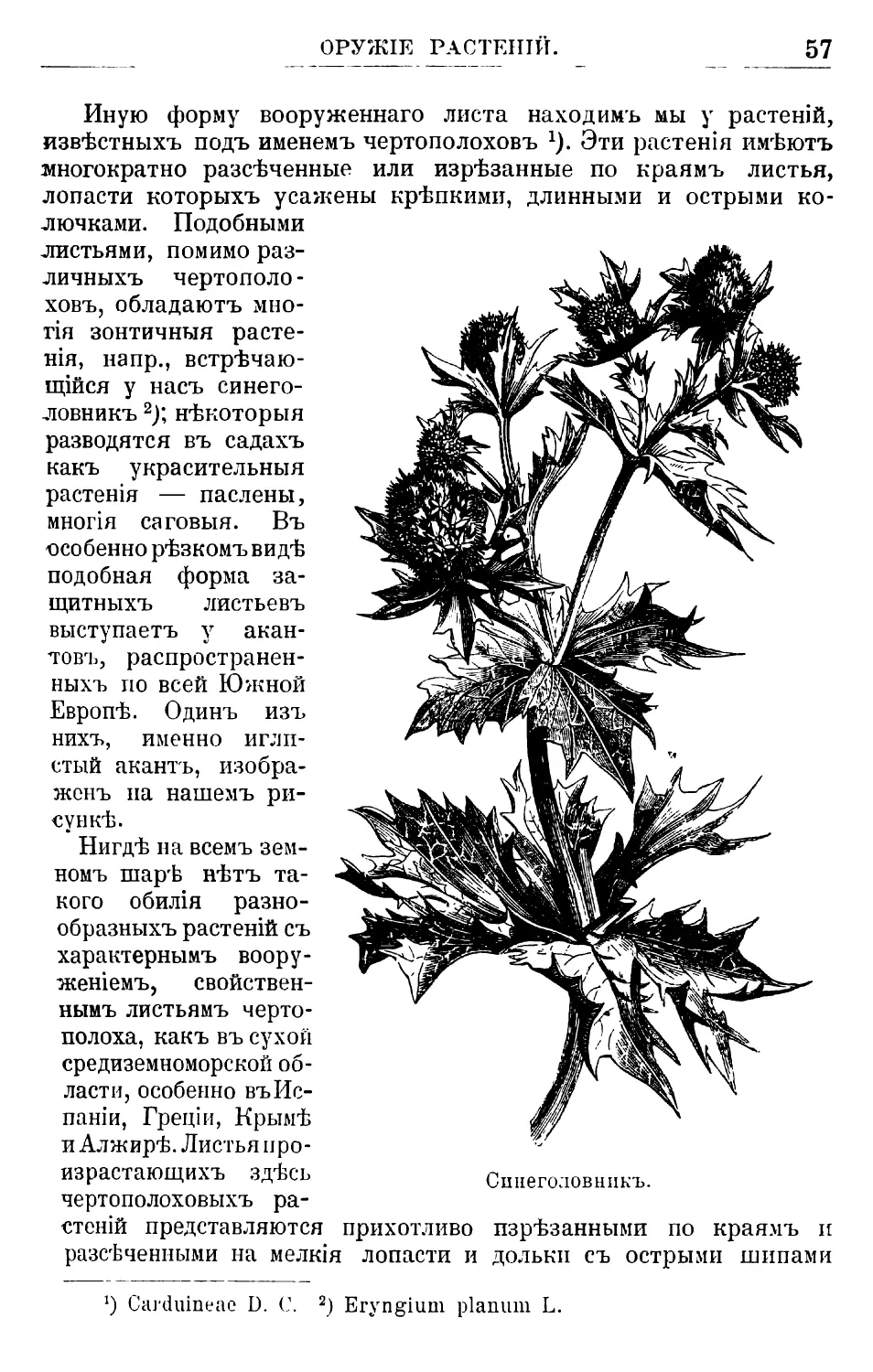

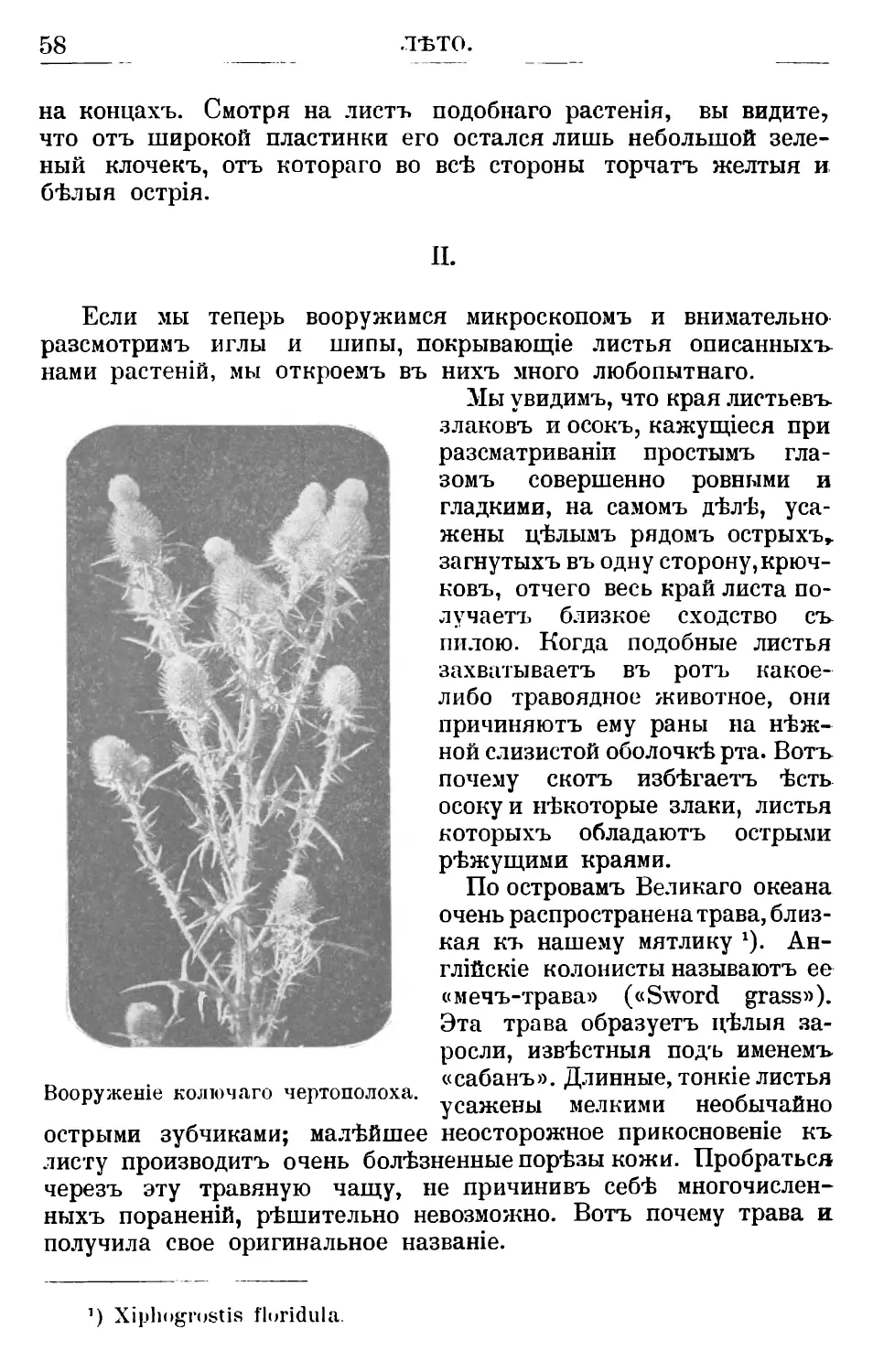

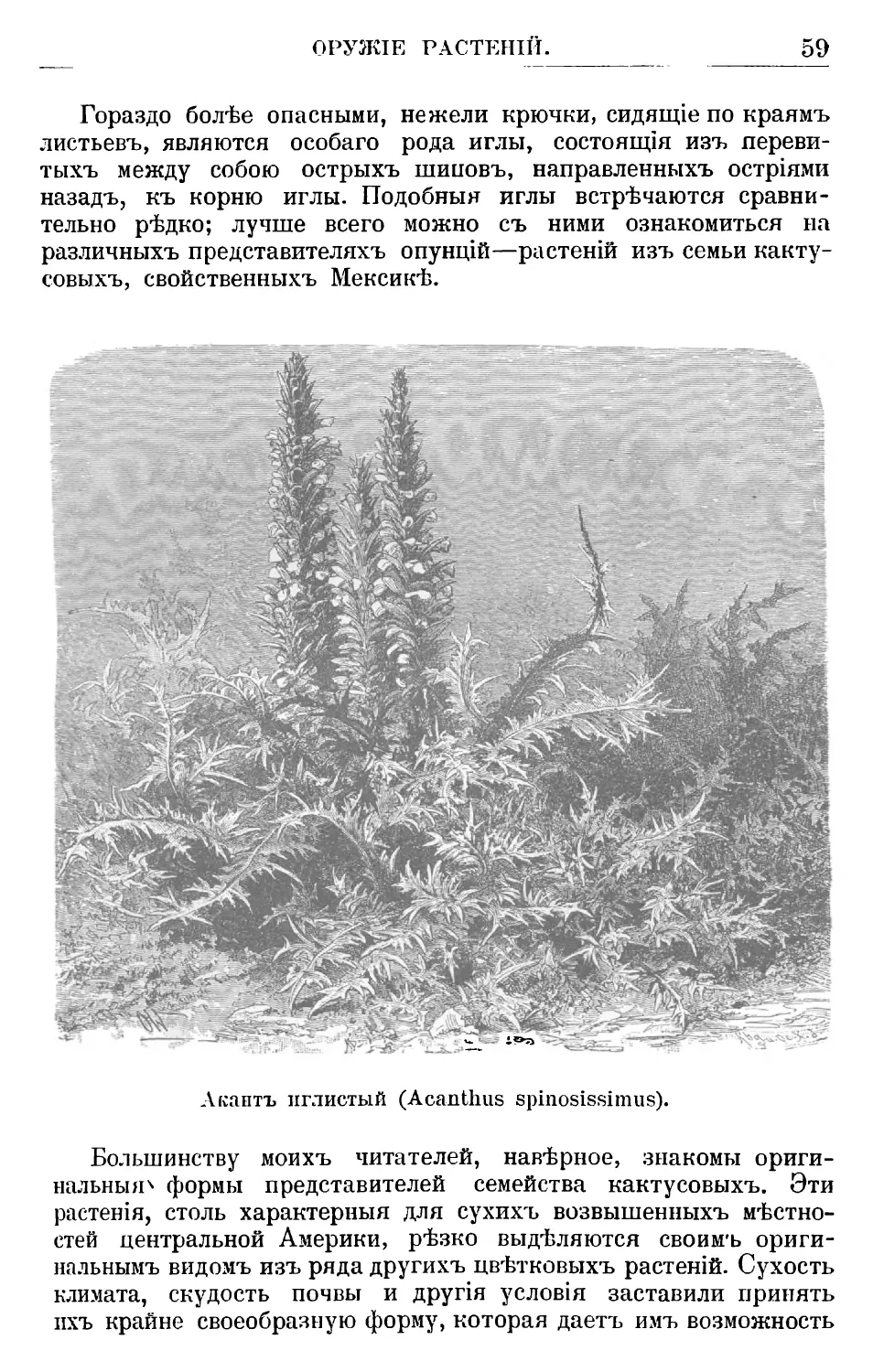

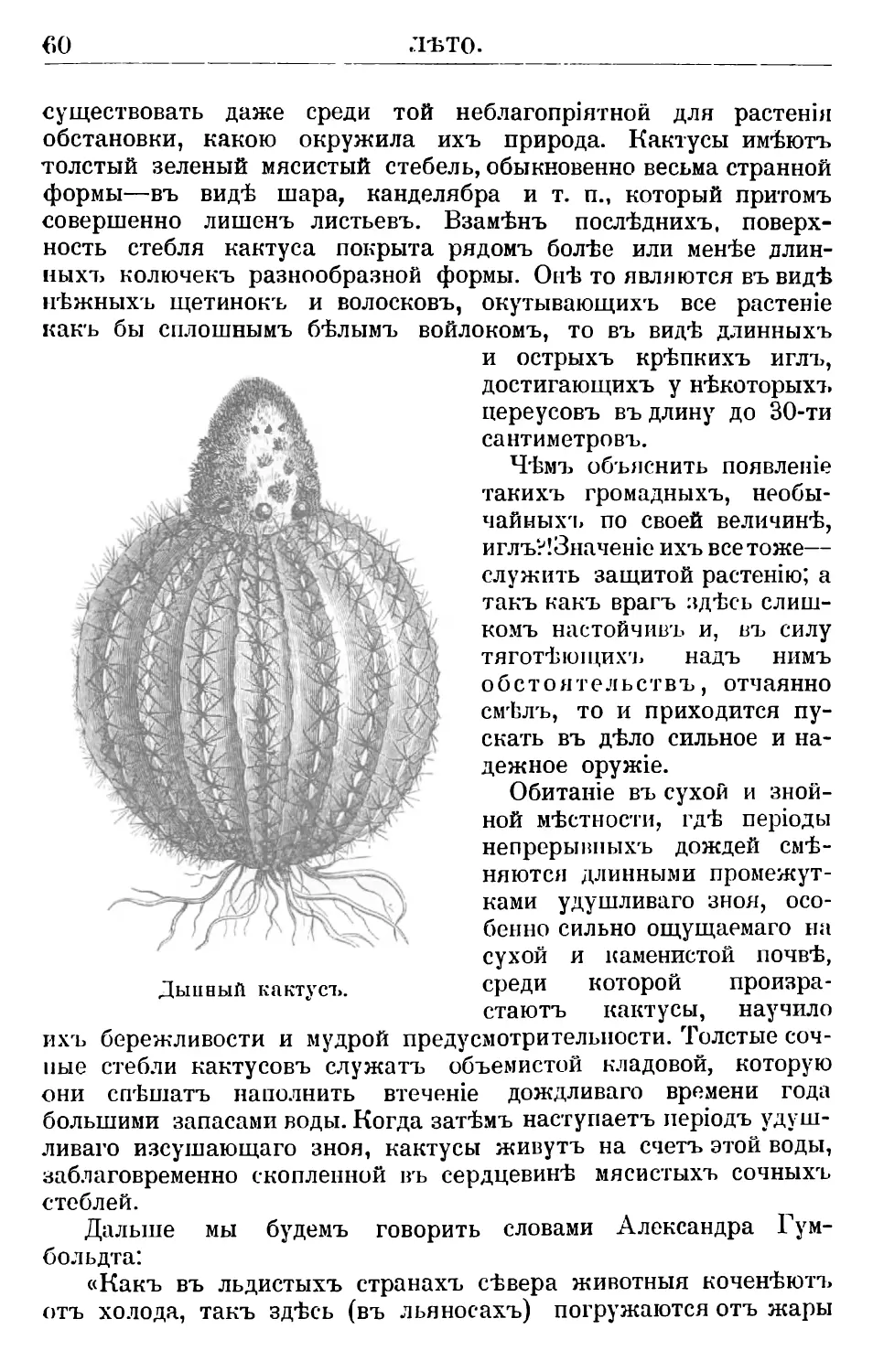

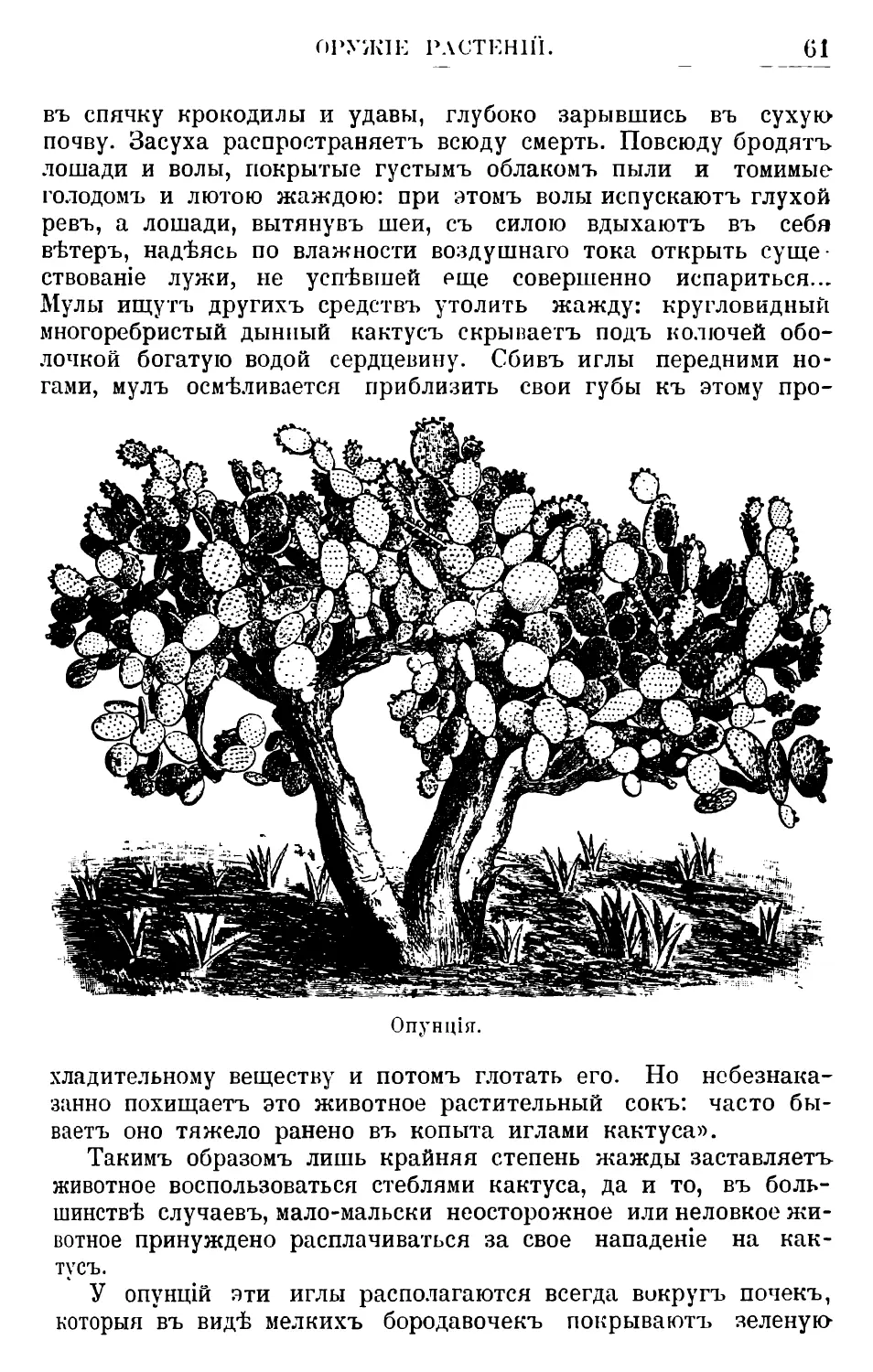

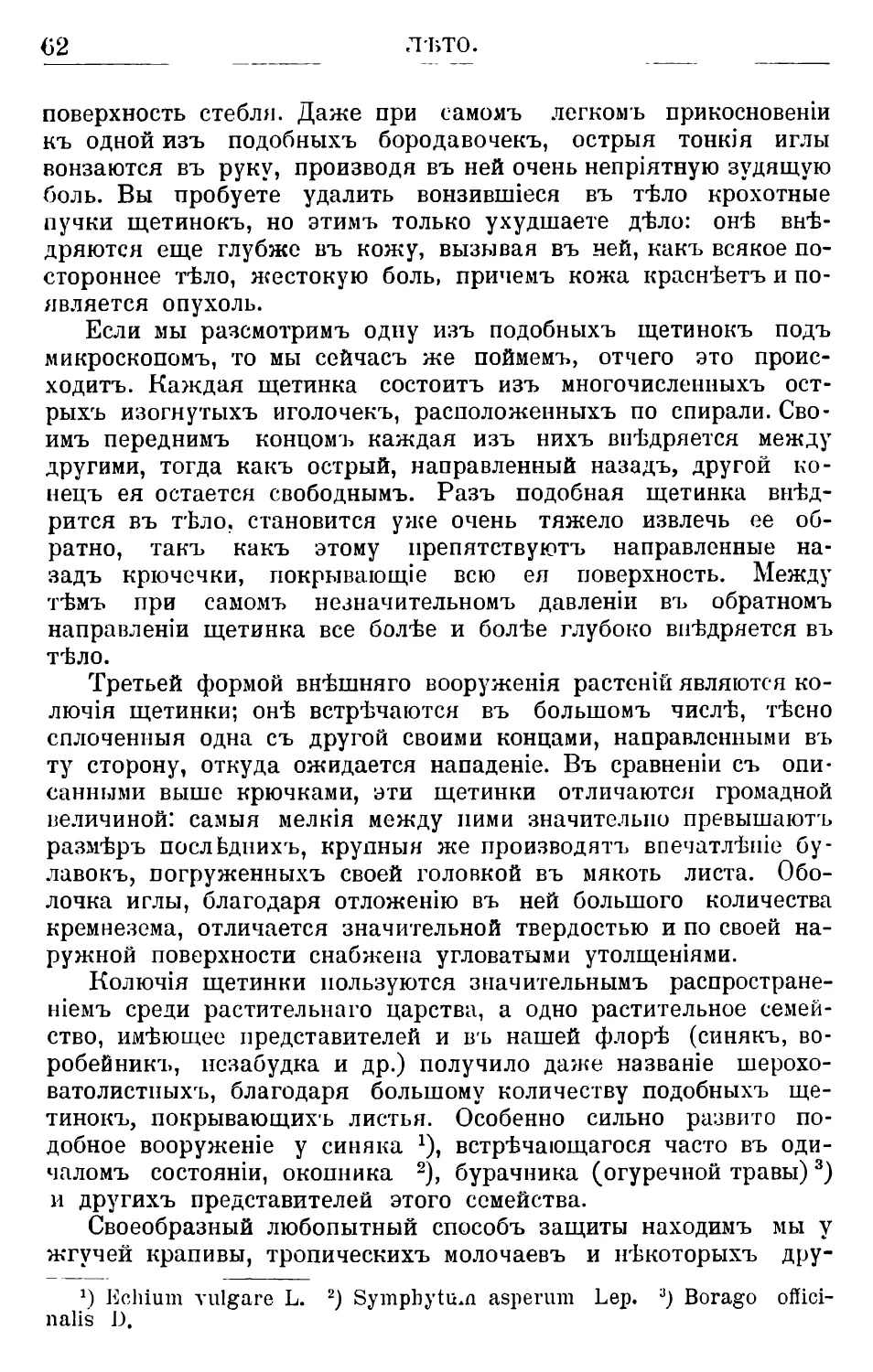

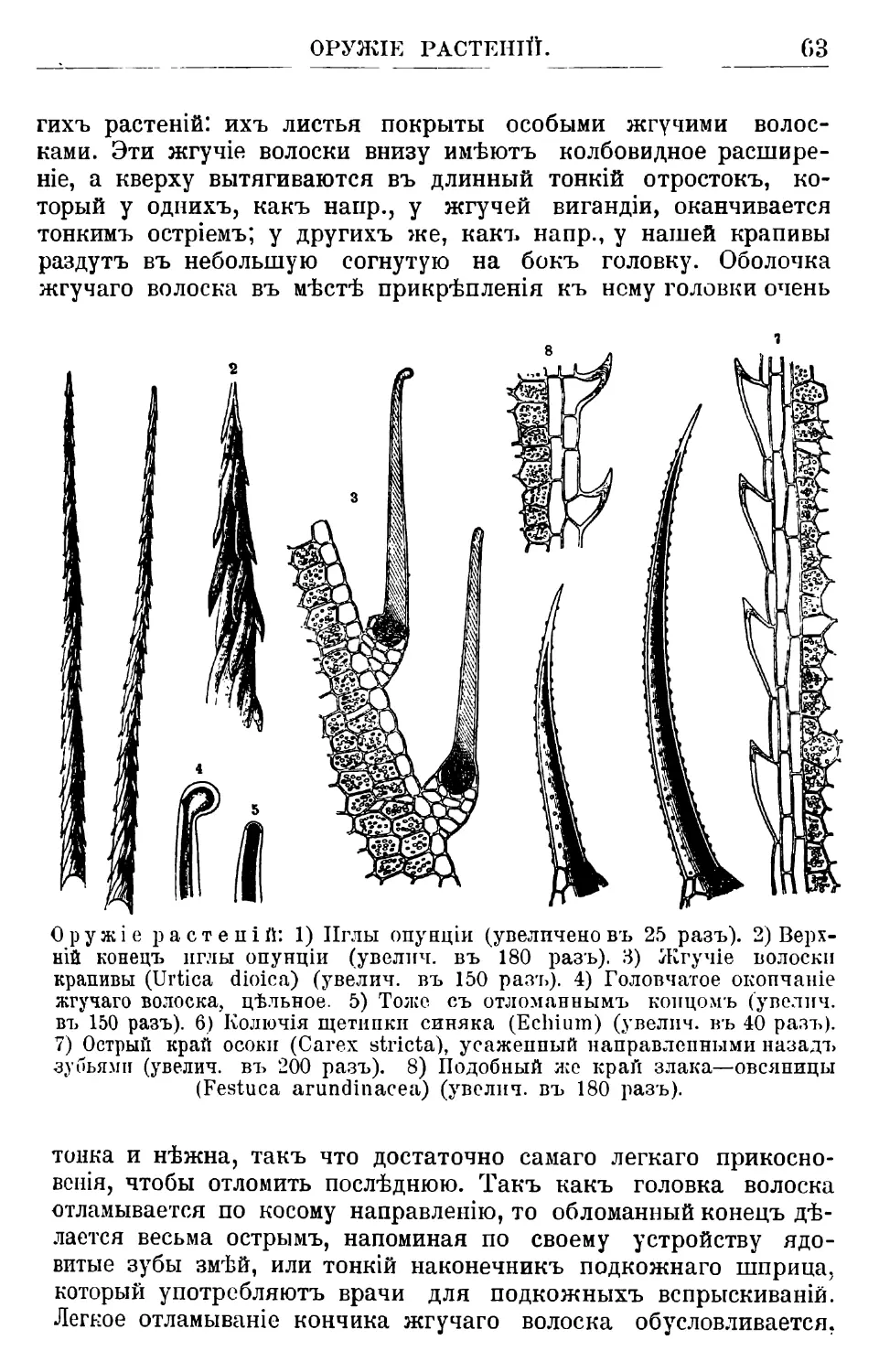

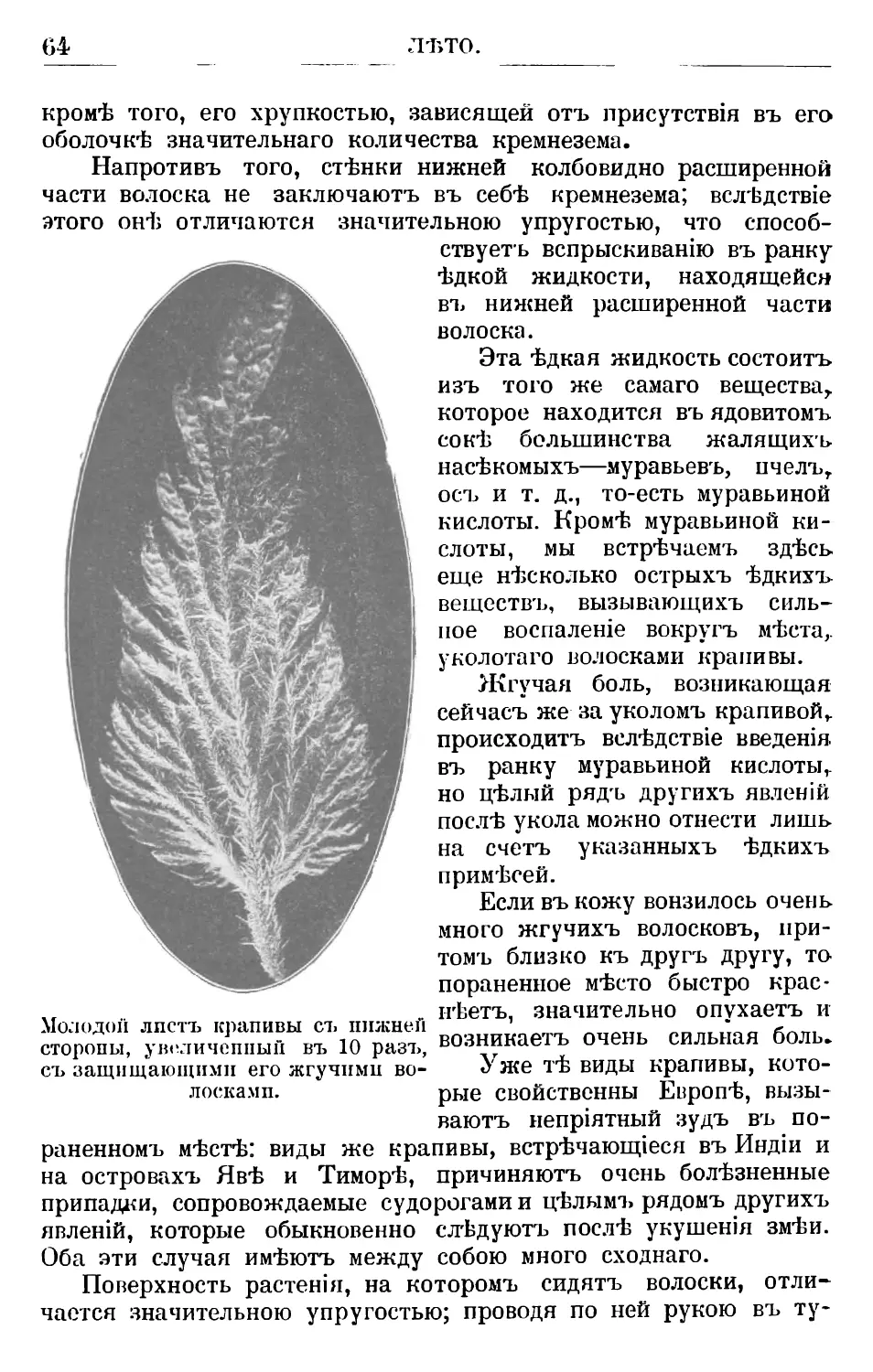

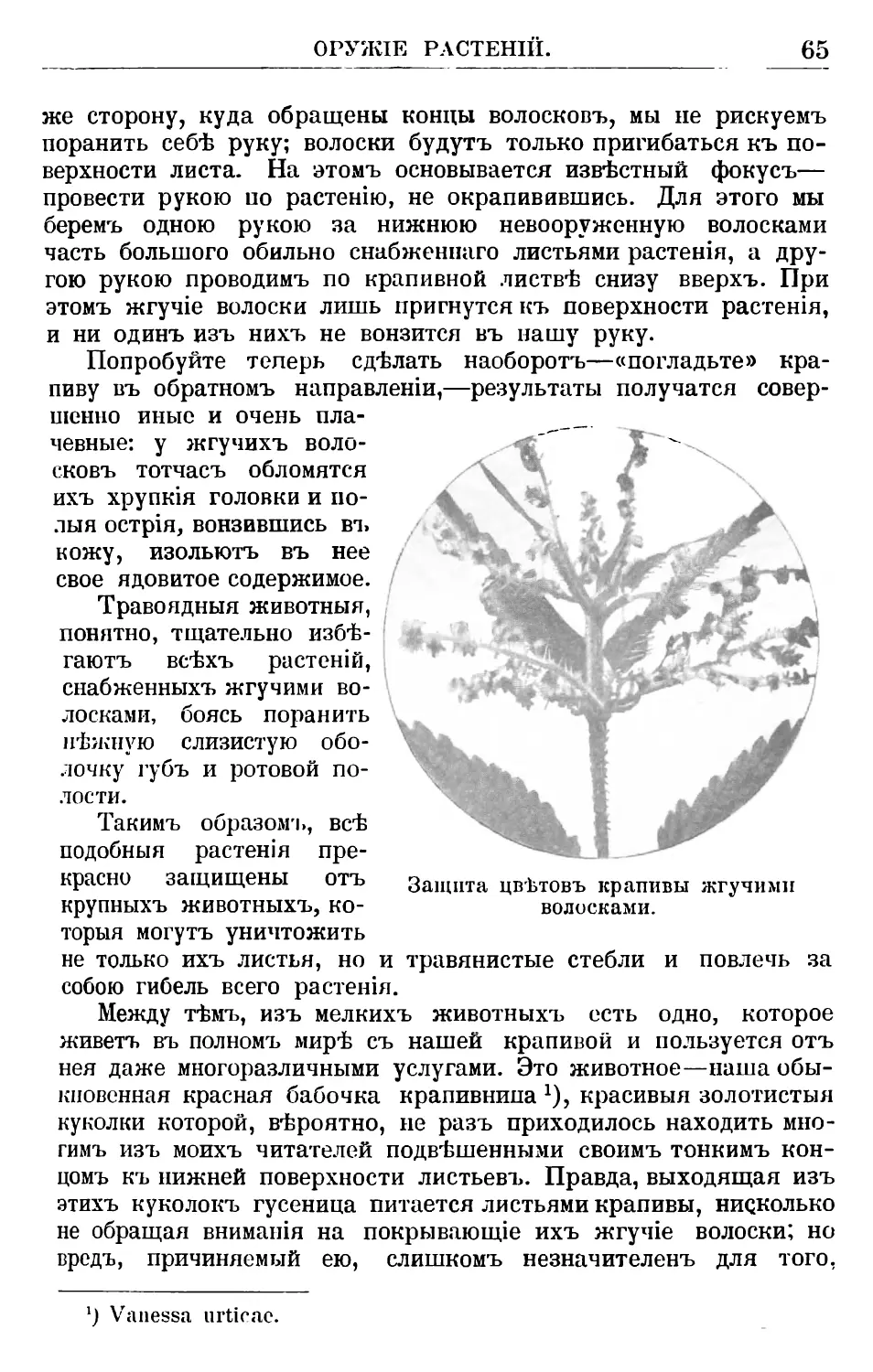

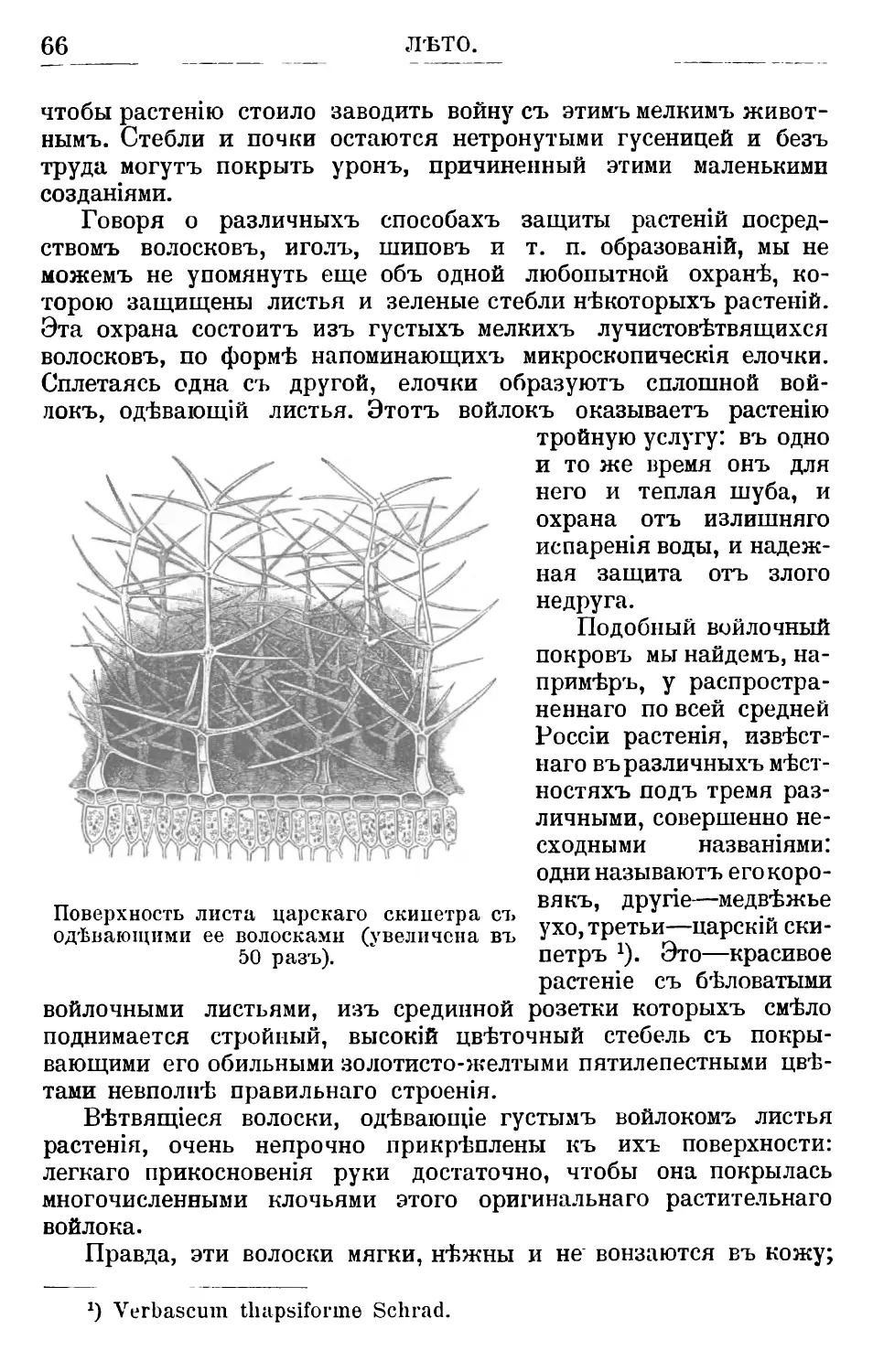

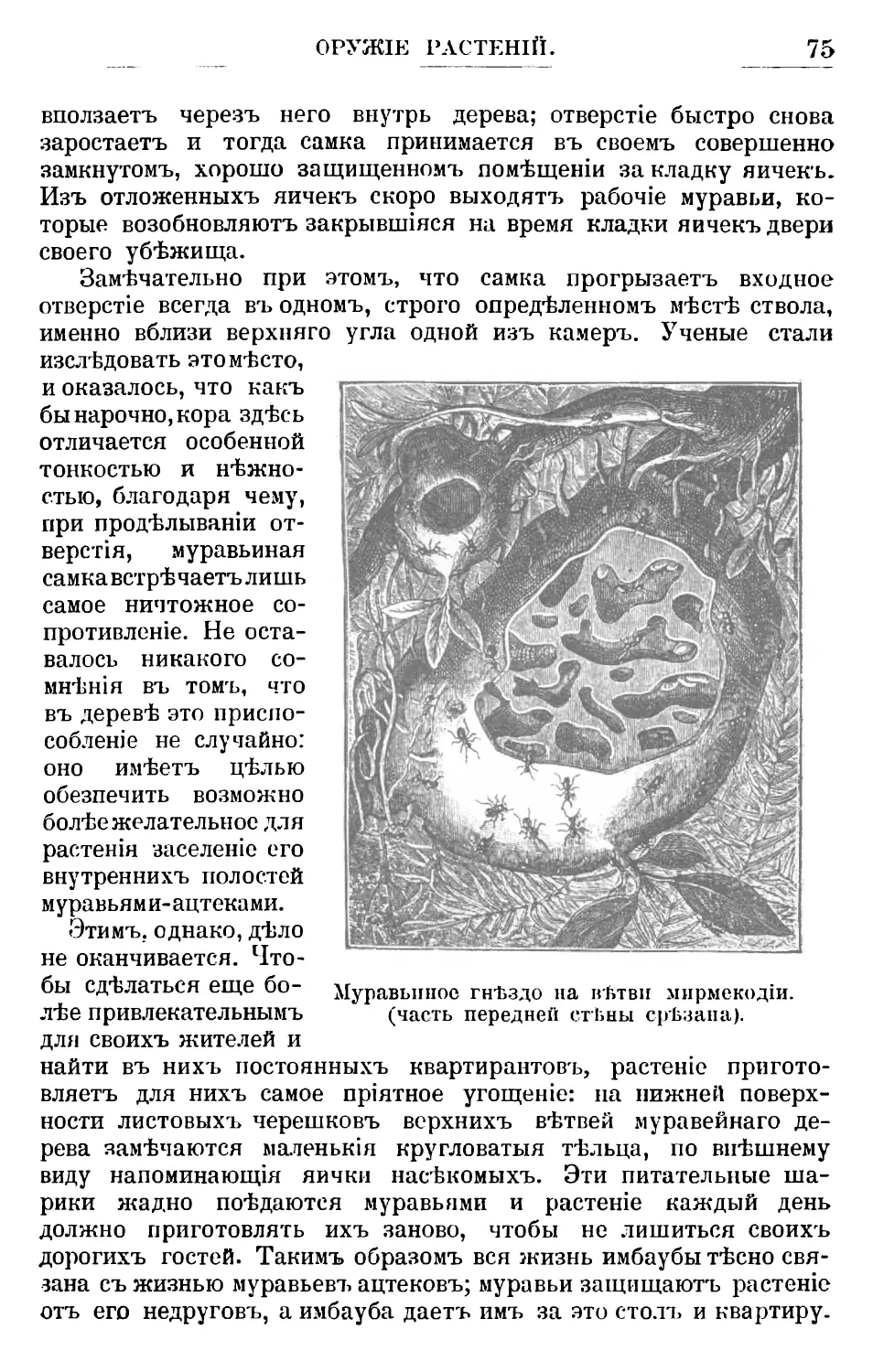

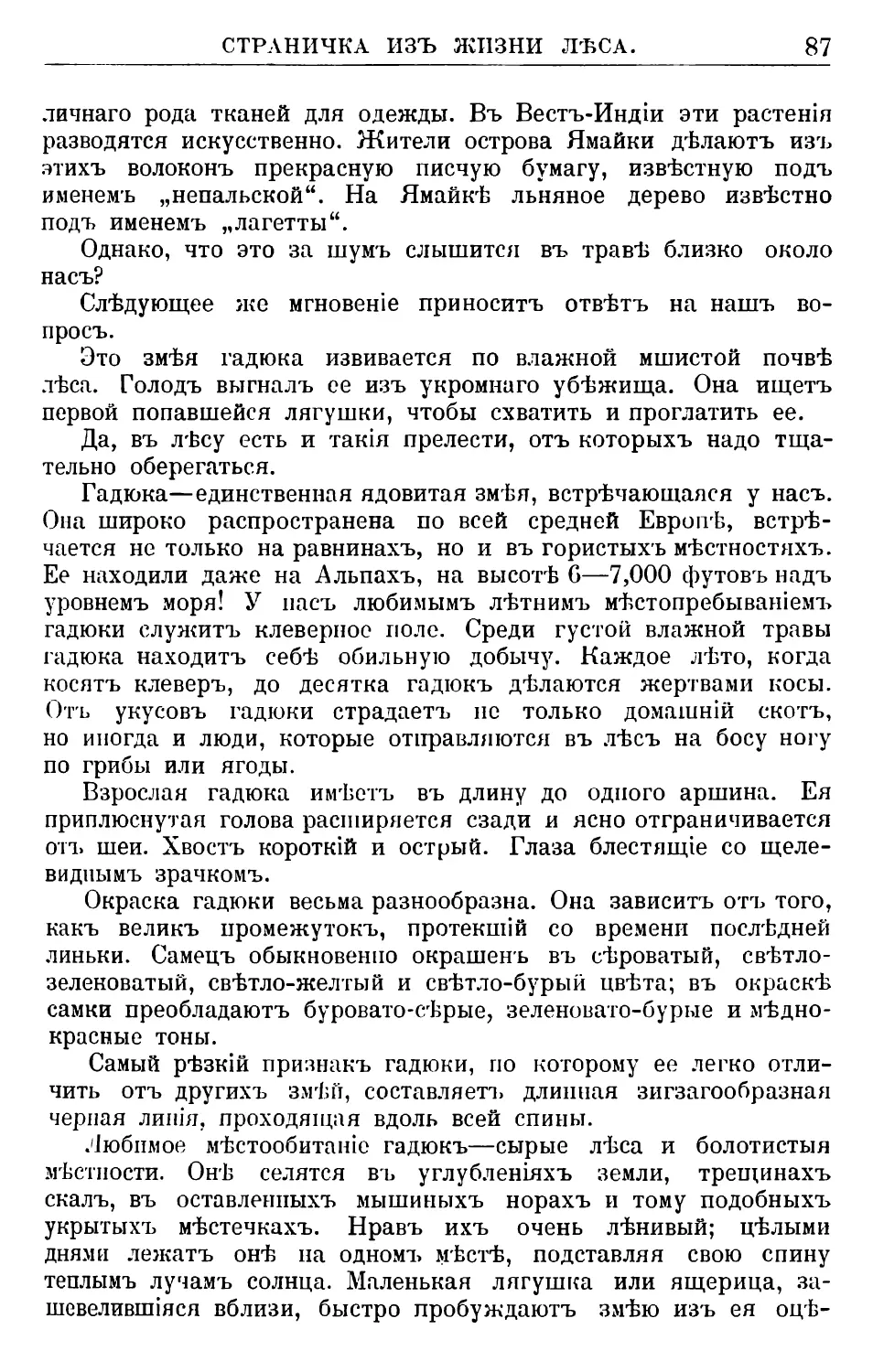

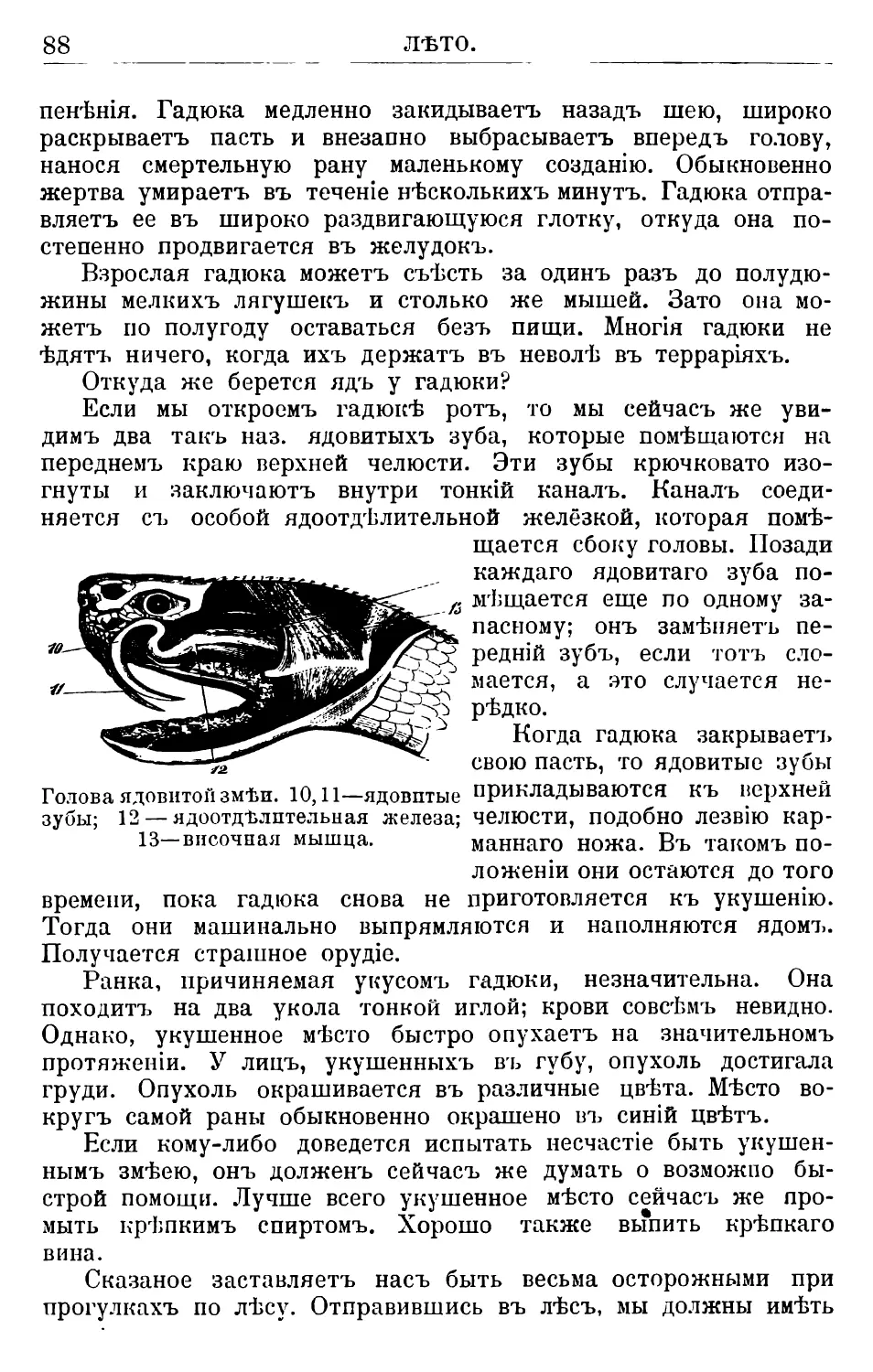

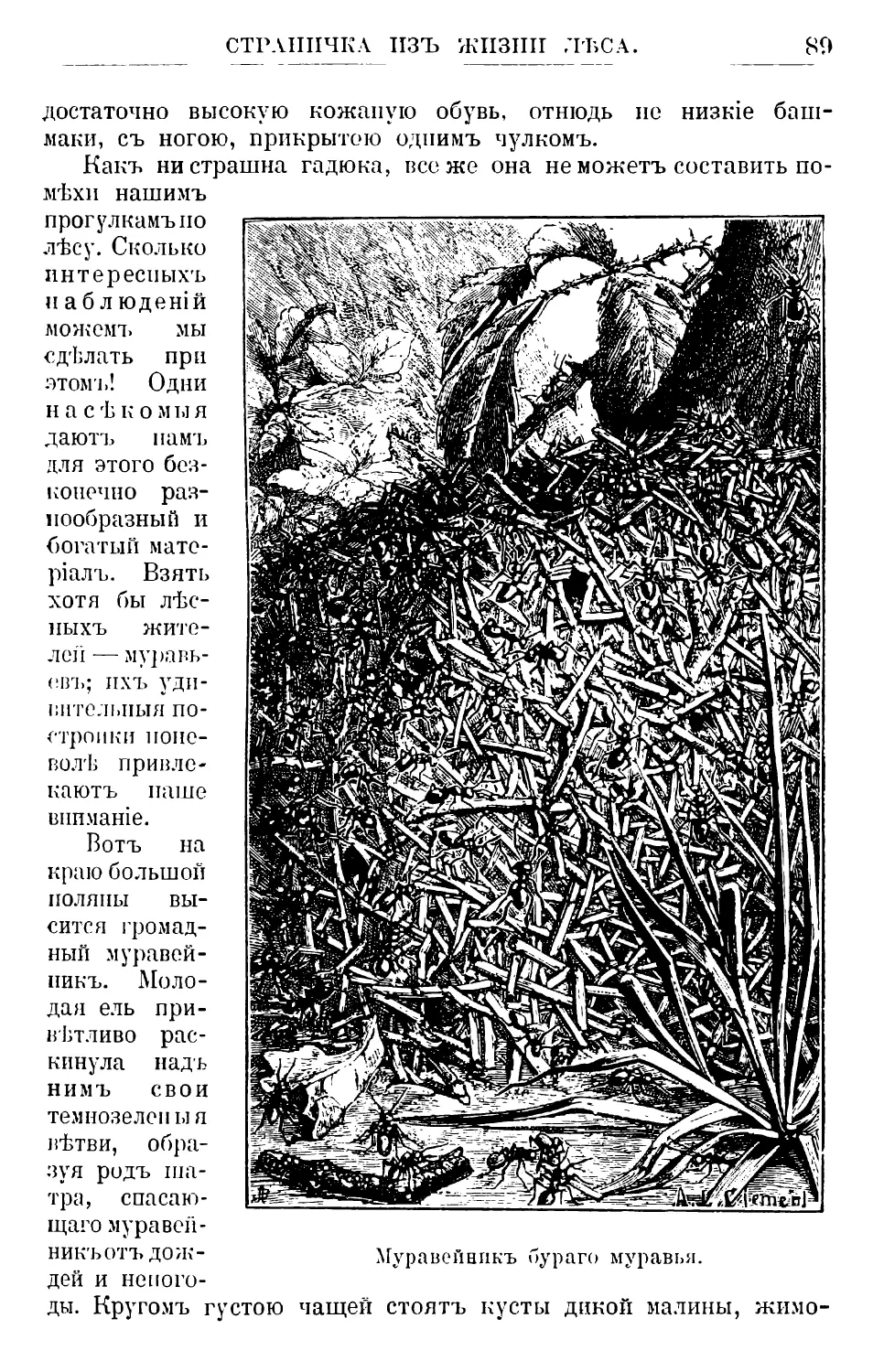

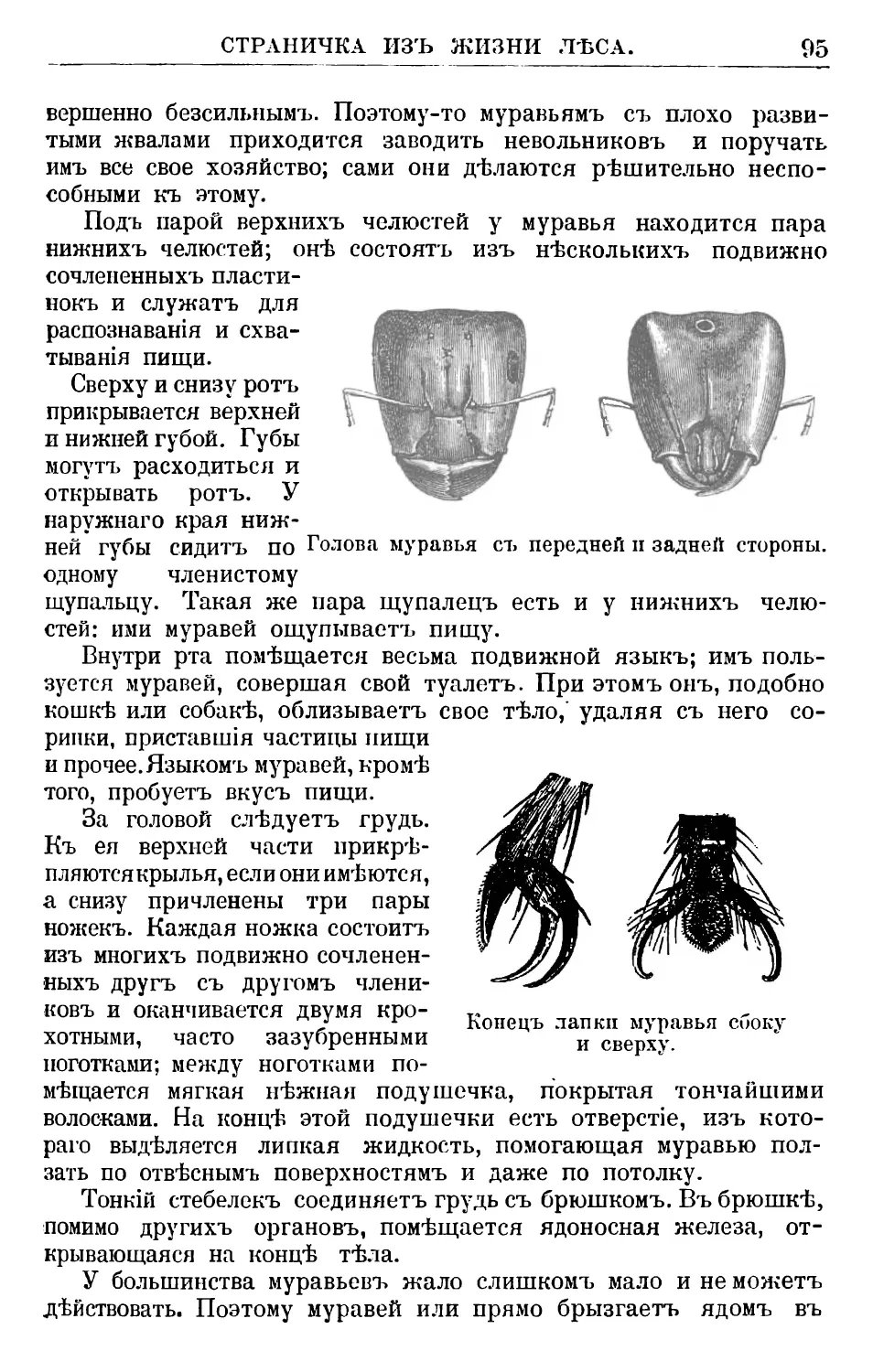

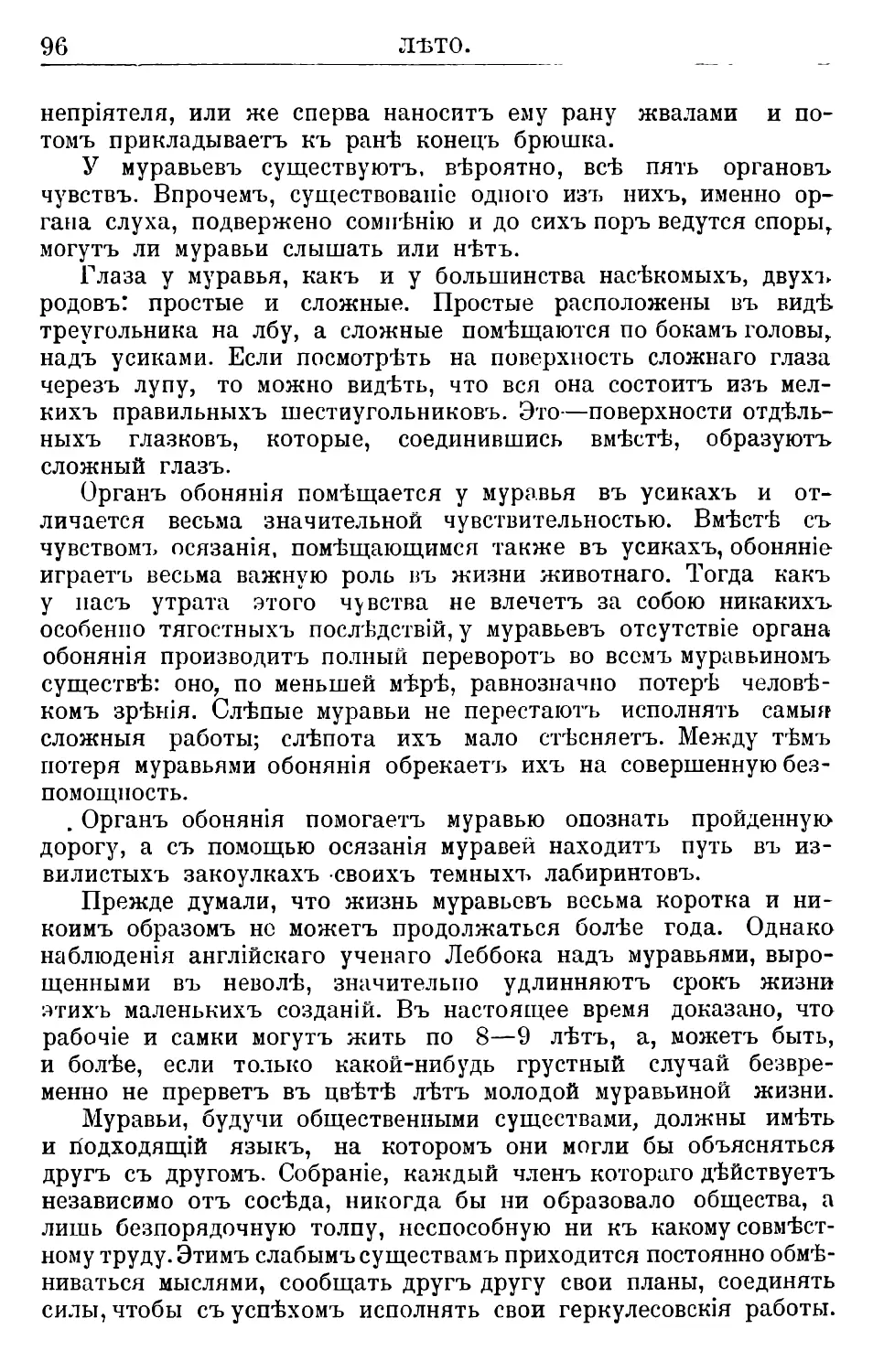

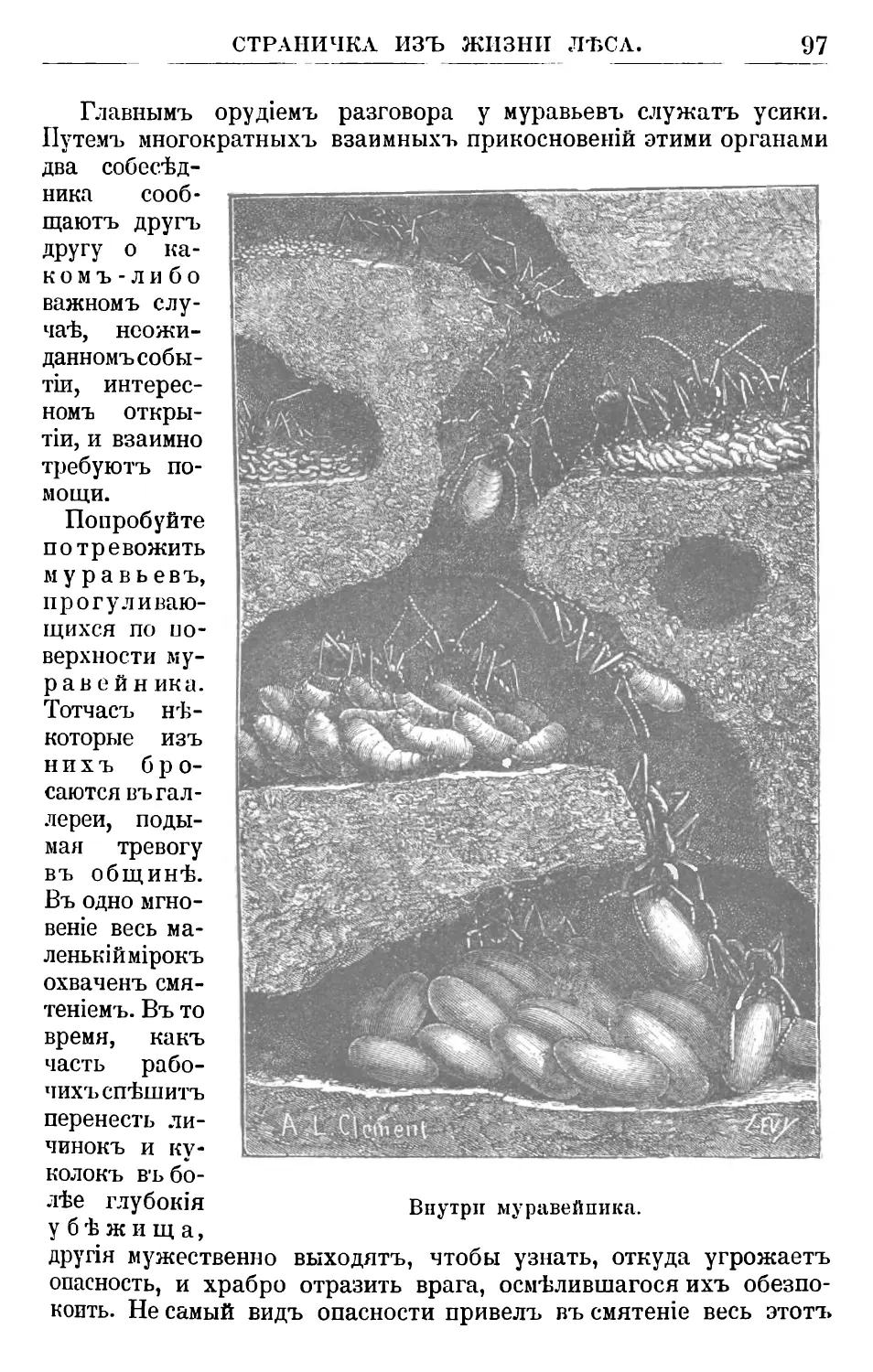

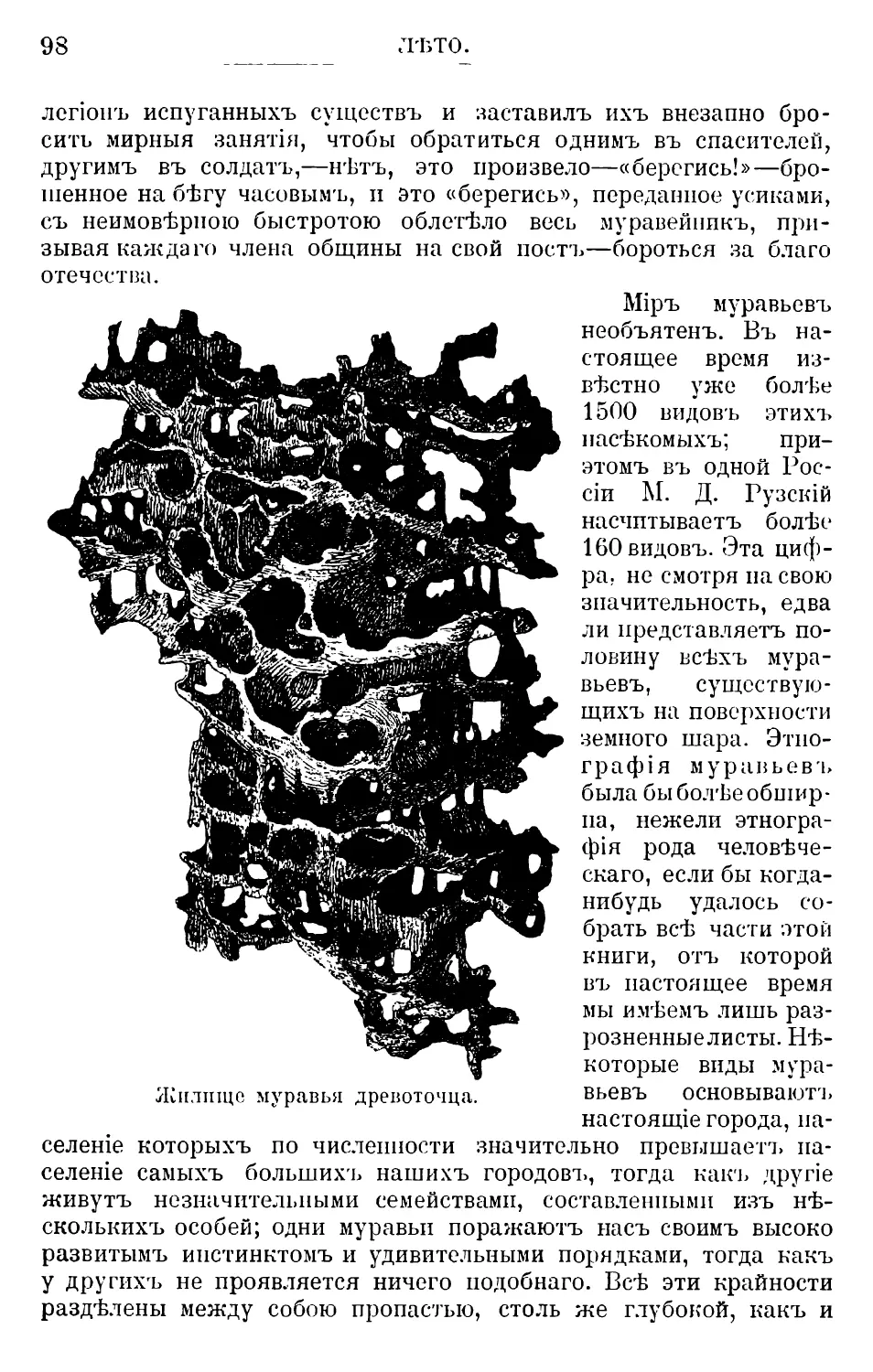

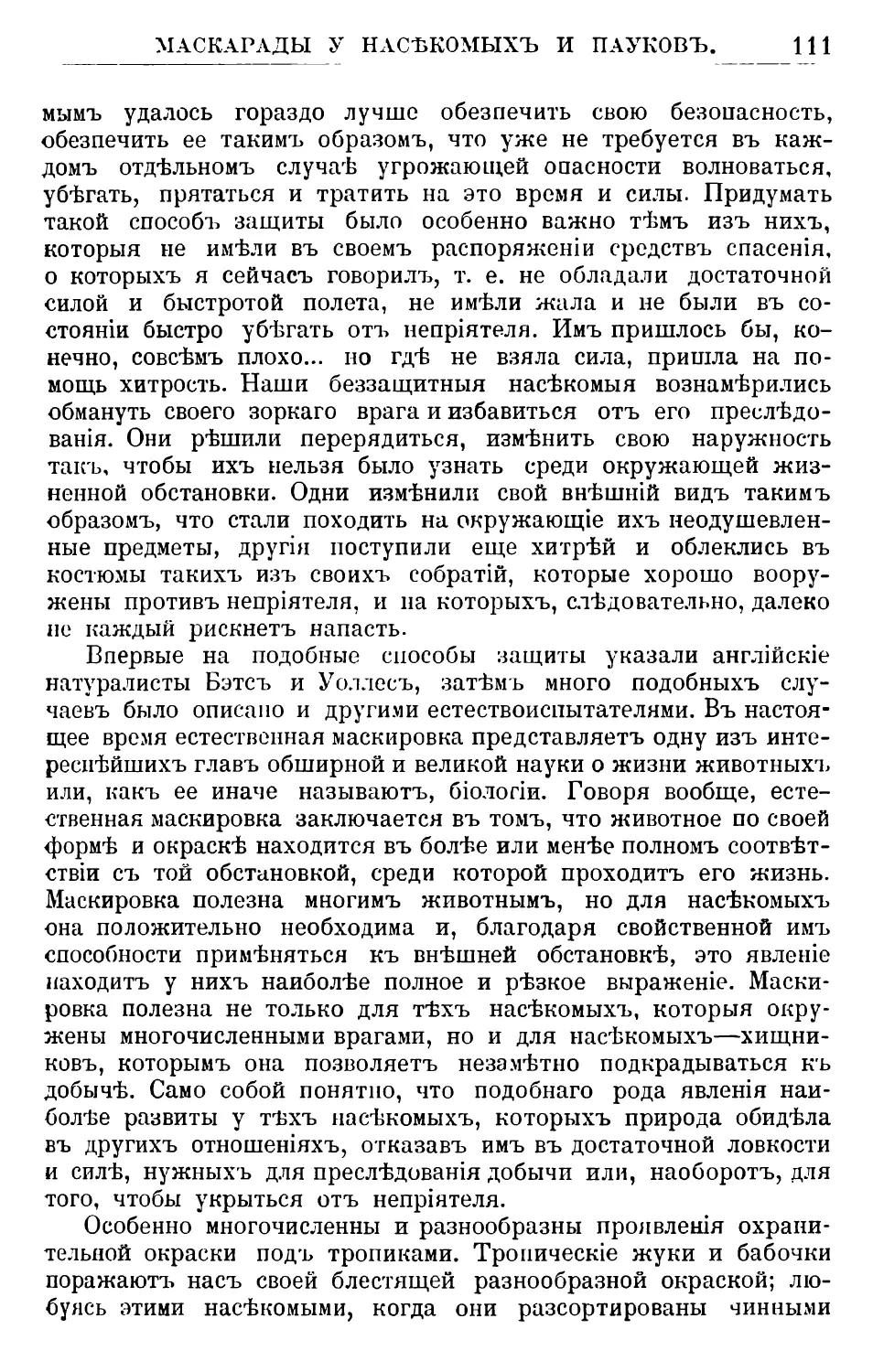

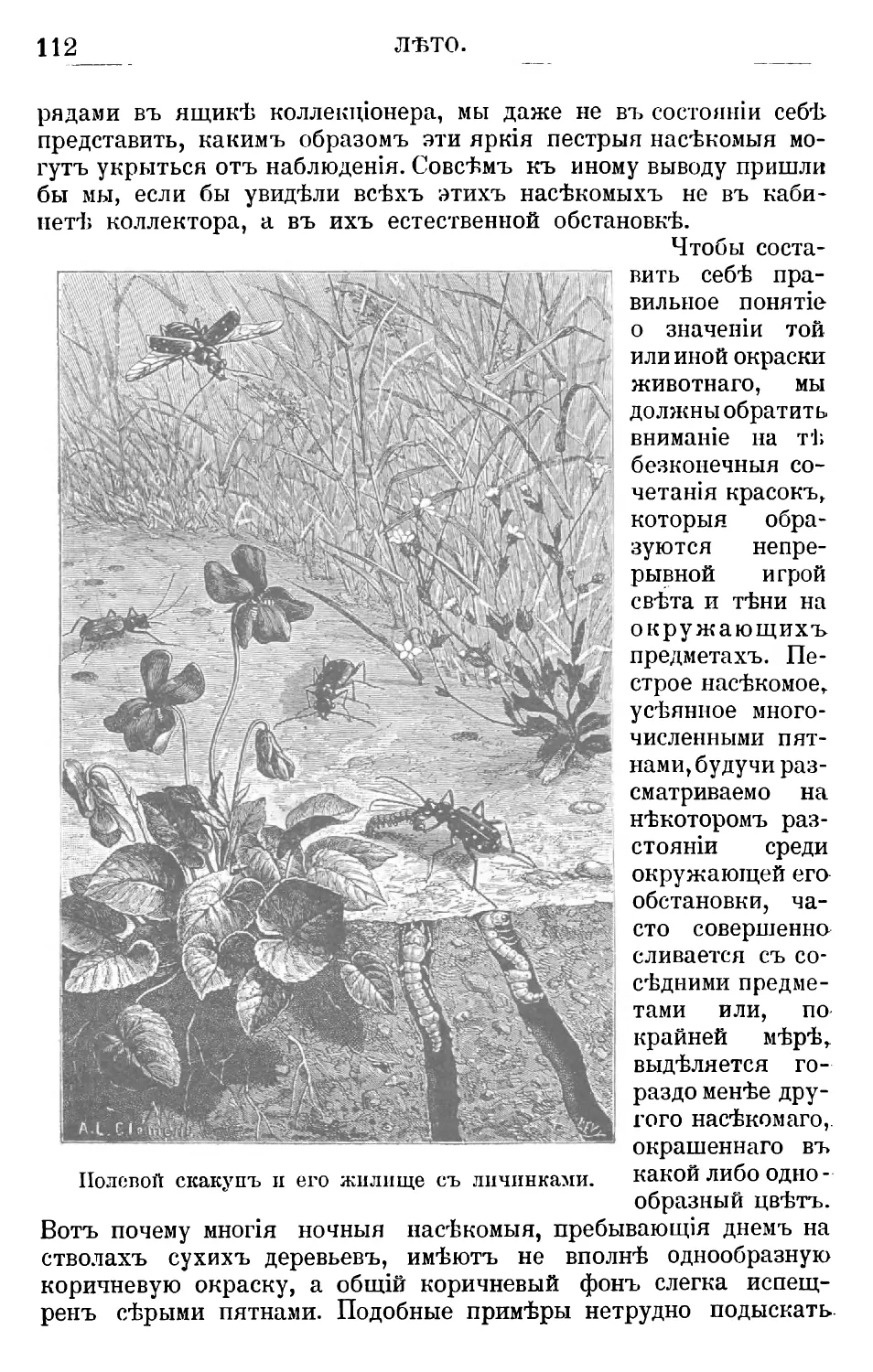

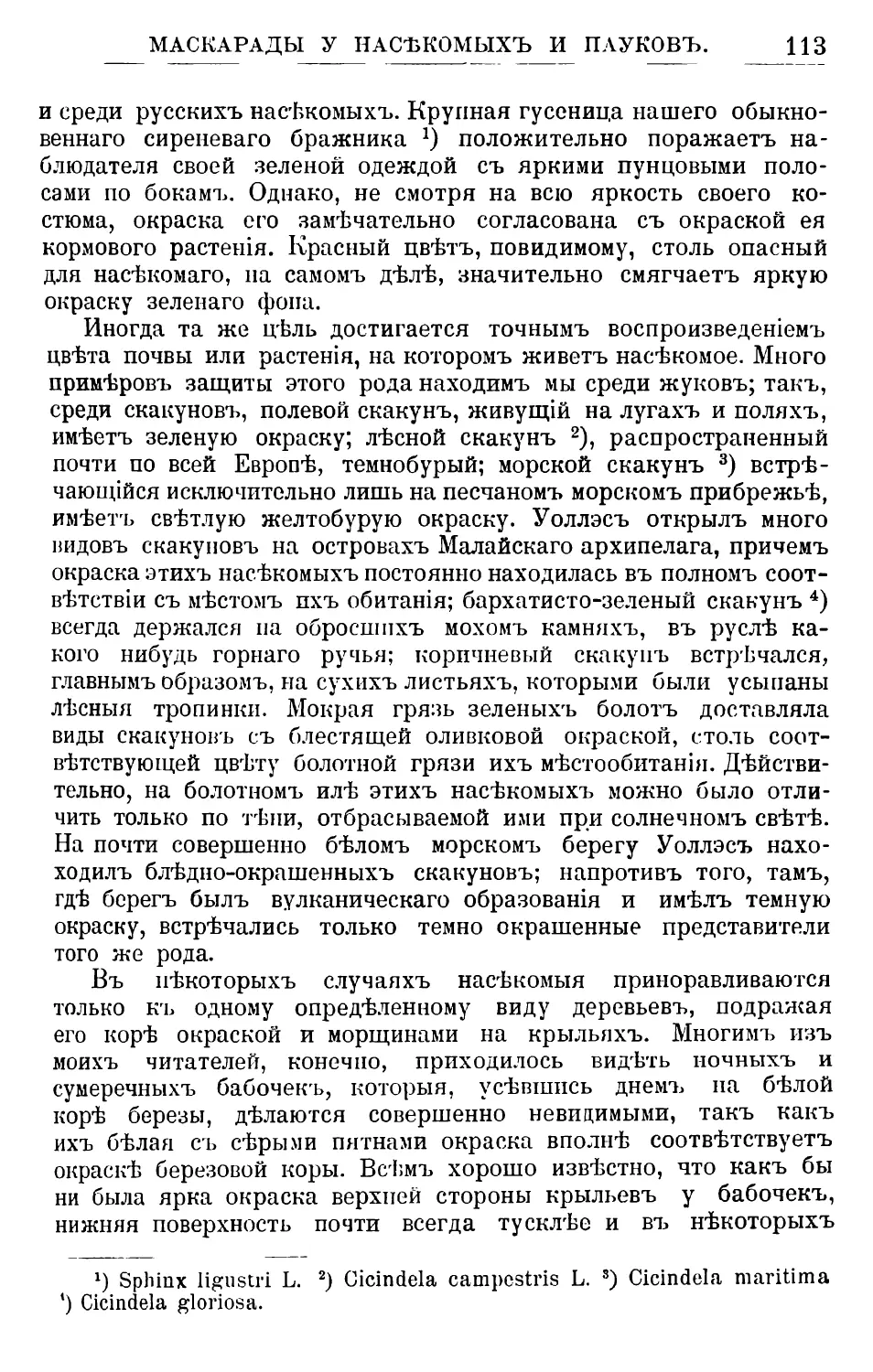

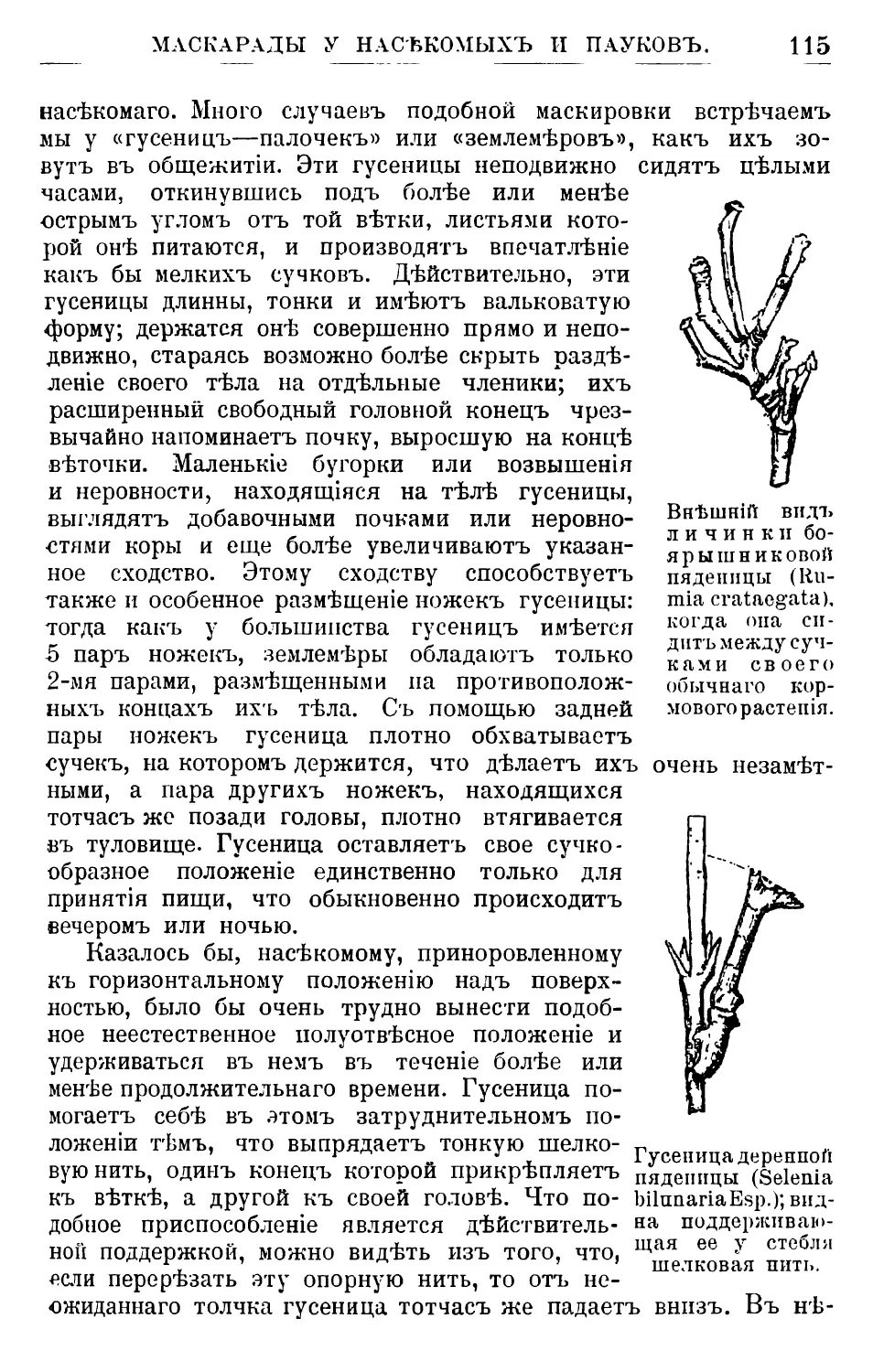

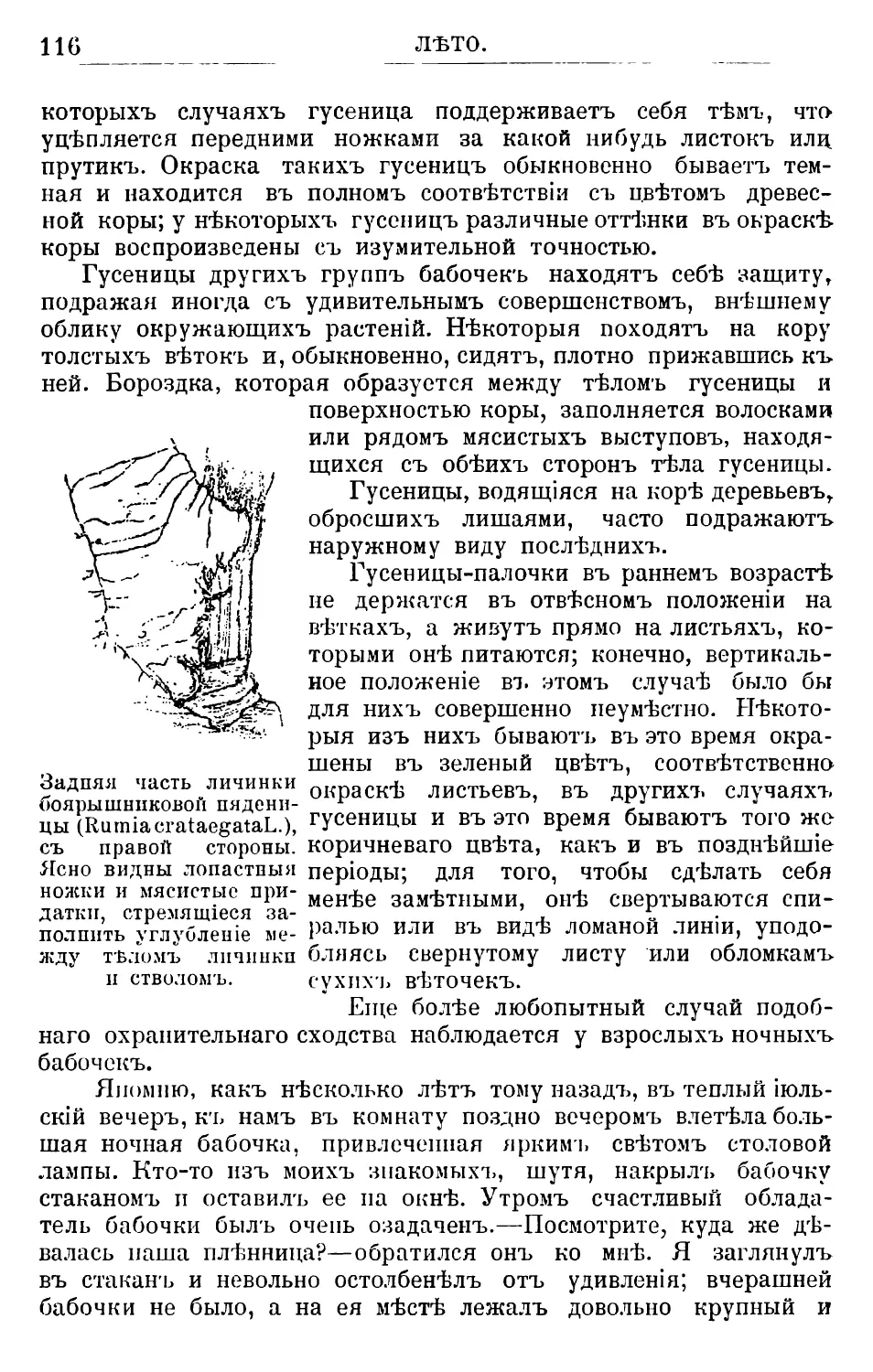

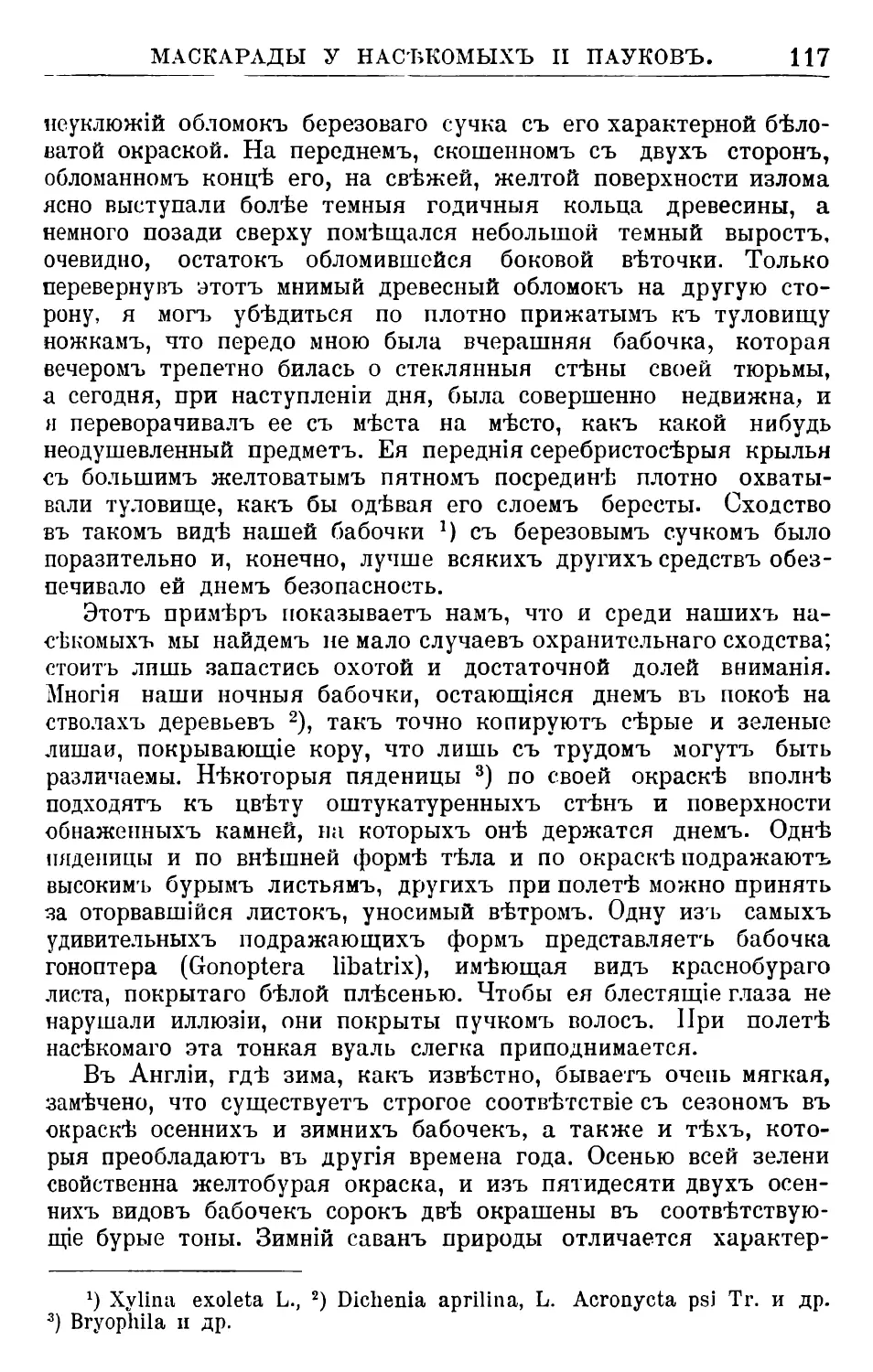

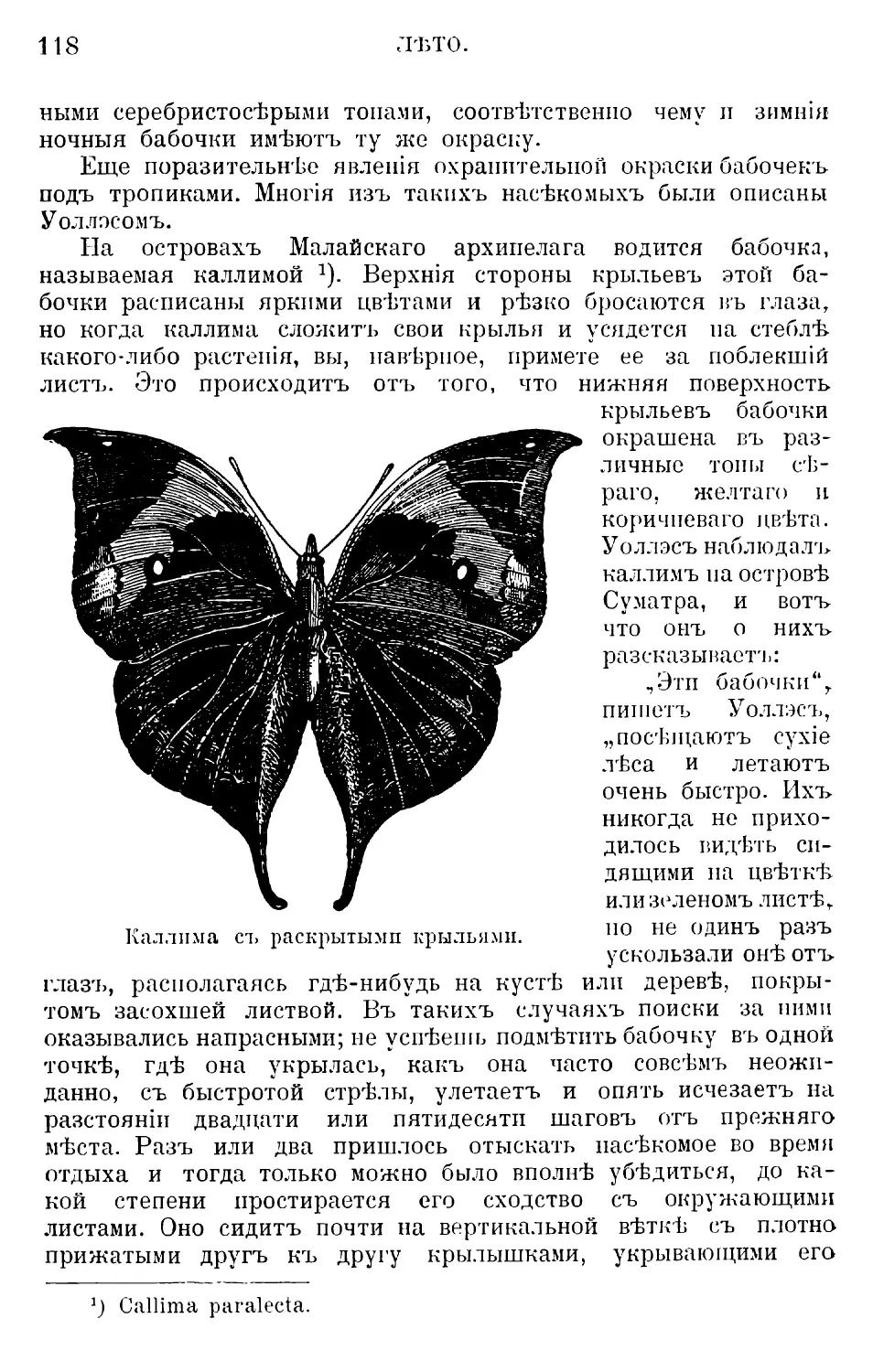

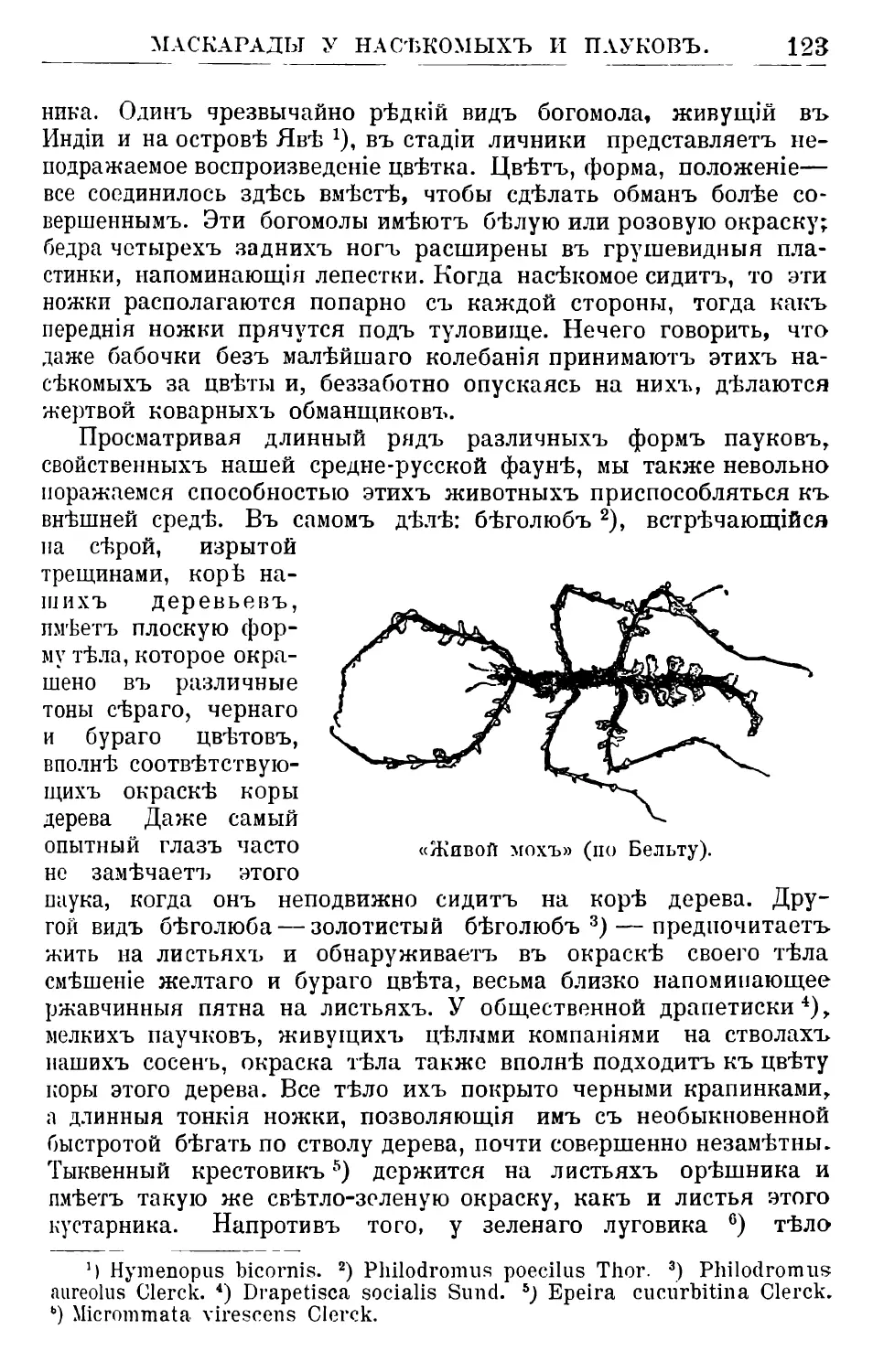

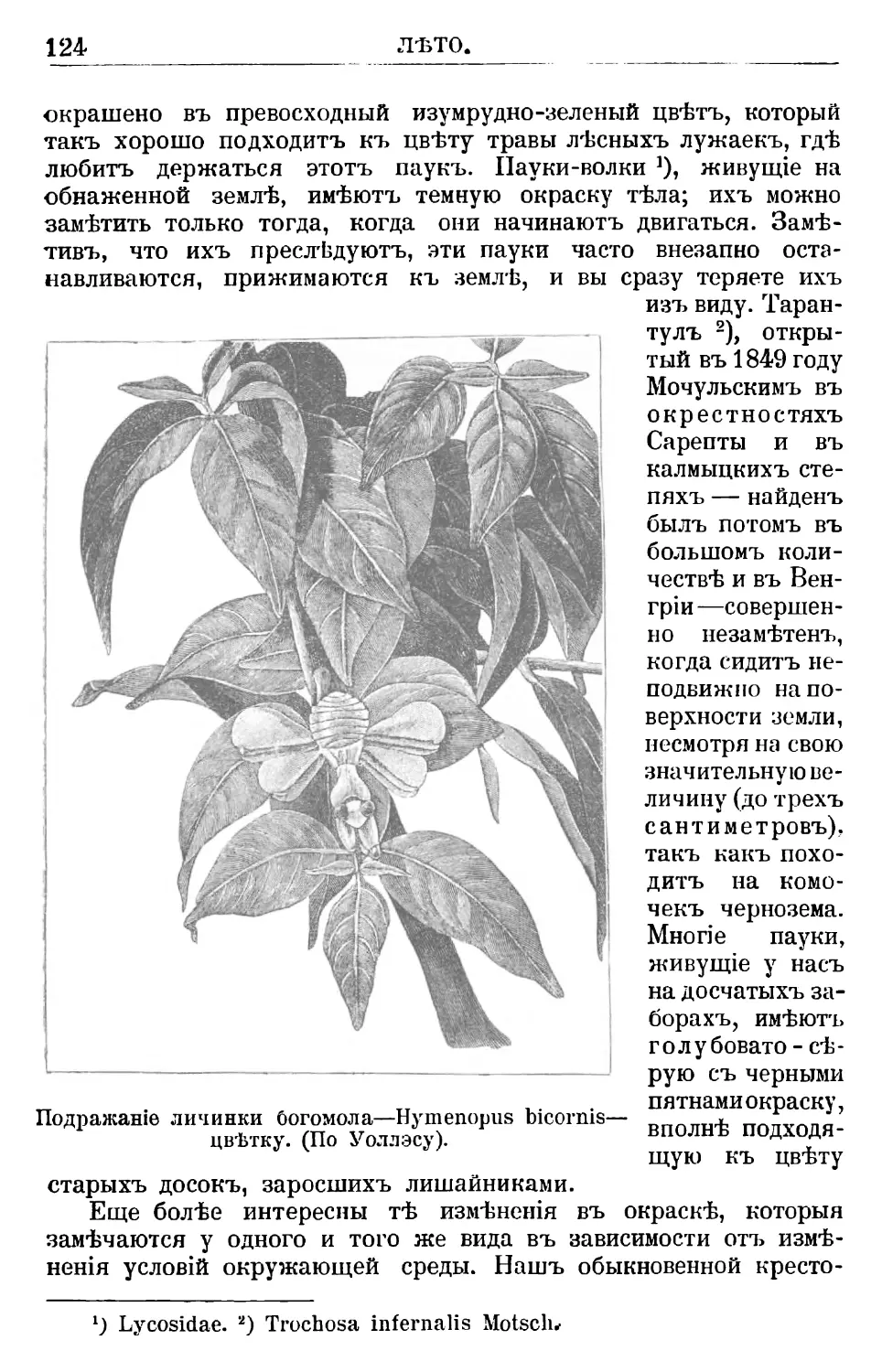

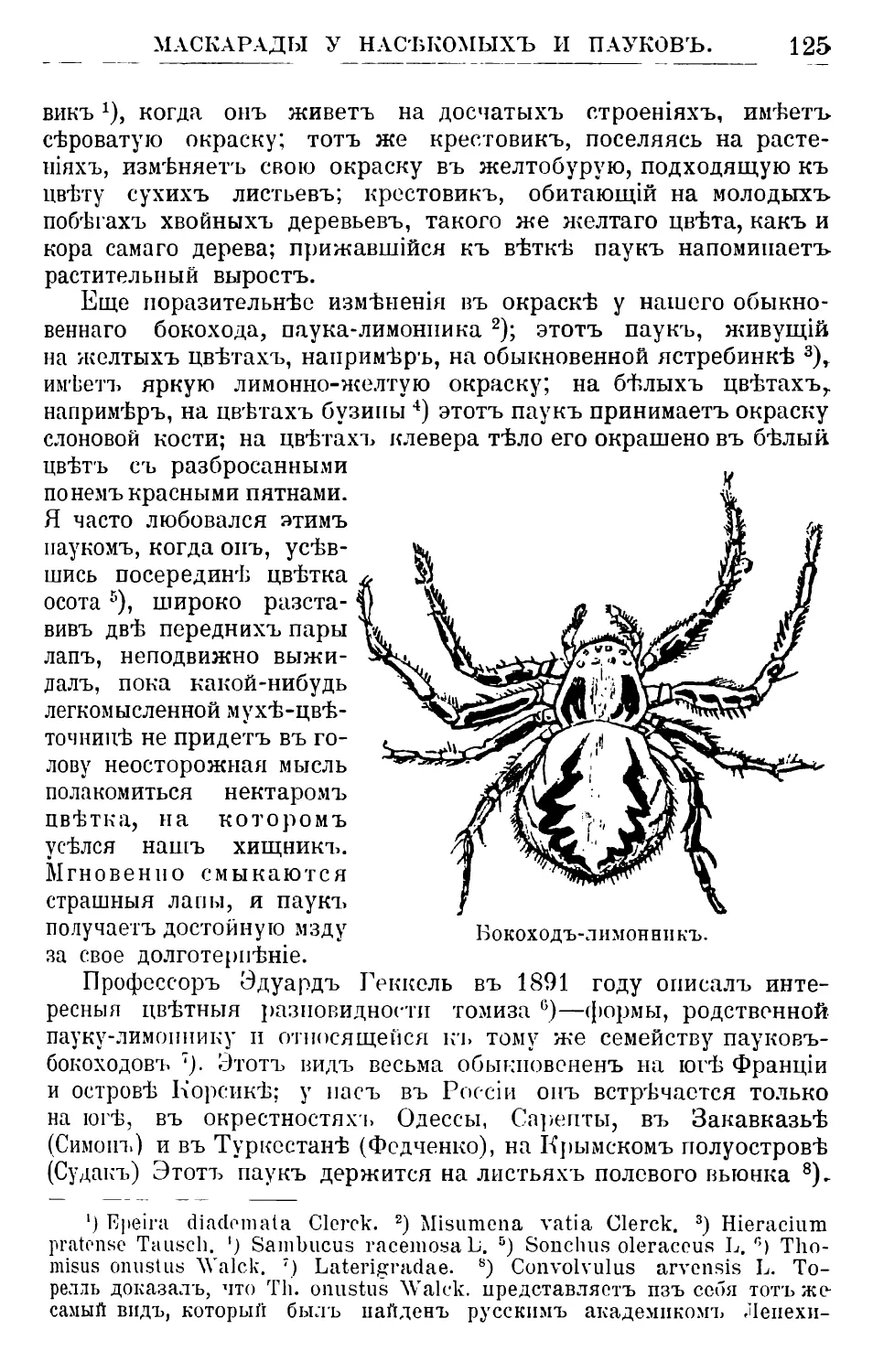

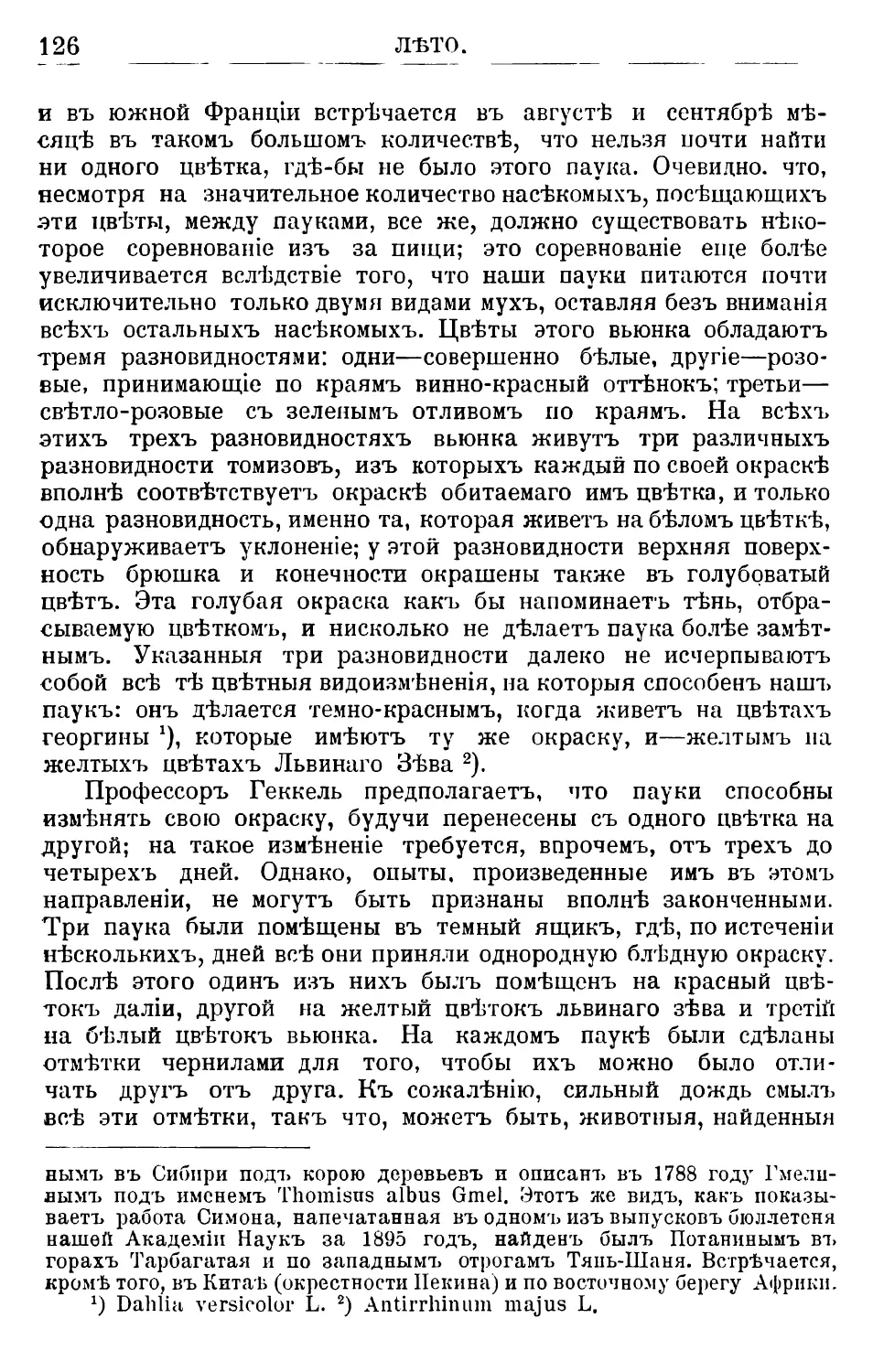

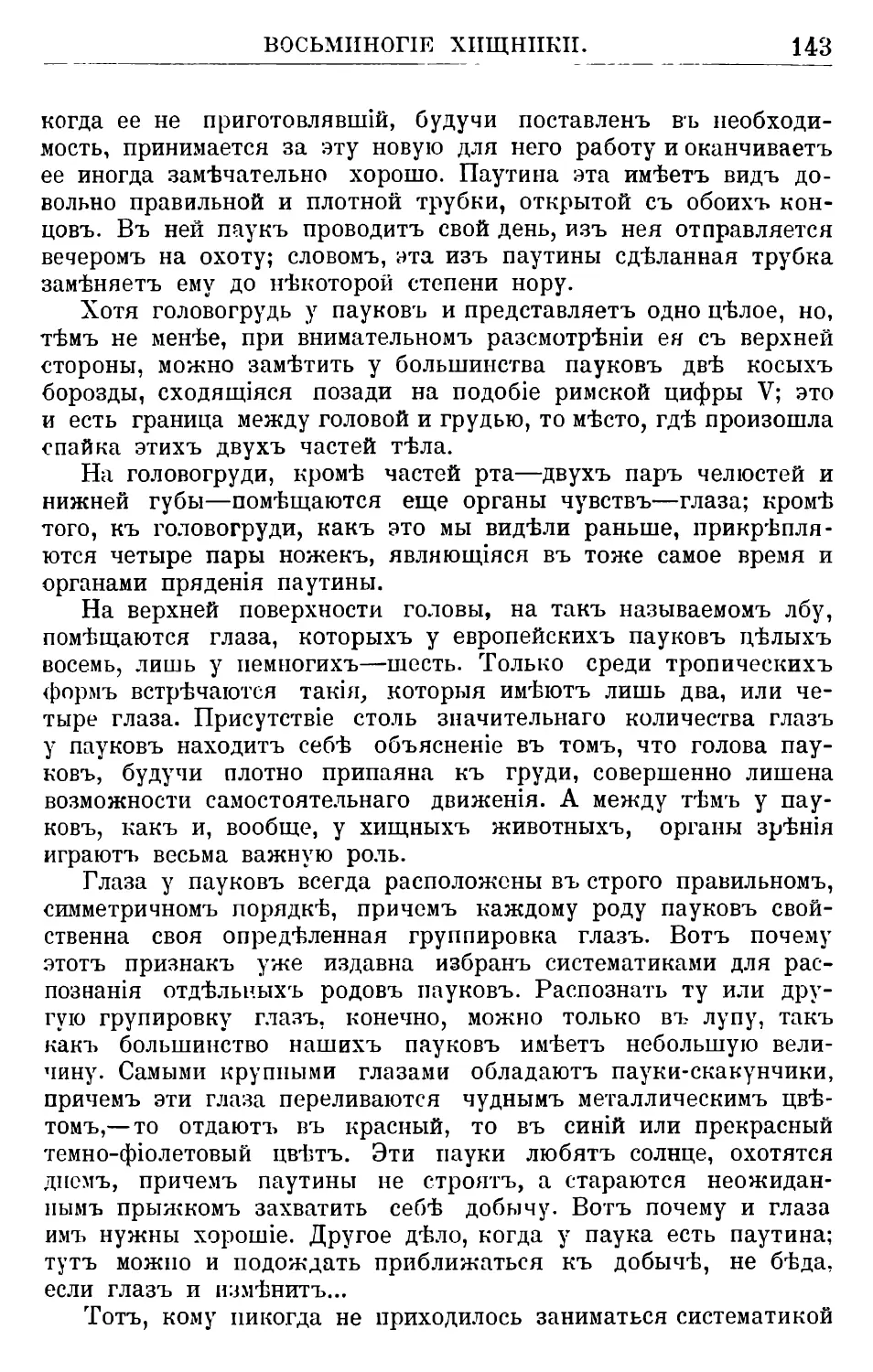

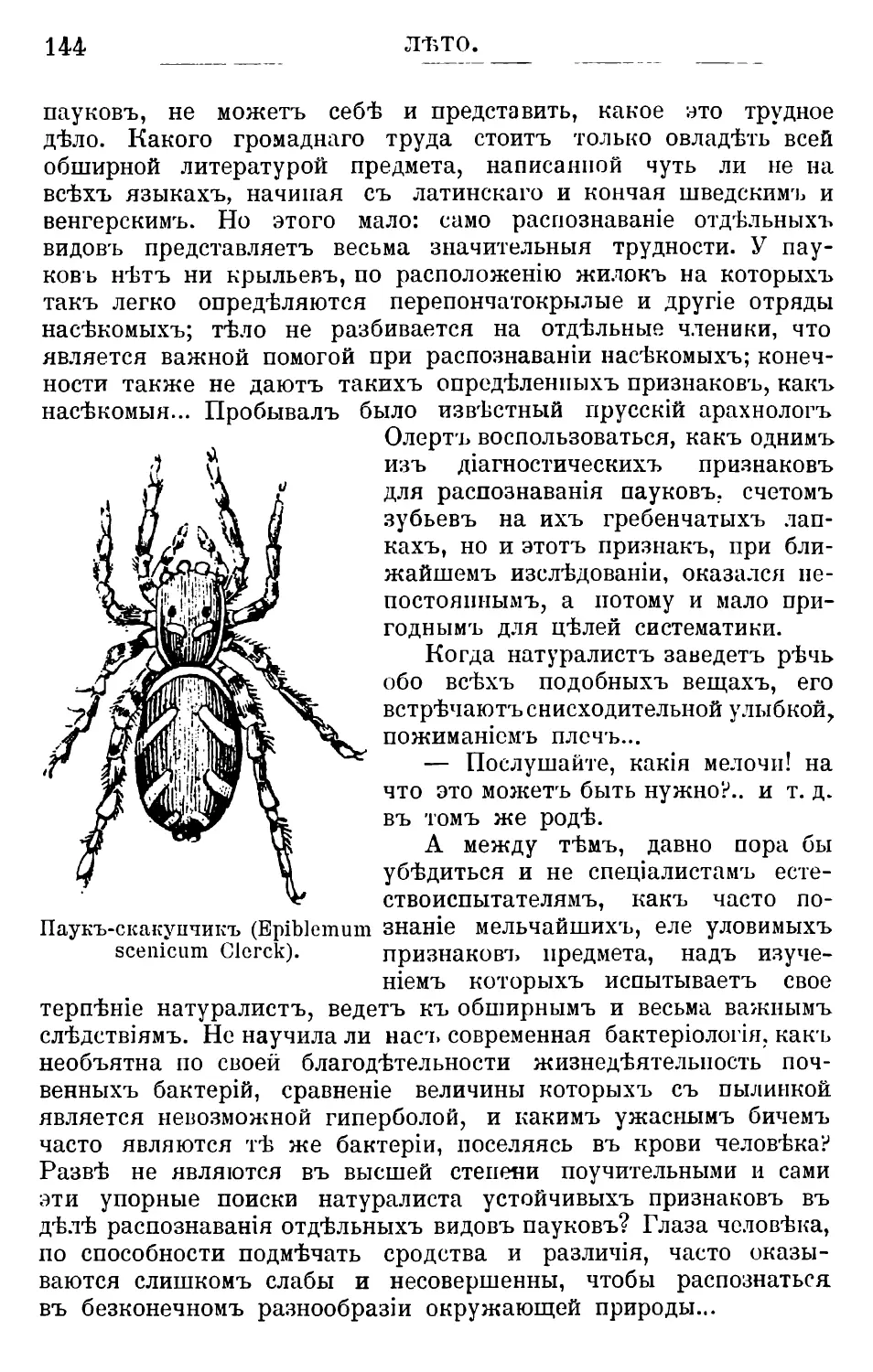

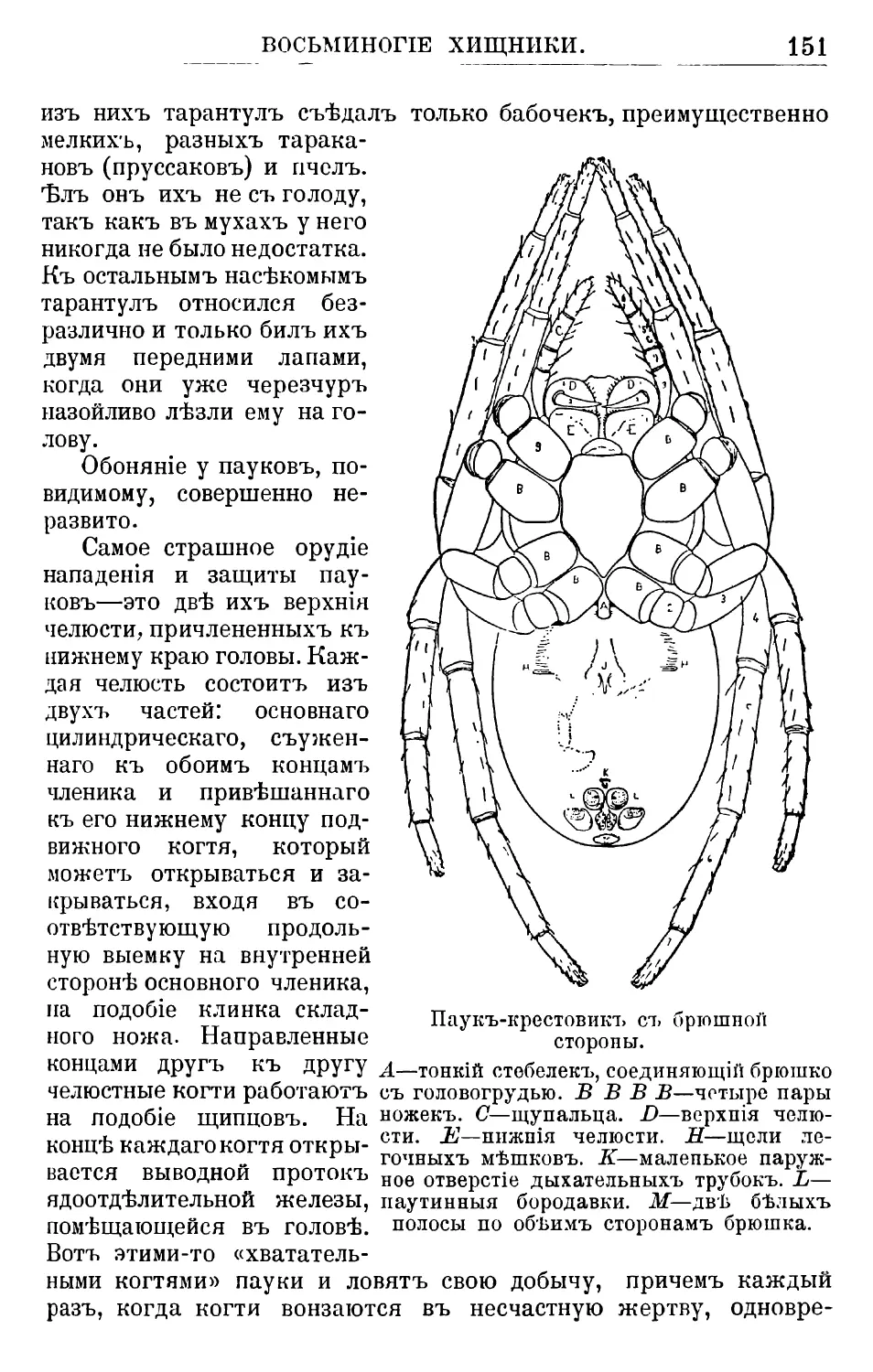

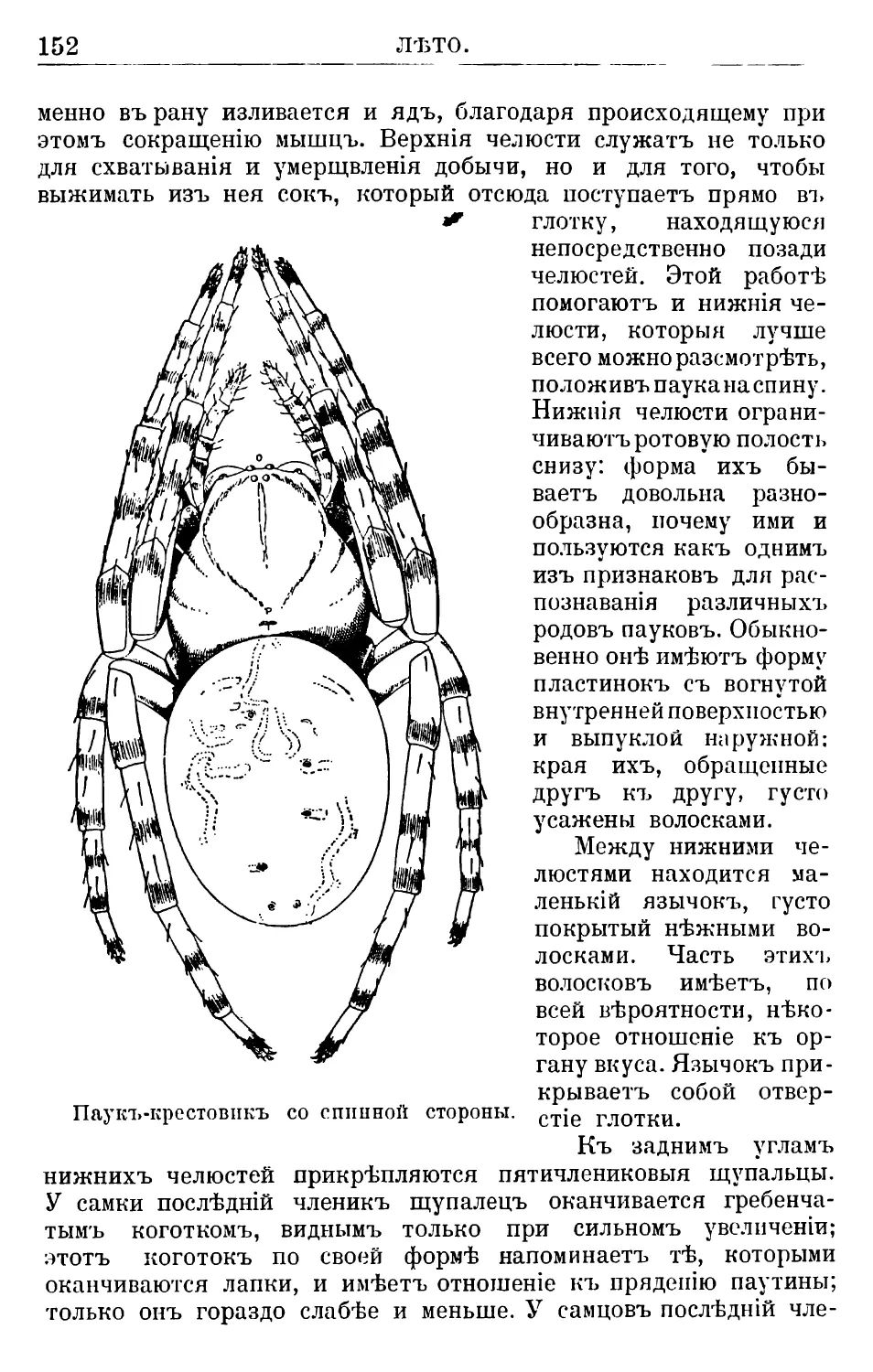

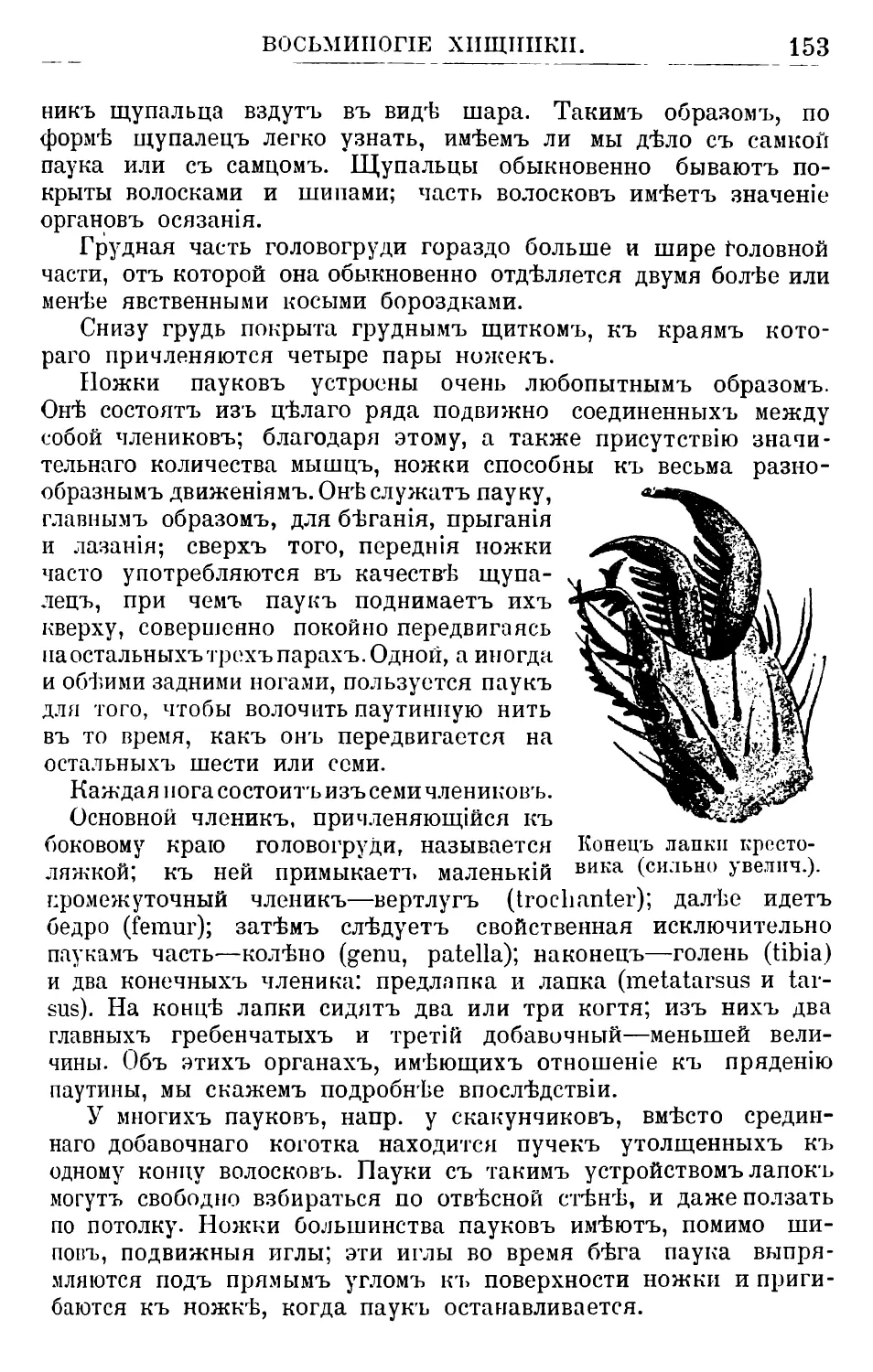

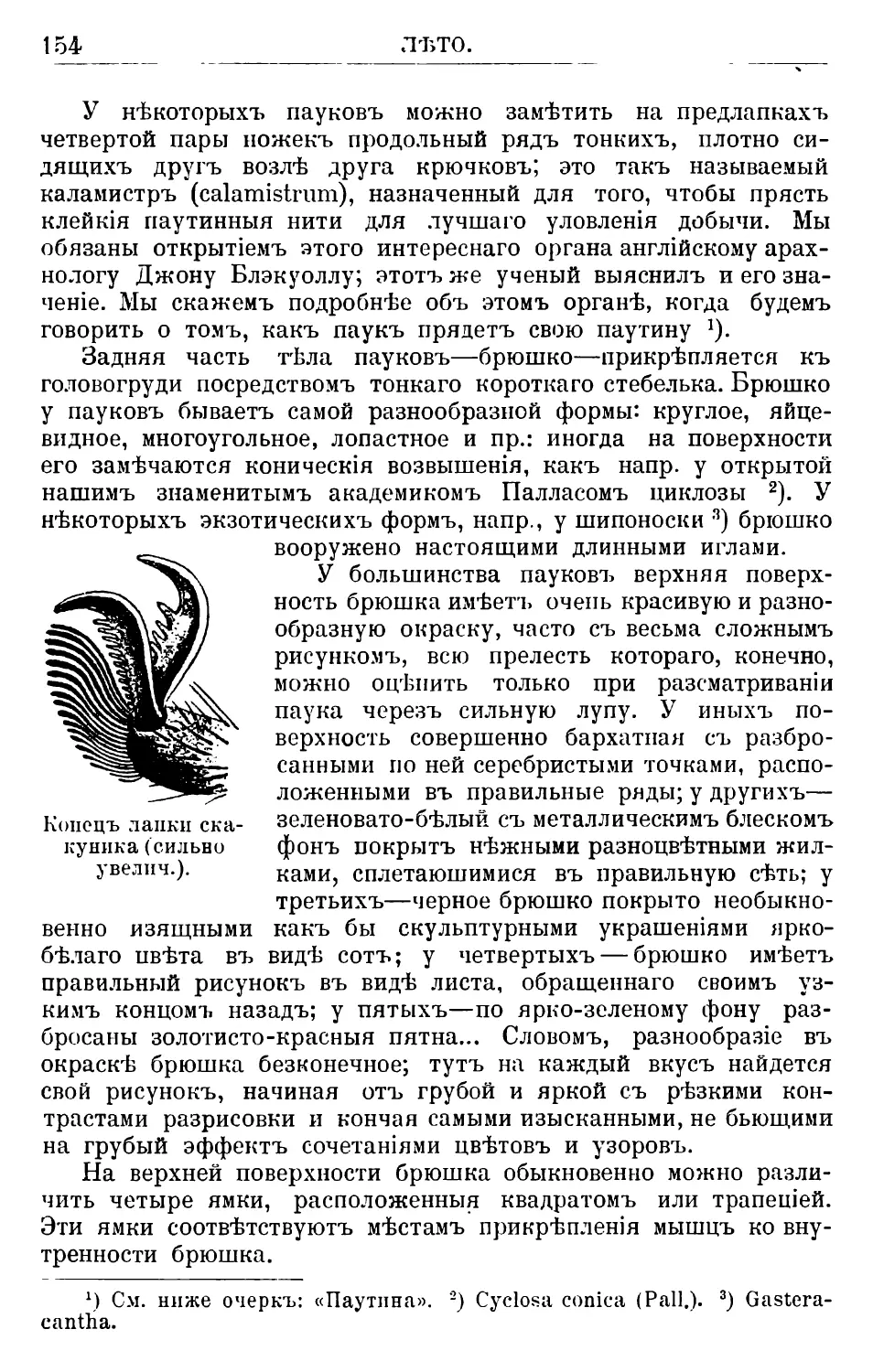

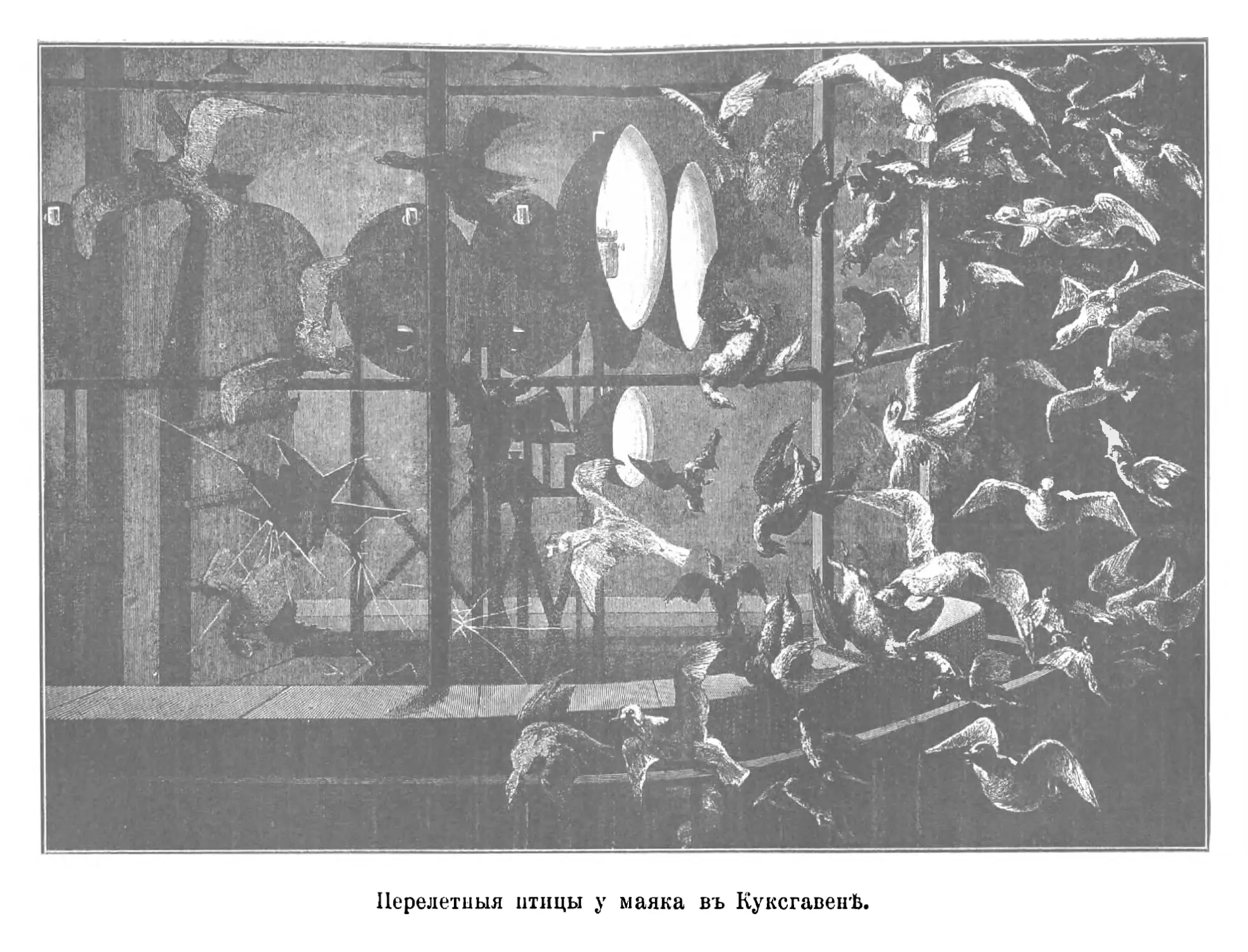

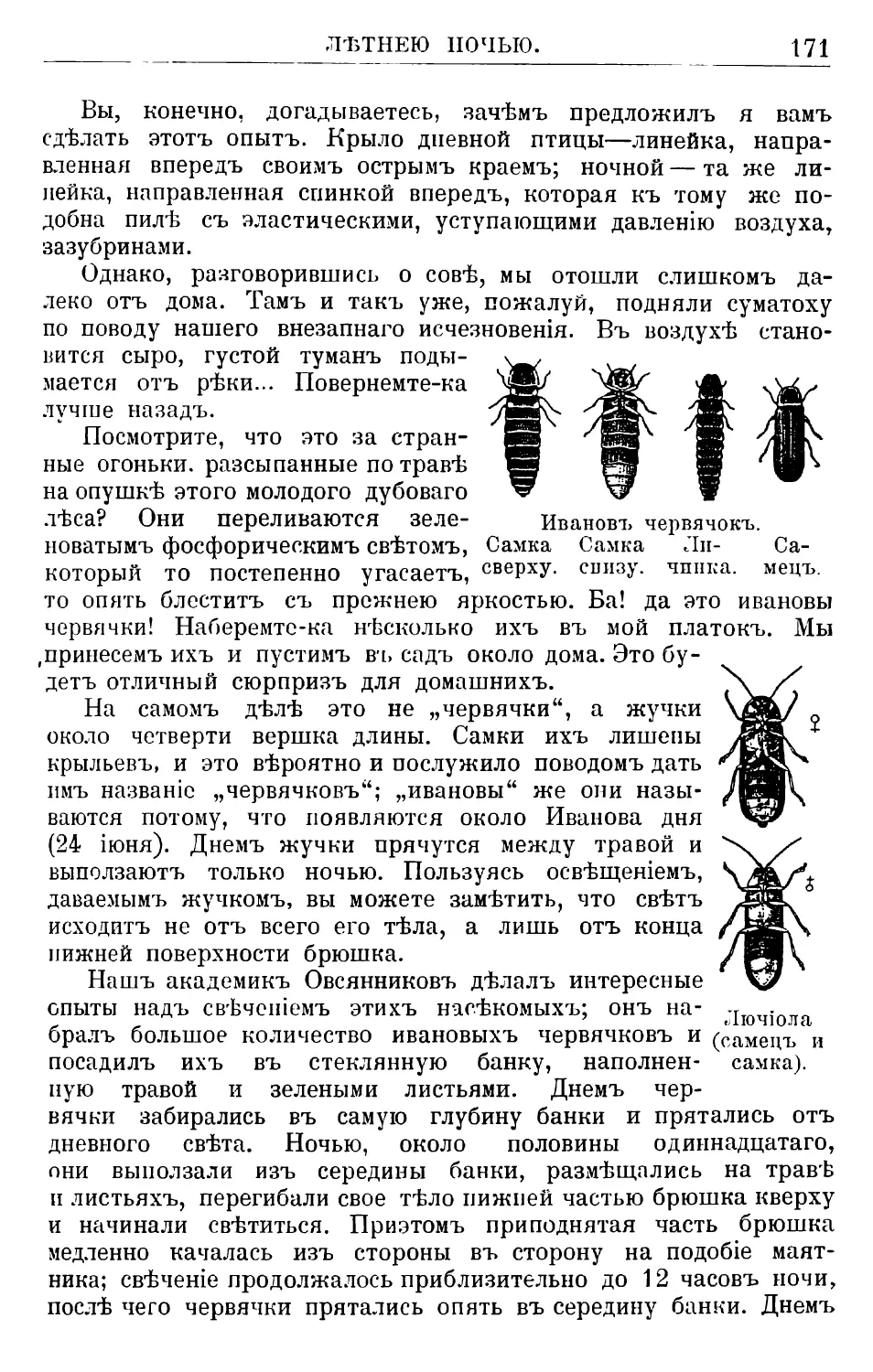

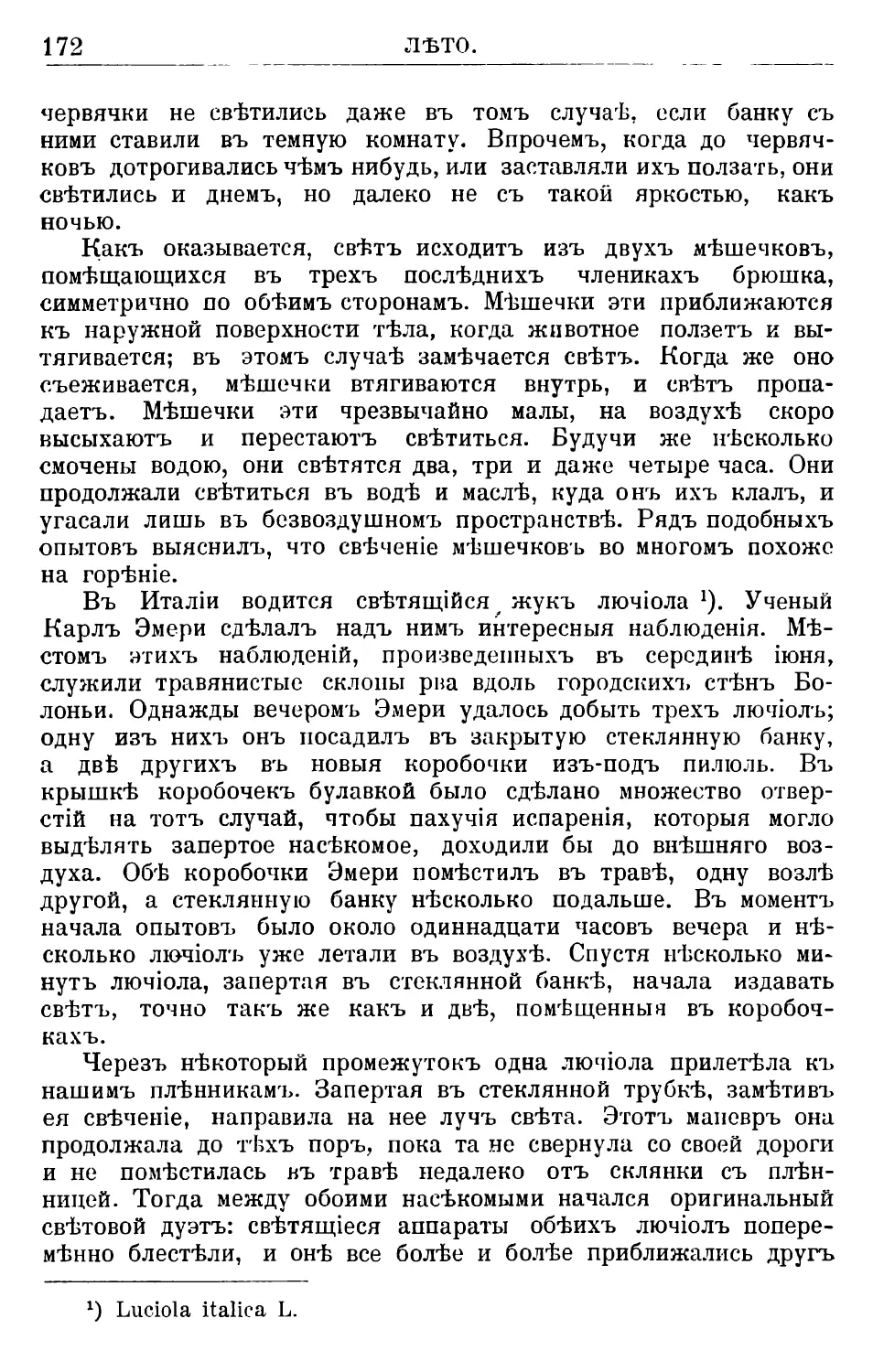

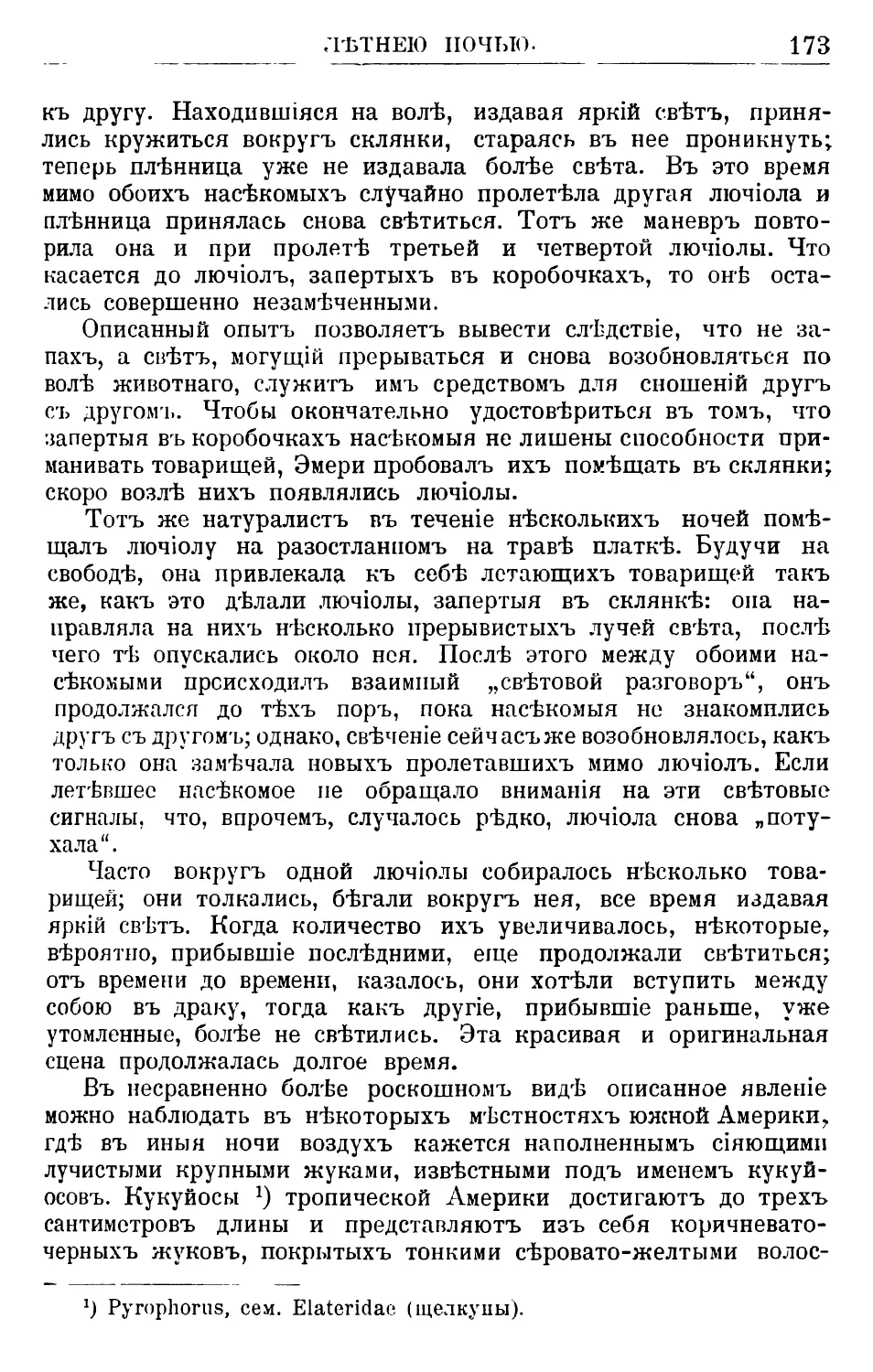

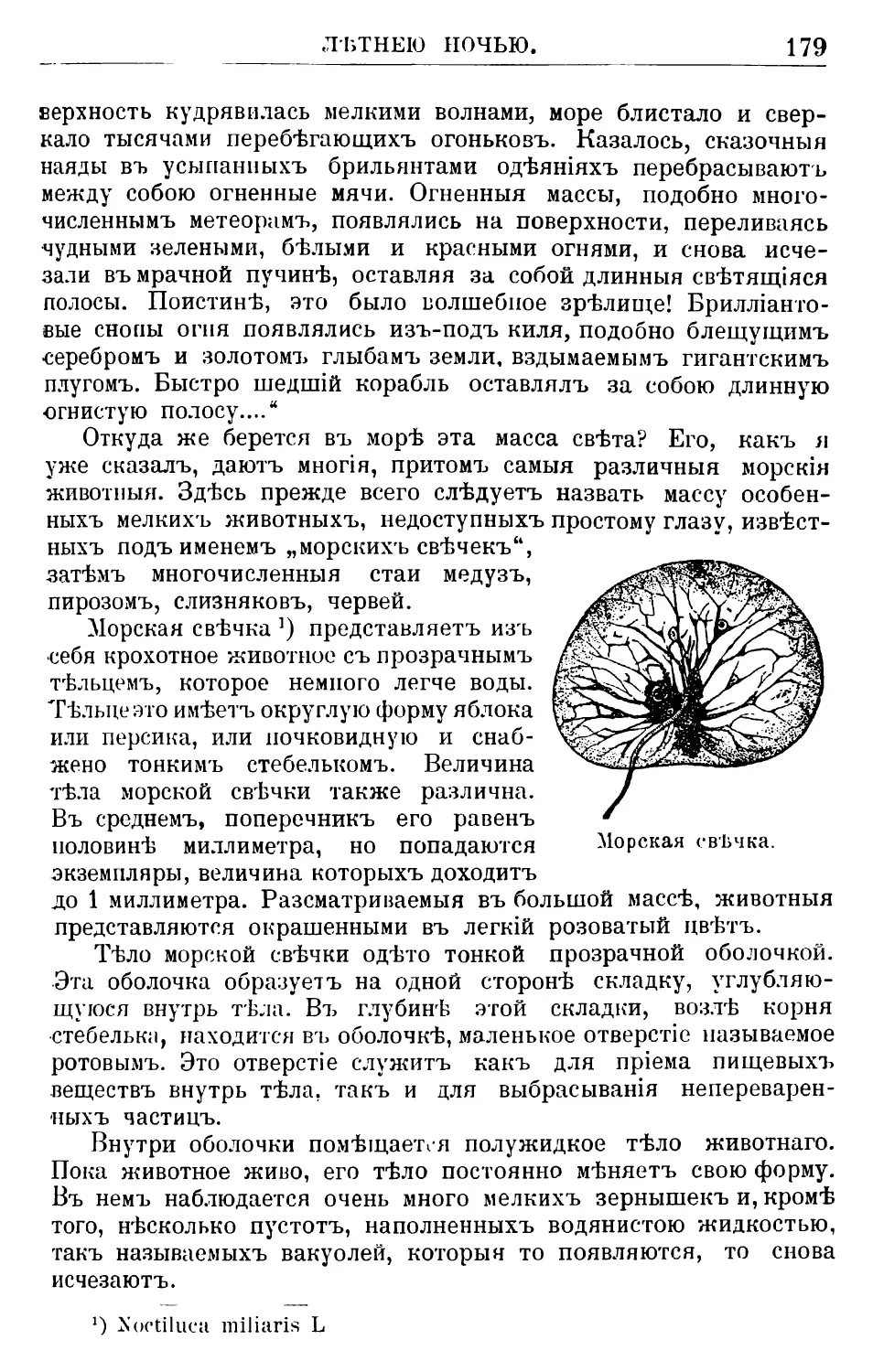

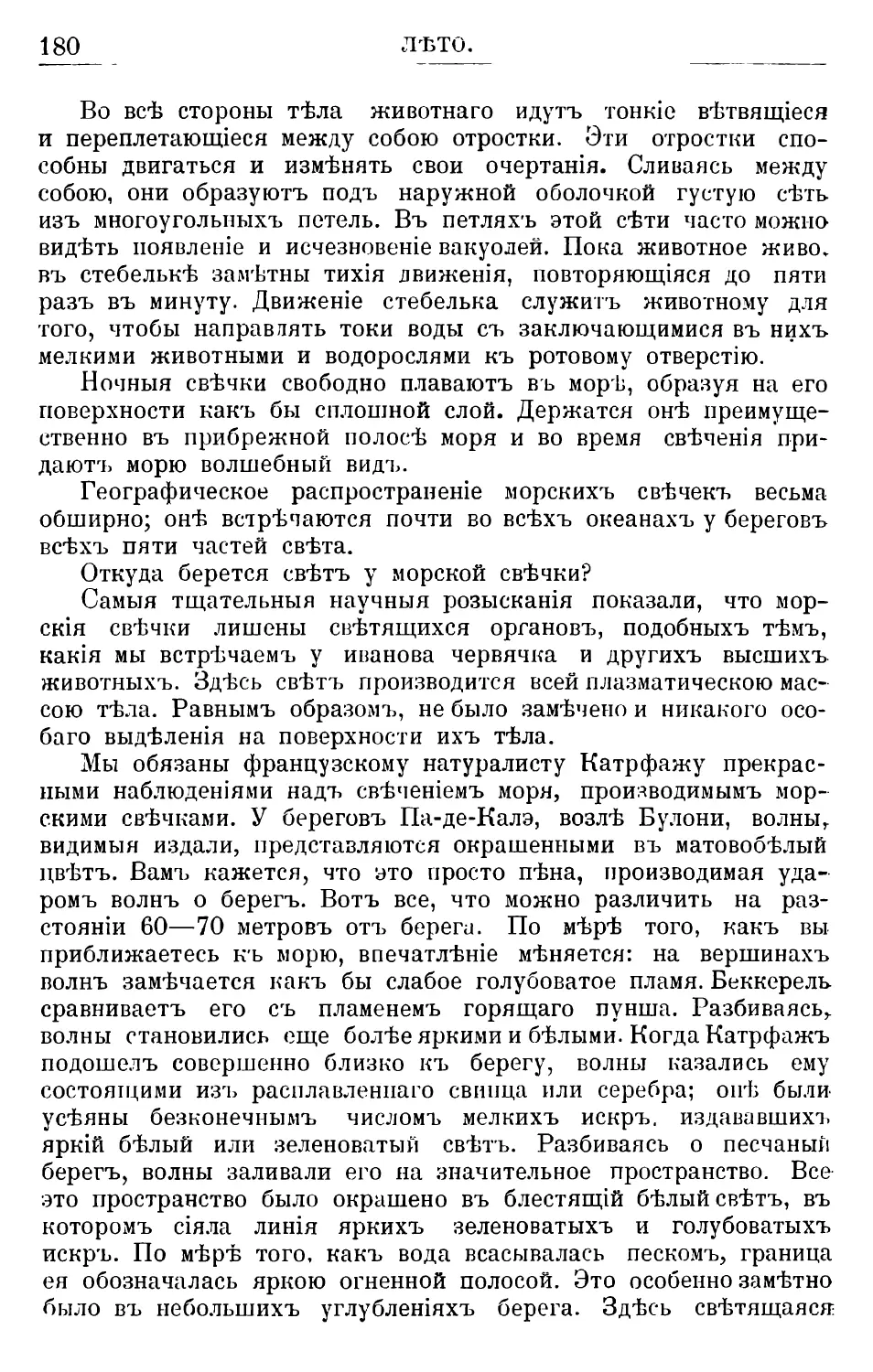

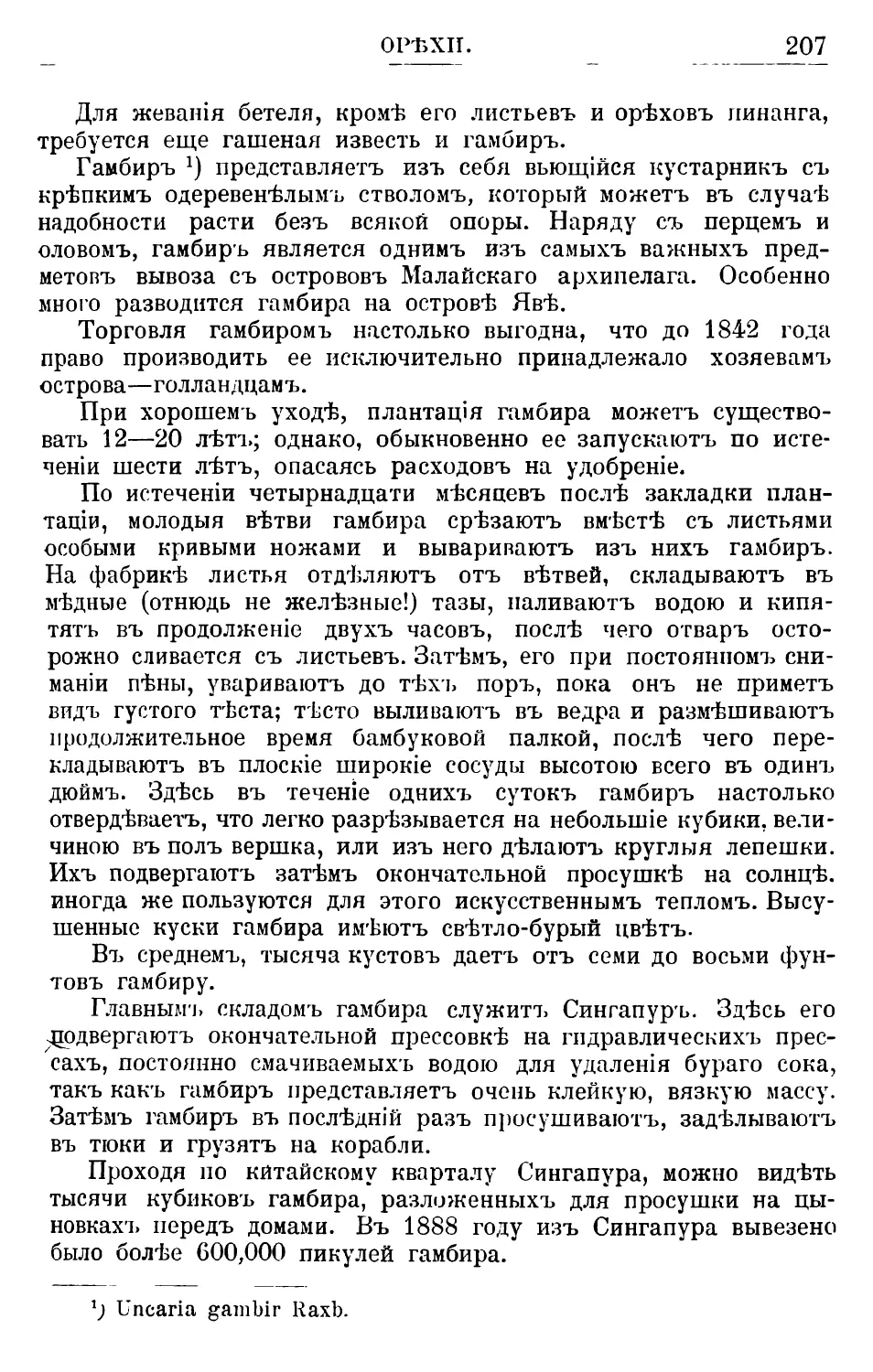

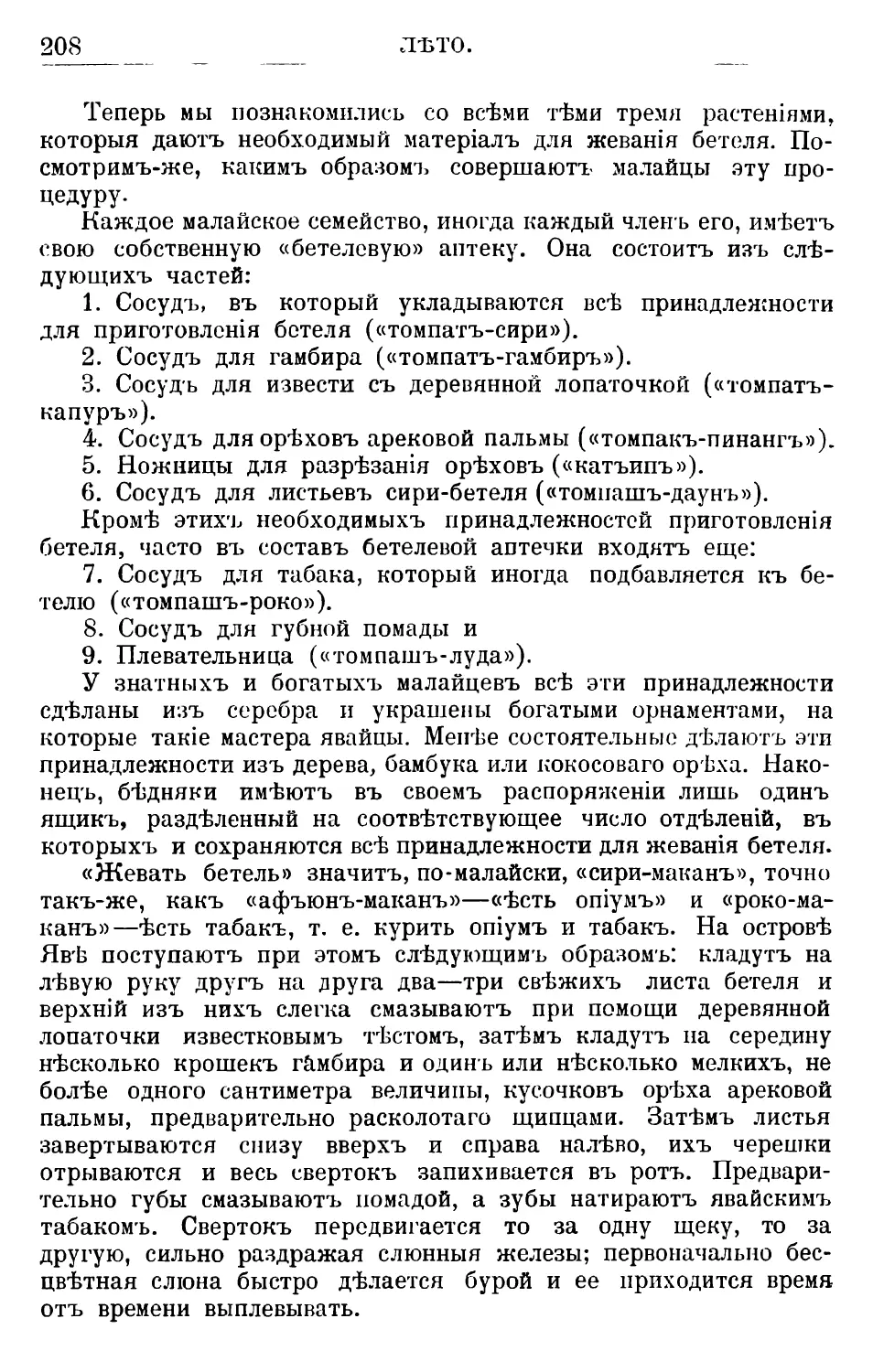

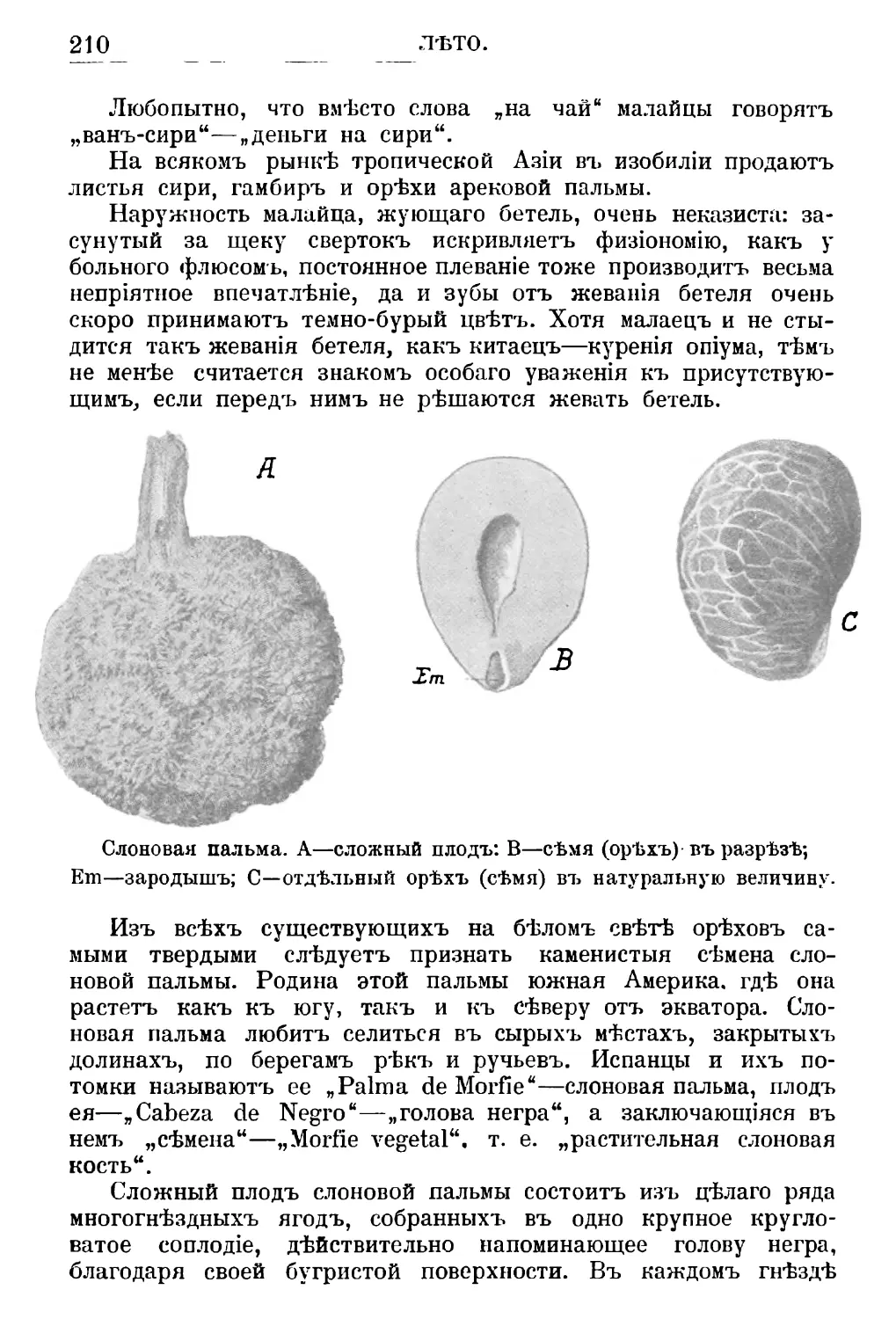

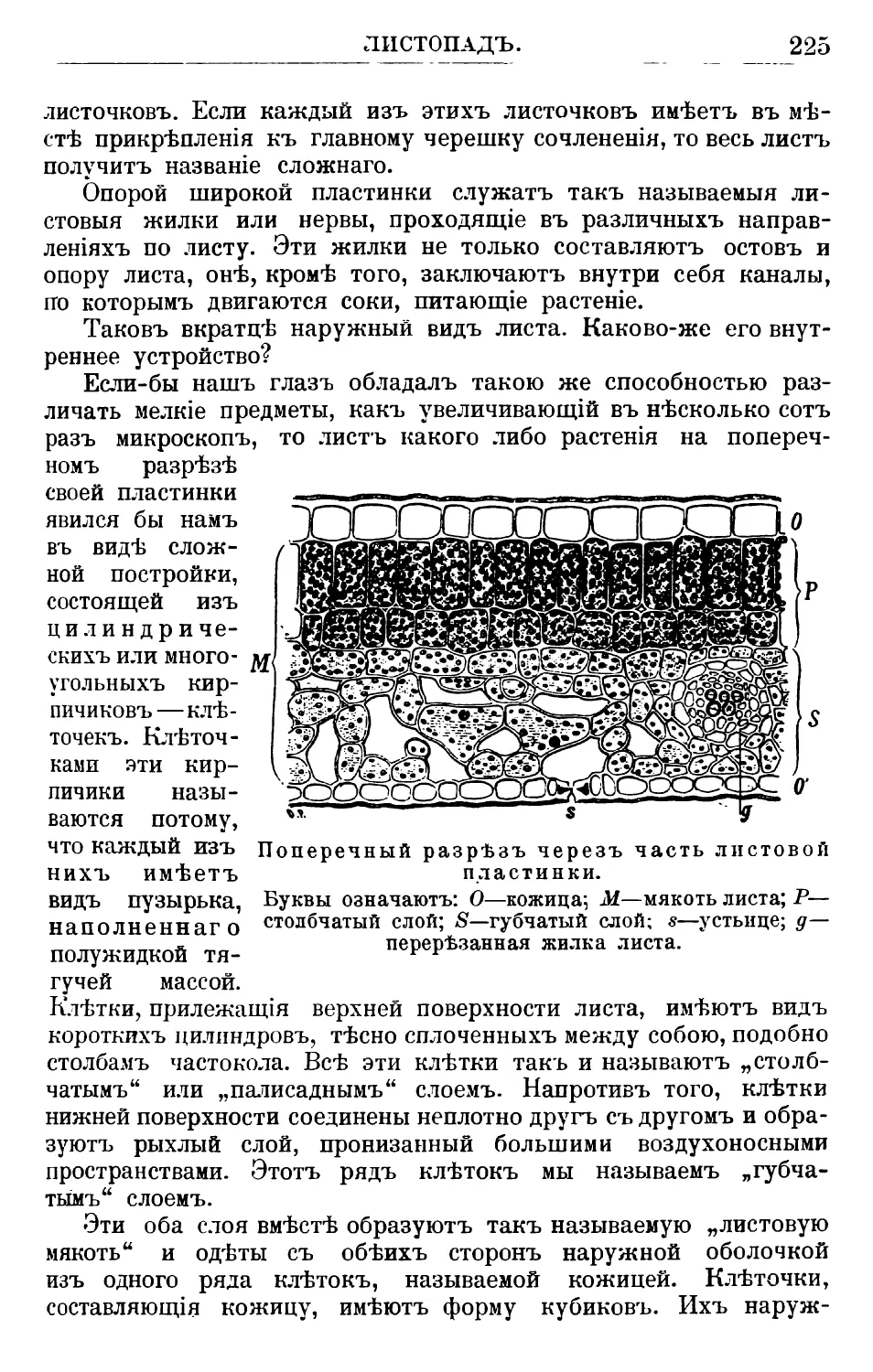

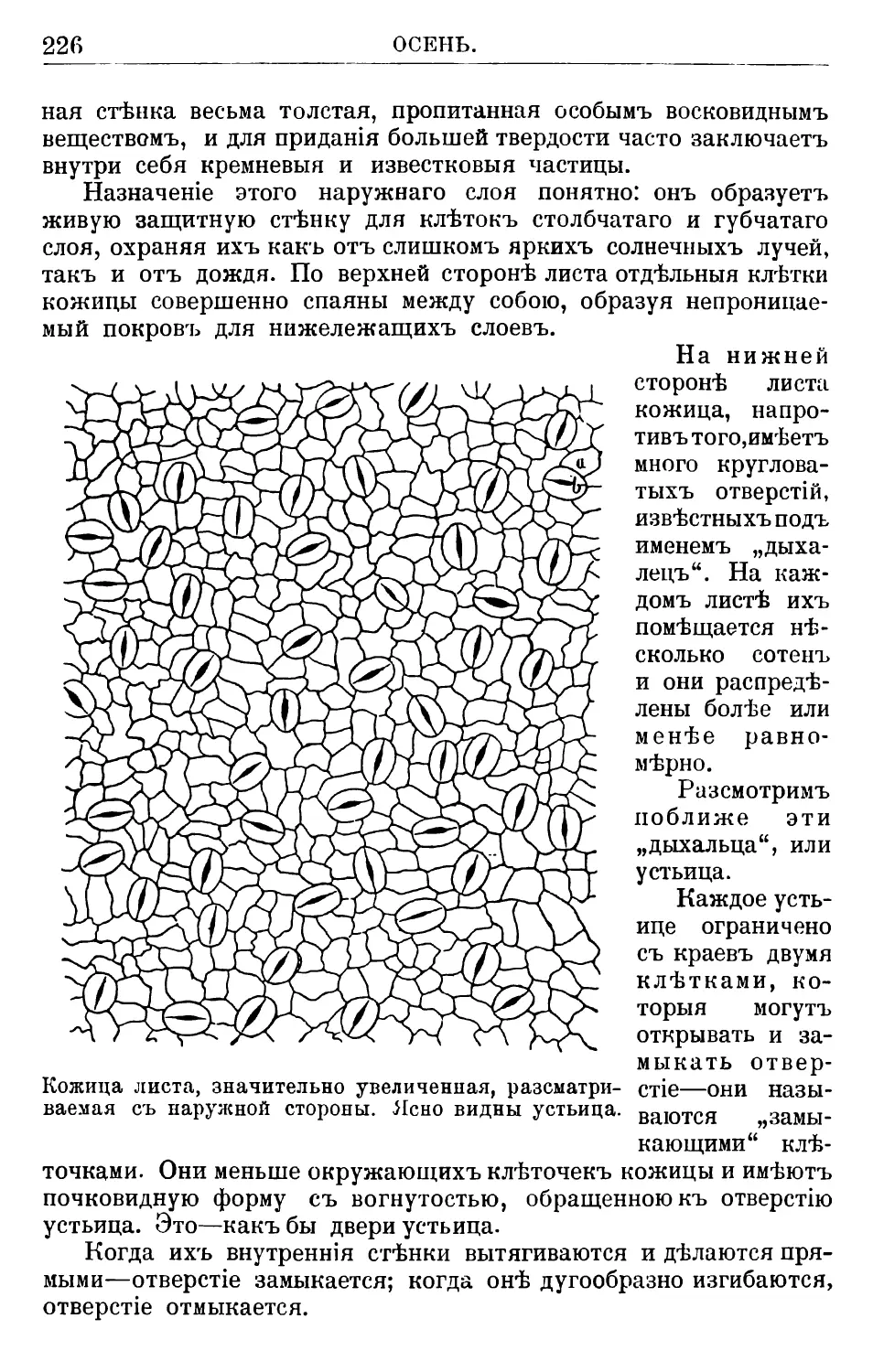

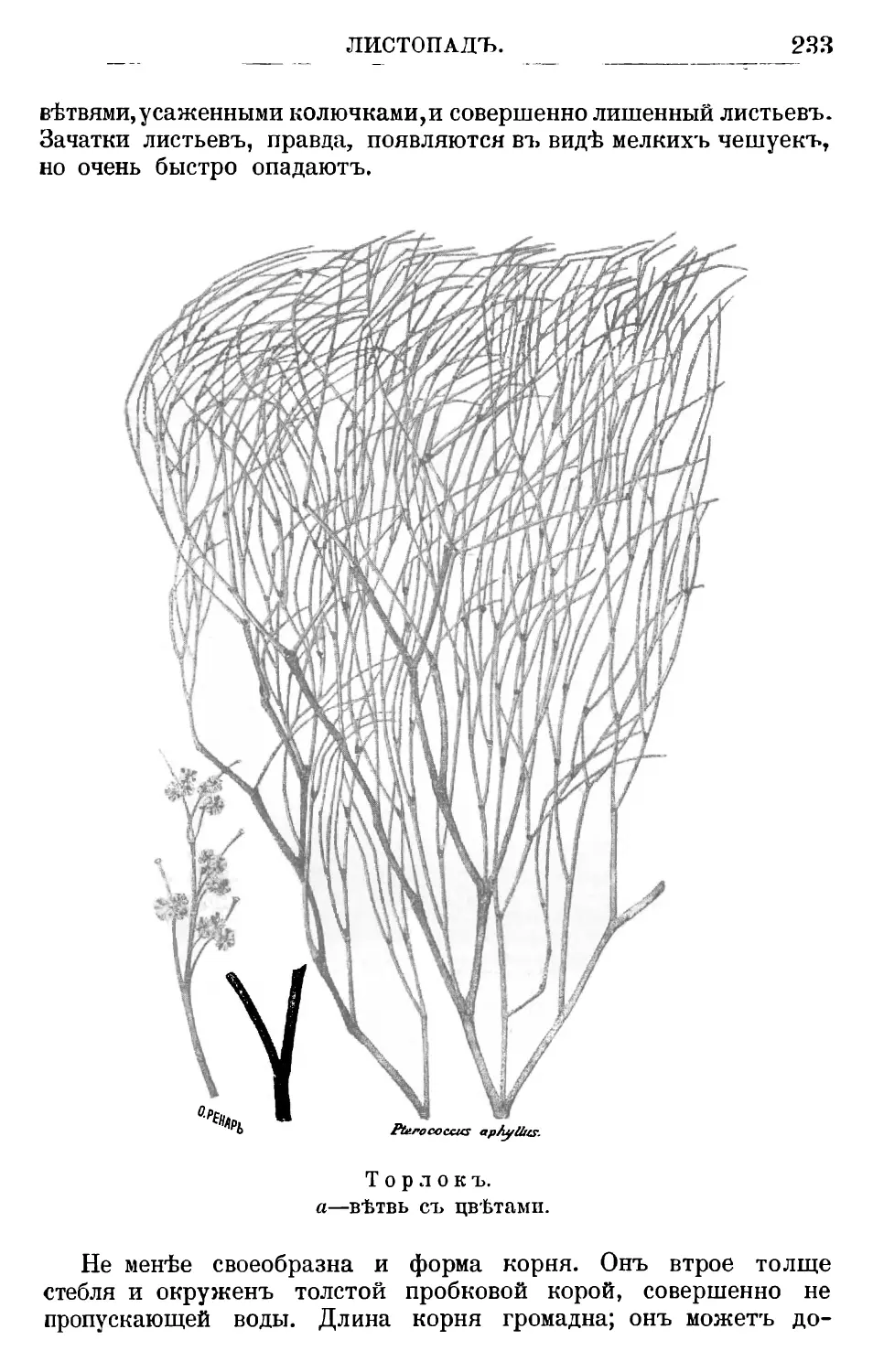

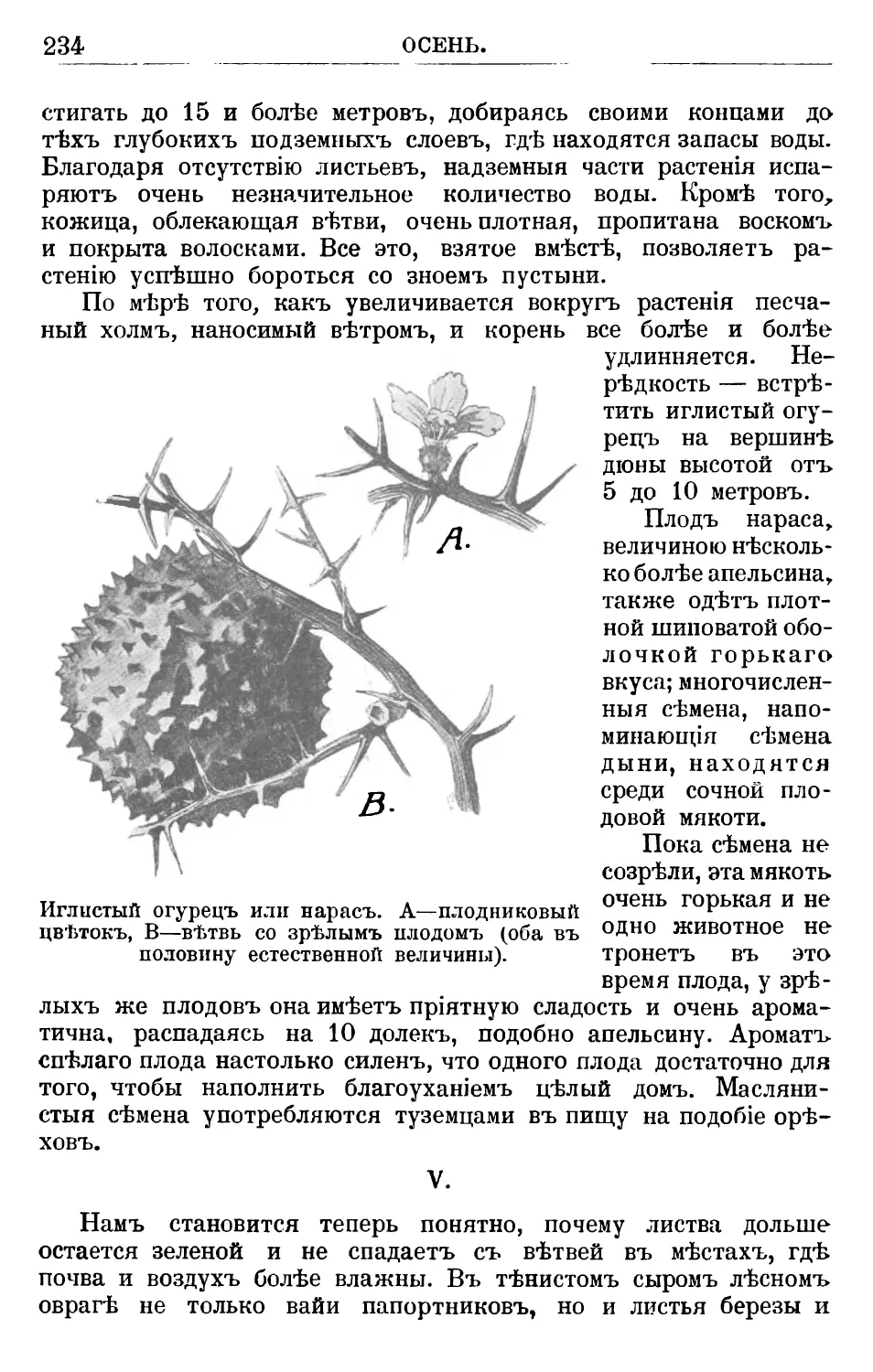

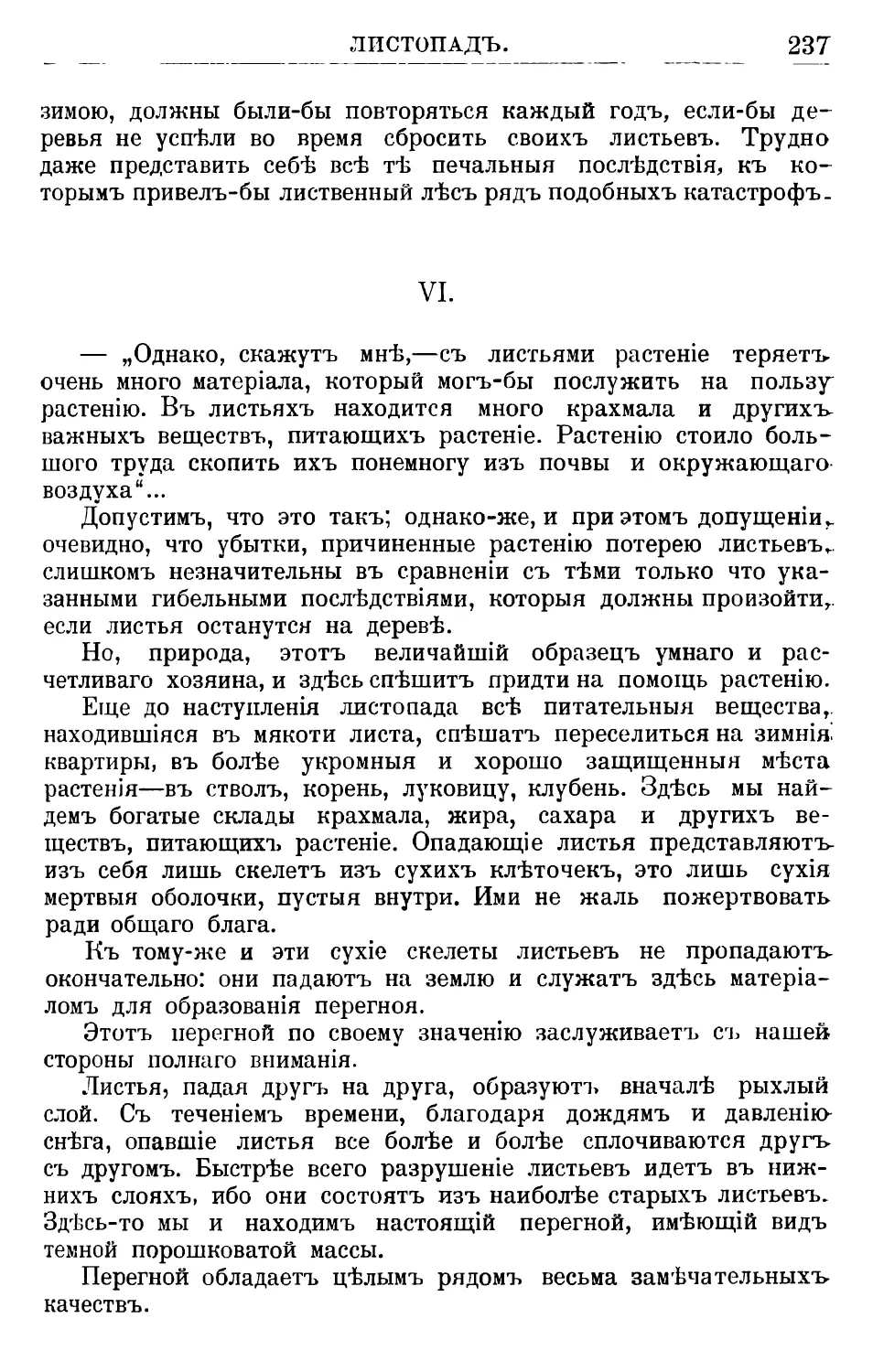

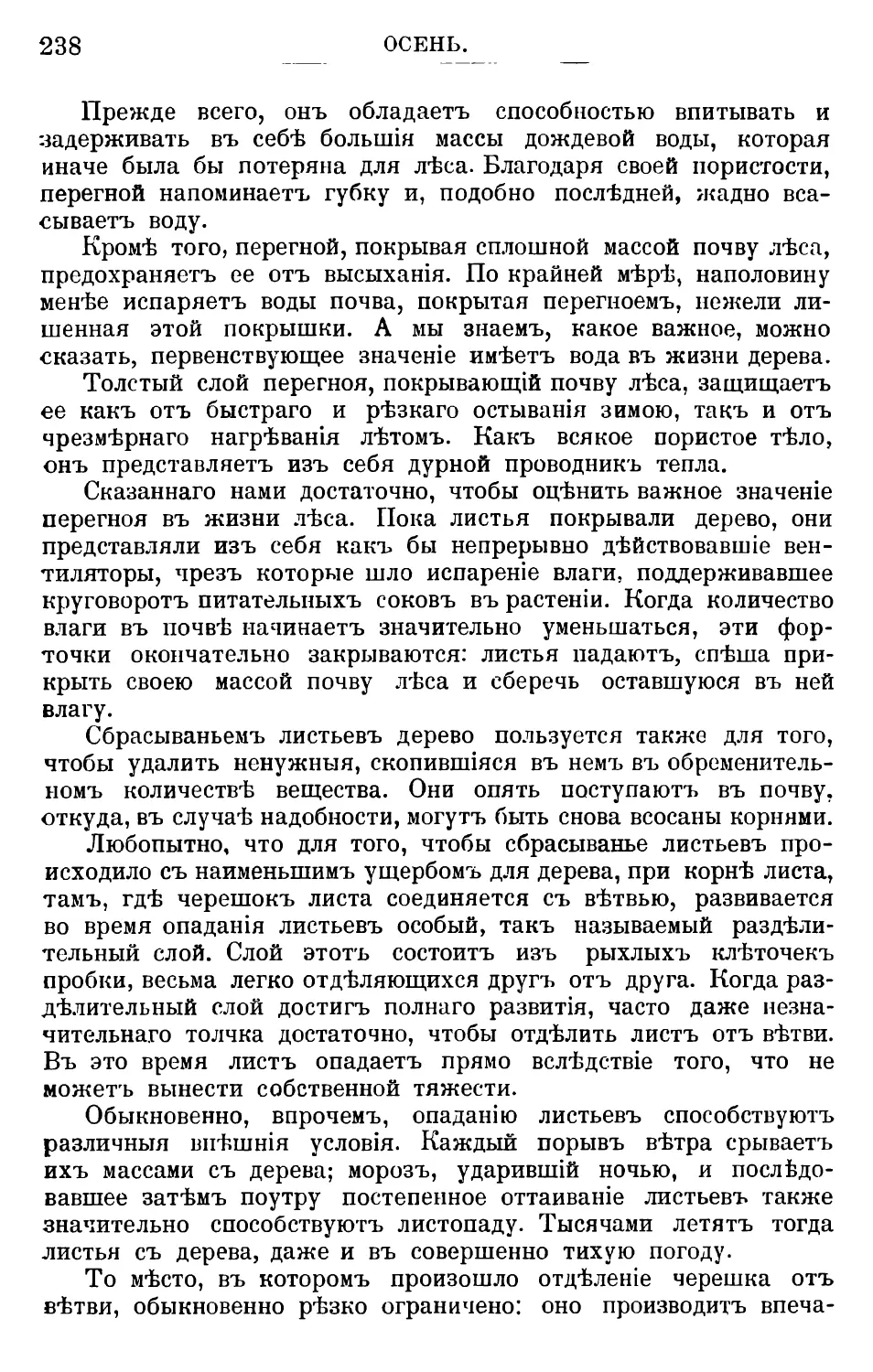

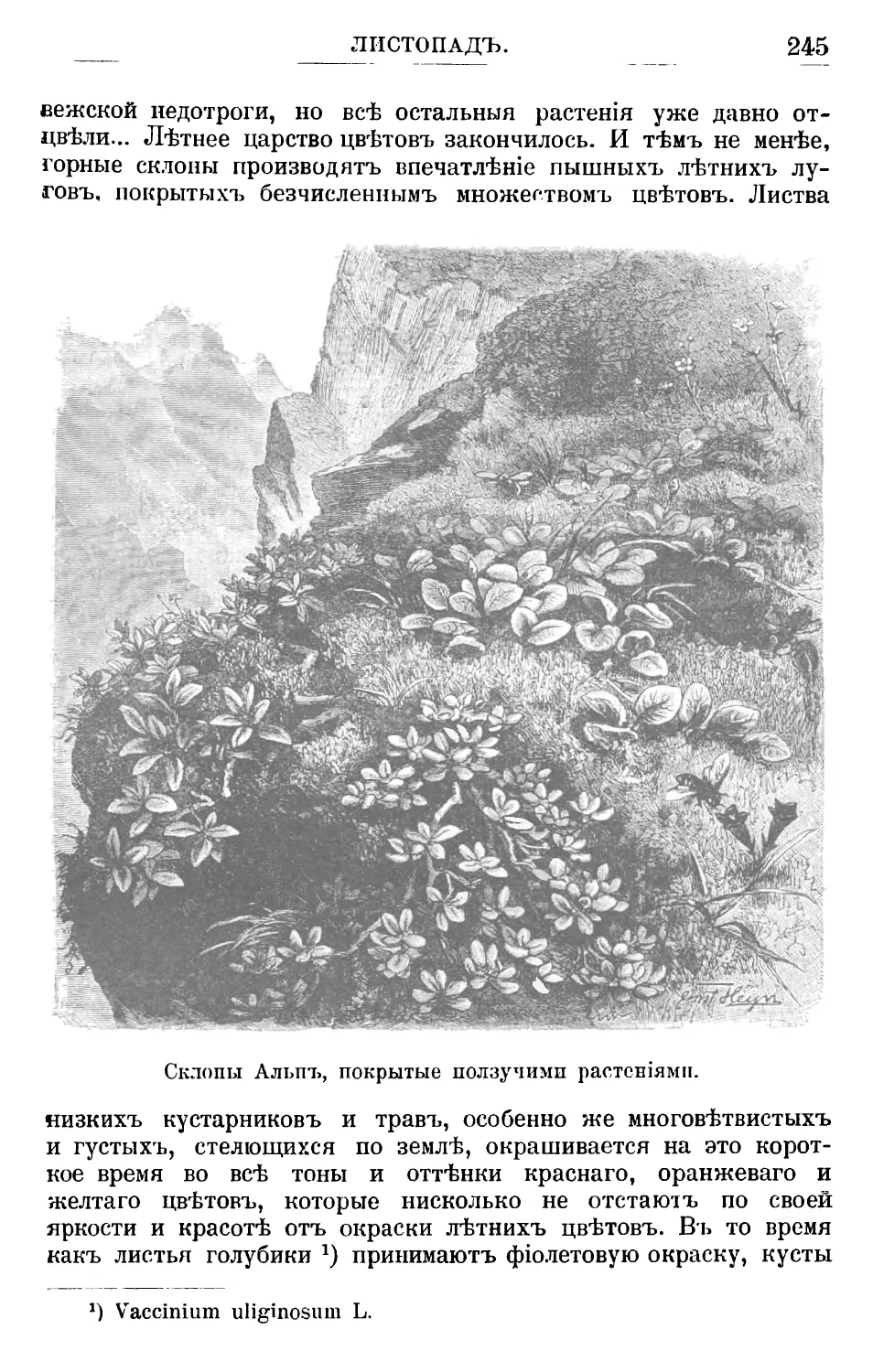

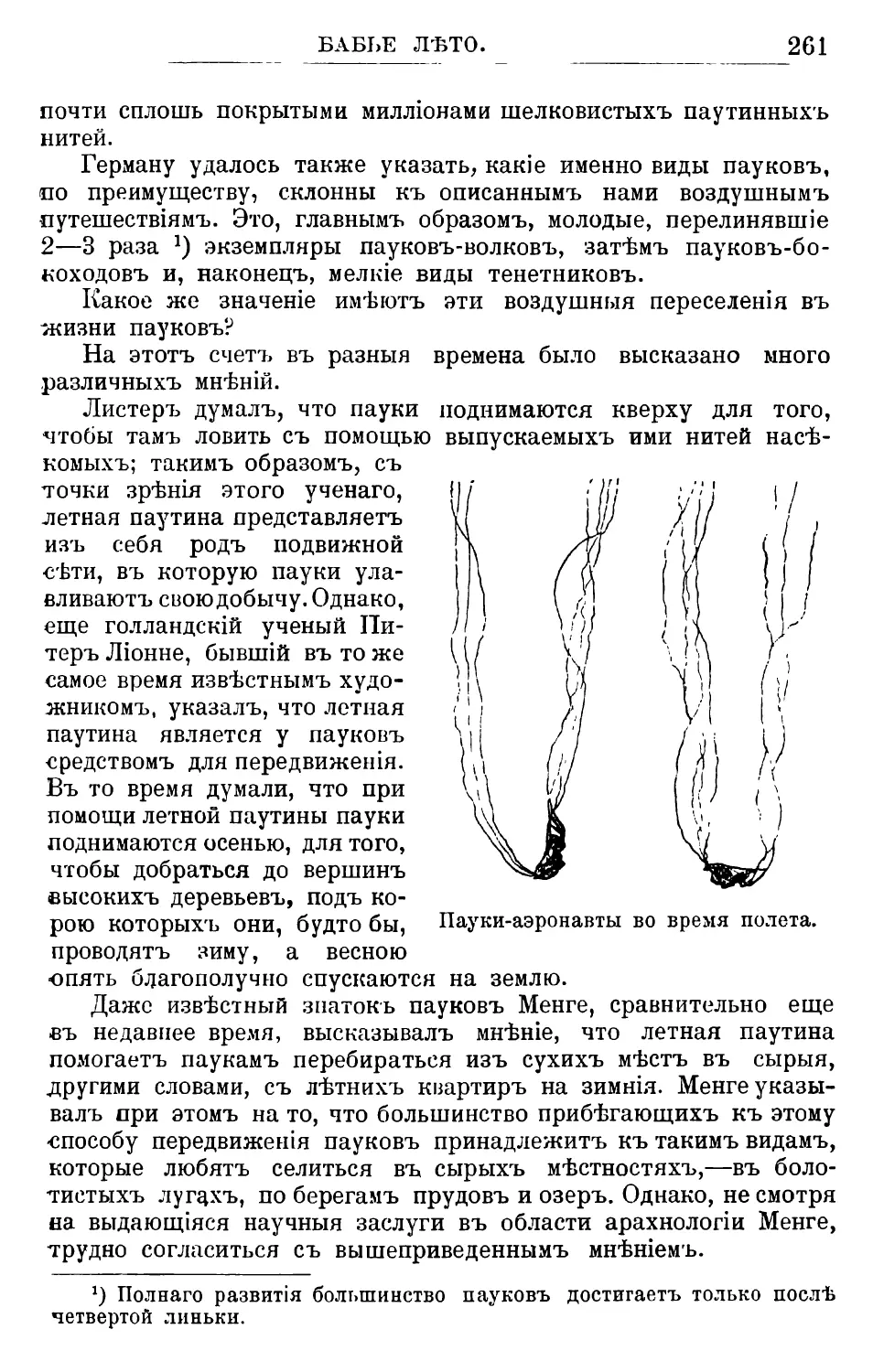

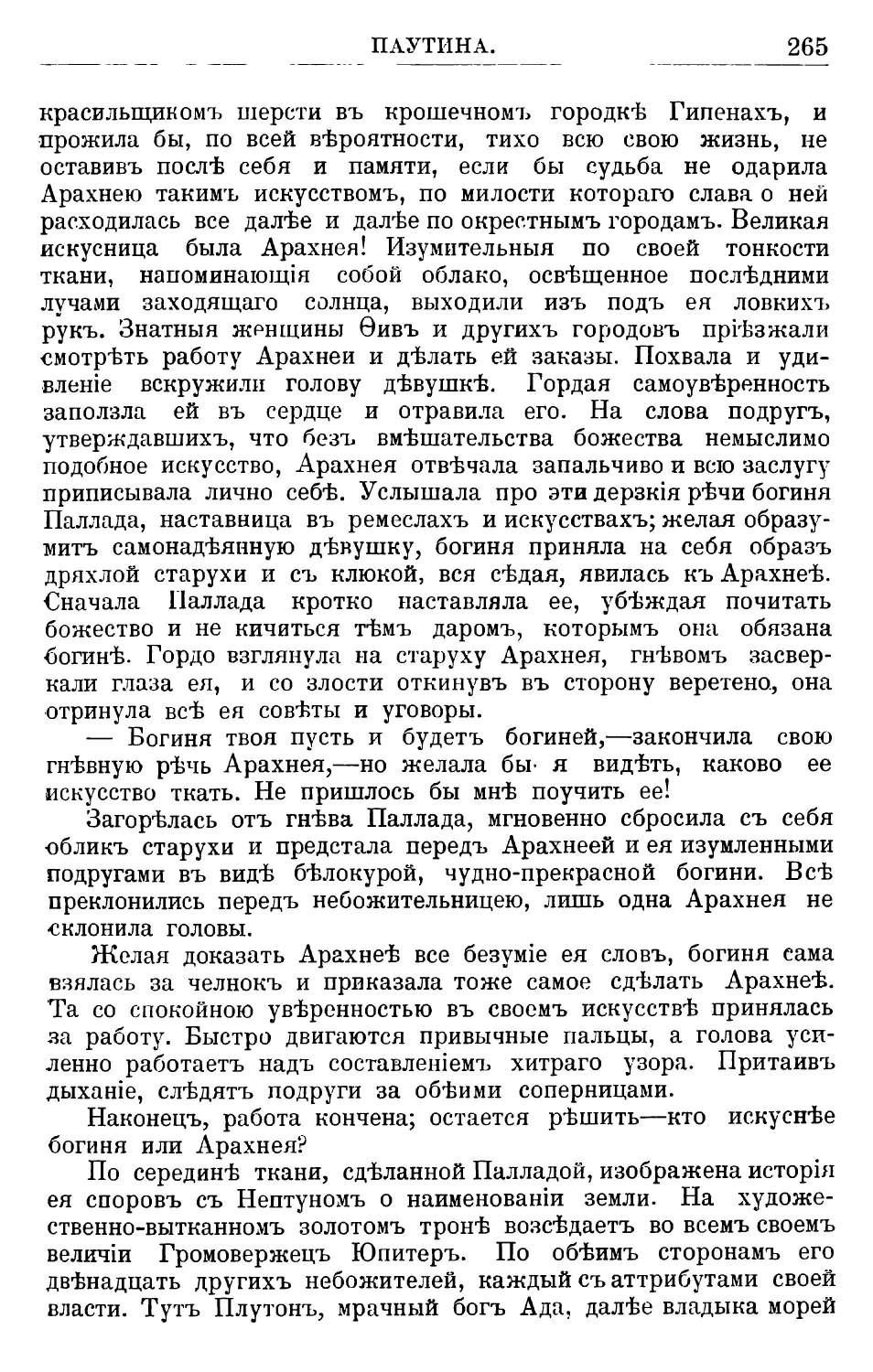

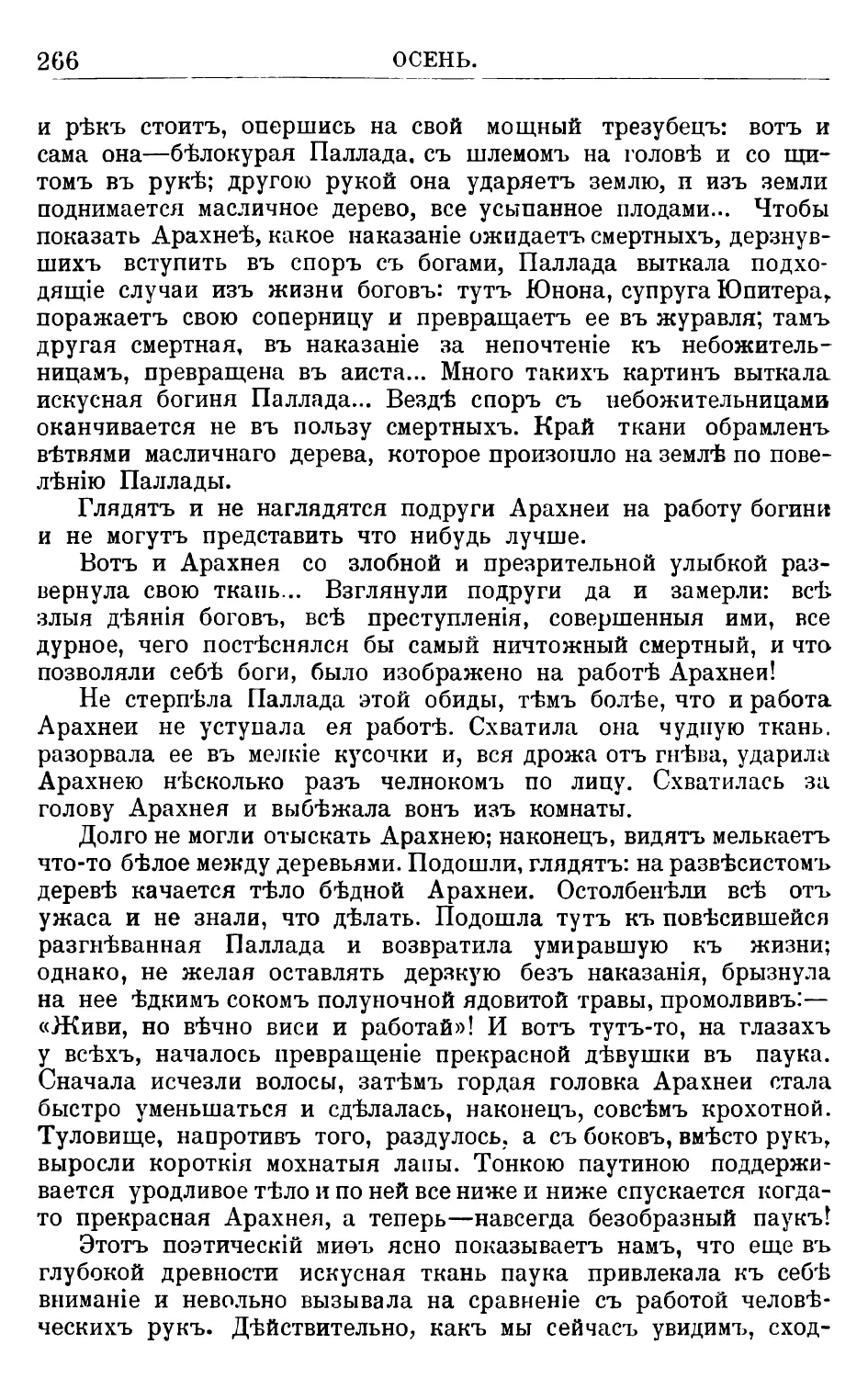

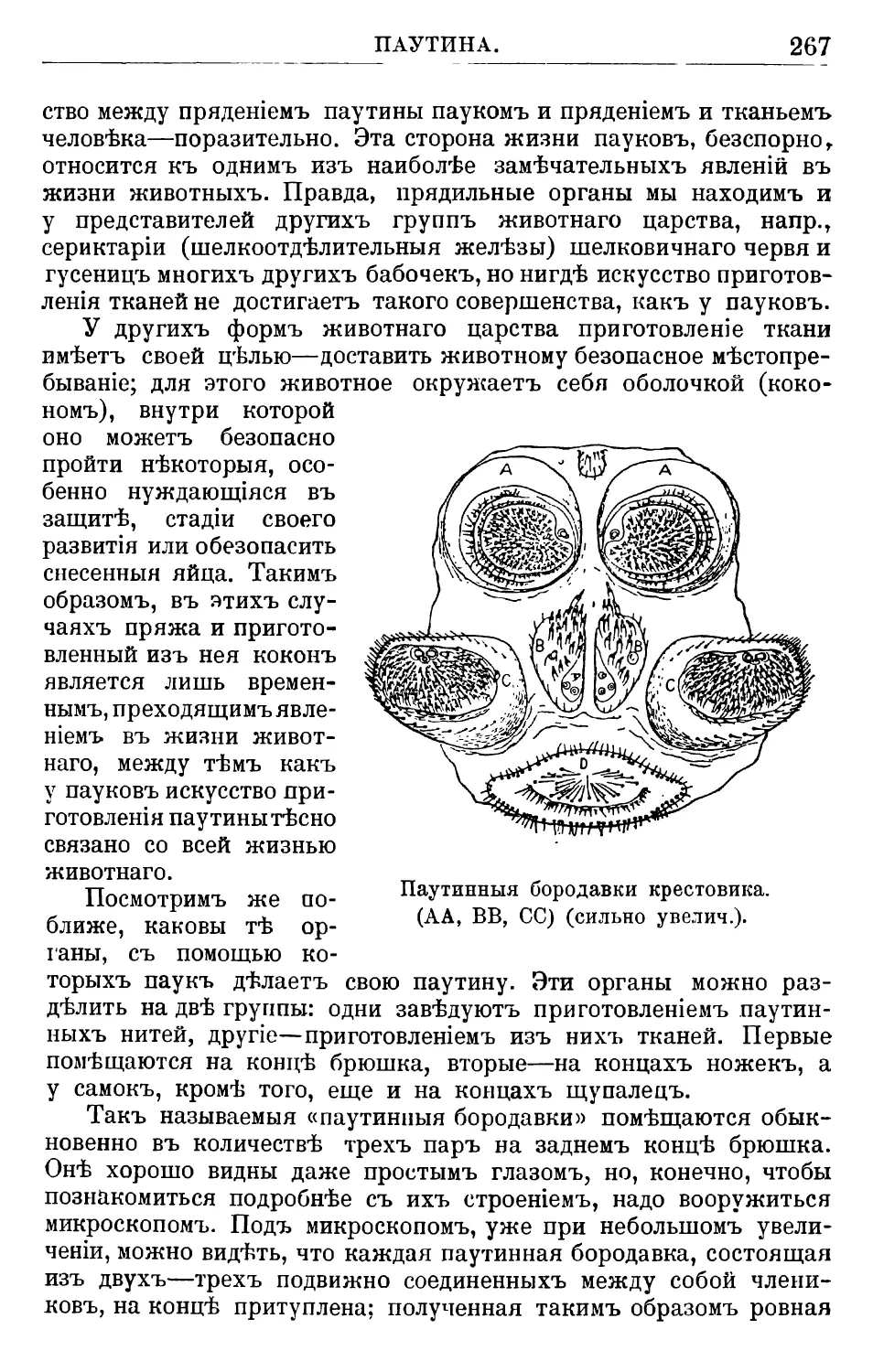

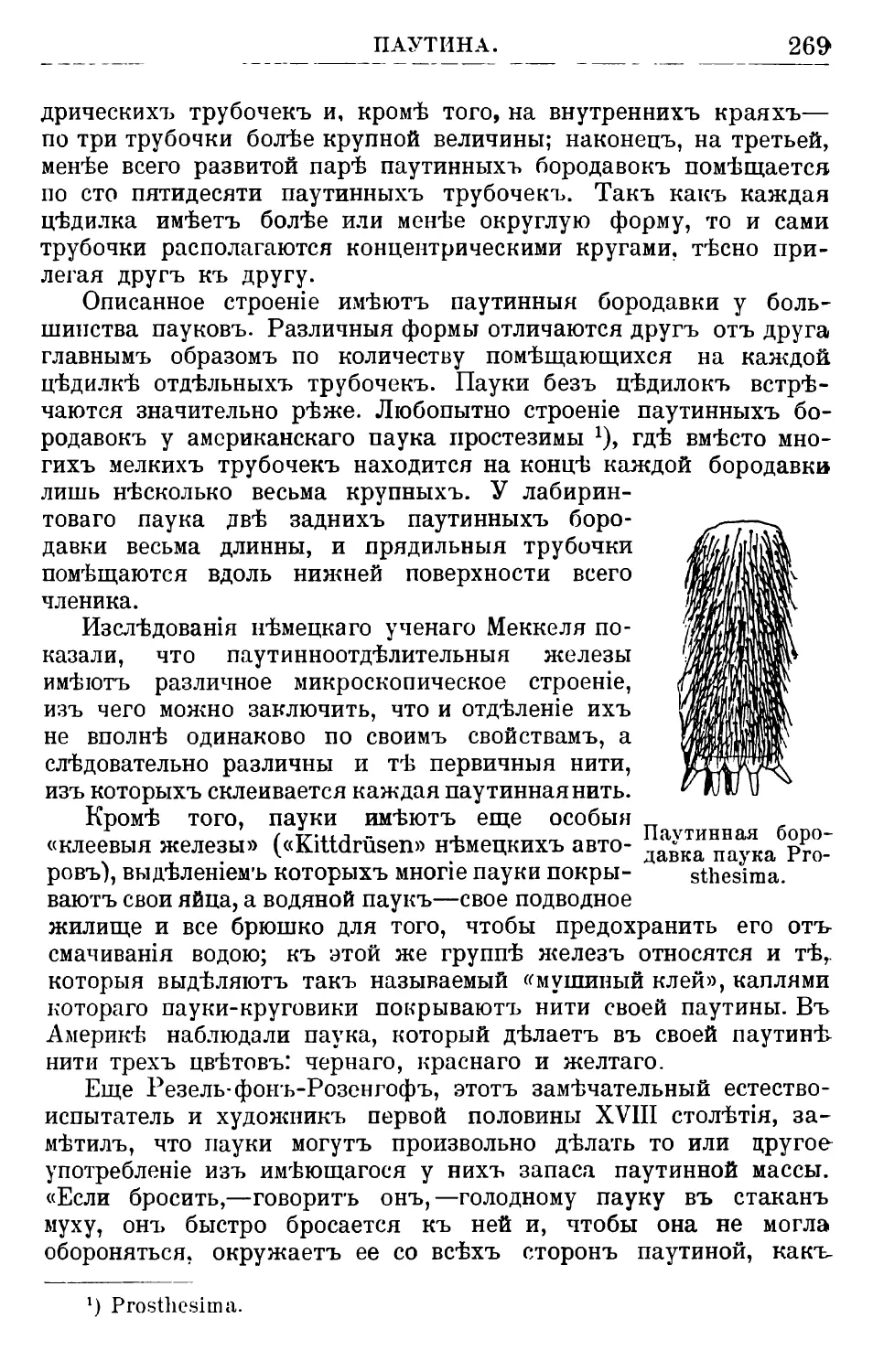

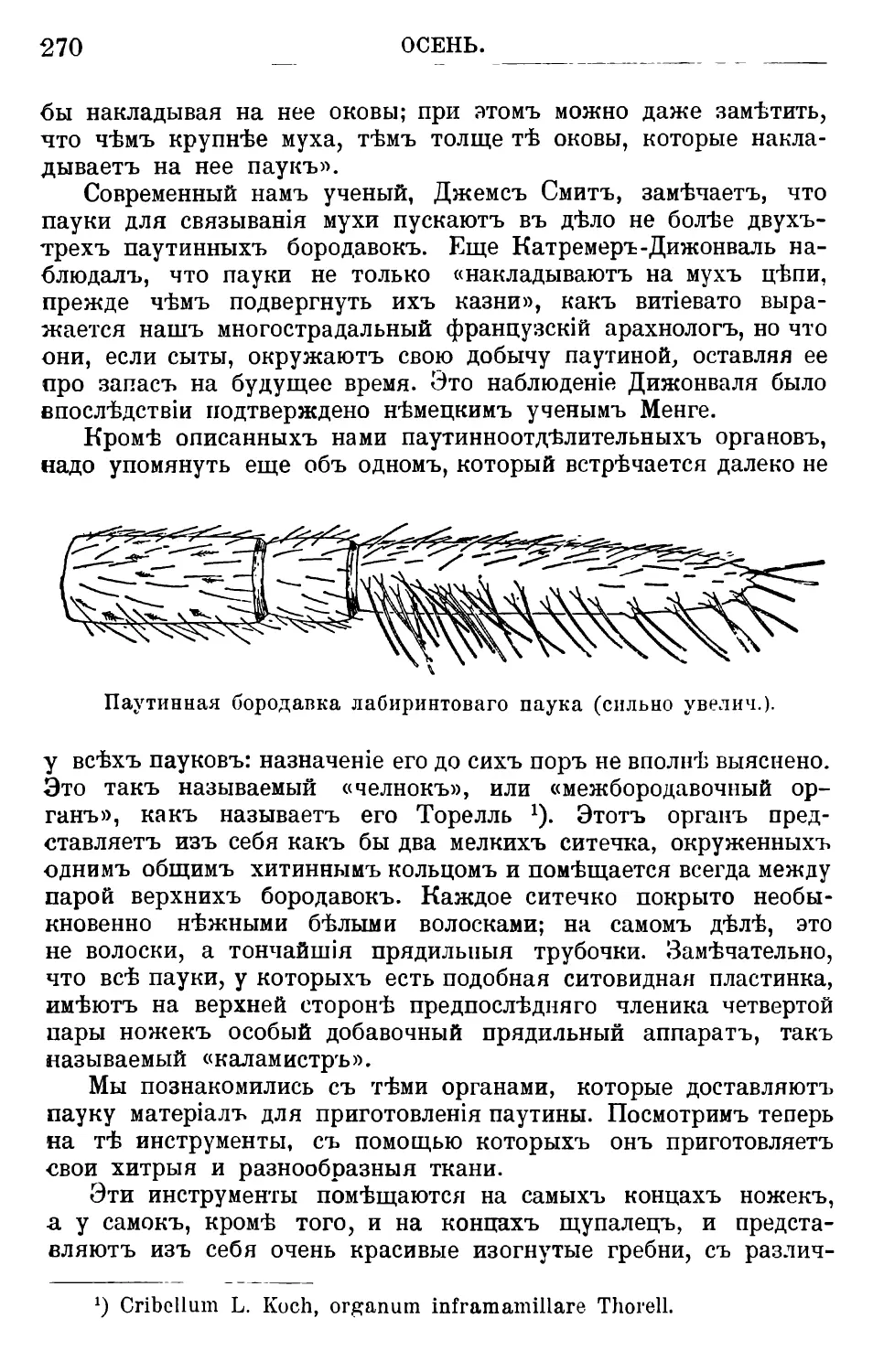

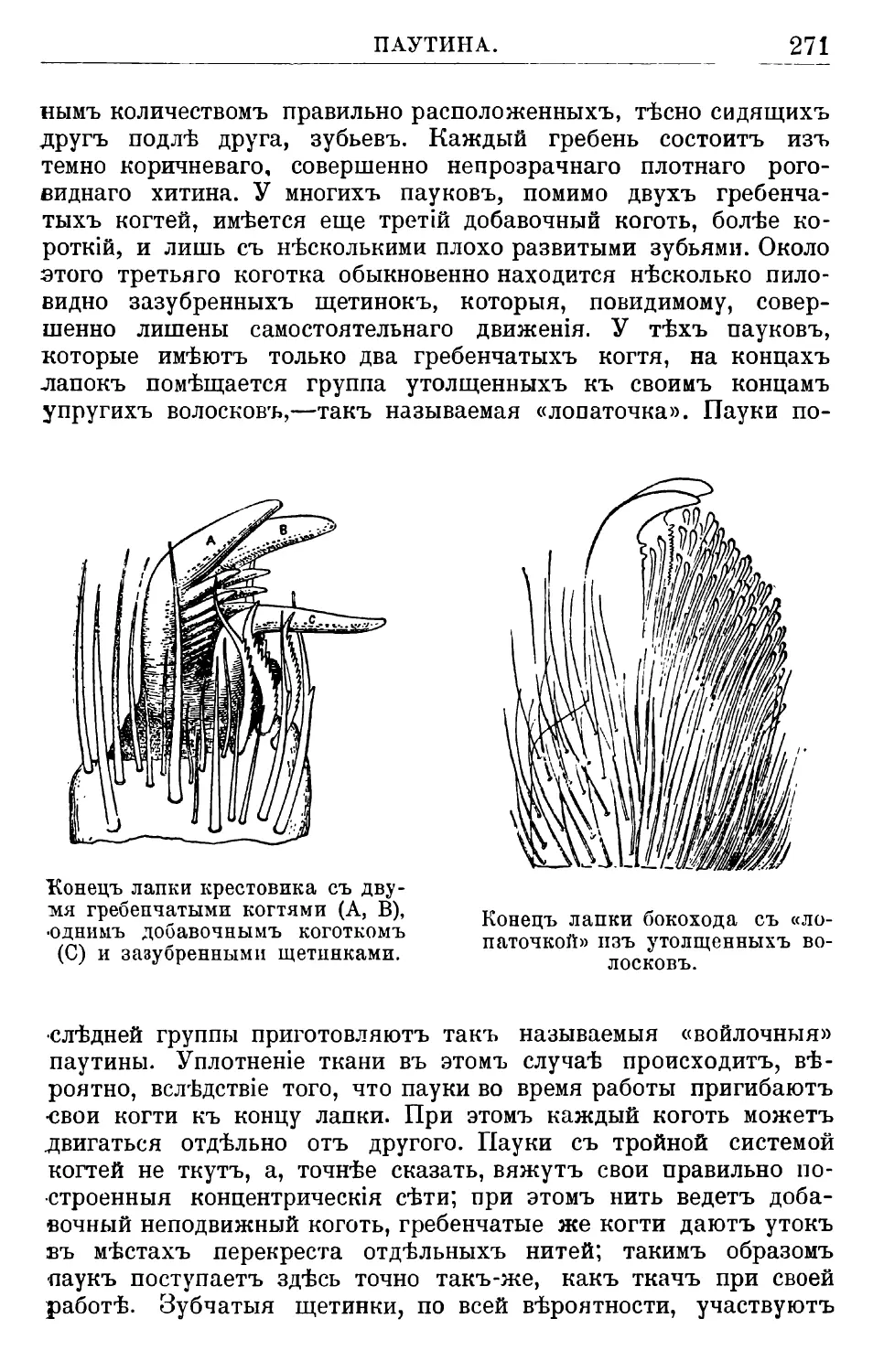

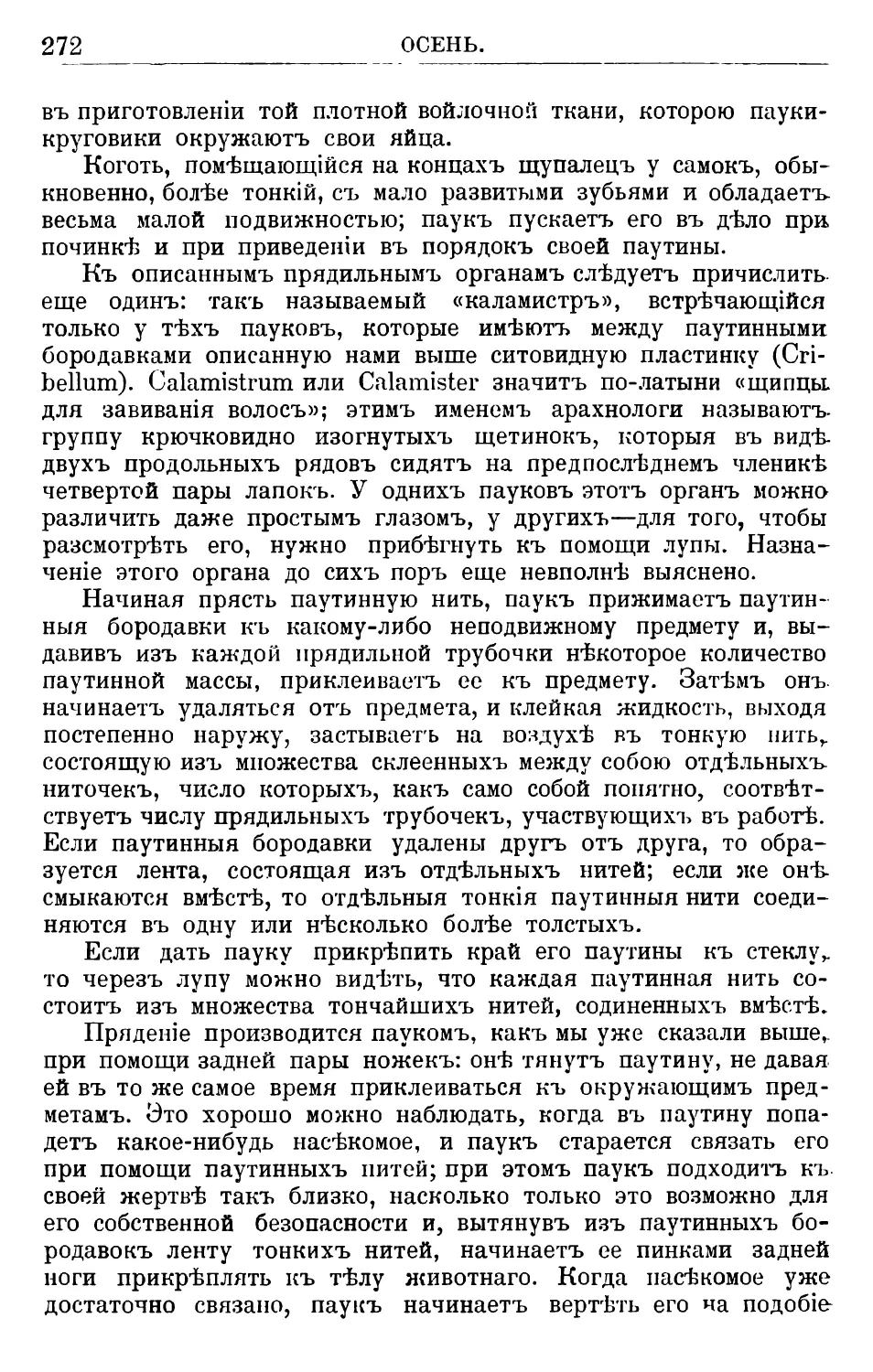

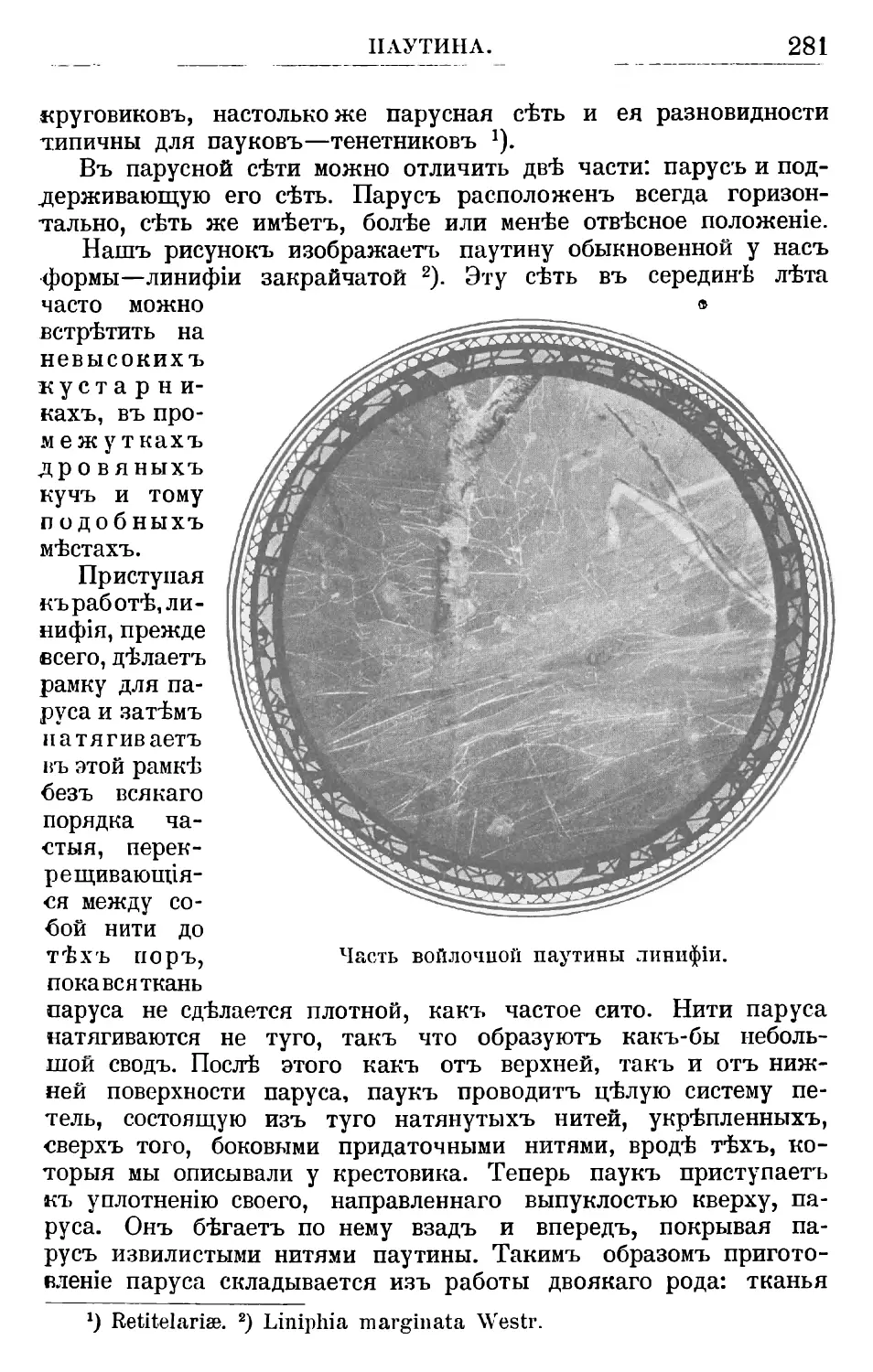

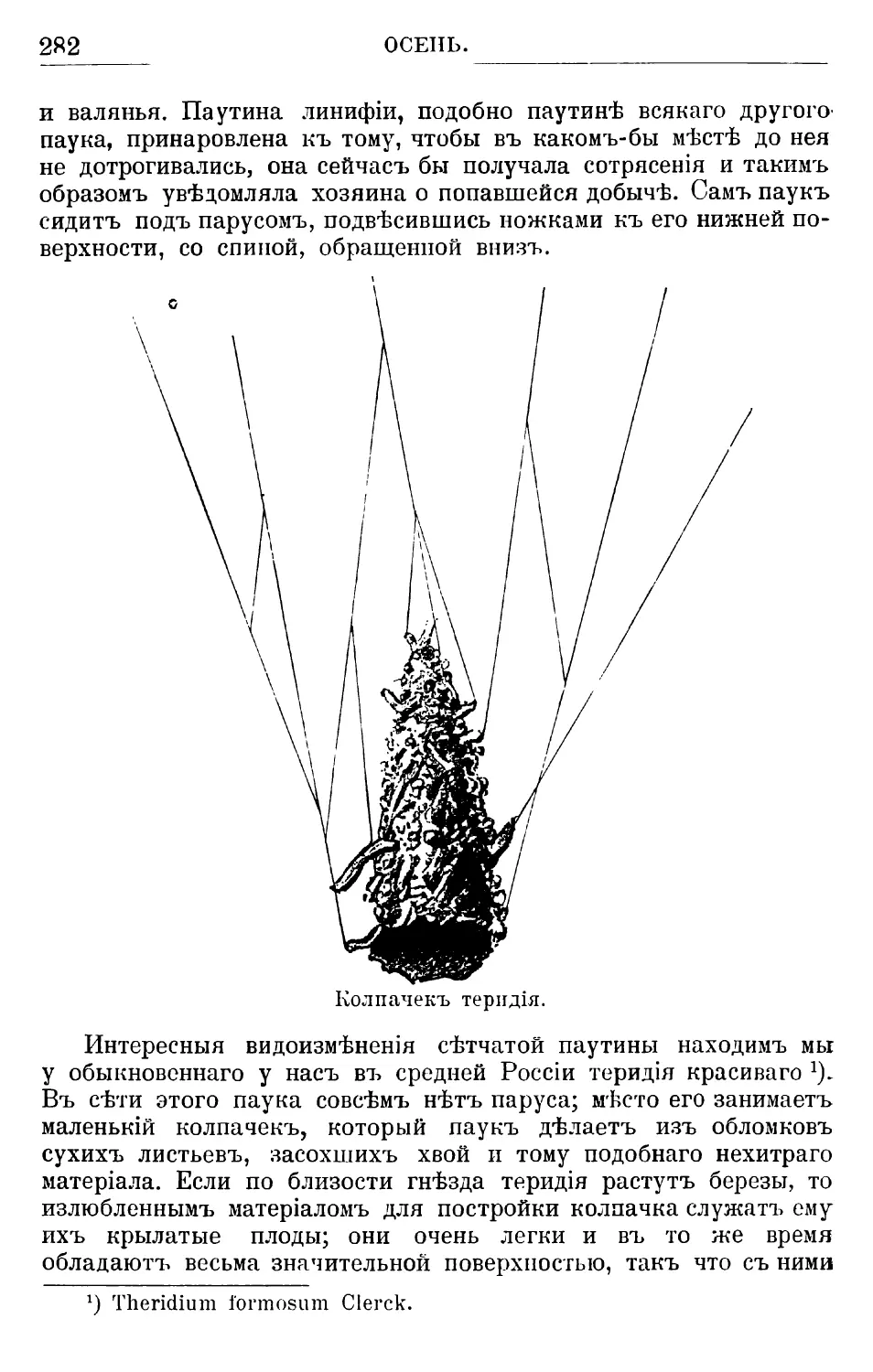

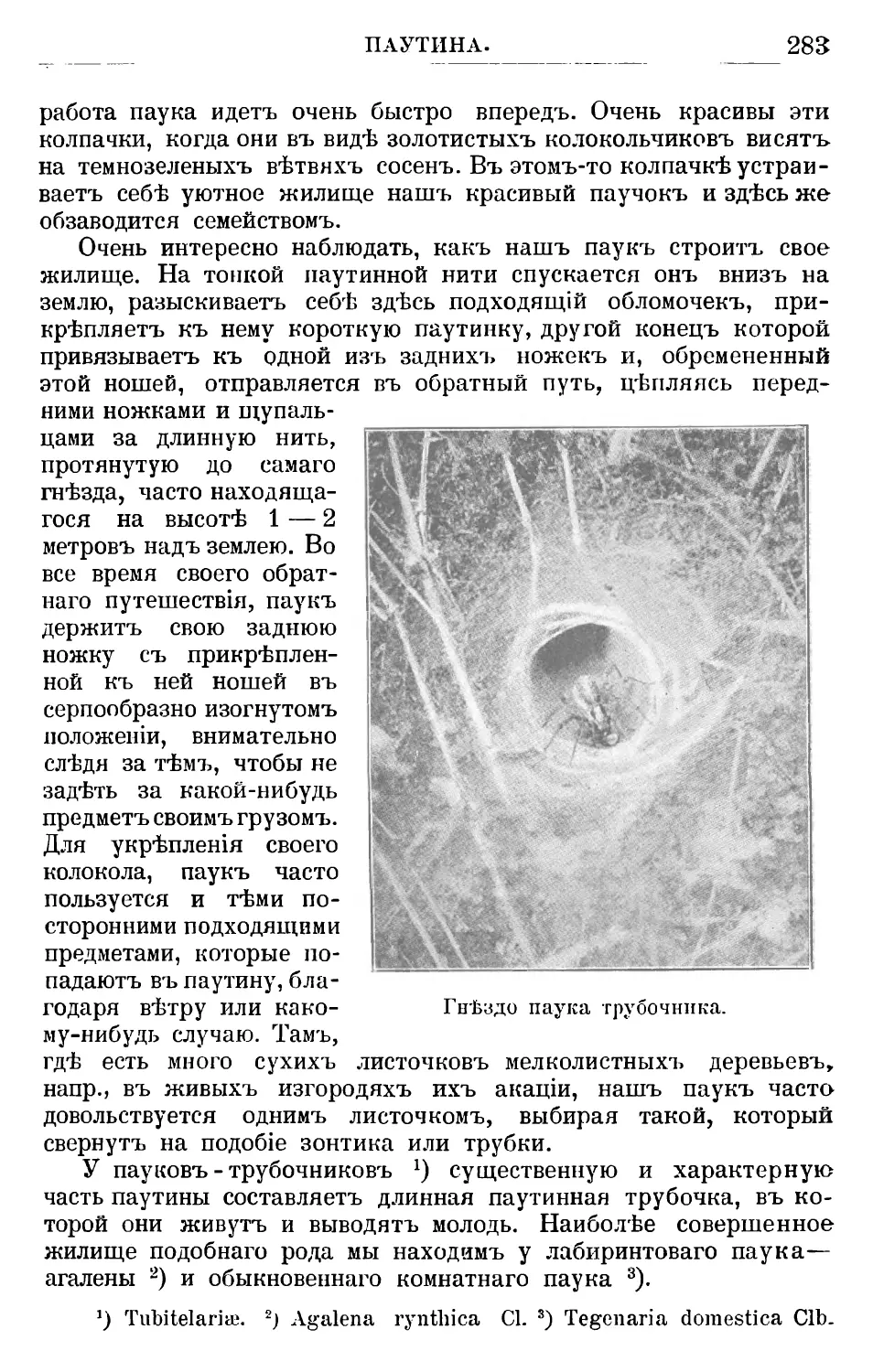

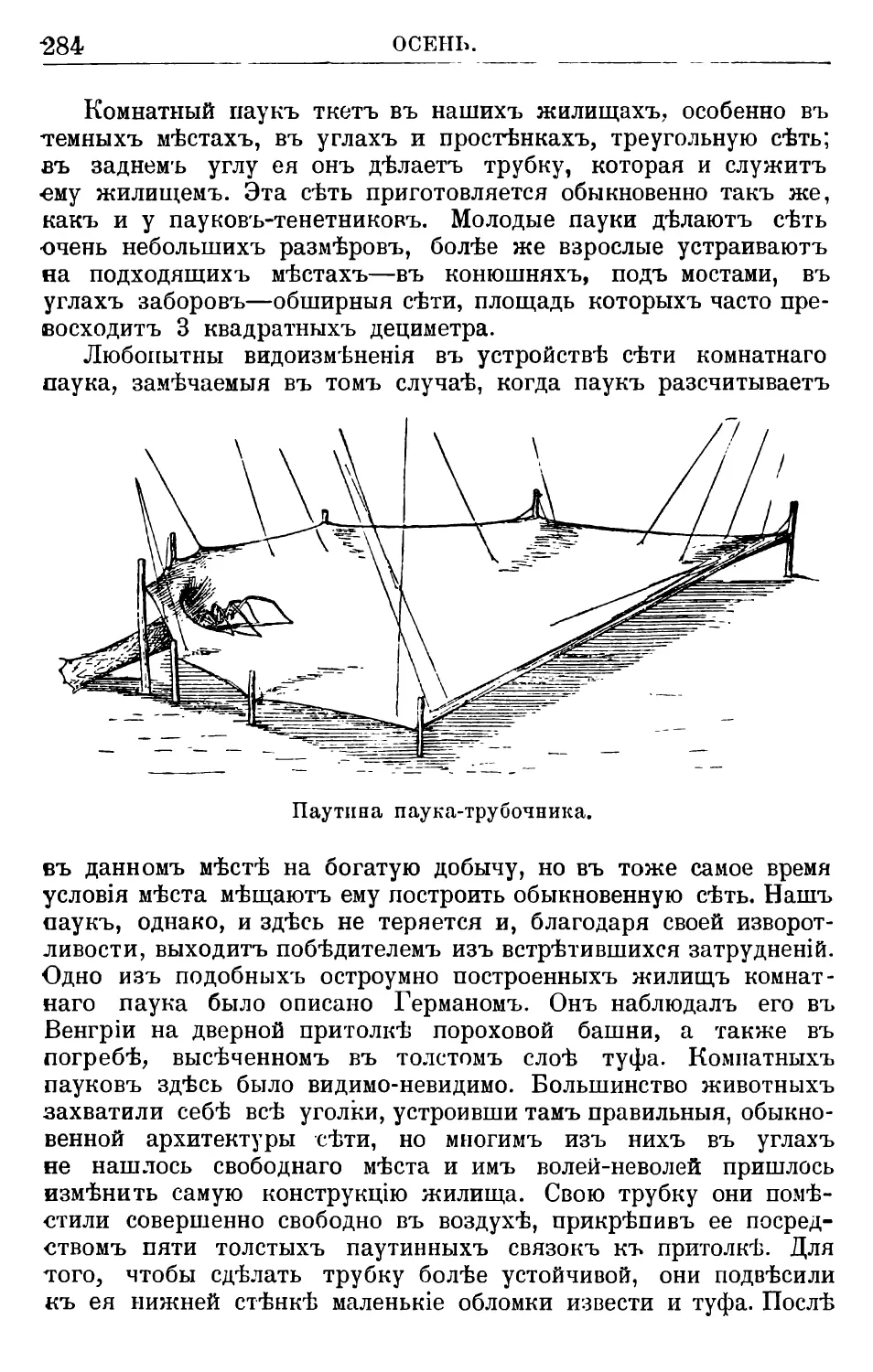

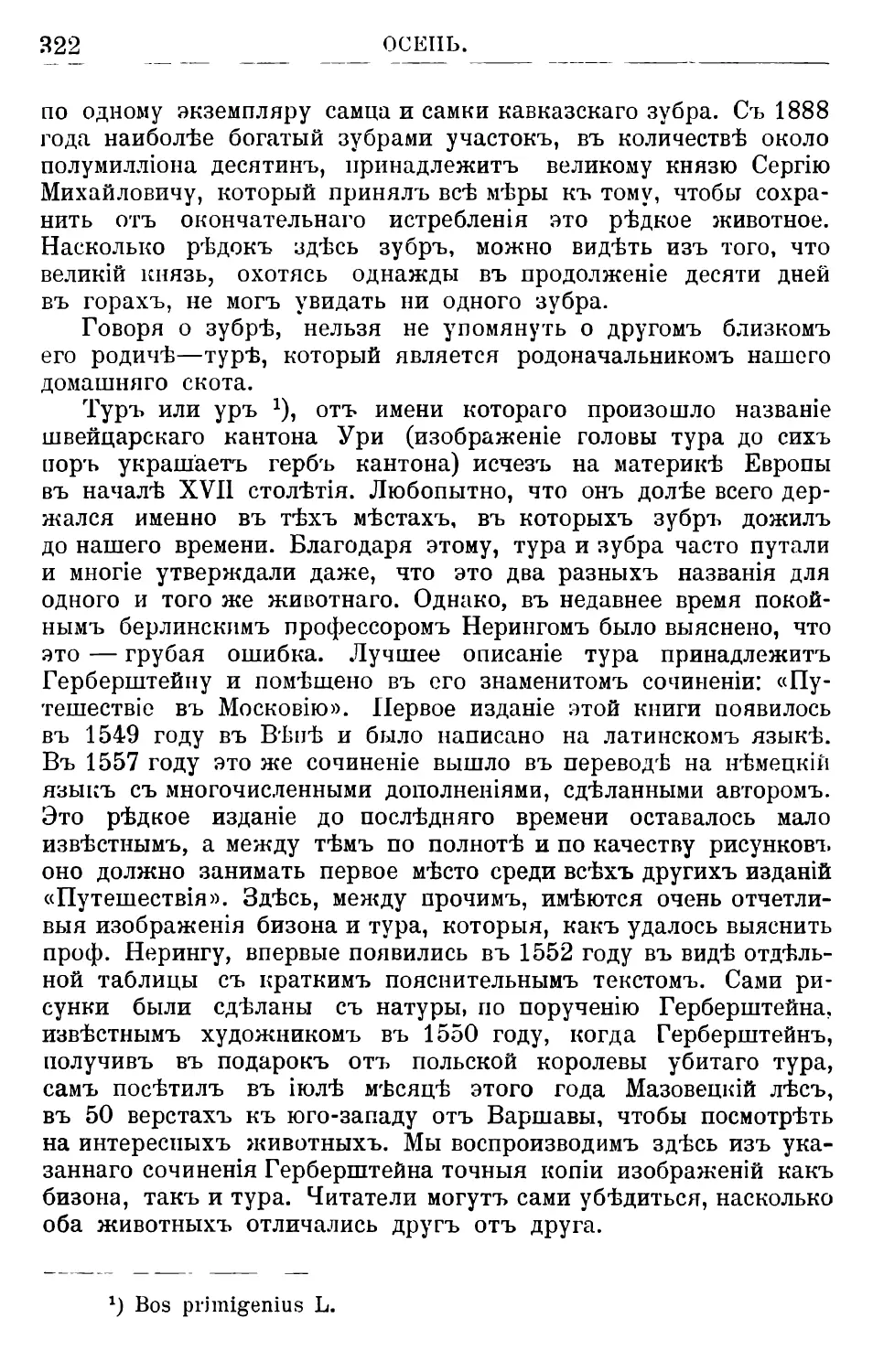

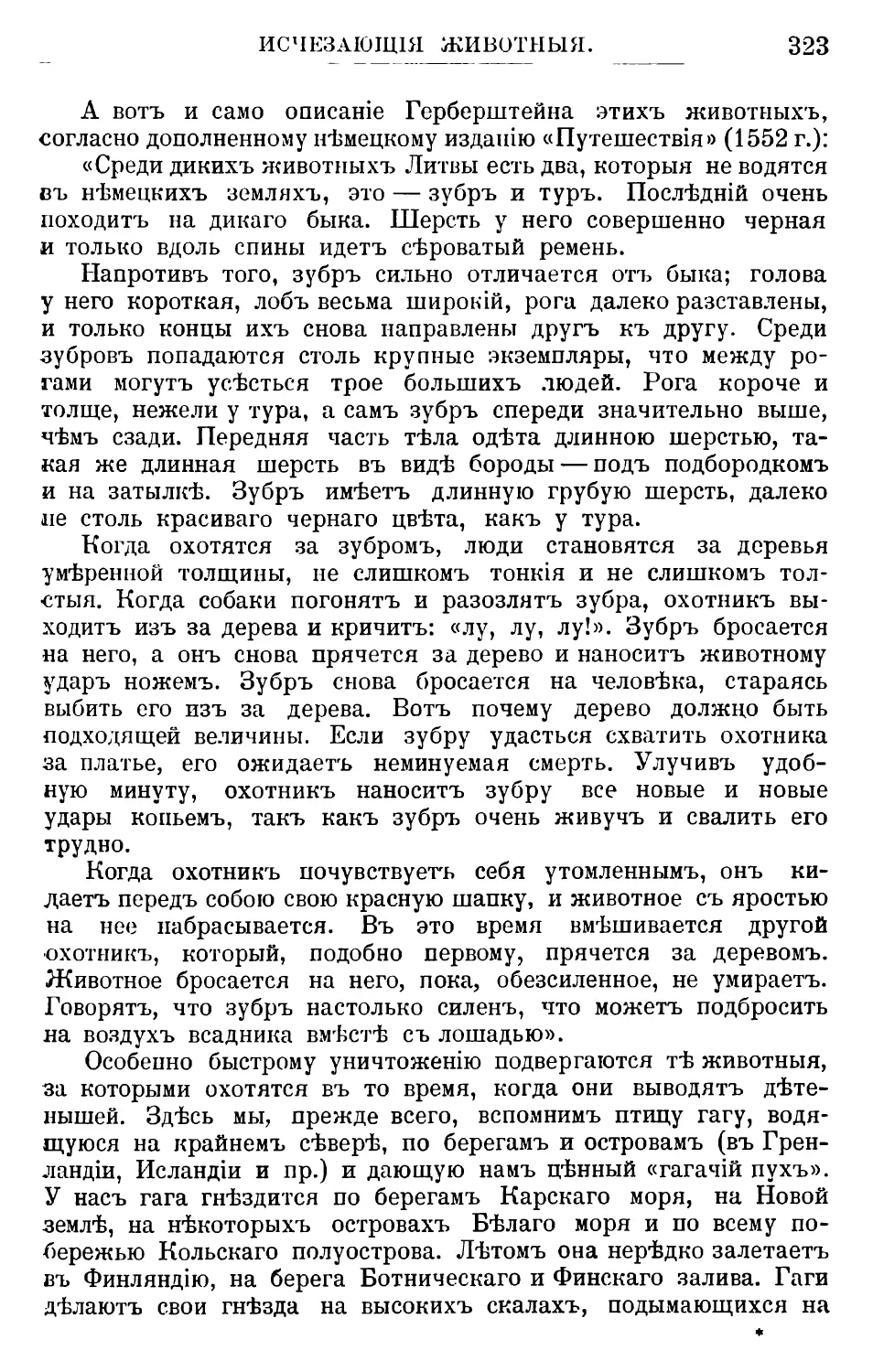

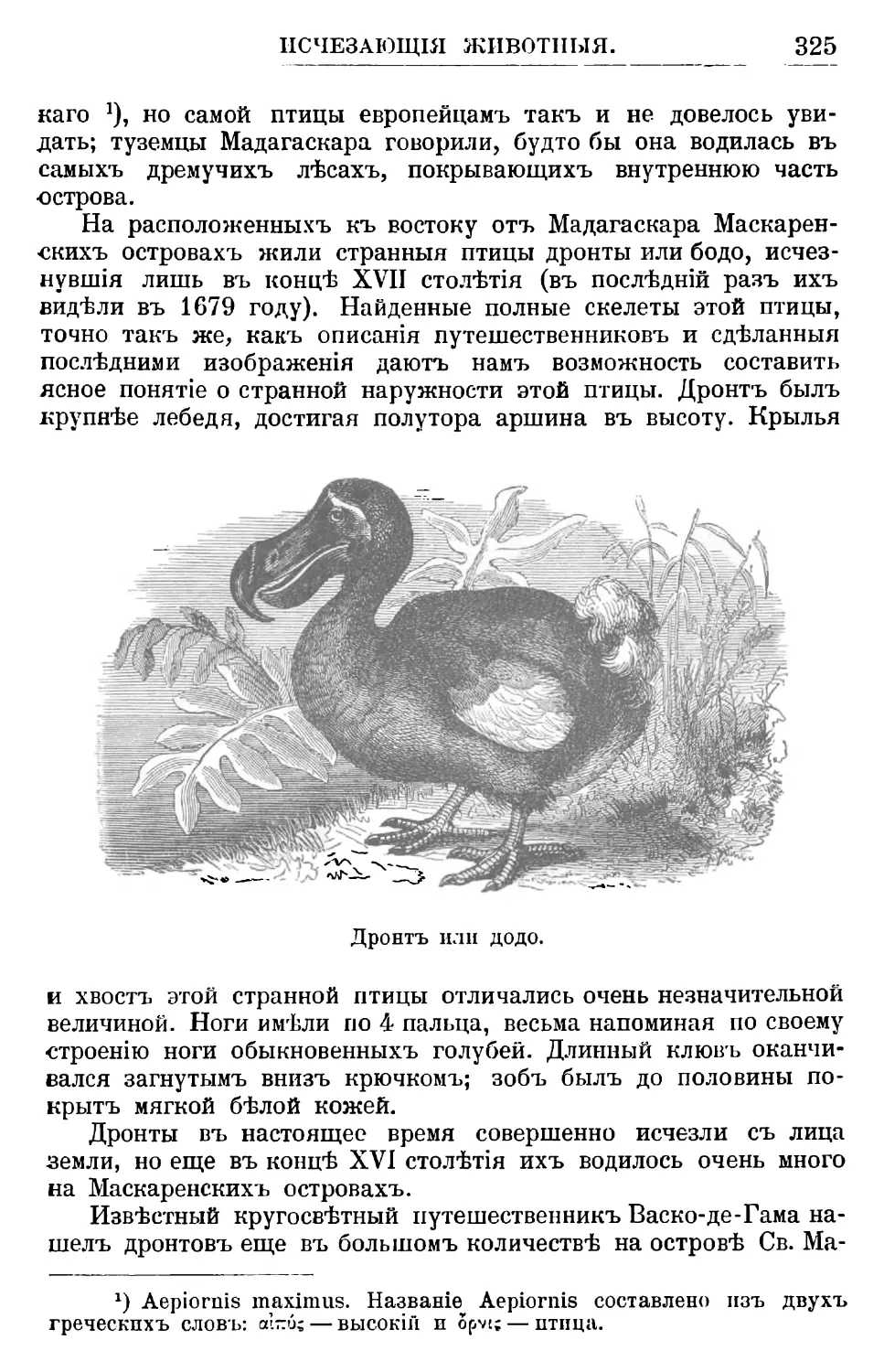

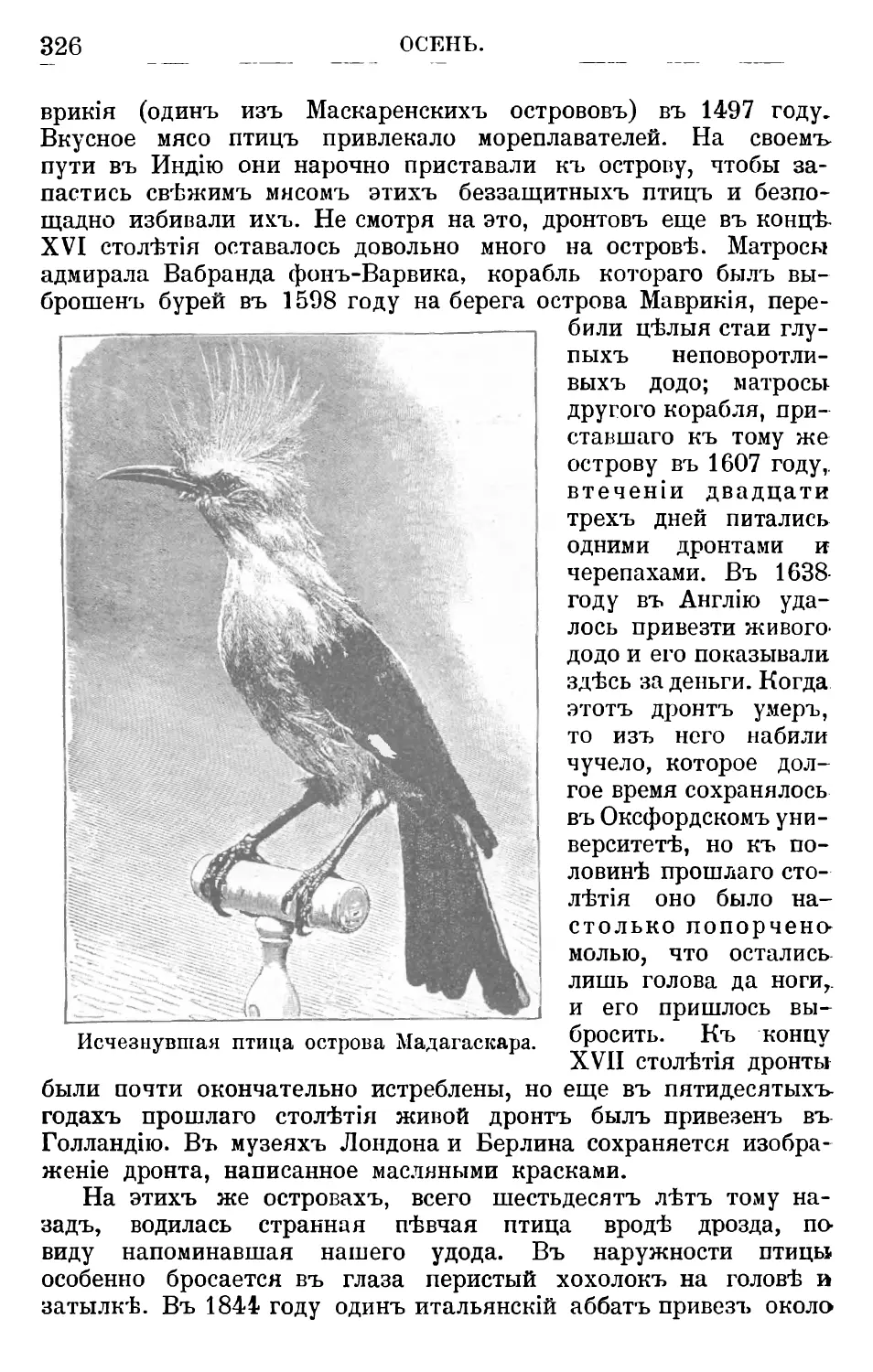

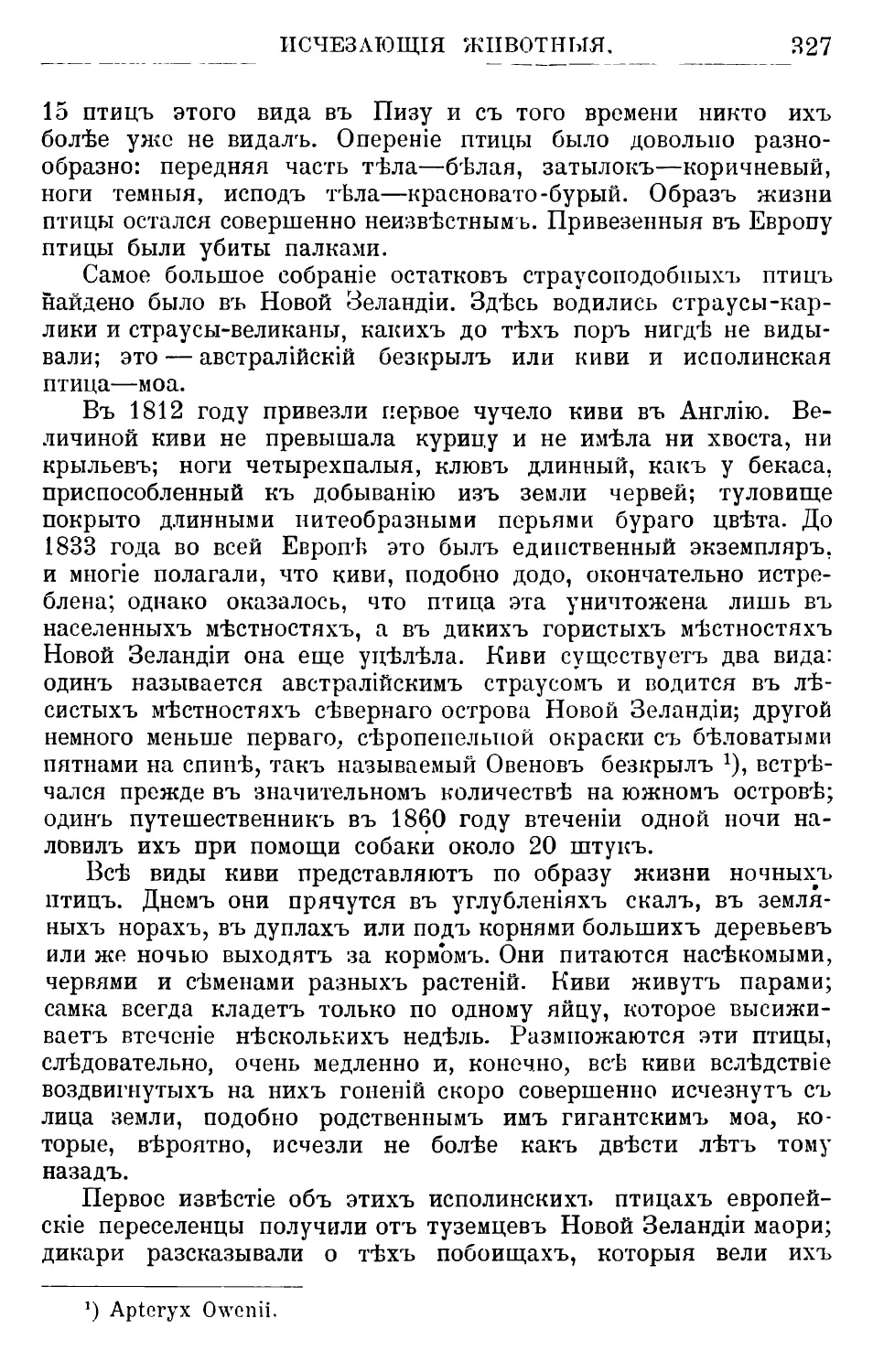

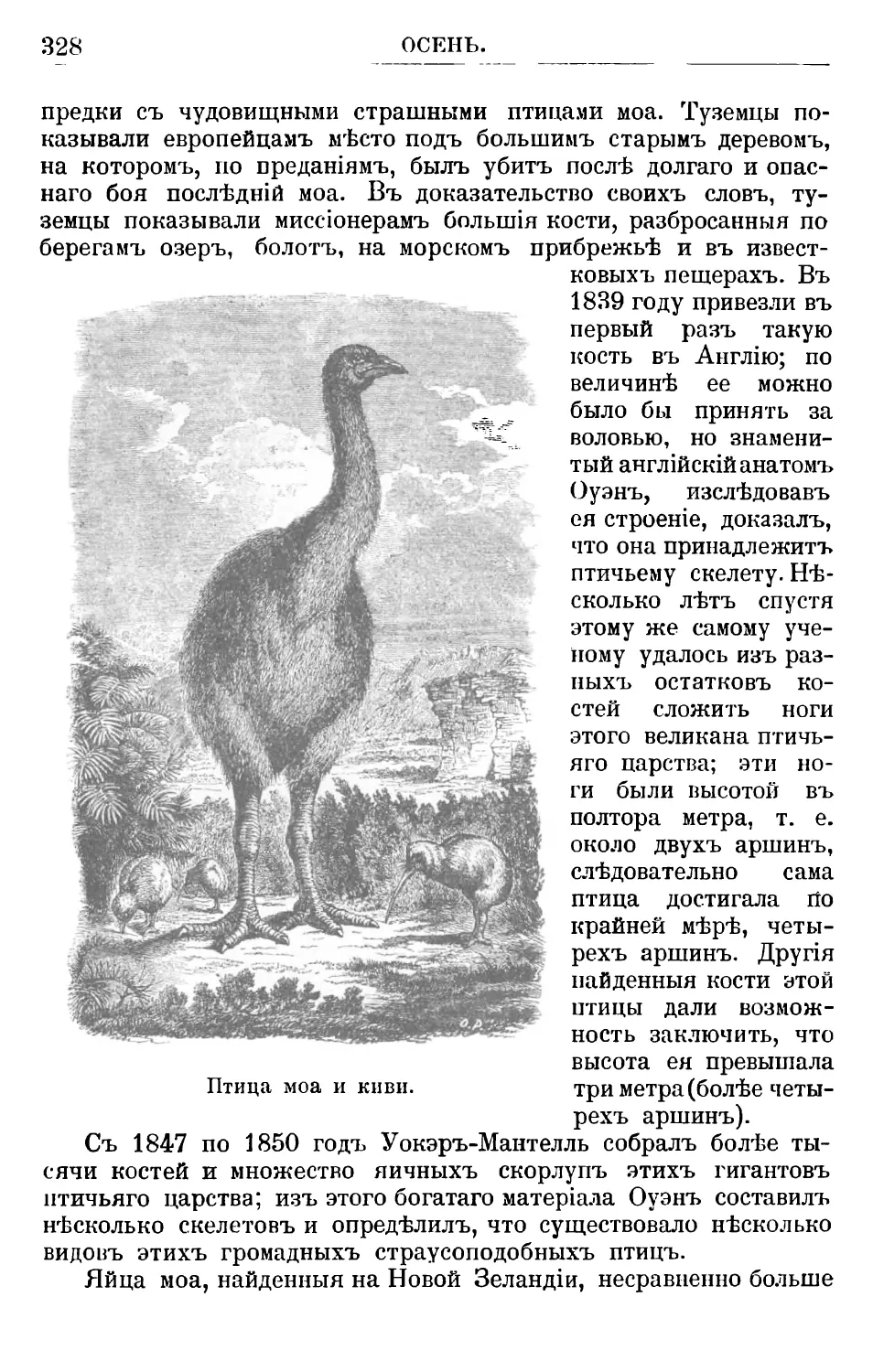

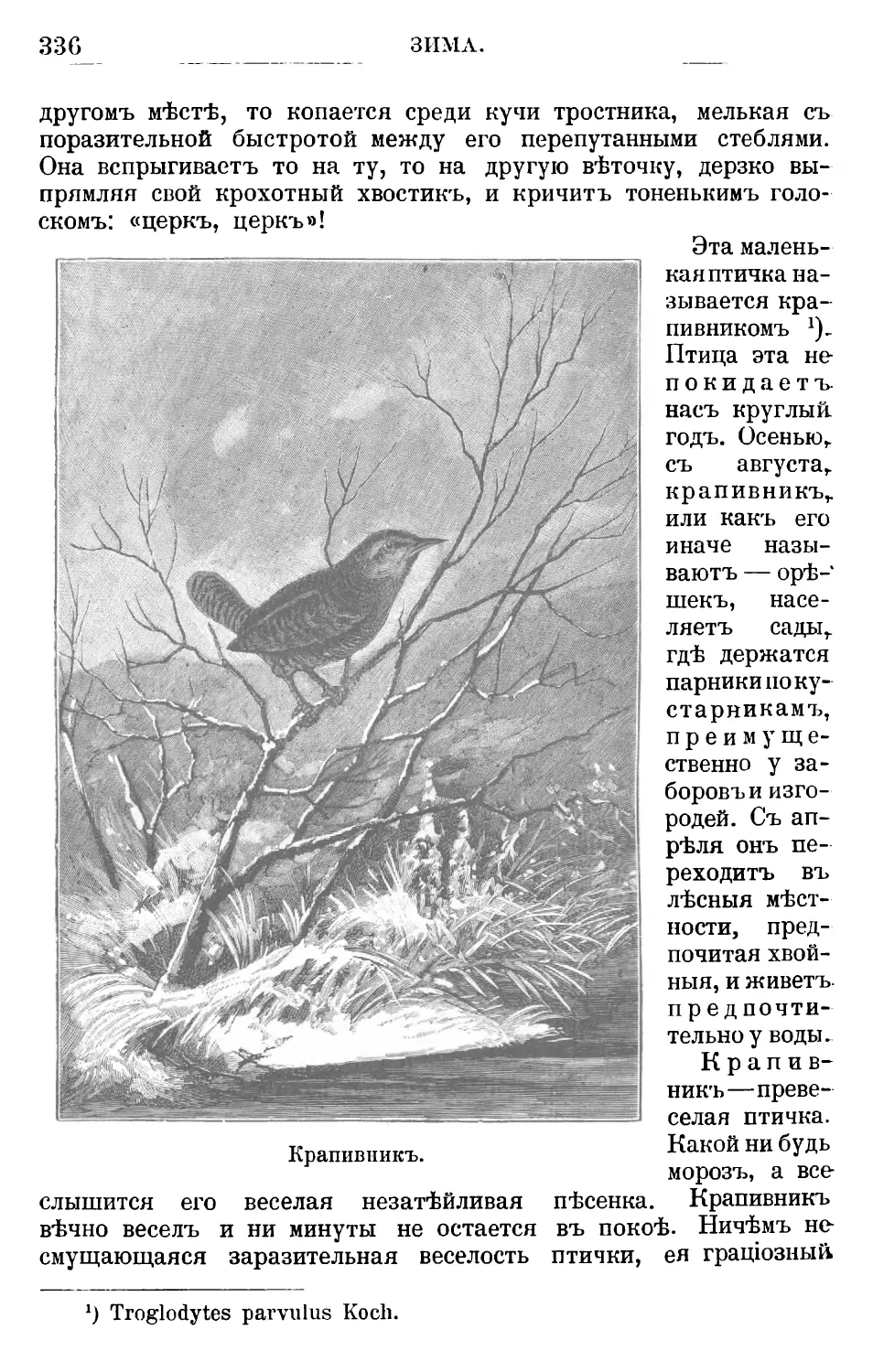

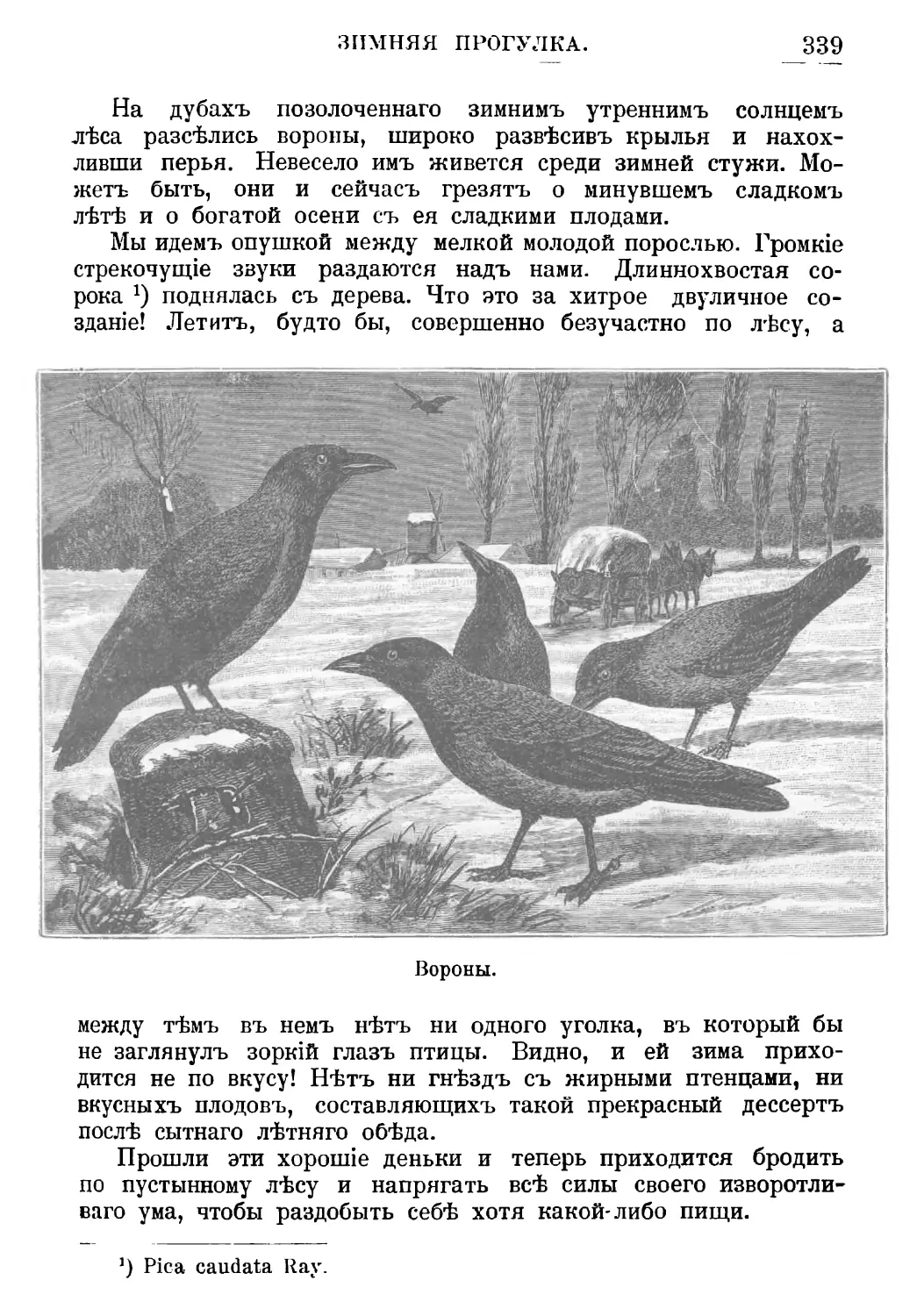

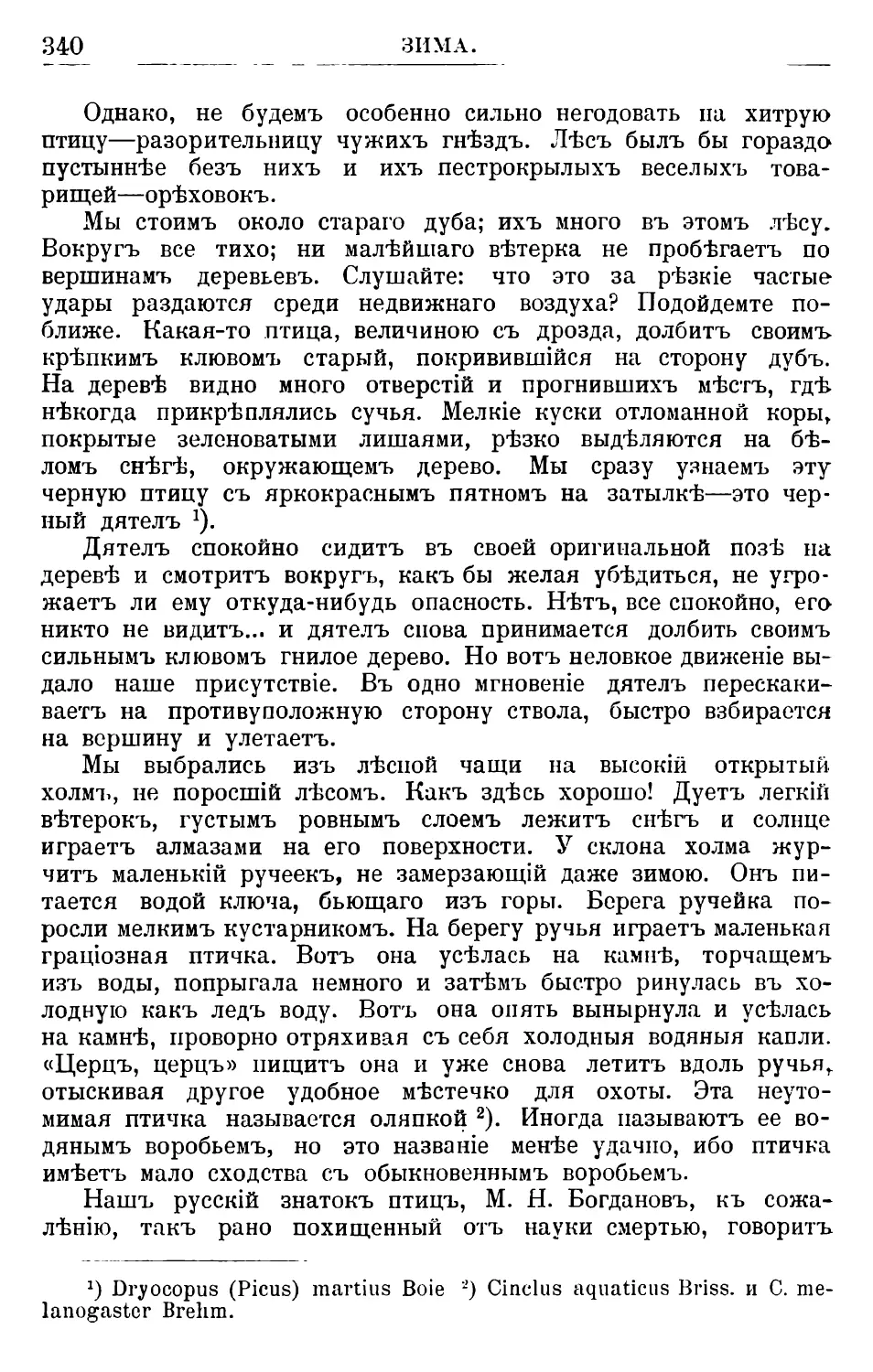

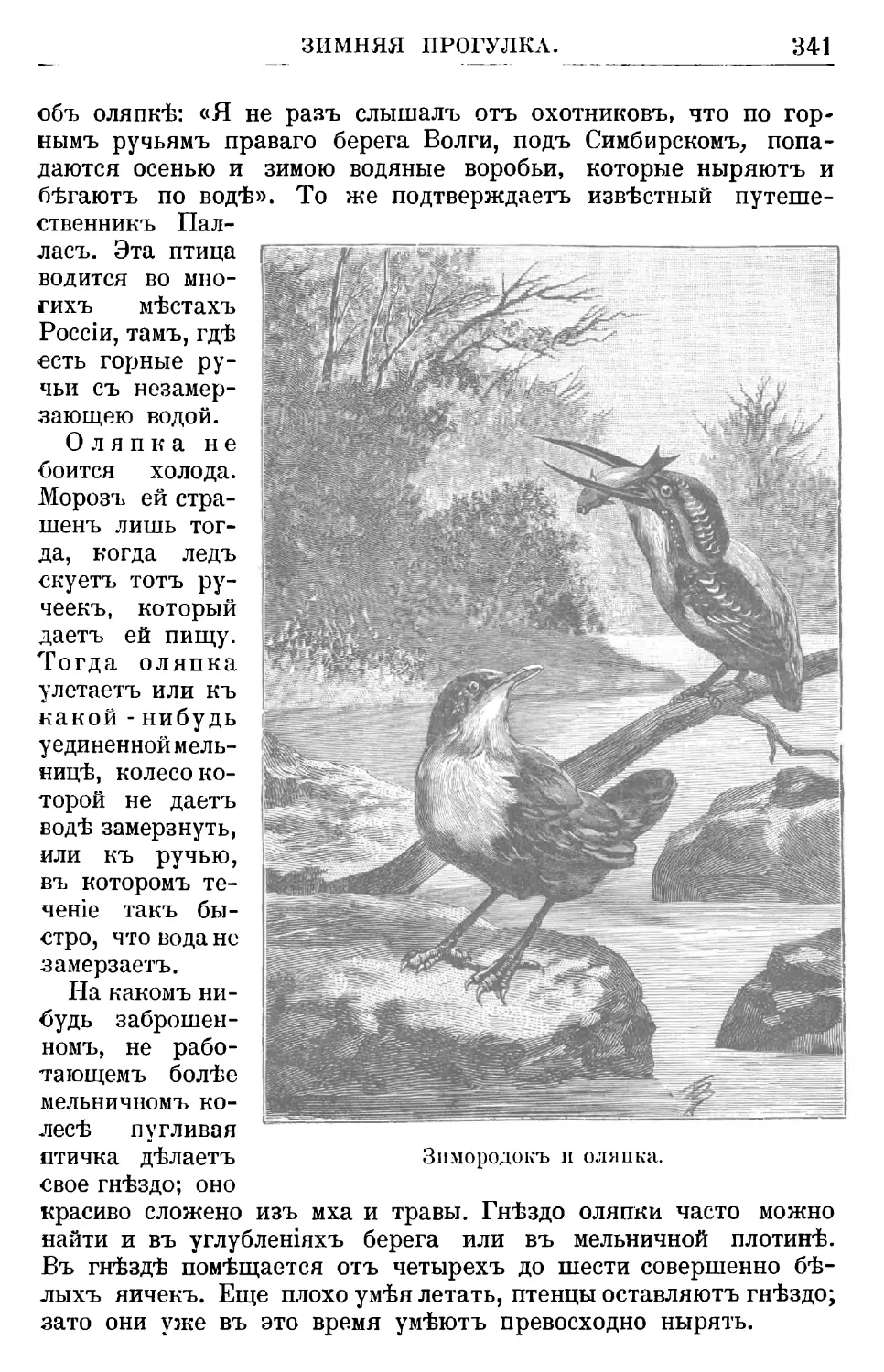

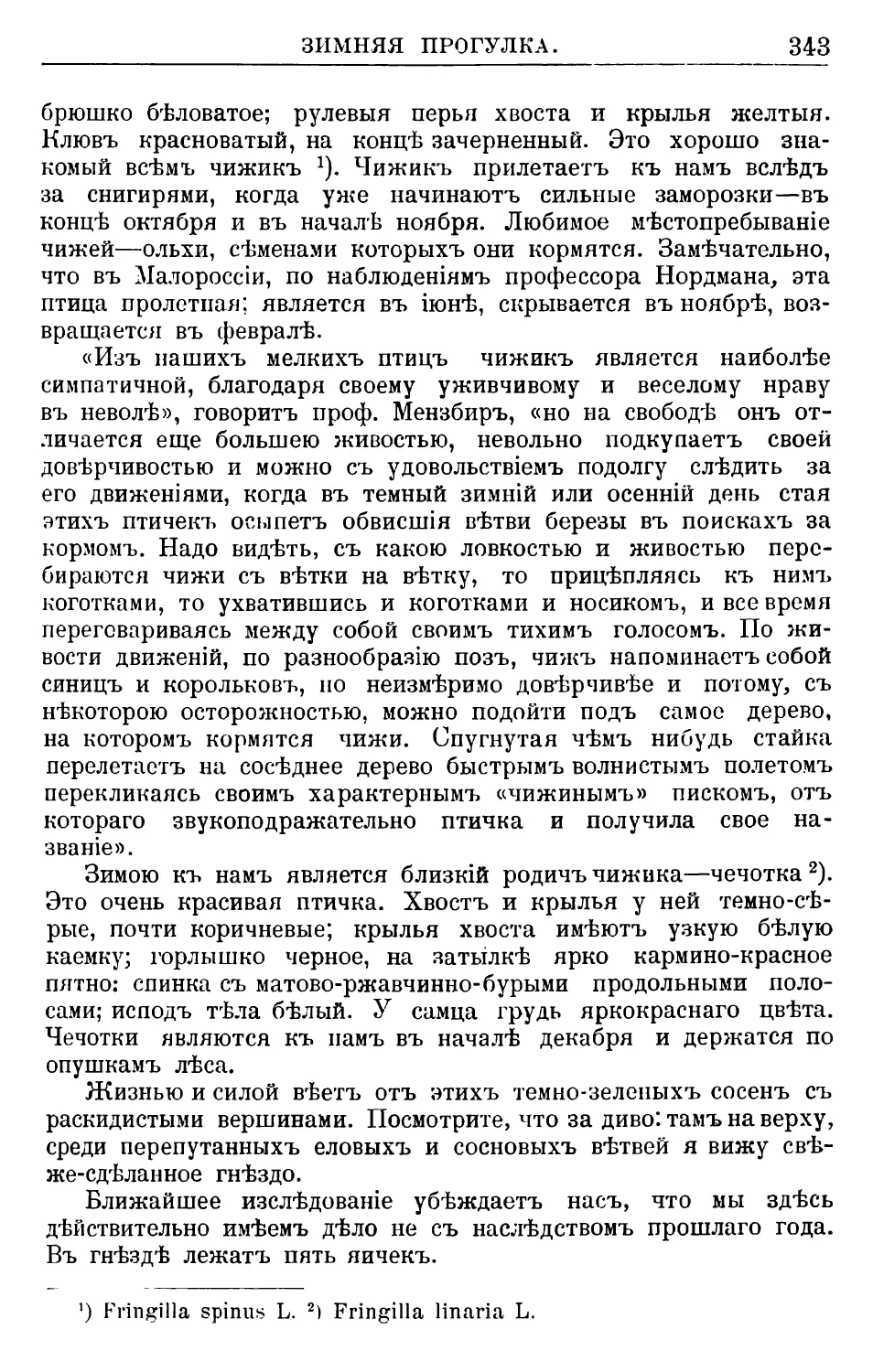

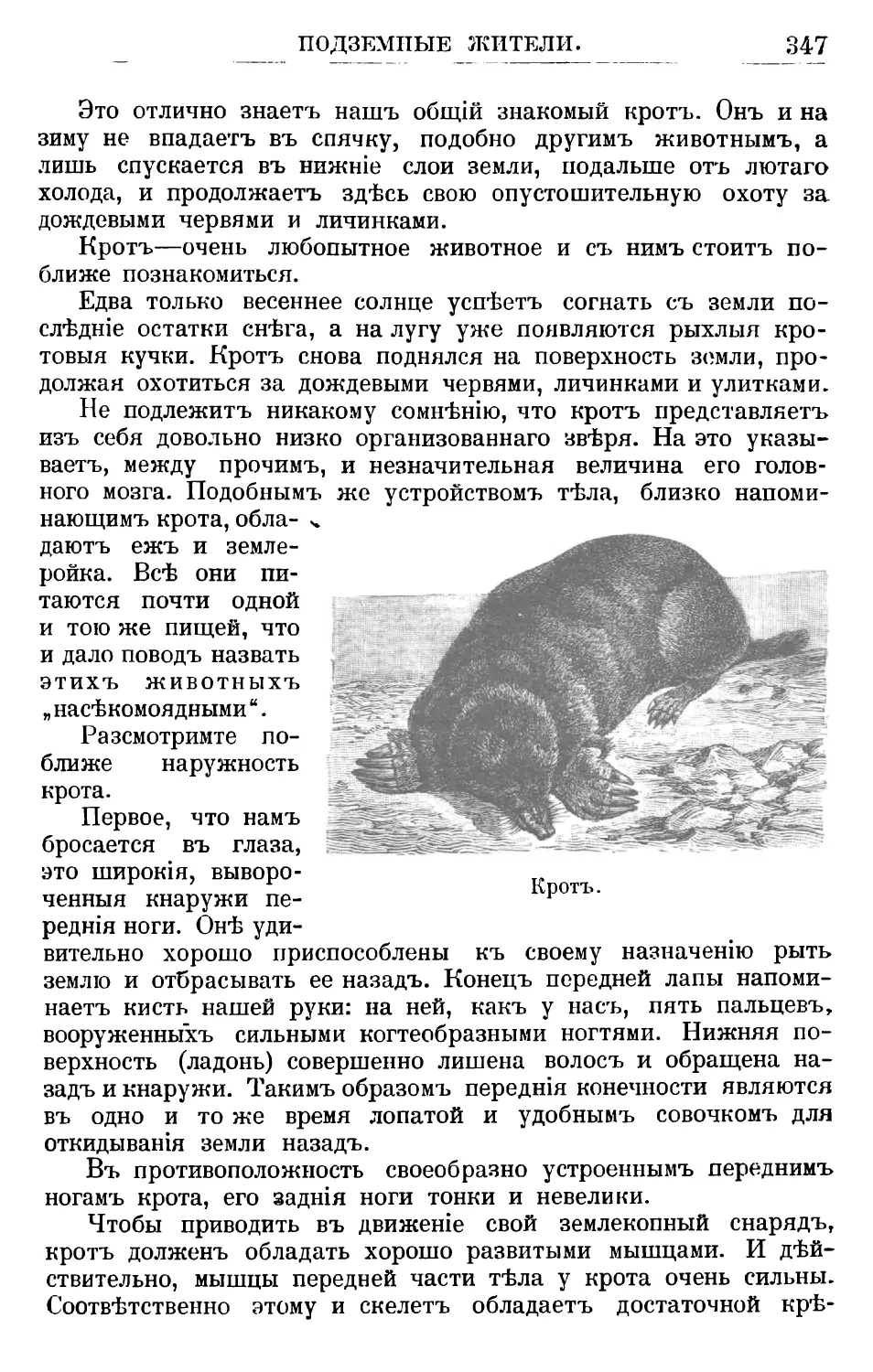

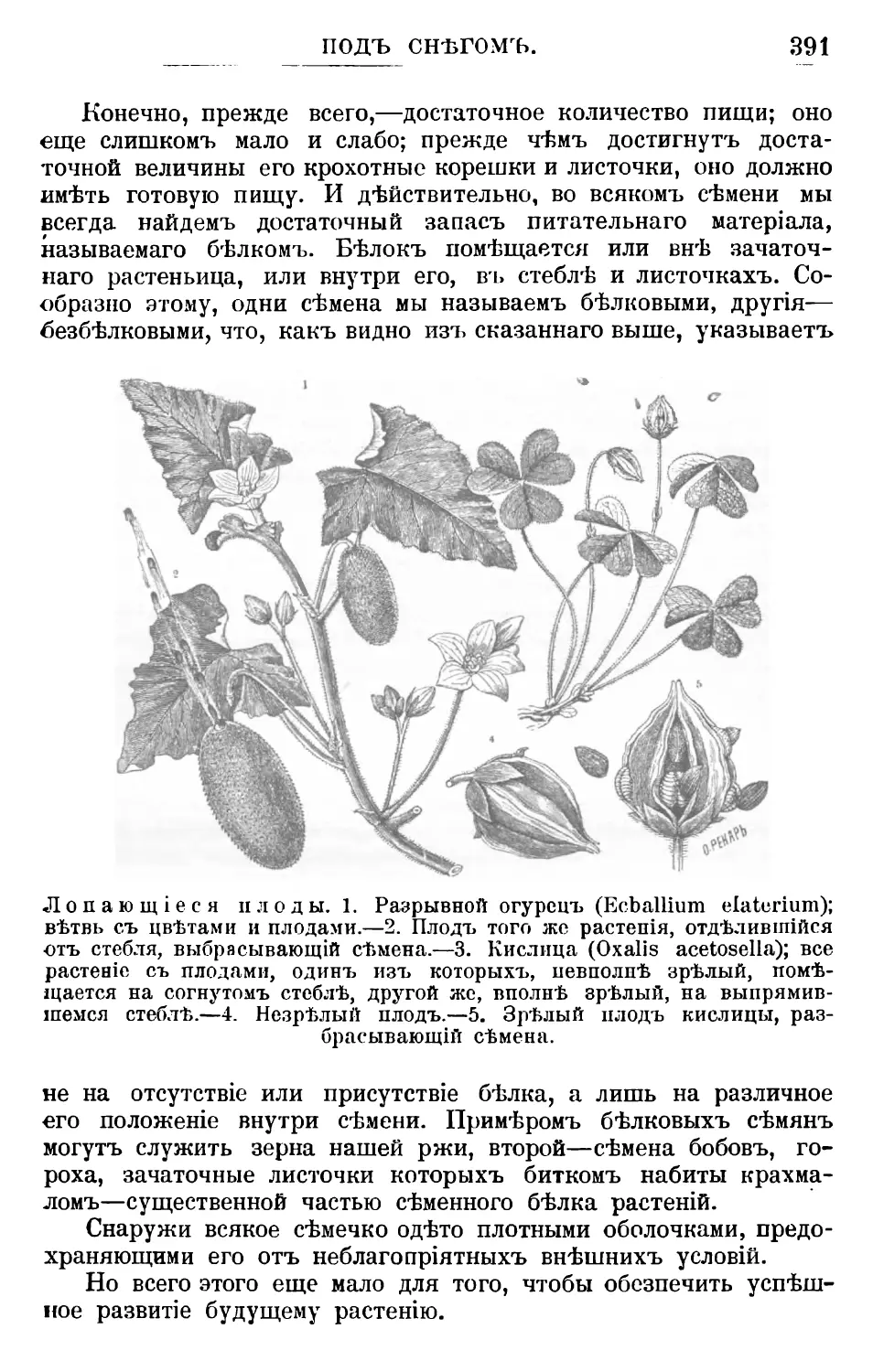

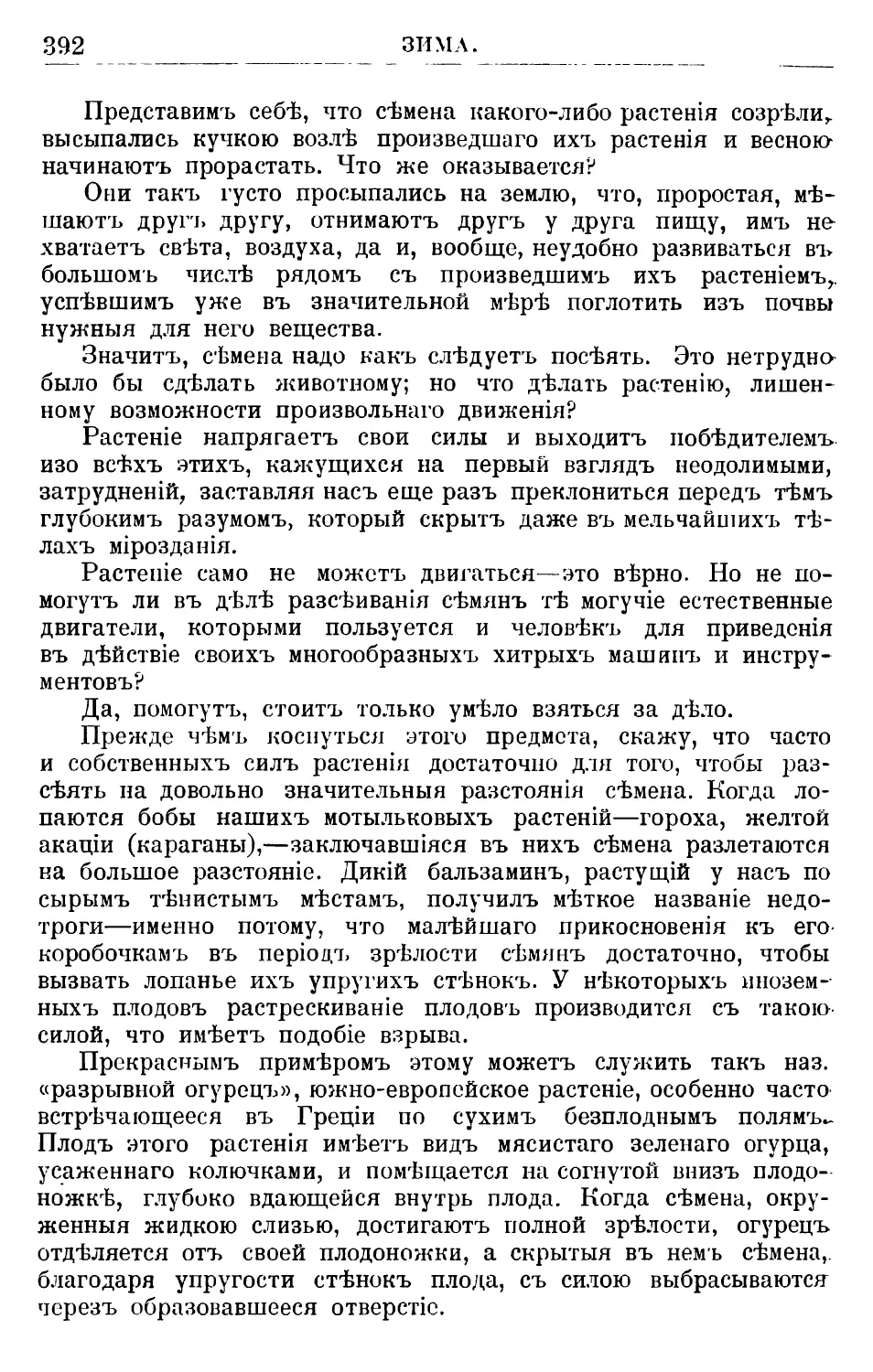

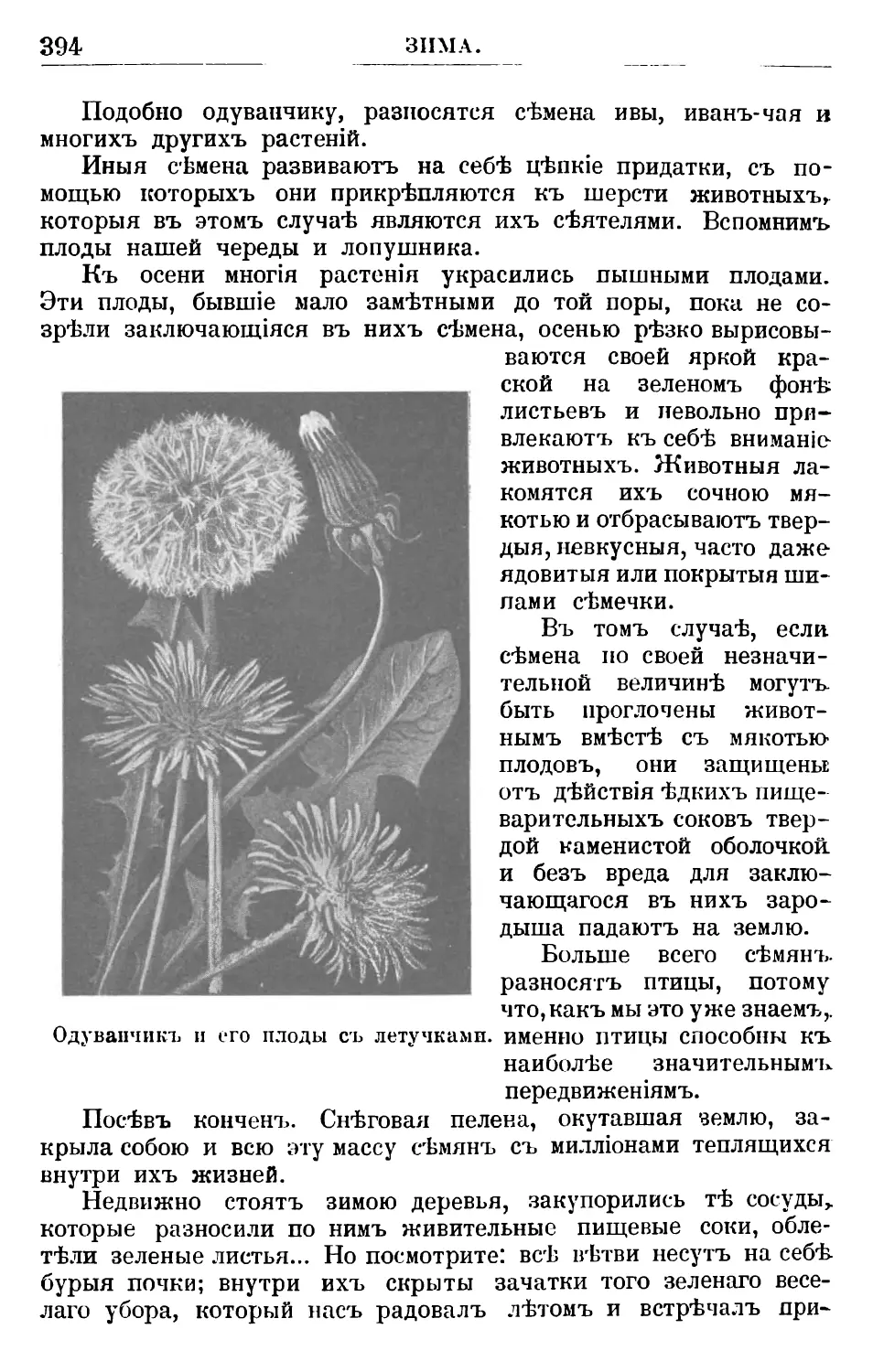

нымъ образомъ въ оболочкѣ сѣмянъ, заключающихъ въ себѣ