Автор: Чэмплин Э. Линтотт Э. Боумэн А.К.

Теги: кембриджская история древнего мира

ISBN: 978-5-86218-551-5

Год: 2018

Похожие

Текст

КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

ТОМ X

THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY

SECOND EDITION VOLUME X

THE AUGUSTAN EMPIRE 43 B.C. - A.D. 69

Edited by

ALAN K. BOWMAN Student of Christ Churchy Oxford

EDWARD CHAMPLIN

Professor of Classics, Princeton University

ANDREW ΠΝΤΟΤΤ Fellow and Tutor in Ancient History, Worcester College, Oxford

Cambridge

UNIVERSITY PRESS

КЕМБРИДЖСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

ТОМХ

Первый полутом

ИМПЕРИЯ АВГУСТА 43 Г. ДО И. Э. - 69 Г. И. Э.

Под редакцией

А.-К. БОУМЭНА, Э. ЧЭМПЛИНА, Э. ЛИНТОТТА

ЛАДОМНр

Научно-издательский центр «Ладомир»

Москва

Перевод О.В. Любимовой

(Предисловие, гл. 2, 4, 6, 8, 10,12, 13b, 13d, 13f, 13h, 13j, Приложения к гл. 13а)

С.Э. Таривердиевой

(гл. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 13с, 13е, 13g, 13i)

Империя Августа 43 г. до и. э. — 69 г. и. э.: в 2 полутомах / Под ред. А.-К. Боумэна, Э. Чэмплина, Э. Линтотга; перев. с англ., подготов, текста, предисловие, примечания О.В. Любимовой, С.Э. Таривердиевой. — М.: Ладомир, 2018. — Первый полутом. — 736 с. (Кембриджская история древнего мира. Т. X, первый полутом [1—736 с.]).

© Cambridge University Press, 1996.

© Любимова О.В. Перевод, 2018

ISBN 978-5-86218-551-5 © Таривердиева С.Э. Перевод, 2018.

ISBN 978-5-86218-553-9 (η/τ. 1) © НИЦ «Ладомир», 2018.

Репродуцирование {воспроизведение) данного издания любым способом без договора с издательством запрещается

ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Предлагаемый вниманию читателей десятый том «Кембриджской истории древнего мира»1 посвящен весьма насыщенной событиями эпохе от смерти Цезаря до прихода к власти Веспасиана, когда старые республиканские институты гибли в пламени гражданских войн, а пришедшей им на смену Римской империей правила первая, пожалуй, самая знаменитая, яркая и неоднозначная династия — Август и Юлии—Клавдии. Главы тома посвящены различным сторонам жизни достаточно юной еще Римской империи, таким как история гражданских войн, политическая и военная история правления Августа и Юлиев—Клавдиев, методы управления Римской империей, финансы и право, социальная структура, религия и культура, жизнь города Рима, Италии и провинций. Комплексный подход при описании каждого периода истории Древнего Рима, последовательно реализуемый издателями «Кембриджской истории древнего мира», позволяет не только получить более полное представление о политических, экономических и социальных процессах рассматриваемого времени, но и глубже проникнуть в повседневную жизнь самых различных общественных слоев, от императора и его семьи до рабов и вольноотпущенников, от населения города Рима до жителей самых отдаленных провинций — как западных, так и восточных.

В настоящем томе КИДМ были использованы те же правила оформления ссылок на античные источники, что и в уже опубликованных томах.

Так, ссылки на литературные источники строились следующим образом: вначале по-русски давалось имя автора и выделенное курсивом название его произведения (указывалось в случае, если сохранилось несколько сочинений данного автора), затем приводились номера книги/главь]/ параграфа, соответствующие опорному англоязычному изданию. Транс¬

1 Перевод осуществлен по изд.: The Cambridge Ancient History: In 14 vols. Vol. X: The Augustan Empire, 43 B.C. — A.D. 69. 2nd ed. Cambridge, 1996 (5-й завод отпечатан в 2006 г.).

6

От переводчиков

литерация имен античных авторов и перевод названий их произведений следуют устоявшимся традициям русскоязычной научной литературы. Ссылки на нарративные источники, фигурирующие в английском оригинале, выверены, выявленные опечатки выправлены без особого указания на то.

Ссылки на эпиграфические, папирологические и нумизматические источники даны в общепринятом формате, который использован и в английском издании.

Ссылки на современную историографию следуют конструкции исходного английского оригинала: фамилия автора, год издания, далее, в скобках, позиция в разделе «Библиография» настоящего издания, состоящая из латинской буквы, обозначающей подраздел библиографического списка, и порядкового номера в нем, далее, после двоеточия, номер страницы (если имеется в английском оригинале). В случаях, когда выходные данные публикации или расшифровка какого-либо сокращения отсутствовали в разделе «Библиография» английского издания, в русском переводе приводились более полные библиографические сведения.

Цитаты из античных авторов воспроизводятся по авторитетным русским переводам с указанием имени переводчика. Если таковое не указано, это означает, что перевод с древнего языка сделан переводчиком соответствующей главы. Цитаты из Нового Завета даны в переводе Российского Библейского общества.

При переводе личных имен, географических названий и этнонимов мы старались использовать общепринятые варианты транслитерации, преобладающие в переводах античных источников на русский язык и в русскоязычной научной литературе по антиковедению. В гл. 17, посвященной зарождению и распространению христианства, в случае разночтений предпочтение отдавалось тем вариантам транслитерации имен собственных, которые используются в антиковедении, а не в библеистике (например, Аквила, а не Акила, Сцева, а не Скева, Бероя, а не Верия).

Уточнения, дополнения и пояснения переводчиков сопровождаются в тексте пометами «ОЛ.» и «С.Т.» и в большинстве случаев вынесены в подстрочные примечания, маркированные индексом с буквой; это позволило сохранить нумерацию примечаний, соответствующую английскому оригиналу.

* *

*

Мы бы хотели выразить благодарность всем сотрудникам Научно-издательского центра «Ладомир», а в особенности Ю.А. Михайлову за его редакторскую работу, многочисленные ценные замечания, комментарии и дополнения в процессе работы над переводом т. X КИДМ.

О.В. Любимова, С.Э. Таривердиева Москва, 2017 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Исторический период, рассматриваемый в этом томе, начинается через полтора года после смерти Юлия Цезаря и заканчивается в конце 69 г. н. э., то есть через полтора года после смерти Нерона, последнего из династии Юлиев—Клавдиев. Его преемники, Гальба, Отон и Вигеллий, правили недолго и сошли со сцены, оставив Веспасиана единственным претендентом на императорский трон. В этот период произошли глубочайшие изменения в политической конфигурации государства (res publica). В течение десяти лет после смерти Цезаря конституционная власть принадлежала Октавиану, наследнику Цезаря, Антонию и Аепиду — триумвирам для восстановления государства (tresviri rei publicae constituendae). Наше изложение начинается с 27 ноября 43 г. до н. э. — дня, когда Тици- ев закон (Lex Titia) легализовал договоренности триумвиров, и за несколько дней до смерти Цицерона, послужившей финальной точкой для редакторов второго издания т. IX «The Cambridge Ancient History» (САН IX2). В 27 г. до н. э., через пять лет после истечения полномочий триумвиров, Октавиан стал принцепсом и Августом, а в последующие сорок лет постепенно выстроил систему правления, которая, в сущности, была монархической и династической и, хотя переходила от одной династии к другой, не претерпевала каких-либо радикальных изменений вплоть до конца Шв. н. э.

Гений Августа руководил политической трансформацией государства (res publica), но вряд ли меньшим было его влияние на расширение римских владений в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северо- Западной Европе. Никогда Рим не приобретал больше провинциальных территорий или большее влияние за границей, чем в правление первого принцепса. При его преемниках приращение шло равномерно, но гораздо медленнее, нежели в его правление. Если оставить в стороне завоевания, то для этого периода в целом по всей империи хорошо засвидетельствовано процветание, явившееся следствием установления римского мира (рах romana), основания которого были заложены в эпоху Республики.

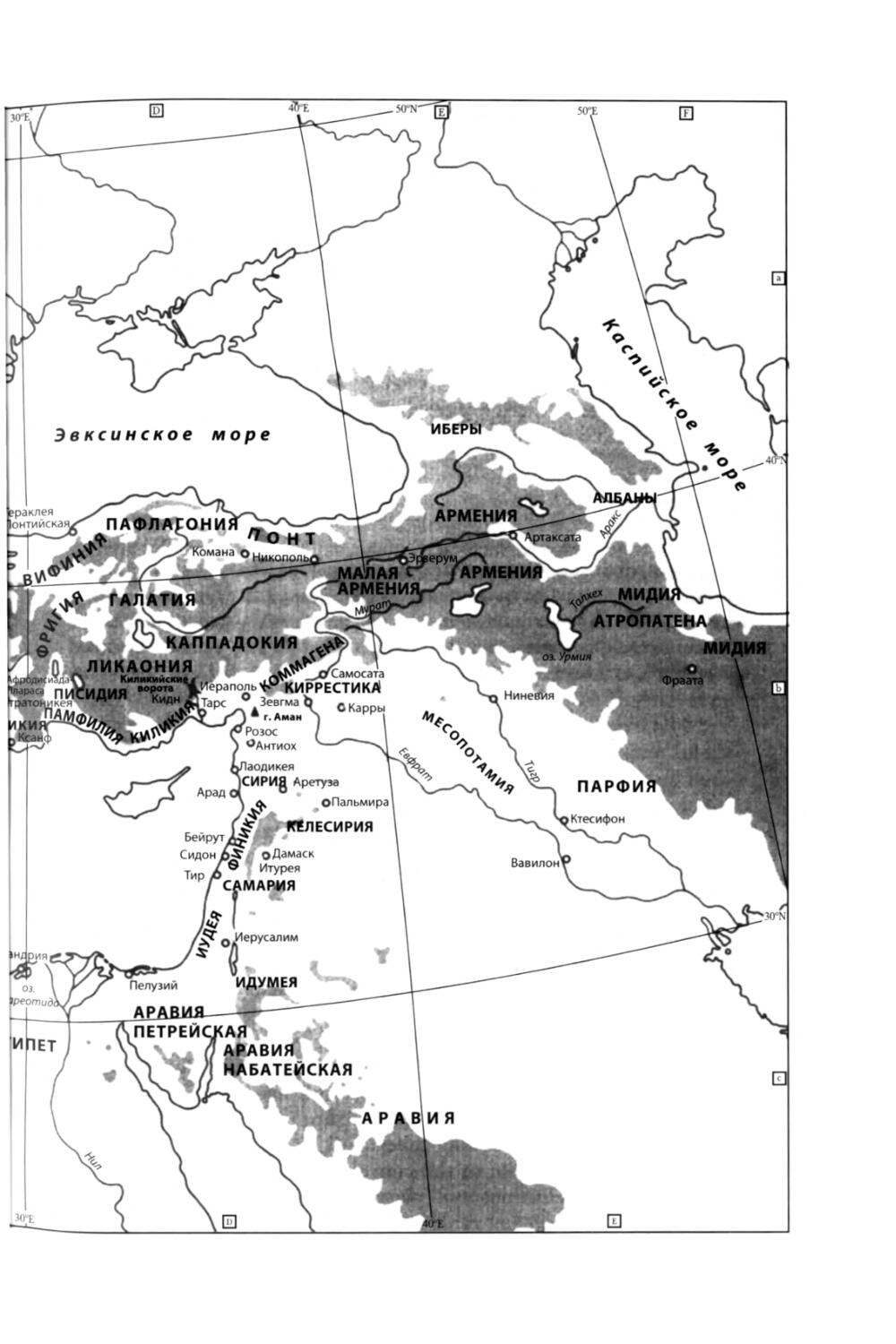

Карта I. Римский мир в правление Августа и императоров из династии Юлиев—Клавдиев

10

Предисловие

Пожалуй, можно сказать, что за последние шестьдесят лет (САН X2 увидел свет в 1996 г. — О.Л.) воззрения современных исследователей на эту эпоху изменились более решительно, нежели их взгляды на любой другой период римской истории. Поэтому уместно будет кратко указать, чем этот том сильнее всего отличается по своему подходу и содержанию от предыдущего издания, и обосновать его структуру, особенно ввиду того обстоятельства, что новые издания трех томов, охватывающих период между смертью Цезаря и смертью Константина, до некоторой степени задуманы как единое целое.

Что касается общей структуры тома, то мы сочли важным положить в его основу политическую нарративную историю этого периода, в частности, для того, чтобы нагляднее показать те события, которые были случайными и непредсказуемыми (гл. 1—6). Следующие главы более ана- литичны и дают более широкое представление об управлении и институтах (гл. 7—12), регионах (гл. 13—14), социальном и культурном развитии (гл. 15—21), хотя в целом мы постарались избегать слишком широких мазков. Например, мы не смогли представить себе аналог главы Ф. Эрте- ля «Экономическая унификация Средиземноморья» (САН X1: гл. 13), хотя в свое время она была интересной и бесценной. Мы осознаём, что в отсутствие подобных глав ценность нашего издания была отчасти утрачена, и просим читателей не воспринимать том САН X1 как представляющий лишь библиографическую ценность; главы Сайма о северных границах (гл. 12) и Нока о религиозном развитии (гл. 14) — упомянем лишь две — по-прежнему представляют большой интерес для историка.

Весьма очевидно сильное влияние на авторов данного тома работы сэра Рональда Сайма «Римская революция», увидевшей свет через пять лет после САН X1, как и других его просопографических и социальных исследований, которые позволили пересмотреть историю римской аристократии в первом веке Империи. Сегодня никто не сомневается, что историк, изучающий римское государство этого периода, должен придавать семейным связям, патронату, отношениям статуса и собственности не меньшее значение, чем истории конституции или учреждений, и видеть, как эти отношения выражались в государственных институтах, сословиях (ordines), правительственных должностях и провинциальном обществе.

Влияние другой классической работы XX в., «Социальной и экономической истории Римской империи» М.И. Ростовцева, впервые опубликованной в 1926 г., было, пожалуй, менее очевидно на страницах САН X1, чем следовало бы ожидать. Надеемся, что теперь баланс восстановлен. Великое достижение Ростовцева состоит в том, что он, как никто прежде, синтезировал свидетельства письменных источников, строений, монет, скульптуры, живописи, артефактов и археологии в социальную и экономическую историю Империи под властью Рима, написанную не с узкой, романоцентричной, точки зрения. За последние шестьдесят лет получено огромное множество новых свидетельств для различных регионов Империи. Один исследователь не может быть настолько компетентен, чтобы

Предисловие

11

знать подробности обо всей Империи, и характерной чертой современной науки стала региональная специализация. Такое положение дел нашло отражение и в настоящем томе: в него включены главы как о каждом регионе или провинции, так и об Италии, по аналогии со структурой, принятой в томе САН IX2. Что же касается указанных обзоров частей Империи, то направляющим был следующий принцип: мы стремились к тому, чтобы главы нашего тома описывали тенденции, обусловившие достижения Империи эпохи расцвета (в английском оригинале использован термин «Высокая империя» — «The High Empire» — О.Л.), весьма благотворные для населения, тогда как соответствующие главы САН XI более статично, хотя и с учетом произошедших изменений, описывают состояние регионов римского мира в этот период.

Необходимо сказать несколько слов об очевидных пробелах и особенностях нашей работы. Мы не сочли нужным заниматься написанием обзора источников по данному периоду. Основные литературные источники (Тацит, Светоний, Дион Кассий, Иосиф Флавий) очень хорошо изучены современными исследователями, и, с точки зрения литературных свидетельств, данный период не так проблематичен, как последующие. Что касается массы документальных, археологических и нумизматических свидетельств по различным темам и регионам, то мы сочли за лучшее, чтобы их обобщили авторы глав по своему усмотрению.

Наличие в нашем томе главы о социокультурной унификации Италии может показаться странным. Решение включить ее сюда было принято после совещания с редакторами САН IX2, на основании того, что правление Августа — это хорошая точка обзора для изучения процесса, который еще не успел завершиться до прихода Августа к власти и, пожалуй, не вполне завершился даже к моменту его смерти. Две главы (о Египте и о развитии римского права) будут иметь продолжения в САН XII2 (193— 337 н. э.), но не в САН XI2; в обоих случаях приведенное здесь изложение в целом верно для первых двух веков нашей эры. Рассказы об Иудее и об истоках христианства трудно было спланировать и состыковать, учитывая, сколь сильно пересекается этот материал. Тем не менее, мы приняли решение пригласить для написания этих глав разных исследователей и сопоставить данные главы. Однако удивительно, что САН X1 не содержит рассказа об истоках и раннем становлении христианства, хотя, с точки зрения последующего развития цивилизации, это, несомненно, самая важная черта нашего периода. Некоторые пересечения с другими стандартными классическими трудами неизбежны. Вместе с тем в вопросе о литературе мы сознательно попытались этого избежать, включив в САН X2 главу, которая задумана как история литературной деятельности в социальном контексте, а не как история литературы этого периода как таковой. Историю последней можно найти в первых двух томах «Кембриджской истории классической литературы» («The Cambridge History of Classical literature»).

К каждому автору мы обратились с просьбой представить по возможности такое изложение предмета, в котором суммировалось бы нынеш¬

12

Предисловие

нее состояние изученности темы и излагалась общепринятая точка зрения (в той мере, в какой о ней вообще можно говорить), с указанием аспектов, по которым автор придерживается иного мнения. Было бы невозможно и нежелательно требовать единства взглядов, а потому отдельные главы — что неудивительно — отражают разные подходы и точки зрения. Точно так же мы не настаивали на единообразии в использовании постраничных сносок, хотя просили авторов воздерживаться от длинных и уводящих от темы сносок. Мы можем лишь повторить утверждение редакторов САН VTQ2, высказанное ими в предисловии, о том, что расхождения отражают различные требования, которые предъявляют авторы сами к себе и диктуют сферы их научных интересов. Заметно, что раздел «Библиография» гораздо более многопланов и сложен, нежели в предыдущих томах КИДМ; это также свидетельствует о большом количестве опубликованных в последние годы важных исследований нашего периода. Большинство авторов включили в библиографические подразделы, в которых использованы кодовые обозначения, все или почти все публикации, упомянутые в их главах; другие же привели в сносках ссылки на некоторые книги, статьи и, особенно, публикации источников, общее значение которых, по их мнению, не настолько велико, чтобы помещать их в сводную библиографию. Мы оставили это без изменений.

Большинство глав данного тома было написано в 1983—1988 гг., и мы осознаём, что интервал между завершением авторской работы и итоговой публикацией оказался гораздо более продолжительным, чем хотелось бы. Ответственность за это отчасти лежит на самих редакторах. Проверка сносок и библиографических описаний, издательская подготовка рукописи слишком часто вынужденно откладывались под давлением иных обязанностей. Тем не менее, авторам была предоставлена возможность обновить библиографию, и мы надеемся, что они до сих пор не разочарованы тем, что сумели сделать.

Мы искренне рады поблагодарить за помощь всех, кто оказался причастен к данному проекту. В составлении плана тома принимал участие профессор Джон Крук, и мы весьма благодарны ему за эрудицию, проницательность и здравый смысл. Очень жаль, что он не смог продолжить работу уже на этапе редактирования, нам крайне недоставало его помощи. За быстрый и квалифицированный перевод гл. 14с, 14d и 201 мы признательны, соответственно, д-ру Г.-Д. Вульфу, д-ру Дж.-П. Уайльду (снабдившему нас также ценной библиографической справкой) и Эдварду Чэмплину. Мистер Майкл Шарп из колледжа Корпус-Кристи Оксфордского университета и мистер Найджел Хоуп оказали неоценимую помощь в работе с библиографическими материалами. Дэвид Кокс начертил кар¬

1 Гл. 20 написана итальянским археологом М. Торелли и, видимо, переведена с итальянского. Но Д. Кеннеди и М. Гудмэн, авторы гл. 14с и 14d, — англоязычные историки. Возможно, в английском издании — опечатка и речь должна идти о гл. 13с и 13d, авторы которых — Г. Альфёльди, историк венгерского происхождения, писавший в основном по- немецки, и К Гудино, французский исследователь. — О. Л.

Предисловие

13

ты, Барбара Хёрд составила указатель. Наша сердечная благодарность — Паулине Хайр и другим сотрудникам издательства «Cambridge University Press», отвечавшим за выпуск этого тома, за терпение, чувство юмора и готовность помочь.

А.-К. Боумэн, Э.-Дж. Чэмплин, Э.-У. Линтотт

* * *

О ПОСТРАНИЧНЫХ СНОСКАХ

Раздел «Библиография» данного тома разбит на секции, посвященные отдельным вопросам, которые иногда соответствуют конкретным главам, но чаще охватывают тематику сразу нескольких глав. Секции патинированы заглавными буквами латинского алфавита. Каждая книга или статья внутри секции имеет свой порядковый номер. Ссылки в постраничных сносках состоят из буквенного обозначения раздела и номера в нем подразумеваемой публикации. Для удобства восприятия в ссылки включены также имя автора и дата этой публикации. Например, ссылку «Syme 1986 (А 95): 50» следует раскрывать как «Syme R. The Augustan Aristocracy. Oxford, 1986. P. 50»; данная работа описана в разделе «А» «Библиографии» под номером 95.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ СОБЫТИЙ

Глава 1 Кр. Пеллинг

ЭПОХА ТРИУМВИРАТА

I. Триумвират

С принятием закона Тиция 27 ноября 43 г. до н. э. в Риме начался период абсолютной власти. Антонию, Лепиду и Октавиану было поручено «восстановление государства»; они получили титул «триумвиры для восстановления государства» («triumviri rei publicae constituendae»), — но приобрели полномочия принимать или отменять законы без совещаний с сенатом или народом, выносить приговоры, которые не подлежали обжалованию, и назначать магистратов по собственному выбору. Мир они поделили на три части: Цизальпийская и Дальняя Галлия достались Антонию, Нарбонская Галлия и Испания — Лепиду, Сицилия, Сардиния и Корсика — Октавиану. Фактически эти трое являлись правителями. Вскоре их осталось двое, а затем — один. К тому времени Республика уже умерла.

Но в тот момент, с которого мы повели речь, еще было совсем не очевидно, что перемены пришли надолго. Как говорится в первой фразе «Анналов» Тацита, ростки абсолютной власти прочно коренились в самой Республике: периоды деспотизма случались и прежде — Сулла и Цезарь, а в некотором роде и Помпей, — но все они остались в прошлом; дело Брута и Кассия на Востоке* вовсе не выглядело безнадежным. Но было ясно, что история и политика изменились и этот процесс не прекращался. В эпоху триумвирата великие деятели прощупывали обстановку. Например, до какой степени преданность легионов можно попросту купить, возможно ли превратить состоятельные сословия или римскую и италийскую бедноту в подлинную силу или в какой мере продолжают сохранять влияние древние роды. Поскольку в маневрах середины 43 г. до н. э. Планк и Поллион играли не меньшую роль, чем Лепид, вместо триумвирата мог образоваться и квинквират (союз пятерых. — С.Т.). Но Лепида в союз включили, а Планка и Поллиона — нет; и этим Лепид был обязан не столько своим войскам, сколько семье и связям. В 43 г. до н. э.

* В дальнейшем под «Западом» и «Востоком» в наст. изд. понимаются, соответственно, территории, о которых рассказывается в гл. 13 и 14 наст. изд. — С.Т

Глава 1. Эпоха триумвирата

15

последние, видимо, еще что-то значили, но спустя уже несколько лет с ними можно было не считаться. Да и с Лепидом тоже. Деньги тоже явились новым, непредсказуемым фактором. В 44—43 гг. до н. э. обещания, которые давались солдатам, достигли новых высот, и конечно же в ход шли деньги: средства самого Цезаря, друзей погибшего диктатора, таких как Бальб и Магий, и монеты, которые в огромных количествах чеканились по всей Римской империи. Неудивительно, что находится так много кладов этого периода, в том числе и довольно значительных1. Но добрались ли бы эти деньги до легионеров?

Ответа на этот вопрос не знали и сами легионеры. Никто не знал. Изменилась и роль пропаганды. Цицерон был мастером обмана. К примеру, не следует думать, что его «Филиппики» предназначались лишь для ушей сенаторов. Когда их читали в лагерях или на рынках Италии, они, без всякого сомнения, также оказывали свое воздействие. Но на кого пропаганда нацеливалась в первую очередь? Конечно, на солдат. Именно они представляли наибольшую ценность в 44—43 гг. до н. э. до н. э. А как же италийцы и жители муниципиев? Можно ли было привлечь их на свою сторону, и могли ли они сыграть решающую роль в борьбе за власть? В 30-х годах пропаганда всё больше и больше обращалась в их сторону, и Октавиану удалось снискать их преданность. Но разумно ли он поступил, опершись на них? Велико ли было их значение в последней войне? В этом можно усомниться, хотя, конечно, на протяжении следующих мирных лет их симпатии играли важную роль. Но таковым было это время. Никто не знал, какие ключи к власти можно отыскать и насколько эффективными они окажутся. Ясно было лишь одно — правила изменились.

Из-за состояния источников нам даже сложнее, чем жившим тогда людям, определить масштаб перемен. От этого времени не сохранилось речей, диалогов и писем Цицерона, в которых рассказывалось бы о текущих событиях; вместо этого нам доступны лишь редкие обрывки современных событиям литературных и эпиграфических данных, а потому приходится полагаться на гораздо более поздние рассказы: на Аппиана, который в своих пространных «Гражданских войнах» довел повествование до смерти Секста Помпея (об Актийской и Александрийской войнах он рассказал в утраченной «Истории Египта»); на Диона Кассия, который в кн. XLVH—L относительно полно говорит о событиях эпохи триумвирата; на Плутарховы жизнеописания Антония и Брута. Некоторые полезные сведения содержатся в «Божественном Августе» Светония. Имеются они и у Иосифа Флавия. Зачастую неясно, какими источниками пользовались эти авторы, хотя очевидно, что на них повлияли работы Азиния Поллиона, Ливия и красочного Квинта Деллия; понятно, что позднейшие авторы вполне могли пользоваться иными, более экзотическими материалами. Тем не менее, сообщения и названных источников нередко содержали бросавшиеся в глаза неточности, более того, во всей письменной

Crawford 1969 (В 318): 117-131; Crawford 1985 (В 320): 252.

Карта 2. Италия и Восточное Средиземноморье

18

Часть I. Изложение событий

традиции содержится немалая доля подтасовок. Тогдашняя пропаганда Октавиана, несомненно повторенная и усиленная в его «Автобиографии», увидевшей свет в 20-х годах до н. э., была полна историями об излишествах и бесчинствах Антония и Клеопатры. Впоследствии более поздние авторы, прежде всего Плутарх, придали этим историям романтическую окраску, демонстрируя порой большую симпатию к любовникам, но едва ли большую точность. И вполне естественно, что все эти авторы сосредотачивали внимание на главных действующих лицах — Бруте, Кассии, Октавиане, Сексте, Антонии и Клеопатре. Мы весьма смутно представляем, как выглядела ежедневная политическая жизнь в Риме, насколько присутствие великих людей подавляло рутинные дела и споры в сенате, судах, собраниях и на улицах. Триумвиры сами назначали консулов и других, менее важных, должностных лиц, но в то же время проводились и какие-то выборы. Нам неизвестно, с какой частотой они происходили или насколько острой и неподдельной была борьба2. Плебс и жители италийских городов не всегда принимали решения триумвиров без сопротивления; но мы не знаем, как часто и насколько эффективно триумвирам возражали в сенате; мы не знаем, наконец, какой свободой слова и действий обладали сенаторы в отдельных сферах. У нас мало, а то и почти вовсе нет сведений о всадниках; мы не можем быть уверены, что они были так уж пассивны или лишены влияния. Мы больше не слышим о выдающихся политических процессах, но это не значит, что их вовсе не было. Всё это представлено в источниках крайне скудно, лишь в свете действий и амбиций самих великих людей. От цветной картины мы переходим к черно-белой.

II. Филиппы, 42 г. до н. э.

42 год до н. э. начался в Риме с важных событий. Юлий Цезарь был обожествлен3. Римские полководцы уже привыкли к божественным почестям на Востоке, много их воздавалось Цезарю и при жизни, но официальное постановление по этому поводу — совсем иное дело. Отныне Окта- виан, если хотел, мог называть себя «сыном Божественного» («divi filius»)4. Важность этого титула для его репутации, как и многое другое, не поддается оценке. Но более неотложной задачей была кампания против Брута и Кассия на Востоке — война возмездия, которой обожествление Цезаря придало новое значение. Антонию и Октавиану предстояло разделить между собой командование. Теперь триумвиры располагали сорока тремя легионами; сорок из них, возможно, было набрано для службы на

2 Cp.: Frei-Stolba 1967 (С 92): 80-86; Millar 1973 (С 175): 51-53.

3 Дион Кассий. XLVTI. 18.3—19.3; cp.: Weinstock 1971 (F 235): 386—398; Wallman 1989 (С 243) 52-58.

4 Некоторое время он не использовал это именование; впервые титул появляется на монетах ок. 40/39 г. (RRC 525).

Глава 1. Эпоха триумвирата

19

Востоке, хотя лишь двадцать один или двадцать два в действительности участвовало в кампании и только девятнадцать сражалось при Филиппах5. Лепид должен был контролировать Италию, но и там влияние Антония было значительным, поскольку двое из его командиров вместе с сильными армиями находились именно в этой области: Кален — в самой Италии, а Поллион — в Цизальпийской Галлии.

В начале года передовые силы триумвиров в составе восьми легионов под командованием Гая Норбана и Луция Децидия Саксы переправились через Адриатическое море, но вскоре на Адриатике начал действовать флот Освободителей — около ста тридцати кораблей под командованием Луция Стая Мурка и Гнея Домиция Агенобарба, и в итоге оказалось сложно перевезти основное войско. Далее неопределенность усилилась из-за возрастания власти Секста Помпея на море. В событиях 44— 43 гг. до н. э. он сыграл незначительную роль, но его имя было внесено в проскрипционный список, и казалось неизбежным, что ему придется присоединиться к Освободителям. К началу 42 г. до н. э. Секст Помпей подчинил Сицилию, его флот существенно возрос, к тому же сам Секст предоставлял убежище недовольным, напуганным и обездоленным из всех сословий. В 42 г. до н. э. его усилило множество проскрибирован- ных5а. Но против флота Секста Октавиан отправил Сальвидиена Руфа, и возле Мессенского пролива состоялась крупная, хотя и не решающая битва, после которой Секст уже не оказывал сколь-либо значимого воздействия, и Освободители почти не получали пользы от такого потенциально ценного союзника. Летом триумвирам удалось переправить основное войско511.

В Македонии вести о проскрипциях и смерти Цицерона решили судьбу Гая Антония: его казнили, вероятно, по приказу Брута6. Сам Брут во второй половине 43 г. до н. э. действовал в Греции, Македонии, Фракии и даже Азии, набирая войска, укрепляя связи с союзниками и накапливая средства. Наконец, он выступил, возможно, в конце лета, более вероятно — в начале 42 г. до н. э.7, чтобы встретиться с Кассием. Тот застрял далеко на Востоке и не мог разобраться с делами вплоть до конца 43 г. до н. э.: даже после июльской победы над Долабеллой оставались проблемы, требовавшие решения, например, в Тарсе, на который он наложил штраф в размере 1,5 тыс. талантов, и в Каппадокии, где продолжались волнения, пока летом 42 г. до н. э. посланцы Кассия не убили

5 Brunt 1971 (А 9): 484-485; Botermann 1968 (С 36): 181-204.

5а Имеются в виду люди, приговоренные триумвирами к смерти: многие из них в поисках защиты бежали на Сицилию к Сексту Помпею и были готовы сражаться на его стороне. — С.Т.

5Ь Армия была переправлена в Македонию для войны с Брутом и Кассием. — С.Т.

6 Плутарх [Брут. 28.1; Антоний. 22.6) — этот автор, вероятно, прав в отношении датировки и ответственности за отданный приказ; ср.: Дион Кассий. XLVn.24.3-6.

7 Плутарх [Брут. 28.3) и Дион Кассий (XLVH 25.1—2) согласны в том, что этот поход начался после смерти Гая Антония, но предлагаемая ими хроника событий весьма ненадежна.

20

Часть I. Изложение событий

царя Ариобарзана и не захватили его казну. Жестокие действия Кассия, несомненно, усугубили эти проблемы, но, невзирая на трудности, богатство Востока всё еще было крупнейшим потенциальным активом Освободителей (и оно оставалось огромным, даже если учесть, что им приходилось кормить свои войска, — финансовое положение триумвиров было еще хуже), и Кассий, естественно, желал воспользоваться данным ресурсом в полной мере. Вероятно, марш на запад (Малой Азии. — С.Т) он предпринял не раньше зимы, когда триумвиры объединились и уже поползли слухи, что их первое войско переправляется в Грецию8. Весной 42 г. до н. э. Кассий и Брут встретились в Смирне. Вероятно, на двоих у них был двадцать один легион, из которых девятнадцать приняло участие в решающей битве9.

Ходили слухи, что они разошлись в вопросах стратегии: Брут желал поскорее вернуться в Македонию, а Кассий настаивал, что сначала необходимо обезопасить тыл, выступив против Родоса и городов Ликии10. У Кассия, разумеется, имелись свои резоны. Ликия и Родос были соблазнительно богаты, и даже существовали некоторые стратегические аргументы в пользу отсрочки возвращения в Македонию: Освободители контролировали море, и армии триумвиров могли погибнуть в силу простой нехватки продовольствия. И, тем не менее, расчеты Кассия, без всякого сомнения, были неверны. Филиппы находились очень далеко на востоке, и сражения при них состоялись в конце года, когда дружественно настроенные области Македонии и северной Греции, в прошлом году довольно спонтанно приветствовавшие Брута и о присоединении которых к делу Освободителей Цицерон так тепло объявил в «Десятой филиппике», уже были утрачены, а их богатство и зерно служили важной поддержкой не Освободителям, а триумвирам. Родос и Ликия имели сильные флоты, но Кассию и Бруту не следовало слишком уж опасаться их — Освободители в любом случае контролировали бы море. Конечно же им следовало быстро продвигаться на запад, чтобы обеспечить своему флоту лучшие базы на Адриатике и искать возможность изолировать передовые силы триумвиров на западном побережье Греции, то есть фактически еще раз переиграть кампанию 48 г. до н. э. В итоге восемь легионов Норбана и Саксы, не получая никакой поддержки, были бы обречены на гибель. Жестокое обращение Освободителей с Родосом и Ликией не улучшило их посмертную репутацию. Возможно, оно также предопределило их поражение.

8 Ср.: Аппиан. Гражданские войны. IV.63.270—271; Дион Кассий. XLVII.32.1; Плутарх. Брут. 28.3. Трудно поверить в такой длительный зимний переход, но источники четко связывают начало марша с известиями о проскрипциях и сопутствовавших им событиях; в любом случае, последовательность событий не позволяет датировать этот марш концом лета или осенью 43 г. до н. э. Вместе с тем состояться он должен был раньше поздней весны 42 г., поскольку иначе не осталось бы времени для кампании на юге Малой Азии.

9 Brunt 1971 (А 9): 485-488; Boteimaim 1968 (С 36): 204-211.

10 Аппиан. Гражданские войны. IV.65.276—277; ср.: Плутарх. Брут. 28.3—5; противоположный взгляд: Дион Кассий. XLVH.32 — автор, защищая свою версию взаимоотношений Брута и Кассия, подчеркивает их единодушие.

Глава 1. Эпоха триумвирата

21

Кассий двинулся против Родоса, Брут — против Линии, и оба одержали быстрые и полные победы; в частности, стали широко известны ужасающие сцены резни и массового самоубийства в ликийском городе Ксанфе. Возможно, с Родоса взыскали 8,5 тыс. талантов, цифра же в 150 талантов из Линии вызывает большие сомнения11. Другим народам Азии приказали выплатить значительную сумму, равную десятилетнему трибуту11а, хотя в предыдущие годы эту область уже нещадно обобрали. Без всякого сомнения, Освободители выплатили часть суммы непосредственно легионерам, другую же сохранили для дальнейших раздач во время решающей кампании. В результате они снискали особенную лояльность армии, но причиной тому были, конечно, не только сугубо материальные мотивы. Хотя кампании завершились быстро, Брут и Кассий встретились в Сардах только в июне или июле и вместе двинулись на север — к Геллеспонту, через который они переправились в августе.

Норбан и Сакса беспрепятственно пересекли Македонию и заняли позицию к востоку от Филипп, пытаясь заблокировать узкие проходы, но войска Брута и Кассия, имевшие значительный численный перевес, обошли их с флангов и в начале сентября достигли Филипп. Норбан и Сакса отошли к Амфиполю, где соединились с основной армией под командованием Антония. Октавиан, ослабленный болезнью, немного отставал. Затем Брут и Кассий заняли сильную позицию по другую сторону Эгнациевой дороги. Через несколько дней прибыл Антоний и дерзко встал лагерем всего лишь в миле от них, на гораздо более слабой позиции на равнине. Через десять дней к нему присоединился Октавиан, всё еще неважно себя чувствовавший. Несмотря на превосходство своей позиции, Освободители поначалу рассчитывали избежать битвы. Они контролировали море, сухопутное же сообщение триумвиров с Македонией и Фессалией было уязвимо, в силу чего Антонию и Октавиану было бы трудно вести продолжительную кампанию. Меж тем ловкие маневры и землеройные работы Антония11Ь вскоре стали угрожать левому флангу Освободителей, поэтому Брут и Кассий решились на сражение. Силы были примерно равны: в легионах триумвиров насчитывалось 100 тыс. пехотинцев против 70 тыс. у Освободителей. Зато последние были сильнее в коннице — 20 тыс. против 13 тыс.12.

Кассий командовал левым крылом, Брут — правым, против них стояли, соответственно, Антоний и Октавиан. Битва началась на фланге Кассия, поскольку Антоний атаковал одно из его укреплений. Затем в бой вступили войска Брута, очевидно, без приказа, но добились выдающегося успеха, уничтожив три легиона Октавиана и даже захватив его лагерь. У Кассия дела шли намного хуже: по-видимому, важную роль сыграла личная храбрость Антония — он захватил лагерь Кассия. В пыли и рас¬

11 Плутарх. Брут. 32.4.

11а Три бут — прямая подать с населения провинции. — С.Т

11ь Антоний прокапывал рвы — они должны были преградить Кассию доступ к морю. — С.Т.

12 Ср. прежде всего: Аппиан. Гражданские войны. IV. 108.454; Brunt 1971 (А 9): 487.

22

Часть I. Изложение событий

терянности Кассий слишком рано отчаялся и, не зная о победе Брута, покончил с собой. Так (в начале октября 42 г. до н. э.) завершилась первая битва при Филиппах. В тот же день (по крайней мере, так говорили) Освободители одержали крупную морскую победу на Адриатике, когда Мурк и Агенобарб уничтожили два легиона подкреплений триумвиров.

Затем последовали три недели бездействия. Первая битва никоим образом не облегчила трудности триумвиров со снабжением, и Антонию пришлось отправить целый легион за провиантом в Грецию. Но и на Брута оказывали давление собственные войска, жаждавшие нового сражения. Солдаты уважали его как полководца меньше, чем Кассия, и после первой битвы (т. е. после смерти Кассия. — С.Т) Брут опасался дезер- тирств. Кроме того, его собственная линия снабжения с моря вскоре тоже оказалась под угрозой, поскольку Антоний и Октавиан заняли новые позиции на юге. Брут был вынужден принять второе сражение (23 октября). Фланг, которым он командовал лично, вновь добился некоторых успехов, но в итоге все его порядки были разбиты. Произошла страшная бойня, Брут покончил с собой. И с ним пришел конец делу республиканцев. Одни нобили из выживших тоже покончили с собой, другие были казнены, третьи получили прощение, а некоторым удалось сбежать к Мурку, Агенобарбу или Сексту Помпею. Большая часть войск перешла к триумвирам13.

Антоний давно был известен как военный, но до этого момента его успехи не были особенно яркими. При Фарсале крыло, которым он командовал, сыграло незначительную роль; в большинстве других сражений Цезаря он участия не принимал, а Мутинская война закончилась для него позором. Но теперь, когда враг был разбит, всё это было позабыто. Вклад же Октавиана в победу был мал; он действительно отсутствовал в первой битве — прятался в болотах, и даже его друзья14 не могли этого отрицать. Перед битвой войска были почти равны; именно операции Антония вынудили Освободителей на сражение, именно его отвага принесла в тот день победу. Антоний прославился, его реноме ощутимо поднялось. И тогда, и в последующие годы победителем при Филиппах весь мир считал Антония.

III. Восток, 42-40 гг. до н. э.

Возросшая мощь Антония отразилась на перераспределении сфер ответственности и влияния. Ему предстояло навести порядок на Востоке, также он сохранял за собой Дальнюю Галлию и получил Нарбонскую от Аепида; лишился Антоний лишь Цизальпийской Галлии, которая должна была стать частью Италии. Последняя номинально исключалась из

13 Аппиан. Гражданские войны. IV. 135.568—136.576; V. 2.4—9; Дион Кассий. XLVTL 49.3-4; Brunt 1971 (А 9): 488.

14 Агриппа и Меценат; см.: Плиний Старший. Естественная история. VH.148.

Глава 1. Эпоха триумвирата

23

раздела сфер влияния, но в ней оставался Октавиан, которому была поручена трудная и непопулярная задача — расселить ветеранов в италийских городах. И ему же предстояло вести войну с Секстом Помпеем, при этом Октавиан сохранял за собой Сардинию и тоже усиливался за счет Аепида, забрав у него обе испанские провинции. Самому Аепиду оставили только Африку, и даже ее — с некоторыми сомнениями15. Ясно, что он уже отставал от коллег. Антонию досталась также большая часть легионов. Многочисленные войска на Востоке уже отслужили свой срок, и их следовало распустить, остальных, в том числе доставшихся от Брута и Кассия, переформировали в одиннадцать легионов. Антоний получил шесть из них, Октавиан — пять, из которых два одолжил Антонию. Менее ясна ситуация с западными легионами, но и здесь, судя по всему, командиры Антония контролировали столько же легионов, сколько и Октавиан16. Антоний пообещал, что Кален передаст Октавиану два легиона взамен тех, которые Антонию одолжил Октавиан, но такие обещания легко нарушались — оба легиона остались в подчинении у Калена.

Антоний прекрасно помнил, как двое полководцев успешно вторглись в Италию из своих провинций: Сулла — с Востока и Цезарь — из Галлии. Теперь оба этих региона, и Галлия, и Восток, оказались под властью Антония. Угроза вторжения в Италию с этих территорий была очевидна. Случай с Галлией особенно интересен. Вся борьба и дипломатия предыдущих двух лет так или иначе являлись битвой за Галлию — стратегическая важность провинции была вполне очевидна17. Глядя в прошлое, мы неизменно связываем Антония с Востоком — пропаганда Октавиана вволю поиздевалась над его восточной испорченностью. Но нет никаких указаний на то, что Антоний планировал тогда сколько-нибудь длительное пребывание на Востоке. Конечно, его манили богатства и слава Востока; он мог бы снова разыграть сценарий Суллы17а, но столь же вероятным было и мирное возвращение Антония, подобное тому, как в 60-х годах до н. э. Помпей вернулся с Востока и получил новую власть и влияние на Западе. И при таком развитии событий, и в случае весьма вероятной ссоры триумвиров власть над Галлией оказалась бы жизненно важной. Наместником этой провинции был Кален с верными ему одиннадцатью легионами; Антоний мог положиться на него. И даже если Цизальпийская Галлия формально считалась частью Италии, она тем не менее оставалась под контролем Антония, ведь там находился Поллион, который тоже командовал ветеранами. Верный Вентидий тоже действовал на За¬

15 Сообщения Аппиана [Гражданские войны. V.3.12) и Диона Кассия (XLVTIL1.3; ср.: XLVIIL22.2) намекают на некоторые колебания.

16 Ср.: Brunt 1971 (А9): 493-497.

17 «...и Галлия, которая всегда защищает и защищала эту империю» («...Galliaque quae semper praesidet atque praesedit huic imperio». — Цицерон. Филиппики. V.37); ср. прежде всего: Филиппики. V.5; ХП.9, 13; ХШ.37.

17а Сулла воевал на Востоке с царем Понта Митридатом, но, когда Рим захватили его политические противники, Сулла вместе с армией вернулся в Италию, одержал победу над врагами у стен Рима и стал диктатором. — С.Т.

24

Часть I. Изложение событий

паде, возможно, в Галлии, возможно — в Италии18. В конечном счете, власть Антония над Галлией оказалась для него бесполезной, и после смерти Калена в 40 г. до н. э. Октавиан получил данную провинцию без борьбы. Именно эта важная историческая случайность — смерть Калена — и заставила Антония позднее решительно обратиться к Востоку. Но пока Кален был жив, Антоний сохранял власть над Галлией, что позволяло ему свободно рассматривать любые возможности.

Первым делом он занялся Востоком. Наведение там порядка было масштабной, но многообещающей задачей, к тому же это давало возможность начать войну против парфян. Царь Парфии Ород помогал Бруту и Кассию19, и теперь настало время мести. Республиканский полководец Лабиен до сих пор находился при парфянском дворе19а. Никто тогда не знал, чего ожидать от парфян, но, вне зависимости от того, вторгнется ли Парфия вновь в римскую провинцию Малая Азия, римский полководец всегда имел причины напасть на Парфию: отомстить за поражение Красса, пощекотать воображение римлян и поднять свой авторитет. Он даже мог стать вторым Александром, если бы всё прошло удачно, — это особенно соответствовало бы римскому вкусу.

Зиму 42/41 г. до н. э. Антоний провел в Греции, где различными способами выказывал симпатию к грекам20. Весной 41 г. до н. э. он переправился в Азию и, судя по всему, прежде чем вернуться на Эгейское побережье, посетил Вифинию и, вероятно, Понт21. В Эфесе, фактической столице Азии, Антония встретили как бога — на Востоке такие почести были в порядке вещей22, но вскоре, когда Антоний разослал в азиатские города своих представителей и озвучил свои денежные требования, богатство Востока обернулось горечью. И вновь Востоку пришлось финансировать обе стороны гражданской войны:22а на сей раз, чтобы заплатить войскам, требовались громадные суммы, вероятно, около 150 тыс. талантов, если предполагалось выплатить все обещанные вознаграждения23. Это значительно превышало даже возможности Востока, особенно после взысканий Долабеллы, а затем Кассия и Брута. Наконец, Антоний потребовал,

18 Аппиан. Гражданские войны. V.31.121; MRR П: 393.

19 Аппиан. Гражданские войны. IV.59.257, 63.271, 88.373, 99.414.

19а Лабиен был направлен Брутом и Кассием к парфянам за помощью. — С.Т.

20 Плутарх. Антоний. 23.

21 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XTV.301—304; cp.: Buchheim 1960 (С 49): 11-12.

22 Плутарх. Антоний. 24.4, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138).

22а В 41 г. до н. э. Антоний взыскивал средства для уплаты войскам триумвиров, тогда как в 43-42 гг. до н. э. восточным провинциям приходилось содержать армии Брута и Кассия. ·- С.Т.

23 Аппиан (Гражданские войны. V.5.21) влагает в уста Антония слова о том, что он нуждается «в деньгах, в земле, в городах» для двадцати восьми легионов, в которых — 170 тыс. человек, включая всех, «кто еще находится в войске» («μετά των συντασσομένων»): имелись также конница и «масса других войсковых частей». Цифра в 170 тыс. человек может быть вполне реальной, если говорить обо всех войсках триумвиров, включая и тех, кто находился на Западе («οι συντασσδμενοι?»), которым обещали деньги, землю или и то, и

Глава 1. Эпоха триумвирата

25

чтобы Азия выплатила трибут за девять лет в течение двух лет;24 и ему бы очень повезло, если бы провинция сумела это сделать. Обычный трибут Азии составлял, вероятно, менее 2 тыс. талантов в год25. Даже с учетом контрибуций с других восточных провинций и дополнительных сумм, полученных от зависимых царей и свободных городов26, Антоний мог рассчитывать не более, чем на 20 тыс. талантов — сумму, которую при сходных обстоятельствах получил Сулла после Митридатовой войны. И не все эти средства можно было потратить на вознаграждения. Деньги требовались на текущие расходы для войск и штаба Антония, на строительство флота (поскольку Мурк, Агенобарб и Секст по-прежнему были сильны и внушали опасения27), на необходимые подготовительные мероприятия к войне с Парфией. Спустя год войска всё еще ожидали своих наград28.

Вместе с тем распоряжения Антония были отмечены и великодушием. Он фактически простил сторонников Брута и Кассия, за исключением лишь тех, кто непосредственно участвовал в убийстве, — это решение оказалось более милосердным, нежели многие ожидали29. Области, сильнее всего пострадавшие от Освободителей — Ликия и Родос, — были освобождены от налогов; позднее такую же льготу Антоний предоставил Лао- дикее и Тарсу. Родосу отошли некоторые новые земли — Андрос, Тенос, Наксос и Минд30. Что касается континентальной Греции, то афиняне вскоре прислали к Антонию посольство и тоже были облагодетельствованы: они получили контроль над несколькими островами, включая Эги- ну. Антоний явно благоволил крупным культурным центрам. Такой восточный филэллинизм, несомненно, был присущ его натуре, но также мог и оказаться политически полезным, и не только в определенных кругах в Риме; на самом Востоке среди монархов стало модно демонстрировать восхищение великими городами прошлого, оказывая им благодеяния; и эти города, вероятно, прославляли Антония, когда он оказывал такие же милости. Всякого рода привилегии и освобождения, предоставленные Антонием «всемирному союзу победителей на праздничных играх» (союзу, в котором, по всей видимости, состояли не только атлеты, но и художники с поэтами), теперь тоже стали возможными и вполне соответ-

другое, а вот «масса других войсковых частей» — явное преувеличение. Ср. прежде всего: Brunt 1971 (А 9): 489-494; Keppie 1983 (Е 65): 60-61.

24 Аппиан. Гражданские войны. V.6.27.

25 Броутон оценивает его в 1600 талантов, см.: Broughton 1938 (Е 821): 562—564.

26 Ср.: Аппиан. Гражданские войны. V.6.27.

27 Аппиан. Гражданские войны. V.55.230.

28 Дион Кассий. XLVm.30.2.

29 Дион Кассий. XLVm.24.6 (согласно Диону Кассию, Лабиен, находившийся в Пар- фии, предполагал, что триумвиры не пощадят никого из своих противников. — С.Т.). Возможно, античный автор говорит здесь лишь о предположениях, но такие предположения часто сбывались.

30 Возможно, Аморг тоже, ср.: IG ХП 5.38; ХП. Supp.: 102, No 38, вместе с: Schmitt 1957 (Е 872): 186, примеч. 2; противоположное мнение см.: Fraser, Bean 1954 (E 828): 163, при- меч. 3.

26

Часть I. Изложение событий

сгвовали той же культурной политике31. Конец лета 41 г. до н. э. Антоний провел в поездках по Востоку, набирая новые войска и реорганизуя управление в провинциях после разрушений, принесенных войной, при этом сам он говорил о том, что Азии необходимо оправиться после «великой болезни»32. Расторопность Антония и территориальный охват его поездок в итоге оказались весьма впечатляющими, но при этом времени хватило лишь на несколько отдельных мероприятий. Внимание уделялось прежде всего регионам, расположенным восточнее, поскольку в случае войны с Парфией они приобрели бы важное значение. Особенно уязвима была Сирия. Города этой провинции с радостью встречали Кассия, и тот поддерживал тиранов, которые (как казалось) с большой симпатией относились к Парфии;33 большинству из них теперь пришлось уйти. Так, вероятно, повел себя Марион, тиран Тира34. Ирод из Иудеи также был скомпрометирован поддержкой, полученной от Кассия, но в этом случае Антоний достаточно хорошо разобрался в ситуации, чтобы не сыграть на руку антиримски настроенной знати. Ирод и его брат Фазаэль были признаны «тетрархами»; Иудея даже вернула себе часть земель, отданных прежде городам Финикии35. И, конечно, очень важен был Египет со своим богатством. Решение Антония вызвать царицу Египта к себе в Киликию стало судьбоносным.

Плутарх и Шекспир обессмертили знаменитую встречу на Кидне: великолепная позолоченная баржа, пурпурные паруса, Клеопатра в роли Афродиты — и прелестно, что это описание, скорее всего, по большей части правдиво36. Отношения царицы с Антонием быстро переросли просто дипломатические; их дети-близнецы родились всего год спустя. Как позднее рассказывали, Антоний провел зиму 41/40 г. до н. э. с Клеопатрой в Александрии в беспечном веселье37. Но случались и кровавые события. Клеопатра всё еще не вполне упрочила свою власть, угрозу представляла ее сестра — Арсиноя. Антоний приказал вытащить Арсиною из святилища в Эфесе и убить. Тиру пришлось выдать Серапиона — флотоводца, который предательски передал Кассию и Бруту флот Клеопатры; Арад вынужден был выдать претендента на египетский трон. Позднейшие

31 EJ2 300; RDGE 57; но, возможно, эти привилегии были предоставлены только в

32 г.; см.: RDGE ad loc.; Millar 1973 (С 175): 55; Millar 1977 (А 59): 456. Ср. также надпись триумвиров из Эфеса, которая касается привилегий при поездках для «учителей, софистов и врачей», см.: Knibbe 1981 (С 138).

32 В своем письме к иудеям, см.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XTV.312.

33 Согласно Аппиану [Гражданские войны. V. 10.39, 42), после своего низложения они бежали к парфянскому царю; возможно, так и было, cp.: Buchheim 1960 (С 49): 27.

34 Тираном он был в 42 г. до н. э., когда вторгся в Галилею (Иосиф Флавий. Иудейская война. 1.238—239; Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIV.298); но письмо Антония 41 г. до н. э. (см. сноску 35 к наст, гл.) обращено только к магистратам и совету (Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIV. 314). Cp.: Weinstock Ц RE XIV: 1803.

35 О Тире, Сидоне, Антиохии и Араде ср.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIV.30T-323 — здесь дословно цитируется письмо Антония к иудеям и Тиру.

36 Плутарх. Антоний. 26, с комментариями к этому месту: Pelling 1988 (В 138).

37 Плутарх. Антоний. 28—29; ср.: Аппиан. Гражданские войны. V.11.43—44.

Глава 1. Эпоха триумвирата

27

авторы, естественно, считали, что к таким жестокостям Антония побудила страсть; но тот, вероятно, видел политическую выгоду в том, чтобы помочь Клеопатре во всех этих делах. Антоний обычно оказывал поддержку сильным, талантливым правителям, таким как Полемон Понтий- ский или Ирод Иудейский, людям, на которых он считал возможным полагаться; и, конечно, он мог положиться на Клеопатру. Он явно контролировал свою страсть — по меньшей мере на тот момент. Весной 40 г. до н. э. Антоний покинул Египет и не возвращался к Клеопатре около четырех лет.

Весной Антонию было не место в Александрии. Приходили тревожные вести о беспорядках в Италии, и возникла непосредственная угроза в самой Малой Азии. В течение 41 г. до н. э. Антоний, возможно, готовился к наступательной войне против Парфии, к концу сезона он даже взял пограничный город Пальмиру в Сирии. Вполне естественно, что в ответ Парфия, судя по всему, стала собирать войска в Месопотамии для отражения очевидной угрозы. Но, стоило Антонию уехать на зиму в Александрию, как парфяне воспользовались моментом и сами напали на римскую провинцию Малая Азия38. Вместо блистательной кампании отмщения Антонию пришлось спешно организовывать хоть какую-то оборону. Парфянами командовали наследник престола Пакор и сам Квинт Ла- биен, сын того знаменитого легата Цезаря, который в начале гражданской войны перешел на сторону Помпея. Брут и Кассий отправили его за помощью к Ороду, и Лабиен еще находился при дворе парфянского царя, когда получил вести о битве при Филиппах. Решение Лабиена остаться на месте было, несомненно, мудрым. Нет причин сомневаться, что он сыграл не последнюю роль в решении Орода напасть на Антония именно теперь, когда можно было рассчитывать на неготовность последнего к схватке. Легко счесть Лабиена новым Кориоланом, изменником, который из-за обиды обратился против своей страны, но это несправедливо. На самом деле республиканцы уже довольно давно пытались получить поддержку Парфии. В свое время Помпей добивался союза с Ородом против Цезаря39, спустя несколько лет парфяне помогали республиканским войскам Квинта Цецилия Басса против цезарианцев в Сирии40, парфянские части даже участвовали в битве при Филиппах41. Говоря о Западе, римские политики тоже могли указывать, что в гражданских войнах в Риме участвуют и галльские аристократы, и намекать, что последние — более достойные борцы за справедливость, чем сами римляне42. Несомненно, подобные напыщенные фразы были несвободны от лицеме¬

38 Дион Кассий (ΧΤΛ/ΊΠΤ 24.6 — 8) ясно пишет, что это решение было принято после того, как Лабиен узнал, что Антоний «отбыл в Египет».

39 Плутарх. Помпей. 76.4; в целом cp.: Timpe 1962 (С 236): 114—116.

40 MRR П: 308.

41 См. с. 24 наст. изд. и сноску 19 наст. гл.

42 Это слова Планка, фигурирующие в переписке Цицерона (К близким. Х.8.3, 6, с комментариями Д.-Р. Шеклтона-Бэйли (D.R. Shackleton-Bailey)).

28

Часть I. Изложение событий

рия, но они свидетельствуют, что так себя вел не только Лабиен. Его и в самом деле встретили с радостью многие римские гарнизоны в Сирии43 и, очевидно, в Азии тоже44.

Кампания началась ранней весной 40 г. до н. э. Лабиен, именовавший себя теперь Квинтом Лабиеном Парфянским, императором (Q. LABIENUS PARTHICUS IMPERATOR45), и Пакор быстро вторглись в Сирию. Это случилось прежде, чем Антоний успел добраться до Тира. Впрочем, оттуда он всё равно счел необходимым отплыть на запад, в Италию. Парфяне же продолжали одерживать победы. Пакор занял Палестину и посадил на трон претендента Антигона, Фазаэль попал в плен, но сумел покончить с собой, Ирод бежал в Рим. Тем временем Лабиен стремительно пересек Киликию и устремился к Ионийскому побережью. Карийские города Алабанда и Миласа сдались ему, а Сгратоникея и Афродизиада, очевидно, страшно пострадали46, как, возможно, и Милет47. Была захвачена и Лидия48. Серьезного сопротивления Лабиен не встречал до самого 39 г. до н. э. К тому времени его власть ощутила на себе и Малая Азия, посланцы Лабиена собирали деньги даже с Вифинии49.

Антоний ничего не мог с этим поделать, поскольку из Италии тогда приходили еще более тревожные вести.

IV. Перузия, 41-40 гг. до н. э.

Еще до битвы при Филиппах триумвиры избрали восемнадцать италийских городов, чтобы распределить их земли между своими ветеранами. Миссия проводить расселение выпала Октавиану. Эти ненавистные мероприятия влекли за собой обширные конфискации и глубокое обнищание выселенных, которые не получали никакой компенсации. Такова была страшная кульминация насилия и жестокости, уже полвека царивших в сельской местности. «Эклоги» Вергилия, особенно первая и девятая, трогательно запечатлели горести маленького хозяйства. Но самые мелкие

43 Дион Кассий (XLVTH.25.2) подразумевает, что гарнизоны состояли из старых ветеранов армий Брута и Кассия, хотя вряд ли Антоний мог бы поставить солдат из вражеских армий в такую ненадежную область, как Сирия, ср.: Brunt 1971 (А 9): 497.

44 Страбон. XIV.2.24—25 (660 С); ср.: Brunt 1971 (А 9): 497.

45 Так он именуется на монетах, см.: Ef2 8; RRC 524; ср.: Страбон. XIV.2.24—25 (660 С); Плутарх. Антоний. 28.1; Дион Кассий. XLVTIL26.5. И Плутарх, и Страбон понимают титул «Parthicus imperator» как «командир парфян»; но более правдоподобно мнение Диона Кассия, который считает «Parthicus» прозвищем, полученным Лабиеном в момент, когда подчиненные ему войска провозгласили его императором, а он присовокупил еще и кошомен «Парфянский». Ср.: Crawford 1974 (В 319): 529; Wallmann 1989 (С 243): 232—234.

46 Дион Кассий. ХЬУШ.26. 3-Т; Страбон. XIV.2.24—25 (660 С); Тацит. Анналы. Ш.62.2; RDGE 27 (Сгратоникея) и 59—60 (Миласа); Reynolds 1982 (В 270): док. 11, 12 и, возможно, 7 и 13 (Афродизиада).

47 Rehm 1914 (В 267): 128-129.

48 Плутарх. Антоний. 30.2.

49 Страбон. ХП.8.7—9 (574 С).

Глава 1. Эпоха триумвирата

29

хозяйства, в конце концов, были исключены из программы распределения, и зачастую так же обстояло дело с самыми крупными. В частности, конфискации не подлежали сенаторские поместья. И, поскольку в большинстве городов некоторым прежним владельцам (veteres possessores) удалось сохранить свою собственность, можно предположить, что и наиболее влиятельные местные граждане добивались для себя освобождения от конфискаций. И всё же большая прослойка обеспеченных людей среднего класса лишилась собственности: одни из них прежде вели хозяйство на грани выживания, а другие были весьма состоятельны и имели рабов и виллы. В результате последнего распределения их владения заменила шахматная доска стандартных наделов; по-видимому, обычно рядовые солдаты получали участки в пятьдесят югеров49а, а офицеры, вероятно, — в сто югеров или больше. Восемнадцати городов оказалось недостаточно, и, возможно, конфискациям подверглось целых сорок городов. Обычно в случае нехватки земель в городах, определенных триумвирами заранее, конфискации распространялись и на территории соседних городов, как произошло с Мантуей, родиной Вергилия, когда в соседней Кремоне оказалось слишком мало земли: «Мантуя, слишком, увы, к Кремоне близкая бедной» («Mantua, vae miserae nimium vicina Cremonae»)50.

Всё это происходило на фоне голода, терзавшего Италию, ибо флот Секста Помпея, мощь которого возросла, мешал кораблям с жизненно необходимым зерном заходить в италийские порты. (Суда Агенобарба и Мурка действовали так же, хотя пока независимо от Секста.) Неудивительно, что начались активные протесты землевладельцев, богачей из италийских городов, городского плебса, даже самих ветеранов; последние были недовольны тем, что расселение идет слишком медленно, и в то же время стремились защитить владения своих семей и семей погибших товарищей. Вскоре по всей Италии стали вспыхивать беспорядки, случаться стычки между новыми колонистами и теми, кому они угрожали; в сельской местности рыскали вооруженные банды. Улаживание этих конфликтов грозило затянуться на годы51.

Луций Антоний, брат Марка Антония, был консулом в 41 г. до н. э.; он отнюдь не горел желанием помогать Октавиану и стал объединяющим центром для недовольных. Вероятно, сначала Луцию противодействовала Фульвия, жена Антония52, но вскоре она всецело его поддержала.

49а 1 югер = 2519 кв. м. — С.Т.

50 Вергилий. Эклоги. IX.28. (Пер. С.В. Шервинского.) О расселении см. прежде всего: Gabba 1970 (В 55): lix-lxviii; Gabba 1971 (С 93); Brunt 1971 (А 9): 290-291, 294-300, 328- 331, 342-344; Schneider 1977 (D 231): 213-228; Keppie 1985 (E 65): 58-69, 87-133 и (о Кремоне) 190-192.

5 Аппиан. Гражданские войны. IV.25.104 (43/42 гг. до н. э.), V. 18.72—73 (41^Ю гг. до н. э.), 132.547 (всё это продолжалось и в 36 г. до н. э.); Дион Кассий. XLVIIL9.4—5, ХПХ.15.1; ср. особенно: Gabba 1970 (В 55): lxvi; Brunt 1971 (А 9): 291.

02 Аппиан. Гражданские войны. V.19.75; ср.: Плутарх. Антоний. 30.1. Но роли Фульвии по-прежнему трудно дать адекватную оценку — к моменту заключения Брундизийского мира она уже была мертва, и после этого, как проницательно отмечает Дион Кассий (XLV1II.28.3), всем было выгодно обвинить в войне именно ее.

30

Часть I. Изложение событий

Недовольных они побуждали к сопротивлению во имя свободы и действующих законов53. Вероятно, не следует воспринимать их личную приверженность идеалам свободы слишком серьезно54, но примечательно, что они выбрали достойные лозунги; и действительно, старые республиканцы обычно больше симпатизировали Антонию, чем Октавиану55. Ветеранам Луций и Фульвия внушали, что всё будет хорошо, как только вернется Антоний: ещё одним их лозунгом стал долг верности по отношению к этому великому человеку. Луций Антоний даже взял себе ког- номен Pietas («верность»), что выглядело довольно нелепо56. Также звучали обвинения в том, что при расселении Октавиан оказывает предпочтение собственным ветеранам в ущерб ветеранам Антония, а также требования, чтобы за расселением ветеранов Антония наблюдал кто-нибудь из его сторонников57. Эти обвинения были очевидной ложью: колонии ветеранов Антония в итоге оказались более многочисленны и более удачно расположены стратегически58. Но Октавиан всё же счел за лучшее согласиться на требования представителей Антония, хотя, согласно заключенному при Филиппах соглашению, он был вправе организовать расселения так, как сам сочтет нужным. Это соглашение и вправду казалось менее и менее надежным. От других командиров Антония шуму было меньше, чем от консула Луция, но и они усиливали напряжение: Кален так и не отдал два обещанных легиона; Поллион заблокировал путь Сальвидиену Руфу, когда тот попытался пройти с шестью легионами в Испанию.

Поначалу Антоний, находившийся далеко на Востоке, счел за лучшее не выказывать своего отношения к этим событиям, хотя, конечно, был в курсе происходящего. На сей счет постарались все: Октавиан отправлял к нему тайных посланцев; жители колоний тоже позаботились, чтобы об их тяжелом положении стало известно59. Вероятно, сам Антоний не планировал и не провоцировал трудности: нелегко было решить, выиграет ли он от этого конфликта или проиграет. Теперь он имел возможность просто радоваться трудностям Октавиана, но едва ли мог выступить против него открыто — в конце концов, Октавиан всего лишь выполнял свою часть общей договоренности. Кроме того, Антоний не мог разочаровать своих ветеранов или допустить, чтобы они питали к Октавиану большую благодарность, чем к нему самому. Вскоре ветераны могли вновь потребоваться Антонию. Преднамеренная двойственность его позиции имела свои резоны, позволяя ему извлечь выгоду при любом исходе — в антич¬

53 Аппиан. Гражданские войны. V.19.74, 30.118, 39.159—161, 43.179—180; ср.: Дион Кассий. XLVTIL 13.6; Светоний. Божественный Август. 12.1 (с ошибочной датировкой).

54 Другую точку зрения см.: Gabba 1971 (С 93): 146—150; Roddaz 1988 (С 201).

55 Некоторые даже сражались за Антония и погибли, когда пала Перузия, см.: Roddaz 1988 (С 201): 339-341.

56 Ер7; Дион Кассий. XLVIIL5.4; cp.: Wallmann 1989 (С 243): 82—84.

57 Аппиан. Гражданские войны. V. 14.55; Дион Кассий. XLVIL14.4; cp.: Keppie 1983 (Е 65): 59-60.

5* Keppie 1983 (Е 65): 66-67.

59 Аппиан. Гражданские войны. V.21.83, 52.216, 60.251; ср.: Дион Кассий. ХЬУШ.27.1.

Глава 1. Эпоха триумвирата

31

ности медлительность и ненадежность коммуникаций иногда могли сослужить хорошую службу. Но на сей раз последствия такой политики оказались печальными. Соратники Марка Антония в Италии, не понимавшие его намерений, озадаченные донесениями и письмами, были сбиты с толку60. Как уже случалось в 44 и 43 гг. до н. э., командиры и сами ветераны стали настаивать на компромиссе61, такую же позицию заняли и два посольства сената к Луцию Антонию. Но летом 41 г. до н. э. разразилась война.

Луций Антоний с армией занял Рим и направился на север, надеясь соединиться с Поллионом и Вентидием. Операции в Этрурии были сложными и запутанными, но осенью Луцию Антонию пришлось отступить в Перузию, где его осадили Октавиан, Агриппа и Сальвидиен Руф. Пол- лион и Вентидий, всё еще не знавшие точно, что на уме у Марка Антония, решили не вмешиваться. Планк, подошедший к Перузии с юга, принял аналогичное решение. В результате тринадцать легионов под командованием сторонников Марка Антония бездействовали; у самого Луция Антония их было лить восемь62. Осада продолжилась — и оказалась тяжелой. Обе армии впустую тратили время, царапая на ядрах для пращи неприличные надписи о плеши Антония, заде Октавиана и половых органах Фульвии; сам Октавиан писал необычайно грубые стихи в адрес Фуль- вии63. Наконец, в начале весны 40 г. до н. э. город пал, и последовало чудовищное кровопролитие. Ветеранов Луция Антония пощадили: примечательно, что за них заступились их прежние товарищи, сражавшиеся на стороне Октавиана64. Самого Луция Антония Октавиан принял с почетом и отправил наместником в Испанию (вскоре после этого Луций умер). Фульвии он позволил бежать в Афины. Простым жителям Перузии повезло меньше. Были уничтожены все члены городского совета, кроме одного. Враги Октавиана вскоре тщательно обработали эту историю, рассказывая, что триста сенаторов и всадников были принесены в жертву на алтаре Божественного Юлия65, но и неприукрашенная правда была достаточно ужасна. Сам город Октавиан отдал своим войскам на разграбление, а затем сжег дотла. Через несколько лет умбриец Проперций решил завершить первую книгу своих остроумных любовных элегий тревожным и неожиданным эпилогом — двумя краткими и сильными стихотворениями о горестях Перузийской войны (1.21, 22).

60 Ср.: Аппиан. Гражданские войны. V.29.112 (письмо, которое упоминает в этом пассаже Аппиан, могло быть поддельным), 31.120.

61 Аппиан. Гражданские войны. V.20.79—23.94.

62 Аппиан. Гражданские войны. V.50.208; ср.: 24.95, 29.114—30.115; Brunt 1971 (А 9): 494-496.

63 ILLRP 1106—1118; ср.: Hallett 1977 (С 109). Вирши Октавиана цитирует Марциал (XI. 20).

64 Аппиан. Гражданские войны. V.46.196-^7.200.

65 Светоний. Божественный Август. 15.1; ср.: Дион Кассий. XLVHI.14.4; Аппиан в «Гражданских войнах» (V.48.201—202) ясно пишет, что сенаторов и всадников пощадили. В целом см.: Harris 1971 (Е 55): 301—302.

32

Часть I. Изложение событий

Если старшему поколению Помпей казался юным мясником («adulescentulus carnifex»), то Октавиан, конечно, встал с ним вровень. Но, в отличие от Помпея, последний не распустил ветеранов и решительно подчинил себе Италию. Вскоре он даже стал владыкой всего Запада: летом 40 г. до н. э. умер Кален, наместник Галлии, и Октавиан быстро занял эту провинцию. По всей видимости, легионы Калена перешли к Октавиану достаточно охотно, так же поступили и два легиона Планка в Италии. Возможно, они чувствовали, что Октавиан теперь надежнее защитит их интересы66.

Неудивительно, что Антоний встревожился. В середине лета 40 г. до н. э. он поспешил обратно в Италию и прибыл туда с довольно сильным войском.

V. Брундизий и Мизен,

40-39 гг. до н. э.

По мере того как отношения Антония и Октавиана портились, каждый из них старался привлечь на свою сторону Секста Помпея. Он и в самом деле мог стать ценным союзником: к нему недавно присоединился Мурк, и объединенный флот Секста теперь насчитывал примерно две с половиной сотни кораблей67. В это время, летом 40 г. до н. э., Октавиан женился на Скрибонии, сестре Луция Скрибония Либона, соратника и тестя Секста. Но Секст никогда полностью не доверял Октавиану и предпочел обратиться к Антонию; Юлия, мать Антония, тайно бежала к Сексту после падения Перузии — это указывает, что на тот момент Антоний и Секст уже достигли некоторого взаимопонимания. Секст отправил ее к Антонию в сопровождении влиятельных лиц, включая Либона, чтобы воспользоваться возможностью и предложить Антонию союз. Тот ответил сдержанно, но подал надежду: если сам он станет воевать с Октавианом, то будет рад союзнику в лице Секста, а если примирится с Октавианом, то постарается также уладить разногласия между последним и Секстом. Достигнутое взаимопонимание оказалось достаточно глубоким, чтобы Секст совершил рейд на италийское побережье в поддержку Антония68, а несколько позднее занял Сардинию и сместил наместника Октавиана — Марка Лурия.

Жестокость Октавиана в Италии и, возможно, непреклонный отказ восстановить свободу, чего требовал Луций Антоний, имели серьезные последствия. Консул Поллион убедил Домиция Агенобарба примкнуть к Антонию, и его семьдесят судов объединились с двумя сотнями кораблей Антония, направлявшимися в Брундизий. Расстановка сил, имевшая мес-

66 Ср.: Дион Кассий. Х1ЛЧП.20.3; Aigner 1974 (С 3): ИЗ.

67 Аппиан. Гражданские войны. V.25.100; Веллей Патеркул. П.77.3

68 Дион Кассий (XLVTn.20.1—2) четко датирует это событие серединой лета.

Глава 1. Эпоха триумвирата

33

то в начале 43 г. до н. э., парадоксальным образом вывернулись наизнанку. Республиканцы и Антоний (с Секстом на заднем плане) вместе противостояли оказавшемуся в изоляции Октавиану; столкновение в Брунди- зии могло стать Мутной наоборот6821, за исключением лишь того, что теперь и Антоний, и Октавиан существенно усилились. Но, как и в 43 г. до н. э., Антоний и Октавиан сочли разумным договориться — только на сей раз не обостряя ситуацию до серьезного кровопролития.

Поначалу велись некоторые военные действия. Город Брундизий, который охраняли пять легионов Октавиана, не впустил флот Антония и оказался в осаде, а тем временем Секст продолжал набеги на побережье. Октавиан отправил Агриппу на помощь Брундизию и сам быстро после-

u £Q

довал туда же; его войска имели численное превосходство , но подчинялись неохотно, и некоторые солдаты повернули обратно. Состоялась небольшая стычка, в которой Антоний одержал верх. Но к этому времени делегации обеих армий уже добивались компромисса, и было неясно, станет ли вообще кто-то сражаться. Друзья двух полководцев начали обсуждать условия примирения: Меценат выступал от имени Октавиана, Поллион — за Антония, а Луций Кокцей Нерва занимал нейтральную позицию. Представитель Лепида не присутствовал, что неудивительно. (Во время Перузийской войны Лепид действовал в Италии весьма неудачно и теперь находился в Африке, в стороне от дел.) Так (в сентябре 40 г. до н. э.) было заключено Брундизийское соглашение.

Соглашение во многом повторяло договор, заключенный при Филиппах, за исключением важного изменения, вызванного смертью Калена. Власть Октавиана в Галлии теперь была признана, кроме того, он получил Иллирию. Антонию же не просто было поручено навести порядок на Востоке — он признавался его властителем. Соответственно, мир был разделен более четко: Антоний контролировал Восток, а Октавиан — Запад. Город Скодра в Иллирии приобрел беспрецедентное значение, став пограничным пунктом их владений. Лепид, по условиям соглашения, сохранял за собой Африку, хотя она была не слишком ценной. Антонию предстояло отомстить за Красса и выиграть войну с парфянами, а Октавиану — отстоять свои претензии на Сардинию и Сицилию, изгнав оттуда Секста, если только тот не захочет прийти к какому-то соглашению (любопытное условие). Также была согласована амнистия для сторонников республиканцев. Антоний и Октавиан распределили консульства на следующие несколько лет и заново разделили легионы, причем Антоний получил некоторую компенсацию за армию Калена69 70.

Разделение на Восток и Запад было менее жестким, чем это выглядело со стороны. Например, и восточные, и западные области могли адресо¬

68а При Мутине Антоний противостоял объединенным силам Октавиана и республиканцев. — С.Т

69 Brunt 1971 (А 9): 497.

70 Ср.: Аппиан. Гражданские войны. V.66.279, с комментариями к этому месту: Gabba 1970 (В 55); Brunt 1971 (А 9): 498.

34

Часть I. Изложение событий

вать свои петиции Октавиану, а тот имел полномочия на них отвечать71. Он даже направил έντολαί, «поручения» [лат. mandata), Антонию, требуя вернуть награбленное Эфесу72. Но, хотя этот раздел был лишь условным, он имел прямые последствия. Во-первых, будущее Антония теперь было сильнее связано с Востоком. Если бы дело дошло до войны, он больше не мог рассчитывать на повторение сценария 49 г. до н. э., что он, будто новый Юлий Цезарь, спустится с Альп в трепещущую Италию. Во-вторых, бесценным ресурсом стала позиция Октавиана в Италии. В 42 г. до н. э. она казалась обузой из-за множества ветеранов, которых требовалось расселить, но Октавиан пережил эту бурю. Теперь предполагалось, что Италия будет принадлежать обоим полководцам и оба смогут набирать там войска. Но Октавиан находился в Италии, а Антоний — нет. Как показало время, у Октавиана имелось больше возможностей представить себя защитником римских и италийских традиций против чудовищного явления — Марка Антония, который деградировал, впал в восточную бездеятельность и усвоил восточные обычаи. Контроль над Италией, который в 42 г. до н. э. свидетельствовал о более слабом положении Октавиана, позднее стал важным фактором его окончательного успеха.

Согласие, достигнутое между Антонием и Октавианом, укрепил новый союз, который добавил красок романтичной легенде, сложившейся позднее. Антоний теперь овдовел, поскольку Фульвия очень кстати умерла в Греции. Его новой невестой стала Октавия, рассудительная сестра Октавиана. Великий династический брак должен был гарантировать единство их владений. Не было нужды всё усложнять какими-то мыслями о Клеопатре.

Италия бурно радовалась Брундизийскому договору. Возможно, не следует связывать с этим событием 4-ю эклогу Вергилия; более вероятно, что она была написана раньше, в тяжелые дни конца 41 г. до н. э., и задумывалась как приветствие в адрес Поллиона, вступившего в должность консула в первый день 40 г. до н. э. Но известно и о более прозаическом праздновании. 12 октября магистраты города Казин возвели памятник в честь согласия, «signum Concordiae»73. В ознаменование этого события были также отчеканены монеты: например, на одной изображена

71 Ср. переписку Октавиана с Розосом (EJ2 301; RDGE 58) и Эфесом, Самосом и Аф- родизиадой (Reynolds 1982 (В 270): док. 10, 12 и, возможно, 6, если этот документ правильно датирован и интерпретирован, 13 со с. 39-40); Millar 1973 (С 175): особенно 56; Badian 1984 (В 208).

72 Reynolds 1982 (В 27): док. 12; Millar 1973 (С 175): 56. В пьесе «Антоний и Клеопатра» (1.1.20—22) слова Клеопатры ближе к истине, чем думал сам Шекспир:

Вдруг Фульвию ты чем-то прогневил?

А может статься, желторотый Цезарь

Повелевает грозно: «Сделай то-то...»

[Пер. М. Донского)

73 ILLRP 562а.

Глава 1. Эпоха триумвирата

35

голова богини Согласия (Concordia) и две руки с кадуцеем (символом согласия) и надписью «M.ANTON.C.CAESAR.IMP»74 (Марк Антоний, Гай Цезарь Император. — С.Т.). Вернувшись в Рим через несколько недель, Антоний и Октавиан отпраздновали овации. Но и на сей раз веселье длилось недолго. Во-первых, обедневшие триумвиры опять установили небывалые налоги75. Столь же серьезные проблемы создавал Секст, который имел основания для недовольства условиями Брундизийского соглашения, а потому продолжал давление. Через несколько недель после заключения соглашения произошли бои на Сардинии: сначала Гелен, полководец Октавиана, вновь захватил остров, но затем его изгнал Менодор, адмирал Секста. К этому времени Секст захватил и Корсику, проник в Галлию и Африку76 и исключительно эффективно блокировал италийские суда с зерном. К ноябрю Рим вновь голодал, а Антоний и Октавиан столкнулись с вооруженными массовыми беспорядками. У обоих были и собственные проблемы, так что обстановка накалилась, взаимные подозрения усилились. Антоний казнил своего представителя Мания, который ранее, во время Перузийской войны, развил очень активную деятельность. Еще удивительнее, что Октавиан отозвал из Галлии своего полководца Сальвидиена Ру фа и приказал его убить. Этот необычный деятель был избран консулом на следующий год, и впервые после Помпея Магна консульство предстояло занять человеку, не входившему в сенат; его падение стало большой неожиданностью. Говорили, что ранее в этом же году он сговаривался с Антонием, и тот публично признал факт договоренностей. Трудно поверить, что такое было возможно, но истина от нас совершенно скрыта77.

Убийству Сальвидиена предшествовало принятие чрезвычайного постановления сената («senatus consultum ultimum» — SCU). Экстраординарные полномочия триумвиров допускали обращение к таким казням в чрезвычайном порядке, но, как обычно, SCU имело значение скорее для морального, нежели правового обоснования их действий. Моральная поддержка сената ценилась до сих пор, и здесь налицо один из нескольких случаев, когда триумвиры продемонстрировали уважение к конституции. Например, для брака Октавии и Антония имелись формальные преграды: у невесты еще не прошел законный срок траура после смерти ее предыдущего мужа, Марцелла, но триумвиры добросовестно получили у сената освобождение от соблюдения этой нормы78. Другой пример: Антоний и Октавиан договорились о том, что царем Иудеи должен быть признан Ирод, но вынесение формального решения было оставлено за сенатом, где в дебатах принял участие сам Антоний. После этого на Капито¬

74 RRC 527-529, особенно: 529.4а; cp.: Wallmaim 1989 (С 243): 80-82.

75 Аппиан. Гражданские войны. V.67.282, с комментариями Габбы; Дион Кассий. XLVHL31; XLVm.34.2; cp.: Nicolet 1976 {D 104): 95.

76 Аппиан. Гражданские войны. V.67.280; Дион Кассий. XLVUI.30.

77 Syme 1939 (А 93): 220, примеч. 6.

78 Плутарх. Антоний. 31.5; cp.: Buchheim 1960 (С 49): 40—41.

36

Часть I. Изложение событий

лий поднялась торжественная процессия во главе с консулами79. Кроме того, в 39 г. до н. э. триумвиры получили от сената постановление об одобрении всех их прошлых и будущих действий80 — и в этом еще одно проявление уважения к конституции, хотя и довольно комичное. Как и Луций Антоний двумя годами ранее, триумвиры явно чувствовали, что общество уважает традиции и с этим следует считаться.