Автор: Грильпарцер Ф.

Теги: художественная литература на немецком языке художественная литература автобиография литературные памятники издательство наука грильпарцер

ISBN: 5-02-010216-4

Год: 2005

Текст

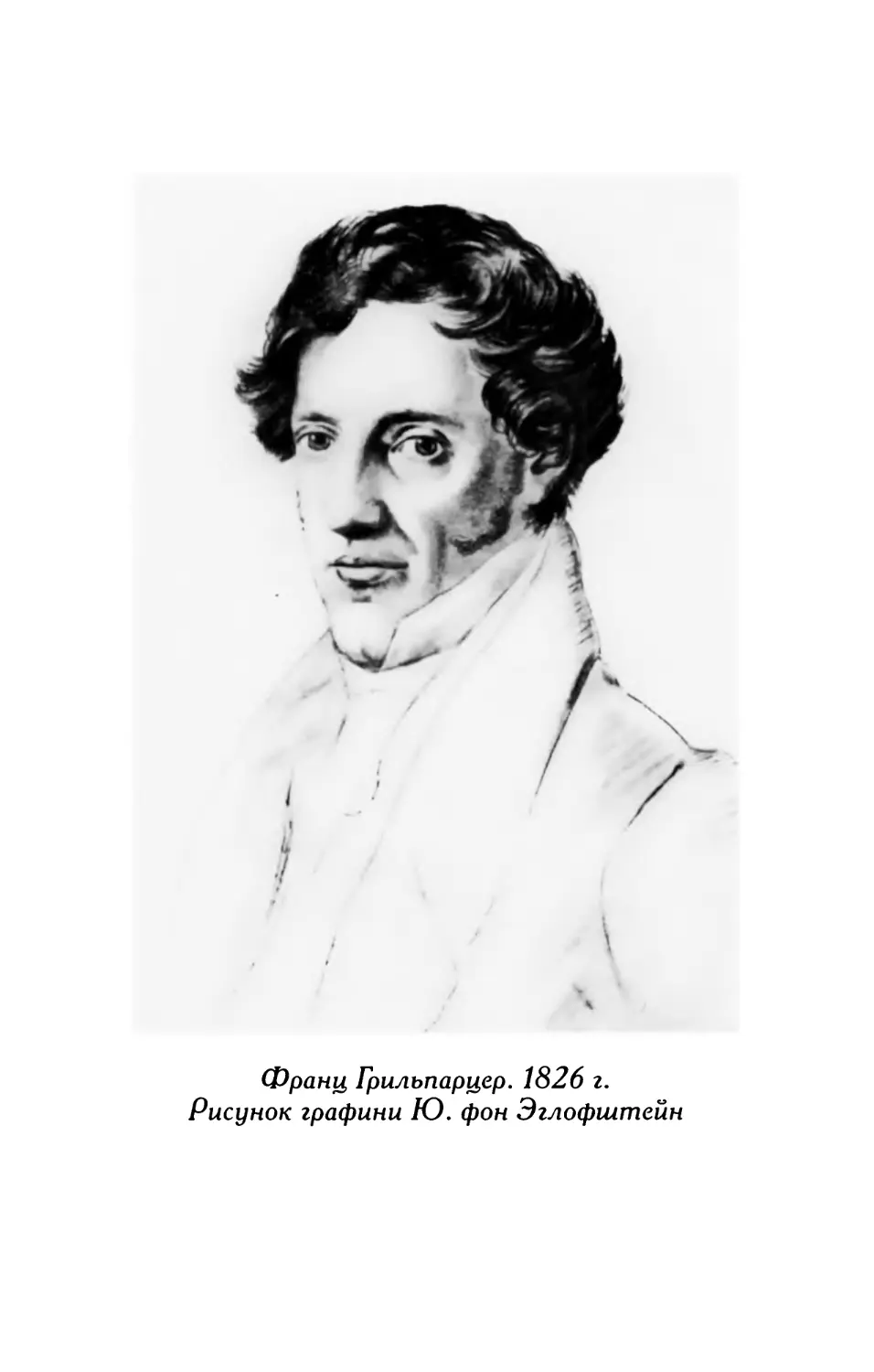

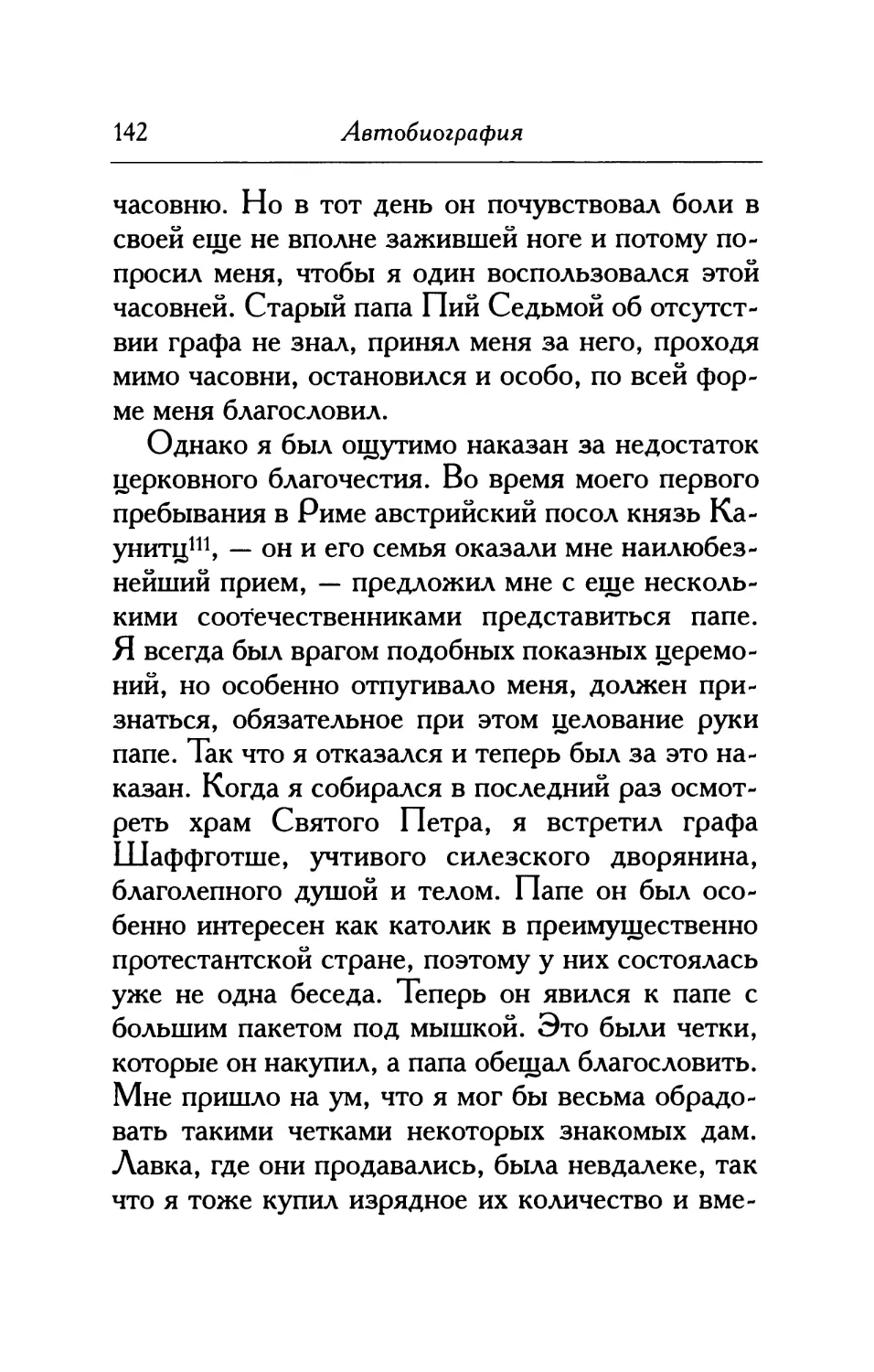

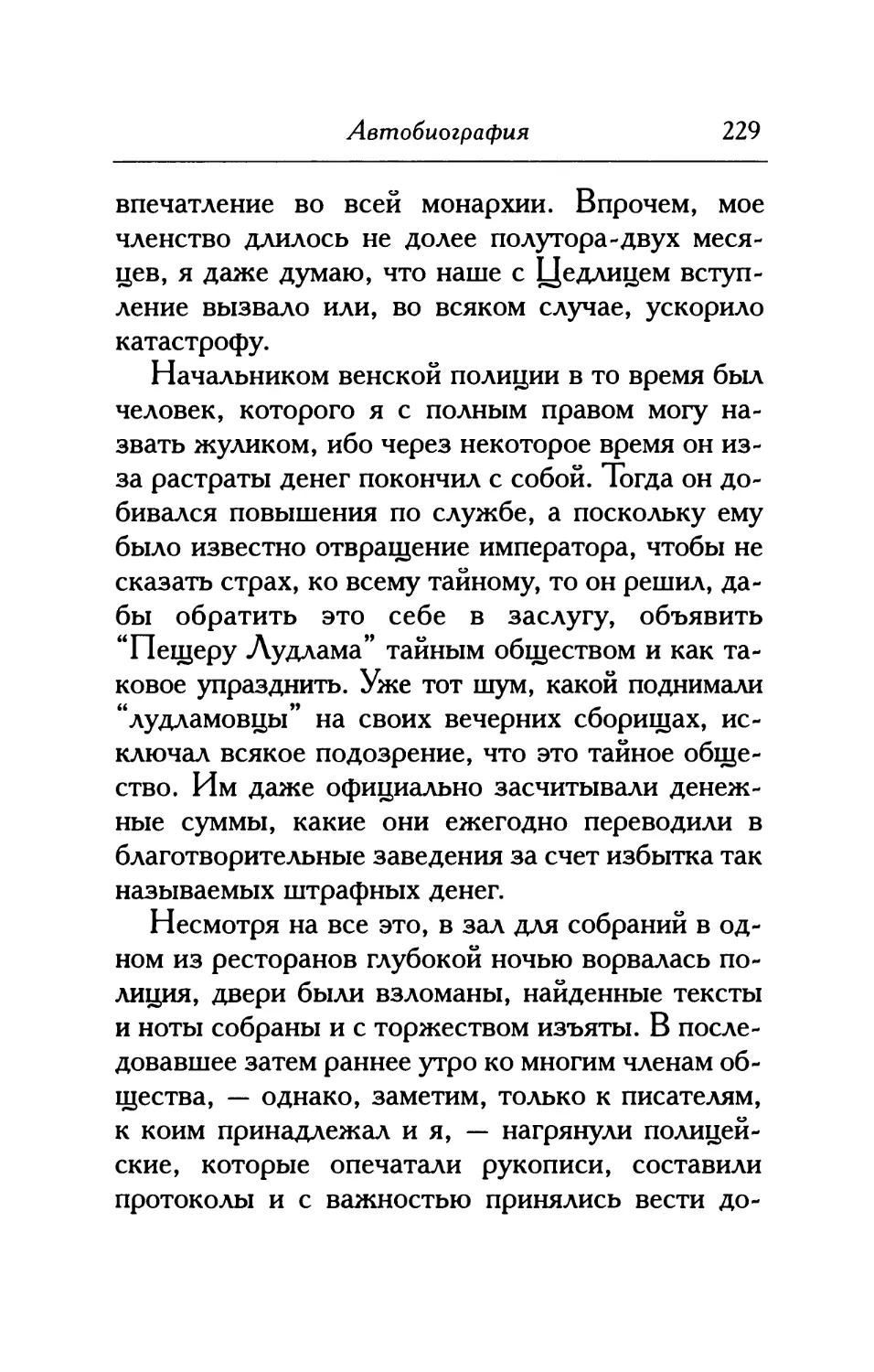

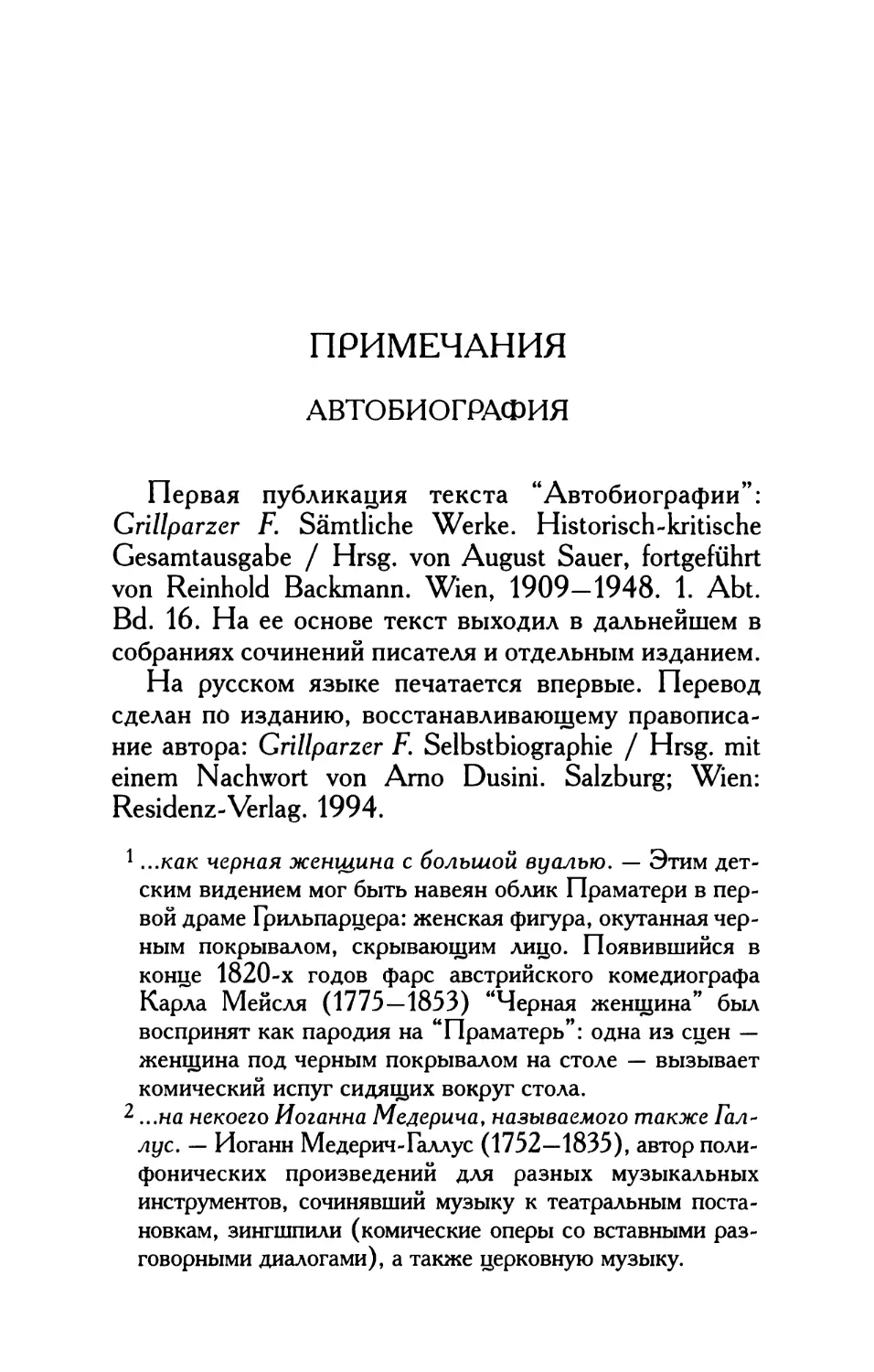

Франц Грильпарцер. 1826 г.

Рисунок графини Ю. фон Эглофштейн

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Franz

Grillparzer

Selbstbiographie

Франц

Грилытарцер

Автобиография

Издание подготовили

Д.Л.ЧАВЧАНИДЗЕ,

СЕ.ШЛАПОБЕРСКАЯ

МОСКВА НАУКА 2005

УДК 821.112.2

ББК84(4Авс)

Г82

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ

"ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ"

В.Е. Багно, H.H. Балашов (председатель),

МЛ. Гаспаров, А.Н. Горбунов, АЛ. Гришунин,

Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова,

Б.Ф. Егоров (заместитель председателя),

Н.В. Корниенко, Г.К. Косиков, А.Б. Куделин,

A.B. Лавров, АД. Михайлов (заместитель председателя),

Ю.С. Осипов, МЛ. Островский,

И.Г. Птушкина (ученый секретарь),

ЮА. Рыжов, И.М. Стеблин-Каменский, СО. Шмидт

Ответственный редактор

Д.Л. ЧАВЧАНИДЗЕ

ТП-2004-Н-№ 162

ISBN 5-02-010216-4 © СЕ. Шлапоберская (перевод),

2005

©Д.Л. Чавчанидзе (составление,

статья, примечания), 2005

© Российская академия наук

и издательство "Наука", серия

"Литературные памятники",

1948 (год основания), 2005

Автобиография

Академия просит меня (вот уже в третий раз)

сообщить ей для использования в ее альманахе,

как сложилась моя жизнь. Я попытаюсь это

сделать, боюсь только, что раз уж моя биография

вызывает интерес, я примусь излагать ее

слишком пространно. Впрочем, потом можно будет

сократить написанное.

Я родился в Вене 15 января 1791 года. Отец

мой был адвокат, человек неукоснительно

честный и замкнутый. Поскольку его дела и его

природная скрытность не позволяли ему подолгу

заниматься с детьми, к тому же он умер раньше,

чем мне исполнилось восемнадцать лет, а на

закате его жизни болезнь, ужасные годы войны и

вызванный этими причинами упадок его домашнего

благосостояния только усугубили эту

замкнутость, я не могу ни себе, ни другим дать отчет в

том, каково было у него на душе. В его

обхождении с людьми сквозило что-то холодное и резкое,

всякого общества он избегал, зато был страстным

любителем природы. Едва ли не единственным

его развлечением было самостоятельно

обрабатывать поначалу собственный, а позднее взятый в

аренду сад и выращивать там всевозможные

цветы. Только на прогулках, порой невероятно даль-

8

Автобиография

них, куда он брал с собой всю семью, а зачастую

одного только меня, пока я был еще ребенком,

становился он веселым и общительным. Когда я

вспоминаю, что в часы таких прогулок по берегу

Дуная ему доставляло удовольствие давать

придуманные им названия речным островам, как

делали знаменитые путешественники, плавая

вокруг света, то мне невольно думается, что должно

быть раньше ему не чужды были порывы

фантазии, ведь даже позднее, когда я стал

зачитываться книгами, я не мог доставить ему большего

удовольствия, нежели принести домой романы,

притом исключительно истории про рыцарей и

привидения, которые этот суровый человек затем

читал до глубокой ночи, стоя у шведской печки и

отхлебывая пиво из стакана. Более новые

повести были ему не по душе по причине их избитых

сюжетов.

Моя мать была добрейшая женщина; она

возилась со своими детьми, пыталась установить в

доме порядок, каковой, по правде говоря, сама не

очень-то соблюдала, и жила и дышала музыкой,

которой занималась и которую страстно любила.

Я был старший из трех братьев, к коим

позднее, когда я был уже довольно взрослый,

присоединился четвертый. Меня считали любимцем

отца, хотя он никогда мне этого не показывал.

Напротив: охотнее всего занимался он с третьим

из нас — этот мальчик, по мере того как он рос,

увеселял отца, устававшего от дел, всякими безо-

Автобиография

9

бидными причудами. Второй брат из-за своего

упрямого и неуступчивого характера был отцу

почти противен.

Вообще невозможно представить себе более

разные характеры, нежели эти три брата. О

втором речь уже шла. Третий был писаный

красавчик и потому заласкан женщинами. Поскольку к

тому же наша матушка, когда мы слишком

шумели, не ведала иного средства, кроме как призвать

виновных к себе и в виде наказания велеть им

вязать "подвязку для чулок", то младшенький

принимал это веление всерьез и вязал, и вышивал,

словно девочка. В трех углах комнаты он поселил

трех придуманных им женщин, которым даже дал

имена, и по очереди наносил визиты. Отец,

вечерами расхаживавший взад-вперед по комнате,

пытался навязать ему еще и четвертую, однако

мальчик решительно ее отверг, потому что в

предложенном отцом имени слишком явно звучала

насмешка.

Сильно отличаясь от братьев и потому держась

от них на расстоянии, да и оттого еще, что наш

отец в то время чурался всяких знакомств, я рос в

полном одиночестве. Чтобы дать понятие о

неровном настроении и мрачности моих ранних лет,

я непременно должен описать нашу квартиру.

Мой отец, вознамерясь жениться, принялся

искать жилье. Однажды вечером, будучи в гостях

у знакомого, он не переставая нахваливал его

квартиру. Две огромные залоподобные комнаты;

10

Автобиография

перед ними — комната поменьше, вполне

пригодная для конторы адвоката, далее вглубь еще

несколько покоев — спальня и все прочее. Услышав

о пожелании моего отца, жилец этой квартиры

ему заявляет, что нет ничего проще, чем все это

заполучить. Сам он от этой квартиры уже

отказался, а среди его гостей сейчас находится

домовладелец, с коим можно безотлагательно

поговорить. Сказано — сделано. Мужчины ударили по

рукам, и вот уже у моего отца есть то, что он

хотел. Он заметил, что окна квартиры выходят на

разные стороны. А коли так, то самым

естественным было бы, если бы одна ее половина

выходила на улицу — на Бауэрнмаркт, а другая — на

довольно просторный двор дома. Однако при

дальнейшем рассмотрении оказалось, что вид во двор

действительно есть, а вот другая половина

выходит в узкий и грязный проулок — тупик, о

существовании коего многие люди в Вене и понятия не

имеют.

В этом доме я и родился и провел свои первые

детские годы. Громадные комнаты были темными

и хмурыми. Лишь в самые долгие летние дни

единичные солнечные лучи в полдень падали в

кабинет нашего отца, и мы, дети, стояли там и

радовались, глядя на отдельные полосы света на полу.

Да и в расположении комнат было нечто,

достойное удивления. Подобно другим старинным

домам этот был построен с большой

пространственной расточительностью. В детскую, столь ог-

Автобиография

11

ромную, что стоявшие в ней четыре кровати и

несколько шкафов, казалось, ничуть ее не умаляли,

свет попадал через ряд окон и застекленную

дверь лишь с небольшого двора, расположенного

на том же уровне, что и комнаты первого этажа.

Доступ в этот двор был нам строго воспрещен,

вероятно, вследствие договоренности с угрюмым

домохозяином, который опасался шума,

поднимаемого детьми. Сюда мы в воображении

переносили наши прогулки и летние игры.

Возле кухни находился так называемый

дровяной подвал, такой большой, что в нем без

сомнения мог бы поместиться дом средней величины.

Туда можно было входить только со свечой, свет

которой, впрочем, даже не достигал стен. Там

лежали сложенные штабелями дрова. Деревянная

лестница вела оттуда в помещение повыше, где

хранились предметы убранства и прочие вещи не

первой необходимости. Ничто не мешало нам

воображать, будто эти жуткие места населены

разбойниками, цыганами, а то и привидениями.

Между тем ощущение жути усиливало

настоящее, живое население, а именно — крысы, коих

несметное количество шмыгало туда-сюда, а

некоторые даже отыскали дорогу на кухню.

Живший у нас отцовский племянник, а с ним и мой

второй брат иногда, вооружившись сапожными

колодками, затевали охоту на крыс, сам же я

лишь раз-другой отважился войти в этот подвал,

где набрался страха и ужаса.

12

Автобиография

Второй длинный коридор вел из кухни в

отдаленную, уже примыкавшую к соседнему дому

комнату, где жила кухарка, на которой вследствие

собственной оплошности женился один слуга,

исполнявший также обязанности писца. Эта чета

вела там свое, отдельное хозяйство. У них был

ребенок и для ухода за ним — девочка-подросток,

как служанка служанки. Входить в эту комнату

нам также было запрещено, и если, бывало,

замызганная девочка с неопрятным ребенком на

руках появлялась, хотя бы мимоходом, в поле

нашего зрения, то они казались нам жителями иной

части света.

В те годы, когда я начал входить в разум,

печальный дух нашей квартиры смягчался тем, что

мой отец вместе с тещей и с одним из зятьев

купил большой дом в Энцерсдорфе, у подножия

гор, дом, достаточно поместительный для того,

чтобы в нем могли совершенно обособленно друг

от друга проживать три семьи. Самым лучшим

там был обширный сад, где мой отец, приезжая

туда в субботу вечером и оставаясь до утра

понедельника, мог отдаться своей любви к

садоводству. Для нас, детей, радость от этого сада была

омрачена очень большим, как нам тогда казалось,

прудом, который находился на самом краю сада

и, хоть и был обнесен шатким барьером, грозил

нам постоянной опасностью в него свалиться. Тут

конца не было обетам и запретам, а о том, чтобы

бегать вокруг пруда без присмотра, не могло быть

Автобиография

13

и речи. Чем-то особенно таинственным казался

мне дальний берег этого пруда, доходивший до

садовой стены, куда никто не забирался, и, не

имея в виду ничего определенного, я помещал под

широкие листья росшего там латука и в густой

кустарник все те ужасы и тайны, которыми в нашей

городской квартире был населен дровяной под г

вал. Никакими привидениями нам не грозили и

нас не пугали. Невзирая на это, однажды, когда я

и мой второй брат совсем одни играли, забравшись

под бильярд в общей зале, мы оба одновременно

закричали. Когда на крик сбежались люди, мы им

сообщили, что видели привидение. На вопрос, как

оно выглядело, я сказал: как черная женщина с

большой вуалью1. А мой брат: как жук-олень.

Радость от этой загородной квартиры вскоре

была омрачена. Отец разводил в общем саду

цветы и делал это с особым тщанием. Однако мои

тогда еще незамужние тетушки мыслили себе

лишь одно предназначение для цветов: выходя в

сад, их рвать и либо прикалывать к груди в виде

букета, либо ставить на подоконник в вазу с

водой. Еще хуже вели себя уже не такие маленькие

и не ведавшие никаких запретов дети моего дяди.

Они без зазрения совести бегали по клумбам и

затаптывали растения задолго до того, как те

начинали цвести. По этому поводу раздавались

нескончаемые жалобы, дом опротивел всем его трем

владельцам, и они были рады, найдя на него

покупателя. Лишь несколько лет спустя отец взял в

14

Автобиография

аренду дом в Хернальсе, где мы с тех пор

проводили каждое лето и где он, как единственный

хозяин, мог уберечь свои любимые цветы от всякой

порчи.

Как нечто характерное для образа мыслей

моего отца я вспоминаю еще, что однажды он

сделал нам, троим своим сыновьям, кнуты. Мои

братья получили совсем простые, удобные в

обращении кнутики, которыми они щелкали в свое

удовольствие. Для меня же, по общему мнению,

своего любимца, отец выбрал такую здоровенную

палку и такую толстую веревку, что я и не знал, с

какого боку взяться за эту плетку, хотя он сам

показал мне, как пользоваться этим чудовищным

орудием, и производил им звучные щелчки. Он не

умел по-настоящему вникнуть в натуру ребенка.

Про Энценсдорф я помню еще только, что

тамошний старый школьный учитель преподал мне

начатки грамоты и научил читать по складам. Это

был весьма почтенный человек, но кроме его

наружного вида я помню еще только, что борьбу с

капризами и упрямством он обозначал

причудливым выражением: "повязать осла".

Вероятно, еще в Энценсдорфе началось, а в

городе продолжилось то, что составило мученье

моих детских лет. Еще прежде, чем я научился

вполне владеть своими членами, моя увлеченная

музыкой матушка поставила себе целью

посвятить меня в тайны игры на фортепиано. В моих

ушах до сих пор звучит резкий голос, каким эта

Автобиография

15

вообще-то снисходительная женщина упорно

вбивала в меня расположение нот: над

линейками, под линейками, на линейках, между

линейками. А когда я делал попытку что-то сыграть, то

при каждой неверно взятой мною ноте она

сдергивала мои руки с клавиатуры, и я испытывал

адские муки.

Когда мы возвратились в город, для меня был

нанят настоящий учитель музыки. К сожалению,

с выбором учителя матушке не повезло. Она

напала на некоего Иоганна Медерича, называемого

также Галлус2. Как я узнал позднее, он был

превосходным контрапунктистом, но вследствие

легкомыслия и лени не смог довести свое искусство

до надлежащего уровня. Люди, заказавшие ему

работу, не могли у него ее получить; начатую им

оперу пришлось заканчивать капельмейстеру

Винтеру, а будучи некоторое время на службе у

последнего польского короля3, он взял за

привычку выходить через заднюю дверь всякий раз,

когда карета короля въезжала в парадные ворота,

за что тот его уволил, так и не сподобившись

услышать, как он играет. Чтобы не умереть с

голоду, он был вынужден давать уроки музыки, хотя

ему это было достаточно противно. Меня он

полюбил, но его преподавание было серией детских

забав. Пальцы обозначались смешными

прозвищами: "замарашка", "увалень". Мы больше ползали

под клавиром, чем на нем играли. Мою матушку,

которая при сем присутствовала, он умиротворял

16

Автобиография

тем, что вторую половину часа, а нередко и

дольше, фантазировал и фугировал так, что у нее

таяло сердце. Вместо того чтобы обучать меня

аппликатуре4 и беглости, он развлекался тем, что

заставлял меня играть цифрованный бас5, а один

раз этот ленивец даже сочинил для меня концерт

с участием всех инструментов, который я должен

был исполнять у него дома, при том что я

совершенно ничего не умел; на клавире, помнится,

брались только отдельные звуки и аккорды, в то время

как другие инструменты делали все остальное.

Ради забавы он способен был даже себя

утруждать; заставить же его делать что-либо серьезное

было совершенно невозможно. И все-таки этот

человек, скорее ребячливый, чем склонный к

шутовству, паяцем не был. Так как расписания

уроков он совершенно не соблюдал, то иногда вместо

него приходила его сестра, долговязая, весьма

некрасивая, но в остальном превосходная женщина.

В игре на клавире я и у нее заметных успехов не

сделал, зато во время слишком частых перерывов

на отдых она обучила меня мало известному в ту

пору, а ныне, как я слышу, часто применяемому

звуковому методу, складывать буквы и читать, и

делать это, поскольку буквы я уже знал, сидя за

клавиром, без книги. Уж не знаю, как это

получилось, но долгое время никто и не догадывался, что

я умею читать.

И вот было принято решение отправить меня в

школу. Выбор пал на частное учебное заведение,

Автобиография

17

находившееся напротив нашей квартиры на Бау-

эрнмаркте и пользовавшееся всеми

преимуществами государственной школы. Поскольку я умел

делать главное — свободно читать, то в школе не

посмотрели на недостаток моих познаний в

арифметике и грамматике и определили меня сразу во

второй класс. Здесь я продолжал делать то, что,

к сожалению, делал всегда: не без усердия

занимался тем, что меня увлекало, остальным же

пренебрегал. Таблицу умножения я толком не знаю и

по сей день. Часть вины за это несет мой отец,

который всегда толкал меня вперед и считал, что

пропущенные азы уж как-нибудь сами собой на-

верстаются. Позднее, в латинской школе, все

продолжалось в том же духе. Ведь нет ничего

труднее, чем наверстать азы. В этой школе я

продержался два года, балансируя между хвалой и

порицанием; выучился вполне хорошо писать,

однако отставал в счете и в грамматике.

Пробелы в последней я практически восполнял

безмерной любовью к чтению, которая

распространялась на все книги, какие я только мог

раздобыть. Под рукой у меня оказались библейские

истории Нового Завета в изложении для детей.

Что еще подвернулось мне в то время, я уже не

помню.

Одной из первых книг, какие я прочел, было

либретто "Волшебной флейты". Оно имелось у

горничной моей матушки, и эта девушка хранила

его как святыню. Дело в том, что в детстве она

18

Автобиография

играла в этой опере обезьянку и усматривала в

этом событии звездный час своей жизни. Других

книг, кроме молитвенника и оперного текста, у

нее не было, и она так высоко его ценила, что,

когда первые его страницы где-то затерялись, она с

великим трудом собственноручно их переписала и

приложила к книге. Сидя у нее на коленях, я по

очереди с нею читал вслух рассказы о

поразительных чудесах, причем оба мы не сомневались в

том, что это — наивысшее из всего, до чего мог

воспарить человеческий дух.

Несколько позднее ко мне в руки попал какой-

то древний перевод Квинта Курция6, вероятно

валявшийся как брошенная за ненадобностью

вещь среди старого хлама на чердаке нашей

загородной квартиры, который хозяин дома, столяр и

профессиональный пьяница, охотно предоставил

в мое распоряжение. Я уже не помню, сколько

раз, с неизменным восторгом, прочитал я с

начала до конца эту толстенную книгу, напечатанную

крупными буквами. Чего я не понимал, то

оставлял без внимания, тем более, что ни матушка, ни

горничная мне этого объяснить не могли, а

спросить отца я не решался, опасаясь, что он отберет

у меня книгу как не подходящую мне по

возрасту, — такое уже случалось. Больше всего меня

мучило первое слово, напечатанное латинскими

буквами, которым переводчик или первый

издатель восполнял утраченный текст Курция. Слово

это звучало как "паралипомена"7 или как что-то

Автобиография

19

похожее. Часами бился я над тем, чтобы извлечь

какой-то смысл из этого волшебного слова, но все

было напрасно. Я чувствовал себя несчастным.

Также за городом, возможно на том же

чердаке, я наткнулся на жития святых и рассказы о

чудесах патера Кохема8, которые у меня в голове

очень хорошо уживались с македонскими

героями, разве что подвиги этих последних не

вызывали у меня желания им подражать, между тем я

полагал, что мог бы так же стойко претерпеть

страдания и пытки, выпавшие на долю

мучеников, как эти ревнители веры. Я решил стать

священником, но при этом брал за образец только

отшельников и мучеников. Вернувшись в город, я

изготовил себе ризу из золотой бумаги. Я читал

мессу, а мой младший брат охотно мне

прислуживал, радуясь тому, что может звонить в

колокольчик. Проповедовал я, взобравшись на спинку

стула, правда, единственной слушательницей при

этом была наша старая кухарка, которую мои

дурачества приводили в полный восторг. Она же

была моей публикой, когда я играл на клавире,

однако слушать желала только одну пьесу, какую

я должен был играть снова и снова. У людей

тогда было еще живо воспоминание о казни

Людовика XVI9. В числе учебных пьес мне задали

некий марш, о котором говорили, будто бы его

играли во время этой казни; во второй его части

надо было делать глиссандо10 по целой октаве — это

должно было означать падение ножа гильотины.

20

Автобиография

В этом месте старушка-кухарка лила горючие

слезы и не могла вдоволь наслушаться.

Впрочем, мои церковные устремления ни в

коей мере не объяснялись религиозностью. Отец

мой вырос в период йозефинизма11 и не склонен

был придавать большое значение молитвам.

Матушка каждое воскресенье ходила к мессе в

сопровождении слуги, который нес за нею

молитвенник, а мы, дети, церковь никогда не посещали.

Я еще помню, что позднее, в гимназии, где

каждый учебный день начинался с мессы, я, словно

дикарь, вынужден был смотреть на своих

товарищей, чтобы по их поведению понять, когда

надобно встать, когда опуститься на колени или бить

себя в грудь.

Вскоре за тем нам пришла охота сыграть

комедию. Откуда она взялась и кто нам ее внушил, я

не помню. Мы, мальчики, в театре бывали

крайне редко. Что касается меня, то я в первый раз,

еще ребенком, слушал итальянскую оперу вместе

с родителями, которым один венгерский граф,

клиент моего отца, уступил на тот вечер свою

ложу. Помню только, что я ужасно скучал и что

позабавила меня только одна сцена, где люди, сидя

в беседке, пили шоколад, и один из них, игравший

щеголя, раскачиваясь на стуле, упал навзничь

вместе с чашкою и бокалом. За оперой следовал

балет, название которого — "Свадьба в

деревне"12 — я помню до сих пор. Это было немножко

веселее, и прежде всего меня поразило, что в за-

Автобиография

21

ключительном общем танце артисты одним

прыжком вскакивали в отверстие наподобие

окна, устроенное на сцене в половину ее высоты.

Вообще нас, детей, в лучшем случае в дни наших

именин водили в театр Леопольдштадта13, где мы

с истинным увлечением смотрели пьесы про

рыцарей и привидения с участием Кесперле —

Лароша14. По сей день вижу перед собой сцену из

"Двенадцати спящих дев"15, в которой рыцарь

Вилибальд спасает одну деву из бушующего огня.

Горящее здание изображала узкая боковая

кулиса, а пламя — ярко горевшая канифоль, но тогда

мне все это казалось ужасающе достоверным.

Более всего, однако, изумляло меня превращение

старца, облаченного в волочащиеся одежды и с

факелом в руке, в рыцаря, одетого во все красное,

причем самым поразительным казалось мне то,

что и красный рыцарь держал в руке факел, а это,

между прочим, было слабым моментом

спектакля, что и дает не самое благоприятное

представление о моей тогдашней сообразительности.

Помимо этих отдельно взятых театральных

вечеров, нашим драматическим увлечениям

способствовали также рассказы проживавшего у нас в

доме осиротевшего отцова племянника, которого

использовали в канцелярии как писца и который,

будучи намного старше нас, таким манером

самостоятельно зарабатывал себе на хлеб и

пользовался довольно-таки большой свободой. Мой

отец вообще был весьма склонен к запретам, но

11

Автобиография

не меньше был он склонен и присматривать за

нами. Этот наш родственник, не чуждый

некоторого фатовства, рассказывал нам о своих

театральных удовольствиях; наверное, благодаря ему ко

мне в руки впервые попали книги с текстами

комедий, из которых я еще помню только "Клару

фон Хоэнайхен" покойного Шписа16. Мой

отец — по видимости или на самом деле — не

замечал наших художественных устремлений, я и

вправду не помню, чтобы он соизволил хоть раз

взглянуть на наши представления. Матушку мы

перетянули на нашу сторону благодаря тому, что

наш учитель музыки Галлус, горячо

откликнувшийся на эту затею, как откликался он на всякое

ребячество, изъявил готовность украсить наши

творения увертюрой и интермедиями в виде

собственных вольных фантазий. Эти его

импровизации, которым он, когда действие приобретало

большую значительность, придавал прямо-таки

мелодраматические оттенки, сообщали нашим

нелепым выдумкам даже некоторую

торжественность. А кое-кто из любителей музыки — в их

числе престарелый барон Дюбэн, поклонник

искусства домоцартовских времен, — у которых

никогда не было возможности послушать, как

играет Галлус, собирались без его ведома в соседней

комнате и сквозь щелочку в дверях с восторгом

слушали его игру на клавире, естественно,

нимало не интересуясь нашим спектаклем, коего они

даже не видели.

Автобиография

23

Само собой разумеется, что играли мы только

рыцарские пьесы; привидения конечно же

исключались из-за отсутствия у нас должного

оснащения. Нам предстояло теперь изготовить

деревянные мечи с картонными ножнами.

Поношенные платья с буфами и пестрыми шнурами были

преобразованы в камзолы и колеты. Мне даже

посчастливилось использовать в качестве плаща

нижнюю половину старого атласного платья моей

матушки. Моему младшему брату достались

женские роли, и он собственноручно вышил себе

великолепнейшие пояса, браслеты и ожерелья.

Среднего брата пришлось чуть ли не силой

выталкивать на сцену, и он согласился играть роли

оруженосцев лишь на том условии, что ему

обрежут наполовину рукава и штаны, и таким образом

он будет расхаживать по сцене полуголый. Но и в

таком виде его почти невозможно было заставить

выступать — он бросался на свою кровать, и нам

всем объединенными усилиями приходилось его

оттуда стаскивать и выталкивать на сцену, где он

соглашался только участвовать в сражениях. Наш

кузен Альберт Колль и я делили между собой

роли героев, в основе которых всегда было

заложено соперничество за обладание персоной моего

младшего брата, которого похищали,

освобождали и без конца таскали туда-сюда по сцене.

Поскольку наша труппа была все же слишком мала,

то мы с удовольствием приняли предложение

руководителя нашего оркестра Галлуса взять на

24

Автобиография

женские роли его маленькую дочку Марию.

Девочка была очень послушная и для своего

возраста умненькая, но, к несчастью, она заметно

хромала, так что нам приходилось умерять свое

озорство. Должность драматурга выпала мне. Не в

том смысле, что я написал хоть слово или в чем-то

изменил ход действия относительно

общепринятого. Мы импровизировали, одна сцена рождала

другую, и пьеса разворачивалась по мере наших

сил и возможностей. Твердо установлен был

только исход сражений, поскольку никто не хотел быть

побежденным. Писать я решился

один-единственный раз, когда приспосабливал для нашей сцены

"Клару фон Хоэнайхен", выбросив две трети из

этой пьесы и прежде всего посчитав необходимым

изменить имя рыцаря Аделунга, которое казалось

мне невыносимо прозаическим из-за совпадения с

фамилией ненавистного мне грамматиста

Аделунга17. Наши театральные представления начались и

кончились в течение одной зимы.

Непосредственным поводом к этому послужило то

обстоятельство, что один наш весьма дальний родственник,

постарше нас годами, выманил у нас деньги из

наших копилок под тем предлогом, что приобретет на

них картонные шлемы и панцыри, а когда обман

открылся и дело дошло даже до объяснений с

отцом виновного, то мы и сами потеряли охоту

продолжать, да нам и запретил это наш отец.

Тем временем — мне шел восьмой год — я

одолел предметы немецкой начальной школы и дол-

Автобиография

25

жен был поступать в гимназию. Однако мой

отец, который не был расположен к тому, чтобы я

посещал государственную школу, особенно с

учетом моего весьма юного возраста, решил, что мы

будем брать частные уроки. Соответственно был

нанят домашний учитель. Это был один из

причудливейших людей на свете. Странная смесь

внутреннего усердия и внешнего безразличия.

В наш дом он явился как студент-богослов, но

изменил свои намерения и стал изучать медицину.

Когда я снова встретил его по прошествии ряда

лет, оказалось, что медицину он бросил тоже и

окончил юридический факультет, так что мы с

ним, невзирая на возрастную разницу почти в

двадцать лет, одновременно поступили на службу

в придворное финансовое управление как конци-

писты-практиканты18. Жажда знаний переходила

у него все границы. Так, например, однажды его

упрекнули в незнании французского языка. Тогда

он налег на этот язык с таким усердием и так

безостановочно в нем упражнялся, что, когда мы с

ним вместе служили в финансовом управлении,

он все важные разработки составлял сначала на

французском языке, а потом для служебного

употребления переводил их на немецкий. Иностранным

языком он стал владеть свободнее, чем родным.

При этом его безразличие к внешним

обстоятельствам граничило чуть ли не с тупостью,

физическим выражением которой служила сильная

близорукость. Мы быстро подметили его слабо-

26

Автобиография

сти, и шутки, какие мы над ним проделывали,

могут показаться невероятными. Так, например, он

любил утром, проснувшись, подолгу лежать в

кровати. И вот однажды я вбежал к нему в

комнату и сообщил, что пришла женщина, которая

хочет осмотреть нашу квартиру с намерением ее

снять. Тут Гертнер — такова была его фамилия —

выскакивает из кровати в одной рубашке и

прячется за портьерой, которая прикрывала

запертую дверь в соседнюю квартиру. Тем временем я

ввожу в комнату своего брата в платье нашей

матушки и прошу его присесть и подождать

возвращения наших родителей. И вот мальчонка

усаживается в кресла посреди комнаты, спиной к

портьере, и сидит там несколько часов, пока

бедняга-учитель в одной рубашке и босиком.терпит

все муки страха и холода.

Когда же этому бедолаге стало невтерпеж, он

решил наконец нас наказать. Наказание

заключалось в запрете есть за обедом четвертое блюдо.

А наш отец не терпел, чтобы мы капризничали за

столом, выказывая свое пристрастие или

отвращение к тому или иному яству. И вот, когда на

столе появлялась запрещенная еда, наказанный

отодвигал от себя тарелку. "Что это значит?" —

спрашивал отец. "Благодарю, но этого я есть не

хочу". — "Ты будешь это есть!" — приказывал

отец. Тут уж виноватый давал себе волю и ел в

охотку, торжествующе поглядывая на учителя,

который из страха перед отцом не решался ска-

Автобиография

27

зать, что здесь применяется наказание, полное

одобрение и исполнение коего в ином случае не

вызвало бы ни малейших сомнений.

Мы, братья, не так-то легко выходили из

детства. Главным зачинщиком проказ был один из

тех сыновей моего дяди, которые в Энцерсдорфе

вытаптывали цветочные грядки нашего отца.

Этот молодой человек иногда заходил к нам и,

будучи намного старше нас, пользовался

безотказной поддержкой жившего у нас родича —

Альберта Колля. Оба они беспощадно мучили

несчастного Гертнера, придумывая всякие

небылицы. Он, однако, всему верил и каждый раз

снова попадал в ловушку.

Сам я должен засвидетельствовать, что

принимал участие лишь в наиболее безобидных

проделках над Гертнером, потому что уважал его, хотя

его нелепые поступки прямо-таки подстрекали

нас что-нибудь эдакое учинить.

Мое уважение к Гертнеру основывалось на его

книгах, которые он беспрерывно читал и, по своей

небрежности, оставлял лежать на всех столах.

Среди этих книг был французский "Телемах"19 и

какой-то латинский автор, вероятно Светоний20;

обе книги были снабжены немецкими

примечаниями и подробными предметными и именными

указателями на том же языке. В примечания и

указатели я погружался всякий раз, как только

эти книги попадали мне в руки, и потому могу

сказать, что добряк Гертнер этим моим занятиям

28

Автобиография

поспособствовал, хотя по школьным предметам я

у него решительно ничему не научился.

Надо отметить, что в своей лености он дошел

до того, что даже не потрудился купить нам

учебники, хотя получил на это деньги, — позднее,

когда разразилась катастрофа, деньги нашли

нетронутыми у него в шкафу. Каждый день он

грозил нам покупкой учебников, но так этого и не

сделал. И в конце концов такое его безделье мы

и впрямь признали оправданным, как награду за

его в остальном безупречное поведение или за

оказанные им небольшие услуги. Он все бросал

как попало, шкаф свой никогда не запирал,

забывал даже задвинуть выдвинутые ящики, так что

мы без зазрения совести брали из его вещей все,

что годилось нам в игру. Извинением нам всегда

служило одно и то же: мы это нашли. Потом он

установил такой порядок: кто вернет ему какую-

то потерянную вещь, будет на этот день

освобожден от занятий. Помню, что однажды мы

вернули ему как найденное нами: один — пряжку от

башмаков, другой — вторую пряжку, а третий —

пряжку от брюк, за что все трое были

освобождены от занятий.

Так продолжалось почти целый год. Наконец в

дело вмешалась судьба. Отцу как-то

понадобилось написать письмо в Венгрию на латинском

языке, и в одном выражении он был не уверен.

По этой причине он зашел к нам в классную

комнату, куда вообще никогда не заглядывал, но тут

Автобиография

29

ему надо было справиться по моему словарю.

Однако он не нашел у нас ни словаря, ни каких-

либо учебников вообще. Был учинен большой

допрос, вследствие чего провинившийся домашний

учитель принужден был покинуть дом, и был

нанят новый — тиролец по фамилии Скарпатетти.

Однако главной трудностью оказалось теперь

то, что по окончании этого учебного года мне

предстоял экзамен. Мой отец, как он говорил, не

желал, чтобы я потерял хотя бы год. Поэтому

новый учитель получил указание за шесть-восемь

недель преподать мне все то, что следовало

выучить за целый год. Опасность, которую таил в

себе экзамен, мой отец пытался отнести за счет

того, что принимавший профессор был большим

любителем садоводства. А у отца имелось то ли

шесть, то ли восемь больших кустов олеандра в

кадках. Он пожертвовал ими ради моих успехов,

экзамен прошел благополучно, и я, пропустив

первый, поступил во второй латинский класс — в

государственную школу, куда отец, наученный

горьким опытом, решил меня определить.

Там я не без усердия выполнял новые задания,

но поскольку азов я не знал, то и делал в

школьных сочинениях несметное число ошибок, не

говоря уже об арифметике, — счет не давался мне

еще в начальной школе. Поэтому меня

причислили к самым посредственным ученикам, и это

отнюдь не подстегивало мое усердие, а скорее

ограничивало его рамками строго обязательного.

30

Автобиография

Зато теперь для меня как для подростка была

открыта библиотека моего отца. Там имелось

собрание путевых записок, из которых

кругосветное плавание Кука21 настолько меня

заинтересовало, что в Отахаити22 я вскоре чувствовал себя

увереннее, нежели в нашей собственней квартире.

А Бюффон и его всеобщая естественная история23

с ее планетами, кометами и прареволюциями чуть

не свели меня с ума. А театральная библиотека со

всеми представленными в Вене пьесами, среди

которых драм Шиллера и Гёте не было вовсе, из

Шекспира же мне попались только "Гамлет" и

"Лир" в обработке Шредера... В Лессинговом

"Натане"24 меня раздражало причудливое

разделение строк — стихи, и невнятная развязка, в чем

я, возможно, был и не так уж неправ.

"Духовидец" Чинка25. Но вершиной всего стала для меня

"Всемирная история" Гутри и Грея26 в более чем

девяноста томах, которые я, не помню как часто, не

столько читал, сколько глотал. Из настоящих

поэтов там были только Геснер и Эвальд Клейст27.

Геснер привел меня в восторг. Я с детства его не

перечитывал, однако полагаю — и порукой тому мое

первое впечатление, — что это действительно

превосходный писатель, пусть наше время с его

склонностью к насилию и не желает его признавать.

Перед Клейстом я был в растерянности.

Назначение стиха мне тогда еще не открылось.

Это чтение стало продолжением более

раннего, которому я предавался у моей незамужней

Автобиография

31

тетушки, чья библиотека состояла из семи или

восьми разрозненных томов. Самым дорогим для

меня был первый том "Тысячи и одной ночи" в

каком-то допотопном переводе28. И том Гёте,

содержавший "Геца фон Берлихингена", "Клавиш" и

"Клаудину де Виллабелла"29. Нетрудно себе

представить, что Гец и юный кавалерист Георг

приводили меня в восторг, а вот за Вайслингена и Адель-

хайд я бы и гроша не дал. В "Клавиго" я признавал

полную правоту Бомарше. Разобраться в "Клауди-

не де Виллабелла" я не мог. А ведь были еще

"Лагерь Валленштейна" и оба "Пикколомини"30,

из коих я прочитал целиком лишь первую вещь, а в

"Пикколомини" — только отдельные места,

поскольку, на мой взгляд, длинные речи ни к чему не

вели. Моим воображением всецело завладел

"Ворон" Гоцци в немецком переводе31 — я ставил его

намного выше драм Гёте, Шиллера и Шекспира.

В гости мы ходили только в дом нашей

бабушки с материнской стороны, где жила уже

упомянутая мною тетушка со своими двумя сестрами.

Я, можно сказать, был в милости у этой старой,

умной и энергичной женщины. Помню еще, как

однажды, когда моя матушка жаловалась ей на

мой замкнутый характер, она ответила: "Оставь

его в покое, у него, как у козы, все между

ногами". Видимо, выражаясь на грубоватый

старовенский манер, она подразумевала самую ценную

часть тела козы — ее вымя, которое коза носит

наполовину спрятанным между ногами.

32

Автобиография

У бабушки в доме возобновились и мои

театральные радости. Три ее незамужние дочери и

одновременно двое моих дядьев, один из которых

обладал замечательным комическим талантом, а

также некоторые друзья дома представили на

импровизированной с помощью ширм сцене

несколько комедий. Поскольку это были пьесы

легкого жанра, то меня они не особенно занимали, и

я должен сознаться, что миндальное молоко и

вкуснейший торт — в антрактах их разносили по

залу — весьма небезуспешно соперничали с

духовной усладой. Впрочем, люди ломились на эти

представления, которые они находили

превосходными, хотя мои тетушки и страдали

распространенным в бабушкиной семье дефектом речи, что

разделяла с ними также моя мать и чему в

детстве был подвержен и я. Лишь позднее, когда я

прочитал про Демосфена32, — как он

преодолевал, возможно, такой же речевой порок тем, что

набрав в рот мелких камешков, громко и подолгу

читал вслух, — и принялся ему подражать, мне

удалось перестать шепелявить.

Я отчетливо сознавал, что страдаю этим

недостатком, в отличие от моих родных, которые

болтали безо всякого смущения и даже играли в

комедиях; и возможно, что моя робость в детстве

отчасти проистекала из того, что я ужасно

смущался, когда со мной заговаривал кто-нибудь

незнакомый, а потому старался поводов к этому

всячески избегать. Мне и фамилия моя казалась

Автобиография

33

тогда такой безобразной, что я далеко не сразу

решился ставить ее на театральных программках

моих пьес.

Впрочем, об этих событиях в доме моей

бабушки я рассказываю задним числом. Став

гимназистом, я учился так, что получал более или

менее приемлемые свидетельства для продолжения

занятий. Только в первом гуманитарном классе

довелось мне получить более устойчивый стимул

к этому. Наш профессор, пожилой человек,

бывший иезуит по фамилии Вальперт, относился ко

мне так же равнодушно, как и его

предшественники. Однажды его посетила идея: задать нам

через воскресенье упражнение в ораторском

искусстве на немецком языке; тема — быстротечность

времени. То, что время проходит, я, разумеется,

понимал, но мне в голову не приходило, что еще

можно было бы сказать по этому поводу. И вот в

воскресенье утром заглядывает ко мне один

школьный товарищ, у которого был домашний

учитель и означенное школьное задание, уже

переписанное набело, лежало в кармане. Я

попросил дать мне его прочитать. Однако он побоялся,

как бы я у него не списал, и позволил мне

заглянуть только в самое начало. Там было написано:

"Где теперь Цезарь, где Помпеи?"33 Меня вдруг

осенило, что можно сказать о быстротечности

времени. Я выпроваживаю гостя, сажусь за стол

и единым духом, ничего не исправляя и не

переделывая, пишу сочинение на заданную тему, ко-

2. Ф. Грильпарцер

34

Автобиография

торое на другой день в школе удостаивается

второго места.

Первым, или, согласно школьному выражению,

наипервейшим из сочинений была признана

работа некоего Майлера, который отныне получал

привилегию считаться первым во всем. Он был сыном

мельника из Нойнкирхена и поскольку вначале

помогал в работе отцу, то своей тяге к учению

уступил сравнительно поздно. Так что будучи намного

старше нас — в то время ему шел двадцатый год, —

он был более зрелым человеком, чем мы. Главным

выигрышем от моего успеха в школе стало то, что

эта знаменитость, сидевшая за одной из первых

парт, начала обращать внимание на меня, самого

младшего в классе и постоянного обитателя

"горы", то есть задних скамеек. Вскоре мы с ним

подружились, и наша дружба крепла день ото дня.

Его влияние на меня было в высшей степени

полезным, особенно потому, что он побудил меня,

при исконно свойственной мне разбросанности,

поглубже заглянуть в самого себя, а его

серьезность, благодаря присущей мне склонности

противоречить, вызывала у меня веселье, какого я

прежде не знал. Поэтому позднее, когда мы оба

занялись поэзией и он сочинил трагедию на тему из

римской истории, я написал комедию, в которой

наши профессора с их до карикатурности

преувеличенными свойствами играли роль "несчастных

любовников". Мы оба не сомневались, что он

рожден для трагедии, а я — для комедии.

Автобиография

35

Однако покамест в школе все оставалось по-

прежнему. Прилежания у меня не прибавилось,

мой шедевр был вскоре забыт, правда, профессор

Вальперт занимался мною больше, чем раньше,

но почему-то, по престранному ходу мыслей,

намерен был обучить меня прежде всего географии.

Так дошли мы до последнего гуманитарного

класса, до "Поэзии", как мы этот класс

именовали. Однако и тогда все пошло почти что

по-старому. Когда нам объясняли античные

стихотворные размеры, я, как всегда, был рассеян, и

нарисованная раскрытая ладонь, которая должна

была уяснить нам гекзаметр с его короткими и

долгими слогами, казалась мне крайне странной.

Поэтому моя первая проба в этом размере оказалась

весьма неудачной. Нам задали в школе

выправить и отшлифовать ломаные немецкие

гекзаметры, принадлежавшие, кажется, Захарие34.

Я, знавший о немецких стихах только одно — что

строки должны рифмоваться, составил эти

злосчастные гекзаметры, исходя из привычного

созвучия конечных слов, не совсем без ритма, но

без четких признаков размера. Ко всему еще в

продиктованном нам задании промелькнуло

слово, смысла которого сам я понять не мог, а его

объяснение в школе прозевал. Дело в том, что в

Храме Сна стоял на страже "Хойян"

("Зевающий"). Мне показалось, будто я не дослышал, и,

не вдумавшись, я превратил "хойяна" в "хула-

на" — так у нас произносят слово "улан", отчего

2*

36

Автобиография

на пороге Сна у меня оказались часовые-уланы, а

это настолько смешно, что я и по сию пору не

понимаю, как это могло взбрести мне в голову.

В школе на другой день и впрямь грянул хохот, и

наш славный профессор Штайн без обиняков

заявил, что из всех его нынешних учеников я —

самый глухой к стиху.

Вскоре произошел один случай, улучшивший

его мнение обо мне. Мы получили на воскресенье

задание написать немецкие стихи —

стихотворение на свободную тему. Итак, стихотворение, а о

чем? В прозе под Геснера я мог бы излиться на

любую тему35, но стихи, и о чем? Все воскресенье

провел я в бесплодных раздумьях или, скорее, в

бездумном отупении. Наступил вечер, а я еще не

брался за перо. Оставшись один дома, — вся

остальная семья тем временем отправилась на

прогулку, — я стоял, облокотившись на подоконник

открытого окна в отцовской канцелярии, и

любовался чарующей красотой вечера. Редкостно

чистая луна сияла прямо надо мной. Тут на меня

снизошло. Стихотворение "К Луне". Не медля

записал я первую строфу:

Лейся, лейся, нежный свет,

Над полями, над лугами,

И скользи ты над волнами,

Как скользит смельчак-пловец.

Начало было достаточно хорошее. Однако на

этом весь запас идей у меня истощился, я приба-

Автобиография

37

вил к первой еще несколько неуклюжих строф и

так, по крайней мере, сделал свой урок на завтра.

К несчастью, наш профессор Штайн, у которого

хватало ума, чтобы распознать и в малом

проблески таланта, на другой день заболел. Вместо него

явился сверхштатный учитель, исполнявший

лишь самое необходимое, и о моих стихах речи не

было. Но волею судеб у меня вскоре появилась

другая возможность предстать в более выгодном

свете. До тех пор я смотрел на латинский язык,

как на печальную необходимость, но вот мы

дошли до Горация, и тут я впервые ощутил

потребность наверстать упущенное. Но прежде всего

внимание профессора привлекло ко мне то, что

мои объяснения — не языковые, а смысловые и

предметные — всегда оказывались верными.

Он часто меня спрашивал: откуда я все это знаю?

На что я ему отвечал: мне просто так кажется.

К сожалению, его интерес ко мне, как я уже

упоминал, заглушила пробудившаяся у меня и

вообще совершенно противоречившая моей натуре

склонность к насмешкам, вследствие чего я с

толком и пониманием во всеуслышание

комментировал Горация, а после этого тихонько нашептывал

сидевшим со мною рядом ребятам пародийные и

причудливые толкования текста, которые

вызывали смех и часто звучали бы безнравственно,

если бы я всегда понимал истинный смысл моих

иносказательных выражений. Когда же

профессор Штайн спросил о причине смеха и узнал как

38

Автобиография

самую эту причину, так и то, что я — зачинщик,

он пришел в ярость, которая по своей силе

равнялась его прежней симпатии ко мне, и наши

взаимоотношения так больше и не наладились.

Еще одно доказательство моей дерзости дал я

в конце того же учебного года во время

письменного сочинения, которое надо было написать в

стенах школы на тему басни Эзопа "Собака и

волк", написать на латинском языке в прозе или в

стихах — по собственному выбору. Я же

преступил поставленные условия и написал свою басню

рифмованными немецкими стихами — не самыми

лучшими, насколько я помню.

После всех этих событий я не мог

предполагать у профессора особенно благоприятного

мнения обо мне. Как же я был удивлен, или, вернее,

испуган, на следующий день, когда меня в числе

пяти лучших учеников вызвали для

коллективного экзамена. На этом предварительном

испытании нескольких избранных присутствовало

духовное лицо — советник по народному

просвещению, будущий архиепископ Зальцбурга

Грубер, чей племянник, прилежный, но немного

лицемерный молодой человек, тоже входил в нашу

пятерку.

Для меня экзамен, к собственному моему

удивлению, прошел вполне хорошо. Только когда

надо было прочитать наизусть латинские стихи из

Ars poetica36, которые я очень хорошо знал, в

строке "Romani tollunt equites peditesque cachin-

Автобиография

39

пим"* я вдруг забыл последнее слово. Профессор

другого класса, явившийся в виде почетного

эскорта господина советника по народному

просвещению, по глупости подумал, что я не знаю

текста, хотя мне не доставало всего лишь одного слова,

и чтобы вывести меня из затруднения, принялся

изображать смеющегося человека, держась за

живот и строя причудливейшие гримасы. Я же

думал, что он надо мной смеется и бросал на него

злобные взгляды, из-за чего все больше сбивался

с толку.

Но худшее было впереди. В том учебном году

мы читали в классе "Царя Эдипа" Софокла37.

Закончили мы это чтение за несколько дней до

экзаменов. Но так как часы, отведенные

древнегреческому языку, надлежало использовать

полностью, мы начали читать одну из драм Еврипи-

да. Все были уверены, что этот фрагмент,

прочитанный в такое время, когда каждый из нас уже

изо всех сил готовился отвечать на экзамене на

совершенно другие вопросы, там вообще не

всплывет. Так считал и сам профессор. Однако, к

несчастью, он, когда дело дошло до

древнегреческого, желая угодить советнику по народному

просвещению, предоставил выбор отрывка для

перевода и разбора его племяннику, и этот

лицемер, дабы показать, что он и в последние дни все

"Все римляне, патриции и плебеи, хохотали над этим"

(лат.).

40

Автобиография

слушал с обычным вниманием, вдруг взял и

выбрал ту самую сцену из Еврипида. Те, кто ему

подражал, кое-как с этим справились, я же,

вызубривший "Царя Эдипа", на Еврипиде

совершенно провалился. Таким образом то, что

должно было послужить мне к чести, обернулось к

моему посрамлению.

Здесь наступает мрачное, смутное время,

которое, к счастью, длилось всего год. Я начал

учиться в университете. Идеи академической

свободы, обуревавшие каждого, завладели мною

сильнее, нежели кем-либо другим. К сожалению,

наши профессора были такого склада, что лишь

привычка к прилежанию, мне вовсе не

свойственная, могла побудить человека усердно

заниматься. В лице профессора философии нам попался

педант, но не только в обычном смысле слова, —

это был настоящий комедийный персонаж, в нем

словно бы воплотился Dottore* итальянской сот-

media сЫГаЛе38. Он написал "Философию без

названий" как книгу для чтения вслух и почитал

себя совершенно самостоятельным мыслителем

исключительно потому, что отвергал

нововведения Канта, при этом его система была не чем

иным, как чистым вольфианизмом39. Вспоминаю,

как во время своих лекций он нередко восклицал:

"Приди, о Кант, и опровергни это мое

доказательство!" Его философия состояла сплошь из

* доктор (um.).

Автобиография

41

различий и разделений, между коими с трудом

находили себе место определения. Он так

гордился этим своим схематичным каркасом, что

разрешал ученикам во время экзаменов держать его

перед собой в виде рисунка, и те из них, кто был

наделен острым зрением, мелким шрифтом

вписывали в эту схему и определения. Но я,

страдавший такой же близорукостью, что и сам

профессор, вынужден был, к сожалению, обходиться без

этого подспорья. Все обсуждалось на кухонной

латыни, и только когда разговор шел на

повышенных тонах, наш вообще-то добрейший

профессор переходил на немецкий.

Профессор математики был не так уж плох,

только ему надо было за один год проработать

семь томов математического учебника, так что он

перескакивал с одной теоремы на другую и шел

дальше, прежде чем мы успевали усвоить первую;

таким образом, совершенно пропадала главная

польза математики: внутреннее постижение

сущности строгого доказательства.

Профессор философской филологии слыл

дельным человеком, только был до ужаса сух и

так одержим собственным переводом "Тускулан-

ских бесед"40, что, молчаливо покачивая головой,

отвергал любое выражение на эту тему, не

использованное им самим.

Больше всех нам нравился преподаватель

истории, невзирая на его крайнее фатовство. Его

манера изложения была аффектированной, но

42

Автобиография

живой. Поскольку в истории я был начитан с

детских лет, то в этой сфере чувствовал себя

наиболее уверенно. Я даже помню, что мой метод

изучения истории этот профессор рекомендовал всем

моим соученикам, потому что однажды во время

экзамена, когда речь шла о торговых путях

древних, он заметил, как я рисую пальцами на

крышке парты, и понял, что я готовился с помощью

географической карты.

Мои познания в естественной истории, тоже

почерпнутые у Бюффона, мало помогли мне в

глазах преподавателя этого предмета, поскольку он

как член Общества сельских хозяев был

сосредоточен главным образом на конфигурациях и слоях

земной поверхности, которые меня не

интересовали.

О профессоре эстетики можно сказать только

одно: он был полной противоположностью

своему предмету, что и продемонстрировал однажды

в присутствии учеников в словесной перепалке с

профессором философии, в которой спорщики

награждали один другого бранными кличками

"педант" и "невежда".

К сожалению, я перенес свое неуважение к

профессорам на те науки, какие они преподавали,

и за первые полгода, строго говоря, не выучил

решительно ничего, и это тем более трудно понять,

что по тогдашним университетским порядкам в

конце полугодия надо было сдавать более или

менее строгий экзамен. Я положился на то, что все

Автобиография

43

эти психологические перечни и логические

формулы были мне известны сами по себе, а латынью

я владел достаточно хорошо, чтобы не

провалиться по филологии, тем более что содержание тус-

куланских бесед я находил столь

незначительным, что совершенно не мог взять в толк, по

какой причине столь знаменитый человек, как

Цицерон, пожелал все это записать. Геометрия

была мне прямо-таки противна, особенно из-за ее

надругательства над фигурой, когда линии

произвольно удлинялись, разное трактовалось как

равное, а безупречные круги были обезображены

нарисованными внутри них треугольниками и

прочей ерундой. Незачем мне объяснять, как это

было глупо.

Присущая мне склонность к необузданным

увлечениям навела меня также на игру в бильярд, к

которой привлек или даже склонил меня один мой

родич и ровесник. Поскольку денег у нас обоих

было мало, мы упражнялись в задней комнате

одного кафе, где было так темно, что нам

требовалось несколько минут, дабы мы привыкли к

темноте и смогли разглядеть бильярд и шары.

В то же время — в последние гимназические

годы — мною завладела ненасытная страсть к

чтению романов, и я, в детстве читавший только

хорошие книги, теперь прямо-таки с упоением

глотал Шписа, Крамера и Лафонтена41.

Вспоминаю, как в летние ночи, при свечах, я читал до

утра, а после восхода солнца, так и не сомкнув

44

Автобиография

глаз, продолжал читать уже при дневном свете, и

ныне всякий раз, взяв в руки химическое огниво,

я испытываю чувство благодарности42, вспоминая

то время, когда я по ночам часами тщетно

пытался высечь огонь, ударяя сталью о камень.

Мои собственные художественные творения

встретили большое препятствие в лице моего

отца. Когда бы я ни показал ему какое-либо

стихотворение или что-нибудь еще сочиненное мною,

он сначала не мог скрыть некоторой своей

радости по этому поводу, однако вскоре она

неизменно переходила во все более жестокую критику,

каковая неизменно завершалась одной и той же

фразой: "От такого вздора можно подохнуть".

Объяснялось это, вероятно, вот чем: один из

братьев моей матери, приятный и толковый

человек43, не обладая настоящим талантом, тоже был

полон поэтических устремлений. Он писал стихи,

переводил с французского театральные пьесы,

хотя мало что из всего того увидело свет.

Занимаясь этим, он пренебрегал насущными

потребностями и только своей счастливой звезде и

немалой изворотливости обязан был тем, что все-таки

всегда держался на поверхности и, многократно

переменив род занятий, все еще не лишился

людского уважения и имущественного

благосостояния. Мой отец не мог предполагать у меня более

значительного таланта при, возможно, менее

счастливой звезде и, разумеется, меньшей смышлен-

ности; вдобавок, этому суровому человеку не-

Автобиография

45

стерпимо было думать, что подобные

посторонние прихоти отвлекают меня от целеустремленной

деятельности.

Его недовольство дошло до крайней степени,

когда именно в то время, после ряда неумело

проведенных кампаний, французы впервые заняли

Вену, и я, будучи по примеру отца, горячим

патриотом, не мог удержаться от того, чтобы не

выразить в одном насмешливом стихотворении, или,

скорее, в незатейливой уличной песенке, свой

протест против начавшихся наказаний. Когда я

прочитал отцу текст песенки, он побледнел от

страха, самым наглядным образом представил

мне, какой опасности могу я этими стихами

подвергнуть все свое будущее, и взял с меня слово:

хоть и не рвать написанное (чем все же выразил

известное удовлетворение им), однако никому его

не показывать. Я сдержал слово и никому этого

текста не показал, но, несмотря на это, на другой

день отец пришел из ресторанчика, где он иногда

вечером выпивал стакан пива, страшно

взбудораженный, отозвал меня в сторонку и сказал, что

один из посетителей прочитал там мое

стихотворение, снискавшее всеобщее одобрение. Вещица

эта благодаря своей безоглядной дерзости уже

обошла весь город, но, к счастью, никто не угадал

имени автора.

Это один из двух случаев в моей жизни, когда

стихотворение, которое я старательно держал в

тайне, проложило себе путь: в первый раз — к чи-

46

Автобиография

тающей публике; во второй — к своему

конкретному адресату.

Хочу привести здесь и второй случай, хоть он и

не вписывается в череду событий, которые я

излагаю, не обозначает какой-то этап моего развития

и я мог бы на этом месте легко о нем забыть.

Несколько лет спустя я влюбился в одну оперную

певицу, которая в партии Керубино в Моцартовой

"Свадьбе Фигаро"44, чудесно преображенная как

божественной музыкой, так и своей пленительной

юной красой, всецело завладела моими чувствами.

Я посвятил ей стихотворение, которое вполне

можно назвать хорошим, хотя по своей пылкости

оно было на грани безумия и даже

безнравственности. Приблизиться к ней самому мне и в голову

не приходило. Я пребывал в то время в крайне

стесненных обстоятельствах, даже мой гардероб

давал тому подтверждение, между тем как эта

знаменитая артистка, осаждаемая богатыми

поклонниками, получала как ежедневную дань

золото и шелка. Да и степень привлекательности моей

персоны не позволяла мне рассчитывать на

благоприятное впечатление. Поэтому я заканчивал свои

стихи выражением смиренных чувств, и ничто на

свете не могло бы меня заставить дать их

кому-нибудь прочитать.

Спустя изрядное время я познакомился с

одним богатым — во всяком случае, тогда еще

богатым — молодым человеком, который в дни моей

керубиниевой горячки был обласкан милостью

Автобиография

47

прелестницы, другими словами, был ее

платежеспособным любовником. Мы говорили с ним о

поэзии, и он заметил: как это странно, что

некоторые поэты, выступившие поначалу с

несомненным талантом, впоследствии совершенно

исчезают из виду. Так, во время его интрижки с той

певицей к ней в руки попало — каким образом, он

не знает, — некое стихотворение, содержавшее

страстное признание в любви, выраженное

прекраснейшими словами. Девушка чуть было не

сошла от него с ума; она приложила все усилия к

тому, чтобы разыскать автора и даже заявила,

что, если ей это удастся, она разгонит всех своих

обожателей, чтобы даровать неведомому певцу

то, о чем он так вдохновенно просит. Из-за этого

между любовниками едва не произошел разрыв.

А молодой человек не находил среди ныне

пишущих поэтов ни одного, кому бы мог он приписать

те стихи. Я попросил показать их мне — это

были мои. Каким-то доселе неведомым мне путем

они попали к ней, и пока я терзался безнадежной

тоской, прекрасный предмет сей тоски с

нетерпением ждал возможности со мною встретиться.

Но именно так и получалось у меня всю жизнь.

Неверие в себя, когда я воображал, что

произойдет, и сменявшая его заносчивость, когда меня

пытались унизить или с кем-то уравнять. Однако

ведь это — наипагубнейшая в жизни гордыня,

которая проистекает не из собственной переоценки,

а из недооценки тебя другими людьми.

48

Автобиография

Но вернусь к череде событий. Уже тогда, едва

достигнув пятнадцати лет, я возымел — то был

некий пролог к моим будущим сердечным

увлечениям — пылкую симпатию к юной актрисе и

певице, выступавшей в одном из театров венского

предместья, актрисе, которую я помнил еще как

исполнительницу детских ролей, — она,

по-видимому, была не старше меня. Я почти ясно

сознавал некоторую произвольность этой моей

симпатии и был недалек от мысли, что придаю этой

девушке, — как ее таланту, так и наружности, —

большую значимость, нежели стоит на самом

деле, тем не менее так глубоко вовлекся в эту свою

страсть, что впоследствии, когда выяснилось —

слух об этом доходил до меня и прежде, — что

отец девушки продал ее одному богатому старику,

и я увидел ее с ним в ложе театра, меня это так

потрясло, что я заболел довольно-таки сильной

нервной горячкой.

Однако все это смятение чувств отнюдь не

оказало вредного влияния на мою

нравственность. Присущая мне от природы стыдливость,

жившая у меня внутри и являвшая себя вовне,

оберегала меня от следования дурным примерам,

какие подавали мне со всех сторон мои товарищи.

Я почти не слышал того, что лилось мне в уши,

почти не видел того, что творилось у меня на

глазах. И это свойство — могу ли я назвать его

чувством законопослушания? — было таким

сильным, что я даже не позволял себе прогуливать

Автобиография

49

учебные занятия. Сколько помню, я не пропустил

ни одной лекции. Я присутствовал на всех, хотя,

случалось, и слушал вполуха или же, если было

уж слишком скучно, думал о чем-нибудь

постороннем. И вовсе не из страха перед отцом, ибо

при всем его остром и светлом уме обмануть его

было легче легкого, — ведь вся его строгость

сводилась к серьезности. Возможно, в основе была

заложена даже некая система нашего воспитания.

Так, например, во время той моей нервной

болезни, связанной с частым пребыванием допоздна на

театральных вечерах, он, вероятно, очень зорко

усматривал эту связь, но ни разу не сказал мне об

этом ни слова, а воспринимал это дело как нечто

естественное. Да и позднее, когда поводы такого

рода возникали прямо у нас в доме, он, вместо

того чтобы предостерегать, поучать, грозить,

довольствовался тем, что устранял саму причину

для этого, и опасность исчезала одновременно с

возможностью.

В конце концов наказание за все это должно

было воспоследовать само собой. Окончился

семестр, пришло время экзаменов, и я получил по

одному или двум предметам

неудовлетворительные оценки, не позволявшие мне перейти на

следующий курс. Тут опять-таки мой отец, который

как будто бы и не ведал, что состоялись

экзамены, не стал вмешиваться, матушка же всегда

питала склонность к утаиванию и сокрытию; мое

чувство собственного достоинства было возму-

50

Автобиография

щено тем, что я таким недостойным образом стал

вровень с плохими студентами и бездельниками.

Я решил положить конец этому безобразию и

слово свое сдержал. Уже в конце следующего

семестра те же профессора, которые приписывали

мне всяческие пороки, удостоили меня записи в

учебном свидетельстве: "primam cum ingenii

laude"*, и эта оценка поднималась все выше, пока

меня не сочли одним из лучших студентов нашего

курса.

Полукомическую интермедию разыграл

профессор Штайн — тот самый, что в высшем

гуманитарном классе отказал мне в способности

слышать стих. Его пригласили в университет как

профессора филологии, и он мучил себя и нас

дроблением выбранных авторов на мелкие части,

причем нас немало забавляло его изрядное

чудачество. Он заставлял нас заниматься и

стилистическими упражнениями, предоставляя выбор

предмета нам самим. И вот однажды я принес

ему довольно-таки посредственное

стихотворение "Вечер". Он с похвалой прочитал его вслух у

нас в классе, однако в его тоне сквозило

некоторое неудовольствие. По окончании учебного часа

он подозвал меня к себе и спросил, откуда я

списал это стихотворение. Я сказал, что сочинил его

сам. Тут он взорвался и выразил презрение ко

* "грамота первой степени за выдающиеся способности"

(лат.).

Автобиография

51

мне за мою лживость. Я и дальше, до конца года,

не мог его умилостивить, и лишь позднее, уже

после того как вышли в свет мои первые

драматические сочинения, он попытался любезным

обхождением со мной загладить свою

несправедливость — даже позволил мне в его присутствии

закурить сигару, что было с его стороны наивысшей

милостью, ибо он ненавидел табак во всех видах

со свойственной ему дикой чрезмерностью.

Приблизительно в это время мне впервые

попали в руки драмы Шиллера45. "Разбойников",

"Коварство и любовь", "Фиеско" я видел в

театре, "Дон Карлоса" тоже. Последняя вещь

привела меня в восторг, и я взялся тоже писать

трагедию. Для этого я выбрал из истории Педро

Жестокого убийство его супруги Бланки

Кастильской46, ее именем я и назвал пьесу. Я не

спешил и писал эту вещь довольно долго, мысленно

все время имея в виду "Дон Карлоса", с которым

ее, между прочим, роднили две ошибки: то, что,

дойдя до середины пьесы, я изменил ее план и она

сделалась такой чудовищно длинной, что ее надо

было бы играть целых два вечера подряд.

Закончив эту пьесу, я ее спрятал и никому не

показывал, тем более отцу, так как хорошо знал его

отвращение к подобным занятиям.

Тем временем, по окончании курса философии,

для меня настала пора переходить к изучению

юриспруденции. При этих обстоятельствах я

потерял своего старого товарища — Майлера, кото-

52

Автобиография

рый посвятил себя богословию, однако вскорости

умер. Долгое время единственно он осуществлял

мою связь с художественной литературой. Мы

даже собирались вместе издавать

беллетристический журнал "Ирэна", для которого я написал

одноименное вступительное стихотворение, —

впоследствии оно где-то затерялось. Однако

цензурная инстанция, которой мы представили

пробные рукописные листы, отказала нам в

разрешении на публикацию, в чем, вероятно, была

совершенно права. Впрочем, Майлер не имел

решительно никакого влияния на степень моего усердия

в занятиях, поскольку он скорее всего свыкся с

мыслью, что я — непутевый гений, причем в обоих

этих определениях он, наверное, ошибался.

К большему прилежанию в начатом мною

теперь изучении юриспруденции меня скорее

побуждало то, что мой отец был юристом,

влюбленным в свою профессию, и я прекрасно знал, что

не могу доставить ему большей радости, чем если

принесу домой отличное свидетельство. Но я это

делал чисто формально. В течение всего

полугодия я совершенно не обращал внимания на

текущие занятия, однако за шесть-восемь недель до

экзамена набрасывался на предмет со

всепоглощающим пылом, зубрил от зари до зари с таким

терпением и упорством, что хорошие оценки не

заставляли себя ждать, чему отец втайне

наверняка радовался, хотя и не подавал виду. Все мои

преподаватели уже считали меня юристом, лишь

Автобиография

53

я один знал, что это совсем не так, ибо у меня не

было ни влечения, ни любви к этому делу, а

потому не было ни чутья к нему, ни понимания.

Друг Майлер получил отныне в моей жизни

более чем десятикратную замену в лице старой

няни, которая служила сначала у нас, а потом у

надворного секретаря Вольгемута и очень меня

любила; благодаря ей меня узнали в доме

последнего. В числе его четверых детей был сын, на год

старше меня по возрасту и на один курс старше в

университете. Это был чрезвычайно прилежный,

а также весьма способный, но мрачноватый

молодой человек. У него дома бывали три-четыре

лучших студента его курса. О поэзии там речь не

шла, но науки обсуждались, прежде всего новая

для нас в то время кантовская философия, против

которой у этого юноши имелся богатый арсенал,

оснащенный критическими сочинениями и

комментариями. Я еще помню, как он, дабы

соединить приятное с полезным, сидел на шкафу,

служившем подставкой для его библиотеки, ел

краюху хлеба, читая при этом книгу по философии, и

вдобавок механически играл на скрипке. Нас как

юристов интересовало у Канта прежде всего

естественное право47, тут имел значение и Фихте48, а

в его сочинениях был особенно начитан один

невероятно прилежный, но несколько педантичный

молодой человек по фамилии Кауфман; он умер

позднее, будучи профессором римского права.

Так мы довольно бесцельно болтались, пока нам

54

Автобиография

вдруг не сообщили: приезжает Затейник! Это

был еще один молодой человек по фамилии Альт-

мюттер, бывший школьный товарищ моих новых

друзей, который, повздорив с одним из венских

профессоров, уехал в Пражский университет и

теперь оттуда возвращался. К моей великой

радости Альтмюттер еще жив и ныне является

профессором технологии в Политехническом

институте, между тем как все остальные умерли. В то

время он был юристом, а прозвище "Затейник"

получил за то, что нередко подшучивал над

своими школьными товарищами и устраивал им

всякие безобидные каверзы. Наконец тот, кого так

долго ждали, явился. Чернявый приземистый

молодой человек, отнюдь не красивый, а даже

вполне заурядной наружности, в глазах которого,

однако, по малейшему поводу вспыхивали искры

ума и лукавства. Что его притягивало ко мне, я не

знаю, могу только сказать, что буквально с

первой минуты нашей встречи мы прямо-таки горячо

друг к другу привязались. Продолжая по

прежней привычке постоянно поддразнивать своих

старых друзей, мне он ни разу не адресовал ни

единого насмешливого слова. Все наши

студенческие годы мы первую половину дня всегда

проводили в доме нашего общего друга, а каждый

вечер — четыре-пять часов без посторонних.

Сейчас я уже не припомню, о чем мы думали, что

говорили и делали в течение этих бесчисленных

вечеров и часов, дабы постоянно обновлять при-

Автобиография

55

тягательность наших сборищ, особенно учитывая

различие наших устремлений. Я довольно

беспорядочно занимался то одним, то другим; он,

оставив без внимания юридические науки, с большим

пылом набросился на химию, в которой ему,

возможно, благодаря его проницательному уму,

было предназначено занять выдающееся место.

Я знаю, что идея калийных металлоидов пришла

ему в голову раньше, чем Дэви49. Когда во время

Венского конгресса Александр Гумбольдт

приехал в Вену50, Альтмюттер передал ему на отзыв

свою работу на упомянутую тему. Однако то ли

сей знаменитый муж не нашел на это времени, то

ли счел труд Альтмюттера затруднительным для

чтения, но рукопись была возвращена автору

нетронутой. В настоящее время Альтмюттер

пользуется большим уважением как профессор

технологии, однако таланты, проявленные им в юности,

сулили ему куда более значительные достижения,

и, возможно, что его и в то время уже заметное

пренебрежение к своей наружности стало

препятствием к его продвижению. Он разом придал

жизнь и направленность научным устремлениям

нашего юношеского кружка. Мы учредили

академию наук, в которой проводились еженедельные

собрания и читались наши сочинения. Но чтобы

все это дело не стало уж чересчур серьезным, мы

основали заодно "Дневник Глупости", в который

заносилась каждая нелепица, произнесенная кем-

либо из "академиков" или представителей дома

56

Автобиография

Вольгемутов, — не без возражений данного

лица, — поскольку в ней иногда содержались

глубочайшие мысли. С письменными сочинениями в

нашей академии дело обстояло скудновато,

только наш друг Кауфман был неистощим. Так, он

изготовил нескончаемое латинское сочинение о

предустановленной гармонии51, во время чтения

коего академики удалялись один за другим,

оставался только я — из сочувствия и любопытства.

Когда же и мне стало невмоготу, он схватил меня

своей ручищей за платье, и мне пришлось

выслушать его творение до конца, причем он оказался

достаточно добродушным для того, чтобы и

самому посмеяться над своим многословием.

Альтмюттер и я были из самых ленивых, — нас

больше интересовали дискуссии. Мы гуляли по

живописным окрестностям Вены и обсуждали

наши планы на будущее, не менее чрезмерные,

нежели дерзновения нашего друга Кауфмана. Так

мы однажды оказались на Каленберге — позади

нас был пьедестал куда-то подевавшейся статуи.

Мы взобрались на эту плиту, походившую на

алтарь, чувствуя себя чуть ли не какими-то

божествами, и, обнявшись, глядели вниз, на

открывшийся нам бескрайний вид города и его окрестностей.

Незамеченный нами на эту возвышенность

взобрался также один пожилой господин, явно

приезжий из Северной Германии, и с удивлением

уставился на нас. "Да, — сказал Альтмюттер, когда

мы начали спускаться вниз, — не удивляйтесь!

Автобиография

57

Этот человек, — он указал на меня, — построит

храм, а вот я некий храм снесу!" Он имел в виду

химическую систему Лавуазье52, для того

времени новую. Незнакомец наверно подумал, что

перед ним двое сумасшедших.

Впрочем, эти временами весьма возвышенные

идеи не мешали нам предаваться вполне детским

забавам. Так, у младшего брата нашего друга

Пепи (Иозефа) Вольгемута по прозвищу Му-

керль (Иоганн фон Непомук)53, меж тем как его

старшая сестра прозывалась Ксаверль

(Франциска Ксаверия)54, был маленький детский театр, с

которым он обращался очень неумело. Мы

решили прийти к нему на помощь. Я нарисовал

декорации и фигуры, которые были наклеены на

картон и снизу снабжены деревянными стерженьками.

Роли мы, "академики", разделили между собой.

Даже педантичный гигант Кауфман взял на себя

роли стариков, в которых мы его непрестанно

высмеивали. Подруге хозяйской дочки, очень

красивой девушке, достались роли первых

любовниц. Маленький Мукерль, двигавший фигуры,

вдобавок еще играл горничных и прочих

облеченных доверием лиц женского пола, и таким

образом мы, не смущаясь, представляли перед

многочисленной публикой самые большие пьесы.

Я, как мне и полагалось, влюбился в первую

любовницу, а она была уже сговоренная невеста, и