Автор: Иоффе Г.Д.

Теги: культура россии эротика русская потаенная литература телесность эпоха модернизма

ISBN: 978-5-8621

Год: 2008

Текст

РУССКАЯ

ПОТАЕННАЯ

ЛИТЕРАТУРА

ДИСКУРСЫ ТЕЛЕСНОСТИ

И ЭРОТИЗМА

В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ

n

Дискурсы телесности

и эротизма

6 литературе

и культуре

Эпоха модернизма

Сборник статей под редакцией

Дениса Г. Иоффе

лддомнр

l^l/^jpvfsäi Научно-издательский центр .EHe^'v'ÖÜ

Ш^ «Ладомир» ЧКааП

Москва

© Авторы (См. Содержание), 2008.

ISBN 978-5-8621&472-3 © НИЦ «Ладомир», 2008.

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом

без договора с издательством запрещается

ОТ РЕДАКТОРА

В настоящем сборнике собраны «под одной крышей» сразу

несколько научных школ и практик ведения анализа в

гуманитарных дисциплинах. Главным тематическим интересом,

послужившим единым фундаментом всех без исключения

исследований, включенных в книгу, являлось, без сомнения, эксплифи-

цированное внимание к человеческому культурному телу1 и к

его эросу.

Человеческая соматичностъ изучается посредством

«культурных текстов», с помощью амплифицированного аппарата,

доступного нам «здесь и сейчас». Насколько «тексты культуры»

(«литературы») могут оказаться «репрезентативными» при

составлении мозаичного полотна «общей истории»? Насколько

точны наши способы извлечения информативных блоков из

руды данной нам информации?

Мы, в общемагистральном смысле, сочувственно относимся к

расхожей цитате из A.A. Шахматова (по свидетельству P.O.

Якобсона через Вяч. Вс. Иванова), о том, что «сноски надлежит давать

либо все, либо ни одной», с поправкой на сегодняшнюю ситуацию

перенасыщения гуманитарного рынка разноязыкими

академическими публикациями. Если что-нибудь и будет отличать

настоящий сборник от бездны на него похожих, это чуть большее

число экспонатов использованной референтной базы: мы стремились

с повышенным вниманием относиться к работам коллег и по

возможности (хотя бы и лаконично) реферировать их достижения.

Ввиду отсутствия возможности «исчерпать библиографию до

конца» у нас были свои субъективные приоритеты.

5

Ситуация в современной гуманитарно-научной сфере может,

как видится нам, быть схематически уподоблена неизменному в

своей последовательности «движению по вектору». От меньшей

верифицированности к зримо большей. Если меньшей ученой

валидностью, по нашему мнению, отличаются работы авторов

плана Леонида Кациса, Александра Эткинда, Вадима Михайли-

на или Владимира Колотаева, то антиподами их следовало бы

считать труды Вяч. Вс. Иванова, В.Н. Топорова, М.И. Шапира,

Н.И. Толстого, Ю.М. Лотмана, С.С. Аверинцева (квартет

последних не случаен, ибо их физическая смерть в сущности мало что

изменила в нашем отношении к их научному наследию).

Хочется верить, что наши труды могут быть помещены в

научно-провокационное (не от Азефовой «провокации», но от

английского эвристического глагола «to provoke») пограничье,

стремясь при этом настойчиво отдалиться от фигурантов

первого из означенных рядов и всячески близясь ко вторым.

Важно осознать, как следует описывать «литературные

экспонаты» с их «тропическим укладом», в свете стоящей перед

историком необходимости «обобщать», чтобы понять, насколько,

например, выводы Карло Гинзбурга, сделанные (в «Сыре и червях»)

на основании случая одного конкретного ренессансного мельника,

«верны-и-обязательны» для всей возможной популяции мельников

и немельников в отношении их хабитуального субстрата. Оставляя

в стороне искусы теоретиков истории (плана Уайта и Анкерсми-

та), мы вновь будем вынуждены столкнуться с дилеммой «нового

историцизма». Новый историцизм, как говорит Игорь Павлович

Смирнов (один из наиболее влиятельных исследователей в этой

области), имеет свою русскую версию. Автором этой версии стал

«пионер» исследования истории «русского психоанализа»

Александр Маркович Эткинд — в прошлом преподаватель двух санкт-

петербургских вузов (с недавних пор перебазировался на берега

Туманного Альбиона).

Несколько лет назад (достаточно давно, учитывая нынешние

темпы) разразилась весьма резкая полемика, одну из главных

ролей в которой играл этот ученый (психолог и литературовед

в одном лице). Центральной темой сорок седьмого выпуска

московского популярного журнала НЛО и стал так называемый

«новый историзм» и его конкретные имплементации на почве

«русской» критической практики. В этом выпуске был сделан обзор

главных (и всем известных) плодов деятельности Гринблатта,

Уайта и Монроза, преподнесших основные «сюжеты» нового

историзма — историчность текстов и текстуальность истории, где

история, равно как и литература, являет собой род текстуально-

6

ста sui generis, чьи фиксируемые проявления не могут не входить

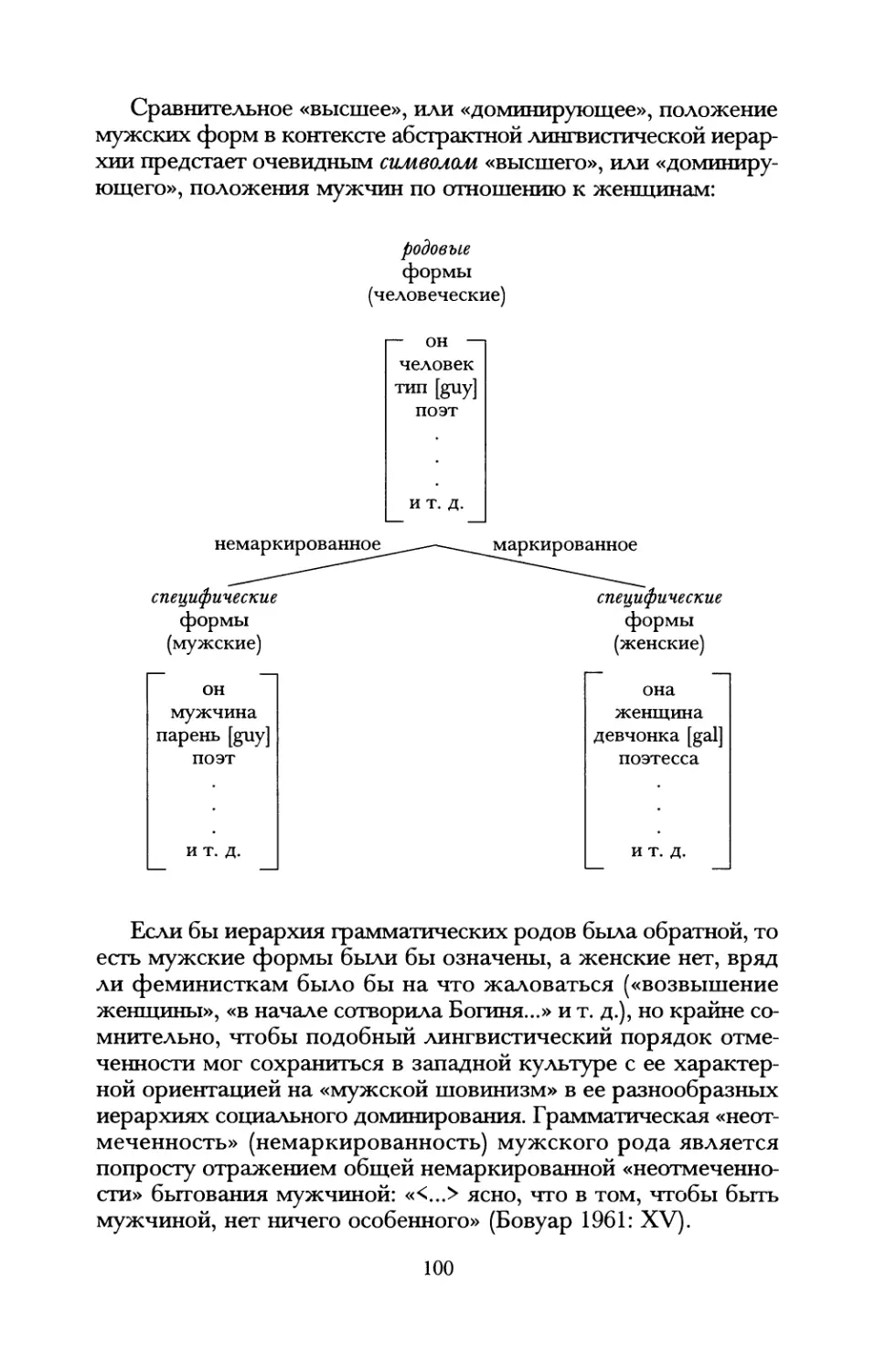

в кодирующее взаимодействие друг с другом. С точки зрения

методологического статуса данного подхода к ведению

исследования, имеет смысл непременно помянуть (неизменно держать в

уме) известные статьи Лотмана по семиотике поведения. На те из

них, что доступны англоязычному читателю, кстати,

сочувственно ссылался и сам Стивен Гринблатт. Кроме того, на опытную

базу нового историзма опирались в своих известных штудиях

Ирина А. Паперно, Виктор Живов, Александр Жолковский и,

разумеется, Игорь Павлович Смирнов.

Главная дискуссия в том номере НЛО развернулась между

Львом Гудковым и Борисом Дубиным, с одной стороны, и А. Эт-

киндом — с другой. Гудков и Дубин, по сути дела, ставят перед

собой смежные с нашими задачи, причем тексты собственно Эт-

кинда оказываются не самой плохой иллюстрацией того

феномена, что вызывает серьезные методологические каузальные

вопросы [споры — по Деррида) со многих гносеологических и иных

точек зрения:

< ...> об особенностях и последствиях рецепции в России

упрощенного или даже вульгаризированного постмодернизма, <...> — об экспансии

модных французских авторов с их интеллектуальной

безответственностью, часто неотличимой от теоретико-методологического шулерства.

Далее авторы пытаются ответить на вопрос: почему

положение академической гуманитарной науки в России оказалось столь

незащищенным перед размыванием конвенциональных границ

между профессиональной исследовательской деятельностью

и спекуляциями чистых вольготных эссеистов,

прикрывающихся зачастую академическими грантами и мантиями

университетских лекторов в пространстве между «телами и текстами», —

если использовать эту Эткиндову противопоставительную

максиму. Как нам кажется, к Гудкову и Дубину как нельзя лучше

подходят малоизвестные слова Шеллинга, высказанные им в

Мюнхене 31 марта 1809 года и представляющие собой изустное

предуведомление к «Философским исследованиям о сущности

человеческой свободы и связанных с нею предметах»:

Теперь как будто наступило время более здравых порывов.

Возрождается стремление к верности, усердию, к глубине. Люди начинают видеть в

пустоте тех, кто рядится в сентенции новой философии, уподобляясь героям

французского театра или канатным плясунам, тому чем они являются в

действительности. <...> Пусть же данное сочинение послужит устранению ряда

предвзятых мнений, с одной стороны, и пустой, безответственной

болтовни—с другой (курсив наш. — Д.И.).

1

Наследниками этого Шеллингова высказывания, звучащего,

как нам представляется, исключительно актуально для нашего

времени, и выступают (с определенными оговорками) в данном

контексте Гудков и Дубин. И действительно, разве так уж

неуместно сравнение большинства представителей французского

театра новой философии с канатоходцами-плясунами —

изощренными и безответственными болтунами-виртуозами?

Вместе с тем именно отдельные высказывания самого

Александра Марковича Эткинда не могут не вызывать неких

недоуменных вопрошающих инвектив по его адресу. Мы читаем,

что:

Строго говоря, в человеческих делах существуют только две

эмпирические реальности: тела и тексты. Всё огромное пространство между

текстами и телами заполнено нашими спекуляциями (которые, в свою

очередь, воплощаются в тексты).

Что в данном утверждении может вызвать формально-форму-

лировочное неудовлетворение у взыскательного [сильного, как

этого декларативно хочет сам Эткинд) читателя (в данном случае)

НЛО? Не очень ясны взаимоотношения петербургского

исследователя с «новым историцизмом как таковым». При чтении

(многочисленных) Эткиндовых текстов создается весьма

противоречивое впечатление. Перефразируя знаменитую статью В.Ф.

Маркова, кажется, что Эткинд испытывает к Гринблатту и Монрозу

своего рода эффект «апологического сопротивления». Он так же

неформален, как «они», так же «курсивен», сходным образом

«информирован» (см. важнейшие рецензионные статьи А. Долинина

о «казусе Эткинда»). И вместе со всем этим он не вполне «новый

историцист».

Совершенно непонятно, на основании чего (каких логических

и эмпирических предпосылок) проводится столь концептуально

радикальное дихотомическое разграничение между телами и

текстами. Насколько правомочно недвусмысленное заявление

Эткинда о тотальном отсутствии телесного субстрата в том, что

он называет текстами? Можно ли представить некий текст,

который был бы напрочь лишен своего чисто телесного аспекта?

Для существования текста однозначно необходимы чернила,

бумага, не говоря уже о печатных агрегатах. Ранее были

необходимы на разных стадиях такие в высшей степени «телесные»

ингредиенты, как камень, острый резец, папирус, пергамент, перья,

особые составы чернильных жидкостей... Бумага и чернила —

суть неотъемлемые компоненты текста Нового времени, без

которого его существование немыслимо. Тело текста — его media.

8

Ровно как и тело человека — оболочка-приют его духа, которую

так хотят заполучить бестелесные демонические существа, чье

бытование неполноценно и во многом сугубо эфемерно. Бумага и

чернила — такие же физические заложники телесного, как и

людские организмы.

Казус электронного, «виртуального», текста не принесет

ничего кардинально нового в вышеописанную систему понимания.

Для электронного текста, для его существования безусловно

необходимы экран, процессор, программы, в свою очередь

существующие — в материальном смысле — на конкретных

микроскопических участочках поверхности различных «дисков»; такова

«телесная» реальность бытия компьютерного текста-файла, без

которой он неминуемо обращается в тотальность небытия, реа-

лизовываемую функцией «Delete». Отрицать чисто телесный —

материальный (а мы как раз это и пытаемся показать) аспект

текстожизни было бы весьма наивно. Даже самый «бесплотньш»

текст, выученный наизусть, существующий исключительно в

памяти индивида, не может похвастаться полным

несоприкосновением с миром телесного. Подобный текст точно так же зависим

от тела, ибо сам существует внутри него; артикуляция текста

есть прямой результат конкретных химических процессов,

сценой которых являются клетки головного мозга.

Иначе говоря, мы позволим себе утверждать, что

совершенно неуместно производить логическое противопоставление

текстов и тел, ибо тексты тоже в известном смысле есть не что

иное, как тела. Идеальное, «абсолютное», содержание текста не

может существовать без облекающей его формы — так нас,

кстати, учит и опыт хроматизма: цвет немыслим без

конкретики очертаний своей формы. Равным образом и текст.

Дихотомия, столь бескомпромиссно и однозначно-уверенно

очерченная Эткиндом, есть лишь дополнительный знак, указьшающий

на ту же самую проблему современной интеллектуальной работы,

проблему ответственности за выверенность собственного мыс-

леслова.

Проблематика тексто-телесного дихотомического симбиоза

уже довольно давно исследуется в разнообразных

ответвлениях комплекса современной науки о культуре. Возникает отнюдь

не праздный вопрос: как возможен разговор о «телесности

слова» в свете гуманистического представления о человеке, в

контексте интеллектуальных или «народно-духовных»

устремлений индивида? Как пишет замечательный петербургский

этнолог Альберт Байбурин, «слово по определению телесно: его

исходным локусом является тело, оно рождается из тела и в

9

него же возвращается»2. И действительно, в соответствии с

сакральным «народным знанием», логос слова — неотъемлемая

«физически осязаемая» ипостась реальности: в частности,

абсолютно необходимая в деле заговоров и колдовских ритуалов3.

Слово «усвояемо» аки телесный предикат; в славянской

народной культуре словесная эмпирика получает на удивление

«тактильное» и «соматическое» отношение со стороны

непосредственных «хозяев дискурса», т. е. «первичных работников

слова», самих людей, адамических гончаров «кувшина4 языка».

Как пишет Альберт Байбурин, «слово в любом случае входит

в тело, но необязательно через уши; особое слово требует

особого пути. <...> наиболее распространенным способом

является его (слова. — Д.И.) проглатывание (выпивание), пропускание

через себя в буквальном смысле. Таким образом (через рот)

человек обретает знания и умения»5. И далее автор

продолжает: «Проглотить можно даже собственные мысли. В этом

отношении характерен комментарий исполнительницы заговора:

Сама съела то, что подумала, сама и съела. [Русские заговоры

Карелии. 2001. № 108]. При посвящении в колдовство: Колдун

ведет тебя в баню на зори, он просит, она выскочит, скакуха, эту

скакуху нужно проглотить в себя. <...> Т. е. для получения

колдовского знания тоже необходимо что-то съесть (в данном

случае лягушку). Показательно, что в народных загадках книга

описывается в кулинарных терминах: Один заварил, другой

налил, сколько ни хлебай, а на любую артель еще станет. <...>

Видимо, кулинарный код является оптимальным для описания

таких концептов, как слово и знание в народной культуре. Судя

по комментариям к заговорам и медицинским текстам, слово

может быть усвоено тактильным (выделено А. Байбуриным. —

Д.И.) путем»6. (Здесь можно также отметить и очевидную

аллюзию к Откровению).

Уже затронутую нами чуть выше проблематику «оболочки»

в контексте жизнереальности «текста», уподобляющую

словесный конструкт соматическому, развивает, отчасти, интересная

работа Ильи Утехина7. Здесь возникают интересные переклички

с понятием «цвет» и, буквально, его «физических носителей», его

чувственно осязаемых воплощений: «Нормальный цвет кожи —

белый, ср. устойчивая формула «белое тело»; из заговора,

записанного в XX веке: и будь тело бело как белая бумага, и будь тело

бело как белая кость, и будь тело бело как белый снег. Аминь!

Аномалия кожных покровов и выглядит и воспринимается прежде

всего как изменение цвета, в буквальном смысле цветение кожи0.

Интересно припомнить, что еще Александр Афродисийский

10

«сравнивает одушевленное тело, растущее и усыхающее,

меняющее свою плоть, с кожаным шлангом, кишкой (acoXrjvoç), через

которую течет жидкость... Когда материи, протекающей через

тело, делается меньше, эйдос при материи умаляется подобно

внешней форме кишки, и наоборот »9.

Необходимо подчеркнуть, что сама проблематика

аналитического отношения, организации и артикуляции некой

интеллектуальной рефлексии по отношению к проблематике

«человеческой оболочки», человеческой соматичной идентичности

отнюдь не была «изобретена» современной наукой10. Нельзя

также, как нам кажется, заключить, что вся западная

философия «телесного» Нового времени, от Рене Декарта к Морису

Мерло-Понти, может быть описана в терминах какого-то

особого интеллектуального «первопроходчества», впервые

боронящего эту увлекательную ниву. Важно подчеркнуть, что

проблематика телесного удостаивалась на удивление пристального

внимания в предшествующих Картезию периодах философии

античности и раннего христианства. Помимо соответствующих

фрагментов древнегреческой мысли Платона и Аристотеля,

очень интересны в данном контексте воззрения Блаженного

Августина и особенно Плотина, чьи взгляды во многом были

сформированы и кодифицированы в результате полемики с

«корпореальной негацией» влиятельного в то время

гностицизма. Необычайная важность «соматики» в гностицизме (и в

смежных с ним 'еретических' системах) широко известна11. В

контексте подобного «еретического дискурса» поздней

античности особенно важны многие тексты Оригена, непосредственно

посвященные этой тематике. Как пишет современный

исследователь античной религии В.В. Петров, «в сочинениях Оригена

мы встречаем темы современной ему философии —

«соматический эйдос», «семенной логос», «колесница души», «обогневе-

ние» мира и проч.»12. Оригеново понимание «души» в чем-то

напоминает вопрос бытования телесности словесного

субстрата. Антиномийность «души» и «слова» в парадигме соматики

выступает как сущностное противоречие между «бестелесной»

природой души (как и текста, т. е. слова-нареченного) и

реальностью ее «увеществления» в конкретике жизненных реалий13.

В.В. Петров пишет: «Душа, которая по своей природе

бестелесна и невидима, находится во всяком телесном месте, имея тело,

подобающее природе этого места (см. "Против Цельса").

Иногда душа отлагает тело, которое требовалось ей прежде, но

перестало отвечать ее изменившемуся состоянию, и меняет его на

следующее, а иногда принимает еще одно тело, в добавление к

11

прежнему»14. Примечательным образом описывается

нейтрализация телесного субстрата в периоде Конца Времен, когда тел

в обычно-физическом понимании уже не будет, когда

астральный эфир и его проекции будут доминировать в пространстве:

«В "Комментарии на Ев. Матфея" (Commentarium in evangelium

Matthaei) Ориген пишет, что после воскресения из мертвых

тела праведников станут как у ангелов, — эфиром световидным

и сиянием. Обращает на себя внимание слово «световидный»

(«ocuyoeiBeç»), которое является техническим философским

термином, прилагавшимся платониками к пневматическому телу

души или, более узко, — к пневматической колеснице[15],

носителю души»16. В.В. Петров между тем продолжает далее:

«Возвращение на небеса, т. е. переход от земного тела в

бестелесное состояние, происходит не внезапно. От телесной одежды

(indumentum corporeum) нельзя избавиться разом, и телесная

природа упраздняется постепенно. Поэтому умершие являются

в облике, подобном тому, какой они имели во плоти. При

отделении от земного тела и еще прежде воскресенья... душа

имеет некое тело17. После смерти, но до воскресения тел душа

обитает в световидном теле (так и тела ангелов на небе

эфирны и суть световидный свет). И тело Иисуса вскоре после

воскресения, когда он являлся ученикам и Фома вложил перст в

его ребра (Ин. 20: 19—28), занимало как бы середину между тем

плотным телом, какое он имел до страдания, и тем

состоянием, в каком душа является по отделении от этого тела.

Впоследствии плоть Иисуса изменила свои качества и сделалась

такой, чтобы пребывать в эфире и выше эфира»18. Мы приводим

эту пространную цитату об особых качествах плоти Христа

затем, что, как известно, Иисус — есть воплощенное Слово, т. е.

Божественный Логос, ниспосланный на землю. В этом смысле

и в этом контексте должна, среди прочих тем, вестись любая

дискуссия — буде изводима из своего исторического начала —

о сложных интерреляциях «соматики» и взаимодействующей

с ней парадигмы «слова-текста». Как пишет всё тот же Ориген

в трактате «О началах»: «...наши тела, как зерно, падают в

землю. Этим телам присущ логос (insita ratio), который содержит

телесную сущность. Даже если эти тела умерли, разложились

и рассеялись, этот самый Xoyoç, который всегда сохраняется в

телесной сущности, по велению Божиему воздвигнет их из

земли, обновит, восстановит, подобно тому, как сила (virtus),

присущая пшеничному зерну, после его разложения и смерти

обновляет и восстанавливает зерно в теле стебля и колоса»19. Не

стоит в этом контексте забывать и важные слова апостола Пав-

12

ла о том, что «сеется тело животное, восстает тело духовное»

(1 Кор. 15: 44). Непосредственно перед этим он говорит: «И

когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое

случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как

хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же

плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у

рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная

слава небесных, иная — земных» (15: 38—39). Как объясняет

апостол в том же тексте, чуть ниже: «Говорю вам тайну: не все мы

умрем, но все изменимся» (15: 51).

Эвфонически перекликающийся с Оригеном Иоанн Скотт

Эриугена имел довольно сходные представления об иллюзорной

телесности всего живого, направляющегося, однако, согласно

ему, в «вечный огонь» Конца Времен. Как пишет В.В. Петров,

«согласно Иоанну Скотту, возвращение человеческой природы

и всего видимого мира к своему истоку начинается с воскресения

человеческого тела. Как пишет сам Иоанн, «рассуждая о

возвращении чувственного творения, разве мы не говорим о

воскресении тел? Возвращение это не что иное как восстановление, ведь

воскресение из мертвых это возврат к естественному

состоянию»20. Не все тела подвержены проклятию Последнего пожара:

вслед за Августином Эриугена готов полагать, что, «когда святые

сделаются бессмертными и нетленными, даже сам огонь

пожара им более не будет страшен, поскольку их новые тела будут

неподвластны пламени, ведь в мировом пожаре свойства

тленных элементов нашей субстанции уничтожатся и изменятся так,

чтобы соответствовать телам бессмертным»21. Для Эриугены

важна дифференциация и обособление святых (праведников) от

безблагодатного месива «грешащих человеков», неверно

распоряжавшихся своими плотскими телами. Согласно Иоанну

Скотту, после воскресения тела праведников станут эфирными, а тела

грешников — воздушными22. Как замечает далее российский

исследователь, «заявив о возможности для тела измениться в

бестелесное, Эриугена не удовлетворяется ссылкой на авторитеты

и пытается обосновать это положение рационально. <...> он

пробует ввести между телом и бестелесным промежуточную

реальность... Иоанн Скотт ограничивается троичной схемой,

постулируя существование "тела", "бестелесного" и промежуточной

"телесности". Эта триада именуется tertiana proportionalitas, т. е.

"троичная пропорциональность", а средний термин, —

соответственно, proportionabilis medietas, "пропорциональная середина".

"Телесность" не будучи ни телесным, ни бестелесным,

воспринимается, однако, только в связи с телами circa corpora intelliguntur.

13

"Тело" может быть физическим или геометрическим;

"бестелесное" не имеет пространственного протяжения (таковы "душа",

"причины тварного", "жизнь"); "телесность" — это некий

атрибут тела, некое "качество" (например, цвет, телесная форма

тела), это свет, либо лучи зрения, либо первоэлементы. <...>

"Телесное", а также бестелесное духовное и эфирное способны

проницать другие тела и всё, что лежит в сфере их досягаемости»23.

Сходство между физикой тела и словесной природой

испокон веков находилось в центре внимания древнегреческой

культурной философии. Сближение «тела» («вещи») и «слова»

осуществляется на уровне «создания» (= наречения, именования),

что исходит в эманационном смысле от Создателя всей

природы, от Вседержителя-Демиурга, который использует

непознаваемо-универсальный принцип подражания. Значимый вопрос в

данном контексте: как происходило подражательное

зарождение первых слов-тел, созываемых или «создаваемых» неким

«мудрым законодателем»? «<С>читали ли стоики, что подобное

подражание вещам происходит при возникновении "первых

слов" спонтанно24 или же, согласно теории "речевого жеста",

изложенной в платоновском "Кратиле" (422e—427d), сходство

между звуком и явлением постигается мудрым законодателем,

который затем использует соответствующие звуки при

создании слов»25.

Стоит вспомнить в этом контексте также и о трактате,

написанном, как замечает П.П. Гайденко, «в кругу Фомы Аквин-

ского»: «De natura verbi intellectus» («О природе слова,

порождаемого интеллектом»), где, в частности, говорится: «<...>

слово по своей природе в большой степени согласуется с вещью, о

которой сказывается слово, чем с говорящим, хотя оно и

находится в самом говорящем как в субъекте. Ведь всякая вещь

обретает природу от того же, от чего принимает вид и получает

имя, ибо вид — это природа вещи вся целиком. Слово же

получает вид от вещи, о которой оно сказывается, а не от

говорящего, за исключением того случая, когда он говорит о себе. Так,

слово для камня отличается по виду от слова для осла; но

слово, высказанное разными людьми об одной и той же вещи, —

одно и то же по своему виду»26.

Хочется верить, что настоящий сборник, несмотря на

довольно существенный разброс тем представленных в нем статей

послужит очередным вкладом27 в дело осмысления и

интерпретации вышеизложенных изначальных вопросов, группирующихся

вокруг стратегических доминант «тела», «текста» и — как

важнейшее следствие этих двух — бурного «эроса человека» (в эсте-

14

тическом, экстатическо-религиозном, социальном или мета-

структуральном = семиотическом типе аналитических описаний).

Текст человека, т. е. понимаемый в смысле Ю.М. Лотмана

«культурный текст» (будь то художественный элитарно-вербальный

экзерсис, кинофильм или блатная татуировка) является, по

убеждению авторов представляемого издания, прямым

следствием соматической идентичности, интенционально или

случайно производящейся в доступной вниманию окружающих форме.

Решать же краеугольную дилемму «истины/неистины», с

упоминания о которой мы начали наше рассуждение, предстоит

всякий раз каждой работе в своей, присущей лишь ей партику-

лярности. Как можно легко заключить из Содержания, в

настоящей книге имеются некие «узловые» топики (например, Андро-

гин), имеется «общий ландшас]эт», его лагуны, имеется вводная

часть (представленная позиционной статьей Леонида Геллера и

весьма важной (не имеющей аналогов в русском

структурализме) фундаментальной работой Дениэла Ранкура-Лаферьера.

Завершает сборник* элегантное «лингвистическое»28

размышление Михаила Эпштейна, призванное сообщить

необходимый флер йодистой иронии всему референтному

факультативу, явленному на предстоящих страницах.

Денис Иоффе

Университет Амстердама,

Королевство Нидерланды.

Декабрь 2006 г.

Примечания

1 На сегодняшний момент существует поистине необозримое

количество работ, посвященных феномену человеческого «тела» —

исследований, работающих на ниве разнообразных 'Cultural studies'. См.

для некоторых примеров: Shilling, Chris. The Body in Culture,

Technology and Society. L.; Thousand Oaks (CA): SAGE Publications, 2005; Idem.

The Body and Social Theory. L.; Thousand Oaks (CA): SAGE

Publications, 2003; а также: The Body in Human Inquiry: Interdisciplinary

Explorations of Embodiment / Eds. Berdayes Vicente, Esposito Luigi,

* В целях соблюдения по возможности большей гетероглоссной

самостоятельности каждого из участников издания было решено не унифицировать

научный аппарат и библиографию, предоставив каждому свободу выбора в

оформлении референций. Единственное необходимое требование сводилось

к абсолютной конгруэнтности каждого из подходов: единожды выбранный

библиографический способ описания обязан соблюдаться на протяжении

текста всей статьи.

15

Murphy John W. Cresskill (NJ): Hampton Press, 2004; Fontanille, Jacques.

Soma & sema: figures du corps. P.: Maisonneuve & Larouse, 2004; Aho,

James Alfred. The Orifice as Sacrificial Site: Culture, Organization, and the

Body. N.Y.: Aldine de Gruyter, 2002; Cranny-Francis, Anne. The Body in

the Text. Carlton South: Melbourne University Press, 1995; Judovitz, Dalia.

The Culture of the Body: Genealogies of Modernity. Ann Arbor: University

of Michigan Press, 2001; Textual Bodies: Changing Boundaries of Literary

Representation / Ed. Lori Hope Lefkovitz. Albany: State University of New

York Press, 1997. Интересна и книга Элизабет Гросш, занимающаяся

общими вопросами корпореальности в современном культурном

анализе: Grosz, Е. Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. Blooming-

ton: Indiana University Press, 1994. Стоит упомянуть и вышедшую

после смерти автора ценную компаративистскую книгу, описывающую

интерес к «плоти» в Новой истории Европы: Porter, Roy. Flesh in the Age

of Reason / Foreword by Simon Schama. N.Y.: W.W. Norton, 2004.

2 См.: Байбурин А. Заметки к теме Слово и тело // Тело в русской

культуре: Сб. ст. / Ред.-сост. Г. Кабакова, Ф. Конт. М., 2005. С. 102.

3 См. для первого примера ценную работу Андрея Топоркова,

суммирующую многолетние изыскания ученого: Топорков A.A.

Символика тела в русских заговорах XVII—ХУШ веков //Тело в русской

культуре. С. 131-147.

4 По контрасту с его «темницей» у Фредерика Джеймисона.

5 Байбурин А. Указ. соч. С. 106.

6 Там же. С. 107.

7 См.: Утехин И. К семиотике кожи в восточнославянской

традиционной культуре//Тело в русской культуре. С. 119—130.

8 Там же. С. 122.

9 См.: Петров В.В. Учение Оригена о теле воскресения в

контексте современной ему интеллектуальной традиции // Космос и душа:

Учения о вселенной и человеке в античности и в Средние века / Общ.

ред. П.П. Гайденко, В.В. Петров. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 590.

10 Упомянем самые блестящие, на наш взгляд, ее экспонаты на

российской почве: Быховская ИМ. Homo somatikos: аксиология

человеческого тела. М.: Эдиториал УРСС, 2000; Мазалова Н.Е. Состав

человеческий: Человек в традиционных соматических представлениях

русских. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. (Ethnographica

Petropolitana); Кабакова Г. И. Антропология женского тела в

славянской традиции. М.: Ладомир, 2001. (Русская потаенная литература).

11 См. для начала: Heimerl} Theresia. Das Wort gewordene Fleisch: die

Textualisierung des Körpers in Patristik, Gnosis und Manichäismus.

Frankfurt am Main; N.Y.: Peter Lang, 2003; BeDuhn, Jason David. The

Manichaean Body: In Discipline and Ritual. Baltimore (MD): The Johns

Hopkins University Press, 2002. Стоит упоминания в контексте роли

телесности в религиозно-социальных практиках поздней античности

и влиятельная монография Питера Брауна: Brown, Peter Robert Lamont.

The Body and Society. N.Y.: Columbia University Press, 1988.

12 См.: Петров В.В. Указ. соч. С. 577.

16

13 См. соображения Владимира Баранова в интересной статье:

Баранов В. Византийские учения о воскресшем теле Христа и их позднеан-

тичные параллели // Эсхатологический сборник / Отв. ред. Д.А.

Андреев и др. СПб, 2006. С. 98-108.

В силу ограничений формата мы не имеем возможности

углубиться во все важные аспекты развития эсхатологических идей на

российской почве, оперирующих тематикой «воскрешения из мертвых» в

контексте Владимира Соловьева, Николая Федорова, биокосмистов и

др, — как остаются за пределами нашего разговора и

эсхатологические настроения всего Серебряного века как такового (что, в частности,

включает в себя эсхатологические трактаты Дмитрия Мережковского

и Василия Розанова).

14 Петров В.В. Указ. соч. С. 578.

15 Речь идет (в аллюзивном плане) о контексте системы взглядов

эсотерического иудаизма, концентрирующихся на мистико-экстатиче-

ских текстах-видениях так называемой «традиции Гехалот».

«Колесница», о которой говорит Ориген, это, надо полагать, иудейская ивритс-

кая огненная «Меркава». См. об этом стандартное фундаментальное

исследование Давид а-Иоэля Гальперина: Halperin, David J. The Faces of

the Chariot: Early Jewish Responses to Ezekiel's Vision. Tübingen: J. C.B.

Mohr, 1988. (Texte und Studien zum antiken Judentum. Vol. 16). См. и

другие важные книги на эту тему, напр. из той же серии тюбингенско-

го издательства «Mop»: Kuyt, Annelies. The 'Descent' to the Chariot:

Towards a Description of the Terminology, Place, Function, and Nature of

the 'Yeridah' in Hekhalot Literature. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1995. (Texte

und Studien zum antiken Judentum. Vol. 45). Стоит упоминуть и

монографию Итамара Грюневальда: Gruenwald, Ithamar. From Apocalypticism to

Gnosticism: Studies in Apocalypticism, Merkavah Mysticism and Gnosticism.

Frankfurt am Main; N.Y.: P. Lang, 1988. (Beiträge zur Erforschung des Alten

Testaments und des antiken Judentums. Bd. 14). См. также в контексте

призрачного эфирно-светового тела и особой «шаманистической»

связи между еврейской мистикой и медиумическим призыванием

Божества интересную монографию британского ученого Джеймса Давиды:

Davila, James R. Descenders to the Chariot the People Behind the Hekhalot

Literature. Leiden: Brill, 2001. (Supplements to the Journal for the study of

Judaism. Vol. 70) [Примеч. Д.И.)

16 См.: Петров В.В. Указ. соч. С. 579.

17 О теле воскресения по Оригену см.: Bostock D.G. Quality and

Corporeity in Origen // Eds. Crouzel H., Quacquarelli A. Origeniana

secunda, Second Colloque internationale des études origéniennes, Bari 20—

23 sept. 1977. Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1980. P. 323-337. (Quaderni di

'Vetera Christianorum'. Vol. 15) [Примеч. В.В. Петрова.)

18 Петров В.В. Указ. соч. С. 579.

19 Цит. по: Там же. С. 583.

20 Цит. по: Петров В.В. Тело и телесность в эсхатологии Иоанна

Скотта//Там же. С. 634—635.

21 Цит. по: Там же. С. 649.

2 Заказ Л» К-7531

17

22 «Corpora sanctorum in aetheream mutabuntur qualitatem impiorum

uero corpora in aeream qualitatem transitura» (цит. по: Там же. С. 652).

23 Цит. по: Там же. С. 694.

24 Даже спонтанное возникновение подобия стоики должны были

расценивать как проявление рациональной природы человека, а не

как почти физиологическую реакцию, постулируемую эпикурейской

теорией. [Примеч. В. В. Петрова.)

25 См.: Берлинский A.A. Учения Диодора и Витрувия об

установлении имен и их место среди эллинистических теорий возникновения

языка // Берлинский А.Л. Античные учения о возникновении языка.

СПб.: СПбГУ, 2006. С. 88.

26 См.: О природе слова... //Космос и душа. С. 762.

27 Как внушала много лет тому назад одна довольно немолодая

дама, профессор средневековой истории, своим студентам и

аспирантам, в числе коих был и автор этих строк: «Следить за горением

фонаря — вот наша задача. И не беда, что фонарь каждого из вас

освещает лишь небольшое, насколько хватает ваших сил,

"тематическое" пространство вашей скромной работы. Главное в другом. В том,

что лишь посредством увеличения наличия таких фонарей общая

картина знания становится более ясной, а темнота невежества будет

отступать в более отдаленные углы».

28 Помимо пионерского исследования Бориса А. Успенского

(Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии //

Semiotics and the History of Culture (OH), 1988. P. 197—302) здесь,

вероятно, стоит также упомянуть поистине титаническую и подвижническую

работу, которую осуществляет Алексей Плуцер-Сарно в деле

каталогизации и дальнейшего осмысления всего комплекса русской бранной

лексики на протяжении ее исторического развития. См. его

блистательную и немало нашумевшую монографию: Плуцер-Сарно А. Материалы

к словарю русского мата: Опыт построения справочно-библиографи-

ческой базы данных лексических и фразеологических значений слова

«хуй» (19 значений, 9 под значений, 9 оттенков значения, 23 оттенка

употребления слова «хуй», 523 фразеологические статьи, в которых

представлено около 400 идиом и языковых клише и более 1000

фразеологически связанных значений слова «хуй»). М.: Лимбус-пресс, 2001.

См. также составленный им каталог: Библиография словарей

«воровской», «офенской», «разбойничьей», «тюремной», «блатной», «лагерной»,

«уголовной» лексики, изданных в России и за рубежом за последние два

столетия^Логос. 2000. № 2. И, кроме этого, напр., такую его небольшую

работу: Матерный словарь как феномен русской культуры // Новая

русская книга. СПб., 2000. No 2. С. 74—80. Неплохая библиография по

данному вопросу содержится также в изд.: Мокиенко ВМ. Русская бранная

лексика: цензурное и нецензурное // Русистика. Берлин, 1994. № 1/2.

С. 50—73. Но все эти списки с головой перекрываются

«Библиографическим указателем словарей и другой справочной литературы, содержащей

русскую обсценную и воровскую лексику», составленным Л.В.

Бессмертных и опубликованным в составе изд.: «Злая лая матерная...» / Сб. ст.

18

под ред. В.И Жельвиса. М., 2004. С. 572—640. Дело дальнейшего

«размывания» границ «лексически допустимого» и «литературно-возможного»

получило фундаментально важный импульс благодаря недавнему

текстологически безупречному и научно выверенному критическому изданию

лицейской баллады А. С. Пушкина «Тень Баркова: Тексты.

Комментарии. Экскурсы» (М.: Языки славянской культуры, 2002),

осуществленному московскими учеными филологами М.И. Шапиром и И.А. Пильщи-

ковым. Авторство A.C. Пушкина в отношении данного (во многом

нецензурно матерного) текста можно считать однозначно и позитивно

установленным — как, в частности, заявил на докладе 10 марта 2004 г.,

в Институте Высших гуманитарных исследований (ИВГИ) при PI ТУ

академик РАН В.Н. Топоров в прениях по докладу И.А. Пильщикова

и М.И. Шапира «Еще раз об авторстве баллады Пушкина Тень

Баркова: новые аргументы».

2*

ш

Локу

сЫ описания

К постановке проблемы

изучения эротических координат

культуры

m

Леонид M. Геллер

В ПОИСКАХ

«НОВОГО МИРА ЛЮБВИ»

Русская утопия и сексуальность1

Рискнем утверждать: в любой настоящей утопии кроется

утопия сексуальности. Это происходит благодаря двум

причинам: во-первых, утопия должна подчинить себе

индивидуальные страсти — угрозу тому общему порядку, который она

стремится установить, — и, во-вторых, она должна заботиться о

своем воспроизведении, чтобы продолжаться во времени. В

самом деле, большая часть утопий, достойных своего имени,

занимается, подчас с большим рвением, упорядочиванием

отношений между полами.

Так же это происходило и в России. Конечно, утопические

тексты, точно соответствующие канону, заданному знаменитой

книгой Томаса Мора, появляются на Руси относительно поздно

и на протяжении долгого времени остаются явлением

достаточно редким (см. об этом прекрасные книги и статьи А.И. Клиба-

нова и К.В. Чистова). Однако русскую культуру всегда

оживляло мощное дыхание утопизма, и во многих текстах, как

древних, так и современных, в их эпизодах, фрагментах, намеках

мы обнаруживаем миры несравненно более справедливые,

более счастливые или более свободные, нежели тот, что нас

окружает, — миры мечтаний, которые, за неимением более точного

термина, мы назовем утопическими и о которых здесь пойдет

речь.

Уже полуфантастические рассказы об Индии, популярные в

средневековой Руси и читавшиеся старообрядцами еще в ХЕК

веке, содержали сведения о наиболее оптимальном способе

зачатия: они побуждали следовать примеру мудрецов брахманов и

23

регулировать половые отношения в соответствии с лунным

календарем.

Православное христианство предлагало свое собственное

видение проблемы. Один из первых русских рассказов о

большой любви и в то же время одно из первых изображений более

совершенного общества — «Повесть о Петре и Февронии»,

написанная монахом Ермолаем-Еразмом в XVI веке,

рассказывает о счастливом правлении князя, женившегося на простой

крестьянской девушке; их любовь преодолела все перипетии и

вознесла их на вершины святости, но, что главное, именно

любовь научила их заботиться о благе всех своих подданных2.

Любовь к Богу и любовь к ближнему оказываются

скрепленными взаимной любовью двух существ: на протяжении

нескольких веков русский Эрос будет воплощаться в институте

православной семьи, а также в семейной жизни, тщательно

регламентируемой Церковью.

Отметим, что, несмотря на осуждение плотских грехов, на

запрещение гомосексуализма или скотоложства, установления

Православной Церкви представляются менее строгими, чем на

Западе, особенно если говорить об их реальном выполнении3.

Такая относительная терпимость могла бы отчасти объяснить,

почему в условиях, когда утопия в собственном смысле слова

появилась в России, около середины XVTQ века, и когда она

набрала силу, в начале XIX, вопросы сексуальности приобрели для

русских авторов, по-видимому, не столь острый характер,

нежели политические и социальные проблемы. Чувственность,

физическое влечение, женская красота находят свое место на

страницах произведений реформатора-монархиста князя Михаила

Щербатова («Путешествие в землю Офирскую», 1775),

ретрограда Фаддея Булгарина («Странствование по свету в двадцать

девятом веке», 1829), славянофила Владимира Соллогуба

(«Тарантас», 1845). Вместе с тем все эти утопии отстаивают семейные

добродетели, напоминая о тех выгодах и удовольствиях,

которые можно из них извлечь. Процитируем отрывок из утопии

масона Василия Левшина (1784), где герой Нарсим путешествует

по Луне и описывает идеальное государство. Он попадает во

дворец, принадлежащий одному из старейшин «лунатистов»:

Какое явление! Двери боковых храмин мгновенно растворились;

тысячи красавиц выходят из оных. Скромность добродетели, соединенная

с прелестьми невинности, сияет на их лицах. Простота одежд, едва

скрывающая то, чем природа украшает пол сей, придает им еще более зараз.

Каждая из них приносит и поставляет на стол два блюда, провождаемая

детьми своими, держащими сосуды с соками плодов и водою. <...> Каж-

24

дое семейство занимает места свои в восхитительном порядке; чета

друзей по сторонам с залогами любви своей наполняют теряющийся в глазах

длинный ряд столов; тишина владычествует посреди множества; всяк

вкушает приготовленное руками своей дражайшей. [Нарсим] грезит, что

находится на острове небесной Венеры, где он не видит (никого), кроме

счастливых любовников4.

И Левшин восторгается трогательной нежностью

старейшины к его супруге, как и он, почтенного возраста: «<...> сердца их

спорили еще противу увядающей природы».

В пору становления русской фантазии о лучших мирах

Владимир Одоевский был единственным, кто предсказал («4338-й

год», 1840), что в будущем, когда человек, покинув землю,

отправится в космос, ему надо будет изменить, вместе с другими

институтами, также институт семьи. Тем не менее писатель не

проясняет своей мысли.

Вплоть до того времени утопия, достаточно умеренная в

вопросах пола, как будто вполне соответствует расхожим

идеям о целомудренности русского Эроса.

Процитируем, однако, великого специалиста наук

утопических и сексуальных:

Я не знаю ничего более замечательного, нежели ассоциация

московитов <...>, которую они называли физическим клубом. Участники

(посвященные) впускались знавшим их в лицо распределителем, раздевались в

специальном кабинете и входили голые в зал, где было темно и где

каждый орудовал на ощупь, наугад, не зная, с кем ему приходится иметь

дело5.

Вдохновляясь этим русским примером, Шарль Фурье —

цитата принадлежит именно ему — будет представлять такие

«ангельские оргии» как главную составляющую жизни в

будущей Гармонии. «Физический клуб», о котором у него идет речь,

действительно существовал в Москве в середине XVIII века.

Интересно отметить, что практика клуба, как и оргиастические

обряды, которым предавались на другом полюсе общества

сектанты (из их среды со временем выйдет роковой Распутин), как

кажется, никак не повлияли — ни положительно, ни

отрицательно — на русских утопистов. Словно дожидаясь ответного

влияния, они заинтересуются сексуальностью гораздо позже,

следуя за Фурье, который в очень значительной мере

определил атмосферу 1840—1860-х годов в России.

Виссарион Белинский был первым, кому будущее

представлялось в виде утопии любви:

<...> и настанет время <...> когда не будет бессмысленных форм и

обрядов, не будет разговоров и условий на чувство, не будет долга и обя-

25

занностей, и воля будет уступать не воле, а одной любви; когда не будет

мужей и жен, а будут любовники и любовницы, и когда любовница

придет к своему любовнику и скажет: «Я люблю другого», любовник ответит:

«Я не могу быть счастлив без тебя, я буду страдать всю жизнь, но ступай

к тому, кого ты любишь»0.

Установленная Белинским связь между тремя различными

требованиями — эмансипацией женщины, свободной любовью

и социализмом — вскоре превратится в догму для всех русских

радикалов, начиная с народников и кончая марксистами.

Властитель дум 1870-х годов, Петр Лавров будет даже считать

одной из особенностей русского рабочего движения то, что оно

в какой-то своей части связано с женским вопросом7.

«Нигилисты» 1860-х годов старательно экспериментируют,

утверждая новые нравы, равенство полов, свободную любовь.

От этих «шокирующих экспериментов» история и литература

сохранили мифический образ фанатичных девушек в мужской

одежде с коротко стриженными волосами и темных очках, и в

виде канонического примера — память о коммуне, основанной

в Петербурге писателем Василием Слепцовым.

Самый известный «нигилистический» роман, «Что делать?»

(1863) Николая Чернышевского, построен как иллюстрация к

процитированным выше словам Белинского8. Как известно,

центральный символический персонаж романа — женщина,

вступившая на путь эмансипации. Заимствуя мысль Фурье о

том, что развитие общества измеряется по месту, какое в нем

отводится женщине, Чернышевский разворачивает перед

читателями свое видение человеческой истории: эра Астарты,

отмеченная чистой и животной чувственностью; эра Афродиты с

культом красоты женщины — пассивного объекта; эра

девственной Прекрасной Дамы, образа духовности; эра рабства.

Наконец, наступает эпоха рождения свободной женщины —

женщины, которая одновременно чувственна, прекрасна,

одухотворена и активна. Она является героине во сне. Глава, посвященная

этому сну, рассказ в рассказе, представляет собой настоящую

социалистическую утопию. В ней люди живут в роскошных

фурьеристских фаланстерах, чтобы вместе работать и

свободно любить друг друга. Однако не будем забывать:

Чернышевский — далеко не Фурье. Свободная любовь, царящая в

Хрустальном дворце, декларируется, но почему-то не описывается.

Сопоставив черновики романа с окончательной редакцией, мы

видим, что из последней автор исключил добрую половину

фраз, посвященных эротическим досугам обитателей

Хрустального дворца9. Тем же взмахом пера Чернышевский исклю-

26

чает описание вкусных блюд, которые там должны были

подаваться; в конечном счете все плотские наслаждения оставались

несколько подозрительными в глазах бывшего семинариста.

Причем любопытно, что роман окрашен некоторым

гомосексуальным эротизмом10, который, не находя прямого

выражения, всё же несколько нейтрализует преувеличенное

восхваление женщины.

И еще один элемент противоречит культу любви в романе:

«идеальный Новый Человек» Рахметов оказывается аскетом,

отказывающимся от сексуальности во имя великого дела.

Перенесенные в нарративный план плотское наслаждение и

культ феминности, свободная любовь и общественный долг

открыто не сталкиваются друг с другом в романе

Чернышевского. Другие авторы осознавали неизбежность и, возможно,

неразрешимость этих конфликтов. Уже Тургенев в «Отцах и

детях» (1862) отказывает своему герою «нигилисту» в

способности любить и иметь детей: он интересен женщинам, даже сам

влюбляется, но в конце концов избирает аскезу и одиночество.

Более глубокие интерпретации проблемы сексуальности

были предложены в конце XIX века двумя философами,

которые, хотя сами и не создали утопий в настоящем смысле слова,

лучше, чем кто бы то ни было, воплощали русское утопическое

мышление — это Владимир Соловьев и Николай Федоров.

В конце жизни Соловьев напишет пророческую книгу о

современном Апокалипсисе, своеобразную эсхатологическую

антиутопию11. Однако на протяжении многих лет он не утратит

надежды на универсальную гармонию, пытаясь найти тот путь,

который позволил бы ее обрести блуждающему в потемках

человечеству. Напомним общеизвестное: философ утверждал,

что человек, обладая той же субстанцией, что и Богочеловек

Христос, может стремиться к преображению, через которое он

воссоединится с Богом, то есть станет Человекобогом. Соловьев

полагал, что теократическое правление, объединив

человечество, сумеет разрешить социальные и политические проблемы,

которые он рассматривал, конечно, как второстепенные по

отношению к вопросам духовного порядка, но к которым

относился с крайней серьезностью. Для нас здесь существенно то,

что эротизм составлял часть тех важных проблем, над

которыми размышлял Соловьев. Преклоняясь перед красотой Мира

и следуя за теософической традицией, идущей от Якоба Бёме,

Франца Баадера, Шеллинга, он видел в христианстве учение о

любви к Божественной Мудрости, Софии. Этот мистический

эротизм находит свое продолжение в размышлении об эротиз-

27

ме человека, теме, к которой и обращается главным образом

Соловьев в своем произведении «Смысл любви» (1892—1894)12.

Каждый человек, пишет философ, заключает в себе образ

мирового единства, но он замыкается в своем эгоизме, пытается

самоутвердиться, не считаясь с Другим, и тем самым лишает

смысла свое собственное существование. Только любовь

между мужчиной и женщиной может сделать так, что Другой

будет находиться в центре мира, и это позволит человеку

утвердиться в Другом и, таким образом, преодолеть свое

одиночество. Ни мистическая любовь к Богу, ни материнская любовь,

ни любовь к родине или человечеству не могут удовлетворить

двум условиям, необходимым, чтобы выйти за пределы себя

самого: во-первых, это равенство и взаимодействие между

субъектом и объектом любви, а во-вторых —

взаимодополняемость того, что порождает их различие (по этой причине

гомосексуальная страсть не может быть настоящей любовью).

Половое влечение, таким образом, вовсе не является уловкой,

благодаря которой природа обеспечивает сохранение вида, но

ведет к союзу, который предвосхищает Великое Воссоединение

с Миром и Богом (в этом союзе мужчины и женщины акцент

ставится на духовном единении, физиологический же аспект

остается вне рассмотрения). «Софиология» Соловьева и его

метафизика Эроса оказали решающее влияние на

расцветавшую русскую философию 1900-х годов (Николай Бердяев,

Сергий Булгаков, Павел Флоренский разовьют различные аспекты

учения Соловьева) и на течение символизма, самые

выдающиеся представители которого, от Белого до Блока, взывали к

Вечной Женственности и любви во имя спасения человека. (См.

об этом работу Елены Григорьевой в настоящем издании.)

Позиция Федорова носит другой и, можно сказать, еще

более утопический характер. Как и Фурье, он отвергает

капиталистический мир и ту искаженную сексуальность, которая ему

присуща, но тем не менее он делает из своей жестокой

критики диаметрально противоположные выводы. По его мнению,

современная цивилизация подчиняется только императивам пола:

так, текстильная промышленность функционирует только для

того, чтобы производить одежду, которая, подобно птичьему

оперенью, делает возможной эротическую игру между людьми.

Эта цивилизация, сакрализирующая триумф женщины,

зовется «Прогрессом» на мирском языке, и «Падением» на языке

религии. Сексуальный вопрос исследуется Федоровым в

перспективе его философии «суперморализма». Обоснование последней

и составляет это загадочное «Общее дело» — грандиозный про-

28

ект, направленный на исполнение вживе замысла Божиего.

Человек призван подчинить мировой хаос Божественному

порядку путем победы над смертью — единственным подлинным

Злом в мире. Ставится задача физического воскрешения всех

поколений, когда-либо живших на Земле (частицы материи

обладают чем-то вроде памяти, поэтому, используя научные

приемы, можно воссоздать те конфигурации, которые частицы

образовывали в прошлом). Новое человечество, скрепленное

братскими узами и совместным почитанием предков, должно

объединить силы и совершить этот гигантский труд. Для

достижения цели сексуальная энергия, энергия рождения, должна

быть преобразована в энергию воскрешения. «Дело же

человека заключается в обращении всего рождающегося, само собой

делающегося — производящегося, а потому и смертного — в

трудовое и потому бессмертное».

Федоров отвергает принцип равенства полов. По его

мнению, стремиться освободить женщину от ее положения —

значит полностью игнорировать женскую природу. Юридическая

и экономическая жизнь, считает он, — это не подлинная жизнь,

а неизбежное зло, в рабстве у которого временно находится

человек; до сих пор женщина, и это гораздо лучше для нее,

оставалась в стороне от этой жизни: ее эмансипация, а значит,

и подчинение тому же самому рабству, предвещали бы конец

света. В своем проекте Федоров четко разделяет роли:

«Собирание рассеянных частиц есть вопрос космотеллурической

науки и искусства, следовательно, — мужское дело, а сложение

уже собранных частиц есть вопрос физиологический,

гистологический вопрос сшивания, так сказать, тканей человеческого

тела, тел своих отцов и матерей, есть женское дело». Проект

Федорова, одновременно логический и сюрреалистический,

предлагает и новое видение брака:

Не по взаимным влечениям, вводящим в обман, а по тем чувствам,

кои вступающие в брачный союз питают к родителям друг друга, может

быть решен вопрос о браке,

так как

<...> если жених не любит родителей своей невесты, а невеста —

родителей своего жениха, то прочного союза не может быть между ними по

той простой причине, что вообще по закону наследственности жених и

невеста в родителях друг друга могут приблизительно видеть то, чем они

будут в старости или зрелых летах, т. е. будущность друг друга13.

Побеждая смерть, эта утопия освобождается от

принуждения, о котором говорилось в начале статьи и которому подчи-

29

нены другие утопии: она больше не должна заботиться о том,

чтобы воспроизвести себя. Борьба с временем, неистовое

желание оживить прошлое приводят Федорова к отрицанию как

необходимости деторождения, так и влечения между

мужчиной и женщиной. Что остается сексуальности перед лицом

бессмертия, кроме как самоустраниться? Борьба против полового

инстинкта, устранение плотского наслаждения, уподобленного

смерти, целомудрие как путь к осуществлению утопии —

таковы следствия этого учения, находящего параллели в повестях

Толстого того же периода («Крейцерова соната», «Дьявол»,

«Отец Сергий»).

В этот период — рубеж веков и первое десятилетие XX века —

Эрос оказывается в центре философских, общественных,

художественных исканий. К влиянию, оказывавшемуся

произведениями Соловьева, Федорова и Толстого, надо добавить

иностранных авторов, тех, кто взялся расследовать тайны половой

жизни, — это Крафт-Эббинг, Вейнингер (его книга — чуть ли не

главный бестселлер «belle époque»), Хиршфельд, несколько

позже Гавелок Эллис и Фрейд. Русская публика испытывает к

ним страстный интерес. Подход к «сексуальному вопросу»

меняется под воздействием этих первооткрывателей, показавших

взаимодействие физиологии и психологии, определенную

неприменимость к индивиду общих норм, бесконечные варианты

поведения и сексуальных фантазмов.

В этом контексте надо упомянуть имя, без которого

невозможно ни одно, даже самое краткое, обсуждение «русского

Эроса», — имя Василия Розанова. Его иногда называют лучшим

русским писателем своего времени; он, безусловно, лучший писатель

среди русских философов. Его писания — уникальны; они

шокируют, с небывалой силой обнажая интимную сущность писателя.

Он писал больше телом, чем головой, и уже отмечалось, что

каждая из его мыслей не столько порождалась усилием

интеллекта, сколько переживалась как напряженное физическое

ощущение. Про себя он говорил, что был, возможно, не очень

одарен, но выбрал себе гениальную тему — сексуальность.

К этой теме Розанов подходит с большей свободой, нежели

кто-либо из русских писателей до или после него. Он заново

формулирует соловьевскую проблематику отношений между

религией и сексуальностью. Глубоко верующий человек,

Розанов вступает нередко в жестокую полемику с христианством,

повинном в том, что, разделив дух и тело, оно отдало

предпочтение первому. В древних религиях, главным образом в

иудаизме, который в одно и то же время привлекал философа и

30

отталкивал, Розанов ощущает более тесную связь между

божеством и кровью, телом, полом, деторождением; эта связь была

утрачена христианством. Идеал целомудрия, идеология

монашества, основополагающая аспермия христианства сделали его,

по словам Розанова, нечувствительным к теплу самой жизни.

В книге с поэтическим названием «Люди лунного света» (1911)14

Розанов специально занят вопросом пола. Сегодня сказали бы,

что он «сексист»: для него мужчина — сильный,

завоевывающий, твердый, женщина — мягкая, теплая, принимающая —

каждый соответствует образу своего полового органа. Но

мужественность и женственность (их архетипами являются «Творец

миров» и «Вечная Женственность», исторически наиболее

полно воплощенные в фигурах викинга и древнеегипетской

«священной проститутки») знаменуют собой два предела,

положительный и отрицательный, между которыми располагается ряд

натуральных чисел (8, 7, 1, 0, -1, -7, -8). По мере приближения

к нулю, черты одного пола ослабевают, к ним примешиваются

черты другого; мужчины становятся женоподобными,

женщины маскулинизируются (Розанов интерпретирует здесь идеи и

положения, почерпнутые им из книг Вейнингера и Крафт-Эб-

бинга). Так появляется гомосексуальная любовь. Она столь же

естественна, как тот физиологический закон, что

иллюстрируется рядом чисел. Будучи приверженцем традиционных

ценностей, Розанов не может в открытую восхвалять

гомосексуальность, но и не осуждает ее. Она интересует его в той мере, в

какой предоставляет ему такие факты, которые позволяют ему

выработать свое собственное видение человечества. В

соответствии со своим нонконформистским темпераментом, он

считает, что человеческие существа осознают самих себя, становятся

личностями, только нарушая нормы, навязываемые

коллективом (родом, племенем); оппозиция между полами и вытекающие

отсюда отношения «нормальны» и «нормативны».

Следовательно, нарушители — «люди лунного света» — те, кто

располагается на шкале около нулевой отметки и кого философ называет

то «содомитами», то «третьим полом», — имеют большое

значение для человеческой истории, ибо являются своего рода

закваской. Христианство относится к «третьему полу» (чтобы доказать

это, Розанов в большом количестве цитирует жития святых,

выявляя аскетизм христиан и их отказ от сексуальности) —

именно в этом состоит его обновляющая сила и главная слабость.

Розанов — образцовый отец семейства и прилежный муж; но он

хотел бы видеть возрождение священной проституции и орги-

астических обрядов тех, кто поклонялся Ваалу. Его мечта состо-

31

яла в том, чтобы привить к православной духовности этот культ

жизни и научить христиан такому же почитанию плодородия и

такому же глубокому уважению вопросов пола, какие он

ощущал в религии евреев. Можно ли назвать эту мечту утопией?

Она не носит систематического характера, присущего утопии, но

обладает ее главной чертой — стремлением отыскать средство,

которое было бы способно радикально улучшить мир.

Таковы главные вехи, размечающие в начале XX века

русское осмысление сексуальности: эротико-метафизический

универсализм Соловьева, надындивидуальный и антисексуальный

морализм Федорова и Толстого, плотский и мятежный эротизм

Розанова. При этом нельзя упускать из виду фактор,

существенный для каждого из этих мыслителей, а именно — национальную

православную традицию. Надо помнить и о «западническом»

полюсе русского культурного поля: о Белинском,

Чернышевском и социалистическом наследии. Всё это разворачивается на

фоне напряженных споров, которые ведутся и в

международном масштабе, — об эмансипации женщины, «сексуальном

вопросе» и «современных нравах».

Художественный модернизм питается этой атмосферой. Он

породит новые утопии; мы обнаружим в них многие из

знакомых нам идей (все изменения в утопиях не должны заставить

нас забыть об одном из фундаментальных качеств утопизма —

непрерывности его традиции).

Символисты начинают с того, что вдохновляются западной

декадентской эротологией (роковая женщина, инфернальная

любовь, вкус греха, запретные страсти, погоня за мимолетным

наслаждением). Но они быстро и умело переносят ее на

русскую почву. Несмотря на то что символисты резко

противостоят идеологии и эстетике радикалов 1860-х годов, иногда сами

они парадоксальным образом принимают схожую модель

поведения. Так, главная жрица символизма, Зинаида Гиппиус,

называет одну из своих программных книг «Новые люди» (явно

отсылая к Чернышевскому); ее персонажи преодолевают свою

заурядность, изобретая необычные любовные отношения.

Гиппиус сама охотно одевается в мужскую одежду, напоминая

этим женщин-«нигилисток», демонстрирует сексуально

амбивалентное поведение, практикует «брак втроем» со своим другом

Дмитрием Философовым и мужем Дмитрием Мережковским.

Пример окажется заразителен, и вскоре художественная среда

окрасится особенной свободой нравов. Так, вокруг Ремизова

создастся то, что можно было бы назвать кружком либертенов,

ярким представителем которого был и Розанов15. В моду вхо-

32

дят гомосексуальные связи. Михаил Кузмин пишет «Крылья»

(1907) — первый роман в русской литературе, открыто

посвященный гомосексуализму, и, вероятно, единственный, который

рассматривает его в утопическом ракурсе: эротическая

инициация молодого героя оказывается тем средством, которое

позволяет ему избежать бедной, серой действительности, приближая

к сверкающему миру эллинистических и платонических

идеалов. В то же самое время утопия эмансипированной женщины

завоевывает себе место как в теории, так и на практике.

Таково знамение времени: женщины играют исключительную роль

во всех областях и во всех направлениях модернистского

спектра—от Гиппиус, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой до

представительницы пластического конструктивизма Варвары

Степановой.

Конечно, существуют встречные течения. Так, Александр

Чаянов, рисуя наиболее категоричный вариант крестьянской утопии

в своем романе, действие которого происходит в 1984 году (ж!)16,

знакомит нас с женщинами будущего; эти красивые, крепкие

хранительницы семейного очага в национальных костюмах

сильно напоминают тех, что очаровывали

путешественника-славянофила у Соллогуба.

Интересно, что футуристы, самые яростные иконоборцы в

искусстве, в области сексуальных требований оказываются

наименее решительными. Утописты до мозга костей, когда

речь заходит о языке, коммуникации, отношениях между

искусством и обществом, они избегают открыто включать

сексуальность в поле своего зрения (Велимир Хлебников) или

довольствуются традиционными и даже мелодраматическими

ситуациями (Владимир Маяковский). Футуризму придется

ждать Пастернака и его прозу («Детство Люверс»), чтобы

бросить проницательный взгляд на Эрос; но тогда он уже перейдет

из утопического регистра в область поэтической интроспекции

и метафизики17.

В целом, однако, утопический роман быстро усваивает топо-

сы эмансипированной женщины и свободной любви. Жизнь

новой человеческой породы изображена в «Рае земном, или Сне

в летнюю ночь: Сказке-утопии XXVH века» (1903) Константина

Мережковского, брата поэта символизма (см. о нем недавнюю

монографию М.Н. Золотоносова, вышедшую в издательстве

«Ладомир»). В этой редкой в русской традиции

гедонистической утопии большинство человечества, управляемого кастой

наставников-стариков, состоит из молодежи, измененной

средствами евгеники и занятой лишь играми обольщения и немед-

3 'Заказ Л« К-7531

33

ленного удовлетворения всех, и прежде всего эротических,

желаний18. Сексуальность торжествует и в утопии Николая Оли-

гера «Праздник Весны» (1910), смешивающей очень фурьерист-

ский восторг перед телом и наслаждением плотью с картинами

сельского социализма и арт деко в духе Уильяма Морриса.

Общество, созданное жителями Марса и основанное на принципах

равенства, описано Александром Александровичем Богдановым

в «Красной звезде» (1908): это первая русская коммунистическая

утопия. Она допускает свободную любовь, но при этом не

упраздняет обычного брака. Желание, влечение стало более

рациональным; социальное равенство полов, достигнутое на протяжении

жизни многих поколений, привело к физиологическим

изменениям, при которых мужчин и женщин становится трудно

отличить друг от друга, по крайней мере наблюдающему за ними

герою-землянину: ему потребуется много времени, прежде чем

он поймет, что марсианин, каждое приближение которого

вызывало у него странное волнение, был на самом деле женщиной19.

Философ, теоретик «пролеткульта» Богданов вдохновляется

одновременно Марксом и Федоровым, Ницше и Ф.М. Тэйлором,

чья система «научной организации труда» открыла путь к

массовому промышленному производству. Богдановская утопия будет

уже утопией планирования. Внимание, которое она уделяет

детям, весьма велико: будучи свободным в своей любви, гражданин

планеты Марс тем не менее сознательно занимается

воспроизводством потомства.

Нетрудно догаться, какой процесс начался в произведениях

о будущем обществе: любовь и либидо будут всё более

рационализироваться, анализироваться, разъединяться и в конце

концов окажутся подчинены долгу. С революцией 1917 года,

открывшей путь воплощению утопий, этот процесс ускорится.

Ученик Богданова, воинствующий пролеткультовец Алексей

Гастев рисует в своих теоретических и художественных вещах

1918—1921 годов ужасающую своим экстремизмом картину

преображенного человечества. Занятый заводским трудом, всё

более современным и лучше организованным, коллективным

по своей сущности, человек-пролетарий будет тэйлоризирован,

механизирован и постепенно утратит индивидуальные качества,

чтобы раствориться в массе «трудовых единиц», обозначенных

номерами вместо имен. Государство будет нормализовывать и

контролировать его половую жизнь, как оно контролирует

профессиональную деятельность.

Знаменитая антиутопия Евгения Замятина «Мы» (1921) лишь

немногое добавляет к этой картине: мир изображен в ней отре-

34

гулированным с точностью часового механизма, в нем

обитают граждане-нумера, которые совокупляются только в

определенные часы, по записи, подчиняясь «нормам материнства и

отцовства» и сексуальному закону, Lex sexualis, гласящему, что

«всякий из нумеров имеет право — как на сексуальный продукт

— на любой нумер»20. Будучи апокалиптическим предвидением

будущего, роман Замятина оказывается в то же время верным

свидетельством эпохи: во время революции реальность

стремится поспеть за утопией. Вот, например, какой декрет был

опубликован в 1918 году одним из местных советов:

С 18-летнего возраста всякая незамужняя женщина объявляется

государственной собственностью. <...> Она обязана зарегистрироваться в

Бюро свободной любви при Комиссариате призрения. После регистрации

ей предоставляется право выбора сожителя-супруга в возрасте от 19 до 50

лет. <...> Выбирать мужа или жену предоставляется желающим раз в

месяц. <...> В интересах государства мужчины в возрасте от 19 до 50 лет

могут выбирать женщин, зарегистрированных в бюро, даже без согласия

на то последних. Дети, происшедшие от этих связей, поступают в

собственность республики21.

Этот декрет, оставшийся без последствий по причине

чрезмерного радикализма, по духу совпадает с идеями не только

Гастева и пролеткультовцев, но и стоявших у власти

большевиков. Андрей Преображенский, один из партийных

руководителей, уточняет:

С точки зрения социалистической, является совершенно

бессмысленным взгляд отдельного члена общества на свое тело как на свою

безусловную личную собственность. <...> [надо допустить] полное и безусловное

право общества довести свою регламентацию до вмешательства в половую

жизнь для улучшения расы путем естественного отбора22.

Проблема будет поставлена и в научных терминах. Два

евгенических общества, одно из которых подчинялось

Комиссариату внутренних дел, другое — Академии наук, действуют с

1921 года, поддерживая тесные связи с западными

евгеническими обществами, в частности в Германии23. «Пролетарский»

генотип оказывается предметом углубленного исследования,

предусматривающего в конечном счете его возможное

улучшение. В ту эпоху подобные исследования не представляли собой

ничего необычного, они велись практически везде, но в данном

случае важно заметить, что «коммунистический человек» мог

вполне мыслиться как «новая раса» не только в социальном и

этическом, но и биологическом смысле слова. Это отношение

естественным образом поддерживалось той разновидностью

антиутопической традиции, которая предрекала капиталистиче-

35

скому миру биологическую катастрофу. Выражая в статье о

детской литературе умонастроение, общее для всей эпохи,

Максим Горький напишет:

Я совершенно убежден, что враг действительно существо низшего

типа, что это дегенерат, вырожденец физически и «морально». В этом

вопросе на моей стороне данные статистики роста преступлений, данные

психопатологии, сексуальных извращений — бесчисленное количество

фактов гнилостного разложения буржуазии «послевоенного» времени24.

Евгеническая утопия будет существовать вплоть до

тридцатых годов, чтобы потом смениться учением о вечно

совершенствующемся под благотворным влиянием социалистической

среды «homo sovieticus». Поддерживаемая селекционными

подвигами Мичурина, агрономическими откровениями Лысенко или

своеобразным языкознанием Марра, скрытая под

дарвинистской маской, эта неоламаркистская утопия составит

неотъемлемую часть сталинского мира.

Евгеника, это порождение современности, которая

связывает свои проекты социальных изменений с биологической

концепцией человека, верит, что найдет в культе здоровья

противоядие против «городов-спрутов», и поддерживает в себе

эллинистическую ностальгию, воскрешая олимпийское движение.

Великая социалистическая революция в этом вопросе не более

последовательна, чем само ее время. Очарованная в своей

пролетарской душе Электрическим Человеком, Машиной и

Мировым Заводом, революция не забывает возвести регулирование

тела на инсгитуциональньгй уровень и создает Высший совет по

физической культуре и спорту (под председательством

наркома здравоохранения Н. Семашко). Члены секций НОТ

(Научная организация труда) и тэйлористской Лиги «Время»,

руководимой Алексеем Гастевым и впоследствии переименованной

в Лигу НОТ, нередко оказываются в рядах широкого движения

натуристов и ассоциации «Долой стыд!», осуждающих ношение

одежды как буржуазный предрассудок.

Небольшая книга «Как жить по-новому. (Семья, любовь,

брак, проституция)» М. Щекина, изданная в 1923 году в

Костроме на средства автора, прекрасно иллюстрирует настроения

постреволюционной России. Вдохновленный чтением

классиков-утопистов, Беллами или Уэллса, воодушевленный верой в

коммунизм, автор описывает Землю, которую мировая

революция превратит в единый планетный город. Потрясающее

развитие воздушных, железнодорожных, морских и речных

транспортных средств, мощная сеть радио- и телекоммуникаций

сблизит различные континенты: житель Костромы будущего

36

сможет слушать концерт, который дают в Нью-Йорке, и

провести отпуск на вилле в Бразилии. Гастев и другие члены Лиги

пропагандировали идеи, что со временем все будут жить в

коллективных домах из стекла, окруженных парками и полями,

которые сольются в сплошной Сад Мира. С целью

предотвратить загрязнение окружающей среды машины будут

использовать электричество и атомную энергию. Жизнь коллектива в

этом мире будет всем, личная же будет иметь все меньше

значения. Дети будут воспитываться «в кооперативах»25. Можно

подумать, что мы читаем книгу Замятина, особенно когда автор

делится с нами своей уверенностью, что в будущем исчезнет

необходимость в отдельных комнатах: коллективистский человек

будет проводить свое время, спать, есть и работать в

специально отведенных для этого общих помещениях; чго касается

интимности, желательной в «известные часы любви», для нее

отведены особые места, называющиеся «садами наслаждений»26.

Короче говоря, книга эта — образец весьма пестрой смеси

классических утопических мотивов и пролеткультовских

лозунгов. Выделяется она, однако, своим восторженным

отношением к идеям евгеники и гигиены, которые детерминировали

многие начинания в областях урбанистики

(градостроительства), экологии, педагогики. Строгий «сексуальный отбор» под

контролем государства, медицинское обследование до брака,

запрет иметь половые отношения без соответствующего

сертификата о здоровье, регулирование сексуальной активности,

«телесные нормы» — всё это свидетельствует о том, что

революция пользуется всё теми же старыми утопическими рецептами.

И вот появляется чудодейственное средство, которое должно

предупредить упадок человеческой расы и обеспечить

всеобщее благосостояние — тотальный нудизм. Нагота должна

оздоровить нравы, сделать человека свободным, она позволит ему

покончить с болезнями и, главным образом с самым страшным

бедствием человечества, — венерическими заболеваниями.

Обязательная для всех нагота сталкивается с препятствием в

виде климата; для спасения от северной непогоды, с которой

хорошо знаком костромской утопист, он находит весьма

характерное решение: прозрачные одежды из стеклянного волокна.

Дело в том, что тело должно быть видимым, чтобы легко

обнаруживать свои дефекты и болезни, а также выставлять

напоказ свою красоту. Самыми же красивыми в человеческом теле

являются «лоб — эмблема того, чего достиг человек, и пол.

органы — эмблема творца этих достижений»27 (несколько

приблизительный стиль отмечен революционным «новоязом», влюблен-

37

ным в сокращения: половые органы оказываются тут «пол.

органами»).

Очевидно, что только свободная любовь совместима с такой

прозрачностью. Брак выльется, таким образом, в связь двух

или нескольких партнеров (автор разоблачает ложь