Текст

БОЛЬШОЙ справочник

для школьников

и поступающих

в вузы

< Школьный курс

русской литературы

XII — XX веков

< Справочные

материалы

< Контрольные

и проверочные

< Подготовка к

ЕГЭ

по литературе

< Тесты

< Письменные работы

по литературе

УДК 373.167.1:821(035)

ББК 84.4я2

Л64

Серия основана в 2004 году

Авторы разделов:

Э. Л. Безносов, Е. Л. Ерохина, Н. Л. Карнаух, Т. Г. Кучина, Г. П. Лазаренко,

А. В. Леденев, Т. В. Леденева, Т. М. Рудакова, В. Ф. Чертов, И. В. Щербина

Составитель В. Ф. Чертов

Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э. Л. Безносов,

Л64 Е. Л. Ерохина, Н. Л. Карнаух и др. / сост. В. Ф. Чертов. — 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа,

2007. — 432 с. — (Большие справочники для школьников и поступающих в вузы).

ISBN 978-5-358-03957-5

Настоящий справочник ‘ компактное пособие по всему школьному курсу русской литературы, которое содержит

как теоретический материал, так и практические задания, а также билеты с ответами к выпускным экзаменам

в 11 классе. Его можно использовать при подготовке к урокам, контрольным и проверочным работам, зачетам,

сочинениям, для повторения основных программных тем. Справочник содержит все необходимые материалы для

успешной подготовки к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.

Учителя-словесники найдут здесь тестовые задания различной степени сложности, а также познакомятся

с методическими рекомендациями по проведению письменных работ в выпускных классах, что позволит им контро-

лировать усвоение курса русской литературы, понимание художественных произведений, умение грамотно исполь-

зовать литературоведческие термины при анализе изучаемых текстов.

УДК 373.167.1:821(035)

ББК 84.4я2

Справочное издание

ЛИТЕРАТУРА

Большой справочник

для школьников и поступающих в вузы

Зав. редакцией А. В. Чубуков

Редактор Т. С. Головачева

Художественное оформление Л. П. Копачева

Технический редактор С. А. Толмачева

Компьютерная верстка А. В. Егоров

Корректоры Н. С. Соболева, Т. К. Остроумова

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.008763.07.07 от 25.07.2007.

Подписано к печати 16.08.07. Формат 84xl08‘/ie- Бумага типографская. Гарнитура «Школьная».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,0. Тираж 5000 экз. Заказ № 1660.

ООО «Дрофа». 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги

просим направлять в редакцию общего образования издательства «Дрофа»:

127018, Москва, а/я 79. Тел.: (495) 795-05-41. E-mail: chief@drofa.ru

По вопросам приобретения продукции издательства «Дрофа*

обращаться по адресу: 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Тел.: (495) 795-05-50. 795-05-51. Факс: (495) 795-05-52.

Торговый дом «Школьник».

109172, Москва, ул. Малые Каменщики, д. 6, стр. 1А.

Тел.: (495) 911-70-24, 912-15-16. 912 45-76.

Сеть магазинов «Переплетные птицы».

Тел.: (495) 912-45-76.

Интернет-магазин: http://www.drofa.ru

Отпечатано в полком соответствии с качеством предоставленных диапозитивов

в ОАО «Можайский полиграфический комбинат». 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ISBN 978-5-358-03957-5

©ООО «Дрофа», 2004

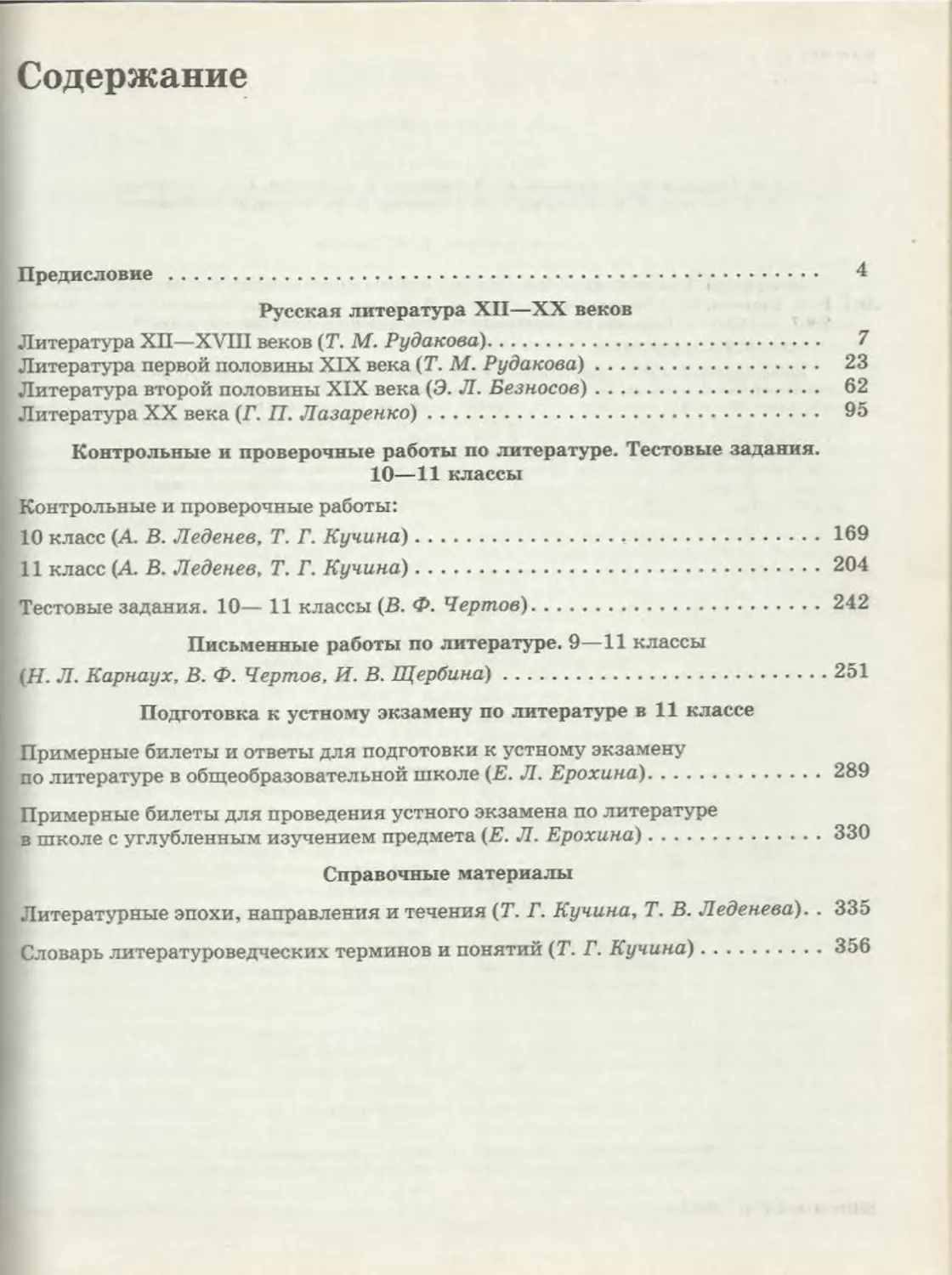

Содержание

Предисловие ......................................................... 4

Русская литература XII—XX веков

Литература ХП—XVIII веков (Г. М. Рудакова)........................... 7

Литература первой половины XIX века (Т. М. Рудакова) .................. 23

Литература второй половины XIX века (Э. Л. Безносов)................ 62

Литература XX века (Г. П. Лазаренко)................................ 95

Контрольные и проверочные работы по литературе. Тестовые задания.

10—11 классы

Контрольные и проверочные работы:

10 класс (А. В. Леденев, Т. Г. Кучина)..............................169

11 класс (А. В. Леденев, Т. Г. Кучина)..............................204

Тестовые задания. 10— 11 классы (В. Ф. Чертов)......................242

Письменные работы по литературе. 9—11 классы

(Н. Л. Карнаух, В. Ф. Чертов, И. В. Щербина)........................251

Подготовка к устному экзамену по литературе в 11 классе

Примерные билеты и ответы для подготовки к устному экзамену

по литературе в общеобразовательной школе (Е. Л. Ерохина)...........289

Примерные билеты для проведения устного экзамена по литературе

в школе с углубленным изучением предмета (Е. Л. Ерохина)............330

Справочные материалы

Литературные эпохи, направления и течения (Т. Г. Кучина, Т. В. Леденева). . 335

Словарь литературоведческих терминов и понятий (Т. Г. Кучина).......356

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это необычная книга. Ее особенность в

том, что она объединила школьный курс ли-

тературы (XII—XX вв.) и контрольные и

проверочные работы, тестовые задания,

письменные работы, примерные билеты и от-

веты для подготовки к устному экзамену вы-

пускников 11 класса, а также справочные

материалы.

Книга состоит из пяти частей. Первая

часть — «Русская литература XII—XX вв.» —

поможет учащимся понять крупнейшие ли-

тературные явления, самые значительные

художественные произведения русских пи-

сателей, повторить изученный материал,

систематизировать полученные знания и ов-

ладеть новыми, представить место литерату-

ры в общем контексте русской культуры,

проследить основные тенденции ее

развития. Материалы из истории русской

литературы подготовлены известными

учителями-практиками и отражают, от-

части, их видение литературы.

Вторая часть — «Контрольные и прове-

рочные работы по литературе. Тестовые зада-

ния». Различные виды контрольных и прове-

рочных работ направлены на закрепление

знаний. Вместе с тестовыми заданиями они

помогут учащимся подготовиться к зачетной

работе, контрольному опросу, учитель же

имеет возможность проконтролировать уро-

вень знаний, установить степень овладения

темой, подвести учащихся к выполнению ито-

говой работы— написанию сочинения.

Для всех видов проверочных работ преду-

смотрено два варианта разной степени слож-

ности, что позволяет учителю выбрать нуж-

ный материал с учетом степени подготовлен-

ности учащихся и поставленной задачи. Они

могут быть использованы как при изучении

основных тем школьной программы, так и

при обобщающем повторении пройденного

материала. Задания более сложного вариан-

та, кроме того, могут быть использованы при

проведении факультативных занятий, кон-

курсов, интеллектуальных игр, олимпиад по

литературе. Вопросы и задания сопровожда-

ются ответами и комментариями.

Тестовые задания нацелены на проверку

знаний биографического и историко-культур-

ного контекста изучаемых произведений,

знания и понимания текста конкретного про-

изведения, усвоения основ теории литерату-

ры и умения грамотно пользоваться литера-

туроведческой терминологией; они также по-

зволят выработать навыки, необходимые при

сдаче единого государственного экзамена

(ЕГЭ). Чтобы учащиеся имели возможность

проверить свои знания самостоятельно, после

тестовых заданий даются ответы.

Третья часть — «Письменные работы по

литературе». Разнообразные письменные ра-

боты (сочинение, эссе, реферат и др.) способ-

ствуют развитию практических навыков

школьников, их творческих способностей.

В этой части содержатся полезные рекомен-

дации по подготовке к сочинению. Кроме то-

го они узнают, как писать реферат, эссе.

Четвертая часть — «Подготовка к

устному экзаменау по литературе в 11 клас-

се» — состоит из билетов, которые могут

быть предложены выпускникам на устном

экзамене по литературе. Ответы на билеты в

сжатой форме обобщают и систематизируют

изученное по всем разделам курса русской

литературы.

Пятая часть — «Справочные матери-

алы». Эта часть включает два словаря: «Ли-

тературные эпохи, направления и течения»

и «Словарь литературоведческих терминов

и понятий». Использование материала этих

словарей необходимо учащимся не только

при анализе художественных текстов или

изучении творческой манеры того или иного

писателя, но и для более глубокого восприя-

тия произведений. Статьи словарей располо-

жены в алфавитном порядке, что значитель-

но облегчает работу с ними.

Таким образом, старшеклассники и аби-

туриенты могут воспользоваться большим

справочником как для повторения, так и для

углубления своих знаний по литературе, а

также подготовиться к вступительным экза-

менам в высшие учебные заведения. Учите-

ля найдут в нем материал для работы в клас-

се и для индивидуальных занятий дома.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

XII-XX ВЕКОВ

< Литература XII—XVI11 веков

< Литература XIX века

< Литература XX века

ЛИТЕРАТУРА XII—XVIII ВЕКОВ

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

С появлением письменности и принятием

христианства на Руси началось распростра-

нение рукописных книг. Поначалу это были

переводные, в основном византийские кни-

ги или апокрифы церковного и религиозно-

поучительного содержания. Основой для

возникновения оригинальной литературы на

Руси также стала литература Византии,

откуда и пришло христианство на русскую

землю.

Первые письменные произведения в Древ-

ней Руси, как правило, были анонимными.

Древнерусскую литературу отличало бо-

гатство и разнообразие жанров. Каждый из

этих жанров был связан с определенной сто-

роной духовной и общественной жизни.

К основным жанрам древнерусской лите-

ратуры относятся:

летописи («Повесть временных лет») —

в них нашло отражение осознание единства

русской истории и государства;

поучения («Поучение Владимира Мо-

номаха») — политические и моральные на-

ставления отца детям, князя — наследни-

кам. Поучения проникнуты тревогой за

дальнейшую судьбу страны, в них отражено

стремление предотвратить политический

распад Древнерусского государства;

хождения (хожен и я) («Хожение за

три моря» Афанасия Никитина) — записки

русских путешественников. Книги этого

жанра способствовали знакомству с истори-

ей, нравами и обычаями других народов,

учили уважению к людям иной веры и на-

циональности;

жития («Житие Сергия Радонежс-

кого»).

Жития (сказания, повести) представляли

собой жизнеописания государственных и

религиозных деятелей, признанных церковью

святыми, т. е. канонизированных («Сказание

о Борисе и Глебе»);

древнерусские повести, объ-

единяющие произведения самого разного

характера и разных эпох: воинскую повесть

(«Повесть о разорении Рязани Батыем»,

♦ Задонщина»), историческую повесть («Ска-

зание об убиении Даниила Суздальского и о

начале Москвы»), нравоучительно-бытовую

повесть («Повесть о Горе-Злочастии»),

плутовскую повесть («Повесть о Фроле

Скобееве», «Повесть о Шемякином суде»),

сатирическую повесть («Повесть о Ерше

Ершовиче», «Калязинскаячелобитная»).

В произведениях древнерусской литера-

туры отражались не только проблемы своего

времени. В них звучали «вечные» темы, вос-

певались патриотизм и высокие нравствен-

ные идеалы. «Древнерусскую литературу

можно рассматривать как литературу одной

темы... Эта тема — смысл человеческой жиз-

ни» (Д. С. Лихачев).

Древнейшим из дошедших до нас лето-

писных сводов является «Повесть времен-

ных лет» (ок. 1110), составленная и перера-

ботанная из более древних записей историче-

ских событий («Начальный свод») иноком

Киево-Печерского монастыря Нестором.

♦ Повесть временных лет» — замечатель-

ный памятник древнерусского летописания.

В центре внимания «Повести временных

лет» — судьба Русской земли: ее становле-

ние, политический и культурный расцвет,

начало процесса раздробленности (т. е. пери-

од с середины IX до первого десятилетия

XII в.). Поступки князей летопись оценивает

с точки зрения интересов родной земли, ко-

торая для повествователей — мерило славы,

величия, позора. Осуждаются княжеские

усобицы, ослабляющие Русь. В «Повести»

выясняется, «откуда есть и пошла Русская

земля и кто в Киеве начал первым кня-

жить». Летописцы осознают величие де-

ятельности Кирилла и Мефодия, создавших

«азбуку славянску». Точное указание на го-

ды в «Повести» начинается с 852 г. (первое

упоминание о Руси в одной из греческих ле-

тописей), и далее изложение событий проис-

ходит «по летам» (т. е. по годам: что совер-

шалось в то или иное лето). История «про-

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

8

шлых» (для летописцев) времен основана на

изучении устных преданий, легенд, былин,

свидетельств греческих хроник, церковных

записей.

Один из самых ранних памятников жи-

тийной (или агиографической) литера-

туры — «Сказание о Борисе и Глебе», да-

тируемое рубежом XI—XII вв. Князья Борис

и Глеб были канонизированы как первые

русские святые мученики. В «Житии» при-

сутствует очень важный политический

смысл: на Руси во времена Ярослава Мудро-

го провозглашалась государственная идея,

что все русские князья — братья, а младшие

князья обязаны «покоряться» старшим.

После смерти отца — князя Владимира —

его младшие сыновья Борис и Глеб поступи-

ли именно так: стали почитать своего стар-

шего брата Святополка «как отца» и подчи-

нились ему. Но коварный и жестокий Свято-

полк не доверял братьям и приказал убить

их. В «Житии» и Борис, и Глеб принимают

смерть с христианским смирением, моля Бо-

га простить Святополку грех братоубийства.

Княжеские распри были на Руси того време-

ни обычным явлением: все, кто был в них

втянут, ожесточенно боролись за свою

жизнь. На этом фоне покорность Бориса

и Глеба сами по себе были необычны. Их му-

ченическая смерть — это торжество христи-

анского смирения над дьявольской горды-

ней, которая ведет к вражде и междоусоби-

цам. Но божественное возмездие неотврати-

мо — и князь Ярослав побеждает Святопол-

ка Окаянного в решающей битве, а святость

князей-мучеников освящает и подтверждает

идею братства всех князей и необходимость

подчинения их «старшему» князю, т. е.

идею единой Руси.

На протяжении веков жанр жития разви-

вался, видоизменялся, наполняясь новым

содержанием.

«Повесть о Петре и Февронии» (середи-

на XVI в.) основана на устном предании о му-

ромских святых, но уже не соответствует об-

щепринятым канонам жития. «Повесть...» —

самостоятельное художественное произведе-

ние с ярким, запоминающимся сюжетом, ко-

торый широко использует сказочные мотивы.

Сюжет повести таков: Петр, брат муром-

ского князя Павла, вступается за честь его

жены. Он защищает женщину от змея —

побеждает чудовище освященным в храме

мечом. Кровь поганого змея, однако, брыз-

нула на Петра, и тело героя покрылось язва-

ми и струпьями, которые никто не может из-

лечить. Мудрая крестьянская девушка Фев-

рония исцеляет князя, но в награду требует

его себе в мужья и борется за свое счастье,

свою любовь. Петр женится на ней, а после

смерти брата становится муромским князем.

Муромские бояре, однако, не желают быть

в подчинении «у мужички».

Феврония соглашается покинуть город,

если ей разрешат взять с собой то, что опа

просит. Бояре соглашаются, и Феврония

просит «только супруга...» — он ей дороже

всех богатств и почестей.

Изгнание, впрочем, длится недолго: мя-

тежные бояре начинают междоусобную борь-

бу за власть, и горожане просят князя вер-

нуться. Возвратившись, Петр и Феврония

правят Муромом как чадолюбивые отец

и мать, «с истиною и кротостию».

Под старость герои вместе постригаются в

монахи и желают умереть одновременно, за-

вещая похоронить их вместе. Попытки же

похоронить их раздельно оказываются тщет-

ными: чудесным образом тела Петра и Февро-

нии оказываются в «едином гробе».

Примечательно, что святыми в «Пове-

сти...» признаются не только монашеская,

но и идеальная супружеская жизнь — в ми-

ру, и мудрое управление княжеством.

«Повесть...» прославляет русскую жен-

щину, ее ум, самоотверженную и деятель-

ную любовь, способную побеждать все жиз-

ненные невзгоды и даже смерть. При этом

Феврония не абстрактное воплощение добро-

детели (какими обычно были герои житий),

а персонаж с ярким характером.

«Повесть о Петре и Февронии» уже не со-

ответствовала строгим требованиям жанра

жития. Ее индивидуальность, связь с фольк-

лором, внимание к мелочам частной жизни,

деталям быта — все было новым в литерату-

ре XVI в., и именно это делает «Повесть...»

одним из самых интересных памятников ли-

тературы Древней Руси.

Распространенным жанром древнерус-

ской литературы были поучения, как

правило, церковные, христианские настав-

ления.

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

9

Единственный в древнерусской литерату-

ре пример политического и морального на-

ставления, созданного не духовным лицом,

а государственным деятелем — «Поучение

Владимира Мономаха» (написано, видимо,

в 1096 г.). Князь прожил долгую и трудную

жизнь и мог многое рассказать своим потом-

кам и многому’ научить их, «сидя на санях»

(в ожидании близкой смерти). Помимо тре-

бований христианской морали, в «Поуче-

нии» проводится определенная политиче-

ская (государственная) мысль: каким дол-

жен быть князь-правитель, воин, защитник.

Он должен подчиняться «старейшему»,

жить в мире с братьями-князьями, избегать

ненужного кровопролития, быть радушным

хозяином, не предаваться лени, не полагать-

ся на слуг в быту, а в походах — на воевод:

во все вникать самому. Свои наставления

и поучения Мономах подкрепляет примера-

ми из личной жизни.

Пишет князь и о семейных отношениях,

которые надо строить на любви и уважении.

«Близких своих любите, но не давайте им

власти над собой», «остерегайтесь и пьянст-

ва, и блуда — от того ведь душа погибает и

тело».

Мономах в «Поучении»—человек не

только житейски опытный, но и «книж-

ный», образованный, широко мыслящий. Он

восхищается творением Божиим — челове-

ком и гармонией мира: «Как различны чело-

веческие лица, даже если собрать вместе

всех людей мира, не будет одинаковых лиц,

каждый будет иметь свое лицо».

Завершает князь свое «Поучение» слова-

ми уверенности, что дети его, прочитав «сию

грамотку», устремятся на «добрые дела»,

и призывает их «не страшиться смерти ни

в бою, ни на охоте», доблестно творить

« мужское дело».

Особой разновидностью литературного

жанра путешествий в Древней Руси, как уже

отмечалось, были хождения, изначаль-

но описывающие путешествия странствую-

щих богомольцев-паломников к «святым

землям» — в Палестину и Византию.

Позже, в XIV—XV вв., появились и путе-

вые записки бытового (нецерковного) содер-

жания. В этой разновидности хождений наи-

более яркое и талантливое произведение —

«Хожение. за три моря» (1468—1474) — за-

писки тверского купца Афанасия Никитина

о его путешествии в Индию.

Путешествие это было не паломничест-

вом в святую христианскую землю, а поезд-

кой по торговым делам в далекую страну

с другой верой и богоугодным делом считать-

ся не могло.

Как и в «хожениях» паломников, Ники-

тин перечисляет географические пункты,

в которых побывал, рассказывает о богатстве

страны. Но в целом «Хожение за три

моря» — путевой дневник, в который автор

записывает, что с ним происходит. Индия

в «Хожении» Никитина — далекая страна со

своими обычаями, особой природой, но по

устройству — такая же, как и все известные

купцу земли: «Сельские люди голы весьма,

а бояре сильны и пышны». Часть Индии бы-

ла завоевана «бесерменами» (мусульмана-

ми), и Никитин ясно осознавал разницу

между ними и основным населением. Когда

«индеяне» узнали, что Афанасий «не бесер-

меник», они стали более доверчивыми, пере-

стали скрывать от него свою повседневную

жизнь (о чем купец пишет с гордостью).

Конечно, на чужбине Никитину было

одиноко. И эта тема — тоска по родине, на-

верное, основная тема «хожения». Афанасий

и пишет о своих скитаниях, явно надеясь,

что их прочтут «братья русские христьяне».

Но при этом «дерзновенные» мысли он запи-

сывает по-тюркски: «нет страны, подобной

Русской земле, хотя мало правды в ней; а

«князья Русской земли друг другу не

братья».

За шесть лет странствий и общения с дру-

гими народами Никитин пришел к выводу,

что в жизни разных народов много общего

и все они заслуживают доброго к себе отно-

шения. А правую веру Бог ведает. На Руси

такое утверждение грозило бы Никитину,

вероятно, серьезными последствиями, если

бы он не умер на обратном пути домой.

«Хожение за три моря» — один из самых

ярких по авторской индивидуальности па-

мятников древнерусской литературы. Ду-

шевные переживания и настроения автора —

новые черты в развитии русской литературы.

И именно этим дневник тверского купца пе-

рекликается с великим произведением позд-

ней древнерусской литературы, написан-

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

10

ным спустя двести лет — с «Житием прото-

попа Аввакума, им самим написанным».

Если в средине века сам жанр определял:

как и о чем писать, то в XVII в. в русской ли-

тературе все ярче проступает творческая

личность автора.

«Житие протопопа Аввакума, им

самим написанное» (1672—1673), хотя и

ориентировано внешне на агиографиче-

ский, житийный канон, уникально именно

полнотой раскрытия авторской индивиду-

альности. Знаменитый вождь старообрядче-

ства, Аввакум боролся с церковной рефор-

мой патриарха Никона потому, что видел в

ней посягательство и на освященный веками

православный обряд, и на весь националь-

ный уклад жизни. «Житие протопопа

Аввакума...» — первая в русской литерату-

ре подробная автобиография, где личная

жизнь автора неотделима от борьбы против

Никоновых новшеств и обличения злоупот-

реблений государства и церкви.

Читатель узнает о самых важных событи-

ях жизни опального протопопа: о начале

борьбы, о ссылках и возвращениях из них,

о лишении сана и последней ссылке — в Пус-

тозерск (здесь и было написано «Житие

протопопа Аввакума...», здесь прошли по-

следние пятнадцать лет жизни Аввакума,

здесь — «за великие на царей хулы» — его

возвели на костер).

♦Житие протопопа Аввакума...» состоит

из ряда искусно нарисованных драматиче-

ских сцен, объединенных личностью автора,

его монологами — лирическими или страст-

но-обличительными. Аввакум пишет, как

говорит — очень эмоционально: он скорбит,

негодует, иронизирует над противниками и

самим собой, сочувствует единомышленни-

кам. «Житие протопопа Аввакума...» несет в

себе черты и исповеди, и проповеди; автор

необычайно искренен (чего бояться обречен-

ному на смерть?), он рассказывает о своих

переживаниях и сомнениях, о том, как в по-

рыве отчаяния, истерзанный пытками, готов

был молить о пощаде. Впервые в русской ли-

тературе автор так глубоко раскрывает свой

внутренний мир. Новым было и то, как Авва-

кум рассказывает о семейно-бытовых отно-

шениях, и то, как он сатирически обличает

духовные и светские власти, и этнографиче-

ское описание Сибири.

Аввакум — великолепный рассказчик.

Он беседует с читателем «природным рус-

ским языком, органично сочетая стиль сказа

и проповеди, просторечия и книжности».

«Житие протопопа Аввакума...» — это

и рассказ о судьбе одного человека, и широ-

кая картина общественно-политической

жизни своего времени, и изображение стра-

даний и стойкой непреклонности человече-

ской души.

«Слово о полку Игореве» — удивитель-

ный памятник литературы Древней Руси —

было создано в конце XII в., когда страна пе-

реживала период политической раздроблен-

ности. Междоусобная борьба русских кня-

жеств осложнялась набегами половцев, ко-

торые разоряли мирное население. Порой

князья призывали половцев себе в помощь,

усиливая этим угрозу независимости рус-

ских земель.

В 1795 г. известный любитель и собира-

тель русских древностей граф А. И. Мусин-

Пушкин в сборнике рукописей XVI в., кото-

рый он приобрел в Спасо-Ярославском мона-

стыре, обнаружил текст «Слова...». С наход-

ки была снята копия для Екатерины II.

В 1800 г. Мусин-Пушкин опубликовал текст

«Слова...» с переводом на современный рус-

ский язык, вступительной статьей и коммен-

тариями. В 1812 г. рукопись «Слова...»

и большая часть экземпляров первого изда-

ния сгорели в московском пожаре вместе

с домом Мусина-Пушкина.

По традиции древнерусских рукописей

текст «Слова...» был написан сплошной

строкой, без разделения на отдельные слова.

♦Слово...», созданное в конце XII в. в южно-

русском княжестве, было обнаружено Муси-

ным-Пушкиным в варианте XVI в., перепи-

санном в северном княжестве. Некоторые

слова для переписчиков были уже тогда

непонятны и могли быть ими искажены. От-

дельные понятия и выражения, связанные

с жизнью, историей, бытом XII в., до сих пор

остаются неясными для исследователей (так

называемые «темные места», например,

деремела, паробци и др.).

Влияние «Слова...» было заметным во

всем последующем развитии русской литера-

туры. Следы знакомства с этим произведени-

ем были найдены в псковском «Апостоле»

1307 г., новгородской летописи XV в. Оно

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

послужило литературным образцом для «За-

донщины» (произведения, повествующего

о Куликовской битве), созданной в начале

XV в. в Москве.

В 1184 г. состоялся удачный поход киев-

ского князя и других русских князей против

половцев. Новгород-северский князь Игорь

не участвовал в нем (не успел из-за распути-

цы). Но, по слухам, он сделал это нарочно,

так как половецкий хан Кончак прежде был

его союзником, а отец и дед Игоря не раз

«приводили ханов» на Русь (использовали

против других князей в междоусобных вой-

нах).

В 1185 г. князь Игорь, оскорбленный

этими слухами, выступил против половцев

самостоятельно. Его войско поддержала

только дружина брата Всеволода — князя

курского. В походе войско Игоря застало за-

тмение солнца, считавшееся на Руси плохим

предзнаменованием. Но Игорь продолжил

поход, считая позором вернуться домой без

победы. Трое суток день и ночь продолжа-

лась битва с половцами. В бою Игорь был

пленен, а его войско разбито. Половцы, ок-

рыленные победой, ринулись на русские

княжества.

Центральная идея «Слова...» — призыв

к единению русских князей.

«Слово...» состоит из трех частей.

Вступление. Автор определяет себе

задачу — рассказать о реальных недавних

и трагических событиях, а не забавлять слу-

шателей красивыми песнями и былинами,

подобно легендарному сказителю Бояну. Он

ценит правдивость выше красивого слога.

Здесь же дается лаконичная и выразитель-

ная характеристика князя Игоря.

Центральная часть «Слова...».

Выступление русских войск в поход. Затме-

ние солнца. Символические картины приро-

ды. Первое столкновение с половцами. Побе-

да. Вновь тема грозных предзнаменований.

Поражение русских войск на Каяле.

Скорбь автора в связи с этим поражением

и его последствиями для всей Русской

земли.

Вещий сон киевского князя Святослава

о поражении князя Игоря и его брата Всево-

лода (Киев в «Слове...» — символ единства

русских земель). «Золотое слово» Святосла-

ва — упрек князьям в отсутствии единства.

Святослав скорбит о печалях земли Русской,

о беде, которая настигла братьев, но он и на-

деется на объединение русских князей, что-

бы победить врага.

Автор «Слова...» продолжает эту мысль,

обращаясь к наиболее влиятельным русским

князьям, призывает прекратить междоусо-

бицы, защитить Русскую землю.

Плач Ярославны. В нем — душа Русской

земли, ее боль и вера, скорбь всех жен и ма-

терей. Ярославна обращается к силам приро-

ды, она упрекает ветер, Днепр и солнце, но

одновременно надеется на справедливость

природы. Глубоким лиризмом проникнуты

ее слова. В плаче Ярославны сильны мотивы

устного народного творчества.

Далее автор рассказывает об удачном по-

беге Игоря из плена.

Эпилог. Праздничное и торжественное

вступление новгород-северского князя Иго-

ря в Киев — признание своей вины перед

всей Русской землей.

Главные герои «Слова...» — князья Игорь

и Всеволод. Автор воспевает их мужество

и храбрость. Игорь стремится вселить рат-

ный дух и в свою дружину. Он обращается

к ней с вдохновенной речью в страшный мо-

мент солнечного затмения: «Лучше нам уби-

тыми быть, чем плененными!»

♦ Буй тур» Всеволод — идеал воина. Куда

ни поскачет он, там лежат «поганые головы

половецкие». В пылу сражения Всеволод за-

бывает обо всем: о своих ранах, об отцовском

княжеском престоле в Чернигове и о своей

молодой жене.

Автор «Слова...» уподобляет князей

♦солнцу», «свету», «соколам», а врагов-

половцев— «тьме», «тучам», «черным воро-

нам». «Тьма свет покрыла», когда войска се-

верского и курского князей были разбиты на

реке Каяле. Но автор «Слова...» и осуждает

братьев за стремление к личной славе. Они

не дождались объединенного выступления

русских князей против половцев, которое

хотел предпринять киевский князь Свято-

слав. Игорь и Всеволод сказали: «...про-

шлую славу похитим, будущую между собою

поделим». В результате— поражение. По-

гублено войско. Усилились междоусобицы

князей, «тоска разлилась по Русской земле».

Поражение на Каяле «открыло ворота полов-

цам» на Русь.

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

Автор «Слова...» подчеркивает, что нель-

зя личную княжескую честь и славу ставить

выше чести и славы Русской земли. Поэтому

в «Слове...» (вопреки историческому факту)

бежавший из плена Игорь едет в Киев (сто-

лицу Руси), признавая этим свою вину перед

Русской землей.

Киевский князь Святослав — идеал муд-

рого и могущественного правителя Русской

земли. Он скорбит о потерпевших поражение

Игоре и Всеволоде и упрекает русских кня-

зей за то, что они ему «не в помощь» в прав-

лении Русью, сохранении ее единства и мо-

гущества.

Ярославна — образ русской женщины.

Это верная и преданная подруга мужа, горя-

чо любящая своего «ладу». Силой своей люб-

ви она помогает Игорю вернуться из плена.

В своем плаче-заклинании Ярославна упо-

минает не только мужа, но и его воинов. Ее

скорбь о поражении Игоря — скорбь всех

русских жен и матерей.

Образ Русской земли — центральный в

«Слове...». Рассказывая о неудачном походе

па половцев «Игорева храброго войска», ав-

тор охватывает события русской жизни за

полтора столетия, сопоставляя прошлые вре-

мена с настоящими. В круг повествования

автора введены огромные географические

пространства: половецкая степь, Дон, Чер-

ное и Азовское моря, Волга, Рось, Днепр, Ду-

най, Западная Двина; города Корсунь, Киев,

Полоцк, Чернигов, Курск, Переяславль и др.

К происходящим на Русской земле событиям

прислушиваются окружающие ее народы:

немцы и венецианцы, греки и моравы. В ход

русской истории втянуты литва, финны, по-

ловцы. Огромная территория Русской земли

подчеркивается в «Слове...» одновременно-

стью действия в разных частях страны:

♦Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в

Путивле», «девицы поют на Дунае, вьются

(их) голоса через море до Киева».

Ощущение бескрайних просторов переда-

ет и пейзаж. Ветер, солнце, грозовые тучи,

в которых трепещут синие молнии, утрен-

ний туман, щекот соловьиный по ночам и га-

лочий крик утром, море, овраги, реки — это

огромный, широкий фон и в то же время

конкретный пейзаж, взятый как бы в движе-

нии.

Автор «Слова...» хорошо знает природу

степи, ее флору и фауну. Но реальные обра-

зы животного мира, явления природы при-

обретают в «Слове...» символический худо-

жественный смысл. Прием олицетворения

сил природы указывает на связь с устным

народным творчеством.

Вся русская природа принимает участие

в радостях и печалях русского народа.

♦Солнце... тьмою путь заслоняет» князю —

предупреждает его об опасности. После пора-

жения Игоря природа скорбит вместе с рус-

ским народом: «Никнет трава от жалости,

а дерево с печалью к земле приклонилось».

Донец стелет бегущему из плена Игорю по-

стель на зеленом берегу, одевает его теплым

туманом.

Охватывая все пространство Русской зем-

ли, автор тем не менее наблюдателен и точен

в деталях. Он рассказывает о подробностях

походной жизни, приемах защиты и нападе-'

ния, деталях вооружения, о поведении птиц

и зверей. Героем «Слова...» становится вся

Русская земля. Княжеские крамолы и рас-

при допустили «поганых со всех стран хо-

дить с победами на землю Русскую». И вот

все князья призываются в «Слове...» к еди-

нению и общей защите Русской земли от по-

ловецкой опасности.

Образ автора «Слова...». Авторские от-

ступления — выражение авторского отноше-

ния к событиям и размышление над случив-

шимся. О широте кругозора Автора свиде-

тельствуют его знания о родной истории,

о землях, входящих в состав Руси, о сосед-

них народах. Был ли Автор из Киева, Новго-

рода, Галича или какого-то другого места —

мы не знаем, но он сумел осмыслить все

сложности политической борьбы своего вре-

мени и подняться до общерусской точки зре-

ния. Он гордится всей Русью и печалится обо

всей Русской земле в целом. Для процвета-

ния Русской земли нужен мир, а для этого

необходима сильная централизованная кня-

жеская власть.

Поэтический язык «Слова...». Факты, со-

ставляющие основу повествования, освеще-

ны эмоциональным, лирическим восприяти-

ем автора.

В языке «Слова...» встречаются элементы

книжности, ораторского искусства и народ-

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

ная поэтическая традиция. Эти художествен-

ные приемы нужны автору для наиболее точ-

ного выражения своих чувств, мыслей, отно-

шения к происходящему.

В «Слове...» широко используется и воен-

ная терминология (такой стиль встречается

в летописях, он характерен для жанра воин-

ских повестей): «вступить в стремень» — вы-

ступить в поход, «копье преломити» — одер-

жать победу. При помощи военной термино-

логии дается оценка нравственных качеств

героев: Игорь «стянул ум крепостью своею

и поострил сердце свое мужеством, испол-

нился ратного духа». Воины Всеволода, ку-

ряне «под трубами спеленуты, под шлемами

взлелеяны, с конца копья вскормлены».

С ораторским искусством связаны такие

приемы, как обращение «братие», риториче-

ские вопросы, повторы — все это призвано

привлечь внимание слушателей, заострить

его на наиболее важных событиях, пробле-

мах, переживаниях.

С традициями устного народного творче-

ства связано употребление в «Слове...» та-

ких фольклорных эпитетов, как ^борзые ко-

ни», ^чистое поле», «мечи булатные».

В нем используется и песенная символика:

князья — «солнце», Ярославна плачет на го-

родской стене одинокой «кукушкой». Оли-

цетворяются и одушевляются отвлеченные

понятия: обида — Дева Обида, Корна

(скорбь) и Жля (печаль) поскакали по Рус-

ской земле. С песенной народной традицией

связаны сравнения: «кричат телеги в полу-

ночи, словно лебеди распуганные».

В традициях народных символов описан

сон Святослава, где жемчуг — символ слез,

черная пополома (покрывало) — символ по-

хорон. Ярославна, следуя древним народным

верованиям, обращается за помощью к си-

лам природы — Солнцу, Ветру, Днепру. Ее

«плач» — форма устного народного причита-

ния.

Многие метафоры «Слова...» связаны

с древнейшим занятием русичей — земледе-

лием. Посев — «черная земля под копытами

костьмы была посеяна, а кровию полита, пе-

чалью взошли они по Русской земле».

Молотьба — «на Немиге снопы стелют голо-

вами, молотят цепами булатными (мечами),

на ток жизнь кладут, веют душу от тела».

Даже в рассказе о страшной битве использо-

ваны понятия мирного труда — основы жиз-

ни русского народа.

Автор «Слова...» не только использует

традиционные книжные и фольклорные мо-

тивы, но и переосмысливает, углубляет их.

Например, сравнивая стрелы с дождем, он

указывает, что грозовые тучи, откуда летят

они, идут с моря (а именно от Черного моря

идут половцы). Автор создает яркие и живые

картины, наполняя их цветами и звуками:

«зеленое дерево», «черные тучи», «серебря-

ные струи», «синее море», «кони ржут»,

♦лисицы лают на красные щиты», «трубы

трубят», «скрипят телеги».

С помощью аллитерации (звукописи) пе-

редается, например, стремительный бег кон-

ницы: «Спозаранок в пятницу растоптали

(они) поганые полки половецкие». В «Сло-

ве...» ощущается общая музыкальность зву-

чания. Оно ритмично, в нем встречаются

рефрены (повторы), которые роднят его

с песней. Например, рефрен «О Русская зем-

ля, ты уже за холмом!» сопровождает описа-

ние движения русских войск и усиливает на-

пряженность повествования.

Но главное, что делает «Слово о полку

Иго реве» поэтическим произведением, — это

лирическая взволнованность автора. К Рус-

ской земле обращены все его чувства, его

эмоциональный заряд.

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

Литература XVIII в. была подготовлена

всей предшествующей историей русской ли-

тературы, ходом развития русского общества

и русской культуры. Она связана с лучшими

традициями древнерусской литературы

(представление о важной роли литературы в

жизни общества, патриотическая направ-

ленность ее). Реформаторская деятельность

Петра I, обновление и европеизация России,

широкое государственное строительство,

превращение страны в сильную мировую

державу при жестокости крепостнической

системы — все это нашло отражение в лите-

ратуре того времени. Ведущим литератур-

ным направлением XVIII в. стал классицизм.

Классицизм — общеевропейское явле-

ние. Но в разных странах он имел свои осо-

бенности и определенную степень развития

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

(в зависимости от конкретных исторических

обстоятельств, обычаев, традиций, проблем).

Своего расцвета классицизм достиг во Фран-

ции во второй половине XVII в. В произведе-

ниях писателей-классицистов нашли отра-

жение идеи сильного независимого государ-

ства с абсолютной властью монарха. Поэтому

основной конфликт в произведениях клас-

сицизма — конфликт между долгом и чувст-

вом. В центре этих произведений — человек,

подчинивший личное общественному. Для

него превыше всего долг гражданина, служе-

ние интересам родины, государства. Таким

гражданином должен быть в первую очередь

сам монарх. Классицисты считали высшим

критерием истинного и прекрасного разум.

Они полагали, что разум во все времена оста-

вался неизменным, что типы и качества че-

ловеческого характера вечны. Поэтому худо-

жественные образы классицистических про-

изведений внеисторичны и предельно обоб-

щены: в характере героя выделялась и под-

черкивалась какая-то одна ведущая черта

(глупость, хитрость, благородство). Важные

проблемы своей эпохи писатели-классици-

сты решали на примерах из далекого про-

шлого (как правило, античности). Они стре-

мились своими произведениями воспитать

человека-гражданина, обращаясь в первую

очередь к его разуму. Это делалось путем убе-

ждения, осмеяния ложных мнений, при по-

мощи положительных и отрицательных при-

меров. (Типичными для этого направления

являются комедии Ж. Б. Мольера.)

Для произведений классицизма харак-

терно строгое деление на жанры с указани-

ем, каких героев каким литературным язы-

ком изображать, а также обращение к произ-

ведениям античности как к образцам гармо-

нии и красоты.

В русской литературе классицизм по-

явился позже, чем в западноевропейской, но

был вызван сходными историческими усло-

виями — становлением сильного самодер-

жавного государства. Он был тесно связан с

идеями европейского Просвещения, такими

как: установление твердых и справедливых

законов, обязательных для всех, просвеще-

ние и образование нации, стремление про-

никнуть в тайны мироздания, утверждение

естественного равенства людей всех сосло-

вий (в моральном плане), признание ценно-

сти человеческой личности независимо от

положения в обществе.

Для русского классицизма также харак-

терна строгая система жанров, рассудоч-

ность (обращение к разуму человека), услов-

ность художественных образов. Важным

было признание решающей роли просвещен-

ного монарха в установлении справедливого

и процветающего общества. Идеалом такого

монарха для русских классицистов был

Петр I — конкретная личность, «работник

на троне». Это было связано с тем, что ста-

новление русского классицизма пришлось на

период после смерти Петра I, когда возникла

угроза возврата к допетровским порядкам.

Было поставлено под удар все, что составля-

ло будущее России: наука, просвещение,

долг гражданина. Вот почему для русского

классицизма особенно характерны сатириче-

ская направленность и тесная связь с совре-

менностью. Осмеивались не просто общече-

ловеческие пороки, а недостатки современ-

ного писателям общества. Стремление воспи-

тать человека истинным гражданином очень

ярко проявляется в произведениях русских

писателей-классицистов.

Писатели верили в необходимость про-

свещенного монарха, но не находили его

в действительности. Поэтому для русской

литературы XVIII в. традиционными были

произведения, служившие общественному

воспитанию самодержцев. Писатели объяс-

няли (в своих произведениях) царям их обя-

занности по отношению к подданным, напо-

минали, что монарх — такой же человек,

как и его подданные, по только исполняю-

щий величайший долг перед государством.

Основной социальный конфликт XVIII в.

в России — конфликт между помещиками-

дворянами и крепостными крестьянами.

Ужесточение крепостного права стало основ-

ной причиной крестьянской войны под руко-

водством Е. И. Пугачева. С 60-х гг. XVIII в.

крестьянская тема станет ведущей в русской

литературе. Писатели-классицисты сочувст-

венно относились к судьбе крепостных, осу-

ждали жестокость и паразитизм помещиков.

Они призывали к гуманному обращению с

крепостными, подчеркивая внесословную

ценность человека.

В отличие от европейского русский клас-

сицизм более тесно связан с народными тра-

Русская литература ХИ—XX веков

Литература XII XVIII веков

дициями и устным народным творчеством.

Он часто использует материал русской исто-

рии (а не античности, как европейский).

Идеал писателей-классицистов — граж-

данин и патриот, стремящийся трудиться на

благо Отечества. Он должен стать активной

творческой личностью, бороться с общест-

венными пороками, со всеми проявлениями

«злонравия и тирании*. Такому человеку не-

обходимо отказаться от стремления к лично-

му счастью, подчинить свои чувства долгу.

М. В. Ломоносов

(1711—1765)

«С Ломоносова начинается наша литера-

тура... он был ее отцом, ее Петром Вели-

ким». Так определил место и значение твор-

чества Михаила Васильевича Ломоносова

для русской литературы В. Г. Белинский.

«Архангельский мужик», первый из дея-

телей русской культуры завоевавший миро-

вую известность, один из выдающихся про-

светителей и самый просвещенный человек

своего времени, один из крупнейших ученых

ХУШ в., замечательный поэт, Ломоносов

стал реформатором русского стихосложения.

Он разделил язык на «три рода речений».

К первому отнес слова церковнославянские

и общеупотребительные; ко второму — мало-

употребительные, но известные грамотным

людям; к третьему — слова живой разговор-

ной речи. Так сложились «три штиля» рус-

ской поэзии — «высокий», «посредствен-

ный» и «низкий». Ломоносов упорядочил

употребление слов разных стилей в зависи-

мости от темы и жанра произведения.

Поэзия самого Ломоносова разнообразна

по жанрам: в его творчестве можно легко

найти произведения всех трех «штилей».

К «низкому» штилю относятся его сати-

рические и шуточные стихи, а также немно-

гочисленные любовные песни («Ночною тем-

нотою покрылись небеса.-») и басни — «при-

тчи» («Послушайте, прошу, что старому

случилось...» — про старика, который при-

слушивался ко всем советам, пока не понял:

«Как стану я смотреть на все людские речи,

то будет и осла взвалить себе на плечи»).

К «среднему» штилю можно отнести так

называемые надписи, как правило, по пово-

ду различных эпизодов государственной и

придворной жизни. («Надпись 1. К статуе

Петра Великого», а также произведения

своеобразного научно-философского жанра,

где Ломоносов-поэт неотделим от Ломоносо-

ва-ученого. Так, в «Вечернем размышлении

о Божием Величестве при случае северного

сияния» (1748) лирическое описание ночи:

«Открылась бездна звезд полна; / Звездам

числа нет, бездне дна...» органично сочетает-

ся с выяснением причин такого явления, как

северное сияние. Ломоносов предполагает,

что оно — результат преломления солнеч-

ных лучей (и его гипотеза позже подтвердит-

ся): «солнечны лучи блестят, / Склонясь

сквозь воздух к нам густой...»

В своих стихах Ломоносов восхищается

♦бездонностью вселенной», необъятностью

природы и безграничными возможностями

человеческого разума, способного все это

постигать.

Однако основным жанром в поэтическом

творчестве Ломоносова был жанр оды.

Так, «Ода на день восшествия на

всероссийский престол государыни импе-

ратрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»

написана «высоким штилем» и прославляет

дочь Петра I. Отдав должное добродетелям

императрицы, ее «кроткому гласу», «добро-

му и прекрасному лику», стремлению «рас-

ширять науки», поэт заводит речь о ее отце,

которого называет «человеком, каков не слы-

хан был от века». Петр I — идеал просвещен-

ного монарха, который все силы отдает сво-

ему народу и государству. В оде Ломоносова

дается образ России с ее необъятными про-

сторами, огромными богатствами. Так возни-

кает тема Родины и служения ей — ведущая

в творчестве Ломоносова. С этой темой тесно

связана тема науки, познания природы. Она

завершается гимном науке, призывом к юно-

шам дерзать во славу Российской земли. Та-

ким образом, в «Оде ... 1747 года» нашли вы-

ражение просветительские идеалы поэта.

Вера в человеческий разум, стремление

познать «тайны множества миров», дойти до

сути явлений через «малый вещи знак» —

это темы стихотворений «Письмо о пользе

Стекла... И. И. Шувалову...» (1753), «Случи-

лись вместе два астронома в пиру...» и др.

Для того чтобы принести стране пользу,

нужно не только трудолюбие, но и просвеще-

ние, утверждает Ломоносов. Он пишет о

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

«красоте и важности» учения, которое дела-

ет человека творцом, духовно активной лич-

ностью. «Сами свой разум употребляйте», —

призывает он в стихотворении «Послушайте,

прошу...».

Д. И. Фонвизин

(1745—1792)

Славу Денису Ивановичу Фонвизину при-

несла поставленная в 1782 г. комедия «Недо-

росль», над которой он работал в течение

многих лет.

Фонвизин родился и вырос в Москве, за-

тем переехал в Петербург, где служил в Ино-

странной коллегии, был дипломатом, рабо-

тал со статс-секретарем И. П. Елагиным,

с воспитателем будущего императора Павла I

Н. И. Паниным. Он горячо любил Россию,

служил ее интересам, ее народу. Основу со-

временного ему общества — крепостничест-

во, неограниченную власть одних людей над

другими — считал огромным злом, которое

калечит души тех и других. Очень образован-

ный человек, переводчик, автор стихов и ба-

сен, талантливый сатирик и драматург,

в своих произведениях Фонвизин высмеивал

жестокость, грубость, невежество помещи-

ков, их лицемерие и низменные интересы.

Свою первую комедию «Бригадир» Фон-

визин написал, когда ему было 25 лет. Моло-

дой драматург высмеивал не только кос-

ность, бескультурье провинциального дво-

рянства, но и его бездумное подражание

всему французскому.

Комедия «Недоросль» (1782) справедливо

считается вершиной творчества Фонвизина и

всей отечественной драматургии XVIII в. Со-

храняя связь с классицизмом, комедия стала

глубоко новаторским произведением.

Чем же комедия «Недоросль» соответст-

вует положениям русского классицизма?

Прежде всего автор сохраняет все признаки

«низкого» жанра.

В пьесе высмеиваются пороки (грубость,

жестокость, глупость, необразованность,

алчность), которые, по мнению автора, тре-

буют немедленного исправления. Проблема

воспитания — центральная в идеях Просве-

щения, является основной и в комедии Фон-

визина, что подчеркивается ее названием.

(Недоросль — молодой дворянин, подросток.

получивший домашнее воспитание.) Кон-

кретности изображаемой действительности

соответствует и язык произведения (одно из

правил классицизма). Например, речь Про-

стаковой: грубая в обращении к слугам («мо-

шенник», «скот», «воровская харя» - порт-

ной Тришка; «бестия», «каналья» — нянька

Еремеевна), заботливая и ласковая в разго-

воре с сыном Митрофанушкой («век живи,

век учись, друг мой сердешный», «душень-

ка»). «Правильный», книжный язык состав-

ляет основу речи положительных персона-

жей: на нем говорят Стародум, Правдин, Ми-

лон и Софья. Таким образом, речь героев как

бы делит персонажей на отрицательных

и положительных (одно из правил класси-

цизма).

Соблюдается в комедии и правило трех

единств. Действие пьесы происходит в усадьбе

госпожи Простаковой (единство места). Един-

ство времени вроде бы тоже присутствует.

Единство действия предполагает подчинение

действия пьесы авторской задаче, в данном

случае — решение проблемы истинного воспи-

тания. В комедии непросвещенные (Простако-

ва, Скотинин, Простаков, Митрофанушка)

противопоставлены образованным (Стародум,

Софья, Правдин, Милон) персонажам.

На этом следование традициям классициз-

ма завершается. В чем же проявилось

новаторство комедии? Для Фонвизина, в отли-

чие от классицистов, было важно не просто

поставить проблему воспитания, но и показать,

как обстоятельства (условия) влияют на фор-

мирование характера личности. Эго суще-

ственно отличает комедию от произведений

классицизма. В «Недоросле» были заложены

основы реалистического отражения действи-

тельности в русской художественной литера-

туре. Автор воспроизводит атмосферу поме-

щичьего произвола, разоблачает жадность

и жестокость Простаковых, безнаказанность

и невежество Скотининых. В своей комедии

о воспитании он поднимает проблему кре-

постного права, его растлевающего влияния и

на народ, и на дворян.

В отличие от произведений классицизма,

где действие развивалось в соответствии с

решением одной проблемы, «Недоросль» —

произведение многотемное. Его основные

проблемы тесно связаны друг с другом:

Русская литература ХП—XX веков

Литература XII—XVIII веков

проблема воспитания — с проблемами кре-

постного права и государственной власти.

Для разоблачения пороков автор использует

такие приемы, как говорящие фамилии, са-

моразоблачение отрицательных персонажей,

тонкая ирония со стороны положительных

героев. В уста положительных героев Фонви-

зин вкладывает критику «развращенного ве-

ка», бездельников-вельмож и невежествен-

ных помещиков. Тема служения отечеству,

торжества справедливости также проведена

через положительные образы.

Смысл фамилии Стародума (любимого

героя Фонвизина) подчеркивает его при-

верженность идеалам старых, петровских

времен. Монологи Стародума направлены (в

соответствии с традицией классицизма) на

воспитание власть имущих, в том числе им-

ператрицы. Таким образом, охват действи-

тельности в комедии необычайно широк по

сравнению со строго классицистическими

произведениями.

Новаторской является и система образов

комедии. Действующие лица, правда, тради-

ционно делятся на положительных и

отрицательных. Но Фонвизин выходит за

рамки классицизма, вводя в пьесу героев из

низшего сословия. Это крепостные, холопы

(Еремеевна, Тришка, учителя Кутейкин и

Цыфиркин).

Новым была и попытка Фонвизина дать

хотя бы краткую предысторию персонажей,

раскрыть разные грани характеров

некоторых из них. Так, злобная, жестокая

крепостница Простакова в финале стано-

вится несчастной матерью, отвергнутой соб-

ственным сыном. Она даже вызывает наше

сочувствие.

Новаторство Фонвизина проявилось и в

создании речи персонажей. Она ярко инди-

видуализирована и служит средством их

характеристики. Таким образом, формально

следуя правилам классицизма, комедия

Фонвизина оказывается глубоко новатор-

ским произведением. Это была первая соци-

ально-политическая комедия на русской

сцене, а Фонвизин — первый драматург,

представивший не предписанные законами

классицизма персонажи, а живые человече-

ские образы.

Г. Р. Державин

(1743—1816)

Гаврила Романович Державин — круп-

нейший поэт русского классицизма.

Судьба его необычна. Сын бедного дворя-

нина, затем рядовой гвардии, он благодаря

своим личным качествам поднялся до поста

сенатора, затем — президента Коммерц-кол-

легии и, наконец, министра юстиции. При

этом Державин всегда оставался человеком

самобытным, с развитым чувством ответ-

ственности, чутким ко всем проявлениям со-

циального и нравственного зла.

Державин — талантливейший поэт и но-

ватор: он совершил настоящий переворот

в сложившейся системе жанров классицизма

(дальнейшему развитию поэзии их рамки

были уже тесны). В жанровом отношении

творчество самого Державина очень разнооб-

разно, по наиболее значительными (и нова-

торскими) были его оды. В сравнении с ода-

ми Ломоносова оды Державина отражали

современную ему жизнь более широко и мно-

гогранно. Рядом с героическим, гражданст-

венным в его одах соседствуют бытовые, ли-

рические, а подчас и сатирические мотивы.

С одной стороны, Державин, как классицист

и человек своей эпохи, был убежденным сто-

ронником монархии, с другой — призывал к

искоренению злоупотреблений, исходящих

от недостойных вельмож. По его собственно-

му выражению, он совмещал в высокой оде

♦ похвалу» и ♦ порицание». Этот принцип

был наиболее ярко воплощен поэтом в оде

«Фелица» (1783), посвященной Екатерине II.

♦Фелица» — наглядный пример нару-

шения классицистической нормативности:

здесь ода сочетается с сатирой. Образ про-

свещенной монархини противопоставлен

собирательному образу порочного «мурзы»

(вельможи), от лица которого ведется по-

вествование полушут ливое-полусерьезное.

Отсюда — своеобразный, новаторский слог

оды, представляющий «соединение слов са-

мых-самых высоких с самыми низкими»

(Н. В. Гоголь).

Образ Фели цы неоднозначен: это и про-

свещенная монархиня, и частное лицо:

«Мурзам твоим пе подражая, / Подолгу хо-

дишь ты пешком, / И пища самая простая /

Бывает за твоим столом...» Новым в оде был

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

и показ конкретных дел правительницы, ее

покровительство торговле и промышлен-

ности.

Образ лирического героя «Фелицы» —

один из самых сложных в творчестве Держа-

вина. Он не воплощение добродетельности и

гражданских чувств, как у Ломоносова. Ли-

рический герой, как уже говорилось, частич-

но совпадает с собирательным образом одно-

го из вельмож Фелиды — человеком слабым

и порочным. Он преклоняется перед монар-

хиней, но сам со своими страстями совладать

не может, хотя и осознает неправоту своей

жизни. С другой стороны, тот, от лица кото-

рого идет речь, — выразитель высоких обще-

ственных идеалов (в соответствии с тради-

циями классицизма). При этом из-под образа

лирического героя оды ощутимо проступает

личность самого поэта, проявляющего свой

независимый «державинский» характер.

Например, он уточняет, что за свои «хвалы»

не желает от Фелицы «ни шапки иль бешме-

та» (награды).

Гражданско-обличительные произведе-

ния занимают в творчестве Державина важ-

ное место. Так, ода «Вельможа» (1794) осно-

вана на антитезе: идеальному образу непод-

купного государственного деятеля («Вельмо-

жу должны составлять / Ум здравый, сердце

просвещенно...») противопоставлен образ ца-

редворца, стоящего близко к трону, обязан-

ного служить отечеству, а вместо этого гра-

бящего страну и народ. «Осел останется ос-

лом, / Хотя осыпь его звездами...» —

с презрением говорит о таких вельможах

поэт.

К бескорыстному служению отечеству

призывает Державин сильных мира сего и в

более ранней оде «Властителям и судиям»

(1780).

Ваш долг есть: сохранять законы,

На лица сильных не взирать.

Без помощи, без обороны

Сирот и вдов не оставлять.

Ряд стихотворений Державина образует

цикл философской лирики. Поэт размышля-

ет о законах природы, о скоротечности чело-

веческого бытия (элегия «На смерть князя

Мещерского», 1779). В стихотворении

«Водопад» (1974) поэт размышляет о том,

что большинство человеческих судеб бес-

следно исчезают в вечности, лишь немногие

остаются в памяти потомков. Право на

бессмертие, по мнению Державина, дает

служение «пользе общей», соблюдение долга

перед людьми. В оде «Бог» (1784) Державин

говорит о том, что, хотя человек и ничтожно

мал по сравнению с безграничностью вселен-

ной, он — часть общей системы мироздания,

он — наиболее совершенное создание Бога,

ему дано могущество мысли и способность

постижения необъятного мира. И в этом —

природное равенство людей.

В стихотворении «Памятник» (1795)

Державин утверждает, что творчество поэ-

та, обличавшего порок и прославлявшего

добрые дела, дает ему право на бессмертие в

памяти потомков, ставя себе в заслугу, что

он служил истине, «с улыбкой» говоря ее ца-

рям.

«Слог» Державина отражал конкретную

жизнь его эпохи, яркую личность самого

поэта и — начало русской национальной

поэзии. В. Г. Белинский писал, что «Держа-

вин — отец русских поэтов», творчество ко-

торого было итогом русской литературы

XVIII столетия и предвестником пушкин-

ской поэзии.

А. Н. Радищев

(1749—1802)

Александр Николаевич Радищев родил-

ся в семье саратовского помещика, получил

блестящее образование сначала в Пажеском

корпусе в Петербурге, затем — в Лейпциг-

ском университете. Еще в юности Радищев

определил главной целью своей жизни слу-

жение на благо Отечества. Будучи чиновни-

ком Коммерц-коллегии, а затем заместите-

лем управляющего Петербургской таможни,

он проявил себя, по отзывам современников,

талантливым юристом, смелым и неподкуп-

ным человеком. В то же время Радищев за-

нимался и литературным творчеством. Он

написал «Житие Федора Ушакова», «Беседу

о том, что есть сын Отечества», оду «Воль-

ность». В своих произведениях писатель вы-

ступал против самодержавия («самодержав-

ство есть наипротивнейшее человеческому

естеству состояние»), пытался ответить на

вопросы, каким должен быть истинный гра-

жданин, ка ие обстоятельства способствуют,

Русская литература ХП—XX веков

Литература ХП—ХУШ веков

а какие мешают воспитанию подлинного

патриота. Логическим и художественным за-

вершением литературного творчества Ради-

щева стало «Путешествие из Петербурга

в Москву» — книга о современной писателю

России, о положении ее народа, о его буду-

щем.

Последовательно и с яркой художествен-

ной выразительностью Радищев проводит

в этом произведении мысль о том, что осво-

бождение российского народа от самодержа-

вия и крепостничества неминуемо и про-

изойдет оно революционным путем. Такое

утверждение о необходимости полного изме-

нения общественного устройства впервые

звучало в русской литературе. Екатерина П

написала на полях книги: «Бунтовщик, ху-

же Пугачева».

«Путешествие из Петербурга в Москву»

было запрещено со времени выхода (1790) до

1905 г. А. Н. Радищев был сослан в Сибирь.

Ему было разрешено вернуться в Петербург

только через десять лет, с воцарением Алек-

сандра I (1801). Бывший опальный писатель

и талантливый юрист был даже допущен

к работе в Комиссии по составлению зако-

нов, где он пытался реализовать свои демо-

кратические взгляды. Осознав невозмож-

ность осуществления своих идеалов на прак-

тике, А. Н. Радищев покончил жизнь само-

убийством, приняв яд.

«Путешествие из Петербурга в Моск-

ву». В эпиграфе к «Путешествию...» — «Чу-

дище обло, озорно, огромно, стозевно и

лаяй» — Радищев определяет главного вра-

га, главную беду России и русского народа —

самодержавие и связанное с ним крепостни-

чество. Большинство глав этого произведе-

ния посвящено разоблачению сущности это-

го «чудища», его жестокости и бесчеловечно-

сти, развращающих души людей, разоряю-

щих страну. Писатель рисует картины безза-

кония и неимоверной эксплуатации, которой

подвергаются крестьяне. «Истинное лицо»

единовластия (самодержавия) Радищев вы-

являет в сатирическом «сне» (глава «Спас-

ская Полесть»), показывая противозакон-

ность и антинародность любой монархии.

Размышляя над тем, как избавить страну

от «чудища» — самодержавия и крепостни-

чества, писатель приходит к выводу, что ни

отдельные «гуманные» помещики, ни «бес-

плодное сочувствие» к порабощенным кре-

стьянам не могут изменить ситуацию. Поло-

жение российского народа так тяжело, что

«свободы ожидать должно от самой тяжести

порабощения». Радищев пишет о праве чело-

века на борьбу за свою свободу, о неизбежно-

сти народной революции. Главным героем

«Путешествия...» является русский народ,

крестьяне (крепостные в первую очередь).

И они — не вызывающие жалость «жерт-

вы», а люди высоких моральных качеств, та-

лантливые, с чувством собственного достоин-

ства. И хотя Радищев не идеализирует народ

и говорит о растлевающем влиянии крепост-

ного права и на помещиков, и на крестьян,

которые зачастую превращаются в рабов

и по положению, и по духу, в целом образы

крестьян в «Путешествии...» контрастны об-

разам помещиков. Нравственную чистоту

и физическое здоровье людей из народа Ра-

дищев противопоставляет моральной и фи-

зической деградации дворян, и этот художе-

ственный прием тоже служит задаче разо-

блачения «чудища».

Говоря о русском национальном характе-

ре, писатель подчеркивает не «покорность»,

которая так ценилась официальными вла-

стями, а порывистость, отвагу, невоплощен-

ные таланты и возможности русского наро-

да. Радищев уверен, что, когда изменятся об-

стоятельства жизни народа, из его рядов

выйдет много талантливых людей, которые

окажут большое влияние на «историю рос-

сийскую». Поэтому логическим завершением

«Путешествия...» является «Слово о Ломоно-

сове», где выражается уверенность автора в

великом будущем России и ее народа. «Путе-

шествие из Петербурга в Москву» изложено в

форме записок путешественника, куда искус-

но введены произведения других жанров: са-

тирический «сон» (глава «Спасская По-

лесть»), ода «Вольность», публицистические

статьи (например, «...О происхождении цен-

зуры», глава «Торжок»). Такая форма худо-

жественного произведения была новаторской

для русской литературы XVIII в. и давала Ра-

дищеву возможность глубоко и многопланово

рассказать об общественной и духовной жиз-

ни нации.

Радищев наметил пути развития литера

турного языка. Писатель использовал все

лексические пласты русского языка — от

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

славянизмов до просторечия — в зависимо-

сти от предмета повествования. В ♦Путе-

шествии...» присутствуют:

высокая лексика, славя-

низмы, которые служат и для достиже-

ния патетичности звучания (<звери алчные,

пиявицы ненасытные!»), и как сатирический

прием несоответствия: ♦Блаженны... имею-

щие внешность, к благоговению всех влеку-

щую»;

сентиментальные фразы, на-

пример ♦легкая пелена печали», ♦душу он

имел очень чувствительную и сердце челове-

колюбивое»;

просторечия, пословицы,

поговорки, такие как: <повороти ог-

лобли», »рот разинул до ушей», »всяк пля-

шет, да не как скоморох».

Радищев в своем повествовании руково-

дствуется не только рассудком, но и чувст-

вом. Он эмоционален, открыто сочувствует

и негодует: ♦Страшись, помещик жестоко-

сердный!» Писатель стремился создать новый

гражданский стиль литературы, объединив-

ший общественное звучание и проявление

личности конкретного автора. Но органич-

ность стиля не была им достигнута, была

лишь намечена тенденция. ♦Путешествие из

Петербурга в Москву» излишне архаично, пе-

регружено словами ♦ высокого» стиля. Зада-

ча гармонического сочетания пафоса, иронии

и лирического начала нашла блестящее ре-

шение и воплощение в поэме Н. В. Гоголя

♦ Мертвые души ».

На протяжении второй половины XVIII в.

наряду с классицизмом формировались

и другие литературные течения. Они отра-

жали процесс изменения мировоззрения

и самосознания общества и отдельного чело-

века в нем. В период, когда классицизм был

ведущим литературным течением, личность

проявляла себя преимущественно в государ-

ственной службе. К концу века сформиро-

вался взгляд на ценность собственно лично-

сти. ^Человек велик своими чувствами»

(Ж. Ж. Руссо).

С 60-х гг. XVHI в. в русской литературе

складывается новое литературное направле-

ние, получившее название сентиментализм.

(Первоначально это направление утвердилось

в Англии, Франции, Германии и, конечно,

оказало влияние на формирование русского

сентиментализма.) Как и классицисты, писа-

тели-сентименталисты опирались на идеи

Просвещения о том, что ценность человека

зависит не от принадлежности его к высшим

классам, а от его личных достоинств. Но, ус-

ловно говоря, если для классицистов на пер-

вом месте было государство и общественные

интересы, то для сентименталистов — кон-

кретный человек с его индивидуальными

чувствами и переживаниями. Классицисты

все подчиняли разуму, сентименталисты —

чувствам, всевозможным оттенкам настрое-

ний. Язык их произведений становится на-

певным, подчеркнуто эмоциональным. Ге-

рои большинства творений сентиментали-

стов — представители средних и низших

классов. Соответственно расширяется и круг

читателей. Начинается процесс демократи-

зации литературы.

Образцы произведений сентиментализма

на Западе: ♦Сентиментальное путешествие по

Франции и Италии» Л. Стерна, ♦ Кларисса»

С. Ричардсона, ♦Страдания юного Вертера»

И. В. Гёте, ♦Новая Элоиза» Ж. Ж. Руссо.

Раскрывая мир чувств, литература сенти-

ментализма воспитывала в человеке досто-

инство и уважение к своим силам, способно-

стям, переживаниям независимо от положе-

ния в обществе.

Главой русского сентиментализма по пра-

ву считается Н. М. Карамзин.

Н. М. Карамзин

(1766—1826)

Карамзин справедливо считается главой

русского сентиментализма, основные прин-

ципы которого он последовательно развивал

во многих своих сочинениях. Карамзин-сен-

тименталист с особым вниманием относился

к ♦ сердцеведению» — к познанию ♦внутрен-

него человека».

Главным в творчестве любого большого

художника (♦ поэта») Карамзин считал ♦чув-

ственность». ♦ Чувствительный» автор не

только глубоко проникает во внутренний

мир человека, но и способен изображать

страсти, которые ♦ трогают сердце», и сам со-

переживает происходящему в произведении.

Главным в литературном произведении

Карамзин считал ♦искренность чувства»

и ♦естественный вкус».

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

Писатель решительно отказался от со-

блюдения «формальных» правил: система

жанров, предписанная классицистами, не

может служить выражению «истинного чув-

ства», считал он.

Путешествие Карамзина по странам Ев-

ропы (1789—1790) и появившиеся в резуль-

тате этой поездки «Письма русского путе-

шественника» (1791—1792) оказались ре-

шающими в литературной судьбе писателя.

Карамзин создает «Письма...» в форме

дружеских посланий, очень разнородных по

жанрам — и это позволило автору-«путе-

шественнику» свободно делиться своими впе-

чатлениями и размышлениями. «Путешест-

венник» — человек «чувствительный», по-

этому' его интересует многое; в «Письмах...»

нашли отражение и общественно-политиче-

ская жизнь Европы, и эстетические взгляды

автора, и впечатления от встреч со знамени-

тыми деятелями и простыми обывателями;

в них есть и описания природы, и рассужде-

ния на морально-философские темы, и ана-

лиз особенностей национального характера

немцев, швейцарцев, французов, англичан.

При этом в центре внимания автора — всегда

человек, в его личном и общественном, его от-

ношение к природе и искусству. В «Пись-

мах...» — десятки самых разных персона-

жей, и каждый из них становится индивиду-

альностью, литературным героем, пусть даже

эпизодическим. И лишь один герой продол-

жает существовать на протяжении всего про-

изведения, все полнее и глубже раскрывая

свою личность, — это сам автор. При этом Ка-

рамзин высказывает свое независимое мне-

ние по многим проблемам. Так, оказавшись

во Франции в самый разгар Французской ре-

волюции, Карамзин, глубоко проникая в

суть событий, пишет: «Начинается новая

эпоха; — это когда «благонамеренный ужас»

перед бунтовщиками «официально считался

в России единственной дозволенной реакци-

ей» (Ю. М. Лотман).

В полной мере талант Карамзина-сенти-

менталиста раскрывается в его повестях

«Бедная Лиза» (1792), «Наталья, боярская

дочь» (1792), «Остров Борнгольм» (1794),

«Марфа Посадница» (1802).

Необходимо отметить, что уже в первых

литературных произведениях Карамзина

появляются герои двух типов: «естествен-

ный человек», не испорченный цивилизаци-

ей, и человек просвещенный, цивилизован-

ный, но утерявший моральные основы жиз-

ни.

Героиня самой знаменитой повести Ка-

рамзина «Бедная Лиза» являет собой тип

«естественного человека»: она прекрасна ду-

шою и телом, способна преданно и нежно

любить. (Именно гуманистическая мысль

Карамзина, что «и крестьянки чувствовать

умеют», так привлекала современников.)

Лизе противопоставлен «цивилизованный»

герой Эраст. Порочный дворянин полюбил

добродетельную крестьянку. Впрочем,

Эраст пе злодей, он человек с «изрядным

разумом и добрым сердцем, добрым от при-

роды, но слабым и ветреным». Да, он оказы-

вается способным на жестокий поступок, но,

совершив его, раскаивается в содеянном в те-

чение всей жизни. Автор сообщает, что исто-

рию Лизы он узнал от самого Эраста, подчер-

кивая, что «пишет не роман, а реальную

быль». Вместе с тем в ходе повествования по-

стоянно обнаруживается присутствие авто-

ра, который иногда выступает с непосредст-

венными оценками происходящего. Расска-

зывая, как Эраст покидает Лизу, автор

добавляет (от себя): «Сердце мое обливалось

кровью в сию минуту». Рассказчик —

человек «чувствительный» и просвещен-

ный: он любит бродить по лугам и рощам,

наслаждаясь приятными видами, размыш-

ляет об истории отечества, разглядывая

«мрачные, готические башни Симонова мо-

настыря», он сожалеет о судьбе Лизы, но

способен понять и простить и заблуждение

Эраста.

Крепостная эпоха в повести никак не от-

ражена, крестьянский быт показан в под-

черкнуто идиллических тонах, сюжет повес-

ти прост и незамысловат. Карамзин сосредо-

точивается на психологии героев и как

никто из предшествующих писателей глубо-

ко и тонко передает малейшие оттенки чув-

ства.

Трагический конец романа между бари-

ном и крестьянкой стал результатом конф-

ликта между возвышенными чувствами

и грубой реальностью жизни.

Повесть «Бедная Лиза» сделала Карамзи-

на кумиром читающей публики. Он «первый

на Руси начал писать повести, в которых

22

Русская литература XII—XX веков

Литература XII—XVIII веков

действовали люди, изображалась жизнь

сердца и страстей посреди обыкновенного

быта» (В. Г Белинский).

Еще путешествуя по Европе, высказывая

свое отношение к культуре разных времен

и народов, Карамзин проявлял все больший

интерес к истории и культуре «любезного

отечества». Чувство «национального само-

сознания» постепенно сформировало у писа-

теля мысль о необходимости изучения отече-

ственной истории.

В 1803 г. Карамзин начинает многотом-