Текст

146:3355 к (023)

ПОЛИТГРАМОТА

КНИЖКА ЗА КНИЖКОЙ

Вл. САРАБЬЯНОВ

ПЕШИЕ

ЮНОШЕСКИЙ СЕКТОР

ИЗДАТЕЛЬСТВА „ПРОЛЕТАРИЙ“

19 2 5

Типо-цинкография

Кооперативного Издательства

.ПРОЛЕТАРИЙ“

Укрглавлит № 13067

Зэк. № 599

Тир. 10.000

Научное мировоззрение и его элементы.

Мы изучаем мир не ради удовольствия, а с целью

изменять этот мир.

Поставлены ли грани нашему могуществу, нашей

власти над природой? Может ли кто-нибудь утвер¬

ждать, что такая-то область мира никогда не будет

нами познана?

Конечно, граней никаких нет, и практика челове¬

чества, опыт многих-многих поколений показывает,

что общественное животное, делающее орудия труда,

познающее законы мира — и природы, и общества, —

животное, именуемое человеком, беспредельно в своем

могуществе.

Он использовал силу ветра, умеет громоотво¬

дами направлять силу электрической энергии, заста¬

вляет последнюю двигать паровозы, трамвайные

вагоны, заводские машины, он летает на тяжелых

аппаратах по воздуху, внедряется в морские пучины,

спускается на сотни сажен вглубь земли, передает

звук без проволоки на тысячи верст, заставляет слу¬

жить себе невидимые для невооруженного глаза

микроорганизмы; человек вплотную подошел к гран¬

диозной задаче использования внутриатомной энергии

и предполагает в недалеком, возможно, будущем пре¬

одолевать громадные межпланетные пространства и т. д.

Границ могуществу общественного животного,

развивающего свою технику, мир не поставил,

и перед нами стоит задача познания не только

отдельных явлений мира, его отдельных, начальных

и конечных процессов, но и мира в целом.

Что представляет собою мир? Каковы законы

развития, распространяющиеся на любую его часть?

Каким должно быть наше мировоззрение?

Биолог изучает законы всего живого, зоолог

законы животного мира (фауны), ботаник расти¬

тельного мира (флоры), минералог работает в области

минералов, физик рассматривает процессы перехода

тел от одного состояния в другие, химик - процессы

превращения одного тела в другие тела, социолог

интересуется процессами в человеческом обществе,

а государственник, экономист, историк, правовед...

изучают определенные стороны общественной жизни.

Каждый из них имеет так или иначе отграничен¬

ную область мира, но каждый из них может рабо¬

тать с наибольшим успехом только в том случае,

если он знаком с законами, общими для всех

областей мира.

Нужно, следовательно, выковать научный взгляд

на мир, стать обладателем научного .

Вещей и процессов в мире бесконечное количество,

разнообразие их беспредельно, и все же все вещи,

все процессы сходятся общностью некоторых свойств.

Это общее и служит основой единого мировоззрения.

Вторая стоящая перед нами задача заключается

в том, чтобы определить отношение субъекта к

объекту.

Под субъектом мы понимаем того, кто наблю

дает, кто мыслит, кто изучает; иод объектом пони¬

мается все то, что находится под наблюдением, о чем

субъект мыслит, что он изучает.

Я мыслю о коммунистической молодежи. Здесь

я — субъект, молодежь —- объект.

4

Обратно: молодежь мыслит обо мне. В таком

случае молодежь субъект, я объект.

1. Советская Россия 1. Советская Россия —

изучает международное субъект, между нар. поло-

положение. жение — объект.

2. Компартия изучает 2. Компартия — субъект,

Советскую Россию. Сов. Россия — объект.

3. Я рассуждаю о Ком- 3. Я — субъект, Компар-

партии. тия — объект.

4. Компартия обсуждает 4. Компартия — субъект,

мое поведение. я — объект.

Под субъектом понимаются также ощущения, пред¬

ставления в нас, являющиеся как бы отражением

объективно существующих вещей.

Определив природу объекта и субъекта, мы должны

рассмотреть и такой чрезвычайной важности вопрос:

как субъект познает объект? можем ли мы знать вещи,

как они есть сами по себе? не обманывают ли нас

наши органы чувств? не получаем ли мы через них

ложное представление о вещах и их процессах?

И если органы чувств нас обманывают, то нет ли

способов исправлять ошибки?

Не обманывает ли нас и сам объект, т. е. разные

вещи и процессы, общественные явления?.. Не при¬

нимаем ли мы за общий закон то, что является лишь

частным проявлением мира? И нет ли таких средств,

таких методов, с помощью которых мы можем изо¬

бличать мир во лжи и находить правильные ответы

на стоящие перед нами вопросы?

Мы должны, следовательно, выработать в себе

научное мировоззрение и овладеть научным методом

познания мира в его проявлениях.

Марксизм и является мировоззрением методом.

Марксизм не есть только наука об общество,

он — не исторический материализм, а вообще мате¬

риализм; марксизм не есть монистическое понимание

только общества, а представление о мире, как

единстве (монон'е); диалектика марксизма распро¬

страняется не на одно лишь общество, а на все. вещи

мира, на все мировые процессы.

Мировоззрение марксистов'—это монистически-

материалистически-диалектическое понимание мира

во всем его разнообразии, во всей сложности

и схожести отдельных вещей и процессов.

Один из основных вопросов мировоззрения, это —

монизм или плюрализм, т. е. является ли мир целым,

а вещи и их процессы только частью этого .

находятся ли эти части в постоянной, неразрывной

связи друг с другом, образуя целое, мир, космос,

или же, наоборот, существуют отдельные, самосто¬

ятельные миры,которые вступают один с другим

в связь лишь временами, случайно. Другой вопрос

заключается в определении природы этого мира или

отдельных миров: материальны они или духовны,

физическая ли природа мира или психическая, дух ли

является свойством материи или материя есть лишь

свойство, иное бытие, особое состояние духа?—Мате¬

риализм или идеализм? Наконец, третий вопрос: как

вещи изменяются?

Может ли одно растение в своем изменении пре¬

вратиться в другое растение, одно животное — в дру¬

гое, зебра, к примеру сказать, в не-зебру, как иные

предполагают, в лошадь? Может ли, — выразимся

языком естественников, — один вид превратиться

в другой? Или же вид изменяется, но не выходит за

свои пределы, не может стать иным видом, или,

6

как говорил Линней1), видов столько, сколько их

создал бог?

И если вещь может в своем развитии стать дру¬

гой вещью, то как это происходит? Путем ли одних

скачков, только революционно, только мутационно?

Путем ли только постепенных, незаметных изме¬

нений, без скачков, без мутаций, без революций,

эволюционно?

Или же эволюционно — революционно, т. е. через

скачок, подготовленный эволюционным, постепенным,

незаметным развитием?

Значит: мате физика или .

Сюда же входит и такой вопрос: что является

причиной определенного движения? Чья-то воля или

противоречия сил?

Вот все эти вопросы мы и постараемся выяснить.

Монизм.

Един ли мир? Находятся ли все его части в по¬

стоянной связи? Лежит ли непроходимая пропасть

между различными вещами и их процессами?

Естественные науки говорят нам, что „миллионы

небесных тел, наполняющих мировое пространство,

состоят из тех же веществ, что и наши солнце и земля,

что они находятся в различных стадиях развития 2).

Отсюда вытекают предположения, что Марс может быть

обитаем живыми существами, так как Марс находился

когда-то в том же состоянии, в каком теперь нахо¬

дится Земля, а в будущем последняя, охладившись,

будет походить на теперешний Марс.

Вот один пример единства мира: между Марсом

и Землей нет разницы по существу, они одной при¬

роды, но в различных состояниях.

О Линней—ученый естествоиспытатель,

2) Геккель. - Мировые загадки. Изд. 1922 г., стр. 227.

Возьмем другой пример. Что человек родственен

другим позвоночным, доказывается изучением заро¬

дышевого человека. Так, последний имеет жаберные

щели, которые позднее исчезают. „После того даже,

как в голове станут заметны пять мозговых пузырь¬

ков по бокам — зачатки глаз и ушей, после того как

в области туловища выступят зачатки двух пар конеч¬

ностей в виде круглых приплюснутых почек, рыбо¬

образный человеческий зародыш так сильно похож на

зародыш других позвоночных, что нет никакой воз¬

можности провести между ними различие“ *). У по¬

звоночных и человека масса общих черт: у всех име¬

ется твердый внутренний скелет, состоящий из позво¬

ночного столба и черепа, у всех имеется центральная

нервная система, у всех кровь обращается по двум глав¬

ным путям, у всех пищеварительный аппарат разделяет¬

ся на горловую трубочку, один из органов дыхания,

и на кишечник с печенью, переваривающий пищу.

Ботаник Шлейден признал в клетке общий эле¬

ментарный орган растений и доказал, что все разно¬

образные ткани растительного организма состоят из

клеток. Это является доказательством единства всего

растительного мира.

Другой ученый — Шванн — доказал единство расти¬

тельного и животного мира, установив тождество

строения и роста животных и растений.

Родство все^ процессов органического мира дока¬

зано и остается вырешить большой вопрос о про¬

исхождении „живой“ материи из, так называемой,

мертвой. Естественным наукам не удалось еще пока¬

зать, как неорганическая материя превращается

в органическую, но уже имеются признаки разрешения

этого волнующего вопроса.

Ц Геккель.—Мировые загадки, стр. 67.

8

Тогда враги монизма будут вытеснены из послед¬

ней своей траншеи.

Глазным доказательством монистического миро¬

воззрения служит наличие общих свойств у всех

вещей и их процессов.

Читатель и булыжник, например, обладают свой¬

ством вызвать в эфире волнообразные движения,

благодаря чему и тот и другой видимы для тех

организмов, которые имеют органы зрения.

И читатель и булыжник обладают свойством притя

гивать к себе другие тела и ими быть притягиваемыми.

Благодаря общим свойствам все вещи в мире

действуют друг на друга.

Весь мир во всех своих частях находится в посто¬

янном, непрерывном взаимодействии.

Любое мое действие отражается так или иначе

в большой или микроскопически малой степени

в любой части вселенной.

Плюрализм.

Прямо противоположная монизму точка зрения

носит название плюрализма (много независимых

миров), при чем наиболее распространена разновид¬

ность последнего, известная под названием дуализм

(два начала, два ряда абсолютно различных явлений:

материя и дух).

Против дуализма возразить нетрудно. Если духов¬

ные явления абсолютно другой природы, чем мате¬

риальные, то каким образом мы о них можем что-

нибудь знать? Ведь познаем мы явления путем взаимо¬

действия, а последнее возможно только при наличии

общих свойств.

Наиболее последовательные дуалисты говорят, что

душа, мысль и т. п. суть такие явления, о которых

9

естественными средствами нельзя ничего знать:

они продукт бога, судить о них можно лишь через

божеские откровения.

Мы в дальнейшем покажем, что марксизм признает

существование духовных процессов, но не ио-религи-

озному, а материалистически.

Идеализм.

Пока же мы охарактеризуем идеалистические

и материалистические мировоззрения.

Если мы стали монистами, то нам необходимо

установить материальной или духовной природы мир,

как единство.

Идеалисты утверждают, что мир духовен.

а) Субъективный.

Субъективные, например, идеалисты высказывают

такое мнение, что ни о каких вещах вне субъекта

мы не имеем права говорить.

Мир есть мое представление, моя (субъекта) идея

(идеализм).

Я вижу розу: она мне кажется красной, пахучей,

прохладной, бархатистой. На самом же деле роза не

красная сама по себе, она является таковой лишь во

мне, когда я на нее смотрю. Красный цвет лишь

результат действия на мой зрительный орган опреде¬

ленных эфирных волн, которые роза вызывает сво¬

ими движениями. И запаха она не имеет сама по

себе, запах тоже лишь наше ощущение.

Все это верно, и субъективные идеалисты на этом

основании говорят, что мы знаем и можем знать не

вещь, а только представления вещи, иначе сказать,

мы можем знать не розу, а комплекс ') ощущений,

представления в известных комбинациях.

•) Комплекс — совокупность.

Нет розы, а есть комплекс красного, пахучего,

бархатистого, прохладного и т. д.

Нет людей, а есть сочетания особых »о мне

(в субъекте) представлений.

Субъективный идеализм, следовательно, не при¬

знает объективною вне меня находящеюся мира.

б) Объективный.

Объективный же идеализм, наоборот, утверждает,

что существует мир вне субъекта, что мир объекти¬

вен. Идеалистами же они являются потому, что

основой объективного мира считают духовное начало,

которое у них имеет различные названия с большой

буквы: Абсолютное, Разум, Идея, Чистая Мысль и т. д.

Некоторые из объективных идеалистов это духовное

начало называет прямо Богом, тоже, конечно, с боль¬

шой буквы.

Если объективного идеалиста спросить, есть ли

в мире материальные вещи, он ответит, что есть, но

прибавит, что эти вещи являются тем же духом на

определенной степени его развития.

Гегель рисует такую схему развития Чистой Мысли:

1) Чистая мысль (Идея), 2) Немыслящая материя (та

же Идея в ином бытии1), 3) Мыслящая материя (тот

же дух (Идея), сам себя познающий).

Эту теорию мы называем теорией тождества: Мате¬

рия тот же Дух, Субъект тот же Объект и т. д.

Мы — материалисты — считаем, что объективный идеа¬

лизм в лице, напр., Гегеля есть не что иное, как

непоследовательный материализм. И действительно,

стоит только из гегелевской схемы (Идея — Немысля¬

щая материя — Мыслящая материя) выкинуть первое

звено, ничем не мотивированное, идеалистами просто

• *) Бытие — состояние.

11

декретированное1), доказательству не подлежащее,—

и останется доподлинный материализм.

С объективным идеализмом теоретически нам

бороться совсем не трудно, так же, как и с религией.

Мы ставим вопрос определенно: докажите, что

есть Бог, Идея, Мировой Разум, Чистая Мысль, как

первичное.

Никто никогда не мог доказать, что все это имеется.

Недаром же попы требуют от нас доказательства,

что бога нет. Но, ведь, каждыйпонимает, что доказать

можно только наличие чего-нибудь.

Я, например, буду вас уверять, что есть какая-то

чудеснейшая штука в роде смеси серафима с херуви¬

мом, в придачу сюда кусочек ведьмы, хвостик вурда¬

лака и т. п.

Вы, конечно, мне не поверите.

Но что вы скажете, если я потребую доказательства,

что этой штуки действительно нет?

Вы, последовательно рассуждая, укажете на незакон¬

ность моего требования: попробуй ка, докажи, что ее нет.

Тут возможно такое возражение: мы ее доказы¬

ваем „алиби“, т. е. если меня обвиняют, что в 12 час.

ночи такого-то дня я ограбил такого-то человека,

я доказываю, что в это время меня не было при

последнем.

Читатель, однако, понимает, что я это могу сде¬

лать только одним путем: доказать, что в это время

я был в другом месте.

Материализм.

Мы — материалисты — считаем мир материальным

единством, состоящим из материальных вещей и мате¬

риальных процессов.

*) Декретированное,—т е. недоказанное.

12

Под .материей .мы понимаем то, что, придя

в соприкосновение с нашими оршнами чувств, может

вызвать в нас раздражение.

С таким определением наши противники не хотят

мириться. Они требуют „настоящего“ определения

понятия материи.

Но что является настоящим определением?

Дадим два примера:

1) Человек есть млекопитающее.

2) Млекопитающее есть животное.

И в том, и в другом примере меньшее подведено

под большее: человек под млекопитающее, последнее

под животное.

Можно ли так определить материю, если она

все, если кроме нее нет ничего? Конечно, нельзя.

А потому мы определяем материю в отношении самих

себя, как она дана нам на практике, в ее действии

на нас.

Весь мир — материя и каждый из нас — материя.

Мир — объект, каждый из нас, как ощущающее и мыс¬

лящее существо, есть субъект (мыслящий объект).

Субъективные идеалисты утверждают, что об объек¬

тивном мире мы не имеем права говорить, так как

нам даны только представления вещей.

Доказать наличие объективного—вне нас, без нас

существующего—мира нетрудно. Плеханов, ссылаясь

на тог факт, что дерево кажется, представляется

и человеку, и собаке, и воробью, говорит, что, как бы

по различному мы это дерево ни представляли, оно

существует само по себе; иначе оно не представлялось

бы и человеку, и воробью, и собаке.

Субъективный идеалист может ответить, что субъ¬

екту (мне) только кажется, что воробью с собакой

кажется дерево.

13

В таком случае мы оставим в покое этих живот¬

ных и спросим субъективного идеалиста: если объекта

нет, то почему субъекту (напр., мне) каждый день

кажется, представляется одно и то же?

Например, мне каждый день по утрам предста¬

вляется кровать, с которой я встаю, потолок, на кото¬

рый я смотрю, проснувшись, стол, за которым я пью

и ем. Такое совпадение одинаковых представлений

ежедневно в течение, часто, многих лет и даже целой

жизни возможно или потому, что кровать, потолок,

стол существуют объективно, помимо меня, и мне

кажутся потому, что я на них смотрю, их осязаю,

вообще ощущаю, или же потому, что случилось чудо.

Но не слишком ли много чудес тогда окажется

на белом свете?

Английский епископ Беркли, крупнейший и талант¬

ливейший представитель субъективного идеализма,

разрешает этот вопрос „очень просто“;—он говорит,

что ощущения и представления являются свойством

души и если ее представления ежедневно во многом

одинаковы, то только потому, что Бог (с большой

буквы) сообщил душе эту одинаковость.

Здесь мы ловим субъективных идеалистов на слове,

указывая им, что от своего идеализма они отказались,

если признали существование вне субъекта какой-то

объективной силы, носящей название Бог.

Беркли, привлекая Бога, превращается в объек¬

тивного идеалиста.

Из сказанного ясно, что ни субъективный, ни объек¬

тивный идеализм не могут быть нами приняты, так

как и тот, и другой не научны, они — доподлинная

выдумка.

Мы имеем только одно научное мировоззрение—

материалистическое.

14

Как познается окружающий нас мир?

Но мало признать мир материальным, объективным,

надо еще разрешить вопрос о познаваемости мира,

отдельных вещей, их процессов, как порознь, так

и в различной связи.

Мир мы познаем через наши органы чувств и только.

Но, ведь, эти органы нас часто обманывают.

Наш зрительный аппарат бывает расстроен так, что

мы путаем цвета, близорукость же и дальнозоркость

стали обычными явлениями.

Слуховой аппарат тоже портится, в сторону либо

глухоты, либо чрезвычайной обостренности, не позво¬

ляющей из хаоса звуков выделить определенные

звуки.

На сильном морозе железо, схваченное голыми

руками, нам кажется горячим, даже раскаленным.

С другой стороны, восприимчивость органов чувств

все время меняется в зависимости от тренировки

и состояния организма.

Так, например, любой читатель, не имеющий дела

с роялем, не легко отличит один звук от другого при

ударах последних басовых и дискантовых клавиш,

пианист же их легко отличает: он тренировался.

Организм мой может находиться в таком состоя¬

нии, что органы вкуса не в состоянии будут отли¬

чить очень сладкое от менее сладкого. Больные часто

говорят: вкус потерял.

Как же мы можем познавать вещи правильно,

если нельзя доверяться органам чувств?

На этот вопрос английский материалист начала

XVII в.— Бэкон — дал классический ответ.

Он указал на инструмент, как на средство познава¬

ния мира. Очки, бинокли, микроскопы, телескопы,

термометры, слуховые аппараты и т. п. являются сред¬

ствами, которыми мы исправляем свои орг аны чувств.

Опустив руку в воду, я могу ощутить, что вода

ни теплая, ни холодная, градусник же даст правильный

ответ.

Инструмент отмечает процессы жизни с все боль¬

шей точностью, по мере развития техники.

Но можем ли мы знать вещи такими, какие они

есть сами по себе, вне отношения к нам?

На этот вопрос приходится ответить так: всякое

явление интересует нас в практике, мы изучаем

мир, чтобы его изменять, а потому и вещи мы

должны познавать так, как они нам даны в этой

практике.

И действительно, не пустое ли занятие допыты¬

ваться, каков мир вообще, какова корова вообще?

Тысячелетия общественной жизни убедили нас,

что познавание вещей в отношении к нам приносило

громадную пользу, и если это познавание было

научным, оно никогда не вводило нас в заблуждение.

Мы познаем лошадь лишь через наши органы

чувств и великолепно используем ее для пере¬

возок, для пахотьбы, в отношении кумыса (молоко

кобылы) и т. д.

И если нас спросят: а что такое лошадь вообщеу

лошадь, данная не через органы чувств, а как „вещь

в себе“, то мы ответим, что „вещь в себе“ нами

познается только путем ощущения, что говорить

о ней, как о чем-то, не действующем на наши чувства,

значит — заниматься бесплодными разговорами.

Но, ведь, не только органы чувств нас обманывают,

но и сама природа вводит нас в заблуждение.

Так, например, мой товарищ, поймавший в этой

реке несколько рыб, потащил меня в следующее

16

воскресенье на „богатую“ рыбную ловлю, но выловить

в этой же реке ни мне, ни ему ничего не удалось,

хоть мы и мастера в рыбной ловле.

Прошлый раз рыба клевала, а на этот раз к чер¬

вячку на крючке ни одна не подошла.

Или так: июль—месяц ясный, а вот мы отправились

на недельную прогулку, и всю неделю нас дождь

мочил.

Тот же Бекон и здесь указал средство правильного

познавания мира. Он предостерегал от легких, бы¬

стрых выводов и звал к эк *)•

Поясним. Если я заметил, что вода закипела при

стольких-то градусах выше нуля, то я не должен

делать вывода, что при этой температуре вода всегда

кипит. Необходимо экспериментировать, т. е. испы¬

тывать явление разными способами, при различных

условиях и т. д.

Тогда только мы сможем утверждать, что при

таких-то условиях вода закипает при этой температуре,

а при этих условиях—при другой. Эксперимент, умело

проводимый, спасает нас от „обманов“ природы,

вернее сказать, от самообманов.

Только путем инструмента и эксперимента мы

можем познавать вещи и их процессы, не впадая

в большие ошибки. Инструментом человек пользо¬

вался с первого дня своего существования: человек

есть общественное животное, делающее орудия труда

и пользующееся ими. Но и эксперимент заполняет

всю нашу жизнь. Наша практика есть беспрерывный

неосознанный и осознанный эксперимент.

Бери вещи в практикеа не из своей головы,

имей дело с вещами, а не с голыми рассуждениями,—

вот самое общее правило марксизма.

*) Эксперимент — опыт.

Мы, таким образом, пришли к выводу, что

научным мировоззрением может быть только, как

монистически-материалистическое.

Диалектика.

Но практика ставит нам и такие вопросы: как

вещи живут, как протекает процесс их изменения,

в вечном ли движении находятся вещи, или пребы¬

вают временами в состоянии покоя, и что является

причиной движения.

а) Причина движения.

Мы не знаем простых, односвойственных, недели¬

мых вещей. Прежде думали, что атом — первооснова,

неделимая материя, что из этих атомов слагаются,

комбинируются разные вещи.

Наука показала, что и атом делим, что и он

разлагается.

Любая вещь проявляет себя разносторонне, она

есть противоречивое явление.

Разные силы вещи действуют друг на друга,

в результате чего вещь изменяется.

Определенное противоречие есть причина опре¬

деленного движения.

Эти противоречия бывают как внутренние (внутри

вещи протекающие), так и внешние (вещь действует

на вешь).

Так, например, краснота на моей руке может

быть результатом внутренних противоречий (плохое

пищеварение, изменение состава кожи и т. п.),

но красноту я могу вызвать также ударивши по руке

каким-либо предметом (внешнее противоречие).

Свидетелями противоречий мы являемся на каждом

шагу. Я хвораю. Значит, во мне борются силы,

приносящие и разрушающие мое здоровье.

18

Наступил кризис. Одни из этих враждебных друг

другу сил побеждают, и я или выздоравливаю, или

умираю.

Я прохожу мимо кондитерской, и во мне борются

силы: желание купить пирожное и другое желание—

истратить деньги на книгу. Я прошел мимо конди¬

терской: победило второе желание.

Земля притягивает яблоко, но и яблоко притяги¬

вает землю. Сила земли (масса ее) могущественнее:

яблоко падает на землю.

Противоречия движут мир, характер изменения

вещей определяется характером противоречий.

Во Франции XVIII в. главные борющиеся силы

были дворянство и буржуазия; этим определился

характер французской революции и после-револю-

ционной Франции. В России мы являемся участниками

борьбы рабочего класса в союзе с крестьянством

против буржуазии и землевладельцев, что и определяет

характер нашего движения.

б) Переход количества в качество.

Но силы, участвующие в данном противоречии,

не остаются неизменными, так как каждая из них

сама в себе противоречива и подвергается действиям

других вещей.

Следовательно, отношение между противореча¬

щими друг другу силами все время изменяется,

а в результате господствующая сила или становится

подчиненной, или превращается сама в какую-либо

иную силу, или изменяет по существу противо¬

речащую ей силу.

В итоге получается то, что Гегель называл: коли¬

чество переходит в качество.

Возьмем капиталистический строй. В нем борются

буржуазия и пролетариат (от других классов ради

простоты отвлечемся), при чем и тот и другой классы

все время изменяются. Качество капиталистического

общества или - выразимся точнее отношение этих

двух классов в течение долгого времени остается

одним и тем же: буржуазия господствует, пролетариат

подчиняется.

И тот и другой класс растут, количественное из¬

менение отношения противоречащих сил, следова¬

тельно, налицо. Но вот пролетариат дорастает

до буржуазии (силы равны) и перерастает ее (про-

летариат сильнее), в результате чего качество отно¬

шения противоречащих сил становится иным, новым

качеством: пролетариат господствует, буржуазия

подчиняется.

Так, качество через количественные изменения

превращается в новое качество.

в) Эволюция — Революция.

Но эти превращения не являются продолжением,—

хотя бы и буйным, быстрым, — развитием старого

качества, они всегда носят революционный характер,

т. е. при превращении мы являемся свидетелями

появления нового, отличного от старого, качества.

Вещи развиваются эволюционно, постепенно, коли¬

чественно, после чего наступает перерыв старой эво¬

люции (скачок), мутация, революция, а затем снова

начинается эволюция, постепенное, количественное

изменение нового качества.

Вещи изменяются и количественно и качественно:

чтобы вещь могла стать иной вещью, необходима

сначала эволюция, затем революция и снова

эволюция.

20

Ребенок — плод эволюционно изменяется, наступает

мутация (акт рождения) и родившийся ребенок изме¬

няется опять эволюционно, но уже как новое качество

г) Триада.

Движение, развитие вещей от одного качества

к другому протекает закономерно, и лишь в данном

состоянии таит в себе остатки предыдущего и заро-

дыши будущего.

К этому и сводится наша триада, по поводу кото¬

рой было написано так много умных и неумных слов.

Поясним. Возьмем вещь „а^м; в предыдущем со¬

стоянии она была вещью „а/4, а в последующем пре¬

вратится в „а>“. Первое положение триады заклю¬

чается в том, что „а./4 не есть ни „а/4, ни „а “•

Иначе сказать, „а-“ отрицает „а/4 и „а.;44, отрицает „а/\

Получается следующая схема развития:

ai — положение, теза.

а> — отрицание положения, .

а>, — отрицание отрицания положения, синтез

Но не только этот момент содержится в триаде.

Уже последнее подчеркнутое нами слово („синтез")

говорит о том, что третье качество („а.“) включает

в себя что-то от и от а2, то-есть, включает в себя,

синтезирует предыдущие два качества.

Например:

Теза—коммунистический строй: .

техника слабая.

Антитеза — частно-собственнический строй: нет

коммунизма, техника развитая.

Синтез — грядущий коммунистический строй:

коммунизм, техника развитая.

Здесь налицо синтезирование: коммунизм — от тезы,

техника от антитезы.

Другой пример:

Теза — зерно.

Антитеза — нет зерна, есть стебель.

Синтез — стебель с зернами.

Третий пример:

Теза — нет религии, благодаря бессознательности

человека.

Антитеза — есть религия, благодаря развитию

сознательности.

Синтез—нет религии благодаря развитию со¬

знательности.

Пусть наш молодой читатель не удивляется, что

в антитезе мы объясняем религиозность наличием

сознательности; ведь существо, не дошедшее до со¬

знания, что всякое следствие имеет причину, не

может быть религиозным, вера в бога появляется

только в обществе, уже достигшем известной высоты

сознания; но если сознание вызвало к жизни рели- *

гиозность, то в дальнейшем своем росте, благодаря

развитию техники, в конечном счете, сознание при¬

ведет к безрелигиозности, к атеизму.

Ни Гегель, ни марксисты не настаивали на том,

что в третьей ступени обязательно сочетаются свой¬

ства первой и второй ступени, при чем свойства

первой, появляющиеся на третьей ступени, отсут¬

ствовали на второй. Однако, в этом толковании

триады как бы отражается закон повторяемости

явлений.

Так протекает развитие вещей, таковы их про¬

цессы. Метафизики—скачкисты, мутационисты, ката-

строфисты говорили и говорят, что вещи изменяются

только скачками; метафизики—эволюционисты утвер¬

ждают, что природа скачков не делает.

Диалектики же утверждают, что процессы вещей

включают в себя (синтез) и эволюцию, и революцию.

„Да—да“. „Да—нет“.

(Логика диалектическая и логика формальная).

Отсюда вытекает решение и такого вопроса:

должно ли на вопрос отвечать „да — да“, „нет — нет44,

или же следует давать ответ „нет — да“, „да — нет“.

Является ли читатель в данный момент этим чита¬

телем? Или же он и этот и какой-то уже иной?

На этот вопрос приходится ответить: читатель

и этот и другой, „да — нет“, „нет — да“.

Мы, ведь, не знаем „момента“, потому что его

не существует: время, как и пространство, бесконечно

делимо, нет ни предельно малой, ни предельно боль¬

шой величины времени и пространства.

Все беспрерывно течет, изменяется, нет точки

покоя. Но если это так, то совершенно невозможен

ответ категорически утвердительный („да—да“) или

категорически отрицательный („нет — нет“).

Однако, мы в своей практике часто даем такие

ответы: мы, следовательно, рассматриваем вещи, как

застывшие, как находящиеся в относительном покое.

Все дело в том, что мы рассматриваем вещи

й их процессы как с количественной, так и с каче¬

ственной стороны.

Общество, например, все время течет, изменяется,

не зная моментов покоя, но в то же время оно в своем

развитии переходит скачкообразно от одного качества

к другому: родовой коммунизм, натуральное хозяйство,

ремесленный строй, капиталистический и т. д.

Родовой коммунизм, если его брать в отношении

к натуральному частно-собственническому строю,

остается тем же качеством, хотя бы он и изменялся,

как родовой коммунизм, количественно. Диктатуро-

пролетарское общество остается в течение 51 2 лет

одним и тем же качеством, как диктатуро-пролетар-

ское, хотя оно все время течет, изменяется.

Рассматривая вещи в их качественном изменении,

мы имеем право давать ответы согласно фор¬

мальной логике: да — да, нет—нет, так как качество

есть определенная, более или менее продолжи¬

тельная, в определенных отношениях устойчивая

комбинация.

Рассматривая же вещи в их количественных

изменениях, мы не находим покоя, а потому должны

всегда отвечать, согласно логике движения: да — нет,

нет — да.

Диалектика требует от нас в решении различных

вопросов всегда точно ставить последние, выяснять

качественную сторону вопроса, брать последний

в определенных отношениях, и только тогда давать

категорические ответы. Такие ответы будут действи¬

тельны только до тех пор, пока качество интересую¬

щих нас процессов не стало иным. Именно поэтому

РКП в своей тактике так гибка, ее способность

к маневрированию так велика,— именно потому, что

она овладела диалектическим методом, она не исхо¬

дит из вечных принципов, она неустанно следит за

жизнью, наблюдая количественные и качественные

изменения, происходящие в ней.

Монизм, материализм и диалектика — вот мо¬

гучее орудие марксизма, которым мы побеждаем.

Наш научный метод, наше миропонимание есть

отражение в головах революционной части общества—

пролетариата и его передового авангарда, партии—

действительного бытия, отражение наиболее полное,

правдивое, 'отчетливое.

Исторический материализм.

Монизм, материализм, диалектика распростра¬

няются на мир всех вещей, всех процессов, а следо¬

вательно, и на мир общества в его развитии. Мы

изучаем историю общества, пользуясь методом

диалектического материализма.

-hnom метод, будучи применен к истории

общества, носит название исторического

ализма, каковой термин получил уже давно права

гражданства, хотя он и не точен: можно быть социо¬

логом материалистом, оставаясь в то же время

метафизиком.

Общественное бытие и общественное сознание.

(Тело и душа общества).

Маркс сказал: не сознанием определяется обще¬

ственное бытие, а, наоборот, этим последним опре¬

деляется общественное сознание.

Мы, конечно, раньше всего должны уяснить себе,

что есть общественное бытие и сознание, или мате-

рия и дух общества, или, выражаясь проще, тело

и душа общества.

Под бытием мы понимаем то, что есть, то есть

все отношения людей друг к другу и к природе.

Каковы бы эти отношения ни были, они — по¬

скольку могут быть ощущаемы—материальны.

В обществе нет никаких других отношений,

кроме материальных.

Но что же тогда остается на долю обществен¬

ного сознания?

На этот вопрос мы ответим так: под обществен¬

ным сознанием понимаются все представления о бы¬

тии, зарождающиеся, развивающиеся и отмирающие

в обществе, как субъекте.

В мыслящем объекте, т. е. в субъекте, под влия¬

нием различных действий, внутри и вне его проте¬

кающих, возникают различные физические процессы,

которые ему (субъекту) кажутся чем-то не матери¬

альным, психическим, духовным. Это — то, что носит

название психики, идеологии.

Сознание общества это есть то, что о самом себе

и об окружающем его мире думает общество, выра¬

жая свои думы материальными средствами: книги,

речь, искусство и т. д.

Общество, как и классы, как и партии, одновре¬

менно является и субъектом, и объектом.

Оно не только действует, но и думает о своих

о

действиях, высказывается о них; оно не только имеет

дело с другими обществами и с силами природы, но

и мыслит, рассуждает о них.

Все действия общества, все его бытие как бы

отражаются в зеркале, перед которым протекает эта

жизнь; но этим зеркалом является само общество.

Литература, живопись, музыка, театр—это все мате¬

риальные формы, в которых общество выражает свои

настроения, мысли суждения о явлениях природы,

общественной жизни...

Через них мы узнаем, что общество данной эпохи

думало о самом себе и об окружающем его мире,

как отражало в самом себе то и другое.

Но если мы на литературу, живопись, музыку

и т. п. смотрим не как на отражение, а как на самодо¬

влеющее явление, они уже перестают быть явлениями

идеологического (духовного) порядка. Общество дика¬

рей будет слушать нашу музыку, как хаос звуков, а не

как звуки, которыми мы выражаем свои настроения.

#Оно (общество дикарей) будет смотреть на вещи

в наших музеях, не как на предметы, по которым

можно судить о жизни общества той или иной эпохи,

а как на занятные или нестоящие внимания вещички.

Общественное сознание, согласно всему сказанному,

отражает общественное бытие, а потому содержанием

сознания не может быть ничто, чего бы не было

в бытии. Сознание, следовательно, определяется

бы тис ,м.

Базис и надстройки общественного тела*

Общественное бытие (тело) представляет собой

чрезвычайно сложный процесс.

Общество имеет дело с природой, трудясь, любу¬

ясь на закаты солнца, упиваясь запахами полей, зады¬

хаясь в атмосфере вредных газов.

Общество находится в сложных внутри него раз¬

вивающихся, отношениях: классы, сословия, профес¬

сии, сторонники и противники разных религий, нрав¬

ственных учений, законодательных актов, разных

школ и течений в искусстве.

Марксизм, как активное течение, стремящееся

изменять общественную жизнь, изучает общество во

всех его проявлениях, в результате чего создается

теория базиса и надстроек.

В основе (в базисе) общественной жизни,—говорит

марксизм, — лежит производство и воспроизводство

материальной жизни, т. е. трудовой процесс.

Этот процесс двусторонний. Человек, трудясь,

имеет дело с природой: земля, плуг, лошадь, кожа,

нитки, шило, игла.

Человек есть животное, делающее и употребляющее

орудия труда. Человек с топором в руках во время

трудового процесса есть производительная сила.

Он с дубиной в руках — меньшая сила, чем он же

с металлическим орудием и т. д.

Трудовой процесс, следовательно, есть процесс

действия производительных сил, т. е. людей, пользую¬

щихся орудиями и средствами труда.

Но, так как человек — общественное животное,

а Робинзоны хотя бы и с Пятницами нас — социо¬

логов—не интересуют, то в трудовой процесс входит

не человек, а люди общества. В производстве они

определенным образом расставлены, то есть люди

в трудовом процессе находятся в определенной связи

друг с другом.

Лее стороны трудового процесса, это—техника,

т. е. отношения людей к , и , т.

отношения людей друг к другу.

Это и есть базис (фундамент) общества.

Но общество не только трудится, не только про¬

изводит; оно выполняет еще целый ряд действий:

ведет классовую борьбу, занимается устроением раз¬

личных государственных форм, танцует, организует

экспедиции, занимается науками, молится богам и т. д.

Все эти общественные отношения суть надстройки

над базисом, все они вырастают из него, все они

определяются им.

Если трудовой процесс коммунистический, то на нем

вырастают и коммунистические надстройки: вместе

потребляют, соответственно изменяются всевозможные

отношения между людьми, что получает отражение

в общественной идеологии.

Если производство частно - собственническое то

и надстройки соответствующего порядка: межгрупповая,

межклассовая борьба, жизнь семьями, защита госу¬

дарством частной собственности...

Вместе с развитием базиса общественные отно¬

шения становятся все более сложными и над одними

надстройками вырастают все новые.

Чем более сложно общество, тем меньше трудовой

процесс непосредственно определяет собой характер

надстроек. Он отражает себя в последних все больше

лишь в конечном счете.

Нельзя, например, объяснить формы государства

непосредственно трудовым процессом, а необходимо

учесть характер классовой борьбы, развития торговли

и т. д., которые определяются уже непосредственно

производством (техникой и экономикой).

Почему люди стали верить в сверхъестественные

силы?

Потому, что они были невежественными, не умели

объяснить многие явления естественными причинами.

Но почему они были невежественны? Потому что

слабо была развита техника.

В конечном счете мы пришли к базису.

Плеханов пишет, что танец (надстройка) австра¬

лийской женщины — туземки „воспроизводит работу

собирания ею кореньев“, но „менуэт“ А) объяснить

непосредственно трудовым процессом нельзя: он

выражает „психологию непроизводительного класса“

В конечном счете мы все же непременно дойдем

до базиса, так как „психика непроизводительных

классов“ отразила определенный быт, соответствую¬

щий определенному классовому соотношению сил,

которое в свою очередь есть результат определенных

технических и экономических процессов.

Монизм в обществе.

Марксизм есть монистическое миропонимание.

Общество — единство, в котором все части находятся

в постоянной той или иной связи.

Всякое действие здесь отражается там, всюду.

1) „Менуэт“ танец французского дворянства.

29

На базисе выросли надстройки, которые дей¬

ствуют на него.

Общество находится во всестороннем взаимодей¬

ствии. Энгельс писал: „Согласно материалистическому

пониманию истории, в историческом процессе опре¬

деляющим моментом в конечном счете является

производство и воспроизводство действительной

жизни. Ни я, ни Маркс большего не утверждали.

Если кто-нибудь это положение извратит в том смысле,

что будто экономический момент является единствен¬

ным определяющим моментом, тогда утверждение

это превращается в ничего не говорящую, абстрактную,

бессмысленную фразу. Экономическое ,

это— основа, но на ход исторической борьбы оказы¬

вают влияние и во многих случаях определяют

форму ее различные моменты надстройки: поли¬

тические формы классовой борьбы и ее результаты—

конституции, установленные победившим классом

после одержанной победы, и т. д.; правовые формы

и даже отражение всех этих действительных битв

в мозгу участников — политические, юридические,

философские теории, религиозные воззрения и их

дальнейшее развитие в систему догм“.

Итак, общество есть материальное единство,

представляющее собой цепь отношений, и это единое

тело мы подвергаем анатомированию в целях лучшего

всестороннего изучения его.

Анатомией тела определяется и „анатомия“ обще¬

ственного сознания.

В этом — основа монистического материализма

в социологии.

Материализм практически выражается у нас

в серьезном изучении действительной жизни, в ухо¬

де от фантастических, как говорят, „кабинетных“

30

измышлений. Монизм же требует изучения этой жизни

во всех ее связях и опосредствоваииях.

Общество есть единство, и всякое действие отра¬

жается всюду; а потому общественный деятель дол¬

жен быть очень осторожен; он должен помнить, что

как лишний изготовленный паровоз или пуд проволоки

поднимает культуру всего общества и ведет за собой

изменения и в школьном деле, и в политике, и в области

религии, и в сфере искусства, так и любая хотя бы

анти - религиозная речь докатится своим влиянием

до фабрики и до школы.

Диалектика в обществе.

Все процессы в этом материальном единстве

обществе зарождаются, живут и умирают диалекти¬

чески. История не знает беспротиворечивых обществ.

Любое из них в борьбе за существование вступает

в противоречие с внешними силами природы, подчиняя

себе или подчиняясь огненным, водяным и прочим

стихиям.

Но не только внешние противоречения присущи

обществу; оно живет и внутренними противоречиями.

В классовом обществе они проявляются с особенной

силой и отчетливостью.

Эти противоречия внутри общества мы наблюдаем

в наше время повсюду и ежеминутно.

Противоречия между пролетариатом и буржуазией,

крупными и мелкими собственниками, квалифициро¬

ванными и необученными рабочими, людьми разных

национальностей, различных религий, нравственных

воззрений, научных точек зрения.

Противоречия между базисом и надстройками,

между техникой и экономикой (внутри базиса), между

одними надстройками и другими и т. д. Общество

всегда противоречиво, но характер противоречий,

но силы, участвующие в них, все время меняются;

сегодня — одни, завтра — другие. Процесс рождения

и смерти беспрерывен, ему нет ни начала, ни конца.

В колыбели общества лучшие охотники вели

за собой род — коммуну, а худшие выполняли волю

рода, способнейшие следопыты вытесняли малоспо¬

собных и т. д.

В классовом обществе классовая борьба велась

непрерывного классы, участвовавшие в ней, менялись.

„В древнем Риме мы встречаем патрициев, всад¬

ников, плебеев и рабов; в средние века феодалов,

вассалов, цеховых мастеров, подмастерьев и крепост¬

ных, и почти в каждом из этих классов еще особые

подразделения“ („Ком. манифест“); а в капитали¬

стическом обществе: финансовая буржуазия, промыш¬

ленная, торговая, землевладельцы, крупное крестьян¬

ство, среднее, мелкое, батрачество, промышленный

пролетариат.

Это—один тип противоречий, но тут же и противо¬

речия, о которых мы выше говорили — базис, над¬

стройки. Базис все время изменяется, надстройки

отстают от него в темпе, а потому те и другие нахо¬

дятся в постоянном количественном несоответствии

одни другому. Подобное же противоречие мы находим

между техникой и экономикой.

„На определенной ступени своего развития мате¬

риальные производительные силы общества приходят

в противоречие с существующими производственными

отношениями... Из форм развития производительных

сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда

наступает эпоха социальной революции. С изменением

экономической основы более или менее быстро происхо¬

дит переворот во всей громадной надстройке" (Маркс).

Процесс нарастания противоречия есть количе¬

ственный, эволюционный процесс. Но качество через

количественные изменения превращается в новое

качество. Общественный скачок (революция, мутация,

катастрофа) не может произойти раньше, чем противо¬

речие не развилось эволюционно до такой степени,

когда скачок неминуем.

„Ни одна общественная формация не погибает

раньше, чем разовьются все производительные силы, для

которых она дает достаточно простора, и новые высшие

производственные отношения никогда не появляются

на свет раньше, чем созреют материльные условия

их существования в недрах старого общества“ (Маркс).

Общественная жизнь протекает по диалектиче¬

скому руслу, и тот, кто будет игнорировать диалекти¬

ческий метод, никогда не выберется из сложнейшего

лабиринта общественных явлений. Российская Комму¬

нистическая партия сильна именно своим методом-

методом диалектического материализма,— с помощью

которого она вскрывает противоречия прошлого,

находит путь в дремучем лесу современности,

и на основе изучения прошлого и настоящего пред¬

видит будущее.

Жизнь, диалектически сложна и в то .же время

проста. Простоте соответствуют определенные пункты

нашей тактики, отличающиеся известной „твердо¬

каменностью“, а сложности отвечает изумительная

способность нашей партии маневрировать: наступать,

отступать, двигаться в стороны.

Простота — в направлении, сложность — в путях

в этом направлении, в дорожках, тропинках, даже

в бездорожьи.

Нам уже не приходится доказывать, что победа

большевизма — великая победа, чудо богатырская.

33

И не только коммунисты, но и всякий чуткий,

любознательный беспартийный должен потянуться

к источнику знания: чем побеждал и побеждает револю¬

ционный марксизм. Ответ он получит в нашем методе

и путем его применения: в монизме, в материализме,

в диалектике.

ЛИТЕРАТУРА.

Популярная:

Бухарин Исторический материализм.

Вольфсон Диалектический материализм.

Горев Материализм — философия пролетариата.

Сарабьянов Очерки по истории материализма.

Обязательная:

Плехано в Основные вопросы марксизма.

Статьи в сборы. „Историч. материализм"

(Киевское издание .

Маркс Предисловие к „Критике некоторых по¬

ложений политич. экономии".

Маркс — Энгельс Коммунистический манифест.

Энгельс Фейербах с предислов. и примечаниями

Плеханова, а также ст. ст. Маркса.

„ Анти-Дюринг.

Следовало бы после этой литературы прочесть:

Маркс — Энгельс Письма (т. Адоратский в предисловии

указывает, какие письма касаются

диалектич. материализма).

Деборин „Введение в философию" с предисло¬

вием Плеханова.

Плеханов Письма Богданову.

Лабриола Исторический материализм.

Аксельрод Философские Ьчерки.

Против идеализма.

Меринг Карл Маркс.

Сарабьянов Фридрих Энгельс.

„Исторический Сборник статей Лафарга, Энгельса,

материализм“ Каутского, изд. Семковским.

Каутский Этика и материалистическое понимание

истории.

А е н и н Материализм и эмпириокритицизм.

Плеханов Все философские статьи, не упомянутые

выше.

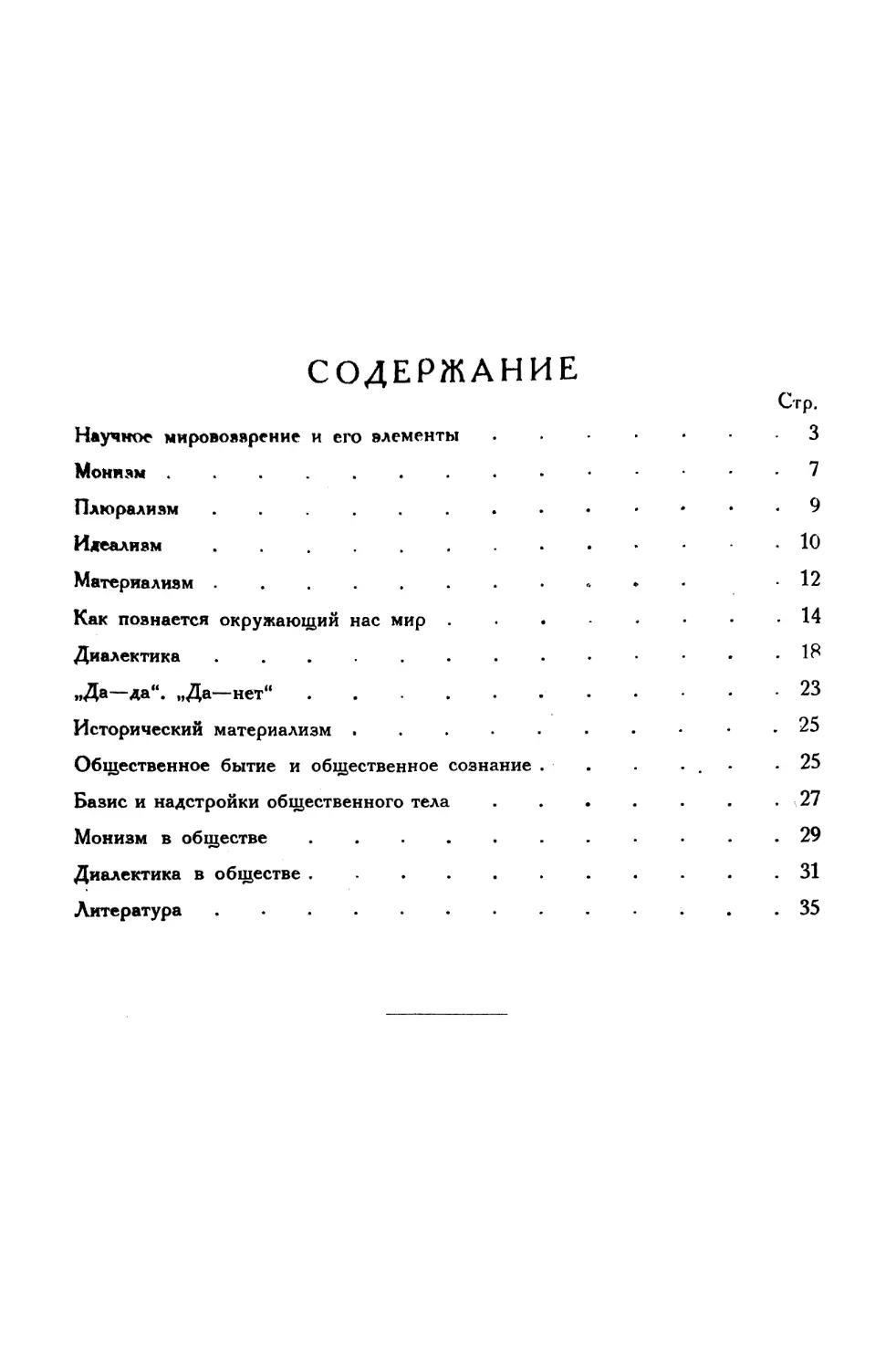

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Научное мировоззрение и его элементы 3

Монизм 7

Плюрализм 9

Идеализм 10Материализм 12

Как познается окружающий нас мир ........ 14

Диалектика 18

„Да—да“. „Да—нет“ 23

Исторический материализм 25

Общественное бытие и общественное сознание 25

Базис и надстройки общественного тела 27

Монизм в обществе 29

Диалектика в обществе 31

Литература

ЦЕНА 22 КОП.

Харьков, ул. Свободной Академии 5. Тел. 10—07.

Петровские линии 1/20. Тел. 3—01—99