Текст

ФИЗИОЛОГИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

животных

Допущено Министерством образования Республики Беларусь

н качестве учебного пособия для студентов специальностей

« Нетерннарная медицина» и «Зоотехния» учреждений,

ооеснечнваюи(их получение выси/его образования

Под редакцией профессора Ю. И. Никитина

Минск

«Техноперспектива»

2006

УДК 636:612(075 X)

ВПК 45.2и73

Ф so

Авторы:

К> И Никитич, В. К. Гуса кои, II. (' Мотуи.о,

В А Медйодскин, П, Н Кошу/ишон

Рецензент ы:

д-ре-х. на> к. проф. Гродн с.-\. ин-га Я. Н. Паси чиж:

д-р всIери 1 iap наук, проф.. чден-коррсспомдст Академии аграрар

наук/I Ф. Трофимов

Фитология сельскохозяйственных животных \чсб посо-

Ф 50 бис / 10. И. Никитин [и др.]; под ред. 10. И. Ыпшгпша Минек : Техно-

перспектива. 2006. - 463 с.

ISBN 985-6591-34-1.

В книге изложены сведения о физиоло! ичсских фуикциич и механизмах регуляции

всех систем opiammia животных. Показана физиоло! ия uicie\i крови, кровообращения,

дыхания, пищеварения Приведены данные по фимникч мм обмена веществ, энергии и

выделения, желез внутренней секреции, органов ра <множенпя и лактации и г. д. Рассмот¬

рены вопросы о физиологических механизмах намят, н питии природных оиоритов

на жизнедеятельность животных, их адаптации к условиям внешней среды

Пособие предназначено для студентов вузов и yiaiimsoi клникумпн по специально¬

стям «Нетерипарная медицина» и «Зоотехния»

>ДК 6.U»:612(075.8)

lilik* 45.2н73

ISBN ‘>N5-6591-3-1-1

JA() «Техшжсрсиекшиа», 2006

ПРЕДИСЛОВИЕ

Многие годы в Реет блике Беларусь студенты аграрных вузов изучали

физиологию сельскохозяйственных животных по учебникам. издаваемым в

России Одни из них вообще устарели, другие стали ветхими. Это и побудило

нас подготовить к изданию первый белорусский учебник по данной дисцип¬

лине К созданию его были привлечены ведущие специалисты республики,

имеющие к тому же большой педагогический опыт. Учебник написан в соот-

ПС1СТ ВИИ с действу ющей программой по физиологии для сельскохозяйствен¬

ных ву зов. При изложении материала особое внимание уделялось связи тео¬

ретических основ физиологии с их практической значимостью для врачей

исюринарной медицины и зооинженеров Вместе с тем авторы стремились

осветить важнейшие теоретические положения о механизмах регуляции ос¬

новных физиологических фу нкций и процессов у разных видов животных,

I лк как глу бокое понимание их имеет важное прикладное значение в работе

по сохранению животных п повышению их ироду ктивности.

Ограниченный объем у чебника не позволяет широко осветить все этапы

развития физиологии как науки и дать некоторые исторические справки по

ipy гим главам. Нам совершенно ясно, что в предлагаемом издании затронуты

i.uicko не все существенные вопросы, а некоторые из них изложены в крат¬

кой форме. В первую очередь мы считали необходимым показать значимость

физиологии как одной из основных биологических дисциплин для последую¬

щего изу чения клинических и зоотехнических наук.

Будем удовлетворены," если предлагаемый учебник окажется полезным

для студентов при изучении ими физиологии сельскохозяйственных живот¬

ных С большой признательностью примем и любые замечания, товарищес¬

кие советы и пожелания, высказанные в адрес учебника с целью его дальней¬

шею совершенствования.

ГЛАВА 1. ВВЕДЕН И К

1.1. Предмет физиологии, ее связь с другими дисциплинами

и методы физиологических нсследоипнии

Фи пккю.чш - па\ ка, изучающая функции п процессы, протекающие в

организме животного и механизмы их регуляции, обеспечивающие единство

организма п его жизнедеятельность во взаимосвязи с внешней средой.

Фпзполо! пя стреми гея познать функциональные процессы жизнедеятель¬

ности в норме \ здорового животного, выясни м, механизмы реглляции и при¬

способлении организма к действию непрерывно меняющихся условий внеш¬

ней среды. Этим самым она указывает пути для нормализации физиологичес¬

ких ф) нкции в случаях их патологии с целью сохранения животных и повы¬

шения их прод)ктивностн

Современная физиология получила широкое развитие в разных направ¬

лениях. выделяемых в самостоятельные курсы и даже дисциплины.

()бк\ая фитология изучает общие закономерности ф> нкции. явлений,

процессов, свойственных животным разных видов, а также общие законо¬

мерности реакции организма на воздействие внешней среды.

('ртпитеяьная фюно:югня исследлет оходет на и различия, специфичес¬

кие особенности каких-либо физиологических процессов > животных разных

видов

' Ьюиоциошшя (физиология изучает pa ibiiiiic физиоло! i[ческих (|л нкции и

механизмов \ животных в их историческом, тволюмпонном н.танс (в онто- и

(])11Л01 CI1СЗС)

По >■/>t/с тиая ([типология имеет исключительно важное значение для всте-

рппарпп. iai< как она исслсд\ст возрастные особенности (функций организма

на разных папах его индивиду альпого (возрастного) развития. Это позволяет

4

ирамам п зооинженерам оказывать необходимое влияние на поддержание

/1ч11 шсдеятельностн организма в благоприятных физиологических парамет-

I >а ч с \ четом его возрастных особенностей.

Частная фитология изучает физиологические процессы отдельных ви¬

ши животных или отдельных их органов и систем.

В процессе развития физиологии выделился ряд се разделов, имеющих

но им нос прикладное значение. Одним из таких разделов в сельскохозяйствен¬

ной физиологии является физиология питания животных. Ее практической

но 11,10 является изучение особенностей пищеварения у разных видов и возраст-

пыч I р\ гтп животных. Важное практическое значение имеют разделы по фи-

iikiiioi ии и\ размножения, лактации, обмена веществ, адаптации организма к

ра шмм условиям внешней среды.

Основной задачей физиологии сельскохозяйственных животных является

и is чение регулирующей, объединяющей роли центральной нервной системы

(Ц11C) в организме с тем, чтобы, возденет я на нее. можно было нормализо¬

ван, и другие функции животного.

Физиология как основная ветвь биологических наук тесно соприкасается

г целым рядом других дисциплин, в частности с химией, физикой, использует

п\ методы исследований. Знание физики и химии позволяет глубже понять

I лкис физиологические процессы, как дпфф> зпя. осмос, всасывание, возник¬

новение электрических явлений в тканях и т. д.

Исключительно болышто связь физиология имеет с морфологическими

тециплинами - цитологией, гистологией, анатомией, поскольку функция

opi анов и тканей неразрывно связана с их строением. Нельзя, например, по¬

па п, процесс образования мочи, не зная анатомического и гистологического

с I роения почек.

Ветеринарный врач значительную часть своей работы посвящает лече-

ппю больных животных, поэтому нормальная физиологии важна дня послс-

. тощего изучения патологической физиологии, клинической диагностики.

icpamiH и других дисциплин, изучающих закономерности возникновения и

развития патологических процессов, которые можно понять, только хорошо

зная функции органов и систем здорового организма. Достижения физиоло-

IIIM всегда использовались в ветеринарных клинических дисциплинах, кото¬

рые. в свою очередь, также оказывают положительную роль дтя более глубо¬

кою понимания и объяснения многих физиологических процессов, протека¬

ющих в организме. Физиология, изучая процессы пищеварения, обмена ве¬

щее I в. лактации, размножения, создаст теоретические предпосылки для орга¬

низации рационального кормления, содержания животных, их воспронзвод-

01 на п повышения продуктивности Поэтом) она имеет связь и со многими

too техническими на> ками.

Физиология близка к философии, которая позволяет дать материалистичес¬

кое объяснение многим физиологическим процессам, протекающим ■у животных.

В связи с внедрением и животноводство новых приемов и технологий

производства перед физиологией возникают все новые п новые проблемы по

изучению механизмов адаптации животных с целью создания нм более бла¬

гоприятных условии дли проду ктивной жизнедеятельности

Меюды фнию. кп нчсск’их исследований. Физиология паука экспери¬

ментальная. а э m о шачает. ч ю в основе се лежит опы i или эксперимент. На

раннем экшс разишпл физиологии наиболее umpoicoe paciipocipancnnc имел

гак называемы!'! ocipi.ni или кровавый опыт, основанный па обнажении орга¬

на и нспосрсдс i венном исследовании его функции По >toi метод не позволя¬

ет наблюдап. ia работй opi ана или системы оргаииша синельное время и в

динамике с работй других органов. После такого оньна животное, как пра¬

вило. гнчнбасг 'Зш недостатки были устранены внедрением в физиологию

метода хронического эксперимента, предусматривающею вживление опера¬

тивным путем в полостные органы фистул. В физиоло! ни широко применя¬

ются методы раздражения и графической регистрации ф\пкцпй различных

органов п систем организма. Значительное распространение при изучении

отдельных с 11 с I е м организма получили методы частичной пли полной экстир¬

пации (удаления), трансплантации (пересадки) органов, нх денервации, на¬

ложения лигатур и т. д Применяемый в физиологии меюд радиотелеметрии

дает возможность получать объективную информацию о работе органов и

систем у животных, находящихся в естественных условиях. вдали от экспе¬

риментатора, когда ничем не ограничены их движения

В последние годы все более широкое применение находят различные .ме¬

тодики, основанные на современных достижениях физики, электроники, ки¬

бернетики. позволяющие изу чать некоторые фу нкции. как на целостном орга¬

низме, так и на различных его уровнях — органiюм, i каноном, кдеточном, суб¬

клеточном и молекулярном Существу'ют и многие дру i не методы физиологи¬

ческих исследований, которьге будут описаны в соошсюшмощнх главах.

В у чебных заведениях на занятиях проводя юл опы i ы на лабораторных и

сельскохозяйственных животных. Необходимо при этом соблюдать гуман¬

ность. стараться меньше наносить болевых ра (драженпй. проводить опыты с

предварительной фиксацией, обездвиживанием и обе toojn шаппем подопыт¬

ных животных.

1.2. Организм и вмеипшн среда

Основным объектом изу чения физиологии является организм животного,

который представляет собой са.морегулпруюшу ю систему реагирующую как

единое целое па различные изменения внешней среды

6

Га (личные организмы имеют свою, строю определенную. прис) щую для

LiiiiKtio вида организацию структур. Самым простым в эволюционном раз¬

ни шп является молекулярным уровень организации (у вирусов), который

ids почлоI в себя молекулы белка и нуклеиновых кислот. У более высокоорга-

ни юилпных одноклеточных организмов наблюдается уже некоторая диффе-

Iн нпплппя внутри- и надклсточных образований, появляются пищеваритель¬

ные т.целительные вакуоли, реснички, жгу тики дан передвижения. Это кле-

п1,>чн1.1н уровень организации. В дальнейшем у многоклеточных организмов

■ к 1|м :\ югея разные клетки, отличающиеся по своим размерам, форме. Изоди-

I i.iivi ню построенных клеток выделяются ткани, специализирующиеся на вы¬

полнении одной какой-то специфическом ,гпя нее функции, Здесь речь уже

п h i о тканевом уровне организации.

Для выполнения более сложных функций из нескольких тканей формиру-

ю юя отдельные органы - органный уровень. Однако условия внешней среды

I |>сб\ ют и более совершенных механизмов приспособления, для чего несколько

|м 1;шчных органов объединяются в своей деятельности, образуя систему, спо-

( обпм-о выполнять ряд сложных функций Это самый совершенный - сис-

Dh MHbiit уровень организации.

В мире все находится в движении, изменении, в превращении одной фор¬

мы в другую. Изменения организма - это также особая форма движения мате¬

рии Всеобщий диалектический закон «отрицание отрицания» - неизбежность

всякого развития, ведь развитие - это цепь диалектических отрицаний. Выс¬

шие формы животных формируются па базе низших, сохраняя их положи-

кльпые качества.

Жизнедеятельность любого организма тесно связана с внешней средой,

котрая представляет собой целый комплекс самых разнообразных условий.

II организм как саморегулиру ющаяея система реагирует на воздействие внеш¬

ней среды, приспосабливается к ней, без лого его существование было бы

просто невозможным.

Клетки теплокровных животных могут нормально существовать только в

определенных условиях, например, при температуре 36-40 °С, хотя само жи-

ко1 нос переносит и более широкий температурный диапазон - от -50 до +40 °С

п выше. Это достигается за счет действия специальных механизмов теплорс-

| \ляции, обеспечивающих нужную температур) тела животного. Клеткам орга¬

низма необходимы также постоянные условия осмотического давления, кон¬

цам рации водородных ионов, уровня содержания сахара в крови и ряда дру-

I их биологических констант.

Относительное динамичное постоянство химического состава и физико¬

химических свойств внутренней среды организма, обеспечивающее нормаль¬

ную жизнедеятельность животного определяется как гомеостаз. Он поддер¬

живается ф\ нкциямп органов пищеварения, дыхания, выделения, нервной

системой, которые создают необходимые условия для саморегуляции орга¬

низма. Функции этих систем и лежат в основе гомеостаза. Но иногда 4 словия

внешней среды бывают неблагоприятными для нормальной жизнедеятельно¬

сти животного - недостаток корма, неудовлетворительные \ словия содержа¬

ния и т. п., что может вызывать нарушения различных физиологических функ¬

ций животного Полому врач\ нужно следить за показателями гомеостаза и

не допускать их выхода за пределы физиологических величии.

1.3. Физиологические функции и их регуляция

Физиологические функции - это проявления специфической деятельнос¬

ти клеток. | канем, органов и систем организма, направленные на приспособ¬

ление ею к условиям внешней среды.

Одном м ! основных физиологических функций являеюя обмен веществ и

энергии как одно из главных, необходимых условии жизни животного Обмен

веществ включао в себя два взаимосвязанных, одновременно протекающих,

но противоположных процесса - ассимиляцию и диссимиляцию,

Ассимиляция (анаболизм) - процесс синтеза, создания повои живой ма¬

терии, образование сложных, специфических для данного животного соеди¬

нений пз болсс простых.

Диссимиляция (катаболизм) - изнашивание, ра !р\ шснис, распад живой

материн, в результате чего сложные химические вещее 1ва превращаются в

болсс простые С обменом веществ связаны все остальные физиологические

функции рост и развитие животных, пищеварение размножение, выделе¬

ние и г. д Вес эти вопросы будл т подробно раесма i pi iват ься дальше, а обмену

всщсств и энергии посвящается отдельная глава

Физиологические функции проявляются рядом бнолси нческих реакции.

Раздражимость - способность клеток, тканей пли целого организма от¬

вечать на внешние или внутренние воздействия (ра (дражнгели) изменением

своей структуры, функции. Одной из форм проявлении раздражимости явля¬

ется возбудимость, когда ткань в ответ на дейс:вне раздражителя приходит в

состояние возбуждения и отвечает проявлением определенных признаков сво¬

ей специфической деятельности. Например, нервная ткань проводит импуль¬

сы возбл ждення, мышечная - сокращается, жслезис тая вырабатывает и вы¬

деляет определенный секрет. Таким образом, шчоудимчеть это сложная

биологическая реакция клеток, тканей, отвечающая на лейсгвнс раздражите¬

лей комплексом физических, химических, ф\ пкннональных и мембранных

изменений, что обеспечивает переход возбудимых тканей пз состояния физио¬

логическою покоя в состояние своей специфическом деятельности.

Раздражение — воздействие на ткань или орт аи раздражителей.

Раздражители по своей природе могут быть физическими, химическими,

биологическими.

8

11<м|)и июлошчсскому значению различают адекватные раздражители, явля¬

ющиеся специфическими ятя клеток и тканей, к действию которых они приспо-

i ип к'нм п необычно чу вствигельны. Для сетчатки- глаз это - световые лучи, для

мышц нервный импульс, для слуховых рецепторов - зву новые колебания и т. д.

Неадекватные раздражители - необычные, нсспешгфпческие для тканей

ра t фажпгсли, к действию которых они не приспособлены, и для их возбужде¬

ния фсбустся значительно большая сила действия такого раздражителя.

Мерой возбудимости тканей является пороговая сила раздражителя, т(е,

м минимальная сила, при действии которой ткань приходит в состояние

in' >\ ж гения,

•Этиологический процесс представляет собой последовательную смену

яг. 1СИИЙ пли состояний в развитии какого-либо действия или совокупность

ра I ш'шых действий, направленных на достижение определенного результата.

Реакция - изменение (усиление или ослабление) деятельности органа, сис-

и-мы организма в ответ на действие в ну грсннсго или внешнего раздражителя.

Активным процессом является и торможение, заключающееся в ослаб¬

ил ши или полном прекращении фу пкиии гкани. органа, системы организма.

Взаимосвязь функций организма, его единство и связь с внешней средой

тогпгается посредством местного, г> морального и нервного механизмов

pci у ляции.

Регуляция функции включает совоку и ноет ь физиологических механиз¬

мов. обеспечивающих оптимальное, согласованное функционирование раз-

пгшых систем организма в определенных условиях внешней среды Мест-

III,ш механизм регуляции происходит за счс1 химических, меслнодейству ю-

шн\ веществ или за счет местных периферических рефлекторных дуг. замы¬

кающихся в интрамуральных ганглиях. Эти периферические рефлексы спо¬

собны поддерживать функцию органа и обеспечивать некоторые межорган-

III,ie связи.

Гуморальная turn химическая регуляция осу щсст вляелся биологически ак-

Н1Ш1ЫМИ химическими веществами, выраСш ывасмымн во многих органах и

|каиях организма. Эти вещества поступают в кровь и лимфу разносятся по

всем) организм), оказывая свое регулирующее влияние на функции многих

upiaiioB. У высших животных образовалась целая система желез внутренней

секреции. Вырабатываемые ими гормоны выполняют- ведущую роль в гумо¬

ральном звене регуляции.

В процессе эволюционного развития у животных образовался более со¬

вершенный механизм регуляции, действующий мгновенно и кпикостно на

определенный орган - это нервный механизм, Свое регулирующее влияние

нервная система оказывает посредством рефлексов

Рефлекс - ответная реакция организма на раздражение нервных оконча¬

нии (рецепторов), осу meciвляемая с участием центральной нервной сисге-

мы. Возбуждение 01 репетиров передается по афферентным нервным волок¬

нам в центральную нервпу ю систему (в центр), а от да по эфферентным во¬

локнам к рабочему opi any осуществляющем) ответную реакцию на раздра¬

жен не. Этот пу i t. по ко к)рому проходит возбу ждепие о г рецепторов до рабо¬

чего органа (эффектора) начинается рефлекторной дугой Она включает:

• рецепторы (епецпа мипрованныс нервные образования. воспринимаю¬

щие раздражения). очень чу вс i витсльныс к адекватным раздраж! мелям и пре¬

ображу ющпе ра ! фажепия в нервные импульсы;

• афференшое (цсшросфсмптсльное. ч\bctbiпелыюе) нервное волокно,

проводящее mv.oy ж lenne 01 рсиепторов в ЦНС;

• нервный 1 к 111 р I руппа нейронов в ЦНС, у час1 ву ющнх в регуляции

какой-то (|>у пкппп opi аннзма:

• )(|к|)ереп I пое (цеп гробежпос, двигательное) нервное волокно передаю¬

щее во i6y ждепие OI цен ipa к рабочему органу ;

• мффсклор (рабочий орган)

С появ leinieyi периною механизма гуморальный, как филогенетически

более древний. 1 ie у ipaii 1.1 своего значения. Эти два механп s\ia объединились

в cnocii дея-iелыюст п составили сложный нерано-гуморачьнын механизм

регуляции при ведущей роли нервной системы Благодаря угнм механизмами

обсспечпвае 1ся под.ифжаппс физиологических констат па уровне, необхо¬

димом для поруыльпой жизнедеятельности организма в определенных усло¬

виях внешней среды

Все рефлексы И II 11авлов (1849—1936) разделил па безусловные и условные,

Heiyciouiii.h'/н'фчексы врождснггыс. наследственно передающиеся, проч¬

ные видовые реакппп opi аннзма.

VcjKHiuhii’ рсф icKchi приобретенные, выработанные в процессе индиви¬

дуальной жизни живом ini о. непрочные рефлексы При определенных усло¬

виях они уюгуэ образовываться и исчезать.

1.4 К'рлисан история развития физиологии

История развшпя (физиологии, как и других биологических пам<, берет

свое начало в ijiy60кой чревиостп Человек всегда шпсресовался строением

и фу нкцпями организма 11срвыс сведения об этом были обобщены и изложе¬

ны в сочипенпях «ота медицины» Гиппократа. Cipoeime органов пищеваре¬

ния. кровеносных сосудов описал древнеримский врач анатом Гален (II век н э.).

Важную роль в пзу чеппп влияния гигиенических (факторов (питания, солнеч¬

ного свела, возду ха) и нервной системы на организм человека сыграл \ ченый

(XI век н.э ) Абу-Алн-Ибн-Спна (Авиценна).

Основоположником экспериментальной (физиологии и эмбриологии счи¬

тается английский! анатом и физиолог В Гарвеи (1578-1657). который прсд-

10

иi/Mi I мсгодикл исследований путем рассечения тканей (вивисекцию). Это

но птfiiiiio сделать важные открытия в (функциях сердечно-сосудистой систе-

мi.i Нм основании своих многочисленных наблюдений Гарвей дал обосно-

н.пиич' представление о кровообращении. Именно он впервые высказал мысль,

ч in "lux живое происходит из яйца».

И ia н.нсйшсм учение о кровообращении было существенно дополнено

щ,| п.пнскнм биологом и врачом М. Мальпиги, который в 1661 г. открыл на-

тчпе капилляров.

()сIюноположником экспериментальной (физиологии в России является

профессор Московского университета Л. М. Филомафитский (1807-1849),

.lump первого учебника по физиологии.

Внедрение рассечения тканей послужило мощным толчком для изу чения

I i.i I шчпых функции организма. Первые, хотя во многом и упрощенные, пред-

I I.IH 1СПИЯ о рефлексе были сформулированы Р. Декартом (1596-1650), а в

in и 1с, [ствии развиты чешским ученым Георгом Прохаско. который ввел в науку

п рмпи «рефлекс».

Французский ученый Ф. Можанди (1785-1855) обнаружил в нервных ство-

1.1 \ раздельное наличие чувствительных и двигательных нервных волокон.

■I in позволило лучше представить нервные пути регуляции функций органов

и систем организма. Немецкий естествоиспытатель И. Мюллер - автор тру-

нm по (физиологии ЦНС. органов чувств (зрения, слу^ха), некоторых желез

hi is I реIшей секреции.

В I 771 г. итальянский физик и анатом Л Гольвани выявил возникновение

н мышцах электрических токов. Эти исследования продолжили ученики

II М юллсра - немецкие физиологи Э. Дюбуа-Реи,мон (1818-1896). Гельмгольц

(18.4 1894).

('овстские физиологи В. Ю. Чаговец (1873-1941) и А. Ф. Самойлов (1 867-

Г>'()) впервые высказали мысль о химическом механизме передачи возбуж-

и ипн в синапсах и о том, что в основе возникновения токов в тканях лежит

и iMcncime проницаемости клеточных мембран для разных ионов. В 40-50-х го-

|.1\ XX ст. эта идея послужила основанием для выдающегося обоснования

'к м бра иной теории возникновения биоэлектрических потенциалов в тканях

( \ Ходжкин. А. Ф. Хаксли и Б. Катц).

Значительный интерес представляют работы английского нейрофизиоло-

1.1 'I С Шсррннгтона (1859-1952). Советский (физиолог И. С. Бсриташвили

( IXXS 1974) обосновал положение о дендритном торможении и психонсрв-

nuii деятельности человека.

В области физиологии висцеральных систем заслуживают внимания ра¬

нни,i английского физиолога У. X. Гаскслла (1847-1914), посвященные изуче¬

нию функции вегетативной нервной системы. Д Н. Ленгли (1852-1925) на¬

ша I се «лнгономной». подчеркнув этим ее независимость от высших отделов

!!

нервной системы. ГЗ противоположность этому, академик К. М. Быков

(] 886-1959) выявил наличие условно рефлекторных реакции в деятельности

внутренних органов, покачав что вегетативные функции не автономны и под¬

чинены влияниям высших отделов центральной нервной системы.

Ф Можанди. К Бернар. Р. Гсйдснгайн. И П Павлов в многочисленных

экспериментах на разных животных обосновали представление о трофичес¬

кой роли нервной системы И. П. Павлов считал, что фу нкцпя каждого органа

находится под тройным контролем - нервно-фу нкцпональным, сосудистым и

трофическим

Л. А. Орбслп (1882 1(->58) совместно с А Г. Гипсцппскпм (1895-1962)

занимались изучением влияния симпатической нервной! системы на различ¬

ные функции opi аннзма. что дало возможность впоследствии Л. А. Орбели

сформулпрова I ь у чепие об адаптационно-трофической роли симпатической

нервной спермы К Ф Людвиг (I 816-1895), Ф В Овсянников (1827-1906)

установили наличие и продолговатом мозге сосудодвш аголыюго центра.

К. Людвиг н И Ф. Цнои в I 866 г. обнаружили цет рос тремнтельный нерв,

замедляющий работу» сердца и снижающий кровяное давление Этот нерв был

назван ими депрессором В лаборатории К. Людвига братья Ционы продол¬

жили исследования но изучению влияния симпатических первое на работу

сердца. Кроме го го. К. Людвиг является автором изобретения кимографа и

внедрения в физиологические исследования графического метода регистра¬

ции артерпально! о давления. Впоследствии э то т метод получил широкое рас¬

пространение при исследовании многих дру гпх фу пкцпй организма.

В результате исследований на лягушках п кроликах. А. П. Вальтер (1817—

1889) и К Бсрпар (1813- 1 878) установили, что сим на гичсские тюрвы сужива¬

ют просвет кровеносных сосудов.

Английский (физиолог Э. Старлинг (1866 1927). пз_\ чая динамику сердеч¬

ной деятельности, заметил, что сила сердечных сокращений зависит от коли¬

чества притекаемом к сердцу крови и длины его мышечных волокон к момен¬

ту сокращения Важным моментом в физиологии было открытие Н. А. Мис-

лавским дыхательного центра в продолговатом мозге

Академик П К Анохин (1898-1974) выдвинул идею о (функциональном

взаимодействии в ну тренних органов и систем организма с центральной нервной

системой по принципу их обратной связи, что во многом расширило прежние

представления о нервном механизме регуляции (функций

Основатель физиоло! и и в США врач У. Бомон (1785 -1853) проводил мно¬

голетние наблюдения желудочного пищеварения у человека, имеющего пос¬

ле ранения незаживающий желудочный евпш.

Неоценимый вклад в (физиологию процессов пищеварения внесли иссле¬

дования К. Бернара. Р. Гсидснгайна. Б. К. Бабкина В этом направлении рабо¬

тали В. А. Басов, Тири, Вела, предложившие хирургические методики полу-

ченття соков разных пищеварительных желез.

12

V Бейлис и Э Старлинг положили начало изучению гуморальных (факто¬

ром регуляции пищеварения, а И. П. Разенков (1888-1954) успешно исслсдо-

п,1 ■ I нервно-гуморальный механизм регуляции работы органов пищеварения.

•\ М Уюлев (1926-1992) разработал учение о пристеночном (мембранном)

мшпснарснии,

Несмирную известность полечили работы И. М. Сеченова (1829-1905).

1 м\ принадлежит честь открытия торможения в центральной нервной систе¬

ме что дало возможность по-новому рассматривать регулирующее влияние

нервном системы на различные функции организма. Он установит, что в ос¬

инке деятельности коры головного мозга лежит рефлекторный механизм.

11 М. Сеченов успешно работал в Германии в лабораториях Дюбуа-Рей-

момл К". Людвига, Гельмгольца. Вернувшись в Россию, он создал русскую фи-

шологпческую школу, из которой вышли такие крупные ученые, как В. В. Па¬

тч гин, А. Ф. Самойлов, М. Н. Шатсрников. 11 Е. Введенский и др. За выдаю¬

щиеся заслуги в науке И. П. Павлов назвал И М. Сеченова «отцом русской

||||| июлогии».

Занимаясь проблемами нервно-мышечной (физиологии, Н. Е. Введенский

(IX \2 1922) сформулировал положен ис о едш ictbc процессов возбуждения и тор-

можепия, доказал что при определенных условиях процесс возбуждения может

I u peii ги в процесс торможения. Развивая у чснис Н Е Введенского о лабильнос-

IUII парабиозе, А. А. Ухтомский (1875-1942) создал теорию о доминанте.

Велика роль и заслуга академика И. Г1 Павлова (1849-1936) в развитии

(фитологии вообще и, в частности, физиологии пищеварения. Именно под

ею ру ководством были усовершенствованы и разработаны новые оригиналь¬

ные методики ряда хирургических операций по наложению (фисту л. Павловс-

ь,тя методика хронического (фистульного) эксперимента позволила создать

принципиально новое направление в изучении физиологии целостного орга-

шг.ма и во взаимосвязи его с внешней средой Его работы легли в основу и

фи июлогии сельскохозяйственных животных И Г1 Павлова отличали глуби¬

на и многосторонность исследований. Он посвятил свой пытливый и наблю-

I,цельный ум изучению физиологии сердечно-сосудистой системы, пищева¬

рения, центральной нервной системы и высшей нервной деятельности, пред-

IO/MUI совершенно новый в физиологии аиалитпко-синтетический подход к

пошапню сущности (физиологических процессов. Недаром в 1904 г. он был

\ юс юсн Нобелевской премии, а в 1935 г., за год до смерти, Международный

(ф11 (пологический конгресс присвоил ему почетное звание «старейшины

(фи яюлогов мира».

II Ф Попов, И, А. Барышников, Г1. Ф. Солдатснков, Н В . Курило в, С. С. Полты-

pui В В Савич. Н. У Базанова посвятили свою научную деятельность изу че¬

нию пищеварения, обмена веществ у разных видов животных. А А. Сысоев -

рм '„мпожеппю и лактации. К Р. Викторов - (физиологии дыхания и пишеваре-

пня у птиц Н Ф, Попов работал в области (физиологии ЦНС. ВНД. физиоло¬

гии пищеварения \ жвачных животных н лошадей. Г. И Азимовым выполне¬

ны исследования но изучению ВНД. лактации, желез внутренней секреции.

Д. Я Крпппцым исследовал механизмы секреции пищеварительных со¬

ков п моторной (|)\ мкцпи органов пищеварения. А. А Кудрявцев - обмен ве¬

ществ н incpimi. ВИД. анализаторы.

Многие юлы в сельскохозяйственных В}зах изу чают (физиологию по учебни¬

кам К Викторова, Г. И Азимова. А. А. Сысоева. А II. Костина. А II Голикова.

И У На laiionoii. В И Георгиевского.

В 1>снар\сп работали академикИ. А. Булыгин. профессора А Н. Черсдто-

ва. И К, Слесарен и их многочисленные ученики, посвят ившие свои работы

изучению физиологии нервной системы, пищеварения, обмена веществ.

Для разит ня (физиологии пищеварентш большое значение имеют работы

профессор;! В Ф. Лсмеша, который многие годы возглавлял Витебский вете-

piiiuipiu.ui институт. В своих многосторонних исследованиях он изучал эф¬

фективное м. использования животными различных кормов и кормовых сме¬

сей В ном же 1 menIтуте профессор Ф. Я. Бернштейн и сго\ченики занима¬

лись пз\ чеппем роли минеральных веществ в обменных процессах у животных.

Ученые I laiiicii рост блики внесли су щественный вклад в нз\ чение физиоло¬

гии пищеварения, разработали оригинальные методики получения пищева¬

рительных соков, предложили новые корма и добавки. ул\ чшающие пищева¬

рительные процессы Большое количество их pa6oi посвящено изучению ре¬

зне гсп I пост п животных и птиц в онтогенезе, изысканию наиболее эффектив¬

ных методов ее ешмулиции.

Научные исследования сельскохозяйственных (физиологов всегда были

направлены па повышение продуктивности, сохранности животных, их адап¬

тации к условиям внешней среды

Вильям Гарвей Клод Бернар

Карл Людвиг

И. М. Сеченов

II. Г. Введенский

А. Ф. Самойлов

Ф. В. Овсянников

II. 11. Павлов

16

ГЛАВА 2. СИСТЕМА КРОВИ

2.1. Кровь, ее состав и функции. Депо крови

Кровь с органами, в которых она образуется и где разрушаются клетки

крови составляют систему крови. В псе входят сама кровь, костный мозг,

in 'iciib. селезенка, лимфоузлы, тимус.

Кровь - это жидкая ткань организма, состоящая пз плазмы (55-60 %) и

форменных элементов (40-45 %). Для получения плазмы и (форменных эле-

мпиов кровь необходимо стабилизировать (предохранить от свертывания)

тйаилснием лимоннокислого натрия или щавелевокислого аммония, трило-

и,| В. гепарина, а затем отцентрифутировагь.

В составе цельной крови 80 % воды и 20 % сухого вещества. В составе плаз¬

мы содержится 90-92 % воды, 6-8 % - белка. 0.1 -0.2 % - жира, 0,06—0,16 % -

\ I т сводов, 0.8-0,9 % - минеральных вещсст в Кроме того, в плазме имеются

трмоны, ферменты, витамины, продукты азотистого обмена (так называе¬

мым остаточный азот).

В состав белков крови входят фибриноген, альбумины и глобулины. Ме-

mтом электрофореза можно выделить несколько (фракций глобулинов, каж-

1.1» из которых имеет важное физиологическое значение (табл. 1).

( оотношение между количеством альб\ минов и глобулинов называют бел-

huci.iM коэффициентам. В крови новорожденных животных почти полностью

тех гств\К)т у-птобулины. они появляются вскоре после приема молозива. С

iHi-.pacroM у животных начинают вырабатываться собственные у-глобулины.

Значение белков крови, и особенно альбуминов, состоит в том, что они

■ к >\ с товливают онкотическое давление, регулирующее обмен воды между тка-

1п\м1 и кровью, создают определенную вязкость крови, влияющую на всли-

• 111 us кровяного давления и скорость оседания эритроцитов, регу лиру ют кис-

тпкыцелочное равновесие внутренней среды организма.

Таблица 1

Содержание белковых фракции в сыворотке крови животных,

% от общею количества белка

Вид /КИНО 1 пых

Альбу мины

1 лобллины

(X

Р

У

Лота, «и

Кру ннып poi а гый скот

Овцы

С ВИНЬИ

32.4

44.0

39.0- 43.0

39.0- 49.0

17.0

14.0

18.0-22.0

15.0-24.0

23.0

18.0

25.0-30.0

10.0-18.0

27.6

24.0

10.0-15.0

15.0-30.0

Альбумины являются пластическим материалом ятя построения белков

различных i ка пей и органов. Они участвуют в гране порте жирных кислот и

пт мотом желчи Белок фибриноген обеспечивает свертывание крови. В гам¬

ма-глот пинов) ю фракцию входят антитела, выполняющие защитную фу нк¬

цию м opi аиизме,

В плазме крови имеется белковый комплекс - пропердин, являющийся

важным фактором естественной резистентноегн новорожденных животных к

ряду заболеваний виру сного и баетериального происхождения.

Ьелкн (фибриноген и альбумины синтезируются в печени, а глобулины,

кроме тою. в костном мозге, селезенке и лимфатических узлах. Белки крови

быст ро подвергаются распаду и обновлению 11српод их полу обновления со-

ставляе г 6 7 дней.

Кровь выполняет различные жизненно важные (функции:

I. I IcpcHoeiiT по всему организму питательные вещества после их всасы¬

вания в пищеварительной системе

2 Транспортиру ет кислород от легких к тканям и у глскислый газ от тка¬

ней к легким, откуда он удаляется с выдыхаемым возду хом.

3. Доставляет к органам выделения ненужные, вредные для организма

конечные проду кты обмена веществ, которые далее выводятся из организма.

4 Имея в своем составе воду, обладает высокой теплоемкостью. Цирку¬

лируя по кру гам кровообращения, участву ет в равномерном распределении

тепла по организму

5. За счет наличия гормонов, медиаторов, электролитов и других биологи¬

чески активных вещест в обеспечивает объединяющую, регуляторную (кор¬

релятивную) связь между различными органами и системами организма.

6 Защит ная (функция обеспечивается (фагоцитарной способностью лейко¬

цитом и наличием в крови антител: лизипов (растворяющих чу жеродные клет¬

ки). агглютининов (склеивающих) и прециппгинов (осаждающих чужерод-

18

I и.п.' (k-imi) i I pi i инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах увс-

iii'iiiii.iei'oi образование антител в виде у-глоб\липовой фракции белка,

/ 1(моя постоянный состав и циркулируя по сосудистой системе вместе с

шчфой и Iкансвой жидкостью, поддерживает многие (физико-химические

инк,I имели внутренней среды организма на (физиологически необходимом

spuniic I с \ частвует в поддержании гомеостаза.

ОГн.см крови. Количество крови зависит от вида и общей массы живот-

тип и поддерживается на относительно постоянном уровне (табл. 2).

Таблица 2

Объем крови у разных видов животных (по А. М. Голикову)

Вид животных

% от массы тола

мл/кг массы тела

Мошади

8-10

85-100

Кру пный рогатый скот

8.2

65-85

( иипьи

4.6

65-80

<>ш (ы. козы

7.3

70-90

( обаки

6.8

65-75

11у шные звери

5,7

55-60

111ица

8.5

90-120

Кровь, находящаяся в организме, подразделяется на циркулирующую в

кровеносных сосу дах (55-60 %) и депонированную: в печени - 20 %, селезен¬

ке 16 % и коже - до 10 %. Функции депо при определенных условиях могут

выполнять легкие, почки, вены. Соотношение количества циркулиру ющей и

1сIкопированной крови зависит от физиологического состояния животного.

Депонированная кровь в своем составе имеет большее количество эрит-

роцпгов и гемоглобина, и мобилизуется в сосудистое русло при кровопоте-

ря\. физической работе, недостатке в воздухе кислорода.

Увеличение общего количества крови (гпперволемня) может происходить

как за счет общего увеличения плазмы и (форменных элементов, так и за счет

\ «сличения только плазмы или только (форменных элементов. Такие же при¬

чины могут быть и в отношении уменьшении объема крови (гиповолемия).

2.2. Физико-химические свойства крови

Вязкость п плотность крови. Если вязкость воды принять за единицу, то

пн ясость цельной кровп в 3-6 раз больше. Относительная плотность цельной

крови 1.040-1,060 г/мл, плазмы - 1,025-1.034. эритроцитов - 1,080-1,090 г/мл.

Ия ’.кость и плотность крови создают белки и эритроциты. Показатели вязкос-

I и и плотности цельной крови могут повышаться при больших потерях воды

и <. т\ чаях длительных поносов, рвоте, обильного потоотделения.

Осмотическое давление крови. Осмотическое давление - это сила,

обеспечивающая переход растворителя через полупроницаемую мембрану из

менее концен грированпых растворов в более концентрированные. Осмотичес¬

кое давление кроим создаемся солями, глюкозой и составляет 7—8 атм. что со¬

ответствует осмотическому давлению 0,85-0.9 %-го раствора хлорида натрия

(NaCl), Растворы, имеющие одинаковое осмотическое давление, называют изо¬

тоническими. с меньшим осмотическим давлением - гипотоническими, а с

большим - I иперюпичсскимп

Величина осмотического давления оказываем существенное влияние на

структуру и функцию k;iсток крови Так, если поместить кровь в раствор с

небольшой степенью I ииотонни. то эритроциты будут только набу хать и \вс-

личнвап.ся в размере, а в растворах с более низким осмотическим давлением

они разрушаются с выходом гемоглобина в плазму крови, которая приобрета¬

ет прозрачным красным цвет (лаковая кровь). 'Ото явление называется осмо¬

тическим гемо.ппом зрптроцитов. В клинике с диагностической целью оп¬

ределяю! максимально ю и минимальную величину осмотической резистентнос¬

ти эрт poi и пни. г. с их у стончивость к разной степени гипотонии. Гемолиз части

эрптрот I тв можс: i шинатьсм уже в 0.4-0,5 %-м растворе хлорида натрия (NaCl),

а ггри более низкой сгепенн гипотонии разрушаются все эритроциты

1 смол из эри гроцитов происходит под влиянием ряда химических веществ

(кислоты, щелочи, эфир, хлороформ), механических воздействий при силь¬

ном встряхивании крови, повторном замораживании н оттаивании ее. В орга¬

низме гемолиз возникает под влиянием яда змей и при действии особых ве¬

ществ - I смол 113111юв, образующихся в крови при повторном введениях жи¬

вотным в кровь эритроцитов от других, но только того же вида животных.

Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания сопровождаются ярко

выраженным гемолизом эритроцитов с окрашиванием мочи в красный цвет.

Различные виды гемолиза приведены в табл. 3

В гипертонических растворах эритроциты уменьшаются в объеме и

сморщиваются

Величина осмотического давления крови держится на относительно по¬

стоянном уровне за счет функции органов выделения (почек, потовых желез)

и осморсцепторных клеток, расположенных в кровеносных сосудах, тканях и

особенно в гипоталамусе, Эти клетки очень чу вствительны к изменению ве¬

личины осмотического давления и в этом случае посылают соответствующие

импульсы железам внутренней секреции, которые посредством своих гормо¬

нов (антндиурстпческого гормона гипофиза, мннералокортикоидов надпочеч¬

ников) регулируют выделение почками воды и минеральных солей до уста¬

новления нормальной величины осмотического давления крови.

Если, например, ввести лошади вну тривенно раствор NaCl или сернокис¬

лого натрия до увеличения осмотического давления крови почти в два раза,

то за счет включения механизмов регуляции оно через 10-20 мин устанав-

20

111 hi ic г ся на необходимом уровне. При этом вначале буду г выводиться любые

со in а когда осмотическое давление начнет приближаться к нормальным ве¬

личинам. почки станет регулировать постоянство ионного состава крови

Таблица 3

Виды I смоли {а

Характер гемолиза

()смотический

\ пмический

ыюлогическии

Механический

I емпературный

Факторы, вызывающие

гемолиз

Гипотонические растворы

Действие эфира, хлорофор¬

ма. бензина, спирта, кислот,

щелочей

Результат агглютинации эри¬

троцитов при переливании

несовместимой крови

Действие ядов, выделяемых

змеями, некоторыми насе¬

комыми. кишечными и дру¬

гими паразитами

Действие бактериальных ток¬

синов

Разнообразные встряхива¬

ния крови

Повторные замораживания

и оттаивания

Механизм гемолиза

Проникновение воды в

эритроциты, набухание их

и разрыв оболочки

Растворение белково-ли¬

пидной оболочки и стро-

мы эритроцитов

Разрушение эритроцитов

Лизис оболочки.

Увеличение проницае¬

мости оболочки эритро¬

цитов ими разрушение обо¬

лочки и стромы

Механическое разруше¬

ние эритроцитов

Разрушение оболочки эри¬

троцитов кристаллами за-

мерзшей воды

Для определения величины осмотического давления пользуются криоско-

ппческим методом, при котором находят депрессию, или понижение точки

'.амерзания крови.

Температура замерзания раствора тем ниже, чем больше концентрация

раст воренных в нем частиц, т. е. чем выше его осмотическое давление. Тем¬

пература замерзания крови (депрессия) у сельскохозяйственных животных на

(I 56-0.58 °С ниже температу ры замерзания воды, что соответствует осмоти¬

ческому давлению в 7,6-8.1 атм. Около 60 % этой величины приходится на

юлю NaCl.

21

Осмотическая vi'luii'iniunjii. эритроцитов (в % раствора NaCl) составля-

eiy ношаден (I'’■I v кр\ иною рогатого скота - 0.53; у овец-0.65; свиней-

(l.(i l; кропнкоп 0/13 шин 0.40; у пушных зверей - 0,46*

Осмотическое laiciennc может у всличиваться при сердечной недостаточ-

I ioci п. пат,hoi ни 1МЧПИИЯ и особенно обмена веществ, патологии почек, ког¬

да нарми.н'ю! и i.i к- пине из организма солей и других метаболитов.

()смотчсскос ми 1СППС. создаваемое белками крови, называется онкоти-

чеекпм оно сое ми пк'1 35 30 мм рт. ст. и регулирует обмен воды между кро-

IU.IO и Iкипямп

IV:ikhhii к рип и. Реакция крови обусловлена концентрацией в ней водо-

ро, 11И.1Ч (II') и mi фикспльных (ОН-) понов В крови имеется определенное

cool ношение ме.кду кислотными и щелочными эквивалентами, поэтому при-

iiiiiii мшорпп, о кислотно-щелочном равновесии крови

Реакция кропи слабо щелочная (pH 7.35-7.55) и удерживается на относи¬

тельно постоянном уровне за счет наличия в крови буферных систем. Буфер¬

ными enoiicIнами обладают слабые (малодиссоцпированныс) кислоты и их

соли, образованные сильным основанием.

К’ пу</н'/>111,ш системам относятся;

I Карбонатная, которую составляет угольная кислота и сс соли:

11,(4), кислота,

Na(K)l ICO, - щелочная соль.

2. Фосфашая (одно- и двуосновной фосфорнокислый натрий);

Nal 1,РО - кислый фосфат.

N:iJ IPO, - основной фосфат.

3. Буферная система белков плазмы крови

белки - слабые кислоты.

протеннат Na (К) - соль основная.

4. Темоглобиновая:

КчНвО, - соль щелочная.

Н+Нв02 - кислота.

Кровь надежно защищена от сдвига ее кнелу ю сторону. В цель¬

ной крови 70-75 % буферностп обеспечиваемся iсмоиюбнном и до 25 % -

карбонатной системой. Кроме того, в крови имеемся избы тк бикарбонатов,

образующий щелочной резерв, который у лошадей составляет 55-57 см', у

кру тих о poi а юго скота - до 60. овец - 56 см1 угле кислою газа в 100 мл плаз¬

мы кроки Для сдвига реакции плазмы крови в щедочпу к.» сторону достаточно

добавим, к ней только в 40-70 раз больше едкою натра, чем к чистой воде, в

то время как для сдвига реакции в кнелу ю сторону к плазме следу ет добавить

соляной кислоты в 327 раз больше, чем к воде.

Несмотря па наличие буферных систем п хорошую защищенность крови

от сдвига сс реакции но ряду причин, эго может произойти в щелочную сто¬

рону' (алкало?) или в кислую (aifiirioj), В животноводстве чаще всего возмож-

')!

111.1 iiiui in и.i коюрыс могут быть компенсированными, т. с. когда нейтрали.)} -

i n и in и.ко щелочной резерв, но при этом не происходит сдвига активной

III ||М щи кроим

Компенсированный ацидоз может легко перейти в некомпенсированный,

ми и и\ форпых систем уже недостаточно и происходит смещение активной

|и .и* крови в кислую сторону, что вызывает у животных значительные

ii.ipv шепни многих жизненно важных функций. Ацидоз возникает вследствие

in ии.именного содержания в крови углекислоты (газовый ацидоз) или при об-

p.i и >i I. м 11111 в организме избыточного количества кислот, напрпмер при диабе-

п нарушении жирового обмена, при длительном кормлении животных кне-

I м м силосом или сенажсм плохого качества.

( двнг pH крови в кислую сторону только на 0.2-0.3 вызывает в организме

i южные изменения и может быть опасен не только для продуктивности, но и

-к п ti hi животных. Поэтому специалистам следует внимательно следить за этим

показателем, особенно в зимне-весенний период.

В сохранении постоянства реакции крови имеет значение деятельность

1ы\лтсльной, пищеварительной и выделительной систем, которые регулиру-

IOI учаление из организма избытка кислых или щелочных солей Так. прнсдви-

ic реакции в кислую сторон}’, почки б}Д}т выделять с мочой больше кислого

0 пюосновного фосфата натрия, а при сдвиге в щелочнхю сторону - щелоч¬

ных солей (дв\ основного фосфорнокислого и углекислого натрия). В первом

с.п час моча б\ дет резко кислой, а во втором - щелочной.

2.3. Сиергывппие крови

Счертьшише крови - защитная биологическая реакция, выработанная в

процессе эволюции и направленная на предохранение организма от кровопоте-

рп Это сложный ферментативный процесс, обеспечивающий переход раство¬

римого в плазме белка фибриногена в нерастворим} ю форм} - фибрин, в рс-

д штате чего кровь превращается в студенистый сгусток, закрывающий гто-

ирежденный кровеносный сосуд.

Свертывание крови может происходить и впуфн кровеносных сосудов в

г 1\чаях повреждения их внутренней оболочки (интимы) или при повышен¬

ной свертываемости крови. Образование внутри сосудисто го тромба очень

опасно для жизни, Кровь, пз которой удален фибрин путем помешивания ее

мс Iелочкой с послед} ющей фильтрацией через марлевый фильтр, называется

ih'ijnidpumipotuiiiiioii Она состоит из форменных элементов и сыворотки. Та¬

кая кровь в дальнейшем не способна к свсртывашпо. В основу механизма

еиергывання крови положена разработанная Л. Шмидтом в 1872 г, теория,

мморая впоследствии была значительно дополнена. В настоящее время счп-

1 лют. что в свертывании крови участвует i тслая система, обеспечивающая оста-

моим к | х tin I n'K'i inti. I ><>.: I ы и 111 ic 1B0 факторов, влияющих на свертывание кро¬

пи Iiiiso.'ni |ся и нслкт шшпм состоянии. При повреждении сосудов один из

флмпрои ;1миии|)\с1 последующий.

«1>;мч И1|)1.1 iiupii.Miamiii кропи:

I Ф|ЮрП|101 СИ

II I 1рш ромбин

III I ромбопластнн.

IV I loi п.] кальция.

V 11роакцелерин.

VI Лкцслсрин.

VII. 11роконвертин.

VIII Фактор Виллебранда (антигемофильный глобулин А).

JX Антигемофильный глобулин В (фактор Крист паса).

X Фактор Стюарта-Пралэра (тромботроиин).

XI. Антигемофильный фактор (предшественник плазменного тром-

бопластина).

XII. Фактор Хагемана.

XIII. Фибрннстабнлизирутощий фактор

При травлю мелких кровеносных сосудов с низким кровяным давлением

вначале происходит рефлекторное сужение их просвета, что приводит к вре¬

менной остановке кровотечения. Затем наступай образование тромбоцптар-

ной пробки. Этот гемостаз называется первичным, после чего насту пает вто¬

ричный гемостаз, при котором происходит необратимая агрегация (склеива¬

ние) тромбоцитов с образованием сгустка крови Вторичный гемостаз пре¬

дохраняет сосуды от возобновления повторною кровотечения Он плотно

закрывает поврежденный сосуд тромбом.

В крупных сосудах происходит сложныii коагуляционный (ферментатив¬

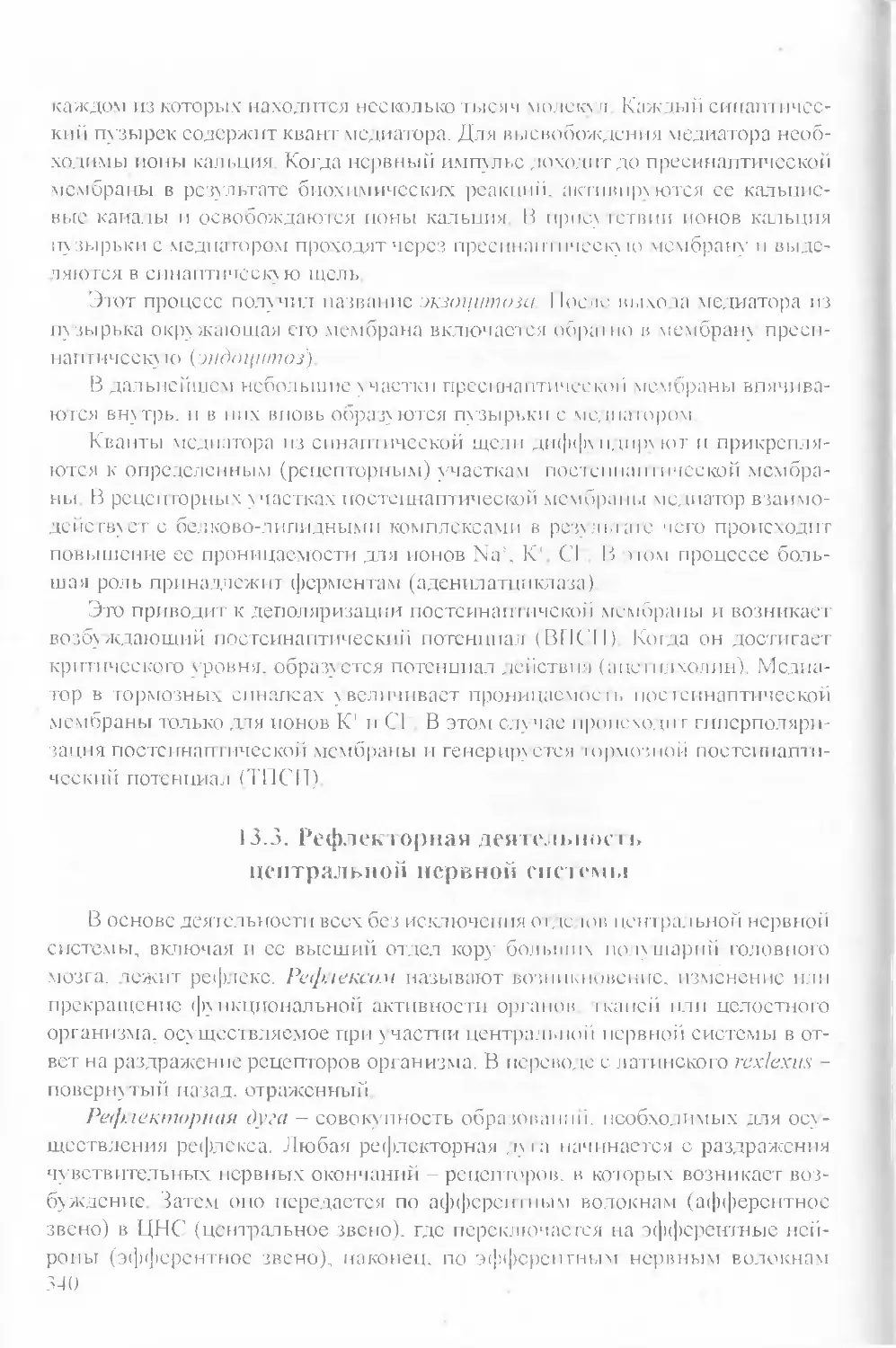

ный) процесс, осуществляемый в три фазы (рис I)

Первая фаза связана с образованием тканевом и кровяной протромбина-

зы. Образование тканевой протромбиназы начмпас1ся с повреждения сосу¬

дов и окружающих их тканей и выделения из них планового тромбопластина

(фактор III). В этом процессе участвуют также факторы VII, V, X и ионы кальция.

Образование кровяной протромбиназы начинается с активирования от

соприкосновения с шероховатой поверхностью поврежденных сосудов и тка¬

ней особого вещества плазмы - фактор XII (фактор Хагемана). В неповреж¬

денном сосуде этот фактор неактивен благодаря наличию в плазме его анти-

фактора. который разрушается при ранении сосуда.

Фактор XII активирует фактор XI (предшественник плазменного тром-

бопластпна). Эти два фактора (XI и XII) взаимодействуют между собой, обра¬

зуя контактный фактор, который активирует фактор IX (антигемофильный гло¬

булин В). Фактор IX вступает в реакцию с фактором VIII (антигемофильный

24

I uи)\ щи Л) и нонами кальция, образуя кальциевый комплекс, действующий

и,| кроияпые пластинки (тромбоциты), которые выделяют тромбоцитарный

|||,1К I <>|> III

Поирежде! те сос\ доп

“ |

I"ii -.pv Iнемце фочоопигон

м >рпфогвпов

I капеиый громбошгю иш 1'ролюощ 11 армии и эрнфоцитаршли

Iфосфолипиды) rpoMnoiпасши (фосфолипиды)

Рис. 1. Схема коагуляционного гемостаза

Контактный фактор вместе с кальциевым комплексом и тромбоцитарный

фактор III образуют так называемый, промежуточный продукт, который акти-

нпрует фактор X. Этот фактор на осколках кле iочных мембран эритроцитов и

фомбоцитов (кровяной тромбопластин), соединяясь с фактором V и ионами

кальция, завершает образование кровяной протромбиназы.

Во второй фазе образовавшаяся протромбиназа вместе с факторами V, X.

ионами кальция и факторами тромбоцитов действует на неактивный фермент

плазмы протромбин (фактор-11) и превращает его в активную форму тромбин.

11ротромбин синтезируется в печени с участием витамина К.

Третья фаза. Тромбин во взаимодействии с ионами кальция и факторами

1 ромбоцитов действует на растворимый в плазме белок фибриноген (фактор 1)

и переводит его в нерастворимую форму фибрин-мономер, затем - (фибрин-

полимер. Фибрин уплотняется под влиянием (фактора XIII и особых веществ

25

ретрактознмов, выделяемых кровяными пластинками. Этим и завершается об¬

разование тромба

Одновременно с у плошснисм (ретракцией) тромба постепенно начина¬

ется фибршюяиI (расщепление, растворение) фибрина, с тем чтобы восста¬

новить просвет заку моренного сг\ стком поврежденного кровеносного сосуда

и обсспсчть по нему нормальный кровоток. Фибрннолнз осу ществляется под

влиянием (фермета фпбрпнолнзпна, находящегося в крови в виде профибрн-

нолизппа или ила шнногена.

Приведем!in ю схему свертывания крови вряд лн можно считать полностью

изученном В разных источниках она трактуется по-разному. Вполне вероят¬

но, что в лом промессе принимают у частие и многие другие факторы, требу¬

ется также дальнейшее уточнение последовательности и характера их взаи-

модснепшя межд\ собой

При нсдоскшсе или отсутствии в крови какого-либо из перечисленных

факторов ее свертывание замедляется до полного прекращения. При отсут¬

ствии антш смофплпчсского глобулина, участвующего в образовании тром-

бопластииа. возникает заболевание гемофилия, при котором даже небольшое

ранение может привести к кровопотере опасной для жизни. Подобное забо¬

левание. наблюдается у собак и свиней, причем болеют и передают заболева¬

ния свит.и обоих полов. В начале 20-х годов прошлого столетия в Северной

Америке была зарегистрирована массовая гибель крупного рогатого скота от

нару шенпя свертываемости крови. Это заболевание было вызвано кормлени¬

ем животных недоброкачественным силосом и сепом из медового клевера -

донника, содержащего юксическое вещество (дик\ марин), разрушающее ви¬

тамин К. Впослсдс! впп дпкумарин и производные пз него синтетические пре¬

параты нспользоватпсь в клинике как антикоагулинты, блокирующие в пече¬

ни синтез протромбина и (фактора VII.

Свертываемость крови повышается под влиянием боли, эмоций (ярости,

страха), адреналина, ва юпрссспна. серотонина Адреналин и норадреналин

ускоряют действие тромбопластинов прямо в сосудистом русле, они активи¬

руют фактор Хагемана. Наряду- с этим в организме имеется и мощная проти-

восвертываютцая система. В состав этой системы входит антитромбоплаетин -

ингибитор XII (фактора, а также другие антитромбопластины. препятствую¬

щие образованию кровяной и тканевой протромбиназы. Гепарин, выделяе¬

мый из ткани печени и легких, является ингибитором превращения протром¬

бина в тромбин за счет у гнетения действия тромбопластпна; антиконвертин -

ингибитор фактора Vlln ингибитор (фактора V; антнтромбнны инактивируют

и разрушают тромбин Гирудин, выделяемый из слюнных желез пиявки, пре¬

пятствует образованию (фибрина.

Свертыванию крови, как уже отмечалось, препятствует лимоннокислый

натрий и щавелевокислый аммоний, но ими можно пользоваться для предот¬

вращения крови от свертывания только вне организма.

26

() п him п s физических факторов, влияющих на свертывание крови, являет-

> ‘I кмпсратура внешней среды. При низкой температуре оно значительно за-

\п мяе юя. гак как (ферментативные (факторы свертывания крови в этих усло-

|иг|' ма к (активны. Оптимальной температурой дтя свертывания крови являст-

| ч IX К) °С.

('иертывание крови у скоряется при соприкосновении ее с шероховатой

мпнермюстъю, например, при томпоннрованнп кровоточащих ран.

Гакнм образом, в организме всегда имеются две системы - свертываю¬

щая кровь и иротивосвертываюшая. которые в нормальных условиях нахо-

1чн я в состоянии необходимого равновесия, что обеспечивается нервно-п -

чоратьным механизмом регуляции.

Раздражение симпатических нервов ускоряет процесс свертывания кро¬

пи 11ервно-гу'моралъные механизмы могу ту силивать одн\ систему при одно¬

временном угнетении дру гой системы свсргывания крови, поддерживая их

на необходимом для организма уфовне. На свертываемость крови влияют и

м товпо-рефлекторные реакции, подтверждающие участие в этом процессе

высших отделов центральной нервной системы.

Скорость свертывания крови у лошадей I О- 11.5 мин; у крупного рогатого

емн а - 7-9; свиней - 3—4. коз, овец - 4-5. собак, кошек - 2-4: птиц - 0,5-2 мин.

2.4. Группы крови

О значении крови дтя организма было пзвсс гно давно Делались и попыт¬

ки ее переливания от одного человека друтому. по часто это заканчивалось

I и белью того человека, которому переливали кровь из-за склеивания (агглю¬

тинации) эритроцитов вводимой крови с их последующим гемолизом и раз¬

ни тем гемотрансфузионного шока. Причины ст алн ясны при более глу боком

и s\ чении самой крови. В 1901 г. К. Ландштсйпср выделил у людей три груп-

а в 1902 г. Я. Янский - четвертую

Гру ппы крови принято обозначать по эрптроци гарным антигенам и их

i очетаниям. Антигены обозначаются бу квами латинского алфавита (А и В), в

i оогветствии с этим и называются группы системы АВО (А-Б-ноль). Агглю-

I ппины соответственно обозначаются буквами а и р.

Таким образом, распределение людей по группам крови основано на на-

111чии в эритроцитах особых агглютинируемых веществ глобулиновой при¬

роды - агглютиногенов (их два вида - А и В), а в плазме - двух видов агглю-

| mi игру тощих факторов (агглютинины а и [Я (табл. 4).

В соответствии с распределением в крови агглютиногенов и агглютини¬

нов н определяется совместимость групп крови и возможность ее перелива¬

ния другим гру ппам.

27

Таблица 4

PjiiTipf uvk'iiiic лплмшншгснов н агглютининов

no i pyinuiM крови у . модем

pvillll.l кроим

Агглютиногсны

Ап иопшины

1 1)

Нет

сф

II А

А

Р

III В

В

а

IV ЛВ

АВ

11ст

Как пп/иio. в крови одного человека никогда не встречается два одноимен¬

ных airjimiпногсна и агглютинина. Реакция агглютннацпн наступает, когда

взаимодействует Аса или В с (3.

При переливании крови важно установить нсагтлютинирусмость эритро¬

цитов вводимой крови (донора) плазмой реципиента (того, кто получает кровь).

Обычно реципиенту вводят кровь медленно, она быстро разбавляется значи-

iC4i.no большим количеством своей крови, поэтому концентрация вводимых

с плазмой агглютининов оказывается недостаточном для агглютинации соб¬

ственных эритроцитов, но если введенные эритроциты будут иметь агглюти-

иоген. соответствующий агглютинину реципиента, ю они немедленно под¬

вергнуться агглютинации и гемолизу. Схема совмест имости и возможности

переливания крови показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема допустимого переливания крови (стрелками показано,

каким группам можно переливать кровь других групп)

Кровь человека первой группы (универсальный донор) можно переливать

в кровь всех других групп, так как эритроциты этой группы не имеют агг-

28

снов Человек с кровью четвертой группы может принимать кровь всех

11is I п\ I рупп (универсальный реципиент), так как эта группа не имеет агглю-

I ш п и нж. Однако при переливании больших количеств крови лучше использо-

1\,111. И 1НОф\ пповую.

Де I н получают группу крови, наследуя различные факторы от их родите-

■ ii'ii (ia6ji. 5). Наличие агглютиногенов А и В передается как доминантный

признак, а отсутствие антигенов (0)- как рецессивный. У детей не могут при-

i \ 1сIковать агглготиногены, отсутствующие в крови у родителей.

Таблица 5

Унаследование групп крови у люден

1)

Дети

и

А

В

АВ

0

0

100%

Невозможно

Невозможно

0

А

40 %

60 '/о

Невозможно

Невозможно

л

А

20 %

80 %

Невозможно

Невозможно

0

В

40 %

Нет

60 %

Нет

в

В

20%

Нет

80 %

Нет

А

В

20%

30 %

20 %

30 %

0

АВ

Нет

50 %

50 %

Нет

А

АВ

Нет

50 %

20 %

30%

В

АВ

Нет

25 %

50 %

20 %

АВ

АВ

Нет

25 %

30 %

50 %

Групповые свойства ребенка проявляются на раыних стадиях его разви-

гия. При несовместимости групп крови плода и матери, особенно при унасле¬

довании от огца агглютиногенов А или В и отсутствии их в крови матери,

может наступить «иммунологический конфликт» с тяжелыми последствиями

лтя плода.

У сельскохозяйственных животных имеется большое количество антиге¬

нов (агглютиногенов) и антител (агглютининов) У кру пного рогатого скота

выделено более 80 антигенных факторов, объединенных в 12 систем, у сви¬

ней - от 14 до 16 систем, овец-7, лошадей - 13. у кур-14. В каждой системе

бывает большое количество антигенов, однако вопрос о группах крови жи¬

вотных нельзя считать окончательно решенным, поэтому в сл\^-1ае необходи¬

мости переливания крови лучше провести лабораторные исследования на

совместимость крови донора и реципиента по наличию или отсутствию реак¬

ции агглютинации. Гру ппову ю принадлежность животных определяют мето¬

дом иммунизации - введением эритроцитов от одного животного другому, но

29

idio /la' mu,-I ii.iiи ml'io.'iom i с i сроим му нпзацип - введением эритроцитов жи-

hoiiioio лр\ ioio mi, i;i. В результате ползаютспецифическую сыворотку, ме¬

толом in I 11< > 11111:1111 и I которой определяют наличие агглютиногенов в 2,5 %-й

iviiiccn >pi111><>i и 11он и но ним - групповую принадлежность.

Чпачсние пере шнанпя крови состоит в том. что у реципиента повышается

кровяное и опко I ическос давление, которое снижается в случаях кровопотерь.

ул\чшлекя енерIыиасмость крови, активизируется (функция кроветворных

органом повышаются защитные механизмы организма Поэтому' перелива¬

ние кроим применяют не только при кровопотсрях. но и при токсикозах, ин-

фекцм и других хронических заболеваниях В жнвожоводствс опреде¬

ление I ру пи крови производят главным образом и целях имму ногснстики дпя

\ с I апоиления происхождения животных, что особенно важно в связи с широ¬

ким внедрением искусственного осеменения и возможными ошибками в уче¬

те. спермой какого производителя осеменяли самку

2.5. Форменные элементы крови

К форменным элементам крови относят эрт рот и ы, лейкоциты и кровя¬

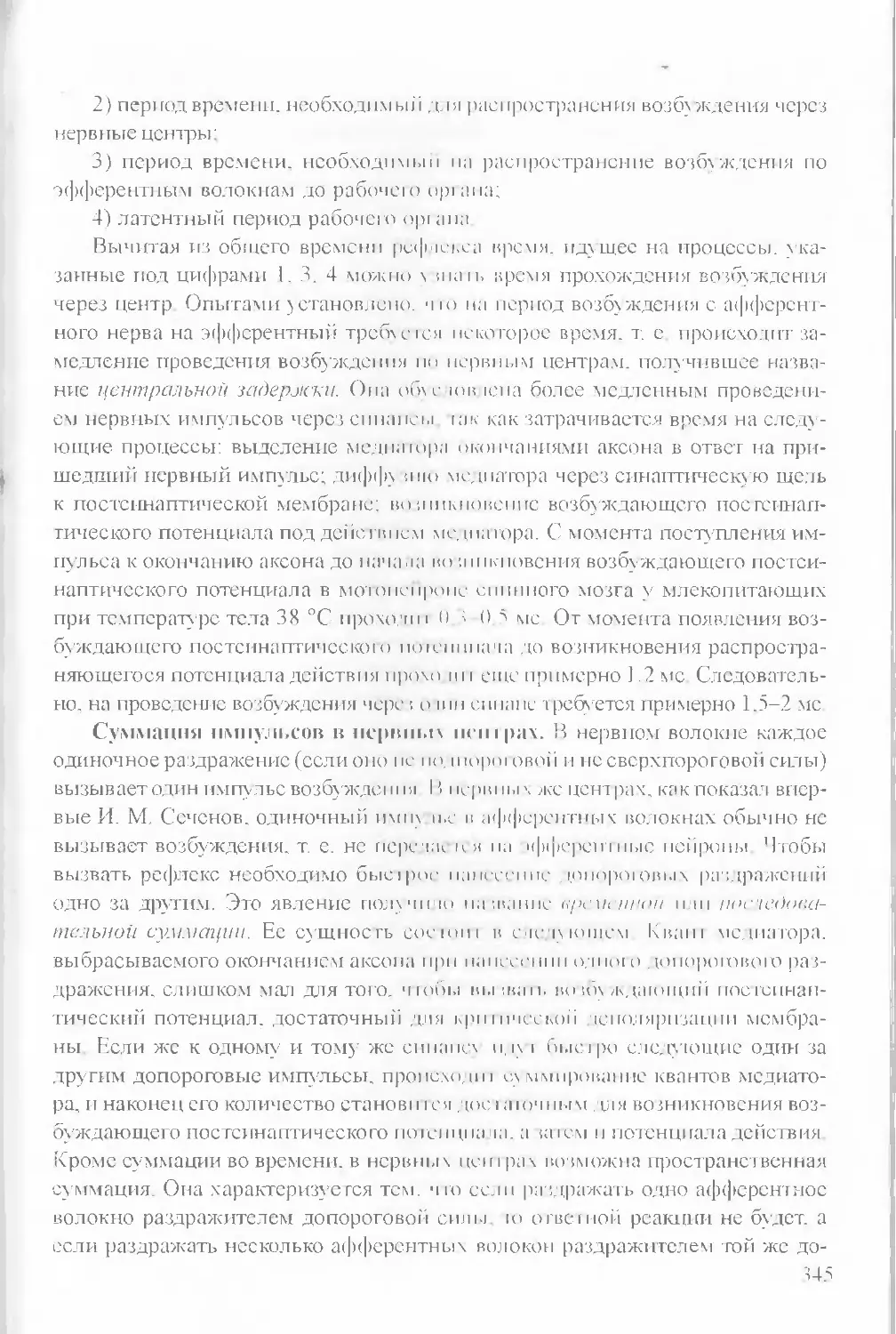

ные пластинки (тромбоциты) (рис. 3).

Эритроциты - красные клетки крови, свое название они получили от

греческого слова «эритрос» - красный. Каждый в отдельности эритроцит -

зеленовато-желтый, а в толстом слое все вместе приобретают красный цвет.

У млекопитающих животных эритроциты безъядерные, а в связи с выталки¬

ванием ядра на определенной стадии развития приобретают форму двояко¬

вогнутого диска, благодаря чему в 1,64 раза у вслпчивается их поверхность по

сравнению с повсрхно’стъю шара, что создаст благоприятные условия для

диффузии газов через их оболочку'. Поверхность эритроцитов большая и со¬

ставляет 27-32 м’/кг массы животного

У птиц, амфибии, рептилий и рыб эритроциты овальной (формы и содер¬

жат ядро. Эритроци ты животных других видов имеюттонку ю, сстчалу ю строму

(остов), ячейки которой заполнены гемоглобином, Бслково-липоидная обо¬

лочка эритроцитов обладает избирательной способностью к проникновению

разных веществ, благодаря чему эритроциты сохраняют свой постоянный

химический состав. Оболочка легко пропускает газы. воду, анионы хлора и

угольной кислоты, глюкозу, .мочевину', но через нес не проходят белки, гемог¬

лобин и катионы, а ноны натрия и калия проникают очень медленно. Эритро¬

циты очень эластичны, могу т менять свою форму и проникать в Капилляры,

диаметр которых меньше диаметра эритроцитов.

30

Эрнтроцты

Тромоошп ы

$$ * *

Ф \ *

* f £ *

Базофнлы Эочинофнлы НеГттрофилы

Рис. 3. Форменные элементы крови

Эритроциты выполняют следующие фу нкцпи:

1. Перенос кислорода от легких к тканям и у глекислого г аза от гкансн к

легким.

11

Моноциты

Лимфоциты

Грану лоцп I м

Лсйкошпы

Аграну лощи ы

2. Транспортируют по организму адсорбированные на их поверхности

аминокислоты, липиды.

3. За счет наличия гемоглобина участвуют в поддержании постоянства

реакции крови.

4 Адсорбируют яды. токсины, переносят их в систему монону клеарных

(фагоцитов, где они нейтрализу ются.

Для нормального фу нкцпонирования эритроцитов необходимо, чтобы при

движении в сосудах они не сближались и не склеивались Взаимоотталкива-

ющая сила эрпт роцн го в обеспечивается величиной их одноименного отрица¬

тельною заряда Эритроциты образуются в красном костном мозге. Продол¬

жительное! ь их жизни у крупного рогатого скота 120-160 дней, овец - 130,

лошадей 100. свиней и кроликов - 45-60 дней.

Ра spy шаются отжившие эритроциты в печени и селезенке. В норме коли¬

чество образующихся эритроцитов соответствует разрушающимся, и общее

количество удерживается на постоянном уровне ( габл 6).

Таблица 6

( одоржлиис форменных ЭЛСМеППШ И Кропи /МИНИНЫХ

Вил животных

Эритроциты

10%

Лейкоциты

К)7л

Тромбоциты

в 1 мм крови.

тыс.

J1 о 1 и ади

6-9

7 12

350

Крупный роыгый скот

5-7.5

6 10

450

Свиньи

6-7.5

X 16

210

Овцы

7.5-12,5

6 ] 1

350

Кролики

5-7.5

6-9

190

Пушные звери

8,5-11

4-10

300

Птица

2.5- 4.5

20-40

50

Рыбы

1.2-2.5

25.-50

100

Количество эрп гроцитов может меняться в зависимости от разных факто¬

ров: возраста, пола, породы, величины продуктивности и т. д. У сам юв и

высокопродуктивных животных их больше вообще. Повышенное содержа¬

ние эритроцитов называется эритроципипом

Истинный эритроцитоз, когда увеличена вь[работка эритроцитов, наблю¬

дается в условиях низкого барометрического давления (при подъеме ? пвот-

ных па высоту')- при туберкулезе, эмфиземе легких, когда организм it пыты-

васт недостаток кислорода. Этот эритроцитоз выполняет компснсаторно-прн-

способителъную (фу пкцню. направленную на лучшее снабжение организма

кислородом.

Ложный эритроцитоз отмечается, когда количество эритр оцитов в еди¬

нице объема крови повышается, по общее их количество в организме не пз-

32

MenясIси ’)'ro бывает при сг> щении крови от обильного потовыделения, при

иппельпых поносе, рвоте.

Перераспределительный эритроцитоз происходит за счет мобилизации

к-помированной крови при тяжёлой (физической нагрузке. Уменьшенное ко¬

микс то эритроцитов (эритропения) может быть при нарушении их образо-

II,шин или при сильном разрушении.

2.6. Гемоглобин

Гемоглобин (Нв) - сложный белок (чромопротсид). Он состоит из белка

I юПипа и четырех молекул гема и окрашивает эритроциты в красный цвет.

I см является активной частью и содержит дв\ хвалентное железо, одна моле-

iv\ на гема способна присоединять и отдавать одну молекулу кислорода. Гло-

п|in является белковым носителем гема Гемоглобин в легких присоединяет к

1 с tic кислород, образуя непрочное, легко диссоциируемое соединение - окси-

кмоглобин (НвО,).'Кровь, насыщенная окспгсмоглобино.м (артериальная),

нпс1лпает в ткани организма, где окспгсмоглобин распадается на восстанов-

к 1111Ы11 гемоглобин и кислород. Восстановленный гемоглобин (дсзоксиге-

моглобин) в тканях соединяется с углекислым газом, образуя также непроч¬

ное соединение карбгемоглобин (НвСО,) Кровь, насыщенная восстановлен¬

ным гемоглобином и карбгемоглобином (венозная) поступает в малый круг

кровообращения, В крови плода находится (фетальный гемоглобин (HbF). ко-

трый может значительно больше насыщаться кислородом, чем гемоглобин

матери. Считается, что (фетальный гемоглобин у плода синтезиру ется в пече¬

ни, а гемоглобин взрослых животных - в красном костном мозге. Гемоглобин

легко вступает в соединение с угарным газом (окись углерода), образуя кар-

ii о кс и ге мо г л о б и н (НвСО), который утрачивает способность к переносу кис¬

лорода. Уже при содержании во вдыхаемом возду \с только 0,04 % окиси угле¬

рода наступает тяжелое отравление, а при концентрации 0,1 % - гибель жи¬

вотного. При слабом отравлении окись углерода постепенно отщепляется, и

юмоглобин восстанавливает свою способность к присоединению и переносу

кислорода, При действии на гемоглобин сильных окислителей (бертолетова

соль, перекись водорода, анилин и др.) образуется достаточно прочное соеди¬

нение гемоглобина с кислородом - метгемоглобин (Mtl 1в), в котором двухва-

ichthoc железо переходит в трехвалентную (форму. Это соединение прочно

у дсрживаст кислород и не может отщеплять ею тканям. При образовании боль¬

шого количества метгемоглббина наступает гибель животного от удушья, В

животноводческой практике метгемоглобин образуется при скармливании

животным кормов, содержащих большое количество нитратов от внесения в

почву больших доз азотистых удобрении Качественное определение гемогло¬

бина и его производных можно провести при помощи спектрального анализа,

а количественное - различными калориметрическими методами (табл. 7),

I :.'9К„2277. 33

Таблица 7

( (I'u p/Killllic I смог. 1061111а в крови животных, г/л крови

Вид ЖИВО 1 ныч

Содержание Нв

Вид животных

Содержание Нв

) Ionia 111

80-130

Кролики

100-120

К р\ ними poi а 1 ый скот

90-120

Пу шные звери

120-170

( IUIlll.il

90 110

Птицы

80-130

( )|ЩЫ

70-110

Рыбы

60-120

IIii'ikoc содержание гемоглобина может наблюдаться при несбалансиро-

иаппом кормлении животных, нарушении синтеза гемоглобина, что приводит

к шачм 1сльным нарушениям многих функций организма

Для установления насыщенности эритроцитов гемоглобином определя¬

ют цветовой показатель или индекс у:

11н у исследуемого животного * нормальное ко шчес гво эритроцитов

Нв в норме х количество эритроцитов у исследу емого животного

В норме этот показатель равен 1 ±0,15 %.

Миоглобин - это сложный белок, содержащийся в скелетных и сердечной

мышцах. Миоглобин может связывать 14-15 % общею количества кислоро¬

да Кислород миоглобина использу ется мышцами при их сокращении, когда

приток крови в их капиллярах уменьшается. I ]рн расслаблении мышц многло-

бин снова присоединяет к себе кислород. В зпачп 1сльпо больших количествах

миоглобин содержится в мышцах морских млекопшающих, что дает им воз¬

можность длительное время находиться под водой

При разру шении эритроцитов гемоглобин распадается на гем и глобин.

Часть железа гема окисляется с образованием специфического соединения

гемосидерина, используемого для синтеза поною гемоглобина. Остальная

часть гема превращается в желчные пигменты билирубин и биливердин,

которые в дальнейшем в виде у робилина и урохрома выделяются с мочой или

в виде стсркобилина - с каловыми массами

2.7. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

В крови, предохраненной от свертывания, эрт роциты постепенно оседа¬

ют на дно cocx.ia. Это происходит в силу их большей плотности, чем плазмы

крови. Эритроциты имеют на своей поверхности отрицательный заряд и как

одноименно заряженные частицы они меньше сближаются и скорость их осе¬

дания невелика. СОЭ зависит, главным образом, от химического состава плаз¬

мы крови. При воспалительных процессах, бсремснности. инфекционных

34

инюнсваппнх в ней увеличивается содержание глобулинов, фибриногена, ко-

I < • I >I.Iс адсорбируясь на поверхности эритроцитов, у меньшают величину их

чфинаюльного заряда, вследствие чего эритроциты сближаются между со-

*4iii. образуя крупные агрегаты, скорость оседания которых повышается. Оп-

|н- к- Юнне СОЭ в ветеринарной практике имеет важное значение для анализа

фп шологического состояния животного У кру пного рогатого скота величина

('<)') составляет 0.5-1.5, овец и коз - 0-1. свиней —2—9, лошадей - 40-70.

I оиак - 2-6. кроликов - 1—2. ку р - 2-3 мм/ч.

2.8. Лейкоциты

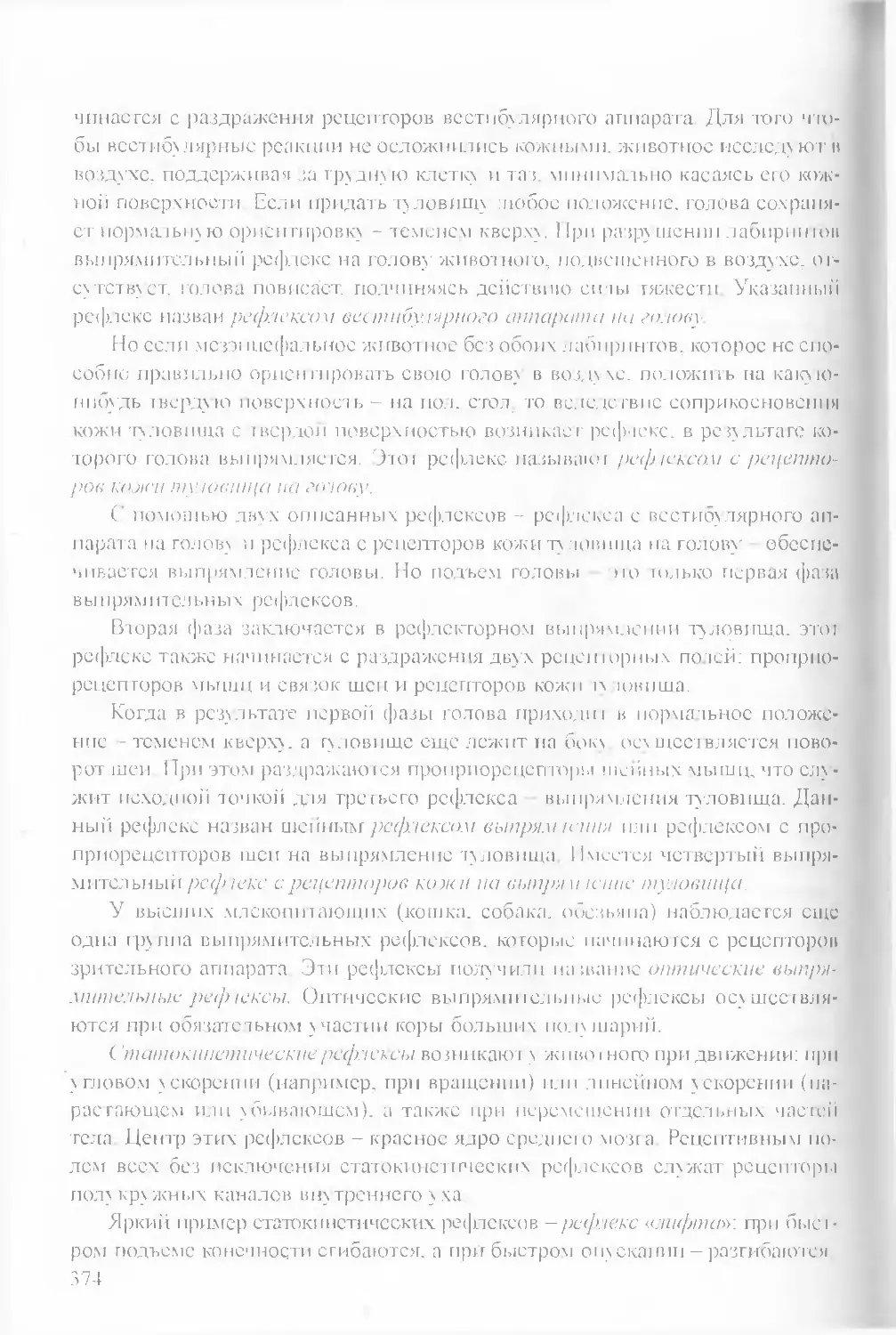

Лейкоциты - белые клетки крови, содержащие ядро. Лейкоциты облада-

14 1 следующими свойствами:

• способностью проникать через стенку кровеносных сосудов и выходить

и межтканевое пространство (лейкопеда). В тгпх случаях эритроциты зани¬

мают в кровеносном сосуде осевос центральное положение, а лейкоциты -

прпстсночное (рис 4);

Стенка

капилляра

I (си тральный

кровоток

11рист

кровоток

Лейкоциты

Выход лейкоци га и ткани

Выход лейкоцита

в ткани

Рис. 4 Перемещение лейкоцитов с током крови и выход их

из сосудистого русла

• способностью к амебоидному движению и положительному хемотакси¬

су (передвигаются к очагу раздражения);

• (фагоцитозом (поглощают и разрушают микроорганизмы).

В зависимости от зернистости цитоплазмы лейкоциты делятся на зернис¬

тые (гранулоциты) и псзсрнистыс (агранулоциты). К зернистым лейкоцитам

относятся эозннофплы. базофилы. нейтрофилы; к пезерпнетым -лимфоциты

и моноциты

Классификации лейкоцитов показана на схеме:

Наиболее выражена фагоцитарная способность у эозинофилов, нейтро-

(филов и моноцитов По имеющимся в литературе данным один нейтрофил

может захватить 20-30 бактерий, а моноцнг до 100 микробов, которые пере¬

вариваются с участием ферментов (протсаз. пептидаз, липаз), вырабатывае¬

мых лизосомами.

Строение и окраска лейкоцитов представлены па рис. 5.

Эо'шюфгты имеют хорошо выраженную зернистость цитоплазмы, окра¬

шиваемую кислыми красками в розово-красный цвет-. Они обладают фагоци¬

тарной активностью (микрофаги), обеспечиваю! ппактивацию гистамина и

других медиаторов воспаления и этим ограничивают воспалительный про¬

цесс; участвуют в разру шении и нейтрализации токсинов и чужеродных бел¬

ков; проявляют высокую активность при паразитарных и аллергических за¬

болеваниях. При этих заболеваниях увслнчпваск'я количество их в крови.

Ни'юфн.чы - самая малочисленная разпош i;u юс i ь грану лоцитов. Они име¬

ют болсс мелкчто зернистость цитоплазмы, окрашиваему ю основными крас¬

ками в фполсгоио-спний цвет. Обладают свойсшамп лейкопедеза и амебоид¬

ным движением; вырабатывают гепарин и i пегампн. что способствует току'

крови в мелких сосудах и увеличивает проницаемость их стенок; участвуют в

иммунологических реакциях организма и особенно в реакциях аллергичес¬

кого типа. Высвобождение гистамина и гепарина лежит в основе механизма

возникновения быстро проявляющихся реакций повышенной чувствительно¬

сти. например, при сывороточной болезни

36

Рис. 5. Общая микроскопическая картина крови лошади:

/ базофил; 2 и 3 - эозинофилы; 4 - юный нсйтрофил; 5 - палочкоядерный

нсйтрофил; 6 - ссгментоядсрный нсйтрофил: 7 - моноцит: 8 - большой

чимфоцит; 9 - средний лимфоцит: 10 - малыii лимфоцит; 11 - кровяные

пластинки; 12 и 13 - эритроциты

/к'чтрофнлы окрашиваются кислыми и основными красителями в фио-

ц'юный цвет. В зависимости от возраста и (формы ядра они делятся на юные,

н.ыочко- и сегментоядерные. Относятся к микрофагам и в большем количестве

I к,и читаются в местах повреждения тканей и проникновения микробов Кроме

н pi неолитических ферментов, которые разрушают (переваривают) микроор-

I .нипмы, они вырабатывают белок - интерферон и тем самым оказывают про-

шшжирусное влияние. При острых воспалительных процессах количество

нппрофилов резко увеличивается с появлением незрелых форм - юных и

п,мочкоядерных. Могут быть их предшественниками миелоциты.

В костном мозге в 20-25 раз больше зрелых сегментоядерных нейтрофи-

II hi чем в крови, откуда при необходимости они мобилизуются в кровяное

I>\ с ни

. In ut/xiijiimbi при окраске проявляются в виде округлого (фиолетового цвета

'I ipa 11 I ол> бой цитоплазмы. По величине делятся на большие, средние и малые.

37

Г-лимфоцты обра i\ mioi т столовых клеток мозга, постл'паютв тимус,

где размножаются нром> 111 первичную дифференцировку и дальше идут в

тимуезавиепмые юны периферических органов кроветворения и иммуноге¬