Автор: Баландин Р.К.

Теги: построение социализма в ссср (1917-1938 гг) — снг политические репрессии культ личности победа пролетарской революции 1917 военно-историческая литература

ISBN: 5-9533-0866-3

Год: 2005

Похожие

Текст

вождя

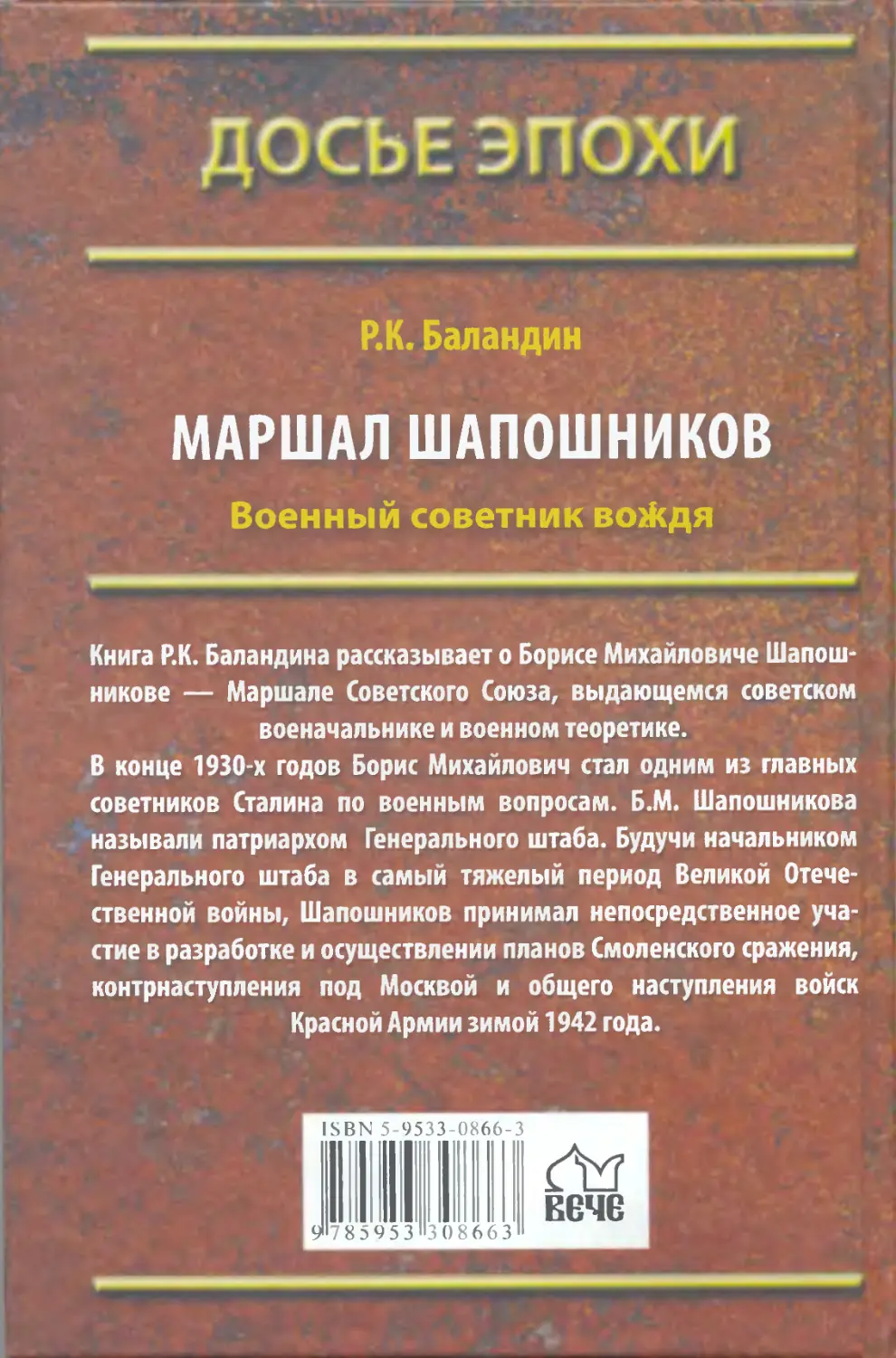

Р.К. Баландин

МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ

Военный советник вождя

а

МОСКВА

«ВЕЧЕ»

2005

ББК 63.3(2)61-62

Б 20

Баландин Р.К.

Б 20 Маршал Шапошников. Военный советник вождя / Р.К. Ба-

ландин. — М.: Вече, 2005. — 416 с.: ил. — (Досье эпохи).

ISBN 5-9533-0866-3

Книга Р.К. Баландина рассказывает о Борисе Михайловиче Шапош-

никове — Маршале Советского Союза, выдающемся советском военачаль-

нике и военном теоретике. Б.М. Шапошников пользовался большим ува-

жением Сталина, был единственным человеком, к которому генсек обра-

щался по имени и отчеству, а в конце 1930-х годов Борис Михайлович

стал одним из главных советников Сталина по военным вопросам.

Б.М. Шапошникова называли «патриархом Генерального штаба». Бу-

дучи начальником Генерального штаба в самый тяжелый период Великой

Отечественной войны, Шапошников принимал непосредственное учас-

тие в разработке и осуществлении планов Смоленского сражения, контр-

наступления под Москвой и общего наступления войск Красной Армии

зимой 1942 года.

ББК 63.3(2)61-62

ISBN 5-9533-0866-3 © Баландин Р.К., 2005

© ООО «Издательский дом «Вече», 2005

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отечество в опасности!

Хуже, чем война, страх перед войною.

Сенека, I век н.э.

1

Судьба Бориса Михайловича Шапошникова неотделима от ис-

тории России первой половины XX века. Февральская буржуазная

революция 1917 года, уничтожив монархию, положила начало об-

щенациональному хаосу, деморализовала армию. Это был кризис

затянувшегося упадка.

Большевики, взяв власть именем народа, вызвали бурную ре-

акцию со стороны новоявленных демократов (преимущественно из

привилегированных групп). Началась Гражданская война. Если бы ее

не было, тогда имело смысл говорить об узурпации большевиками

власти. Но война была. И в ней победил народ.

Междоусобица — это жестокое противостояние, кризис нации.

Но он оказался предтечей возрождения. Свидетельство тому — пос-

ледующий невероятно быстрый подъем страны и победа в Великой

Отечественной войне.

Почему я говорю обо всем этом? Разве недостаточно всего лишь

предельно точно изложить биографию одного из советских воена-

чальников?

Уверен — совершенно недостаточно. Ведь он был единственным

из «той жизни», кто прошел путь от полковника царской армии до

маршала Советского Союза. С ним — одним из немногих — на рав-

ных беседовал Сталин, прислушиваясь к его советам и рекоменда-

циям (хотя и не всегда их выполняя). Вот почему приходится в этой

книге много говорить о бывшем руководителе СССР и общей ситу-

ации в стране.

5

[досье эпохи,----------------------------------------------

Приведем свидетельство маршала Советского Союза А.М. Васи-

левского, ставшего после Шапошникова начальником Генерально-

го штаба:

«Когда состоялись мои первые поездки вместе с Борисом

Михайловичем в Кремль, первые встречи с членами Политбюро

ЦК ВКП(б) и лично со Сталиным, я имел возможность убедить-

ся, что Шапошников пользовался там особым уважением. Сталин

называл его только по имени и отчеству. Только ему одному раз-

решал курить в своем рабочем кабинете, а в разговоре с ним

никогда не повышал голоса, даже если и не разделял высказывае-

мой им точки зрения на обсуждаемый вопрос. Но это чисто вне-

шняя сторона их отношений. Главное же заключается в том, что

предложения Шапошникова, всегда глубоко продуманные и глу-

боко аргументированные, как правило, не встречали особых воз-

ражений».

Обратим внимание на особо уважительное и доверительное от-

ношение Сталина к своему подчиненному, который был на три

года моложе него. Чем это можно объяснить?

Конечно, множество самых разных людей, встречавшихся со

Сталиным, подчеркивали его простоту и доброжелательность в об-

щении. Однако с Шапошниковым у него были не просто беседы, а

прежде всего деловые обсуждения, при которых субординация иг-

рает немалую роль. Тем более что Борис Михайлович не входил в

число его давних близких друзей, таких как Ворошилов, Молотов,

Киров.

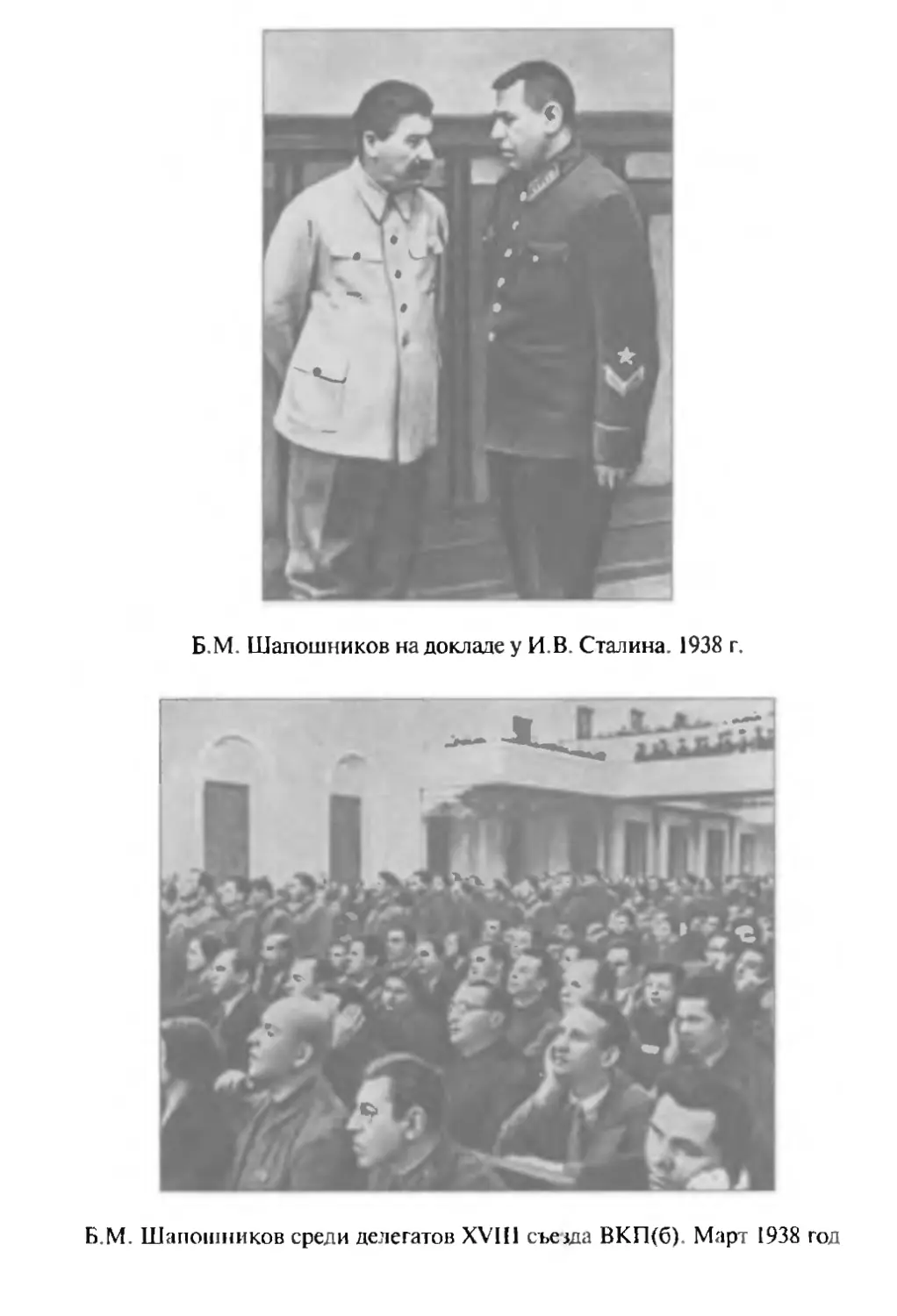

На одной из фотографий запечатлен Шапошников, что-то со-

общающий Сталину, который внимательно его слушает. Нормаль-

ные отношения начальника и подчиненного. Почему же все-таки

Борис Михайлович пользовался особым расположением вождя? Моя

версия будет изложена чуть позже. Она мне представляется един-

ственной более или менее обоснованной, самой правдоподобной из

всех возможных.

2

Под лозунгом «ускорение, перестройка, гласность» у нас про-

изошла вторая буржуазная революция. В отличие от первой (Фев-

ральской 1917 года) она оказалась победоносной. Перезревшая но-

менклатура и массы жаждущих капиталистического рая подорва-

ли моральный дух народа и экономику страны, получили доступ

6

--------------------------------1 МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ!

к национальным богатствам, расчленили СССР. Появились мил-

лионы безработных и нищих, беженцев, десятки миллионов бед-

няков.

С тех пор повторяется: лишь бы не было гражданской войны,

довольно с нас потрясений!

А гражданская война не прекращается все эти годы. Катастро-

фически растет смертность и вымирает население. Средняя продол-

жительность жизни мужчин не дотягивает до пенсионного возраста.

Не утихают кровавые конфликты на Северном Кавказе. Самоуве-

ренные богачи (включая крупных чиновников) окружены воору-

женной охраной, а их дома напоминают крепости. Таковы проявле-

ния жестокой гражданской войны.

Убийства и самоубийства, СПИД и проституция, наркомания и

алкоголизм. Счет погубленным жизням идет на миллионы. Рефор-

маторы поясняют: выбраковываются «лишние» люди, которые не

вписываются в рыночную экономику. Но лишние в России именно

они, «вписавшиеся», кто выгадал на упадке Отечества, а беды на-

рода и русской культуры использовал на благо себе. Все может за-

вершиться через несколько лет распадом обширной и дряблой РФ,

имеющей на Востоке мощные центры притяжения: Китай, Япо-

нию, Аляску (США), а на Западе — Германию, Англию, Фран-

цию, Италию.

Корысть, стремление к наживе — основа нынешней идеологии —

разъединяет людей. Сплачиваются лишь отдельные группировки,

кланы, «семьи». Утрачиваются понятия «Родина», «патриотизм»,

«справедливость», «равенство», «братство». Разгул коррупции, рас-

хищение национального достояния, падение нравов. Продажность и

преступность как принципы жизни. Полная свобода для тех, кто не

признает извечные ценности, благодаря которым существует чело-

веческое общество. Такая гнилая социальная структура не может

сохраняться сколько-нибудь длительный срок.

У нас теперь господствуют антиподы Бориса Михайловича Ша-

пошникова, для которого главным в жизни всегда оставалось слу-

жение Отечеству, народу. Им чужды честь, совесть, благородство,

патриотизм.

В нынешней гражданской войне, и это надо ясно сознавать,

народ оказался побежденным, униженным, подавленным, загнан-

ным в экономическое и духовное рабство. Теперь его убеждают,

будто так было при советской власти. Тем самым хозяева и их

лакеи оправдывают свое владычество и предательство интересов

России.

7

|ДОСЬЕ ЭПОХИ

3

За последние два десятилетия в сознание наших граждан упорно

внедряется мысль, будто подлинную высокую русскую культуру,

отечественные традиции хранила в годы «плебейской» советской

власти только эмиграция — русское зарубежье. Это, конечно же,

глупость.

Безусловно, можно посочувствовать тем истинным русским пат-

риотам, которые волею рока были оторваны от родины, вынужде-

ны были жить в чуждой среде. Но надо ясно отдавать себе отчет, что

национальная русская культура всегда произрастала на родной по-

чве, а не ютилась, подобно паразитическому растению или экзоту,

в каких-то иных местах. Говорю об этом для тех, кого одурманила

антисоветская (а по сути своей — антирусская) пропаганда, но,

конечно, не для «безродных космополитов», лишенных глубинного

чувства родины, для которых она там, где больше платят, где наи-

более комфортно.

Напомню проникновенные слова замечательного русского фи-

лософа, вынужденного эмигранта Сергея Николаевича Булгакова:

«Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и

его рождение. Такими же таинственными и неисследованными свя-

зями, которыми соединяется она через лоно матери со своими пред-

ками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан

через родину и с матерью-землей, и со всем Божьим творением.

Человек существует в человечестве и природе. Нужно особое про-

никновение, и, может быть, наиболее трудное и глубокое, чтобы

познать самого себя в своей природной индивидуальности, уметь

полюбить свое, род и родину, постигнуть в ней самого себя, узнать

в ней свой образ Божий».

Только не следует понимать последнюю его мысль извращенно:

мол, атеистическая советская власть боролась с религией, а потому

не позволяла человеку узнавать в себе образ Божий. Такое толкова-

ние слишком убого. Ведь все дело в том, во что человек верит, как

он живет, как относится к ближним, к людям, к Родине. Не в

отмаливании грехов своих, не в стоянии со свечкой, не в поклоне-

нии иконам, не в исполнении всех церковных обрядов и правил

заключается твердыня веры. Она — в душе человека и его поступках.

Недаром Иисус Христос учил распознавать лжепророков: «По де-

лам их узнаете их». Увы, слишком много ныне на Руси расплоди-

лось влиятельных лжепророков и их последователей.

---------------------------Т"------------------------------

МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ

Итак, утверждаю: традиции русского народа, русской государ-

ственности, русской культуры сохранялись прежде всего на отече-

ственной почве, на Родине, ибо СССР был естественным продол-

жением в пространстве и времени великой России. И такие русские

патриоты, как Шапошников (и многие-многие другие), были но-

сителями и продолжателями этих традиций.

4

Заранее признаю свое предвзятое отношение к личностям Ша-

пошникова и Сталина. Объясняется это просто: стараюсь выяснить

правду. Никакой другой цели у меня нет. В наше время такая пози-

ция не приносит ни выгод, ни славы. Напротив, грозит неприятно-

стями.

В отличие от многих нынешних антисоветчиков я не был чле-

ном КПСС, не имел никаких привилегий, работая много лет гео-

логом. Бывали неприятные столкновения с цензурой (как автора

«Нового мира» и концепции техносферы). Отец мой воевал в Граж-

данскую и Отечественную войны, отчим — в Финскую и Отече-

ственную.

Отношение к советской власти, недостатки которой я видел

всегда, у меня изменилось в период горбачевской «перестройки».

Понимал: взят курс на уничтожение народовластия даже в тех огра-

ниченных пределах, которые были в СССР, на развал великой

России. К сожалению, мои прогнозы сбылись.

Писать эту книгу было нелегко прежде всего из-за обилия раз-

нообразных материалов. Среди них отсутствуют свидетельства, по-

зволяющие судить о взаимоотношениях главного героя со многими

государственными и военными деятелями, о его личной жизни. Бо-

рис Михайлович остается, пожалуй, наиболее «закрытым», малоиз-

вестным и отчасти загадочным нашим маршалом.

Там, где в моем распоряжении были документы, факты, я учи-

тывал их. Нередко приходилось домысливать некоторые мнения,

события. Это касается главным образом диалогов, документальных

записей, которых чаще всего нет. Я стремился, насколько было воз-

можно, учитывать знания, мнения, интеллектуальный уровень и

характеры действующих лиц.

Итак, встречая в тексте прямую речь, имейте в виду, что часто

это не стенографическая запись, а попытка реконструкции бесед.

Все-таки у нас не научное исследование, а публицистика.

9

|ДОСЬЕ ЭПОХИ |---------------------------------------------

Мои научные и философские интересы мало связаны с исто-

рией XX века, сталинской эпохой. Не стал бы я тратить время и

силы на несколько книг, посвященных этой теме, нелегкой для

меня, если бы не одно обстоятельство. Россия находится на грани

полной деградации, развала, русский народ деморализован и ду-

ховно подавлен, русская культура (включая науку) переходит в

разряд «бывших», прекративших свое развитие. Гибель еще недавно

великой цивилизации — катастрофа. Для меня это личная трагедия,

ибо речь идет о моей Родине.

Глава 1

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК ВОЖДЯ

Просить совета есть величайшее доверие,

какое один человек может оказать другому.

Ф. Бэкон

Принять хороший совет — это значит

увеличить собственные возможности.

И. Гёте

ПРОЩАНИЕ

Сталин, не глядя на Поскребышева, начал медленно диктовать,

стоя у письменного стола:

— Сегодня, двадцать восьмого марта в шестнадцать часов трид-

цать минут, в Москве на Красной площади состоятся похороны

маршала Советского Союза Шапошникова Бориса Михайловича... —

Он сделал паузу, отошел от стола, держа в руке трубку, и продол-

жил: — старейшего военного руководителя и строителя вооружен-

ных сил Советского Союза.

Поскребышев невозмутимо делал пометки в блокноте, хотя

никогда прежде ему не приходилось записывать подобные распоря-

жения.

Сталин хмурился, переступал тяжело. Словно вдруг явно почув-

ствовал груз прожитых лет. Ведь Шапошников был на три года

моложе него.

Часы на Спасской башне пробили два раза.

Было двадцать седьмое марта 1945 года. Накопилось немало сроч-

ных дел.

Затягивалась операция в Восточной Пруссии. Хотя от маршала

Василевского поступило сообщение: завершается ликвидация Хейль-

-------------------------ПТ----------------------------

| ДОСЬЕ ЭПОХИ |-------------------------------------------

сбергской группировки; начинается перегруппировка войск для за-

вершающего штурма Кенигсберга. Теперь можно было не опасаться,

что наступление на берлинском направлении будет остановлено флан-

говыми ударами немецких войск из Восточной Померании. Союз-

ники подходили к Берлину с запада, безусловно, имея намерение

взять его. (Об этом, как стало известно позже, писал У. Черчилль

Ф. Рузвельту, надеясь опередить русских.) Наступал решающий пе-

риод окончания войны. Армия, поднявшая флаг своей страны над

столицей фашистской Германии, будет прославлена как победи-

тельница.

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов вошли в Австрию. Крас-

ная Армия подошла к Братиславе. Пришла пора обдумать вопрос о

коалиционном правительстве Чехословакии.

Сталин не торопился; встал посреди кабинета и продолжил,

взвешивая каждое слово:

— Армия и флот Советского Союза склоняют свои знамена пе-

ред гробом Шапошникова и отдают честь одному из выдающихся

полководцев Красной Армии.

Он подошел к столу и потянулся за спичками, желая закурить.

Вспомнил, как советовал Борису Михайловичу, которого все чаще

мучил кашель, отказаться от опасной привычки (а курильщик тот

был заядлый).

Вновь пройдя по кабинету, Сталин закончил:

— Приказываю. В час погребения маршала Советского Союза

Шапошникова отдать умершему последнюю воинскую почесть и

произвести в столице нашей Родины Москве салют в 24 артилле-

рийских залпа из ста двадцати четырех орудий.

Поскрёбышев не уходил, ожидая окончательного распоряжения.

Кто выступит на прощальной церемонии? Калинин совсем плох.

Неужели — сам?..

Сталин вряд ли сейчас всерьез задумывался об этом. Он не

любил торопиться и подобные решения принимал заранее. Воз-

можно, Верховный вспомнил о предстоящем штурме Берлина,

или будущих переговорах с союзниками о капитуляции Герма-

нии (тут они готовы опередить нас), или о том, что Шапошни-

ков буквально сгорел в годы войны, да и сам он, Сталин, дер-

жится из последних сил: недавно болел, и вот опять чувствует

недомогание.

Поскрёбышев спокойно пережидал долгую паузу. Он не привык

обдумывать указания Сталина и тем более предугадывать ход его

мысли. Ему надлежало быть исполнителем. Впрочем, мысли Сталина

12

МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ

за долгие годы работы его помощником он улавливать так и не

научился. Да и кто бы мог похвалиться таким умением?

Сталин закурил и сказал:

— Выступать будет товарищ Шверник.

Поскрёбышев закрыл блокнот и, подчинившись едва примет-

ному жесту Сталина, вышел.

Нет, не только непомерный груз ответственности и занятости

мешал Иосифу Виссарионовичу участвовать в похоронах Шапош-

никова. Надо ли было демонстрировать свое особое расположение к

этому человеку? Быть может, никто другой, кроме Бориса Михай-

ловича, не был ему так близок. Не как друг, а как проницатель-

ный, надежный советник, помогающий обдумывать наиболее слож-

ные вопросы не только в военное, но и в мирное время.

СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ

У писателя Вл. Успенского есть книга «Тайный советник вож-

дя», где утверждается, что при Сталине постоянно находился не-

обычайно умный, обладающий обширными познаниями человек,

часто помогавший ему принимать соломоново решение в сложней-

ших ситуациях, в особенности связанных с вооруженными силами

и военной стратегией.

В общем, понять Вл. Успенского можно. Не только он, но и

многие другие исследователи сталинской эпохи, а тем более попу-

ляризаторы и беллетристы, вынуждены были признать удивитель-

ную прозорливость вождя.

Недруги Сталина объясняют это просто: мол, обладал тиран и

злодей звериной интуицией, хотя оставался грубым, необразован-

ным, примитивным человеком. Нечто противоположное пушкинс-

кому: «гений и злодейство — две вещи несовместные».

Согласиться с такой убогой версией невозможно, иначе при-

шлось бы вовсе отрешиться от здравого смысла. Со Сталиным

лично непосредственно общалось множество незаурядных, весь-

ма умных и широко образованных людей — писателей, филосо-

фов, ученых, общественных деятелей. И никто из них — ник-

то! — не высказал даже намека на некомпетентность, малую об-

разованность, низкий интеллектуальный уровень Сталина. У них

складывалось прямо противоположное мнение. Я уже не говорю

о таких неглупых и знающих свое дело политиках, как Чер-

чилль, Рузвельт и пр.

13

[досье эпохи|---------------------------------------------

Вот и возникает вопрос: как же мог недоучившийся семинарист

Иосиф Джугашвили стать великим, если не величайшим государ-

ственным деятелем не только своего времени, но и, пожалуй, всех

времен и народов? Он возглавил страну после страшной разрухи,

мировой и Гражданской войны, провел через череду тяжелейших

испытаний, подняв до ранга сверхдержавы. Вслед за Уинстоном

Черчиллем можно сказать: он принял страну с сохой и в лаптях, а

оставил с атомной электростанцией (и бомбой), успешной косми-

ческой программой.

Тут бы и вспомнить высказывание Маргарет Тэтчер об СССР,

как «Верхней Вольте с межконтинентальными ракетами». Глупей-

шее заявление!

Создать атомную и космическую индустрию невозможно без

высочайшего уровня науки, техники, производства. Не Верхняя

Вольта, не Великобритания и даже не США первыми запустили

спутник и подняли человека в космос, а Россия — СССР! Тэтчере-

кая антисоветская агитка показывает помимо прочего низкий нрав-

ственный уровень данной особы, вряд ли не сознававшей, что ее

сравнение — ложь и клевета на великую державу. (Заметим, кстати,

что Сталин ничего подобного — даже в малой степени — себе не

позволял.)

Так чем же объяснить государственный гений Сталина?

Мне кажется, никаких сверхобычных качеств у него не было.

Здравый ум, цепкая память, сильная воля, целеустремленность,

гигантская самоотдача, трудолюбие и работоспособность, — вот,

пожалуй, что позволило ему достичь поистине невероятных успехов.

Он очень много читал, постоянно учился, общался с умными людь-

ми, старался вникать в глубь проблем, не пренебрегая деталями.

И все-таки остается недоумение: неужели у него действительно

не было интеллектуального соратника, советника, собеседника? Дол-

жен же быть кто-то, с кем он мог хотя бы частично разделить

тяжелый груз проблем, а также обсудить вопросы не только сугубо

прагматические, но и философские, религиозные.

У него были многолетние друзья и соратники: Молотов, Воро-

шилов, Киров, Будённый, Каганович. Из них, пожалуй, только

Молотова можно считать интеллектуалом. Однако, как свидетель-

ствуют его сочинения и откровения, до сталинского уровня зна-

ний, духовных интересов и потребностей ему было далеко. Максим

Горький в этом отношении оставался исключением, но преимуще-

ственно в области культуры. Для Сталина первостепенное значение

имели все-таки государственные, внутри- и внешнеполитические,

---------------------------[ТГ|---------------------------

--------------------------------[МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ |

экономические, военные проблемы. Поэтому и Михаилу Булгакову

вождь позвонил лишь в трудное для писателя время, а встретиться

с ним так и не смог, не видя в этом необходимости, несмотря на

любовь к его творчеству.

Кого же можно было бы назвать реальным тайным советником

вождя? Не постоянным, но хотя бы временным? Обдумывая этот

вопрос, приходишь к выводу: на такую роль мог бы претендовать

только Борис Михайлович Шапошников. Мне кажется, именно его

обширная эрудиция, незаурядные интеллектуальные качества, пат-

риотизм, самоотверженность и честность оказались очень полезны

Сталину как государственному деятелю.

Учтем еще одно деликатное обстоятельство. Шапошников был

не только военным теоретиком и практиком, отличным генштабис-

том. Ему приходилось разрабатывать сложные операции военной раз-

ведки и участвовать в некоторых из них. Более того, есть основания

считать, что он был одним из немногих доверенных лиц Сталина;

можно сказать, тщательно законспирированным его агентом в сре-

де высших военачальников.

Об этом — речь впереди. Пока достаточно сказанного. Нет со-

мнений: Борис Михайлович занимал особое положение среди со-

ратников Иосифа Виссарионовича. Не был на виду. Напротив, не-

редко специально отступал в тень и никогда не демонстрировал

свою близость с вождем.

На это были веские причины. Сохранились очень скудные све-

дения о жизни и работе Шапошникова в период от Гражданской

войны до его последних дней. Его воспоминания заканчиваются

раньше. Если он и делал позже какие-то записи личного характера,

они не уцелели (скорее всего, он сам их сжег). Тем более что о

самом главном он не мог бы упомянуть. Ведь это относилось к особо

секретным темам, что было и государственной, и лично сталинской

тайной.

То, что Борис Михайлович был советником Сталина по многим

важным вопросам, — бесспорно (хотя столь же ясно, что вождь при-

нимал решения самостоятельно и предпочитал вырабатывать соб-

ственное мнение). Менее обоснована версия о его секретной дея-

тельности по поручениям Сталина и совместные обсуждения вопро-

сов, далеких от текущих государственных дел. Но и тут есть более

или менее убедительные косвенные данные, свидетельствующие в

ее пользу.

Отсутствие прямых доказательств и тем более документальных

подтверждений еще ни о чем не говорит. Их просто не должно быть

“--------------------------И-------------------------------

| ДОСЬЕ ЭПОХИ |------------------------------------------

из соображений полнейшей конспирации, когда речь идет о выяв-

лении «врагов народа», точнее — мобилизации антисталинских, а

отчасти и антисоветских сил в высших командных слоях Красной

Армии. А личные беседы на общие темы, конечно же, никто не

фиксировал.

На мой взгляд, полнейшее умалчивание Шапошниковым о

своей деятельности в советский период и о встречах с крупными

государственными деятелями СССР — очень красноречиво. Судя

по всему, ему было что скрывать, а славословий в адрес вождя

он по возможности избегал. У них сохранилось глубокое взаимное

уважение.

О ВНУТРЕННЕЙ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКЕ

Во все времена и во всех странах, где имеется достаточно мощ-

ная и авторитетная армия, должна существовать внутренняя воен-

ная политическая разведка. Ее значение чрезвычайно возрастает в

периоды острой борьбы за власть, когда может победить только та

группа, на чьей стороне армия.

Сразу же возникает вопрос: а почему же тогда после смерти

Ленина главой нашего государства стал Сталин, а не Троцкий —-

один из главных создателей и первый руководитель Красной Ар-

мии? Сам он ссылался на то, будто возглавить Россию ему не по-

зволят как еврею.

В искренность Троцкого, прожженного политикана и демагога,

трудно поверить. Но если даже он не лукавил, вряд ли можно счи-

тать Джугашвили не «нацменом», хотя он справедливо называл себя

русским (уточняя порой, что имеет в виду русскую культуру). Вдо-

бавок, при Ленине именно евреи занимали многие ключевые посты

в правительстве России. Вспомним хотя бы председателя ВЦИК

Я.М. Свердлова.

Троцкий был наркомом по военным делам, председателем Рев-

военсовета Республики. Пламенный оратор, склонный к саморекла-

ме, он пользовался немалой популярностью в обширных кругах

«недоинтеллигентов», партийцев.

Почему приходится говорить с приставкой «недо»? Потому что

ни как оратор, ни как писатель, ни как мыслитель, ни как полко-

водец он не способен получить признание у нормального неглупого

порядочного человека. «Но в большом актерском искусстве, как в

уме и хитрости, Троцкому, конечно, отказать нельзя, — справедли-

16

МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ

во отметил русский писатель-эмигрант Марк Алданов (Ландау). —

Великий артист — для невзыскательной публики Иванов-Козельс-

кий русской революции».

О литературном даровании Льва Давидовича Алданов отзывал-

ся так: «Троцкий вдобавок “блестящий писатель” — по твердому

убеждению людей, не имеющих ничего общего с литературой». Дей-

ствительно, после покушения Каплан Троцкий воскликнул: «Мы и

прежде знали, что у товарища Ленина в груди металл!» Или такой

перл: «Если буржуазия хочет взять для себя все место под солнцем,

мы потушим солнце!»

Наконец, писатель напомнил, что Троцкий «разыграл Брестс-

кое представление, закончив спектакль коленцем, правда, не впол-

не удавшимся, зато с сотворения мира невиданным: “войну пре-

кращаем, мира не заключаем”. С началом Гражданской войны са-

мой бенефисной ролью стала роль главнокомандующего Красной

Армией. После первого разрыва с Троцким большевики (т.е. Ста-

лин) опубликовали несколько документов, из которых как будто

неопровержимо следует, что роль эта была довольно скромной».

Вот тут, пожалуй, и следует искать причину, по которой Троц-

кому не удалось бы захватить власть. Это он, конечно же, сознавал.

В Красной Армии он вовсе не был уважаемым, а тем более — лю-

бимым лидером. Геройств не совершал, полководцем не был; отли-

чался жестокостью по отношению к красноармейцам и команди-

рам, практиковал массовые расстрелы.

Среди военного руководства Красной Армии было много быв-

ших царских офицеров и генералов. Теплых чувств к Троцкому они

не питали. Тем более что он нередко бывал заносчивым и грубым, а

военное дело знал весьма поверхностно.

Недаром Троцкого называли «демоном революции». Во многом

благодаря его «стараниям» началась Гражданская война. Это знали

многие русские патриоты из бывшего дворянского сословия, ре-

шившие сотрудничать с большевиками, видя в них народных ли-

деров.

Короче говоря, армия, кроме небольшой части тех, кому по-

кровительствовал Троцкий (в числе их — Тухачевский), не поддер-

жала бы его. Он был ее руководителем как представитель партийно-

го аппарата. В то же время в этом аппарате ведущая роль принадле-

жала Сталину. Но и он для армейского командования вовсе не был

«своим», да и не мог быть по должности.

Среди высших чинов Красной Армии не было единства убежде-

ний. Сравнительно немногие кадровые командиры были троцкиста-

17

| ДОСЬЕ ЭПОХИ |-------------------------------------------

ми. Значительно большее число поддерживало безоговорочно Ста-

лина. Немалая, если не преобладающая часть придерживалась отно-

сительного нейтралитета, служа Отечеству, а не партийному руко-

водству. Наконец, некоторые из «бывших» были подобны, как тог-

да говорили, редиске: красные снаружи, белые внутри.

Но все могло достаточно быстро измениться в зависимости от

внешне- или внутриполитических событий. Мощные антисоветс-

кие силы находились и на Западе, и на Дальнем Востоке. Хотя

Гражданская война завершилась победой Красной Армии, за ко-

торой стояло патриотически настроенное большинство слоев на-

селения, оставалось и меньшинство, — немалое числом и поло-

жением в обществе. Оно ждало реванша, порой переходя к актив-

ным действиям.

Даже такая очень схематичная картина показывает, насколько

важно было контролировать те или иные группировки, неизбежно

складывавшиеся в среде партийной и военной элиты.

Первую Сталин умело «курировал» сам, ибо значительно пре-

восходил интеллектуально, силой характера и сдержанностью своих

коллег. Иное дело — круг высокопоставленных командиров. Среди

них находился Ворошилов. Но все прекрасно знали, что он безус-

ловный «сталинец» (хотя стал таковым не сразу).

Вот Буденный, казалось бы, оставался простым и самостоятель-

ным представителем народа, лишь формально примыкающим к

ВКП(б). Он порой демонстрировал свою независимость, да так убе-

дительно, что руководители РОВС предполагали даже использо-

вать его в своих целях.

Шапошников считался «старорежимным» офицером, вынужден-

ным служить в Красной Армии и далеким от идеологии большеви-

ков. Он, судя по всему, поддерживал такую репутацию. Это позво-

ляло ему быть в курсе многих откровенных бесед командиров,

выказывающих свое недовольство советской властью, партийным

руководством и лично Сталиным.

По-видимому, бывали не только разговоры, но и кое-что серь-

езнее. Вряд ли случайно Шапошникова не раз подозревали органы

ОГПУ—НКВД в заговорах против советской власти. Арестованный

преподаватель Военной академии Бежанов-Сакверелидзе весной

1931 года показал, что в состав Московского контрреволюционного

центра входил, в частности, Шапошников. Странно: после этого

Бориса Михайловича не взяли под стражу, не допрашивали. Очную

ставку с доносителем устроили в присутствии Сталина, Молотова,

Ворошилова и Орджоникидзе. Бежанова уличили в клевете.

18

МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ

Был и другой случай, не менее удивительный. В 1937 году тай-

ный агент Зайончковская, «опекавшая» главным образом Тухачевс-

кого, на допросах показала, что уже четыре года сообщала о преда-

тельской деятельности Шапошникова. Казалось бы, на такие сооб-

щения следовало обратить серьезнейшее внимание. Ведь тогда

безжалостно «выкорчевывали» оппозицию, порой арестовывая круп-

ных деятелей, основываясь на доносах и подозрениях, без веских

доказательств вины.

Предположим, до 1937 года компрометирующие Шапошникова

сведения мог скрывать Ягода, примыкавший к антисталинскому

заговору (или, что почти то же самое, ведший двойную игру, вы-

жидая, чья возьмет). Но почему сменивший его Ежов, беспощадно

расправлявшийся с военной элитой, обошел своим вниманием

Шапошникова? Этого быть не могло. Тем более что на Бориса Ми-

хайловича как заговорщика указывал, например, и Тухачевский.

Неужели руководство ОГПУ—НКВД и те, кто конкретно зани-

мался «разработкой» руководства Красной Армии, не обратили вни-

мания на такие сигналы? Или они были уверены, что Шапошни-

ков вне подозрений? Нет, конечно. Вывод один: сведения о нем

поступали «наверх», лично Сталину. Однако он не давал разреше-

ния на арест и допросы Шапошникова.

Почему? Абсолютно доверял Борису Михайловичу? Возможно.

Но не до такой же степени, чтобы совершенно игнорировать посту-

пающую достаточно серьезную информацию о его подозрительном

поведении и участии в заговоре. Или Сталин знал наверняка, что

все сообщения, полученные от Зайончковской, Тухачевского и не-

которых других лиц, заведомо ложны? Сомнительно. В любом слу-

чае их проверка была бы целесообразна.

Трудно, конечно же, судить о тайных замыслах Сталина, о его

отношении к тем или другим своим соратникам и сотрудникам.

Будем исходить из очевидного: был он человеком неглупым и знал

толк в организационных, кадровых вопросах. Поэтому излишней

доверчивостью он не мог отличаться. Тем более что в противоречи-

вое революционное время нередко в руководстве страны создава-

лись, а затем распадались союзы, а еще недавние друзья станови-

лись врагами.

Следовательно, если Сталин не давал согласия на арест и осно-

вательные допросы Шапошникова, то имел на это веские основа-

ния. Какие? На мой взгляд, ответ может быть один: Борис Михай-

лович выполнял секретное задание вождя. И делал это, по-видимо-

му, хорошо.

19

| ДОСЬЕ ЭПОХИ I-----------------------------------------

В то же время надо было проводить внутреннюю военную раз-

ведку предельно скрытно. Шапошников как профессиональный раз-

ведчик с такой задачей справился блестяще.

Впрочем, позже мы более подробно обсудим этот вопрос. Ситу-

ация в Советской России после Гражданской войны была чрезвы-

чайно сложной, а репрессии среди командного состава проводились

не всегда по инициативе Сталина и порой были направлены на

подрыв его авторитета или на ослабление влияния армейского ру-

ководства на политику страны, а также, как нередко формулирова-

ли, во имя борьбы с русским национализмом и шовинизмом. И ес-

ли Сталин вынужден был поначалу соглашаться с подобной ак-

цией, то в 1937 году он сурово покарал многих ее инициаторов и

исполнителей.

ДОСТОИН ДОВЕРИЯ!

Были или нет заговоры против Сталина в довоенные годы? До-

казательств их существования за последнее время обнаружено нема-

ло (о них подробно в книге: Баландин Р., Миронов С. Заговоры и

борьба за власть. От Ленина до Хрущева. М.: Вече. 2003).

Правда, остаются авторы, утверждающие, будто ничего подоб-

ного не было, а вождь — психически больной, дрожащий за свою

собственную жизнь, со звериной жестокостью уничтожал или изо-

лировал всех, кого только подозревал в посягательстве на свою

абсолютную власть. Поэтому, мол, он расправился с ни в чем не

повинными крупнейшими красными командирами и комиссарами,

а также с видными работниками НКВД, которых если и можно

было в чем обвинить, так это в том, что исполняли его чудовищ-

ные приказы, были его верными слугами.

Такая версия выглядит бредовой: как мог руководитель страны,

уверенный в неизбежности войны с фашистами, не только опусто-

шать ряды военачальников, но и отчасти деморализовать все армей-

ское руководство? И всё это — без каких-либо веских причин?!

Чтобы хоть как-то обосновать столь неправдоподобный вари-

ант, запустили миф о психопатии Сталина, его мании преследова-

ния, коварстве, патологической жестокости, непомерной жажде

власти, трусости. Ради этого даже придумали, будто его обследовал

выдающийся психиатр Бехтерев, тут же поставил диагноз «парано-

ик» и огласил его прилюдно, за что был вскоре отравлен.

20

------------------------------1 МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ |

Вся эта цепочка предположений, допущений и гипотез — кле-

вета от начала до конца. Как часто бывает и в обыденной жизни, и

тем более в политических сочинениях, одна ложь тянет за собой

другую, наворачивается ядовитый клубок лжи (приправленный то-

ликой, а то и немалыми порциями правды). Обывателю недосуг

распутывать его. Тем более что профессиональные «отравители» че-

ловеческих душ умеют изготавливать информационные нечистоты,

которые выглядят привлекательно. Ведь ложь слишком часто бывает

правдоподобнее правды.

Мне приходилось не раз приводить факты, опровергающие на-

громождения лжи о психических аномалиях Сталина и смерти Бех-

терева (писал об этом и в журналах, и в книгах «Наркоцивилиза-

ция», «Клубок вокруг Сталина» и др.). В отличие от политизиро-

ванных авторов я еще с 1960-х годов серьезно интересовался этими

вопросами, не испытывая любви к Сталину и стараясь докопаться

до истины.

Что касается интеллекта и психики вождя, то все, кто с ним

общался, отмечали его незаурядный ум, великолепную память, об-

ширную эрудицию, чрезвычайную работоспособность, выдержку7,

волю, внимание и уважение к собеседнику, отсутствие самодоволь-

ства и высокомерия. Он бывал вспыльчив или груб в редчайших

случаях.

Надо иметь в виду, что ему приходилось беседовать с крупны-

ми писателями-интеллектуалами (например, с Роменом Ролланом,

Лионом Фейхтвангером), выдающимися учеными, инженерами,

полководцами, незаурядными политиками и государственными де-

ятелями. И все они — без исключения! — очень высоко оценивали

ум, знания и характер Сталина.

Приходится напоминать об этом, чтобы сделать вывод: Шапош-

никова спасало от репрессий «покровительство» Сталина. Почему?

Конечно же, не только из личной симпатии.

И снова возникает вопрос: неужели Иосиф Виссарионович не

мог ни при каких обстоятельствах усомниться в преданности Ша-

пошникова? Для бывшего подпольщика, организатора дерзких ре-

волюционных акций, участника жестокой внутрипартийной борь-

бы, профессионального политика такая наивная доверчивость не-

вероятна. Он должен был дать указание спецслужбам основательно

проверить материалы об участии Шапошникова в антисоветском

(точнее, антисталинском) заговоре. Однако нет никаких свидетельств

о том, что такая проверка производилась.

Какой следует вывод?

--------------------------[Ц]---------------------------

| ДОСЬЕ ЭПОХИ I--------------------------------------------

Наиболее разумно, сопоставив все факты, предположить: Ста-

лин знал, что Борис Михайлович был среди заговорщиков!

Версия на первый взгляд может показаться нелепой. Но только

она позволяет свести концы с концами в том узле противоречий, о

котором шла речь.

Если на Шапошникова были серьезные веские доносы со сторо-

ны нескольких лиц, в том числе агентурных работников, то есть

все основания полагать, что такие перекрестные сведения, посту-

пившие из независимых источников, верны. Сталин должен был

это понимать. Он вряд ли усомнился в их правдивости, ибо сам

определил Шапошникову роль сочувствующего заговорщикам (то

же, по-видимому, относится и к Будённому).

Борис Михайлович был «чужой среди своих»; оставался сторон-

ником Сталина и его тайным агентом, сохраняя видимость нейтра-

литета или даже выказывая сочувствие оппозиционерам.

Неужели он избрал постыдную роль провокатора и предателя?

Нет, и тут все не так просто.

Как профессиональный военный разведчик, он вполне мог вес-

ти тайную работу среди крупных военачальников, выясняя, кто из

них попытается свергнуть существующую власть. Были, пожалуй, и

другие высшие чины, собиравшие сведения такого рода. Можно бы

пофантазировать на этот счет, имея в виду тех, кто поднялся в

верхний эшелон власти после 1937 года. Но об этом — позже.

Провокаторами их можно называть лишь в том случае, если они

активно вербовали заговорщиков, втирались в доверие товарищам,

склоняли их к антисоветским взглядам и создавали тайную организа-

цию для того, чтобы затем предать тех, кого сами же в нее вовлекли.

Шапошников подобными делами не занимался. Ему и не надо

было проявлять видимость активности. Бывшего царского офицера

и крупного военачальника заговорщики должны были сами пы-

таться завербовать или, во всяком случае, убедиться в его нейтра-

литете. Его доверительных отношений со Сталиным никто в то вре-

мя не мог предполагать. Если кто-то и знал об этом, то только

Ворошилов. В честности и осторожности Шапошникова все, знав-

шие его, не сомневались. Поэтому имели основание доверять ему.

Ведь заговорщикам требовалось (будем так их называть с некоторой

долей условности) убедиться в его нейтралитете — по меньшей мере

во время переворота.

Значит, он обманул их доверие? Стал предателем, стукачом?

Тут-то и надо выяснить, кого следует называть предателями.

Разве не тех, кто нарушил присягу, решил совершить государ-

--------------------------- 22 |---------------------------

--------------------------------1 МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ |

ственный переворот в личных интересах, обманул доверие партии и

правительства?

Учтем: речь идет не о тех, кого чем-то обделили, а о привилеги-

рованных номенклатурных работниках, желающих подняться еще

выше в своей карьере или опасающихся за устойчивость своего

положения. Были, конечно, и принципиальные враги советской

власти, противники партии.

Что же в такой ситуации честнее: сохранять верность присяге,

своей партии и вождю или встать на путь государственной измены?

Безусловно, честный человек должен противостоять неправед-

ной власти, подлому и жестокому тирану ради блага народа. Но в

данном случае не было ничего подобного. Сталин был поистине

народным вождем. Те, кто выступал против него в номенклатурных

кругах, о благе народа не радели. У них были личные и групповые

интересы.

Шапошников, не притворяясь активным заговорщиком, соби-

рал сведения о тех, кто собирался в благоприятный момент осуще-

ствить государственный переворот. Что тут предосудительного? Пре-

дателей не предают, а выявляют. Этим и был озабочен Борис Ми-

хайлович. Он осуществлял внутреннюю разведку, вел агентурную

работу среди высшего командного состава Красной Армии. Только

этим можно логично объяснить доверительное отношение к нему

Сталина.

Остается лишь выяснить, не вел ли Шапошников двойную игру?

С одной стороны, докладывал Сталину то, что считал нужным, о

разговорах и настроениях своих коллег. С другой — подстрекал их

на организацию заговора или выгадывал «кто — кого», знакомя

сообщников с некоторыми сведениями, полученными при обще-

нии со Сталиным, Ворошиловым. Примерно такой тактики придер-

живался, по-видимому, нарком Генрих Ягода. Но, как известно, он

проиграл намертво.

Шапошникова ждала бы такая же судьба, вздумай он перехит-

рить Сталина. Вождь был предельно жесток в отношении предателей

и двурушников. Выявлять их он имел возможность благодаря пере-

крестной системе слежки, существующей в любом государстве. Не-

даром во многих ведомствах создаются отделы внутренней безопас-

ности, а проще говоря, слежки за своими сотрудниками.

Итак, мы приходим к выводу: Борис Михайлович, не прояв-

ляя излишней активности, оставался в курсе негласных сговоров и

скрытных совещаний, происходивших в среде высшего командо-

вания Красной Армии. В нем были заинтересованы те, кто спла-

----------------------------Г231---------------------------

I ДОСЬЕ ЭПОХИ I------------------------------------------

чивал военную оппозицию прежде всего против Ворошилова, но

держа на прицеле и фигуру вождя. Шапошников сохранял нейтра-

литет. Это позволяет, не давая никаких заверений в своей принад-

лежности к той или иной группе, быть более или менее в курсе

того, какие настроения, симпатии и антипатии господствовали

среди его коллег.

Его информацию Сталин, безусловно, перепроверял по другим

каналам. Доносами подобные сообщения называть нельзя. Шапош-

ников честно отвечал на вопросы своего начальника. Вряд ли было

что-либо похожее на клевету, оговор. Борис Михайлович всегда

был крайне щепетилен во всем, что касалось чести, достоинства. Он

никогда не выслуживался, не стремился сделать карьеру.

Шапошников уцелел в периоды «чисток» в армии и партии не

из-за особой своей изворотливости. Такие деятели пострадали одни-

ми из первых, ибо вызывали особое подозрение. С ним было все

иначе: он оставался у Сталина вне подозрений благодаря честности

и откровенности.

САТРАП ТИРАНА?

Быть секретным агентом, тайным советником и сотрудником

тирана и злодея — честь невелика. Впору писать книгу, разоблачаю-

щую и осуждающую сталинского маршала Бориса Михайловича

Шапошникова.

Судите сами: он, подполковник царской и полковник буржуаз-

ной армии перешел к большевикам; помогал Красной Армии гро-

мить белогвардейцев; поддерживал Сталина (об этом еще пойдет

речь) в периоды его труднейшей борьбы за власть; критиковал

после Гражданской войны Тухачевского (расстрелянного в 1938 году

и позже реабилитированного). Когда в начале и в конце 1930-х

годов прокатились волны репрессий сначала среди «военспецов»,

бывших царских офицеров, а затем и партийных военачальников,

Шапошников не пострадал. Более того, он тогда стал маршалом

Советского Союза, начальником Генерального штаба.

Сопоставив все эти факты, нетрудно сделать вывод, что Ша-

пошников был среди тех, кто укреплял позиции не только Крас-

ной Армии и СССР, но и власть И.В. Сталина, проводил его поли-

тику. Остается лишь решить, как отразилась эта политика на судьбе

нашего Отечества, нашего народа, нашей культуры. Тут требуется

проводить солидные исследования (что сделали многие авторы в

-------------------------- 24 |--------------------------

МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ

разных аспектах и с различных позиций). Но сейчас мы вынуждены

ограничиться очень кратким обзором, исходя из нынешней ситуа-

ции, сравнивая то, что происходит последние два десятилетия, с

тем, что было в сталинскую эпоху.

Историю России в бурный XX век не раз переписывали заново.

За последние двадцать лет стали огульно охаивать весь советский

период. Более всех достается И.В. Сталину.

Любой неглупый человек засомневается: чем вызваны гигантс-

кие усилия, которым практически нет противодействия? В защиту

Сталина и его деяний не выступают авторитетные деятели, не про-

водится сколько-нибудь солидная агитация. В России, Европе, Аме-

рике во всех средствах массовой пропаганды — по радио, телевиде-

нию, в газетах, журналах и книгах, издаваемых миллионными ти-

ражами, в учебниках на все возрастные группы твердят одно и то

же: СССР — империя зла, Сталин — величайший злодей всех вре-

мен и народов. Договариваются до того, что те, кто воевал под

руководством Сталина, — рабы, глупцы или преступники, ибо вы-

ступили против великой западной цивилизации.

«Ледокол» предателя России Резуна, подло присвоившего себе

имя «Суворов», заполняет книжные полки магазинов при общем

количестве более миллиона экземпляров. А честные умные книги

В.В. Карпова, В.В. Кожинова и С.Г. Кара-Мурзы имеют тиражи в

сотни раз меньше, и о них, как правило, — молчок. Такова теперь

свобода печати.

Обратим внимание на другое не менее странное явление. Одно-

временно всячески превозносятся достоинства вполне бездарного

царя Николая П. В день его коронации на Ходынском поле в Мос-

кве в давке и панике погибло более тысячи человек. А он в тот же

вечер присутствовал на грандиозном балу в его честь. 9 января

1905 года вошло в историю как «Кровавое воскресенье»: по приказу

царя была расстреляна мирная — с иконами и хоругвями — демон-

страция рабочих и их семей.

Спору нет, гибель всей императорской семьи, да еще со слуга-

ми, была мученической и трагичной. Но ведь Николай Романов

тогда уже не был монархом, отрекся от престола. В Гражданскую

войну безвинно (!) пострадали миллионы семей. Если бы русский

народ свято чтил и пламенно любил Николая Романова, то его

смерть заставила бы огромные массы восстать против большевиков.

Ничего подобного не произошло. В тот же период наголову была

разгромлена армия Колчака во многом благодаря усилиям местного

населения.

25

| ДОСЬЕ ЭПОХИ |--------------------------------------------

Почему извращается история России и не прекращаются ярост-

ные нападки на почившего более полвека назад Сталина? Кто, по

какой причине и с каким подтекстом это делает? И важнейший

критерий: к каким последствиям для русского народа и России

привел антисталинизм?

Предположим, как уверяют Солженицыны и даже некоторые

православные иерархи, отречение от советского прошлого, прокля-

тия в адрес Сталина — это акции очищения народа от скверны, его

духовного возрождения и переход под Божью благодать к буржуаз-

но-демократическому раю.

Но почему же тогда результаты — прямо противоположные?

Чем чаще и гаже оскверняется память Сталина, тем хуже живет

русский народ, вымирая физически и вырождаясь духовно? Под

этой дымовой завесой расчленили Советский Союз и подорвали

экономику страны. Почему в России непомерно возвысились пре-

имущественно даже не русские, а Гайдары, Чубайсы, потанины,

березовские, абрамовичи, грефы, Гусинские, Жириновские и по-

добные пройдохи?

Почему же Бог именно теперь отвернулся от русских и России?

Уж не потому ли, что преобладать стала вера не христианская, а

иная, в золотого тельца и дьявола наживы?

В те годы, когда Сталин спасал государство от распада, Бог

был на нашей стороне. Когда стремительно возродилась после раз-

рухи держава, Бог был на ее стороне! А когда оболгали и оклевета-

ли Сталина и СССР, Бог отвернулся от России. И никакие молеб-

ны, стояния со свечками в церквах нынешних господ-руководите-

лей ничего не меняют к лучшему.

К сожалению, мне приходится выступать в роли адвоката для

тех, кто отстаивал, подобно Шапошникову или Сталину, интересы

великой России — СССР, и обвинять тех, кто ее предал или преда-

ет под разными предлогами и в разных формах. Последние два деся-

тилетия антисоветской пропаганды нанесли такие страшные удары

по нашему обществу, от которых оно, не одумавшись, никогда не

оправится. Поистине стоим «над пропастью во лжи».

Какие существуют объективные показатели состояния народа

любой страны? Чаще всего называют средний уровень жизни, до-

ходов, потребления. Однако такой критерий обманчив. Скажем, у

Абрамовича 10 млрд долларов в год, а у 100 000 русских — по 1 ты-

сяче. В среднем на каждого придется вполне приличная сумма —

чуть меньше 101 000 тысячи долларов. Только легче ли от этого

русским?

26

-------------------------------1 МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ |

Несравненно выразительней два других критерия. Они отражают

реальное состояние народа: средняя продолжительность жизни и

смертность.

Совершенно мистическое соответствие: с хрущевских времен,

с 1960 года, в СССР стала медленно и неуклонно расти смертность.

И это — при очевидных успехах мировой и отечественной медици-

ны, санитарии.

Насколько мне известно, нигде в мире ничего подобного в

XX веке не происходило. Особенно резко смертность увеличилась

после 1991 года. Она оказалась лишь в полтора раза меньше, чем в

ГУЛАГе!

Вот бы тут всколыхнуться душе Солженицына, прийти в ужас

и недоумение. Ан нет, не всколыхнулась. Его лишь на словах беспо-

коит судьба народа. Он владеет прекрасным имением в США и там

же — потомки. В России у него миссия иная: изображать страдаль-

ца, пророка, духовного пастыря. Что изменилось с его прибытием?

Только — к худшему. Правда, не для тех, кто владеет властью и

капиталами.

Впрочем, Солженицын (на словах опять же) их порицал. На-

пример, в интервью РТР в июне 2001 года даже сказал, что Ель-

цин, Гайдар и Чубайс ограбили народ. А затем обмолвился: мол, в

советское время расстреливали миллионы (?!) людей. Лукав писа-

тель: думайте, мол, сами, что лучше — быть ограбленным или рас-

стрелянным? И не смущается он, поучающий «жить не по лжи»,

своей гнусной и грязной клевете.

Народ не просто ограбили, а обрекли на вымирание (ежегодно

становится на 0,5—1 миллион русских меньше!). А за все ЗОлет

правления Сталина в труднейшие годы было расстреляно 700 ты-

сяч человек (учтем: тогда приговаривали к высшей мере предате-

лей, полицаев, убийц, насильников). А кого казнили при Бреж-

неве? Никого!

Сколько было в СССР политзаключенных за последние 20 лет

советской власти? Меньше, чем в США. Да и у тех, кто ими был,

карьера сложилась порой великолепно. Солженицын, антисоветчик

и бывший убежденный троцкист, стал американским миллионером

и весьма благополучно дожил до преклонных лет. Он в молодости

ненавидел Сталина за то, что тот идет не ленинским путем, не

осуществляет мировую революцию, ввел «золотопогонников» в

Красной Армии. Он же повторил на весь мир геббельсовскую кле-

вету, будто в довоенном СССР было более 10 миллионов заклю-

ченных. Положим, понять Геббельса можно: во время войны клеве-

27

|ДОСЬЕ ЭПОХИ I---------------------------------------------

та — тоже оружие. Но почему так часто многие повторяют ее вновь

и вновь? Ведь еще в 1991 году, при антисталинской массовой про-

паганде, были опубликованы официальные цифры числа заклю-

ченных в СССР.

На 1 января 1937 года в исправительно-трудовых лагерях нахо-

дилось 820 881 человек, из них 104 826 — за контрреволюционные

преступления. Через год — соответственно 996 367 и 454 432. Перед

Отечественной войной число политических немного уменьшилось.

Как же можно утверждать заведомую ложь о существовании милли-

онов политзаключенных?

Недавно один профессор мне заявил, что Сталин и Генштаб ока-

зались идиотами. Потеряли 4 миллиона солдат, сдавшихся в плен, и

подпустили врага к Москве, где началась паника (он ребенком видел

это), а защитила столицу горстка панфиловцев. Так высказался чело-

век, считающий себя патриотом и приверженцем социализма.

Так в чем же дело? Как докопаться до правды? Вообще-то и

копать глубоко не надо. Она лежит буквально на поверхности. Ее не

видят только те, кто не желает взглянуть на нее или не способен

логически мыслить. Обратимся к фактам.

В 1942 году гитлеровцы захватили Прибалтику, Белоруссию,

Молдавию, Украину и значительную часть Европейской России. На

этой территории проживало 40 % населения Советского Союза. Тог-

да враг был сильней, организованней, чем мы. На стороне Гитлера

была почти вся Западная Европа: индустриальная мощь Германии,

Бельгии, Франции, Чехословакии, Австрии, а также вооруженные

силы Италии, Румынии, Венгрии, отчасти Испании.

Кто же мог сопротивляться нашествию, если в СССР 10 милли-

онов мужчин находилось в лагерях (а их еще надо было охранять),

около 4 миллионов сдались немцам и еще 2—3 миллиона было уби-

то? Получается, будто и впрямь осталась только горстка героев-

панфиловцев, старики, женщины и дети. Из них почти все ненави-

дели советскую власть и Сталина! А ведь второй фронт англо-аме-

риканцы открыли только в 1944 году, когда скорая победа СССР

не вызывала сомнений. Да еще на востоке близ советской границы

стояла японская армия, против которой надо было держать свои

воинские части.

Какой же неведомой силой удалось разгромить фашистов под

Москвой? Для вовсе непритязательной публики пустили «утку»:

мол, облетели военачальники и священнослужители столицу ико-

ной, вот и бежал враг. Однако не под хоругвями воевал советский

солдат, а под красным знаменем. И не иконы помогли громить

---------------------------1 28 ---------------------------

-------------------------------1 МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ |

врага под Сталинградом, Курском, взять Берлин. Неужели трудно

сопоставить цифры и факты? Неужели невозможно понять, что

доводы антисоветчиков нелепы, лживы и подлы?

За всю войну Красная Армия потеряла убитыми, умершими от

ран и болезней, погибшими в плену и пропавшими без вести

8 млн 668 тысяч солдат и офицеров. Потери немалые, но и не столь

чудовищные, как порой называют (нередко добавляя сюда и мно-

гие миллионы мирных жителей).

Да разве мог бы выстоять советский народ без огромного напря-

жения воли, силы духа и — что совершенно необходимо! — без веры

в свое руководство и Сталина, в свое социалистическое Отечество?

В войне, как известно, побеждают — при прочих равных усло-

виях — сильные духом.

ПРЕДАННЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Данная глава — вводная. Она преимущественно публицистична.

Цель ее — оправдать появление этой и ряда других книг, авторы

которых стремятся рассказать правду о советской эпохе и о людях

того времени.

Можно сразу возразить: эпоха была противоречивой, а люди

были разные. Да, конечно. В любой стране всегда сосуществуют ге-

рои и предатели, труженики и пройдохи, честные и подлецы, мудре-

цы и глупцы. Велико разнообразие человеческих личностей. Вопрос

лишь в том, каким разновидностям предоставлен государством ре-

жим наибольшего благоприятствования.

И другой вопрос: а надо ли вообще ворошить прошлое? Не луч-

ше ли уметь пользоваться возможностями нового времени и думать

о будущем? Надо быть активными, предприимчивыми, практич-

ными, ориентируясь на нынешние богатые страны буржуазной де-

мократии.

Однако с давних пор существует другое мнение. Как выразил

его в своей работе «Мозг армии» Б.М. Шапошников: «История яв-

ляется наилучшей наставницей в делах практических». А он — не

только военный мыслитель, но и строевой офицер, военачальник —

знал толк и в теории, и в практике.

К тому же давно уже историю превратили в орудие идеологи-

ческой борьбы. Потому ее меняют, извращают, переписывают зано-

во при очередной смене власти. Порой при этом возникают неле-

пейшие ситуации.

---------------------------29 |--------------------------

| ДОСЬЕ ЭПОХИ I------------------------------------------

Вдумайтесь: в буржуазно-демократической антисоветской РФ

торжественно празднуют победу в Отечественной войне советского

народа под руководством И.В. Сталина. Одновременно не прекраща-

ются потоки лжи, изливаемые СМРАП на всю советскую эпоху и,

конечно же, на бывшего вождя, его сторонников (а стало быть, и

на Бориса Михайловича Шапошникова).

Неудивительно, что чудовищную нелепость происходящего не

сознают создатели информационного месива. Они соединяют слад-

кие приветствия ветеранам с мерзостями геббельсовской, даллесов-

ской и прочей антисоветской клеветы. Но ведь и миллионы потре-

бителей этой стряпни воспринимают ее как нечто само собой разу-

меющееся. Массовое помрачение умов!

Так воспитываются новые поколения «россиян», отучаемых от

логичного мышления, чувства собственного достоинства и любви к

Отечеству. Как же можно любить тюрьму народов и чудовищного

злодея?! К тому же этот вождь был еще и злейшим врагом своего

народа. Как пишет Б.С. Илизаров в книге «Тайная жизнь Сталина»:

«Сталин умер в тот момент, когда подготовил очередную удавку

своему рабски покорному, пресмыкающемуся народу».

Явно проговорился этот «ученый» (на всякого подлеца доволь-

но простоты). Он обозначил ту цель, в которую метят враги Рос-

сии, понося Сталина: советский (читай — русский) народ-победи-

тель. То, что не удалось свершить гитлеровцам, теперь с успехом

осуществляют их последователи, преисполненные ненависти не только

к социалистическому строю и коммунистической партии, но всему

советскому русскому народу.

Неудивительно, что на Западе к нам и нашей величайшей в

истории России победе отношение презрительное или снисходи-

тельное: мол, была победа ваша, стала наша; прежде мы вас опаса-

лись, с вами считались, а то и заискивали перед вами, а теперь вы

у нас под пятой.

Из некоторых бывших союзных республик раздаются прокля-

тия в адрес «русских оккупантов». И это — из ныне марионеточных

«независимых» государств, прилепившихся к окраине Западной

Европы. А ведь еще недавно тот же эстонец или латыш были пол-

ноправными гражданами страны, раскинувшейся от Балтики до

Черного моря и Тихого океана. Где это видано, чтобы оккупанты

имели не больше (а то и поменьше) прав и возможностей, чем

«порабощенные» народы? Не секрет, что нацисты считали прибал-

тов, как и славян, недочеловеками.

30

------------------------------1 МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ^

Ну а какое отношение к нашей 60-летней давности победе в

современной Германии? Коротко сказать — разное. Однако об-

щую, отчасти, пожалуй, официальную установку раскрывает

письмо из Кёльна:

«Уважаемое издательство “Вече”!

Спасибо вам за замечательную книгу Р. Баландина и С. Смирно-

ва «Дипломатические поединки Сталина». Я ждал эту книгу 50 лет!

Мой отец, которому в этом году исполнилось 90 лет, ветеран Вели-

кой Отечественной войны (с июня 1941 по декабрь 1946-го прошел

дорогами войны от рядового до капитана) просит передать низкий

поклон авторам этой исторической книги.

Приближается Великий юбилей — 60-летие нашей Победы. Ма-

газины Европы завалены макулатурой о войне (альбомы, мемуары,

энциклопедии, хорошо иллюстрированные фотографиями сгорев-

ших танков и колоннами наших пленных), они доказывают, что

войну выиграли западные «союзники», высадив 2-й фронт и раз-

громив в Африке 80-тысячный (!) корпус Роммеля. А куда исчезли

тысячи «тигров», «пантер», «Фердинандов», «мессершмиттов» и мил-

лионы немецких солдат и офицеров в 1945-м? Кто победил во Вто-

рой мировой войне? Кто «заплатил» за Победу? Что такое «Блока-

да»? Немцы считают, что «блокада» была в 1948 году в Западном

Берлине, но почему-то стесняются показывать свое «Пискаревское

кладбище». Где они, умершие от голода в Западном Берлине?

Мой отец участвовал в великих битвах: в 1941-м их 104-я стрел-

ковая дивизия не пустила немецкий горнострелковый корпус «Нор-

вегия» в Мурманск, а в 1944-м выгнали захватчиков-террористов с

родной земли. Осенью 1944-го их дивизию перебросили на 3-й Ук-

раинский фронт, под Яссы. В январе 1945 года под Будапештом

104-я и многие другие попали в окружение: это была вторая “Кур-

ская битва”: остановив наступление в Арденнах (Бельгия), немцы

перебросили 6-ю танковую армию СС за 1000 км по всей Европе

(где же были хваленые US-бомбардировщики? Бомбили беззащит-

ные Лейпциг и Дрезден!) и ударили по 3-му Украинскому фронту.

Окружение было недолгим — на помощь пришел 2-й Украинский,

и они вместе освободили Будапешт и Вену. В Вене — памятник

нашим воинам с боевым приказом Сталина!..

Моя семья в 1996 году была вынуждена эмигрировать из-за го-

лода, переживаний за детей, ухудшения жизни. Я работал началь-

ником производства завода железобетонных изделий, моя жена —

старший инженер ПКТБ, дети учились в школе. Наша беда — мы не

--------------------------[5Г]--------------------------

| ДОСЬЕ ЭПОХИ I---------------------------------------------

умели воровать и спекулировать! Поэтому был только один вы-

ход — продали квартиру наших родителей (ничего больше не было),

купили билеты на самолет и улетели: это тоже история России!

Я никогда и ничего не боялся: играл в регби на первенство

Москвы, служил в СА в РЭЗМ-З Прикарпатского ВО (сам напро-

сился в боевую часть — как отец). Мой отец строил Останкинскую

телебашню и лауреат: тоже история России!

С уважением, Александр Тринкер. 24.05.2004. Кёльн, Германия».

Повторю: не в Сталине суть проблемы. Его имя — символ, лишь

косвенно связанный с данной конкретной личностью. У этого челове-

ка были свои достоинства и недостатки. Но не ловкая пропаганда, а

народная молва, вера и чаяния сотен миллионов людей во всем мире

вознесли его на вершину славы, сделав ключевой фигурой XX века.

Он 30 лет руководил великим государством нового типа, кото-

рое в одиночку противостояло ведущим капиталистическим держа-

вам. Оно явно выигрывало мирное соревнование с ними практичес-

ки по всем показателям развития: экономического, социального,

нравственного, культурного, научно-технического. Именно это ста-

ло залогом победы в Великой Отечественной войне.

Рост могущества и авторитета Советского Союза неизбежно поро-

дил такое сложное явление, как культ Сталина. Об этом убедительно

писал крупный русский мыслитель и публицист В.В. Кожинов, кото-

рый был даже отчасти антисталинистом, причем убежденным и после-

довательным, а не конъюнктурным. Он справедливо отмечал: «Культ

Сталина — это вовсе не результат интриг его самого и каких-то со-

мнительных подручных; это было в прямом смысле слова всемирное

явление, которое осуществлялось повсюду от Мадрида до Шанхая».

Даже такие враги народовластия, как Черчилль, вынуждены были

признавать высочайшие достоинства советского вождя.

В те далекие времена многомиллионные массы людей нельзя

было оболванить, как это делается теперь с помощью электронных

СМИ. А прославлялся он не как сверхчеловек или полубог, а как

символ СССР, советского (русского) народа.

Повторю: первая половина XX века была для нашего народа

героической эпохой. В такие времена свершаются великие деяния,

а они сопряжены с немалыми жертвами. Так было во все века в

разных странах. И дело, конечно, не столько в правителе, сколько

в народе, вернее сказать, в их единстве и самоотверженности.

Героизм не бывает подневольным, трудовой подъем — по при-

казу начальства. Массовый террор никогда и нигде не укреплял

----------------------------1 32 ---------------------------

---------------------------------1 МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ |

государство. Тем, кто убежден в обратном, хорошо известны, по-

видимому, страх и лицемерие, но неведома суть подвига, энтузиаз-

ма и любви к родине.

Существуют два принципиально разных вида террора. В одном

случае он направлен на привилегированные, криминальные и анти-

народные группировки, в другом — на народ.

Насилие над людьми можно осуществлять по-разному. Чаще всего

подавлением, унижением или изоляцией всех недовольных, не же-

лающих подчиниться завоевателям. Так поступают с покоренными

племенами испокон веков.

За последние два-три столетия в капиталистических странах осо-

бенно успешно используется экономический тоталитаризм. Он дей-

ствует значительно эффективней, чем политический (который, к

примеру, существовал в СССР и практически не затрагивал инте-

ресов народных масс).

Ситуация усугубилась: к экономическому добавился духовный

тоталитаризм. Современные психотехнологии позволяют осуществ-

лять через электронные средства массовой информации террор осо-

бого рода, калечащий души многих и многих миллионов людей.

Конечно, элементы духовного гнета в той или иной степени

присутствуют в любом обществе, осуществляются в любом государ-

стве. Были они и в Советском Союзе. Вопрос только в том, во имя

чего осуществлялся диктат, или ради сохранения власти и матери-

ального процветания меньшинства, порой ничтожного (и количе-

ственно, и качественно), или ради процветания страны и улучше-

ния жизни народа.

Борис Михайлович Шапошников посвятил свою жизнь служе-

нию Отечеству. В Гражданскую войну он сражался на стороне наро-

да. Не жалея сил участвовал в становлении и укреплении Красной

Армии. Многое сделал для победы СССР над фашистами в Великую

Отечественную войну.

А потому в 60-ю годовщину нашей великой Победы с горечью

приходится признавать: в мирное время, в пропагандистской войне

Советский Союз потерпел сокрушительное поражение. Его номенк-

латурное руководство, разные социальные слои оказались поражен-

ными злокачественными метастазами, жаждой максимума матери-

альных благ, комфорта и богатства. Главная причина распада стра-

ны — духовная пагуба, интеллектуальное и моральное вырождение

многих граждан, прежде всего из числа служащих, работников нау-

ки и культуры.

33

| ДОСЬЕ ЭПОХИ |---------------------------------------

ПЕРЕРОЖДЕНЦЫ

Так почему же враги не существующего СССР и давно умерше-

го Сталина продолжают изливать потоки клеветы на него? Вновь и

вновь повторяют его имя, а значит, невольно вызывают интерес к

нему. Неужели они этого не понимают?

Безусловно — понимают. Но у них за фигурой Сталина опреде-

ленно маячит более крупная и важная цель: Россия. Торжествующе

празднуют расчленение СССР, вымирание русских наши враги. Они

стремятся окончательно низвести наш народ до уровня именно раб-

ски покорного, пресмыкающегося перед богатством, отягощенного

комплексом вины и неполноценности.

Во времена Сталина — и я тому свидетель — советский народ

внушал уважение всем странам. Тем и объясняется поистине все-

мирная слава Иосифа Виссарионовича. Даже самые непримиримые

враги СССР не позволяли себе таких высказываний, которые ныне

слышишь с экрана телевизора или по радио, прочтешь в газетах,

журналах, книгах. Цель — опозорить, унизить русский народ, ли-

шив его будущего, добить Россию.

В конце 2004 года я получил еще одно письмо из Кёльна от

А. Тринкера. Он вновь подчеркнул: «В любой западной историчес-

кой литературе преувеличиваются заслуги англо-американских “ос-

вободителей” и преуменьшаются заслуги Красной Армии, ни слова

о нашем Генштабе, строчек 20 о Жукове. Зато очень много_о Чер-

чилле, Рузвельте, обо всех немецких генералах и о немецкой воен-

ной технике. Выпячиваются заслуги второ- и третьеразрядных дея-

телей. И конечно, Сталин показан негативно: вспомнили и поля-

ков в Катыни, и раздел Польши. Даже не могли вспомнить, что в

сентябре 1939 г. Сталин вывез из Польши и спас жизни 0,5 млн

евреев, потом спас миллионы людей в Европе и миллионы людей

во всем мире освободились от рабства колониального!»

К письму приложена вырезка из местной газеты на русском

языке «Районка»: интервью с неким Владимиром Семеновичем

Батшевым, среди книг которого — «Поколение с перебитыми но-

гами», «Записки тунеядца». К юбилею Победы немецкое изда-

тельство выпустило очередной его опус: «Власов. Опыт литера-

турного исследования гражданской войны в СССР в 1941 — 1945 го-

дах». Он утверждает, что эта война не была ни великой, ни

отечественной. Вот некоторые высказывания этого, судя по сло-

вам и внешности, ярого русофоба: «Примером для меня был “Ар-

34

МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ

хипелаг ГУЛАГ” А.И. Солженицына, и я шел по намеченной им

дороге. Не зря в моей книге так много ссылок на Александра

Исаевича.

Тема советско-германской войны — последнее, что осталось у

нынешнего российского идеологического аппарата из советских ми-

фов, и развенчание этих идеологем — серьезный удар по советской

мифологии. И тут я не первый. На 10 лет раньше по ним ударил

своим «Ледоколом» (простите за каламбур) Виктор Суворов.

Что же касается Андрея Андреевича (Власова. — Авт.), то он

был не предателем, а великим русским патриотом. Он вместе с

немецкими офицерами-заговорщиками вел свою, самостоятельную

линию. Всем бы нам быть такими!

Я писал не “советский народ”, а “население СССР ненавидело

коммунистический режим”. И приход немцев — а не фашистов! —

был встречен, как приход освободителей.

Не хотел народ воевать! Не хотел! За что? За колхозы и НКВД?

За людоеда Сталина? В каждой третьей семье были репрессирован-

ные, 18 миллионов крестьян были раскулачены. И эти люди хотели

воевать за советскую власть? Не смешите меня.

Моя цель — развеять туман идеологических мифов, связанных

с советско-германской войной. Повторяю: она не была ни великой,

ни отечественной. И мне жаль тех, кто не хочет знать правды. Это —

духовно убогие люди. Такими их сделала советская власть».

Безусловно, далеко не все наши воины шли умирать за суще-

ствовавшую тогда официальную идеологию, не все любили Ста-

лина. Но все они сражались и умирали за Родину. А она у них была

одна-единственная: Советская Россия. Никакой другой Родины у

них не было. Это нынешние трусы и предатели глаголют о какой-

то иной России, «которую мы потеряли». Пора бы понять: у тех,

кто ценой собственной крови добывал Победу, даже родившихся

в царское время и служивших в царской армии, родиной был

Советский Союз.

Власов оказался просто шкурником и подлецом. Он сдался в

плен после разгрома своей армии — вовсе не из каких-то идейных

соображений. В записях Геббельса 7 марта 1945 года приведен его

разговор с Власовым. Этот бывший советский генерал утверждал,

будто русский народ мечтает сбросить сталинское иго — надо лишь

нанести Красной Армии сокрушительный удар.

Геббельс проницательно отметил: «Когда Власов заявляет, что

Сталин — самый ненавистный человек в России, то это, конечно,

говорится ради собственного оправдания».

35

I ДОСЬЕ ЭПОХИ I-------------------------------------------

Действительно, существует, скажем так, синдром предателя. Тот,

кому по каким-то соображением или обстоятельствам приходится

нарушать присягу, отказываться от партии, в которую вступал доб-

ровольно, резко менять идеологическую установку, вынужден оп-

равдываться, прежде всего перед самим собой (если он не закон-

ченный подлец). Поэтому он начинает выпячивать, преувеличивать

многократно недостатки преданного им государства и его руково-

дителей. Никому не нравится клеймо предателя, а потому надо вы-

ставить себя идейным противником, борцом за демократию, права

человека и пр.

Итак, в год юбилея славной победы советского народа под ру-

ководством Сталина надо четко осознать: были и остаются Герои

Советского Союза. Но были, есть и торжествуют предатели Советс-

кого Союза. Многих из них следует считать трижды предателями:

СССР, великой России, Коммунистической партии. Они вынужде-

ны выдавать себя за идейных врагов коммунизма, марксизма, ле-

нинизма, сталинизма и еще невесть чего. Но все это лишь маскирует

горькую правду: они вольно или невольно стали врагами советско-

го народа, России, русской культуры.

Есть среди них — слишком много! — оболваненные антисоветс-

кой пропагандой, мнящие себя монархистами (без царя не только в

голове, но и в реальности) и патриотами (без Родины, ибо она у

нас всех одна — СССР). Удивительным образом подобные монархи-

сты и патриоты оказались в одних рядах с ненавистниками России.

Ведь во всем мире Советский Союз называли Россией, а его граж-

дан — русскими. На этом и зиждется современная антисоветская

пропаганда.

Развязав ее у себя в Отечестве, руководители страны так и не

поняли, что позорят, уничижают собственное государство, да и

себя самих тоже. Вот когда удалось сделать нынешний русский на-

род жалкими рабами и приспособленцами.

Судите сами: капиталы в руках абрамовичей, энергетикой заве-

дуют Чубайсы, экономикой — Грефы, пропагандой и «культурой» —

многочисленные швондеры. Русским предоставлена роль шарико-

вых, прислуживающих тем, кто их ограбил, оболванил и продол-

жает унижать.

Горько писать об этом. Однако правду необходимо знать всем

нам для того, чтобы сохранился наш народ, не распалась и не сги-

нула навсегда Россия. И дело тут не только в патриотических чув-

ствах, любви к Родине. В XXI веке человечество оказалось в тупи-

ке, без ориентиров, достойных разумных существ, без высоких ду-

--------------------------- 36 |--------------------------

------------------------------1 МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ!

ховных идеалов, без великих свершений. Вот почему нам надо вновь

и вновь обращаться к недавнему героическому прошлому, вспоми-