Текст

А.А.КА^АКОв * В. M. ДАВЫДОВСКИЙ • Е, АЛЗА^АКОВ

УСТРОЙСТВА

АВТОМАТИКИ

ТЕЛЕМЕХАНИКИ

И связи

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

А.А.КАЗАКОВ • В. М. ДАВЫДОВСКИЙ • Е.А.КАЗАКОВ

УСТРОИСТВЛ

АВТОМАТИКИ

ТЕЛЕМЕХАНИКИ

И СВЯЗИ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Издание седьмое,

переработанное

и дополненное

Утверждено Главным

управлением учебными

заведениями МПС

в качестве учебника для

техникумов

железнодорожного '

транспорта

МОСКВА -ТРАНСПОРТ- 1993

УДК 656.25(075.3)

казаков А. А., Давыдовский В. М., Казаков Е. А.

Устройства автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном

транспорте; Учебник для техникумов ж.-д трансп.— 7-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Транспорт, 1983 — 375 с.

Дано описание устройств автоблокировки, релейной полуавто-

матической блокировки, автоматической локомотивной сигнализации,

автоматизации сортировочных горок, а также устройств ручной, ав-

томатической, дальней, избирательной телефонной связи телеграф-

ной и радиосвязи.

7-е издание дополнено описанием системы автоблокировки с

централизованным расположением аппаратуры, устройств ПОНЛБ,

принципов построения систем с применением вычислительной тех-

ники и др.

6-е издание вышло в 1978 г.

Для учащихся техникумов железнодорожного транспорта.

Книгу написали: введение, главы I, IX—XII — канд. техн,

наук. А. А. Казаков; главы II—VIII — канд. техн, наук Е. А. Каза-

ков, главы XIII—XXII — инж. В. М. Давыдовский.

Рецензенты: В. В. Князевский, В. М. Сорокин.

Заведующий редакцией! В. П. Реппева.

Редакторы О. В. Карманов, Н. Л. Немцова.

3602040000-084

049(01) 83

84-83

© Издательство «Транспорт», Г

ОТ АВТОРОВ

Седьмое издание учебника «Устройства автоматики, телемеха-

ники и связи на железнодорожном транспорте» переработано в

соответствии с программой по специальности «Эксплуатация же-

лезных дорог».

При переработке учебника авторами учтены замечания и по-

желания, поступившие от преподавателей техникумов. Из учебни-

ка исключены старые электромеханические системы полуавтома-

тической блокировки, семафоры, устаревшие типы релейной

аппаратуры. Учитывая развитие комплексных систем автоматики,

разделы «Автоблокировка» и «Автоматическая локомотивная сиг-

нализация» полностью переработаны. Описание автоблокировки

дано в комплексе с напольными устройствами АЛС. В разделе

«Автоматическая локомотивная сигнализация» дано описание

только локомотивных устройств АЛС.

По аналогии с шестым изданием учебника широко использо-

вано структурное изображение сложных станционных устройств

телемеханики. Полные принципиальные схемы приводятся и опи-

сываются только для отдельных элементов устройств, которые

изучаются в лаборатории или используются в курсовом и диплом-

ном проектировании.

В учебнике описаны новые перспективные системы автомати-

ки и телемеханики. К таким системам относятся: многозначная

автоматическая локомотивная сигнализация, частотная автобло-

кировка, диспетчерская централизация системы «Луч», автомати-

ческое регулирование скорости скатывания отцепов АРС, автома-

тическое задание скорости роспуска составов АЗСР.

В учебнике освещены эксплуатационные вопросы по использо-

ванию, содержанию устройств автоматики, телемеханики и связи

и организации движения поездов при нарушениях нормальной

работы этих устройств.

Авторы благодарят преподавателей техникумов, приславших

свои критические замечания и предложения, направленные на

улучшение учебника.

ВВЕДЕНИЕ

Ведущую роль по увеличению пропускной и провозной способ-

ности дорог, повышению перерабатывающей способности сорти-

ровочных, грузовых станций, сокращению времени оборота ваго-

нов, увеличению скорости грузовых и пассажирских поездов при

минимальных по сравнению с другими устройствами затратах иг-

рают устройства автоматики, телемеханики и связи, а также

автоматизированные системы управления перевозками и техноло-

гическими процессами. Для регулирования движения поездов на

перегонах широкое применение получил комплекс устройств, в

который входят: автоблокировка, автоматическая локомотивная

сигнализация и диспетчерский контроль движения поездов.

Строительство автоблокировки в СССР началось в 30-х, годах.

В дальнейшем автоблокировка нашла широкое применение на

двухпутных и однопутных линиях участков с тепловозной и элек-

трической тягой.

Во второй половине 30-х годов по разработкам ВНИИЖТ

была введена в эксплуатацию система автоматической локомотив-

ной сигнализации непрерывного типа (АЛСН). В дальнейшем

устройства АЛСН вошли в комплексную систему и их проектиро-

вали и строили совместно с автоблокировкой. Начиная с 50-х го-

дов началось поэтапное повышение скоростей движения поездов и

появилась необходимость в усовершенствовании существующих

систем регулирования.

По разработкам ВНИИЖТ, КБ ЦП! МПС и ГТСС была соз-

дана частотная автоблокировка и многозначная АЛС. В 70-х годах

была разработана автоблокировка без проходных светофоров с

централизованным размещением аппаратуры (ЦАБ). Регулирова-

ние движения по этой системе ведется только средствами АЛСН.

Для торможения поезда в зависимости от свободное™ впереди

лежащих блок-участков вместе с АЛСН нашла применение систе-

ма автоматического управления тормозами (САУТ).

. Регулирование движения поездов на станциях, начиная с 30-х

годов, производят средствами релейной электрической централи-

зации. Сначала релейную централизацию строили па малых про-

межуточных станциях магистральных линий с автоблокировкой.

В 1945—1946 гг. была разработана релейная централизация для

крупных станций с большим числом стрелок и большой маневро-

вой работой.

В 1947—1948 гг. появилась релейная централизация маршрут-

ного типа, которая позволила сократить до минимума действия

дежурного по станции (ДСП) при установке маршрутов. В настоя-

щее время устройствами маршрутной централизации оборудованы

многие станции на сети железных дорог.

Для ускорения внедрения маршрутной централизации была

разработана блочная маршрутно-релейная централизация

(БМРЦ), которая с I960 г. принята как типовая для крупных

станций магистральных линий.

4

Большое распространение получила диспетчерская централи-

зация для телемеханического управления стрелками и сигналами

ряда промежуточных станций с одного диспетчерского поста. Раз-

витие диспетчерской централизации началось со второй половины

30-х годов. Сначала применялась диспетчерская централизация

временного кода (ДВК), полярно-частотная диспетчерская цен-

трализация (ПЧДЦ), а с 1961 г.— частотная диспетчерская цен-

трализация (ЧДЦ).

Система ЧДЦ обладает большим быстродействием и емкостью

по управлению и контролю по сравнению с системой ДВК. Однако

система ЧДЦ не обладает достаточной защищенностью от помех

и ее нельзя применять на электрифицированных участках пере-

менного тока. Для этих участков в 1968—1969 гг. была разрабо-

тана и начала внедряться новая частотная система ДЦ с цикличе-

ским контролем «Нева».

В 1978—1979 гг. путем усовершенствования системы ДЦ «Не-

ва» появилась еше более совершенная частотная система ДЦ

«Луч», обладающая большой емкостью и быстродействием.

В лабораториях ВНИИЖТ и ГТСС разработан целый комплекс

устройств для автоматизированных сортировочных горок. В комп-

лекс вошли такие системы, как горочная автоматическая центра-

лизация (ГАЦ), автоматического регулирования скоростей скаты-

вания отцепов (АРС), автоматического задания скорости роспус-

ка (АЗСР).

Развитие устройств автоматики и телемеханики характеризует-

ся следующими цифрами: автоблокировкой и диспетчерской цен-

трализацией оборудовано 56,5% общей длины железных дорог.

В электрическую централизацию включено 58,5% стрелок.

Большую роль в регулировочном процессе на железнодорожном

транспорте играют устройства проводной связи и радиосвязи.

Устройства связи позволяют вести оперативное управление и ко-

ординирование работы подразделений.

Все более широкое распространение получают автоматизиро-

ванные системы связи. К ним относятся автоматические телефон-

ные станции (АТС) координатного типа, многоканальные виды

телефонной и телеграфной связи, система радиорелейной связи.

Большое распространение получила автоматическая телеграф-

ная связь с применением стартстоппых телеграфных аппаратов с

перфорирующими и трансмиттерными приставками. С помощью

телеграфной связи телеграммы передают путем прямого соедине-

ния абонентов через автоматические телеграфные станции.

Широкое применение получают различные виды радиосвязи.

Для связи поездного и маневрового диспетчеров с движущимися

локомотивами и передачи непосредственно машинистам команд

управления, а от них получения информации о движении поездов

применяются устройства поездной, маневровой и станционной ра-

диосвязи.

РАЗДЕЛ

ПЕРВЫЙ

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА

Глава I

ПОСТОЯННЫЕ СИГНАЛЫ

1. Назначение и классификация сигналов

В устройствах автоматики и телемеханики для регулирования

движения поездов па перегонах и станциях применяют постоян-

ные сигналы. С помощью сигнала передается приказ машинисту,

разрешающий или запрещающий движение. Работники железно-

дорожного транспорта должны немедленно выполнять требования

сигнала всеми возможными средствами.

На железнодорожном транспорте используют единые для всех

железных дорог страны сигналы, установленные Инструкцией по

сигнализации на железных дорогах Союза ССР.

Сигналы подразделяют на видимые и звуковые. К видимым

сигналам относятся: светофоры, диски, щиты, фонари, флаги, сиг-

нальные указатели и сигнальные знаки. Звуковыми сигналами

могут быть свистки локомотивов, моторвагонных поездов и дрезин,

ручные свистки, духовые рожки, гудки и петарды.

Основным видимым сигналом на железнодорожном транспорте

является светофор. Для регулирования движения поездов свето-

фор имеет следующие основные сигнальные показания: один зеле-

ный огонь — разрешается движение с установленной скоростью,

следующий светофор открыт; один желтый огонь — разрешается

движение с готовностью остановиться, следующий светофор за-

крыт; один желтый мигающий огонь — разрешается движение с

установленной скоростью, следующий светофор открыт и требует

проследования его с уменьшенной скоростью; два желтых огня,

из них верхний мигающий,— разрешается движение с уменьшен-

ной скоростью (не более 50 км/ч); поезд следует с отклонением по

стрелочному переводу, следующий светофор открыт; два желтых

огня — разрешается движение с уменьшенной скоростью (не более

50 км/ч) и готовностью остановиться у следующего светофора;

поезд следует с отклонением по стрелочному переводу, следующий

светофор закрыт; один красный огонь — стой, запрещается проез-

жать сигнал. При организации маневровой работы используют сле-

дующие сигнальные показания: лунно-белый — разрешается ма-

невровое движение; синий — запрещается маневровое движение.

6

Перечисленная сигнализация светофоров имеет скоростной ха-

рактер, так как сигнальное показание не только разрешает или

запрещает движение, но и указывает на скорость, с которой мож-

но осуществлять движение. Показание перегонного светофора пе-

редает приказ на запрещение или разрешение движения у данного

светофора с установленной скоростью и одновременно предупреж-

дает о состоянии впереди стоящего светофора и допустимой ско-

рости его проезда. Входные светофоры передают приказы на раз-

решение или запрещение въезда поезда на станцию. Одновремен-

но передают приказы, с какой скоростью поезд может проследо-

вать светофор при входе на станцию и двигаться по прямому пути

или с отклонением по стрелочным переводам с обычными и поло-

гими марками крестовин.

По обычным стрелочным переводам с крестовиной марки ’/п

движение на боковой путь допускается со скоростью 40 км/ч для

грузовых и 50 км/ч для пассажирских поездов, ио пологим пере-

водам с крестовиной марки '/is— не более 80 км/ч и с крестовиной

марки '/гг— не более 120 км/ч.

По назначению светофоры подразделяют на: проходные —

разрешающие или запрещающие проследовать поезду с одного

блок-участка на другой; входные — разрешающие или запрещаю-

щие поезду следовать с перегона па станцию; выходные — разре-

шающие или запрещающие отправиться поезду со станции на

перегон; маршрутные — разрешающие или запрещающие поезду

проследовать из одного района станции в другой; прикрытия —

для ограждения места пересечений железных дорог в одном уров-

не с другими дорогами; заградительные — требующие остановки

при опасности для движения, возникшей на переездах при ограж-

дении составов для осмотра и ремонта вагонов на станциях; пре-

дупредительные -—предупреждающие о показании основного све-

тофора (входного, проходного, заградительного и прикрытия);

повторительные — для оповещения о показаниях входного, марш-

рутного и других светофоров, когда по местным условиям види-

мость основного светофора не обеспечивается; маневровые — раз-

решающие или запрещающие производство маневров; горочные —

разрешающие иля запрещающие роспуск составов с горки; локомо-

тивные— устанавливаемые в кабине машиниста и разрешающие

или запрещающие поезду следовать по перегону и предупреждаю-

щие о показаниях путевого светофора, к которому приближается

поезд.

При неисправности сигналов движение разрешается с провод-

ником по письменному разрешению или пригласительному сигналу.

В случае запрещающего показания проходного светофора, а

также с непонятным показанием или при погасших огнях проход-

ного светофора проезд запрещается. Машинист обязан после оста-

новки отключить поездной автостоп, отпустить автотормоза и ве-

сти поезд до следующего светофора со скоростью не более 20 км/ч

с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться,

если встретится препятствие для дальнейшего движения. В слу-

7

чае когда следующий проходной светофор будет в таком же

состоянии, движение поезда после остановки продолжается в том

же порядке.

Проходные светофоры автоблокировки, установленные на за-

тяжных подъемах, где тяжеловесный поезд после остановки не

сможет тронуться с места, снабжаются дополнительным щитком с

отражательным знаком прозрачно-белого цвета в виде буквы «Т».

Закрытый светофор на затяжном подъеме при наличии на нем

буквы «Т» разрешает проследование красного огня светофора без

остановки лишь грузовому поезду определенной весовой катего-

рии, не превышая скорости 20 км/ч, с особой бдительностью и го-

товностью немедленно остановиться, если встретится препятствие

для дальнейшего движения.

2. Установка светофоров

и их сигнализация на станциях

Светофоры располагают с правой стороны по направлению

движения, или над осью ограждаемого ими пути. Устанавливают

светофоры с соблюдением габарита приближения строений. На

перегонах и прямых участках пути светофоры размещают на рас-

стоянии от оси пути не менее 3100 мм, на прямых участках стан-

ционных путей мачтовые светофоры — на расстоянии нс менее

2450 мм, карликовые светофоры — не менее 1920 мм.

Входные светофоры размещают от первого входного стрелоч-

ного перевода на расстоянии не менее 50 м от остряка противо-

шсрстного или предельного столбика пошерстного стрелочного

перевода. На электрифицированных участках входные светофоры

устанавливают перед воздушными промежутками (со стороны

перегона), отделяющими контактную сеть перегона от контактной

сети станции, на расстоянии до 300 м. Выходные светофоры разме-

шают с каждого отправочного пути впереди места, предназначен-

ного для стоянки локомотива отправляющегося поезда. Проходные

светофоры автоблокировки устанавливают па границах блок-уча-

стков, а проходные светофоры релейной полуавтоматической бло-

кировки— на границах мсжпостовых перегонов.

На рис. 1 показана сигнализация на станции с обычными

стрелочными переводами с крестовинами марок !/о и ’/и, которая

расположена на участке, оборудованном трехзначпой автоблоки-

ровкой.

При горении на входном светофоре красного огня или одновре-

менно горящих красного и пригласительного, белого огней на

предвходном светофоре горит желтый огонь. Прием поезда на

главный путь 1П с остановкой разрешается горением одного жел-

того огня, без остановки (сквозной пропуск) — горением зеленого

огня.

Если вместо зеленого огня на входном светофоре горит желтый

мигающий огонь, то это показывает, что на выходном светофоре

горят два желтых огня (установлен вариантный маршрут отправ-

8

Рис. 1. Сигнализация станционных светофоров для станций с обычными стрел-

ками

ления) и поезду разрешается следовать на станцию с установлен-

ной скоростью, выходной светофор требует проследования его с

уменьшенной скоростью.

При приеме поезда на главный путь с отклонением по стрел-

кам (вариантный маршрут) на входном светофоре могут гореть:

два желтых огня, разрешающих следовать на станцию с умень-

шенной скоростью, выходной светофор закрыт и требуется оста-

новка; два желтых огня, из них верхний мигающий — разрешает-

ся следовать на станцию с уменьшенной скоростью, выходной све-

тофор открыт, остановки не требуется. На предвходном светофоре

горит желтый мигающий огонь.

При приеме на боковой путь ЗП на входном светофоре горят

два желтых огня, разрешающие движение с уменьшенной скоро-

стью с готовностью остановиться у закрытого светофора; горение

двух желтых огней, из них верхний мигающий — разрешается

проследовать по боковому пути станции безостановочно с умень-

шенной скоростью.

На крупных станциях для увеличения пропускной способности

применяют маршрутные светофоры.

Как показано на рис. 2, маршрутные светофоры HMIA и НМЗЛ

делят станцию от входного до выходного светофора на участки и

разрешают или запрещают движение поезда с одного участка

станции на другой.

Прием поезда с остановкой на пути ЗАП разрешается горени-

ем двух желтых огней па входном светофоре.

Прием поезда на путь ЗАП и проследование па путь ЗП (111)

разрешается горением двух желтых огней, из них верхний мигаю-

щий, входного светофора и горением желтого или зеленого огня

9

-<4—

->1 —1-~

/WH«Q0 #H€

Вариантный маршрут_______________

ТАП

Ч------:----Ьзг

HMIA 1—

"ЗАЛ

ЗАП И

Вариантный маршрут

in

^sn । i T I 1

i i i w к

ЗП III

ЗАП

1АП

ii1

ТАП

ТАП

? !

1 । N,

^-п1^и1н!ЦУ2.^- 01

in

in

in

in

in

Ш

О

Рис. 2. Сигнализация с применением маршрутных светофоров на станциях с

обычными стрелками

маршрутного светофора. Пропуск по путям М/7 и ЗП разрешает-

ся горением на входном светофоре одного желтого мигающего-

огня, на маршрутном светофоре HMIA двух желтых огней, из ппх

верхний огонь мигающий. Пропуск по путям 1АП и 1П разрешает-

ся горением на входном светофоре зеленого огня, на маршрутном

HMIA — желтого или зеленого огня.

В случае отправления с пути 1П по вариантному маршруту на

маршрутном светофоре горит желтый мигающий огонь, требую-

щий проследования выходного светофора с уменьшенной скоро-

стью.

Прием на путь 1АП по вариантному маршруту и пропуск на

путь /П разрешаются горением на входном светофоре двух желтых

огней — верхний мигающий, горением на маршрутном светофоре

HM.IA желтого или зеленого огня.

На рис. 3 показана сигнализация на станциях со стрелочными

переводами с крестовинами марок ’/18 и Чгг-

Прием поезда на боковой путь до маршрутного светофора

НМ1А разрешается горением на входном светофоре двух желтых

огней и одной светящейся зеленой полосы. Поезд должен следо-

вать на станцию со скоростью не более 80 км/ч с готовностью

остановиться у маршрутного светофора.

Безостановочное проследование поезда по боковому пути 22П

разрешается горением на входном светофоре одного зеленого ми-

гающего огня, одного желтого и одной зеленой полосы. Поезд

может следовать на станцию со скоростью не более 80 км/ч, следу-

ющий маршрутный светофор открыт и требует проследования его

со скоростью не более 80 км/ч.

10

Горение на маршрутном светофоре HMIA зеленого мигающего

огня, одного желтого и зеленой полосы разрешает проследование

выходного светофора со скоростью пе более 80 км/ч. При безоста-

новочном проследовании поезда по путям 1АП и ЗП на входном

светофоре горит зеленый мигающий огонь, разрешающий! поезду

следовать на станцию по главному пути с установленной скоро-

стью, следующий маршрутный светофор открыт и требует просле-

дования его со скоростью не более 80 км/ч. На маршрутном

светофоре НМ1А в случае, если выходной светофор с пути ЗП за-

крыт, горят два желтых огня и зеленая полоса; поезду разреша-

ется следовать па путь ЗП со скоростью не более 80 км/ч и остано-

виться у светофора НЗ.

При открытом выходном светофоре на маршрутном светофоре

горят два желтых огня — верхний мигающий и зеленая полоса;

поезду разрешается проследовать на путь ЗП со скоростью не бо-

лее 80 км/ч, выходной светофор открыт и его можно проследовать

с уменьшенной скоростью.

В случае горения на выходном светофоре желтого или зелено-

го огня на маршрутном светофоре горит желтый огонь, зеленый

мигающий и зеленая полоса; поезду разрешается проследовать

выходной светофор со скоростью не более 80 км/ч.

На станциях со стрелочными переводами с крестовинами ма-

рок '/22 при безостановочном пропуске по боковому пути входной

светофор сигнализирует горением одного зеленого мигающего ог-

ня, одного желтого огня и двумя зелеными светящимися полосами.

кам/Л Сигнализация станционных светофоров для станций с пологими стрел-

11

Рис. 4. Сигнализация на промежуточных станциях с продольной схемой

Поезду разрешается проследовать на станцию со скоростью не

более 120 км/ч на боковой путь; следующий светофор открыт и

разрешает проследование его с установленной скоростью. На от<

дельных станциях входной светофор для разрешения моторвагон-

ному поезду следовать на свободный участок пути с особой осто-

рожностью и скоростью не более 25 км/ч до маршрутного свето-'

фора с красным огнем сигнализирует горением трех желтых огней.

Во избежание задержек при приеме и отправлении поездов из-за

неисправности устройств на входных, выходных и маршрутных

светофорах предусматривают пригласительные лунио-белые огни

мигающие и немигающие.

Пригласительный огонь включает дежурный по станции, чем

разрешает поезду проследовать светофор с красным огнем (или

погасшим) и продолжать движение до следующего светофора (или

до предельного столбика при приеме на путь без выходного све-

тофора) со скоростью не более 20 км/ч с особой бдительностью

и готовностью немедленно остановиться, если встретится с пре-

пятствием для дальнейшего движения.

На выходных светофорах пригласительный сигнал может при-

меняться лишь на двухпутных линиях, оборудованных автоблоки-

ровкой, и только при движении по правильному пути. Пригласи-

тельный лунно-белый огонь загорается одновременно с красным

огнем или без красного огня.

На рис. 4 показана сигнализация на промежуточных станциях

с продольной схемой путей участков диспетчерской централи-

зации.

С помощью маршрутных светофоров организуется безостано-

вочное скрещение поездов при одновременном подходе встреч-

ных поездов к станции.

Па приведенном рисунке показана сигнализация для случаев:

прием поезда по светофору Н с остановкой на пути III; безоста-

новочный пропуск по путям 1П, 1АП; прием с остановкой на пути

2П-, безостановочный, пропуск по путям 1П, 2П; прием с останов-

кой на пути ЗП, прием с проследованием пути ЗП и остановкой

на пути 1АП-, безостановочный пропуск по путям ЗП, 1АП. Сигна-

лизация при приеме и пропуске поезда по светофору Ч анало-

гична.

При одновременном подходе поездов к станции для безоста-

новочного скрещения диспетчер устанавливает маршруты: в нечет-

ном направлении — безостановочный пропуск по пути ЗП и оста-

новка на пути М/7; в четном направлении — аналогичные маршру-

ты по путям 2П, 1П.

За время движения встречных поездов по своим маршрутам

освобождаются стрелочные горловины выходных стрелок, и дис-

петчер устанавливает маршруты отправления с путей 1АП в не-

четном направлении и 1П в четном.

Открытые выходные светофоры разрешают поездам безостано-

вочно проследовать со станции на перегон. Для организации об-

гона поездов в нечетном направлении диспетчер первый поезд

принимает по маршруту через путь ЗП с остановкой на пути 1АП\

второй поезд безостановочно пропускается по путям 1П, 2П.

3. Устройство светофоров

Для регулирования движения поездов на перегонах и станциях

применяют в качестве основных линзовые светофоры. Конструк-

тивно светофоры могут быть мач-

товые или карликовые.

Мачтовый входной и трех-

значный перегонный светофоры

(рис. 5, а и б) устанавливают

на железобетонной мачте. Вся

оптическая система светофора

помещена в светофорной голов-

ке, укрепленной к мачте с по-

мощью двух кронштейнов. Пере-

гонный светофор имеет одну

трехзначную головку, входной—

Две двузначные и одну однознач-

ную. Кроме того, на мачте вход-

ного светофора укреплен указа-

тель скорости с зеленой полосой.

После установки светофорной

головки кронштейны, указатели

окрашивают алюминиевой или

светло-серой масляной краской,

железобетонные мачты не окра-

шивают.

13

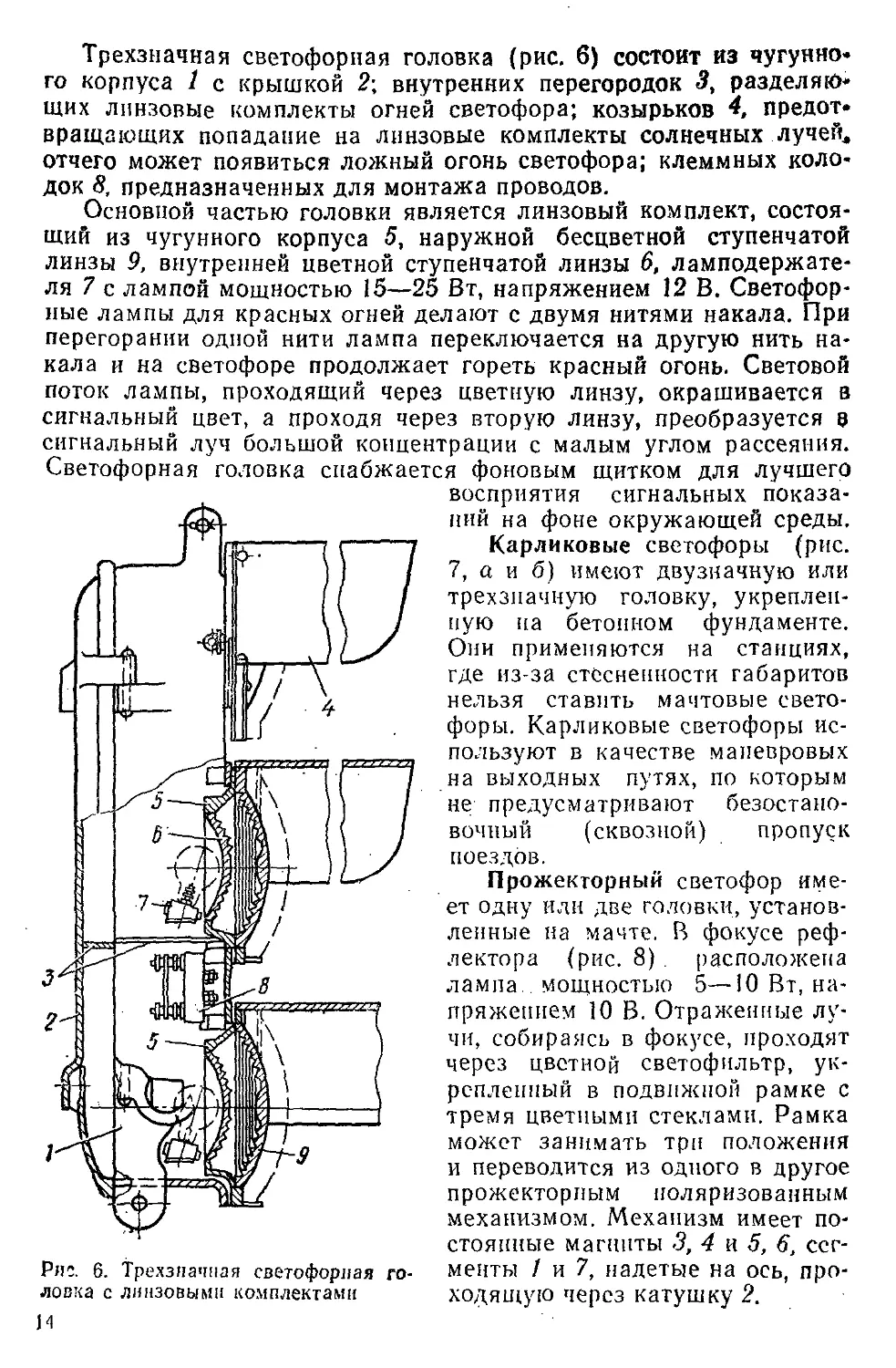

Трехзначная светофорная головка (рис. 6) состоит из чугунно-

го корпуса 1 с крышкой 2; внутренних перегородок 3, разделяю*

щих линзовые комплекты огней светофора; козырьков 4, предот*

вращающих попадание на линзовые комплекты солнечных лучейэ

отчего может появиться ложный огонь светофора; клеммных коло-

док 8, предназначенных для монтажа проводов.

Основной частью головки является линзовый комплект, состоя-

щий из чугунного корпуса 5, наружной бесцветной ступенчатой

линзы 9, внутренней цветной ступенчатой линзы 6, ламподержате-

ля 7 с лампой мощностью 15—25 Вт, напряжением 12 В. Светофор-

ные лампы для красных огней делают с двумя нитями накала. При

перегорании одной нити лампа переключается на другую нить на-

кала и на светофоре продолжает гореть красный огонь. Световой

поток лампы, проходящий через цветную линзу, окрашивается в

сигнальный цвет, а проходя через вторую линзу, преобразуется в

сигнальный луч большой концентрации с малым углом рассеяния.

Светофорная головка снабжается фоновым щитком для лучшего

восприятия сигнальных показа-

ний на фоне окружающей среды.

Карликовые светофоры (рис.

7, а и б) имеют двузначную или

трехзначную головку, укреплен-

ную па бетонном фундаменте.

Они применяются на станциях,

где из-за стесненности габаритов

нельзя ставить мачтовые свето-

форы. Карликовые светофоры ис-

пользуют в качестве маневровых

на выходных путях, по которым

не предусматривают безостано-

вочный (сквозной) пропуск

поездов.

Прожекторный светофор име-

ет одну или две головки, установ-

ленные на мачте. В фокусе реф-

лектора (рис. 8) расположена

лампа мощностью 5—10 Вт, на-

пряжением 10 В. Отраженные лу-

чи, собираясь в фокусе, проходят

через цветной светофильтр, ук-

репленный в подвижной рамке с

тремя цветными стеклами. Рамка

может занимать три положения

и переводится из одного в другое

прожекторным поляризованным

механизмом. Механизм имеет по-

стоянные магниты 3, 4 и 5, 6, сег-

менты / и 7, надетые на ось, про-

ходящую через катушку 2.

Рис. 6. Трехзпачпая светофорная го-

ловка с линзовыми комплектами

14

Рис. 7. Карликовые четырехзначный и двузначный светофоры

Перед светофильтрами на фокусном расстоянии размещены две

линзы, с помощью которых окрашенный световой поток концен-

трируется в сильный световой луч с углом рассеивания 1—2Э.

Отклоняющая вставка и наружная рассеивающая линза обес-

печивают видимость огня светофора на близком расстоянии и на

кривых участках пути. Рамка со светофильтрами переводится из

среднего положения в одно из крайних состояний под действием

₽1,С' 8. Оптическая система прожекторного светофора

15

тока прямой или обратной полярности, проходящего через катуш-

ку 2.

Под действием магнитного поля катушки сегменты 1 и 7 пере-

мещаются и поворачивается рамка в крайнее положение, когда

в фокусе луча рефлектора располагается желтое или зеленое стек-

ло светофильтра. При выключении тока из катушки сегменты

устанавливают рамку в среднее положение и на светофоре появ-

ляется красный огонь.

Прожекторные светофоры экономичны по расходу электроэнер-

гии благодаря использованию маломощных ламп. По конструкции

и надежности работы они более сложны и менее надежны по срав-

нению с линзовыми светофорами, поэтому их применение ограни-

чено.

Чтобы обеспечить хорошую видимость входных, проходных

предупредительных светофоров и светофоров прикрытия, произво-

дят наводку огней светофоров. Этим обеспечивают отчетливую

видимость сигнальных огней с приближающегося поезда на рас-

стоянии: не менее 1000 м — на прямых участках; не менее 400 м —

на кривых участках; не менее 200 м — в гористой местности или.

глубоких выемках.

Видимость выходных и маршрутных светофоров главных путей

должна быть хорошей на расстоянии не менее 400 м, выходных и

маршрутных светофоров с боковых путей, а также маневровых

светофоров — па расстоянии не менее 200 м.

Маршрутные световые указатели устанавливают на мачтах

входных и выходных светофоров и используют для цифрового и

буквенного показания направления движения.

В указателе размещают 42 световые ячейки, которые сигнали-

зируют белым или зеленым цветом. На входных и маршрутных

светофорах размешают указатели с лампочками белого цвета.

При загорании лампочек в указателе появляется номер пути

приема или направления следования поезда.

На выходных светофорах устанавливают указатели направле-

ний с лампочками белого цвета или указатели пути с лампочками

зеленого цвета.

Указатель скорости с зеленой светящейся полосой состоит из

чугунного корпуса, в котором помещены три линзовых комплекта

карликовых светофоров с зелеными светофильтрами. Указатель

скорости размещают на выходных и входных светофорах на стан-

ции с пологими стрелками для разрешения движения с повышен-

ной скоростью по этим стрелкам.

Указатель белого цвета в виде двух стрел, обращенных вниз,

устанавливают на входном, выходном, маршрутном и проходном

светофорах.

С помощью указателя на участках, оборудованных автоблоки-

ровкой с трехзначной сигнализацией, подается предупреждение о

том, что блок-участок имеет длину менее тормозного пути и сле-

дует принимать меры к торможению.

16

Г л а в a II

АППАРАТУРА И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

4. Принцип действия и классификации реле постоянного тока

В устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики

широкое применение получили контактные реле и бесконтактные

элементы релейного действия. С помощью релейных элементов

строятся системы автоматической блокировки, релейной и диспет-

черской централизации.

Нейтральное реле постоянного тока (рис. 9, а) состоит из сер-

дечника / и надетой на него катушки 4, подвижного якоря 2 и

связанных с ним переключающих контактов 3

При отсутствии тока в катушке якорь реле находится в отпав-

шем положении, отчего контактной пружиной 3 замыкается ниж-

ний (тыловой) контакт О — Т.

На характеристике это положение соответствует точке с коор-

динатами х=0, у — 0.

При прохождении тока в катушке создается магнитный поток,

под действием которого якорь притягивается к сердечнику, размы-

кается контакт О—Т и замыкается верхний (фронтовой) контакт

О—Ф.

Как показано па характеристике, срабатывание реле происхо-

дит при таком значении входной величины Хг, когда выходная ве-

личина. скачкообразно изменяется до значения yt. При снижении

тока до значения xt выходная величина у скачкообразно изменя-

ется до нуля, т. е. происходит отпадание якоря реле и замыкание

тылового контакта О—Т. Скачкообразное изменение выходной

величины у от конечного значения входной величины х характери-

зует элемент релейного действия.

Притяжение якоря происходит при прохождении в катушке

тока любого направления, поэтому такие реле называют нейтраль-

ными.

Реле, переключающее якорь в зависимости от направления то-

ка в катушке, называют поляризованным.

Рис. 9. Устройство нейтральногоч1поляддзлминн*ег<?”р<ле-«^:тоя<1ного тока « их

рабочие характеристик"

17

Поляризованное реле (рис. 9, б) состоит из сердечника 1, на

который надеты катушки 2 и 6 постоянного магнита 5, поляризо-

ванного якоря 4 и контактной системы 3. При отсутствии тока в

катушках якорь под действием магнитного потока постоянного

магнита Фп (показан штриховой линией) удерживается в левом

положении и замкнут левый (нормальный) контакт О—Н. С мо-

мента включения обратной полярности гока в катушке создается

магнитный поток катушек Фк (показан сплошной линией). В ле-

вом зазоре магнитные поля действуют встречно Фп — Фк, в пра-

вом— согласно Фп + Фк, якорь под действием более сильного

магнитного поля переключается вправо, замыкая правый (переве-

денный) контакт О—П. На характеристике срабатывание реле

от тока обратной полярности показано правой петлей.

При включении тока прямой полярности происходит измене-

ние направления потока Фк, отчего в правом зазоре потоки вычи-

таются, а в левом складываются и якорь переключается, замыкая

левый (нормальный) контакт О—Н. На характеристике сраба-

тывание реле от тока прямой полярности показано левой петлей.

Включение реле характеризуется временем срабатывания /ср

и током срабатывания /ср, при которых происходит притяжение

(переключение) якоря и замыкание контактов. При выключении

реле характеризуется временем отпускания /от и током отпуска-

ния 1:).

По надежности действия реле подразделяют на первый и низ-

ший классы надежности.

Реле первого класса надежности характеризуется следующим:

надежным отпаданием якоря при выключении тока за счет того,

что якорь отпадает под действием собственного веса; несварнва-

емостью контактов, через которые включаются ответственные цепи

автоматики, за счет изготовления контактов из разных материа-

лов (металл-уголь).

У реле низших классов надежности отпадание якоря при вы-

ключении тока происходит не под действием веса якоря, а под

действием упругости контактных пружин.

Реле постоянного тока подразделяют на нейтральные Н, поля-

ризованные П, комбинированные К. По времени срабатывания

реле подразделяют на быстродействующие (время срабатывания

и отпускания до 0,03 с); нормальнодействующие с временем сра-

батывания до 0,3 с; медленнодействующие с временем срабатыва-

ния до 1,5 с; временные с временем срабатывания свыше 1,5 с.

5. Реле постоянного тока

Нейтральные малогабаритные штепсельные реле типа НМШ

имеют электромагнитную и контактную систему (рис. 10, а), со-

стоящую из сердечника 1 с надетыми иа него катушками 2 и 3,

Г-образного ярма 8, якоря 4 с противовесом 5, контактной тяги 7,

шарнирно соединенной с противовесом, фронтовых контактов Ф в

виде бронзовых пружин с графитно-серебряными наклепками, th-

is

ловых контактов Т в виде пло-

ских пружин с серебряными кон-

тактами и общих контактов О

в виде переходных пружин, про-

пущенных между штифтами 6

контактной тяги.

При прохождении через ка-

тушки реле тока намагничивает-

ся сердечник и к полюсу притя-

гивается якорь 4. Вследствие хо-

да якоря противовес 5 и тяга 7

поднимаются вверх и, перемещая

переходные пружины О, размы-

кают тыловые и замыкают фрон-

товые контакты. С момента вы-

ключения тока якорь под дейст-

вием противовеса 5 отпадает, и рис_ щ. Нейтральное малогабарит-

происходит обратное переключе- ное штепсельное реле типа НМШ

ние контактов, т. е. размыкаются

фронтовые и замыкаются тыловые контакты. Для штепсельного

включения концы контактных пружин выводят наружу. Все части

реле закрывают прозрачным колпаком с ручкой. Условные обозна-

чения реле и его контактов, а также нумерация контактов показа-

ны на рис. 10, б. Все контакты разделены на группы (тройник!!).

Каждый тройник имеет фронтовой 12, тыловой 13 и общий II кон-

такты.

Поляризованное импульсное реле типа ИР (рис. 11, о) имеет

следующие основные части: постоянный магнит 9 с полюсным!!

надставками 5 и двумя парами полюсных наконечников 3, 4 и

6, 8 в виде винтов с нарезкой для регулирования смещения якоря;

катушку 10, внутри которой расположен легкий якорь 2, укреплен-

ный на стойке 1. Верхний конец якоря 2 соединен с контактной

пружиной 7, которая замыкается с нормальным Н или переведен-

ным П контактами.

При отсутствии тока в катушке действует только магнитный

поток постоянного магнита Фп и якорь удерживается в правом по-

ложении. При пропускании тока через катушку 10 создается поток

Фк, замыкающийся по двум цепям (показано штриховыми линия-

ми). Направление потока таково, что в левом зазоре потоки скла-

дываются Фк + Фп, а в правом вычитаются (Фк — Фп). Так как

(Фк + Фп)> (Фк —Ф„), то якорь переключается влево и замыкает

контакт П. Обратное переключение поляризованного якоря про-

изойдет при изменении полярности тока в катушке.

Реле может иметь две регулировки якоря: нейтральную и с

преобладанием. В случае нейтральной регулировки якорь реле

Переключается в нормальное положение при прохождении через

его катушку тока плюсовой (прямой) полярности, а в переведен-

ное положение — если проходит через его катушку ток минусовой

(обратной) полярности. При регулировке с преобладанием якорь

19

реле переключается в переведенное состояние, если проходит

через его катушку ток только одной полярности (прямой или об-

ратной), С момента выключения тока или прохождения тока дру-

гой полярности, на которую регулировка с преобладанием не рас-

считана, якорь возвращается в нормальное положение.

Условные обозначения реле и его контактов показаны па

рис. 11,6.

Комбинированное малогабаритное штепсельное реле типа

КМШ имеет два якоря — нейтральный и поляризованный. Оно

может находиться в трех состояниях: без тока, возбуждено током

прямой или обратной полярности.

Основными частями реле КМШ (рис. 12, а) являются: сердеч-

ник 2, на который надеты катушки 1 и 4, постоянный магнит 3,

поляризованный якорь 5 с контактной системой 6, нейтральный

якорь 7 с контактной системой 8.

При отсутствии тока в катушках нейтральный якорь, не связан-

ный с потоком постоянного магнита, находится в отпавшем поло-

жении, отчего замкнуты тыловые контакты О — Т; поляризован-

ный якорь находится в левом положении и замкнуты контакты

О —И. На рис. 12, б показаны условные обозначения реле и яко-

рей. Нейтральный якорь притягивается к сердечникам при про-

хождении тока любого направления через катушки реле, и за?иы-

каются контакты О — Ф. Если через катушки проходит ток пря-

мой полярности, когда плюс источника питания подается па вход

«+» реле, то поляризованный якорь остается в левом положении.

После изменения направления тока с прямой на обратную по-

лярность плюс источника подается на вход «—» реле, происхо-

дит перемагничивание сердечников и поляризованный якорь, пе-

реключаясь вправо, производит замыкание контактов О — ГТ. На

Рис. 11. Поляризованное импульсное реле

типа ИР

Рис. 12, Комбинированное малога-

баритное штепсельное реле типа

КМШ

20

Рис. 13. Кодовые реле типа КДР

условных обозначениях реле прямая полярность показывается чер-

точкой.

Кодовые реле типа КДР относятся к электромагнитным реле

облегченного типа второго класса надежности и имеют следую-

щие разновидности: нормальнодействующие с неразветвленной

магнитной системой типа КДР-1, медленнодействующие с развет-

вленной магнитной системой типа . КДРЗ-М, медленнодействую-

щие с усиленной разветвленной магнитной системой типов

К.ДР5-М, КДР6-М.

Реле типа КДР-1 (рис. 13, а) имеет круглый сердечник 2 с на-

детой на него катушкой 3, Г-образное ярмо 1, якорь 4, контактные

пружины 6.

Переключение контактов производится бакелитовой пластин-

кой 5, жестко связанной с якорем. При пропускании тока через

катушку якорь притягивается к сердечнику, пластинка 5 и пружи-

на 6 поднимаются вверх, размыкаются тыловые Т и замыкаются

фронтовые Ф контакты. С момента выключения тока реле отпус-

кает якорь под действием нажатия контактных пружин, размыка-

ются фронтовые и замыкаются тыловые контакты.

Медленнодействующее реле типа КДР-3 (рис. 13, б) отличает-

ся от реле КДР-1 тем, что имеет ярмо 1 П-образной формы и пря-

моугольный якорь 4. Замедление действия реле на отпускание

якоря при обесточивании достигается за счет разветвленной маг-

нитной системы и медной гильзы, надеваемой на сердечник реле.

6. Реле переменного тока и кодовые трансмиттеры

Фазочувствительное двухэлементное штепсельное реле типа

ДСШ (рис. 14) состоит из двух магнитных систем, называемых

элементами. Местный элемент имеет сердечник / с катушкой 2,

подключенной к местному источнику тока напряжением 110/220 В.

Путевой элемент имеет сердечник 8 с катушкой 9, которая вклю-

чается в рельсовую цепь. Между полюсами сердечников местного

21

if путевого элементов располагается алюминиевый сектор 4, кото-

рый вращается на оси и при помощи коромысла 3 и тяги 5 управ-

ляет контактами 6.

При пропускании переменного тока по катушке 2 создается

переменный магнитный поток Фм, который, замыкаясь между по-

люсами, пересекает сектор 4, индуктируя в нем непосредственно

под полюсами путевого элемента вихревые токи.

Когда переменный ток проходит по катушке 9 путевого элемен-

та, магнитный поток Фп вступает во взаимодействие с вихревы-

ми токами в секторе, чем создается вращающий момент, переме-

щающий сектор в верхнее положение. За счет поднятия сектора

поворачивается коромысло 3, поднимается тяга 5 и вместе с ней

пружина О, чем переключаются контакты — размыкаются тыло-

вые Т и замыкаются фронтовые Ф. Движение сектора ограничи-

вается роликами 7 и 10.

При выключении тока из обмотки путевого элемента усилие

взаимодействия исчезает, и сектор под действием собственного

веса перемешается вниз, производя обратные переключения кон-

тактов. Реле ДСШ имеет штепсельное включение катушек и кон-

тактов в действующую схему.

Маятниковый трансмиттер постоянного тока МТ-1 (рис. 15)

применяют для вырабатывания импульсов тока в устройствах ав-

томатики. Он состоит из сердечников 1 и надетых па них катушек,

якоря 2, насаженного вместе с маятником 7 и гетпнаксовымв ку-

лачковыми шайбами 4, 5 и 6 на ось 3. При выключенном транс-

миттере маятник 7 занимает нижнее положение и устанавливает

якорь 2 но оси 01 — 02. Кулачковая шайба 4 замыкает управляю-

щий контакт УК, два других контакта разомкнуты. С момента

включения трансмиттера в электрическую пень его сердечники па-

рне. 14. Реле тина ДСШ

Рис. 15. Маятниковый трансмиттер

типа МТ1

22

Рис, IG. Кодовый путевой трансмиттер типа КИТ

GJ кодовый. трансмиттер,

типа ш-5

1 оЬорот=1,вс

Кодовый цикл Кодовый цикл

0,23

ЮК

0,57

магпичпваются, и якорь 2 под действием магнитного поля перево-

рачивается и раскачивает маятник.

Путем периодического прерывания тока в катушках контактом

УК маятник раскачивается до определенной амплитуды, отчего

периодически замыкаются и размыкаются контакты 31-32 и 41-42.

Частота качаний маятника составляет 95—115 раз в минуту. Вре-

мя длительности импульсов и интервалов одинаково и составляет

0,24—0,3 с.

Кодовый путевой трансмиттер КПТ переменного тока применя-

ется для получения числовых кодовых сигналов.

Кодовые трансмиттеры изготавливают без штепсельного вклю-

чения (КПТ) и со штепсельным включением (КПТШ).

Трансмиттер КПТ (рис. 16, а) имеет следующие основные ча-

сти: асинхронный однофазный электродвигатель 1, редуктор из

шестерен 2 и 3, снижающий частоту вращения двигателя, и ку-

лачковые шайбы 4, 5 и 6 с контактами. Кулачковые шайбы имеют

пб окружности разное число выступов и при своем вращении за-

мыкают и размыкают контакты.

Кулачковая шайба 4 за одни оборот создает три замыкания

контактов, вырабатывая числовой код, состоящий из трех импуль-

сов в цикле. В устройствах автоматической локомотивной сигна-

лизации этот код называют кодом зеленого огня 3. Кулачковая

шайба 5 создает два замыкания контакта, вырабатывая числовой

код, состоящий из двух импульсов в цикле, — код желтого огня

Ж. Кулачковая шайба 6 вырабатывает числовой код с одним им-

пульсом в цикле — код желтого огня с красным КЖ. Характер

импульсов, вырабатываемых трансмиттером типа КПТ-5 за один

оборот шайб, показан на рис. 16, б.

23

7. Полупроводниковые приборы

В новейших устройствах железнодорожной автоматики широко

применяются бесконтактные элементы: диоды, транзисторы, ти-

ристоры, стабилитроны и др.

Транзистор типа р-п-р (германиевый) имеет три вывода: эмит-

тер Э, коллектор К и базу Б (рис. 17, а). Транзистор работает в

режиме переключения, находясь в двух состояниях: выход открыт

(полное напряжение); выход закрыт (напряжение равно нулю).

Для открытия транзистора па базу подастся минусовый потенци-

ал, отчего протекает ток по переходу эмиттер-база, а после откры-

тия протекает ток по переходу эмиттер-коллектор. Для закрытия

транзистора на базу подается плюс, отчего оба перехода и выход

закрываются.

Транзистор типа п-р-п (кремниевый) имеет те же три электро-

да (рис. 17, б), что и у германиевого транзистора. Для открытия

транзистора на базу подается плюс, отчего протекает ток по пере-

ходу база-эмиттер, а после открытия протекает ток по переходу

коллектор-эмиттер. За счет падения напряжения в резисторе на-

пряжение на выходе равно пулю.

Стабилитрон (рис. 17, в) используется для стабилизации на^

пряжения. При заданном уровне напряжения +U6 стабилитрон

пробивается и пропускает ток в обратном направлении. Избыток

напряжения +U& гасится в резисторе До; напряжение па нагрузке

снимается с резистора R». При включении стабилитрона в прямом

направлении он работает как обычный диод.

Тиристор (рис. 17, г) используется как управляемый диод.

Нормально тиристор закрыт и ток от анода к катоду нс проходит.

Для открытия тиристора пропускается небольшой ток по управляв

ющей цепи (управляющий электрод-катод). С момента открытия

ток протекает по цепи анод-катод и после размыкания управля-

ющей цепи. Закрытие тиристоров делается путем замыкания це-

пи анод-катод, короткого замыкания между анодом-катодом, пе-

реключения полярности анода с положительной на отрицательную.

Трансмиттерное бесконтактное реле (рис. 18) используется для

передачи в рельсовую цепь импульсов кодового тока, которые вы-

рабатывает трансмиттер КПТШ.

Реле состоит из двух тиристоров Т1 и Т2, контактного реле

Р, повторяющего работу контакта КПТШ. Если замыкается кон-

Рис. 17. Полупроводниковые элементы

г)

24

такт КПТИ1, срабатывает реле Р

и фронтовым контактом замыка-

ет управляющие цепи тиристо-

ров. При положительной поляр-

ности замыкается управляющая

цепь тиристора Т1: ПХ-220—

Д6 — R3 — фронтовой контакт

Р — переход (У—КТ1)—фрон-

товой контакт К — первичная об-

мотка путевого трансформатора

ПТ-ОХ-220. Затем открывается

цепь Э-К, и тиристор пропускает

положительную полуволну пере-

менного тока в рельсовую цепь.

При отрицательной полувол-

не переменного тока тиристор Т1

закрывается, и образуется управ-

ляющая цепь тиристора Т2:

ОХ-220 — ПТ — К — Д5 — Р —

R3 _ (У — д Т2) — ПХ-220. Че-

рез переход Э-К тиристор пропу-

скает отрицательную полуволну

переменного тока в рельсовую

цепь.

Симметричный триггер на

транзисторах типа р-п-р (рис.

19, а) применяется как элемент

релейного действия. Триггер со-

стоит из двух транзисторов Т1 и

Т2, связанных между собой через

резисторы /?ci, R,.2, и имеет два

устойчивых состояния: открыт

транзистор Т2, закрыт транзи-

стор Т1 (состояние 0), закрыт

транзистор Т2, открыт транзи-

стор TJ (состояние 1). В состоя-

ние 1 триггер переключается по

входным цепям S, в состояние

0 — по цепям R.

При состоянии 0 открыт вы-

ход Q, при состоянии 1 — вы-

ход Q. Состояние триггера изме-

няется путем подачи положитель-

ных или отрицательных импуль-

сов на входы

Переключение триггера из со-

стояния 0 в состояние 1 произво-

дится подачей па вход х\ отри-

цательного импульса или на вход

Рис. 18. Трансмиттерное бесконтакт-

ное реле

Рис. 19. Схемы триггеров

25

х'а положительного импульса. В первом случае сначала открыва-

ется Т1 и затем закрывается Т2, и триггер переходит в состояние

1; во втором случае сначала закрывается Т2, затем открывается

Т1, и триггер также переходит в состояние 1.

Триггер из состояния 1 в состояние 0 переключается подачей

на вход -v° положительного импульса или на вход л? —отрица-

тельного.

На рис. 19, б показан триггер, собранный на транзисторах ти-

па п-р-п. Состояние 0 триггера определяется открытым выходом

Q. Переключение триггера в состояние 1 осуществляется подачей

на все входы 5 положительных импульсов, отчего запираются дио-

ды во входных цепях, на базу Т1 подастся плюс U2 и происходит

его открытие, а затем закрытие Т2. С момента закрытия Т2 откры-

вается выход Q, определяющий переключение триггера в состоя-

ние 1.

Логические элементы. При построении логических схем уст-

ройств автоматики выполняются заданные условия включения,

переключения, отключения различных цепей. Эти условия опреде-

ляются логическими зависимостями между отдельными элемента-

ми, узлами, блоками автоматических устройств и называются ло-

гическими зависимостями.

Выполнение логических зависимостей осуществляется с помо-

щью логических элементов различных типов, определяющих ха-

рактер зависимостей. Наиболее распространенными являются

логические элементы типов И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ и ИЛИ-НЕ.

На рис. 20 с целью наглядно

сти построение перечисленных

элементов поясняется соединени-

ем контактов реле, а также пока-

зываются условные обозначения,

логических элементов.

Возбужденное состояние реле

обозначается символом 1, обесто-

ченное 0. Фронтовые контакты

реле обозначают через xit х2 и

т. д., а тыловые — через хь х2 я

Т. д.

Элемент И реализуется путем

последовательного соединения

фронтовых контактов л'1 и х2, от-

чего цепь замыкается только при

условии, если xi=l и х2=1-

Следовательно, на выходе эле-

мента И появление 1 будет толь-

ко в том случае, когда на его

двух входах будут 1.

Отсутствие 1 хотя бы на одном

входе вызывает появление на вы-

ходе 0. Операция И иначе назы-

вается логическим умножением и определяется произведением х,Х2.

Элемент ИЛИ реализуется путем параллельного соединения

контактов Xi и Хг, отчего цепь образуется при условии замыкания

хотя бы одного из контактов схемы. На выходе логического эле-

мента ИЛИ появление 1 будет в случаях, когда на одном из его

входов будет 1; появление 0 будет в случае, когда на всех входах

будут 0. Операция ИЛИ иначе называется логическим сложением,

имеющим отличный знак по сравнению со знаком арифметическо-

го сложения.

Элемент НЕ при подаче на вход значения 1(0) обеспечивает

появление на выходе обратного (инверсного) значения 0(1). Логи-

ческий элемент НЕ также называют инвертором.

Элемент И-НЕ сочетает в себе элемент И и элемент НЕ и обес-

печивает при подаче на входы значений 1, на выходе значение 0.

Контактная цепь с последовательным соединением фронтовых кон-

тактов xi и Х2 элементом И-НЕ преобразуется в свою противопо-

ложность, т. е. в цепь с параллельным соединением тыловых кон-

тактов Х|' И *2-

Элемент ИЛИ-НЕ сочетает в себе элементы ИЛИ и НЕ и обес-

печивает при подаче па входы значений 0, на выходе значение 1.

Контактная цепь с параллельным соединением фронтовых контак-

тов Xj и Х2 преобразуется в свою противоположность — в цепь с по-

следовательным соединением тыловых контактов Xi и Хг-

Путем использования полупроводниковых приборов и логиче-

ских элементов в системах телемеханического управления и конт-

роля строятся распределители, регистры, шифраторы, дешифра-

торы

Распределитель Р (рис. 21, а) обеспечивает распределение по

отдельным электрическим цепям серии импульсов, поданных на

вход. Если на вход распределителя Р подаются импульсы /—5, то

с помощью счетной схемы, собранной на триггерах, эти импульсы

в порядке последовательности распределяются по выходным це-

пям распределителя.

Регистр РГ представляет собой устройство, служащее для за-

поминания импульсов, поступающих на его вход. Элементами за-

поминания являются триггеры с двумя устойчивыми состояниями

1 и 0.

Шифратор (рис. 21, б) является сложным узлом телемехани-

ческой системы, с помощью которого шифруется кодовое сообще-

ние и преобразуется в сигнал, передаваемый в канал связи. Для

шифрации информация из источника сообщений ИС поступает в

регистр РГ и запоминается.

Если в РГ хранится сообщение, при котором на его выходах

' 5, как показано на схеме, присутствуют сигналы 1 и 0, то на

первом выходе Р на оба входа первого элемента И поступает 1

и на выходе элемента также появляется 1. Через элемент ИЛИ

Эта 1 подается в модулятор М, где преобразуется в частотный

сигнал, который передается в канал связи.

27

Рис. 21. Распределители, регистры, шифраторы и дешифраторы

На втором выходе распределителя совпадение входов второго

элемента Й не получается и на его выходе сохраняется 0. При

дальнейшей работе распределителя процесс шифрации протекает

аналогично.

Дешифратор (рис. 21, в) также является сложным узлом теле-

механической системы и обеспечивает дешифрацию (расшифровы-

вание) принятого из канала частотного сигнала.

При поступлении из канала частотного сигнала на выходе де-

модулятора ДМ появляются сигналы 1 и 0. Сигнал 1 или 0 посту-

пает на один вход элементов И, на другой вход поступает сигнал

1 от распределителя.

При поступлении на оба входа первого элемента И сигналов I

па его выходе также появляется 1, которая передается в регистр

РГ, где запоминается. При поступлении от демодулятора сигнала

0 очередной элемент И сохраняет на выходе 0 и в РГ сигнал не за-

носится. Записанная в РГ информация хранится до поступления

последнего импульса частотного сигнала, после чего реализуется.

8. Системы и источники электропитания

Системы питания автоблокировки. В устройствах автоблоки-

ровки применяют две системы питания: смешанную с частичным

или полным резервированием от аккумуляторных батарей и без-

батарейную.

Основным источником питания в обеих системах является воз-

душная высоковольтная линия ВСЛ, сооружаемая вдоль железно-

дорожной линии.

На участках с электротягой строят одноцепную ВСЛ, которую

и используют только для питания устройств автоблокировки. Ли-

нейные потребители получают питание от резервной линии элек-

тропередачи ЛЭП, подвешиваемой на опорах контактной сети..

Линии ЛЭП используют для резервного питания автоблокировки

в случае выключения основной ВСЛ.

28

На рис. 22, а показана схема по смешанной системе питания ;

сигнальной установки автоблокировки. На силовой ороре ВСЛ

установлен линейный понижающий трансформатор ЛТ типа

ОМ-0,63, включенный в провода высоковольтной линии напряже-

нием 6 или 10 кВ.

Пониженнре напряжение 220 В от ЛТ по проводам через

кабельный ящик К.Я и кабель подается в релейный шкаф на сиг»

нальный трансформатор СТ и двигатель трансмиттера КПТ, а так-

же в батарейный шкаф на путевой трансформатор, выпрямитель

ПТВ типа ВАК-14Б и на сигнальный трансформатор-выпрямитель

СТВ типа ВАК-13Б.

Для резервного питания рельсовых и сигнальных цепей приме-

няют путевую батарею ПБ из одного аккумулятора на 2 В типа

АБН-72 и сигнальную СБ из шести аккумуляторов общим напря-

жением 12 В (АБН-72). Во вторичную обмотку трансформатора

СТ включено аварийное реле А, которое нормально возбуждено,

чем фиксируется наличие переменного тока от высоковольтной

линии.

Фронтовыми контактами реле А включаются цепи С и Л4С

для питания ламп светофора. В случае аварийного или профилак-

тического выключения высоковольтной линии реле А выключается

и переключает питание ламп светофора от резервной сигнальной

батареи СБ.

На рис. 22, б показана схема питания сигнальной установки

по безбатарейпой системе. От линейного трансформатора ЛТ ос-

новной высоковольтной линии напряжение 220 В подается в ре-

лейный шкаф на аварийное реле А. При возбуждении реле А через

его фронтовые контакты напряжение 220 В (провода Т7Х и ОХ)

подается на сигнальный трансформатор СТ, который понижает

напряжение до 12 В и питает цепи МС и С светофорных ламп и

а)

ВСЛ

ох ох

дт дт

•—•о©

ня

РВ |

MS 1

| МС Клампш\

с сОетмит)

ШЦклшй-\

ПН } ным

> цепям j

LST

I—

ПХ\ г

gxt"

Рис- 22. Системы питания автоблокировки

Основная

В! В линия

to кВ

Релейный

шкаф

A W|

т-*—1

Релейный |

Дг шкаф ।

— -j К приборам

МВ\

0В | РезерВнаяВЦ)

А Г1

10кВ\

29

дешифраторной ячейки ДЯ-ЗБ числовой кодовой автоблокировки.

Одновременно напряжение 220 В подается на двигатель КПТ'

блок питания линейной цепи БПШ (выводы блока обозначены.

ЯП, ЛМ), путевой трансформатор ПТ (ПОБС-ЗЛ) для питания

рельсовой цепи.

Если происходит авария основной высоковольтной линии, то'

выключается реле А и переключает питание на резервную высоко-

вольтную линию, которая подвешивается на опорах контактной

сети.

В безбатарейной системе питания на участках с электротягой

переменного тока для питания рельсовых цепей включают преоб-

разователи частоты ПЧ50/25. Резервное питание автоблокировки

осуществляется от дополнительной линии ДПР напряжением

27,5 кВ.

Системы питания электрической централизации. На крупных

станциях, оборудованных устройствами электрической централи-

зации, для надежного электроснабжения предусматривают два

независимых источника (фидера) питания. Одним источником мо-

жет служить высоковольтная линия автоблокировки, другим —•

районные подстанции энергосистем.

При надежных источниках электроснабжения применяют без-

батарейную систему питания. На промежуточных станциях, не

имеющих достаточно надежных источников электроснабжения,

применяют батарейную систему питания. В этой системе исполь-

зуют батарею и статические преобразователи для питания стре-

лочных электроприводов, светофоров и других объектов центра-

лизации. На посту электрической централизации устанавливают

два силовых трансформатора типа ТС-20/0,5, из которых один

включают в основной фидер питания, другой — в резервный

фидер.

Трансформатор ТС предназначен для питания устройств элек-

трической централизации.

На первичную обмотку трансформатора подают напряжение

питающего фидера, со вторичной снимают напряжение 220 В.

Мощность трансформатора 20 кВ-А.

Трансформаторы, выпрямители, переключатели, предохрани-

тели. контрольные измерительные приборы электропитания разме-

щаются на щитовой установке. Эта установка обеспечивает рас-

пределение питания по видам нагрузки, а также контроль потреб-

ления энергии и автоматическое переключение фидеров питания.

В случае надежного энергоснабжения предусматривают установ-

ку электростанции в виде дизель-геператора ДГА с автоза-

пуском.

Включение ДГА в нагрузку контролируется лампочками зеле-

ного цвета на щитовой установке и табло.

При пробном пуске ДГА лампочки загораются мигающим све-

том. С момента появления питания на одном из фидеров электро-

станция ДГА выключается.

30

Глава 111

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ

9. Устройство и назначение

В электрической рельсовой цепи проводниками тока служат

рельсовые нити пути, а изоляцией между ними — электрическое

сопротивление изоляции балласта.

В рельсовой цепи (рис. 23) смежные рельсовые цепи разделя-

ются с помощью изолирующих стыков 1. Для уменьшения элек-

трического сопротивления рельсовых нитей отдельные звенья рель-

сов соединены токопроводящими стыковыми соединителями 2.

Рельсовая цепь питается от выпрямителя 3 типа ВАК и акку-

мулятора 4, работающего в буфере с выпрямителем. Источники

питания установлены в батарейном колодце 5. Регулировку рель-

совой цепи производят с помощью резистора Ro, установленного в

релейном шкафу 6. Приемником служит путевое реле П, включен-

ное в рельсовую цепь и установленное в релейном шкафу. Под-

ключают источник питания и путевое реле к рельсовой цепи через

кабельные стойки 7, установленные вблизи пути.

Надежная работа рельсовой цепи обеспечивается, если верх-

нее строение пути будет иметь не только достаточную механиче-

скую прочность, по и хорошую проводимость тока по рельсовым

нитям и высокое электрическое сопротивление балласта.

Для повышения сопротивления между рельсовыми нитями пу-

ти шпалы пропитывают антисептиками, не содержащими токопро-

водящих солей, или применяют железобетонные шпалы со специ-

альной изоляцией крепления рельсов. Балласт применяют высо-

кого качества: из щебня, гравия или крупнозернистого песка.

При свободном состоянии рельсовой цепи ток от путевой ба-

тареи по рельсовым нитям протекает в путевое реле П, отчего реле

возбуждается и притягивает якорь. Через фР°нт°вой контакт

11-12 реле П на светофоре включается зеленый огонь.

Возбужденное состояние реле П продолжается на все время,

пока на рельсовую цепь не вступит подвижной состав или не про-

изойдет разрыва рельсовой нити вследствие изъятия или излома

рельса.

От вступления подвижного со-

става рельсовые нити соединяют-

ся через малое сопротивление

его скатов. Ток от путевой бата-

реи не поступает в путевое реле,

имеющее большее сопротивление,

чем скаты поезда. Путевое реле

°тпускает якорь, фронтовым кон-

тактом выключает на светофоре

зеленый огонь, а тыловым 11-13

включает красный огонь.

31

В случае обрыва рельсовой нити реле П также выключается и

переключает на светофоре зеленый огонь на красный.

Рельсовые цепи широко применяются в устройствах автобло.

кировки, автоматической локомотивной сигнализации, электриче-

ской централизации. В этих устройствах с помошыо рельсовых

цепей осуществляется автоматическая работа путевых светофоров,

передача сигнальных показаний путевых светофоров в кабину м

шиниста, исключение приема поездов на занятые пути и перевода

стрелок под подвижным составом на станциях с электрической

централизацией. Обеспечивая контроль целости нити, рельсовые

цепи являются надежным й эффективным средством повышения

безопасности движения поездов на перегонах и станциях участков

дорог. Основными частями рельсовой цепи являются стыковые

соединители и изолирующие стыки.

В рельсовых цепях применяют стыковые соединители следую-

щих типов: стальной штепсельный (рис. 24, а) — на участках с

автономной тягой, состоит из двух стальных проволок диаметром

5 мм, заваренных по концам в головки штепселей, имеющих кони-

ческую форму. Штепсели соединителя вбивают в отверстия, про-

сверленные в шейках рельсов; стальной приварной (рис. 24, б) —

на участках без электрической тяги. Соединитель состоит из

стального троса диаметром 6 мм, заваренного по концам в сталь-

ные наконечники (манжеты), и приваривается к головкам рель-

сов (рис. 24, в); медный приварной (рис. 24, г) —при электриче-

ской тяге на постоянном токе сечением 70 мм2, а при электротяге

на переменном токе — 50 мм2.

Для разделения рельсовых цепей используют изолирующие

стыки с металлическими накладками (рис. 25, а), состоящие из

металлических накладок 1 и изолирующих прокладок 2. Болты

для крепления накладок пропущены через фибровые втулки. Меж-

ду торцами рельсов устанавливают фибровую прокладку.

На рис. 25, б показан изолирующий стык со стандартными

двухголовыми накладками 1, опрессованными высокопрочным

Рис. 24. Стыковые соединители

32

Рис. 25. Изолирующие стыки

изолирующим материалом 2. Также применяют стык, у которого

накладки приклеивают к концам рельсов через прокладку из не-

скольких слоев стеклоткани, выполняющих роль электроизолирую-

щего стыка.

10. Основные режимы работы

Рельсовая цепь представляет собой электрическую цепь с пе-

идеальной изоляцией. Это приводит к тому, что рабочий ток путе-

вой батареи, протекая по рельсовым нитям, замыкается в виде

тока утечки через балласт, и до путевого реле доходит только

часть рабочего тока. Учитывая, что сопротивление изоляции бал-

ласта не остается постоянным и в зависимости от климатических

условий изменяется в пределах от 1 до 100 Ом-км, то изменяется

рабочий ток и напряжение на путевом реле.

В сырую погоду сопротивление изоляции понижается, утечка

тока увеличивается, рабочий ток в путевом реле уменьшается и

реле может отпускать якорь и переключать светофор на красный

огонь при свободном состоянии рельсовой цепи.

В сухую погоду утечка тока уменьшается, рабочий ток в реле

увеличивается и реле работает с перегрузкой, что может создать

опасность сохранения разрешающего огня на светофоре при вступ-

лении скатов поезда на рельсовую цепь.

С учетом неблагоприятных условий расчет и регулировка

рельсовых цепей производятся при следующих режимах их рабо-

ты: нормальном, шунтовом, контрольном.

Нормальный (регулировочный) режим характеризуется сво-

бодным от подвижного состава состоянием рельсовой цепи. В рель-

совых цепях с непрерывным питанием (рис. 26, а) рабочий ток

'вн непрерывно протекает через путевое реле (показано на диа-

грамме). Якорь путевого реле притянут и надежно удерживается

в таком положении при всех изменениях сопротивления изоляции

балласта. Фронтовым контактом 11-12 реле П- на путевом свето-

Ф°ре включен зеленый огонь.

2 ->

Зак. 1228

33

В рельсовых цепях с импульсным питанием (рис. 26, б) через

путевое реле И протекают импульсы рабочего тока /рп (показано

на диаграмме). Импульсное питание создается с помошыо маят-

никового трансмиттера МТ, контакт которого периодически замы-

кается и размыкается в цепи ПБ. От каждого импульса рабочего

тока якорь реле И переключается и замыкает контакт О— Ф, в

интервале между импульсами отпадает и замыкает контакт О —

Т. На все время импульсной работы реле # попеременно замыка-

ются его контакты 11-12-13 в цепи релейного дешифратора РД.

Через дешифратор па непрерывное питание включается путевое

реле П, которое притягивает якорь и фронтовым контактом на

путевом светофоре включает зеленый огонь.

Неблагоприятными условиями нормального режима, которые

приводят к снижению тока в путевом реле ниже рабочего, явля-

ются: наименьшее сопротивление изоляции балласта (это сопро-

тивление, отнесенное на 1 км длины рельсовой цепи, принимают:

1 Ом-км — мокрый балласт; 1,5 Ом-км — сырой; 2,5 Ом-км — су-

хой; 5 Ом-км и выше — перемерзший); минимально допустимым

сопротивлением изоляции балласта считают 1 Ом-км. При даль-

нейшем его снижении утечка тока настолько возрастает, что усло-

вия нормальной работы путевого реле нарушаются, и это может

Рис. 26. Режимы работы рельсовых цепей

34

привести к появлению ложной занятости рельсовой цепи; наиболь-

шее сопротивление рельсовых нитей за счет нарушения целости

стыковых соединителей; наименьшее напряжение путевой батареи

за счет аварийного режима в высоковольтной линии. Напряжение

путевой батареи может снизиться с 2,2 до 1,8 В.

Чтобы обеспечить, устойчивую работу рельсовой цепи в нор-

мальном режиме, производят ее регулировку. При регулировке в

сырую погоду устанавливают нормальный рабочий ток реле, как

показано на диаграммах. В сухую погоду ток в реле устанавли-

вают выше нормального рабочего тока, т. е. предусматривают

запас тока.

Это необходимо для того, чтобы при увеличении тока утечки

(при дожде) ток не был ниже нормального рабочего тока и не

произошло отпускание якоря путевого реле, приводящее к ложной

занятости рельсовой цепи.

Для правильной регулировки разработаны регулировочные

таблицы, которыми пользуются электромеханики в эксплуатаци-

онных условиях.

Шунтовой режим наступает с момента вступления на рельсо-

вую цепь скатов подвижного состава. Путевое реле шунтируется

низким сопротивлением шунта Rm, отчего нормальный рабочий

ток в его катушках снижается до тока отпадания /от, якорь реле

отпадает и на путевом светофоре загорается красный огонь

(рис. 26, о).

В рельсовых цепях с импульсным питанием ток снижается до

тока надежного непритяжения /нн. Реле И перестает работать в

импульсном режиме, отпускает якорь и замыкает контакты 11-13

(рис. 26, г). Отключается релейный дешифратор и прекращается

питание реле П, которое, отпуская якорь, включает на путевом

светофоре красный огонь.

Процесс шунтирования путевого реле скатами поезда называ-

ют шунтовым эффектом, а сопротивление шунта, при котором ток

в реле снижается до значения /от (/нн), является мерой шунтовой

чувствительности рельсовой цепи.

Нормативная шунтовая чувствительность равна 0,06 Ом. Пре-

дельная шунтовая чувствительность не должна быть ниже нор-

мативной. Неблагоприятными условиями шунтового режима, при

котором образуется запас тока в путевом реле, являются: наиболь-

шее сопротивление изоляции балласта, наименьшее сопротивле-

ние рельсовых нитей, наибольшее напряжение путевой батареи до

2,4 В.

Оценку шунтового режима производят по коэффициенту на-

дежного возврата путевого реле:

г. /ст [ /пп |

Кв=7~ 7~Г

В рельсовых цепях с непрерывным питанием для притяжения

якоря путевого реле требуется нормальный рабочий ток /рн, зна-

чительно больший тока отпускания /от: /От = 0,5/рн. В целях боль-

2*

35

шей надежности принимают ток надежного отпускания f'ot=

Ч=0,6/от

Коэффициент надежного возврата

кпн = 0’6-/0-’-/р" ЮО = 30°/п.

' рн

При таком коэффициенте Квн путевое реле надежно зашунти-

руется, если снижение тока в нем произойдет не менее чем на

70%. Одним из способов повышения надежности шунтового ре-

жима является применение путевых реле с большим коэффициен-

том возврата.

Это делается путем использования рельсовых цепей с импульс-

ным питанием, когда в нормальном режиме путевое реле перио-

дически притягивает и отпускает свой якорь.

В шунтовом режиме импульсы тока не достигают нормального

рабочего тока, а снижаются до тока надежного непритяжения

Ток /11Н значительно выше тока /от, за счет чего коэффициент

Квн возрастает до

~~’5/рП 100 = 75%.

1 рп

При таком коэффициенте возврата путевое реле надежно за-

шунтировано, если снижение тока в нем произойдет не менее чем

на 30%.

Из приведенных диаграмм видно, что шунтовый эффект при

импульсном питании происходит при токе /ни, значительно боль-

шем тока /от при непрерывном питании, что позволяет импульс-

ные рельсовые цепи делать длиной до 2600 м вместо 1600 м при

непрерывном питании. Кроме того, импульсные рельсовые цепи

повышают безопасность движения поездов, так как более надеж-

но зашишены от опасных влияний блуждающих токов, попадаю-

щих в рельсовую цепь от посторонних энергосистем.

Контрольный режим наступает при нарушении целости рельсо-

вой цепи (изъятие или излом рельса). Путевое реле должно от-

пустить якорь и включить на путевом светофоре красный огонь.

Однако в ряде случаев ток полностью не исчезает и путевое

реле продолжает работать, сохраняя на путевом светофоре зеле-

ный огонь. Цепь тока в этом случае замыкается в обход лопнувше-

му или изъятому рельсу через балласт, и фактический ток в путе-

вом реле может быть больше тока отпадания, отчего контроля

лопнувшего рельса не происходит.

В импульсных рельсовых цепях в контрольном режиме факти-

ческий ток всегда меньше тока /нн и контрольный режим обеспе-

чивается.

Чередование полярности в смежных рельсовых цепях осущест-

вляют для того, чтобы в случае повреждения изоляции (замыка-

ние стыков или пробой) путевое реле одной рельсовой цепи

смогло получить питание из смежной рельсовой цепи и дать лож-

ный контроль свободности собственной рельсовой цепи.

36

Рис. 27. Чередование полярности в смежных рельсовых цепях

В случае короткого замыкания изолирующих стыков А, Б

смежных рельсовых цепей 1П, 2П, когда полярности путевых

батарей ПБ не чередуются (рис. 27, а), составляющие токов Б и

/2 от путевых батарей проходят в одном направлении через об-

мотки путевых реле 1П и 2П, их якоря остаются притянутыми и

на светофорах горят зеленые огни. Повреждение изолирующих

стыков не контролируется.

В случае короткого замыкания изолирующих стыков, когда

полярности путевых батарей чередуются (рис. 27, б), составляю-

щие токов /| и li от путевых батарей проходят через обмотки реле

1П и 2П во встречных направлениях. Разность этих токов меньше

тока отпускания Л>, поэтому путевые реле отпускают якоря и ты-

ловыми контактами включают на путевых светофорах красные

огни.

Повреждение изолирующих стыков контролируется и обнару-

живается по горению красных огней на светофорах.

В рельсовых непях с импульсным питанием (рис. 27, в) также

производится чередование полярности в смежных рельсовых це-

пях. Кроме того, импульсные реле И имеют регулировку якоря с

преобладанием влево или вправо.

Реле 1И имеет регулировку якоря с преобладанием влево и ра-

ботает только от импульсного тока, поступающего из собственной

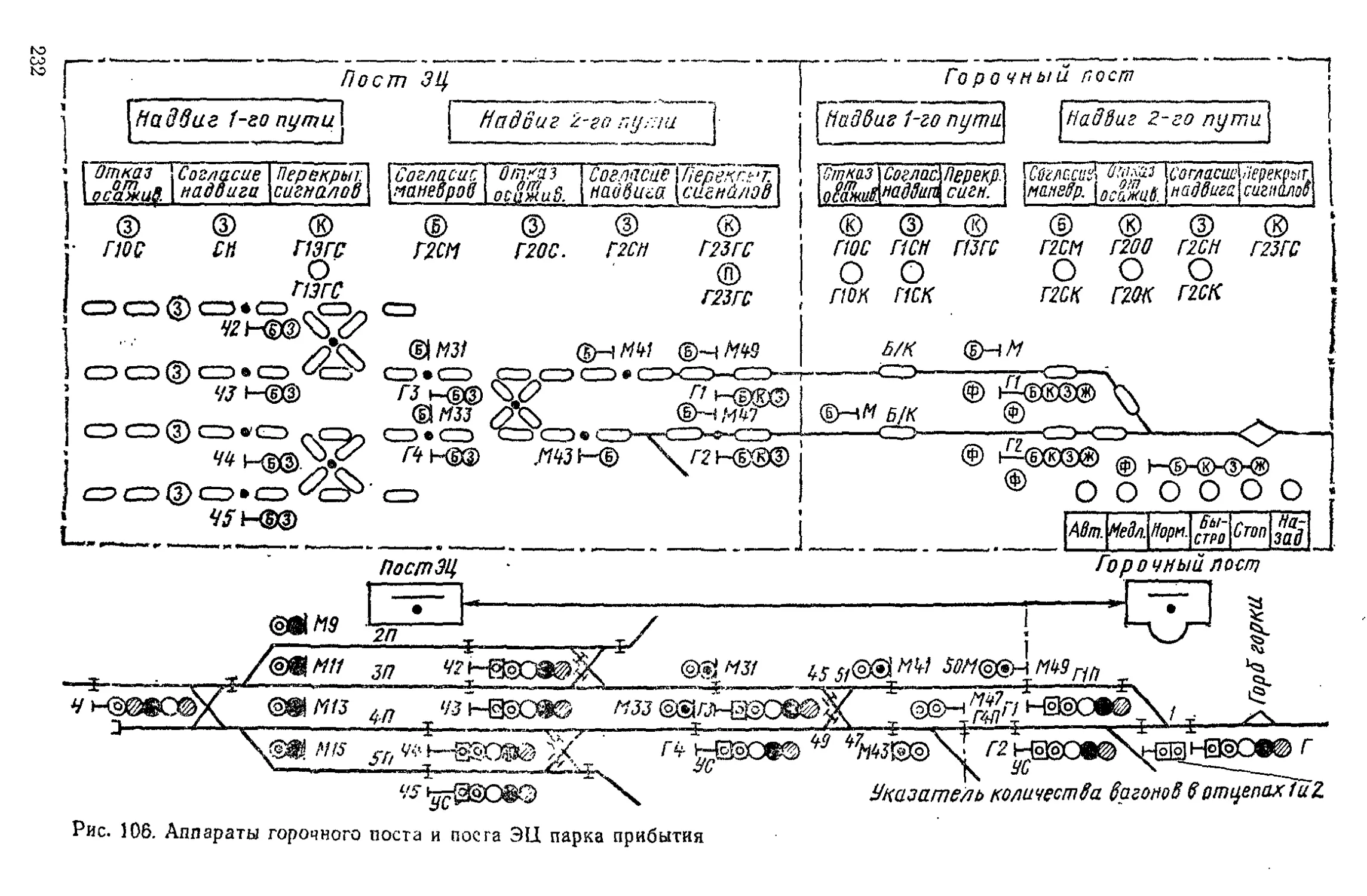

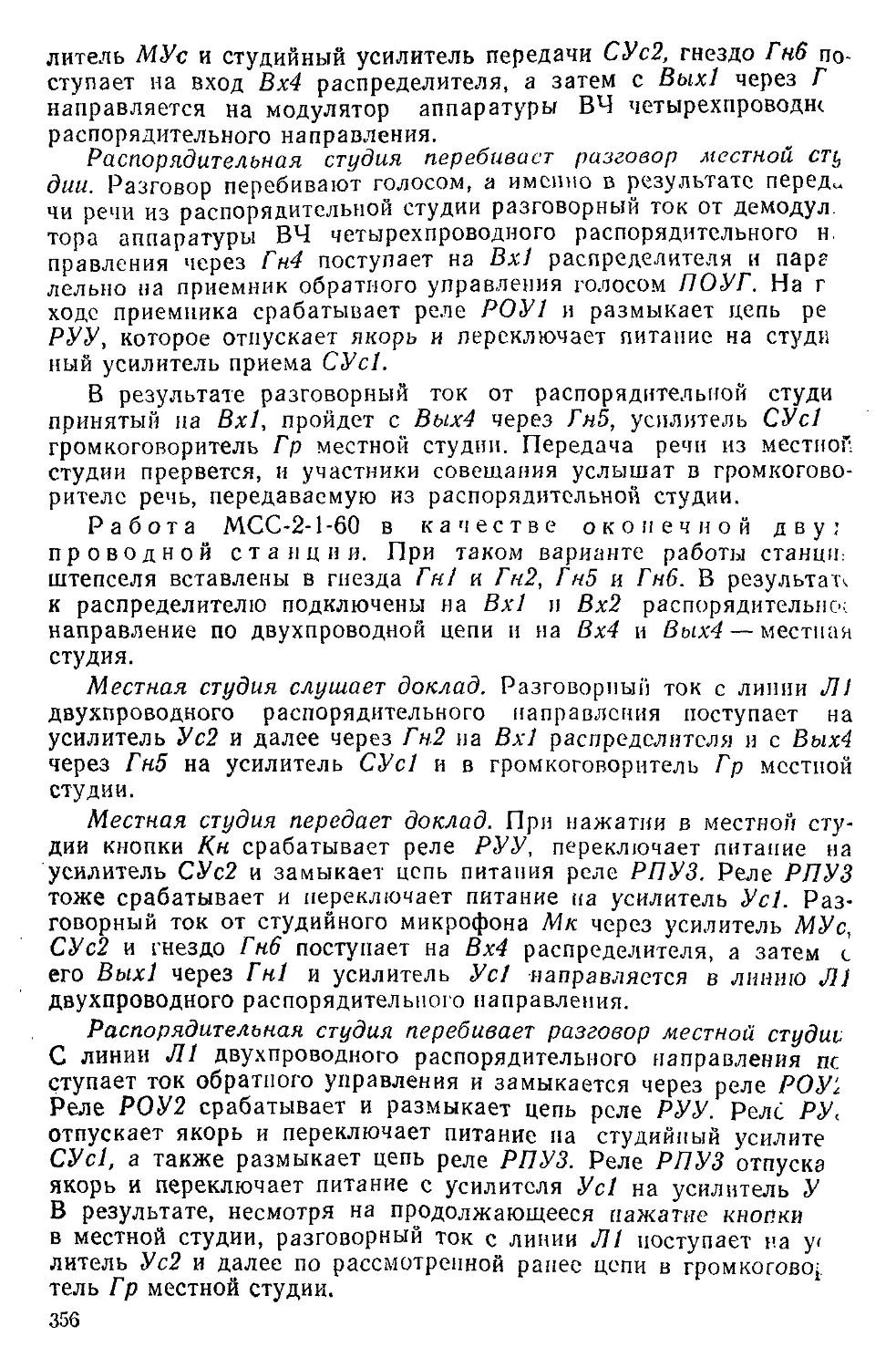

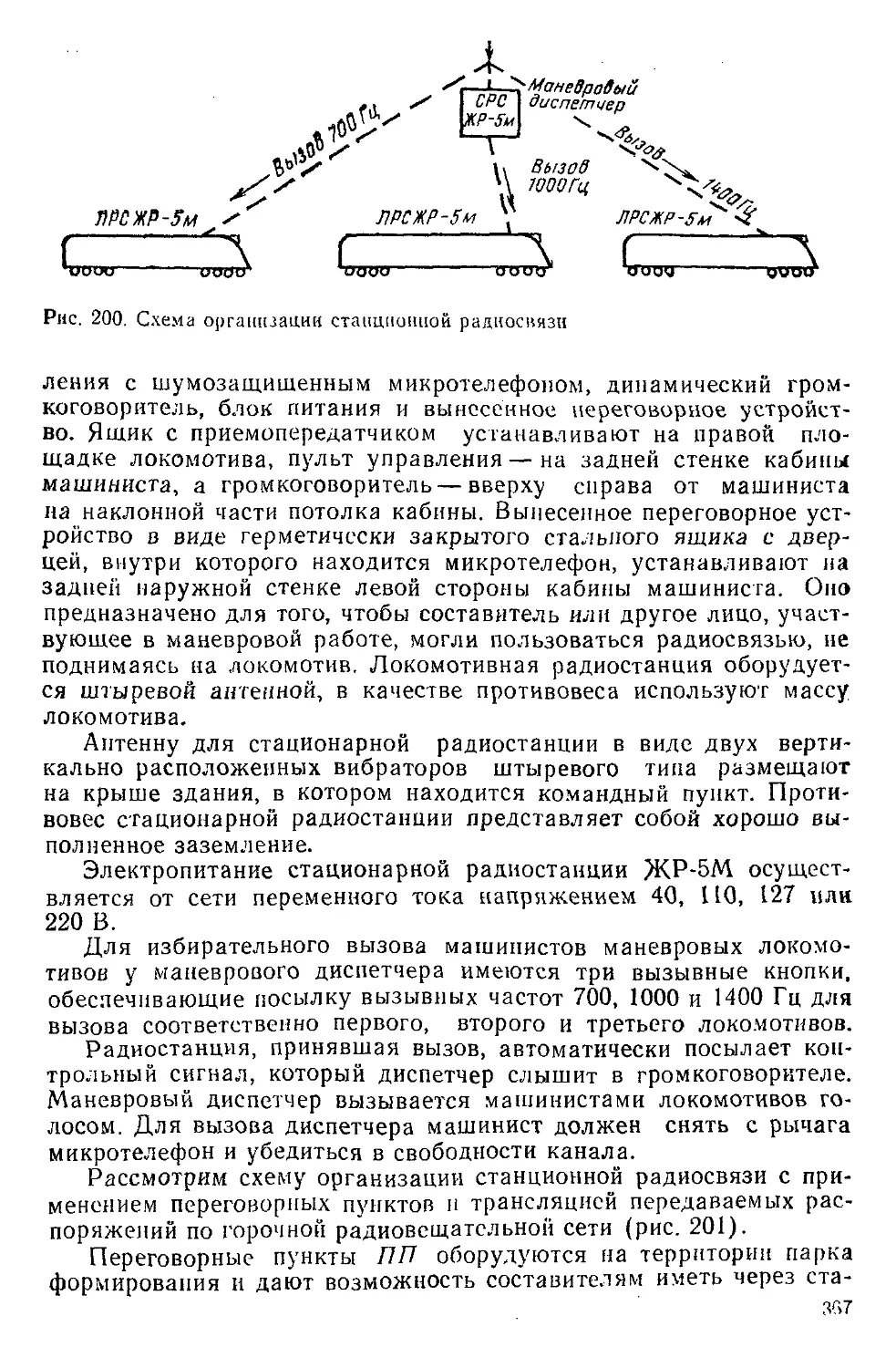

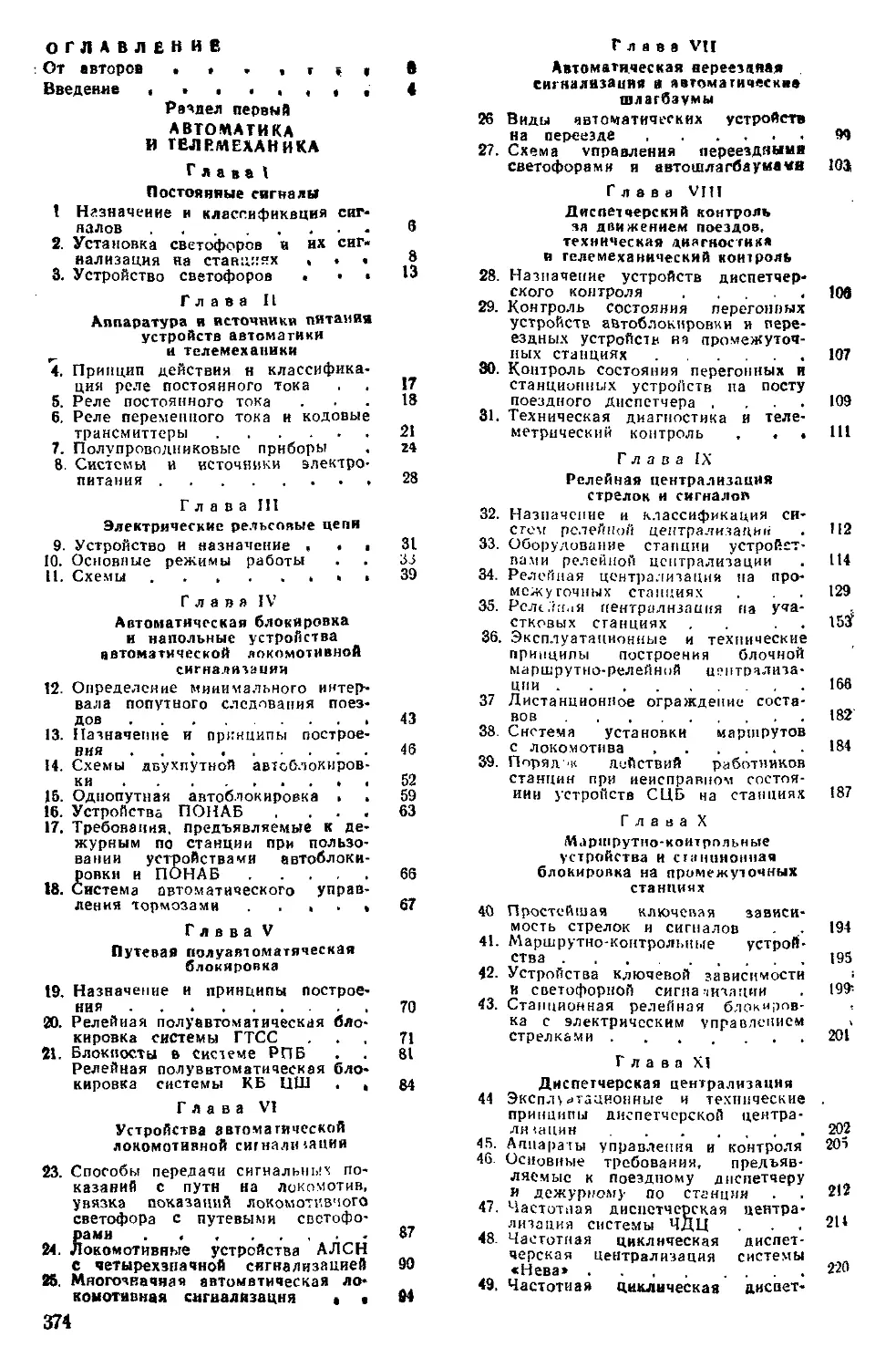

рельсовой цепи.