Автор: Комаров Л.С. Ховив Е.Г. Заржевский Н.И.

Теги: история история завода история челябинска

Год: 1972

Текст

ЛЕТОПИСЬ ЧЕЛЯБИНСКОГО ТРАКТОРНОГО

ИСТОРИЯ

ФАБРИК

И ЗАВОДОВ

4 3

ЛЕТОПИСЬ

ЧЕЛЯБИНСКОГО

ТРАКТОРНОГО

(1929-1945 гг.)

ПРОФИЗДАТ

1 972

9С 338

Л 52

Авторы: Л. С. КОМАРОВ, Е. Г. ХО-

ВИВ, Н. И. ЗАРЖЕВСКИЙ

Редакционная коллегия:

В. И. Березин, К. Ф. Бондаренко,

А. В. Гончаров, В. А. Гресь,

|П. В. Дубровский |t Г. В. Зайченко,

П. М. Золотарев, И. С. Кавьяров,

А. П. Киселев, Л. С. Комаров (отв.

секретарь), Л. С. Кудрявцев,

В. И. Ляпин, Б. И. Поперешничен-

ко, М. Я. Приходкин, Р. М. Роз-

ман, В. П. Степанов, В. Д. Тарасов,

А. М. Томина (председатель),

М. Г. Ушков, Н. С. Френк,

С. И. Черепанов, В. Ф. Черных,

II. В. Чиркина, Н. П. Шмакова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Эта книга рассказывает о Челябинском тракторном заво-

де, носящем имя В. И. Ленина, о событиях, людях, их судь-

бах, о трудностях и победах одного из передовых отрядов со-

ветского рабочего класса.

Приступая к работе над книгой, авторы понимали, что пе-

ред ними стоит нелегкая задача: собрать и обобщить огром-

ный архивный и печатный материал, опросить сотни людей —

участников событий, разобраться в обилии фактов, докумен-

тов, воспоминаний, отобрать из них наиболее важные, инте-

ресные, характерные, в которых запечатлелась необычайно

богатая история ЧТЗ, а в ней, как в капле воды, — история

всей страны.

Попытки написать историю Тракторного делались давно

и не единожды.

Идея А. М. Горького о создании истории фабрик и заводов

нашла горячий отклик у челябинских тракторостроевцев еще

в 1932 году. Уже в то время люди понимали, что на их гла-

зах, их волей, их руками совершаются героические дела, о

которых обязательно нужно рассказать и современникам, и

будущим поколениям.

Такая же попытка делалась и в последующие годы. Но

книгу тогда создать не удалось, а то, что было собрано наши-

ми предшественниками, к сожалению, не сохранилось.

Работа над книгой по истории ЧТЗ возобновилась в

1965 году по инициативе заводского литературного объедине-

ния, поддержанной партийным комитетом завода. Были соз-

даны общественная редколлегия и авторская группа.

И вот книга написана.

Это поистине коллективный труд.

На обращение партийного комитета завода и обществен-

ной редколлегии помочь в сборе материала откликнулись сот-

ни людей, не только живущих в Челябинске и ныне работаю-

щих на заводе, но и тех, кто, казалось бы, давно но связан

с заводом.

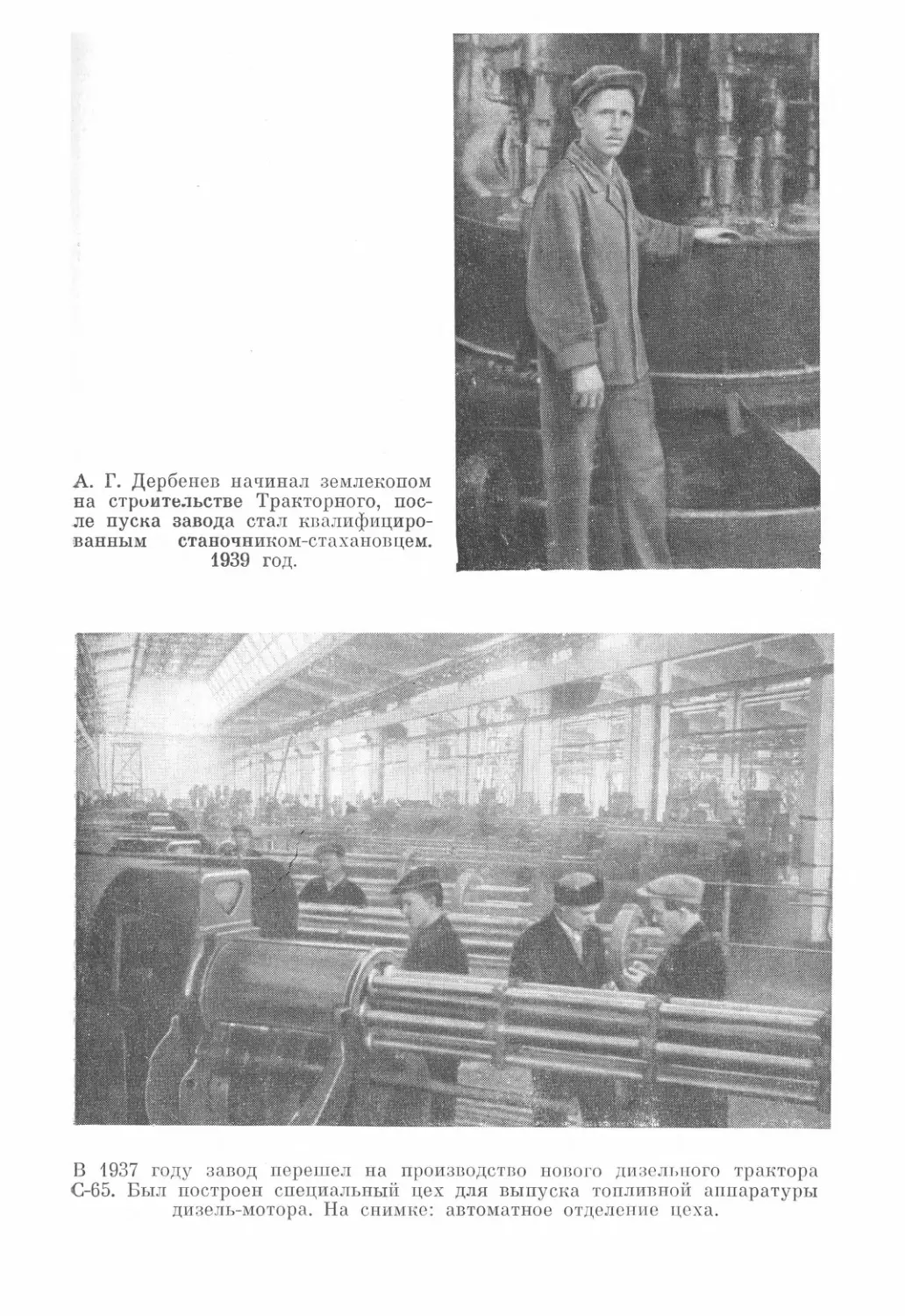

Ветераны 3. И. Тарунина, М. В. Карабанов и А. Г. Дербе-

нев, доктор технических наук С. М. Лещенко и прославленный

5

бригадир плотпиков-тракторостроевцев Н. К. Скубепко, брига-

диры комсомольско-мо.тодежпых фроптовых бригад Василий

Гусев и Александра Садикова-Фролова и многие, многие дру-

гие внесли существенный вклад в создание этой книги. И что

самое драгоценное—люди пе только прислали свои воспо-

минания, сохранившиеся документы и фотографии, по и

выразили самую горячую готовность сделать все, чтобы такая

книга была создана.

Книга охватывает период от 1929 года по 1945 год. Часть

первую — «Рождение гиганта» —• написали Л. Комаров и Е. Хо-

вив совместно. Часть вторую — «Становление» — с I по VI гла-

ву написал Л. Комаров, с VII по IX -Е. Ховив, X главу на-

писал Е. Ховив совместно с II. Заржевским. Часть третья —

«Танкоград» — написана II. Заржевским.

* * *

Своими воспоминаниями поделились: М. У. Абрамов,

П. С. Абрамов, Ф. II. Абрамов, А. А. Авдеев, П. А. Агуреев,

А. А. Аверьянов, II. Е. Амелькович, С. С. Анищенко, А. Ф. Ар-

хангельский, Г. В. Арзамасцев, А. М. Ахлюстин, Р. Б. Афа-

насьева, Ф. С. Астахов, Д. И. Асе, П. К. Байбородов, П. II. Бар-

баров, М. Ф. Балжи, В. Д. Бахтеев, II. К. Белов, С. Ф. Бейна-

рович, Б. Н. Бескровный, Б. С. Беляков, Г. Д. Белоусов, В. И.

Беляков, Н. М. Бекишев, В. И. Березин, А. Ю. Божко, Е. Г. Бо-

рисова, В. А. Благонравов, У. В. Бодягина, К. Ф. Бондаренко,

П. Ф. Брюхов, Е. Б. Брауде, Н. Бусыгин, В. О. Бураковский,

И. Г. Бутенко, В. Г. Бубнова, Г. Г. Брюховский, Л. И. Быков,

И. Н. Велижанин, И. И. Валюженич, А. Ю. Вишпицкий,

В. Н. Вязовский, М. Б. Видгоф, П. Ф. Вуколов, В. В. Василев-

ский, Я. П. Вольф, Я. Е. Вихмап, Г. П. Войтецкий, А. И. Гур-

вич, IT. С. Гридин, А. И. Глазунов, В. Я. Голованов, А. А. Го-

регляд, А. В. Гончаров, П. Т. Гончаров, И. Д. Горошко,

Я. Н. Голигузов, Я. Е. Гольдштейн, В. В. Гусев, С. Я. Гель-

монт, И. В. Горбенко, М. И. Гольдберг, П. И. Демешко,

П. М. Дапплюк, Н. Г. Доможиров, А. Г. Дербенев, К. В. Деми-

дов, Р. М. Дорогов, И. С. Дмитриев, И. И Дуйков, А. В. Дер-

нов, М. В. Дюков, И. Г. Дудко, Л. С. Довжик, С. И. Дехта,

И. В. Дубровский, X. Я. Двоскин, М. А. Длугач, А. Я. Дрыжов,

В. К. Ефимов, С. В. Емец, П. Д. Емельянова, В. И. Ермолин,

Г. П. Ехлаков, Г. М. Егоров, А. Н. Жижин, Н. П. Желтов,

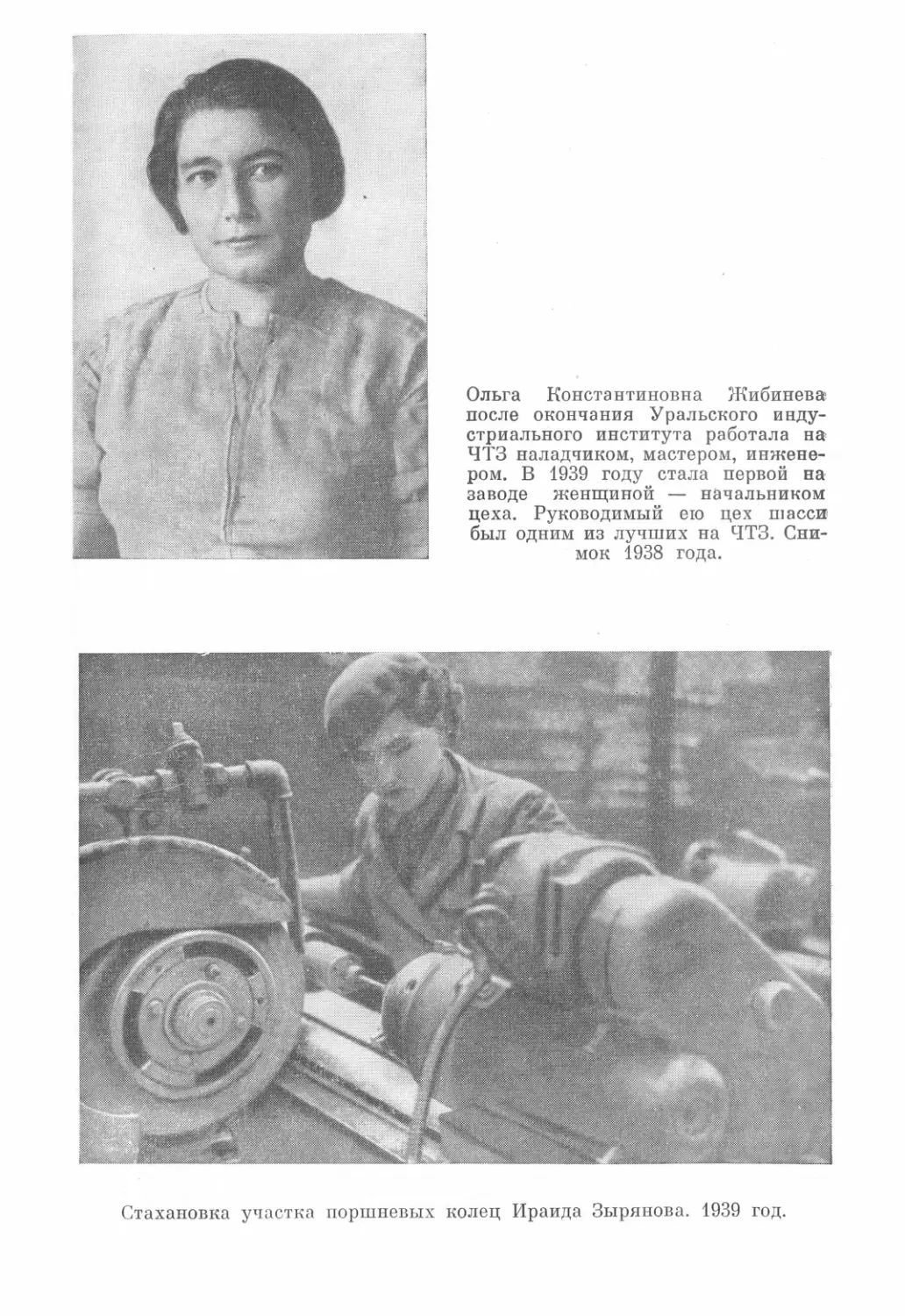

О. К. Жибинева, Н. Н. Журавлев, Г. А. Зильберг, Н. С. Зай-

цева, С. А. Зайцев, П. М. Золотарев, 3. Зайдуллина, И. П. За-

порожец, Е. И. Занойкин, И. Г. Здоров, М. А. Зисман,

И. М. Зальцман, И. А. Захаров, Г. А. Замураев, С. А. Иванов,

Б. К. Исупов, К. В. Кудрявцев, И. И. Кириллов, П. И. Кадни-

кова, К. И. Комлева, М. В. Карабанов, А. В. Кондаков,

С. М. Кульвец, В. Н. Кангородов, А. Ф. Кучкин, 3. Е. Кали-

6

нина, Г. П. Конангок, А. Д. Коркина, П. И. Кожеуров,

Л. А. Крицштепп, И. Г. Колесников, В. С. Козлов, С. А. Коз-

лов, Ж. Я. Котин, Г. Б. Каплан, У. 3. Каримов, М. Д. Козип,

А. П. Киселев, Г. Ф. Киенко, О. Г. Корнюшкина, Е. А. Куль-

чицкий, А. А. Лисин, А. А. Ловипа, A. IT. Ленкова, П. Я. Лис-

пяк, С. В. Львов, В. Т. Ломоносов, С. М. Лещенко, И. Д. Лекус,

А. М. Лебедев, A. II. Лукин, К. В. Лобанов, А. А. Лазарев,

Л. Г. Михнева, Я. И. Маслов, К. А. Миронова, II. В. Монахов,

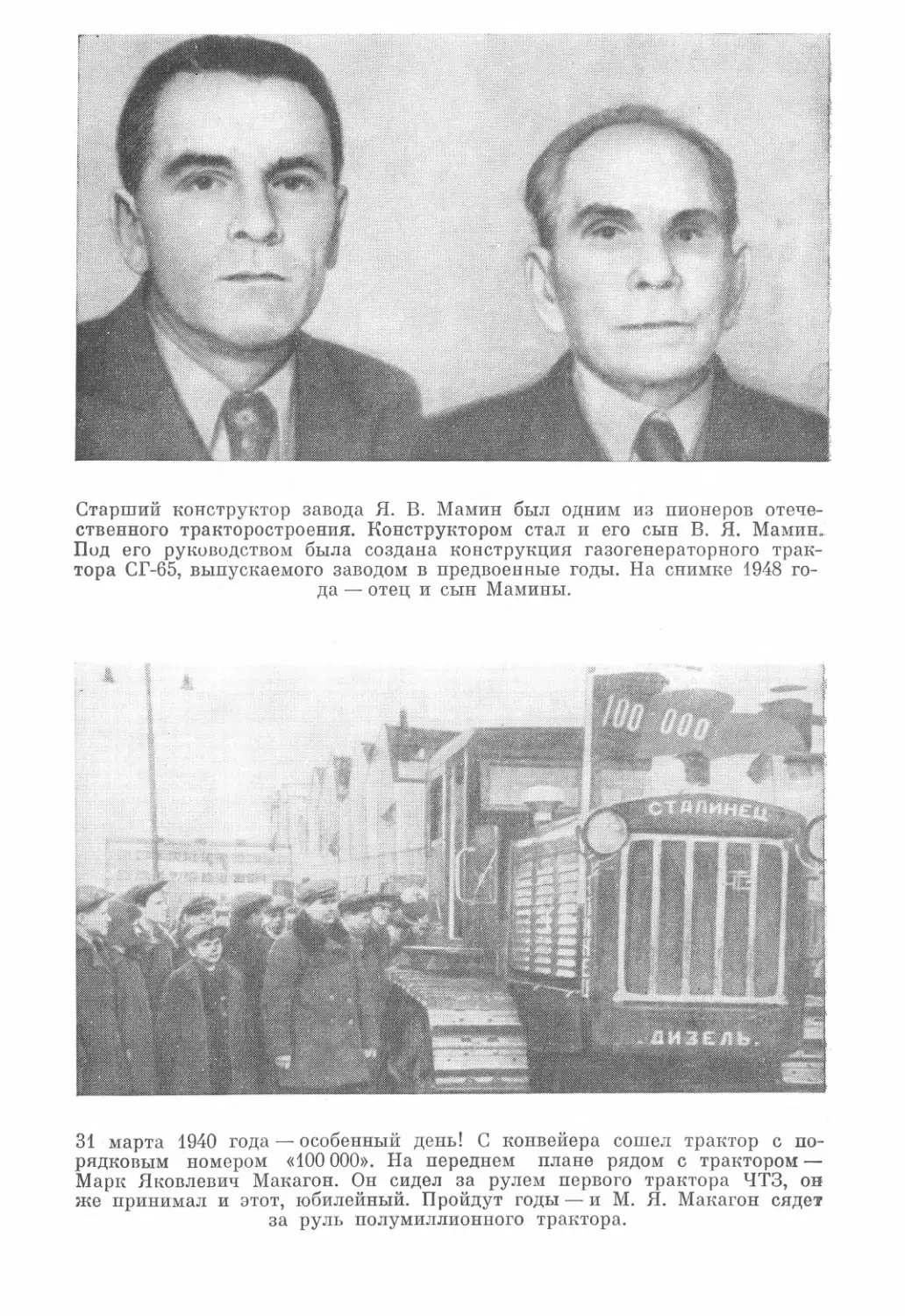

Л. А. Мексин, В. Я. Мамин, К. С. Митревич, Е. В. Мамонтов,

М. Я. Макагон. В. Т. Минаков, Г. А. Манилов, С. Н. Махонин,

С. М. Музикус, Н. Д. Малиненко, П. Т. Мирошниченко,

Л. А. Маргулис, П. О. Меженин, П. Н. Нечаев, Я. Е. Непом-

нящий, Е. Н. Новоселов, А. М. Нестеровская, А. П. Никаноров,

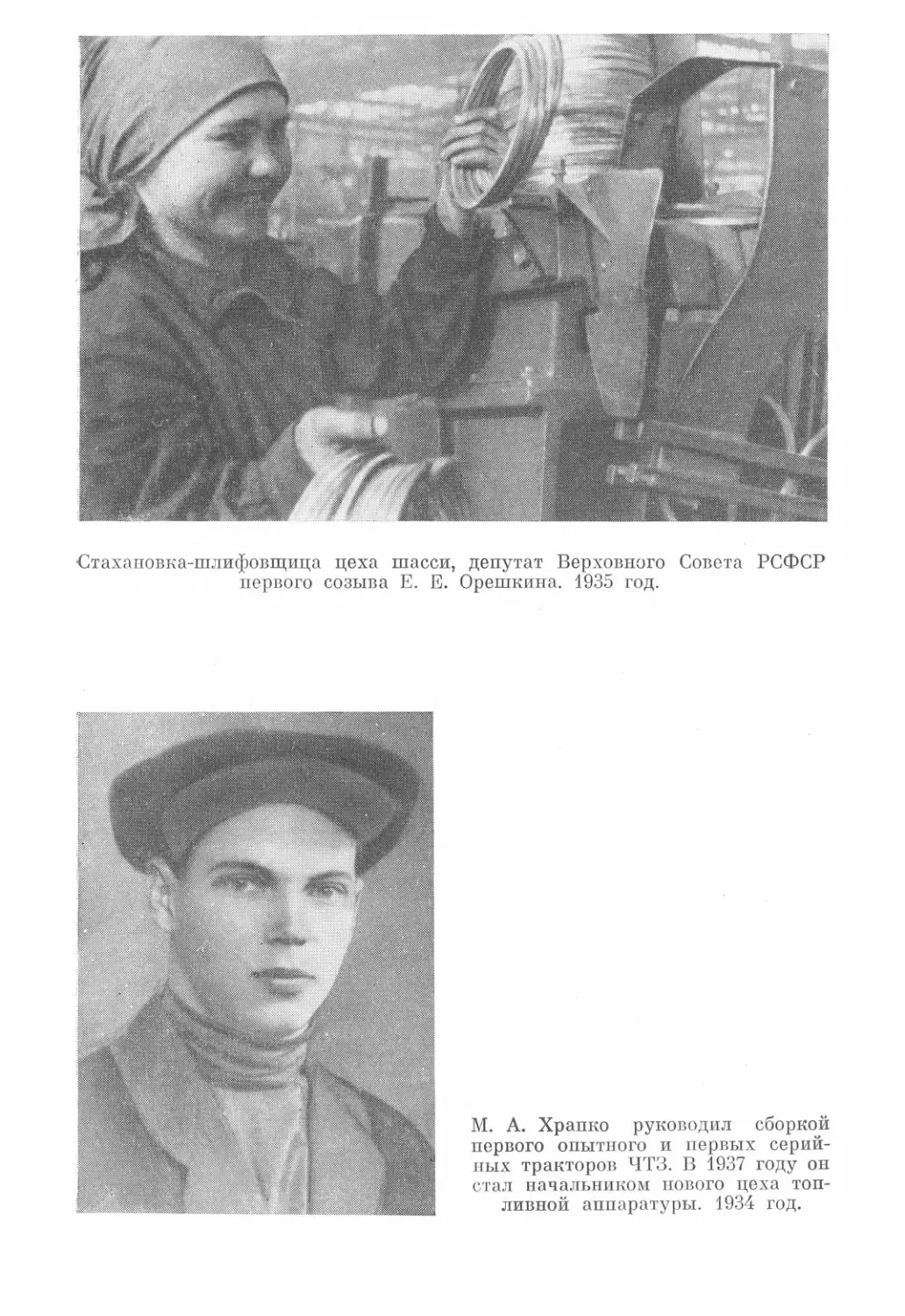

А. Д. Никифорова, С. В. Назаров, А. А. Никифоров, Е. Е. Ореш-

кина, И. С. Останин, Н. Д. Овчинникова, П. И. Пряников,

А. Я. Поваляев, Н. С. Пойлов, Ф. Е. Пресняков, Н. Н. Перов-

ский, П. Е. Прибытков, И. К. Павлов, М. М. Пекарский,

А. Р. Подругина, В. И. Попов, И. М. Поляков, Ф. Л. Просвир-

лин, С. М. Петров, А. И. Платонов, С. А. Потапов, Н. II. Пе-

стов, П. Г. Полетаев, Г. С. Панфилов, Г. П. Пушкарев,

II. А. Ремизов, Н. Н. Росляков, П. П. Рассадин, М. А. Раска-

това, Ф. М. Расина, П. Я. Раскатов, Н. Н. Родин, А. Н. Руни-

хин, Л. Б. Ратинова, С. А. Раевский, А. М. Родионова, Я. И. Ро-

зет, К. А. Рубинская, Р. М. Розмап, А. М. Самохвалов,

И. С. Семеров, Н. К. Скубенко, А. П. Соколов, Г. Г. Сумарод-

ских, М. А. Савельев, Е. И. Сафразьян, А. Сапожников,

П. И. Савенков, В. П. Степанов, Г. И. Самоль, II. А. Смагин,

И. Д. Соломонович, Л. Г. Снегирев, И. Ф. Сергеев, А. Т. Сог-

рин, Н. Я. Симановпч, М. А. Соловьев, А. А. Соколов, Д. М. Сам-

кин, Д. Д. Суппереко, Д. М. Сакулин, А. И. Сироткип, С. И. Са-

мородов. IT. II. (лраковский, М. М. Спиридонова, 3. В. Савина,

С. Г. Складнев, В. II. Седов, Л. И. Слуцкий. С. А. Тихомиров,

В. И. Топорищева, А. И. Томашин, Г. Л. Торохов, Т. Д. Та-

наева, 3. И. Тарунина, И. Г. Таранов, А. А. Троицкий,

М. А. Титов, К. Е. Титов, А. К. Трофимов, И. Я. Трашутин,

А. А. Толмачев, С. М. Тетеркин, А. В. Ткач, Г. Д. Тарлов,

И. Ф. Троицкий, Я. М. Ушеренко, М. Г. Ушков, А. М. Фсчип,

Н. С. Френк, К. Г. Фридланд, Б. С. Филимонов, А. Фролова

(Садикова), Ц. М. Фейнберг, С. А. Фузеев, М. А. Храпке,

А. С. Хлебников, М. А. Хурамшин, П. И. Хламкин, В. С. Хлев-

ной. II. Б. Ханутип, Е. М. Хлебникова, С. А. Хаит, Н. С. Ци-

гичко. В. М. Цаплинскип, И. Н. Чемодуров, С. II. Черепанов,

Ф. И. Черников, В. Ф. Шевелев, А. В. Шсступин, Ф. П. Шиш-

кин, И. Г. Шалонкин, А. В. Шмарев, М. И. Шор, М. С,. Шапи-

ро, Б. И. Шихов, Л. Г. Шумилов, И. И. Шевченко, В. А. Щег-

лов, Г. Е. Эдельгауз, Н. Г. Ядрыхпнский и другие.

Некоторые из этих товарищей, ветеранов завода, к сожа-

трпию. нс дожили до выхода книги в свет.

7

Авторы приносят всем, кто поделился с ними воспоми-

наниями, глубокую признательность, а также благодарят всех,

кто познакомился с этой книгой в рукописи и помог своими

советами и замечаниями при ее доработке, прежде всего, пи-

сателей Н. П. Воронова и В. Я. Канторовича.

Большую помощь в сборе материалов по истории ЧТЗ

оказали работники Государственного архива Челябинской об-

ласти, Челябинского областного партийного архива, архива

ЧТЗ, сотрудники Музея Революции СССР, Центрального госу-

дарственного архива народного хозяйства СССР, Государствен-

ной публичной библиотеки имени В. И. Ленина и Центрально-

го государственного архива кинофотофонодокументов.

Коллектив авторов заранее благодарит всех читателей, ко-

торые пришлют свои советы и замечания. Они будут учтены

в случае переиздания книги.

Настоящая книга завершается Днем Победы — 9 мая

1945 года. В этот день началась новая страница героической

летописи коллектива челябинских тракторостроителей. Собы-

тия и факты последующих лет составят материал новой книги,

работа над которой уже ведется.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РОЖДЕНИЕ

ГИГАНТА

19294933

I. ТАК НАЧИНАЛСЯ ЧЕЛЯБТРАКТОРОСТРОЙ

ПО ПУТЕВКЕ ЦК * РЕШЕНО: СТРОИТЬ

В ЧЕЛЯБИНСКЕ * ТЫСЯЧА И ОДНА

ПРОБЛЕМА * К ВОСТОКУ ОТ ПЕРМ-

СКОЙ ДОРОГИ * ЕХАЛИ РЯЗАН-

СКИЕ И ТУЛЬСКИЕ * СВОЯ ГАЗЕТА.

Пасмурным ноябрьским днем 1929 года московский поезд, как

обычно, прибыл на станцию Челябинск. Редкие пассажиры, ми-

нуя старенький вокзал, торопились на привокзальную площадь,

где приезжих поджидали несколько извозчиков. Путь до города

предстоял не близкий.

Лишь несколько пассажиров, сойдя на перрон, не проявляли

признаков торопливости. Один из них был особенно приметен.

Небольшого роста, коренастый, он, казалось, очень крепко стоял

на земле. Москвичей встречали.

— С приездом, Казимир Петрович, — пожимали руку невысо-

кому москвичу уральцы. — Наконец-то!

Представляя своих спутников, он говорил:

— Да и я, признаться, рад очень. Одно дело — письма, дру-

гое — своими глазами. Ну, поехали в город. По пути расскажете

новости.

А через несколько дней в газете «Челябинский рабочий» по-

явилась маленькая заметка: «Придавая исключительное значение

строительству Челябинского тракторного завода, Политбюро ЦК

ВКП(б) назначило начальником Челябтракторостроя тов. Ле-

вина».

Назначение это не было случайным.

Казимира Петровича Ловина знали и ценили по его прежней

работе в МОГЭСе, уважительно называли: самородок Ловин.

Он вырос в Белоруссии, в бедной крестьянской семье. Че-

тырнадцатилетним подростком приехал в Петроград и устро-

ился чернорабочим, а затем монтером на электростанции. Зна-

комство и дружба со старым революционером С. Я. Аллилуевым

раскрыли Казимиру глаза на жизнь. Он вступил в партию

большевиков. Был участником Октябрьского вооруженного вос-

стания.

Партия смело выдвигала молодых инициативных людей на

руководящие посты. В 1925 году Ловин без отрыва от производ-

ства закончил вуз и получил диплом инженера-электрика. В это

время он уже возглавлял МОГЭС (Московское объединение госу-

дарственных электрических станций).

И вдруг — вызов в ЦК, короткий разговор: ему, Ловину, пред-

лагают руководить строительством Челябинского тракторного

завода.

11

Предложение было совершенно неожиданным: ведь он инже-

нер-электрик, а предстоит возглавить огромное строительство.

Полгода назад началась первая пятилетка. На страницах га-

зет все чаще появлялись и западали в память новые необычные

названия: Днепрострой, Магнитострой, Тракторострой. Для тако-

го человека, как Ловин, за этими событиями стояла огромная

напряженная работа, проделанная партией в предыдущие годы.

Он чувствовал пульс страны, которая начинала невиданный раз-

бег, чтобы преодолеть отсталость, доставшуюся ей в наследства

от царской России. Чтобы руководить этой работой, на каждом

из участков наступления нужны были не только опытные, энер-

гичные организаторы, но и политически зрелые люди. Партия

находила их среди таких молодых руководителей, как Ловин.

* * *

Город — одноэтажный. Среди скопления маленьких домиков,,

вытянувшихся вдоль берега реки Миасс, очень внушительно вы-

глядели двухэтажные особняки, построенные еще до революции

богатыми купцами. Старая Челяба была известна своими муко-

мольнями и винокурнями, чаеразвесочной фабрикой Высоцкого,

механическим кустарным заводом «Столь и К°» и железнодорож-

ными мастерскими.

Уездный, мещанский, с устоявшимся укладом город. Вырази-

тельное описание дореволюционной Челябы, с ее тонущими в гря-

зи улицами и множеством кабаков, оставил Мамин-Сибиряк.

А вот что сказал о ней наш современник, уральский поэт Яков

Вохменцев:

Здесь выше двух уездных этажей

Мысль зодчего подняться не дерзала.

Но у старой Челябы были свои революционные традиции. В

березовых колках за восточной окраиной города, куда по болоту

нужно было пробираться узкими тропками, рабочие, скрываясь

от глаз местных жандармов, провели в 1905 году первую маевку.

Старожилы могли показать на улице Спартака (бывший Южный

бульвар) приземистый домишко, где Я. М. Свердлов проводил

совещание уральских большевиков. Не было уже завода «Столь

и К0», теперь он носил имя Дмитрия Колющенко, уральского

большевика, одного из руководителей первого в городе Совета

рабочих и солдатских депутатов, зарубленного вместе с товари-

щами озверелой белоказачьей бандой.

В годы гражданской войны в Зауралье шли бои с белогвар-

дейщиной.

Кончилась гражданская война. Победили разруху. Начали

восстанавливать запущенные крестьянские хозяйства. Челябинск

находился в центре большого земледельческого района. Весной

1923 года в селе Куяш при совхозе было создано первое на

12

Урале государственное тракторное хозяйство. Одно из тех, кото-

рые в то время создавались по инициативе В. И. Ленина.

Еще на VIII съезде партии, в марте 1919 года, Владимир

Ильич в докладе «О работе в деревне» говорил: «Если бы мы

могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить

их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете,

что пока это только фантазия), то средний крестьянин сказал

бы: «Я за коммунию (т. е. за коммунизм)» *.

Своей тракторной промышленности страна еще не имела, как

не имела своей автомобильной промышленности и многого дру-

гого. Для первых тракторных отрядов (в том числе и для Куяш-

ского) машины были предоставлены Комитетом международной

товарищеской помощи рабочих (Межрабпомом). Как на великое

чудо, смотрели мужики зауральских сел и деревень па этих «же-

лезных лошадок», легко поднимавших целину и залежи.

В конце 20-х годов на Урале, как и по всей стране, прово-

дилась коллективизация сельского хозяйства. Огромные массивы

обобществленной земли нельзя было обрабатывать по-дедовски,

как говорили, «верхом на граблях и сохе». Нужны были свои,

советские тракторы. Реконструировались старые заводы, строи-

лись новые — Сталинградский и Харьковский тракторные заво-

ды. На СТЗ уже шел монтаж оборудования в цехах. Первым

пятилетним планом развития народного хозяйства, приня-

тым в апреле 1929 года 16-й Всесоюзной партийной конферен-

цией, предусматривалось создание нового тракторного завода

на Урале.

Весной этого же года в Свердловске, в Уральском областном

комитете партии и облисполкоме, горячо обсуждался вопрос о ме-

сте строительства. Мнения сошлись: строить нужно в Челябин-

ске. Он расположен недалеко от заводов — поставщиков металла,

от источников снабжения углем (Челябинские копи), электро-

энергии (уже строилась ЧГРЭС), окрестности города богаты

строительными материалами. Не последнюю роль сыграли потен-

циальные возможности Челябинского железнодорожного узла и

близость хлеборобных районов Приуралья и Сибири, предъявляв-

ших большой спрос на гусеничные тракторы.

По предложению уральской делегации, XIV Всероссийский

съезд Советов принял решение: «Поручить Правительству РСФСР

войти с представлением во всесоюзные органы о необходимости

приступить к постройке нового тракторного завода в г. Челябин-

ске уже в текущем году». А 29 мая 1929 годаСНК СССР принял

постановление «О приступе к постройке тракторного завода на

Урале».

Среди 60 тысяч жителей Челябинска очень немногие понима-

ли в те дни, какие огромные перемены произведет в жизни города

начинавшееся строительство гиганта.

* В. И. Лени п. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 204.

13

* * *

Впервые вывеска «Чслябтракторострой» появилась... в Ленин-

граде. На Фонтанке, в доме № 76, в июне 1929 года при Госу-

дарственном институте проектирования металлических заводов

(ГИПРОМЕЗ) организовалось специальное бюро. Оно должно

было составить промышленное задание па проектирование буду-

щего завода. Новое бюро было первым ростком большой органи-

зации, которая получила длинное название — Управление по-

стройки Государственного уральского тракторного завода «Челяб-

тракторострой».

Уже тогда наметился профиль будущего завода: выпуск мощ-

ных гусеничных тракторов.

Челябинский завод должен был стать первым в стране заводом

гусеничных тракторов. Предполагалось, что сходный по типу с аме-

риканским трактором «Катерпиллер», наш гусеничный трактор бу-

дет весить около 10 тонн, а мощность его в три раза будет боль-

ше, чем у «Интернационала», и в пять раз — чем у «Фордзопа».

Масштабы будущего производства многим показались неверо-

ятными: 40 тысяч машин типа «Катерпиллер» в год! Ведь даже

фирма «Катерпиллер» в лучшие своп годы выпускала всего 5 —

6 тысяч таких тракторов. Ни в Америке, пи в Европе ие было

еще такого завода, какой собирались возводить в Челябинске. Но

в то время многие начинания казались фантастическими.

А пока ленинградские тракторостросвцы изучали лучшие об-

разцы машин, покупаемых за границей, занимались исследова-

нием и эскизировкой их узлов и деталей, в Челябинске присту-

пил к работе штаб строительства.

На Сибирской улице, в двухэтажном каменном доме, когда-то

принадлежавшем торговой фирме братьев Яушевых (ныне здесь

находится городская картинная галерея), разместилась контора

Челябтракторостроя. В то дпи здесь работало всего несколько

человек: первый начальник строительства Г. Б. Тарыгин, при-

сланный Уральским областным комитетом партии, его замести-

тель К. И. Пржебельскпй (в дальнейшем — начальник строитель-

ства ЧГРЭС) с несколькими сотрудниками. Они и встретили

нового начальника Тракторостроя Ловина на Челябинском вок-

зале.

Какие проблемы встали в тот момент перед недавно создан-

ной организацией? Выбор участка под строительство, подготовка

помещений для десятков тысяч рабочих, подбор кадров, взаимо-

отношения с местными организациями, которые еще не знали,

как относиться к ЧТС, — все это было делом невероятно сложным

и создавало на первых лорах атмосферу некоторой неуверенности

и неустроенности среди работников Челябтракторостроя.

Особенно острым было положение с жильем. Коммерческий

директор Тракторостроя А. И. Кудряев па заседании окружкома

партии говорил:

U

— К нам ежедневно прибывают новые работники. Едут ин-

женеры, техники, а квартир для них нет... Еще хуже положение

с квартирами для рабочих. На строительстве сейчас занято около

300 человек, а через пять дней их число увеличится до тысячи

и каждый день будет расти. Нужны срочные меры, ипаче мы

окажемся под угрозой срыва подготовительных работ.

Строительство первого в Челябинске четырехэтажного дома

но Рабоче-крестьяпской улице, который предназначался для Трак-

торостроя, затягивалось. Инженерно-техническому персоналу

приходилось жить и работать на частных квартирах и в номерах

гостиницы. На одном из совещаний по квартирным делам, а их

было немало, Пржебельский в шутку заметил: гостиница скоро

будет паша...

В ответ на требования Тракторостроя окружной исполком

освободил для нужд строительства помещение Красных казарм,

и его вскоре переоборудовали для размещения 1500 человек.

Кроме того, ЧТС передали бывший архиерейский дом и другие

капитальные здания.

События торопили. Коллегия Главмашстроя утвердила поря-

док дальнейшего проектирования завода.

27 ноября 1929 года были изданы два приказа по ВСНХ за

подписью В. В. Куйбышева о максимальном содействии Челяб-

тракторострою. Все заказы ЧТС, говорилось в них, должны вы-

полняться в первую очередь. Ответ па любой запрос ЧТС пред-

писывалось давать «с максимальной быстротой и, во всяком слу-

чае, не позже, чем в течение 3 дней со дня получения. В случае

невозможности дать заключение или ответ в названный срок, воз-

буждать перед президиумом ВСНХ ходатайство об отсрочке».

Было предложено «в пятидневный срок полностью обеспечить

Челябтракторострой грузовым и легковым автотранспортом из

числа первой партии прибывающих из-за границы автомашин».

В этот же день в Челябинске на собрании, организованном

редакцией газеты «Челябинский рабочий», говорилось о необхо-

димости создания общества содействия Тракторострою. Цель

его — «пропаганда роли трактора, важности содействия тракторо-

строению и практическая помощь Тракторострою».

Начиналась новая история Челябинска. Уже развертывалось

строительство таких крупных предприятий, как завод ферроспла-

вов, ЧГРЭС. Но па первое место вышло невиданных размеров

строительство — Тракторострой с его тысячей и одной проблемой.

В один из ноябрьских дней от здания конторы Челябтракто-

ростроя отъехал санный поезд в три возка. Мороз уже накрепко

схватил снег. Ездоки были одеты по-зимнему, в валенки и шубы.

Руководители Тракторостроя — начальник строительства К. Ло-

вин, его заместитель В. Борисов, главный инженер В. Лельков, —

15

прибывшие из Москвы, вместе с группой сотрудников Челябин-

ской конторы отправились на площадку будущего строительства.

Улицы города словно вымерли.

— Захолустье. Дремучее захолустье, — сказал один из моск-

вичей.

— Да, пока захолустье...

В те годы Урал многим представлялся «медвежьим углом».

Восточная черта города проходила по Пермской железнодо-

рожной ветке. За ней начиналось болото, а дальше тянулась

степь с березовыми колками.

Ехали молча, изредка перебрасываясь короткими фразами.

Думали. Было о чем подумать. Дело начиналось невиданное. Не

только здесь, в Челябинске, — по всей стране.

Как раз в эти дни в местной газете была напечатана любопыт-

ная статья. В пей рассказывалось, что несколько месяцев назад

бывший глава буржуазного Временного правительства в Рос-

сии Керенский, обретавшийся в то время в Париже, произнес на

белогвардейском сборище следующую многозначительную тираду:

«Я этого их плана «индустриализации промышленности» и «ма-

шинизации сельского хозяйства» не буду излагать, ибо ясно, что

ничего из этого плана не выйдет. С практической, хозяйственной

точки зрения этот пятилетний план — сущий вздор». Недостатка

в подобных «пророчествах» в то время не было.

Но встречались и другие отзывы. «В сельское хозяйство, про-

мышленность и железные дороги, — писала пемецкая буржуазная

газета, — будет вложено к 1933 году 65 миллиардов рублей! Это

больше, чем вложено за последние пять лет во всю германскую

экономику й особенно при наличии заграничных займов». Один

из видных немецких журналов, например, отмечал: «Большевики

хотят проделать нечто такое, что не было проделано пи одной

страной в течение 100 лет. Без посторонней помощи они хотят

провести индустриализацию страны». Московский корреспондент

немецкой газеты «Берлинер Тагеблатт» Пауль Шерер в интерес-

ной статье о пятилетке’писал: «Бедная старая Европа! Если бы

этот опыт удался хотя бы на три четверти, — это была бы победа

социалистического метода, достигнутая силами крепкого, уверен-

ного и одаренного народа».

...По замерзшему болоту ехать было трудно. Лошади споты-

кались, проваливались в занесенные снегом ямы. Ездокам при-

ходилось крепко держаться за борта кошевки.

— Ну и дорожка! Ни проехать, ни пройти.

Наконец, болото благополучно миновали. Взору открылись

просторы сплошной целины. Чуткая тишина нарушалась скри-

пом полозьев да сорочьими криками, доносившимися из редкого

березняка.

Сапи поднялись на взгорок и остановились. Приехавшие

выбрались из возков, стали разминать затекшие ноги. Огляде-

лись, обошли площадку. Рельеф был неровный. Сколько земли

16

придется перебросать! Нужны тысячи землекопов. С чего начать

прежде всего? С дорог. Несколько десятков километров. И не

только грунтовых, но и шоссейных. Понадобится реконструкция

Челябинского железнодорожного узла. Одному только Челябтрак-

торострою, по предварительным наметкам, будет доставляться бо-

лее сотни вагонов разных грузов в сутки.

А пока — голая степь. И здесь, на пустыре, за два-три года

возведут завод, которого еще и на бумаге нет.

* * *

Шло первое партийное собрание на Тракторострое. Коммуни-

сты, их было всего 18 человек, говорили о главном, в тот мо-

мент: как принимать, где размещать рабочих?

Первые тракторостроевцы прибыли в октябре. По путевке

Уралобкома В КП (б) приехал С. А. Зайцев, бригадир Куяшского

тракторного отряда. Челябинский окружком партии направил на

строительство бывшего председателя горисполкома А. Я. Пова-

ляева, в прошлом рабочего железнодорожного депо. Уральская

областная партийная организация решила направить на строи-

тельство завода 500 коммунистов.

Тракторострою нужны были тысячи рабочих.

При управлении строительства был создан специальный отдел

вербовки и найма, который разослал своих представителей в раз-

ные концы страны.

Ехали рязанские и тульские, смоленские и нижегородские,

ехали каменщики и плотники, землекопы и штукатуры. А боль-

ше всего — просто пахари. Все это народ деревенский, крестьяне,

сезонники, отправлявшиеся на заработки. Ехали целыми семьями,

со своим инструментом.

Каждой стройке люди нужны позарез, и между вербовщиками

иной раз шла отчаянная конкуренция. Приедет, скажем, пред-

ставитель от ЧТС в какой-то район, а до него тут, оказывается,

побывали уже вербовщики из Магнитки и все «подчистили».

Иной раз и на хитрости шли, чтобы только выполнить разна-

рядку! Разъезжали даже «подпольные» вербовщики без всяких

официальных полномочий. Такие слов не жалели. Соберут вокруг

себя мужиков и толкуют: «Сапоги — бесплатные, обед из трех

блюд — хоть заешься, а промтоваров — бери сколько надо, были

бы только деньги. И квартиры — отдельные на пятерых». Приез-

жают люди па место — и видят: голая степь. Все нужно строить

своими руками.

Ошибки в организации вербовки привели впоследствии к ог-

ромной текучести рабочей силы.

Первый секретарь партколлектива ЧТС Александр Николаевич

Жижин рассказывает:

— На стройку прибывали очень разные люди: среди них и

раскулаченные, и уголовники. Мы с председателем рабочкома

17

Иваном Григорьевичем Шалонкиным ежедневно проводили собра-

ния в Красных казармах, где разместилось несколько сот вер-

бованных. Собрания проводить было трудно. В зале часто разда-

вался крик: «Нас обманули! Бросайте работу! Уедем!» В прези-

диум кидали мерзлой картошкой. Что нам оставалось делать?

Я вскакивал на стол и начинал говорить про международное по-

ложение, чтобы как-то успокоить, отвлечь людей, которые под

влиянием крикунов выходили из подчинения. Бывали и критиче-

ские моменты, когда пас могли просто-напросто прикончить.

Позднее, в бараках, мы начинали свои беседы с перекура. На-

счет курева тогда было плохо. Мы приезжали со своим табаком,

выложишь на стол — угощаются. Пошутишь. Глядишь, настрое-

ние поднялось. Тогда и начинаешь разговор на серьезную тему.

Помещений, которые горисполком выделил управлению ЧТС,

не хватало. Приходилось строить землянки и камышитовые ша-

лаши. Срочно начали строить временный барачный городок,

именуемый «вторым участком».

Уже в копце декабря, морозным днем, на место будущего го-

родка выехали помощник начальника строительства А. И. Сви-

дерскпй, помощник главного инженера Е. А. Калиновский, на-

чальник 2-го стройучастка инженер И. И. Ермолаев, несколько

мастеров. По снежной целине сани поднялись па взгорье, к кото-

рому с разных сторон тянулись вереницы подвод с досками, брев-

нами и другими стройматериалами. На сколоченном грубом столе

развернули план временного поселка. Тут же на холме устано-

вили длинный шест с красным флагом. Забили первый колышек,

и геодезисты сделали разбивку первого барака. Так начался жнл-

строй.

А рабочие 1-го стройучастка в это же время начали переобо-

рудование здания, предназначавшегося ранее для холодильника,,

под будущий опытный завод.

Эскизный проект опытного завода был разработан в Государ-

ственном институте проектирования металлических заводов и

утвержден па заседании правления Всесоюзного автотракторного

объединения (ВАТО) 6 января 1930 года. На покупку загранич-

ного оборудования ассигновали около миллиона рублей.

ГИПРОМЕЗ получил новое задание: немедленно приступить к

составлению эскизного проекта основного завода. Трудоемкую эту

работу выполнили всего за 50 дней. Эскизный проект, разрабо-

танный в Ленинграде, позднее отправили в Америку для консуль-

тации с виднейшими специалистами.

Зиму 1929/30 года предстояло как можно лучше использовать

для подготовки к широкому развертыванию работ летнего строи-

тельного сезона. В октябре—ноябре 1929 года началась разработ-

ка гранита на Шершпсвских каменных карьерах. Гранита, как

выяснилось позже, требовалось 360 тысяч кубометров. Если

учесть ту несовершенную технику, какой располагали строите-

ли, — цифра огромная.

18

Стало ясно, что при дедовских методах, добычи камнем строи-

тельства не обеспечить. С весны гранит понадобится в больших

количествах.

— Если не будет компрессоров, если не будет горки для подъ-

ема гранита на борт, если не будет железнодорожной ветки от

разъезда к карьерам, если не будет бараков, то пе будет и гра-

нита, — заявил главному инженеру Лелысову начальник карьеров

Щеглов. — Ломик и кувалда гранита не дадут.

Вскоре па карьерах закипела работа. Из дорожного отдела

прислали бригаду строителей. Ветка от разъезда была проложена

по мерзлому грунту, и по ней повезли лесоматериалы, кирпич.

Начали строить столовую, контору, бараки, склад взрывчатки.

Позднее появились компрессоры, команда взрывников.

К весне 1930 года началась уже интенсивная добыча грани-

та; его эшелонами отправляли па строительство. Позднее Трак-

торострою передали и Сосновские карьеры. Здесь организовали

производство щебня, построили кампеколъный завод.

В Челябинск было перенесено Главное управление постройки

Челябинского тракторного завода, вошедшее в состав ВАТО

ВСНХ СССР, а в Москве, Ленинграде и Свердловске были созда-

ны представительства Челябтракторостроя.

* * *

В начале 1930 года на стройке вышли первые номера печат-

ной газеты под названием «Трактор». Выпускалась она считан-

ными экземплярами. Но вскоре стало ясно, что Челябтракторо-

строю необходима своя многотиражная газета. Ее выпуск пору-

чили выездной редакции газет «Уральский рабочий» и «Челябин-

ский рабочий».

— На Челябтракторострой мы — я и Лисин — приехали па

таратайке, — рассказывает С. Черепанов. — Я в то время работал

разъездным очеркистом «Челябинского рабочего», Лисин — соб-

кором «Уральского рабочего». Первым делом мы зашли в март-

коллектив к Алексею Баранникову. Нам определили место: такое,

чтобы находились в гуще парода. Поставили большую брезенто-

вую армейскую палатку, человек так на пятьдесят, на 2-м уча-

стке возле 49-го барака. «Начинили» эту палатку типографским

оборудованием. Что это было за оборудование! Печатную машину

мы собрали из нескольких машин. Электромотора не было — при-

делали к машине ручку, чтобы можно было крутить. Для этой цели

наняли специально «вертелыцика». Из городской типографии нам

выделили две наборные кассы. Вот и все оборудование. Сама

редакция состояла из трех человек: Лисин — редактор, я — его

-заместитель и ответственный секретарь и еще Евдокимов — лит-

сотрудник.

Первый помер многотиражки «Наш трактор» вышел 4 марта

1930 гола. Новая газета, выходившая четыре раза в месяц, объ-

19

единила вокруг себя все участковые стенгазеты, а их актив стал

активом многотиражки. «Пишите о недостатках строительства и

быта в свою газету», — призывал «Наш трактор». И люди писали.

Страницы газеты запестрели боевыми заголовками заметок и

статей: «Гнать кулаков — развернуть ударное движение!», «За

темп», «За ударничество!». Рядом с этими заметками можно было

найти и такие: «Маринад из чертежей», «Взгреть за художество».

Подписывались эти заметки зачастую такими «именами»: «Свой

глаз», «Лапоть», «Оса», «Опасный», «Партиец», «Шило», «Оче-

видец», «Сыч» и даже «Голодранец».

— Первое время тираж у нашей газеты был тысяча экзем-

пляров, — рассказывает С. Черепанов. — Мы ее сами печатали и

сами распространяли в бараках. Газета вызвала громадный инте-

рес среди рабочих. Они оказывали нам большую помощь. Наша

палатка стала местом сборов людей. Мы же там находились круг-

лые сутки, оставаясь ночевать. Когда начались сильные холода,

нас переселили в барак, дали три комнаты. В редакции появи-

лись своя машинистка, пять-шесть наборщиков и среди них Саша

Самохвалов, впоследствии литсотрудник. Позднее в редакцию

пришел Анатолий Александров. До этого он работал на стройке

электромонтером. Пригласили Костю Реута, нормировщика Водо-

каналстроя, очень талантливого парня, поэта. Появился у нас

худощавый парнишка, художник Сергей Алюхин (С. С. Алюхин

проработал в газете 30 лет). Были и свои фотографы, сначала

Володя Тишечкин, а потом его брат Петр. Мы тогда организова-

ли еженедельный выпуск .фотогазет большого формата с карика-

турами и дружескими шаржами.

Осенью 1930 года в березняке, неподалеку от редакционной

палатки, собралась группа молодых ребят — строителей, рабкоров

газеты «Наш трактор». Пришли те, кто пробовал писать стихи,

рассказы, очерки. Говорили о делах строительства, спорили о ли-

тературе, читали свои стихи.

— Мы, конечно, и не думали о том, что в этот вечер «заложи-

ли фундамент» необычного цеха — литературного, — вспоминал в

1970 году, на 40-летнем юбилее литературного объединения ЧТЗ,

его старейший участник С. И. Черепанов.

После организации литературного кружка на страницах газе-

ты, рядом со сводками о работе участков, часто стали появляться

поэтические репортажи, яркие зарисовки о рабочих-ударниках,

сатирические заметки.

В 1931 году в штат редакции были приняты рабкоры-штука-

туры Тося Чурсина и Клава Спирина, рабочий поэт Семен Ула-

нов, журналисты Иосиф Свердлов и Эльмар Нэвиа. В это время

уже построили заводоуправление. Редакция и типография пере-

брались туда. Газета выходила систематически и большим ти-

ражом.

С первых дней и до конца строительства «Нашему трактору»

помогала редакция «Челябинского рабочего».

20

II. МИСТЕР ФОРСТ БОИТСЯ КОНКУРЕНЦИИ

ЗНАКОМСТВО С АМЕРИКАНСКИМИ

ТРАКТОРНЫМИ ФИРМАМИ. КА-

БАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ «КАТЕРПИЛЛЕ-

РА» * СОВЕТЫ АЛЬБЕРТА КАНА *

НА ТРИНАДЦАТОМ ЭТАЖЕ.

Строительство крупных тракторных заводов было для молодой

Страны Советов делом новым и очень трудным, тем более со-

здание такого гиганта, как Челябинский тракторный завод.

Строить нужно было быстро, по возможности дешево, используя

помощь иностранных фирм. Опыт строительства Сталинградского

тракторного завода убеждал в этом.

Главмашстрой еще в октябре 1929 года вел переговоры с Аме-

риканской ассоциацией инженеров и рядом фирм. Проектирова-

ние завода в Америке позволило бы также обучить советских спе-

циалистов новейшим методам тракторостроения на лучших заво-

дах Соединенных Штатов. Было решено подобрать 200 наших

специалистов для заграничной командировки.

Сразу после своего назначения начальником Челябтракторо-

строя К. П. Ловин просил Совет Народных Комиссаров коман-

дировать его в Америку. Чтобы руководить постройкой трактор-

ного завода, на первых порах нужна была хотя бы самая про-

стая консультация людей, знающих машиностроение и тракторы.

Инженер-механик Г. И. Самоль, один из могэсовцев, приехав-

ших с Левиным в Челябинск, вспоминает:

— До поездки в Америку Ловин решил побывать в Сталин-

граде. Там начали строить раньше нас, и там, он слышал, есть

толковый главный инженер Павел Соломонович Каган, который

бывал в Америке. Каган, действительно, рассказал много полез-

ного об американских тракторных фирмах, дал дельные советы.

В Нью-Йорк челябинцы прибыли во второй половине января

1930 года.

В то время Советский Союз не имел еще дипломатических

отношений с США. Экономические связи осуществлялись через

торговое общество «Амторг». Сотрудники «Амторга» знакомили

Ловина с представителями интересовавших его фирм, помогали

в реализации лицензий.

Во время поездки по Америке* челябинцы посетили фирмы

«Катерпиллер», «Аллис Чалмерс», «Алигапс» и другие. Наших

представителей принимали вежливо, предупредительпо, как воз-

можных заказчиков. А у американцев было кризисное время.

В феврале в Канаду приехал председатель ВАТО Н. Осинский

(въезд в США ему не был разрешен). 10 февраля в Монреале

он созвал совещание, на котором присутствовали представители

21

«Амторга» и начальники строительств. В то время в США про-

ектировались некоторые советские предприятия.

На совещании обсуждались вопросы стройтельства Челябин-

ского тракторного завода и ряда других предприятий. К. П. Ле-

вин сообщил о переговорах с фирмами «Катерпиллер» и «Аллис

Чалмерс», о выдвинутых ими условиях, дал оценку тракторам,

выпускаемым этими фирмами.

Руководители фирмы «Катерпиллер» на словах не отказыва-

лись помочь в проектировании завода. Но какие же они выдви-

гали условия?

— Мало того, что за проект мы должны будем уплатить «Ка-

терпиллеру» вознаграждение в 3500 тысяч долларов, — рассказы-

вал Левин, — фирма не хочет по договору принимать к себе

персонал Тракторостроя и не будет посылать свой в СССР. Форет

заявил, правда, что он может разрешить обмен персоналом, од-

нако при отсутствии официального обязательства с его стороны.

По условиям фирмы мы но имеем права экспортировать из СССР

в течение 20 лет тракторы типа «Катерпиллер». Компания «Ка-

терпиллер» не предоставит в наше распоряжение материалы об

усовершенствованиях в тракторах, которые будут сделаны после

сдачи нам проекта. Более того, фирма хочет быть единственным

судьей пригодности проекта. Вывод ясен: Форет совершенно не

желает развивать нас технически, так как боится потерять ры-

нок. Поэтому он выдвигает откровенно кабальные условия.

— А что представляет собой завод в Сап-Леандро, который

фирма «Катерпиллер» упорно стремится продать нам? — спро-

сил Осинский. — И каково влияние Форета на делафирмы?

— Форет — фактически единоличный хозяин предприятий. Что

касается завода в Сан-Леандро, то он нам по нужен — устарел.

На совещании решили: с фирмами нужно продолжить пере-

говоры, добиваясь наиболее выгодных условий.

— Фирме «Катерпиллер» надо дать понять неизбежность по-

стройки у нас завода независимо от ее помощи и что мы полно-

стью свободны в своих действиях в случае отсутствия договора,—

сказал Осинский. — При наличии же договора можем обязаться

купить у нее значительную партию тракторов.

Левина спросили:

— А если переговоры ничего не дадут?

— Что ж, придется тогда здесь, в Америке, создавать свое

собственное проектное бюро поблизости от заводов. Будем проек-

тировать сами.

6 марта 1930 года К. П. Левин писал в Челябинск своим за-

местителям Б. П. Пронину и В. В. Борисову:

«Наша начатая с первых же дней по приезде в Нью-Йорк

упорная и тяжелая работа протекает в исключительно неблаго-

22

приятных условиях... Теперь у меня остается очень мало надежд

на благоприятный исход переговоров с «Катерпиллером». Время

безвозвратно уходит, и, по-видимому, придется работать силами

собственного бюро с помощью другой, второстепенной тракторной

фирмы и отдельных американских специалистов. Это... займет

значительно больше времени. Мы и так уже потеряли два ме-

сяца».

Очень сложным был и вопрос о строительном проекте. «Име-

ются две крупные конкурентные фирмы, от которых мы уже

имеем предложения («Остин» — строящий Нижегородский авто-

завод и «А. Кан» — Сталинградский тракторный), — писал Ловин

в том же письме. — По разрешении основного вопроса с одной

из них заключим договор».

Консультируя эскизный проект, разработанный ГИПРОМЕЗом,

специалисты фирмы «А. Кан» критически отнеслись к идее

строить 12 отдельных производственных цехов и предложили объ-

единить их в три огромных корпуса: механический, литейный и

кузнечный. Кроме того, они рекомендовали применить цельноме-

таллические опорные колонны вместо железобетонных. Это дава-

ло широкие пролеты и главное — возможность менять объекты

производства.

— У вас будет универсальный завод, — говорил А. Каи.

Ловин поддержал эту идею. Интуиция подсказывала выгод-

ность такого проекта. Но возникали новые трудности: нужно

около 15 тысяч тонн проката. Ни Магнитки, ни Кузнецка тогда

еще не было. Металл нужно было покупать за границей.

Ловин обратился к Г. К. Орджоникидзе и получил согласие:

«Делайте завод на металлических опорах».

— Много горя хлебнули мы впоследствии с этим делом, —

рассказывает Г. И. Самоль. — Ловину грозили привлечением к

суду, говорили: «Почему Харьков ставит бетон, а вы не можете?»

41-й год показал, что дали нам эти металлические конструкции.

Когда стали делать танки, которые весили вдвое больше тракто-

ра, не надо было монтировать новые крановые пути. Расчетная

прочность существующих путей удовлетворяла новым требова-

ниям.

Еще во время первой встречи с Левиным в городе Виндзоре

Форет спросил:

— Скажите, мистер Ловин, сколько тракторов вы собираетесь

производить на своем заводе?

— Тысяч сорок в год.

Форет вскинул брови, в глазах блеснул насмешливый огонек:

— Я же не мальчик, мистер Ловин. Я прекрасно пони-

маю, чем все это пахнет. Окажи я вам техническую помощь,

это будет равносильно тому, что я сам дам вам нож заре-

зать меня.

23

— Вы вправе отказаться, — сказал Ловин, — но завод мы все

равно построим.

Блеск в глазах у Форета исчез.

Переговоры зашли в тупик.

«Наши американские дела все более и более ухудшаются. Сей-

час уже почти ясно, что придется делать всю проектную работу

самим», — сообщал Ловин в письме от 12 марта 1930 года.

Значит, нужно открывать в Америке «свое дело». Но какими

правами может располагать такая проектная организация?

Искушенные работники «Амторга» объяснили:

— Вы можете чертить, проектировать, но строить и прода-

вать тракторы, конечно, не имеете права.

В Москву полетела депеша. В ответ было получено разреше-

ние Г. К. Орджоникидзе на организацию проектного бюро Челяб-

тракторостроя.

Местом для него выбрали Детройт, город, где находились круп-

нейшие автотракторные заводы. Ловин послал туда Самоля:

— Поезжай, Григорий Иванович, и снимай помещение. Уст-

раивай хорошую, представительную контору, чтобы не было стыд-

но приглашать туда людей.

Свободных помещений в Детройте было сколько угодно. Вла-

делец 36-этажного «Юнион Траст Билдинг» предложил арендо-

вать у него четырнадцатый этаж.

— Почему именно четырнадцатый?

— А вы сначала посмотрите.

Оказалось, что в действительности это тринадцатый этаж. Аме-

риканцы — народ суеверный: не любят «несчастливое» число.

Выстроив дом, они попытались обойтись без тринадцатого этажа

и назвали его четырнадцатым. На этот раз примета оказалась

не такой уж плохой. У тринадцатого этажа было преимущество:

он стоил дешевле.

Самоль позвонил Ловину и получил «добро». Но где взять

деньги на первые расходы? Переводчик сказал:

— Позвоните в мебельный магазин и закажите все, что вам

нужно.

Из «Амторга» сообщили: все будет оплачено.

В течение недели контора была обставлена: получили 50 но-

вых чертежных столов, столики для машинисток и прочее. «Че-

лябинск трактор плэнт» — так именовалось новое учреждение.

Теперь нужно было срочно вызывать проектантов из СССР.

Группа инженеров, которая должна была разрабатывать в

Детройте основной проект, готовилась к заграничной команди-

ровке. К поездке в Соединенные Штаты готовилась и рабочая

группа. В январе для нее были организованы курсы английского

языка. Курсанты — квалифицированные рабочие разных специ-

альностей — прибыли на Челябтракторострой с крупнейших ма-

шиностроительных заводов Москвы и Ленинграда, Тулы и Ниж-

него Новгорода, Свердловска, Златоуста...

24

Всего на курсах, которые разместились в бывшем архиерей-

ском каменном двухэтажном доме, занималось более ста человек.

Занятия шли с большой нагрузкой, так как времени было в

обрез.

Курсанты просиживали над учебниками и тетрадками целыми

днями, а иные — и ночами, постигая азы английской грамма-

тики.

В письме от 23 апреля 1930 года К. П. Ловин писал:

«Переговоры с «Катерпиллером»... как и следовало ожидать,

не привели к желаемым результатам... Два с половиной месяца

драгоценного времени и масса труда пропали бесцельно ...Реши-

ли произвести в Америке разработку генерального плана, расчет

конструкций и чертежи фундаментов для того, чтобы дать... ос-

новные вехи для дальнейшей работы... Для работ в бюро привле-

чен целый ряд крупных американцев-специалистов. Число их

будет доведено до 15 человек. Имеются уже переводчики и под-

бирается постепенно весь технический персонал. Также амери-

канцы. (Фактически в бюро работало 40 советских и 12 амери-

канских специалистов. — Прим, авт.) После пятинедельных стран-

ствий прибыл, наконец, эскизный проект. В настоящие дни про-

исходит взаимное ознакомление как американцев с данными

нашего проекта, так и наших инженеров с тем вариантом распо-

ложения основных цехов завода, который са*мостоятельно был

разработан американцами до приезда еще наших сотрудников из

Союза. Непосредственно в самом бюро имеется уже трактор, ра-

зобранный на части. (У фирмы «Катерпиллер» был куплен

шестидесятисильный трактор. — Прим, авт.) ...По приезде на-

ших инженеров из Союза они будут немедленно направлены для

осмотра и ознакомления с заводами, после чего будет приступ-

лено к последовательной разработке технологического проекта.

Это займет время примерно до 15 мая. При такой системе ра-

боты к 1 июня нами намечается получение габаритов зданий и

взаимного расположения цехов. К 1 июля будут разработаны

чертежи, необходимые для заказа конструкций, а также черте-

жи фундаментов. Немедленно же чертежи фундаментов будут

направлены в Челябинск, а габариты зданий и взаимное распо-

ложение цехов — в Москву... для детальной разработки строи-

тельного проекта».

Л овина беспокоило, как развернутся дальнейшие работы в

Челябинске. Где будут заказаны металлоконструкции? Металл

закупили в Германии, а конструкции изготавливались на совет-

ских заводах.

Но в апреле 1930 года там, в Америке, главным было как

можно скорее начать работу над проектом и подготовку руково-

дящих кадров для будущего завода.

. Прежде чем удалось отправить наших людей в Америку, при-

шлось преодолеть множество препятствий — финансовых и поли-

тических.

25

Американские власти тормозили выдачу виз. Отъезд затянул-

ся на целых полгода.

Путь в Америку был долгим и сложным. Нужно было про-

ехать через всю Европу. В Берлине — экипировка. Костюмы,

шляпы, чемоданы из универсального магазина «Вердгенм». Да-

лее через Брюссель и Париж наших людей доставляли в Гавр,

где па пароходах французской компании они пересекали Атлан-

тический океан.

Последняя группа, отправленная в начале октября из Ленин-

града пароходом через Гамбург, надолго застряла в Лондоне. Два

месяца провела она в Англии в ожидании американских виз.

Сотрудники советского торгпредства пробовали организовать для

наших товарищей экскурсии па заводы, по сделать это не уда-

лось. В середине декабря последовала команда: «Грузиться на

пароходы и ехать на родину». Затем через короткое время дру-

гая команда: «Срочно ехать в американское консульство и полу-

чить визы». Только в декабре последние челябтракторостроевцы

прибыли па Эллис Айлэнд («Остров слез»), к подножию статуи

Свободы.

«Остров слез» — своеобразный пропускной пункт. Прежде чем

попасть па американский материк, иностранец обязан пройти че-

рез так называемый карантин. Власти США разрешали ступить

на «священную» американскую землю лишь тем иностранцам,

которые не были коммунистами и непременно верили в бога.

Вот как вспоминает об этой процедуре С. М. Лещенко:

— Задают вопросы: «Мистер Лещенко, плиз, ду ю спик ин-

глиш?» Переводчик перевел. «Нет, английского не знаю». — «Вы

инженер?» — «Да, инженер». — «Коммунист?» — «Нет». — «Боль-

шевик?» — «Нет».—«Инженерное образование имеете?» — «Да».—

«Есть семья?» — «Есть». — «Где?» — «В Москве». — «А как же

вы уехали и оставили жену? Теперь опа попадет в общее поль-

зование?» Нервы напрягаются. Но приходится сдерживать себя.

Пас предупреждали: пройдите все тернистые пути, иначе вернут

обратно. За судейским столом — белогвардейские офицеры-эми-

гранты в американской форме. Открывают книгу «Сопротивление

материалов». Продольный изгиб, формула Эйлера. «Что это та-

кое?» Отвечаю. Следующая страница — консольный изгиб. «Да,

вы инженер. Да поможет вам господь вступить на американскую

землю...»

«Юниоп Траст Билдинг». Тринадцатый, то бишь четырнадца-

тый этаж. Проектная контора Челябтракторостроя — «Челябинск

трактор плэнт».

Создавая контору, приходилось учитывать все — технические,

финансовые и даже психологические факторы. Респектабельный

вид «Челябинск трактор плэнт», новенькие машины у подъезда—

сверкающие «франклип» и черный «студебеккер» с крыльями пе-

сочного цвета — все это имело значение. Увеличивало кредито-

способность.

26

Предлагая услуги, фирмы конкурировали друг с другом. При-

сылались прекрасно отпечатанные рекламные проспекты станков,

оборудования с синьками, фотографиями. Наши специалисты вни-

мательно знакомились с каждым предложением, сравнивали,

взвешивали, что лучше, что выгоднее.

Прежде чем приступить к составлению проекта, советские ин-

женеры побывали на многих автотракторных заводах Америки.

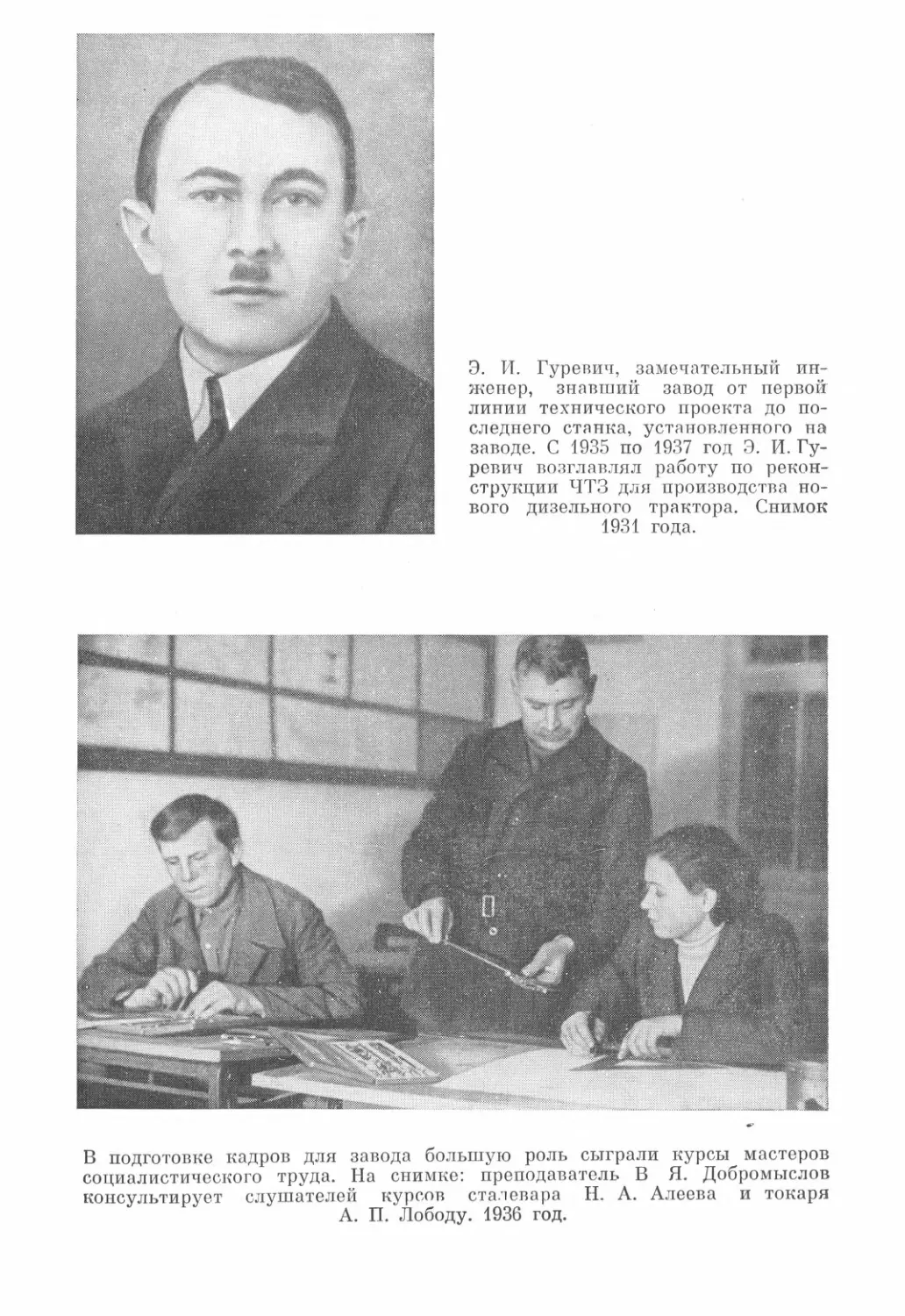

Весь персонал проектного бюро — работники будущего завода

Э. И. Гуревич, А. 10. Божко, Б. В. Конвиссаров, будущие руко-

водители цехов: кузнечного — С. М. Лещенко, А. А. Порозов;

литейного — Г. Г. Одобашьян, Р. Э. Дитман, И. И. Кириллов,

А. Н. Ленкова; механосборочного — К. С. Митревич, А. В. Га-

ланов, Б. Е. Федоров — знали: что запроектируется здесь, в Аме-

рике, нужно будет самим монтировать, отлаживать и пускать в

Челябинске.

III. ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ, ПЕРВЫЙ БЕТОН

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ* УЛИЦА В ОТ-

КРЫТОМ ПОЛЕ * ГДЕ БЫТЬ СОЦГО-

РОДУ? * ЗАКЛАДКА СОЦГОРОДА •

ГРАБАРИ НА ПРОМПЛОЩАДКЕ

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ УРАЛА.

С каждым месяцем росли масштабы строительства. «Общее

число рабочих 2 тысячи. Железнодорожные пути готовы. Пуще-

на маленькая лесопилка... Заложили 15 бараков, хлебозавод.

Техперсонал, партийные работники подъезжают», — сообщали

заместитель начальника строительства Борисов и главный инже-

нер Лельков в Америку Левину в конце января. В середине фев-

раля Борисов телеграфирует, что число рабочих 5 тысяч, из них

плотников 3 тысячи, инженеров 26, техников 50, десятников 60...

В поселке началось строительство 40 бараков, закончено 8, раз-

мещено 600 человек. В Челябинск приехала группа опытного

завода, развертывает подготовку строительства.

Наступила весна 1930 года — первая весна Тракторостроя. Она

пришла с оттепелью и резкими порывами северного ветра.

Весна принесла распутицу и множество новых забот. Нужно

было организовать питание, обеспечить рабочих одеждой. «Мело-

чи» лихорадили быт строителей.

Местная кооперация, несмотря на оказанную ей помощь, на

первых порах не справлялась со снабженивхМ и питанием рабо-

чих. Горячей пищей обеспечивали далеко по всех. Пришлось

добывать в Ленинграде и везти в Челябинск термосы, полученные

27

-«вне всяких правил и очередей», а на месте — арендовать поход-

ные кухни и развозные котлы. Не хватало посуды. Пришлось ее

не только закупать на Урале и в Центре, но и делать ложки,

чашки, чайники в своих мастерских.

Полушубки и валенки, матрацы и ведра — от этого во многом

зависело настроение людей. Не решая этих «мелких» вопросов,

нельзя было успешно бороться с текучестью, закреплять кадры

на строительстве.

Со столовыми дело обстояло плохо на многих стройучастках.

Трудности быта вызвали недовольство сезонников.

22 марта на 2-м участке не хватило ужинов. Промах коопе-

рации был использован разными раскулаченными элементами,

скрытыми врагами для провокационных действий.

Секретарь партячейки Морозов, заместитель предпостройкома

Букин и коммунист Авзянов пытались убедить сезонников. Но в

группе было много пьяных. Послышались возгласы: «Говорить

нечего. Бей их!» Морозова и Авзянова избили хулиганы. Букин

успел скрыться.

— Если расценки не увеличат, надо прекратить работу, —

подговаривали рабочих сезонники из артели Силосова. — Завтра

снимаем все остальные артели.

Это был уже прямой саботаж. Гневным возмущением ответи-

ли рабочие на эту наглую выходку смутьянов. Наутро почти все

вышли на работу, а на летучках, митингах ударники-плотники

потребовали судить хулиганов в показательном процессе и сурово

наказать их. «Гнать вон со строительства кулаков и подкулачни-

ков!» — требовали рабочие.

Но кроме плохих бытовых условий, была и другая причина,

заставлявшая сезонников покидать стройку. Приближался сев.

Многие рабочие уже начинали укладывать сундучки.

На строительстве знали: наступают трудные дни, народ нач-

нет уходить по домам, по своим хозяйствам. Вак удержать лю-

дей?

За 1930 год на Челябтракторострой прибыло 43 тысячи рабо-

чих, а ушло 38 тысяч! Цифра огромная. «Состав рабочих стройки

за лето сменился четыре раза», — писала газета «Известия».

В конце апреля, накануне пасхи, участились прогулы. Сезон-

ники из ближних сел и деревень бросали стройку и уходили до-

мой — праздновать. Партийный коллектив и рабочком выдвинули

призыв: «В дни пасхи— ни одного дезертира!»

«Пусть празднуют попы, кулаки и нэпманы, — заявили рабо-

чие 11-го, 15-го и 17-го бараков. — Мы не за тем сюда ехали, что-

бы праздновать. Мы ехали строить завод. Все как один выйдем

на работу в пасхальные дни».

Закрепление сезонников на строительстве было в эти весен-

ние дни одной из главных забот партийной и профсоюзной орга-

низаций. Их лучшими помощниками и агитаторами были первые

ударники стройки.

28

Стройка жила напряженной трудовой жизнью.

Среди прибывших строителей было много молодежи. Рос ком-

сомольский актив. 9 марта 1930 года по призыву комсомольцев

состоялся первый субботник. На 5-м километре железной дороги

задерживалась выгрузка стройматериалов, возникали «пробки».

Готовясь к субботнику, комсомольцы ЧТС пригласили участ-

вовать в нем комсомольцев Железнодорожного и Городского

районов.

Железнодорожники откликнулись быстро, выделили в помощь

100 человек. Выгрузили 15 вагонов песку, очистили путь от бал-

ласта и бревен. Это была «первая ласточка», предварившая зна-

менитые комсомольские субботники 1931—1932 годов.

Началась подготовка кадров для строительства и будущего за-

вода (на курсах Центрального института труда, при индустриаль-

ном техникуме, где открылось тракторное отделение на 80 чело-

век).

Развертывались работы и на площадке основного завода.

«Ремонтно-механические мастерские, состоящие из чугуноли-

тейной, слесарной, механической, электромонтажной, кузницы, в

строительных работах почти закончены, — писал Лельков Ловину

в Америку. — Приступили к установке имеющегося в наличии

оборудования... Железнодорожные пути, намеченные вашей про-

граммой, в настоящее время закончены, и подача всех грузов...

производится на площадку завода».

зК з£

Временный жилгородок построили. На 2-м участке длинными

рядами протянулись бараки, в которых поселилось несколько

тысяч строителей. Улица уходила прямо в открытое поле.

Плотник Темлянцев рассказывал:

— Гремят чайники, покачиваются за спинами сундучки с по-

катыми крышками. Около продуктовой палатки ЦРК, где посто-

янно вьется очередь из барачных жителей, окликают:

«Откуда прибыли, братишки?» — «Из Троицка... С колхоза...» —

«Землекопы, штоль?» — «Откуда ж землекопы? С пилами земле-

копы не ходят». — «Плотники, значит...»

С достоинством проходят лесопилыцики. Они особенно нужны

строительству.

В комендантской, куда первым долгом являются новоприбыв- *

шие, шумно и тесно. Половина огромной комнаты завалена хо-

зяйственными принадлежностями. Полосатые матрацы, набитые

ватой и опилками, занимают целую стену.

В углу, возле стены, комендант бараков записывает жильцов.

Перед ним — книга. В этой книге со ступенчатым алфавитом впи-

сано уже 1300 человек, через месяц эта цифра достигнет 2 ты-

сяч.

— Фамилия, имя, отчество? Баню, осмотр проходил? Та-ак...

29

Живут под медицинским наблюдением. В конце поселка, в.

специальной будке — санитарный пункт. Там дежурит фельдшер.

Жизнь здесь еще не устоялась. Один день отличается от дру-

гого.

У Яшки Кузьмина, тульского землекопа, высокого светлово-

лосого парня, в первый день по приезде «свистнули» из барака

топчан и табуретку. В утешение прикололи к стене записку с

кривыми, громадными буквами: «Дядя, не сердись, пожалуйста».

Медленно развертывается культурная работа. В красном угол-

ке при месткоме только недавно открыта читальня. Около шкафа

библиотечной передвижки толпятся, напирают друг на друга.

Высокий старик с клочковатой, седой бородой, листая книгу, не-

годующе и строго гудит:

— Ты мне чего даешь? На кой черт эта-то? Ты мне интерес-

ное чтоб...

Тяга к культуре неслыханная. Уже приступили к учебе не-

сколько групп ликбеза. Работают кружки малограмотных. С боль-

шим успехом прошли художественные вечера, организованные

силами соседних клубов.

До позднего вечера в бараке № 2 оживление: весело звучит

гармоника, шелестят газеты, позвякивает посуда — пьют чай.

В дальнем конце Яшка Кузьмин диктует грамотею письмо на

родину:

— Пиши: «Живу я, папаша, на строительстве тракторного за-

вода, за городом. Строим мы сильно. Ежели не подгадим, то на

другую весну приеду на стальном коне. Пишите, как яровые и

про дядю Матвея, вошел он в колхоз или все пыжится».

По степам непрерывно бегают тени — керосиновые лампы да-

ют мало света. Скоро их заменят электричеством: па потолке уже

натянуты крученые белые прохода. И все это там, где год назад

зеленели яровые и шумел маленький березовый лесок...

* * *

Постоянный рабочий социалистический городок Тракторного

должен был подняться за восточной окраиной Челябинска.

Еще 23 декабря 1929 года местные организации приняли ре-

шение о выделении участка под строительство. Почти сразу же

началось и проектирование. Но затем все осложнилось.

Разгорелся большой спор о выборе места для поселка.

— Стройте многоэтажные дома на месте старых лачуг, —

предлагали городские работники. Но это требовало больших до-

полнительных затрат и, кроме того, отдаляло поселок от завода.

Руководители ЧТС наотрез отказались принять этот вариант.

Были и другие причины задержки. В связи с реконструкцией

Челябинского железнодорожного узла неясно было, станут ли пе-

реносить Пермскую железнодорожную ветку (по одному из четы-

рех вариантов ее собирались перенести восточнее будущего

30

поселка, что отрезало бы его от завода). Затягивалось и решение

вопроса, какого типа проектировать дома: с комнатами и кори-

дорной системой или с индивидуальными квартирами.

Устраивались многочисленные совещания, велась оживленная

переписка между Челябинском, Москвой и Свердловском. А вре-

мя уходило.

На строительстве к этому времени работало уже 8 тысяч ра-

бочих и свыше 200 специалистов. Но вместо увеличения темпов—

спад. Возникли слухи, кривотолки: мол, строительство отклады-

вается, рабочие и техперсонал будут скоро распущены, останется

только основное ядро. Эти слухи основывались и на решении

ВСНХ, отодвигавшем срок готовности завода на шесть месяцев,

при этом главные строительные работы переносились на весну

следующего года. На эти слухи поддались не только рабочие, но

и некоторые специалисты.

В конце апреля 1930 года В. В. Борисов выехал в Москву.

Перед этим он направил письмо о положении на Челябтракторо-

строе в Политбюро ЦК ВКП(б).

11 мая Борисов был принят И. В. Сталиным. Разговор в ЦК

партии имел решающее значение для судьбы строительства.

В местных газетах публикуется сообщение о том, что Секретарь

ЦК ВКП(б) И. В. Сталин в беседе с заместителем начальника

строительства В. В. Борисовым заявил, что тракторный завод

находится под особым наблюдением ЦК ВКП(б), и просил пере-

дать рабочим и административно-техническому персоналу Трак-

торостроя, что ЦК ВКП(б) ни в коем случае не допустит срыва

строительства мирового гиганта. Строители гиганта должны да-

вать решительный отпор всем, кто неверием в возможность по-

стройки завода пытается разложить массы строителей.

Перемены сразу же сказались. Если раньше на 2-м участке

с 15 января до мая ушло около 4 тысяч человек, то теперь бег-

лецы просились назад. Бывший старший артели Ветошкин писал

на стройку: «Как мне быть с приездом на работу? Шлите как

можно поскорее мне бланк договора и полномочие на заключение

договора. 100 человек хороших плотников привозу».

В Москве решили: оставить для строительства рабочего го-

родка первоначально выделенный участок, недалеко от завода.

В июне 1930 года генеральную планировку утвердило правитель-

ство. Еще до ее получения на участке в 273 гектара, отведенном

под рабочий городок, начались подготовительные работы. Вся

площадка была разбита па кварталы. Прокладывались временные

железнодорожные пути, подводился водопровод; выстроили вре-

менную контору; завозились строительные материалы. 9 июня

началась разбивка площадки под дома соцгорода. Приближался

день, которого ждали давно.

31

7-й участок Тракторостроя. В голой степи только кое-где вид-

неются навалы серого камня да около железнодорожной ветки

краснеет сложенный штабелями кирпич.

Вот в этой степи через год должен вырасти индустриальный

городок тракторного завода. За один строительный сезон нужно

выстроить несколько десятков четырехэтажных каменных домов,

баню, прачечную, фабрику-кухню...

Красными флажками обозначено направление будущих улиц.

Пройдут годы, новый городок Тракторного сольется со старой

Челябой и коренным образом «перелицует» ее.

27 июня отдано распоряжение: в три дня выкопать котлован

под один дом. Четыреста землекопов и коновозчиков-грабарей

копали в три смены, днем и ночью. Сегодня, когда на каждой

стройке десятки, сотни различных машин, это кажется невероят-

ным. Но в те годы главным орудием строителей были лопата и

мастерок, а кирпич переносился в специальных деревянных «коз-

лах» на спине.

1 июля, к 6 часам вечера,- на участок начали стекаться лю-

ди. Сезонники Тракторного, железнодорожники, рабочие завода

имени Колющенко, других предприятий, слушатели совпарт-

школы — казалось, весь Челябинск пришел сюда, чтобы участво-

вать в торжественной закладке первого дома социалистического

городка.

На трибуне развевается боевое знамя Особой Дальневосточ-

ной Красной Армии, незадолго до этого врученное тракторостро-

евцам. Выступают секретарь партколлектива Челябтракторостроя

А. Баранников, В. Борисов. На приветствия представителей го-

родских организаций отвечают каменщики Кузнецов, Лихарева,

Егоров, начальник жилстроительства инженер Шальдо. Посы-

лается приветственная телеграмма XVI съезду ВКП(б).

Закончился митинг — и у бортов котлована ровной шеренгой

выстроились каменщики. Работа началась. Закладывается фунда-

мент первого дома. Сотни рабочих и работниц разгружают из

эшелона кирпич, складывают его в штабеля.

После закладки жилгородка перед Челябтракторостроем

встала и другая неотложная задача — быстрее развернуть строи-

тельство основных цехов завода. Но все еще не поступал

проект.

Во всех письмах и телеграммах из Челябинска в Детройт на-

стойчиво звучала просьба: «Дайте нам хоть что-нибудь! Где будет

завод? Какая конфигурация основных цехов, какие размеры? Это

необходимо как воздух!»

* $

7 июня 1930 года было, наконец, завершено составление гене-

рального плана завода. Можно было отправлять в Челябинск

«месторасположение главной оси и координаты зданий», а зна-

32

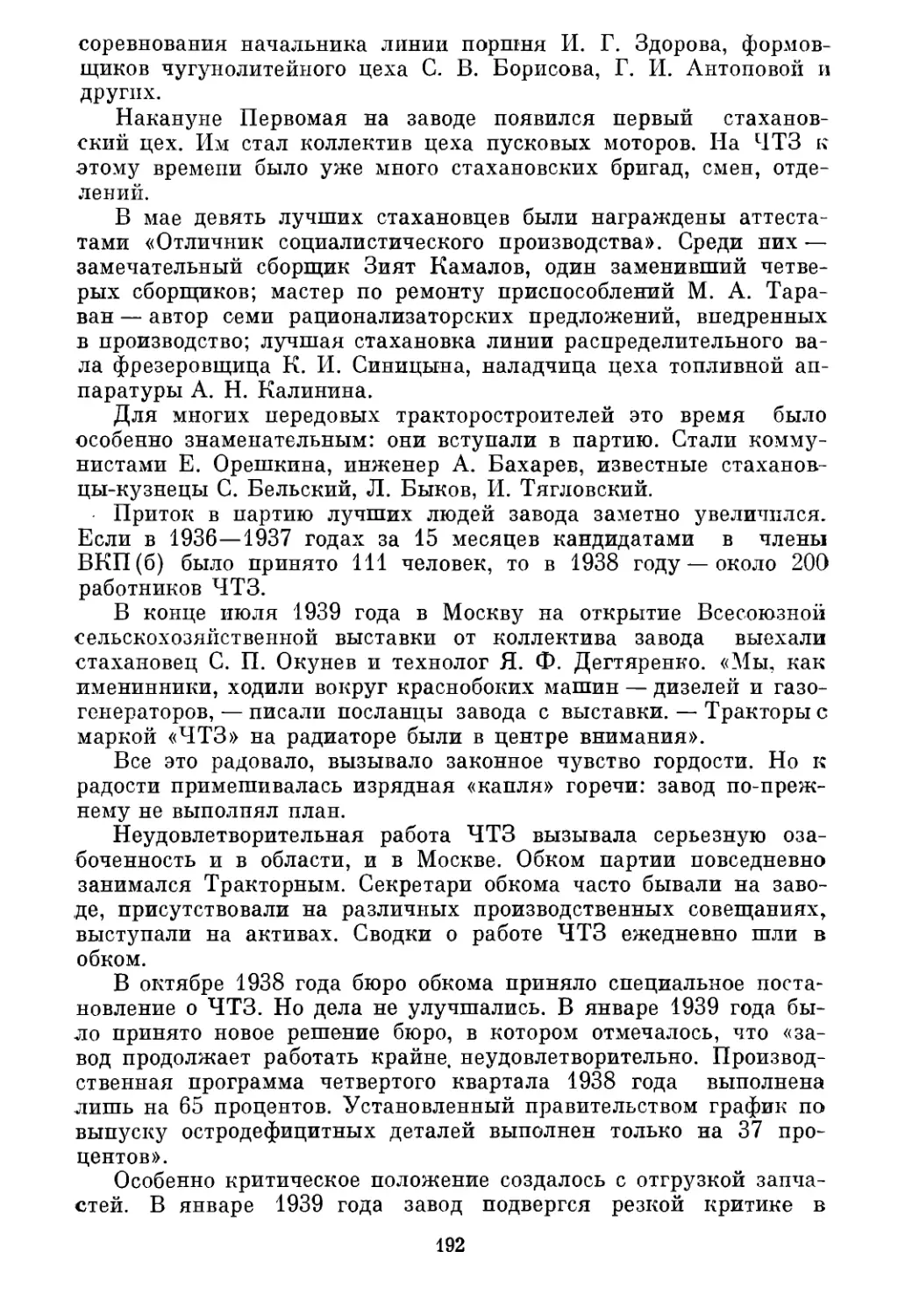

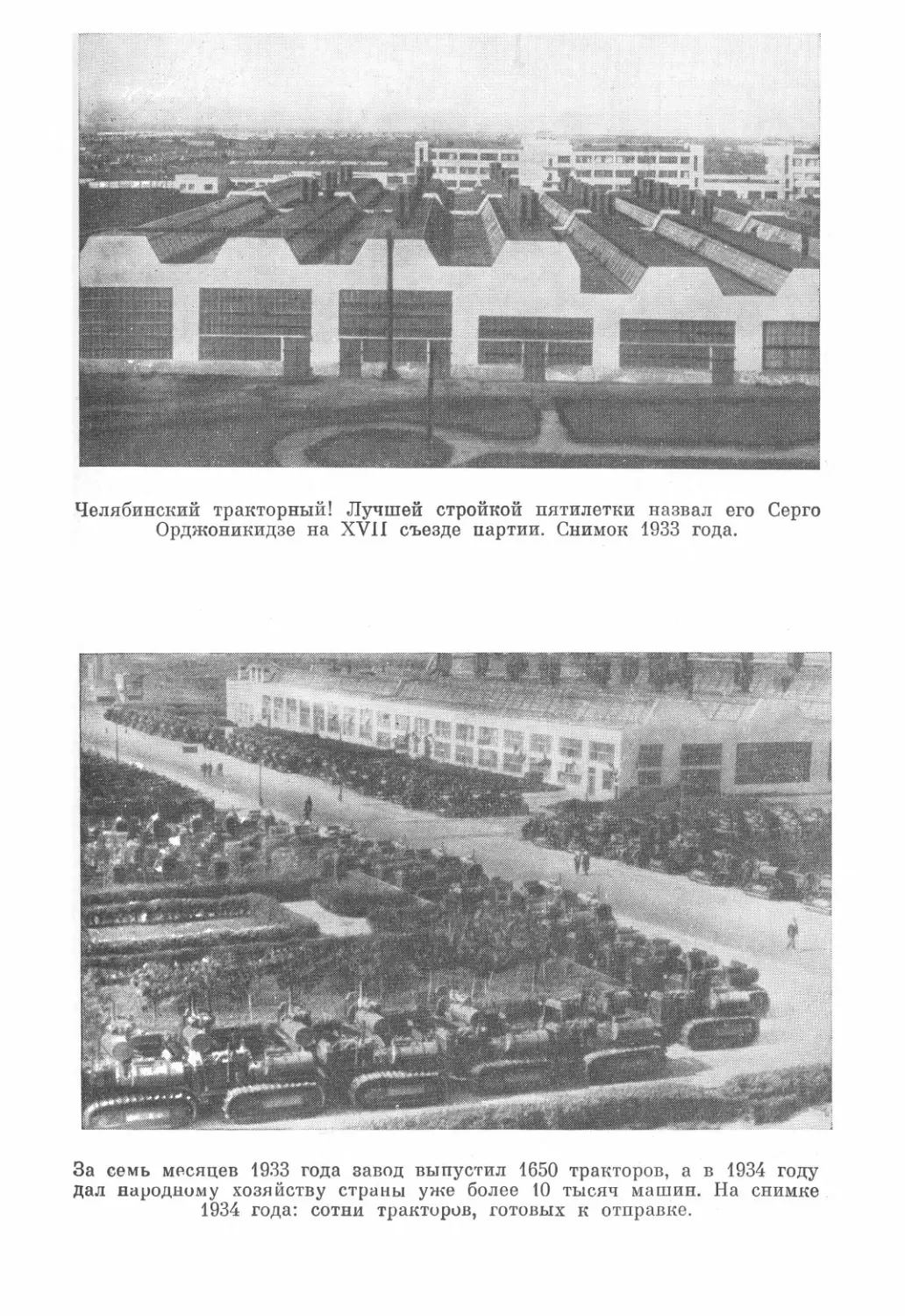

Осень 1929 года. Среди полей убегает вдаль проселок. Ничто пока в этих

местах восточнее Челябинска не предвещает начала гигантской стройки.

Весной 1930 года сюда пришли геодезисты, чтобы наметить расположение

цехов будущего завода. Ведется планировка, забиваются первые колышки.

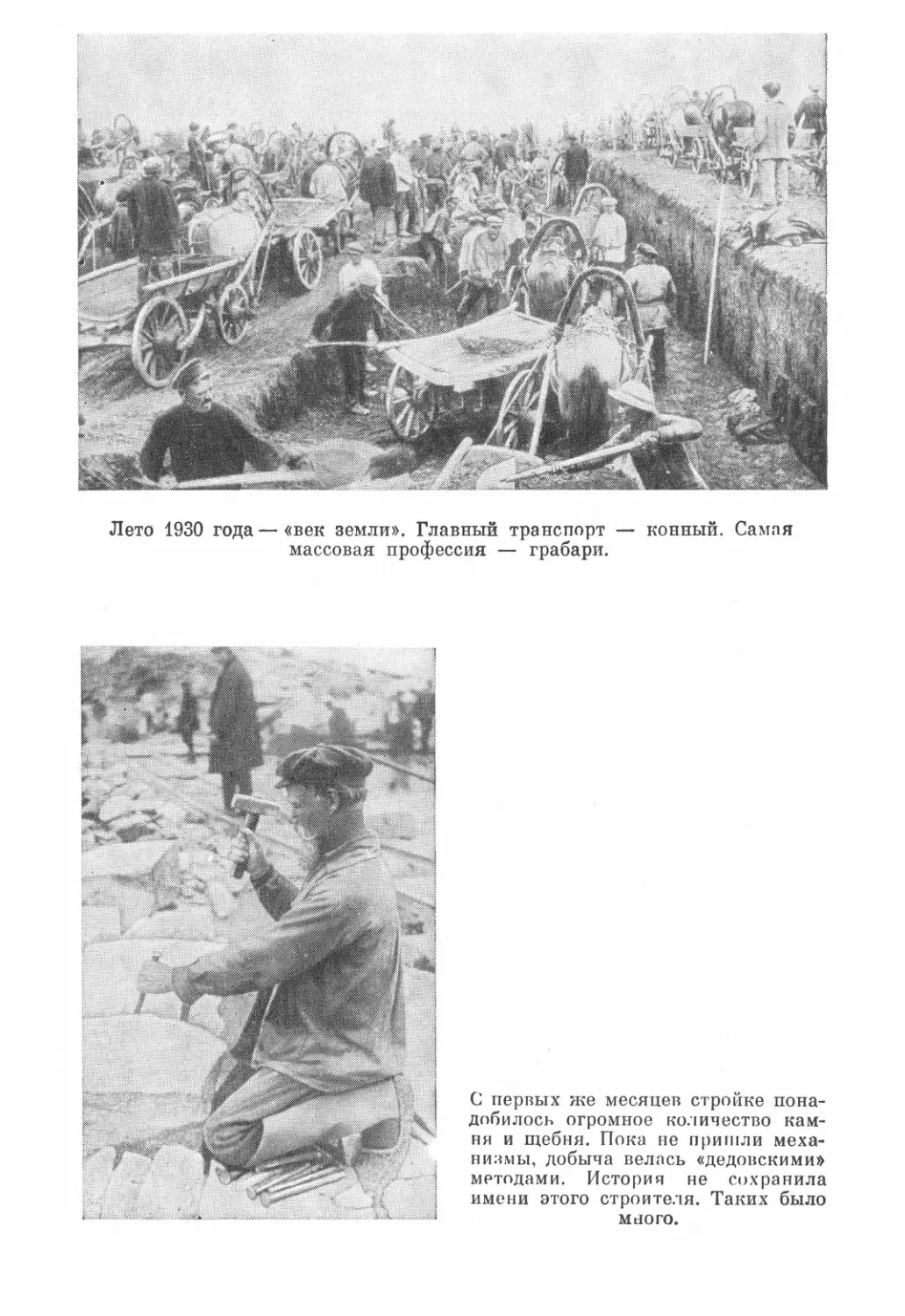

Лето 1930 года—«век земли». Главный транспорт — конный. Самая

массовая профессия — грабари.

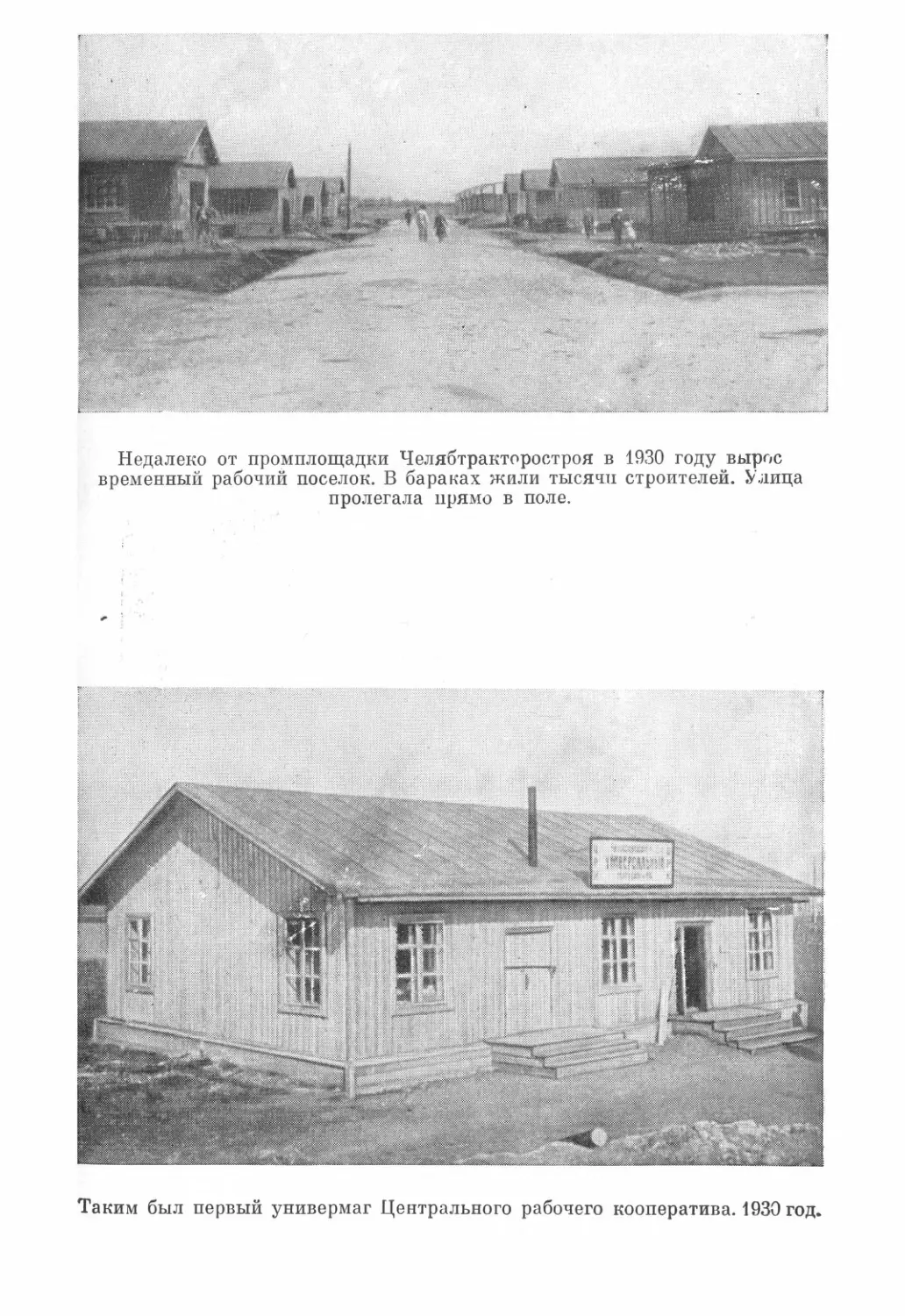

С первых же месяцев стройке пона-

добилось огромное количество кам-

ня и щебня. Пока не пришли меха-

низмы, добыча велась «дедовскими»

методами. История не сохранила

имени этого строителя. Таких было

много.

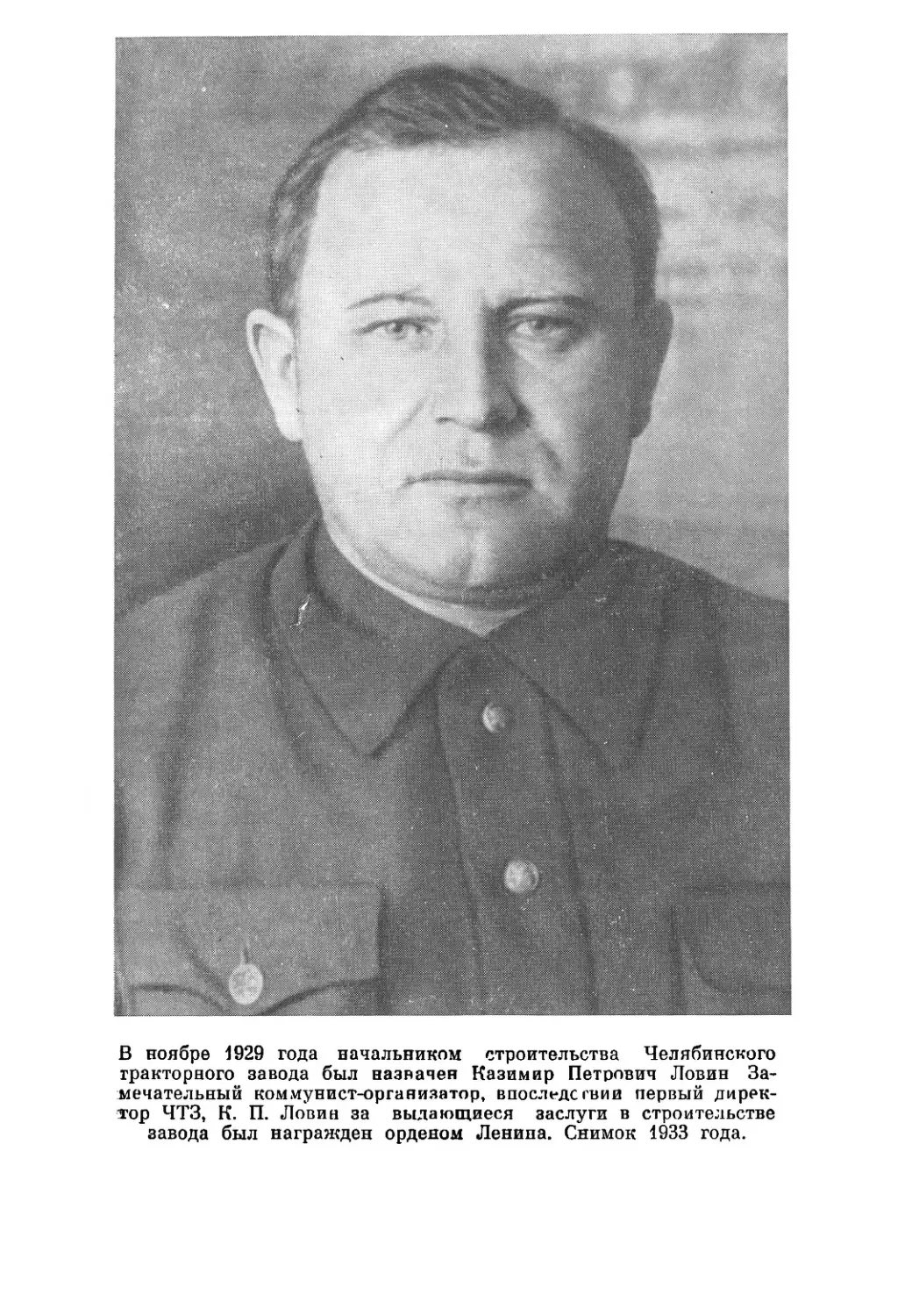

Недалеко от промплощадки Челябтракторостроя в 1930 году вырос

временный рабочий поселок. В бараках жили тысячи строителей. Улица

пролегала прямо в поле.

Таким был первый универмаг Центрального рабочего кооператива. 1930 год.

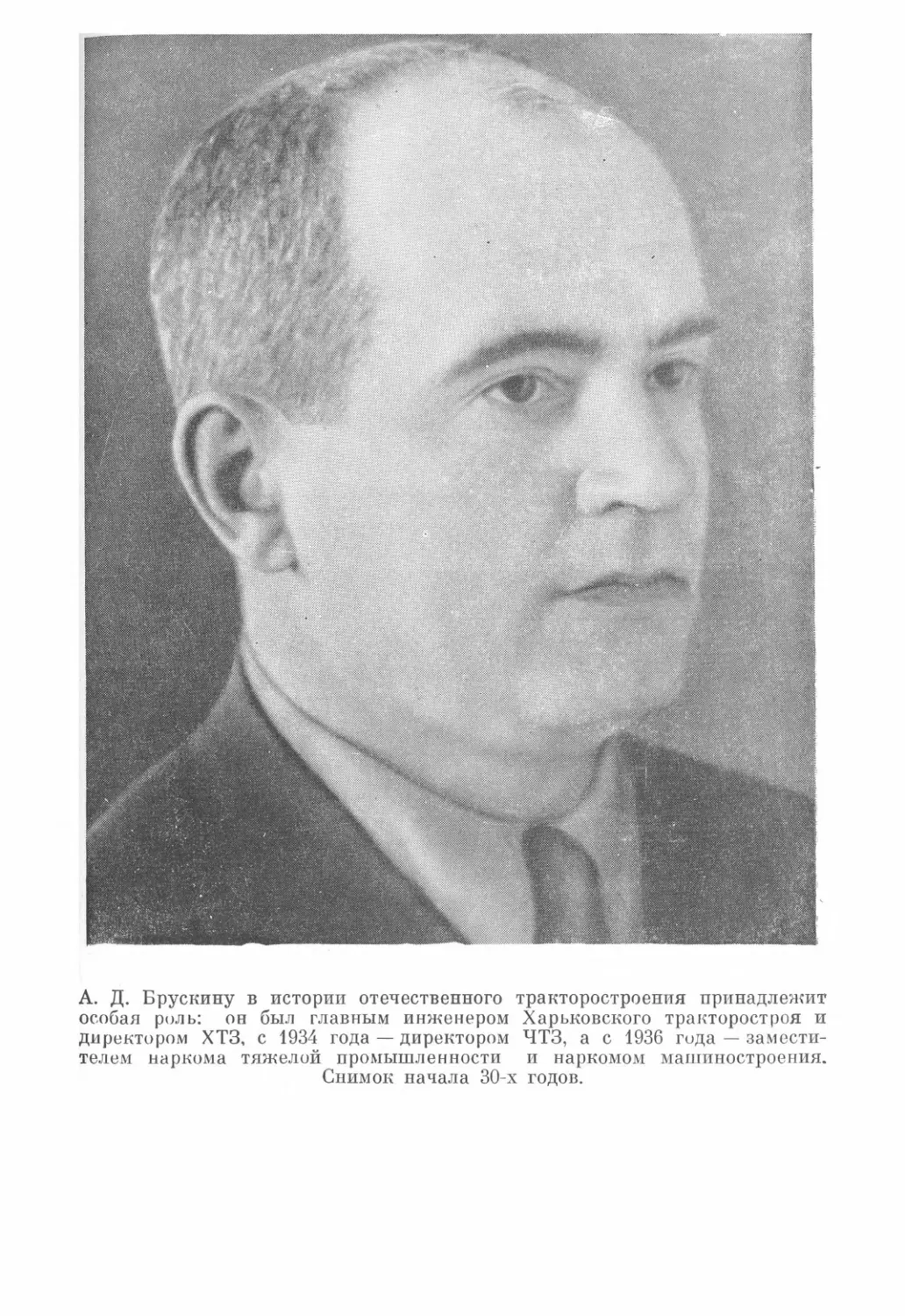

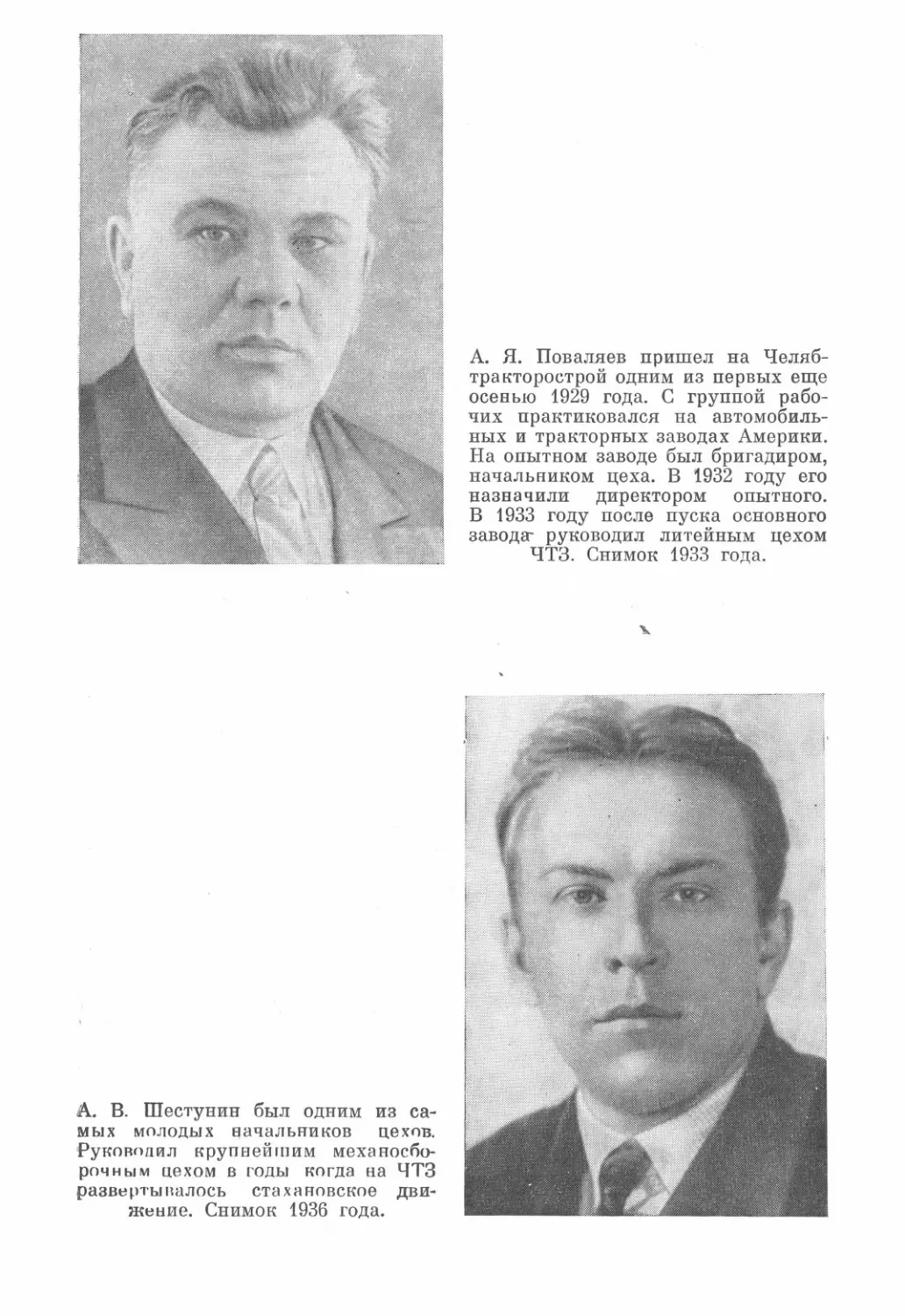

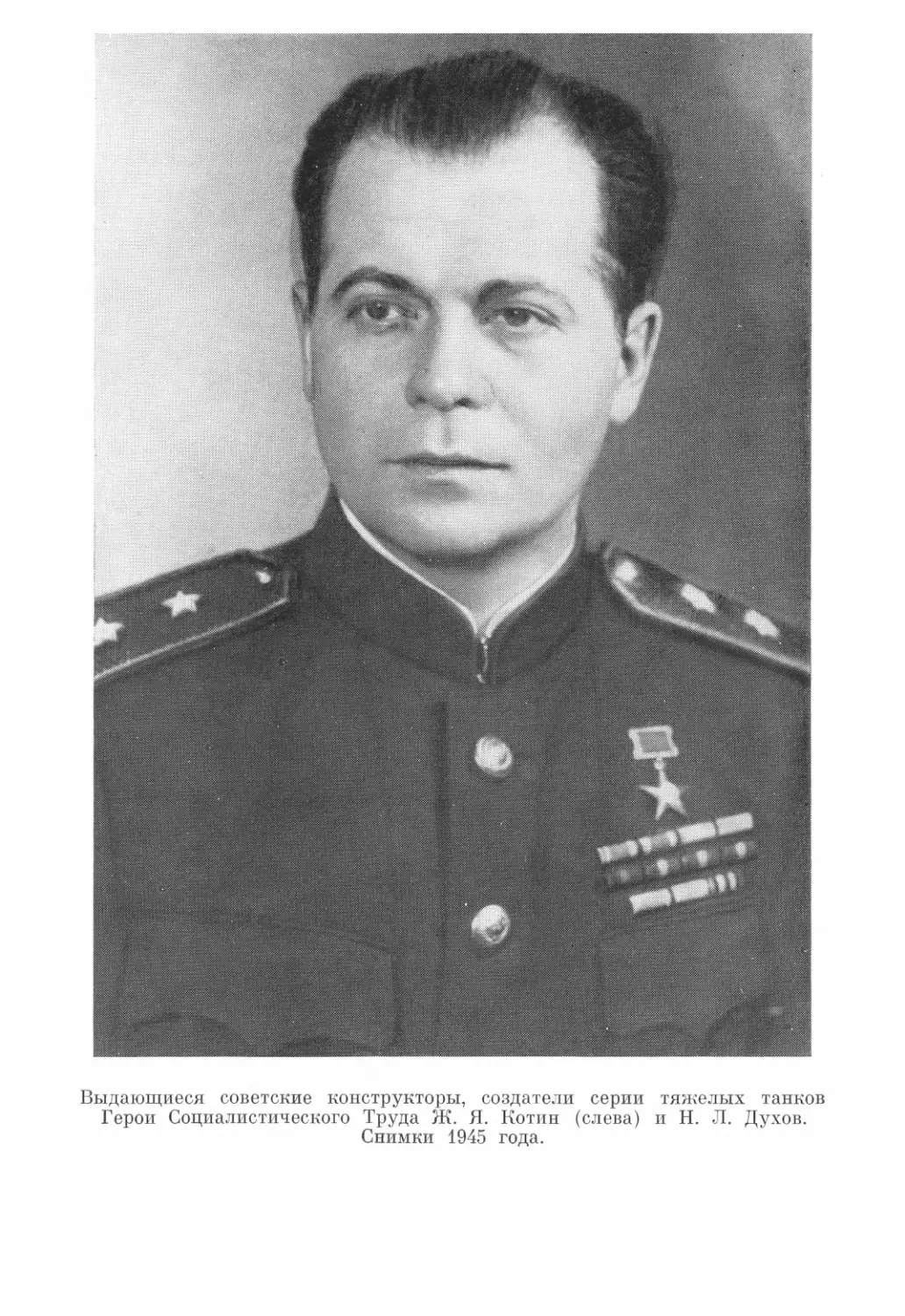

В ноябре 1929 года начальником строительства Челябинского

тракторного завода был назначен Казимир Петрович Ловин За-

мечательный коммунист-организатор, впоследствии первый дирек-

тор ЧТЗ, К. П. Ловин за выдающиеся заслуги в строительстве

завода был награжден орденом Ленина. Снимок 1933 года.

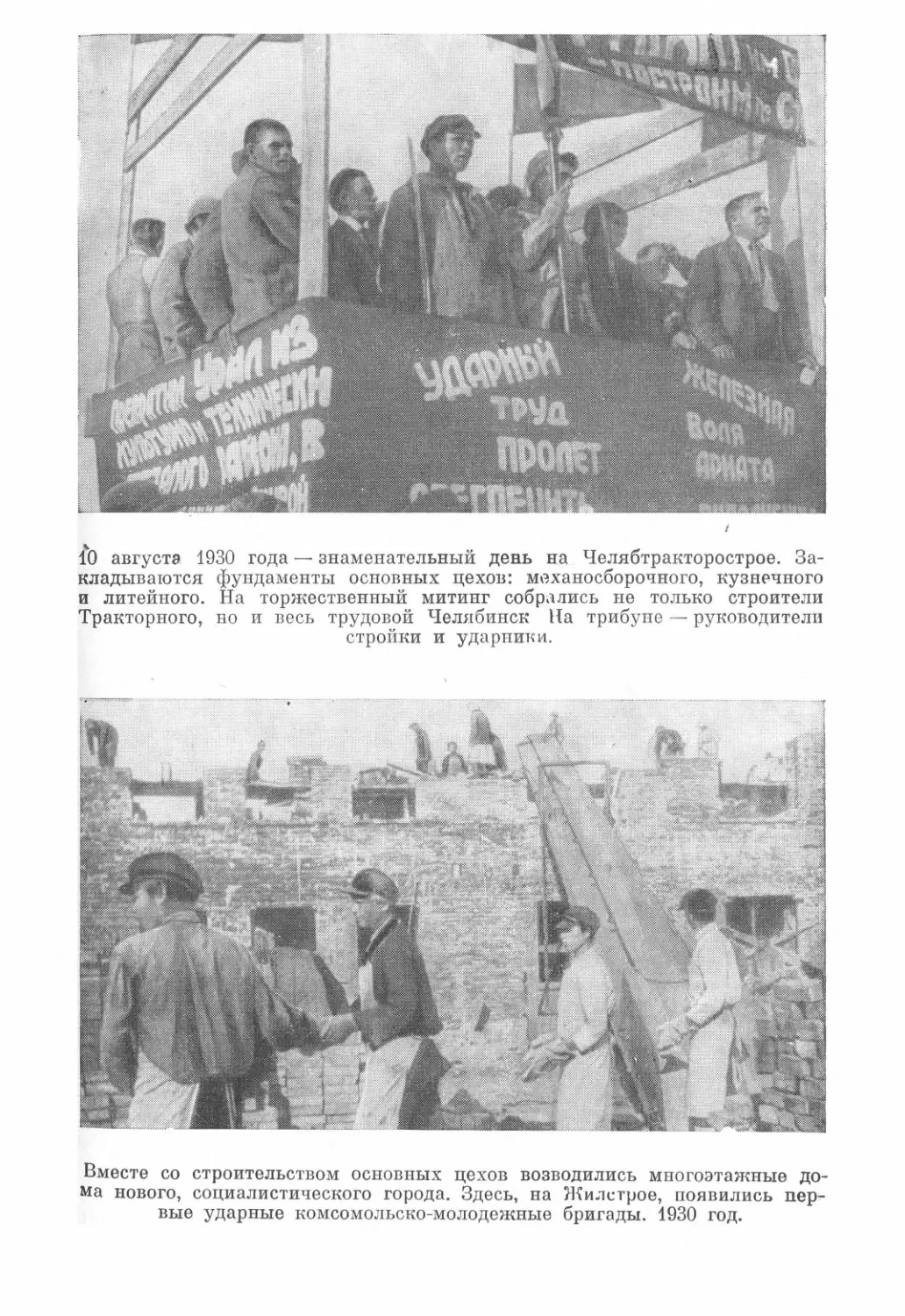

10 августа 1930 года — знаменательный день на Челябтракторострое. За-

кладываются фундаменты основных цехов: механосборочного, кузнечного

и литейного. На торжественный митинг собрались не только строители

Тракторного, но и весь трудовой Челябинск На трибуне — руководители

стройки и ударники.

Вместе со строительством основных цехов возводились многоэтажные до-

ма нового, социалистического города. Здесь, на Жилстрое, появились пер-

вые ударные комсомольско-молодежные бригады. 1930 год.

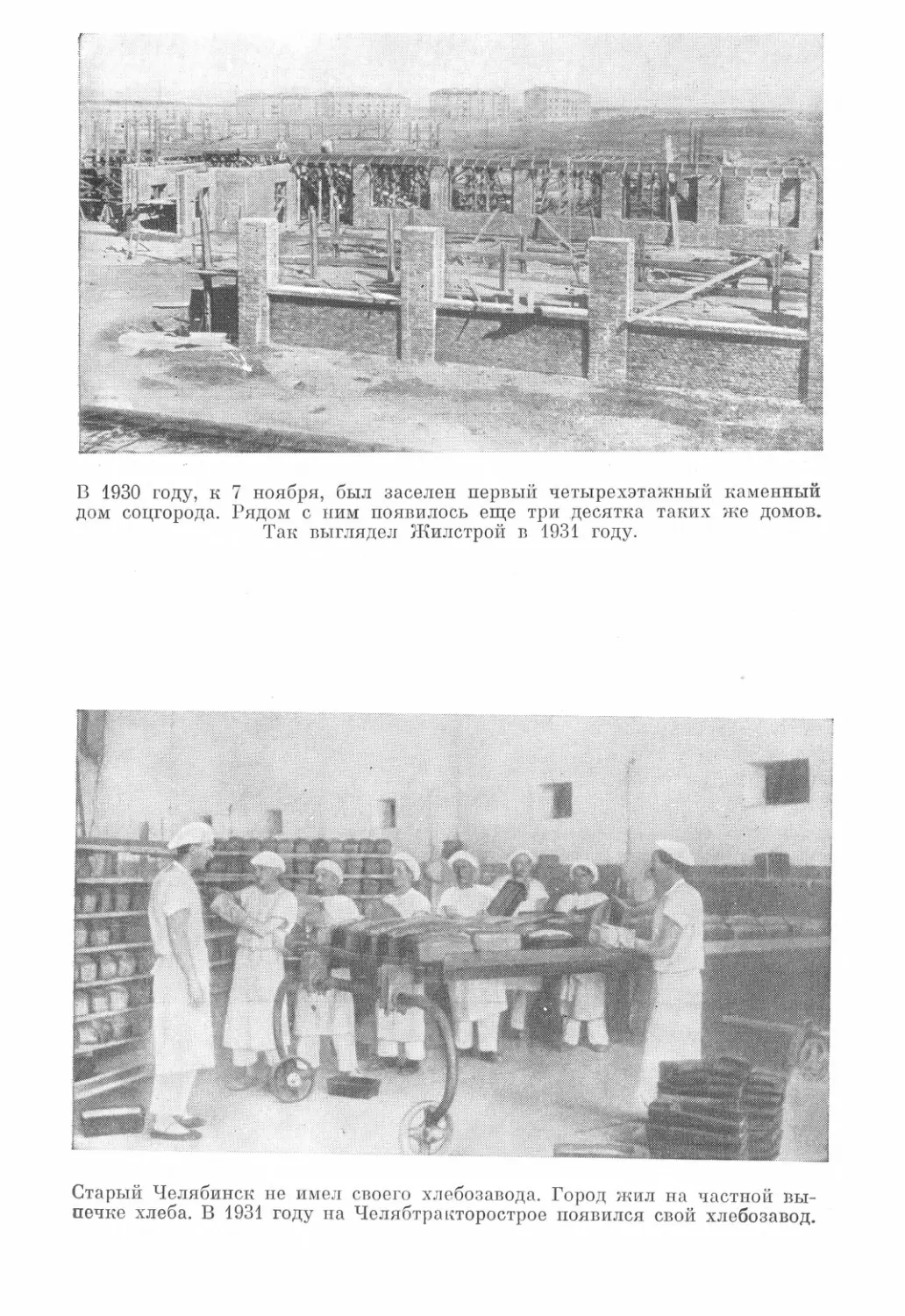

13 1930 году, к 7 ноября, был заселен первый четырехэтажный каменный

дом соцгорода. Рядом с ним появилось еще три десятка таких же домов.

Так выглядел Жилстрой в 1931 году.

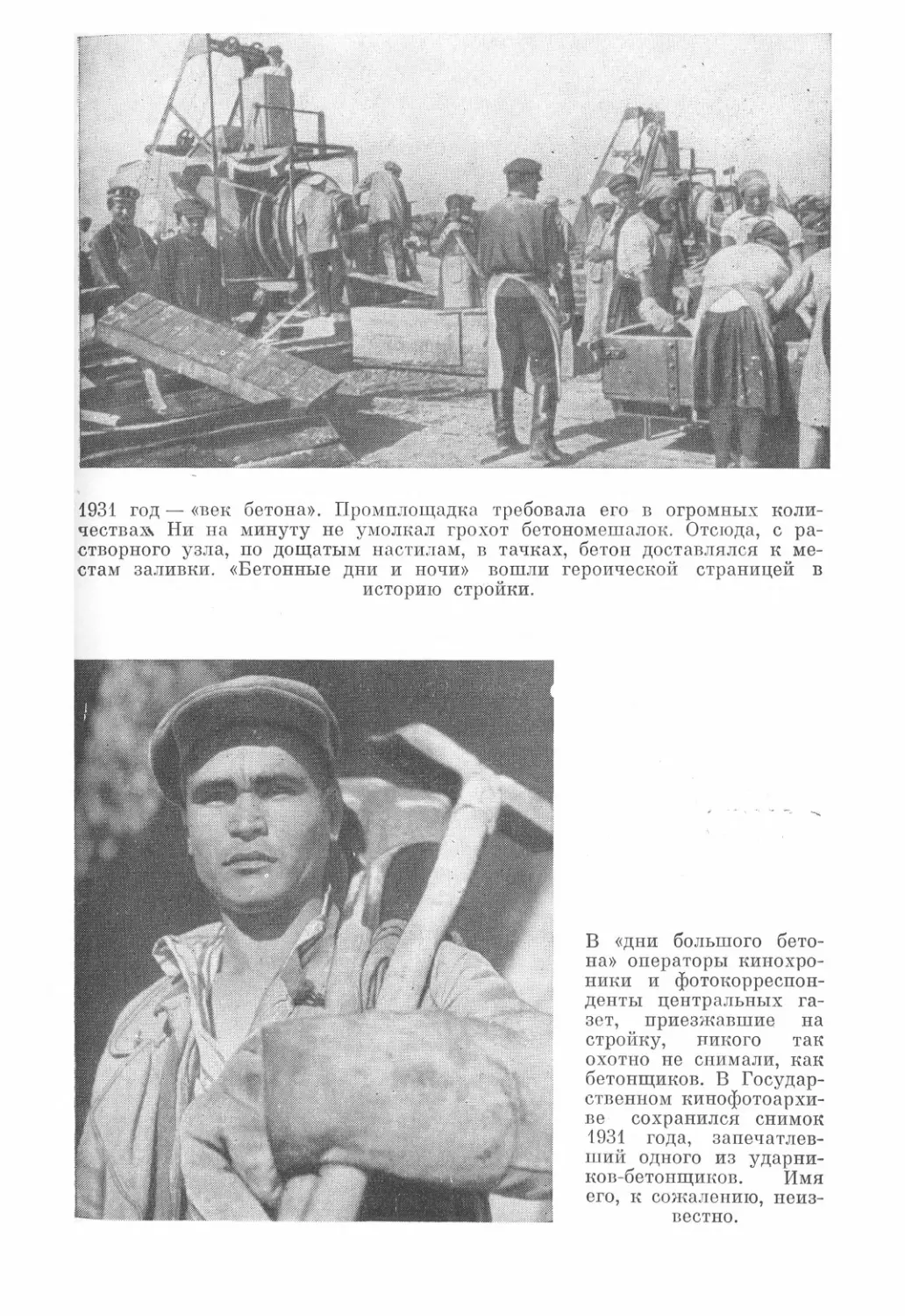

Старый Челябинск не имел своего хлебозавода. Город жил на частной вы-

печке хлеба. В 1931 году на Челябтракторострое появился свой хлебозавод.

1931 год — «век бетона». Промплощадка требовала его в огромных коли-

чества.хч Ни на минуту не умолкал грохот бетономешалок. Отсюда, с ра-

створного узла, по дощатым настилам, в тачках, бетон доставлялся к ме-

стам заливки. «Бетонные дни и ночи» вошли героической страницей в

историю стройки.

В «дни большого бето-

на» операторы кинохро-

ники и фотокорреспон-

денты центральных га-

зет, приезжавшие на

стройку, никого так

охотно не снимали, как

бетонщиков. В Государ-

ственном кинофотоархи-

ве сохранился снимок

1931 года, запечатлев-

ший одного из ударни-

ков-бетонщиков. Имя

его, к сожалению, неиз-

вестно.

В 1931 году, в разгар строительства,

секретарем партийного комитета Че-

лябтракторостроя стал посланец

Уральской областной партийной ор-

ганизации В. Н. Кайгородов. Впос-

ледствии он стал и первым секре-

тарем парткома завода.

Среди больших строек первой пятилетки Челябтракторострой был одной

из наиболее механизированных. В 1931 году прибыли строительные ма-

шины. В те годы их приходилось еще покупать за границей на валюту.

Перед строителями встала важнейшая задача — овладеть сложной техни-

кой. На снимке: траншеекопатель американской фирмы «Остин».

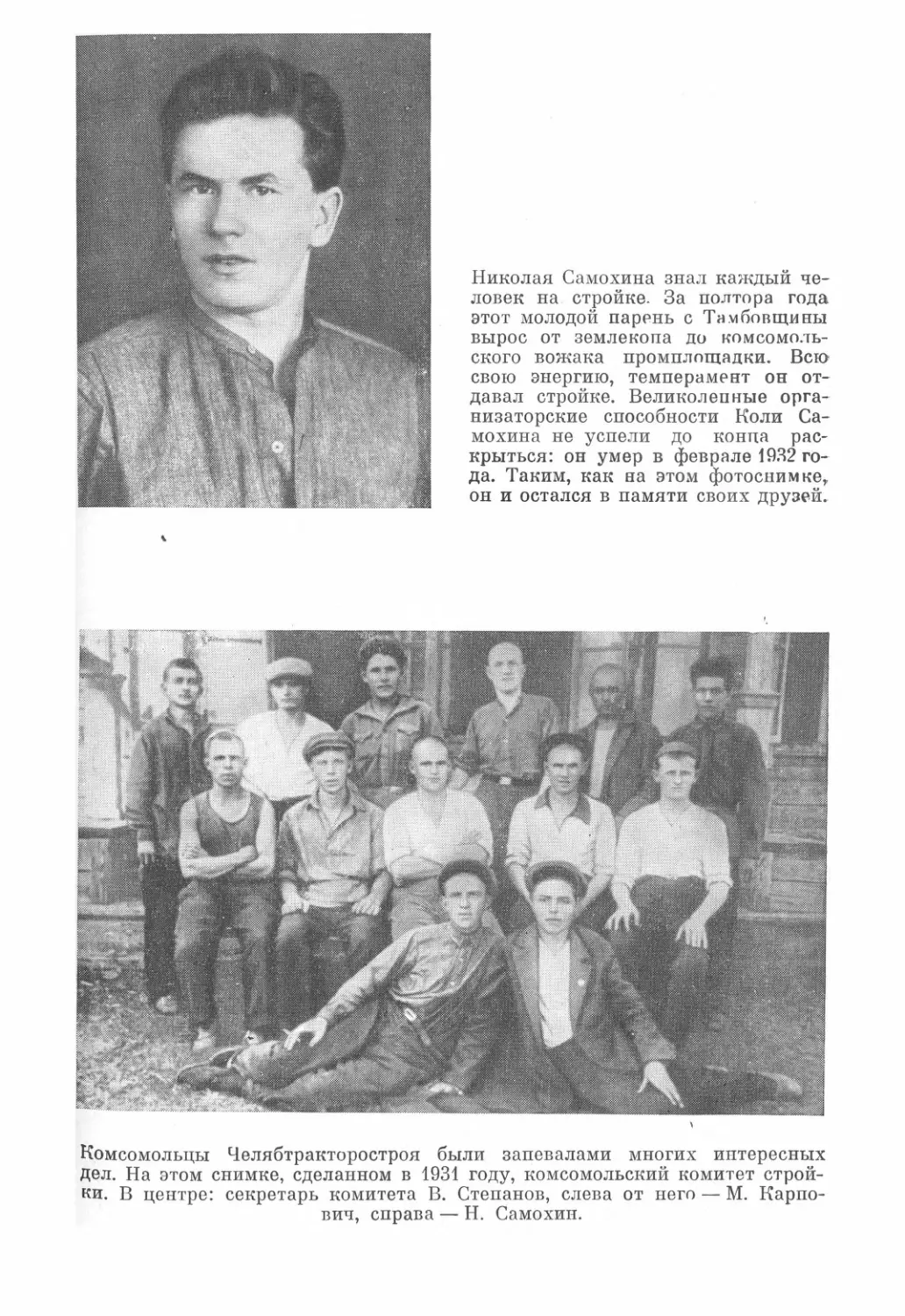

Николая Самохина знал каждый че-

ловек на стройке. За полтора года

этот молодой парень с Тамбовщины

вырос от землекопа до комсомоль-

ского вожака промплощадки. Всю

свою энергию, темперамент он от-

давал стройке. Великолепные орга-

низаторские способности Коли Са-

мохина не успели до конпа рас-

крыться: он умер в феврале 1932 го-

да. Таким, как на этом фотоснимке,

он и остался в памяти своих друзей.

Комсомольцы Челябтракторостроя были запевалами многих интересных

Дел. На этом снимке, сделанном в 1931 году, комсомольский комитет строй-

ки. В центре: секретарь комитета В. Степанов, слева от него — М. Карпо-

вич, справа — Н. Самохин.

Н. К. Скубенко — бригадир знаме-

нитой в 30-е годы бригады плотни-

ков. Впоследствии окончил П ром-

академию и Военно-политическую

академию имени В. И. Ленина.

В годы Великой Отечественной вой-

ны прошел путь от Орла до Бер-

лина.

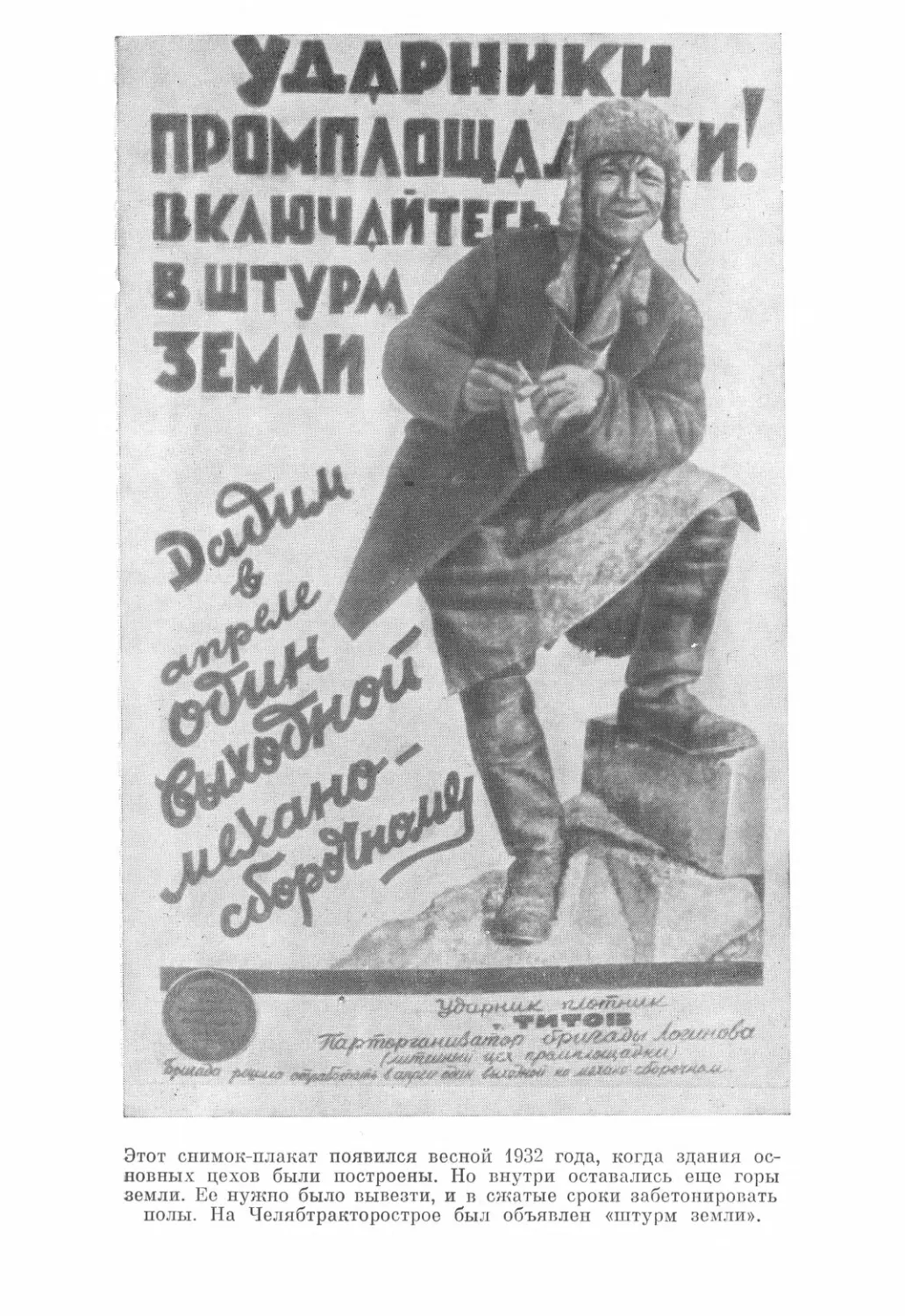

Зимой 1931/32 года на промплощадке поднялись металлические конструк-

ции механосборочного цеха. В метель и стужу устанавливали их комсо-

мольско-молодежные бригады монтажников. Комсомольская организация

Челябтракторостроя — шеф механосборочного — за героический труд на со-

оружении крупнейшего в Европе цеха была награждена Почетной грамо-

той ударника пятилетки.

' tAPi

пр Ж

Ш ^Я8|>«ЗДЙ<й^ 'W^Wj ИгЪ- ''£

'

ШйО: х Л asss* 4М. ^Д^ДШаимИиДнИК^^^У'

' ' ;Жх/>к«Ж

л zXUtoa^ ^4< '

Этот снимок-плакат появился весной 1932 года, когда здания ос-

новных цехов были построены. Но внутри оставались еще горы

земли. Ее нужно было вывезти, и в сжатые сроки забетонировать

полы. На Челябтракторострое был объявлен «штурм земли».

В 1932 году на строительную площадку начало поступать оборудование

для цехов завода. Время торопило строителей. Нужно было как можно

скорее подготовить цехи для установки тысяч станков, прессов, вагранок...

Молодой инженер коммунист Сергеи

Лещенко пришел на Челябтракто-

рострой в начале 1930 года. Прини-

мал самое активное участие в про-

ектировании завода, монтаже обору-

дования, пуске и освоении цехов.

Награжден орденом Ленина. Снимок

1934 года. Ныне С. М. Лещенко —

доктор технических наук.

Летом 1932 года на бетонировке полов механосборочного цеха работала

лучшая бригада бетонщиков коммуниста Ивана Монахова. На снимке

1966 года: И. В. Монахов (справа) и бывший комсорг бригады М. И. Жуйков.

На Тракторный пошел первый трамвай. Май 1933 года.

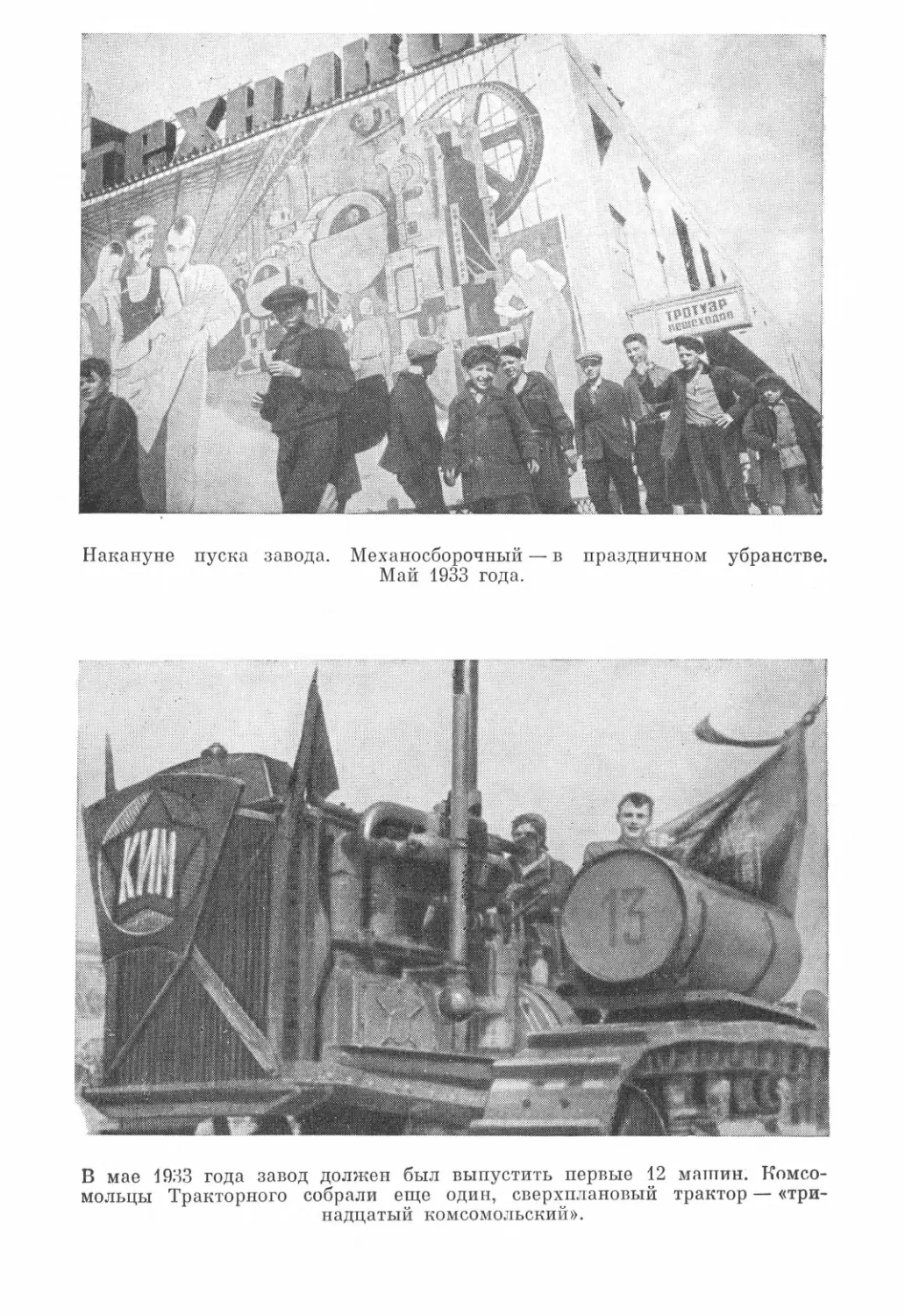

Накануне пуска завода. Механосборочный — в праздничном убранстве.

Май 1933 года.

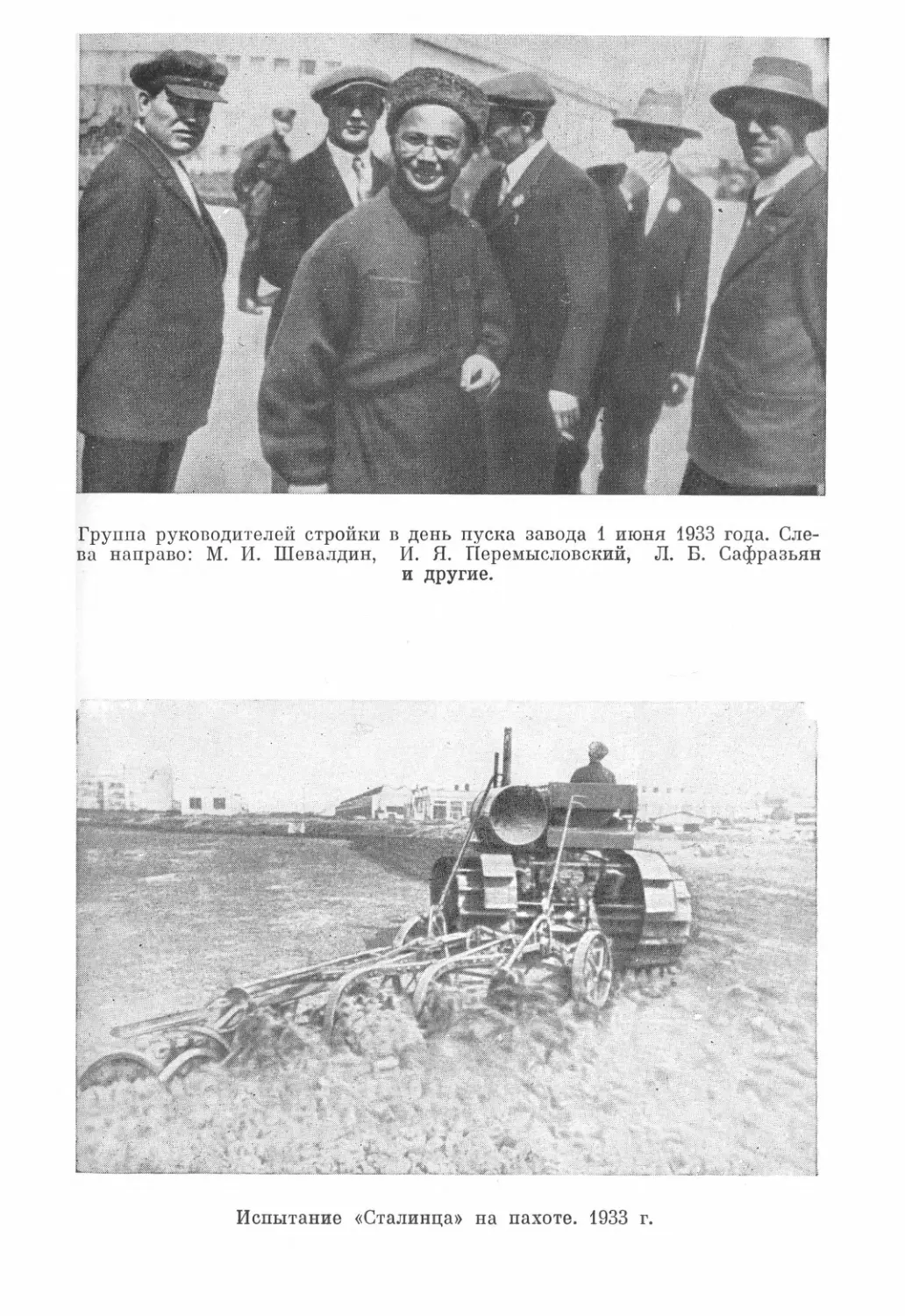

В мае 1933 года завод должен был выпустить первые 12 машин. Комсо-

мольцы Тракторного собрали еще один, сверхплановый трактор — «три-

надцатый комсомольский».

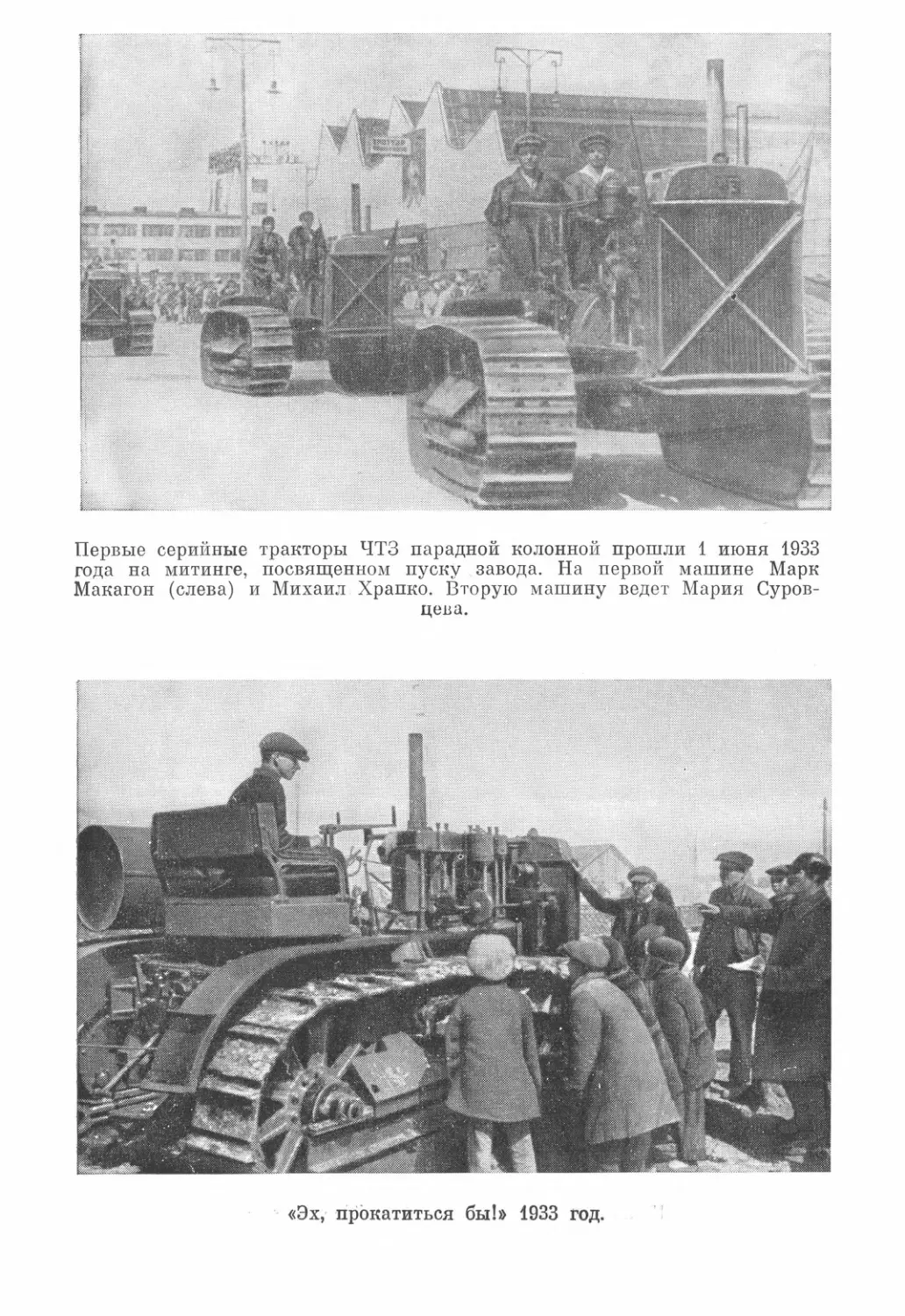

Группа руководителей стройки в день пуска завода 1 июня 1933 года. Сле-

ва направо: М. И. Шевалдин, И. Я. Перемысловский, Л. Б. Сафразьян

и другие.

Испытание «Сталинца» на пахоте. 1933 г.

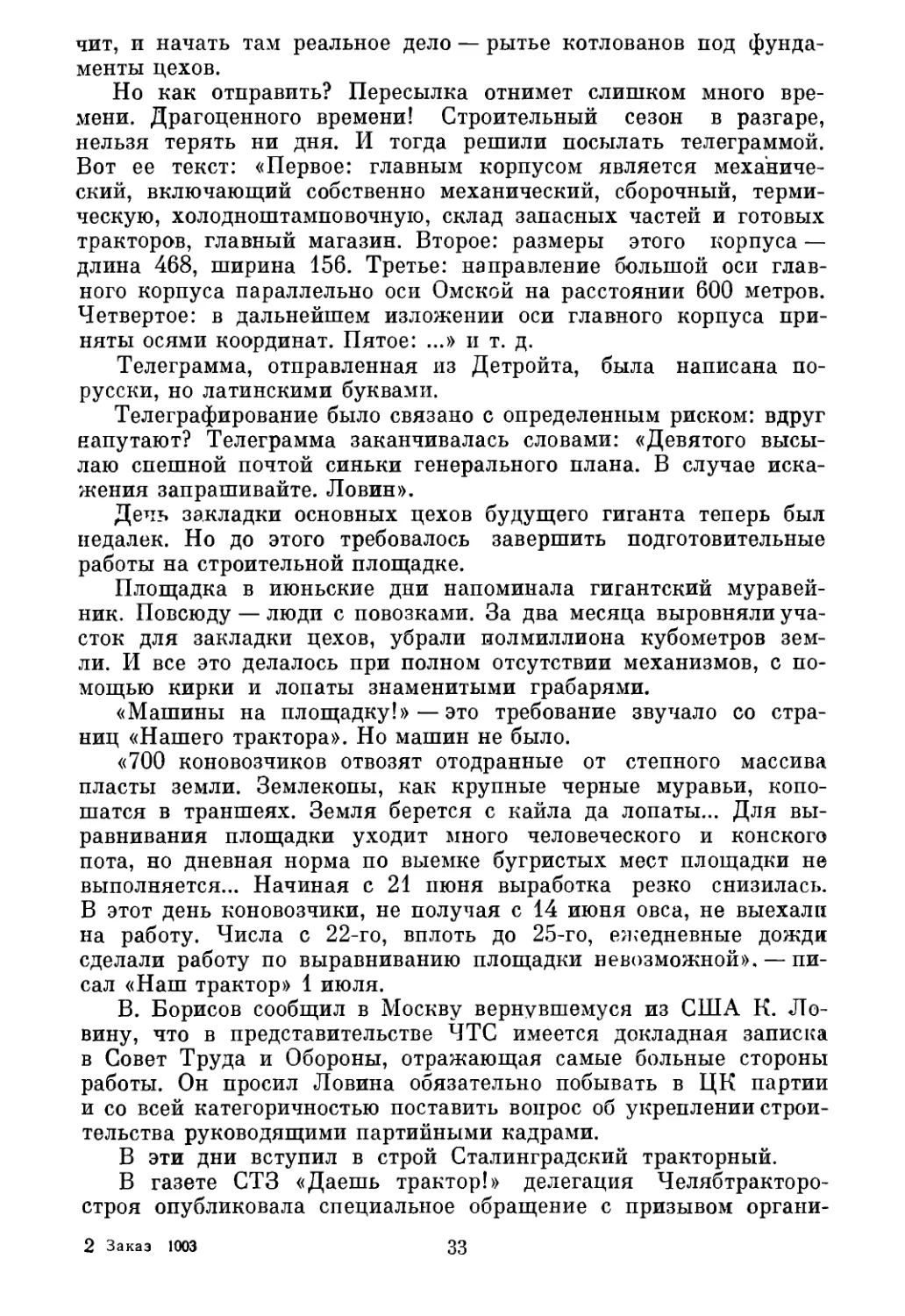

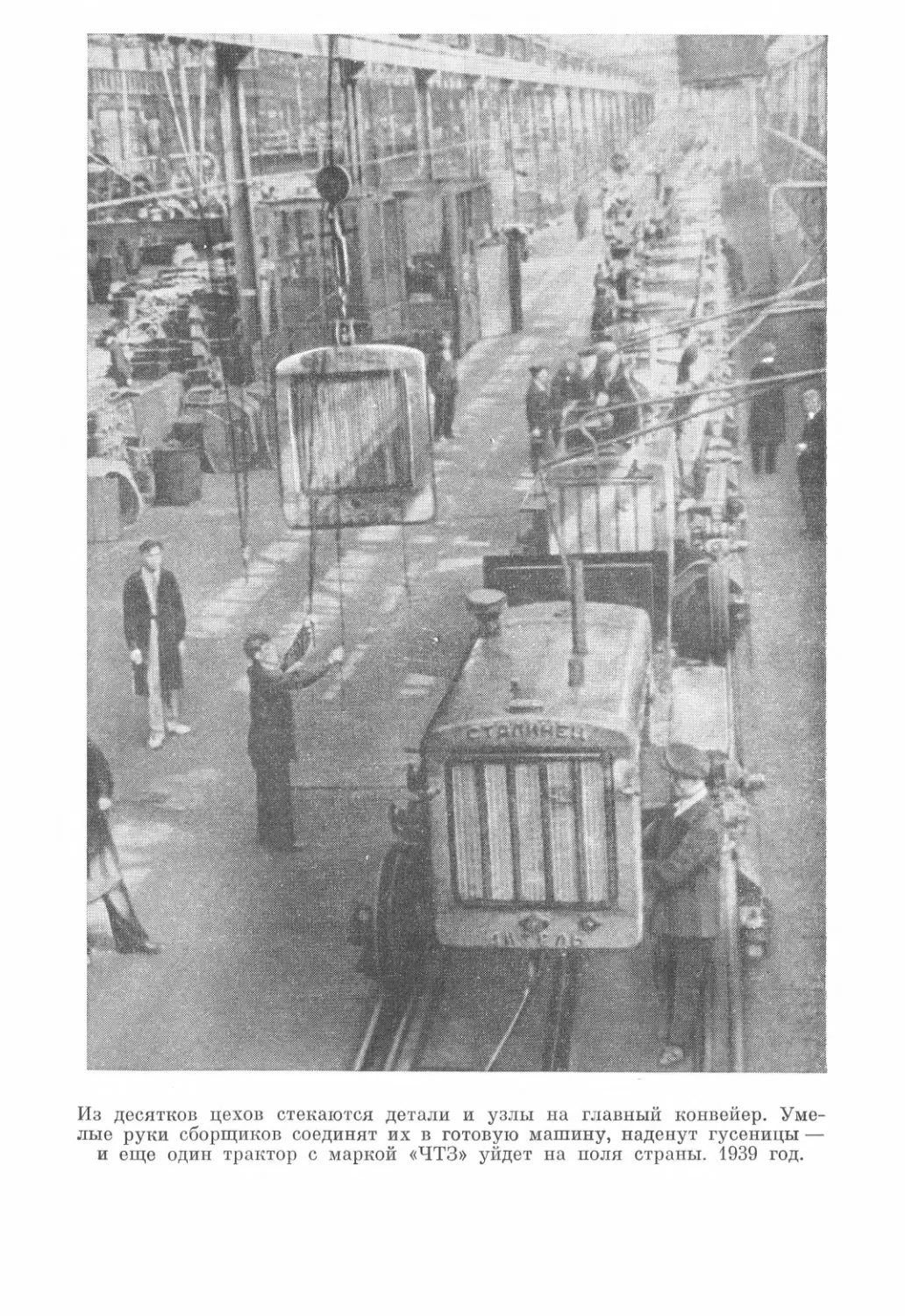

Первые серийные тракторы ЧТЗ парадной колонной прошли 1 июня 1933

года на митинге, посвященном пуску завода. На первой машине Марк

Макагон (слева) и Михаил Храпко. Вторую машину ведет Мария Суров-

цева.

«Эх, прокатиться бы!» 1933 год.

чит, и начать там реальное дело — рытье котлованов под фунда-

менты цехов.

Но как отправить? Пересылка отнимет слишком много вре-

мени. Драгоценного времени! Строительный сезон в разгаре,

нельзя терять ни дня. И тогда решили посылать телеграммой.

Вот ее текст: «Первое: главным корпусом является механиче-

ский, включающий собственно механический, сборочный, терми-

ческую, холодноштамповочную, склад запасных частей и готовых

тракторов, главный магазин. Второе: размеры этого корпуса —

длина 468, ширина 156. Третье: направление большой оси глав-

ного корпуса параллельно оси Омской на расстоянии 600 метров.

Четвертое: в дальнейшем изложении оси главного корпуса при-

няты осями координат. Пятое: ...» и т. д.

Телеграмма, отправленная из Детройта, была написана по-

русски, но латинскими буквами.

Телеграфирование было связано с определенным риском: вдруг

напутают? Телеграмма заканчивалась словами: «Девятого высы-

лаю спешной почтой синьки генерального плана. В случае иска-

жения запрашивайте. Ловин».

День закладки основных цехов будущего гиганта теперь был

недалек. Но до этого требовалось завершить подготовительные

работы на строительной площадке.

Площадка в июньские дни напоминала гигантский муравей-

ник. Повсюду — люди с повозками. За два месяца выровняли уча-

сток для закладки цехов, убрали полмиллиона кубометров зем-

ли. И все это делалось при полном отсутствии механизмов, с по-

мощью кирки и лопаты знаменитыми грабарями.

«Машины на площадку!» — это требование звучало со стра-

ниц «Нашего трактора». Но машин не было.

«700 коновозчиков отвозят отодранные от степного массива

пласты земли. Землекопы, как крупные черные муравьи, копо-

шатся в траншеях. Земля берется с кайла да лопаты... Для вы-

равнивания площадки уходит много человеческого и конского

пота, но дневная норма по выемке бугристых мест площадки не

выполняется... Начиная с 21 нюня выработка резко снизилась.

В этот день коновозчики, не получая с 14 июня овса, не выехали

на работу. Числа с 22-го, вплоть до 25-го, ежедневные дожди

сделали работу по выравниванию площадки невозможной». — пи-

сал «Наш трактор» 1 июля.

В. Борисов сообщил в Москву вернувшемуся из США К. Ле-

вину, что в представительстве ЧТС имеется докладная записка

в Совет Труда и Обороны, отражающая самые больные стороны

работы. Он просил Ловина обязательно побывать в ЦК партии