Текст

iB-rop книгЛЭДЛександр^Скрипов

известный челябинский корнал ист.

1993 году закончил Уральский государстве!

университет. тИи»

Работал в газетах «На смену!».(г. Екатеринбург),

«Вечерний ЧелябинскХ^Челябинский раб<т$ий>х

/бликоваЛся в «Известиях»,‘«Комсомольской правде»,

американских газетах - «Cftiad-City Tirhes», «Lincoln

Journal Star». *

Неоднократно становился победителем городских,

областных и Всероссийских журналистских конкурсов.

В 2005 году признан.лауреатом Всероссийского^*,

конкурса Союза журналистов

«Лица российской провинции» (за лучший очерк).

’'«XF^-Л "У”'-"" S£ /% ’Лз

; '""“и й^*** X? ix.-"’^

’ n •«Л’***’- ^,^!'

'“ "»«, - " "'n"^Sfe,‘«.

X^*»X^rn.,.,,,lJ; t.“„7 ^"”^,."»«><i?

Д.С/СК'Щов^

ШБИИС1С

ЛГИйс

Александр СКРИПОВ

ЧЕЛЯБИНСК

Крокус 2006

УДК 947.055

ББК 63.3(2Рос-4Че)

С 454

Агентство CIP ЧОУНБ

Александр Станиславович Скрипов

Челябинск. XX век/ ред. Т. И. Лурье. - Челябинск:

Изд-во Крокус, 2006. - 328 с.: ил.

ISBN 5-902165-13-х

В основу книги известного челябинского журналиста Александра

Скрипова легли его публикации в городской газете «Вечерний Челя-

бинск» в рамках проекта «Челябинск. XX век».

В издании использованы материалы Объединенного государствен-

ного архива Челябинской области, Центра историко-культурного на-

следия г.Челябинска, газетные публикации за период 1901 - 2000 гг.,

редакционные и личные фотоархивы, свидетельства очевидцев.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересу-

ющихся историей родного города, рекомендована для занятий по

регионоведению в качестве дополнительного материала.

ISBN 5-902165-13-х

© А. Скрипов, автор, 2000

© Издательство «Крокус», 2006

ОТ АВТОРА

Уважаемые читатели!

Перед вами летопись XX века, посвященная нашему родному

городу, в которой доступно и образно рассказывается об извест-

ных людях, наиболее значительных и драматических эпизодах

каждого десятилетия прошлого века. Обаяние этой книге прида-

ют детали повествования - яркие, содержательные и нередко

курьезные.

По-разному можно оценивать степень воздействия отдельной

личности на развитие города. Но нельзя забывать о встречном

процессе - том огромном влиянии, которое оказывает на нас всех

Челябинск, - наша общая среда обитания, наш общий дом.

Многое из того, что сделано горожанами за столетие, заслу-

живает восхищения и удивления, служит источником гордости и

примером для подражания будущим поколениям.

История Челябинска в XX веке состояла не только из светлых

страниц. Однако все, что связано с малой Родиной и памятью

о прошлом, имеет особую цену.

Не беда, если ваша фамилия не упоминается в тексте и вы

не изображены на фотографиях, представленных в этой книге.

Вы обязательно найдете себя в тех событиях, о которых пойдет

речь.

Желаю вам увлекательного чтения!

Александр СКРИПОВ

март 2006 г.

о

о

«...Челябинск... в настоящее время все более и

более завоевывает себе значительное положение

среди остальных городов Зауралья. Ему, несомнен-

но, принадлежит в будущем роль столицы заураль-

ского края, природные богатства которого, вроде

плодородной почвы, целебных вод, многих горных

пород, тучных пастбищ и девственных лесов, до

сих пор еще мало использованы».

А. М. НЕЧАЕВА. «Челябинские впечатления»,

1909 год.

«...Челябинск - проходной двор. С гримасой го-

ворят о Челябинске засевшие здесь интеллиген-

ты. Двое ворот всегда распахнуты в проходном

дворе: одни в европейскую Россию, другие в Сибирь.

Дело не в одних переселенцах, которые густой вол-

ной, непрерывно, сотнями тысяч переливаются

через Челябинск. Всякий люд стремится в Сибирь,

и многие застревают в Челябинске...

Слушаешь рассказы местных обывателей, и как

будто одурманивающие туманы наживы ползут над

городом, а в них мерещатся одутловатые, хит-

рые, юрковатые физиономии торговых хищников.

Кажется, с такого торопливого, жадного хапанья

начинается всякая ... коммерция. ...Эту болезнь

приходится пережить ... Челябинску. Но важно то,

что есть богатая, здоровая почва, на которой

может расцвести настоящая промышленность и

плодотворная торговля».

И. В. ЖИЛКИН, член II Государственной Думы,

посетивший Челябинск в 1909 году.

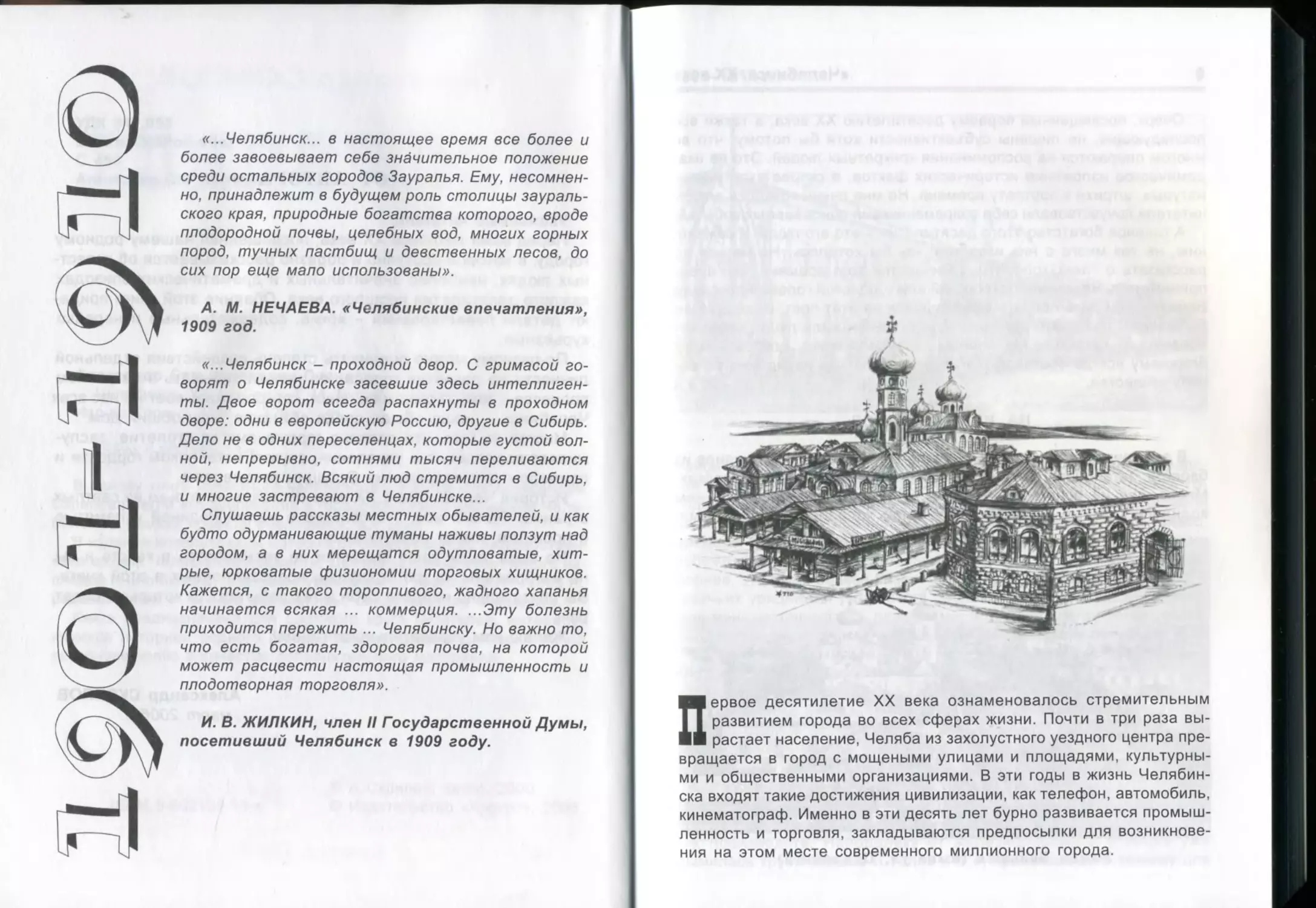

Первое десятилетие XX века ознаменовалось стремительным

развитием города во всех сферах жизни. Почти в три раза вы-

растает население, Челяба из захолустного уездного центра пре-

вращается в город с мощеными улицами и площадями, культурны-

ми и общественными организациями. В эти годы в жизнь Челябин-

ска входят такие достижения цивилизации, как телефон, автомобиль,

кинематограф. Именно в эти десять лет бурно развивается промыш-

ленность и торговля, закладываются предпосылки для возникнове-

ния на этом месте современного миллионного города.

6

«Челябинск. XX век»

Очерк, посвященный первому десятилетию XX века, а также все

последующие, не лишены субъективности хотя бы потому, что во

многом опираются на воспоминания конкретных людей. Это не ака-

демическое изложение исторических фактов, а скорее «картинки с

натуры», штрихи к портрету времени. Но мне очень хотелось, чтобы

читатели почувствовали себя современниками описываемых событий.

А главное богатство этого десятилетия - это его люди. К сожале-

нию, не так много о них известно, как бы хотелось. Но нельзя не

рассказать о таких колоритных личностях того времени, как пред-

приниматель Владимир Покровский или городской голова Александр

Бейвель, три раза подряд избиравшийся на этот пост. Ведь в какое

бы время и при каком политическом строе ни жили люди, такие че-

ловеческие качества, как порядочность, мужество, сострадание к

ближнему всегда составляют и будут составлять нравственную ос-

нову общества.

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

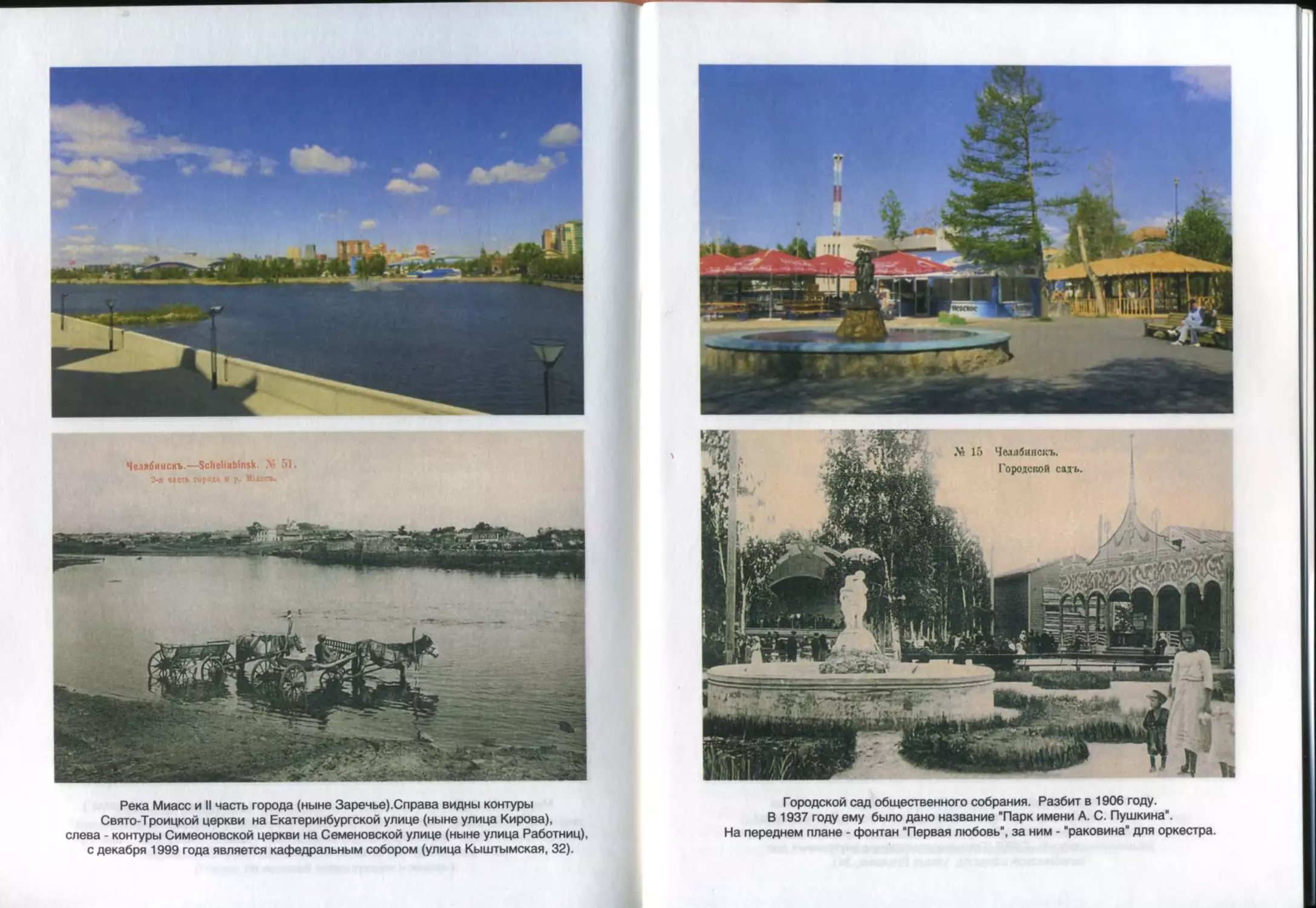

В это трудно поверить, но в начале века река часто выходила из

берегов, затапливая прибрежные дома. Люди спасались на лодках.

Миасс еще не использовался для нужд промышленности, в нем

водились крупные хариусы. Зимы были холодными и снежными.

Улица Большая (ныне ул. Цвиллинга)

1901-1910 гг.

7

Улица Большая (ныне ул. Цвиллинга)

Район современного теплотехнического института являлся городс-

кой окраиной, где в низких домишках барачного типа ютились го-

родские низы. На площади Революции (Южная площадь) торговали

лошадьми... «В котловине, на берегу золотоносной реки Миасс,

дремала старая Челяба, - описывает современник Челябинск на

рубеже веков, - город это или деревня - трудно было сказать.

Вернее, это было бойкое базарное село купцов-лабазников, попов и

казачьих урядников. Люди этого сословия немного пахали и сеяли,

еще меньше занимались ремеслами, а больше всего приторговыва-

ли. Десяток церквей, столько же примерно кабаков, пять трактиров

и половина Казарменной улицы домов-притонов да еще толкучая

площадь, находившаяся тут же за мостом по Уфимской улице (ныне

Кирова) с жалкими хибарками-харчевнями - таков был внешний облик

старой Челябы. В праздничные дни с утра до 12 часов челябинские

мещане были в церкви, с 12 часов наполняли кабаки, трактиры и

«барахолку». К вечеру бились кулаками, камнями и палками - ули-

ца с улицей, край с краем. Дрались все отчаянно, нелепо, без вся-

ких к этому причин».

К началу века в Челябинске работали кожевенные, мыловарен-

ные предприятия, пивоваренный, дроболитейный заводы и ряд дру-

гих производств. Неподалеку от железнодорожной станции уже

дымилась труба завода «Столль и К0», производящего технику для

8

«Челябинск. XX век»

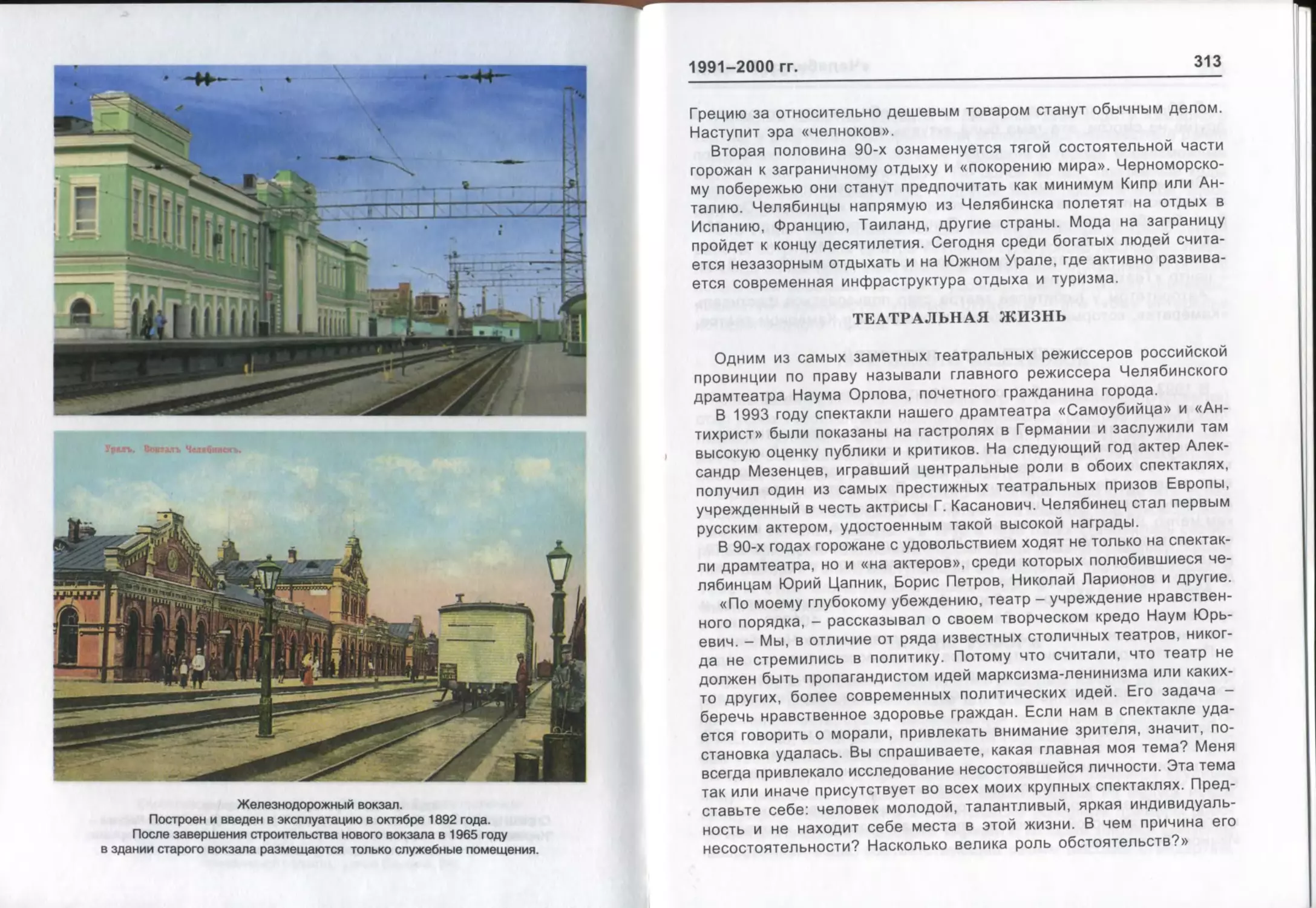

Челябинский вокзал

сельского хозяйства. В Челябинске уже была телеграфная станция.

Горожан поражала таинственность этого вида связи. «А там, за

тысячи верст, на другом конце проволоки, в Москве или совсем в

Санкт-Петербурге (возможно, и в Тифлисе!) слово фиолетово отпе-

чатывается на бумажной ленте, - писали современники, - ее можно

брать в руки и, разумеется, читать. Не чудо ли! Конечно, чудо,

реальное диво, многим людям необъяснимое...»

Едва ли представляли тогда челябинцы, что находятся на пороге

куда более удивительных «чудес». Кто знал, какими вершинами

человеческой мысли и научно-технического прогресса им предстоит

восхищаться уже в самое ближайшее время, какие общественные

катаклизмы впереди!

«ЗОЛОТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ» ЧЕЛЯБИНСКА

Благодаря удобному географическому положению Челябинск к

началу XX столетия становится воротами из Европы в Азию. По

«Великому Сибирскому пути» тысячи и тысячи людей едут через

город в поисках лучшей доли на свободных землях. Многие оседа-

ют в Челябинске. Дешевая рабочая сила и энергия приезжих созда-

ют условия для развития бизнеса. И Челябинск преуспевает в нем.

1901-1910 гг.

9

Газеты пишут о «чисто американском росте».

«Сооружение в городе новых построек не приостанавливается

даже зимой, - описывает город известный тогда журналист и крае-

вед Виктор Весновский, - застраивается всякий пустырь, на кото-

ром можно что-нибудь построить; там же, где пустырей нет, - как,

например, в центральных улицах, там небольшие деревянные до-

мики заменяются двух- и трехэтажными каменными громадами».

Город в этот период славился отнюдь не гигантами индустрии, а

чаеразвесочными фабриками, претендуя на звание «чайной столи-

цы» Российской Империи.

Входят в моду театральные постановки, концерты, появляется

неведомая старой Челябе светская жизнь.

Однако цивилизация принесет с собой не только одни плюсы.

Бурно растет преступность, и по количеству насильственных смер-

тей Челябинск вскоре опередит губернский город Оренбург.

За дух наживы, витающий над городом, стремительное развитие

торговли и промышленности, а также нравы, царящие в нем, Челя-

бинск назовут «Зауральским Чикаго».

Но даже при всех издержках того времени историки считают

начало века «золотым десятилетием» Челябинска.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ «столль»

Впрочем, для многих людей жизнь в эти годы была отнюдь не

сладкой.

«Низкое угрюмое кирпичное здание с маленькими подслеповаты-

ми окнами, расположенными ближе к крыше, чем к земле, было

мрачно и неприветливо. Высокий забор с большими воротами зам-

кнул заводской двор, - таким видел один из рабочих старейшее

промышленное предприятие в Челябинске «Столль и К°», - 120

человек 12 часов подряд работали в сыром и холодном помещении

при скудном свете, а утром и вечером - при тусклом освещении

коптящих керосиновых ламп. Кипятку для обеденного чая не было.

Почти против каждого на верстаке стоял небольшой закопченный

чайник, из рожка которого время от времени тянул сырую воду

потный рабочий. Труд не знал механизации, все двигалось мускуль-

ной силой. С шести часов утра до шести вечера ухали большие и

мелкие кувалды, весь день стоял оглушительный треск молотков.

Мастер цеха был всё. Он мог ругать, штрафовать, увольнять, сни-

жать заработок - он был сила, он был закон для всех и во всем».

10

«Челябинск. XX век»

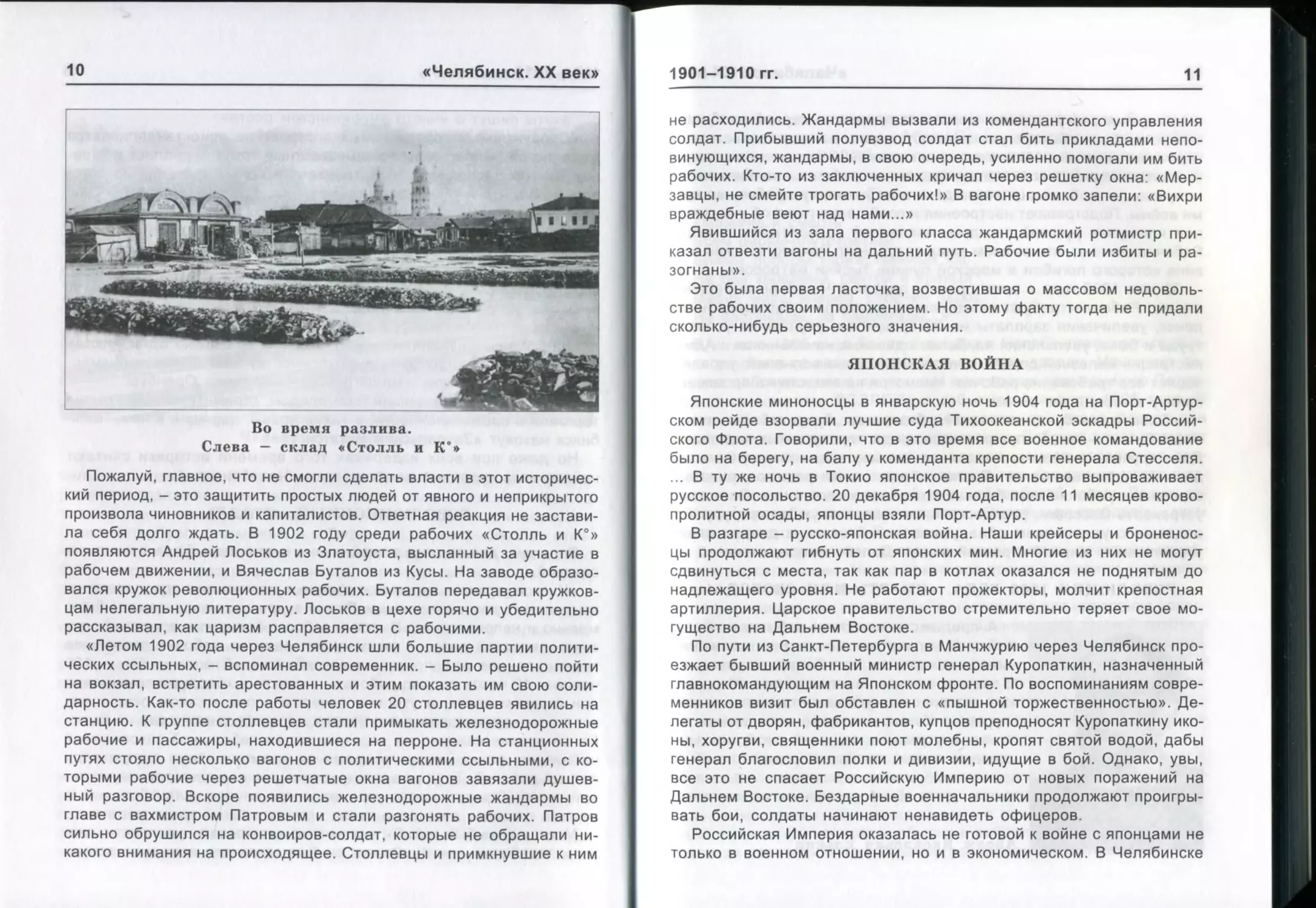

Во время разлива.

Слева — склад «Столль и К°»

Пожалуй, главное, что не смогли сделать власти в этот историчес-

кий период, - это защитить простых людей от явного и неприкрытого

произвола чиновников и капиталистов. Ответная реакция не застави-

ла себя долго ждать. В 1902 году среди рабочих «Столль и К°»

появляются Андрей Лоськов из Златоуста, высланный за участие в

рабочем движении, и Вячеслав Буталов из Кусы. На заводе образо-

вался кружок революционных рабочих. Буталов передавал кружков-

цам нелегальную литературу. Лоськов в цехе горячо и убедительно

рассказывал, как царизм расправляется с рабочими.

«Летом 1902 года через Челябинск шли большие партии полити-

ческих ссыльных, - вспоминал современник. - Было решено пойти

на вокзал, встретить арестованных и этим показать им свою соли-

дарность. Как-то после работы человек 20 столлевцев явились на

станцию. К группе столлевцев стали примыкать железнодорожные

рабочие и пассажиры, находившиеся на перроне. На станционных

путях стояло несколько вагонов с политическими ссыльными, с ко-

торыми рабочие через решетчатые окна вагонов завязали душев-

ный разговор. Вскоре появились железнодорожные жандармы во

главе с вахмистром Натровым и стали разгонять рабочих. Патров

сильно обрушился на конвоиров-солдат, которые не обращали ни-

какого внимания на происходящее. Столлевцы и примкнувшие к ним

1901-1910 гг.

11

не расходились. Жандармы вызвали из комендантского управления

солдат. Прибывший полувзвод солдат стал бить прикладами непо-

винующихся, жандармы, в свою очередь, усиленно помогали им бить

рабочих. Кто-то из заключенных кричал через решетку окна: «Мер-

завцы, не смейте трогать рабочих!» В вагоне громко запели: «Вихри

враждебные веют над нами...»

Явившийся из зала первого класса жандармский ротмистр при-

казал отвезти вагоны на дальний путь. Рабочие были избиты и ра-

зогнаны».

Это была первая ласточка, возвестившая о массовом недоволь-

стве рабочих своим положением. Но этому факту тогда не придали

сколько-нибудь серьезного значения.

ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Японские миноносцы в январскую ночь 1904 года на Порт-Артур-

ском рейде взорвали лучшие суда Тихоокеанской эскадры Россий-

ского Флота. Говорили, что в это время все военное командование

было на берегу, на балу у коменданта крепости генерала Стесселя.

... В ту же ночь в Токио японское правительство выпроваживает

русское посольство. 20 декабря 1904 года, после 11 месяцев крово-

пролитной осады, японцы взяли Порт-Артур.

В разгаре - русско-японская война. Наши крейсеры и броненос-

цы продолжают гибнуть от японских мин. Многие из них не могут

сдвинуться с места, так как пар в котлах оказался не поднятым до

надлежащего уровня. Не работают прожекторы, молчит крепостная

артиллерия. Царское правительство стремительно теряет свое мо-

гущество на Дальнем Востоке.

По пути из Санкт-Петербурга в Манчжурию через Челябинск про-

езжает бывший военный министр генерал Куропаткин, назначенный

главнокомандующим на Японском фронте. По воспоминаниям совре-

менников визит был обставлен с «пышной торжественностью». Де-

легаты от дворян, фабрикантов, купцов преподносят Куропаткину ико-

ны, хоругви, священники поют молебны, кропят святой водой, дабы

генерал благословил полки и дивизии, идущие в бой. Однако, увы,

все это не спасает Российскую Империю от новых поражений на

Дальнем Востоке. Бездарные военначальники продолжают проигры-

вать бои, солдаты начинают ненавидеть офицеров.

Российская Империя оказалась не готовой к войне с японцами не

только в военном отношении, но и в экономическом. В Челябинске

12

«Челябинск. XX век»

в это время растут налоги, дорожают предметы первой необходи-

мости, особенно быстро увеличиваются цены на продовольствие. К

горечи от «неслыханного в истории поражения от японцев» приме-

шивается недовольство железнодорожных рабочих-челябинцев, не

получающих мобилизационные деньги за усиленную работу во вре-

мя войны. Подогревают настроения и сообщения газет об уничтоже-

нии японцами русской эскадры, посланной из Балтийского моря.

Рабочие считают, что во всем виноват адмирал Рождественский, «по

вине которого погибли в морской пучине тысячи матросов».

30 мая 1905 года в депо прошла первая в Челябинске рабочая

стачка. Рабочие требуют немедленной выплаты мобилизационных

денег, увеличения зарплаты на 25 процентов, улучшения условий

труда и быта, увольнения наиболее одиозных начальников... Адми-

нистрация железной дороги, опасаясь массовых волнений, удовлет-

воряет все требования рабочих. Несмотря на это, стачка произвела

панику в городе, на рынке.

- Забастовка, бунт, мать моя! На базар идут, будут забирать товар

и нас бить... - такой слух разнесся среди перепуганных торговцев.

Даже крупные магазины и казенные винные лавки закрылись в тот

день на несколько часов. После победы стачки революционно на-

строенные рабочие еще больше поверили в свои силы. Они стали

устраивать массовки, распространять нелегальную литературу. Го-

родовые с удивлением обнаруживали листовки на дверях своих

управлений с жирной строчкой внизу «Долой самодержавие!».

РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ГОДА. «СМЕРТЬ ИЛИ СВОБОДА!»

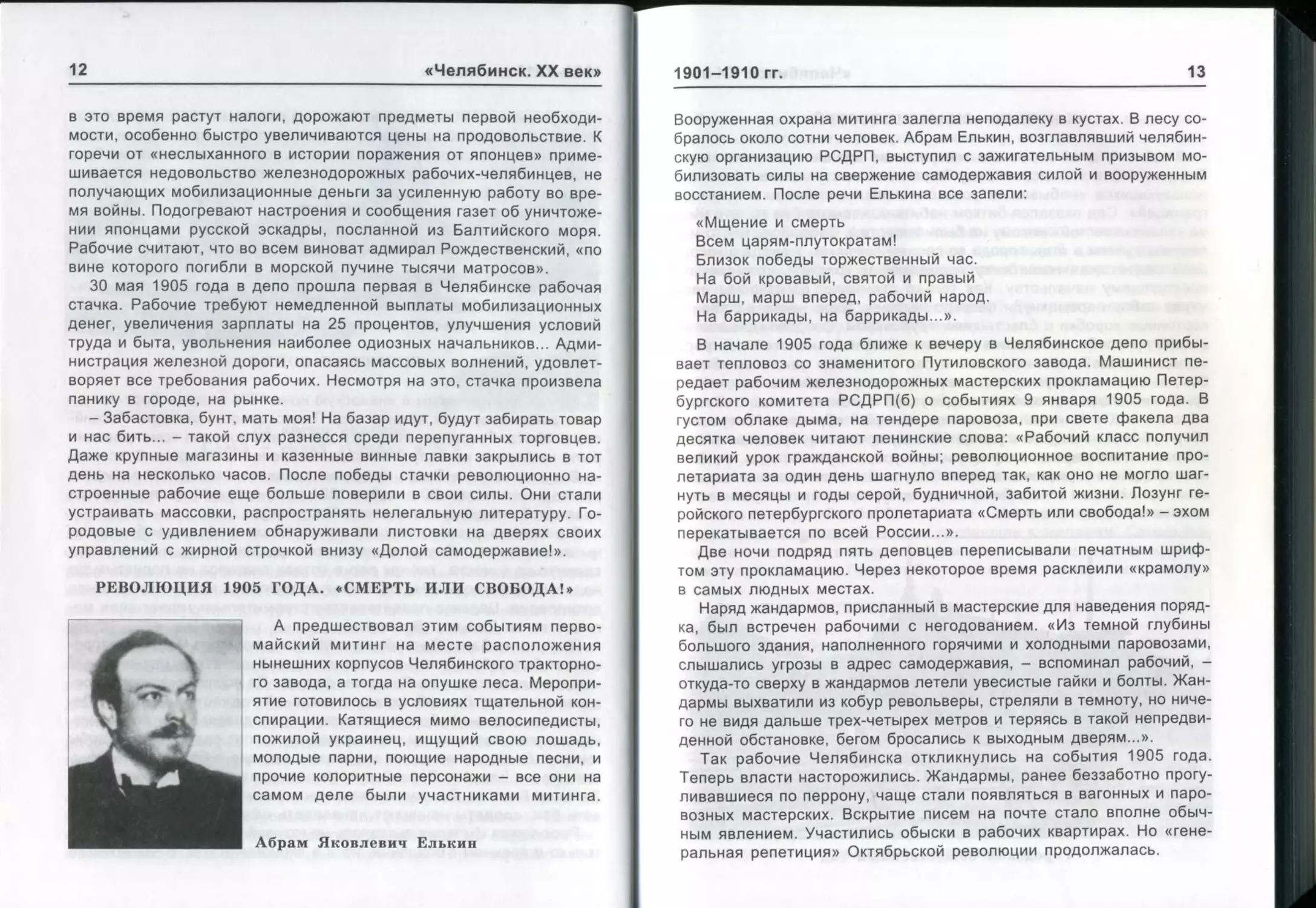

А предшествовал этим событиям перво-

майский митинг на месте расположения

нынешних корпусов Челябинского тракторно-

го завода, а тогда на опушке леса. Меропри-

ятие готовилось в условиях тщательной кон-

спирации. Катящиеся мимо велосипедисты,

пожилой украинец, ищущий свою лошадь,

молодые парни, поющие народные песни, и

прочие колоритные персонажи - все они на

самом деле были участниками митинга.

Абрам Яковлевич Елькин

1901-1910 гг.

13

Вооруженная охрана митинга залегла неподалеку в кустах. В лесу со-

бралось около сотни человек. Абрам Елькин, возглавлявший челябин-

скую организацию РСДРП, выступил с зажигательным призывом мо-

билизовать силы на свержение самодержавия силой и вооруженным

восстанием. После речи Елькина все запели:

«Мщение и смерть

Всем царям-плутократам!

Близок победы торжественный час.

На бой кровавый, святой и правый

Марш, марш вперед, рабочий народ.

На баррикады, на баррикады...».

В начале 1905 года ближе к вечеру в Челябинское депо прибы-

вает тепловоз со знаменитого Путиловского завода. Машинист пе-

редает рабочим железнодорожных мастерских прокламацию Петер-

бургского комитета РСДРП(б) о событиях 9 января 1905 года. В

густом облаке дыма, на тендере паровоза, при свете факела два

десятка человек читают ленинские слова: «Рабочий класс получил

великий урок гражданской войны; революционное воспитание про-

летариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло шаг-

нуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни. Лозунг ге-

ройского петербургского пролетариата «Смерть или свобода!» - эхом

перекатывается по всей России...».

Две ночи подряд пять деповцев переписывали печатным шриф-

том эту прокламацию. Через некоторое время расклеили «крамолу»

в самых людных местах.

Наряд жандармов, присланный в мастерские для наведения поряд-

ка, был встречен рабочими с негодованием. «Из темной глубины

большого здания, наполненного горячими и холодными паровозами,

слышались угрозы в адрес самодержавия, - вспоминал рабочий, -

откуда-то сверху в жандармов летели увесистые гайки и болты. Жан-

дармы выхватили из кобур револьверы, стреляли в темноту, но ниче-

го не видя дальше трех-четырех метров и теряясь в такой непредви-

денной обстановке, бегом бросались к выходным дверям...».

Так рабочие Челябинска откликнулись на события 1905 года.

Теперь власти насторожились. Жандармы, ранее беззаботно прогу-

ливавшиеся по перрону, чаще стали появляться в вагонных и паро-

возных мастерских. Вскрытие писем на почте стало вполне обыч-

ным явлением. Участились обыски в рабочих квартирах. Но «гене-

ральная репетиция» Октябрьской революции продолжалась.

14

«Челябинск. XX век»

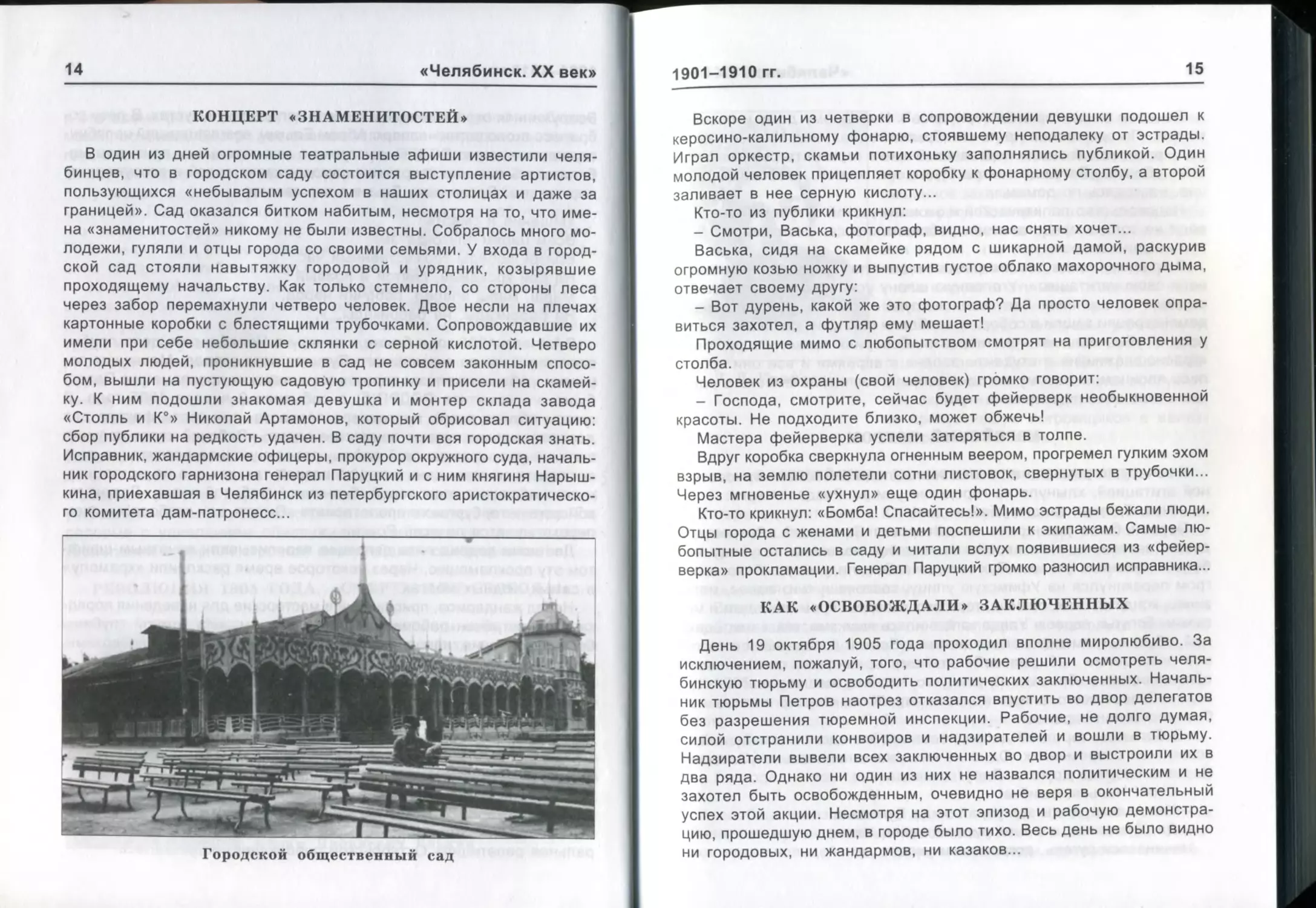

КОНЦЕРТ «ЗНАМЕНИТОСТЕЙ»

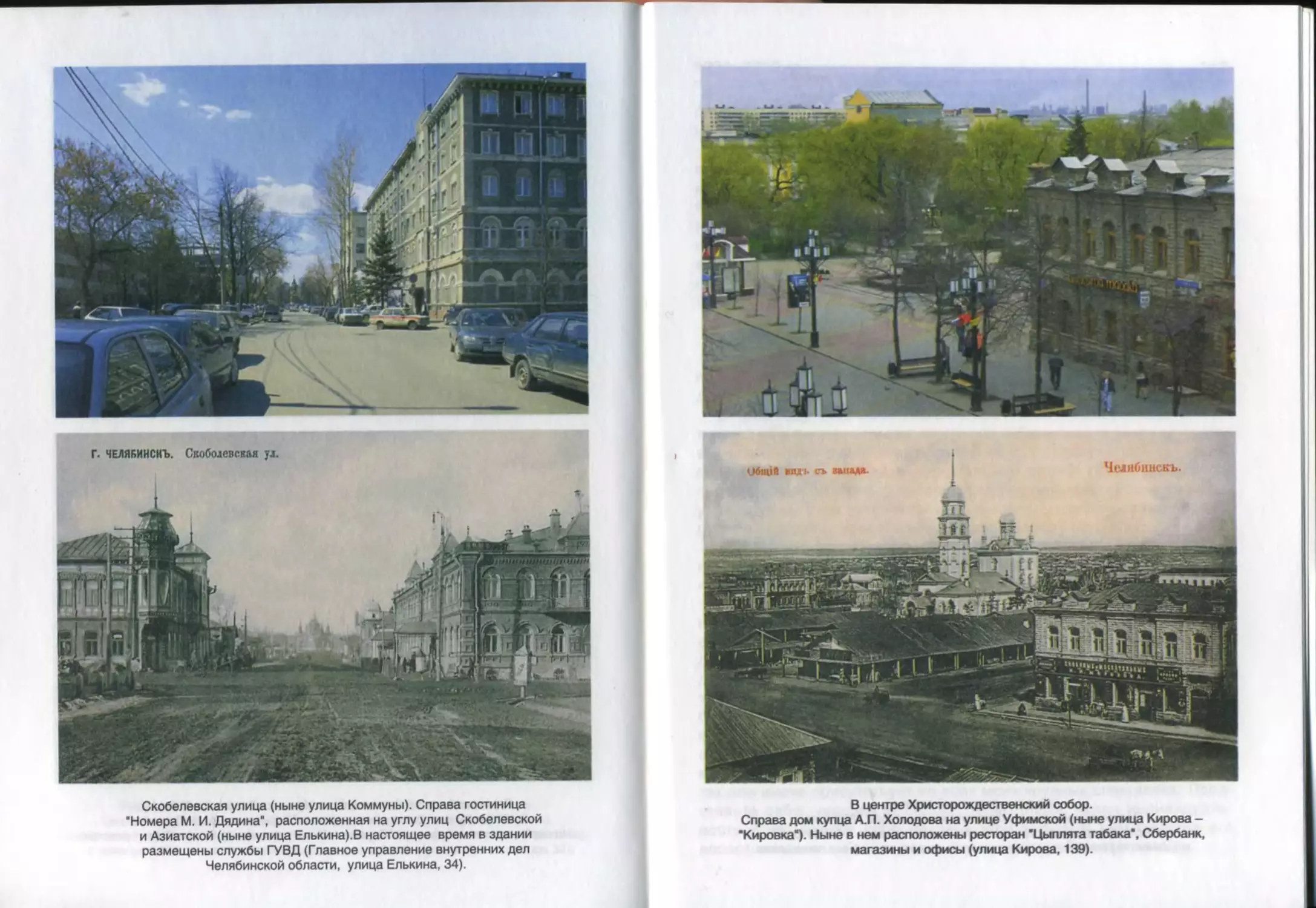

В один из дней огромные театральные афиши известили челя-

бинцев, что в городском саду состоится выступление артистов,

пользующихся «небывалым успехом в наших столицах и даже за

границей». Сад оказался битком набитым, несмотря на то, что име-

на «знаменитостей» никому не были известны. Собралось много мо-

лодежи, гуляли и отцы города со своими семьями. У входа в город-

ской сад стояли навытяжку городовой и урядник, козырявшие

проходящему начальству. Как только стемнело, со стороны леса

через забор перемахнули четверо человек. Двое несли на плечах

картонные коробки с блестящими трубочками. Сопровождавшие их

имели при себе небольшие склянки с серной кислотой. Четверо

молодых людей, проникнувшие в сад не совсем законным спосо-

бом, вышли на пустующую садовую тропинку и присели на скамей-

ку. К ним подошли знакомая девушка и монтер склада завода

«Столль и К°» Николай Артамонов, который обрисовал ситуацию:

сбор публики на редкость удачен. В саду почти вся городская знать.

Исправник, жандармские офицеры, прокурор окружного суда, началь-

ник городского гарнизона генерал Паруцкий и с ним княгиня Нарыш-

кина, приехавшая в Челябинск из петербургского аристократическо-

го комитета дам-патронесс...

Городской общественный сад

1901-1910 гг.

15

Вскоре один из четверки в сопровождении девушки подошел к

керосино-калильному фонарю, стоявшему неподалеку от эстрады.

Играл оркестр, скамьи потихоньку заполнялись публикой. Один

молодой человек прицепляет коробку к фонарному столбу, а второй

заливает в нее серную кислоту...

Кто-то из публики крикнул:

- Смотри, Васька, фотограф, видно, нас снять хочет...

Васька, сидя на скамейке рядом с шикарной дамой, раскурив

огромную козью ножку и выпустив густое облако махорочного дыма,

отвечает своему другу:

- Вот дурень, какой же это фотограф? Да просто человек опра-

виться захотел, а футляр ему мешает!

Проходящие мимо с любопытством смотрят на приготовления у

столба.

Человек из охраны (свой человек) громко говорит:

- Господа, смотрите, сейчас будет фейерверк необыкновенной

красоты. Не подходите близко, может обжечь!

Мастера фейерверка успели затеряться в толпе.

Вдруг коробка сверкнула огненным веером, прогремел гулким эхом

взрыв, на землю полетели сотни листовок, свернутых в трубочки...

Через мгновенье «ухнул» еще один фонарь.

Кто-то крикнул: «Бомба! Спасайтесь!». Мимо эстрады бежали люди.

Отцы города с женами и детьми поспешили к экипажам. Самые лю-

бопытные остались в саду и читали вслух появившиеся из «фейер-

верка» прокламации. Генерал Паруцкий громко разносил исправника...

КАК «ОСВОБОЖДАЛИ» ЗАКЛЮЧЕННЫХ

День 19 октября 1905 года проходил вполне миролюбиво. За

исключением, пожалуй, того, что рабочие решили осмотреть челя-

бинскую тюрьму и освободить политических заключенных. Началь-

ник тюрьмы Петров наотрез отказался впустить во двор делегатов

без разрешения тюремной инспекции. Рабочие, не долго думая,

силой отстранили конвоиров и надзирателей и вошли в тюрьму.

Надзиратели вывели всех заключенных во двор и выстроили их в

два ряда. Однако ни один из них не назвался политическим и не

захотел быть освобожденным, очевидно не веря в окончательный

успех этой акции. Несмотря на этот эпизод и рабочую демонстра-

цию, прошедшую днем, в городе было тихо. Весь день не было видно

ни городовых, ни жандармов, ни казаков...

16

«Челябинск. XX век»

Вечером демонстранты вернулись к Народному дому и провели

митинг. Погода стояла не по-октябрьски теплая, над Миассом дого-

рал красноватый закат, подсвечивая из-за горизонта рваные пери-

стые облака. «Ветрище завтра будет, это точно», - говорили рабо-

чие, расходясь по домам.

Недовольство политической и экономической ситуацией испыты-

вали не только представители рабочего класса. Экстремисты быс-

тро нашли «виновных».

В то время когда демонстранты ходили по городу, черносотенцы

вели свою «агитацию». Уголовную шпану усиленно поили водкой и

кормили пельменями. Запускались слухи о том, что якобы во время

демонстрации зашли в собор, оскорбляли святыни, засовывая папи-

росы в губы «великим чудотворцам». Говорили также, что рабочие-

«краснофлажники» и студенты заодно с евреями и все они прода-

лись японцам, а потому сегодня взорвут госпиталь вместе с ране-

ными воинами, лежащими в нем...

ЕВРЕЙСКИЙ ПОГРОМ

К вечеру погромная нетрезвая толпа, подогреваемая черносотен-

ной агитацией, хлынула на городские улицы. Раздался крик:

- Что, братцы, галдим, бей жидов!

Первой была разнесена кондитерская Высоцкого. Затрещали

двери, зазвенели окна еврейских квартир, полетела на улицу ме-

бель и кухонная утварь. Пух и перо забелили улицу... Вскоре по-

гром перекинулся на Уфимскую улицу, состоявшую из лавок, мага-

зинов, кондитерских, пивных, торговых складов. Громили лавки и ма-

газины богатых евреев. Улица заполнилась ящиками, мешками, одеж-

дой, обувью, граммофонами, книгами... Всякий попадавший в торго-

вое помещение набирал себе что ему нравилось, считая своей

обязанностью выбросить на улицу то, что ему мешает или не под-

ходит. Скорее всего, список адресов еврейских квартир и магазинов

был составлен заранее.

«В большом торговом дворе несколько складских помещений, -

вспоминал современник. Одно из них уже основательно разнесли.

Настала очередь другого. Вдруг команда:

- Стой! Нельзя, ошибка!

- Как нельзя, ведь это сарай жида Бумагина!

- Да, Бумагина, а с ним русский купец Иванов.

Начинается ругань, погромщики уходят...».

1901-1910 rr.

17

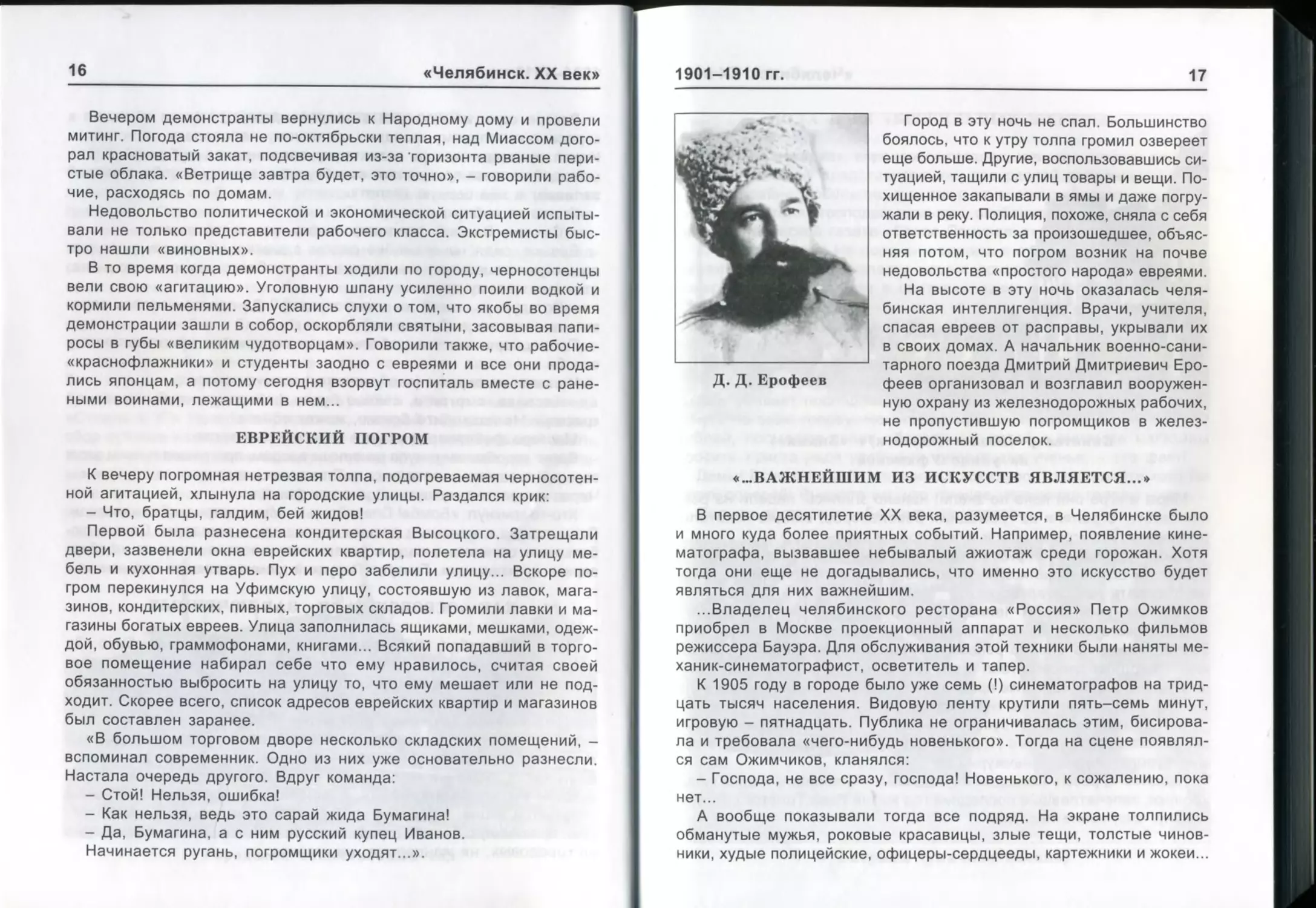

Д. Д. Ерофеев

Город в эту ночь не спал. Большинство

боялось, что к утру толпа громил озвереет

еще больше. Другие, воспользовавшись си-

туацией, тащили с улиц товары и вещи. По-

хищенное закапывали в ямы и даже погру-

жали в реку. Полиция, похоже, сняла с себя

ответственность за произошедшее, объяс-

няя потом, что погром возник на почве

недовольства «простого народа» евреями.

На высоте в эту ночь оказалась челя-

бинская интеллигенция. Врачи, учителя,

спасая евреев от расправы, укрывали их

в своих домах. А начальник военно-сани-

тарного поезда Дмитрий Дмитриевич Еро-

феев организовал и возглавил вооружен-

ную охрану из железнодорожных рабочих,

не пропустившую погромщиков в желез-

нодорожный поселок.

«...ВАЖНЕЙШИМ ИЗ ИСКУССТВ ЯВЛЯЕТСЯ...»

В первое десятилетие XX века, разумеется, в Челябинске было

и много куда более приятных событий. Например, появление кине-

матографа, вызвавшее небывалый ажиотаж среди горожан. Хотя

тогда они еще не догадывались, что именно это искусство будет

являться для них важнейшим.

...Владелец челябинского ресторана «Россия» Петр Ожимков

приобрел в Москве проекционный аппарат и несколько фильмов

режиссера Бауэра. Для обслуживания этой техники были наняты ме-

ханик-синематографист, осветитель и тапер.

К 1905 году в городе было уже семь (!) синематографов на трид-

цать тысяч населения. Видовую ленту крутили пять-семь минут,

игровую - пятнадцать. Публика не ограничивалась этим, бисирова-

ла и требовала «чего-нибудь новенького». Тогда на сцене появлял-

ся сам Ожимчиков, кланялся:

- Господа, не все сразу, господа! Новенького, к сожалению, пока

нет...

А вообще показывали тогда все подряд. На экране толпились

обманутые мужья, роковые красавицы, злые тещи, толстые чинов-

ники, худые полицейские, офицеры-сердцееды, картежники и жокеи...

18

«Челябинск. XX век»

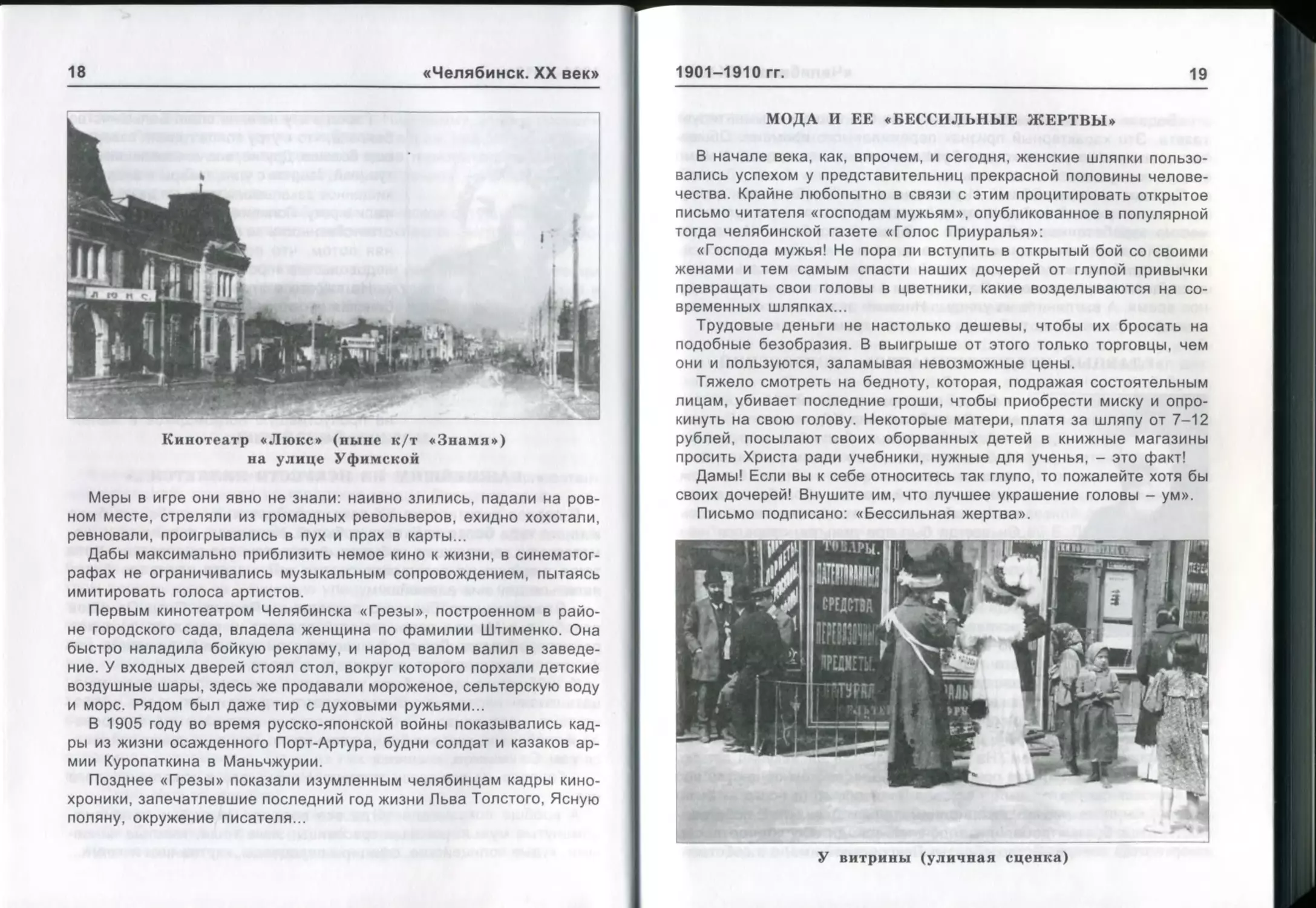

Кинотеатр «Люкс» (ныне к/т «Знамя»)

на улице Уфимской

Меры в игре они явно не знали: наивно злились, падали на ров-

ном месте, стреляли из громадных револьверов, ехидно хохотали,

ревновали, проигрывались в пух и прах в карты...

Дабы максимально приблизить немое кино к жизни, в синематог-

рафах не ограничивались музыкальным сопровождением, пытаясь

имитировать голоса артистов.

Первым кинотеатром Челябинска «Грезы», построенном в райо-

не городского сада, владела женщина по фамилии Штименко. Она

быстро наладила бойкую рекламу, и народ валом валил в заведе-

ние. У входных дверей стоял стол, вокруг которого порхали детские

воздушные шары, здесь же продавали мороженое, сельтерскую воду

и морс. Рядом был даже тир с духовыми ружьями...

В 1905 году во время русско-японской войны показывались кад-

ры из жизни осажденного Порт-Артура, будни солдат и казаков ар-

мии Куропаткина в Маньчжурии.

Позднее «Грезы» показали изумленным челябинцам кадры кино-

хроники, запечатлевшие последний год жизни Льва Толстого, Ясную

поляну, окружение писателя...

1901-1910 гг.

19

МОДА И ЕЕ «БЕССИЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ»

В начале века, как, впрочем, и сегодня, женские шляпки пользо-

вались успехом у представительниц прекрасной половины челове-

чества. Крайне любопытно в связи с этим процитировать открытое

письмо читателя «господам мужьям», опубликованное в популярной

тогда челябинской газете «Голос Приуралья»:

«Господа мужья! Не пора ли вступить в открытый бой со своими

женами и тем самым спасти наших дочерей от глупой привычки

превращать свои головы в цветники, какие возделываются на со-

временных шляпках...

Трудовые деньги не настолько дешевы, чтобы их бросать на

подобные безобразия. В выигрыше от этого только торговцы, чем

они и пользуются, заламывая невозможные цены.

Тяжело смотреть на бедноту, которая, подражая состоятельным

лицам, убивает последние гроши, чтобы приобрести миску и опро-

кинуть на свою голову. Некоторые матери, платя за шляпу от 7-12

рублей, посылают своих оборванных детей в книжные магазины

просить Христа ради учебники, нужные для ученья, - это факт!

Дамы! Если вы к себе относитесь так глупо, то пожалейте хотя бы

своих дочерей! Внушите им, что лучшее украшение головы - ум».

Письмо подписано: «Бессильная жертва».

У витрины (уличная сценка)

20

«Челябинск. XX век»

«Бедная жертва обывательщины! - не без иронии комментирует

газета. Это характерный признак переживаемого времени. Обыва-

тель так присмотрелся ко всем ужасам жизни, что проходит мимо

их... и возмущается шляпками...».

Прошел почти целый век. И уже в наше время обыватели возму-

щаются сверхдорогими дамскими нарядами, которых не купить на

честно заработанные деньги. Но история повторяется. И сегодня

женщины покупают модные дорогие шляпки и красиво одеваются.

Неистребимо желание дам хорошо выглядеть, потакать самым

последним капризам моды! Вот ведь мы с вами опять живем в труд-

ное время. А выгляните на улицу... Никаким экономическим и поли-

тическим кризисам не победить женское стремление к красоте!

«ГЛАВНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» ПОКРОВСКИЙ

В. К. Покровский

Среди предпринимателей той поры явно

выделялся Владимир Корнильевич Покров-

ский. Если хотите, он был «старым русским».

Многим челябинцам, жившим в начале века,

казался этаким хозяином жизни, барином,

чему в немалой степени способствовал его

солидный капитал и колоритная внешность.

Он всегда был при деньгах, старался ни в

чем не отказывать ни себе, ни другим. Мно-

гие его любили. Не только за богатство.

Больше за независимость, ум и трудолюбие.

«Он никому не льстил и ни перед кем не за-

искивал», - говорили о нем современники.

Но вряд ли бы даже эти качества сделали

его тем Покровским, которого за большие

заслуги перед городом в 1907 году объяви-

ли первым почетным гражданином Челябинска.

Основу благосостояния семьи Покровских заложил его отец, Кор-

нилий Покровский, который, помимо медицинской практики, активно

занимался винокурением. На «пьяные» деньги он покупал землю,

строил дома, все больше приобретая в челябинском обществе вес

как человек состоятельный. Сыновья Покровского (а всего их было

пятеро) были не лишены предпринимательской жилки. К собствен-

ности отца братья добавили водочный завод... Созданное после

смерти отца товарищество «Братья Покровские» имело в собствен-

1901-1910 гг.

21

ности заводы и золотые прииски, занималось практически всем, что

приносило прибыль.

В. К. Покровский родился в 1843 году, закончил Императорский

Петербургский университет, выйдя из него со степенью кандидата

юридических наук. Свою известность в Челябинске он приобрел на

ниве предпринимательства, общественной и благотворительной

деятельности. Первый шаг был сделан Владимиром Корнильеви-

чем вместе с братьями, когда они решили пожертвовать 1700 руб-

лей (а по тем временам это были не такие уж малые деньги) на

постройку здания женской прогимназии, увековечив таким образом

память об отце. И это было только начало!

Покровский был инициатором открытия торговой школы (откры-

та в 1909 году), регулярно оказывал финансовую поддержку учеб-

ным заведениям города, общественной библиотеке, создавал дет-

ский приют... Его неоднократно избирали в гласные городской Думы,

с 1906 по 1913 годы он являлся бессменным председателем бир-

жевого комитета. До самой смерти Покровский активно участвовал

в общественной и экономической жизни города.

А еще Покровский был городским либералом, считая, что не нуж-

но учить людей жить, лучше дать им деньги. И он давал деньги. Не

только нищим. Он не скупился на расходы, если находил энергич-

ного, талантливого человека с хорошей, полезной для города иде-

ей. Так, например, случилось с учительницей Е. Дилсберг, для ко-

торой он построил новое здание училища в центре города.

Покровского можно заподозрить и в сочувствии к революции.

Однако вряд ли Покровский мог симпатизировать большевикам. Ско-

рее, тут дело в его либеральных взглядах. Можно допустить, что

он, прекрасно видя глубокие противоречия царской России, сочув-

ствовал переменам. Хотел как лучше...

Да и сама фигура Покровского весьма противоречива. С одной

стороны, он - «водочный король», наживший состояние на пагуб-

ных людских привычках, с другой - видный общественный деятель

и меценат, занимающийся просветительской деятельностью. На

одной чаше весов - торговля вином, кабаки, на другой - открытые

школы и гимназии.

Тем не менее Покровский, по мнению историков, - одна из наи-

более заметных фигур не только первого десятилетия, но и всей до-

революционной истории Челябинска. Умер Владимир Корнильевич в

1913 году, будучи на отдыхе в Германии. 4 октября его тело было

привезено в Челябинск утренним поездом. Похороны Покровского

22

«Челябинск. XX век»

поразили многих современников своим размахом. Не работала бир-

жа. Отменили занятия в школах. Казалось, весь Челябинск был вов-

лечен в траурную процессию. Покровский был погребен в фамиль-

ном склепе на Михайловском хуторе. В 1923 году ему будет при-

своено имя революционера Митрофанова. При заполнении Шерш-

невского водохранилища Михайловский

хутор уйдет под воду вместе с фамиль-

ным склепом Покровских...

Другой известный предприниматель

Василий Михайлович Колбин, совладелец

первой челябинской электростанции, один

из организаторов телефонной связи в го-

роде, известен как автор многих необыч-

ных по тем временам проектов. Еще в

1907 году он предлагал пустить в городе

электрический трамвай, опередив время

на четверть века. Первый трамвай в Че-

лябинске появился в 1932 году. По иро-

нии судьбы именно в доме Колбина сей-

час располагается трамвайно-троллейбус-

ное управление.

В. М. Колбин

ГЛАВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ ЧЕЛЯБИНСКА

Журналист и краевед Виктор Александрович Весновский (1873-

1933) родился в Костромской губернии. Отец его был дьячком в

местной церкви. Поэтому неудивительно, что Весновский закончил

духовное училище. В 1888 году он поступает в Костромскую духов-

ную семинарию, из которой его вскоре отчисляют. Сам Весновский

вспоминал об этом периоде жизни: «Был исключен из семинарии,

как сказано в аттестате, «по малоуспешное™», а на самом деле за

чтение неразрешенных в семинарии сочинений Писарева, Добролю-

бова, Чернышевского...»

После он обучался в школе лекарских помощников, по оконча-

нии которой служил фельдшером. В конце XIX века Весновский

перебрался в Екатеринбург, где начал активно заниматься журна-

листикой. С 1899 года - редактор газеты «Уральская жизнь». В своих

статьях екатеринбургского периода он весьма критически относит-

ся к окружающей его действительности и существующему режиму.

1901-1910 гг.

23

Виктор Весновский

в тюрьме

В Челябинске Весновский оказался в

1906 году, куда он был приглашен редак-

тировать только что открытую газету «Го-

лос Приуралья». Его литературный талант

несомненен. В его публикациях есть и

юмор, и тонко подмеченные жизненные

явления, и критический настрой по отноше-

нию к существующим порядкам и властям.

Наверное, таким и должен быть настоящий

журналист.

Газета, редактируемая Весновским, не-

редко перегибала палку и фактически вела

левую пропаганду. Со страниц «Голоса

Приуралья» звучало разочарование, выз-

ванное спадом революционного движения

после 1905 года: «Померкли старые куми-

ры, потускнели когда-то животворящие

идеи, разбит алтарь народной свободы, ал-

тарь, к которому стекались многомиллионные массы, великие и, ка-

залось, непобедимые в своем едином стремлении... Спала волна

общественного движения и ушла куда-то глубоко, в тайники народ-

ной жизни...»

За «ненадлежащие» материалы газету неоднократно штрафуют.

А в 1910 году за перепечатку статьи, призывающей к свержению

существующего строя, Весновский получает год тюрьмы. После

освобождения в Челябинск он больше не возвращается, работает

журналистом в Самаре, Оренбурге, Новосибирске, Перми...

Тем не менее, несмотря на сравнительно недолгое пребывание

в Челябинске, Весновский оставляет о себе в целом неплохую па-

мять. Работая здесь, он успевает подготовить справочник «Весь

Челябинск и его окрестности» (1909 год), книгу, которая стала зна-

чительным событием для челябинского краеведения.

Думал ли Весновский, что отрицание всего и вся приведет в конце

концов Россию к Октябрьской революции и гражданской войне?

Призывая к свержению царского режима в своей газете, скорее

всего, он не думал, что дело зайдет так далеко. Похоже, он, при

всей своей критичности к царскому режиму, так и не принял рево-

люцию. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что после 1917

года он на время даже забрасывает журналистику, возвращаясь к

своей медицинской деятельности.

24

«Челябинск. XX век»

Последние годы жизни Весновский проводит в Перми. Пермское

общество краеведов избрало его своим почетным членом и ходатай-

ствовало о представлении Весновского за долголетний добросовест-

ный труд к званию «Герой труда».

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА

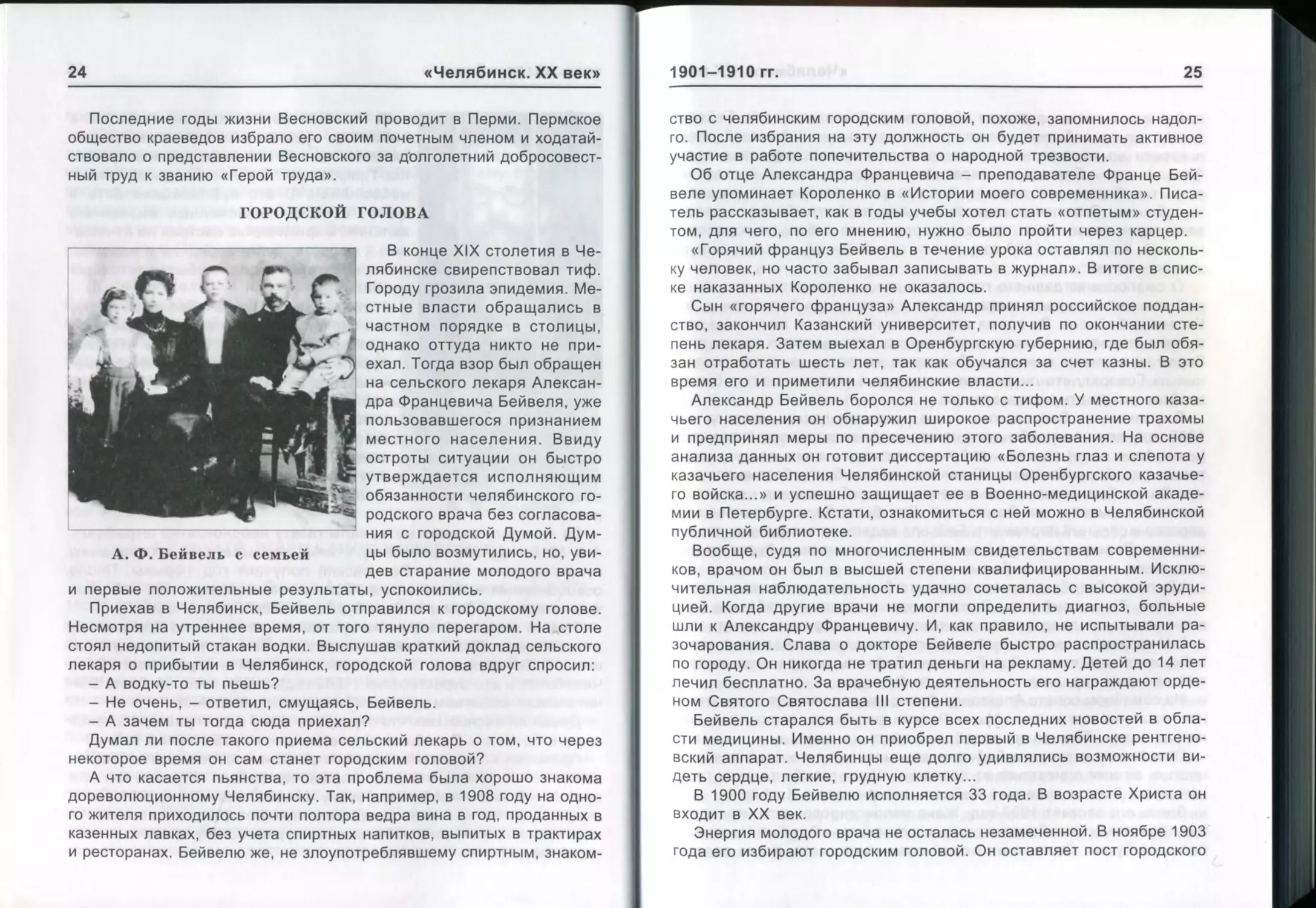

А. Ф. Бейвель с семьей

В конце XIX столетия в Че-

лябинске свирепствовал тиф.

Городу грозила эпидемия. Ме-

стные власти обращались в

частном порядке в столицы,

однако оттуда никто не при-

ехал. Тогда взор был обращен

на сельского лекаря Алексан-

дра Францевича Бейвеля, уже

пользовавшегося признанием

местного населения. Ввиду

остроты ситуации он быстро

утверждается исполняющим

обязанности челябинского го-

родского врача без согласова-

ния с городской Думой. Дум-

цы было возмутились, но, уви-

дев старание молодого врача

и первые положительные результаты, успокоились.

Приехав в Челябинск, Бейвель отправился к городскому голове.

Несмотря на утреннее время, от того тянуло перегаром. На столе

стоял недопитый стакан водки. Выслушав краткий доклад сельского

лекаря о прибытии в Челябинск, городской голова вдруг спросил:

- А водку-то ты пьешь?

- Не очень, - ответил, смущаясь, Бейвель.

- А зачем ты тогда сюда приехал?

Думал ли после такого приема сельский лекарь о том, что через

некоторое время он сам станет городским головой?

А что касается пьянства, то эта проблема была хорошо знакома

дореволюционному Челябинску. Так, например, в 1908 году на одно-

го жителя приходилось почти полтора ведра вина в год, проданных в

казенных лавках, без учета спиртных напитков, выпитых в трактирах

и ресторанах. Бейвелю же, не злоупотреблявшему спиртным, знаком-

1901-1910 гг.

25

ство с челябинским городским головой, похоже, запомнилось надол-

го. После избрания на эту должность он будет принимать активное

участие в работе попечительства о народной трезвости.

Об отце Александра Францевича - преподавателе Франце Бей-

веле упоминает Короленко в «Истории моего современника». Писа-

тель рассказывает, как в годы учебы хотел стать «отпетым» студен-

том, для чего, по его мнению, нужно было пройти через карцер.

«Горячий француз Бейвель в течение урока оставлял по несколь-

ку человек, но часто забывал записывать в журнал». В итоге в спис-

ке наказанных Короленко не оказалось.

Сын «горячего француза» Александр принял российское поддан-

ство, закончил Казанский университет, получив по окончании сте-

пень лекаря. Затем выехал в Оренбургскую губернию, где был обя-

зан отработать шесть лет, так как обучался за счет казны. В это

время его и приметили челябинские власти...

Александр Бейвель боролся не только с тифом. У местного каза-

чьего населения он обнаружил широкое распространение трахомы

и предпринял меры по пресечению этого заболевания. На основе

анализа данных он готовит диссертацию «Болезнь глаз и слепота у

казачьего населения Челябинской станицы Оренбургского казачье-

го войска...» и успешно защищает ее в Военно-медицинской акаде-

мии в Петербурге. Кстати, ознакомиться с ней можно в Челябинской

публичной библиотеке.

Вообще, судя по многочисленным свидетельствам современни-

ков, врачом он был в высшей степени квалифицированным. Исклю-

чительная наблюдательность удачно сочеталась с высокой эруди-

цией. Когда другие врачи не могли определить диагноз, больные

шли к Александру Францевичу. И, как правило, не испытывали ра-

зочарования. Слава о докторе Бейвеле быстро распространилась

по городу. Он никогда не тратил деньги на рекламу. Детей до 14 лет

лечил бесплатно. За врачебную деятельность его награждают орде-

ном Святого Святослава III степени.

Бейвель старался быть в курсе всех последних новостей в обла-

сти медицины. Именно он приобрел первый в Челябинске рентгено-

вский аппарат. Челябинцы еще долго удивлялись возможности ви-

деть сердце, легкие, грудную клетку...

В 1900 году Бейвелю исполняется 33 года. В возрасте Христа он

входит в XX век.

Энергия молодого врача не осталась незамеченной. В ноябре 1903

года его избирают городским головой. Он оставляет пост городского

26

«Челябинск. XX век»

врача и полностью отдается общественной деятельности. Бейвель

всегда в гуще событий, идет ли речь о замощении Уфимской улицы

и дороги до вокзала или введении в городе электричества, теле-

фонной сети... Благодаря стараниям городского головы состоялось

открытие биржи, что оказало благотворное влияние на развитие

Челябинска. О деловых качествах и популярности Бейвеля свиде-

тельствует такой факт: три раза подряд его избирают городским

головой. Когда он в 1909 году подал прошение об отставке, его не

хотели отпускать...

О смелости тогдашнего городского головы говорит эпизод, кото-

рый мне недавно рассказала невестка Александра Францевича Зоя

Евсеевна Бейвель. Во время еврейского погрома он лично выезжал

в город, пытаясь урезонить погромщиков: «Немедленно прекратите!

Евреи ни в чем не виноваты. Они такие же люди, как и все осталь-

ные...» Говорят, что он вызвал пожарных и велел водой из бранд-

спойтов разогнать черносотенцев.

В отличие от Весновского он не разделял левых взглядов и в

1905 году во время рабочего митинга на Александровской площади

(ныне Алое поле) вышел к рабочему митингу и призывал его учас-

тников разойтись по домам. Он считал любые бунты бессмысленны-

ми. Он не был таким ярым сторонником либеральных ценностей,

частного капитала, как Покровский. Ему были ближе сильное госу-

дарство и сильный парламент. Бейвеля видели на заседаниях партии

кадетов. Перед революцией он отойдет от политики и будет лечить

одинаково и красных, и белых.

«Великий Октябрь» ничего хорошего бывшему городскому голове

не сулил. Так и случилось. Вскоре в пролетарском Челябинске Бей-

велю из-за его дворянского происхождения запретили лечить лю-

дей. У него наверняка появились основания опасаться за свою жизнь

и безопасность семьи. Зоя Евсеевна Бейвель мне рассказывала о

том, что ему предлагали выехать во Францию.

На семейном совете Александр Францевич принимает окончатель-

ное решение остаться: «Мы в России родились, выросли и нам

некуда ехать. Там, за границей, нас никто не ждет...»

Прослышав о запрете Бейвелю заниматься докторской деятель-

ностью, за ним приезжают из Копейска. Шахтерам был нужен глав-

ный врач. Вместе с семьей Бейвель переезжает в Копейск.

Здесь его застает 1937 год. Жена репрессированного управляю-

щего трестом «Челябшахтострой» вспоминала: «Это был Человек с

большой буквы. Сколько он людей спас - нет счета. Когда аресто-

1901-1910 гг.

27

вали мужа и повели его из квартиры, сын бросился к нему и был

отброшен; пошла горлом кровь. Я пыталась всеми мне известными

средствами остановить течение крови, но этого сделать не удалось,

и я решила позвонить доктору Бейвелю, сказала, как плохо сыну.

Александр Францевич очень быстро пришел с лекарствами, и через

полчаса кровь была остановлена. Я сказала, что боялась ему по-

звонить, чтобы не навлечь неприятностей из-за ареста мужа. Он с

возмущением сказал:

- Я вас считал более умной женщиной... ведь вы могли потерять

Бориса (сына), не думал, что вы меня так плохо знаете.

Сделал мне укол и, уходя, сказал: «Звоните, если будет нужна

помощь».

Про семью Бейвелей говорили, что они ничего не боятся. Навер-

ное, это было не так. Наверное, все-таки боялись. Нельзя было в то

время не бояться. Но их выручала настоящая интеллигентность, го-

товность прийти в любую минуту на помощь людям. Даже если их

стали называть «врагами народа».

В 1939 году Бейвеля не стало. Хоронил его почти весь Копейск.

Многие приехали из Челябинска. Гроб несли на руках до могилы.

Как жил Александр Францевич в Челябинске? Неподалеку от Алого

поля стоял деревянный дом с красными ставнями, мезонином и тер-

расой. У хозяина дома был просторный кабинет с большим окном в

сад. Вдоль стен - стеллажи с книгами, у него была собрана очень

хорошая библиотека... Человеком Александр Францевич был не бед-

ным и мог бы многое себе позволить, если бы захотел. Но в доме

Бейвеля не было ни дорогой посуды, ни какой-то роскоши, особых

украшений. Стиль жизни у него, я бы сказала, был аскетичный.

Конечно, в семье, как тогда полагалось, держали горничную. Но

дети, например, приучаясь к труду, убирали свои комнаты сами...

Герман часто повторял за отцом одну из его любимейших фраз:

«Надо вести себя порядочно». Думаю, что это не просто слова. По-

рядочность для Александра Францевича была отнюдь не пустым

звуком».

Накануне завершения работы над этим очерком мне удалось свя-

заться с внуком городского головы Бейвеля Александром Саввови-

чем, который сейчас живет в столице и работает в одном из москов-

ских НИИ. Он живо откликнулся на предложение о сотрудничестве

и выслал по факсу ряд уникальных документов, касающихся жизни

его деда. Среди них особый интерес вызывают нигде не публико-

вавшиеся афоризмы Бейвеля.

28

«Челябинск. XX век»

Оказалось, что Александр

Францевич вел философский

дневник, который он назвал

«Выводы жизни». В нем мно-

го зачеркнутых фраз. Такое

впечатление, что Бейвель

долго обдумывал свои афо-

ризмы, пытался их совершен-

ствовать. К каким же выводам

пришел Бейвель?

Вот некоторые из его афо-

ризмов:

«Отсутствие опытности ча-

сто бывает основанием храб-

Домик Бейвелей. Рисунок

сына А. Ф. Бейвеля Саввы

рости».

«Указать недостатки всех

европейских столиц легче,

чем самому построить курятник».

«Маленькие неприятности не исправляют большим несчастьем».

Эти слова бывшего городского головы не утратили своей акту-

альности и в наши дни. А может быть, стали еще актуальнее...

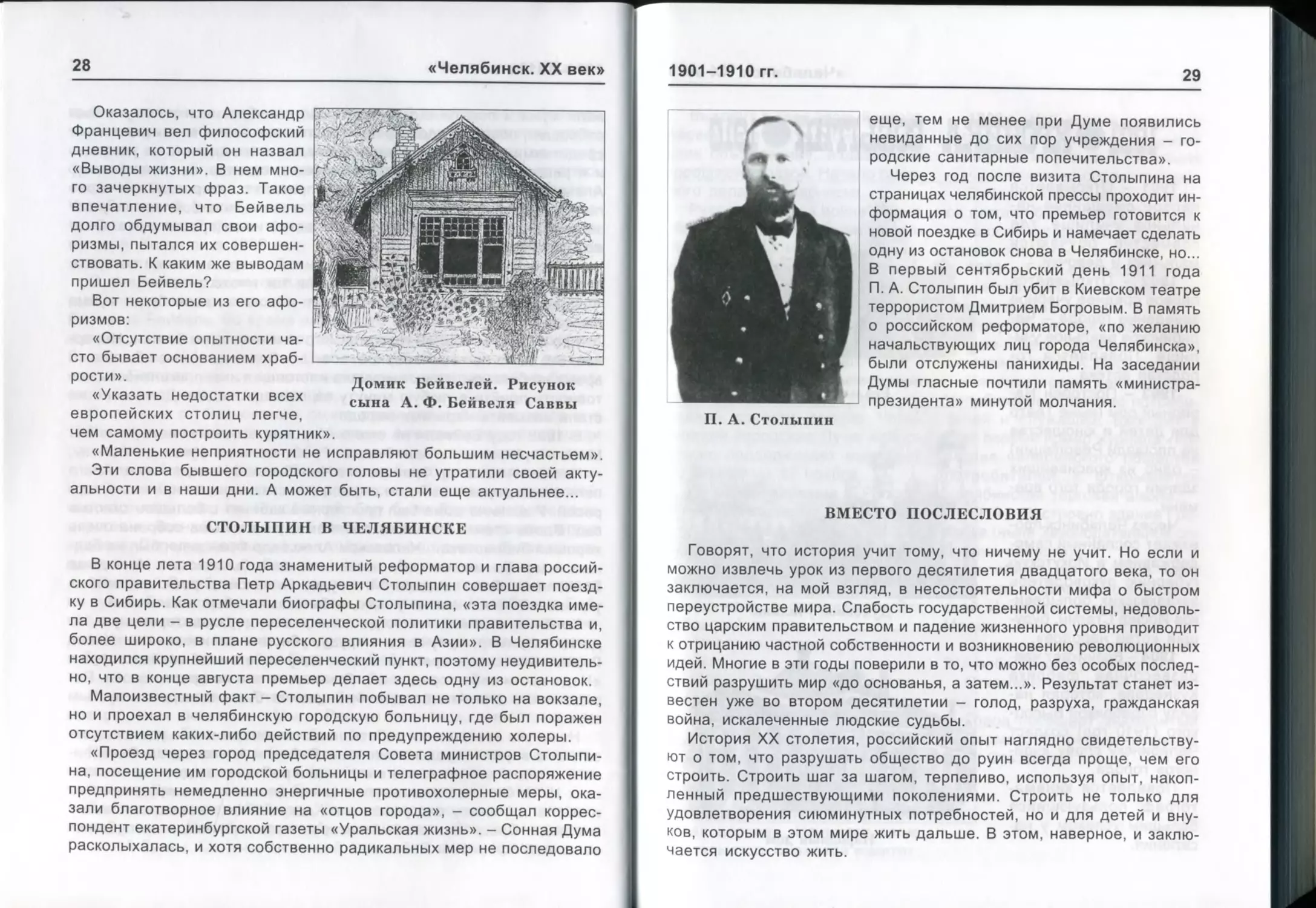

СТОЛЫПИН В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В конце лета 1910 года знаменитый реформатор и глава россий-

ского правительства Петр Аркадьевич Столыпин совершает поезд-

ку в Сибирь. Как отмечали биографы Столыпина, «эта поездка име-

ла две цели - в русле переселенческой политики правительства и,

более широко, в плане русского влияния в Азии». В Челябинске

находился крупнейший переселенческий пункт, поэтому неудивитель-

но, что в конце августа премьер делает здесь одну из остановок.

Малоизвестный факт - Столыпин побывал не только на вокзале,

но и проехал в челябинскую городскую больницу, где был поражен

отсутствием каких-либо действий по предупреждению холеры.

«Проезд через город председателя Совета министров Столыпи-

на, посещение им городской больницы и телеграфное распоряжение

предпринять немедленно энергичные противохолерные меры, ока-

зали благотворное влияние на «отцов города», - сообщал коррес-

пондент екатеринбургской газеты «Уральская жизнь». - Сонная Дума

расколыхалась, и хотя собственно радикальных мер не последовало

1901-1910 гг.

29

П. А. Столыпин

еще, тем не менее при Думе появились

невиданные до сих пор учреждения - го-

родские санитарные попечительства».

Через год после визита Столыпина на

страницах челябинской прессы проходит ин-

формация о том, что премьер готовится к

новой поездке в Сибирь и намечает сделать

одну из остановок снова в Челябинске, но...

В первый сентябрьский день 1911 года

П. А. Столыпин был убит в Киевском театре

террористом Дмитрием Богровым. В память

о российском реформаторе, «по желанию

начальствующих лиц города Челябинска»,

были отслужены панихиды. На заседании

Думы гласные почтили память «министра-

президента» минутой молчания.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Говорят, что история учит тому, что ничему не учит. Но если и

можно извлечь урок из первого десятилетия двадцатого века, то он

заключается, на мой взгляд, в несостоятельности мифа о быстром

переустройстве мира. Слабость государственной системы, недоволь-

ство царским правительством и падение жизненного уровня приводит

к отрицанию частной собственности и возникновению революционных

идей. Многие в эти годы поверили в то, что можно без особых послед-

ствий разрушить мир «до основанья, а затем...». Результат станет из-

вестен уже во втором десятилетии - голод, разруха, гражданская

война, искалеченные людские судьбы.

История XX столетия, российский опыт наглядно свидетельству-

ют о том, что разрушать общество до руин всегда проще, чем его

строить. Строить шаг за шагом, терпеливо, используя опыт, накоп-

ленный предшествующими поколениями. Строить не только для

удовлетворения сиюминутных потребностей, но и для детей и вну-

ков, которым в этом мире жить дальше. В этом, наверное, и заклю-

чается искусство жить.

30

«Челябинск. XX век»

1901*ХР0НИКА

не

ЫТИЙ«1810

1901 - Открывается

первое смешанное на-

чальное училище, где

совместно обучаются

мальчики и девочки.

1902 - Открывается

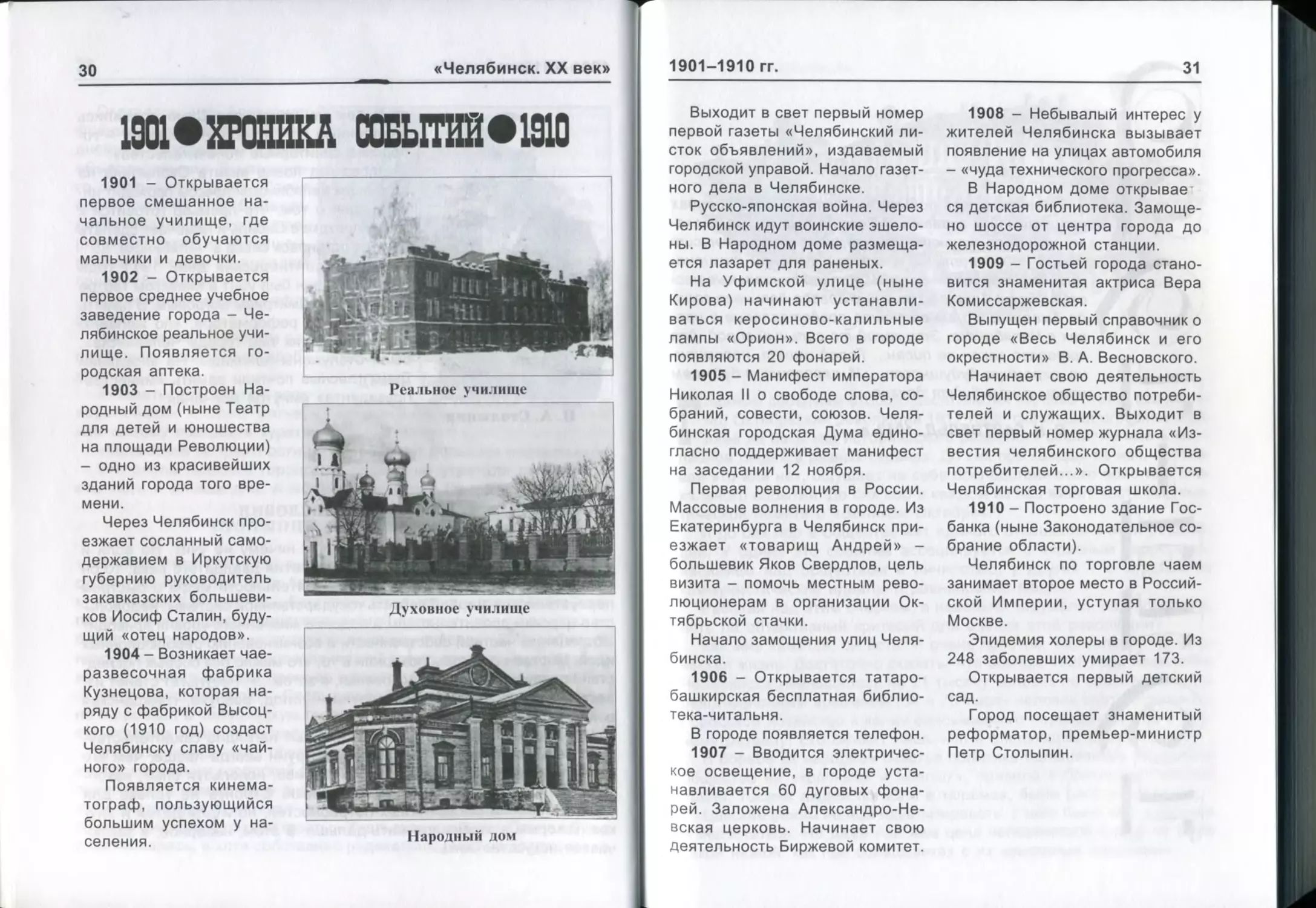

первое среднее учебное

заведение города - Че-

лябинское реальное учи-

лище. Появляется го-

родская аптека.

1903 - Построен На-

родный дом (ныне Театр

для детей и юношества

на площади Революции)

- одно из красивейших

зданий города того вре-

мени.

Через Челябинск про-

езжает сосланный само-

державием в Иркутскую

губернию руководитель

закавказских большеви-

ков Иосиф Сталин, буду-

щий «отец народов».

1904 - Возникает чае-

развесочная фабрика

Кузнецова, которая на-

ряду с фабрикой Высоц-

кого (1910 год) создаст

Челябинску славу «чай-

ного» города.

Появляется кинема-

тограф, пользующийся

большим успехом у на-

селения.

Духовное училище

Народный дом

1901-1910 гг.

31

Выходит в свет первый номер

первой газеты «Челябинский ли-

сток объявлений», издаваемый

городской управой. Начало газет-

ного дела в Челябинске.

Русско-японская война. Через

Челябинск идут воинские эшело-

ны. В Народном доме размеща-

ется лазарет для раненых.

На Уфимской улице (ныне

Кирова) начинают устанавли-

ваться керосиново-калильные

лампы «Орион». Всего в городе

появляются 20 фонарей.

1905 - Манифест императора

Николая II о свободе слова, со-

браний, совести, союзов. Челя-

бинская городская Дума едино-

гласно поддерживает манифест

на заседании 12 ноября.

Первая революция в России.

Массовые волнения в городе. Из

Екатеринбурга в Челябинск при-

езжает «товарищ Андрей» -

большевик Яков Свердлов, цель

визита - помочь местным рево-

люционерам в организации Ок-

тябрьской стачки.

Начало замощения улиц Челя-

бинска.

1906 - Открывается татаро-

башкирская бесплатная библио-

тека-читальня.

В городе появляется телефон.

1907 - Вводится электричес-

кое освещение, в городе уста-

навливается 60 дуговых фона-

рей. Заложена Александро-Не-

вская церковь. Начинает свою

деятельность Биржевой комитет.

1908 - Небывалый интерес у

жителей Челябинска вызывает

появление на улицах автомобиля

- «чуда технического прогресса».

В Народном доме открывав

ся детская библиотека. Замоще-

но шоссе от центра города до

железнодорожной станции.

1909 - Гостьей города стано-

вится знаменитая актриса Вера

Комиссаржевская.

Выпущен первый справочник о

городе «Весь Челябинск и его

окрестности» В. А. Весновского.

Начинает свою деятельность

Челябинское общество потреби-

телей и служащих. Выходит в

свет первый номер журнала «Из-

вестия челябинского общества

потребителей...». Открывается

Челябинская торговая школа.

1910 - Построено здание Гос-

банка (ныне Законодательное со-

брание области).

Челябинск по торговле чаем

занимает второе место в Россий-

ской Империи, уступая только

Москве.

Эпидемия холеры в городе. Из

248 заболевших умирает 173.

Открывается первый детский

сад.

Город посещает знаменитый

реформатор, премьер-министр

Петр Столыпин.

о

«Мне пришлось побывать почти во всех городах

европейской и азиатской России, был я и на Кавка-

зе, но смело ручаюсь, что ни один город не носит

такой поразительной и исключительной физионо-

мии, как Челябинск. Если вы читали гениальные рас-

сказы Брет Гарта из жизни и нравов дальнего запа-

да Америки, то вы получите представление о нра-

вах в Челябинске. Это какой-то вольный город, для

которого закон не писан... Город имеет, несомнен-

но, огромную будущность... И, вероятно, в будущем

нравы в нем будут другие...»

В. Н. ГАРТВЕЛЬД, 1912 г.

Главным событием второго десятилетия XX века стала, безуслов-

но, Октябрьская революция 1917 года, оказавшая огромное вли-

яние на весь ход исторического развития России, на жизнь мил-

лионов людей в разных странах. До сих пор каждый из нас, осозна-

вая это или нет, ощущает на себе последствия этого поистине эпо-

хального события. До сих пор в каждом из нас живет частичка гене-

тической памяти о «Великом Октябре».

И до сих пор в обществе нет единого отношения к этой револю-

ции. У одних это событие ассоциируется с «красным террором»,

насилием над обществом и личностью, у других - с борьбой за

коммунистические идеалы и равноправие людей.

Работая над этим очерком, я невольно задумался над вопросом:

есть ли объективный критерий для оценки этой революции?

Как мне кажется, он есть. И очень простой: нормальная челове-

ческая жизнь. Достаточно сказать, что осенью 1920 года население

Челябинска уменьшилось на 21 тысячу человек по сравнению с до-

революционным временем (54 и 75 тысяч человек соответственно).

Городское хозяйство к концу описываемого периода пришло к пол-

ному развалу. Его оживит лишь нэп в следующем десятилетии.

В борьбе за народное счастье политика большевиков разделила

общество на «красных» и «белых», привела к братоубийственной

войне, тысячи людей погибли в тюрьмах, были расстреляны.

Царский режим нельзя идеализировать. У него было много пороков

и недостатков. Но даже при нем цена человеческой жизни не была

такой низкой, как при большевиках с их «высокими идеалами».

34

«Челябинск. XX век»

Показательна и трагическая судьба революционных лидеров -

Цвиллинга, Басенко, Блюхера и других. Поведя за собой массы в

«светлое будущее», они не принесли счастья ни себе, ни народу.

Результат - искалеченные судьбы нескольких поколений людей.

Благими намерениями оказалась вымощена дорога в ад.

* * *

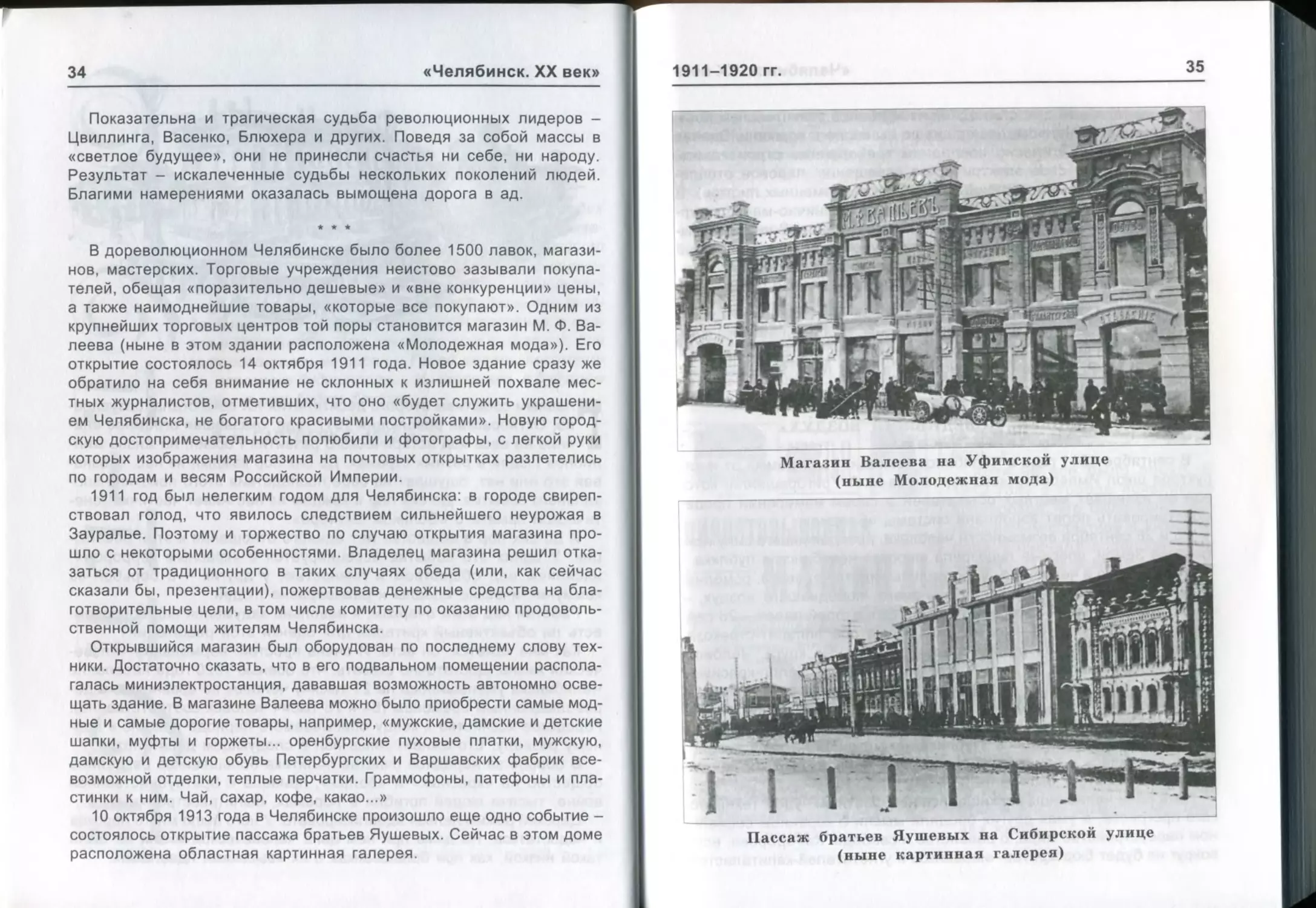

В дореволюционном Челябинске было более 1500 лавок, магази-

нов, мастерских. Торговые учреждения неистово зазывали покупа-

телей, обещая «поразительно дешевые» и «вне конкуренции» цены,

а также наимоднейшие товары, «которые все покупают». Одним из

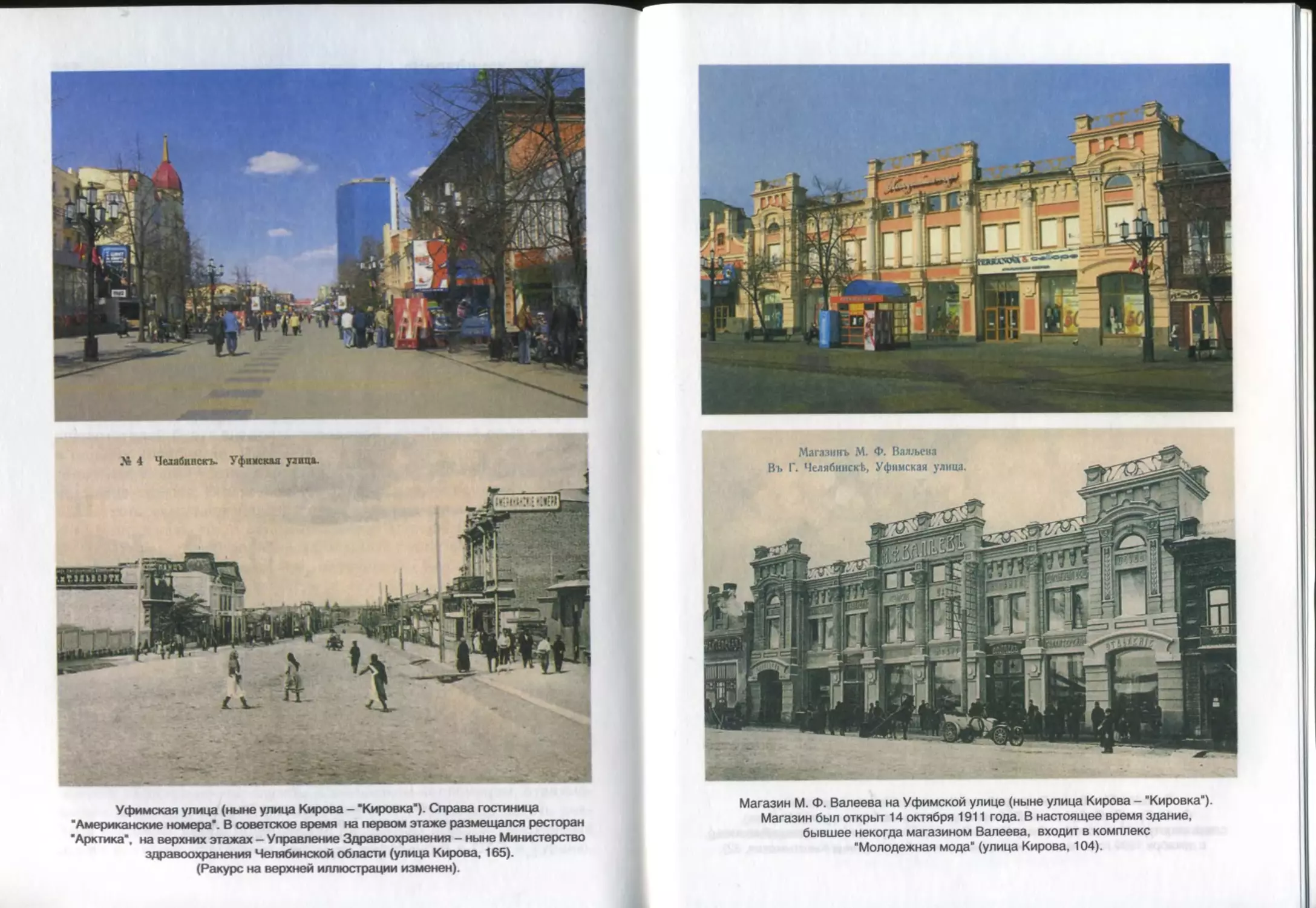

крупнейших торговых центров той поры становится магазин М. Ф. Ва-

леева (ныне в этом здании расположена «Молодежная мода»). Его

открытие состоялось 14 октября 1911 года. Новое здание сразу же

обратило на себя внимание не склонных к излишней похвале мес-

тных журналистов, отметивших, что оно «будет служить украшени-

ем Челябинска, не богатого красивыми постройками». Новую город-

скую достопримечательность полюбили и фотографы, с легкой руки

которых изображения магазина на почтовых открытках разлетелись

по городам и весям Российской Империи.

1911 год был нелегким годом для Челябинска: в городе свиреп-

ствовал голод, что явилось следствием сильнейшего неурожая в

Зауралье. Поэтому и торжество по случаю открытия магазина про-

шло с некоторыми особенностями. Владелец магазина решил отка-

заться от традиционного в таких случаях обеда (или, как сейчас

сказали бы, презентации), пожертвовав денежные средства на бла-

готворительные цели, в том числе комитету по оказанию продоволь-

ственной помощи жителям Челябинска.

Открывшийся магазин был оборудован по последнему слову тех-

ники. Достаточно сказать, что в его подвальном помещении распола-

галась миниэлектростанция, дававшая возможность автономно осве-

щать здание. В магазине Валеева можно было приобрести самые мод-

ные и самые дорогие товары, например, «мужские, дамские и детские

шапки, муфты и горжеты... оренбургские пуховые платки, мужскую,

дамскую и детскую обувь Петербургских и Варшавских фабрик все-

возможной отделки, теплые перчатки. Граммофоны, патефоны и пла-

стинки к ним. Чай, сахар, кофе, какао...»

10 октября 1913 года в Челябинске произошло еще одно событие -

состоялось открытие пассажа братьев Аушевых. Сейчас в этом доме

расположена областная картинная галерея.

1911-1920 гг.

35

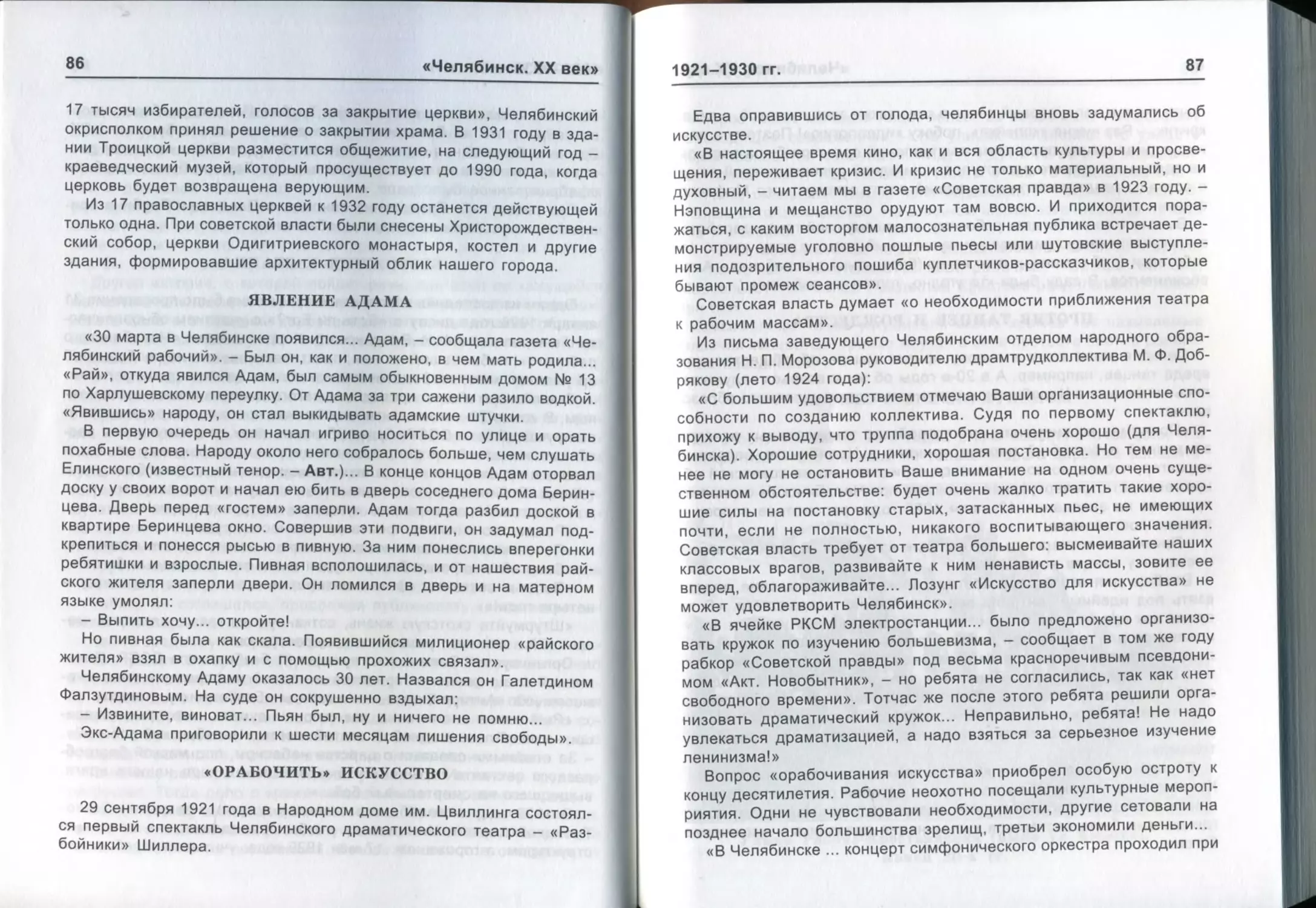

Магазин Валеева на Уфимской улице

(ныне Молодежная мода)

Пассаж братьев Яушевых на Сибирской улице

(ныне картинная галерея)

36

«Челябинск. XX век»

Новый торговый дом стал одной из наиболее значительных пост-

роек купеческой Челябы, дошедших до нынешнего времени. Здание

было выстроено согласно последним требованиям строительной

техники и имело свое электрическое освещение, паровое отопле-

ние и даже подъемные машины (прообраз современных лифтов). В

торговом доме размещалось три отделения: рознично-мануфактур-

ное, оптово-мануфактурное и оптово-галантерейное. В честь откры-

тия магазина братья Яушевы оплатили обучение десяти ученикам в

реальном училище, женской гимназии и торговой школе.

* * *

С приходом советской власти оба здания, являвшиеся визитной

карточкой города, были национализированы. Владельцев тоже жда-

ла незавидная судьба, хотя о них мало что известно. Есть сведения

о том, что М. Ф. Валеев был арестован в 1933 году. Яушевы эмиг-

рировали, потомки их живут в Англии.

♦ ЧЕЛОВЕК, ПОБЕДИВШИЙ ВОЗДУХ»

В сентябре 1911 года в Челябинск приходит телеграмма от инст-

руктора школ Императорского аэроклуба М. Л. Григорашвили, кото-

рой он извещает местных обывателей о своем намерении проде-

монстрировать полет аэроплана системы «Блерио».

25 и 26 сентября возможности человека, преодолевшего силу при-

тяжения Земли, впервые лицезрела широкая челябинская публика.

«Наконец-то и челябинцы удостоились видеть человека, осмелив-

шегося конкурировать с птицей, человека, победившего воздух, -

писал современник. - Особенно удачен был второй полет - 26 сен-

тября. На этот раз на высоте 150-200 метров аппарат-стрекоза,

управляемый опытной рукой, сделал три полных круга. Человек-

птица то поднимался, то летел по прямой линии, то делал красивые

повороты. И стрекоза слушалась каждого движения руки пилота, с

жужжанием проносясь над аэродромом. «Блерио» опустился... Авиа-

тор спрыгнул на землю. Аплодисменты и крики, не прекращавшиеся

во время полета, усилились. Публика, не знающая никакой дисцип-

лины, бросилась к авиатору и в восторге, подняв на руки, начала

его качать. Восторг был полный...»

Пока одни челябинцы восхищались невероятным чудом техничес-

кого прогресса, в умах других бродили мысли о коренном социаль-

ном переустройстве мира, о равенстве и свободе. Как здорово, если

вокруг не будет бюрократов-чиновников и угнетателей-капиталистов,

1911-1920 гг.

37

а только одни товарищи и братья! По смелости эти мысли ничуть не

уступали попытке человека преодолеть земное притяжение и не

меньше захватывали дух.

ВОДОПРОВОД, ВОТ!

Второе десятилетие было, пожалуй, менее удачным для Челя-

бинска, нежели первое. 1911 - 1912 годы оказались неурожайными,

что негативно повлияло на торговую жизнь города. Второй удар по

Челябинску был нанесен в 1913 году в связи с сооружением новой

железной дороги Омск - Свердловск через Тюмень. Челябинск по-

терял монопольное положение как единственные «ворота в Сибирь».

Это мгновенно отразилось на экономике города.

Старший маклер Челябинской товарной биржи С. Куттер, высту-

пая на заседании городской управы, с сожалением констатирует:

«Деятельность биржи значитель-

но пала. Причина этому построй-

ка Тюмень - Омской железной до-

роги...»

Хотя не все было плохо. В

1912 году в городе появляется

водопровод, что было явно про-

грессивным событием в жизни го-

рода. Поначалу водопроводная

вода была не всем по карману,

бедные семьи продолжали брать

воду из Миасса. Позже, в связи с

эпидемиями, городская Дума при-

мет решение об отпуске бедней-

шему населению по одному вед-

ру на человека. Будут введены

талоны на «бесплатную водопро-

водную воду».

Как бы то ни было, до 1914

года Челябинск рос и развивал-

ся, а главным достоинством это-

го исторического отрезка была

относительно размеренная, мир-

ная жизнь.

ЦИПЛЯТОВЫВОДНАЯ

= МАШИНА!

ия

луФСТОВЪ и т. п. I *“'"**’ГТ

А ТАКЖЕ

всЬмъ которые желать ямТ.ть во всякое вре-

мя гида на столагь св1>ж>е цыплята.

Эйнаръ валикатъ

Образец довоенной

рекламы

38

«Челябинск. XX век»

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

28 июня 1914 года в далекой от Челябинска Сербии был убит

наследник австрийского престола Франц Фердинанд. Вскоре эхо

этого рокового выстрела стремительно донесется и до нашего горо-

да, на годы прервав относительно спокойное течение жизни.

А тогда весь мир, затаив дыхание, наблюдает, как Австро-Венг-

рия усиливает свои притязания к крохотной Сербии, а через месяц

нападает на нее. Все здравомыслящие люди понимают, что это

начало мирового пожара. В конце июля Россия срочно начинает

мобилизацию. Предстояло защищать не только братский сербский

народ, но и свои рубежи.

Германия, в свою очередь, выставляет ультиматум России, тре-

буя немедленного прекращения мобилизации, - и не получив отве-

та, объявляет войну. Так Россия в числе 38 государств оказалась

втянутой в первую мировую войну - длительную и кровавую бойню.

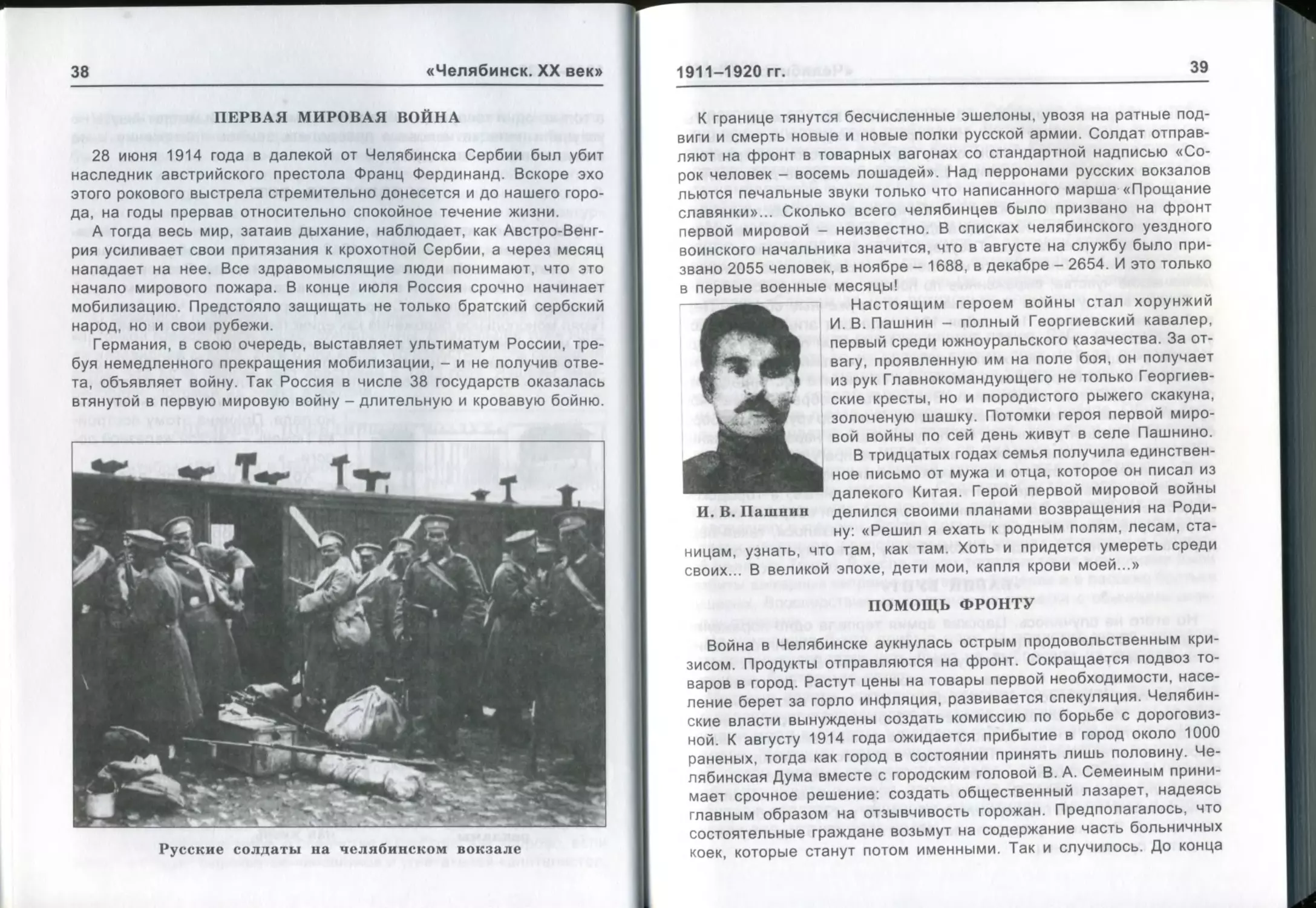

Русские солдаты на челябинском вокзале

1911-1920 гг.

39

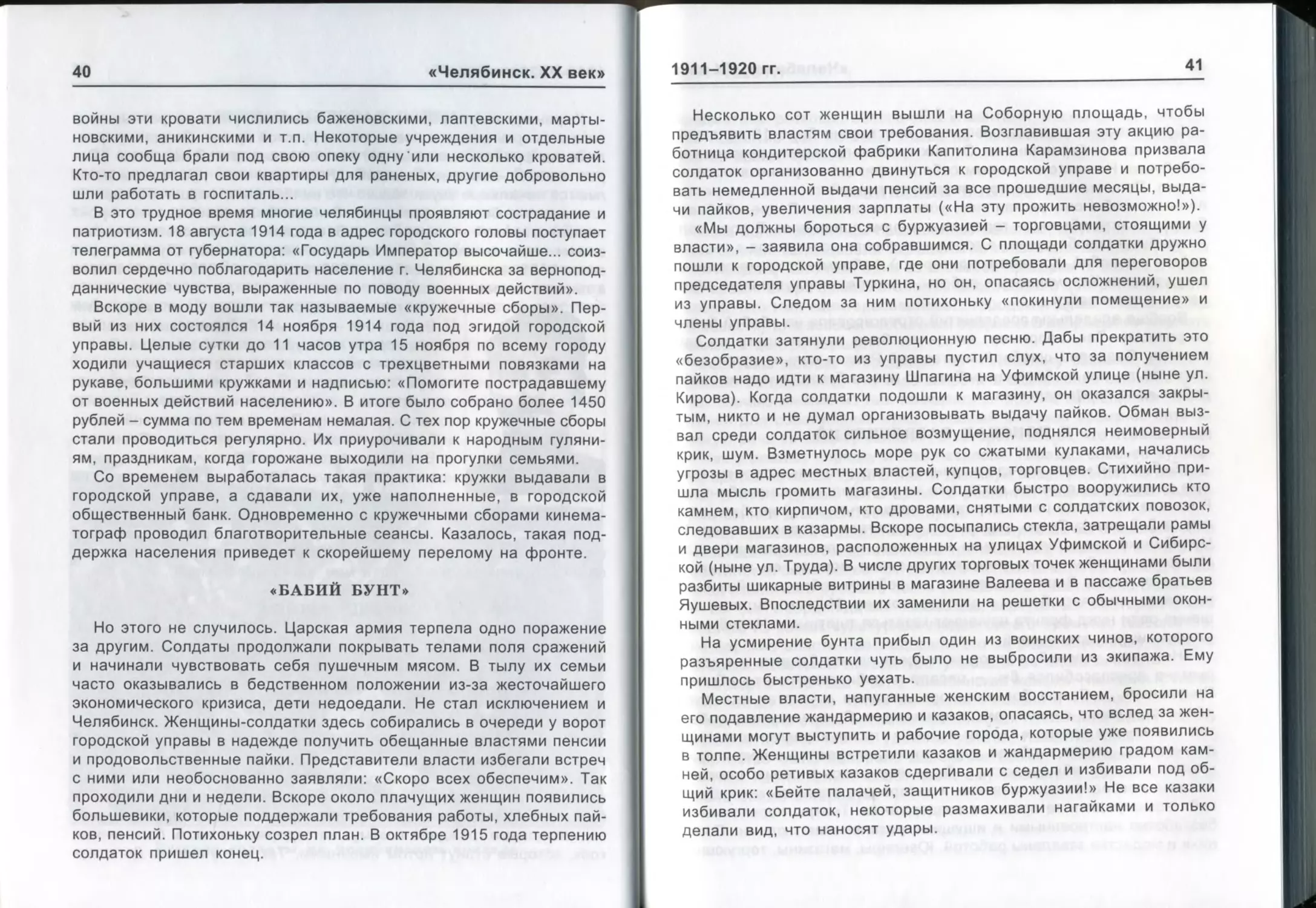

И. В. Пашнин

К границе тянутся бесчисленные эшелоны, увозя на ратные под-

виги и смерть новые и новые полки русской армии. Солдат отправ-

ляют на фронт в товарных вагонах со стандартной надписью «Со-

рок человек - восемь лошадей». Над перронами русских вокзалов

льются печальные звуки только что написанного марша «Прощание

славянки»... Сколько всего челябинцев было призвано на фронт

первой мировой - неизвестно. В списках челябинского уездного

воинского начальника значится, что в августе на службу было при-

звано 2055 человек, в ноябре - 1688, в декабре - 2654. И это только

в первые военные месяцы!

Настоящим героем войны стал хорунжий

И. В. Пашнин - полный Георгиевский кавалер,

первый среди южноуральского казачества. За от-

вагу, проявленную им на поле боя, он получает

из рук Главнокомандующего не только Георгиев-

ские кресты, но и породистого рыжего скакуна,

золоченую шашку. Потомки героя первой миро-

вой войны по сей день живут в селе Пашнино.

В тридцатых годах семья получила единствен-

ное письмо от мужа и отца, которое он писал из

далекого Китая. Герой первой мировой войны

делился своими планами возвращения на Роди-

ну: «Решил я ехать к родным полям, лесам, ста-

ницам, узнать, что там, как там. Хоть и придется умереть среди

своих... В великой эпохе, дети мои, капля крови моей...»

ПОМОЩЬ ФРОНТУ

Война в Челябинске аукнулась острым продовольственным кри-

зисом. Продукты отправляются на фронт. Сокращается подвоз то-

варов в город. Растут цены на товары первой необходимости, насе-

ление берет за горло инфляция, развивается спекуляция. Челябин-

ские власти вынуждены создать комиссию по борьбе с дороговиз-

ной. К августу 1914 года ожидается прибытие в город около 1000

раненых, тогда как город в состоянии принять лишь половину. Че-

лябинская Дума вместе с городским головой В. А. Семейным прини-

мает срочное решение: создать общественный лазарет, надеясь

главным образом на отзывчивость горожан. Предполагалось, что

состоятельные граждане возьмут на содержание часть больничных

коек, которые станут потом именными. Так и случилось. До конца

40

«Челябинск. XX век»

войны эти кровати числились баженовскими, лаптевскими, марты-

новскими, аникинскими и т.п. Некоторые учреждения и отдельные

лица сообща брали под свою опеку одну или несколько кроватей.

Кто-то предлагал свои квартиры для раненых, другие добровольно

шли работать в госпиталь...

В это трудное время многие челябинцы проявляют сострадание и

патриотизм. 18 августа 1914 года в адрес городского головы поступает

телеграмма от губернатора: «Государь Император высочайше... соиз-

волил сердечно поблагодарить население г. Челябинска за вернопод-

даннические чувства, выраженные по поводу военных действий».

Вскоре в моду вошли так называемые «кружечные сборы». Пер-

вый из них состоялся 14 ноября 1914 года под эгидой городской

управы. Целые сутки до 11 часов утра 15 ноября по всему городу

ходили учащиеся старших классов с трехцветными повязками на

рукаве, большими кружками и надписью: «Помогите пострадавшему

от военных действий населению». В итоге было собрано более 1450

рублей - сумма по тем временам немалая. С тех пор кружечные сборы

стали проводиться регулярно. Их приурочивали к народным гуляни-

ям, праздникам, когда горожане выходили на прогулки семьями.

Со временем выработалась такая практика: кружки выдавали в

городской управе, а сдавали их, уже наполненные, в городской

общественный банк. Одновременно с кружечными сборами кинема-

тограф проводил благотворительные сеансы. Казалось, такая под-

держка населения приведет к скорейшему перелому на фронте.

«БАБИЙ БУНТ»

Но этого не случилось. Царская армия терпела одно поражение

за другим. Солдаты продолжали покрывать телами поля сражений

и начинали чувствовать себя пушечным мясом. В тылу их семьи

часто оказывались в бедственном положении из-за жесточайшего

экономического кризиса, дети недоедали. Не стал исключением и

Челябинск. Женщины-солдатки здесь собирались в очереди у ворот

городской управы в надежде получить обещанные властями пенсии

и продовольственные пайки. Представители власти избегали встреч

с ними или необоснованно заявляли: «Скоро всех обеспечим». Так

проходили дни и недели. Вскоре около плачущих женщин появились

большевики, которые поддержали требования работы, хлебных пай-

ков, пенсий. Потихоньку созрел план. В октябре 1915 года терпению

солдаток пришел конец.

1911-1920 гг.

41

Несколько сот женщин вышли на Соборную площадь, чтобы

предъявить властям свои требования. Возглавившая эту акцию ра-

ботница кондитерской фабрики Капитолина Карамзинова призвала

солдаток организованно двинуться к городской управе и потребо-

вать немедленной выдачи пенсий за все прошедшие месяцы, выда-

чи пайков, увеличения зарплаты («На эту прожить невозможно!»).

«Мы должны бороться с буржуазией - торговцами, стоящими у

власти», - заявила она собравшимся. С площади солдатки дружно

пошли к городской управе, где они потребовали для переговоров

председателя управы Туркина, но он, опасаясь осложнений, ушел

из управы. Следом за ним потихоньку «покинули помещение» и

члены управы.

Солдатки затянули революционную песню. Дабы прекратить это

«безобразие», кто-то из управы пустил слух, что за получением

пайков надо идти к магазину Шпагина на Уфимской улице (ныне ул.

Кирова). Когда солдатки подошли к магазину, он оказался закры-

тым, никто и не думал организовывать выдачу пайков. Обман выз-

вал среди солдаток сильное возмущение, поднялся неимоверный

крик, шум. Взметнулось море рук со сжатыми кулаками, начались

угрозы в адрес местных властей, купцов, торговцев. Стихийно при-

шла мысль громить магазины. Солдатки быстро вооружились кто

камнем, кто кирпичом, кто дровами, снятыми с солдатских повозок,

следовавших в казармы. Вскоре посыпались стекла, затрещали рамы

и двери магазинов, расположенных на улицах Уфимской и Сибирс-

кой (ныне ул. Труда). В числе других торговых точек женщинами были

разбиты шикарные витрины в магазине Валеева и в пассаже братьев

Яушевых. Впоследствии их заменили на решетки с обычными окон-

ными стеклами.

На усмирение бунта прибыл один из воинских чинов, которого

разъяренные солдатки чуть было не выбросили из экипажа. Ему

пришлось быстренько уехать.

Местные власти, напуганные женским восстанием, бросили на

его подавление жандармерию и казаков, опасаясь, что вслед за жен-

щинами могут выступить и рабочие города, которые уже появились

в толпе. Женщины встретили казаков и жандармерию градом кам-

ней, особо ретивых казаков сдергивали с седел и избивали под об-

щий крик: «Бейте палачей, защитников буржуазии!» Не все казаки

избивали солдаток, некоторые размахивали нагайками и только

делали вид, что наносят удары.

42

«Челябинск. XX век»

Бунт все-таки удалось разогнать, арестовано было 18 солдаток,

в том числе и Карамзинова. От них требовали выдать руководите-

лей бунта. Но никто виновным себя не признал и организаторов не

выдал. Попытка тюремного священника воздействовать на аресто-

ванных, чтобы они раскаялись, успеха не имела. После «бабьего

бунта» власти объявили город на военном положении. Вскоре сол-

датки были освобождены, а городская управа приступила к выдаче

пайков и пособий. Хозяева кондитерской фабрики «от греха подаль-

ше» уволили Карамзинову с работы, одновременно увеличив зарп-

лату на полкопейки.

Вообще владельцы предприятий отреагировали на «бабий бунт»

по-разному. Так, например, владелец бани снизил плату на две

копейки. Владелец швейной мастерской Ривкин сильно ругал сол-

даток за то, что те бросили работу во время бунта, а учениц даже

побил «для профилактики».

В ПОИСКАХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Бабий бунт» хоть кое-где и принес кратковременные положитель-

ные результаты, в целом нисколько не улучшил жизнь челябинцев.

В начале 1916 года резко дорожают предметы первой необходимо-

сти (в 2-3 раза). Остро ощущается недостаток продовольствия. В

Челябинске вводятся карточки на дрова, масло, сахар-рафинад.

Исчезает из обращения мелкая разменная монета, ее заменяют

почтовые марки. Вера населения в скорейшую победу в войне тает

на глазах, сменяясь болью и разочарованием. Многим усилия и ли-

шения ради нужд фронта начинают казаться тщетными. Челябинцы

активно ищут развлечений.

«Нет таких условий, в которых человек не мог бы жить и к кото-

рым не приспособился бы, - писала челябинская газета «Голос

Приуралья». - Самое большое горе, поражая и угнетая вначале,

делается в конце концов чем-то привычным. Самые крупные собы-

тия с течением времени теряют в наших глазах характер катастро-

фичности и, втекая в общее русло жизни, сливаются с нею и при-

нимают оттенки обыденности... Люди вернулись к своим мелким,

личным, повседневным занятиям и интересам, стараясь как-нибудь

себя вознаградить за прошлое воздержание. Театры переполнены

беззаботно настроенными и ищущими развлечения людьми. Порт-

нихи и модистки завалены работой. Ювелиры, магазины, торгующие

1911-1920 гг.

43

предметами роскоши, обеспечены клиентами, несмотря на небыва-

лое поднятие цен на все... Разве не напоминает наше поведение

пир во время чумы?»

♦СВИНСКИЙ ВОПРОС»

Пока одни челябинцы предавались веселью, другие... откармли-

вали свиней. Выращивали «хрюшек» не только для личных нужд, но

и на продажу. Это был один из способов прокормить семью в труд-

ное время. Скоро свиней стало так много даже в центральной части

города, что ими заинтересовалась... городская Дума. Она вынесла

на повестку дня весьма необычный вопрос: «О запрещении держать

свиней в центре города».

Заслушав доклад о бродящих по Челябинску свиньях, думцы в

прениях согласились, что надо запретить содержание свиней в цен-

тре. Однако многие из них высказались против запрещения иметь

свиней для собственных нужд. Гласный Снежков произнес патети-

ческую речь «в защиту свиней», в которой сказал, что «свиньи еще

не так угрожают порядку и безопасности. Гораздо опаснее хулига-

ны, против которых трудно найти должную защиту тогда, когда нуж-

но». В итоге Думой было принято решение, разрешающее содер-

жать свиней для собственных нужд.

Этот курьезный эпизод, наверное, не заслуживал бы внимания, если

бы не был ярким свидетельством трагикомизма жизни. А его в этом

десятилетии было более чем достаточно. Взять хотя бы приезд в наш

город известного русского поэта-символиста Константина Бальмон-

та. Он был неординарным человеком, виртуозным мастером стиха

и одним из самых культурных людей своего времени. Любопытно,

что царские власти преследовали его за революционные стихи, а

историки советской литературы упрекали за аполитичность.

13 марта 1916 года в зале Челябинской женской гимназии К. Баль-

монт читал лекцию «Лики женщины в поэзии и жизни».

Как именно отреагировала челябинская публика на выступление

Бальмонта, мне так не удалось узнать. Известно лишь, что его

творчество было одобрено далеко не всеми. Некоторые местные

критики настоятельно советовали ему поехать в деревню, чтобы

«быть ближе к народу».

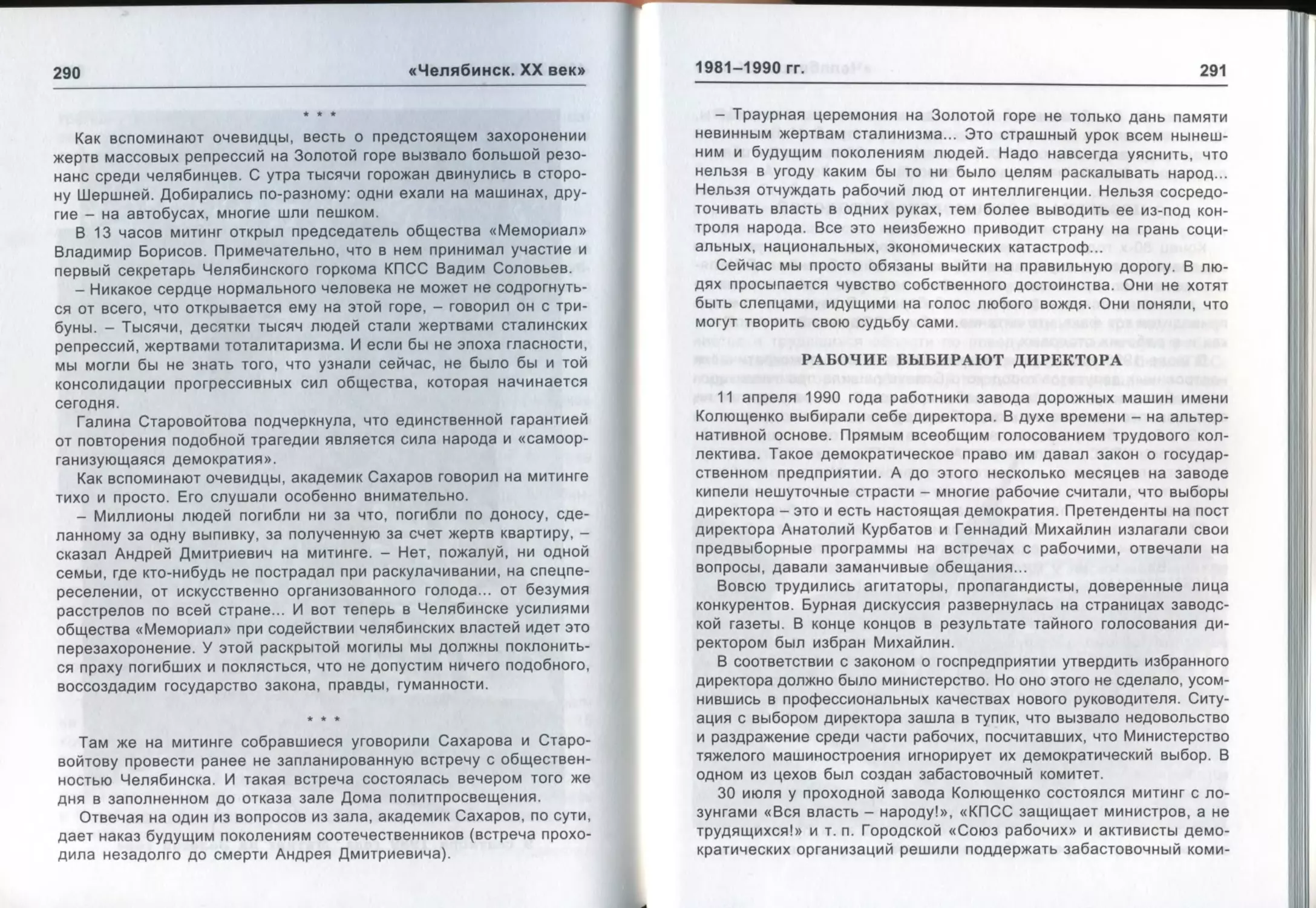

44