Автор: Плонский А.

Теги: воспоминания событий художественная литература жизнеописание семуары плонский

Год: 2010

Текст

Александр Плонский

Мой миг

Мемуары старого профессора

От автора

Есть только миг между прошлым и будущим

И именно он называется жизнь.

Леонид Дербенев

В 2002 году в библиотеках Интернета появилась моя небольшая

публицистическая книга «Прощание с веком». В предисловии говорилось: «Я

живу одновременно в двух веках — двадцатом и двадцать первом. Точнее —

тело мое пребывает в двадцать первом, а душа по-прежнему в двадцатом. И

неудивительно: все самое значительное, что было в моей, насыщенной

событиями, жизни связано именно с ушедшим столетием. И эта книга —

своеобразное прощание с ним».

Спустя четыре года я написал следующую книгу: «Осколок Фаэтона».

Она также была опубликована в Интернете и даже издана крошечным

тиражом. В первой главе, претенциозно названной «Я рожден в Советском

Союзе», я противопоставлял эту книгу «Прощанию...».

Действительно, в «Прощании…» было сказано: «…ее (эту книгу —

А.П.) нельзя считать мемуарами. Мемуары пишутся, что называется, задним

числом, что-то «реставрируется» по памяти, что-то присочиняется. Здесь же,

как говорят нумизматы, не новодел, а оригинал».

А вот цитата из «Осколка Фаэтона»: «В «Прощании с веком» я не

стеснялся говорить о себе (или все же стеснялся?). Так или иначе, сказанное

было отрывочным, а рассказ в целом напоминал лоскутное одеяло. Сейчас я

тоже расскажу о себе, но в ином ключе, созвучном с претенциозным

названием главы».

Минуло еще четыре года. В моем сознании «Прощание…» и «Осколок

Фаэтона» были двумя частями одной книги. Я периодически заглядывал в

поисковые системы Интернета и, к своему искреннему изумлению, всякий

раз обнаруживал, что мои произведения, как изданные в разные годы

фантастические рассказы, повести и романы, так и публицистические книги,

не только не исчезали из библиотек Интернета, но множились вместе с

самими библиотеками. И во мне зрело желание объединить «Прощание…» и

«Осколок…» в одну большую книгу.

Я заново, как бы глазами стороннего читателя, прочитал обе книжки и

понял, что сделать это невозможно.

И та, и другая публиковались по главам. После завершения последней

главы всё написанное, без всякой правки, компоновалось в единое целое.

Начиная книгу, я понятия не имел, сколько в ней будет глав. Иными словами,

обе книги были импровизационными. Сейчас мне вдруг пришло в голову

смешное сравнение: есть «живое» пиво и пиво пастеризованное. По аналогии

можно сказать, что и «Прощание…», и «Осколок…» — живые книги, не

тронутые рукой редактора. И не зря в «Прощании» я писал: «Чем больше

углубляюсь в книгу, тем труднее мне определить ее жанр. Парадокс: я пишу

книгу, а она, если можно так выразиться, переписывает меня».

Расплата за «импровизационность» — упомянутое в «Осколке…»

«лоскутное одеяло», то есть тот прискорбный факт, что главы можно менять

местами, впрочем, без ущерба для содержания. Кстати, это присуще и «Осколку Фаэтона», поскольку он создавался в той же манере, что и «Прощание

с веком».

Как же быть с неожиданно возникшим желанием объединить две книги

в один том? Увы, сделать это «механически», невозможно. Они, хотя и

близкие родственницы, самодостаточны. Как это удалось, не знаю, но каждая

из них — законченное произведение.

Добавлю, что захотелось уточнить жанр новой книги. Раньше я

полагал, что право на мемуары принадлежит великим или, во всяком случае,

знаменитым людям. Ни к тем, ни к другим я себя не отношу. Так не будет ли

с моей стороны нескромным посягнуть на жанр, в котором, как восемь лет

назад я самонадеянно писал,

что-то «реставрируется» по памяти, что-то

присочиняется?

Поборовшись с самим собой, я решил, что великие создатели мемуаров

просто не обратят внимания на «выскочку», вторгшегося в их ряды.

Я не верю ни в бога, ни в Дарвина. Но в судьбу верю, понимая под

ней нечто всевышнее, не подвластное человеческому

пониманию. Судьба

играла со мною как с ребенком на качелях — вверх, вниз... вверх, вниз...

Когда я должен был стопроцентно погибнуть, она в последний момент

вызволяла меня. А затем, играючи, обрушивала удары, выдержать которые,

не сойдя с ума, почти невозможно…

И фундаментом этой книги станет моя жизнь, тот самый миг между

прошлым и будущим, который подарила мне судьба.

Окажутся ли мои мемуары интересны читателям? Не знаю. Но одно

обещаю твердо: это будет честный, непредвзятый, неугодливый рассказ, как

и в "Прощании с веком", и в "Осколке Фаэтона".

Глава первая. Истоки

Человек есть тайна. Ее надо разгадать, И

ежели будешь разгадывать всю жизнь, то

не говори, что потерял время…

Ф.М. Достоевский — М.М. Достоевскому

16 августа 1839 г.

10 мая 1926 года. Русский (полтора столетия русский!) город

Симферополь. В морг родильного дома относят мертворожденного ребенка.

Этот ребенок — я. А врачи — у постели истекающей кровью матери. Ее с

трудом удается спасти.

Тем временем в морг приходят две девушки практикантки. Они учатся

на тельце ребенка — перекладывают его из таза с холодной водой в таз с

горячей. Так полагается делать, если ребенок, только что появившись на

свет,

не хочет дышать. Мертвый ребенок для них всего лишь «учебное пособие».

Оживлять его поздно.

И не моя вина, что, когда «трупик» издал вопль, девушки с криками

убежали!

Меня поднесли к матери, и она не сдержала слез: «Боже, какой урод!».

Даже много лет спустя чуть ниже моего левого виска была видна

небольшая вмятина — след от щипцов, которыми меня извлекли из

материнского лона…

На склоне лет я иногда думаю: а не лучше было бы, задержись

практикантки на каких-нибудь полчаса? Но я гоню эту мысль прочь, коря

себя за малодушие. И все же, когда мои курсанты спросили: «Если бы Вам

предложили повторить свою жизнь, Вы бы согласились?», я ответил: «Нет!».

Почему?

Прочитав эту книгу, поймете. Или в недоумении пожмете плечами…

Несколько слов о моих предках. Как и большинство читателей, я —

«Иван, не помнящий родства». По отцовской линии не знаю вообще никого.

При его жизни не удосужился спросить. Почему? Не могу ответить на этот

вопрос, он возник слишком поздно… А ведь от отца я унаследовал фамилию

Плонский.

Спохватившись, я начал генеалогические исследования в поисковых

системах Интернета. И вот что получилось.

Первая находка: «Плонский Станислав Эдвардович: 1926 года

рождения; место проживания: Белостокская обл., Чижевский р-н, Ясеница.

Осужд. июнь 1941. Приговор: спецпоселение в Коми АССР».

С ума сойти! Мой ровесник! В 1941-м ему, как и мне, было 15 лет. Я в

конце июня стал санитаром в военном госпитале, он отбывал срок (за что?) в

спецпоселении. И кто он по национальности, скорее всего, поляк…

Вторая

находка:

«Плонскiй

Владимiръ

Васильевичъ.

Мичманъ.

Кронштадтъ. 6 флотскiй экипажъ».

Позднее я узнал, что при императоре Николае II он дослужился до ка-

питана второго ранга.

Третья находка настолько интересна, что привожу ее почти полностью:

«Плонский Мстислав Николаевич. 13.01.1895 г. - 17.08.1969 г., г. Сиэтл

(США). Православный. Сын ротмистра. Участвовал в Первой мировой войне

1914-18 гг. (21.08.1914 г. ранен).

Образование: Одесский кадетский корпус (1912), Елисаветградское

кавалерийское училище (1914).

Чины:

корнет

(12.07.1914),

«летчик-наблюдатель»

(5.06.1920),

поручик (29.08.1920), штабс-ротмистр за боевые отличия (30.08.1920),

ротмистр (31.08.1920).

Награды: А4 (25.03.1915) (орден святой Анны четвертого класса—

А.П.), Г4 (орден святого Георгия Победоносца четвертого класса — А.П.) «за

то, что 15-го июля 1915 г., производя разведку на аэроплане и, увидя издали

австрийский

обстреливать

аэроплан,

из

догнал

маузеров,

его

и,

поднявшись

постепенно

прижимая

над

его

ним,

к

начал

земле.

Неприятельский аэроплан пытался ускользнуть, но неудачно, и после

непродолжительной перестрелки опустился на землю. В свою очередь наши

летчики опустились рядом с неприятельскими, после чего с маузерами в

руках бросились на австрийцев, которых и взяли в плен в числе двух человек

вместе с совершенно новым аппаратом в 120 сил типа «Авиатик», с полным

оборудованием» (3.08.1915)».

Мстислав Николаевич не был моим предком. А жаль, им бы я мог

гордиться!

Продолжать поиски «предков», носящих мою фамилию, не имело

смысла. Оказывается, эта фамилия достаточно распространена, ее носят и

русские, и поляки, и евреи.

Перехожу к предкам по материнской линии. Знаю, что мой дед, Павел

Иванович Соловьев, был учителем пения. О прадеде Федоре Попове

(отчества, увы, не запомнил) до меня дошло романтическое преданье (в

которое верю) о том, как он, офицер, военный врач, впоследствии погибший

во время русско-турецкой войны, выкупил у помещицы крепостную девушку

Агафью Григорьевну, ставшую моей прабабушкой. В память о ней мне

досталась статуэтка — белый фарфоровый мопс с голубой перевязью крестнакрест и ребристой корзиной на спине, предназначенной для фосфорных

спичек, которые зажигали, проведя головкой по ребрам корзины.

Вот и сейчас, набирая на клавиатуре компьютера эти строки, я

непроизвольно поднял голову и посмотрел на бесценную для меня

реликвию…

Где похоронен мой прадед, которым по праву горжусь, мне неизвестно.

Могилу моего деда сравняли с землей, над его прахом — танцплощадка.

Бабушка Лидия Федоровна, в судьбе которой было много горя и мало

радости, покоится на Ваганьковском кладбище в Москве.

О матери и отце, а также о моих дядях — красногвардейце Михаиле

Павловиче и белом офицере Викторе Павловиче я еще упомяну в

последующих главах.

Вот и все об истоках моей жизни.

Глава вторая. Я не знал, что такое соска

Теперь года прошли,

Я в возрасте ином,

И чувствую, и мыслю по-иному.

Сергей Есенин

Иногда меня спрашивают, как я сумел в двадцать четыре года

написать, а в двадцать пять издать монографию «Пьезокварц в технике

связи». Я, шутя, отвечаю: «Это потому, что в младенчестве не знал, что такое

соска».

Уверен, что в моей шутке заключена сермяжная правда: соска такое же

пагубное изобретение, как атомная бомба. Она отупляет ребенка, мешает ему

мыслить. Из-за нее человечество, возможно, потеряло столько талантов,

сколько невинных людей погибло в Хиросиме и Нагасаки.

С этим парадоксальным утверждением согласятся немногие, но если

над ним задумается хотя бы один из десяти моих читателей, я буду искренне

рад.

Раннее младенчество мое было безмятежным. На выцветшем фотоснимке Ялта, песчаный морской берег, счастливо улыбающаяся женщина с

ребенком на руках, рядом длинноволосый мужчина в пенсне — мои

родители.

Поздний ребенок, да еще родившийся в таких муках, я до поры до

времени был любим и обласкан. Баюкая меня, мама напевала: «Сашок,

Сашок,

голубой

глазок…».

Напротив

нашего

дома

была

колония

беспризорных. Они, бывало, подпевали: «Сашок, Сашок, золотой зубок…».

Идиллия? Но продолжалась она недолго.

Родители боялись избаловать меня, и уже в четыре года я читал, а если

ошибался, мама больно ударяла меня по костяшкам пальцев деревянной

палочкой, на которой чернилами было написано «палочка-выручалочка».

Надо полагать, я был непослушным ребенком. И для меня придумали

«страшилку». Если я капризничал, меня грозили отдать в комонес. Это

действовало безотказно. Я до сих пор вспоминаю загадочное слово

«комонес» и тот страх, который меня охватывал, когда его произносила

мама.

В начале тридцатых наша семья переехала в Иваново. Помню парк, в

котором мы часто гуляли с дядей Мишей (он тогда жил с нами).

Лет пяти я испытал первую любовь. В моей памяти сохранился снимок,

на котором были запечатлены я и девочка, оба в одинаковых панамках,

напоминавших головные уборы английских полицейских, неимоверно

серьезные и сосредоточенные.

Любовь оборвалась трагически. Мы с подругой (имя ее стерло время)

и, конечно же, с дядей Мишей долго гуляли в парке. Мне захотелось

помочиться (более подходящего слова не нашел), но я героически терпел,

стесняясь при девочке признаться в своем постыдном хотении. В конце

концов, не выдержал и… Нужно ли продолжать? Я не вынес позора и навеки

расстался с любимой.

Что еще примечательного случилось со мной в то время? Меня

пытались учить музыке. Купили дешевую скрипку и нашли учителя. Под

моим смычком скрипка издавала душераздирающие вопли. Я мысленно

затыкал уши, стараясь их не слышать. А учитель удивлялся: «У тебя

хороший музы- кальный слух, почему же ты так плохо учишься играть?».

Вскоре со скрипкой было покончено. А на пианино у родителей не было денег.

Затем меня попробовали научить немецкому языку. Договорились со

знакомой женщиной, немкой по национальности. Меня к ней приводили, а

дальше

происходило

следующее.

Я

жаловался,

что

болит

голова,

сердобольная немка укладывала меня на диван. Мы оба были довольны.

Мама вскоре разгадала эту хитрость, и занятия прекратились.

В школу меня отдали, как тогда полагалось, в семь лет, но… сразу во

второй класс, поскольку я уже умел читать, писать и считать.

Я был для своих лет крупным ребенком, крупнее всех в классе, и мама

внушала мне: «Ни с кем не дерись, а то нечаянно убьешь кого-нибудь!».

Признаюсь не без стыда: я подрался единственный раз, уже будучи

старшеклассником. Да и драка получилась какая-то несерьезная: дал парню

оплеуху, тот в ответ расцарапал мне лицо. А так за всю жизнь никто меня ни

разу и не ударил…

Словом,

я

рос

маменькиным

сынком.

Впрочем,

родители не

интересовались, как я учусь. В этом не было необходимости: я неизменно

переходил из класса в класс с похвальными грамотами.

А

когда

поступил

в

институт,

родители

вообще

перестали

интересоваться моей жизнью. Они продолжали по-своему любить меня, но,

во-первых, шла война, на которой я успел побывать, во-вторых, были целый

день на работе и очень уставали. В-третьих, я не имел проблем с учебой. Ну,

а в-четвертых, война как бы прибавила мне лет и я, оставаясь в их глазах

ребенком, стал вполне самостоятельным человеком и сопротивлялся

попыткам

воздействовать

на

мое «я».

В

конце

концов,

родители

отступились…

И вот теперь я не могу не рассказать о них.

Глава третья. Мои родители

Строгий моралист найдет мою

откровенность неуместною но, во-первых,

это скрыть нельзя, а во-вторых… у меня

всегда были особенные причины насчет

отношений отца к сыну. Впрочем, ты,

конечно, будешь вправе осудить меня.

И.С. Тургенев. Отцы и дети

Я был плохим сыном. Не уделял должного внимания родителям, став

взрослым, не заботился о них в достаточной мере. Осознал свою вину, уже

войдя в старость. Увы, прошлое не подлежит исправлению…

Надеюсь, вы не сочтете мою откровенность неуместной. У меня были

сложные отношения с родителями. К тому же эти отношения менялись в ту

или иную сторону на протяжении моей жизни.

Начну с самого сложного, так и не понятого мною до конца. Речь

пойдет о моем отце — Филиппе Александровиче Плонском.

Студент романтик, он в 1916 году вступил в Российскую социалдемократическую рабочую (коммунистическую) партию. В гражданскую

войну стал комиссаром (одним из тех, о ком поется в известной песне «и

комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной»), носил длинные

волосы и маузер на боку.

Он ничего не говорил о своем прошлом, а я и не спрашивал его.

Наверное, меня это просто не интересовало. Итак, по отцовской линии я

действительно «Иван, не помнящий (и не знавший) родства».

Лишь однажды отец разоткровенничался. Видимо, эпизод из своей

биографии, о котором он рассказал, тяжелым грузом лежал на его совести.

Во

главе

отряда

революционных матросов

отец

реквизировал

«буржуйские» ценности. У одного из «буржуев» была коллекция картин,

Матросы срывали их со стен и уносили. И тогда «буржуй» выбросился из

окна, разбившись на смерть. А был он простым гимназическим учителем…

Вскоре после окончания гражданской войны отца послали доучиваться

в университет (тогда в университетах были медицинские факультеты).

Закончив с грехом пополам обучение, отец сразу же был назначен

директором (слово «ректор» в то время не признавали) Ивановского

медицинского института.

Надо полагать, он был хорошим директором, и сотрудники, и студенты

его, как мне казалось, любили. Но в этой «бочке меда» была и своя «ложка

дегтя», хотя как понимать…

Отца из дома в институт возила персональная пролетка. А мать, тогда

уже кандидат медицинских наук, в то же время добиралась в институт

пешком. И, имея ученую степень, работала всего лишь ассистентом. Это

сейчас «первые леди» сопровождают верховных супругов. А в те времена

отец явно боялся, что его обвинят в поблажках жене, и элементарно

перестраховывался.

При

институте

был

парашютный

кружок.

Отец

ему

покровительствовал. Помню фотоснимок: он среди загорелых парней и

девушек в шлемах парашютистов. Заиметь такой шлем было моей мечтой.

Но когда я попросил отца подарить мне его, отец в резкой форме отказал.

Этим он нанес мне глубокую обиду. Знал бы я тогда, что через какихнибудь семь лет по праву надену парашютный шлем и поднимусь в небо…

Впрочем, не могу умолчать и о другом случае. Мы жили в тесной

квартирке, где еще лет десять назад делали в последний раз подобие ремонта.

А для института только что построили многоэтажный современный дом. И я

случайно подслушал разговор родителей. Мать сказала: «Лаборанты

вселяются, так неужели мы не заслужили новой квартиры? Ведь ты же

директор!» Отец отрезал: «Я коммунист». Больше к этому разговору

родители не возвращались.

Впоследствии мне дважды предлагали высокие должности — главного

инженера большого НИИ и ректора вуза. Я должен был лишь подать

заявление в партию (такие должности могли занимать только члены КПСС).

Оба раза под благовидными предлогами отказывался. И вовсе не потому, что

в чем-то был против партии, наоборот, она сделала мне, беспартийному,

немало хорошего.

В 1937 году лично Лазарь Моисеевич Каганович раскрыл в Ивановском

мединституте троцкистское гнездо. Отца не репрессировали, а только

исключили из партии, правда, тут же назначив директором московского

Центрального

института

учебно-медицинских пособий

(сокращенно

ЦИНУПМЕД).

Это было намеком на скорое прощение.

Но отец, как человек, был раздавлен. По семейной легенде мать в

последний момент спасла его от самоубийства. Так или иначе, он

продиректорствовал

в

ЦИНУПМЕД

около

месяца

и

уволился

«по

собственному желанию». В дальнейшем работал школьным врачом, но, еще

не дождавшись пенсионного возраста, ушел на покой. Фактически отец стал

иждивенцем матери. Привыкнув, пусть к не столь уж большой, но власти, он

часто

своими

назойливыми

советами,

к

которым

мать

почему-то

прислушивалась, приносил ей непоправимый вред. Впрочем, развивать эту

тему мне не хочется…

Осуждаю ли я отца? Вернее сказать, отношусь к нему неоднозначно.

Некоторыми его поступками даже горжусь.

Много лет мою душу грыз червь: а почему отца пощадили, уж не

ценой ли предательства?

Но

уже

в

эпоху

Хрущева,

когда

начали

реабилитировать

репрессированных, отца пригласили в КГБ и сказали, что он чист перед

народом: никого не выдал, расстрельных приговоров не визировал (как,

кстати, много раз делал сам Хрущев). Более того, отцу предложили

восстановиться в партии с сохранением стажа. В этом случае ему «светили»

бы персональная пенсия союзного значения и «золотой» значок «50 лет в

КПСС».

Отец

отказался,

сказав,

что

немощен

(это

соответствовало

действительности), а быть балластом не хочет.

Был ли он обижен на партию? Ни в коем случае! Сталина считал

великим и все его действия одобрял, а о себе говорил: «Лет рубят — щепки

летят. Я оказался такой щепкой».

До сих пор жалею об одной утрате. У отца, еще в Иваново, был альбом

с репринтным изданием газет, вышедших в дни смерти и похорон Ленина. В

газетах множество снимков: Ленин с Троцким (о последнем отец шепотом,

на ухо, говорил: «Левушка был голова…»), Ленин с другими будущими

врагами народа.

Справедливо опасаясь за себя и за нас, отец, видимо, уничтожил альбом. Сохранился ли хотя бы один его экземпляр — не знаю…

С матерью я духовно более близок. Она прожила трудную,

изобилующую препятствиями жизнь. Родилась в Дербенте. Совсем юной

девушкой перебралась в Москву и поступила на медицинский факультет

Императорского

университета.

Зарабатывала

на

жизнь,

работая

корреспондентом в газете. Сумела защитить кандидатскую диссертацию.

Здесь у меня провал в знании ее жизни. Почему-то убежден, что она

перенесла глубокую личную драму (на эту тему мать не хотела говорить, а я

не проявлял настойчивости).

Затем судьба занесла ее в Крым, где она заведовала детской

консультацией. Там она и вышла замуж за моего отца. По любви? Не уверен.

Матери достался характер тяжелый и властный, как вся ее жизнь. Но у

постели

больного

она

преображалась,

становилась

мягкой,

чуткой,

бесконечно справедливой. Собственные беды, боли, страхи отступали прочь.

В сердце, словно пепел Клааса, стучались беда, боль, страх человека,

который верил ей, нуждался в ее помощи, ждал от нее чуда…

— Если бы я могла начать жизнь сначала, — сказала она мне, будучи

доктором

медицинских

наук,

заведующей

кафедрой

Ленинградского

педиатрического института, — я никогда не стала бы врачом. Слишком во

многом чувствую себя бессильной.

«Талант творит все, что захочет, а гений только то, что может» —

говорил Дега. Моя мать, будучи человеком долга, могла слишком мало, и это

угнетало ее всю жизнь.

Глава четвертая. И была война…

Если завтра война, если завтра в поход,

если темная сила нагрянет,

как один человек, весь советский народ

за свободную родину встанет!

……………………………………………………

И на вражьей земле мы врага победим

малой кровью, могучим ударом….

Предвоенная песня

Если завтра война, так мы пели вчера,

а сегодня война наступила…

В жизни немало случайностей. И поверьте, по чистой случайности я

начинаю эту главу в День памяти и скорби 22 июня, но не 1941, а 2010 года.

Перед войной мы проживали в подмосковном городе Бабушкине,

названном так в честь полярного летчика, Героя Советского Союза

(впоследствии Бабушкин стал одним из районов Москвы). Мы жили в так

называемом «стандартном», то есть двухэтажном дощатом, оштукатуренном

снаружи и изнутри, наподобие барака, доме.

Отопление печное, туалеты с выгребными ямами в тамбурах, вода из

колонки, еду готовили на керосинках. Напомню, что мать тогда руководила

одним из управлений в Наркомате здравоохранения, то есть была по сути

дела вторым лицом после замнаркома.

К нашей крошечной двухкомнатной квартирке в торце дома примыкала

веранда, имевшая два входа — со двора и из комнаты. С годами она

обветшала, наружную дверь забили. Веранда не отапливалась, поэтому

пользовались ею только летом. Тогда ее облупившийся фасад заплетал

вьюнок с бледно-розовыми слабоароматными цветами, и дом, при очень

развитом воображении можно было принять за старинный рыцарский замок.

На веранде стоял старый комод. Ящики его рассохлись, родители уже

давно им не пользовались, он принадлежал мне. Комод был волшебным. В

нем царил хаос, но это лишь на взгляд взрослых. Я мог часами копаться в его

ящиках, перебирая всевозможные предметы: радиолампы (я с малолетства

увлекся радиолюбительством), шурупы, пружинки и многое другое из того,

что взрослые по своей неосведомленности считали бесполезным хламом. А я

копался в этом хламе часами, находя все новые сокровища.

Во дворе был деревянный, источенный временем стол. По вечерам на

нем «забивали козла» любители домино, днем же он пустовал.

Поблизости сушилось белье, бродили кошки. Придя из школы, я — это

случалось не часто, но запомнилось отчетливо, — ложился навзничь на стол

и смотрел в небо.

Небо было голубое, его еще не перечеркивали инверсионные следы

реактивных самолетов, по нему плыли невозмутимые облака. Оно казалось

ошеломляюще свежим, словно нечаянное открытие, и принадлежало мне

одному.

Да, это было мое небо. Я лежал, смотрел и мечтал, ни о чем

определенном. Веял ветерок, и это меня безотчетно волновало; набегали,

сменяя друг друга, звуки и запахи, — я невольно запоминал их.

И старый комод, и стол — стартовая площадка в небо — последнее,

что сохранилось в памяти от детства.

А такого неба я долго не видал. Видел небо в дымном чаду, разрывах

зенитных снарядов. Видел схватки одиноких И-16, легендарных «ишаков» со

стаями железных «мессершмиттов».

Видел,

как «Юнкерсы» роняли

безобидные на вид слезинки-бомбы. Но такого, как в то предвоенное лето

больше не видел.

31 декабря мы встречали Новый, 1941 год. У нас были гости. Сидя за

тесным столом, уже проводив старый год, взрослые обсуждали только что

вышедшую и сразу же ставшую, как теперь говорят, бестселлером книгу

Николая Шпанова «Первый удар». В книге ярко и образно описывалась

грядущая война, которая, конечно же, велась на вражеской земле и быстро

заканчивалась нашей победой. Мне надоели разговоры взрослых, их споры и

предположения. Я, накинув на плечи куртку, выскользнул на веранду. Моего

«побега» взрослые даже не заметили.

Стоял трескучий мороз. Окна веранды заиндевели, из щелей к полу

тянулись сосульки. Я подключил батареи к только что сделанному своими

руками приемнику, который не терпелось опробовать. И в наушниках

услышал бой кремлевских курантов.

А 22 июня началась война. Уже через три дня и отец, и мать получили

повестки из военкомата. В нашей семье было три человека — родители и я,

единственный сын. В военкомат мы пришли втроем.

К счастью, военный комиссар выписал и мне мобилизационное

предписание. Как сейчас помню этот картонный малиновый прямоугольник

размером в половину открытки.

В конце июня мы на поезде отправились в Валуйки, районный центр

Воронежской (позднее Белгородской) области. Вскоре я стал вольнонаемным

санитаром эвакогоспиталя № 1931, располагавшегося в здании местной

школы. В кадровый состав меня по возрасту не взяли, но выдали

красноармейскую форму — гимнастерку, галифе и кирзовые сапоги.

Я был крепким парнем — таскал на носилках раненых, копал щели, в

которых мы прятались во время бомбежек. А фронт неуклонно приближался.

В октябре немцы приблизились настолько, что раненых приходилось

выносить чуть ли не из-под обстрела. И тут произошел случай, о котором

сейчас расскажу.

Раненых вывозили на восток санитарными поездами. Эшелоны

состояли из товарных вагонов — теплушек с дощатыми нарами. Очередной

состав должен был эвакуировать наш госпиталь с оставшимися ранеными.

Он запаздывал, а уже слышался отдаленный гул: фашисты медленно, но

неотвратимо приближались.

И тогда среди раненых началась паника. В палату вбежал комиссар

госпиталя. Его выбросили в окно. Но вот в палату стремительно, с гордо

поднятой головой вошла моя мать. Секунда, другая… тишина.

В это время подошел состав. Ходячие раненые поспешили к вагонам, а

лежачих мы бегом несли на носилках. Поезд тронулся… Это был последний

эшелон. Нам посчастливилось — его не бомбили. А по обе стороны

железнодорожного полотна валялись обгоревшие остовы вагонов.

Мы продвигались на восток медленно, пропуская спешившие к линии

фронта воинские эшелоны и передавая раненых в попутные стационарные

госпитали.

Не буду останавливаться на том, как ударили морозы, и утром приходилось отдирать волосы, примерзшие к стенке теплушки, как я ухитрился

заболеть корью, и меня могли высадить на первой же станции.

Потом был Белозерск Вологодской области:

Бледно-сизая луна из-за туч едва мигает,

В Белом озере вода неприветливо седая.

Баржа движется с трудом, глубоко в воде осела,

Разве выспишься потом,

Если дрожь бежит по телу,

Если ветер штормовой,

Если с треском гнется свая,

Если туча надо мной,

Словно озеро, седая…

И, наконец, последнее пристанище: поселок Мундыбаш Алтайского края:

Как огромными тисками,

Край горами стиснут наш.

На огромной белой ткани

Черной кляксой Мундыбаш…

Здесь нас настиг давно блуждавший приказ откомандировать мать в

Москву, в наркомздрав. Вместе с нею летом сорок второго оказался в Москве

и я.

О госпитале мне напоминает врученная позже медаль «За победу над

Германией в Великой отечественной войне».

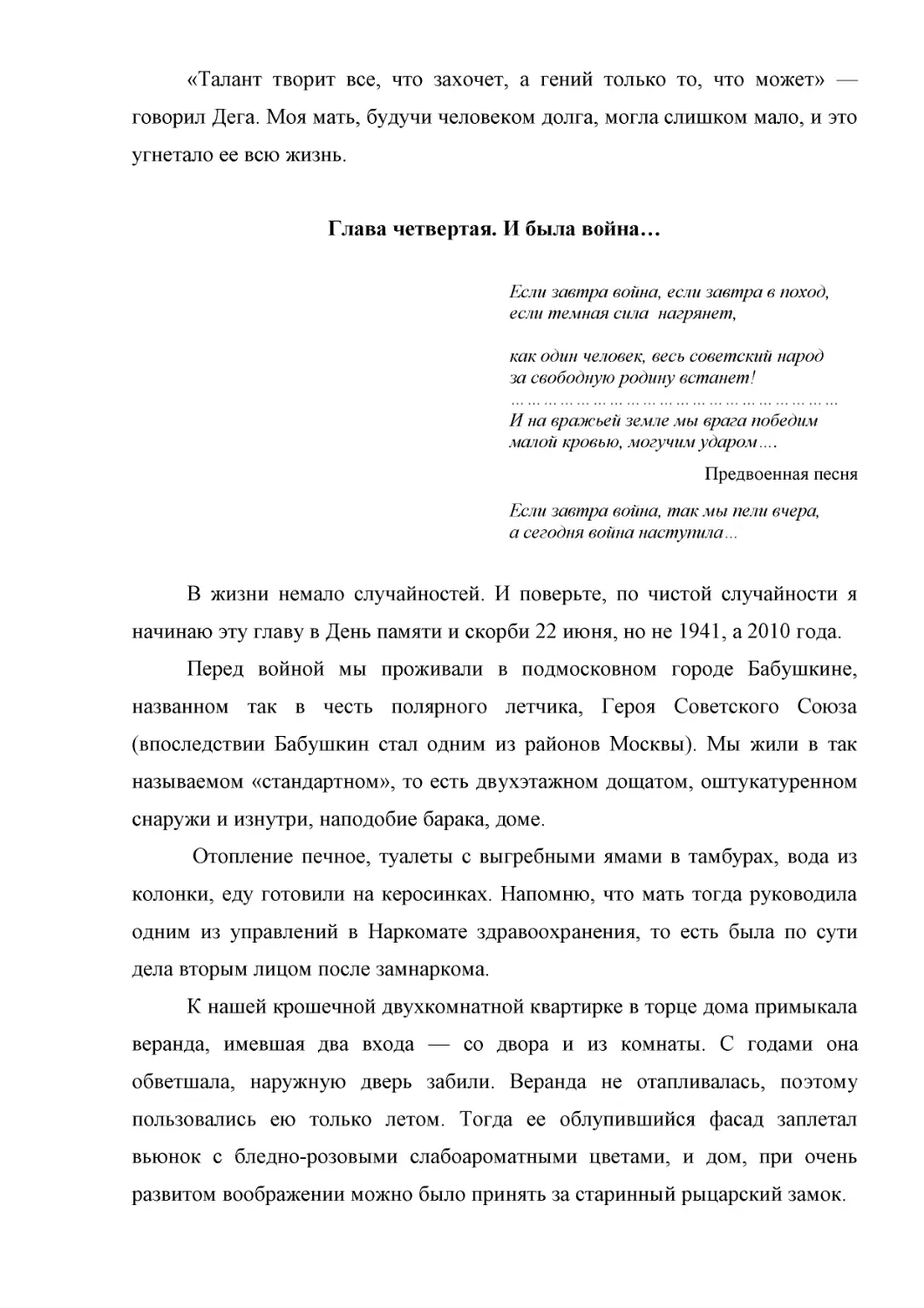

Уже работая над этой главой, я обратился к документальным источникам. То, что нашел, поначалу подтверждало сохранившееся в памяти:

19 сентября 1941 года прекратилась оборона Киева.

В целях планомерного отхода на восток для сохранения армии Ставка

Верховного Главнокомандования (Сталин и Шапошников) приказала: ЮгоЗападному фронту с 17 октября начать отход сил фронта на линию

КАСТОРНОЕ, СТАР. ОСКОЛ, НОВ. ОСКОЛ, ВАЛУЙКИ.., закончив его к

30 октября с. г.

Несмотря на отчаянное сопротивление ведущих упорные оборонительные бои воинов 2-й гвардейской стрелковой дивизии и 2-й отдельной

танковой бригады, 24 октября пал Белгород. От него до Валуек по прямой

всего 117 километров: Белгород — Шебекино — Бершаково — Волоконовка

— Валуйки.

25 октября 1941 г. по приказу командующего 38-й армии части

гарнизона города Харькова оставили город.

Но захватить Валуйки немцам удалось лишь в июле 1942 года! Ах,

если бы мы могли это предвидеть осенью сорок первого!

А война для меня кончилась 9 мая 1945 года. Почему для меня, а не для

всех нас? Конечно же, для всего многонационального советского народа. Но

я встретил и провел День победы на Красной площади среди массы

ликующих людей. Донашивал военную форму, и меня, как солдат и

офицеров, обнимали, целовали и подбрасывали в воздух.

Это было истинное, полное надежд и добрых предчувствий счастье!

Глава пятая. В Московском авиационном

Да, нужно было одно — учиться. Но когда, где?

И. Бунин. Деревня

В июле сорок второго мы вернулись в Москву. Столица меня поразила.

Я боялся увидеть сплошные развалины — результат массированных

бомбардировок «Юнкерсами». Страхи оказались преувеличенными.

Да, 22 июля 1941 года германская авиация произвела первый налет на

Москву, а вскоре налеты стали систематическими. Но больших разрушений,

сравнимых с разрушениями Лондона, удалось избежать благодаря героизму

наших летчиков и несметному числу аэростатов воздушного заграждения. К

Москве прорывались только единичные немецкие бомбардировщики.

На фотоснимке небо Москвы в 1941 году.

Фашистские удары не оставались безответными. В ночь с 10 на 11

августа

1941

года

советские

бомбардировщики

морской

авиации

Краснознаменного Балтийского флота и 81-й тяжелой бомбардировочной

авиадивизии нанесли удар по Берлину. В течение месяца советская авиация

бомбила столицу Третьего Рейха десять раз, посрамив Геринга, который

клятвенно обещал берлинцам, что на их головы не упадет ни одна бомба.

К нашему приезду в Москву налеты стали сравнительной редкостью.

Во всяком случае, я под бомбежку не попал ни разу.

Мать впряглась в работу, но находила время вместе со мной искать

институт, в который я мог бы поступить с моим девятиклассным

образованием. Мне к

тому

же хотелось, чтобы в институте была

радиотехническая специиальность.

Не сочтите наши поиски за авантюру. Ночью в Белозерске, когда все

спали, я лежал на протопленной печи в блаженном тепле и решал задачи,

собираясь, во что бы то ни стало, сдать экстерном экзамены за десятый класс.

Голова была поразительно легкой и ясной. Всё давалось буквально с лёта. На

меня вдруг снизошло высокое вдохновение: февраль сорок второго года,

темень,

вьюга… А жизнь кажется прекрасной, вера в свои силы

необычайная! Словно ты не песчинка, влекомая ураганом войны, а былинный

богатырь, которому отроду предназначены подвиги.

Вот с таким настроением и подсознательной уверенностью в удаче я и

приехал в Москву. И удача меня не подвела.

Мы с матерью бродили по столице мимо домов с заклеенными крестнакрест бумажными полосками окнами, останавливаясь у стендов с

объявлениями. На одном из стендов висел объявление о приеме на

подготовительное отделение Московского авиационного института. Правда,

оно было пожелтевшим, и дата на нём — май месяц.

Мы отправились по указанному в объявлении адресу. Нас принял

председатель приемной комиссии доцент Лейтес (его фамилия врезалась в

мою память). Узнав, что мне лишь два месяца назад исполнилось

шестнадцать, он рассмеялся.

— До выпускных экзаменов в подготовительном отделении, которые

одновременно являются вступительными экзаменами в институт, полтора

месяца. О чем вы думаете?

— Я справлюсь, — сказал я.

— Он справится, — подтвердила мать.

Лейтес покачал головой.

— Ну, что же, попытайтесь. Чем черт…

Я сдал все экзамены на «хорошо» и «отлично», кроме черчения. За

черчение доцент Волков поставил мне «удовлетворительно». И эту фамилию

я запомнил навсегда, по причине, о которой расскажу позже.

В МАИ радиотехнического факультета не было, и я поступил на

близкий по профилю факультет приборостроения и оборудования самолетов.

Забегая вперед, скажу, что год спустя перешел на новый факультет

радиолокации, поэтому в дипломе у меня написано: инженер-механик по

радиолокационным установкам (не удивляйтесь слову «механик», в МАИ

традиционно готовили только механиков и конструкторов).

Перехожу к самому удивительному: мы, первокурсники, были в

институте одновременно и самыми младшими, и самыми старшими, потому

что в 1941 году все студенты были эвакуированы в Алма-Ату.

Что поражало? Многое! И громадная территория института за метро

«Сокол», и наш бомбардировщик посреди нее — забирайся в кабину, двигай

штурвалом, сколько душа пожелает, — и строгая пропускная система. А,

пожалуй, самое главное: как бережно (не в пример нынешнему времени)

относились к нам, студентам. Среди учебного года нас не отрывали от

занятий на посторонние работы. Питались мы по «рабочим» карточкам, то

есть лучше, чем инженеры, получавшие «служащие» карточки, и, тем более,

домохозяйки с их «иждивенческими» карточками.

Справедливости ради замечу, что и ученые были на особом счету: моя

мать, кандидат наук, получала продукты по карточкам «литер Б», а докторам

наук полагался «литер А».

Какая же силища была у Советской власти, если она в тяжелейшие дни

войны, когда главенствовал лозунг «Всё для фронта, всё для победы»,

прозорливо думала о будущем — заботилась о тех, кому предстоит

обеспечивать научно-технический прогресс Родины!

Обслуживали

нас

пленные

немцы.

Я

запомнил

их

сытыми,

подобострастными, услужливыми и, казалось, вполне довольными жизнью. Я

ходил в солдатской форме, естественно, без знаков различия, и когда

проходил мимо немца, тот вытягивался в струнку и брал «под козырек».

На фото: таким был я в 1942 году.

О моих товарищах следует рассказать подробнее. Среди них были и

юноши, и девушки, вчерашние школьники и фронтовики с последствиями

тяжелых ранений. Но не было ни намека на дедовщину! Никто не кичился

орденами.

Правда, кому-то из ректората пришло в голову сформировать из нас

батальон. Командиром назначили старшего лейтенанта, ходившего, опираясь

на палку. Нас даже пару раз построили в шеренги, но потом от этой затеи

отказались.

Меня то ли выбрали, то ли назначили (точно не помню) старостой

группы. Им я пробыл весь учебный год. Правда, закончил его не круглым

отличником: одна четверка в зачетную книжку все-таки затесалась. Но дело

не в этом.

Я был весьма активным старостой, и эта «активность» толкнула меня

на поступок, которого до сих пор стыжусь.

Как-то я работал в прекрасном чертежном зале, которому могли бы

позавидовать иные конструкторские бюро, и сухими крошками белого хлеба

чистил лист ватмана (прием хорошо известный любому чертежнику). И вдруг

за моей спиной послышался взволнованный, гневный и в то же время умоляющий голос:

— Что вы делаете! Это же белый хлеб!

Обернувшись, я увидел того самого доцента Волкова, который

поставил мне единственную «тройку» — человека лет шестидесяти, худого и

какого-то жалкого.

— У меня больной желудок, — продолжал доцент, — Мне

противопоказан черный хлеб! Если бы вы могли… Лучше отдавайте его мне,

а я… а я и так…

А дальше было как раз то, чего я стыжусь до сих пор. Мы всей группой

собирали ломти белого хлеба, а Волков ставил нам пятерки не за чертежи, а

за небрежные наброски…

Что я могу сказать в свое оправдание? Только то, что вовремя осудил

себя и никогда в жизни больше не допускал подобной низости.

Закончился учебный год, я перешел на второй курс. И ничто не

предвещало решительных перемен в моей жизни. Мне и во сне не могло

привидеться, что в следующем году под мою подпись будут ставить печать

Московского авиационного института.

События развивались так. Во время каникул мы помогали мастерам

ремонтировать здание нашего факультета. Я постигал профессию маляра. По

неосторожности на большой палец ноги упала железная штанга. Палец

распух и посинел. Меня, конечно же, освободили от работы.

В метро я ловил на себе жалостливые взгляды, мне уступали место:

молодой человек в военной форме воспринимался всеми как солдат,

перенесший ранение.

Через несколько дней боль утихла (не без стараний матери), и я решил

наведаться в институт.

Меня чуть не сбил с ног ликующий парень из нашей группы Изя Брискин (фамилия и имя подлинные): «Сашка, читай объявление! Объявлен

набор в парашютный кружок!».

Надо мной все еще довлел комплекс «маменькина сынка». Я

неосознанно стремился от него избавиться. А тут такая возможность!

В парашютный кружок я записался одним из первых. И это круто из

менило мою жизнь.

Глава шестая. Моя стратосфера

Холодом и ветром

Дышат километры.

Двадцать — отстукали сердца.

Так умели трое

Ленинцев-героев

Драться со смертью до конца.

30 января 1934 года П. Федосеенко, А.

Васенко и И. Усыскин на аэростате достигли

рубежа 22 км. Но затем гондола оторвалась, и

стратонавты погибли.

Эта глава отражает самый яркий период моей жизни.

Итак, в 1943 году я записался в парашютный кружок. Сначала были

теоретические занятия (впоследствии проводил их сам, и, поверьте, даже

сегодня смог бы прочитать лекцию об устройстве и технике укладки

парашюта, о том, как исполняется прыжок и т. п.).

Потом было что-то вроде экзамена: мы должны были прыгнуть с

парашютной вышки в парке культуры и отдыха имени Горького. Это была

имитация прыжка с 25 метров, купол не играл роли, а вес прыгающего

компенсировался грузом. Но, поверьте, прыгать с вышки страшнее, чем с

самолета. Парадокс? Нисколько! С вышки земля видна как с балкона — до

нее рукой подать, поэтому срабатывает инстинкт самосохранения. А с

самолета видишь нечто подернутое дымкой, далекое и нереальное.

Я решил не дожидаться назначенного дня и прыгнул с вышки

самостоятельно, без напутствий и подталкивания. А потом сказал, что не

нуждаюсь в вышке и сразу же прыгну с самолета. Это произвело

впечатление.

С долей сарказма со стороны товарищей нас повезли на аэродром, где

роль единственного «солиста» должен был исполнить я.

И вот мы на аэродроме московского городского парашютно-планерного клуба. Летчицей, «вывозившей» парашютистов на прыжки, была Ольга

Сущинская, в прошлом балерина. Постоянное пребывание на свежем воздухе

сделало ее лицо обветренным, даже грубоватым. Но я помню ее как

прекрасного человека, наделенного чувством юмора и чисто женской

добротой.

Прыгали мы с замечательного самолета У-2.

Справка

У-2 —

многоцелевой биплан,

созданный

под

руководством Н.Н.

Поликарпова в 1928 году.

У-2 разрабатывался для первоначального обучения лётчиков и обладал

хорошими пилотажными качествами. Первый полёт был выполнен 7 января

1928 года под управлением М.М. Громова.

По схеме самолёт У-2 — типичный биплан с мотором воздушного

охлаждения М-11 мощностью 100 л.с.

Пилотажные качества У-2 были уникальными. Он с трудом входил в

штопор и выходил из него с минимальным запаздыванием. Однажды

В.П.Чкалов у земли развернул У-2 по крену почти на 90 градусов, чтобы

пролететь между двумя березами, расстояние между которыми было

меньше размаха крыльев.

Так выглядел У-2.

Не удержусь и от такой цитаты.

В одной из летных школ инструктор так объяснял курсантам

основные особенности конструкции машины: «Самолет У-2 состоит из

палочек и дырочек. Палочки для усиления, дырочки — для облегчения». При

всей анекдотичности такое пояснение содержало рациональное зерно.

Но продолжу рассказ. По всем правилам я забрался в переднюю кабину

У-2. Сущинская уже сидела сзади. Минута, и мы в воздухе. Самолет сделал

«коробочку» над аэродромом (если так можно назвать заросшее сорняками

поле), набрав высоту 600 метров.

Услышав команду: «вылезай!», я пулей выскочил на крыло и,

перебирая руками борта кабин, подошел к кромке крыла и развернулся на

сорок пять градусов. «Пошел»! И я шагнул в бездну.

Это случилось 26 сентября 1943 года. Откуда такая точность? Просто я

сохранил

бледно-голубую,

посеревшую

от

времени

книжечку

«Удостоверение инструктора парашютного спорта», где задокументированы

мои прыжки.

Здесь надо пояснить следующее. Мы прыгали с тренировочными

парашютами ПТ-1 и десантными ПД-6 (площадь купола 63 кв. м.). Никакой

страховки тогда не было. Мы должны были все время держать в правой руке

вытяжное кольцо. У новичков оно закреплялось резиновым кольцом —

«соской» на тот случай, если новичок, растерявшись, отпустит кольцо и

потом не сможет его найти. Уронить выдернутое кольцо считалось позором,

И здесь выручала «соска».

Это сейчас прыгают на парашютах с квадратными куполами, по десять

прыжков в день, с раскинутыми руками в свободном падении, осваивают

элементы воздушной акробатики. А мы падали кувырком. Отпустить кольцо

считалось грубейшим нарушением дисциплины, как и попытаться устоять на

ногах во время приземления. При встрече с землей надо было падать на

правый бок. И только так!

Правда, вскоре от «сосок» отказались. Вместо них к вытяжному кольцу

пристегивалась

фала,

которая

подменяла

действия

зазевавшегося

парашютиста.

До войны в МАИ была своя парашютная школа. И ее решили

возродить на базе московского парашютно-планерного клуба. А если есть

школа, то у нее обязательно должен быть начальник. На меня, видимо, как на

закоперщика парашютных прыжков в МАИ, пал выбор. И я в 17 лет получил

отдельный кабинет и право подписи на бланках Московского авиационного

института.

А вот как я выглядел после своего первого прыжка.

Не удивляйтесь! В МАИ нередко студенты, так сказать, по

совместительству, занимали руководящие посты, и даже преподавателем

военного дела у нас был студент, кстати, никогда не нюхавший пороха, но

прекрасно разбиравшийся в оружии. А на факультете приборостроения и

оборудования самолетов заместителями декана были два старшекурсника с

моторостроительного факультета (в 1943 году алмаатинцев возвратили в

Москву). Кстати, они свирепствовали, хотя сами учились кое-как.

Я

получал

Лабораторные

зарплату,

работы

был

освобожден

от

выполнял, что называется

посещения

скопом.

лекций.

Словом, на

образцовом студенте был поставлен крест.

Но вот, что любопытно: наспех перелистав чей-то конспект, я сдавал

экзамен на «хорошо» и «отлично». «Тройки» появлялись в моей зачетке

сравнительно редко. А были ли «двойки», вообще не помню.

Хотя нет, вспомнился забавный случай. На экзамене по радиоприемным

устройствам

группу

поделили

пополам.

В

первой

подгруппе

экзаменовал старший преподаватель Волин, человек желчный, видимо

переживающий отсутствие ученого звания. Справедливости ради замечу, что

он был автором хорошего учебника по усилителям. Думаю, что за одну эту

книгу ему должны были присвоить звание доцента. Но почему-то не

присвоили.

Волин считал, что студент, не посещавший лекции, в принципе не

может знать предмет и не заслуживает даже удовлетворительной оценки.

Я попал в эту подгруппу, и Волин, не задав мне ни одного вопроса,

вывел в ведомости жирную «двойку».

Во второй подгруппе экзамен принимал заведующий кафедрой

профессор Белоусов. У него был дубликат ведомости. Я попросил товарищей

уступить очередь к профессору. Белоусов задал несколько вопросов, я на них

ответил. Профессор поставил в свой экземпляр ведомости и в зачетную

книжку «отлично».

Потом мне рассказали, что, когда сверили ведомости, произошла сцена,

достойная «Ревизора»…

А

по

авиадвигателей

аэродинамике,

и

другим

конструированию

авиационным

самолетов,

дисциплинам

теории

преподаватели,

возможно, делали мне скидки именно из-за моих занятий парашютизмом…

Боюсь что эта своеобразная «солидарность» в будущем снизила мой

потенциал ученого. А может, напротив, выработавшееся у меня умение

«схватывать» знания налету, сослужило добрую службу…

В чем состояли функции начальника парашютной школы? Во-первых, я

комплектовал группы желавших испытать себя в интересном и, как многим

казалось, опасном деле. Во-вторых, читал лекции по устройству парашюта, о

том, как совершается прыжок… Именно тогда во мне зародилась любовь к

искусству (да-да, именно искусству!) преподавания — моей будущей

профессии.

Потом, после обязательной медицинской комиссии, я вез группу на

аэродром,

где

«сдавал»

с рук на руки своих учеников суровым

экзаменаторам

— летчикам.

Но на этом мои обязанности не заканчивались. Я учил новичков

укладывать парашюты, перед посадкой в самолет подгонял подвесную

систему, старался рассеять страх.

Не верю тем, кто бахвалится своим бесстрашием. Да, непосредственно

перед прыжком и во время прыжка я был совершенно спокоен. Не испытывал

страха во время «чрезвычайных ситуаций».

Но ночью, пытаясь заснуть, представлял то, что могло со мной (и с

каждым из нас!) случиться, и вот тогда меня охватывал самый настоящий

страх. Но поутру он исчезал, а огромное желание прыгать, прыгать,

прыгать… только крепло.

И вот здесь хочу подчеркнуть различие между спортсменами

парашютистами военного времени и нынешними. Дело даже не в том, что

прыгать с современным парашютом (слава прогрессу!) несравненно легче.

Мне приходилось «зарабатывать» каждый прыжок подготовкой спортсменов,

а одно время и десантников для Красной армии.

Ведь бензин был на вес золота. К тому же, сейчас прыгают группами с

многоместных самолетов, что экономически, да и по затратам времени,

выгоднее одиночных прыжков. Поэтому один прыжок в военное время стоил

десяти, если не пятидесяти современных.

Не сочтите за нескромность, если я скажу, что мои прыжки были

уникальны. Со временем я «изменил» Сущинской, перебравшись вместе со

всей школой в областной парашютно-планерный клуб, которым командовал

капитан Трунов, а начальником летной части был Владимир Кривой.

Причина в том, что там практиковались гораздо более рискованные прыжки

(«погнался за адреналином» — сказали бы сегодня).

Чтобы не быть голословным, приведу страничку из своей парашютной

книжки. На этой пожелтевшей страничке документально подтверждено, что

14 января и 1 марта 1945 года я совершил прыжки с высоты сто метров.

Что это значит, видно из газетной статьи, вышедшей в «Правде» спустя

два десятилетия:

«С высоты 100 метров на парашютах

РЯЗАНЬ. (ТАСС). Беспримерный групповой прыжок с самолетов

совершили 1 марта близ Рязани парашютисты Центрального спортивнопарашютного клуба воздушно-десантных войск СССР. Впервые в мире

(неправда! — А.П.) покинув машины на исключительно малой высоте — 100

метров, они благополучно приземлились в заданном месте. Прыжок

требовал исключительной храбрости и высокой техники выполнения».

Мои впечатления: Я на крыле У-2. Мотор почти бесшумен. Самолет

«парашютирует». Земля как на ладони. Хорошо слышны голоса: «Смотрите,

вышел!», «Сейчас прыгнет!». Голос летчика: «Пошел!». Солдатиком с крыла

вниз. Прикрепленная к самолету фала с обрывной стропой натянулась,

стропа выдернула кольцо, ранец распахнулся, стропа вытянула змейкой

купол из сот на всю длину и оборвалась. Миг, и динамический удар от

раскрывшегося парашюта. Еще миг, и удар о землю. Всё. Малейшая заминка

и конец…

Но за парашют я мог бы поручиться — выбирал и укладывал сам.

А сейчас о другом, гораздо более опасном прыжке. Незадолго до конца

войны Болгария переметнулась от Германии к нам. Не забудем, что наши

«братушки» воевали против нас и во время первой мировой. А теперь,

подумать только, Болгария объявила войну Германии!

И вот какую-то захудалую болгарскую делегацию привезли на наш

аэродром. Решили их поразить затяжным парашютным прыжком.

Получаю задание: затяжка десять секунд. Ну что ж, не впервой.

Прыгаю. Начинаю отсчитывать секунды. На четвертой чувствую неладное.

Ноги в горизонтальной плоскости крутятся вокруг головы — центра

вращения. Летчиком такое хорошо известно — плоский штопор. А в

парашютном спорте — редчайшее явление.

Напомню, что нам категорически запрещалось отпускать кольцо. А

современные парашютисты — воздушные акробаты «парят» в воздухе,

выполняя сложнейшие кульбиты. Они легко бы вышли из плоского штопора,

а я даже не знал, что это такое.

На восьмой секунде чувствую, что теряю сознание. Уже погружаясь во

тьму, на десятой секунде дергаю кольцо. Думаете, купол раскрылся? Ничего

подобного! Закрученные во время плоского штопора стропы начали

раскручиваться. Купол медленно наполнялся воздухом. Вот он раскрылся?

Но нет, теперь вращение началось в другую сторону, сжимая купол.

Хорошо, что был запас высоты. Вращение в ту и другую стороны

продолжались, постепенно затухая, пока я не «воткнулся» в землю.

Конечно же, болгары решили, что им продемонстрировали последнее

достижение советских парашютистов — «винтовой» прыжок. Мы не стали

переубеждать их.

Я мог бы еще долго рассказывать о своих прыжках, о том, как при не

полностью раскрывшемся парашюте барахтался в окутавшем меня куполе

запасного. Тогда мне повезло: я опустился прямо в самую верхушку

большого сугроба. Мог рассказать о неизбежных травмах, об очаровании

ночных прыжков. Но судьба долго меня оберегала, пока…

Впрочем, об этом позже. А сейчас я перехожу к самому для меня

грустному.

Начну издалека. До войны День авиации был государственным

праздником, и отмечали его 18 августа. Проходил он в Тушино, и на нем

всегда присутствовал Сталин.

Во время войны Тушино отдали военным. Но мы продолжали отмечать

День авиации «по-домашнему».

Заглядываю в парашютную книжку: 20 августа 1944 года (18-го не

получилось) я в составе группы еще довоенных мастеров парашютного

спорта дважды прыгал с транспортного «Дугласа» С-47 А. Первый раз —

репетиция, второй — парад. Парашюты у нас были «не надеванные»,

шелковые, а не перкалевые, как обычно, с яркими, разноцветными клиньями

куполов. Зрелище было великолепное…

«Дуглас» прилетел с соседнего военного аэродрома. «Вывозил» нас в

составе экипажа штурман — лейтенант Толя Алексеев.

В то время летчики, как могли, избегали парашютных прыжков. Но,

как говорится, дурной пример заразителен. Толя, полюбовавшись на наш

красочный «десант», сам стал в свободное время прыгать.

Мы подружились. Мне тогда уже исполнилось 18, Толе — 21. Бывало,

мы бродили по Москве, и Толя как-то признался, что у него еще не было

женщины. Я ответил тем же.

Здесь уместно заметить, что в то время, да и значительно позже,

молодежь была целомудренней, чем сегодня. Гляжу на выцветшую

фотографию:

Толя и я — оба в гимнастерках, один с погонами, другой без. Сидим в

обнимку. На Толе фуражка с летной кокардой, на мне — шлемофон. И еще

такая деталь: у меня в руке Толин пистолет "ТТ". Снимок сделан «ФЭДом»,

которым

отца

премировали

за

второе

место

во

Всесоюзном

социалистическом соревновании медицинских институтов.

Помню, как проявлял пленку, печатал снимки.

Дней пять не появлялся на аэродроме — болел. И очень переживал по

этому поводу, потому что была моя очередь лететь за бензином в Тушино.

Бензин добывали правдами и неправдами у военных. В фюзеляже У-2 (тогда

уже переименованного в ПО-2 в честь конструктора Поликарпова) имелся

грузовой отсек, в который помещалась бочка. Управлялись с ней вдвоем —

летчик и подсобная сила, роль которой и должен был играть я.

Но поскольку я не появился, меня вызвался подменить Толя Алексеев,

случайно оказавшийся на нашем аэродроме. А вел самолет Валентин

Цветков, в недавнем прошлом военный летчик, штурмовик, награжденный

орденами Красного знамени и Отечественной войны. После ранения ему

ампутировали ступни обеих ног, как прославленному «Повестью о

настоящем человеке» Маресьеву. Но книга Бориса Полевого вышла позднее,

сослаться на прецедент Цветков не мог, а медицинская комиссия была

непреклонна, и его списали из военной авиации.

Подлечившись, он все же вновь поднялся в небо, но уже как летчик

парашютно-планерного клуба.

Со снимком в руке прихожу на аэродром. Спрашиваю: «Толя не

появлялся?». И в ответ слышу: «Так ты не знаешь? Похоронили Толю и Валю

Цветкова».

За бензином полетели на двух машинах. На переднем По-2 летел

Владимир Кривой — летчик, как говорится, от бога: смелый, расчетливый и,

вместе с тем, бесшабашный. Мог приземлиться если не на «пятачке», то на

деревенской улице — точно (кстати, это он сбрасывал меня со ста метров и

рисковал не меньше, чем я: в случае моей гибели пошел бы под суд). В нем

было что-то от Валерия Чкалова. Убежден: под бравадой скрывался комплекс

неполноценности — на фронт его почему-то не брали, летать приходилось на

«кукурузнике», это ему-то, пилоту божьей милостью!

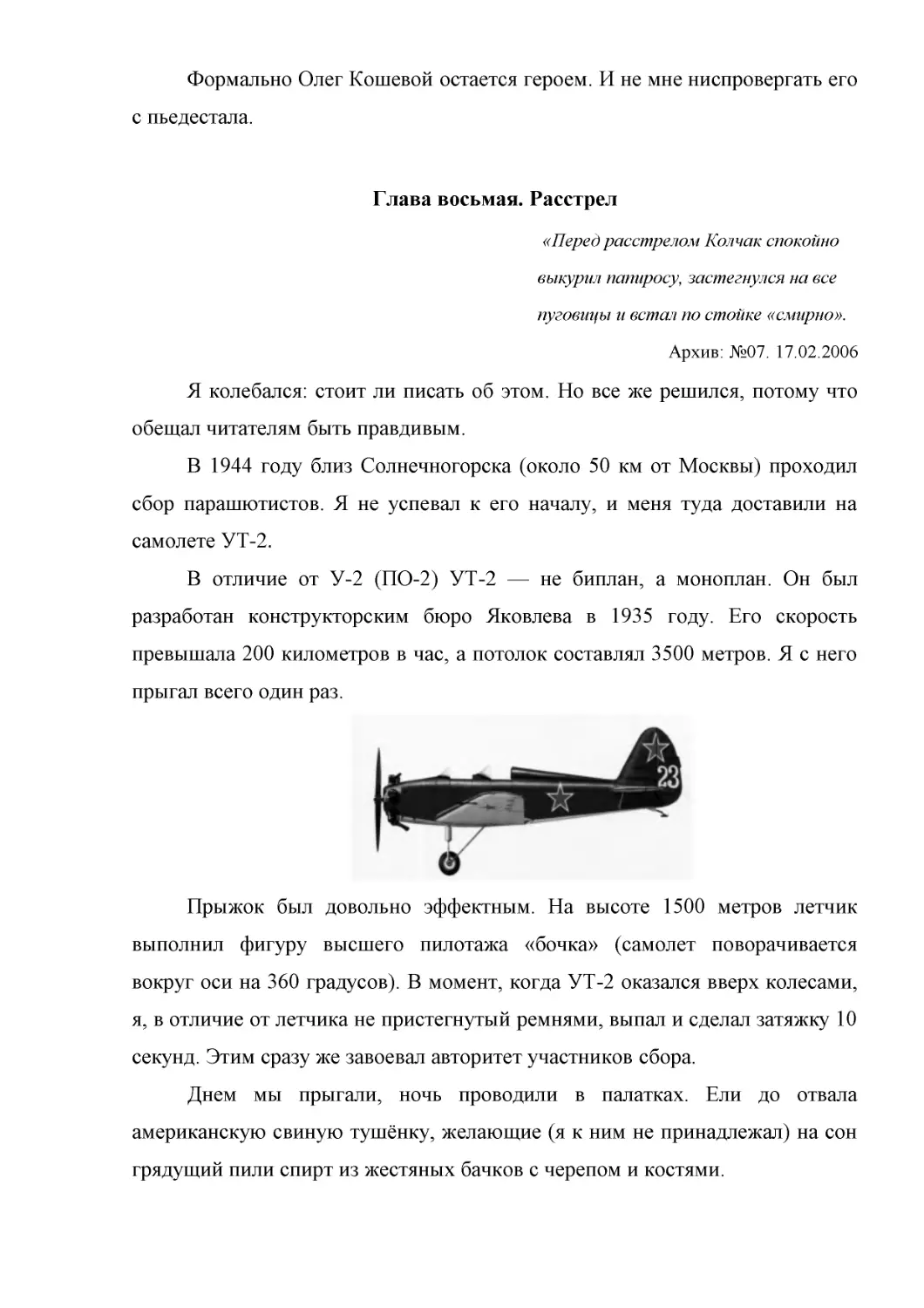

На самолете Кривого стоял новый мотор, к тому же форсированный. У

Цветкова — старый и слабенький.

Лететь парой было тяжело. Решили встретиться на подлете к Тушино.

И вот Кривой отмеряет круг за кругом, а Цветкова нет и нет. Радио на

самолетах отсутствовало. Оставалось лететь навстречу. На берегу Москвареки толпа, перевернутый самолет... Нужно было быть Кривым, чтобы

приземлиться там, где приземлился он. Цветков погиб сразу, Алексеев еще

жил. Он сказал: «Это был настоящий бреющий полет, на "Дугласе" так не

полетишь... Подвел мотор, с трудом перевалили через крутой берег, а там

линия электропередачи...».

Я люблю и ценю поэзию. Но ни намека на поэтический дар во мне, к

великому моему сожалению, нет. И юношеские стихи, написанные под

впечатлением утраты, привожу не из-за их литературных достоинств, а

единственно потому, что они — сама память.

Перевернутый самолет с измочаленным фюзеляжем...

Поглядишь, и тоска возьмет, смертный камень на сердце ляжет.

Не подняться ему вовек в синеву, как не раз бывало,

На кресте распят человек, что сидел за его штурвалом.

Он с крыла, спеша, не шагнет, не затянется самокруткой...

Разомкни же каменный рот, отзовись на подначку шуткой!

Пропоет в листве соловей о стремглав промелькнувшей жизни.

И друзья всплакнут на твоей по-военному скудной тризне.

А скорее не будет слез: много ль проку в соленой влаге!

Летчик в жертву себя принес ненасытной своей отваге.

Вот так же 27 марта 1968 года мы потеряли Юрия Алексеевича

Гагарина.

Наступил сорок шестой, послевоенный, год. Сталин пожелал, чтобы

все авиационные рекорды принадлежали нашей стране. Меня и моего

приятеля Адольфа Шубникова (угораздило же родителей дать ему такое

непопулярное в военные годы имя) отобрали для подготовки к прыжку из

стратосферы на побитие рекорда.

До войны

мировой рекорд высотного прыжка без кислородного

прибора уже принадлежал Советскому Союзу. В 1932 году советский

парашютист Афанасьев установил рекорд свободного падения с парашютом,

покинув самолет на высоте 1600 метров. Полгода спустя, в марте 1933 года,

летчик Зворыгин перекрыл рекорд Афанасьева, прыгнув с высоты 2200

метров. А три месяца спустя Константину Кайтанову удалось перекрыть

рекорд затяжного прыжка, оставив самолет на высоте 3570 метров.

Павший на нас выбор был великой честью. Это мы с Адольфом

прекрасно сознавали, но в душе боялись сплоховать.

Первая и, увы,

последняя для меня тренировка состоялась в барокамере военного института

экспериментальной медицины. Представьте довольно просторную кабину.

На столе пульт с рядами разноцветных лампочек и кнопок. Сбоку большой

циферблат альтиметра. За столом — мы с Адольфом и средних лет майор

медицинской службы в белом халате и кислородной маске. На нас масок нет.

Перед нами еще графин с водой и стаканы (при спуске может заложить

уши, и глоток воды окажется чем-то вроде "скорой помощи"). Перед тем, как

войти в барокамеру, мы с Адольфом поклялись: станет худо, вида не

подавать. И поддерживать друг друга всеми способами, но так, чтобы майор

ничего не заметил.

Наша цель: пробыть час без кислородных масок на высоте семи

километров и при этом пройти тест, определяющий быстроту реакции.

Лампочки будут загораться в разных сочетаниях, а мы должны в ответ как

можно быстрее выбрать соответствующие этим сочетаниям комбинации

кнопок и нажимать их. И вот стрелка альтиметра упирается в цифру 7.

Справка

Без кислородного прибора подниматься на высоту более 8-8,5 тысячи

метров человек не может. Да и до этой высоты могут добираться только

люди с прекрасным физическим состоянием, и то после длительной

тренировки.

Подъемов на высоту более 8000 метров в Советском Союзе было

всего несколько. Зимой 1935 года Константин Кайтанов без кислородного

прибора поднялся на высоту немногим более 8000 метров. Той же зимой эту

высоту покорил летчик Ковалевский. Летом 1935 года мировой рекорд

высотного подъема без кислородного прибора установил в Харькове Ткачук

—он достиг высоты 8371 метр. С собой летчики брали клетки с кроликами

— мало кто из животных доживал до посадки.

На высоте мы с Адольфом чувствуем себя по-разному — две

противоположных классических реакции. У меня эйфория: хлопаю майора по

плечу, чего никогда бы не сделал в обычном состоянии, требую подняться

выше, на семи, мол, мне не интересно. Кнопки нажимаю мгновенно и

безошибочно.

Адольф же клюет носом, и я поминутно придаю ему бодрость тайным

щипком.

Наконец,

программа

выполнена,

начинается

медленный спуск.

Медленный из-за нас, непривычных к барокамере. Мы оскорблены в лучших

чувствах, о чем и уведомляем майора.

— Спускайте быстрее! — требуем. — Прыгали затяжными!

Уязвленный майор устраивает нам "свободное падение".

На пяти тысячах чувствую боль в ушах. Пробую незаметно глотать,

чтобы стравить воздух из полости среднего уха. Но мои евстахиевы трубы

раскрываться не желают. Боль усиливается. Протягиваю руку к графину —

оживший Адольф останавливает меня щипком.

Начинаем горланить песню, делая вид, что нам очень весело. Обычно

пение помогает, но я, видимо, передержал воздух, и трубы словно заклинило.

А голову — уже не только уши, а всю голову, — пронзает нестерпимая

боль... Когда спуск, наконец, закончился, у меня из глаз брызнули слезы, а из

ушей засочилась кровь. Дорого мне стоила эта единственная попытка стать

рекордсменом!

Профессор отоларинголог, осмотрев меня, поставил диагноз: разрыв

барабанных перепонок и кровоизлияние во внутреннее ухо. Прогноз: или

через полгода рассосется, или останусь тугоухим на всю жизнь.

Наступил август сорок шестого. Стало известно: восемнадцатого

воздушный

парад

состоится!

Тушинский

аэродром

уже

передали

возрожденному Центральному аэроклубу.

По традиции праздник открывается одиночным, так называемым

пристрелочным, парашютным прыжком. Затем в небо взлетают спортсменыосоавиахимовцы. И наконец, наступает апофеоз торжества — демонстрация

мощи военной авиации.

Вдруг узнаю, что друзья приготовили поистине царский подарок: в

обход медицинской комиссии мне поручено открыть праздник!

Дальше всё как во сне: я поднимаюсь над тушинским аэродромом, по

краям заполненном человеческой массой. На мне парашют с многоцветным

куполом. Я прыгаю, зная, что там, внизу, тысячи людей не отрывают от меня

глаз, и среди них Иосиф Виссарионович Сталин!

Увы, это было прощанием с авиацией. Даже спустя несколько лет я

испытывал боль в ушах, когда пассажирский ТУ-104 набирал высоту

(сказывалась разность давлений в салоне и за бортом). И долго еще, завидев

парашютные прыжки, я с трудом сдерживал слезы.

Глава седьмая. Неразгаданная тайна или разгаданная тайна

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,

им

довольно воздали дани.

Теперь

поговорим

о дряни.

Владимир Маяковский. О дряни

С тяжелым сердцем начинаю эту главу. Я обещал, что книга будет

правдивой. И сейчас могу поклясться, что то, чему сам был свидетелем, —

истинная правда.

Но в книге есть цитаты. Выдержки из публикаций были необходимы,

чтобы восполнить мое незнание. А что в них — истина или ложь,

предоставляю судить читателям. Скажу только, что они ввергли меня в шок.

И не потому, что открыли глаза на главного «героя». Крушение кумира —

вот что обрушилось на мою голову!

Но начну по порядку. 14 февраля 1943 года город Краснодон был

освобожден от оккупации. А в 1944 году на подготовительное отделение

Московского авиационного института была принята воспетая в романе

Фадеева «Молодая гвардия» Валерия Борц. Вскоре Валерия записалась в

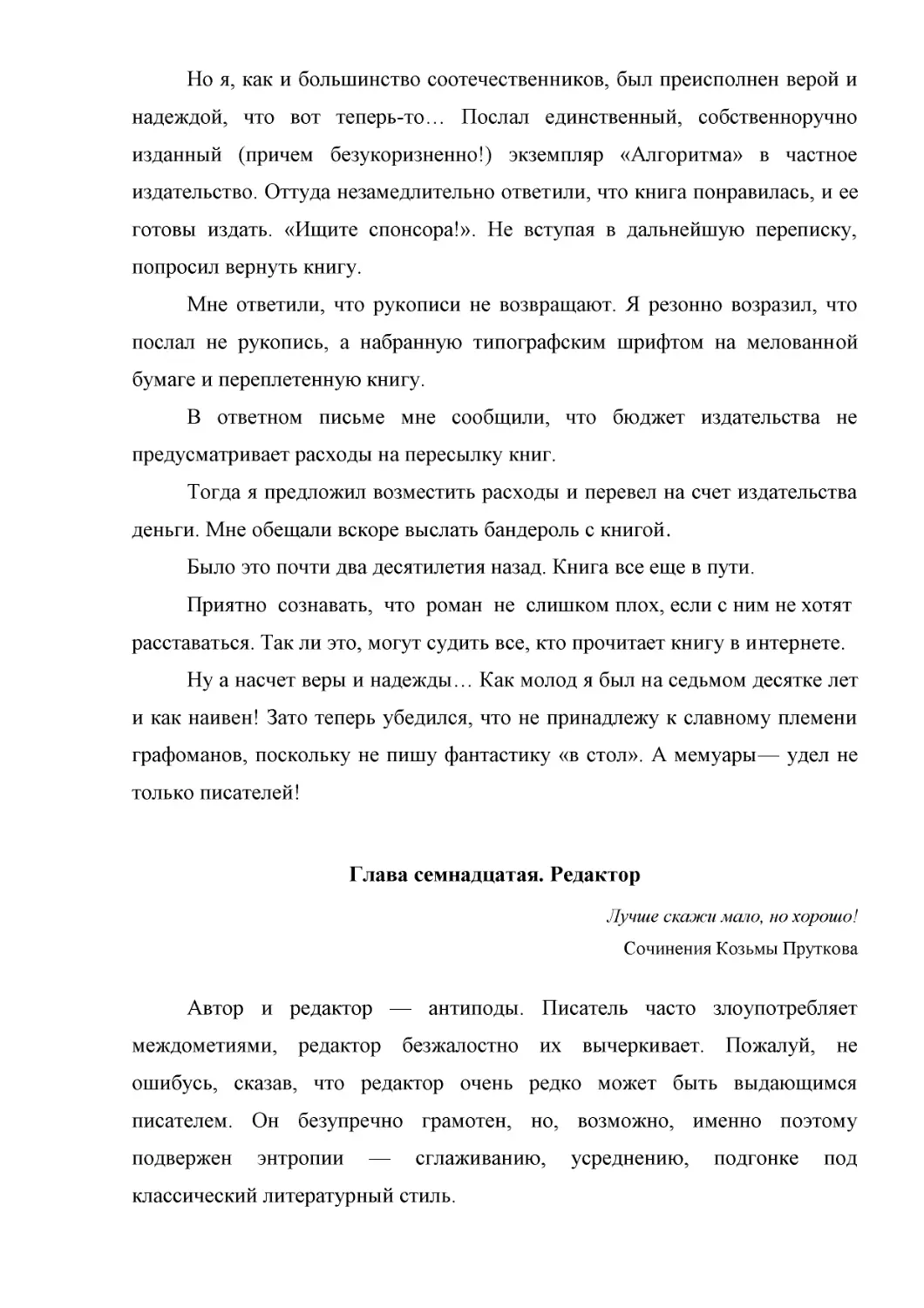

нашу парашютную школу. На фотографии она такая, какой я ее помню.

Девушка пришлась нам по душе. Прыгала бесстрашно, держалась

просто. А вот товарищи по институту ее почему-то не любили. Боюсь, там

Валя (так мы ее звали) была иной.

Вскоре мы с ней подружились. О любви речи не было. Но относилась

она ко мне, как к близкому другу. Мы проводили много времени вместе,

однажды она была даже единственным гостем на моем дне рождения.

Бывало, идем с ней по улице, а мальчишки бегут вслед и кричат:

тетенька, тетенька (это ей-то, семнадцатилетней!), у вас медаль «За оборону

Ленинграда» или «Партизану Отечественной войны первой степени»?

(ленточки этих медалей похожи).

Валя носила на синем платье орден Красной звезды и медаль.

Со мной она была на редкость откровенной. Клятвенно утверждаю:

Олега Кошевого в то время считала предателем и ненавидела всей душой.

Уверяла, что Кошевого сделали Героем Советского Союза благодаря матери,

которая спала с председателем комиссии, прибывшей в Краснодон после его

освобождения.

Однажды вечером мы с ней сидели в ее комнате (Валерии выделили в

общежитии института отдельную комнатку). Без стука вошел капитан

(впоследствии я узнал, что это был Владимир Третьякевич, брат Виктора,

которого под именем предателя Стаховича вывел в своем романе Фадеев).

Между ними произошел следующий разговор (помню дословно!):

— Ты знаешь, что мой брат не предатель?

— Знаю.

— А кто на самом деле предатель, знаешь?

— Да.

— Ты часто выступаешь по радио, почему не скажешь правду?

— Потому что тогда меня бы не стало.

Владимир посмотрел на Валерию с презрением и, не прощаясь, вышел.

Спустя некоторое время Валя спросила меня:

— Ты Сталина любишь?

— Конечно, — ответил я. — А кто его не любит?

— Я.

После этого разговора между нами пробежала черная кошка. Вскоре

Валя ушла из парашютной школы, а затем и из МАИ. Краем уха слышал, что

она поступила в военный институт иностранных языков на испанское

отделение…

Здесь

я

прерву

повествование

от

первого

лица

и

передам

слово журналисту Валерию Михайловичу Красюку из города Геническа

Херсонской области, который занимается историей "Молодой гвардии"

больше

двадцати лет. Его повесть я прочитал в интернете, уже работая над этой

главой.

Рассказ Красюка привожу с сокращениями и буду сопровождать моими

примечаниями. Еще раз хочу подчеркнуть, что за истинность этого рассказа

поручиться не могу.

Итак…

…«Владимир написал заявление на имя Председателя Президиума

Верховного Совета СССР М.И. Калинина, секретаря ЦК ВКПБ Г.М.

Маленкова, Генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Н.И. Михайлова, а также

помощника

начальника

Главного

политуправления

Красной

Армии

полковника Н.И. Видюкова.

Красной

оклеветали,

нитью

что

он

в

заявлении

являлся

одним

проходило,

из

что

главных

руководителей «Молодой гвардии" — ее комиссаром.

Виктора подло

организаторов

и

Такие

выводы

противоречили

материалам,

сфабрикованным

Государственной комиссией под председательством Торицына. Поэтому

Владимир просил создать новую компетентную комиссию, которая бы

объективно, а не предвзято установила подлинную правду.

Капитан, прежде всего, разыскал Валерию Борц, которая училась в

Московском авиационном институте. Он показал девушке заявление,

которое собирался передать в ЦК ВЛКСМ…»

Сразу же замечу, что цитата противоречит эпизоду первой встречи

Владимира Третьякевича с Валерией Борц, о котором рассказал выше. Я эту

встречу запомнил в точности. Может быть, через несколько дней состоялась

новая встреча? Но почему о ней мне ничего не известно? В то время Валерия

была со мной предельно откровенна. И если не побоялась спросить, люблю

ли я Сталина, то могла бы исправить впечатление от разговора с

Владимиром, рассказав о смелом поступке, который ниже описывает

Красюк. Но, возможно, я ошибаюсь…

… Валя внимательно его прочитала и сказала, что полностью

согласна с его содержанием. Тогда Володя попросил Валю подтвердить

письменно свое согласие. Девушка взяла двойной лист и на трех страницах

написала все, что знала о "Молодой гвардии" и о Викторе Третьякевиче, как

о комиссаре подполья.

Написанное Валерией Владимир приложил к своему заявлению и послал

в ЦК ВЛКСМ, уверенный в успехе своего предприятия.

Однако, молодой капитан не учел одного — что всего несколько

месяцев назад Олег Кошевой в числе пятерки других молодогвардейцев был

представлен к званию Героя Советского Союза. Заявление же Владимира

Третьякевича ставило своей целью развеять легенду вокруг имени

Кошевого»…

Странно… Насколько помню, Олег уже был Героем Советского Союза,

его наградили одновременно с Валерией, и та возмущалась, что не вошла в

число героев, а была удостоена «всего лишь» ордена Красной Звезды, тогда

как матери Олега дали более высокий Орден отечественной войны.

Я и тогда смутно сознавал: Валя честолюбива, и чувство обиды может

повлиять на ее суждения.

Ну что ж, даже если Валя не сочла нужным рассказать мне о своем

действительно отчаянном поступке, то сам этот поступок только возвышает

ее в моих глазах, как человека не только смелого, но и благородного.

Но то, что пишет дальше Красюк, отзывается в моей душе жгучей

болью. Хочется закричать: да не могло такого быть! Валя не способна на

подлость. Она бы даже под пытками не оклеветала своего товарища!

Но журналист оперирует документальными данными, и здесь я могу

разве только усомниться в их подлинности!

Если Валерия, действительно, написала письмо в защиту Виктора

Третьякевича, то она знала, на что идет, и какие будут последствия. Ведь я

своими ушами слышал ее слова: «Потому что тогда меня бы не стало».

Но пусть продолжит Красюк.

…Шелепин зачитал показания Валерии Борц. Затем наступила пауза.

Вошла Борц. Мишакова возмущенно, словно хлестнув по лицу, бросила:

"Валерия! Мне непонятно ваше поведение. Вы награждены боевым

орденом, вашим родителям, да и вам самой, предоставлены большие льготы

К тому же вас устроили на учебу в лучший институт страны.

В прошлом году вы выступили по всесоюзному радио и говорили

одно, а сейчас пишете совершенно другое. Как это понимать?"

Валя стояла бледная и молчала. Затем тихо сказала: "Я отказываюсь

от своих письменных показаний, данных Владимиру Третьякевичу".

Если это правда, то Валерия была поставлена перед выбором: или

стоять на своем, или сдаться на милость тех, кто и в самом деле мог ее

раздавить — морально либо даже физически.

Я никогда не оказывался в такой ситуации. Так вправе ли осуждать

Валю за малодушие? В моих глазах она была героиней. Однако я судил о ней

по книге Фадеева, которая изначально была лживой, а после того, как он

угодливо переделал ее, стала лживей вдвойне! А если она — обыкновенный

человек, способный сопротивляться давлению лишь до определенного

предела? Ведь даже великий Галилей склонил голову перед инквизицией и

только на смертном одре выплеснул свое знаменитое: «А все-таки она

вертится!».

Но чем больше я углублялся в повесть Красюка, тем муторней

становилось на душе. Журналист утверждает, что Валерия не просто

отреклась от Третьякевича, который, кстати, был реабилитирован при

Хрущеве и награжден Орденом отечественной войны первой степени, а

начала клеветать на него и (!) всячески восхвалять Олега Кошевого.

Хотел было и дальше цитировать Красюка, но стало мерзко: журналист

не должен опускаться до уровня базарных сплетен!

А Валю Борц я все равно буду помнить такой, какой она была в нашей

парашютной школе. Мир ее праху, согласно завещанию, развеянному над

Краснодоном. Валерия (а она младше меня на год) умерла в 1996 году,

будучи, пусть отставным, но подполковником Советской армии.

Здесь я прощаюсь с ней.

Что же произошло в Краснодоне «не по Фадееву»?

23 ноября 1991 года в газете «Куранты» была опубликована большая статья

артистки М.Г. Волиной «Кого оплакивала мать Кошевого». Я бы хотел

привести эту статью целиком, но ограничусь сокращенным вариантом, на

этот раз без моих комментариев. Скажу лишь, что в Краснодон Волина

приехала с театральной труппой, которая привезла пьесу по роману Фадеева.

«…Мне хотелось одной побродить по Краснодону и побывать в музее

Олега Кошевого. Увы! Не только о музее Кошевого, но даже о самом Олеге

либо никто ничего не слышал, либо не хотел о нем со мной говорить.

«Який Олег? Кошевой? У нас таких нема!» «Молодогвардеец? Про то

в Москве знают!»…

День кончался, безуспешные поиски привели меня на холм, где

расположился рынок.

«Кому жареных? А ну, кому каленых, жареных?» — выговаривала

одинокая торговка, постукивая о прилавок граненым стаканчиком. Я купила

"каленых-жареных" и пожаловалась старухе, что никак не могу найти дом

Олега Кошевого!

— А зачем тебе Кошевой? — Что-то все-таки насторожило меня. Я

назвалась журналисткой из Москвы и сказала, что мне нужно собрать

дополнительные сведения о молодогвардейцах.

— Пойдем до моей хаты, — ответила старуха, — я мать Сергея

Тюленина и я тебе все сведения дам.

— Вы… Александра Васильевна? — удивилась я.

— Ишь ты?.. Тебе мое имя-отчество известно?

Она бросила пустой стаканчик в мешок с семечками, затянула

горловину.

— О Вас Фадеев написал!

— Фадеев! — фыркнула она. — Ваш Фадеев в «Шурки» меня произвел!

Александра Васильевна катилась впереди колобком, я за ней еле поспевала.

— Ваш Фадеев со мной пять минут не разговаривал! — выпалила она

на ходу. — Он все с Кошевой, да с Кошевой!

Я пробыла у Тюлениных до позднего вечера…

Не могу поручиться, что все, рассказанное мне Александрой

Васильевной, правда-истина.

Но я считаю возможным и нужным обнародовать хотя бы без малого

через полвека её рассказы. За их подлинность я ручаюсь. В выражениях

Александра Васильевна не стеснялась. Она костерила, честила Александра

Александровича и только матюками не обкладывала. Попутно досталось

Кошевой.

«Немцев приваживала! И ваш Александр Александрович все коло её

терся. Что Кошевая ему наболтала, то он и набрехал! А в тюрьме сидела я,

а не Кошевая. И меня смертным боем били, а не её! Я в камере наблевала…

нутро отшибли, а полицай меня сапогом пнул и сказал: «Подлижи, сука

старая!» Об этом Фадеев не написал.

А за что Фадеев Виктора Третьякевича оклеветал? Доносчика,

предателя из него сделал? Виктора замучили и в шурф сбросили, а кто в

Краснодон из любопытных приедет, то Кошевую норовит разыскать, а дом

Третьякевичей за версту обходит. Там, мол, отец и мать предателя

живут! Каково родителям? Матери каково? Сколько мать Виктора слез

пролила, сына похоронив, а сколько теперь из-за Фадеева льет? Реки!»

—

Олега

похоронили

вместе

с

другими?

—

спросила

я.

— Олега… Похоронили? — усмехнулась Александра Васильевна. — А

зачем

Олега

хоронить,

когда

он

не

помер? В

Ровеньках

из

общей могилы вырыли трупы. Кошевая бросилась к мертвому телу седого

старика и завопила: «Олежка, Олежка!» Все видят, перед ней старик седой,

а она вопит: спорить не стали и… похоронили того неизвестного старика

во второй раз как Олега Кошевого. Фадеев же на этом основании выдумал,

что Олега пытали в Ровеньковской тюрьме, и потому в одну ночь

шестнадцатилетний мальчик поседел!

Так стал Олег Кошевой главным героем романа, а Елена Николаевна —

главной геройской матерью.

При немцах, по словам Александры Васильевны, Кошевая хорошо жила,

а прогнали немцев, стала жить еще лучше, в почете и уважении. Только

недавно этому уважению чуть конец не пришел!

— Почему? — удивилась я.

— А потому, что Олег вернулся.

— Как?!

Александра Васильевна отвечала: появился в доме Кошевых паренек.

Вылитый Олежка, только подрос за три года и потому ростом стал выше.

Елену Николаевну зовет мамой, бабку — бабулей. Спросили люди Елену

Николаевну, кто ж он такой, на Олега похожий? Она ответила:

«Сирота из Одессы. Родителей его немцы замучили, дошел до нас. Не

выгонять же».

Из Краснодона в поселок Шахтный прибыла комиссия — поглядеть:

кто у Кошевой вместо сына живет? А его уже нет. «Где ж он?» —

спрашивают. Елена Николаевна отвечает:

— Прогнали. Хулиган оказался. Дерзкий. Отказали мы ему от дома.

Ушел.